Text

Scan Kreyder - 04.08.2016 STERLITAMAK

Петр Андреевич ГОРЧАКОВ

ВОЕННЫЕ

МЕМУАРЫ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК

П. А. ГОРЧАКОВ

ВРЕМЯ ТРЕВОГ

И ПОБЕД

Ордена Трудового Красного Знамени

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР

М О С К В А—1 9 7 7

9(С)27

Г70

Горчаков П. А.

Г70 Время тревог и побед. М., Воениздат, 1977.

272 с., с порт, и ил. (Военные мемуары.)

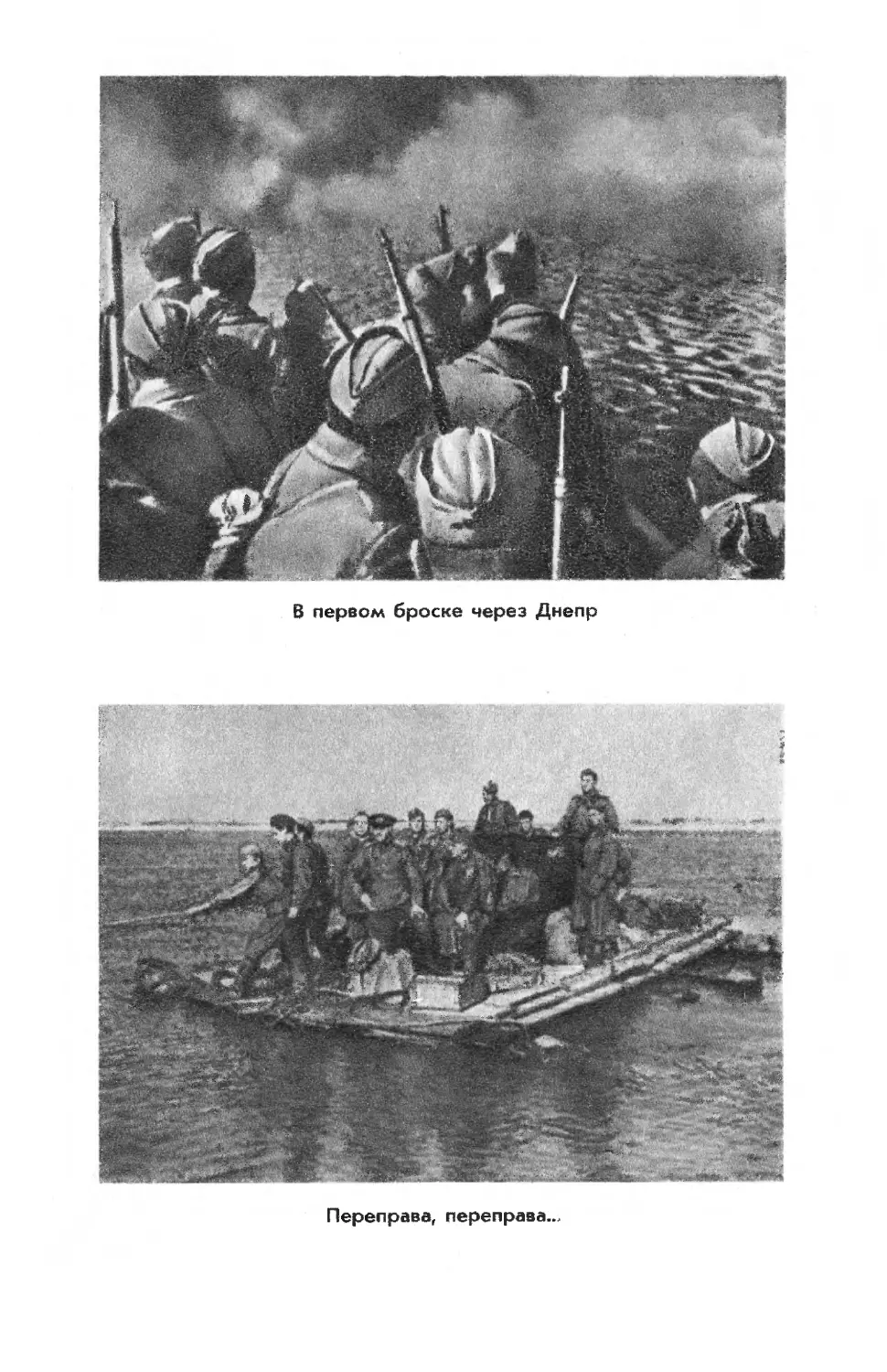

В годы Великой Отечественной войны автор был секретарем партбюро стрелкового полка, комиссаром полка, заместителем командира полка по политической части, начальником политотдела стрелковой дивизии. Он прошел фронтовыми дорогами от Ельца до Праги, участвовал в боях под Воронежем, на Курской дуге, в форсировании Днепра, в штурме Карпат, в освобождении Польши и Чехословакии.

В своих воспоминаниях Петр Андреевич Горчаков, ныне генерал-полковник, член Военного совета — начальник политического управления Ракетных войск стратегического назначения, рассказывает о волнующих событиях войны, о мужестве и героизме советских воинов, раскрывает опыт партийно-политической работы в боевой обстановке.

Книга рассчитана на массового читателя.

И 202-256 ------------48-77 068(02)-77

9(с)27

© Воениздат, 1977

ТРУДНЫЕ УРОКИ

ЭЖерпо стучали колеса па стыках за-Ff порошенных рельсов: поезд все дальше и дальше увозил нас от Москвы. За степами теплушки стыли в морозном мареве заснеженные поля, заиндевелые леса и перелески. Мимо мелькали затемненные станции и казавшиеся совершенно пустыми деревни. Был холодный январь сурового 1942 года... Воинский эшелон шел на юг, к линии фронта. В вагоне находилась группа политработников. Мы следовали в действующую армию, па Брянский фронт.

Разные среди нас были люди. Пожилые и молодые. Одни успели повоевать, о чем красноречиво свидетельствовали ордена или медали па потертых гимнастерках, а другие еще не нюхали пороху, оставаясь сугубо штатскими. Но всех нас роднило, сближало и сплачивало чувство глубокой тревоги за судьбу Родины и народа. Мы сознавали всю меру грозной опасности, пависшей над первой в мире страной социализма.

В минуты опасности людям свойственно держаться вместе. Расположившись у раскаленной добела печки-буржуйки, мы тйхо, задушевно беседовали о казавшемся теперь уже далеком мирном прошлом, рассказывали о себе. Впереди нас ждали изнурительные бои, быть может, ранения или даже смерть. Это побуждало раскрывать друг перед другом самое сокровенное.

Вспомнилось и мне.

...Осень 1938 года. Я, тогда еще кандидат в члены ВКП(б), еду для прохождения действительной воинской службы на тревожный в ту пору Дальний Восток. Получаю назначение в отдельный батальон ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь), осваиваю азы

1* 3

боевой выучки. А через три месяца меня избирают секретарем комсомольского бюро батальона. Очевидно, комсомольцы учли, что до призыва в армию мне довелось быть секретарем ячейки МТС, пропагандистом, а затем секретарем райкома ВЛКСМ. В трудах и учебе незаметно протекает год. И повое назначение. На этот раз помощником начальника политотдела по комсомольской работе частей Читинского гарнизона. В Чите экстерном сдаю за среднюю школу, прохожу курс командирской подготовки. Мне было присвоено звание младшего политрука запаса.

В октябре 1940 года срок действительной службы закончился, но незадолго до этого коммунисты избрали меня ответственным секретарем партийной организации 25-го отдельного пограничного батальона. Пришлось па время отложить возвращение па родипу — в Воронежскую область. Только в конце мая 1941 года покинул я уже полюбившийся Дальний Восток.

Прихожу в Воронежский обком партии, говорю:

— Принимайте, товарищи, прибыл в ваше распоряжение.

Меня утвердили заведующим отделом пропаганды и агитации Боринского райкома партии. Обосновался в дорогих сердцу местах, где родился, вырос, откуда уходил в армию. Секретарь райкома предложил:

— Погуляй месяц-полтора. Ведь три года не был в родных краях!

Я послушался было совета. Но, отдохнув с педелю, принял отдел. А через двое суток наступило трагическое утро 22 июня...

Не шелохнувшись, стояли люди у репродукторов, вслушиваясь в заявление Советского правительства, с которым выступил В. М. Молотов. Как сейчас, вижу бледные лица женщин, суровые взгляды мужчин. Запомнились громкий плач и катящиеся по щекам слезы, гневные возгласы и проклятия в адрес Гитлера.

«Наше дело правое, победа будет за нами» — эти слова, приведенные в заявлении правительства, выражали думы и чаяния всех советских людей. По зову партии страна поднималась на священную войну.

К вечеру 22 июня из Боринского района уходила на фронт первая партия мобилизованных — человек пятьсот. Перед ними выступали члены бюро райкома, представители

4

общественных организаций. Пришлось выступить и мне. Но какой-то внутренний голос подсказывал: «Как же так? Ты политрук, и форма на тебе военная, а остаешься дома. Не речи говорить надо, а вместе со всеми — на фронт...»

От этих раздумий я испытывал неловкость, хотя на меня и была бронь. А тут еще повстречался старый каменщик, работавший когда-то вместе с отцом.

— Здравствуй, Петр. Ты еще здесь? А я думал, с первой же группой в армию пойдешь...

Как ножом по сердцу, полоснул упрек старика. Был поздний час, но я тут же вернулся в райком.

— Как хотите, товарищи, а в тылу оставаться пе могу. Отправляйте в армию...

Просьбу мою удовлетворили. Я был назначен комиссаром маршевой роты и уже 29 июня принял боевое крещение восточнее Бреста. В середине июля меня командировали на курсы политсостава, находившиеся в поселке Бра-сово. А когда южнее Брянска немецкие моторизованные войска прорвали фронт, наши курсы были брошены на помощь обороняющимся подразделениям. Три дня мы сдерживали бешеный натиск превосходящих сил врага.

Учебу продолжили уже в Красноярске. И вот теперь, закончив курсы, слова еду на фронт, в 3-ю армию. Рекомендован на должность комиссара батальона.

С комиссара, как известно, много спрашивается. Ведь он представитель партии, ее посланец в войсках. А мне едва исполнилось 24 года. Что я в жизни видел, как буду учить и воспитывать подчиненных, среди которых, очевидно, окажутся и такие, что мне в отцы годятся? В глубоком раздумье прошла последняя ночь.

Поезд остановился на какой-то полуразрушенной станции. Кругом были следы войны. Развороченный снарядом угол вокзала, битое стекло, вывороченное с корнем дерево, труп лошади. Со сторопы фронта доносился гул канонады.

Охрипший, осунувшийся, с воспаленными глазами комендант станции проверил наши документы и сказал:

— Идите в деревню Чернушки. Там ваше хозяйство.

Дорогу на Чернушки подсказали всезнающие фронтовые регулировщицы. Поблагодарив девчат, мы поспешили в указанном направлении. Надеялись, что наконец-то поедим горячего, отогреемся и, может быть, помоемся в баньке. Но нашим надеждам не суждено было сбыться.

5

В политотделе 3-й армии приняли нас без особого радушия. Беседовали нехотя, торопливо, будто тяготясь разговором. Объявили, кто куда будет направлен, — и все. Шестеро, в том числе и я, получили направление в 6 ю гвардейскую стрелковую дивизию. Велено было ждать офицера связи.

Ждать пришлось в полуразбитом доме, стоявшем неподалеку от политотдела. В помещении было полно людей. Многие спали на сбитых нарах. У окна спиной к нам сидел человек в шинели, перебиравший содержимое своей полевой сумки. Я спросил, не знает ли он, когда придет офицер связи 6-й гвардейской.

Человек повернулся. Это был пожилой, седоватый капитан. Он оглядел нас и, помолчав, спросил:

— Воевали?

Трое из нас воевали, трое нет. Но, услышав это, капитан словно утратил к нам всякий интерес. Он снова начал что-то искать в полевой сумке.

Медленно тянулось время. Уже полночь, а офицер связи не появлялся. Неподалеку громыхали разрывы, нудно дребезжали стекла в окне. Хотелось есть, но сухой паек кончился еще накануне.

— Не волнуйтесь, — успокоил нас молчавший до этого капитан. — Ложитесь-ка лучше спать.

На полу я отыскал свободное место, лег, но уснуть долго не мог. Нет, не о такой встрече думали мы, молодые политработники, направляясь на фронт. Спешили как в родную семью. А тут налицо равнодушие, черствость.

Потом мне объяснили, что работники политотдела были крайне усталыми. Шли тяжелые, кровопролитные бои, и политотдельцы порою глаз не смыкали по нескольку суток кряду. Нервы у всех были перенапряжены. Все это, очевидно, так. И все же было досадно.

Я и теперь испытываю неприятное чувство, вспоминая тот давний случай. Партийный работник — ив этом я глубоко убежден — в любой обстановке должен быть чутким к людям, внимательным и отзывчивым.

Утром разбудили попутчики: из дивизии наконец-то пришел офицер связи. Веселый, разговорчивый, шустрый, он как-то сразу отвлек нас от тягостных дум, и мы с легкой душой пошли за ним. Все вокруг говорило о недавних боях. Разбитая боевая техника вдоль дороги, воронки 6

от взрывов снарядов и авиабомб, колючая проволока у разрушенных траншей. Сохранились кое-где фанерные указатели с небрежной надписью: «Мины! Не ходить!» Я не глядел по сторонам: мыслями был в батальоне.

В политотделе дивизии нас встретили душевно, накормили, поговорили, разъяснили сложившуюся на фронте обстановку.

Брянскому фронту ставилась задача выйти на рубеж Брянск, Севск и тем самым охватить с юга вражеские армии, действовавшие на московском направлении. Часть дивизий фронта совместно с правым крылом Юго-Западного фронта должны были захватить важные в стратегическом отношении районы Курска и Орла.

7 января 61-я армия перешла р наступление. Через три дня боевые действия начали 3-я и 13-я армии Брянского фронта. К 13 января 61-й удалось вклиниться в расположение противника и охватить правый фланг его бол-ховской группировки. Остальные армии, встретив ожесточенное сопротивление врага, вынуждены были прекратить наступление. В тех условиях, как потом нам стало известно, мы не располагали для наступления перевесом в силах. Чтобы стабилизировать оборону, Гитлер перебрасывал из Западной Европы крупные резервы.

В полосе нашего фронта действовала значительная часть танков Гудериана. Именно его войска в октябре — ноябре 1941 года безуспешно пытались захватить Тулу. Теперь основные силы противника располагались в районе Мценска и Орла. Южнее находилась 2-я немецкая армия.

Брянскому фронту противостояли двадцать немецких дивизий, из них три танковые и три моторизованные. И хотя противник еще пе успел создать прочной обороны, он всемерно использовал в качестве опорных пунктов города и села с каменными постройками. Обилие и добротность таких построек создавали для оборонявшихся немецких частей определенные преимущества.

На карте, висевшей в политотделе, флажками обозначались очертания фронта. На ней мы без особого труда разыскали полосу 3-й армии, которой командовал генерал-лейтенант П. И. Батов. Армия закрепилась на рубежах рек Ока и Зуша. Теперь опа силами двух-трех дивизий, в том числе 6-й гвардейской, проводила частные наступательные операции.

7

Инструктор политотдела политрук Н. Е. Комаров рассказал о боевом пути 6-й гвардейской дивизии, принявшей боевое крещение в битве под Москвой. Дивизия, несмотря на бешеный натиск танков противника, его беспрерывные бомбежки с воздуха, выстояла, преградив вместе с другими частями и соединениями путь фашистам к Москве. Выстояла потому, что у каждого красноармейца, командира и политработника была несгибаемая воля к победе, были отвага и мужество. Советские войска, как известно, не только отстояли столицу, но и погнали врага на запад, развенчав тем самым миф о непобедимости гитлеровской армии. В составе наступавших войск была и дивизия, в которой теперь нам предстояло служить. Ее части и подразделения в числе первых ворвались в город Ельня.

После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой дивизия, во главе которой стоял испытанный боевой командир генерал-майор К. И. Петров, стала гвардейской.

Нас ознакомили с приветствием Военного совета фронта, адресованным бойцам и командирам дивизии. В нем, в частности, отмечалось: «Боевую силу гвардейцев ковали прежде всего коммунисты и комсомольцы дивизии, которые, не щадя жизни, бесстрашно разили немецко-фашистских бандитов. Коммунисты генерал-майор Петров, майор Измайлов, майор Мезан, батальонный комиссар Гурзев, младший политрук Казаков, младший лейтенант Смирнов и другие личным примером мужества и отваги воодушевляли бойцов на подвиги...»

Политотдел дивизии направил меня в 474-й гвардейский стрелковый полк.

— На месте сами во всем разберетесь, — дружески напутствовал политрук Комаров.

Иду на КП полка. В кармане, рядом с партбилетом, предписание — назначаюсь на должность комиссара 1-го батальона. Казалось, все определилось. Но на войне наперед не знаешь, что с тобой случится. Нечто неожиданное произошло и со мной.

Полк занимал оборону в районе деревни Задушное. Здесь же, за околицей, был оборудован его КП. Докладываю военкому о своем прибытии. Батальонный комиссар 3. Я. Беркович недоуменно пожал плечами:

— Не понимаю, что они там думают?! Комиссары

8

во всех батальонах имеются. А вот отсекра партбюро в полку нет уже три недели. Как вы смотрите на эту должность?

— Меня направили комиссаром... — начал было я.

— Не кипятись, не кипятись, — перейдя почему-то на «ты», прервал меня Беркович. — Хватит войны и на твою долю.

Я настаивал на своем. Но Беркович уже не слушал. Он тут же созвонился с политотделом и объявил:

— Будешь отсекром. Принимай дела.

Но принимать дела было не у кого. Я присел за столом землянки, повертел в руках списки коммунистов, членов партбюро. С чего же начинать? Решил сперва познакомиться с командиром, с людьми.

Снова иду на КП.

— Нет там уже КП, — сообщил встретившийся лейтенант. — Снаряд угодил...

— Командир жив? — забеспокоился я.

— Говорят, тяжело ранен. Увезли в госпиталь.

Работников штаба я отыскал в подвале ближайшего дома. Присел к ним, попробовал заговорить. Но беседа не получалась. Люди выглядели утомленными, подавленными. В подвал вполз старший лейтенант с перебитыми ногами, он громко стонал. Я подал ему флягу с водой, поднялся наверх и отыскал фельдшера. Раненого пришлось госпитализировать.

Так начиналась моя служба в полку.

Два дня ушло на знакомство с командирами и политработниками, секретарями батальонных партийных организаций. И только после этого решаюсь собрать заседание партбюро.

Передо мною девять членов бюро — самые авторитетные коммунисты полка. Люди, видать, опытные, многие на фронте с первого дня войны. В прошедших боях отличились командиры 1-го и 2-го батальонов гвардии капитаны П. И. Сафронов, И. К. Желонкин, политрук роты В. С. Стеблецов.

Первое заседание партийного бюро запомнилось хорошо. Оно проходило в разбитом сарае. Сидели кто на чем: на обвалившейся соломенной крыше, на вывороченных камнях от фундамента, на выступах бревен.

Объявляю повестку дня: «О ходе боевых действий и роли партийного бюро». Высказываю свои соображения

9

о там, как обеспечить примерность коммунистов в предстоящем бою, о воспитании у личного состава мужества, боевой активности. К моей радости, выступают все — один за другим. Едва успеваю записывать предложения, направленные на улучшение партийной работы. Было решено осуществить ряд мер, связанных с усилением агитационной работы, с расстановкой коммунистов по ротам, взводам и отделениям.

В дальнейшем мы намеревались проводить заседания партбюро три-четыре раза в месяц. Но обстановка па участке полка менялась резко, и мы собирались чаще. Обсуждали вопросы: задачи коммунистов в предстоящем бою; итоги прошедшего боя; об авангардной роли коммунистов; доклады коммунистов — командиров подразделений — о выполнении боевых задач; прием в партию особо отличившихся в боях бойцов и командиров.

Партбюро являлось авторитетнейшим органом, решения которого неукоснительно выполнялись. Нас поддерживали командир, комиссар и штаб полка. Уж если кого из коммунистов-командиров и политработников подразделений мы приглашали с докладом, то он понимал: за допущенные в бою просчеты с него спросят сполна.

Как-то на заседании партбюро делал доклад коммунист И. К. Желонкин, командир 2-го батальона. В бою его батальон замешкался, поднялся в атаку на несколько минут позже других, из-за чего соседи понесли излишние потери. После заседания комбат сказал:

— Теперь я первым подниму свой батальон в атаку. Легче идти под неприятельские пули, чем выслушивать упреки боевых друзей.

— Вы обвиняете членов партбюро в предвзятости? — спросил я.

— В том-то и дело, что они во всем правы! — ответил Желонкин и, глубоко вздохнув, добавил: — Я бы тоже пропесочил комбата один или комбата три, окажись они на моем месте...

Нам не пришлось еще раз заслушивать гвардии капитана И. К. Желонкина: его батальон был неизменно на острие атаки.

6-я гвардейская дивизия опять была брошена в наступательную операцию частного характера, цель которой — дезориентация войск противника. Наш полк с боями продвигался по правому берегу Оки в направлении села 10

Фетишево. Подразделения полка очистили деревню Сив-ново от яростно сопротивлявшихся гитлеровцев и вынуждены были занять оборону. Противник пытался вернуть Сивково, контратакуя наши позиции. Но гвардейцы стояли насмерть.

Следует оговориться, что частные наступательные операции не давали ощутимых результатов. Сейчас, когда появились исследования военных историков и воспоминания военачальников, становится ясно, что чрезмерное увлечение такого рода операциями на Брянском фронте было ошибкой. К тому же войска строились в один эшелон с незначительными резервами. Подразделения первых эшелонов не имели настоящих оборонительных сооружений и не стремились их строить, так как главной задачей командование фронта считало продвижение вперед. Эти и другие недостатки совершенно справедливо отметил в своих воспоминаниях генерал армии М. И. Казаков1. Но тогда, зимой 1942 года, мы, горя желанием как можно скорее освободить от немецко-фашистских захватчиков поруганную родную землю, считали наступление, пусть и малыми силами, единственно правильным методом ведения боевых действий. Оборона же казалась неприемлемой. В ней усматривалась чуть ли пе неспособность вышестоящего командования к решительным действиям.

Да, все мы тогда постигали трудную азбуку войпы.

Январские бои дали мне ряд уроков. Я понял: фронтовому политработнику надо очень хорошо знать людей. А люди познаются в практической работе. Именно в бою наиболее полно раскрываются их характеры, моральные и боевые качества.

Во время боев за Сивково к нам на пополнение прибыла маршевая пулеметная рота. Я тогда замещал заболевшего 3. Я. Берковича, комиссара полка. Познакомился с пулеметчиками-коммунистами, с политруком роты Юрием Должанским. Стоит передо мною чернявенький паренек, глаза голубые, как лесные озера, старается держаться солидно — да не всегда получается! То пояс потрогает, то по своим знакам отличия проведет рукой, то наган на ремне передвинет.

Роту намечали бросить в бой. Обстановка сложилась трудная. Сильные морозы, снега. Требовалось во что бы

1 Казаков М. И. Над картой былых сражений. М., 1965.

И

то ни стало выбить фашистов из деревни. А они сопротивлялись упорно. У пулеметчиков работы хватало. В расчетах нужны люди волевые, упорные. И политрук, чтобы увлечь их в бой, должен иметь характер огневой, кремневый. А у Должанского таких черт я тогда разглядеть не мог. «Этот, — думаю, — слабоват будет. Придется за ним присматривать».

Рано утром, когда над окопами еще дымилось холодное марево, пулеметчики двинулись вперед. Их подшлемники покрылись инеем. Толкая перед собой «максимы», расчеты приблизились к ровному полю. Им предстояло теперь преодолеть этот открытый участок и спуститься в неглубокий овраг, на противоположном скате которого окопался в снегу стрелковый батальон гвардии капитана Сафронова. К нему на помощь и спешили пулеметчики. Поле хорошо пристреляно гитлеровцами. Важно перебежать к укрытиям, пока алая полоска зари, чуть занявшаяся на горизонте, не охватит все небо. Иначе будешь у фашиста весь на виду.

— Вперед! — приказал командир роты старший лейтенант Н. А. Коноплев первому расчету, после того как объяснил задачу.

Подхватив пулемет на руки, красноармейцы побежали по полю. Снег, к счастью, здесь был не слишком глубоким. Но людям все-таки нелегко. Расчет перебежал благополучно. Затем второй, третий... Тем временем противник, почуяв, видно, неладное, открыл ружейно-пулеметный огонь. И все же четвертый расчет перебежал без потерь. Вслед за ним двинулись Коноплев и Должанский. И вот тут-то случилось непоправимое: во время одной из перебежек фашистская пуля смертельно ранила старшего лейтенанта. Заметив па поле движение, гитлеровцы открыли артиллерийский огонь. Смотрю, Должанский метнулся к упавшему командиру роты, присел па корточки и положил его голову к себе на колени, не обращая внимания на рвущиеся вокруг снаряды.

— Ложись! — кричу я ему, а он словно и не слышит. Пришлось подбежать. Встряхиваю Должанского за плечо. Он медленно поворачивает ко мне зареванное лицо и тихо говорит:

— Товарищ комиссар, Колю убили... Неужели на войне так скоро убивают?! — Потом он бережно опустил командира роты на снег и, смахнув слезы со щек, погро-12

зил кулаком в сторону неприятеля: — Ну, гады, за Колю я вам отомщу!

Гневное лицо Должанского было неузнаваемо. Казалось, все оно затвердело, приобрело крепость металла. Глаза словно потемнели, смотрели вперед пристально и зорко.

Юрий бросился догонять пулеметчиков. Я с уважением посмотрел на него, подумал: «Парень-то, оказывается, с характером». И действительно, Юрий в первом же своем бою дрался мужественно и был награжден медалью «За отвагу».

Он стал любимцем полка. Когда секретаря полкового комсомольского бюро Александра Комиссарова перевели на должность политрука отдельной разведывательной роты дивизии, его заменил Должанский. В наступательных боях Юрий всегда был в первых рядах красноармейцев и в нужный момент умел увлечь их за собой.

Вспоминается бой за деревню Фурмаповка Севского района. 1-й батальон поднялся в атаку. Но противник открыл плотный артиллерийский огонь. Красноармейские цепи вынуждены были залечь. Казалось, еще минута-другая — и бойцы дрогнут, отойдут пазад. Тогда Юрий Должанский, участвовавший в атаке, возглавил группу комсомольцев, которая обошла немецкую батарею, стоявшую на пути батальона, и уничтожила ее. Дорога па Фурма-новку была открыта. Пехота устремилась вперед, и фашисты вынуждены были бежать из деревни.

Забегая вперед, скажу, что в последующих боях за храбрость и мужество Юрий Моисеевич Должанский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Январские бои показали, что надо не только знать, изучать людей, но и повседневно развивать у них бойцовские качества — смелость, отвагу, наступательный порыв. Всякий раз, готовясь к тому или иному бою, очень важно вооружить людей верой в его успех, верой в командира, в товарищей по оружию, воспитать у воинов горячее стремление первым броситься в атаку и любым способом, ценой самой жизни одолеть ненавистного врага. В бою политработник призван воспитывать подчиненных прежде всего и больше всего личным примером.

28 января мне довелось участвовать в бою около деревни Вяжи. А перед этим несколько дней подряд полк уже вел тяжелые кровопролитные бои. Его подразделения

13

имели потери, Особенно они были значительными в 3-м батальоне. Пополнение мы получили лишь в полночь, а утром предстояло выступать. К двум часам ночи распределили новичков по ротам и тут же начали готовить их к атаке. Коммунисты побеседовали с людьми, подбодрили их. Но мы были в цейтноте: серьезной воспитательной работы в тех условиях провести не удалось.

После артподготовки был дан сигнал о начале атаки. Противник сразу же открыл пулеметный огонь. Погибли командир и комиссар 3-го батальона. Среди бойцов произошла заминка, и атака по сути дела не состоялась. Это пас, конечно, встревожило. Я пополз оврагом в левофланговую роту батальона. Артиллеристы снова произвели десятиминутпый огневой палет. Жду сигнала. А на душе неспокойно. Голову сверлит одна мысль: поднимутся бойцы или нет? Ведь в большинстве это новички, впервые участвующие.в бою.

И вот сигнал. Поднимаюсь во весь рост, призываю бойцов и, не оглядываясь, бегу к вражеским окопам. Прислушиваюсь: за спиной не слышится дружного топота. Зато под ногами — снежные всплески. Будто градом сечет. «Фюить... Фюить...» — свистят пули. Тарахтит, захлебываясь, вражеский пулемет.

Камнем падаю в снег, откатываюсь в сторону, затем ползу к залегшей цепи, обливаясь потом, хотя мороз: палец приложи к стволу автомата — прилипнет.

Не могу передать, что творилось тогда у меня па душе. Горько упрекал сам себя: вот плоды твоей воспитательной работы, отсекр. Твоя вина, что не поднялись бойцы. Конечно, условия для наступления не назовешь благоприятными. У пас мало танков, над нашим участком наступления ле было авиации. Недостаточно и артиллерии: первая траншея противника, его огневые средства оказались не подавленными. Время не позволило по-пастоящему подготовить новичков. Но разве все это оправдывает нас, политработников?

Пройдет совсем немного времени, и положепие дел в 3-м батальоне изменится к лучшему. В очередном бою бойцы батальона проявят образцы мужества и самоотверженности — об этом я расскажу чуть ниже. Но в тот день нам пришлось испытать горечь неудачи и о многом всерьез подумать.

Поздно вечером в землянке собрались члены партбюро

14

полка. Судили-рядили и пришли к выводу — надо улучшать индивидуальную воспитательную работу с бойцами, быть постоянно в гуще красноармейских масс. В батальонах и ротах пока что делали основной упор на массовые формы работы. Слов нет, массовые формы целиком оправдали себя. Надо и дальше совершенствовать политинформации и беседы, улучшать качество массовых мероприятий. Но ими нельзя ограничиваться. Перед боем исключительно важное значение имеет задушевный, с глазу на глаз разговор политработника, коммуниста, агитатора с бойцом.

Основным содержанием такого рода бесед, как и в целом политической агитации, являлось положение дел на фронте, решимость советского народа и его Вооруженных Сил под руководством ленинской партии разгромить фашистских захватчиков, отстоять Родину и великие завоевания социализма. Коммунисты и агитаторы заводили речь о минувших сражениях, о боевом пути дивизии, о подвигах ее героев. И конечно же называли имена тех, кто в боях прославил родной полк. Мы ставили в пример политрука батареи Г. А. Сергеева, который, будучи раненным, в течение двух суток не оставлял поле боя, личной храбростью воодушевлял артиллеристов. Рассказывали о подвиге политрука Н. К. Бельского: дважды раненный, оп повел свое подразделение в контратаку, в результате чего противник был отброшен на старые позиции; в этой схватке политработник пал смертью храбрых. Доброе слово говорилось о старшине А. В. Ломаченко. В одном из боев его окружила группа фашистов. Но старшина-коммунист не дрогнул. Он проложил себе дорогу гранатами и, уничтожив пять гитлеровцев, прорвался к своим.

Теплые, задушевные беседы оказывали большое воздействие на красноармейцев. Интерес к героям возрастал. Усилилась тяга воинов в партию, в комсомол.

В одном из боев отличился минометчик И. Г. Кузин. Сразу же после боя он написал заявление в партийную организацию: «Хочу быть коммунистом. Буду сражаться с врагом до последнего дыхания. Если придется умереть, хочу умереть коммунистом».

«Хочу в бой идти коммунистом. Клянусь, что буду бить врага, как подобает воину Красной Армии», — писал в своем заявлении автоматчик В. И. Митеев, член

15

ВЛКСМ. Принятый в партию, он неизменно в боях отличался храбростью. Митеева выдвинули политруком роты. На его счету было более сорока уничтоженных гитлеровцев. И этот счет непрерывно рос. В бою за деревню Кресты, когда был тяжело ранен командир роты и это вызвало замешательство среди бойцов, Митеев поднялся в полный рост и воскликнул:

— Ротой командую я! Слушай мою команду: вперед, товарищи! За любимую Родину! За свободу и счастье нашего парода — вперед!

Митеев первым ворвался во вражеские траншей. Красноармейцы пи па шаг не отставали от своего политрука. Солдаты противника не выдержали стремительного натиска, покатились назад.

Когда утихла горячка боя, выяснилось, что политрук тяжело ранен. Бойцы подхватили его и па руках доставили в медсанбат. Еще не залечив окончательно раны, Митеев снова вернулся в боевой строй.

— Не могу я, никак не могу отлеживаться па госпитальной койке, когда мои товарищи воюют, — доложил он комбату.

15 февраля, увлекая бойцов в очередную атаку, В. И. Митеев героически погиб. Но в памяти однополчан он оставался живым, его подвиг был предметом многих бесед агитаторов.

Партийная организация заботилась о том, чтобы своевременно информировать агитаторов о новых, ежедневно свершаемых героических подвигах однополчан. Так, в бою за ту же деревню Кресты отличился красноармеец С. П. Петровский. Из ручного пулемета он уничтожил более десяти фашистов и одного взял в плен. В тот же вечер в батальонах были собраны агитаторы. Им рассказали о подвиге пулеметчика. А через час о Петровском знали все воины полка.

Воспитательная и организаторская работа командиров, политработников, партийных и комсомольских организаций приносила замечательные плоды. В подразделениях заметно повышалась боевая активность личного состава. Люди рвались в бой. Прошли боевую выучку и бойцы, только что прибывшие на пополнение. И хотя кое-кто из них еще не был обстрелян, не преодолел до конца робости перед атакой, мы были уверены: полк, все его подразделения способны выполнить любую боевую задачу.

16

Во второй половине февраля в полосе нашей армии командование фронта намечало провести очередную наступательную операцию. Армия пополнилась тремя полнокровными дивизиями и несколькими танковыми бригадами. Правда, па вооружении бригад находились в основном легкие танки, в частности Т-60. Нам противодействовали соединения 2-й немецкой танковой армии и 35-й армейский корпус. Противник успел создать глубоко эшелонированную оборону, до предела насытив ее мощными огневыми средствами.

В соединения и части пашей армии стали наведываться командующий Брянским фронтом генерал-полковник Я. Т. Черевиченко, член Военного совета корпусной комиссар А. Ф. Колобяков и начальник штаба фронта генерал-майор М. И. Казаков. Чувствовалось, что наступлению придается важное значение.

К тому времени в командование армией вступил генерал-майор Ф. Ф. Жмачепко, а генерал-лейтенант П. И. Батов был назначен помощником командующего фронтом по формированиям. Произошли изменения и в нашей дивизии. 12 февраля умер от ран, полученных при обстреле позиций вражеским самолетом, командир дивизии генерал-майор Константин Иванович Петров. Комдивом был назначен полковник Ф. М. Черокманов — тоже с боевым опытом. Еще в начале войны, это было под Гродно, он получил серьезное ранение. Вместо погибшего в бою гвардии майора С. И. Гончарика нашим полком стал командовать гвардии майор И. А. Калегов.

Иван Алексеевич пришелся нам по душе. Рассудительный, собранный, оп детально разрабатывал план каждого боя. Его интересовало буквально все — от обеспечения подразделений боезапасом до питания бойцов. В боях, в которых ему уже довелось участвовать, командир полка не терял самообладания, умел своевременно перенацелить подразделения, сконцентрировать силы для развития успеха или, если обстановка складывалась неблагоприятно, закрепиться на достигнутых рубежах.

Итак, мы готовились к наступлению, полагая, что в нем примет участие целиком 3-я армия с приданными ей средствами усиления. Но, увы, опять начались операции частного характера, в которых действовали лишь несколько дивизий на различных участках 120-километровой линии фронта. Среди этих дивизий — наша 6-я гвардейская.

2 П. А. Горчаков 17

Наступательный порыв воинов непрерывно нарастал. Они шли вперед, освобождая село за селом. Их не могли остановить ни вражьи пули, ни ветры и метели. Зима 1942 года была лютая. Морозы доходили до 40 градусов. От жестоких ветров не спасали шлемы и подшлемники. Спасибо труженикам тыла: они обеспечили нас полушубками, валенками, шапками. Все же случаи обморожения были нередки. И опять доброе слово коммуниста-агитатора помогало бойцам стойко переносить трудности.

Как-то в перерыве между боями зашел я в роту автоматчиков. Вижу: сидит красноармеец на дне окопа и пилой-ножовкой что-то пилит. Пригляделся: оказалось... каравай хлеба на части делит. Заметив мое недоумение, командир роты лейтенант И. К. Токмин пояснил:

— Из-за метелей подвоза продуктов не было. Хлеб из НЗ изъяли. А он замерз. На завтрак и обед варим «орловский рис» — овес. Но ничего, воюем.

Красноармеец, пиливший хлеб, поднял голову и улыбнулся:

— Дело понятное: лошадь от овса — сильнее, а боец — злее. Чем больше злости, тем крепче немца бьем!

— Это Сергей Невзоров, наш лучший агитатор, — шепнул мне политрук роты 3. И. Иошпа. — Он ни в бою, ни в походе не унывает. Бойцы его любят...

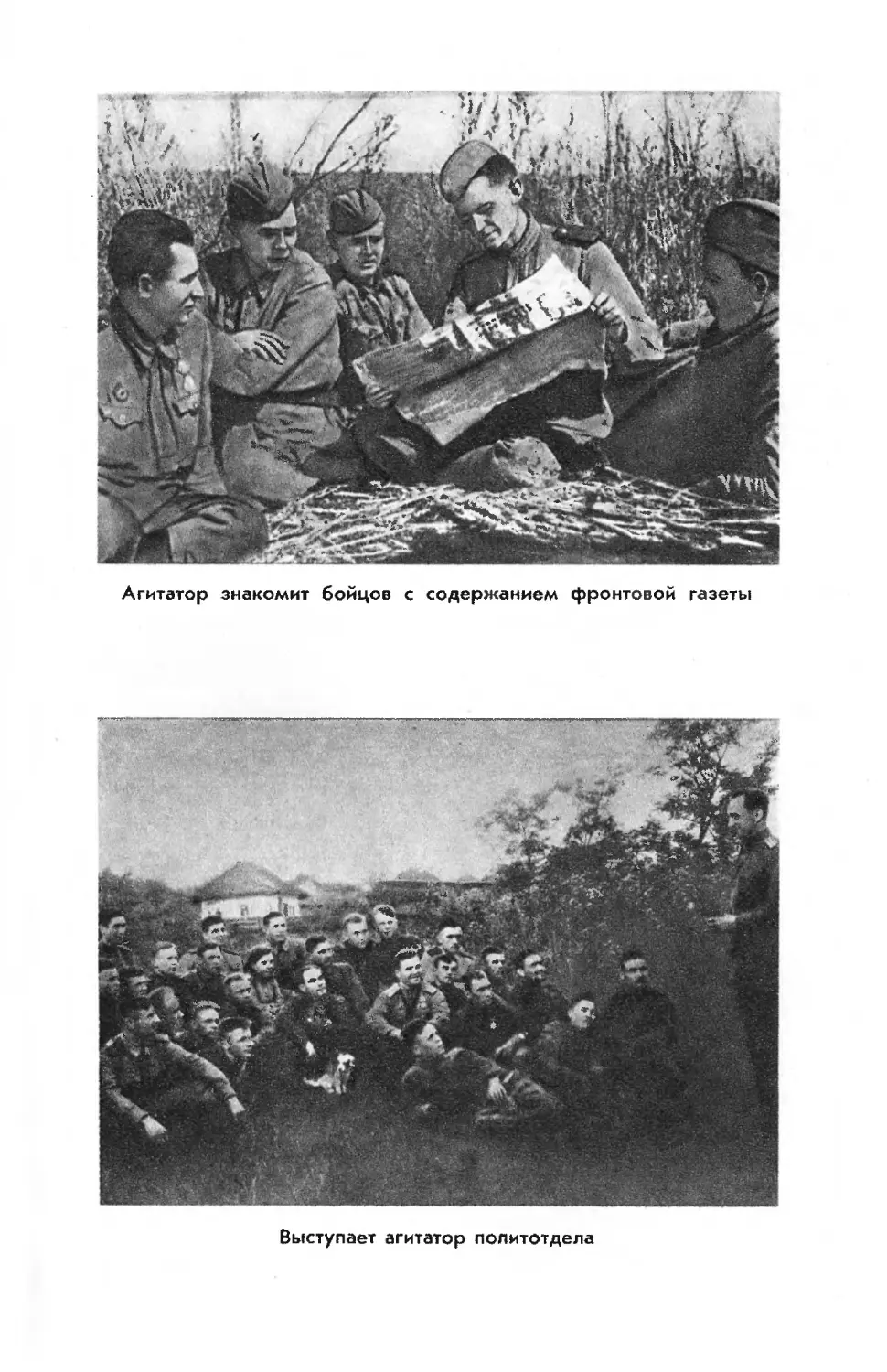

Да, бойцы любили агитаторов, которые в каждом расчете и отделении, как правило, подбирались из числа коммунистов и комсомольцев. Агитаторы не проводили длинных бесед — время не позволяло. Да и партбюро не могло их часто собирать — ведь почти непрерывно шли бои. Удавалось провести один-два семинара или инструктажа в месяц.

Агитаторы не страшились трудностей, всегда были первыми в бою, появлялись там, где тяжелее и опаснее. Потому и слово их было весомо. Это понимали командиры и политработники.

Однажды пригласил меня гвардии майор И. А. Кале-гов и говорит:

— Петр Андреевич, нужно бы поговорить с коммунистами. Много командиров мы теряем в последнее время...

Вопрос, поднятый командиром полка, был действительно острый. Я в тот же день поручил членам бюро провести беседы в ротах: «Защищай командира в бою». Агитаторы в отделениях и расчетах также беседовали с бой-18

цами на эту тему. Они рассказывали о возросшей роли командира, приводили примеры глубокого уважения и любви к ним со стороны подчиненных.

Широкую известность получил у нас в те дни подвиг гвардии рядового П. С. Турдина. А дело было так. В ходе наступления гвардии сержант А. С. Прокопенко и Тур-дин подползли к вражескому блиндажу и забросали его гранатами. Но и сами оказались под огнем противника. Турдин, будучи раненным, заметил, что сержапт лежит неподвижно. На оклики не отвечал. Тогда боец подполз к сержанту и убедился, что тот без сознания, получил тяжелую рапу. Превозмогая собственную боль, гвардеец выпес командира из-под огня.

Забота о командире, стремление защитить его в бою были характерны для многих бойцов. Красноармеец Б. И. Беляев, сам раненный, вынес из-под огня тяжело раненного комиссара. Красноармеец Г. И. Красильников, заметив, что гитлеровцы подползают к лейтенанту П. С. Калашникову, бросился к нему па выручку, прикрыл его от пуль, при этом сам оказался раненным в ногу. Потом его спросили:

— Как же ты отважился под пули броситься?

— Иначе нельзя, — ответил Красильников. — Нас-то много, а командир один. Жизнь командира дороже моей.

В зимних боях отвагу и мужество проявили бойцы всех подразделений. Хотелось бы особо подчеркнуть успешные боевые действия 3-го батальона, которым теперь командовал гвардии майор П. Ф. Набатов. Это тот самый батальон, в котором, как помнит читатель, произошла досадная заминка перед атакой около деревни Вяжи.

На этот раз перед атакующими была деревня Красное.

Комбат ознакомил с поставленной задачей секретаря партбюро батальона Л. П. Иващенко, а тот в свою очередь определил конкретные поручения коммунистам. Среди мероприятий, предусмотренных планом, были доклады и беседы. Один из членов бюро беседовал с минометчиками и артиллеристами об огневом взаимодействии с пехотой, другой готовил коммунистов-разведчиков к дерзкой вылазке в тыл врага. Сам же Иващенко решил поговорить с парторгами рот.

И вот в штабной землянке собрались вожаки коммунистов. Они пришли из окопов с оружием в руках. Иващенко, не теряя времени, сказал:

2* 19

— Вы все, наверное, знаете о подвиге коммуниста-пулеметчика Казеиова. В последнем бою он истребил более двадцати фашистов. А коммунист Петрогазин метким огнем уничтожил до десятка врагов. Вот так и должны действовать все члены партии и комсомола. Нам предстоит освободить деревню Красное. Вы, товарищи парторги, в атаку поднимаетесь первыми. Только первыми! И коммунисты — тоже.

Парторги, посоветовавшись с командирами, расставили членов и кандидатов партии по отделениям и расчетам. Бывалые воины рассказали молодым, как нужно действовать на том или ином этапе боя.

Хорошо подготовленные бойцы сражались мужественно. Разведчики с южной стороны скрытно подошли к оврагу, по обеим сторонам которого раскинулась деревня Красное, и проникли в самый ее центр. Они в упор расстреливали фашистов, выскакивавших из домов. По гитлеровцам ударили пушки и пулеметы. Группа немецких солдат пыталась было скрыться за деревню Бордуково, по их встретил огнем 2-й стрелковый батальон, заранее выставленный на путях отступления.

Разгром противника был полный. На поле боя остались десятки трупов фашистов, три противотанковых орудия, шесть пулеметов, много винтовок и автоматов.

В тот день комбат Набатов сказал:

— Успех в этом бою на девяносто процентов я отношу па боевой счет коммунистов. Они дрались геройски, большевистским словом и личным примером вели за собой бойцов.

Характерно, что сразу же после боя в партийную организацию 3-го батальона поступило 15 заявлений от бойцов и сержантов с просьбой принять их в партию.

Большую помощь в воспитании бойцов оказывал нам политический отдел дивизии. Политотдельцы почти все свое время проводили в полках и подразделениях, на месте организуя политико-воспитательную работу. К нам поступали листовки, обращения. Их зачитывали во взводах и ротах. Пламенные призывы воодушевляли красноармейцев, закаляли их волю к победе.

В ОБОРОНЕ

К весне 1942 года на переднем крае наступило относительное затишье.

Своим правым крылом Брянский фронт по-прежнему прикрывал Тулу и Москву, а левым — Воронеж. Силы фронта теперь возросли: в его состав вошли 40-я и сформированная из резервов 48-я армии. По указанию нового командующего фронтом генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова войска активно готовились к наступлению. Готовились к наступлению и дивизии 3-й армии, которую с 5 мая возглавил генерал-лейтенант П. П. Корзун. Правда, время от времени происходили бои местного значения, но они велись преимущественно в разведывательных целях.

24 мая, как я узнал позднее, Брянский фронт получил указание Ставки о переходе к обороне с глубоким эшелонированием войск. Предстояло создать мощный оборонительный рубеж на всей 350-километровой полосе от Белева до верхнего течения реки Сейм.

Части и соединения упорно занимались боевой подготовкой, совершенствовали свое мастерство. В нашей дивизии проводились методические сборы командиров батальонов и дивизионов. Участники сборов приобретали навыки управления боем, учились использовать пехотные противотанковые средства, овладевали техникой преодоления участков заграждения, минных полей, противотанковых рвов. Занятия проводили представители штаба фронта. Общее руководство методической подготовкой командных кадров осуществлял помощник командующего фронтом по формированиям генерал-лейтенант П. И. Батов, который, кстати сказать, питал особую симпатию к гвардейцам.

21

В полку часто практиковались тревоги, обкатка бойцов танками, отрабатывалось ведение всех видов боя: наступательного, оборонительного, ночного.

Первостепенное значение придавалось идейно-политической подготовке бойцов и командиров. Были созданы группы политзанятий. С новичками проводились беседы о военной присяге. По-прежнему большое внимание уделялось агитаторам, в составе которых было немало командиров и политработников. С агитаторами рот и взводов проводились ежедневные инструктажи и семинары. Партийная организация нацелила коммунистов на изучение и разъяснение личному составу приказов Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.

Подчеркивалось, что оборопа — дело временное, что мы непременно в самое ближайшее время пойдем вперед. Требование приказа «Ни шагу назад, стоять насмерть! дополнялось стремлением «Только вперед, на полный разгром врага!». Под таким девизом проводилась вся политико-воспитательная работа в полку.

Партийная организация полка продолжала крепнуть. Ее ряды пополнялись закаленными в боях гвардейцами. Только в апреле в партию вступили десятки воинов, отличившихся на поле боя. К 1 мая 1942 года, за четыре прошедших месяца, наша парторганизация увеличилась в два раза, а комсомольская — в 3,5 раза. Такой была в те дни тяга в партию, в комсомол.

Большое виимапие партийная организация уделяла воспитанию у личного состава ненависти к фашистским оккупантам, разоблачению их злодеяний на временно оккупированной советской территории. В период зимнего наступления, когда части и подразделения проходили освобожденными селами, бойцы и командиры воочию убеждались в бесчеловечности фашизма. Сожженные дома, замученные пленные красноармейцы, виселицы, рвы с телами зверски убитых женщин, стариков, детей. Все это бойцы видели сами. И священный огонь ненависти пылал в их сердцах, вел на подвиги.

В обороне мы получили пополнение. Среди новичков преобладали необстрелянные бойцы. К противнику на первых порах они относились благодушно.

— Что немец?.. Небось такой же человек, как и мы с вами, — рассуждали иные воины.

22

Коммунисты решили дать бой таким настроениям. Я поручил В. С. Стеблецову, ставшему к тому времени военкомом 1-го стрелкового батальона* провести с бойцами беседу о зверином облике германского фашизма. Василий Степанович очень хорошо знал психологию красноармейцев. Он большую часть времени проводил в ротах, взводах и отделениях. Общался и беседовал с бойцами, изучал их настроения, запросы. Люди тянулись к Стеблецову. И партийное бюро учло все это.

Батальон собрался в большом овраге за второй линией окопов. Стеблецов, как-то по-особенному подтянутый, строгий, вышел в середину круга бойцов.

— Вы все, товарищи, читали приказы Верховного Главнокомандующего, — заговорил он. — Что в них сказано? Стоять насмерть. Мы сейчас в обороне, так надо в землю врасти — и ни шагу назад. Ведь что получается? Мы отходим, а землю нашу, жен и детей наших врагу на растерзание оставляем. Вот расскажу я вам, что видел в деревне Трудки... Немцы там упорно держались. Но мы их выбили. Ну, бегу я и, как полагается, решил избу проверить — не прячется ли кто из гитлеровцев. Заскочил — и кровь в жилах похолодела. Вы знаете, я не робкого десятка, а тут аж похолодел. Висит на стене мальчонка. Лет десять — двенадцать, не больше. Головку свесил, жизнь в нем еще теплится. И прибит он, товарищи, огромными гвоздями к бревнам. Распят, значит. Еле-еле мы те гвозди из рук и ног ребенка вытянули. Да поздно. Испустил последний вздох. Только глаза приоткрыл, глянул на нас — и умер. Верите, до сих пор душа болит — а ну как он меня за мучителя принял? Ведь я теперь всю жизнь покоя не найду. За что замучили мальчонку изверги? Месть им беспощадная, святая, правая месть! Ни одного гада назад не выпустим. Смерть палачам и насильникам!

Бойцы вскочили на ноги, раздались возгласы:

— Отомстим! Клянемся!..

Гвардии рядовой В. К. Думанский тоже поднялся с камня, вросшего в косогор, и шагнул вперед:

— Дозвольте слово сказать, — обращаясь к Стеблецову, попросил он.

Военком согласно кивнул головой. Думанский пользовался уважением у бойцов. Его, беспартийного, назначили агитатором. Он умел затронуть души людей, увлечь

23

их за собой. Степенный, обходительный, Думанский чем-то напоминал мне одного председателя колхоза, хотя, как я знал, он никогда в деревне не жил. Кашлянув в кулак, гвардеец громко проговорил:

— Запомните: неподалеку отсюда, в деревне Милявое, фашисты уничтожили семьдесят мирных жителей. А в деревне Верхняя Залегошь они зверски убили двадцать семь жителей, замучили трех раненых красноармейцев. Сколько таких деревень под немцем осталось? Земля стонет от бесчинств оккупантов, кровыо и потом, как росою, умывается. Что же, и дальше ему позволим зверствовать? Вот командир нашей пулеметной роты гвардии старший лейтенант Петровский уничтожил до сотни фашистов. А пулеметчик Петропарлов уложил их более двух десятков. Почитай, целую роту вдвоем раздраконили. А вот сосед мой, что рядом стоит, уже десять дней на передовой и ни одного врага не убил... Это как же понимать? Другие воюют, а ты что, в санатории отдыхаешь? Тебе, может, сюда фашиста привести, чтобы ты его без лишних хлопот уничтожил?

Стеблецов разъяснил пехитрую солдатскую арифметику: если бы каждый боец убил по врагу, то война давно бы закончилась.

Выступили еще несколько красноармейцев, ставших невольными свидетелями зверств фашистов. Беседа теперь напоминала митинг. Взволнованные бойцы и командиры брали клятвенные обязательства отомстить гитлеровцам за все их злодеяния, горячо призывали своих товарищей, особенно молодых красноармейцев, последовать их примеру.

Комсорг полка Юрий Должанский, присутствовавший на беседе, подошел ко мне.

— Новичкам надо чем-то помочь, — шеппул оп. — Зря их «старики» обижают.

— Дело говоришь, комсорг, — согласился я. — Соберем партбюро, посоветуемся.

На заседание партбюро пришли помимо его членов командиры и комиссары батальонов. Присутствовал и командир полка гвардии майор И. А. Калегов. Вопрос был поставлен один: об обучении молодых бойцов, прибывших в полк, боевому мастерству. В выступлениях указывалось, что партийные и комсомольские организации подразделений недостаточно уделяют внимания молодому пополне-24

пию, не оказывают должной помощи командирам в его обучении.

Партбюро обязало парторгов и комсоргов взять под неослабный контроль боевую учебу молодых воинов. В решении указывалось, что каждый коммунист и комсомолец должен лично заниматься с новичками, передавать им своей боевой опыт, учить тому, что потребуется в бою. Командирам и комиссарам батальонов было рекомендовано пересмотреть план учебы молодых бойцов, с тем чтобы пополнение быстрее входило в строй. От этого теперь во многом зависела боеготовность полка.

Когда заседание закончилось, командир полка попросил всех остаться. Он сказал:

— Бойцов учить — хорошо. Оборону крепить — хорошо. А почему в ротах снайперов мало? Или стрелять некому?

Иван Алексеевич, коми по национальности, знал цену меткому выстрелу. И вопрос, поставленный им, был весьма кстати. Хотя полк и был в обороне, его прямая задача —- не давать противнику покоя.

В полку зарождалось снайперское движение. Наши лучшие стрелки, прежде всего коммунисты, передавали боевой опыт молодежи. Так, парторг батареи М. П. Котай-чиков помог стать мастерами военного дела всем бойцам своего расчета. Охотно делился секретами мастерства снайпер коммунист Н. Н. Реутов. В одной из засад он уничтожил трех фашистов.

Тот же Реутов рассказал группе молодых воинов о делах снайпера Карташвили, на счету которого было 7 убитых гитлеровцев,

— Вот так нужно воевать, товарищи! — призывал коммунист.

Слово попросил гвардии рядовой Магарастян.

Карташвили молодец, — сказал он. — Магарастян не хуже воевать может. Давай винтовку — сам увидишь.

Это не было бахвальством. Боец все эти дни настойчиво учился, получил навыки прицеливания, умел выбрать удобную позицию, замаскироваться. Вскоре ему вручили снайперскую винтовку, и он направился в засаду. На второй день Магарастян уже открыл боевой счет, пристрелив двух гитлеровцев.

Метких стрелков учили и в соседних полках. Месяца

25

через два в дивизии уже насчитывалось 336 снайперов. На каждого из них был открыт боевой счет.

Пройдет немного времени, и те, кто пополнил ряды подразделений, станут отважными пулеметчиками, артиллеристами, минерами, разведчиками и связистами. Но это потом. А весной 1942 года с новичками пришлось много возиться, настойчиво их учить и воспитывать.

Новое пополнение, полученное полком, было многонациональным. Преобладали казахи, татары, башкиры, азербайджанцы, грузины. Многие из них слабо владели русским языком. Поэтому учебные занятия велись через переводчиков. Мы и агитаторов подбирали из тех командиров и бойцов, которые владели двумя или несколькими языками. Они переводили и разъясняли требования военной присяги и уставов. К нам поступали газеты на языках народов СССР. Это давало возможность улучшить воспитание бойцов.

Оказавшись как-то в приданной нам 5-й батарее 34-го гвардейского артиллерийского полка, я порадовался инициативе политрука батареи И. С. Калака. Он создал плакаты с текстом присяги на пяти языках: русском, украинском, грузинском, казахском, азербайджанском. Слова присяги на родном языке всегда были перед глазами воинов. У плакатов нередко проводили беседы агитаторы.

В воспитательной работе широко использовались письма, поступавшие в полк со всех концов страны. Писали родные однополчан, знакомые и незнакомые. Многое из писем мы зачитывали перед строем. Я позволю себе привести некоторые из них.

«Продолжай бить проклятых гадов беспощадно, — наказывал сыну отец красноармейца Абдурахманова. — Бей, сынок, немцев, чтобы они не поганили советскую землю. Если понадобится, то и я, 60-летний старик, возьму в руки оружие и буду вместе с тобой бить врага».

«В твоей колхозной книжке на лицевом счету значится 400 трудодней, — писали колхозники-казахи своему земляку бойцу Исамбаеву. —- Желаем тебе и на боевом счету иметь не менее истребленных немцев. Мы же будем работать так, чтобы обеспечить нашу Красную Армию всем необходимым».

«Большое спасибо за поздравление, — откликнулись родители снайпера Карташвили. — Мы всем даем один наказ: бейте проклятого врага беспощадно. Отмечайте ге-26

роев — верных сынов Родины, карайте тех, кто вздумает опозорить седые головы своих родителей».

Командиры и политработники посылали родителям отличившихся бойцов письма-благодарности. Эти письма, а также ответы на них широко использовались в агитационной работе.

Мы, конечно, не прибегали к переписке. по поводу фактов нарушения воинской дисциплины. Факты эти были единичные. Да и не хотелось тревожить родителей воина, который глубоко осознал совершенный им проступок. Но вот один из бойцов уснул на посту. Это из ряда вон выходящий факт. Товарищеский суд под председательством красноармейца И. И. Холмогорова вынес решение, утвержденное затем командиром: объявить провинившемуся выговор и сообщить об этом письмом на родину. Никакое дисциплинарное взыскание не могло бы оказать столь сильного воздействия. Приговор красноармейского суда стал широко известен в подразделениях, и такого рода проступков в полку с тех пор никогда не наблюдалось.

Учеба учебой, но на устах каждого воина теперь был один вопрос: «Когда же в бой?» У многих бойцов и командиров родные оставались за линией фронта, в оккупации. Тревога за их судьбу не давала покоя.

...Вечер. Нагретая за день земля еще не остыла. На просохшем, поросшем молодой травой пригорке сидят двое. По голосам узнаю их. Это агитатор Д. С. Горбатенко и красноармеец П. Г. Семенов, белорус. Идет задушевный разговор.

— Ну чего ты, Семенов, такой угрюмый последнее время? Смотришь на всех исподлобья, не улыбнешься, не пошутишь?

— Это ты улыбайся, а мне не до жартачак. Бачыш, где немец стоит?

— Дальше не пустим немца! Не пустим, да еще и , назад с таким треском выгоним, что побежит без оглядки.

— Кали то будзе?..

— Скоро, очень скоро. Я уверен в этом. Дали фрицу по зубам под Москвой. Дадут и на других фронтах. Будет и на нашей улице праздник, подожди немного.

— Табе добра чакацъ. У цябе бацьки на Урале. А у мяне — под немцам. Можа, и нёжывые ужо...

27

— Ну, это ты брось. Отец твой небось давно в партизанах. Слыхал, как они немцу жару дают? Вот послушай последние новости...

Темнеет светлая полоска на небе, ночь опускается па землю. Иду в штаб полка, а в ушах еще звучит страстный голос Семенова: «Кали ж той час настане, як уперад пойдем. Ой як жду его!..»

Красноармейцы рвались в бой. Значит, воспитательная работа коммунистов не пропала даром.

В штабе командир полка И. А. Калегов ошарашил меня новостью:

— Сегодня дивизия выступает в новый район обороны.

— Опять оборона?! — невольно воскликнул я.

Иван Алексеевич недовольно поморщился:

— Обстановку знаете? Ну вот, и не рвитесь поперед батьки в пекло. Время придет, прикажут...

Я созвал заседание бюро, чтобы обсудить план партийно-политической работы па марше, распределить силы. Выносим решение: членам бюро разъяснить командирам и бойцам важность передислокации батальонов полка; добиться, чтобы все коммунисты были примером на марше, подбадривали отстающих, помогали уставшим. Особое внимание обращалось на маскировку походных колонн, на четкую передачу и исполнение команд.

Переход на новый оборонительный рубеж создавал определенные трудности для партийной организации. Теперь важно было не дать людям размагнититься, помочь им глубоко уяснить свои практические задачи, в том числе строительство укреплений. Нужно рыть траншеи, блиндажи, «лисьи норы», оборудовать КП и НП, огневые позиции, укрытия. Да мало ли что нужно полку, занимающему оборону?! А техническое оснащение бойца известное — кирка да лопата. Каково человеку, живущему мыслью о наступлении, устраиваться на новом месте? Наша задача — добиться, чтобы люди сознавали необходимость тяжелого, изнуряющего труда для достижения победы.

С такими мыслями члены бюро разошлись по батальонам и ротам. Мы собирали коммунистов, разъясняли им требования обстановки.

Батальоны совершили марш благополучно. К 14 мая они сосредоточились в районе станции' Верховье Орловской области и заняли рубеж Вязоватое, Милявое. Сразу же приступили к оборонительным работам. Вот здесь-то 28

и оправдались мои опасения. К сооружению окопов кое-кто из бойцов отнесся спустя рукава. В 7-й стрелковой роте, как мне сообщили коммунисты штаба полка, окопы были отрыты небрежно, медленно сооружались огневые точки. Я тут же направился в эту роту, обошел ее огневые точки, поговорил с командиром, коммунистами. Парторг И. И. Тюмиков созвал партийное собрание. На нем я рассказал о трудной обстановке, сложившейся на юге в результате неудач под Харьковом, о необходимости любой ценой выстоять на занятых рубежах, а для этого создать крепкую, надежную оборону. Коммунисты поддержали меня. В те дни они провели беседы с бойцами, организовали показ хорошо оборудованных траншей и индивидуальных окопов. В итоге оборона в роте была построена образцово.

Противник не проводил активных боевых действий на участке нашего полка. Но не в правилах гвардейцев давать врагу передышку. Дивизионная газета «Звезда Советов» бросила лозунг: «Врагов меньше — победа ближе!» Этот лозунг, подхваченный коммунистами, воодушевлял бойцов, звал их на подвиг. Все чаще и чаще выходили на поиск наши разведчики, брали на прицел зазевавшегося врага снайперы, пулеметчики...

Политотдел дивизии в начале лета широко ввел в практику конференции боевого актива. Состоялись конференции истребителей танков, снайперов, артиллеристов, пулеметчиков. Опыт лучших бойцов становился достоянием всех.

Во второй половине июня в целях улучшения позиций было решено захватить Вязоватое. Это село гитлеровцы тщательно укрепляли на протяжении длительного времени. Вдоль главной улицы был отрыт ход сообщения, имевший ответвления к домам и огневым точкам. Противник приспособил к обороне кирпичное здание школы, на втором этаже и чердаке которого были установлены пулеметы, а в подвале оборудованы бойницы. На важнейших направлениях немцы установили пулеметы, орудия, минометы. Подступы к Вязоватому находились под перекрестным огнем опорных пунктов, расположенных у Нижних Туровец, на высотах 233 и 241.

По плану, разработанному командованием дивизии, захват Вязоватого осуществлял 25-й гвардейский стрелковый полк. Для этого в полку был сформирован штурмовой

29

отряд в составе стрелковой роты с приданными взводами: пулеметным, автоматчиков, саперов и ПТР. В отряд входили также орудия ПТО и группа истребителей танков. 16 июня 1942 года штурмовой отряд начал атаку, но не на рассвете, как это обычно принято, а в 23 часа. Бойцы и командиры рывком преодолели расстояние и ворвались на северо-восточную окраину Вязоватого. Завязались схватки на улицах села. Бои шли в домах, на огородах, в окопах и подвалах. Гвардейцы бились гранатами, штыками, ножами. Более 40 фашистов полегло в этом бою. Один из стрелковых взводов с группой автоматчиков пробился на юго-западную окраину Вязоватого.

Однако противник, опомнившись от дерзкого удара, сумел восстановить положение. Его огневые средства оказались неподавленными. Выяснилось, что в Вязоватом к моменту боя находилось не менее батальона вражеской пехоты, усиленного минометной батареей, 75-миллимет-ровым орудием и станковыми пулеметами.

Для захвата Вязоватого был привлечен 1-й батальон нашего полка. Но и противник подтянул резервы, в том числе артиллерийские и минометные батареи. Наши многократные попытки взять Вязоватое успеха не имели...

А лето уже давно вступило в свои права. Потемнела густая зеленая листва березовых и дубовых рощ на берегах рек Зуша и Труды, по пояс поднялась трава на склонах высот. Уже второй месяц мы стоим на рубеже Старое Битьково, Задушяое, Гвоздяное, Орловка, ведем бои местного значения. Гитлеровцы пристреляли каждый клочок земли, прикрыли свой передний край многослойным ружейно-пулеметным и минометно-артиллерийским огнем. Перед окопами и проволочными заграждениями вырублен кустарник, выкошена трава. Проволочные заграждения установлены в три кола, причем высота их достигает двух метров. Вдоль каждого ряда кольев натянуто по двадцать две колючие проволоки, которые в свою очередь переплетены поперечными и угловыми связками. Густо натыканы мины, фугасы, различные ловушки. Словом, наши неудачи под Вязоватым можно объяснить в какой-то мере объективными причинами. Но от этого не легче.

19 июля я находился в 1-м батальоне, занимавшем оборону в районе села Липов. Утро выдалось солнечным, тихим. Слышны лишь неугомонный треск степных музыкантов — кузнечиков да заливистый голосок жаворонка в 30

небе. Изредка хлопнет выстрел, протарахтит пулеметная очередь — и снова все тихо, спокойно. Будто и войны нет.

День, как обычно, был хлопотливым. Я провел в роте младшего лейтенанта А. А. Хачатуряна встречу с агитаторами, затем с сержантами. Все, словно договорившись, задавали один и тот же вопрос: «Что сообщает Москва?»

— Каково положение на фронте? — интересуется гвардии сержант Я. И. Уманский — живой, по-одесски говорливый, любящий и пошутить, и поспорить. Я помолчал, собираясь с мыслями. Мои собеседники терпеливо ждали.

Очепь тяжело было говорить о событиях войны. Но люди должны знать правду, как бы ни была она горька. В последнее время Москва сообщала: войска Крымского фронта вынуждены были оставить Керченский полуостров; пал героический Севастополь: его защитники 250 дней упорно отстаивали свой город; войска Юго-Западного фронта после неудачи под Харьковом еще дважды отступили и отошли за реку Оскол. По-прежнему стране грозила смертельная опасность. Родина, народ наш, партия большевиков требуют от воинов стоять насмерть, ни па шаг не отступая, не отдавая врагу ни клочка земли.

— Ну, ще ты скажешь за этих наглецов фашистов! — огорченно всплеснул руками Уманский. — Не может па нашем участке фронта продвинуться, так ему на юг понадобилось!

— Ты-то под Вязоватым далеко продвинулся? Молчал бы лучше! — заметил гвардии младший сержант Ф. А. Горячев.

— Почему молчал?! — возразил гвардии сержант Кавтарадзе, отличившийся в последних боях. — Я видел, как дрался Уманский. Хорошо дрался, смело, как орел! Как настоящий коммунист дрался.

И. И. Тюмиков, выдвинутый недавно политруком роты, наклонился ко мне и вполголоса сказал:

— Хорошие ребята. И настроение у них боевое. Уманский и в самом деле храбрец. Думаем к награде представить.

Хотелось верить, что в бою ребята не подведут. А он был не за горами. Я знал, что через 3—4 дня 1-му батальону, в состав которого входила рота Хачатуряна, предстоит совместно с подразделениями 25-го гвардейского вновь штурмовать Вязоватое. И знал, конечно, чего это

31

будет стоить. Войпа... Скольких хороших парней не увижу я при очередном посещении роты?!

Кто-то из сержантов попросил:

— Расскажите о Москве. Мне так и не довелось побывать в белокаменной. А ведь наша дивизия защищала ее.

Да, 6-я гвардейская защищала столицу, была в числе тех, кто развеял миф о непобедимости гитлеровских полчищ. И все мы по праву могли считать себя москвичами. И те, кто геройски бился па подступах к Москве, и те, кто теперь держит оборопу, преграждая путь к сердцу Отчизны. Москва бесконечно дорога всем людям нашей многонациональной страны. Потому что этот город — и сердце, и мозг государства, здесь работает Центральный Комитет партии, отсюда руководит страной наше правительство, это — крупнейший центр науки, культуры, искусства. Москва дорога нам и героической историей своей, и еще более славным настоящим, и захватывающим дух будущим. Она дорога нам каждой улицей и площадью, каждым памятником и каждым деревцем у Мавзолея Владимира Ильича Лепина. Ведь опа — символ свободы и независимости нашего парода, залог его счастливого будущего, знамя наших побед.

Моя жизнь тесно связана с Москвой. Мпе часто приходилось бывать в ней. Говорить о Москве, не волнуясь при этом, не могу и сейчас. А тогда, в дни войны, мы особенно остро воспринимали само звучание слова «Москва».

Очевидно, мое волнение передавалось бойцам. Говорил я долго, но никто не выразил нетерпения, все слушали очень внимательно. Когда кончил, помолчали. Потом гвардии младший сержант Горячев задумчиво произнес:

— Да, Москва... За тебя и жизни не жалко. И не пожалею! Товарищ отсекр, сердцем чую, что скоро бой. Хочу фашистов бить коммунистом! Можете рекомендовать меня в партию?

Я вырвал из блокнота листок и написал рекомендацию, свое поручительство за честь и отвагу младшего сержанта Федора Алексеевича Горячева, за преданность его Родине и делу Коммунистической партии. Рекомендацию для вступления в члены ВКП(б) я дал и гвардии сержанту Якову Израилевичу Уманскому. К радости, должен сказать, что они не подвели меня.

32

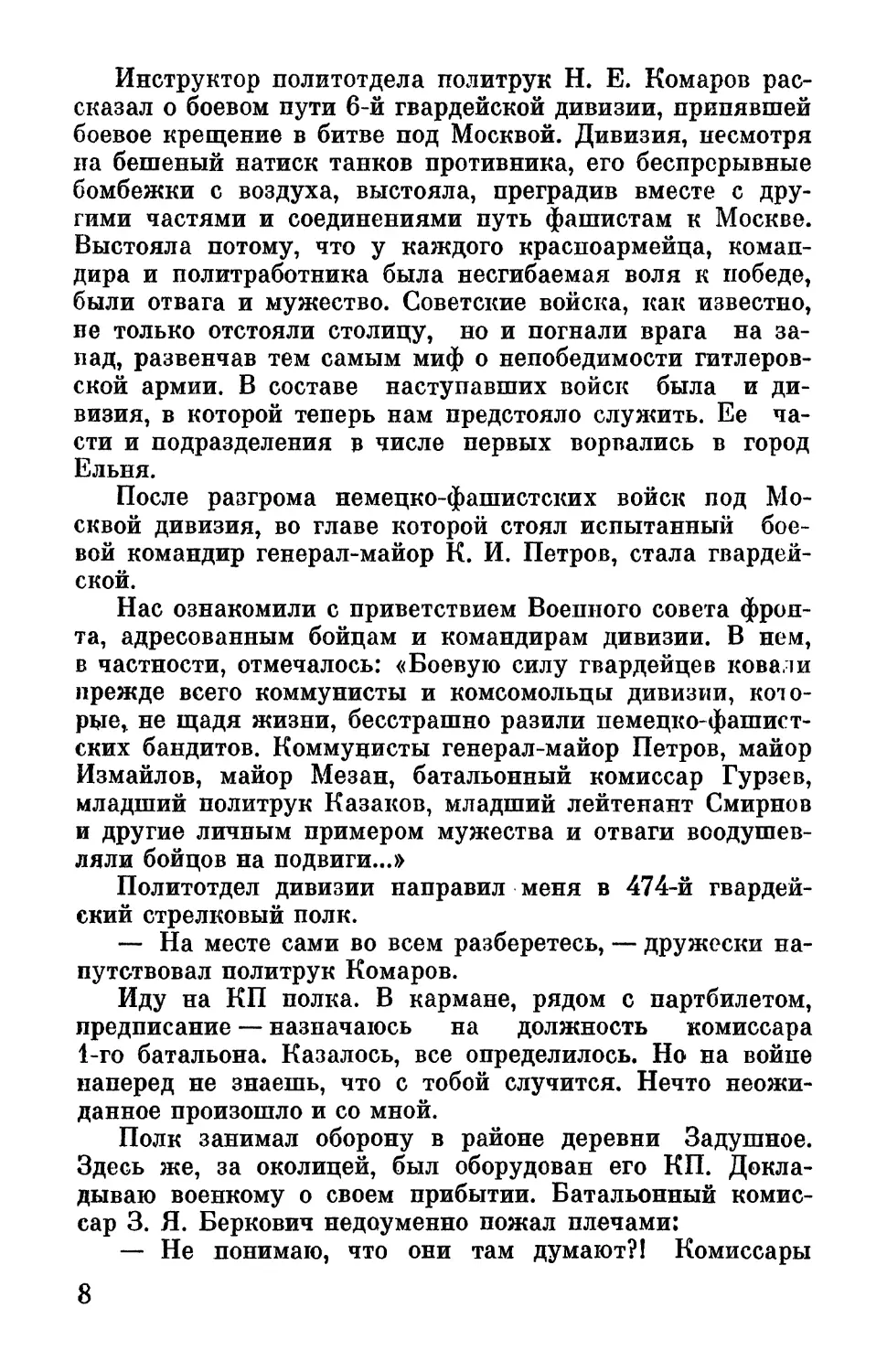

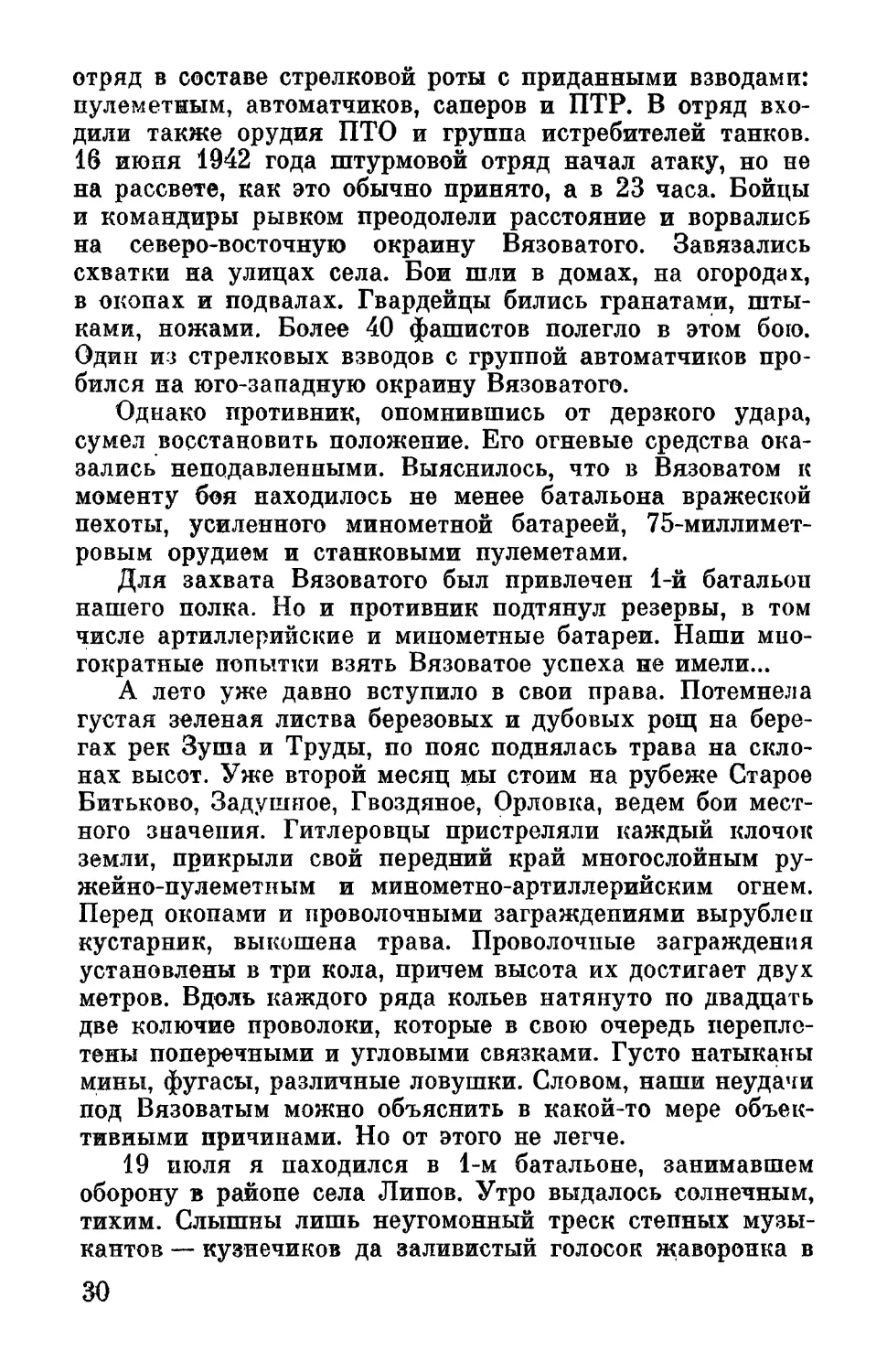

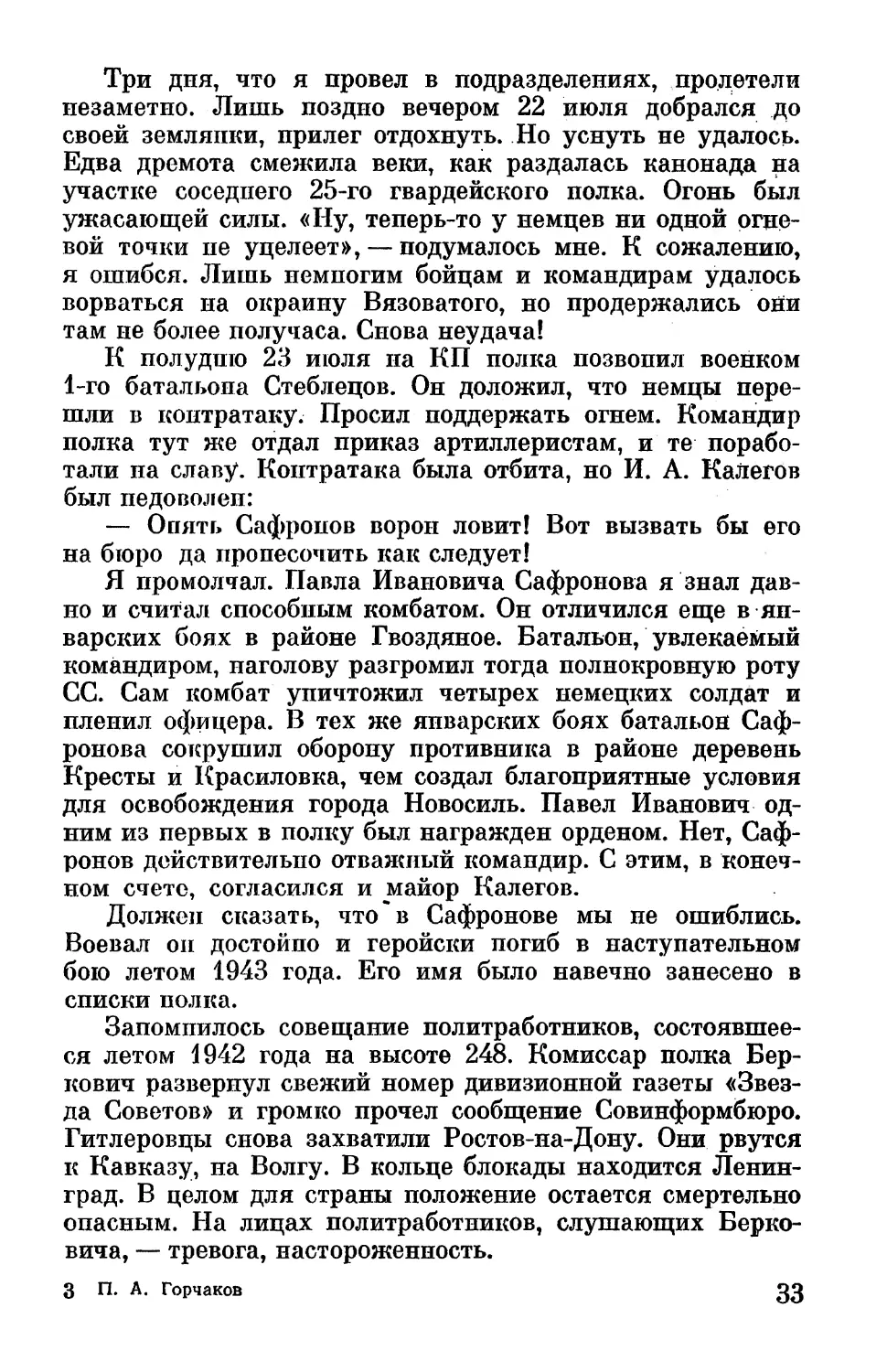

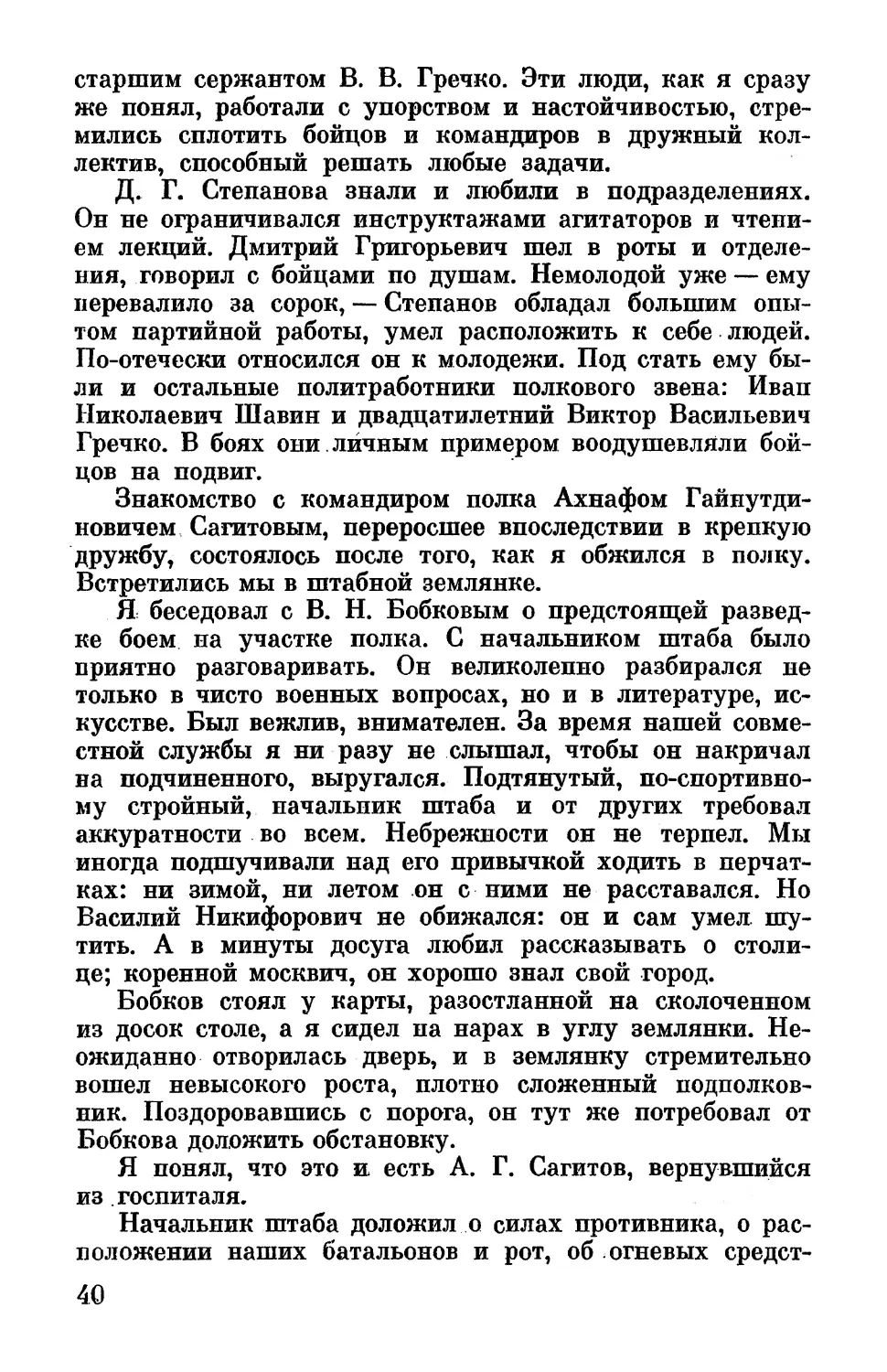

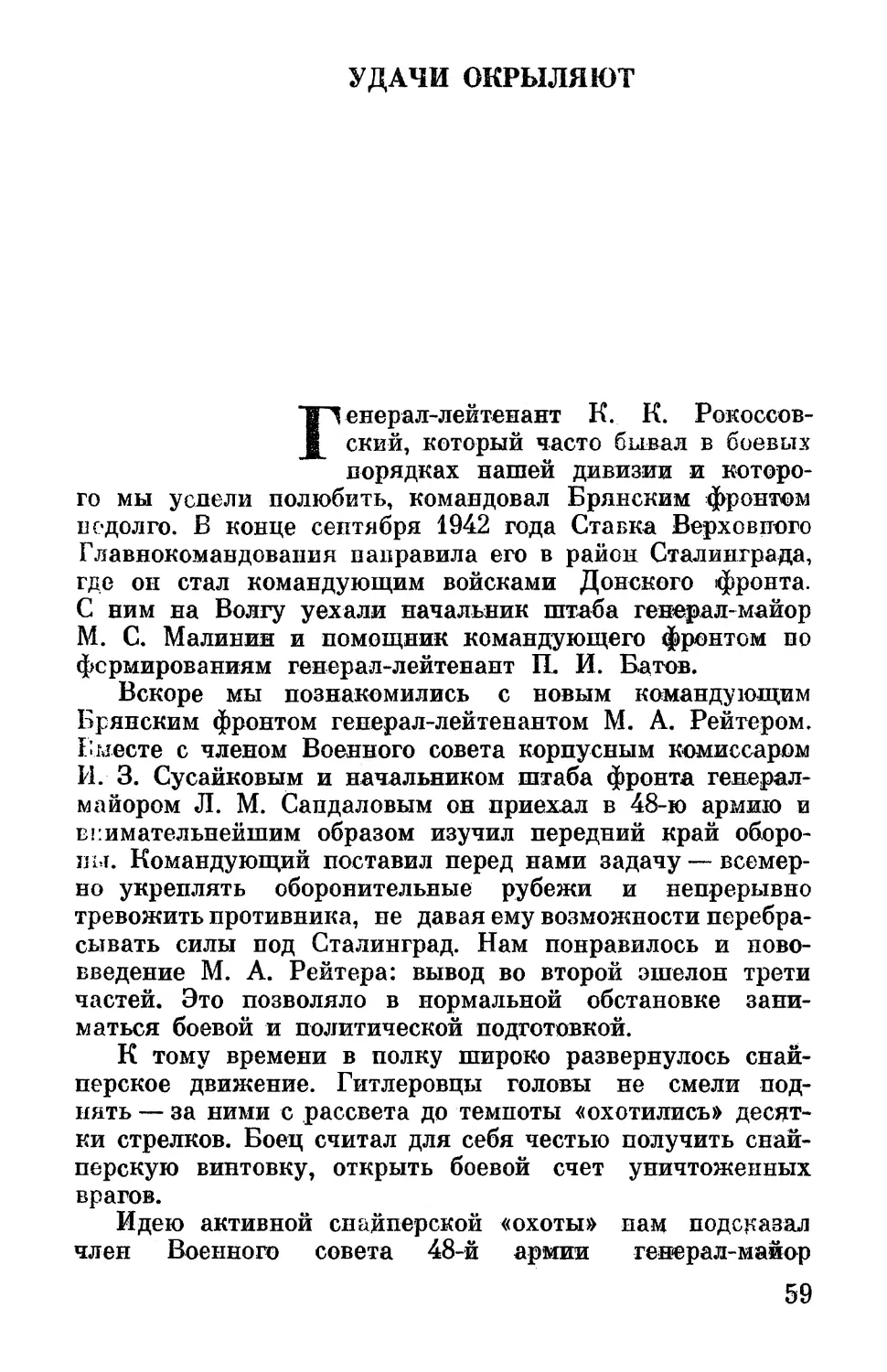

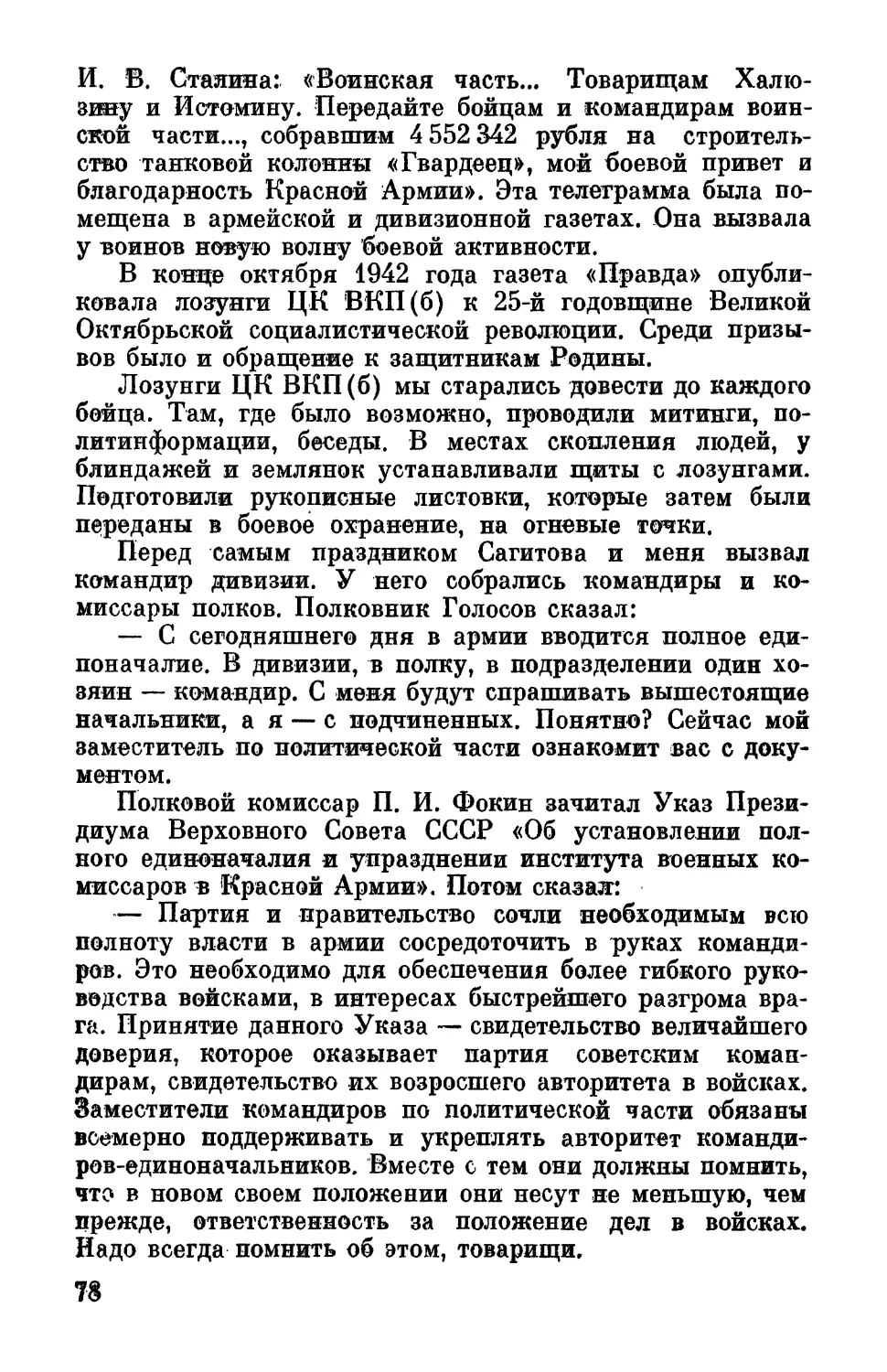

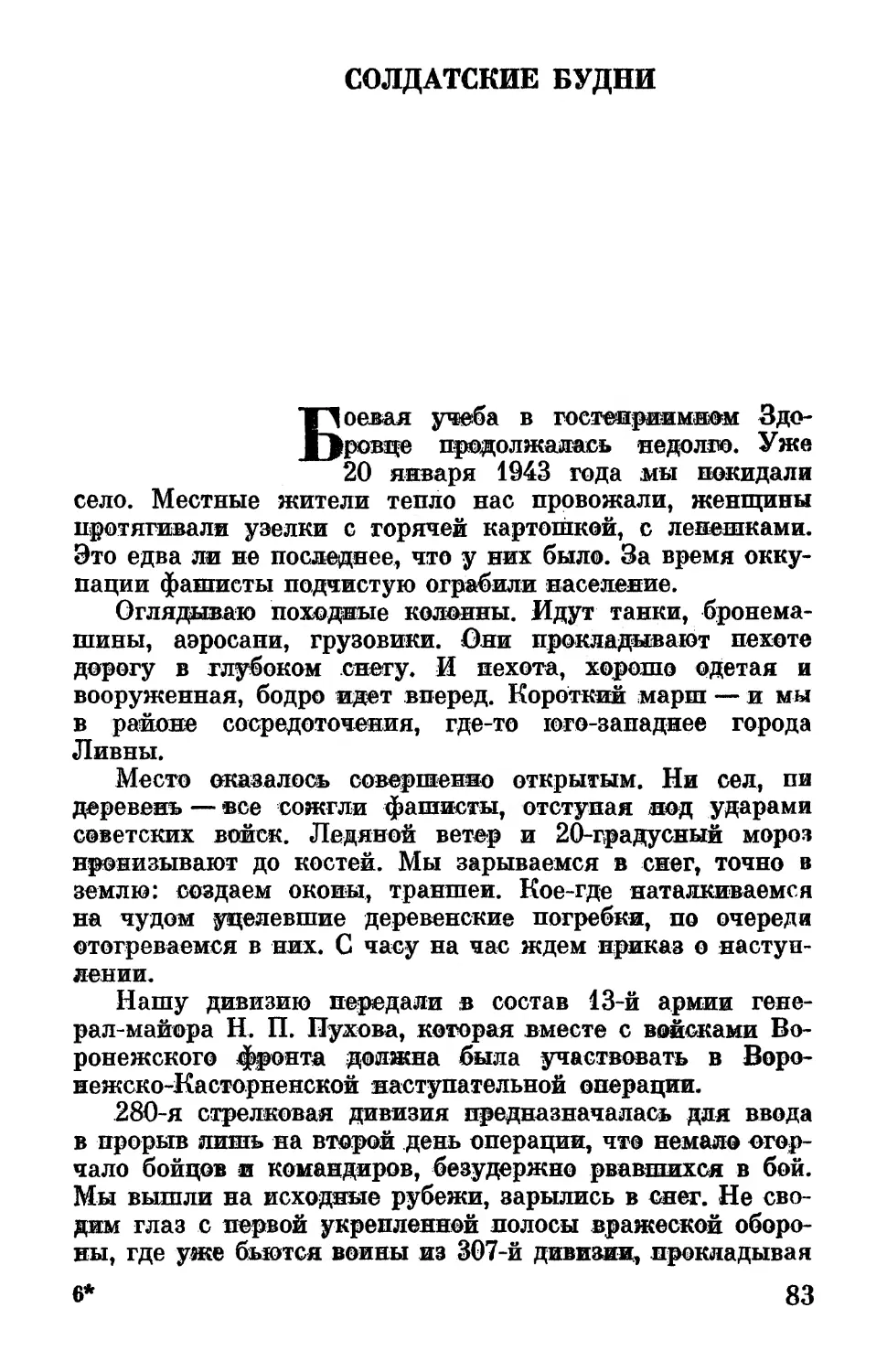

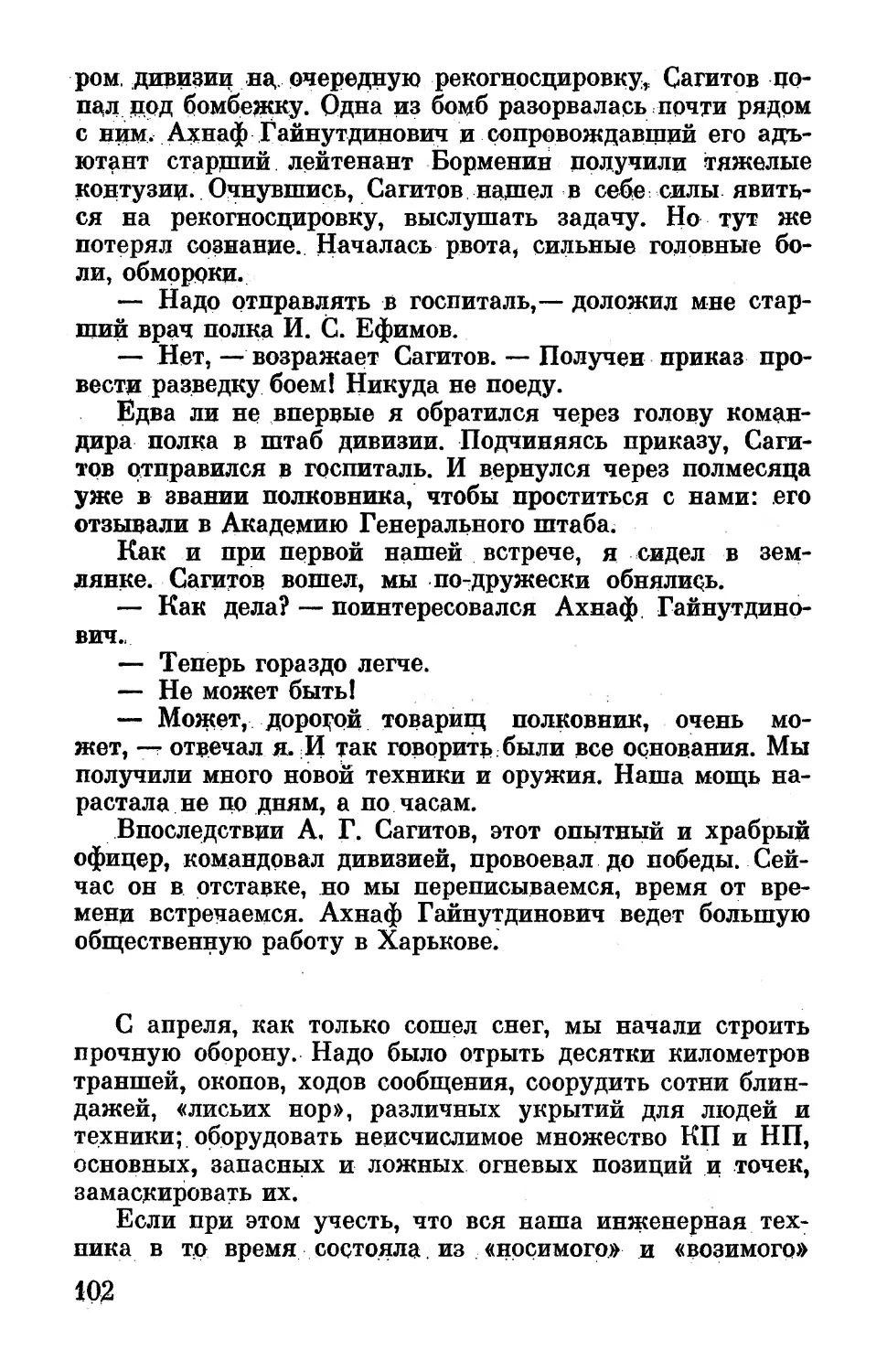

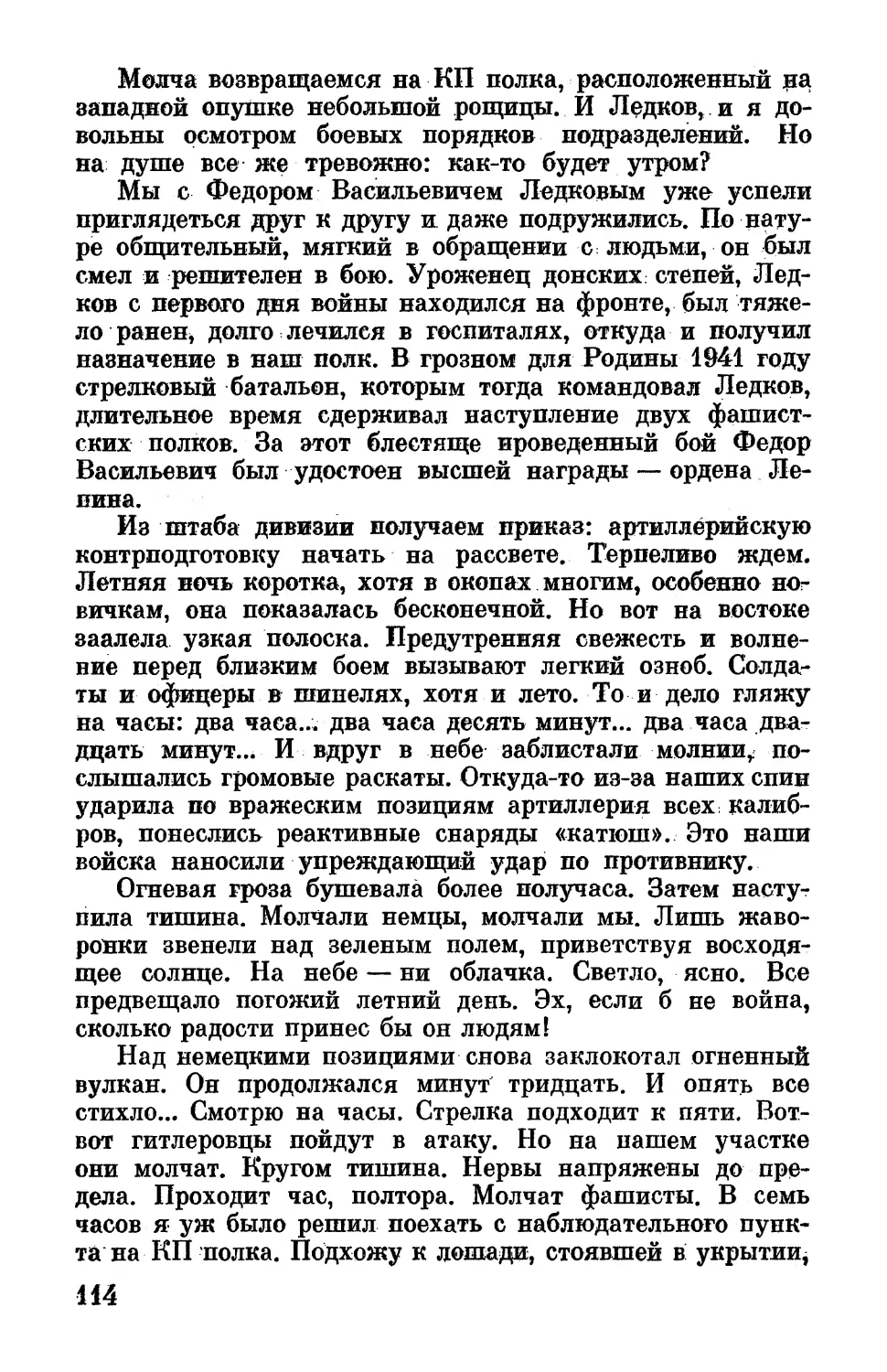

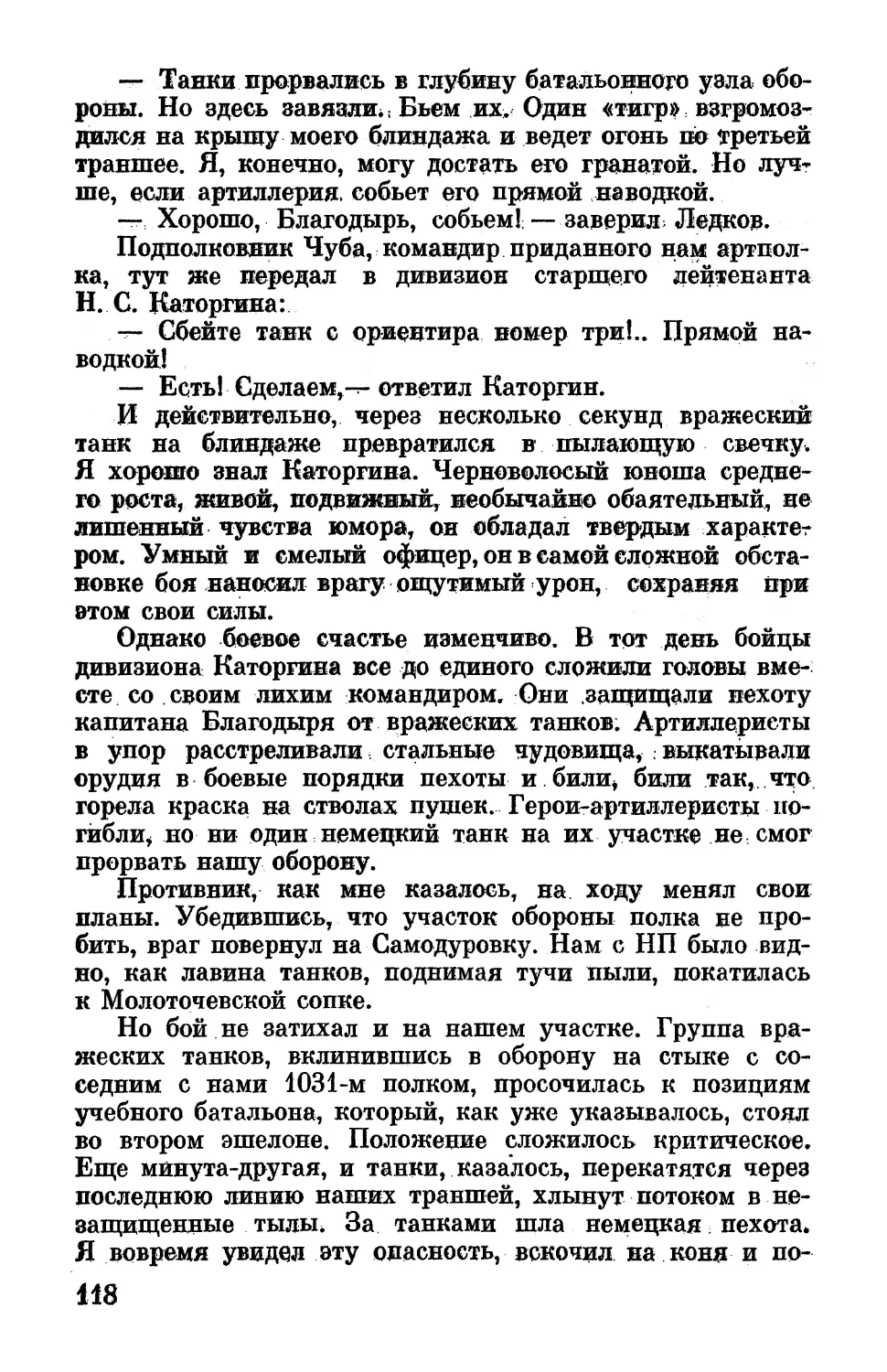

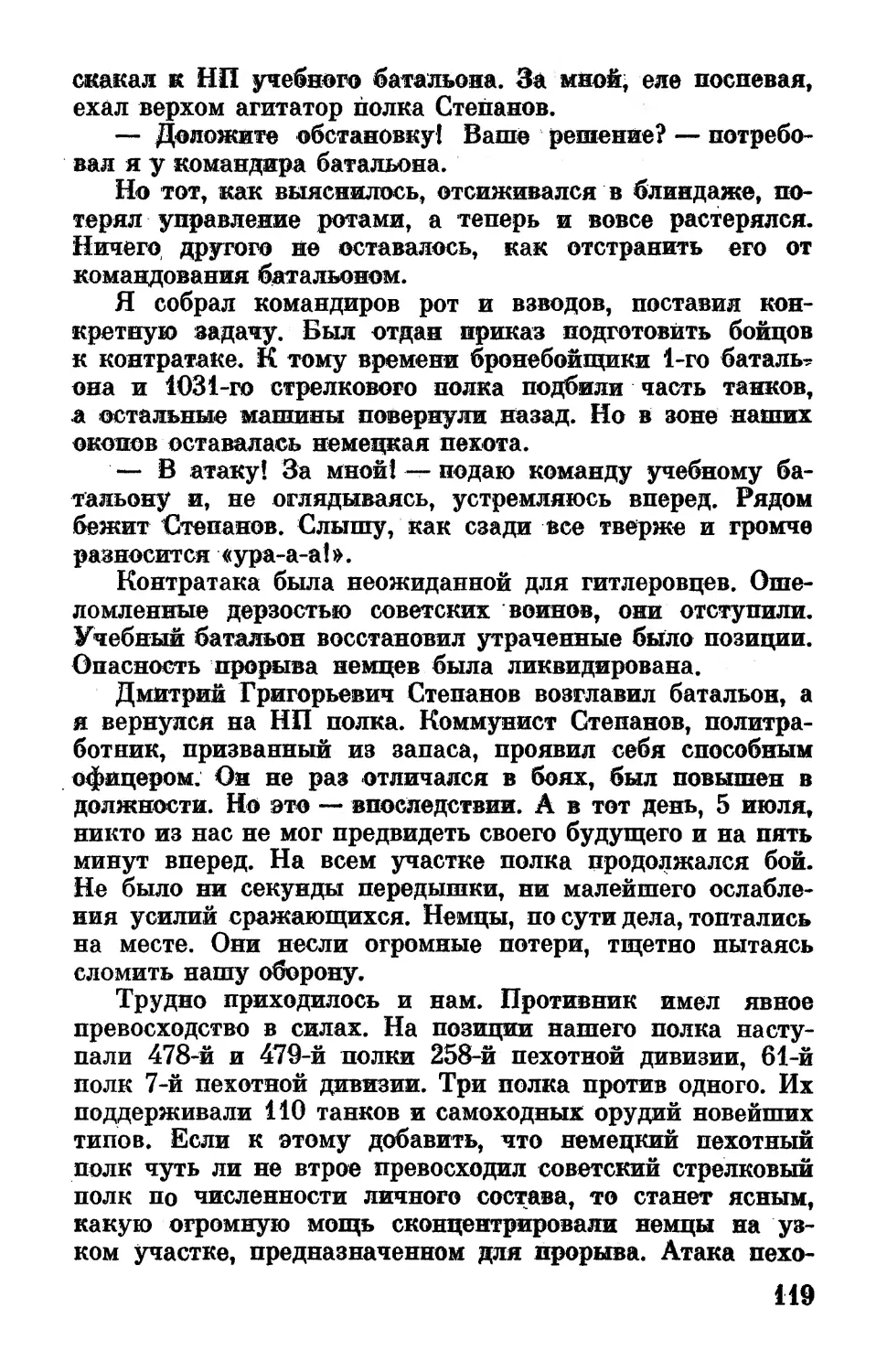

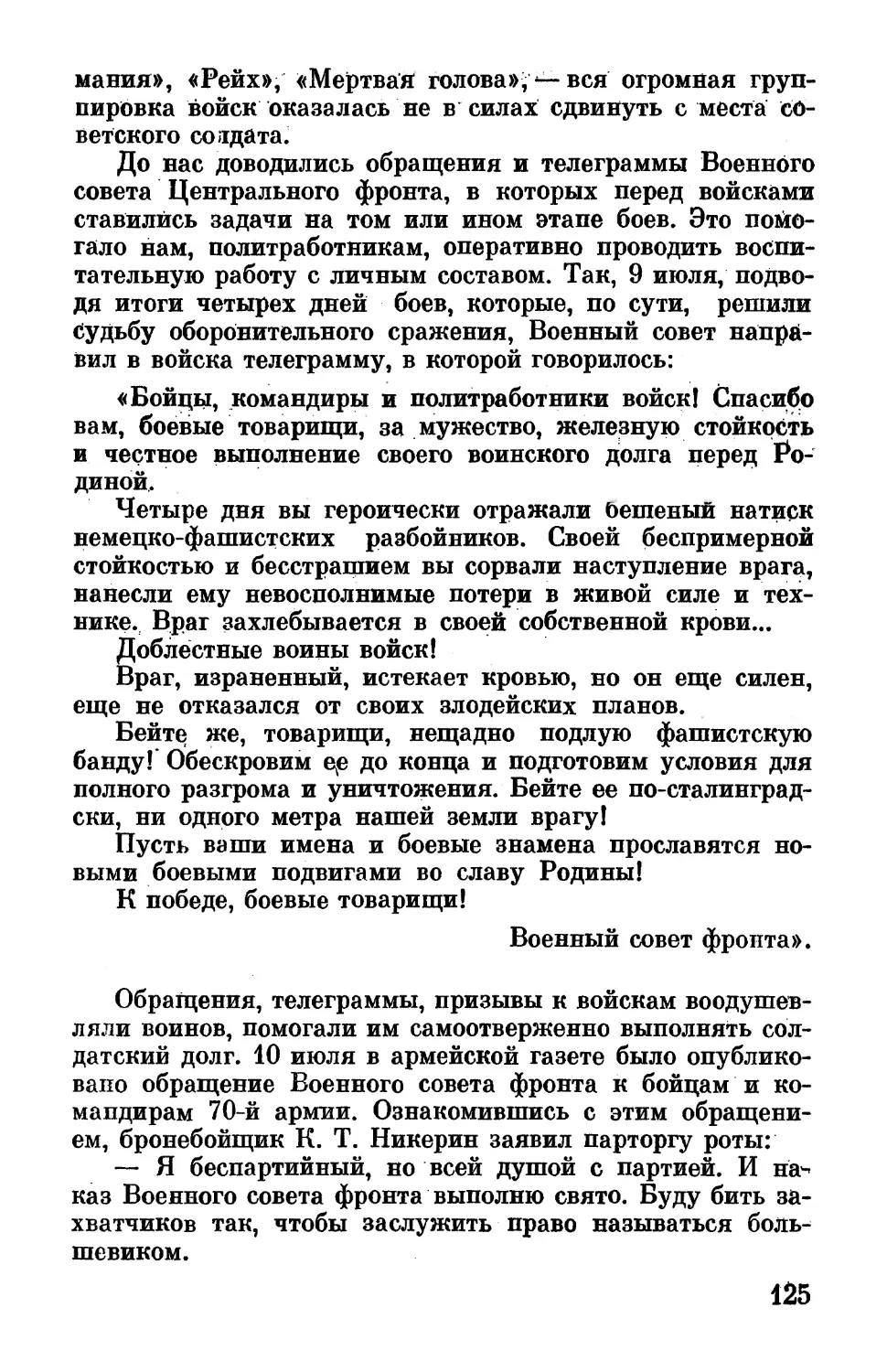

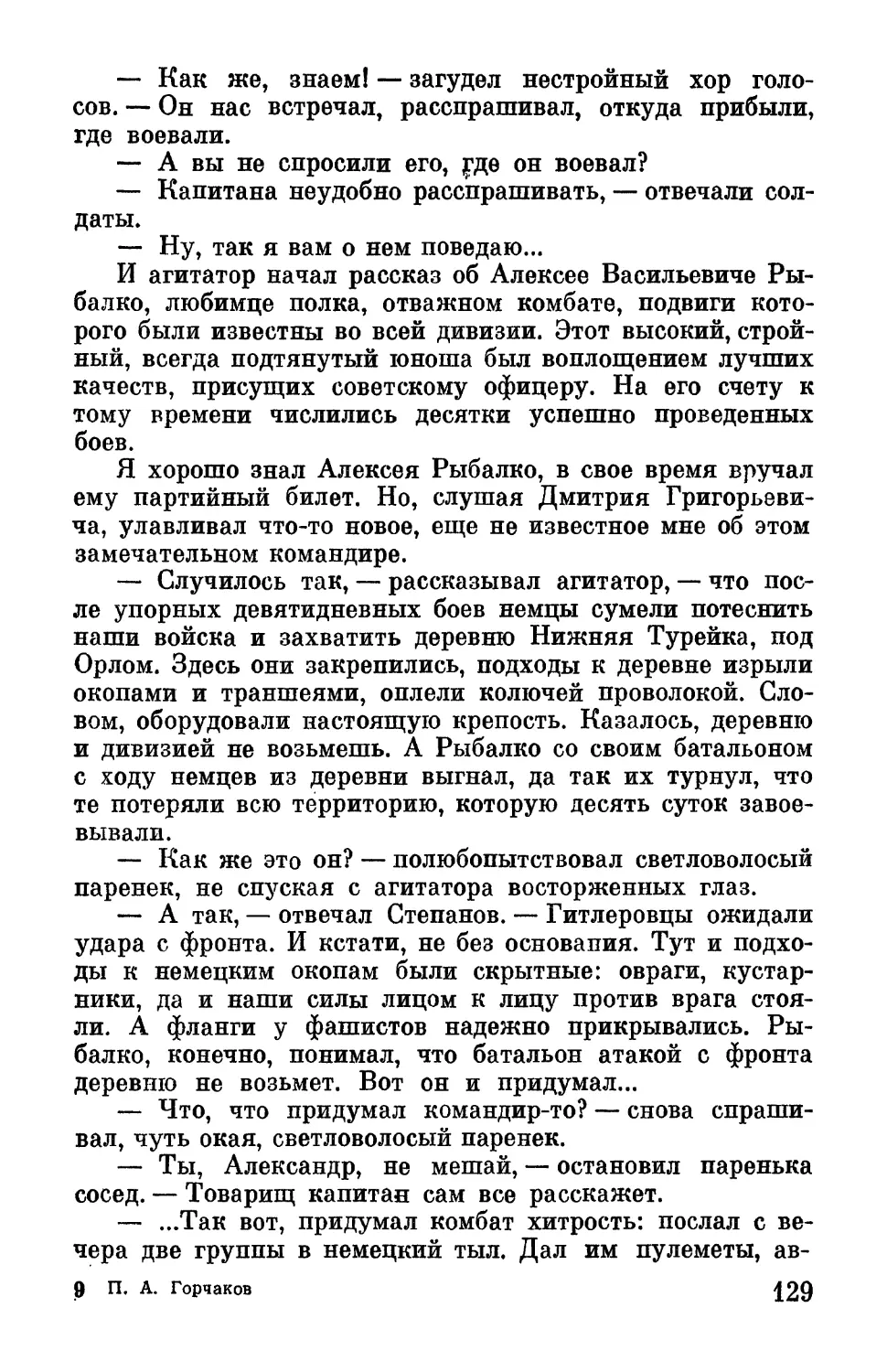

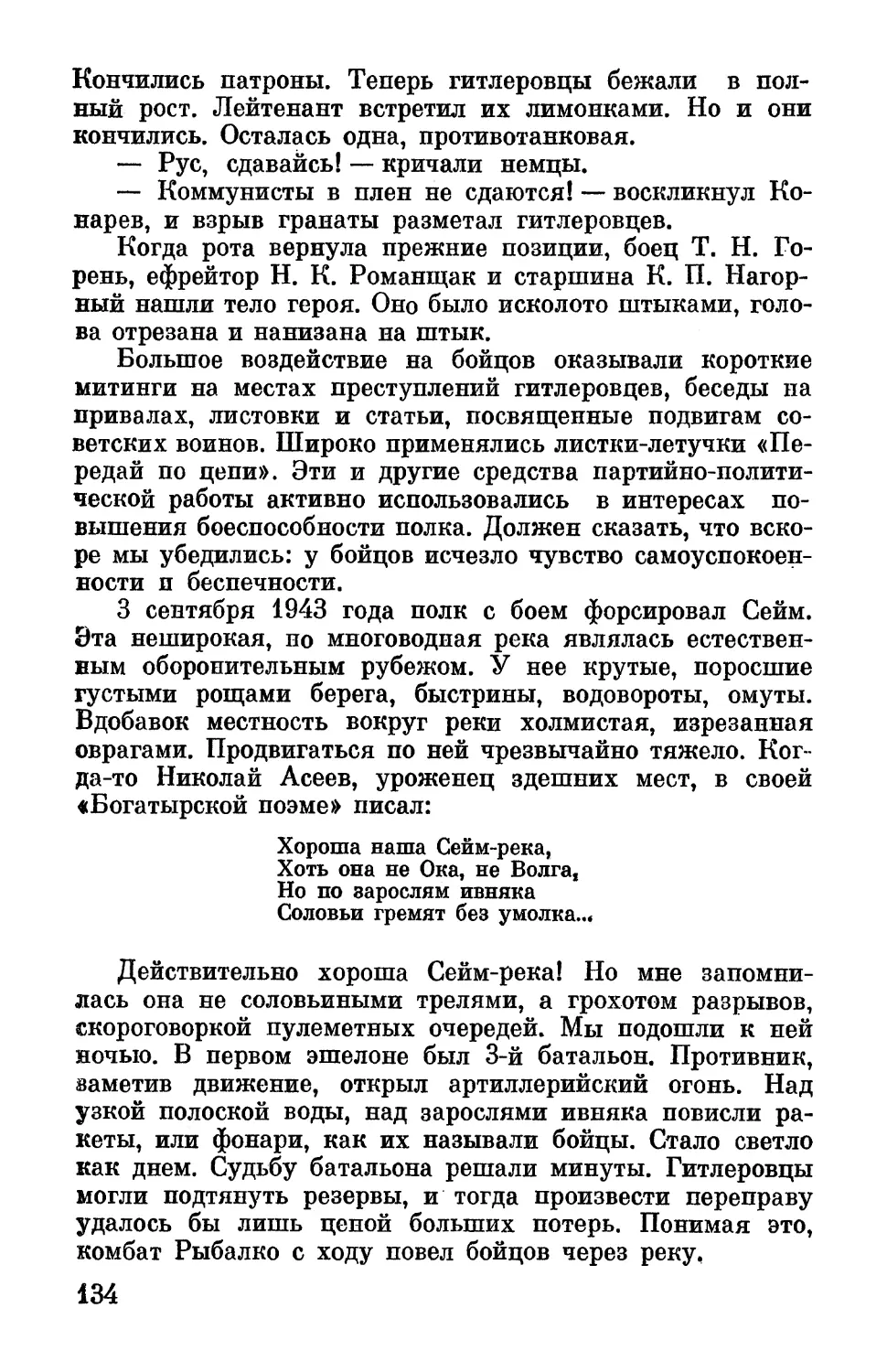

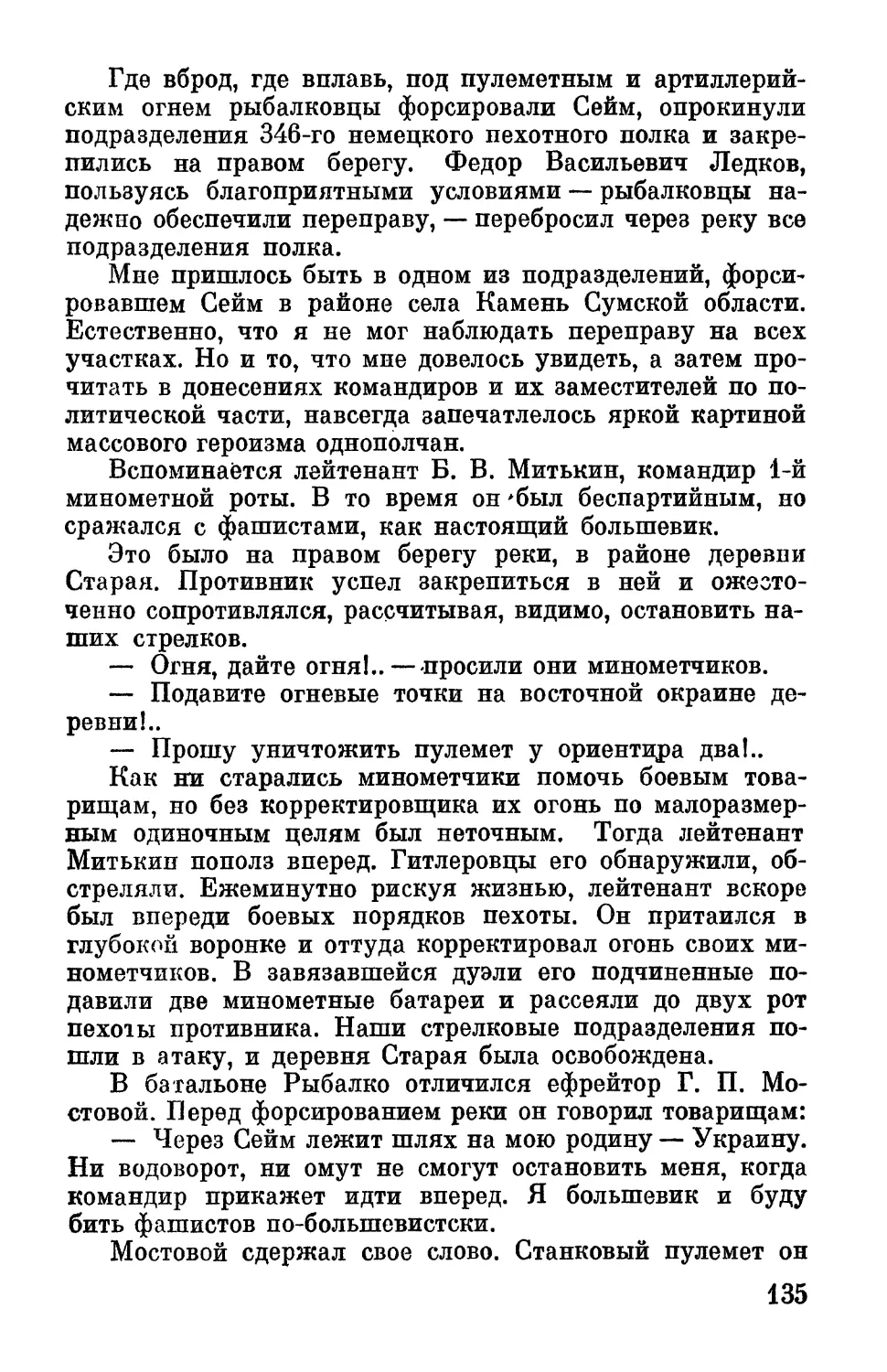

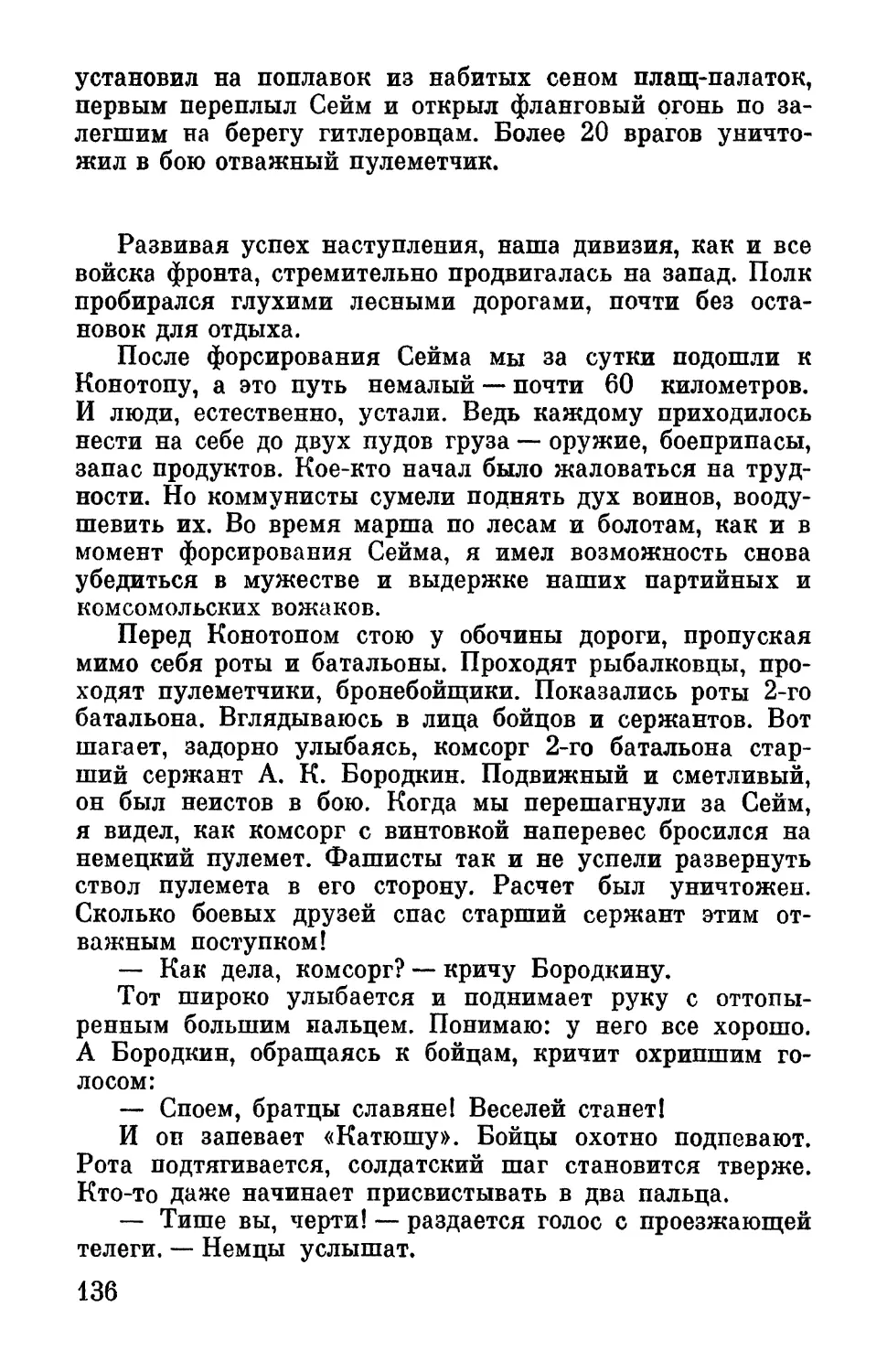

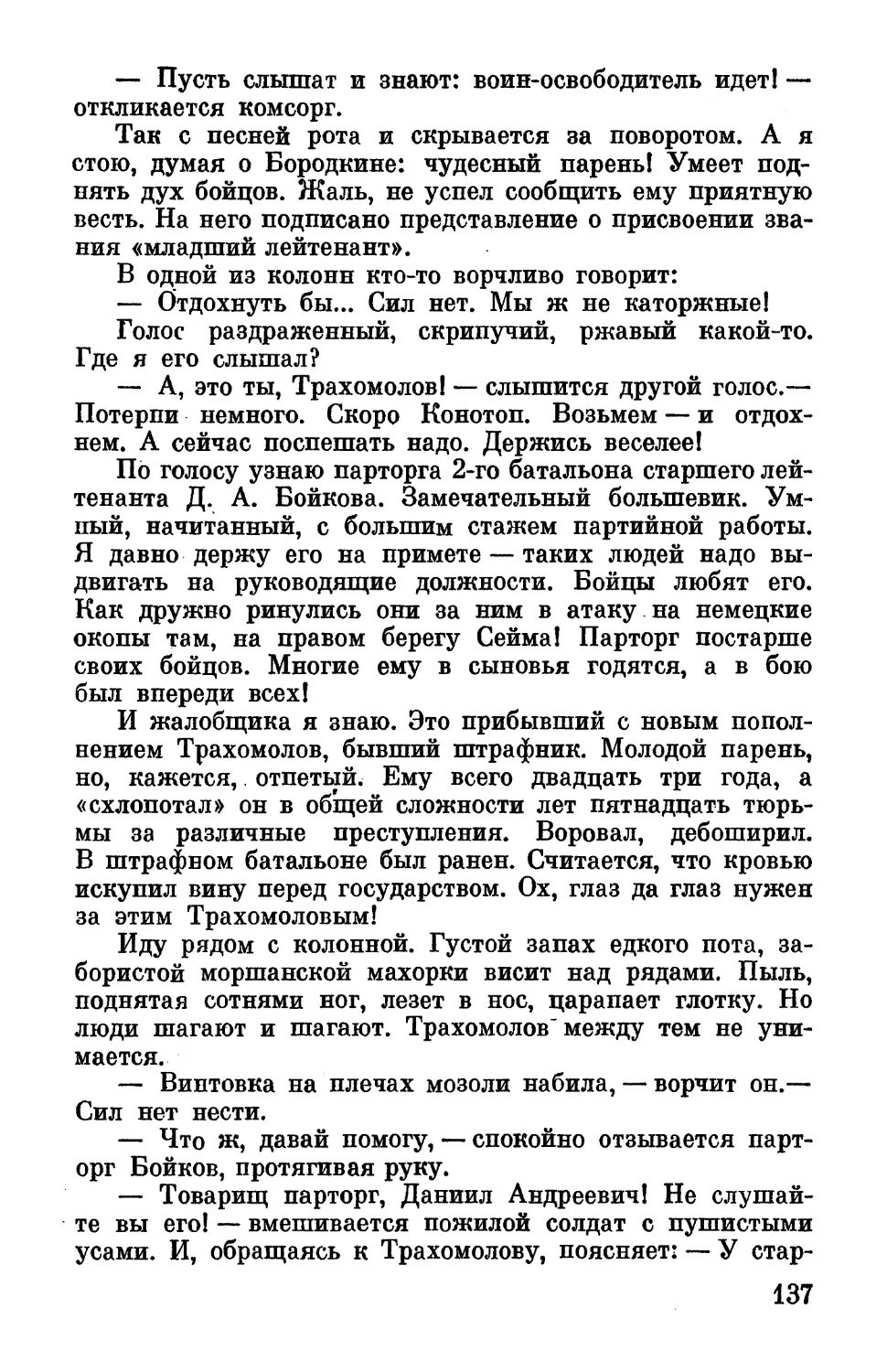

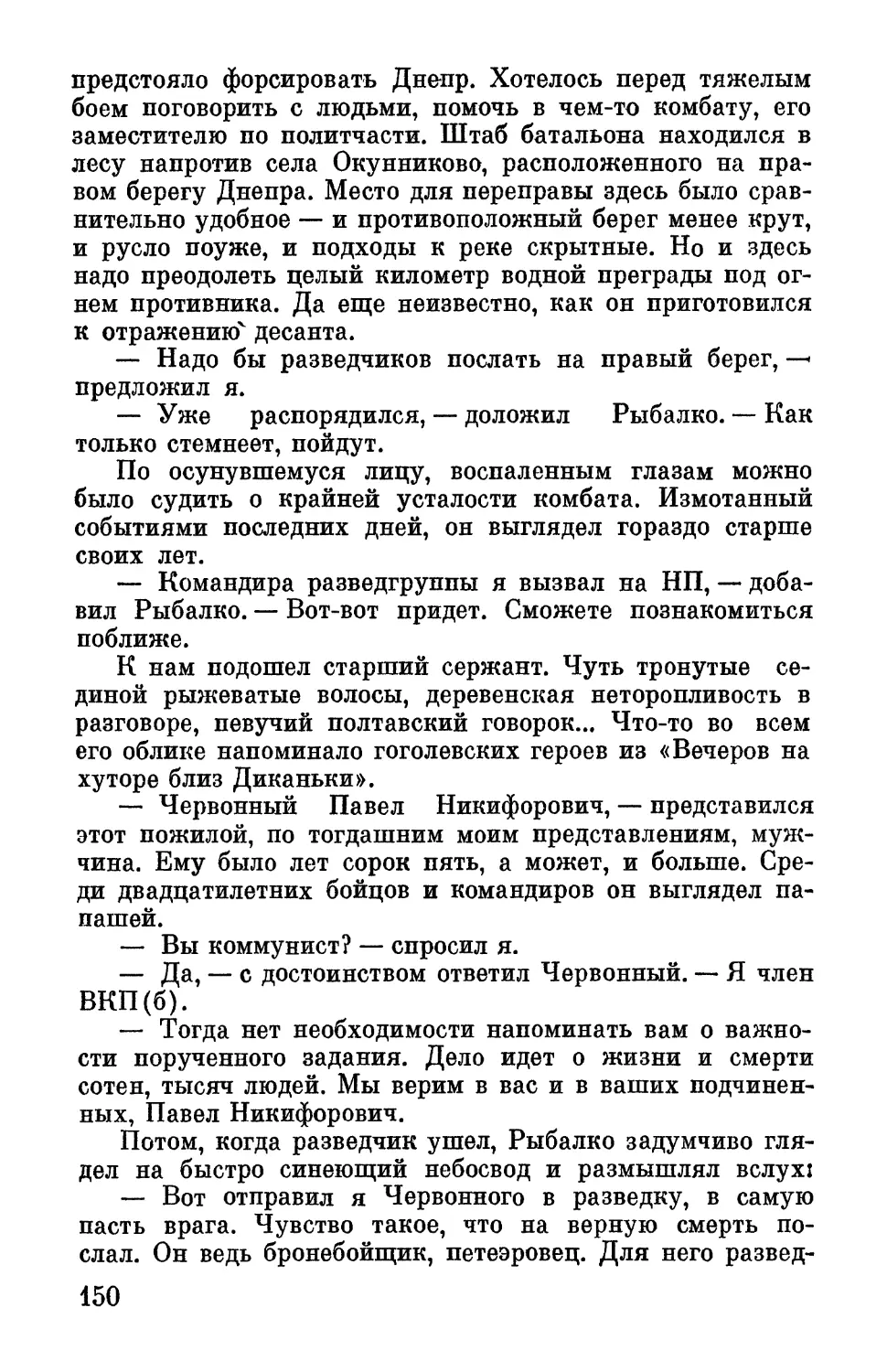

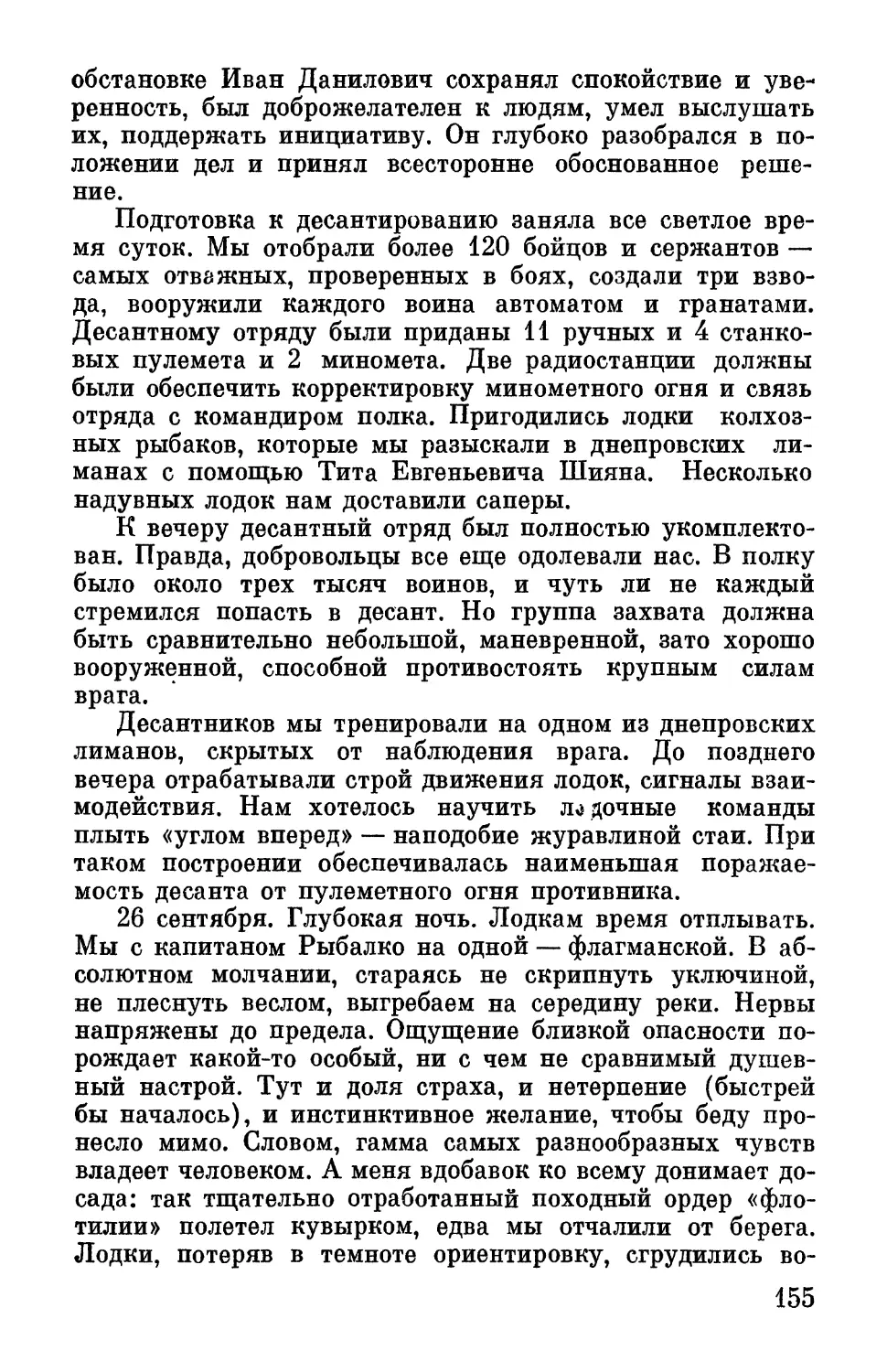

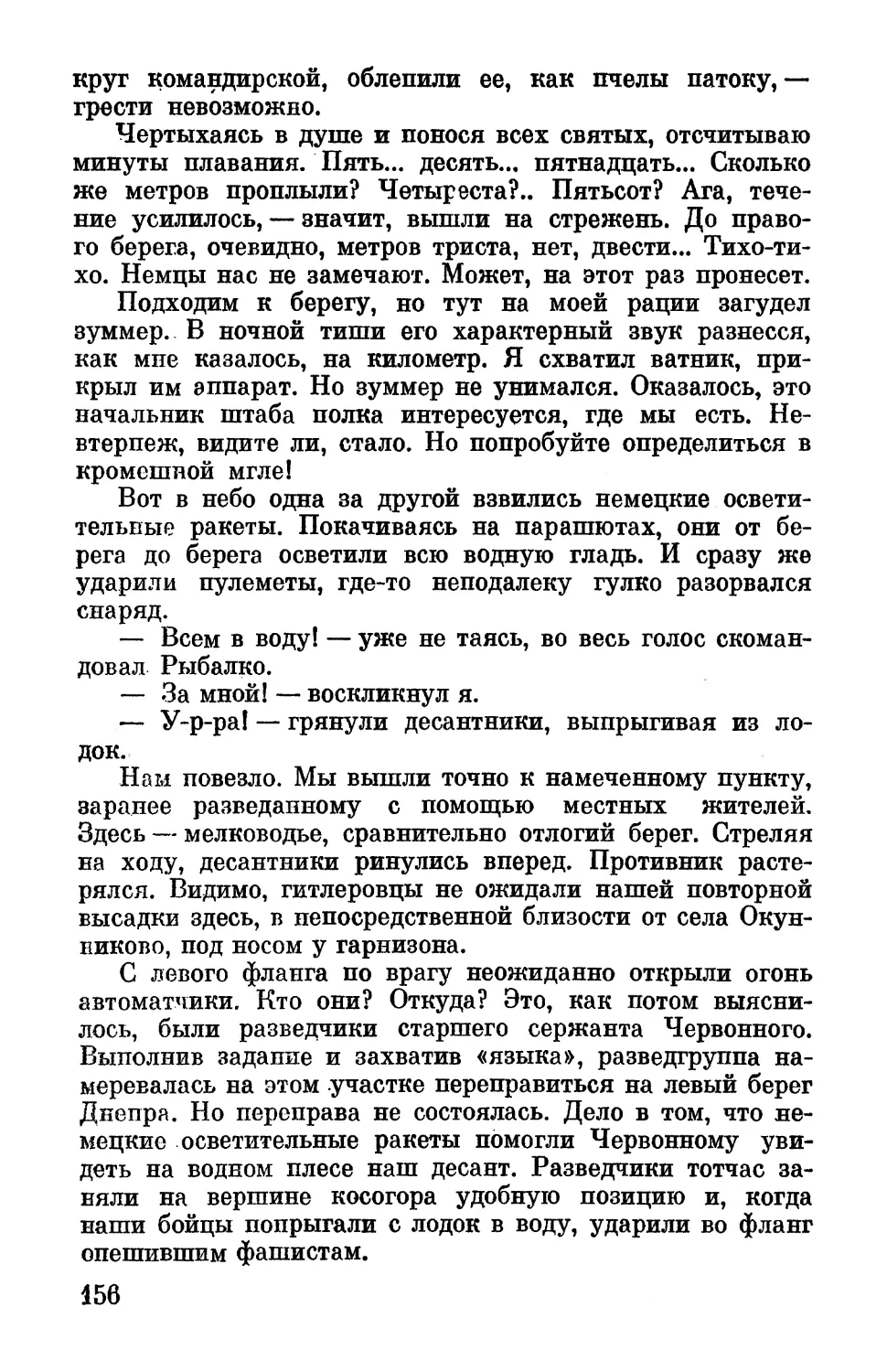

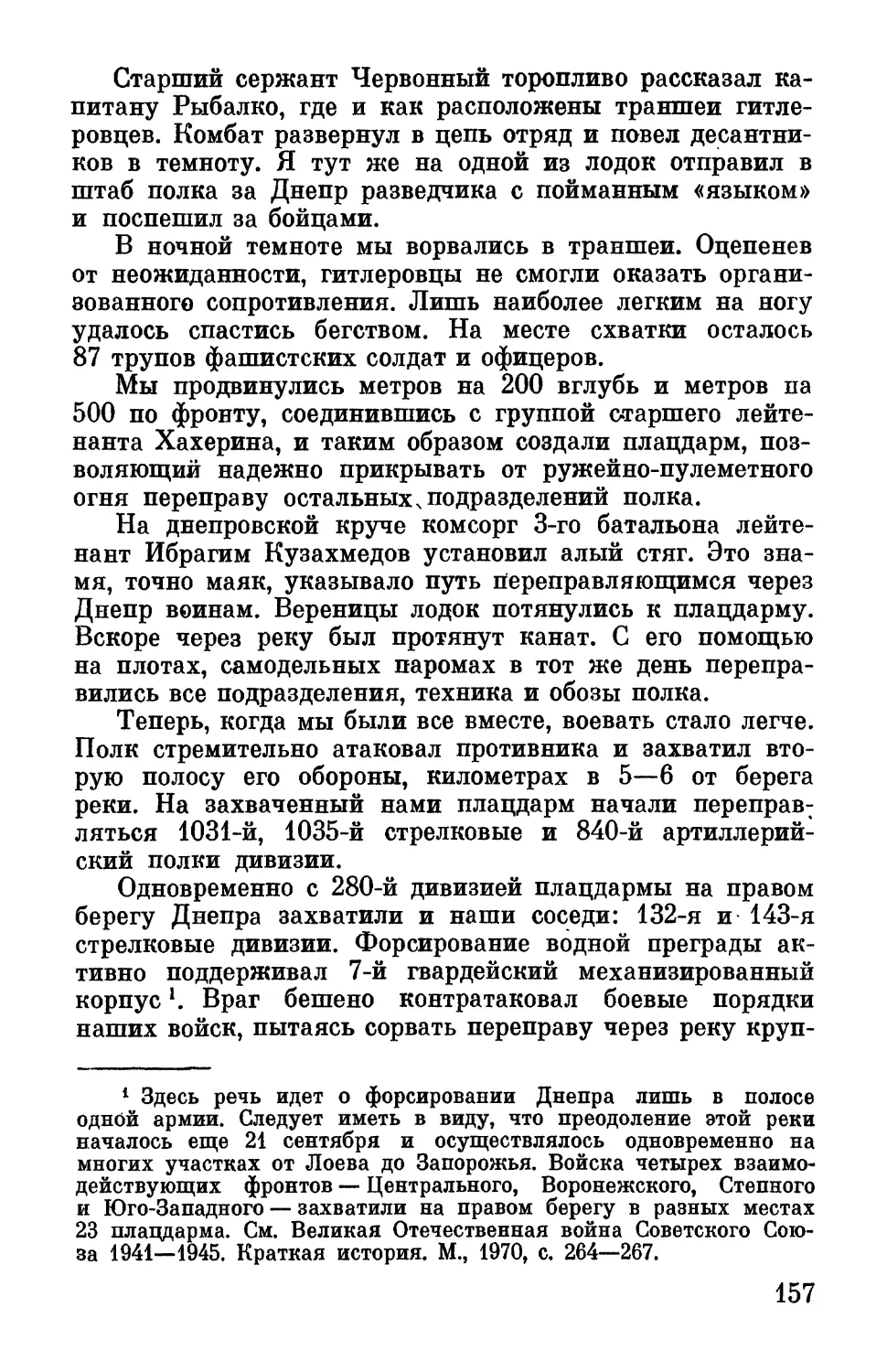

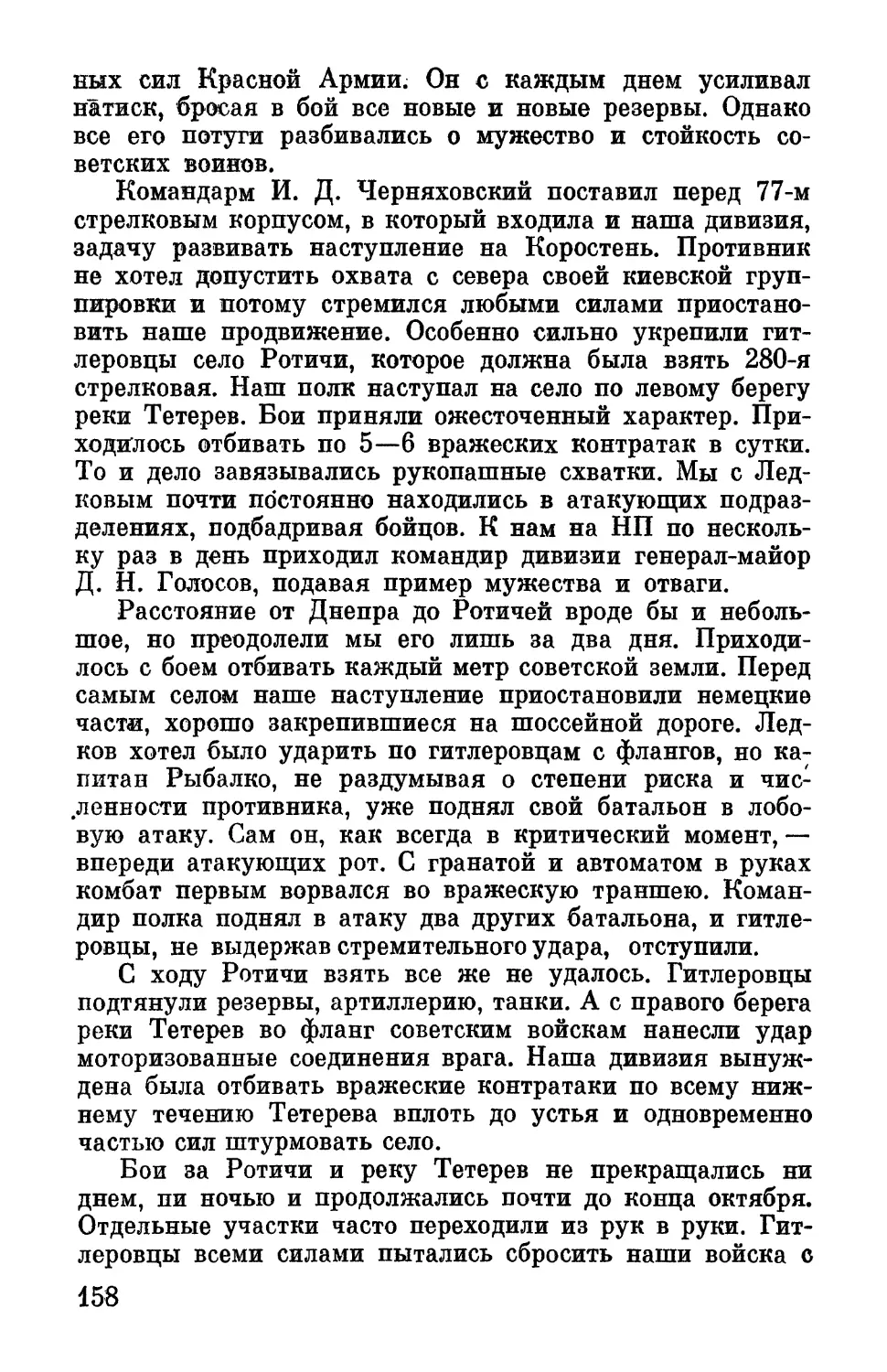

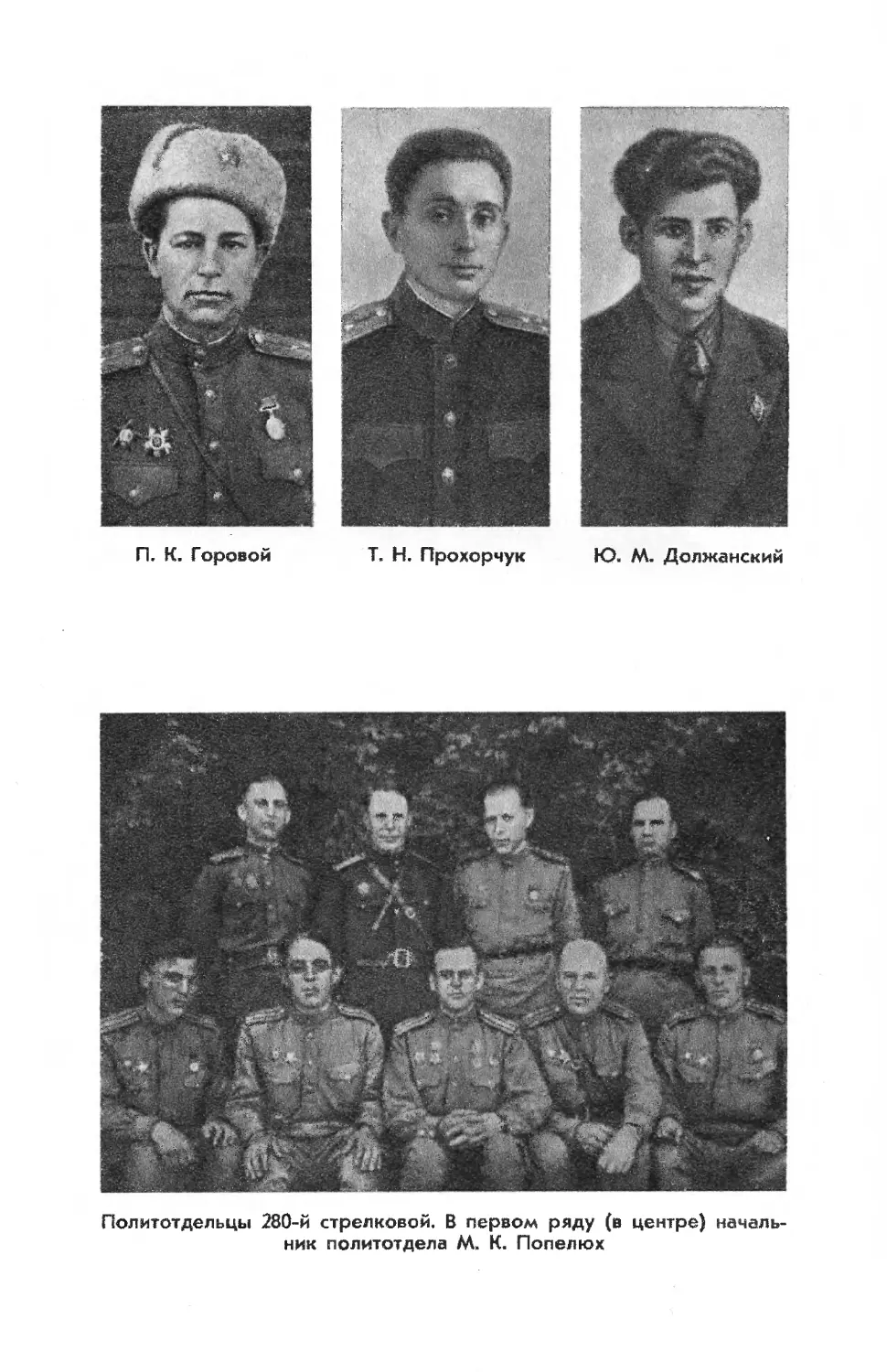

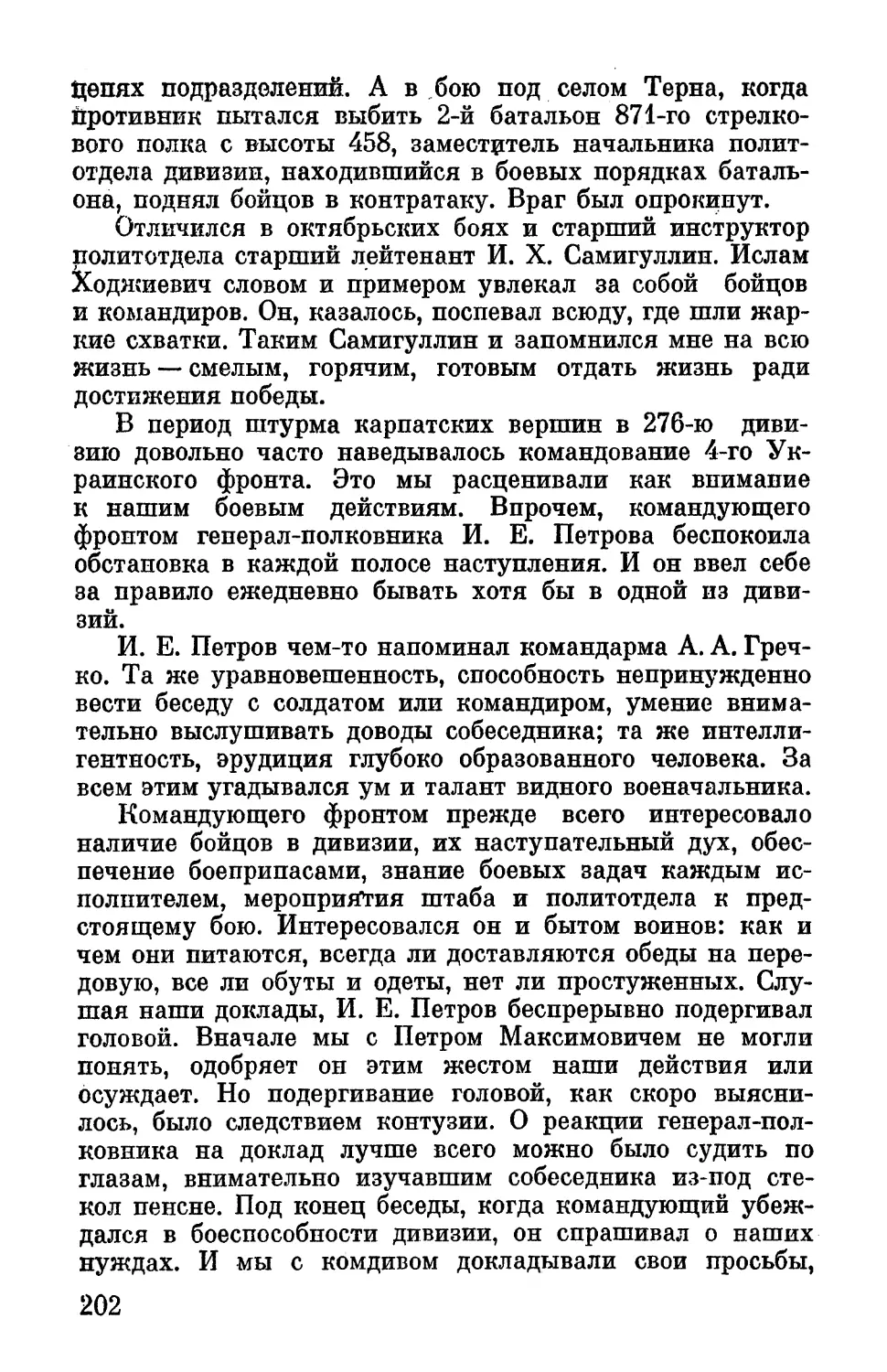

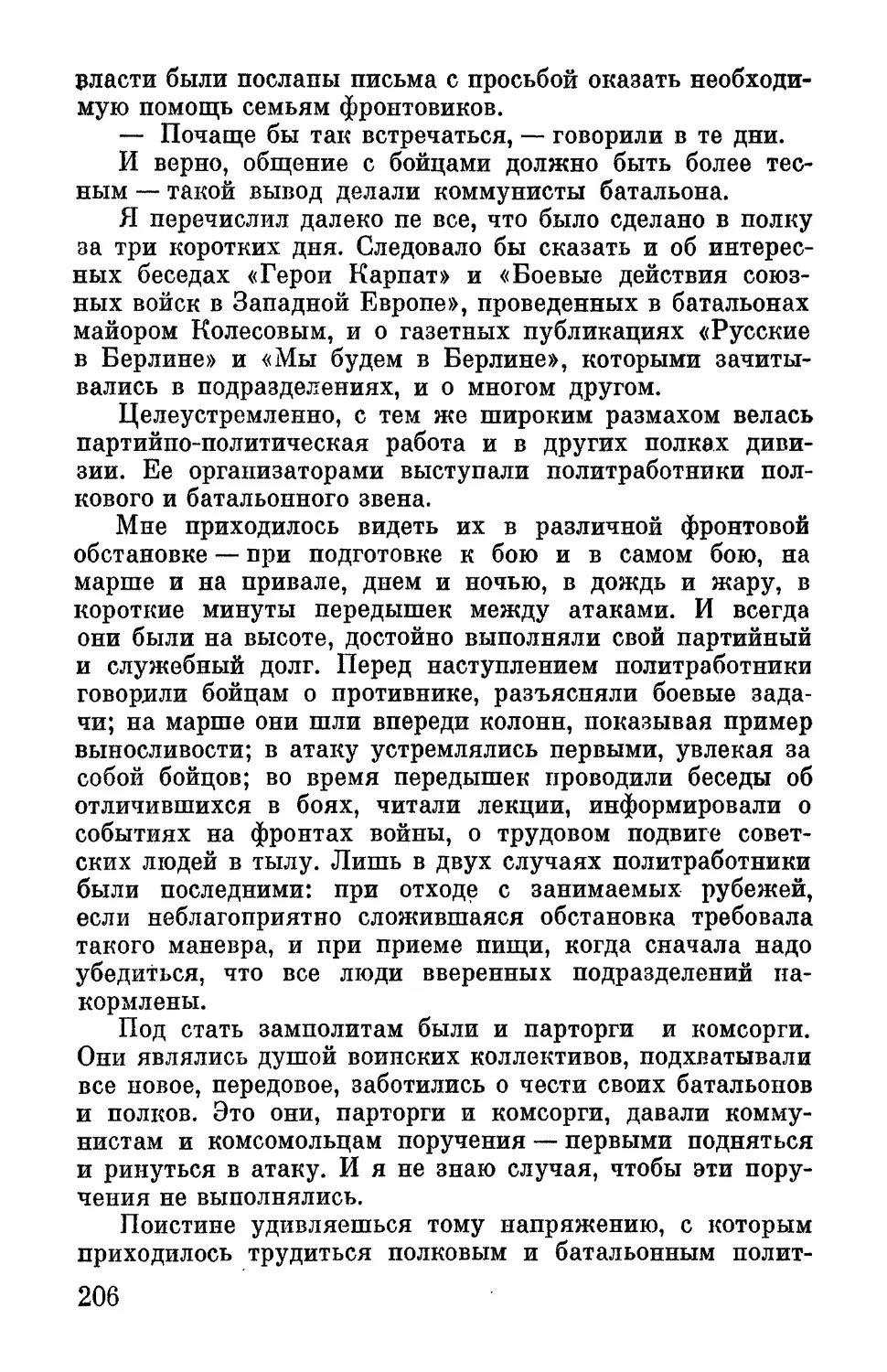

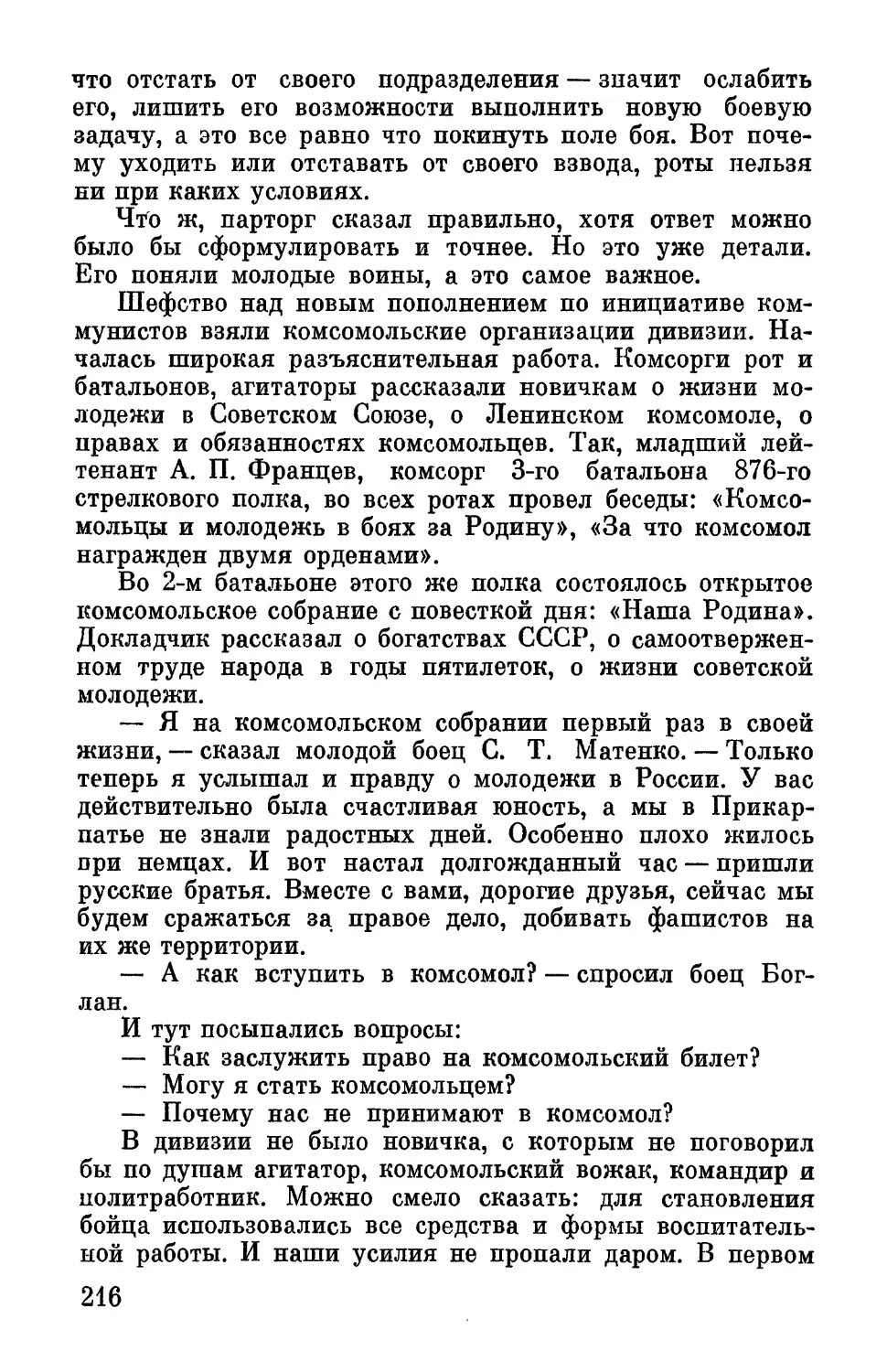

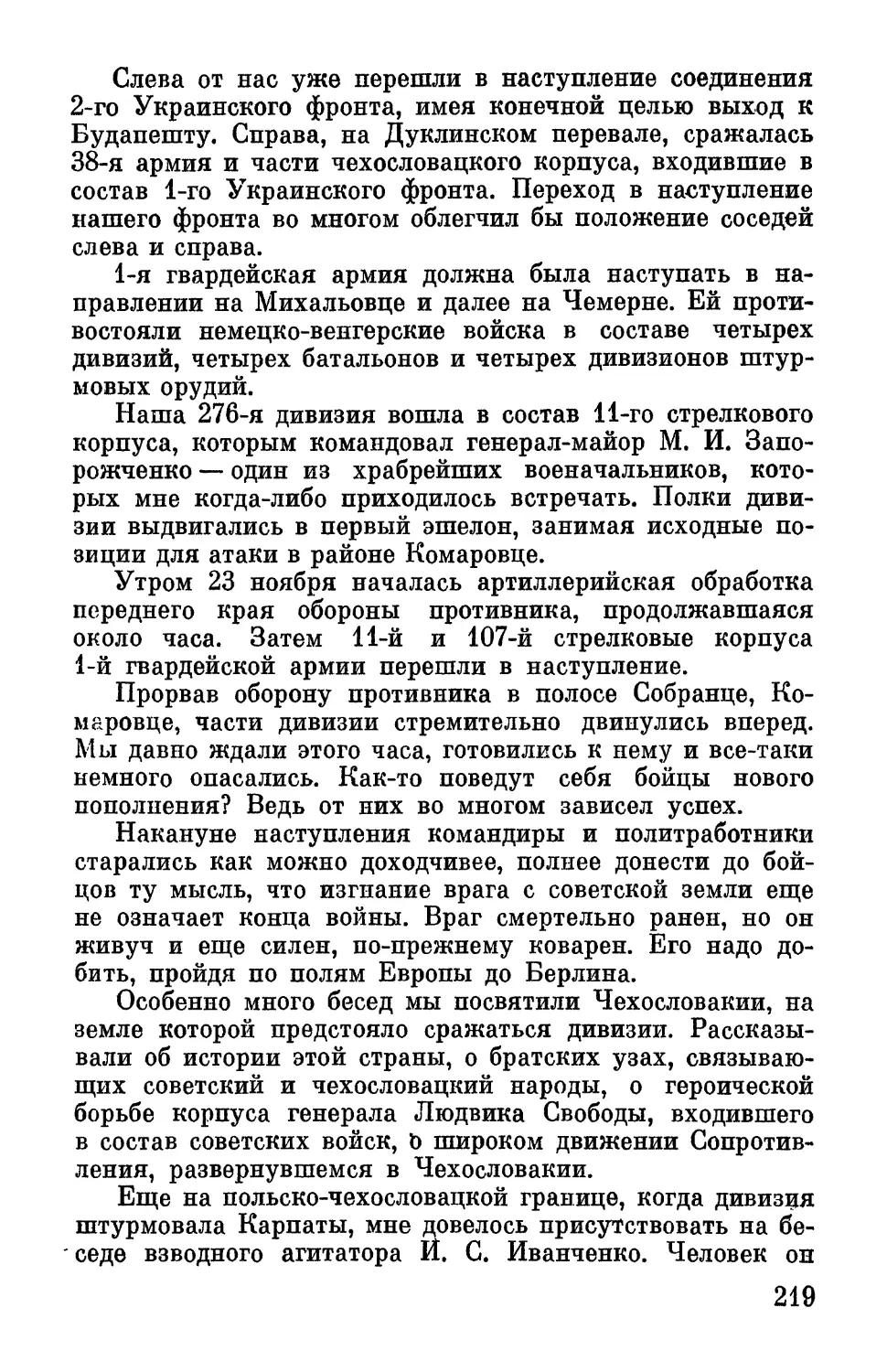

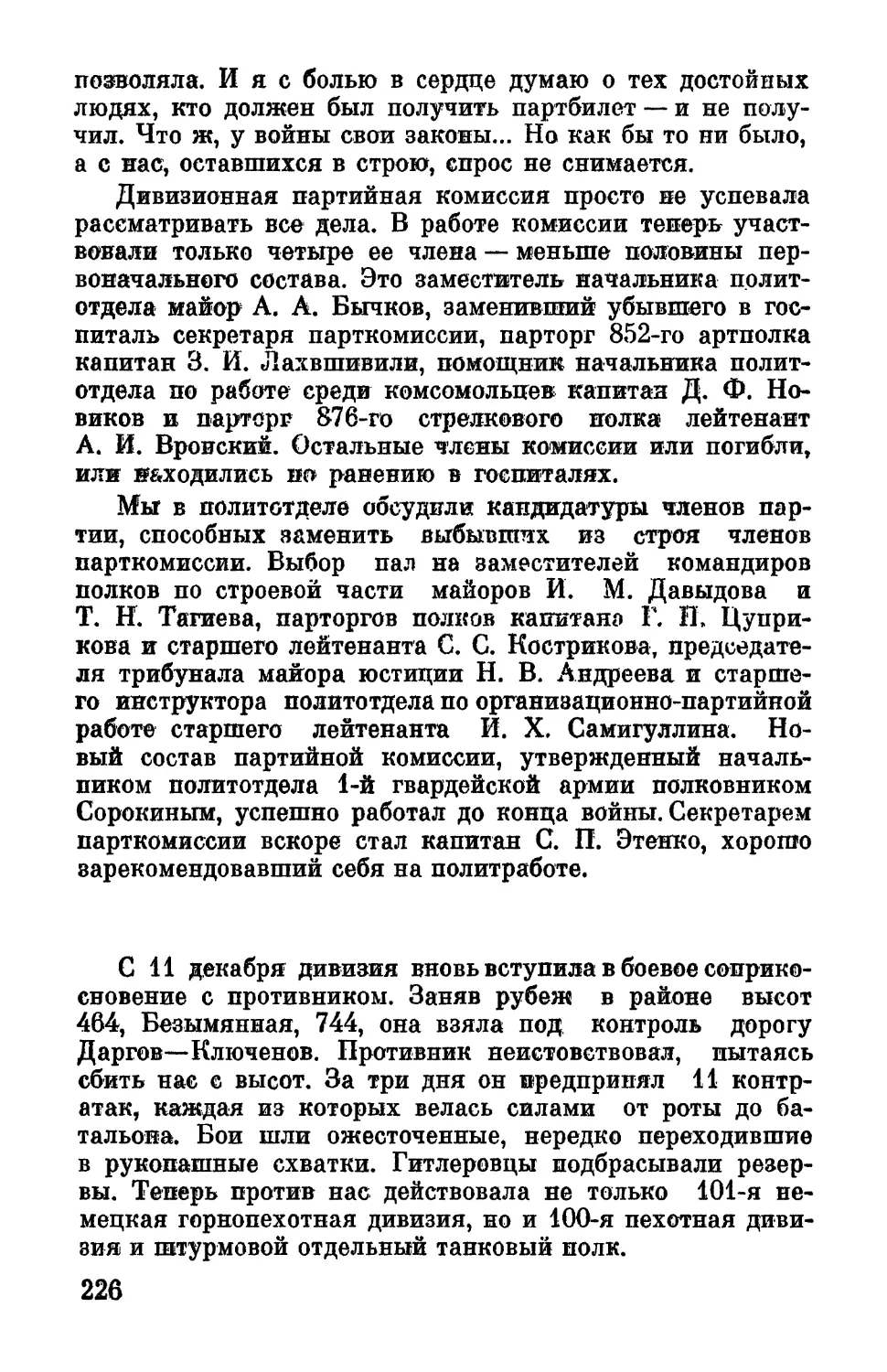

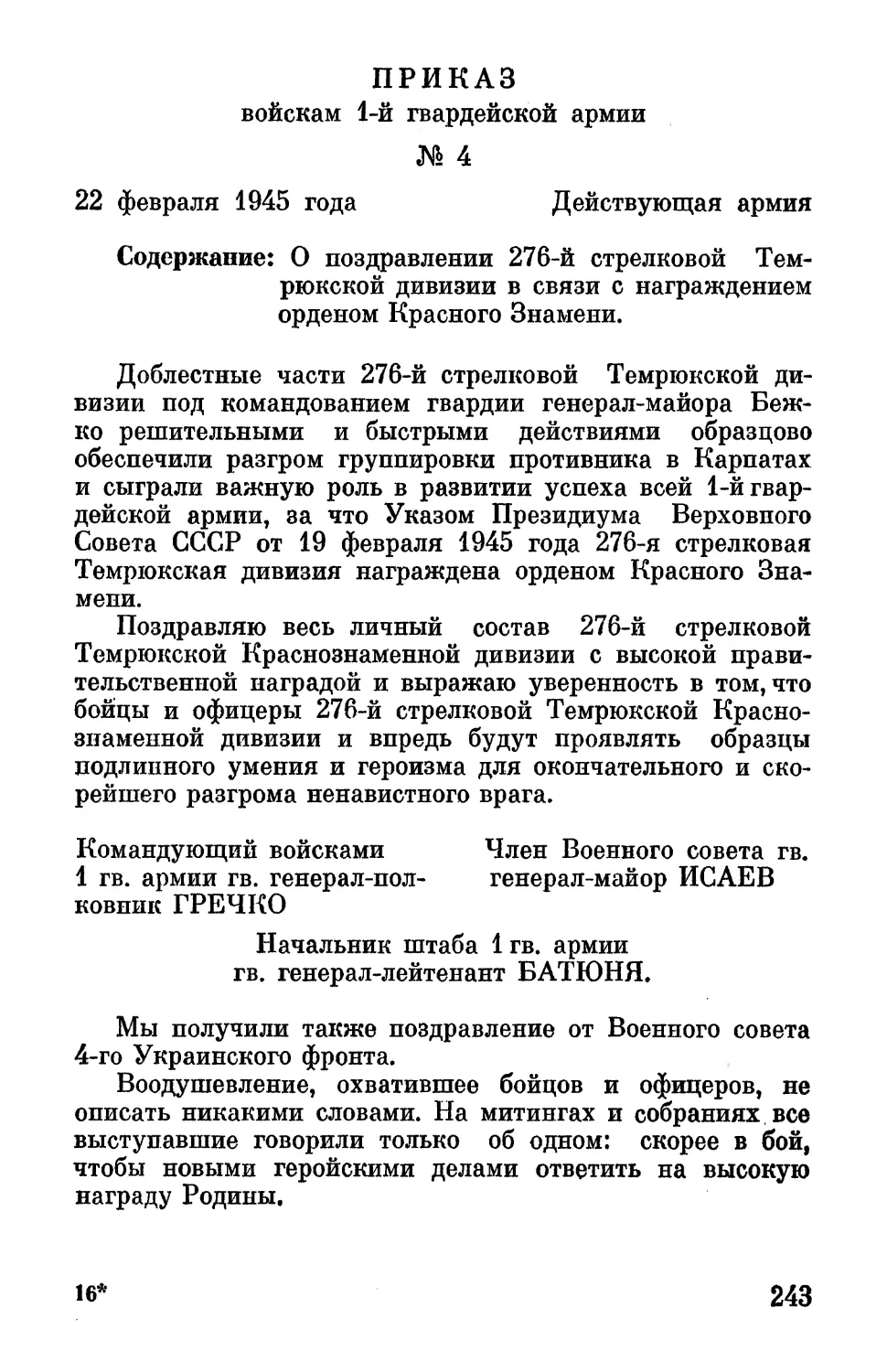

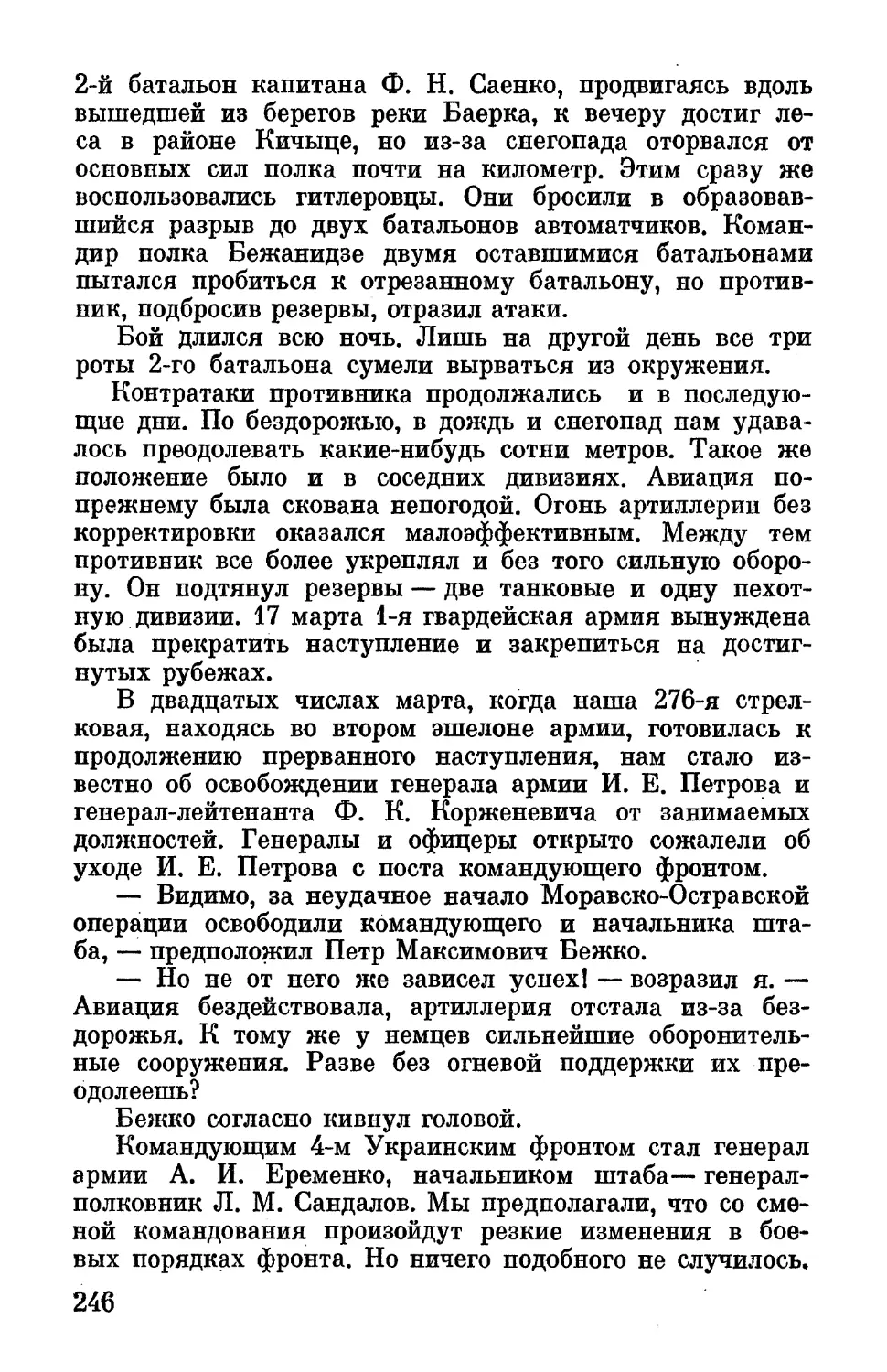

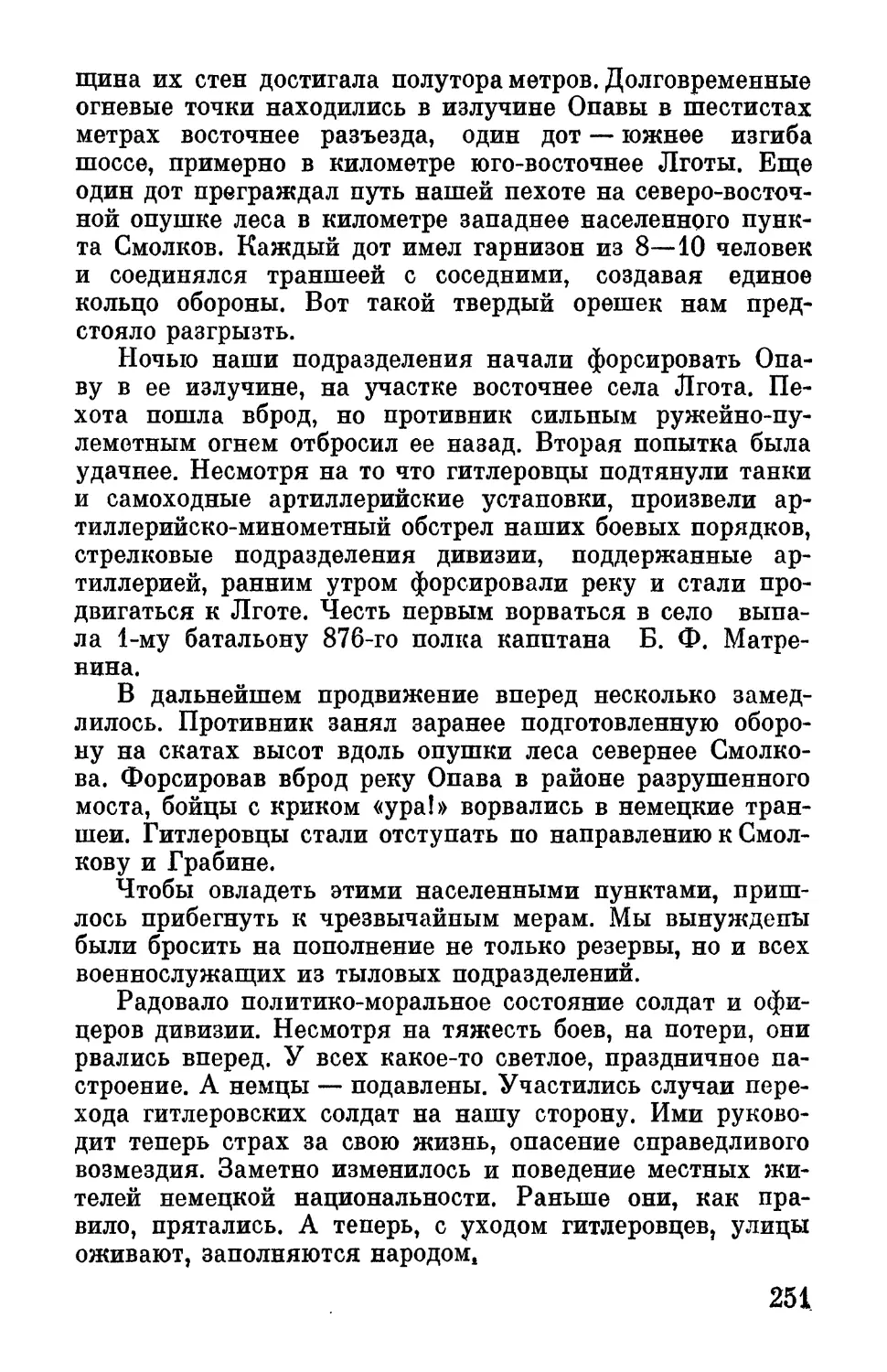

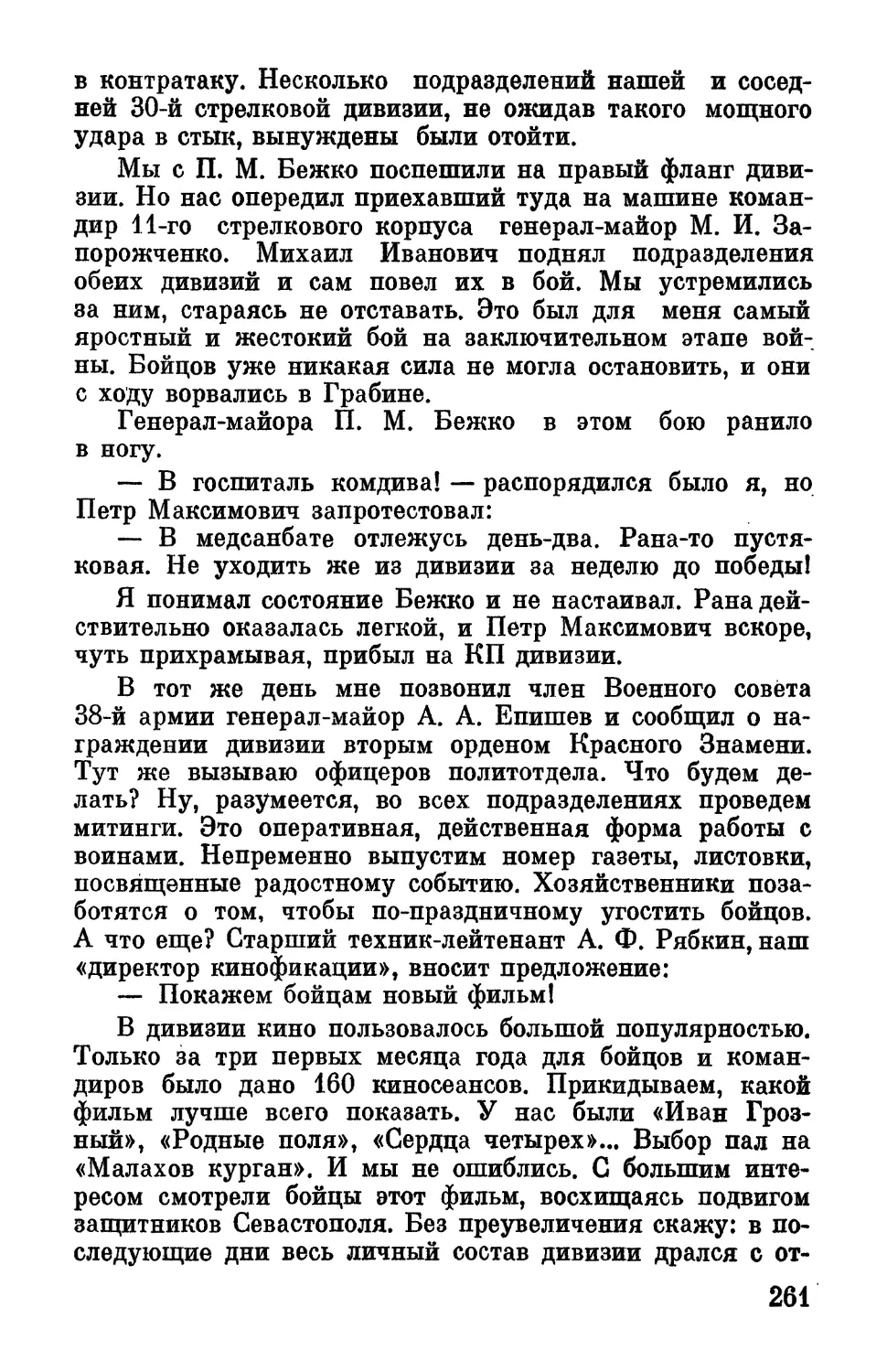

П. И. Фокин

Д. Н. Голосов

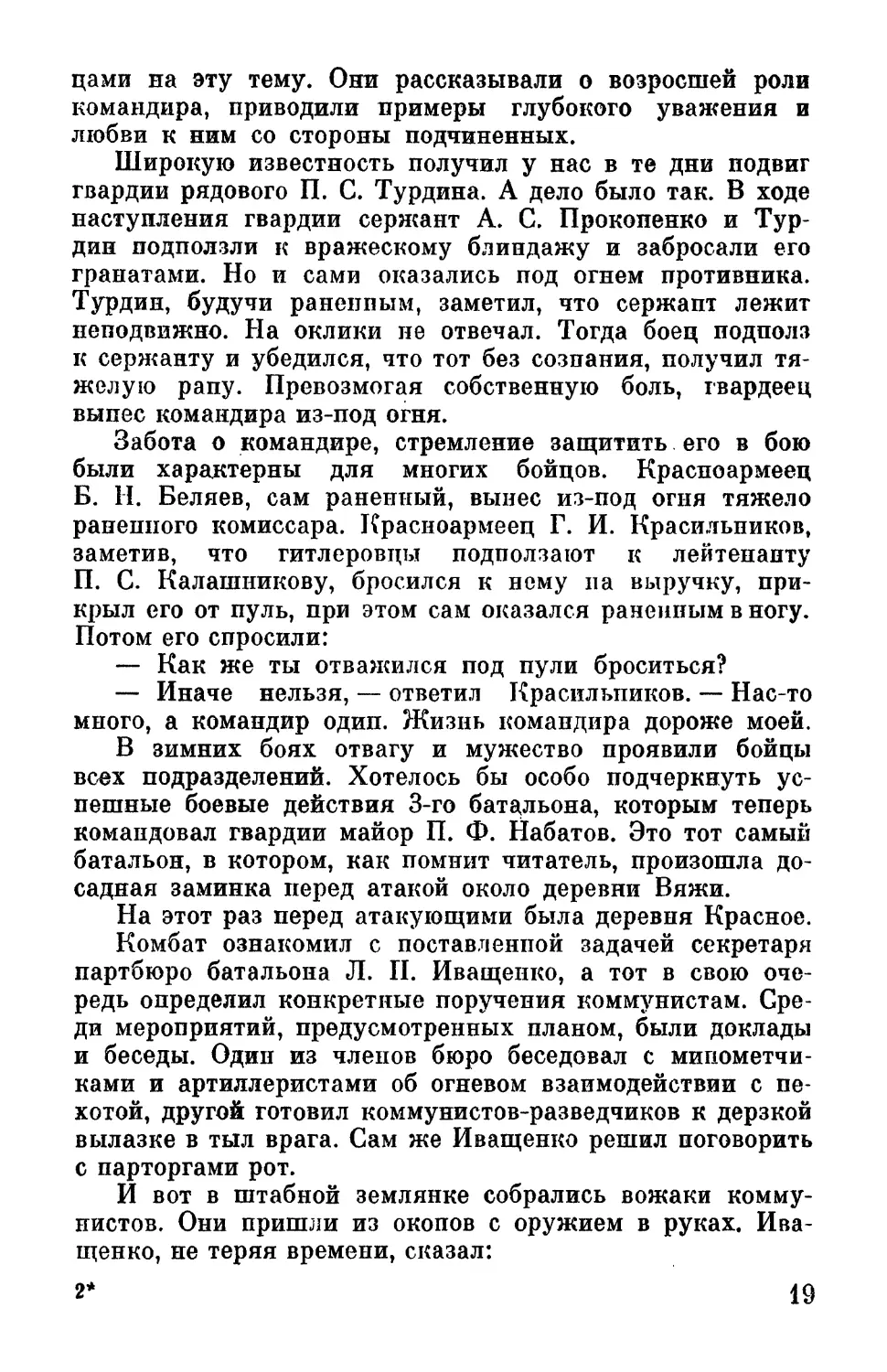

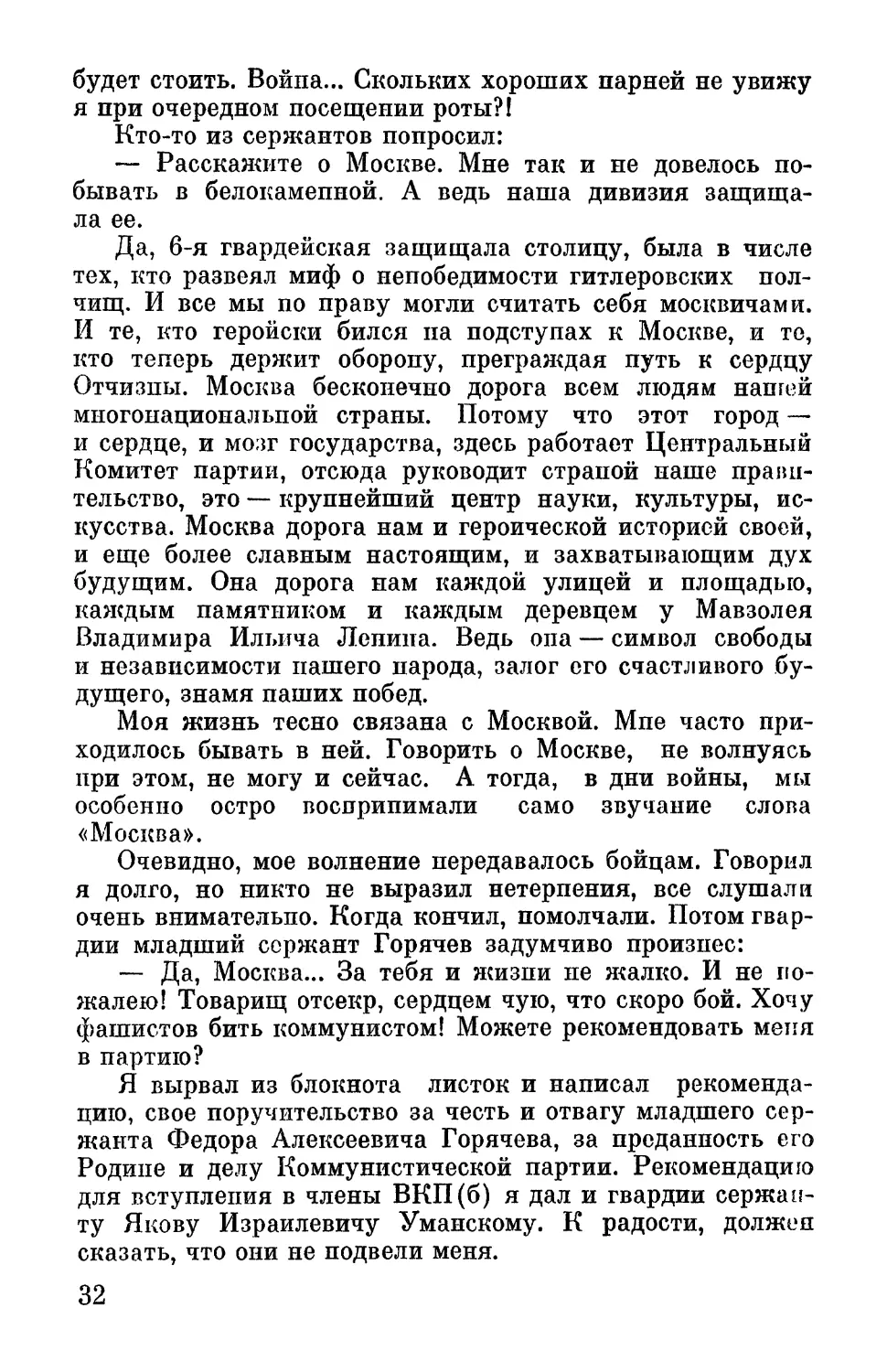

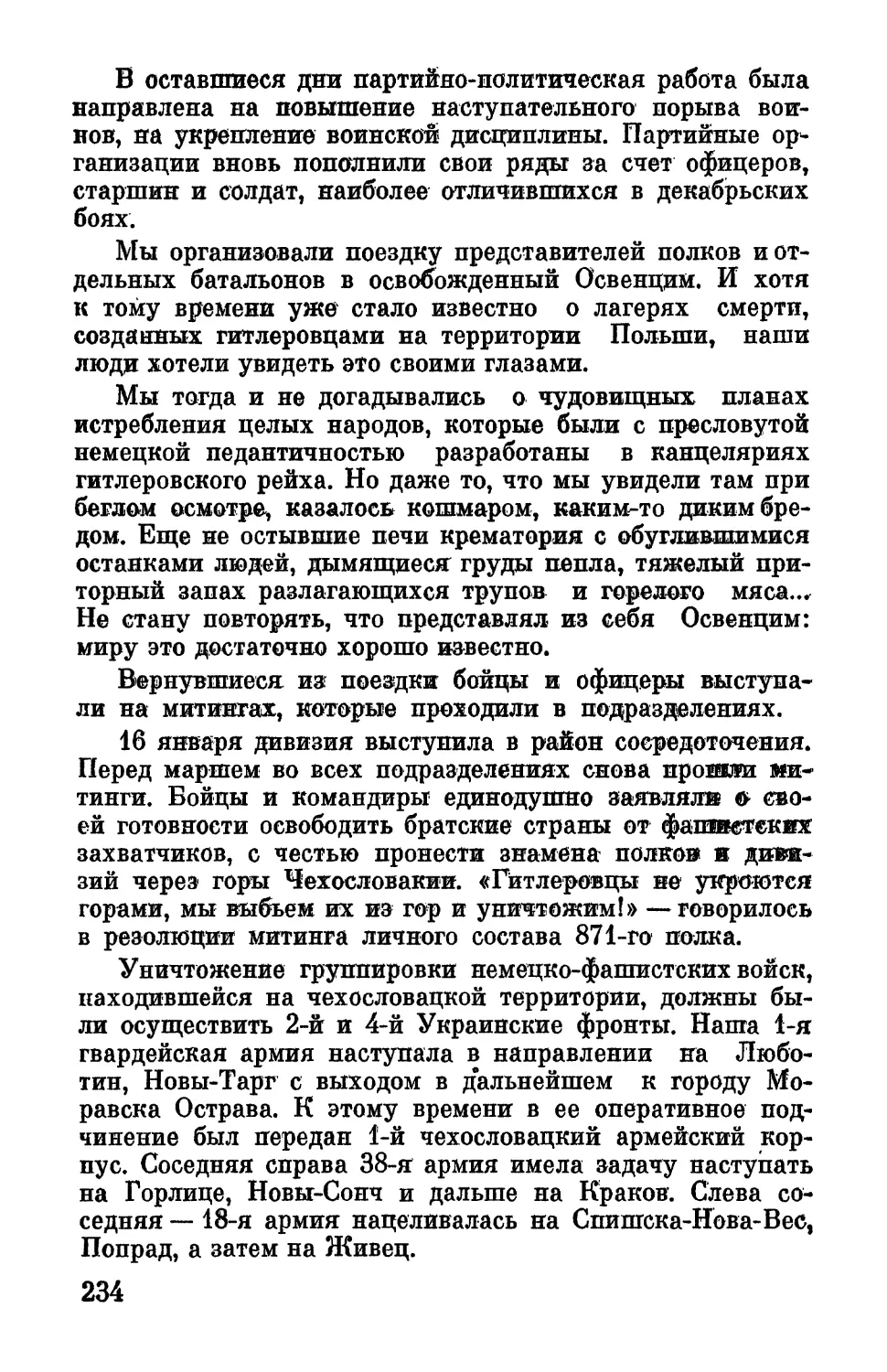

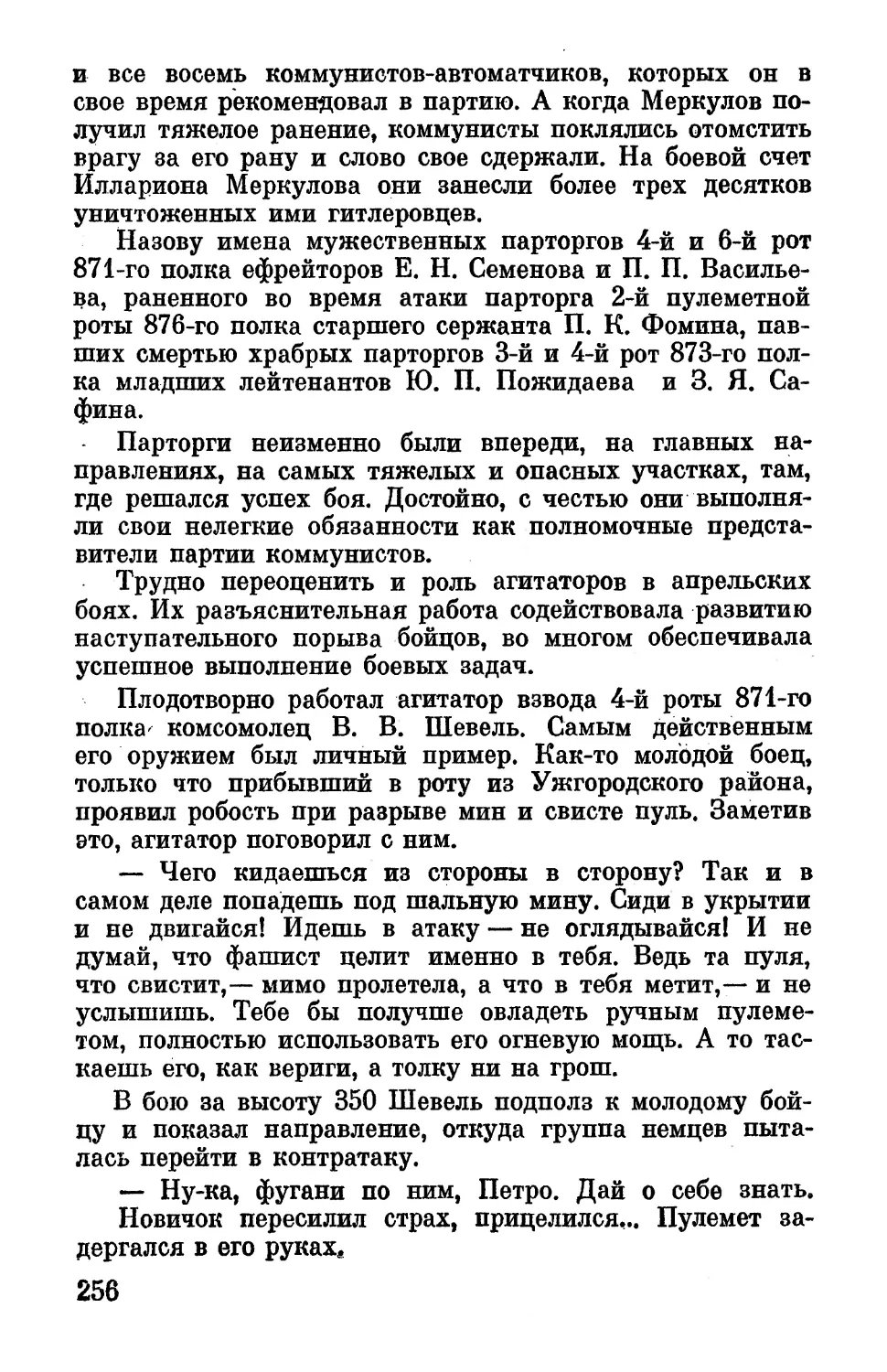

Группа политработников 6-й гвардейской дивизии. В первом ряду справа — П. А. Горнаков

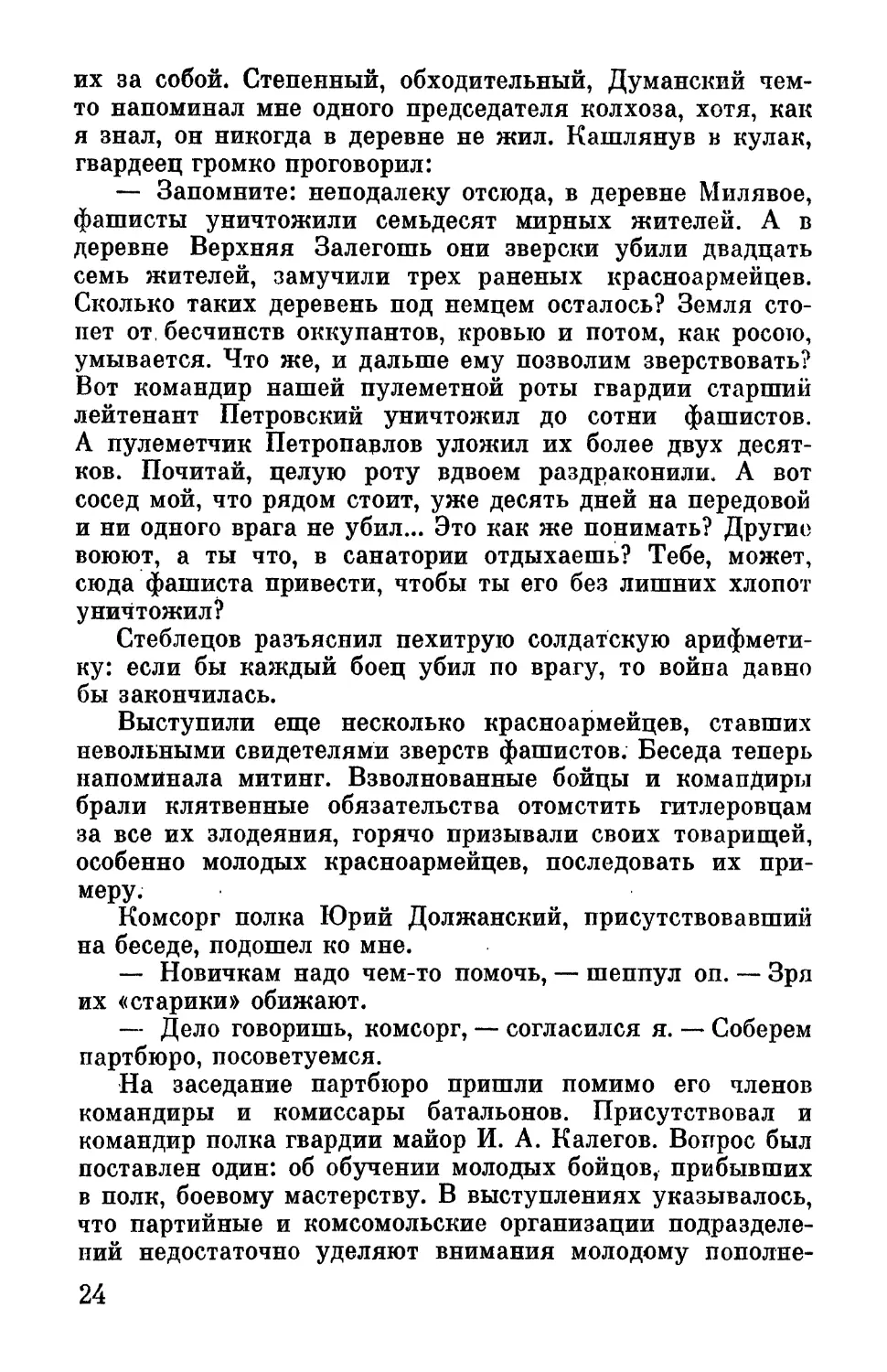

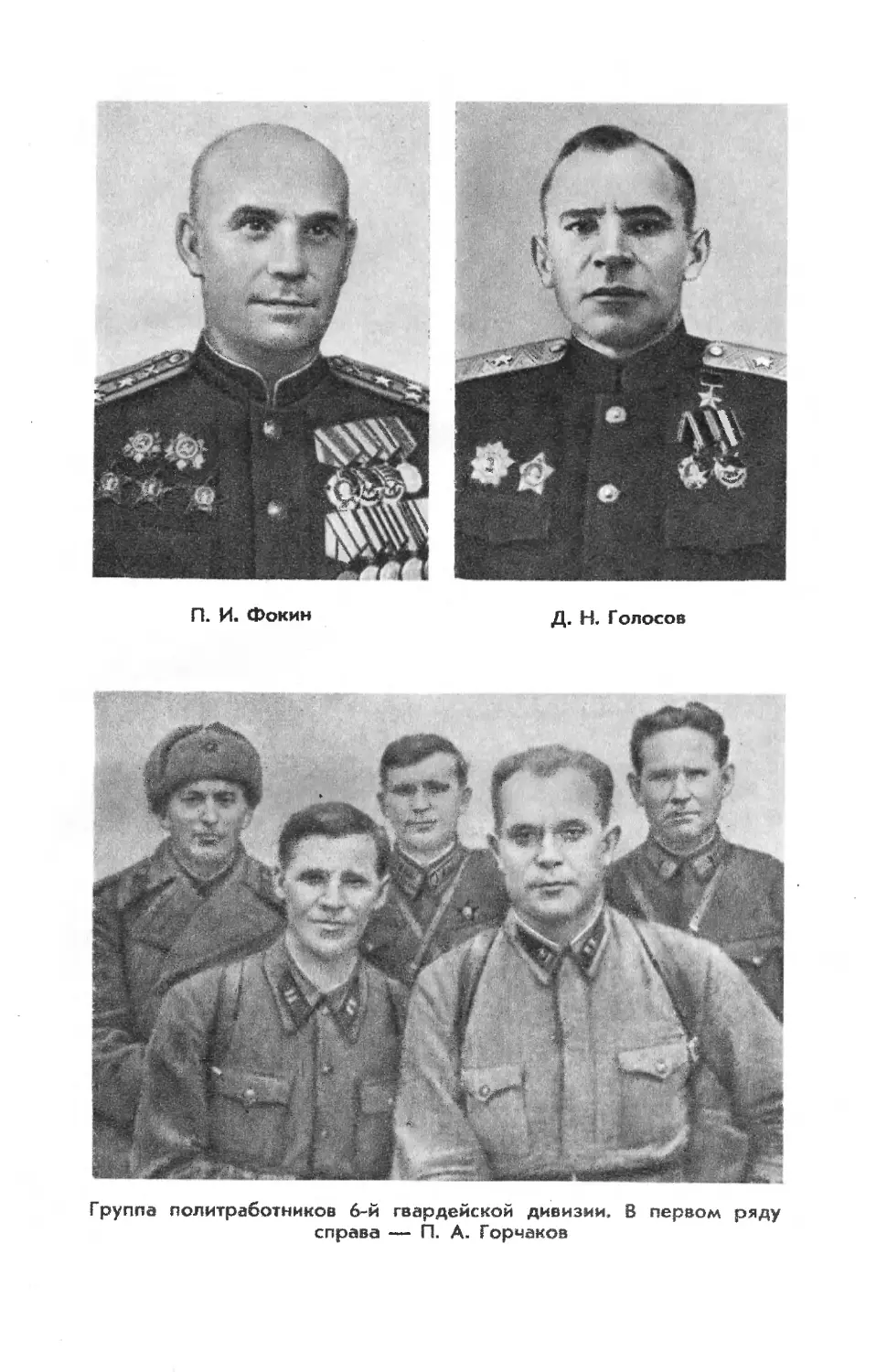

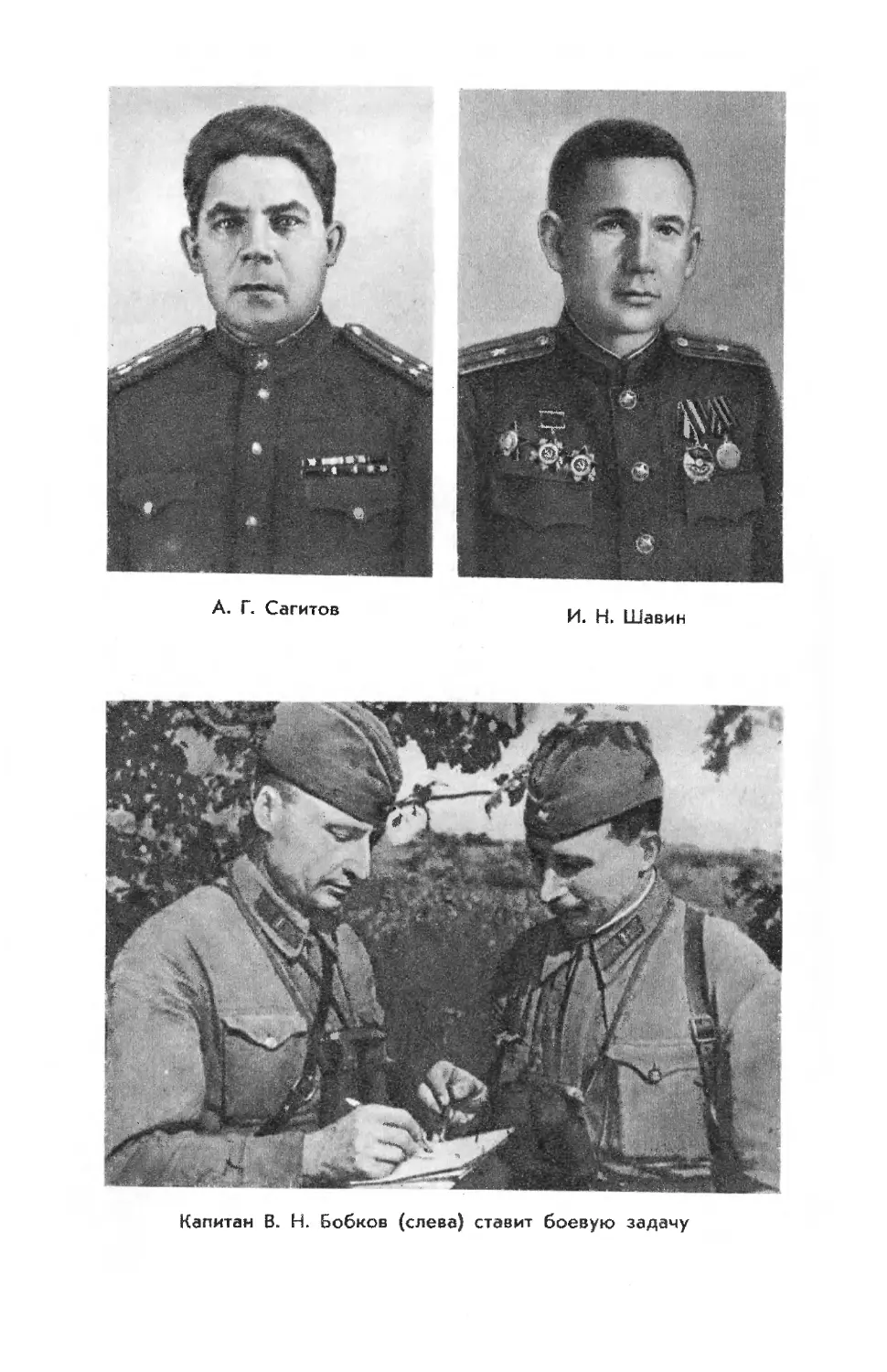

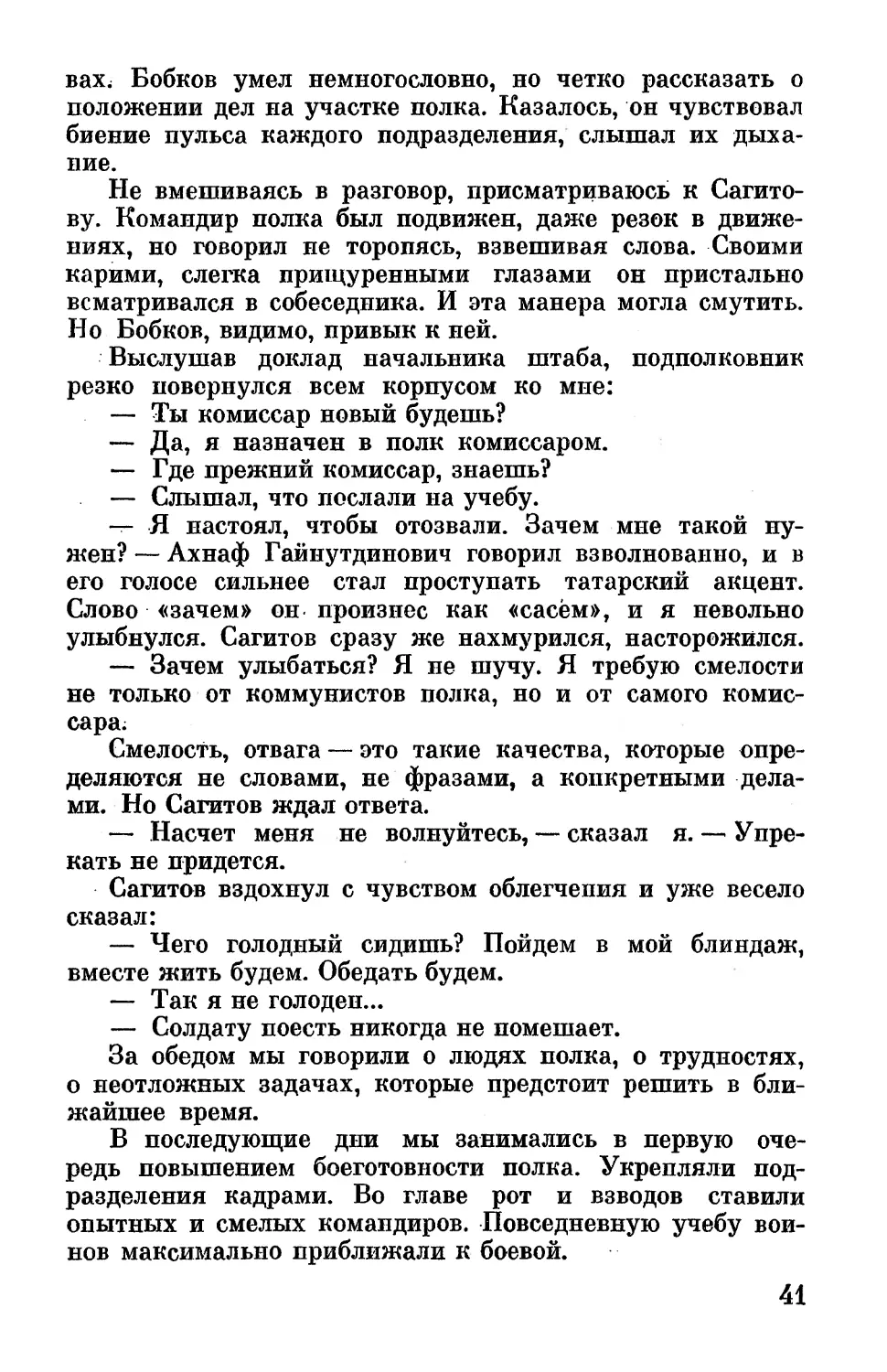

А. Г. Сагитов и. н> Шавин

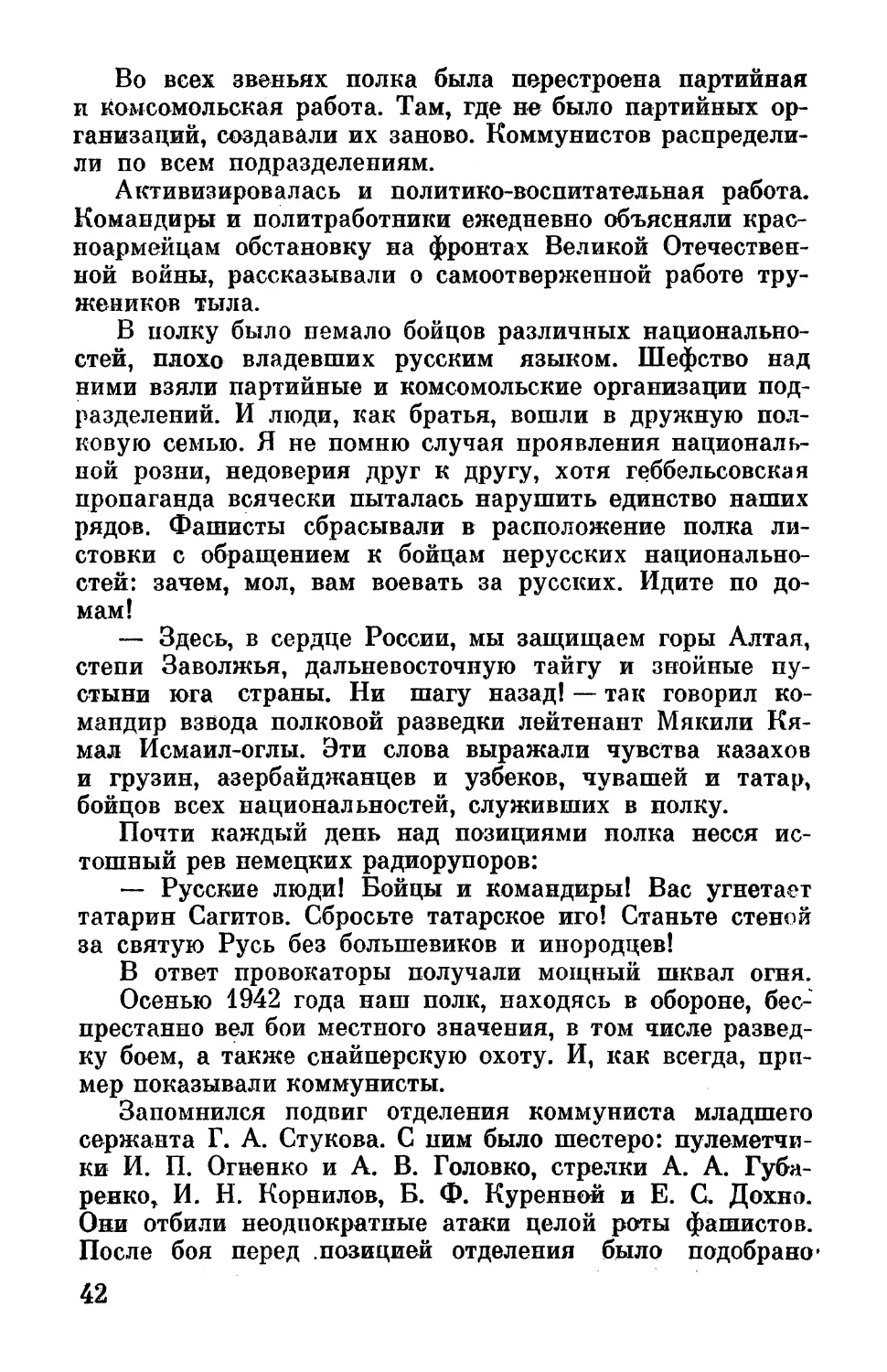

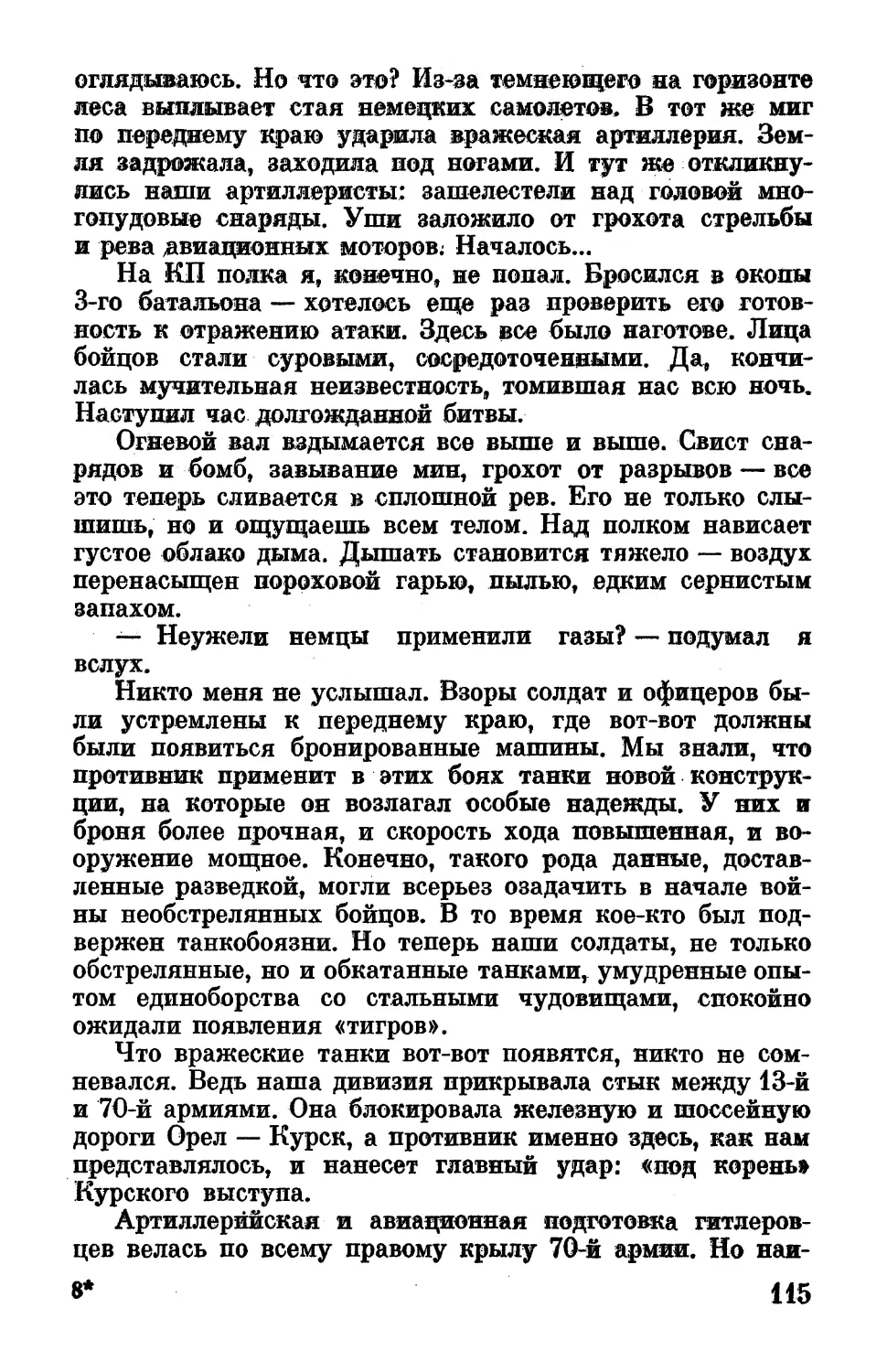

Капитан В. Н. Бобков (слева) ставит боевую задачу

Три дня, что я провел в подразделениях, пролетели незаметно. Лишь поздно вечером 22 июля добрался до своей земляпки, прилег отдохнуть. Но уснуть не удалось. Едва дремота смежила веки, как раздалась канонада на участке соседнего 25-го гвардейского полка. Огонь был ужасающей силы. «Ну, теперь-то у немцев ни одной огневой точки пе уцелеет», — подумалось мне. К сожалению, я ошибся. Лишь немногим бойцам и командирам удалось ворваться на окраину Вязоватого, но продержались они там не более получаса. Снова неудача!

К полудню 23 июля на КП полка позвонил военком 1-го батальона Стеблецов. Он доложил, что немцы перешли в контратаку. Просил поддержать огнем. Командир полка тут же отдал приказ артиллеристам, и те поработали па славу. Контратака была отбита, но И. А. Калегов был недоволен:

— Опять Сафронов ворон ловит! Вот вызвать бы его на бюро да пропесочить как следует!

Я промолчал. Павла Ивановича Сафронова я знал давно и считал способным комбатом. Он отличился еще в январских боях в районе Гвоздяное. Батальон, увлекаемый командиром, наголову разгромил тогда полнокровную роту СС. Сам комбат уничтожил четырех немецких солдат и пленил офицера. В тех же январских боях батальон Сафронова сокрушил оборопу противника в районе деревень Кресты и Красиловка, чем создал благоприятные условия для освобождения города Новосиль. Павел Иванович одним из первых в полку был награжден орденом. Нет, Сафронов действительно отважный командир. С этим, в конечном счете, согласился и майор Калегов.

Должен сказать, что в Сафронове мы пе ошиблись. Воевал он достойно и геройски погиб в наступательном бою летом 1943 года. Его имя было навечно занесено в списки полка.

Запомнилось совещание политработников, состоявшееся летом 1942 года на высоте 248. Комиссар полка Беркович развернул свежий номер дивизионной газеты «Звезда Советов» и громко прочел сообщение Совинформбюро. Гитлеровцы снова захватили Ростов-на-Дону. Они рвутся к Кавказу, на Волгу. В кольце блокады находится Ленинград. В целом для страны положение остается смертельно опасным. На лицах политработников, слушающих Берковича, — тревога, настороженность.

3 П. А. Горчаков

33

Бережно свернув газету и положив ее в полевую сумку, батальонный комиссар сурово сказал:

— Сегодня получен приказ товарища Сталина. Сейчас я прочту его, и каждый распишется в том, что он ознакомлен с этим документом. Вы все, как и я, головой отвечаете за точное и беспрекословное исполнение требований приказа.

Приказ № 227 оказал огромное влияние па войска. Не стану перечислять всех мер, предпринятых для проведения его в жизнь. Они общеизвестны. Командиры, политработники и партийные организации довели требования приказа до каждого бойца.

В батальонах, ротах и батареях полка состоялись партийные и комсомольские, а затем красноармейские собрания, посвященные приказу Верховного Главнокомандующего. В своих выступлениях, в принятых решениях бойцы, командиры и политработники клялись не отступать пи шагу назад, заверяли партию и советский парод о своей готовности отдать все силы, а если потребуется, то и жизнь за независимость Отчизны. Я с особым волнением слушал эти глубоко патриотические, эмоционально насыщенные выступления однополчан. А для себя делал вывод: надо больше опираться на политработников ротного звена, активнее вовлекать в ряды партии лучших, храбрейших воинов. Ведь наша неудача под Вязоватым в какой-то степени объяснялась и непродуманной расстановкой партийных сил. Теперь важно укрепить коммунистами подразделения минометчиков, пулеметчиков, бронебойщиков.

В те дни я был назначен инструктором по оргпарт-работе политотдела 6-й гвардейской стрелковой дивизии. Сразу же получил задание направиться в 25-й гвардейский стрелковый полк. Командир полка гвардии майор Н. А. Смирнов встретил меня настороженно.

— Прислали варягов пашу «державу» укреплять? — с иронией спросил он.

— Если сами не справляетесь, без варягов пе обойтись, — в тон ему ответил я.

— Понимаю, на Вязоватое намекаете! А что там делалось, видели? Каких жертв этот бой стоил? — резко парировал Николай Андреевич.

— Видел, — так же резко произнес я. — Но видел и другое; Наблюдательный пункт первого батальона обору-34

дован плохо. Ведь там в кучу сбились КП, НП, перевязочный пункт, службы батальона.' Разве может комбат в этих условиях нормально управлять боем рот?

Крупно мы тогда поговорили с командиром полка. Признаться, па некоторое время наши отношения испортились. Но я не боялся этого, знал, что поступаю по-партийному.

Действительно, под Вязоватым подразделения полка действовали далеко не лучшим образом. Артиллеристы так и не смогли подавить вражеские огневые точки. А не смогли потому, что не имели соответствующих средств наблюдения и корректировки огня. Командиры рот не придавали должного значения орудиям сопровождения. И это в бою, в котором совершенно не использовались танки. Радиосвязь хотя и работала без перерыва, ио ее мало загружали: командиры не привыкли ею пользоваться. А проводные линии связи рвало снарядами и минами противника по 50—60 раз в сутки.

Слов пет, наступательный порыв бойцов, да еще в условиях внезапности для противника, принес нам успех в первый день боя. Однако в последующие дни мы не сумели использовать все имеющиеся возможности, чтобы развить этот успех. Сказались при этом и недостатки в управлении боем. Чего же тут командиру полка обижаться на критические замечания?

На другой день после того разговора иду на НП 1-го батальона: хотелось побеседовать с командирами и политработниками, с коммунистами. Но здесь было не до беседы. Наблюдательный пункт по приказанию командира полка освобождался от всех служб. Рассредоточивались КП, пункт боепитания, перевязочный пункт... Лишь поздно вечером удается мне поговорить с людьми. Мнение у всех едино: НП был так перегружен, что комбату повернуться негде.

Утром прихожу во 2-й батальон. И здесь приводится в порядок НП.

Командир полка разыскивает меня по телефону, приглашает на свой КП. Оказывается, при утреннем артобстреле снаряд противника угодил прямо в НП 1-го батальона. Там уже находились только наблюдатели, так что потери оказались незначительными.

— Обойдите подразделения полка, — просит меня Ни-3* 35

колай Андреевич. — Знаете, новый человек всегда лучше замечает неполадки. Что не так — сразу же сообщите мне.

— Зачем же по частностям беспокоить командира полка? На месте разберемся.

Я побывал во всех батальонах, ротах и взводах. Разумеется, не только проверял, но и помогал. Итоги проверки обычно подводил на коротких совещаниях. При этом говорил об упущениях прямо, без утайки; старался отметить все положительное, поддержать инициативу командиров, политработников, парторгов и комсоргов. Отношение ко мне, как представителю политотдела, было самое хорошее. Мои замечания, советы воспринимались в подразделениях доброжелательно, по-деловому. Командир полка Н. А. Смирнов согласился с выводами. Он принял все необходимые меры к устранению недостатков.

В последующем Смирнов показал себя мужественным и волевым офицером. Его командирский талант ярко проявился во многих сражениях. Полк, возглавляемый Николаем Андреевичем, был всегда на острие атак дивизии. В октябре 1943 года подполковник Н. А. Смирнов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Недолгим было мое пребывание в политотделе 6-й гвардейской. Коротки и встречи с боевыми товарищами. Но память хранит воспоминания о многих из них. Ведь это память о людях, которые в самое трудное время достойно и до конца выполнили свой долг перед Родиной.

ВЕДУЩАЯ СИЛА — КОММУНИСТЫ

Бои местного значения, которые велись нашей дивизией, как и другими соединениями Брянского фронта, в какой-то мере сковывали противника, не позволяли ему перебрасывать свои войска под Воронеж и южнее его, где в то время развернулись решающие сражения. Bpai\ захватив стратегическую инициативу, рвался на юг, рассчитывая в последующем выйти на Кавказ и к Сталинграду.

7 июля 1942 года по решению Ставки наш фронт разделился на Брянский и Воронежский. Командующим Брянским фронтом, в составе которого оставалась наша дивизия, стал генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский, членом Военного совета — бригадный комиссар С. И. Шабалин и начальником штаба — генерал-майор М. С. Малинин. С приходом нового командующего мы почувствовали заметные перемены. Было покончено с чрезмерно частыми боями местного значения, в которых мы несли неоправданно большие потери в людях и технике.

Лето прошло в напряженной боевой и политической учебе.

В конце августа меня неожиданно вызвали в политотдел 48-й армии, в состав которой была передана теперь паша дивизия. Зачем вызвали, я точно не знал. Мог лишь догадываться, что это связано с перемещением по службе. Очень не хотелось покидать 6-ю гвардейскую, боевых товарищей, с которыми успел крепко подружиться.

В политотделе, находившемся в селе Малиново, обращаюсь к начальнику отдела кадров.

— Могу поздравить вас, Горчаков, — сказал тот. — На вас подготовлено представление: несу на подпись началь-

87

нику политотдела. Никуда не уходите. Он будет беседовать с вами.

Я сел на лавку, стоявшую у стены. Жду вызова. Начальник политотдела бригадный комиссар А. IIL Миф-тахов не стал долго испытывать мое терпение. Через несколько минут он пригласил меня к себе, сказал:

— Есть мнение выдвинуть вас комиссаром полка. Но на мой взгляд, вам целесообразно поработать в политотделе армии инструктором. Как вы смотрите на это?

— Работа в аппарате мне не по душе, — ответил я. — Хочу быть среди бойцов и командиров переднего края. Думаю, там принесу больше пользы.

Мифтахов задумчиво посмотрел на меня, отложил в сторону папку с моим личным делом.

— Ну, хорошо. Мы еще подумаем. Подумайте и вы. А характеристики на вас положительные.

К вечеру получаю предписание. Назначаюсь комиссаром в 1033-й стрелковый полк 280-й стрелковой дивизии. Меня предупредили: полк длительное время находится в обороне. В настоящих боях он еще не участвовал.

К новому месту службы, признаться, я ехал с двойственным чувством. С одной стороны, радовало оказанное доверие, но с другой — назначение комиссаром полка, естественно, вызывало озабоченность.

Комиссар... Для людей моего поколения это понятие неразрывно связано с созданием и укреплением Красной Армии. Комиссарами полков и дивизий тогда посылались самые стойкие, проверенные революцией питомцы партии. О них прекрасно сказано в художественной литературе, посвященной периоду гражданской войны. И я конечно же помнил образ комиссара Чапаевской дивизии, любовно выписанный Дмитрием Фурмановым. Я знал также, что «военный комиссар является представителем партии и правительства в Красной Армии и наряду с командиром несет полную ответственность за выполнение войсковой частью боевой задачи...» Значит, вступая в должность комиссара полка, я принимал ответственность за судьбы сотен бойцов и командиров.

Словом, подумать было о чем. Вот, скажем, о взаимоотношениях комиссара с командиром. В то время часто говорили: командир — отец полка, а комиссар — его душа. Но ведь оба они — начальники, наделенные одинаковыми правами, несущие одинаковую ответственность за 38

все стороны деятельности части. Тут имелась почва и для разногласий, и даже для конфликтов. Комиссар, которого я должен был сменить, не сумел сработаться с командиром. Удастся ли мне?

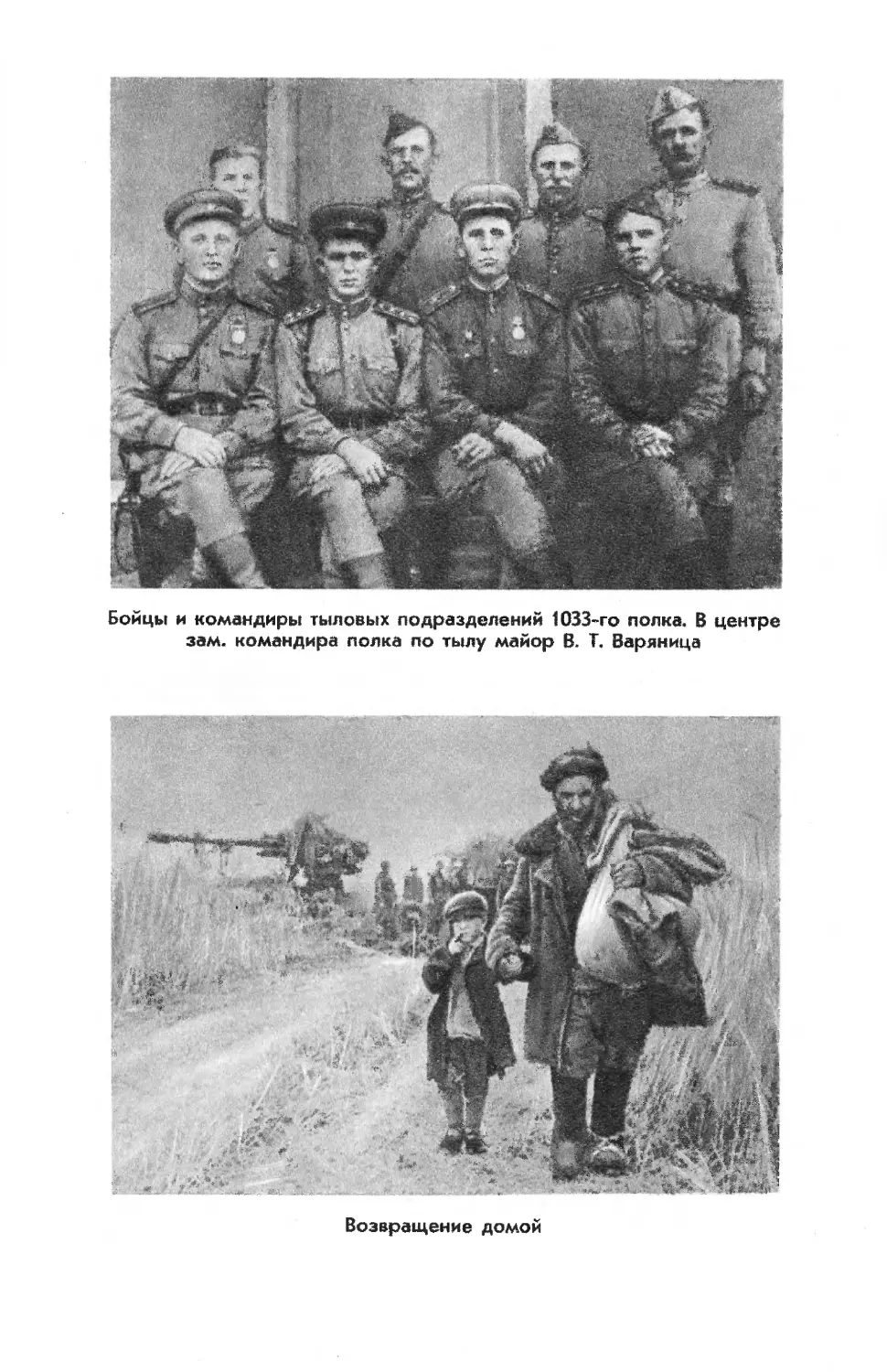

280-я стрелковая дивизия начала формироваться Сталинградским военным округом в конце декабря 1941 года. Ее комплектовали полковник Д. Н. Голосов и старший батальонный комиссар П. И. Фокин. Оба они — участники гражданской войны. Командиром 1033-го полка, входившего в состав дивизии, был полковник Г. Я. Юргелас, латыш по национальности. В феврале 1942 года его сменил прибывший с фронта подполковник А. Г. Сагитов. Начальником штаба полка стал капитан В. Н. Бобков, выпускник Военной академии имени М. В. Фрунзе.

Формирование дивизии велось ускоренными темпами. 1 апреля 1942 года она прибыла в Липецк, поступив в распоряжение командующего Брянским фронтом. 4 мая полки дивизии заняли оборону в районе города Ливны Орловской области, сменив отошедшие на пополнение участвующие в зимних боях части.

1033-й полк принял участок фронта в районе сел Те-ляжье, Ворово, Труды Теряева. Сплошной оборонительный рубеж здесь, по существу, отсутствовал. Подразделениям пришлось в короткий срок отрывать траншеи, соединять их между собой ходами сообщения, оборудовать укрытия для людей и техники. Одновременно отрабатывалась тактика ближнего боя. Бойцы учились метко стрелять, передвигаться по ровному полю, окапываться, маскироваться, вести борьбу с танками. Полк силами от взвода до батальона провел несколько разведок боем, приобретя тем самым некоторый опыт боевых действий.

Обо всем этом мне рассказал начальник штаба капитан Василий Никифорович Бобков. (Командир полка подполковник А. Г. Сагитов после контузии находился в госпитале.)

В первую очередь я познакомился с коммунистами штаба полка, с командирами и комиссарами батальонов. И конечно же, со своими ближайшими помощниками в работе: агитатором полка старшим политруком Д. Г. Степановым, секретарем партийного бюро старшим политруком И. Н. Шавиным и секретарем комсомольского бюро

39

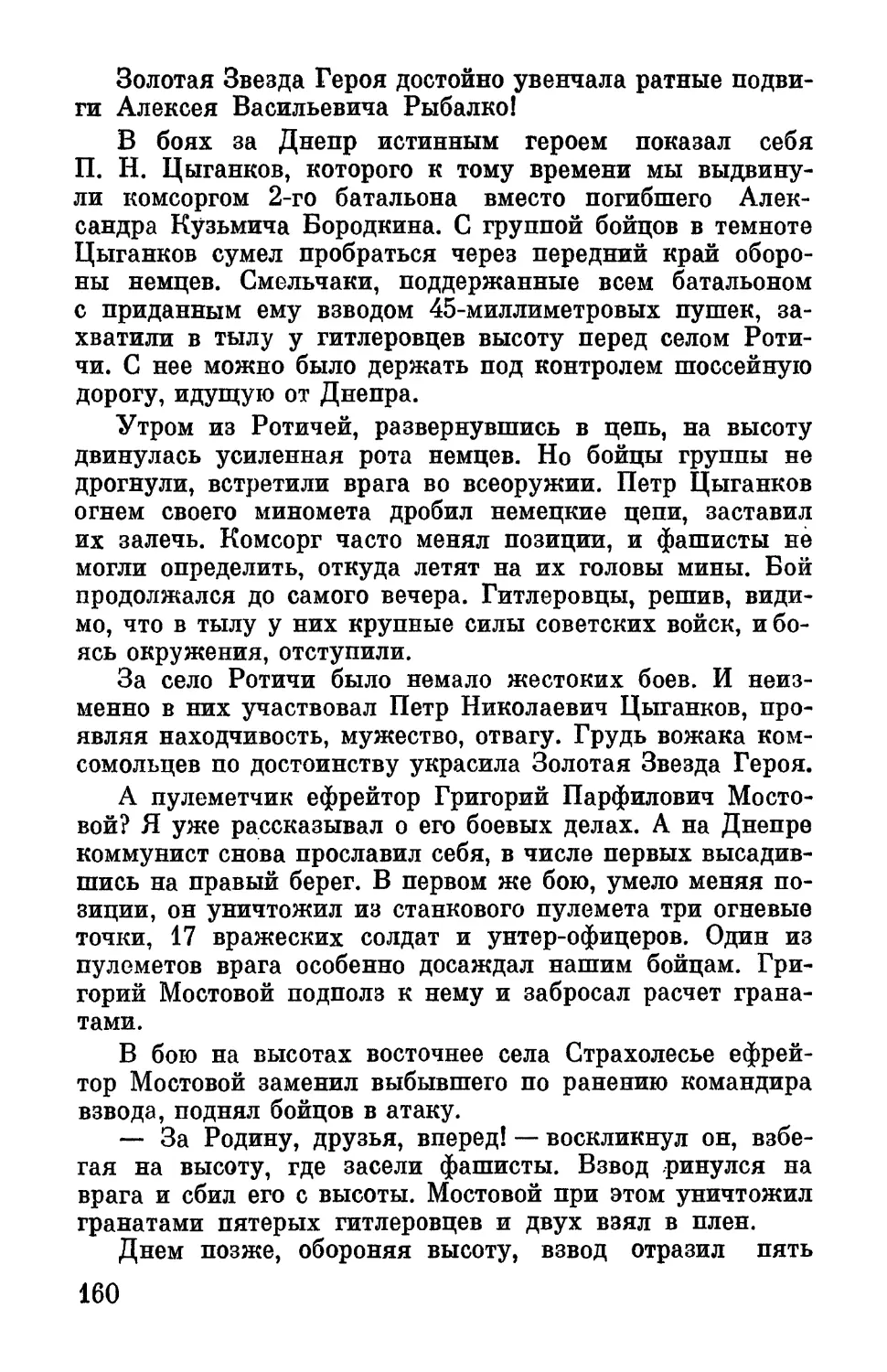

старшим сержантом В. В. Гречко. Эти люди, как я сразу же понял, работали с упорством и настойчивостью, стремились сплотить бойцов и командиров в дружный коллектив, способный решать любые задачи.

Д. Г. Степанова знали и любили в подразделениях. Он не ограничивался инструктажами агитаторов и чтением лекций. Дмитрий Григорьевич шел в роты и отделения, говорил с бойцами по душам. Немолодой уже — ему перевалило за сорок, — Степанов обладал большим опытом партийной работы, умел расположить к себе людей. По-отечески относился он к молодежи. Под стать ему были и остальные политработники полкового звена: Иван Николаевич Шавин и двадцатилетний Виктор Васильевич Гречко. В боях они личным примером воодушевляли бойцов на подвиг.

Знакомство с командиром полка Ахнафом Гайнутди-новичем Сагитовым, переросшее впоследствии в крепкую дружбу, состоялось после того, как я обжился в полку. Встретились мы в штабной землянке.

Я беседовал с В. Н. Бобковым о предстоящей разведке боем на участке полка. С начальником штаба было приятно разговаривать. Он великолепно разбирался не только в чисто военных вопросах, но и в литературе, искусстве. Был вежлив, внимателен. За время нашей совместной службы я ни разу не слышал, чтобы он накричал на подчиненного, выругался. Подтянутый, по-спортивно-му стройный, начальник штаба и от других требовал аккуратности во всем. Небрежности он не терпел. Мы иногда подшучивали над его привычкой ходить в перчатках: ни зимой, ни летом он с ними не расставался. Но Василий Никифорович не обижался: он и сам умел шутить. А в минуты досуга любил рассказывать о столице; коренной москвич, он хорошо знал свой город.

Бобков стоял у карты, разостланной на сколоченном из досок столе, а я сидел на нарах в углу землянки. Неожиданно отворилась дверь, и в землянку стремительно вошел невысокого роста, плотно сложенный подполковник. Поздоровавшись с порога, он тут же потребовал от Бобкова доложить обстановку.

Я понял, что это и есть А. Г. Сагитов, вернувшийся из госпиталя.

Начальник штаба доложил о силах противника, о расположении наших батальонов и рот, об огневых средст-40

ваХё Бобков умел немногословно, но четко рассказать о положении дел на участке полка. Казалось, он чувствовал биение пульса каждого подразделения, слышал их дыхание.

Не вмешиваясь в разговор, присматриваюсь к Сагитову. Командир полка был подвижен, даже резок в движениях, но говорил не торопясь, взвешивая слова. Своими карими, слегка прищуренными глазами он пристально всматривался в собеседника. И эта манера могла смутить. Но Бобков, видимо, привык к ней.

Выслушав доклад начальника штаба, подполковник резко повернулся всем корпусом ко мне:

— Ты комиссар новый будешь?

— Да, я назначен в полк комиссаром.

— Где прежний комиссар, знаешь?

— Слышал, что послали на учебу.

— Я настоял, чтобы отозвали. Зачем мне такой нужен? — Ахнаф Гайнутдинович говорил взволнованно, и в его голосе сильнее стал проступать татарский акцент. Слово «зачем» он произнес как «сасём», и я невольно улыбнулся. Сагитов сразу же нахмурился, насторожился.

— Зачем улыбаться? Я не шучу. Я требую смелости не только от коммунистов полка, но и от самого комиссара.

Смелость, отвага — это такие качества, которые определяются не словами, не фразами, а конкретными делами. Но Сагитов ждал ответа.

— Насчет меня не волнуйтесь, — сказал я. — Упрекать не придется.