Text

КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ И РЕВИЗИОНИЗМА

Köpeczi Вё1а

■

AZ «ÜJ BALOLDAL»

IDEOLÖGIÄJA

Kossuth könyvkiadö

19 7 4

КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ И РЕВИЗИОНИЗМА

Бела Кёпеци

ИДЕОЛОГИЯ

«НОВЫХ ЛЕВЫХ»

Перевод с венгерского

А. М. Сорокийа

Послесловие Э. Я. Баталова

Москва

Издательство «Прогресс»

1977

Предлагаемая вниманию читателей серия «Критика

буржуазной идеологии и ревизионизма» выпускается

совместно издательствами социалистических стран.

Объединяя усилия издательств этих стран, серия вклю¬

чает в себя работы, посвященные критике новейших

концепций идейных противников социализма в важней¬

ших областях общественной жизни — экономике, поли¬

тике, идеологии.

Редакция литературы по философии

© Перевод на русский язык с сокращениями

Издательство «Прогресс», 1977, Москва

10506-334

006(01)—77

Предисловие

В последние десятилетия, особенно начиная со вто¬

рой половины шестидесятых годов, в Соединенных

Штатах и Западной Европе возникают во многих от¬

ношениях новые идейно-политические течения, име¬

нуемые «новыми левыми». Различные, нередко враж¬

дебные друг другу группы называют себя этим име¬

нем с тем, чтобы таким образом отмежеваться как от

левых буржуа, так и от коммунистов.

В обширной литературе, посвященной этим груп¬

пам, их общим чертам и различиям, мы часто встре¬

чаемся с утверждением, что для «новых левых» ха¬

рактерно отсутствие теории. Действительно, эти

группы заимствуют свои концепции из самых разных

идейных источников и зачастую пытаются свести во¬

едино весьма и весьма противоречивые взгляды. Верно

и то, что они подчеркнуто отвергают всякую целост¬

ную систему идей и довольствуются декларированием

«общих мест», предназначенных захватить «вообра¬

жение» и побудить к политическим действиям. Все это,

однако, не означает, что эта путаная, противоречи¬

вая, проявляющаяся на уровне «эмоций» идеология

не заслуживает рассмотрения с теоретической точки

зрения. Это рассмотрение тем более необходимо, что

в капиталистическом обществе подобная позиция не

6

скоропроходящая мода, а довольно стойкое идейно¬

политическое явление, характерное для некоторых

групп интеллигенции; в их глазах она предстает как

одна из возможных модификаций концепции так на¬

зываемого «третьего пути».

Целью данной книги является исследование — пре¬

жде всего в плане идеологическом — деятельности

«новых левых» в США и Западной Европе.

Некоторые считают «новых левых» течением миро¬

вого масштаба, в равной мере дающим о себе знать

в развитых капиталистических странах, «третьем

мире» и даже в социалистических странах.

По нашему убеждению, если в «третьем мире» мы

и встречаемся с явлениями, напоминающими «новое

левое» движение капиталистических стран, то эконо¬

мические, социальные различия в данном случае

столь велики, что перед лицом этих различий сходство

отступает на задний план. В развитых капиталиста

ческих странах «новое левое» движение представляет

собой явление, касающееся прежде всего интеллиген¬

ции, в странах же «третьего мира» оно способно

увлечь рабочие и особенно крестьянские слои, хотя,

возможно, идейная позиция их интеллектуальных ли¬

деров и не очень отличается от идеологии групп «но¬

вых левых» в развитых капиталистических странах.

Что касается социалистических стран, то те, кто

подхватывает там тезисы «новых левых», естествен¬

но, не могут удержаться даже на позициях противо¬

речивого антикапитализма своих западноевропейских

вдохновителей; скатываясь к сектантству или реви¬

зионизму (а иногда к смеси того и другого), они ста*

новятся противниками реально существующего социа¬

лизма.

В специальной литературе много спорят о том,

'кого следует считать «новыми левыми». Само это

наименование различные авторы связывают с самы¬

ми различными группами. По мнению некоторых из

Них, термин «новые левые» относится лишь к таким

группам, которые сформировались главным образом

после 1956 года при участии представителей интелли¬

генции, исключенных или вышедших из коммунисти¬

ческих партий. По мнению других, «новыми левыми»

являются анархистские и троцкистские группы, ко¬

7

торые в той или иной мере связаны с элементами^

упомянутыми выше. Есть и такие политологи, которые

считают «новых левых» прежде всего «движением»

неорганизованных, не принадлежащих ни к каким

партиям и группам недовольных интеллигентов. По

нашему мнению, термин «новые левые» так или иначе

может быть отнесен ко всем этим категориям, ибо их

нельзя четко разграничить ни с точки зрения теории,

ни с точки зрения политической практики. По этой же

причине мы чаще всего будем использовать термин

«течение», чтобы лишний раз подчеркнуть, что реч^

не идет об организованном движении, опирающемся

на сколько-нибудь единую теоретическую базу.

Поскольку нашей целью является исследование

течения «новых левых» с точки зрения идеологии,

представляется необходимым обозначить его истоки,

а затем более подробно остановиться на взглядах от^

дельных представляющих его групп. Политической

деятельности «новых левых» мы будем касаться лишь

в тех случаях, где она опирается на достаточно опре-

деленные теоретические предпосылки, а также заслу*

живает внимания с точки зрения организационных

форм.

Учитывая, что речь идет о весьма различных и по¬

стоянно дробящихся группах, мы не можем взять на

себя задачу попытаться обрисовать идейный облик

каждой из них. Основное внимание мы уделяем рас¬

смотрению наиболее типичных, характерных для «но¬

вых левых» в целом идей и концепций. При этом мы,

естественно, стремимся учесть и различия в восприя¬

тии или трактовке отдельными группами этих «рас¬

хожих идей».

Теоретические посылки «новых левых» везде, где

это необходимо, сопоставляются с положениями марк¬

сизма хотя бы уже потому, что значительная часть этих

групп утверждает, что черпает свои идеи из марксиз¬

ма или даже является его единственным законным

представителем. К этому сопоставлению нас побуж¬

дает также тот своеобразный антикоммунизм, с кото¬

рым «новые левые» подходят к социализму и коммуни¬

стическим партиям, обвиняя их в том, что они якобы

отвернулись от революции, вступили на путь реформиз¬

ма и бюрократизма. В развитых капиталистических

8

странах этот антикоммунизм ведет к разобщению ле¬

вых сил, и полемика коммунистических партий с «но¬

выми левыми» не сводится лишь к идеологии, а затра¬

гивает и политическую практику. В этой связи пред¬

ставляется весьма важным определить истинное место

«новых левых» в рамках реальной классовой

борьбы.

Мы также стремимся подробно познакомить чи¬

тателя с критикой капитализма «новыми левыми»,

поскольку в этом проявилась их наиболее положи¬

тельная черта, хотя критика эта не всегда зрелая и

теоретически обоснованная. При этом мы считаем

своим долгом подчеркнуть, что никакая самая острая

антикапиталистическая критика «новых левых» не мо¬

жет оправдать их антикоммунизм, ведущий в конеч¬

ном счете к разобщению левых сил.

Наконец, мы ставим своей целью показать двой¬

ственный облик этого очень сложного идейно-полити¬

ческого явления, выражающего, как уже было выше

сказано, влечение части интеллигенции к «третьему

пути».

Хотелось бы надеяться, что эта небольшая книж¬

ка, представляющая собой популярный очерк, помо¬

жет читателю получить информацию и составить

определенное представление по данному вопросу.

I

СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА

«НОВЫХ ЛЕВЫХ»

а

При изучении различных групп «новых левых» сразу

же возникает вопрос: интересы и устремления каких

социальных слоев они выражают? В поисках ответа

на этот вопрос мы, разумеется, не можем довольство¬

ваться их собственными претенциозными заявления¬

ми, согласно которым они представляют интересы и

устремления значительного большинства народа, ин¬

тересы угнетенных и эксплуатируемых. В Западной

Европе для «новых левых» характерен своего рода

«культ рабочего», который отражает стремление ин¬

теллигентских групп войти в контакт с рабочими и,

взяв на себя роль «боевого меньшинства», попытаться

привлечь последних на свои позиции. Идеологи «но-*

вых левых» не могут при этом обойти вопрос о том,

из каких элементов состоит само это «боевое мень¬

шинство» и на кого в принципе оно может воздейство¬

вать. Их ответ гласит, что «боевики» формируют свои

ряды в первую очередь за счет представителей интел¬

лигенции (в подавляющем большинстве студентов),

а в некоторых странах — главным образом в Соеди¬

ненных Штатах — за счет подвергающихся двойной

эксплуатации цветных, однако, как они заявляют,

этими слоями их влияние не ограничивается.

10

Так откуда же берутся, выходцами из каких слоев

являются «новые левые»? Чтобы найти ответ на этот

вопрос, следует сначала, насколько это возможно,

уточнить, что мы имеем в виду под понятием «интел¬

лигенция», поскольку представители «новых левых»

указывают прежде всего на эту общественную про¬

слойку. Одни относят к интеллигенции — расшири¬

тельно толкуя это понятие — всех занимающихся

.умственным трудом, другие — специалистов, окончив¬

ших университеты и вузы, многие считают по праву

принадлежащей к этой прослойке только так назы-.

ваемую творческую интеллигенцию. Действительно,

в составе интеллигенции имеются различные группы,

и ее нельзя считать однородной ни с точки зрения

деловой квалификациями по роду занятий или функ¬

циям в обществе. Возьмем определение Тибора Ху-

сара: «К интеллигенции относятся все те, кто систе¬

матически и на профессиональном уровне принимает

участие в организации и управлении обществом — го¬

сударством и экономикой; участвует в выполнении

Сложных умственных работ и вынесении требующих

использования большого информационного аппарата

решений; кто на основе использования освоенного

информационного материала обеспечивает научно-

технический прогресс общественного производства;

кто делает возможным использование научных и ду¬

ховных ценностей, накопленных обществом в предше¬

ствующие эпохи, а также те, кто в самых различных

областях науки и искусства создает новые культур¬

ные и духовные ценности»1. Это определение ста¬

вит на первый план творческую интеллигенцию, но

придает большое значение и таким группам интелли¬

генции, которые участвуют в управлении государ¬

ством и экономикой и в распространении культуры.

Однако и это определение не является исчерпы¬

вающим. Кроме того, его использование с точки зре¬

ния задач нашего исследования влечет за собой и нге-

которые трудности, поскольку американские и запад¬

ноевропейские социологи кладут в основу своей

классификации прежде всего род занятий.

Однако прежде чем перейти к этому вопросу, рас¬

смотрим структурные изменения, которые произошли

в экономических секторах (и в соотношении между

и

ними) развитых капиталистических стран и исходя из

которых можно определить положение интеллиген*

ции в этих странах*.

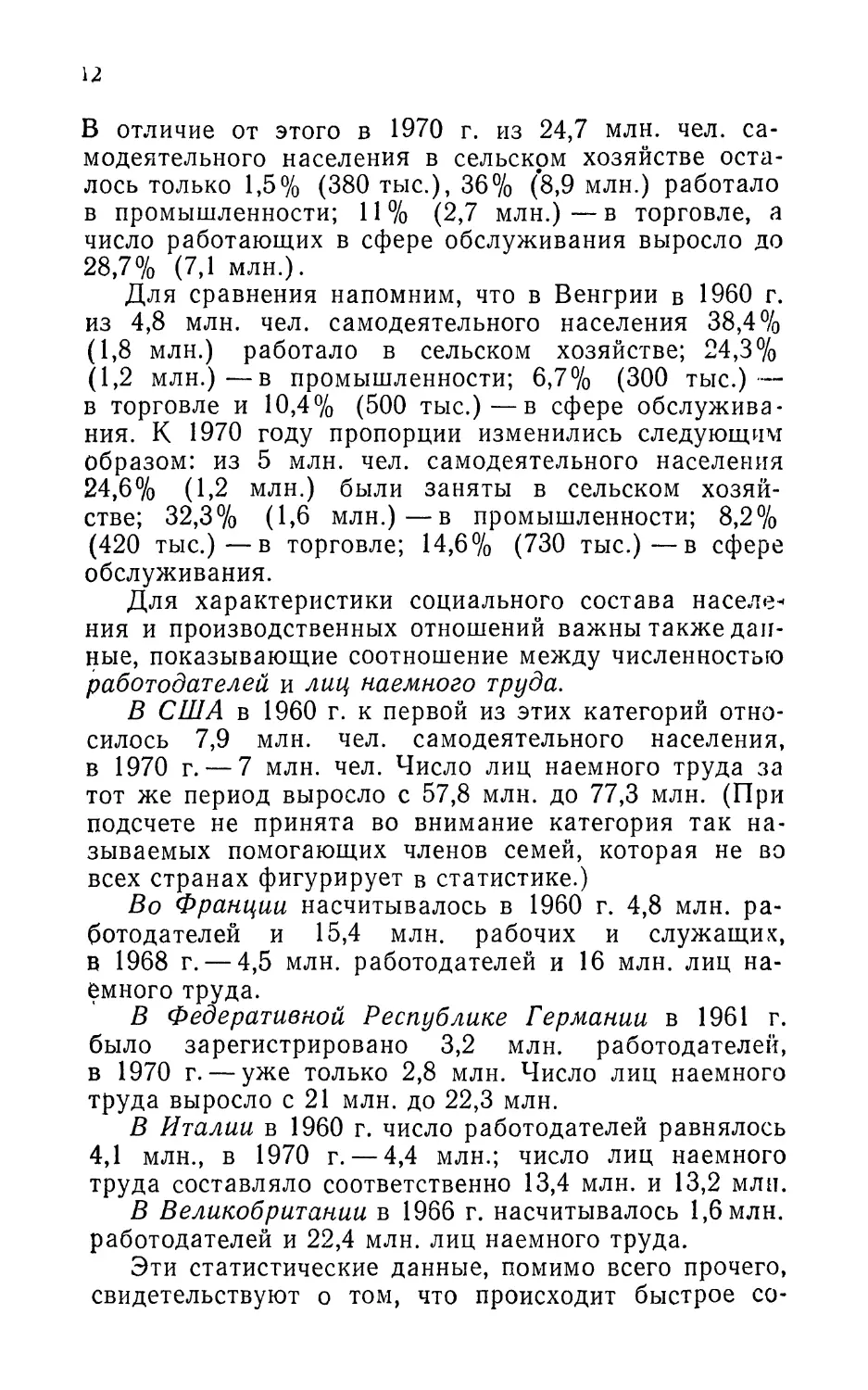

В США в 1960 г. из почти 70 млн. чел. самодея-

тельного населения 6,5% (4,5 млн. чел.) было занято

в сельском хозяйстве; 26,5% (18,5 млн.)—в промыш¬

ленности; 21,6% (15 млн.)—в торговле и 24,8%'

(17,3 млн.)—в сфере обслуживания. В 1970 г. из

почти 86 млн. чел. занятых уже только 4,3% (3,6 млн.)

работало в сельском хозяйстве; 25,5% (22 млн.) —

в промышленности; 23% (19,8 млн.)—в торговле и

29,8% (25,5 млн.)—в сфере обслуживания.

Во Франции в 1960 г. из 18,7 млн. занятых 22,4%’

(4,2 млн.) работало в сельском хозяйстве; 27,8%'

(5,2 млн.)—в промышленности; 13,4% (2,5 млн.) —

в торговле; 19,3% (3,6 млн.)—в сфере обслужива¬

ния. В 1970 г. из почти 21 млн. занятых работало в

сельском хозяйстве 13,4% (2,8 млн.); в промышлен¬

ности— 26,1 % (5,5 млн.); в торговле и системе обще¬

ственного питания—14,8% (3,1 млн.) и в сфере об¬

служивания— 21,0% (4,5 млн.).

В Федеративной Республике Германии в 1961 г«

было 26,8 млн. чел. самодеятельного населения, из ко¬

торых 13,4% (3,6 млн.) работало в сельском хозяй¬

стве; 36,4% (9,8 млн.)—в промышленности; 13,4%’

(3,6 млн.)—в торговле и 18,9% (5 млн.)—в сфере

обслуживания. В 1970 г. из общего числа занятых в

27 млн. чел. 8,9% (2,4 млн.) трудилось в сельском

хозяйстве; 39% (10,5 млн.) — в промышленности;;

14,5% (4 млн.)—в торговле и 21,8% (5,9 млн.) —

в сфере обслуживания.

В Италии из 20,2 млн. занятых в 1961 г. в сельском

хозяйстве работало 28,3% (5,7 млн.); в промышлен¬

ности—26,5% (5,4 млн.); в торговле—11,1% (2,2млн.)|

и в сфере услуг- —13,5% (2,7 млн.). В 1970 г. из

19,5 млн. занятых уже лишь 17,9% (3,5 млн.) рабо¬

тало в сельском хозяйстве; 30,8% (6 млн.)—в про¬

мышленности; 14,4% (2,8 млн.)—в торговле и 18,9%’

(3,7 млн.) — в сфере обслуживания.

В Великобритании в 1960 г. из 24,2 млн. занятых

2,6%) (635 тыс.) работало в сельском хозяйстве; 38%’

(9,2 млн.)—в промышленности; 11,5 (2,8 млн.)-—

в торговле; 25,6% (5,8 млн.) — в сфере обслуживания,

12

В отличие от этого в 1970 г. из 24,7 млн. чел. са¬

модеятельного населения в сельском хозяйстве оста¬

лось только 1,5% (380 тыс.), 36% (8,9 млн.) работало

в промышленности; 11% (2,7 млн.)—в торговле, а

число работающих в сфере обслуживания выросло до

28,7% (7,1 млн.).

Для сравнения напомним, что в Венгрии в I960 г.

из 4,8 млн. чел. самодеятельного населения 38,4%

(1,8 млн.) работало в сельском хозяйстве; 24,3%

(1,2 млн.)—в промышленности; 6,7% (300 тыс.)—

в торговле и 10,4% (500 тыс.)—в сфере обслужива¬

ния. К 1970 году пропорции изменились следующим

образом: из 5 млн. чел. самодеятельного населения

24,6% (1,2 млн.) были заняты в сельском хозяй¬

стве; 32,3% (1,6 млн.)—в промышленности; 8,2%

(420 тыс.)—в торговле; 14,6% (730 тыс.)—в сфере

обслуживания.

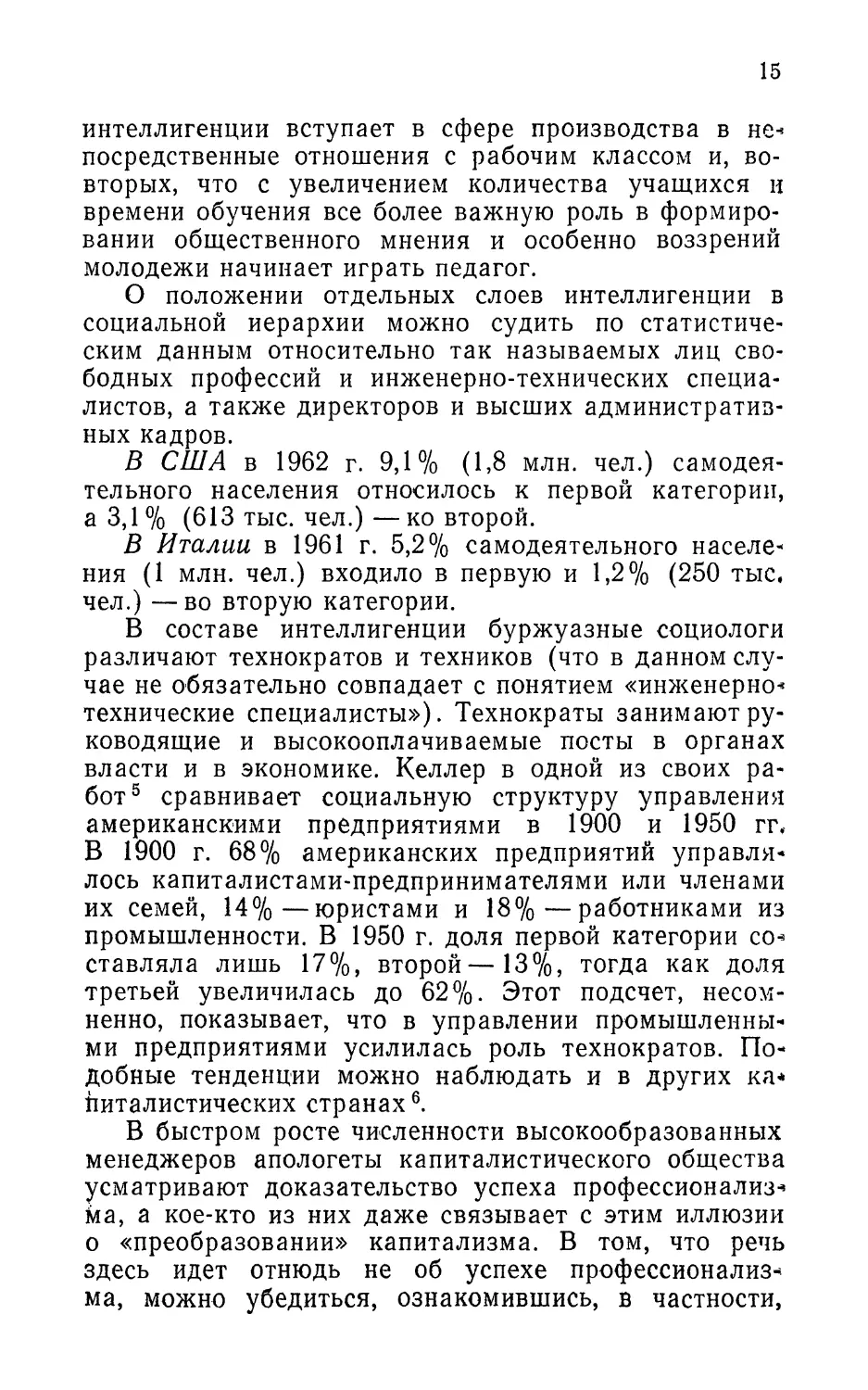

Для характеристики социального состава населен

ния и производственных отношений важны также дан¬

ные, показывающие соотношение между численностью

работодателей и лиц наемного труда.

В США в 1960 г. к первой из этих категорий отно¬

силось 7,9 млн. чел. самодеятельного населения,

в 1970 г. — 7 млн. чел. Число лиц наемного труда за

тот же период выросло с 57,8 млн. до 77,3 млн. (При

подсчете не принята во внимание категория так на¬

зываемых помогающих членов семей, которая не во

всех странах фигурирует в статистике.)

Во Франции насчитывалось в 1960 г. 4,8 млн. ра¬

ботодателей и 15,4 млн. рабочих и служащих,

в 1968 г. — 4,5 млн. работодателей и 16 млн. лиц на¬

емного труда.

В Федеративной Республике Германии в 1961 г.

было зарегистрировано 3,2 млн. работодателей,

в 1970 г. — уже только 2,8 млн. Число лиц наемного

труда выросло с 21 млн. до 22,3 млн.

В Италии в 1960 г. число работодателей равнялось

4,1 млн., в 1970 г. — 4,4 млн.; число лиц наемного

труда составляло соответственно 13,4 млн. и 13,2 млн.

В Великобритании в 1966 г. насчитывалось 1,6 млн.

работодателей и 22,4 млн. лиц наемного труда.

Эти статистические данные, помимо всего прочего,

свидетельствуют о том, что происходит быстрое со¬

13

кращение численности работающих в сельском хо¬

зяйстве, а внутри этой категории — занятых в земле¬

делии и, напротив, значительно выросла численность

занятых в так называемом «третьем секторе». Весьма

характерно и то, в какой мере выросла доля лиц на¬

емного труда; в развитых капиталистических странах

она в среднем достигает 80% всего самодеятельного

населения. Все это сказывается на положении интел¬

лигенции, поскольку значительная часть этой про¬

слойки работает в секторе обслуживания и относится

к категории лиц наемного труда.

Если рассматривать статистические данные о роде

занятий с точки зрения формирования пропорций ме¬

жду работниками физического и умственного труда,

можно заметить постоянный рост численности пос¬

ледних.

В США в 1960 г. 59,9% занятых работало в сфере

физического, а 40,1%—в сфере умственного труда.

Во Франции, согласно данным 1962 г., 69,9% вы¬

полняло физическую и 30,1%—умственную работу,

В Федеративной Республике Германии соотноше-

ние является точно таким же.

В Великобритании физическую работу выполняла

65,9%, а умственную — 34,1% занятых.

В Италии эта пропорция составляла 78,6% к 21,4% *

Одним из критериев принадлежности к интелли¬

генции является образование. В этом отношении ста¬

тистика различных стран позволяет составить пред¬

ставление главным образом о получивших высшее

образование.

В США число специалистов, окончивших универ¬

ситеты и вузы, составляло в 1947 г. — 3,8 млн.*

в 1957 г. — 6,5 млн., а в 1964 г. — 8,5 млн., и в течение

этого периода их доля среди всех занятых повысилась

с 6,6% сначала до 9,9%, а затем до 12,7% 2.

Во Франции численность так называемых кадров

среднего звена, имеющих высшее образование, состав¬

ляла в 1954 г. 1 млн. 113 тыс., а в 1968 г. — 2 млн.^:

рост почти на 80% 3.

По другим странам таких суммарных данных нет,

но, судя по частичным данным, которые мы приво¬

дим ниже, та же самая тенденция наблюдается в Ве¬

ликобритании, ФРГ и Италии.

14

В США в период с 1950 по 1965 г. число лиц, име¬

ющих дипломы инженеров, выросло почти на 100%,

число врачей — на 50%, преподавателей — более чем

на 100%.

Во Франции за тот же период число дипломиро¬

ванных специалистов в области естественных наук

увеличилось на 100%, инженеров — на столько же,

Ьрачей — на 75%, а преподавателей — на 400%.

В Великобритании число специалистов-естествен-

ников и дипломированных инженеров выросло также

на 100%, врачей — только на 40%, преподавателей —

на 90%.

В Федеративной Республике Германии с 1950 по

1960 г. число специалистов в области естественных

наук увеличилось на 50%, врачей — за период с 1950

по 1965 г. — на 35%, преподавателей — примерно

на 70%.

В Италии статистические данные имеются лишь по

преподавателям; за 15 лет их число выросло почти

на 130% 4.

В США на 10 тыс. занятых в 1950 г. приходилось

115 технических специалистов с высшим образова¬

нием, в 1965 г. — уже 204; число педагогов на 10 тыс.

жителей выросло с 65 до 101, врачей — с 18 до 20.

Во Франции за те же годы цифры изменились в

первой из этих категорий с 55 на 67, во второй — с 46

на 76, в третьей — с 11 на 16.

В Федеративной Республике Германии обеспечен¬

ность специалистами по категории инженеров повыси¬

лась с 93 до 139, педагогов — с 44 до 51, врачей —

с 19 до 21.

В Великобритании цифры соответственно соста¬

вили: по первой категории 38 и 70, по второй — 46 и

71, по третьей— 11 и 14.

В Италии мы- имеем данные только по педагогам

и врачам: по первой категории число специалистов на

10 тыс. жителей выросло с 59 до 86, по второй —

с 12 до 17.

Если взять отдельные профессии, то прогресс, до¬

стигнутый различными странами, неодинаков: более

всего, однако, выросла численность инженерно-техни¬

ческих специалистов и педагогов, что позволяет сде¬

лать вывод, во-первых, о том, что значительная часть

15

интеллигенции вступает в сфере производства в не-*

посредственные отношения с рабочим классом и, во-

вторых, что с увеличением количества учащихся и

времени обучения все более важную роль в формиро¬

вании общественного мнения и особенно воззрений

молодежи начинает играть педагог.

О положении отдельных слоев интеллигенции в

социальной иерархии можно судить по статистиче¬

ским данным относительно так называемых лиц сво¬

бодных профессий и инженерно-технических специа¬

листов, а также директоров и высших административ¬

ных кадров.

В США в 1962 г. 9,1% (1,8 млн. чел.) самодея¬

тельного населения относилось к первой категории,

а 3,1 % (613 тыс. чел.) — ко второй.

В Италии в 1961 г. 5,2% самодеятельного населе¬

ния (1 млн. чел.) входило в первую и 1,2% (250 тыс,

чел.) —во вторую категории.

В составе интеллигенции буржуазные социологи

различают технократов и техников (что в данном слу¬

чае не обязательно совпадает с понятием «инженерно*

технические специалисты»). Технократы занимают ру¬

ководящие и высокооплачиваемые посты в органах

власти и в экономике. Келлер в одной из своих ра¬

бот5 сравнивает социальную структуру управления

американскими предприятиями в 1900 и 1950 гг,

В 1900 г. 68% американских предприятий управля-

лось капиталистами-предпринимателями или членами

их семей, 14%—юристами и 18%—работниками из

промышленности. В 1950 г. доля первой категории со*

ставляла лишь 17%, второй—13%, тогда как доля

третьей увеличилась до 62%. Этот подсчет, несом¬

ненно, показывает, что в управлении промышленны¬

ми предприятиями усилилась роль технократов. По¬

добные тенденции можно наблюдать и в других ка*

Питалистических странах6.

В быстром росте численности высокообразованных

менеджеров апологеты капиталистического общества

усматривают доказательство успеха профессионализ¬

ма, а кое-кто из них даже связывает с этим иллюзии

о «преобразовании» капитализма. В том, что речь

здесь идет отнюдь не об успехе профессионализ¬

ма, можно убедиться, ознакомившись, в частности,

16

с балансом времени менеджеров и с теми качествами,

которые от них требуются. Согласно различным под¬

счетам, технократам для выполнения их работы в

41 случае из 100 нужны определенные личные ка¬

чества (добросовестность, прямота, энергичность), в

17,5—рассудительность, в 14,5—организаторские спо¬

собности, в 14 — соответствующий такт и умение

понимать других и только в 13% случаев — профео

сиональные знания 7. В общем же, речь, конечно, идет

не более чем о подведении профессиональной основы

под систему капиталистического управления, а не

о передаче всех рычагов власти в руки специалистов-

технократов.

Но если «технология» не торжествует победу, то

чему и кому служат технократы? Видный американ¬

ский социолог Чарлз Райт Миллс отвечает на это,

что получившие хорошую подготовку и занимающие

руководящие должности специалисты-технократы слу¬

жат капиталистам и защищают их интересы8. Власть,

следовательно, сосредоточивается в руках представив

телей трех категорий руководства: государственного,

экономического и военного, которые объединяются в

целях сохранения капиталистического социального

строя. Технократы представляют экономическую

власть, и поэтому политически они так или иначе яв¬

ляются сторонниками сохранения капитализма,даже

если и принадлежат к различным партиям. Если не

принимать во внимание отдельные «нетипичные» слу¬

чаи, то в целом «новые левые» не могут рассчитывать

на технократический слой интеллигенции, их привер¬

женцы рекрутируются не из этого слоя.

Недовольство проявляется более всего в слое так

называемых техников, занимающих менее значитель¬

ные позиции в экономике и государственном аппарате,

а численность этого слоя — согласно уже приводив¬

шимся статистическим данным — постоянно растет.

Наиболее живой интерес к общественной жизни

проявляют так называемые интеллигенты-гуманита¬

рии, прежде всего экономисты и педагоги.

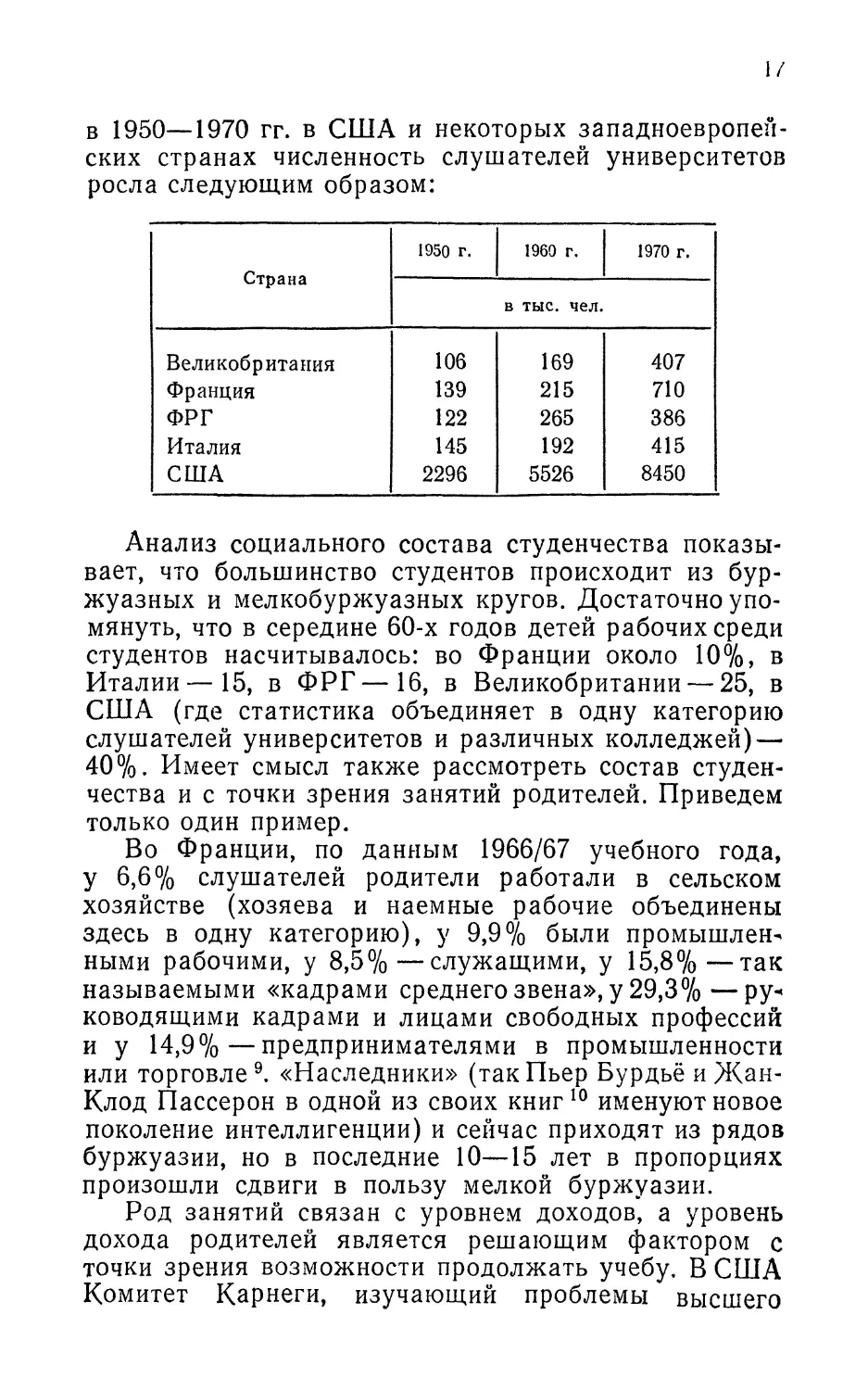

Самые активные представители «новых левых» вли¬

ваются в это течение из среды студентов, количество

которых в последние десятилетия возрастало чрезвы¬

чайно быстро. По статистическим данным ЮНЕСКО,

1/

в 1950—1970 гг. в США и некоторых западноевропей¬

ских странах численность слушателей университетов

росла следующим образом:

Страна

1950 г.

I960 г.

1970 г.

в тыс. чел.

Великобритания

106

169

407

Франция

139

215

710

ФРГ

122

265

386

Италия

145

192

415

США

2296

5526

8450

Анализ социального состава студенчества показы¬

вает, что большинство студентов происходит из бур¬

жуазных и мелкобуржуазных кругов. Достаточно упо¬

мянуть, что в середине 60-х годов детей рабочих среди

студентов насчитывалось: во Франции около 10%, в

Италии — 15, в ФРГ—16, в Великобритании — 25, в

США (где статистика объединяет в одну категорию

слушателей университетов и различных колледжей) —

40%. Имеет смысл также рассмотреть состав студен¬

чества и с точки зрения занятий родителей. Приведем

только один пример.

Во Франции, по данным 1966/67 учебного года,

у 6,6% слушателей родители работали в сельском

хозяйстве (хозяева и наемные рабочие объединены

здесь в одну категорию), у 9,9% были промышлен¬

ными рабочими, у 8,5%—служащими, у 15,8%—так

называемыми «кадрами среднего звена», у 29,3%—ру*

ководящими кадрами и лицами свободных профессий

и у 14,9%—предпринимателями в промышленности

или торговле9. «Наследники» (так Пьер Бурдьё и Жан-

Клод Пассерон в одной из своих книг10 именуют новое

поколение интеллигенции) и сейчас приходят из рядов

буржуазии, но в последние 10—15 лет в пропорциях

произошли сдвиги в пользу мелкой буржуазии.

Род занятий связан с уровнем доходов, а уровень

дохода родителей является решающим фактором с

точки зрения возможности продолжать учебу, В США

Комитет Карнеги, изучающий проблемы высшего

18

образования, в 1968 г. констатировал, что дети из аме¬

риканских семей с уровнем дохода выше среднего

имеют в три раза больше возможностей попасть в уни¬

верситет, чем юноши и девушки из семей, где этот

уровень ниже среднего. Лишь 7% студентов происходит

из категории семей с наиболее низким доходом (к ней

относится четвертая часть всех американских семей)*

В составе студенчества имеется слой, который осо¬

бенно восприимчив к псевдорадикальным лозунгам*

В старой Венгрии этих студентов называли «заочни¬

ками» (букв, «полевыми». — Прим, перев.), потому что

они не ходили в университеты, в большинстве случаев

появлялись только на экзаменах и, как правило, не

заканчивали учебу в установленные сроки. Ныне на¬

ряду с этой категорией имеется много и таких слу-

шателей, которые быстро обзаводятся семьей, и обстоя¬

тельства вынуждают их, не бросая занятий в универси¬

тете, поступать на работу и растягивать время обучения,

В последнее время в различных движениях «новых

левых» принимает участие и более молодое, чем слу¬

шатели университетов, поколение — учащиеся средних

школ или их ровесники. Часть их по окончании на¬

чальной школы не учится дальше либо бросает учебу,

еще не достигнув 18-летнего возраста. Значение и

масштабы данной социальной проблемы характери¬

зуются тем, что в США к этой категории так называе¬

мых drop out (выпавших) относится одна треть всех

молодых людей. В Западной Европе эта проблема

также дает себя знать, хотя и не в такой мере.

Из всего вышеизложенного можно заключить, что

представители течения «новых левых» и более широ¬

кие слои, находящиеся под их влиянием, рекрути¬

руются из определенных, не занимающих государ¬

ственных и руководящих экономических постов групп

интеллигенции и особенно из молодежи и учащихся.

Эти группы принадлежат к так называемым сред¬

ним слоям, занимающим промежуточное положение

между буржуазией и рабочим классом. Маркс нё

преуменьшал значения этого слоя и применял по от¬

ношению к нему термин «мелкобуржуазный». Об этом

слое он писал П. В. Анненкову следующее;

19

«Мелкий буржуа в развитом обществе, в силу са¬

мого своего положения, с одной стороны, делается

социалистом, а с другой — экономистом, то есть он

ослеплен великолепием крупной буржуазии и сочув¬

ствует страданиям народа. Он в одно и то же время

и буржуа и народ. В глубине души он гордится

тем, что он беспристрастен, что он нашел истинное

равновесие, которое имеет претензию отличаться от

золотой середины. Такой мелкий буржуа обожеств¬

ляет противоречие, потому что противоречие есть осно¬

ва его существа. Он сам — не что иное как воплощен¬

ное общественное противоречие. Он должен оправдать

в теории то, чем он является на практике, и г-ну Пру¬

дону принадлежит заслуга быть научным выразите¬

лем французской мелкой буржуазии; это — действи¬

тельная заслуга, потому что мелкая буржуазия явит¬

ся составной частью всех грядущих социальных

революций» и.

Несмотря на то что с момента, когда это было на¬

писано Марксом, в капиталистическом обществе и в

структуре самой мелкой буржуазии многое измени¬

лось, политическая оценка остается верной и для на¬

стоящего времени. Добавим к этому, что ныне поло¬

жение мелкого буржуа является более зависимым, чем

во времена Маркса, ибо — как мы уже видели — ко¬

личество лиц наемного труда значительно выросло и

немалая их часть относится к категории мелкой бур¬

жуазии. Это количественное разбухание и изменение

статуса еще более усиливают значение утверждения

Маркса о том, что «...мелкая буржуазия явится состав¬

ной частью всех грядущих социальных революций».

Необходимо, однако, считаться еще с одним изме¬

нением, обусловленным главным образом развитием

событий в течение последнего полувека. Во времена

Маркса социализм был еще лишь надеждой, ныне

он — реальность, с которой мелкий буржуа встречает¬

ся лицом к лицу. Антикоммунизм тех, кто не прием¬

лет идеологию и политику коммунистических партий,

сейчас проявляется куда более определенно, нежели

когда бы то ни было ранее, до победы социализма.

Противоречия и трудности, имеющие место в ходе раз¬

вития социалистических стран и широко обыгрывае¬

мые буржуазной пропагандистской машиной в целях

20

дезориентации масс, усиливают опасения и оговорки

мелкой буржуазии в отношении социализма. «Новые

левые» представляют ту часть мелкобуржуазной ин¬

теллигенции, которая хотя и выступает против капита¬

лизма, но в то же время настроена антикоммунисти¬

чески, причем эту вторую сторону своей позиции счи¬

тает столь же революционной, как и первую.

Эта двойственная позиция не является чем-то но¬

вым. Она особенно часто встречается с тех пор, как

началось строительство социалистического общества.

Определенные группы интеллигенции с анархистских

или троцкистских позиций выступали против стано¬

вящегося реальностью социалистического общества,

которое не отвечало их утопическим концепциям. Эта

оппозиционность в значительной мере сошла на нет

или уменьшилась под влиянием борьбы против фа¬

шизма, побудившей многих представителей интелли¬

генции снять свои оговорки в отношении реального

социализма, однако после 1945 г. старые антисовет¬

ские тенденции вновь ожили и вскормили антикомму¬

низм «новых левых», который, с одной стороны, пы¬

тается спекулировать на критике культа личности, а

с другой стороны, ставит в вину Советскому Союзу и

социалистическим странам именно эту критику как

проявление некоего реформизма.

В то же время нельзя не обратить внимания и на

тот факт, что наряду с «левым» радикализмом части

интеллигенции имеет место также оживление фашиз¬

ма. В последние годы в некоторых странах эта тен¬

денция наблюдалась в охваченных недовольством

средних слоях, но главным образом в среде люмпен-

пролетариата. Консервативная мелкая буржуазия и

ее «вспомогательные отряды» противятся всякой со¬

циальной революции: если они и хотят что-либо изме¬

нить, то лишь собственный статус в рамках капита¬

лизма, и особенно нервозно реагируют на рост левых

сил. Преувеличивая значение выступлений «новых ле¬

вых», эти правые силы используют их в целях оправ¬

дания своих собственных акций.

В этом более широком социальном контексте мы

и должны рассматривать «новых левых», если хотим

понять причины их появления, их идеологию и дея¬

тельность.

II

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

«НОВОГО ЛЕВОГО»

ТЕЧЕНИЯ

т

Американский философ Герберт Маркузе, полемизи¬

руя с западногерманским писателем Гансом Магнусом

Энценсбергером, утверждал, что появление «новых ле¬

вых» обусловлено не экономическими, а прежде всего

социально-психологическими причинами 1.

По мнению Маркузе, в социальном плане для «но¬

вых левых» характерен своего рода маргинализм, то

есть стремление опираться на такие «периферийные»

слои общества, как молодежь, деклассированные эле¬

менты, испытывающие двойной гнет представители

цветного меньшинства населения, психологически же

их типичной чертой является протест против отчуж¬

дающего государства и его институтов, против «авто¬

ритетов», буржуазного образа жизни и морали.

Нам представляется неверным объяснять возник¬

новение течения «новых левых» только этими причи¬

нами; чтобы найти более адекватное объяснение, не¬

обходимо рассмотреть положение капиталистического

общества в целом. Картина эта не может быть полной

без основных социально-экономических и культурных

факторов, характеризующих в настоящее время эво¬

люцию данной общественной формации.

22

Начнем с экономических факторов.

1. С начала 1960-х годов в капиталистической эко¬

номике участились кризисные явления. Если в 1950-х

годах валовой национальный продукт в среднем еже¬

годно возрастал в США на 5%, в ФРГ — на 7, во

Франции — на 4, в Италии на 6%, то во второй поло¬

вине 60-х годов этот рост — за исключением одной-

двух развитых капиталистических стран —либо пре¬

кратился, либо происходил лишь в незначительных

размерах2.

В США увеличение военных расходов привело к

спаду, который после 1966 года вызвал сокращение

темпа роста производства. Так, в 1961 —1966 гг. про¬

мышленное производство ежегодно росло на 7,35%,

а в 1966—1970 гг. — только на 1,8%.

В Западной Европе темп экономического роста в

60-е годы снизился также и потому, что ущерб, при¬

чиненный второй мировой войной, к этому времени

был уже восполнен, в то же время западноевропей¬

ские страны оказались в состоянии лишь частично

преодолеть свою техническую отсталость по сравне¬

нию с США, а рынок уже не был столь эластичным,

как в 50-е годы, ибо влияние капиталовложений на

расширение рынка уменьшилось, а потребности насе¬

ления в товарах длительного пользования были более

или менее удовлетворены3. Об этом свидетельствуют

и данные о промышленном производстве, которые по¬

казывают, что темпы его годового роста в 60-е годы

снизились в Великобритании с 3 до 2%, в ФРГ — с

8—10% до 4—7%, в Италии — с 9 до 7%. Исключение

составила лишь Франция, где в этом отношении на¬

блюдалась относительная стабильность. Одновремен¬

но для всех западноевропейских стран было харак¬

терно возникновение инфляции, обусловленное не

только внутренним экономическим положением, но и

финансовым влиянием США4-

Этот процесс давал себя знать в сфере распреде¬

ления и в формировании доходов.

В США в 1960—1968 гг. прибыли монополий вы¬

росли на 88,7%, дивиденды акционеров — на 73,1%,

в то же время номинальная заработная плата рабо¬

чих увеличилась лишь на 26,9%, а их реальный до¬

ход—всего на 9,6%. В 1964 г. американской семье

23

из 4 человек для обеспечения «скромного, но доста¬

точного» прожиточного минимума требовалось

4485 долларов, в 1968 г. — уже 9390 долл. Годовой

доход сравнительно высокооплачиваемых заводских

рабочих не превышал 6500 долл. Одновременно с этим

осуществлялась откровенная дискриминация в оплате

труда женщин и цветных. Доход негритянских семей

был на 40% ниже, чем у белых.

В Великобритании реальная заработная плата с

1950 по 1955 г. выросла на 35%, а с 1963 по 1970г.—

только на 18%. В то же время и здесь — несмотря

на прогрессивное налогообложение — в значительно

большей мере, чем в предыдущий период, выросли

прибыли крупных предприятий. Согласно официаль¬

ным сведениям, в 1968 г. треть всей частной собствен¬

ности была сосредоточена в руках 1 % населения, то¬

гда как 60% населения почти или совсем не владели

таковой. По имеющимся данным, в 1967 г. 140 тыс. чел.

имели годовой доход в 5000 фунтов и выше, в то вре¬

мя как у 8 млн. чел. он не превышал 500 фунтов.

Согласно некоторым оценкам, в Англии 60-х годов

7—7,5 млн. чел. жили на грани нищеты.

В ФРГ доля рабочих и служащих в национальном

доходе в 1950 г. составляла 30,8%, в 1968 г. — уже

только 24,3%), доля же капиталистов повысилась

с 44,3 до 61,6%). В 1960 г. 1,7% семей владели

31,1% частной собственности и 73,9% промышлен¬

ных предприятий, у 1 % семей было сосредоточено

две трети ценных бумаг. Рост прибылей и здесь об¬

гонял повышение реальной заработной платы трудя¬

щихся 5.

Во Франции в 1968 г., несмотря на успешно завер¬

шившуюся борьбу за повышение зарплаты, 6,9% лиц,

живущих на зарплату, зарабатывали всего 500 фран¬

ков в месяц, 38,7% —от 500 до 1000 франков, 42,2%0 —

от 1000 до 2000 франков, 10,6%—от 2000 до

5000 франков и только 1,6% получали больше. Номи¬

нальная зарплата рабочих в 1964—1970 гг. выросла

на 63%), цены же в 1962—1970 гг. поднялись на 40%.

Средняя почасовая зарплата во Франции была самой

низкой в Западной Европе и составляла лишь 64%'

западногерманской. Чистая прибыль компаний в

1962—1967 гг. выросла на 82%.

24

В Италии в результате весьма динамичного, но и

весьма неравномерного в различных частях страны

развития реальная заработная плата в 1959—1968 гг.

повысилась на 33,3%. (Стоит отметить, что произво¬

дительность труда в 1959—1968 гг. выросла здесь

больше, чем где бы то ни было в Западной Европе:

на 64%.) Для обеспечения средних условий жизни

итальянской семье из 4 человек требуется 170 —

180 тыс. лир в месяц, в то же время почти 30% италь¬

янских трудящихся зарабатывает менее 100 тыс. лир.

Еще хуже, чем в промышленно развитых северных

районах, положение трудящихся на юге страны, осо¬

бенно в сельском хозяйстве, где во многих ме¬

стах царит чуть ли не феодальная отсталость и бед¬

ность 6.

Эти данные показывают, что при капитализме

и ныне, несмотря на относительно высокий жизнен¬

ный уровень трудящихся, господствует эксплуатация,

а рост прибылей значительно опережает увеличение

зарплаты трудящихся, и особенно рабочих. Нельзя

также не отметить больших диспропорций в распре¬

делении доходов; наряду с относительно высокоопла¬

чиваемыми слоями рабочих даже в наиболее развитых

капиталистических странах — например, в США — су¬

ществует бедность в полном смысле этого слова. Ко¬

нечно, критерии бедности ныне не те, что сто лет на¬

зад, но это вовсе не значит, что она перестала суще¬

ствовать7. Бедняцкие слои составляют в наше время

прежде всего чернорабочие-иммигранты, вообще не¬

квалифицированные и сельскохозяйственные рабочие,

а также масса пенсионеров. К этому следует до¬

бавить, что на положение всех категорий трудящихся

влияет инфляция, которая даже в случае повышения

зарплаты «отнимает» значительную часть этого повы¬

шения.

Зависимость между инфляцией и жизненным уров¬

нем трудящихся характеризуется приводимыми ниже

данными:

В США средняя почасовая заработная плата в не¬

сельскохозяйственных секторах составляла в 1961 г.

2,14 долл. К 1970 г. она повысилась до 3,22 долл., ин¬

декс же цен на товары широкого потребления вырос

почти на 30%.

25

Во Франции в 1961 г. почасовая зарплата состав¬

ляла 2,27 фр., в 1970 г. — 4,66 фр. Рост цен за эти

годы достиг 40%.

В ФРГ почасовая заработная плата в 1961 г. рав¬

нялась 2,95, а в 1970 г. — 6 маркам. Рост цен за тот

же период превысил 25%. Повышение почасовой зар¬

платы выглядит столь внушительным лишь благодаря

нехитрому статистическому приему, дело в том, что

до 1964 г. при ее определении статистика включала

также зарплату молодых, низкооплачиваемых работ¬

ников, после же 1964 года этого уже не делается.

По Италии нужные нам данные имеются только

с 1965 г. В то время средняя почасовая зарплата рав¬

нялась 400 лирам, цены же с 1961 по 1965 г. выросли

почти на 40%.

В Великобритании почасовая зарплата мужчин в

1961 г. составляла 6 шилл. 5,7 пенса, в 1969 г.—

10 шилл. 8,1 пенса; зарплата женщин в 1961 г.—

3 шилл. 10,7 пенса, в 1969 г. — 6 шилл. 4,3 пенса.

(Следует заметить, что большая разница в почасовой

зарплате мужчин и женщин существует и в осталь¬

ных странах, что же касается английской статистики,

то она даже не приводит данных о средней зарплате.)

За это время цены в Англии выросли почти

на 40%.

Как видим, значительная часть повышения зара¬

ботной платы сводится на нет ростом цен. Кроме того,

в отдельные периоды положение рабочих и служащих

бывает особенно тяжелым: ведь повышения зарплаты

удается добиться лишь после упорной борьбы, спустя

какое-то время после того, как повышение цен уже

произошло8.

Хорошей иллюстрацией этого противоречия яв¬

ляется рост числа забастовок со второй половины

60-х годов. Согласно статистическим данным Междуна¬

родной организации труда, количество рабочих дней,

потерянных из-за забастовок, в конце десятилетия по

сравнению с его началом выросло в США и Франции

почти на 40, в Италии — на 300 и в ФРГ — на 10%.

Все это говорит о том, что, хотя жизненный уро¬

вень повысился и так называемое «потребительское

общество» отчасти удовлетворило некоторые из таких

потребностей, наличия которых у рабочих капитализм

26

ранее не признавал, сами социальные противоречия

№ исчезли. Они сохраняются в условиях не только

нищеты, но и относительного благосостояния, ибо и

на его фоне столь же ясно, какие несправедливости

порождает капитал, капиталистическая частная соб¬

ственность.

2. В минувшие десятилетия идеологи капитализма

не переставали твердить, что только общество, осно¬

ванное на частной собственности, в состоянии создать

подлинную демократию, обеспечить равные права

всем и каждому. В США движение за гражданские

права негров впервые привлекло внимание не только

к расовому, но и к экономическому, социальному и

политическому неравноправию. Затем бедственное

положение белых бедняков заставило американскую

общественность понять, что, для того чтобы пользо¬

ваться правами, нужно располагать и экономическими

средствами.

В Западной Европе план Маршалла и послевоен¬

ная конъюнктура в известной степени стабилизировали

позиции буржуазной демократии. В одних странах

буржуазия в борьбе против требований рабочих обра¬

тилась к социал-демократии (в ФРГ и Италии), в дру¬

гих использовала возможности, предоставляемые двух¬

партийной системой (в Англии, где этот метод был

использован в комбинации с предыдущим), или ввела

президентское правление, опирающееся главным обра¬

зом на консервативные силы (во Франции). Даже в

таких странах, как Франция или Италия, где дей¬

ствуют сильные коммунистические партии, буржуаз¬

ная демократия — с помощью американского им¬

периализма— предприняла попытки изолировать и

вытеснить из общественной жизни наиболее последова¬

тельные левые силы. Буржуазные идеологи полагали,

что конъюнктура 50-х годов, повышение жизненного

уровня, распространение идеала потребительства и

сопутствующая этому «деполитизация» приведут к

сглаживанию противоречий или по меньшей мере к

пассивности широких масс в социально-политических

вопросах и вместе с тем к сокращению влияния левой

политики вообще.

Однако уже с начала 60-х годов и в Западной Ев¬

ропе многие осознали, что буржуазная демократия

27

не в состоянии решить крупные социальные, полити¬

ческие и, не в последнюю очередь, культурные про¬

блемы. Стало ясно, что капиталистическая эксплуата¬

ция не исчезла, что в основе социального неравенства

лежат экономические причины, а ни одна буржуазная

партия так и не смогла предложить решения этих про¬

блем. Что же касается осуществления политической

власти, становилось все более ясно, что буржуазная

демократия не обеспечивает истинной альтернативы.

Собственно говоря, можно выбирать между той или

иной буржуазными партиями, но власть в любом слу¬

чае остается у капиталистов9.

3. «Деидеологизация», на которой строились тех¬

нократические воззрения, не оправдалась и в отноше¬

нии образа жизни. Часть молодой интеллигенции на¬

шла отвратительной бессодержательность и пустоту

образа жизни потребительского общества и — вначале

посредством романтического бунта — выразила про¬

тест против того, что она назвала «отчуждением».

К романтическим формам бунта против буржуаз¬

ного образа жизни мы относим и ту «сексуальную ре¬

волюцию», которую столь широко рекламировали

буржуазные психологи и социологи и в которой кое-

кто из «марксиствующих» идеологов усматривает

средство социального освобождения. Нет сомнения,

что буржуазная семья оказалась в состоянии кризиса,

а молодежь уже не желала жить так, как жили роди¬

тели. В то же время именно в сексуальной области

буржуазное общество сочло возможным сделать наи¬

большие уступки, полагая, что в этой сфере жизни

можно спокойно открыть «предохранительные клапа¬

ны». Большой бизнес, от промышленности до искус¬

ства, «подхватил» этот бунт и развернул вокруг секса

грандиозную пропаганду не только из расчета хорошо

заработать, но и будучи убежден, что распущенность,

проявляющаяся в этой области, устоям капиталисти¬

ческой системы не угрожает.

Выразителями романтического бунта было так на¬

зываемое «разбитое» поколение, или битники, а за¬

тем движение хиппи, впервые возникшее в США и

ставившее своей задачей создание «контркультуры».

Имелось в виду распространить эту контркультуру на

все области жизни: молодые люди уходили из бур¬

28

жуазного общества, создавая небольшие общины,

коммуны, жившие в значительной мере за счет подая¬

ний, сводившие свои потребности к минимуму и выра¬

ботавшие свой особый образ жизни, важную роль в

котором играло употребление наркотиков. Капитали¬

стический бизнес стремился интегрировать движение

хиппи, как и другие считавшиеся «отклонениями от

нормы» явления, и добился в этом немалых успехов.

Тем не менее эта форма протеста оказала сильное

воздействие на молодежь, и особенно на студенче¬

ство 10.

4. Недовольство студентов порождается целым ря¬

дом причин: переполненностью университетов, их

окостеневшей внутренней организацией, недостатком

материальных средств, устаревшими учебными мате¬

риалами и методами преподавания и, наконец, изме¬

нением общественного положения студентов. Очевид¬

но, что там, где для части слушателей не находится

места в аудиториях или на лабораторных занятиях,

не приходится и говорить о каких-либо личных кон¬

тактах между студентами и преподавателями, что в

свою очередь не может не отразиться на качестве по¬

лучаемых студентами знаний. Кроме того, устаревший

учебный материал, а это касается в первую очередь

общественных наук, вызывает антипатию у наиболее

способных студентов. В итоге из-за недостаточной

подготовки многие проваливаются на экзаменах, а

другие оставляют университеты еще до экзаменов.

В западноевропейских странах — без учета Англии —

30—40% слушателей после одного-двух лет учебы от¬

казывается от продолжения занятий.

Противоречия общей социально-экономической си¬

туации 60-х годов способствовали росту у студентов

чувства тревоги в отношении своего профессиональ¬

ного будущего в связи с трудностями с получением

работы. По данным одного из опросов, проведенных

французским Институтом общественного мнения, 56%

студентов назвали беспокойство по поводу будущей

работы одной из главных причин, вызвавших волне¬

ния весной 1968 г. Общей социально-экономической

ситуацией объясняется и тот факт, что студенты

острее обычного реагировали на экономические труд¬

ности, имевшие место в период их учебы. В 60-е годы

29

в ФРГ, Франции и Италии стипендии получали 17—

21% студентов, в Англии— 80%. Для студентов из

семей рабочих и служащих это отнюдь не озна¬

чало улучшения шансов на завершение образо¬

вания и.

Надо сказать, что внутреннее положение в разви¬

тых капиталистических странах лишь отчасти объяс¬

няет недовольство властью и ее институтами, про¬

явившееся во второй половине 60-х годов среди

широких слоев населения этих стран. Причины взрыва

нужно искать и в международном положении. Хотя

в этом десятилетии в отношениях между двумя обще¬

ственными системами произошло некоторое ослабле¬

ние напряженности, одновременно с этим в мире воз¬

никли новые опасные источники международных кон¬

фликтов.

Наибольшую тревогу и вместе с тем глубочайшее

возмущение вызвала война американского империа¬

лизма во Вьетнаме. Она оказала влияние на положе¬

ние во всем мире, а американскую молодежь затро¬

нула и непосредственно. В развитых капиталистиче¬

ских странах война вызвала возмущение и горечь не

только потому, что в ходе ее уничтожалось множество

человеческих жизней и материальных ценностей, в

огромных масштабах применялось насилие в отноше¬

нии мирных жителей, но и потому, что США осуще¬

ствляли свои агрессивные действия под флагом

защиты демократии, ссылаясь на права народов и

права человека. Война ясно показала всем и каж¬

дому, что ради того, чтобы сохранить свою власть,

империализм готов пойти на самые варварские и же¬

стокие действия в отношении ни в чем не повинных

людей. Стало также очевидным, чего стоит в наибо¬

лее развитых капиталистических странах буржуазная

демократия; иными словами, стало ясным, что дей¬

ствиями правящего класса движут в первую очередь

интересы сохранения и упрочения своего господства,

а отнюдь не забота о правах человека.

Возникновения «нового левого» течения нельзя

было бы себе представить, если бы не было коммуни¬

стического движения и социалистических стран. Это

течение при своем возникновении обнаружило не

только антикапиталистическую направленность, но и

30

антикоммунизм, и поэтому его отношение к реальному

социализму и политике коммунистических партий

было двойственным и противоречивым. Уже сам факт

наличия в историческом плане альтернативы капи¬

талистическому обществу, само существование

социализма побуждали определенные мелкобуржуаз-

ные слои верить в возможность изменения существую*

щего общественного строя. Эти слои — особенно в За¬

падной Европе — восприняли от марксизма истину о

наличии классовой борьбы между трудом и капиталом

и о невозможности разрешить основные социальные

противоречия без изменения общественного строя.

Признание этой важной истины, однако, не привело

«новых левых» на путь марксизма. Этому помешали

не только их классовое положение, но и их антикомму¬

низм, который в немалой степени как раз и является

Порождением буржуазной пропаганды, пытающейся

манипулировать сознанием индивида.

В рамках этой манипуляции «новых левых» ис¬

пользовали для того, чтобы снабдить антикоммунизм

ровыми аргументами, заимствованными из воззрений

Отдельных, нередко враждующих между собой групп.

Группы эти обвиняли социалистические страны и

коммунистические партии в предательстве революции

й оставлении вьетнамского народа на произвол судь¬

бы и таким образом своим ультрарадикализмом,

игнорирующим исторические и политические реально¬

сти, вольно или невольно лили воду на мельницу

антикоммунистической пропаганды и способствовали

разобщению левых сил.

С социальным фоном и движущими силами «но-

вогр левого» течения мы уже знакомились, при этом

Наш краткий обзор имел своей целью показать, что

причины, породившие данное течение, не сводятся к

Причинам психологического порядка или же к отсут¬

ствию взаимопонимания между разными поколе¬

ниями. «Новые левые» — противоречивый продукт

проявления характерных для всего капиталистиче¬

ского общества противоречий и борьбы между двумя

мировыми общественными системами, между силами

31

международного рабочего движения и реакционными

антидемократическими силами.

Причины возникновения отдельных групп и дви¬

жений, стоящих за общим названием «новые левые»,

нельзя рассматривать вне времени и конкретных

условий. Перечисленные выше причины в их совокуп¬

ности были характерны для «нового левого» течения

и его отдельных проявлений главным образом в пе¬

риод до 1969 г., хотя и тогда уже обозначались раз¬

личия между американским и западноевропейским

течениями. Затем начался новый этап развития «но¬

вых левых», формировавшийся под влиянием уже

отчасти иных факторов, среди которых война во

Вьетнаме почти полностью отошла на задний план.

■

Ill

ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Соединенные Штаты Америки

В начале 60-х годов в США развернулась борьба за

гражданские права негров. Мартин Лютер Кинг и

другие представители этого движения стремились вы¬

вести цветное население страны из состояния апатии,

пытаясь организовать массовое движение за равно¬

правие. В то время был образован Студенческий

координационный комитет ненасильственных дей¬

ствий — СККНД (Student Nonviolent Coordinating

Committee, SNCC), который, как писал один из экспер¬

тов американского журнала «Нью лефт» МассимоТео-

дори, «с иудейско-христианским .непорочным идеализ¬

мом» примкнул к движению «черных»1. Хотя это

провозглашавшее «неприменение насилия» движение

и помогло вывести общественность из состояния апо¬

литичности, данная форма борьбы не принесла ощути¬

мых результатов, не смогла увлечь за собой эксплуа¬

тируемые слои белого населения.

В 1962 г. в стенах университетов зародилось новое

движение, получившее название «Студенты за демо¬

кратическое общество» — СДО (Students for a Demo¬

cratic Society, SDS) и ставившее своей целью дости¬

жение социального равенства, обновление амери¬

канского общества, реорганизацию отношений ме¬

33

жду университетом и обществом. Тогда же родилась

Порт-Гуронская декларация — один из важнейших

программных документов американских «новых

левых».

Весьма немногочисленная группа интеллектуалов в

середине 60-х годов создала Прогрессивную рабочую

партию (Progressiv Labour). Оживилась также дея¬

тельность троцкистов, представленных двумя фрак¬

циями: «социалистической рабочей партией» (Socia¬

list Worker’s Party) и ее молодежной организацией,

«союзом молодых социалистов» (Young Socialist Al¬

liance), а также ламберистской группой, объединив¬

шейся вокруг периодического издания «Бюллетень».

Кое-где имели место попытки организовать партии,

объединяющие демократические силы (так, например,

в Калифорнии образовалась партия мира и свободы),

однако их деятельность в большинстве случаев огра¬

ничивалась одним-двумя штатами и была очень не¬

продолжительной.

Война во Вьетнаме способствовала радикализации

различных группировок, а их участие в движении про¬

теста против этой войны позволяло им распространять

свое влияние на более широкие слои. В 1964 г. в Ка*

лифорнийском университете Беркли было основано

«Движение за свободу слова» (Free Speech Move¬

ment), которое выступило с инициативой политиче¬

ского просвещения студенчества, стремилось разобла¬

чать ложные ценности буржуазного общества и

провозглашало необходимость насилия в целях изме¬

нения существующего положения. В рамках этой про¬

граммы начался захват университетов и состоялись

крупные массовые демонстрации.

Провозглашать радикальные лозунги начало к

Освободительное движение женщин (Women’s Lib),

а начиная с 1965 г. даже хиппи, считавшиеся нахо¬

дящимися вне общества, начали создавать неболь¬

шие организованные группы, например партию «Бе¬

лые пантеры» (White Panther Party) в Детройте.

В 1966 г. черные радикалы основали партию «Чер¬

ные пантеры» (Black Panther Party), которая в борь¬

бе за расовое равноправие не исключала и применения

насилия.

34

В 1967 г. с эскалацией войны во Вьетнаме в уни¬

верситетах разразились самые настоящие бунты, во

многих местах молодые люди отказывались подчи¬

ниться приказу о призыве в армию и оказывали со¬

противление властям. В 1968 г. после убийства Мар¬

тина Лютера Кинга, а затем в связи с майскими со¬

бытиями в Париже сопротивление проявлялось в

самых бурных формах.

В 1969 г. «новые левые» пережили кризис: органи¬

зация «Студенты за демократическое общество» рас¬

кололась на две части, одна из которых примкнула к

упомянутой «прогрессивной рабочей партии», другая

продолжала существовать под именем «Революцион¬

ного молодежного движения» (Revolutionary Youth

Movement), но вскоре и от него отделилась группа,

члены которой, вдохновляясь стихотворением Боба

Дилана «Subterranean Homesick Blue», стали назы¬

вать себя «предсказателями погоды» или «метеороло¬

гами» (Weathermen). Партия «Черные пантеры» так¬

же распалась на группы. Одновременно с кризисом

на Движение (Movement)—этим общим именем назы¬

вали американских «новых левых» — обрушивались

все более и более тяжелые полицейские репрессии.

Многие его лидеры оказались в тюрьмах или эмигри¬

ровали.

Под влиянием поражений часть молодежи отошла

от политики и вместо общественной борьбы выдви¬

нула в качестве цели построение так называемого

«параллельного общества», создание «контркультуры».

Сторонники этого направления стремятся уйти из

общества, создают «коммуны», «большие семьи» или

«племена», живущие в соответствии со своими соб¬

ственными правилами и нормами. По некоторым дан¬

ным, в 1971 г. в США было две тысячи коммун, в ко¬

торых насчитывалось почти двадцать тысяч членов 2.

Такие группы хиппи, как «Молодежная интернацио¬

нальная партия» (Youth International Party), орга¬

низация «Йиппи» *, «Rising up Angry» («Вос¬

стань во гневе») или «Street People» («Уличные

люди»), занимались главным образом организацией

* «Йиппи» (Yippies) от Youth Inteinational Party (сокр. —.

Yip). — Прим. перев%

35

Газднеств», больших поп-фестивалей, могущих —

крайней мере хоть на какое-то время — создать

цллюзию «особого мира». Это новое романтическое

Качение, которое после организованного в Вудстоке в

1,069 г. большого поп-фестиваля кое-кто именует

^вудстокской нацией», превосходно уживается с раз¬

личными христианскими или восточными религиоз¬

ными течениями. В значительной степени под влия¬

вшем этого течения находится подпольная пресса, на¬

считывающая до 600 изданий и якобы имеющая до

3 млн. читателей 3. Эта невинная форма протеста не

слишком беспокоит американский истэблишмент, ко¬

торый считает, что ему удалось «рекуперировать»

бунтарей. Репрессивная машина государства, как это

показал процесс Анджелы Дэвис, обрушивается в

первую очередь на тех, кто ориентируется на комму¬

нистов или уже стал членом Коммунистической пар¬

тии США.

Западный Берлин и ФРГ

Первой по времени на деятельность американских

«новых левых» откликнулась университетская моло¬

дежь Западного Берлина. Как известно, после войны

Западный Берлин стал одним из центров антикомму¬

нистической пропаганды, на службу которой хотели

поставить и созданный там так называемый «Свобод¬

ный университет». В 1960 г. одна из действующих в

этом университете студенческих организаций — Социа¬

листический союз немецких студентов, ССНС (So¬

zialistischer Deutscher Studentenbund, SDS), — была

исключена из социал-демократической партии за

оппозиционность. Определенную лепту в дело «поли¬

тизации» западноберлинских студентов внес и Уни¬

верситет Беркли, с которым они установили прямые

связи. Состоявшаяся в июне 1967 г. демонстрация

протеста против визита иранского шаха была разог¬

нана полицией, рвение которой стоило жизни одному

студенту.

Выступления молодежи вызвали сочувствие у

узкого круга интеллигенции, но вместе с тем и осуж¬

дение со стороны буржуазных партий — в том числе

36

социал-демократической партии, — которое было

поддержано средствами массовой информации (в част¬

ности, прессой концерна Шпрингера). К выступле¬

ниям против студенчества присоединились и неофа¬

шисты. В созданной таким образом атмосфере истерии

И апреля 1968 г. было совершено покушение на Руди

Дучке, одного из руководителей ССНС. Студенты

ответили на это демонстрациями протеста в Западном

Берлине и крупных городах Западной Германии, что

повлекло за собой новые жертвы. Одновременно эти

акции протеста были направлены против так на¬

зываемых чрезвычайных законов, с помощью кото¬

рых правительство хотело обеспечить себе особые

полномочия для защиты общественного порядка.

События, разыгравшиеся весной в Париже, вызва¬

ли новый подъем студенческих выступлений, одна¬

ко уже в сентябре 1968 г. в ССНС произошел рас¬

кол.

После большого взлета 1968 г. движение «новых

левых» в Западном Берлине и Западной Германии

утратило политическое значение, хотя отдельные не¬

большие его группы, уяснив необходимость «органи¬

зованности», образовали различные партийные груп¬

пировки: наиболее активной из них в последнее время

является «марксистско-ленинская коммунистическая

партия Германии» (Kommunistische Partei Deutsch¬

lands Marxistisch-Leninistisch). В ней имеются две

секции, группирующиеся вокруг печатных органов

«Roter Morgen» и «Rote Fahne», а также разного

рода филиалы (для молодежи, студенчества), однако

число ее активных членов, по данным западногерман¬

ской печати, не превышает трехсот человек.

Различными направлениями представлены также

троцкисты, примыкающие к международным органи¬

зациям. Имеются «левые троцкисты» (франкисты), су¬

ществует группа, _ именующая себя «троцкистским

инициативным комитетом по созданию революцион¬

ной организации».

Террористические акции группы Баадера — Майн¬

хоф привлекли внимание и к западногерманским анар¬

хистам.

Для всех указанных выше групп «новых левых»

характерна ожесточенная фракционная борьба, ко¬

3/

торая в организационном отношении ведет ко все но¬

вым и новым расколам.

В настоящее время некоторые бывшие «новые ле-

вые» действуют в составе социал-демократической

партии н пополняют шбой ряды течения «молодых

социалистов». Немило их, однако, сделало выбор в

пользу Германской коммунистической партии и ее

молодежных организаций, в последнее время значи¬

тельно окрепших и располагающих достаточно раз¬

витой сетью партийной печати, включающей в себя,

кроме газеты «Унзере цайт», почти 700 заводских

газет.

Франция

Из всех «новых левых» движений наиболее инте¬

ресно и значительно французское. Термин «новое

левое» символизирует во Франции объединение сил

левых партий и поэтому там используют другой тер¬

мин— «левизна» (гошизм), о правильности которого

в данном случае можно спорить, ибо Ленин применял

это слово для обозначения ультрарадикальных на¬

правлений, возникавших в рядах партии.

Кстати, ультрарадикализм имеет во Франции ста*

рые традиции. Впервые черное знамя анархистов

было водружено на здании парижской мэрии в

1830 году, и с тех пор анархизм в виде бланкистских

и других традиций продолжал существовать, в первую

очередь в профсоюзах 4. После второй мировой войны

возникали ы возникают различные небольшие анар¬

хистские группы, вроде «анархистской революционной

организации» (Organisation Revolutionnaire Anarchis-

te), «коммунистического движения либертэр» (Mou¬

vement Communiste Lifeertaire), которое в последнее

время стало именоваться «коммунистической органи¬

зацией либертэр» (Organisation Communiste Liber-

taire). Слово «либертэр», собственно говоря, является

синонимом слова «анархистский».

Троцкисты, как организационно оформленное те¬

чение, вышли на сцену в 1938 г. одновременно с

образованием IV Интернационала. Однако не все

троцкисты примкнули к iV Интернационалу; так, на-

38

пример, уже в 1940 г. группа под названием «Рабочая

борьба» (Lutte Ouvriere) действовала обособленно.

В 1952 г. Пьер Ламбер и другие, составлявшие

большинство в «международной коммунистической

партии» (французская секция), осудили «энтризм»

Мишеля Рапсиса (он же «Пабло»), то есть политику

«проникновения» троцкистов в существующие рабо¬

чие организации. Ламберисты намеревались сформи¬

ровать отдельную организацию, которая выступила

бы за создание своего рода «рабочего фронта». Так,

во Франции была основана «международная комму¬

нистическая организация» (Organisation Communiste

Internationale), а в Англии — «троцкистская социали¬

стическая рабочая лига» (Trockist’s Socialist Labour

League). Кроме того, образовалась еще одна троц¬

кистская группа во главе с Франком, называвшая

себя «интернационалистской коммунистической пар¬

тией» (Parti Communiste Internationaliste) и пытав¬

шаяся приобрести сторонников прежде всего среди

университетской молодежи. Эта партия стремилась

принимать участие в деятельности Союза студентов-

коммунистов (Union des Etudiants Communistes), с

тем чтобы использовать эту организацию в своих

целях. Начиная с 1963 г. Союз переживал кризис и

стал ареной фракционной борьбы. Существовавшая

в нем так называемая «итальянская» группировка

потерпела поражение и в 1965 г. была исключена.

Место оппозиции заняли тогда троцкисты во главе с

Алэном Кривином, но в 1966 году они также были

исключены из Союза. Исключенные основали свою

собственную организацию под названием «революци¬

онная коммунистическая молодежь» (Jeunesse Com¬

muniste Revolutionnaire), которая имела достаточ-

, но сильное влияние в различных университетах, в

частности в Нантере, и вместе с другими группами

активно участвовала в майско-июньских событиях

1968 г.

Из этой группы в 1969 г. под руководством Кри-

вина сформировалась так называемая «коммунистиче¬

ская лига» (Ligue Communiste). В 1968 г. активную

роль среди троцкистов играл наряду с группой при¬

верженцев Кривина «комитет связи революционных

студентов» (Comite de Liaison des Etudiants Revolu-

39

tionnaires) и ставшая его преемницей «Федерация

революционных студентов» (Federation des Etudiants

Revolutionnaires), которые, придерживаясь ламбе-

ристского направления, стремились путем захвата

Промышленных предприятий привлечь на свою сторону

рабочих.

В 1967 г. возникла группа, которая после неодно¬

кратных переименований стала называться «фран¬

цузской коммунистической марксистско-ленинской

Партией» (Parti Communiste Leniniste-Marxiste de

Prance). После того как ее в 1968 г. запретили, эта

партия в основном стала проявлять свою активность

& виде небольших региональных групп и выступает

на страницах еженедельника «Юманите руж» (L’Hu-

manite Rouge). Имеется и другая группа аналогич¬

ного направления, именующаяся «марксистско-ленин¬

ским центром Франции» (Centre Marxiste et Leniniste

de France) со своим печатным органом «Трибюн руж»

(Tribune Rouge).

Главным образом среди французского студенчества

действовал «союз коммунистической (марксистско-ле¬

нинской) молодежи» (Union des Jeunesses Communi-

stes, Marxiste-Leniniste), сторонники которого в тече¬

ние определенного времени поддерживали связь с

Л. Альтюссером (L. Althusser). С 1966 г. они начали

свою деятельность и выпуск периодического издания

«Кайе марксист-ленинист» в Высшей нормальной

школе (Ecole Normale Superieure) — одном из глав¬

ных центров подготовки ведущих кадров французской

интеллигенции. Эта группа в мае 1968 г. выступила

против студенческого авангардизма, заявив, что «кри¬

терием, на основе которого можно судить о том, кто

есть настоящий революционер, является умение под¬

держивать связь с пролетарскими массами».

Члены группы осудили таких «туманных идеоло¬

гов», как Герберт Маркузе, Эрнест Мандель и Даниэль

Кон-Бендит,

Даниэль Кон-Бендит в мае 1968 г. стал видной

фигурой французского студенческого движения. Он

может по праву считать себя столь же немцем, сколь

и французом, и это дало ему возможность в Западном

Берлине ознакомиться со студенческим движением

40

«новых левых», а переселившись во Францию, занять¬

ся распространением своих взглядов в Нантере. Свою

деятельность он начал в группе анархистов, возник¬

шей еще в 1956 году и издававшей журнал «Черное

и красное» (Noir et Rouge).

22 марта 1968 г. студенты философского факуль¬

тета Нантерского университета в знак протеста про¬

тив ареста нескольких своих товарищей захватили

помещение педагогического совета. Здесь родилось

Движение 22 марта, в котором Кон-Бендит играл важ¬

ную роль. Эту группу обычно причисляли к так на¬

зываемым «спонтанеистам», основавшим «Ситуацио-

нистский интернационал» (Internationale Situatio-

niste), который в период, предшествовавший событиям

1968 г., приобрел известность главным образом кри¬

тикой буржуазной культуры.

Как известно, одной из основных особенностей

майских и июньских дней 1968 г. была «контестация»,

протест против капиталистической культуры. Однако

майское движение в целом этим не ограничилось,

вступив на путь политических действий, и притом не

только в рамках университетов. Законные требования

студентов были поддержаны рабочими и их органи¬

зациями, которые в то же время боролись и за свои

собственные цели, за повышение зарплаты и улучше¬

ние условий труда. Часть студентов и интеллигенции

ждала, что рабочие выдвинут задачу свержения об¬

щественного строя, и поэтому до поры до време¬

ни верила «левацким» нападкам на коммунистов и

ВКТ. По оценке же французских коммунистов, в

1968 г. революционной ситуации не было, и они от¬

вергли навязываемую им авантюристическую поли¬

тику.

После 1968 г. во Франции главной темой дискус¬

сий в кругах «новых левых» стала проблема органи¬

зации. Определенные шаги в этом направлении пред¬

приняли троцкисты, которые основали близкую к

троцкистскому течению Франка «коммунистическую

лигу» (запрещенную в июне 1973 г.).

Помимо этого, кроме упоминавшихся групп, полу¬

чила определенную известность возглавлявшаяся Алэ-

ном Жесмаром так называемая «пролетарская левая»

(La gauche proletarienne) и ее печатный орган «Дело

41

народа» (La cause du peuple), пытавшиеся завоевать

влияние на предприятиях, выступая против ФКП и

ВКТ. Когда эту организацию запретили, руководство

газетой взял на себя известный французский писа¬

тель и философ Жан-Поль Сартр. С деятельностью

группы Жесмара связана также состоявшаяся в 1972 г.

в Булонь-Бийянкуре стычка нескольких групп рабо¬

чих с силами охраны порядка, в которой погиб моло¬

дой рабочий Пьер Оверней.

Сартр в течение известного времени поддерживал

издание еще одной «левацкой» газеты «Идио интер-

насьональ» (L’ldiot International), которая затем пре¬

кратила свою деятельность. Сравнительно недавно он

вновь организовал издание ежедневной газеты, ставя¬

щей целью сплочение различных «левацких» сил и

группировок.

В сентябре 1970 г. одна весьма экстравагантная

левацкая группа в течение недолгого времени изда¬

вала при содействии Жан-Поля Сартра газету под

названием «Чего мы хотим: все» (Се que nous vou-

lons: Tout), где подвергала критике не только то на¬

правление, которого ранее придерживалась сама, но

и троцкизм, декларируя при этом своего рода спон-

танеизм. Она положила начало «освободительному

движению женщин» (Mouvement de liberation des

femmes), «гомосексуалистскому фронту революцион¬

ного действия» (Front homosexuel d’action revolution-

naire), «освободительному фронту молодых» (Front

de Liberation des Jeunes). Уже сами эти названия

говорят о том, что программные установки указанных

групп ориентированы не на общие социальные и по¬

литические требования, а, скорее, на индивидуалист¬

ские формы протеста, в центре которых зачастую

оказывается проповедь анархистской свободы и куль¬

та вседозволенности.

Отдельные группы французских «новых левых»

действовали также в Объединённой социалистической

партии (Parti Socialiste Unitaire, PSU), но в 1972 г*

вследствие столкновения с большинством руководства

партии они были вынуждены покинуть ряды этой

партии.

Следует отметить, что часть «леваков» в послед*

ние годы выступила против своих прежних взглядов

42

и в 1973 г. помогала Французской коммунистической

партии в проведении предвыборной кампании; немало

их вступило в ее ряды.

Италия

Положение итальянских «новых левых» во многом

сходно с положением французских, но в то же время

в ряде существенных моментов заметно отличается от

него. В Италии экономические, а следовательно, и

классовые противоречия значительно острее, и в силу

этого расстановка политических сил буржуазии и

пролетариата там выглядит иначе. У буржуазии нет

так называемых центристских партий, сильна консер¬

вативная католическая тенденция, вместе с тем зна¬

чительную активность проявляют и крайне правые, в

том числе неофашисты. Правительству так называе¬

мого «левого центра» в составе христианских демо¬

кратов и социал-демократов в 60-е годы удалось до

известной степени стабилизировать политическую си¬

туацию, но вскоре начался правительственный кризис

и социал-демократы были вынуждены перейти в

оппозицию. Итальянская коммунистическая партия —

это мощная массовая партия, изолировать которую

«левоцентристская» политика оказалась не в со¬

стоянии.

Поляризация общественных сил и обострение

межпартийной борьбы имели своим следствием тот

факт, что в Италии движение «новых левых» не про¬

явило себя с такой силой, как во Франции.

«Леваки» и ранее были здесь представлены не¬

большими и давно сложившимися ультралевыми

группами. Старой организацией анархистов является

«итальянская анархистская федерация» (Federazione

Anarchista Italiana). С ней соперничает «Движение