Text

ХИМИЯ II ЖИЗНЬ

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1970

«ОТ УКРЕПЛЕНИЯ

АРМИИ ЗАВИСИТ

ПРОЧНОСТЬ

РЕСПУБЛИКИ В БОРЬБЕ

С ИМПЕРИАЛИСТАМИ,

ЗАВИСИТ ПОБЕДА

СОЦИАЛИЗМА

В РОССИИ И ВО ВСЕМ

МИРЕ.»

В. И. Ленин, 1918

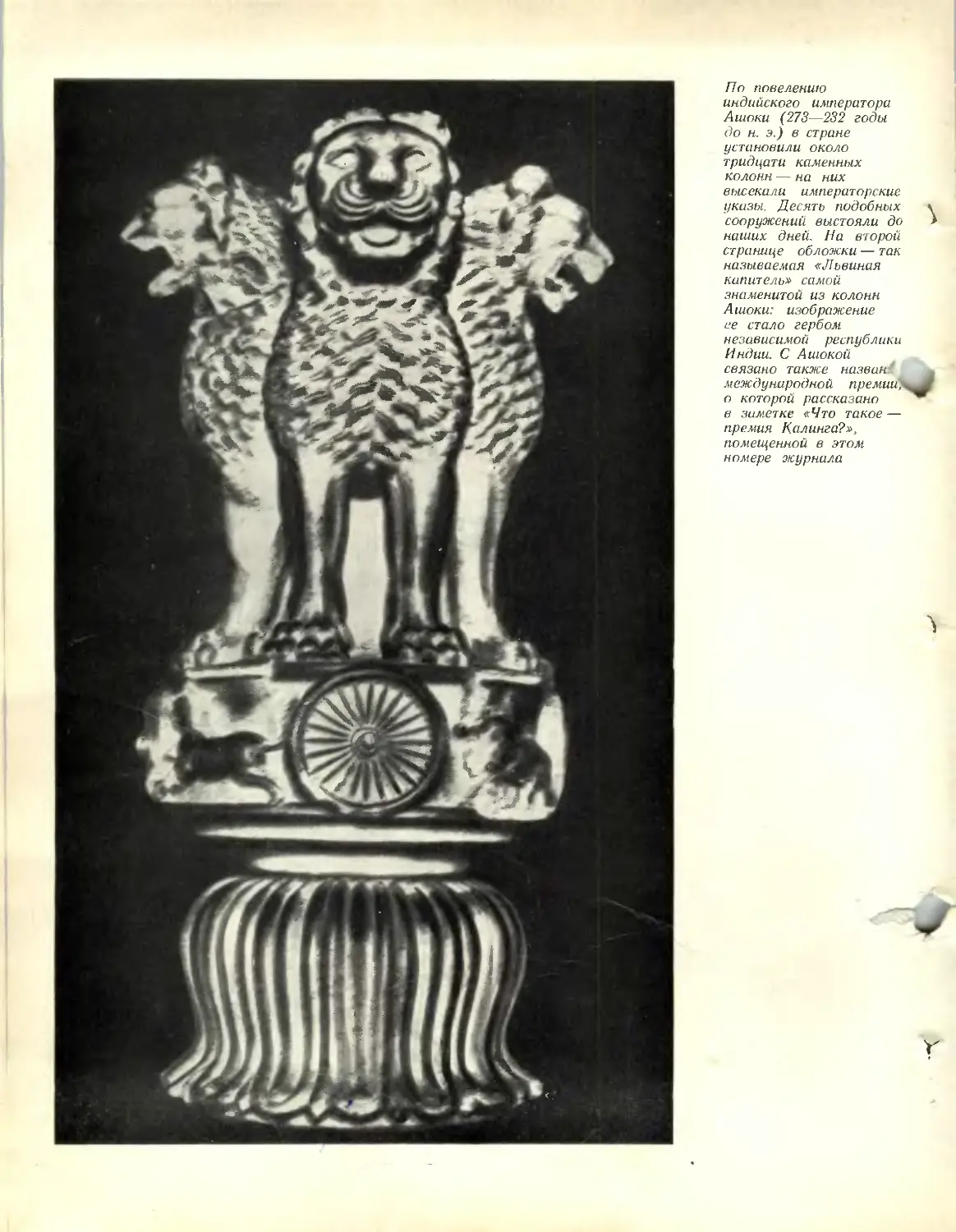

По повелению

индийского императора

Ашоки B73 232 годы

()о н. э.) в стране

установили около

тридцати каменных

колонн — на них

высекали императорские

указы. Десять подобных

сооружений выстояли до

наших дней. И а второй

странице обложки — так

называемая «Львиная

капитель» самой

знаменитой из колонн

А шоки: изображение

се стало гербом

независимой республики

Индии. С Ашокой

связано также назван

международной премии, -

о которой рассказано

в заметке «Что такое —

премия Калинга?»,

помещенной в этом

номере журнала

Л

Г. Борисов

М. В. Волькенштейн

В. Б. Дмитриев

Л. Л. Лившиц

В. В. Литвинов

Э. Наумова

А. А. Гусовский

Т. Н. Комровская

С. Гансовский

Г. П. Тихонова

А.-Б. Керн

О. Алов

Г. Якоб,

Г. А. Медведева

В. Чеповой

Д. Осокина

А. Н. Мосолов

В. Рич

И. И. Гром

3. Короткова.

Р. Федоров

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ

НАУК СССР

ФЕВРАЛЬ 1970

ГОД ИЗДАНИЯ 6-Й

2 23 февраля —День Советской Армии и

Военно-Морского флота

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

4 Лауреаты Ленинской премии

Экономика, производство

6 Сколько стоит вода?

9 Информация

Наука ленинской эпохи

10 Свет голубого неба

17 Три способа сварки, испытанные в космосе

21 Заверните плотину!

22 Канцерогены в живом организме

Диалог

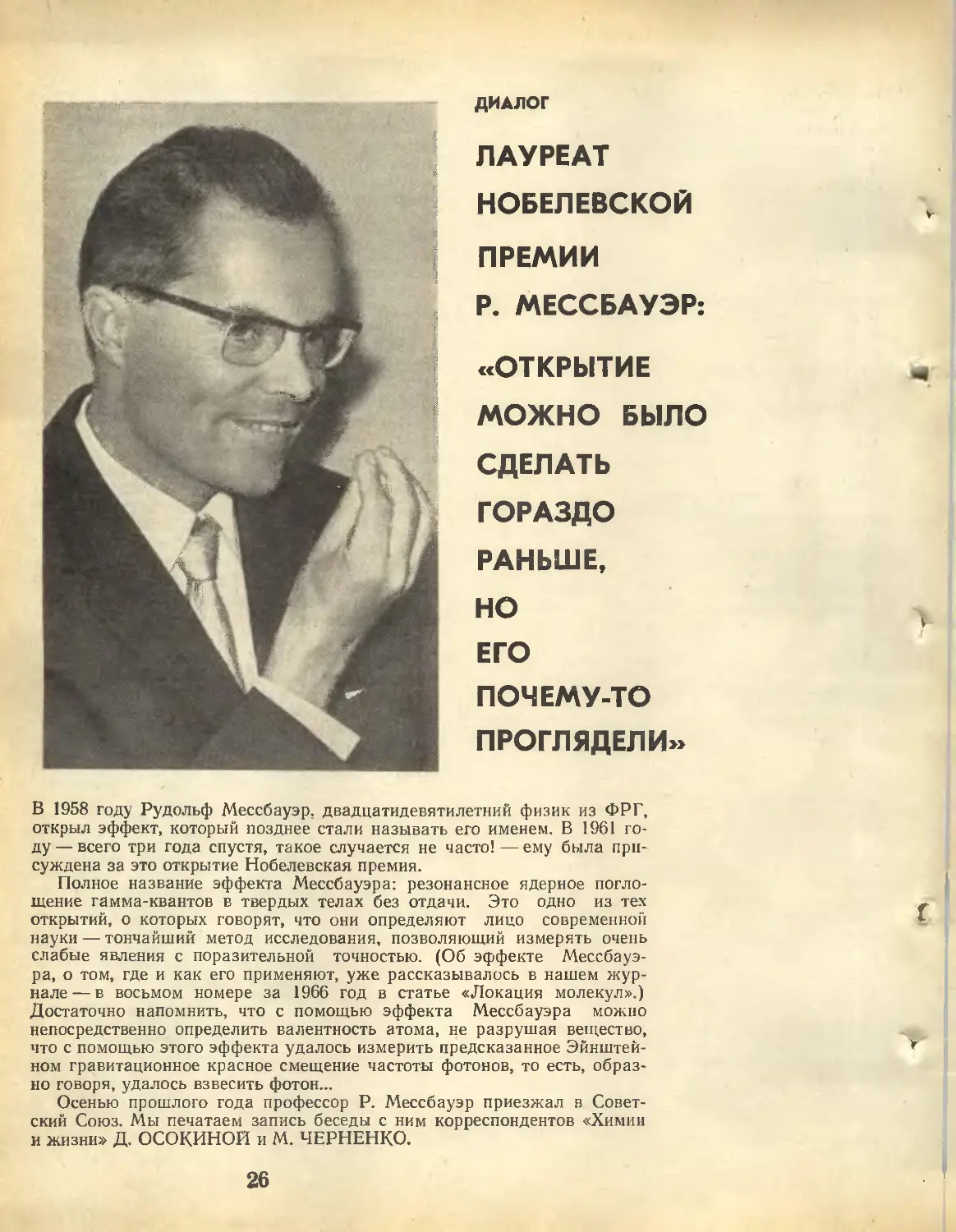

26 Р. Мессбауэр: «Открытие можно было сделать гораздо

раньше, но его почему-то проглядели»

32 Что такое премия Калинга?

Элемент №...

34 Марганец

Учитесь переводить

40 Французский — для химиков

42 Советы из неопознанной книги

Литературные страницы

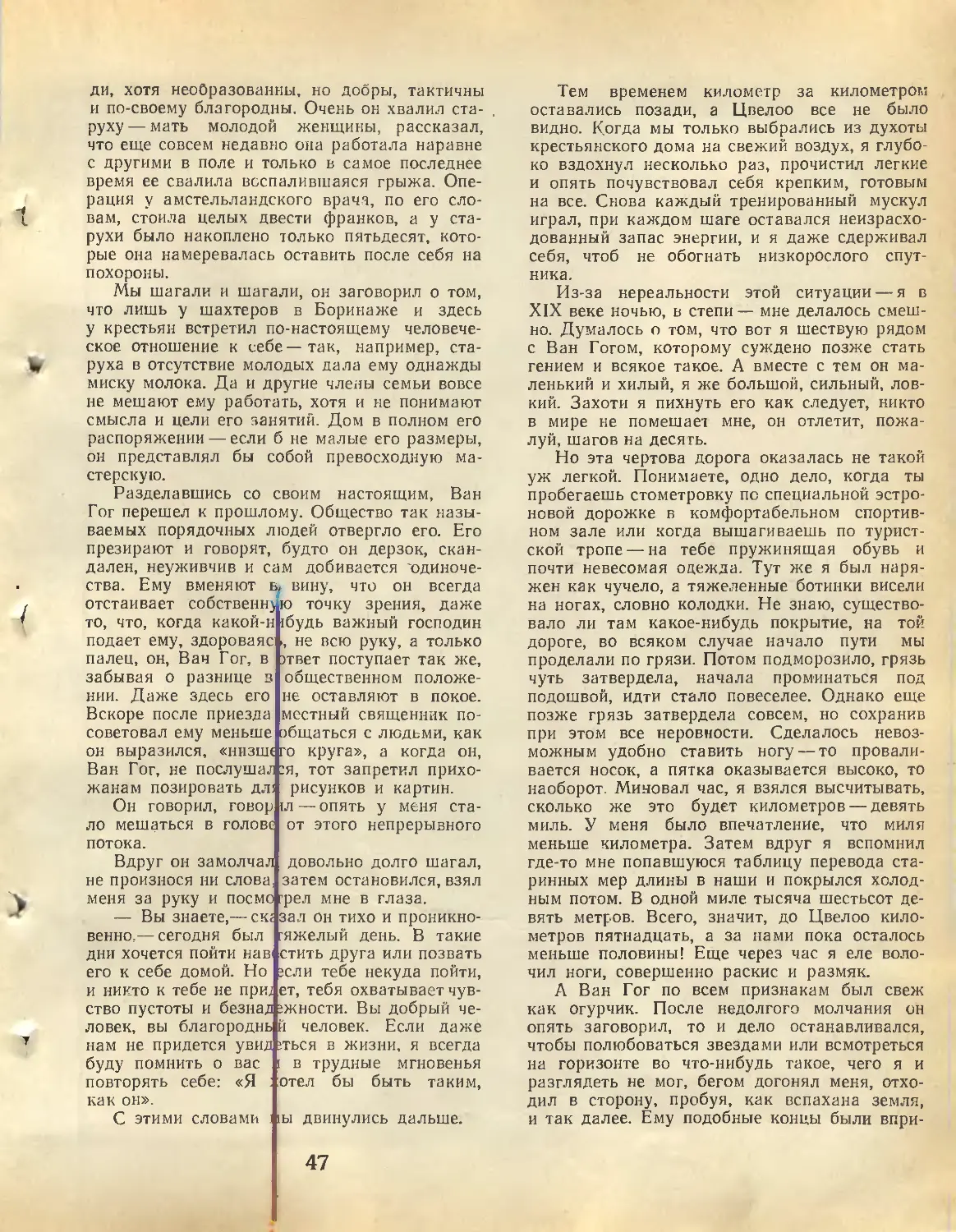

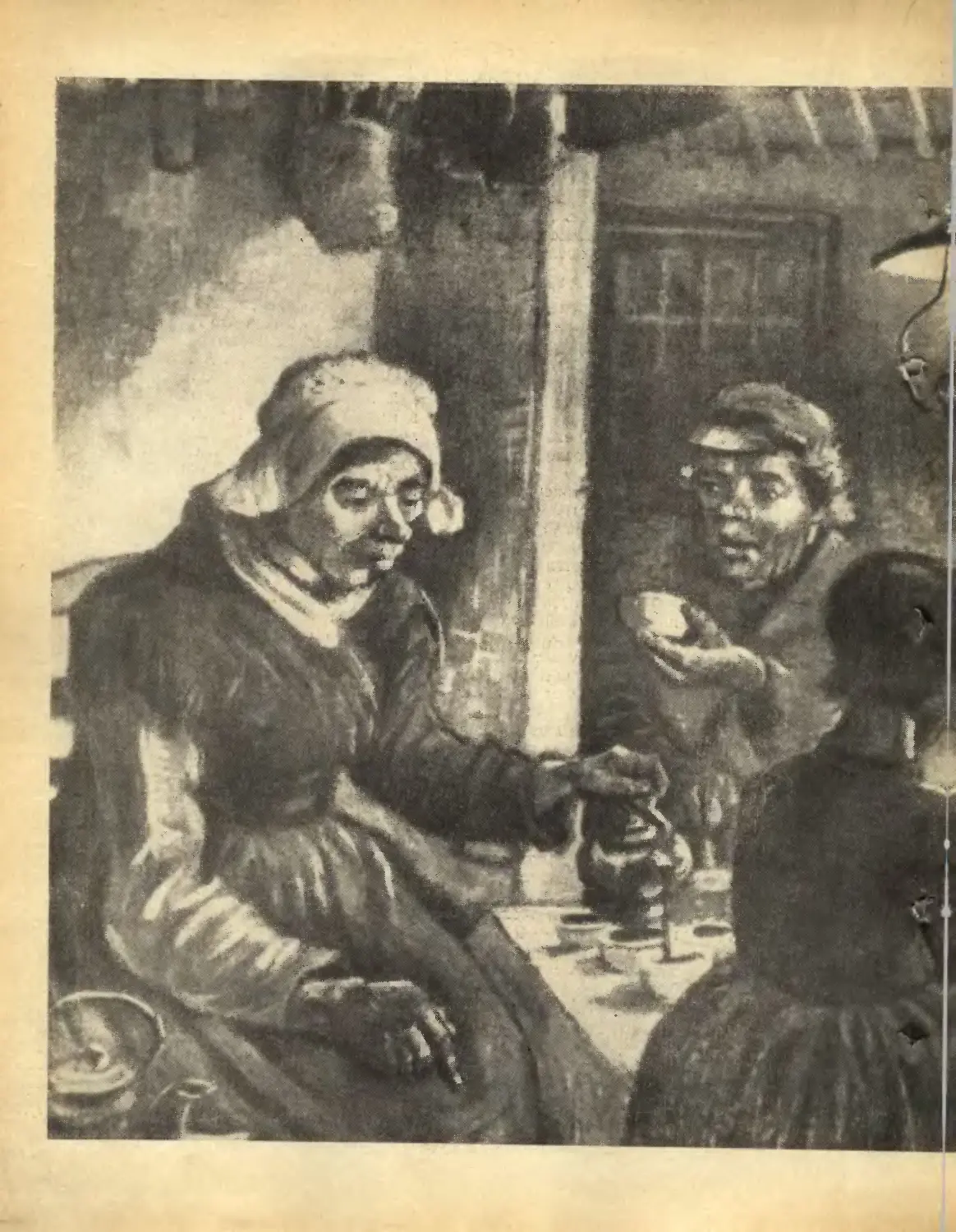

43 Винсент Ваи Гог

И химия — и жизнь!

52 Конечно, полимеры — наши друзья, но...

56 Новости отовсюду

58 Животные сами себя одурманивают?

62 Что будет с чудодейственным лекарством?

63 «Мультирегистратор»: точность, надежность,

портативность

Спортплощадка

67 Игра с железом

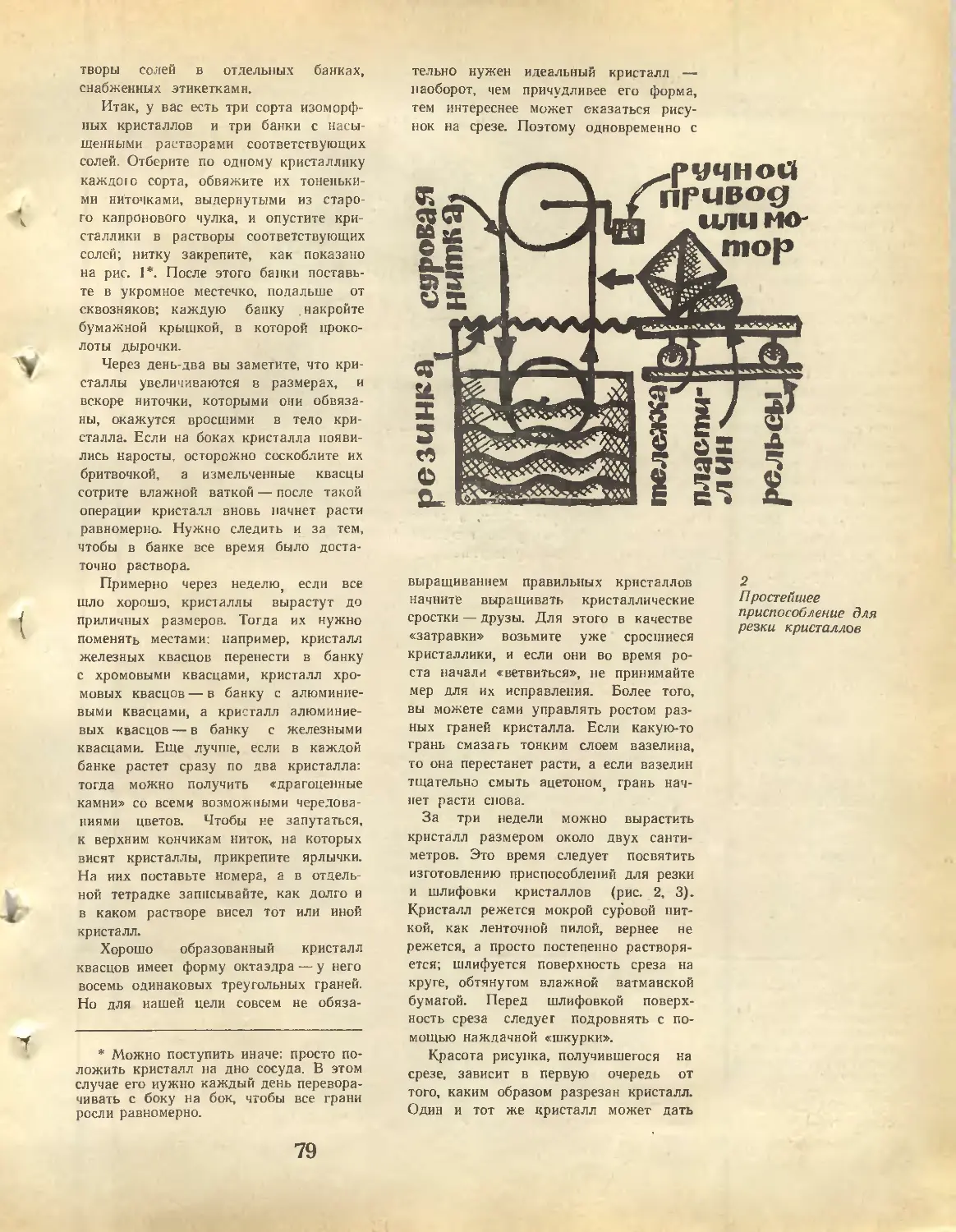

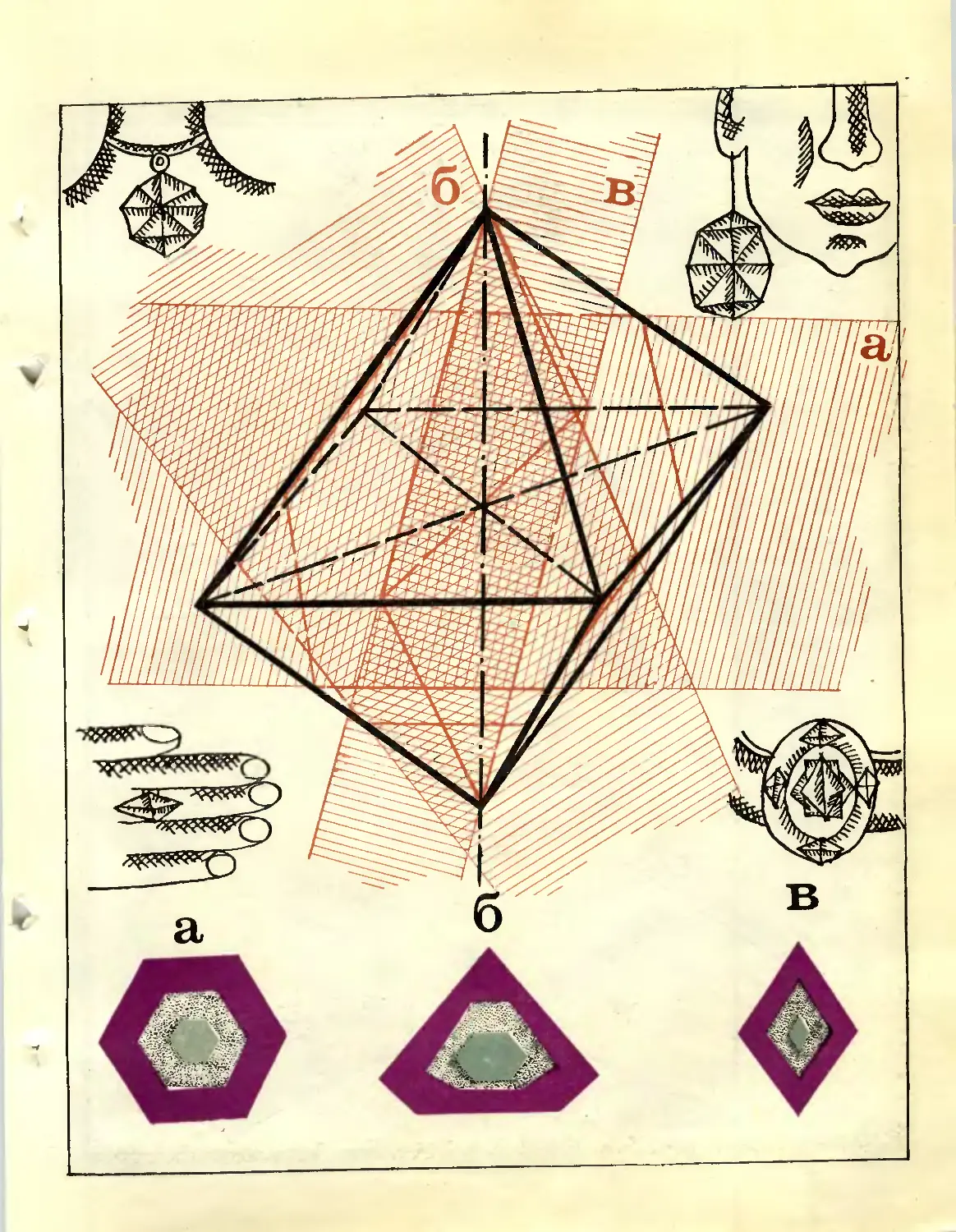

71 Клуб Юный химик

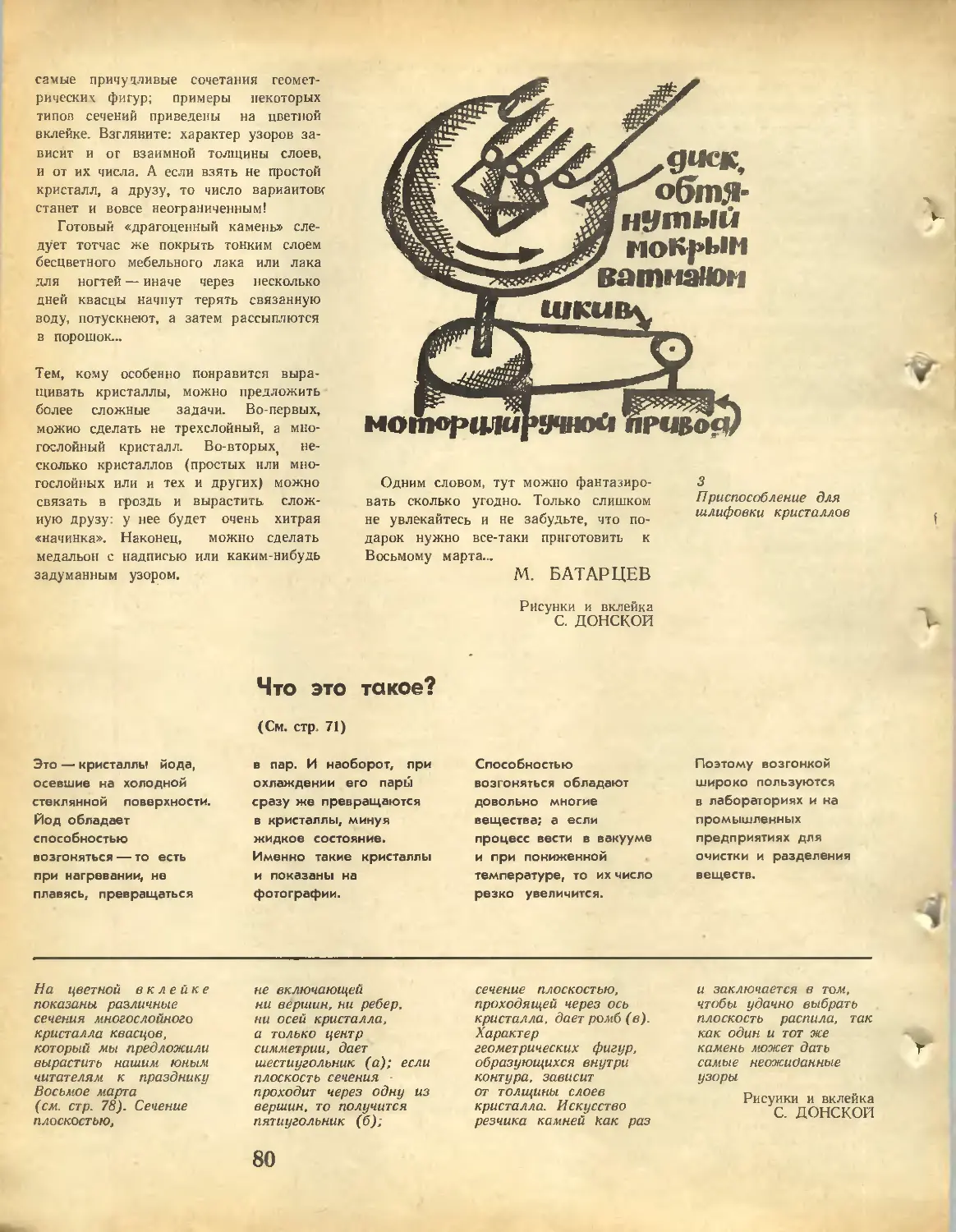

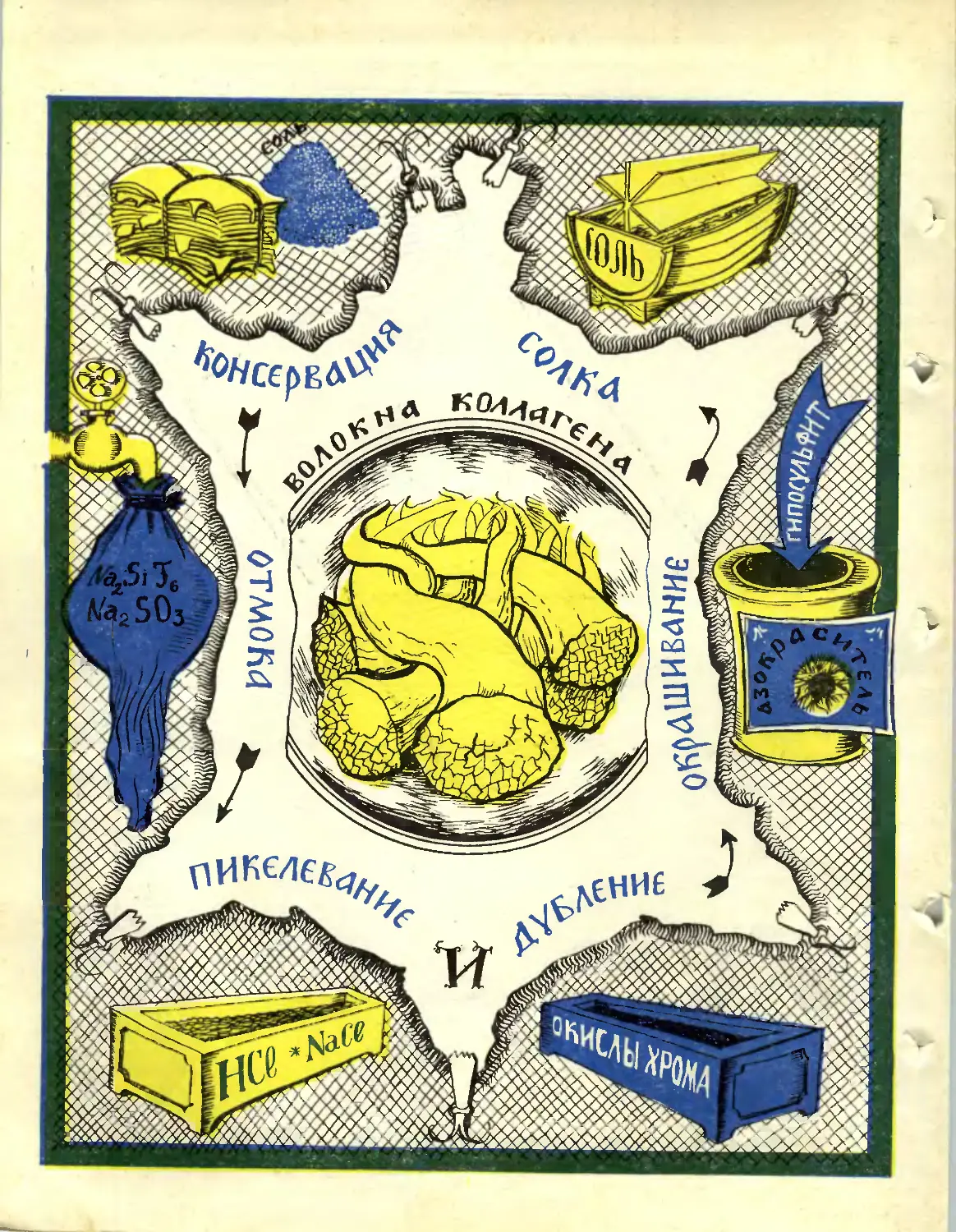

Как делают аещи и вещества

81 Овчинка стоит выделки

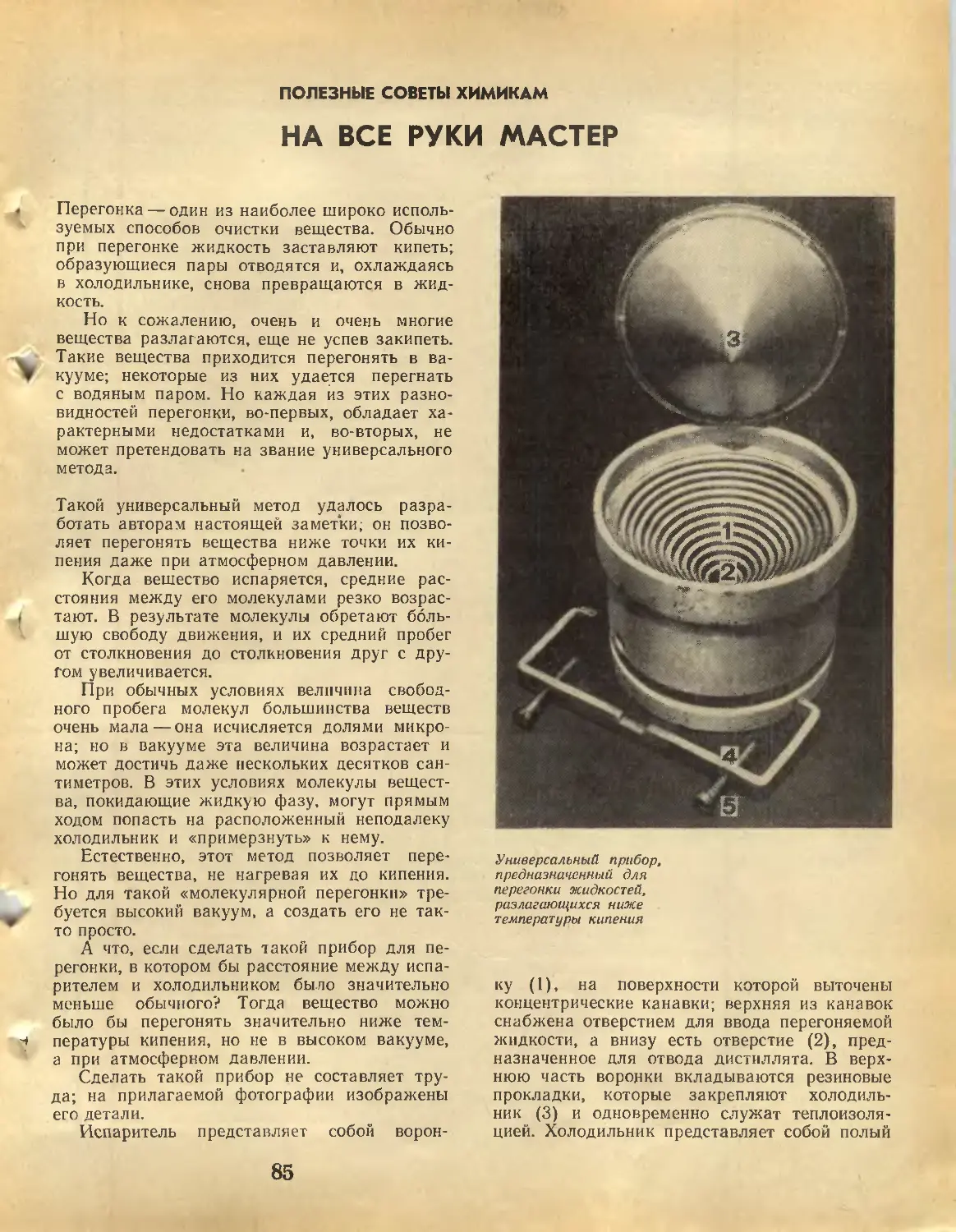

85 На все руки мастер

Из старых журналов

86 Почему черствеет хлеб?

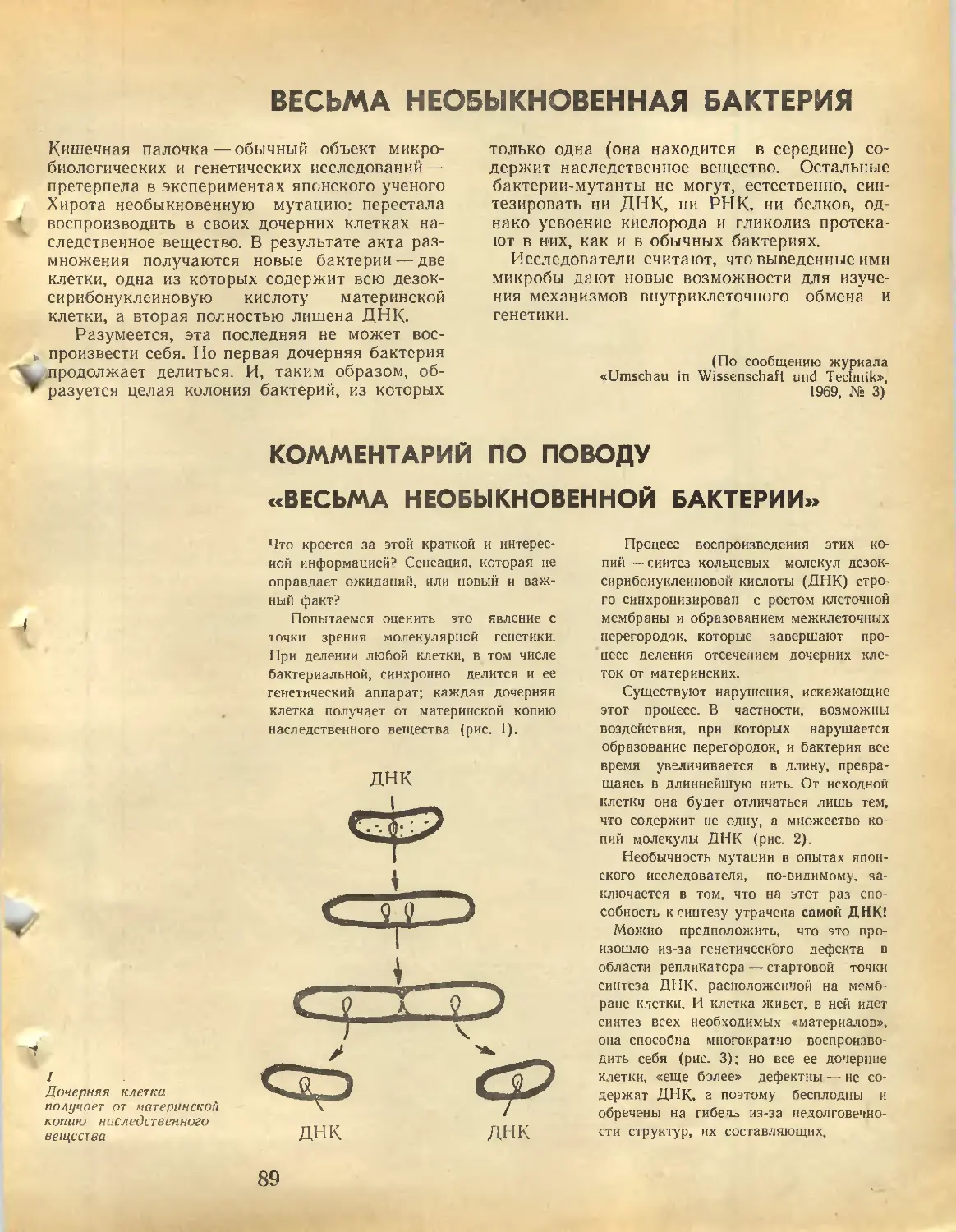

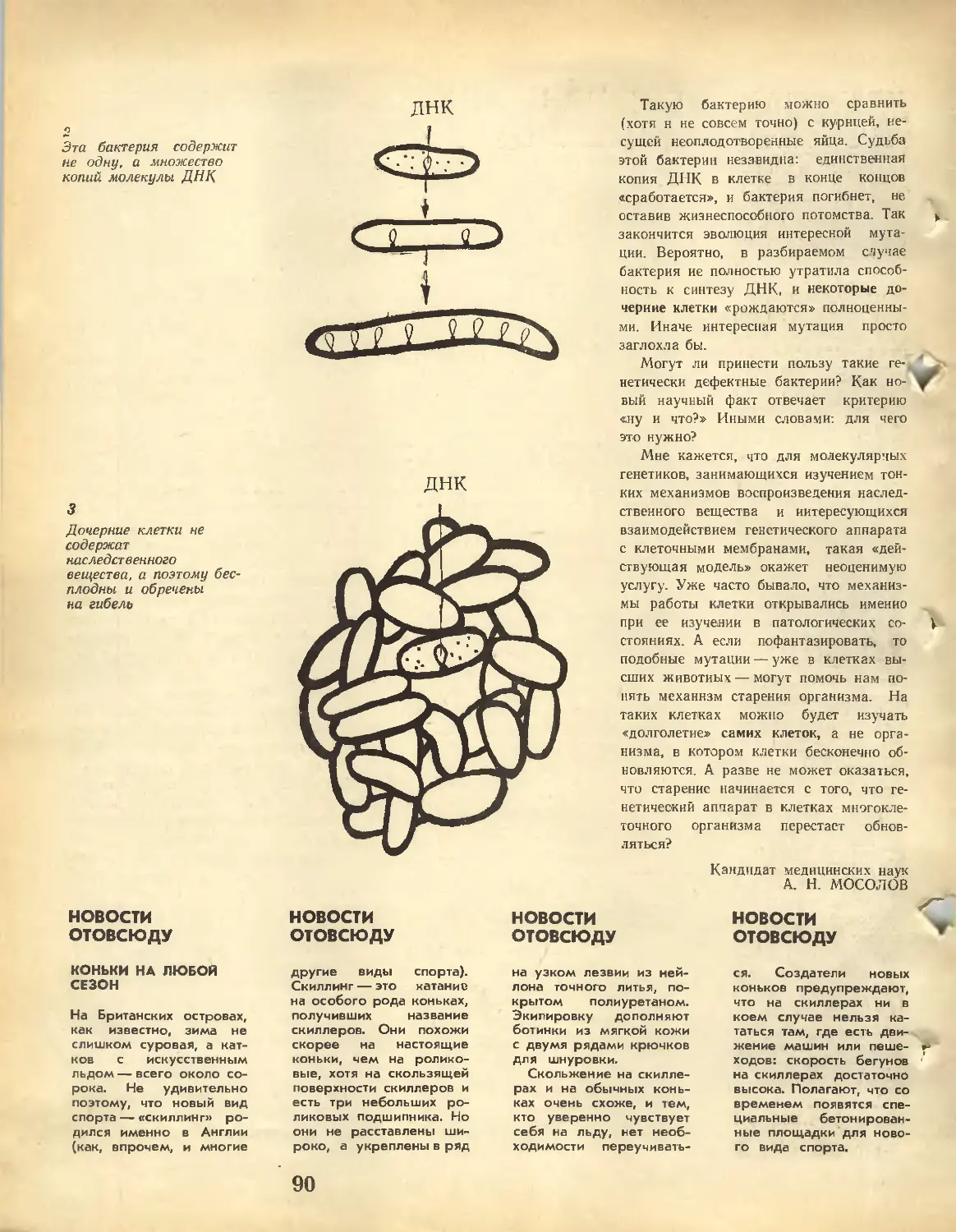

89 Весьма необыкновенная бактерия

89 Комментарий по поводу «весьма необыкновенной

бактерии»

91 Быстрым движением он вынул из кармана...

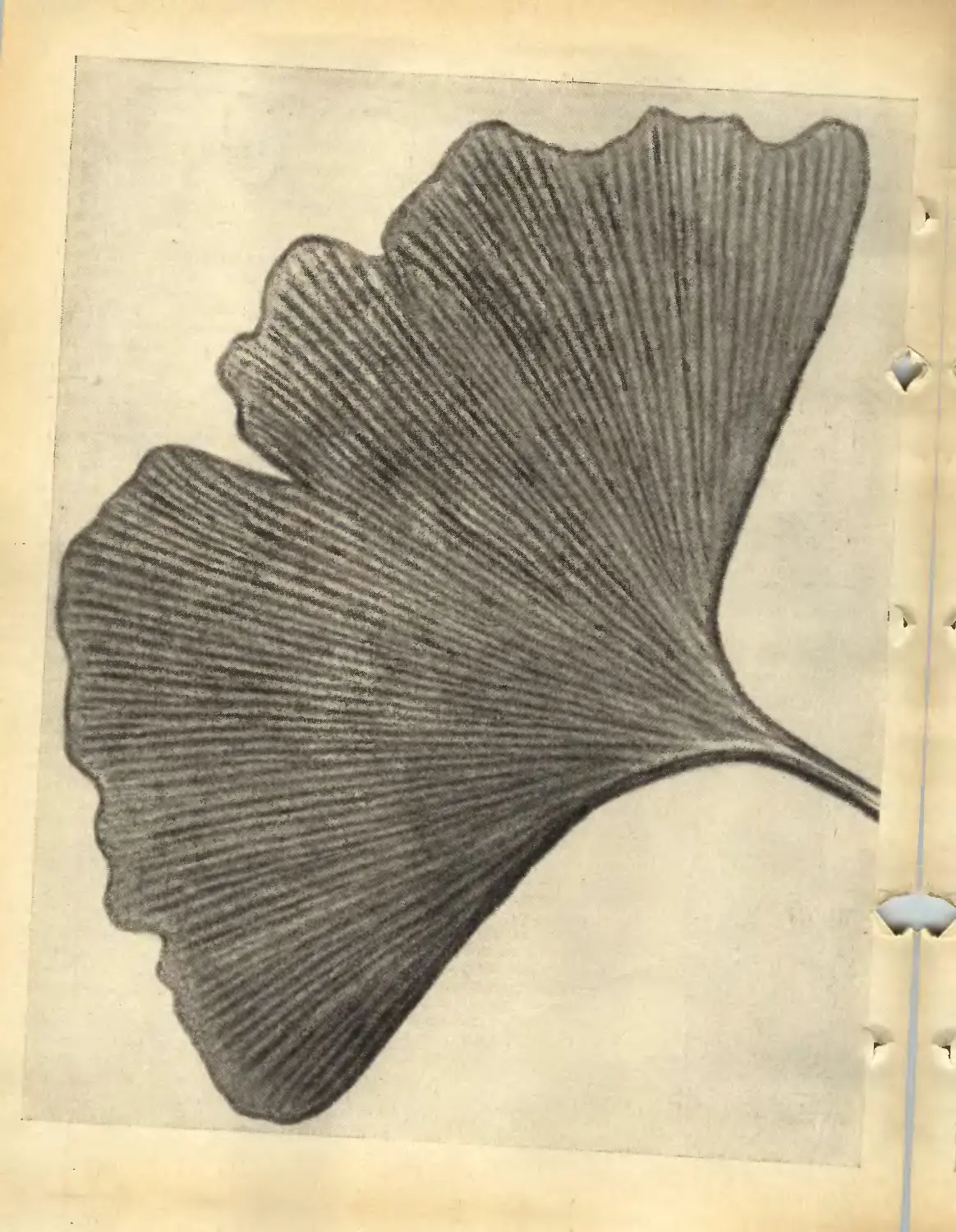

Живые лаборатории

Гинкго, современник динозавров

96 «Цветно платьице не носится...»

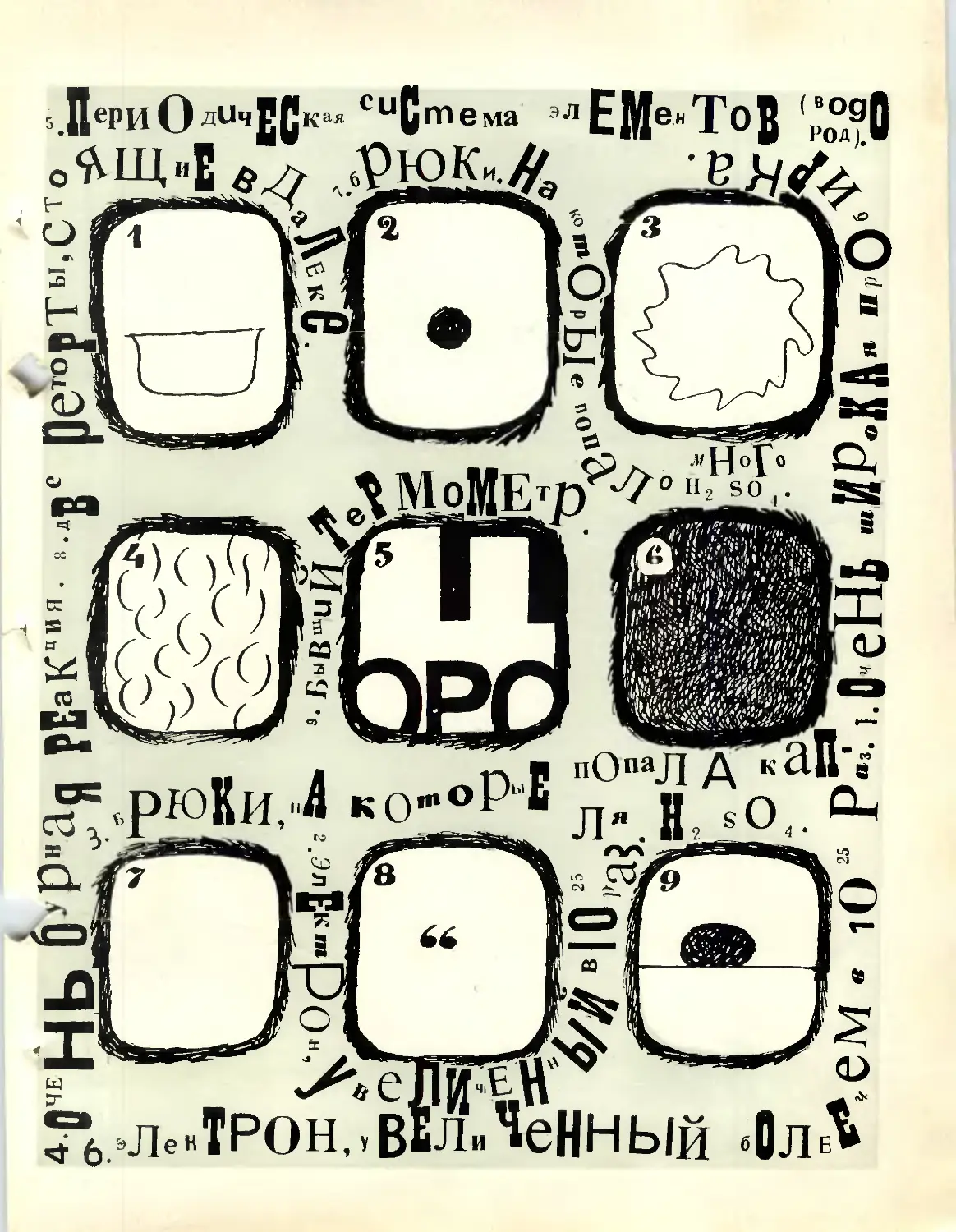

96 Химические «друдлы»

Редакционная

коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

С. В. Кафтанов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мэзур,

Б. Д. Мельник,

B. И. Рабинович

(ответственный

секретарь),

П. А. Ребиндер,

М. И. Рохлин

(зам. главного

редактора),

C. С. Скороходов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного

редактора),

Н. М. Эмануэль

Редакция:

Б. Г. Володин,

М. А. Гуревич,

B. Е. Жвирблис,

A. Д. Иорданский.

О. И. Коломиуцеиа,

О. М. Либкин,

Э. И. Михлин,

Д. Н. Осокина,

B. В. Станцо,

Т. А. Сулаева,

B. К- Черникова

Художественный

редактор

C. С. Верховский

Технический

редактор

Э. С. Язловская

Корректоры:

Ю. И. Глазунова,

Е. И. Сорокина

При перепечатке

ссылка иа журнал

«Химия и жизнь»

обязательна

Адрес редакции:

Москва В-333,

Ленинский проспект, 61

Телефоны:

135-52-29,

135-63-91,

135-04-19

Подписано к печати

13/1 1970 Г. T-005I5.

Бумага 84 х l08'/ie.

Печ. я. 6,0 + 1 вкл.

Усл. печ. л. 10,08.

Уч.-изд. л. 11.

Тираж 145 000.

Заказ 1296. Цена 30 коп.

Московская

типография № 13

Главполиграфпрома

Комитета по печати

при Совете Министров

СССР,

Москва,

Денисовский пер., д. 20.

ч

23 ФЕВРАЛЯ-

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

И ВОЕННО-МОРСКОГО

ФЛОТА

«...Взявшись за наше мирное строительство,

мы приложим все силы, чтобы его

продолжать беспрерывно. В то же время,

товарищи, будьте начеку, берегите

обороноспособность нашей страны

и нашей Красной Армии, как зеницу ока...»

ЛЕНИН

HU

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ

Наивысшие достижения в области науки и техники в нашей стране отмечаются

Ленинскими премиями. Впервые премии имени В. И. Ленина были учреждены в 1925 году

постановлением Совета Народных Комиссаров от 23 июня. В этом номере мы

начинаем публикацию кратких сведений о первых лауреатах Ленинской премии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ

КОМИССАРОВ СССР ОТ 23 ИЮНЯ 1925 г.

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА

ЗА НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

В целях поощрения научной деятельности в

направлении, наиболее близком идеям

В. И. Ленина, а именно в направлении тесной

связи науки и жизни, Совет Народных

Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Учредить фонд для выдачи премий

имени В. И. Ленина за научные работы. Общую

сумму выдаваемых ежегодно премий

установить в 10000 рублей.

2. Премированию подлежат имеющие

наибольшее практическое значение научные

труды граждан Союза ССР, написанные после

25 октября G ноября) 1917 года, по всем

отраслям знания (естественным и точным

наукам, технике, сельскому хозяйству, медицине

и общественным наукам).

3. Выдачу премий авторам научных работ

производить ежегодно по предложению

специальной экспертной комиссии, организуемой

Коммунистической академией при

Центральном Исполнительном Комитете Союза ССР.

В ■ состав комиссии обязательно включаются

представители Академии наук Российской

Социалистической Федеративной Советской

Республики и Украинской Советской Республики,

центральных комиссий по улучшению быта

ученых при советах народных комиссаров

союзных республик и секции научных

работников профессионального союза работников

просвещения.

4. Издание подробных правил о порядке

выдачи премий возложить на

Коммунистическую академию при Центральном

Исполнительном Комитете Союза ССР.

5. На покрытие расходов, связанных с

присуждением и выдачей премий имени

В. И. Ленина, ассигновать из резервного

фонда Совета Народных Комиссаров Союза ССР

на текущий 1924—1925 бюджетный год

12 000 рублей, из них 10000 рублей на

образование фонда, упомянутого в с г. 1

настоящего постановления, и 2000 рублей на

организационные расходы и на оплату труда

рецензентов.

1926 год

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ

Владимир Афанасьевич

ОБРУЧЕВ A863—195U).

Выдающийся геолог и

географ; открыл ряд

месторождений нефти,

золота и драгоценных

металлов. Занимался

изучением вечной мерзлоты.

Организатор

многочисленных экспедиций в

Центральную и Среднюю

Азию, Сибирь,

Монголию. Автор капитальных

исследовании по геологии

Сибири.

Николай Иванович

ВАВИЛОВ A887- 1943).

Крупный

ботаник-растениевод и генетик.

Установил основные очаги

происхождения

культурных растений.

Наблюдал у различных видов

и родов растений

существование аналогичных.

параллельных рядов

форм, названных им

«гомологическими

рядами». Автор

оригинальных исследований по

иммунитету растений и

инфекционным

заболеваниям.

Дмитрий Николаевич

ПРЯНИШНИКОВ

A865—1948). Создатель

советской школы

агрохимии Крупный

специалист в области

физиологии растений и

растениеводства. Разработал

теорию аммиачного

питания растений. Автор

классических трудов по

азотистому питанию и

обмену азотистых

веществ в растительном

организме.

Николай Павлович

КРАВКОВ A865—1924).

Крупный фармаколог,

автор исследований по

экспериментальной

лекарственной терапии.

Основные труды

посвящены изучению действия

лекарственных веществ

на животный организм.

Изучал явление

привыкания к яду, действие

комбинации двух или трех

веществ на организм.

Создатель отечественной

школы фармакологов.

Алексей Евгеньевич ЧИ-

ЧИБАБИН A871 —1945).

Выдающийся

химик-органик. Разработал способ

получения производных

пиридина -путем

конденсации альдегидов и ке-

тонов с аммиаком.

Открыл строение и

разработал синтез ряда

алкалоидов. Один из

организаторов

химико-фармацевтической

промышленности в стране. Автор

классического труда

«Основные начала

органической химии».

-%.

1927 год

Алексей Николаевич

БАХ A857—1946).

Создатель школы советских

биохимиков. Изучал

ассимиляцию углерода

зелеными растениями,

проблему окислительных

процессов, происходящих

в живой клетке, в

частности химизм дыхания.

Автор учения о

ферментах. Показал, что в

основе дыхания лежит

ряд ферментных

окислительных и

окислительно-восстановительных

реакций, сменяющих одна

другую в цепи

химических превращений.

Владимир Петрович

ВОРОБЬЕВ A876—1937)

Известный анатом.

Рассматривал каждый

анатомический объект как

составную часть

единого — живого тела

человека. Разработал макро-

ми кроскопический метод

исследования ткани. В

соответствии с этим

методом, изучать органы и

ткани тела следует не в

изолированном

состоянии, а в процессе их

жизнедеятельности, в

организме. Разработал

эффективные способы

длительного сохранения

мертвых тканей и

восстановления их

прижизненной окраски.

Лев Александрович ЧУ-

ГАЕВ A873—1922).

Выдающийся химик. Автор

оригинальных

исследований терпенов и

камфары. Автор нового метода

синтеза углеводородов.

Положил начало новому

направлению в

органической химии,

основанному на применении

органических реагентов. Внес

большой вклад в химию

комплексных соединений

и платины.

Константин Каэтанович

ГЕДРОЙЦ A872—

1932). Известный

почвовед-агрохимик.

Разработал учение о почвенных

коллоидах и их роли в

образовании почвы. Его

идеи нашли приложение

не только в

почвоведении, но и в геохимии,

агрохимии. разработке

проблем мелиорации

почв. Автор оригина ль-

ных методов

химического анализа почв.

Jb

1928 год

Андрей Дмитриевич

АРХАНГЕЛЬСКИЙ A879—

1940). Выдающийся

геолог. Выдвинул новую

точку зрения на бокситы

как на осадочные

морские образования.

Установил ряд общих

закономерностей развития

земной коры. Автор

фундаментальных работ об

условиях образования

нефтяных месторождений.

Николай Семенович КУР-

НАКОВ A860—1941).

Крупнейший химик,

основатель

физико-химического анализа. Глава

большой научной школы.

Создал новое

направление в металлографии,

синтезировал и

исследовал ряд новых

комплексных соединений. Его

работы во многом

способствовали созданию в

стране аффинажа

платиновых металлов,

выплавки алюминия и

магния, производства

минеральных удобрений,

использования

отечественного минерального

сырья.

Владимир Федорович

МИТКЕВНЧ A872—

1951). Известный

электротехник. Принимал

активное участие в

конструировании ряда

крупных электротехнических

производств. Провел

тонкие экспериментальные

работы по исследованию

природы электрической

дуги и созданию метода

окисления азота

воздуха.

5

ЭКОНОМИКА,

ПРОИЗВОДСТВО

сколько

стоит

ВОДА?

\

ЗШ

«...Мы будем продавать воду Земле

по миллиону тонн ?а умеренную

плату».

А. Азимов. «Путь марсиан»

Если мы читаем у писателя-фантаста

нечто об импорте воды с других планет,

то можно предположить, что воды

нехватает уже сейчас: фантастика обычно

гиперболизирует вполне реальные

тенденции. Среди различных угроз

человечеству в будущем самая вероятная —

истощение водных ресурсов.

Из огромной гидросферы земного

шара людям доступно меньше одного

процента; естественно, что именно этот один

процент истощается. Остальное засолено,

заморожено на полюсах или спрятано

глубоко под землею. Почти 70% воды,

выпадающей в виде осадков, быстро

испаряется и ие питает пресные источники.

Но и доступные ресурсы распределены

неравномерно. Дождливые сезоны

сменяются засухой, разливы рек —

обмелением. Одна местность страдает от

избытка влаги, другая — от ее недостатка.

Воды Амазонки ие могут утолить

жажду жителей Сахары, и поэтому

практичнее говорить о водных ресурсах не

вообще, а в пределах конкретного

района. Такие ресурсы оцениваются

величиной стока — количеством воды,

стекающей с плошади района за год и

питающей всех потребителей. Потребителей же

делят на водозаборных, проточных и

прочих. Водозабором снабжаются

промышленность, коммунальное хозяйство,

орошение, теплоэлектроцентрали и

отдельные граждане у себя дома. Когда

вода вращает турбины гидростанций,

когда поддерживается нужная глубина

фарватера или сплавляется лес, то

говорят о проточном использовании.

(Сюда же относится та вода, которой

разбавляют загрязнения.) Прочее — это

пресные водоемы, приспособленные для

отдыха, туризма и рыбной ловли.

В последнее время появилась новая

область экономики, а именно экономика

воды. Своим появлением она обязана

главным образом грустным прогнозам

на будущее. Несомненно, что

усугубление водного дефицита рано или поздно

вызовет чисто экономические

последствия (хотя, может быть, и не придется

торговаться с инопланетянами о

приемлемой цене на импортную воду). Пока

6

главное в экономике воды ■— это

вопросы размещения потребителей.

Попробуем с позиций экономики

рассмотреть водопользование в химической

промышленности, коснувшись попутно н

роли этой отрасли в печальном деле

истощения водных ресурсов. Эта роль и

ныне значительна, и к тому же она

неуклонно повышается — ведь химическая

промышленность большинства

индустриальных стран развивается гораздо

быстрее, чем хозяйство в целом. Например,

в Советском Союзе в 1Д в Польше

в 1,4, в Венгрии в 1,6 раза.

Подсчитано, что современный

крупный химический комбинат требует воды

не меньше, чем город с миллионным

населением. Потребность эта зависит от

того, что именно производит комбинат.

И вот что важно для оценки

перспектив: наиболее быстро развивающиеся

производства (органических продуктов и

полимеров) оказываются и самыми

водоемкими. Чтобы произвести тонну

продукции основной химии, надо затратить

в среднем 5—7 кубометров воды.

Расход же на тонну продукта

органического синтеза зачастую в сто раз выше.

Теперь о затратах. Речная вода

вроде бы ничего не стоит. Однако к нулю

нужно прибавить стоимость водозабора

и дальнейшей перекачки (это главным

образом стоимость электроэнергии,

приводящей в движение насосы). Но

химическая промышленность чрезвычайно

прихотлива к качеству воды. Поэтому

среди разного рода сооружений,

которыми насыщен заводской пейзаж, есть и

отделения подготовки воды. Иногда ее

достаточно просто охладить или

осветлить, иногда нужно «прогнать» через

фильтры, а порой еще умягчить и

обессолить. Примем цену кубометра

забранной воды за единицу. Тогда тот же

кубометр, но профильтрованный обойдется

в 2,5 единицы, а если воду умягчить и

обессолить, то цеиа достигнет 12 единиц.

Естественно, что воду стараются

использовать как можно полнее. Она

проходит сложную сеть трубопроводов,

попадая то в цехи подготовки, то в

теплообменники, то непосредственно в

реакторы, где может принимать участие

в химических превращениях. Вода,

вошедшая в состав готовых продуктов,

обратно в водоем уже не

возвращается...

f&Qn ел

~ь^ШИ

Но есть потери иного рода.

Потребитель справедливо полагает, что каждый

кубический метр воды, прежде чем

вернуться в водоем, должен принести

максимальную пользу. Но чем полнее

используется вода, тем меньше ее

возвращается в водоем. Подсчитано, что

суммарные потери воды в химической

промышленности составляют 6°/о- Они

складываются из потерь при охлаждении

воды в градирнях и потерь при сбросе

вод в источники. В обоих случаях это —

следствие испарения.

Итак, химические предприятия

изымают большое количество воды из

источников. Выражаются ли как-нибудь эти

потери на языке экономики?

Конечно,— в виде затрат на свежую

воду. Однако они чрезвычайно мало

влияют на себестоимость химической

продукции. Но только в том случае,

если не считать затрат иа разбавление

промышленных сбросов (а именно так

порой и поступают).

При выборе выгодного района

строительства часто происходит следующее.

В районе А себестоимость тонны

некоего продукта 1000 рублей, а в районе

Б—1500. Значит, район А лучше, чем

район Б. Вода же в районе А дороже

всего на 2,5 рубля. Следовательно,

влияние иа экономику, на размещение

ничтожно. Может быть, это обстоятельство

и приводит к строительству водоемких

производств в районах с напряженным

водным балансом? Числа здесь

приведены условные, но они отражают

истинное соотношение между себестоимостью

продукта в целом и затратами на воду.

Чтобы придать воде некую

регулирующую роль, пришлось бы увеличить ее

цену в десятки или даже сотни раз...

Чтобы подсчитать истинную

потребность химической промышленности в

воде, надо учесть еще воду, потребную

для разбавления заводских сбросов.

Под истощением водных ресурсов не

нужно понимать только обмеление

водоемов. Если в городе есть река, но

настолько грязная, что в ней нельзя

даже купаться, это тоже истощение.

Чтобы берега упомянутой реки покрылись

пляжными сооружениями, а рассказы

местных рыбаков обрели реальную

почву, воду в реке нужно разбавить.

Например, отвести в нее чистые воды близ-

7

лежащего озера. Или, если озера нет,

создать искусственное водохранилище.

Это потребует средств, и бесплатная

вода в реке, с точки зрения экономики,

«подорожает».

Чем больше воды требует химическое

производство, тем больше у него и

сбросовых вод, в том числе и загрязненных.

Любопытно, что у предприятий,

вырабатывающих наиболее перспективную и

миоготоннажную продукцию —

органические продукты, волокно, полимеры,—

самый высокий процент загрязненных вод.

Скажем, на тонну серной кислоты

приходится всего 2—4 мз сбросовых вод,

в том числе 1 м3 химически

загрязненных. А для нитрона эти же показатели

равны соответственно 310 и 305 м3, для

капрона — 475 и* 460 м3. Есть и

рекордсмены: на тонну вискозного шелка

приходится 940 кубометров сбросовых вод,

из которых 922 химически загрязнены.

О вреде загрязнения водоемов

написано достаточно. Но лишь в последнее

время стали прикидывать, во что

обходится борьба с этим загрязнением.

(Заметим, что очистка водоемов нужна не

только для поддержания в них жизни.

Сами «загрязнители» не могут

пользоваться недоброкачественной водой)

Затраты на разбавление зависят от

того, сколько нужно добавить свежей

воды, чтобы загрязненная вода стала

практически безвредной, иными словами,

затраты зависят от кратности. Иногда

кратность бывает такой, что можно с

полным основанием утверждать: в

таком-то районе нельзя размещать то или

иное производство.

Расчеты, проделанные недавно

советскими исследователями, показывают, что

с учетом затрат на разбавление

строительство химических предприятий

обходится значительно дороже. И это

удорожание неодинаково для различных

районов. Для Центрального района

СССР оно достигает 20%. для Восточно-

Сибирского— меньше 1°/о. Это

неудивительно— доля Центра в среднегодовом

стоке СССР составляет 2,1%, а доля

Восточной Сибири — 25,5% (и к тому же

реки там меньше загрязнены).

При таком подходе в стоимости

строительства отражено в конкретных

суммах наличие и состояние водных

ресурсов. Иными словами, при выборе

точек размещения предприятий водный

■Ж

т

\

<&

фактор приобретает регулирующее

значение. Такое же, как, например,

наличие сырья, рабочей силы, транспорта.

Стало быть, предприятия — на

Восток?..

Пока там водно. Но уже сейчас на

Енисее и Амуре образуются мертвые

зоны вокруг промышленных центров,

число которых будет возрастать.

Увеличится водозабор, увеличатся сбросы и

соответственно возрастут затраты на

разбавление. Вполне возможно, что в

2000-м году затраты на разбавление

загрязнений в Сибири окажутся не

меньше теперешних в Центре. Поэтому

более перспективен иной путь экономии

водных ресурсов — очистка сбросов.

Очистные сооружения пока

обходятся дорого — около 20% общей

стоимости химического предприятия. Другими

словами, не дешевле, чем обходится

разбавление загрязнений. Но если

затраты на разбавление будут возрастать

(так как водный дефицит усугубляется),

то интенсивные исследования по

созданию новых очистных систем неуклонно

ведут к удешевлению очистки.

Современный период борьбы за

экономию водных ресурсов сводится к

перераспределению стока в пространстве и

во времени. Но может так случиться,

что длина каналов будет все более

возрастать, а водохранилища себя не

оправдают — чем больше их

поверхность, тем больше воды с этой

поверхности испаряется...

И разбавление, и очистка не снимают

полностью проблему дефицита воды.

Рано или поздно возникнет

необходимость взяться всерьез за недоступную

пока часть гидросферы. (Был уже такой

проект—транспортировать айсберги

Аляски к берегам Калифорнии.)

Всерьез занимаются сейчас морской

водой. Так, строящаяся в городе

Шевченко атомная электростанция будет

вырабатывать энергию специально для

опреснения воды Каспийского моря.

В обозримом будущем человечество

сможет обойтись без космической воды...

Г. БОРИСОВ

Рисунки

В ПЕРЕБЕРИНА

8

ИНФОРМАЦИЯ

Академия наук

СССР проводит

в первом квартале

1970 года:

Юбилейную сессию

Отделения общей

и технической

химии, посвященную

столетию со дня

рождения

СОВЕЩАНИЯ

и

КОНФЕРЕНЦИИ

Симпозиум по

механизму и кинетике

гетерогенных реакций. Март.

Москва. (Институт

химической физики АН СССР)

Совещание по массооб-

мену в тонком слое.

Март. Москва (Институт

электрохимии АН СССР)

Совещание «Пути

повышения прочности и

выносливости каркаса шин,

разработка новых и

совершенствование

существующих процессов

обработки корда». М а рт.

Днепропетровск.

(Научно-исследовательский

институт шинной

промышленности)

Перспективы

расширения ассортимента и

объема производства

продукции бытовой химии—

инсектицидов и

химических средств защиты

растений. Март. Волгоград.

(Министерство

химической промышленности

УССР)

Перспективы развития

научных исследований,

разработки и внедрения

новых технологических

процессов производства

фторопластов, фреонов

и других фторорганиче-

ских соединений. Март.

Пермь. (Министерство

химической

промышленности СССР, Академия

наук СССР)

В. И. Ленина. Март.

Горький, Дзержинск.

Юбилейную сессию

Отделения

биохимии,

биофизики и химии

физиологически

активных

соединений,

посвященную

Улучшение организации

службы технической

безопасности и охраны

труда, контроля за

оздоровлением воздушной

среды, использования

средств индивидуальной

защиты и спецодежды

на предприятиях

хлорной промышленности.

Март. Дзержинск. (Гос-

гортехнадзор СССР)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ВСТРЕЧИ

Заседание

Исполнительного комитета

Международного союза

теоретической и прикладной

химии (ЮПАК). Февраль.

Великобритания, Лондон.

Совещание по

электрохимическим методам

обработки, формовки и

нанесения покрытий. Март.

Великобритания, Лондон.

Международный

симпозиум Швейцарского

общества химиков по

красителям на тему

«Окончательная отделка в 1970

году». Март. Швейцария,

Цюрих.

КИНОФИЛЬМЫ

В прокат поступили

фильмы киностудий

«Центрнаучфипьм»:

«Внимание, в аппарате

газ!» A часть) — об

основных правилах

безопасности ремонтных

работ внутри аппаратов на

предприятиях нефтепе-

столетию со дня

рождения

В. И. Ленина.

Март. Москва.

Конференцию

«Наследие

В. И. Ленина и наша

современность».

Март. Ленинград.

рерабатывающей

промышленности.

«Производство серной

кислоты из газов

нефтепереработки» A часть)—

о технологии

производства и оборудовании.

«В любой мороз»

A часть) — о проблеме

создан ия синтетических

масел и смазок, не

замерзающих при низкой

температуре.

«Как это случается»

B части) — о технике

безопасности в

подготовительных цехах шинных

заводов.

Куйбышевской студии

кинохроники:

«Противопожарная

защита на

нефтеперерабатывающих предприятиях»

B части) — о правилах

противопожарной

защиты на технологических

установках и сливо-на-

ливных эстакадах, а

также о специальном

оборудовании для пено- и

паротушения.

СООБЩЕНИЕ

Государственный комитет

Совета Министров СССР

по науке и технике

организовал Временную

научно-техническую

комиссию для подготовки

предложений по

развитию Оренбургского

газохимического комплекса

и по разработке

технологии и технических

средств, необходимых

Юбилейную сессию,

посвященную

историко-

химическим

и методологическим

проблемам химии.

Февраль. Москва.

(Институт истории

естествознания

и техники АН СССР]

для его создания и

освоения. Председатель

комиссии — академик

Н. Н. НЕКРАСОВ,

ученый секретарь —

кандидат технических наук

Н. Е. ЛЕГЕЗИН (ВНИИ-

ГАЗ).

В задачи комиссии

входят, в частности,

определение основных

направлений развития

Оренбургского

газохимического комплекса и

выработка рекомендаций

по технологическим

процессам, оборудованию,

материалам и средствам

защиты от коррозии.

НАЗНАЧЕНИЯ

Президиум Академии

наук СССР постановил:

Утвердить академика

А. Ю. ИШЛИНСКОГО на

новый срок

председателем Научного совета по

трению и смазкам АН

СССР.

Назначить кандидата

химических наук Г. А.

ДОМРАЧЕВА ученым

секретарем Института

химии АН СССР.

Утвердить состав

Ученого совета Института

физической химии АН СССР.

Председатель Ученого

совета — академик В. И.

СПИЦЫН, заместитель

председателя — доктор

химических наук В. М.

ЛУКЬЯНОВИЧ, ученый

секретарь — кандидат

технических наук В. Ф.

АБРОСЕНКОВА.

9

НАУКА ЛЕНИНСКОЙ ЭПОХИ

Член корреспондент СВЕТ ГОЛУБОГО НЕБА

АН СССР

М. В. ВОЛЬКЕНШТЕЙН

В МОСКВЕ И В КАЛЬКУТТЕ

В 1928 году Московский университет не

располагал еще^ грандиозным комплексом

зданий на Ленинских горах. Все было гораздо

скромнее, но наука в старых стенах МГУ

делалась хорошо. Старый Физический институт

университета — красное кирпичное здание

с башней, можно увидеть и сейчас — нужно

только зайти с улицы Герцена во двор

Зоологического музея. В этом здании отлично

работалось. Его темные коридоры и лаборатории

были полны романтики.

В старом институте МГУ Леонид

Исаакович Мандельштам и Григорий Самуилович

Ландсберг и сделали свое прекрасное

открытие — там они впервые наблюдали

комбинационное рассеяние света.

Советская физика, занимающая сейчас

столь высокое место в мировой науке,

выросла из трех научных школ, сформированных

в первые послереволюционные годы. Это

школы А. Ф. Иоффе, Д. С. Рождественского и

Л. И. Мандельштама.

Школа Мандельштама исходила из того,

что колебательные процессы играют

важнейшую роль в самых разнообразных физических

явлениях. Благодаря этой руководящей идее

оптика, радиофизика и акустика, квантовая и

классическая механика связывались в единый,

целостный комплекс. Именно представления

о единой физической сущности самых

разнообразных явлений привели Мандельштама и

его учеников ко множеству экспериментальных

и теоретических открытий. Сегодня «наука

о колебаниях» вышла за пределы физики, она

проникает в химию и биологию.

Но не менее важны не научные, а чисто

человеческие особенности мандельштамов-

ской школы. Вся деятельность Леонида

Исааковича была проникнута высокой идейностью

и благородством. Предельная строгость в

работе, абсолютная принципиальность, полная

незаинтересованность в славе, во внешних

почестях и наградах. К А^анделыитаму

относились не просто с уважением, но с

благоговением. В 1939 г. в большой физической

аудитории старого здания МГУ, украшенной

щитом, на котором были начертаны по латыни

Ньютоновы «Axiomata sive leges motus» —

«Законы либо правила движения»,

Мандельштам прочел пять лекций об основах

квантовой механики, показавших, что Эйнштейн

(сам Эйнштейн!) ошибался в их трактовке.

Вместе со студентами лекции слушали и

записывали слово в слово лучшие физики —

Тамм, Фок, Леонтович, Ландсберг. То, что

говорил Мандельштам, всегда было

откровением.

ближайший соратник Мандельштама

Г. С. Ландсберг был человеком редкого ума,

большой культуры, преисполненный

сознанием долга и ответственности. Советская наука,

промышленность, высшее и среднее

образование многим обязаны Ландсбергу. Крупнейший

ученый, автор первостепенных открытий, он

внедрил спектральный анализ в

металлургическую и химическую промышленность, он

написал великолепные учебники для

университетов («Оптика») и техникумов («Курс

физики» в трех томах). Он активно помогал

людям. Многие— и я в том числе — с

благодарностью вспоминают о поддержке, оказанной

им Григорием Самуиловичем. После смерти

ю

Мандельштама в 1944 г. его знамя до

последних дней своей жизни нес дальше Ландсберг.

(Он умер в 1957 г.)

В 1928 г. Мандельштам и Ландсберг

занимались рассеянием света кристаллами.

Теоретические соображения (о них будет

рассказано дальше) требовали изучения спектра

рассеянного света.

Для этого нужно было найти хороший

кристалл, чистый, прозрачный. Мандельштам и

Ландсберг искали такие кристаллы в

комиссионных магазинах, в которые вдовы царских

генералов и дореволюционных коммерсантов

сдавали семейные реликвии и среди них —

изделия из горного хрусталя, т. е. из кварца.

Наконец, подходящий кристалл был найден.

В распоряжении ученых имелся

небольшой спектрограф Фюсса с одной призмой.

Я вспоминаю этот прибор с нежностью.

Г. С. Ландсберг дал мне его для работы в

Физико-химическом институте имени Карпова, где

спектрограф честно прослужил с 1935 по

1941 год. Во время эвакуации института

прибор затерялся. А следовало бы поместить его

в музей истории отечественной науки.

Впрочем, нет ведь такого музея.

Опыт был поставлен. Трудный опыт. Ведь

твердые тела рассеивают свет очень слабо,

а светосила старенького Фюсса была

небольшой. И потому спектр фотографировался в

течение многих часов. Источником света

служила ртутная лампа, в спектре которой имеется

небольшое число ярких линий.

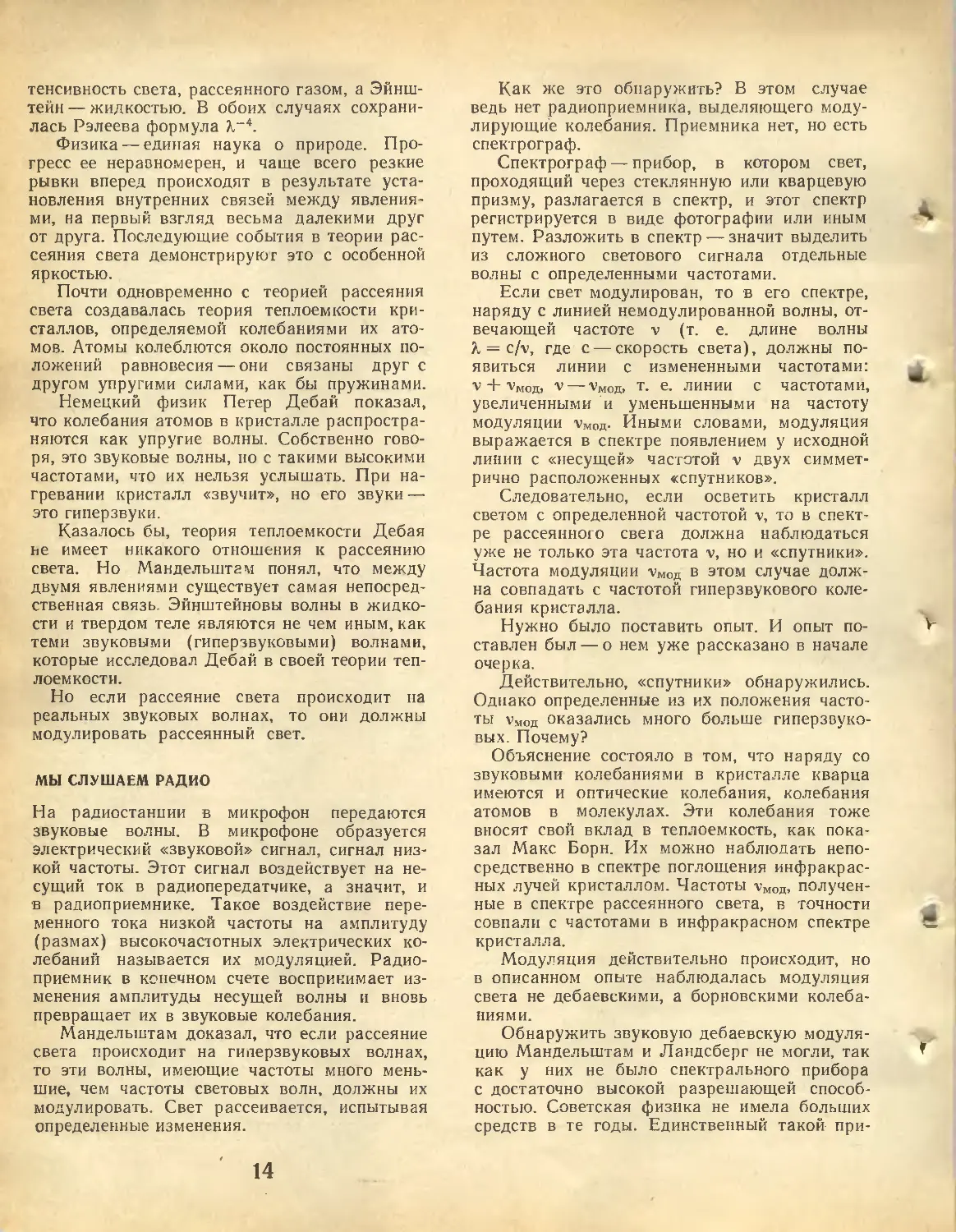

4 Проявили пластинку. Результат получился

совершенно неожиданный: в спектре

рассеянного света наряду с линией ртутной лампы

(она была выделена синим светофильтром)

фигурировал ряд новых спектральных линий,

Схема этого эксперимента изображена на

вклейке.

Как мы увидим, ожидалось другое.

Однако Мандельштам и Ландсберг вскоре поняли,

в чем тут дело. Они наблюдали не простое,

а комбинационное рассеяние света. При

рассеянии возникают комбинации частот света,

посылаемого источником, с собственными

частотами колебаний атомов в кристалле.

Но крупные открытия часто делаются

одновременно несколькими учеными.

Я не был в Калькутте и не знаю, как

выглядела лаборатория, в которой работал сэр

Венката Раман, крупнейший индийский

физик, член Королевского Общества. Мне

привелось познакомиться с ним в Москве много

позже.

В 1928 году он занимался люминесценцией.

Думаю, что и его лаборатория тогда была не-

11

богатой. В дальнейшем сиятельный

филантроп, раджа Майсора, отстроил для Рамана

целый институт в Бангалоре, и там Раман

занялся изучением оптических и тепловых

свойств крупных алмазов из сокровищницы

раджи.

В Индии ярко светит солнце. Им-то и

пользовались как источником света индийские

физики, они делали это вслед за Ньютоном,

который, как известно, пропустил солнечный

луч через малое отверстие в ставне, поставил

на его пути стеклянную призму и открыл

спектральное разложение света.

Сначала Раман обнаружил некоторый

сдвиг в спектре солнечного света,

рассеянного жидким бензолом, а затем заменил солнце

ртутной лампой. Дело в том, что солнечный

спектр неудобен для работы. Он непрерывен,

в нем фигурируют любые частоты колебаний,

и Раману было ясно, что комбинационное

рассеяние с помощью солнечного света не

изучить.

У Рамана не было глубоких теоретических

идей, подобных мандельштамовским, и шел он

к своему открытию иным путем. Но у него

было преимущество. Он взял в качестве

вещества, рассеивающего свет, не твердое тело,

а жидкость. Жидкость много легче получить

в чистом виде, и она рассеивает свет гораздо

сильнее, чем кристалл. Поэтому опыт очень

упростился.

Раман обнаружил в точности то же явление,

что и московские физики, но к его

истолкованию подошел с другой стороны.

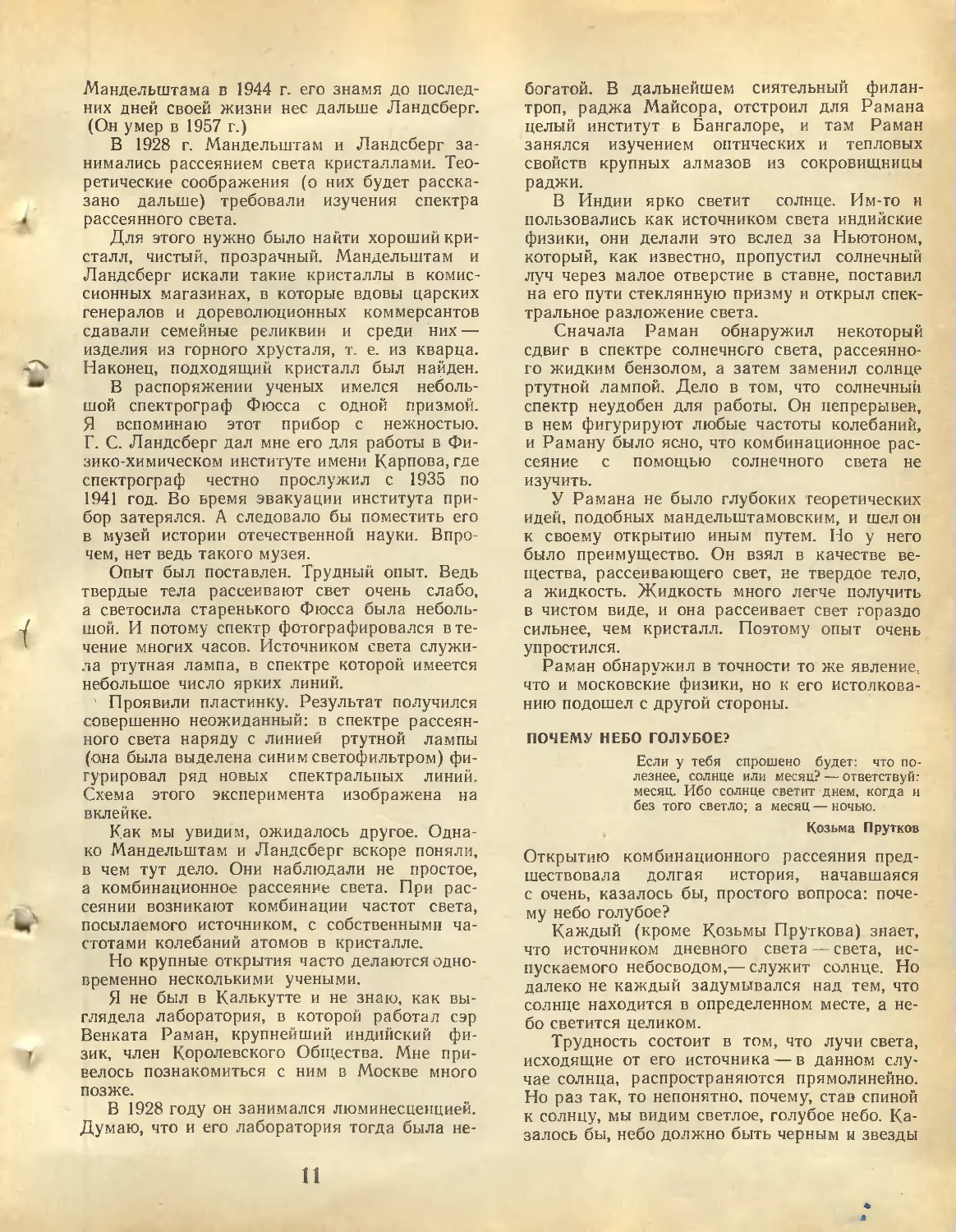

ПОЧЕМУ НЕБО ГОЛУБОЕ?

Если у тебя спрошено будет: что

полезнее, солнце или месяц? — ответствуй:

месяц. Ибо солнце светит днем, когда и

без того светло; а месяц — ночью.

Козьма Прутков

Открытию комбинационного рассеяния

предшествовала долгая история, начавшаяся

с очень, казалось бы, простого вопроса:

почему небо голубое?

Каждый (кроме Козьмы Пруткова) знает,

что источником дневного света — света,

испускаемого небосводом,— служит солнце. Но

далеко не каждый задумывался над тем, что

солнце находится в определенном месте, а

небо светится целиком.

Трудность состоит в том, что лучи света,

исходящие от его источника — в данном

случае солнца, распространяются прямолинейно.

Но раз так, то непонятно, почему, став спиной

к солнцу, мы видим светлое, голубое небо.

Казалось бы, небо должно быть черным и звезды

должны быть видны днем. А солнце —

ослепительно яркое — на своем месте.

Такая картина теперь перестала быть

фантастической, первым ее увидел Ю. А. Гагарин.

Если на пути солнечных лучей нет воздуха,

нет атмосферы, то нет ни голубизны, ни

всестороннего освещения.

В 1871 году английский физик Рэлей

показал, что причина голубизны небосвода состоит

не в поглощении и отражении солнечного

света, а в его рассеянии.

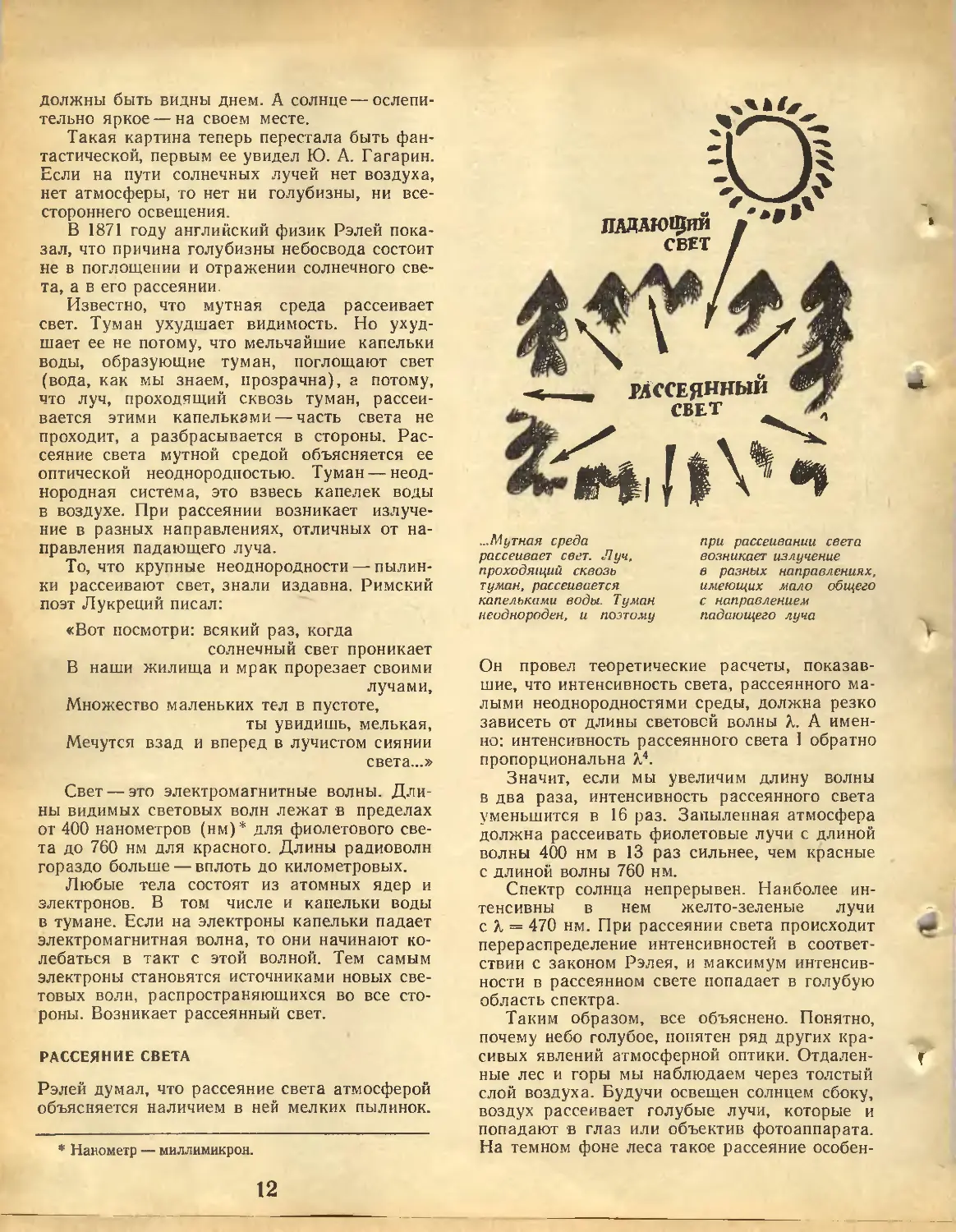

Известно, что мутная среда рассеивает

свет. Туман ухудшает видимость. Но

ухудшает ее не потому, что мельчайшие капельки

воды, образующие туман, поглощают свет

(вода, как мы знаем, прозрачна), а потому,

что луч, проходящий сквозь туман,

рассеивается этими капельками — часть света не

проходит, а разбрасывается в стороны.

Рассеяние света мутной средой объясняется ее

оптической неоднородностью. Туман —

неоднородная система, это взвесь капелек воды

в воздухе. При рассеянии возникает

излучение в разных направлениях, отличных от

направления падающего луча.

То, что крупные неоднородности —

пылинки рассеивают свет, знали издавна. Римский

поэт Лукреций писал:

«Вот посмотри: всякий раз, когда

солнечный свет проникает

В наши жилища и мрак прорезает своими

лучами,

Множество маленьких тел в пустоте,

ты увидишь, мелькая,

Мечутся взад и вперед в лучистом сиянии

света...»

Свет — это электромагнитные волны.

Длины видимых световых волн лежат в пределах

от 400 нанометров (нм)* для фиолетового

света до 760 нм для красного. Длины радиоволн

гораздо больше — вплоть до километровых.

Любые тела состоят из атомных ядер и

электронов. В том числе и капельки воды

в тумане. Если на электроны капельки падает

электромагнитная волна, то они начинают

колебаться в такт с этой волной. Тем самым

электроны становятся источниками новых

световых волн, распространяющихся во все

стороны. Возникает рассеянный свет.

РАССЕЯНИЕ СВЕТА

Рэлей думал, что рассеяние света атмосферой

объясняется наличием в ней мелких пылинок.

...Мутная среда при рассеивании света

рассеивает свет. Луч, возникает излучение

проходящий сквозь в разных направлениях,

туман, рассеивается имеющих мало общего

капельками воды. Туман с направлением

неоднороден, и поэтому падающего луча

Он провел теоретические расчеты,

показавшие, что интенсивность света, рассеянного

малыми неоднородностями среды, должна резко

зависеть от длины световой волны К. А

именно: интенсивность рассеянного света 1 обратно

пропорциональна №.

Значит, если мы увеличим длину волны

в два раза, интенсивность рассеянного света

уменьшится в 16 раз. Запыленная атмосфера

должна рассеивать фиолетовые лучи с длиной

волны 400 нм в 13 раз сильнее, чем красные

с длиной волны 760 нм.

Спектр солнца непрерывен. Наиболее

интенсивны в нем желто-зеленые лучи

с X = 470 нм. При рассеянии света происходит

перераспределение интенсивностей в

соответствии с законом Рэлея, и максимум

интенсивности в рассеянном свете попадает в голубую

область спектра.

Таким образом, все объяснено. Понятно,

почему небо голубое, понятен ряд других

красивых явлений атмосферной оптики.

Отдаленные лес и горы мы наблюдаем через толстый

слой воздуха. Будучи освещен солнцем сбоку,

воздух рассеивает голубые лучи, которые и

попадают в глаз или объектив фотоаппарата.

На темном фоне леса такое рассеяние особен-

Нанометр — миллимикрон.

12

рассеянный

СВЕТ

Г/К* Солнце

Д^/J £ЦЕНИТЕ

I --^«ь

солвт

ЗАХОДИТ

ЗЕМЛЯ.

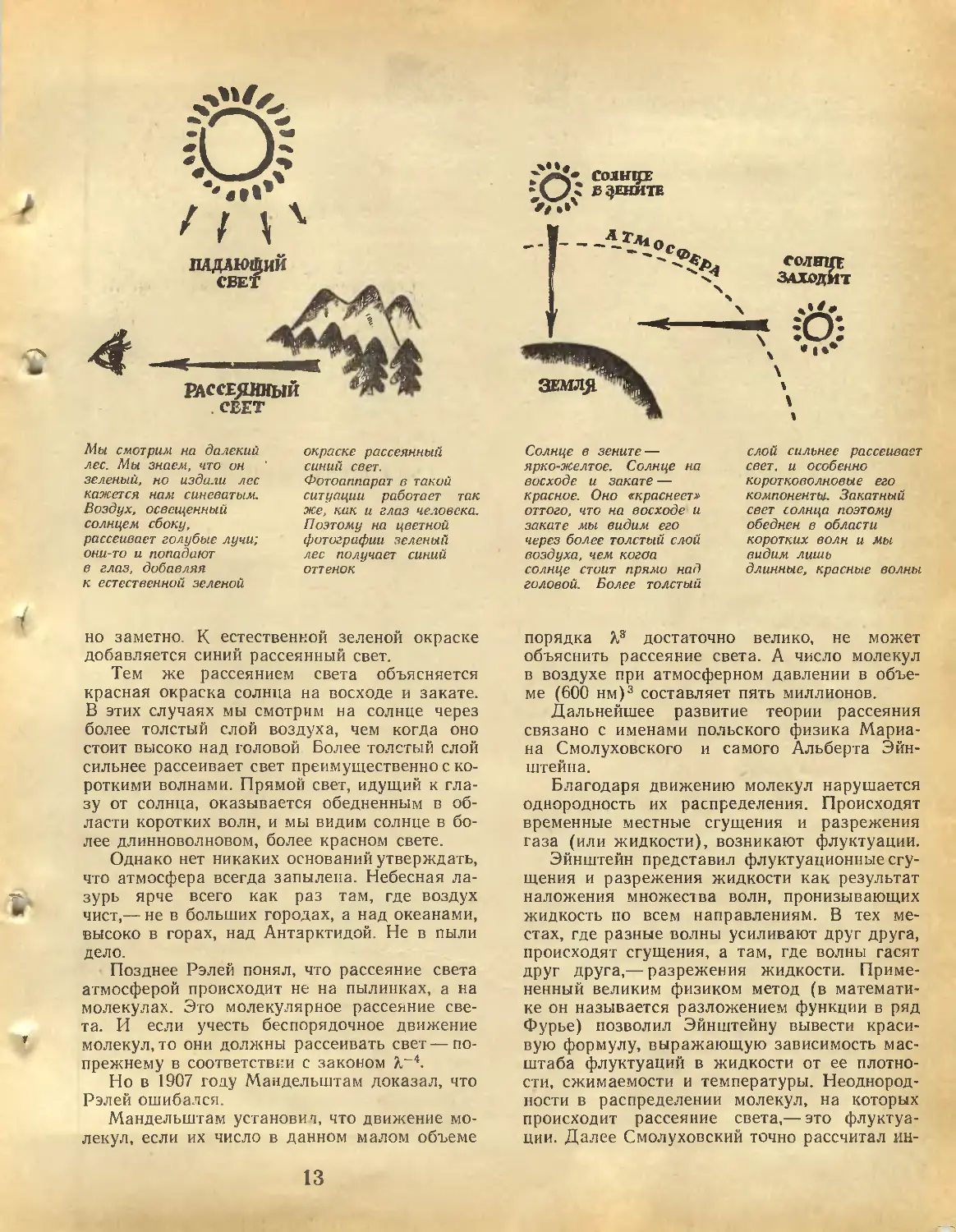

Мы смотрим на далекий

лес. Мы знаем, что он

зеленый, но издали лес

кажется нам синеватым.

Воздух, освещенный

солнцем сбоку,

рассеивает голубые лучи;

они-то и попадают

в глаз, добавляя

к естественной зеленой

окраске рассеянный

синий свет.

Фотоаппарат в такой

ситуации работает так

же, как и глаз человека.

Поэтому на цветной

фотографии зеленый

лес получает синий

оттенок

Солнце в зените —

ярко-желтое. Солнце на

восходе и закате —

красное. Оно «краснеет»

оттого, что на восходе и

закате мы видим его

через более толстый слой

воздуха, чем когоа

солнце стоит прямо над

головой. Более толстый

слои сильнее рассеивает

свет, и особенно

коротковолновы е его

компоненты. Закатный

свет солнца поэтому

обеднен в области

коротких волн и мы

видим лишь

длинные, красные волны

но заметно. К естественной зеленой окраске

добавляется синий рассеянный свет.

Тем же рассеянием света объясняется

красная окраска солнца на восходе и закате.

В этих случаях мы смотрим на солнце через

более толстый слой воздуха, чем когда оно

стоит высоко над головой Более толстый слой

сильнее рассеивает свет преимущественно с

короткими волнами. Прямой свет, идущий к

глазу от солнца, оказывается обедненным в

области коротких волн, и мы видим солнце в

более длинноволновом, более красном свете.

Однако нет никаких оснований утверждать,

что атмосфера всегда запылена. Небесная

лазурь ярче всего как раз там, где воздух

чист,— не в больших городах, а над океанами,

высоко в горах, над Антарктидой. Не в пыли

дело.

Позднее Рэлей понял, что рассеяние света

атмосферой происходит не на пылинках, а на

молекулах. Это молекулярное рассеяние

света. И если учесть беспорядочное движение

молекул, то они должны рассеивать свет — по-

прежнему в соответствии с законом Яг~4.

Но в 1907 году Мандельштам доказал, что

Рэлей ошибался.

Мандельштам установит, что движение

молекул, если их число в данном малом объеме

порядка X3 достаточно велико, не может

объяснить рассеяние света. А число молекул

в воздухе при атмосферном давлении в

объеме F00 нмK составляет пять миллионов.

Дальнейшее развитие теории рассеяния

связано с именами польского физика Мариа-

на Смолуховского и самого Альберта

Эйнштейна.

Благодаря движению молекул нарушается

однородность их распределения. Происходят

временные местные сгущения и разрежения

газа (или жидкости), возникают флуктуации.

Эйнштейн представил флуктуационные

сгущения и разрежения жидкости как результат

наложения множества волн, пронизывающих

жидкость по всем направлениям. В тех

местах, где разные волны усиливают друг друга,

происходят сгущения, а там, где волны гасят

друг друга,— разрежения жидкости.

Примененный великим физиком метод (в

математике он называется разложением функции в ряд

Фурье) позволил Эйнштейну вывести

красивую формулу, выражающую зависимость

масштаба флуктуации в жидкости от ее

плотности, сжимаемости и температуры.

Неоднородности в распределении молекул, на которых

происходит рассеяние света,— это

флуктуации. Далее Смолуховский точно рассчитал ин-

13

тенсивность света, рассеянного газом, а

Эйнштейн— жидкостью. В обоих случаях

сохранилась Рэлеева формула Я,-4.

Физика — единая наука о природе.

Прогресс ее неравномерен, и чаще всего резкие

рывки вперед происходят в результате

установления внутренних связей между

явлениями, на первый взгляд весьма далекими друг

от друга. Последующие события в теории

рассеяния света демонстрируют это с особенной

яркостью.

Почти одновременно с теорией рассеяния

света создавалась теория теплоемкости

кристаллов, определяемой колебаниями их

атомов. Атомы колеблются около постоянных

положений равновесия — они связаны друг с

другом упругими силами, как бы пружинами.

Немецкий физик Петер Дебай показал,

что колебания атомов в кристалле

распространяются как упругие волны. Собственно

говоря, это звуковые волны, но с такими высокими

частотами, что их нельзя услышать. При

нагревании кристалл «звучит», но его звуки —

это гиперзвуки.

Казалось бы, теория теплоемкости Дебая

ье имеет никакого отношения к рассеянию

света. Но Мандельштам понял, что между

двумя явлениями существует самая

непосредственная связь. Эйнштейновы волны в

жидкости и твердом теле являются не чем иным, как

теми звуковыми (гиперзвуковыми) волнами,

которые исследовал Дебай в своей теории

теплоемкости.

Но если рассеяние света происходит на

реальных звуковых волнах, то они должны

модулировать рассеянный свет.

МЫ СЛУШАЕМ РАДИО

На радиостанции в микрофон передаются

звуковые волны. В микрофоне образуется

электрический «звуковой» сигнал, сигнал

низкой частоты. Этот сигнал воздействует на

несущий ток в радиопередатчике, а значит, и

в радиоприемнике. Такое воздействие

переменного тока низкой частоты на амплитуду

(размах) высокочастотных электрических

колебаний называется их модуляцией.

Радиоприемник в конечном счете воспринимает

изменения амплитуды несущей волны и вновь

превращает их в звуковые колебания.

Мандельштам доказал, что если рассеяние

света происходит на гиперзвуковых волнах,

то эти волны, имеющие частоты много

меньшие, чем частоты световых волн, должны их

модулировать. Свет рассеивается, испытывая

определенные изменения.

Как же это обнаружить? В этом случае

ведь нет радиоприемника, выделяющего

модулирующие колебания. Приемника нет, но есть

спектрограф.

Спектрограф — прибор, в котором свет,

проходящий через стеклянную или кварцевую

призму, разлагается в спектр, и этот спектр

регистрируется в виде фотографии или иным

путем. Разложить в спектр — значит выделить

из сложного светового сигнала отдельные

волны с определенными частотами.

Если свет модулирован, то в его спектре,

наряду с линией немодулированной волны,

отвечающей частоте v (т. е. длине волны

Я, = c/v, где с — скорость света), должны

появиться линии с измененными частотами:

v + vM0H, v — vM0H, т. е. линии с частотами,

увеличенными и уменьшенными на частоту

модуляции \мод- Иными словами, модуляция

выражается в спектре появлением у исходной

линии с «несущей» частотой v двух

симметрично расположенных «спутников».

Следовательно, если осветить кристалл

светом с определенной частотой v, то в

спектре рассеянного свега должна наблюдаться

уже не только эта частота v, но и «спутники».

Частота модуляции гМОд в этом случае

должна совпадать с частотой гиперзвукового

колебания кристалла.

Нужно было поставить опыт. И опыт

поставлен был — о нем уже рассказано в начале

очерка.

Действительно, «спутники» обнаружились.

Однако определенные из их положения

частоты Умод оказались много больше

гиперзвуковых. Почему?

Объяснение состояло в том, что наряду со

звуковыми колебаниями в кристалле кварца

имеются и оптические колебания, колебания

атомов в молекулах. Эти колебания тоже

вносят свой вклад в теплоемкость, как

показал Макс Борн. Их можно наблюдать

непосредственно в спектре поглощения

инфракрасных лучей кристаллом. Частоты vM0H,

полученные в спектре рассеянного света, в точности

совпали с частотами в инфракрасном спектре

кристалла.

Модуляция действительно происходит, но

в описанном опыте наблюдалась модуляция

света не дебаевскими, а борцовскими

колебаниями.

Обнаружить звуковую дебаевскую

модуляцию Мандельштам и Ландсберг не могли, так

как у них не было спектрального прибора

с достаточно высокой разрешающей

способностью. Советская физика не имела больших

средств в те годы. Единственный такой при-

14

бор — «эшелон Майкельсона» — имелся у

другого великого советского оптика— Дмитрия

Сергеевича Рождественского, в Ленинграде.

И Мандельштам попросил Рождественского

провести соответствующее экспериментальное

исследование. Его выполнил в ЛГУ Евгений

Федорович Гросс — тогда еще совсем молодой

физик — и в 1930 году опубликовал

прекрасную работу, полностью подтвердившую

теоретические ожидания Мандельштама,

СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ И КВАНТЫ

Мы все время говорим о световых волнах —

электромагнитных волнах. В действительности

свет имеет двойственную природу.

Свет — электромагнитная волна. В то же

время это поток фотонов, световых квантов,

т. е. частиц, обладающих определенной

энергией. Связь между квантовыми и волновыми

свойствами дается основным соотношением:

Е = hv. Энергия светового кванта Е равна

частоте световой волны v, умноженной на

постоянную Планка h. Постоянная Планка —

наряду со скоростью света одна из

важнейших величин в физике, ее значение:

h = 6,62- Ю-27 эрг- сек.

В одних опытах свет проявляет волновые,

в других — квантовые свойства. Не имеет

смысла спрашивать: что же такое свет —

волны или кванты? Тут нет «или». И то и другое.

И Раман истолковал комбинационное

рассеяние света, пользуясь, в отличие от

Мандельштама и Ландсберга, не волновыми,

а квантовыми представлениями.

Вот каким был ход его рассуждений.

На рассеивающее вещество падает квант

света с энергией hv. Он взаимодействует, с

молекулой и отдает ей часть своей энергии.

Происходит как бы неупругое отражение — из

вещества вылетает квант с уменьшенной

энергией h(v — Умод)- Соответственно в спектре

рассеяния наряду с частотой падающего

света v будет наблюдаться и уменьшенная

частота v — Умод- Эта часть энергии поглощается

молекулой и превращается в энергию

колебаний атомов. Как же объяснить появление

в спектре рассеяния наряду с уменьшенной

частотой v — Умод увеличенной частоты v + vM0«?

В этом случае квант забирает у молекулы

определенное количество ее энергии

колебаний, равное Ьумод. Происходит «сверхупругое»

рассеяние — энергия рассеянного фотона

больше, чем энергия падающего.

Представьте себе весьма ненадежный

автомат в метро. Он не меняет честно

пятиалтынный на три пятака, а ведет себя странно.

В большинстве случаев он просто возвращает

вашу монету в неизменном виде. Это модель

упругого, некомбинационного рассеяния света.

В других случаях он возвращает вам вместо

пятиалтынного гривенник, и сколько бы вы

ни стучали по автомату, ваши пять копеек

пропали. Модель неупругого рассеяния

с уменьшением частоты. Зато иногда автомат

ведет себя щедро — вместо

пятнадцатикопеечной монеты выдает двадцатикопеечную.

Модель сверхупругого рассеяния с увеличением

частоты.

Или другой пример. Акробат прыгает на

пружинный матрац и отскакивает от него на

высоту, несколько меньше той, с которой

прыгал. Часть энергии акробата пошла на

раскачку пружин. Но можно ведь представить себе

матрац, пружины которого сильно

колеблются. Акробат, отскочивший от такого матраца

может подняться выше, увеличить свою

энергию за счет энергии колебания пружин.

В дальнейшем была установлена

эквивалентность обеих теорий комбинационного

рассеяния — классической волновой теории,

которой руководствовались Мандельштам и

Ландсберг, и квантовой, которой пользовался

Раман.

В СТОКГОЛЬМЕ

Работа индийского физика была

опубликована в английском журнале «Нейчер»

(«Природа») весной 1928 года, работа москвичей —

несколькими месяцами позже в немецком

журнале «Натурвиссеншафтен»

(«Естественные науки»). Все специалисты, прочитавшие

эти статьи, поняли, что в них речь идет о

весьма крупном открытии.

В науке (в отличие от искусства)

существует мировая система достаточно объективных

оценок и наград. Общепризнанной высшей

наградой ученому служит Нобелевская премия,

присуждаемая ежегодно, начиная с 1901 года,

Шведской академией наук за лучшие работы

в области физики, химии, физиологии и

медицины. (Премии выдаются из процентов на

капитал, завещанный для этого известным

инженером Альфредом Нобелем, изобретателем

динамита.)

Нобелевскую премию за открытие

присудили только Раману. На том основании, что

его работа была опубликована несколькими

месяцами раньше, чем работа советских

физиков. Между тем всем ученым, и в том числе

членам Нобелевского комитета, было

совершенно ясно, что обе работы были сделаны

одновременно и независимо. Различие в скоро-

15

сти публикации объяснялось только

различиями в характерах авторов работ.

Честолюбие — не последний стимул в

деятельности ученого. Каждый творческий

работник нуждается в общественном признании

своего труда. «Когда хвалят, приятно»,—

говорит Тригорин в «Чайке» Чехова. Это истина

тривиальная. Весь вопрос в том, кто хвалит

и какова цена похвалы. Ученый жаждет

похвалы компетентной, прежде всего серьезной

оценки со стороны коллег. Однако стремление

к похвалам, как таковым, стремление к

почестям и наградам, зачастую превращают

честолюбие в сравнительно невинный, но смешной

порок — тщеславие, а иногда приводят и к

гораздо худшим последствиям.

Здесь речь шла о компетентной высокой

награде — о Нобелевской премии.

Л. И. Мандельштам был человеком

совершенно своеобразным, человеком

исключительной чистоты и благородства, абсолютно

чуждым всего мелкого. Великий ученый, он был

лишен честолюбия. Его бесконечно

интересовало научное исследование, ио он был

равнодушен к славе. Поэтому Мандельштам

публиковал мало работ и щедро раздавал свои

научные идеи. Ряд крупных открытий, им

сделанных, остался неопубликованным, и лишь

позднее их повторяли другие. Мандельштам

и Ландсберг не торопились и с публикацией

работы по комбинационному рассеянию.

Напротив, Раман послал свое письмо в

редакцию «Нейчер» немедленно после получения

первых результатов. Он написал, что

сделанное им открытие подобно открытию Комптона,

изучившего рассеяние рентгеновских лучей

электронами, и счел уместным напомнить, что

Комптол получил Нобелевскую премию. Это

был очень прозрачный намек.

Решение Нобелевского комитета было явно

несправедливым, и это отметили многие

крупнейшие физики. Несомненно, что премию

должны были разделить и Мандельштам,

и Ландсберг, и Раман. По-видимому, в науку

вмешалась политика. Молодое тогда

Советское государство" не пользовалось симпатиями

на Западе, и с ним старались не считаться.

Ни один советский ученый в те годы

Нобелевской премии не получил. Но потом это

сделалось уже невозможным, и после второй

мировой войны семь советских ученых стали

Нобелевскими лауреатами. Это — Н. Н. Семенов,

И. Е. Тамм, И. М. Франк, П. А. Черенков,

Л. Д. Ландау, Н. Г. Басов и А. М. Прохоров.

ГОЛОСА МОЛЕКУЛ

Мы постарались показать читателю, какая

внутренняя логика развития науки привела

к открытию комбинационного рассеяния.

И логика эта, естественно, повела дальше.

В спектрах комбинационного рассеяния

проявляются частоты колебаний атомов в

молекулах и кристаллах, те частоты, которые

были обозначены \мол. Особенно легко

получать спектры рассеяния жидкостей. Сейчас это

простой студенческий опыт, но до 1928 года

никто не подозревал о его возможности.

Следовательно, наблюдая спектр

рассеяния, мы как бы записываем голоса молекул.

И эти голоса рассказывают о многом. Они

сообщают нам важные детали внутреннего

устройства молекул. Они говорят о природе

сил, действующих как внутри молекулы, так

и межмолекулярных.

Спектры комбинационного рассеяния

стали одним из наиболее мощных методов,

применяемых при изучении строения вещества.

Изучая спектры смесей различных

веществ, можно проводить их анализ. Особенно

полезными оказались спектры рассеяния для

анализа бензинов и других органических

смесей. Это направление было широко развито

Г. С. Ландсбергом в союзе с химиками

Н. Д. Зелинским и Б. А. Казанским.

За сорок лет, прошедших с момента

открытия, спектрам комбинационного рассеяния

посвящено несколько тысяч работ. Это

большой раздел оптики и физической химии.

А все началось с вопроса о голубом небе!

Рисунки и вклейка

Б. АКУЛИНПЧЕВА

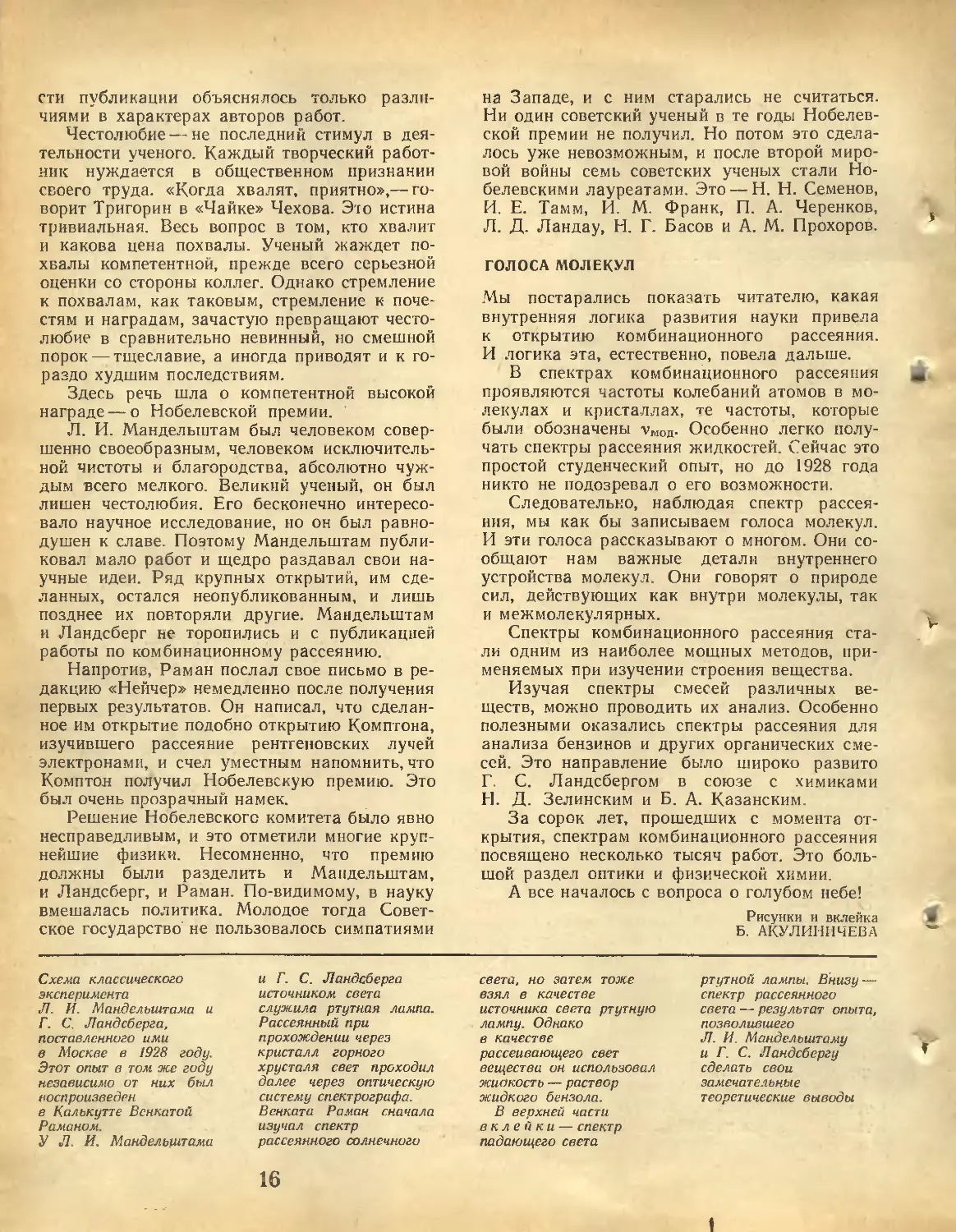

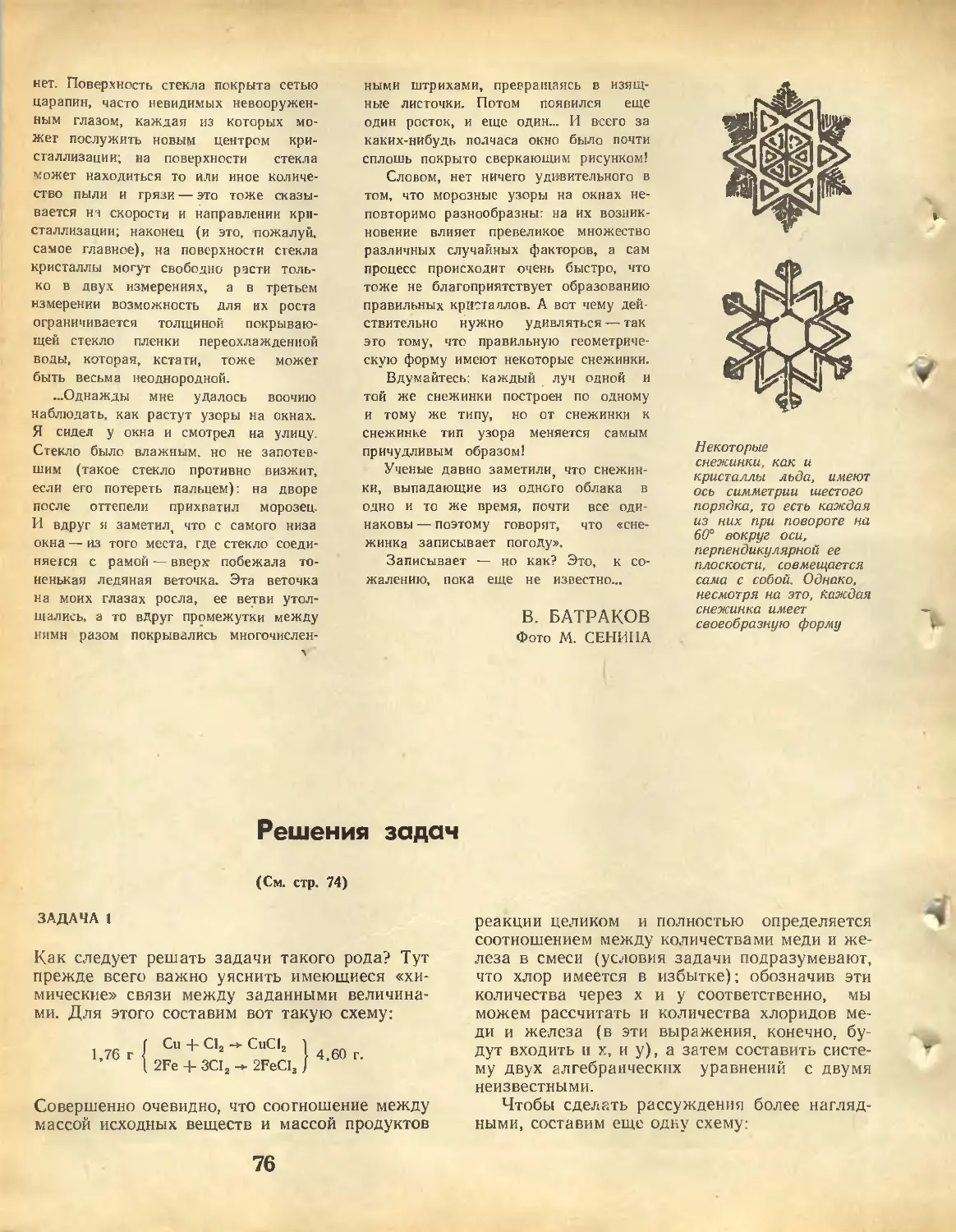

Схема классического

эксперимента

Л. И. Мандельштама и

Г. С. Ландсберга,

поставленного ими

в Москве в 1928 году.

Этот опыт в том же году

независимо от них был

воспроизведен

в Калькутте Вснкатой

Раманом.

У Л. И. Мандельштама

и Г. С. Ландсберга

источником света

служила ртутная лампа.

Рассеянный при

прохождении через

кристалл горного

хрусталя свет проходил

далее через оптическую

систему спектрографа.

Венката Раман сначала

изучал спектр

рассеянного солнечного

света, но затем тоже

взял в качестве

источника света ртутную

лампу. Однако

в качестве

рассеивающего свет

вещества он использовал

жиокость — раствор

жидкого бензола.

В верхней части

вклейки — спектр

падающего света

ртутной лампы. Внизу —

спектр рассеянного

света — результат опыта,

позволившего

Л. И. Мандельштаму

и Г. С. Ландсбергу

сделать свои

замечательные

теоретические выводы

16

I

спектр падающего света ртутной ламды

лампа

дристадл

спектрограф

Фотопластинка

спектр рассеянного света:

f ,2?з?4 •* частоты модуляции

КАТОД

и*^*' ' .У Л

^

ИЗОЛЯТОР 1

^

у-

•I

L*

/

"-

! СПИРАЛЬ .НАГРЕВАЮЩАЯ |

КАТОД

ll.'i^ij^iiijljl

ФОКУСИРУЮЩИЙ]

ЭЛЕКТРОД

| СИСТЕМА ЗЕРКАЛ ЛЛЯ

НАБЛЮДЕНИЯ

к -' л; • . <

f \

^

Т V

г

1 гь

] ..V

г 'с

^- ^

кз магнитная

■■фокусирующая

|Я ЛИНЗА

.--^

' i/ л:,-

N 1

[окно для

НАБЛЮДЕНИЯ!

МАГНИТНАЯ

ОТКЛОНЯЮЩАЯ

СИСТЕМА

ЗАЩИТНЫЙ

ЭКРАН

[электронный]

ЛУЧ

ДЕТАЛЬ

[предметный!

СТОЛ

ВАКУУМНАЯ

КАМЕРА

НАУКА ЛЕНИНСКОЙ ЭПОХИ

ТРИ СПОСОБА СВАРКИ,

ИСПЫТАННЫЕ

В КОСМОСЕ

16 октября 1969 года советские космонавты

Г. С. Шонин и В. Н. Кубасов на борту

корабля «Союз-6» включили космическую

сварочную установку «Вулкан». Это был первый

в мире технологический эксперимент в

космосе. Установка «Вулкан» предназначена для

автоматической сварки тремя способами:

электронным лучом, плавящимся электродом и

сжатой дугой.

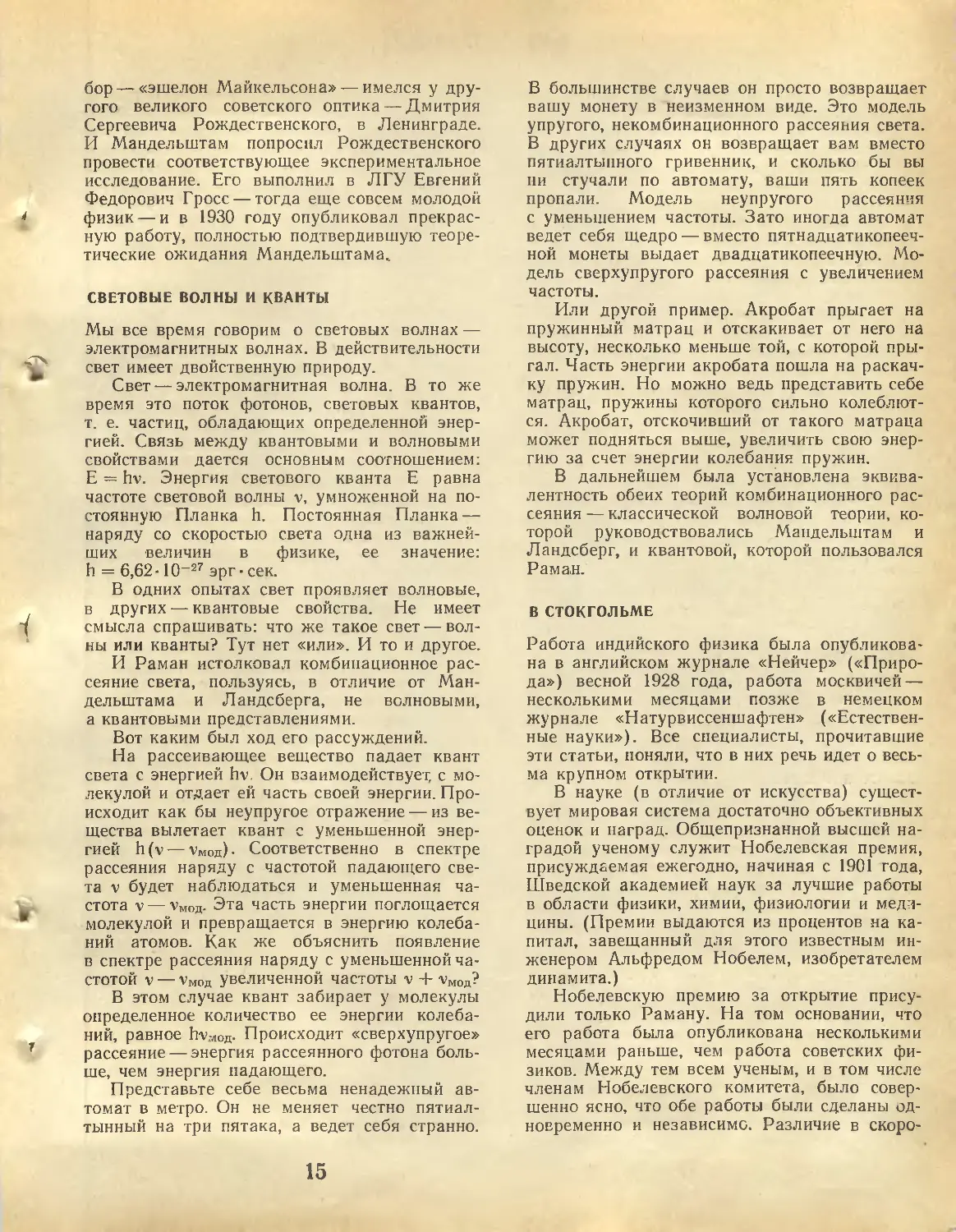

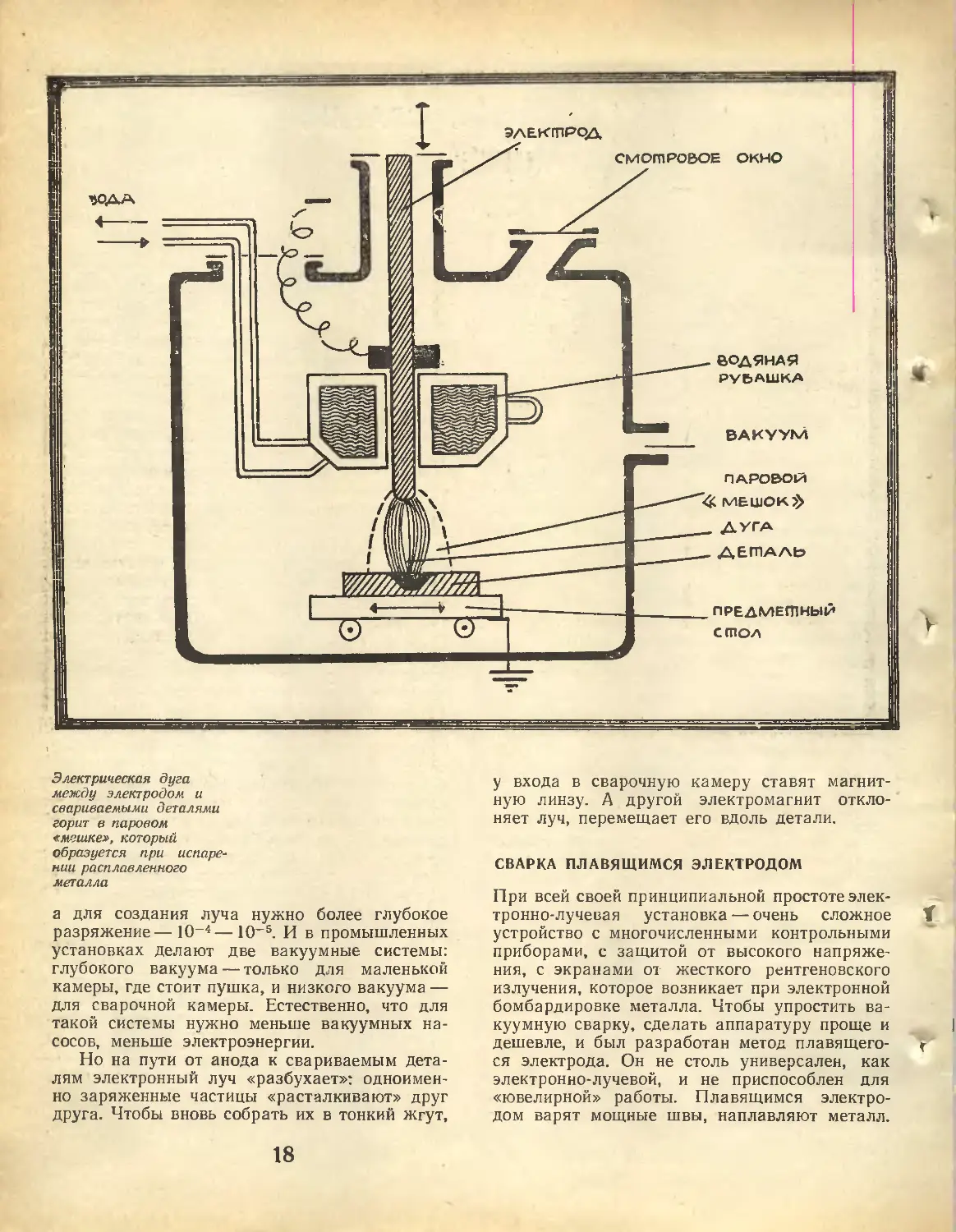

СВАРКА ЭЛЕКТРОННЫМ ЛУЧОМ

Сфокусированный в тончайший пучок поток

электронов, разогнанных в электрическом

поле до скоростей, соизмеримых со скоростью

света, пересекает вакуумную камеру и

падает на металлическую поверхность. При

ударе почти вся энергия электрона (а она

пропорциональна квадрату его скорости)

переходит в тепло. Этого тепла достаточно, чтобы

расплавить или даже испарить микрочастицу

металла. Электронный луч, расплавляя

частицу за частицей, проникает все глубже и

глубже в металл, режет его. Если же поток

электронов заставить скользить вдоль кромок

плотно прижатых друг хк другу деталей, луч

оставит за собой тончайший шов. Таков

принцип электронно-лучевой сварки (схема

установки изображена на цветной вклейке).

Производительность и мощность

электронного луча зависят от энергии его частиц —

электронов. А энергией этой легко

управлять: для этого достаточно изменять разность

электрических потенциалов между источником

электронов — катодом и металлами, которые

сваривают или режут. От напряжения

источника тока зависит и «сила» луча: он может

быть мощным, способным «разрубить»

стальную плиту, или тонким, как игла. Пожалуй,

так просто управлять сваркой можно только

на электронно-лучевых установках. Поэтому

их используют для самых точных,

«ювелирных» работ. Допустим, шов должен пройти

в нескольких миллиметрах от стеклянной

детали, припаянной к металлу. Сварка

закончится, а стекло даже не успеет нагреться.

Сердце установки — электронная пушка,

устроенная в принципе так же, как кинескоп

обычного телевизора. Разве что детали

кинескопа миниатюрнее. Но, конечно, сварочная

пушка потребляет значительно больше

энергии: ведь единственная задача электронов в

телевизионной трубке — осветить экран.

Работает электронная пушка так.

Нагретый до температуры 1800—2100° С

металлический катод выбрасывает электроны.

Фокусирующий электрод собирает их в пучок. И

электронный луч устремляется к аноду, потенциал

которого на несколько десятков тысяч вольт

положительнее.

Собственно говоря, этого простого

устройства достаточно, чтобы сваривать металл. На

том месте, где установлен анод, можно было

бы расположить детали. Но чтобы управлять

лучом, чтобы проще было манипулировать

свариваемыми деталями, их отодвигают

подальше от пушки, в большую вакуумную

камеру. Это, кстати, выгодно и экономически.

Для сварки достаточно поддерживать вакуум

10~2—10~3 миллиметра ртутного столба,

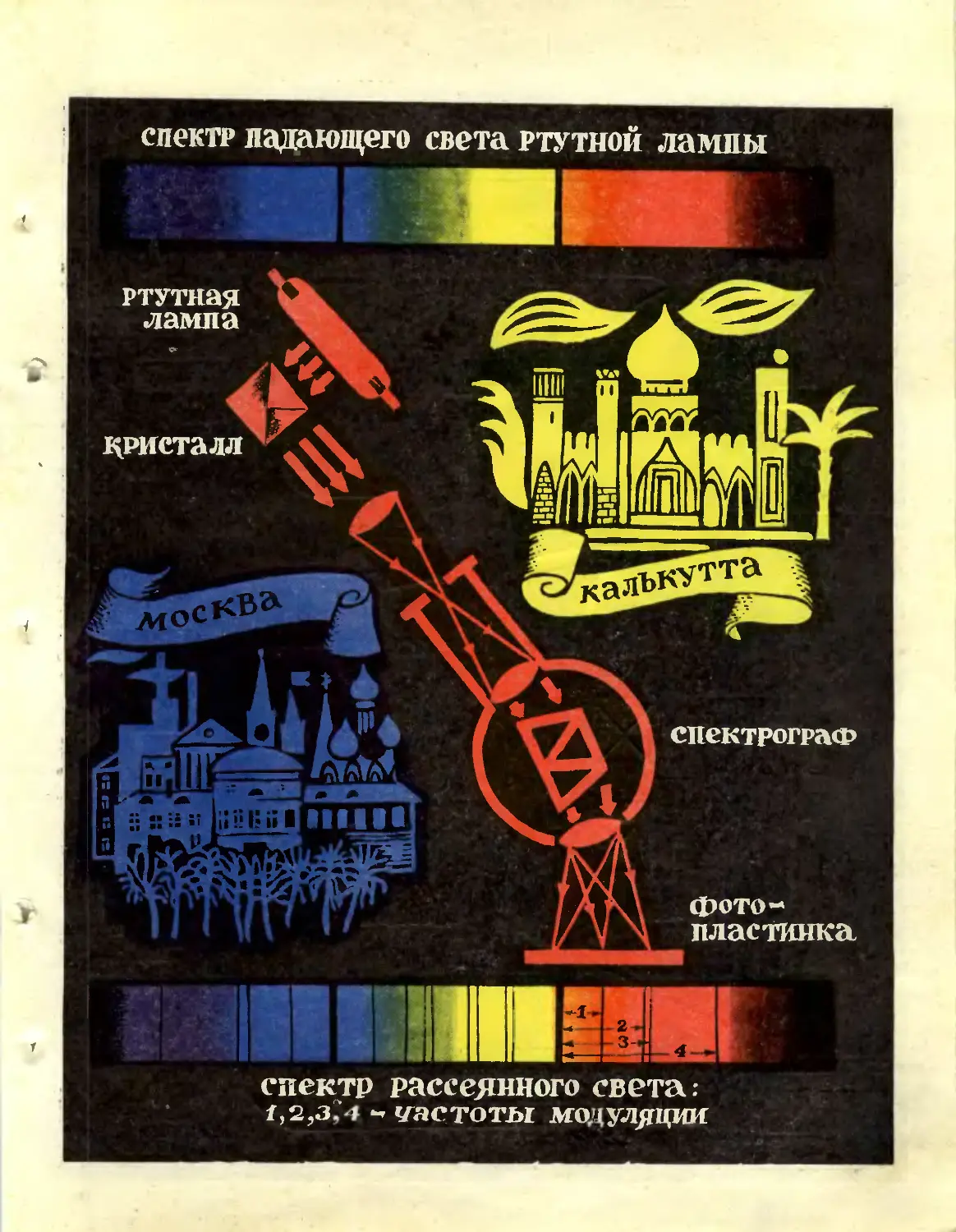

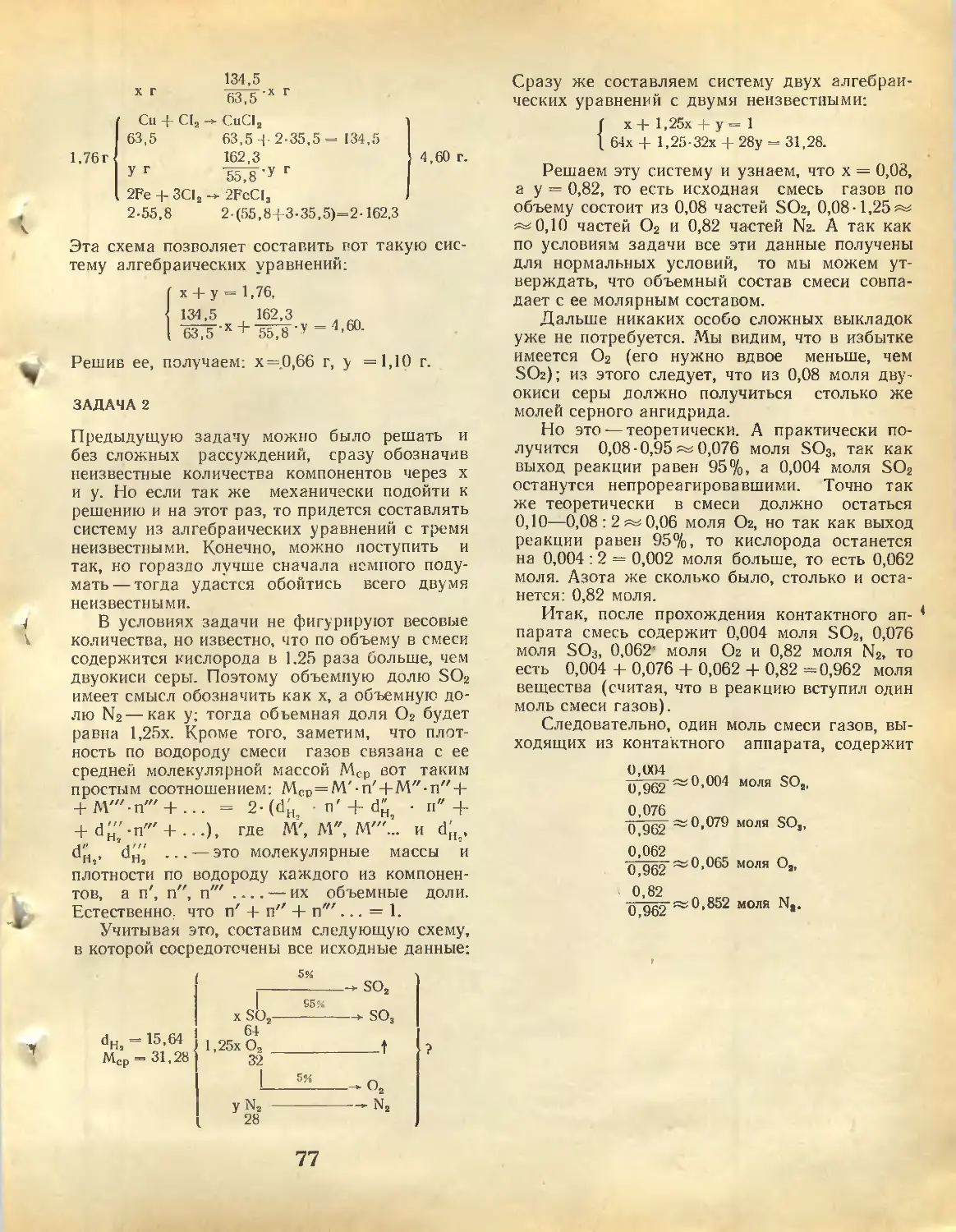

На вклейке —

принципиальная схема вакуум-

ной электронно-лучевой

сварочной установки.

Нагретый в вакууме катод

электронной пушки

служит источником

электронов. Поток электронов

сжимается

фокусирующим электродом и

направляется к аноду.

Находясь за пределами

внешнего электрического

поля, электроны

отталкивают друг друга, и луч

вновь расширяется. Для

последней фокусировки и

перемещения луча отно-

сител ьно предметного

стола служат два

электромагнита —

фокусирующий и отклоняющий,

которые расположены у

входа в сварочную

вакуумную камеру. За

ходом сварки можно

наблюдать через смотровое

окно с помощью системы

зеркал. Специальные

экраны защищают

оператора от жесткого

рентгеновского излучения,

возникающего при

электронной бомбардировке

металла

Рисунок

В. СУХОМЛИНОВА

2 Химия и Жизнь, JVT» 2

17

СМОГП РОВОЕ ОКНО

ВОДЯНАЯ

РУЬАШКА

ВАКУУМ

ПАРОВОЙ

МБШОК>>

ДУГА

АЬГПАЛЬ

ПРЕДМЕШНЫИ

стол

Электрическая дуга

между электродом и

свариваемыми деталями

горит в паровом

«мешке», который

образуется при

испарении расплавленного

металла

а для создания луча нужно более глубокое

разряжение— 10~4— 10~5. И в промышленных

установках делают две вакуумные системы:

глубокого вакуума — только для маленькой

камеры, где стоит пушка, и низкого вакуума —

для сварочной камеры. Естественно, что для

такой системы нужно меньше вакуумных

насосов, меньше электроэнергии.

Но на пути от анода к свариваемым

деталям электронный луч «разбухает»:

одноименно заряженные частицы «расталкивают» друг

друга. Чтобы вновь собрать их в тонкий жгут,

у входа в сварочную камеру ставят

магнитную линзу. А другой электромагнит

отклоняет луч, перемещает его вдоль детали.

СВАРКА ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

При всей своей принципиальной простоте

электронно-лучевая установка — очень сложное

устройство с многочисленными контрольными

приборами, с защитой от высокого

напряжения, с экранами от жесткого рентгеновского

излучения, которое возникает при электронной

бомбардировке металла. Чтобы упростить

вакуумную сварку, сделать аппаратуру проще и

дешевле, и был разработан метод

плавящегося электрода. Он не столь универсален, как

электронно-лучевой, и не приспособлен для

«ювелирной» работы. Плавящимся

электродом варят мощные швы, наплавляют металл.

18

ДЕЖУРНАЯ ДУГА —

ВОДА

КАГПУШКА

МАГНИГЛА

АРГОН

ВОЛЬФРАМОВЫЙ ЭЛЕКЩРОА

изолятор

КАНАЛ СОПЛА

поток

НИЗКОГЛЕМПЕРАШУР-

Н0Й ПЛАЗМЫ

ДЕГПАЛЪ

ПРЕАМЕГПНЫЙ

стол

ВАКУУМ

II

СМОШРОВОЕ И

окно

РАБОЧАЯ

ДУГА

Сопло плазмотрона,

поток

низкотемпературной

плазмы и магнитное

поле сжимают

электрическую дугу

в тончайший жгут

В сварке плавящимся электродом как

будто нет ничего оригинального — даже в первом

дуговом электросварочном агрегате, который

изобрел в 1890 году Н. Г. Славянов, был

использован плавящийся электрод. А новинка

заключается вот в чем: электрическая дуга

горит в вакууме.

Но глубокий вакуум — отличный изолятор,

а главное условие надежного и устойчивого

горения дуги — достаточная электрическая

проводимость между концом электрода и

деталью. Тем не менее оказалось, чго дуга в

вакууме все-таки горит. Вернее, даже не в

вакууме, а в своеобразном паровом «мешке»,

который образуется при испарении

расплавленного металла. Правда, давление

металлического пара не столь велико: всего в

десять— сто раз выше, чем в сварочной камере.

Но этого вполне достаточно, чтобы

поддержать разряд.

Конечно, вакуумная установка с

плавящимся электродом значительно сложнее

обычного агрегата для дуговой

электросварки. Электрод и предметный столик с

деталями автоматически перемещаются. На

конец плавящегося электрода надет кожух

с водяной рубашкой. Охлаждение здесь

нужно для того, чтобы плавился только конец

электрода и чтобы дуга, которая в вакууме

горит неустойчиво, была «закреплена» водной

точке.

2*

19

Чтобы получить вакуум

в земных условиях,

приходится строить

толстостенные стальные

камеры. На снимке —

электронно-лучевая

сварочная установка.

Крышка с предметный

столом выдвинута

И еще одна любопытная деталь. На

плавящийся электрод можно подать дополнительные

электрические импульсы большой мощности.

Этими импульсами можно регулировать

частоту отрыва металлических капель от

поверхности электрода *, «строчить» шов, как на

швейной машинке. А это дает

оператору-сварщику дополнительную возможность точно

управлять процессом.

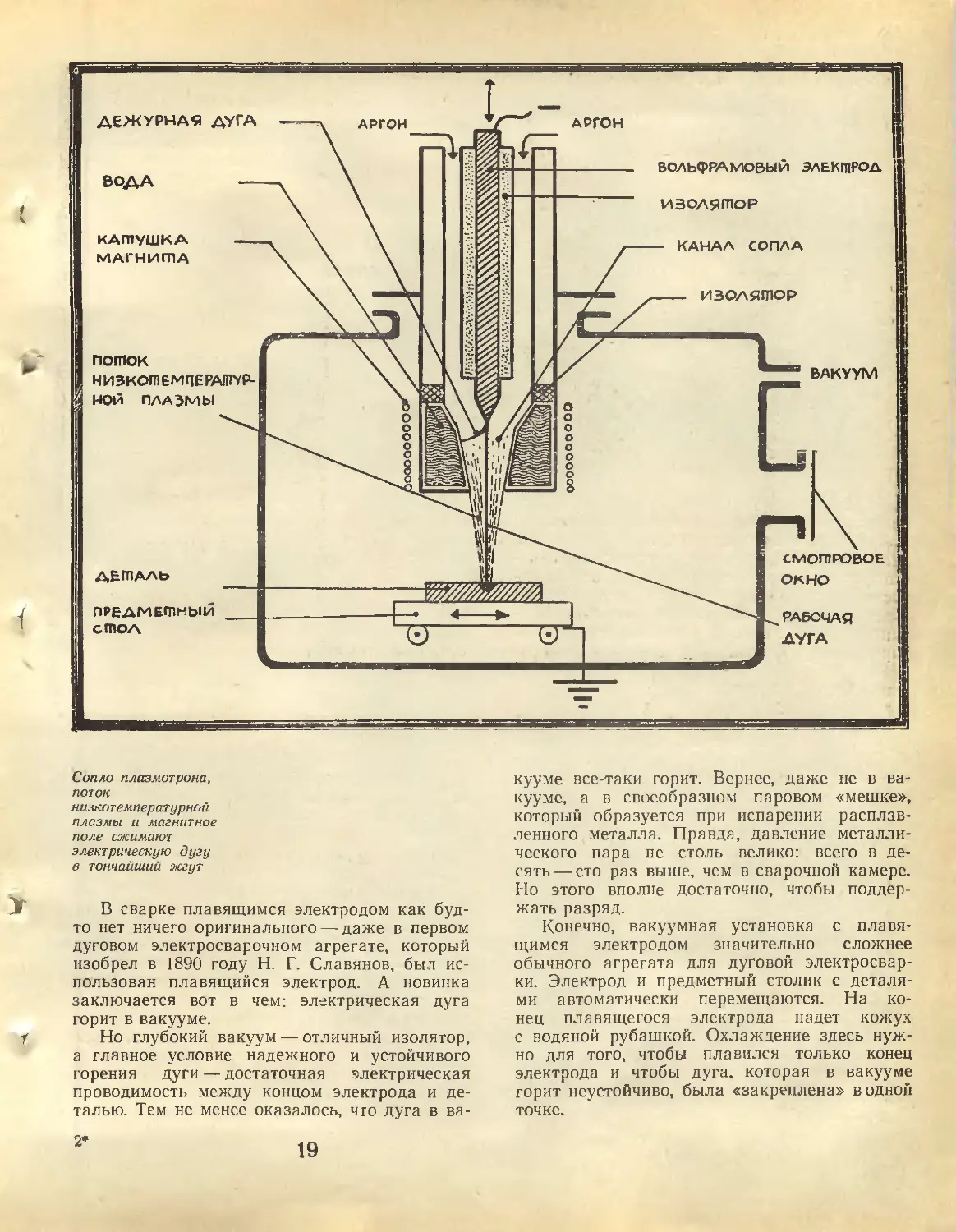

СВАРКА СЖАТОЙ ДУГОЙ

Метод сварки сжатой дугой создан в нашей

стране, в Институте электросварки имени

Е. О. Патона. У него есть еще одно

название — сварка низкотемпературной плазмой.

Вокруг дуги, зажженной между

вольфрамовым электродом и деталью, струится

плазма — поток ионизированного инертного

газа. Нагретая до температуры несколько

тысяч градусов плазма «подогревает» дугу

в узком канале сопла, концентрирует энергию

электрического разряда в точку.

Вырывающийся из сопла острый язычок плазмы,

подобно электронному лучу, может выполнять

самую тонкую и филигранную работу.

Главная часть установки — плазменная

горелка или плазмотрон. Устроен он так.

Электрод находится внутри кожуха-сопла с

водяной рубашкой. Между электродом и кожухом

* О механизме переноса металла с плавящегося

электрода к шву можно прочитать в заметке «Капля

или струя?», опубликованной в «Химии и жизни» A96Э,

№ 5).—Ред.

постоянно горит электрическая дуга (ее

называют дежурной), которую омывает поток

инертного газа — аргона или гелия. В

пламени дежурной дуги газ ионизируется,

превращается в низкотемпературную плазму. Ее

«подхватывает» магнитное поле и бросает на

свариваемые детали. И когда вспыхивает

основная дуга, электрический столб в устье

сопла оказывается зажатым в плазме.

Разные физические явления использованы

в трех описанных сварочных процессах, но

объединены они общей чертой: они протекают

в вакууме.

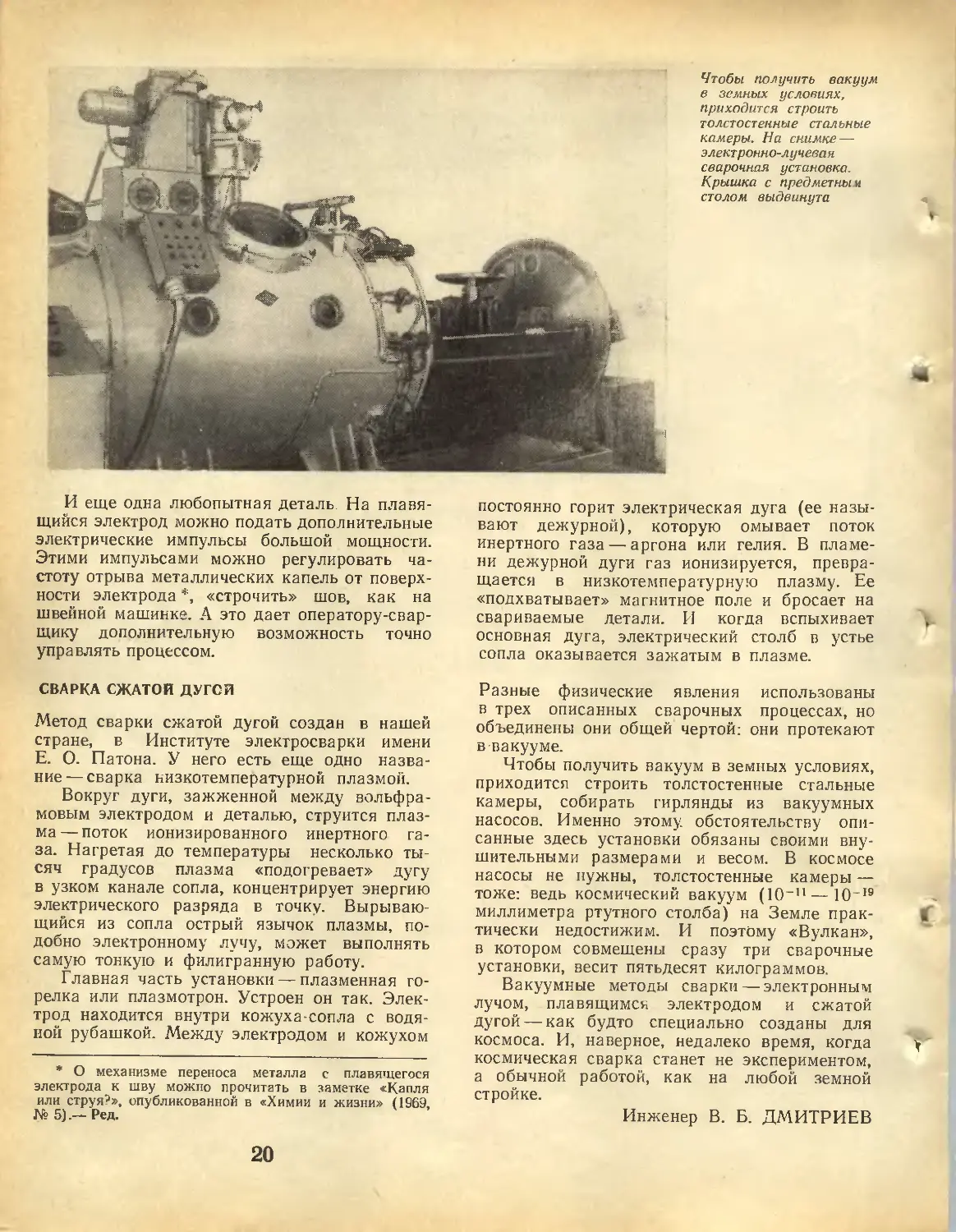

Чтобы получить вакуум в земных условиях,

приходится строить толстостенные стальные

камеры, собирать гирлянды из вакуумных

насосов. Именно этому, обстоятельству

описанные здесь установки обязаны своими

внушительными размерами и весом. В космосе

насосы не нужны, толстостенные камеры —

тоже: ведь космический вакуум A0~п — 10~19

миллиметра ртутного столба) на Земле

практически недостижим. И поэтому «Вулкан»,

в котором совмещены сразу три сварочные

установки, весит пятьдесят килограммов.

Вакуумные методы сварки — электронным

лучом, плавящимся электродом и сжатой

дугой — как будто специально созданы для

космоса. И, наверное, недалеко время, когда

космическая сварка станет не экспериментом,

а обычной работой, как на любой земной

стройке.

Инженер В. Б. ДМИТРИЕВ

20

ЗАВЕРНИТЕ ПЛОТИНУ!

— Я покупаю самолет,— торопливо

проговорил великий комбинатор,—

заверните в бумажку.

И. Ильф, Е. Петров

«Золотой теленок»

Небольшие гидротехнические

сооружения — плотины и дамбы — обычно строят

из местных материалов. В северных

районах страны, например, из

оттаявшего грунта. Но гидротехники заметили,

что грунтовые сооружения сильно

«текут»: вода быстро просачивается сквозь

преграды, размывая плотины и дамбы.

Приходится тратить дополнительные

средства, время, труд, чтобы насыпать

побольше грунта. Но срок службы

земляной плотины увеличивается при этом

весьма незначительно.

А что если «завернуть» плотину в

синтетическую пленку? Такая мысль

возникла у специалистов Всесоюзного

научно-исследовательского института

гидротехники и мелиорации и

Центрального научно-исследовательского

горноразведочного института цветных, редких

и благородных металлов.

Было решено поставить эксперимент

на самой настоящей грунтовой плотине

длиной около полукилометра и высотой

более десяти метров. Эта земляная

насыпь перегораживала реку на одном из

северных приисков.

Эксперимент начался с подготовки

«оберточного» материала.

Полиэтиленовую пленку восьмидесятимикронной

толщины складывали вдвое. Затем

обычными электрическими утюгами узкие

полосы полиэтилена сваривали внахлест и

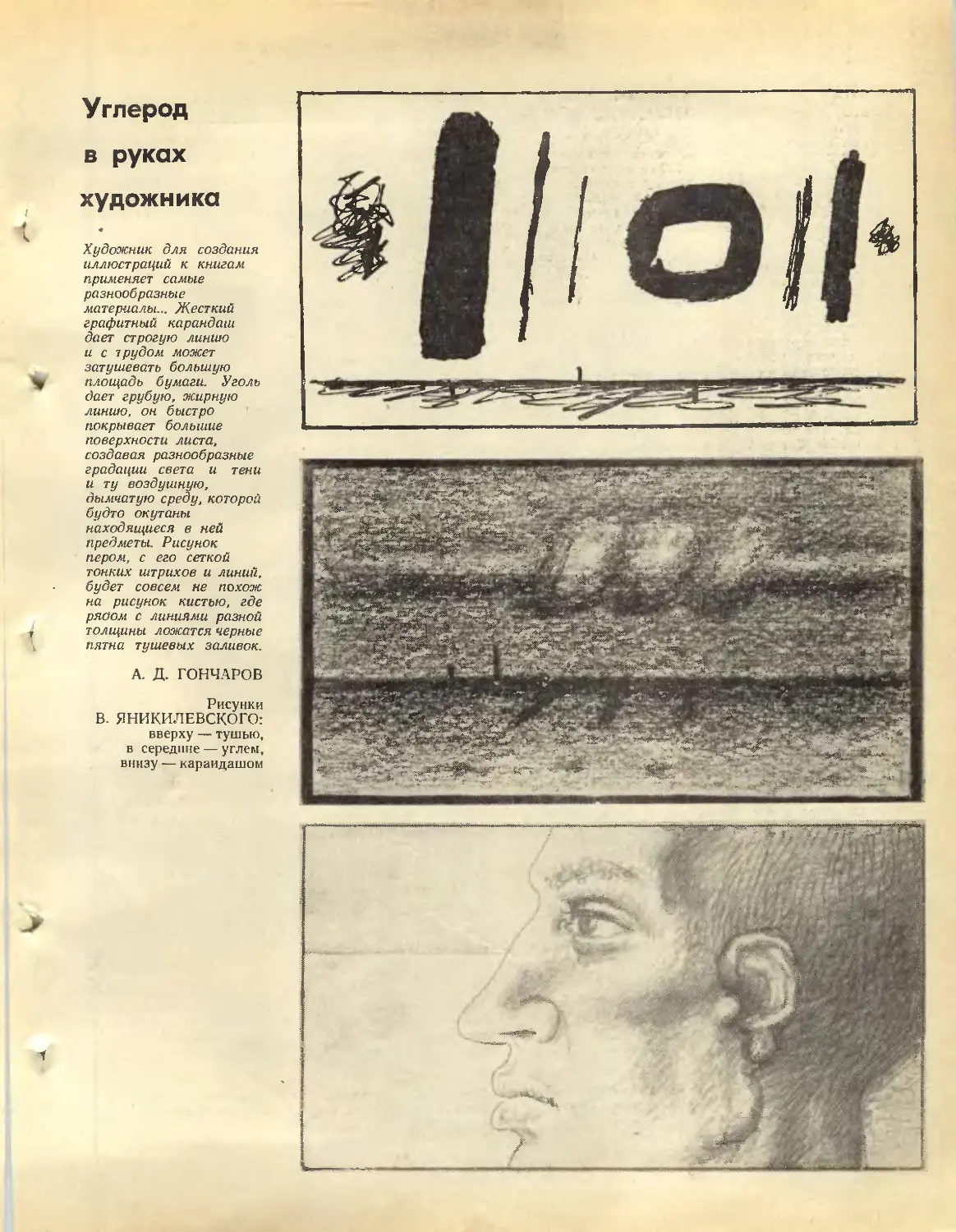

наматывали в рулоны.

Одиов]ременно бульдозеры тщательно

готовили откос к укладке экрана. Острые

камни, корни деревьев — все, что могло

повредить пленку, убирали вручную.

Когда откос был подготовлен,

рулоны уложили на гребень насыпи,

раскатали и стали сваривать утюгами

гигантский полиэтиленовый ковер площадью

больше десяти тысяч квадратных

метров. Верхнюю его кромку уложили з

заранее приготовленный ров и засыпали

землей. А поверхность ковра по всему

откосу плотины закрыли метровым

слоем грунта.

Целая неделя ушла на то, чтобы

«завернуть» плотину. А потом

водохранилище заполнили водой...

В течение года гидротехники

внимательно следили за плотиной, но утечки

воды не обнаружили.

Конечно, эксперимент еще не

закончен. Потребуется несколько лет, чтобы

убедиться в надежности «завернутого»

сооружения. Но то, что полиэтиленовая

пленка служит хорошей преградой для

воды и облегчает конструкцию плотины,

бесспорно.

Инженер

Л. Л. ЛИВШИЦ

новости

ОТОВСЮДУ

НОВОСТИ

ОТОВСЮДУ

новости

ОТОВСЮДУ

новости

ОТОВСЮДУ

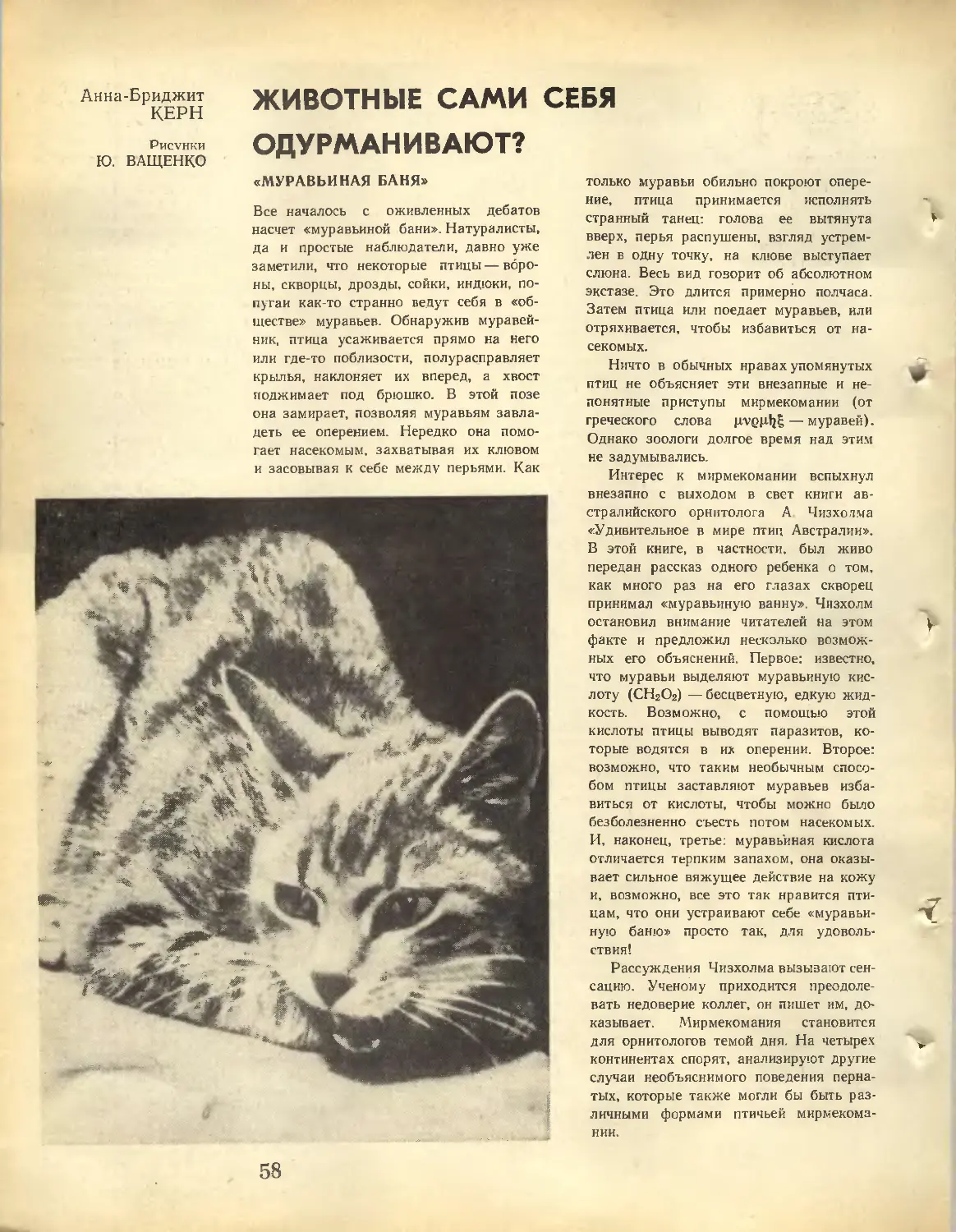

БЕРЕГИТЕСЬ,

СУСЛИКИ!

Лучший способ борьбы

с грызунами —

разбрасывание отравленных

приманок, зерна,

пропитанного фосфидом

цинка. Наземная обработка

полей эффективнее, чем

разбрасывание приманок

с самолета. Расход

зерна в этом случае почти

вдзое меньше. Но зато

обработка полей с

воздуха занимает меньше

времени, а это очень

важно. Чтобы успешно

бороться с сусликами,

например, нужно весь

цикл санитарной

обработки поля провести не

больше чем за 20—

25 дней, и обязательно в

апреле — мае... Так

возникает противоречие

между экономикой и

«временным фактором».

Разрешить его

поможет навесной

разбрасыватель РПГ-100,

разработанный во Львовском

СКБ по химической

защите растений.

Разбрасыватель монтируется на

заднем борту грузовика

или тракторного прицепа.

В бункер засыпают

приманку, дозирующее

устройство отвешивает

порции и равномерно их

выдает. Частота укладки

регулируется: можно

откладывать две порции на

квадратном метре, а

можно и реже — одно

«гнездо» на 3 м2.

Широко варьируется и вес

каждой дозы — от 1 до

30 граммов — в

зависимости от вида и числа

грызунов.

Разбрасыватель РПГ-100 испытывали

на полях Казахской

машиноиспытательной

станции. За 25 дней с его

помощью обработали

8000 га. После

обработки число сусликов

уменьшилось впятеро.

21

ОБЗОРЫ

«...Порождающие рак» — так называлась опубликованная в № 3 «Химии и жизни» за

1968 год статья А. И. Френкеля, в которой было рассказано о химических веществах,

способных вызывать злокачественные опухоли у животных и людей. В статье

говорилось в основном об «эпидемиологической» стороне проблемы — о распространении

канцерогенов в окружающей человека среде. А теперь речь пойдет о том, что

происходит с канцерогенами после того, как они попадают в организм.

Кандидат

химических наук

В. В. ЛИТВИНОВ

Рисунки

Е. ГОЛЬДИНА

КАНЦЕРОГЕНЫ В ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ

ВНЕ И ВНУТРИ НАС

Человеку приходится сталкиваться с

химическими канцерогенами чаще, чем может

показаться с первого взгляда. И не только в

результате загрязнения воздуха выхлопными

газами автомобилей. Технический прогресс в

легкой, пищевой, фармацевтической

промышленности, в сельском хозяйстве неизбежно

связан с некоторой потенциальной опасностью

«просачивания» канцерогенных веществ в эти

области.

От «внешних» канцерогенов человечество в

принципе можно оградить, хотя, может быть,

и не в самом ближайшем будущем. Но

проблема значительно осложняется, если учесть,

что источником канцерогенов может быть и

сам организм! Такие эндогенные

(внутреннего происхождения) вещества, способные

вызывать злокачественный процесс, образуются,

как полагают, в результате нарушений

обмена веществ. Начало их изучению положил

профессор Л. М. Шабад, обнаруживший высокую

канцерогенную активность бензольных

вытяжек из тканей людей, умерших от рака.

Весьма вероятно, что такие вещества, хотя бы в

отдельных случаях, могут возникать в

организме и «самостоятельно», независимо от

злокачественного процесса. Например, некоторые

продукты превращения мужского полового

гормона тестостерона обладают ясно

выраженным канцерогенным действием и в случае

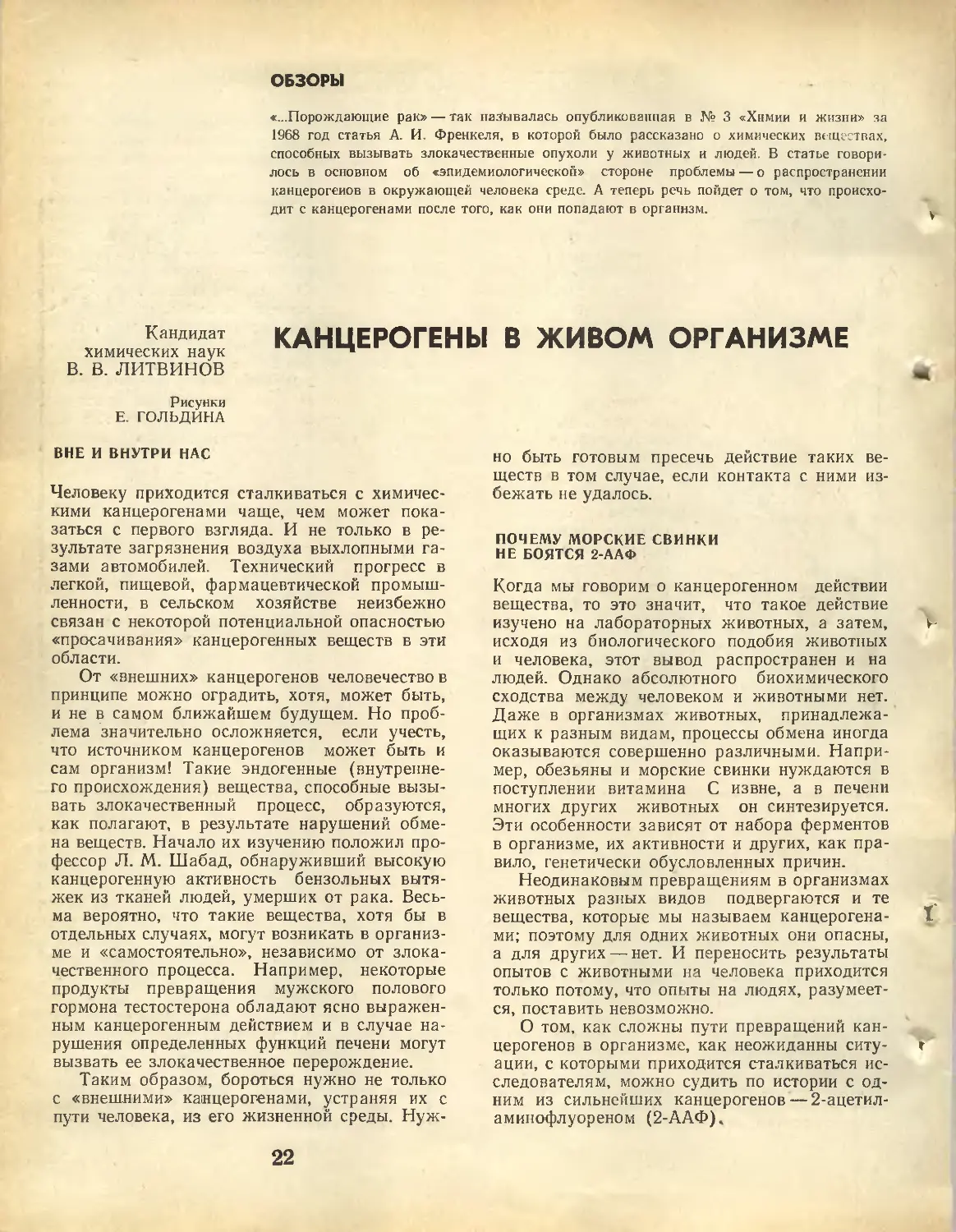

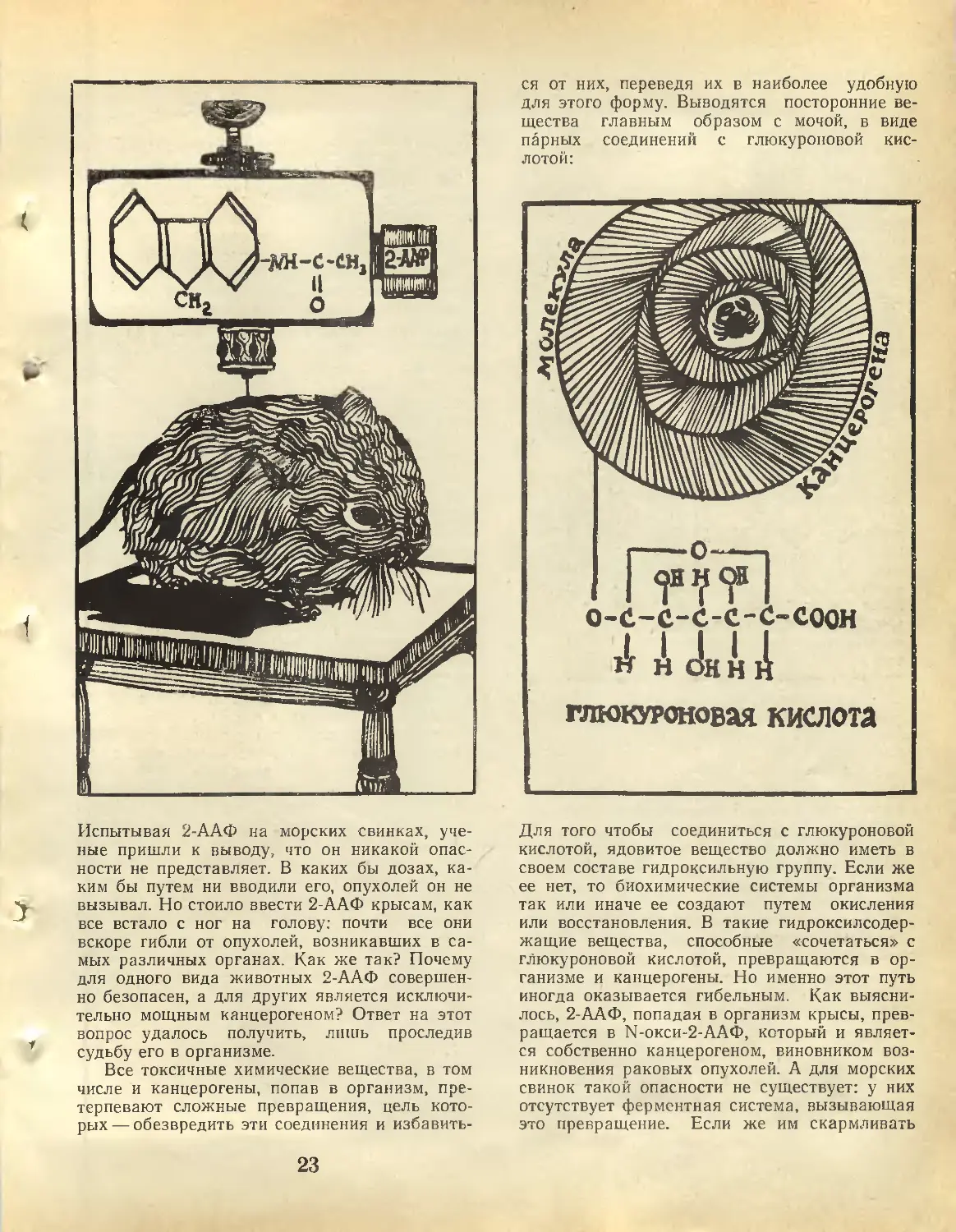

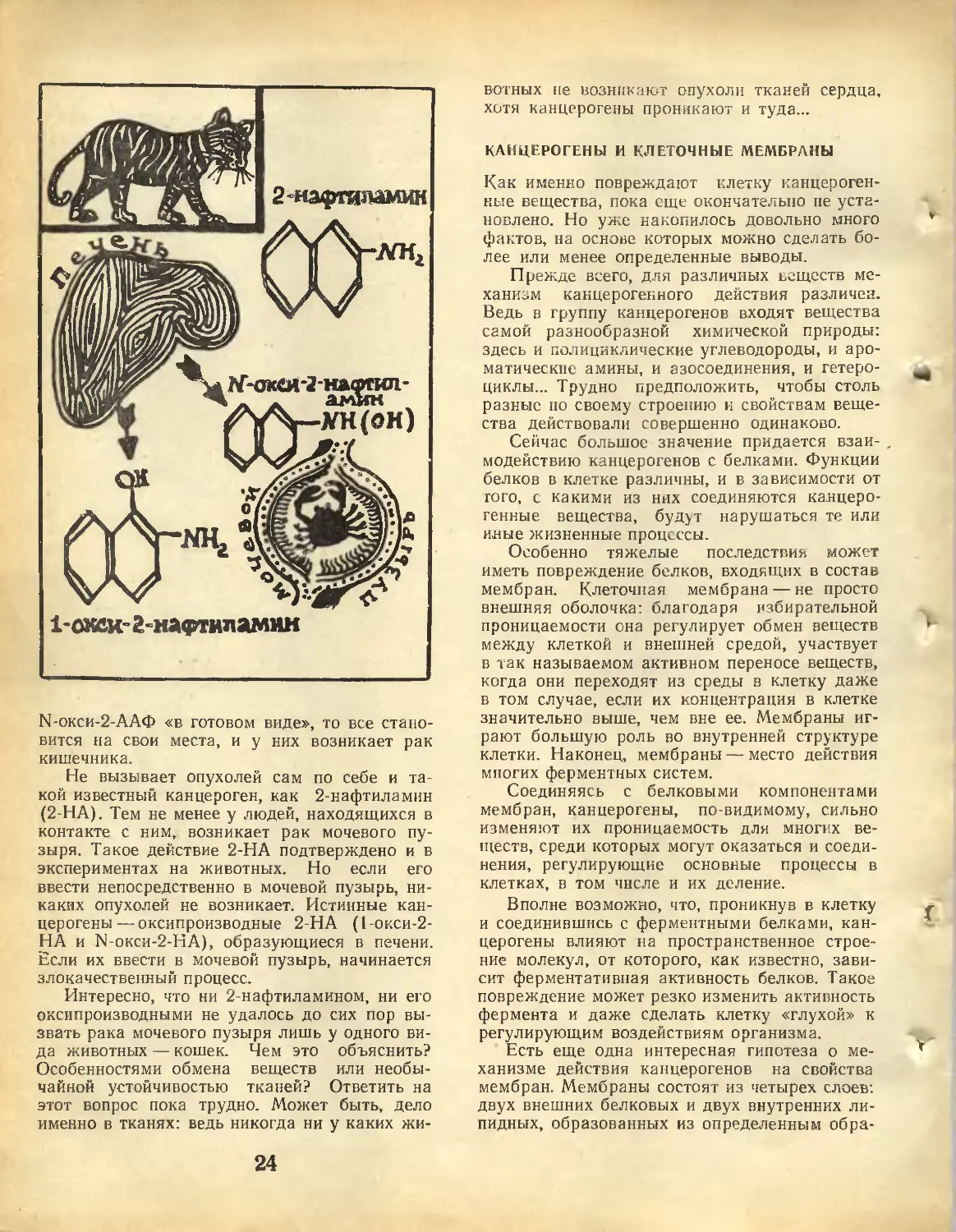

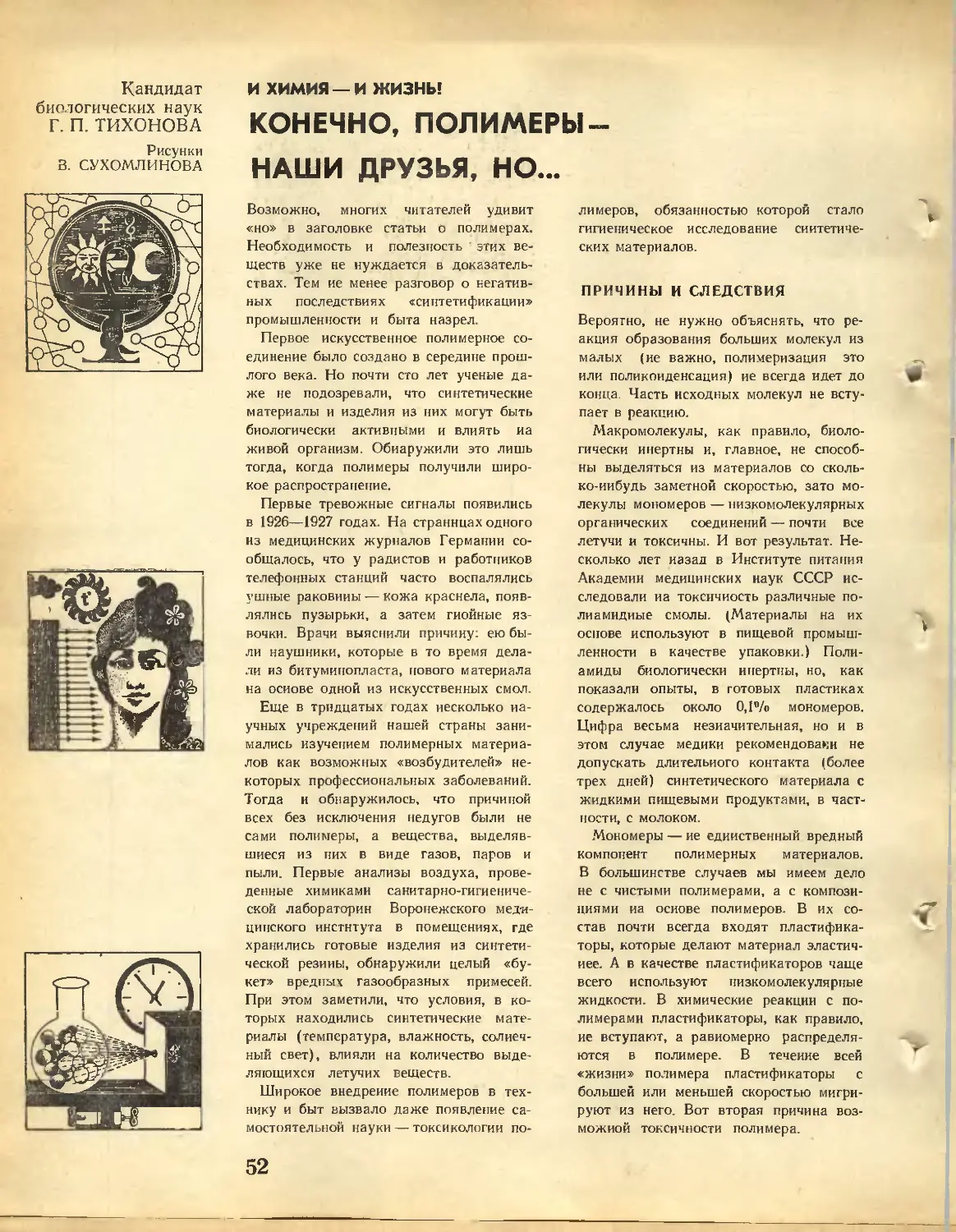

нарушения определенных функций печени могут