Similar

Text

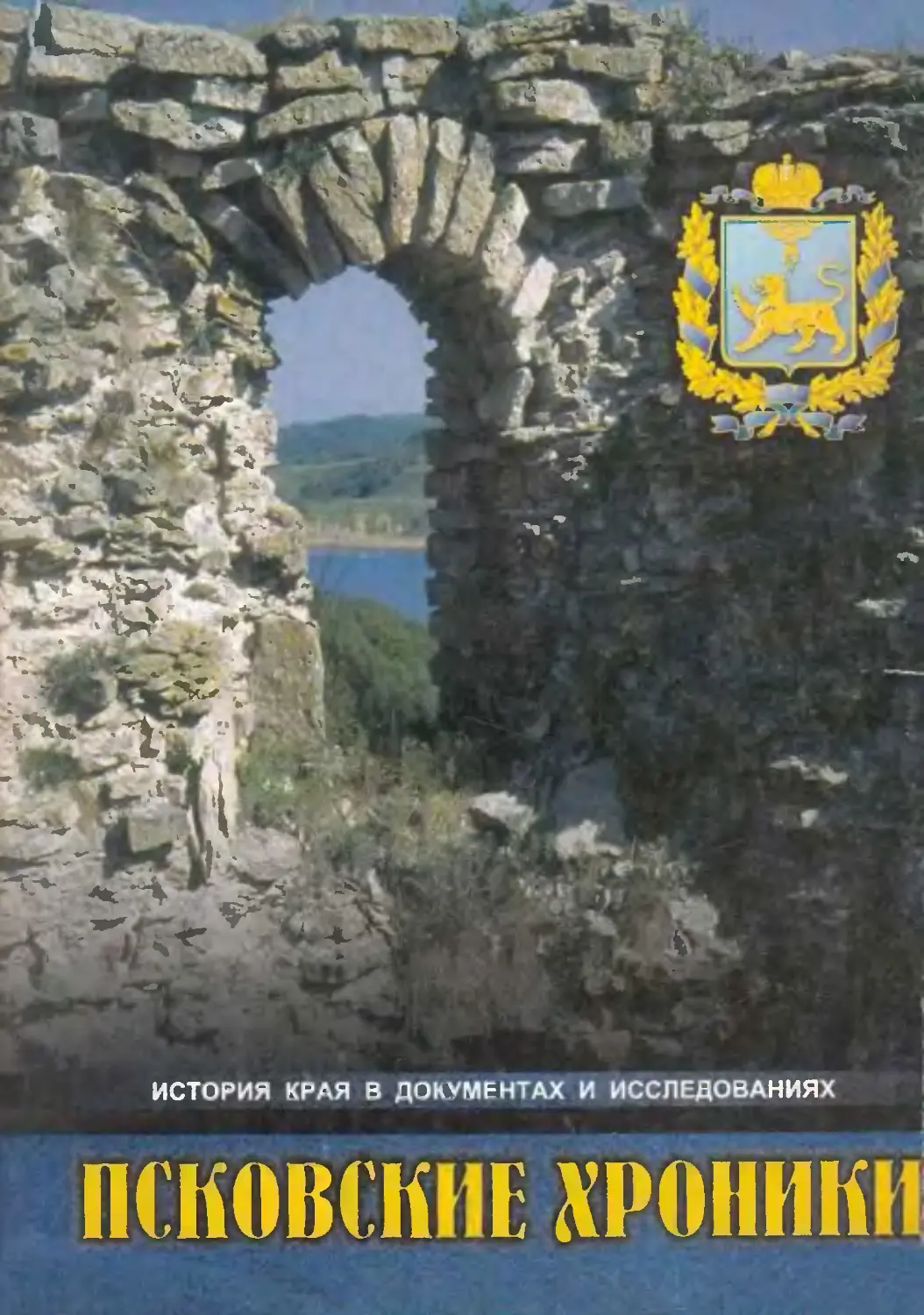

ПСКОВСКИЕ ХРОНИКИ

История края в документах и исследованиях

Выпуск 2

Псков Издательский Дом «Стерх» 2004

ББК 63.3 (2Poc-4nc) П86

ПСКОВСКИЕ ХРОНИКИ:

История Псковского края в документах и исследованиях

Псков, 2002

Составитель и научный редактор - Е.П. Иванов

Редактор - М. М. Медников

Художник - А. Стройло

Настоящая книга представляет собой продолжение издания материалов по истории Псковского края. Это живые документы - источники, многие из которых почерпнуты из архивов, старых книг, газет и журналов, а также исследования псковских ученых, работников культуры, краеведов. Книга предназначена для самого широкого круга читателей, интересующихся историей России и родного края.

ISBN 5-89529-027-2

© ООО «Издательский Дом «Стерх»

Авторы:

А. А. Александров, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник исторического отдела Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (ПГОИАХМЗ)

Л. В. Васильева, старший научный сотрудник ПГОИАХМЗ

Н. А. Горбачев, заместитель председателя Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

А. Н. Ефимов, реставратор

Т. Ю. Закурина, заведующая отделом «Мирожский монастырь» (ПГОИАХМЗ)

Е. П. Иванов, действительный член Академии гуманитарных наук, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Псковского государственного педагогического института (ПГПИ)

О. А. Калкин, писатель

Б. А. К и бал ин, руководитель пресс-службы Псковской городской Думы

Н. В. Коломыцева, заведующая сектором Государственного архива Псковской области (ГАПО)

И. О. Колосова, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ПГПИ.

Р. Н. Королькова, старший хранитель Псковского железнодорожного музея

Н. В. Лапухина, заведующая отделом информации Государственного архива новейшей истории Псковской области (ГАНИПО)

Н. Ф. Левин, краевед

М. Т. Маркова, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ПГПИ

В. Масленников, ветеран 22-й Гвардейской стрелковой дивизии.

М. М. Медников, председатель Псковского клуба краеведов

Т. В. Медникова, старший научный сотрудник ПГОИАХМЗ

А. Ю. Пономарев, преподаватель, Москва

А. И. Пузанов, краевед, старший советник юстиции

О. В. Сал кина, директор ГАНИПО

Л. В. Светлова, ведущий архиограф ГАПО

А. В. Седунов, старший преподаватель Псковского факультета С.-Петербургского университета МВД России

Е. М. Федорова, заведующая отделом ГАПО

Л. А. Фролова, начальник Центра противопожарной пропаганды г. Пскова

М. Шутова, и.о. заведующего Новоржевским музеем

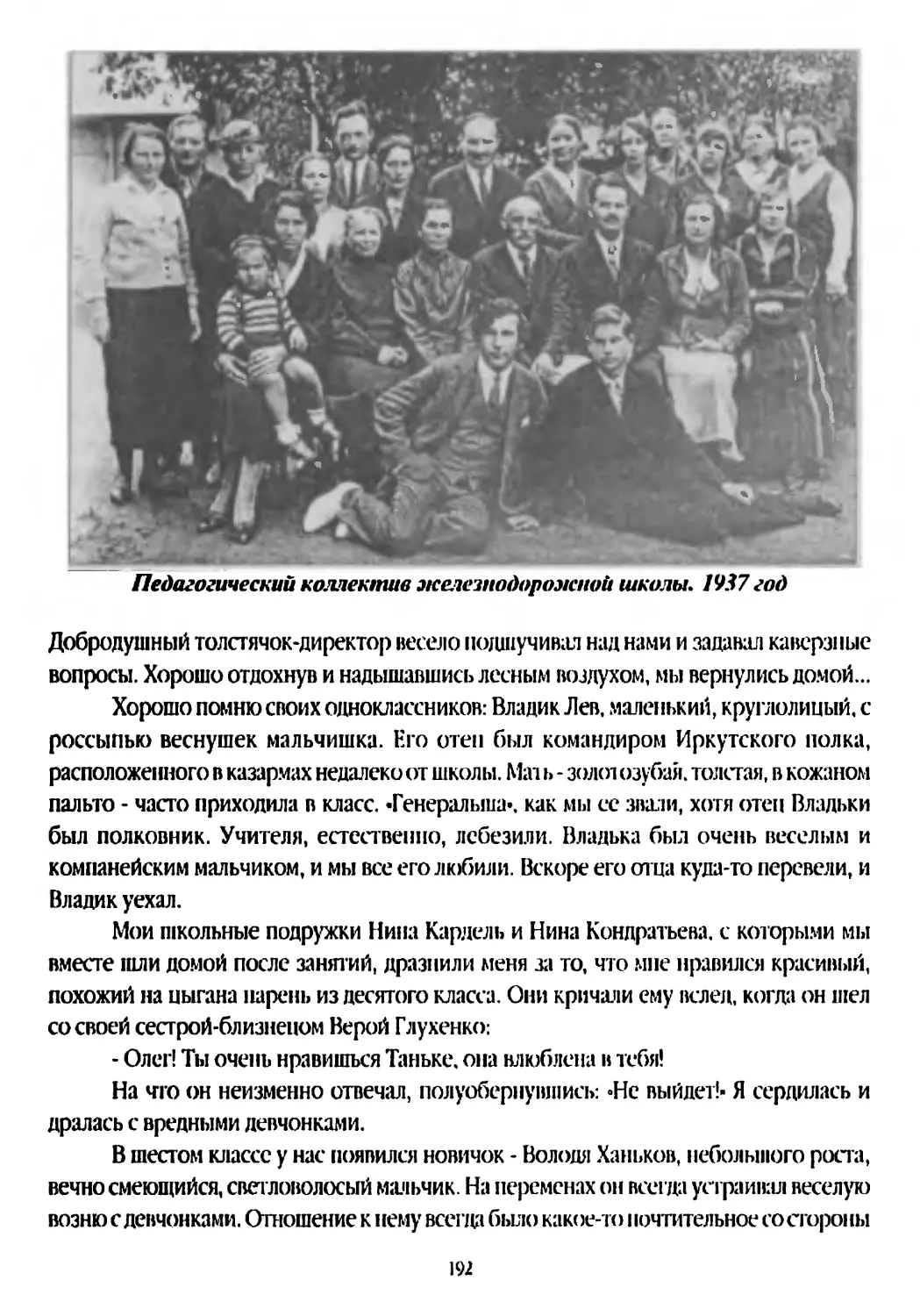

Т.Е. Ярмончик, ученица довоенных лет железнодорожной школы

К читателю

В переломные исторические моменты, копи, казалось бы, потерян верный путь в грядущее, особенно ярко проявляется интерес к прошлому Люди ст ремяiся в нем пайIи и* живительные нравственные соки, которые помойки им обрести силы для выхода из кризисного состояния общества. Вспомним слова великою русского историка В С). Ключевского: -История - эго фонарь в будущее, когорый свет и 1 нам из iipoiiuioi о*.

В связи со сказанным чрезвычайно важною, чго предпринимает дня по шания истории родного края Изда1ельский Дом «Стерх- и прежде всего его руководитель - В. П. Носов. Домом выпущено уже несколько ишереснейших изданий, в юм числе -исторические календари с видами Пскова и Великих Лук, две книги по истории Псковского ieaipa: И. Цирнонс «Актеры, роли, трители. Из моральной жизни губернского 11скова-( 1997) и «Псковс кие сезоны. Провинциальный тсю р в XX в (1999). Готовшся и г|хтья книга изЭ1ой серии Большой и благожсла1ельныйо1клик вы шало появление двух выпусков фо голльбома -Псков на старых о i кры гках* (2(М)1), и псковичи с нетерпением ждут последующих. 11ачаiа работ но подготовке подобных выпусков по районным цент рам.

В рамках л ой очень нужной псковичам издательской деяюлыюсти осуществляется и публикация сборника «Псковские хроники: история края в документах и исследованиях-. (Хмцсчт вечность горла и (хбллст и с большим интересом встретила выход в свет первого выпуска згою издания, презентация которою сост оялась в начале февраля 2001i.I1еред Вами, дорогой чи i атель, его вт'орой выпус к. Как и первый, он сформирован из материалов исторической газеты -Псковские хроники-, ежемесячно выходящей в рамках информационно-рекламного издания «Стерх-. В нем есть как рубрики, помещенные в первом выпуске (-Усадьбы и дворяне-, «Город и горожане-, -Имена и судьбы- и др.), так и новые (например, -Лица из прошло! о*, •Репрессии. Реабилшапии-). В последующих выпусках не исключено и появление других рубрик, ибо жизнь человека до бесконечности разнообразна.

Хочется обратиться к Вам, дорогой чикпель, с просьбой приносить и присылать в редакцию «Стерха-для -Псковских хроник- и других краеведческих публикаций новые материалы, в том числе и наглядные: фотографии, рисунки, репродукции и i.n. Редакция также с благодарностью примет предложения, пожелания и советы для совершенствования содержания предстоящих в будущем очередных краеведческих изданий.

Е. П. ИВАНОВ,

доктор исторических наук, профессор

Раздел 1.

И ВРЕМЕНА, И НРАВЫ

Хронология достопамятных псковских событий

Годы от Рождества Христова

965 - Предполагаемое основание Пскова и первой деревянной церкви во имя Св. Троицы.

992 - Учреждение епархии Псковской вместе с Новгородскою под управлением

одного епископа.

1137 - Основание каменного Троицкого собора в Пскове князем Всеволодом. Псков отделился от Новгорода и под управлением св. князя Всеволода-Гавриила сделался вольным городом и столицею невотчинного княжества.

1138 - Кончина благоверного князя Всеволода.

1156 - Основание Спасо-Мирожского мужского монастыря в Пскове, на Завеличье.

1193 - Перенесение мощей св. князя Всеволода из церкви Св. Дмитрия Солунского в Троицкий собор.

1207 - Первые торговые сношения псковитян с жителями Риги.

1243 - Основание Иоана-Предтечинского женского монастыря на Завеличье, в Пскове.

1266 - Основание князем Довмонтом-Тимофеем первой каменной крепости ниже собора, названной Довмонтовскою пеною.

1330 - Построение крепоп и Изборска.

1375 - Построение стены кругом всего города.

1420 - O6pei ение в Чирской волости иконы Божьей Матери, именуемой доныне

1424 1447

1457 1473

1475 1487 1510

1563

1569 1582

1589 1601

1609

1615 1630

1682 1698 1701

1710

Чирскою, перенесение се в 11сков и установление ей ежегодного празднования 16 июля.

- Начало чеканки серебряных денег в Пскове.

- Основание Елеазаровского монастыря.

- Кончина преподобного Саввы Крыпецкого.

- Основание Псково-Печерского монастыря и обретение иконы Пресвятой Богородицы в пещере этого монастыря.

- Основание Крыпепкого монастыря.

- Обретение мощей Св. Саввы, основателя Крыпецкого монастыря.

- Утрата Псковом своей самостоятельности и присоединение его к Московскому княжеству.

- Пожар в Пскове, истребивший 52 церкви, причем сгорел кремль и в нем - Троицкая соборная церковь.

- Основание Святогорского монастыря в Опочецком уезде.

- Святые осады Пскова Стефаном Ба юрием.

- Кончина преподобного Никандра, пуст ынножителя, основателя Никандровской Пуп ыни.

- Отделение Псковской епархии от Новгородской.

- Установление крест ного хода с чудот ворною Псково-Печерскою иконою Божией Mai ери в Пскове в 7 неделю но Пасхе, в воспоминание освобождения Псково-Печерского монасгыря и Пскова от осады польским королем С i ефапом Баторием.

- Большой пожар в Пскове, истребивший в Троицком соборе всю казну и древние грамот ы.

- Удаление Густава-Адольфа, корля шведского, от стен Пскова.

- Определение в Пскове прави гелями и наместниками царских окольничих.

- Учреждение мгпрополии в Пскове (по 1717 г.)

- Построение собора Святой Троицы.

- Увеличение и поправка укреплений псковских по приказанию Пет ра Великого.

- Страшный пожар истребил весь город с церквами, сохранился только Троицкий Собор с архиерейским домом и несколько домов па Запсковье и Завеличьс.

1727 1765

1777 1808

1812

1828

1845 1859 I860

1865

1866 1867

1868

1870 1873

1874

1875

1878

1880 1880

- Учреждение первой школы в г. Пскове.

- Учреждение в г. Пскове духовной семинарии.

- Псков сделан губернским городом.

- Учреждение в г. Пскове мужской гимназии.

- Учреждение крестного хода из Псково-Печерского монастыря с иконою Пресвятой Богородицы в Псков в воспоминание победы над французами.

- Учреждение псковского епархиального попечительства о бедных духовного звания.

- Голод в Псковской губернии.

- Oi крытие движения по СПБ Варшавской железной дороге через Псков.

- Учреждение в Пскове Мариинской женской гимназии.

- Перенос воскресного торгового дня на понедельник и закрыт ие т орговли в воскресные дни в Пскове. Введение в действие земских учреждений в Псковской губернии.

- Открыт ие окружных судов и мировых судебных учреждений.

- Установление крестного хода 29 августа из Крыпецкого монастыря в Пскове.

- Преобразование воен. нач. школы в Псковскую военную прогимназию. Учреждение крестного хода 10 июля в погосте Выбуты.

Издание журнала -Ист ина-.

- Введение нового городового положения.

- Открытие в Пскове: а) Псковского общества взаимного кредита, б) коммерческого банка, в) общества взаимного кредита Псковского Уездного земства. Учреждение в г. Пскове реального училища.

- Учреждение в г. Пскове учительской семинарии и землемерного училища. Учреждение должности директора народных училищ Псковской губернии.

- Преобразование уездного училища в г. Пскове в городское. Преобразование военной прогимназии в гимназию.

- Посещение г. Пскова Великими Князьями: Сергеем и Павлом Александровичами. Конст ант ином и Дмитрием Константиновичами.

- Начало издания -Вестника Губернского Земства-.

- Преобразование псковской археологической комиссии в Общество.

1881 - Празднование 300-летия осады г. Пскова польским королем Стефаном Баторием (в 1581 г.). Начало первого частного повременною издания «Псковский городской листок*.

1882 - Преобразование военной гимназии в кадетский корпус.

1883 - Празднование тысячелетия от рождения Св. Ольги, основательницы г. Пскова.

1884 - Открытие в г. 1 ккове епархиального женского училища. Учреждение общей панихиды на городской площади в Пскове 1 марта, вдень кончины Императора Александра II.

1886 - Открытие братства во имя Св. Кирилла и Мефодия. Начало постройки Псково-Рижской железной дороги. Посещение г. Пскова Великим Князем Владимиром Александровичем с супругою Великою Кня! инею Мариею Павловною и открытие памятника Императору Александру II. Издание-Псковской газеты-, прекратившееся в следующем году.

1887 - Открытие огделения крестьянского банка. Посещение Государем Великим Князем Владимиром Александровичем шест и уездов Псковской губернии. Открытие дома трудолюбия в г, Пскове. Открытие общества садоводства. Однодневная перепись городов и пригородов Псковской губернии. Прекращение издания журнала «Истина*.

1888 - Освящение часовни в память Св. Ольги близ погоста Выбуты. Сельскохозяйственная выставка. Учреждение лесоохранительного комитета. Конская перепись. Открытие городской ссудной кассы.

1889 - Oi крытие кустарного музея. Учреждение льняной комиссии при общест ве сельского хозяйства. 01 крытие движения Псково-Рижской железной дороги. Введение нового устава Российского общества Красного Креста. Открытие ночлежного приюта при доме трудолюбия.

1890 - Сооружение псковским дворянством св. иконы в память чудесного избавления от угрожающей опасности, 17 октября 1888 г., ИХ ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВАМ и Августейшей Семье. 8

Открытие амбулаторной лечебницы общества псковских врачей. Введение в губернии положения о земских начальниках.

Реформы в мировых судебных учреждениях; учреждение уездных членов окружного суда и земских начальников.

Учреждение губернских присутствий.

1891 - Оч крытие временных комитетов по сбору пожертвований в пользу пострадавших от неурожая.

Переливка колокола для Троицкого моста собора из старого, отлитого при Петре Великом.

Начало действия i у t Зерне кого по земским делам присутствия. Учреждение Общества помощи в несчастных случаях.

1892 - Введение в дейст вие нового положения о земствах.

Посещение г. Пскова и Псково-Печерского монастыря Е. И. В. Великим Князем Владимиром Александровичем. Введение нового городового положения.

1893 - Празднование 700-ле1него юбилея обретения мощей Св. Благоверного Князя Всеволода-Гавриила.

Открытие Общества сестер Милосердия Красного Креста.

Постройка бараков уездным земством для 4-го базальона Енисейского полка.

1894 - Посещение г. Пскова и городов Псковской губернии Е. И. В. Великим Князем Владимиром Александровичем и закладка новых казарм для Омского полка в г. Пскове.

Военно-конская перепись.

4-я сельскохозяйственная выставка в г. Пскове.

Открытие общества спасания на водах.

50-летний юбилей приюта Св. Ольги.

Утверждение устава Общества потребителе^.

Утверждение Уст ава и открытие действий дешевой столовой при доме трудолюбия.

Открытие окружного правления Императорского Российского Общества спасания на водах.

Издание «Епархиальных Ведомостей*.

Учреждение фабричной инспекции.

Открытие благотворительного общества при губернской земской больнице.

1895 - Начало постройки I 1сково-Бологовской жел. дороги.

Закладка нового здания для Псковского дома трудолюбия.

Открытие Псковского губернского акцизного управления и 2-х окружных акцизных управлений (в Торопце и Опочке).

Открытие движения по участку Псково-Бологовской жел. дор., от Пскова до Порхова.

Постройка казенных винных складов в Пскове и уездных его городах. Открытие действий губернской и уездных переписных комиссий.

Постройка казарм для Омского полка.

Учреждение вспомогательного общества учителей и учительниц.

Открытие воскресной мужской школы.

1897 - Открытие женской воскресной школы.

Прорытие первого артезианского колодца в Пскове.

Открыт ие движения по Псково-Бологовской дороге.

От крыт ие при доме трудолюбия -Яслей-.

1898 - Открытие казенной продажи питий.

Учреждение губернского и уездного полечит ельств о народной т резвости.

Открытие летнего народною театра.

Учреждение чтений с туманными картинами.

Открытие дешевой народной столовой и чайной.

Учреждение при доме трудолюбия народной читальни и библиотеки.

Возобновление действий общее! венной городской библиотеки.

Закладка здания для женского епархиального училища.

Разборка деревянного американской системы моста через р. Пскову и постройка нового железного.

Замощение булыжным камнем шоссе за Сергиевскими воротами к вокзалу.

1899 - Освящение закончен! юго noci ройкой железного моста через реку Пскову. Торжес! венное празднование в Св. Горах столетней годовщины со дня рождения поэта А.С. Пушкина.

Пост ройка нового железного мост а через Пскову взамен американского.

1900 - Открытие движения по Дно-Сокольницкому участку железной дороги. Окончание постройки и освящение новою здания женского епархиального училища в Пскове.

Конская перепись.

Сельскохозяйственная выставка в г. Пскове.

Из «Памятной книжки Псковской губернии». 1901 г.

Прошение девицы Елизаветы Никитиной, дочери дворянина Полтавской губернии, псковскому гражданскому губернатору

А. Ф. Квитке от 7 февраля 1829 г.

Прошлого 1828 гола мая ЗО-го. поданным в Торопецкий уездный суд прошением о принуждении подпоручика 13-ю EiepcKoio полка Павла Иванова Масленипкого ко взятию меня за себя в замужество или о повелении ему дол авить меня на его счет на родину, обратилась куда следует по порядку. Приобщено писанное мне от него, Масченипкого, обольстиiельное в его уверении ко взятю в замужество, письмо. 1 Екчунок обольет 1еля Масленипкого предатыю рассмотрении того письма суждению по справедливости закона, и о повелении кому следуем взыскан, с нею на проезд мне к ошу 500 руб., равно и за жтельлво мое в Торопце и бесчелие дворянки... И, наконец, как я иноюродняя и жшельл вук иная без всякою сос тояния, не остави т об резолюции, Полунин» по законам... Торопецкий земский суд, получа уездного суда предписание, и ни олавич оное вовсе без всякого исполнения, или же по каким-либо мне пеизвелным причинам после время !рсбуемою исследования в юг суд еще не долавич, а юю самого Масченипкого полупок оласчея без всякого законного возмездия. Я. проживая чре нов юроде Торопце, должна пики вся oi сострадающих к моей невинное!и лиц. и олаюсь по дечу сему без должного и законного удов.'1С1ворения Оласчся только одно средство: прибегнуть под покров Вашего 11ревосходи1ельл ва и всепокорнейше прост ь: взойдте милоливо в мое положение и повели I е кому следует окончить! 1р< >и зводлвом и решением сие дело, и i ем избавит!» меня oi всякою напрасного в бедном положении в городе Торопце нахождения... К сему прошению вместо вышеписанной дворянской дочери девицы Елизаветы Николаевой по ее личному прошению за неумением ее i panoie юронецкий мещанин Никочай Иванов руку приложил.

(из фондов ГАПО)

Подготовила Е. ФЕДОРОВА

Любитель свадеб

В Новоржевском уезде недавно произошел весьма курьезный случай: один сочдатк. возвратившийся из деилвтеаьной службы на родину, 1яю!ясь своим одиночеством, пожелал вл унт в в законный брак. Недолго думая, он нашел себе нодрузу жизни и о повенчании его обратился к местному священнику погоста

Юшковых сел; последний, конечно, согласился, по|ребовав при лом у сол/шика отпускной его билет, а iак как настоящего отпускного биле!а у него еще не было получено от подлежащей власти, то священник по своей простою повенчал его но одной бывшей в руках солдата записке, удостоверяющей только личность, без обьяснения в ней вероисповедания и тою, женат или холост означенный солдаг

Казалось бы, и делу копен, но не iyi -то было Проживя неделю друтую с молодою женою, он, недавно тяготившийся одиночеством, ст ал еще более тяготиться настоящим своим положением и. верояпю, в надежде найю более выгодную паршю или просто как любитель свадеб, не ходя далеко, то есть в Ионоржевском же уезде, но лишь в другом приходе (погост Марыни) нашел себе другую невесту и вследствие согласия сей последней, не знавшей, конечно, о нервом браке, был вновь повенчан священником пог. Марынь все по той же злосчасиюй записке, выданной ему полицейским управлением впредь до получения от пускши о биле!а.

Наконец, распрос» ранились слухи о новом намерении этого солда i ика еще раз жениться, но священником погоста Марынь была задержана означенная записка, а на отпускном билете его сделана надпись о новенчании, чем единственно и положен конец всем долгим его похождениям.

Таким образом, солдатик этот оказался не больше, как только люби i елем свадеб или, так сказать, пснкскнима1елсм. и юнерь за все ли похождения свои, помимо духовного суда, определившего уже расторжение второго брака, нршягиваю! и к уголовной ответственности за двоеженство.

«Вестник. Псковского Губернского Земства», No 41, 1881 г.

Подготовила Л. ФРОЛОВА

Кража

В Даньковской волости, в селе Финеве, у мещанина Ильи Степанова Добринского и у владельцев означенного села украдено 26 августа из незапертого двора пять лошадей, слоящих 800 руб. В краже обвиняю 1ся цьпане - Иван Макаров и Дмитрий Богданов.

В Николо-Хнавинкой волос!и, в деревне Topic, у крестьянки Параскевы Ивановой украдена 20 июля посредством взлома сундука, стоявшею в жилой избе, шкатулка с деньгами 22 р. К обнаружению виновных нриняпя меры.

Несчастный смертный случай

9 ашуста крест ьянеТухомицко-11ужакинской волоса и дерев!iи Казеевки Михаил Агафонов 37 лет и деревни Соловьев Магвей Герасимов 38 лег, возвращаясь из i орода

Холма, будучи в пьяном виде, переезжали при деревне Мамоново вброд речку Кручовку и вследствие бывшею тогда наводнения глубиною до 1 сажени и бойкости течения утонули вместе с лошадьми; 1 руны лошадей и тела покойных Агафонова и Герасимова найдены 12 aaiycia.

Из «Псковского городского листка», 1887 г.

Завет предков

•Вино нам веселее нити», -Сказал князь Владимир когда-то. С тех пор выражение князя У нас соблюдается свято.

И только в одном мы немного От предков своих отступили -Вино и меды дорогие Сивухой простой заменили. Но пьют, как и прежде, славяне, Держася прошедшего нити, 11едаром же молвил Владимир: •Вино нам веселее пит и».

«Псковский городской листок» No 84 от 30.10.82

Подготовил М. МЕДНИКОВ

Пить, но не прилюдно

•Городская Дума постановила издать обязательное постановление для городских жителей о мерах охранения общественного благочиния и порядка в г. Пскове в следующей редакции: •Вскпрещается всякое публичное распитие в г. Пскове крепких напитков, как-то: на улицах, площадях и подворотных просгранствах, в садах без буфета с крепкими напитками, заборах но обеим сторонам Кахановского бульвара, па набережной р. Великой и на всех бает ионах при крепостных степах».

При этом городская Дума обратила внимание на необходимость, в видах принятия мер против пьянства, установить правило, чтобы посуда от водки не принималась в той же питейной лавке, ибо с возвращением денег они тут же идут на приобретение водки с дополнением суммы денег и следуем определить правилом, чтобы посуда сдавалась в винные склады. Независимо сего следовало бы установить

закрытие низ ейпых лавок наравне с торговыми помещениями. 11очему гордская Дума постановила: поручи i в i opt щекой Управе составить надлежащий на сей предмез проем ходашйства и лаковой доложить Думе.-

Постановление Псковской городской Думы от 7 июня 1901 года (из фондов ГАПО)

Подготовила Е. ФЕДОРОВА

Рапорт в Губчека

В логове «приятного зверя»

Доношу до вашего сведения, чз о мною замечено случайно при найме комна i ы для себя на Завелечие по Продольной ул. в д. № 22 кв. 4 у сотрудника Гупродкома (смотрите справку его службы), желая осмоцкчь все комна 1ы. прошв их желания, открьнь одну из них. Они сказали, что эзо не компам, а кладовушка, я была заинтересована, чю за кладовушка и насюяла на том, чюбы эза кладовушка была открыта на основании мандата, что после некоторых прений было сделано и я убедилась в зак называемой кладовушки, когда заглянула в нее, которая дейа вительно оправдывала такое название, жилая компаза привратилась в кладовушку и юлько потому, что хозяин квартир!»! col рудник Гупродкома. 11о уже. когда иронию несколько дней, то я заметила, чю из грех мешков муки юлько один и. видя закон ooopoi дела, я решила во чю бы з о ни а ало посели гься в логовище такого прия того зверя, рискуя быть сьеденой. Помимо всего, чю касается ею репузации по службе, жена Кона анз инова рабошег на базаре, продает золото и серебро, а также золоз ые монеты, ч то было замечено мною в их озера вне. Я искала еще более веских док-з в, я случайно назкнулась в кармане базарного платья и обнаружила золозые монеты 5*1 и руб., а что касается сктальных зоваров. как сахар и белая мука, сахарный песок, какао и з д. Парфюмерия зоже для домашних клиенюв по спекуляции. Прошу принять срочные меры, т.к. я узнала из подслушанного разговора, что здесь 1сперь неудобно и подыскано уже новое жилье на быв. Губернаторской, а зеперь Комиссария юкой, поэзому следуез поспеши i ь совершизь поимку этого зверя.

3/5-21 г.

(Стиль, орфография и пунктуация оригинала сохранены)

Подготовила О. САЛКИНА

«Мы должны создать красных фашистов»

В празднование 2-летней годовщины Московского ЧОНа секретарь Краснопресненского райкома Беленький сказал, что в противовес черносотенному фашизму мы должны создать красных фашистов, сделав таковыми коммунаров российского 4011а.

«Псковский набат», 1923, Ns 159 от 18 июля

Подготовила Н. КОЛОМЫЦЕВА

«С отцом у меня порвана всякая связь»

- Довожу до сведения Новосельского РИКа и всех граждан Новосельского района Псковского округа.

Я родился в семье, когда отец был еще крестьянином, как и его родители из крес! ьянского происхождения. В настоящее время он священник, 17 лет назад он был посвящен в попы по просьбе граждан дер. Соседно, где до сего времени служит.

С 1916 по 1922 г. я учился в школе 1 и 2 ступени, жил и учился на содержании брата. По окончании и плохому здоровью уехал в деревню, где и работал на крестьянстве своим личным трудом. Я был лишен избирательных прав за совместное проживание в одном доме с отцом, за чт о считался на иждивении отца.

Но я считал это неправильным, так как крестьянством занимался лично я и собст венным т рудом кормил себя. Отец по своей старости и болезни не мог мне помогать в работе. 01 дохода своей службы он мог прокормить только одного себя.

По мои неоднократные просьбы отца о снятии сапа не приводили ни к чему. Ввиду того, что отец продолжает сохранять свою профессию и жить за счет невежества темных масс, я публично отказываюсь от него и прошу не считать меня сыном религиозного культа. С отцом у меня порвана всякая связь.

И. Аф. Мартынов, с. Соседно Новосельского района Псковского округа.

1930 год.

(из фондов ГАПО)

Подготовила Е. ФЕДОРОВА

Раздел 2.

УПРАВЛЕНИЕ

Псковские губернаторы: как они исполняли свой долг

«Россия состоит не из Петербурга и не из Москвы, а из 50 или более частей, называемых губерниями; если там пойдут дела как должно, то министры и Совет могут отдыхать на лаврах; а дела пойдут как должно, если вы найдете в России 50 мужей умных, добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона россиян, обуздают хищное корыстолюбие нижних чиновников и господ жестоких, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, ободрят купечество и промышленность, сохранят пользу казны и народа. Если губернаторы не умеют или не хотят делать того -виною худое избрание лиц; если не имеют способа - виною худое образование губернских властей».

Н. М. Карамзин

Первые 8 губерний были образованы императором Пе1 ром I. Ik) главе губерний были поставлены губернаторы, они выполняли административные, полицейские, финансовые и судебные функции. С1764 года он был подчинен лишь императрице и Сенату и назывался -хозяин-, а в 1837 году в Наказе губернаторам говорилось, что они -первые блюстители неприкосновенности верховных прав самодержавия, гниьз государства и повсеместного точного исполнения законов, уставов, указов и предписаний начальства*. Однако положение губернаторов было двойственным, т.к. они назначались царем, но подчинялись Минисгру внутренних дел, а над губернатором стояли генерал-губернаторы, чья власть была фактически не ограничена.

Многие псковские губернаторы оставили о себе добрую память делами и свершениями, некоторые из них управляли губернией до десяти и более лет, кто-то не задерживался и трех лет. Из губернаторов 19-20 веков некоторые стали

знаменитыми! ocyjupci винными деятелями, a mo !о неизвестен до сегодняшнего дня О -хозяевах- губерний мы и попытаемся рассказа ть.

Михаил Семенович Каханов был назначен псковским |убсрнаюром в апреле 1868 года. До эюго био! рафия Михаила Семеновича была похожа на истории жизни многих чиновников: училище правоведения, канцелярия Сената, столоначальник в Минис 1срстве юстиции, участвовал в ревизиях губернских властей в Новороссии, Кавказе, Сибири. Затем он назначается вице-губернатором в Я|юславль, а затем его переводя! в Пскове повышением. Современники все!да отмечали его как одного из выдающихся бюрократов. Губернаюра знали как человека -умного и хитрого и знакомого б лизко со всеми физиономиями нынешнего прави i ельа ва и со всеми ходами и выходами Ю1 о гнезда, которое свила себе шайка нынешних правителей-. За недолтое правление Псковской губернией (до 1872 года) Каханов оставил о себе добрую память либеральными взглядами, помощью школам и больницам, сот рудничеством с земст вами и различными обществами. М. С. Каханов с блеском организовал работу первой псковской земской комиссии, предложившей введение в России подоходного налога. После его перевода в столицу в июне 1872 года псковичи направляют ходатайство в министерство народного просвещения с просьбой учредить стипендию имени М. С. Каханова, что и было сделано в гаiчинской учительской семинарии. В столице он управлял делами Комитета Министров, был товарищем (заместителем) минис!ра внутренних дел, членом Госуларст венного сове!а. Скончался в январе 1900 года.

Его предшественник, Борис Пет рович Обухов, недолго возглавлял губернию: с 1867 но 1868 год - однако, обозревая ее в своих oi чет ах и записках, писал, что «псковская губерния по положению своему и не принадлежит к счастливейшим местностям империи, однако естественные ее условия настолько благоприятны, что могли бы вполне обеспечить благосостояние населения-. Предложения Б. П. Обухова просты: «Развивать консервативные элемешы, устранить материальные затруднения землевладельцев, установи п> пределы деятельной и земских учреждений-. Б. П. Обухов был отмечен правительством и вскоре получает пост товарища Министра внутренних дел, однако затем уходит' в отставку по болезни.

.Многие псковские губернаторы не являлись коренными псковичами, их присылали из различных регионов. Так, в 1872 году, вслед за М. С. Кахановым в Псков приезжает сын бывшего нижегородского вице-губернатора Б. Е. Прудченко - Михаил Борисович Прутченко. Он дольше всех пробыл на посту губернатора - до самой смерти, последовавшей в 1886 году. М. Б. Прутченко был драгунским офицером, после отставки - он мировой посредник, попечитель нижегородского Александровского института. Псковичи отмечали его ум, терпение, дипломатичность (что, видимо, и позволило сохранит!» пост и при Александре 11, и при Александре III). О ним писали

как об очень рсли1иошом человеке, скромном до 1ас1енчивос1и, честном и ни чернящем неискренность других. М. Г). Прутченко не выносил бахвальства, руководствовался только законами, «не различии пар1ий, нс увлекался партийными направлениями*. За 11 лсм 1 уберплiopeIна on снискал всеобщее уважение, вне зависимости oi убеждений, чинов и званий. Последние годы жизни он сильно болел, но зло не мешало продолжать исполпяп» обязанности губернатора. Как и многие другие руководи i ели, он также < и меча ц, ч i о i уберния може! самосчоя 1 ельпо кормить и обеспечиван» себя ia <чеi прои тводава льна, ловчи рыбы (в особенной и спика) и ра шичных промыслов. М. Г». Прудченко 1акже писал о первое юпенных задачах, коюрые пределояло ретин»: nociponib желе тыс дороги для оживления жизни, нриое lanoBiin» огюк рабочих рук в Санкт-Петербург и Прибалтику, улучшим» обработку льна и ввели первоначальное обучение грамоте и ремеслу.

Вслед за ним об лом писал в сичетах новый губернатор, присланный из казане кой губернии барон Л. А. Нкекуль фон Гильденбандт, руководивший Псковщиной до 1<Ч88 юла, а затем ославившим о себе хорошую память как один из ак । ивных дея1С1|ей I осу дара венною Совета. В 1901-1909 юдах он был назначен государственным секрсч арем

Однако не всегуберна юры 19-20 веков олались в ист ории как положи юльные I срои, неупанно забей ившиеея о благосостоянии губернии и ее жшелей. Так, о Якове Ивановиче Ламбздорфе, бывшем -хозяином- губернии в 1800-1807 годах, писали, чю сяьнаук не шал никаких, говорил по-французски и немецки. По-русски до того плохо знал । рамоту. что не умел и ci роки написан» без руководства... Арифмеiику и вовсе нс знал... и / видимо до смерю нс исриц, чю можно сложи и» 1'2 с 1. 3-. «При нем служба далее выправки солдатских носков и приюнки амуниции не заходила-.

О другом псковском губернаторе, Федоре Федоровиче Барюломсс (2-й). штаб-офицер корпуса жандармов по губернии писал. что ют требовал о ежегодной взятке с одного из откупщиков 11Я1В 1ысяч рублей ассигнациями. В цепом о нем говорили, что «в зя!очником он не бып, а просто помучал подарок* За эю Ф. Ф. Барюломей был уволен со службы -по боле ши . следовательно, без всякою позора-. И, возможно, вскоре пос целовало его новое назначение куда-либо

Об А. Ф. Кшике. । убернаторе в 1826-1830 и.. писали, чюон ввел «образ жизни, особенный отоб|11енриня1ого утро посвящает молитве, обед в 12 часов, оьдых до 5, в 9 ужин и поюм покой-.

С 1800 но 1917 год на полу губернаюра побывали 18человек. Эю были ратные люди по уровню образования, кохтам перед «нечестном, многие были награждены боевыми орденами (В. Н Муравьев - та кавказскую войну и подавление польского вослания). Они, как правино. приезжали в губернию из других мест, miioi ие получали

повышение по службе и аановились сановниками в сюлипе, кино отравлялся губсрнаюром в другие губернии. Губер!шоры обладали огромной властью, oi них зависела финансово-экономическая жишь губернии, а для населения именно они зачастую были олицетворением власти, на их имя направлялись просьбы, жалобы и письма, ведь «Псчербург далеко-. как замечал А. И. Герцен.

А. СЕДУНОВ

Три века Псковской городской думы

В Государст венном архиве 11сковской области дейавуе! выставка «Из истрии Псковской городской думы*. На ней представлены уникальные докумет ы, охвшывающие периоде 18 века до 1918 года.

Формирование органов управления городским хозяйством через выборы имеет глубокие корни. Местное самоуправление в России ввел Петр I в 1699 году, учредив в

городах бурмистерские (земские) избы. Бурмистерские избы состояли из бурмистров, а их выбирало купечество, ремесленники, мелкие торговцы. Они были выведены из-под власти воевод и подчинялись Московской Ратуше. В1724 году создаются городовые магистраты, в ведении которых находилис ь судебные, полицейские, финансовые и хозяйственные дела в городе.

Из фонда «псковского городового магистра- на выставке представлен докумеш. датируемый 1/67 годом. - 'Регистр

, Телефон 227

Твпадафия переплетная

„ИЙРТЙК"

Производство всевозможных типо-

графских к переплетных работ,

как то:

брошюр.

газет.

об’явленим.

афиш, плакатов, канцелярских книг, блокнотов, тетрадей и 1 д РАБОТА ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ.

Цены умеренные-

Уп. Троцкого N? 11 Г. Псков

разночинцев, облагаемых окладом за прои шодст во промыслов ног. Пскову-.

Следующий, пожалуй, самый важный этап в развитии самоуправления приходится на время царешования Гхпсрины II. Городские думы были созданы носе воле. Закреплено это было в «Городовом положении* 1785 года. В ведении думы входили вопросы благоусч ройства, продовольственное депо, развитие торговли и промыслов,

защит сословных прав, некозорые полицейские функции: надзор на i орг ах и базарах Подчинялась дума губернатору. В архиве сохранилось дело - ‘Рапорт Псковского городского । о.’ювы Ивана Посникова о приведении к присяге гласных Псковской городской думы-. Под докуменюм сюит дата- 28 мая 1789 ища. Более раннее уноминаниеосоздании Псковской юродской думы пока нешнаружено, но, но мнению специалистов архива, документы могут ока шься и в друз их архивах. К тому же вряд ли псковичи могли ослушаться высочайшего повеления императрицы.

Свое дальнейшее развитие псковская выборная власл ь получила при Александре П в 1870 году, когда было введено новое -Городовое положение-. Дума выбиралась на i года. Избирательные права предоставлялись мужчинам парше 25 лег, платившим городские сборы (налог). А платили сборы только владельцы недвижимого имущества и содержатели торговых и промышленных заведений. Таким образом, к числу избирателей относились незпачизельная часть горожан, в которую не входили даже чиновники и ишеллигенция. Всех избирателей разделили на 3 разряда в зависимости от суммы уплачиваемых сборов, а каждый разряд выбирал по 18 гласных. Дума избирала из своего состава исполни зольный орган - городскую управу.

Если говори гь о демокраз ичности выборов того времени, го, пожалуй, наиболее красноречиво об от ом свидетельсзвуют отдельные исторические факты. Например, в 18831'оду во время выборов в Пскове на избирательниц! участок пришла жена купца Иевлева и проголосовала сама за себя. Мужчины-избиратели во главе с купцом Хмелинским в знак протеста демонезразивно покинули помещение, и выборы впоследствии были признаны недействительными. Женщины не имени права голосовать. Значительно пострадала демократия выборов после утверждения Александром III -Городового положения- it 1892 году. В Пскове в выборах могли учасз вовать лишь владельцы недвижимости на сумму не менее тысячи рублей и купцы 1 и 2 гильдий. Мелкая и чаезь средней буржуазии лишалась избирательных прав. В 1893 году в выборах зласных зз Псковскую городскую думу участвовали только 326 избирателей.

Широкими полномочиями наделяпся городской готова, его кандидатура утверждалась в МВД. Обычно на эту должзкхчъ избирались известные, уважаемые в городе люди Многие длительное время занимали эзот пост. Например, Э. Р. Сутгоф, купец 1 зильдии, потомственный почет ный гражданин, занимал пост городского головы 25 лет до дня внезапной смерти в 1901 году. Благодаря его усилиям в Пскове появились первые муниципальные предприятия: скотобойня (будущий мясокомбинат), элекзростанция. водопровод, городская общественная библиозека. Широко извеезна фамилия и Алексея Алексеевича Агапова, который избирался городским головоз! с 1904 по 1917 год

Окзябрьскую революцию Псковская городская дума не признала. В oiвст на

разгон Московской и Петроградской городских лум псковичи приняли резолюцию npoiecra. На последнем чрезвычайном заседании 10 января 1918 года лума призвала население нс подчиняться существующей власти, а также не уплачивать ей налоги и подати. Черсч четыре дня на заседании президиума исполкома губернского Совета было доложено, что лица, принимавшие резолюции, арестованы...

Такова краткая история Псковской городской думы. Но мы нс ставим на лом точку, ведь история продолжается. В 1996 году вновь дума возобновила свою деятельность.

Б. КИБАЛИН

Работа думы и управы

Заседания ПГД происходят обыкновенно согласно ежегодно устанавливаемого думой расписания, но, кроме этих, очередных заседаний, бывают заседания внеочередные, чрезвычайные, торжественные.

Новое распределение таимi ий между членами Управы, принятое думой в заседании 9 апреля, гаково:

ОТДЕЛ 1. Счетно-финансовый поручен Л. К. Гинцбургу и обнимает вопросы: 1) оценка подвижного имущества и оценочный сбор. 2) доходы с городской собственности, арендных статей, земель. 5) всякого рода сборы в пользу города и их раскладки. 4) попудный сбор. 5) ст рахование городских зданий и имущест в. 6) выдача Topi овых документов. 7) ближайшее наблюдение за счетоводством и бухгалтерский в кассе Городской Управы. 8) разработка проекта по увеличению городских доходов. 9) ссудная касса.

ОТДЕЛ 2. Городские технические предприят ия. Л. В. Владимиров, заместитель - Подхалюзин. 1) электрическая станция. 2) трамвай. 3) телефонная станция. 4) водопровод. S) торфяной завод.

ОТДЕЛ 3 Народное образование и призрение. П. В. Нестеров. 1) школьное дело. 2) кулыурно-п|Х)с вет ительные ме|юприятия. 3) общест венное призрение (богадельня).

ОТДЕЛ 4. Медико-сантарный. 11. В. Нестеров. 1) медицина. 2) санитария и ветеринария.

ОТДЕЛ 5. Общественная безопасность и благоустройство. В. Я. Кумиясов. 1) милиция. 2) пожарная команда. 3) ассенизация. 4) содержание и очистка городских территорий 5) содержание бульваров и садов.

ОТДЕЛ 6. Строшельный. Я. П. Oiyc. 1) ремонт городских зданий, сооружений и воинских помещений. 2) городские строи 1 ельпые работы. 3) работы за счст

попудного сбора. 4) выдача разрешений на постройки. 5) план города и межевые работы. 6) заведывание городскими зданиями, не вошедшими в другие отделы.

ОТДЕЛ 7. Военно-квартирный. Я. П. Огус. 1) воинская квартирная повинность. 2) ведение посемейных списков.

ОТДЕЛ 8. Снабжение. 3. С. Тверьянович. 1) молочная ферма. 2) скотобойня. 3) выдача казенных пайков и суточных. 4) транспортная часть. 5) топливо. 6) фураж. П. Д. Батов. 7) продовольственная часть. 8) мясная часть.

Приведенное распределение занятий, как нами уже отмечалось, должно устранить существовавшее до сего времени полное смешение вопросов, подлежащих ведению того или другого члена Управы и основывается на группировке вопросов по их сходственным признакам.

Газета «Псковский Вестник»,1918, №12 от 19 мая

Подготовила Л. СВЕТЛОВА

Раздел 3.

ЦЕРКОВЬ

ПЕРЕПИСКА ПО ПОВЕЛЕНИЮ ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОРА

И КАВАЛЕРА ПЕТРА ХРИСАНФОВИЧА ОБОЛЬЯНИНОВА О ДОСТАВЛЕНИИ РИСУНКА С ВЕЩЕЙ, ОСТАВЛЕННЫХ ЦАРЕМ ИВАНОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ В ПЕЧЕРСКОМ

МОНАСТЫРЕ

Милостивый государь мой, Алексей Андреевич! *

Для украшения Михайловского замка изготовляются к будущему сентябрю месяцу разные исторические кар!ины, между прочим, одна изображает шествие паря Ивана Васильевича в город Казань. Российский художник, который ее пишет, желает сего знамени того Государя представить елико можно сходнее, и потому нужно бы ему иметь точное сведение, какое было Государево тогда одеяние, особливо воинское. Мне помнится, чт о царь Иван Васильевич в 11ечерском монастыре, что неподалеку от Пскова, оставил все свое платье, также военнуюсвою и конскую сбрую. В рассуждении чего и прошу Вас, милост ивый государь мой, приказать (есть ли у Вас найдется человек, несколько умеющий) все, что находится в том монастыре царю Ивану Васильевичу принадлежащего, приказа ! ь срисоват ь и ко мне доставит ь как можно поспешнее, чем Вы меня чувс!ВИ1ельно обяжете. Пребываю в прочем с истинным почтением Милостивого государя моего Вашего превосходительства.

Покорный слуга Петр Обольянипов No 6364 июля 18 дня 1800 года

•Anptvai - Пекине кий lyOvpiiarop Л. Л. Бсклсшов

Ваше высокопревосходиicjibciво Милостивый государь Help Хрисанфович!

По о (ношению Вашего высокопревосходи (ельсчва к здешнему г-ну гражданскому губернатору Беклешову касательно отекания воинских одеяния и вещей в Печерском монастыре, принадлежащих царю Ивану Васильевичу, и о доставлении к Вашему высокопревосходи те пьет ву с них рисунков, за невозвращением его еще из губернии, я востребовал oi архимандрит Псково-Печерского монастыря их всех к себе, и. найдя серебряный столовый прибор, го есть нож, вилку и ложку маленькие, простое казачье седло, оби юе юлоююпарчою, в (акой, однако ж, ветхости, чю едва различии» чю можно, деревянный ковш, расписанный красками с золоюм, не служащие нисколько к предмету в oi ношении Вашею высокопревосходиiельства, также изломанную ветхую воинскую трубу и бархатный малиновый Государев кошелек, с коих двух последних вещей сняв рисунок весьма с подлинниками сходные, при сем к Вашему высокопревосходи iельству препроводил» чест ь имею, приобща к юму и самую панагию царя ж Ивана Васильевича зожную, с разными каменьями и жемчугами па золотой цепи, взятую мною с образа Богородиц!»! в Псковской Пароменской церкви, коей священник и причет ники сохранить, желая древность сего Государева подаяния, прос или меня о возвращении опой обратно в ту' же церковь ходатайст нова 1 ь у Вашего высокопревосходи i ел ьст ва.

(подписи нет, - Я. К. ) }1 июля 1800 года Подготовила Н. КОЛОМЫЦЕВА

Старообрядчество в Пскове

Первые документальные сведения о старообрядцах Пскова от нося гея к 1805 году. Из 65 купеческих семей в Пскове восемь были семьями ст арообрядцев. Наиболее известными купцами являлись Никифор Булынников и Яков Яхнов. Во владении Никифора Булынникова находилось два деревянных дома с заводом и садом на Островке, а у Якова Яхнова - каменный дом с заводом, два деревянных дома на Запсковье и 3 каменных лавки в рыбном ряду. Среди других купцов-старообрядцев были Григорий Леонов, 1 leiр Яковлев, Иван Тимофеев, Калина Смоленский, Яков и Дмшрий Пылясвы.

По ука !у императ ора Павла I ог 1798 г. ст арообрядпам было ра трешспо ст роит 1» церкви во всех епархиях, а другим его указом этого же года фактически была объявлена свобода вероисповедания Четвери» века правления Александра I действовали ie же самые начала веро1ернимос1и, которые были положены при Екатерине II относительно строобрядчества. Однако они меяли собираться на молитву, но так,

чтобы пик io не видел, могли содержал» моленную, нотак, чтобы но виду здания нельзя было определить, то это храм. Старообрядцы были лишены возможности ходил» крестным ходом вокруг храмов, а ста|хюбрядчсскиесвященники не имели возможности вне храма носип.соот вслст вующую сану одежду. И все же староверы много ст роили в ie годы, возникли храмы и даже целые монастыри.

В 1809 г. псковский купец Яков Яхнов устраивает в своем доме на Запсковье старообрядческую моленную. Эю был деревянный храм, обшитый тесом и выкрашенный масляной краской, с креп ом наверху. В 1795 г. дочь Якова и Улиты Яхповых - Фекиа Яковлевна выходи г замуж за Пантелея Никифоровича Вулынникова. После смерти Я. Яхнова дом, где находилась моленная, сначала переходит к его младшему сыну Алексею Яковлевичу, а после его смерти, где-то в 1830-х годах, - к Фекле Яковлевне.

В циркуляре oi 1812 г. нрави1ельство потребовало ог губернаторов негласно собирать сведения о численное!и старообрядцев в их губерниях и ежеюдно представлять шкие данные. Такие негласные данные о старообрядцах, находящихся жтельством в г. Пскове, были собраны градской полицией в 1813 г. В списке указаны ровно 200 человек, и среди них 13 купеческих семей Ни Я. Яхнова, ни 11. Вулынникова в списках уже нет. Указаны их сыновья, купцы Панiелей Никифорович Вулынников (1777 г. р.), Алексей Никифорович Вулынников (1785 г. р.), Алексей Яковлевич Яхнов (1783 г. р.), Андрей Яковлевич Яхнов (1776 г. р.) Кроме i oi о, появляются две купеческие семьи из известнейшего в дальнейшем рода Хмелинских из дер. Ладино Новоржевского уезда - Григория Васильевича Хмелинского ( 1775 г. р.) и Якова Васильевича Хмелинского (1779 г. р.). Из самых старейших старообрядцев указаны псковская мещанка вдова Авдотья Филиппова (1703 г. р.) и ее брат Иван Филиппов (1726 г. р.).

В 1817 г. вЯхповской моленной были приведены к присяге избранные градским обществом в должности купцы .Алексей Яхнов, Пантелей и Алексей Булынниковы. В 1823 г. псковский купец Лука Егоров (1775 г. р.) устраивает при своем доме в каменном флигеле у ворот вторую старообрядческую моленную, также на Запсковье В 1828 г. число староверов в Пскове составляло 306 человек. Главным наставником в ло время был отец Кузьма Леонов. В январе 1836 г. он положил в наставники Федора Тимофеева. В 1839 г. умерла Фекла Яковлевна Булынникова-Яхнова, и владельцем дома, где находилась моленная, стал се сын Иван Пантелеевич Вулынников (1796 г. р.), а се попечшелсм и стар<хтой - Антон Андреевич Яхнов (1800 г. р.).

В царст вованис Николая 1 вновь многокра гно усилились репрессии в оi ношении старообрядчества. В результате его указов многие со ши моленных зданий были уничтожены, десятки тысяч икон оюбраны. нс только попов, но и видных мирян стали без суда и следствия отравлять в ссылку 16 июля 1843 г. министр внутренних дел

России предписал псковскому губернатору уничтожить моленную в доме Булынникова. 6 июля 1843 г. Псковская yi оловная палата постановила: существующую в доме И. П. Булынникова моленную навсегда уничтожшь. всякое отправление в ней богослужений по раскольным обрядам прекратить, а хранящиеся в ней книги, иконы и прочие принадлежности с вя ще н н о де й ст в и й, оiоб ра в,

отослать в распоряжение Псковской Духовной Консист ории. В описи имущества храма указаны две самые большие иконы в иконостасе - икона Господа Саваофа размером 2,04 на 1,06 метра и образ Христа Спасителя размером 1,57 на 1,06 метра. Также перечисляются еще 43 иконы. Кроме этих икон, -есть в моленной над иконостасом совершенно древние потемневшие иконы - одна посередине Господа Сафаофа и по сторонам по чет ыре иконы пророков-. К уголовному делу были привлечены владелец дома, где находились моленная, И. П. Булыпников, староста А. А. Яхнов и наставник отец Федор Тимофеев. Но они впоследствии были ославлены в покое под расписки о том, что никогда не будут устраивать новой моленной и совершать богослужений по своим обрядам. В этом же году была уничтожена и моленная при доме купца Луки Егорова. В роковом для старообрядцев 11скова 1842 г. их число сост авляло 363 человека, а к 1850 г. осталось только 203 человека. Одни перешли в единоверие, другие были высланы из Пскова.

Навсегда уничтожить сгарообрядчество - такова была цель политики Николая I. Но этого не удалось сделать. В царствования Александра 111 и Николая II старообрядцы вновь получили возможность строить храмы, им были дарованы свободы. А позже, в 1929 г., решением Синода Русской Православной церкви старые обряды объявлялись спасительными, а двуперстое знамение - благодатным и спасительным, богослужебные книги, напечатанные до пат риаршел ва 11икона. были признаны православными. Но эта тема уже для другого разговора.

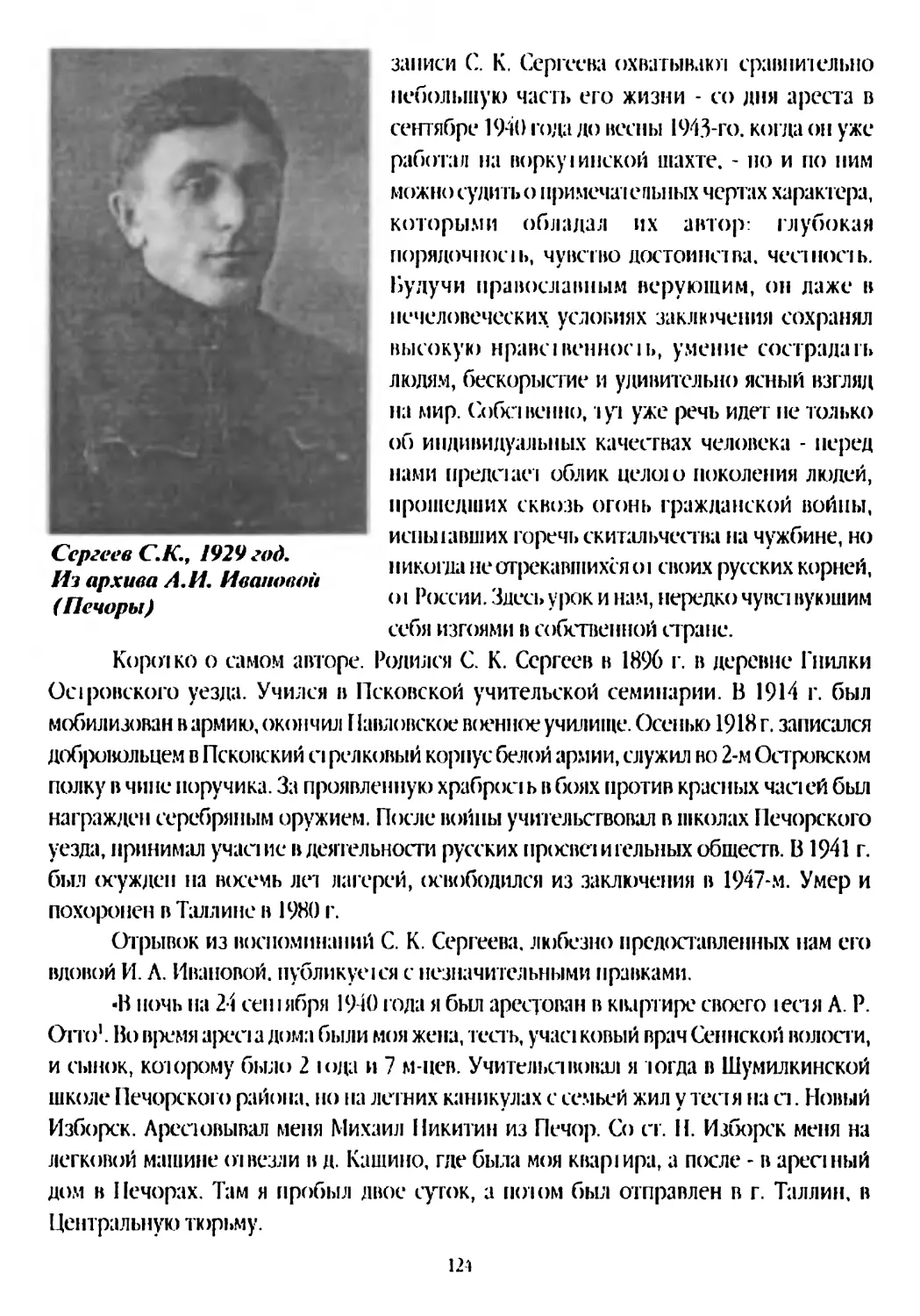

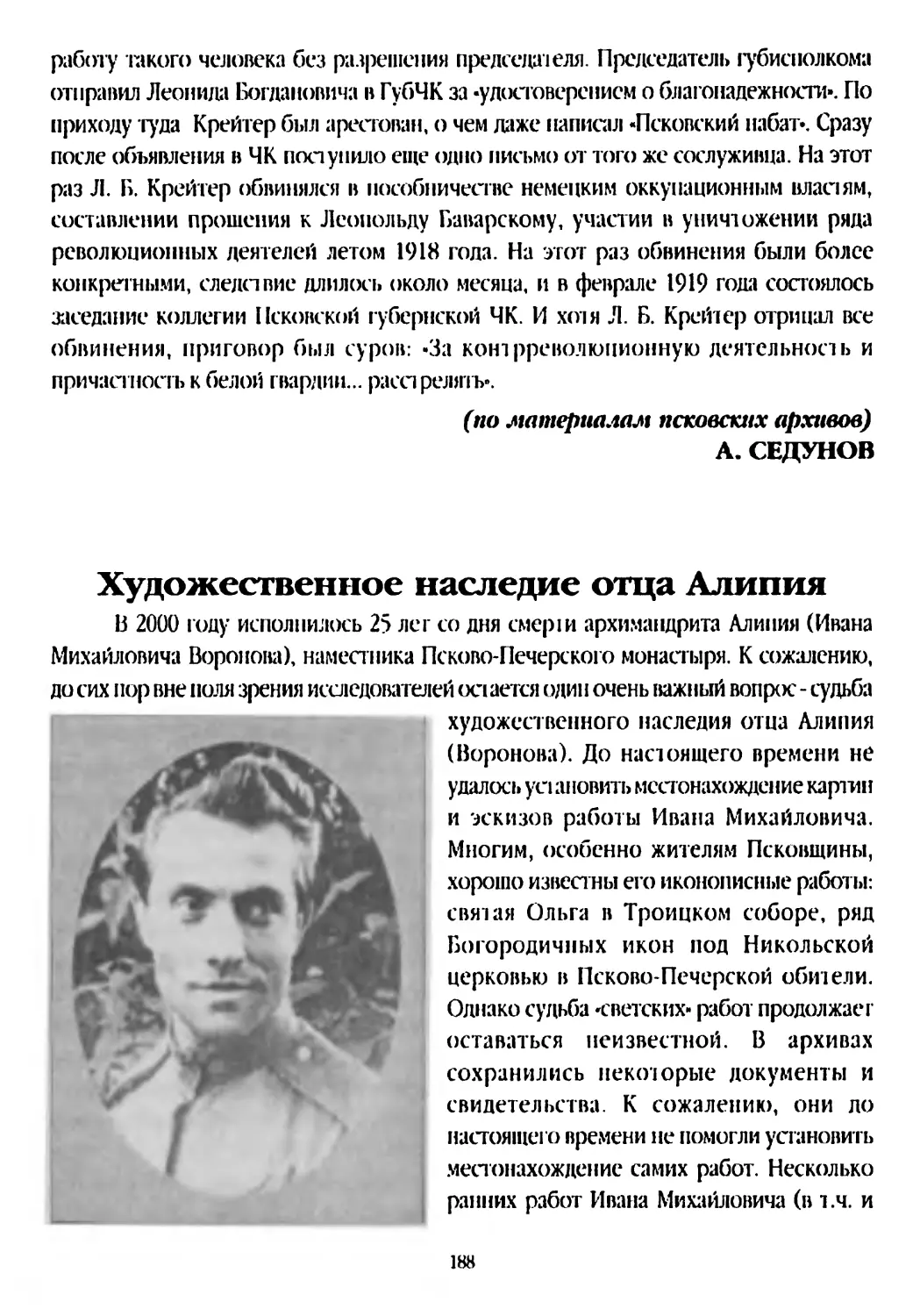

На фото: семья старообрядцев, 1948 г.

А. ЕФИМОВ

Тайна одной часовни

30 сентября 1872 года 'Псковские губернские ведомоеги» рассказали о прелс।ояших церковных праздниках по случаю принесения в юрод икон из Псково-Печерско! о и Елеазаровского монастырей и крестно! о хода вокруг крепостных стен, совершаемою ежегодно 7 октября в память избавления от нашествия французов в 1812 году. К 60-летию этого события газета напомнила о победах русской армии, взявших в Э1О1 день Полоцк, о заслугах псковичей Кульнева, Сеславина, Фи1 пера...

Главное внимание безымянный авгор уделил забытому генералу Александру Ивановичу Маркову, бывшему Торопецкому помещику. В начале Отечественной войны он был командиром 23-й конно-аршллерийской рогы, выступившей из Пскова на заши iy России. Poi а и её командир прославились в сражениях 1812 года, в знаменит ой Би 1 ве пародов под Лейпцигом 4 ок1ября 1813 года, в боях на французской земле. В 1813 году он стал полковником, в феврале 1814 - генерал-майором. Автор добавил, ч ю -на площади, проз ив Прису! ст венных мест; есть часовня в честь Михаила Архангела. Года чепяре на *ад её подновити, но, к сожалению, не сохранили прежней надписи о том, что икона Архистpaiига и часовня устроены усердием командира и всех чинов копно-ар1иллерийской К» 23 роты каптана Маркова в 1812 году’-

Дру| ие упоминания об этой часовне вст речаю кя довольно редко. В клировых ведомое 1ях храма архангелов Михаила и Гавриила ещё в 1830 и в 1832 годах ука давалось: "Здания, принадлежащие к сей церкви: богадельня на 8 человек каменная, часовня, лавка и домы каменные, отдаваемые в наём».

На общем собрании Кирилло-Мсфодиевского братства 1 октября 1895 года обсуждалось предложение разместим» склад книг и икон Братства во дворе Михаило-Архангельской церкви, где находится склад свечей епархиального завода, а продажу вест и в Михаило-Архангельской часовне. Га кт нос объявление -Псковского голоса- 6 /19/ ноября 1909 юда предлагало обращаться в Михаило-Архашельскую часовню...

В опис и церковною имущей ва храма Михаила Архангела за 1922 год числилось нс только здание церкви, по и одноимённая часовня.

Однако ни в одном и* этих докуменюв нс указано точное местонахождение часовни. Смущало шкже упоминание в заметке о 1 30сентября 1872 года площади перед ирису!с Iвенными местами Губернские ирисуiciвенные места стояли на месте современного Сквера породненных городов. Главной достопримечательностью плошали перед ними был памятях императору Александру II, сооруженный в 1886 году. 11 лощадь Э1 а многокра тони Сражалась на ст аринн ых от крыт ках. На её северной окраине, вдали ог церкви Михаила Архангела, находилась более древняя часовня блаженною Николы -над убиенными- в намяп» о восстании 1650 года. Никакой другой часовни на площади перед Присутственными местами нс видно.

Разгадке эюй тайны помог альбом «Псков на сырых о!кры!ках«, изданный в середине минувшего юда. Внимательно рассмацтивая одну из них на 53-й а ранние, молодой краевед, работник реставрационной мастерской Алексей Ефимов за Mei ил во дворе церкви Михаила Архат ела (в саш имечре от правого края от кринки) высокий стройный купол с -барабаном*, -луковкой-, -яблоком- и крепом Очевидно, ло и еси» купол ишересующей нас часовни, возведенной параннями 1ероя Oicmcci венной войны 1812 юда Александра Маркова.

О его жизни и военных победах рассказано в краеведческих очерках веаиколучанина Станислава I Кирова, опубликованных в га 3d ах «Псковская правда-25.12.1990 г., «Молодёжь Псковщины- 07.06 1992 г., вею книге «Не забудь их, Россия!-, в Материалах исторических чтений Великолукского городскою краеведческого общее! ва за 1995 год.. В дополнение приведём текст кратктл о некролога из-Псковских 1 убернских ведомостей* за 15 декабря 184.3 года:

•28-го числа истекшаго ноября скончался после продолжительной болезни в Великолуцком уезде в сельце Давыдове oiciannon Артиллерии Генерал-Майор Александр Иванович Марков, оминавшийся храброе!ию как в Отечественную войну 1812 года, !ак равно и в кампаниях 1813 и 1814 годов-.

По кише И. И.Василева «Оньн географическо-статистического словаря Псковской губернии. Великолуцкий уезд- /Псков, 188 * г /, село Давыдово находилось при реке Лова! и в Гюгородицкой волосы и Кунуйском приходе в 11 Bejxriax южнее Великих Лук и состояло из одно! о барскою двора с пят ыо обителями.

О ссхчаве семьи Маркова мы узнаём из т аких сообщений -I к ковских !убернских ведом(Х’тей-:

15 марта 1844 года газета поместила официальное сообщение о Всемилостивейшем назначении вдове Раисе Марковой с дочерьми её Клеопатрою, Александрою, Раисою и Надеждою пенсиона: самой вдове 600 рублей ассигнациями и сюлько же дочерям.

А 23 января 1857 года официальная хроника извесч ила, ч 1 о вдове генерал-майора Раисе Михайловне Марковой её деы: сын шгабс-рснмистр Михаил Александрович, дочери - статская советница Раиса Александровна Ивановская и подпоручица Александра Александровна Шильш, урождённые Марковы, и девицы Клеопатра и Надежда Александровна Марковы отделили недвижимое имение, оставшееся oi их отца - генерал-майора Александра Ивановича Маркова, 86 душ в деревне Фалилеевой Торопецкого уезда к пустоши при других деревнях.

Деревня Фалилеево 11лат женской волости находилась в 28 веры ах от уездного города Торопца 1 кковской губернии.

Таким образом, дореволюционные газеты не зря считали генерала Маркова нашим земляком - Торопецким помещиком.

II. ЛЕВИН

Пребывание Николая П в Иск о во-Печерской обители

1903 г. августа 5 удостоили своим посещением общ ель в третьем часу пополудни Их Императорские Величества Государь Император Всероссийский Николай Александрович II с супругою своею Государынею Императрицею Александрою Федоровною. Их сопровождали великие князья Владимир Александрович и Борис Александрович, великие княгини Мария Павловна и Ольга Александровна. Свиту их составляли: фрейлина Государыни А. А. Оленина, министр Двора генерал-адъю ган । Борис Фредерикс, военный минист р генерал-адъютант Kypoiiai кин, министр пулей сообщения князь Хилков. дворцовый комендант i енерал-адьютант Гессе, генерал-адьютант Струков и другие.

Их Величества были встречены у святых ворот обители с крестным ходом епископом Псковским Сергием и настоятелем монастыря. Выслушав зат ем в пещерном Успенском соборе молебен, Их Величества приняли в благословение от о. Настоятеля обше.ти две иконы. Государь Император приложился к чудотворной иконе Успения и раке с мощами преподобного Корнипия, а затем прошел в пещеры, обратил свое внимание на большую звонницу, посетил о. Настоятеля в его покоях, откуда со всею свитою прошел крестным ходом в Михайловский собор и в четыре часа пополудни отбыл изобрели на вокзал.

В память своего посещения Их Величествам угодно было прислать обители в дар весьма богато ушитое жемчугом священническое облачение ярко-красного бархант, нокровпы и воздух.

Ходатайство Зряковского церковно-приходского попечительства

Церковно-приходское попечтельство погоста Зрякович Псковского уезда обратилось к Его преосвященству с прошением следующею содержания:

*1 ключи । ельст во Зряковского погоста, желая увековечит ь намять воинов своего прихода, убитых и умерших во время войны с язычниками на Дальнем Востоке (речь идет о русско-японской войне - авт.), поручило мне исходатайствован» пред Вашим

преосвященством разрешение устроить в церкви, на видном месте, бронзовую доску и на этой доске, по получении точных сведений, гравирова i ь имя, отчеа во, фамилию, волость и деревню погибших, дабы родственники могли поминаiь славшие имена борцов за Веру, I (аря и Отечество. По получении разрешения обра зец бронзовой доски будет представлен на усмо1рсние Вашего преосвященства, Председа1ель попечительства Зряковской церкви М. М. Карамышев».

На означенном прошении последовала резолюция Его преосвященства от 31 января 1905 года за № 621: -Благословляю. Желательно, чтобы и в друтх приходах епархии подобным образом была увековечена память скончавшихся на ноле брани-.

«Псковские епархиальные ведомости».

1905, No 5, 1-15 марта

Подготовила Н. КОЛОМЫЦЕВА

В ходатайстве отказать...

Постановление исполкома Псковского горсовета от 27 августа 1932 г.

Слушали: ходатайство завода -Пролетарий-о передаче Иоанно-Предтеченской церкви под оборудование гаража, занимаемую в настоящее время под ст оловую и ютуб.

Постановили: в ходатайстве оiказать.

Постановление Президиума Псковского Окружкома от 14 января 1939 г.

Слушали: ходатайство фабрики «Шпагат» о передаче Кузьмо-Дамиановской церкви под клуб.

Постановили: в ходатайстве oiказать. Бывшую Кузьмо-Дамиановскую церковь передать Госстрахфонду для хранения собранного зерна.

Постановление исполкома Псковского горсовета от 29 января 1941 г.

Слушали: заявление церковной двадцатки Дмшриевской церкви о разрешении молиться но праздничным дням.

Постановили: на основании постановления о религиозных обществах при отсутствии священнослужителя обряд в православных церквях не проводи гея, полому отказать в заявлении двадцатки о разрешении приходит ь в Дмитриевскую церковь и молиться по праздничным дням, пока нет священника.

(из фондов ГАПО)

Постановили: часовню закрыть

Постановление Президиума Псковского Губисполкома, май 1924 г.

Слушали: о закрытии Сергиевской часовни.

Постановили: ввиду того, что Сергиевская часовня принадлежала бывшему Реальному училищу, в помещении которого находится 4 школа II ступени, и нахождение часовни около школы недопустимо - Сергиевскую часовню закрыть.

Постановление Президиума Псковского Губисполкома, июнь 1924 г.

Слушали: о закрьпии часовни на Красноармейской площади и Анастасиевской часовни на Красноармейском мосту.

Постановили: ввиду юго, что находящиеся на Красноармейской площади и Красноармейском мосту часовни являются бесприходными и никакие религиозные обряды в них не совершаются, а также учитывая, чю данные часовни никакой исторической и художественной ценности не представляют, - часовни закрыть.

Постановление Президиума Псковского Губисполкома от 16 сентября 1925 года

Слушали: о разрешении N-му полку использования часовни под названием •Владычный Крест-.

Постановили: ввиду юго, что часовня под названием -Владычный Крест* верующими не используегся и закрыта постановлением Президиума ГИКа от 3 июня 1925 г., использование ее полком разрешить.

Постановление исполкома Псковского Горсовета от 27 августа 1932 г.

Слушали: ходатайство арiели «Труженик- о передаче Знаменской часовни под обору дова 11 и е । ia р и к м а херск о й

Постановили: ввиду того, что двадцаi ка (Успенской с Полонища церкви) помимо часовни пользуется церковью, договор на часовню расторгнуть и передать артели •Труженик-.

Постановление Президиума Псковского Горсовета от 28 мая 1935 г.

Слушали: ходатайство двадцатки Козьмо-Демьяновской церкви о приеме от последней часовни за ненадобност ью.

Постановили: вследствие огказа двадцатки Козьмо-Дсмьяновской церкви от использования дня молитвенных целей часовни просить облисполком об утверждении изъятия таковой и использовании ее подскладочное помещение.

Постановление Президиума Псковского горсовета от 9 июня 1935 г.

Слушали: о закрытии часовен в г. Пскове.

Постановили: объявить двадцаткам о закрытии часовен:

1) Рождества Богородицы при Варлаамовской церкви;

2) Ольгинской при Пароменской церкви;

3) Польской часовни при Дмит риевской церкви.

(из фондов ГАЛО)

Подготовил А. ЕФИМОВ

Из описей церковного имущества

Из описи имущества церкви Нерукотворного образа

в Корытове за 1921 год

Спасо-Образская церковь в Корытове была упразднена 18 июня 1920 г. Храм деревянный, на колокольне имеется семь колоколов, являлся приписным к Никитской церкви. При Корыговской церкви имеется часовня-склеп. Церковное имущество Спасо-Образской Корытовской церкви передается 26 декабря 1921 г. в другую церковь, а здание самой церкви находится в ведении Корытовского совхоза.

Из описи имущества упраздненной Омской военной церкви за 1922 год (церковь Александра Невского Омского полка)

... церковь несколько раз расхищалась и была последнее время в ведении Военноинженерной дистанции.

Из описи имущества Богородице-Скорбященской церкви при I Советской больнице на Завеличье за 1922 год

Церковь Скорбящей Божией Матери при I Псковской Губернской Советской больнице была закрьп а 8 мая 1922 г. Имущество больничной церкви передается церкви Николы от Кожи. При Богородице-Скорбященской церкви находится часовня, в которой имеются большая икона Воскресения Христова в богетовой раме, икона Спасителя и еще пять икон, а т акже столы и носилки покойницкие.

(из фондов ГАЛО)

Из истории церкви Александра Невского Омского полка

В oi дел управления при Губисполкоме.

Согласно предложения Отдела управления предоставляю при сем описи упраздненных храмов.

Опись имущества упраздненной Омской военной церкви г. Пскова.

1. Два напрестольных белых облачения (украдены злоумышленниками).

2. Покров на престол (также украден ими же).

3. Два старых шелковых подризника - белый и сиреневый.

4. Напрестольное облачение зеленого цвета.

5. Такое же облачение на жертвеннике.

6. Такая же аналогичная пелена.

7. От 8-10 разных икон, из которых четыре маленьких в серебряных ризах, изъятых согласно акту Псковской губернской комиссии от 6 апреля 1922 г. в порядке декрета в ЦИК от 23 февраля 1922 г.

Примечание: где находилось и находится ценное и остальное имущество Омской военной церкви, неизвестно. Церковь несколько раз расхищалась и была в последнее время в ведении Военно-инженерной дистанции и имущест ва ея отдано без выдания Епархиального начальства в церковь погоста Симоно-Яхново и Синозерья Петроградской губернии.

Николаевской от Кожина церкви протоиерей М. КАМЕНЕВ, Члены приходского совета 28 октября 1922 г.

(из фондов ГАЛО) Подготовил А. ЕФИМОВ

Усилить налоговый пресс

Указание Псковского окружного финансового отдела Пушкинскому райфинотделу от 27 декабря 1929 года

Секретно.

зав. райфо Пушкинского района.

Обложение служителей религиозных культов подоходным и с/хозяйственными налогами до настоящего времени производилось без достаточного нажима, и

доходное ь, получаемая ими от выполнения обязанностей культа, учи гывалась слабо.

В текущем 1929/30 году предлагается Вам принть меры к усилению налогового пресса в отношении упомянутых лиц и счислению получаемой ими доходности в денежной форме и натурой с максимальной полнотой и точностью.

При обложении служителей религиозных культов с/хоз. налогом иметь установку в смысле привлечения преобладающего процента означенных лиц к индивидуальному обложению и исчислению надбавки не ниже 75%.

Зав. Окрфо Лурье

Зав. налоговым н/отделом Семенов

(из фондов ГАПО)

Подготовила Е. ФЕДОРОВА

Помещение для синагоги

Договор между исполкомом Псковского горсовета и еврейским религиозным обществом от 28 июля 1939 г.

Группа (евреев) верующих принимает в бесплатное пользование одноэтажное деревянное молитвенное здание, окруженное деревянной oi радой и расположенное по улице Красных Партизан, 17.

Ранее иудейское религиозное общество находилось в помещении по улице Воровскою. 8, и по ходатайству двадцатки произвело обмен помещения, т.е. для молебнов предоставлен дом по улице Красных 1 lap i изан, 17, а двадца! ка oi дала ранее занимаемое помещение но улице Воровского, 8.

(из фондов ГАПО)

Постановление Президиума Псковского горсовета от 4 августа 1939 г.

Постановили: бывшую еврейскую синагогу’ по улице Воровского, 8 передать Псковской Ст рой кон торе

(из фондов ГАПО)

Выписка из протокола заседания исполкома Псковского горсовет

от 16 мая 1941 года

Слушали: о ликвидации еврейского религиозного объединения и передачи культового здания Псковскому жилуправлению

Докладчик тон. 11икифоров

Решили: 1. Ввиду отказа двадцатки еврейскою религиозного объединения от

дальнейшей аренды культового здания - договор с двадцаткой на аренду расторгнуть, 2. Так как со стороны двадцатки заявлений о взятии помещения культа в аренду не поступило, помещение из числа культовых зданий исключить, передав его в эксплуатацию Псковскому жилуправлению, так как помещение культа приходилось в обычном не церковного тина доме и музейного значения не имеет. Культовый инвентарь передать Горфо.

3. Просить Ленинградский областной исполком депутатов трудящихся утвердить данное решение.

(из фондов ГАПО)

Начальнику городского отдела НКВД

тов. Шубникову от Президиума исполкома Псковского горсовета

12 июня 1941 г.

Гражданин Цагалов И. Е. и гражданин Сандлер И. М. обратились в горсовет с ходатайством о возвращении им помещения бывшей еврейской синагоги для отправления религиозного культа с условием, что они отремонтируют это помещение, а также и создадут немедленно двадцатку.

Решили: в обращении отказать.

(из фондов ГАПО) Подготовил А. ЕФИМОВ

Раздел 4.

ЗДАНИЯ И ЛЮДИ

ДОМ ОТ ДНЕЙ ПЕТРА

Петр /, приезжая в Псков во время Северной войны, обычно останавливался в доме купца Ямского, затем этот дом перешел по наследству Трубинским.

Дом древний, готической архитектуры, с теремом наверху. В доме этом от дней Петра сохранились без малейше! о октупления вся старинная архитектура, некоторые домашние вещи, бывшие в упот реблении его, и пожалованные хозяину дома несколько серебряных кубков.

19 августа 1855 года пожар уничтожил это замечательнейшее здание, и только счастливый случай сохранил для поюмства память сей древности. Бывший инженер Годовиков утром того же дня, когда произошел пожар, снял вид дома Трубинских, доставшийся после Иевлеву, до мельчайших подробностей. Тут были и изразцовые печи, и дубовые шкафы в стенах, и другие мелочи, до того интересные, что альбом древностей Пскова, составленный Годовиковым, препровожден нынче на Ма ковскую выставку, где, вероятно, обратит особое внимание любителей древности домом, где пребывая Петр Первый.

Предание говорит, что Петр ходил в находящуюся вблизи церковь, посвященную его ангелам Св. апостолам Петру и Павлу. Церковь Петра и Павла упоминается в летописях в XIV столетии.

На харах ее недавно мы нашли остатки от двух бывших здесь приделах с жертвенниками и престолами. Здесь-то. по рассказам стариков, стоял во время литургии Петр и читал апостола.

Мы отыскали и перенесли вниз бывшую здесь престольную икону апостола Фомы, которой, можно сказать смело, более трехсот лег, и она обложена на полях серебром.

Можно утверждать» что заботам и Вел и кого Г ос уда ря Пет ронавловский храм был украшен в 1713 г., упроси новый иконостас, и церковь возведена на аепень собора.

В 1786 году к ней приписана Борисоглебская церковь, нерест роенная в 1819 г. в Казанскую

Других рассказов о пребывании здесь Петра нам не случилось слышать, но труды его сохранились в укреплениях юрода рвом и бас тонами на про1яжении всего города. Для лих укреплений Петр велел строить и засыпать некоторые церкви и башни.

Предание говорит, что Петр посещал находящуюся вблизи церковь, посвященную его Св. апостолам Петру и Павлу

У развалин дома Ивлева (бывшего Трубинских) мы видим огромный вал,

насыпанный на основании церквей Богоявленской и Рождества Богородицы, которые взорвало на воздух от положенной здесь при Петре, как сказано в описи, пороховой казны во время бывшего 11 ноября 1711 года страшного пожара. Сохранившиеся чудесным образом местные иконы находя i ся поныне у Петра и Павла, из них Рождества с признаками обожжения.

«Псковские губернские ведомости», 1872, No 21

Подготовила Т. МЕДНИКОВА

Покровская башня

По высочайшему решению любые изменения и переустройство памятников старины должны были согласовываться с императорской археологической комиссией (с 1917 года - государственной археологической комиссией)

Доложено от ношение I (сковского Археологического Общест на от 21 июня 1917 ।. с препровождением заявления Покрово-Никитского приходского совета о необходимости дня него получить право исключительного пользования башнею для религиозно-просветительных нужд прихода с предоставлением в потребных случаях

добровольной отдачи или уступки, по coi лишению, зала башни в пользование лою ими друки о постороннею кульлурно-просветиюльского общесл ва или организации в Пскове и с объяснениями к нему. В заявлении пространно излагается историческое и религиозное значение башни и изображаемся ее нынешнее полуразрушенное состояние. Указывается на то, чю в башне жил блаженный Дороссй, которому было видение, известное под именем «Псковского Покрова Пресвятой Богородицы», и делает ся попытка доказать, ч i о приетк хюбление башни i юд жилье имеет историческое основание. В объяснениях, между прочим, говорится, что, холя псковские крепостные башни и слены составляю! собсл ценность государств, но распоряжаться ими должен народ по своему усмотрению, ибо «не народ для государства, государство для народи. Как на пример похвального превращения исторических развалин «в поучи!ельные памятники старины», указываемся на Поганкины палаiы, приспособленные для музея и художественной школы, на «пономарскую* комналу над «Темными» воротами, ведущими в «Псковский акрополь», и на Пороховую башню в Риге. 11о поводу состояния башни, близкого к полному разрушению, подчеркивается совершенная необходимость в ремонте и прежде всего в устройстве крыши, предо являющейся приходскому совету «остроконечною, мною!ранною», с «гордо развевающимся национальным флагом свободной русской народной державы*. К просьбе приходского совела присоединяю 1ся: Покрово-Пиктское брал ст во. сестричество, Покровский проповеднический кружок, нопечигельский cobci .совет церковно-приходской школы. Покровско-Никилское кооперативное общество. Псковское латышское общество в лице их председа 1 елей и предел авт слей. Псковское Археологическое Общество со своей стороны, рассмотрев эю заявление и не касаясь его исторической части и изложения, полагает: 1) печальное положение башни, как и всех вообще местных мопуменлальных исторических памятников, не подлежит никакому сомнению, 2) поэтому починка, расчистка, поддержание и даже покрьпие башни является делом крайне необходимым и жела тельным, в особенное! и. если они могут бьпь произведены без обременения казны; 3) передача башни во временное пользование приходу, по мнению большинства членов совет а, предел ав/ляечея возможной, хотя два члена, Г. И. Тарасов и А. А. Подчекаев, признают такую передачу недопустимой, 4) если бы Покрово-Никитский совет дейсл вил ельно пожелал произвест и предложенные рабо! ы, л о предварительно надлежит обязать его представил ь все проек i ы i ia рассмо i pel iие и ул верждение Археоло! ической Комиссии; 5) самые работы, в случаях их разрешения, должны был ь произведены под наблюдением сей Комиссии

Мысль иснользова! ь Покровскую башню возникает уже не в первый раз. Так, в 19121. Сигодзинский безуспешно добивался получить злу башню во владение с целью уст рои и» в ней показалельную астрономическую станцию, обещая сохраниль

архи 1 ик i уру башни в дол жной мери -. В феврале 19171. Псковское латышское обшест во просило городскую управу уст упи гь ему в безвозмездное пользование Покровскую башню с прилегающей к ней площадкою для уст ройсгва собраний, лекций, библиотеки, читальни и проч., обещая отремонтировать башню «в древнепсковском стиле*. Городская управа препроводила эту просьбу па заключение Псковского Археологического Общества, которое высказалось в отрицательном смысле, указав управе, чю древние стены и башни принадлежа! не городу, а государству (Высоч. утвержд. 31 Mapia 1836 г. положение Комитета министров и мнение Государственного Совета, изложенное в решении 1 общ. собр. Сената 18 октября 1902 г., № 115 (указ 8 января 1903 г. N° 143-146)), которое только одно и может ими распоряжаться, что никакое изменение внешнего вида башни невозможно без разрешения Археологической Комиссии и что, по мнению членов эюй Комиссии гг. Покрышкина и Романова, осмафивавших башню в 1915 г., она совершенно непригодна для жилого помещения. Наконец, теперь поступило новое ходамйаво Покровско-Нпкитского приходского совет с просьбою, чюбы Псковское Археологическое Общество поддержало домогательство совета получи ib Покровскую башню в свое исключительное полыование с правом передачи. По смыслу заявления, совет предполагает оiремонтировать башню на свои средства. Так как среди лип, подписавших заявление, находи1ся представитель латинскою общества, то можно думав», что заявление ло имеет свял» с вышеизложенной попыткой латышского общества использован» для своих целей Покровскую башню. Псковское Археологическое Общее!во просит паправи i ь эго ходатайст во, в случае надобност и, в порядке подчиненности, к той правительственной влас hi, от которой ныне зависит разрешение подобных вопросов. (Дело 18981Ng 24).

По заявлению К К. Романова, Покровская башня среди псковских являемся второю но значению и mПересу, в ней должны сохраниться очень ценные детали, и, вероятно, именно с нею связан подземный ход, идущий здесь вдоль наружной стены. Уст ройство в ней каких бы то ни было жилых помещений немыслимо без искажений старых се форм - ужих окон, определенных cien. пола; неизбежно устройство отопления. Размеры башни невелики, и является непонятным, чем она гак ^интересовала местные просветительные учреждения. А. А. Спицын заметил, чю передача памятям церковной старины и пат риошческого значения в распоряжение учреждений, допускающих увеселения, недопустимо; не только башня, но и весь прилегающий к пей живописный и интереснейший участок может принять нежела1елы1ый характер места развлечений. А. И Померанцева и И. С. Китнер нашли, чю приспособление башни под залу или подобное учреждение должно обойтись дорого. може1 бы и», дороже уст ройст ва нового здания. Г. И. Котов ука ш, ч то мот ивами

oiказн должны быть поставлены* научная важность памятника. еще неизученного и требующего для изучения больших усилий и среда в, и главное - неизбежная порча его при предположенном переустройстве.

Постановлено: переустройство башни не разрешать.

«Известия Государственной археологической комиссии»,

1918, выпуск 66

Подготовил М. МЕДНИКОВ

Прогулки г-на Евлентьева

Константин Григорьевич Евлентьев исследователь псковской старины. Первый секретарь и хранитель музея I кковской Археологической комиссии, а затем Псковского Археологического общест ва. Сюял у истоков Псковской публичной библиотеки. Им опубликовано свыше сорока работ по истории Пскова и много исторических документов.

Предлагаем вниманию два очерка, опубликованных в -Псковских губернских ведомостях-в 1874 году, о его -прогулках- в окрестностях Пскова.

«... И МНОГО живописных

видов»

Пользуясь воскресным днем, мы в интересах статистического дела сделали прогулку по левому берегу реки Великой, на прост ранстве между Псковом и погостом Кусвой, и заглянули в местные прибрежные села и деревни, жители которых (крестьяне), как оказалось по справке, кроме землевозделывания, ходят еще па заработки в губернский город (каменщики, штукатуры, извозчики, печники и носильщики льна - молодые девушки); другие ловят в Великой рыбу для домашнего потребления и в продажу на городском рынке; вьют веревки (в деревне Подвишеньи) и по реке доставляют сюда в лодках песок, плиту и прочий строительный маюриал. На означенном пути река Великая представляет для глаз много живописных видов: в особенное! и очароват елен вид на реку со ст ороны Кусовского погоста.

«Псковские губернские ведомости», 1874, № 2J от 15.06

...и сельские церкви замечательны по своей старине»

В это ыккресенье мы, в интересах lyGepiк?кой стат ип ики, продолжили прогужу свою по левому берегу р. Великой от Кусвы до погоста Устье включительно и но берегам побочных Великой - реки Каменки и речки Троп янки. Там мы тоже обозрели мимоходом прибрежные деревни и погосты. жители которых, кроме землевозделывания, занимаются, как оказалось по справке, еще рыболове! вом для собственного продовольствия и на продажу в губернском городе. (Замечательно, что в дер. Песках, соседственной погосту Комно, крепыше поймали нынешним летом, между прочим, 7 внук сомов, коюрые были проданы ими в Пскове ценою за 40 руб. сер.). Местность по 1ечению означенных рек весьма живописна и сельские церкви замечательны по своей старине.

«Псковские губернские ведомости»

1874, № 25 от 29 июля

Подготовила Т. МЕДНИКОВА

Население и замечательные здания Пскова

«... и одно отдельное общество»

В Псковском уезде вместе с губернским городом I Ickobom мужского пола - 74367, женского - 74760. всего - 149127 чел. Пространство - 5747 кв. верст; счалов - 3. мировых участков - 3, волостей -19 и 1 оьделыюе общество.

Псков - губернский город - от СПб 257 верст, жителей: 9696 мужского пола и 6304 женского, всего 16000 чел. Домов казенных каменных - 32. деревянных - 31, частных каменных - 459, деревянных - 1442, церквей православных - 39, единоверческих -1, римско-католическая -1, лкиеранская -1, монастырей - 3, часовен -12, юстиции -7, трактиров - 43, постоялых дворов - 87, торговых лавок - 212, винных складов - 6, ренсковых пси ребов - 7, nopiepnbix лавок - 5, питейных домов - 94. iopi овых бань - 4, учебных заведений: 1 - военного ведомства и 12 гражданских: тмназия мужская -1, женская -1, духовная семинария - I, духовное уездное училище - 1, школ для детей обоего пола - 3, приходское училище -1, бесплатная женская школа -1, Евангелическо-лютеранская школа -1, детский приют -1.

Замечательные здания: присутственные места, начальная военная школа,

гимназия, дом губернатора, дом дворянского собрания, арестантская рота, духовная семинария, почтовый дом и проч.

«Псковские губернские ведомости» 1875, No 40 от 11 октября

«... не повлияли на рост населения»

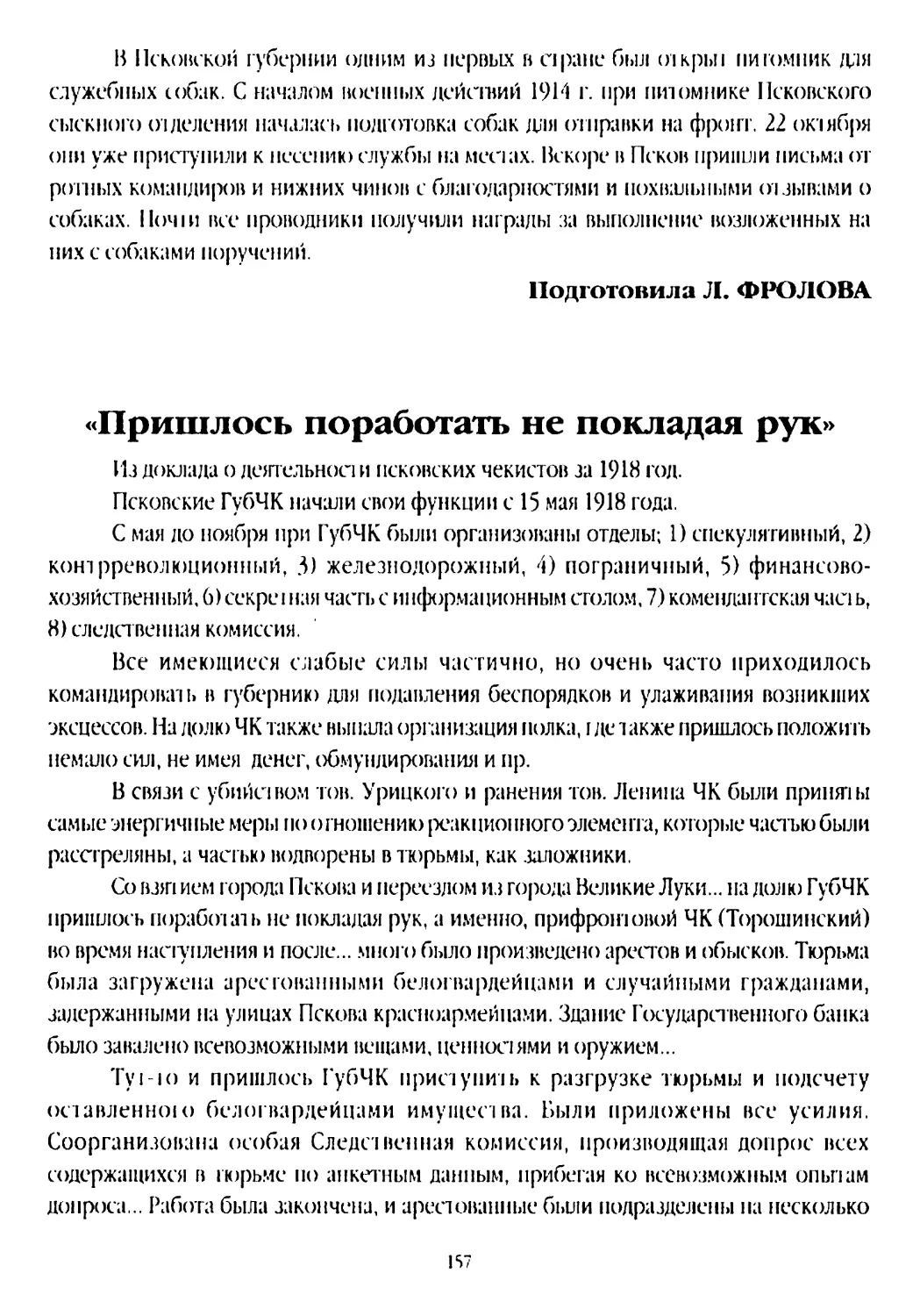

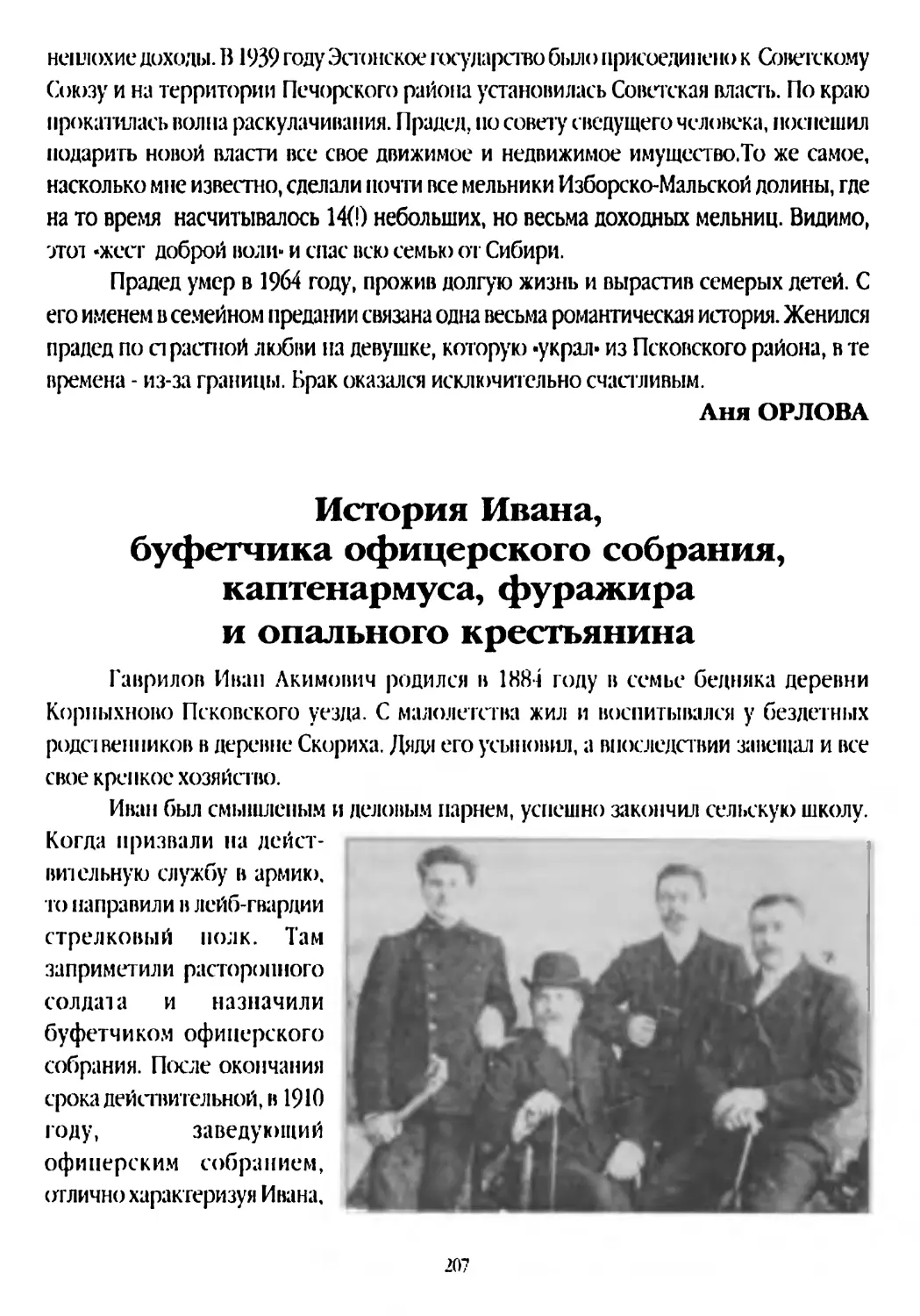

Г. Псков - маленький город. Всего по переписи - 23426 чел., в том числе войска в количестве 1876 чел., в том числе население слобод и Петровского посада. Собственно же жителей в городе, т.е. в среднем городе, на Запсковье и на Завеличье -16123 чел.