Text

энциклопедия

СССР-Яшма

горная

энциклопедия

в пяти томах

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ

СОВЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

А. М. ПРОХОРОВ

(председатель).

Л. И. АБАЛКИН,

И. В. АБАШИДЗЕ,

С. С. АВЕРИНЦЕВ,

П. А. АЗИМОВ,

С. С. АЛЕКСЕЕВ,

В. А. АМБАРЦУМЯН,

С. Ф. АХРОМЕЕВ,

Ф. С. БАБИЧЕВ,

Н. Н. БОГОЛЮБОВ,

М. Б. БОРБУГУЛОВ,

Е. П. ВЕЛИХОВ,

А. К. ВИЛКС,

В. В. ВОЛЬСКИЙ,

А. П. ГОРКИН

(заместитель

председателя),

Д. Б. ГУЛИЕВ,

А. А. ГУСЕВ Р. Н. НУРГАЛИЕВ,

(заместитель В. Г. ПАНОВ

председателя), (первый заместитель

Н. И. ЕФИМОВ, председателя),

Ю. А. ИЗРАЭЛЬ, Б. Е. ПАТОН,

А. Ю. ИШЛИНСКИЙ, В. М. ПОЛЕВОЙ,

М. И. КАБАЧНИК, Ю. В. ПРОХОРОВ,

Ю. А. КАЭВАТС, Ю. С. СТЕПАНОВ,

Г. В. КЕЛДЫШ, И. М. ТЕРЕХОВ,

В. А. КИРИЛЛИН, В. А. ТРАПЕЗНИКОВ,

В. Н. КИРИЧЕНКО, Н. Т. ТУХЛИЕВ,

и. Д. КОВАЛЬЧЕНКО, К. В. ФРОЛОВ

В. Н. КУДРЯВЦЕВ, М. Н. ХИТРОВ

В. Г. КУЛИКОВ, (заместитель председателя).

Н. П. ЛАВЕРОВ, Е. И. ЧАЗОВ,

д. с. ЛИХАЧЕВ, И. П. ШАМЯКИН,

г. и. МАРЧУК, А. В. ЯБЛОКОВ,

м. м. МИКАЛАЮНАС, Г. А. ЯГОДИН,

г. и. М. Ф. А. А. НААН, НЕНАШЕВ, НИКОНОВ, В. Р. ЯЩЕНКО

горная

энциклопедия

ТОМ

5

СССР-Яшма

Главный редактор

Е. А. КОЗЛОВСКИЙ

Редакционная коллегия

М. И. АГОШКОВ,

Л. К. АНТОНЕНКО,

К. К. АРБИЕВ,

Н. К. БАЙБАКОВ,

А. С. БОЛДЫРЕВ,

Б. Ф. БРАТЧЕНКО,

Д. М. БРОННИКОВ,

Л. М. ГЕЙМАН

(заместитель главного

редактора)

А. О. КОЖЕВНИКОВ,

Б. Н. ЛАСКОРИН,

В. В. РЖЕВСКИЙ,

М. А. САДОВСКИЙ,

Б. А. СИМКИН,

А. А. ТРОФИМУК,

К. Н. ТРУБЕЦКОЙ,

Е. И. ШЕМЯКИН,

Н. А. ШИЛО,

М. И. ЩАДОВ,

А. Л. ЯНШИН

815872

s

Главная библиотека

JIIIIIHN

Р 3076365

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

1991

6П1(03)

Г69

НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ:

Э. А. АЗРОЯНЦ, кандидат экономических наук (экономика и планиро-

вание геологоразведочных работ); Л- А. БАРСКИЙ, доктор технических

наук (обогащение твердых полезных ископаемых); В. Л. БАРСУКОВ,

академик АН СССР (геохимия); В. Л. БЕРЕЗИН, доктор технических наук

(строительство объектов нефтяной и газовой промышленности); О- А. БО-

ГАТИКОВ, член-корреспондент АН СССР (петрография); Г1. П. БОРОДАВ-

КИН, доктор технических наук (магистральные трубопроводы); В. И. БОРЩ-

КОМПОНИЕЦ, доктор технических наук (маркшейдерия, геодезия, кар-

тография); Г. Г. ВАХИТОВ, доктор технических наук (разработка нефтя-

ных месторождений); М. И. ВЕРЗИЛОВ, кандидат технических наук

(горные машины и подземная разработка угля); Е. И. ВОРОНЦОВА,

член-корреспондент АМН СССР (промышленная санитария и гигиена

труда); И. В. ВЫСОЦКИЙ, доктор геолого-минералогических наук (гео-

логия нефти и газа); М. С. ГАЗИЗОВ, доктор геолого-минералогичес-

ких наук (гидрогеология); Г. А, ГОЛОДКОВСКАЯ, доктор геолого-мине-

ралогических наук (инженерная геология); А. И. ГРИЦЕНКО, доктор

технических наук (разработка газовых месторождений); Л. В. ДУБНОВ,

доктор технических наук (взрывчатые вещества); И, П. ЖАБРЕВ, доктор

геолого-минералогических наук (геология нефти и газа); А. И. ЖАМОЙДА,

член-корреспондент АН СССР (стратиграфия); Ю. П. ЖЕЛТОВ, доктор

технических наук (техника и технология сбора и подготовки нефти и газа

на промыслах, техника и технология добычи нефти и газа); В. Т. ЖУКОВ,

доктор географических наук (горная и геологическая картография);

О. М. ИВАНЦОВ, доктор технических наук (магистральные трубопро-

воды); Р. А. ИОАННЕСЯН, доктор технических наук (техника и техноло-

гия бурения); Е. Н. ИСАЕВ, кандидат геолого-минералогических наук

(минеральные ресурсы зарубежных стран); А. Б. КАЖДАН, доктор

геолого-минералогических наук (поиски и разведка месторождений по-

лезных ископаемых); Д. Р. КАПЛУНОВ, доктор технических наук (раз-

работка рудных месторождений); В. Г. КАРДЫШ, доктор технических

наук (техника и технология бурения); Е. В, КАРУС, член-корреспондеит

АН СССР (разведочная геофизика); Ф. С. КЛЕБАНОВ, доктор техни-

ческих наук (шахтная аэрология); В. Н. КОЛЕСИН (добыча и переработка

торфа); Ю. П. КОРОТАЕВ, доктор технических наук (разработка газо-

вых месторождений); Н. А. КРЫЛОВ, доктор геолого-минералогических

наук (геология нефти и газа); И. Ф. ЛАРГИН, доктор технических

наук (геология торфа); М. И. ЛИПКЕС, кандидат технических наук (про-

мывка и крепление скважин); А, П. ЛИСИЦЫН, член-корреслондент

АН СССР (морская геология); Д. П. ЛОБАНОВ, кандидат технических

наук (скважинная технология добычи твердых полезных ископаемых);

А. К. МАТВЕЕВ, доктор геолого-минералогических наук (зарубежные

угольные месторождения и бассейны); Д. А. МИНЕЕВ, доктор геоло-

го-минералогических наук (минералогия); Г. А. МИРЛИН, кандидат гео-

лого-минералогических наук (минеральные ресурсы СССР); К. В. МИ-

РОНОВ, кандидат геолого-минералогических наук (угольные месторож-

дения и бассейны СССР); М. С. МОДЕЛЕВСКИЙ, доктор геолого-мине-

ралогических наук (зарубежные месторождения нефти и газа); В. Н.

МОСИНЕЦ, доктор технических наук (взрывная технология); И. Д. НА-

СОНОВ, доктор технических наук (подземное строительство); Г- П.

НИКОНОВ, доктор технических наук (гидромеханизация); А, Н. ОМЕЛЬ-

ЧЕНКО, доктор технических наук (маркшейдерия, геодезия, картогра-

фия); М. Е. ПЕВЗНЕР, доктор технических наук (охрана окружающей

среды); В, П. ПЕТРОВ, доктор геолого-минералогических наук (лито-

логия, петрография); М. Г. ПОТАПОВ, доктор технических наук (карьер-

ный транспорт); Л. М. РАЙЦИН, кандидат экономических наук (гор-

ная промышленность зарубежных стран); М. А. РЕВАЗОВ, доктор тех-

нических наук (экономика горной промышленности); Н. Н. РОМАНОВ-

СКИЙ, доктор геолого-минералогических наук (мерзлотоведение); Л. Н.

РЫКУНОВ, член-корреспондент АН СССР (сейсмология); В. И. СКОРИК

(техника безопасности); К. 3. УШАКОВ, доктор технических наук

(шахтная аэрология); В. П. ФЕДОРЧУК, доктор геолого-минералогиче-

ских наук (разведка месторождений полезных ископаемых); В. Ю.

ФИЛАНОВСКИЙ, кандидат технических наук (планирование и проекти-

рование); В. Е. ХАЙН, академик АН СССР (тектоника, региональная гео-

логия); Е. Н. ЧЕРНЫХ, доктор исторических наук (история горного дела);

И. Е. ШЕВАЛДИН, кандидат технических наук (организация производ-

ства); И. Б. ШЛАИН, доктор технических наук (нерудные строительные

материалы).

Редакция геологии и горного

дела

Зав. редакцией доктор технических наук

Л. М. ГЕЙМАН, ст. научные редакторы Т. А. ГРЕЦ-

КАЯ, кандидат технических наук Ю. И. ЗАВЕДЕЦ-

КИЙ, кандидат физико-математических наук

В. П. ЛИШЕВСКИЙ, кандидат технических наук

Н. Б. МЕЛКУМОВА, Л. И. ПЕТРОВСКАЯ, науч-

ные редакторы Т. Н- СТАФЕЕВА, А. И. ТИМОФЕЕВ,

Г. С. ШУРШАКОВА, младшие редакторы Г. Л. СУ-

ХАРИНА, Т. В. ФИРСАНОВА.

В подготовке энциклопедии

принимали участие:

Редакция словника — зав. редак-

цией А. Л. ГРЕКУЛОВА, редактор В. В. КУЗНЕ-

ЦОВА.

Литературн о-к онтрольная редакция —

зав. редакцией Г. И. ЗАМАНИ, ст. редакторы

С. Л. ЛАВРОВА, В. А. ПРОТОПОПОВА.

Группа библиографии — руководитель

группы ст. научный редактор В. А. СТУЛОВ,

редактор В. Н. СЕЛЕЗНЕВА.

Группа транскрипции и этимологии —

научные редакторы И. П. ОЛОВЯННИКОВА,

Е. Л. РИФ, М. С. ЭПИТАШВИЛИ.

Редакция информационного обслужи-

вания— зав. редакцией Н. А. ТОЛМАЧЕВ, ре-

дакторы Е. В. АДАМОВА, М. В. ГОРДОВА,

И. К. ПОЛЯКОВА, Г. Ф. СЕРПОВА.

Иностранная редакция — зав. редакцией

Н. В. ЗА РЕМ БА, ст. научный редактор Р. Г. СЕ-

КАЧЕВ, научный редактор Ф. В. КРЕЙНИН,

мл. редактор И. И. СМИРНОВА.

Редакция иллюстраций — зав. редакцией

А. В. АКИМОВ, ст. художественный редактор

В. И. ПОДОСИННИКОВА.

Редакция картографии — зав. редакцией

И. В. КУРСАКОВА, ст. научные редакторы

В. А. ГАМАЮНОВ, Н. Н. КОВАЛЕВА, Е. В. ПУС-

ТОВАЛОВА, М. Л. ПЕТРУШИНА, Л. И. ЯКУШИНА,

научные редакторы И. А. ВЕТРОВА, Е. Д. ПУГА-

ЧЕВ, редакторы 3. А. ЛИТВИНЕНКО, В. В. НИКО-

ЛАЕВА, ст. корректор Л. М. СОЛУЯНОВА,

оформитель Н. М. ТАРУНИНА.

Отдел комплектования — мл. редактор

Т. И. МИЩЕРИНА.

Редакция автоматизированной обра-

ботки издательских оригиналов — зав.

редакцией С. Н. СМИРНОВ, ст. научные редакто-

ры И. Н. КОНОВАЛОВА, Н. Н. БЕЛЯЕВ, опера-

торы М. Н. ЖУКОВА, О. Г. НАЗВАНЦЕВА,

Т. В. ХОМКОЛОВА, Т. Ф. ШУЛЬЖЕНКО.

Техническая редакция — зав. редакцией

Р. Т. НИКИШИНА, ст. технический редактор

Г. В. СМИРНОВА.

Корректорская —зав. корректорской

Н. М. КАТОЛИКОВА.

Группа считки и изготовления набор-

ного оригинала—руководитель группы

Т. И. БАРАНОВСКАЯ.

Производственный отдел — зав. отделом

Н. С. АРТЕМОВ, зам. зав. В. Н. МАРКИНА.

Оформление художника В. И. ХАРЛАМОВА.

Художники-графики — В. П. ЛУКИН, А. С. СИ-

НЕЛЬНИКОВ, А. В. УШМАДЕЕВ и др.

Фотокорреспонденты — А. Ф. КУЗНЕЦОВ,

В. Т. ЛЫСЫХ, В. Н. САЗОНОВ, В. Н. СЕРЕГИН и др.

2500000000—006

00710Ц-91- подпитое

ISBN 5-85170-000-6 (т. 5)

ISBN 5-85170-007-Х

© ИЗДАТЕЛЬСТВО

«СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1991 г.

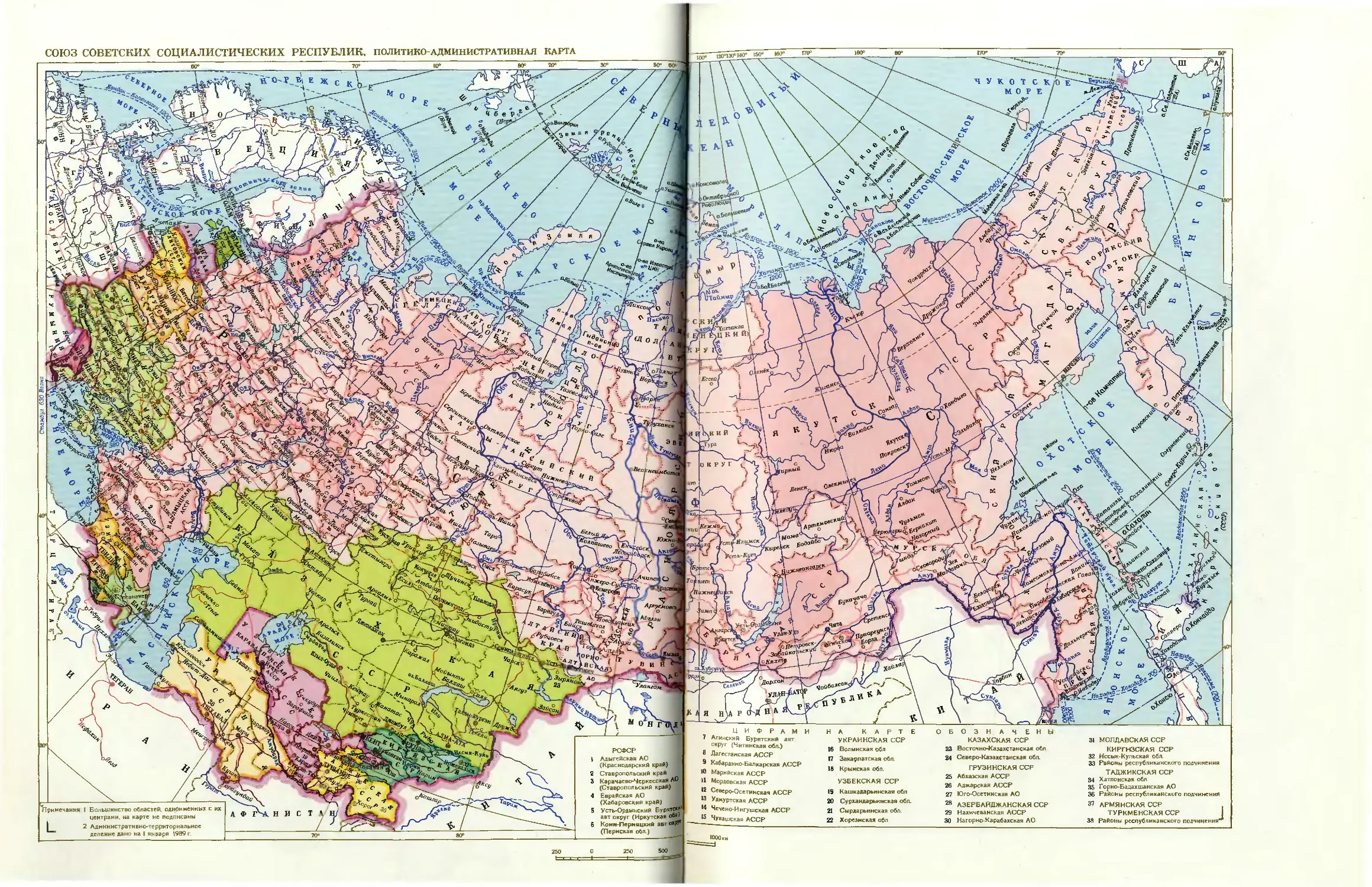

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИ-

ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, СССР, Совет-

ский Союз — занимает почти

1/6 часть обитаемой суши —

22 403,2 тыс. км2. Расположен в Евро-

пе (ок. 1 /4 терр. страны — Европейская

часть СССР) и Азии (св. 3/4— Азиат-

ская часть СССР). Нас. 281,7 млн. чел.

(на 1 янв. 19В7). Столица — Москва.

СССР — многонациональное гос-во,

объединяющее 15 союзных республик:

Азербайджанскую ССР, Армянскую

ССР, Белорусскую ССР, Грузинскую

ССР, Казахскую ССР, Киргизскую ССР,

Латвийскую ССР, Литовскую ССР,

ССР Молдову, РСФСР, Таджикскую

ССР, Туркменскую ССР, Узбекскую

ССР, Украинскую ССР, Эстонскую ССР

(см. статьи об отд. республиках), 20 авт.

республик, 8 авт. областей, 10 авт. окру-

гов, 6 краёв, 123 области, 3225 р-нов.

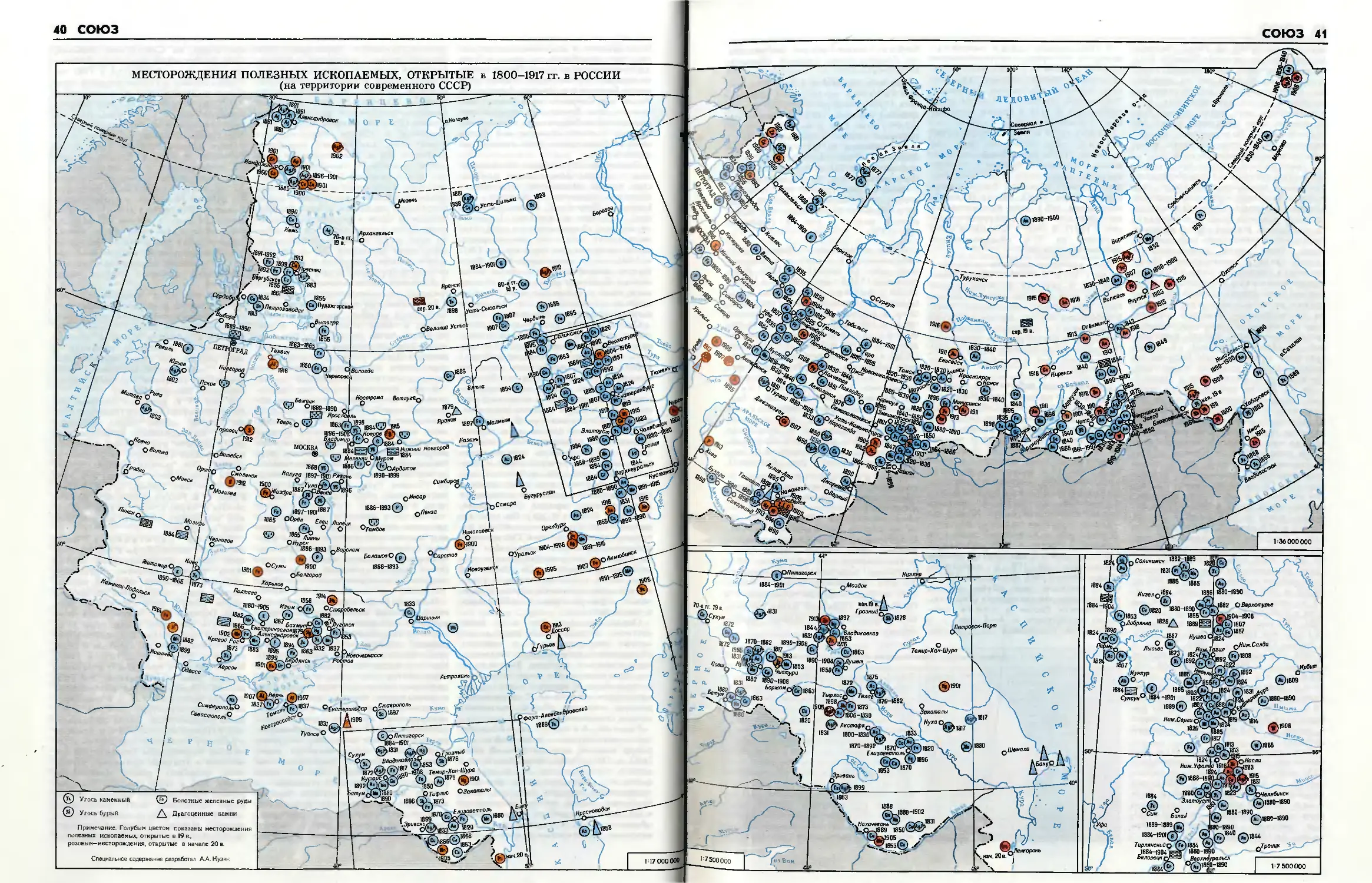

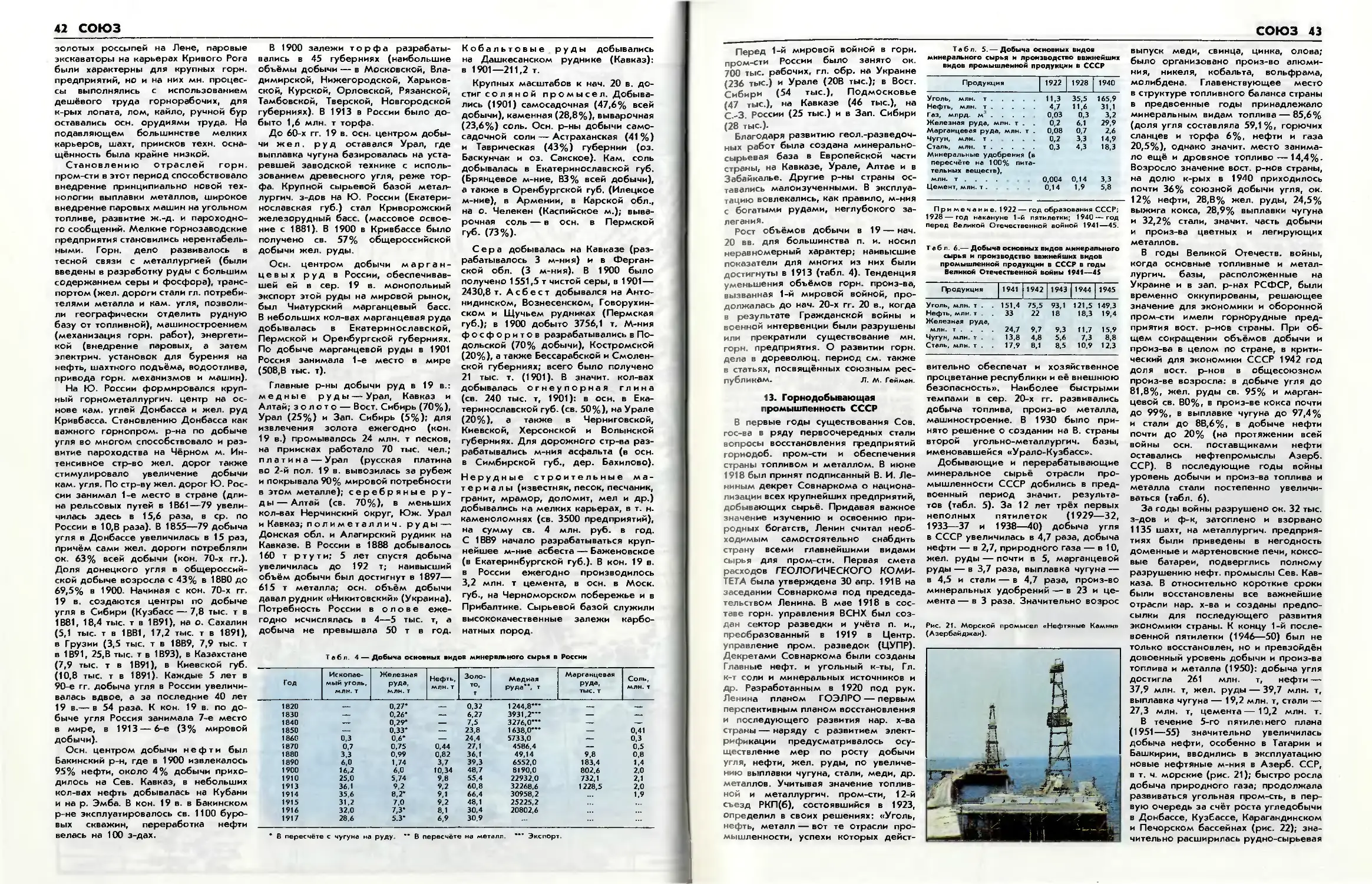

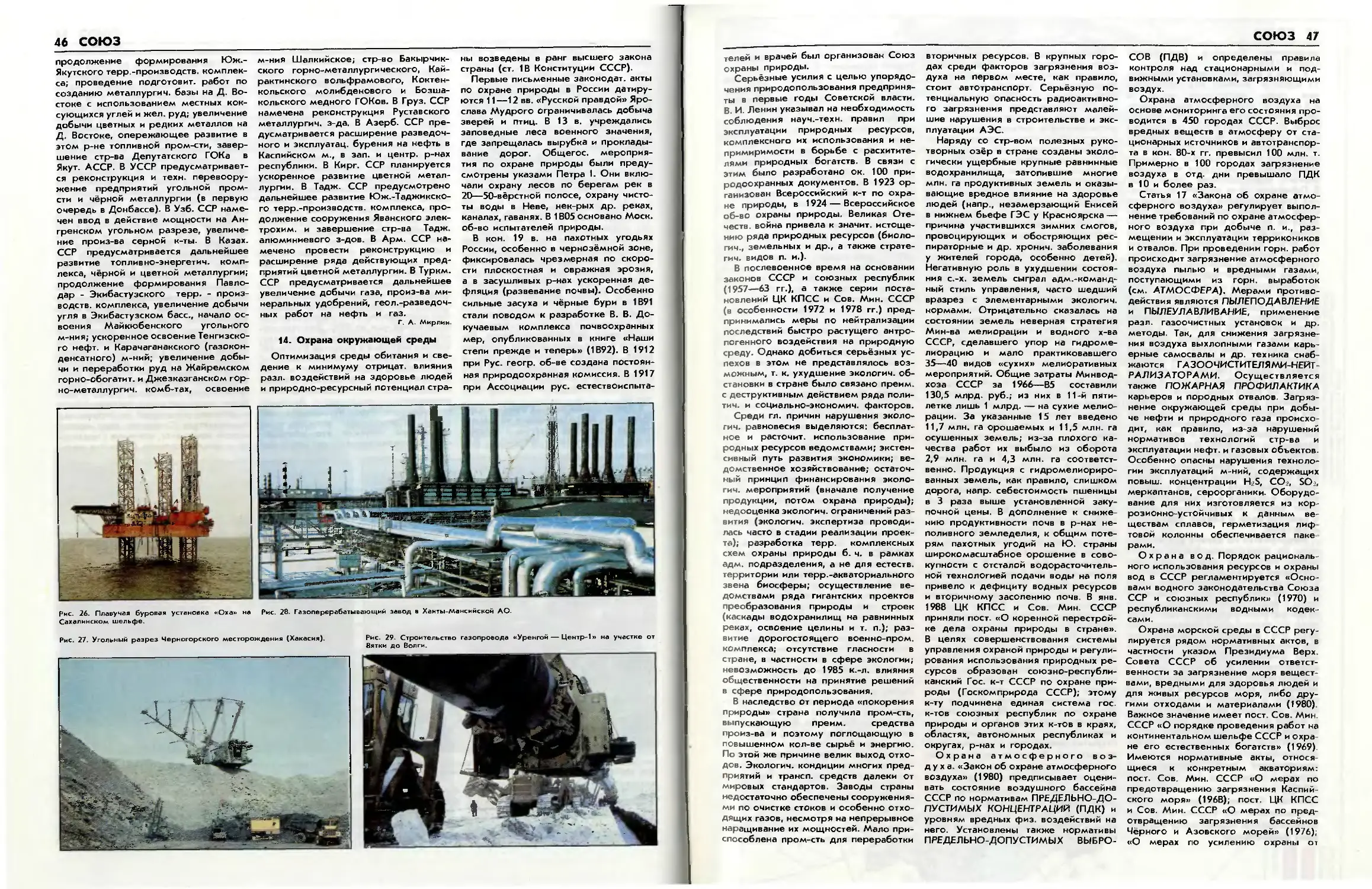

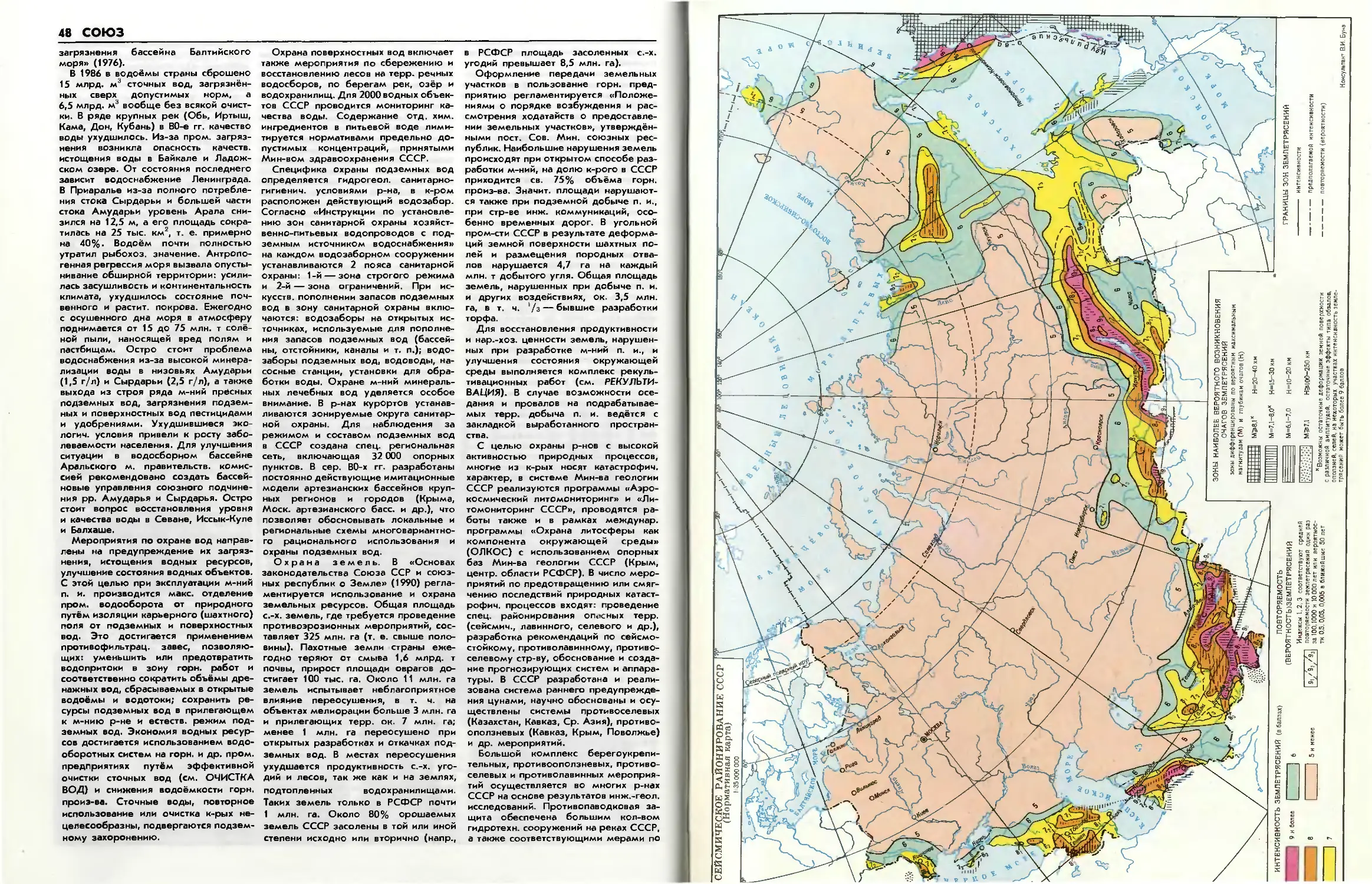

(Карту см. на вклейке к стр. 48—49)

СССР —чл. СЭВ (с 1949).

Содержание:

I. Общие сведения ......................6

2. Природа............................. 6

Рельеф......................... •

Реки. Озёра. Моря .................10

Природные зоны . ..................'0

3. Основные черты геологического строе-

ния ...................................12

4. Этапы геологической истории .... 16

5. Современный вулканизм ..... 19

6. Сейсмичность............... ... 20

7. Подземные воды.................... .22

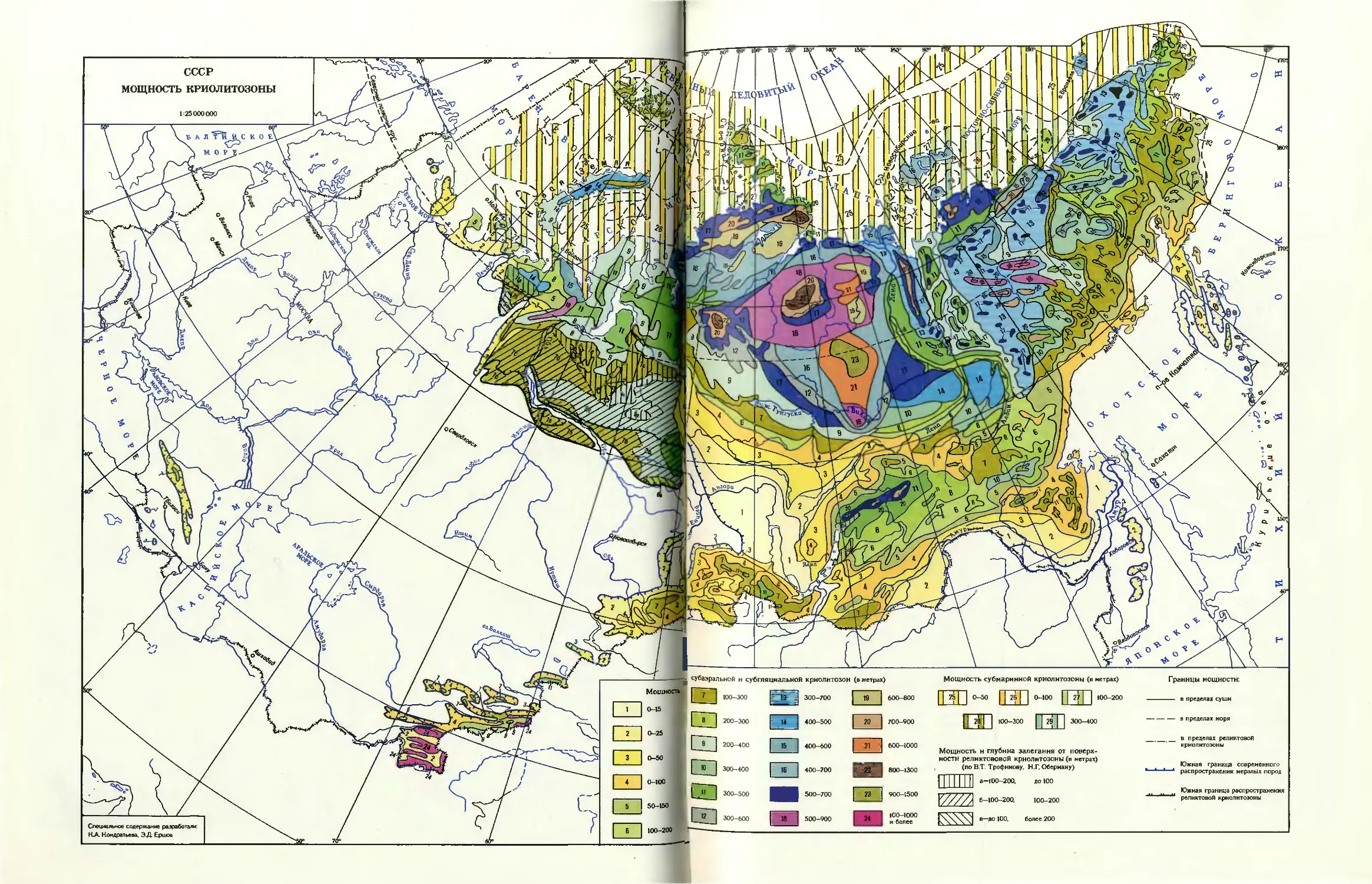

8. Геокриологические условия...........24

9. Инженерно-геологические условия ... 25

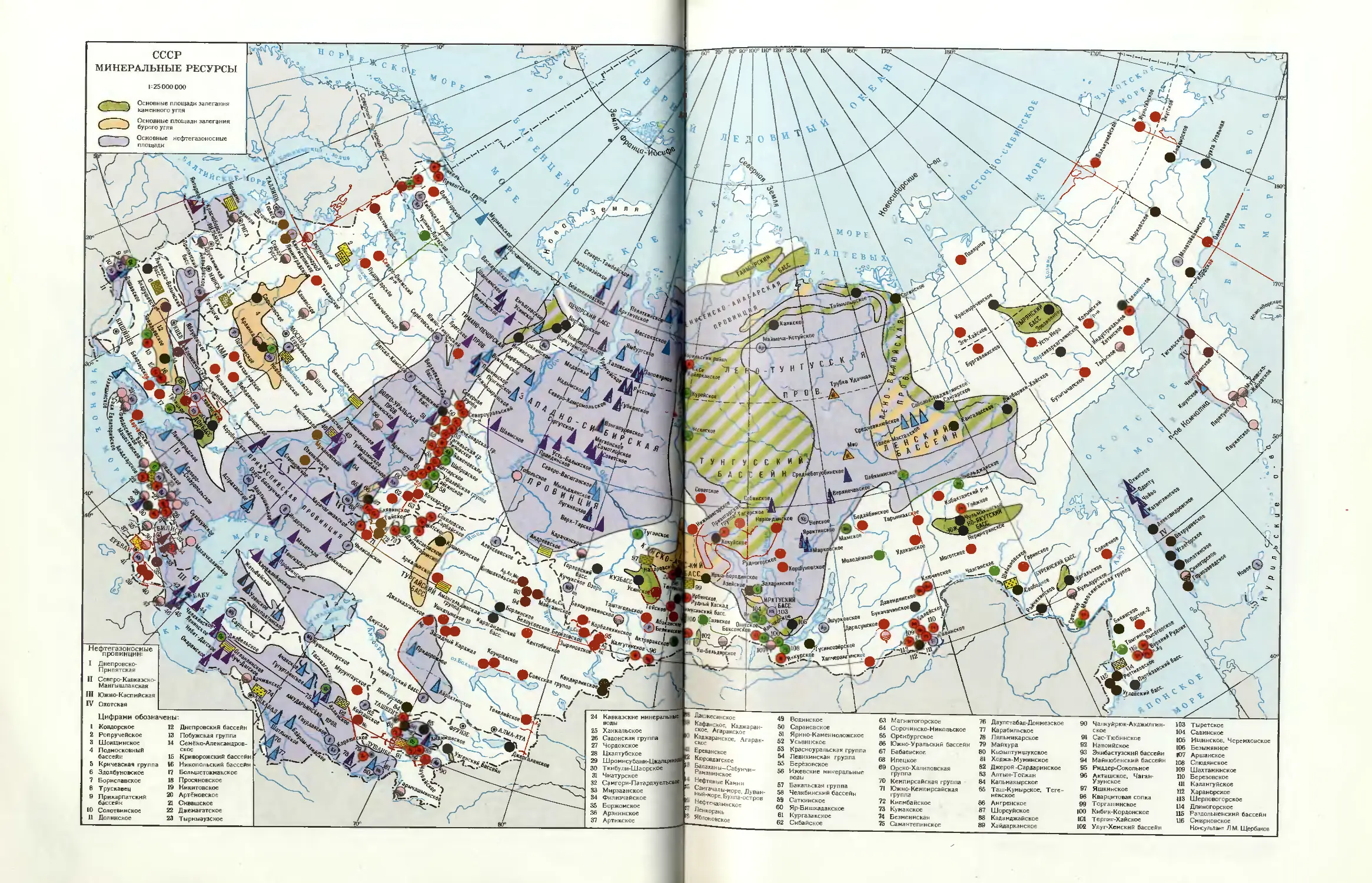

10. Минерагения...................... -27

11. Минерально-сырьевая база...........31

12. История освоения минеральных ресур-

сов на территории СССР.............37

13. Горнодобывающая промышленность . 45

14. Охрана окружающей среды............48

15. Горное машиностроение . . . .51

16. Организация горно-геологической служ-

бы ............................... ... 52

17. Горное образование. Печать . . . . 52

1. Общие сведения.

Валовой обществ, продукт СССР в

19В7 составил 1464,5 млрд, руб.; в его

структуре на долю пром-сти приходи-

лось 60,7%, с. х-ва 16,0%, стр-ва 10,9%,

транспорта и связи 4,8%, торговли,

заготовок и других отраслей 7,6%.

В 19В7 в пром-сти и стр-ве занято ЗВ%

работоспособного населения, в сел. и

лесном х-ве 19%. Произ-во электро-

энергии 1665 млрд. кВт-ч (1987), в т. ч.

на атомных электростанциях 187 млрд.

кВт-ч (11,2%) и на гидроэлектростан-

циях 220 млрд. кВт-ч (13,3%). В добы-

че топливного сырья (в пересчёте на

усл. топливо, 1987) на долю угля, горю-

чих сланцев и торфа приходилось (%)

21,2, нефти и газа 77,7, дровяного

топлива—1,1. Протяжённость ж. д.

146,1 тыс. км, в т. ч. электрифициро-

ванных 51,7 тыс. км; автодорог с твёр-

дым покрытием 1198,5 тыс. км; внутр,

водных судоходных путей 122,5 тыс. км;

нефте- и нефтепродуктопроводов 86,4

тыс. км; газопроводов 197 тыс. км

(1987). Гл. порты: Ленинград, Мур-

манск, Архангельск, Рига, Вентспилс,

Клайпеда, Одесса, Ильичёвск, Новорос-

сийск, Мариуполь, Владивосток, Наход-

ка, Ванино, Восточный, Нагаево и др.

ф Материалы XXVII съезда КПСС, М., 1986; Ос-

новные направления экономического и социаль-

ного развития СССР на 1986—1990 годы и на пе-

риод до 2000 года, М., 1986; Народное хозяйст-

во СССР за 70 лет. Юбилейный статистический

ежегодник, М., 1987; Народное хозяйство СССР

в 1988 г. Статистический ежегодник, М., 1989;

СССР в цифрах в 1988 году. Краткий ста-

тистический сборник, М-, 1989. Г. А. Мирлин.

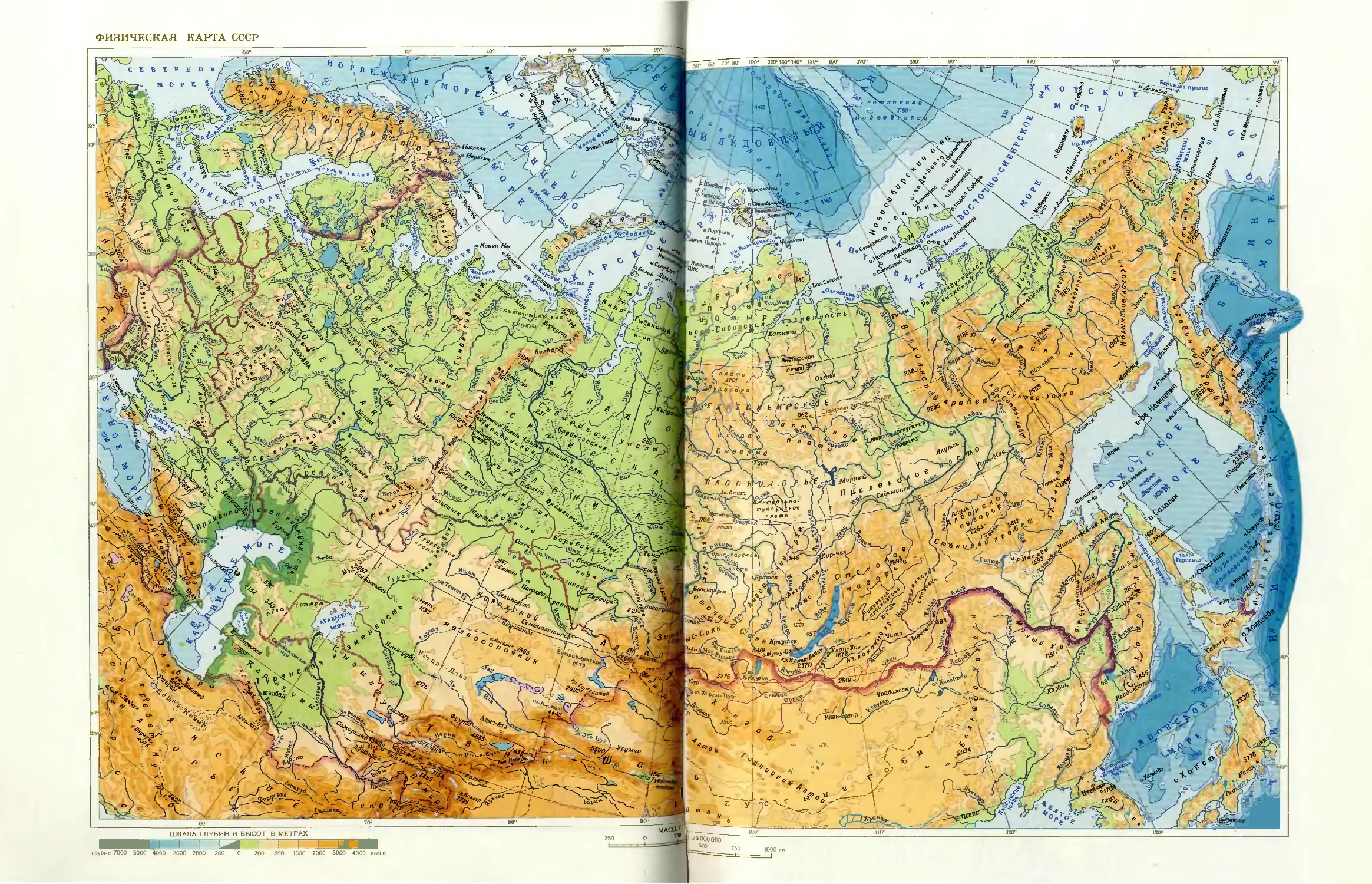

2. Природа.

Рельеф. В пределах Европейской

части СССР выделяются: Вост.-Евро-

пейская равнина, большая часть к-рой

соответствует Русской плите ВОСТОЧ-

НО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ, и

Кольско-Карельская область, располо-

женная на БАЛТИЙСКОМ ЩИТЕ. На Ев-

ропейской части СССР выделяются (с

С.) невысокие горн, массивы — Хибины

(выс. до 1191 м, г. Часначорр), отд.

кряжи — Тиманский кряж (выс. до

471 м) и возвышенности — Смоленско-

Московская, Среднерусская, Приволж-

ская и др. (ср. выс. до 250—400 м),

чередующиеся с равнинами и низмен-

ностями — Печорской, Окско-Донской,

Полесской, Приднепровской и др.; на

Ю. Прикаспийская низменность, час-

тично расположенная ниже уровня

Мирового ок. (Карту см. на вклейке к

стр. 48—49.)

Вост.-Европейская равнина ограниче-

на на Ю.-З- горн, системой КАРПАТ

(в Украинских Карпатах наиб. выс.

2061 м, г. Говерла), на Ю.— горами

Крыма (выс. до 1545 м, г. Роман-Кош)

и КАВКАЗА (высочайшая вершина —

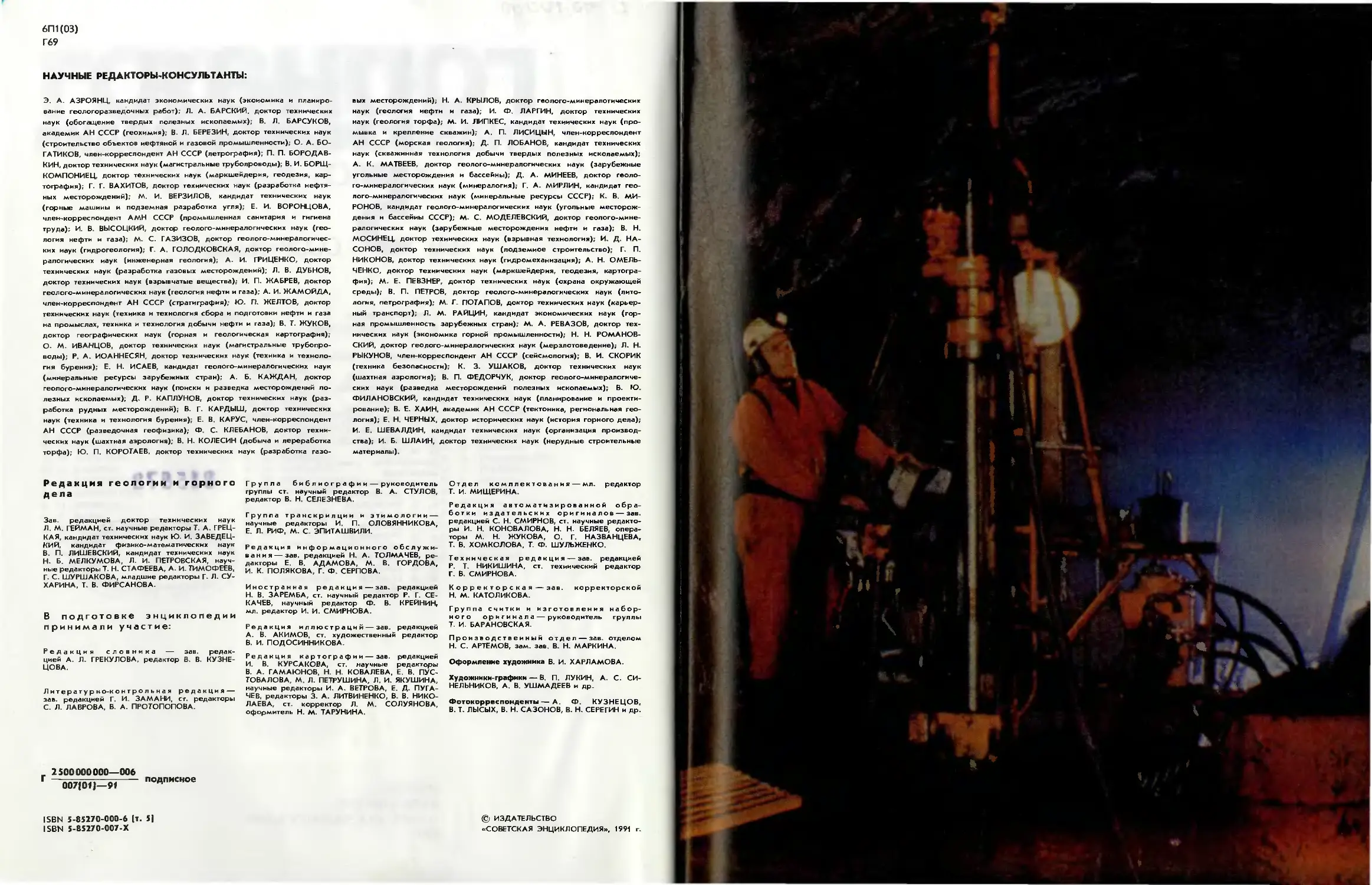

Эльбрус, 5642 м, рис. 1), на В.—

УРАЛОМ (выс. до 1В95 м, г. Народ-

ная), отделяющим её от обширной

Зап.-Сибирской равнины. В сев. части

Вост.-Европейской равнины, покрывав-

шейся в четвертичные ледниковые

эпохи материковыми льдами, сохра-

нился холмисто-моренный рельеф с

многочисл. понижениями, занятыми

озёрами и болотами. Для равнинных

внеледниковых р-нов характерна раз-

витая речная сеть с широкими тер-

расированными долинами, а для воз-

вышенностей — сильное эрозионное

расчленение склонов оврагами и бал-

ками. На Ю. преобладают плоские

аккумулятивные равнины и низмен-

ности, сложенные преим. мор. отло-

жениями (Причерноморская и Прикас-

пийская низменности).

Зап.-Сибирская равнина, простираю-

щаяся от побережья Карского м. на

С. до Казахского мелкосопочника и

предгорий Алтая на Ю., сформирова-

лась в пределах молодой эпигерцин-

ской ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ.

В отличие от Вост.-Европейской равни-

ны она имеет плоско-волнистый

рельеф с амплитудами высот от 50 до

300 м. В сев. и центр, частях рас-

положены низменности (Кондинская,

Среднеобская и др.), в юж. части —

волнистые равнины (Ишимская, Васю-

ганская, Барабинская, Кулундинская и

др.) с высотами 150—250 м. В рельефе

преобладают широкие плоские между-

речья, осложнённые на С. моренными

холмами и грядами с большим кол-вом

озёр и болот в понижениях, а на Ю.

невысокими, параллельными гривами

и ложбинами.

К Ю. от Зап.-Сибирской равнины

расположены Казахский мелкосопоч-

ник и Тургайское плато (Тургайская

столовая страна), вдоль осевой части

к-рого располагается Тургайская лож-

бина, соединяющая его с равнинами

Ср. Азии. В пределах последних на-

ходится обширная аккумулятивная Ту-

ранская (Приаральская) низменность,

осн. часть к-рой соответствует Ту-

ранской плите, а также вост, часть

Прикаспийской низменности. Б. ч. Ту-

ранской низменности занята песчаны-

ми пустынями Каракумы и Кызылкум;

на 3. расположено столовое плато

Устюрт. На п-ове Мангышлак находит-

ся впадина Карагие, лежащая на 132 м

ниже уровня моря.

К В. от долины Енисея, в пределах

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ, в рельефе

выделяется высокоприподнятое (ср.

выс. ок. 500 м) Среднесибирское пло-

скогорье, в рельефе к-рого преобла-

дают глубокорасчленённые ступенчато

СОЮЗ 7

расположенные лавовые (в т. ч. трап-

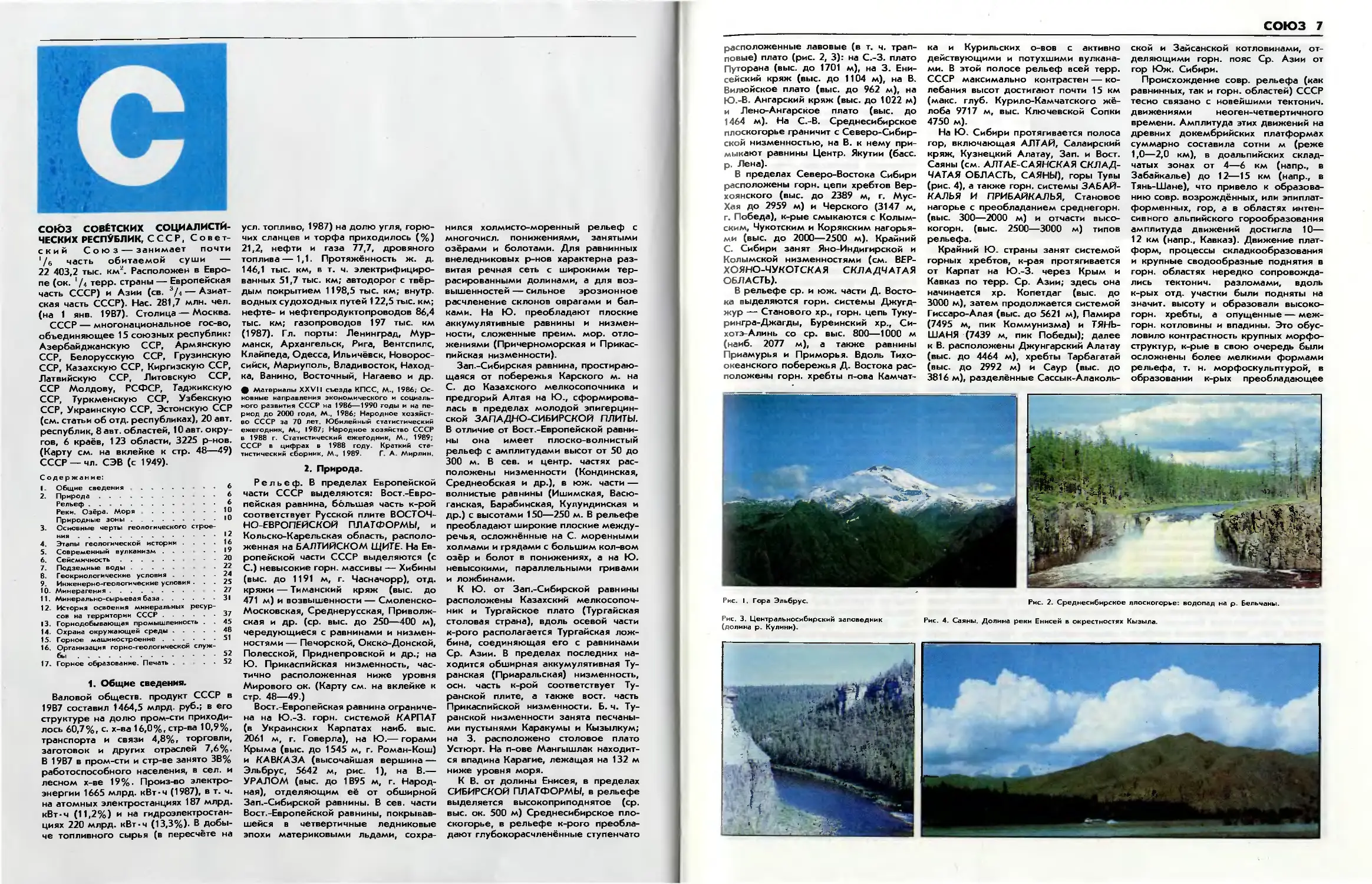

повые) плато (рис. 2, 3): на С.-З. плато

Путорана (выс. до 1701 м), на 3. Ени-

сейский кряж (выс. до 1104 м), на В.

Вилюйское плато (выс. до 962 м), на

Ю.-В. Ангарский кряж (выс. до 1022 м)

и Лено-Ангарское плато (выс. до

1464 м). На С.-В. Среднесибирское

плоскогорье граничит с Северо-Сибир-

ской низменностью, на В. к нему при-

мыкают равнины Центр. Якутии (басе,

р. Лена).

В пределах Северо-Востока Сибири

расположены горн, цепи хребтов Вер-

хоянского (выс. до 2389 м, г. Мус-

Хая до 2959 м) и Черского (3147 м,

г. Победа), к-рые смыкаются с Колым-

ским, Чукотским и Корякским нагорья-

ми (выс. до 2000—2500 м). Крайний

С. Сибири занят Яно-Индигирской и

Колымской низменностями (см. ВЕР-

ХОЯНО-ЧУКОТСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ

ОБЛАСТЬ).

В рельефе ср. и юж. части Д. Восто-

ка выделяются горн, системы Джугд-

жур — Станового хр., горн, цепь Туку-

рингра-Джагды, Буреинский хр., Си-

хотэ-Алинь со ср. выс. 800—1000 м

(наиб. 2077 м), а также равнины

Приамурья и Приморья. Вдоль Тихо-

океанского побережья Д. Востока рас-

положены горн, хребты п-ова Камчат-

ка и Курильских о-вов с активно

действующими и потухшими вулкана-

ми. В этой полосе рельеф всей терр.

СССР максимально контрастен — ко-

лебания высот достигают почти 15 км

(макс. глуб. Курило-Камчатского жё-

лоба 9717 м, выс. Ключевской Сопки

4750 м).

На Ю. Сибири протягивается полоса

гор, включающая АЛТАЙ, Салаирский

кряж, Кузнецкий Алатау, Зап. и Вост.

Саяны (см. АЛТАЕ-САЯНСКАЯ СКЛАД-

ЧАТАЯ ОБЛАСТЬ, САЯНЫ), горы Тувы

(рис. 4), а также горн, системы ЗАБАЙ-

КАЛЬЯ И ПРИБАЙКАЛЬЯ, Становое

нагорье с преобладанием среднегорн.

(выс. 300—2000 м) и отчасти высо-

когорн. (выс. 2500—3000 м) типов

рельефа.

Крайний Ю. страны занят системой

горных хребтов, к-рая протягивается

от Карпат на Ю.-З. через Крым и

Кавказ по терр. Ср. Азии; здесь она

начинается хр. Копетдаг (выс. до

3000 м), затем продолжается системой

Гиссаро-Алая (выс. до 5621 м), Памира

(7495 м, пик Коммунизма) и ТЯНЬ-

ШАНЯ (7439 м, пик Победы); далее

к В. расположены Джунгарский Алатау

(выс. до 4464 м), хребты Тарбагатай

(выс. до 2992 м) и Саур (выс. до

3816 м), разделённые Сассык-Алаколь-

ской и Зайсанской котловинами, от-

деляющими горн, пояс Ср. Азии от

гор Юж. Сибири.

Происхождение совр. рельефа (как

равнинных, так и горн, областей) СССР

тесно связано с новейшими тектонич.

движениями неоген-четвертичного

времени. Амплитуда этих движений на

древних докембрийских платформах

суммарно составила сотни м (реже

1,0—2,0 км), в доальпийских склад-

чатых зонах от 4—6 км (напр., в

Забайкалье) до 12—15 км (напр., в

Тянь-Шане), что привело к образова-

нию совр. возрождённых, или эпиплат-

форменных, гор, а в областях интен-

сивного альпийского горообразования

амплитуда движений достигла 10—

12 км (напр., Кавказ). Движение плат-

форм, процессы складкообразования

и крупные сводообразные поднятия в

горн, областях нередко сопровожда-

лись тектонич. разломами, вдоль

к-рых отд. участки были подняты на

значит, высоту и образовали высоко-

горн. хребты, а опущенные — меж-

горн. котловины и впадины. Это обус-

ловило контрастность крупных морфо-

структур, к-рые в свою очередь были

осложнены более мелкими формами

рельефа, т. н. морфоскульптурой, в

образовании к-рых преобладающее

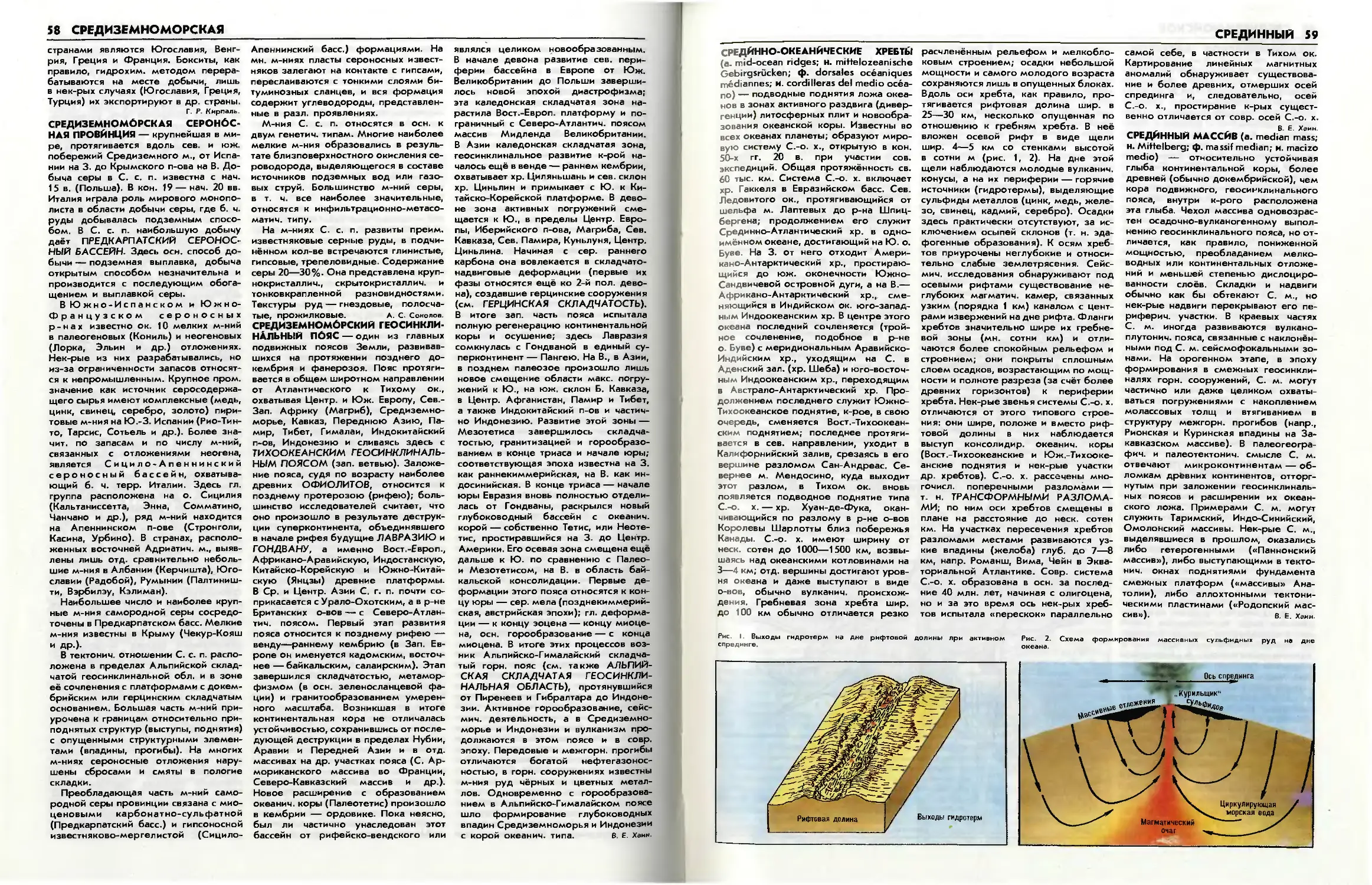

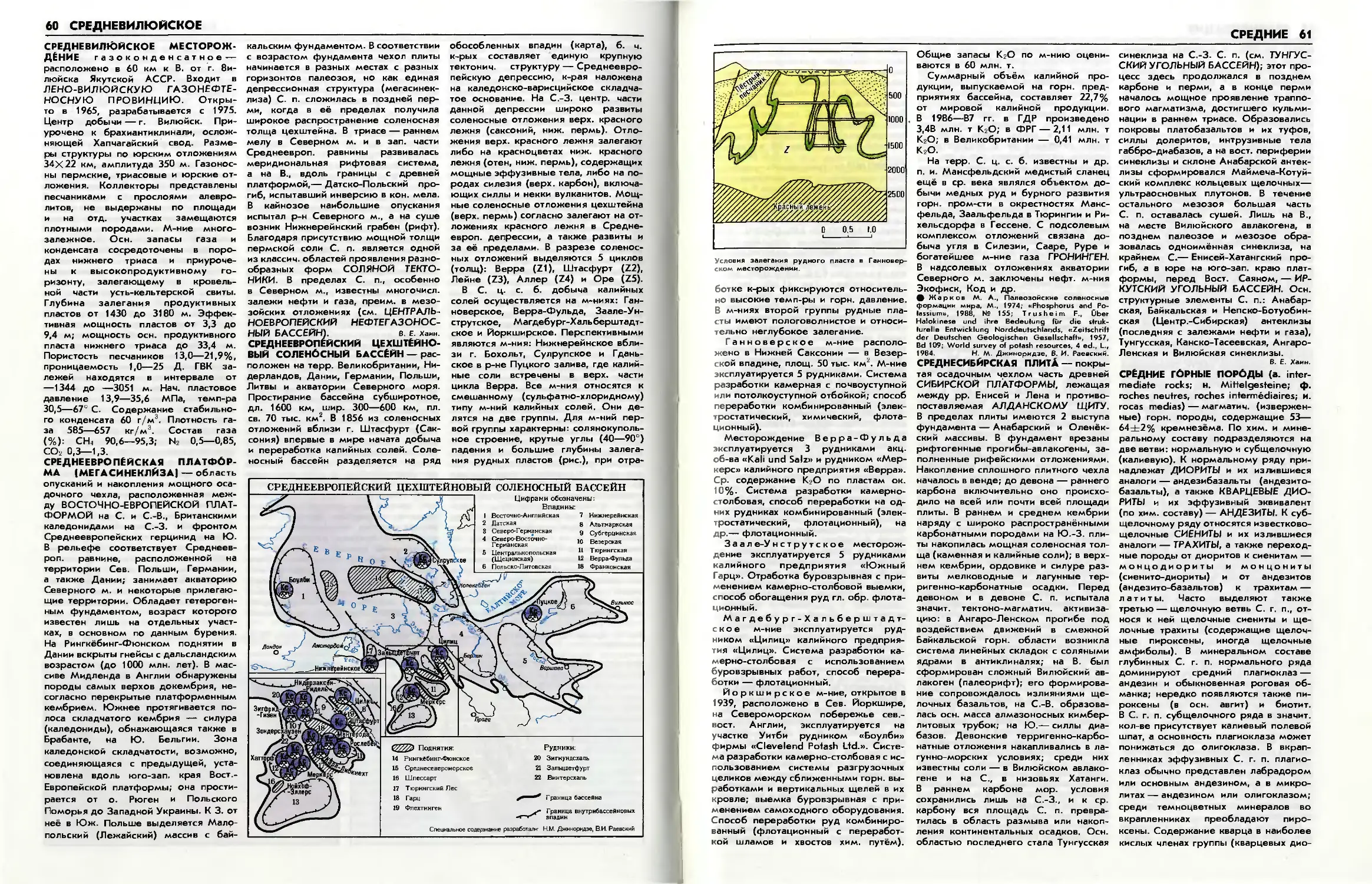

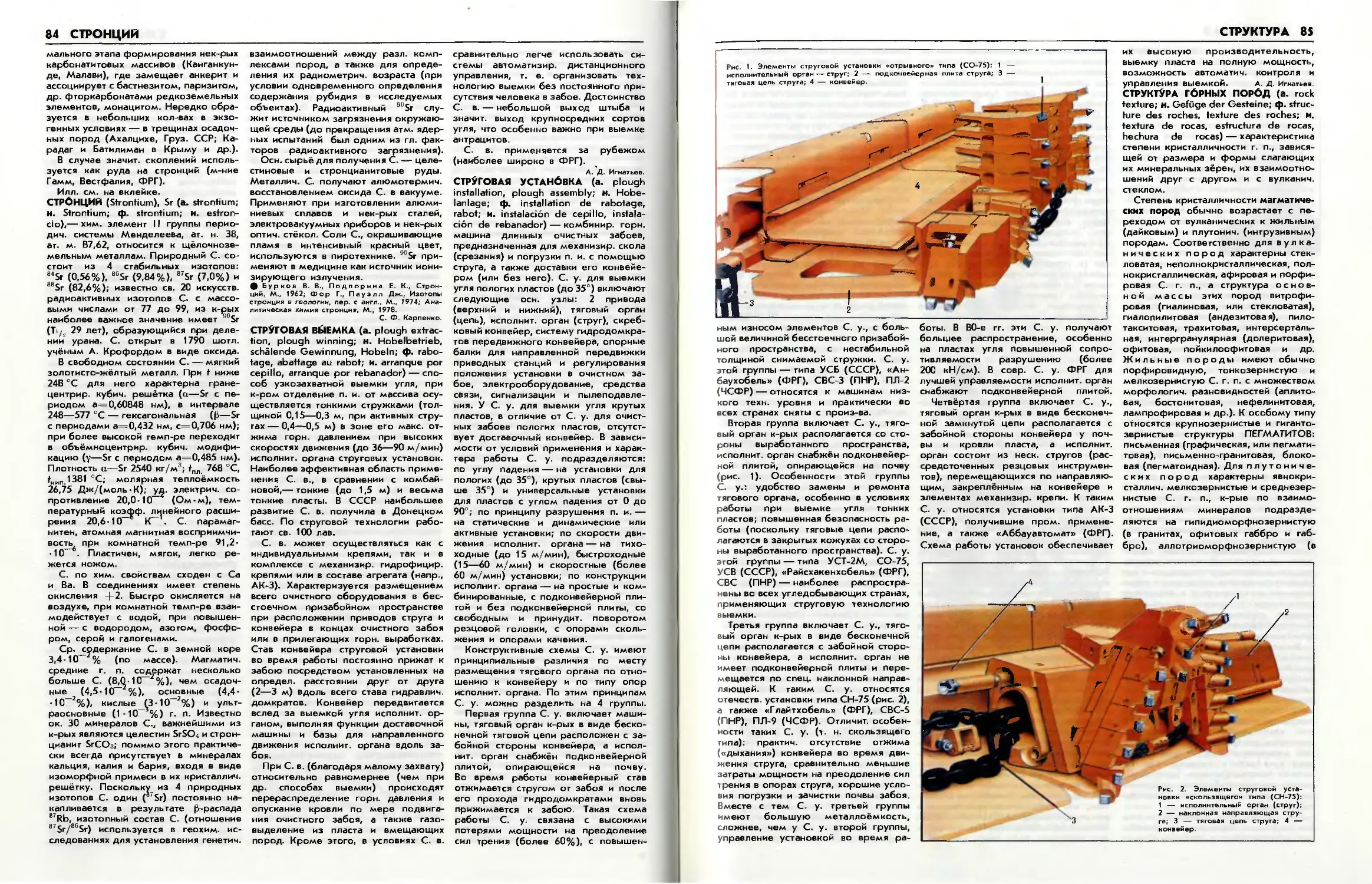

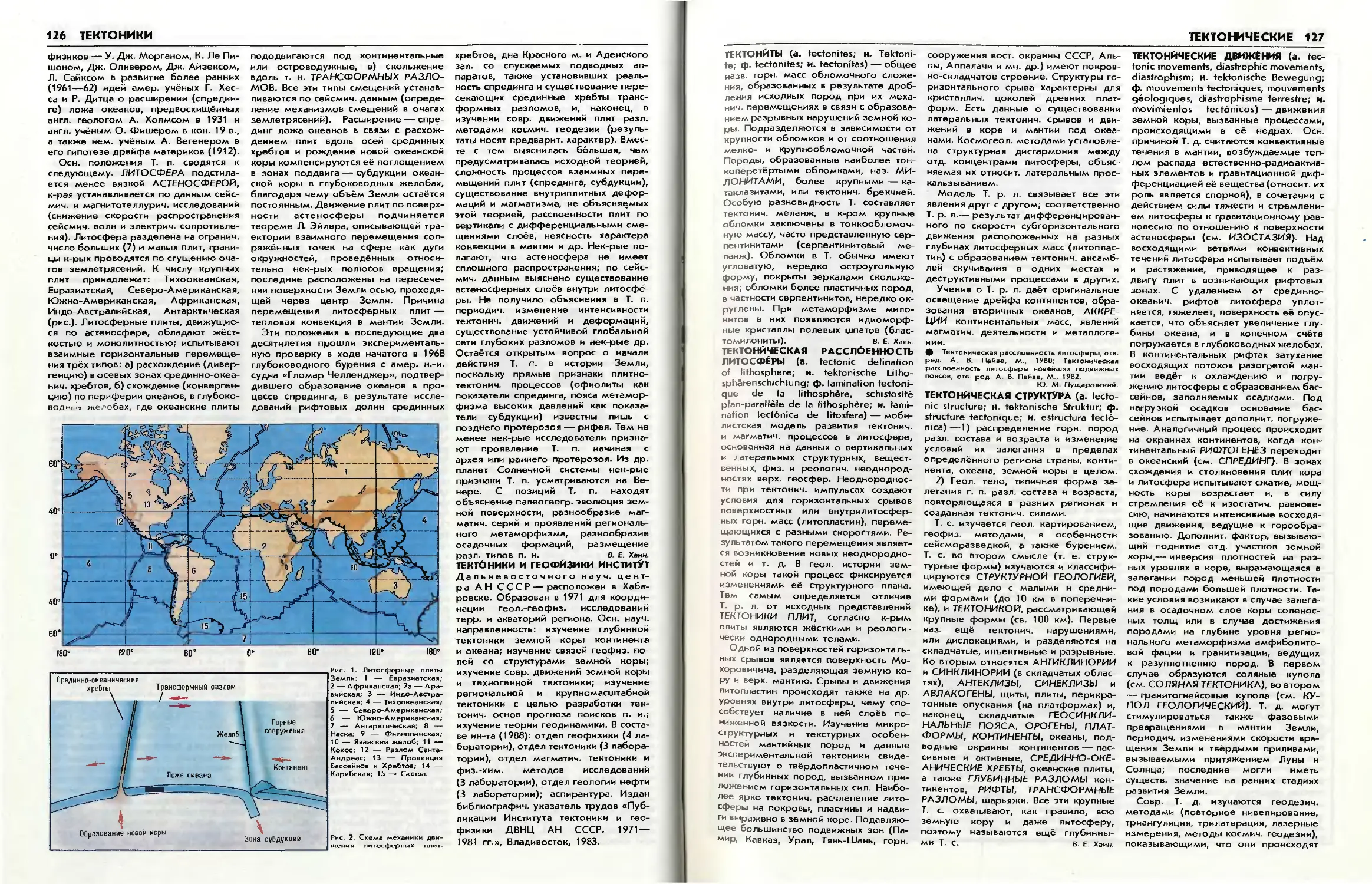

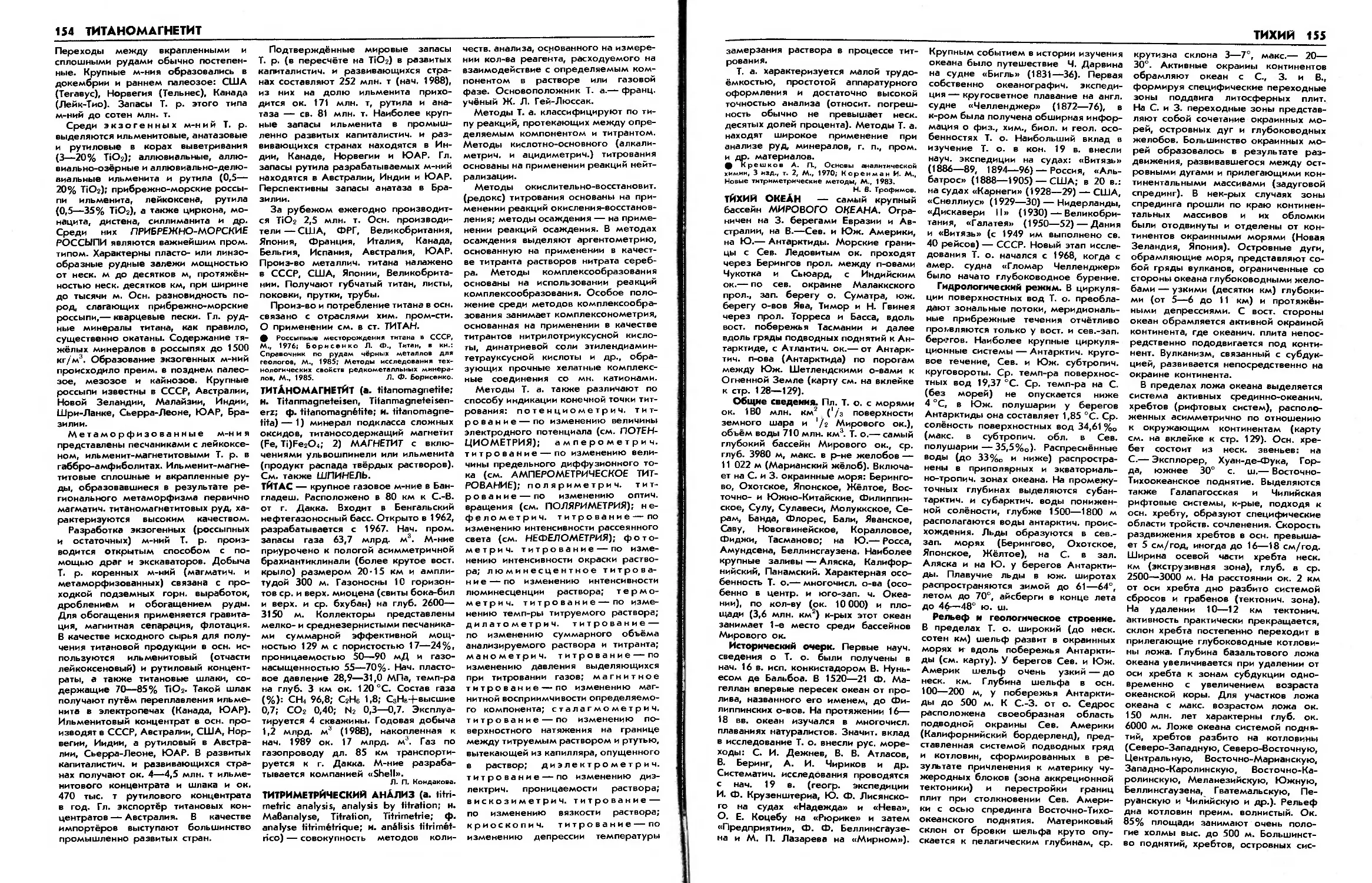

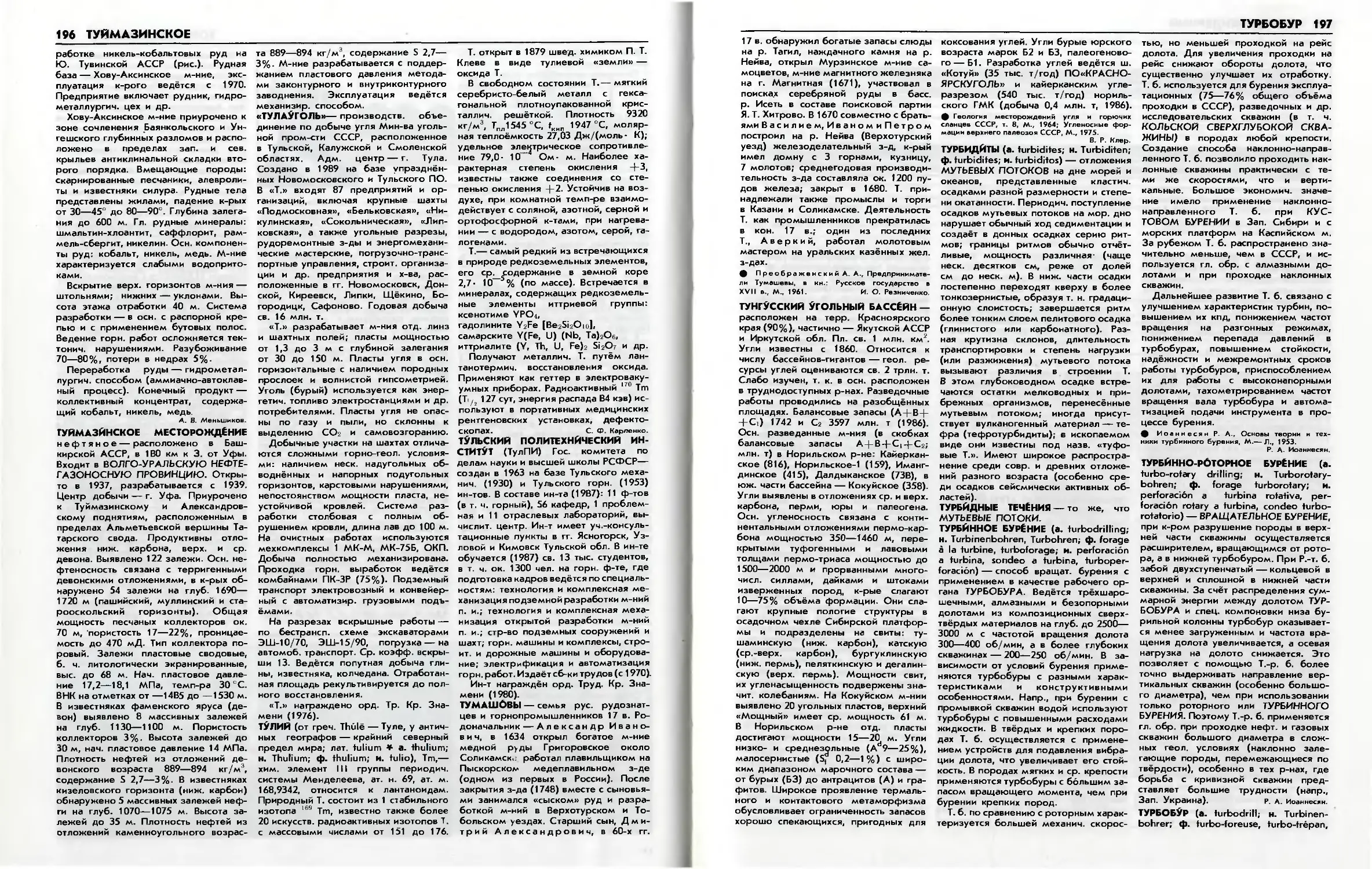

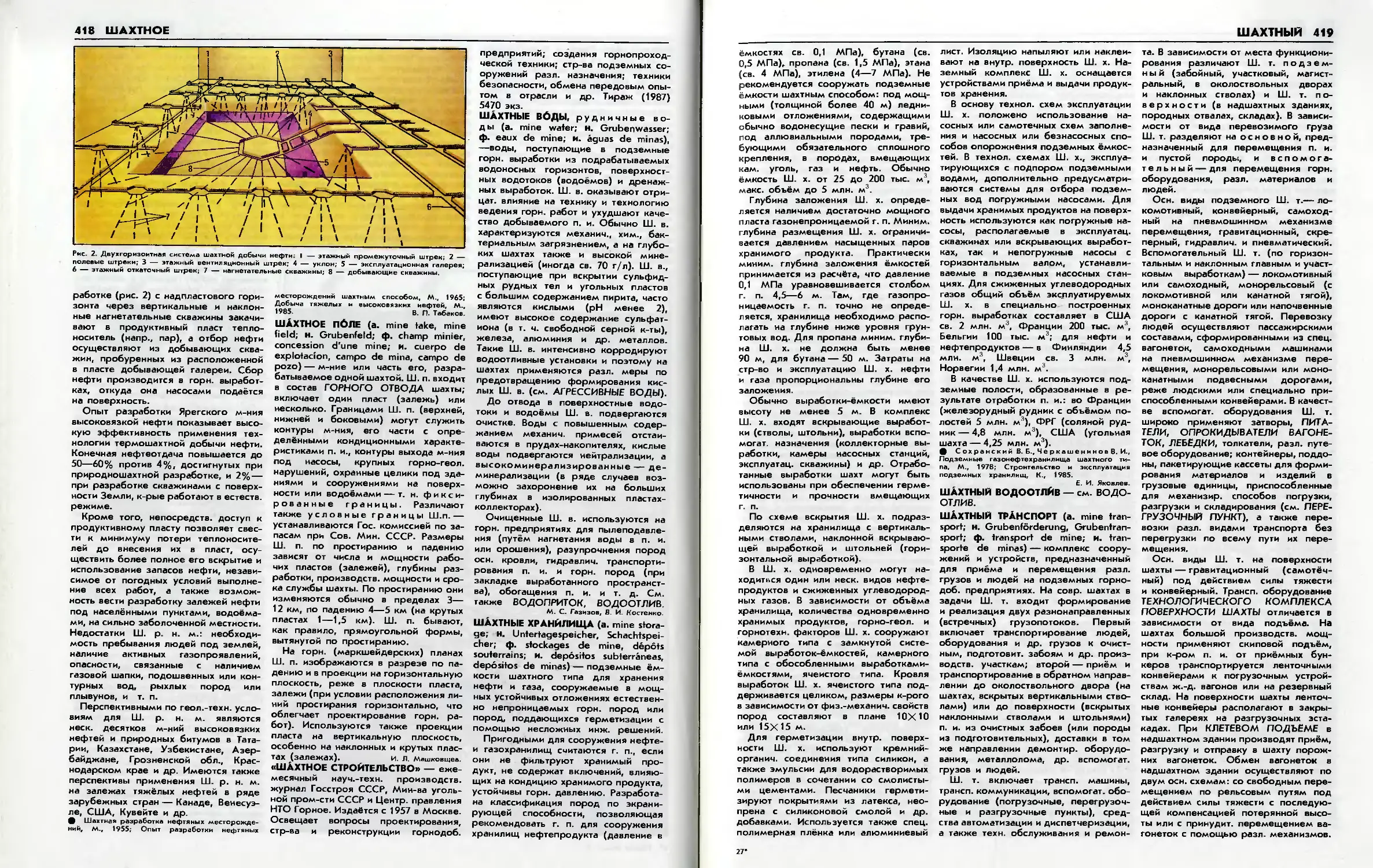

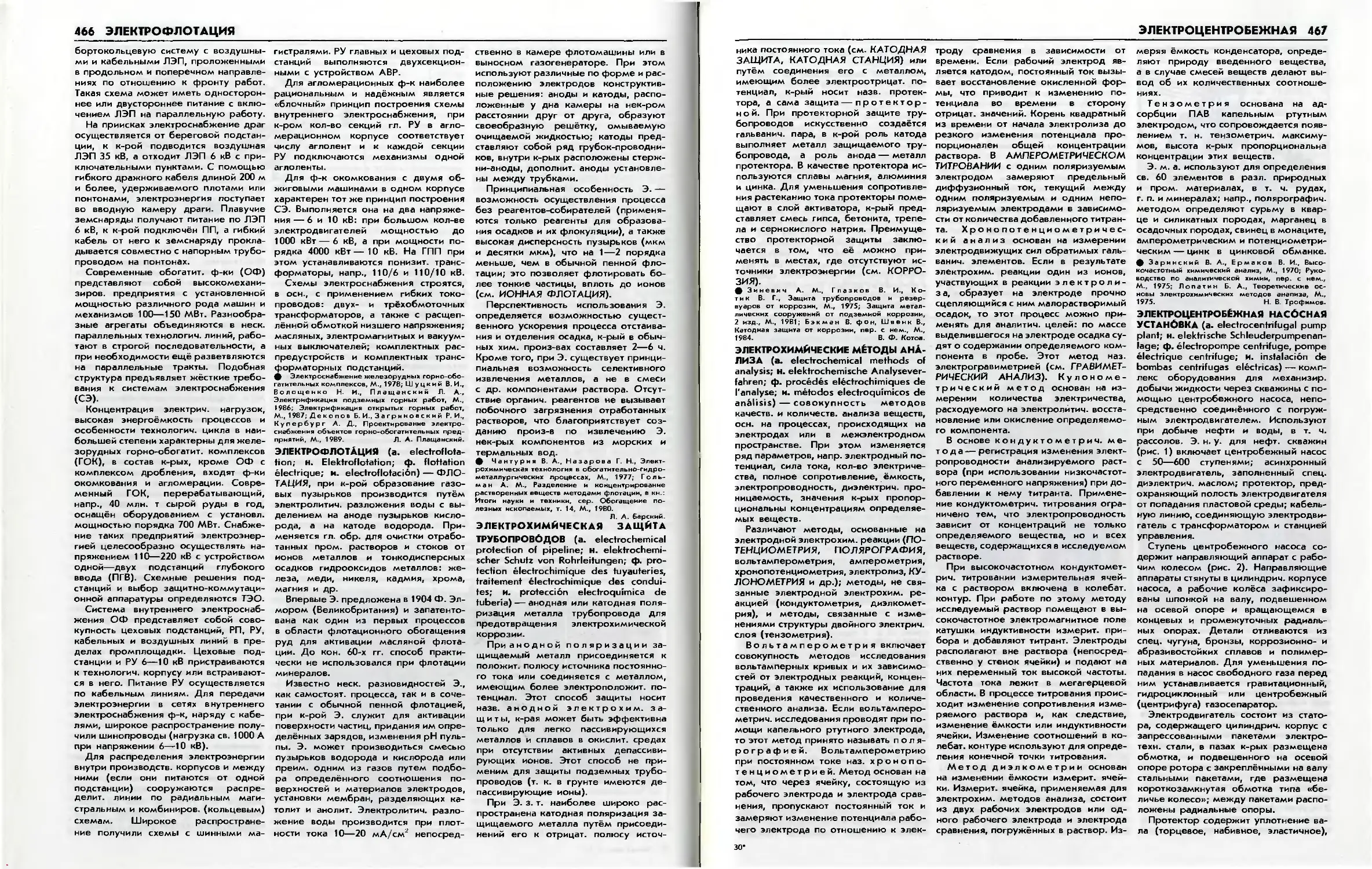

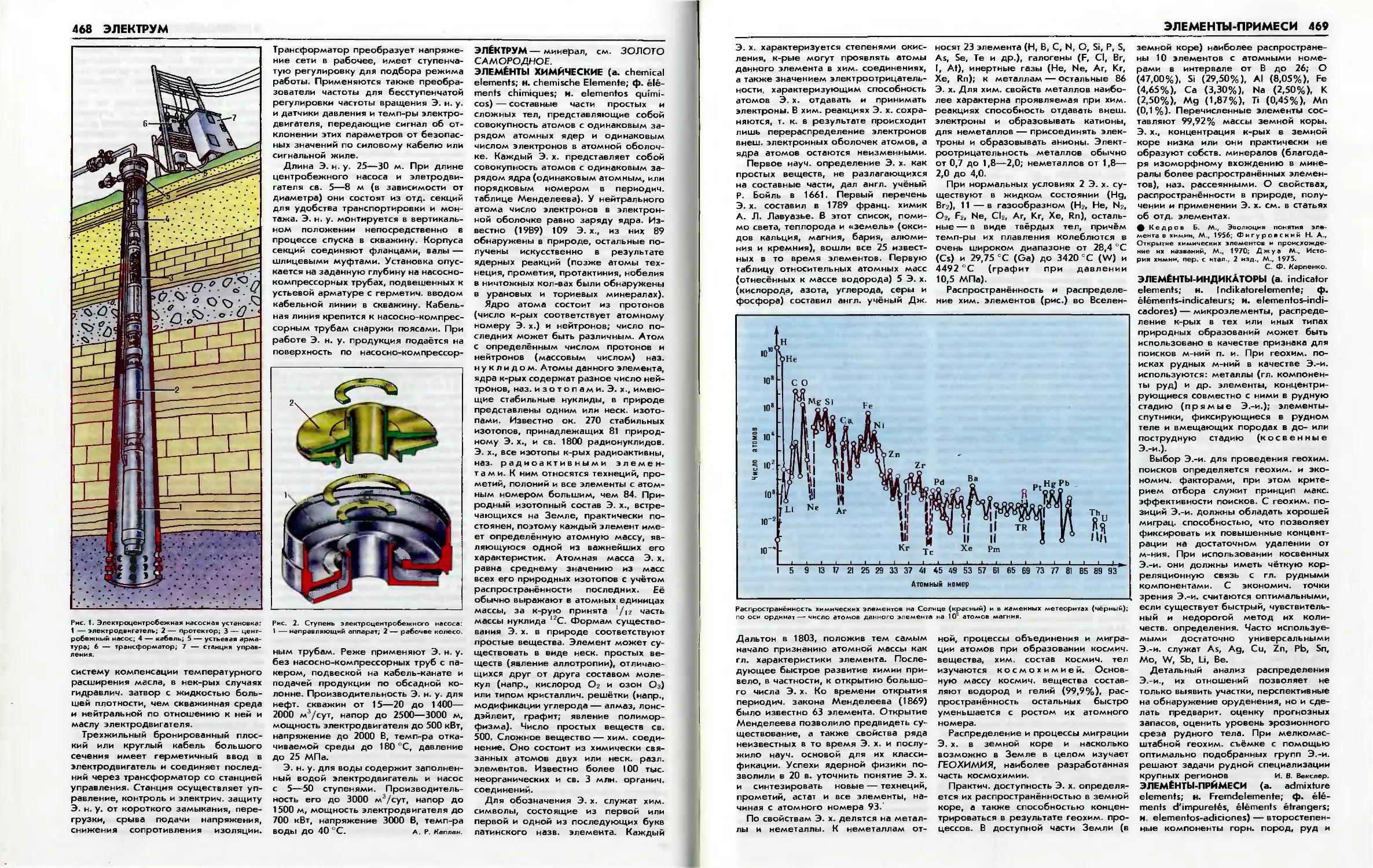

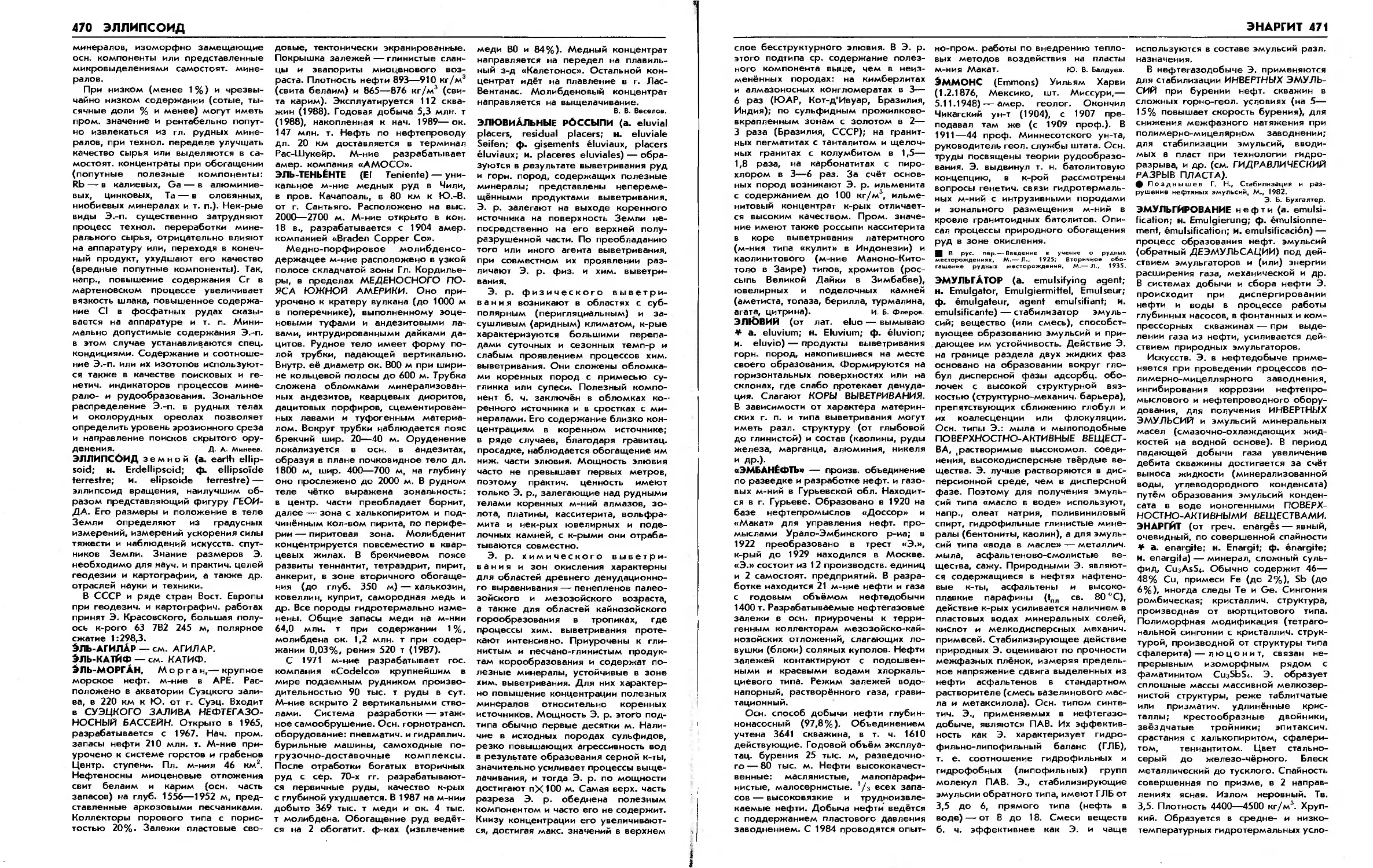

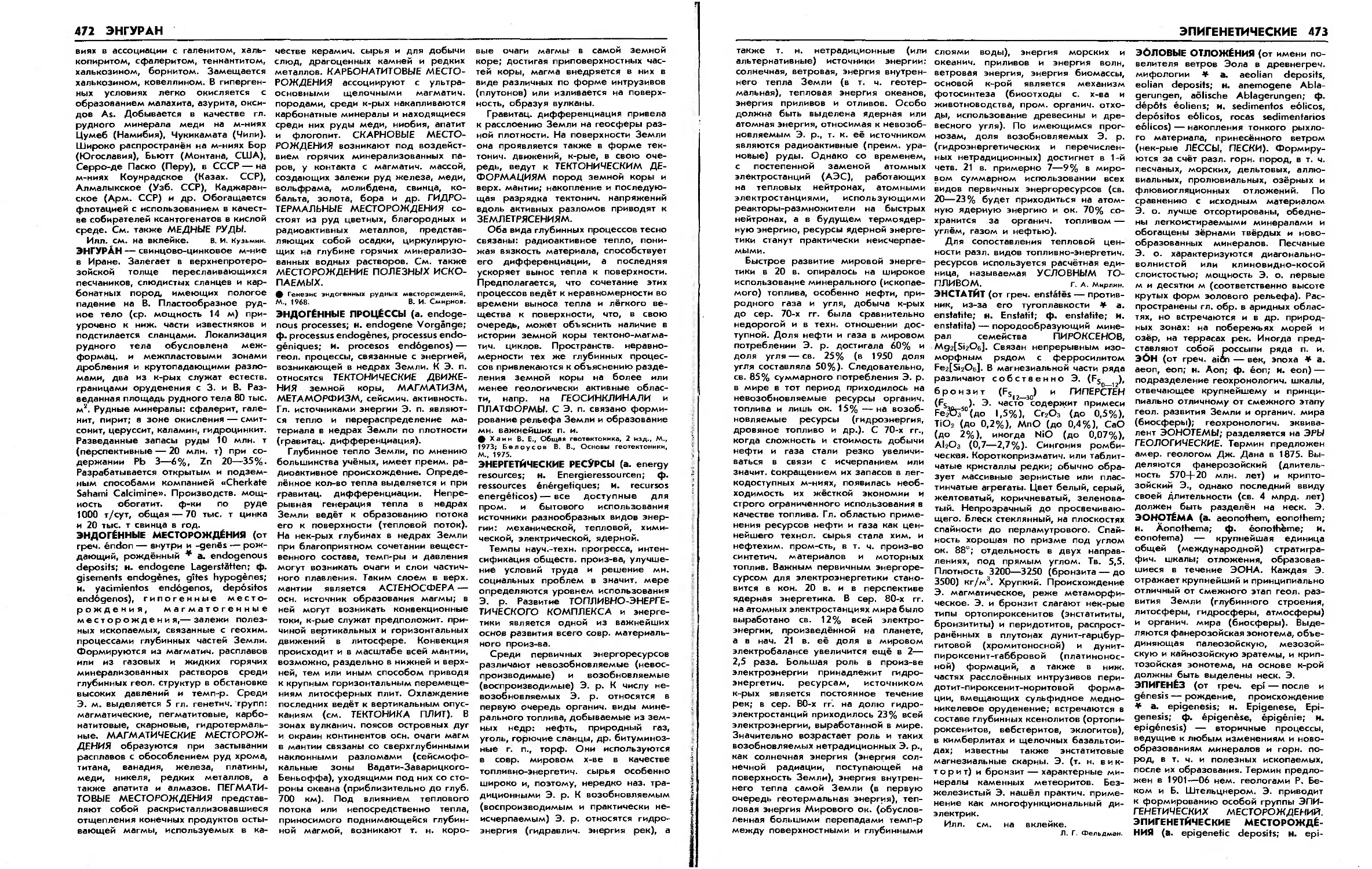

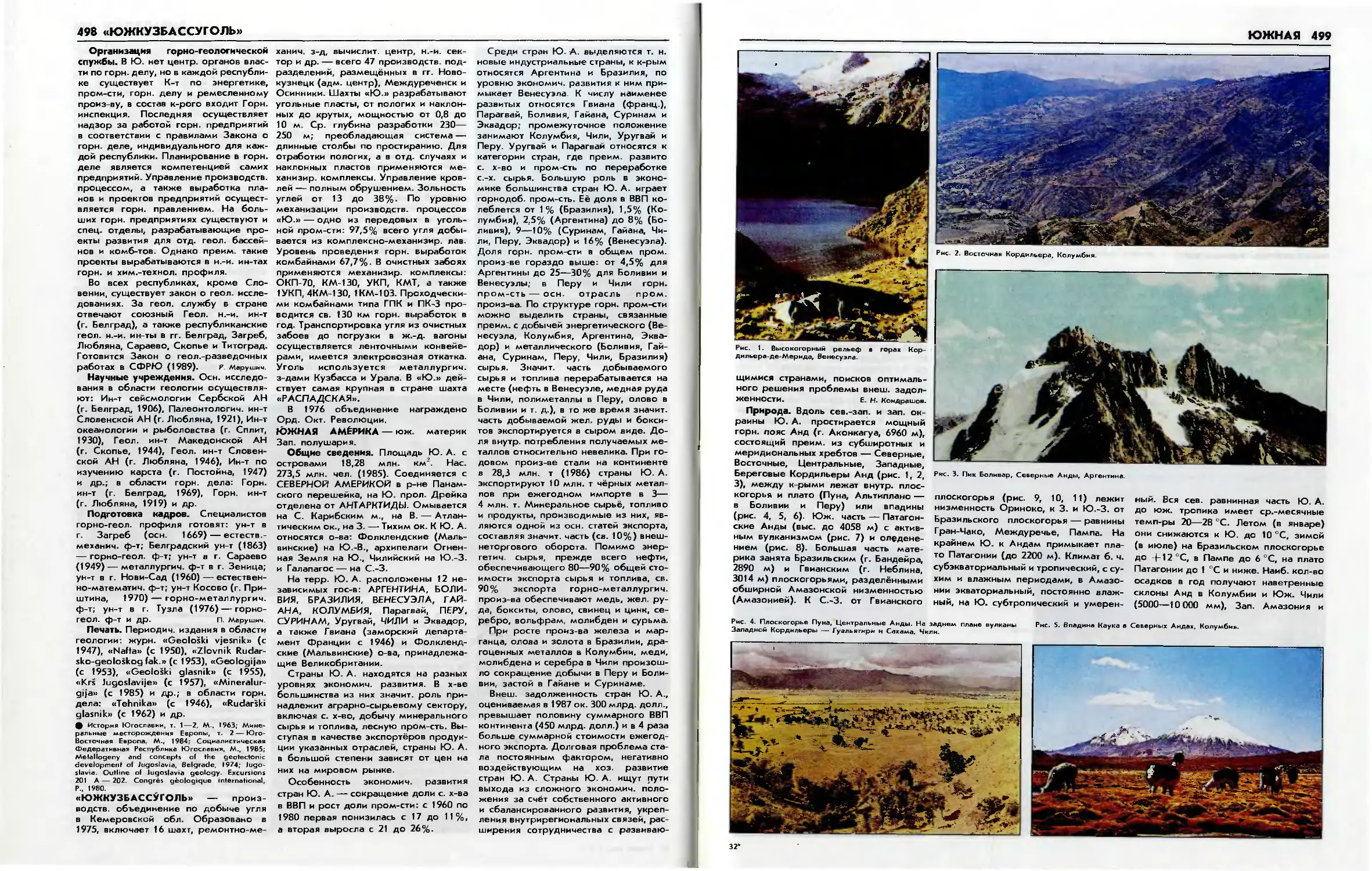

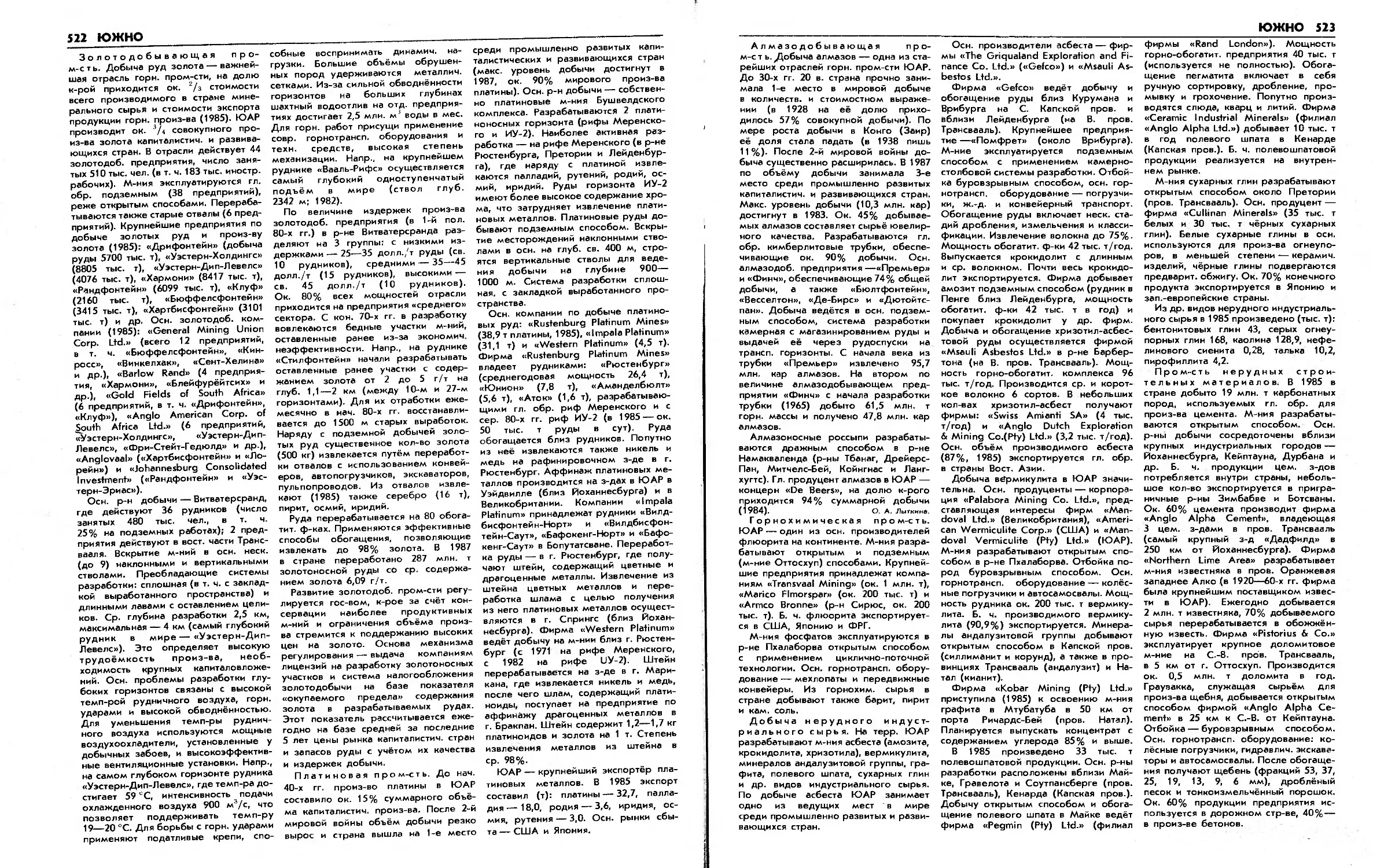

Рис. I. Гора Эльбрус. Рис. 2. Среднесибирское плоскогорье: водопад на р. Бельчаны.

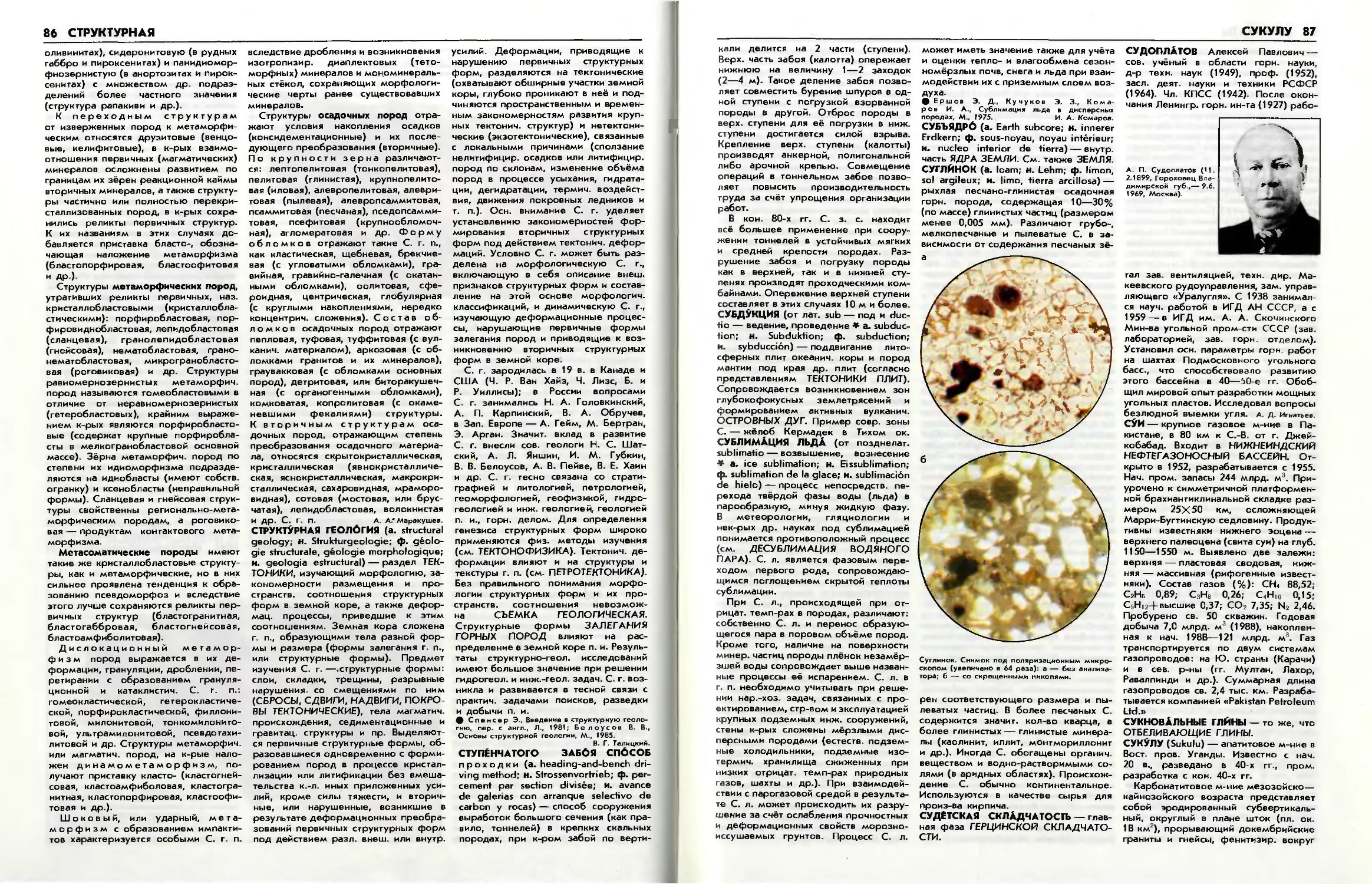

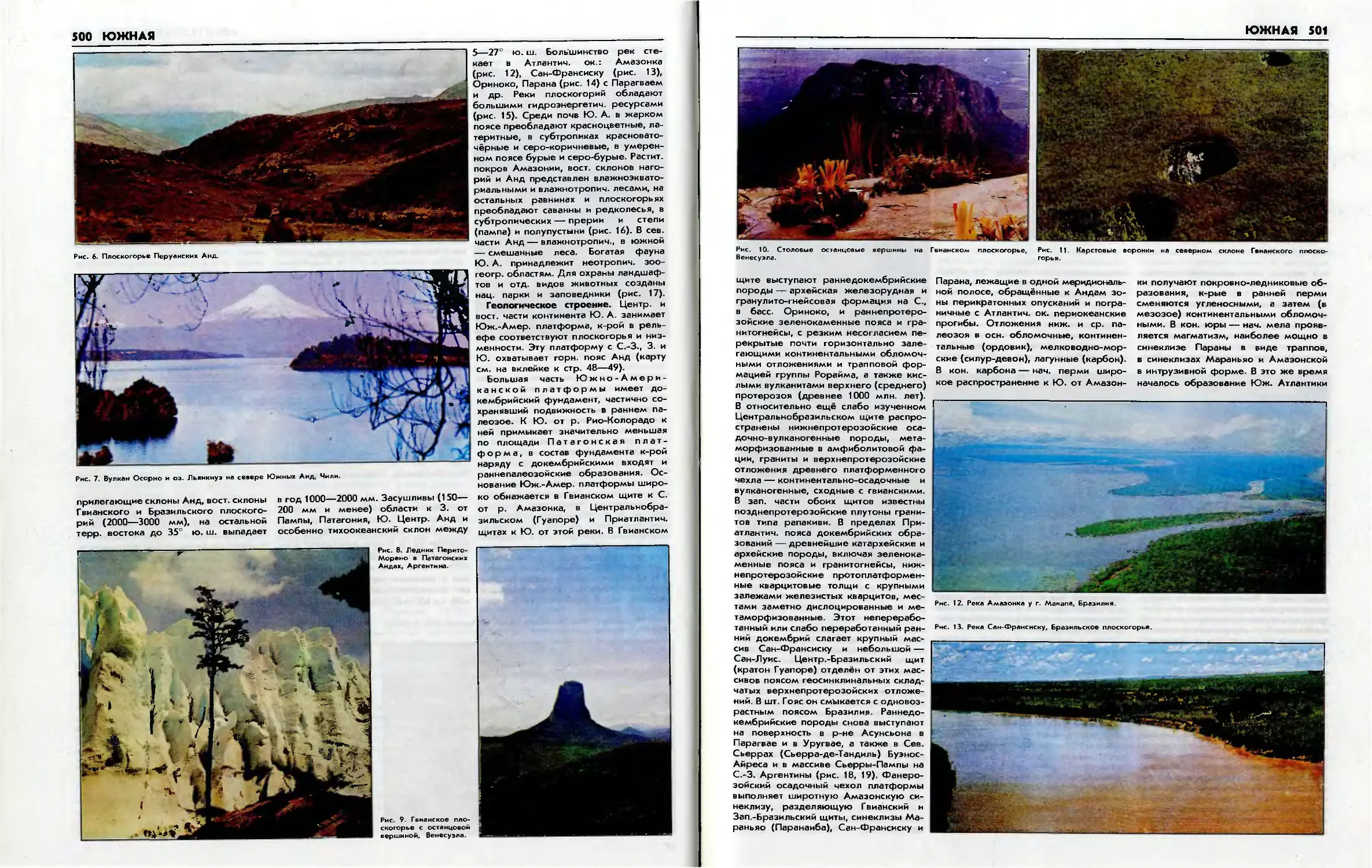

Рис. 3. Центральносибирский заповедник Рис. 4. Саяны Долина реки Енисей в окрестностях Кызыла,

(долина р. Кулини).

8 СОЮЗ

Рис. 5. Памир. Ледник

Федченко.

значение имеют разл. экзогенные про-

цессы. В совр. эпоху тектонич. процес-

сы продолжаются в виде медленных

движений со скоростью от неск. мм в

год на равнинах до неск. см в отд.

горн, областях, сопровождаясь часто

землетрясениями и извержениями

вулканов.

В нек-рых р-нах существ, изменения

рельефа связаны с техногенной дея-

тельностью человека (напр», опускание

и компенсационное поднятие земной

поверхности при добыче нефти и от-

качке подземных вод, в зонах крупных

водохранилищ и т. п.), к-рые необходи-

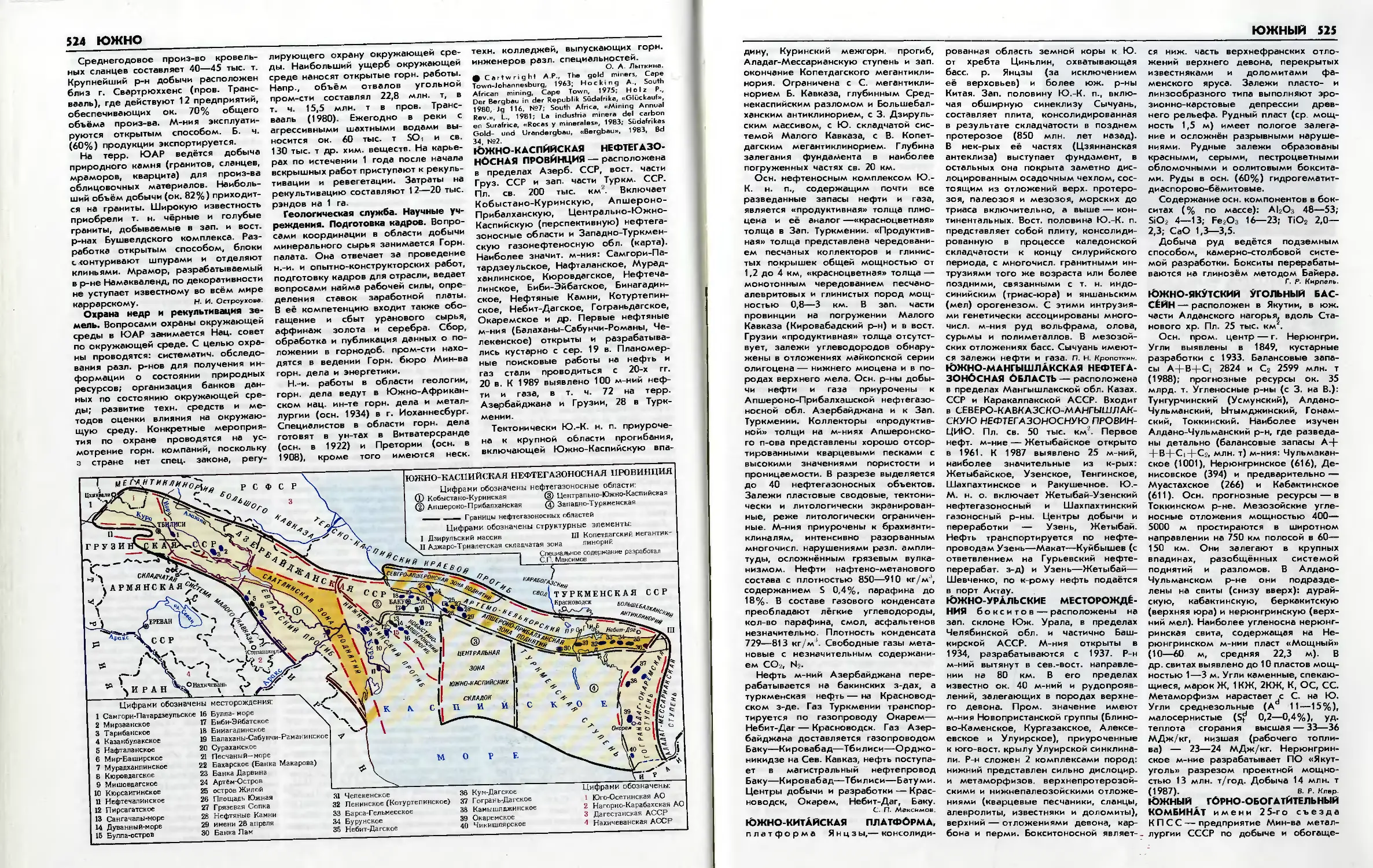

мо учитывать при проведении разл.

горн, работ, крупном пром, стр-ве и т. д.

Реки. Озёра. Моря. Речная сеть

СССР принадлежит бассейнам Север-

ного Ледовитого (Сев. Двина, Печора,

Обь с Иртышем, Енисей, Лена, Инди-

гирка, Колыма и др.). Тихого (Амур,

Анадырь, Пенжина, Камчатка) и Атлан-

тического (Дунай, Днестр, Днепр, Дон,

Кубань, Риони, Зап. Двина, Нева) океа-

нов. Суммарный сток рек бассейнов

Сев. Ледовитого и Тихого океанов

составляет ок. 80%, Атлантического

океана — 8%. К бессточным областям

(ок. 9% стока) относятся Волга, Урал,

Эмба, Кура и Терек, впадающие в

Каспийское м., а также Сырдарья и

Амударья, текущие в Аральское м.

Распределение стока по терр. СССР,

в значит, мере обеспечивающего

трансп. использование большей части

крупных рек, так же как и особен-

ности их режима, подчинено геогр.

зональности. В направлении с С. на Ю.

происходит постепенная смена избы-

точного и достаточного увлажнения

тундровой (при небольшом испарении)

и лесной зон, характеризующихся

обилием поверхностных вод, зонами

степей и пустынь с переменным не-

достаточным увлажнением и незначи-

тельно развитой речной сетью (за

исключением рек, имеющих транзит-

ный характер). В горн, р-нах характер

речной сети и питание рек меняется

в зависимости от высоты и экспозиции

склонов. Большую роль в питании мн.

крупных рек играют ледники Кавказа,

Гиссаро-Алая, Памира (рис. 5), Тянь-

Шаня, Джунгарского Алатау, Алтая и

др. горн, систем.

В СССР насчитывается св. 2,5 млн.

озёр, суммарная площадь к-рых сос-

тавляет ок. 490 тыс. км2. Из них

14 озёр с площадью зеркала более

1000 км2 относятся к числу величай-

ших озер мира (Байкал, Балхаш, Ла-

дожское, Онежское, Иссык-Куль, Тай-

мыр, Ханка, Чудско-Псковское, Чаны,

Зайсан, Тенгиз, Севан и др.). В крупных

озёрах (Байкал, Ладожское и Онеж-

ское) содержится 89% озёрных вод

СССР. Озёра в осн. пресные. В за-

сушливых зонах много солёных, мине-

рализованных озёр (Эльтон, Баскунчак

и др.).

Воды мн. рек, а также крупных

озёр широко используются не только

для водоснабжения населённых пунк-

тов, но и при работе мн. предприятий

горнодоб. и др. отраслей пром-сти.

Большинство рек обладает большими

запасами гидроэнергии, в связи с этим

на них сооружены целые системы круп-

ных водохранилищ и ГЭС (на Волге,

Каме, Днепре и др.). На реках Сибири

работают такие ГЭС-гиганты, как Крас-

ноярская и Саяно-Шушенская на Ени-

сее, Братская и Усть-Илимская на

Ангаре, в Ср. Азии Нурекская ГЭС,

на Дальнем Востоке Зейская ГЭС и др.

Велико экономии, значение рек и как

транспортных путей, особенно в Евро-

пейской части. В Сибири мн, реки

широко используются также и для

лесосплава. По Оби, Енисею и Лене

осуществляется удобная двойная связь

между портами на трассе Сев. мор.

пути и крупными ж.-д. станциями и

городами 41а Транссибирской ж.-д.

магистрали.

Терр. СССР омывается водами

12 морей, принадлежащих бассейнам

Атлантического, Северного Ледови-

того и Тихого океанов, а также внутр,

морями-озёрами — Каспийским и

Аральским. Выделяется группа сев.,

или арктич., морей Северного Ледо-

витого ок.: Белое, Баренцево, Карское,

Лаптевых, Вост.-Сибирское и Чукот-

ское, соединённые между собой про-

ливами (наиболее важные: Карские

Ворота, Вилькицкого, Дм. Лаптева,

Лонга); общая площадь этих морей

составляет св. 4,5 млн. км'. Группа

морей, омывающих берега СССР с В.

и принадлежащих басе. Тихого ок.,

включает: Берингово, Охотское и

Японское моря; она занимает площадь

ок. 5 млн. км2. Группа юж. морей

включает Чёрное и Азовское моря,

принадлежащие басе. Атлантического

ок., и вместе с бессточными Кас-

пийским и Аральским морями зани-

мает площадь ок. 0,9 млн. км2.

Общие черты морей, входящих в ту

или иную группу, обусловливаются гл.

обр. их сходным геогр. положением и

генезисом. Балтийское м. Атлантичес-

кого ок. с его далеко вдающимися

в сушу заливами (Ботническим, Фин-

ским и Рижским) по своему геогр.

положению занимает промежуточное

положение между сев. и юж. морями.

Все моря сев. группы расположены

в пределах материковой отмели, или

шельфа, ширина к-рого изменяется от

450—800 км (м. Лаптевых и Чукот-

ское) до 1200—1500 км (м. Баренцево

и Карское); бровка шельфа находится

на глуб. ок. 500—600 м. В рельефе

Баренцево-Карского шельфа преобла-

дают плоские и холмистые абразионно-

аккумулятивные равнины, сохранившие

многочисл. следы материковых оле-

денений, а также затопленные долины

крупных рек, являющиеся продолже-

нием совр. долин Оби, Енисея и Пура;

местами хорошо выражены в рельефе

древние береговые линии, образова-

ние к-рых было вызвано неоднократ-

ными изменениями границ моря в чет-

вертичное время. В приподнятой сев.

части шельфа расположены архипела-

ги Шпицберген (выс. до 1712 м),

Земля Франца Иосифа (выс. до 620 м)

и Сев. Земля (выс. до 965 м), а на

границе морей Баренцева и Карского

поднимаются о-ва Новой Земли (выс.

до 1547 м), в структурном отношении

являющиеся продолжением складча-

той системы УРАЛА. Лаптево-Чукот-

ский шельф характеризуется преобла-

данием аккумулятивных равнин, проре-

занных подводными долинами, затоп-

ленных денудационных равнин и отд.

вулканич. плато. В сев. части м.

Лаптевых располагаются окраинные

части глубоководной котловины Нан-

сена (с глуб. более 3000 м), ограни-

ченной с Ю. материковым склоном

Сев. Земли, а границу м. Лаптевых

и Вост.-Сибирского м. образует архи-

пелаг Новосибирских о-вов (выс. до

374 м). Шельфы морей Северного

Ледовитого ок. обрамляются матери-

ковым склоном, обрывающимся к глу-

боководной части океана, носящей

назв. Арктического басе, (о характере и

строении материкового склона, релье-

фе ложа океана, его геол, строении,

истории развития, гидрогеол. режиме,

а также минеральных ресурсах см.

в ст. СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН).

По морям Северного Ледовитого ок.

проходит трасса Сев. мор. пути, а

Белое м. соединено Беломорско-

Балтийским каналом с Балтийским м.,

Волго-Балтийским водным путём им.

В. И. Ленина с Азовским, Чёрным и

Каспийским морями. Впадающие в сев.

моря крупные реки (Печора, Обь,

СОЮЗ 9

Енисей, Лена и др.) связывают их с

внутр, р-нами С. Европейской части

и Сибирью (см. КРАЙНИЙ СЕВЕР).

Осн. порты: Мурманск (незамерзаю-

щий), Архангельск, Беломорск,

Кемь, Кандалакша, Мезень, Нарьян-

Мар, Новый Порт, Дудинка, Диксон,

Нордвик, Тикси, Певек.

Вост, группа включает полузамкну-

тые моря Д. Востока, принадлежа-

щие басе. Тихого ок. (рис. 6, 7). В

рельефе дна юж. частей Берингова

и Охотского морей преобладают суб-

океанич. впадины с глуб. до 3500—

4000 м, ограниченные на С. подвод-

ными континентальными окраинами

(шельф, материковый склон, подно-

жие), занимающими сев.-вост, часть

Берингова м., сев. и зап. части Охот-

ского м. и составляющими немногим

меньше половины площади этих морей.

В шельфовой части преобладают эк-

зарационные и аккумулятивные формы

рельефа, связанные с четвертичным

оледенением, а также крупные затоп-

ленные долины (Анадырь и др.) в

Беринговом м. и абразионно-аккуму-

лятивные равнины в Охотском м.

Большая контрастность рельефа морей

данной группы объясняется их поло-

жением в т. н. переходной зоне от

материков к океанич. ложу, включаю-

щей котловины окраинных морей (Ку-

рильская, глуб. до 3521 м), островные

дуги (Курильские о-ва, выс. до 2339 м)

и глубоководные океанич. желоба

(Курило-Камчатский жёлоб, глуб. до

9717 м). На материковом склоне даль-

невосточных морей интенсивно прояв-

ляются подводно-оползневые процес-

сы и деятельность МУТЬЕВЫХ ПОТО-

КОВ, к-рые приурочены к многочисл.

подводным каньонам, рассекающим

материковый склон. В глубоководной

котловине преобладают равнинные по-

верхности абиссальной аккумуляции.

Большая часть дна Японского м. пред-

ставляет собой замкнутую котловину

(глуб. до 3720 м); в центр, части моря

поднимается возвышенность Ямато (с

наименьшей глуб. 285 м), а на Ю.

преобладают впадины, чередующиеся

с мелководьем. Для области дальне-

вост. морей, находящейся в пре-

делах Тихоокеанского вулканич. коль-

ца, характерна высокая сейсмичность

и проявление совр. вулканизма (под-

робнее см. в ст. ТИХИЙ ОКЕАН).

Все моря этой группы отличаются от

морей Северного Ледовитого ок.

более тёплыми водами и более благо-

приятным для судоходства ледовым

режимом (летом Берингово и Охот-

ское моря полностью освобождаются

ото льда). Характерная особенность

морей Д. Востока — хорошо выражен-

ные приливы, высота к-рых в Пенжин-

ской губе Охотского м. достигает

12,9 м. Через эти моря проходят важ-

ные мор. пути, связывающие СССР с

зарубежными странами. Гл. порты:

Владивосток, Находка, Нагаево, Петро-

павловск-Камчатский, Корсаков (на

о. Сахалин).

Моря юж. группы по своему поло-

жению и гидрологии, режиму относят-

ся к средиземным: Чёрное и Азов-

ское моря имеют огранич. связи через

Мраморное и Эгейское моря со Среди-

земным м.; Каспийское и Аральское

моря — бессточные озёра. Чёрное м.

имеет площадь 422 тыс. км2, а вместе

с Азовским, к-рое является его обшир-

ным мелководным заливом,— 461 тыс.

км2. По глубинам Чёрное м. делится

на две части: мелководную, северную,

шир. до 200 км, представляющую за-

топленную морем часть материка с

глуб. до 200 м, и глубоководную,

занимающую большую часть моря, с

глуб. до 2210 м. Материковый склон

спускается до глуб. 1800—2000 м, а

плоское дно котловины имеет глуб.

2000—2200 м. Большая часть сев. мел-

ководной части Чёрного м., так же как

и Азовское м., расположены в преде-

лах Скифской плиты, а материковый

склон и узкая полоса шельфа вдоль

берегов Крыма и Кавказа в тектонич.

отношении являются частью сооруже-

ний альпийского складчатого пояса.

Дно Черноморской впадины представ-

ляет плоскую аккумулятивную равнину,

сложенную толщей осадков мощ-

ностью до 10—16 км. Геогр. поло-

жение Чёрного м. определяет прогрев

поверхностных вод, ср. темп-pa кото-

рых составляет 8—9 °C. Летом темп-

ры несколько выше 25 °C, зимой от

минус 0,5—1,0 °C у берегов, до 7 °C в

открытой части моря; льды образуют-

ся в мелководных заливах сев.-зап.

и сев.-вост. частей моря. Распределе-

ние темп-ры по вертикали для б. ч.

года характеризуется её наибольшей

величиной на поверхности, нек-рым

понижением до глуб. 60—75 м, затем

медленным повышением с глубиной и

у дна достигает 9,2 °C, что объясняет-

ся относительно высокой темп-рой

глубинных средиземноморских вод,

к-рые формируют придонные водные

массы в Чёрном м. Соотношение ма-

терикового стока (рр. Дунай, Днестр,

Юж. Буг, Днепр, Риони и др.) и солё-

ных средиземноморских вод, посту-

пающих из Мраморного м., обуслов-

ливает высокую ср. солёность у дна

(до 21,9 % о), к-рая отличается относит,

постоянством благодаря сбалансиро-

ванной величине поступления солей с

нижнебосфорским течением и стоком

рек с выносом вод верхнебосфорским

течением. Солёность вод близ устьев

крупных рек колеблется от 3 до 9 % о,

в открытом море она возрастает до

17—18% о. Опреснённость верх, гори-

зонтов, а также значит, прогрев вод

летом затрудняют вертикальную цир-

куляцию вод и вызывают обеднение

слоёв воды кислородом уже на глуб.

150—200 м, что приводит в свою оче-

редь к насыщению донных отложений

органич. веществом и сероводородом,

концентрация к-рого у дна достигает

11—14 мг/л, и отсутствию на больших

глубинах живых организмов, кроме

сульфобактерий. Через порты Чёрного

м. осуществляется ок. 1 /4 всех пере-

возок СССР по импорту и f/a по

экспорту. Гл. порты: Одесса, Ильи-

чёвск, Николаев, Херсон, Севастополь,

Керчь, Новороссийск, Туапсе, Поти, Ба-

туми. Второе по экономич. значи-

мости направление — рекреационное

использование, особенно Крымского и

Кавказского побережий, на к-рых рас-

полагаются многочисл. курорты союз-

ного значения (Ялта, Сочи, Сухуми и

др.). Азовское м. представляет собой

мелководный басе. (ср. глуб. 7 м, макс.

15 м), береговая линия к-рого ослож-

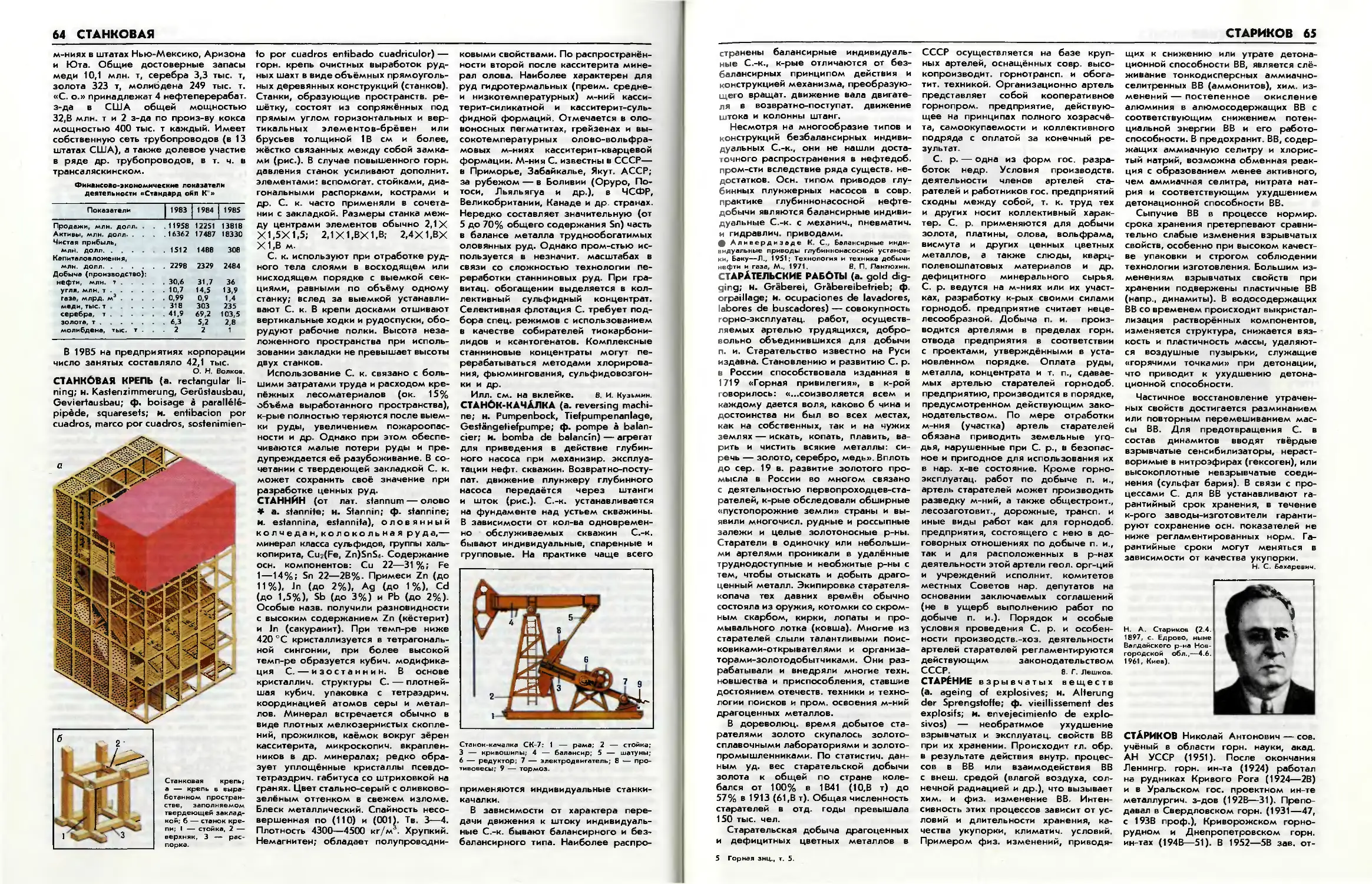

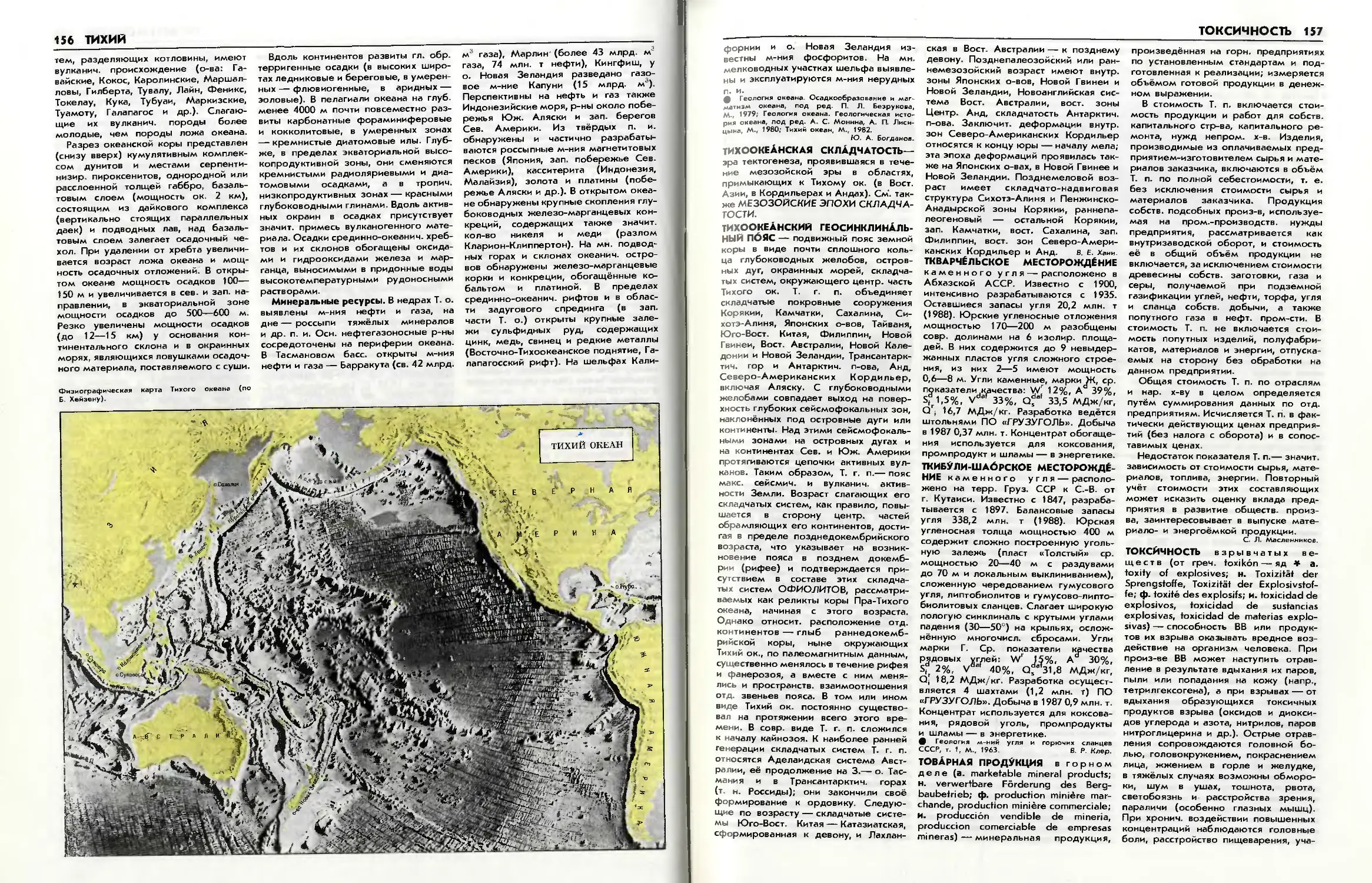

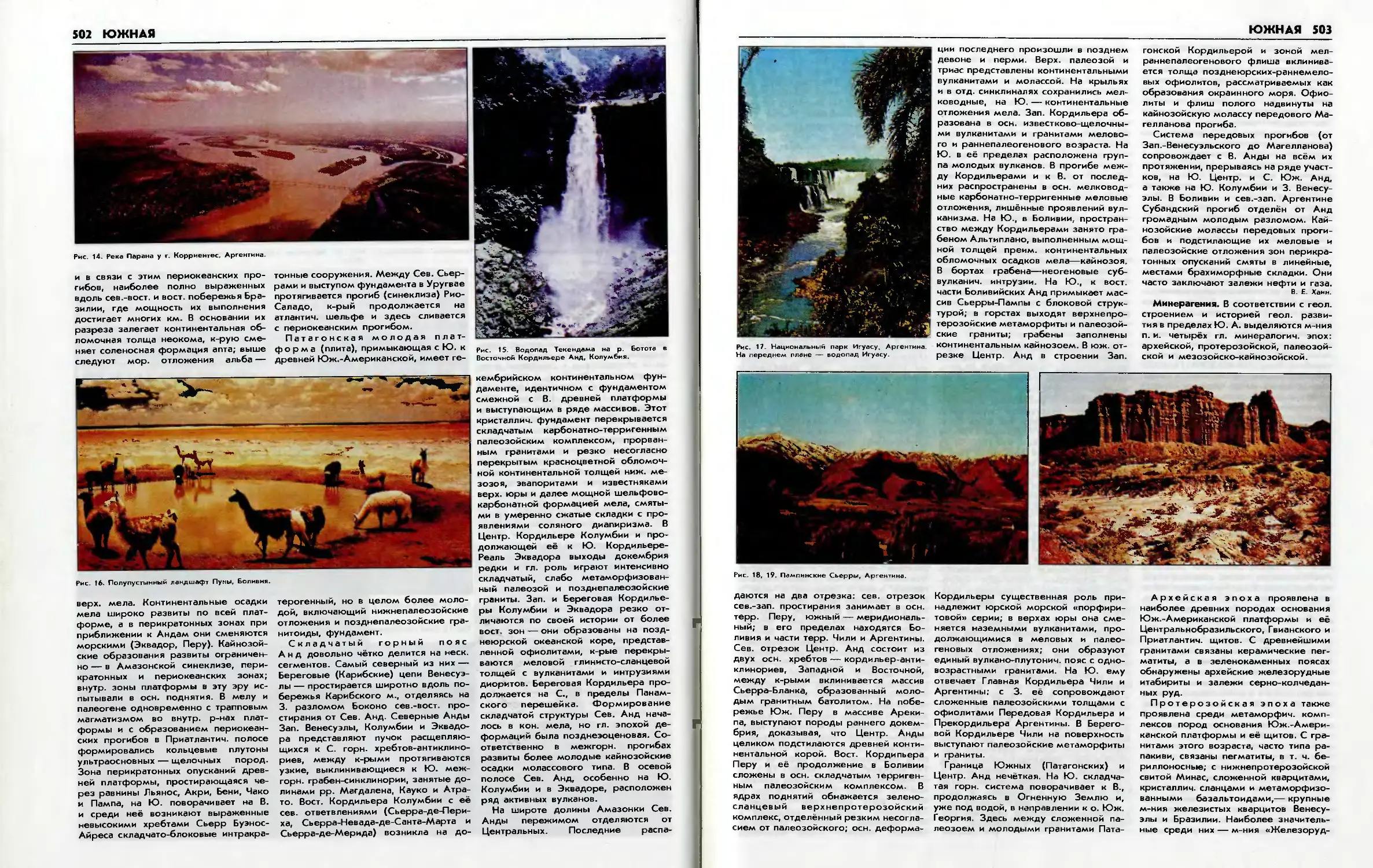

Рис. 6. Залив Петра великого, побережье Тихого океана.

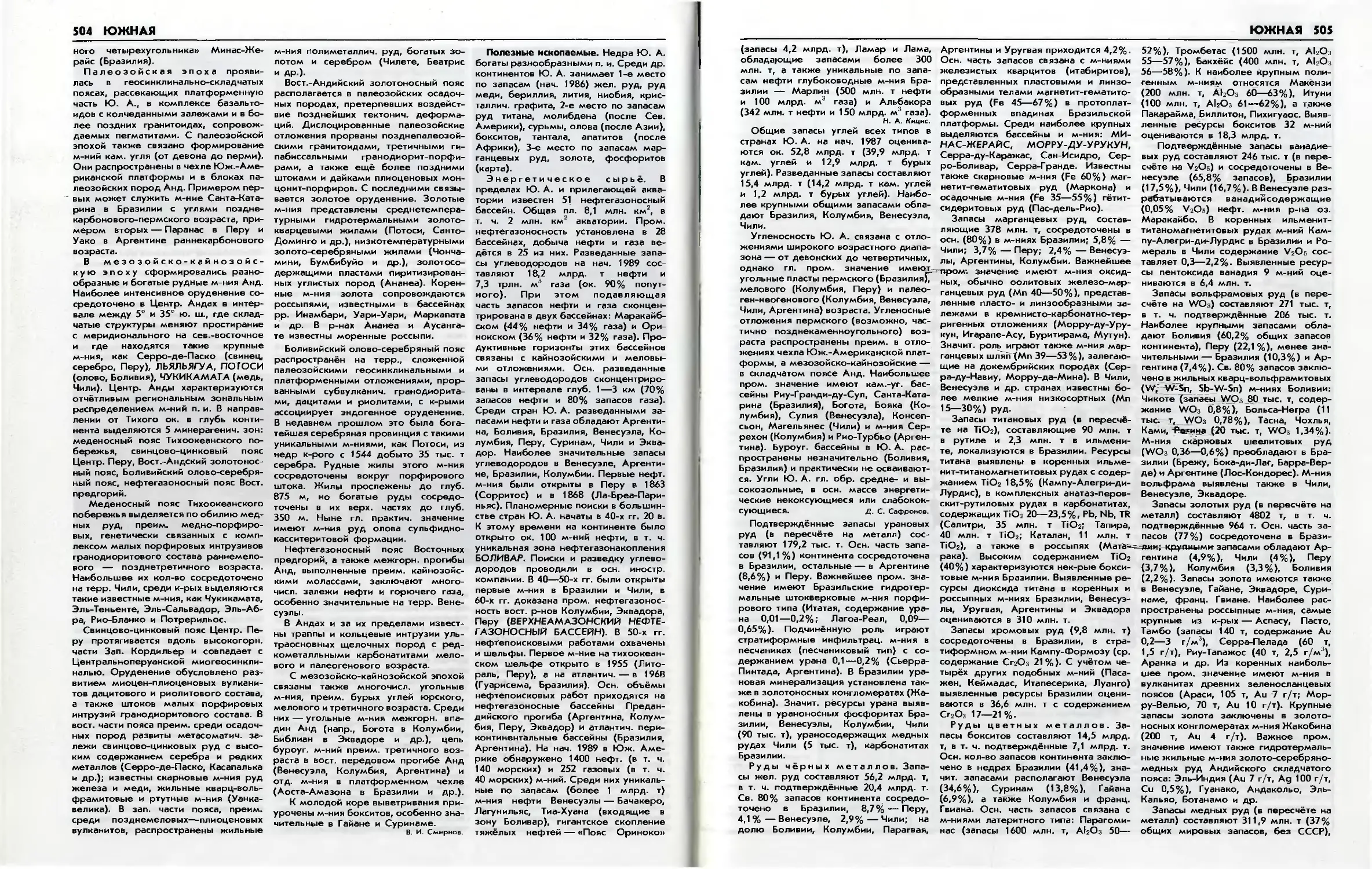

Рис. 7. Тихоокеанское побережье в Приморском крае.

10 союз

йена песчаными косами и мелковод-

ными заливами: аккумулятивный под-

водный склон переходит в плоско-

донную равнину с постепенным

нарастанием глубин. Мелковод-

ность моря предопределяет малую

термин, и динамич. инерцию его вод.

Темп-ры воды летом до 20—30 °C,

зимой море покрыто льдом 2—3 мес.

Солёность от 11 до 13%о. Наиболь-

шую долю приходной части баланса

образует речной сток (рр. Дон, Ку-

бань)— до 43%, и приток воды из

Чёрного м. (40%); в расходной части

преобладает сток воды в Чёрное м.

(58%) и испарение с поверхности

(40%). В море осуществляются ка-

ботажные перевозки и проходят

междунар. судоходные пути. Гл. пор-

ты: Мариуполь, Таганрог, Ейск, Бер-

дянск. Каспийское м. имеет площадь

водной поверхности 376 тыс. км2

(без Кара-Богаз-Гола и применительно

к отметке 27,9 м ниже уровня Миро-

вого ок.) и по различиям в глубинах

подразделяется на Сев., Ср. и Юж.

Каспий. Сев. Каспий (пл. ок. 80 тыс. км2)

исключительно мелководен (ср. глуб.

4—8 м, макс, до 22 м); в м орфо-

скульптуре шельфа преобладают акку-

мулятивные донные равнины, в преде-

лах к-рых хорошо прослеживаются

реликты речных долин (Волга, Урал,

Эмба). Эта часть моря отделена гря-

дой банок, образующих т. н. Мангыш-

лакский порог, от Ср. Каспия, в преде-

лах к-рого в структурно-геол, отноше-

нии выделяется краевой прогиб на 3.,

выполненный мощной толщей осадков,

и абразионно-аккумулятивные равни-

ны на моноклинальной окраине Ту-

ранской плиты на В. Центр, часть

Ср. Каспия занята Дербентской впади-

ной (с макс. глуб. 788 м). Ср. Каспий

(глуб. до 788 м) отделён от более

глубоководного Южного (глуб. до

1025 м) Апшеронским порогом с наиб,

глубиной над ним 100—150 м. У вост,

побережья Юж. Каспия — широкий

аккумулятивный и аккумулятивно-де-

нудационный шельф, к-рый с 3. огра-

ничен материковым склоном и матери-

ковым подножием. Большая часть Юж.

Каспия занята глубокой (до 1 км)

Южно-Каспийской впадиной с плоским

или волнистым дном, выполненной

мощной (до 25 км) толщей осадочных

и слабоконсолидир. пород. В сев.

и сев.-зап. части Юж. Каспия уста-

новлено неск. невысоких подводных

хребтов, образование к-рых связано

с совр. тектонич. движениями; много

подводных грязевых вулканов. В пре-

делах шельфа Ср. и Юж. Каспия

впервые в СССР освоена подводная

добыча нефти (см. ЮЖНО-КАСПИЙ-

СКАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНАЯ ПРОВИН-

ЦИЯ). В КАРА-БОГАЗ-ГОЛЕ находится

крупнейшее в мире м-ние мирабили-

та. Особенностью гидрологии, режима

Каспийского м. является большая из-

менчивость его водного баланса и

значит, амплитуды многолетних коле-

баний его уровня, достигающие 3,8 м.

Темп-pa поверхностных вод летом до

26 °C, зимой на Ю. и в ср. части от

2 до 12 °C, на С. минус 0,4—0,6 °C;

море замерзает на 2—4 мес. Солё-

ность большей части водоёма 12,6—

13,2% о, в сев. части, где в море

впадают такие крупные реки, как

Волга, Урал и Терек, она достигает

1—8%о. Каспийское м.— крупный ры-

бопромысловый р-н СССР. Системой

внутр, водных путей оно соединено

с Азовским, Чёрным, Белым и Бал-

тийским морями. Гл. порты: Баку,

Астрахань, Красноводск, Махачкала,

Шевченко; Баку и Красноводск свя-

заны мор. ж.-д. паромом. Аральское

м. до 1960 имело довольно стабиль-

ный режим, уровень моря незначитель-

но колебался ок. отметки 53 м, пл.

66,1 тыс. км2, наиб. глуб. 69 м, солё-

ность 9,6—10,3%о. К 1987 уровень

моря снизился почти на 13 м; произош-

ло отделение меньшей сев.-вост, части

(т. н. Малого моря) пл. 3 тыс. км2.

Пл. осн. акватории (т. н. Большого мо-

ря) сократилась до 37 тыс. км2, солё-

ность возросла до 27—30 % о. Сниже-

ние уровня продолжается. Ведётся

поиск научно обоснованных путей

реконструкции площади и режима

Аральского м.

Балтийское м. имеет площадь

419 тыс. км2. Это одно из самых

молодых морей СССР, образовавшее-

ся в четвертичное время на стыке

Балтийского щита и Русской плиты.

Расположенное целиком в пределах

шельфа, оно имеет преобладающие

глуб. 40—100 м, и только в отд.

впадинах достигает 270 м. Береговая

линия сильно изрезана; имеется много

о-вов, из к-рых наиболее значитель-

ными являются Аландские (Финлян-

дия), Готланд и Эланд (Швеция),

о-ва Моонзундского архипелага (Саа-

ремаа, Хийумаа и др.) в Эст. ССР.

Для рельефа дна этой части моря

хаоактерны структурно-денудацион-

ные плато куэстового типа; они сложе-

ны гл. обр. палеозойскими породами;

уступы этих плато продолжаются и на

суше, образуя ордовикский и силурий-

ский глинт. Вдоль сев. побережья

Финского зал. преобладают выходы

гранитов и кристаллин, пород Балтий-

ского щита, образующих типичные

шхеры. На дне ср. части моря широко

распространены многочисл. формы

ледниковой аккумуляции, в т. ч. крае-

вые моренные и флювиогляциальные

образования. Преобладание относи-

тельно рыхлых и слабосцементир.

отложений привело к образованию

абразионно-аккумулятивных берегов,

сформировавшихся под воздей-

ствием волновых факторов. Для бе-

регов Калининградской обл. и Литов.

ССР характерны низменные песчаные

берега и длинные косы с дюнным

рельефом (напр., Куршская коса),

отделяющие от моря крупные лагуны

(напр., Куршский зал.). Новейшие и

совр. движения земной коры в облас-

ти Балтийского м. обычно связывают

с гляциозостазией, причём скорости

наибольшего поднятия приурочены к

вершинной части Ботнического зал.,

где они достигают 8—9 мм в год, а

опускания — к юж. и вост, побережью

моря, где скорость погружения равна

1,5—2 мм в год. Вследствие мел-

ководное™ проливов, соединяющих

Балтийское м. с Северным м. и Атлан-

тическим ок., водообмен с ними силь-

но затруднён и воды Балтийского м.

оказываются заметно опреснёнными

за счёт материкового стока (рр. Нева,

Висла, Неман, Даугава и др.). Солё-

ность поверхностных вод в зап. части

составляет 11 %о, в центральной — 8%о,

в Финском зал. падает до 1%о; с глу-

биной солёность увеличивается до

20 % о (Борнхольмская впадина). Верх,

слои воды летом прогреваются до

18—20 °C, зимой охлаждаются на по-

верхности в открытом море до 1 —

3 °C, а у берегов менее 0 °C, вплоть

до образования льдов в Рижском и

Финском заливах. На С. Ботнического

зал. лёд держится до 210 дней (в

Датских прол, от 16 до 45 дней). Под

влиянием зап. ветров в вершинах узких

заливов часто происходят нагоны воды,

приводящие к повышению уровня на

1,5—3 м. Велико трансп. значение Бал-

тийского м., связывающего СССР со

мн. портами мира. Через Волго-Бал-

тийский водный путь им. В. И. Ленина

оно соединено с Волгой, через Бело-

морско-Балтийский канал с Белым м.

Гл. порты: Ленинград, Таллинн, Рига,

Лиепая, Клайпеда, Калининград.

Природные зоны. Большая часть

крупных о-вов морей Северного Ледо-

витого ок., а также побережье п-ова

Таймыр расположены в зоне арктич.

пустынь арктич. геогр. пояса. Очень

суровый климат определяет широкое

распространение покровного оледе-

нения на о-вах Новая Земля (ок.

24 тыс. км2), Северная Земля (ок.

18 тыс. км2), а также на Земле

Франца Иосифа (ок. 14 тыс. км2)

и др. и почти круглогодичное суще-

ствование снежного покрова. Ср.

темп-ры в зимние месяцы от —30 до

—35 °C, ср. темп-pa самых тёплых

месяцев (июль, август) не более -{-5 °C.

Преобладают примитивные и мало-

мощные каменистые почвы со скуд-

ной растительностью из разл. мхов и

лишайников и немногих многолетних

цветковых растений.

В субарктич. поясе, расположенном

южнее, выделяются зоны тундры, ле-

сотундры, охватывающие материковое

побережье Северного Ледовитого ок.

Зона тундры характеризуется холод-

ной зимой со ср. темп-рами января

от —8 до —20 °C в Европейской

части и от —20 до —34 °C в Сибири.

Ср. темп-pa июля не более 10—11 °C.

Осадков ок. 300 мм в год при неболь-

шом испарении. В сев. части преобла-

дают мхи и кустистые лишайники, в

южной низкорослые кустарнички (кар-

ликовые берёзы, ивы), брусника, голу-

бика и др. на кислых, сильно оглеен-

ных почвах, чередующихся со сфагно-

выми и травяно-гипновыми бугристы-

ми болотами.

СОЮЗ 11

Зона лесотундры и редколесья

характеризуется наличием в между-

речьях редколесья в комплексе с кус-

тарничковой тундрой и лесами из

ели и лиственницы по долинам рек.

Повсеместно развиты разл. формы

микрорельефа, связанные с многолет-

ней мерзлотой (см. раздел Геокриоло-

гические условия).

Южнее лесотундры простирается

лесная зона, большая часть к-рой рас-

полагается в умеренном геогр. поясе.

Климатич. условия этого пояса отли-

чаются значит, разнообразием — от

переходного (от морского к континен-

тальному) на крайнем С.-З. Европей-

ской части к континентальному на

остальной терр. Европейской части

СССР и Зап. Сибири и к резко кон-

тинентальному климату в Вост. Сиби-

ри. Это нарастание степени конти-

нентальности связано с постепенным

ослаблением влияния воздушных масс,

поступающих с Атлантического ок.

в Сибирь, и усилением влияния воз-

душных масс, проникающих в тёплое

время года с Тихого ок. на юг Д.

Востока, где преобладает муссонный

тип климата. Наиболее полно широт-

ная зональность умеренного пояса

выражена на Вост.-Европейской и

Зап.-Сибирской равнинах; в Вост. Си-

бири она проявляется в меньшей сте-

пени, что обусловлено более значит,

расчленением рельефа, резкой конти-

нентальностью климата и наличием

многолетней мерзлоты. Для климата

лесной зоны характерно тёплое лето

со ср. темп-рами июля 18—20° С и

почти повсеместно прохладной и хо-

лодной зимой со ср. темп-рами от

—3 до —4° С в Прибалтике до

—50° С в Вост. Сибири (Верхоянск).

Осадков ок. 500—700 мм, на Д. Востоке

до 1000 мм в год.

В Европейской части лесная зона

делится на три подзоны: хвойных ле-

сов в сев. части, где на подзолистых

почвах господствует темнохвойная тай-

га из ели и пихты; смешанных (хвой-

но-широколиственных) лесов в центр,

части зоны, где на дерново-подзо-

листых почвах господствуют леса из

хвойных пород обычно с примесью

берёзы и осины, а также дуба, клёна,

липы и др. широколиств. пород; широ-

колиств. лесов с преобладанием дуба

и липы в юж. части.

В Зап. Сибири на подзолистых и

нередко заболоченных почвах развита

темнохвойная тайга из ели, пихты и

сосны кедровой сибирской; к В. от

Енисея господствуют светлохвойные

лиственничные леса на таёжных мерз-

лотных почвах, а на юге Д. Востока

хвойные леса из аянской ели, бело-

корой пихты, корейского кедра, а

также широколиств. леса из липы,

дуба, граба, клёна, ильма, амурского

бархата и др. пород. Осн. задачи

поддержания экологич. равновесия в

этой зоне связаны с лесоохранными

мероприятиями (борьба с пожарами,

защита от нерационального примене-

ния ядохимикатов в борьбе с вреди-

телями леса, сохранение от осушения

мн. болотных массивов как источников

питания рек, а также охрана др.

типов естеств. растительности, являю-

щихся кормовой базой диких и домаш-

них животных).

Неширокая зона лесостепи (чередо-

вание участков небольших дубрав в

Европейской части или колков из

берёзы и осины в Зап. Сибири на

серых лесных почвах и разнотравных

луговых степей на выщелоченных или

типичных чернозёмах) отделяет лес-

ную зону от степной. Зоны лесостепей

и степей протягиваются от Украин-

ских Карпат до Сев. Кавказа и далее

до Сев. Казахстана и Алтая; наиболее

полно они представлены на Вост.-

Европейской и Зап.-Сибирской равни-

нах; далее на В. лесостепи и степи

располагаются отд. «островами» (в

Хакасии, Туве, Юж. Забайкалье), обыч-

но в межгорн. котловинах, среди таёж-

ных горн, лесов Вост. Сибири. Климат

континентальный с тёплым, в отд.

р-нах жарким, летом при ср. темп-ре

июля 20—22 °C и умеренно холодной

зимой со ср. темп-рами января от

—5 °C на 3. до —20 °C на В. В связи

с недостаточным кол-вом выпадающих

осадков — от 500—600 мм на 3. до

300—400 мм на В. (при повышенной

испаряемости) обе зоны нуждаются в

мелиорации земель, снегозадержании,

развитии полезащитных насаждений,

проведении мероприятий по борьбе с

ветровой и водной эрозией. Степи,

ныне почти сплошь распаханные, отно-

сились преим. к типу разнотравных на

выщелоченных и типичных черно-

зёмах. Важной задачей в этих зонах

является также сохранение плодород-

ных почв и рекультивация нарушенных

земель, связанных с крупномасштаб-

ной добычей ряда п. и. (р-ны КМА,

Донбасса и др.).

К Ю. от степной зоны протягивают-

ся зоны полупустынь и пустынь, рас-

положенных как в умеренном, так и в

субтропич. (на Ю.) поясах. Эти зоны

занимают б. ч. Прикаспийской низмен-

ности, равнин Ср. Азии, Юж. Казах-

стана до Зайсанской котловины на В.

Климат резко континентальный, за-

сушливый. В полупустынях ср. темп-ра

июля 23—25 °C, января от —4 °C на

Рис. 8. Долина реки Ле-

на в районе «Столбов».

3. до —16 °C на В; в пустынях

умеренного пояса — июля 25—29 °C,

января от —12 °C на С. и до 0 °C

на Ю. Осадков 150—250 мм в год,

что в 3—4 раза меньше испаряемости.

Растит, покров сильно разрежен и

представлен преим. полукустарничко-

выми, кустарничковыми, реже древо-

видными (солянки, полынь, саксаул)

видами, а также злаками на светло-

каштановых, бурых и серозёмных поч-

вах; большие площади заняты такыра-

ми, солончаками и песками. Осущест-

вляются мероприятия по закреплению

песков, поддержанию песко- и ветро-

защитных насаждений, предотвраще-

нию вторичного засоления почв и

грунтов. Особенно это относится к

Узбекистану, где из-за неправильного

избыточного полива наблюдается

массовое засоление почв.

В СССР имеются небольшие пло-

щади с распространением древесной

и кустарниковой растительности суб-

тропич. пояса. В пределах зоны сухих

(средиземноморских) субтропиков

расположен Юж. берег Крыма, сев.

часть Черноморского побережья Кав-

каза, Вост. Закавказье, а также нек-рые

р-ны Ср. Азии (долины Вахша, Кафир-

нигана и др.), отличающиеся умеренно

жарким сухим летом со ср. темп-рами

25—28° С и сравнительно тёплой зимой

со ср. темп-рами января от —2 до

—6° С. Осадков 300—600 мм в год.

Характерны заросли ксерофитных кус-

тарников, лесные насаждения из дуба

и бука на коричневых почвах, в Ср.

Азии — орехоплодовые леса.

К влажным субтропикам относится

б. ч. Черноморского побережья Кав-

каза, Колхидская и Ленкоранская низ-

менности. Преобладают широколиств.

леса из дуба, граба и бука, вечно-

зелёные виды (понтийский рододенд-

рон, самшит, лавровишня, каштан на

краснозёмных и желтозёмных почвах).

Развито субтропич. плодоводство, ви-

ноградарство, возделывание чая, цит-

русовых.

Для большинства горн. терр. СССР

характерна закономерная смена кли-

матич. условий и почвенно-растит.

покрова с высотой (т. н. высотная

поясность), наиболее чётко выражен-

ная на Кавказе. Природоохранные

12 СОЮЗ

мероприятия в горах осуществляют

с помощью противолавинных и проти-

воселевых сооружений, а также растит,

покрова на крутых склонах гор, пре-

пятствующего ускоренной эрозии.

Для охраны природы и сохранения

эталонных природных ландшафтов,

редких и ценных видов животных и

растений, а также выходов г. п. (т. н.

памятники природы) и скоплений разл.

минералов создана сеть заповедников

(в т. ч. биосферных), нац. и природных

парков и др. категорий охраняемых

территорий.

В 1920 В. И. Ленин подписал декрет

об учреждении одного из первых в

стране ИЛЬМЕНСКОГО ЗАПОВЕД-

НИКА на Юж. Урале; в 1925 вблизи

Красноярска основан заповедник

«Столбы», известный живописными

формами выветривания выходов сие-

нитов. Аналогичные формы выветри-

вания встречаются в р-не р. Лена

(рис. 8). К 1988 в СССР насчи-

тывалось 155 заповедников и запо-

ведно-охотничьих х-в, в т. ч. 22 био-

сферных (Кавказский, Приокско-тер-

расный, Сихотэ-Алиньский и др.); 18

нац. парков («Лахемааский» в Эст. ССР),

ф Мещеряков Ю. А., Рельеф СССР, М.,

1972; Ми ль ко в Ф. Н., Природные зоиы СССР,

2 изд., М., 1977; Геоморфологическое райо-

нирование СССР и прилегающих морей, М-,

1980; Добровольский А. Д., Залог ин Б. С.,

Моря СССР, М„ 1982; Мячкова Н, А., Климат

СССР, М., 1983; Охраняемые природные терри-

тории Советского Союза, их задачи и некоторые

итоги исследований, М., 1983; Заповедники СССР,

2 изд., М., 1989; Ефремов Ю. К., Природа

моей страны, М., 1985; Исаченко А. Г., Ланд-

шафты СССР, Л., 1985; Морфоструктура и мор-

фоскульптура гор и общие закономерности

строения рельефа СССР, М., 1986; Морфострук-

тура и морфоскульптура платформенных равнин

СССР и дна омывающих морей, М., 1986.

И. Г. Нордега.

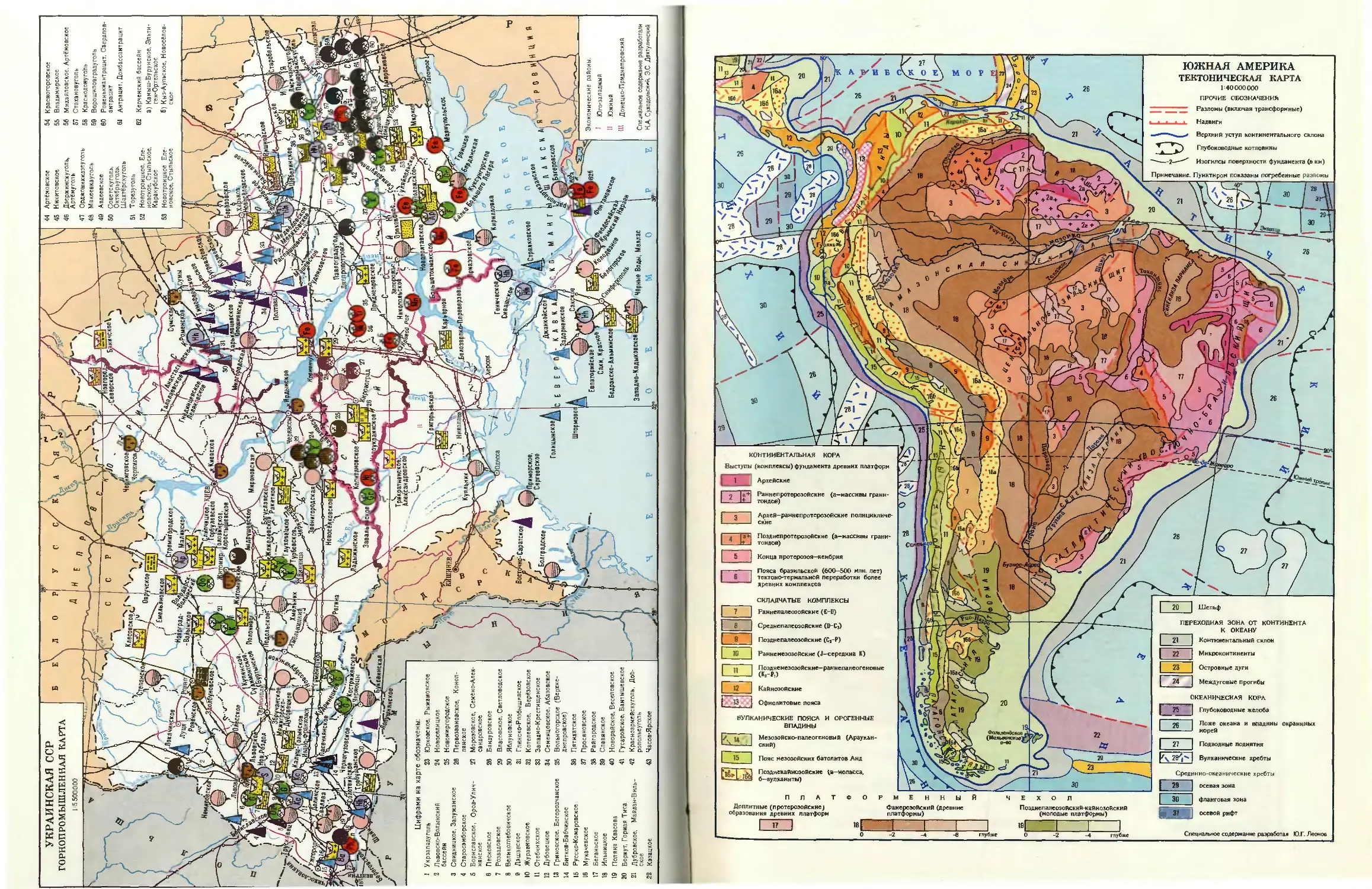

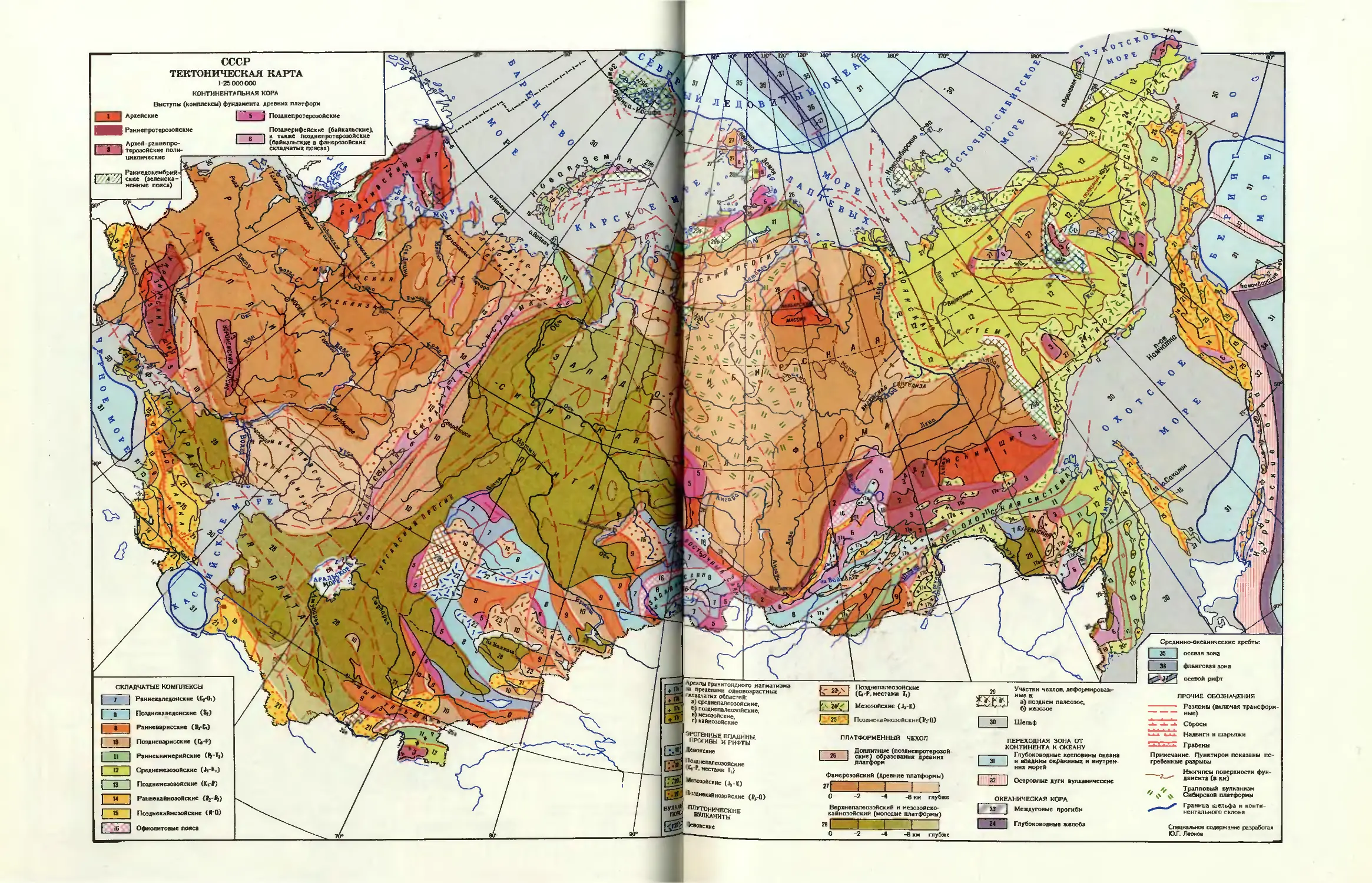

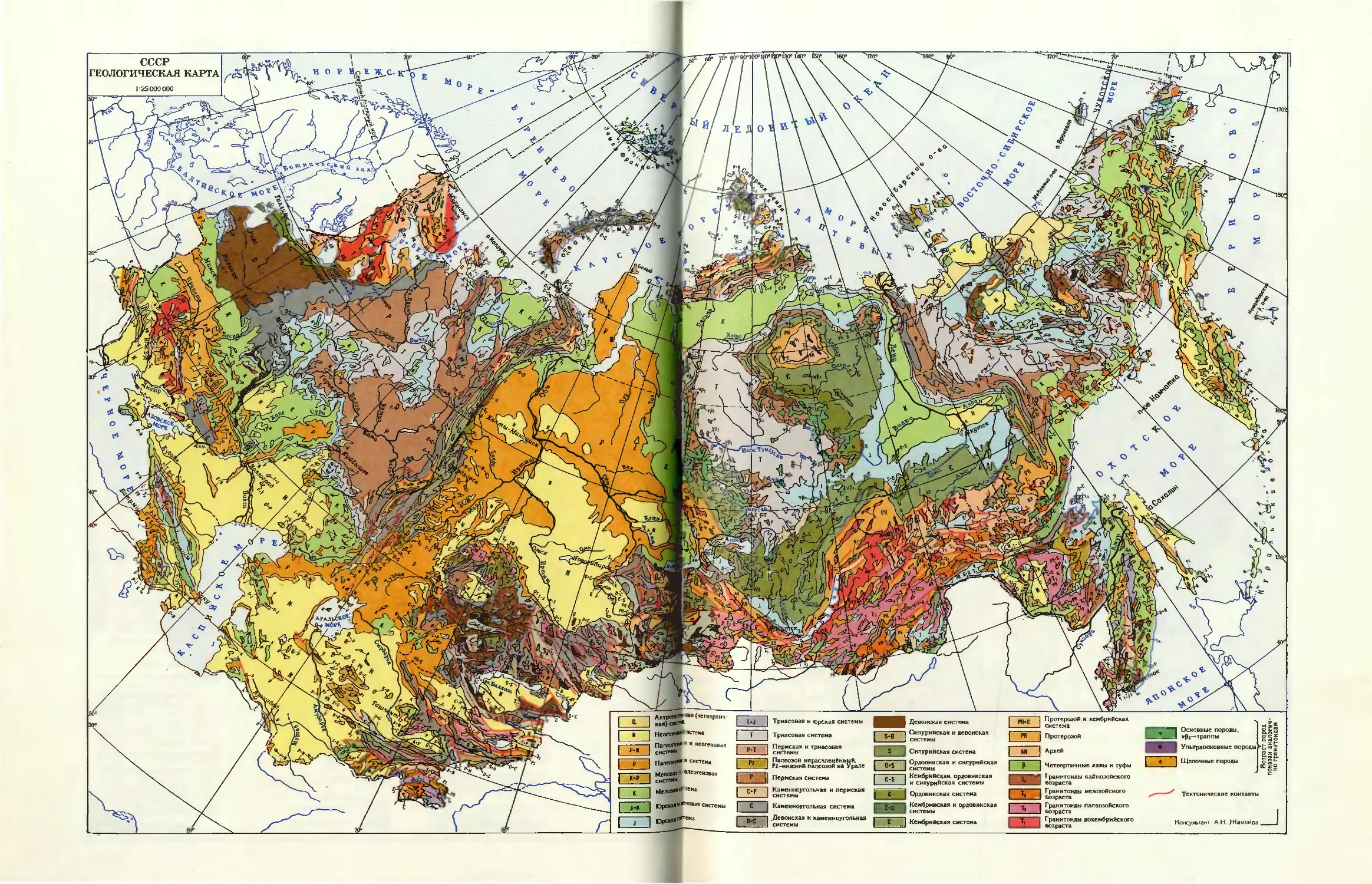

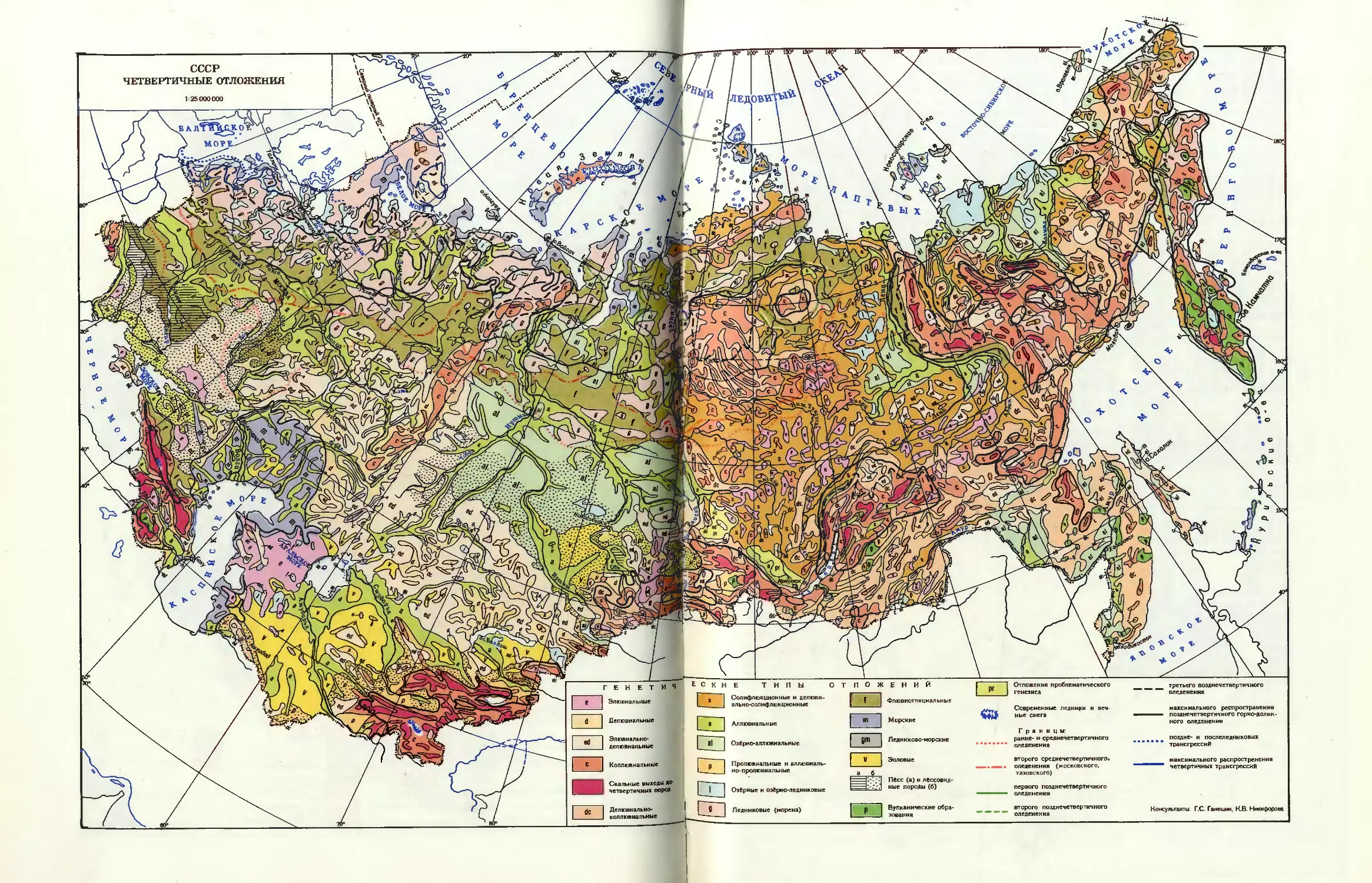

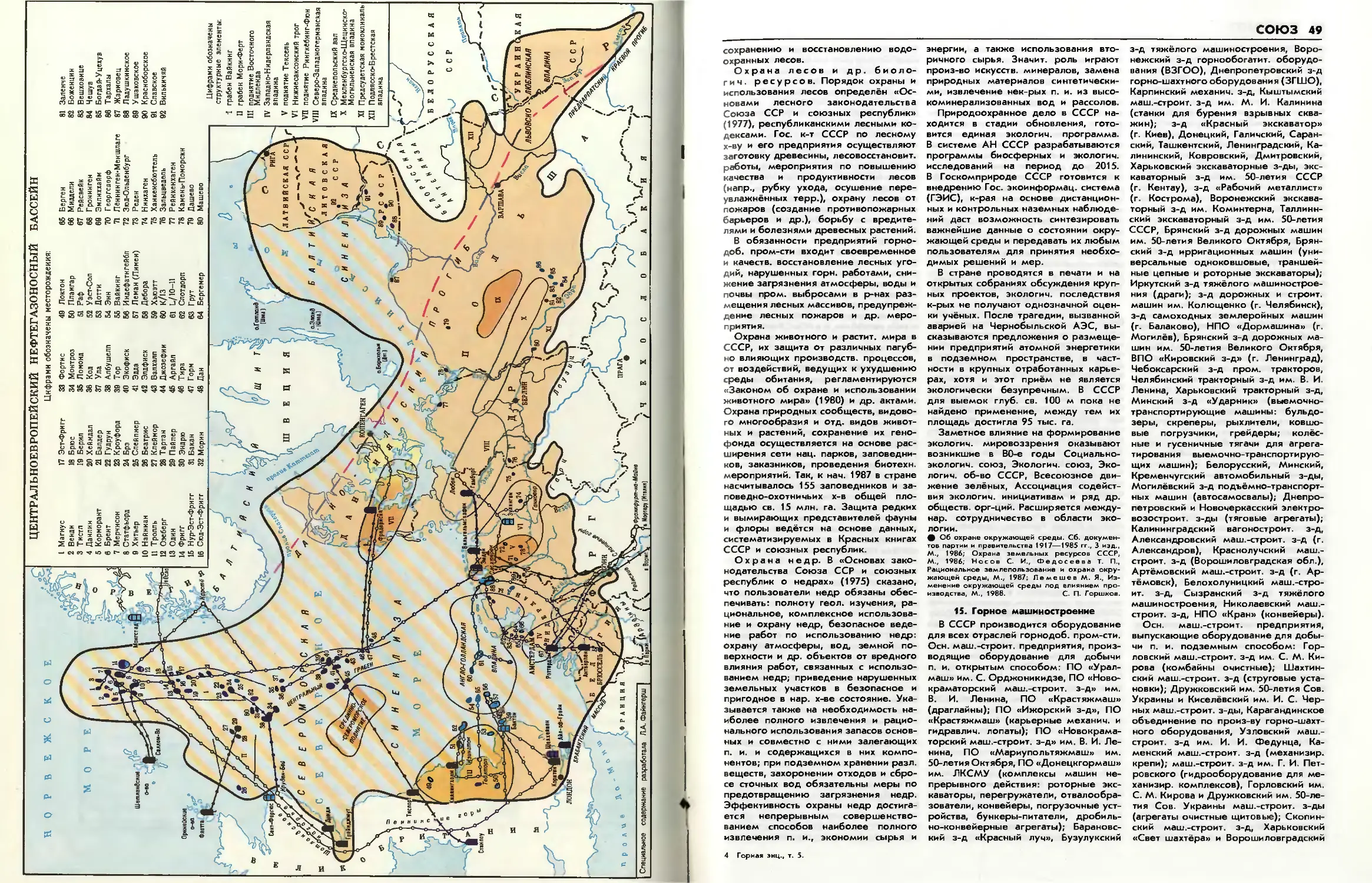

3. Основные черты геологического

строения.

Значит, часть терр. СССР имеет

платформенное строение. На Ю. и В.

платформенные терр. обрамляются

покровно-складчатыми и сводово-глы-

бовыми горн, сооружениями, частично

молодыми, кайнозойскими, частично

более древними, от позднедокембрий-

ских до мезозойских, возрождён-

ными новейшими движениями (карты

см. на вкл. к стр. 48—49). Крайняя вост,

периферия страны представляет собой

область активной континентальной ок-

раины Тихого ок. (совр. геосинклинали),

сев. периферия — пассивную окраи-

ну Северного Ледовитого ок.

Древние платформы обладают ран-

недокембрийским, в значит, части

архейским фундаментом. Это —ВОС-

ТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА

(Русская) и СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА.

Последняя целиком находится на терр.

СССР, первая — своей большей ча-

стью продолжаясь в пределы скан-

динавских стран, Польши и Румынии.

Кроме того, в сев.-вост, части Барен-

цева м. (Земля Франца-Иосифа и при-

легающая акватория) выделяется не-

большая Северо-Баренцевская плат-

форма, а в сев.-вост, части Новоси-

бирского архипелага и прилегающей

акватории — Гиперборейская платфор-

ма, также с докембрийским, но, воз-

можно, несколько более молодым

фундаментом.

В о с т о ч н о-Е вропейская плат-

форма занимает почти всю Евро-

пейскую терр. СССР, за исключением

Тимана и Печорской низменности, зап.

склона Урала, Карпат и крайнего

Ю. Молдавии. Зап. граница платформы

почти целиком, за исключением не-

большого участка вдоль Предкарпат-

ского прогиба, проходит за пределами

терр. СССР, совпадая с т. н. Балто-

Подольским линеаментом. Платформа

ограничена разломами, по к-рым

смежные складчатые системы разного

возраста надвинуты на неё. На ряде

участков на Ю.-В. и Ю. граница плат-

формы скрыта под чехлом мезозой-

ских и кайнозойских отложений, пере-

ходящих с древней платформы на

молодую. Фундамент платформы об-

нажается на Балтийском и Украин-

ском щитах и залегает выше нуле-

вой изогипсы на Белорусском и Воро-

нежском массивах; на последнем он

вскрыт карьерами в р-не КМА и кое-

где обнажается в долине р. Дон. На

остальной площади фундамент вскрыт

многочисл. буровыми скважинами.

Осн. роль в его сложении принад-

лежит архейским образованиям (кар-

та), среди к-рых встречаются реликты

древнейших пород с возрастом до

3,9 млрд, лет (Кольский п-ов, Карелия,

Воронежский массив, Украинский щит).

Раннепротерозойские образования

пользуются более ограниченным рас-

пространением, слагая либо протоплат-

форменный чехол (Карелия), либо вы-

полняя протоавлакогены (Печенга —

Имандра — Варзуга на Кольском

п-ове) или протогеосинклинальные

складчатые системы (Курско-Криво-

рожская, Одесско-Каневская и Орехо-

во-Павлоградская на Ю. платформы).

Осадочный чехол Вост.-Европейской

платформы слагает РУССКУЮ ПЛИТУ

и включает верхневендские и фа-

нерозойские отложения. В его осно-

вании расположены многочисл. рифто-

вые структуры — авлакогены, выпол-

ненные континентальными и мелко-

водно-мор- обломочными и отчасти

карбонатными отложениями рифея-

нижнего венда, местами с участием

основных вулканитов.

В составе чехла Русской плиты

кембрийско-нижнедевонские мелко-

во дно-мор. отложения пользуются

огранич. распространением, в осн.

в пределах Балтийской, отчасти Мос-

ковской синеклизы. Отложения сред-

него девона — низов триаса, напротив,

распространены наиболее широко.

Они выполняют Московскую синекли-

зу и новообразованный в девоне При-

пятско-Днепровско-Донецкий авлако-

ген (с позднего визе — Украинская

синеклиза) и перекрывают Волго-

Уральскую антеклизу, представляв-

шую до этого сушу. Осадки ср. и

верх, девона лагунно-морские, частич-

но соленосные, в Припятско-Дне-

провско-Донецком авлакогене карбо-

на и низов нижней перми — мелко-

водно-морские карбонатные, верхов

нижней и низов верхней перми —

снова лагунно-морские, верхов верх-

ней перми и низов триаса — красно-

цветные континентальные. В ср. палео-

зое была сформирована субширотная

полоса поднятий, включающая Бело-

русскую и Воронежскую антеклизы и

отделившая Балтийскую и Московскую

синеклизы от Припятско-Днепровско-

Донецкого авлакогена и его вост,

продолжения — Донецкого басе, с его

мощной угленосной толщей среднего

карбона; последний превратился в

складчатое сооружение — Донецкий

кряж к середине ранней перми. Отло-

жения мезозоя и кайнозоя развиты

в осн. в юж. половине Русской плиты,

в Украинской и Прикаспийской синек-

лизах, на Черноморском склоне Укра-

инского щита и лишь отчасти в наибо-

лее глубоких частях Балтийской и Мос-

ковской синеклиз. Терригенные отло-

жения верхнего триаса — нижнего

мела, континентальные и мелководно-

морские, сменяются карбонатными

(мел, мергели) верхнего мела — ниж-

него палеогена и снова терригенными,

мелководно-морскими и континенталь-

ными олигоцен — неогена и, наконец,

ледниковыми (на С.) и перигляциаль-

ными (на Ю.) четвертичными. Своеоб-

разную структуру представляет рас-

положенная в юго-вост, углу Русской

плиты Прикаспийская синеклиза. Фун-

дамент в её центр, части погружен

до глуб. св. 20 км, а консолидиро-

ванная кора утонена, очевидно, вслед-

ствие деструкции и обнаруживает суб-

океанский тип строения. В девоне (а

возможно и раньше) и до начала

кунгурского века ранней перми При-

каспийская синеклиза представляла

глубоководный басе., некомпенсиро-

ванный осадконакоплением. В кунгуре

она стала местом накопления мощ-

ной соленосной толщи, с присутствием

к-рой связана характерная для неё

СОЛЯНАЯ ТЕКТОНИКА в вышележащих

мелководно-морских, частично конти-

нентальных отложениях верхней пер-

ми, мезозоя и кайнозоя.

На С.-В. к древней Вост.-Европей-

ской платформе прилегает Тимано-

Печорская плита; здесь раннедо-

кембрийский фундамент надстроен

рифейским складчатым комплексом,

выступающим на поверхность на Тима-

не, п-ове Канин, о. Кильдин, п-овах

Средний и Рыбачий и подстилающим

чехол юж. части Баренцева м. и Пе-

чорской впадины. В строении чехла

участвуют отложения начиная с ордо-

викских; гл. роль принадлежит осад-

кам девона — перми, они достигают

наибольшей мощности в линейных про-

гибах — авлакогенах (Печоро-Колвин-

ском и др.), в конце палеозоя пре-

образованных в валы се в.-сев.-зап.

ориентировки. На C.-В., в р-не Боль-

шеземельской тундры, древний (?)

фундамент приближен к поверхности,

нижние горизонты чехла приподня-

СОЮЗ 13

ты, а верхние формируют пологую

впадину.

Вторая крупная древняя платформа

СССР — Сибирская занимает про-

странство между Енисеем и Леной,

Таймыром и Прибайкальем. Её сев.-зап.

и сев. границы скрыты под мезо-

зойско-кайнозойским чехлом окраины

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ, Ени-

сей-Хатангского прогиба и м. Лапте-

вых; восточная проходит вдоль Пред-

верхоянского прогиба, а южнее — хр.

Сетте-Дабан; юж. граница — вдоль

разлома, ограничивающего с Ю. Стано-

вое нагорье и далее в Прибайкалье

(здесь её положение является спор-

ным); юго-зап. граница протягивается

вдоль Вост. Саяна и Енисейского кряжа.

Фундамент этой платформы обнажает-

ся в АЛДАНСКОМ ЩИТЕ, АНАБАР-

СКОМ МАССИВЕ, Оленёкском подня-

тии и на юго-зап. периферии плат-

формы, в Шарыжалгайской глыбе и

Прибайкалье. Сложен он в осн. поро-

дами архея; древнейшими из них

считаются глубокометаморфизован-

ные (гранулитовая фация) образова-

ния — основные и ультраосновные

кристаллич. сланцы, плагиогнейсы,

чарнокиты. В раннем протерозое Ста-

новой пояс пережил интенсивную тек-

тоно-термальную переработку, а на

уже стабилизир. Алданском щите стал

отлагаться протоплатформенный кон-

тинентальный и мелководно-мор. оса-

дочный чехол. В конце раннего

протерозоя вдоль юж. окраины плат-

формы возник Северо-Байкальский

вулканоплутонич. пояс. Осадочный

чехол на Сибирской платформе начал

накапливаться в позднем венде, а в

рифее и начале венда осадконакоп-

ление и трапповый магматизм сосре-

доточивались в авлакогенах. Венд-

кембрийский комплекс достигает наи-

большей мощности в Ангаро-Ленской

синеклизе, где содержит в своём

составе мощную соленосную толщу

ранне- и среднекембрийского возрас-

та. Также широко распространены ор-

довикско-силурийский и девонско-ниж-

некаменноугольный преим. карбонат-

ные комплексы. К девону относится

вспышка базальтового и щелочно-ба-

зальтового вулканизма и плутонизма,

включая образование трубок кимбер-

литов, а также формирование Вилюй-

ского авлакогена, в к-ром известны и

соли. В ср. карбоне на С.-З. началось

прогибание обширной Тунгусской сине-

клизы; её отделяет от более древней

Ангаро-Ленской синеклизы и Предбай-

кальского прогиба Центральносибирс-

кая или Непско-Ботуобинская антекли-

за сев.-вост, простирания. В сред-

нем — позднем карбоне и ранней

перми Тунгусская синеклиза заполня-

лась лимнич. угленосными отложе-

ниями, а в поздней перми — раннем

и среднем триасе превратилась в арену

мощного траппового магматизма, сме-

нявшегося на её сев.-вост. окраине

щелочно-ультраосновным. После сред-

него триаса б. ч. платформы стала

областью размыва. Осадки мезозоя

накапливались на сев. и вост, пери-

ферии платформы, в Енисей-Хатангс-

ком, Лено-Анабарском и Предвер-

хоянском прогибах и в Вилю йеной

синеклизе, наложенной на одноимён-

ный палеозойский авлакоген и сливаю-

щейся на С.-В. с Предверхоянским

прогибом. Кроме того, юрские угле-

носные отложения выполняют Чуль-

манскую впадину на Алданском щите

и Иркутский прогиб перед Вост.

Саяном. Кайнозойские континенталь-

ные осадки пользуются на платформе

незначит. распространением. Чехол в

целом деформирован слабо, за исклю-

чением системы линейных складок

сев.-вост. простирания, с участием кем-

брийской соли в Ангаро-Ленской сине-

клизе и в низовьях Ангары, пологих

валов в Енисей-Хатангском прогибе и

соляных куполов (девонская соль) там

же и в Вилюйском авлакогене.

Вост.-Европейскую и Сибирскую

платформы в рифее и палеозое раз-

делил широкий подвижный Урало-

Охотский, или Урал о-М о н г оль-

ск и й, геосинклинальный пояс

меридионального простирания, к-рый

на Ю. плавно поворачивает к В.,

приобретая широтное простирание и

отделяя здесь Сибирскую платформу

от Китайско-Корейской. Его сев. сег-

мент наз. Урало-Сибирским, южный —

Центральноазиатским; последний час-

тично выходит за пределы СССР —

в КНР и МНР. Пояс этот, как полагают,

заложен на раннедокембрийской кон-

тинентальной коре, общей с корой

смежных древних платформ, но под-

вергшейся интенсивной деструкции в

течение рифея, особенно его второй

половины. В результате к венду —

раннему кембрию здесь возникли об-

ширные басе, с океанской корой, сос-

тавляющие Палеоазиатский ок., в

к-ром, однако, сохранились и много-

числ. обломки континентальной коры

(микроконтиненты) — Казахстано-Се-

веро-Тянь-Шаньский, Джунгарский, Ту-

вино-Монгольский и др., более мелкие,

особенно по периферии океана. Рас-

ширение бассейнов с океанской корой

продолжалось в осевой зоне пояса

до девона в Урало-Сибирском сег-

менте, а в Центральноазиатском и

позднее. Реликты коры этих басе.—

многочисл. офиолитовые зоны Урало-

Охотского пояса. В то же время на

периферии начиная с позднего рифея

происходили деформации осадочно-

вулканогенных толщ и внедрение гра-

нитоидов. Позднерифейский (байкаль-

ский) диастрофизм наиболее интенсив-

но проявился в зап. и юж. обрам-

лении Сибирской платформы — на Тай-

мыре и архипелаге Северная Земля,

в Енисейском кряже, Саянах и При-

байкалье, Забайкалье и Приамурье,

отчасти на 3. Центр. Казахстана и в

Сев. Тянь-Шане. Следующая эпоха

диастрофизма (в позднем кембрии) —

салаирская затронула большую часть

Алтае-Саянской обл., в частности юго-

зап. склон Вост. Саяна, Кузнецкий

Алатау, Салаир, Горн. Шорию, Туву.

Большое значение в формировании

структуры Центр. Казахстана, кроме

Джунгаро-Балхашской обл., а также

Сев. и Срединного Тянь-Шаня, Горн.

Алтая и Зап. Саяна имел позднеор-

довикский и особенно позднесилу-

рийский — раннедевонский диастро-

физм. Последний распростра нился и на

ранее консолидир. периферии. зоны

пояса, сопровождаясь мощным грани-

тообразованием. Определённое значе-

ние имели события среднего девона,

в т. ч. на Урале, в Центр. Казах-

стане и Алтае-Саянской обл. Заключит,

эпоха диастрофизма началась в кар-

боне и охватила поздний палеозой;

она завершила формирование складча-

той структуры Урала, Юж. и Средин-

ного Тянь-Шаня, Рудного Алтая и Обь-

Зайсанской складчатой системы, Вост.

Забайкалья. Лишь крайнее вост, звено

пояса — Амуро-Охотская складчатая

система — продолжала геосинкли-

нальное развитие в триасе, ранней

и средней юре, завершив его в позд-

ней юре — раннем мелу. Одновремен-

но смежные с ней Алданский щит Си-

бирской платформы и Буреинский мас-

сив — отторженец Китайско-Корейской

платформы, а также Вост. Забайкалье

испытали значит, магматич. активиза-

цию с внедрением многочисл. гра-

нитных плутонов. Возникшая в итоге

этой длит, подвижности структура

Урало-Охотского пояса отличается

большой сложностью. На 3. её пери-

ферии. элементами являются Ураль-

ская складчатая система (см. УРАЛ),

граничащая с Вост.-Европейской плат-

формой, и система Юж. Тянь-Шаня,

пограничная со СРЕДИЗЕМНОМОР-

СКИМ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫМ ПОЯ-

СОМ и Таримским массивом — микро-

континентом с позднедокембрийским

фундаментом. Структура Урала харак-

теризуется комплексом тектонич. че-

шуй и покровов, надвинутых к 3.;

структура Юж. Тянь-Шаня — аналогич-

ным комплексом, перемещённым в

осн. к Ю. Уральская система вырож-

дается и одновременно омолаживает-

ся в сев. направлении, с выклинива-

нием энсиматич. зоны вост, склона.

Пай-Хой и Новая Земля развивались

целиком на континентальной коре

байкальского (?) возраста и испытали

завершающую складчатость в конце

триаса. То же относится к Юж. Тай-

мыру (хр. Бырранга). В строении более

внутр, р-нов Урало-Охотского пояса

также выявляется существ, роль над-

вигов и шарьяжей, не обладающих

здесь, однако, столь выдержанной

направленностью, как на Урале.

Значит, сев. часть Урало-Охотского

пояса скрыта под мощным (до 3—5 км

на Ю., 10—12 км на С.) чехлом Зап.-

Сибирской плиты, что затрудняет рас-

шифровку его внутр, структуры и опре-

деляет разноречивость её трактовки.

Несомненно, что эта структура, особен-

но на С. плиты и на её продолже-

нии в Карском м., включает значит,

байкальские и, возможно, добайкаль-

ские массивы — микроконтиненты,

14 СОЮЗ

перекрытые палеозойским карбонат-

ным чехлом. Вместе с тем здесь на-

ходят своё продолжение каледониды

вост, части Центр. Казахстана, гер-

циниды Обь-Зайсанской зоны, салаири-

ды АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ

ОБЛАСТИ с их офиолитовыми зонами.

Зап. склон плиты (мегасинеклизы)

наложен на вост, зоны Урала, восточ-

ный — на байкалиды зап. периферии

Сибирской платформы. Осадочный че-

хол плиты начинается на Ю. с отло-

жений средней — верхней юры. В его

основании прослеживается сложная

система погребённых рифтов триасо-

во-раннеюрского возраста, заполнен-

ных продуктами базальтового вулка-

низма и континентальными обломоч-

ными осадками. Стержневым в этой

системе является Урен гой ско-Колто-

горский палеорифт, а его сев.-вост,

ответвлением — палеорифт в основа-

нии Енисей-Хатангского прогиба. Воз-

можно, что второй из этих рифтов

и сев. часть первого заложились ещё

в дотриасовое время. Наибольшая по

мощности часть разреза чехла Зап.-

Сибирской плиты приходится на мелко-

водно-мор., по периферии континен-

тальные отложения мелового, отчасти

палеогенового возраста, неоген прак-

тически уже целиком континенталь-

ный. Деформированность чехла очень

слабая, здесь с трудом выделяются

отд. своды и впадины; в сводах

образовались огромные залежи нефти

и (или) газа, а в поверхностных тол-

щах — крупные запасы диатомита.

Вторым крупнейшим подвижным

поясом терр. СССР является Среди-

земноморский, обрамляющий с

Ю. Вост.-Европейскую платформу и от-

деляющий её от Африканской, а вос-

точнее Каспийского м. непосредст-

венно или почти непосредственно гра-

ничащий с Урало-Охотским поясом.

Заложение сред иземноморского

геосинклинального пояса относится

к позднему рифею; подобно Ура-

ло-Охотскому поясу, он возник на

подвергшейся деструкции и сохра-

нившейся в виде микроконтинентов

докембрийской континентальной коре,

соединявшей ГОНДВАНУ и ЛАВРА-

ЗИЮ. Первый этап развития пояса

закончился перед вендом, а в др.

р-нах в середине — конце кембрия;

он привёл к регенерации континен-

тальной коры почти на всей площади

пояса. Эта кора сохранилась без пере-

работки на юж. периферии, за преде-

лами терр. СССР, а также на неболь-

ших участках сев. периферии — в

Предкарпатье, Молдавии и в виде отд.

массивов, в частности Закавказского

и Центральноиранского, во внутр,

р-нах пояса. Сев. часть последнего

охватывает и Ю. Закавказья СССР;

здесь байкальский фундамент пере-

крыт чехлом мелководно-мор., в зна-

чит. части карбонатных отложений

девона — мела, испытавших лишь уме-

ренные деформации. Сев. полоса поя-

са в ордовике подверглась повторной

деструкции с новообразованием коры

океанского типа, представленной

офиолитами. Последние обнажены в

Главном и Передовом хребтах Б. Кав-

каза, участвуя в строении перемещён-

ных к С. тектонич. покровов. На Сев.

Памире деструкция прошла позднее и

офиолиты имеют раннекарбоновый

возраст; они также образуют покровы.

Севернее, в Предкавказье и на Туран-

ской плите среднепалеозойское осад-

конакопление протекало, вероятно, на

континентальной коре. Позднепалео-

зойский диастрофизм охватил обшир-

ную терр.— от Карпат через Равнин-

ный Крым, Б. Кавказ и Копетдаг до

С. Памира — с образованием сложной

покровно-складчатой структуры, ре-

гиональным метаморфизмом и грани-

тообразованием, максимальным в

Главном хр. Б. Кавказа. В итоге эта

терр. испытала консолидацию, на фоне

к-рой в триасе возникла система риф-

топодобных прогибов Сев. Добруджи,

Сев. Крыма, Предкавказья, Мангышла-

ка, Туаркыра, Ю. Туркмении. Их раз-

витие завершилось складчатостью в

начале юры. Со средней юры на этой

площади началось накопление осадков,

слагающих платформенный чехол

Скифской и Туранской плит (местами,

на срединных массивах, чехол имеет

и более древний возраст). Чехол Ту-

ранской плиты через Тургайский про-

гиб между Уралом и палеозойским

массивом Центр. Казахстана соеди-

няется с чехлом Зап.-Сибирской плиты.

Он включает широко распространён-

ные мор. отложения мела и палео-

гена и несколько более ограниченно

развитые — неогена. Наибольшая

мощность чехла приурочена к Вост.

Туркменской (Амударьинской) синек-

лизе (8—10 км), наименьшая — к сво-

довым поднятым (Симферопольскому

в Крыму, Кара-Богазскому и Кара-

кумскому в Туркмении). Дислоциро-

ванность чехла неравномерная; отно-

сительно более интенсивная — на Тар-

ханкутском п-ове в Крыму, в центр,

и юж. Мангышлаке, Туаркыре, Куба-

даге, Б. Балхане и более слабая —

на др. участках.

Совр. Горный Крым испытал интен-

сивное погружение в среднем триасе —

ранней юре с накоплением мощной

толщи терригенных флишоидных от-

ложений континентального склона и

подножья, интенсивно смятых перед

средней юрой. На Б. Кавказе и Ко-

петдаге в начале юры произошла реге-

нерация геосинклинального режима

с образованием окраинного моря с

корой субокеанского типа и накопле-

нием мощной черносланцевой форма-

ции нижней и средней юры. Сев.

периферия бассейна испытала склад-

чатые деформации и нек-рое подня-

тие перед поздней юрой и в начале

мела, после чего здесь отлагались

шельфовые осадки, а на Ю. (Судак-

ская зона Крыма, юж. склон Б. Кав-

каза) в поздней юре началось мощ-

ное флишенакопление, продолжавше-

еся до эоцена включительно. В Центр.

Памире в конце палеозоя — триасе

прошла деструкция более древней

континентальной коры с новообразо-

ванием глубоководного басе, на океан-

ской коре (о чём свидетельствуют

офиолиты). В конце юры — начале

мела отложения этого басе, подверг-

лись интенсивной складчатости и внед-

рению гранитов. Древний кристаллич.

массив Юго-Зап. Памира испытал лишь

повторную гранитизацию, а энсиалич.

зона Юго-Вост. Памира — деформа-

ции меньшей интенсивности. К Ю. от

Закавказского массива, в центр, части

Малого Кавказа в триасе или даже

позднем палеозое также проявилась

деструкция с образованием бассейна

с корой океанского типа, выраженной

офиолитами. Замыкание этого басе, с

надвиганием офиолитовых покровов

к С. и Ю. на смежные микро-

континенты (Закавказский и Централь-

ноиранский) произошло в позднем

мелу. Закавказский массив, начи-

ная со средней юры, был надстро-

ен мощной вулканич. дугой, актив-

ность к-рой сохранялась почти до

конца мела. В конце мела офиоли-

товые покровы были перекрыты тол-

щей сенонских карбонатных отложе-

ний, а в эоцене значит, часть Малого

Кавказа была охвачена мощным вулка-

низмом рифтогенного типа. В конце

эоцена Малый и отчасти Б. Кавказ

испытали складчатые деформации,

достигшие макс, интенсивности в конце

миоцена — начале плиоцена. К этому

времени относится и окончат, оформ-

ление складчатых горн, сооружений

Кавказа, разделяющей их Закавказской

зоны межгорн. впадин (Рионской и

Куринской) и предкавказских прогибов

(Индоло-Кубанского и Терско-Каспий-

ского). На продолжении этих впадин

находятся более обширные, глубокие

и относительно древние (но не древ-

нее позднего мезозоя) Черноморская

и Южно-Каспийская впадины; первая

с мощностью кайнозойских осадков до

16 км, вторая — более 22 км. Струк-

тура Б. Кавказа приобрела характер-

ную для неё асимметрию, с надви-

ганием покровов к Ю., распространяю-

щимся и на Среднекуринскую впа-

дину. Сев. склон Б. Кавказа, как и

Горного Крыма и Б. Балхана, сложен

моноклинально залегающими толщами

верхней юры — палеогена. Малый Кав-

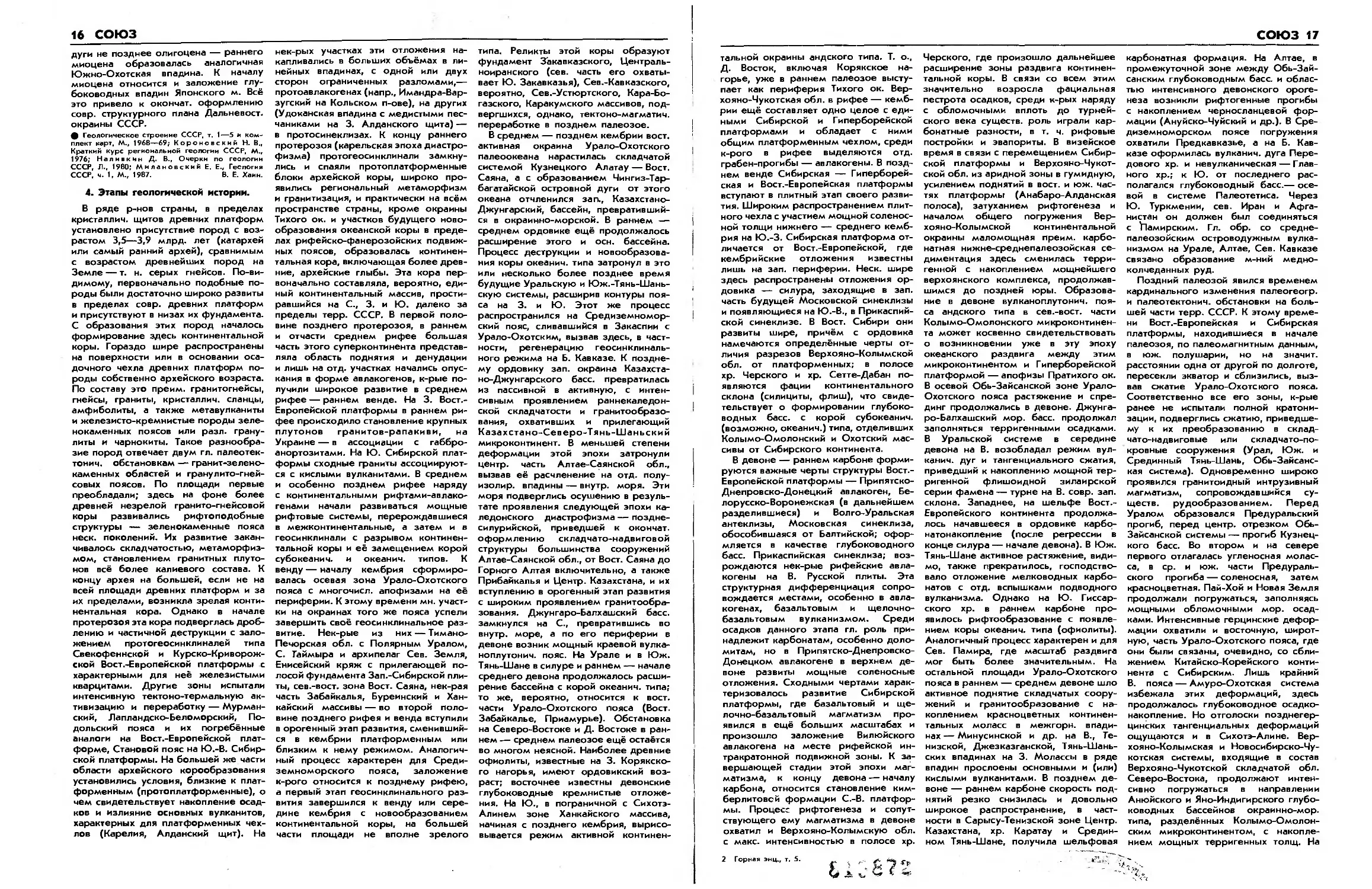

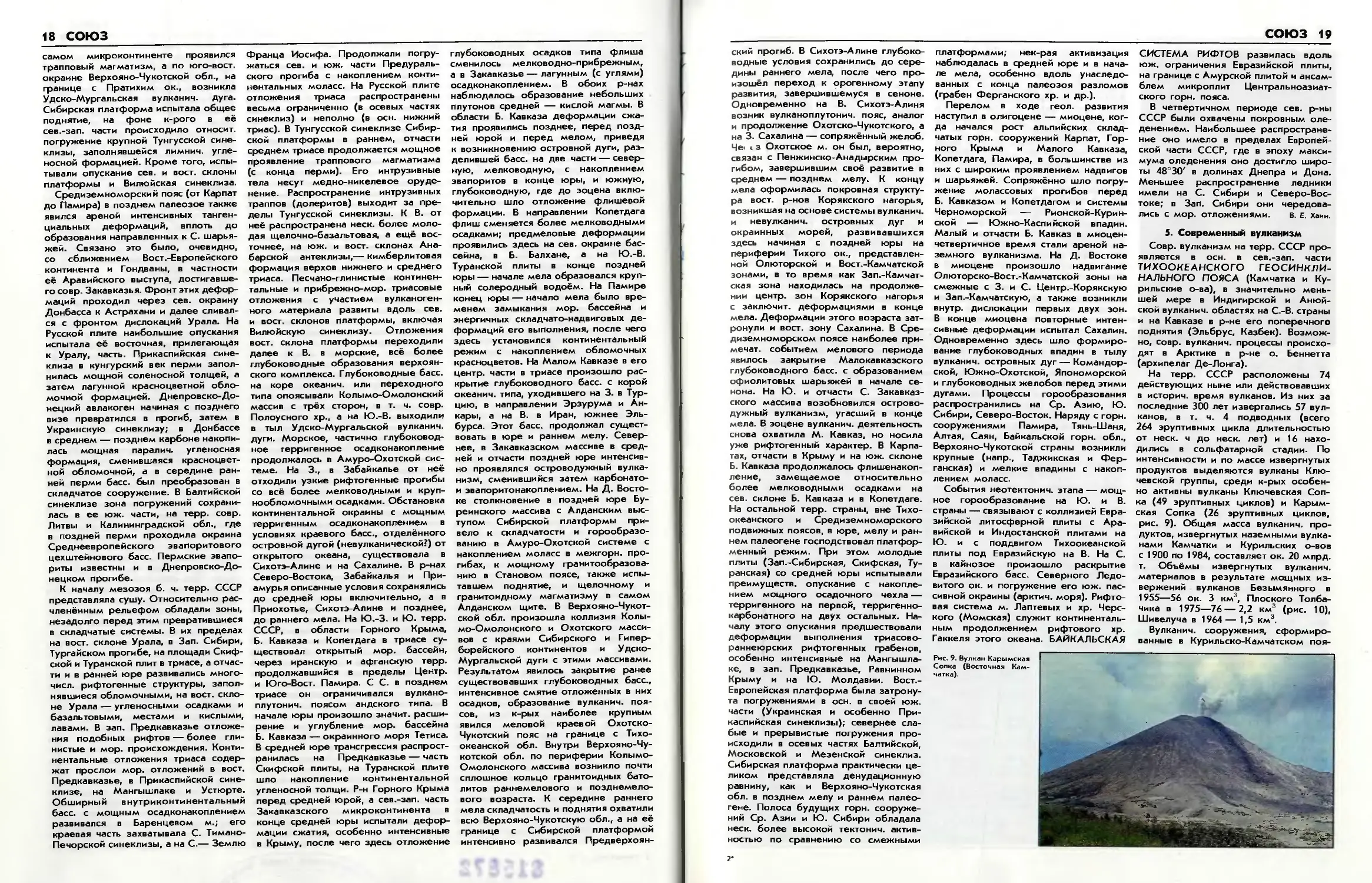

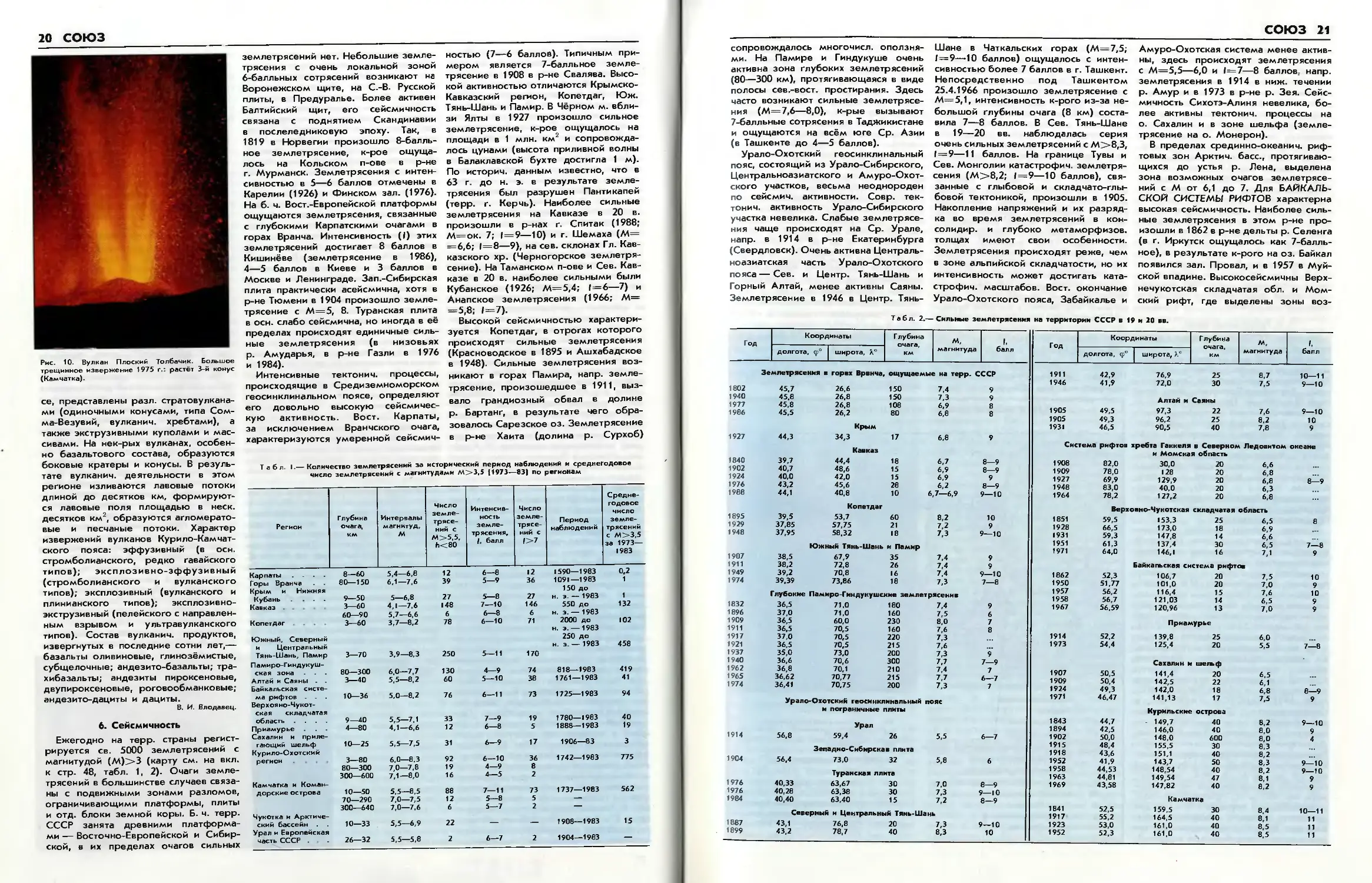

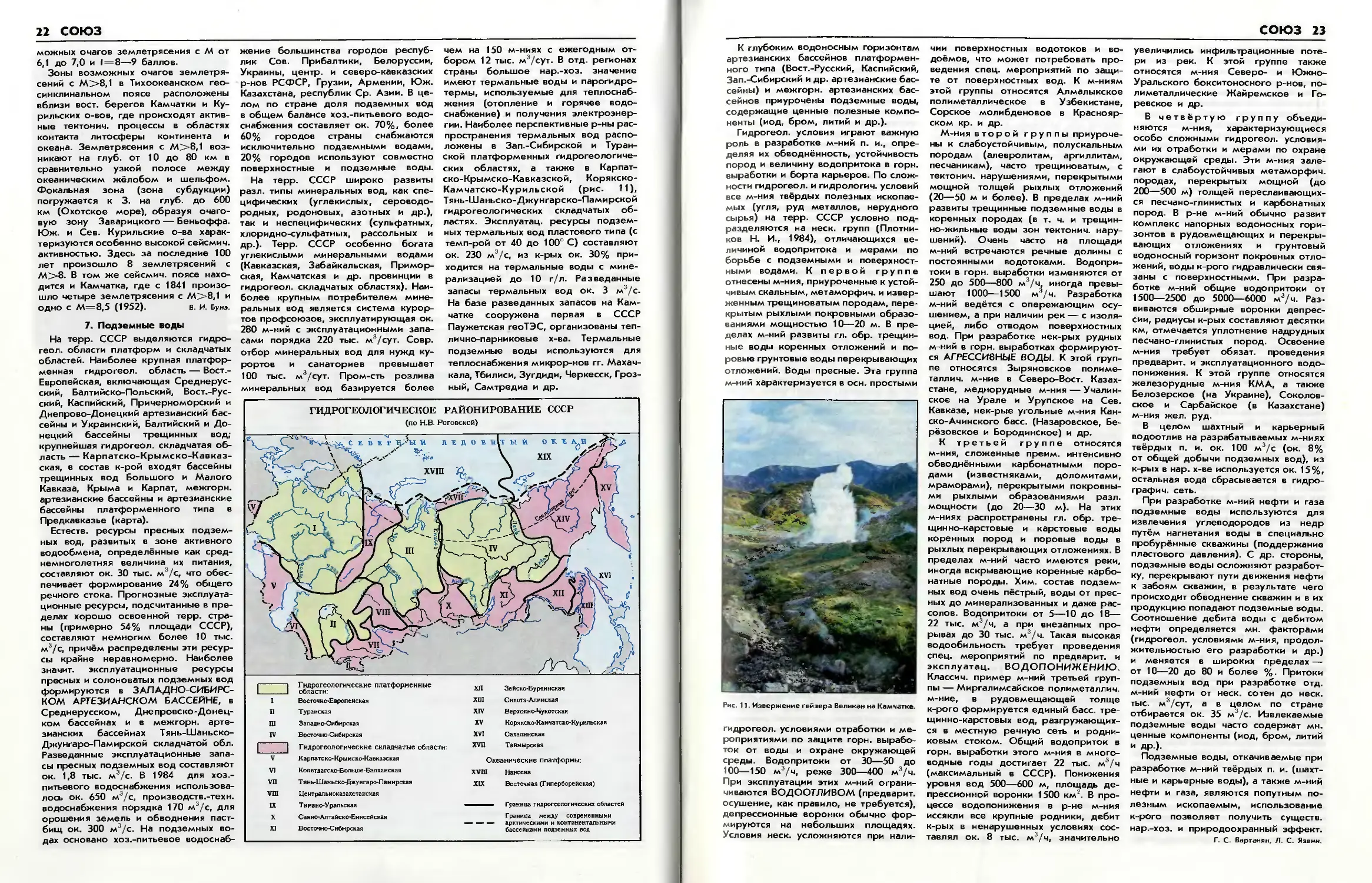

каз деформирован неравномерно,