Author: Ланитцки Г.

Tags: археология издательство прогресс подводное плавание подводная археология аквалангист затонувшие корабли

Year: 1982

Text

GUNTERLANITZKI

AMPHOREN,

WRACKS,

VERSmKENE STADTE

ГЮНТЕР ЛАНИТЦКИ

АМФОРЫ,

ЗАТОНУВШИЕ КОРАБЛИ,

ЗАТОПЛЕННЫЕ ГОРОДА

(Очерки о подводной археологии)

Перевод с немецкого

В. А. Сеферьянца

Предисловие и редакция

кандидата исторических наук

Б. Г. Петерса

Москва

"Прогресс"

1982

Книга посвящена подводной археологии. Описываются методы и техника,

рассказывается о проблемах и достижениях этой отрасли археологии. Автор

повествует о поисках и поднятии кораблей, затонувших, начиная с античной эпохи, в разных i

районах Земного шара, о затопленных городах, о кладоискателях и похитителях про- i

изведений искусства на морском дне, о спортсменах-подводниках, помогающих

археологам, и др.

Редакция литературы по истории

© VEB F. A. Brockhaus Verlag Leipzig, DDR 1980

© Перевод на русский язык с сокращениями, предисловие и примечания

"Прогресс", 1982

"ТЩ^Й м-82 «™»™

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемой читателю книге Гюн-

тера Ланитцки в популярной форме

повествуется о подводных

археологических работах. Автор излагает

некоторые приемы и методы археологических

исследований, способы консервации и

сохранения поднятых из воды не только

отдельных предметов, но и целых

кораблей. Он увлекательно рассказывает о

работе подводных археологов в

различных частях света, о поисках, находках,

подъеме и музеефикации древних

кораблей, выразительно и живо повествует о

нелегкой, а иногда и опасной профессии

подводных исследователей.

Примечательны разделы, где четко и

ясно излагаются сложные методы и

технические приемы проведения подводных

работ. Здесь и подводно-карюграфичес-

кие и подводно-фотографические

исследования объектов, различные сложные

приборы для их поиска, раскопок,

фиксации и извлечения на поверхность.

Все это знакомит широкий круг

читателей с постановкой и проведением этих

исследований за рубежом.

Известно, что немалых успехов

достигли подводные исследователи в

консервации извлеченных из воды находок.

Ведь прежде, чем поднимать на

поверхность пролежавшие под водой столетия

древние корабли и отдельные вещи,

необходимо всесторонне продумать и

обеспечить надежные способы их

сохранения. При этом сразу же возникает

множество сложных проблем, которые

могут быть решены только при

всестороннем содружестве археологов с

инженерами, физиками и химиками.

Интересно излагаются автором

описания исследований античных кораблей.

Ведь подводная археология на дне морей

Средиземноморского бассейна смогла

"увидеть" остатки довольно хорошо

сохранившихся деревянных кораблей

античного времени, построенных десятки

столетий тому назад. Эти корабли были

археологами детально изучены, в

результате чего стали известны их конструкция,

способы постройки и перевозимый ими

груз. И наконец, работы по изучению

античных кораблей в Италии на озере

Неми закончились их извлечением со дна

водоема и установкой в специально

построенном для этого музее.

Автор также рассказывает об

извлечении со дна северных морей

средневековых кораблей. В этих описаниях

наибольший интерес представляют замечательные

работы, проведенные подводными

археологами на шведском военном корабле

"Ваза". Этот корабль был целиком

поднят со дна моря, законсервирован,

отреставрирован и помещен в особое

здание. В книге рассказывается об

исследовании затонувших кораблей в водах

Северной Америки, а также об

исследовании затопленного в результате

землетрясения и опускания береговой линии

города Порт-Ройал, и о кораблях,

затонувших у берегов Финляндии.

Автор увлекательно рассказывает о

кладоискательстве и о поисках

сокровищ на морском дне.

Г. Ланитцки — не профессиональный

историк и не археолог, поэтому в книге

встречаются определенные неточности в

изложении и интерпретации некоторых

фактов. Иногда автор чрезмерно

увлекается красочным описанием

малонаучных с точки зрения археологии

подводных экспедиций, целью которых

являются поиски и подъем с погибших в

древности кораблей благородных металлов и

сокровищ. Такого рода работы по сути

своей антинаучны; в СССР это

называется кладоискательством, что глубоко

чуждо советской археологической науке с

первых же дней ее создания. Профессор

А. В. Арциховский писал. "В буржуаз-

ных странах вещественные древности

изучаются в отрыве от

социально-экономического строя древних обществ и

полноценные исторические выводы по

археологическим данным не делаются.

Большинство буржуазных ученых вообще

отрицают прямую связь между

археологией и историей, причисляя археологию

то к естественным наукам, то к так

называемым художественным наукам...

Встречаются, впрочем, отдельные

попытки связать археологию с историей. У

прогрессивных ученых это ведет к

сближению с советской наукой"1.

Добытые советскими археологами в

процессе работ вещи исследуются во

взаимосвязи друг с другом и объектом,

в котором они были найдены. Этот

материал исторически истолковывается.

Теоретической основой исторических

реконструкций по полученным

археологическим данным является историко-Maie-

риалистический принцип, согласно

которому на любой ступени развития

общества непременно существует

закономерная связь между материальной

культурой общества и его

социально-экономической жизнью. Отсюда настоятельная

необходимость исследования

археологических объектов (то есть памятников

археологии с древнейших времен до

XV - XVI вв. включительно) только

специалистами-историками.

Не всегда точно Г. Ланитцки

описывает методы проведения подводных

работ, значение и применение найденных

предметов в древности, иногда

употребляется малопонятная широкому

кругу читателей морская терминология, все

эти недочеты учтены при подготовке

нами перевода на русский язык и

оговариваются в примечаниях: в конце книги

приводится также список литературы по

этому вопросу на русском языке. Книга

печатается с некоторыми сокращениями,

в частности исключены описания

подводных археологических исследований в

СССР, так как автор, очевидно, не имел

1 Арциховский А В Основы

археологии М, 1955,с 6

необходимых источников и поэтому не

всегда верно излагает их результаты.

В этой связи представляется

необходимым остановиться на некоторых

вопросах истории развития отечественной

подводной археологии, в частности на

достижениях в исследовании памятников

Северного Причерноморья, поскольку

именно при осуществлении этих работ

были заложены научные основы

советской подводной археологии.

Интерес к вещам, находимым в

земле или воде, известен с древнейших

времен. Еще Ипатьевская летопись под

1114 г. сообщает, что жители Ладоги

находили на берегах Волхова вымытые

дождями или рекой стеклянные бусы.

Показателен в этом плане и указ Петра 1,

в котором он повелел собирать "в земле

или воде... старые надписи... старое

оружие, посуду и все, что зело старо и

необыкновенно. Где найдутся - также

всему делать чертежи, как что найдут".

В этом документе мы впервые встречаем

указания на необходимость изучения

памятников, находящихся под водой,

внимание к простым вещам, таким, как

оружие и посуда, а также требование

подробной графической фиксации

находок — все то, что в дальнейшем

войдет в золотой фонд русской и

советской методики археологических

исследований.

Когда во второй половине XVIII в.

северопричерноморское побережье вошло

в состав России, началось

систематическое изучение этого района.

Исследовались не только остатки

древних городов и поселений, курганы и

могильники. Есть достоверные сведения,

что также проводилось изучение

памятников древней истории, находящихся

под водой. Так, в начале XIX в. русские

исследователи Северного Причерноморья

И. И. Бларамберг и П. А. Дюбрюкс

отмечают на карте Боспора Киммерийского

к югу от северной косы "Чушка", на дне

Керченского пролива, шесть мраморных

колонн. Как свидетельствует Ф. Жиль,

исследователь Боспорских древностей

А. Ашик сообщил, что в 1823 — 1824 гг.

была сделана неудачная попытка

поднять одну из этих колонн со дна моря.

В начале XIX в. в Керченском

проливе со дна Таманского залива возле

развалин античного города Фанагории были

подняты две одинаковые мраморные

фигуры лежащих львов с повернутыми

влево головами. К сожалению,

поверхности античных скульптур, вероятно

долго лежавших на мелководье, были

сильно повреждены морем. В этом же

районе крупные скопления камней

обнаружил в 1858 г. Ф. Жиль, в дальнейшем

его сообщение было подтверждено

К. Герцом - оба считали, что это

остатки древнего мола.

В середине XIX в. А. С. Уваров

предполагал, что прибрежная часть античного

города Ольвии, находящаяся у села Па-

рутино в Днепровско-Бугском лимане,

находится под водой. В начале XX в.

Б. В. Фармаковским и В. И. Деренкиным

здесь же были проведены обмеры

каменных блоков, находящихся на дне

залива.

Согласно сообщению Е. Е. Люценко,

в 1880.г. в воде на пляже Эльтегена, у

современного села Героевскою, был

найден небольшой кувшин, в котором были

обнаружены серебряные античные

монеты V в. до н. э., отчеканенные в

древних городах Пантикапее (Керчь), в

Аполлонии Таврической и в Нимфее

(с. Героевское). А в начале XX в., как

передает Л. П. Колли, в Черном море на

расстоянии около 100 м от берега,

напротив Ай-Тодорского мыса было

найдено большое количество вещей античного

времени.

В конце XIX в. во время

строительства Феодосийского морского порта и

связанных с этим дноуглубительными

работами в Феодосийской бухте у так

называемой "Карантинной горки"

Л. А. Бертье-Делагардом был обнаружен

древний мол. Во время этих работ из

мола было извлечены тысячи сосновых

свай, вбитых в дно на глубину до 4 м.

В начале XX в. в этом районе с

глубины 4,8 м были подняты с морского дна

15 обросших раковинами античных

остродонных амфор. Примерно в это

же время на дне Черного моря у острова

Березань были найдены два глиняных,

украшенных рельефами римских сосуда.

В России также велись плодотворные

работы по поискам, исследованию и

подъему древних судов.

Так, интересные работы были

проведены в последней четверти XIX в.

А. А. Иностранцевым, изучившим

древнее судно, обнаруженное при прорытии

Сясского канала недалеко от

Ладожского озера.

Но только после Великой

Октябрьской социалистической революции

появилась реальная возможность охраны

культурного наследия народа. В ноябре

1917 г. в воззвании Совета рабочих и

солдатских депутатов, в частности,

говорилось: "Искусство — это то прекрасное,

что талантливые люди умели создавать

даже под гнетом деспотизма и чго

свидетельствует о красоте и силе

человеческой души.

Граждане! Не трогайте ни одного

камня, охраняйте памятники, здания, старые

вещи, документы — все это ваша

история, ваша гордость".

Начиная с апреля 1918 г. В. И Ленин

подписывает ряд декретов Совнаркома,

в которых центральное место занимают

вопросы, связанные с охраной

исторических культурных памятников, с

монументальной пропагандой. Эти декреты

заложили основу государственной системы

охраны памятников в СССР.

Дальнейшее развитие ленинские

декреты получили в Законодательстве СССР.

Так, в Законе об охране и использовании

памятников истории культуры, включен-

ном в Конституцию СССР (ст. 68),

сказано: "Забота о сохранении исторических

памятников и других культурных

ценностей - долг и обязанность граждан

СССР".

В 30-е годы в СССР проводятся

большие подводные работы ЭПРОНом

(Экспедиция подводных работ особою

назначения) по подъему со дна морей, озер

и рек затонувших во время первой

мировой и гражданской войн кораблей.

Один из первых энтузиастов подводной

археологии К Э Гриневич пытался с

помощью водолазов ЭПРОНа обнаружить

на дне Черного моря у Херсонесского

маяка каменные кладки древних стен

В дальнейшем работы с водолазами

ЭПРОНа были продолжены зачинателем

подводной археологической науки

крупным ученым и иследователем Р А Орбе-

ли Им были проведены подводные

археологические разведки в различных

водных бассейнах, а также подводные

археологические работы в Черном море

у побережья Коктебеля и на реке Буг,

со дна которой у села Саботиновки им

был поднят затонувший в эпоху

неолита дубовый челн-однодеревка

В 1954 г. М. Е Фосс на реке Дон был

извлечен челн, а год спустя в том же

районе - второй Оба неолитических

челна-однодеревки имели длину около 7 м

Нет возможности останавливаться

здесь на многочисленных и интересных

подводных работах, приведших к

подъему различных древних вещей и

обнаружению подводных памятников

Интересующегося этим читателя мы отсылаем к

библиографии, имеющейся в книге

Скажем лишь, что подобные работы велись

и ведутся на территории нашей страны на

Черноморском побережье, на Каспии, на

дне многочисленных озер и рек, в них

широко участвуют археологи, историки,

студенты, различные самодеятельные

подводные клубы

На качественно новую ступень под-

водно-археологические исследования в

Советском Союзе были подняты

работами выдающегося ученого-антиковеда

В Д Блаватского Высокий научный

уровень этих исследований был

обеспечен, во-первых, подготовкой археологов-

подводников на кафедре археологии

исторического факультета МГУ

во-вторых, разработкой специальных методов

подводно-археологической разведки,

разработкой методов послойного

исследования под водой культурных

напластований, в-третьих, использованием

новейшей водолазной техники различных

классов кораблей, водолазных ботов,

рефулерных барж, подводных телевизионных

установок, водолазов в легком и

тяжелом снаряжении и др Все это любезно

выделяло командование

Военно-Морского Флота, руководство ДОСААФ СССР,

Министерство морского флота, дирекции

Московскою авиационного и

Московского энергетического институтов, а также

кафедра археологии исторического

факультета МГУ.

Основатель подводной археологичес-

кой науки в СССР доктор

искусствоведения В Д Блаватский был человеком

поистине удивительных душевных

качеств, это был ученый, прекрасно

знавший античную археологию и искусство

Беззаветно преданный науке, он не

допускал никакого дилетантства в

археологических исследованиях Работа же

подводного археолога — это тяжелый,

зачастую изнурительный и опасный труд

водолаза и ученого одновременно

Строго научная организация всею

дела, несомненно, обеспечила успешное

проведение Институтом археологии АН

СССР в 1957-1967 гг подводных

археологических экспедиций, к этому

периоду можно отнести становление и

развитие в Советском Союзе подводной

археологии как особого раздела

археологической науки

В 1956 г профессор МГУ В Д

Блаватский для подготовки к

подводно-археологическим исследованиям предложил

студентам исторического факультета

освоить водолазное дело В то время

водолазов в Москве не готовили Нам стало

известно, что по инициативе энтузиастов

подводного плавания известных физиков

А Б Мигдала и С П Капицы при

Центральном Морском клубе ДОСААФ СССР

впервые для любителей была

организована школа легких водолазов,

работающих с кислородным снаряжением, куда

меня с Г А Кошеленко и зачислили

Начальником подводной экспедиции

Института археологии АН СССР

В Д Блаватским были с самого начала

поставлены две основные задачи

проведение подводно-археологических

раскопок затопленной части античного города,

а также поиски и исследование под

водой затонувшего античного корабля. Обе

задачи были блестяще выполнены. На

некоторых результатах этих работ мы в

дальнейшем и остановимся.

В 1957 - 1958 гг. подводной

экспедицией Института археологии АН СССР

были проведены археологические

разведки затопленной части античного города

Фанагории (у станицы Сенной Темрюкс-

кого района), составлен план

подводной ее части с предполагаемыми

границами, обнаружены группы и гряды

камней, определена площадь затопленной

части городища, равная примерно 15 га.

В 1959 г. было принято решение о

проведении в Фанагории подводно-археологи-

ческих раскопок. Организация и

исполнение этих работ были связаны со

значительными трудностями, так как

подобного рода раскопки проводились в СССР

впервые.

На расстоянии 185 м от береговой

линии, на глубине 1,9 м от поверхности

моря, внутри каменной гряды был

заложен раскоп.

Для производства этих работ была

применена небольшая землесосная

самоходная станция, установленная на

якорях около раскопа. От землесосной

установки отходил в сторону берега

многометровый трубопровод, последнее

звено его трубы было укреплено над

мелкоячеистым грохотом, в котором

улавливались даже самые мелкие

находки. В процессе работ один аквалангист

направлял патрубок всасывающей трубы

на участок раскопа, а другой лопатой

вскапывал (рыхлил) на один шгык

(20 см) донные отложения и

культурные напластования. Поднятый лопатой

грунт попадал в патрубок, крупные

находки отбирались руками в лоток.

Чтобы при работе не всплывать,

аквалангисты надевали на ноги водолазные

башмаки со свинцовой подметкой.

Таким образом снимался один слой за

другим. Послойно составлялся план и

зарисовывались все обнаруженные

сооружения и предметы, а также проводилось их

подводное фотографирование

В дальнейшем для предохранения

стен раскопа от оползания была

установлена деревянная опалубка по периметру

раскопа, с двойными

стенами-карманами, в которые для создания

отрицательной плавучести был загружен бутовый

камень. По мере углубления раскопа

квадрат опалубки под действием

собственной тяжести опускался вниз. Так

был пройден культурный слой глубиной

1,3 м. Сделанный затем контрольный

зондаж показал, что ниже залегает

материковая порода.

В результате было выяснено, что

0,65 м составлял пласт перемытого

песка, в котором встречались

случайные находки от V в. до н. э. до

позднего средневековья. Ниже находился

развал мостовой И в. до н. э. Под ним шел

слой II в. до н. э., заключавший

фрагменты тонкостенной посуды, чернолако-

вых сосудов, остродонных амфор. Далее

следовал слой IV— III вв. до н. э.

Было также установлено, что

граница Фанагории IV - II вв. до н.э.

проходила в море на расстоянии не менее

чем 185 м от современного берега.

Археологические разведки,

проведенные в 1961 г. Институтом археологии на

Днепровско-Бугском лимане, ставили

своей целью составление плана

микрорельефа дна и поиска древних

сооружений у берегов античного города Ольвии

(у с. Парутино).

Работы были сопряжены с

многочисленными трудностями, одной из которых

являлось цветение воды в лимане,

начинающееся в середине лета и

продолжающееся до осени. В этот период времени

ветры, дующие с лимана, часто приносят

громадное количество мелких

водорослей, которые, заполняя береговые воды,

образуют сплошную зеленую

кашеобразную массу Видимость под водой в это

время близка нулю. Для преодоления

этого затруднения были использованы

полиэтиленовые мешки различных

размеров, наполненные чистой водой В

местах исследования мешки опускались на

изучаемый объект, который они как бы

обнимали и лишь благодаря этому уда-

валось увидеть мельчайшие подробности

объекта. Помехами в проводимой работе

являлись и многочисленные донные

ключи с холодной водой, а также острые,

как лезвия бритвы, створки раковин

морских желудей и мидий, которыми

обросли все твердые предметы.

Работы проводились в следующем

порядке: над нужным репером

устанавливался переносной деревянный створ,

другой створ устанавливался по буссоли,

на некотором расстоянии от него на

запад. Шлюпка с исследователями

становилась в створе двух вех на

определенное расстояние от берега, вымеренное с

помощью специальной мерной ленты.

Для надежной фиксации положения

лодки на поверхности воды с кормы и с носа

отдавалось по якорю. С помощью лога

определялась глубина, а затем

производился спуск исследователя.

Водолаз под водой работал на

натянутом сигнальном конце, который и

определял радиус его действий. При

прохождении первого полукруга с

радиусом, равным 5 м, водолаз всплывал по

сигналу, поданному со шлюпки, и конец

вытравливали еще на 5 м Так работа

продолжалась вплоть до детального

изучения района окружностью 50 м.

Осуществление подводных исследований

таким методом способствовало наиболее

тщательному и полному изучению дна

лимана.

При обнаружении находок или

изменения характера дна водолаз

устанавливал буек. Местоположение буйка

засекалось со шлюпки и наносилось

графически на планшет с помощью компаса

и визирной линейки, кроме того, его

местоположение измерялось с базовой

линии буссолью. Водолаз-археолог

метровой рейкой производил обмер

затопленных остатков и при помощи

подводного компаса фиксировал их по странам

света.

Археологами были обнаружены

скопления рваного мелкого, среднего и

крупного камня и многочисленные

обломки античной керамики. Напротив

раскопа нижнего города были выявлены два

скопления крупных каменных блоков с

гладкими сторонами, а против раскопа

нижнего "города Фармаковского"

исследовалось сплошное скопление крупных

каменных глыб в районе так называемой

"пристани", образующих большую

платформу, границы которой были

уточнены и нанесены на план.

От каждого репера строго на восток

с двух лодок через каждые 10 30 м

лотом были произведены замеры глубин

дна лимана. Оказалось, что на расстоянии

10 м от берега глубина не превышает 1м,

и только на расстоянии 150 — 300 м она

составляет 3 м. Таким образом,

проведенные подводные археологические

работы позволили составить точный план

микрорельефа дна Днепровско-Бугского

лимана у берегов Ольвии на площади

40 га и с меньшей точностью еще на

площади 20 га. Во время работ было

выяснено, что древняя береговая линия

Ольвии находится сейчас под водой на

расстоянии около 300 м на восток от

современного берега, а затопленная часть

города простирается не менее чем на

200 м. Следовательно территория

затопленной части Ольвии составляет

примерно 20 га.

В 1959 и 1960 гг. Институтом

археологии АН СССР были проведены две

экспедиции в Керченский пролив по

исследованию обнаруженного на дне

корабля. Со дна моря были подня1Ы

металлические ядра, звенья якорной цепи...

Обгорелые при пожаре доски и натеки

расплавленного свинца рассказали о

причине гибели корабля Находки, а также

конструктивные особенности корпуса

дали возможность предположить, что это

было военное судно, погибшее в конце

XVIII в., которое в результате военных

действий сгорело и затонуло в

Керченском проливе.

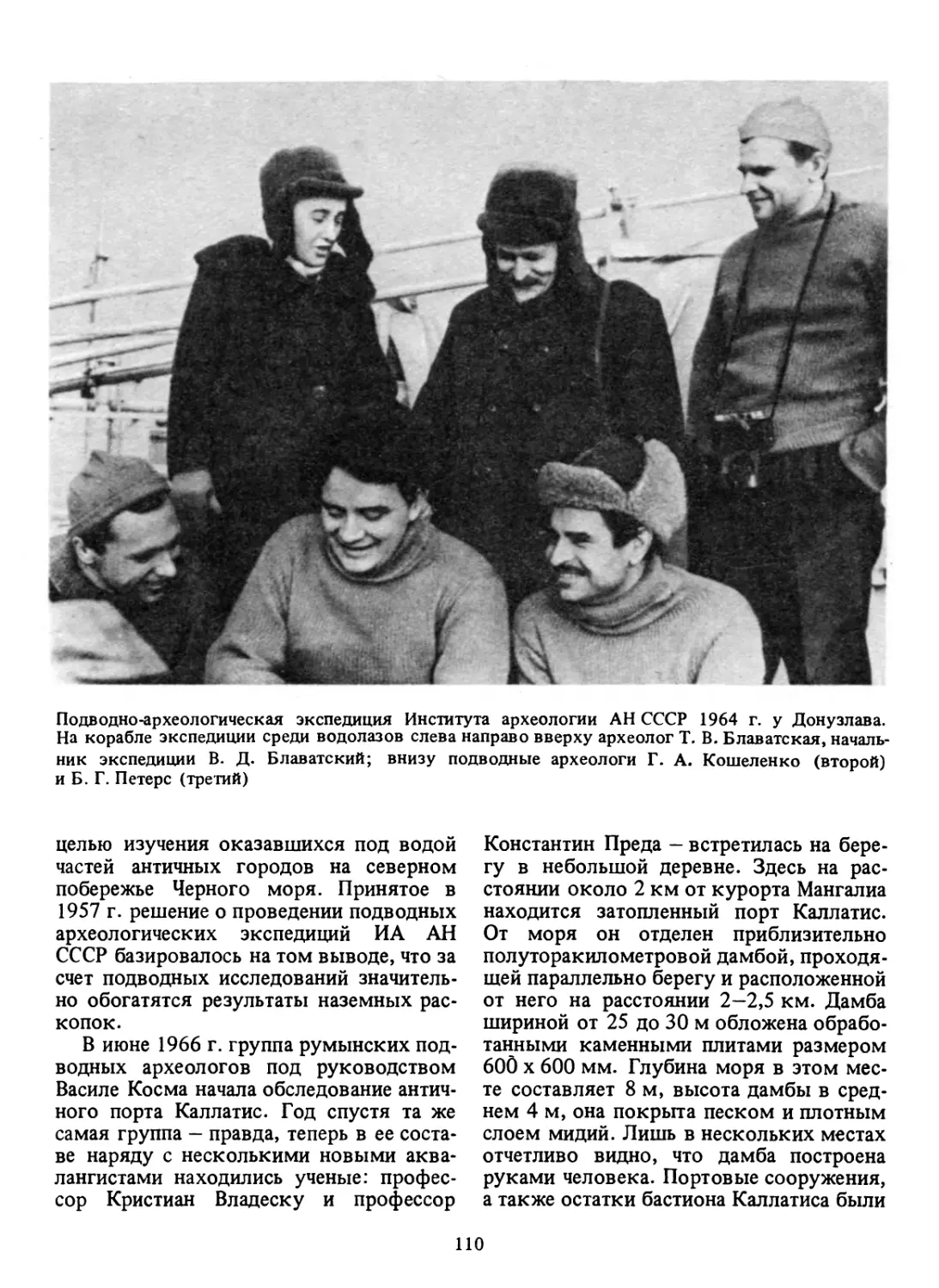

В 1964 и 1965 гг. Институтом

археологии АН СССР были организованы три

экспедиции на территорию строительства

Евпаторийского морского порта на озере

Донузлав, где, по сообщению

начальника Донузлавской экспедиции ИА АН

СССР О. Д. Дашевской, водолазами были

обнаружены античные амфоры.

В январе 1964 г. экспедиция

обследовала морское дно, выявила и нанесла на

план места скопления керамического

материала. Это позволило предположить,

что в данном районе произошло в

древности кораблекрушение.

Как узнать, на каких кораблях

плавали древние мореходы? Это частично

можно выяснить по изображениям

судов на античных вазах, рельефах, а

также изучая сообщения древних

авторов. Но всего этого недостаточно.

Поэтому находка корабля и его исследование

представляют большой интерес для

истории. Действительно, найденный корабль

явился бы комплексным

археологическим памятником. Мы узнали бы быт

моряков, конструкцию корабля, откуда он

плыл и что вез.

О лежащих на дне моря древних

кораблях кое-что известно. Обычно

палубные надстройки погибшего судна быстро

разрушаются. А над оставшейся частью

как своеобразный памятник

утонувшему судну возвышаются холмики

глиняной посуды. Поэтому опущенные на

дно пролива рыболовные сети иногда

приносят вместо рыбы глиняные

сосуды—амфоры. По их ч}юрме можно

определить, в какую эпоху существовал

корабль. Клейма на сосудах расскажут

о месте и времени их производства. А

изучая внутренние стенки амфор, можно

решить, что в них перевозилось - зерно,

масло, вино или другие товары.

Летом 1964 г. были продолжены

начатые работы с применением

геофизических методов поиска места

кораблекрушения.

В этом районе на песчаном дне моря с

помощью капроновых тросов было

размечено шесть квадратов 25x25 м, круг

и полукруг с радиусами 25 м.

Поверхность размеченных районов в целях

поиска и извлечения из песка твердых

предметов была исследована

аквалангистами с помощью металлических щупов

через каждые 10 см.

Поверхность дна также изучалась с

помощью специально сконструированного

зонда, нож которого по мере движения

углублялся в грунт, движение зонда

приостанавливалось при обнаружении

твердого предмета. В тех местах, где щуп

или зонд встречали препятствие, были

заложены четыре разведочных квадрата,

стены которых крепились металлической

или деревянной опалубкой.

В месте обнаружения остатков

кораблекрушения древнего судна на дне моря

был установлен углубленный в грунт

бетонный куб - репер, — к которому

подвязывался буй. Репер, возвышаясь

на 1 м над дном моря, являлся важным

ориентиром для исследователей в связи

с тем, что происходило постоянное

перемещение песчаных наносов на дне

моря, меняющих его картину.

Летом 1965 г. во время

дноуглубительных работ на этом участке

были осуществлены охранные подводно-

археологические исследования на

средства, отпущенные Черноморским

пароходством. Руководство Евпаторийского

морского порта, военно-морские и

военно-воздушные силы оказали нам

большую техническую помощь в проведении

подводных работ.

Исследования велись в открытом

море на расстоянии до 180 м от берега на

глубинах до 5 м, причем глубина на

раскопах достигала 9 м.

Для поиска корпуса судна было

заложено в местах скопления керамики

восемь буровых скважин ручного

бурения, которые прошли аквалангисты под

водой. Работы проводились легким зон-

дировочным буром. Глубина скважин

достигала 1,8 м. В одном случае в

скважине нашли амфору, но корпуса судна

обнаружено не было.

Было решено в оконтуренной

песчаной массе, насыщенной находками,

провести подводные раскопки с помощью

рефулерной баржи. В результате

проведенных работ был сделан в этом районе

раскоп глубиной до 5 м, из которого

было отсосано более 5 тыс. мЗ песка,

при этом были обнаружены находки,

содержащиеся в основном в песке на

глубине до 1 м.

Во время раскопок водолазы часто

поднимали отдельные куски песчаника,

внутри которых находились остатки

деревянных или металлических частей

судна. Интересно, что даже если эти куски

песчаника, покрывавшие

корабельные детали, и были когда-то сломаны,

то внутри их оставались оттиски этих

вещей.

При вскрытии одного из песчаников

внутри был обнаружен железный топор

корабельного плотника, верхний конец

острия которого был вбит в бревно.

Длина топора 19,5 см, длина деревянной

рукоятки 40 см. В том месте, где на

рукоять был насажен топор, сохранились

след зарубки и следы подтесов ее острым

орудием. Несмотря на то что топорище

пролежало на дне моря много веков,

оно выглядело как новое.

От полностью коррозированной

металлической части топора осталась лишь

каменная форма из песчаника;

гипсовый слепок, отлитый в ней, воспроизвел

его прежний вид.

Во время подводных работ было

поднято большое количество бронзовых

корабельных гвоздей длиной от 10,5 см

до 25,8 см. Концы стержней гвоздей

были изогнуты. Можно предположить, что

прямая часть гвоздя соответствовала

толщине деревянной части судна,

которая им удерживалась, и по нашим

измерениям составляла от 3,5 до 4,5 см.

Верхняя часть гвоздей имела форму

усеченного конуса, плотно

закрывающего проделанные в судовых досках

отверстия.

Во время подводных раскопок было

извлечено десять отдельных листов

свинцовой обшивки, все они были порваны

на части и смяты. Наибольший размер

развернутых свинцовых листов 60x50 см

при толщине 0,1 см. На листах имелись

отверстия от гвоздей обшивки,

сохранились отпечатки и остатки корабельных

гвоздей, смолы и дерева. Свинцовая

обшивка, вероятно, покрывала полностью

корпус судна внизу, начиная несколько

выше ватерлинии. Она способствовала

большей устойчивости судна,

предохраняла его металлические части от

коррозии, деревянные — от гниения и

древоточцев, а также от обрастания днища

ракушкой.

Из песка также были извлечены

отдельные плохо сохранившиеся

деревянные части судна, несколько обломков

досок бортовой обшивки и

дугообразных обломков шпангоута.

Со дна было поднято большое

количество крупных и мелких фрагментов

амфор, а также 20 целых гераклейских

амфор, на 13 из которых имелись

клейма. Первая группа амфор имела клейма

мастерской Евопида, вторая группа

имела клейма мастерской Хиона, третья

имела на поверхности горла рельефное

клеймо Мико.

Амфоры по обнаруженным на них

клеймам датируются концом IV - III вв.

до н. э. Удалось определить, что клейма

одних и тех же мастерских

оттиснуты одним и тем же штемпелем, а

следовательно, они принадлежали одной

партии товаров, которая составляла часть

корабельного груза.

Здесь же были найдены фрагменты

чернолаковых киликов (чаш) со

штампованным орнаментом и ножка

бронзового кубка, а также другие

предметы.

Все это принадлежало торговому

северопричерноморскому судну,

погибшему в конце IV - III вв. до н. э.

Погрузив на борт амфоры с вином на южном

берегу Черного моря в Гераклее Пон-

тийской, корабль взял курс к одному из

городов Северного Причерноморья, но

сильным штормом был прибит к

берегам у современного озера Донузлав.

Команда отдала якоря, один из которых

со свинцовым штоком и был найден

водолазами. Но якоря не смогли удержать

судно, его несло на рифы. Матросы

начали рубить мачту, но было слишком

поздно, корабль с ходу ударился

днищем о рифы, оставляя на них листы

свинцовой обшивки, волны смыли людей

с палубы. Корабль затонул с наружной

стороны рифа и в дальнейшем был

расчленен волнами и занесен песком.

Стремительно развивается в нашей

стране подводный спорт. Это, в

частности, связано с тем, что

многочисленную армию аквалангистов готовят

различные морские клубы. Было бы

весьма полезно, чтобы в этих клубах

наряду с водолазным делом

преподавались бы основы знаний по биологии

моря, подводной археологии и этическим

правилам поведения аквалангистов под

водой.

Ведь человек с подводными

легкими — аквалангом, переступив "черту"

морской поверхности, попадает в другой

мир со своими обычаями и законами,

и он должен идти туда не с подводным

ружьем, уничтожая все живое, а как

доброжелательный

наблюдатель-исследователь.

Подводный пловец с аквалангом

может стать незаменимым помощником

в подводно-археологических разведках.

Плавая в различных водоемах, он может

встретить и даже открыть памятники

археологии. Большой интерес в этом

плане представляет нахождение на дне

водоемов остатков средневековых и

античных судов. Возможно, в целях

поощрения этих

первооткрывателей-энтузиастов стоило бы открытые ими

древние корабли называть по их

фамилии — например, "корабль Маркова"

и т. д. Конечно, в том случае, если они

о находке своевременно сообщат в

Институт археологии Академии наук

СССР.

Как же должен вести себя

аквалангист, обнаруживший подводно-археоло-

гические памятники, чтобы это

открытие принесло науке пользу?

Археологические памятники,

обнаруженные на дне морей и других

водоемов, в большинстве случаев

представляют собой древние глиняные сосуды

или их обломки. В Черном море это

чаще всего амфоры — узкогорлые

двуручные сосуды с острым дном. Могут

встретиться также остатки стен, сложен-

*

ных из камня или кирпича, а также

отдельные каменные блоки со следами

обработки.

На месте погибшего в древности

корабля может возвышаться вытянутый

холм, часто покрытый водорослями,

моллюсками, или лежать правильные

ряды амфор корабельного груза.

В случае, если будут обнаружены

какие-либо археологические памятники,

важно правильно зафиксировать место

его находки. Над местом находки

необходимо поставить плавающий буй и

нанести на план береговую линию, сделав

с двух ориентиров на берегу засечку

с помощью компаса по буйку, и нанести

все это на план графически. На плане

должны быть четко обозначены и

описаны береговая линия, ориентиры и буй.

Затем необходимо по возможности точно

указать расстояние от береговой линии

до находки, указав азимут, глубину

расположения находки от поверхности

воды, высоту возвышения находки над

дном, характер дна, видимость,

направление течений, время, когда были

сделаны наблюдения.

В дальнейшем надо произвести

обмеры находки под водой и составить ее

план, подробно ее описать и зарисовать,

а если представляется возможность, то

произвести и подводное

фотографирование.

Если обнаружена группа более или

менее одинаковых предметов — глиняных

сосудов и их обломков, каменные ядра,

якоря и т. д., — то их нельзя ни в коем

случае поднимать, важно, чтобы они

остались на месте. Можно выбрать только

один предмет как образец, который

следует сдать в ближайший

краеведческий музей.

О всех находках археологических

памятников под водой необходимо

быстро и подробно сообщить в Институт

археологии Академии наук СССР по

адресу: 117036, Москва, ул. Дм.

Ульянова, 19.

*

Книга Г. Ланитцки открывает для

многих неведомый и новый мир:

города под водой, корабли, старинные вещи,

сокровища, овеянные легендами...

Но это же и мир нелегких и упорных

научных поисков и исследований, попыт-

*

ка найти ответы на загадки прошлого.

Это мир отважных и самоотверженных

людей, преодолевающих зачастую

немалые трудности, иногда рискующих

собственной жизнью ради благородной цели -

познания прошлого.

Б. Г. Петере

МЕТОДЫ И ТЕХНИКА

ПОДВОДНОЙ АРХЕОЛОГИИ

Археологи, как известно, сносят

холмы, вскрывают захоронения и огромные

гробницы, раскапывают древние дворцы

и засыпанные песками города,

проникают в пирамиды, расшифровывают

древние надписи, находят скрытые

сокровища, спускаются к затонувшим

кораблям - одним словом, они ведут

совершенно необычную жизнь. Если

понаблюдать за археологами во время

раскопок, то обычное представление о них как

об ученых "искателях приключений"

приобретает совершенно иное значение.

Технология каждый раз, как правило,

одна и та же: точно размеченные

прямоугольные квадраты по всей

раскапываемой площади; рядом с раскопом

устанавливаются рабочие столы; археологи

работают киркой и лопатой, сгребают

землю совками, ножами и кисточками,

устанавливают измерительные рейки или

протягивают шнур. Они работают с

гипсом и марлей. Берут пробы земли,

обращаются с черепками так же

осторожно, как хозяйка с сырыми яйцами,

возятся с невзрачными комками

ржавого металла, чертят, рисуют, снимают на

кинопленку, фотографируют и

записывают.

В последнее время на местах

археологических раскопок все чаще можно

увидеть современные приборы. Это

металлические детекторы, приборы для

измерения электрического сопротивления,

с помощью которых можно проследить

очертания каменных стен,

расположенных под землей, а также магнитометры,

которые сейчас используются также

подводными археологами для определения

местонахождения предметов, скрытых

под морским дном. Таким образом,

археологи уже давно научились работать

не только в земле или под землей, но

также и под водой...

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ И

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

МЕСТА НАХОДКИ

Первой заповедью для археолога

является обмер места находки, так как

результаты такого обмера дают основу

для дальнейшей научной оценки.

Археологи, стремящиеся перенести свои^тради-

ционные методы работы также и под

воду, сталкиваются с трудностями,

которые в определенной степени объясняются

небольшим количеством времени,

которым они располагают для пребывания

под водой. Рабочие средства, обычные

для наземных раскопок, можно

перенести и под воду, а методы работы в

принципе также одинаковы. Однако

сама работа под водой, часто по

техническим и медицинским причинам,

ограниченна по времени. Если наземный

археолог на своей площадке может работать

целыми днями в течение, скажем,

полугода, то условия работы подводного

исследователя выглядят совершенно

иначе: штормовое море или плохая

видимость в воде - а это не так уж редко -

не раз срывали уже запланированное

погружение. Кроме того, подводный

археолог перед погружением должен точно

определить, какие функции будут

выполнять его помощники на морском дне,

ибо, учитывая тот небольшой отрезок

времени, которое отводится для работы

на глубине, нужно исключить любое

недоразумение, могущее возникнуть в

процессе работы. Известно, что время

пребывания на глубине 35 м составляет

всего лишь двадцать минут, и, чтобы не

подвергать опасности свое здоровье, на

такую глубину можно погружаться не

более двух раз в день. Подводная техника

в последние годы сделала заметные

успехи. Были сконструированы и пост-

роены инструменты и приборы, которые

значительно облегчают труд водолаза и

одновременно обеспечивают большую

точность и производительность его работ.

Правда, день, когда комфорт и

неограниченное время подводных работ

станут обычным явлением для археолога,

видимо, наступит нескоро.

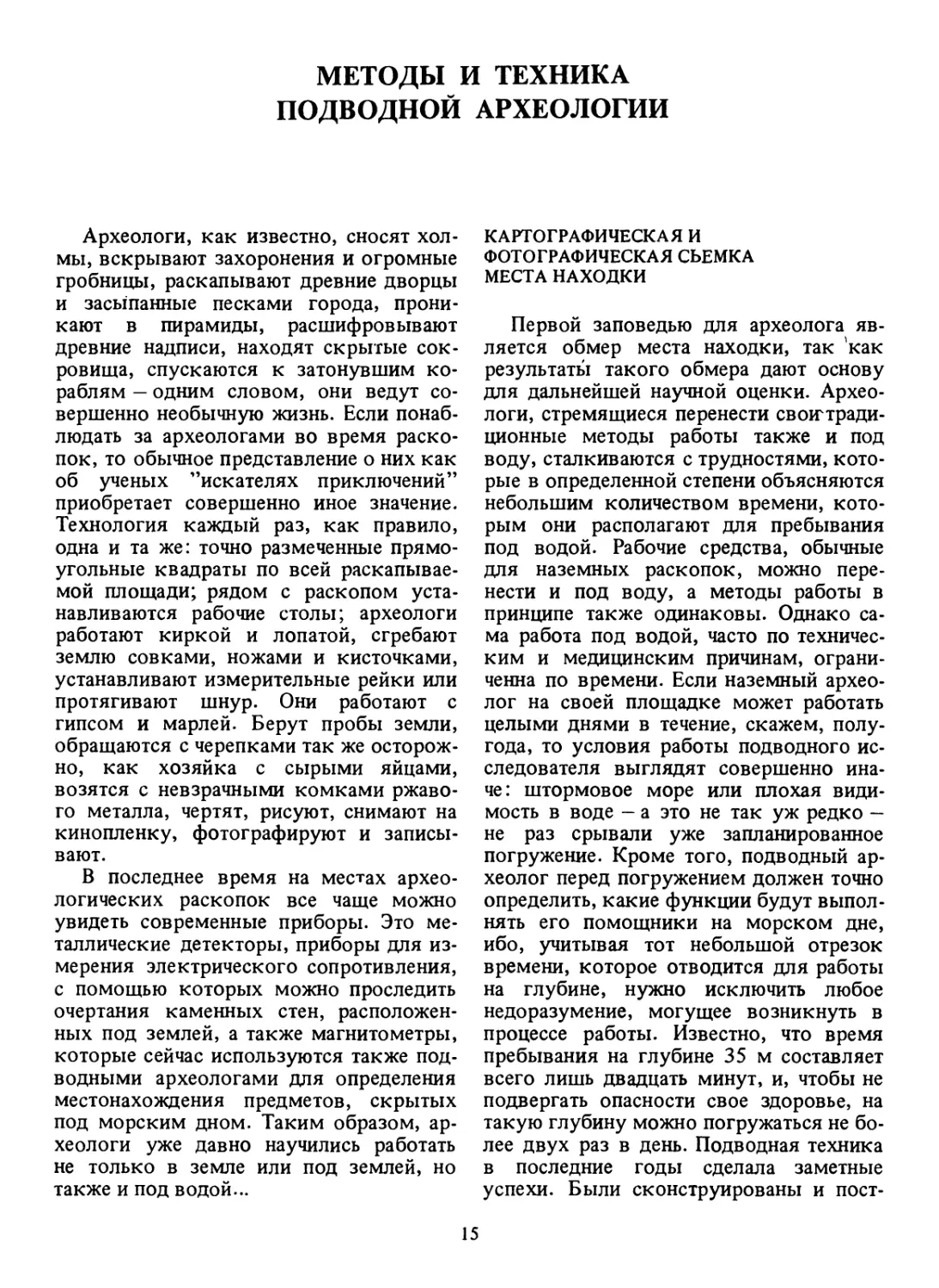

Один из ранних методов

систематического картографирования места

подводной находки состоял в том, что на очень

небольшом расстоянии от дна

натягивалась сетка. Эта сетка состояла из

одинаковых квадратов размером не более двух

метров и для лучшей видимости

изготавливалась из желтых пластмассовых

полос. Иногда для изготовления такой

сетки использовались также стальные нити.

Но так как они причиняли повреждения

рукам и костюмам аквалангистов, то для

I

Сетка натягивается строго горизонтально над местом находки

изготовления сеток все больше стали

прибегать к использованию прочных лент

из искусственного материала.

Натягивать сетку над местом

находки следовало весьма точно, и этот

процесс отнимал довольно много времени

Вымеренная заранее по диагонали

квадрата медная проволока обеспечивала

получение квадратов правильной формы.

Кроме того, всю сетку нужно было

натягивать строго горизонтально, чтобы при

последующих замерах высоты все

значения были бы одинаковыми. Это так

называемое выравнивание сетки

довольно просто осуществлялось с помощью

описанного ниже измерительного метода

с использованием воздушного шланга.

Как только сетка оказывалась

натянутой по всем правилам, больше ничто не

мешало картографированию места

находки Аквалангисты, оснащенные

измерительной планкой, специальной доской

для записей, снабженной уменьшенным

в масштабе планшетом и жирным

грифелем, плавали над самой сеткой и

фиксировали положение каждой отдельной

находки в квадратах планшета

Аналогичным было и фотографирование места

находки подводный фотограф, находясь

на одинаковом расстоянии от сетки,

производил соответствующие снимки

каждого помеченного участка Как

только были изготовлены фотографии, из

отдельных снимков монтировали общую

картину места раскопок Это было

весьма сложным делом и для дальнейшей

оценки не представляло большой

ценности, так как доминировали

неточности Зарисовка или фотографирование

всех деталей происходит не только до

начала, но и через регулярные

промежутки времени также и во время

раскопок Разумеется, подобные методы

работы можно было использовать только

в случае небольших площадей находок

Группа археологов музея штата

Пенсильвания, работая с 1961 по 1964 г у

побережья Турции на глубине 30 - 45 м,

коренным образом улучшила известные

до того времени способы измерений

В первую очередь обычную сетку

заменили каркасом из пластмассовых и

металлических труб Преимущество этой

системы состояло в том, что она была

удобна в обращении, ее можно было

изменять и дополнять по принципу

школьного конструктора Например, при

неровном дне ее можно было делать

ступенчатой и для фотографирования

снабжать специальными вышками

Серьезным недостатком было то, что для

установки и нивелирования каркаса на

большой глубине нескольким аквалангистам

требовалось несколько недель

Затем находчивые подводные

фотографы стали использовать

стереофотографию на определенной высоте над

местом раскопок горизонтально

устанавливалась металлическая труба,

снабженная засечками, расположенными через

одинаковые промежутки На эту трубу

подвешивалась стереокамера Благодаря

карданной подвеске и свинцовому

балласту эта камера точно сохраняла

горизонтальное положение Аквалангист

мог без труда перемещать камеру по

трубе и делать снимки у любой засечки

Полученные таким образом снимки

отличались высокой точностью,

смонтированная общая фотография была также очень

точной, однако время, затраченное на ее

получение, оставалось все еще слишком

большим Наконец, была осуществлена

дерзкая мысль — впредь проводить сте-

реофотограмметрическое

картографирование крупных мест находок с помощью

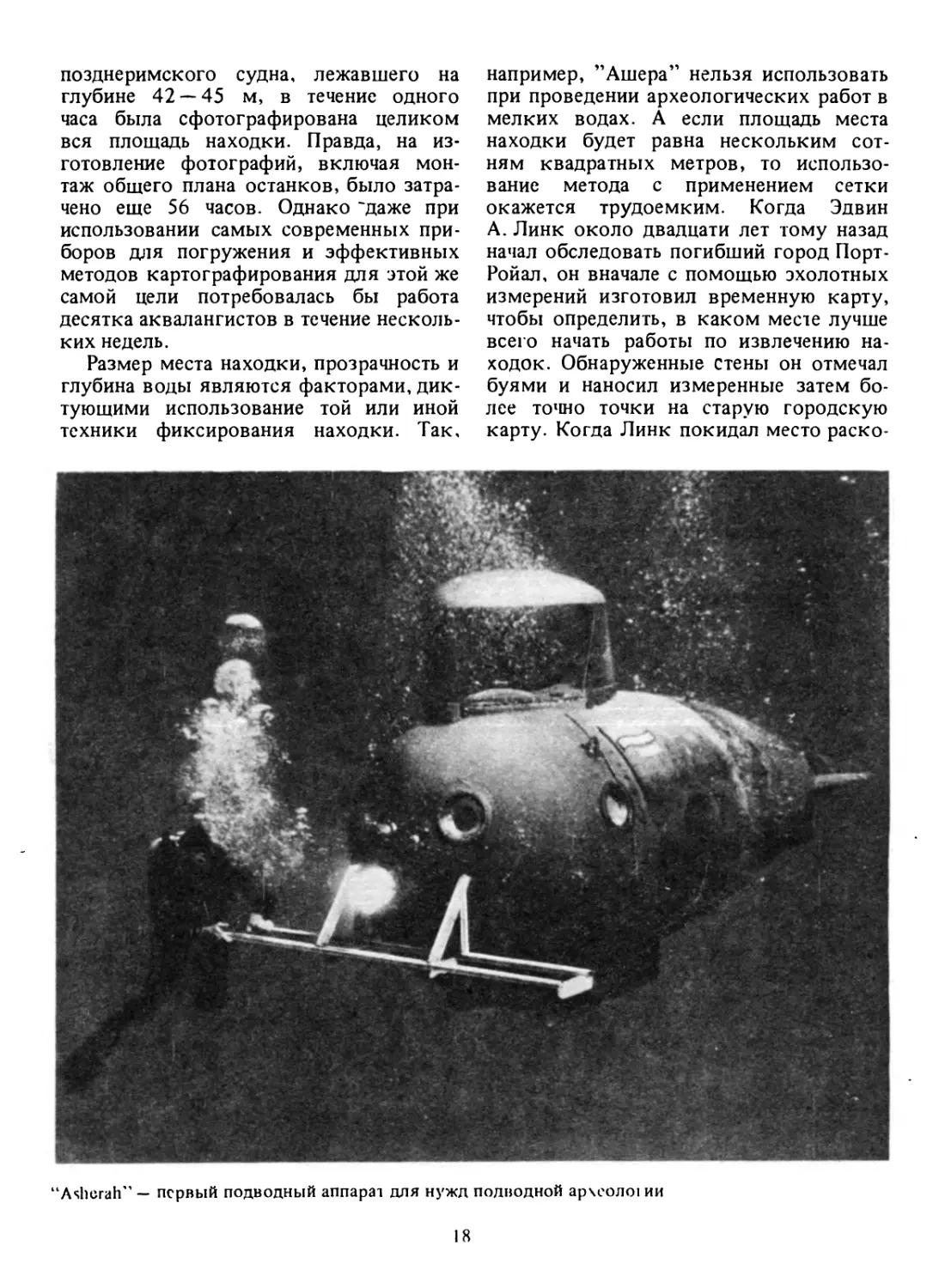

подводного аппарата Первый такой аппа

рат — "Ашера", предназначенный для

использования подводными археологами,

был построен на верфи "Дженерал

дайнэмикс" в Гротоне Судно имело в

длину 4,80 м, весило 4,5 т, развивало

скорость 4 узла и погружалось на

глубину до 180 м, имея на борту одного

водителя и одного наблюдателя На

носу на расстоянии 1,80 м друг от

друга были смонтированы две специальные

камеры, обслуживаемые водителем с

помощью дистанционного управления

Первое использование "Ашера" при

раскопках превзошло все ожидания При

проходе над останками затонувшего

позднеримского судна, лежавшего на

глубине 42 — 45 м, в течение одного

часа была сфотографирована целиком

вся площадь находки. Правда, на

изготовление фотографий, включая

монтаж общего плана останков, было

затрачено еще 56 часов. Однако ~даже при

использовании самых современных

приборов для погружения и эффективных

методов картографирования для этой же

самой цели потребовалась бы работа

десятка аквалангистов в течение

нескольких недель.

Размер места находки, прозрачность и

глубина воды являются факторами,

диктующими использование той или иной

техники фиксирования находки. Так,

например, "Ашера" нельзя использовать

при проведении археологических работ в

мелких водах. А если площадь места

находки будет равна нескольким

сотням квадратных метров, то

использование метода с применением сетки

окажется трудоемким. Когда Эдвин

А. Линк около двадцати лет юму назад

начал обследовать погибший город Порт-

Ройал, он вначале с помощью эхолотных

измерений изготовил временную карту,

чтобы определить, в каком Mecie лучше

всею начать работы по извлечению

находок. Обнаруженные стены он отмечал

буями и наносил измеренные затем

более точно точки на старую городскую

карту. Когда Линк покидал место раско-

"Asherdh" — первый подводный аппарат для нужд подводной арчеоло! ии

пок, то у него имелась точная карта

Порт-Ройала. Его работа побудила

правительство Ямайки принять решение о

проведении долгосрочных раскопок города,

являвшегося некогда цитаделью пиратов.

Руководителем раскопок был назначен

известный морской археолог Роберт

Ф. Маркс. Прежде всего он

усовершенствовал карту Линка. Из-за плохой

видимости под водой и наличия илистых

наслоений на дне нельзя было и думать

об использовании метода измерения и

наблюдения, применявшегося при

раскопках останков кораблей в

Средиземном море. Подводникам прямо-таки

приходилось прорывать ил, обычно на

глубину от 3 до 5 м, чтобы извлечь находки

или провести измерительные работы.

Однако подавляющая часть измерений

проводилась сверху, т. е. с корабля.

Метод был предельно прост, однако не

исключал ошибок: горизонтальный

контроль осуществлялся путем маркировки

предусмотренной для раскопок

поверхности с помощью четырех буев: затем

день за днем отмечалось положение

концов труб системы землесоса.

Вертикальный контроль обеспечивался за счет

того, что отмечалась глубина воды и

всякий раз, как только на поверхность

извлекались предметы, определялось,

насколько глубоко проникала вглубь

труба землесоса.

При обследовании некоторых

античных портов были использованы

совершенно иные методы. Когда ученый

Пуадебар начал обследование порговых

сооружений Тира, то еще не были

известны положение, величина и

конструкция этого знаменитого финикийского

порта. Небольшая глубина позволила

произвести маркировку основных точек

с помощью буев. Затем эти точки были

измерены с суши. Аполлония была

исследована двадцать лет тому назад

экспедицией Кэмбриджского

университета под руководством Н. Флемминга. С

помощью обычной рулетки аквалангисты

проводили замеры и делали зарисовки

или записи на специальной

пластмассовой доске. Однако окончательная карта

была сделана на берегу на

измерительном столе с помощью

триангуляционного метода. Аквалангисты укрепили в

заранее определенных точках лежащих под

водой портовых сооружений

измерительные рейки. Рейки были установлены

таким образом, что их концы выступали

над поверхностью воды. Напарник на

берегу теперь мог со своего

измерительного стола точно сориентировать

измерительные планки и зафиксировать

вектор. Таким образом за одно погружение

было определено до 30

триангуляционных точек. С помощью проведенных под

водой детальных обмеров Флеммиигу

впервые удалось создать карту крупного

морского порта, скрытого под водой.

Однако следует сказать, чта

триангуляционный метод позволяет проводить

только горизонтальные измерения. Так

как приходится также проводить

измерения высоты, то для этого пользуются

другими методами. Например, для

определения относительных высот

пользуются измерительным методом с

применением воздушного шланга:4 легкий

металлический стержень длиной 2 м, с

нанесенными сантиметровыми делениями,

служит вехой, которую находящийся в

воде пловец удерживает за верхний

конец. Хорошим инструментом для

нивелирования является десятиметровый

прозрачный пластмассовый шланг

диаметром в один сантиметр. Один конец

шланга закрепляется на самой высокой

точке места находки, затем шланг

наполняется воздухом, другой конец

прикрепляется к измерительной рейке, которая

установлена на одном из предметов

находки. Пузырьки воздуха, появившиеся

на конце шланга, расположенном на

самой высокой точке, будут

свидетельствовать, что наступило выравнивание

уровней и что можно по делениям рейки

замерить относительную разницу высот.

Если же под водой хорошая

видимость, то измерительные столы можно

использовать как при триангуляции, так

и при измерениях высот. Два стола

устанавливаются на морском дне на

расстоянии видимости, причем каждый стол об-

служивается одним аквалангистом. На

горизонтально установленных крышках

столов подводники укрепляют матовую

пластмассовую пленку. На нее ставят

визир, состоящий из трубы,

проволочного перекрестия и прямоугольной

платы, линейный край которой проходит

точно под осью визира. Визир

устанавливается по контрольной точке, а вдоль

прямолинейного края на пленке

прочерчивается линия. Затем другой

аквалангист устанавливает измерительную рейку

на обнаруженный предмет поплавка. Два

водолаза, находящиеся у столов,

визируют измерительную рейку, проводят

линию вдоль прямоугольного края и

таким образом фиксируют положение

находки.

Чтобы определить разницу по

высоте, аквалангист, стоящий за

измерительным столом, подает команду своему

партнеру у измерительной рейки —

последнему нужно только поднимать или

опускать рейку, пока она не окажется

в перекрестии. По соответствующему

знаку ныряльщик находит на рейке

значение высоты и записывает его на

пластмассовую доску.

Другой метод измерения ввел

Мендель Петерсон из Смитсоновского

института. Он установил горизонтально на

штативе отградуированное колесо. С

помощью укрепленной на конце штатива

рулетки Петерсон мог измерить любое

расстояние до объекта находки и

прочитать на колесе угол направления.

Колесо большего размера, укрепленное

выше первого в вертикальном

положении и вращающееся в горизонтальной

плоскости, дало возможность

одновременно снять показания величины угла

высоты или глубины. Таким образом

он мог рассчитать величину любой

возвышенности. Петерсон применил еще

один метод измерения: чтобы вычислить

форму кривой деревянных шпангоутов

судна, он пропустил через горизонтально

установленный носитель большое

количество измерительных стержней, которые

на различных высотах соприкасались со

шпангоутами. Снять после этого

показания было нетрудно.

Все упомянутые картографические

или фотографические методы съемки

места находки, а также используемые

при этом приборы в дальнейшем

изменялись или усовершенствовались

археологами.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОИСКА, РАСКОПОК

И ИЗВЛЕЧЕНИЯ НАХОДОК НА

ПОВЕРХНОСТЬ

Во время многочисленных

археологических работ часто можно встретить

специальные аппараты — от буксируемой

подводной телевизионной камеры до

судна, предназначенного для

исследований или извлечения находок на

поверхность. Ученые быстро поняли

преимущества промышленного телевидения и

стали использовать это техническое

средство при проведении подводных

раскопок. Телевизионная система связи с

помощью кабеля используется следующим

образом: аквалангист передвигает под

водой загерметизированную

телевизионную камеру, а археологи, находящиеся

на борту базисного судна, наблюдают

на экране приемника за ходом раскопок.

А так как в этих случаях имеется

система связи между рабочей площадкой и

базисным судном, то работами на месте

можно управлять с палубы корабля.

Для поиска погибших кораблей также

используется телевизионная система. В

водонепроницаемом корпусе,

предназначенном для буксирования, жестко

закрепляется камера и с помощью

буксирного кабеля опускается в воду с

кормы корабля, пока на экране

приемника не покажется изображение морского

дна. Однако при буксировании

необходимо следить за тем, чтобы расстояние

от камеры до морского дна постоянно

было таким, чтобы дно четко

просматривалось на экране. Иногда в мутной воде

телевизионная система "видит" лучше и

дальше, чем человеческий глаз, так как

она является более чувствительной к

свету и, кроме того, можно регулировать

контрастность в приемнике. Но подвод-

ная телевизионная система имеет также и

недостатки. Так, например, невозможно

произвести замеры определенных

предметов на экране, так как в результате

качки судна, естественно, изменяется

расстояние между объектом и камерой,

а тем самым и соотношения величин

изображения. Кроме того, изображение

увиденных объектов довольно быстро

вновь исчезает, так как судно не может

быть мгновенно остановлено. И наконец,

область поиска ограниченна, так как

жестко закрепленная камера не

пригодна к панорамированию и поэтому

охватывает лишь определенный сектор

обзора.

Дальнейшим развитием этой системы

являются небольшие буксируемые

подводные аппараты. Они могут быть либо

открытыми — так называемые

аквапланы - или, подобно подводной лодке,

иметь закрытый корпус. Акваплан

является для аквалангиста довольно

простым вспомогательным средством.

Подводник лежит в торпедообразном

корпусе из металла или пластмассы, может

сам в определенном отношении

регулировать высоту и направление, а при

необходимости и обслуживать

буксируемую телевизионную камеру. Второй тип

буксируемых подводных аппаратов

может принимать на борт обычно не более

двух человек. Тут также существуют

различные типы аппаратов. В этом

отношении представляет интерес

американский аппарат "Таувейн",

использовавшийся в Средиземном море. Этот

подводный аппарат с прочным корпусом

внешне выглядит как капсулы первых

спутников. От космической капсулы его

отличает наличие специальных

плоскостей. "Таувейн" может взять на борт

лишь одного акванавта, который

одновременно является и наблюдателем.

Сидя в аппарате, он имеет полный обзор

через плексигласовый иллюминатор

высотой 10 см. С помощью расположенных

по бокам колес акванавт имеет

возможность устанавливать лопасти пропеллера

для движения в прямом или обратном

направлении. Давление воздуха внутри

"Таувейна" равно атмосферному. Воздух

с помощью компрессоров, работающих

от батарей, циркулирует через емкости,

содержащие поглотители (для удаления

выдыхаемой окиси углерода).

Расходуемый акванавтом кислород регулярно

пополняется за счет нового притока.

С помощью "Таувейна" было

обследовано морское дно на глубине 90 м.

Капсула буксировалась на нейлоновом

тросе длиной около 330 м. Параллельно

с тросом проходил телефонный кабель,

обеспечивавший связь между акванавтом

и судном-буксировщиком. Чтобы не

подвергать "Таувейн" опасности

столкновения с крупными подводными

препятствиями, морское дно с

буксировщика прощупывалось эхолотом.

Поскольку капсула находилась сзади

корабля и была удалена от него на

расстояние около 200 м, имелось достаточно

времени, чтобы обойти опасные

препятствия. Преимущество этой системы

по отношению к отдельно буксируемой

телекамере налицо: при том же

буксировании был обследован больший

участок и, кроме того, оператор,

находясь непосредственно на месте

обследования, не сталкивался ни с какими

трудностями в результате изменения

размеров изображения. Однако имелись

также и недостатки. Вес капсулы

составлял не менее 800 кг, ее обслуживание

было значительно дороже. Кроме того,

в мутной воде акванавт не мог видеть

так далеко, как телекамера. И в

конечном итоге исследователь в

значительной степени подвергался риску, ибо,

несмотря на эхолотное прощупывание,

возможность аварии принципиально не

исключалась. Позднее, с учетом опыта,

полученного при использовании

"Таувейна", та же группа археологов

использовала для телевизионной передачи

также и аппарат "Ашера".

Базисное судно — это не всегда

исследовательский корабль, оборудованный

по последнему слову техники. Тип

корабля зависит от характера раскопок,

расстояния от берега, продолжительности

экспедиции и от имеющихся финансовых

средств. При небольших раскопках,

которые почти всегда проводятся в

прибрежной зоне, лучше всего использовать

катер или рабочий плот, потому что,

как правило, большая часть

оборудования находится на береговом складе.

Для крупных же экспедиций требуется

корабль со специальным оборудованием.

Наряду с обычными помещениями для

жилья и отдыха такой корабль прежде

всего должен иметь помещение для

хранения аквалангов, стеллажи для

оборудования аквалангистов, помещение для

сушки костюмов, небольшую

лабораторию (которую также смогли бы

использовать и фотографы). Кроме того, на

таком судне должно быть помещение

для проведения чертежно-графических

работ, гидравлический кран

грузоподъемностью до трех тонн; кормовая часть

должна быть свободной от всякого рода

приборов, чтобы на ней можно было

сортировать предметы, извлеченные с

помощью системы грунтососа, а также

производить очистку наиболее крупных

находок и их предварительную

обработку перед консервацией; необходимо

также предусмотреть помещение для

хранения различного инвентаря,

необходимого для проведения раскопок:

подъемных баллонов, проволочных корзин

для поднятия находок, маркировочных

буев, измерительных приборов. И

наконец, место на палубе для установки

компрессора.

Исследовательских судов,

оснащенных абсолютно всем необходимым

оборудованием и предназначенных

исключительно для нужд подводной

археологии, не существует. Обычно

используются корабли, специально оснащенные для

выполнения археологических работ. Это

могут быть суда, например, для

исследования биологии моря. Единственным

кораблем, который служит только целям

подводной археологии, является

плавающий под трехцветным французским

флагом "Арченот". Сконструированный для

проведения прибрежных исследований,

этот корабль оснащен так, что может

самостоятельно оперировать на довольно

больших расстояниях и постоянно иметь

на борту 15 человек (команда,

археологи, аквалангисты). Из порта своей

приписки, Тулона, "Арченот" ежегодно

предпринимает плавания вдоль французского

побережья, которые продолжаются до

восьми месяцев. В течение этого времени

не только извлекаются с морского дна

отдельные находки, но также и ведутся

систематические раскопки уже

обнаруженных останков судов античного

периода, и, кроме того, ведется наблюдение за

выполнением концессии по спасению

останков старинных судов. В зимний

период корабль стоит в доке и

подготавливается к следующему плаванию.

Имеются также суда, которые

временно предоставляются в распоряжение

археологов для поднятия на поверхность

кораблей или частей корабельных

грузов. Это прежде всего плавучие краны,

подъемные понтоны или спасательные

суда. Тут нельзя не упомянуть о

специальном судне, принимавшем участие при

поднятии бременского судна. Это "Карл

Штраат" — специальный корабль,

предназначенный для опускания водолазного

колокола. Этот корабль, поступивший в

октябре 1963 г. на службу бременской

дирекции по использованию водных

ресурсов и судоходства, был

сконструирован таким образом, что с его кормы

можно было опускать на дно

водолазный колокол весом ПО т. Благодаря

постоянному избыточному давлению

воздуха в колоколе—на каждые 10м

глубины давление возрастало на 1

атмосферу и происходило вытеснение воды,

таким образом площадь, покрываемая

колоколом, размером 4x6 м оказалась

свободной от воды. В этом замкнутом

пространстве музейные работники, "не

замочив ног", могли проводить работы

по отысканию частей погибших кораблей,

производить измерения и обнаруживать

находки. Исследование останков

кораблей и поднятие на поверхность

предметов, обнаруженных под водой, по

"сухому" методу до сих пор

производились довольно редко. Известно, что

благодаря осушению озера Неми в Италии

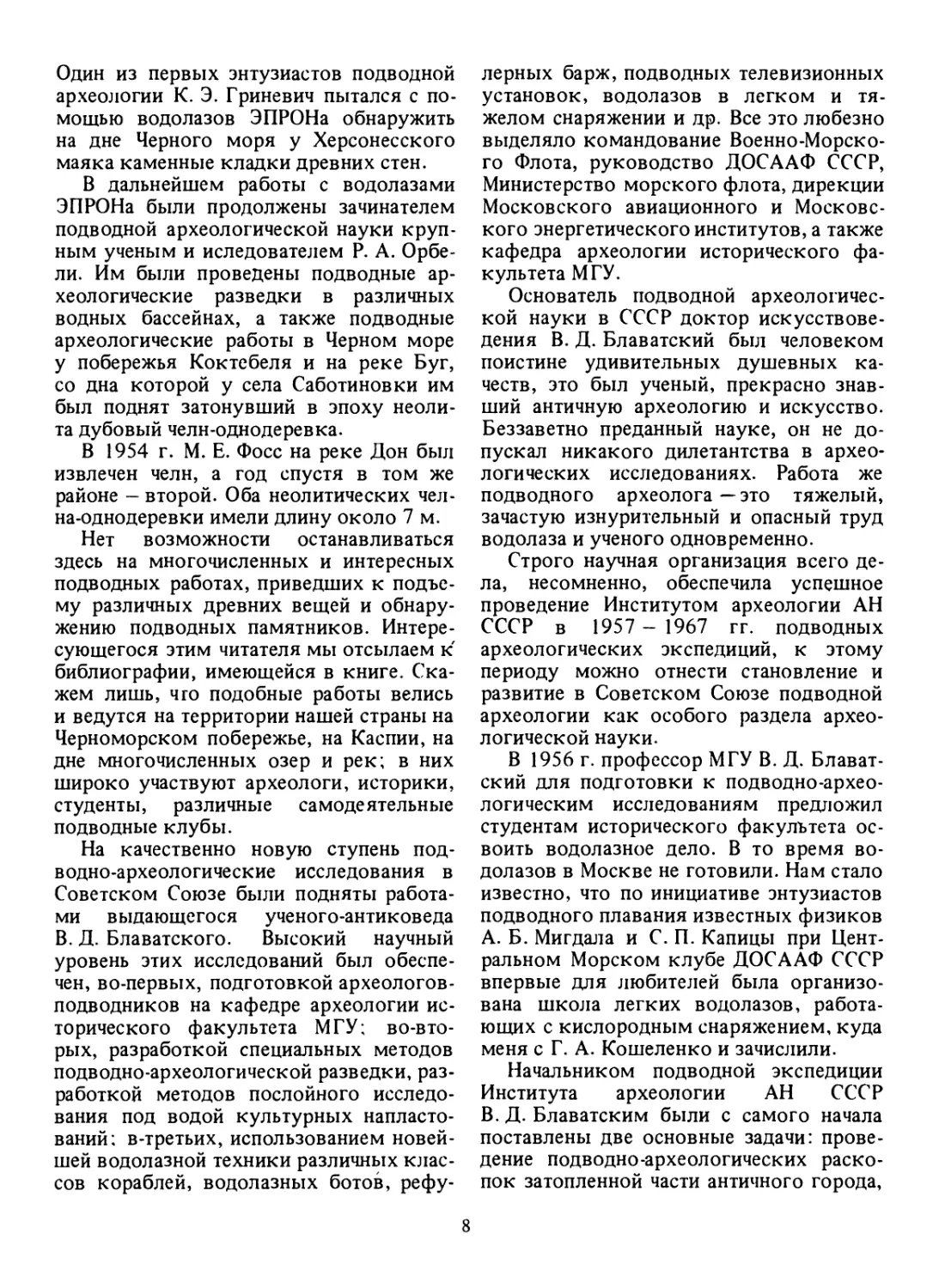

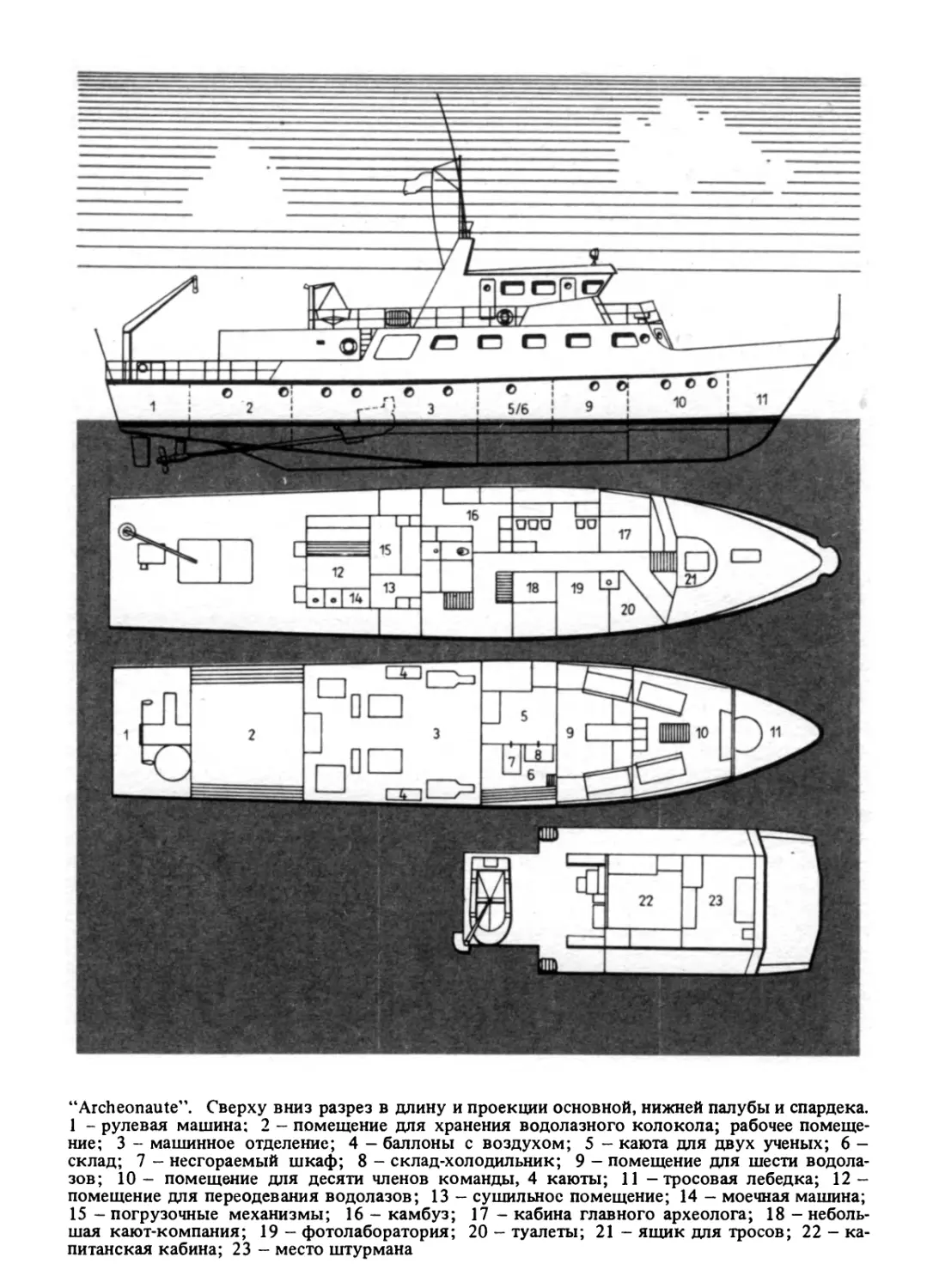

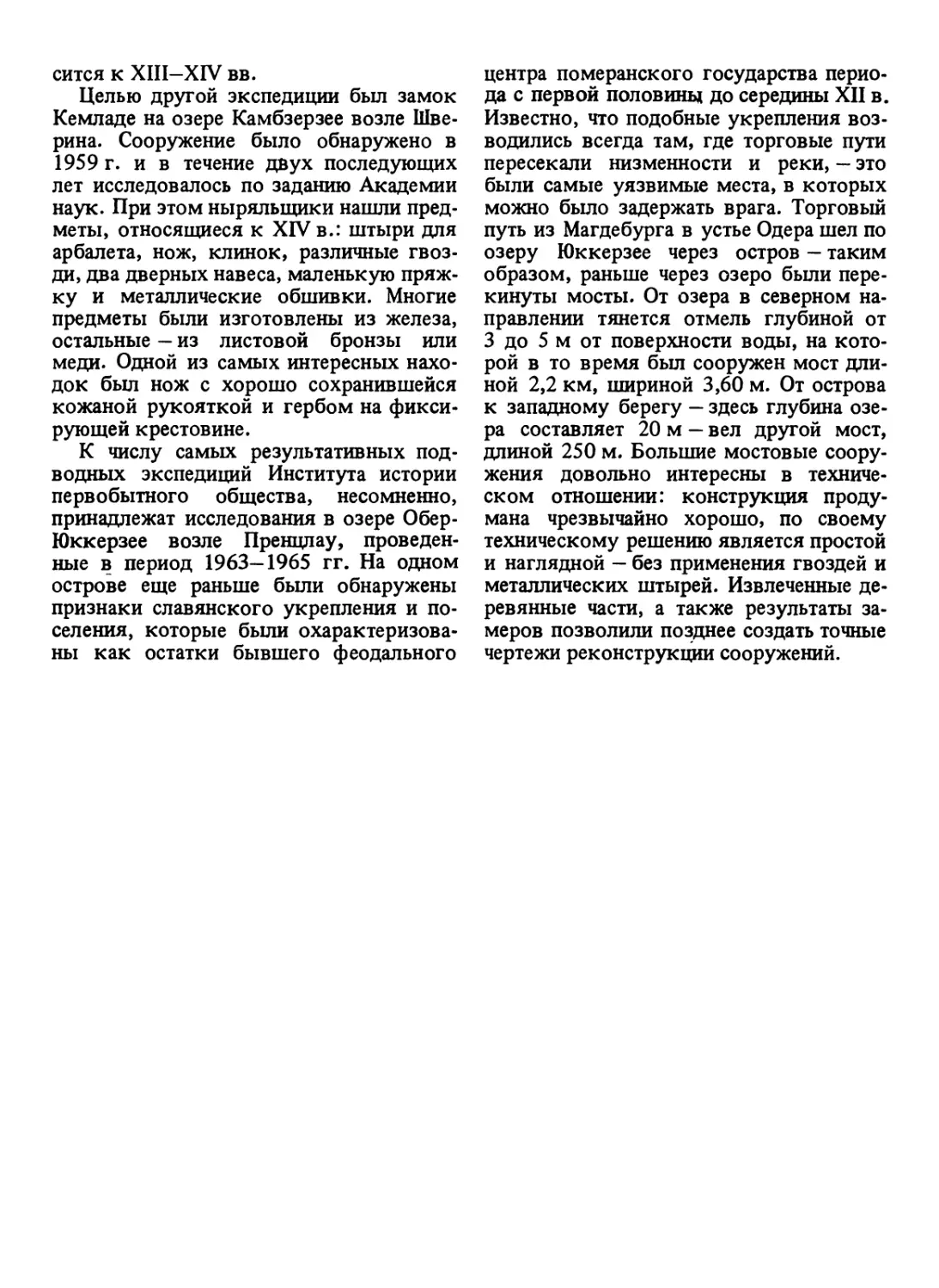

"Archeonaute". Сверху вниз разрез в длину и проекции основной, нижней палубы и спардека.

1 - рулевая машина: 2 - помещение для хранения водолазного колокола; рабочее

помещение; 3 - машинное отделение; 4 — баллоны с воздухом; 5 — каюта для двух ученых; 6 —

склад; 7 - несгораемый шкаф; 8 - склад-холодильник; 9 - помещение для шести

водолазов; 10 - помещение для десяти членов команды, 4 каюты; 11 -тросовая лебедка; 12 -

помещение для переодевания водолазов; 13 - сушильное помещение; 14 — моечная машина;

15 - погрузочные механизмы; 16 - камбуз; 17 - кабина главного археолога; 18

-небольшая кают-компания; 19 - фотолаборатория; 20 - туалеты; 21 - ящик для тросов; 22 -

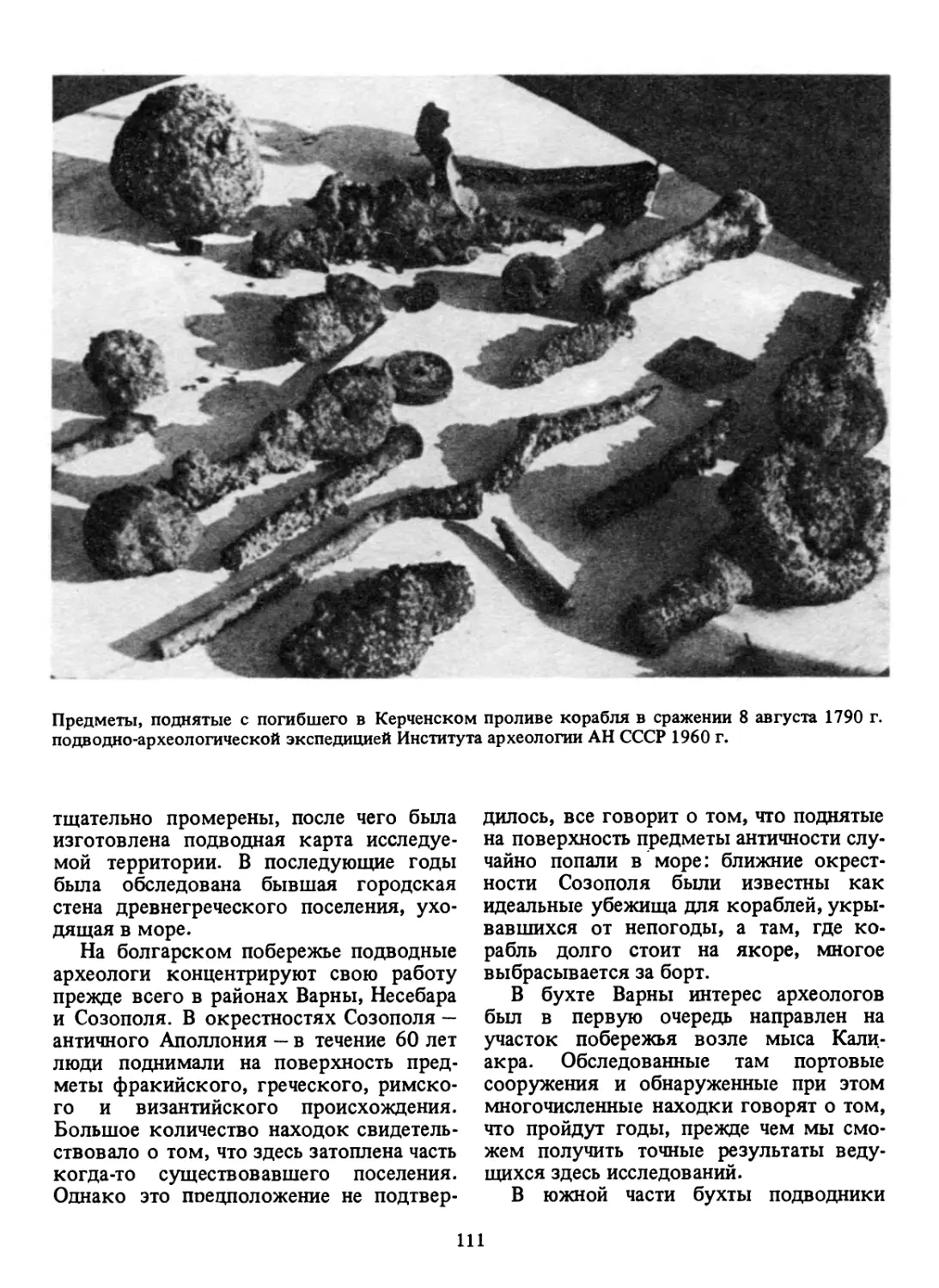

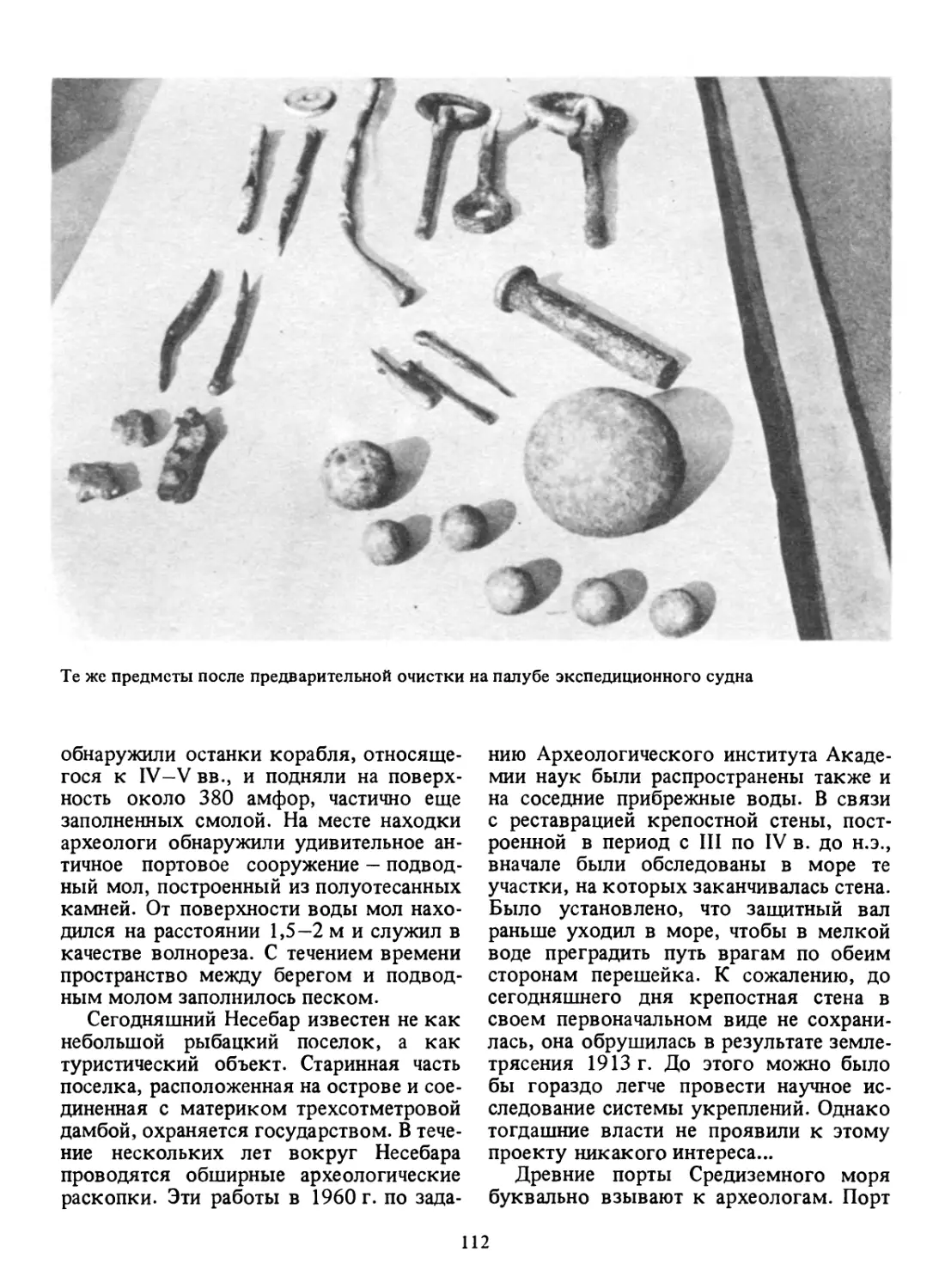

капитанская кабина; 23 - место штурмана

удалось извлечь из воды два

роскошных корабля императоров Тиберия и

Калигулы. В Нидерландах (озеро Зейдер-

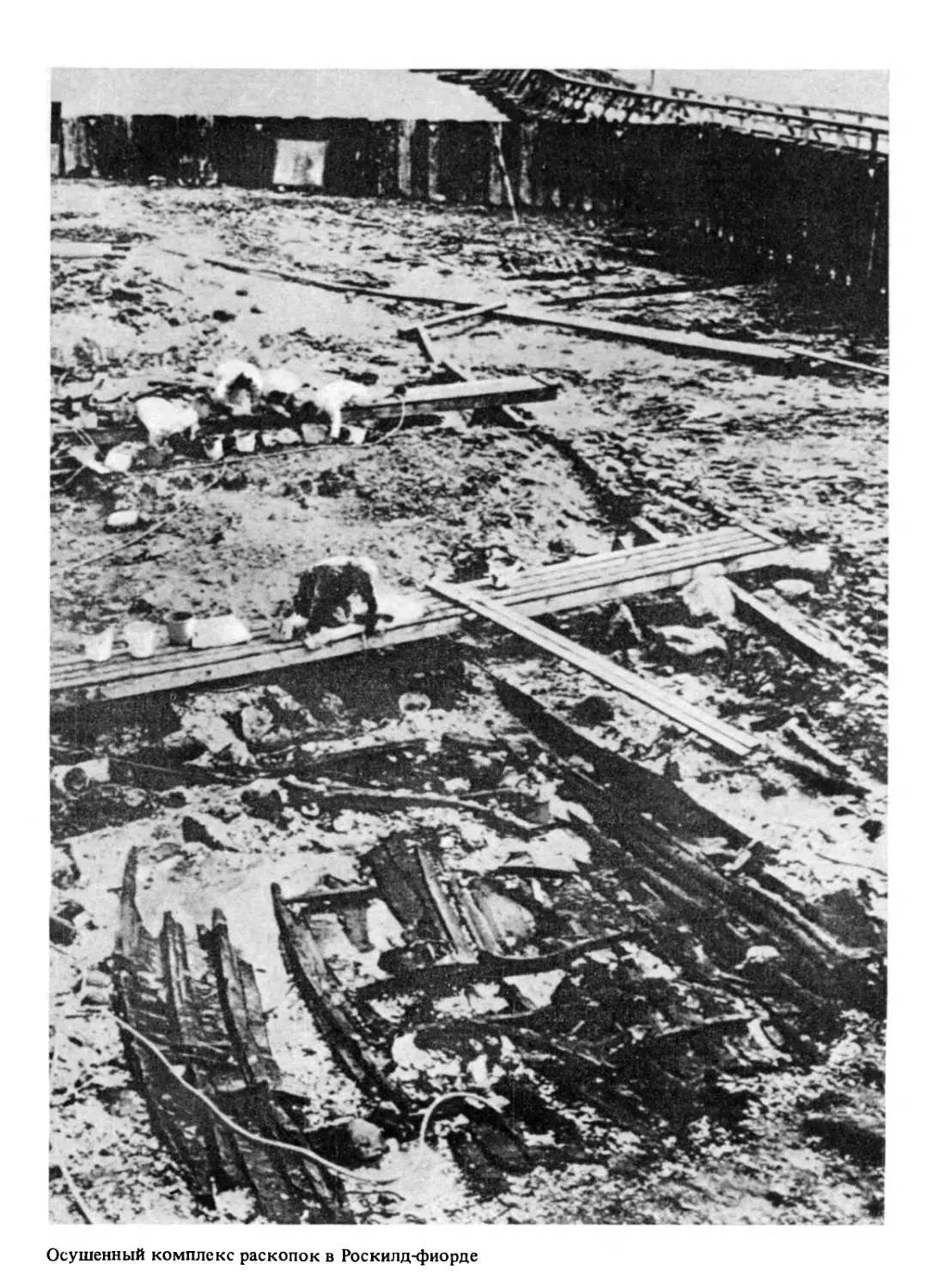

Зе) и Дании (Роскильдефьорд) с

помощью шпунтовых стенок были

огорожены и осушены определенные участки.

Создание шпунтовой стенки является

простым, но дорогим делом. Для этого

необходимо точно знать характер и

водопроницаемость подпочвенных слоев.

Брусья должны быть забиты в морское

дно настолько глубоко, чтобы песок не

слишком быстро пропускал воду.

Помимо этого, разумеется, должно быть

задействовано значительное количество

насосов, которые работают не только

до момента осушения, но и во время

последующих работ по проведению

измерений и извлечению находок. Итак,

обычно раскопки погибших кораблей

осуществляются на глубине нескольких

метров на морском дне. Это дно вблизи

побережья состоит из мелкого или

крупного рыхлого песка, перемешанного с

илом, количество которого

увеличивается по мере удаления от берега. Довольно

часто ил мягок, однако в течение

столетий в некоторых местах он твердел,

пока в конечном итоге не достиг

консистенции глины.

Дно других морей — прежде всего

южных - покрыто зарослями посидо-

нии —растения, имеющего подземный

штамм с корневой системой и пучок

лентообразных листьев, длина которых

достигает 80 см. Они встречаются на

глубине до 40 м и, подобно огромным

грядкам, покрывают площадь в

несколько сот квадратных метров.

Следует добавить, что между илом и

водорослями — а в других водах и

кораллами — находятся большие каменные

глыбы, почти всегда покрытые острыми

ракушками или морскими желудями.

Поэтому раскопки затонувших судов —

всегда трудоемкий и длительный

процесс и требует применения иных

технических средств, чем обычные

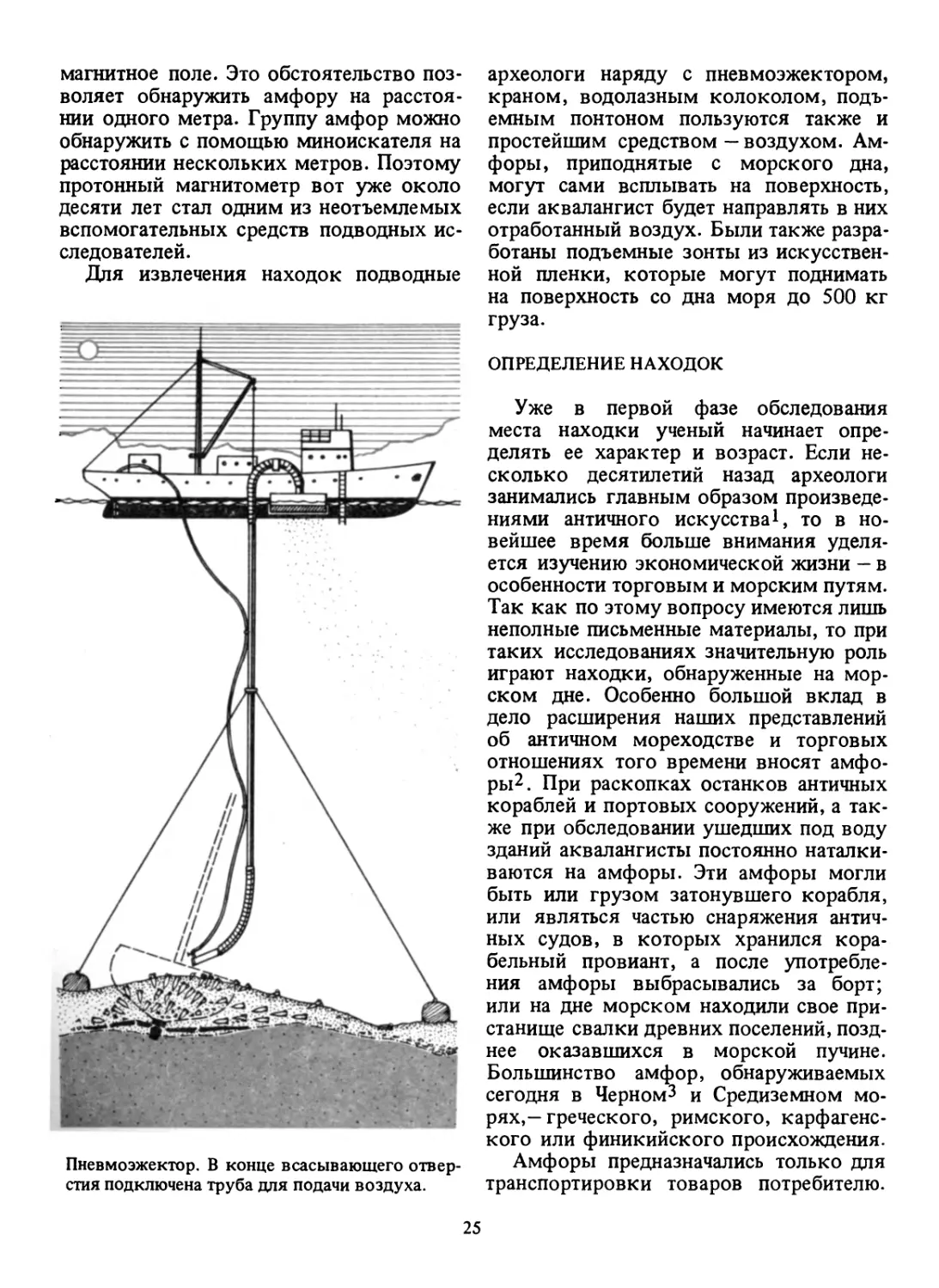

наземные раскопки. "Лопатой" для

подводного археолога является землесос

системы пневмоэжектор. Устройство этого

прибора простое: шланг диаметром до 25

см, к нижнему концу которого на

расстоянии метра от всасывающего сопла

присоединяется однодюймовый

воздушный шланг. Подачу воздуха можно

регулировать. Компрессор подает во

всасывающий шланг воздух;

поднимающийся вверх воздух увлекает за собой

массу воды и ила. В верхней части

всасывающей трубы — на палубе базисного

корабля — находится проволочная корзина,

через которую промывается большая

часть песка или ила; крупные

предметы проволочная сетка задерживает.

Пневмоэжектор применяется также в

сочетании с дополнительной водяной струей.

Водяной шланг может быть снабжен

мундштуком, сконструированным таким

образом, чтобы он направлял водяную

струю вперед, создавая при этом эффект

размывки; одновременно из мундштука

такое же количество воды отходит

назад, в результате чего исключается

отдача.

Во время раскопок затонувших судов

аквалангисты заняты не только

фиксированием хода работ на пленку и

планшеты. В их задачу входит также

отыскание с помощью металлического

детектора (принцип миноискателя,

реагирующего на металл) и протонного

магнитометра предметов, погребенных под

слоем песка, или определение границ

места находки. Протонные

магнитометры реагируют на любое изменение

магнитного поля. Среди металлов такое

изменение вызывают только железо или

сталь. Деревянные части останков

старинных кораблей содержат

определенное количество субстанции

железа w- таким образом, с помощью

протонного магнитометра мы можем получить

информацию о размерах и положении

уже локализованных останков. Глина,

из которой были изготовлены

амфоры, также содержит значительную часть

окиси железа. При обжиге глины

частицы окиси железа ориентируются по

направлению магнитного поля земли и

застывают в таком положении. Таким

образом, амфора имеет свое собственное

магнитное поле. Это обстоятельство

позволяет обнаружить амфору на

расстоянии одного метра. Группу амфор можно

обнаружить с помощью миноискателя на

расстоянии нескольких метров. Поэтому

протонный магнитометр вот уже около

десяти лет стал одним из неотъемлемых

вспомогательных средств подводных

исследователей.

Для извлечения находок подводные

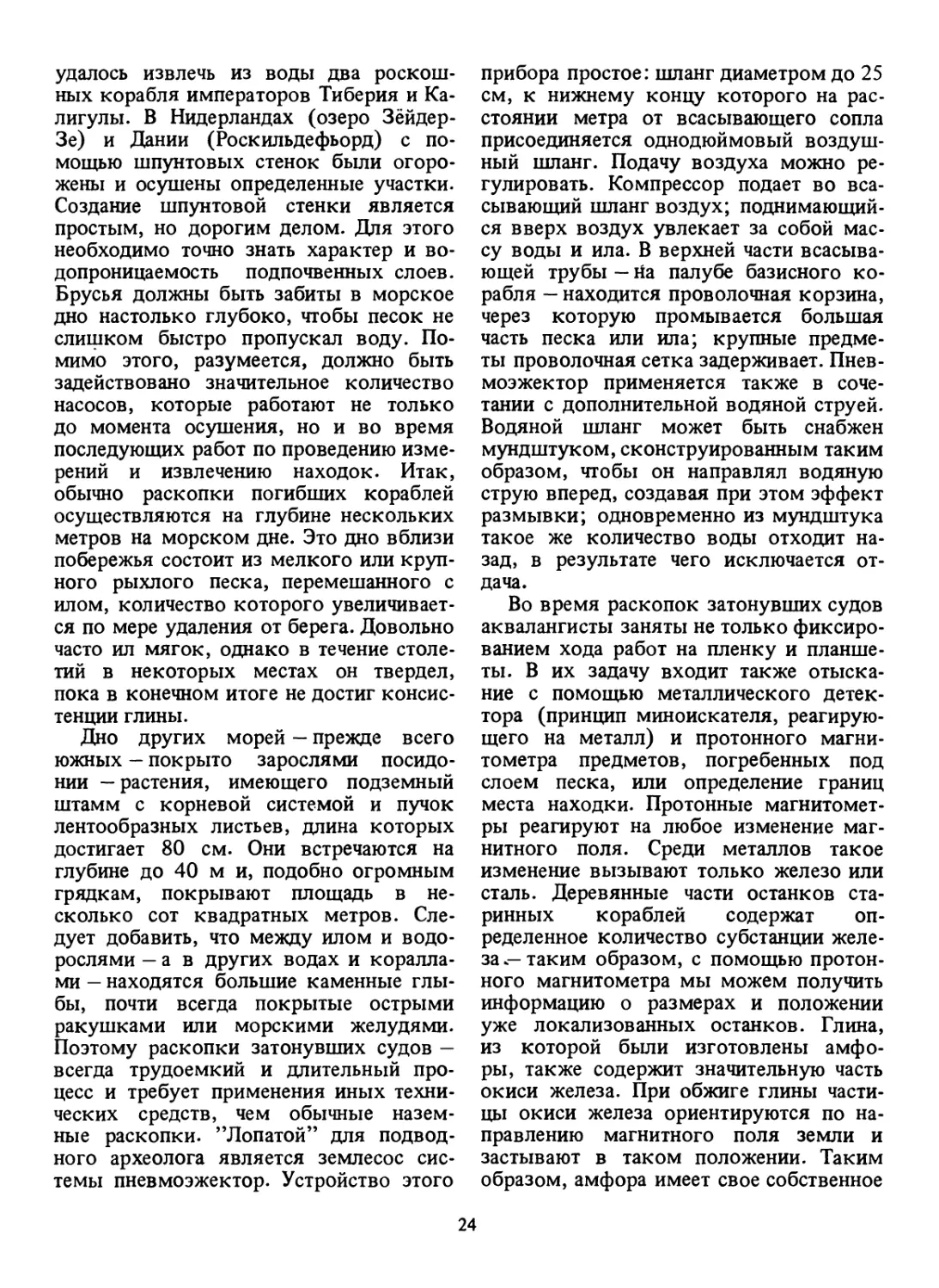

Пневмоэжектор, В конце всасывающего

отверстия подключена труба для подачи воздуха.

археологи наряду с пневмоэжектором,

краном, водолазным колоколом,

подъемным понтоном пользуются также и

простейшим средством — воздухом.

Амфоры, приподнятые с морского дна,

могут сами всплывать на поверхность,

если аквалангист будет направлять в них

отработанный воздух. Были также

разработаны подъемные зонты из

искусственной пленки, которые могут поднимать

на поверхность со дна моря до 500 кг

груза.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАХОДОК

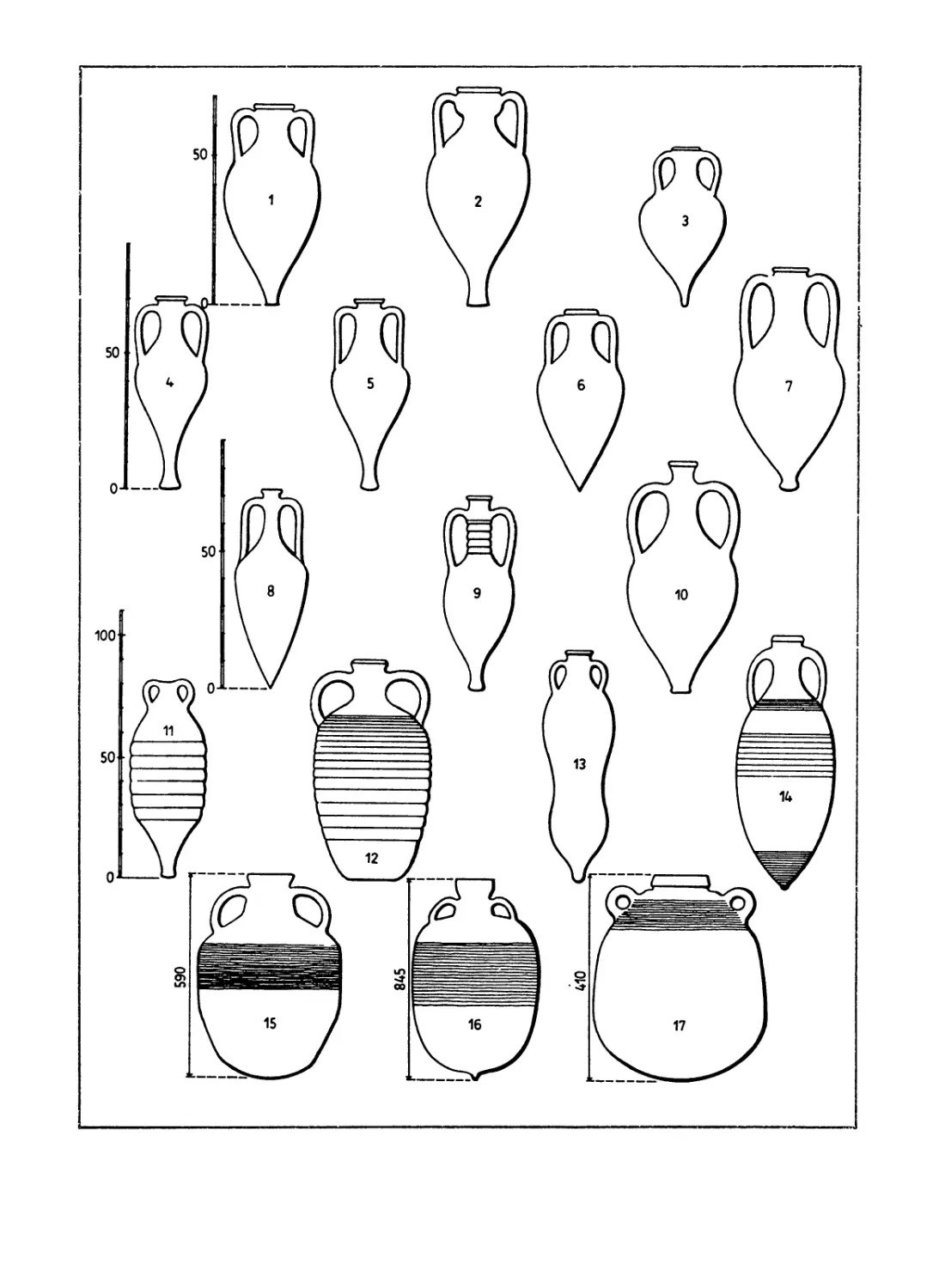

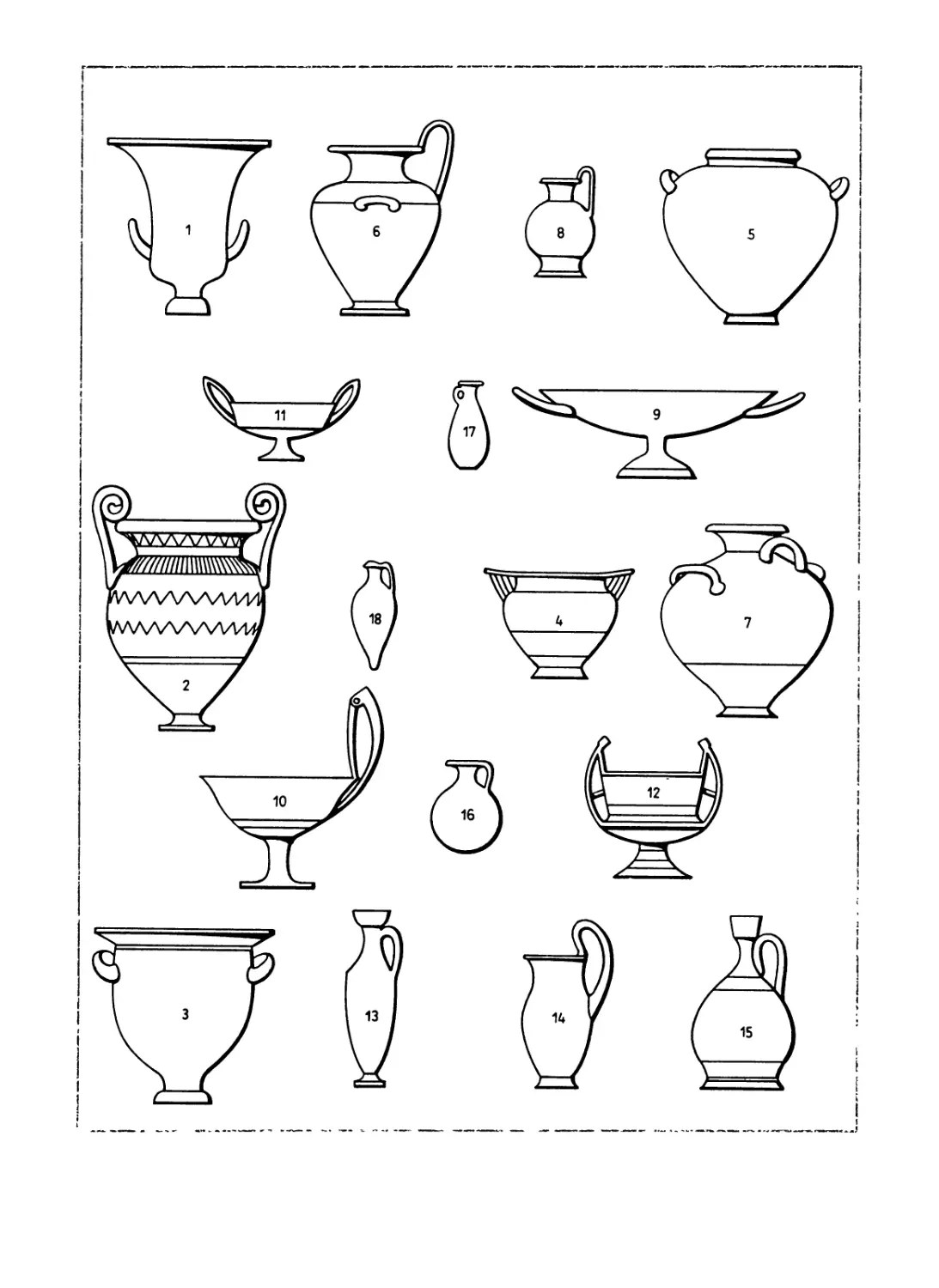

Уже в первой фазе обследования

места находки ученый начинает

определять ее характер и возраст. Если

несколько десятилетий назад археологи

занимались главным образом

произведениями античного искусства1, то в

новейшее время больше внимания

уделяется изучению экономической жизни - в

особенности торговым и морским путям.

Так как по этому вопросу имеются лишь

неполные письменные материалы, то при

таких исследованиях значительную роль

играют находки, обнаруженные на

морском дне. Особенно большой вклад в

дело расширения наших представлений

об античном мореходстве и торговых

отношениях того времени вносят

амфоры2. При раскопках останков античных

кораблей и портовых сооружений, а

также при обследовании ушедших под воду

зданий аквалангисты постоянно

наталкиваются на амфоры. Эти амфоры могли

быть или грузом затонувшего корабля,

или являться частью снаряжения

античных судов, в которых хранился

корабельный провиант, а после

употребления амфоры выбрасывались за борт;

или на дне морском находили свое

пристанище свалки древних поселений,

позднее оказавшихся в морской пучине.

Большинство амфор, обнаруживаемых

сегодня в Черном3 и Средиземном

морях,-греческого, римского,

карфагенского или финикийского происхождения.

Амфоры предназначались только для

транспортировки товаров потребителю.

На месте назначения порожний сосуд

разбивали, а обломки выбрасывали4.

Таким образом, продолжительность

жизни амфор была чрезвычайно малой,

и лишь немногим из них, видимо,

удалось прожить десятилетие. У некоторых

амфор отбивали лишь горло, а сами

сосуды использовались как урны.

Такие простые захоронения можно

увидеть сегодня, например, на старинном

кладбище, принадлежащем римскому

порту Остия, наряду с великолепными

склепами состоятельных граждан.

Амфоры также использовали в качестве

дренажных труб (у них предварительно

отбивали острые концы дна и вставляли

один сосуд в другой). В Карфагене

тысячи амфор были наполнены песком и

из них сложена подпорная стена

крепости. Это лишь некоторые примеры

"дальнейшего использования" амфор.

Таким образом, амфоры представляли

собой сосуды, которые нельзя было

вновь использовать для отправки: из-за

большого веса их не имело смысла

возвращать как тару, а товара, которым

можно было бы их заполнить и

отправить назад, не находилось. Именно эта

короткая продолжительность жизни

амфор составляет их археологическую

ценность, так как они служат

исследователю в качестве определителя времени5.

При их помощи можно получить ответы

на три основных вопроса: когда они

находились в употреблении, какой цели

они служили и где они были

изготовлены? Около восьмидесяти лет назад

немецкий археолог Генрих Дрессель уже

занимался изучением надписей, которые

были собраны в Риме и окрестностях с

амфор, ламп, посуды и других бытовых

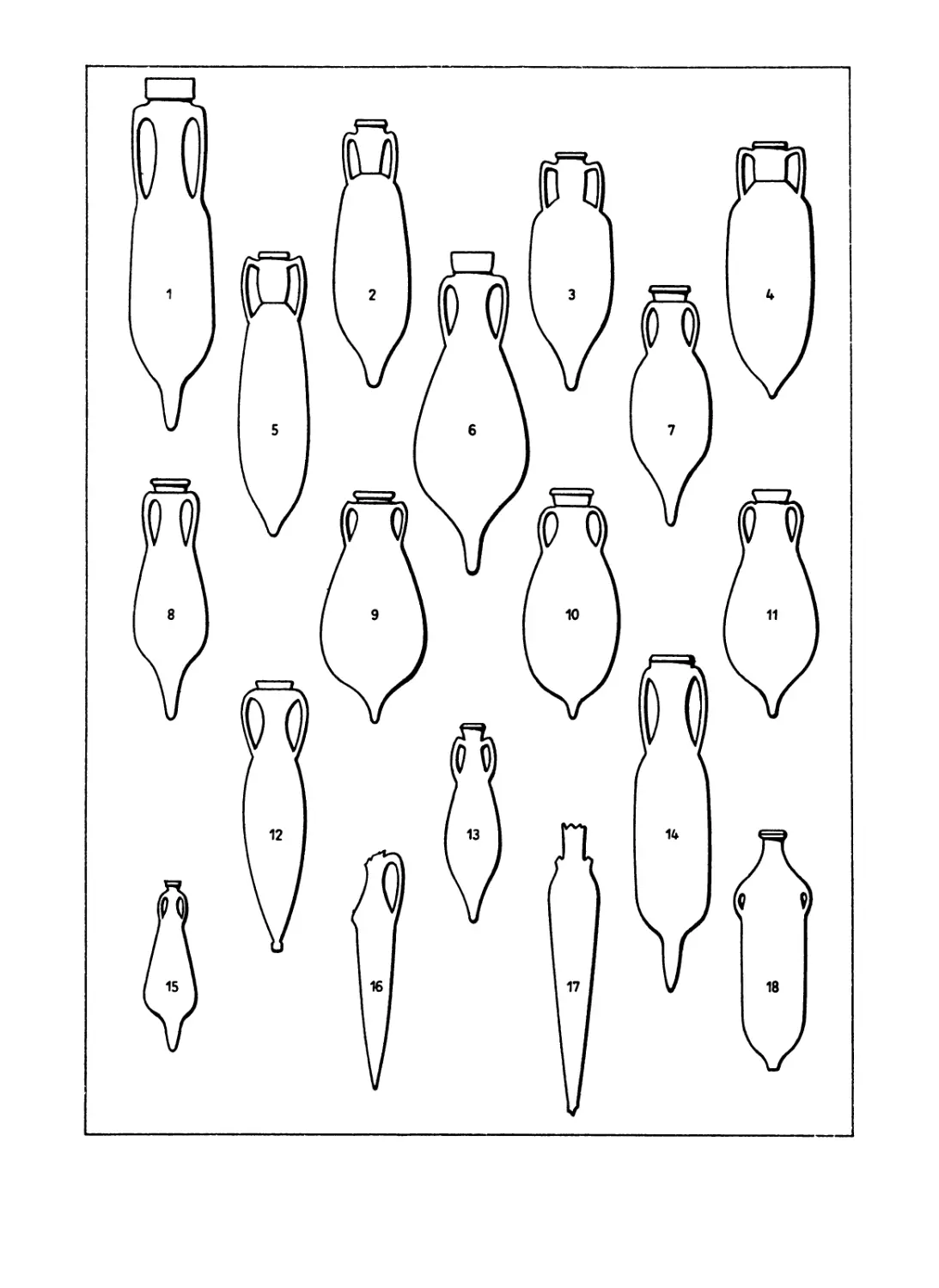

предметов. В изданном в 1899 г. XV томе

научного труда "Корпус инскриптионум

латинарум" Дрессель объединил

несколько тысяч надписей, а также к таблицам

добавил формы сосудов, на которых он

прочитал эти надписи. Одна из этих

таблиц посвящена амфорам. В ней

приведены 45 амфор, которые расположены

хронологически и в соответствии с

содержанием.

У сосудов, на которых были имена

консулов, Дрессель смог также

определить их возраст. Ведь с самого раннего

периода в Риме назначались два

правителя (консулы), которые на один год

облекались одинаковыми

полномочиями. Возник обычай обозначать

именами правящих консулов год их

правления. Хотя Дрессель не учел такие

важные группы, как греческие и греко-

римские амфоры, его труд в целом

может быть использован и сегодня, так

как он служит постоянной основой для

совершенствования обзорных амфорных

таблиц. Хотя мы и находим различные

неточности в работе Дресселя, мы не

должны забывать о том, что

результаты подводной археологии появились

лишь несколько десятилетий спустя и в

области изучения амфор подводная

археология находится по сравнению с

наземными раскопками в более выгодном

положении: ведь наземная археология

обнаруживает амфоры довольно редко6, во

время же погружений под воду

находятся не только целые куски, но, как

правило, постоянно обнаруживается большое

количество целых амфор.

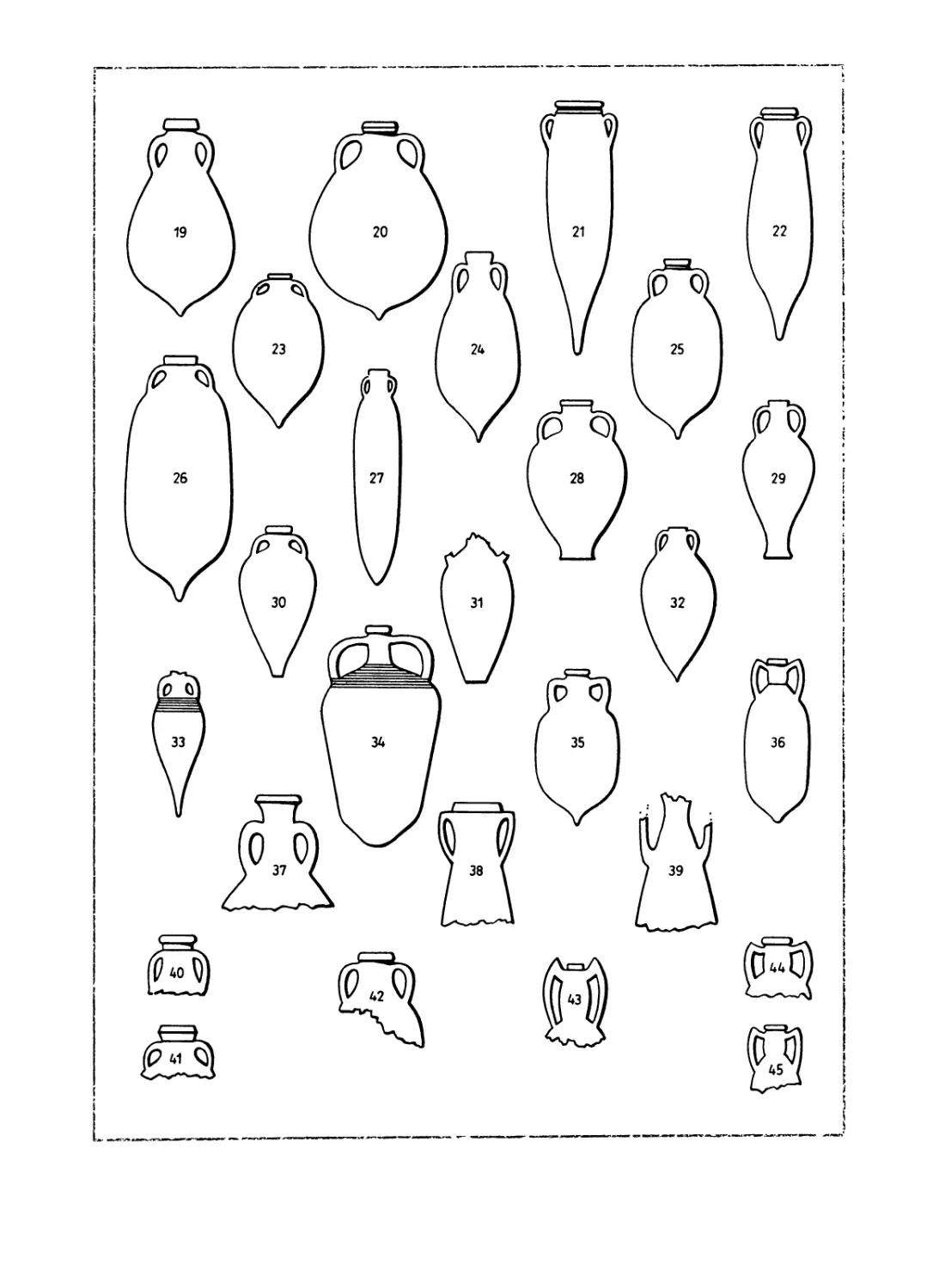

Поэтому естественно, что различные

ученые все чаще описывают амфоры

и даже публикуют обзорные таблицы.

Правда, такие сообщения касаются

преимущественно находок, сделанных во

время совершенно конкретных

раскопок, проводимых с определенной целью.

Так сложилась своеобразная ситуация,

при которой мы хотя и имеем весьма

содержательные обзорные таблицы

(например, Бона, Лешке, Юнце, Мана,

Ламболья, Бенуа и Паскаля), но

подробного каталога, охватывающего все

найденные и научно оцененные амфоры,

однако, еще не существует7.

Классификация амфор при помощи

сравнительного метода является, таким образом,

весьма сложной, потому что для этого

необходимо привлечение большого

количества письменных источников.

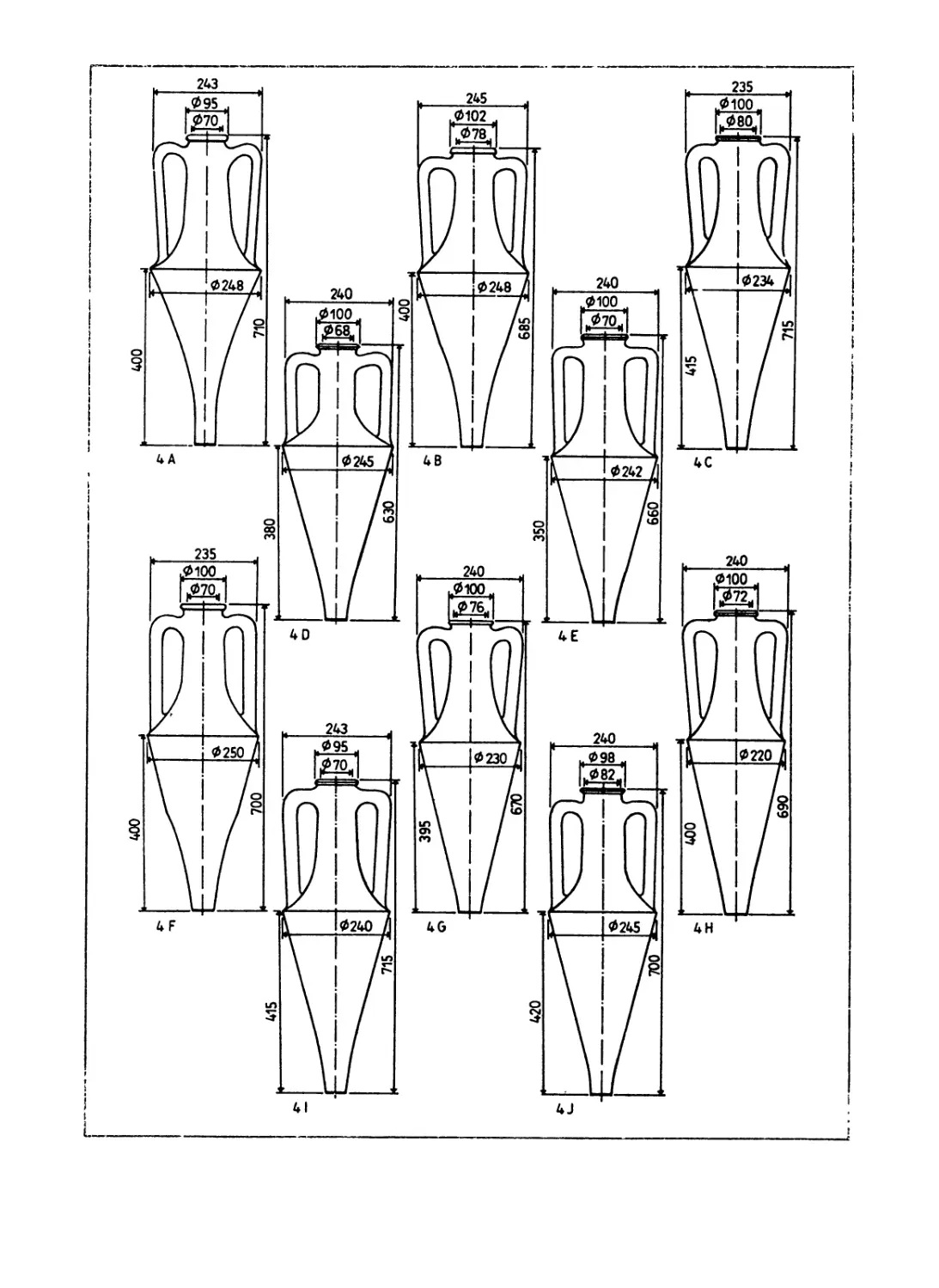

Лучшее подразделение римских

амфор периода республики несомненно

принадлежит Ламболья. Он поделил, в

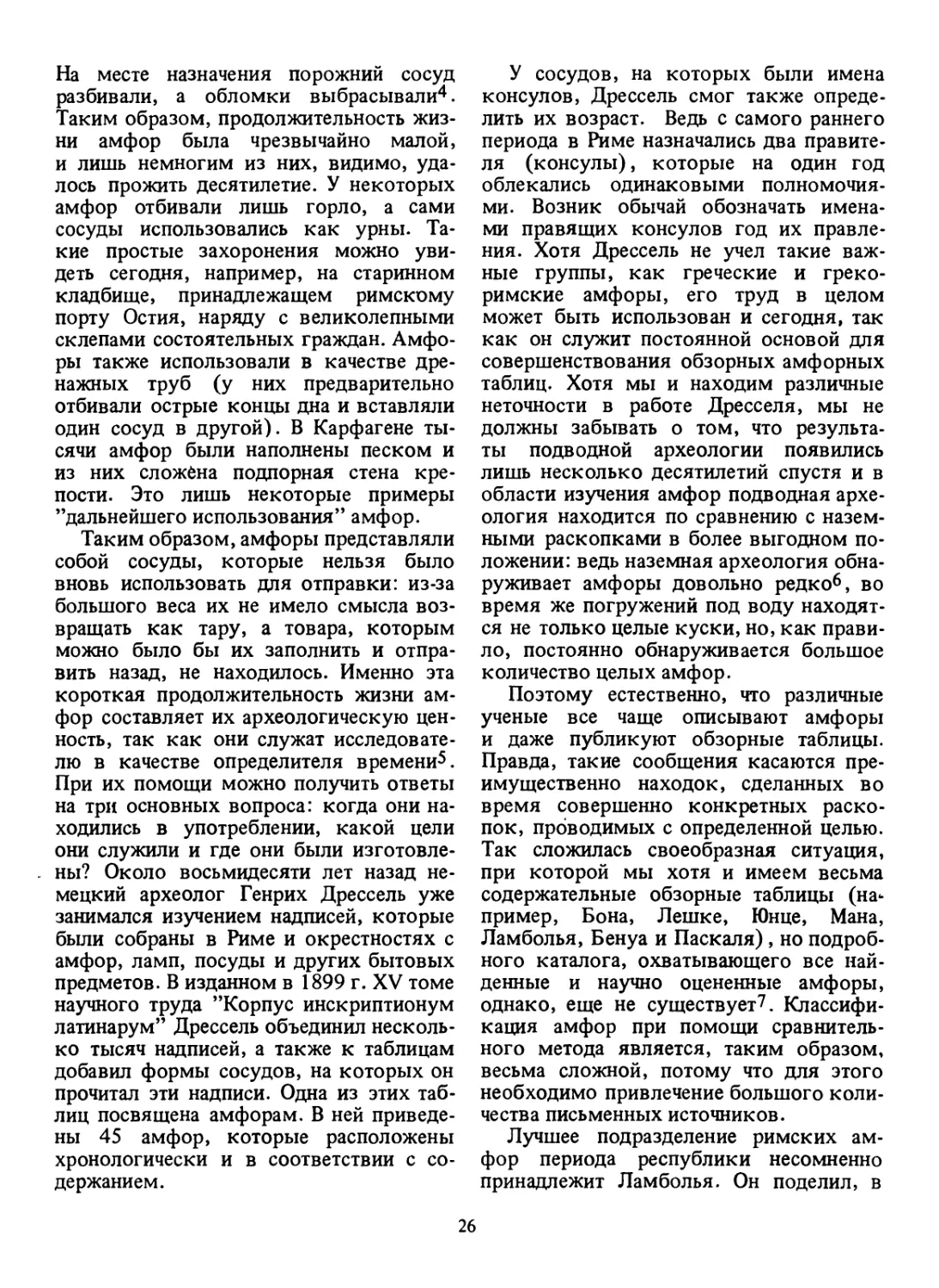

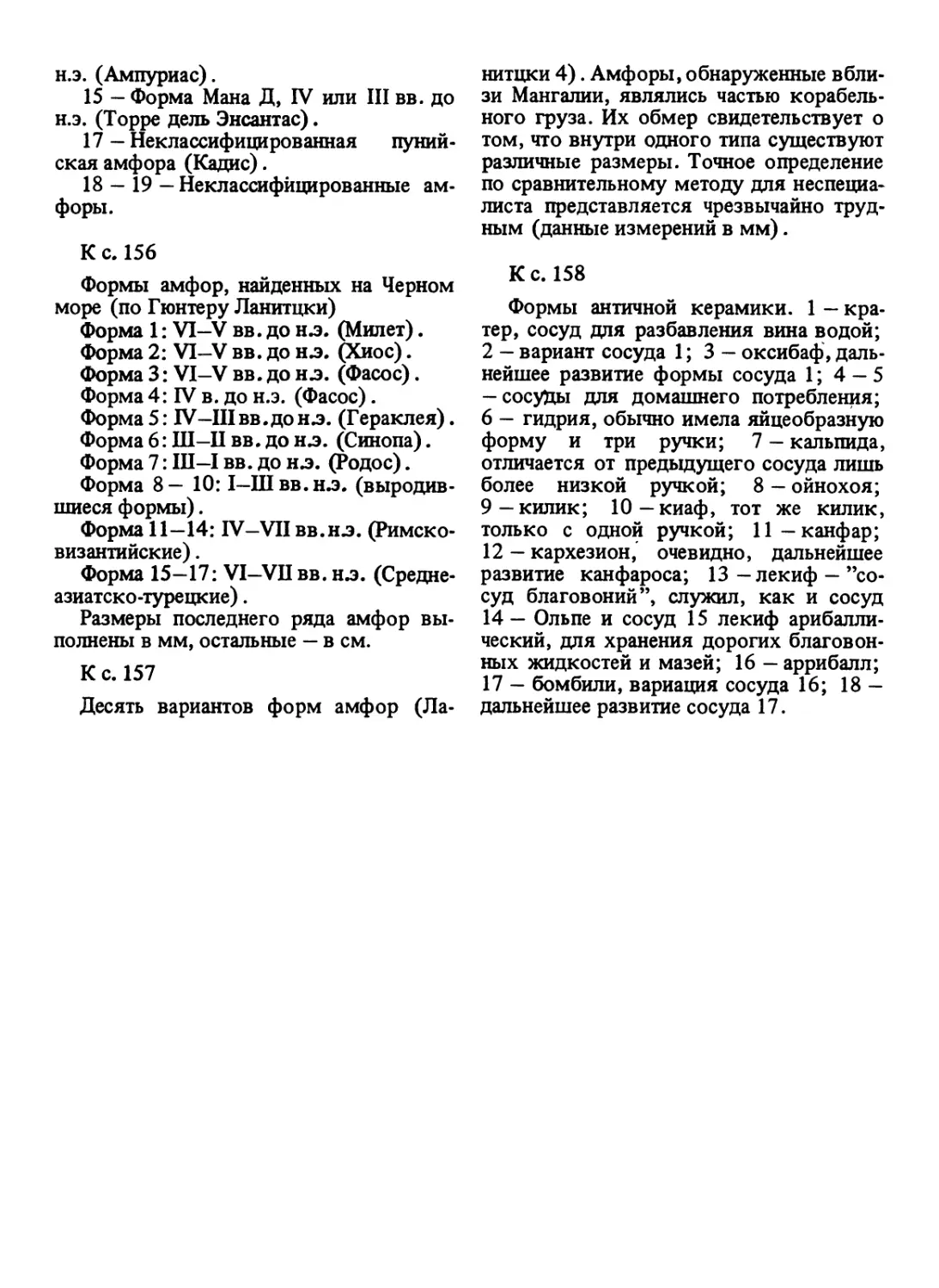

Клейма на амфорах дают сведения об

изготовителях и месте производства. 1 - Фасос;

2 - Синопа; 3 - Гера клея; 4 - Херсонес; 5а и

56 - Родос; 6 - Книд

частности, форму Дресселя 1 на формы

1А и1Б и охарактеризовал их

следующим образом:

Амфоры группы 1А имеют короткий

и косой край горла, цилиндрическую

шейку, легкие изогнутые ручки,

округленные края плеч, короткое тело,

срезанное основание. У амфор группы 1Б -

край горла выше и более или менее

вертикален, шейка воронкообразной

формы, подчеркнуто угловатые плечи, более

высокое и узкое тело, цилиндрическое

основание оканчивается небольшой

плоскостью для опоры. Наряду с этими

двумя формами существует еще одна форма

(1В). Амфоры этой формы-более

вытянуты и имеют форму веретена,

ручки искривлены и расположены более

или менее близко к основанию шейки.

В качестве примера для иллюстрации

формы 1А Ламболья приводит 246

амфор, составлявших груз корабля

Марка Сестия, затонувшего возле Гран

Конглуэ. Эти амфоры относятся ко

второму веку до н. э. Форма 1Б

подтверждается находкой судна у Альбенги. Такие

амфоры типичны для первого века до

н. э. Вспомогательная форма 1В была

определена в результате раскопок у

Вада-Сабатии, и ее следует отнести к

концу второго века до н. э.

Уже один этот пример показывает, что

изучение амфор, как и многого другого,

еще не закончено и что точная

классификация, как и датирование, остается

за специалистами.

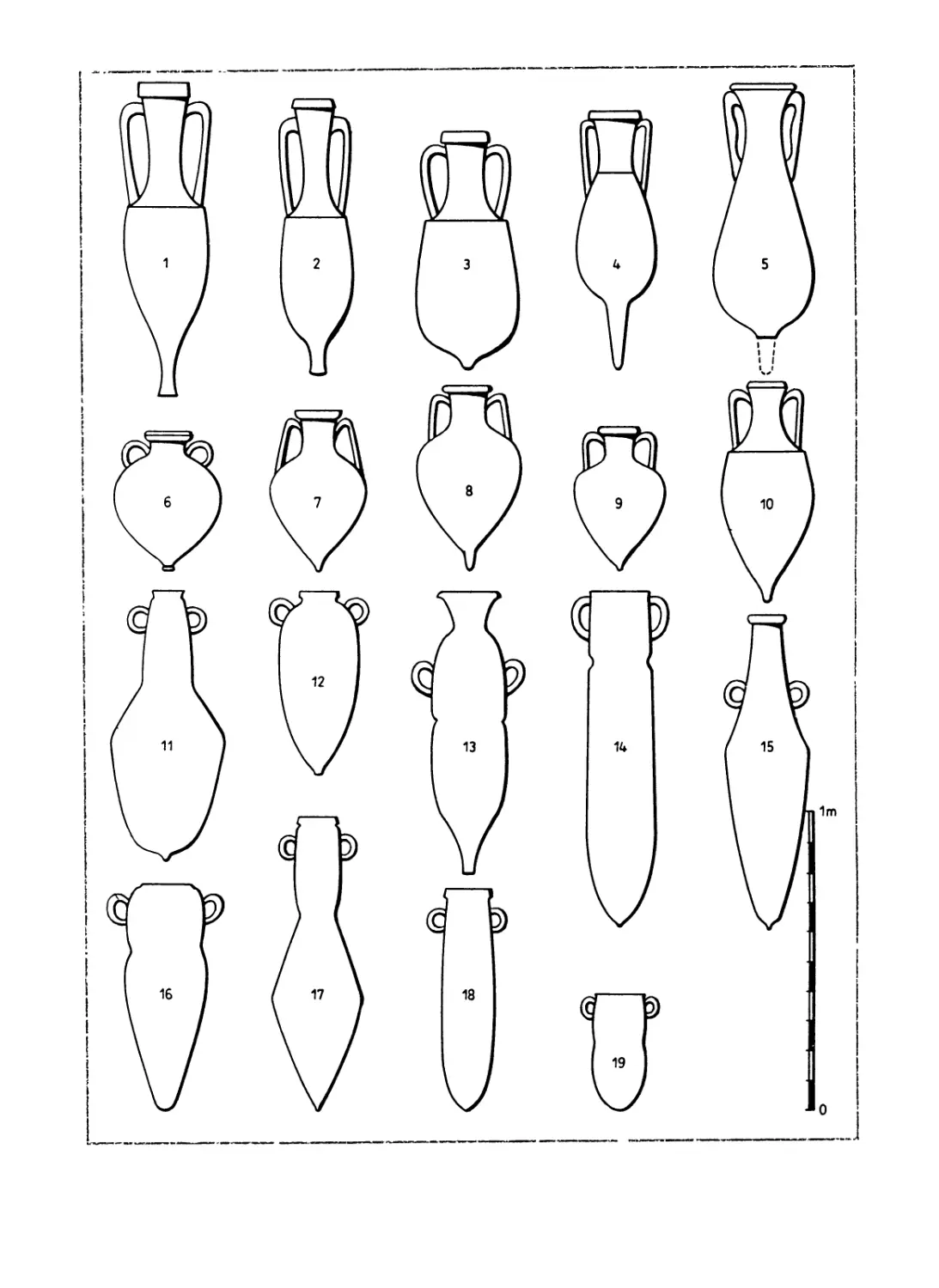

Максимально точная классификация

возможна у клейменых амфор. Так,

например, находки амфор, относящихся

к эллинистическому периоду (IV - 1вв.

до н. э.), снабженных клеймами с

указанием центров их производства на

Черноморском побережье, не являются

редкостью. Румынский музеолог Канараки

только во время своих раскопок в

Истрии обнаружил 840 клейм на

фрагментах амфор. Эти клейма содержали

сведения об изготовителях амфор

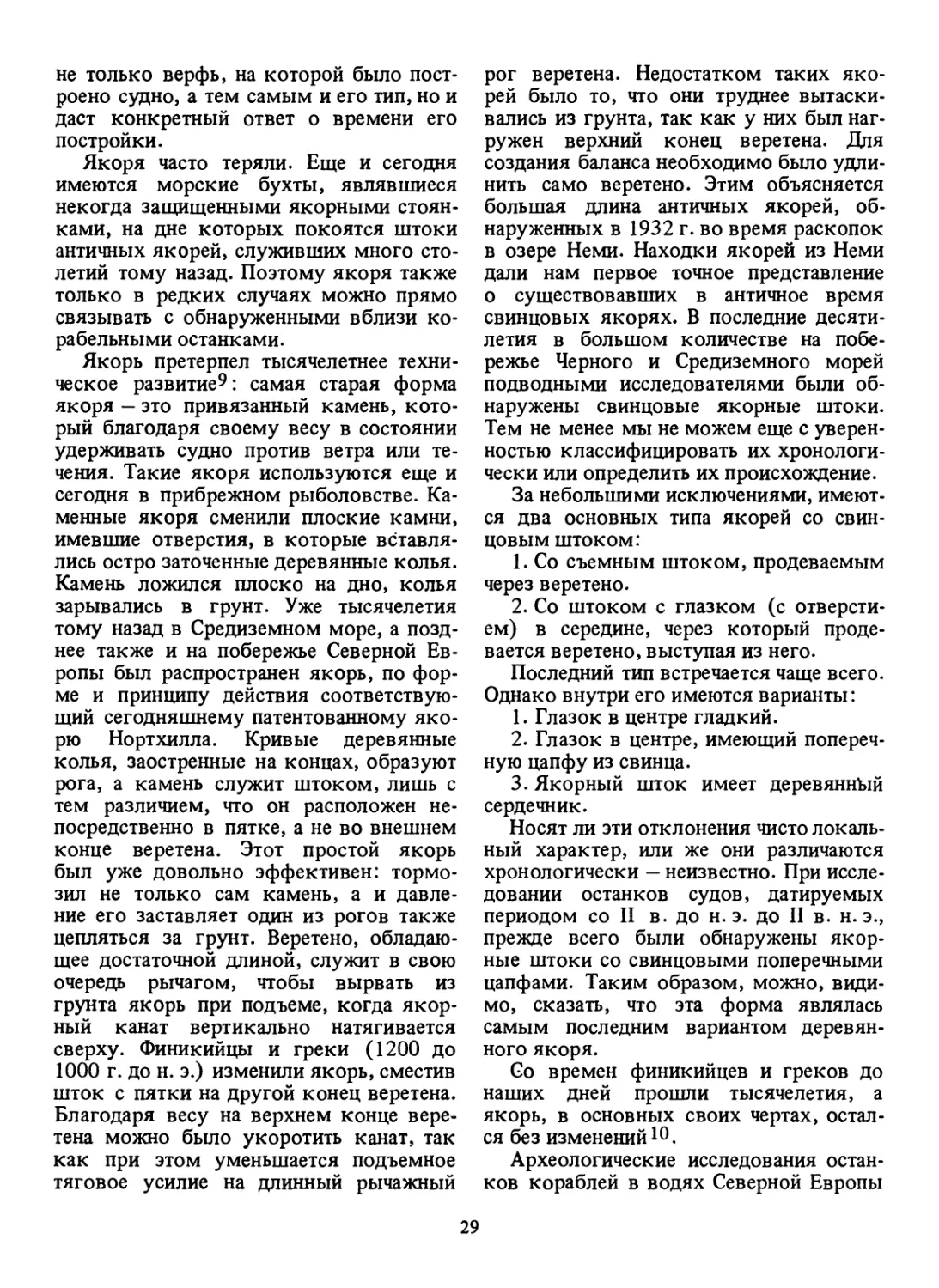

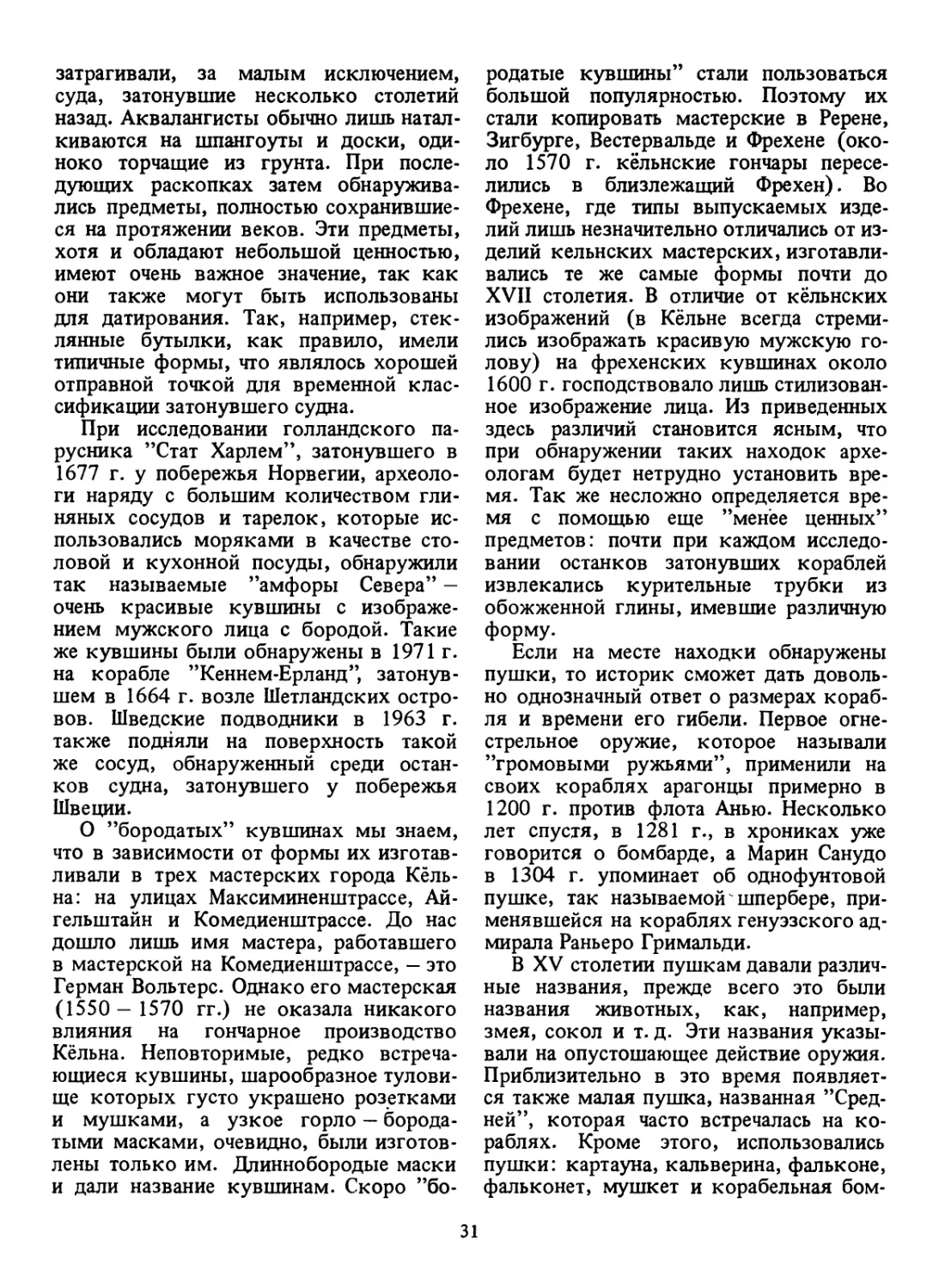

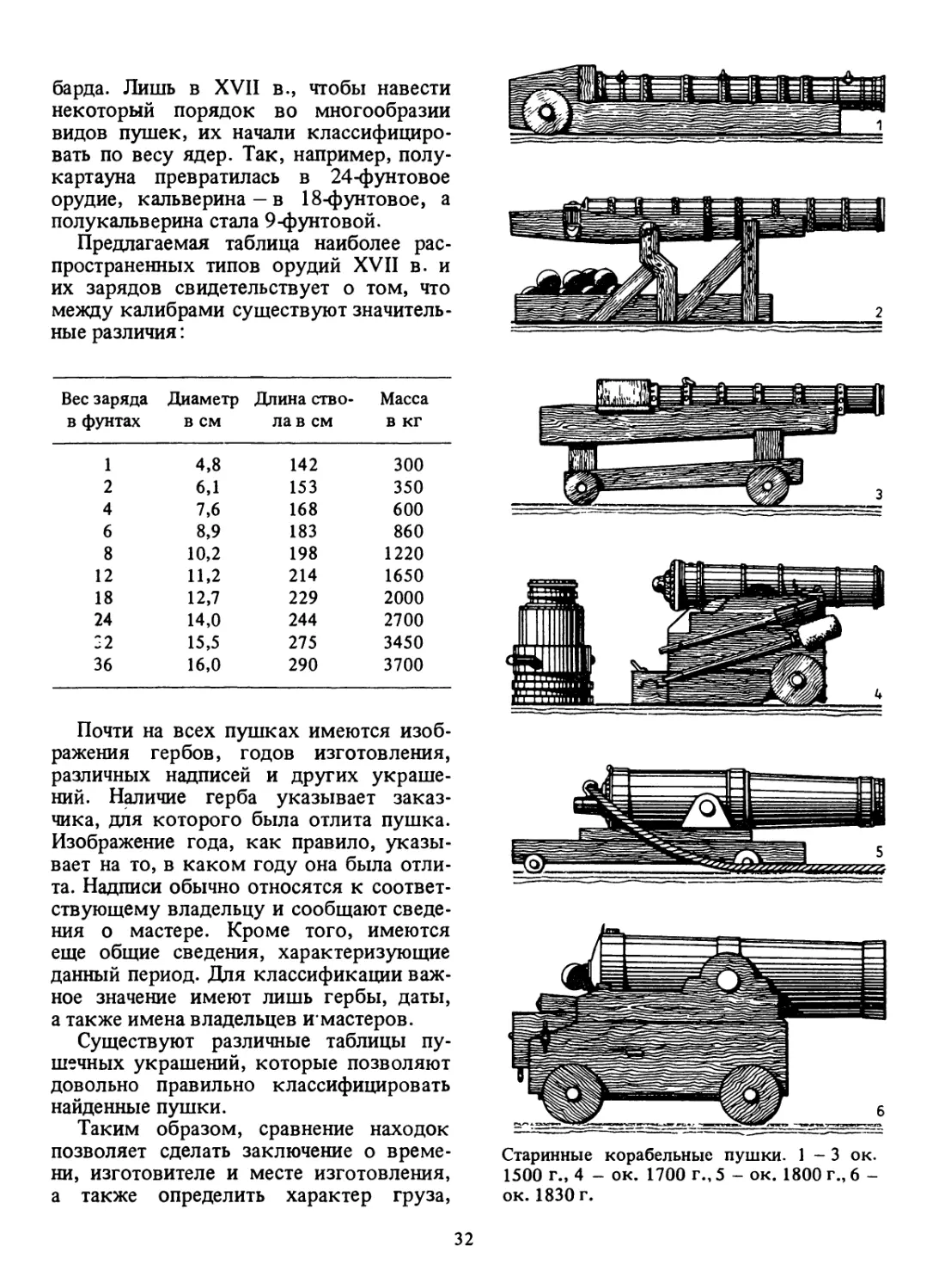

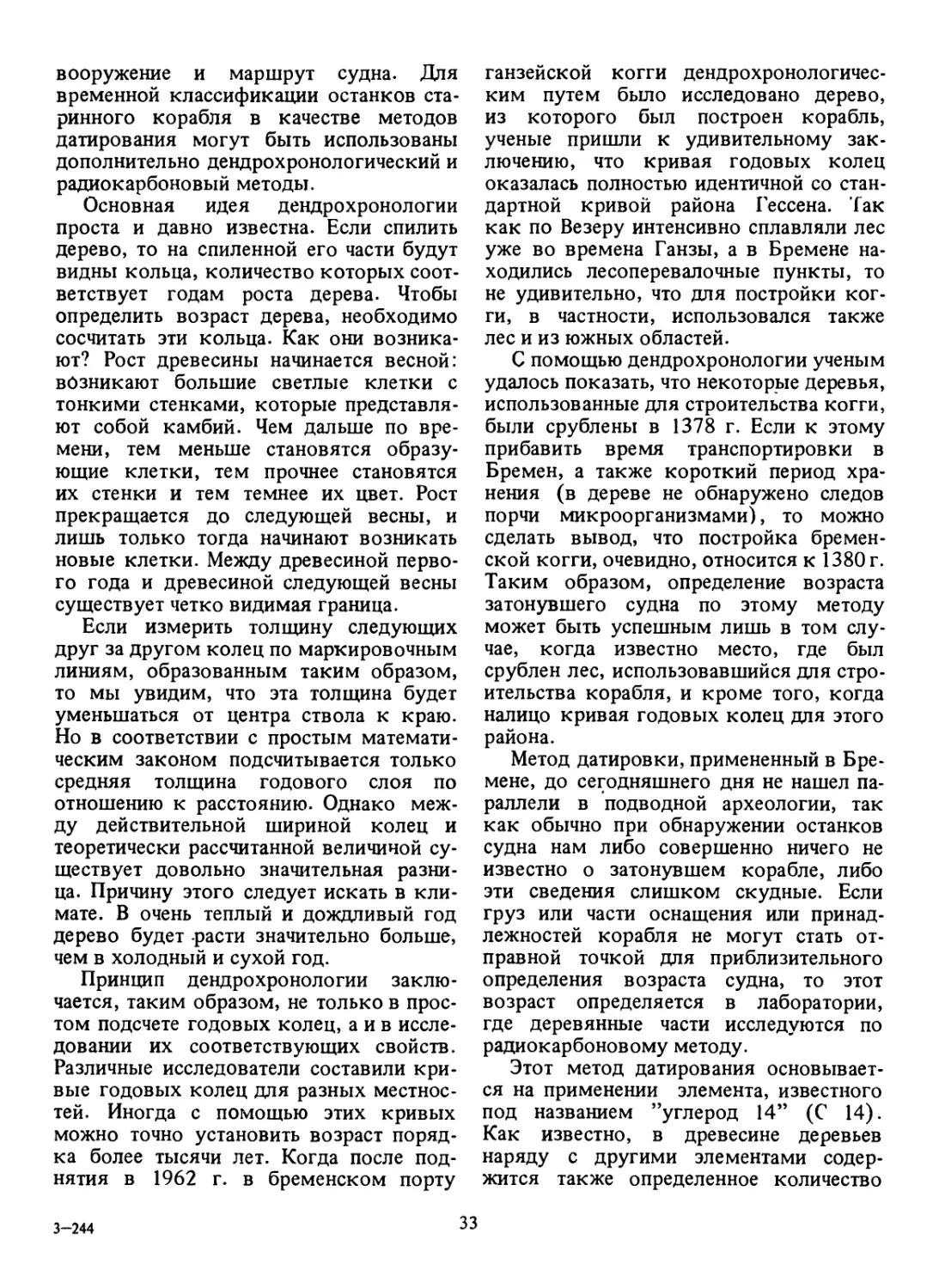

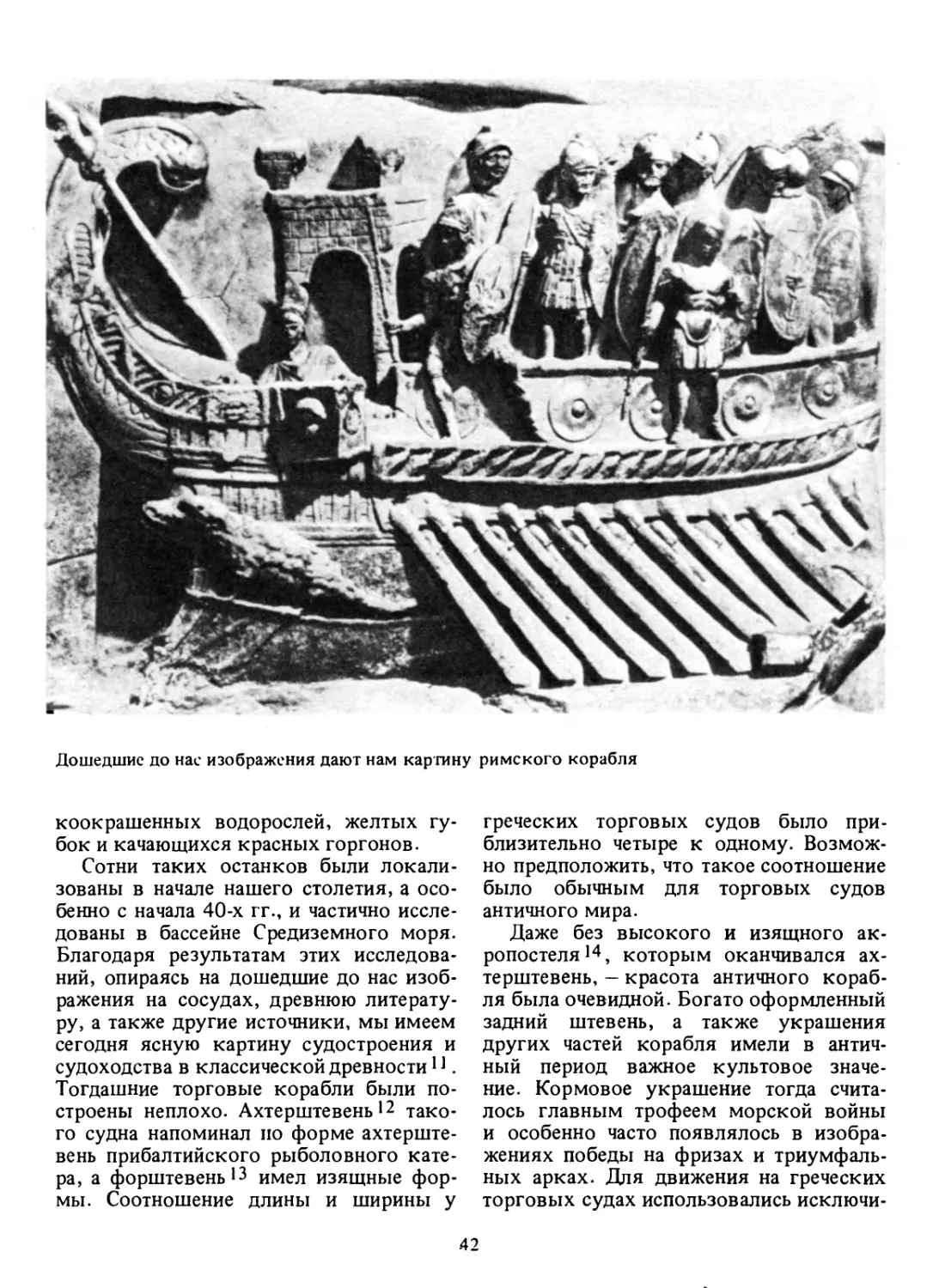

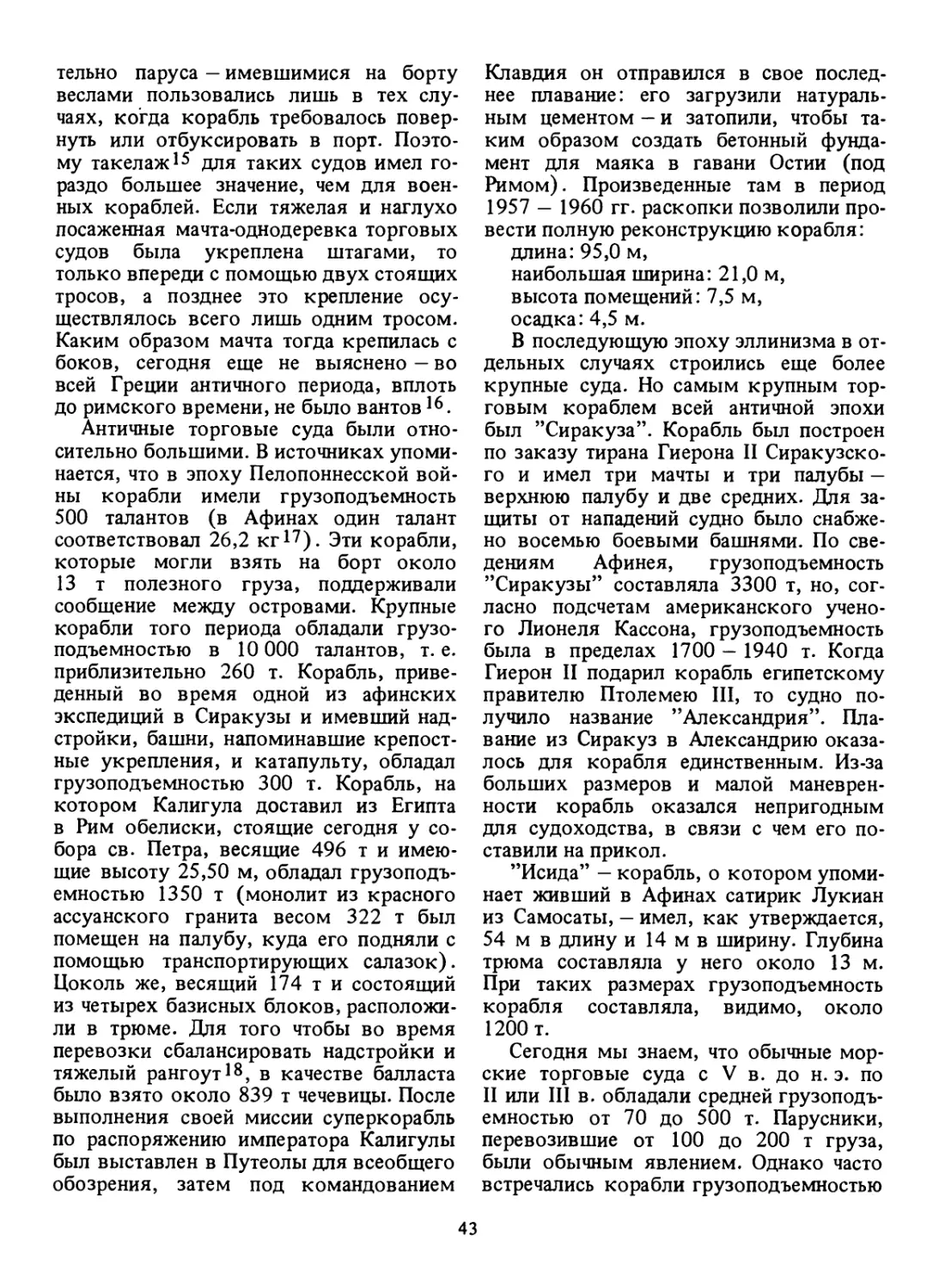

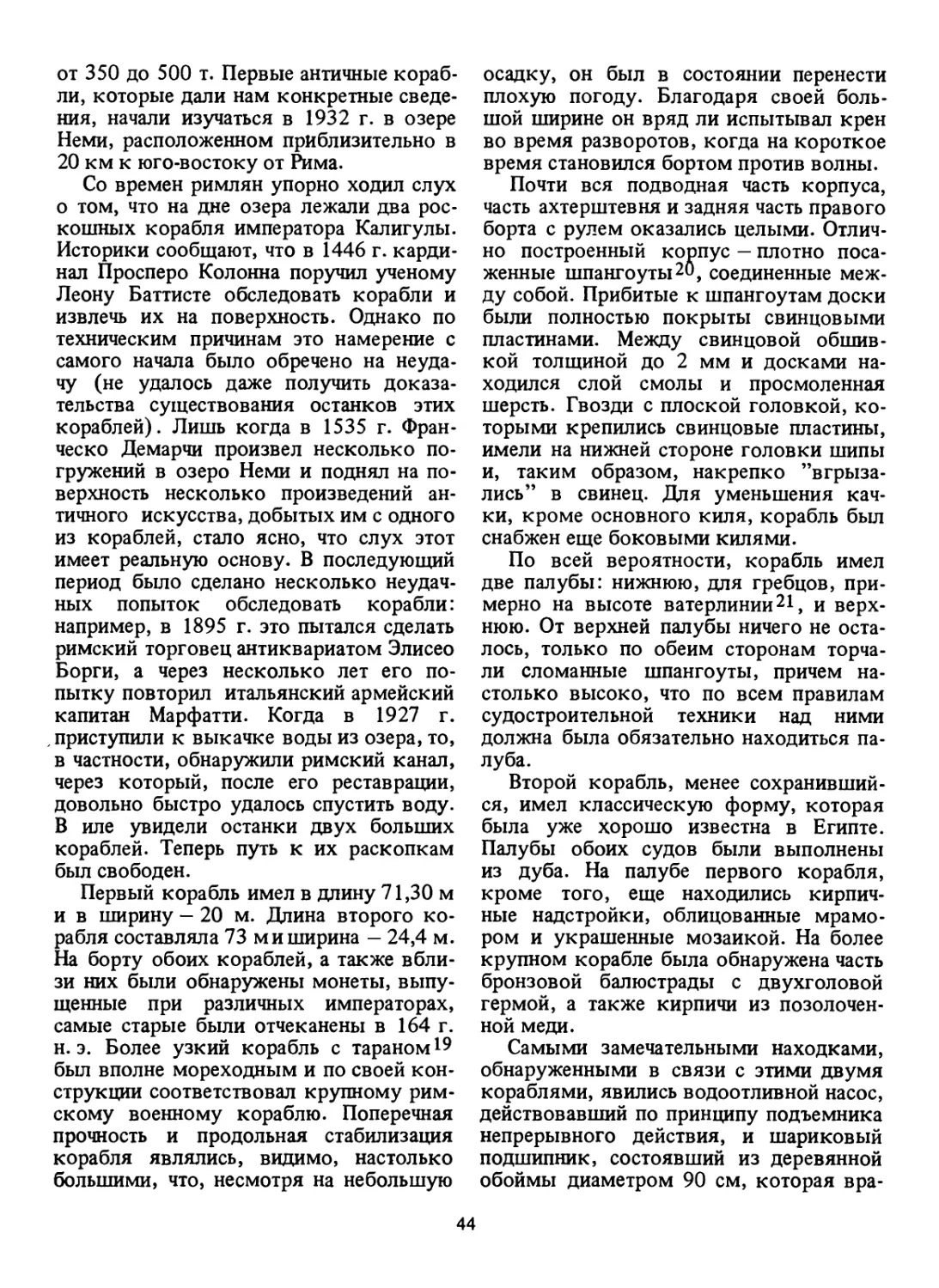

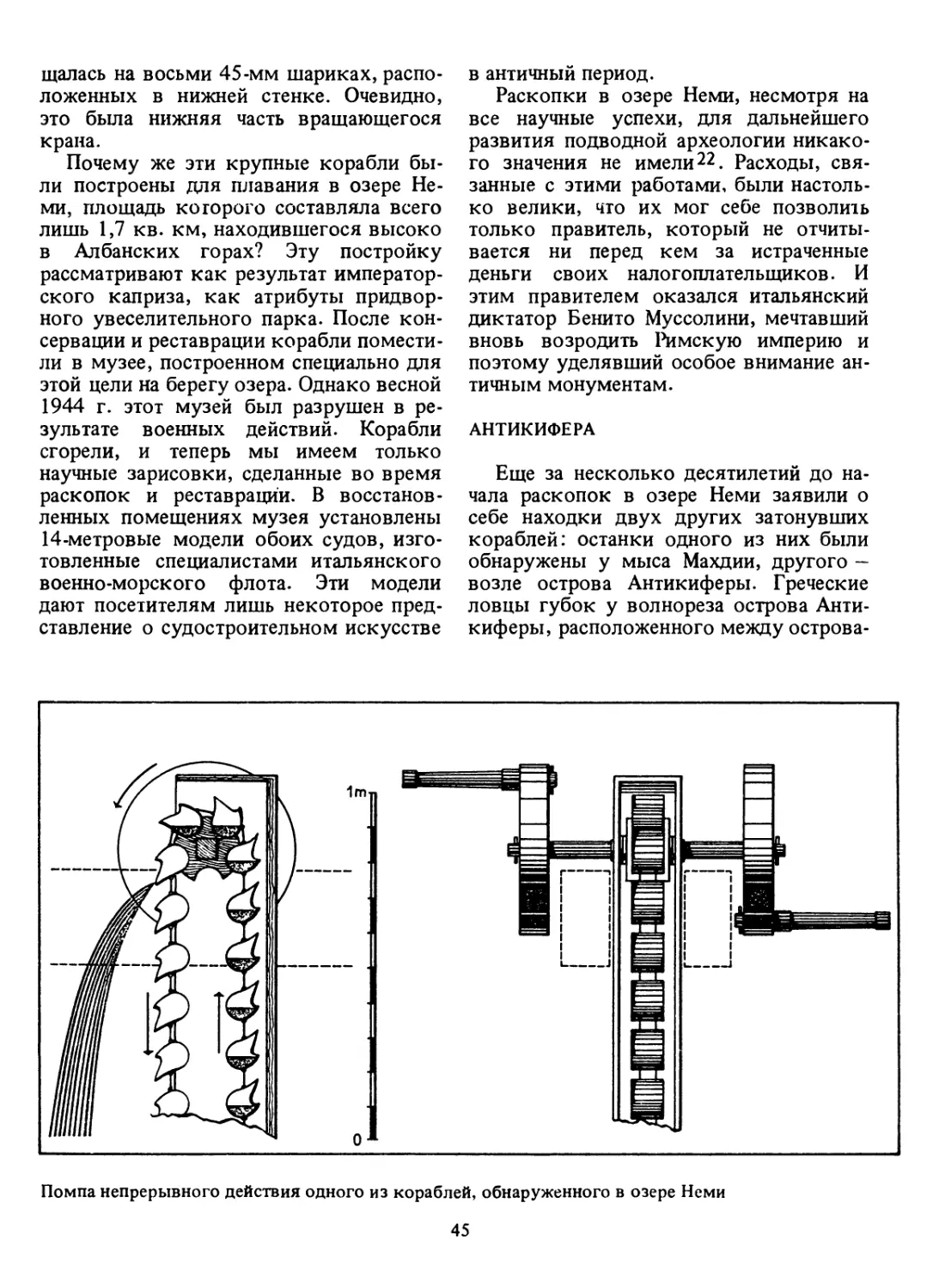

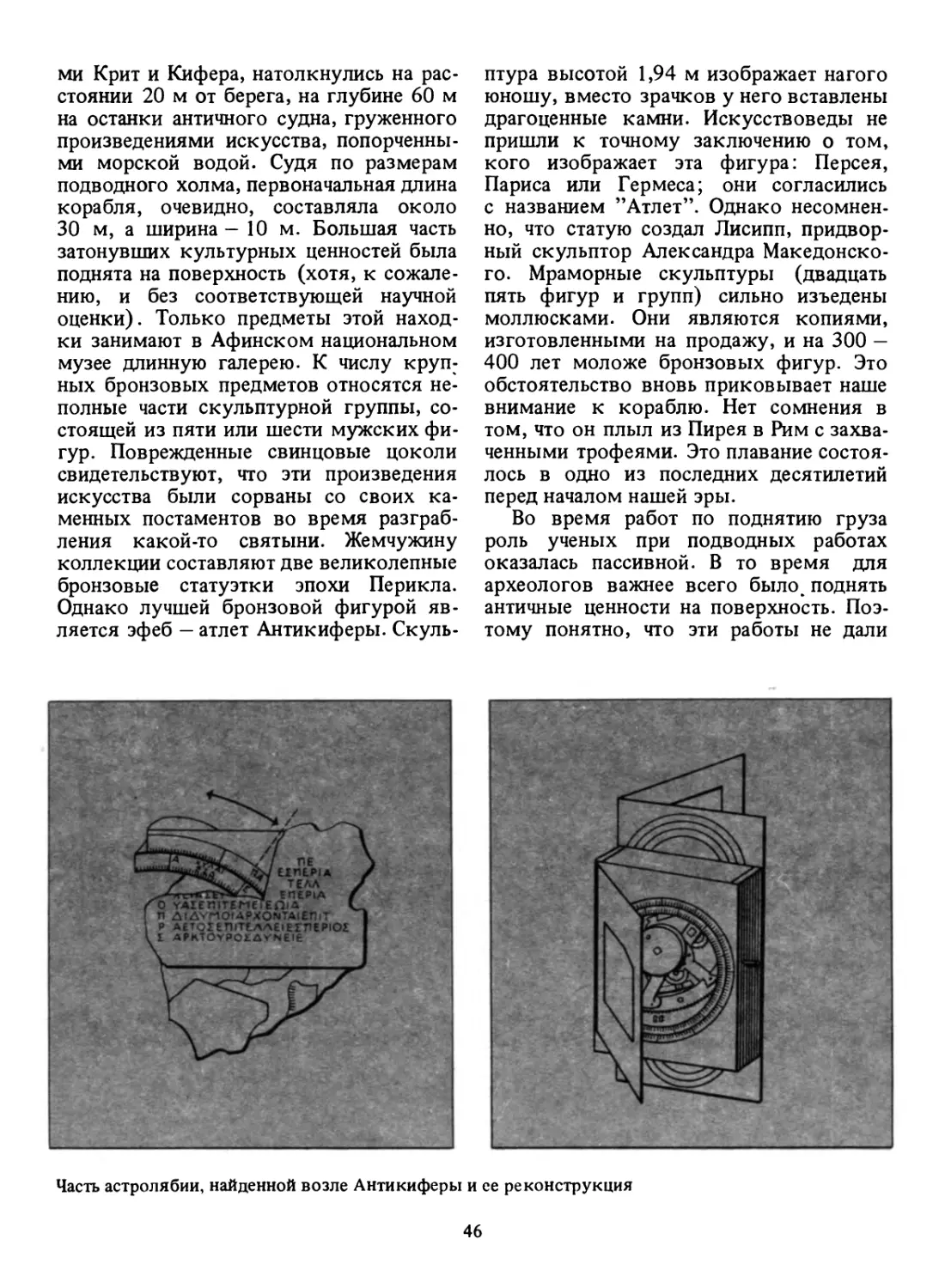

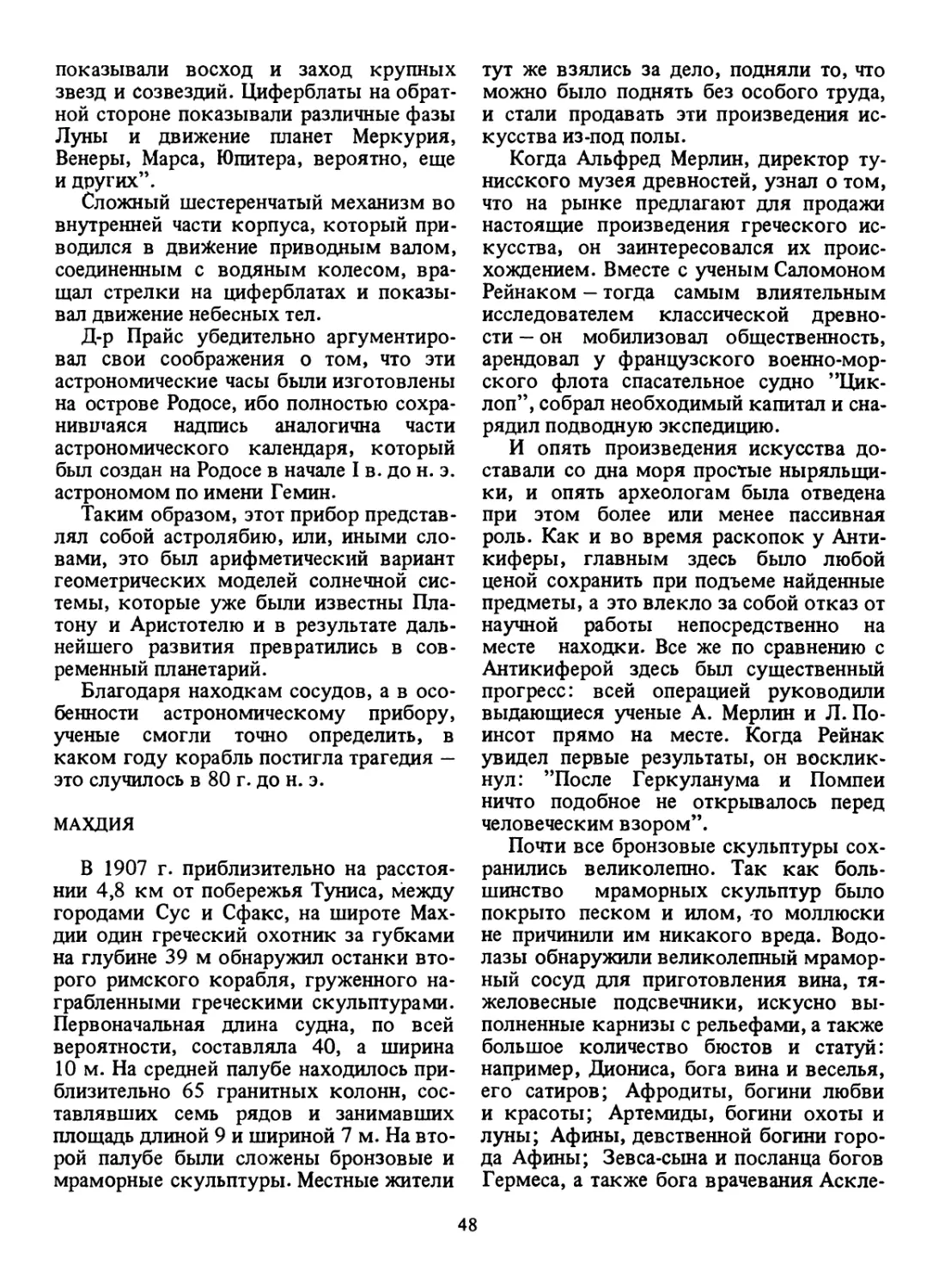

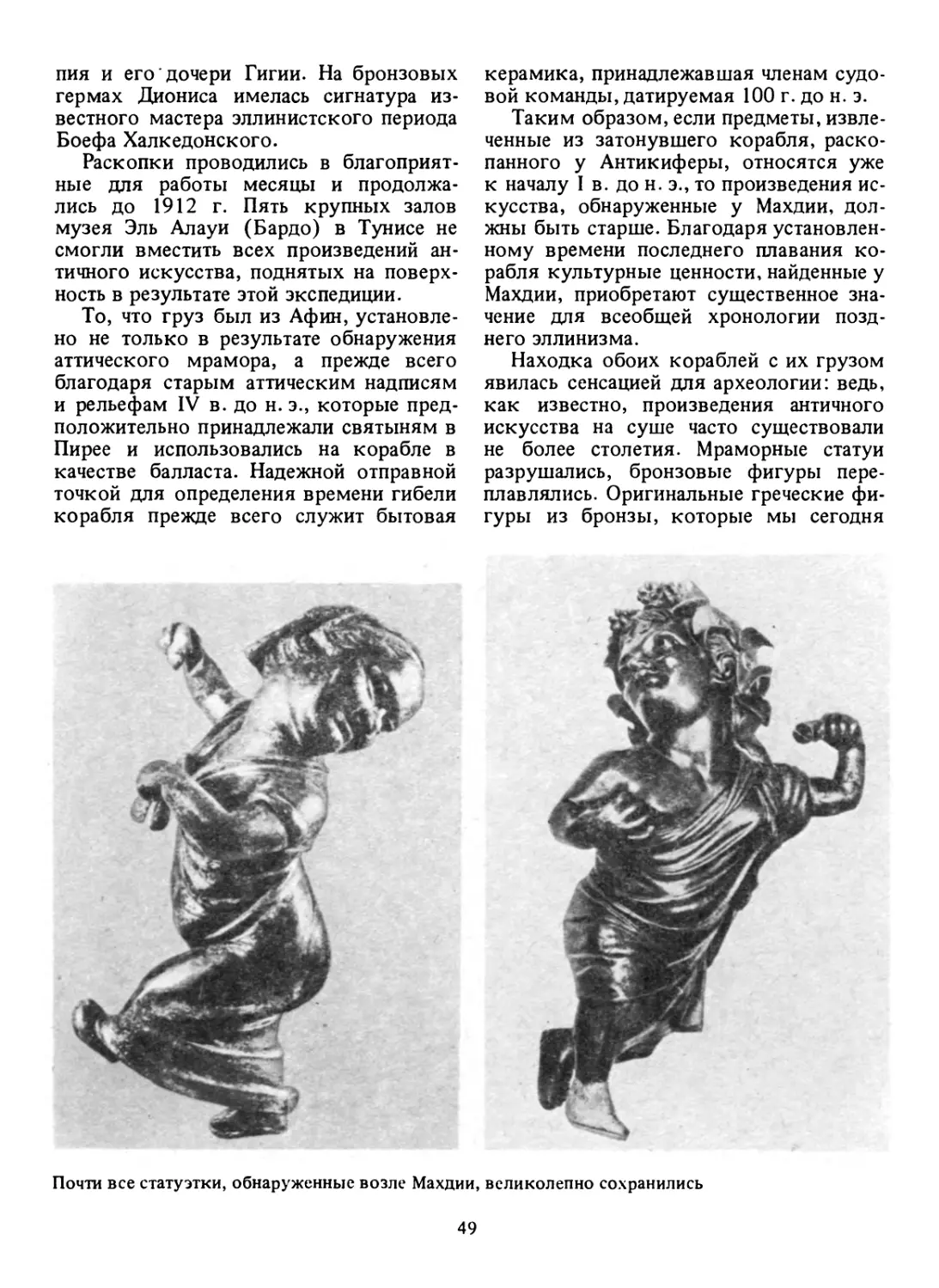

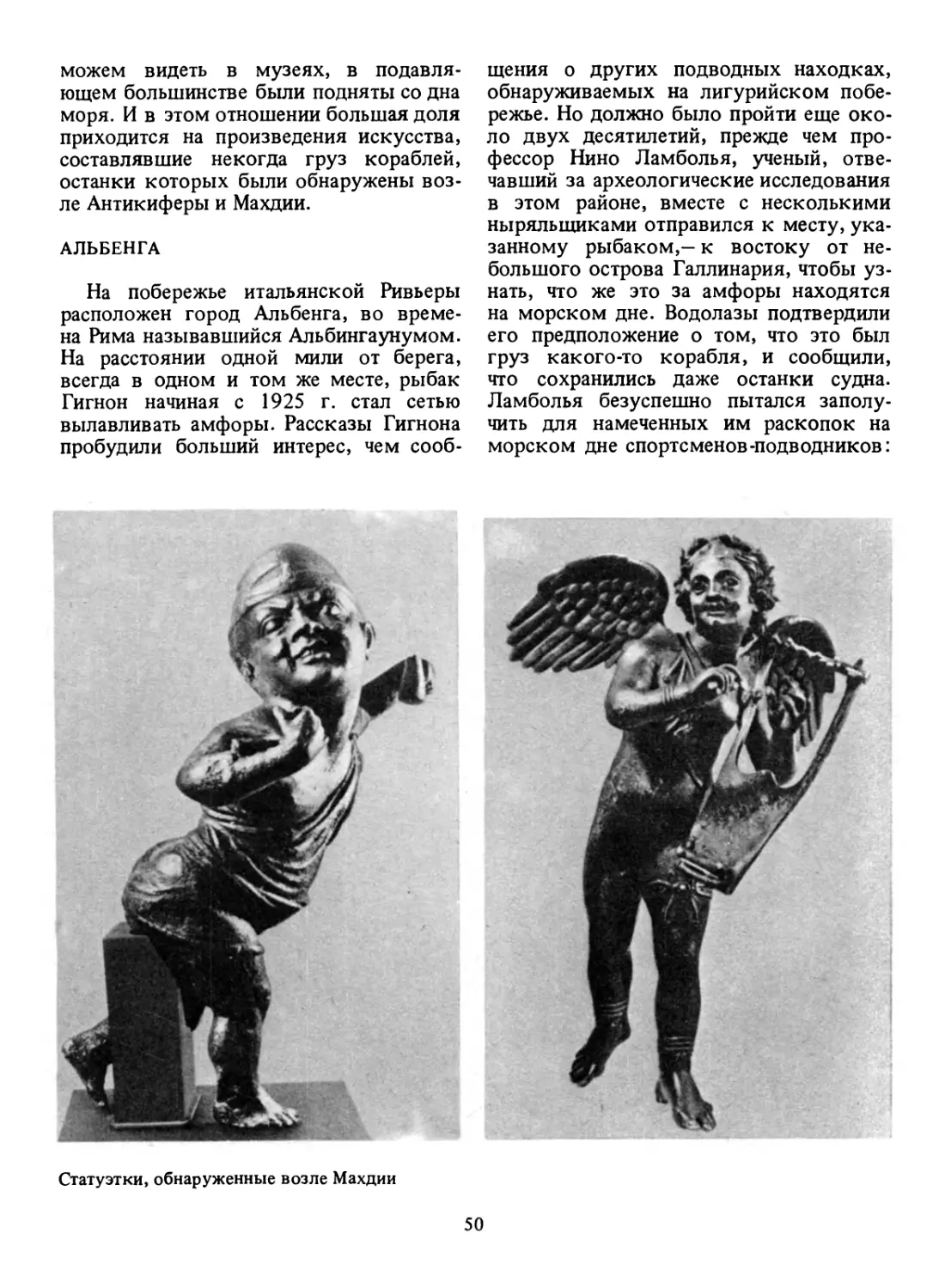

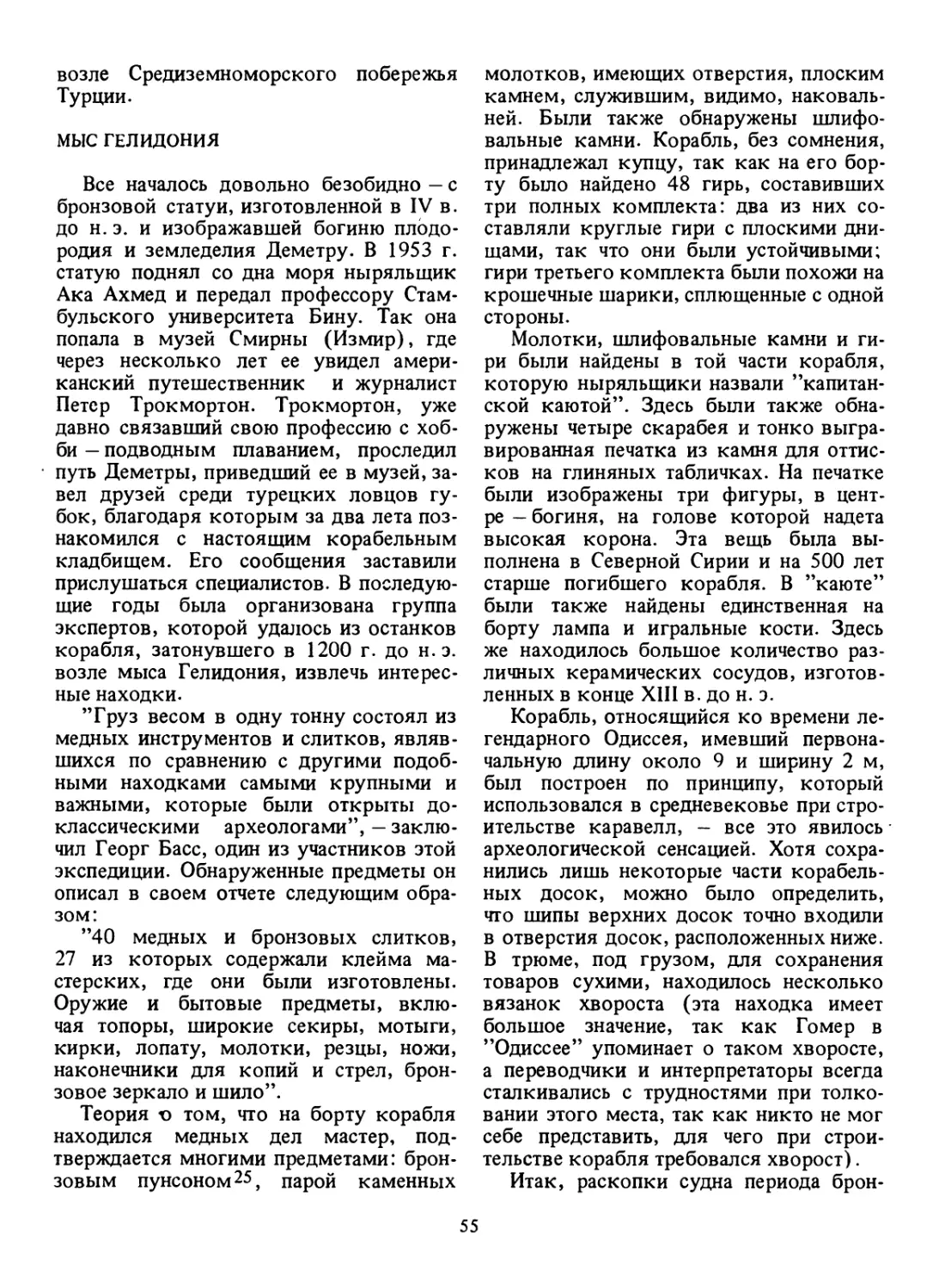

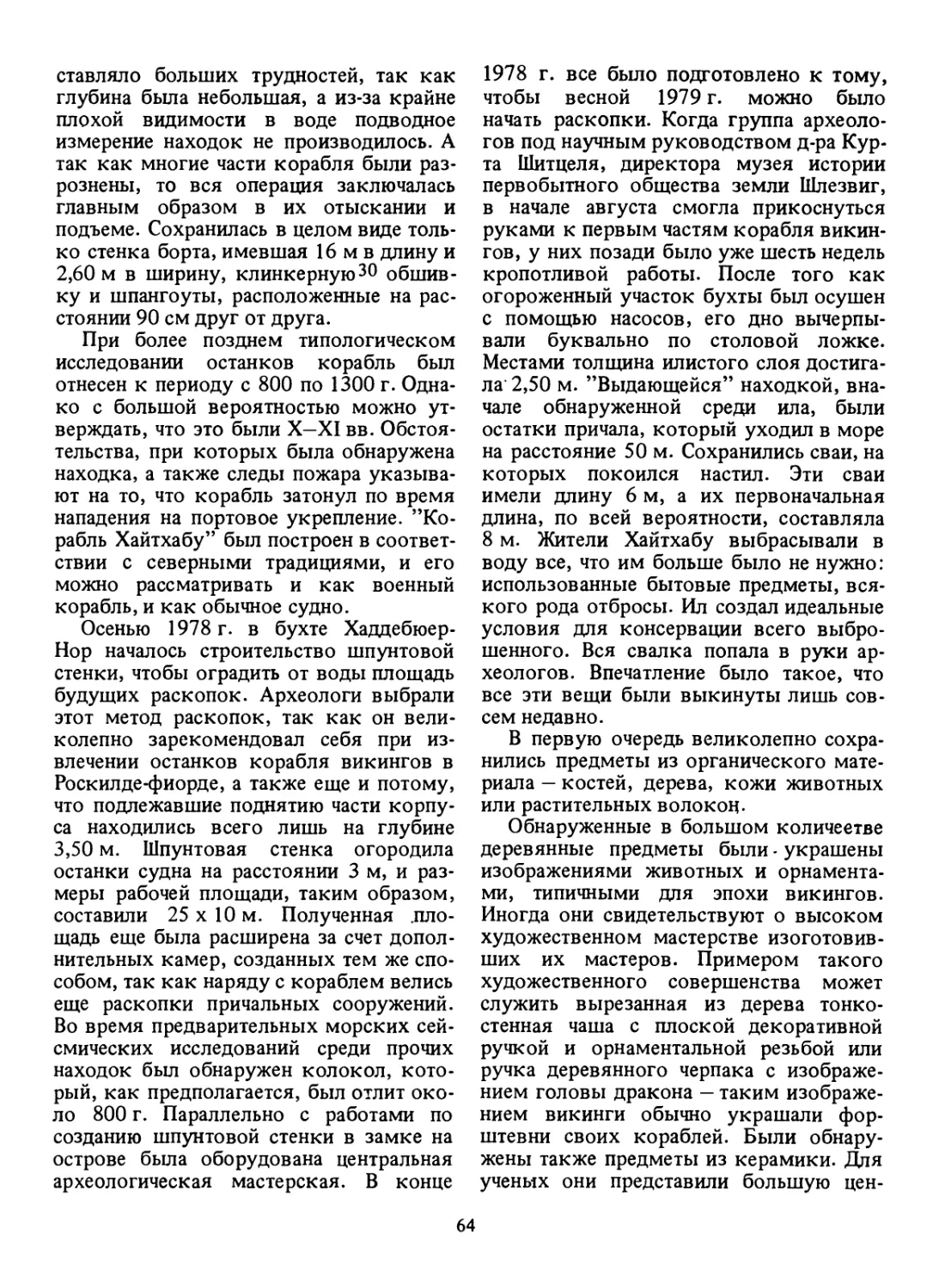

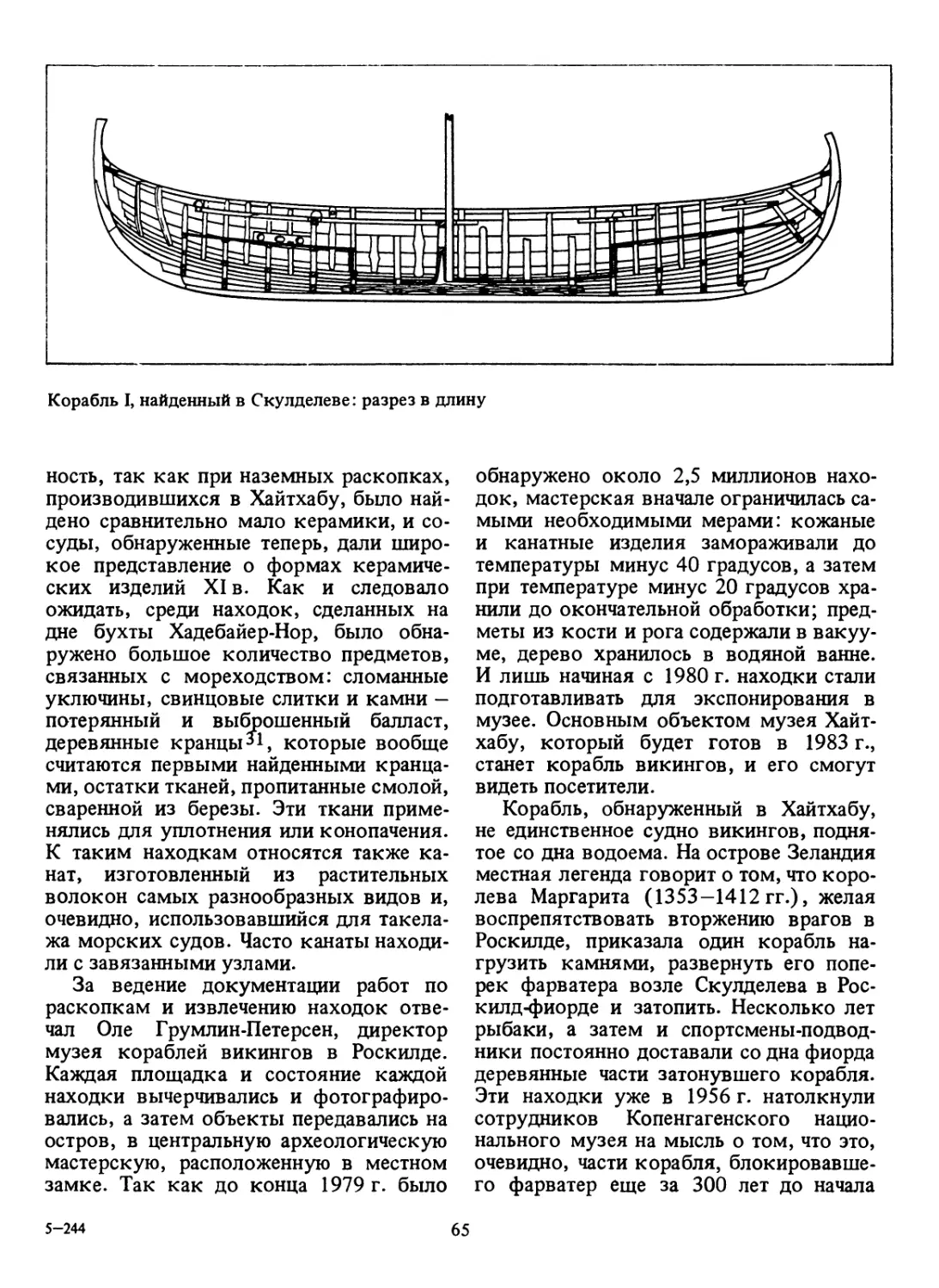

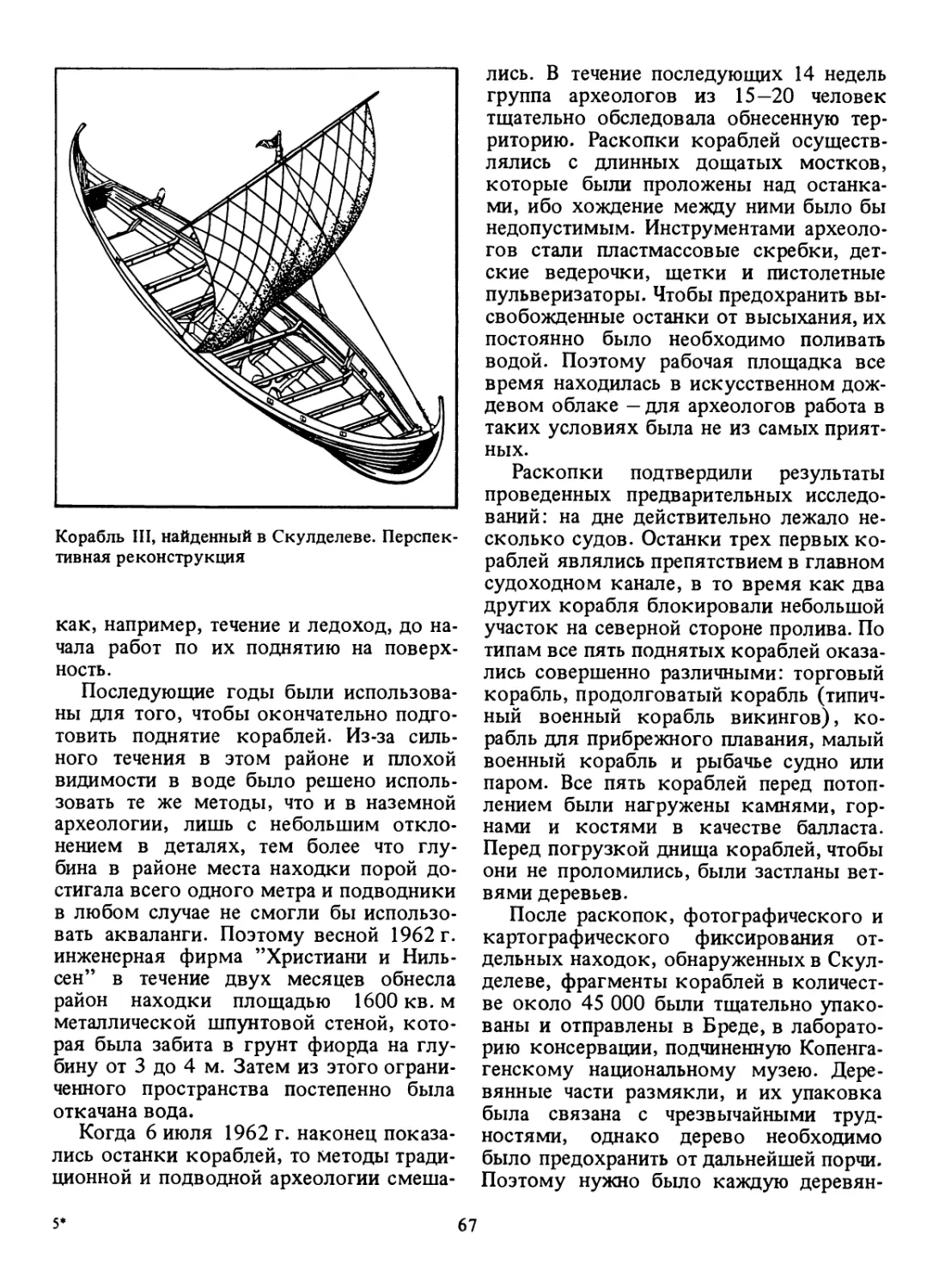

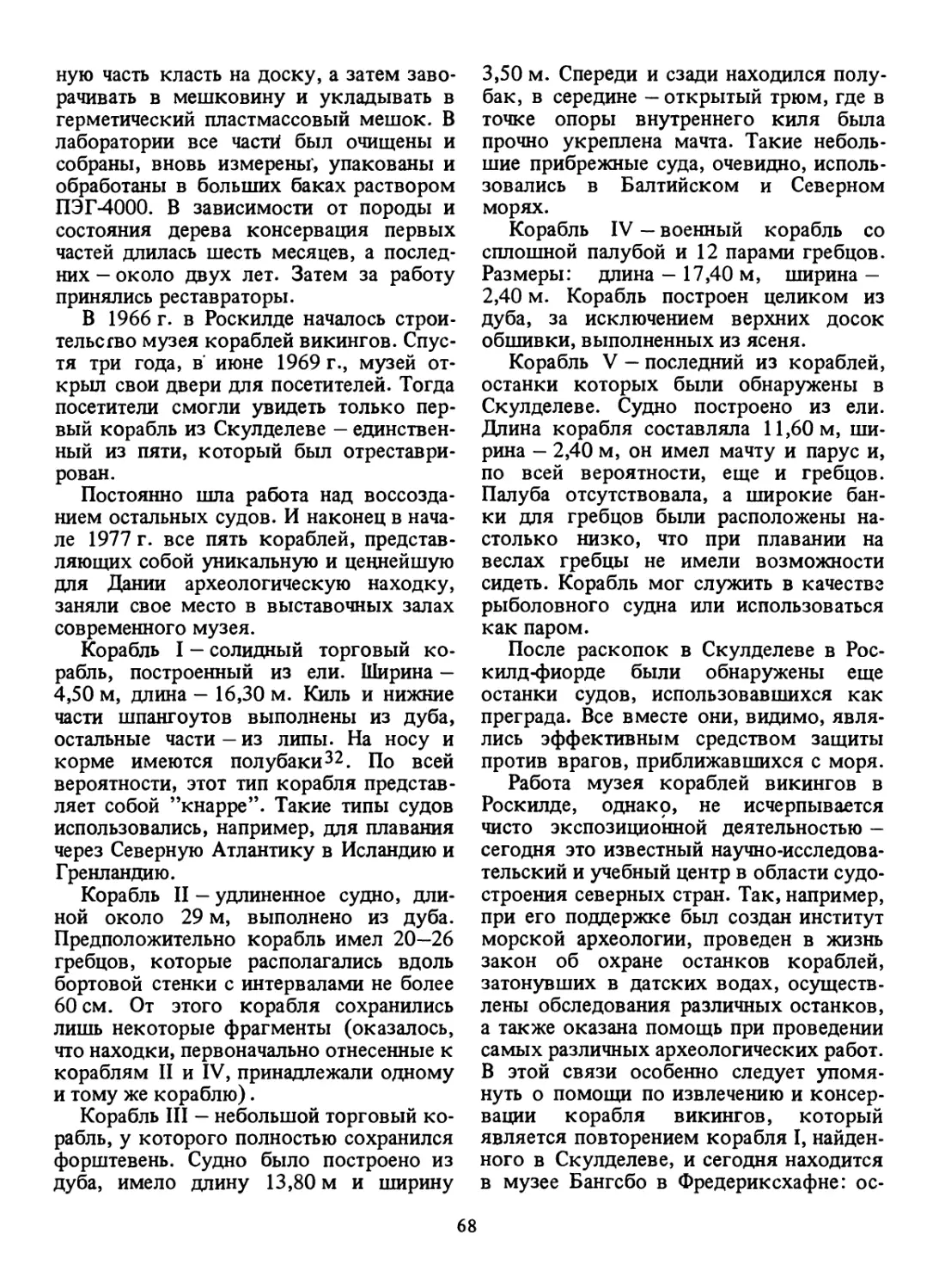

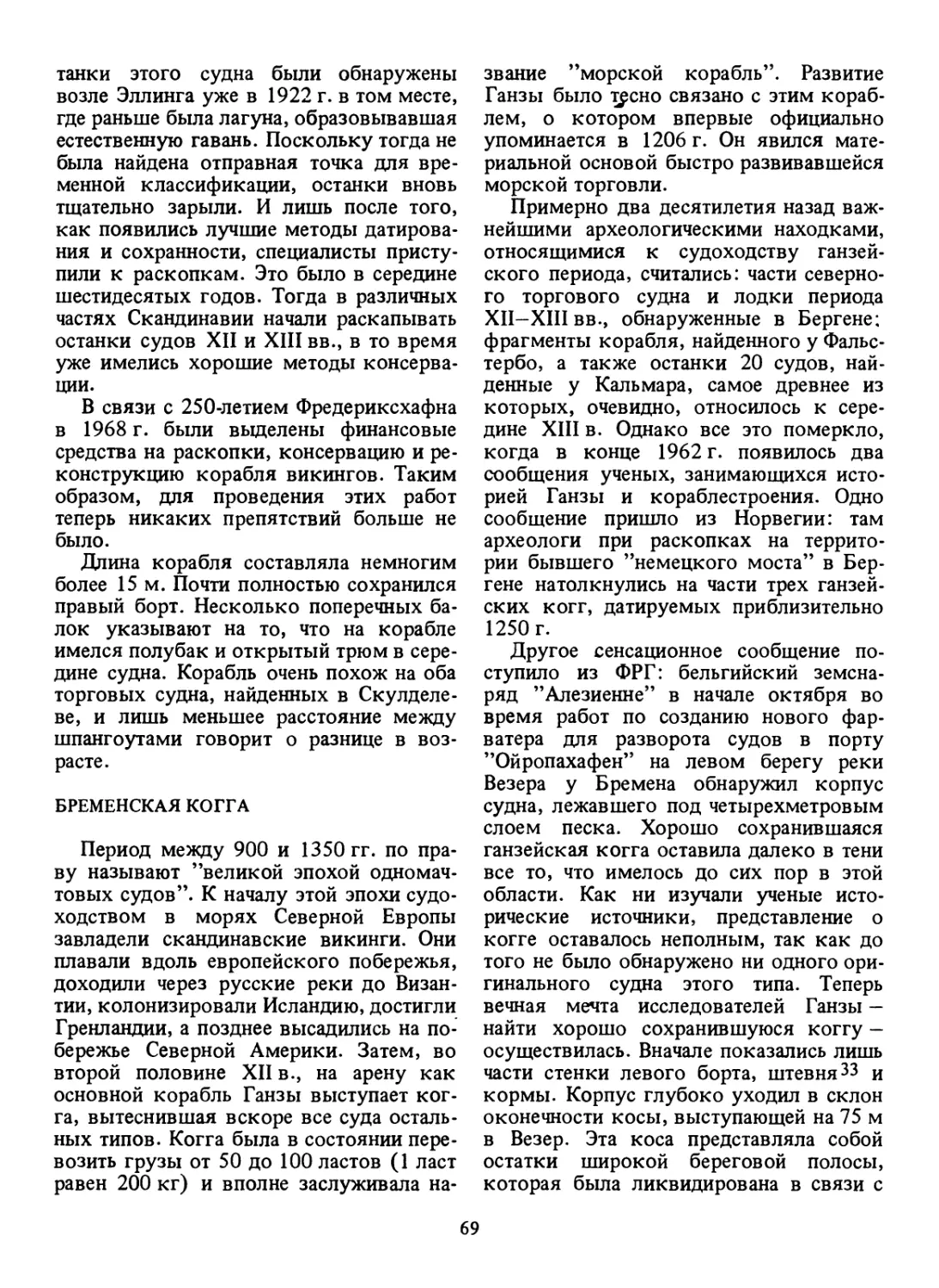

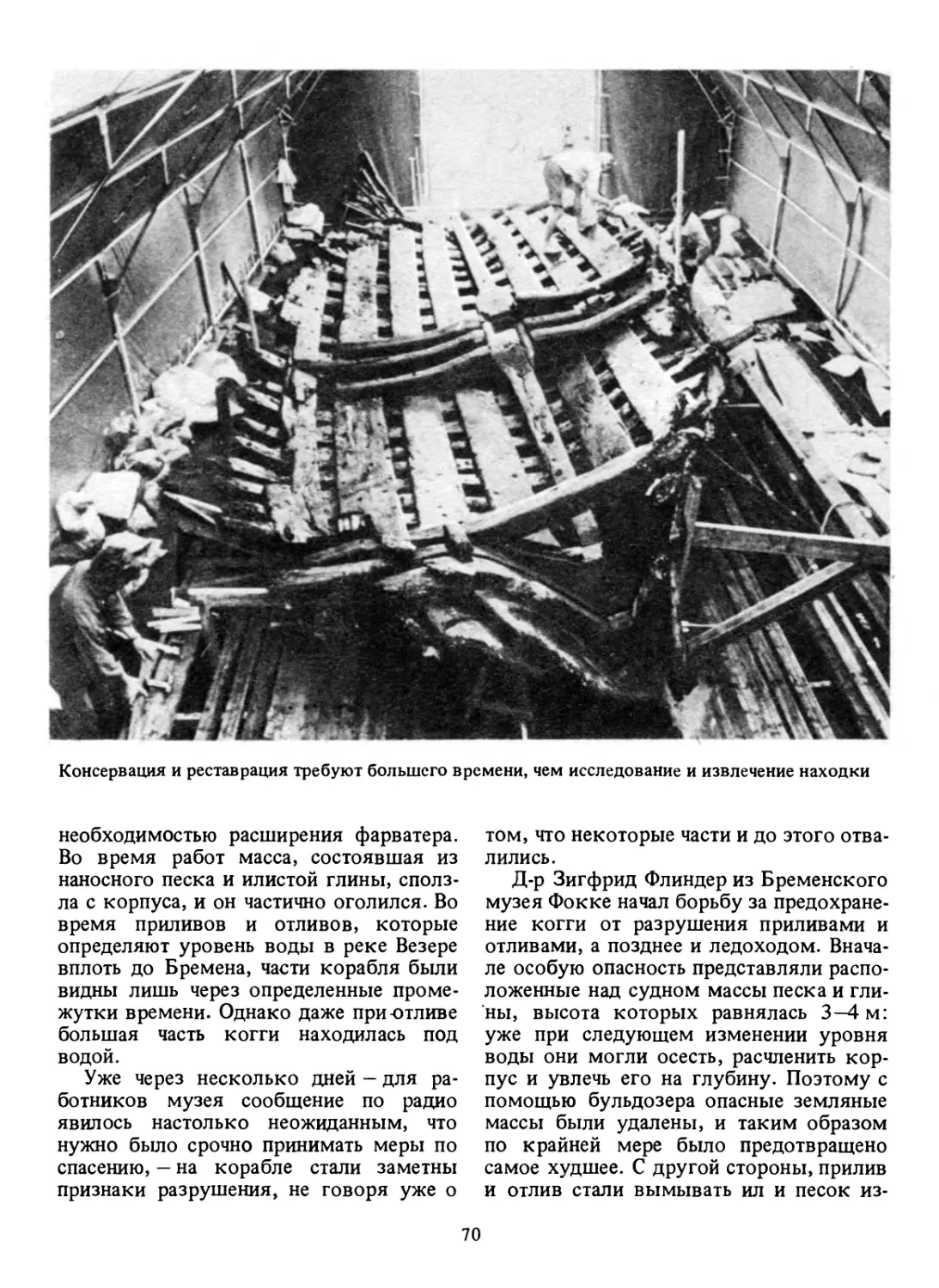

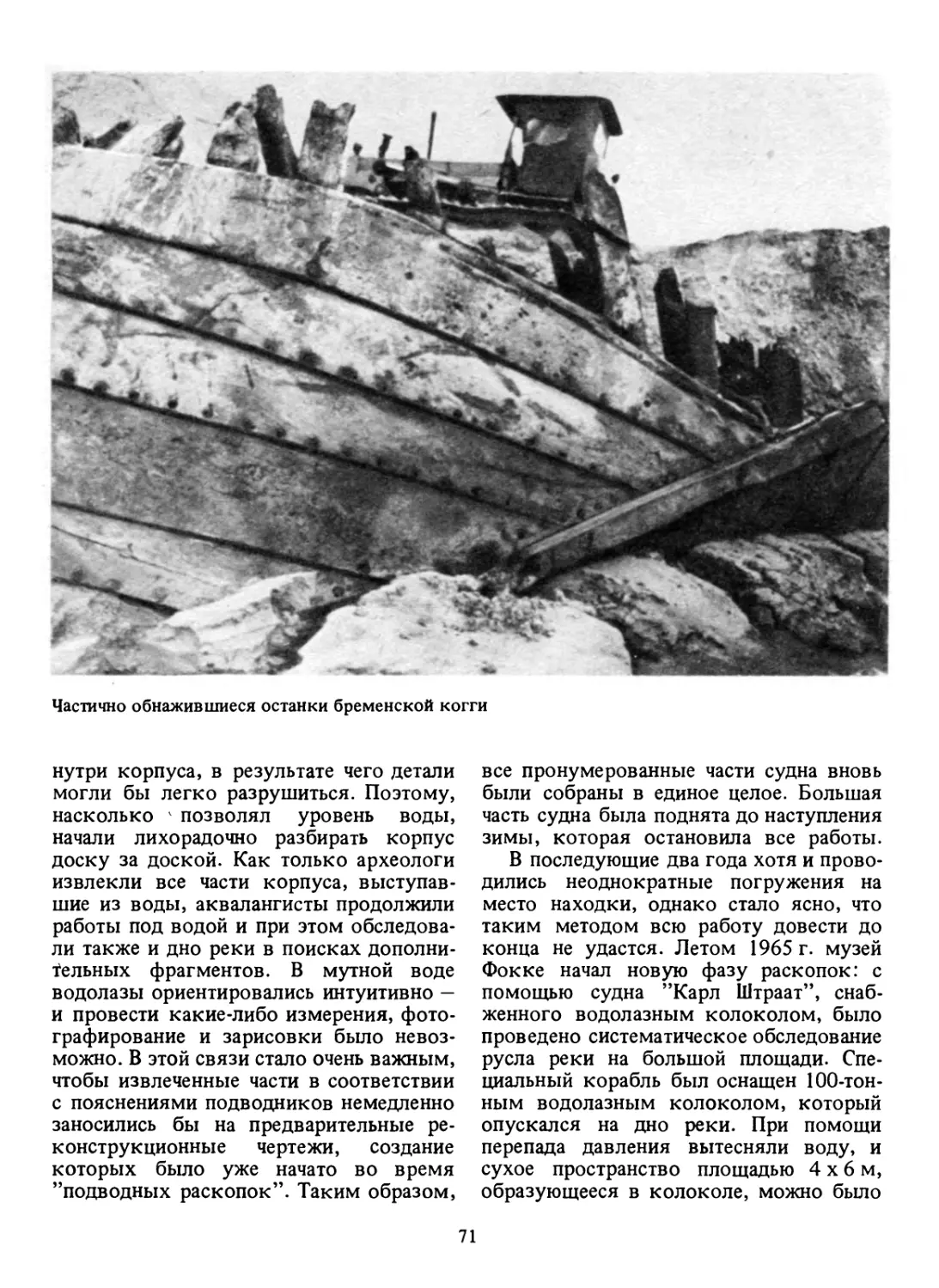

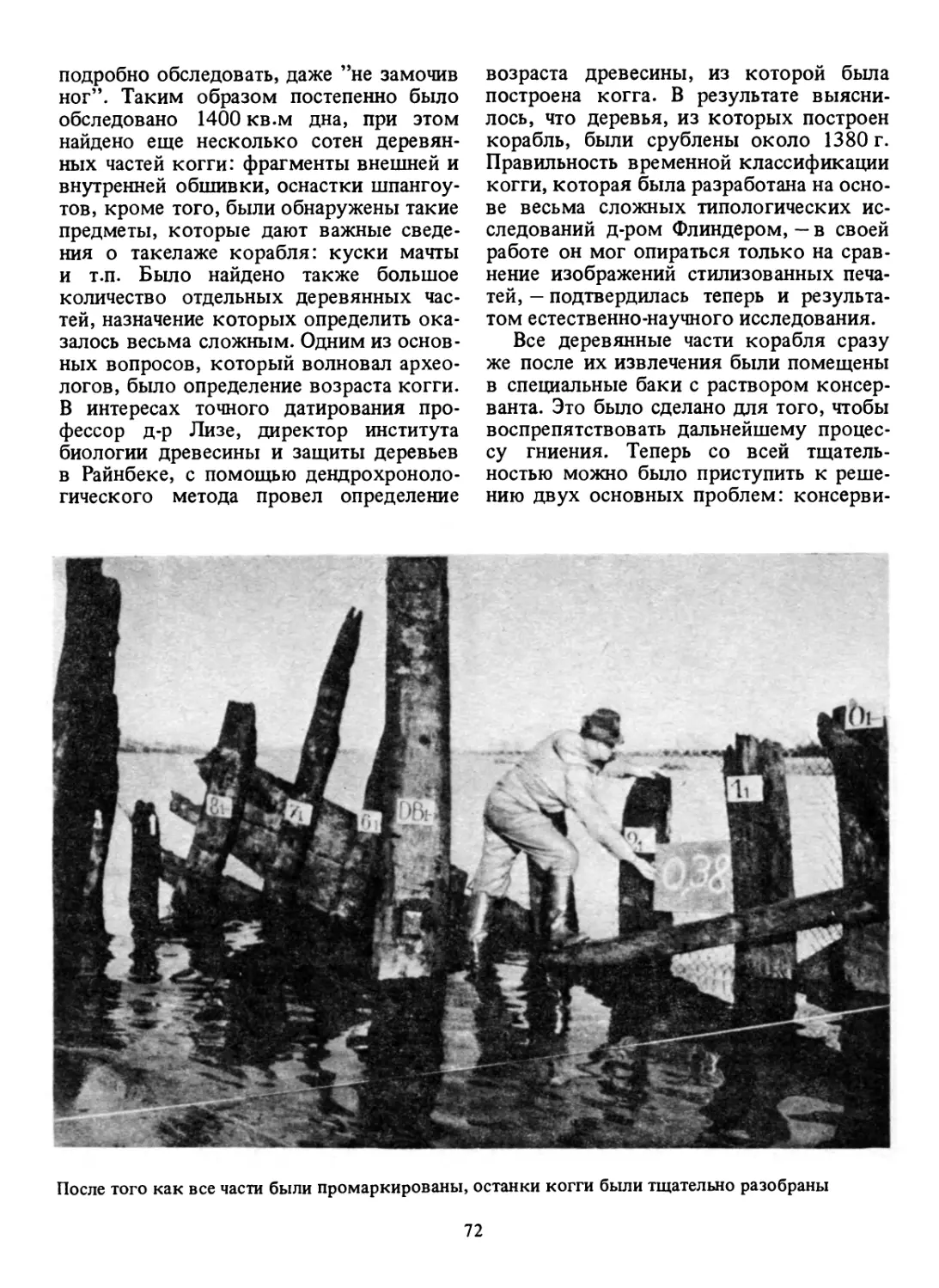

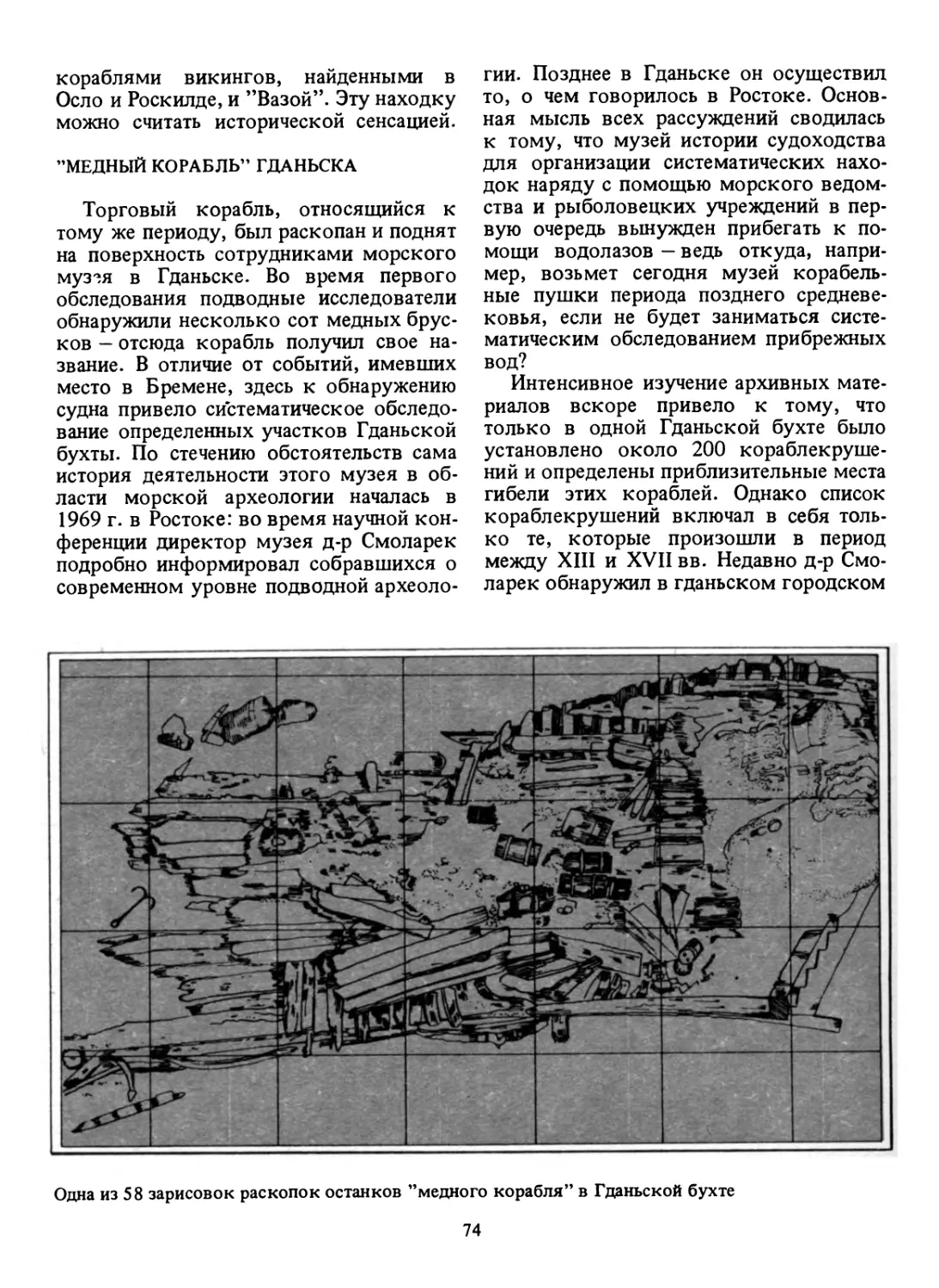

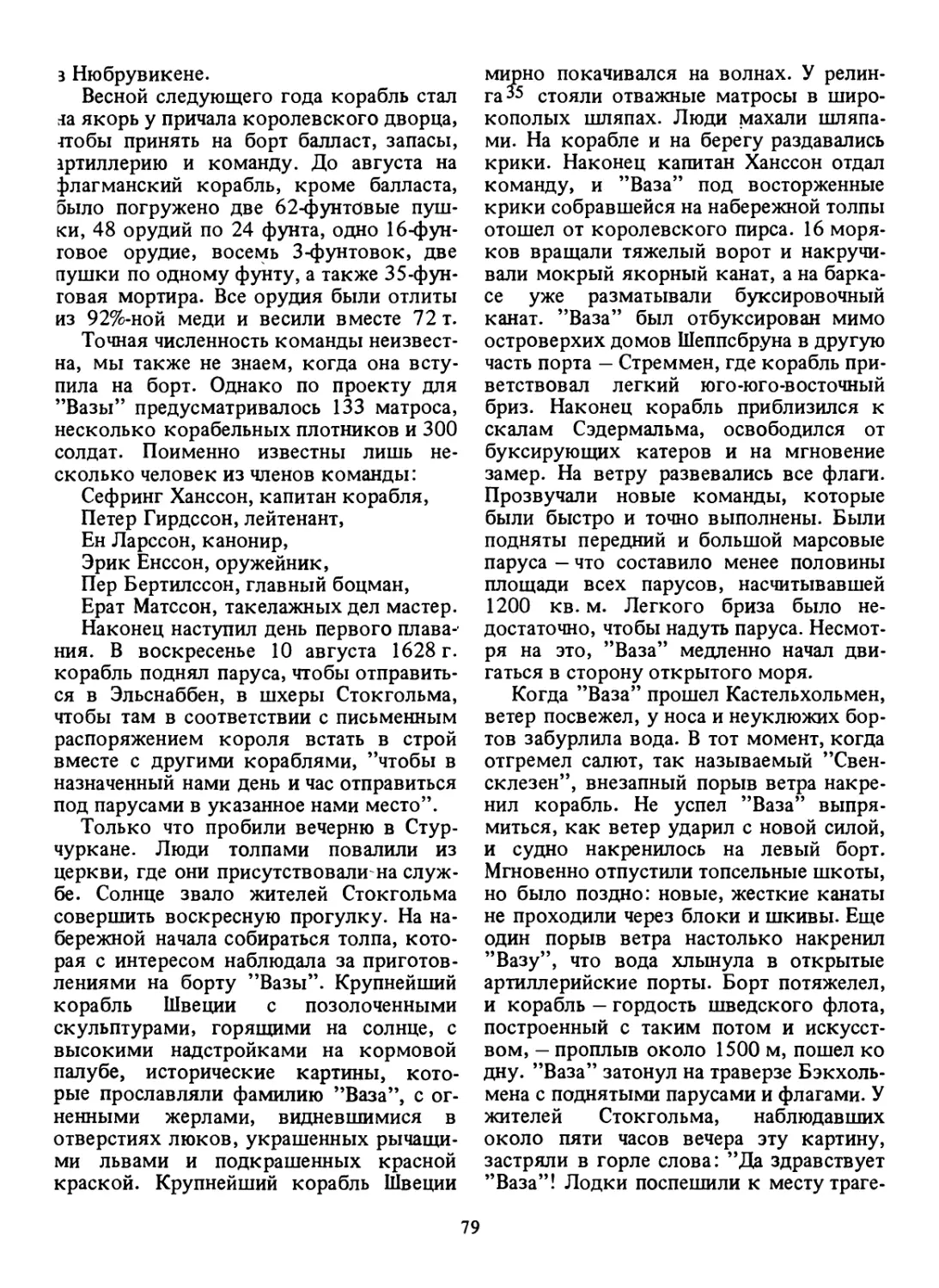

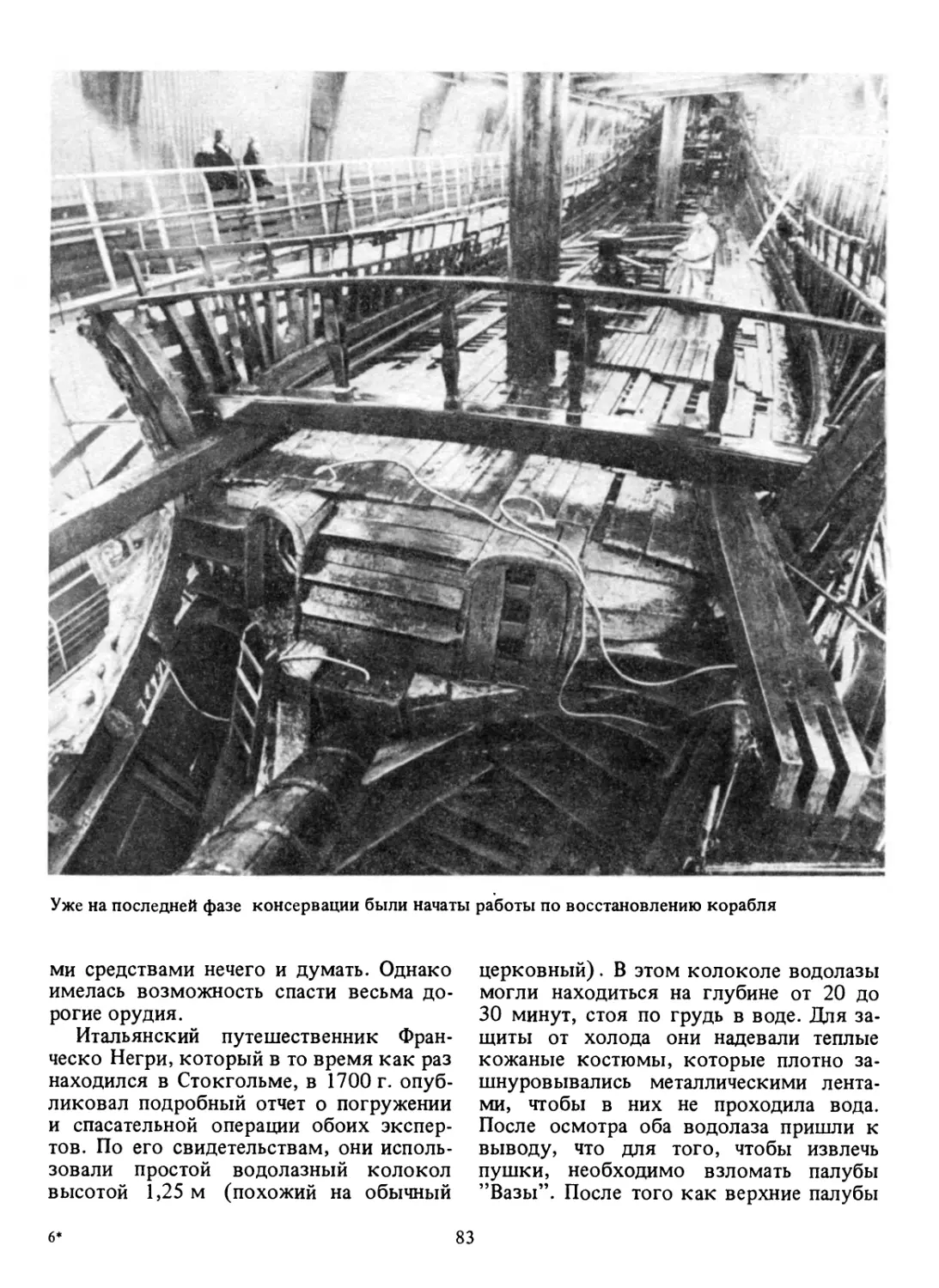

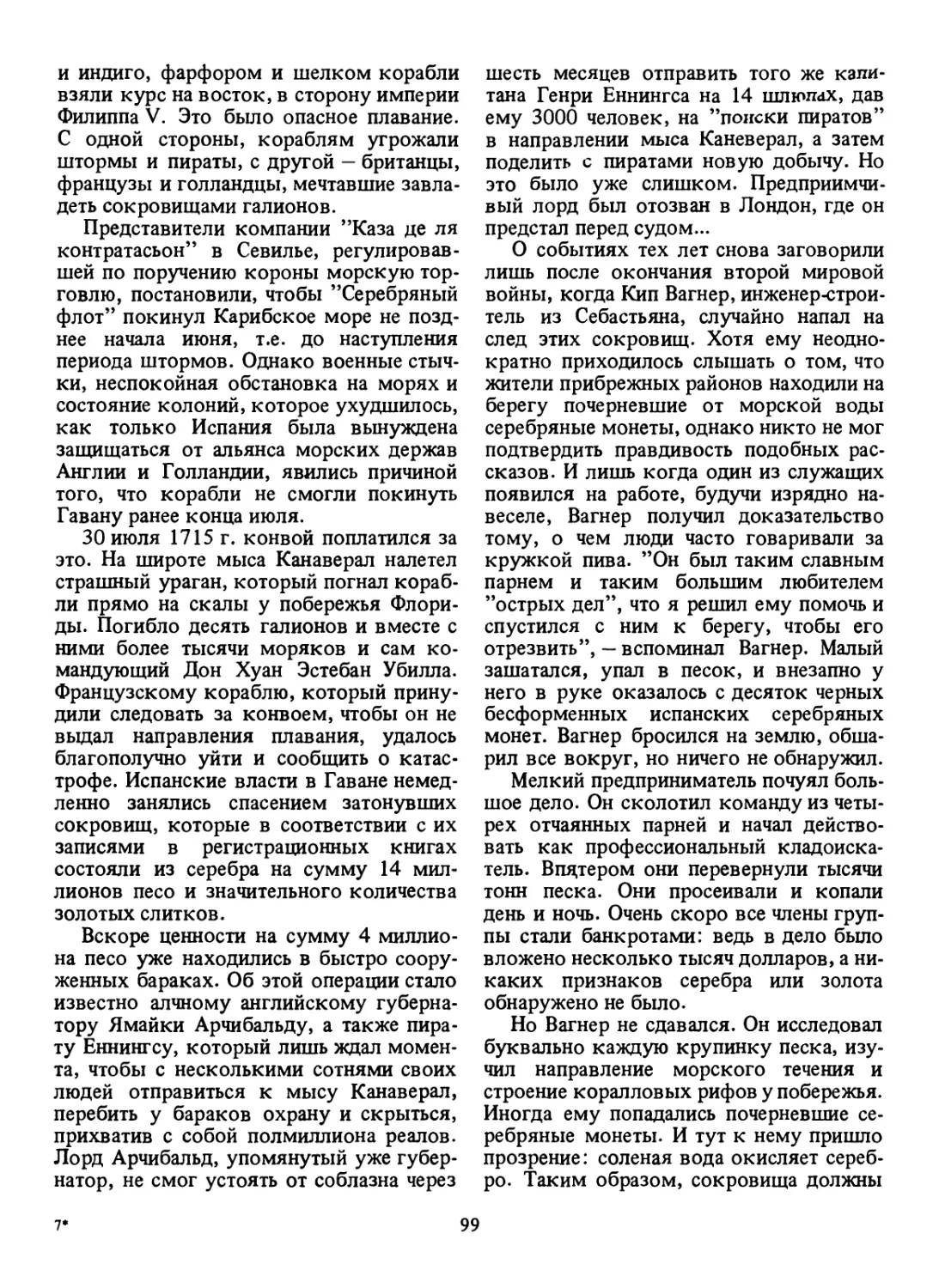

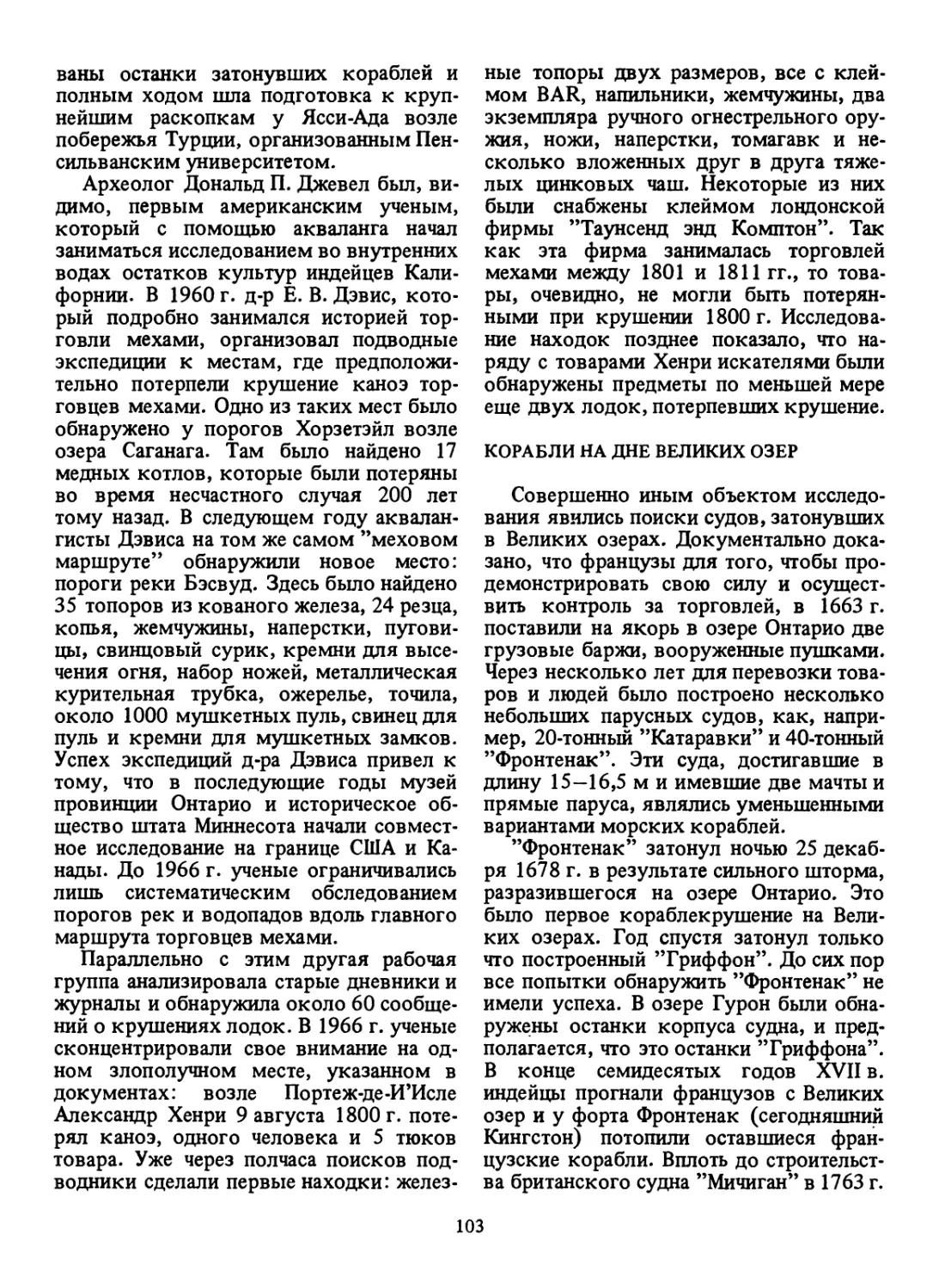

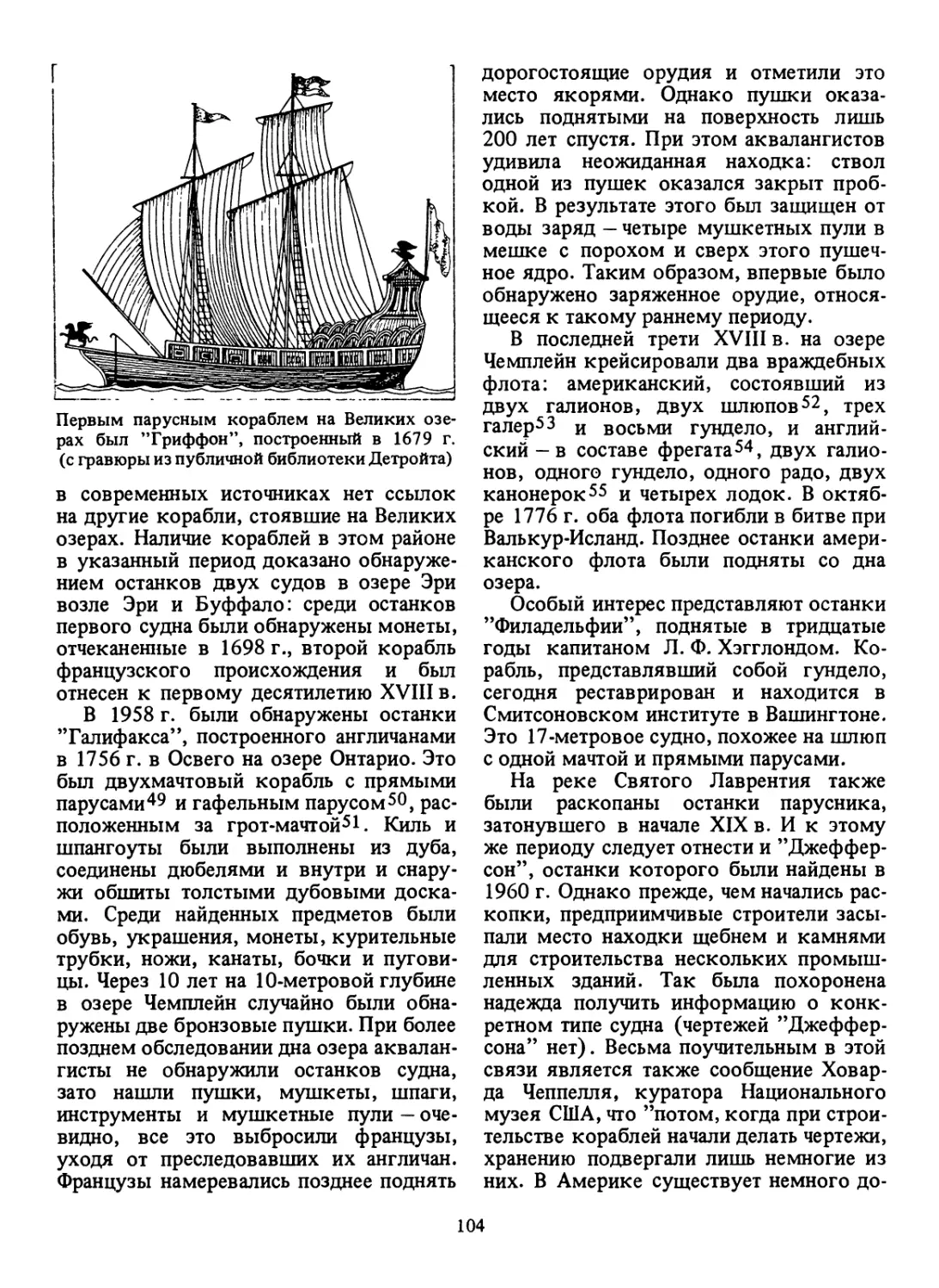

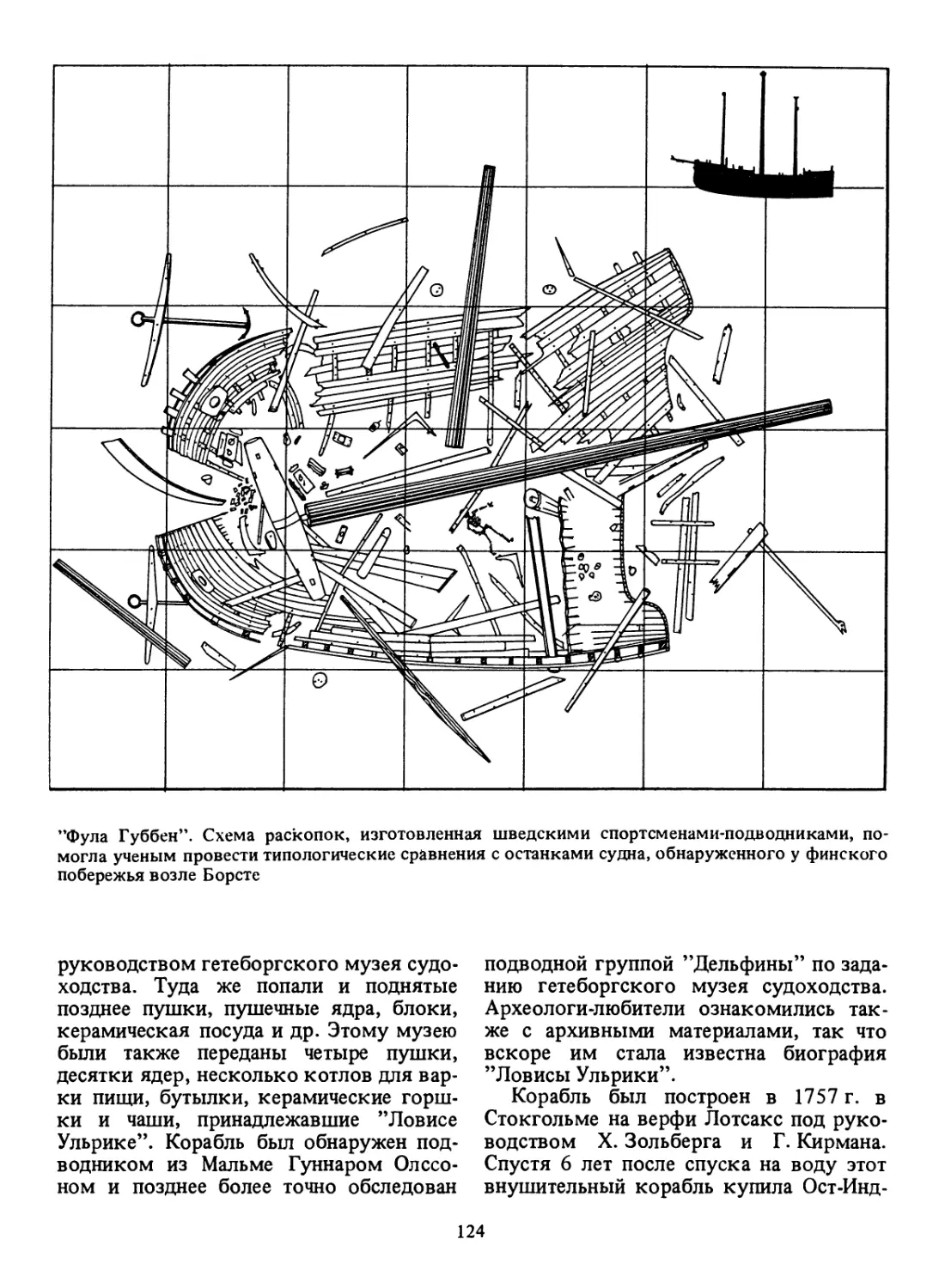

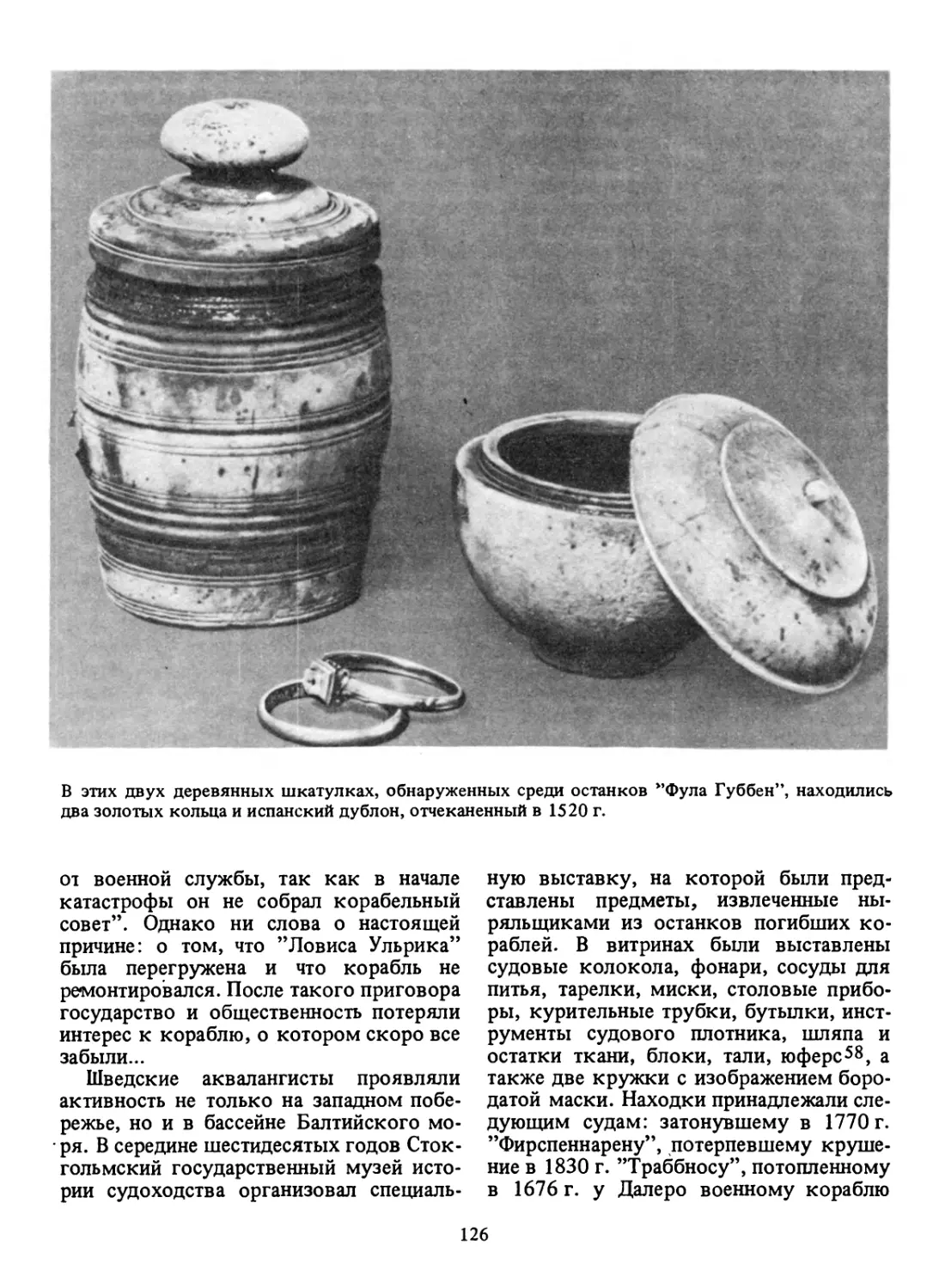

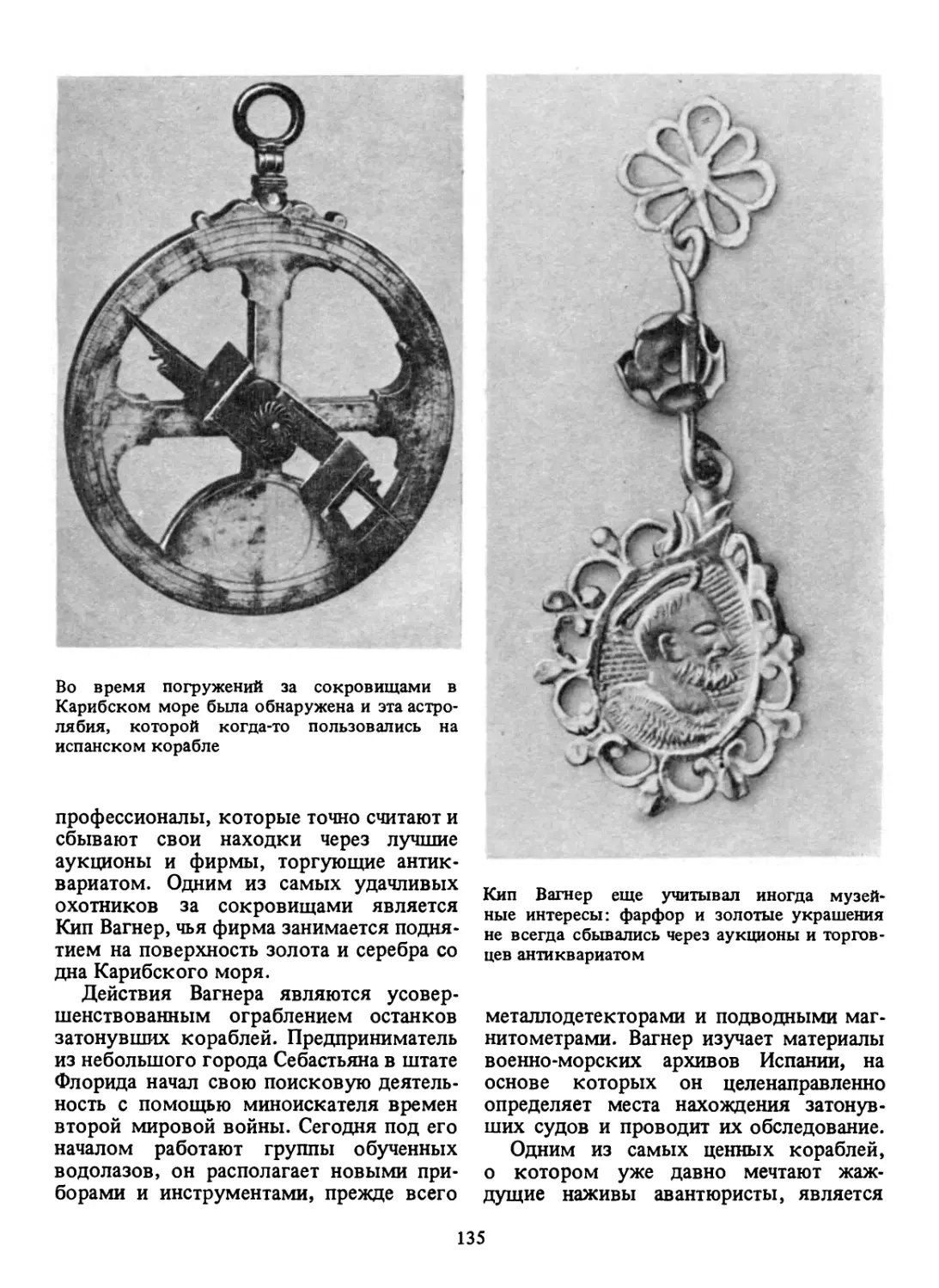

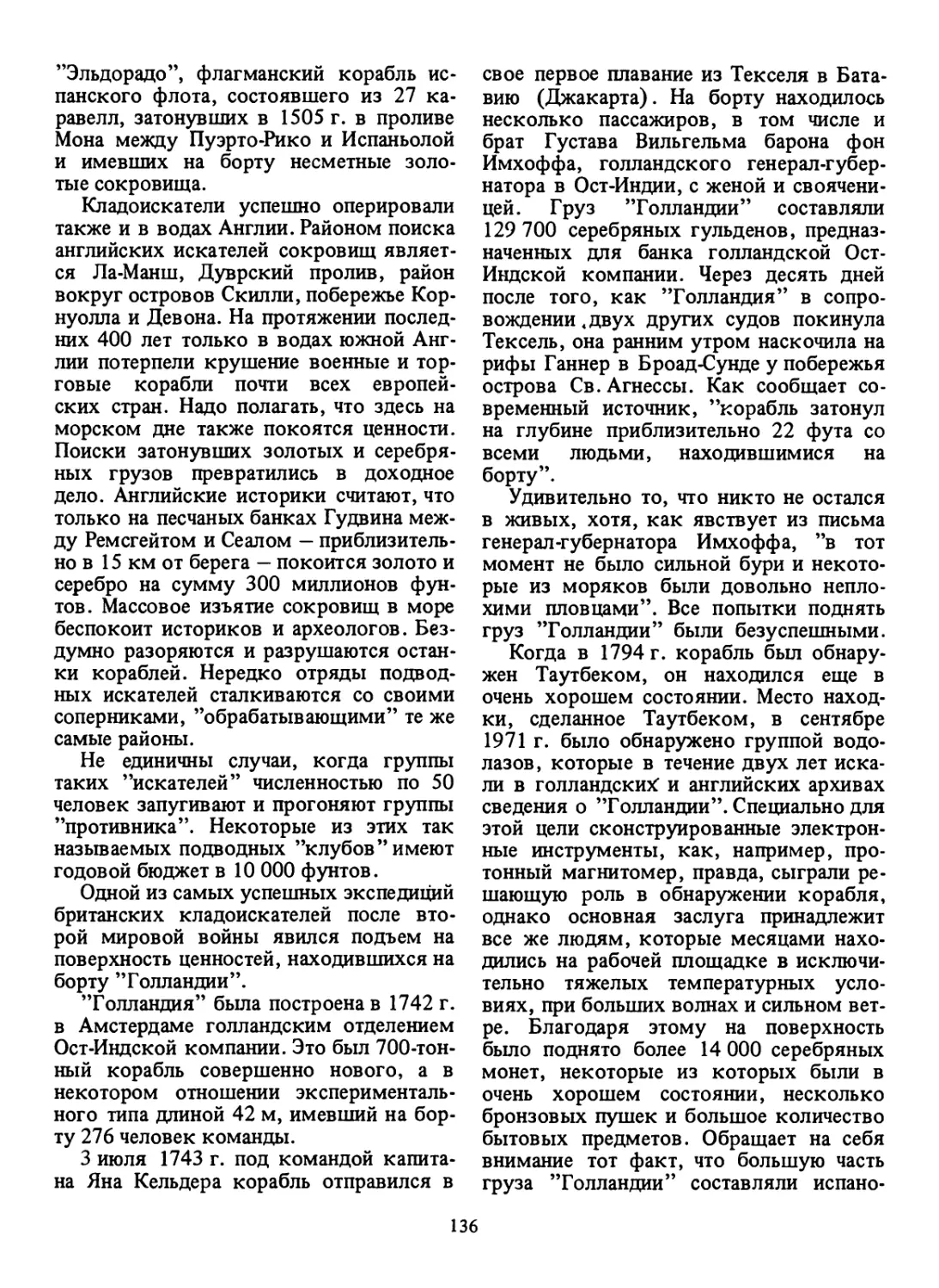

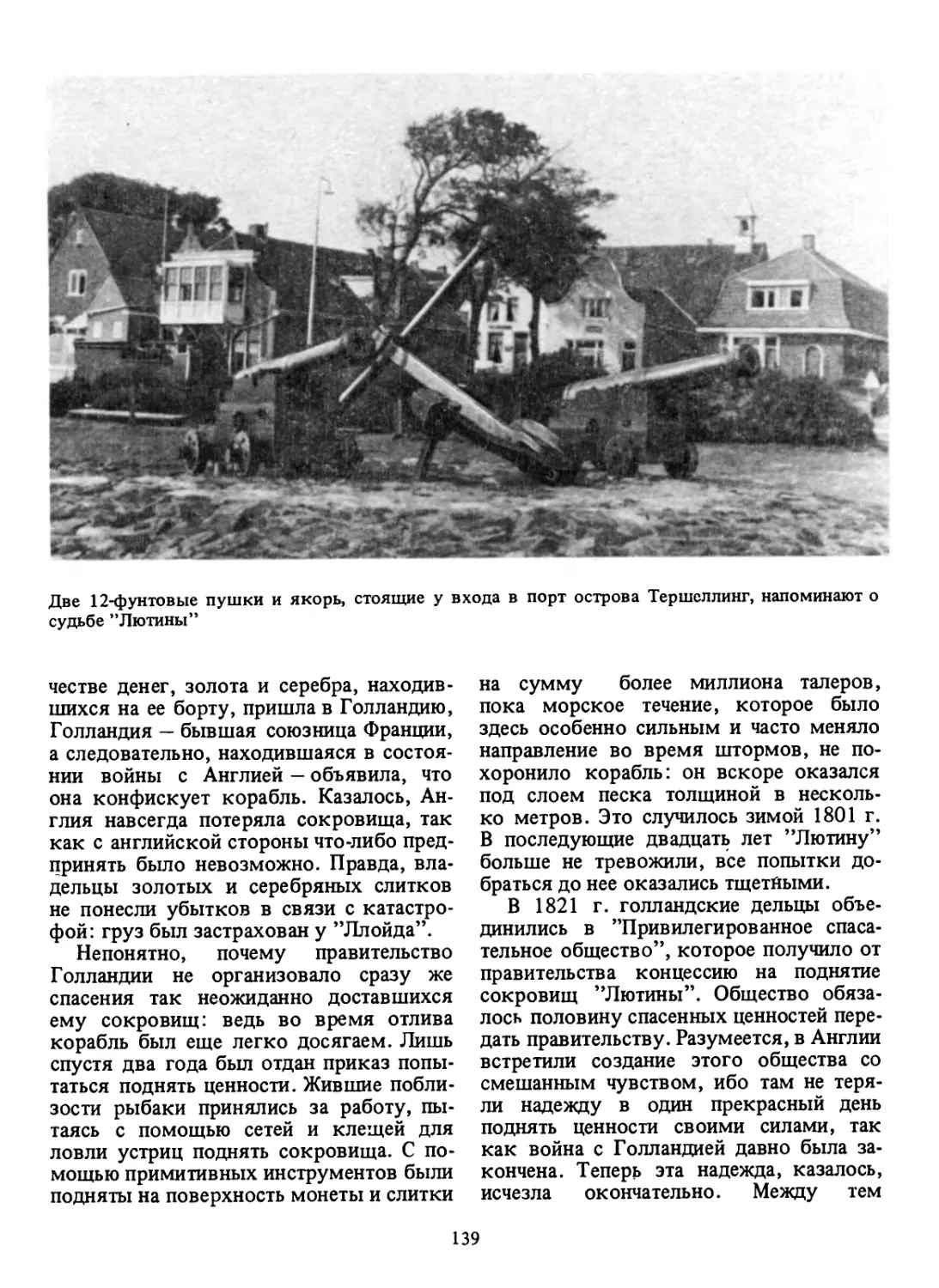

или о месте их производства.