Author: Шульга-Нестеренко М.И.

Tags: ссср фауна палеонтология исследования уральский хребет

Year: 1941

Text

ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR

I X S T I T и T E OB1 P A L E О N T О L О G Y

PALEONTOLOGY

of USSR

Vol. V, Part 5, Fasc. 1.

M. SHULGA-NESTERENKO

LOWER PERMIAN BRYOZOA OF THE URALS

T IT E AC A 1) E M У О F S С I E N С К S OF U S S R P R E S S

MOSCOW

1941

LENINGRAD

АКАДЕМИЯ

НАУК

С С С Р

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

СССР

Том V, часть 5, вып. 1

М. И. ШУЛЬГА-НЕСТЕРЕНКО

НИЖНЕПЕРМСКИЕ МШАНКИ УРАЛА

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА 1941 ЛЕНИНГРАД

ГЛАВ И Ы И Р КДЛ КТ О Р

директор Палеонтологического института акад. Л. A. BOPIICAIK

Редактор Б. К. ЛИХАРЕВ

Редакционная коллегия:

Р. Ф. ГЕНКЕ Р, Л. II. КРИШТОФОВИЧ, Л. С. ЛПБРОВИЧ, Б. II. ЛИХА РЕВ,

Д. В. НАЛИВКИН, В. С. СЛОДКЕВИЧ, А. Г. ЭБЕРЗПН u М. О. ЯНИШЕВСКНП

Editor-in-chief A. A. BORISSJАК (Member of the Academy)

editor В. К. LICHAREV

Associate Editors:

R. F. HECKER, A. N. KRYSHTOFOVICH, L. S. LIBROVITCH,

В. K. LICHAREV, D. W. NALIVKIN, W. S. SLODKEWITSCH, A. G. EBERSIN

and M. E. YANICIIEVSKY

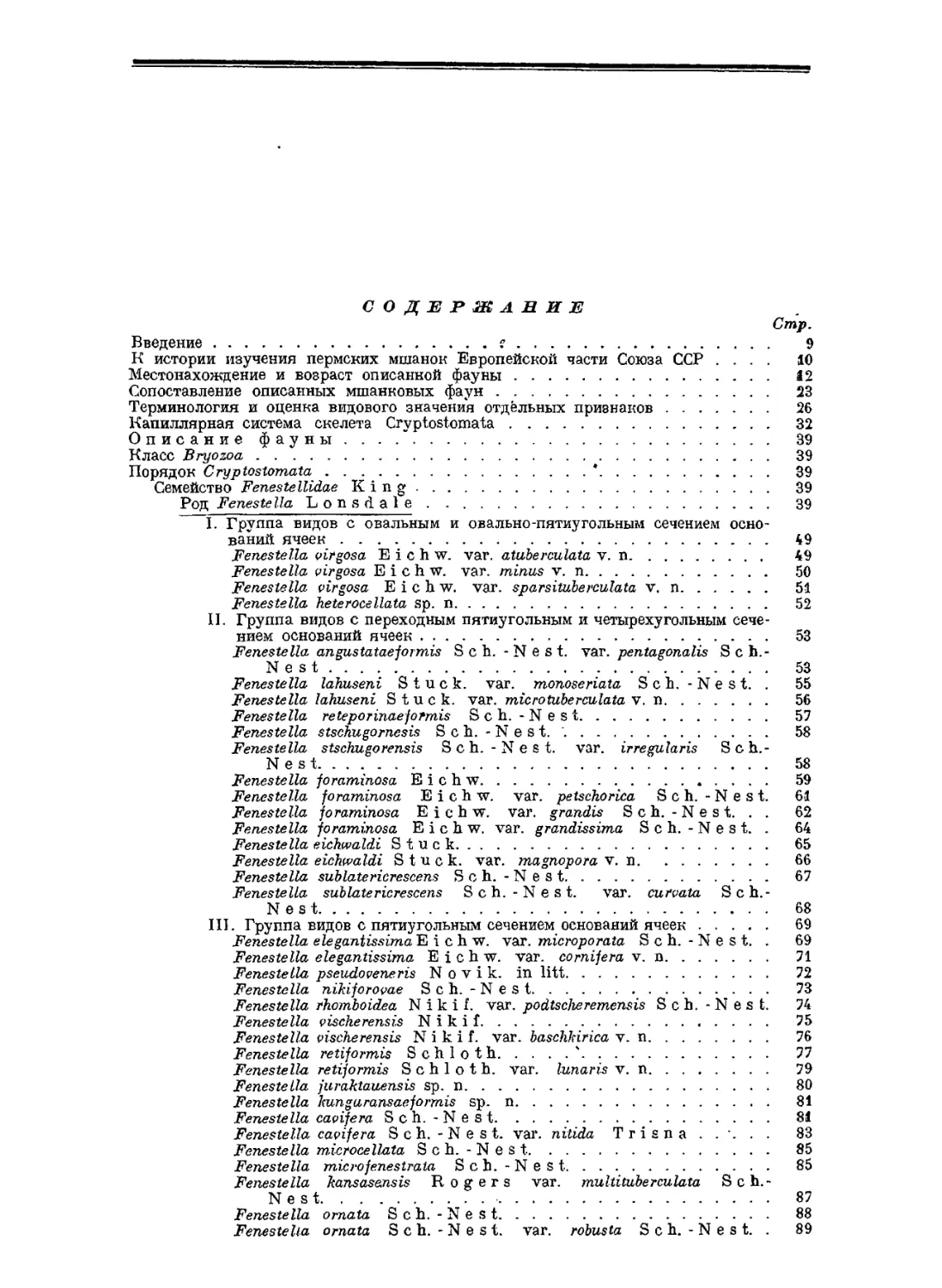

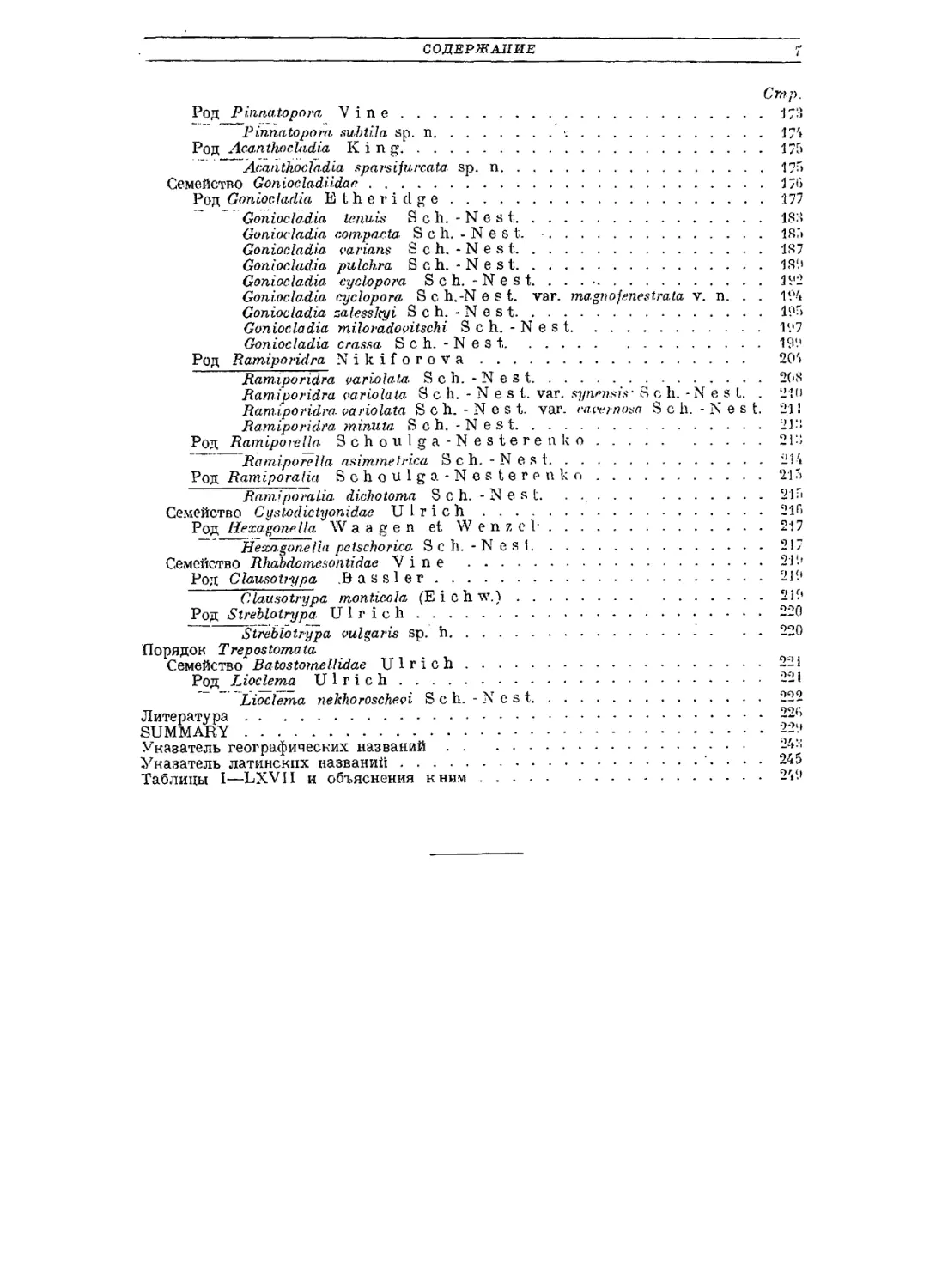

СОДЕРЖАНИЕ

Стр,

Введение...............................г................................ 9

К истории изучения пермских мшанок Европейской части Союза ССР .... 10

Местонахождение и возраст описанной фауны.............................. 42

Сопоставление описанных мшанковых фаун................................. 23

Терминология и оценка видового значения отдельных признаков............ 26

Капиллярная система скелета Cryptostomata.............................. 32

Описание фауны.../..................................................... 39

Класс Bryozoa.......................................................... 39

Порядок Cryptostomata..............................*................... 39

Семейство Fenestellidae King........................................ 39

Род Fenestella Lonsdale. ......................................... 39

I. Группа видов с овальным и овально-пятиугольным сечением осно-

ваний ячеек......................................................................... 49

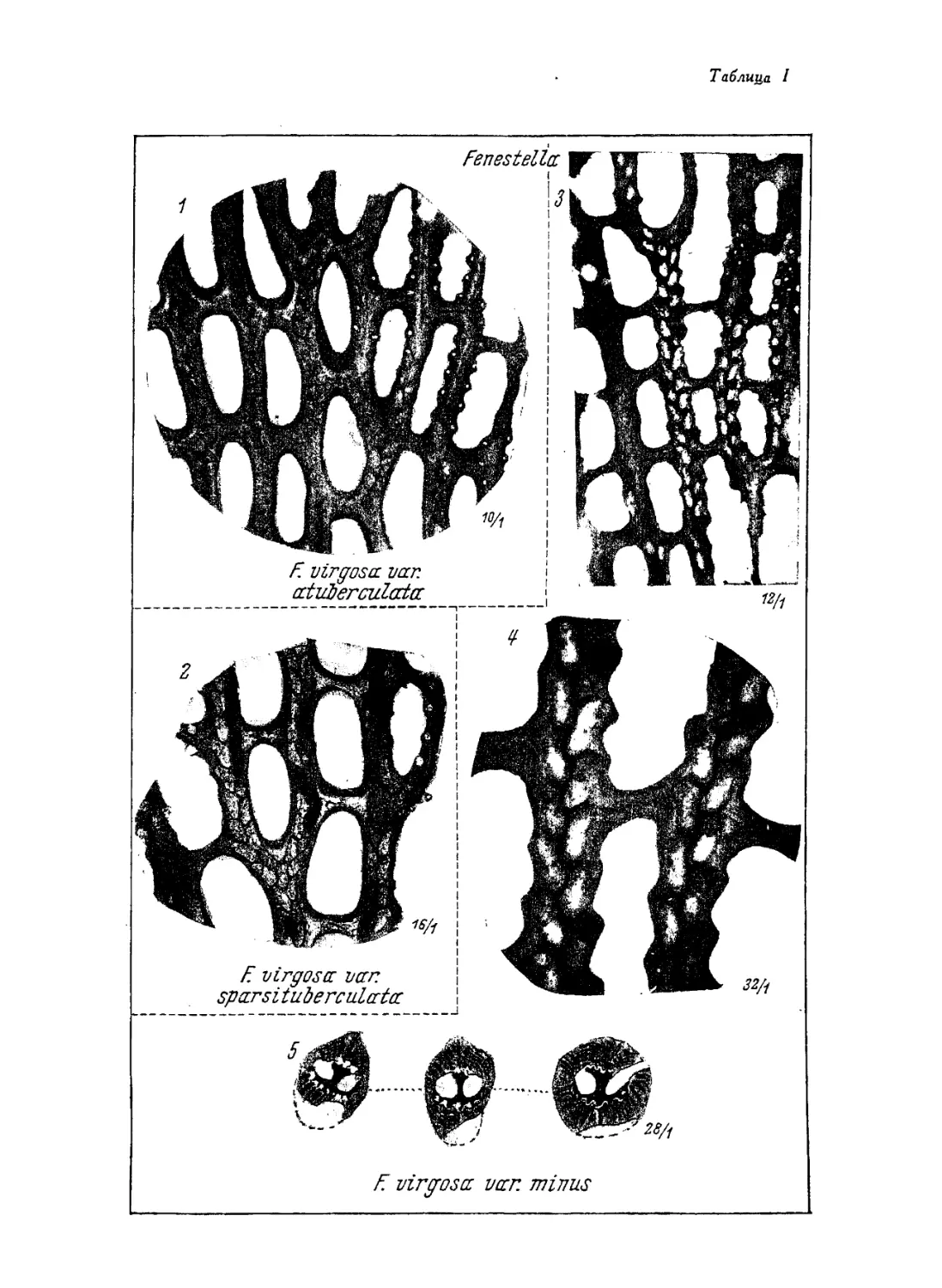

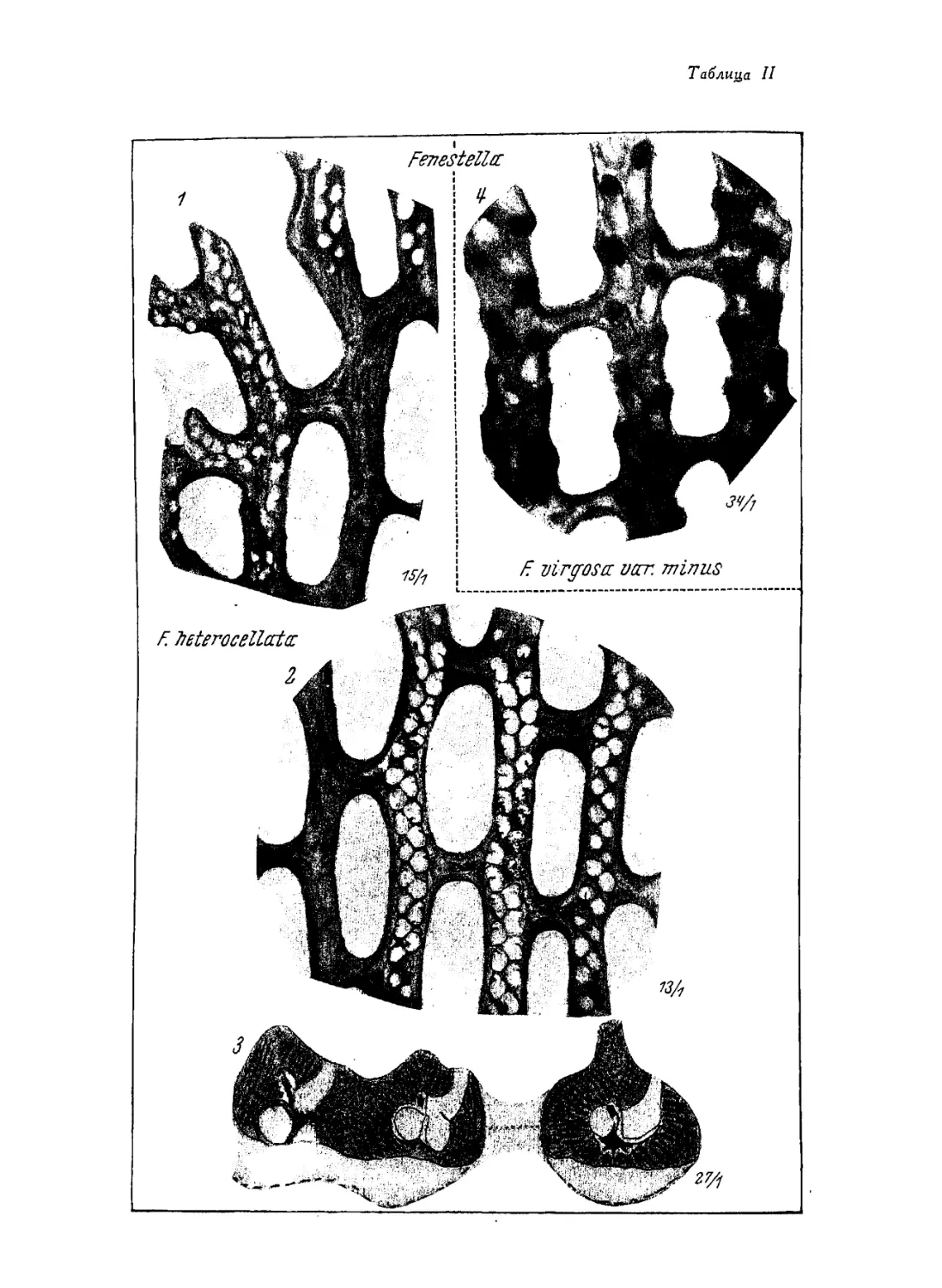

Fenestella pirgosa Е i с h w. var. atuberculata v. n............................. 49

Fenestella pirgosa E i c h w. var. minus v. n.................................... 50

Fenestella pirgosa E i c h w. var. sparsituberculata v. n........................ 51

Fenestella heterocellata sp. n................................................... 52

II. Группа видов с переходным пятиугольным и четырехугольным сече-

нием оснований ячеек....................................................... 53

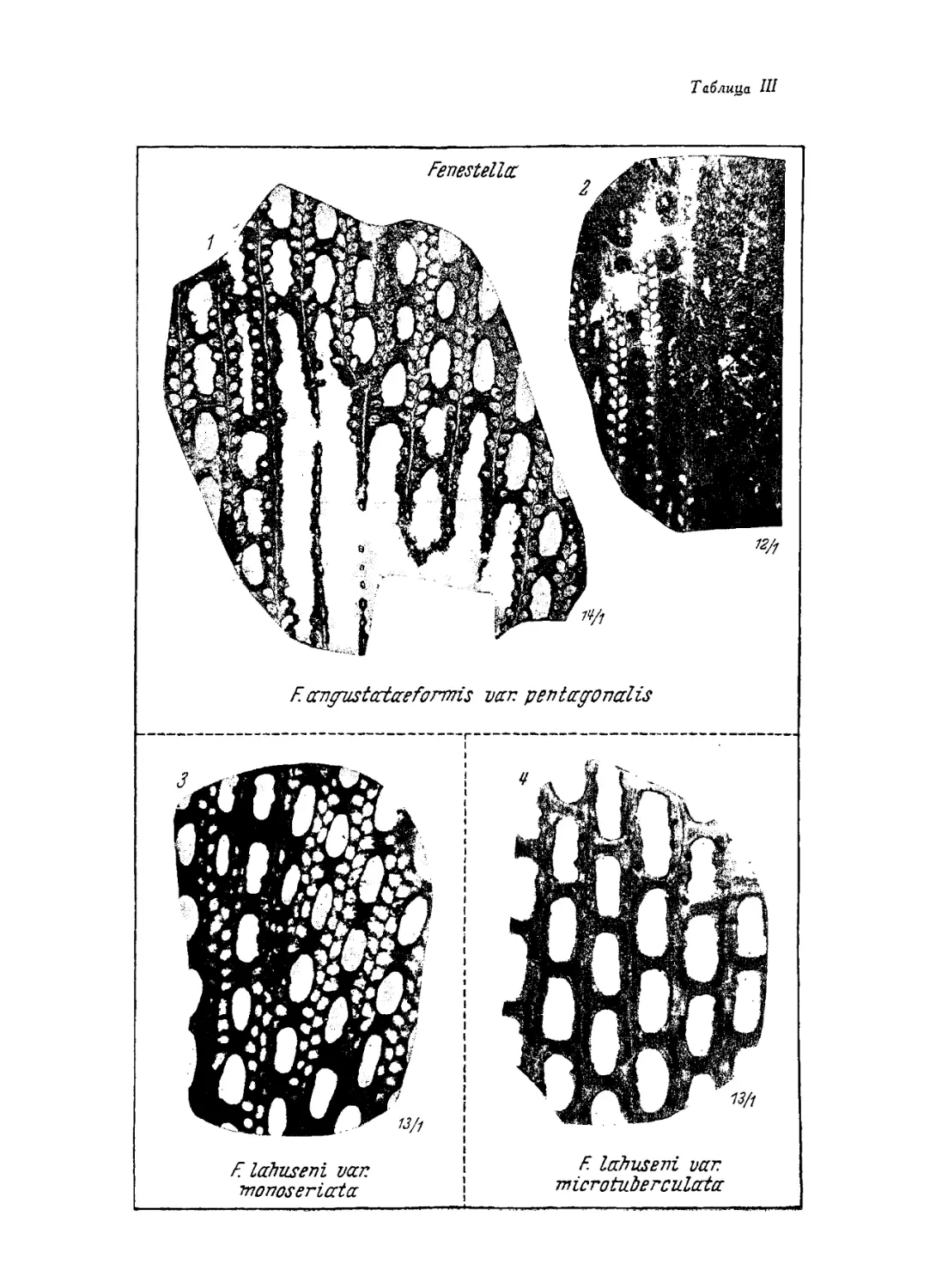

Fenestella angustataejormis Sch. -Nest. var. pentagonalis S c h.-

N e s t................................................................... 53

Fenestella lahuseni Stuck, var. monoseriata S c h. - N e s t. . 55

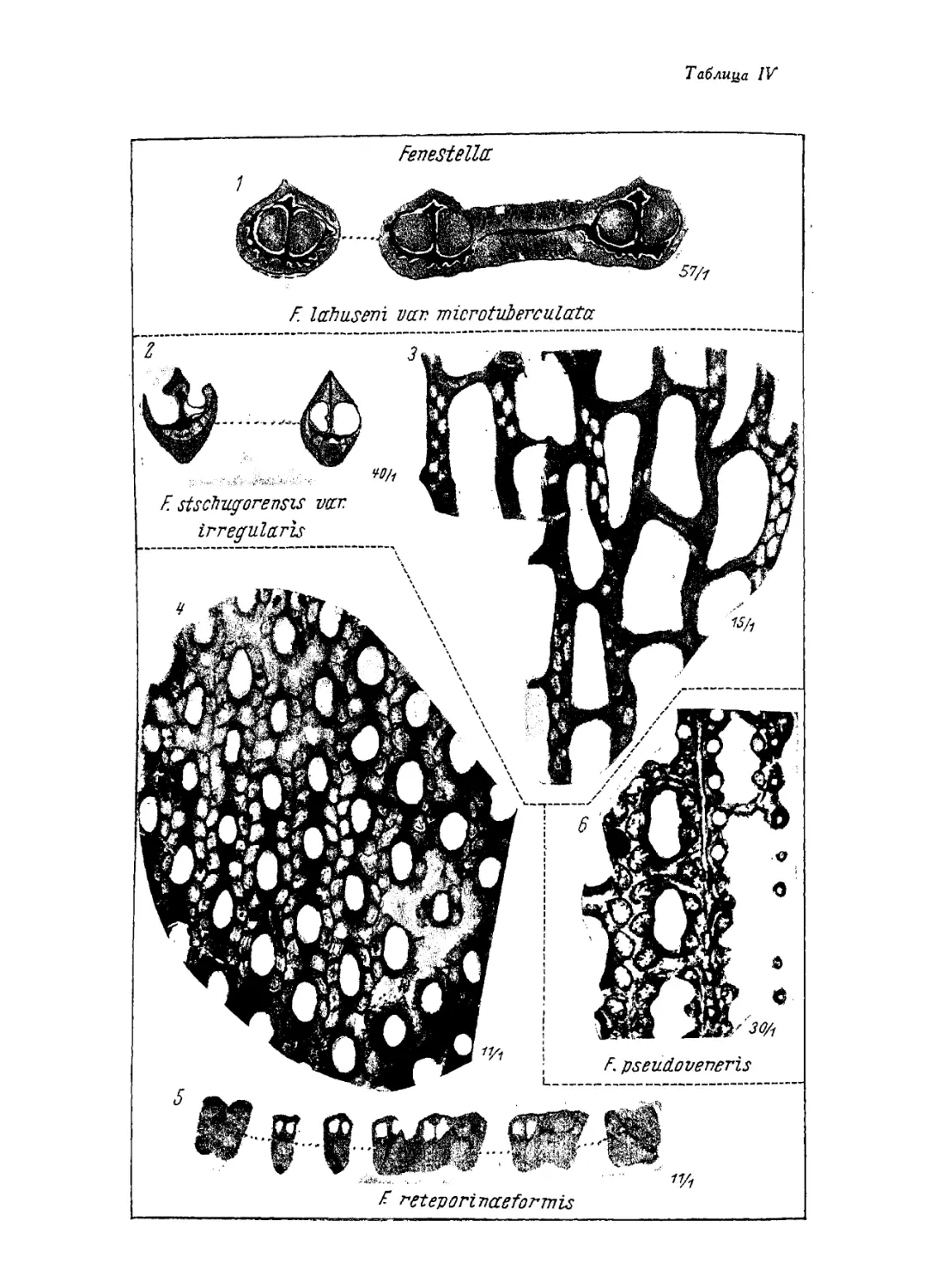

Fenestella lahuseni Stuck, var. microtuberculata v. n............................ 56

Fenestella reteporinaejormis S c h. - N e s t.................................... 57

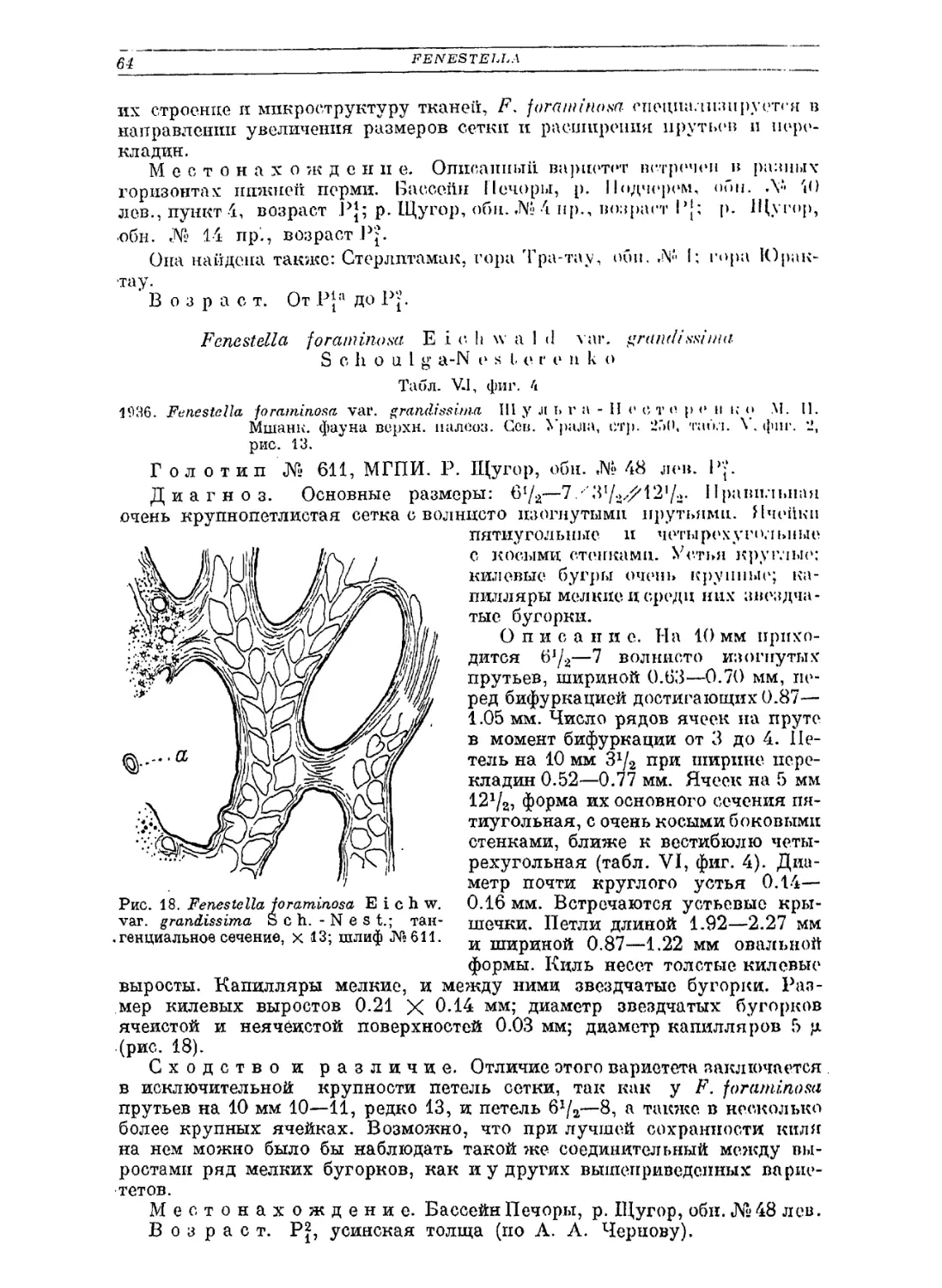

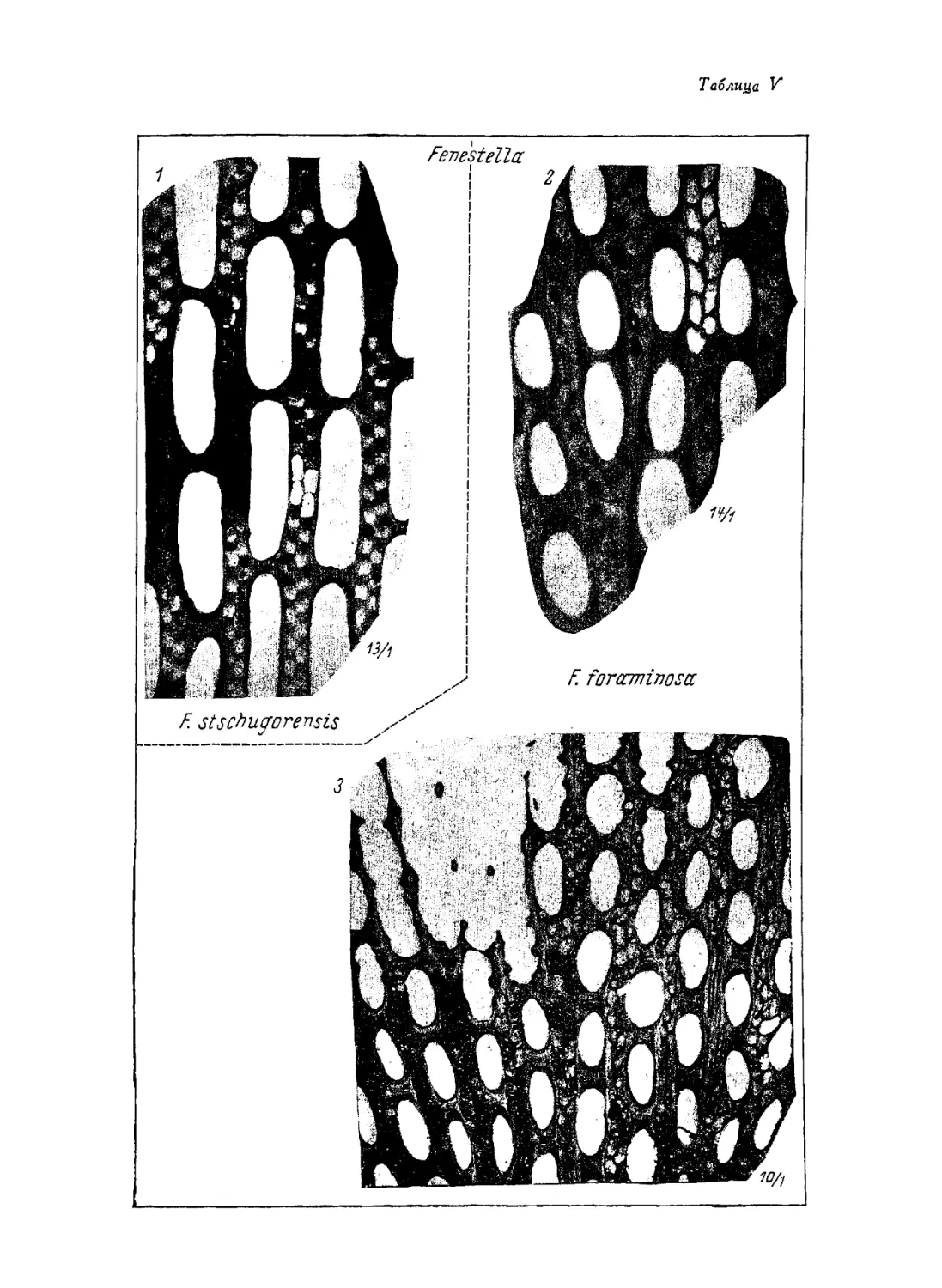

Fenestella stschugornesis S ch. - N e s t. '..................................... 58

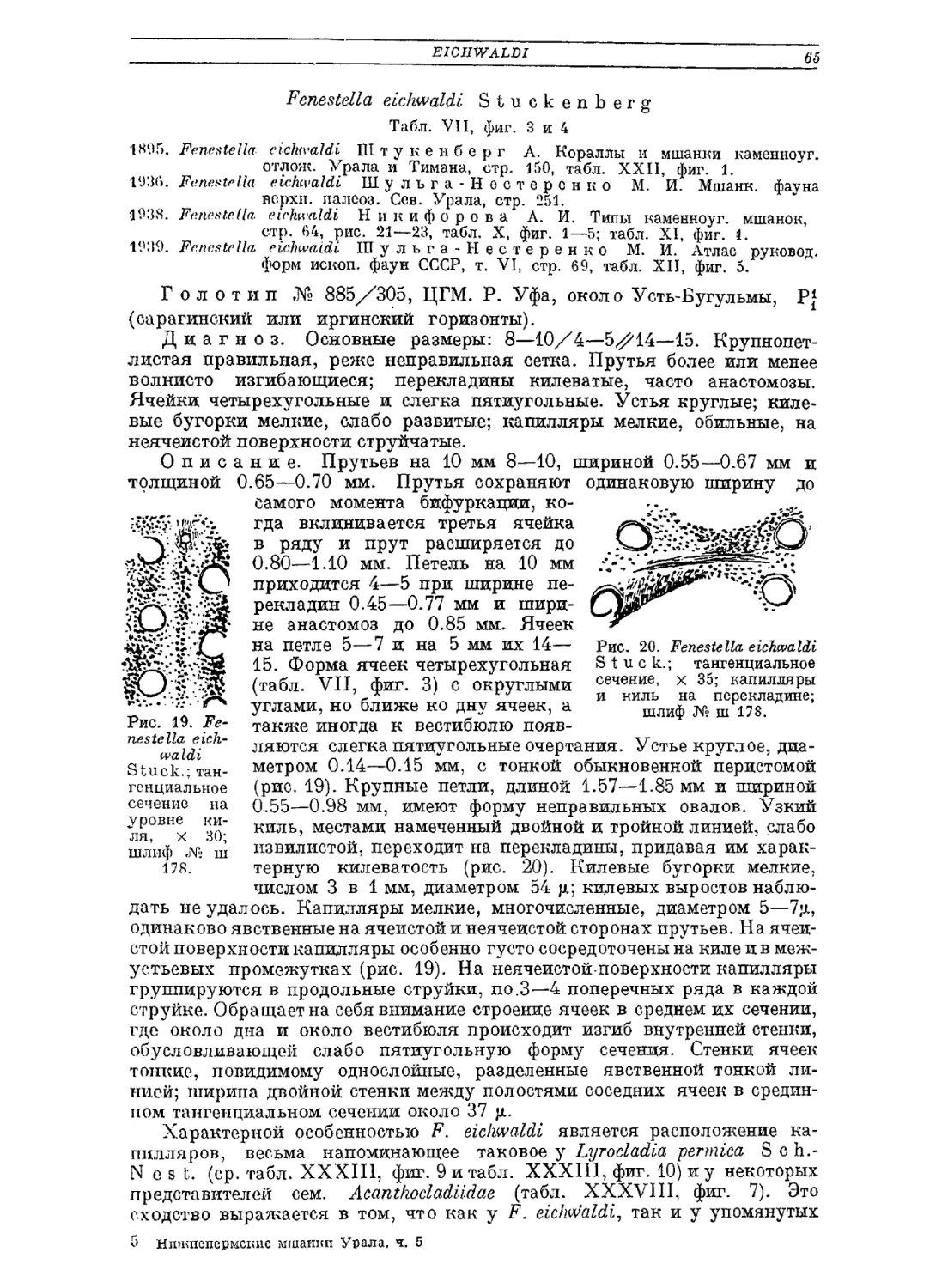

Fenestella stschugorensis Sch. -Nest. var. irregularis Sch.-

Nest.................................................................. 58

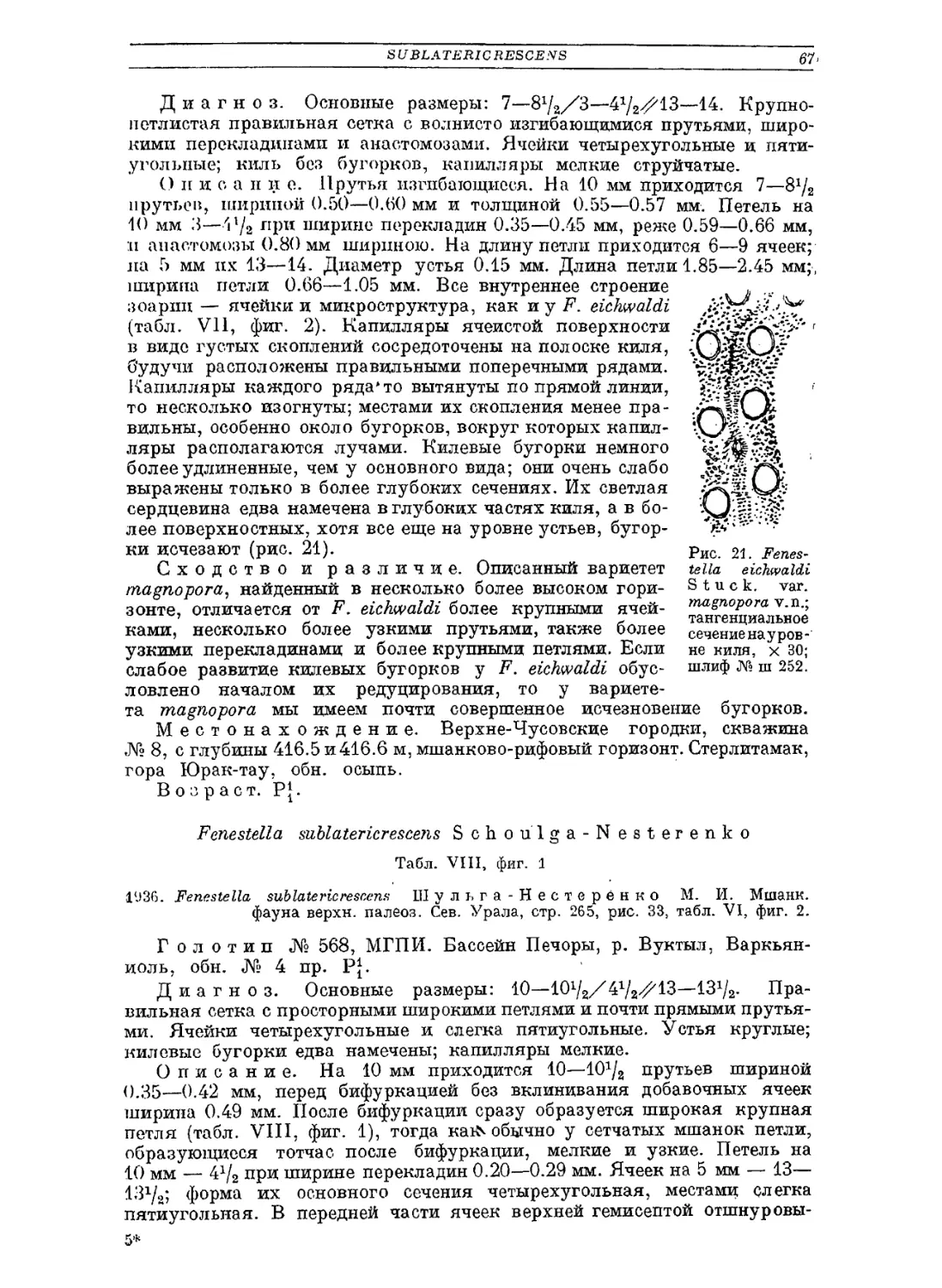

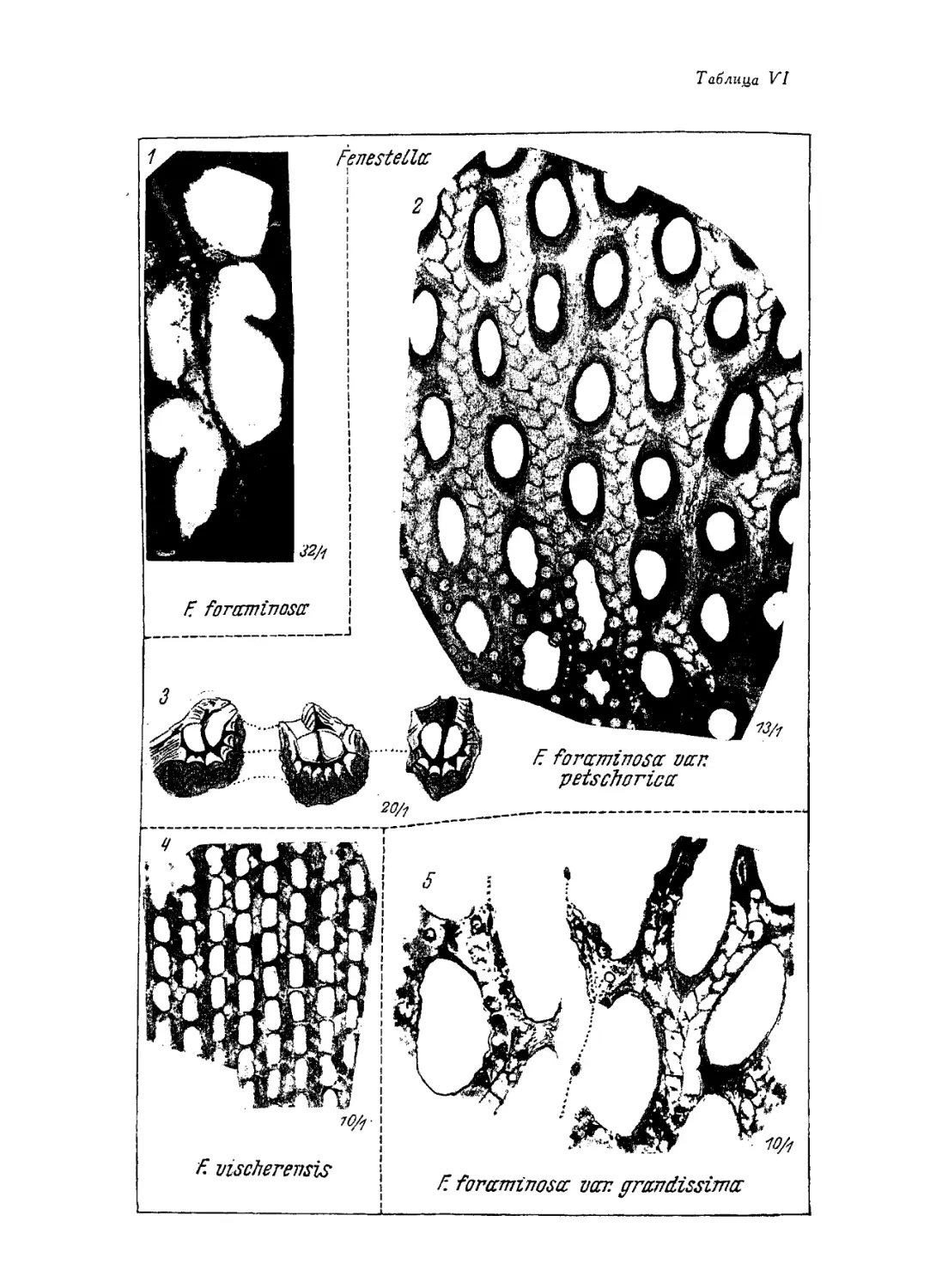

Fenestella joraminosa E i c h w....................................... 59

Fenestella joraminosa E i c h w. var. petschorica S c h. - N e s t. 61

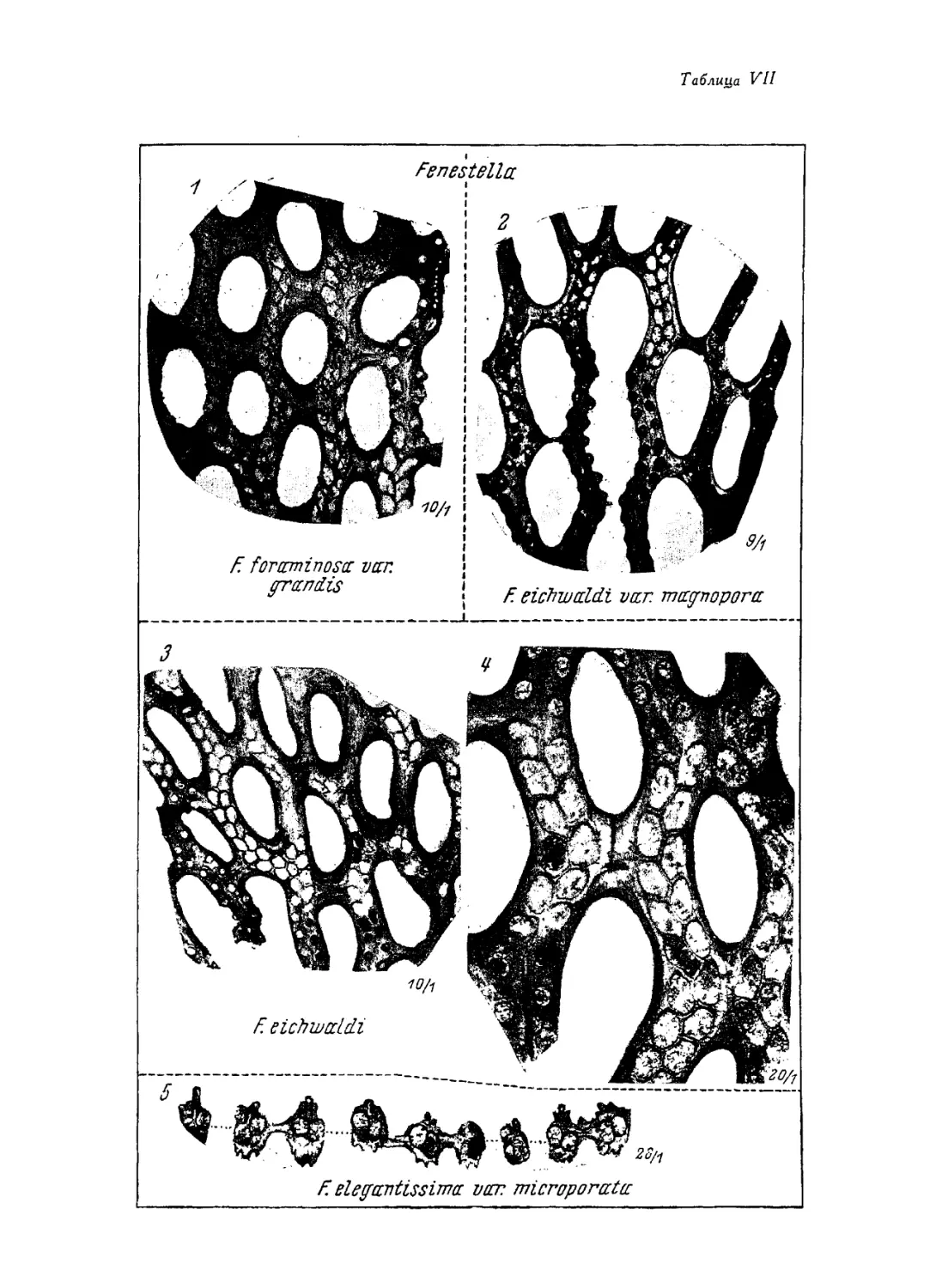

Fenestella joraminosa E i ch w. var. grandis Sch. - Ne s t . . 62

Fenestella joraminosa E i c h w. var. grandissima S c h. - N e s t. . 64

Fenestella eichwaldi Stuck....................................................... 65

Fenestella eichwaldi Stuck, var. magnopora v. n............................. 66

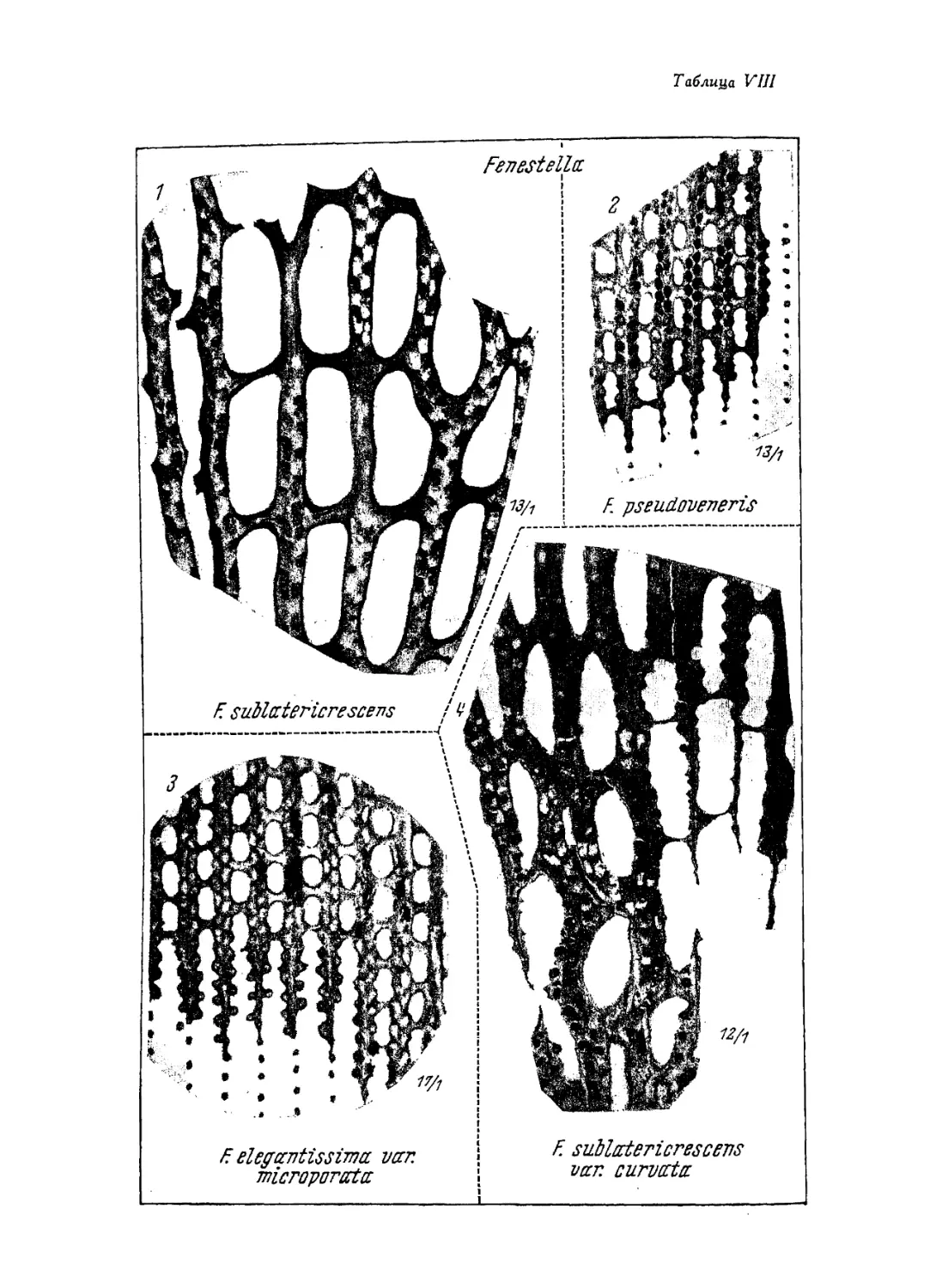

Fenestella sublatericrescens S c h. N e s t.................................... 67

Fenestella sublatericrescens Sch. - Nest. var. curpata Sch.-

N e s t............................................................... 68

III. Группа видов с пятиугольным сечением оснований ячеек................ 69

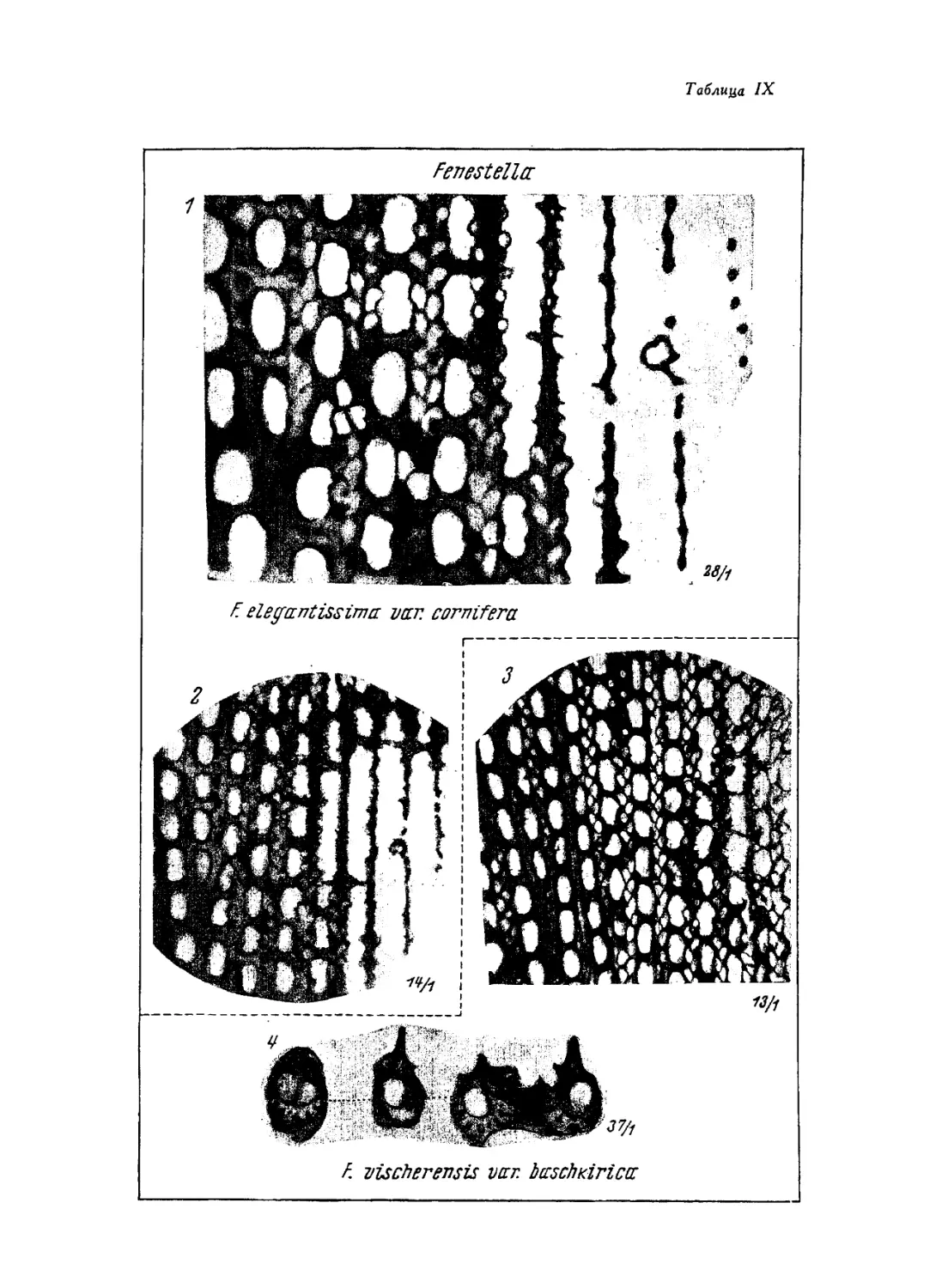

Fenestella elegantissima Е i с h w. var. microporata S c h. - N e s t. . 69

Fenestella elegantissima Eichw. var. cornijera v. n.............. 71

Fenestella pseudoveneris N о v i k. in litt............................ 72

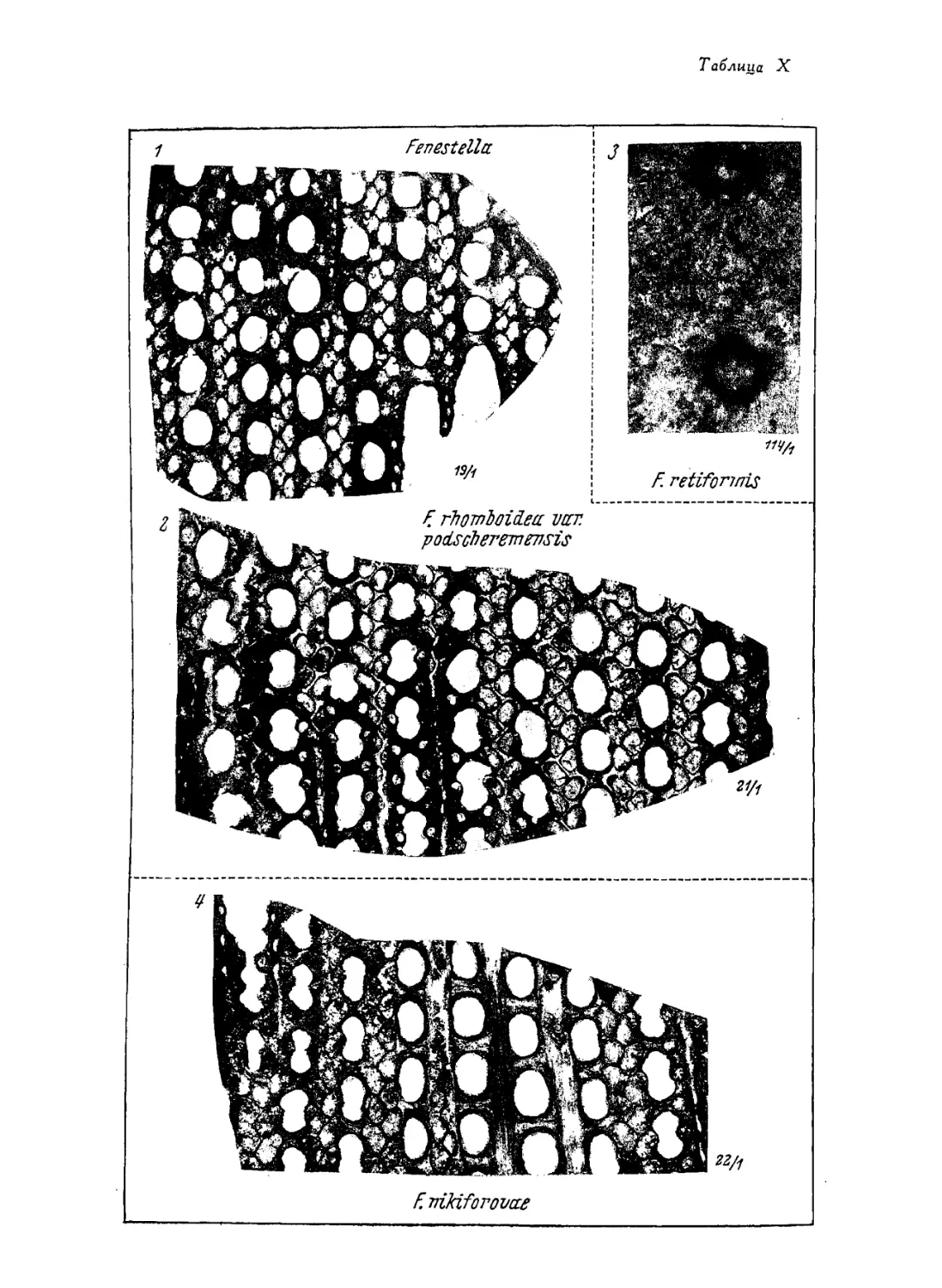

Fenestella nikijoropae S ch. - N e S t................................. 73

Fenestella rhomboidea N i k i f. var. podtscheremensis S ch. - N es t. 74

Fenestella pischerensis N i k i f...................................... 75

Fenestella pischerensis N i k i f. var. baschkirica v. n............... 76

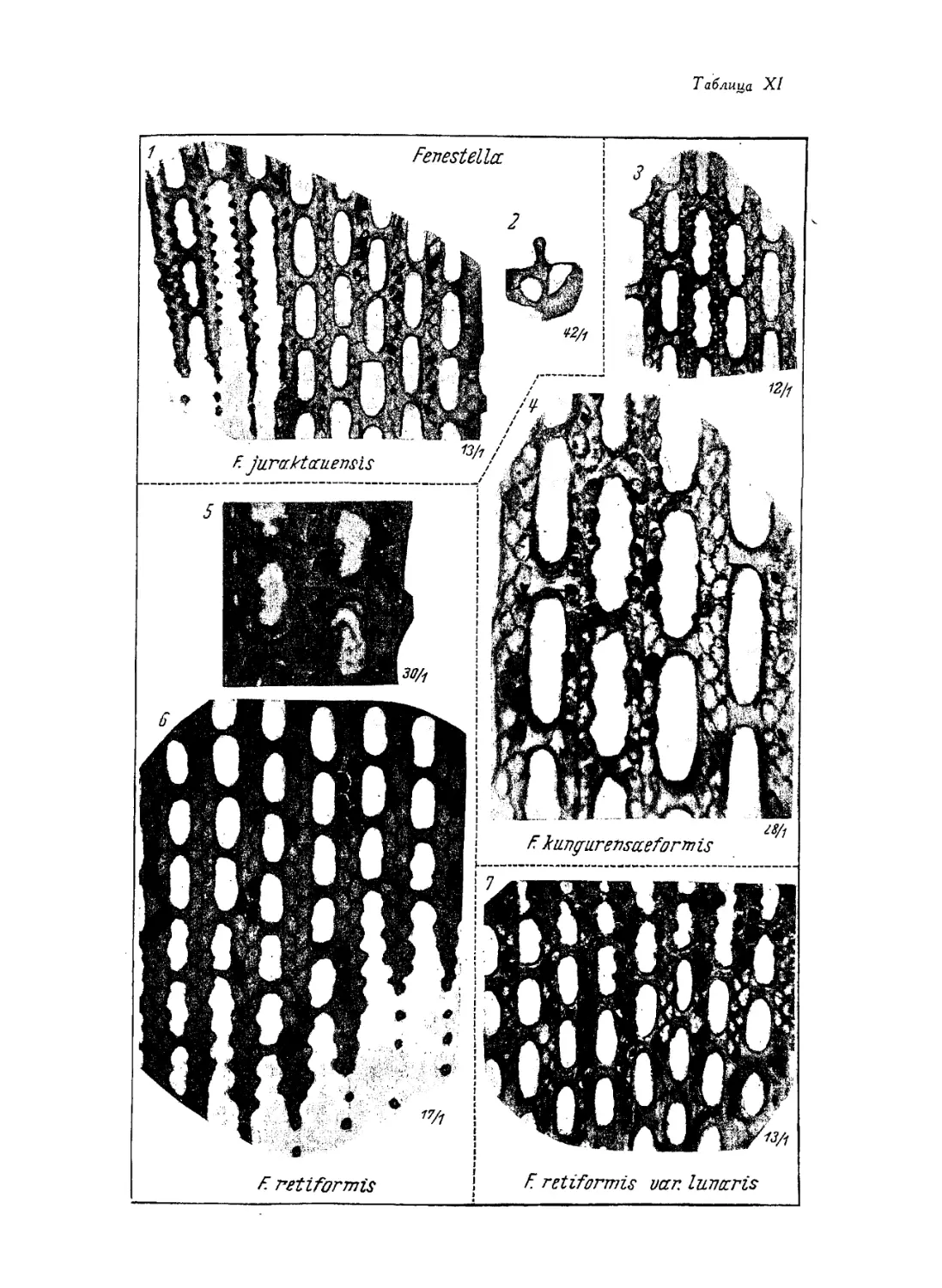

Fenestella retijormis S c h I о t h.........'.................................... 77

Fenestella retijormis S c h 1 о t h. var. lunaris v. n........................... 79

Fenestella juraktauensis sp. n................................................... 80

Fenestella kungaransaejormis sp. n............................................... 81

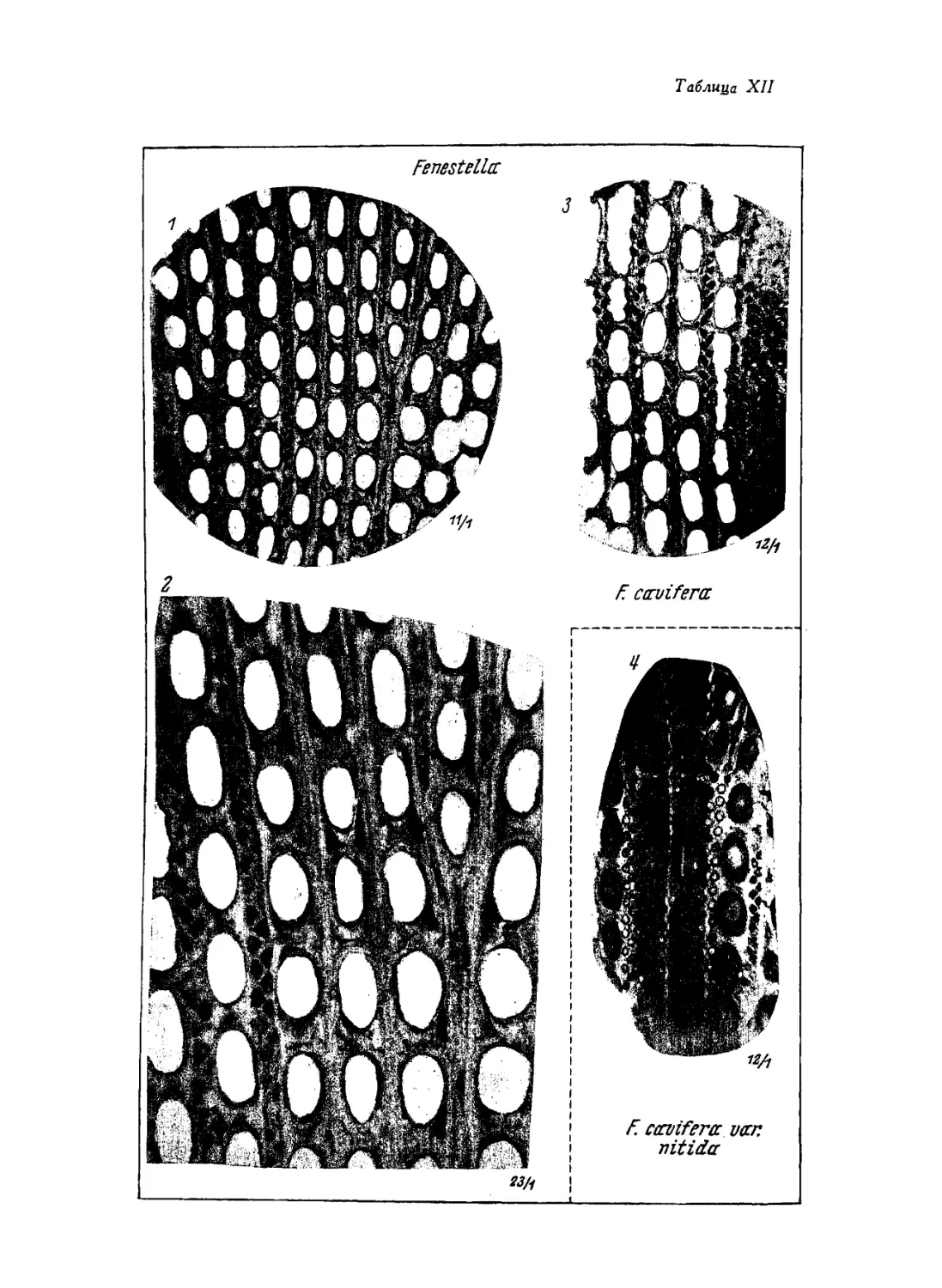

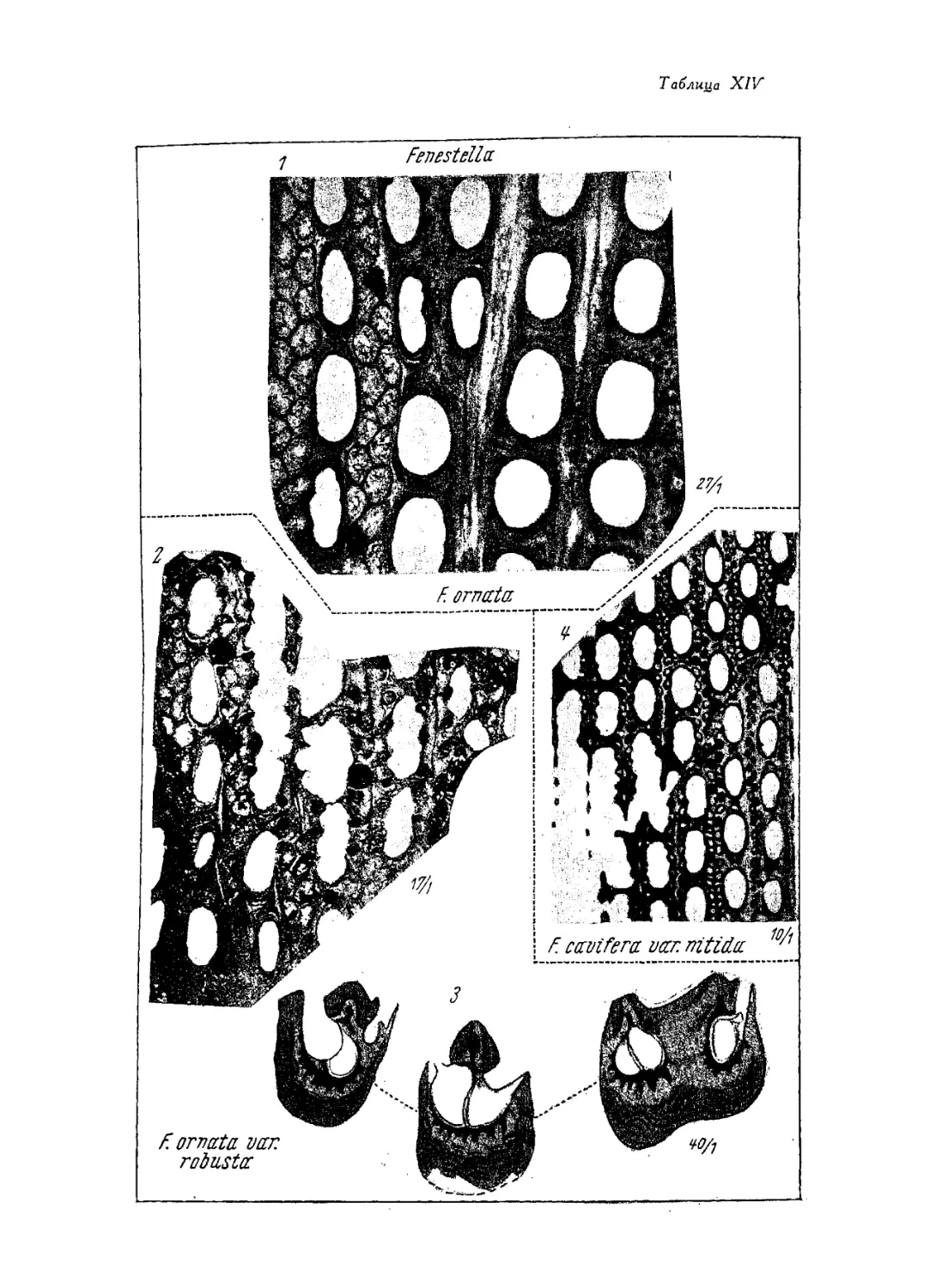

Fenestella capijera S ch. - N e s t.............................................. 81

Fenestella capijera Sch. - Nest. var. nitida Tri sn a . . . 83

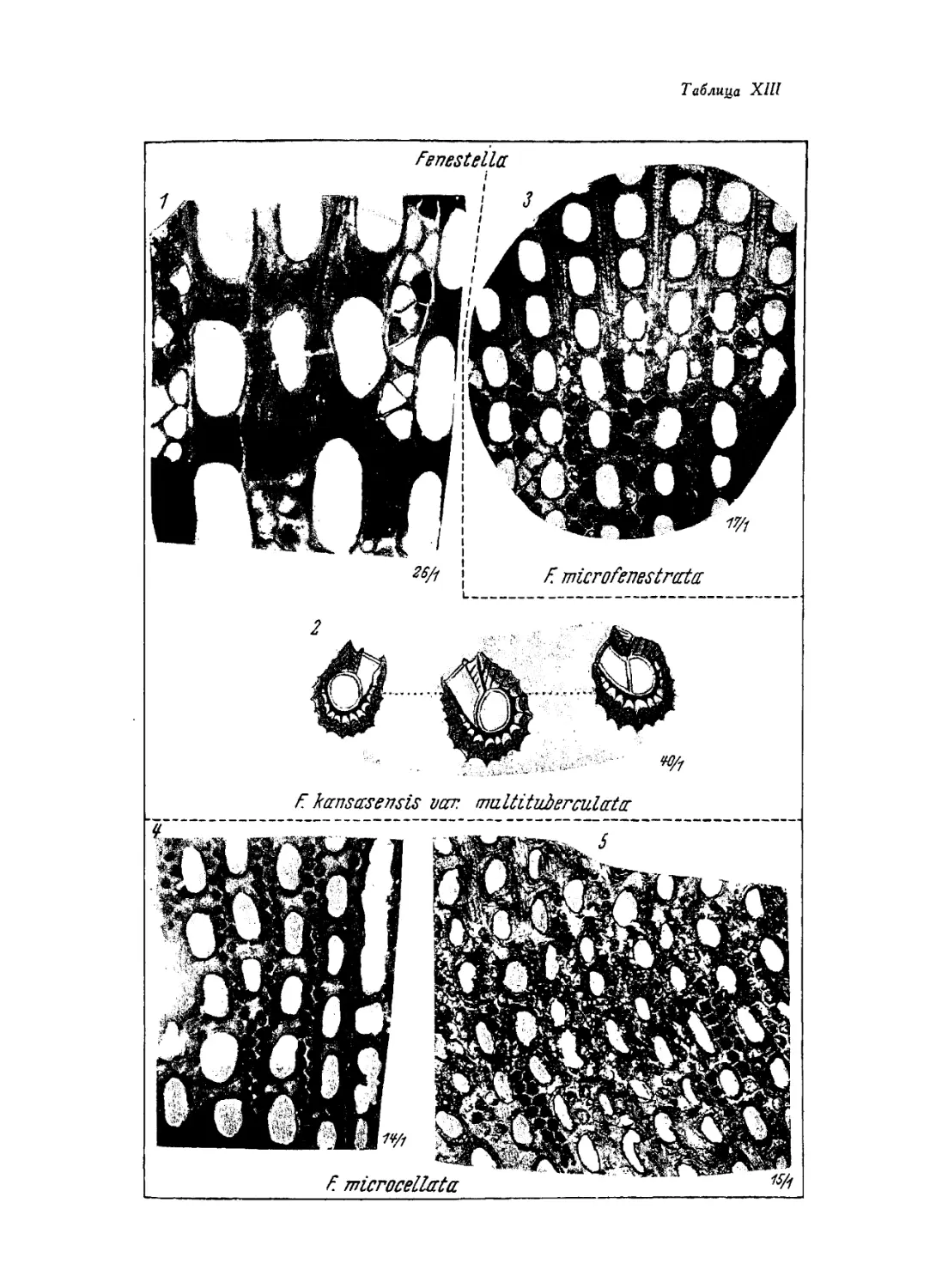

Fenestella microcellata Sch. - N e s t........................................... 85

Fenestella microfenestrata Sch. - N e S t........................................ 85

Fenestella kansasensis Rogers var. multi tube rculata Sch.-

Nest....................................................................... 87

Fenestella ornata S ch. - N e s t............................................... 88

Fenestella ornata Sch. -Nest. var. robusta S ch. - N e s t. . 89

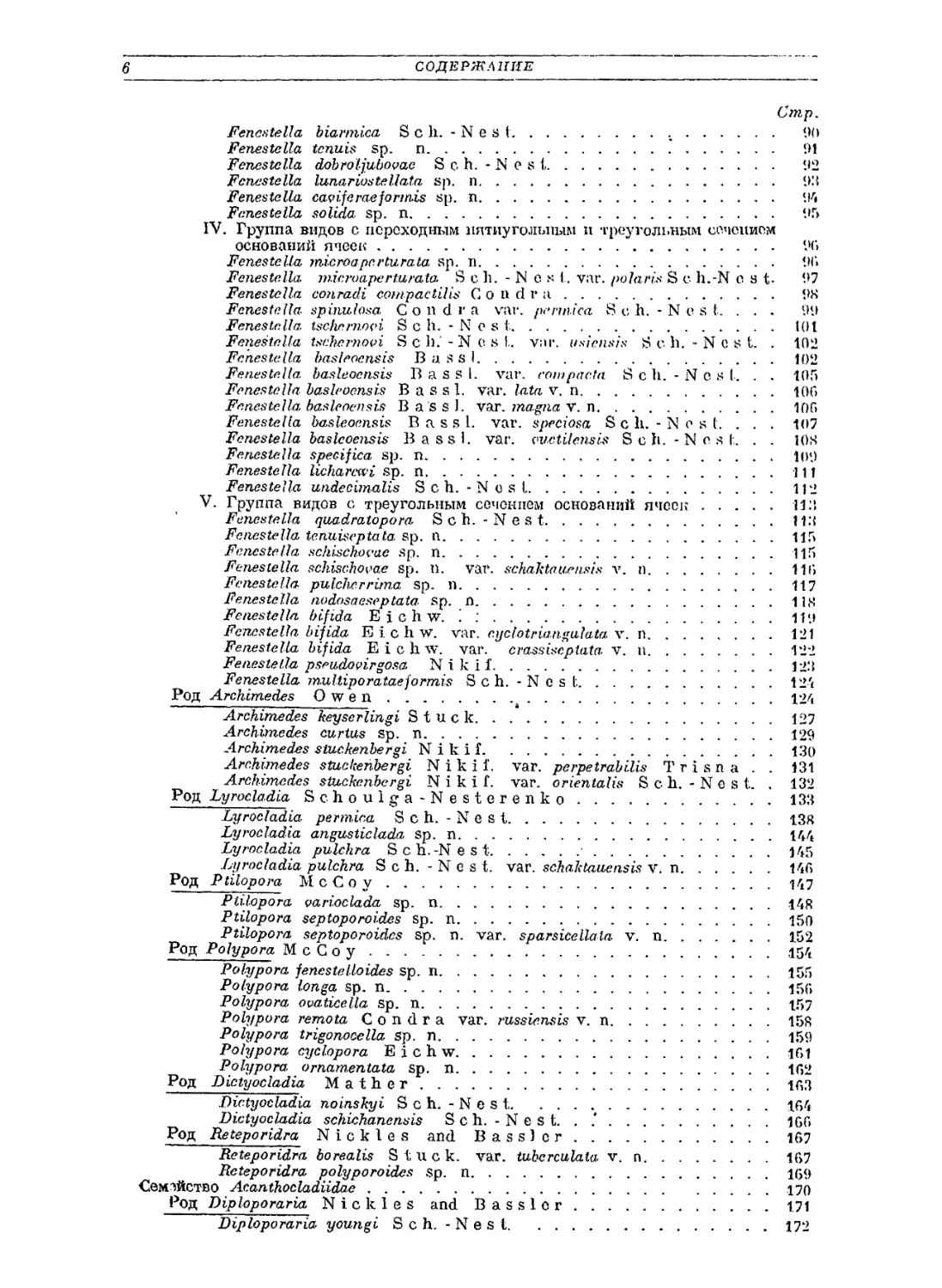

6

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

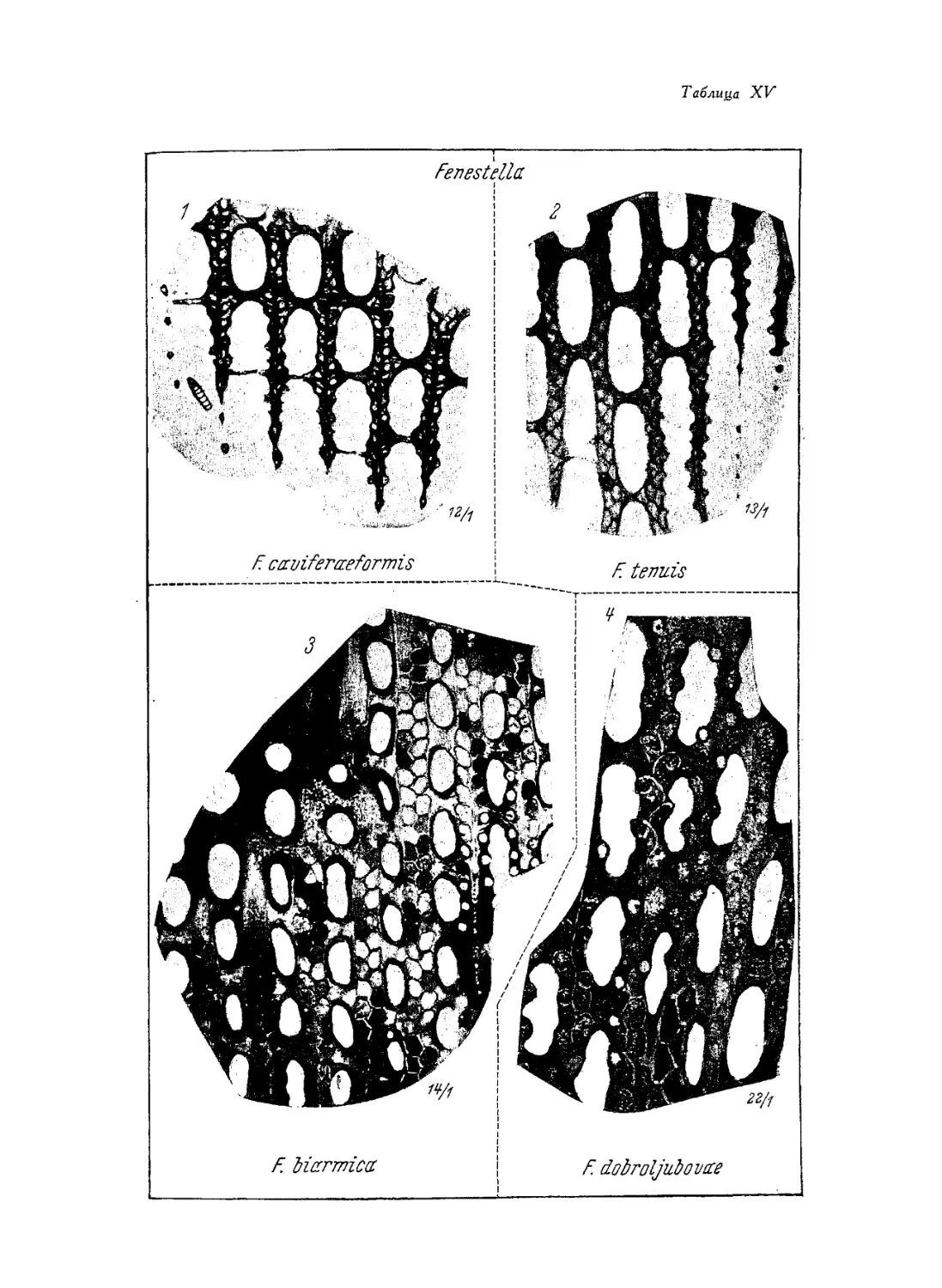

Fenestella biarmica S c h. - N e s t............................................. 90

Fenestella tenuis sp. ........................................................... 91

Fenestella dobroljubooae S c h. - N e s t........................................ 92

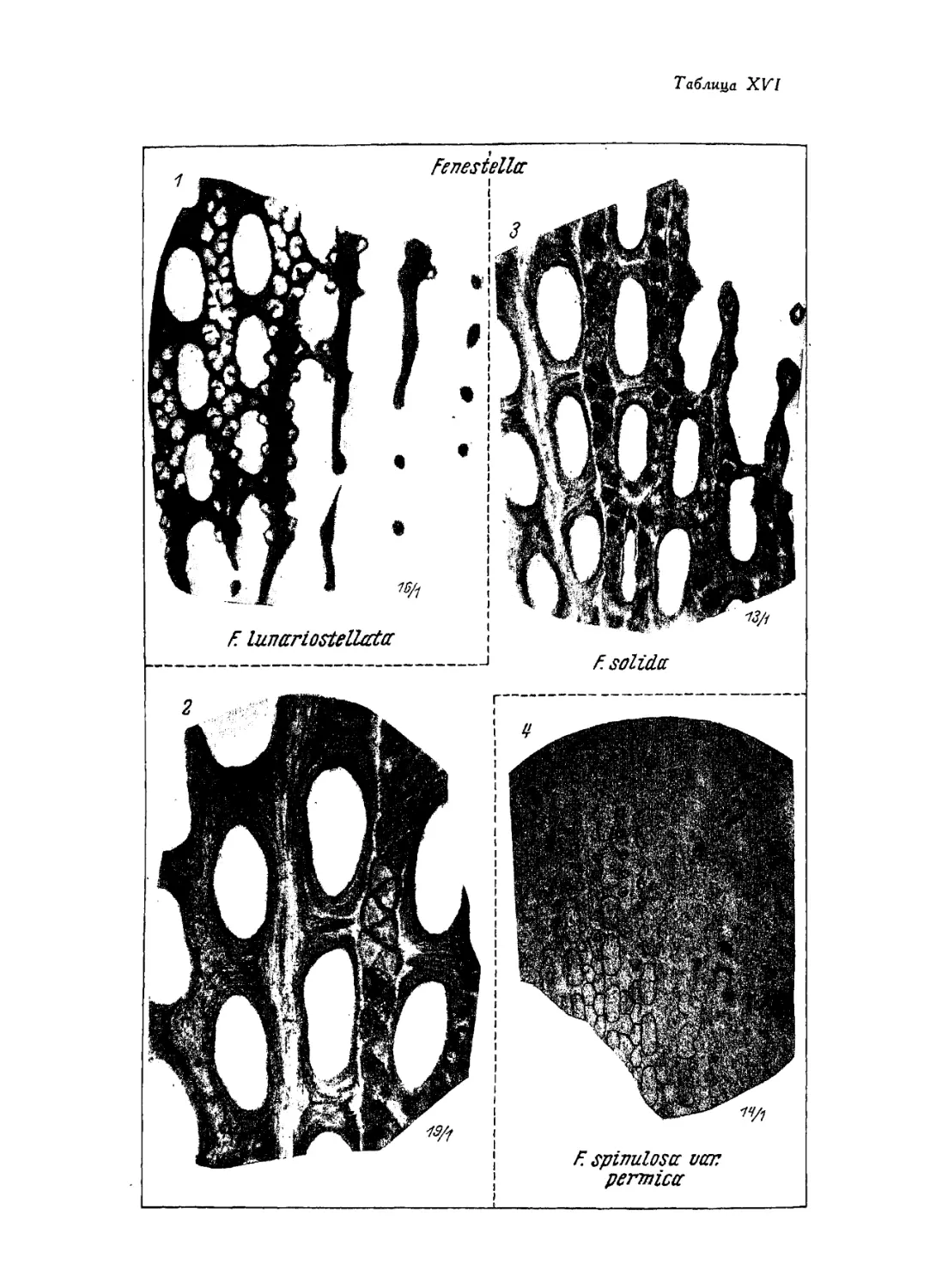

Fenestella lunariostellata sp. n................................................ 93

Fenestella caviferaeformis sp. ................................................. 94

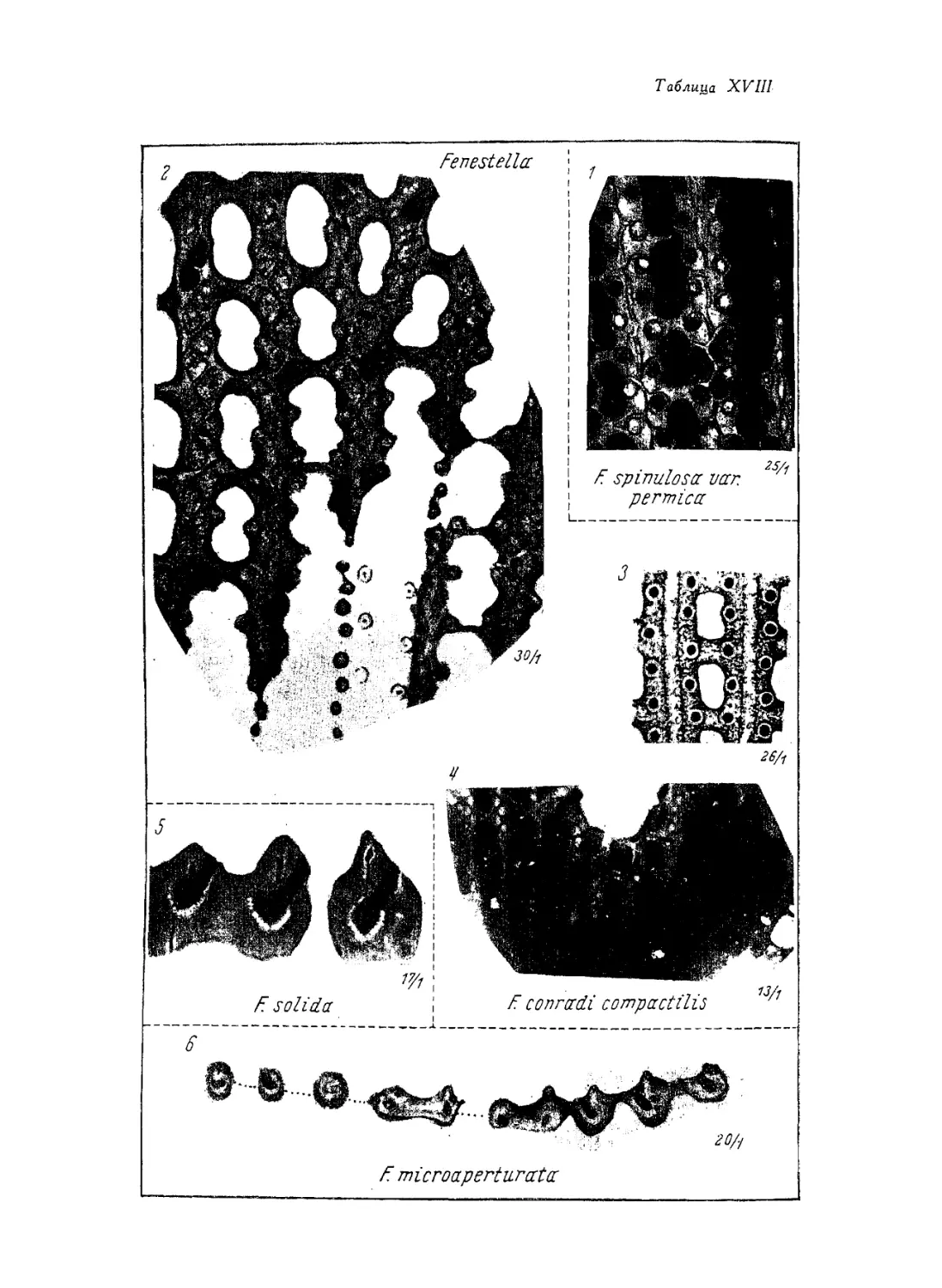

Fenestella solida sp. .......................................................... 95

IV. Группа видов с переходным пятиугольным и треугольным сечением

оснований ячеек..................................................................... 96

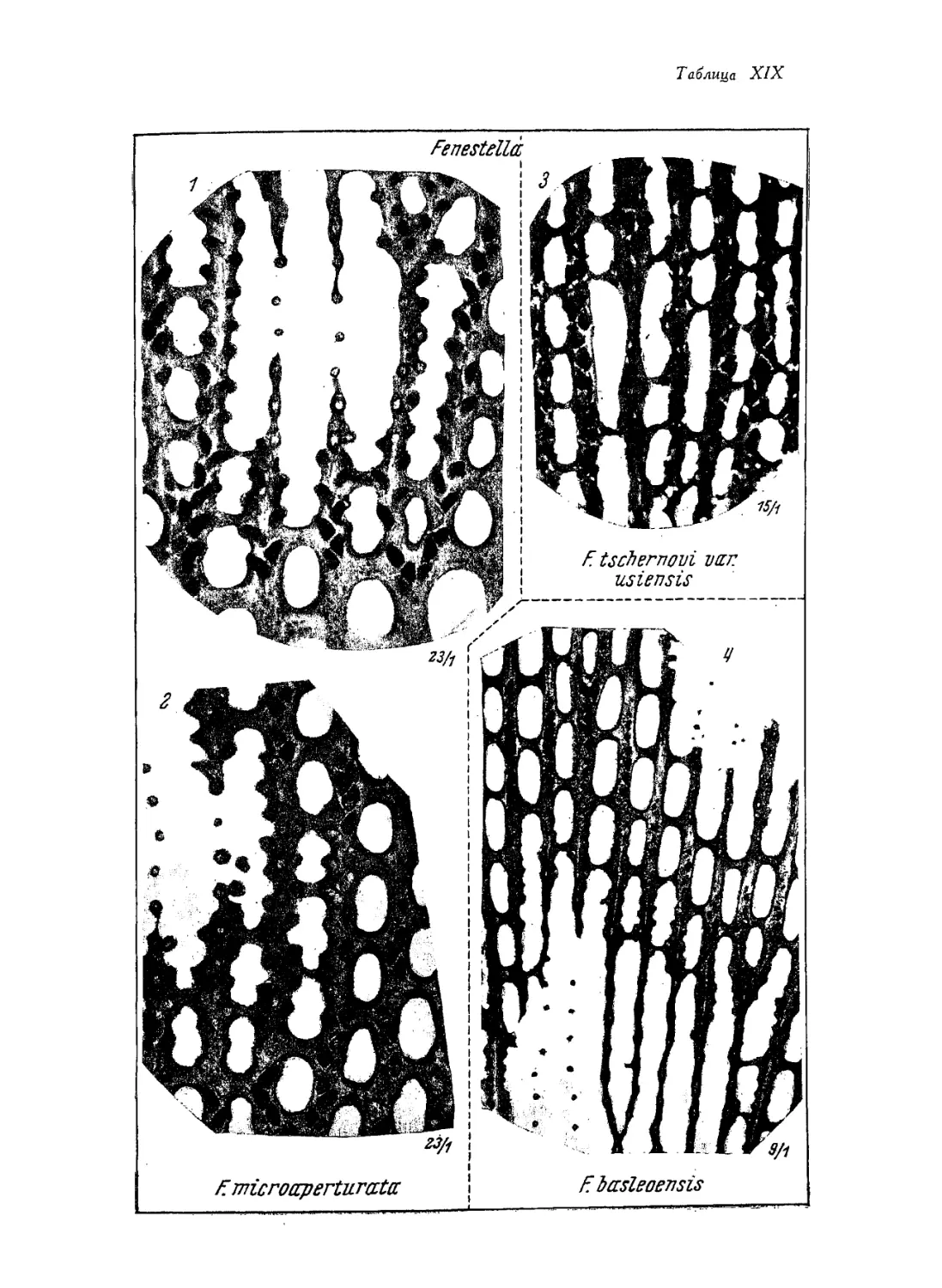

Fenestella ynicroape rlurata sp. и............................... * • 96

Fenestella microape rtu rata S c h. -No s t. var. polaris S c h.-N c s t- 97

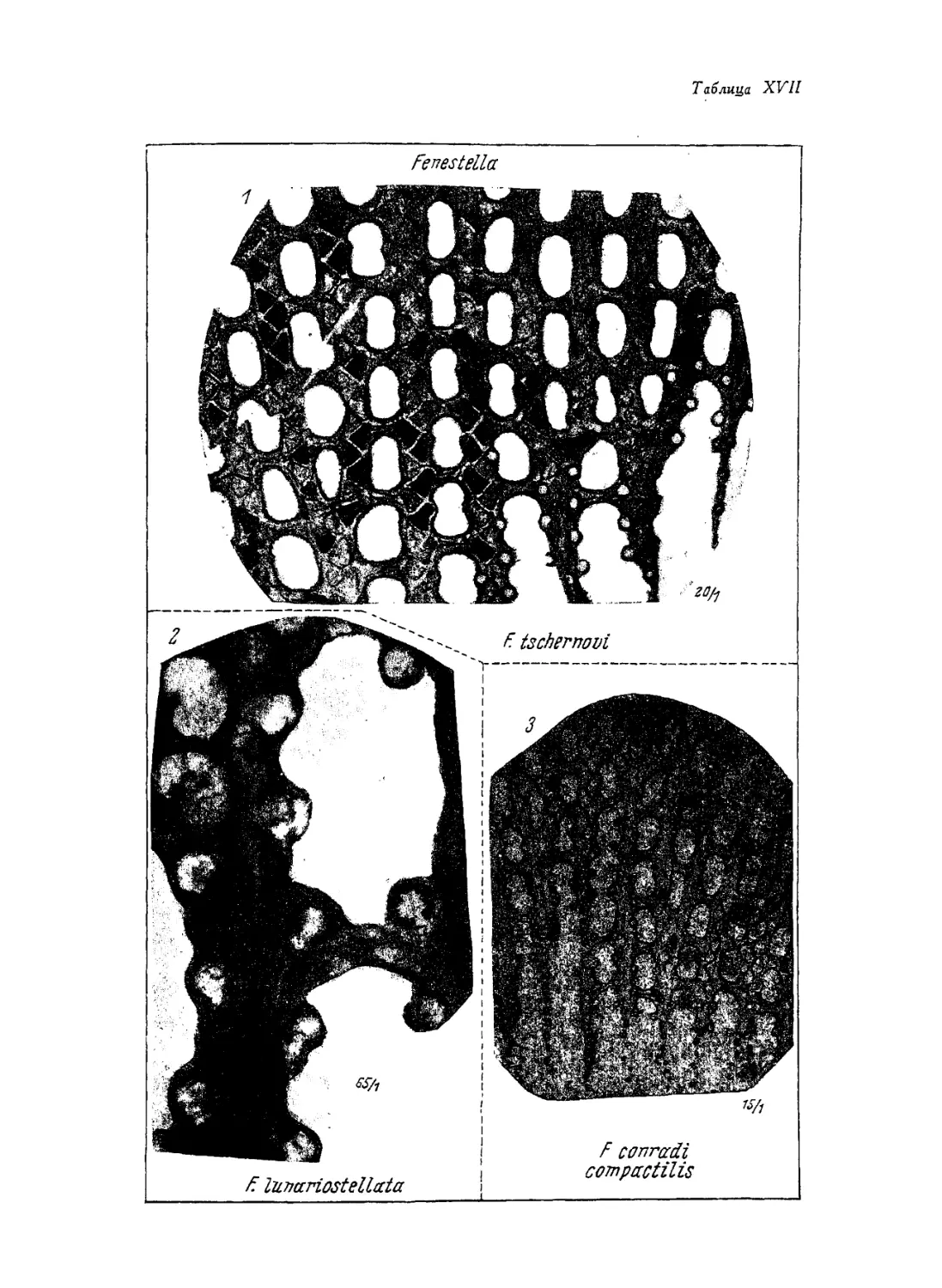

Fenestella conradi compactills G о n d r a . . ................................. 98

Fenestella spinulosa Co n d r a var. prrniica S c h. - Nos I. . . . 99

Fenestella tschernovi Sch. - N es t.........................................101

Fenestella tsehemooi S c h.’ " N e s I,, var. usiensis S c It • Ncs t. . 102

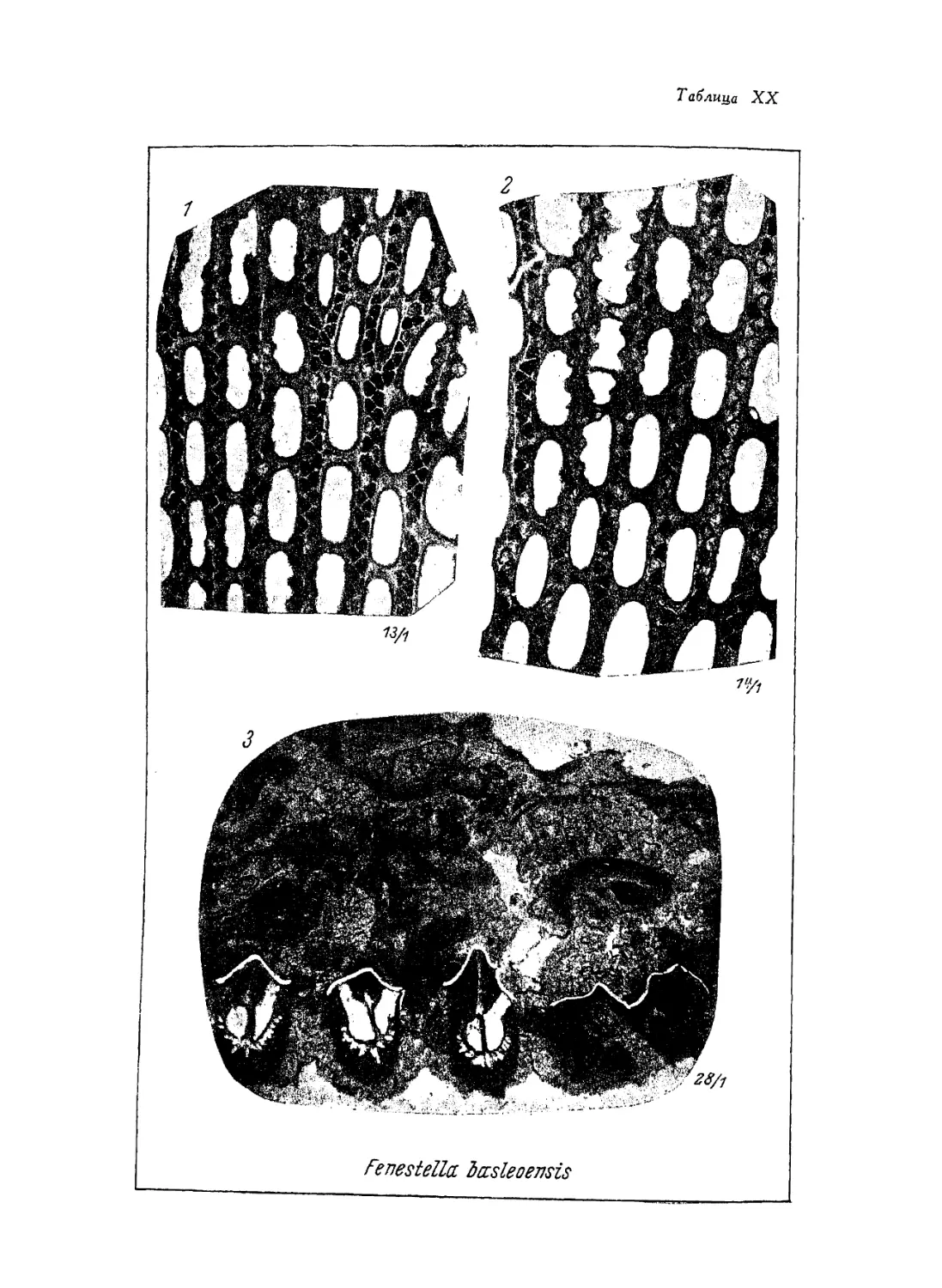

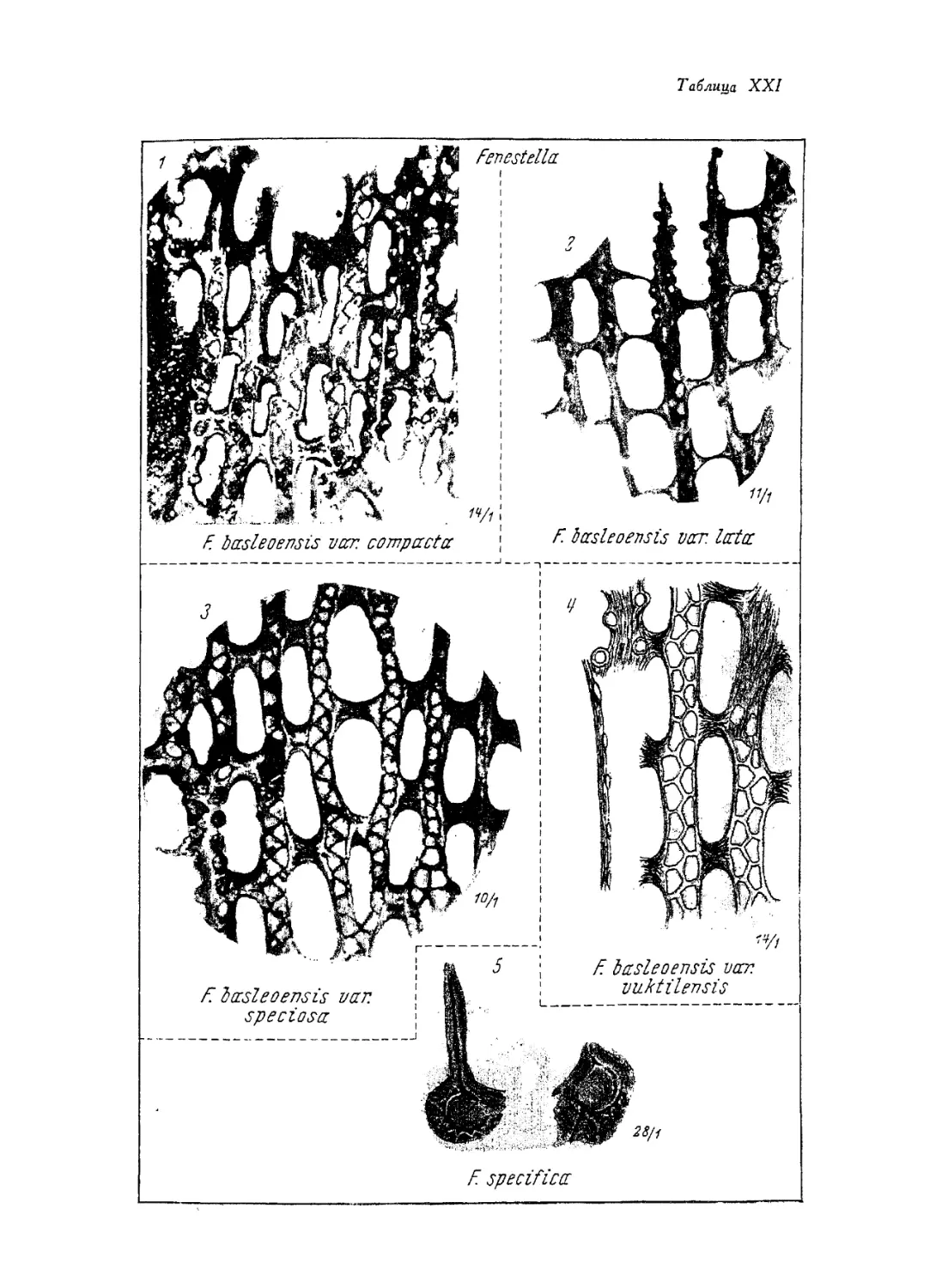

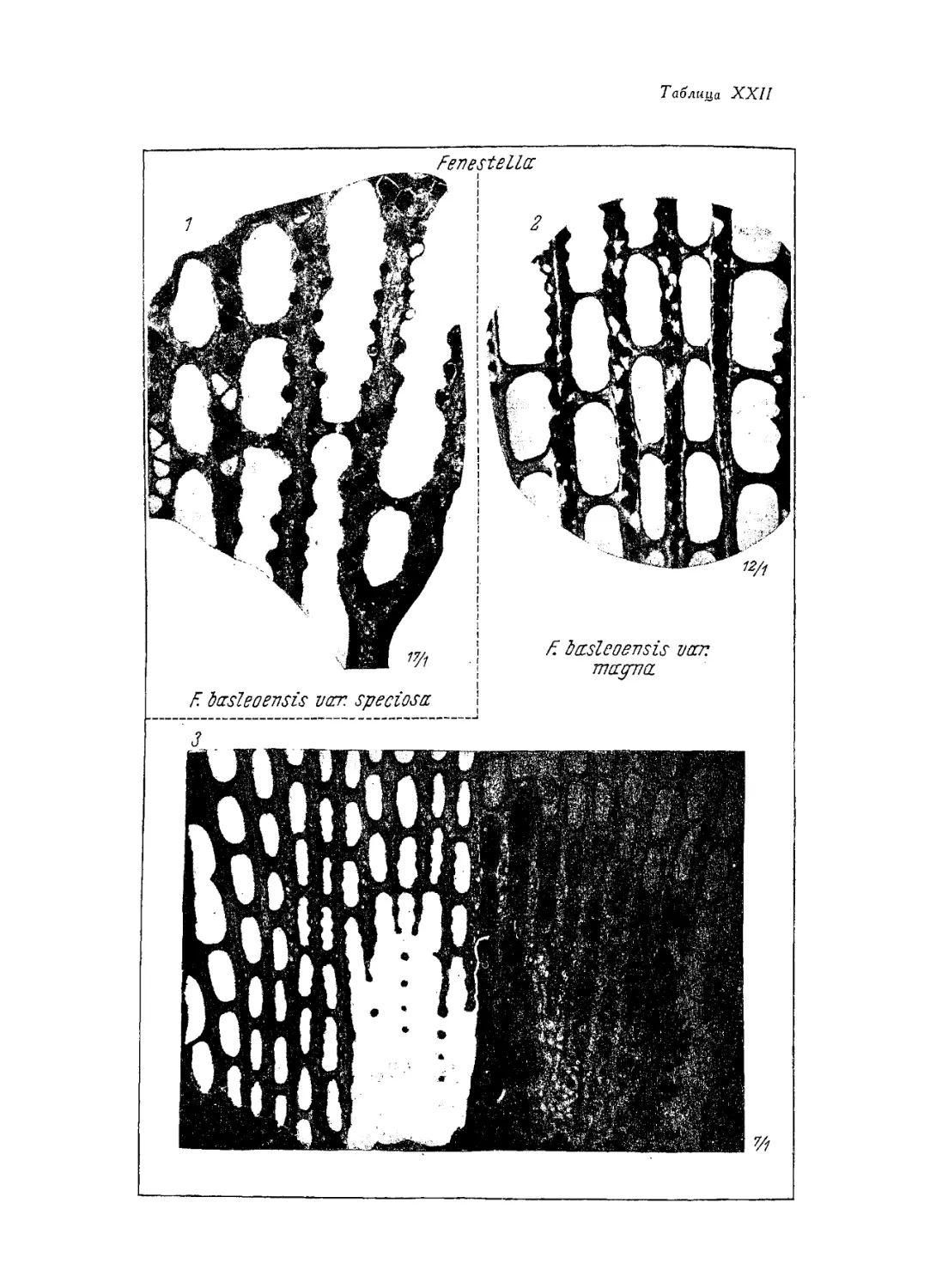

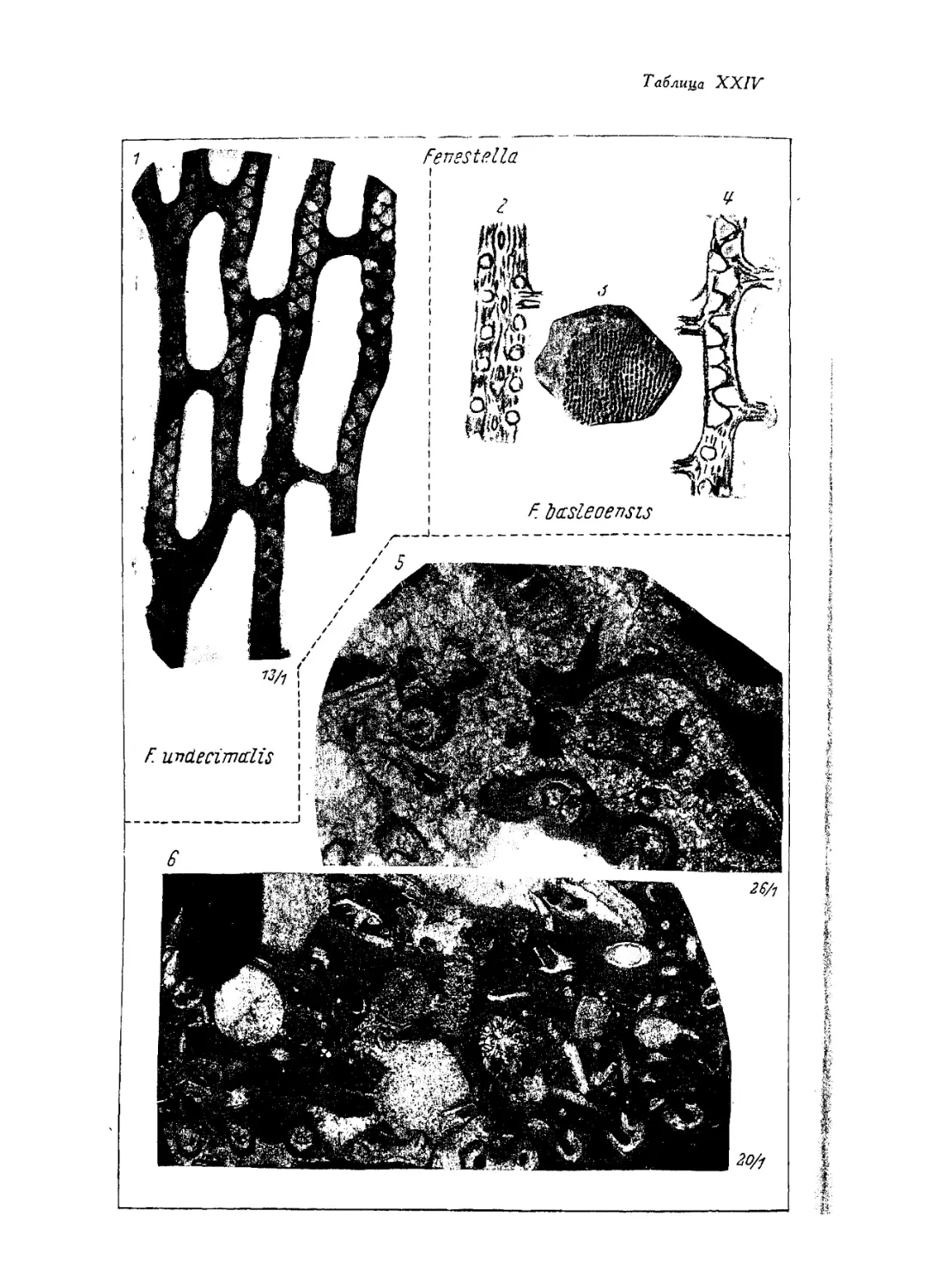

Fenestella basleoensis Bassl................................................102

Fenestella basleoensis Ba SS I. var. com pacta Sch. - N о s I. . . 105

Fenestella basleoensis В a s s 1. var. lata v. n....................... 106

Fenestella basleoensis Bass). var. magna V. n...............................106

Fenestella basleoensis В assl. var. speciosa Sell. - N c s t . . . 107

Fenestella basleoensis В a s s I. var. ouctilensis Sch. -Nos L . . IOS

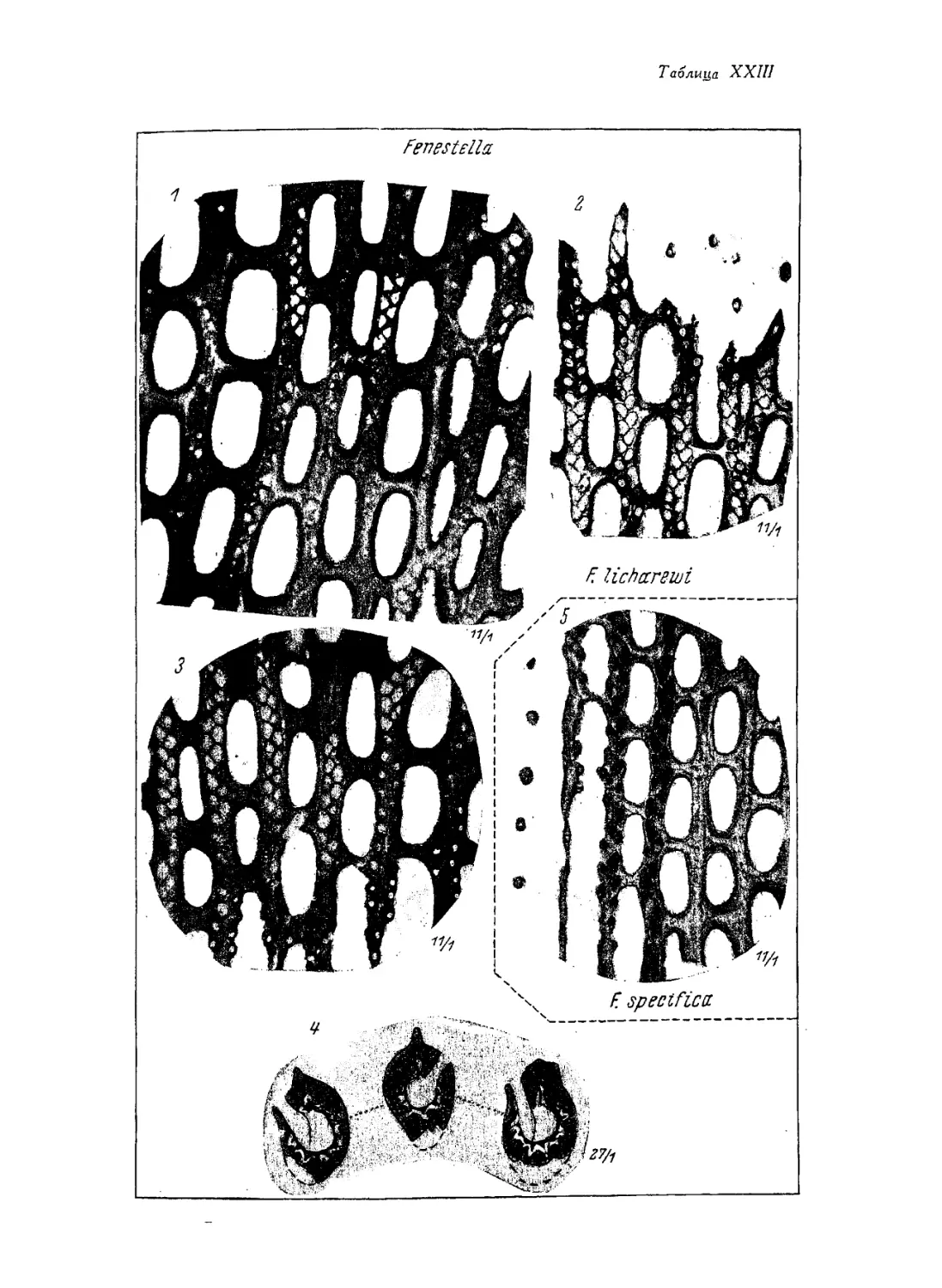

Fenestella specif ica sp. n.................................................109

Fenestella licharewi sp. n..................................................Ilf

Fenestella undecimalis Sch. - Nosl..........................................112

V. Группа видов с треугольным сечением оснований ячеек............................113,

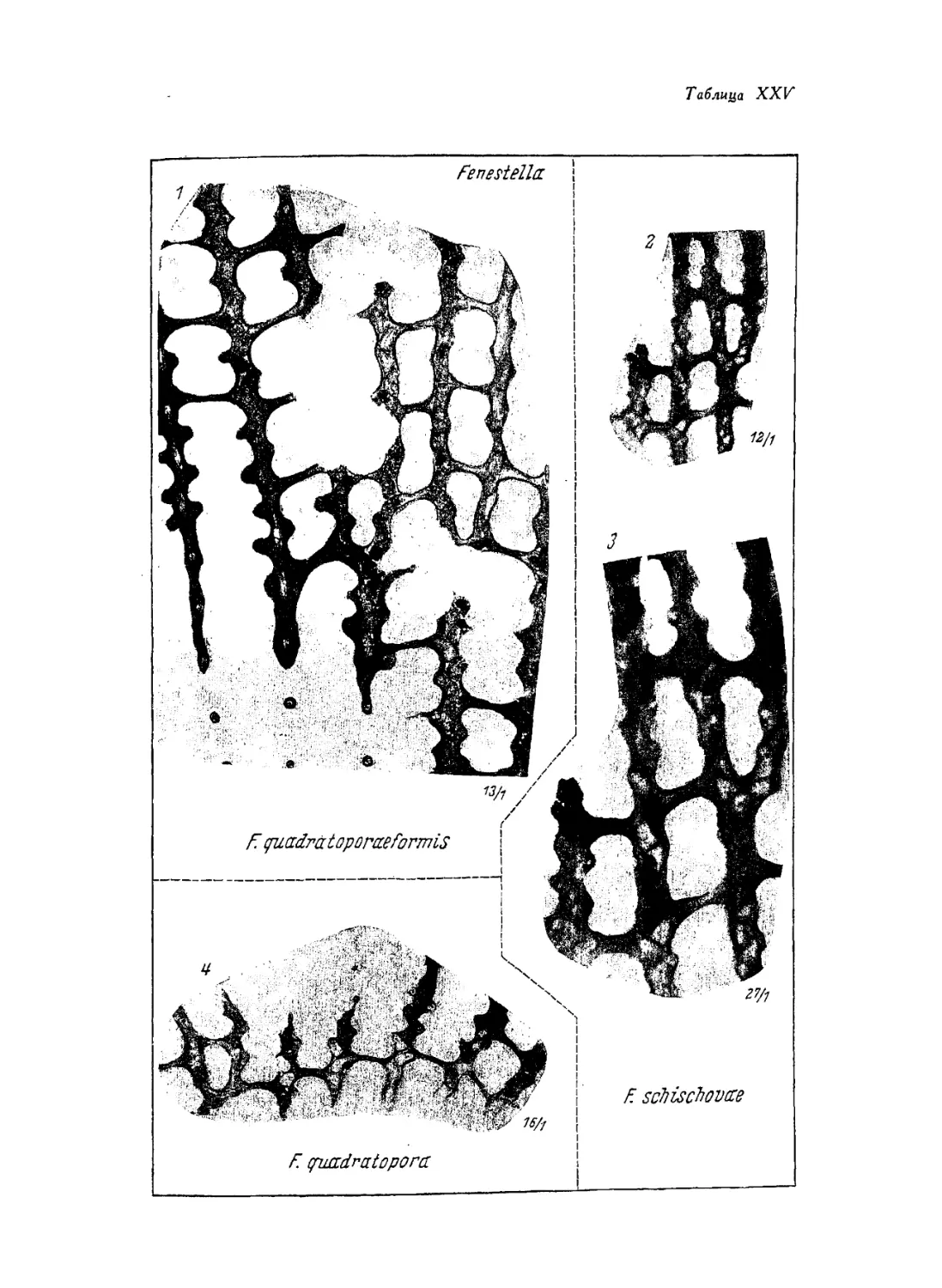

Fenestella quadratopora S с h. - N e s t....................................113

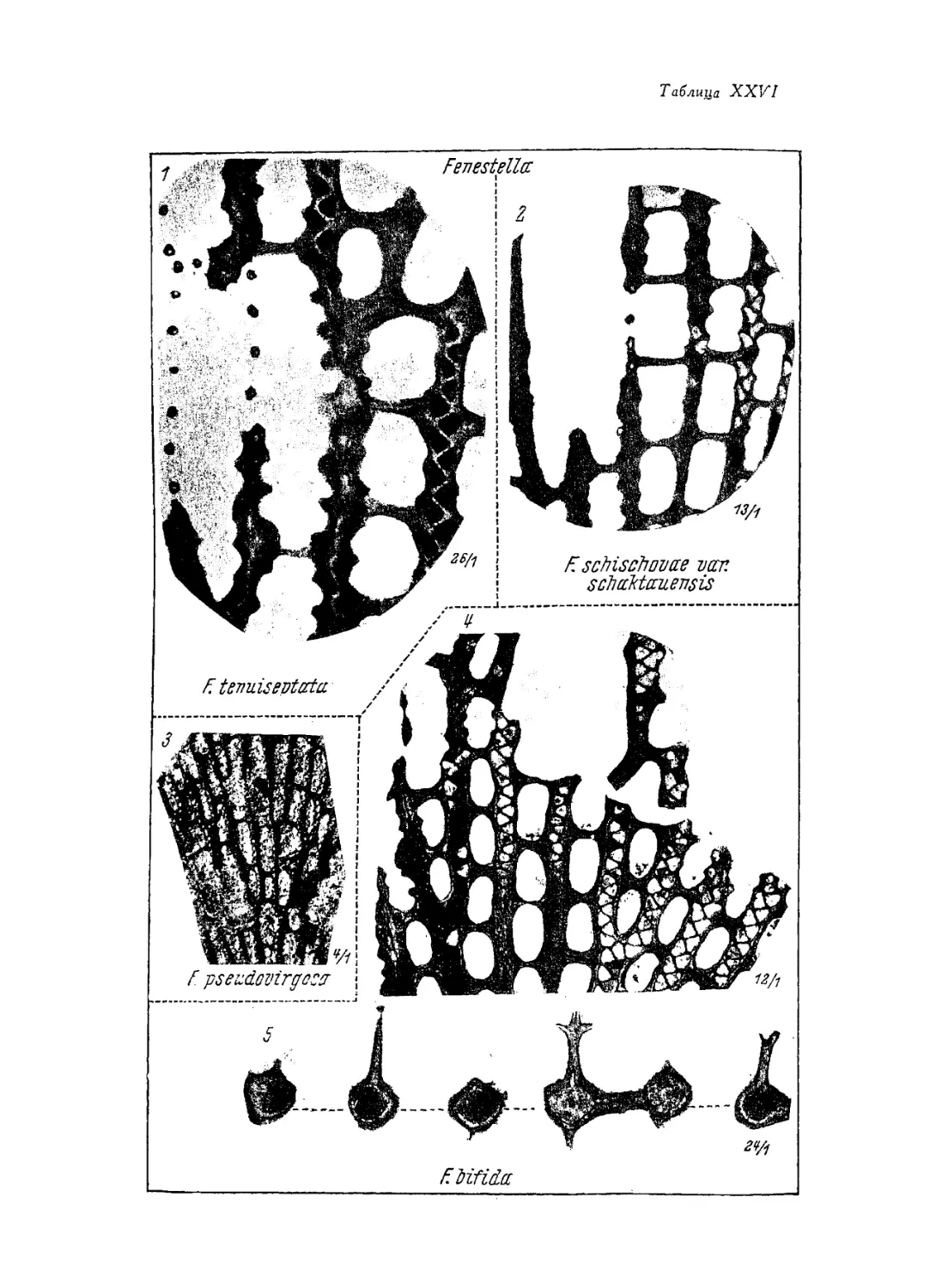

Fenestella tenuiseptata sp, n.........................................115

Fenestella schischovae sp. n.....................................................115

Fenestella schischovae sp. n. var. schaktauensis v. n........................116

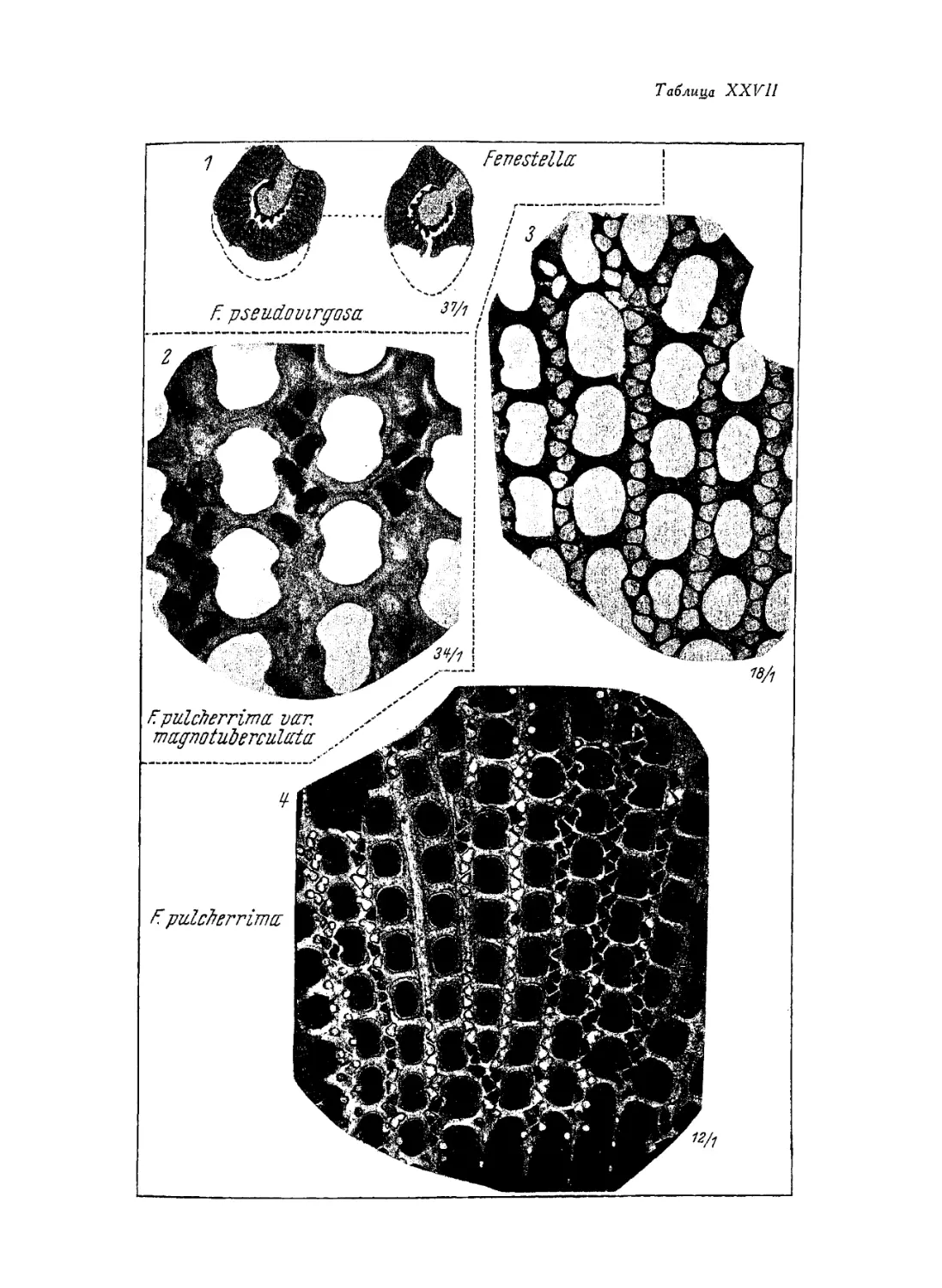

Fenestella pulcherruna sp. n.....................................................117

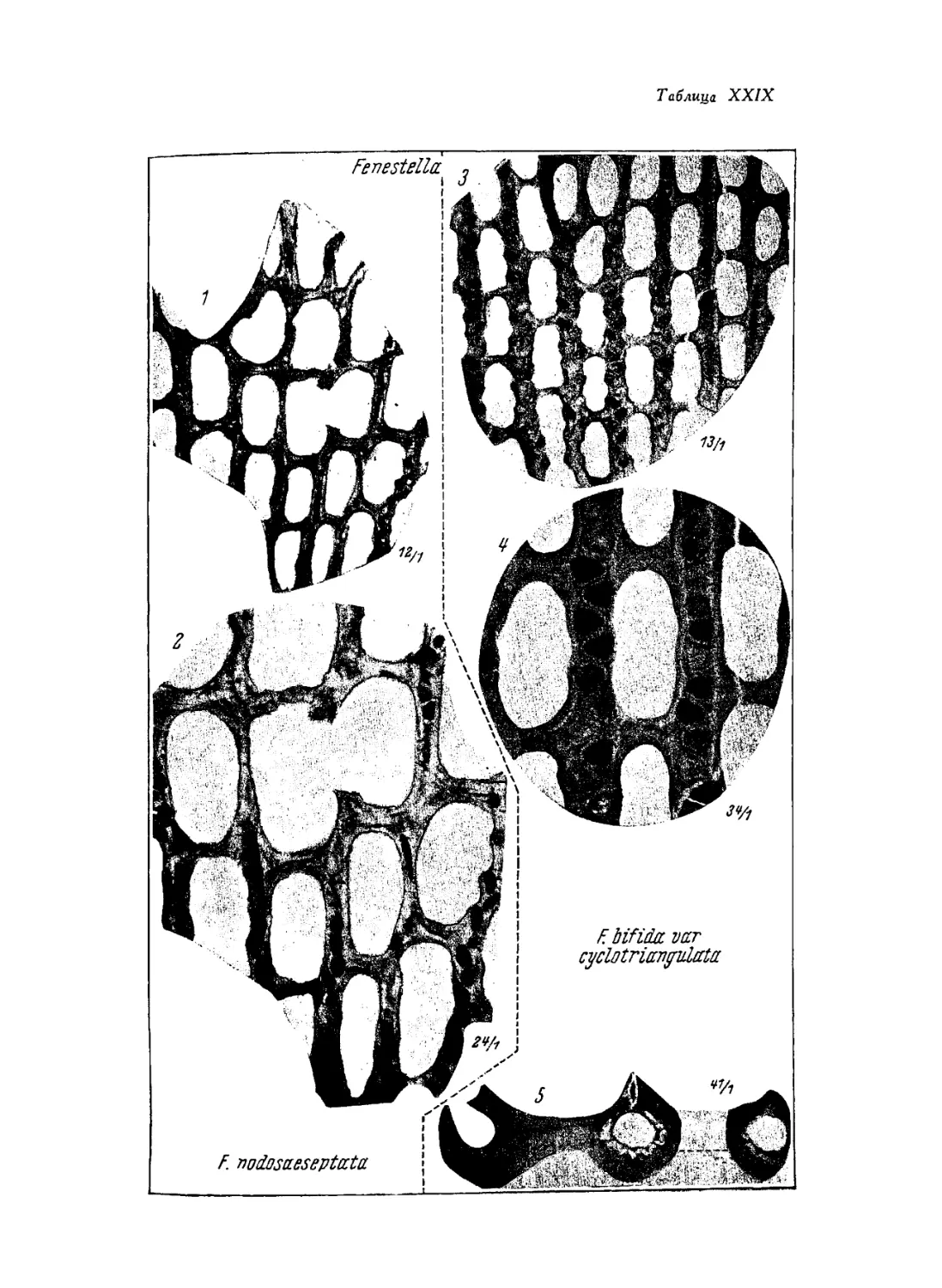

FenesteIla nodosa eseptata sp. n......................................11S

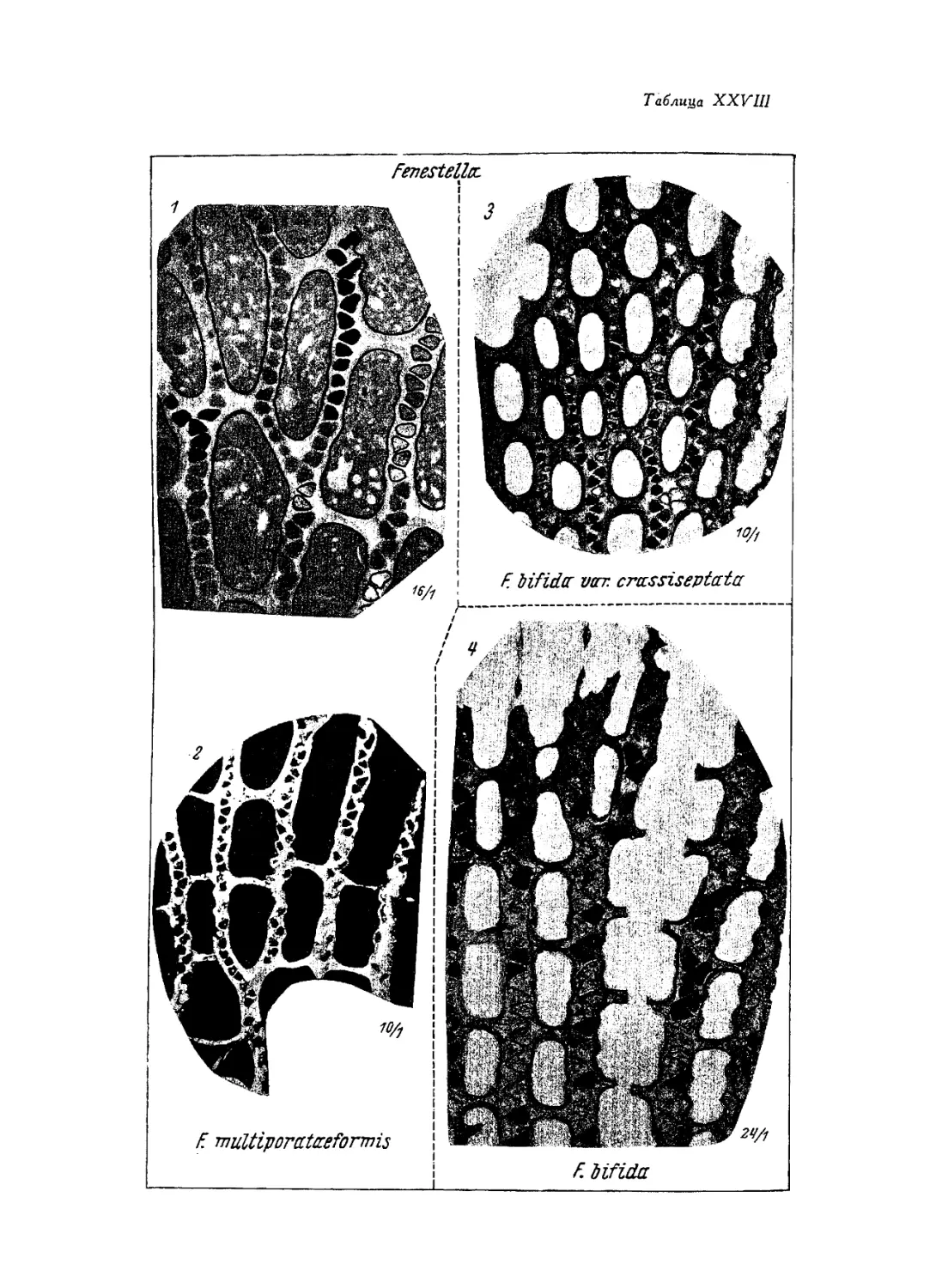

Fenestella bifida E i c h w. i :.................................................119

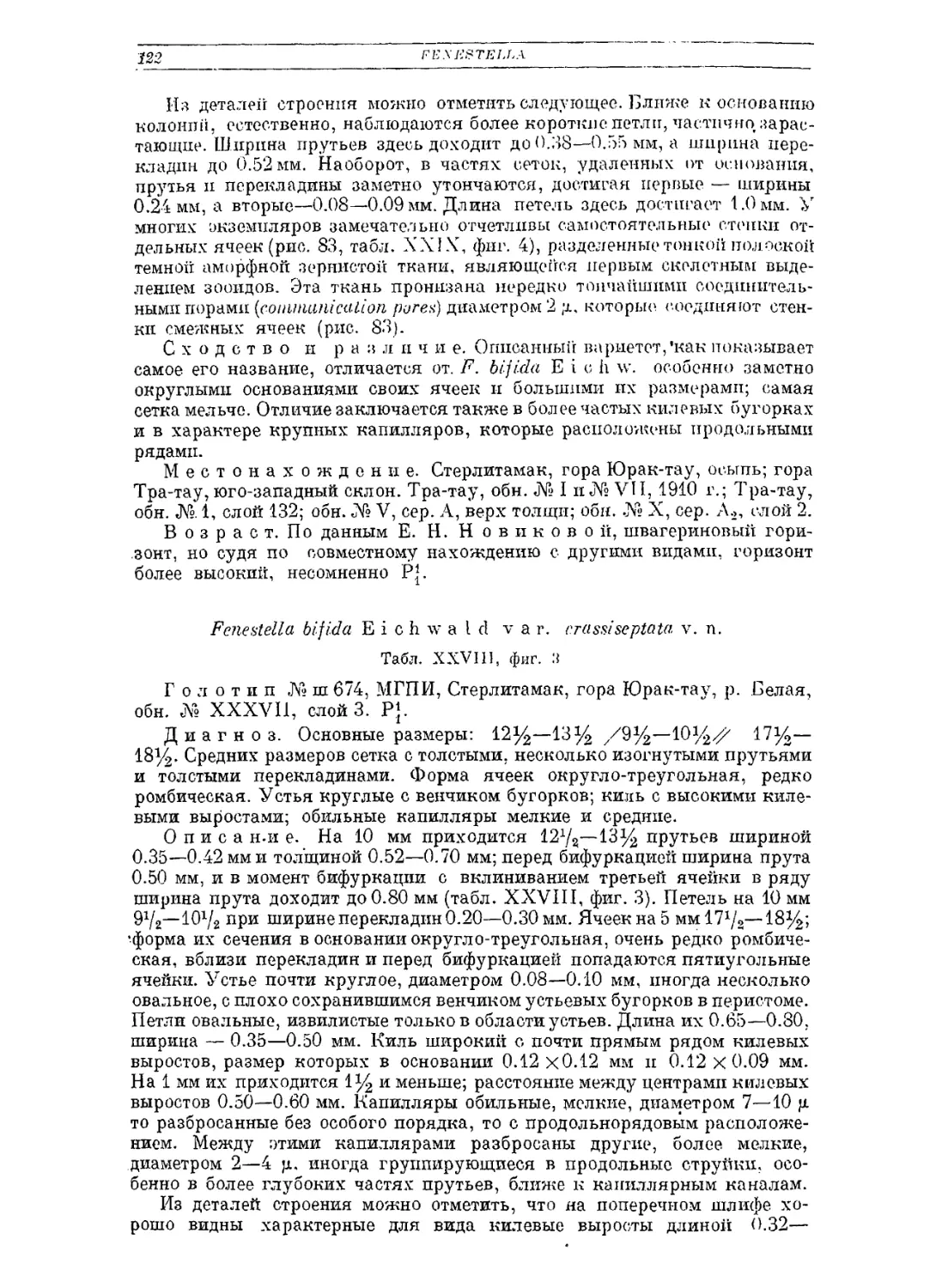

Fenestella bifida E 1 c h w. var. cyclotriangulata v. n..........................121

Fenestella bifida Eiehw. var. crassiscptata v. n........................122

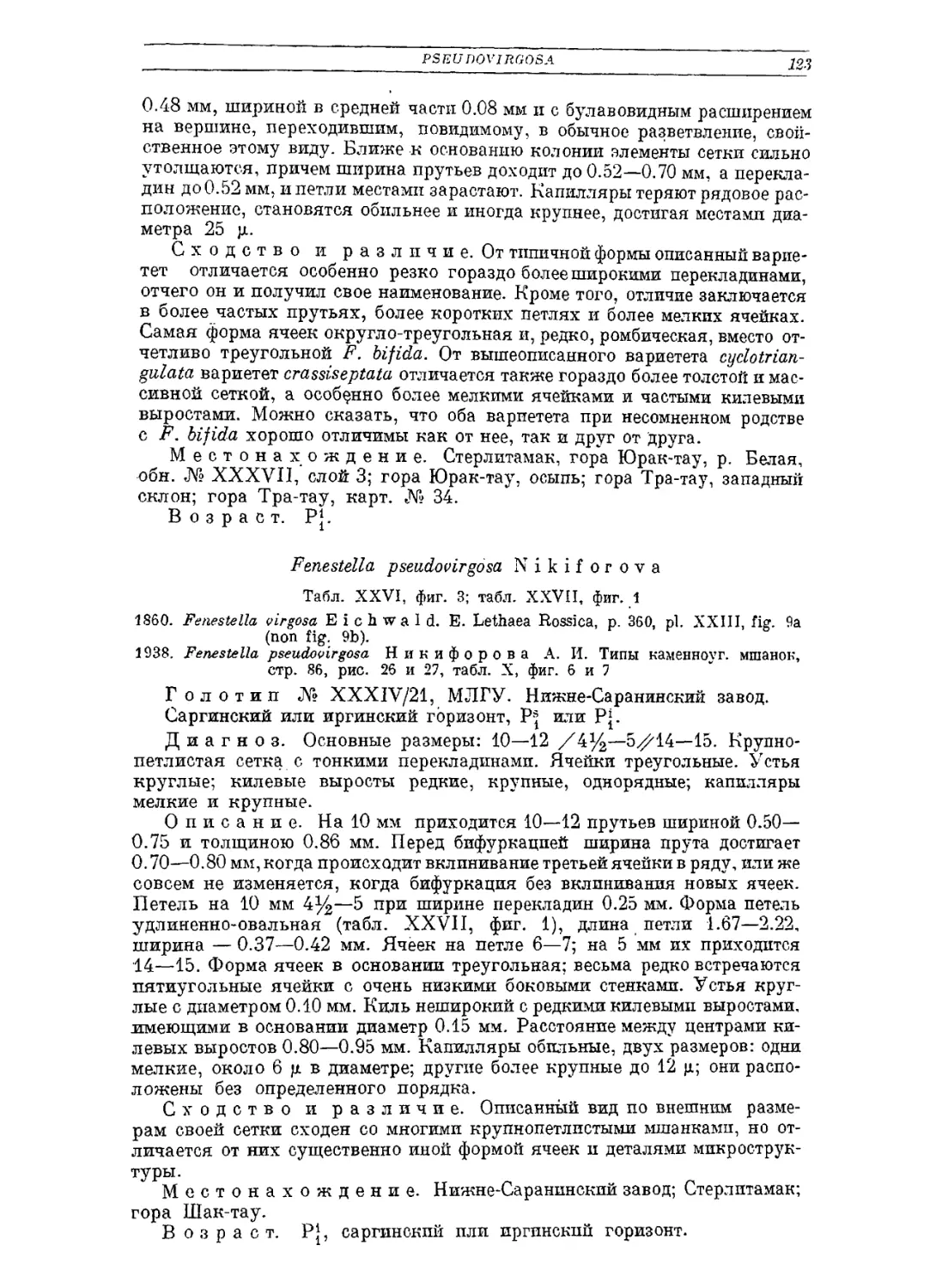

Fenestella pseudovirgosa N i k i f...............................................123

Fenestella multiporataeformis Sch. - Nos t.......................................124

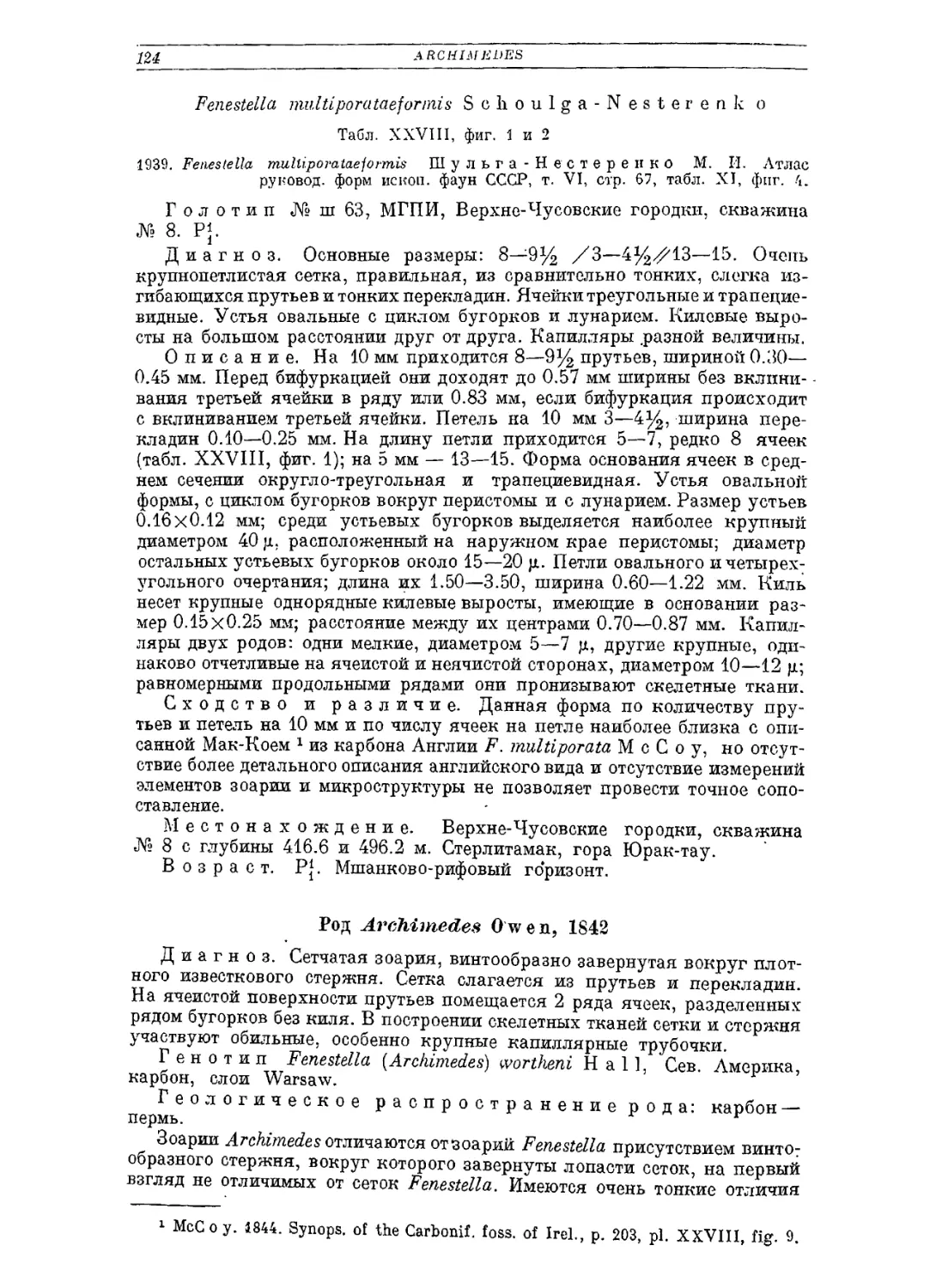

Род Archimedes О w e n......................a..........................................124

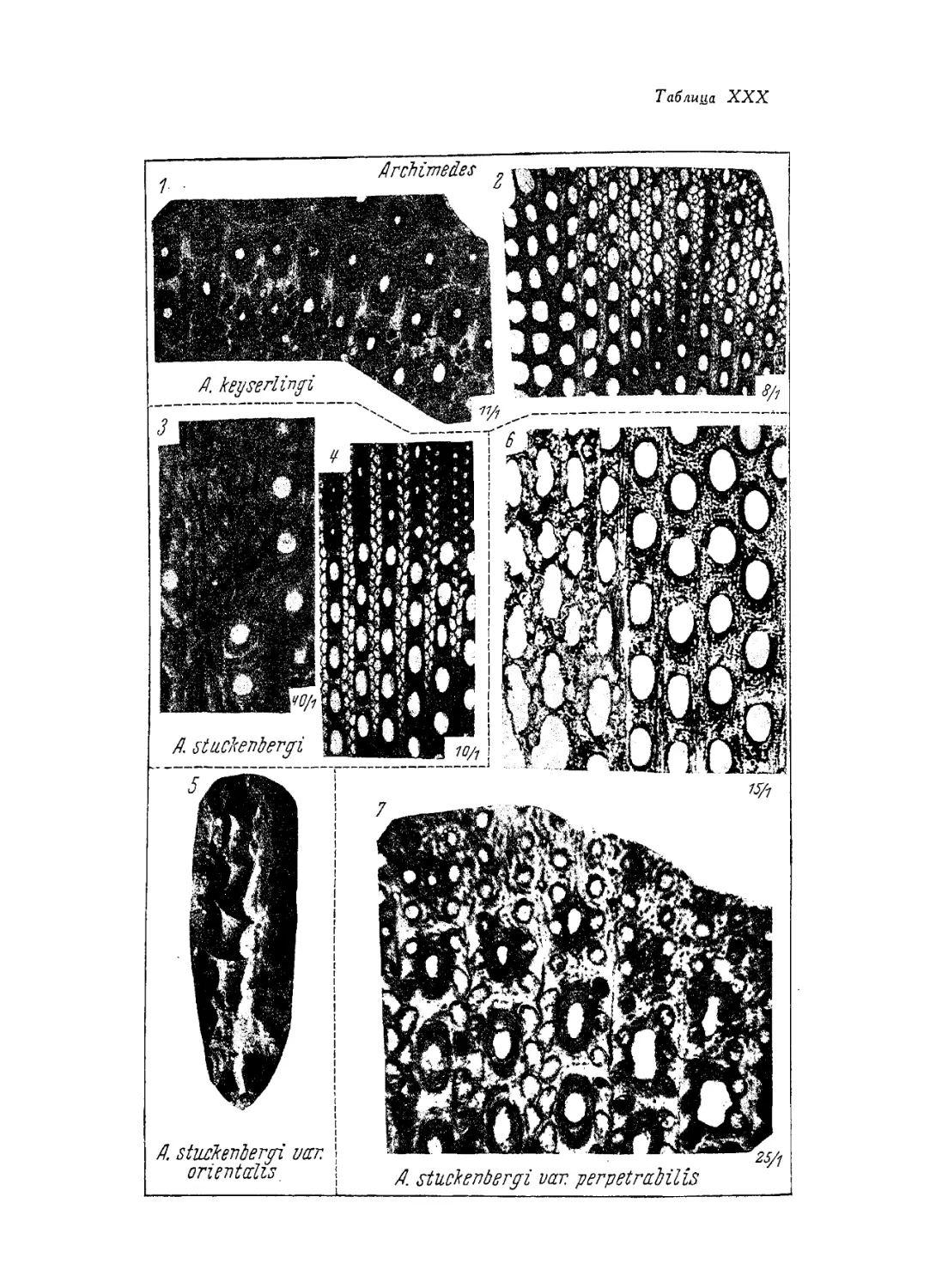

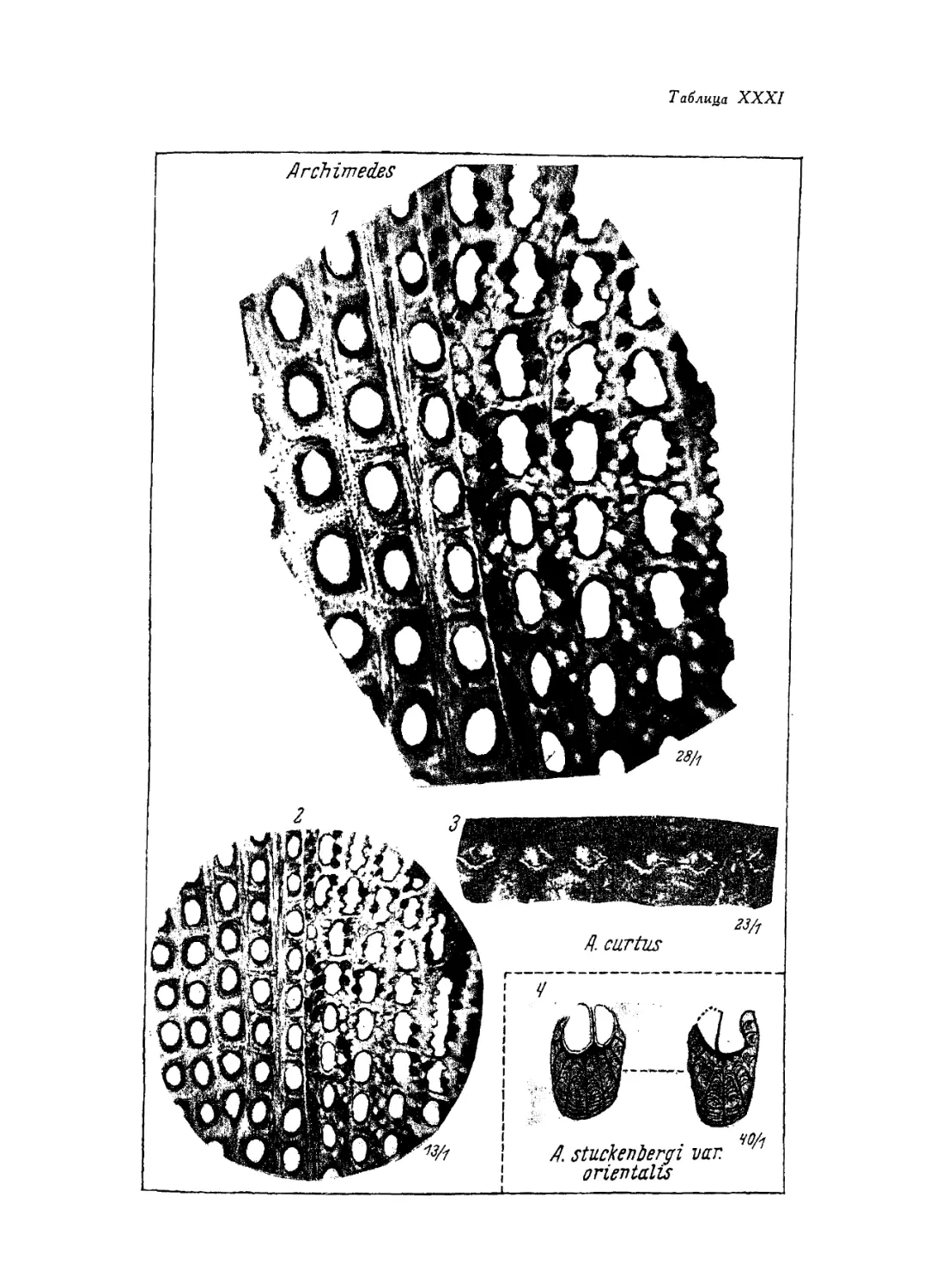

Archimedes keyserlingi Stuck........................................127

Archimedes curtus sp. n.............................................129

Archimedes stuckenbergi N i k i f................................................130

Archimedes stuckenbergi N i k i f. var. perpetrabilis Trisna . . 131

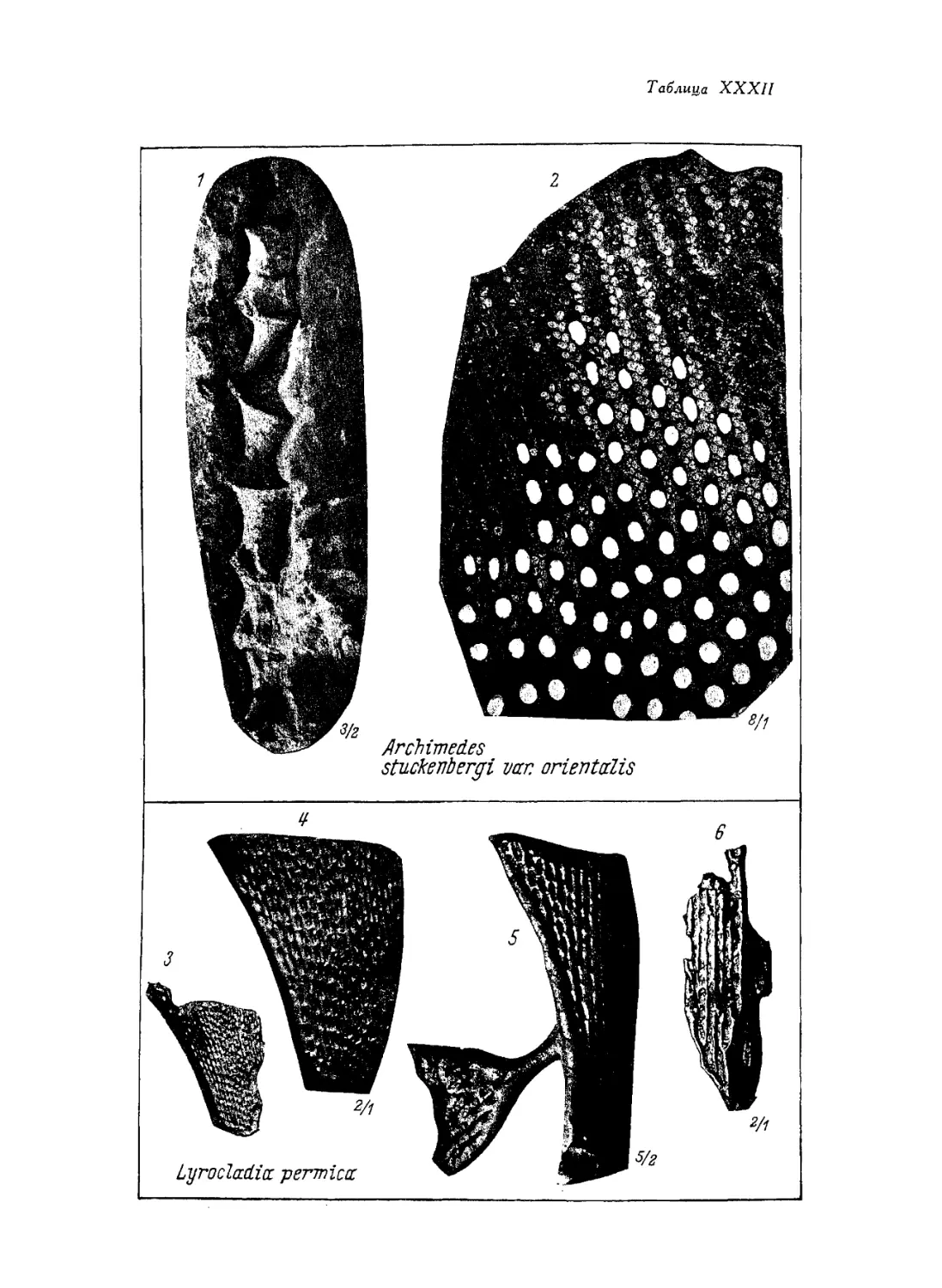

Archimedes stuckenbergi N i k i f. var. orientalis Sch. - Nos t. . 132

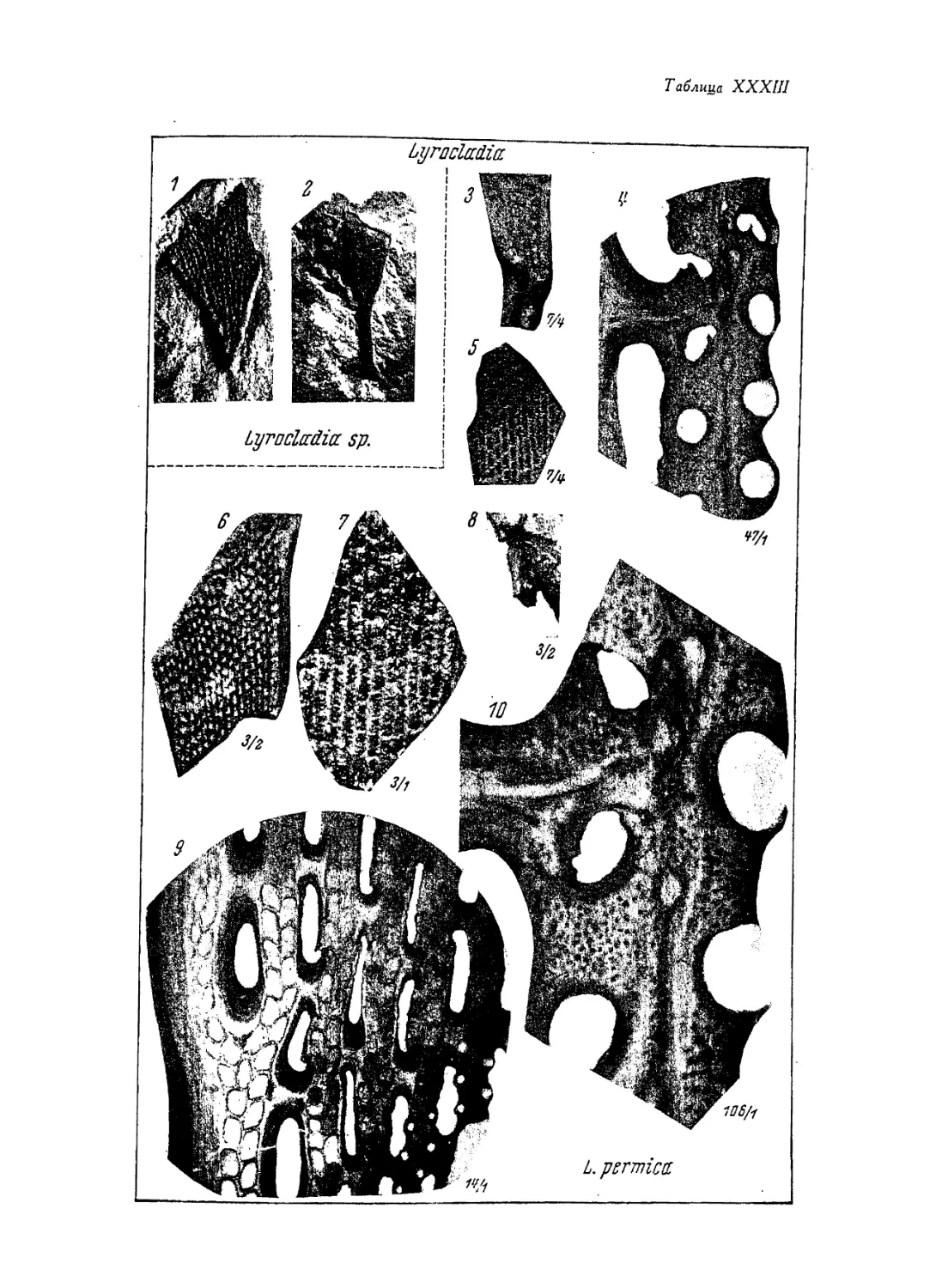

Род Lyrocladia Schoulga-Nesterenko.....................................................133

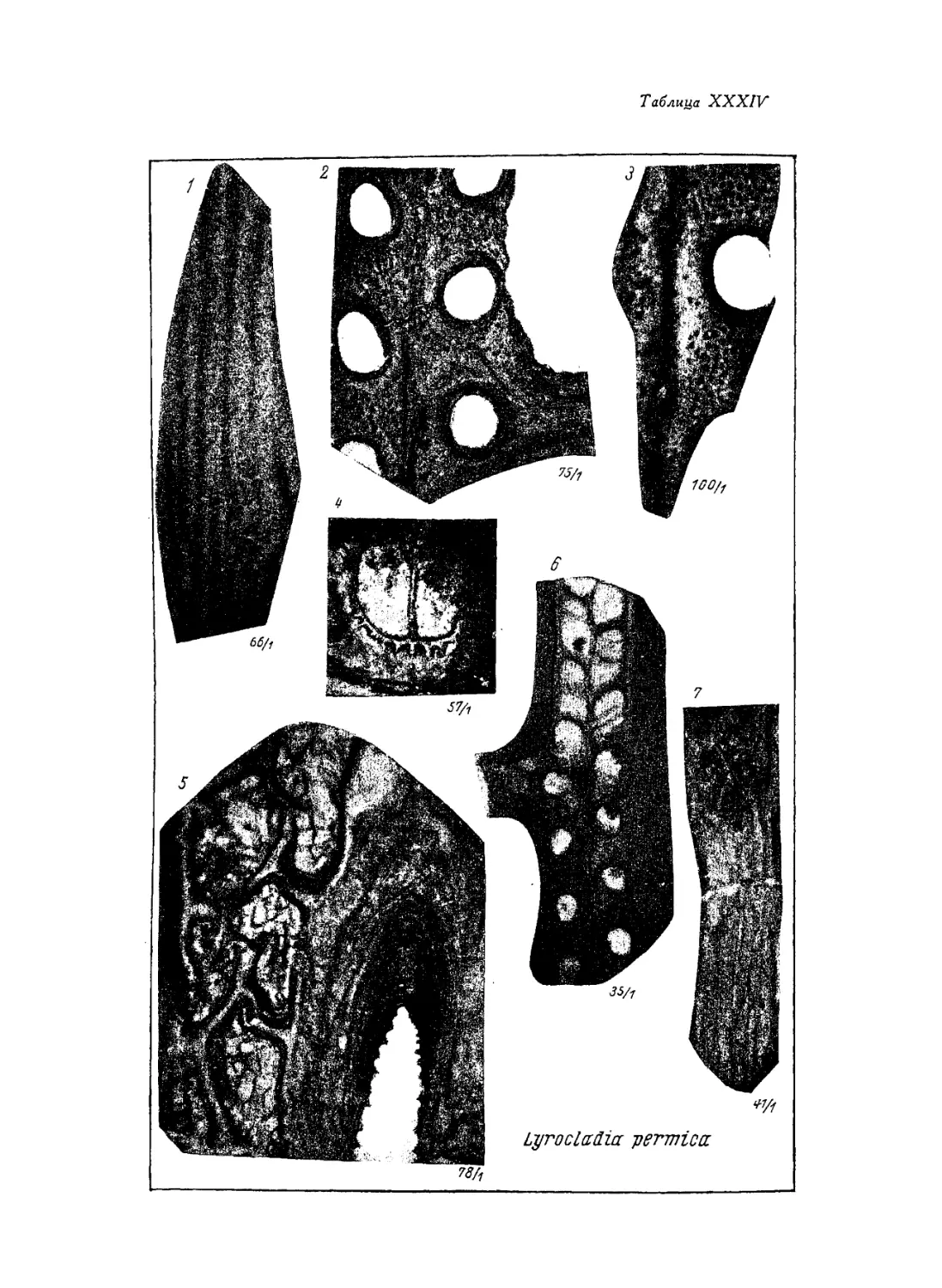

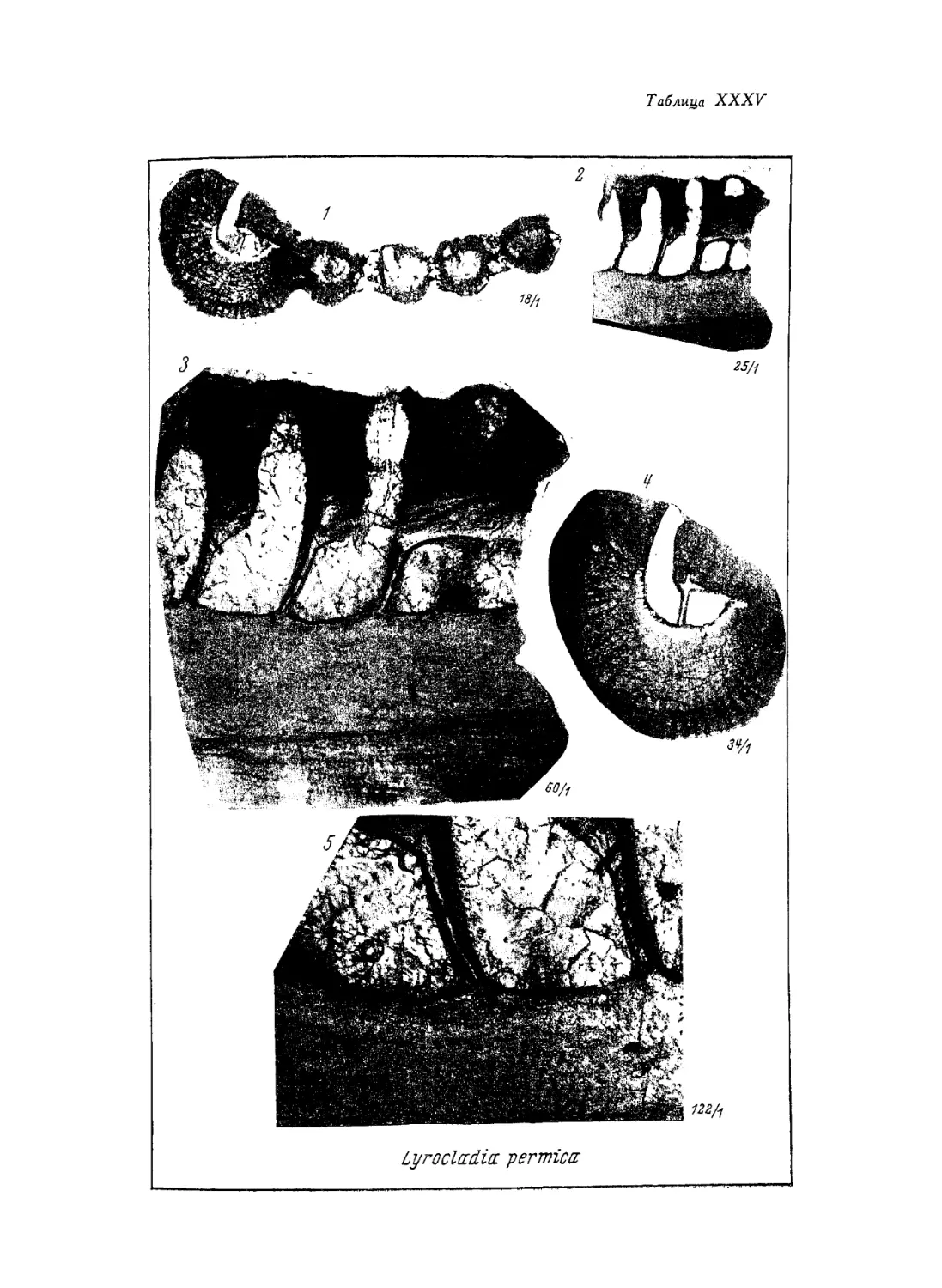

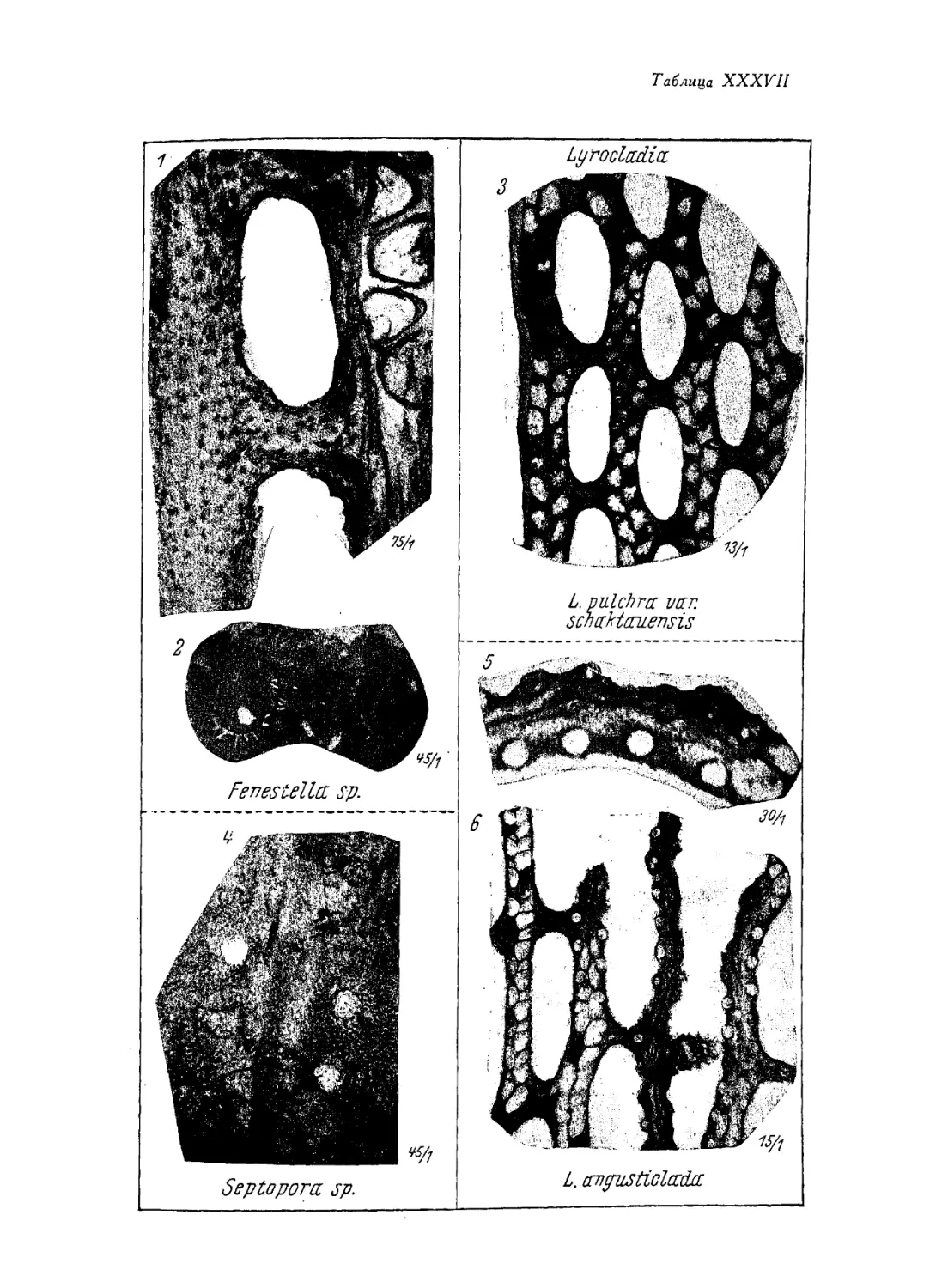

Lyrocladia permica S c h. - N e s t..............................................138

Lyrocladia angusticlada sp. n....................................................144

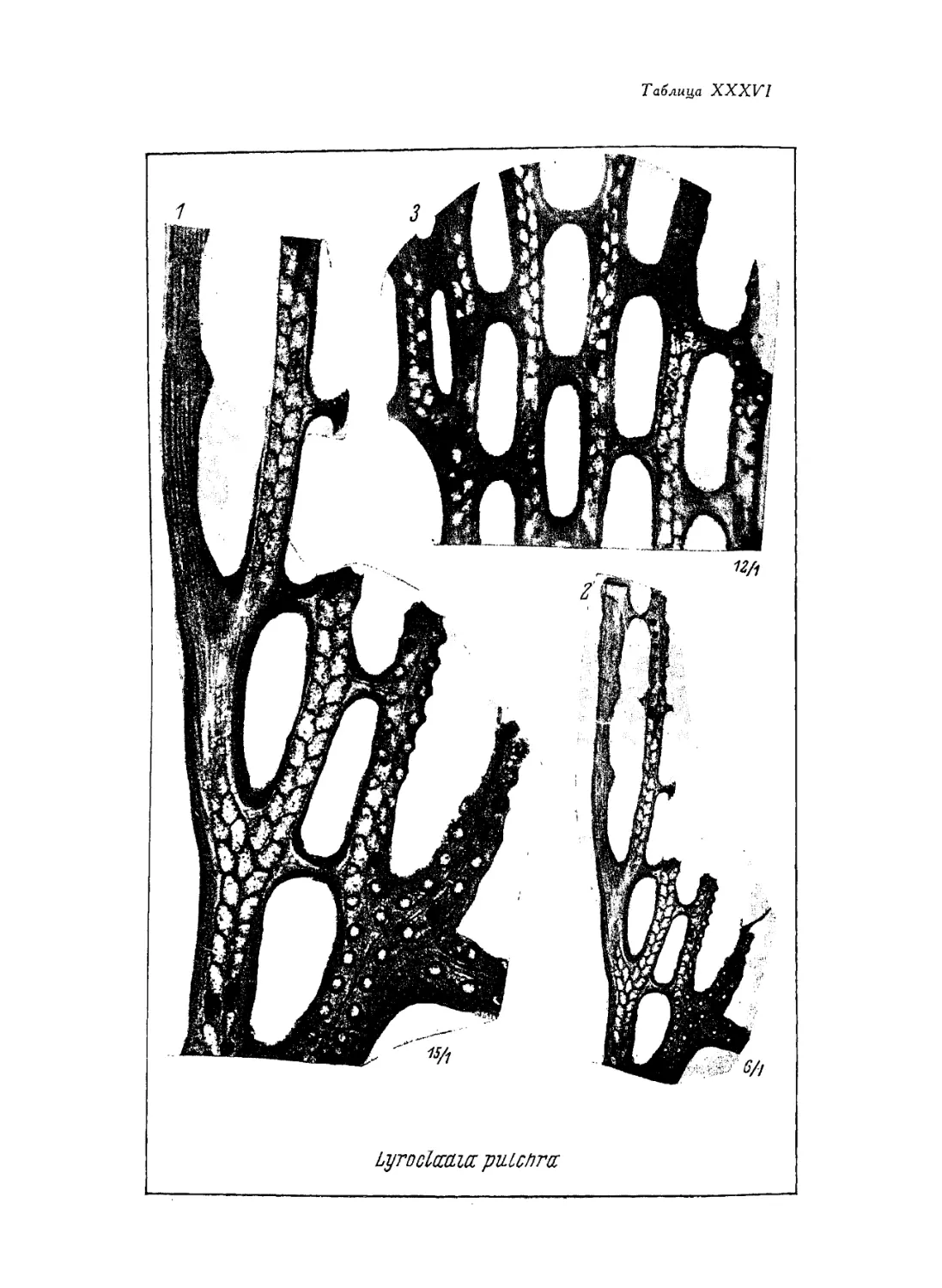

Lyrocladia pulchra Sch.-Nest..................•..................................145

Lyrocladia pulchra Sch. - Nest. var. schaktauensis v. n..........................146

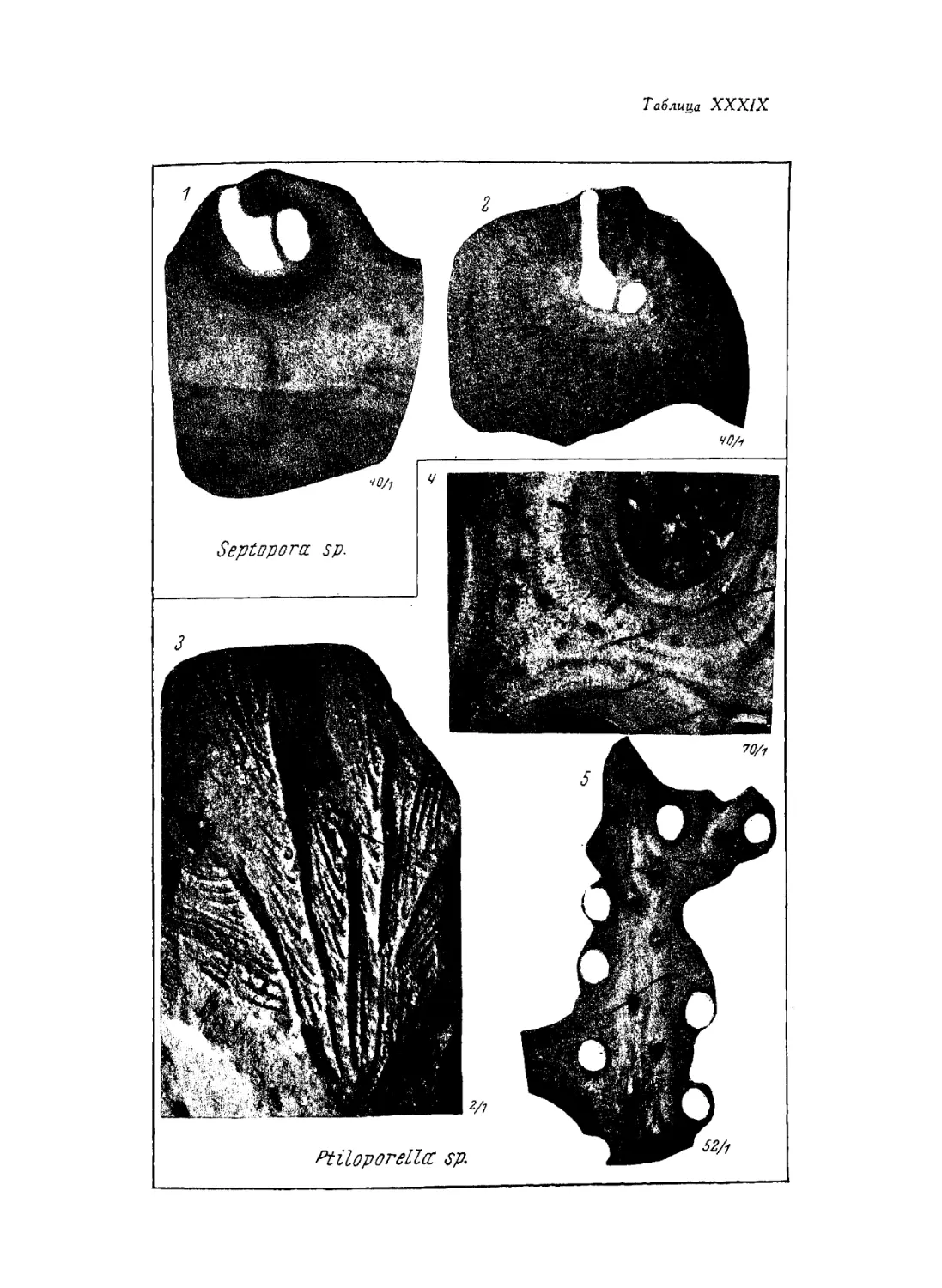

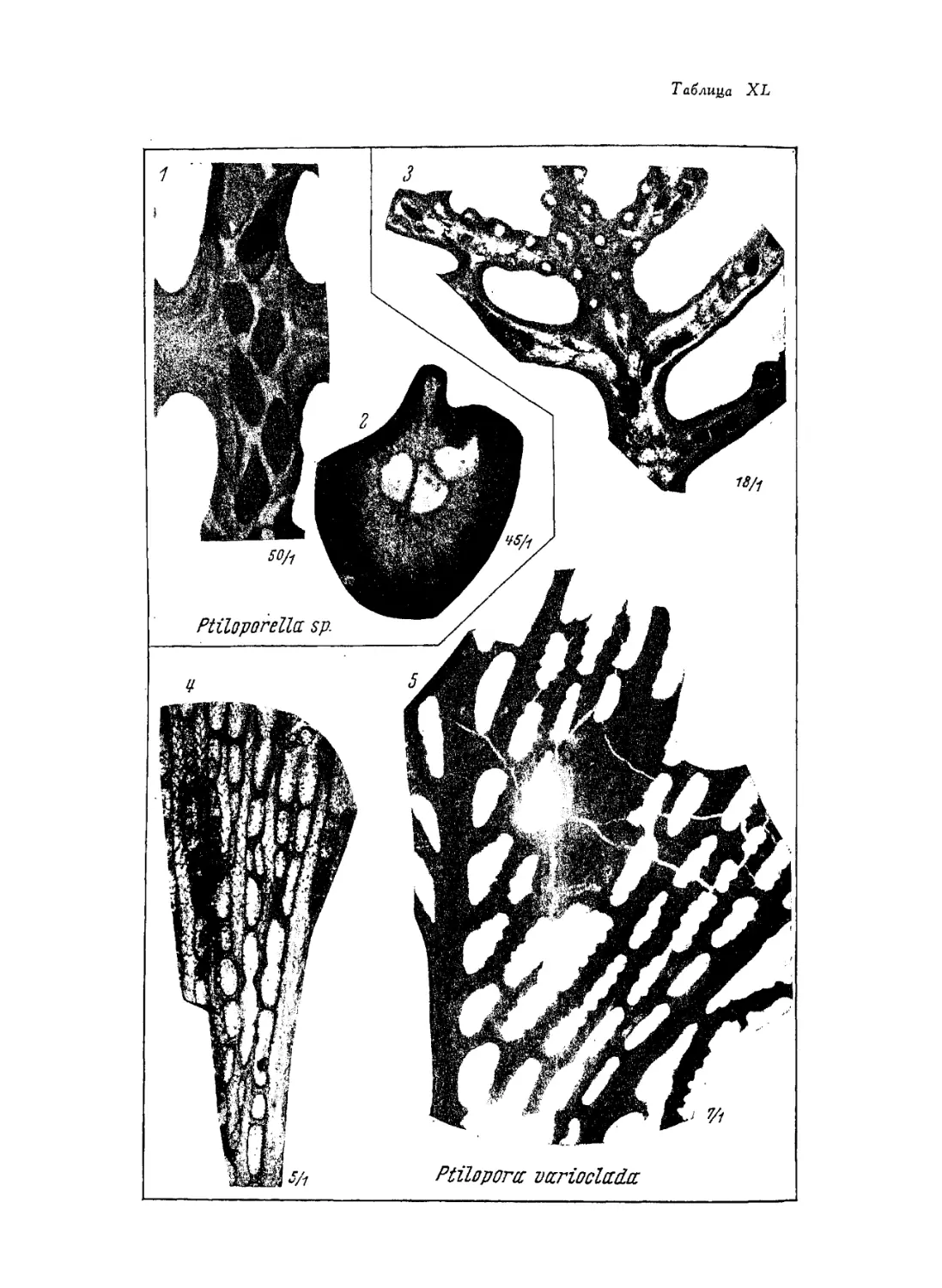

Род Ptilopora Isle Con...............................................................147

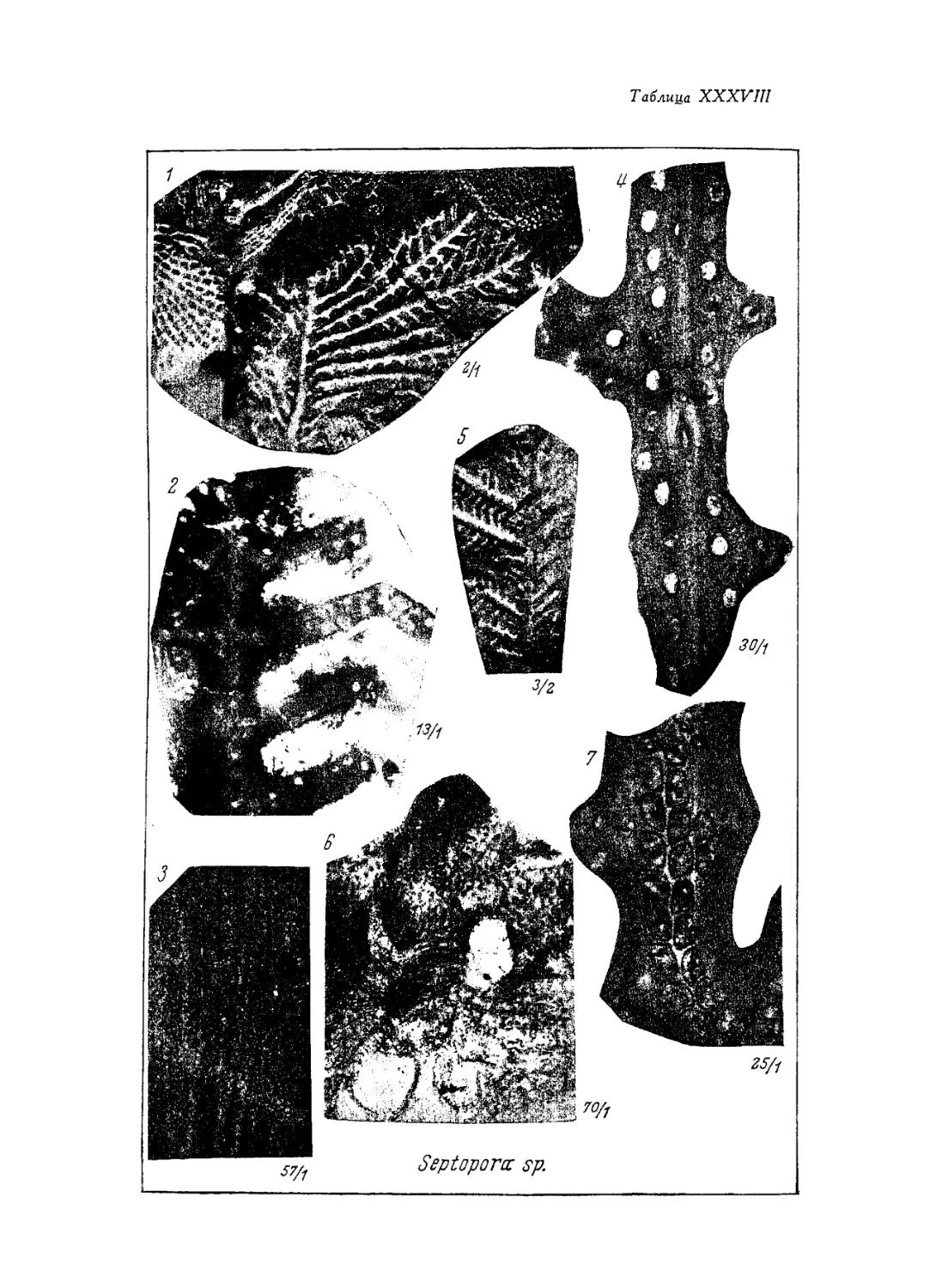

Ptilopora varioclada sp. n.......................................................148

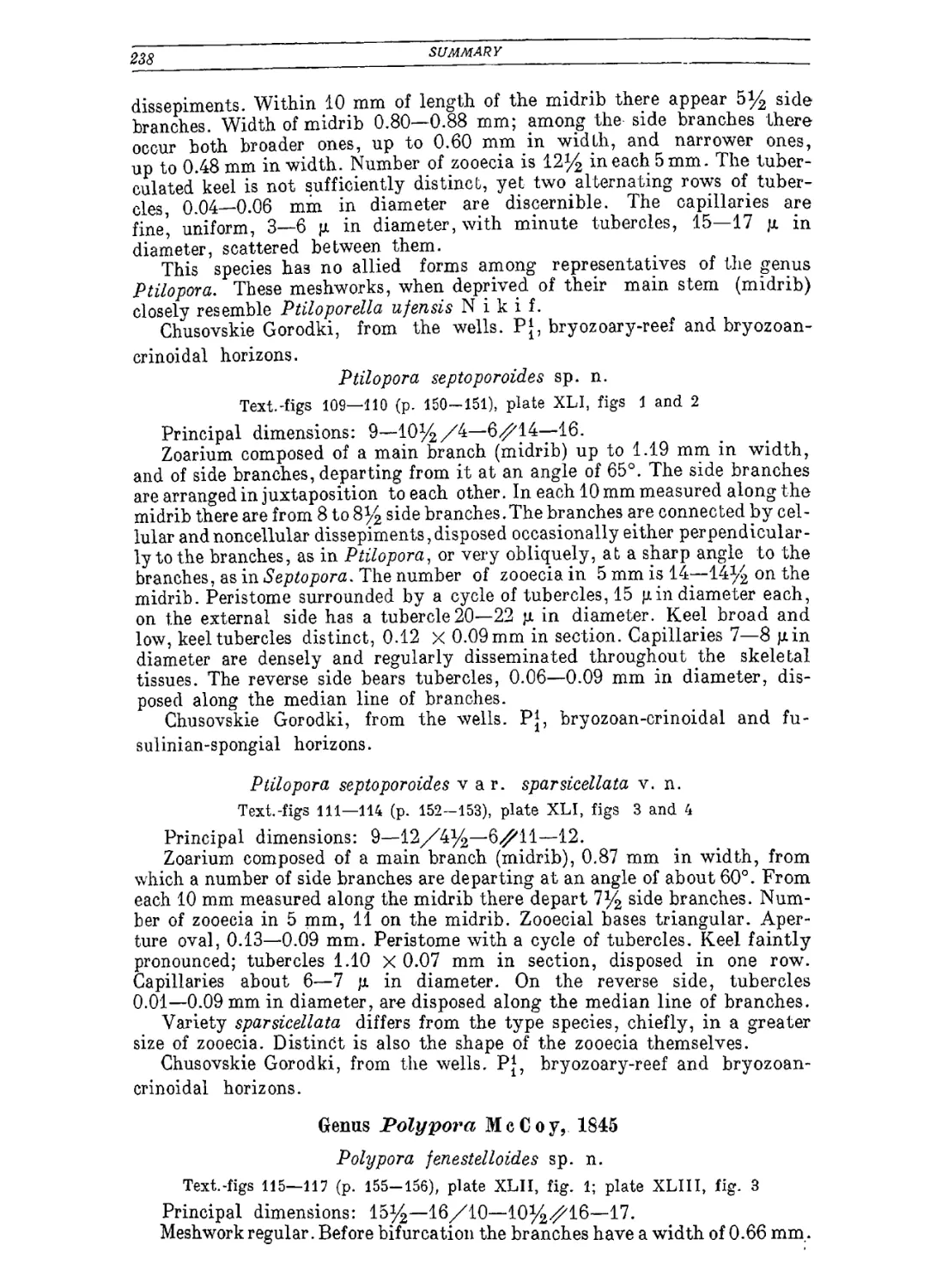

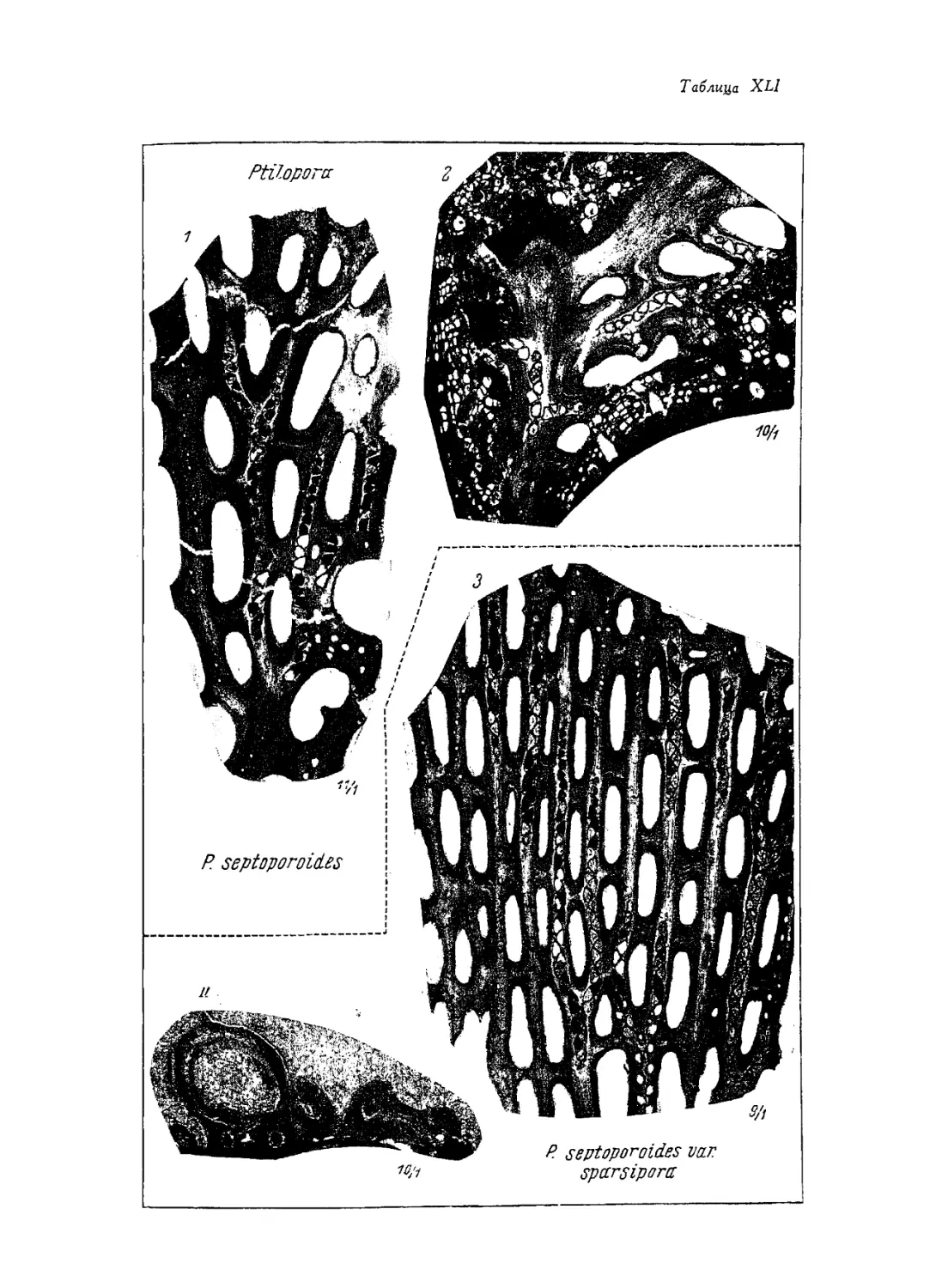

Ptilopora septoporoides sp. n.......................................150

Ptilopora septoporoides sp. n. var. sparsicellala v. n...........................152

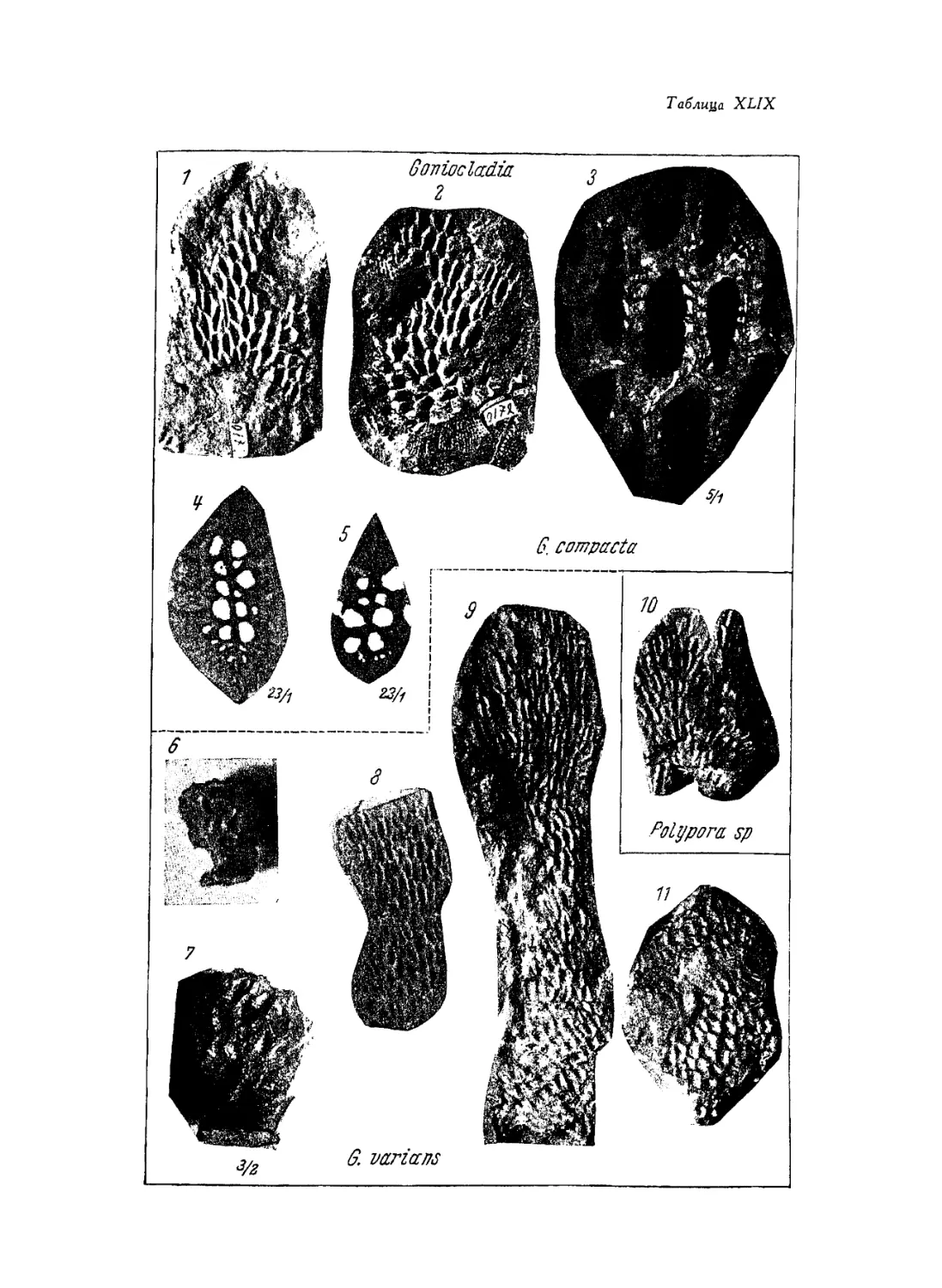

Род Polypora McCoy...................................................................154

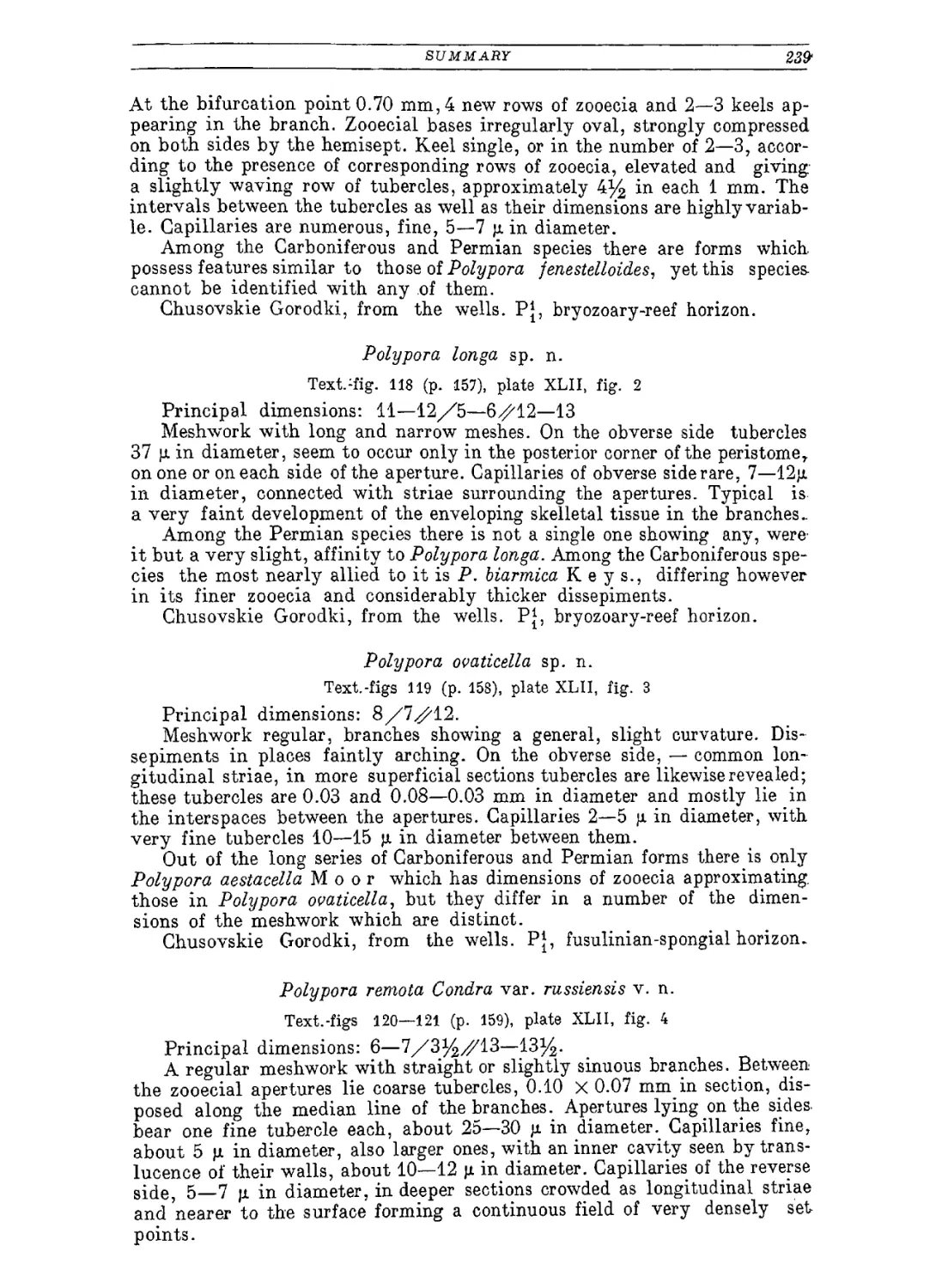

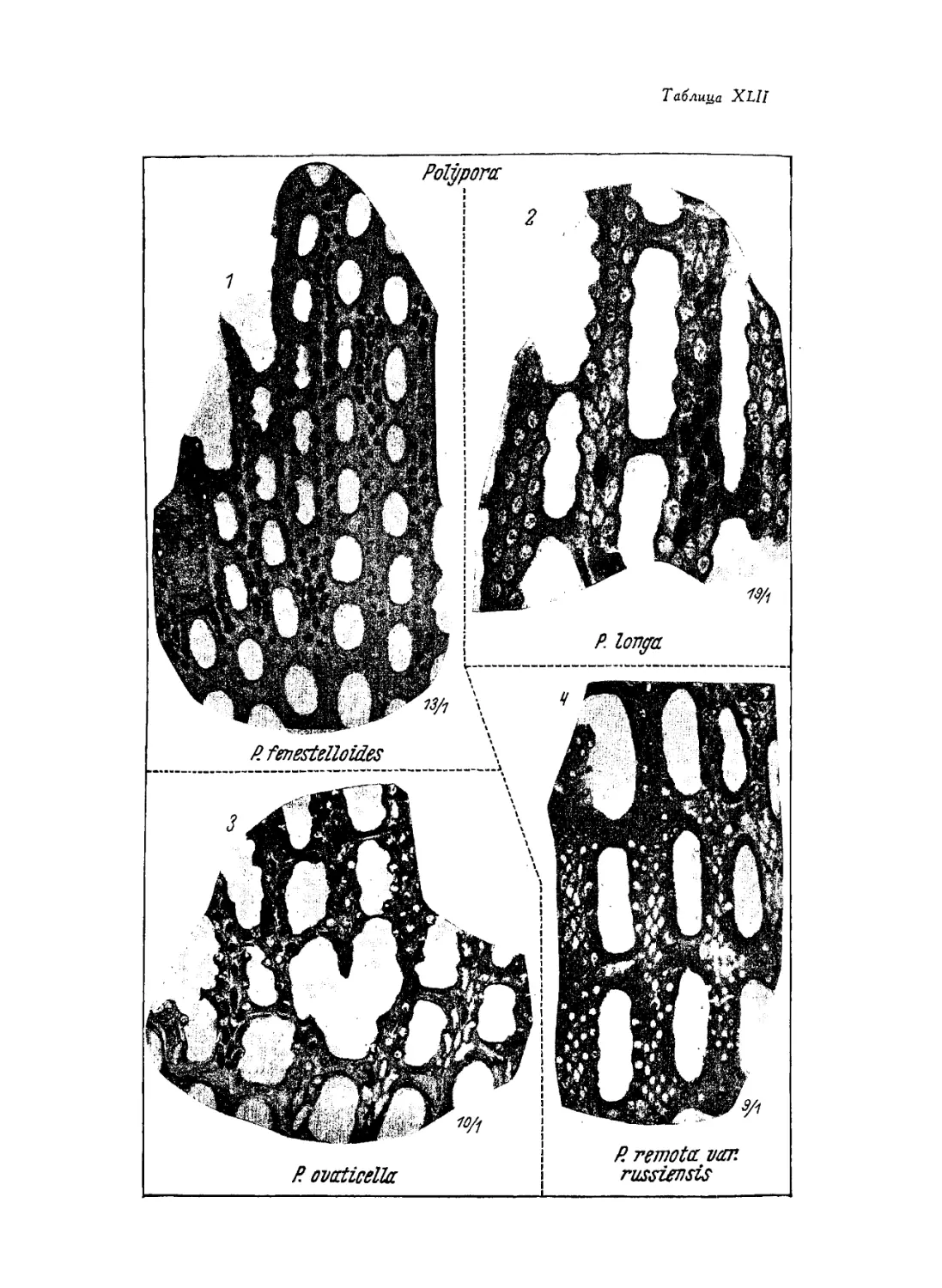

Poly рога fenestelloides sp. n...................................................155

Polypora longa sp. n.............................................................156

Polypora ovaticella sp. n........................................................157

Polypora remota С о n dr a var. russiensis v. n..................................158

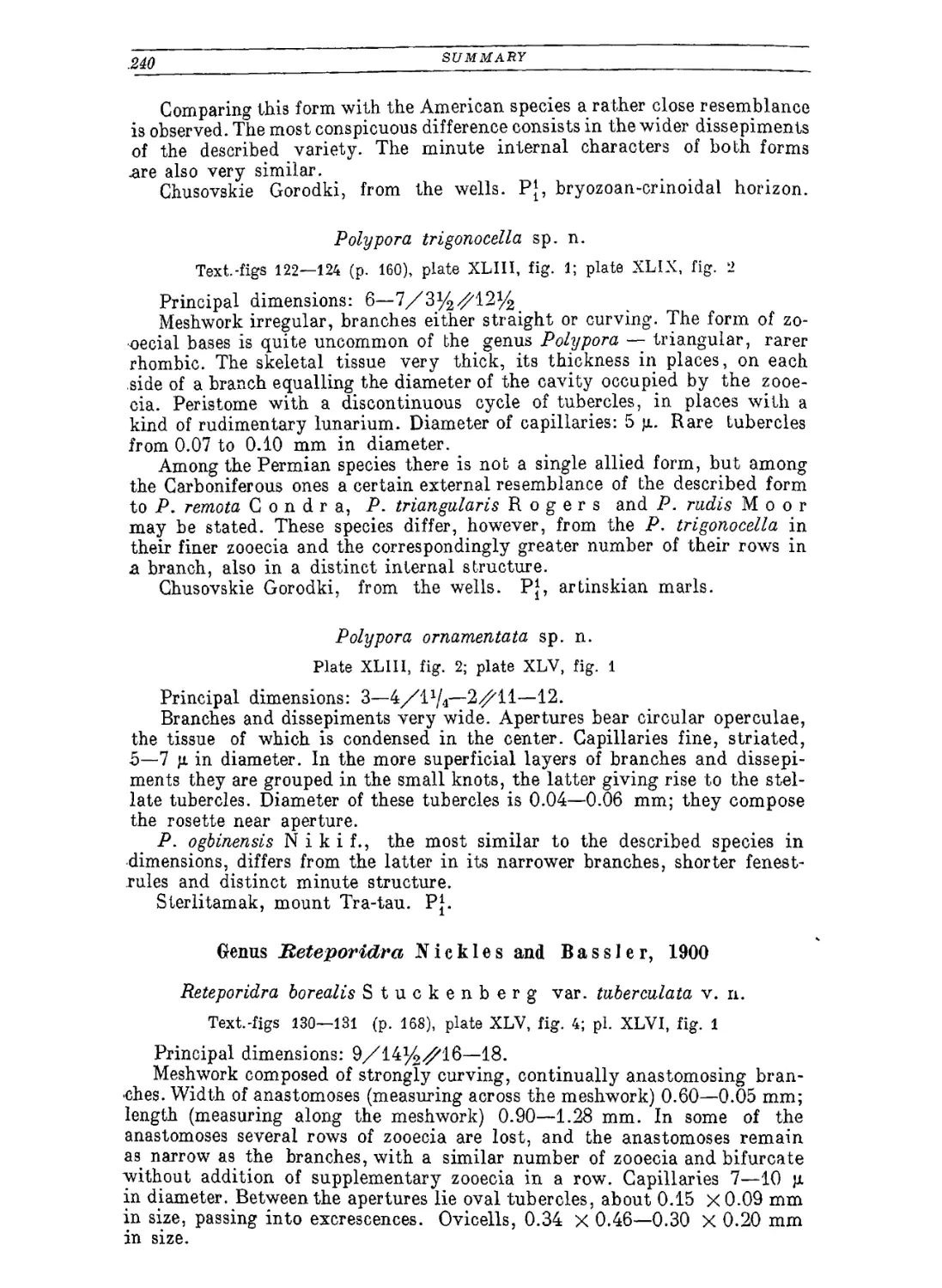

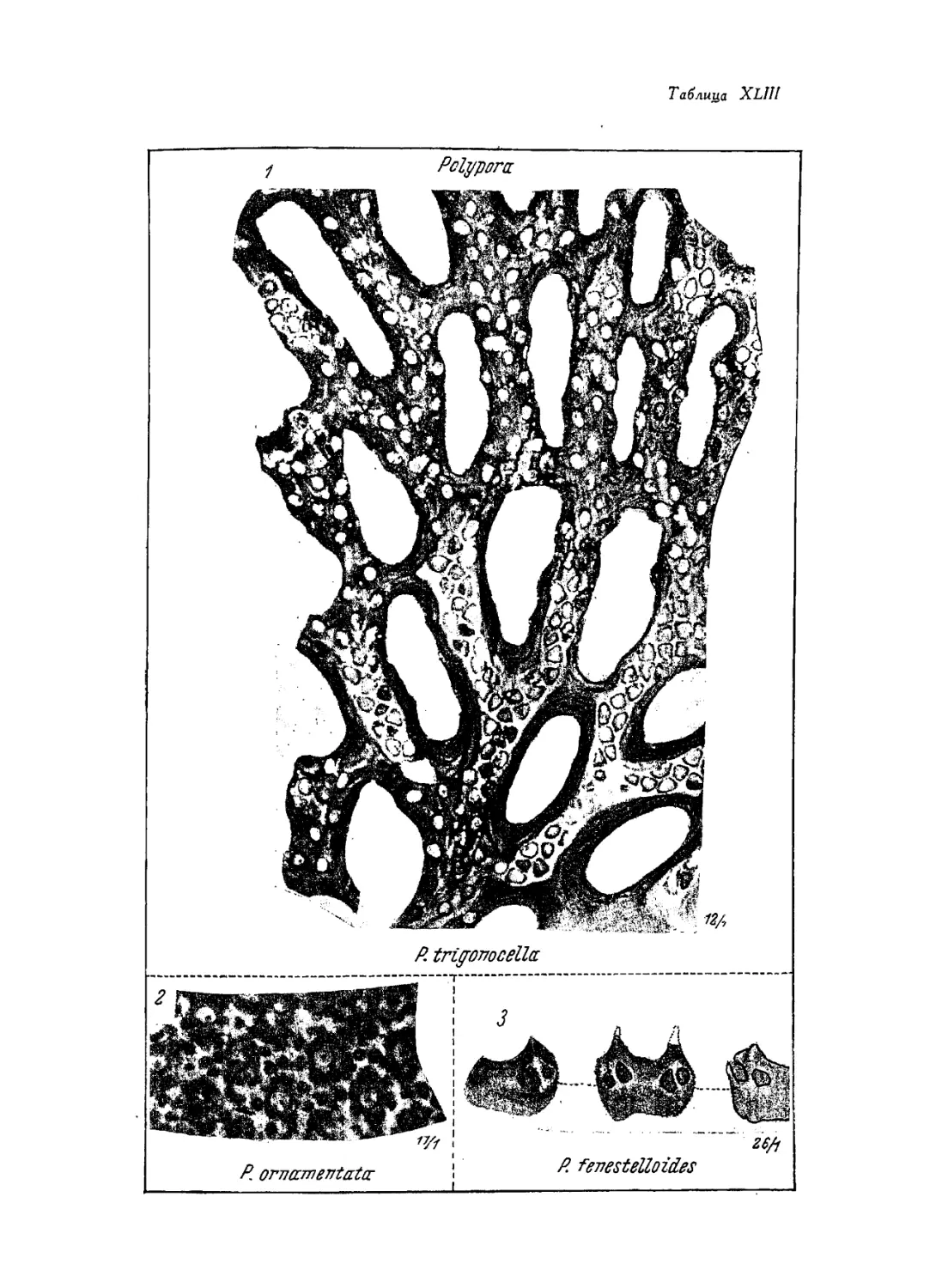

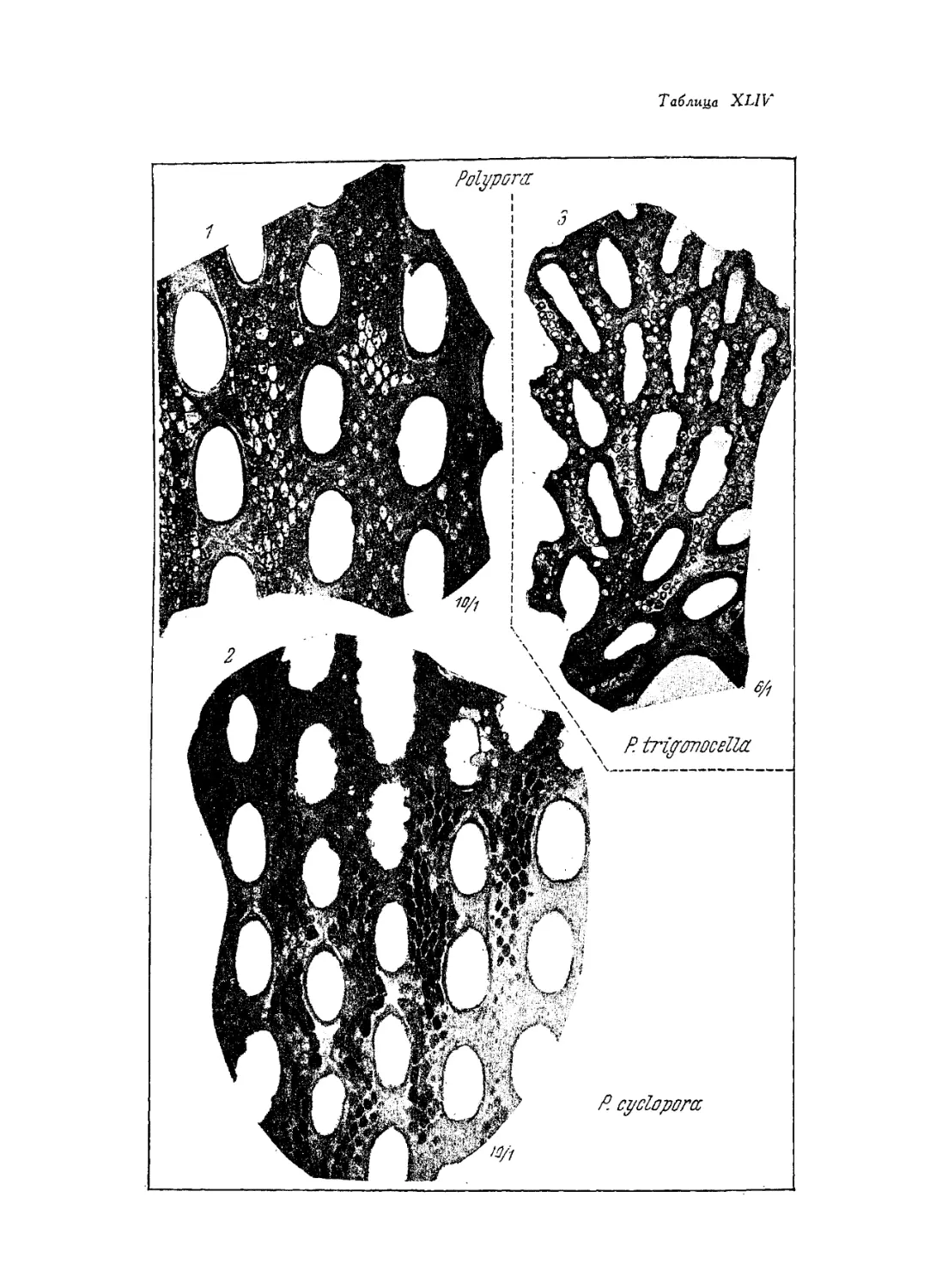

Polypora trigonocella sp. n............................................ . 159

Polypora cyclopora Eiehw.........................................................161

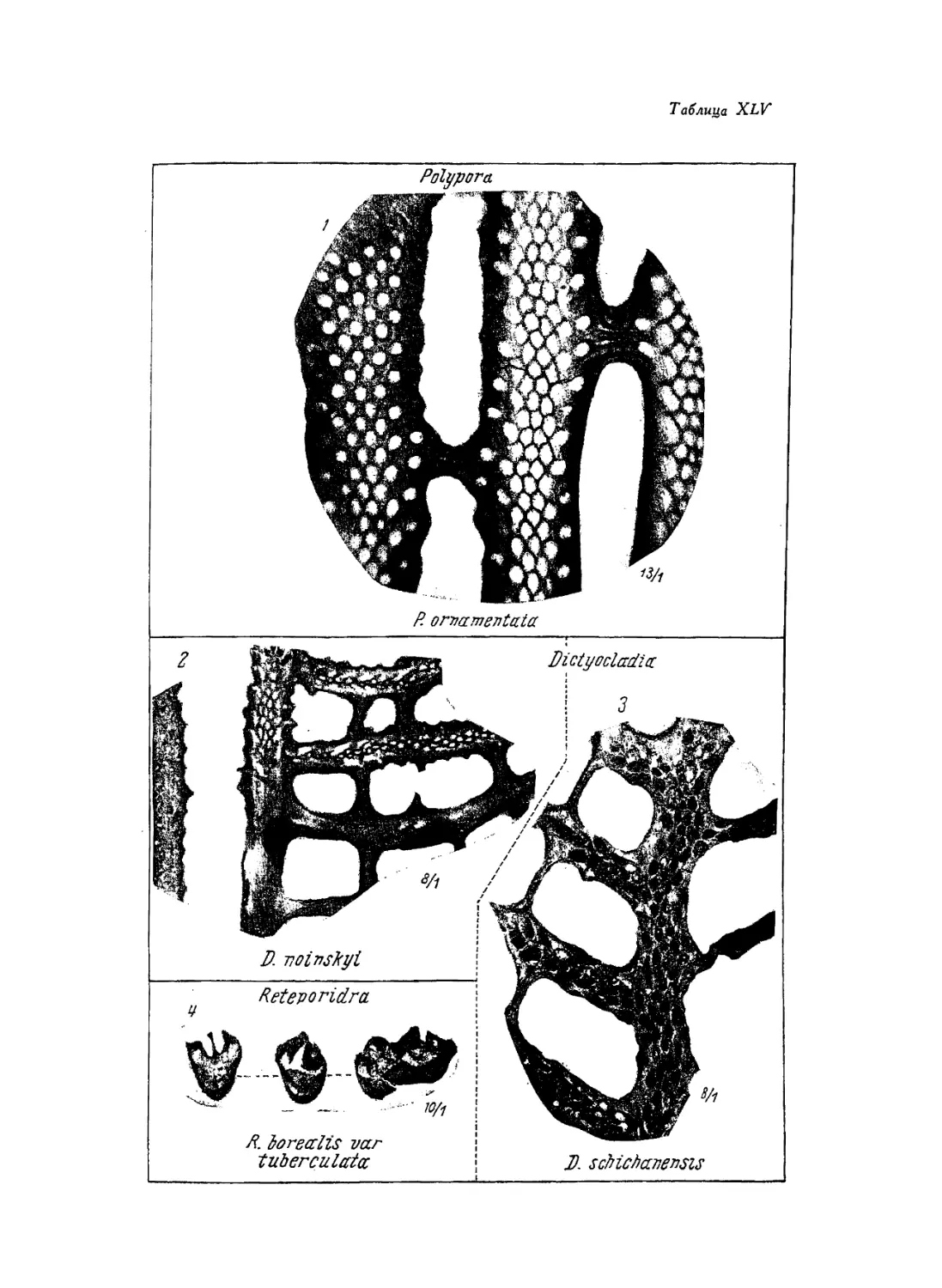

Polypora ornamentata sp. n.......................................................162

Род Dictyocladia Mather................................................................163

Dictyocladia noinskyi S c h. - N e s t...........................................164

Dictyocladia schichanensis Sch. • N es L . ’.....................................166

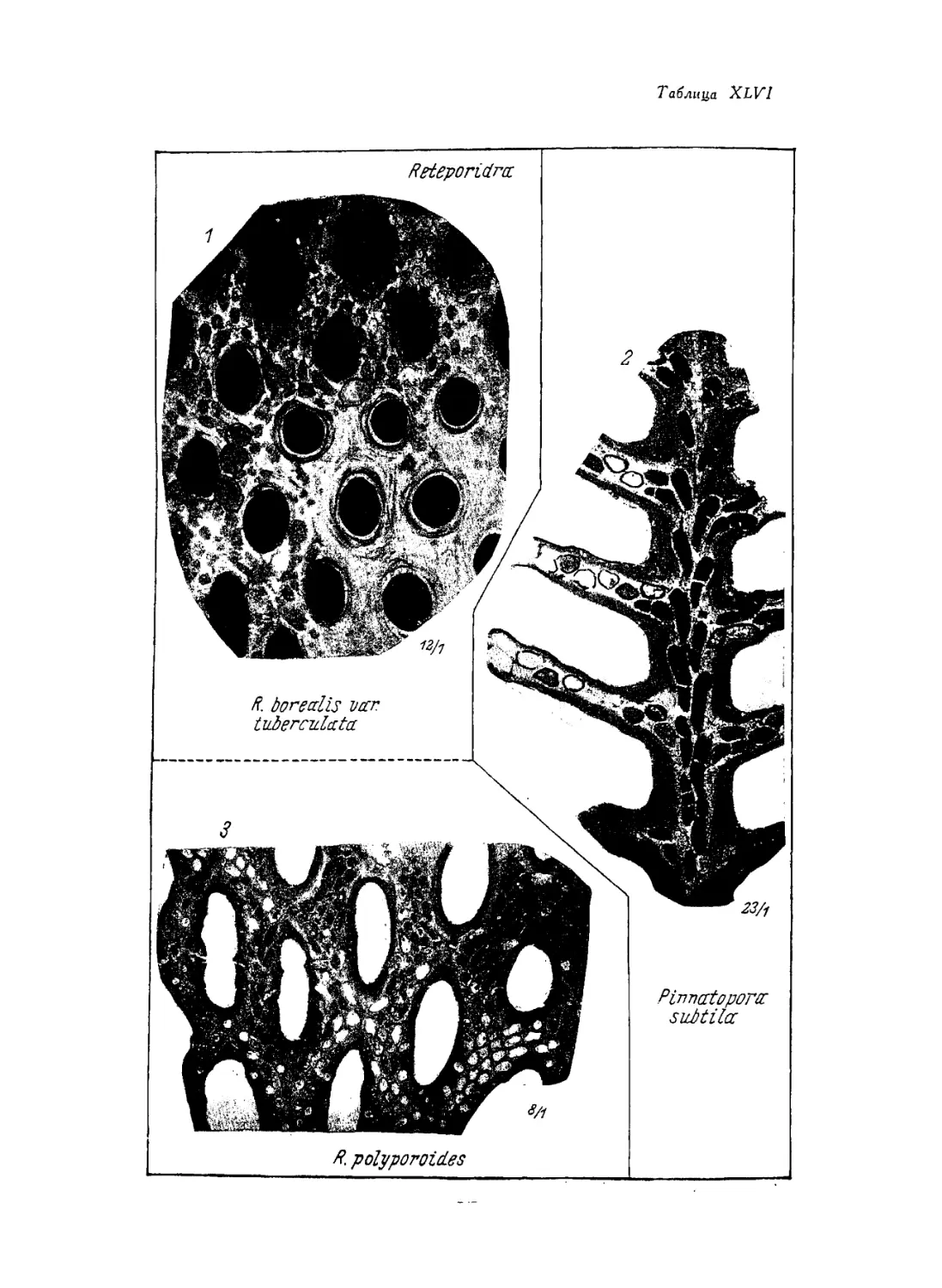

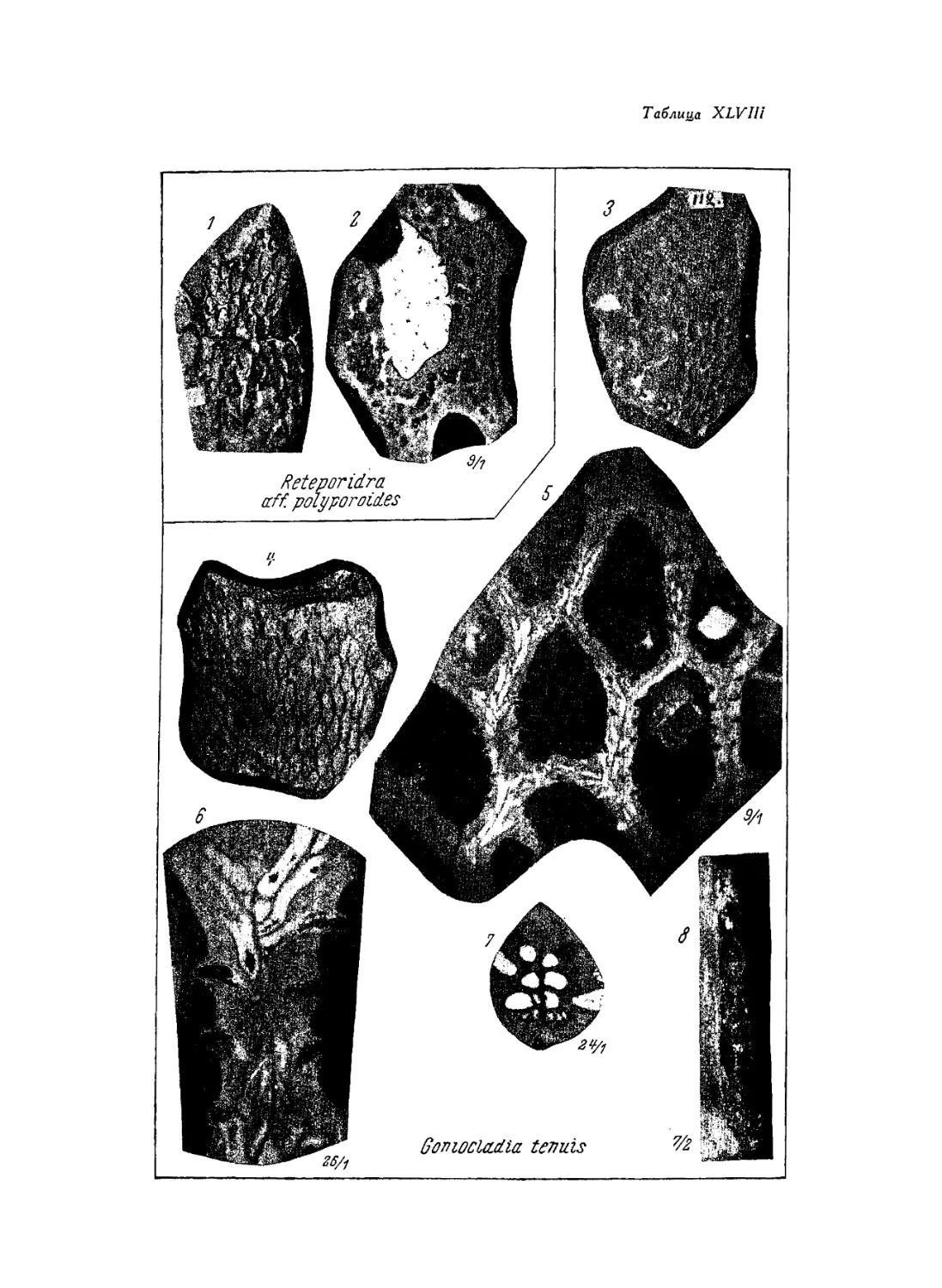

Род Reteporidra Nickles and Bassler...........................................167

Reteporidra borealis Stuck, var. tuberculata v. n................................167

Reteporidra polyporoides sp. n...............................................169

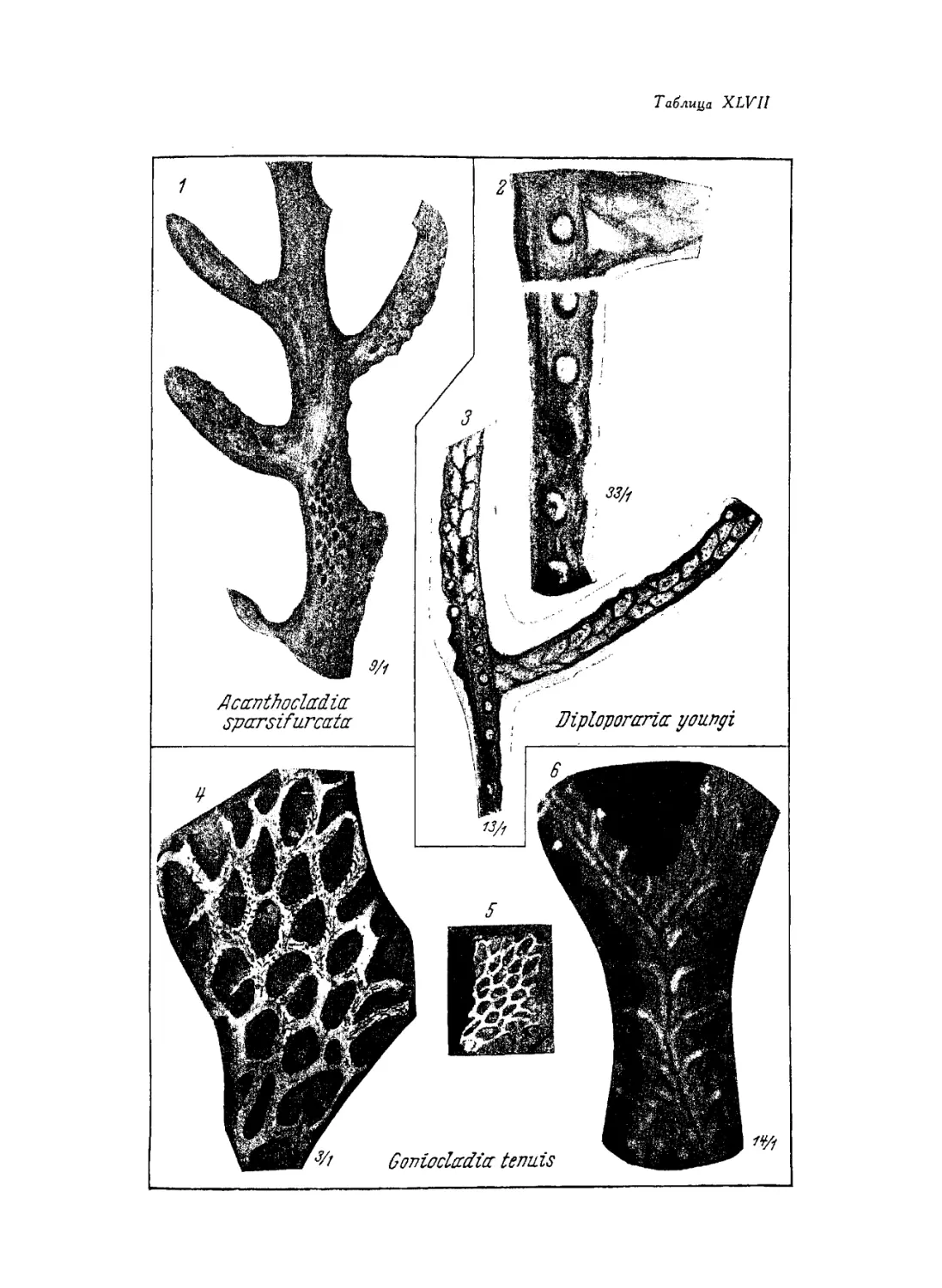

Семейство Acanthocladiidae..................................................................170

Род Diploporaria Nickles and Bassler...................................................171

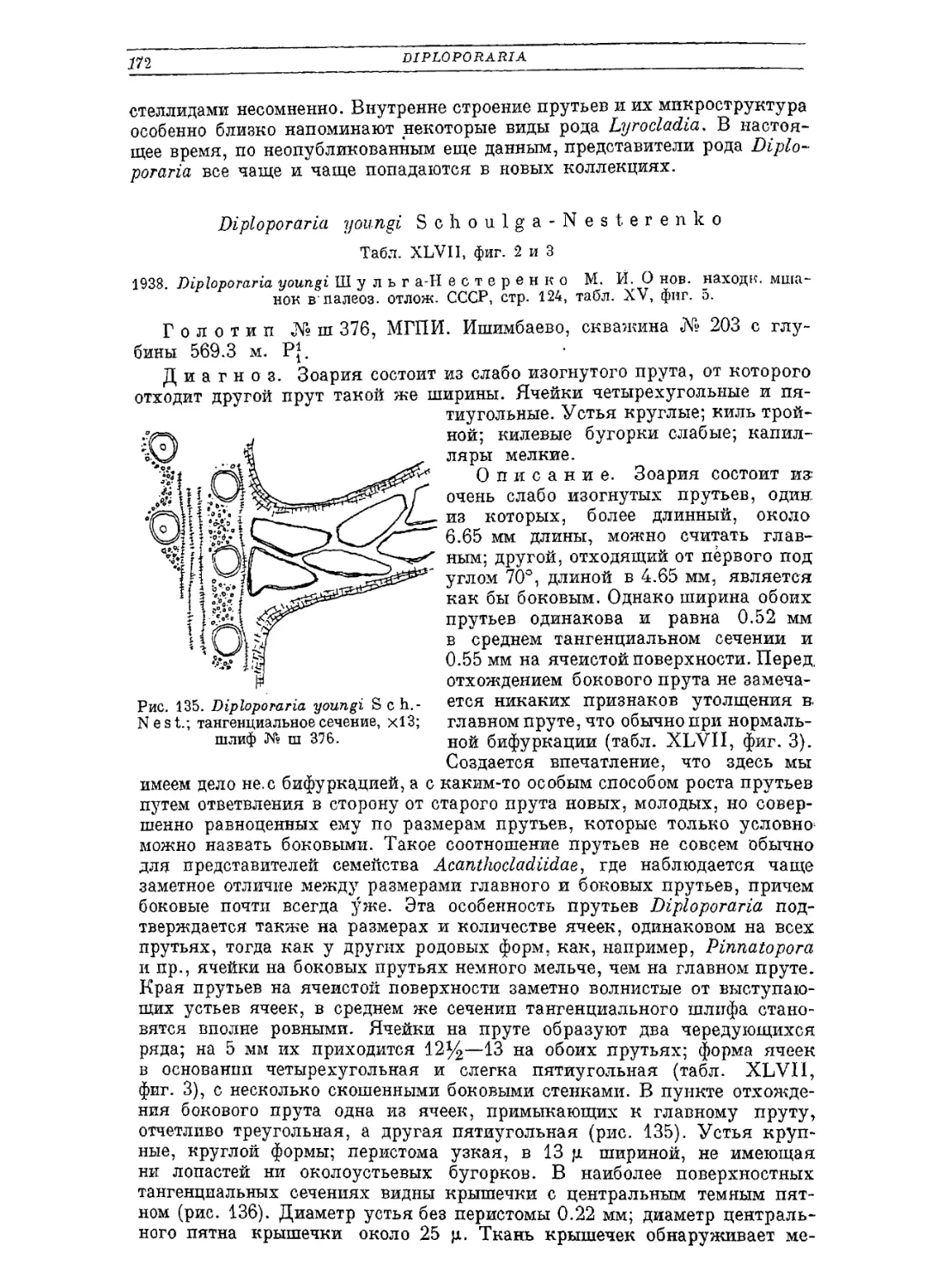

Diploporaria youngi S ch. - Nes t...........................................172

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Род Pinnatopora Vine.................................................J 73

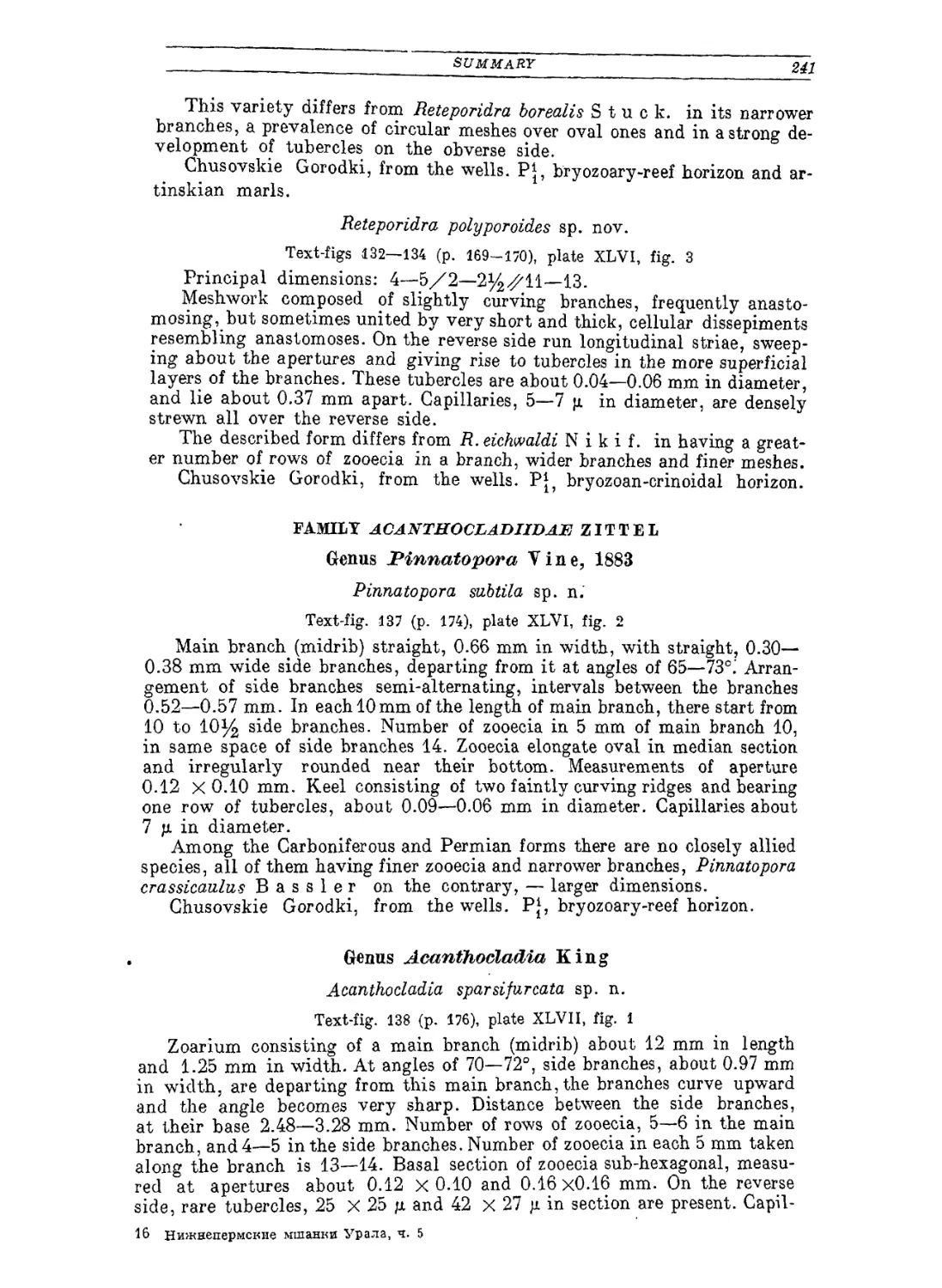

Pinnatopora subtil a sp. n............;........................174

Род Acanthocladia King...............................................175

Acanthocladia sparsijurcata sp. n..............................175

Семейство Goniocladiidae................................................176

Род Goniocladia Etheridge............................................177

Goniocladia tenuis S ch. -Ne s t.............................183

Goniocladia coinpacta Sch. • N e S t. •........................185

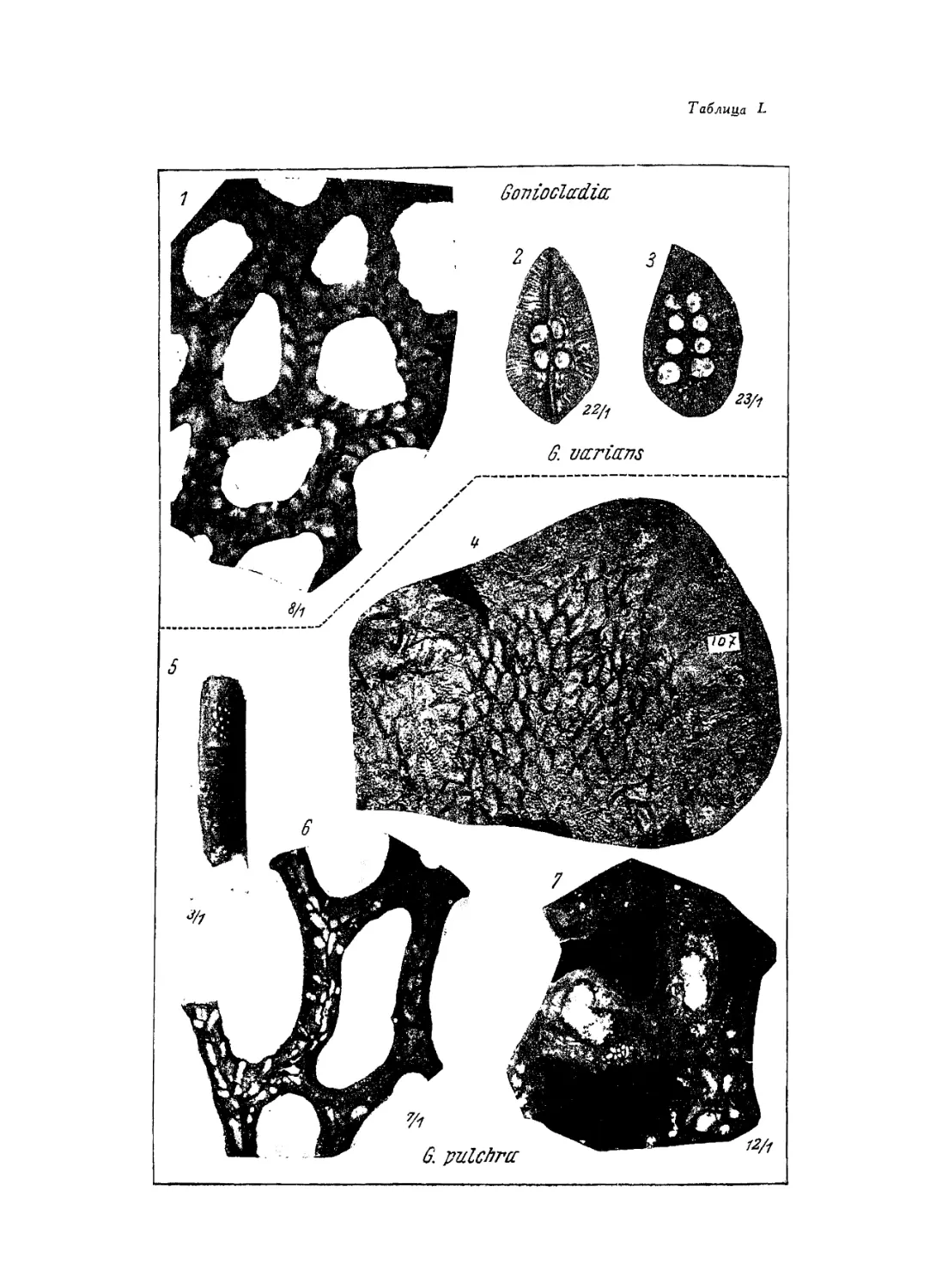

Goniocladia varians S ch. - Ne st..............................187

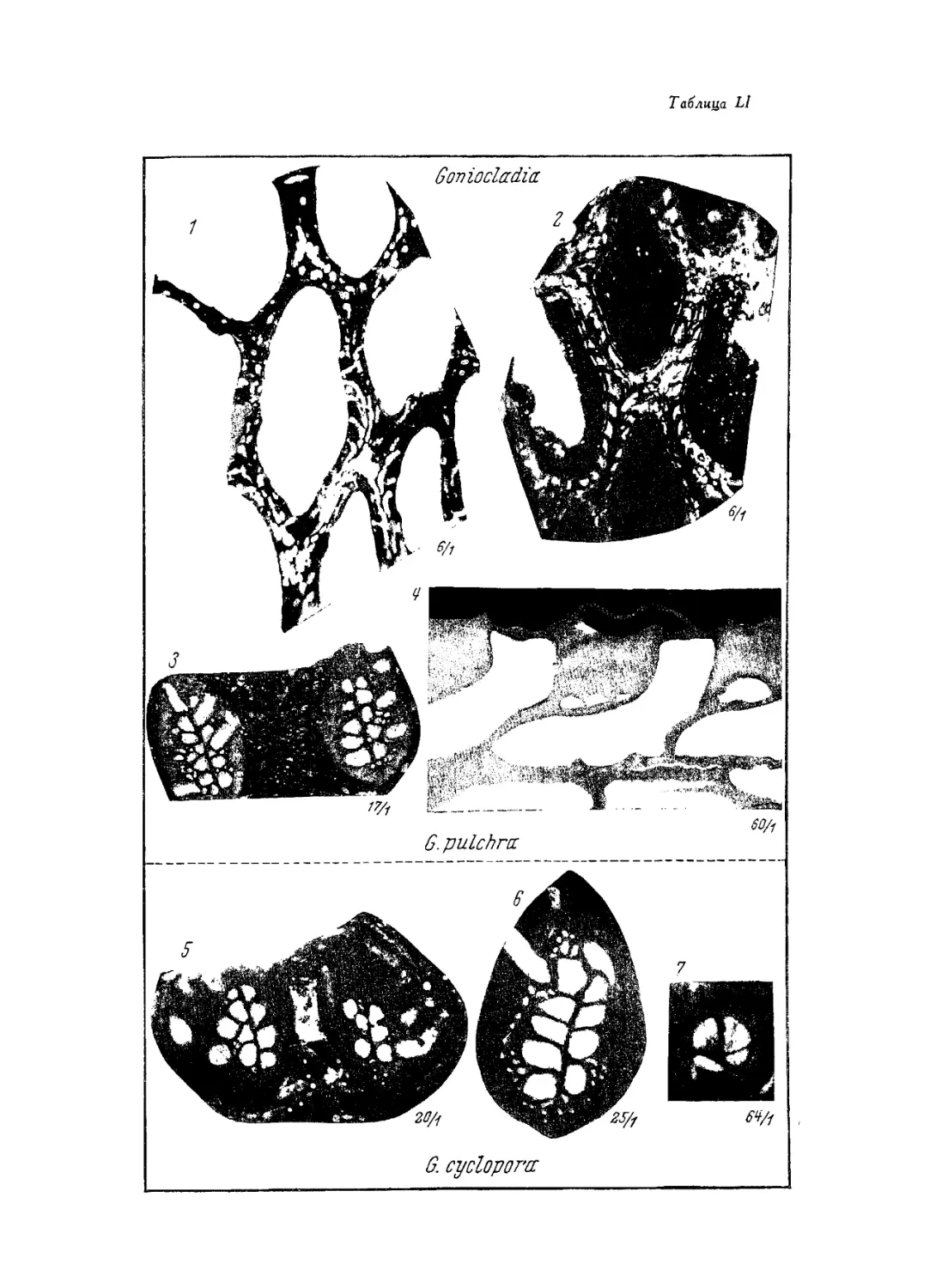

Goniocladia pulchra S ch. - Ne st..............................189

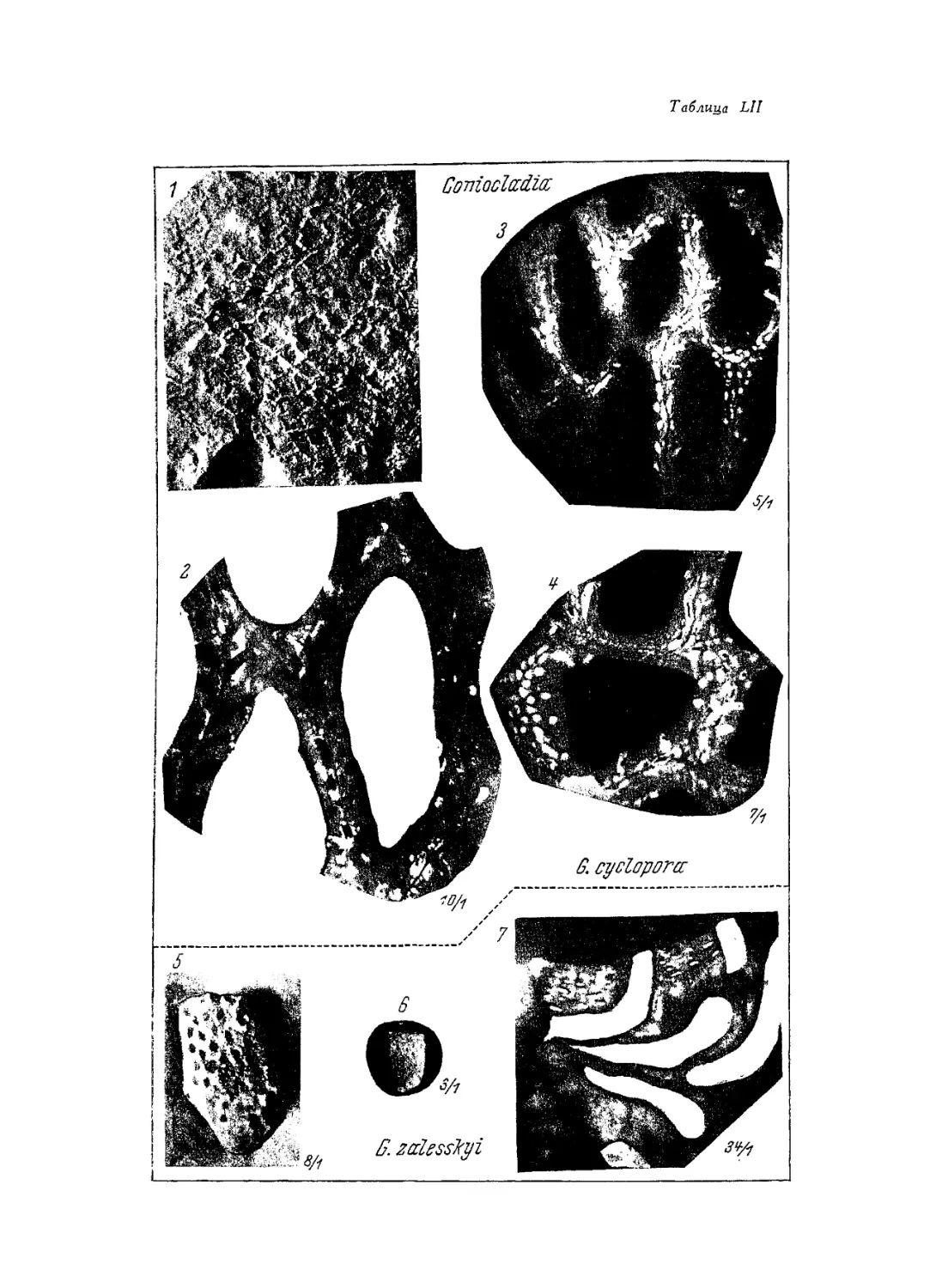

Goniocladia cyclopora Sch. - Nest »............................192

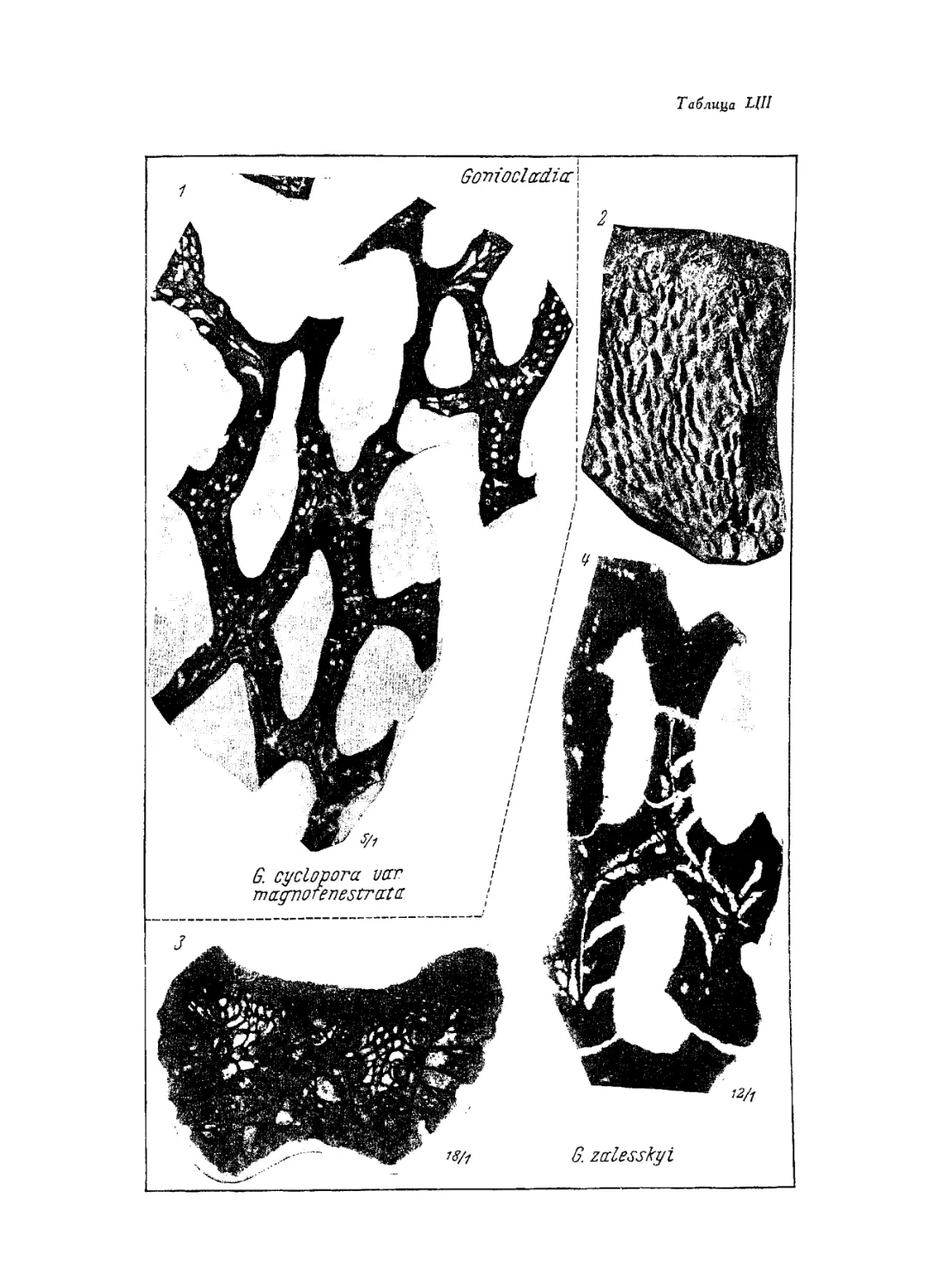

Goniocladia cyclopora Sch.-Nest. van magnojenestrala v. n. . . 194

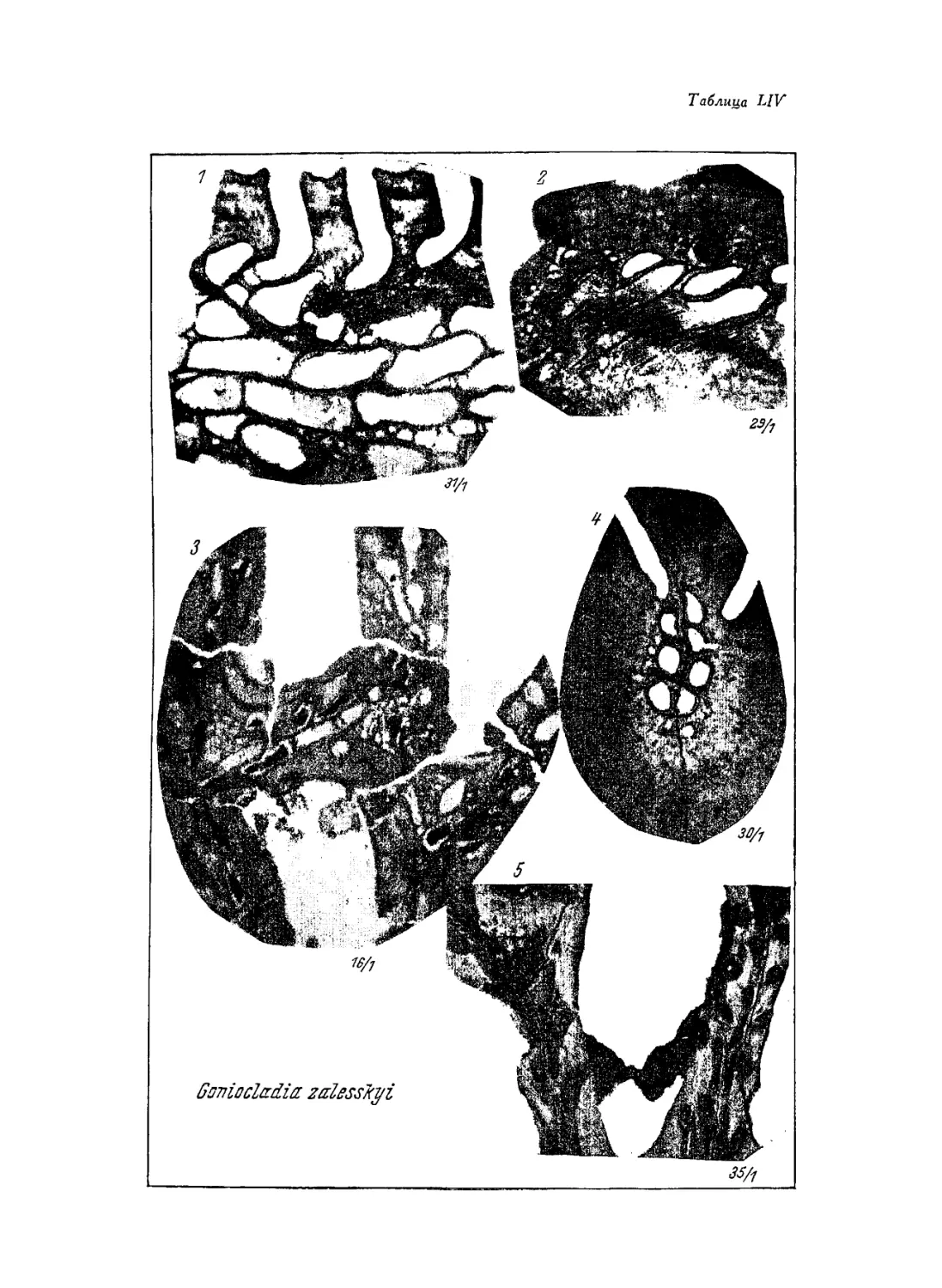

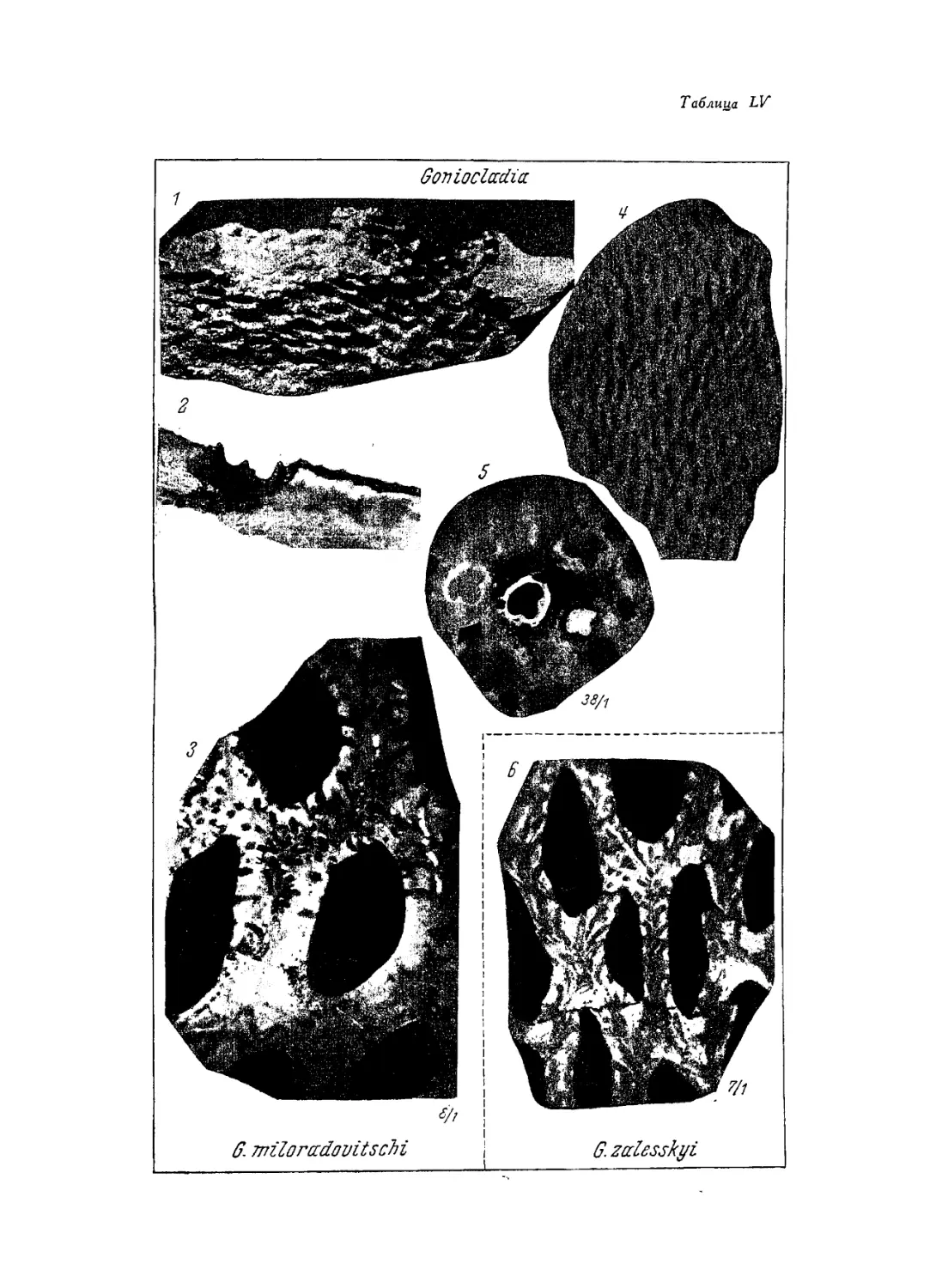

Goniocladia zalesskyi S ch. - N e st...........................195

Goniocladia miloradovitschi S ch. N e s t....................197

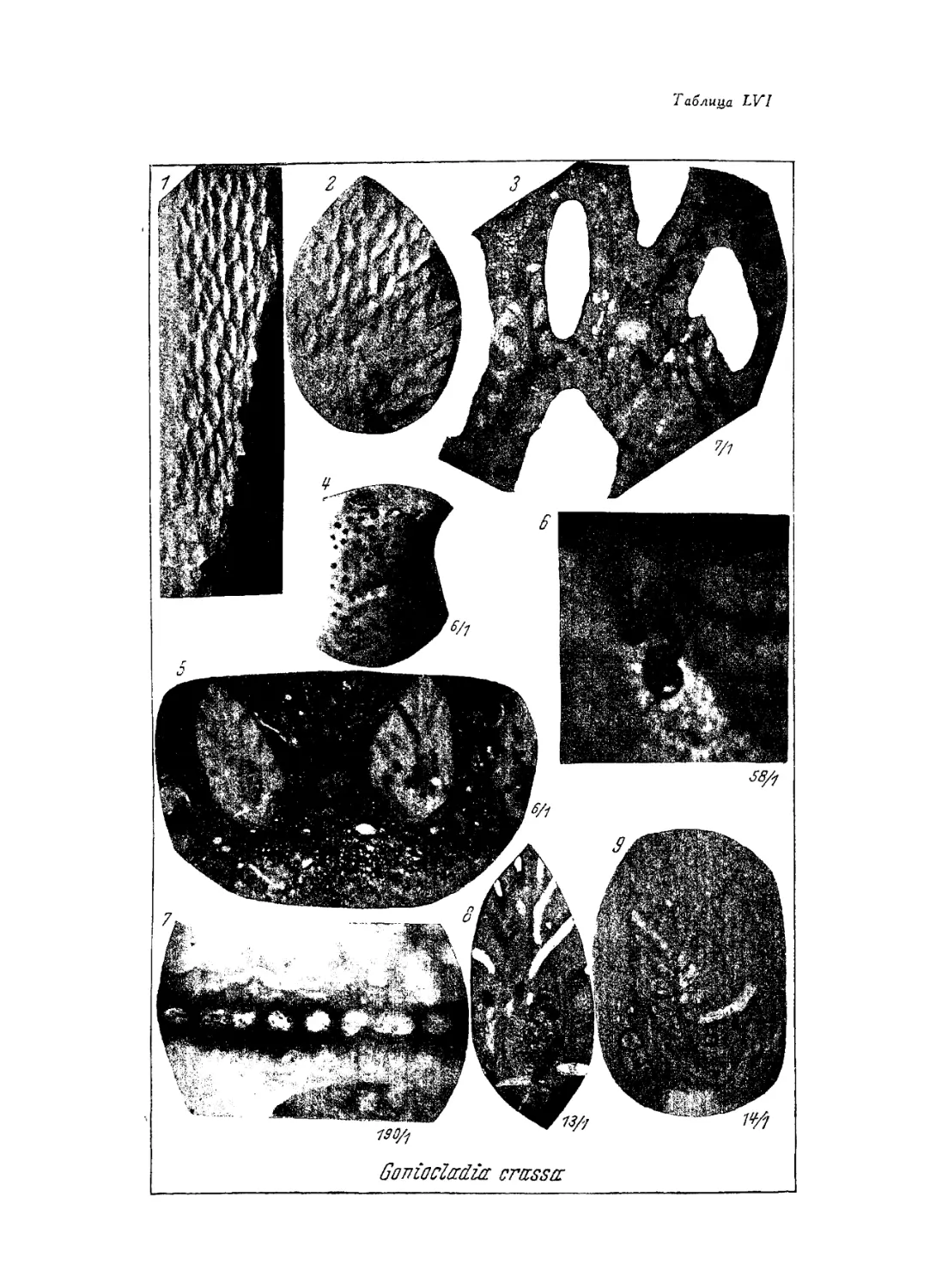

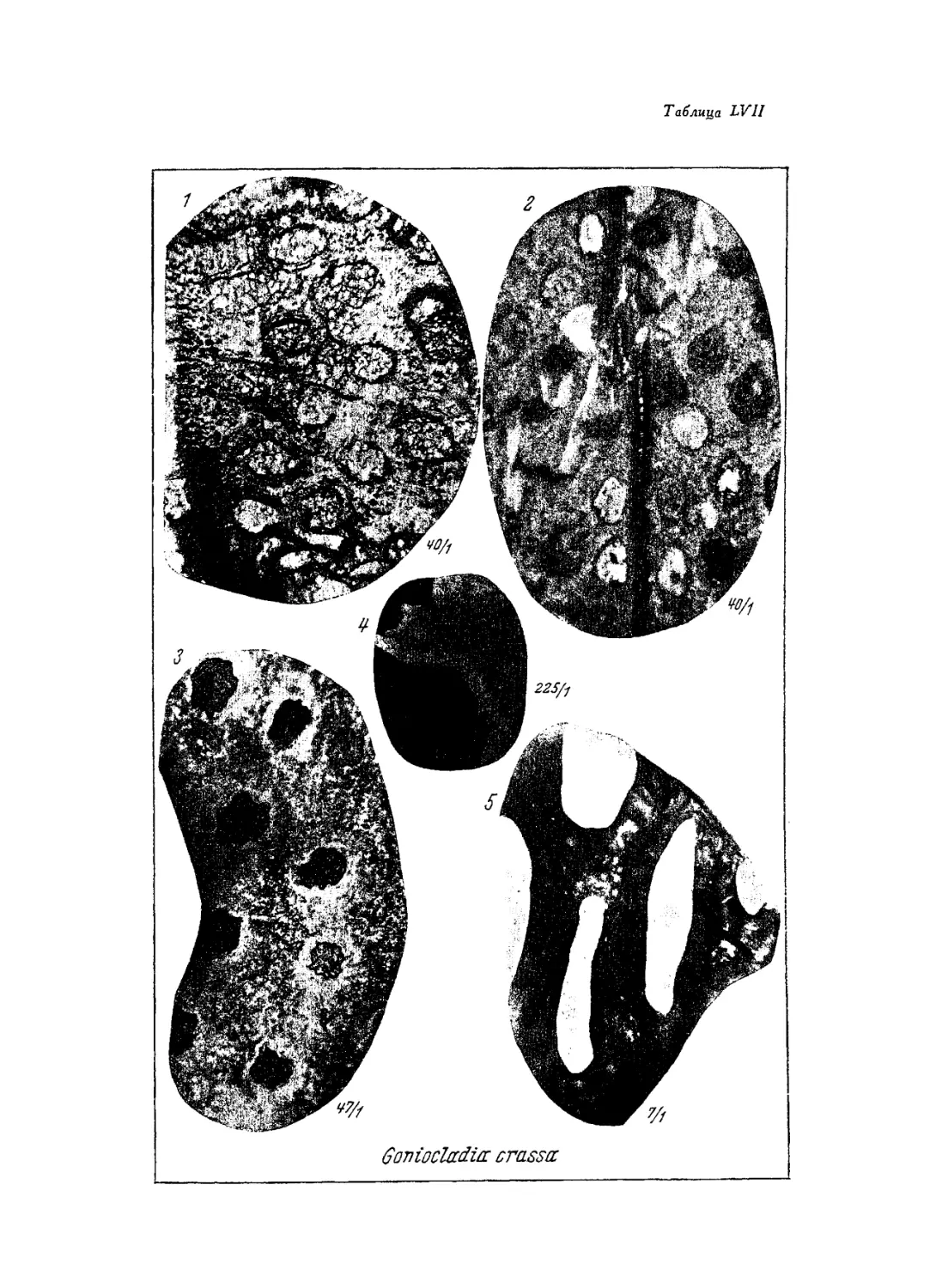

Goniocladia crassa S ch. - N es t..............................199

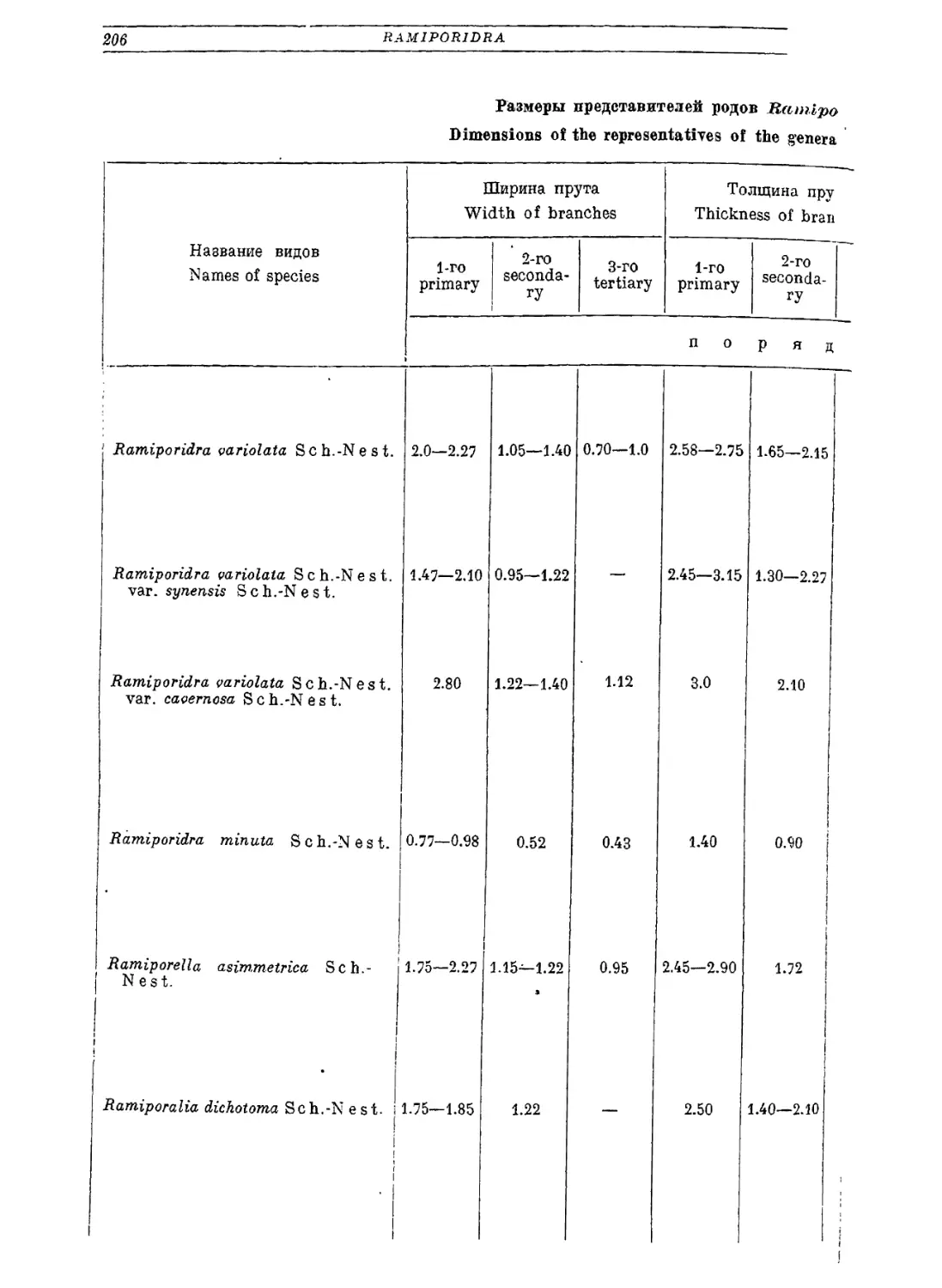

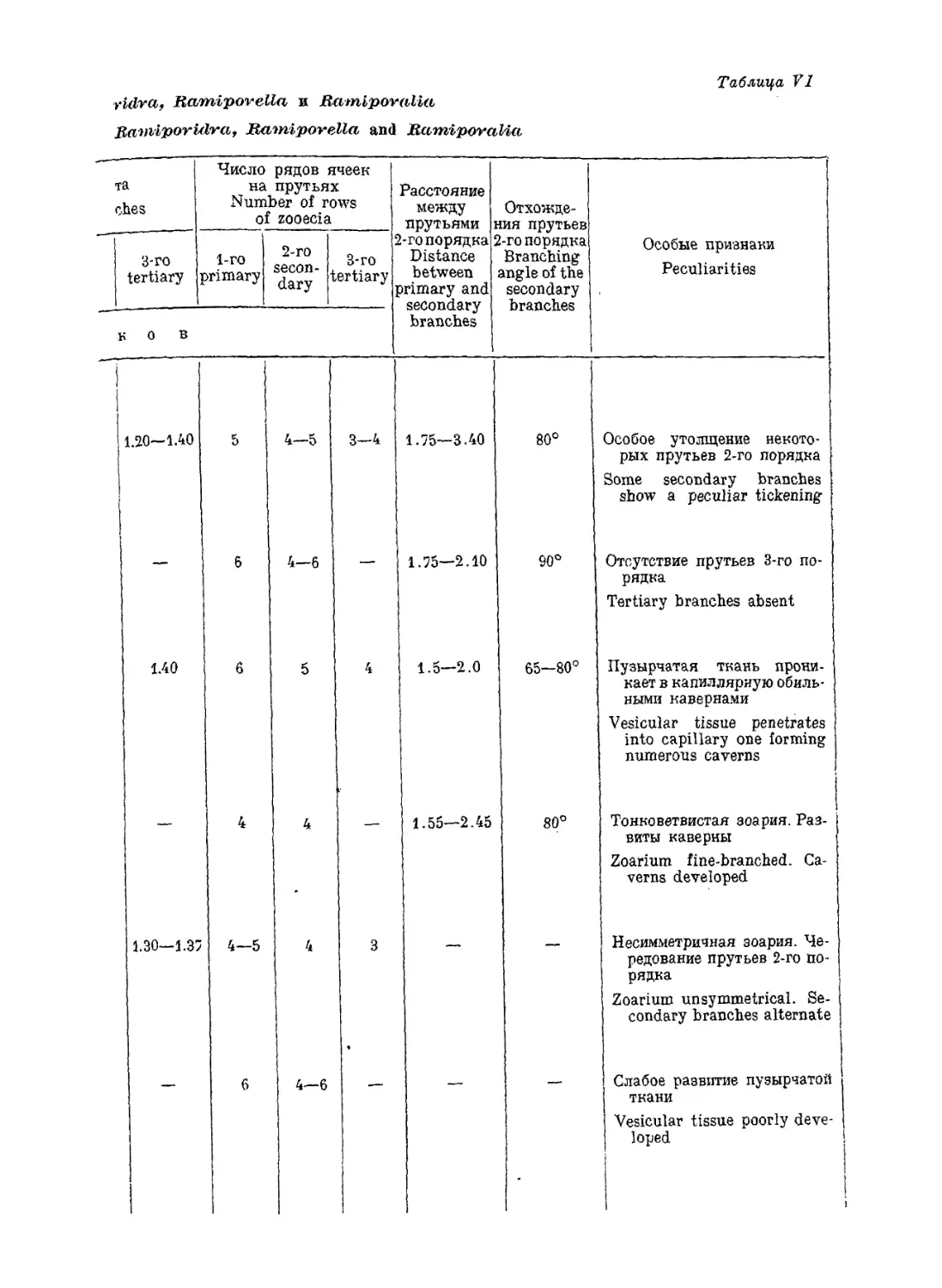

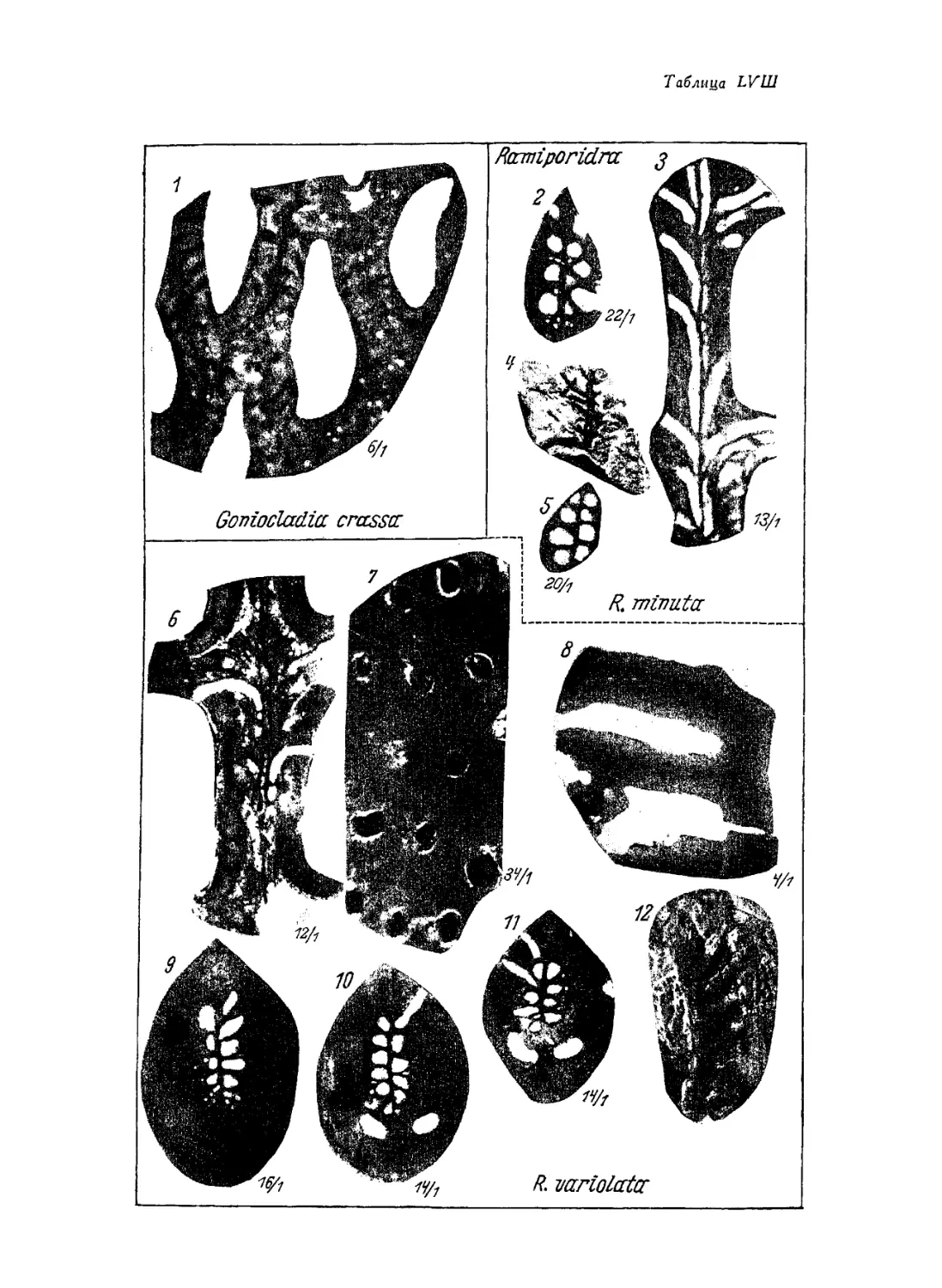

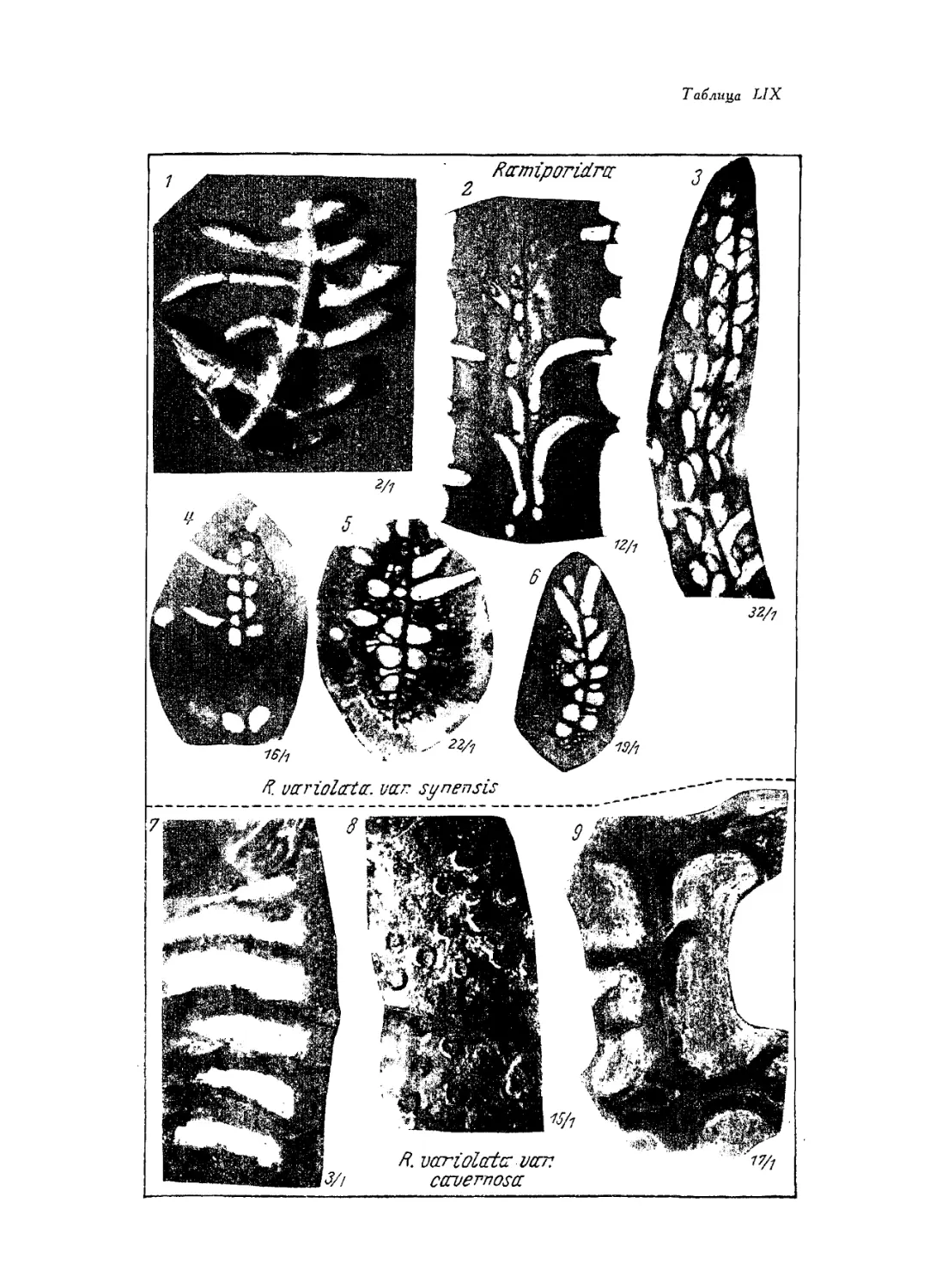

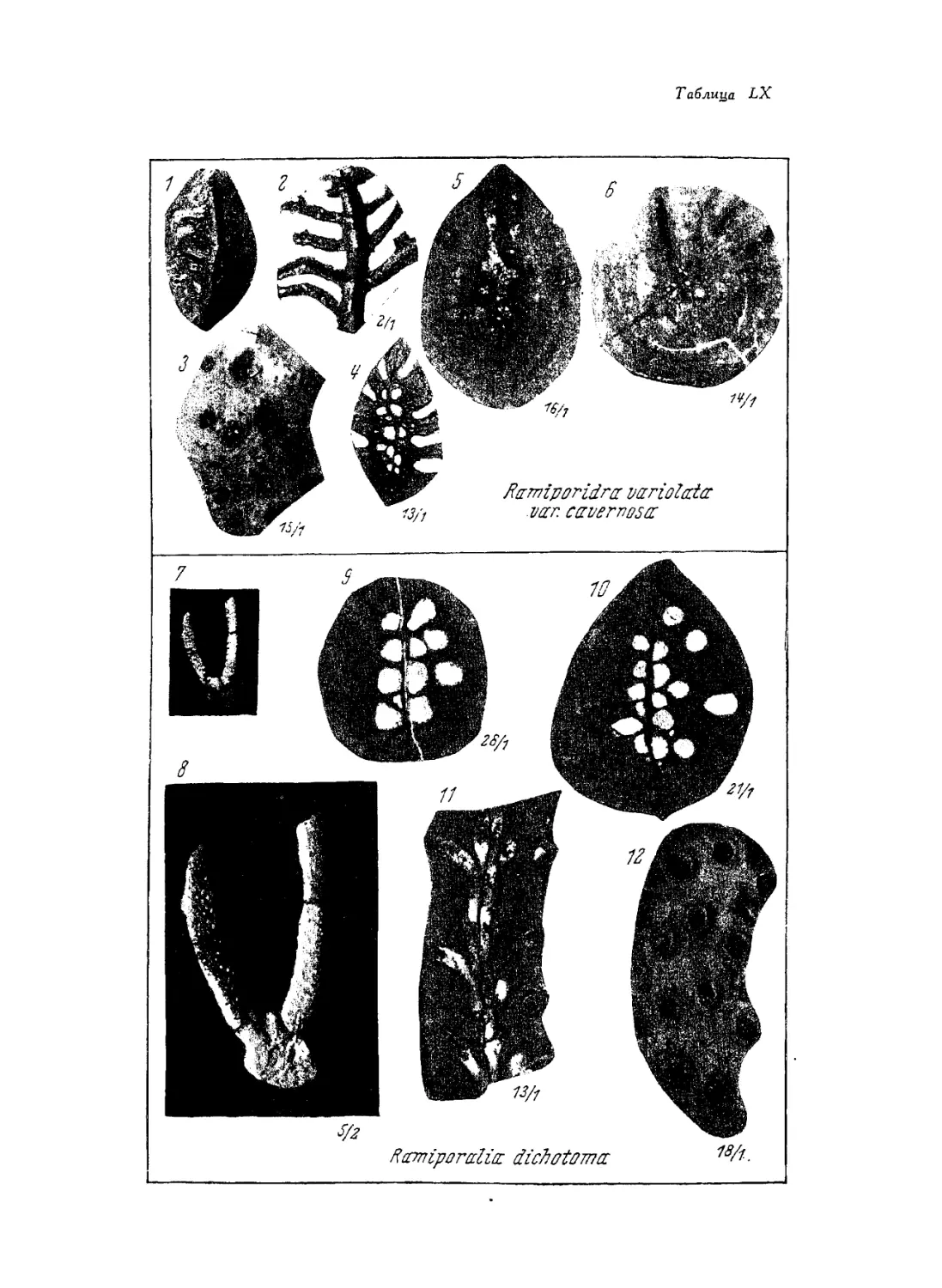

Род Ramiporidra Nikiforova.......................................... 201

Ramiporidra variolate S c h. - N e s t....................... 208

Rami poridra variolate Sch. - Nest. var. synmsis' S c 11. - N e s I. . 210

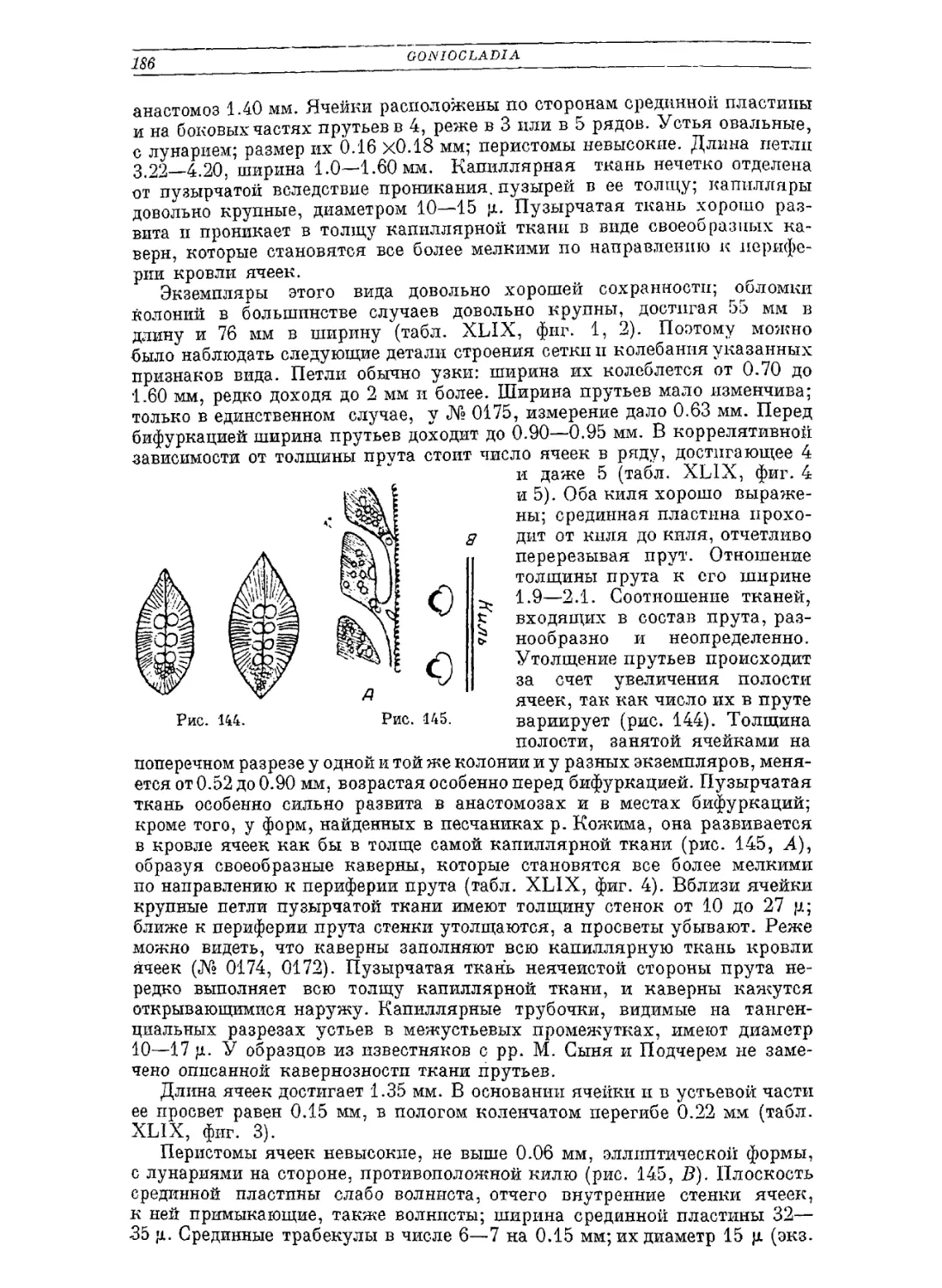

Ramiporidra variolata S ch. - N e s t. var. cavernosa Sch. -Nest. 211

Ramiporidra minute Sch. -Nest..................................212

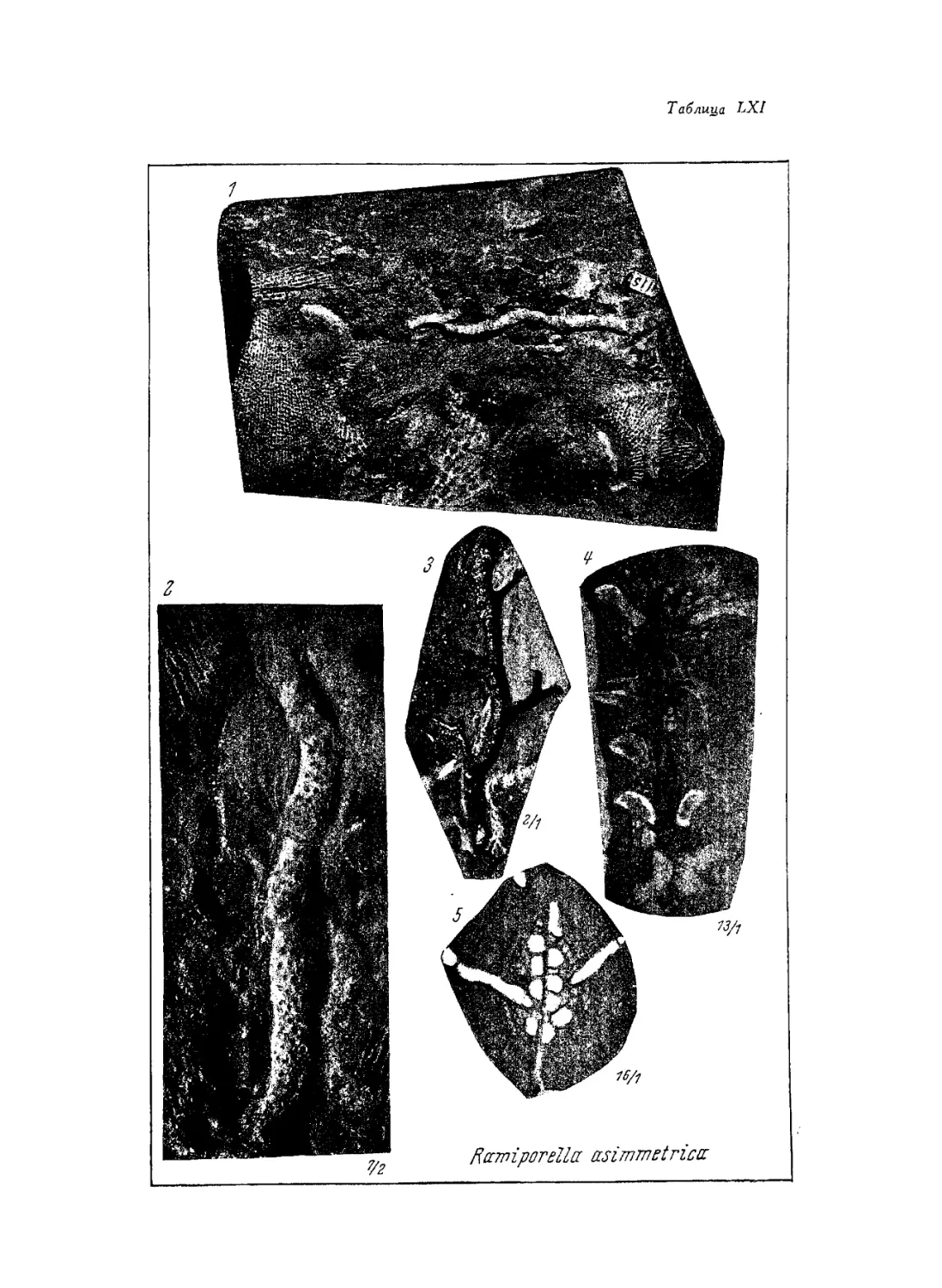

Род Ramlporella Schoulga-Nesterenko..................................213

Ramiporella asimmetrica Sch. -N est............................214

Род Ramiporalia Schoulga-Nesterenko..................................215

Ramiporalia dichotoma Sch. - Ne s t. ..........................215

Семейство Cyslodictyonidae Ulrich . . ..................................216

Род Hexagonella Waagen et Wenzc I’...................................217

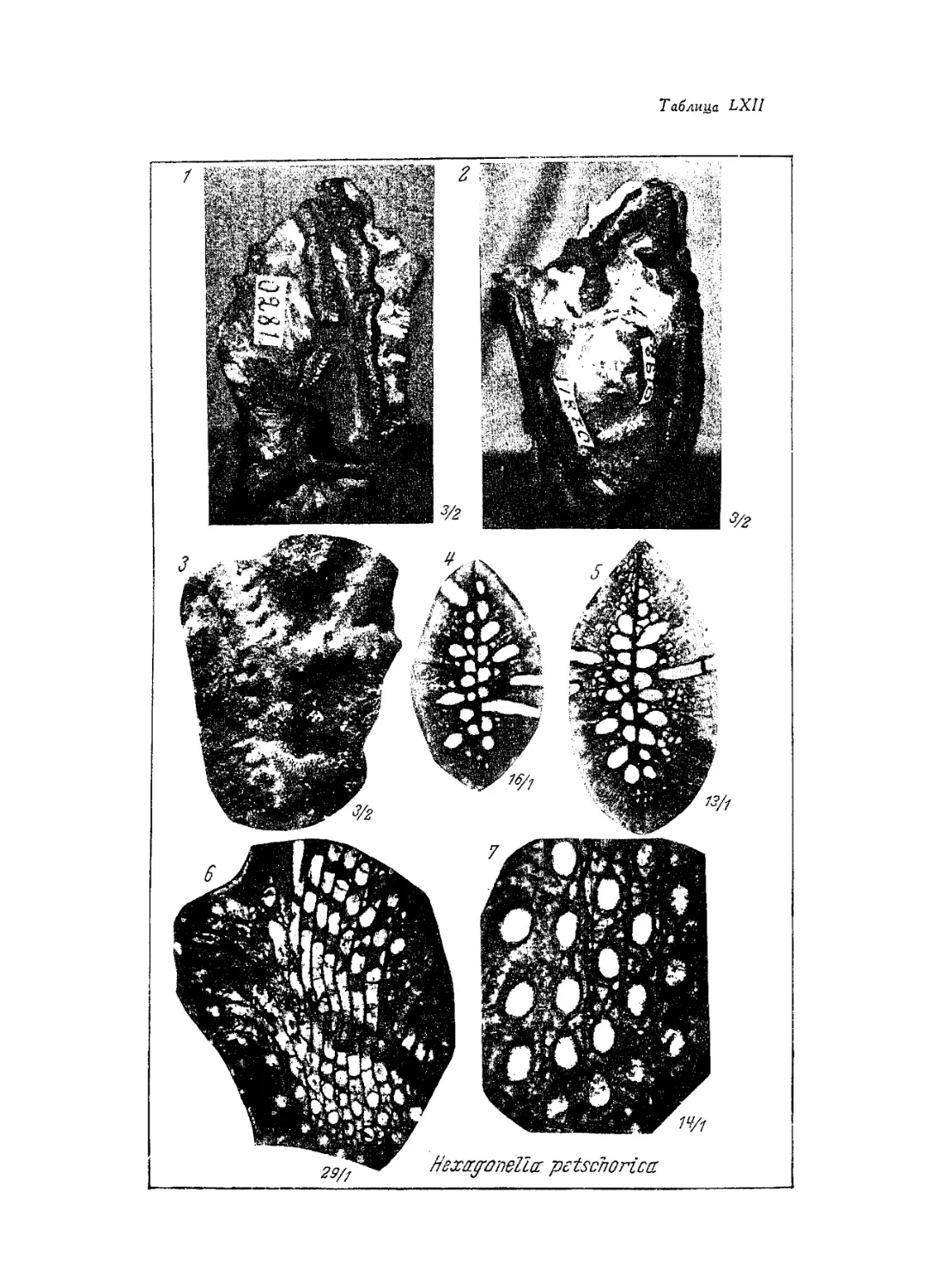

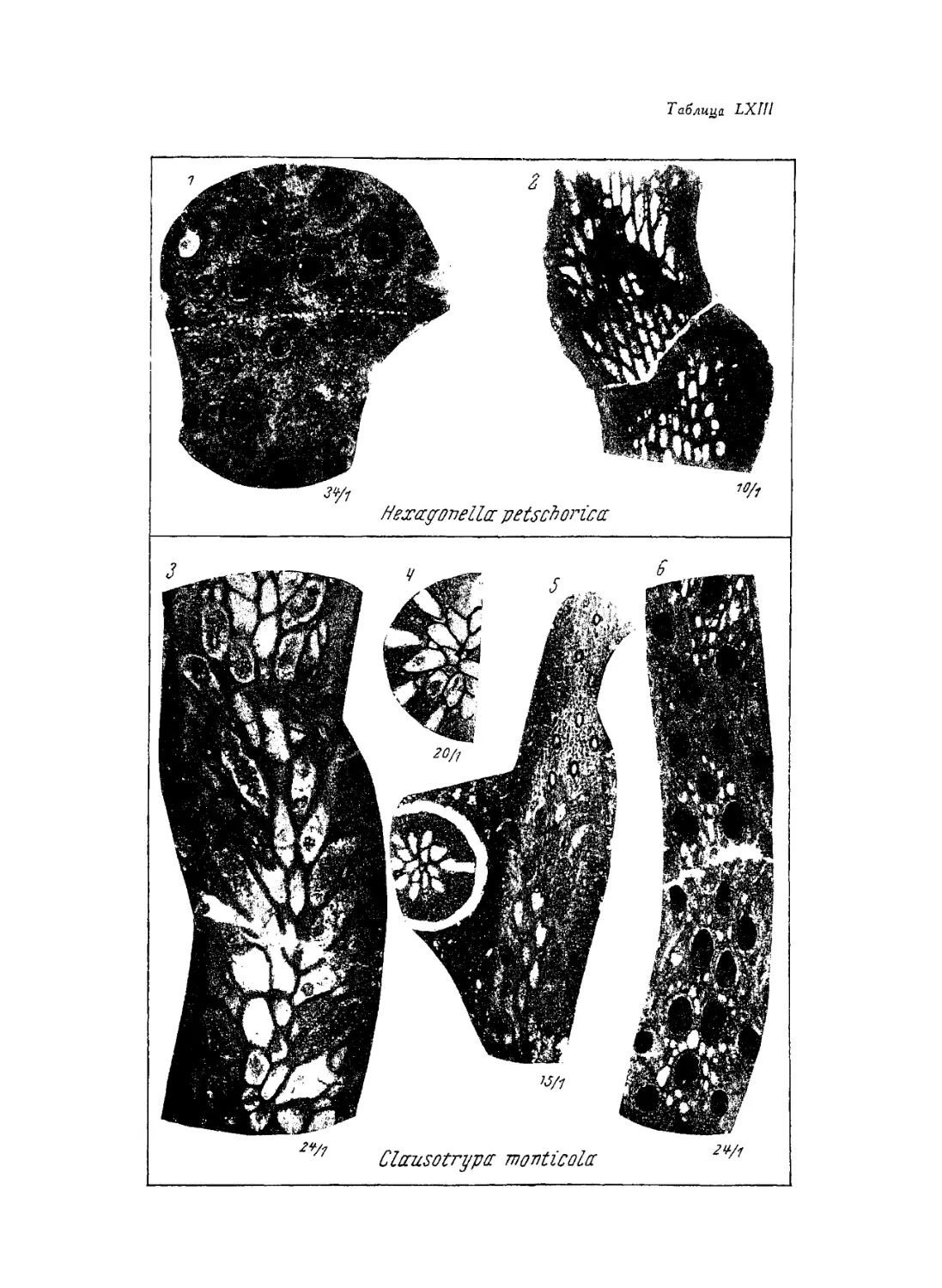

Hexagonella pelschorica. Sch. - N esl..........................217

Семейство Rhabdomesontidae Vine ........................................219

Род Clausotrypa .Bassler.............................................219

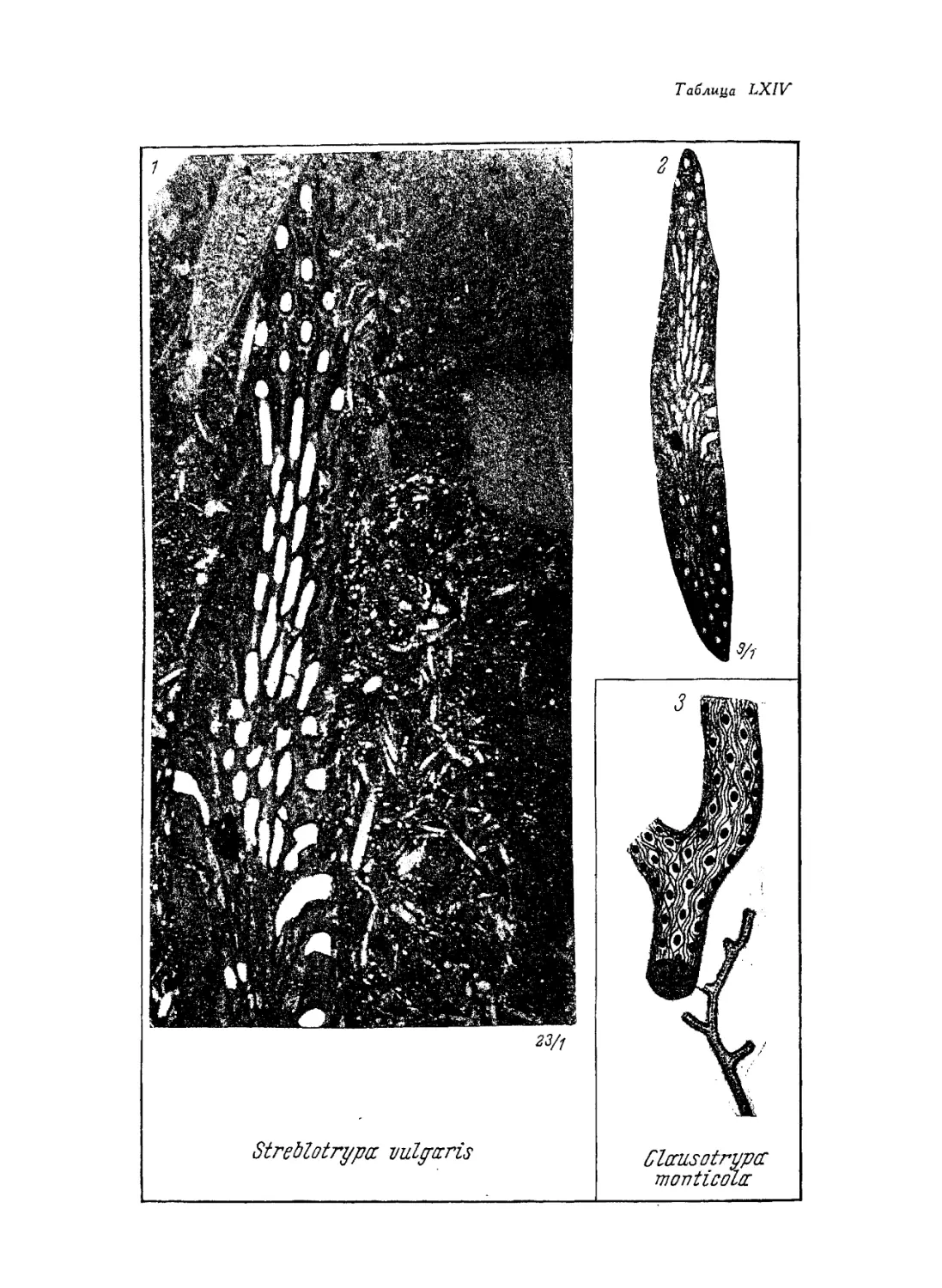

Clausotrypa monticola (E i c h w.).............................219

Род Streblotrypa Ulrich..............................................220

Streblotrypa vulgaris sp. h....................................220

Порядок Trepostomata

Семейство Batostomellidae Ulrich.........................................221

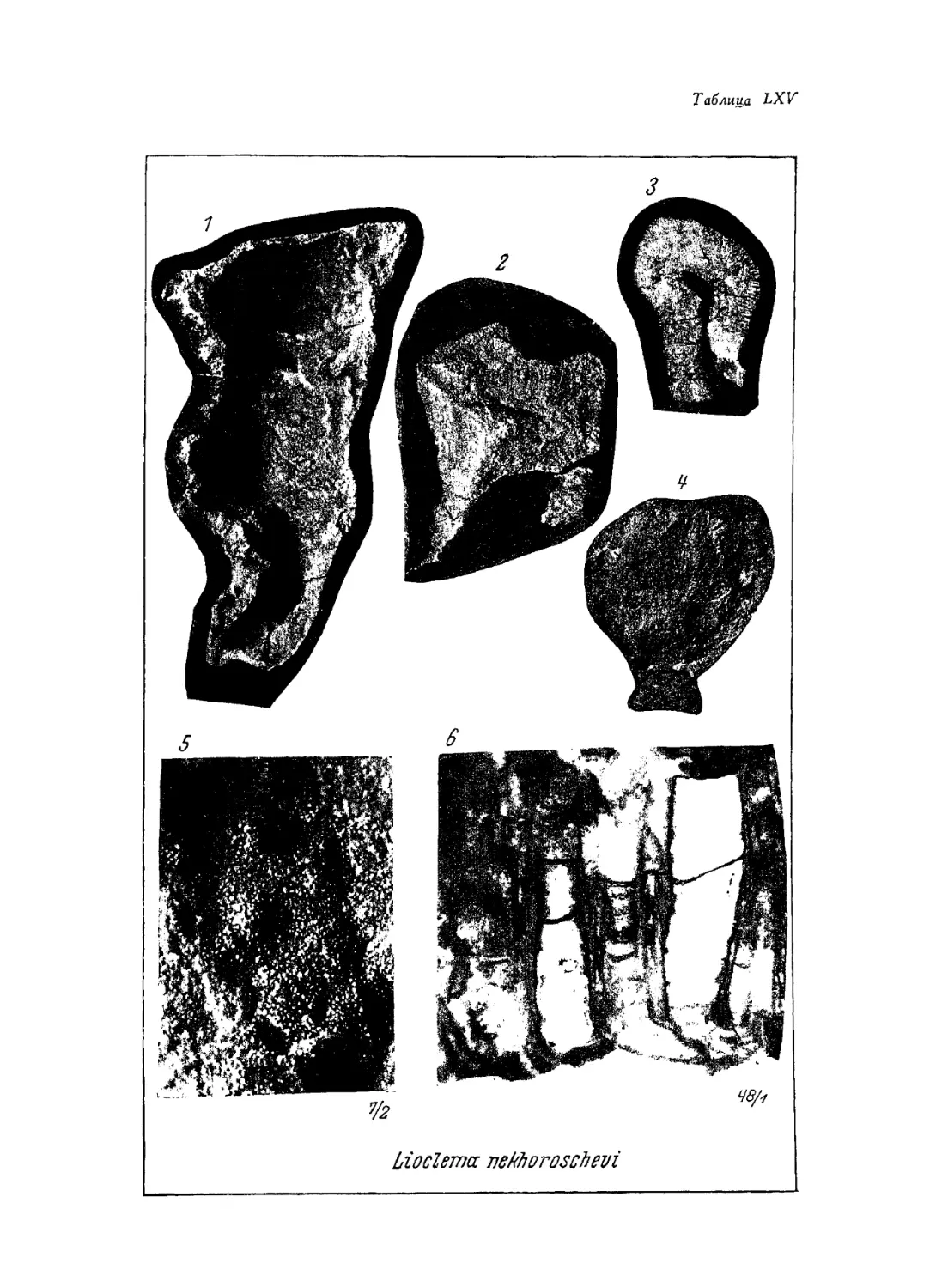

Род Lioclema Ulrich..................................................221

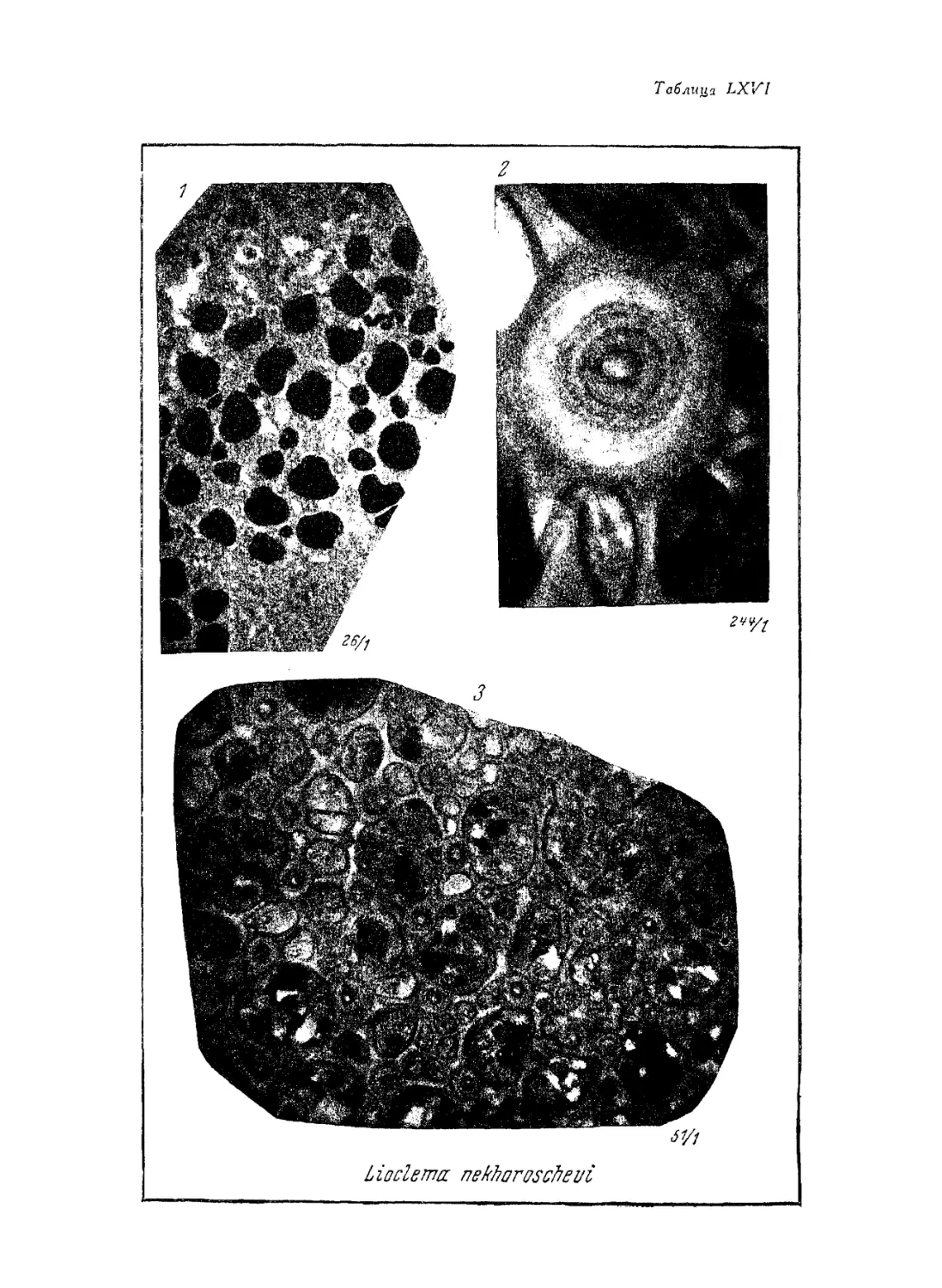

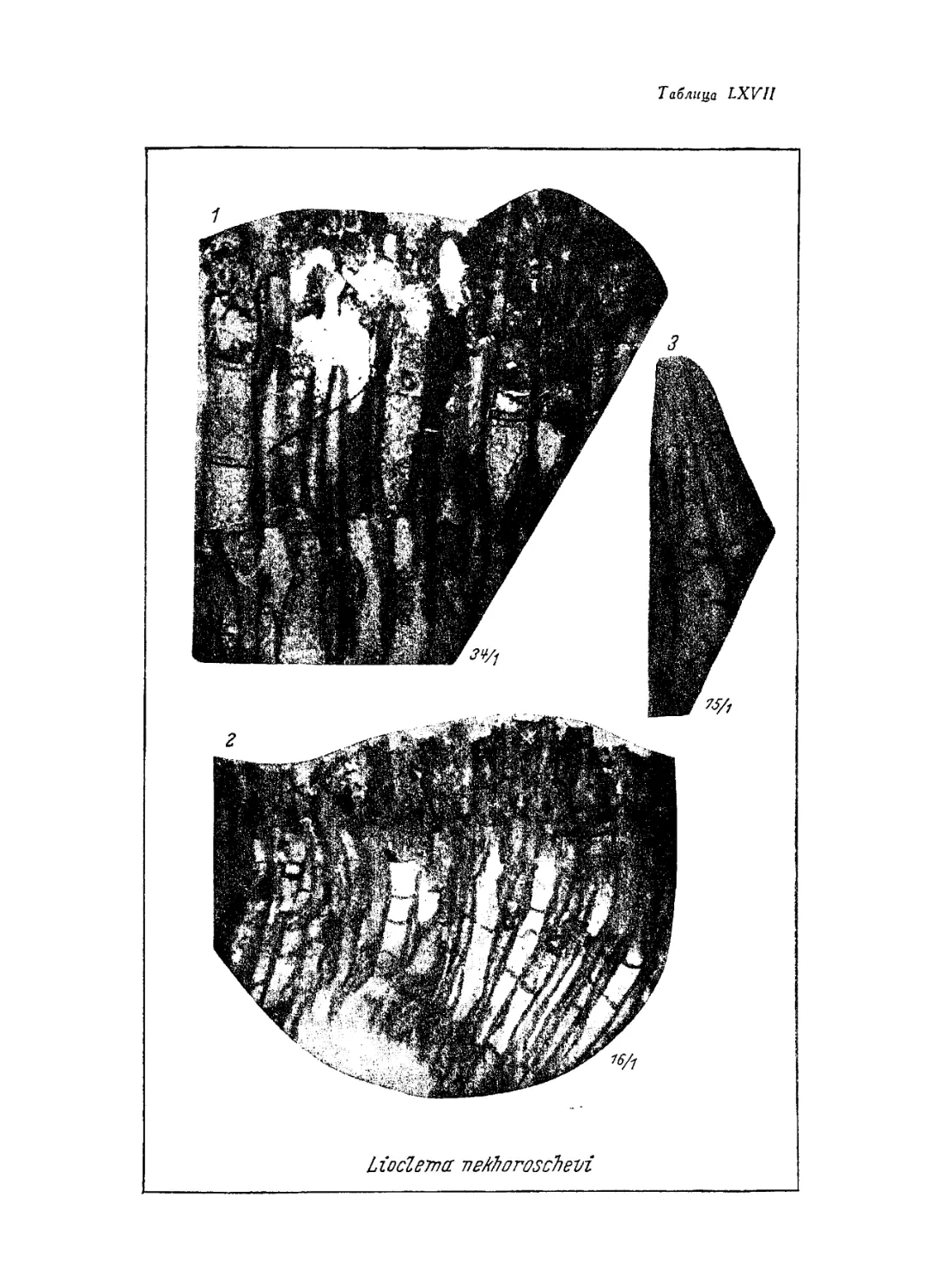

Lioclema nekhoroschevi S ch. - N c s t.........................222

Литература.................................................................

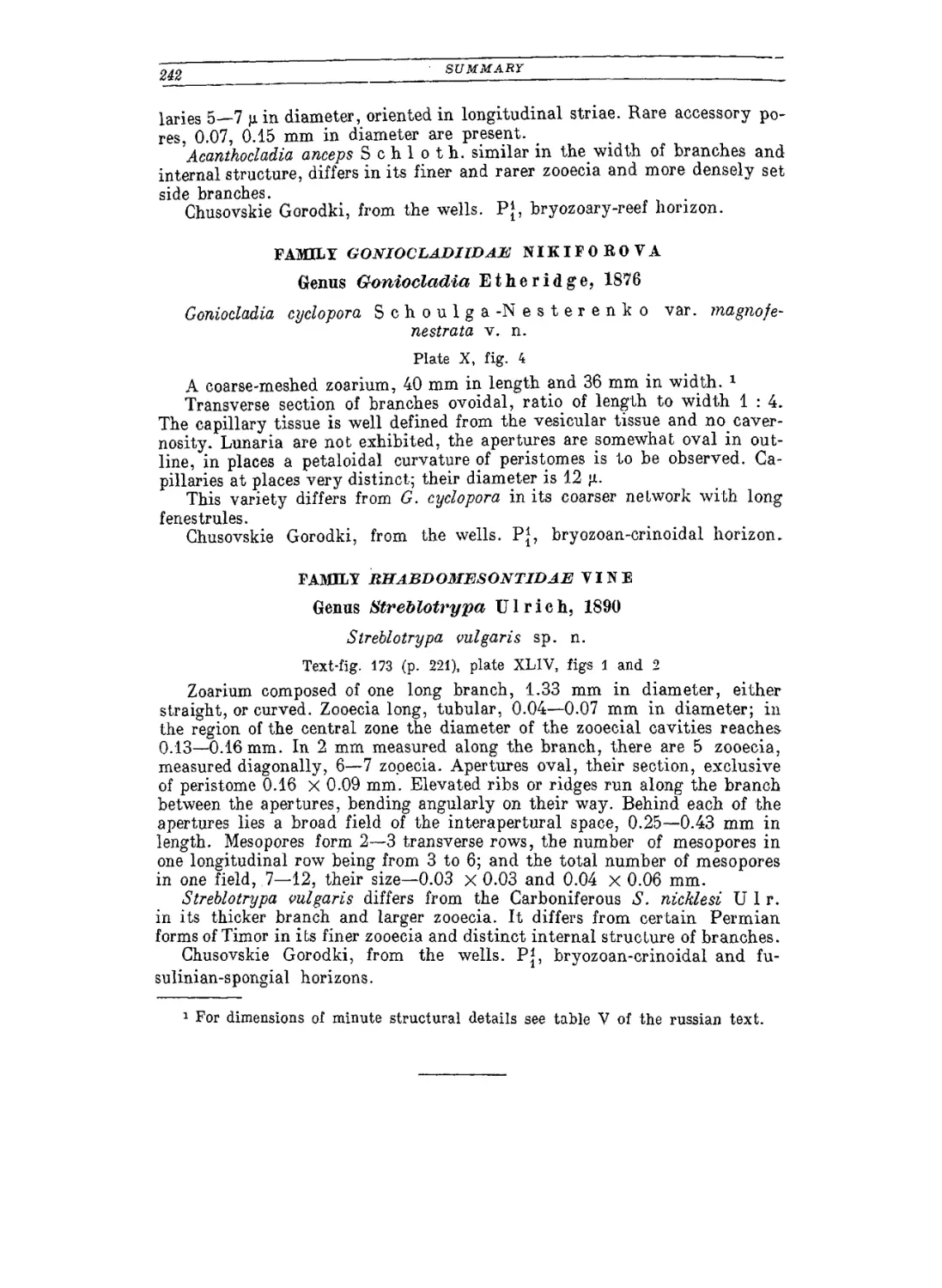

SUMMARY....................................................................

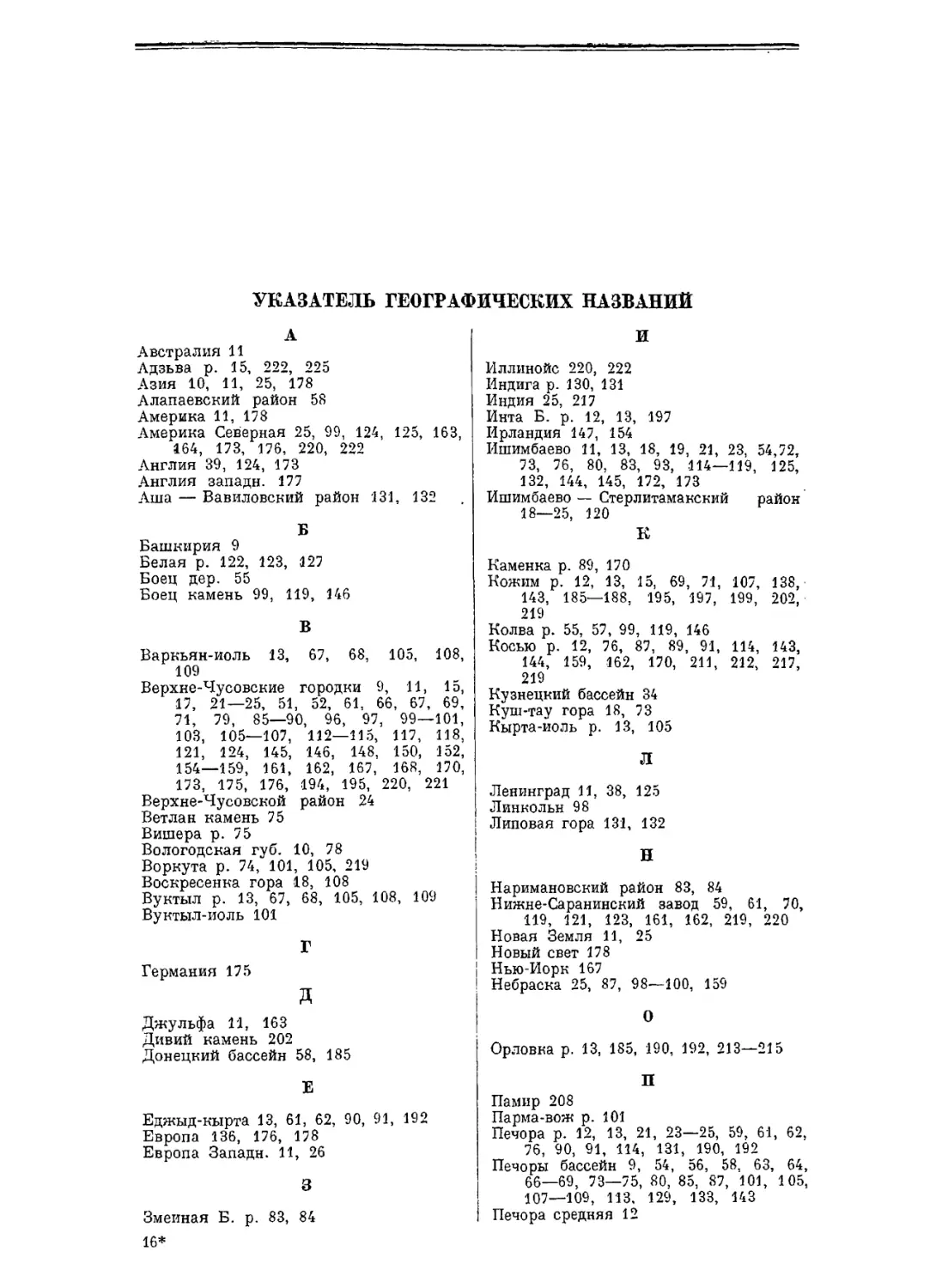

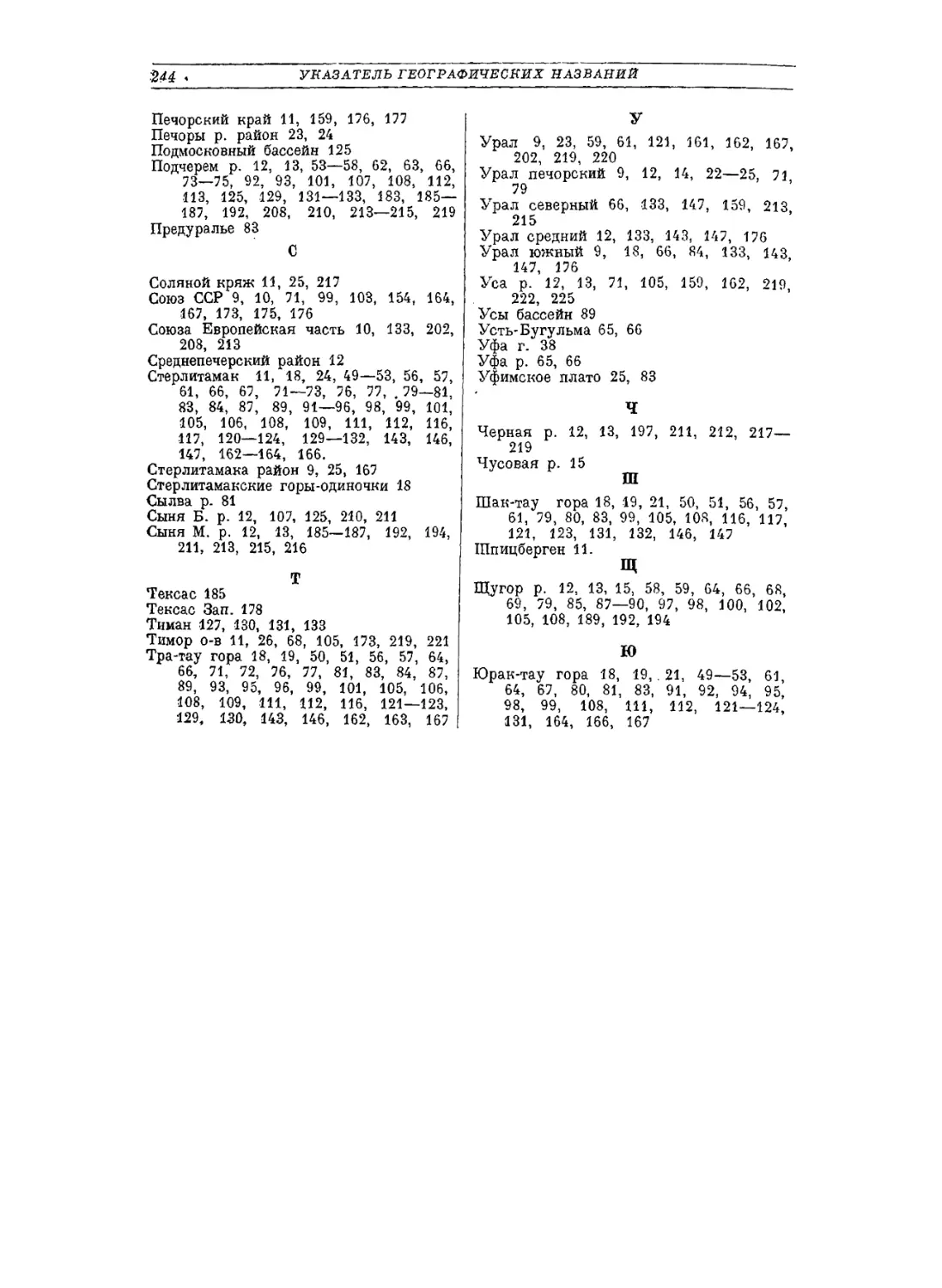

Указатель географических названий......................................... 243

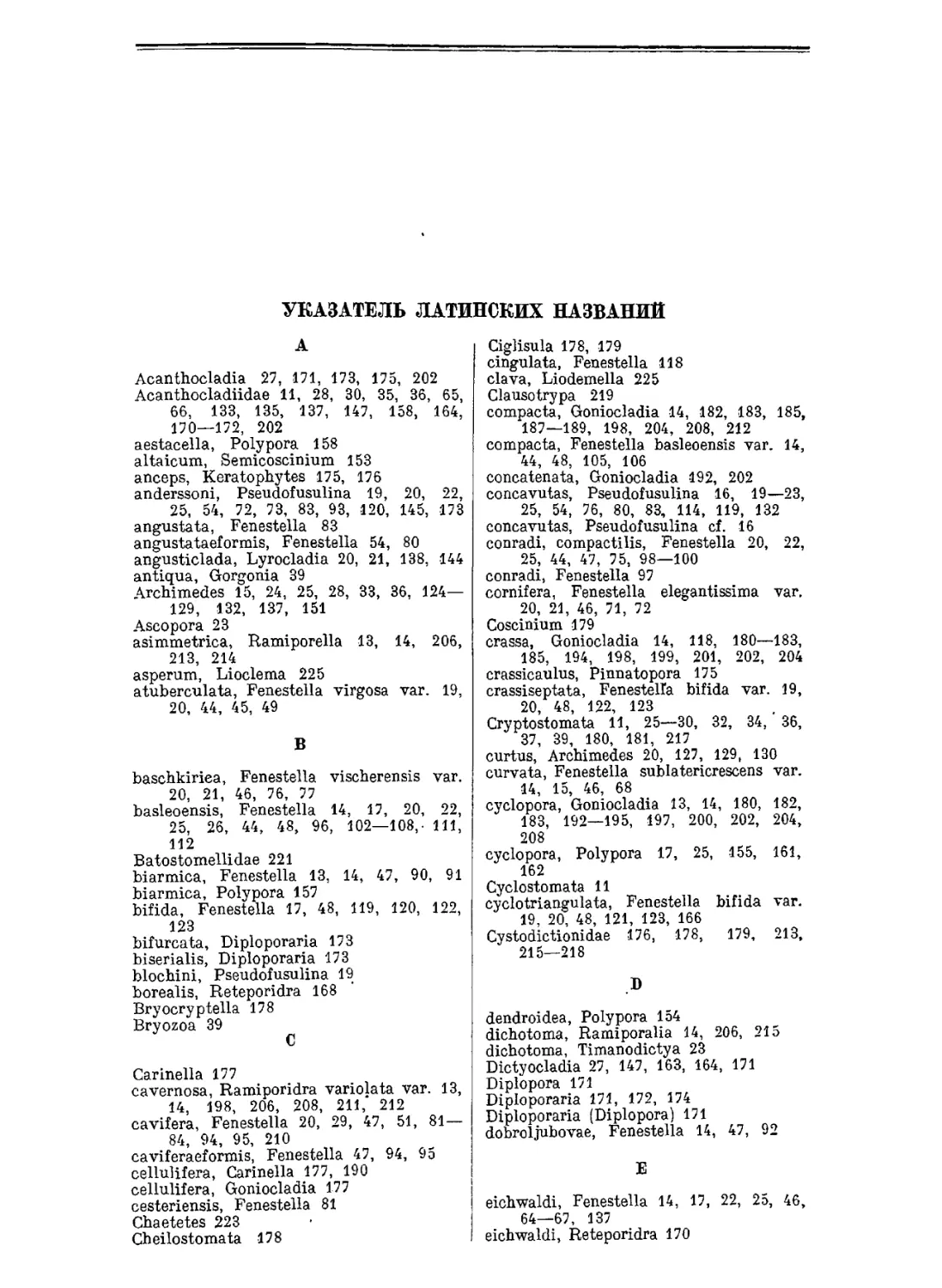

Указатель латинских названий.......................................... . . . 245

Таблицы I—LXVII и объяснения к ним.........................................249

в

Д

и

Предлагаемая работа имеет целью объединить значительный фак-

тический и теоретический материал, который накопился в результате ис-

следования нижнепермских мшанок в течение последних лет. Описывае-

мая фауна собрана на территории Союза ССР на площади, протягивающей-

ся по западным предгориям Уральского хребта, начиная с Печорского

Урала и кончая Южным Уралом в районе Стерлитамака.

Мшанки, описанные в этой монографии, характеризуют отложения

нижней перми, начиная с нижних горизонтов артинского яруса и кончая

верхними горизонтами в пределах усинской толщи. Имеется небольшое

число форм, спускающихся также в швагериновый горизонт.

За немногими исключениями фауна имеет прекрасную, сохранность

и позволяет сделать ряд общих выводов биостратиграфического *и систе-

матического характера, даже несмотря на то, что изучен и описан еще не

весь имеющийся материал. Сохранность образцов позволяет выявить

весьма тонкие детали микроструктуры скелетных тканей мшанок, тесно

связанные с построением их колоний, и произвести описание видов с наи-

возможной полнотой.

На протяжении площади своего распространения отложения с перм-

скими мшанками оказываются тесно связанными с богатыми районами

полезных ископаемых. Выделенные в перми мшанковые горизонты

являются маркирующими в угленосных и подугленосных толщах Печор-

ского бассейна и нефтесодержащими в нефтяных районах Верхне-Чусов-

ских городков и отчасти Башкирии.

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИИ ПЕРМСКИХ

МШАНОК ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ

СОЮЗА ССР

ОТЛОЖЕНИЯХ пермской системы мшанки являются но только

очень распространенными, но часто породообразующими ископаемыми.

Это обстоятельство, давно ужо подмеченное геологами, было причиной

того, что многими исследователями выделены мша я новые горизонты,

мшанковые известняки и тому подобные стратиграфические единицы,

послужившие для корреляции пермских осадков. При атом пормскио

мшанки имеют в большинстве случаев не только хорошую, но часто пре-

восходную сохранность и весьма легко распознаются в породе простым

глазом, так как их сетчатые или трубчатые колонии достигают нередко

значительных размеров (10—30 см), несмотря па микроскопическую

величину самих индивидуумов. Для определения вида не нужно, однако,

иметь непременно полную колонию — достаточно обломка в несколько

сантиметров и даже в 1 см, настолько закономерно и большей частью од-

нообразно построена колония каждой данной мшапкп.

Несмотря на перечисленные преимущества описываемой группы

ископаемых, надо сказать, что мшанки перми изучены далеко не столь

исчерпывающе, как мшанки некоторых других систем.

Первые описания немногочисленных пермских видов мы находим в ра-

ботах А. Ксйзерлинга 1 и Тула. 1 2 Мшанки были ими изучены без шлифов

и видовые признаки даны в’очень небольшом число. Значительно позже

опубликован большой труд А. А. Нечаева3© фауне пермских отло-

жений восточной полосы Европейской России, где среди других иско-

паемых были описаны мшанки русского цехштеппа, однако тоже без

применения микроскопического метода, с указанием 3—4 внешних ви-

довых признаков. Известно, что А. А. Нечаев собирался приступить к

микроскопическому изучению мшанок верхней перми, для чего им были

подготовлены соответствующие шлифы, но осуществить ото намерение

ему не удалось. В последующей литературе мы находим единичные опи-

сания, часто чрезвычайно краткие, всего каких-нибудь 2—3 видов

(А. А. Ш т у к е н б е р г, 4 5 Б. К. Л и х а р е в г>), из нижней и верхней

перми немногих районов Европейской части нашего Союза, но специаль-

ных и планомерных исследований пермских мшанок за это время не появ-

лялось. Ценным вкладом в процесс изучения пермских мшанок явилась

опубликованная значительно позже статья Б. К. Л и х а р о в а ° о двух

видах из верхней перми Вологодской губернии с описанием их микроско-

пического строения и многочисленными изображениями шлифов. В итоге

из русских пермских мшанок к 1929 г. было описано в литературе всего

два цехштейновых вида, изученных микроскопически, с которыми можно

было сопоставить новый материал, а мшанки нижней перми по имели ни-

каких описаний, удовлетворяющих современному методу.

Не лучше было дело и с иностранной литературой по мшанкам перми

1 Key serling. 1846. Wisscnsch. Beobacht. aufoinorReiso in Petsch.-Land, S. 19Г

2 Toula. 1875. Permocarb. Fossil, von d. Westk. von Spitzb.

a Нечаев. 1894. Фауна норм, отлояс. вост, полосы Европ. Росс., стр. 120.

4 Штуке ибер г. 1893. Общая геол. карта России. Л. 127, стр. 235.

5 Лихарев. 1913. Фауна перм. отлож. г. Кириллова, стр. С>7.

® Лихарев. 1924. О некот. верхпеперм. мшанках Волог. губ., стр. 1011.

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СОЮЗА ССР Ц

Западной Европы, Америки, Азии и Австралии. Классические авторы,

как Ульрих, Басслер и многие другие, описывавшие мшанки

других систем с применением микроскопического метода, доходя до перми,

давали только внешние описания с указанием немногих наружных при-

знаков колоний. Даже в таких классических монографиях, как труды

Басслера и Ваагена о перми о-ва Тимора и Соляного Кряжа Азии,

микроскопически описаны только мшанки порядков Cyclostomata, Tre-

postomata. и ветвистые Cryptostomata. Наиболее обильные, породообра-

зующие, сетчатые и ветвистые Cryptostomata, относящиеся к сем. Fene-

stellidae и Acanthocladiidae, описаны без шлифов, ау Басслера не-

редко с удивительно малым числом даже внешних признаков.

Поворотным пунктом в истории изучения мшанок нашего Союза

явились работы В. П. Н е х о р о ш е в а и А. И. Н и к и ф о р о-

в о й. Их исследования девонских и нижнекаменноугольных мшанок

были предприняты с применением микроскопического метода п сразу

дали прочную основу для дальнейших работ. Начиная с 1926 г., мшанковая

литература обогащается выходящими из печати одна за другою стать-

ями этих авторов, которые наглядно показали значение этого метода для

биостратиграфип мшанок и побудили применить его для изучения мша-

нок перми.

Когда с 1928 г. я начала обработку печорских мшанок, выявилось

особое преобладание среди них сетчатых форм из порядка Crypto-

stomata, на которые и было обращено мое внимание. Очень затрудняло,

как уже сказано выше, отсутствие в литературе микроскопического опи-

сания мшанок нижней перми, вследствие чего значительное количество

видов пришлось описывать заново. Часть видов удалось отождествить

с видами предшествующих авторов, потому что с 1933 г. А. И. Ник и-

ф о р о в а 1 приступила к переработке замечательных оригинальных

коллекций последних, хранящихся в Ленинграде, среди которых оказа-

лось и некоторое число пермских видов. С ее любезного разрешения я имела

возможность пользоваться шлифами обрабатываемых ею оригиналов за-

долго до опубликования ее работы.

С 1930 г. появляется ряд моих работ, касающихся фауны мшанок

нижней перми Печорского края (1930, 1931, 1933 и 1936 гг.). В 1933 г.

были обработаны мною нижнепермские мшанки Верхне-Чусовских город-

ков, но эти работы остались пока ненапечатанными; в 1936 г. мною обра-

ботаны мшанки из окрестностей Стерлитамака. В 1933 г. появилась ра-

бота А. И. Никифоровой,1 2 где среди верхнепалеозойских форм

Джульфы было описано с применением микроскопического метода не-

сколько новых пермских видов. В 1936 г. вышла статья А. И. Ники-

форовой3 о нижнепермских мшанках с Новой Земли и Шпицбер-

гена, где описано 13 форм, из которых 5 новых видов и один новый ва-

риетет.

В 1938 г. вышли моя небольшая заметка о новых находках нижнеперм-

ских мшанок с 1 таблицей 4 и статья А. И. Н и к и ф о р о в о й 5 о стра-

тиграфическом распределении мшанок в рифовых известняках Ишим-

баева. В последней работе имеются таблицы с изображением нескольких

нижнепермских видов мшанок, но описания их не дано.

Этим и исчерпывается пока основная литература по мшанкам перми.

1 И и к и ф о р о в а. 1933. Типы иаменноуг. мшанок.

г И и к и форова. 1933. Ворхнепалеоз. мшанки Джульф. района.

я И и к и ф о р о в а. 1936. Некот. нижнеперм. мшанки с Нов. Земли и Шпицб.

* Шу л ьга - Н есторен к о. 1938. О новых находк. мшанок в палеоз. от-

лож. СССР. х ,

5 Никифорова. 1938. Стратиграф, распред, мшанок в нефтей, рифовых

извести. Ишимбасв. района.

12

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ВОЗРАСТ ОПИСАННОЙ ФАУНЫ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ВОЗРАСТ ОПИСАННОМ

ФАУНЫ

Коллекции мшанок, описанные в настоящей работе, собраны в раз-

ных и весьма удаленных один от другого районах нашей обширной терри-

тории. Сборы совершались в разные годы, на сродства различных учреж-

дений и многими лицами, участниками полевых геологических партий.

Большой материал был получен также в результате буровых работ при

поисках нефти. В общей сложности материал происходит из трех ниже-

следующих районов.

Печорский Урал. Основную массу этого материала (‘остав-

ляют сборы полевых геологических партий при съемке 123 и 122-го деся-

тиверстных листов геологической карты Союза, произведенные по зада-

нию Центрального научно-исследовательского геологоразведочного ин-

ститута. Сюда вошли коллекции геолога Т. А. Д о б р о л ю б о в о й,

собранные ею с 1924 по 1930 г. во время съемки 123-го листа геологической

карты Среднепечорского района и частично мною и проф. Л. А. Че р-

новым в 1923 г. В пределах 122-го листа геологической карты сборы

производились проф. А. А. Черновым, мною и Г. Л. Чери о-

в ы м тоже во время геологической съемки этого листа с 1924 по 1929 г.

Некоторое количество мшанок собрано также в этом листе вовремя пои-

сковых работ на уголь геологами Е. Д. Боткиной, Б. В. Мил о-

радовичем и инженерами А. Ф. Л е б е д е в ы м и Т. Н. П о п о ма-

ре в ы м. В результате сборами охвачена обширная область развития ниж-

ней перми бассейна Средней Печоры и ее притока р. Усы. Наиболее обиль-

ный материал дали рр. Подчерем и Щугор, крупные притоки Печоры,

а в бассейне Усы р. Косью с ее притоками — рр. Кожимом, Черной и

Б. Интой. Несколько меньший, но весьма своеобразный материал дала

р. Б. Сыня со своим притоком р. М. Сыней.

Стратиграфия нижней перми этого района дана А. А. Черновым 1

и Т. А. Добролюбовой2 (в пределах 123-го листа), причем

нижнепермские отложения ими подразделяются на две толщи. Нижняя

Р|, подугленосная, обнаруживает большое сходство с артинским ярусом

Среднего Урала. Верхняя, угленосная толща называемая усинской,

имеет отличительные черты и, по мнейию А. А. Чернова, синхро-

нична кунгурскому ярусу.

Артинские осадки слагаются песчаниками, песчано-глинистыми слан-

цами и, реже, известняками глинистыми, иногда песчанистыми. Мшанки

приурочены преимущественно к прослоям этих известняков, известкови-

стых песчаников и сланцев, образуя нередко горизонты, где мшанки яв-

ляются породообразующим элементом.

Осадки усинской толщи слагаются преимущественно песчаниками и

сланцами, а в 123-м листе также известняками. В бассейне р. Усы толща

становится угленосной, причем выходы углей наблюдаются начиная

с самых низких ее горизонтов. Мшанки обычно приурочены к прослоям

сланцев и известковистых песчаников.

Общего подразделения вышеупомянутых толщ на более дробные го-

ризонты для всего района пока не было произведено. Подразделения,

проводимые для некоторых районов (р. Кожим, р. Щугор), имеют местное

значение. Тем не менее обильная фауна мшанок, встреченная в отложе-

ниях как артинского яруса, так и усинской толщи, позволяет наметить

1 Чернов. 1935. Стратиграф, очерк перми Сев. Урала, Пай-хоя и Вольшозем.

тундры. Печатается.

2 Добролюбова и С о ш к и н а. 1935. Общая геол, карта Европ. части

СССР. Л. 123. к к

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ВОЗРАСТ ОПИСАННОЙ ФАУНЫ

13

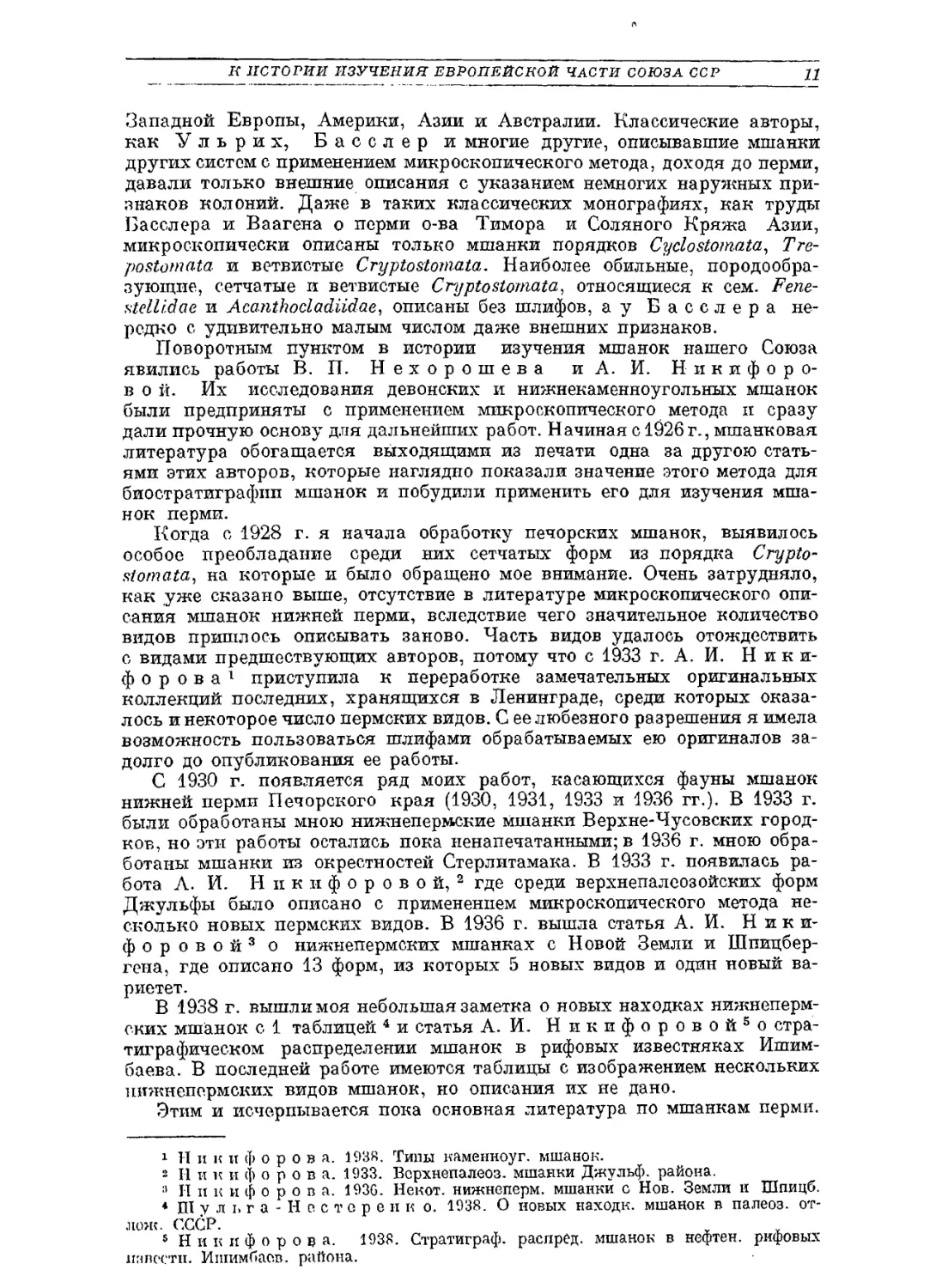

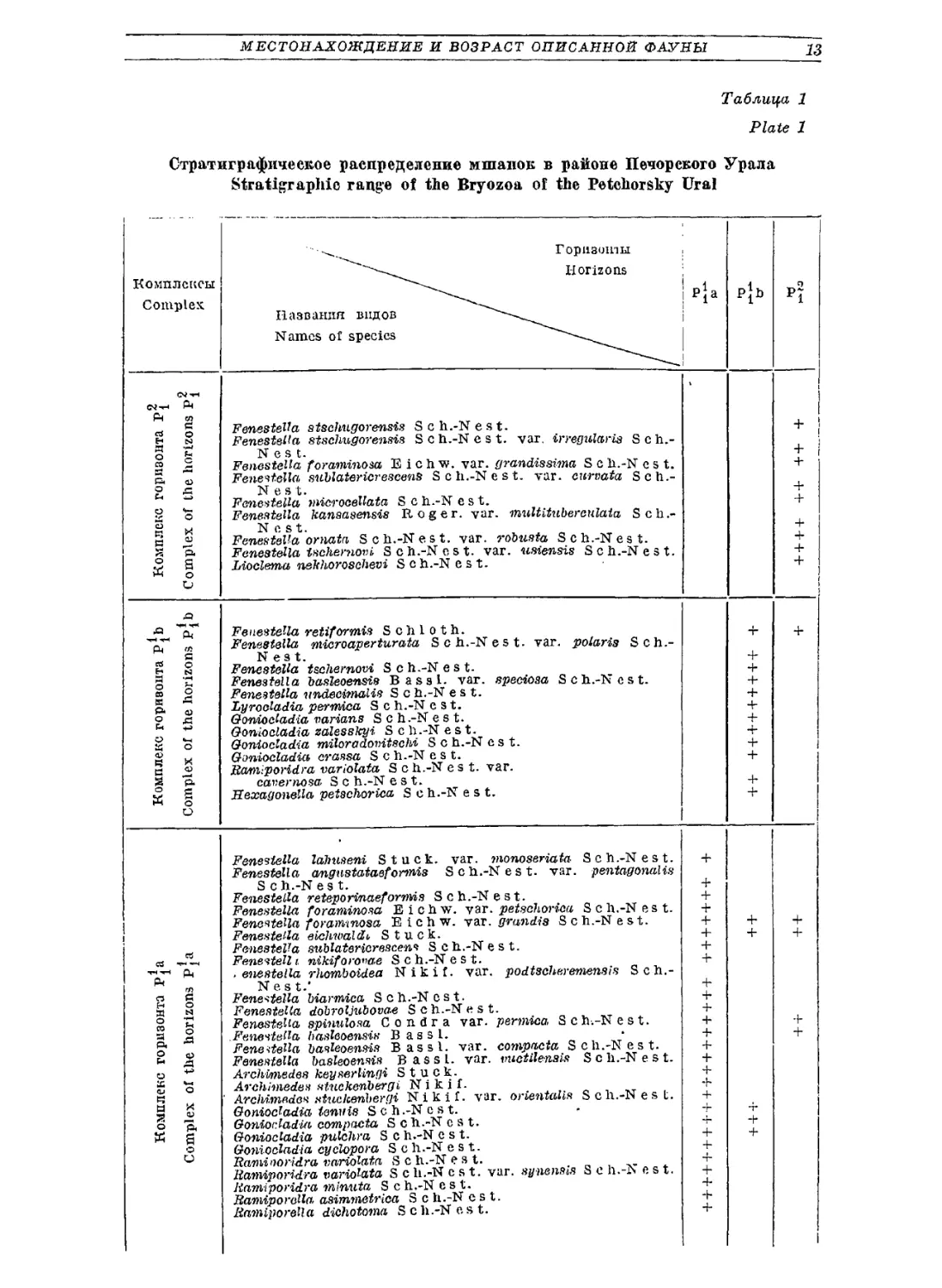

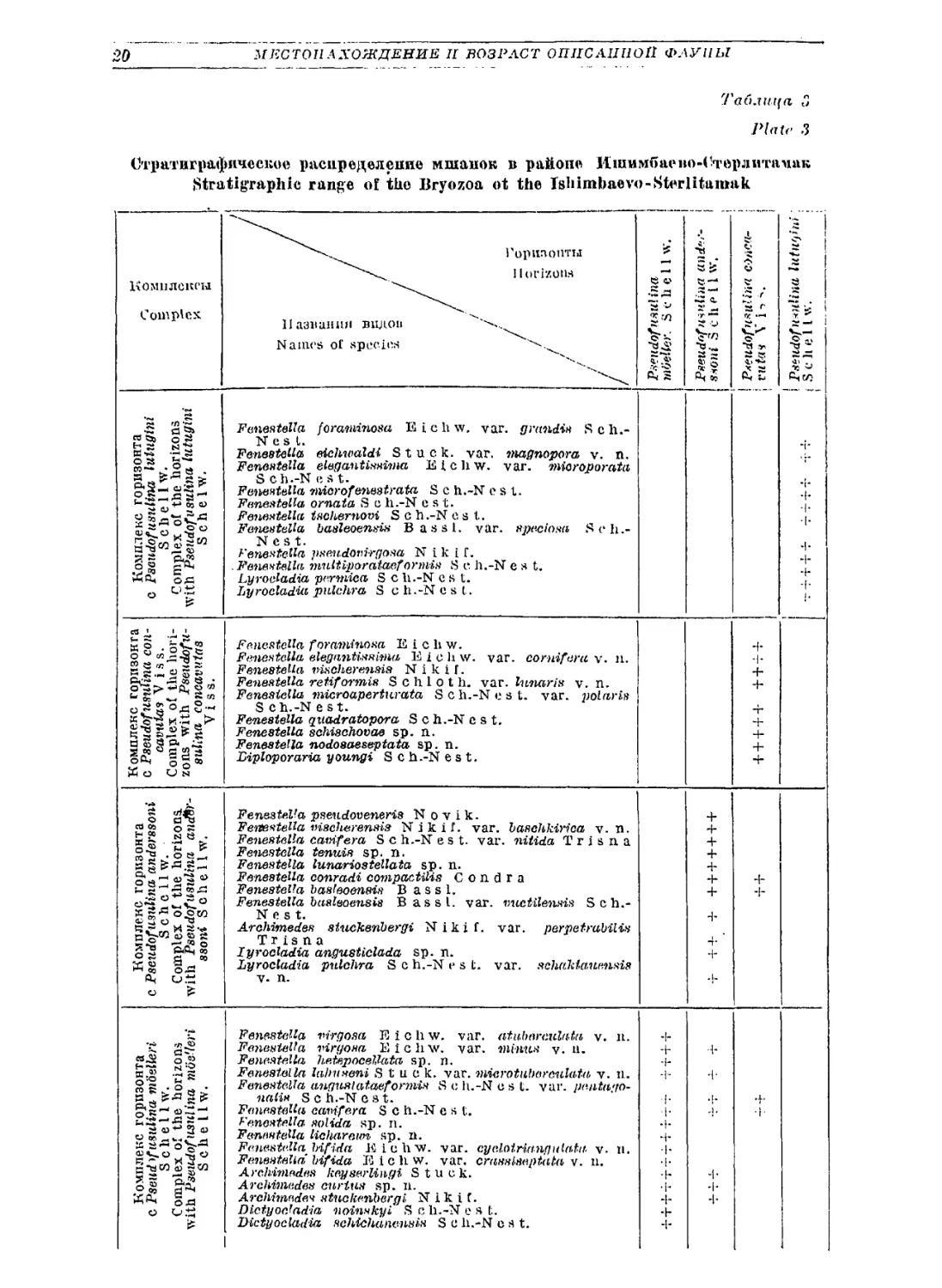

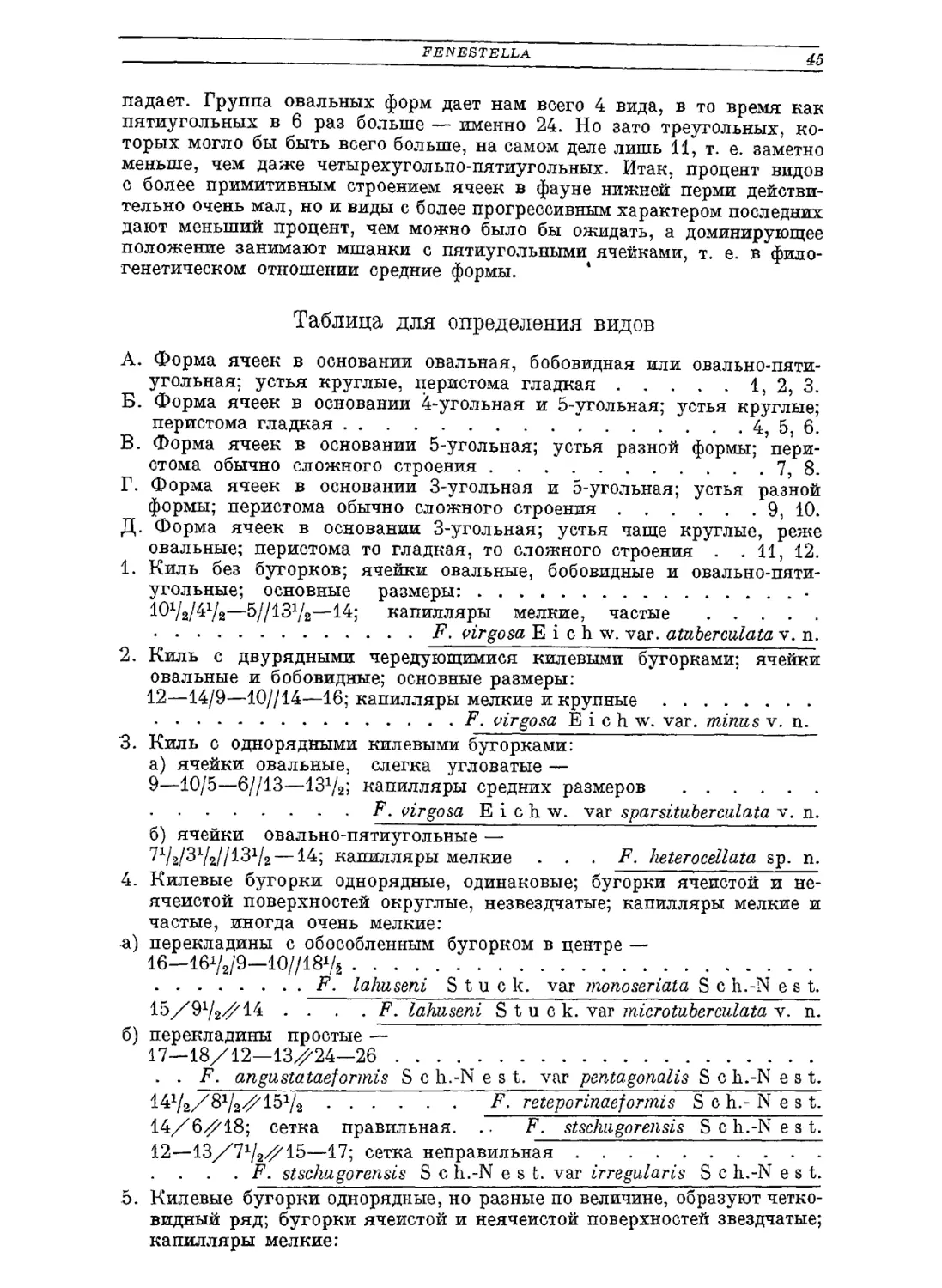

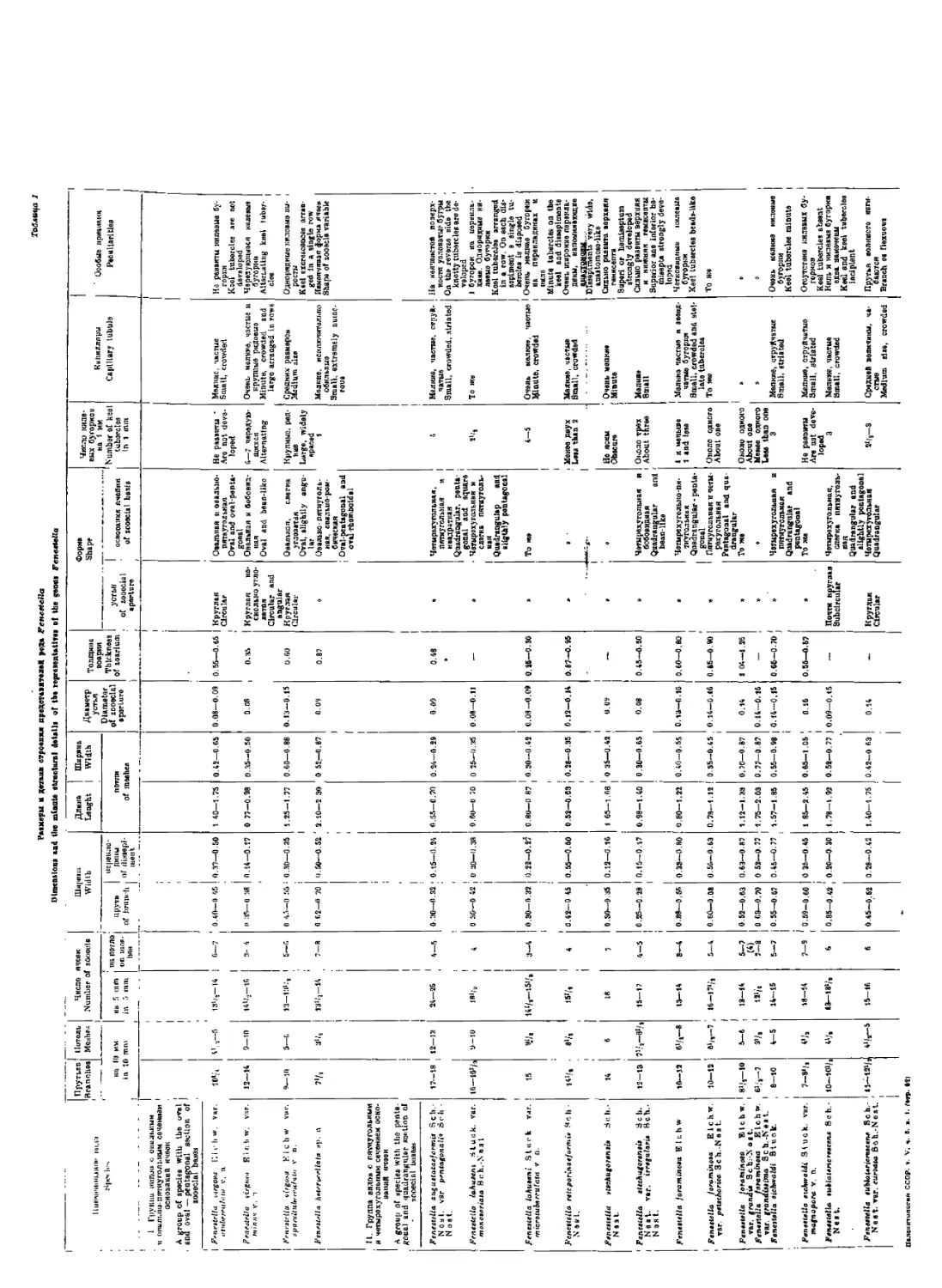

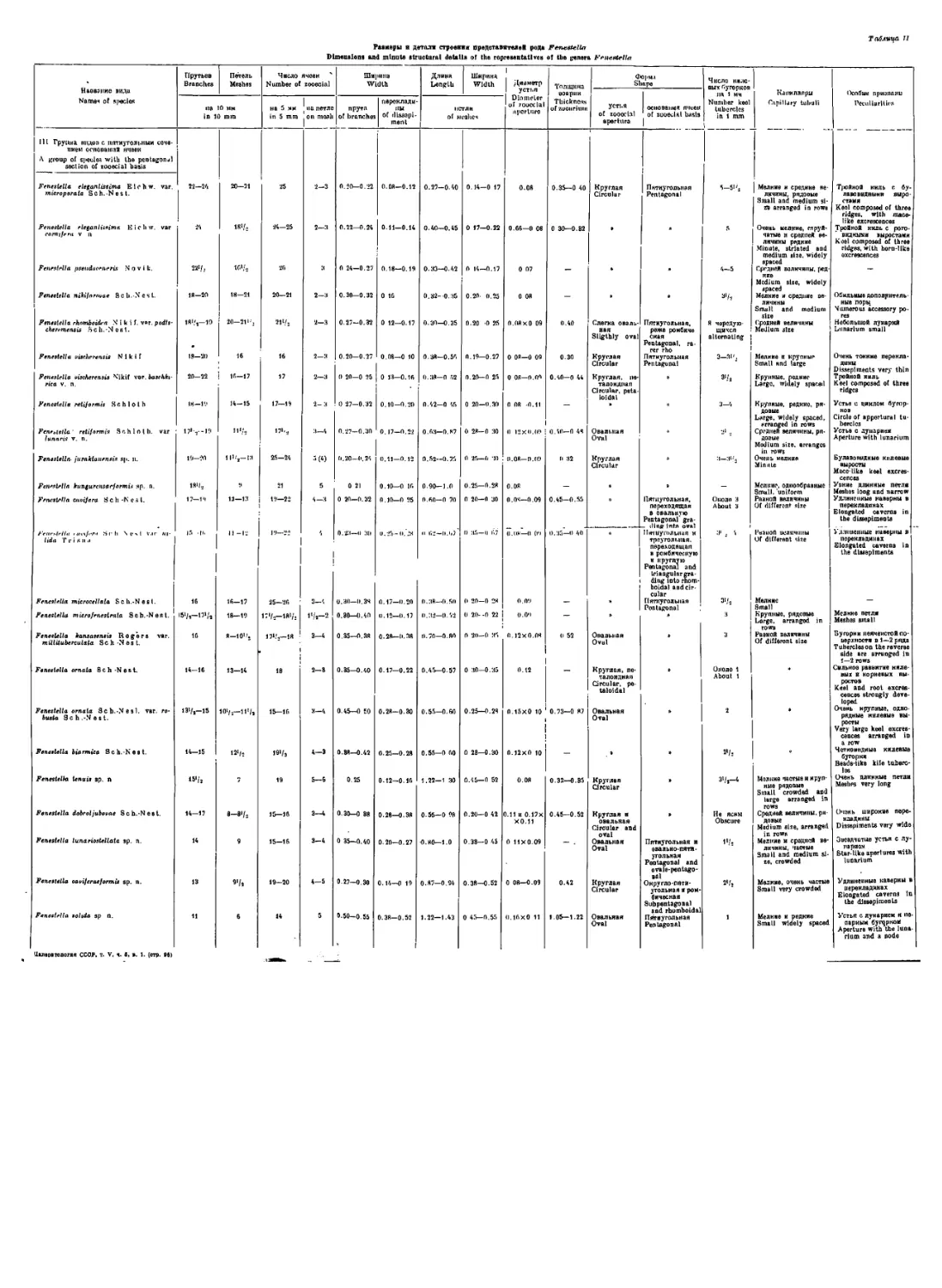

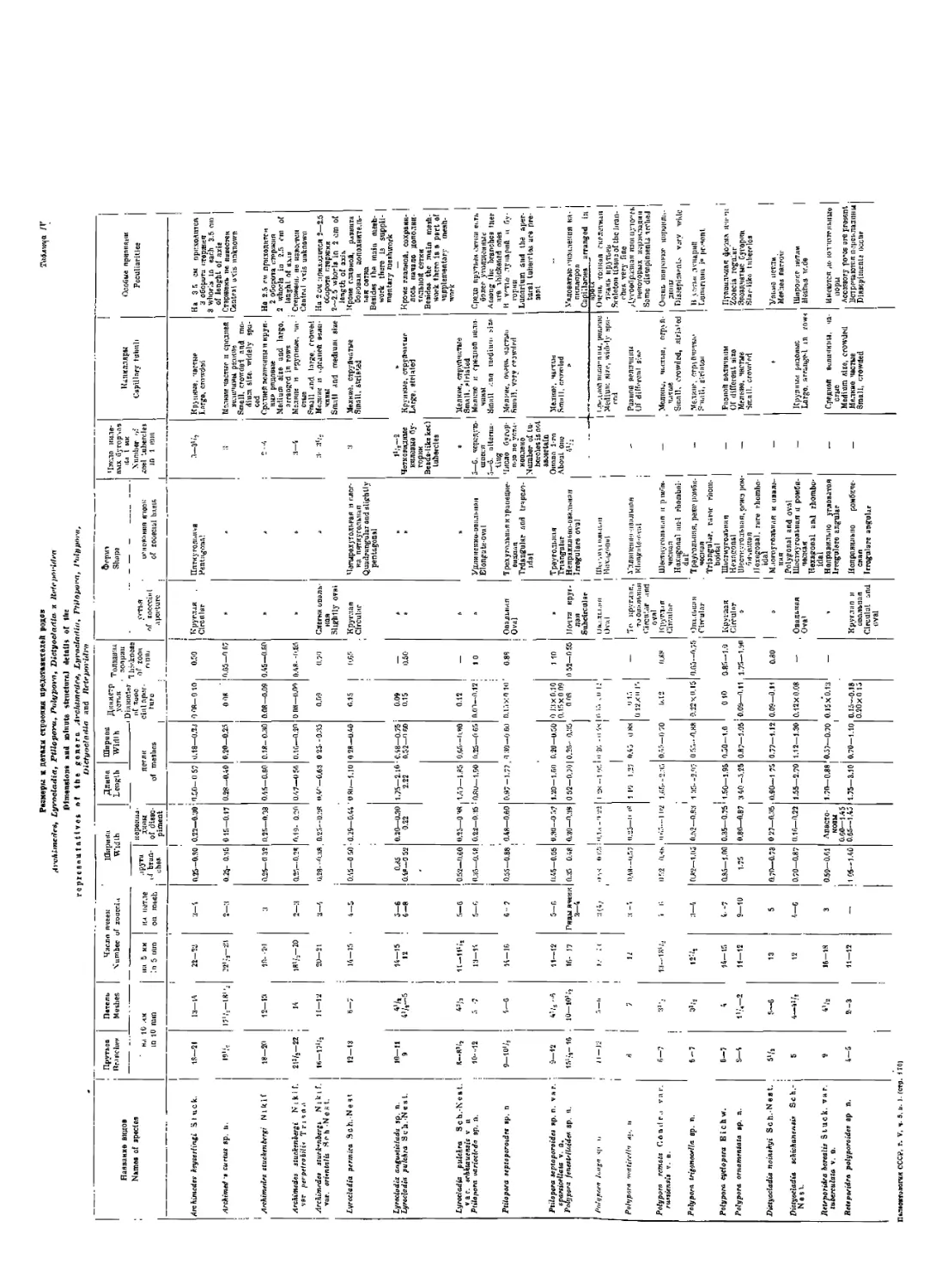

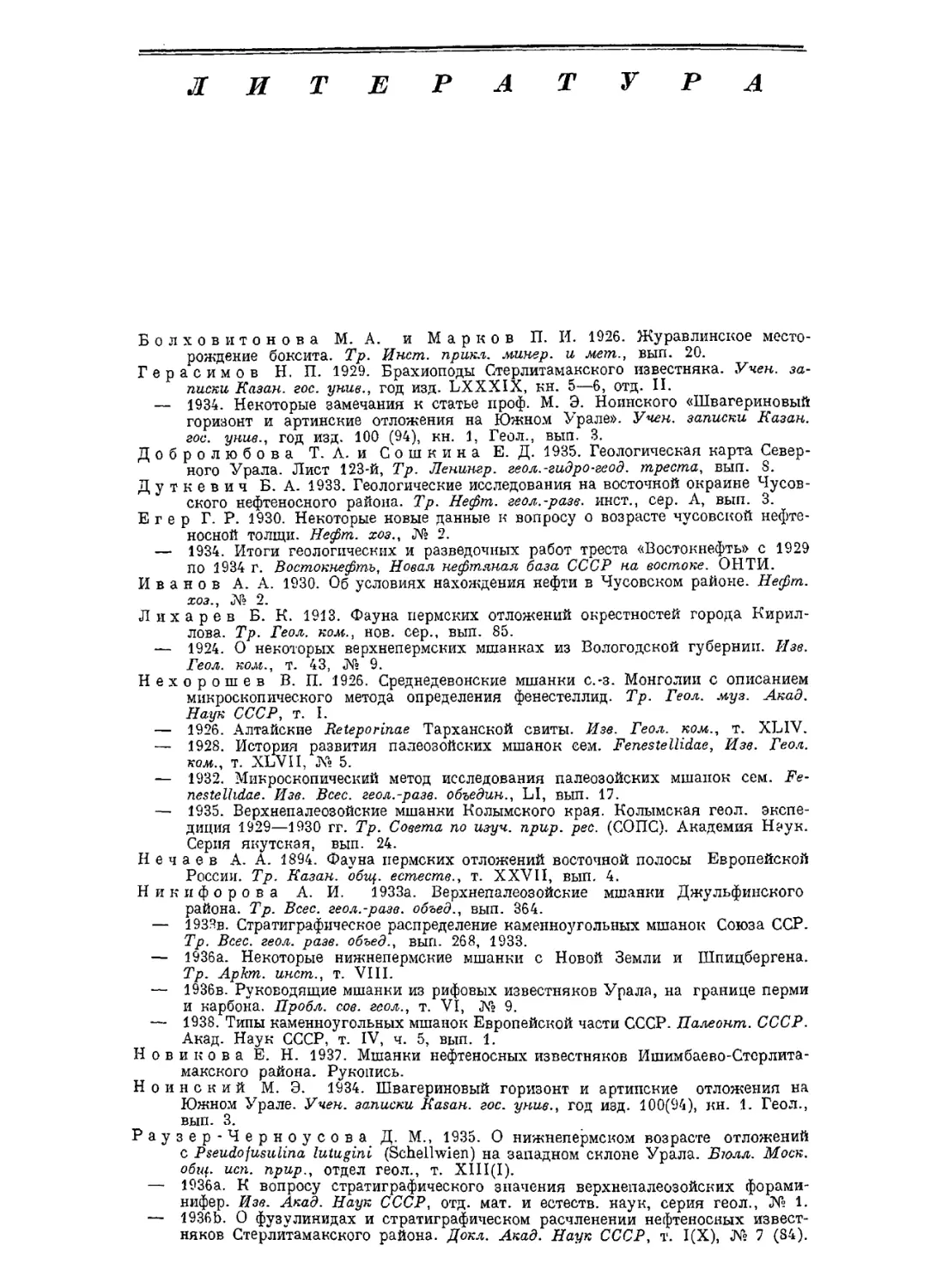

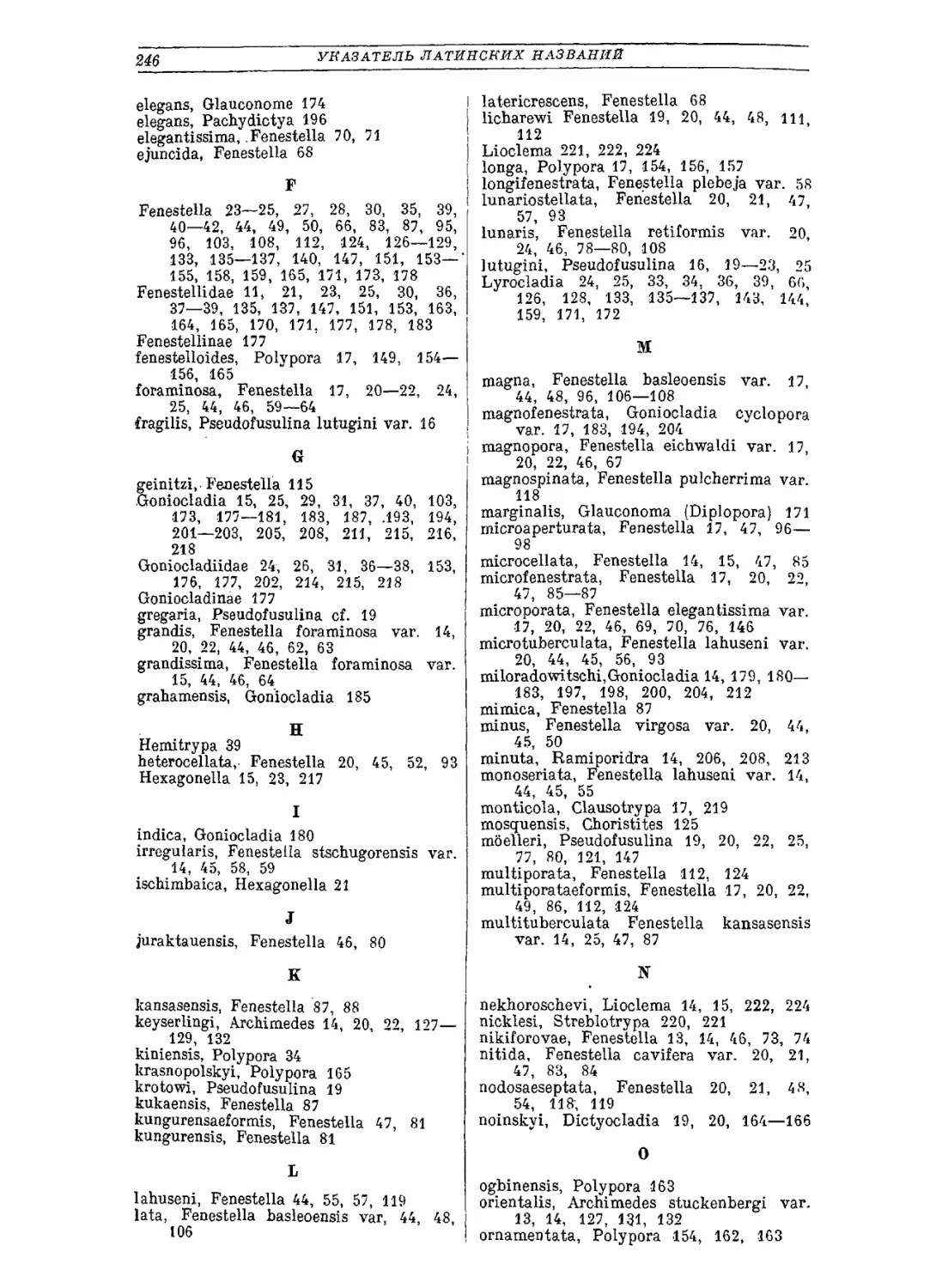

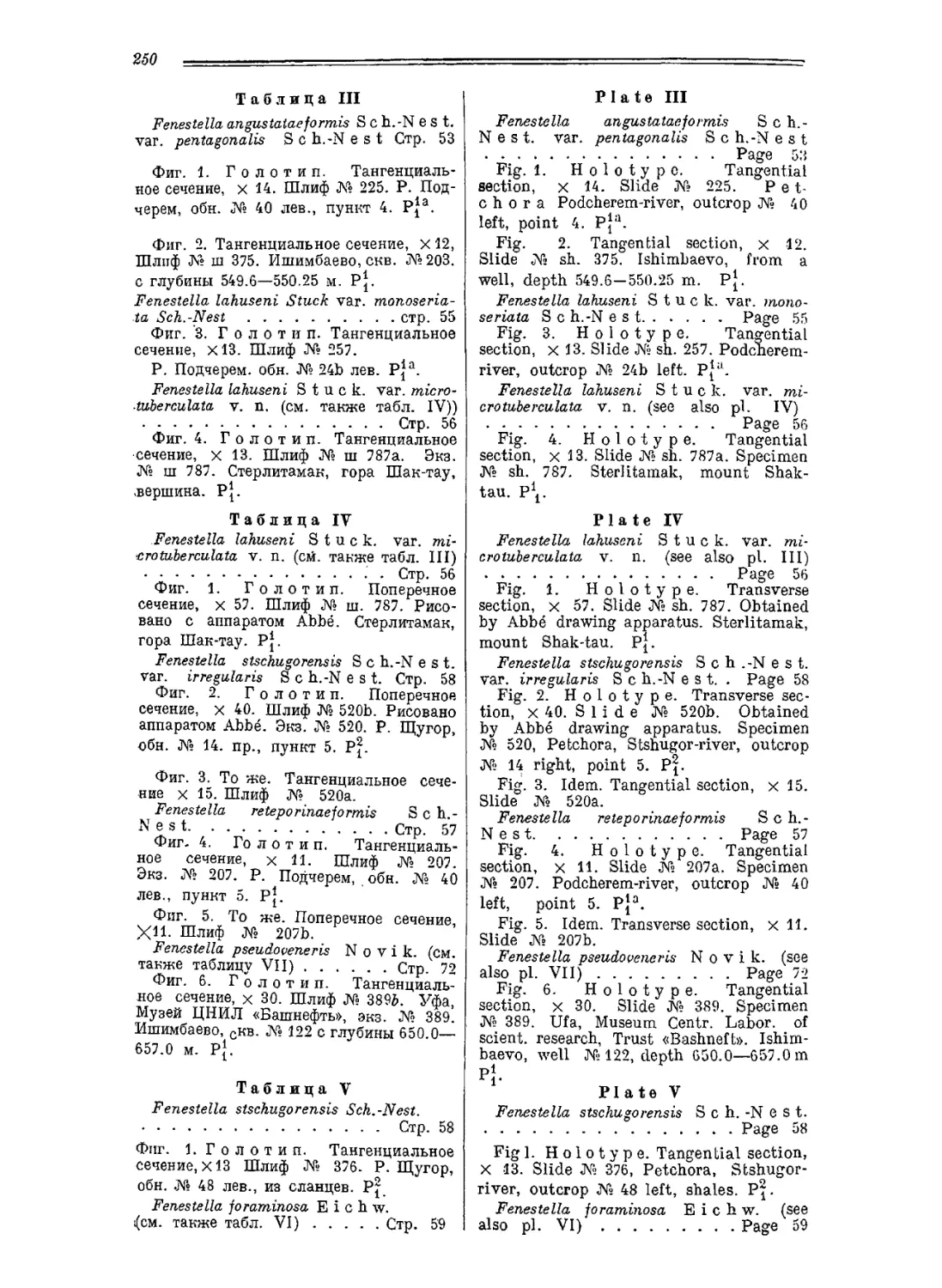

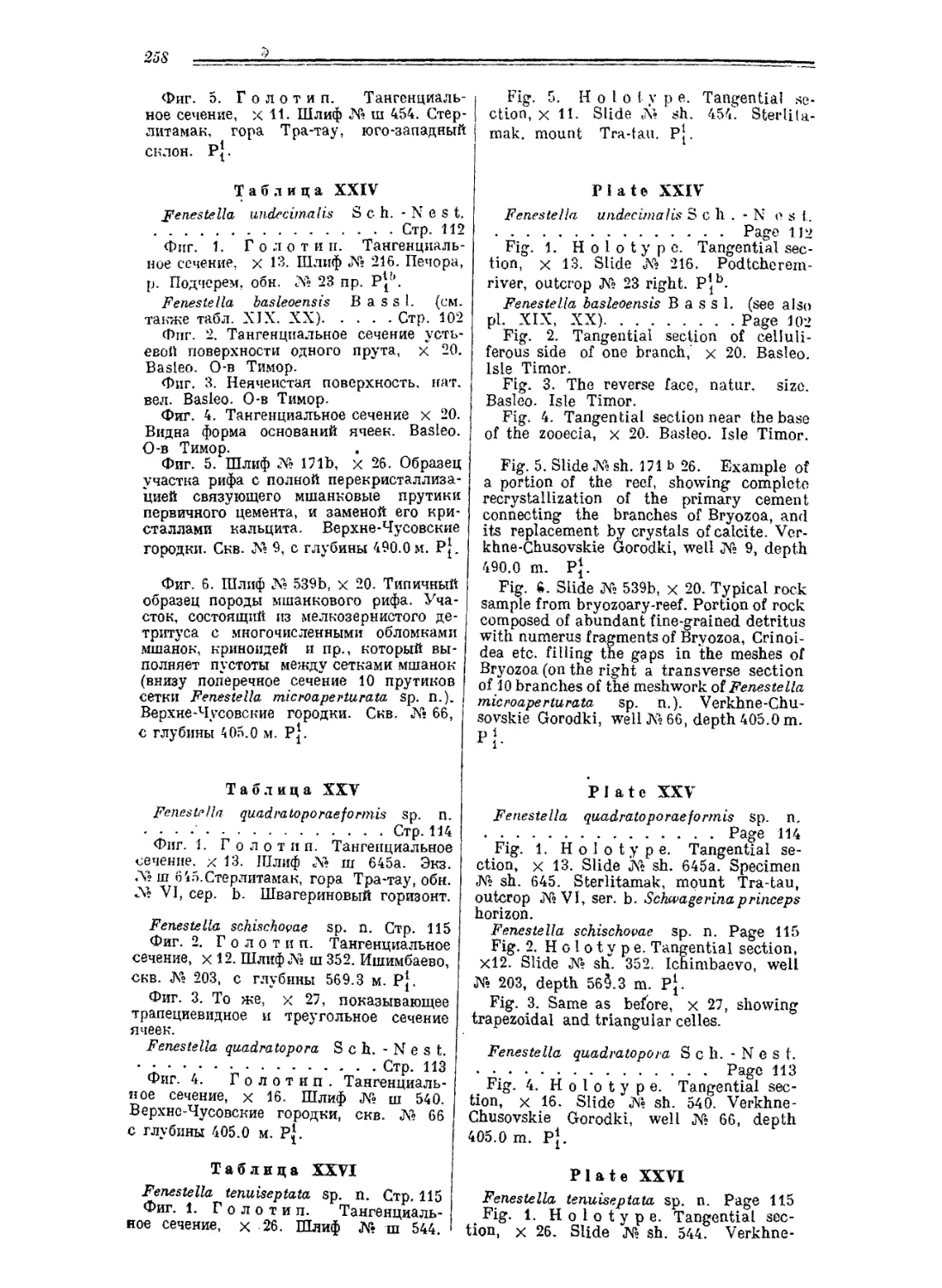

Таблица 1

Plate 1

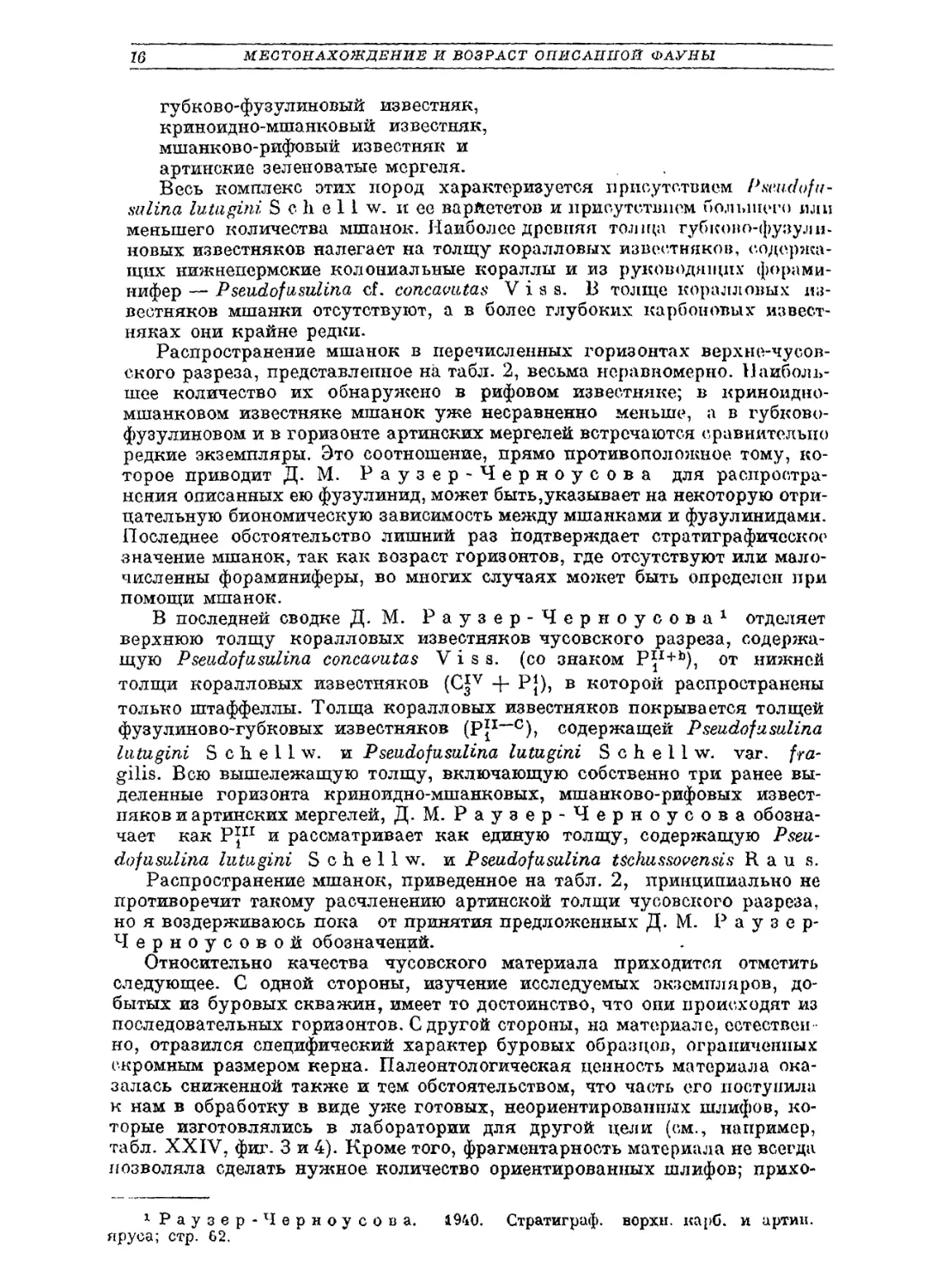

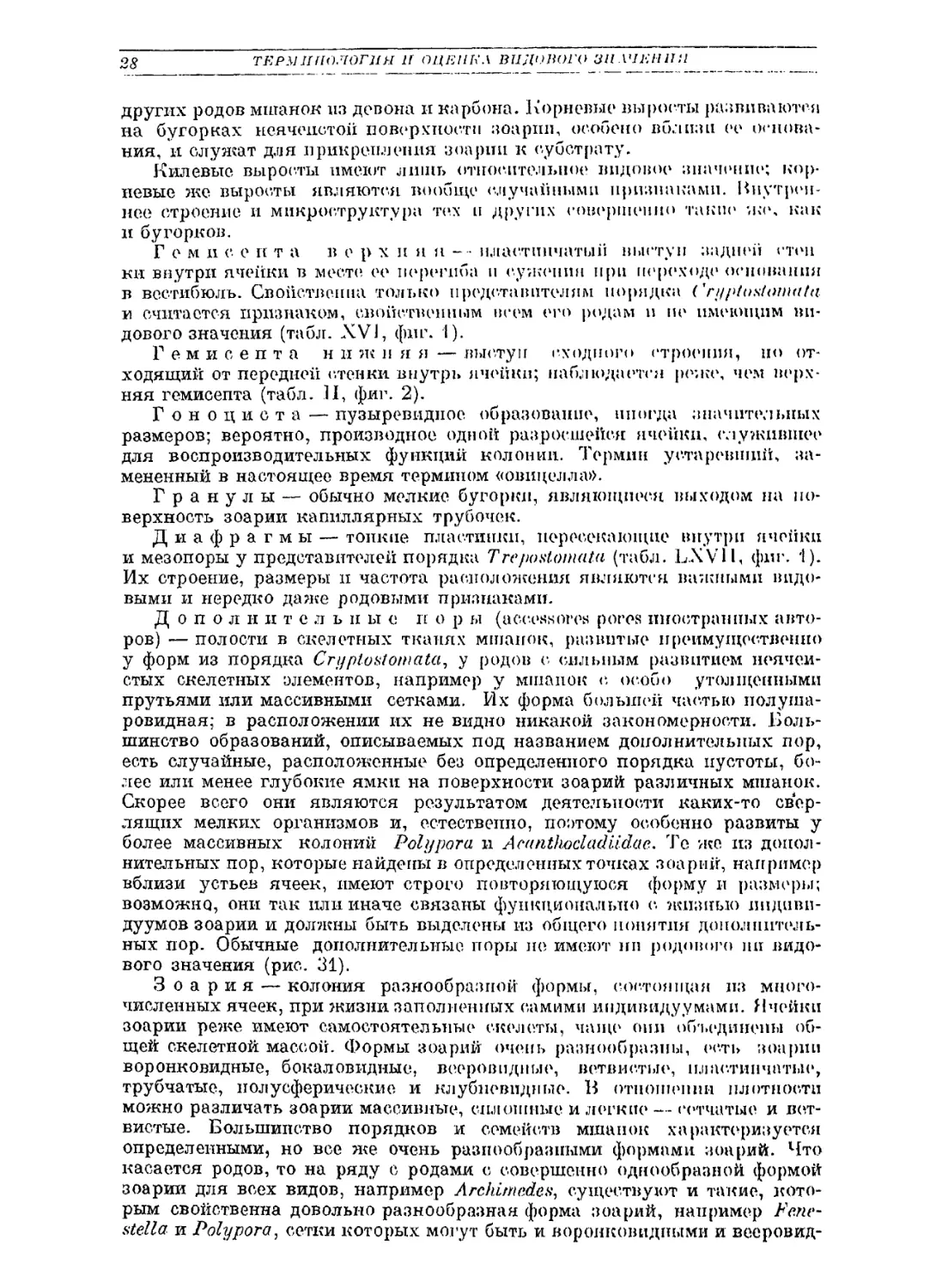

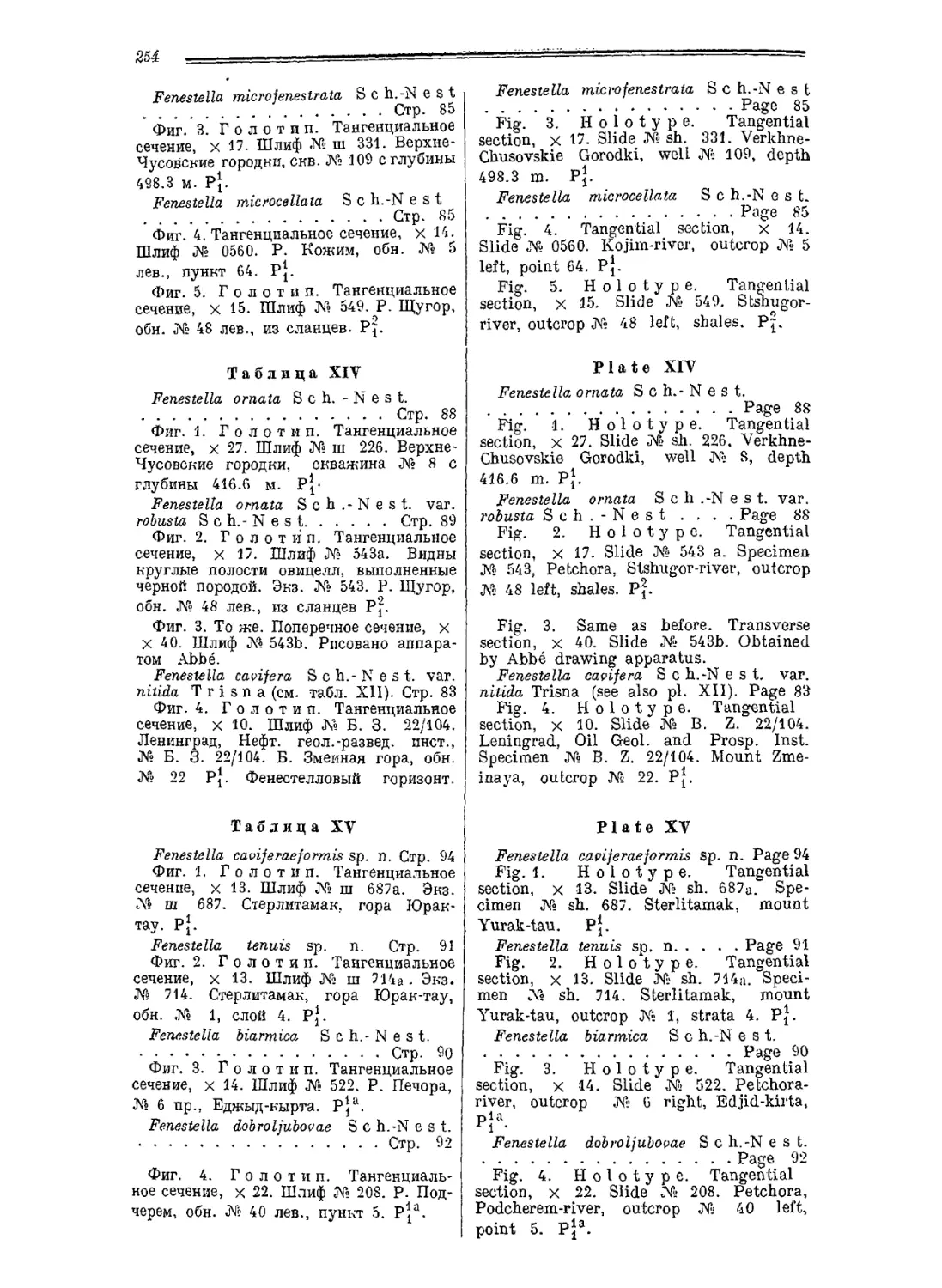

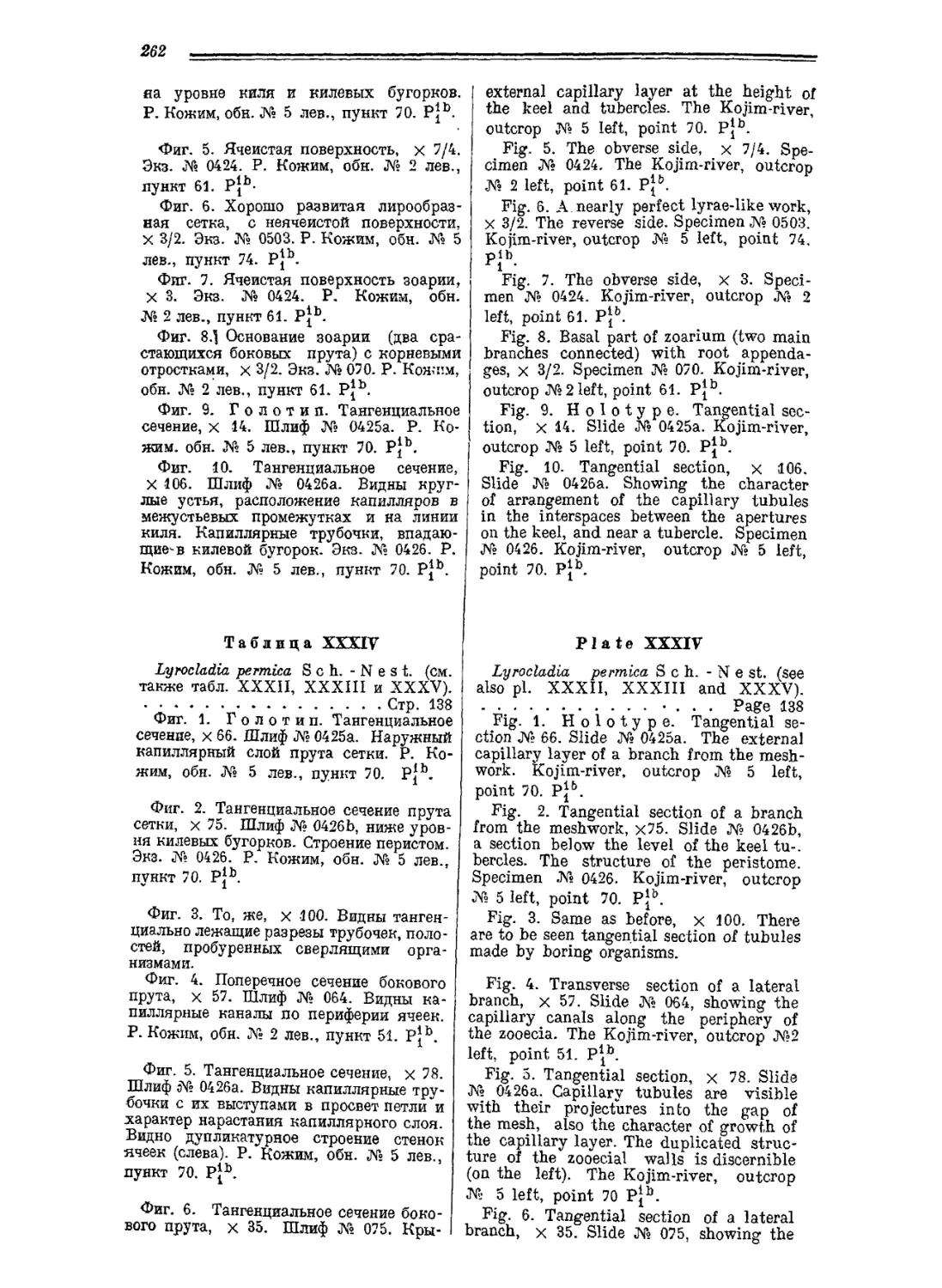

Стратиграфическое распределение мшанок в районе Печорского Урала

Stratigraphic range of the Bryozoa of the Petchorsky Ural

Комплексы Complex р’ь

Горнзошы Horizons Названия видов Names of species Pja i 1

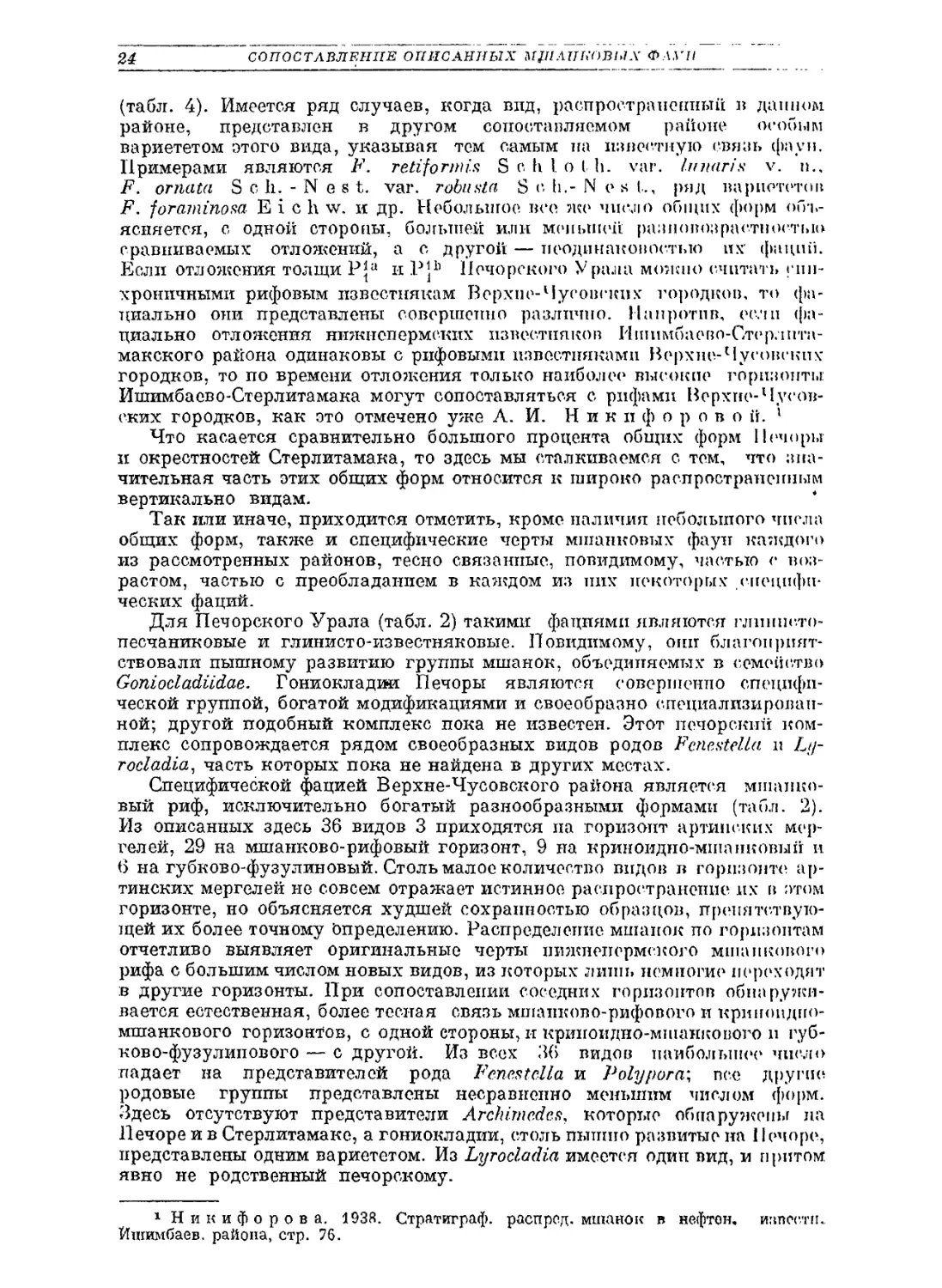

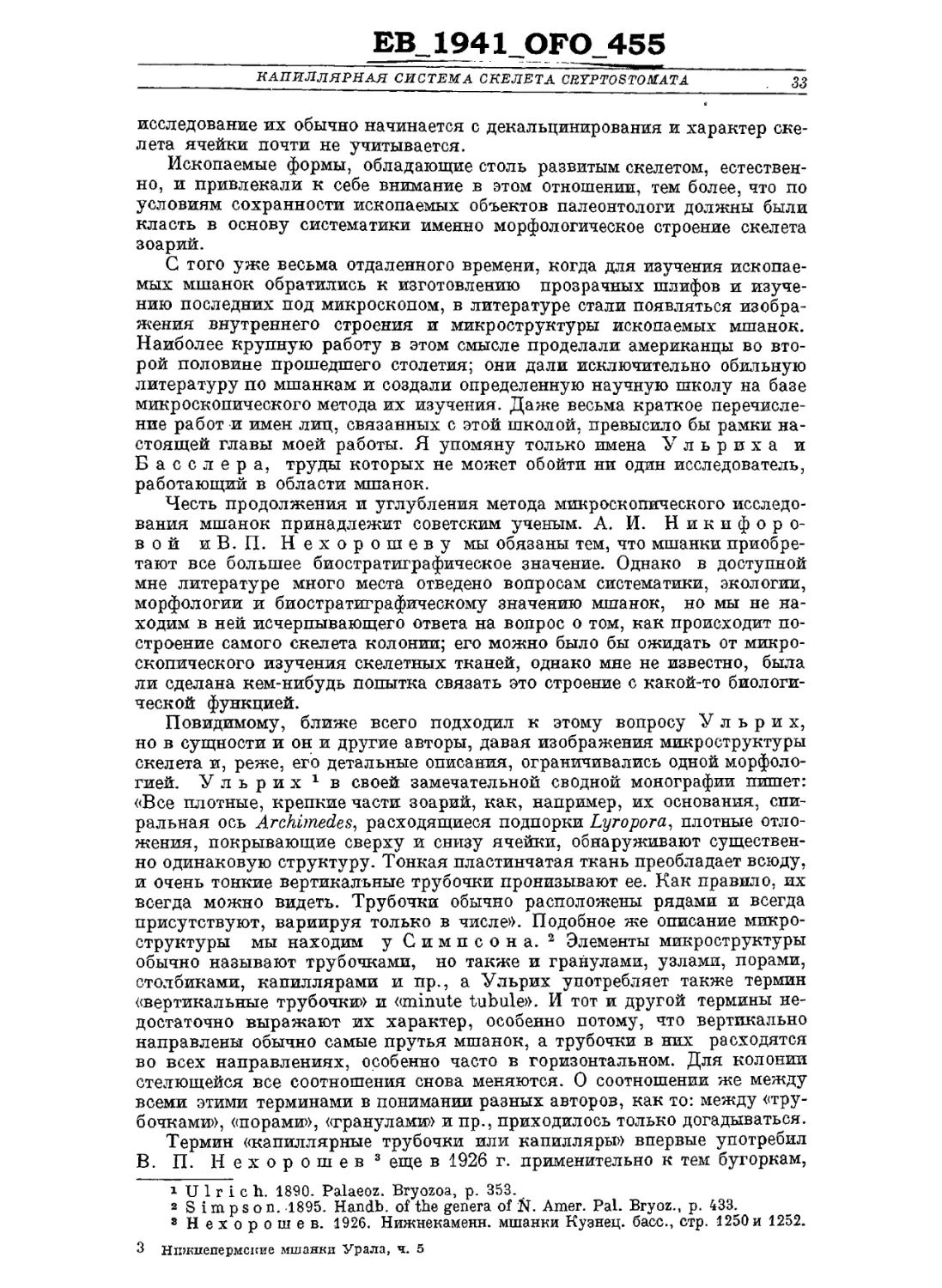

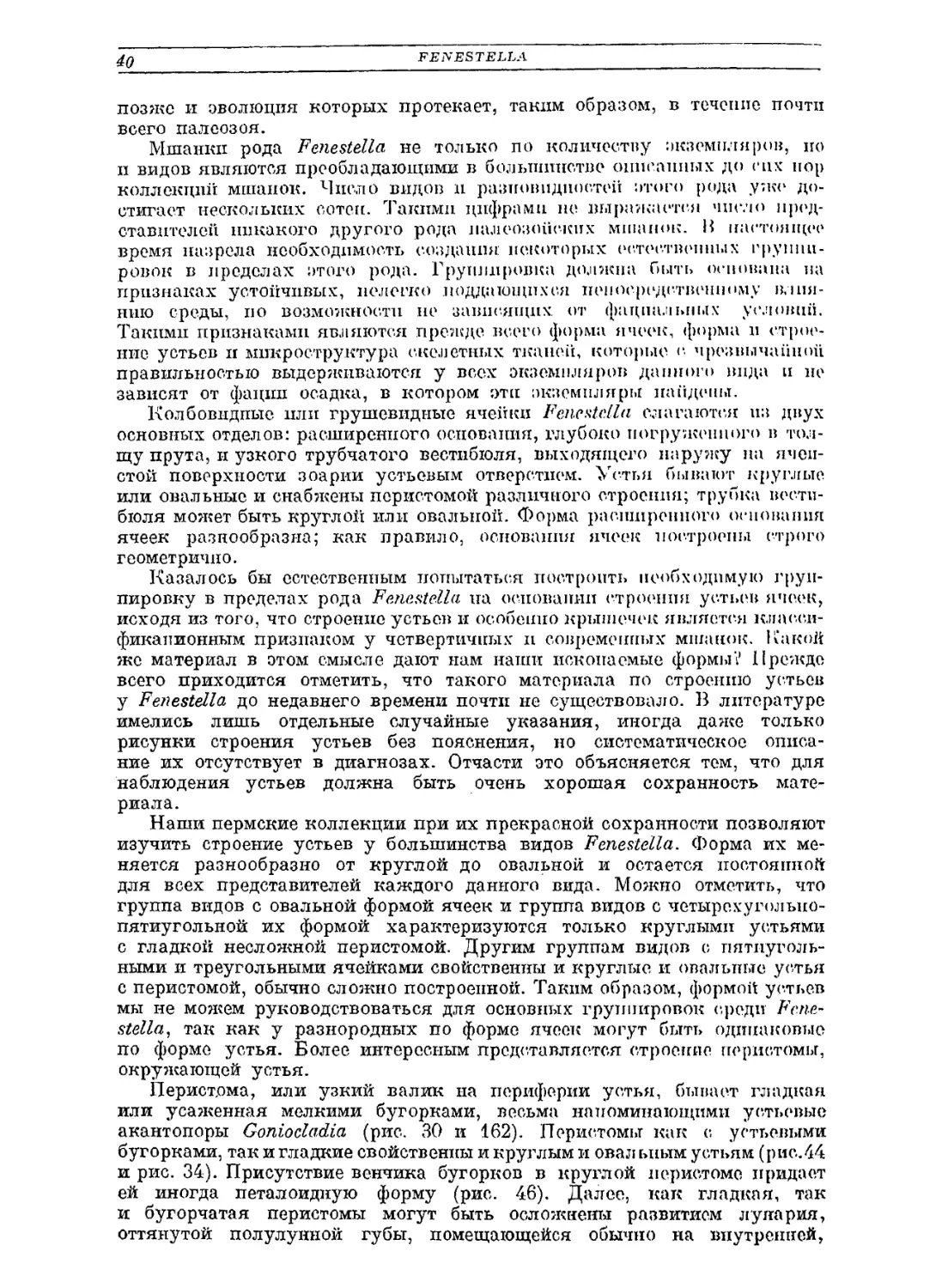

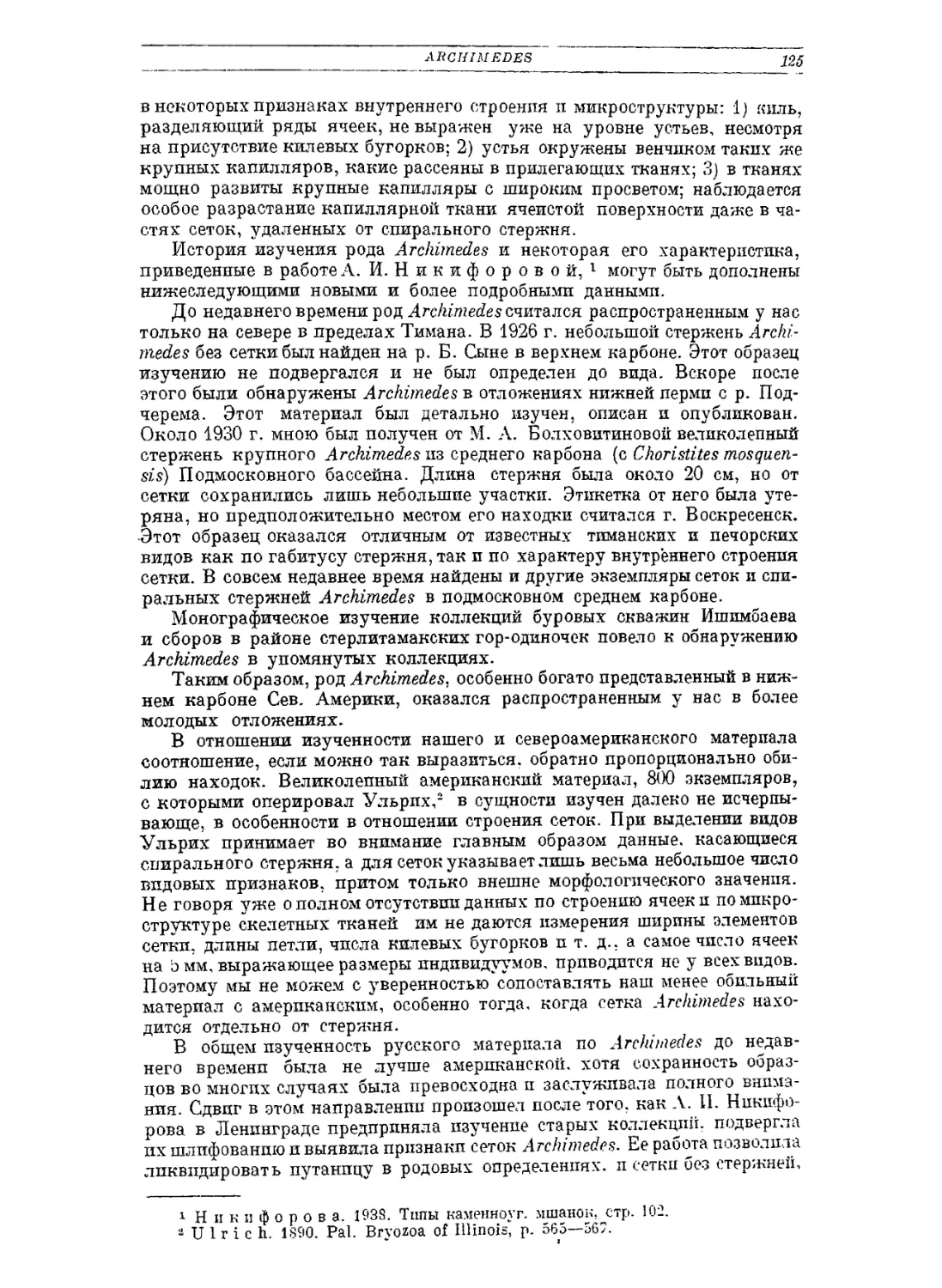

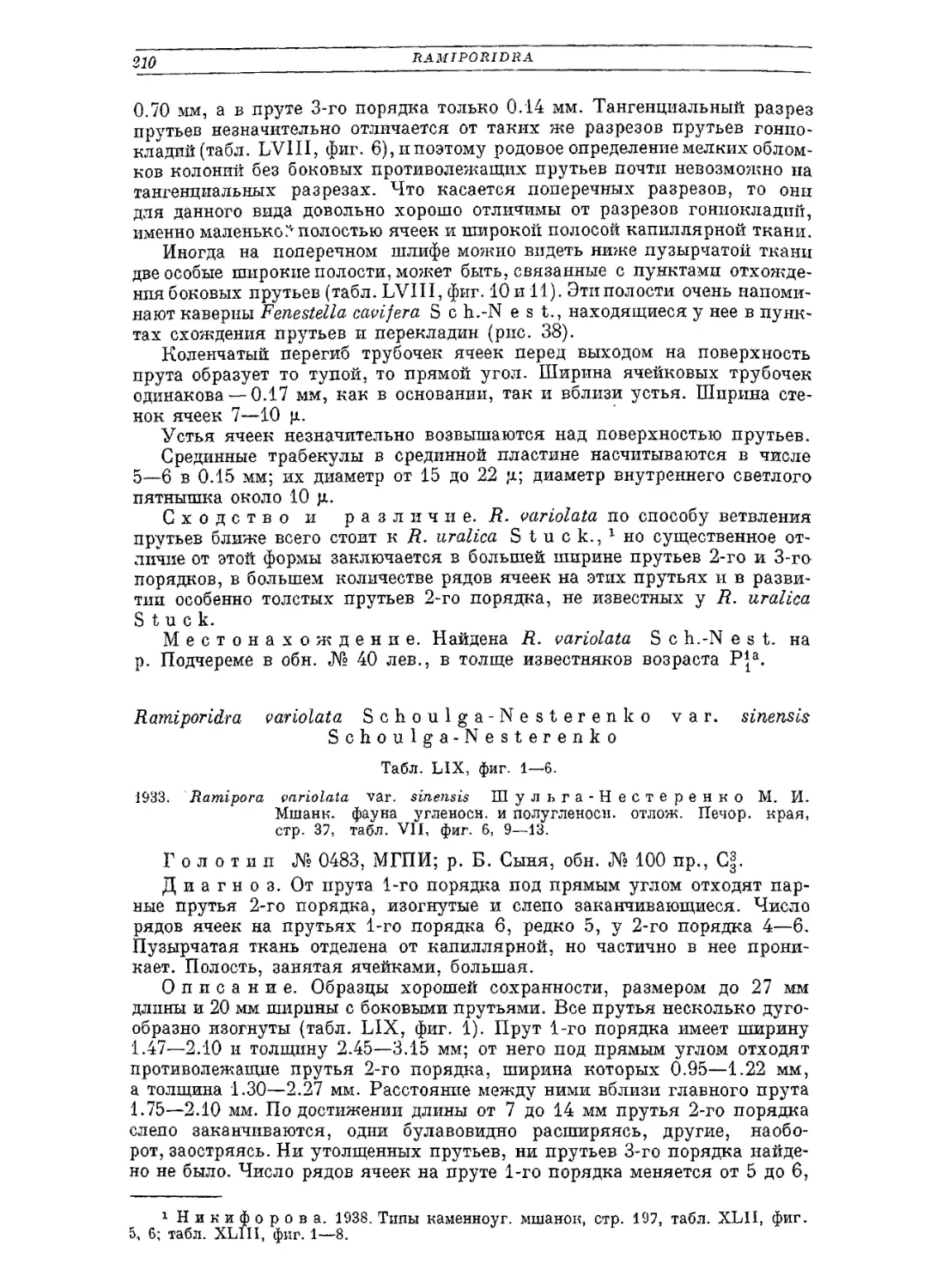

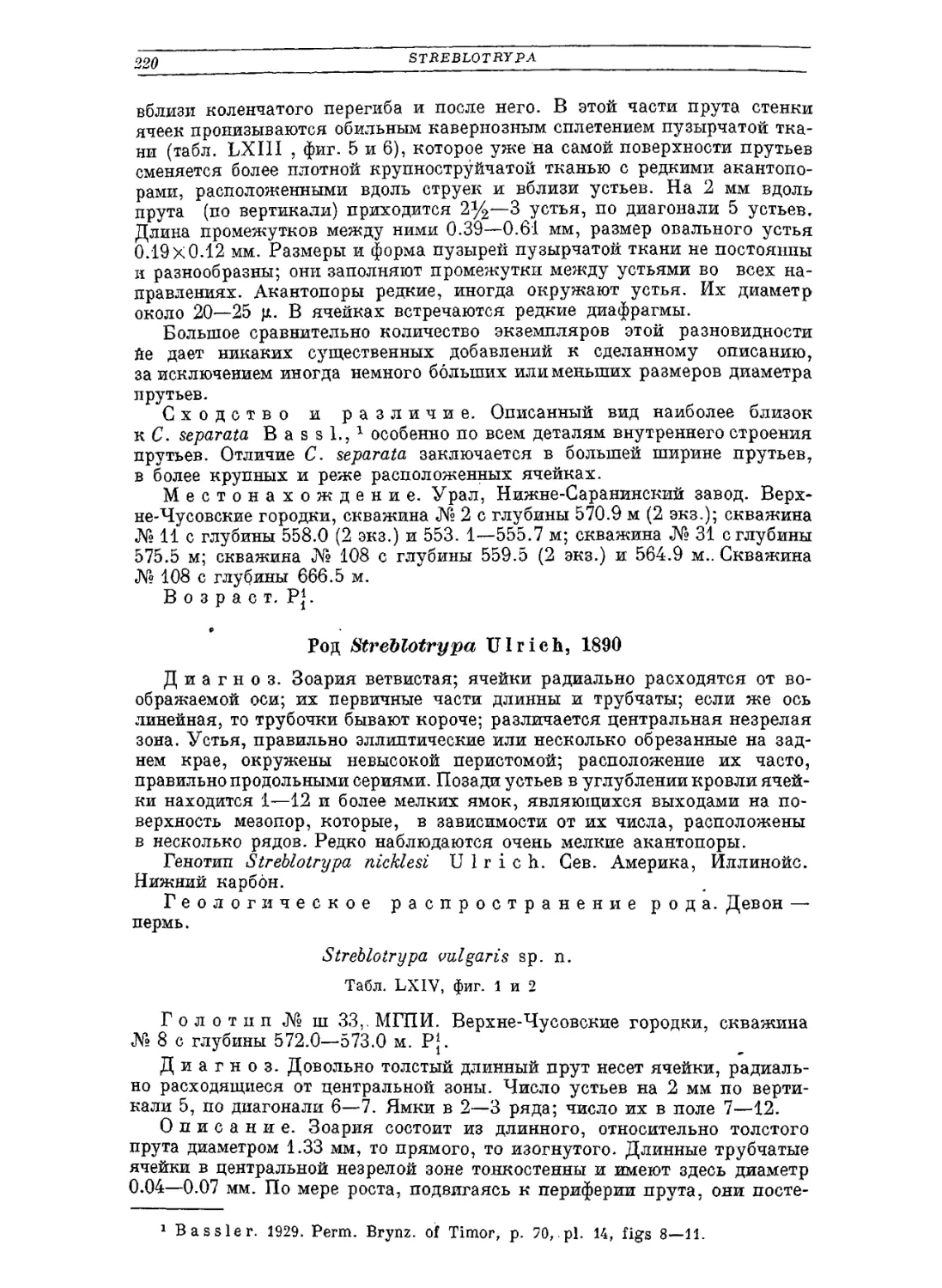

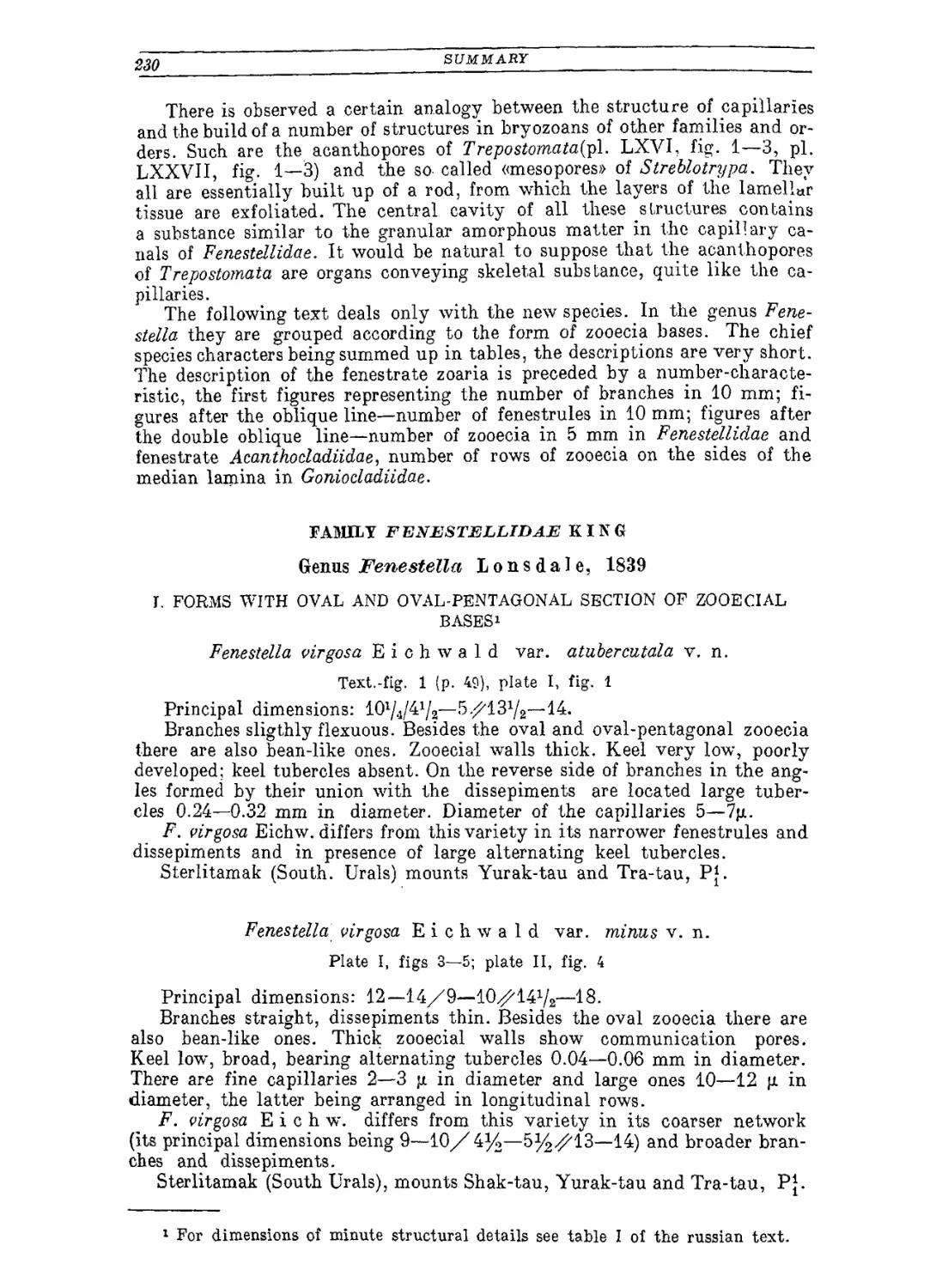

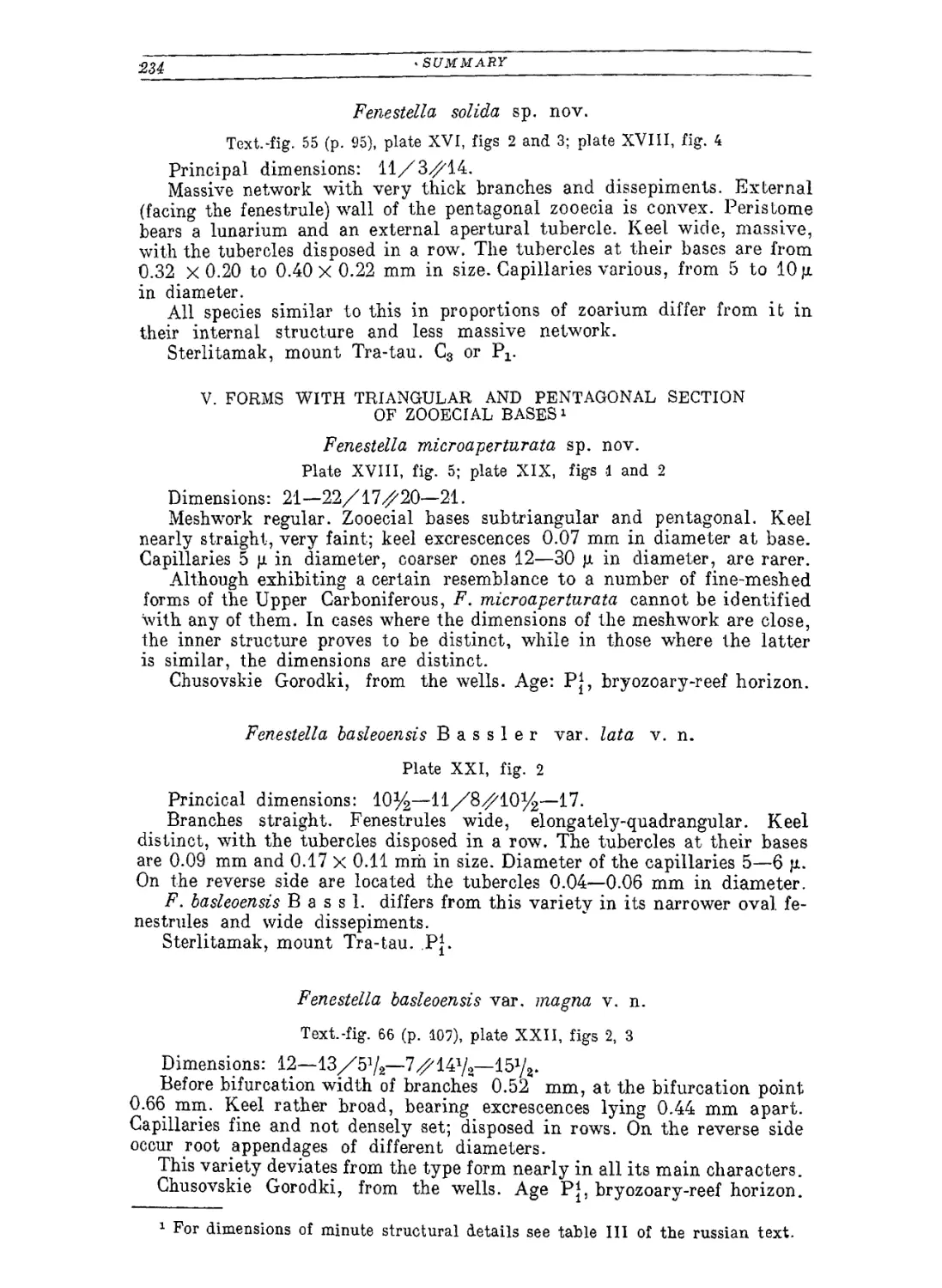

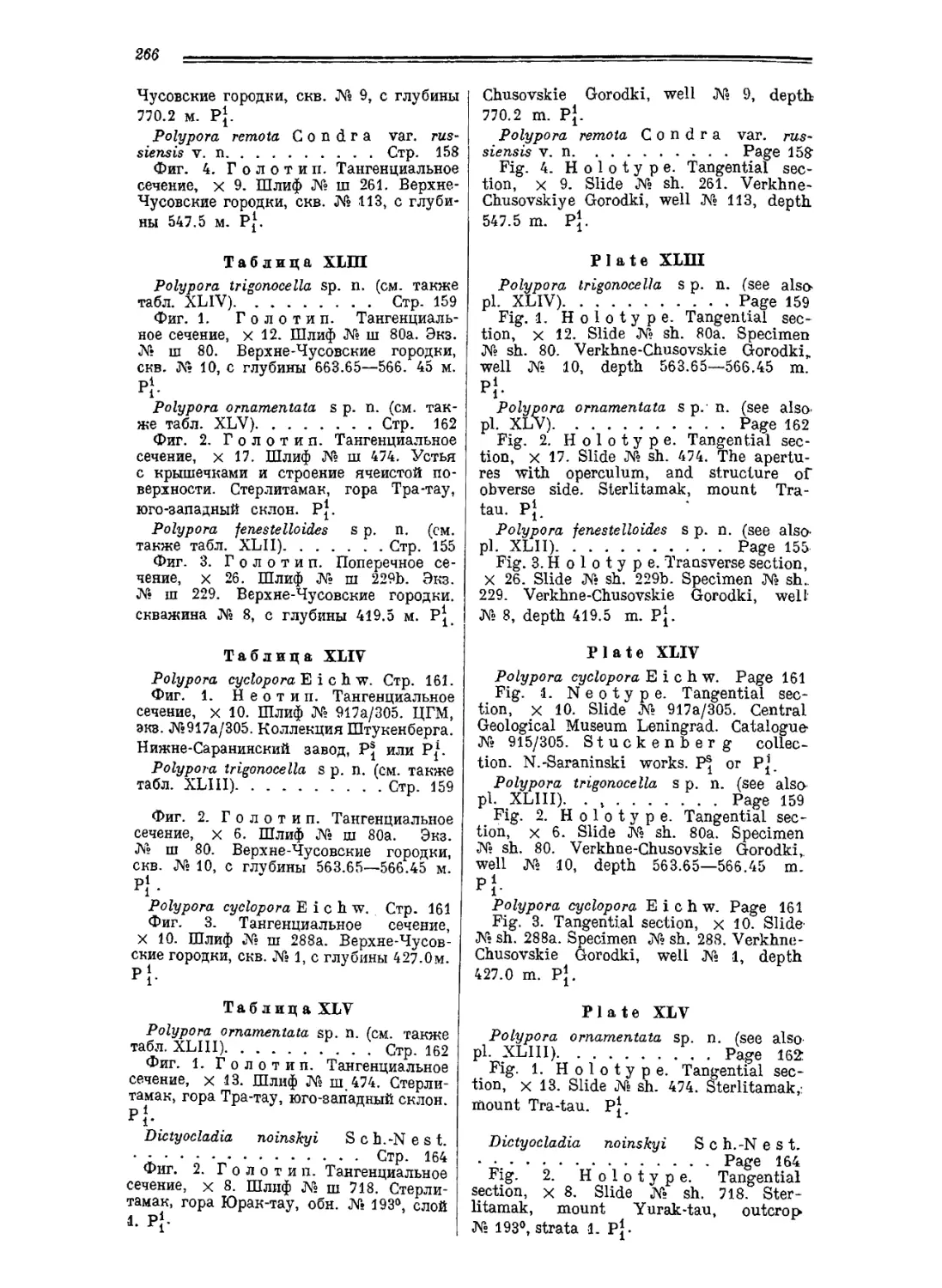

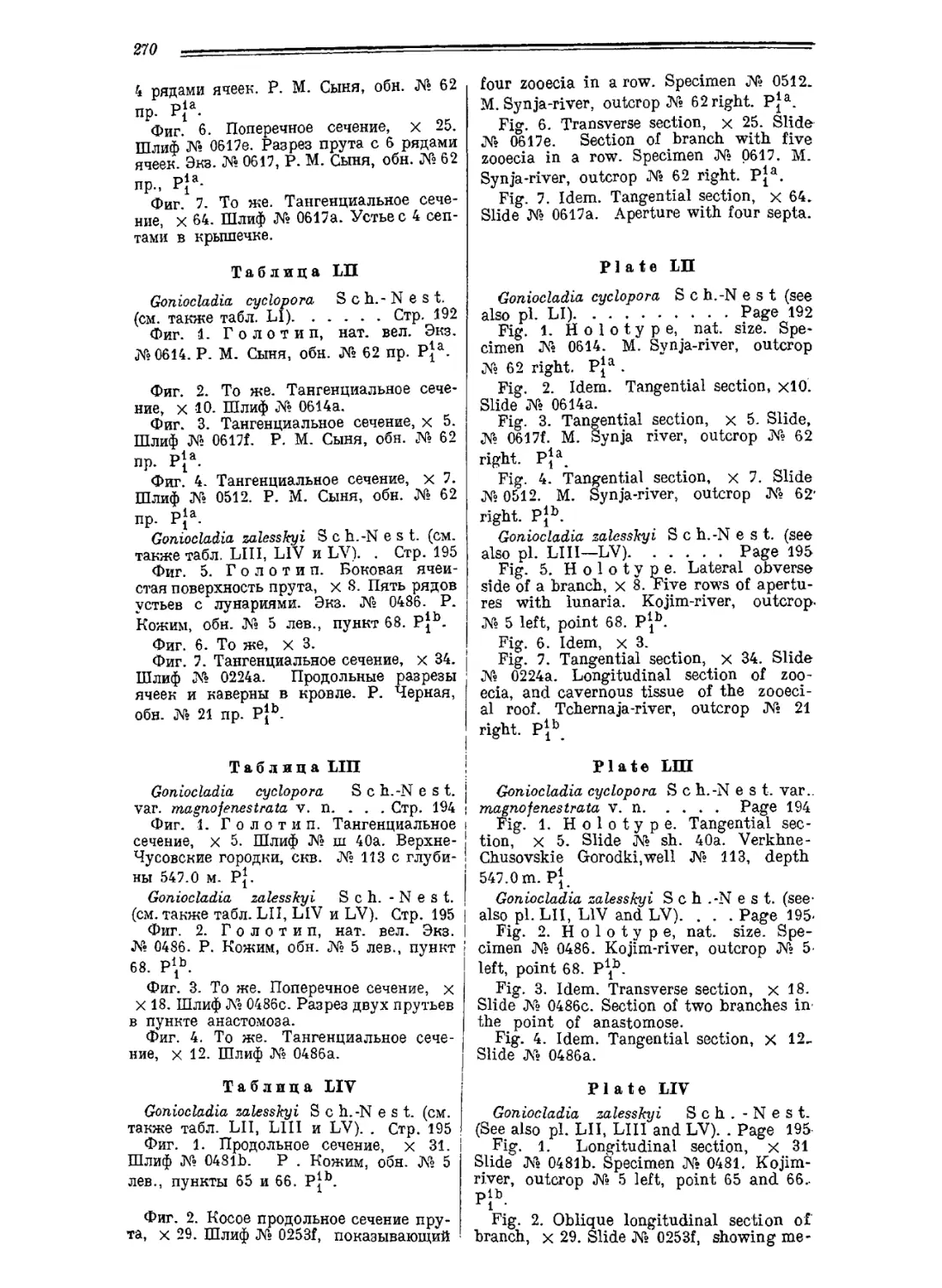

Комплекс горизонта P^ Complex of the horizons P* Fenestella stschugorensis S c h.-N est. Fenestella stschugorensis Sch.-Nest. var. irregularis Sch.- N es t. Fenestella foraminosa E i ch w. var. grandiss&na S ch.-N e s t. Fenestella sublatericrescenS Sch.-Nest. var. curvata Sch.- N e, s t. Fenestella microcellata Sch.-Nest. Fenestella kanaaaensis Roger, var. iwultittibereulaia Sch.- N e s t. Fenestella ornata Sch.-Nest. var. robusta Sch.-Nest. Fenestella tschernovi S c h.-N est. var. usiensis S c h.-N e s t. Lioclema nekhoroschevi S c h.-N est. 1 i + ; 4- 4- 4- 4" + 4- 4- 4"

Комплекс горизонта P^b Complex of the horizons p|b Fenestella retiformis S ch I oth. Fenestella microaperturata Sch.-Nest. var. polaris Sch.- Nest. Fenestella tschernovi S c h.-N est. Fenestella basleoensis В a s s I. var. speciosa S c h.-N est. Fenestella undecimalis S c h.-N est. Lyrodadia p&rmica S c h.-N est. Gowiodadia varians S c h.-N est. . Goniocladia zalesskyi S c h.-N est. Goniocladia miloradomtschi Sch.-Nest. ; Goniocladia crassa Sch.-Nest. Ramiporidra variolata S c h.-N est. var. cavernosa S c h.-N est. Jlexagonella petschorica S c h.-N est. + +++++++++ ++ 4- 1

Комплекс горизонта pja 4 Complex of the horizons P]a Fenestella lahuseni Stuck, var. monoseriata Sch.-Nest. Fenestella angustataeformis S c h.-N est. var. pentagonalis S c h.-N est. Fenestella reteporinaeformis S c h.-N est. Fenestella foraminosa E i ch w. var. petschorica S c h.-N est. Fenestella foraminosa E ich w. var. grandis S c h.-N est. Fenestella eichwaldh S tuck. Fenestella sublatericrescens S c h.-N est. Fenestdl i. nikiforo^ae S c h.-N est. > enestella rhomboidea N i k i f. var. podtscheremensis S c h.- N e. s t.* Fenestella biarmica Sch.-Nest. Fenestella dobroljubovae Sch.-Nest. Fenestella spinulosa Condra var. permica, S c h-.-N est. Fenestella basleoensis Bassl. Fenestella basleoensis Bassl. var. compacta S ch.-N est. Fenestella basleoensis Bassl. var. vuctilensis S c h.-N est. Archimedes keyxerlingi Stuck. Archimedes xtuckenbergi N i k i f. ' Archimedes xtuckenbergi N i k i f. var. orientalix S c h.-N est. Goniocladia tenuis Sch.-N est. Gonior.ladia, com pacta S c h.-N c s t. Goniocladia pulchra S c h.-N est. Goniocladia cyclopora S c h.-N est. Ramiooridra variolata S c h.-N est. Ramiporidra variolata Sch.-Nest. var. synensis Seh.-h est. Ramiporidra m inuta S c h.-N est. Ramiporalia asimmetrlca Sch.-Nest. Ramipordla dichotoma S c h.-N est. + +++++++ +++++++++++++++++++ + + + 4- 4- + 4- 1

14

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ВОЗРАСТ ОПИСАННОЙ ФАУНЫ

довольно четкую характеристику их в фаунистическом отношении. В пре-

делах каждой толщи развит достаточно определенный комплекс, видов,

часть которых является, невидимому, руководящими, меньшая же часть

переходит в соседние горизонты (табл. 1).

На основании этой фауны всю артинскую толщу Печорского Урала

можно разделить на две крупные части: нижнюю Рр и верхнюю !*{**.

Для Рр наиболее характерны следующие виды: Fenestella angustataejor-

mis Sch.-Nesi. var. pentagonalis S c h. - N e s t., F. sublatericres-

cens S c h. - N e s I., F. niitiforovae S ch . - N cs I., F. rhomboide.ti

N i k i f. var. podtscheremensis S c h.- N c s I., F. biarmica S c h.-N es I.,

F. basleoensis В a s s 1. var. vuctilensis S c h.- N e s I., Archimedes

stuckenbergi Niki f. var. orientalis Sch.-NosL, Goniodadia tenuis

S c h.- Nest., Goniodadia cyclo рога S c h . -N e s L, Ramiporidra

variolata S ch . -N es t. и Raniiporella asimmctrica S c h.- N e s L.

Относительно других видов мшанок, встречающихся в толще Рр, при-

ходится отметить, что часть из них переходит в соседние горизонты, а

часть имеет, вероятно, местное значение.

Осадки Рр развиты в бассейне Усы и Печоры на рр. М. Сыня (№ 62).

Подчерем (№ 40), Орловка (№ 4 и 7), Вуктыл, Варкьян-иоль и Кырта-

иоль; на самой Печоре (№ 6, Еджыд-кырта). Возможно, что относимые

сюда отложения имеют несколько различный возраст и что более деталь-

ные исследования позволят выделить здесь еще более низкий горизонт

на р. М. Сыне (№ 62) и в Еджыд-кырте на р. Печоре. Основанием для этого

является наличие несколько обособленного комплекса видов и указание

Е. Н. Н о в и к о в о й на нахождение распространенной здесь F. biar-

mica S с h.- N е s t. в аскопоровом горизонте Ишимбаева.1

Для Рр наиболее характерны следующие виды: Fenestella tnicroaper-

tarata S с h. - N е s t. var. polaris S c h .- N e s t., F. tschernovi

Sch-Nest., F. basleoensis В a s s 1 . var. speciosa S c h. -Nest.,

Lyrodadia permica S c h. - N est., Goniodadia varians S c h.- N e s t.,

G. zalesskyi Sch.- Nest., Ramiporidra variolata S ch.-N es t.

var. cavernosa Sch. - Nest и Hexagonella petschorica S c h.- Nest. Не-

которые другие виды, входящие в комплекс Рр, повидимому, имеют

очень ограниченное географическое распространение и являются своеоб-

разно специализированными местными формами.

Осадки Pjb развиты на рр. Кожим(№ 2, 3 и 5), Б. Инта (№ 7), Черная

(№ 21), Щугор (№ 4 и 6) и Подчерем (№ 9, 23 и 52).

Сопоставляя между’собою оба комплекса, Рр и Рр, мы можем отметить,

что каждый из них характеризуется только ему присущей группой фене-

стелл и гониокладий, причем гониокладии более молодого комплекса

весьма своеобразно специализированы по сравнению с гониокладиямп

более древнего комплекса. Кроме того, в толще Рр мы находим в значи-

тельном развитии группу видов Ramiporidra и родственных ой родов, не

встречающихся выше, а в толще Рр представлены множеством экземпля-

ров Hexagonella petschorica и Lyrodadia permica, пока не известных в ниже-

лежащих отложениях.

Усинская толща также имеет только местные, более дробные страти-

графические подразделения, которые, после окончательного изучения

всей фауны, может быть, удастся увязать между собой при помощи мша-

нок. Пока приходится констатировать наличие для всей толщи очень

четкого комплекса видов, из которых наиболее руководящими являются:

1 Новикова. Мшанки нефтей, извести. Ишимб.-Стерлитам. района. Руко-

пись.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ВОЗРАСТ ОПИСАННОЙ ФАУНЫ

15

Fenestella stschagorensis Sch.-Nest., F. for aminosa Eiehw. var.

grandissima Sch.-Nest., F. sublatericrescens S c h.-N est. var.

curvata S c h. - N e s L., F. microcellata Sch.-Nest., F. ornata S c h.-

N est. var. robusta Sc h.-N est. и Lioclema nekhoroschevi S ch.- N e s t.

Ограниченное географическое распространение последней, весьма ориги-

нальной. формы, возможно, объясняется пока неполной изученностью

всей фауны.

Как показывает табл. 1, усинская толща имеет несколько общих видов

с нижележащей артипской толщей, но резко отличается от нее отсутствием

представителей таких родов, как Archimedes, Goniocladia, Ramiporidra

и Hexagonella, значительно развитых в отложениях артинского яруса.

Отложения усинской толщи, охарактеризованные вышеприведенными

видами, развиты на рр. Кожим (№ 2 и 5), Щугор (№ 14 и 48) и Адзьва

(№ 24).

‘ Печорские мшанки отличаются очень хорошей сохранностью. Мате-

риал собирался обильный, в большом количестве; образцы брались боль-

ших размеров. Благоприятным обстоятельством является то, что ос-

новная масса материала происходит из слабо метаморфизованных песча-

ников и сланцев, меньшее же количество — из глинистых известняков,

только местами подвергавшихся окремнению. Но зато на качестве печор-

ского материала заметно отразилась дислоцированность пород нижней

перми (см. табл. LXII, фиг. 3). В областях развития глинисто-песчанико-

вых свит, которые весьма легко поддаются смятию, где пласты стоят

нередко на головах, колонии мшанок бывают тоже сильно дислоцированы.

Это не всегда заметно снаружи на объекте, и только сделанный шлиф

вскрывает те многочисленные микросдвиги, которые претерпела колония

и которые существенно отражаются на точности измерений, если послед-

ние делаются без шлифов. Однако сохранность внутреннего строения и

микроструктура мшанок у печорских экземпляров остались иногда на-

столько совершенными, что при рассматривании их шлифов мы как будто

имеем дело с ныне живущим экземпляром.

Район Верхне-Чусовских городков. Коллекция

мшанок Верхне-Чусовских городков получена из кернов, добытых из бу-

ровых скважин во время бурения на нефть на р. Чусовой. Работа велась

трестом Востокнефть, причем непосредственное участие в обработке мша-

нок принимала Н.А. Шишова — тогда младший палеонтолог Москов-

ского нефтяного института. Ей принадлежит техническая обработка мате-

риала, изготовление шлифов, подготовительная их зарисовка и производ-

ство измерений. Обработка мшанок велась с перерывами в течение 1х/2 лет

(в 1932 и 1933 гг.), и коллекция достигла размеров нескольких сотен эк-

земпляров, часть которых и была описана монографически.

Стратиграфия района Верхне-Чусовских городков дана в работах

Г. Р. Е г е р а,1 А. А. И в а н о в а, 1 2 В. А. Сулина и А. А. Ва-

ров а, 3 а также в работе Д. М. Раузер-Черноусовой. 4 На

основании этих работ возраст отложений, вскрытых буровыми скважинами

до глубины более 800 м, определяется как нижнепермский. Вся толща

артинских осадков делится на ряд более дробных горизонтов, последова-

тельно покрывающих друг друга. В зависимости от характера фауны и ли-

тологических особенностей мы имеем здесь следующую последователь-

ность разреза снизу вверх от более древних к более молодым напласто-

ваниям:

1 Егер. 1930. Некот. нов. данные по вопросу о возр. чусов. нефт. толщи.

2 Иванов. 1930. Об услов. нахожд. нефти в Чусов, районе.

3 Сулин и Варов. 1932. Нефт. местор. рифов, фаций извести.

* Раузер.Черноусов а. 1935. О нижнеперм. возр. отлож. с Pseudofu-

sulina lutugini (Schellwien) на зап. склоне Урала.

16

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ВОЗРАСТ ОПИСАННОЙ ФАУНЫ

губково-фузулиновый известняк,

криноидно-мшанковый известняк,

мшанково-рифовый известняк и

артинские зеленоватые мергеля.

Весь комплекс этих пород характеризуется присутствием Pseudofu-

salina lutugini S c li e 11 w. и ее варйететов и присутствием большего или

меньшего количества мшанок. Наиболее древняя толща губково-фузулн-

новых известняков налегает на толщу коралловых известняков, содержа-

щих нижнепермские колониальные кораллы и из руководящих форами-

иифер — Pseudofasulina cf. concaautas Visa. В толще коралловых из-

вестняков мшанки отсутствуют, а в более глубоких карбоновых извест-

няках они крайне редки.

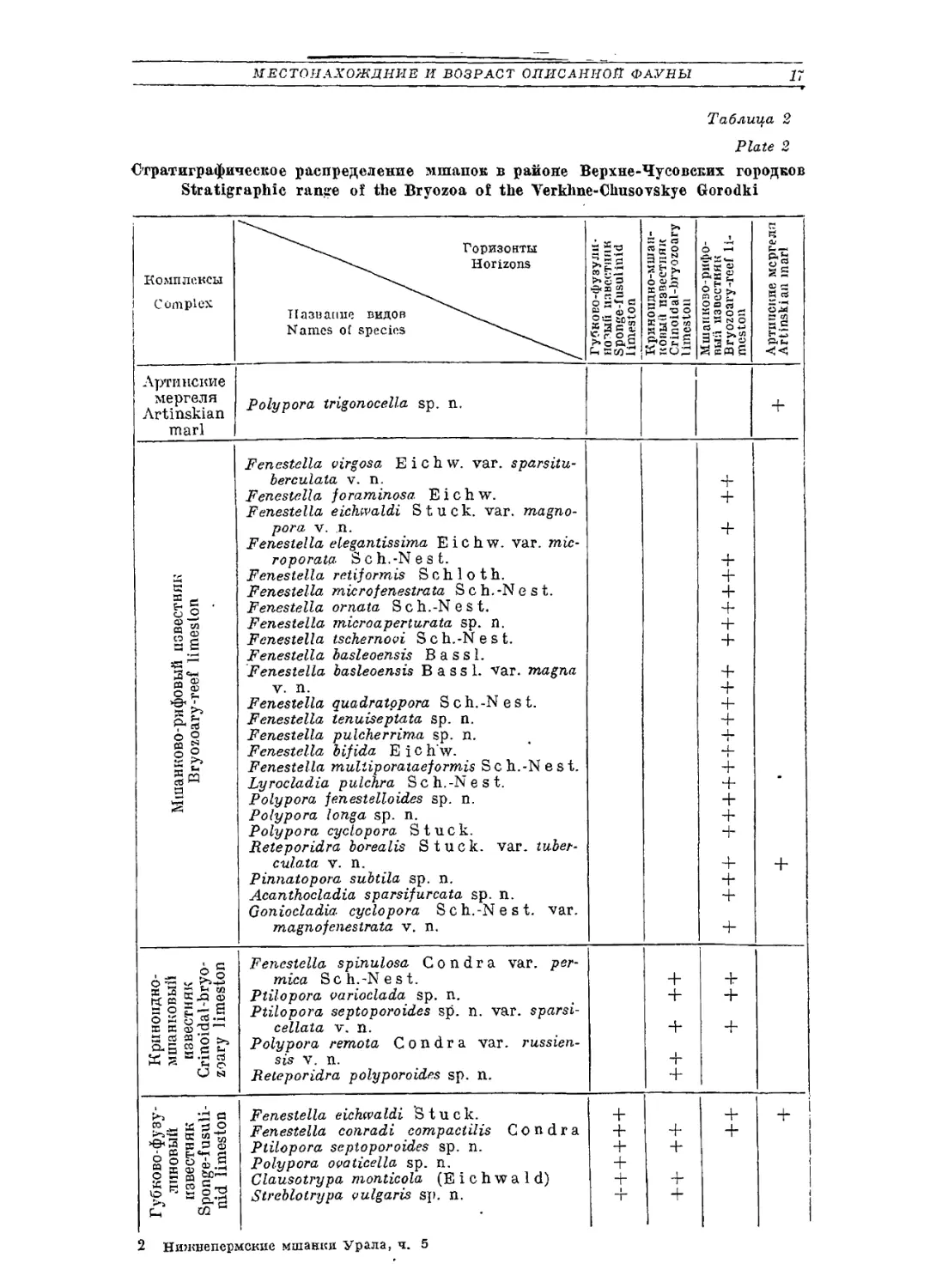

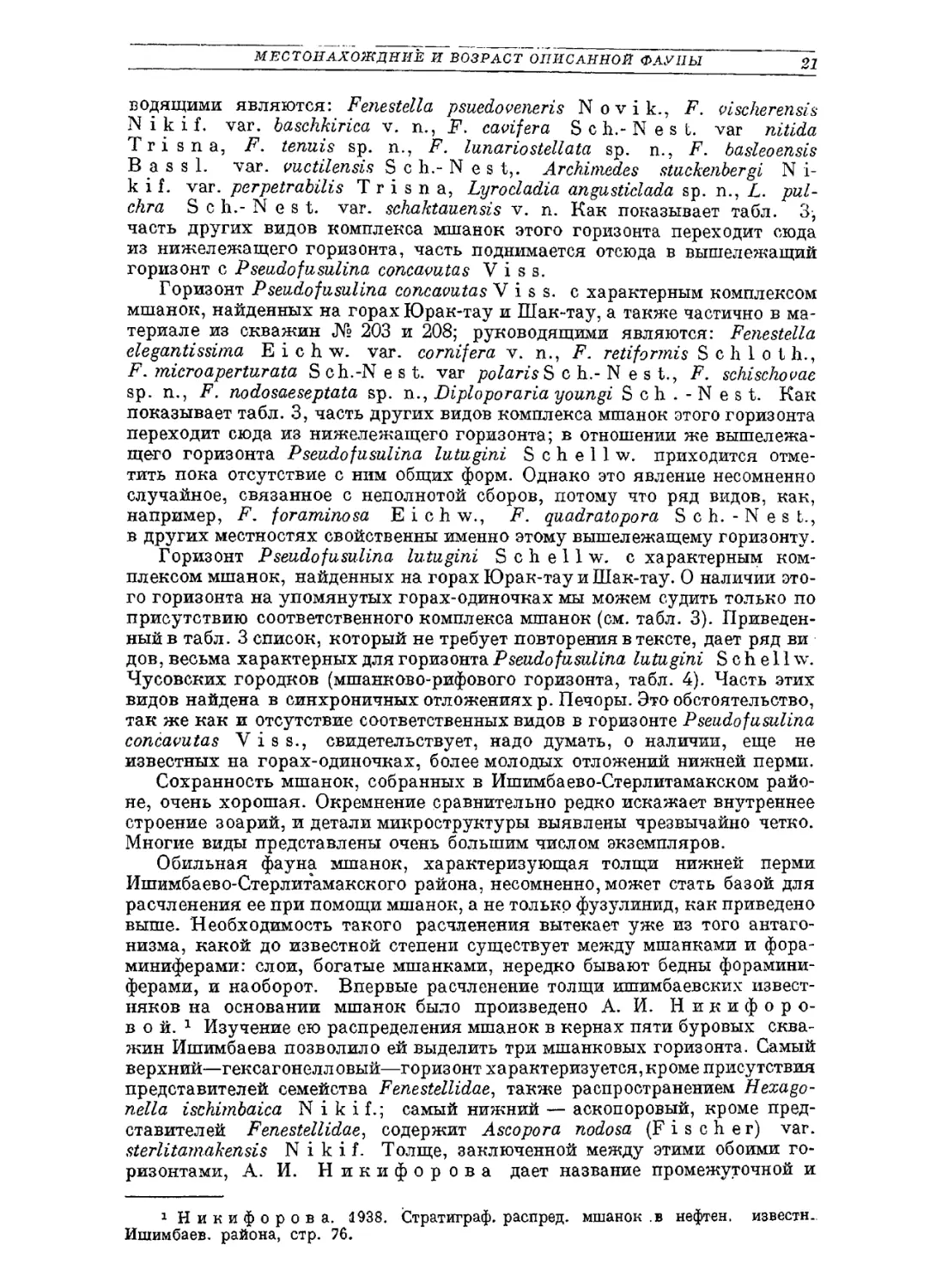

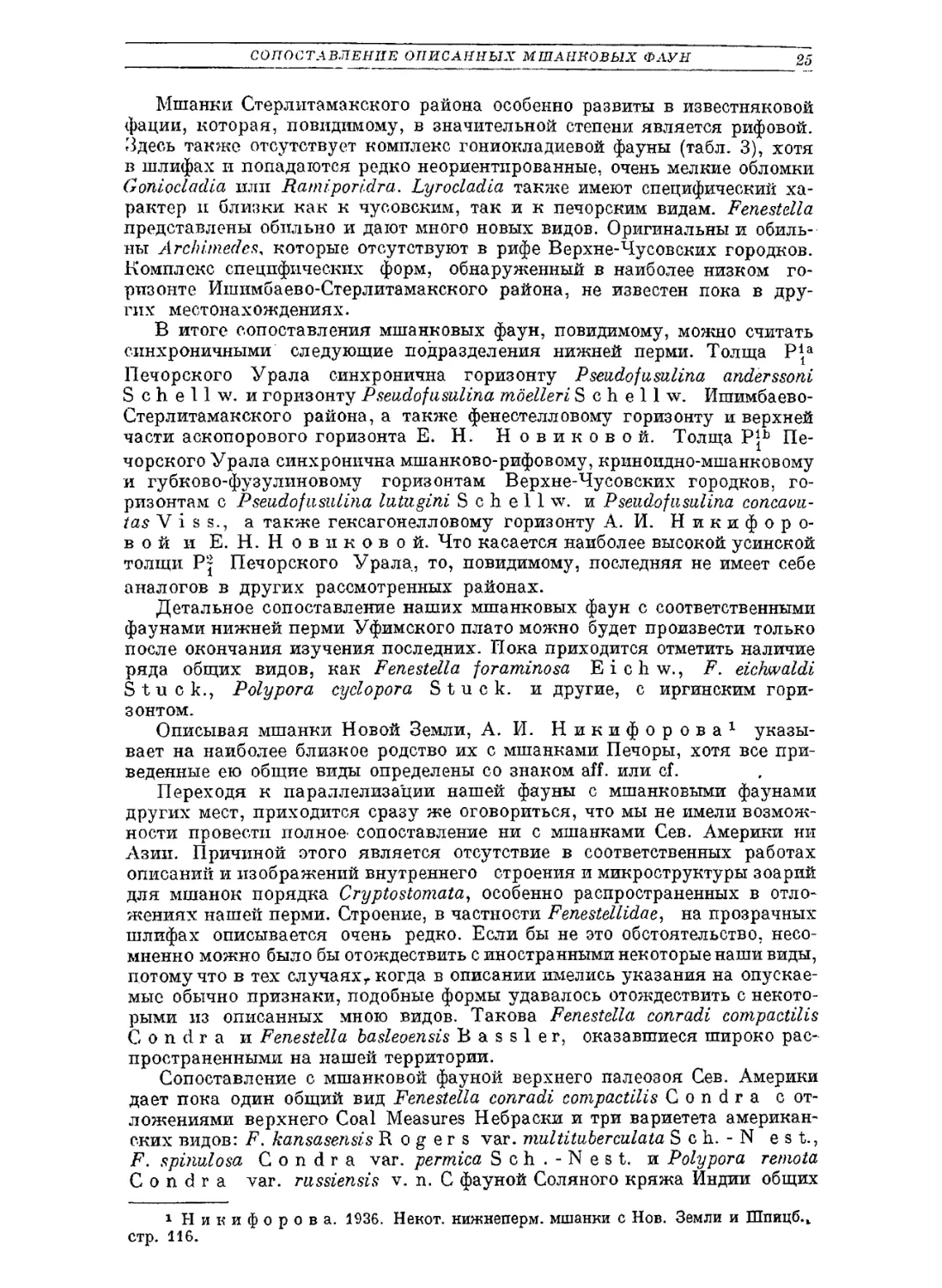

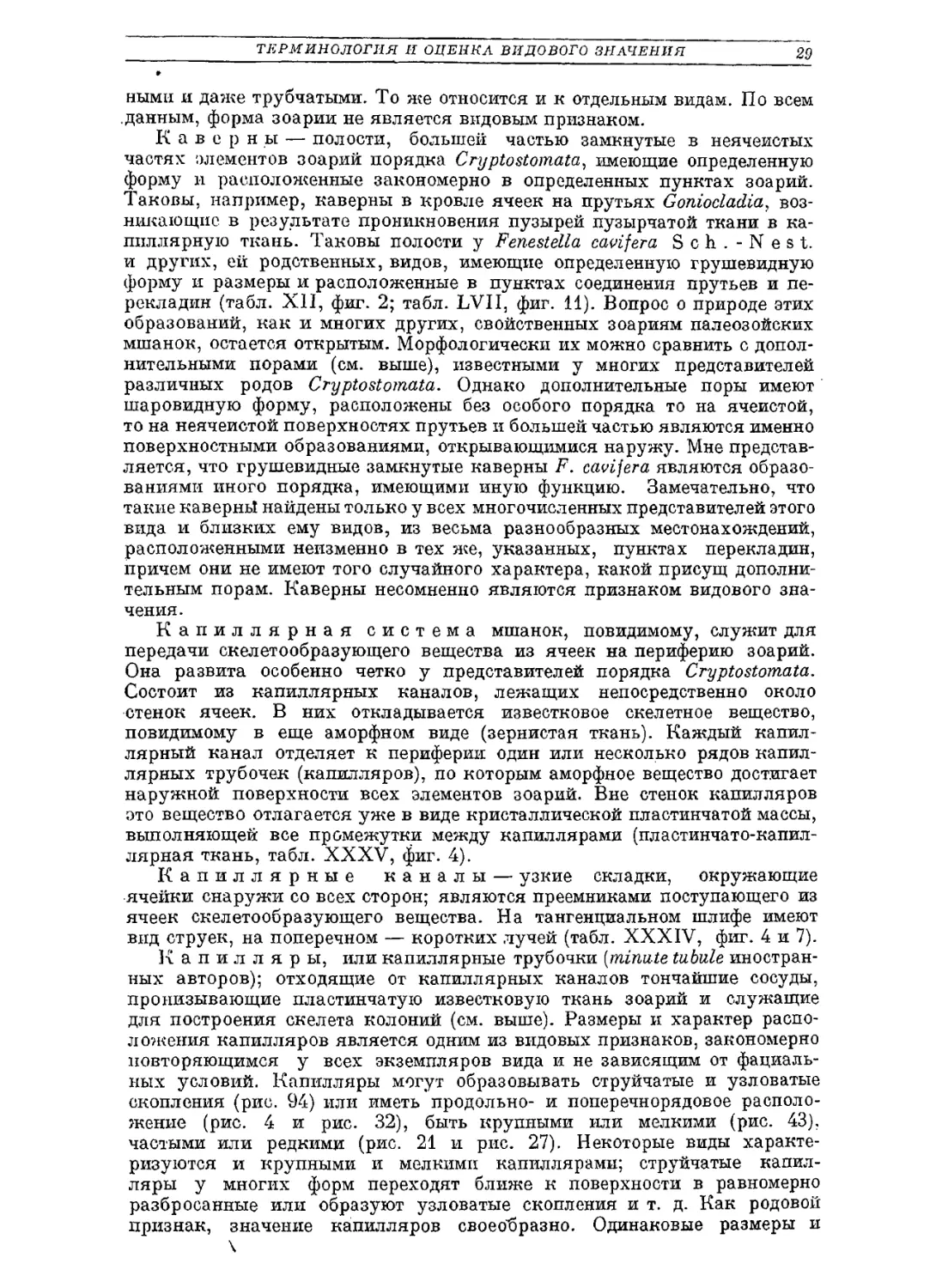

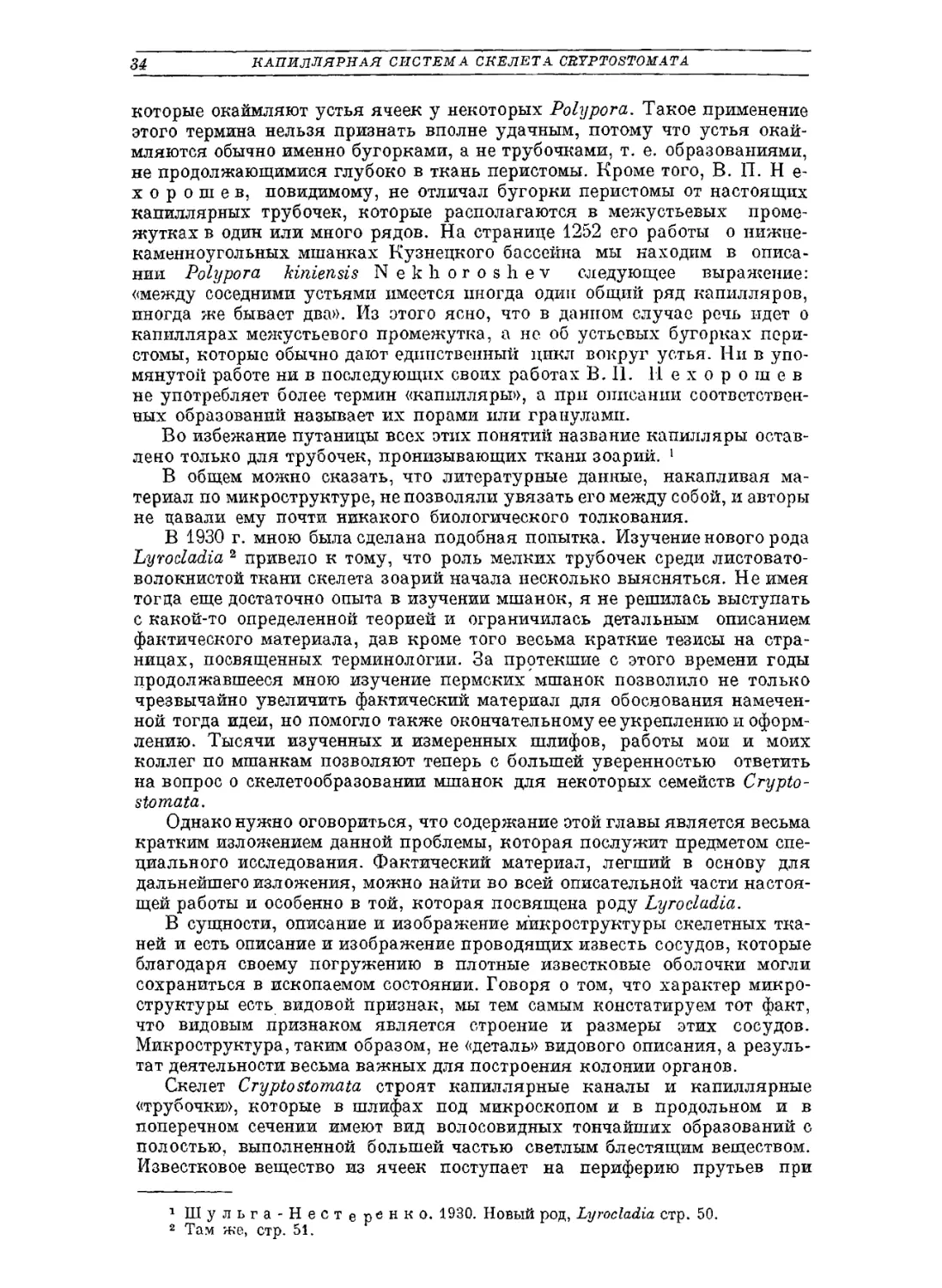

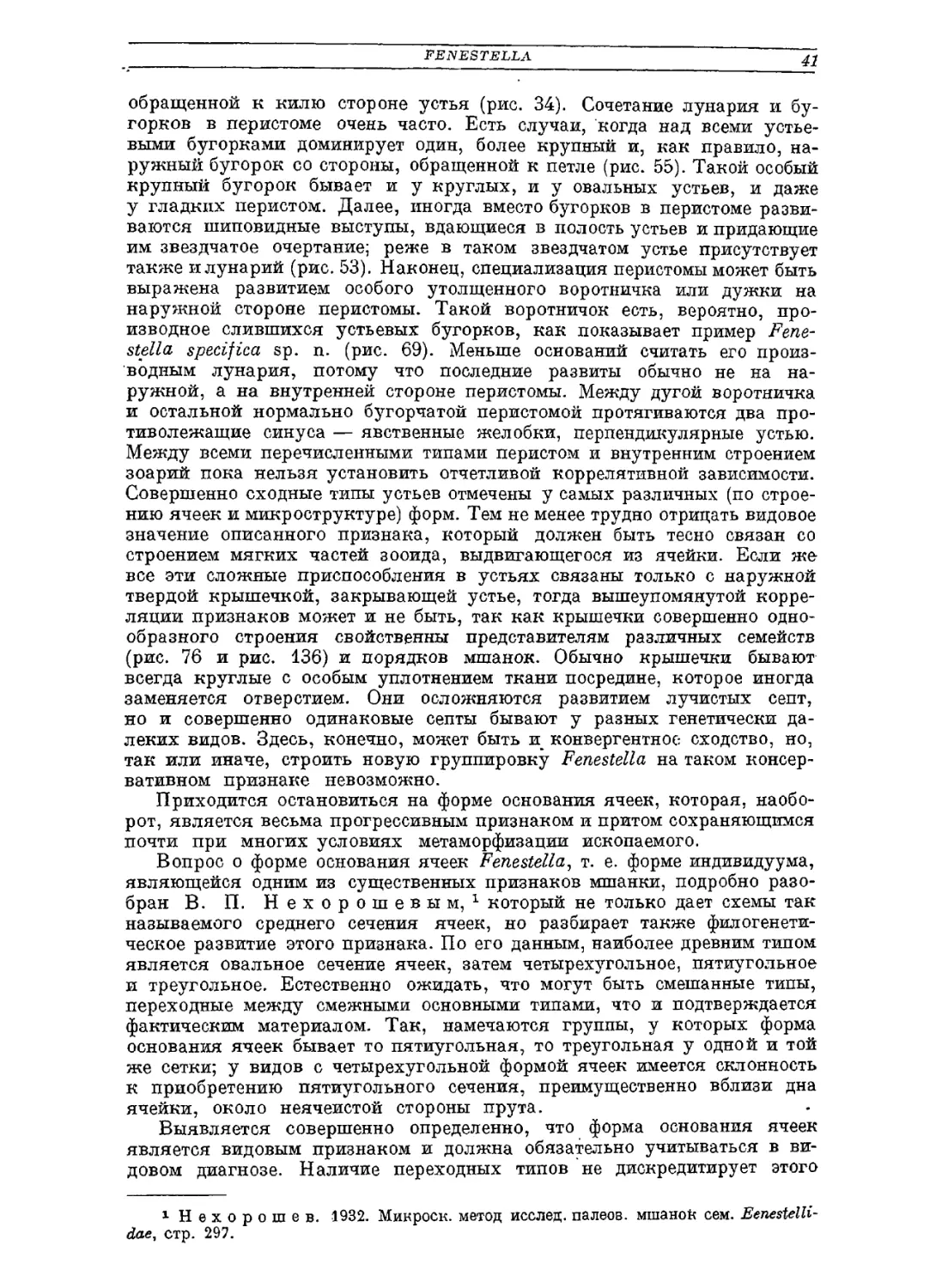

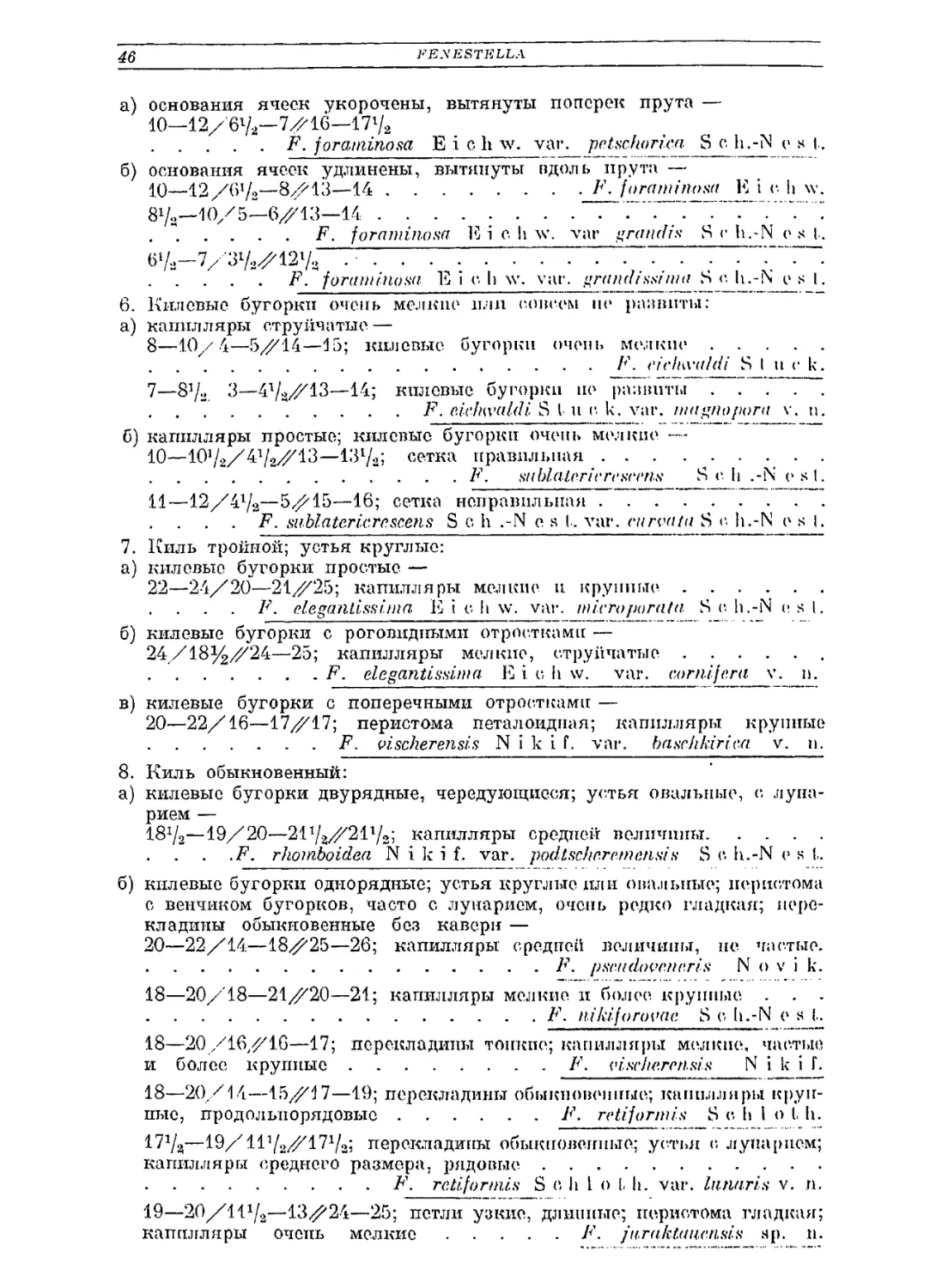

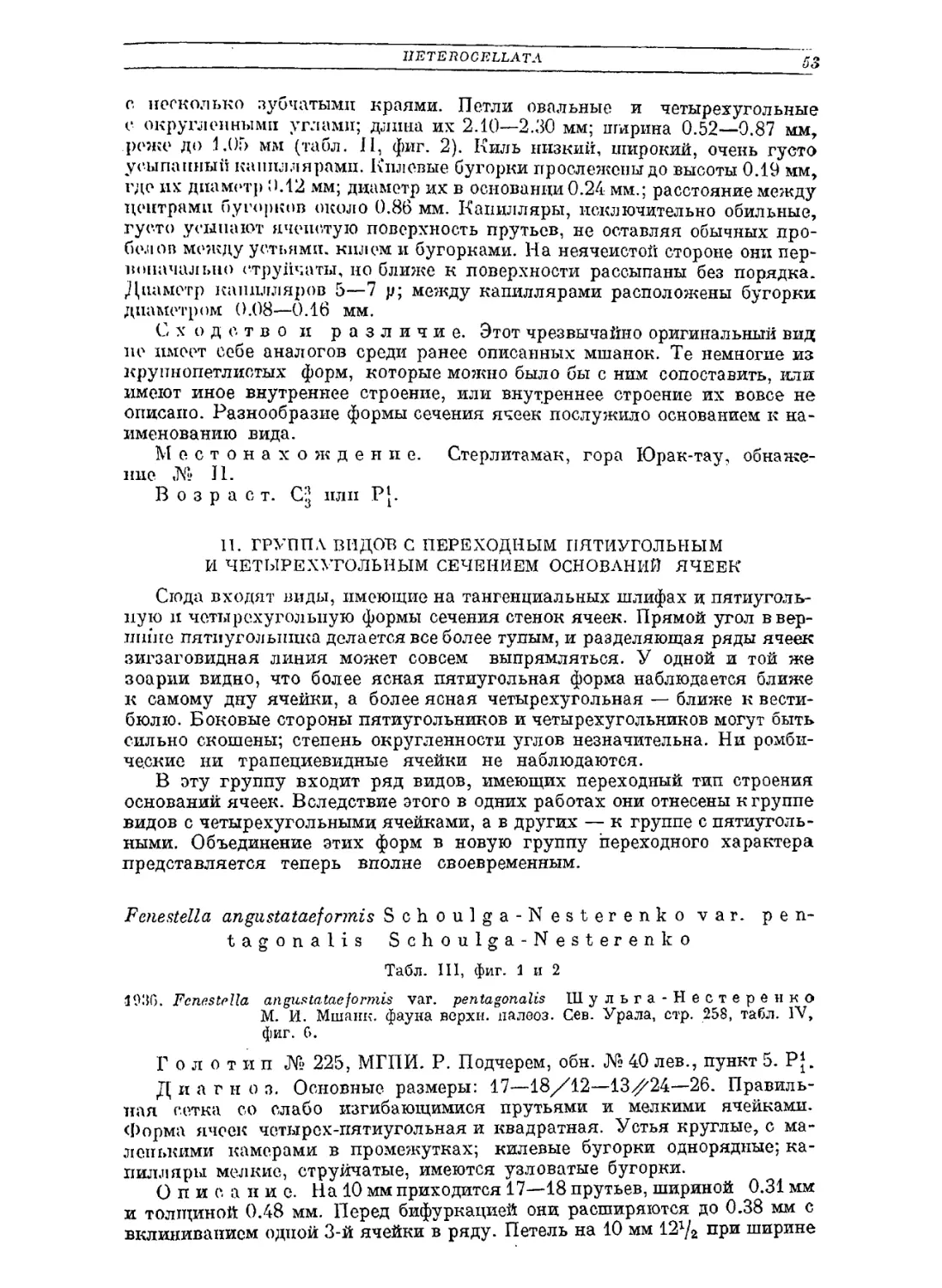

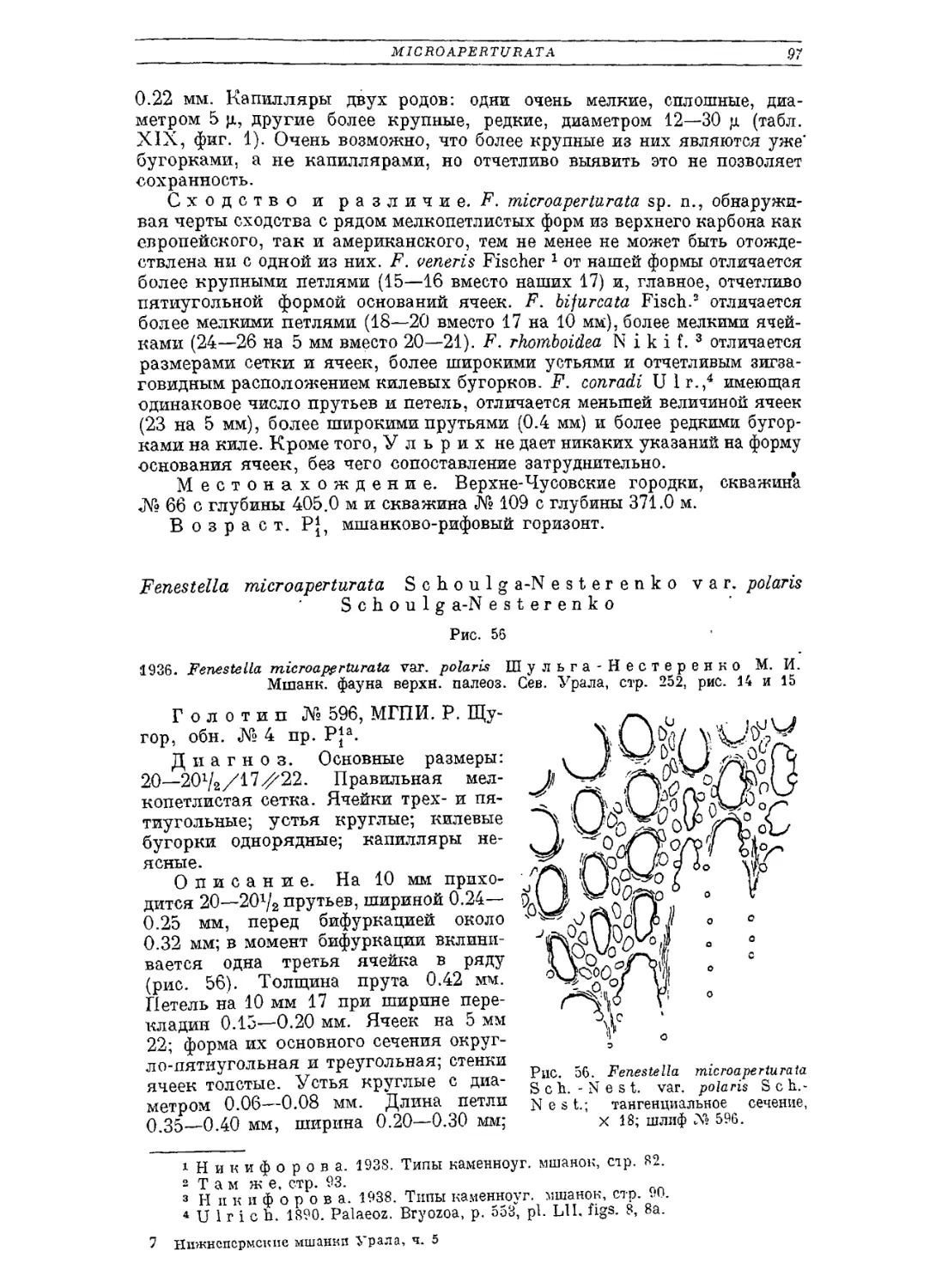

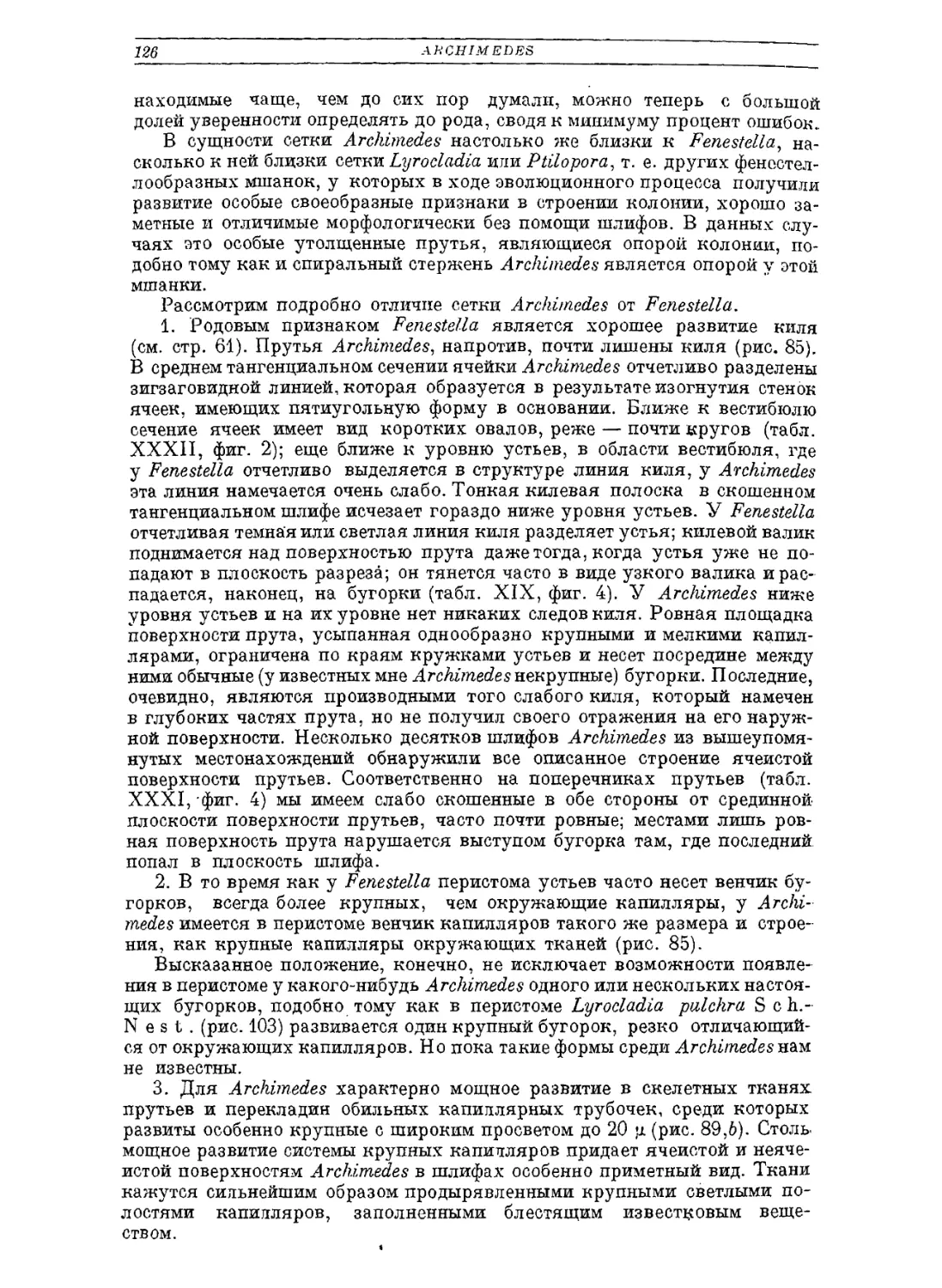

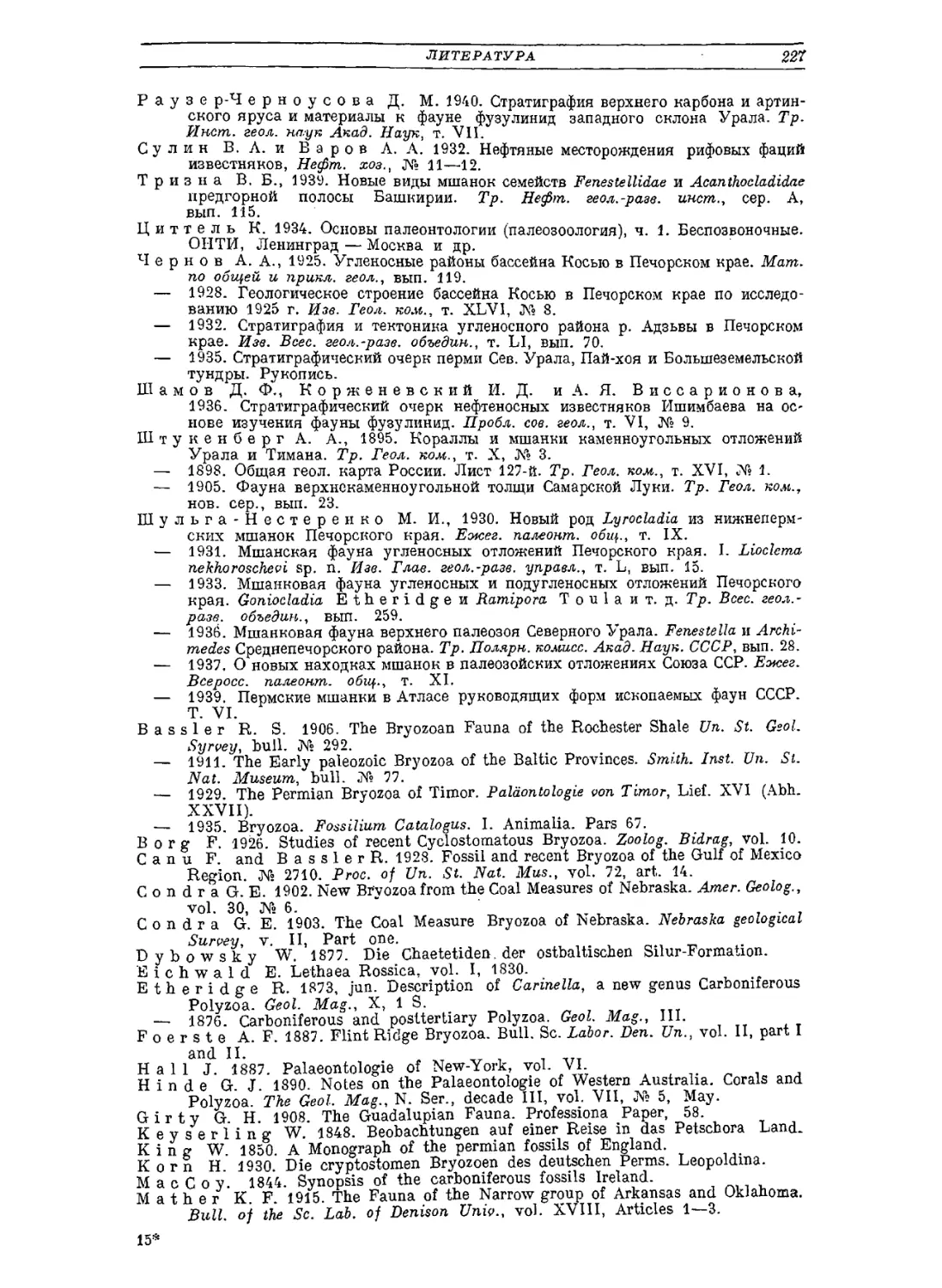

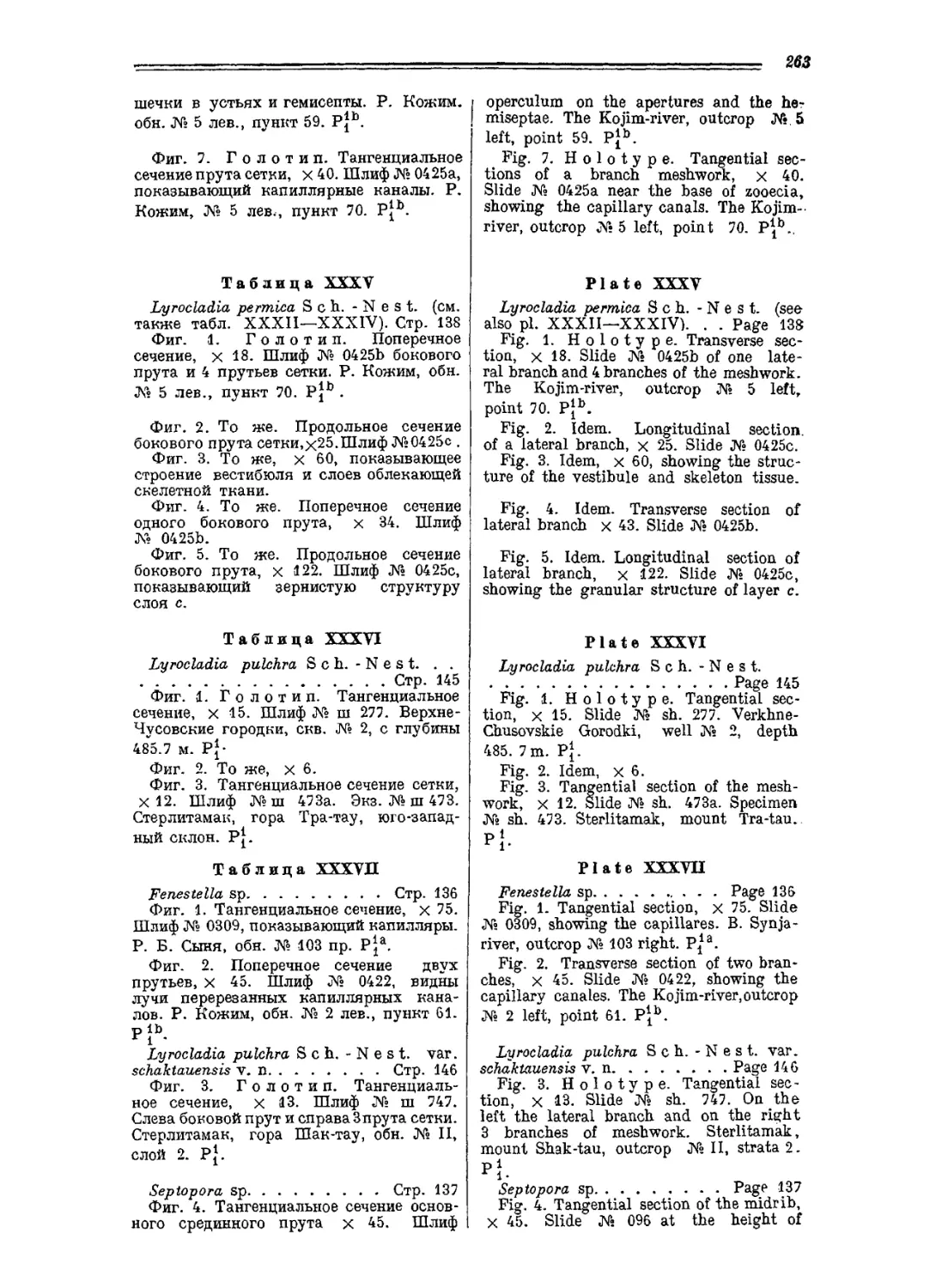

Распространение мшанок в перечисленных горизонтах верхне-чусов-

ского разреза, представленное на табл. 2, весьма неравномерно. Наиболь-

шее количество их обнаруя?ено в рифовом известняке; в криноидно-

мшанковом известняке мшанок уже несравненно меньше, а в губково-

фузулиновом и в горизонте артинских мергелей встречаются сравнительно

редкие экземпляры. Это соотношение, прямо противоположное тому, ко-

торое приводит Д. М. Раузер-Черноусова для распростра-

нения описанных ею фузулинид, может быть,указывает на некоторую отри-

цательную биономическую зависимость между мшанками и фузулинидами.

Последнее обстоятельство лишний раз подтверждает стратиграфическое

значение мшанок, так как возраст горизонтов, где отсутствуют или мало-

численны фораминиферы, во многих случаях может быть определен при

помощи мшанок.

В последней сводке Д. М. Раузер- Черноусова1 отделяет

верхнюю толщу коралловых известняков чусовского разреза, содержа-

щую Pseudofasulina concavutas Visa, (со знаком P1I+b), от нижней

толщи коралловых известняков (Cjv + Pj), в которой распространены

только штаффеллы. Толща коралловых известняков покрывается толщей

фузулиново-губковых известняков (Р*1—с), содержащей Pseudofasulina

lutugini Schell w. и Pseudofasulina lutugini S c h e 11 w. var. fra-

gilis. Всю вышележащую толщу, включающую собственно три ранее вы-

деленные горизонта криноидно-мшанковых, мшанково-рифовых извест-

няков и артинских мергелей, Д. М. Раузер-Черноусова обозна-

чает как Р*п и рассматривает как единую толщу, содержащую Pseu-

dofusulina lutugini Schell w. и Pseudofasulina tschussovensis Ran s.

Распространение мшанок, приведенное на табл. 2, принципиально не

противоречит такому расчленению артинской толщи чусовского разреза,

но я воздерживаюсь пока от принятия предложенных Д. М. Раузер-

Черноусовой обозначений.

Относительно качества чусовского материала приходится отметить

следующее. С одной стороны, изучение исследуемых экземпляров, до-

бытых из буровых скважин, имеет то достоинство, что они происходят из

последовательных горизонтов. С другой стороны, на материале, естествен -

но, отразился специфический характер буровых образцов, ограниченных

скромным размером керна. Палеонтологическая ценность материала ока-

залась сниженной также и тем обстоятельством, что часть его поступила

к нам в обработку в виде уже готовых, неориентированных шлифов, ко-

торые изготовлялись в лаборатории для другой цели (ем., например,

табл. XXIV, фиг. 3 и 4). Кроме того, фрагментарность материала не всегда

позволяла сделать нужное количество ориентированных шлифов; прихо-

1 Раузер-Черноусова. 1940. Стратиграф, ворхн. карб. и артин.

яруса; стр. 62.

МЕСТОМАХОЖДНИЕ II ВОЗРАСТ ОПИСАННОЙ ФАУНЫ

17

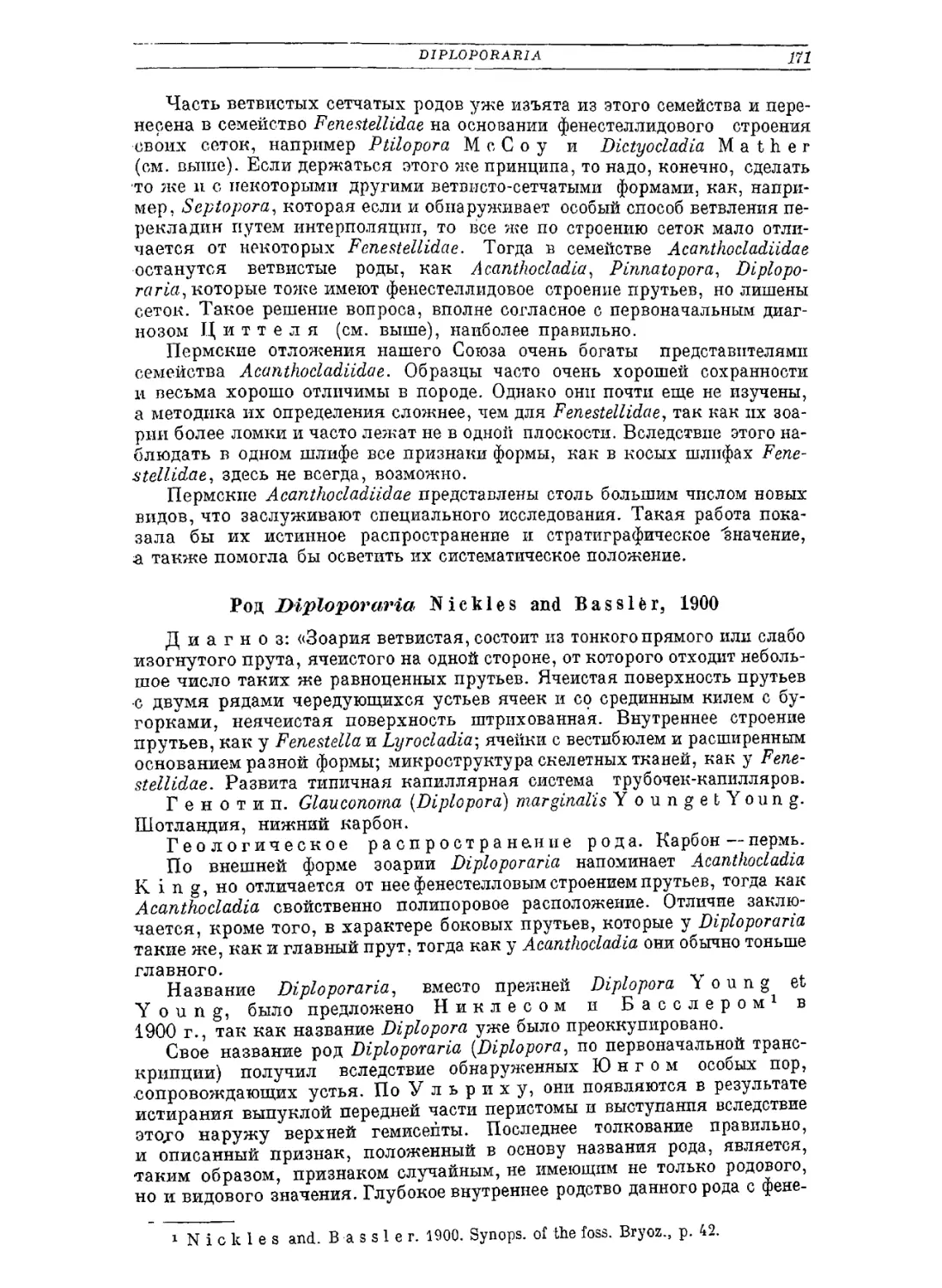

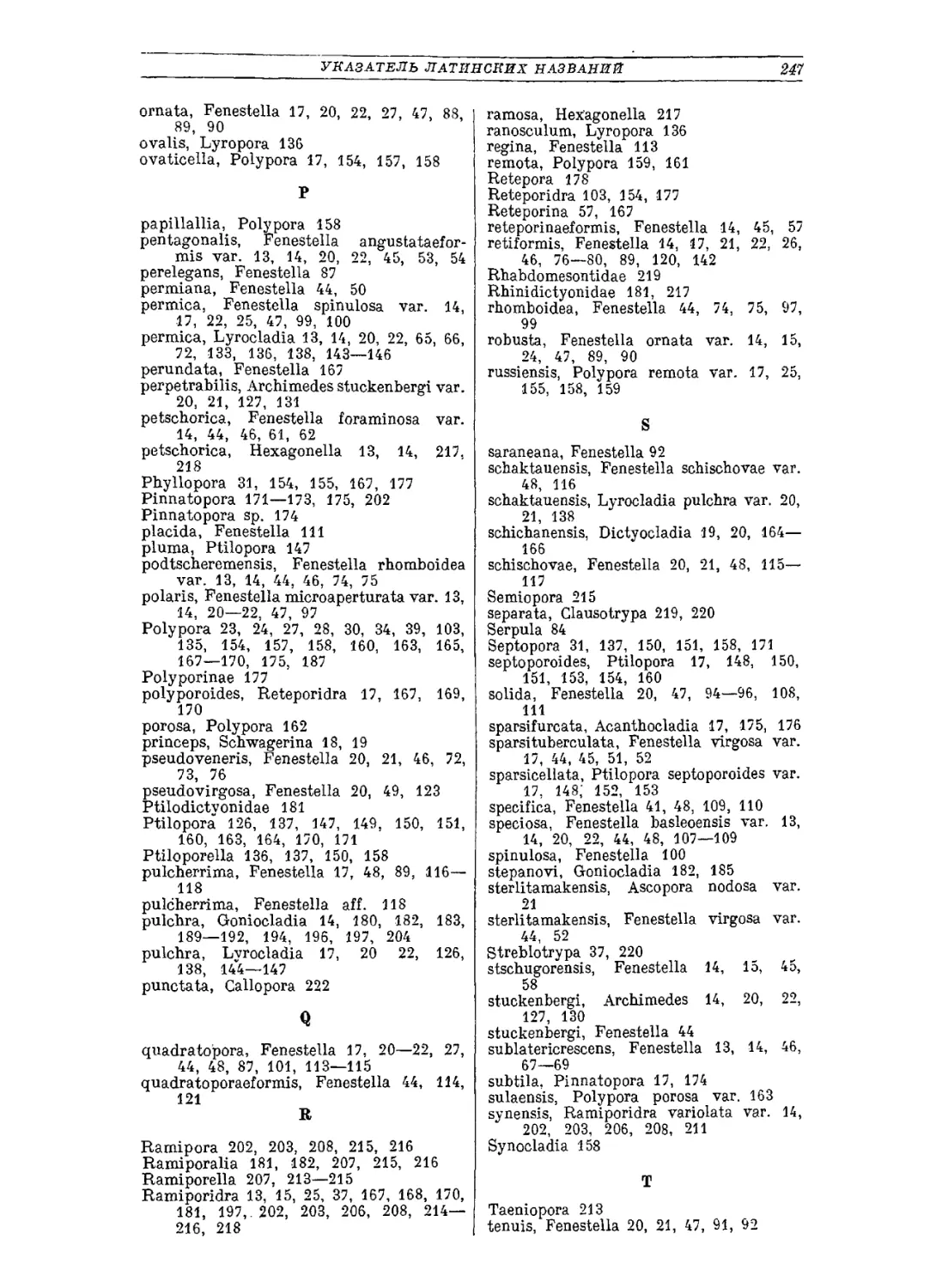

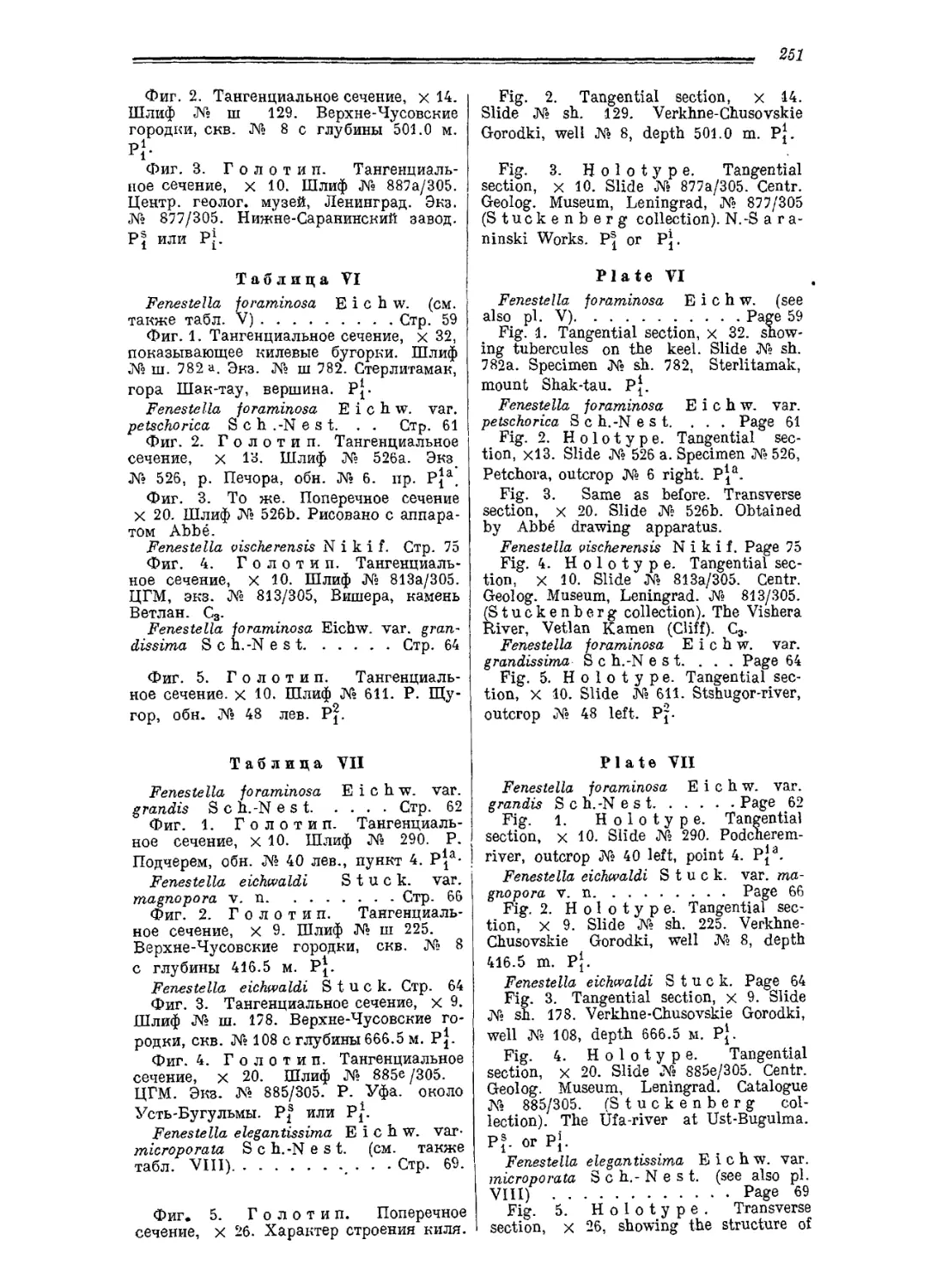

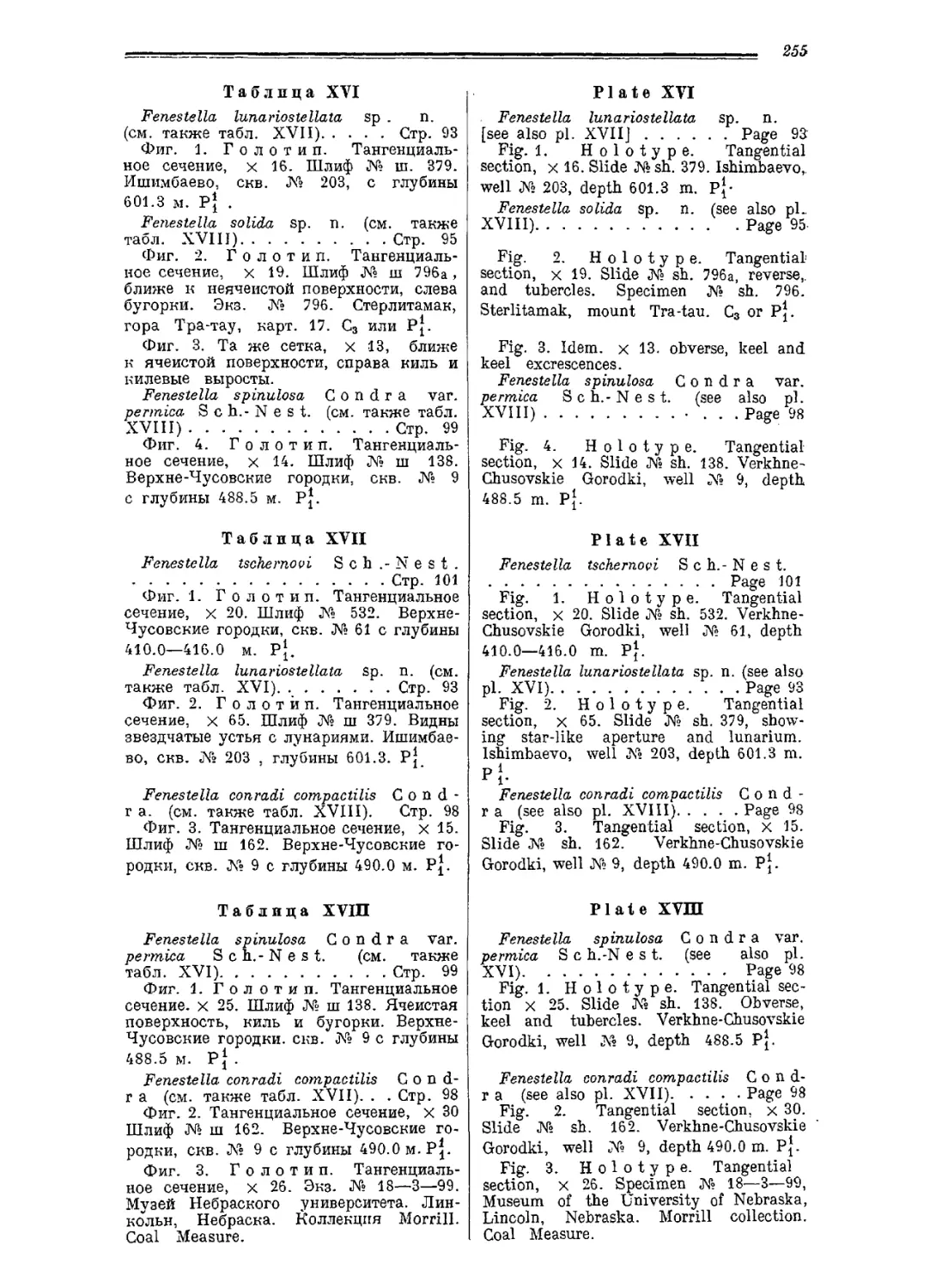

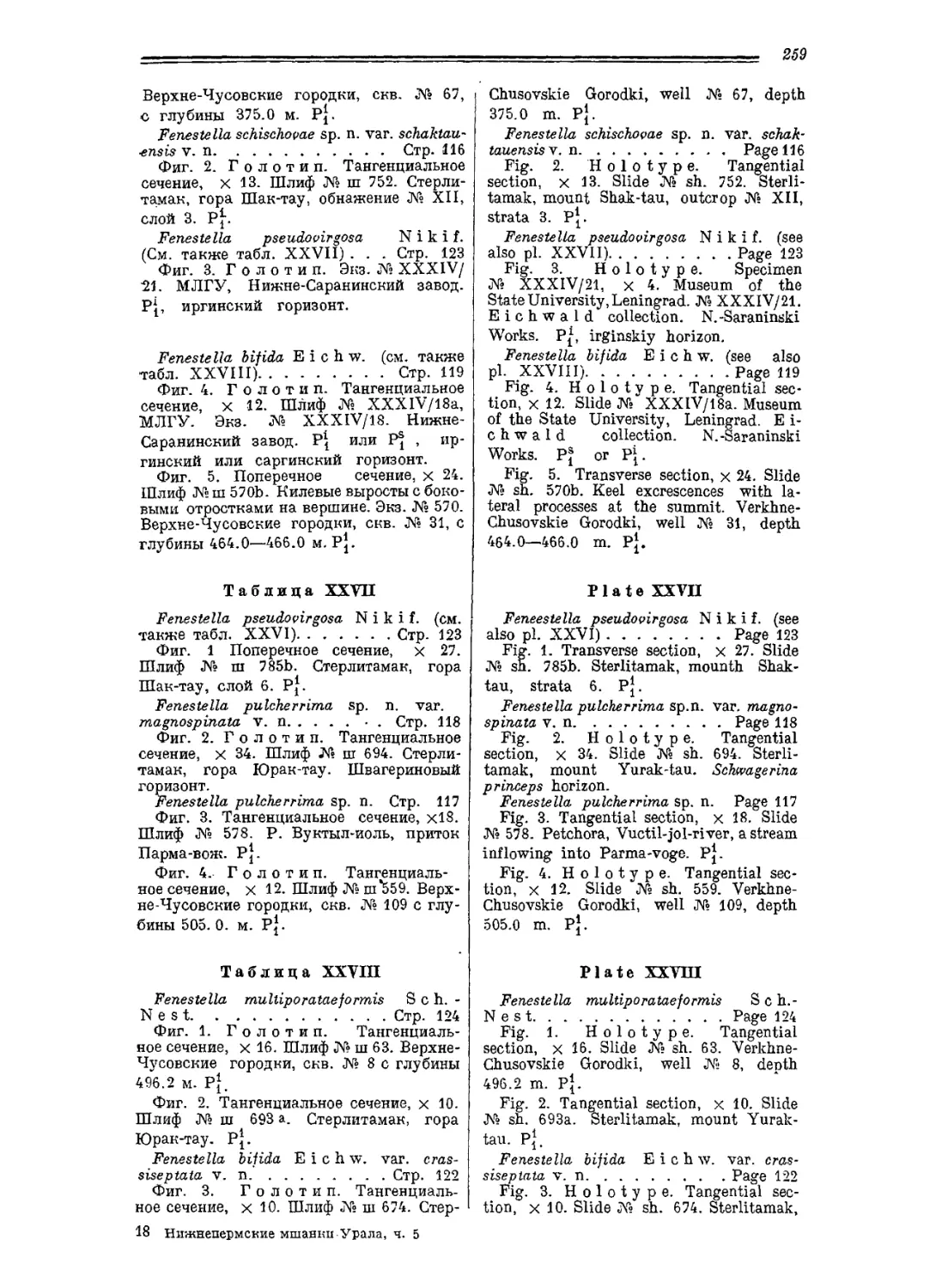

Таблица 2

Plate 2

Стратиграфическое распределение мшапок в районе Верхне-Чусовских городков

Stratigraphic range of the Bryozoa of the Verkhne-Chusovskye Gorodki

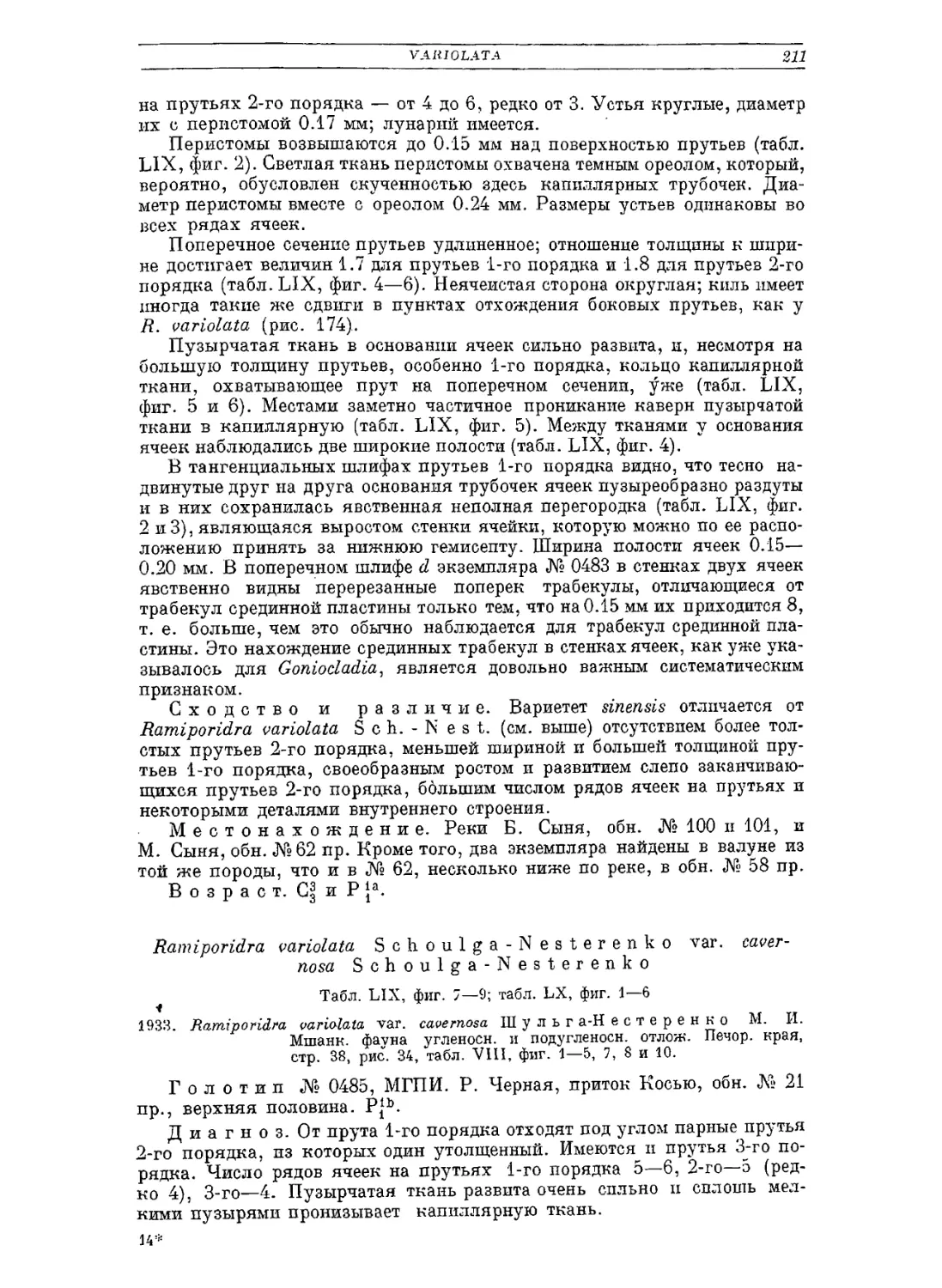

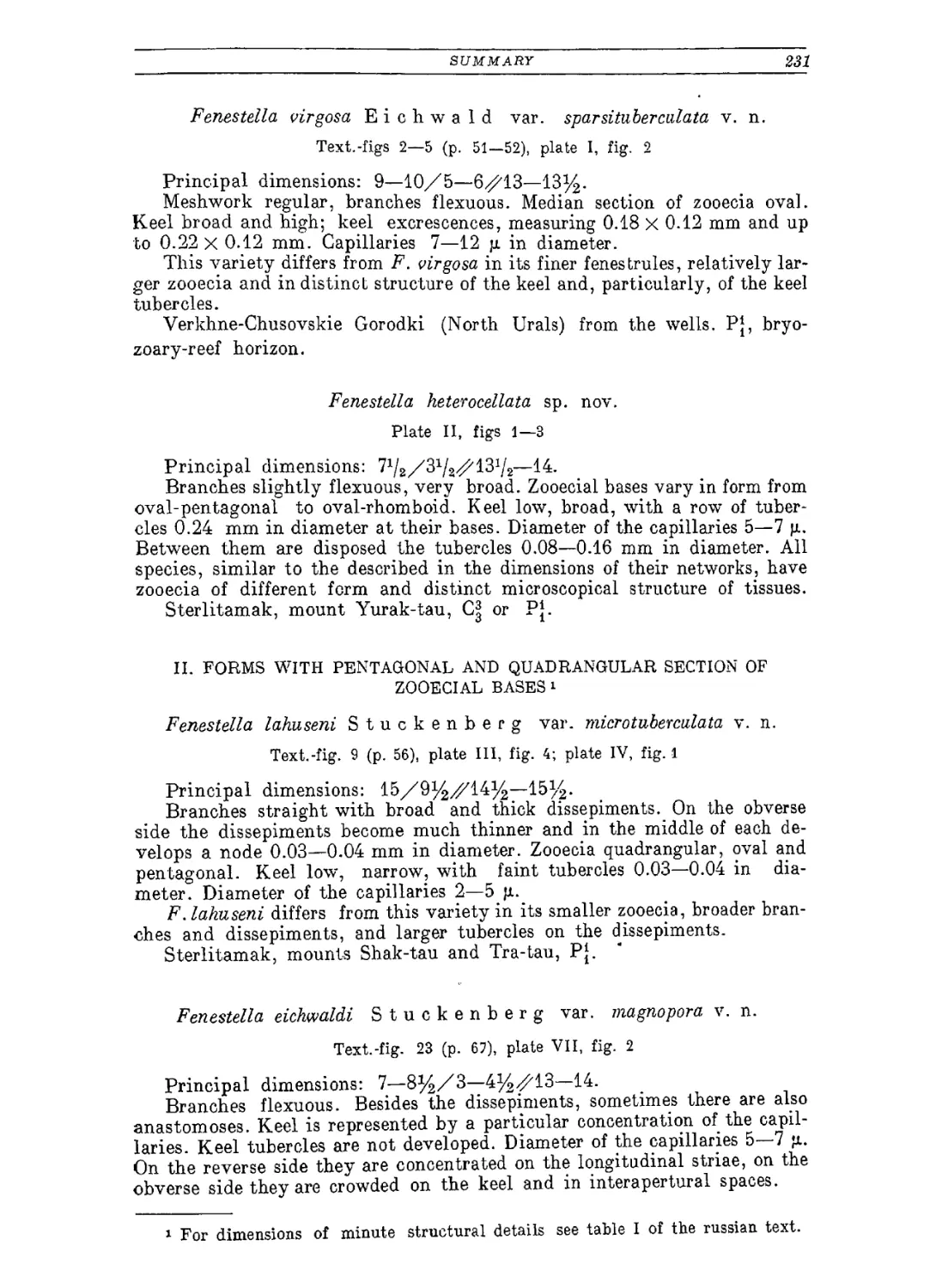

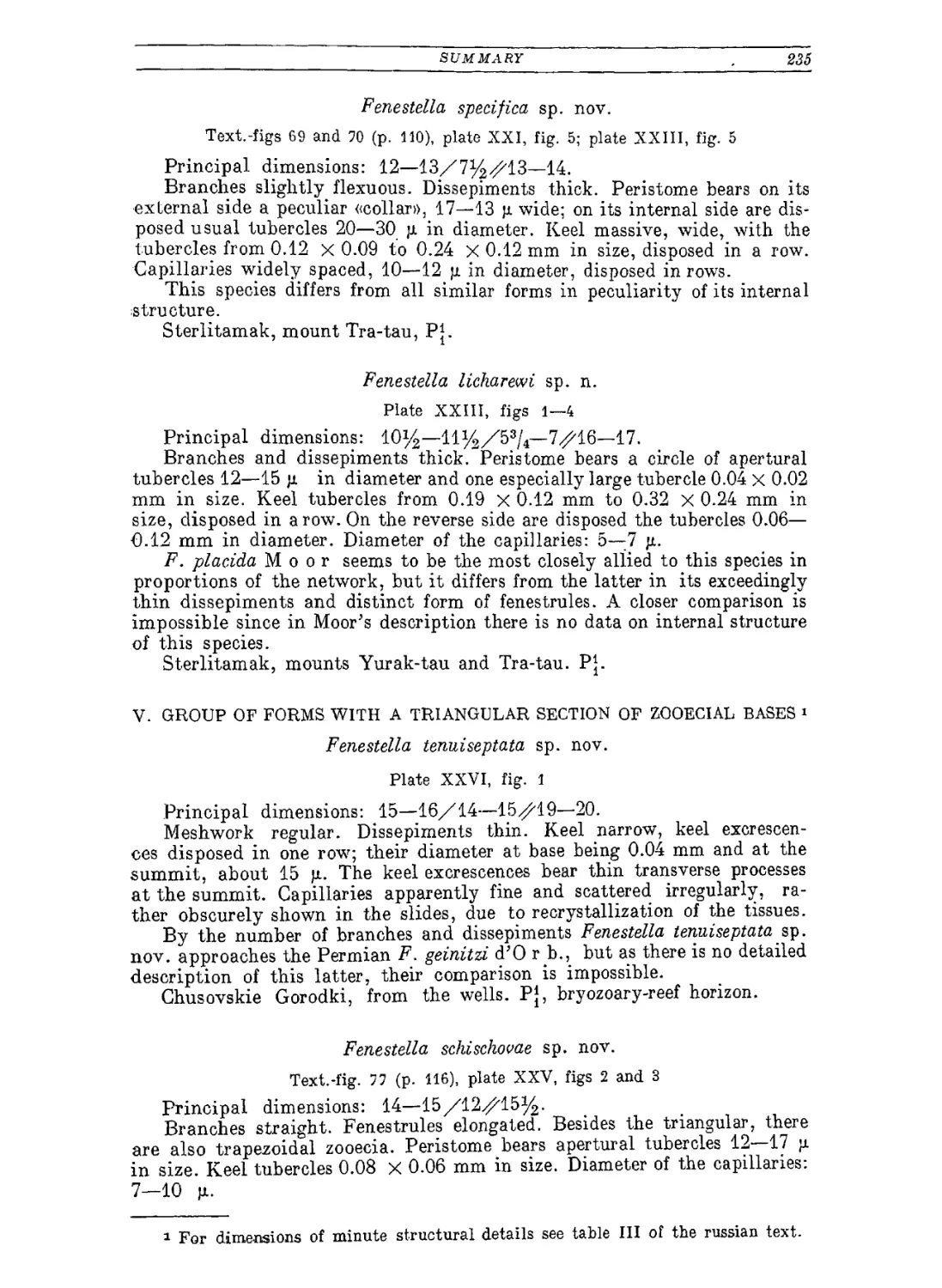

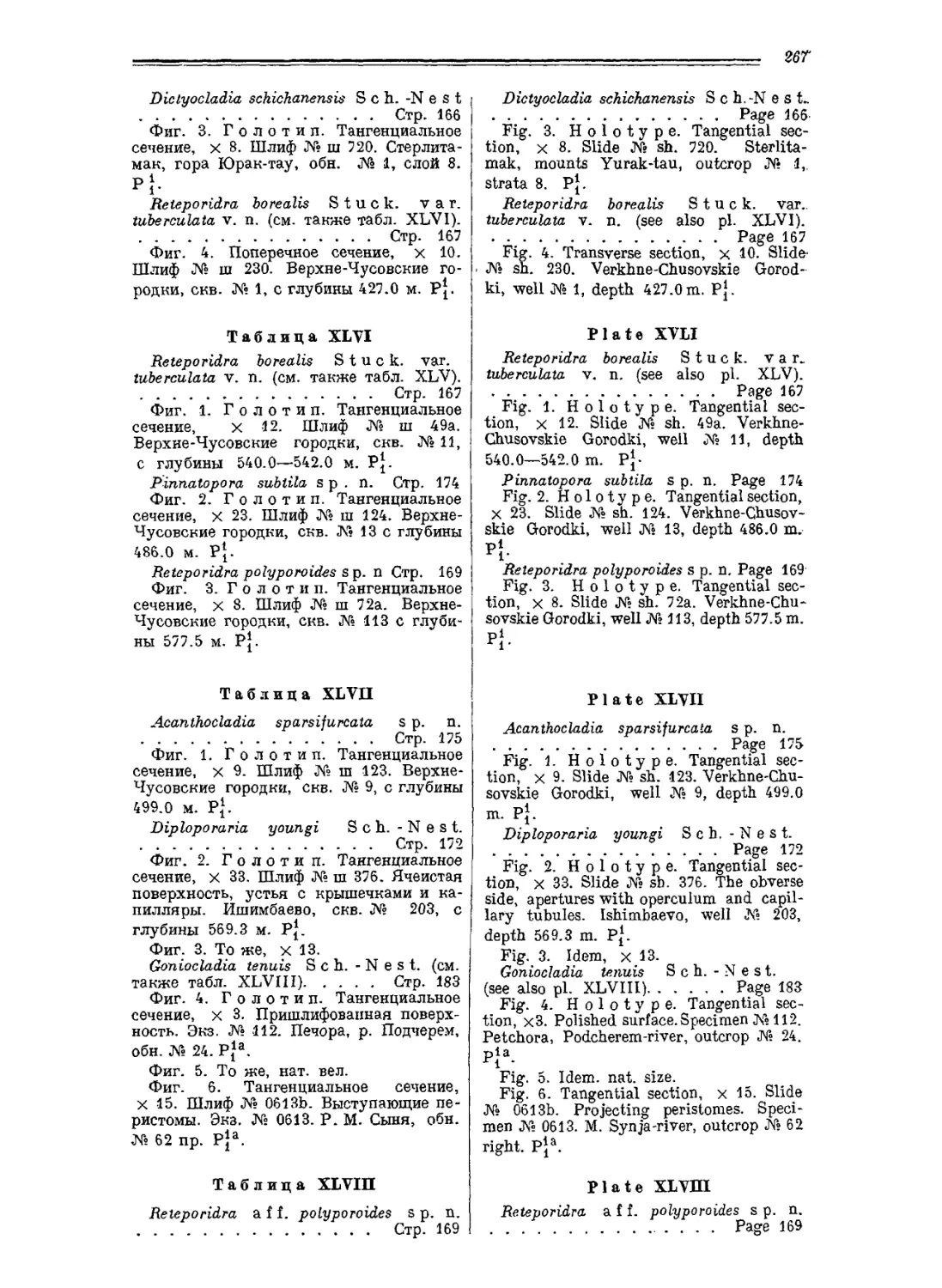

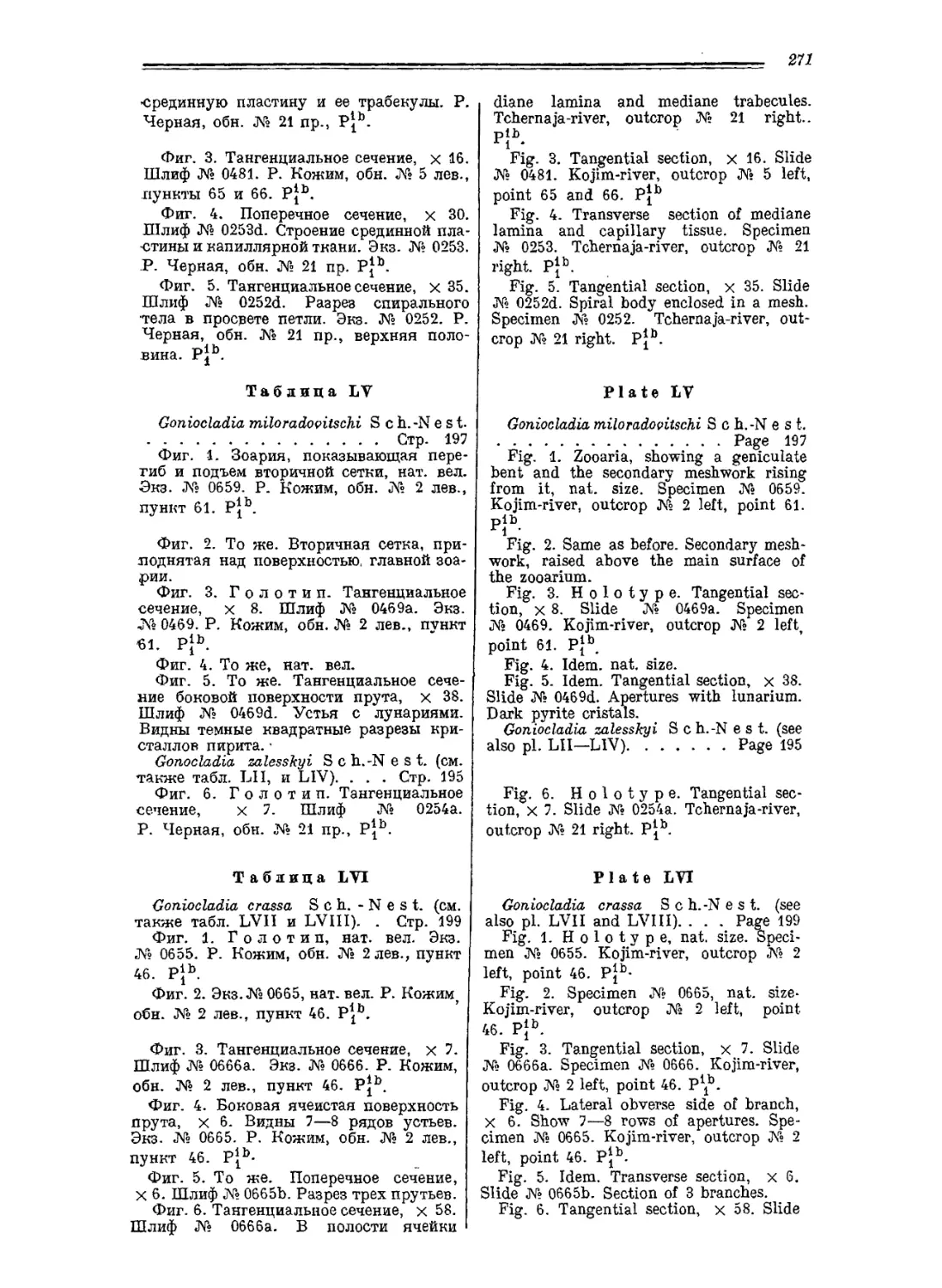

Комплексы Complex Горизонты Horizons Название видов Names of species ГубКОЕО-фузуЛИ- позыи известняк Sponge-fusulinid limeston Кринопдно-мшан- ковый известняк Crinoidal-hryozoary limeston Мшанково-рифо- вый известняк Bryozoary-reef li- meston Артинские мергеля Artinskian marl

Артинские мергеля Artinskian marl Poly рога trigonocella sp. n. 1 +

Мшанково-рифовый известняк Bryozoary-reef limeston Fenestella virgosa Eichw. var. sparsitu- berculata v. n. Fenestella joraminosa E i c h w. Fenestella eichwaldi Stuck, var. magno- рога v. ,n. Fenestella elegantissima Eichw. var. mic- roporata S c h.-N e s t. Fenestella retijormis S c h 1 0 t h. Fenestella microfenestrata Sch.-Nest. Fenestella ornata S c h.-N e S t. Fenestella microaperturata sp. n. Fenestella tschernovi S c h.-N e s t. Fenestella basleoensis Bassl. Fenestella basleoensis Bassl. var. magna v. n. Fenestella quadratppora Sch.-Nest. Fenestella tenuiseptata sp. n. Fenestella pulcherrima sp. n. Fenestella bifida E i c h’w. Fenestella multiporataeformis Sc h.-N est. Lyrodadia pulchra S c h.-N e s t. Polypora jenestelloides sp. n. Polypora longa sp. n. Polypora cyclopora Stuck. Reteporidra borealis Stuck, var. tuber- ctilata v. n. Piniiatopora subtila sp. n. Acanthocladia sparsifurcata sp. n. Goniodadia cyclopora S c h.-N e s t. var. magnojenestrata v. n. + + + +++ + + + + + + + + H- + + + + + + + + + +

Крпнопдно- мшанковый известняк Crinoidal-bryo- zoary limeston Fenestella spinulosa Con dr a var. per- mica Sch.-Nest. Ptilopora varioclada sp. n. Ptilopora septoporoides sp. n. var. sparsi- cellata v. n. Polypora remota Condra var. russien- sis v. n. Reteporidra polyporoides sp. n. + + + + + + +

Губково-фузу- линовый известняк Sponge-fusuli- nid limeston Fenestella eichwaldi Stuck. Fenestella conradi compactilis C 0 n d r a Ptilopora septoporoides sp. n. Polypora ooaticella sp. n. Clausotrypa monticola (E i c h w a 1 d) S treble try pa vulgaris sp. n. + + + + + 1 + + + + + + + 1

2 Нижнепсрмскис мшанки Урала, ч. 5

1$ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ВОЗРАСТ ОНИСХННоП ФАУНЫ

дилось ограничиваться изготовлением одного косого тангенциального

шлифа и отказываться от изготовления поперечного разреза. Тем не менее

во многих случаях качество материала и сохрани ость микроструктуры

тканей были превосходными, а количество экземпляров для многих ви-

дов вполне достаточным. Исключительная сохранность некоторых об-

разцов, своеобразность и четкость строения зоарип и их микроструктуры

позволили описать некоторые новые виды да?ке на основании 1 2 эк-

земпляров: исключение их из описания неблагоприятно отразилось бы на

выявлении того специфического характера, каким обладает данная мшан-

ковая фауна.

Ю ж и ый Урал, райо н И ш и м б а е в о С т с р л и т а-

м а к. Наиболее крупная коллекция мшанок, собранная в нефтеносном

районе Ишимбаево-Стерлнтамак, происходит из обнажений в осыпей гор-

одиночек, или шиханов (по местному наименованию), вблизи г. Стерли

тамака, и меньшее их количество получено из корнов нефтяных сква-

жин в Ишимбаеве. Коллекция мшанок с. шиханов собрана разными

лицами. Часть материала составляют сборы II. А. Ш п ш о в о й на горе

Тра-тау в 1933 г. Другая часть материала была прислана из Казанско-

го университета в 1933 г. для предварительного определения тресту

Востокнефть. Эта часть состоит из сборов казанских геологов начиная

с 1887 г., иногда без указания авторов сбора. Наибольшее количество

мшанок происходит из коллекции проф. М. Э. Н о и н с к о г о, собран-

ной им в 1910 г. в районе Стерлитамака на горах-одиночках Тра-тау,

Юрак-тау и Шак-тау; часть является сборами во время, студенческих

экскурсий Казанского университета 1925 и 1927 гг. из этих же пунктов

и, кроме того, с гор Куш-тау и Воскресении.

Материал Ишимбаева, с которым мне пришлось иметь дело, происхо-

дит из нескольких буровых скважин, бывших первыми и основными

в районе и давшими в 1932 г. фонтанирующую нефть и газы.

Стерлитамакские' горы-одиночки сложены известняками, которые

в значительной своей части содержат Schwagerina princeps М о е 1 I е г,

отчего эти отложения долго - считались верхнекаменноугольными. Над-

швагериновые слои гор-одиночек изобилуют разнообразными фузулнни-

дами, и, начиная с 50-х годов прошедшего столетия, у ряда исследовате-

лей мы находим указания на пермский возраст этих слоев. Первоначаль-

ная история этого вопроса приведена подробно в статье Н. П. Г е. р а-

сим.ова, 1 почему я ограничусь только упоминанием, что наиболее

определенно за артинский возраст надшвагериновой части Стерлитамак-

ских известняков высказывался М. Э. Н о и н с к и й 1 2 задолго до опубли-

кования своей статьи, вышедшей в 1934 г. уже после смерти ее автора.

Тем не менее в том же 1934 г. Н. П. Герае и м о в 3 дает схему расчле-

нения Стерлитамакских известняков на основании преимущественно бра-

хиопод, называет эти известняки «верхнекамеиноугольными» (в кавычках)

и, приравнивая их к артинским осадкам, оставляет для них прежние обозна-

чения С£, и т. д.

Известняки, вскрытые буровыми скважинами в Ишимбаеве, слагают

два подземных массива (восточный и западный куполы), в основании кото-

рых лежат швагериповые известняки. Верхние части массивов заключают

фузулинпд. известных в надшвагериновых слоях гор-одиночек, а также

и более молодые виды, т е. относятся также к артппскому яругу.

Мшанки встречаются во всей толще известняков гор-одипочек и Иншм-

1 Герасимов. 1929. Брахлоподы стерлптам. ивпости

2 Н о и я с к и й. 1934. Швагерип. гориз. и артип. отлож. па Южп. Урале.

3 Герасимов. 1934. Некот. замеч. к ст. М. Э. Боннского Швагорпн. гориз. и

артин. отлож. на Южн. Урале.

М ЕСТОН АХОЖДНИЕ И ВОЗРАСТ ОПИСАННОЙ ФАУНЫ

19

баева, причем местами они переполняют слои, местами попадаются реже,

уступая место более обильным фораминиферам.

Детальное расчленение нижнепермских известняков Ишимбаево-Стер-

литамакского района произведено первоначально Д. М. Р а у з ер-

Че р н о у с о в о й 1 на основании распределения фузулинид в этих

известняках. Предложенное ею тройственное подразделение нефтеносных

известняков на верхний горизонт с Р seudofusulin lutugini S ch ellw.,

средний с P seudofusulina anderssoni Schellw. и нижний c Schwagerina

princeps Moeller подтвердилось и было еще детальнее разработано по-

следующими исследователями.

Работами Д. Ф. Шамова, И. Д. К ор женев с к ог о и

А. Я. Виссарионовой2 толща нижнепермских известняков

Ишимбаева на основании руководящих форм фузулинид расчленена на

следующие горизонты (снизу вверх):

П-а — известняки мшанково-водорослевые с Schwagerina princeps

Moeller, Р seudofusulina krotowi S ch ell w. и P seudofusulina cf.

gregaria Lee.

Il-b — известняки мшанково-фузулиновые c Schwagerina princeps

Moeller и P seudofusulina cf. uralica К г о t о w.

III. — известняки фузулиново-криноидно-мшанковые с Pseudofusulina

moelleri S ch e 11 w. и P seudofusulina blochini К о r z.

IV — известняки криноидно-мшанковые и гидроидно-мшанковые с

Рseudof usulina anderssoni S с h е 1 1 w.

V-a — известняки криноидно-мшанковые с Рseudofusulina сопсаои-

tas Vis s.

V-b — известняки криноидно-мшанковые с Рseudofusulina lutugini

S с h е 11 w.

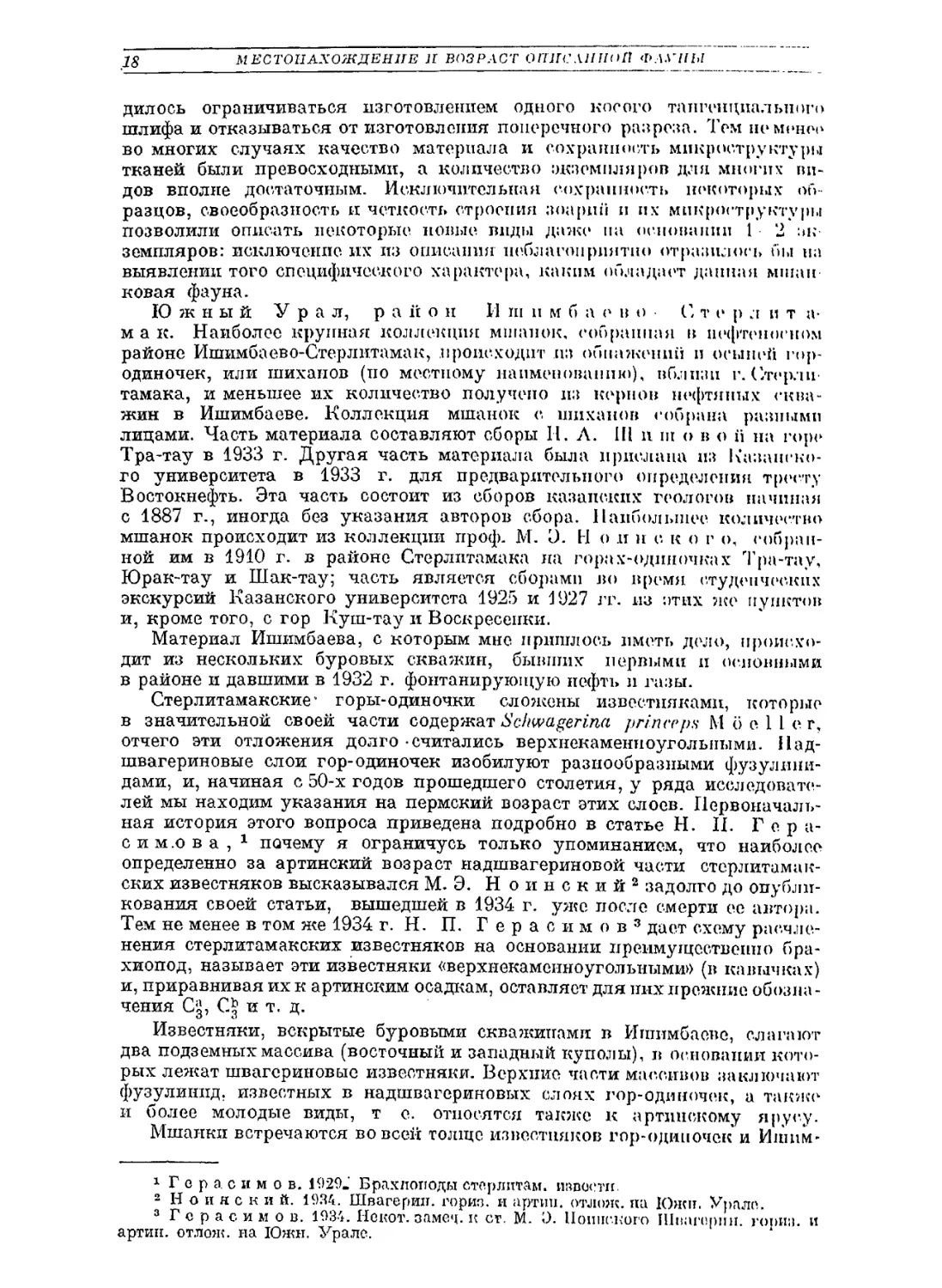

Как показывает самое наименование известняков, все они-в боль-

шей или меньшей степени содержат мшанки. Из перечисленных горизонтов

на горах-одиночках встречены преимущественно более низкие по данным

тех же исследователей, а на горе Тра-тау даже только швагериновый

горизонт. Однако фауна мшанок дает также значительное количество видов,

свойственных более высоким горизонтам (см. табл. 3, стр. 20), даже и на

горе Тратау, что заставляет нас предполагать наличие и там гори-

зонтов с Рseudofusulina moelleri S с h е 11 w. и Рseudofusulina anderssoni

S с h е 11 w. •

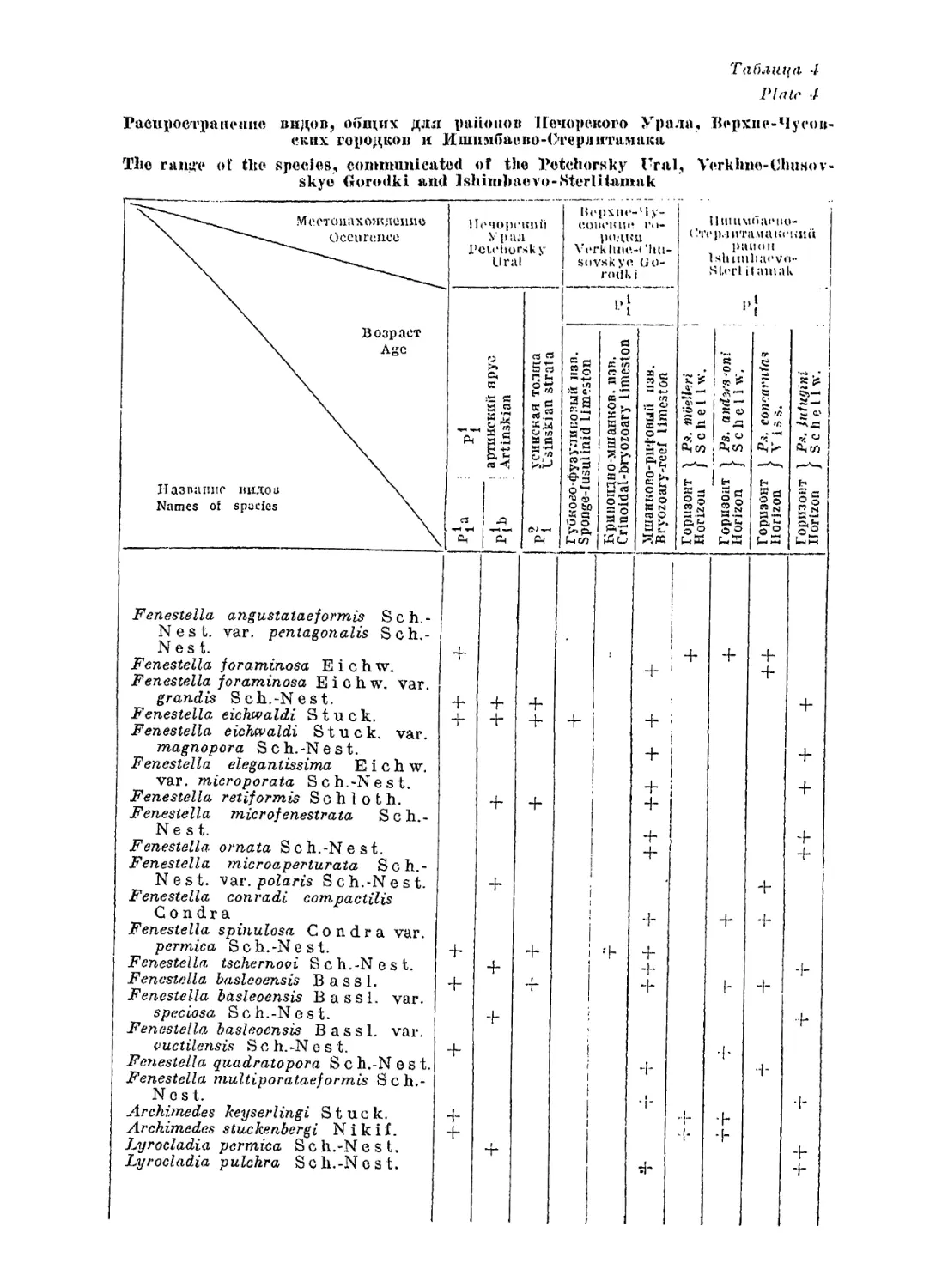

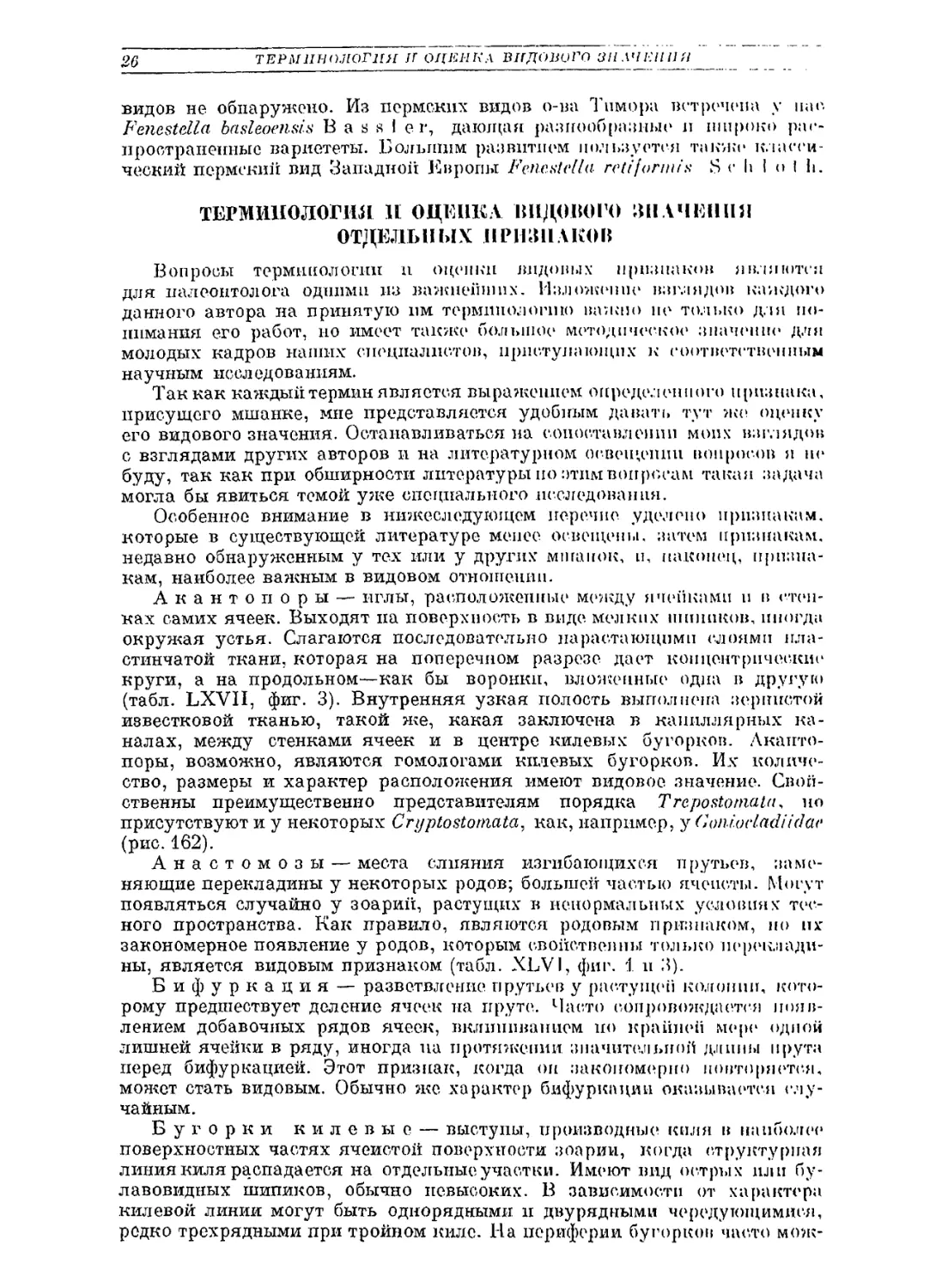

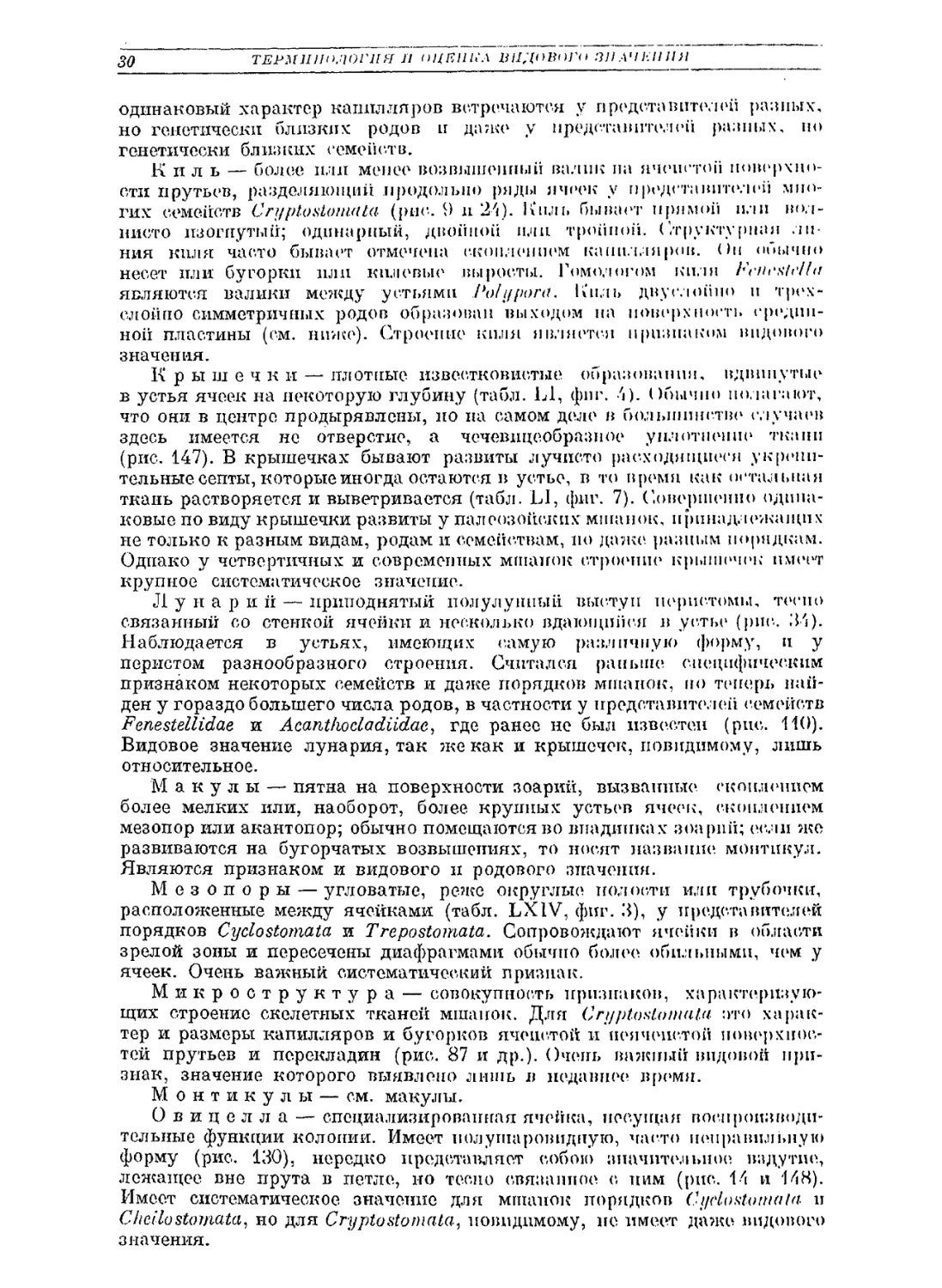

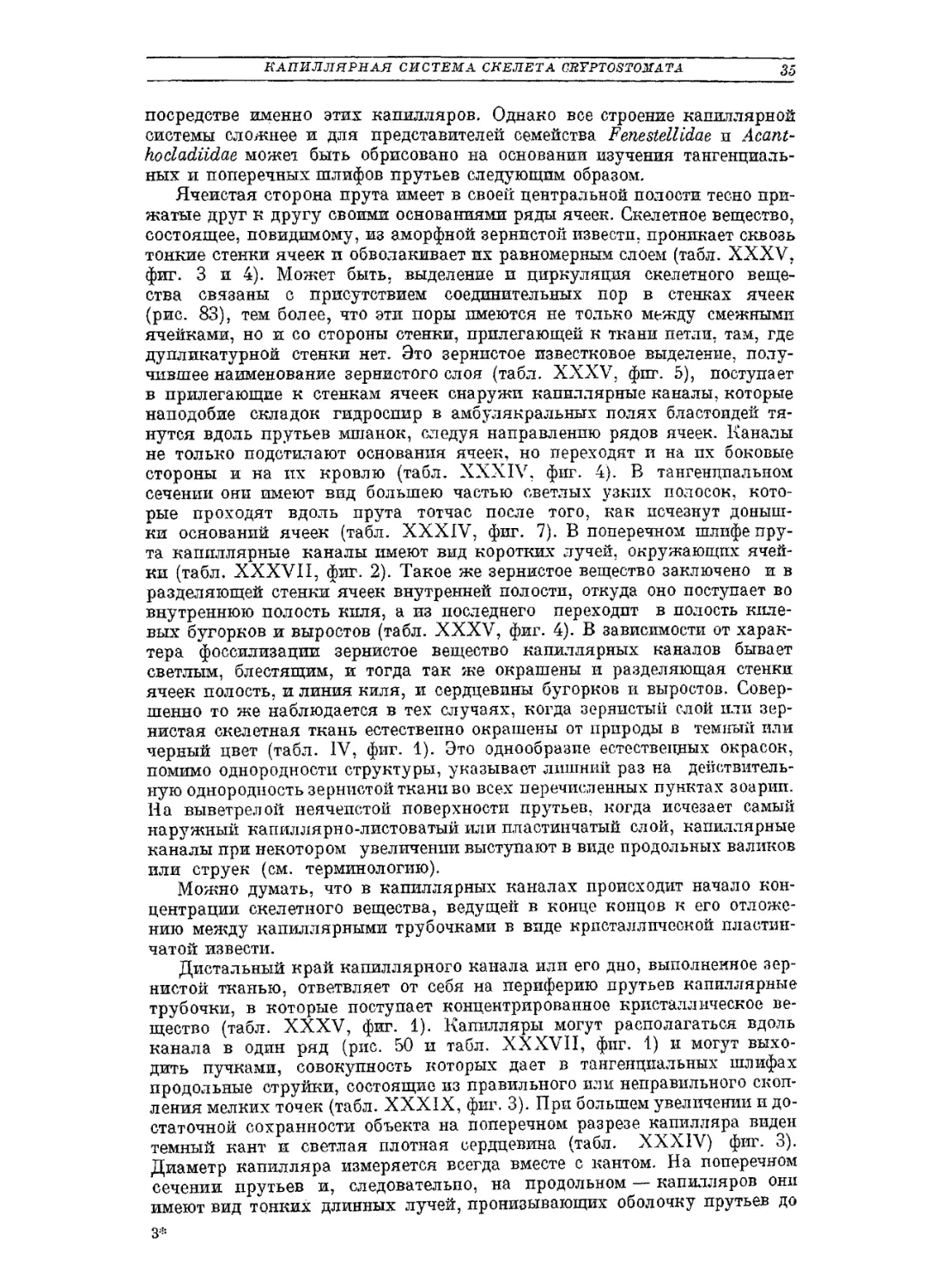

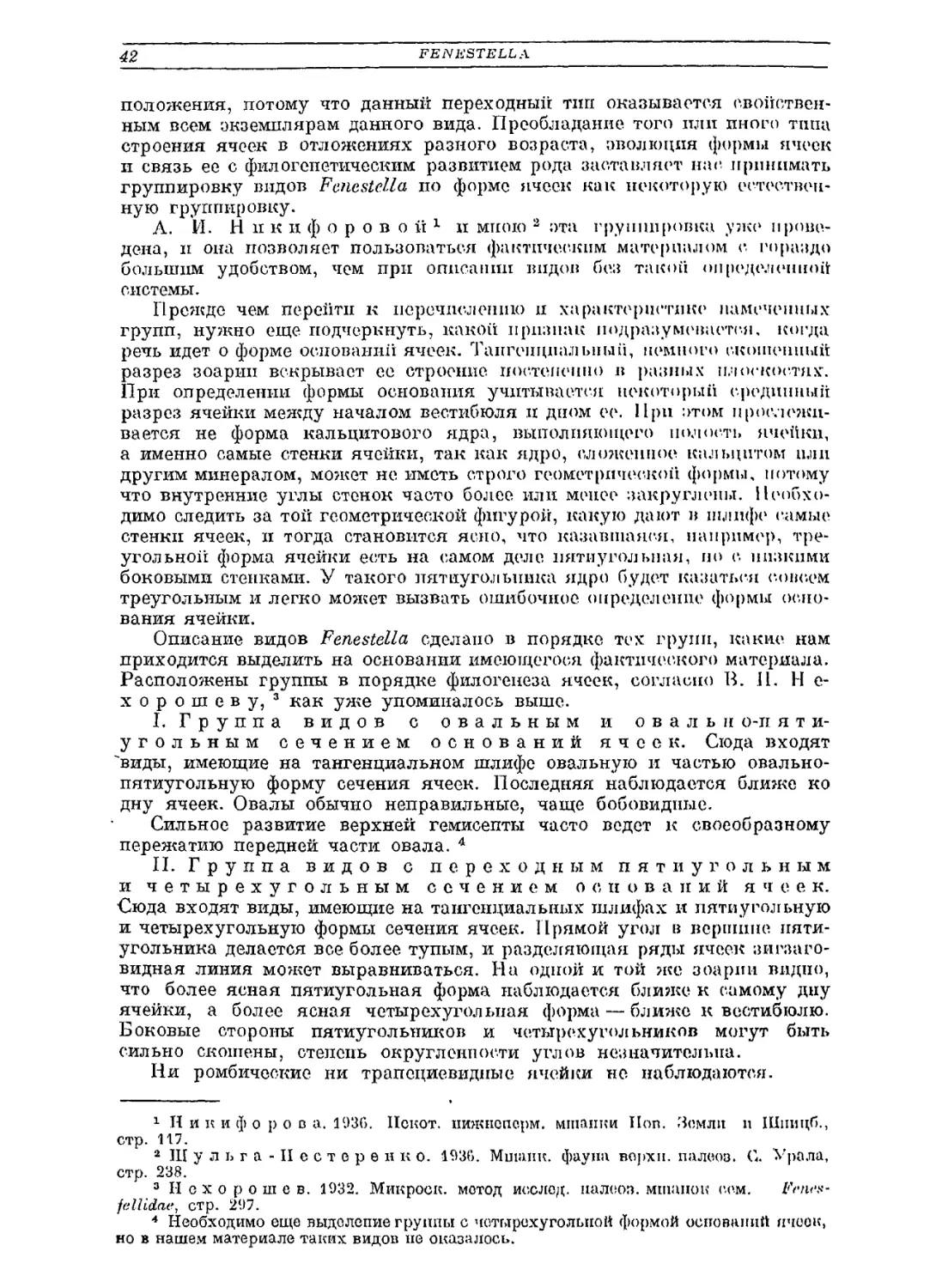

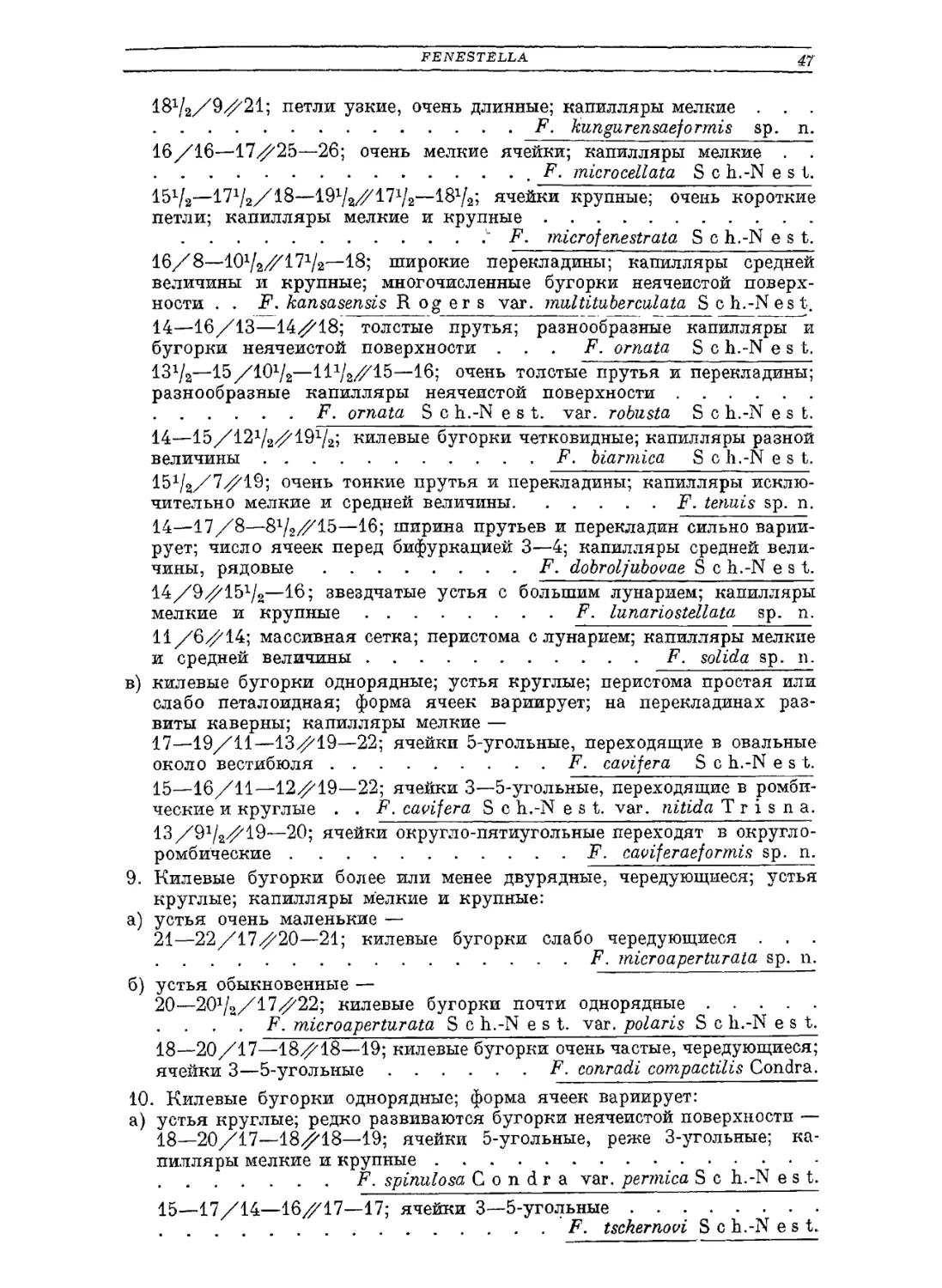

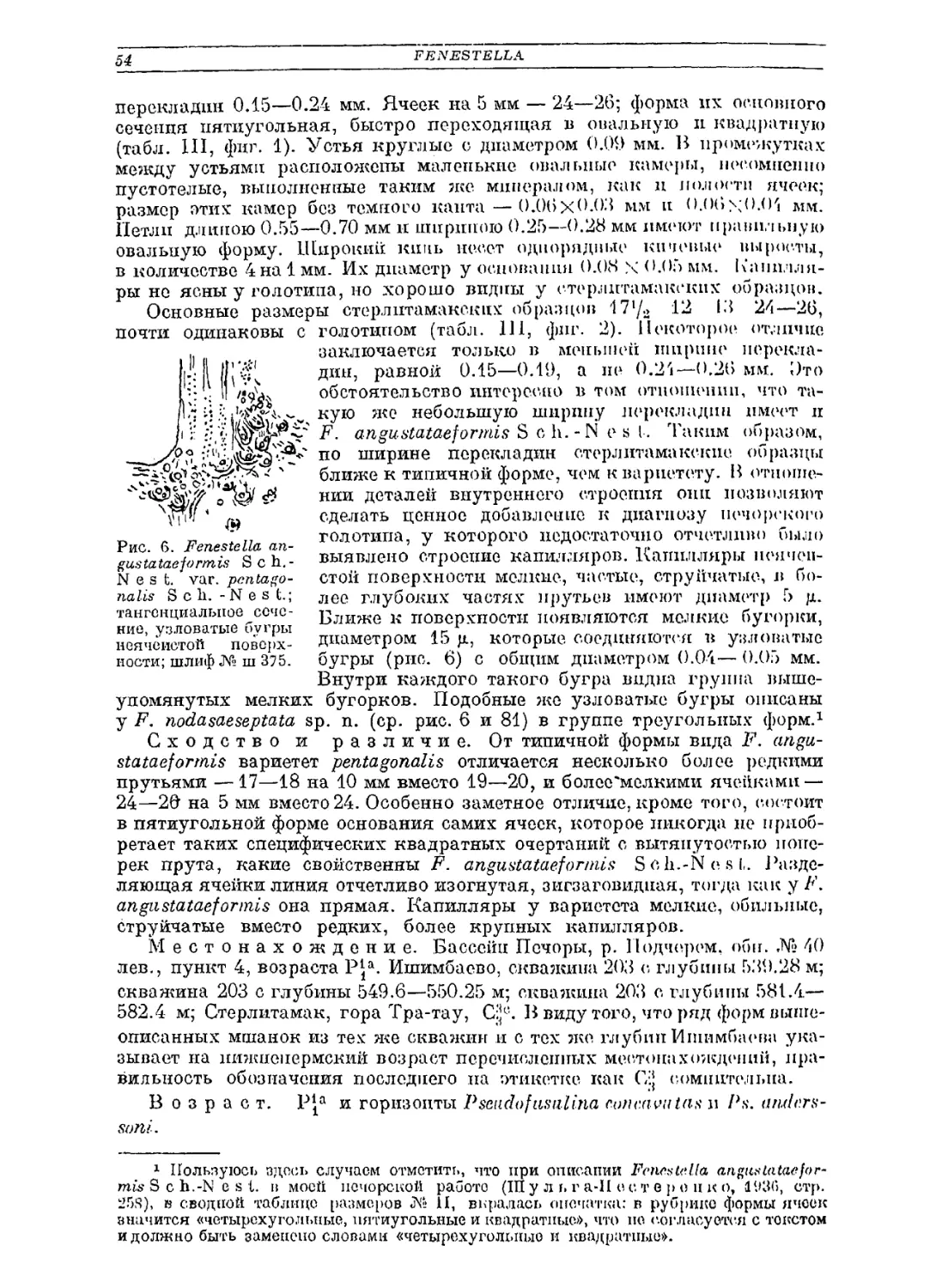

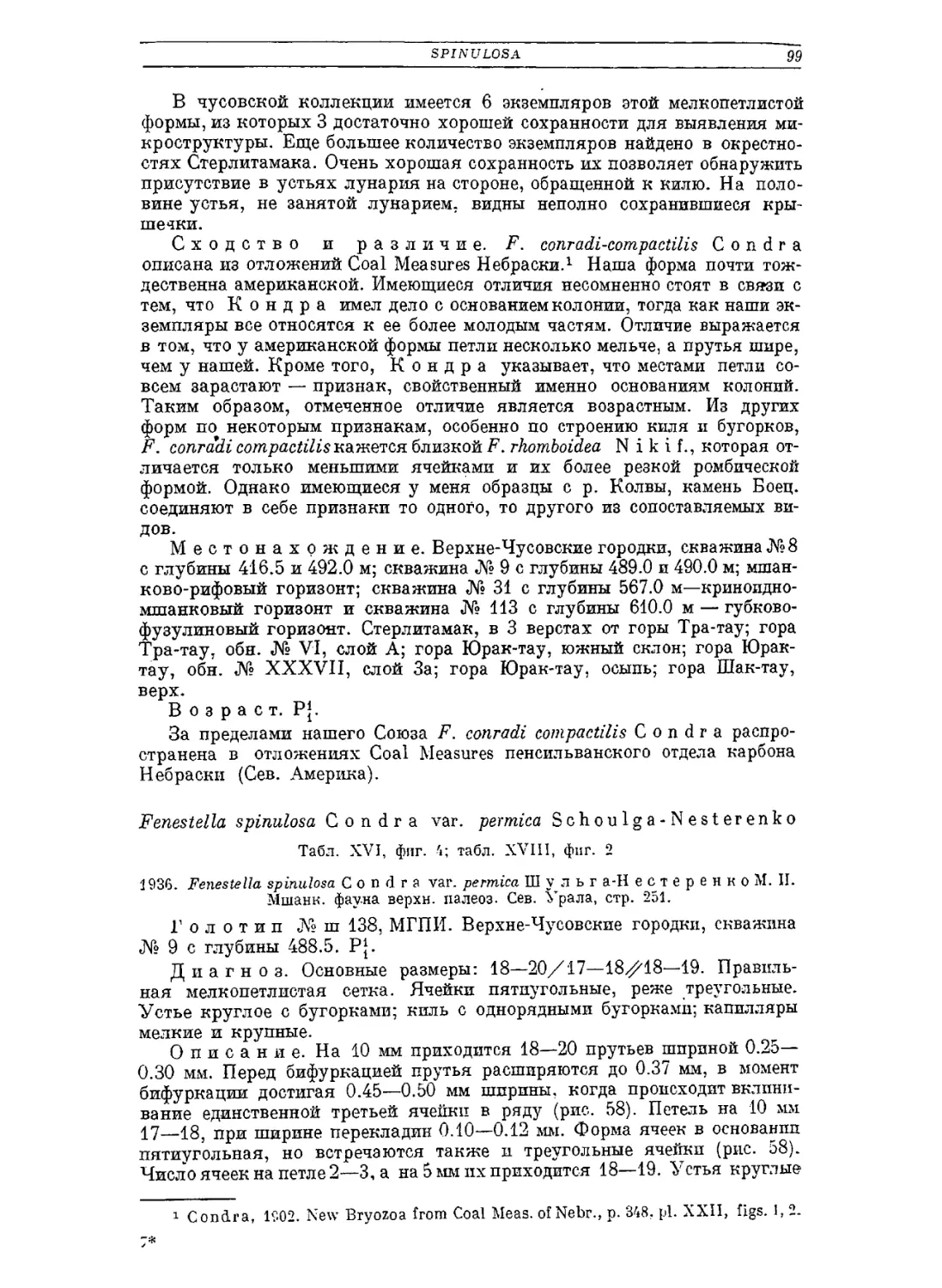

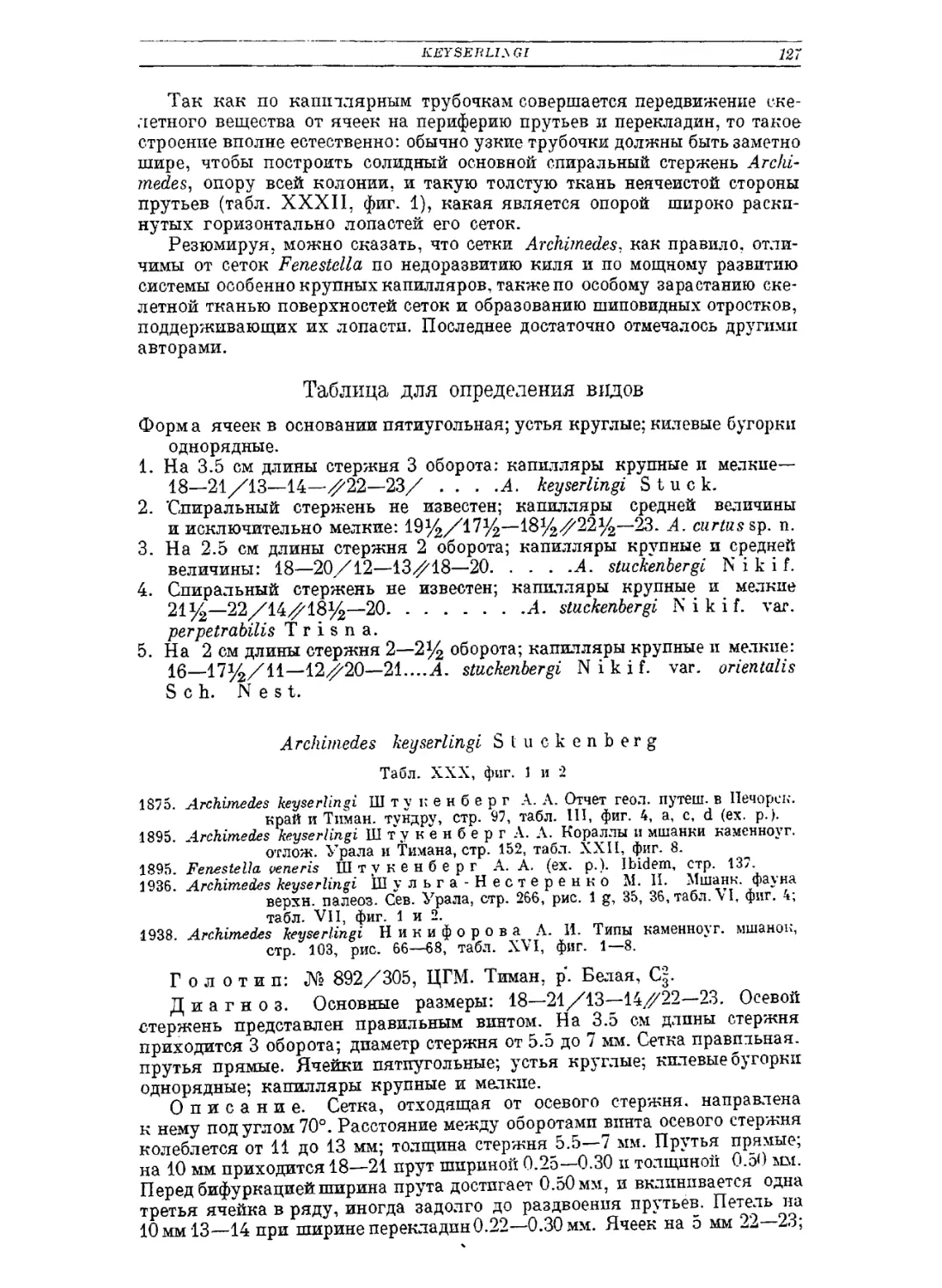

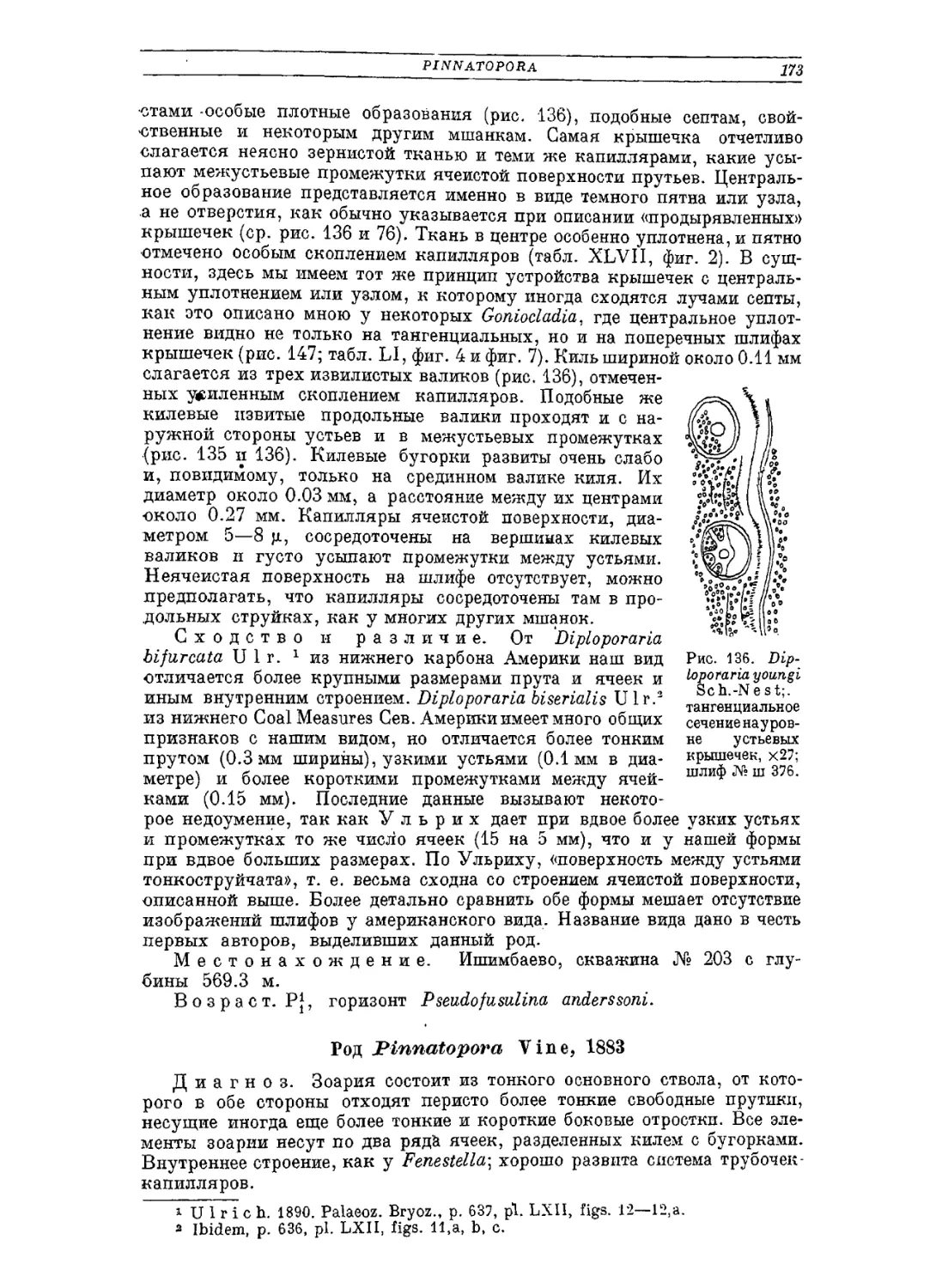

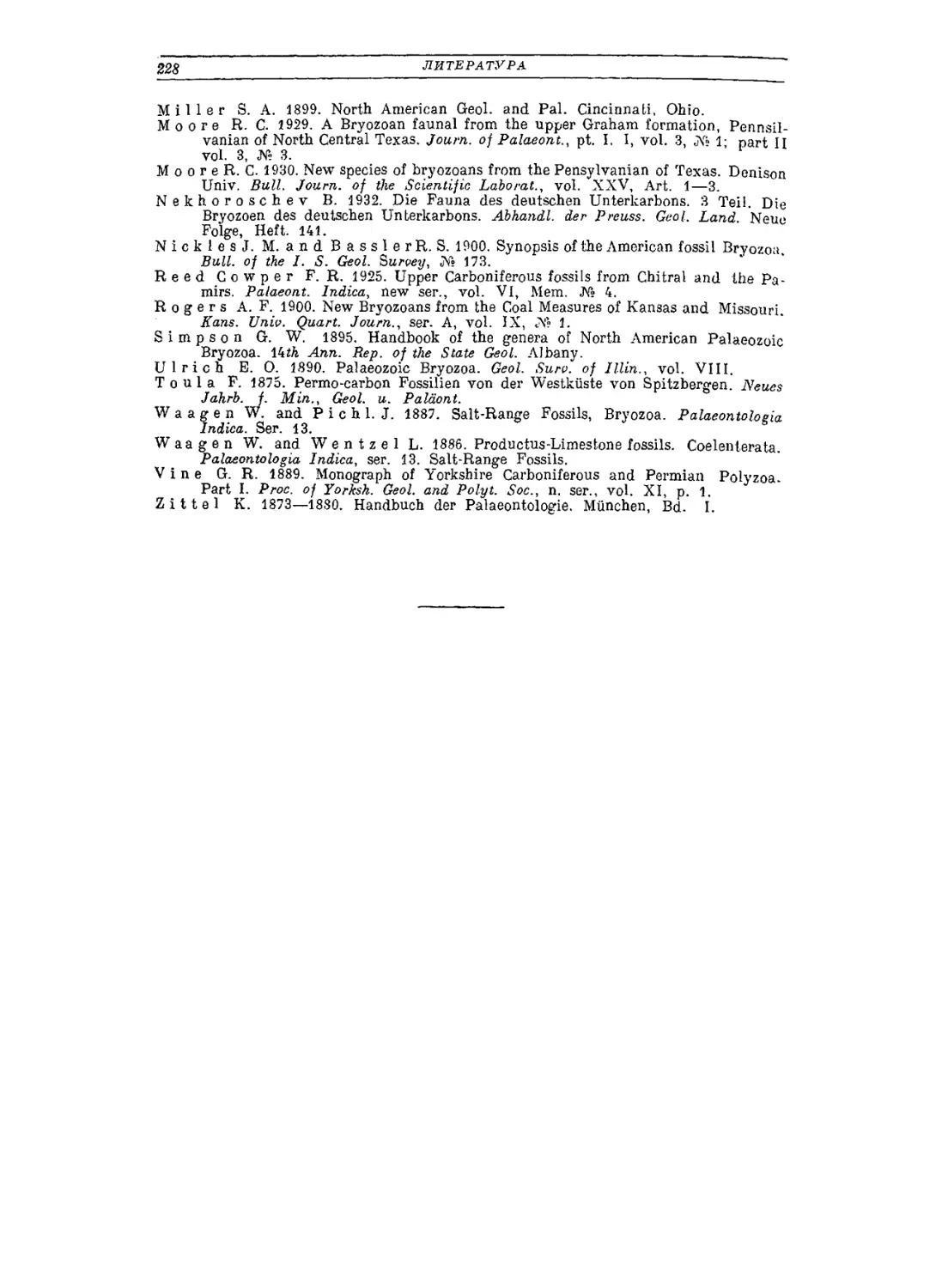

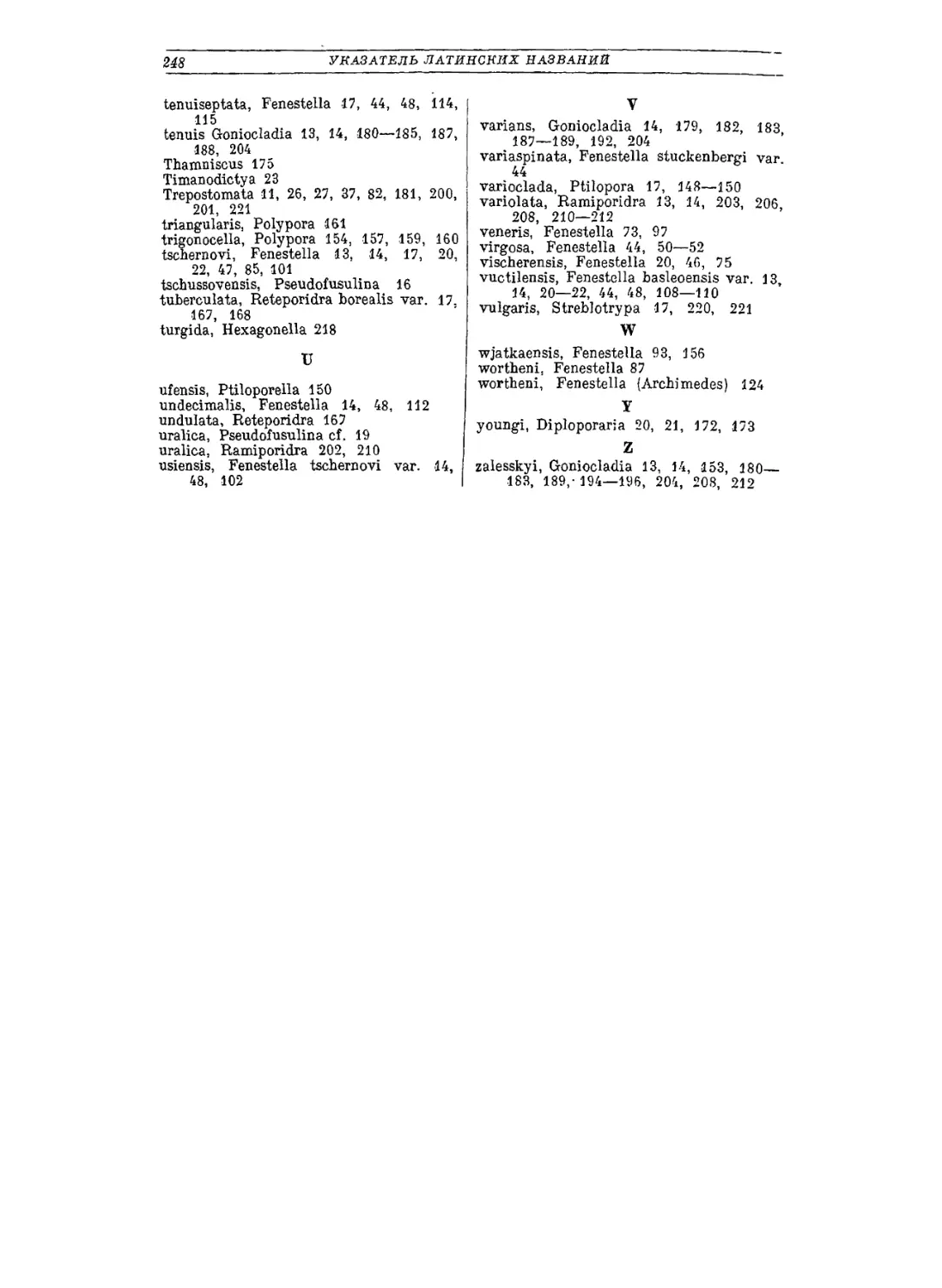

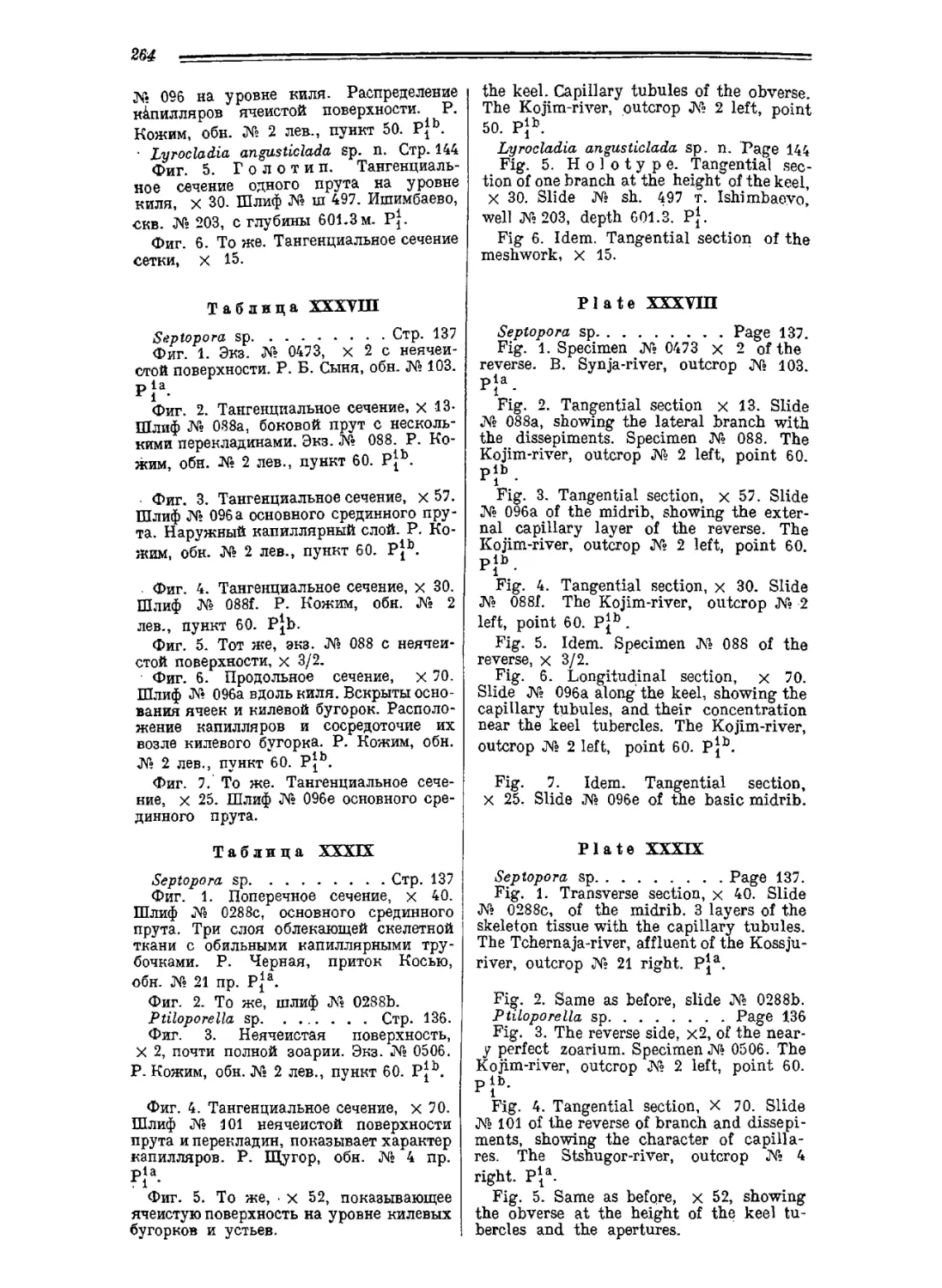

Возвращаясь к вышеупомянутой табл. 3, можно констатировать на-

личие следующих характерных мшанок для отдельных горизонтов ишим-

баево-стерлитамакских известняков (снизу вверх):

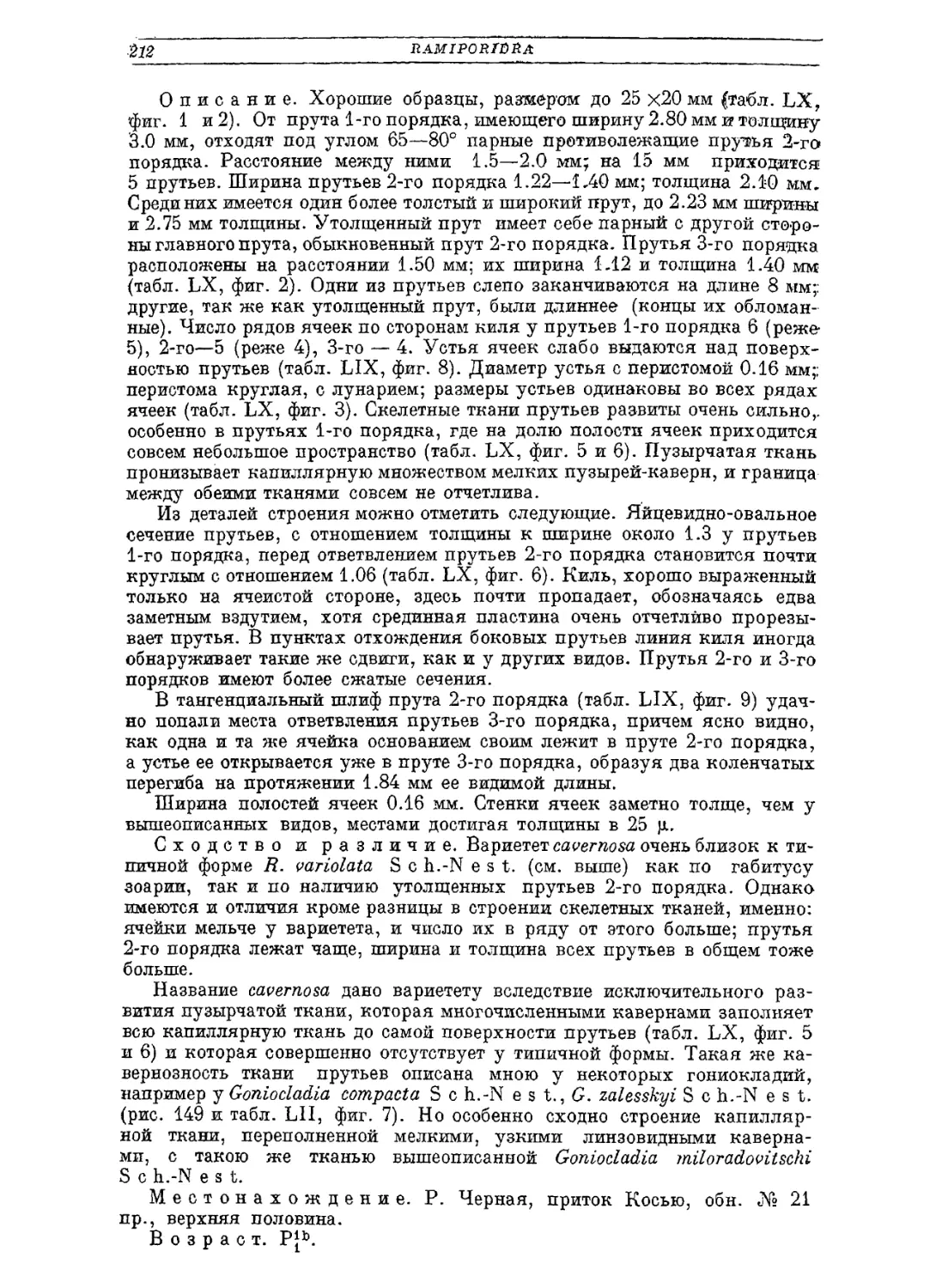

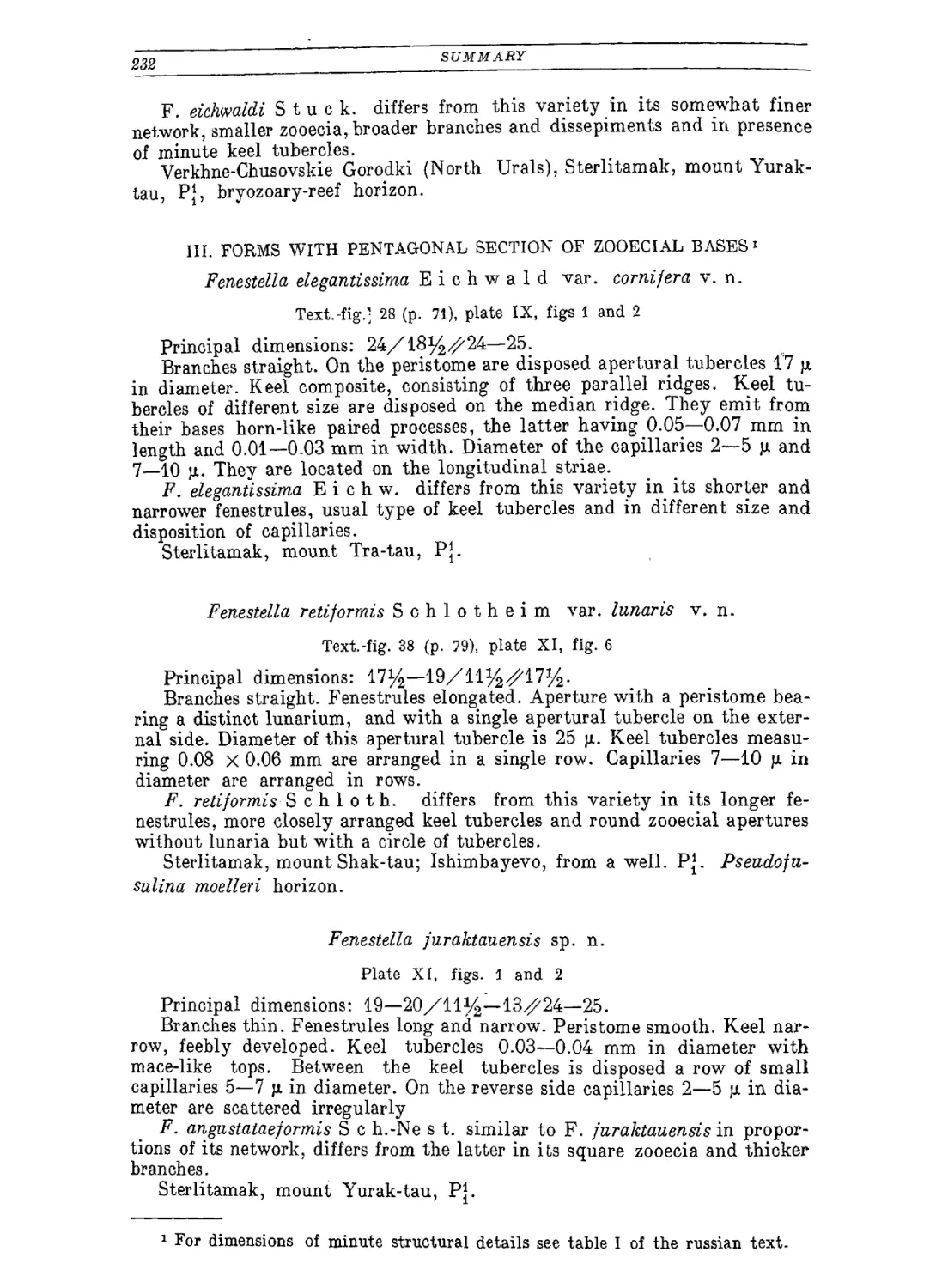

Горизонт Р seudofusulina moelleri Schell w.,с характерным комплек-

сом видов, найденных на горах Тра-тау, Юрак-тау и Шак-тау; наиболее

руководящими являются: Fenestella virgosa Eichw. var. atuberculata

v. n., F. solida sp. n., F. licharewi sp. n., F. bifida Eichw. var.

cyclotriangulata v. n., F. bifida Eichw. var. crassiseptata v. n., Dictio-

cladia noinskyi S c h.-N est., D. schichanensis Sch.-Nest. Часть

перечисленных видов, возможно, встречается и в нижележащей толще с

schwagerina princeps М б е 1 е г. Часть видов, приведенных в табл. 3

для горизонта с Рseudofusulina moelleri S с h е 11 w., встречается в одном

или нескольких вышележащих горизонтах.

Горизонт Рseudofusulina anderssoni S с h е 11 w. с характерным ком-

плексом видов, найденных на горах Тра-тау, Юрак-тау и Шак-тау, а также

частично в материале из скважин № 102 и 103 Ишимбаева; наиболее руко-

1 Р а у з ер -Черноусов а. 1936. О фузулинидах и стратиграф, расчлен.

извести. Стерлитам. района, стр. 288.

s д. ф. Ш а м о в, И. Д. Корженевский, А. Я. Виссарионова.

1936. Стратиграф, очерк нефтей, извести., стр. 815.

2*

2D

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ II ВОЗРАСТ ОПИСАННОМ ФАУНЫ

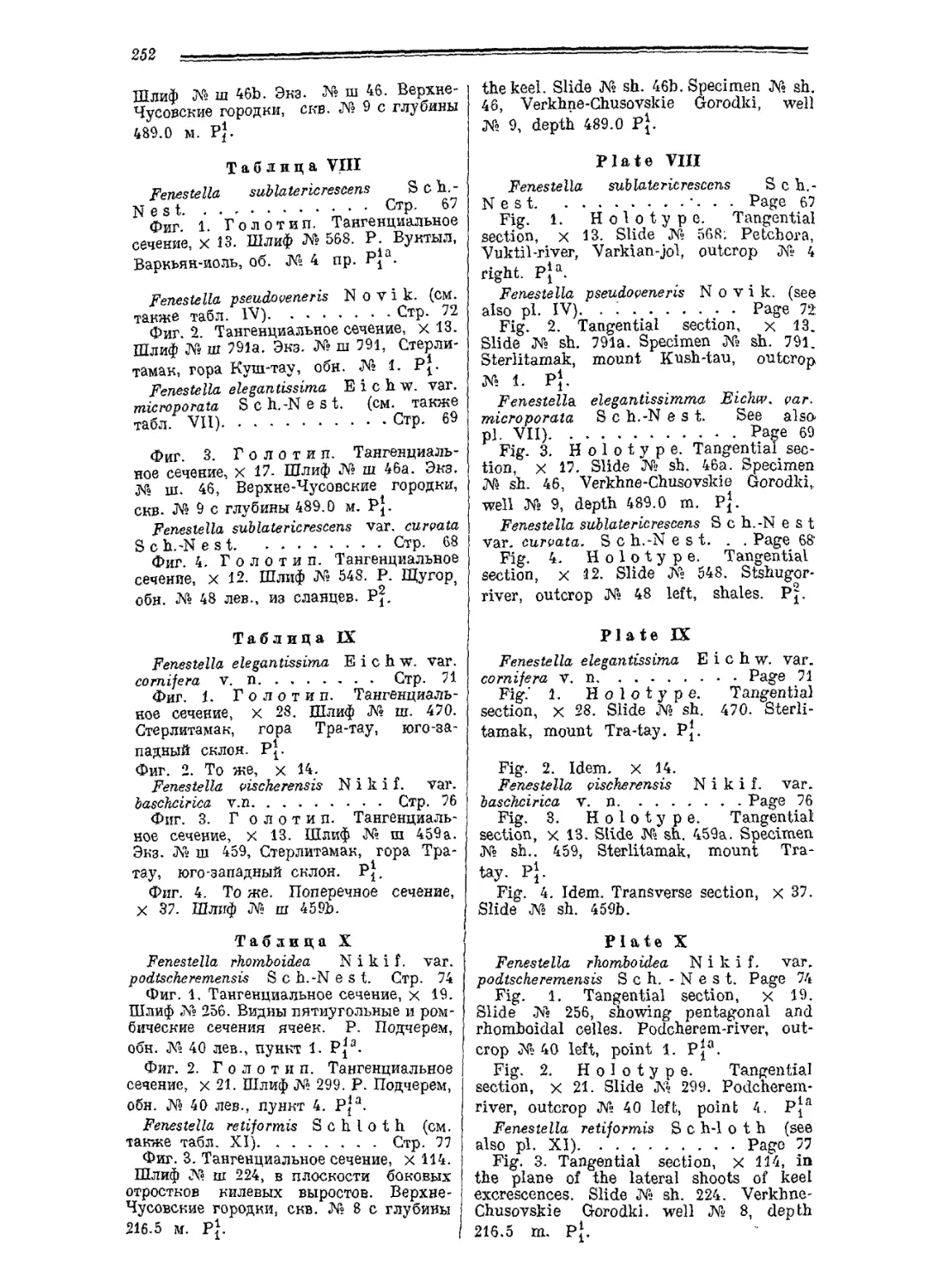

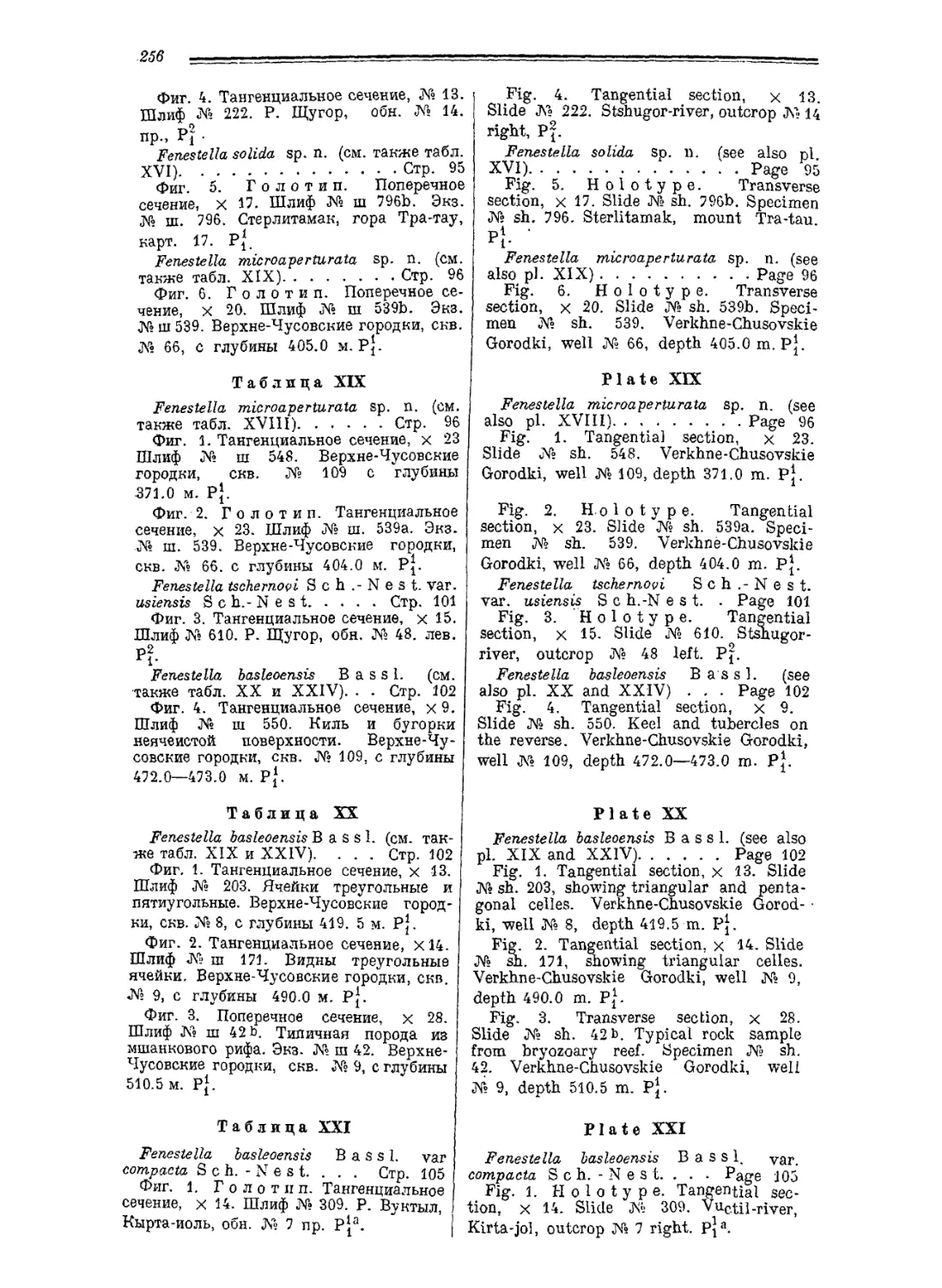

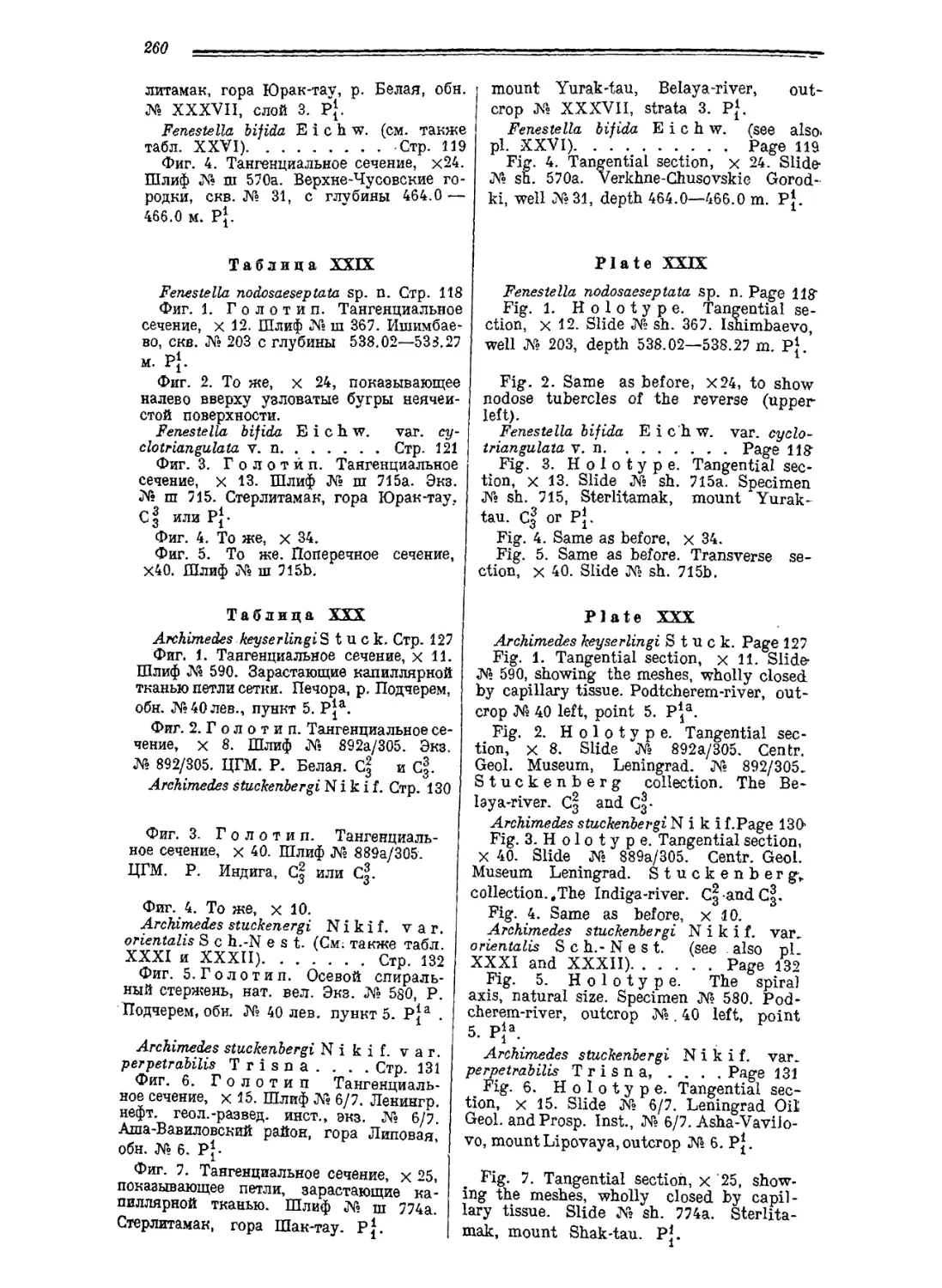

Таблица и

Plate ,3

Стратиграфическое распределение мшанок в районе Ишммбаево-(’терлмтачлк

Stratigraphic range of the Bryozoa ot the Ishimbaevo-Sterlitamak

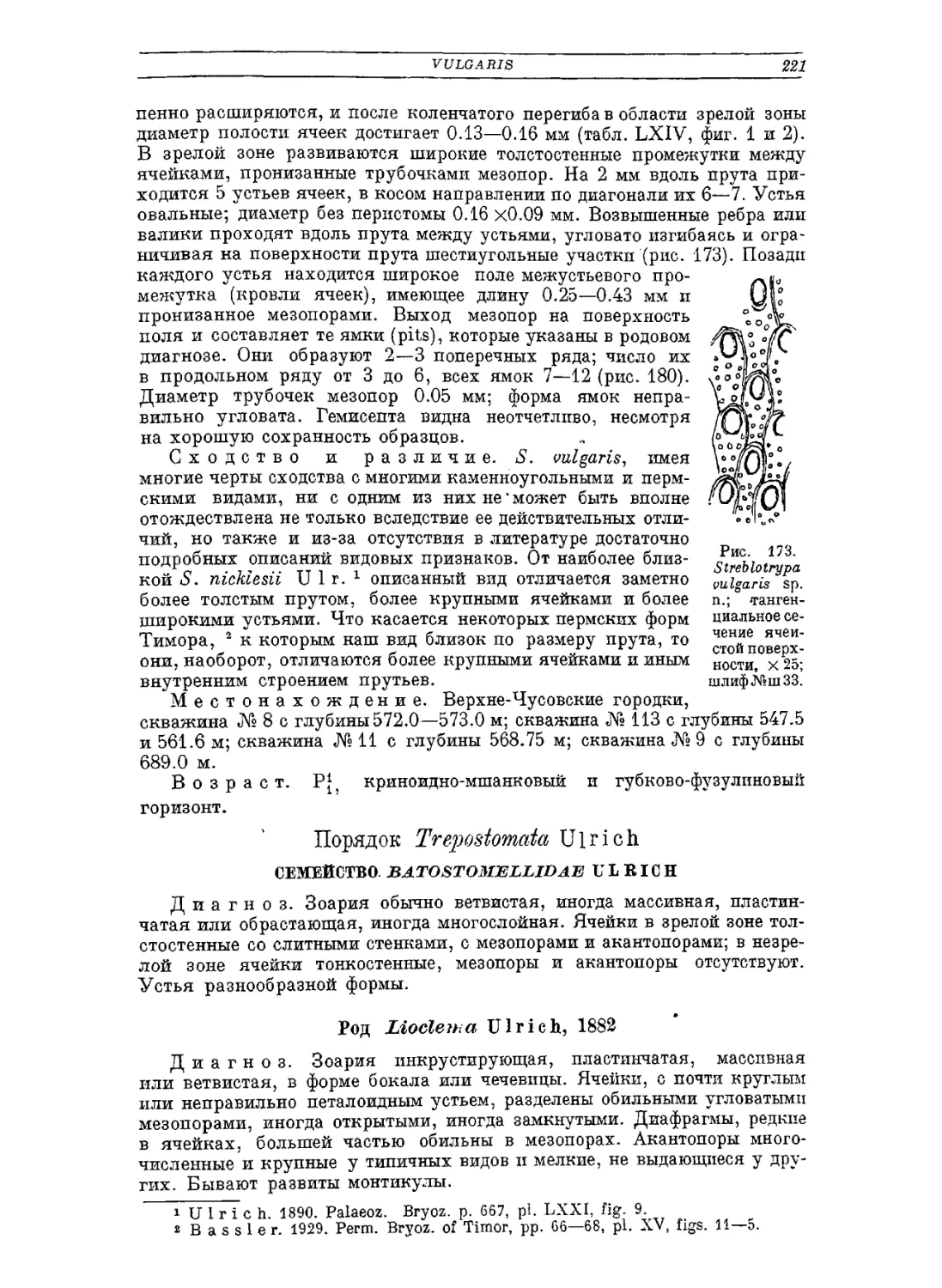

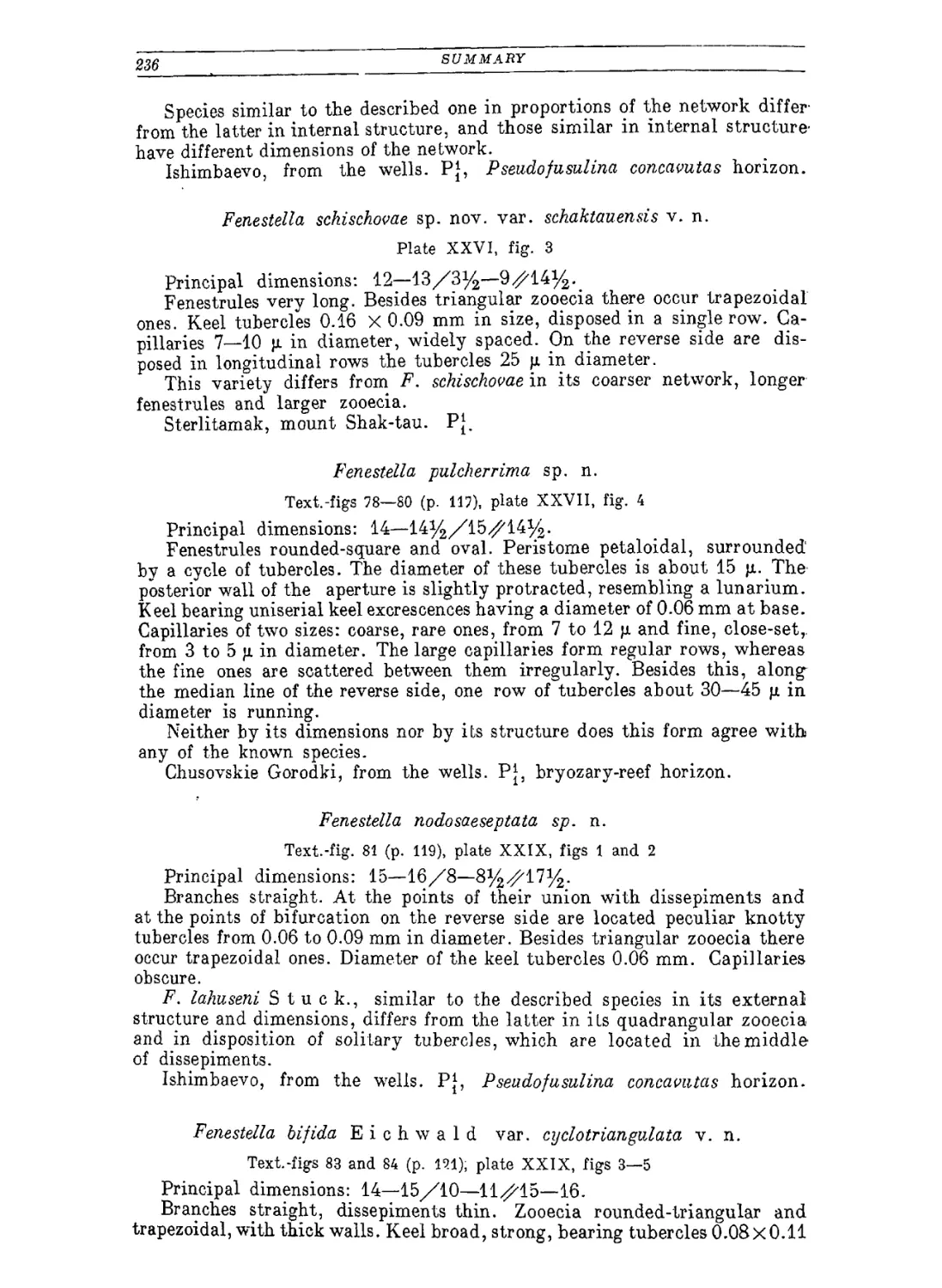

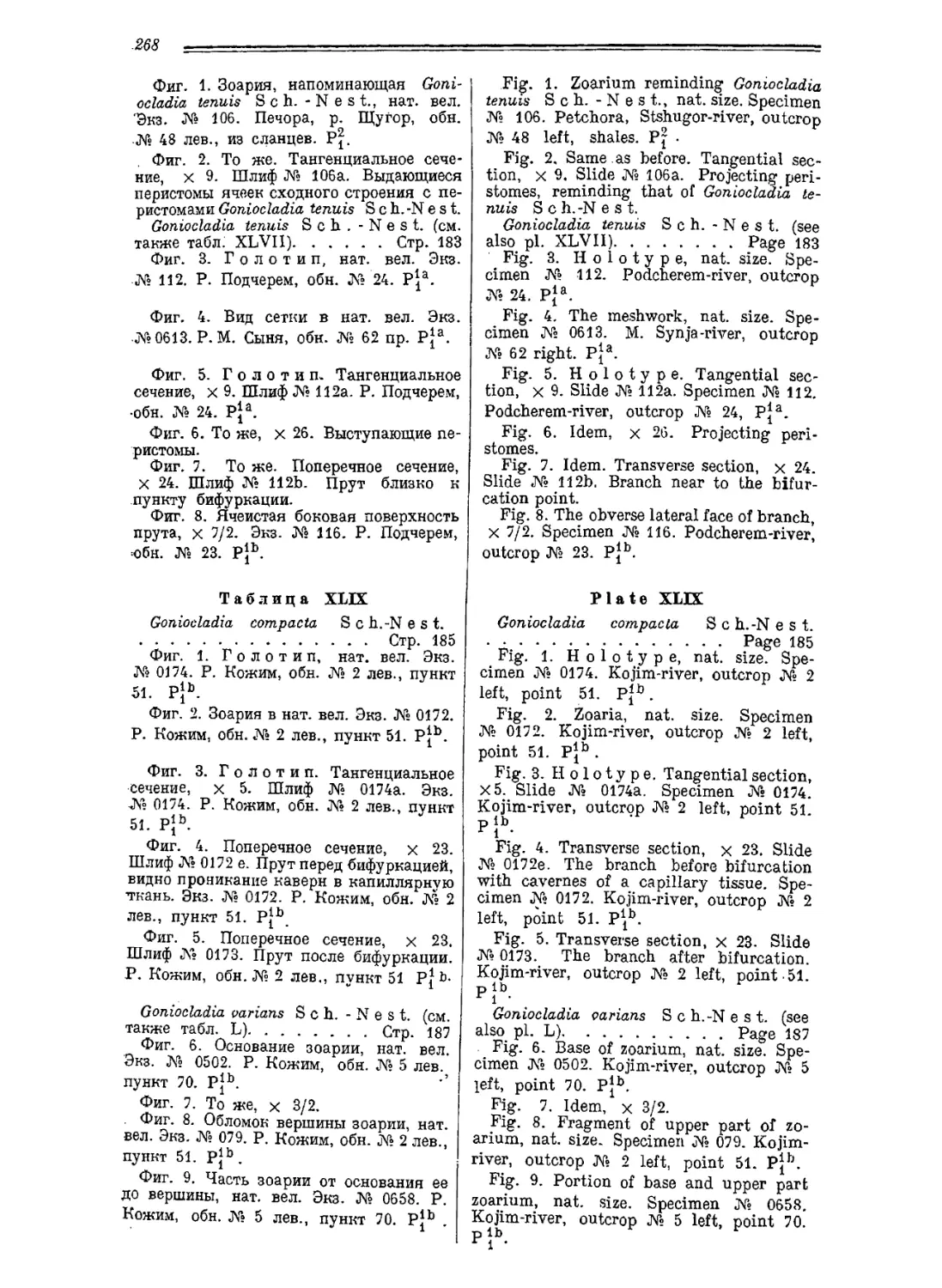

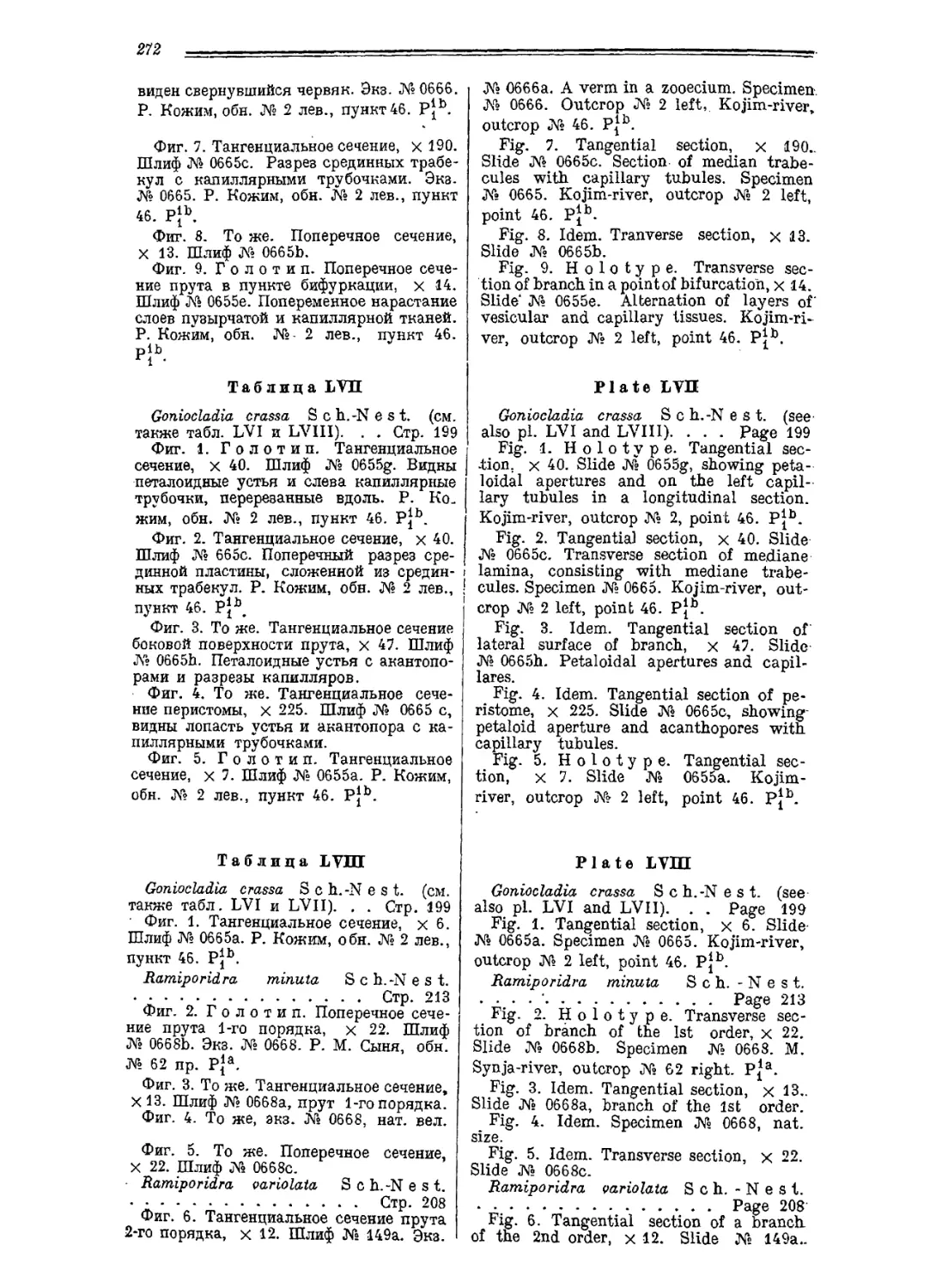

ХчОМПЛСКСЫ Complex Гориз ОПТЫ Horizons Названия видов Names of species i Pseudofusul ina moeUer. Schell w. j *—* •9^ Pseudofu^uUna lutufpui S c hell w.

Комплекс горизонта C P8GUdofU8ulina luluffini Schellw. Complex ot the horizons with Pseudo f и sulina lutugini Schelw, Fenestella foraminosa Eichw, var. grandis Sch.- Nest. Fenestella eiehwaldi Stuck, var. magnopora v. n. Fenestella elegantissima lit c h w. var- mioroporata S C h.-N e s t- Fenestella mierofenestrata S c h.-N es t. Fenestella ornata S c h.-N est. Fenestella tschernovi Sch ,-N c s t. Fenestella basleoensis В as si. var. speciosa Sch.- Nest. Fenestella pseudonirgosa N i k if. . Fenestella multiporataeformis S e h.-N est. Lyrodadia permica S c h.-N est. Lyrodadia pulchra S c h.-N est. 4- 4* 4- 4' 4- 4- 4- 4- 4’ i.

Комплекс горизонта । c PseudofusuXina con- cavutas V iss. Complex of the hori- zons with Pseudofu- sulina concavutas Viss. Fenestella foraminosa E i ch w. Fenestella elegantissima E i c h w. var. corniferu v. n. Fenestella viseherensis N i k i f. Fenestella retiformis Schloth. var. lunar is v. n. Fenestella microaperturata Sch.-Nest. var. polar is Sch.-N est. Fenestella guadratopora S c h.-N est. Fenestella schischovae sp. n. Fenestella nodosaeseptata sp. n. Diploporaria youngi S c h.-N est. + + + + + + + 4-4- 1 1

Комплекс горизонта c Pseudo fusulina anderssoni Schc 11 w. Complex of the horizons, with Pseudofusulina and&r- ssoni S ch e 11 w. Fenestella pseudoveneris N ovik. Fenestella Pischerensis N i k i f. var. baschkirica v. n. Fenestella cavifera S c h.-N est. var. nitida Tri s n a Fenestella tenuis sp. n. Fenestella lunariostellata sp. n. Fenestella conradi compactilis С о n d r a Fenestella basleoensis В ass 1. Fenestella basleoensis Bassl. var. mcctilensis Sch.- Nest. Archimedes stzickenbergi Nik if. var. perpet rabilis Tris na lyrodadia angusticlada sp. n. Lyrodadia pulchra Sch.-Nest. var. schaktauensis v. n. 4- 4- 4- + 4' 4- 4- 4’ 4' 4- 4’ 4- 4-

Комплекс горизонта c Pseud tfusulina mbdleri S c h e 11 w. Complex of the horizons ! with Pseudofusulina moe-leri Sche llw. ! Fenestella virgosa Richw. var. atubereuWu v. n. Fenestella virgosa Eichw. var. minus v. n. Fenestella hetepocellata sp. n. Fenestella lahuseni Stuck, var. microtuberculattb v. n. Fenestella anguslataeformis S c h.-N est. var. pentugo- nalis s c h.-N cat. Fenestella cavifera S c h.-N e s t. Fenestella solida sp. n. Fenestella lichareun sp. n. Fenestella bifida Eichw. var. cydotriangulata v. n. Fenestella bifida E i c h w. var. crass Ise ptatu v. n. Archimedes keyserlingi Stuck. Archimedes curtus sp. n. Archimedes stuckenbergi N ik i Г. Dictyoodadia noins kyi S c h.-N e s t. Dictyodadia schichancusis S c h.-N est. -1- -1- Ч- •1- Ч- •h Ф -h h -1- -b 4- 4- 4* 4- 4- 4- ’b 4-

МЕСТОНАХОЖДНИЕ И ВОЗРАСТ ОПИСАННОЙ ФАУНЫ

водящими являются: Fenestella psuedooeneris Novi к., F. oischerensis

Nikif. var. baschkirica v. n., F. caoifera Sc h.-N est. var nitida

T r i s n a, F. tenuis sp. n., F. lunariostellata sp. n., F. basleoensis

В a s s 1. var. vuctilensis S ch.-N est,. Archimedes stuckenbergi N i-

k i f. var. perpetrabilis Tri sn a, Lyrocladia angusticlada sp. n., L. pul-

chra S c h.- Nest. var. schaktauensis v. n. Как показывает табл. 3;

часть других видов комплекса мшанок этого горизонта переходит сюда

из нижележащего горизонта, часть поднимается отсюда в вышележащий

горизонт с Pseudofasulina concaoutas Visa.

Горизонт Р seudofusalina concaoutas V i s s. с характерным комплексом

мшанок, найденных на горах Юрак-тау и Шак-тау, а также частично в ма-

териале из скважин № 203 и 208; руководящими являются: Fenestella

elegantissima Eiehw. var. cornifera v. n., F. retiformis S c h 1 о t h.,

F. micro apertur ata S ch.-N est. var polarisS ch.-N est., F. schischovac

sp. n., F. nodosaeseptata sp. n., Diploporaria youngi Sch.-Nest. Как

показывает табл. 3, часть других видов комплекса мшанок этого горизонта

переходит сюда из нижележащего горизонта; в отношении же вышележа-

щего горизонта Рseudofusulina lutugini S с h е 11 w. приходится отме-

тить пока отсутствие с ним общих форм. Однако это явление несомненно

случайное, связанное с неполнотой сборов, потому что ряд видов, как,

например, F. foraminosa Е i с h w., F. quadratopora S c h. - N e s t.,

в других местностях свойственны именно этому вышележащему горизонту.

Горизонт Рseudofusulina lutugini S с h е 11 w. с характерным ком-

плексом мшанок, найденных на горах Юрак-тау и Шак-тау. О наличии это-

го горизонта на упомянутых горах-одиночках мы можем судить только по

присутствию соответственного комплекса мшанок (см. табл. 3). Приведен-

ный в табл. 3 список, который не требует повторения в тексте, дает ряд ви

дов, весьма характерных для горизонта Рseudofusulina lutugini S с h е 11 w.

Чусовских городков (мшанково-рифового горизонта, табл. 4). Часть этих

видов найдена в синхроничных отложениях р. Печоры. Это обстоятельство,

так же как и отсутствие соответственных видов в горизонте Рseudofusalina

concaoutas V i s s., свидетельствует, надо думать, о наличии, еще не

известных на горах-одиночках, более молодых отложений нижней перми.

Сохранность мшанок, собранных в Ишимбаево-Стерлитамакском райо-

не, очень хорошая. Окремнение сравнительно редко искажает внутреннее

строение зоарий, и детали микроструктуры выявлены чрезвычайно четко.

Многие виды представлены очень большим числом экземпляров.

Обильная фауна мшанок, характеризующая толщи нижней перми

Ишимбаево-Стерлитамакского района, несомненно, может стать базой для

расчленения ее при помощи мшанок, а не только фузулинид, как приведено

выше. Необходимость такого расчленения вытекает уже из того антаго-

низма, какой до известной степени существует между мшанками и фора-

миниферами: слои, богатые мшанками, нередко бывают бедны форамини-

ферами, и наоборот. Впервые расчленение толщи шпимбаевских извест-

няков на основании мшанок было произведено А. И. Никифоро-

вой.1 Изучение ею распределения мшанок в кернах пяти буровых сква-

жин Ишимбаева позволило ей выделить три мшанковых горизонта. Самый

верхний—гексагонелловый—горизонт характеризуется, кроме присутствия

представителей семейства Fenestellidae^ также распространением Hexago-

nella ischimbaica N i k if.; самый нижний — аскопоровый, кроме пред-

ставителей Fenestellidae, содержит Ascopora nodosa (Fischer) var.

sterlitamakensis Nikif. Толще, заключенной между этими обоими го-

ризонтами, А. И. Никифорова дает название промежуточной и

1 Никифорова. 1938. Стратиграф, распред, мшанок .в нефтей, извести..

Ишимбаев. района, стр. 76.

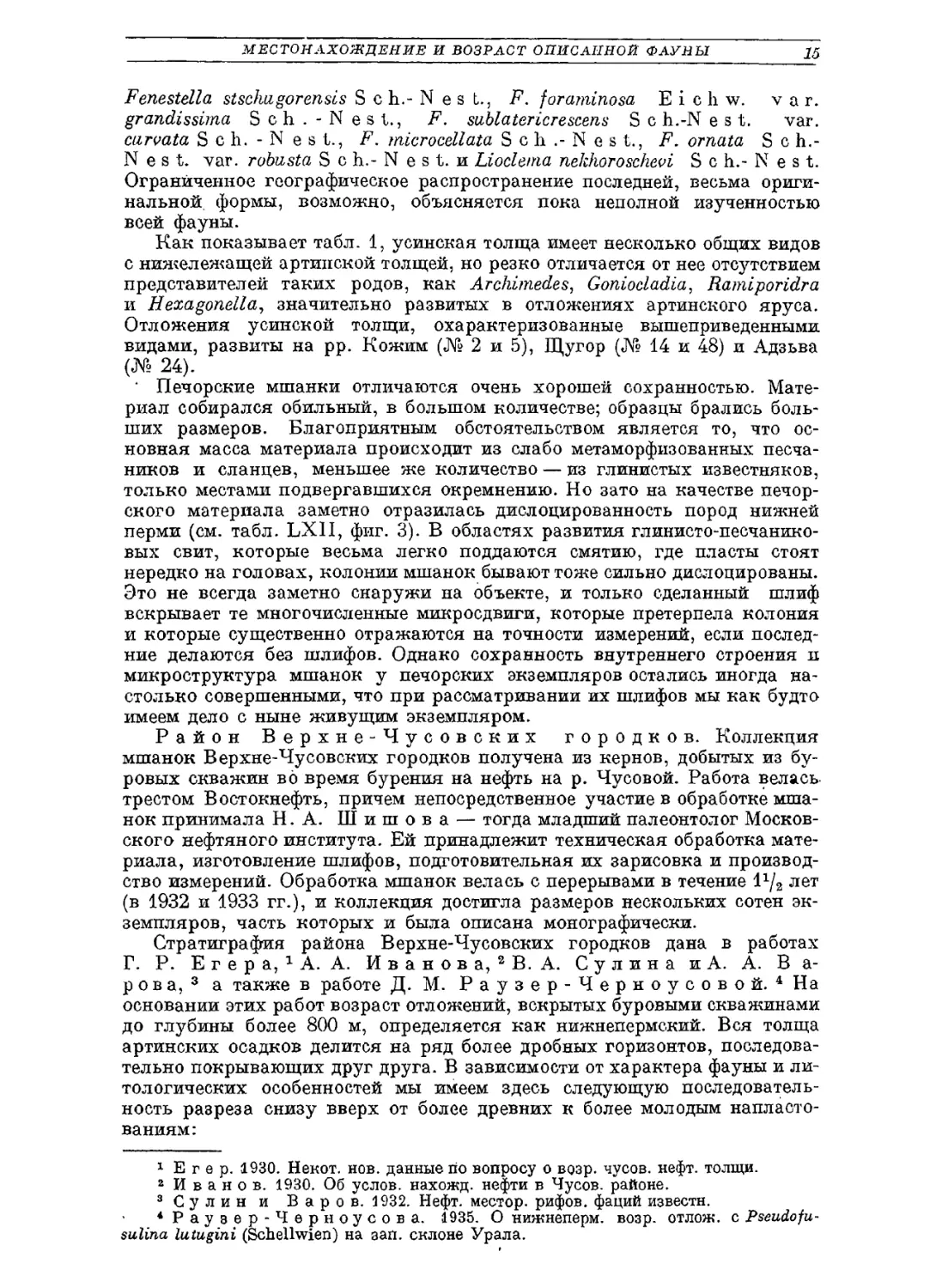

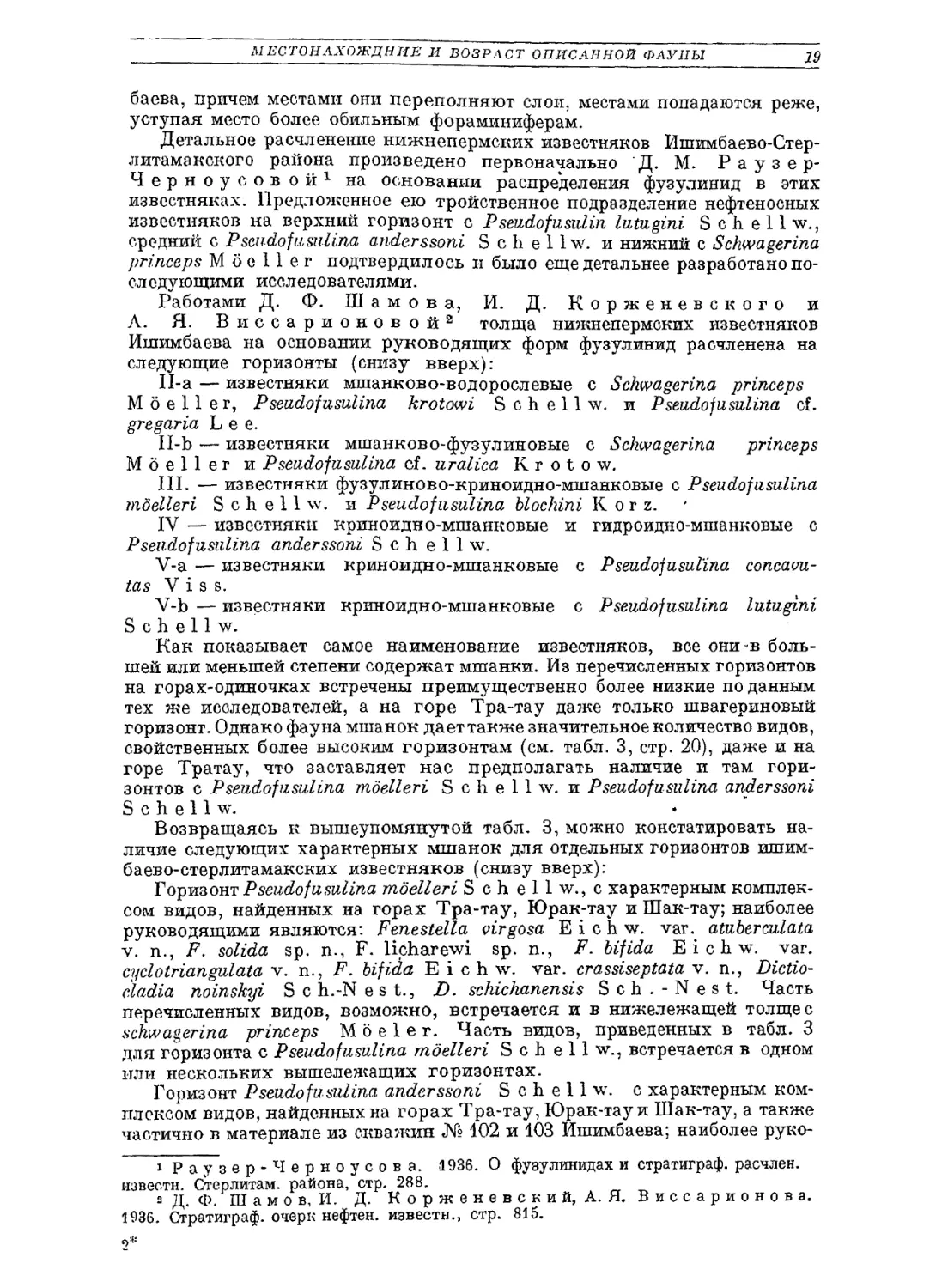

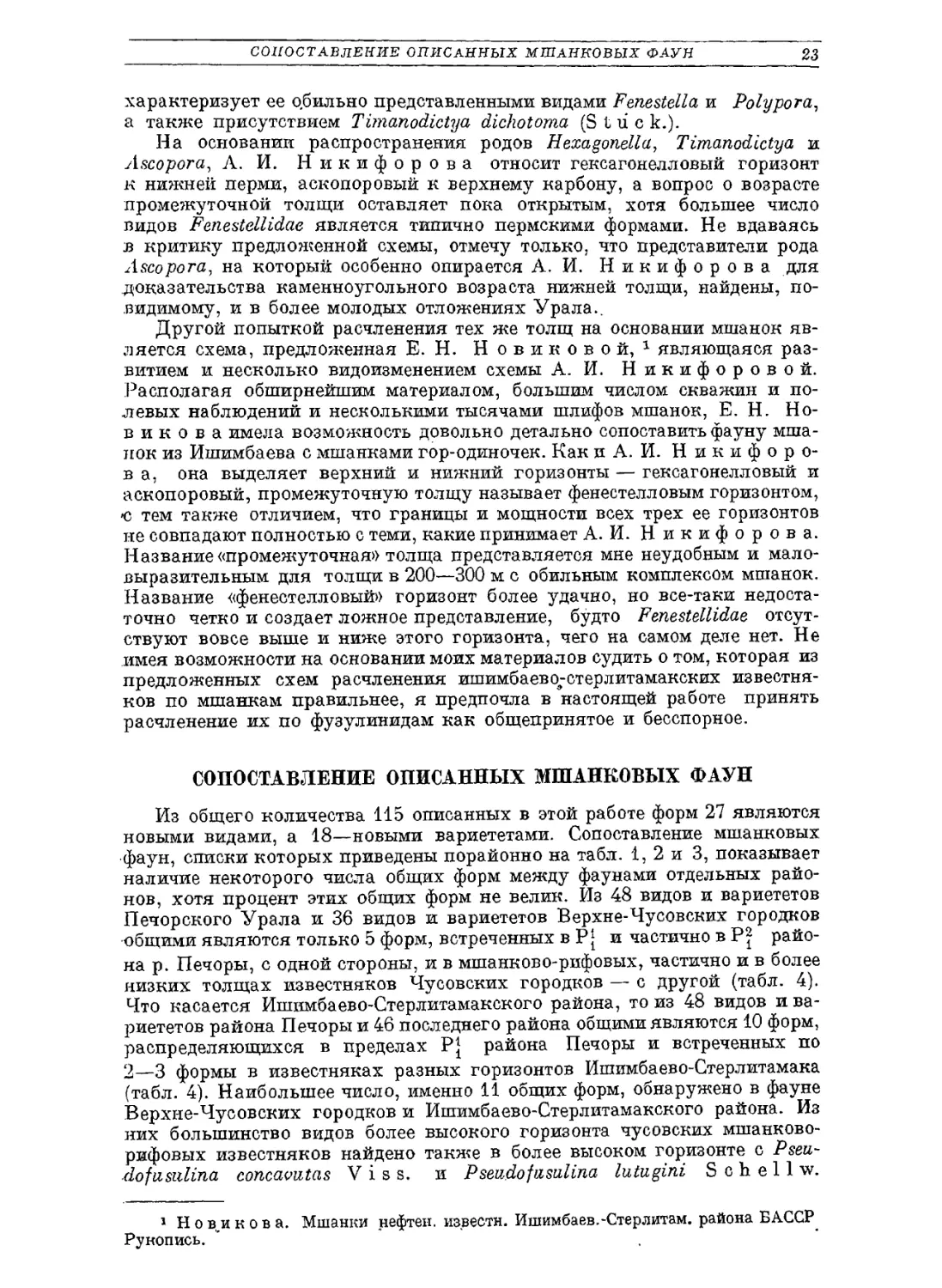

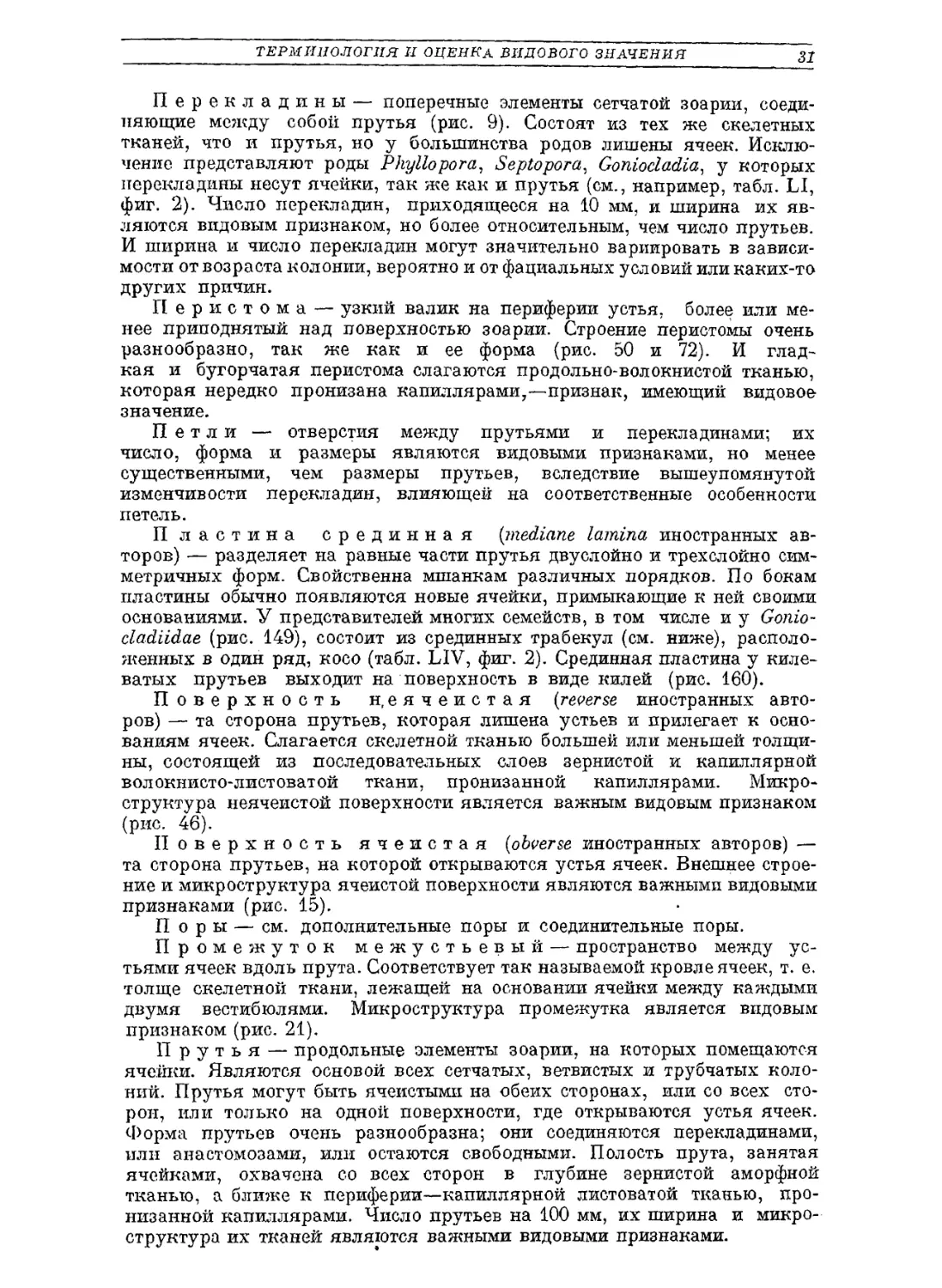

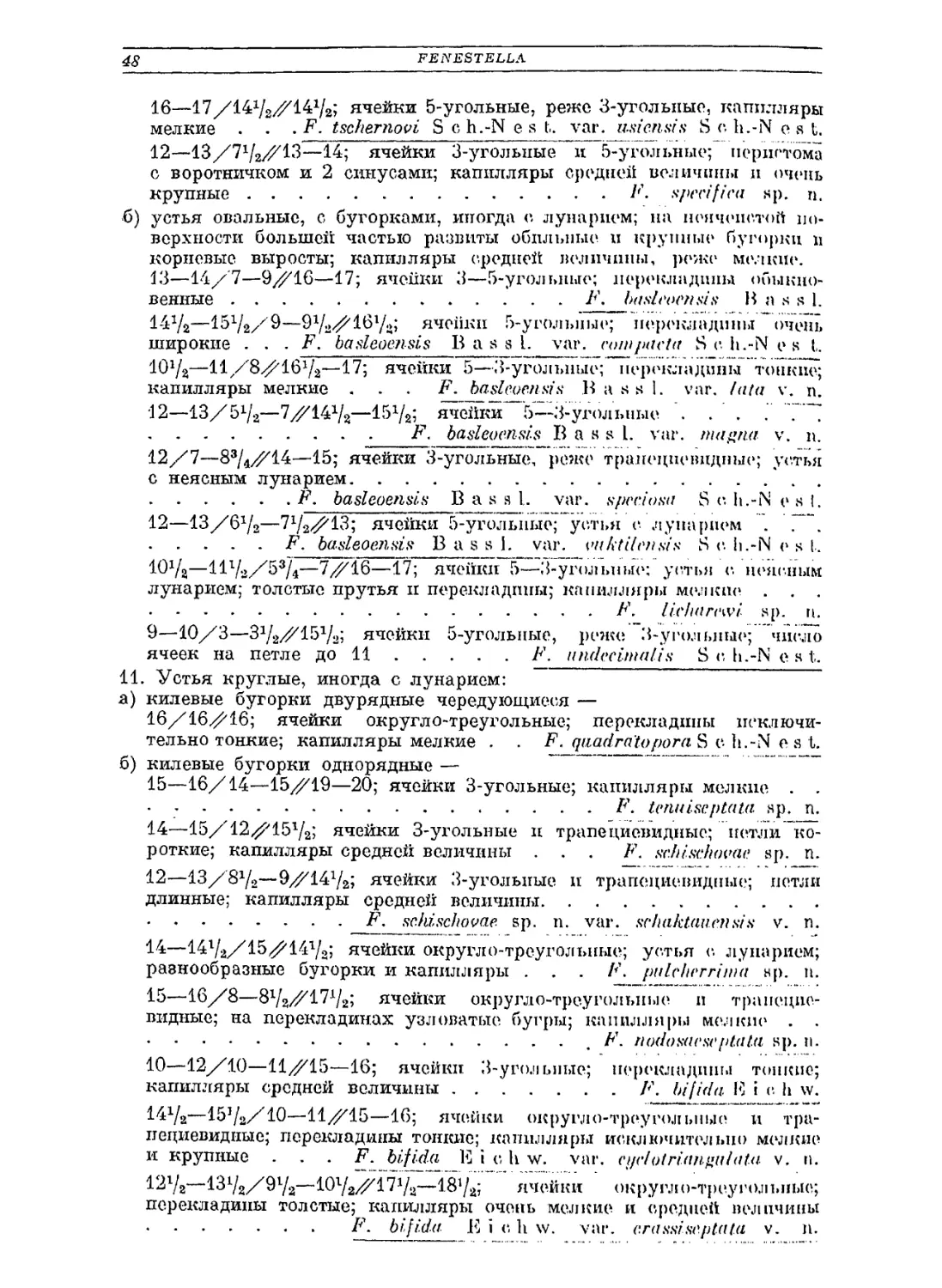

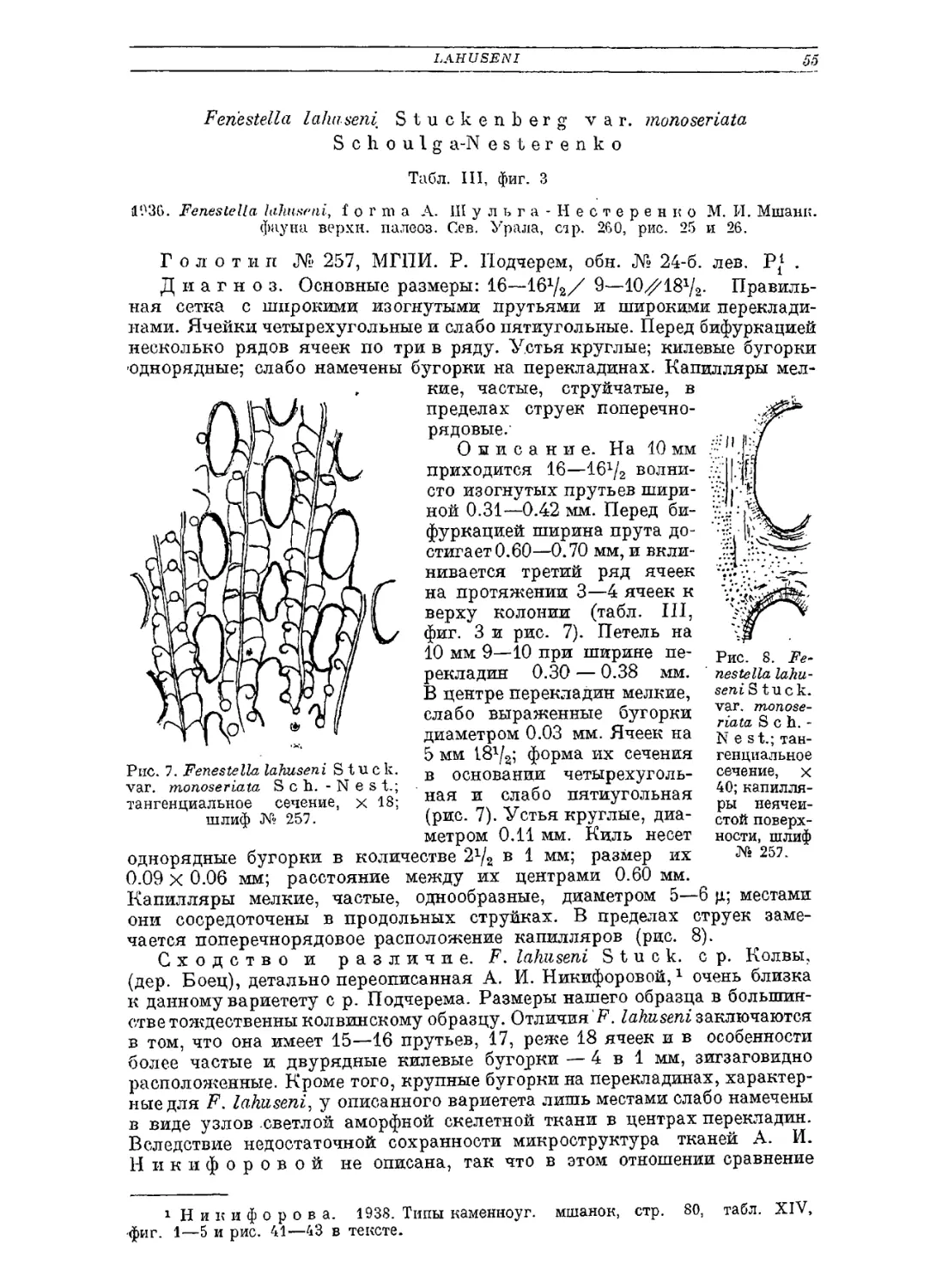

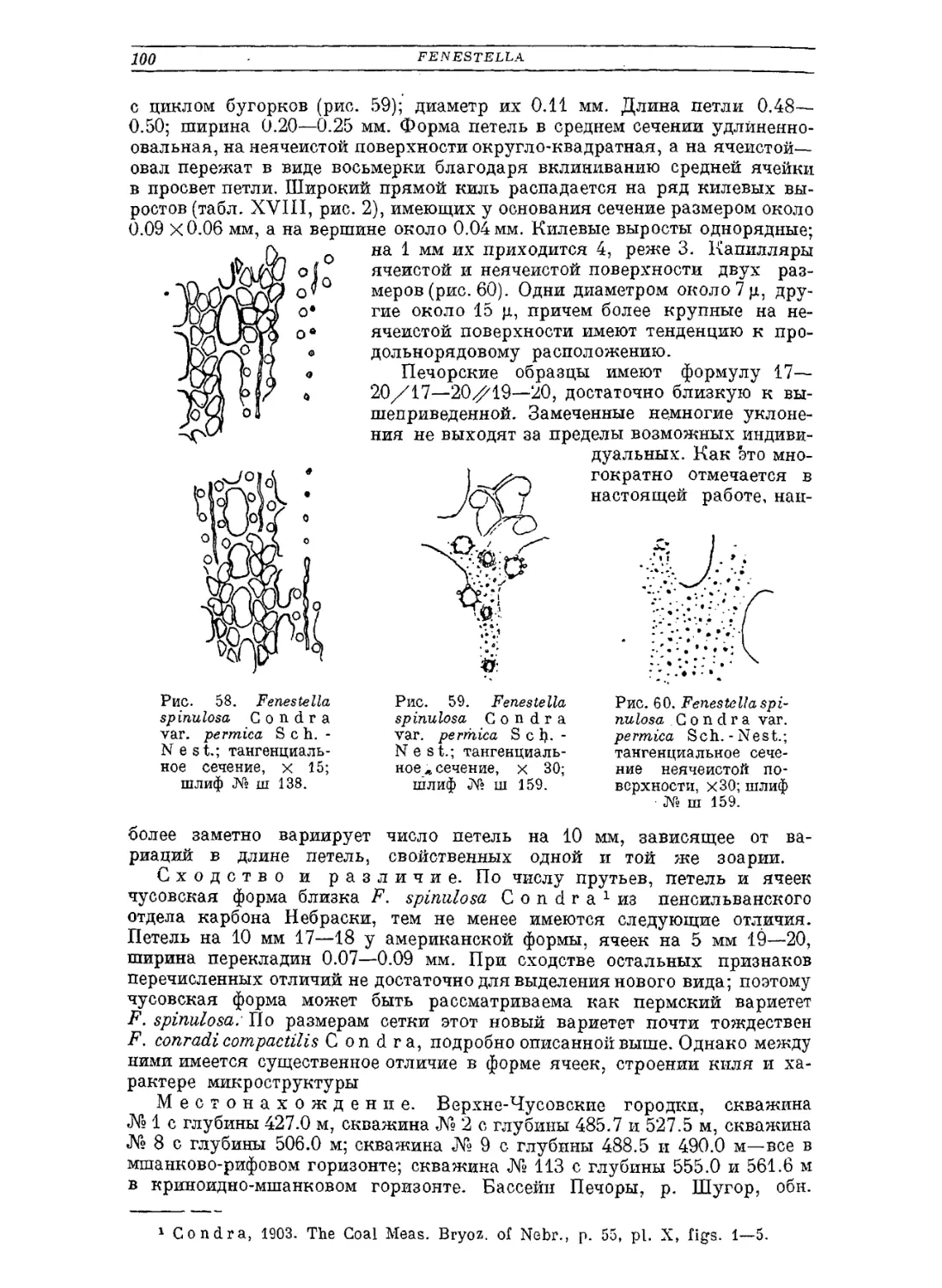

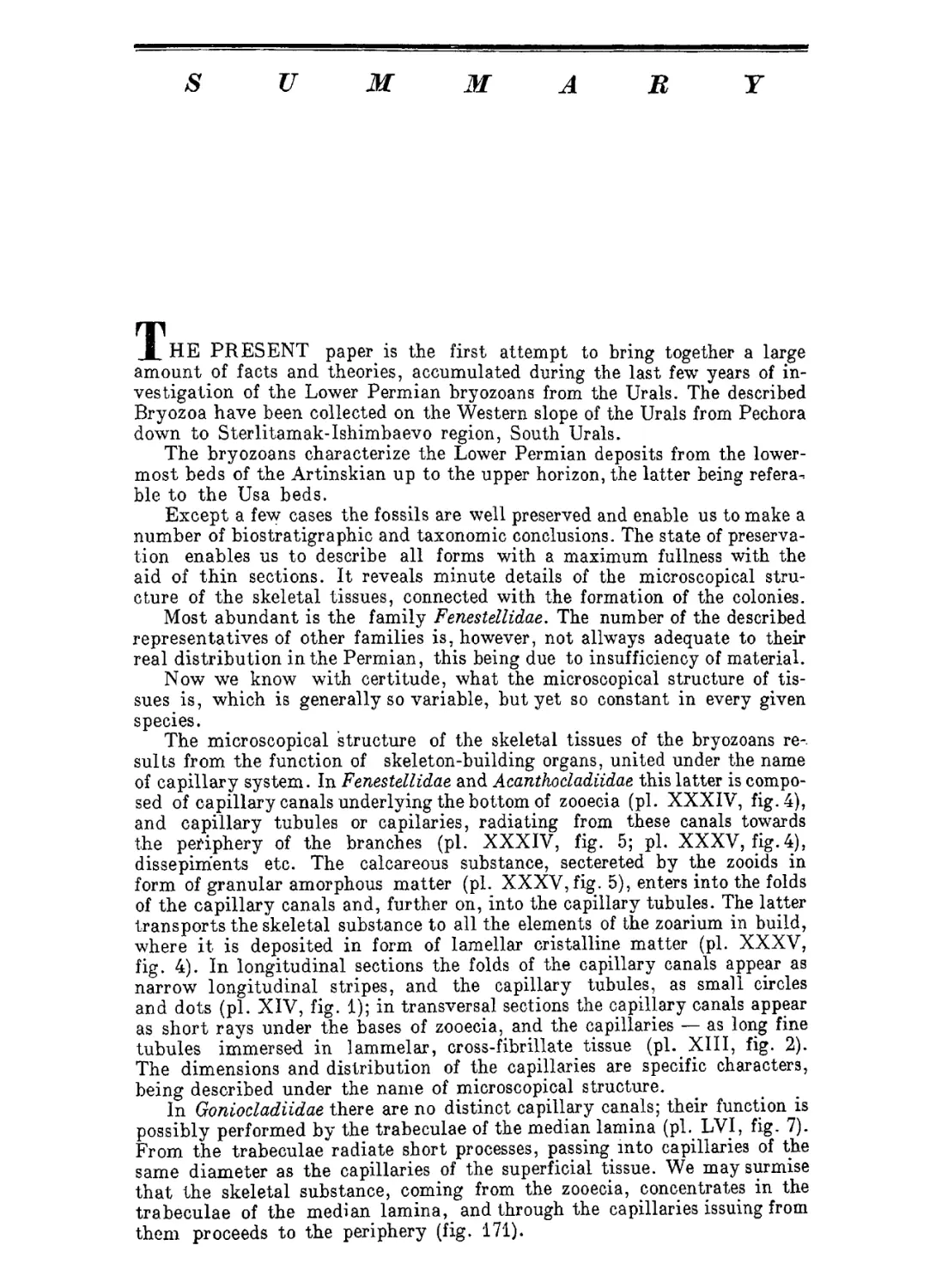

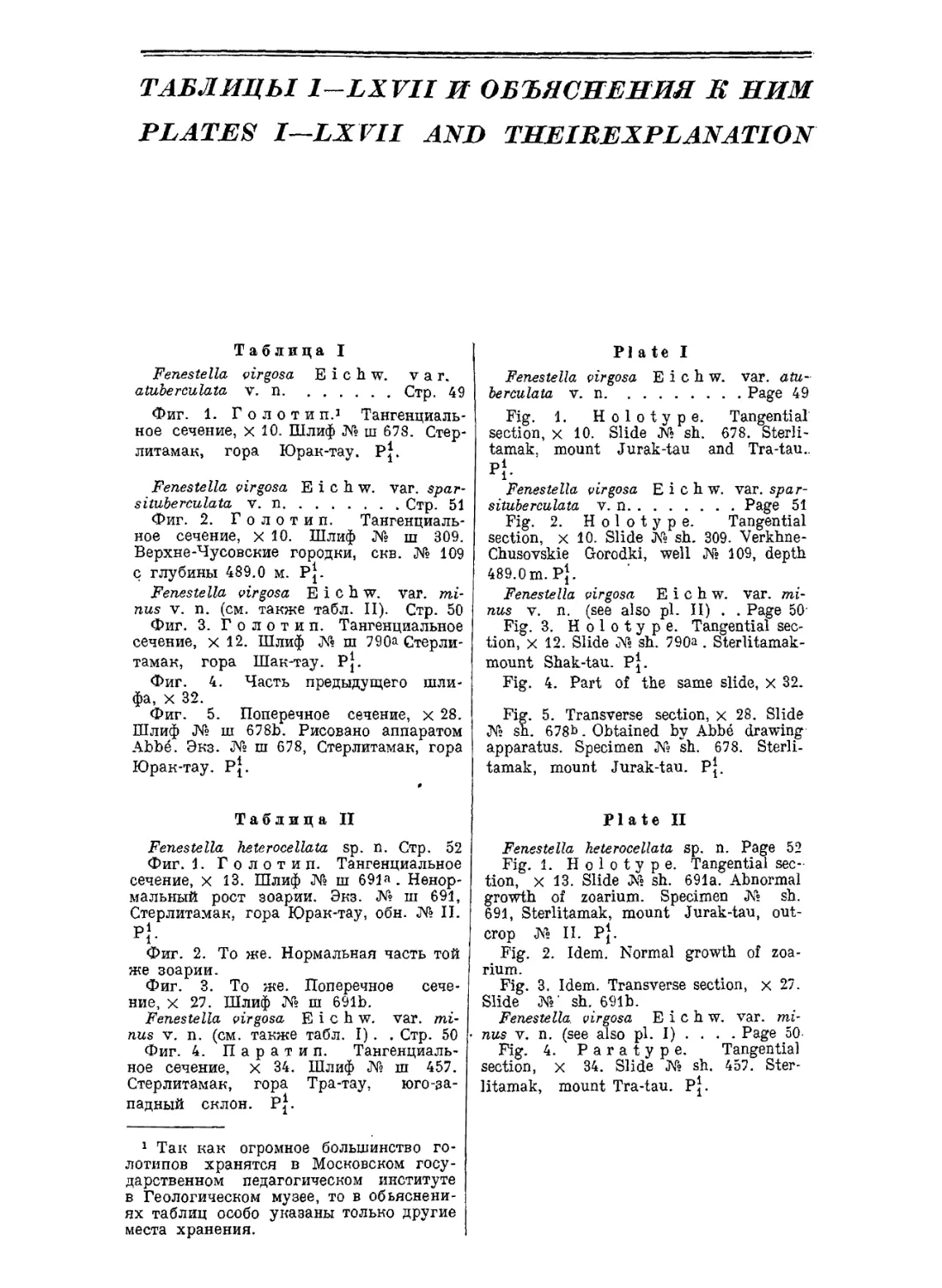

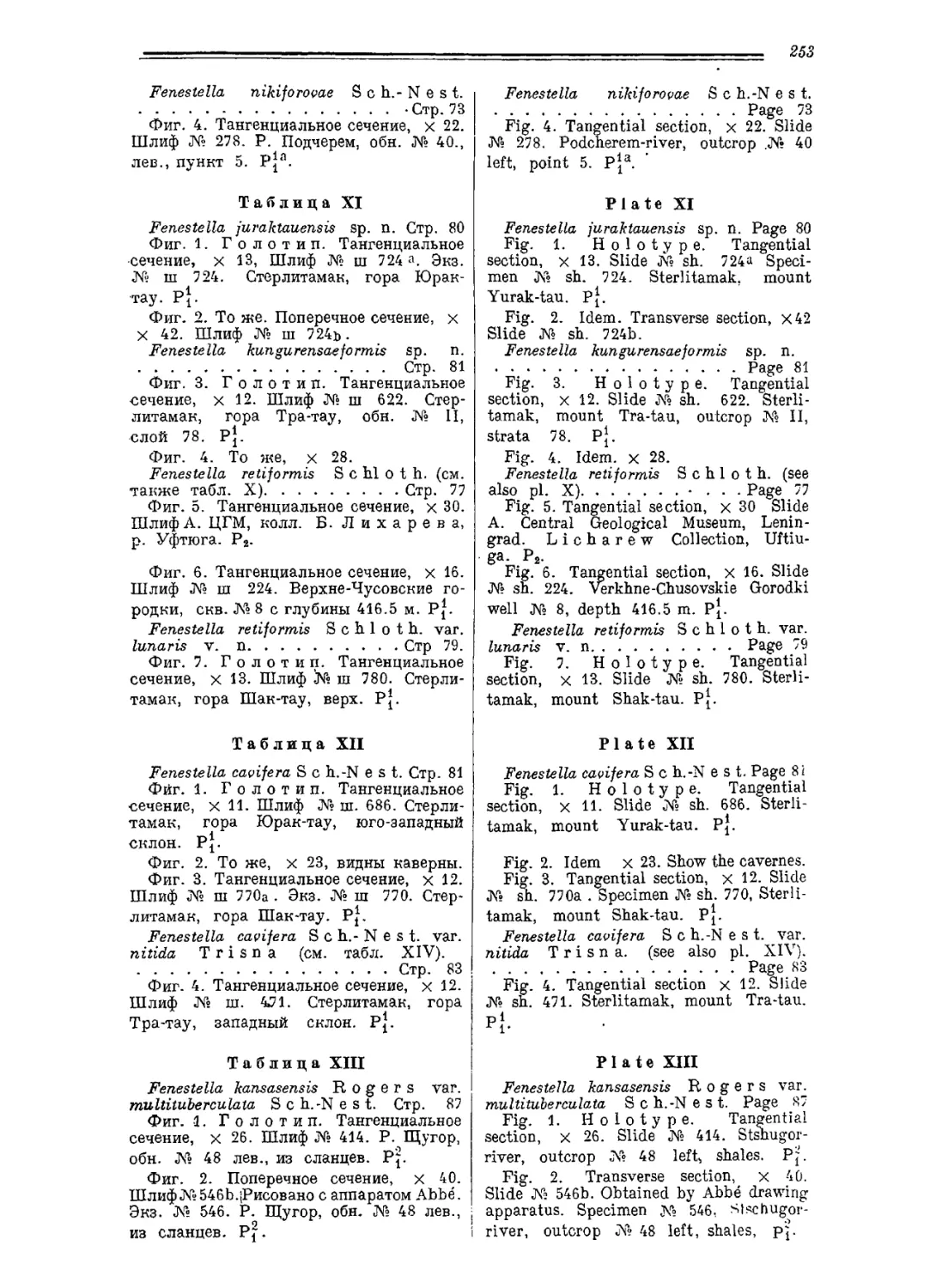

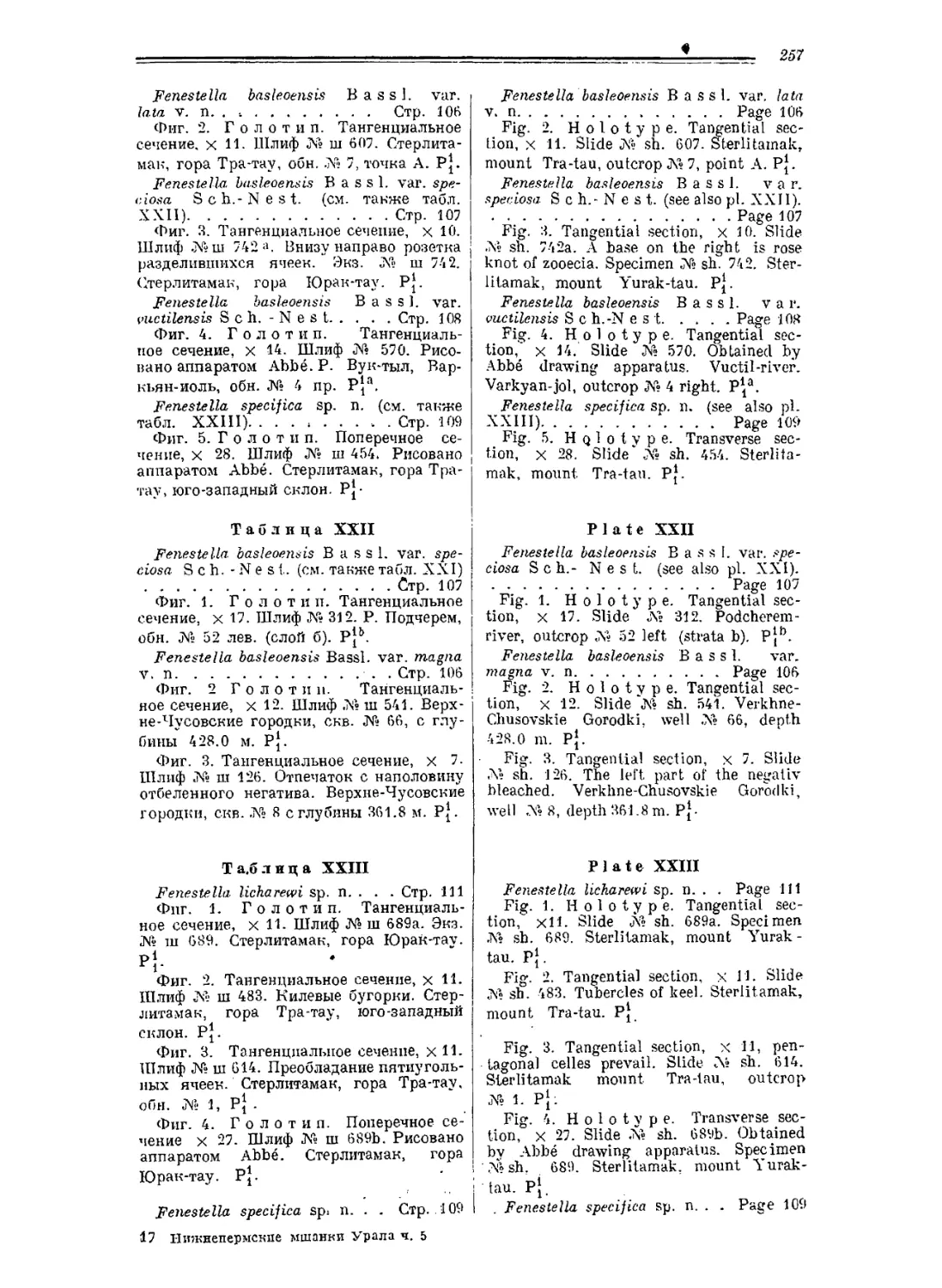

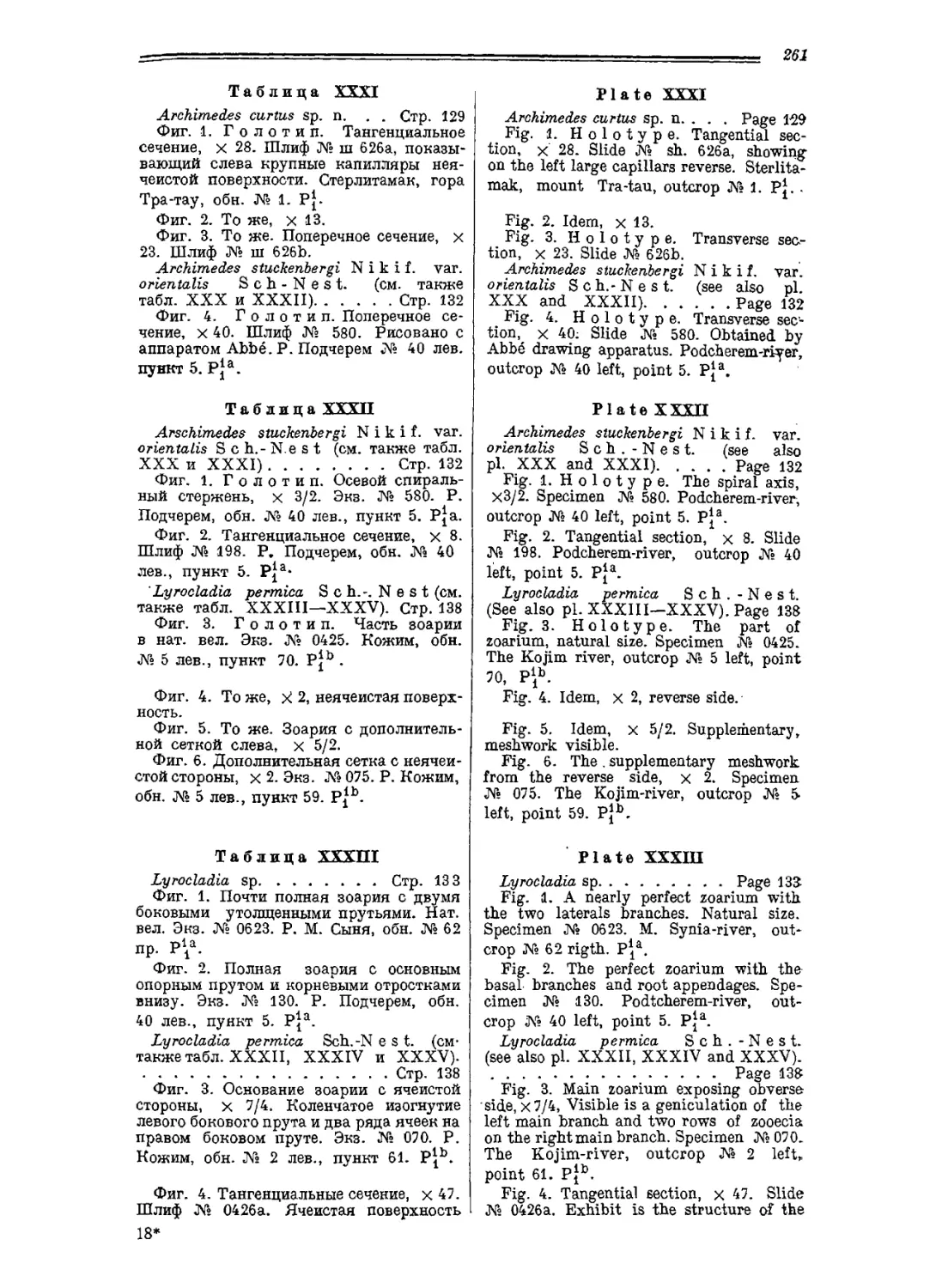

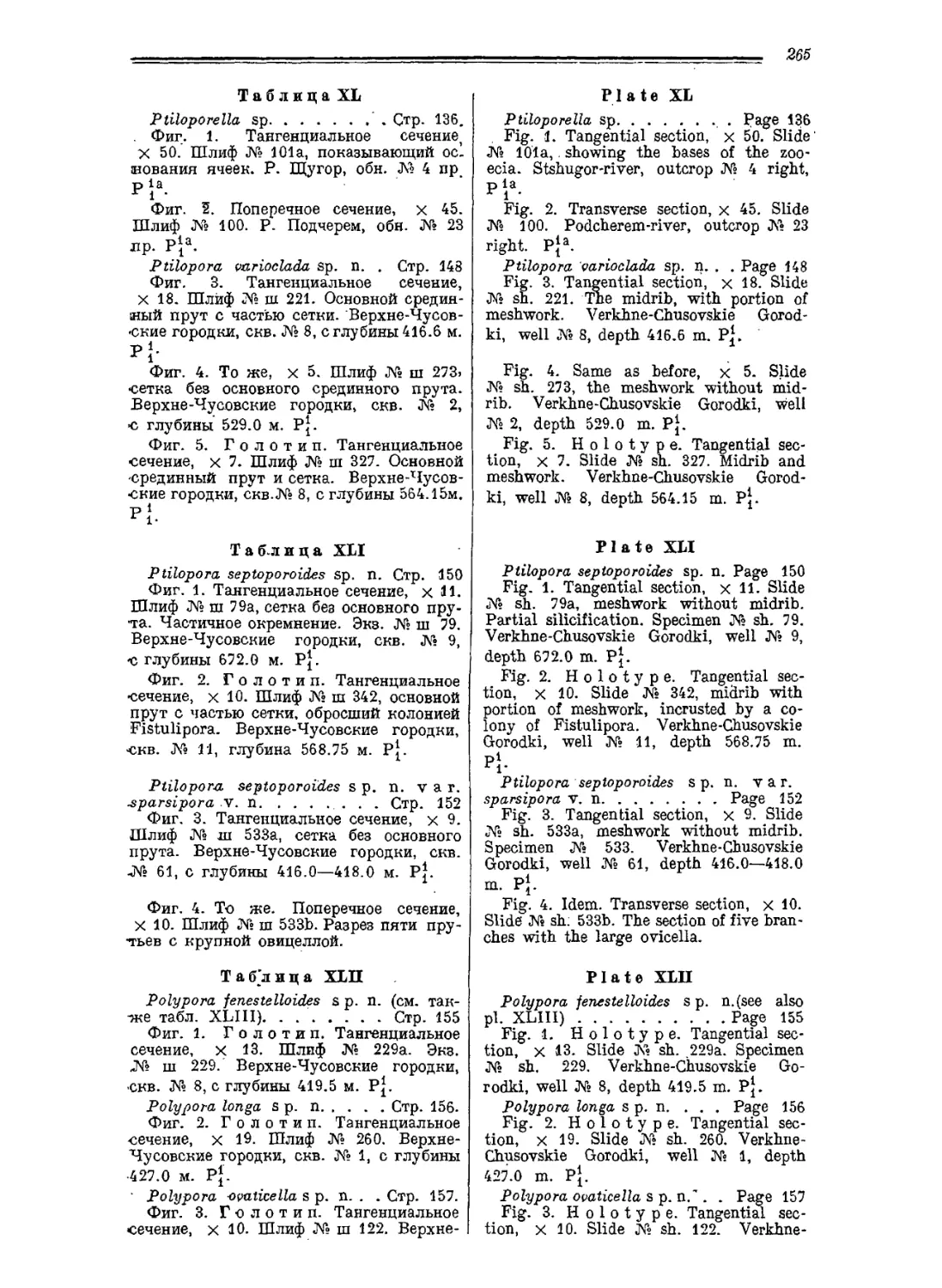

Таблица 4

Plate 4

Распространение видов, общих для районов Печорского рала, Верхие-Чj сов-

еких городков и Ишимбаево-Втерлитамака

The ганце of the species, communicated of the Potchorsky Ural, Verkhnc-Chusov-

skye Gorodki and Jshimbaevo-Sterliiamnk

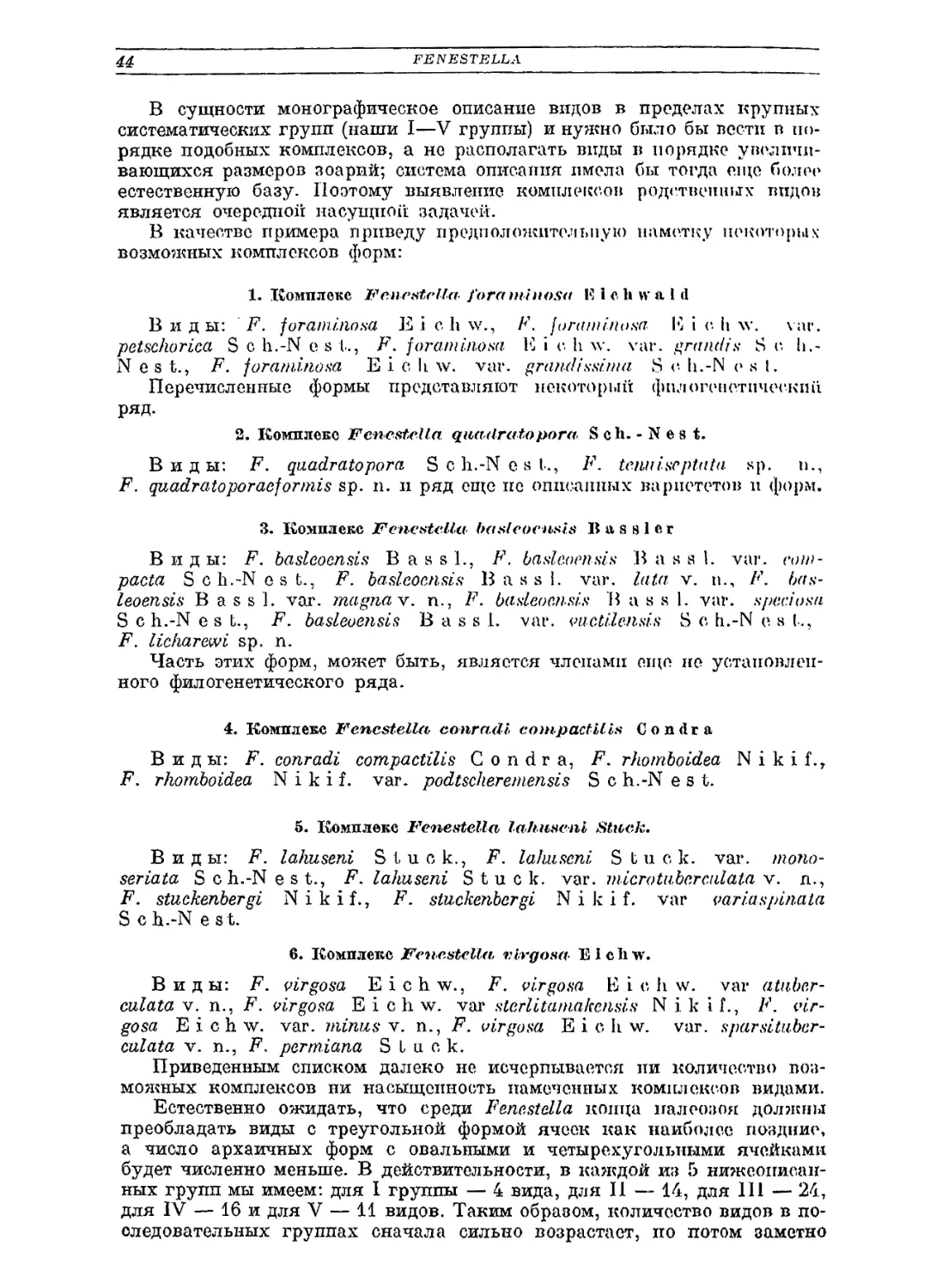

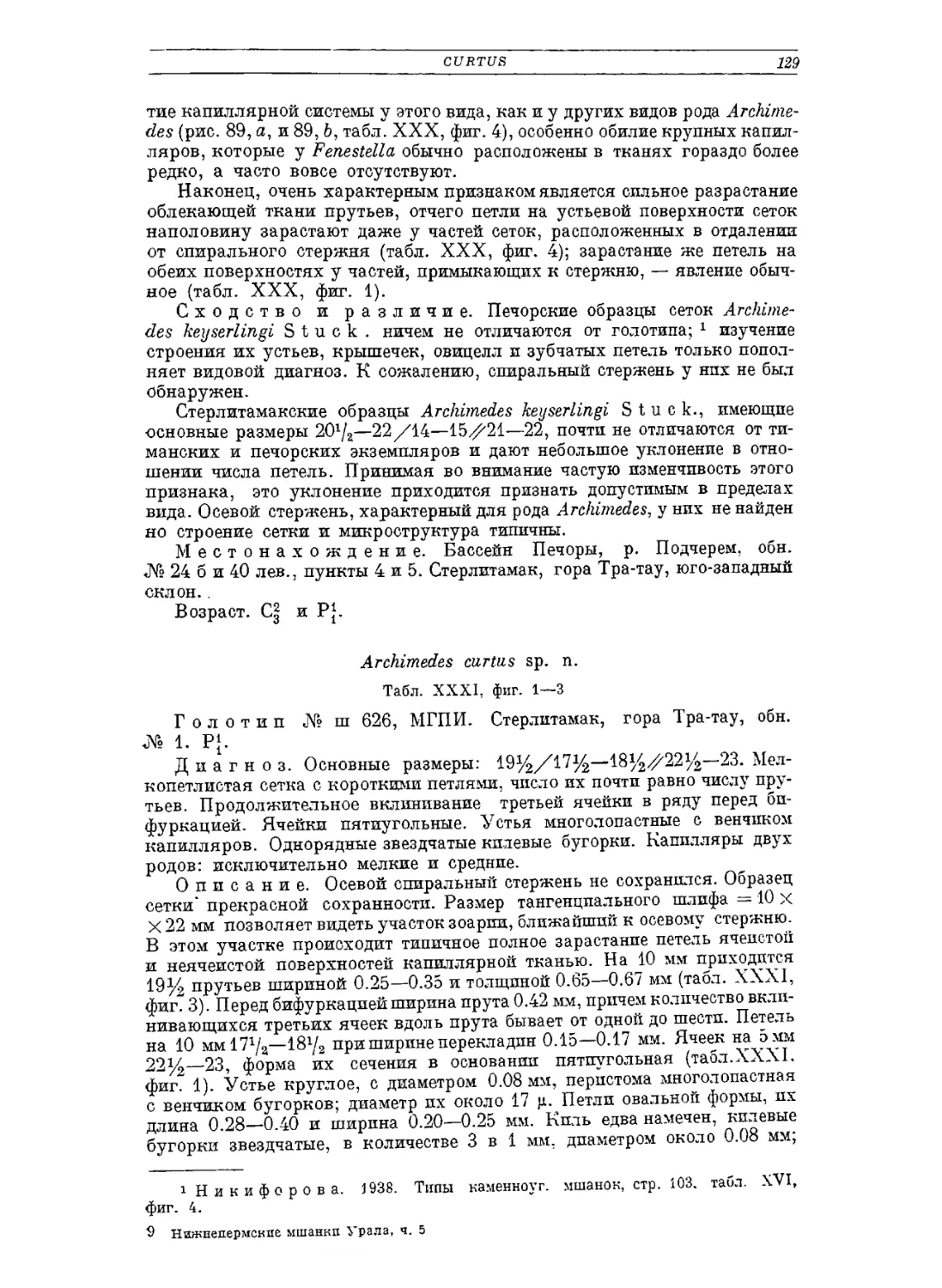

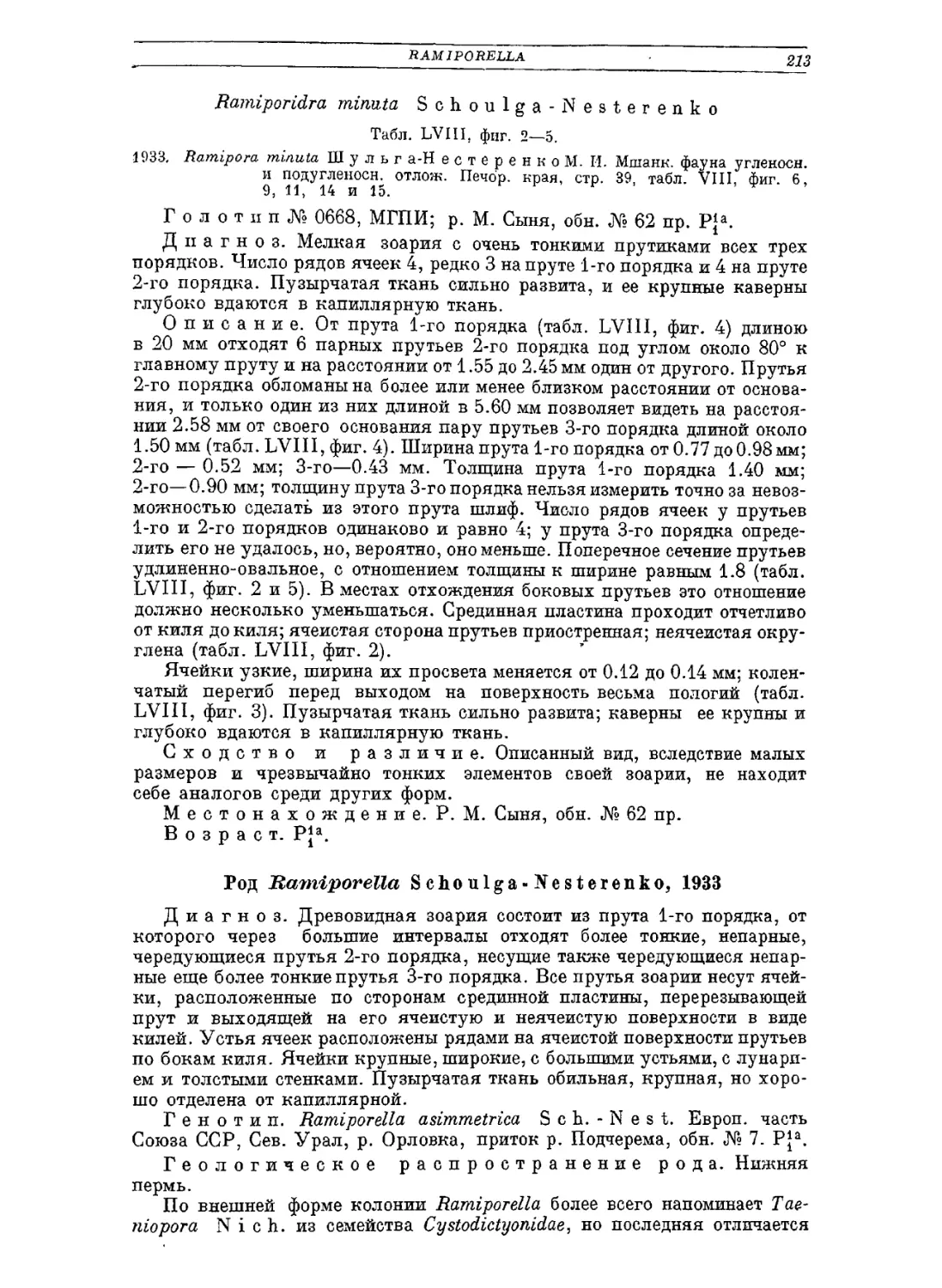

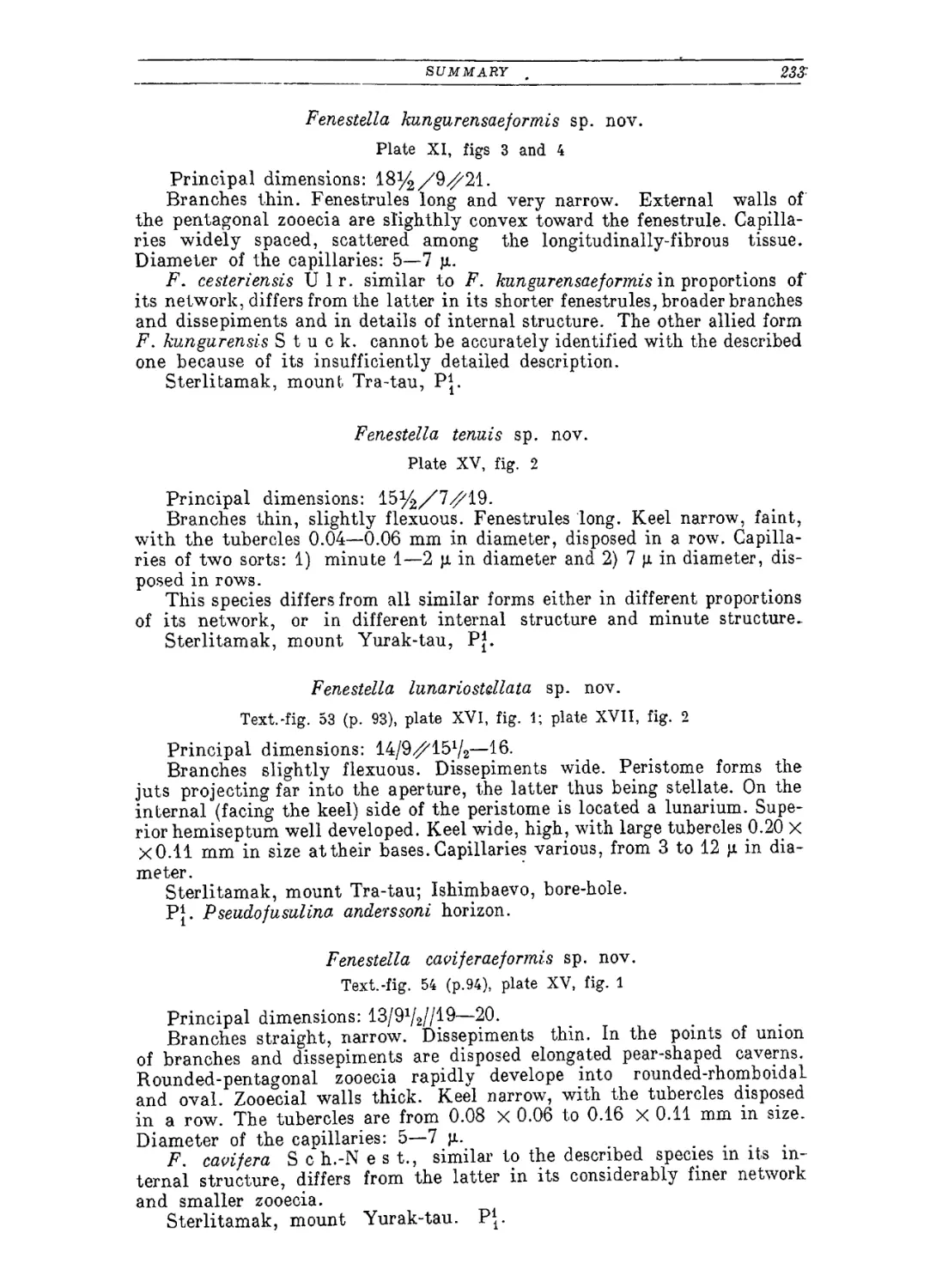

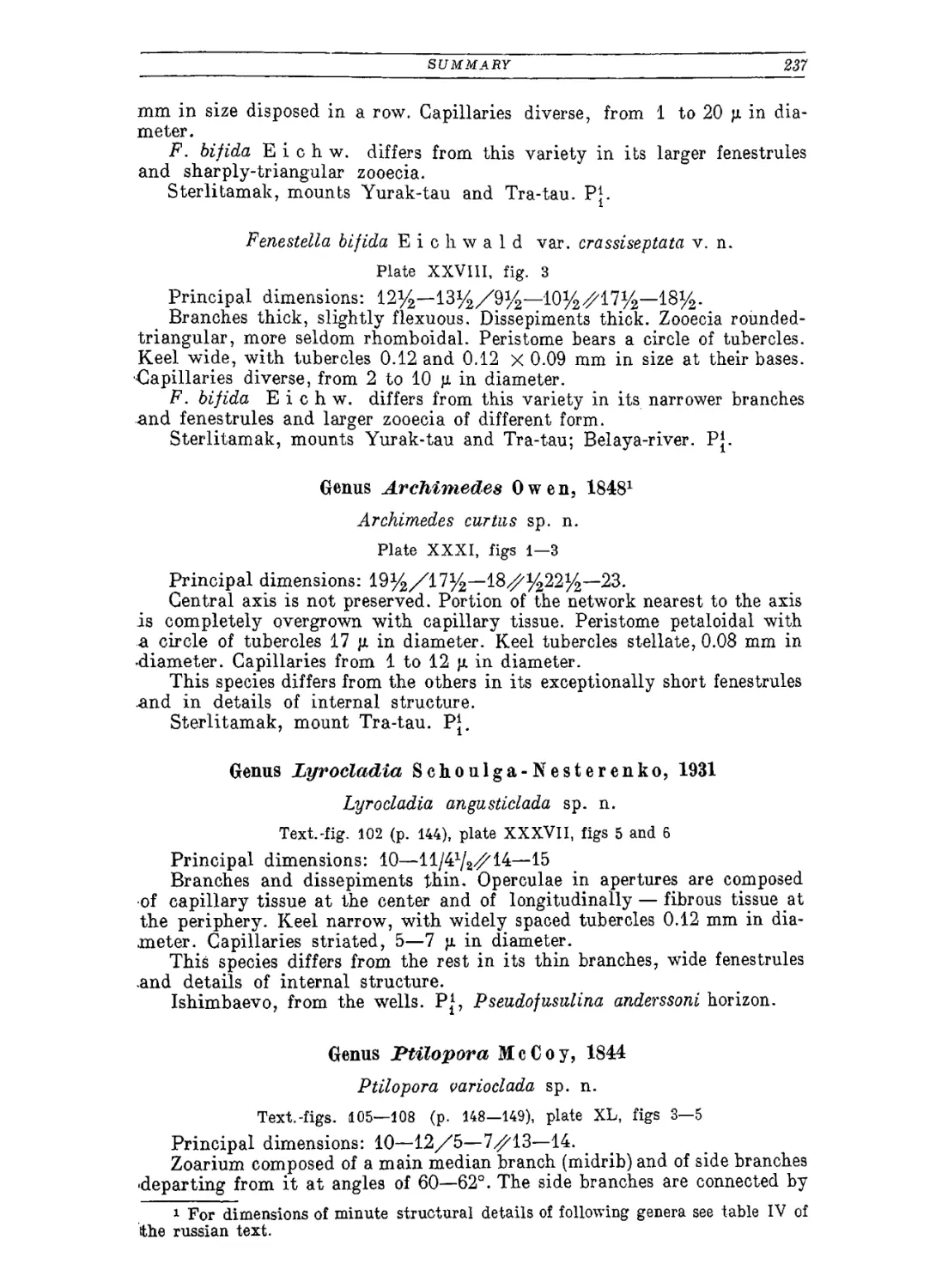

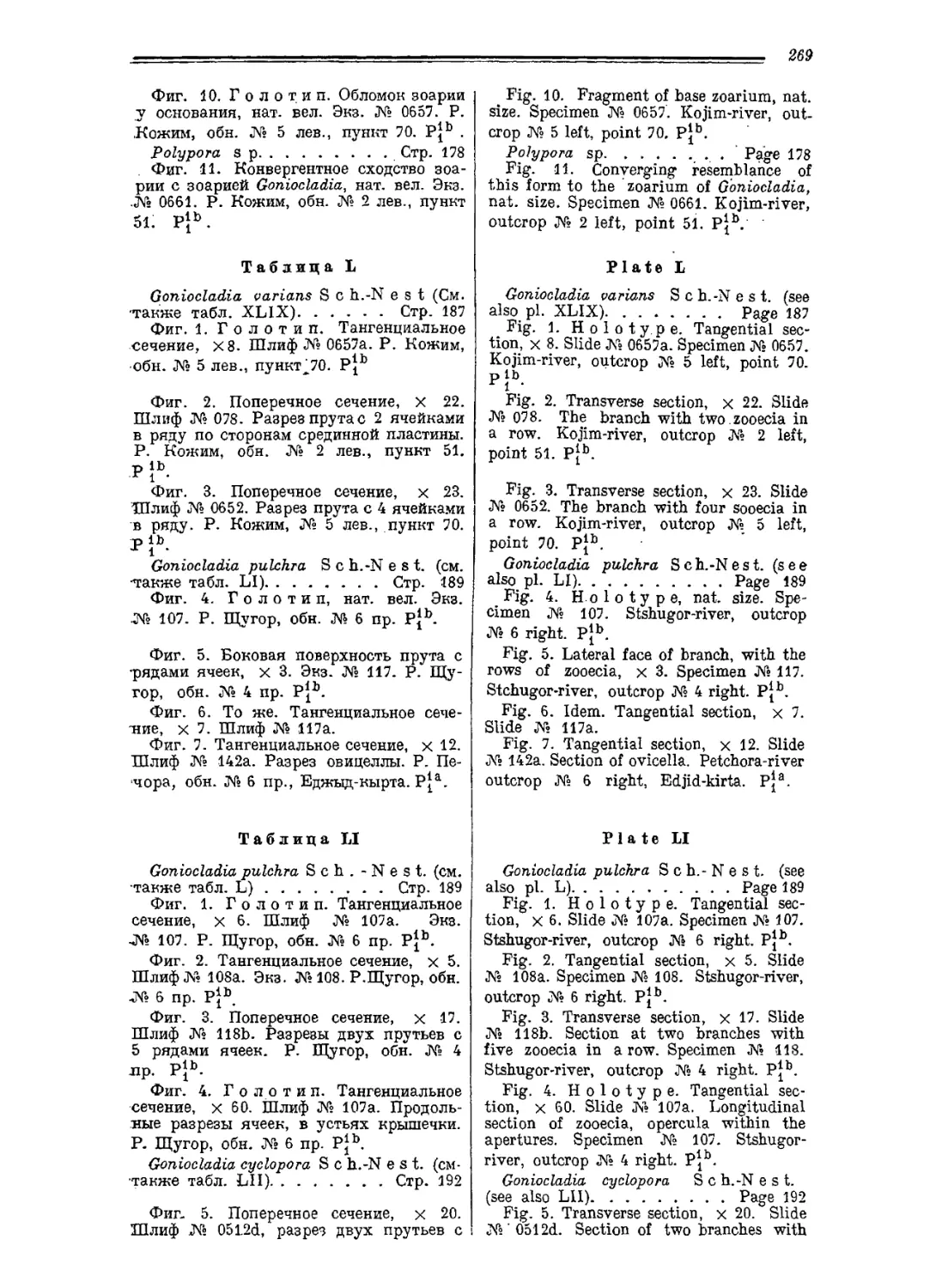

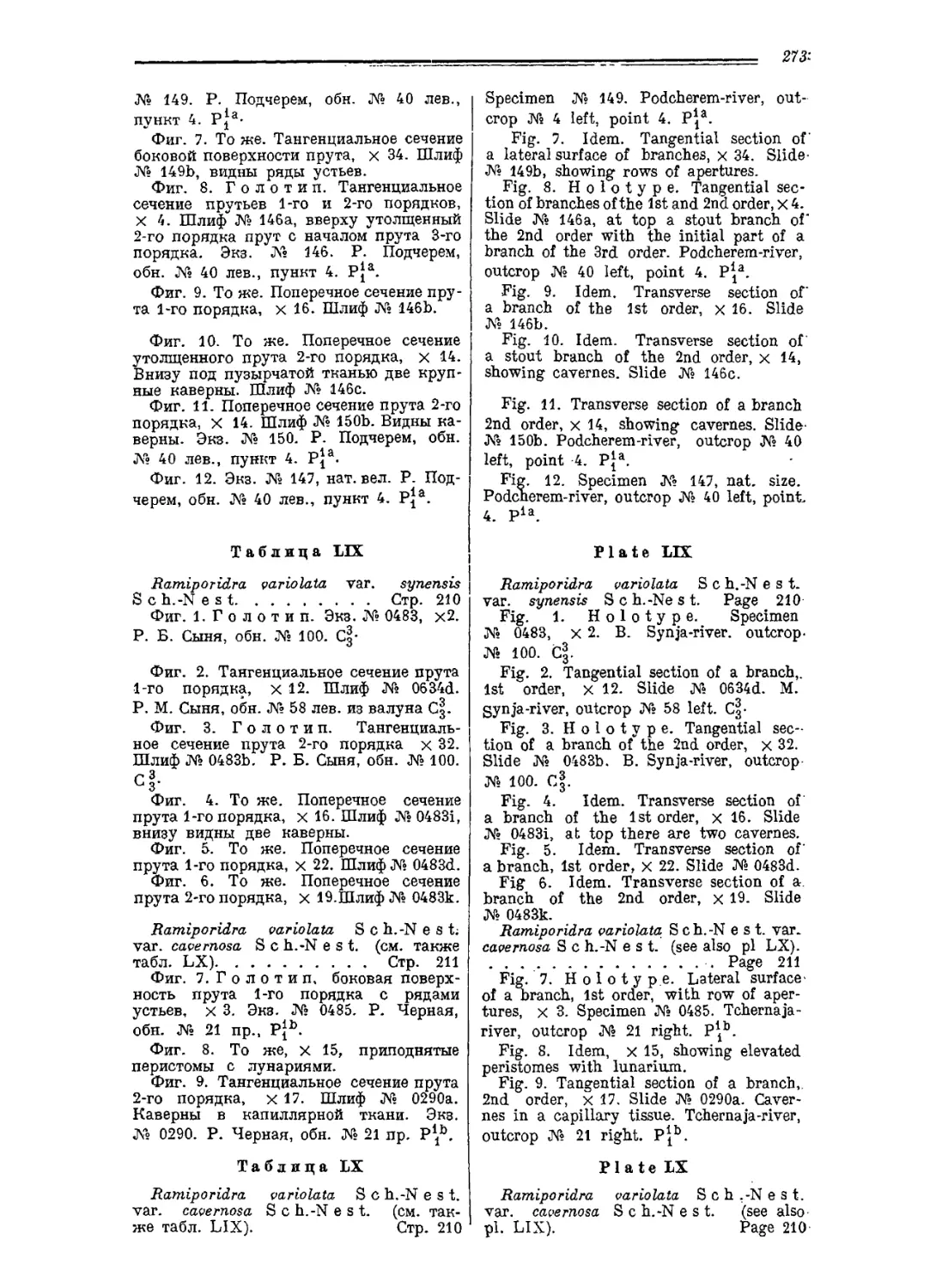

M с ст on a x on t я e ня c X, 0 ecu rence Почорснпй У p ал Pctcboisky Ural Brpxiie-Чу- совские ro- po.'UUl Verkhnc-< 'hu- suvskye Go- го dk i Пшпмо ariio- Стсрлитамакений район Ish miliarvo- Slrrl ilainak

p t t

Возраст \ Ago Название видоз x. Names of species \ C3 । I apTHHCKttif ярус Pjb Art inski an p? усинсная толща 1 Usinskian strata ; Губкоео-фузуликоный пзп. ; Spongedusulinid limeston Кринопдно-мшанков. или. ! Crinoidal-bryozoary limeston 1 MinaHitono-рЦ'Говьш пзв. | | Bryozoary-reef limeston Горизонт ) P$. moelleri Horizon f S c li e I 1 w. 1 Горизонт ) Ps. anders oni [ Horizon J S c h e 11 w< Горизонт 1 Px. conearula^ Horizon J V 155. Горизонт 1 Р*Л Mufjini Horizon f Schell w.

Fenestella angustataeformis Sch.- Nest. var. pentagonalis Sch.- Nest. Fenestella joraminosa Eichw. Fenestella foraminosa Eichw. var. grandis Sch.-Nest. Fenestella eichw aldi Stuck. Fenestella eichwaldi Stuck, var. magnopora Sch.-Nest. Fenestella elegantissima Eichw. var. microporata Sch.-Nest. Fenestella retiformis Sc h 1 о t h. Fenestella microfenestrata S c h.- N e s t. Fenestella ornata Sch.-Nest. Fenestella microaperturata Sch.- Nest. var. polaris Sch.-Nest. Fenestella conradi compactilis Condra Fenestella spinulosa Condra var. permica Sch.-Nest. Fenestella. tschemovi Sch.-Nest. Fenestella basic oens is Bassl. Fenestella basleoensis Bassl. var. speciosa Sch.-Nest. Fenestella basleoensis Bassl. var. euctilensis S c h.-N e s t. Fenestella quadratopora S c h.-N e s t. Fenestella multiporataeformis Sch.- Nest. Archimedes keyserlingi Stuck. Archimedes stuckenbergi N i k i f. Lyrocladia permica Sch.-Nest. Lyrocladia pulchra S C h.-N e s t. + + + ++ ++ + 4- 4- 4- 4- 4- -b 4- + + + 4- -4- i 4- i 1 1 ! I 1 I :h 4* ---r -r 4- 4- -j- 4- 4- 4* 4" 4* + 4- 4- l 1 1 4- 4- •p •h + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- ..p 4- 4-

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАННЫХ МШАНКОВЫХ ФАУН

23

характеризует ее о.бильно представленными видами Fenestella и Polyрога,

а также присутствием Timanodictya dichotoma (Stuck.).

На основании распространения родов Hexagonella, Timanodictya и

Ascopora, Л. И. Никифорова относит гексагонелловый горизонт

к нижней перми, аскопоровый к верхнему карбону, а вопрос о возрасте

промежуточной толщи оставляет пока открытым, хотя большее число

видов Fenestellidae является типично пермскими формами. Не вдаваясь

в критику предложенной схемы, отмечу только, что представители рода

Ascopora, на который особенно опирается А. И. Никифорова для

доказательства каменноугольного возраста нижней толщи, найдены, не-

видимому, и в более молодых отложениях Урала.,

Другой попыткой расчленения тех же толщ на основании мшанок яв-

ляется схема, предложенная Е. Н. Новиковой,1 являющаяся раз-

витием и несколько видоизменением схемы А. И. Никифоровой.

Располагая обширнейшим материалом, большим числом скважин и по-

левых наблюдений и несколькими тысячами шлифов мшанок, Е. Н. Но-

в и к о в а имела возможность довольно детально сопоставить фауну мша-

нок из Ишимбаева с мшанками гор-одиночек. Как и А. И. Н и к и ф о р о-

в а, она выделяет верхний и нижний горизонты — гексагонелловый и

аскопоровый, промежуточную толщу называет фенестелловым горизонтом,

<с тем также отличием, что границы и мощности всех трех ее горизонтов

не совпадают полностью с теми, какие принимает А. И. Никифорова.

Название «промежуточная» толща представляется мне неудобным и мало-

выразительным для толщи в 200—300 м с обильным комплексом мшанок.

Название «фенестелловый» горизонт более удачно, но все-таки недоста-

точно четко и создает ложное представление, будто Fenestellidae отсут-

ствуют вовсе выше и ниже этого горизонта, чего на самом деле нет. Не

имея возможности на основании моих материалов судить о том, которая из

предложенных схем расчленения ишимбаево-стерлитамакских известня-

ков по мшанкам правильнее, я предпочла в настоящей работе принять

расчленение их по фузулинидам как общепринятое и бесспорное.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАННЫХ МШАНКОВЫХ ФАУН

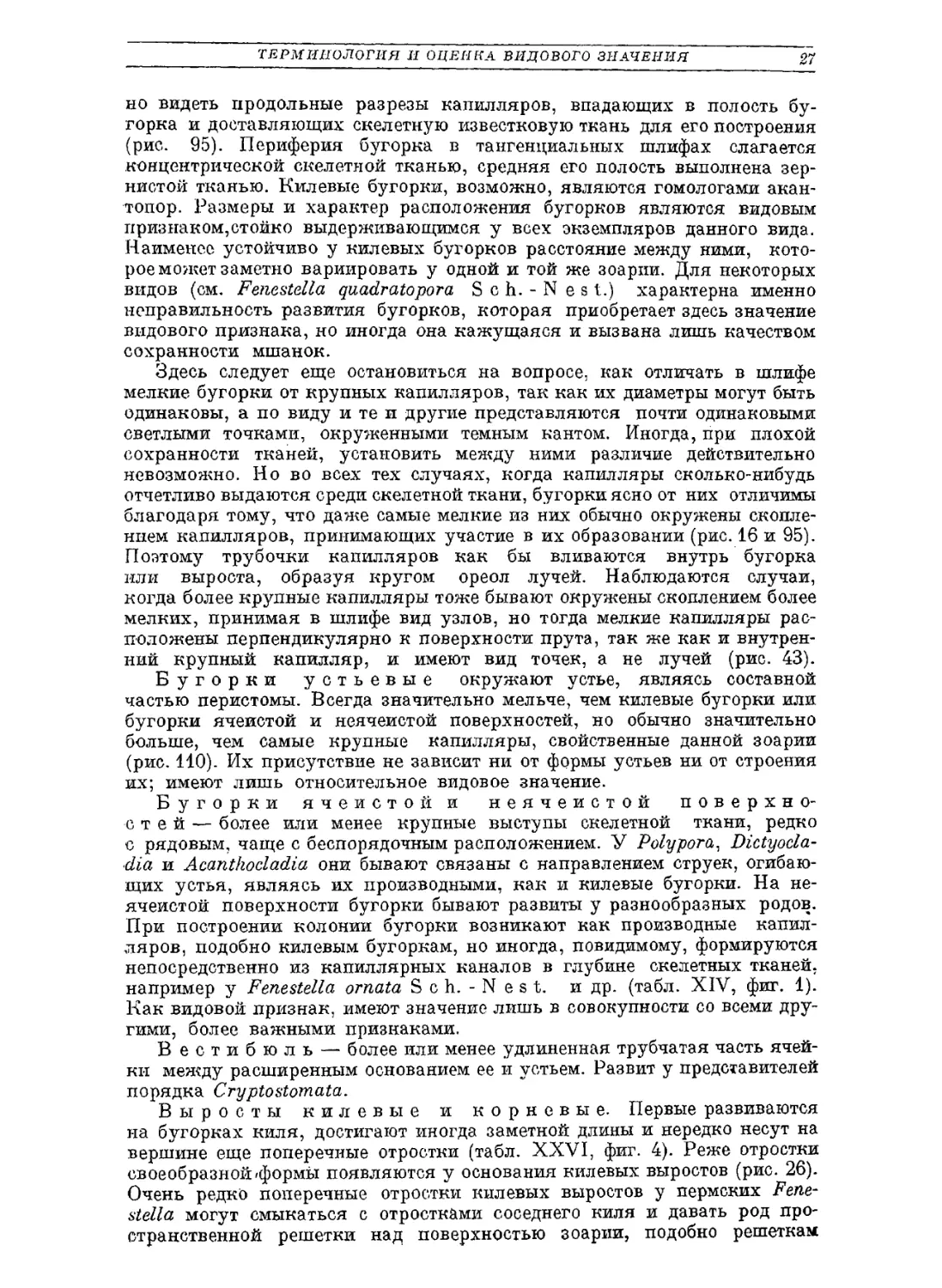

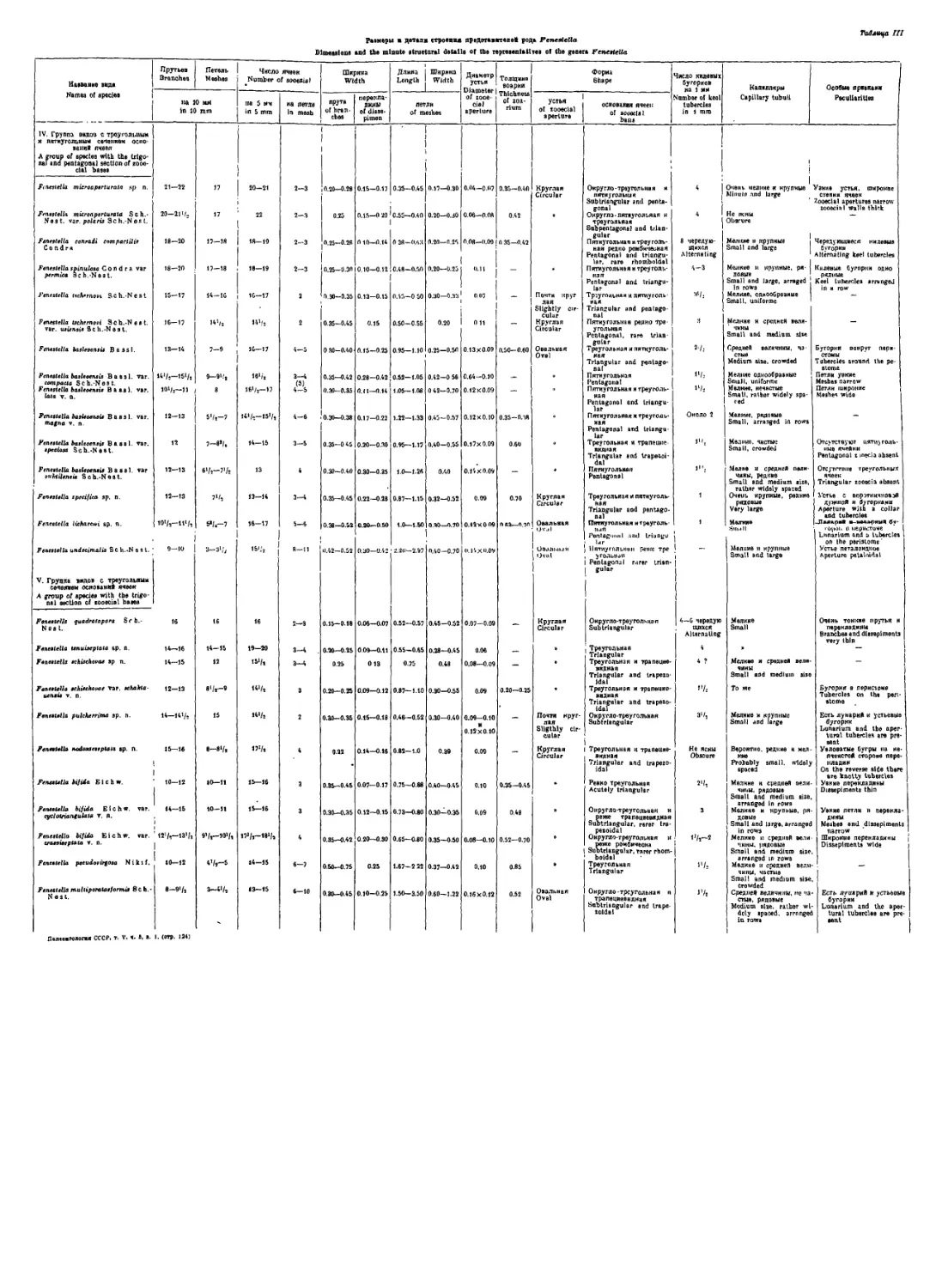

Из общего количества 115 описанных в этой работе форм 27 являются

новыми видами, а 18—новыми вариететами. Сопоставление мшанковых

фаун, списки которых приведены порайонно на табл. 1, 2 и 3, показывает

наличие некоторого числа общих форм между фаунами отдельных райо-

нов, хотя процент этих общих форм не велик. Из 48 видов и вариететов

Печорского Урала и 36 видов и вариететов Верхне-Чусовских городков

общими являются только 5 форм, встреченных в Р* и частично в Р~ райо-

на р. Печоры, с одной стороны, и в мшанково-рифовых, частично и в более

низких толщах известняков Чусовских городков — с другой (табл. 4).

Что касается Ишимбаево-Стерлитамакского района, то из 48 видов и ва-

риететов района Печоры и 46 последнего района общими являются 10 форм,

распределяющихся в пределах Р| района Печоры и встреченных по

2—3 формы в известняках разных горизонтов Ишимбаево-Стерлитамака

(табл. 4). Наибольшее число, именно 11 общих форм, обнаружено в фауне

Верхне-Чусовских городков и Ишимбаево-Стерлитамакского района. Из

них большинство видов более высокого горизонта чусовских мшанково-

рифовых известняков найдено также в более высоком горизонте с Pseu-

dofasulina concauutas V i s s. и Pseudofasulina lutugini S ch ell w.

1 Новикова. Мшанки нефтей, извести. Ишимбаев.-Стерлитам. района БАССР

Рукопись.

24 СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАННЫХ Н/ПАПНОВЫХ ФАУН

(табл. 4). Имеется ряд случаев, когда влд, распространенный в данном

районе, представлен в другом сопоставляемом районе особым

вариететом этого вида, указывая тем самым на известную связь фаун.

Примерами являются 7Л retiformis S с h I. о I h. var. In naris v. в.,

F. ornata S c h. - N e s t. var. robusta Sch.-N os I., ряд вариететов

F. joraminosa E i c h w. и др. Небольшое все же число общих форм объ-

ясняется, с одной стороны, большей или меньшей разповозраетноетыо

сравниваемых отложений, а с другой — неодинаковостью их фации.

Если отложения толщи Р*а и Pj11 Печорского Урала можно считать син-

хроничными рифовым известнякам Верхне-Чусовских городков, то фа-

циально они представлены совершенно различно. Напротив, если (ра-

диально отложения нижнспермскпх известняков Ишимбаово-Стерлптп-

макского района одинаковы с рифовыми известняками Верхне-Чусовских

городков, то по времени отложения только наиболее1 высокие горизонты

Ишимбаев о-Стерлитамака могут сопоставляться с рифами Верхне-Чусов-

ских городков, как это отмечено уже Л. И. Ники ф о р о в о й. 1

Что касается сравнительно большого процента общих форм Печоры

и окрестностей Стерлитамака, то здесь мы сталкиваемся с том, что зна-

чительная часть этих общих форм относится к широко распространенным

вертикально видам. ‘

Так или иначе, приходится отметить, кроме наличия небольшого числа

общих форм, также и специфические черты мшанковых фаун каждого

из рассмотренных районов, тесно связанные, повидимому, частью с воз-

растом, частью с преобладанием в каждом из них некоторых .специфи-

ческих фаций.

Для Печорского Урала (табл. 2) такими фациями являются глинисто-

песчаниковые и глинисто-известняковые. Повидимому, они благоприят-

ствовали пышному развитию группы мшанок, объединяемых в семейство

Goniocladiidae. Гониокладии Печоры являются совершенно специфи-

ческой группой, богатой модификациями и своеобразно специализирован-

ной; другой подобный комплекс пока не известен. Этот печорский: ком-

плекс сопровождается рядом своеобразных видов родов Fenestella п Ly-

rocladia, часть которых пока не найдена в других местах.

Специфической фацией Верхне-Чусовского района является мшапко-

вый риф, исключительно богатый разнообразными формами (табл. 2).

Из описанных здесь 36 видов 3 приходятся па горизонт артинских мер-

гелей, 29 на мшанково-рифовый горизонт, 9 на криноидно-мшапковый и

6 на губково-фузулиновый. Столь малое количество видов в горизонте ар-

тинских мергелей не совсем отражает истинное распространение их в этом

горизонте, но объясняется худшей сохранностью образцов, препятствую-

щей их более точному Определению. Распределение мшанок по горизонтам

отчетливо выявляет оригинальные черты пижнепермского мша и нового

рифа с большим числом новых видов, из которых липп» немногие переходят

в другие горизонты. При сопоставлении соседних горизонтов обнаружи-

вается естественная, более тесная связь мшанково-рифового и кринондпо-

мшанкового горизонтов, с одной стороны, и крипоидно-мшанкового и губ-

ково-фузулипового — с другой. Из всех 36 видов наибольшее число

падает на представителей рода Fenestella и Polypora:, псе другие»

родовые группы представлены несравненно меньшим числом форм.

Здесь отсутствуют представители Archimedes, которые обнаружены па

Печоре и в Стерлитамаке, а гониокладии, столь пышно развитые на Печоре,

представлены одним вариететом. Из Lyrocladia имеется один вид, и притом

явно не родственный печорскому.

1 Никифорова. 1938. Стратиграф, распред, мшанок в нефтон. извести.

Ишимбаев. района, стр. 76.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАННЫХ МШАНКОВЫХ ФАУН 25

Мшанки Стерлитамакского района особенно развиты в известняковой

фации, которая, повидимому, в значительной степени является рифовой.

Здесь также отсутствует комплекс гониокладиевой фауны (табл. 3), хотя

в шлифах и попадаются редко неориентированные, очень мелкие обломки

Goniocladia или Ramiporidra. Lyrocladia также имеют специфический ха-

рактер и близки как к чусовским, так и к печорским видам. Fenestella

представлены обильно и дают много новых видов. Оригинальны и обиль-

ны Archimedes, которые отсутствуют в рифе Верхне-Чусовских городков.

Комплекс специфических форм, обнаруженный в наиболее низком го-

ризонте Ишимбаево-Стерлитамакского района, не известен пока в дру-

гих местонахождениях.

В итоге сопоставления мшанковых фаун, повидимому, можно считать

синхроничными следующие подразделения нижней перми. Толща Р*а

Печорского Урала синхронична горизонту Рseudofusulina anderssoni

S с h е 11 w. и горизонту Pseudofasulina moelleri S с h е 11 w. Ишимбаево-

Стерлитамакского района, а также фенестелловому горизонту и верхней

части аскопорового горизонта Е. Н. Новиковой. Толща Р|ь Пе-

чорского Урала синхронична мшанково-рифовому, криноидно-мшанковому

и губково-фузулиновому горизонтам Верхне-Чусовских городков, го-

ризонтам с Pseudofasulina lutugini S с h е 11 w. и Рseudofusulina сопсаои-

tas V i s s., а также гексагонелловому горизонту А. И. Никифоро-

вой и Е. Н. Н о в и к о в о й. Что касается наиболее высокой усинской

толщи Pj Печорского Урала, то, повидимому, последняя не имеет себе

аналогов в других рассмотренных районах.

Детальное сопоставление наших мшанковых фаун с соответственными

фаунами нижней перми Уфимского плато можно будет произвести только

после окончания изучения последних. Пока приходится отметить наличие

ряда общих видов, как Fenestella foraminosa Eiehw., F. eichwaldi

Stuck., Polypora cyclopora Stuck, и другие, с иргинским гори-

зонтом.

Описывая мшанки Новой Земли, А. И. Никифорова1 указы-

вает на наиболее близкое родство их с мшанками Печоры, хотя все при-

веденные ею общие виды определены со знаком aff. или cf.

Переходя к параллелизации нашей фауны с мшанковыми фаунами

других мест, приходится сразу же оговориться, что мы не имели возмож-

ности провести полное' сопоставление ни с мшанками Сев. Америки ни

Азии. Причиной этого является отсутствие в соответственных работах

описаний и изображений внутреннего строения и микроструктуры зоарий

для мшанок порядка Cryptostomata, особенно распространенных в отло-

жениях нашей перми. Строение, в частности Fenestellidae, на прозрачных

шлифах описывается очень редко. Если бы не это обстоятельство, несо-

мненно можно было бы отождествить с иностранными некоторые наши виды,

потому что в тех случаях,, когда в описании имелись указания на опускае-

мые обычно признаки, подобные формы удавалось отождествить с некото-

рыми из описанных мною видов. Такова Fenestella conradi compactilis

С о n d г а и Fenestella basleoensis Bassler, оказавшиеся широко рас-

пространенными на нашей территории.

Сопоставление с мшанковой фауной верхнего палеозоя Сев. Америки

дает пока один общий вид Fenestella conradi compactilis С о n d г а с от-

ложениями верхнего Coal Measures Небраски и три вариетета американ-

ских видов: F. kansasensis Rogers var. multituberculata S c h. - N est.,

F. spinulosa С о n d r a var. permica Sch.-Nest, и Polypora remota

Co n dr a var. rassiensis v. n. С фауной Соляного кряжа Индии общих

1 Никифорова. 1936. Некот. нижнеперм. мшанки с Нов. Земли и Шпицб.»

стр. 116.

26 ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОПЕНКА ВИДОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

видов не обнаружено. Из пермских видов о-ва Тимора встречена у нас.

Fenestella basleoensis Bassler, дающая разнообразные и широко рас-

пространенные вариететы. Большим развитием пользуется также класси-

ческий пермский вид Западной Европы Fenestella relt'formis S с h I о I h.

ТЕРМИНОЛОГИИ И ОЦЕНКА ВИДОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОТДЕЛЕН ЫX 11РНЗН А КОВ

Вопросы терминологии и оценки видовых признаков являются

для палеонтолога одними из важнейших. Изложение взглядов каждого

данного автора на принятую им терминологию важно но только для по-

нимания его работ, но имеет также большое методическое значение для

молодых кадров наших специалистов, приступающих к соответственным

научным исследованиям.

Так как каждый термин является выражением определенного признака,

присущего мшанке, мне представляется удобным давать тут же оценку

его видового значения. Останавливаться на сопоставлении моих взглядов

с взглядами других авторов и на литературном освещении вопросов я не

буду, так как при обширности литературы ио зтим вон росам такая задача

могла бы явиться темой уже специального исследования.

Особенное внимание в нижеследующем перечне уделено признакам,

которые в существующей литературе менее освещены, затем признакам,

недавно обнаруженным у тех или у других мшанок, и, наконец, призна-

кам, наиболее важным в видовом отношении.

Акантопоры — иглы, расположенные между ячейками и в стен-

ках самих ячеек. Выходят па поверхность в виде мелких ншнпков, иногда

окружая устья. Слагаются последовательно нарастающими слоями пла-

стинчатой ткани, которая на поперечном разрезе дает концентрические

круги, а на продольном—как бы воронки, вложенные одна в другую

(табл. LXVII, фиг. 3). Внутренняя узкая полость выполнена зернистой

известковой тканью, такой же, какая заключена в капиллярных ка-

налах, между стенками ячеек и в центре килевых бугорков. Акапто-

поры, возможно, являются гомологами килевых бугорков. Их количе-

ство, размеры и характер расположения имеют видовое значение. Свой-

ственны преимущественно представителям порядка Trepostoniata, ио

присутствуют и у некоторых Cryptostomata, как, например, .у Goni.ocladiidae

(рис. 162).

Анастомозы — места слияния изгибающихся прутьев, заме-

няющие перекладины у некоторых родов; большей частью ячеисты. Могут

появляться случайно у зоарий, растущих в ненормальных условиях тес-

ного пространства. Как правило, являются родовым признаком, по их

закономерное появление у родов, которым свойственны только переклади-

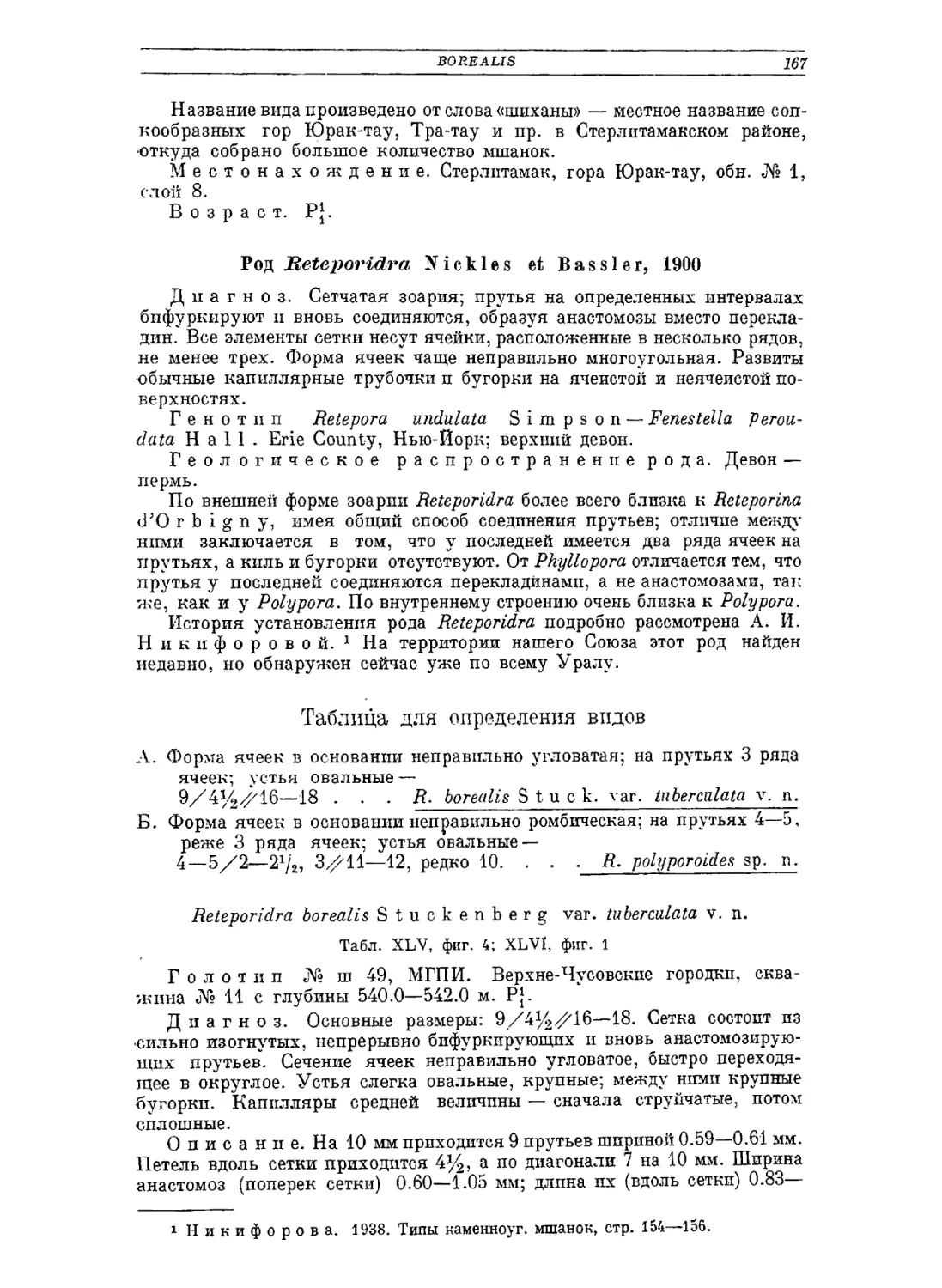

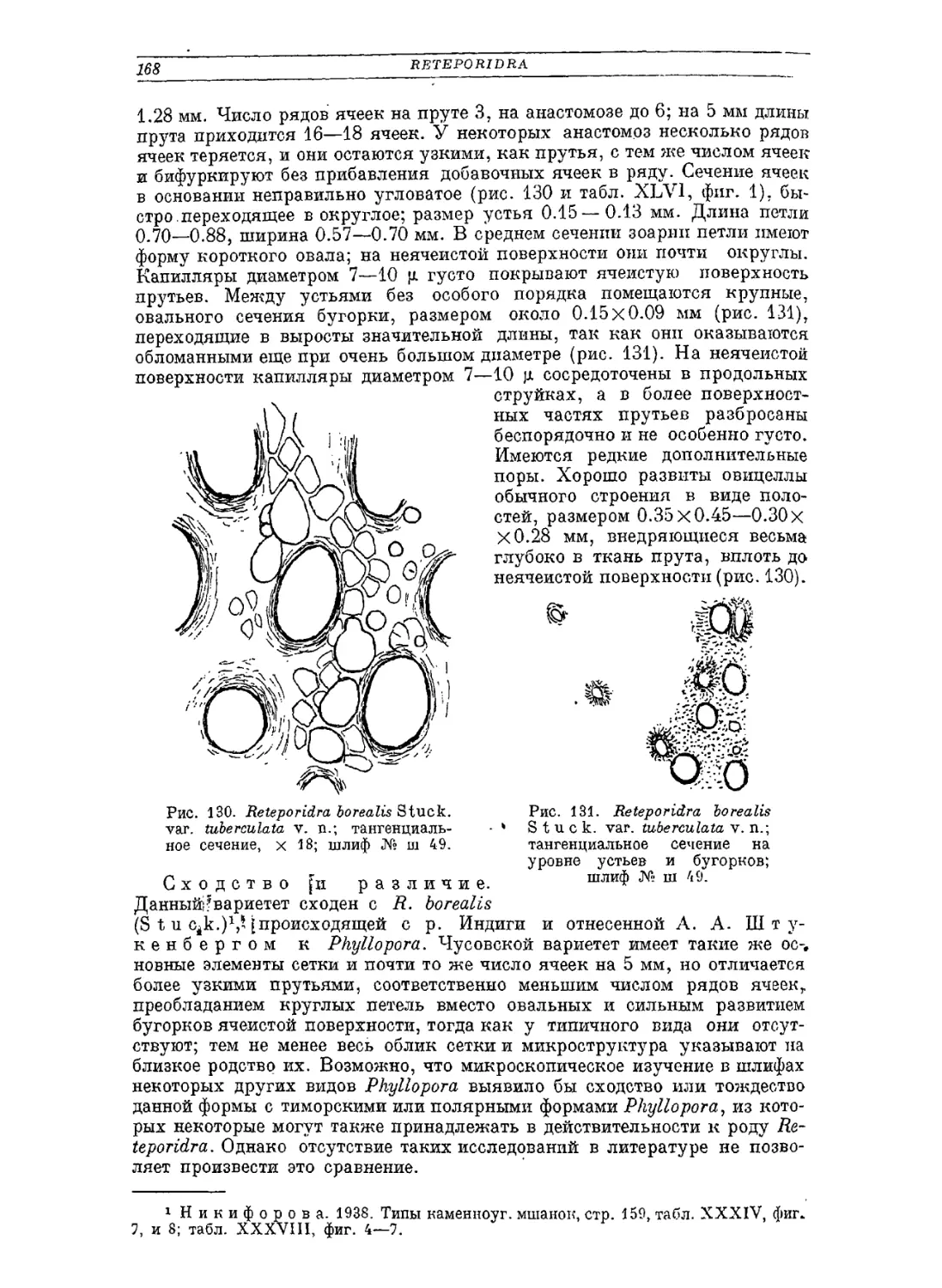

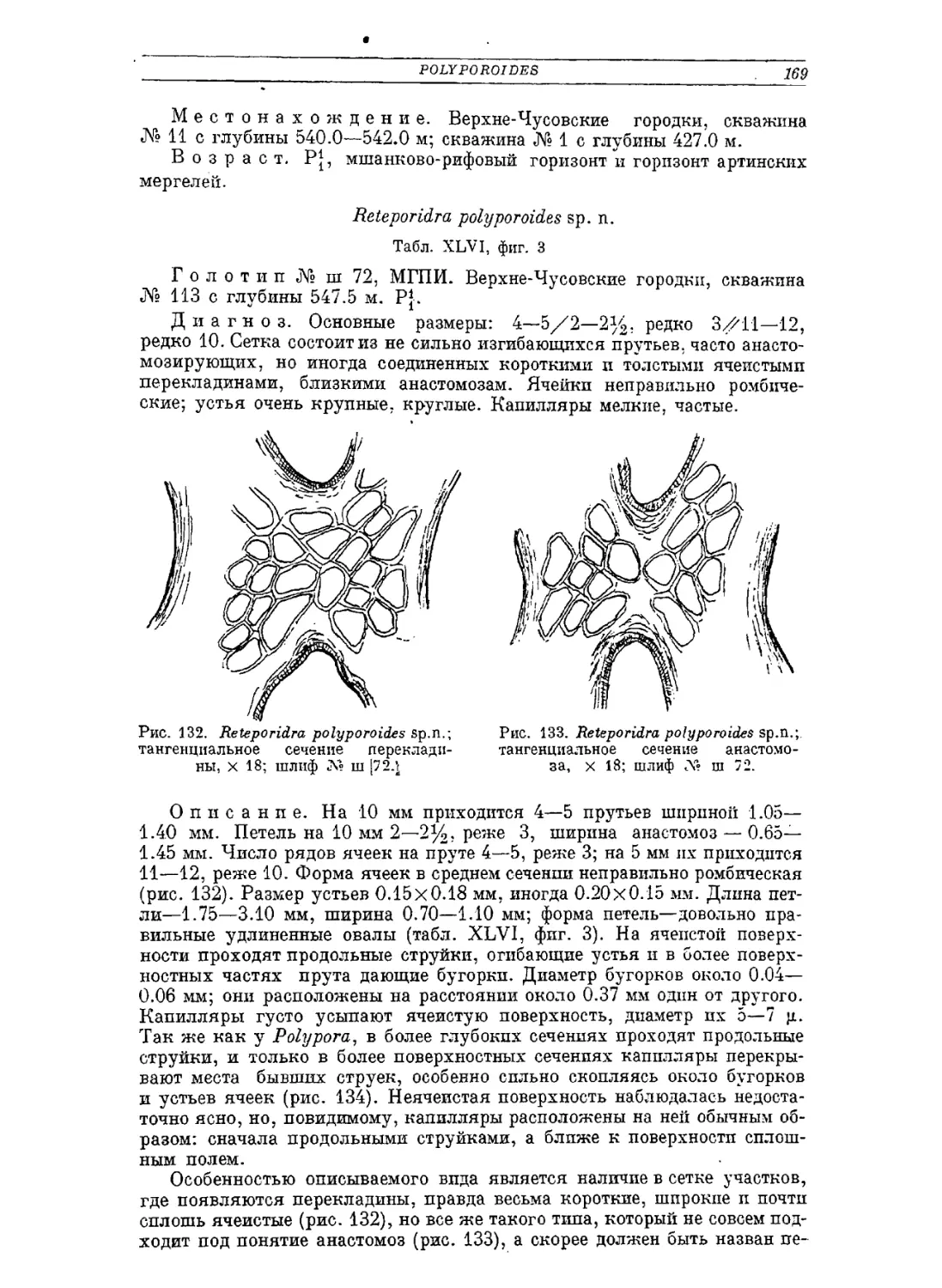

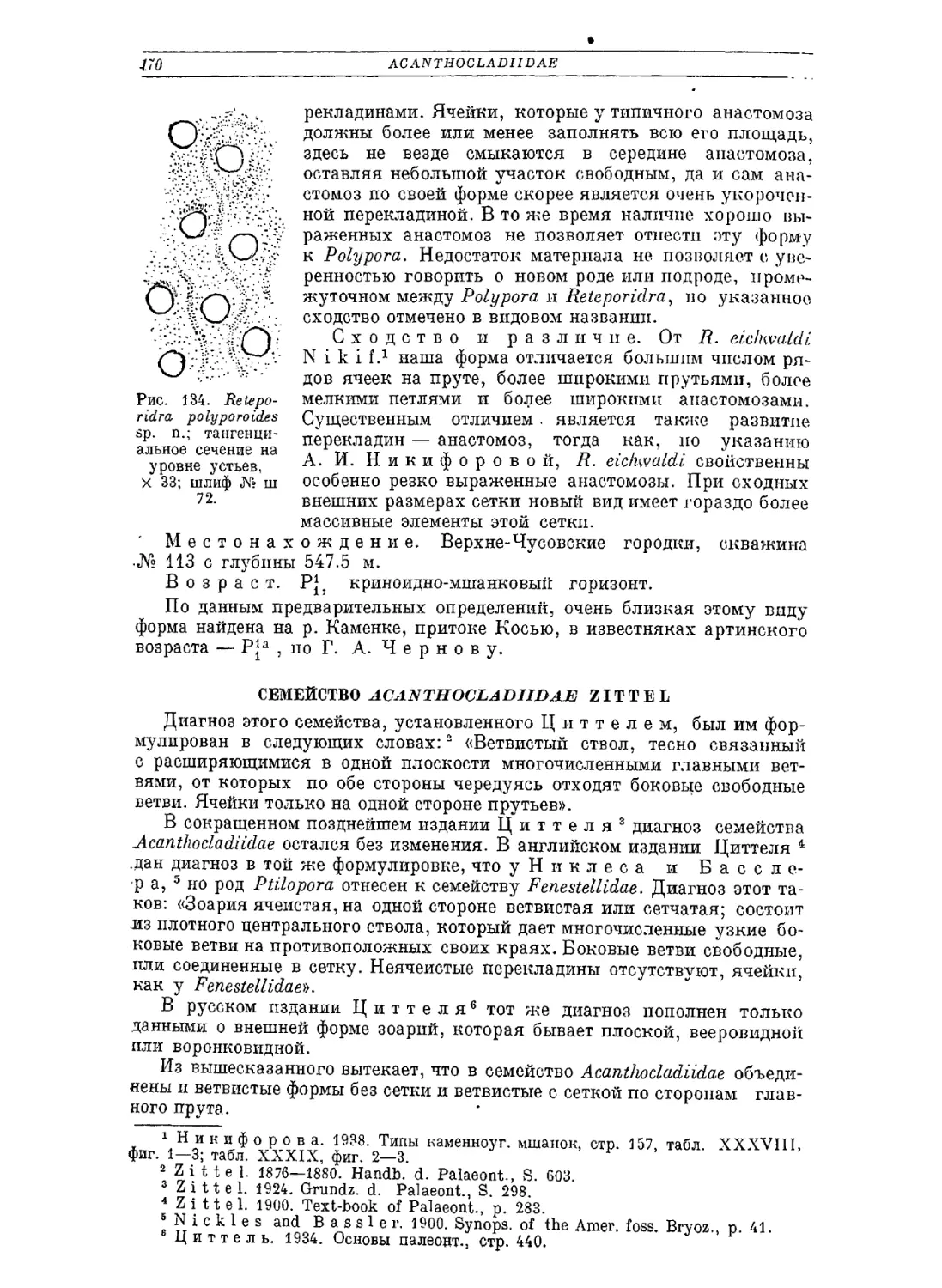

ны, является видовым признаком (табл. XLVI, фиг. 1 и 3).

Бифуркация — разветвление прутьев у растущей колонии, кото-

рому предшествует деление ячеек на пруте. Часто сопровождается появ-

лением добавочных рядов ячеек, вклиниванием ио крайней мерс» одной

лишней ячейки в ряду, иногда иа протяжении значительной длины прута

перед бифуркацией. Этот признак, когда он закономерно повторяется,

может стать видовым. Обычно же характер бифуркации оказывается слу-

чайным.

Бугорки килевые — выступы, производные киля в наиболее*

поверхностных частях ячеистой поверхности зоарии, когда структурная

линия киля распадается на отдельные участки. Имеют вид острых или бу-

лавовидных шипиков, обычно невысоких. В зависимости от характера

килевой линии могут быть однорядными и двурядным,и чередующимися,

редко трехрядными при тройном киле. На периферии бугорков часто мож-

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОЦЕНКА ВИДОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

27

ио видеть продольные разрезы капилляров, впадающих в полость бу-

горка и доставляющих скелетную известковую ткань для его построения

(рис. 95). Периферия бугорка в тангенциальных шлифах слагается

концентрической скелетной тканью, средняя его полость выполнена зер-

нистой тканью. Килевые бугорки, возможно, являются гомологами акан-

топор. Размеры и характер расположения бугорков являются видовым

признаком,стойко выдерживающимся у всех экземпляров данного вида.

Наименее устойчиво у килевых бугорков расстояние между ними, кото-

рое может заметно вариировать у одной и той же зоарпи. Для некоторых

видов (см. Fenestella quadratopora Sch.-Nest.) характерна именно

неправильность развития бугорков, которая приобретает здесь значение

видового признака, но иногда она кажущаяся и вызвана лишь качеством

сохранности мшанок.

Здесь следует еще остановиться на вопросе, как отличать в шлифе

мелкие бугорки от крупных капилляров, так как их диаметры могут быть

одинаковы, а по виду и те и другие представляются почти одинаковыми

светлыми точками, окруженными темным кантом. Иногда, при плохой

сохранности тканей, установить между ними различие действительно

невозможно. Но во всех тех случаях, когда капилляры сколько-нибудь

отчетливо выдаются среди скелетной ткани, бугорки ясно от них отличимы

благодаря тому, что даже самые мелкие из них обычно окружены скопле-

нием капилляров, принимающих участие в их образовании (рис. 16 и 95).

Поэтому трубочки капилляров как бы вливаются внутрь бугорка

или выроста, образуя кругом ореол лучей. Наблюдаются случаи,

когда более крупные капилляры тоже бывают окружены скоплением более

мелких, принимая в шлифе вид узлов, но тогда мелкие капилляры рас-

положены перпендикулярно к поверхности прута, так же как и внутрен-

ний крупный капилляр, и имеют вид точек, а не лучей (рис. 43).

Бугорки устьевые окружают устье, являясь составной

частью перистомы. Всегда значительно мельче, чем килевые бугорки или

бугорки ячеистой и неячеистой поверхностей, но обычно значительно

больше, чем самые крупные капилляры, свойственные данной зоарии

(рис. 110). Их присутствие не зависит ни от формы устьев ни от строения

их; имеют лишь относительное видовое значение.

Бугорки ячеистой и неячеистой поверхно-

стей — более или менее крупные выступы скелетной ткани, редко

с рядовым, чаще с беспорядочным расположением. У Polypora^ Dictyocla-

dia и Acanthocladia они бывают связаны с направлением струек, огибаю-

щих устья, являясь их производными, как и килевые бугорки. На не-

ячеистой поверхности бугорки бывают развиты у разнообразных родов.

При построении колонии бугорки возникают как производные капил-

ляров, подобно килевым бугоркам, но иногда, повидимому, формируются

непосредственно из капиллярных каналов в глубине скелетных тканей,

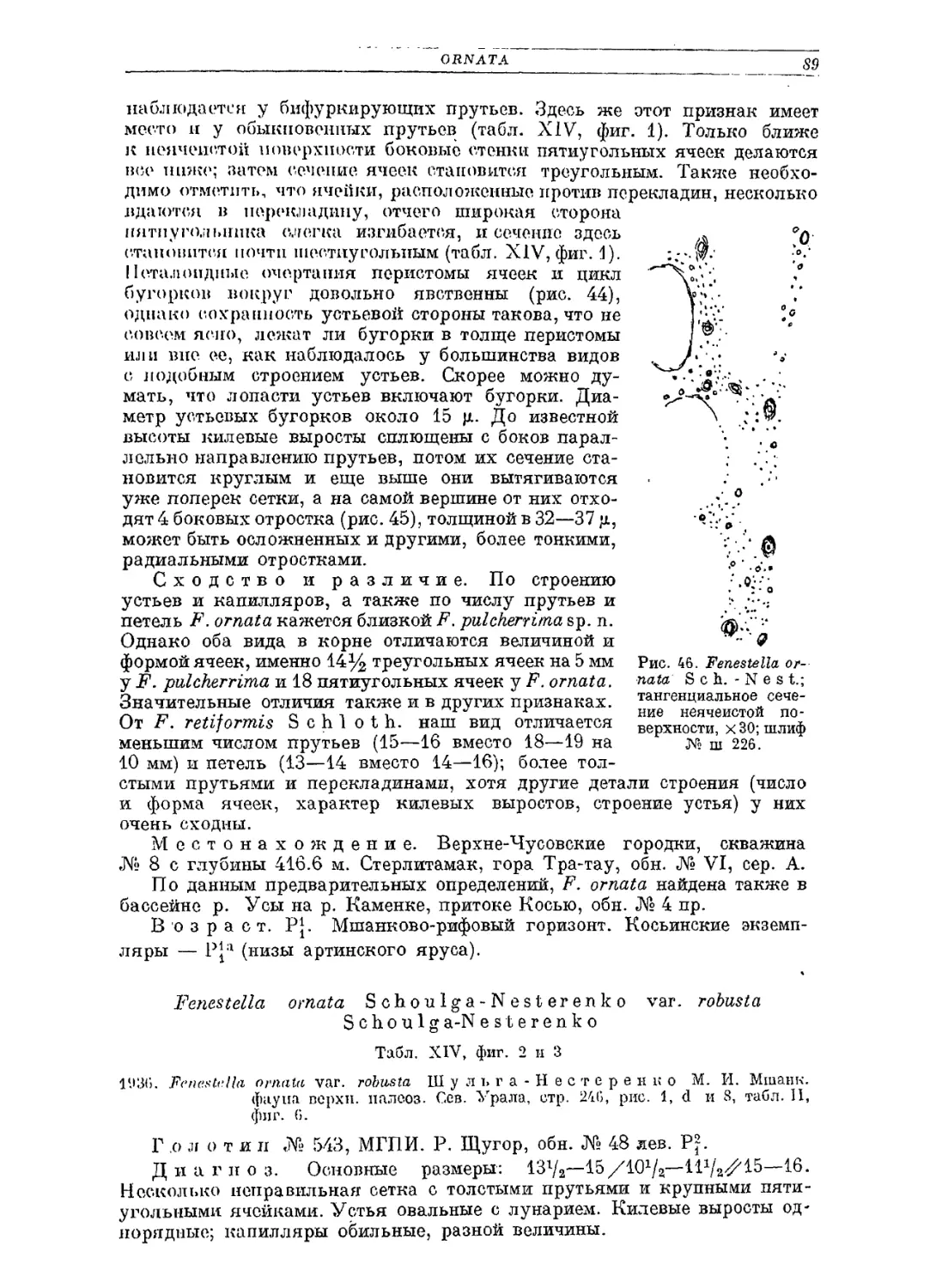

например у Fenestella ornata S с h. - N е s t. и др. (табл. XIV, фиг. 1).

Как видовой признак, имеют значение лишь в совокупности со всеми дру-

гими, более важными признаками.

Вестибюль — более или менее удлиненная трубчатая часть ячей-

ки между расширенным основанием ее и устьем. Развит у представителей

порядка Cryptostomata.

Выросты килевые и корневые. Первые развиваются

на бугорках киля, достигают иногда заметной длины и нередко несут на

вершине еще поперечные отростки (табл. XXVI, фиг. 4). Реже отростки

своеобразной /формы появляются у основания килевых выростов (рис. 26).

Очень редко поперечные отростки килевых выростов у пермских Fene-

stella могут смыкаться с отростками соседнего киля и давать род про-

странственной решетки над поверхностью зоарии, подобно решеткам

28 ТЕРМИНОЛОГИЯ if ОЦЕНКА ВИДОВОГО ЗНАЧЕНИИ

других родов мшанок из девона и карбона. Корневые выросты развиваются

на бугорках неячеис,той поверхности зоарии, особено вблизи ее основа-

ния, и служат для прикрепления зоарии к субстрату.

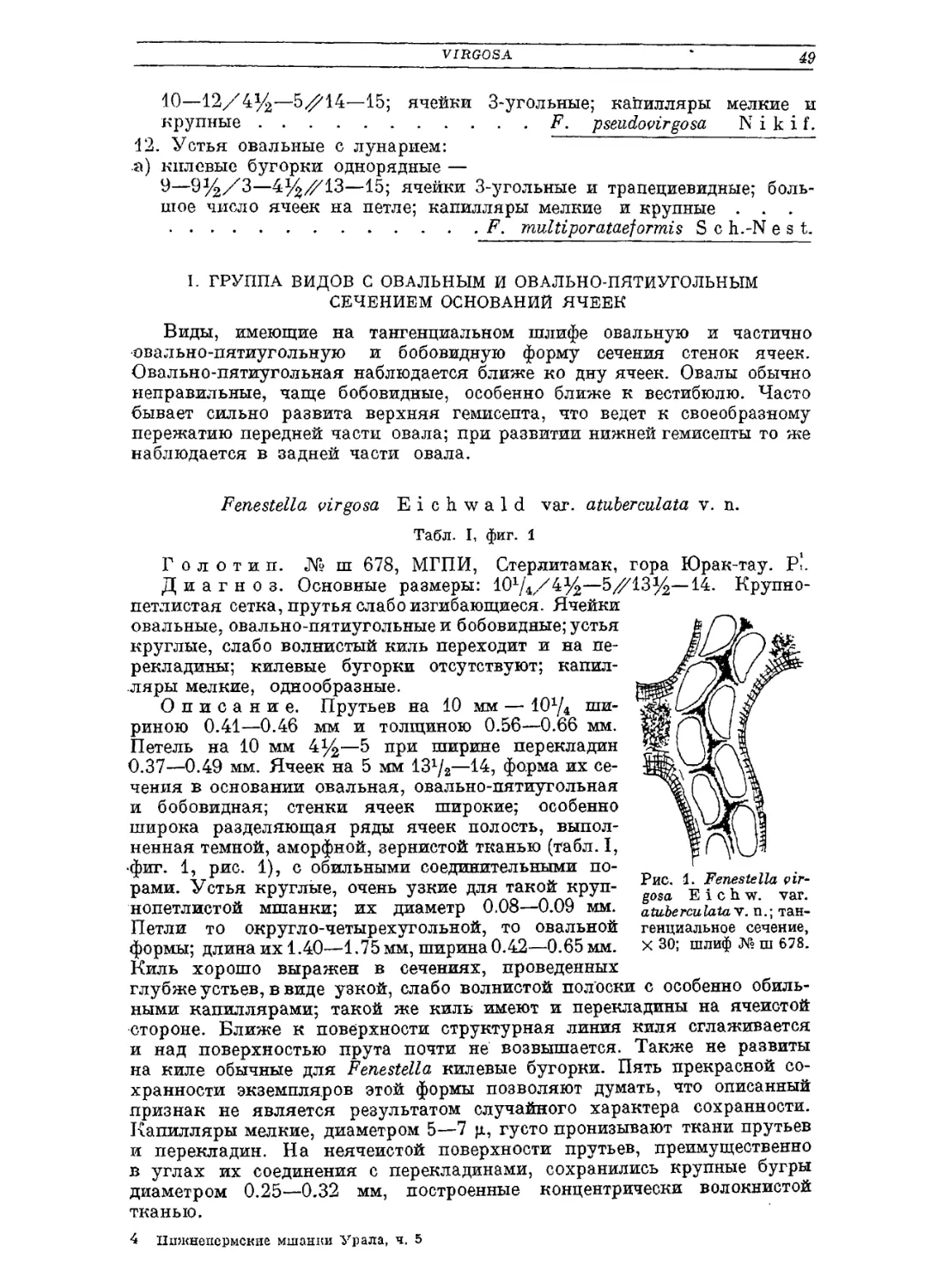

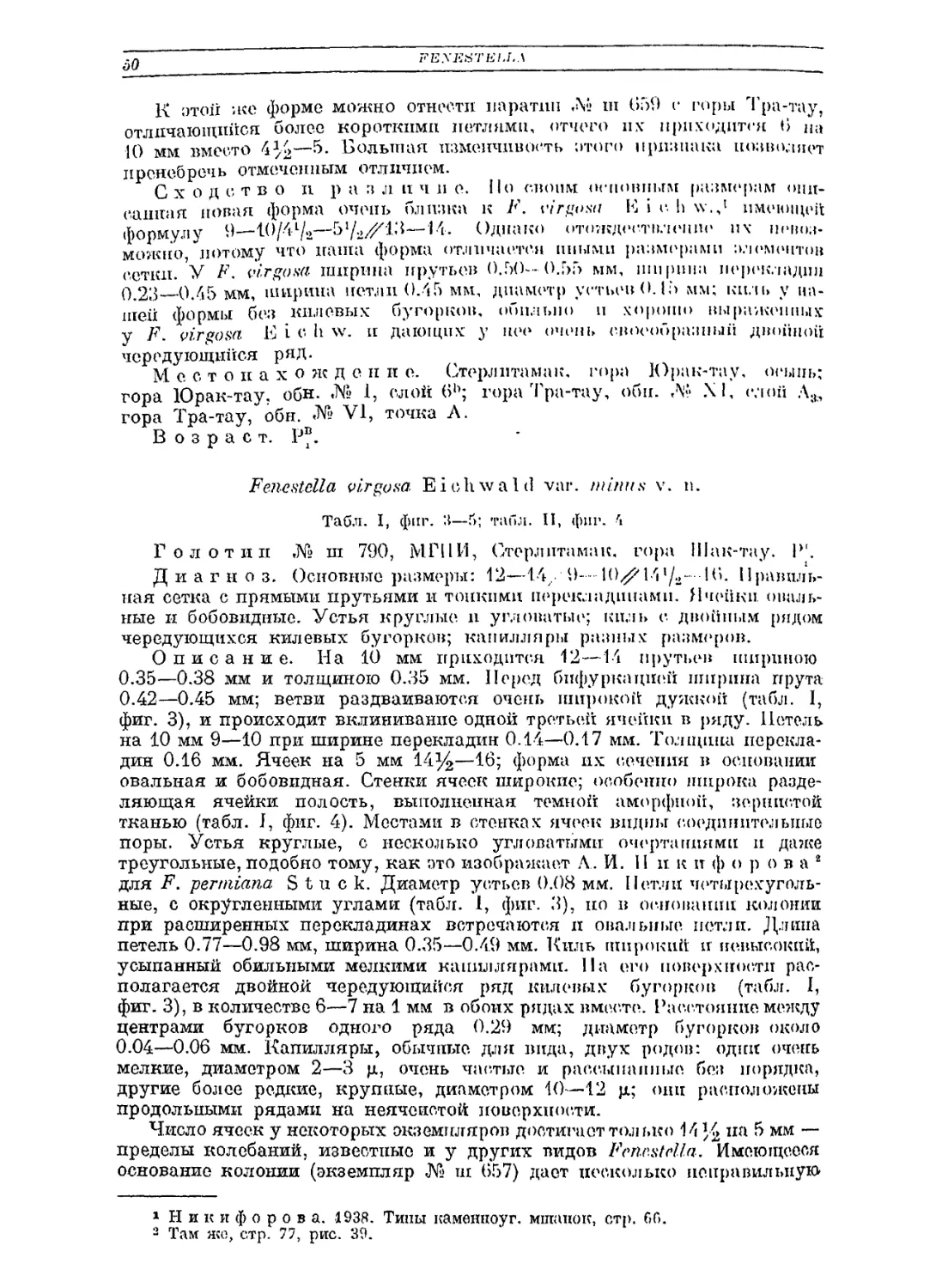

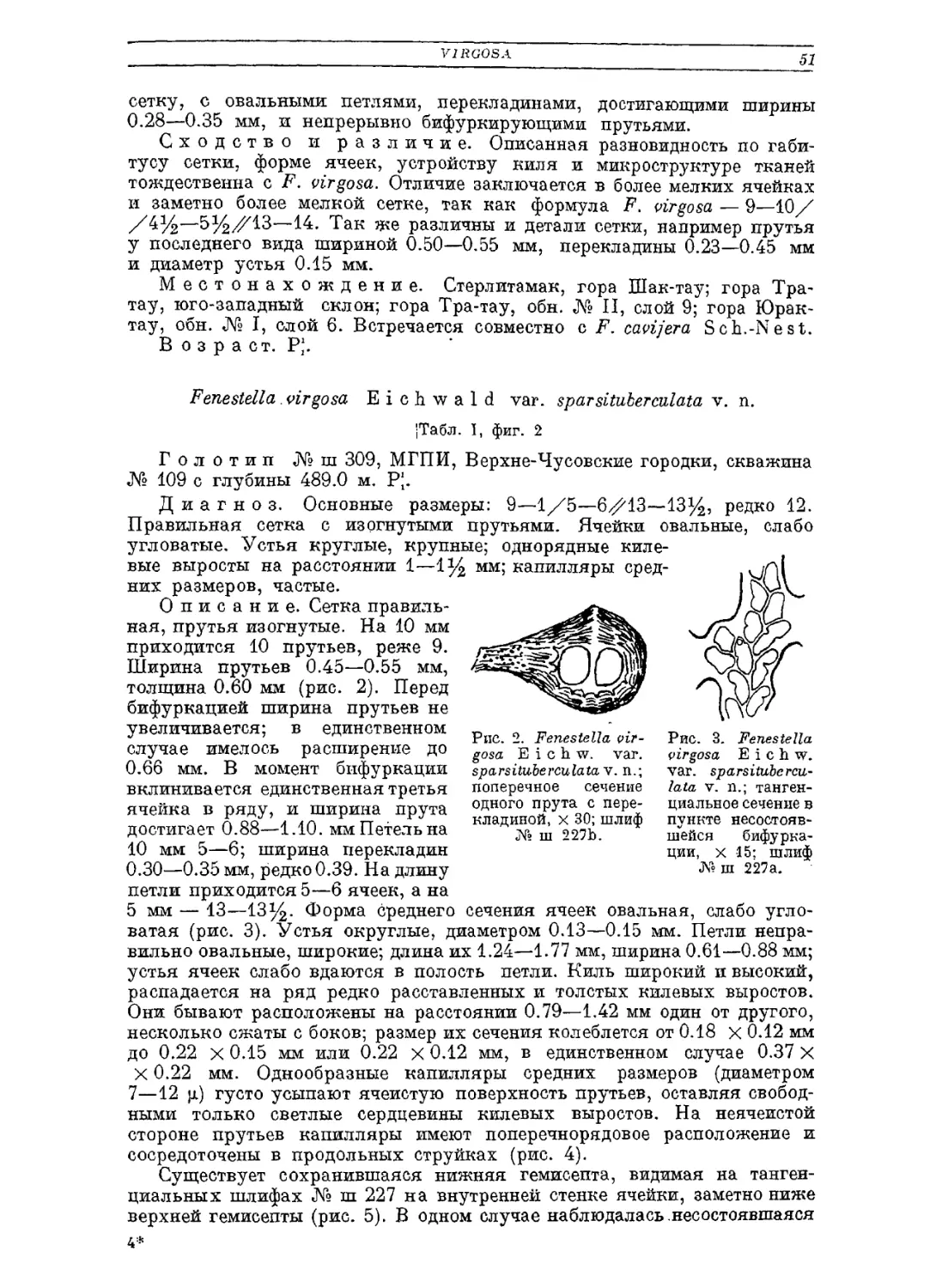

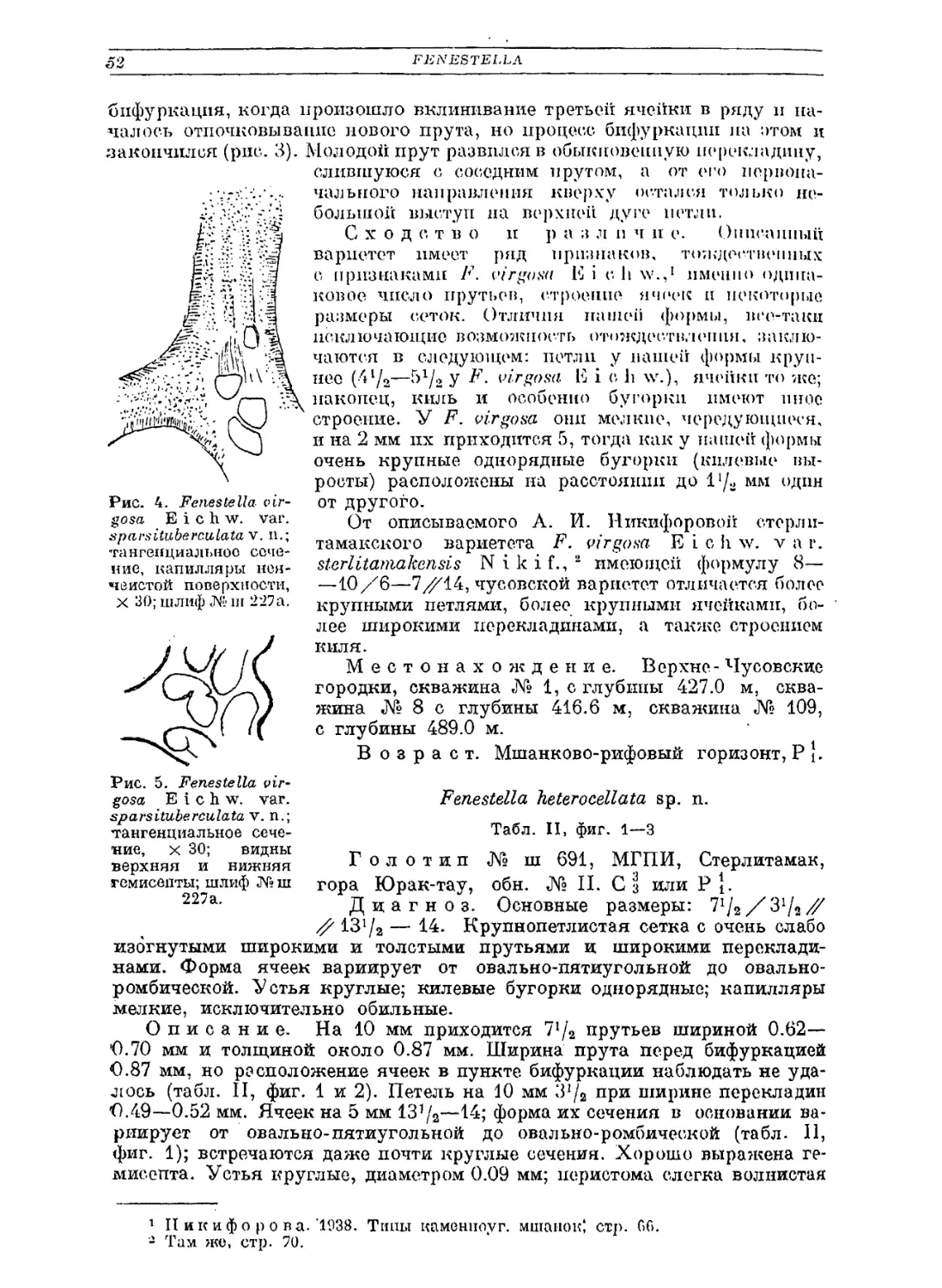

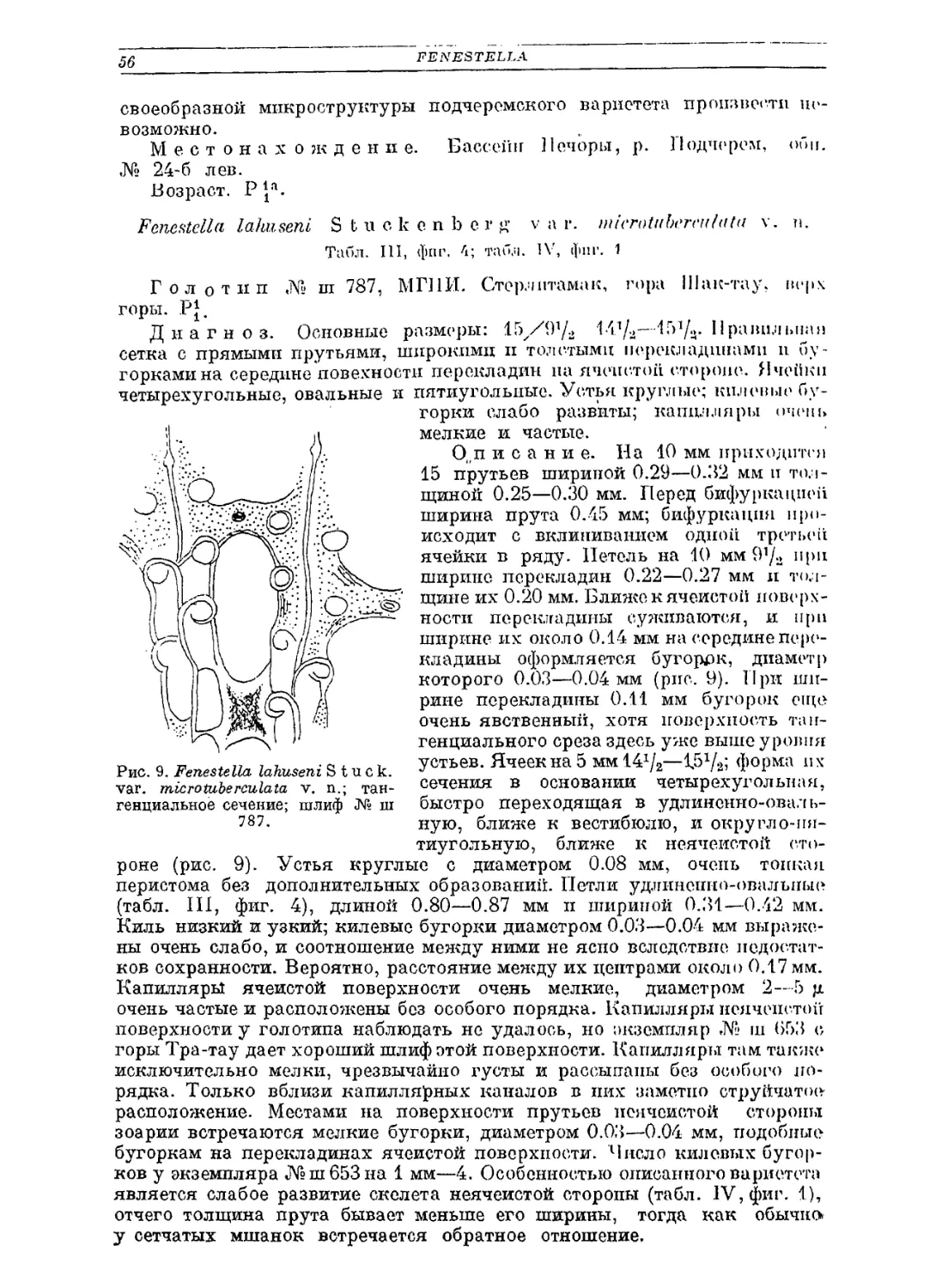

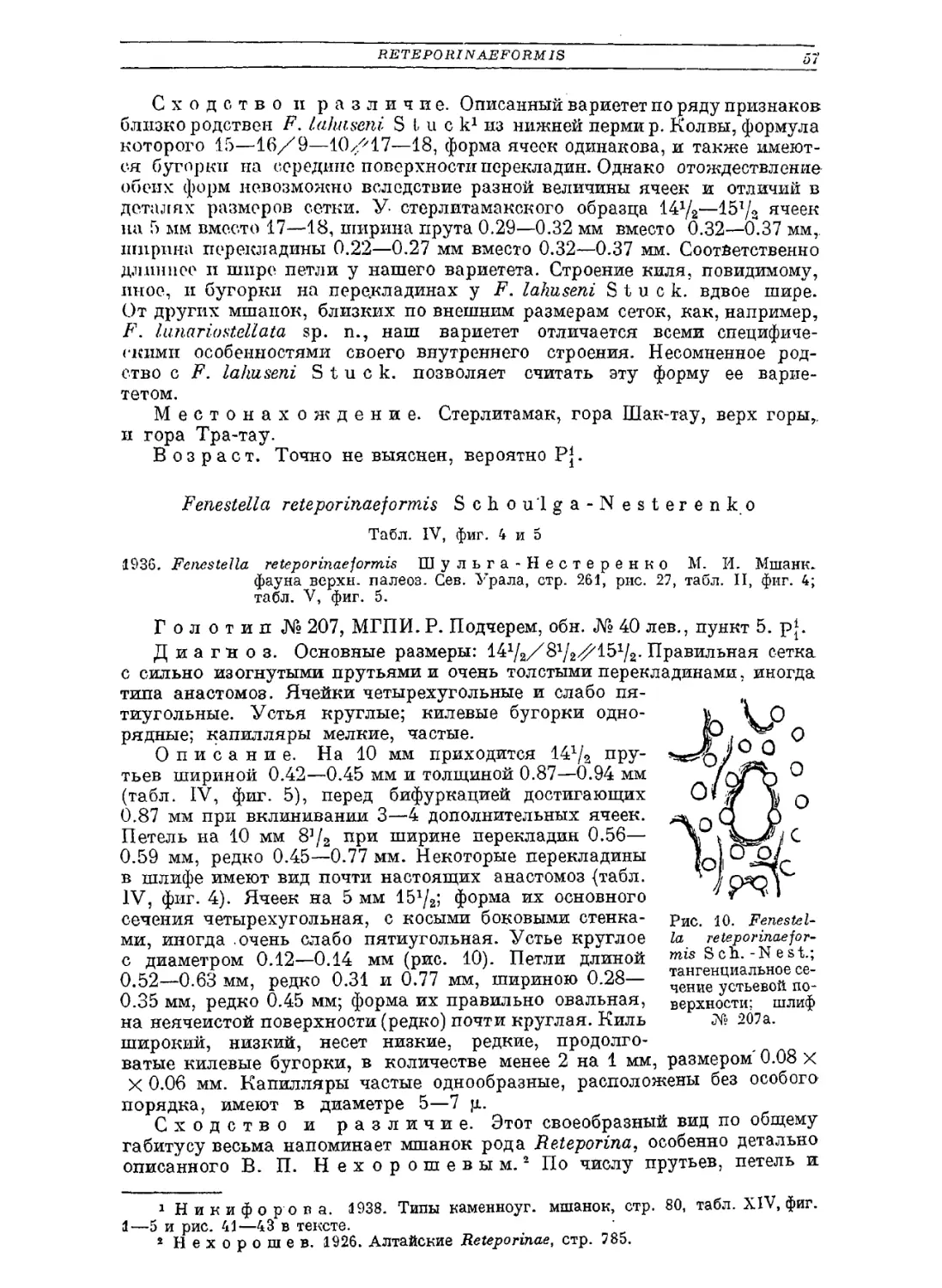

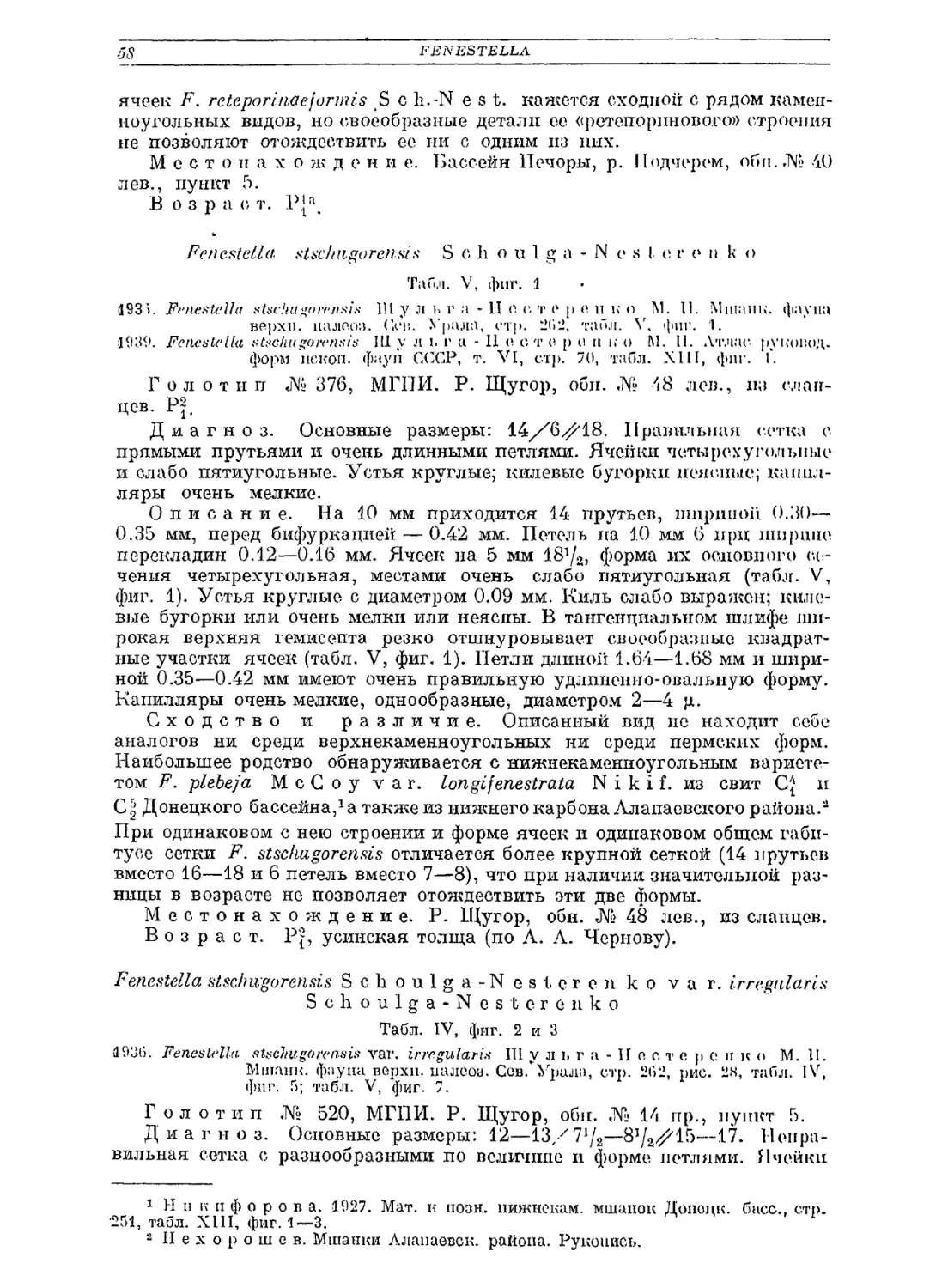

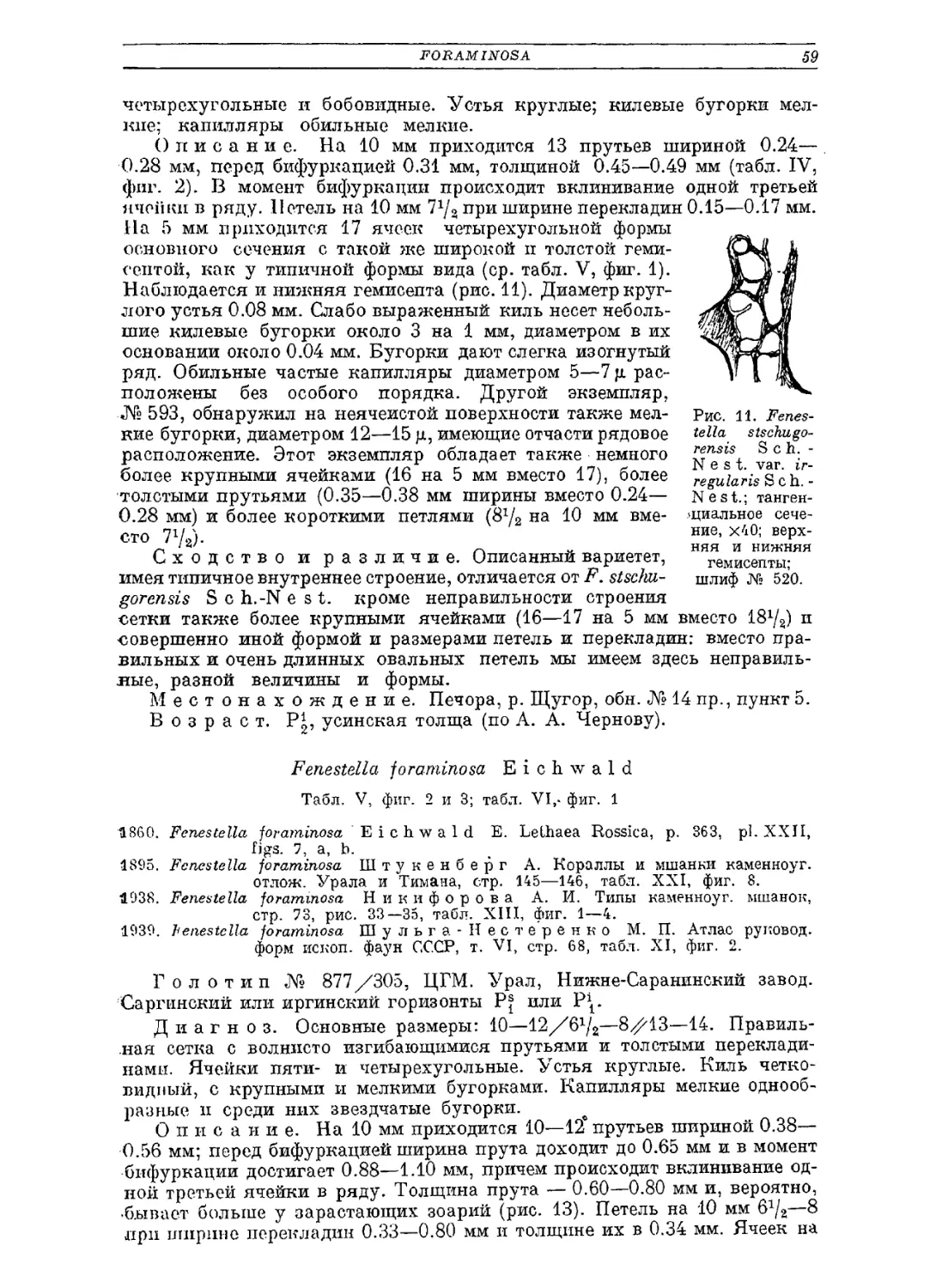

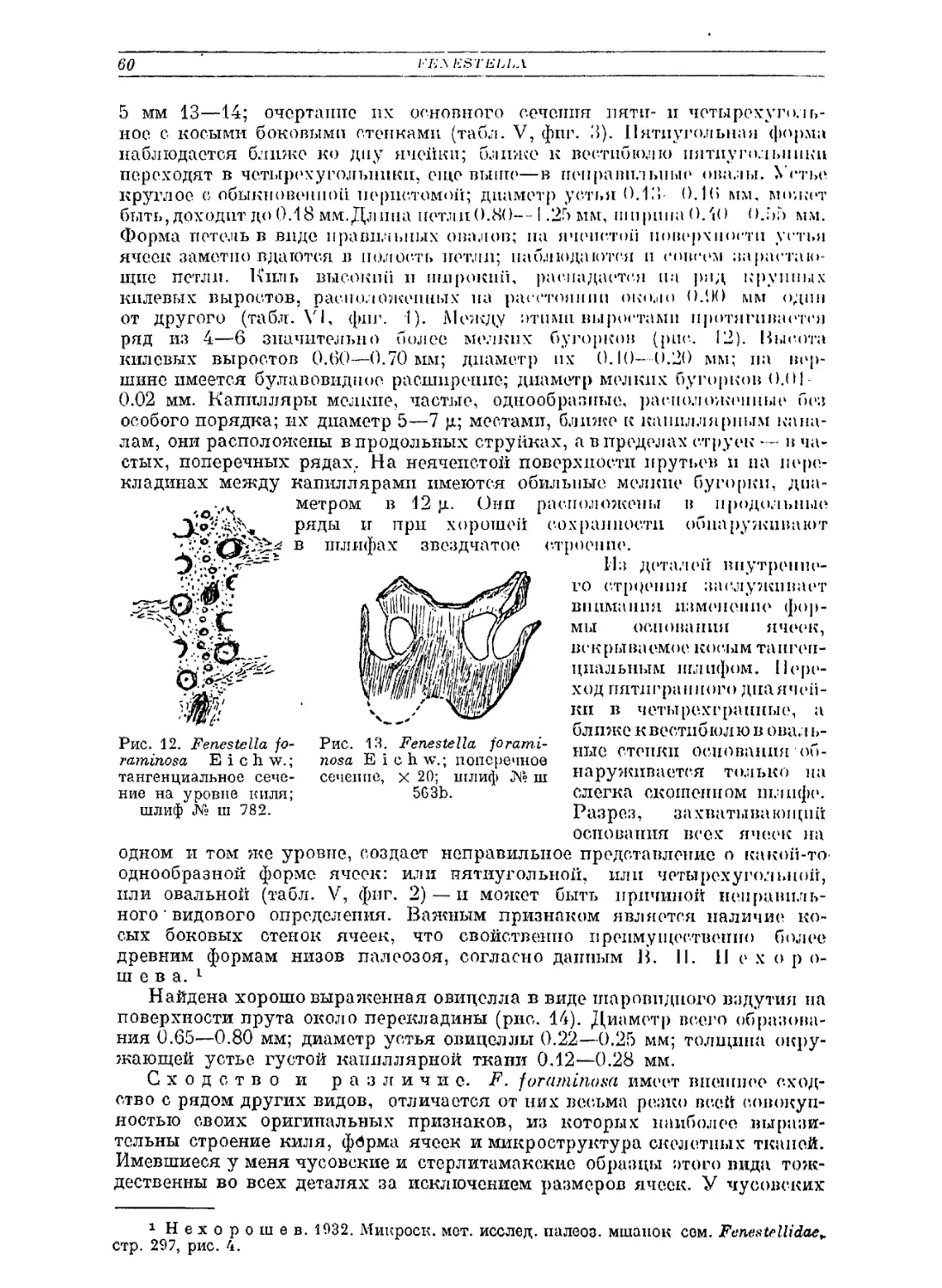

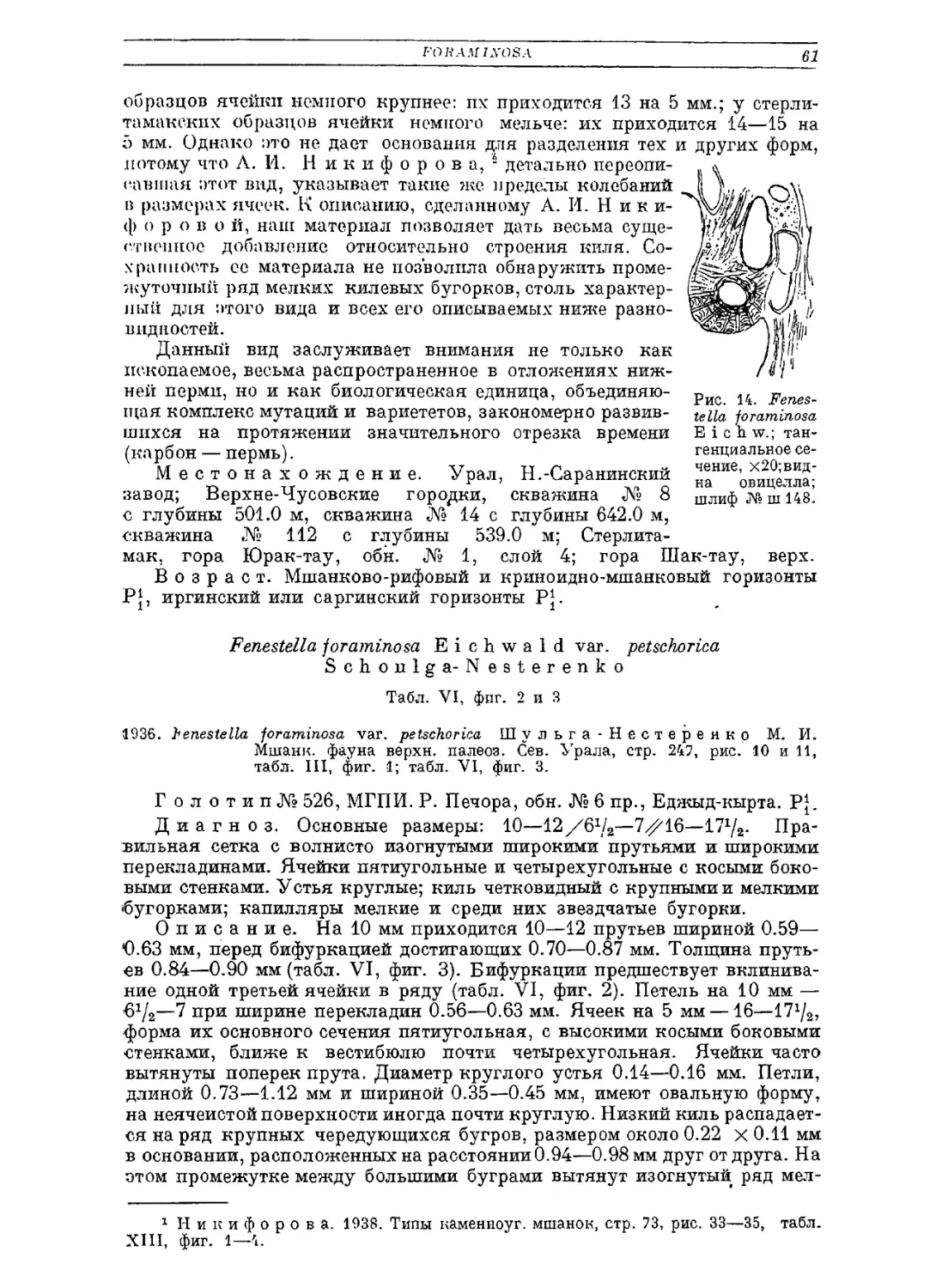

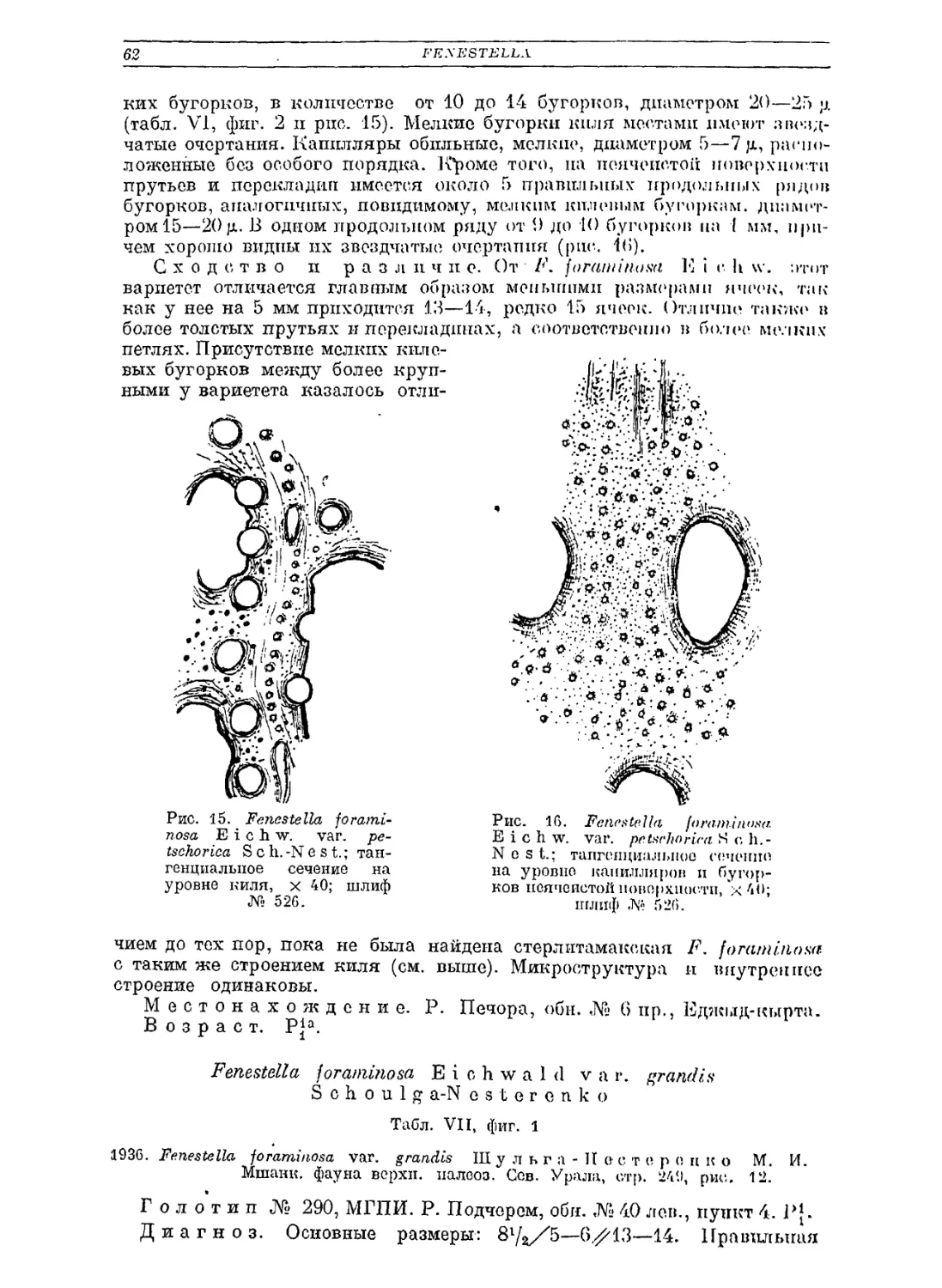

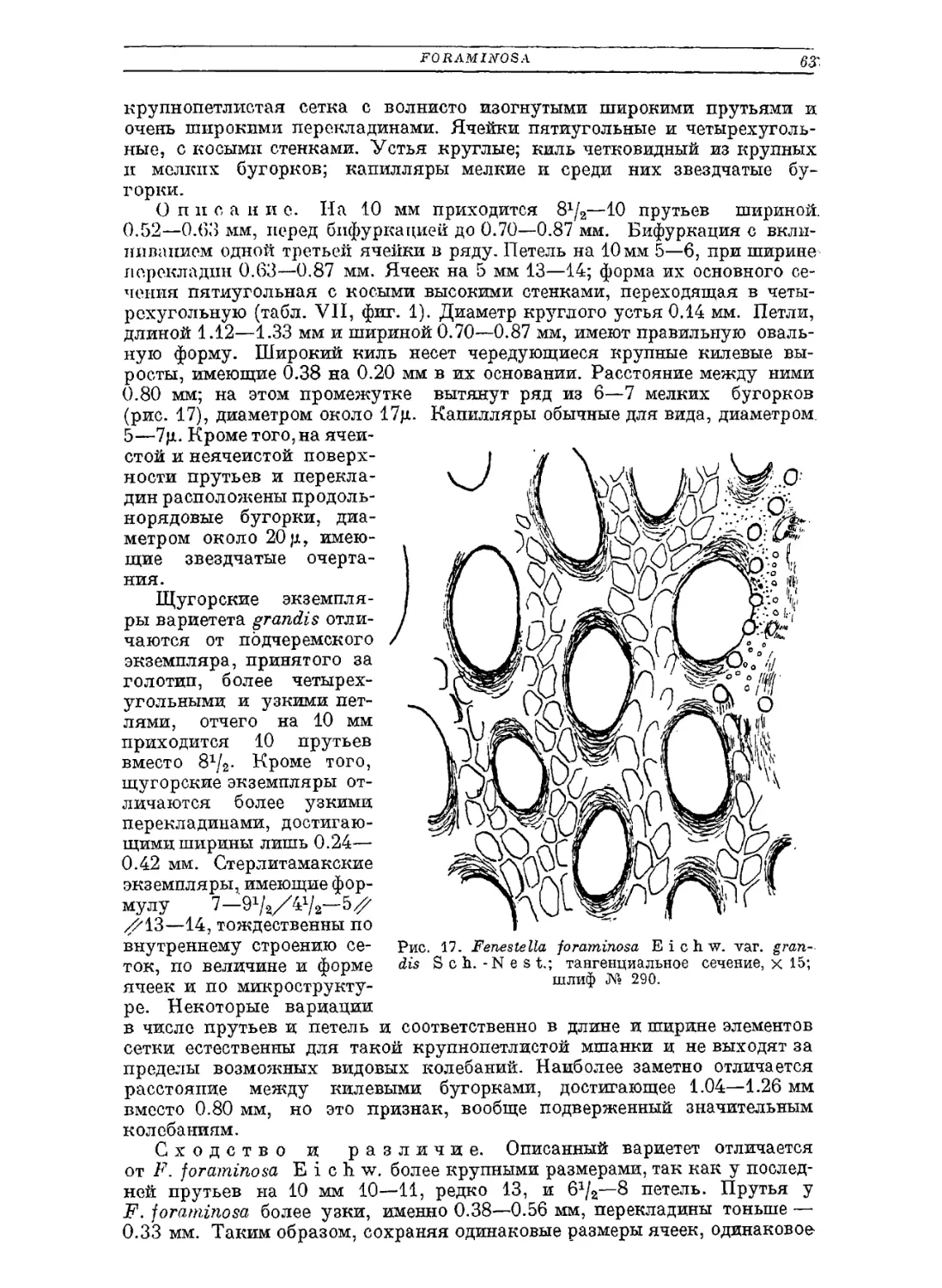

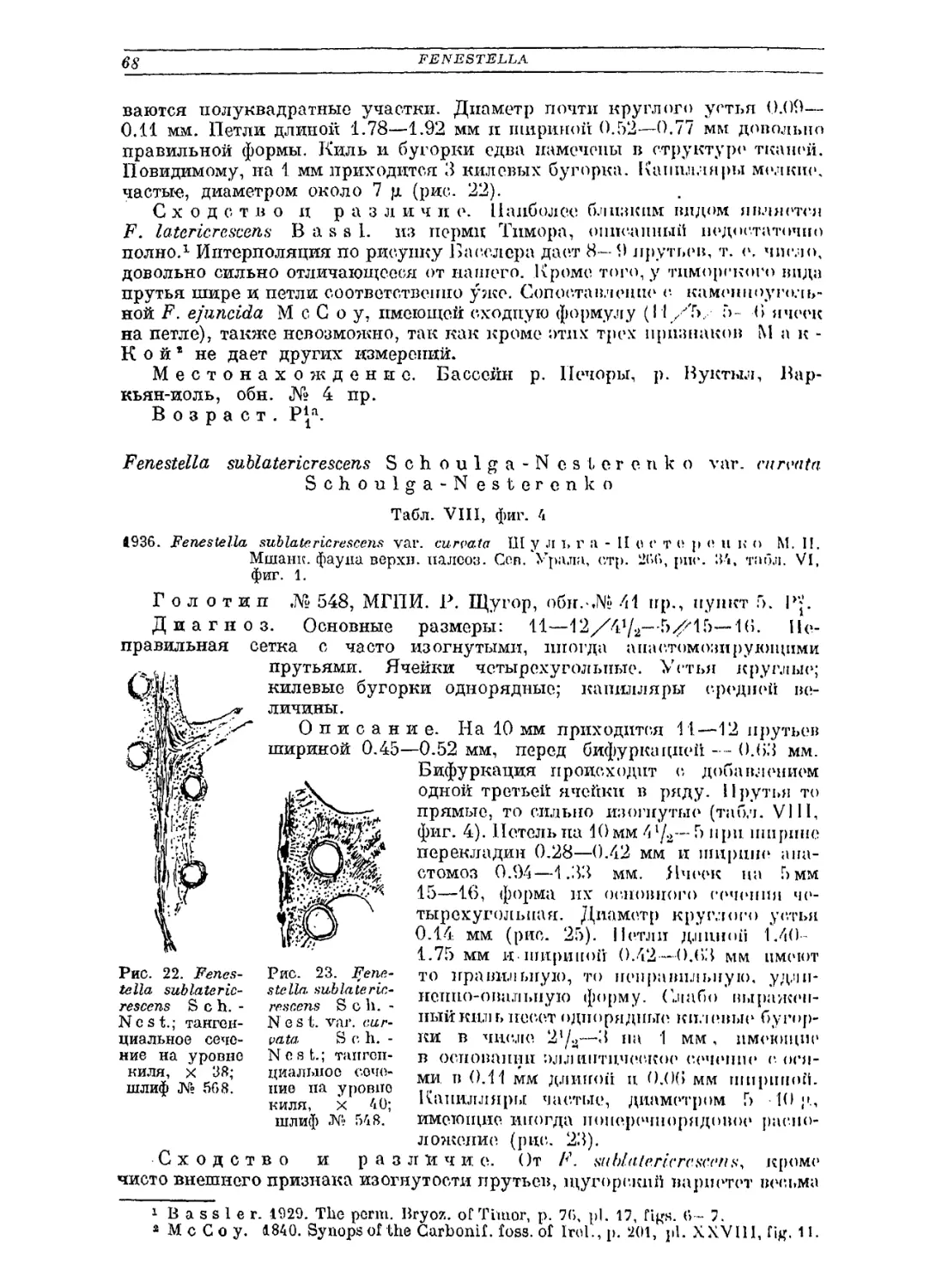

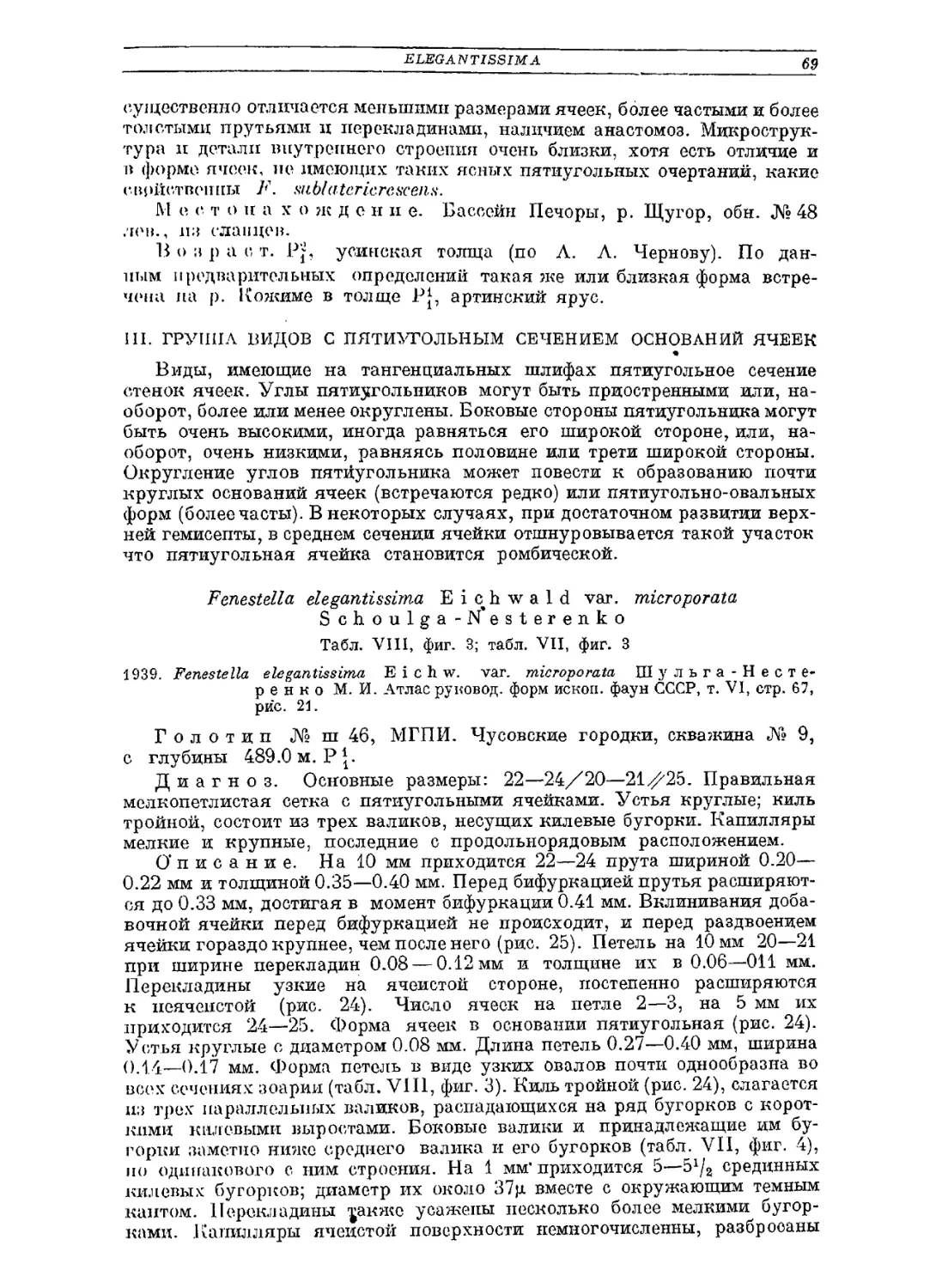

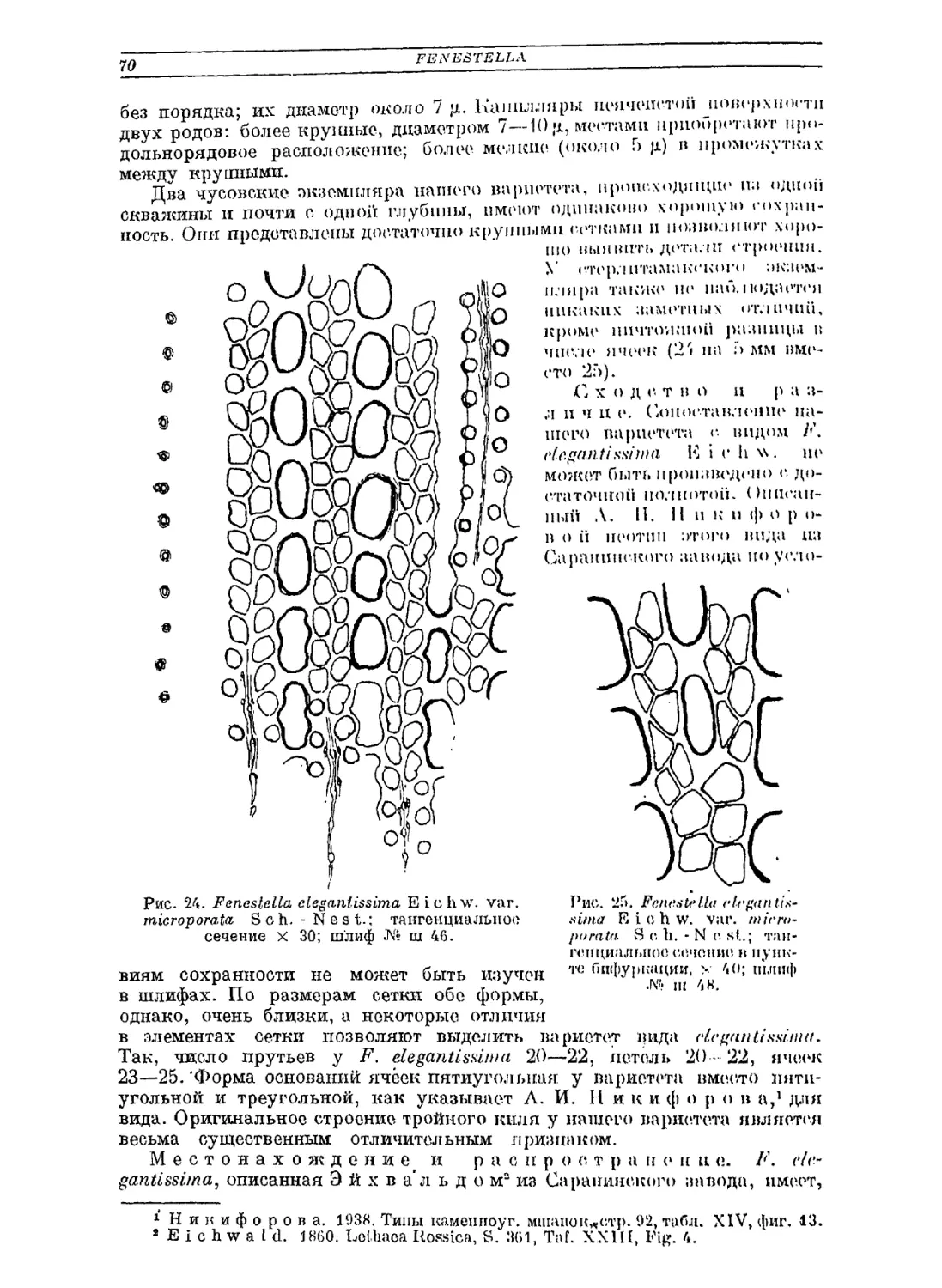

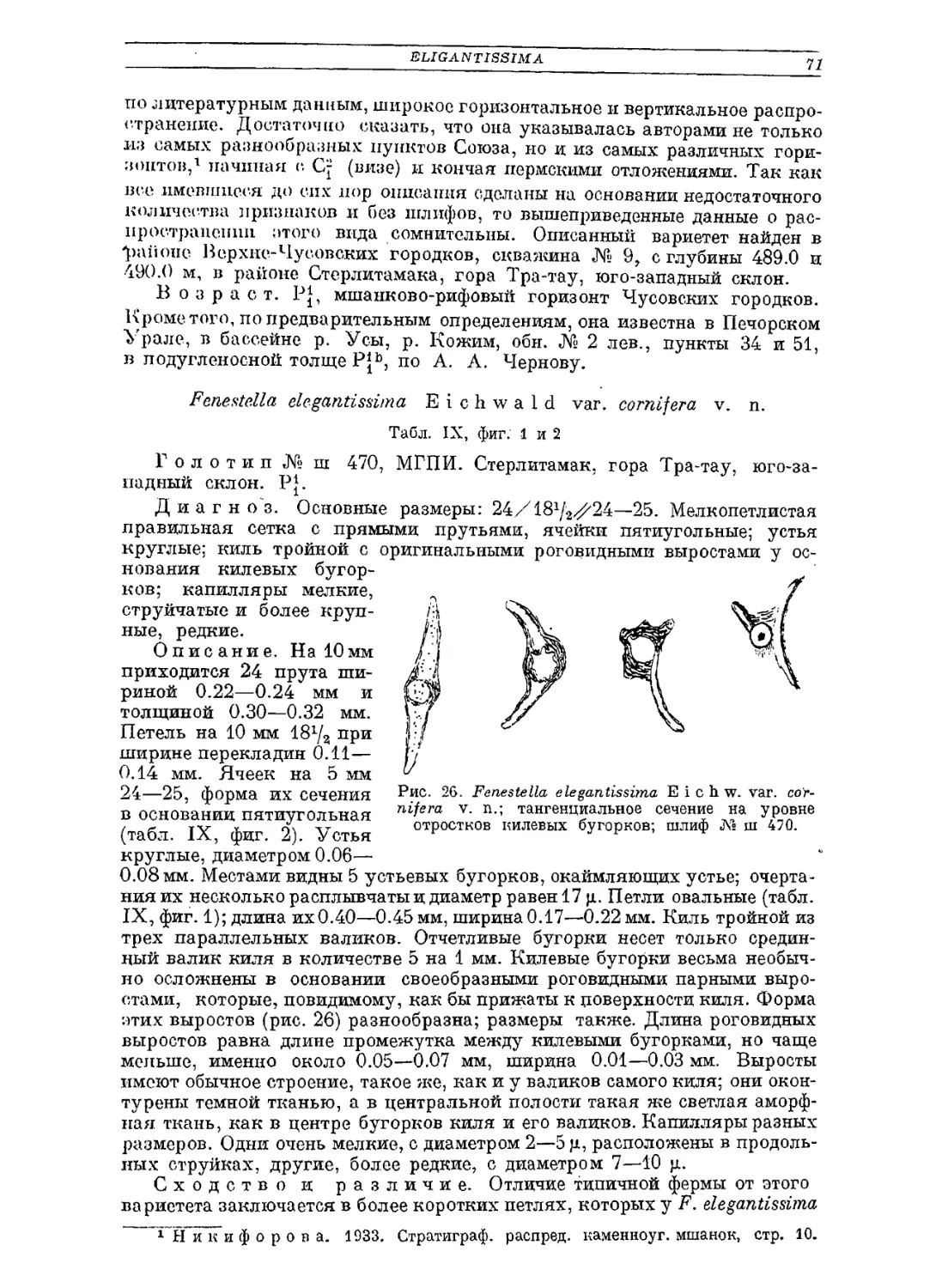

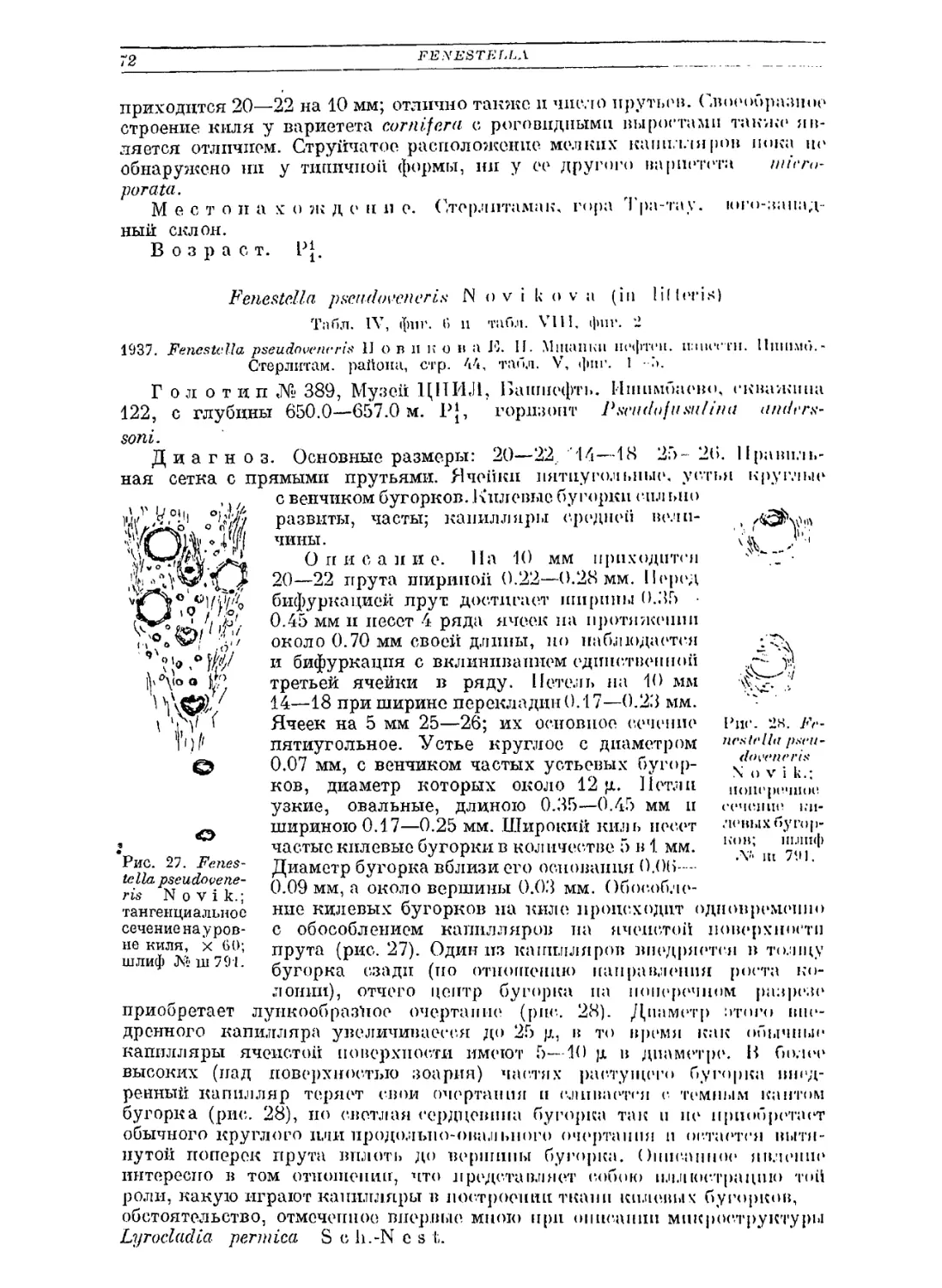

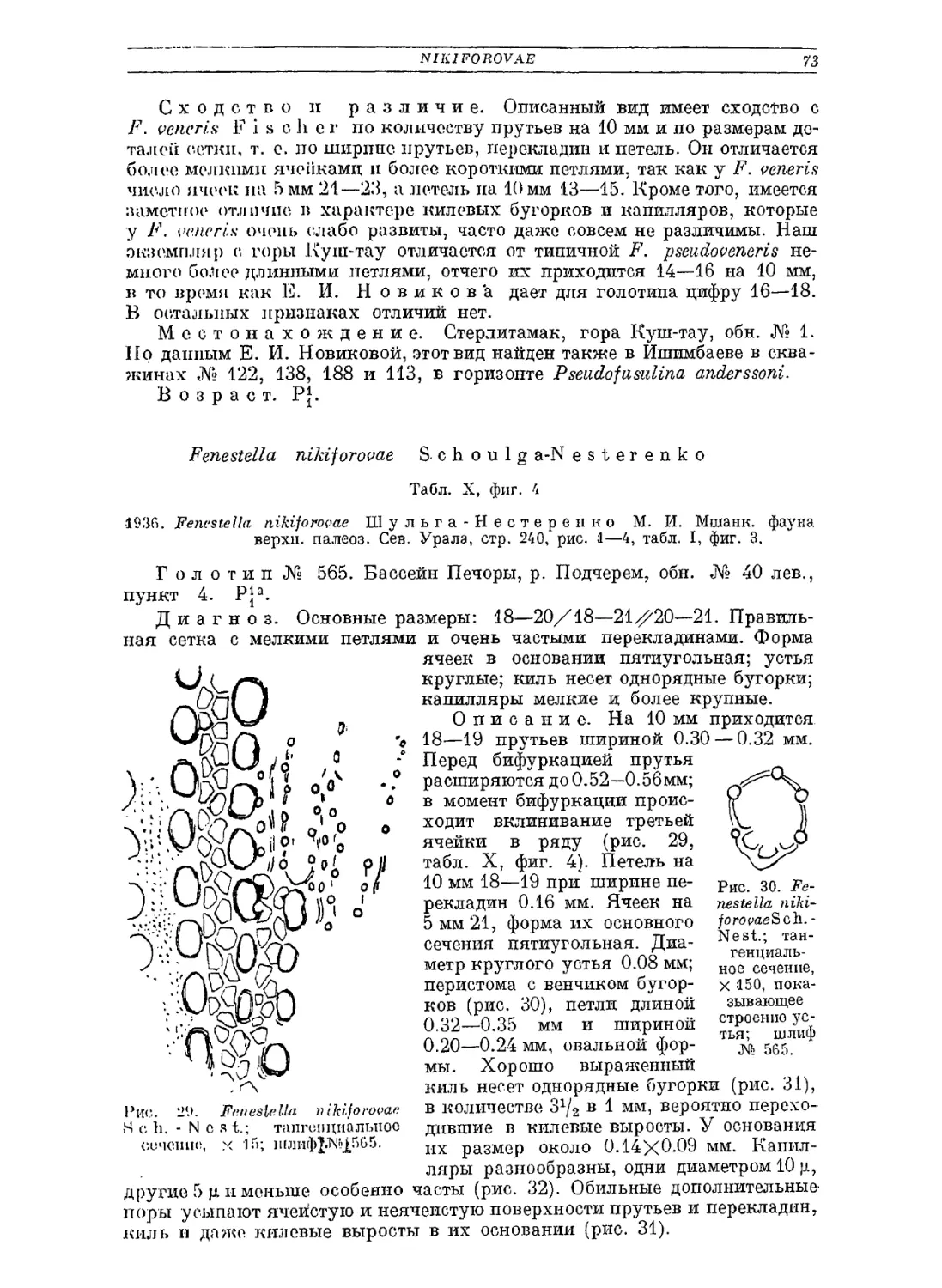

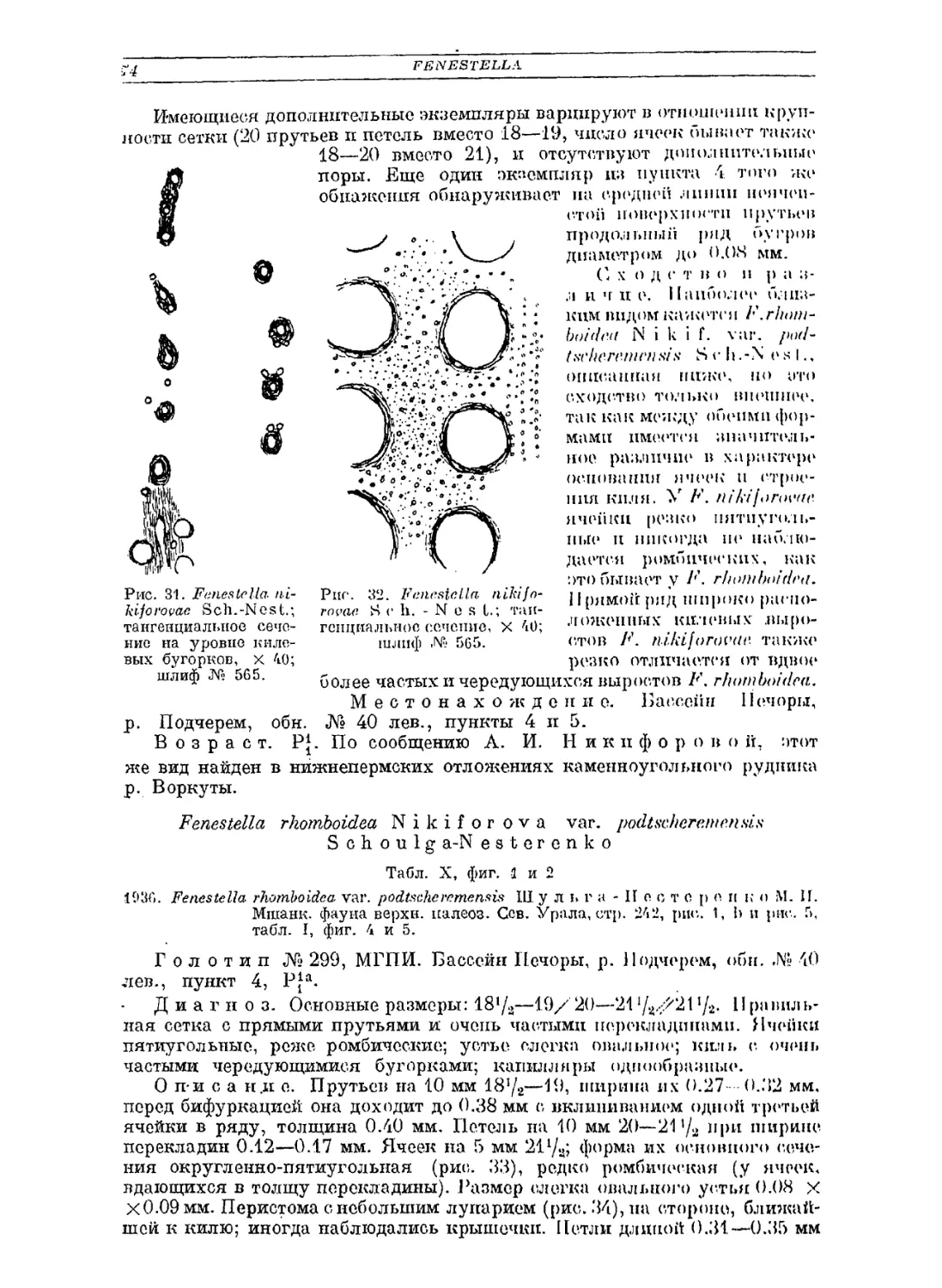

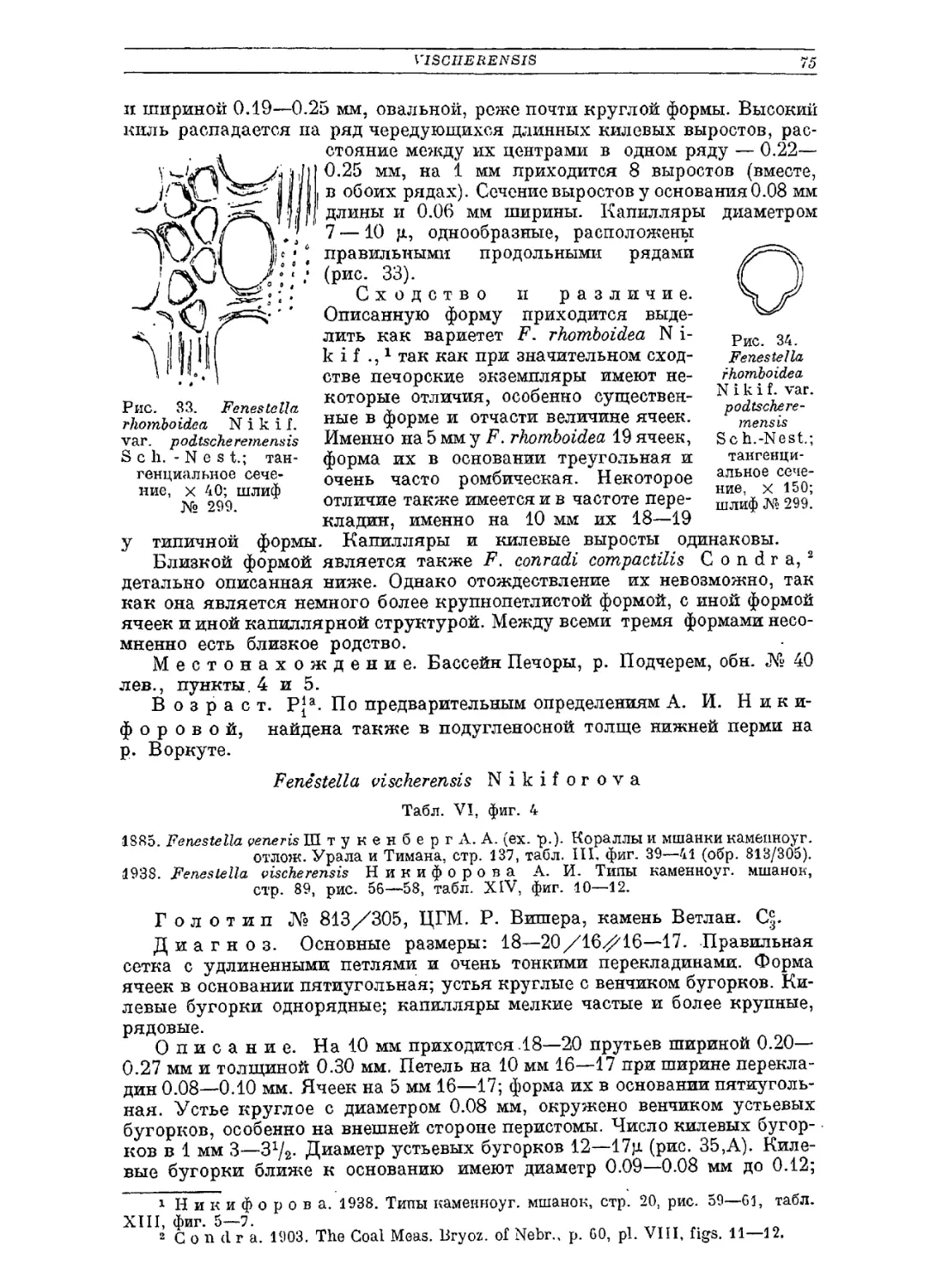

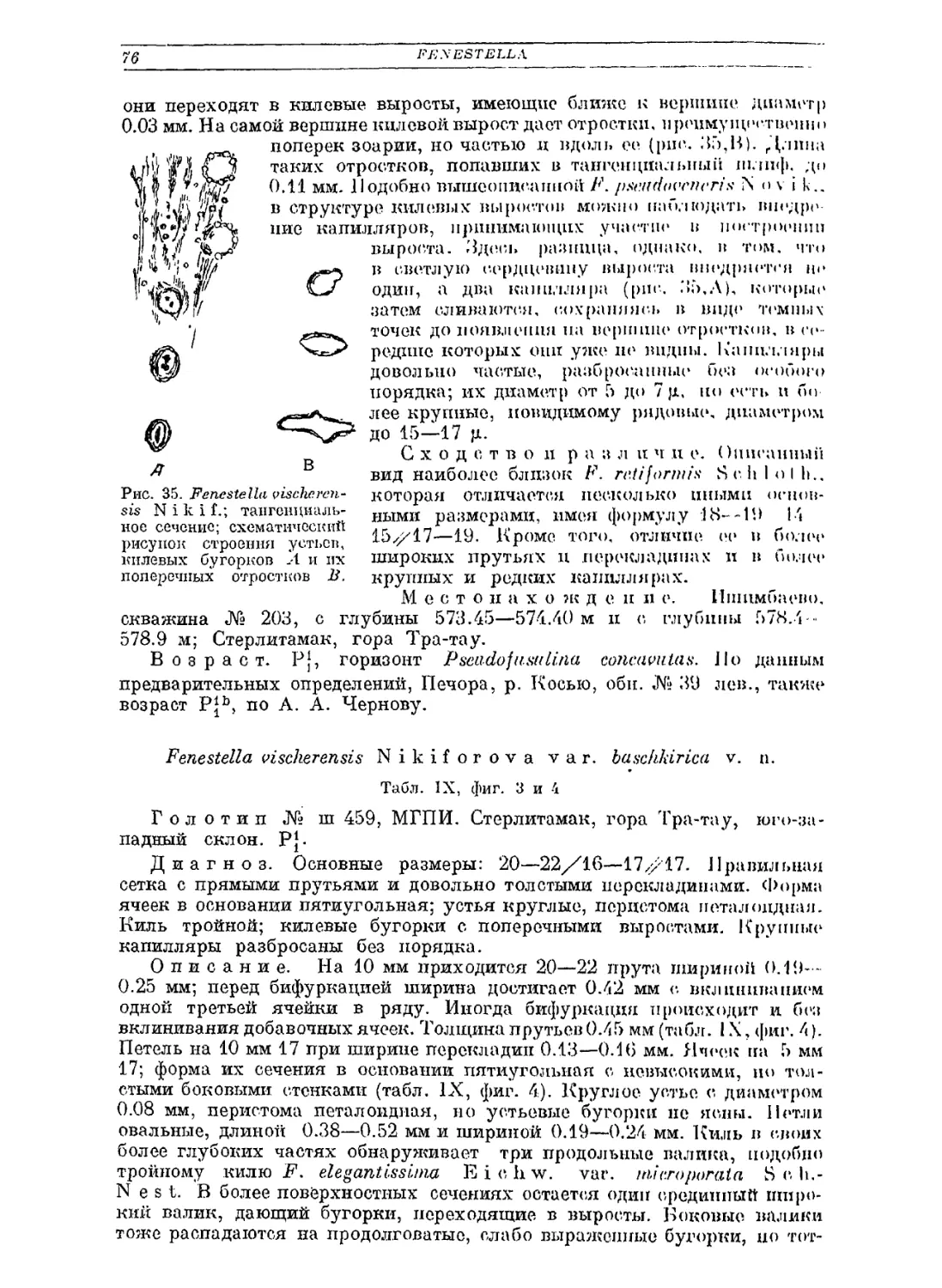

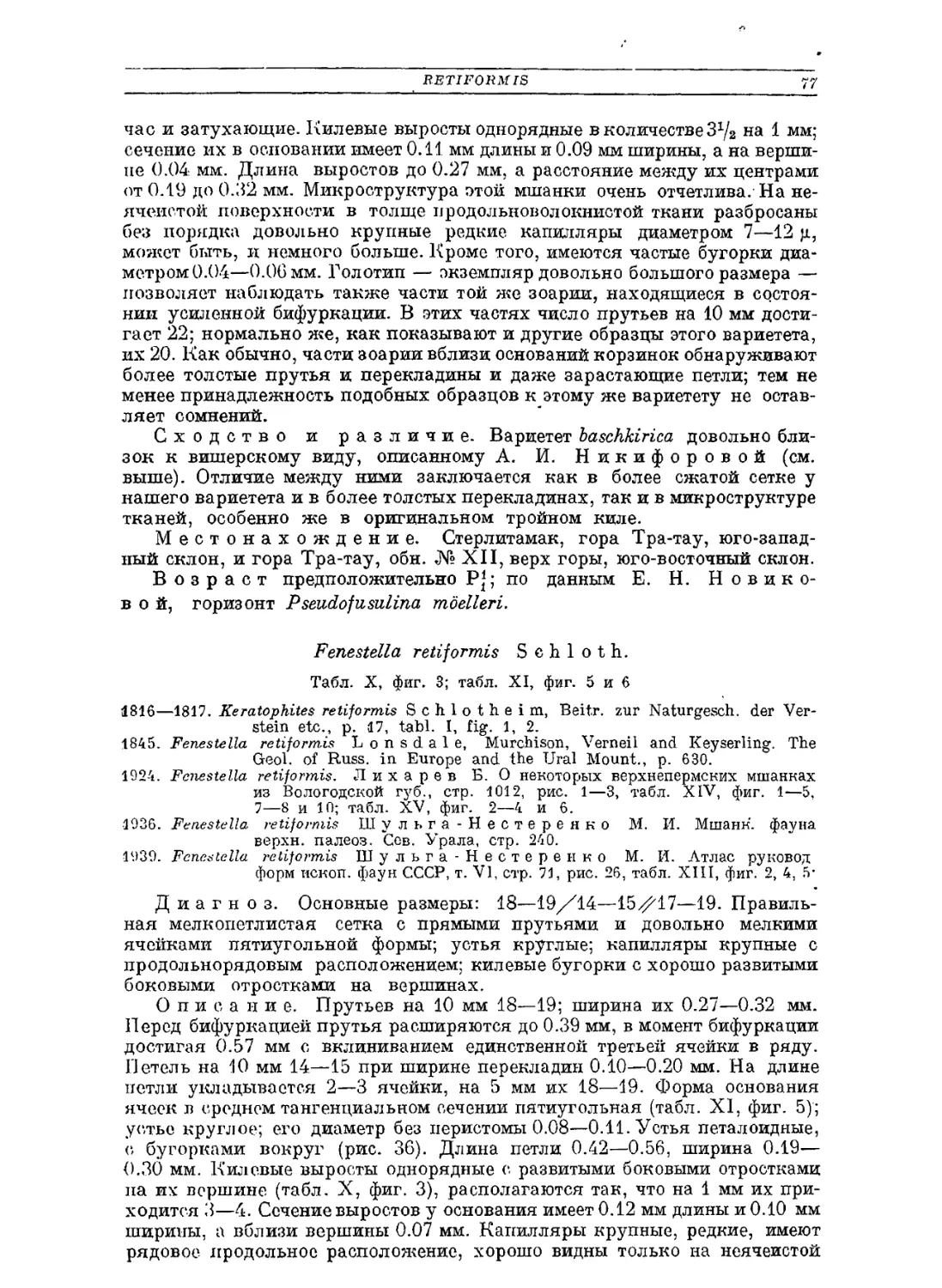

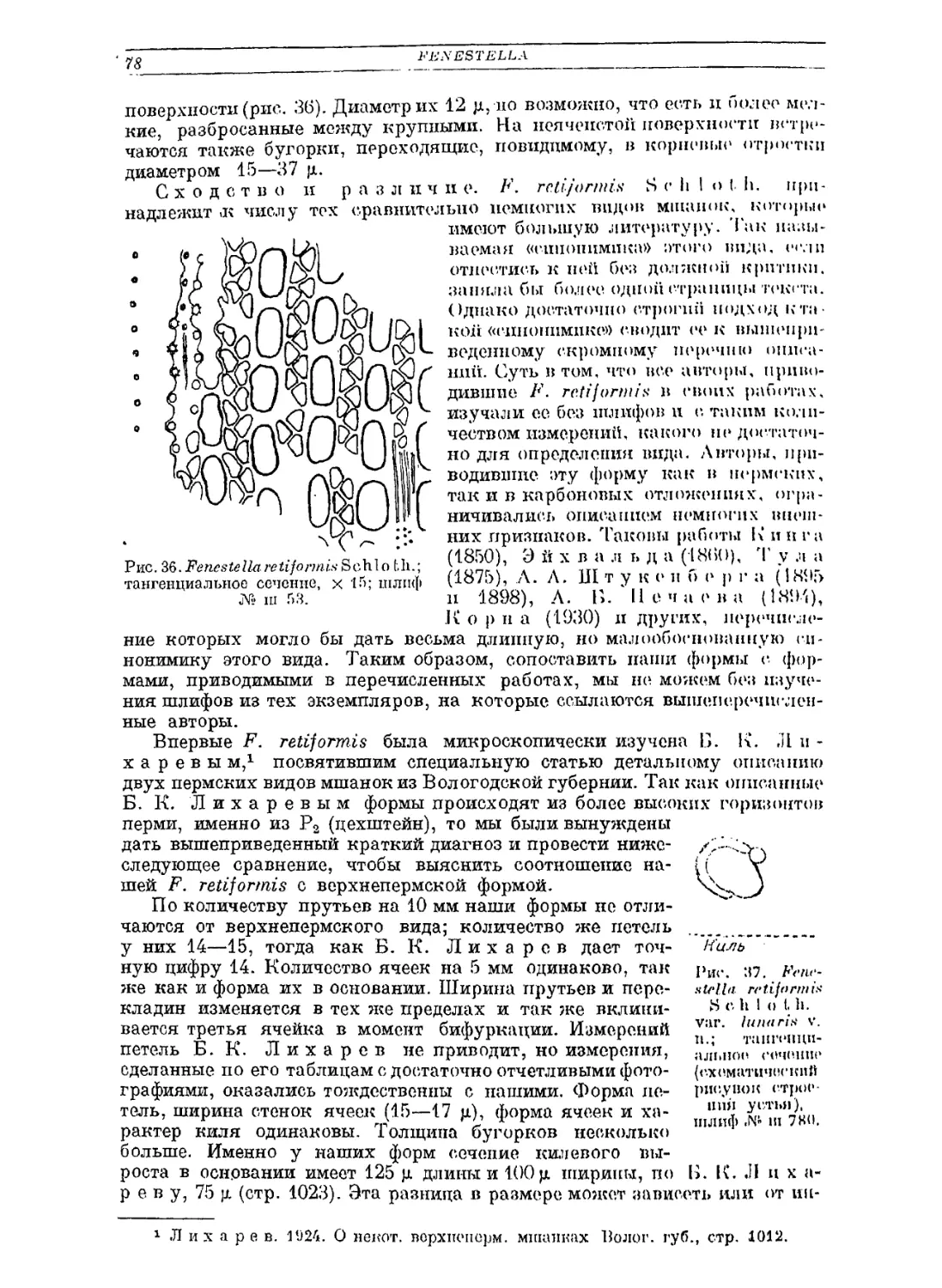

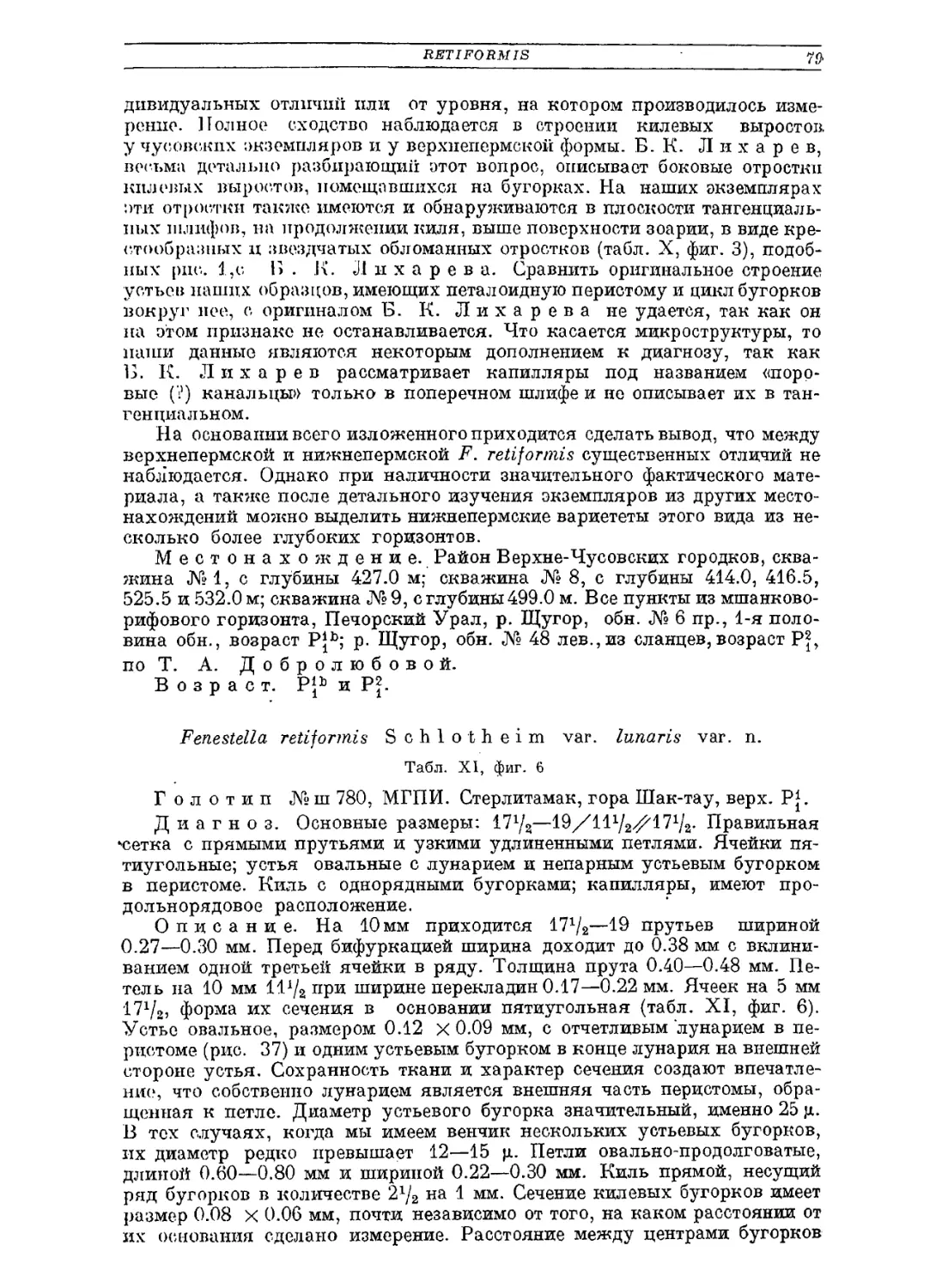

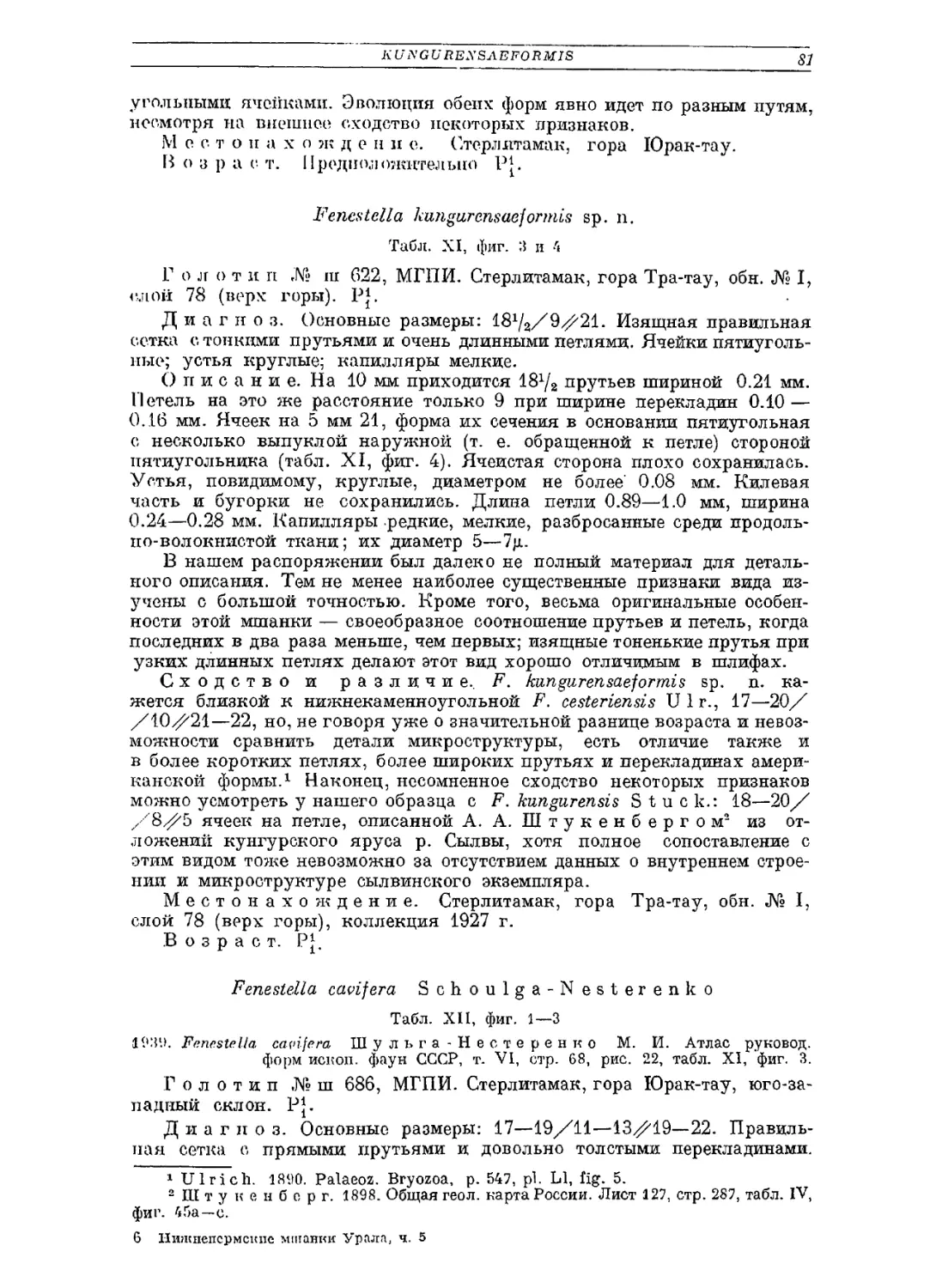

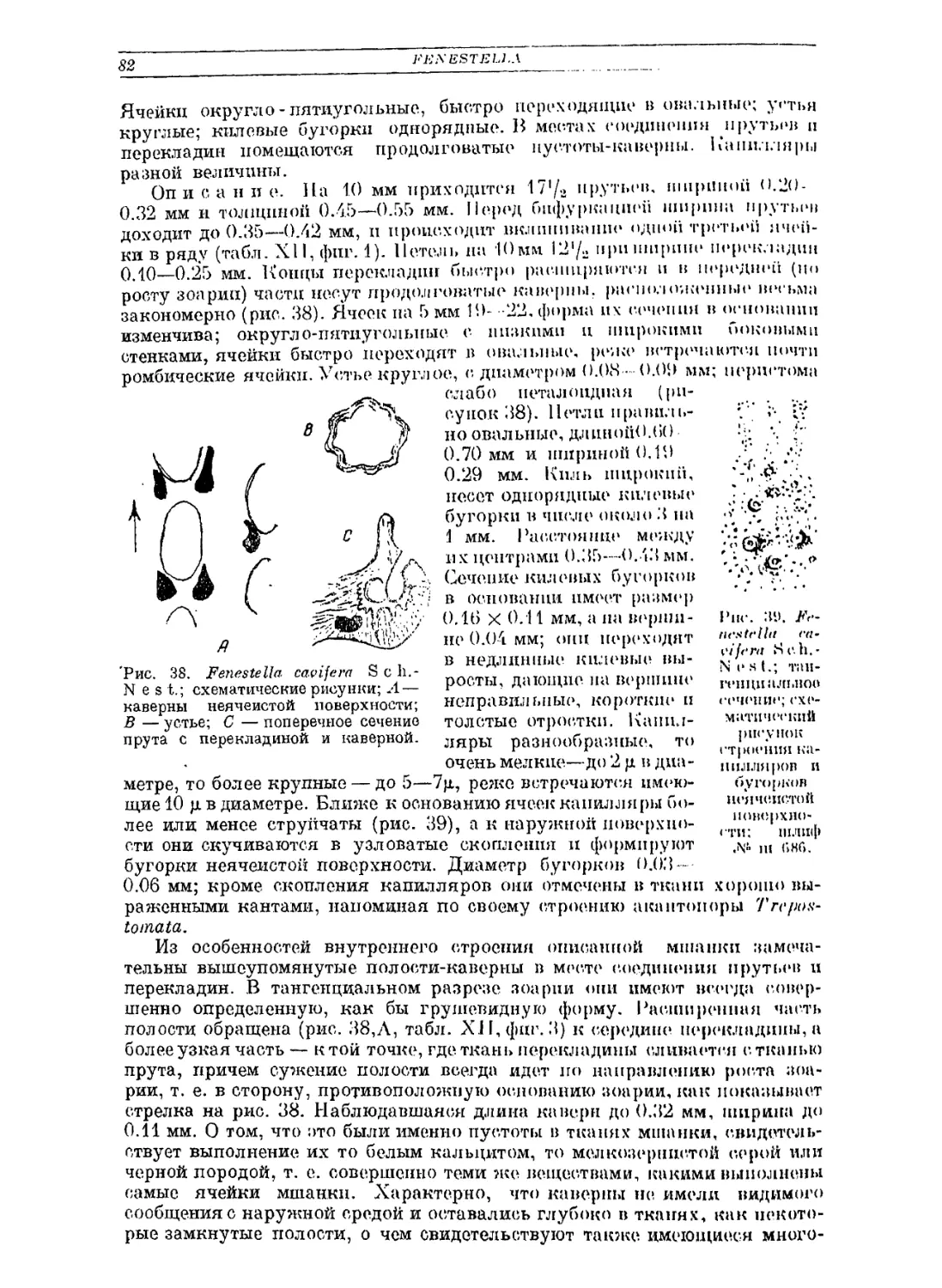

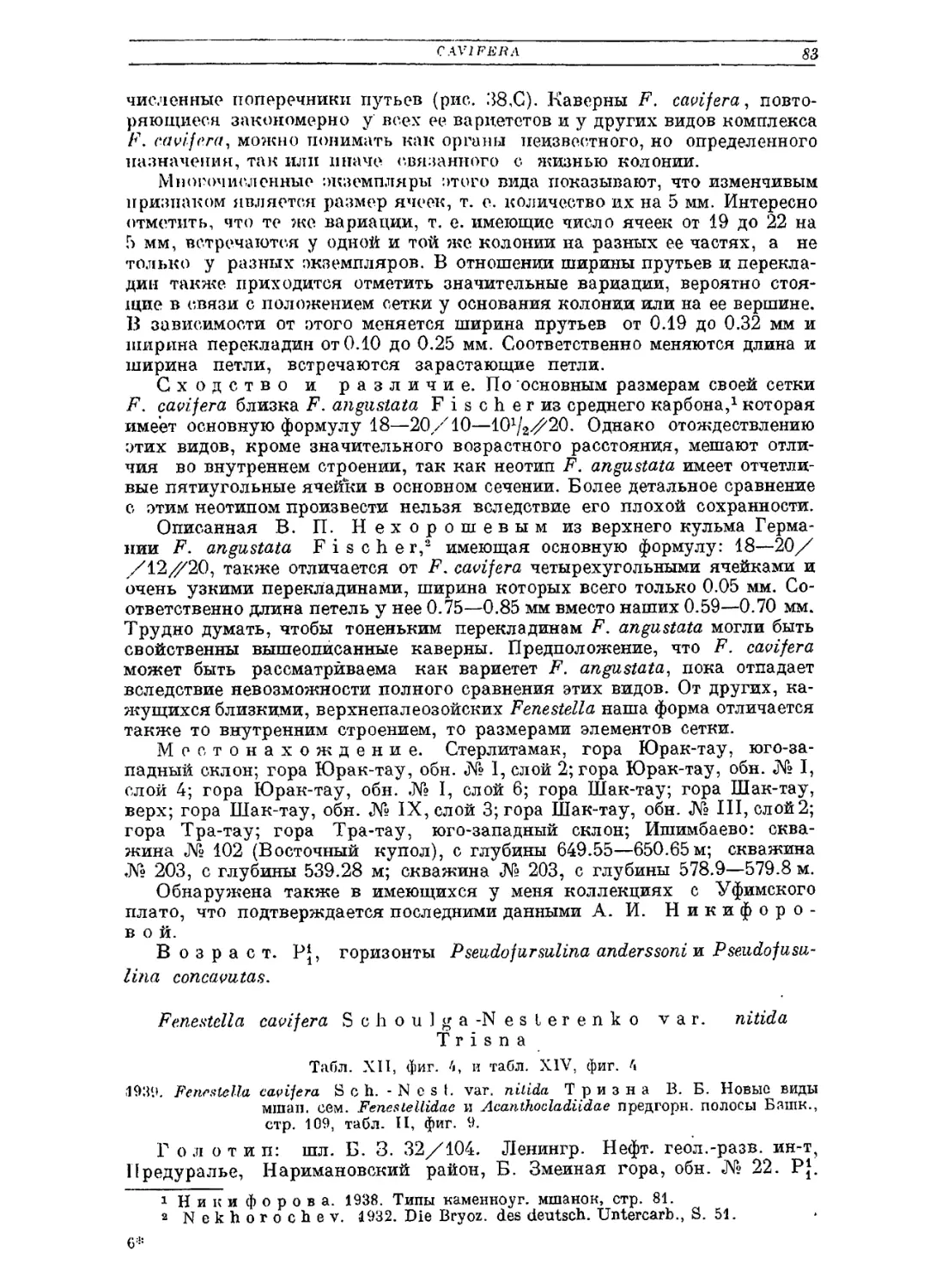

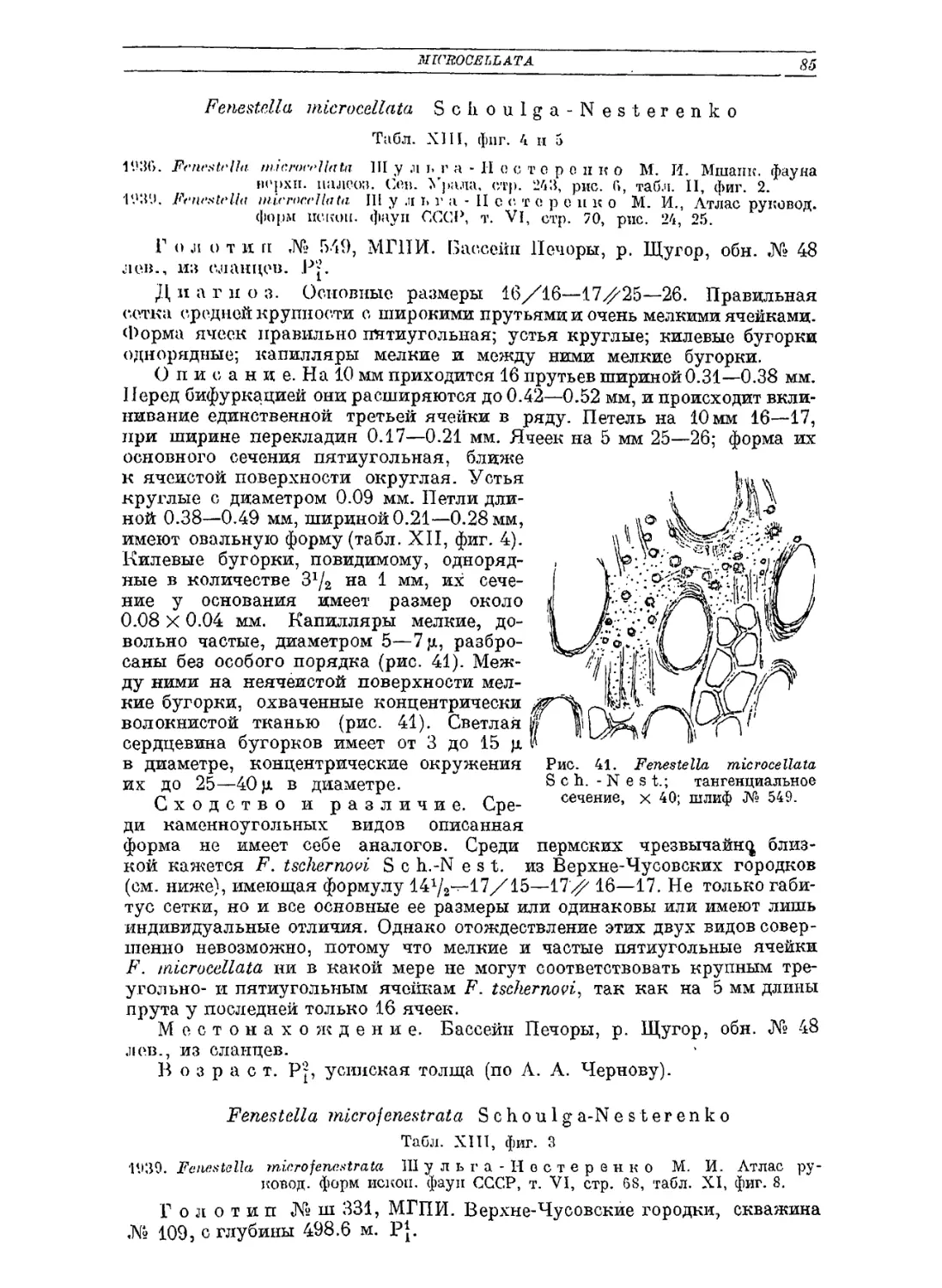

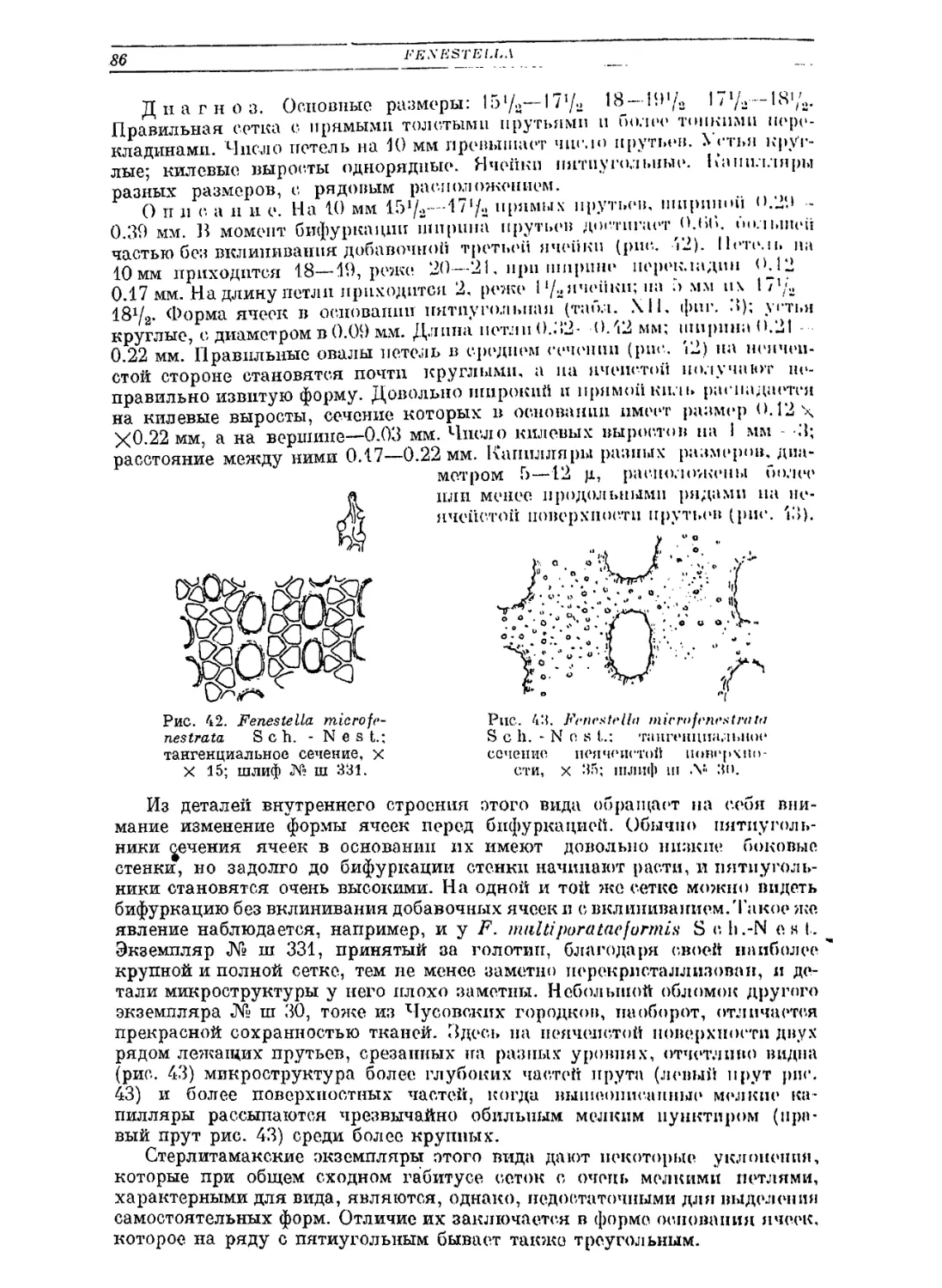

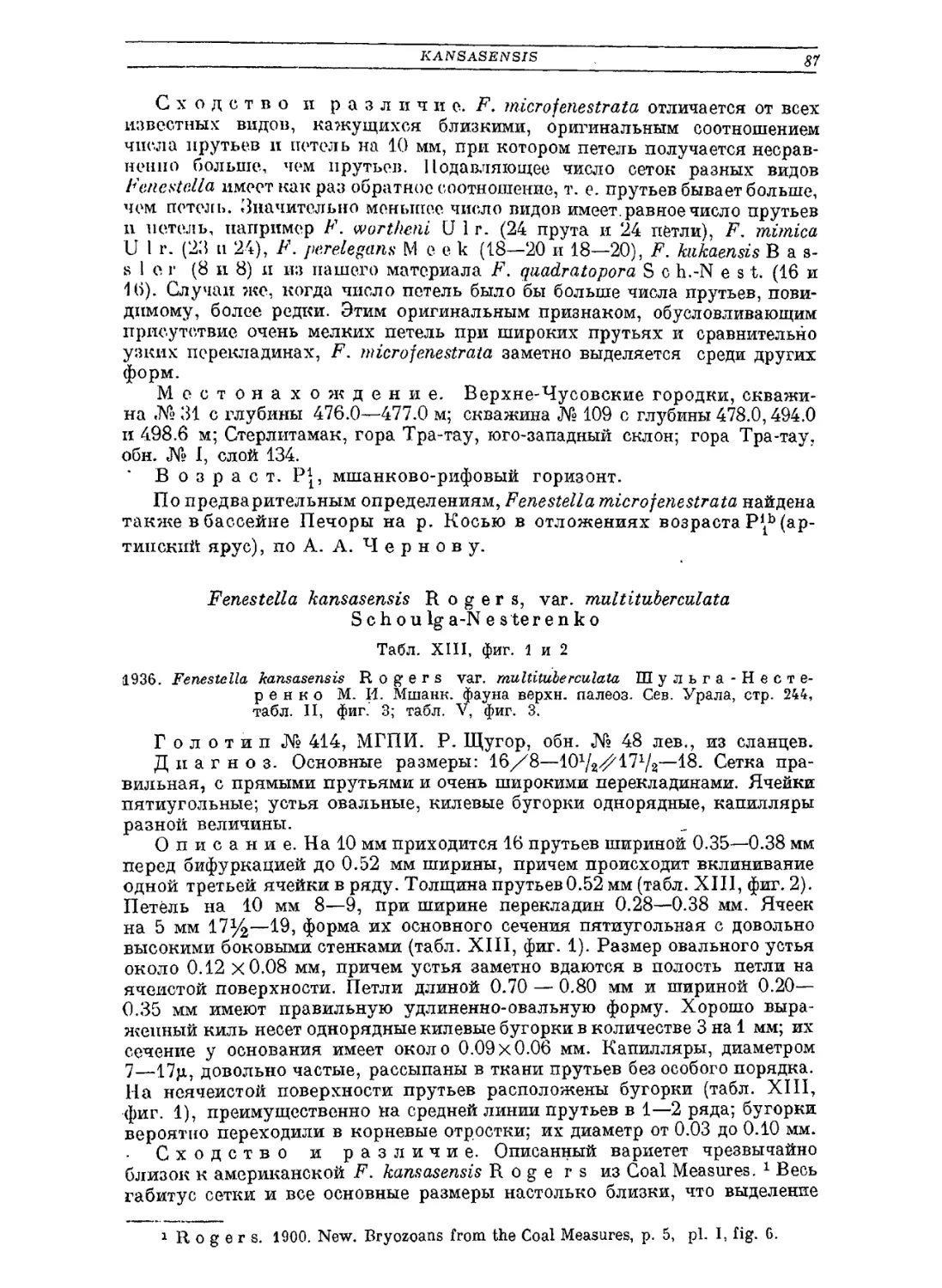

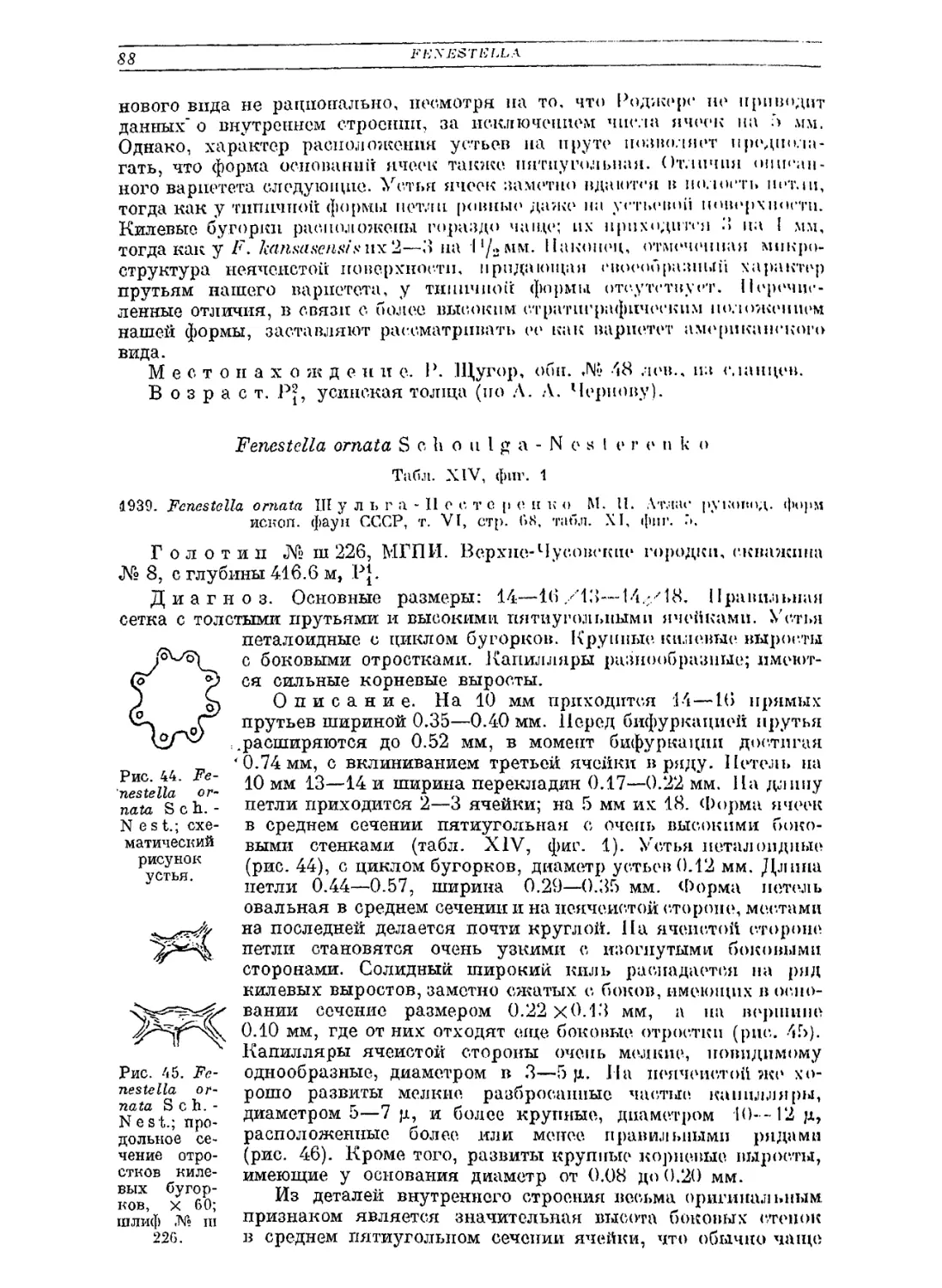

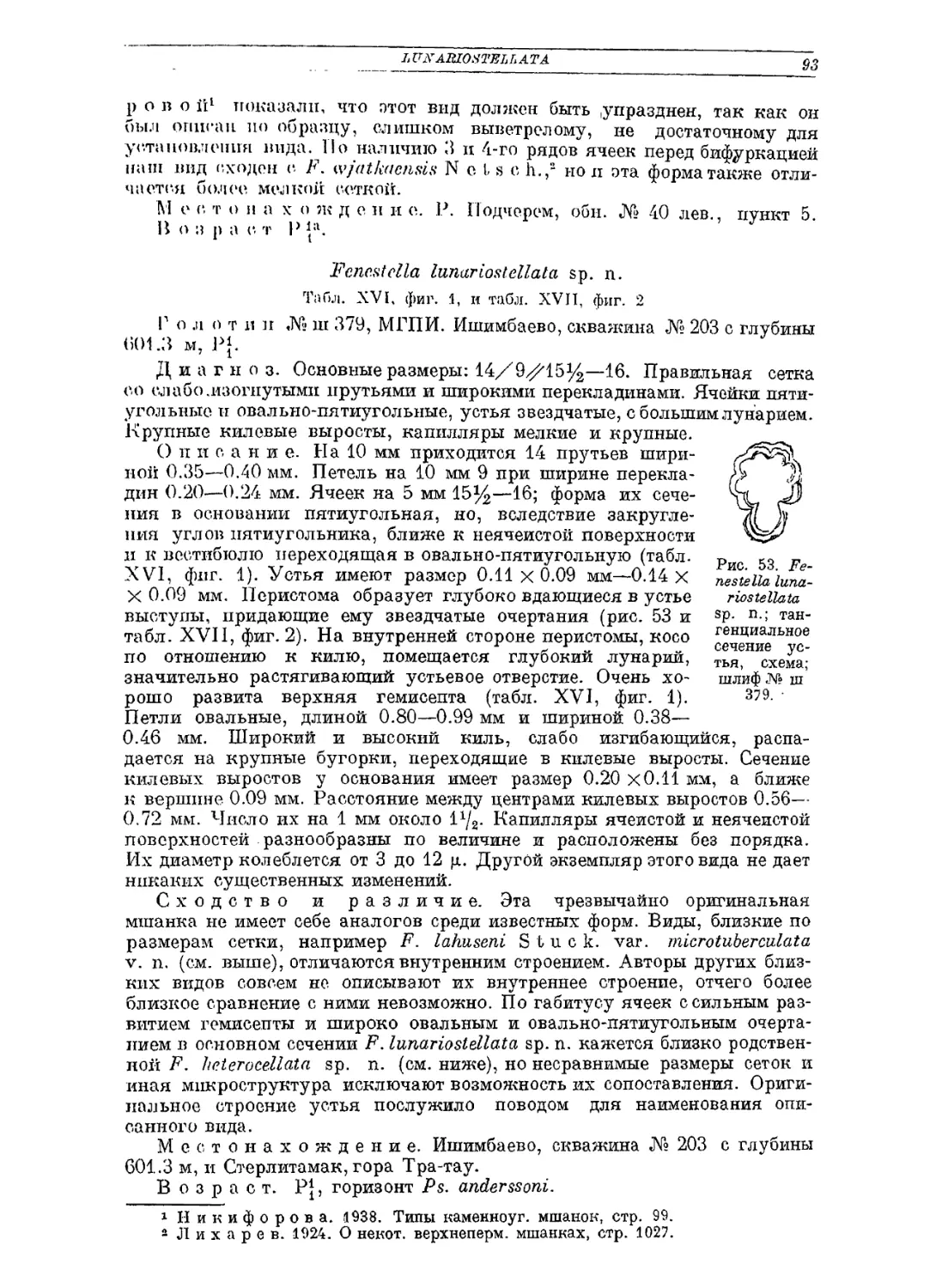

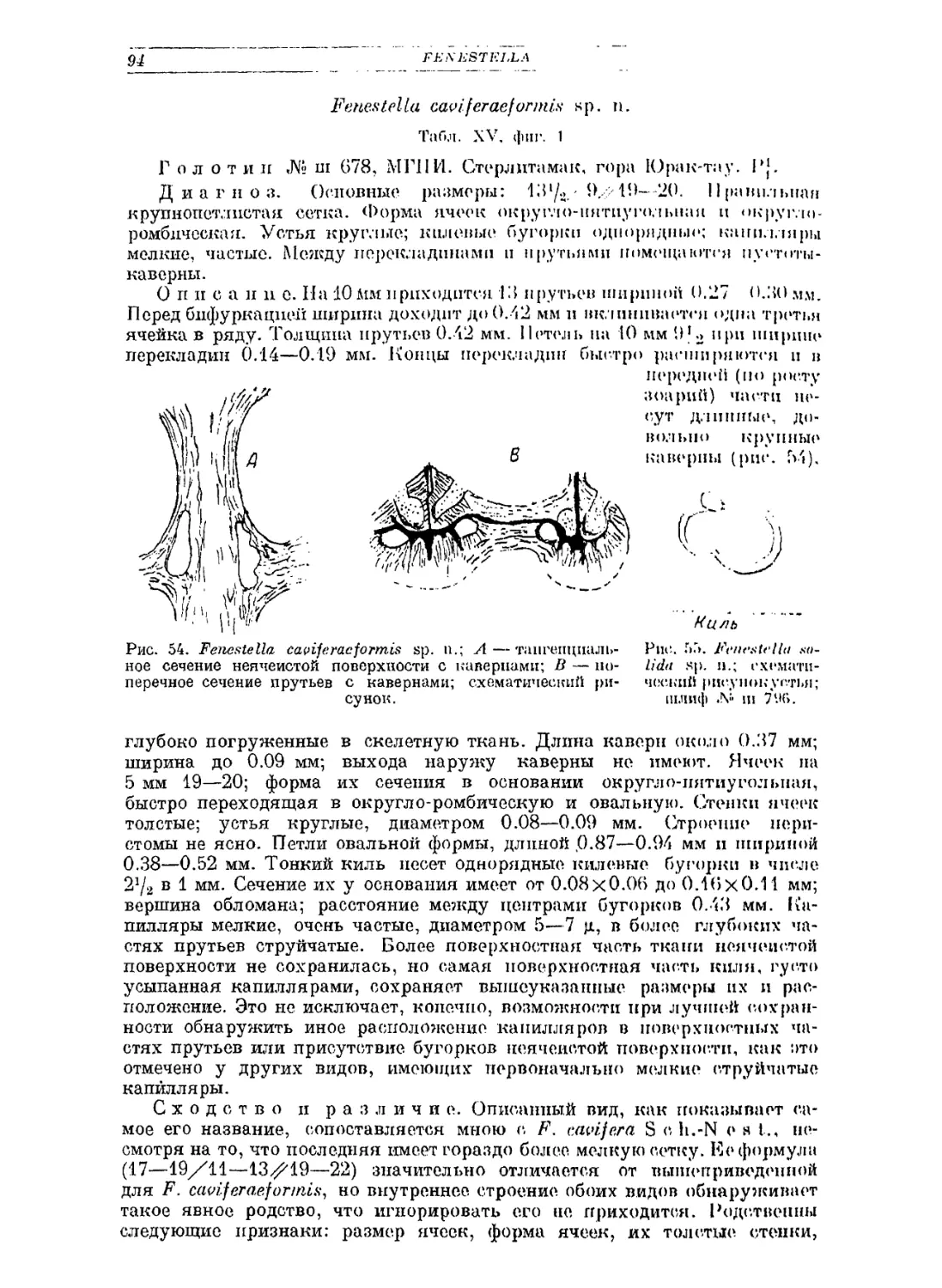

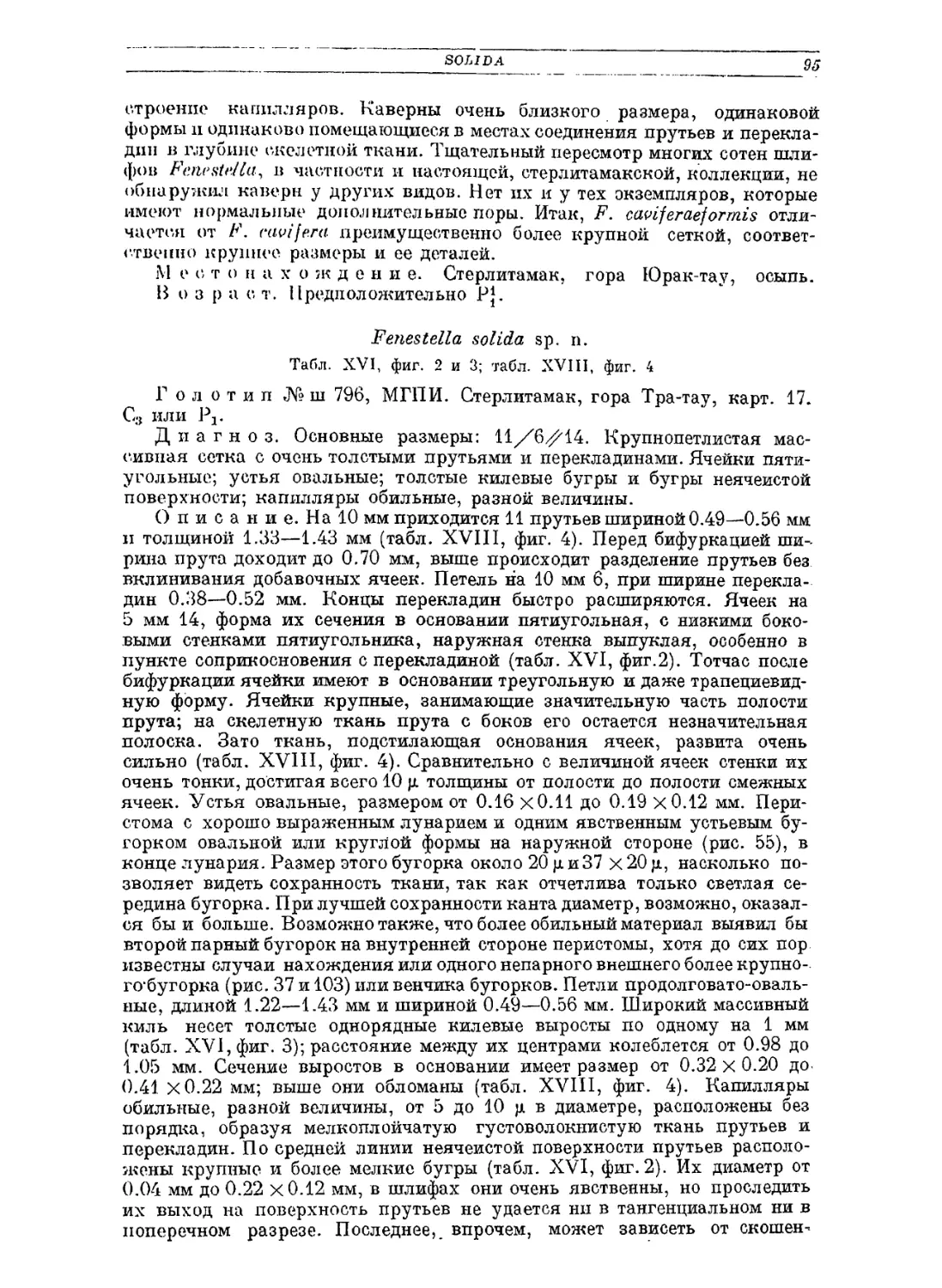

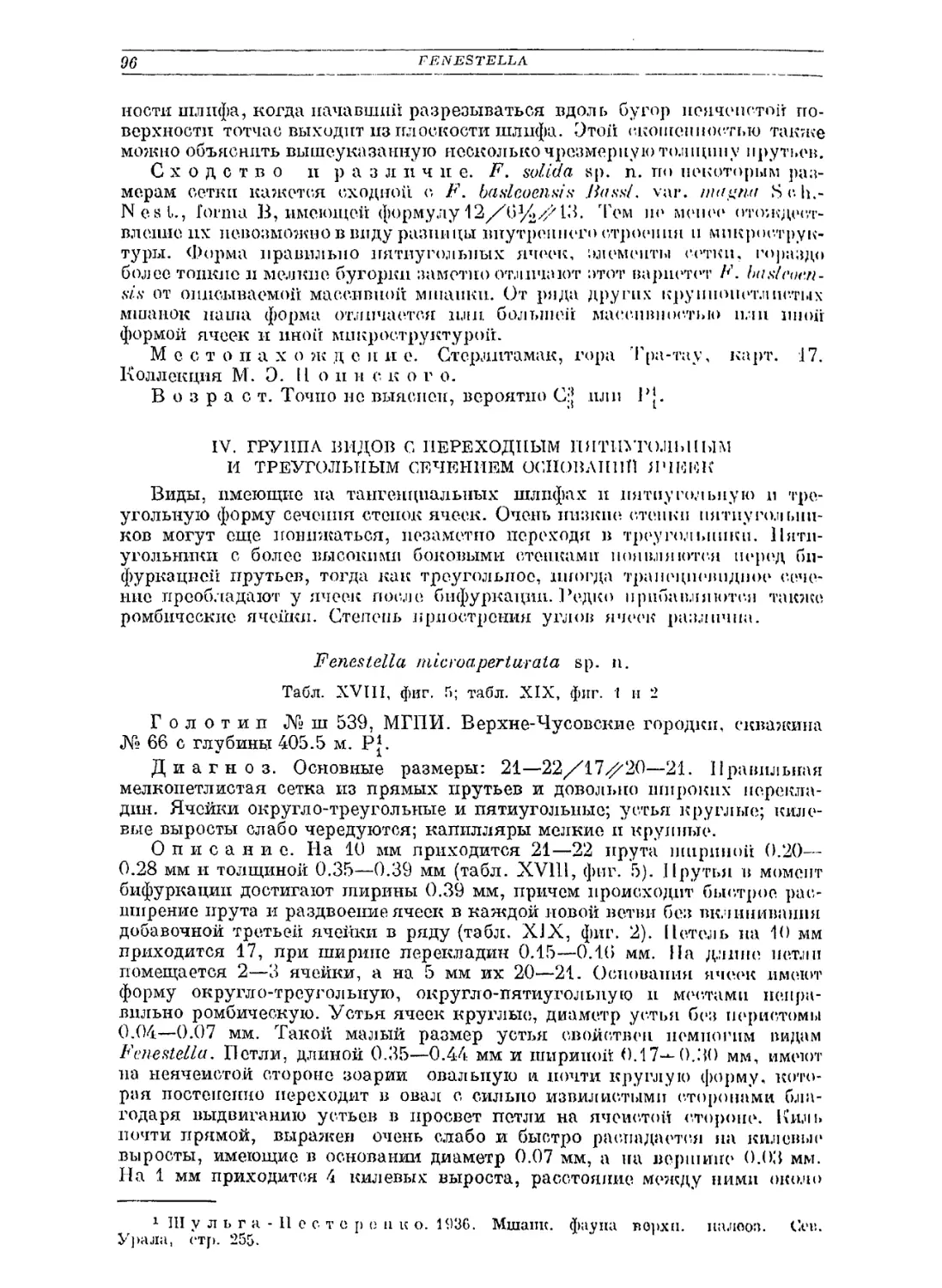

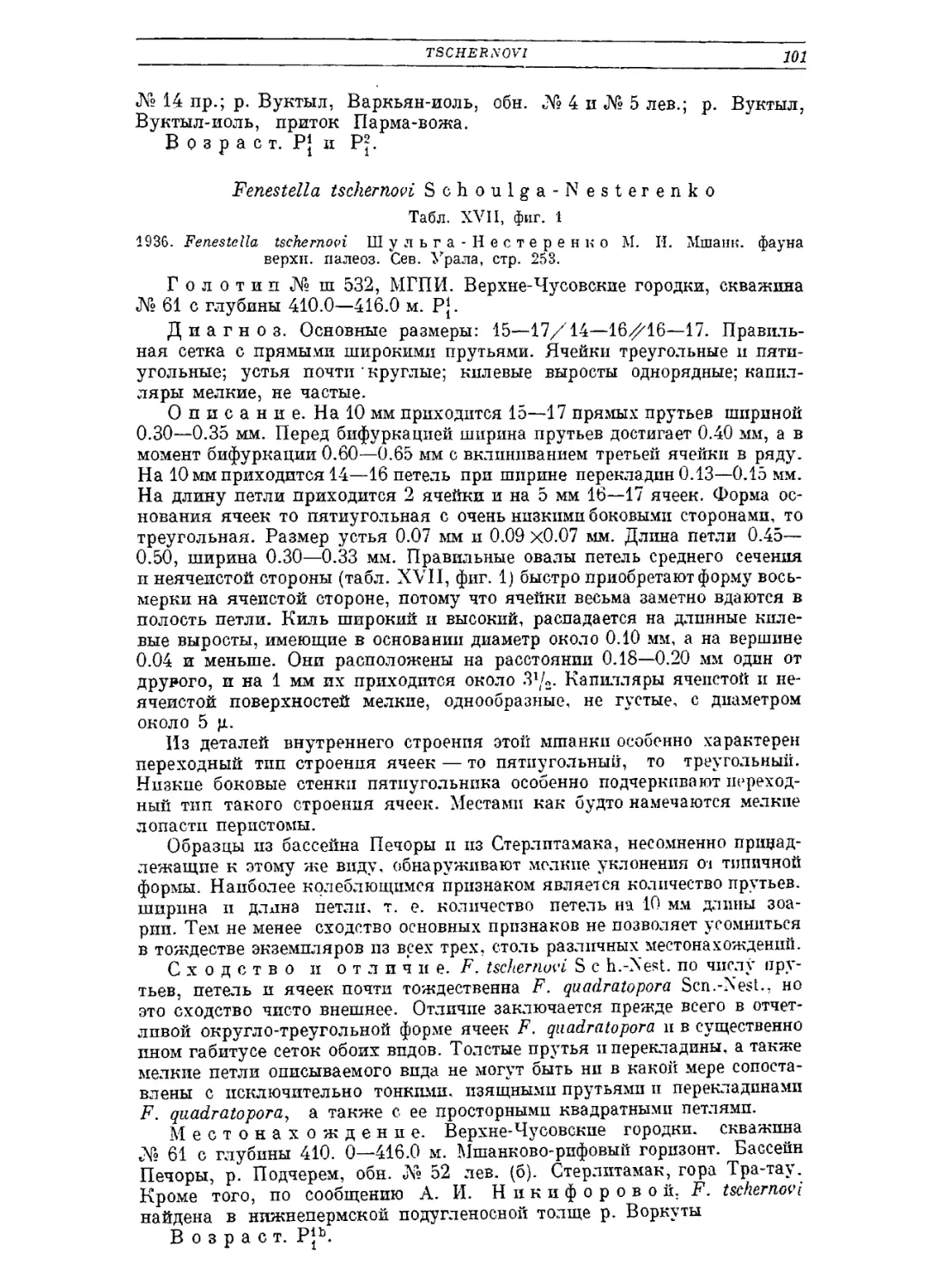

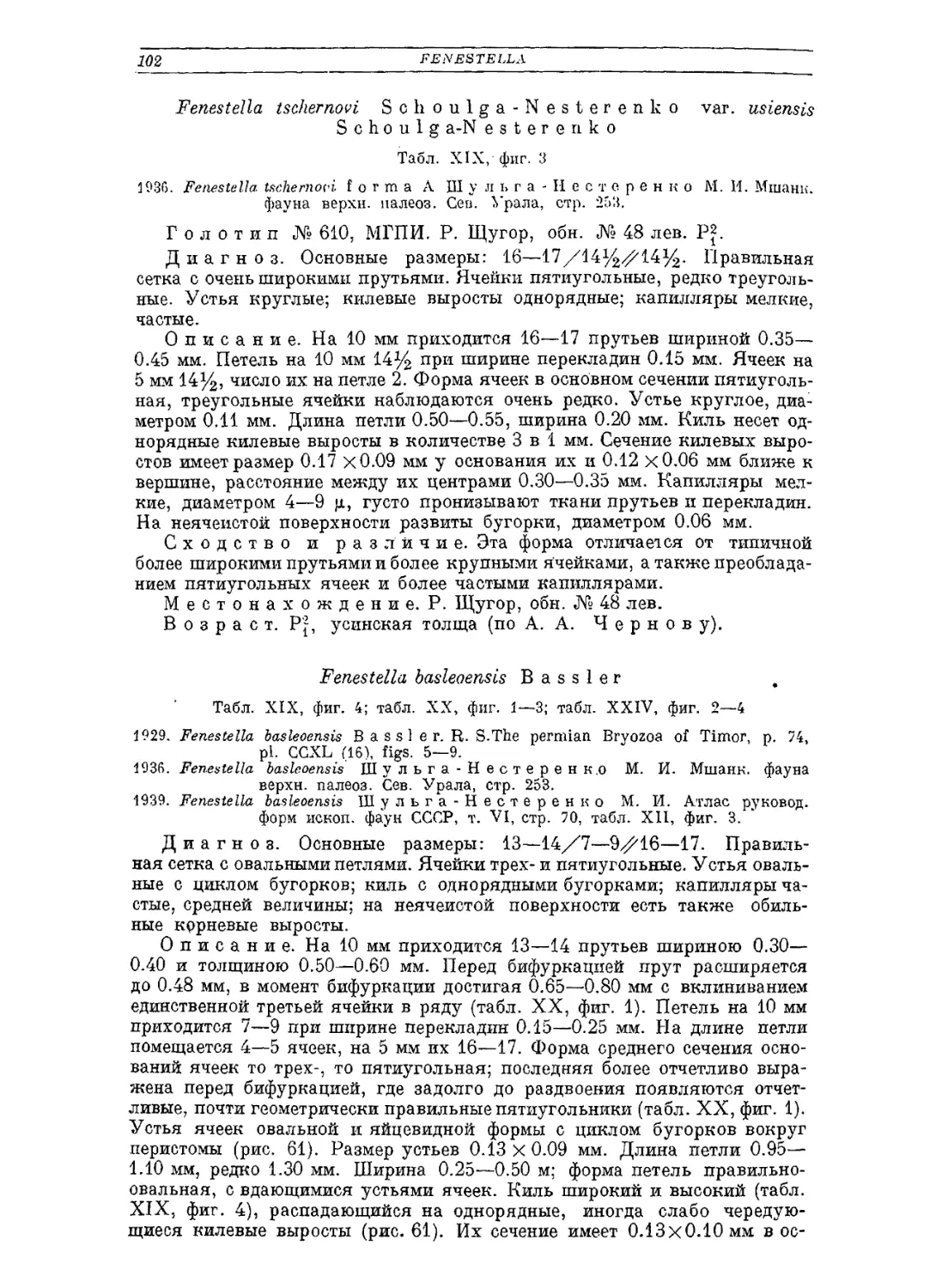

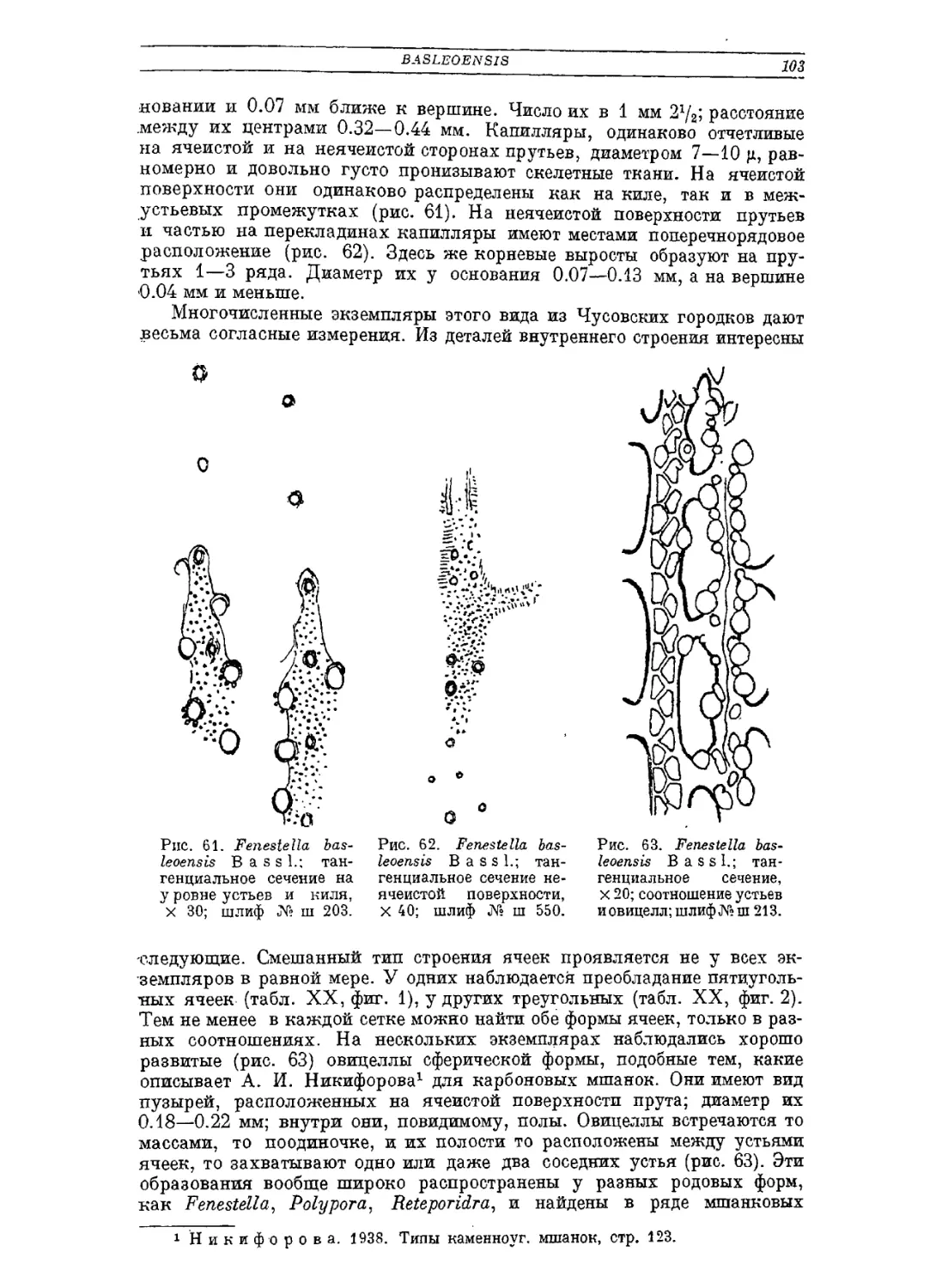

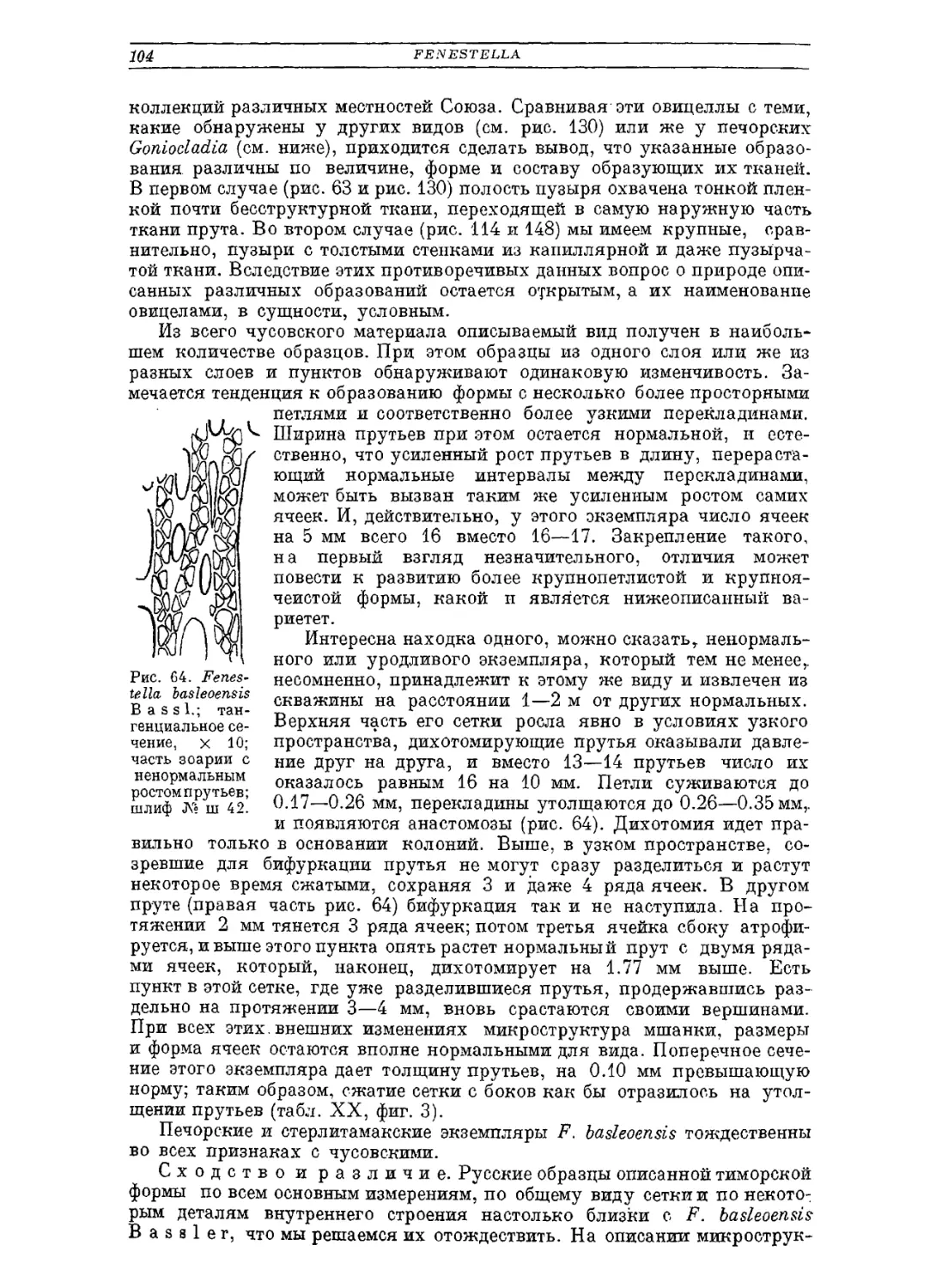

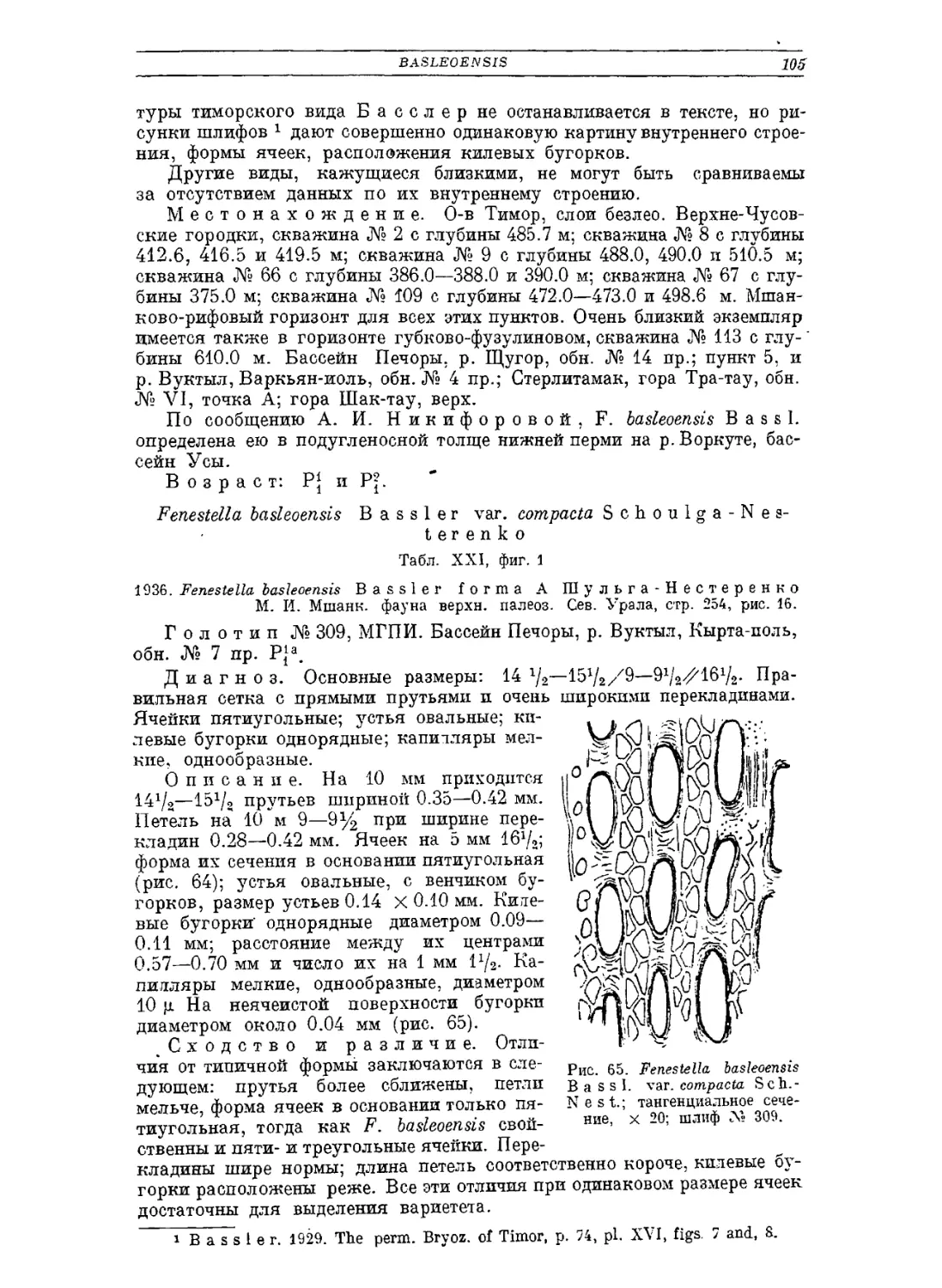

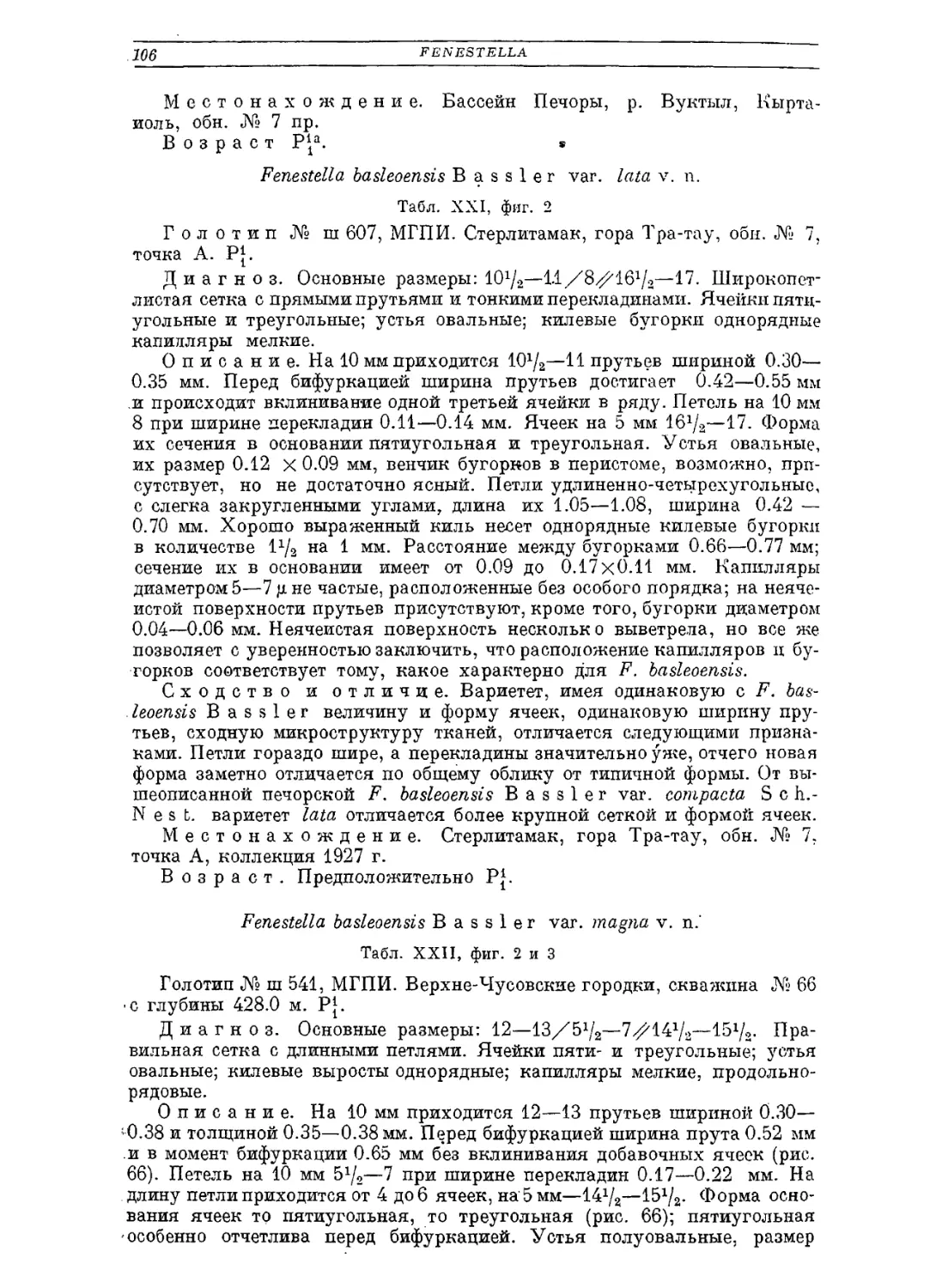

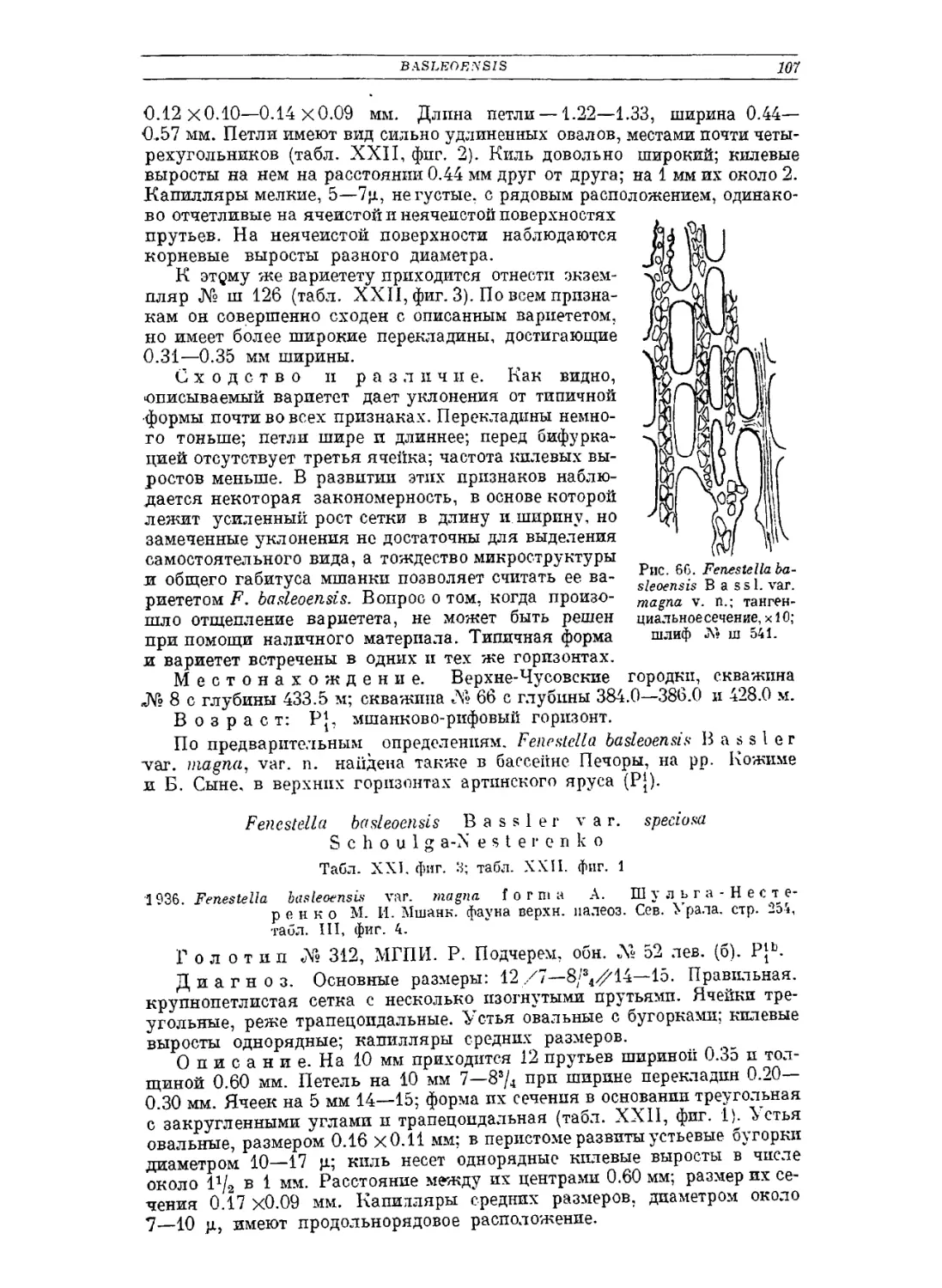

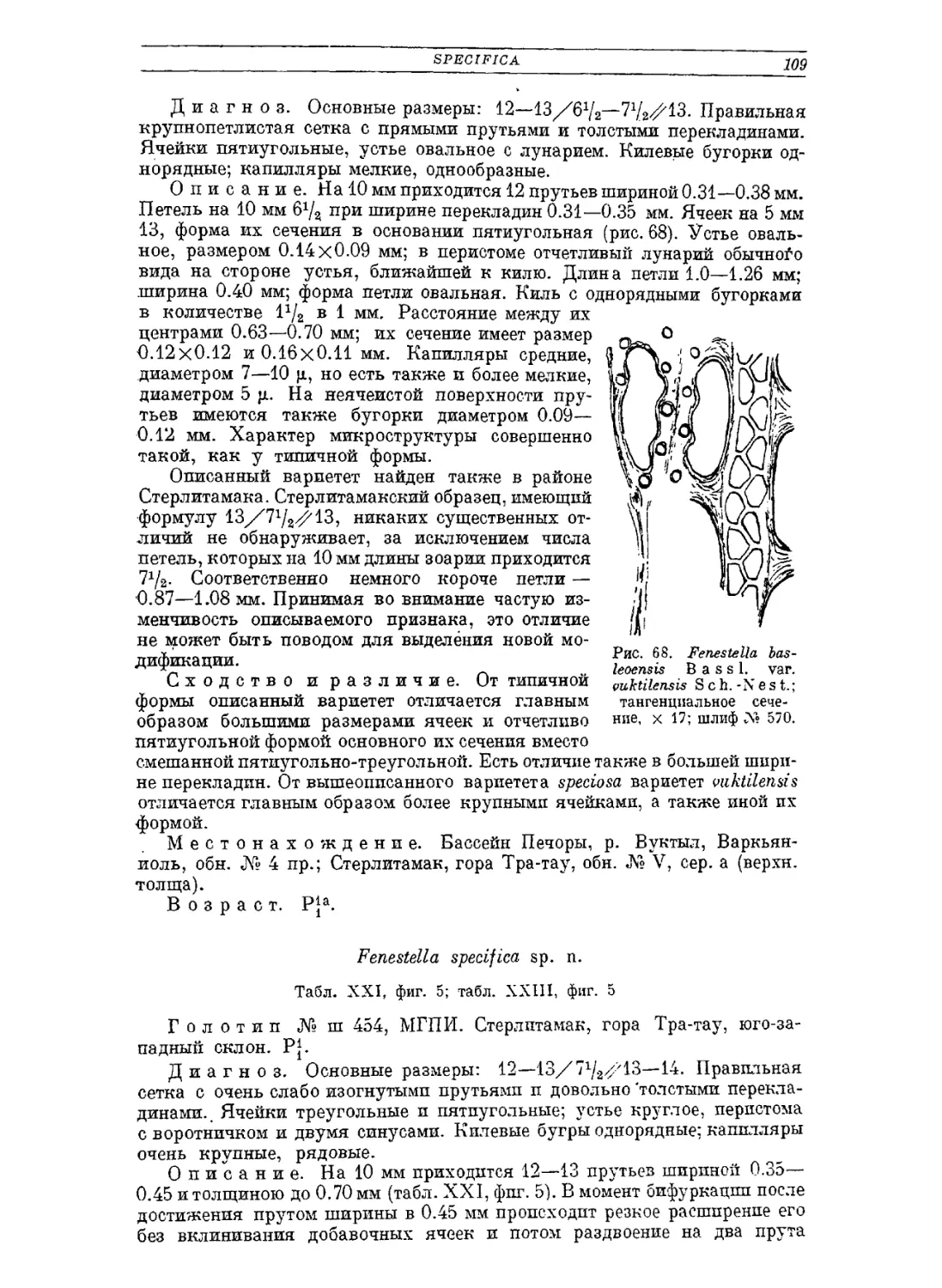

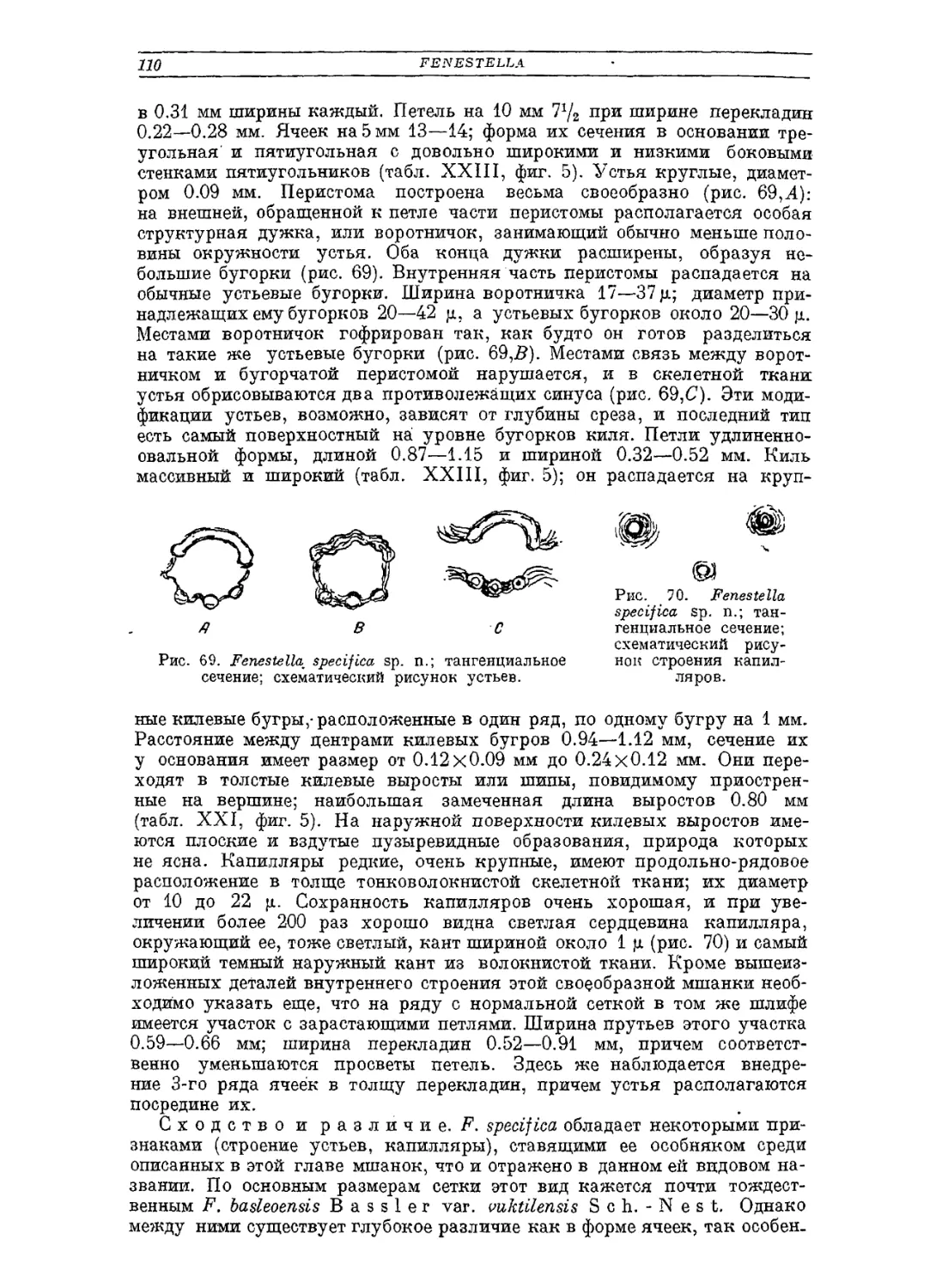

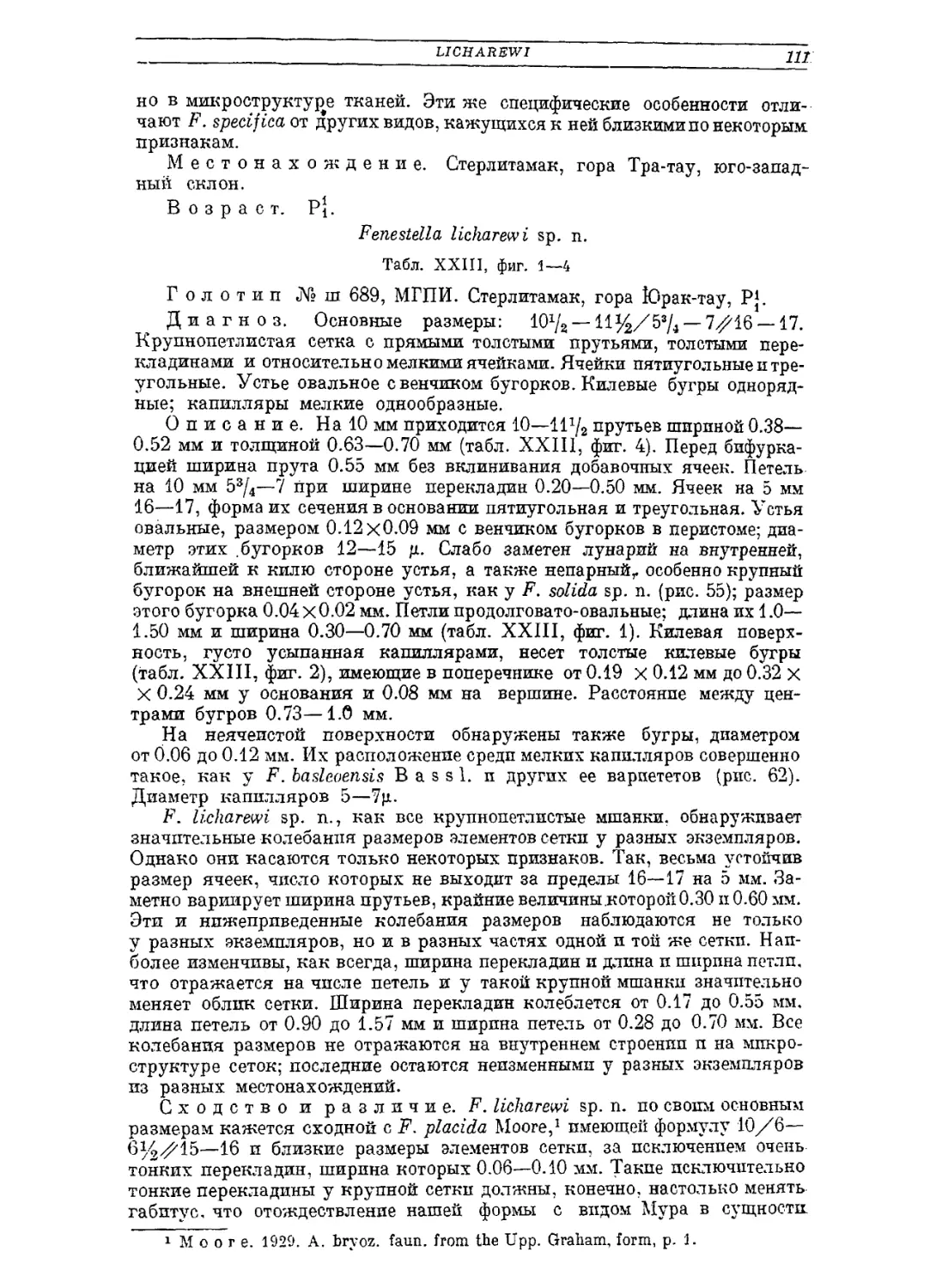

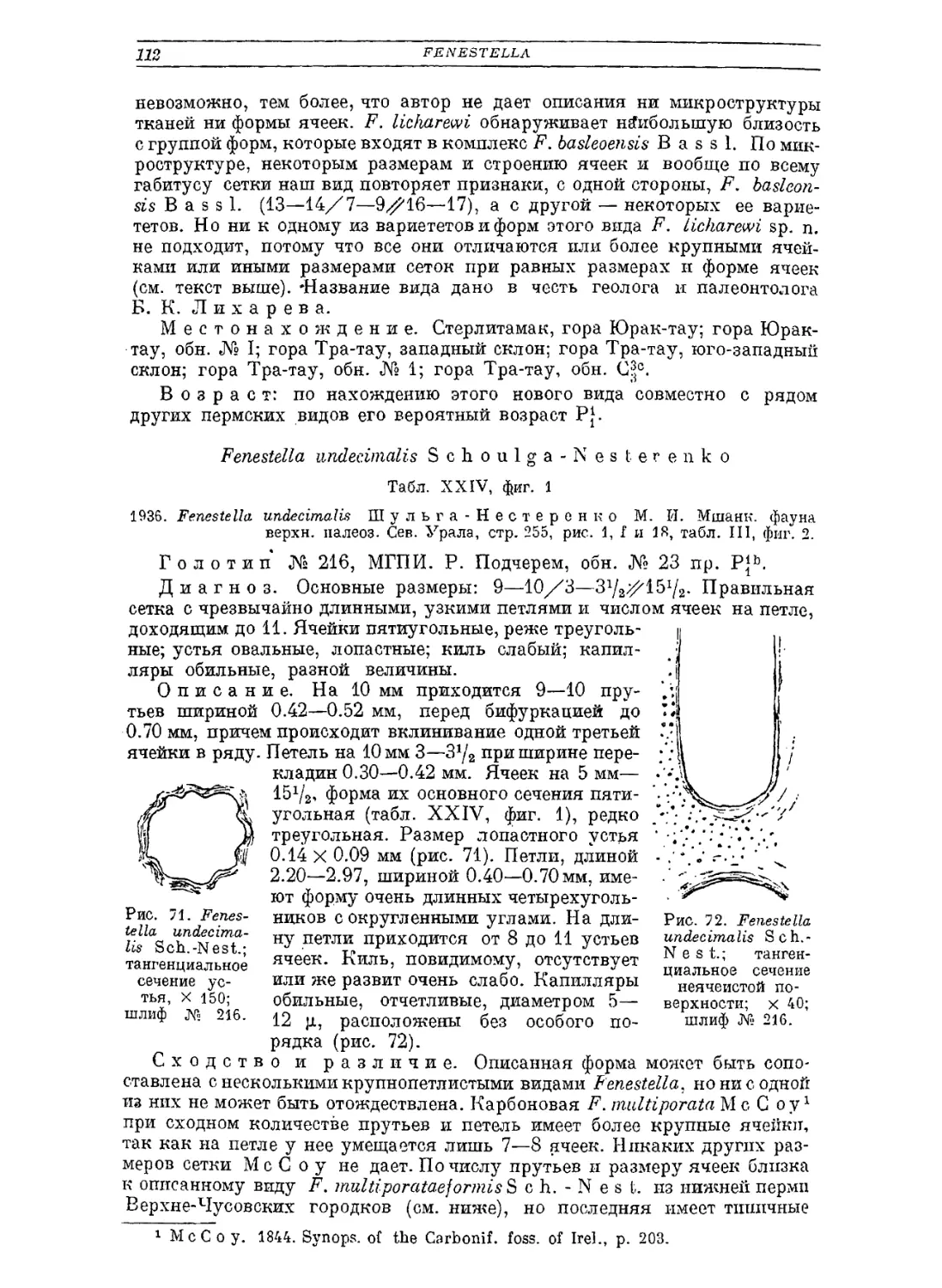

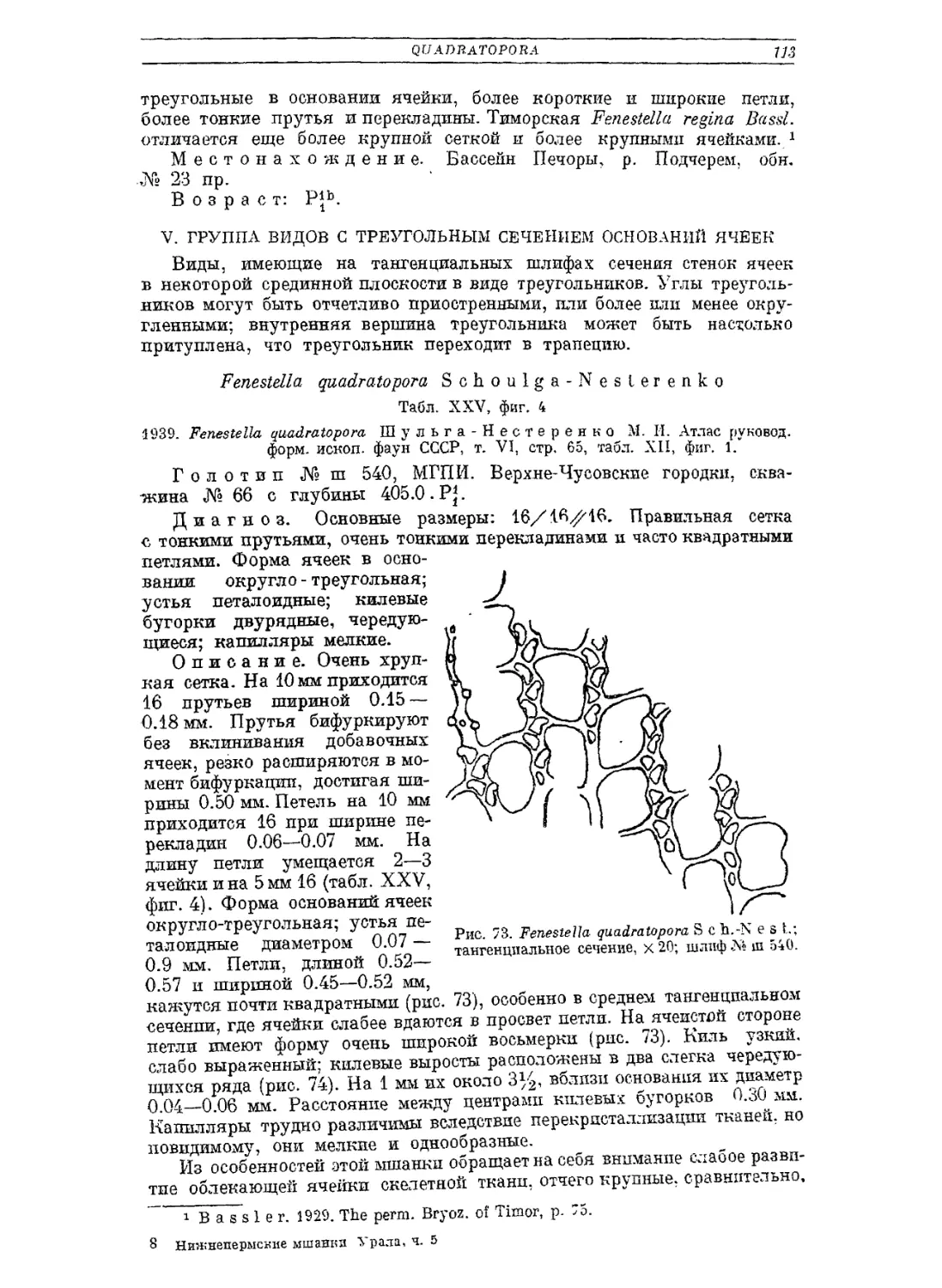

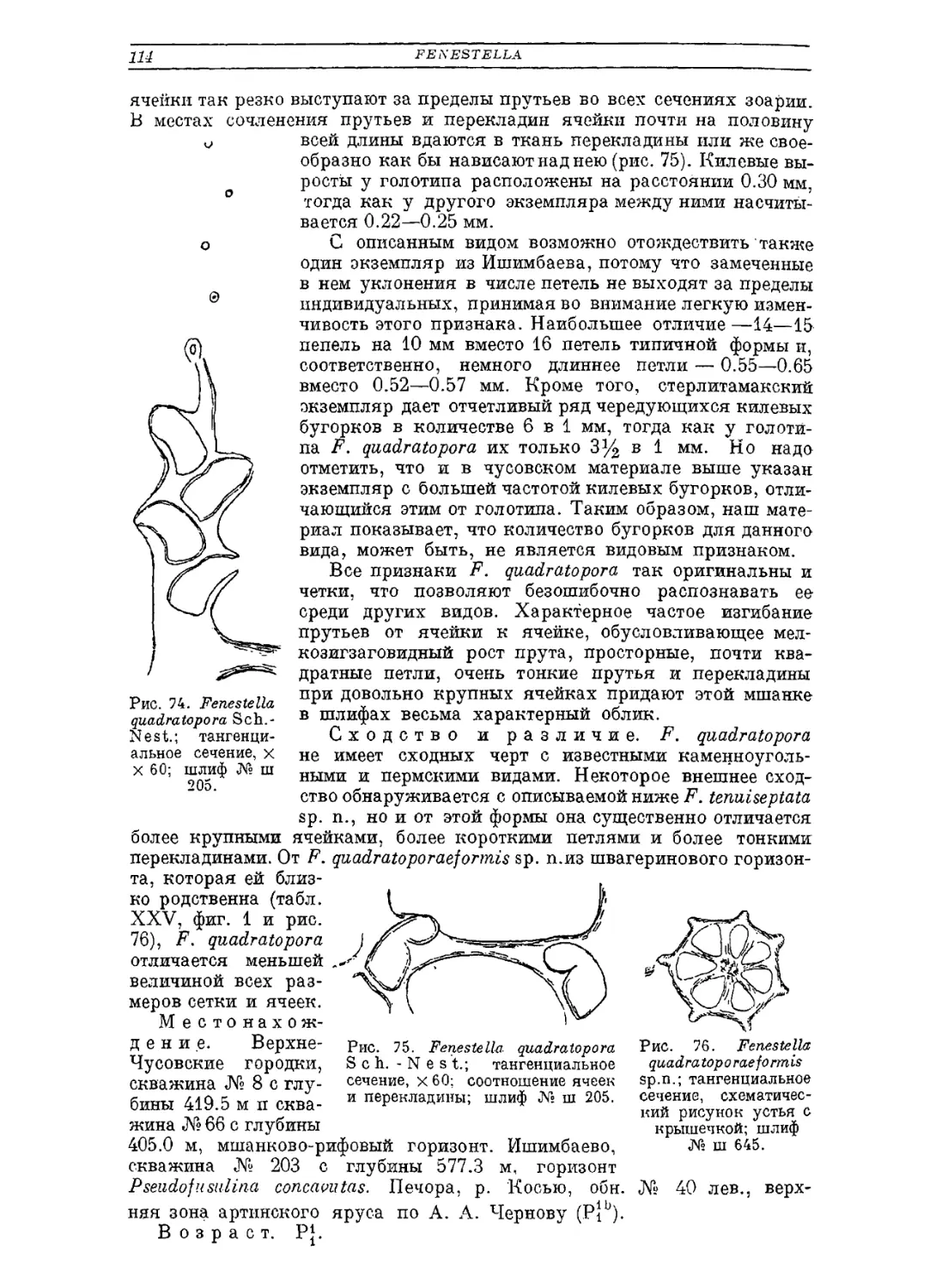

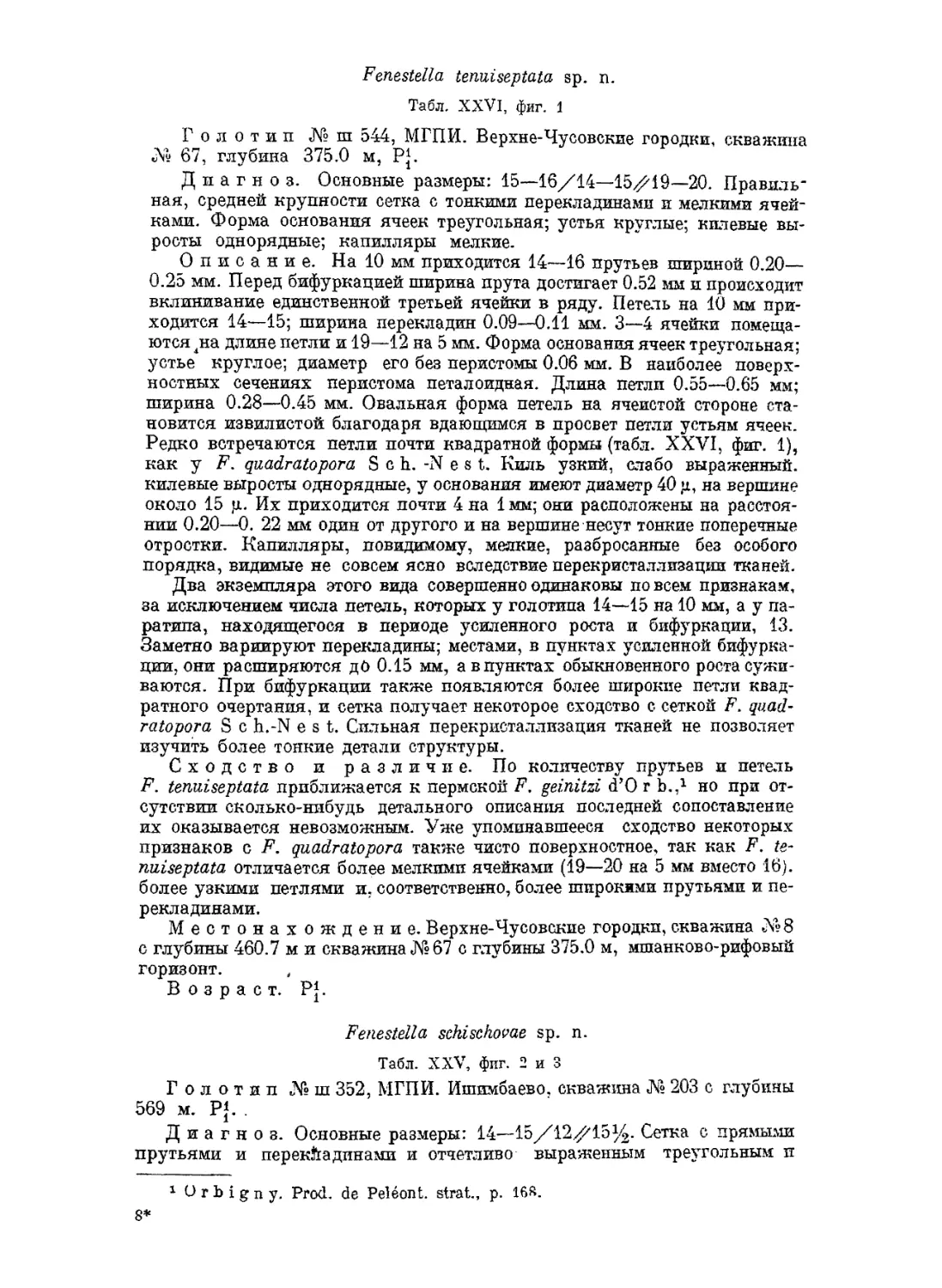

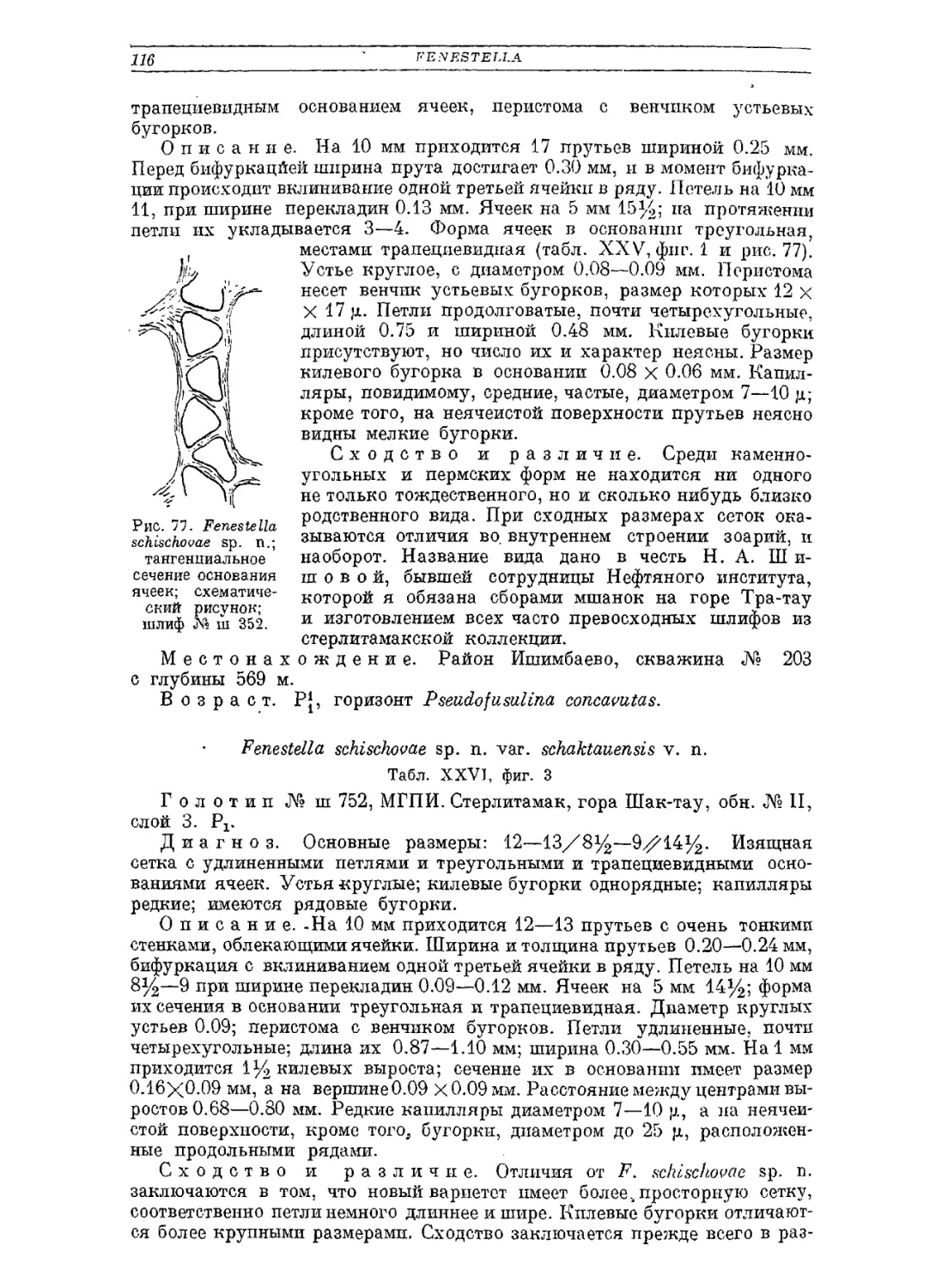

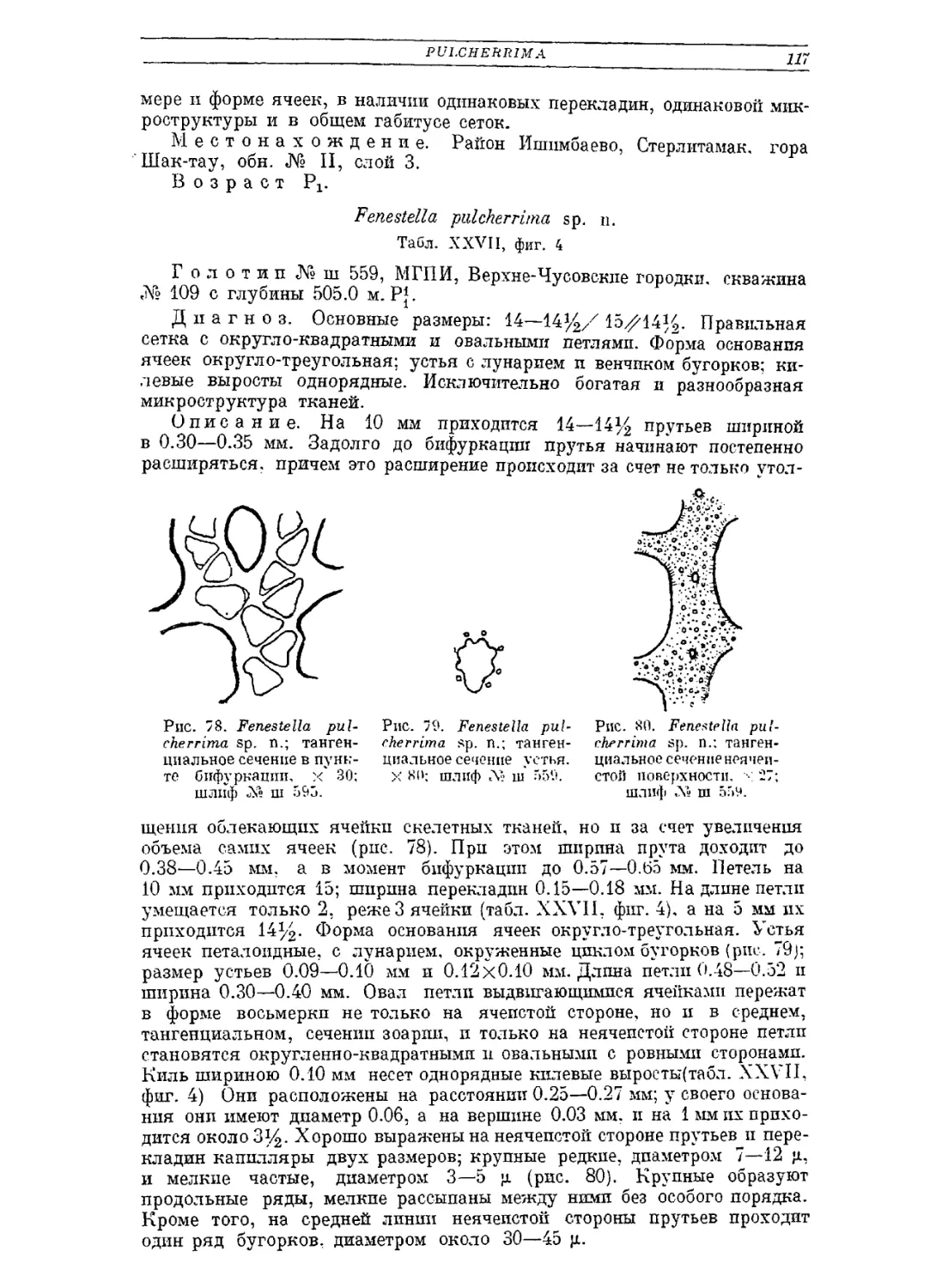

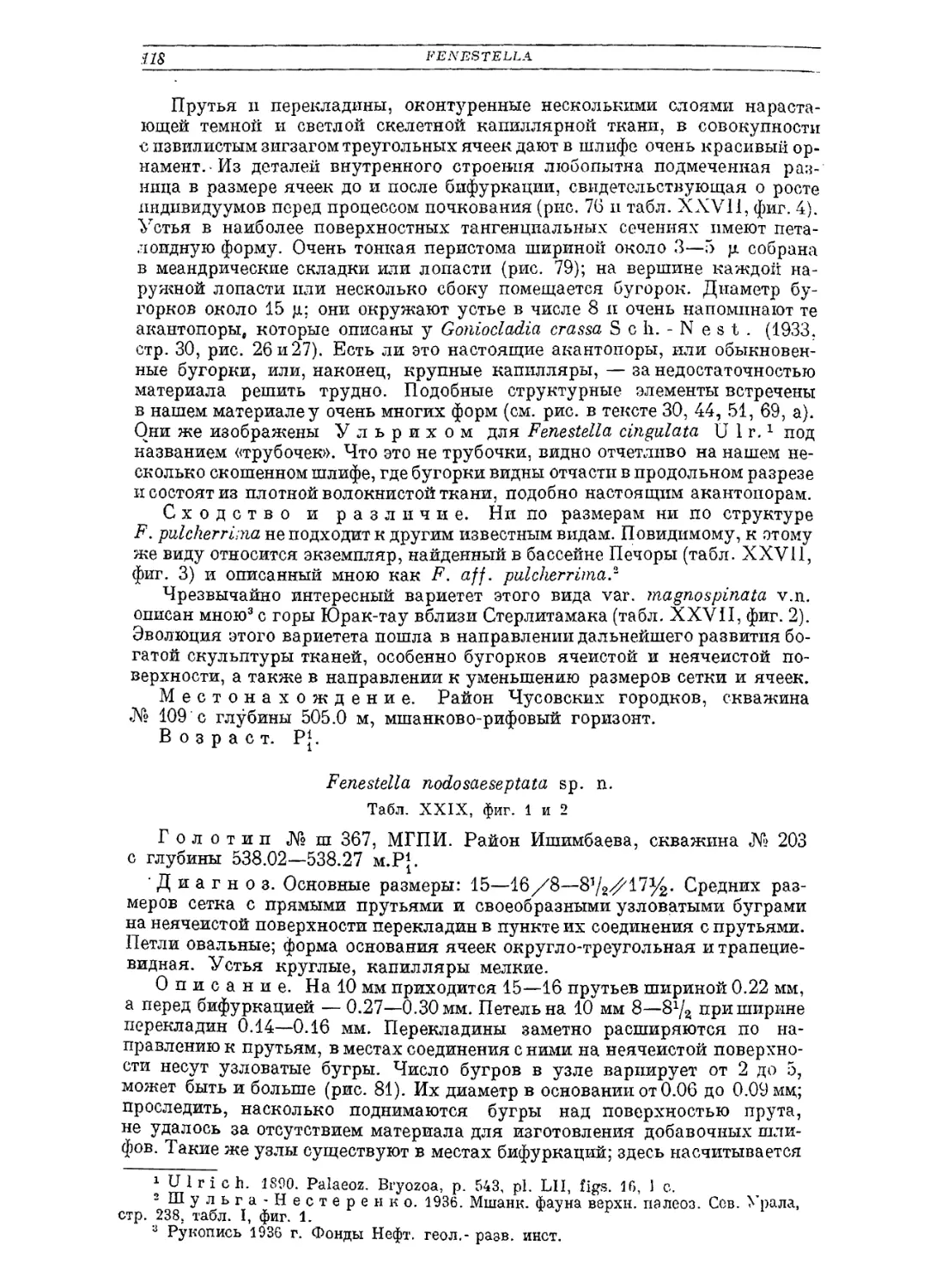

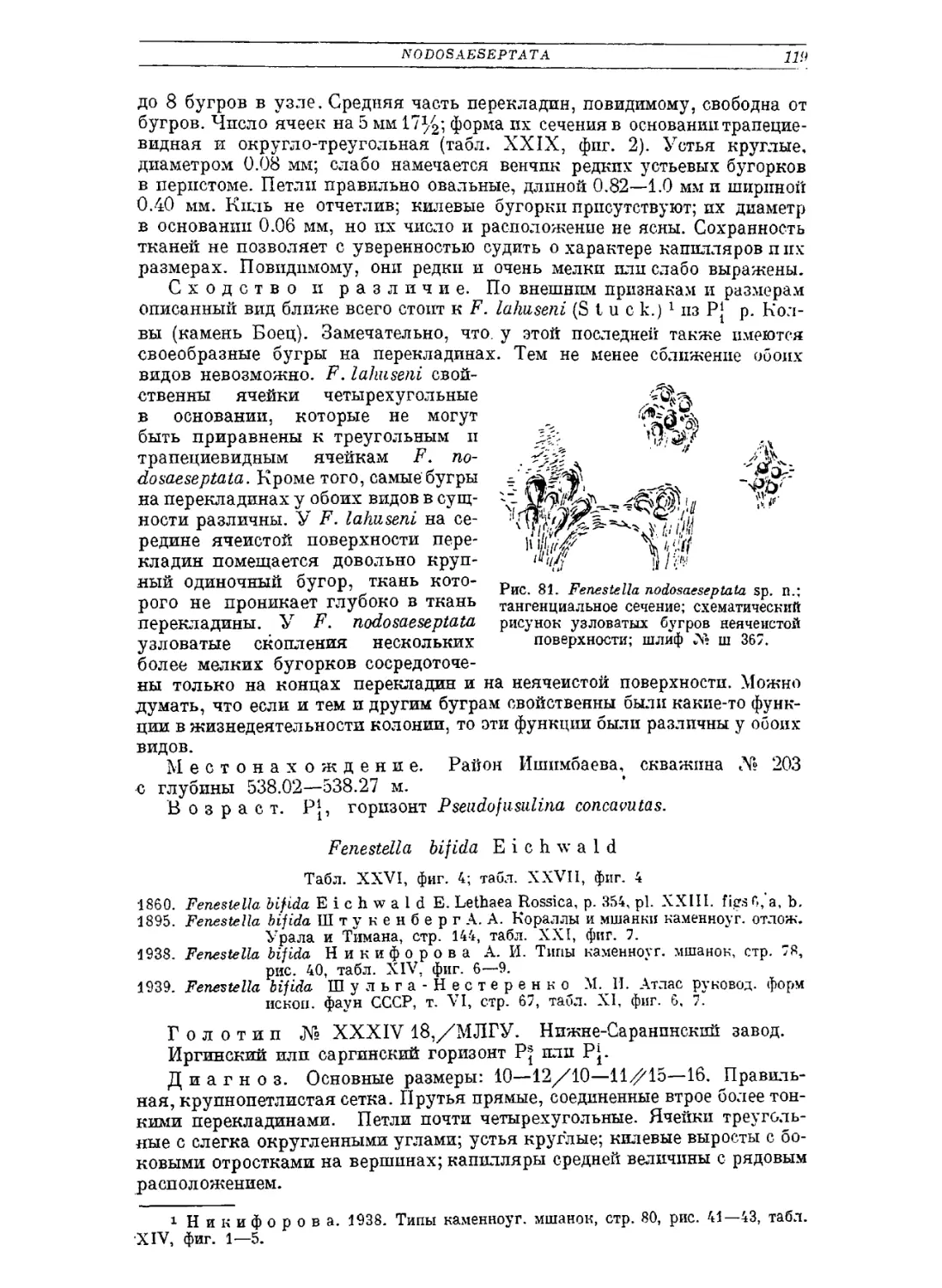

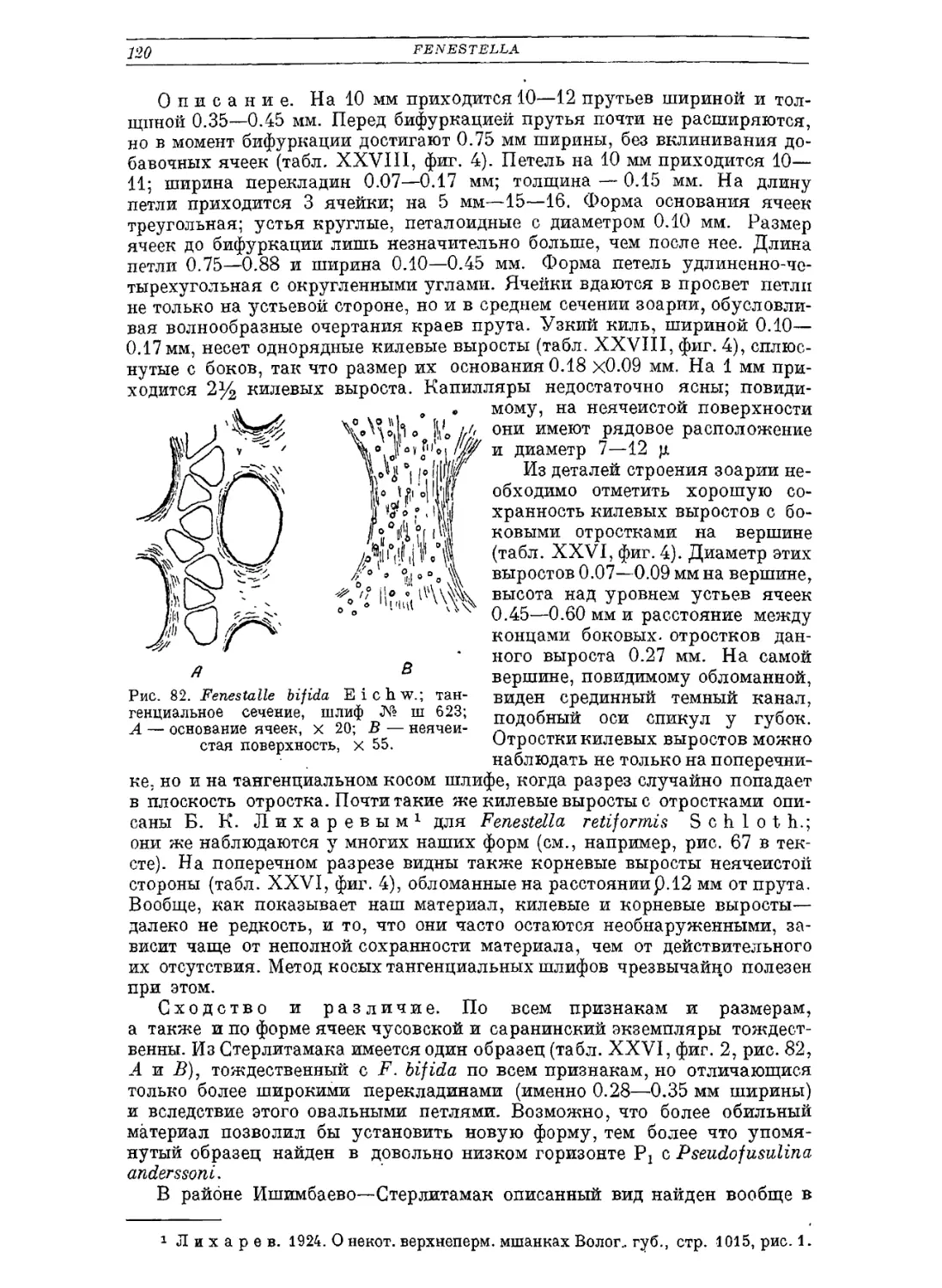

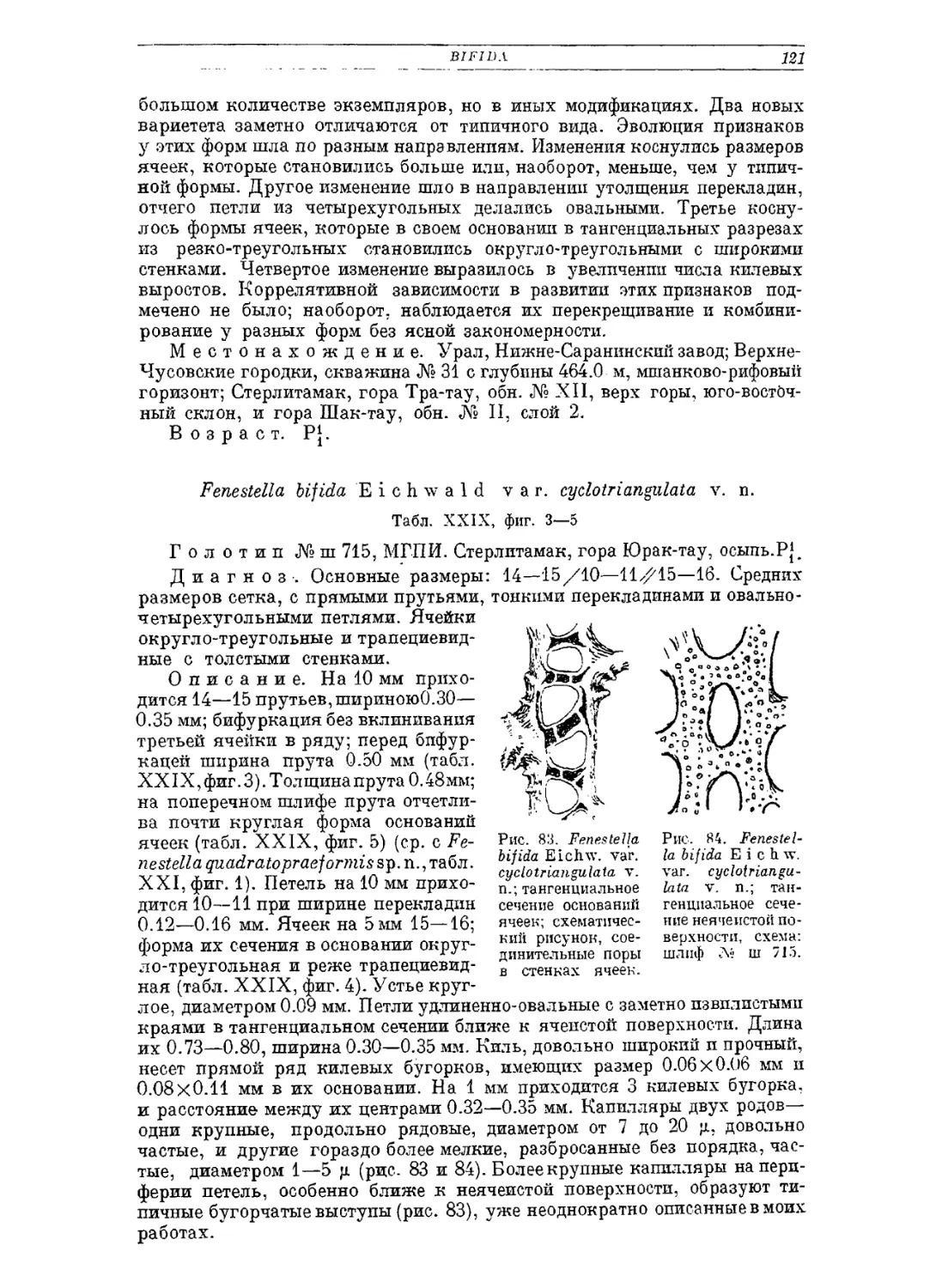

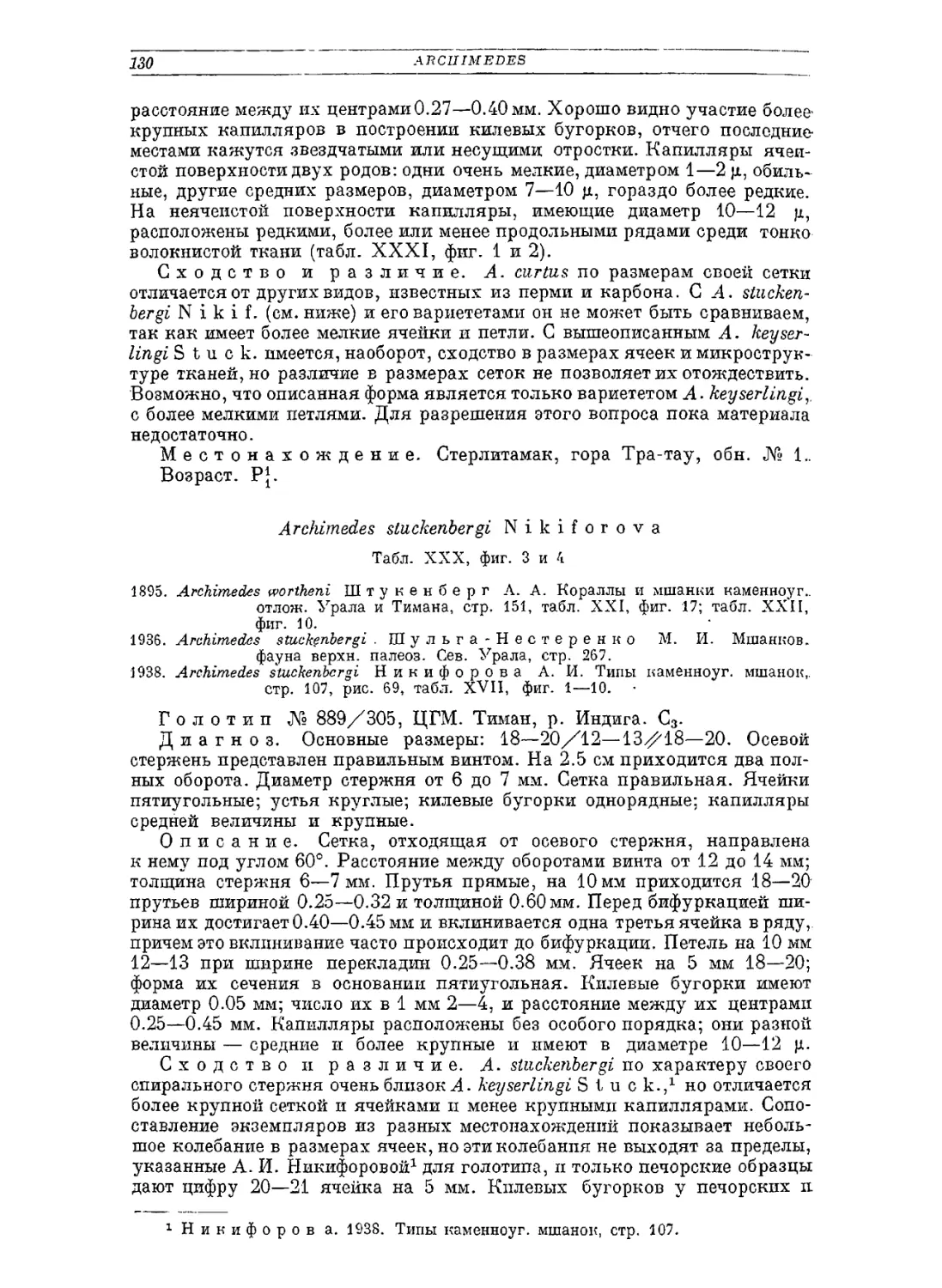

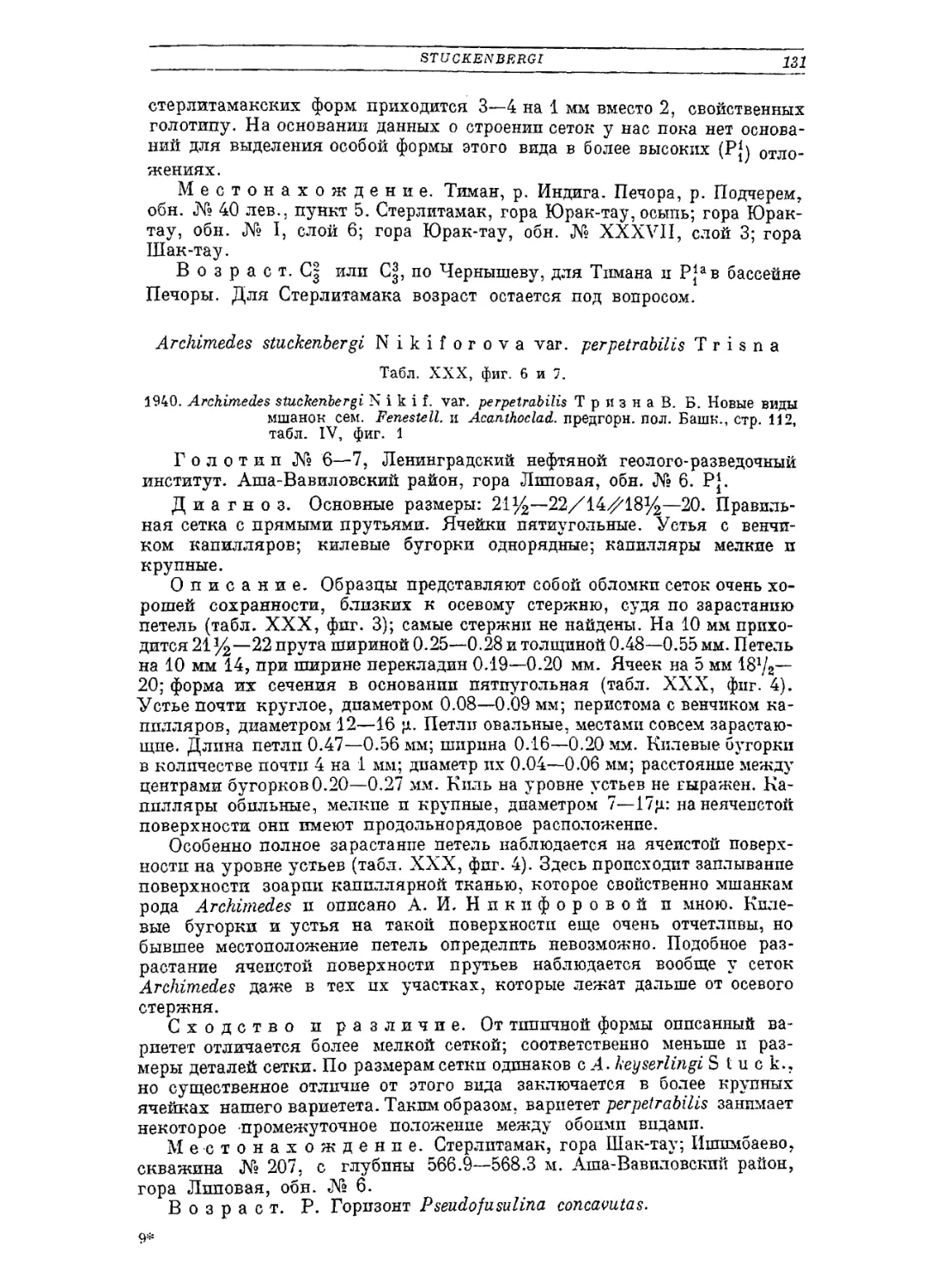

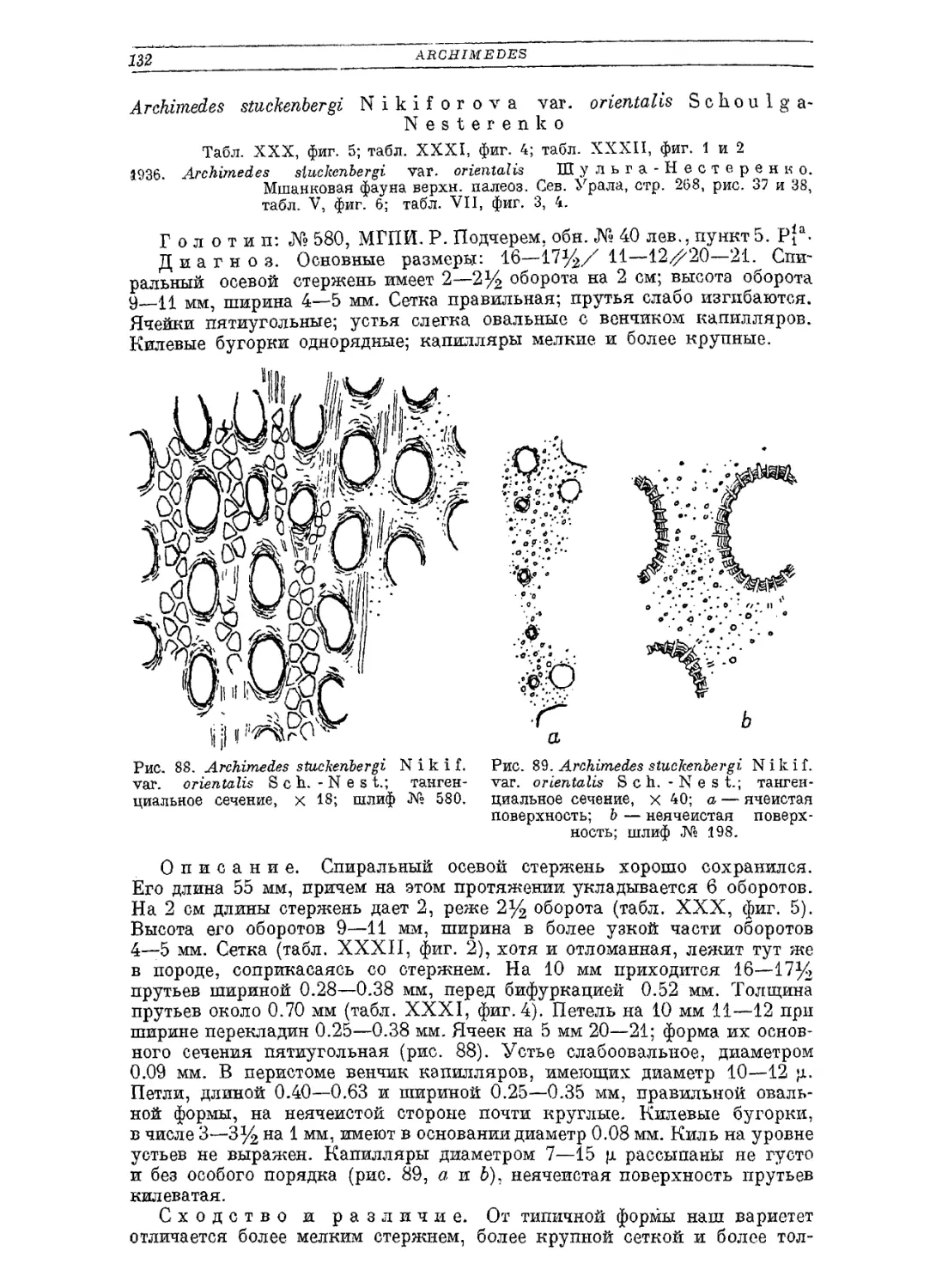

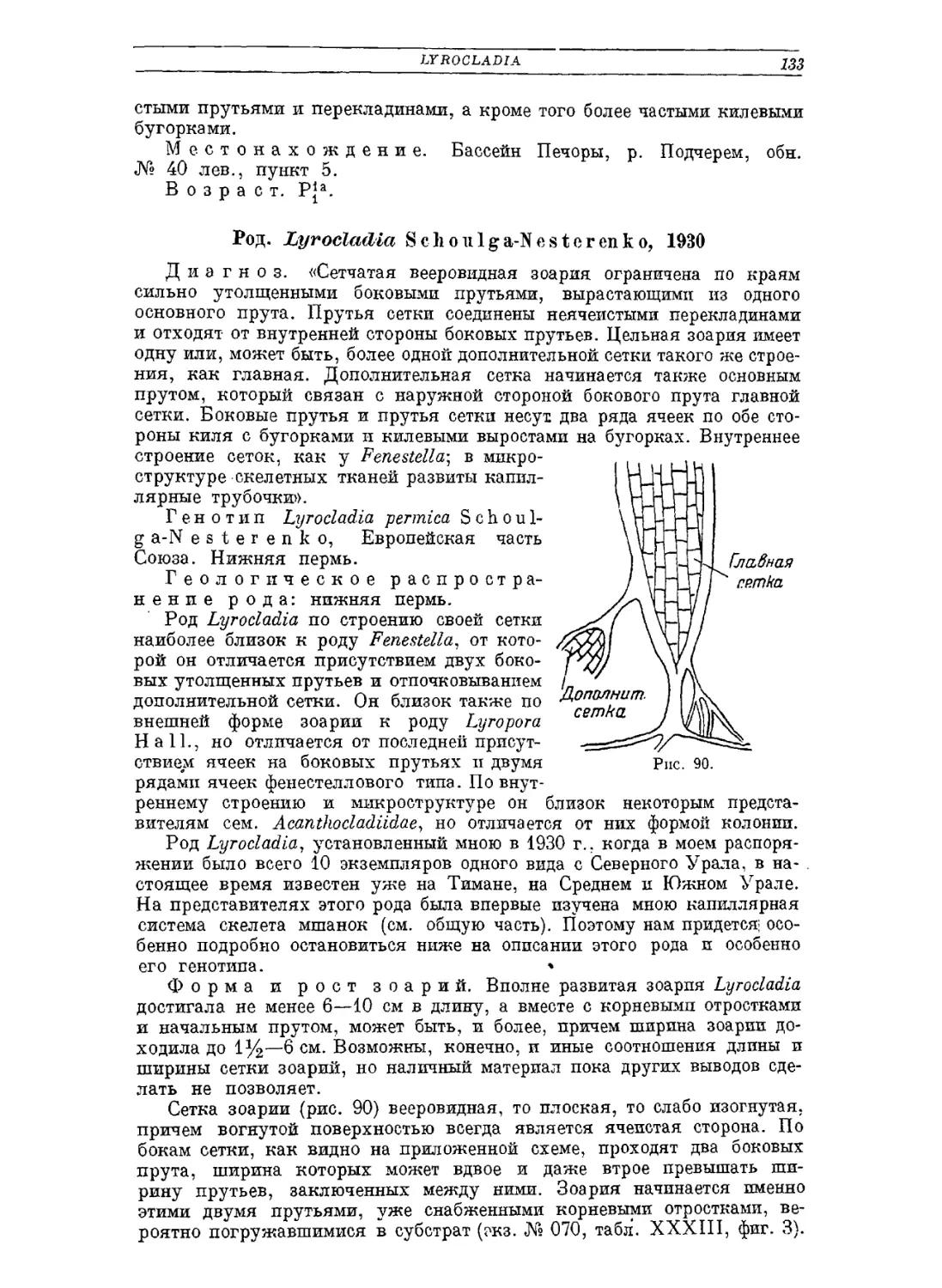

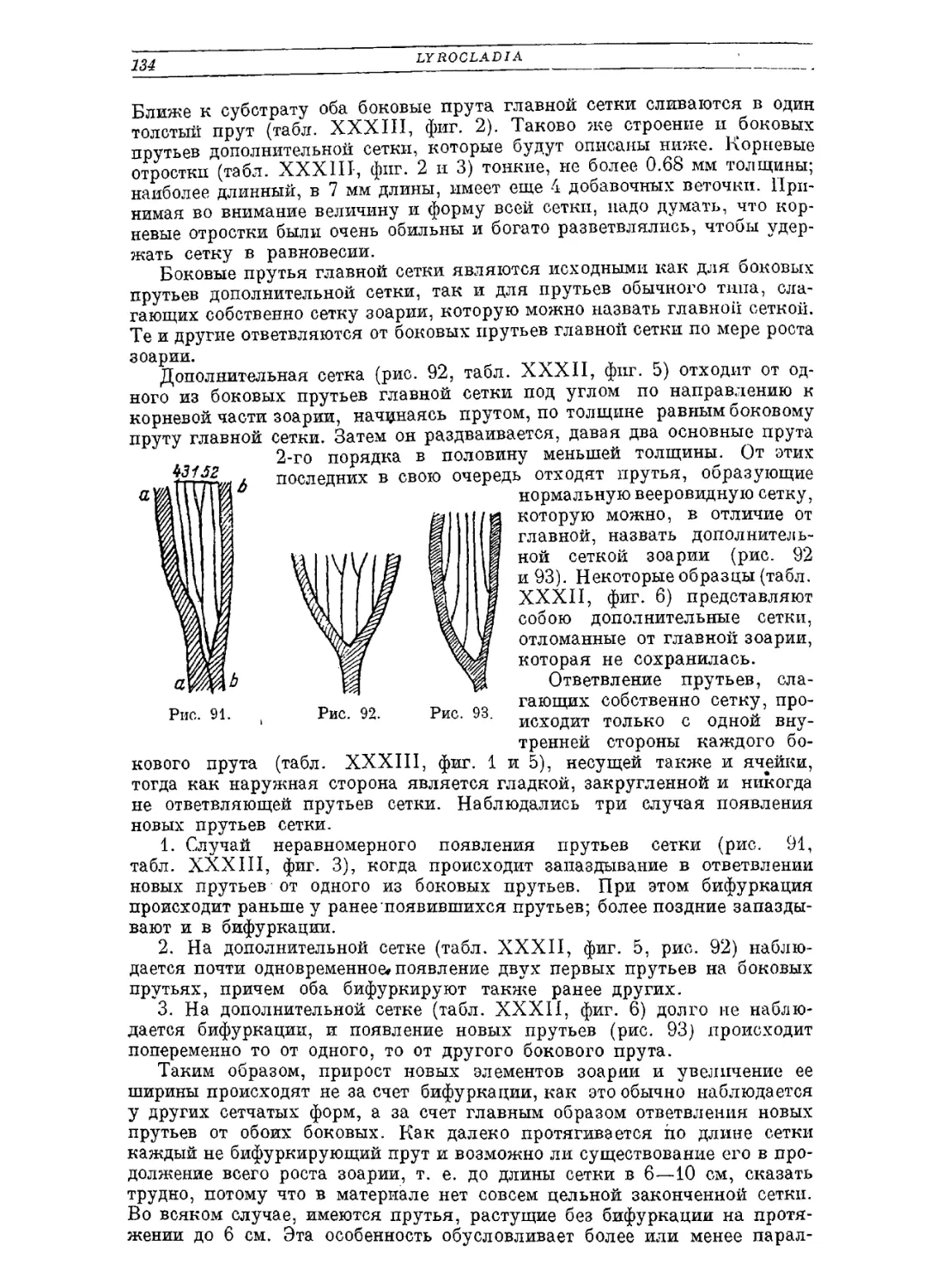

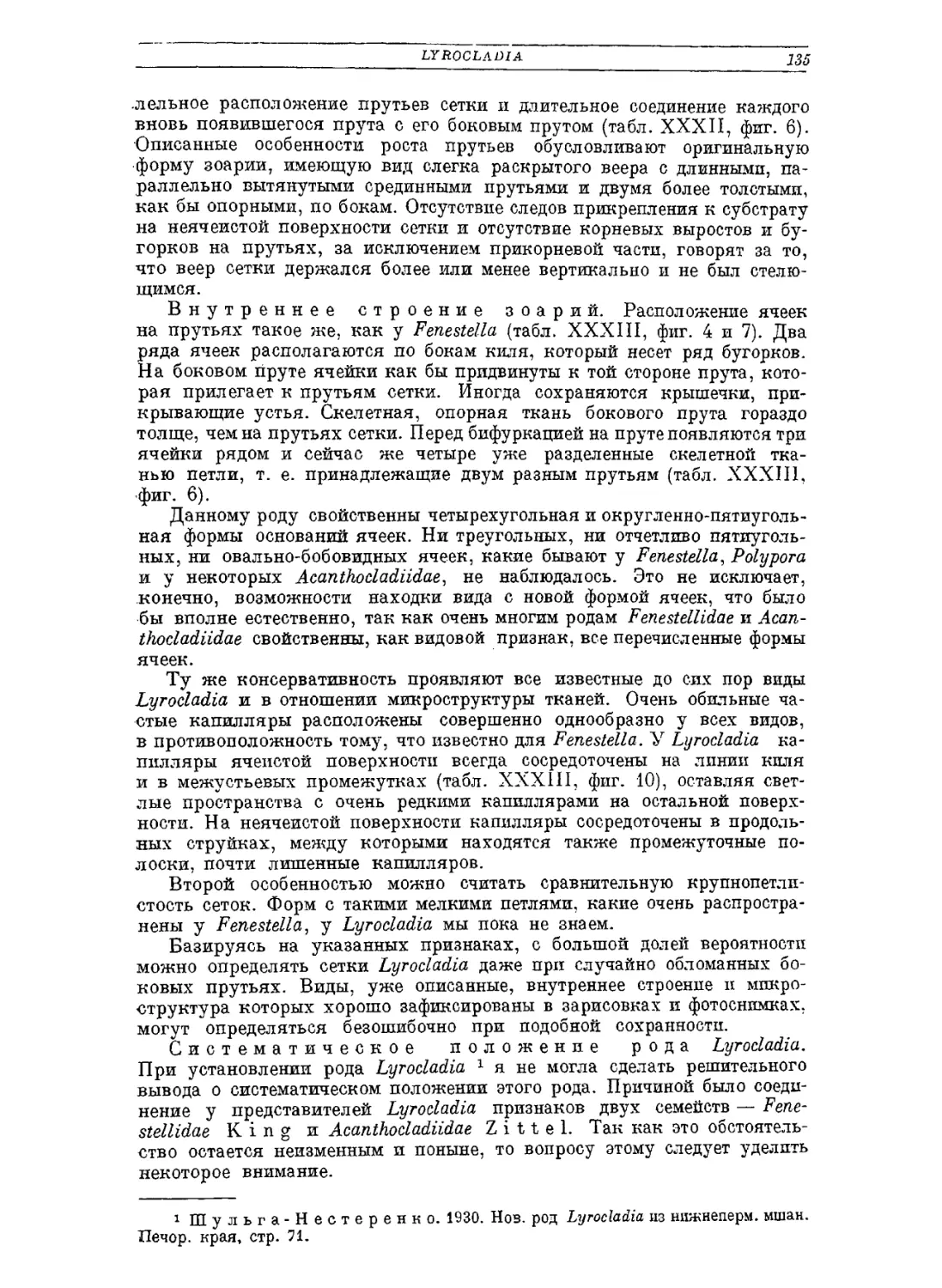

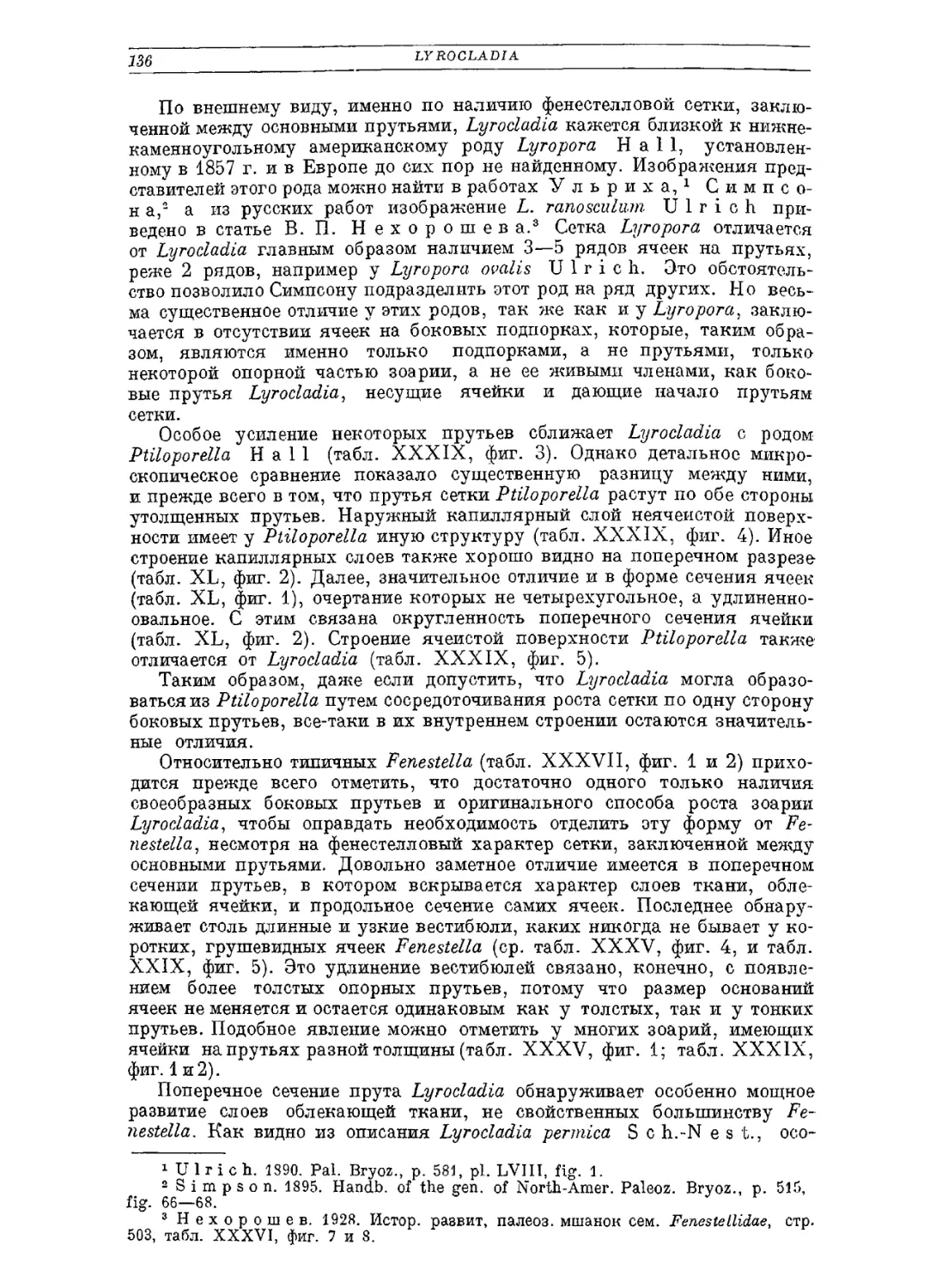

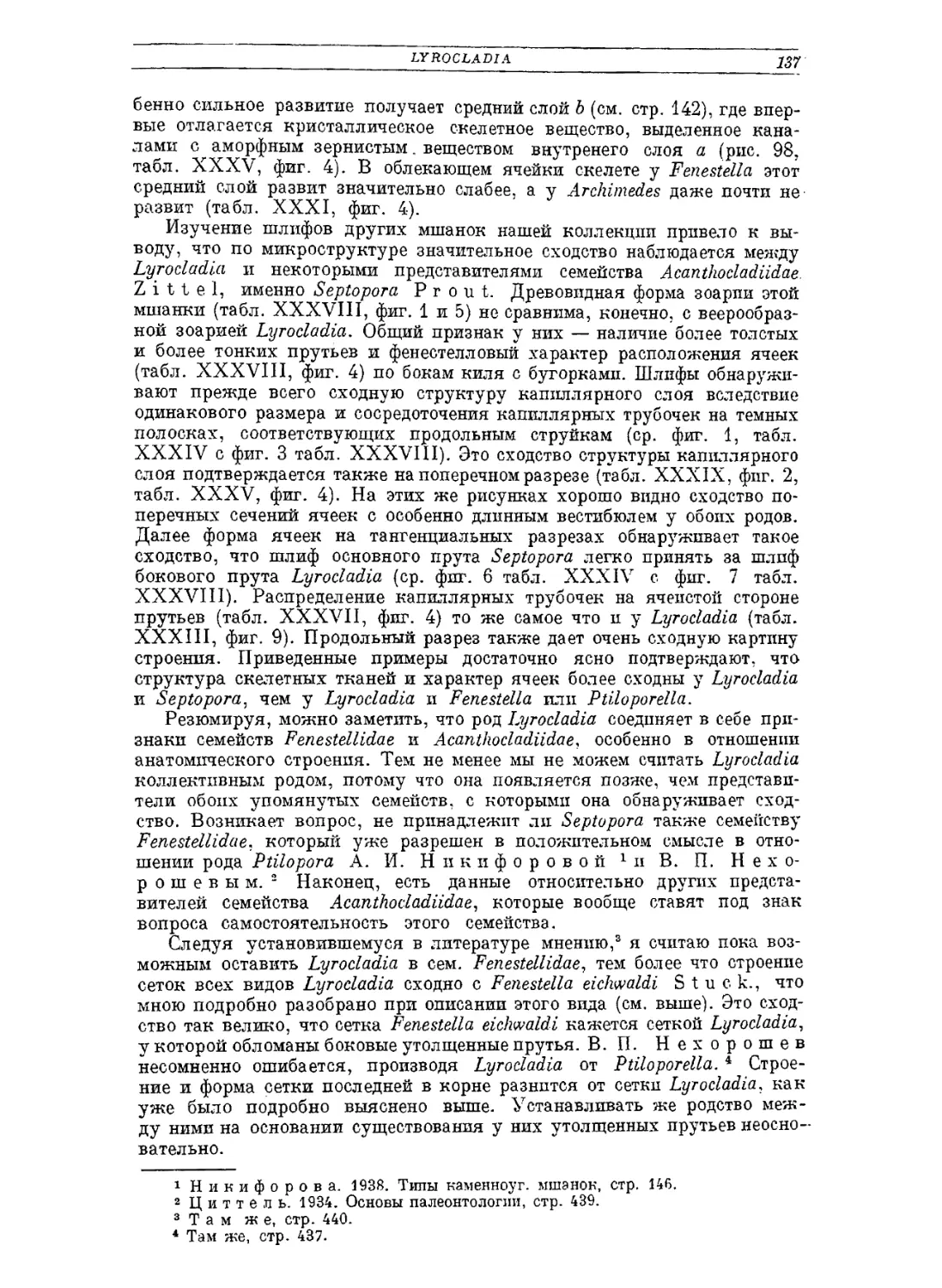

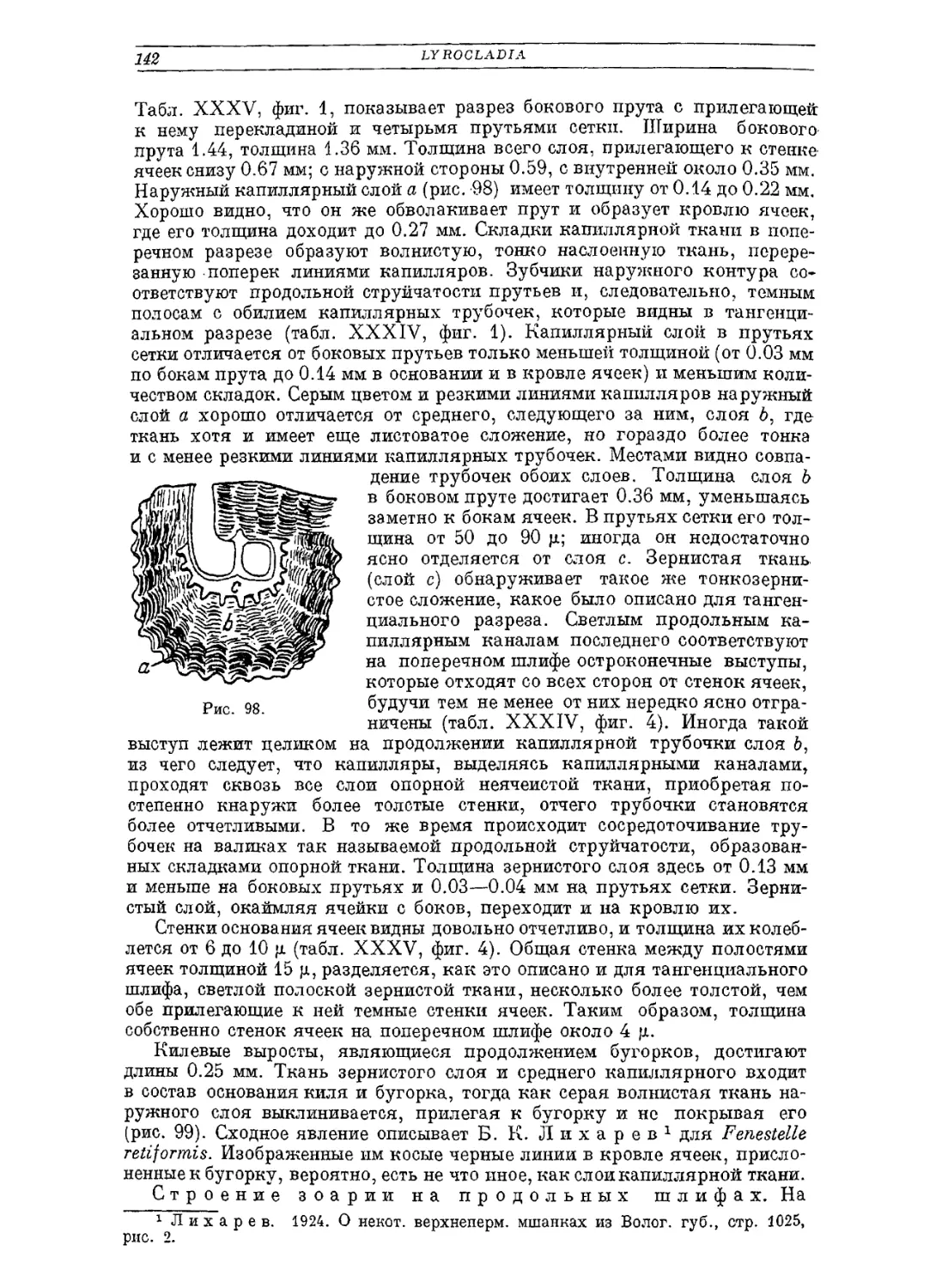

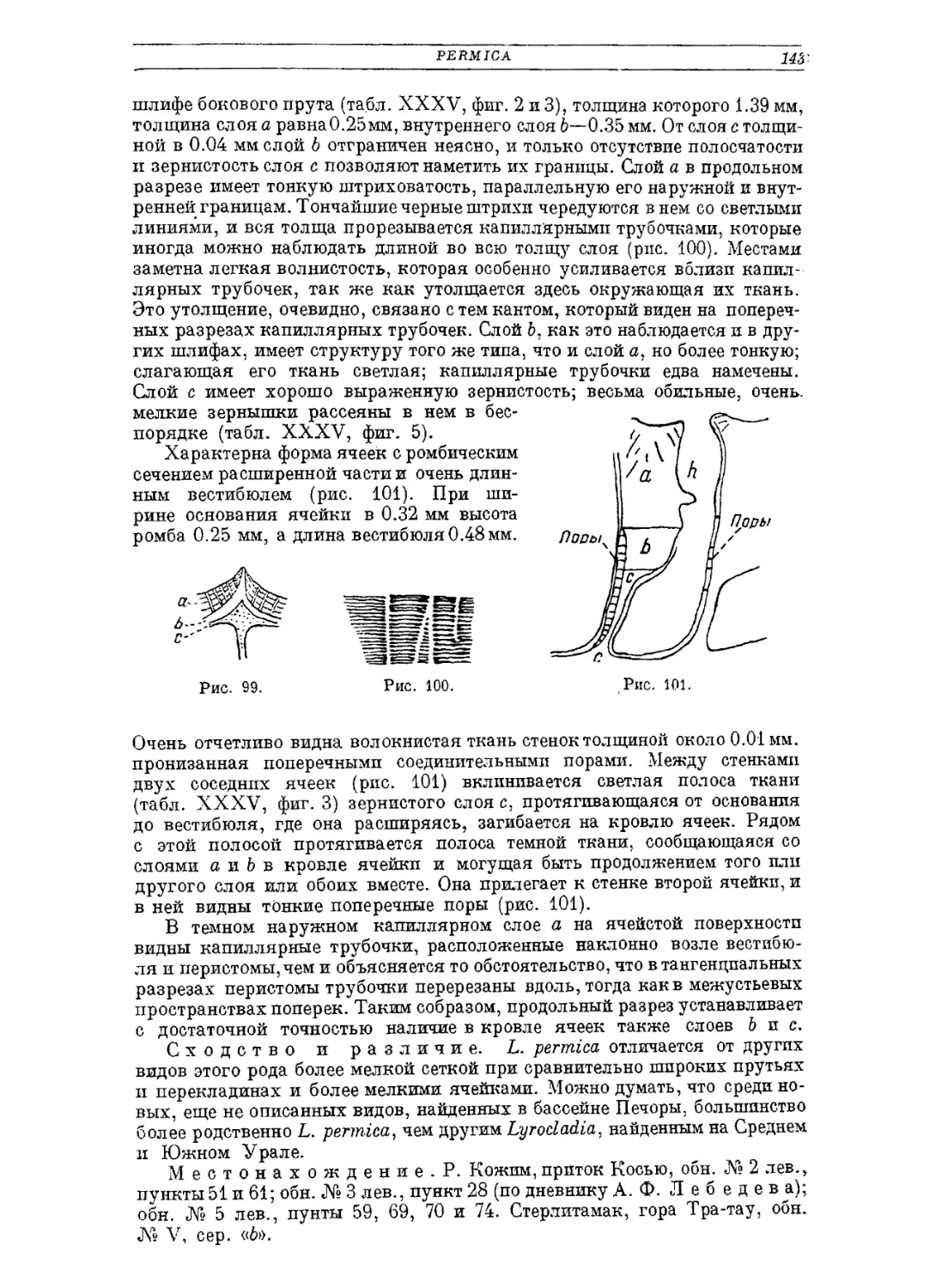

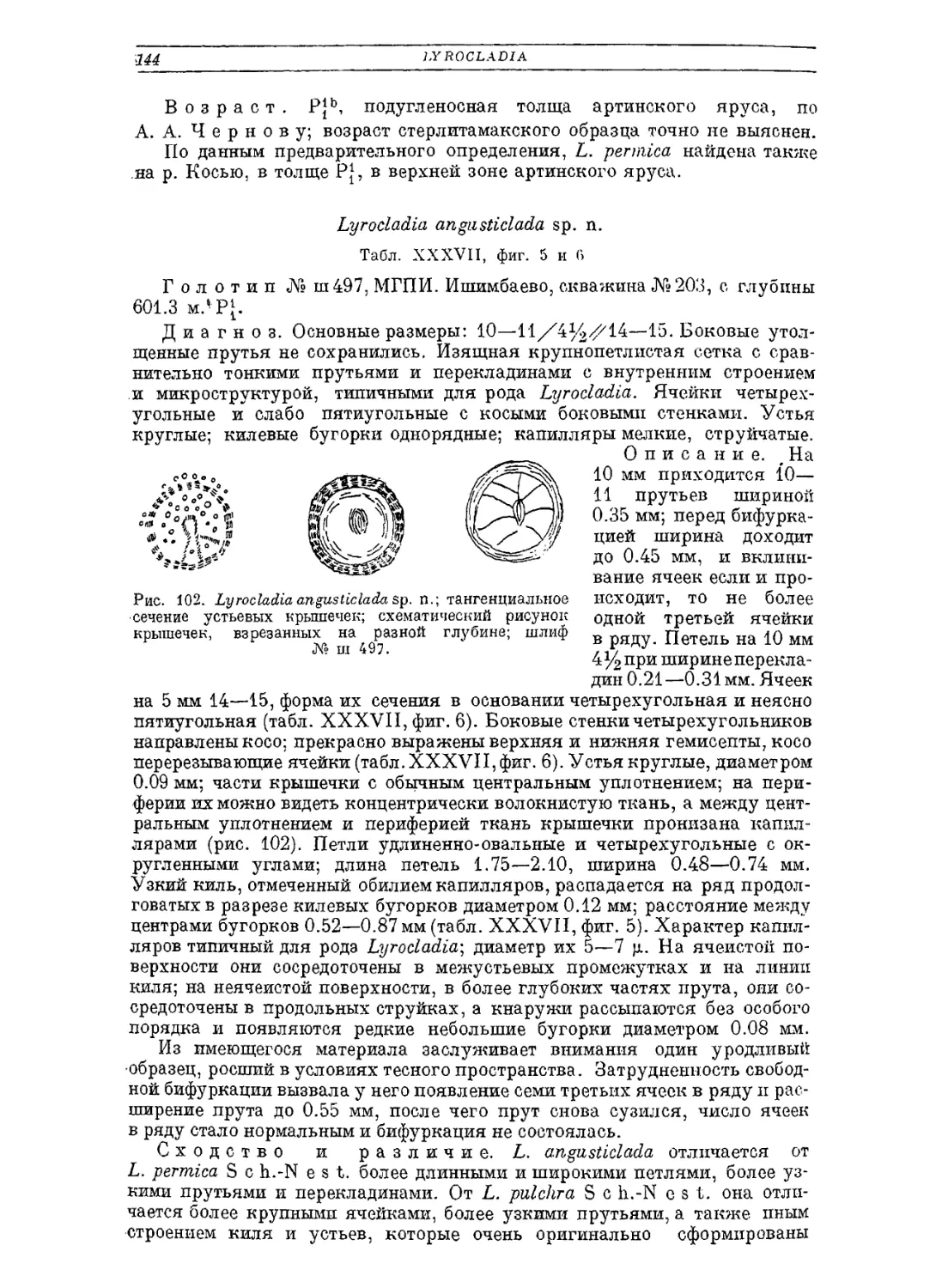

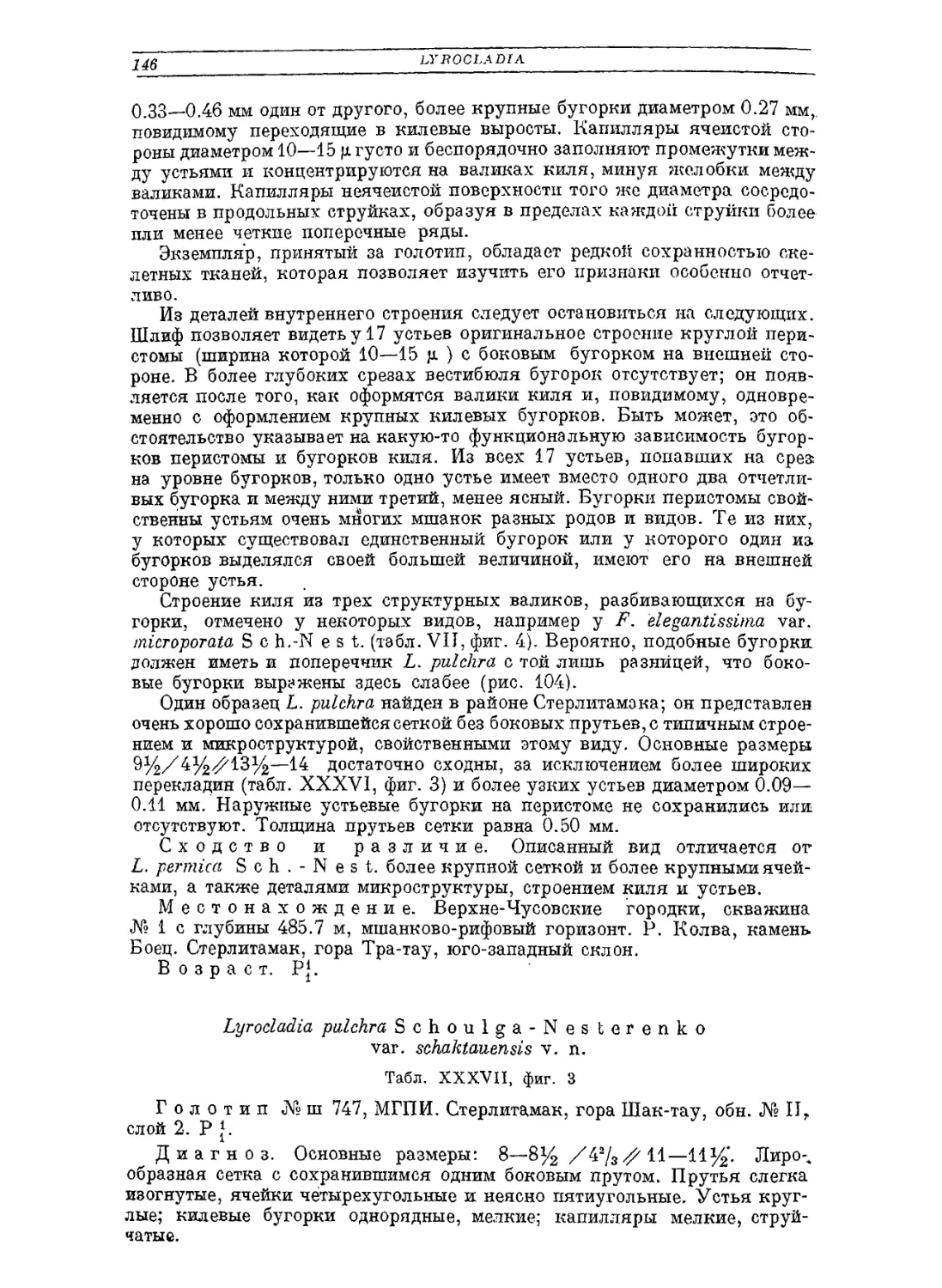

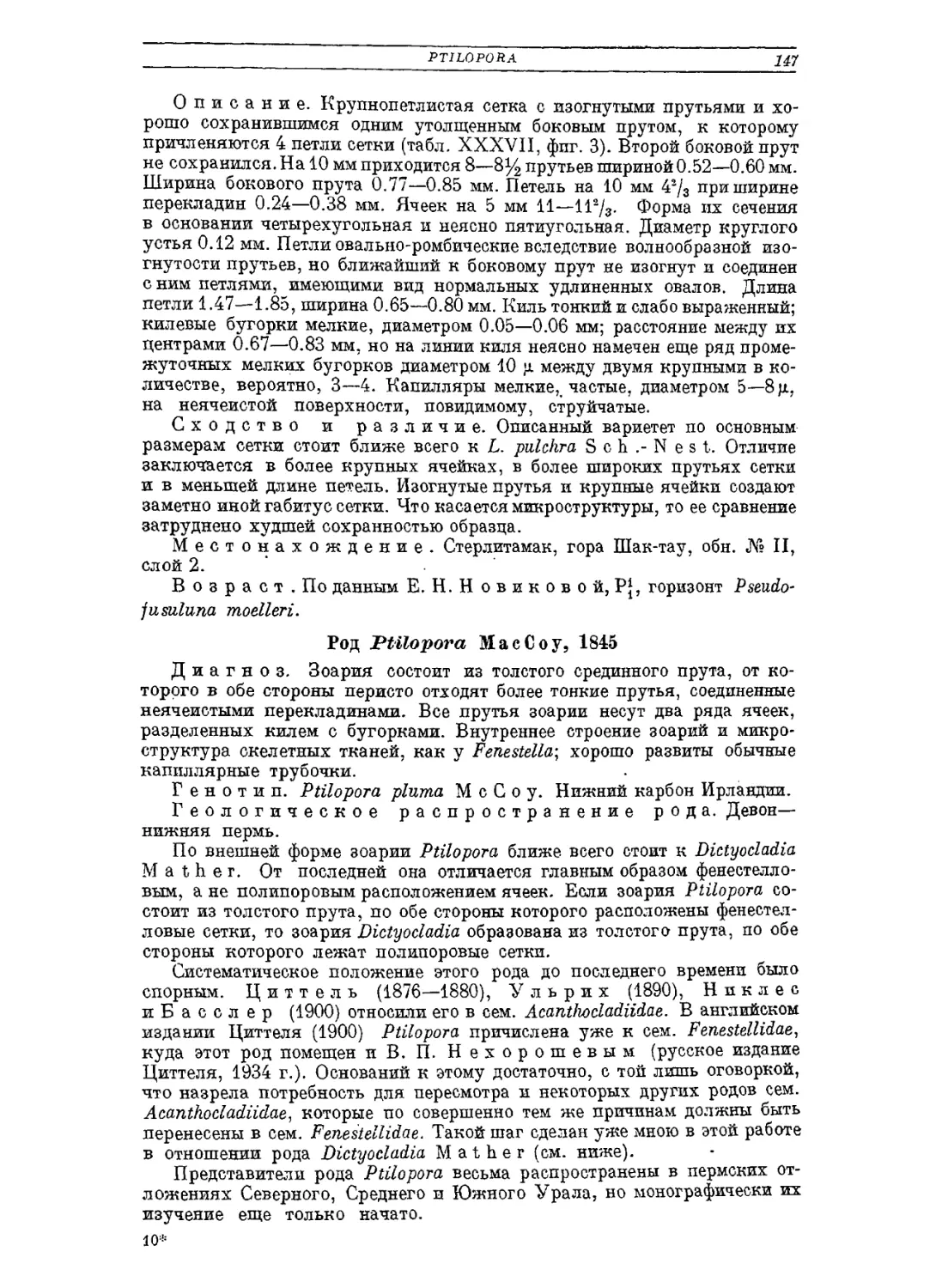

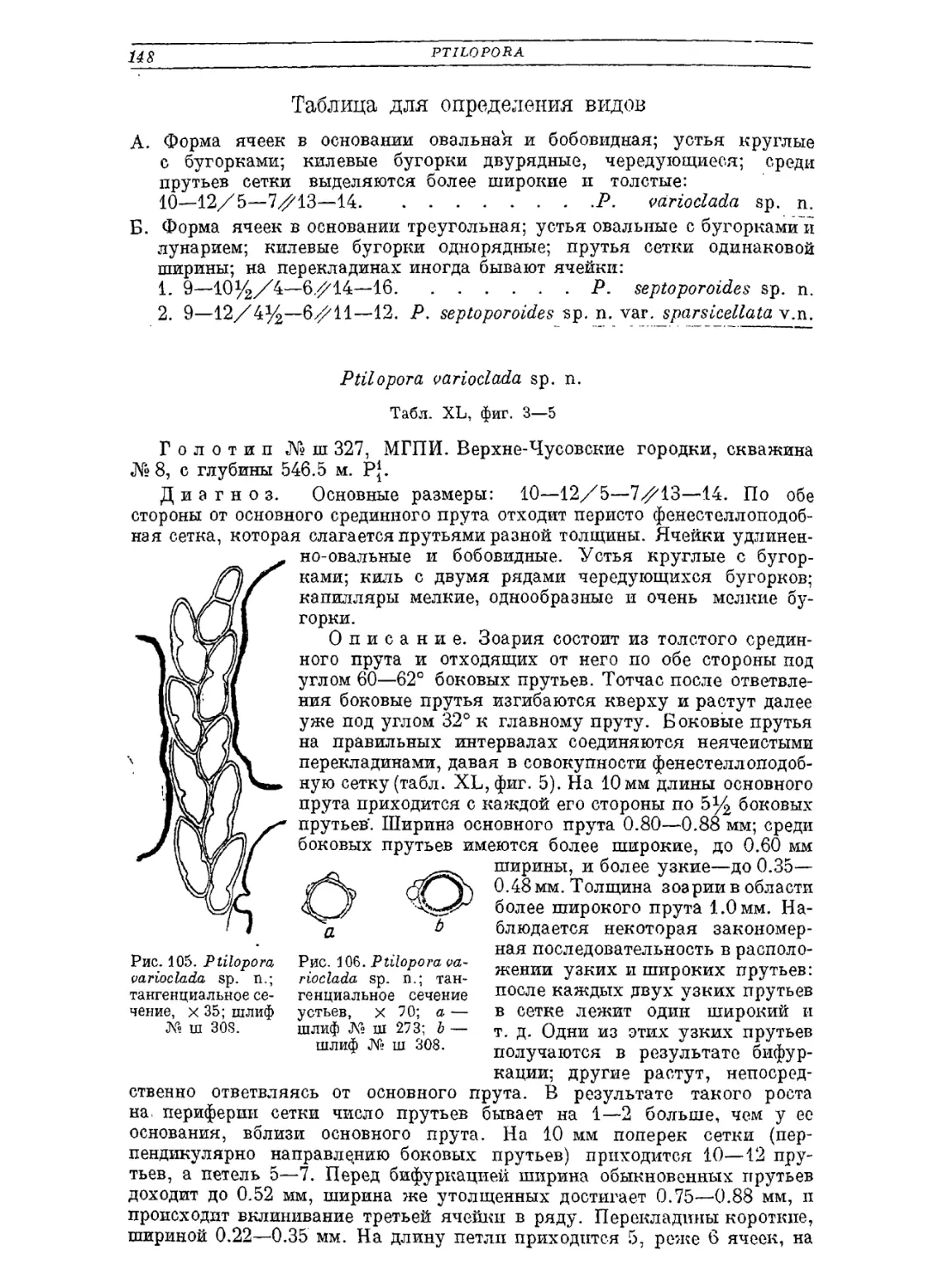

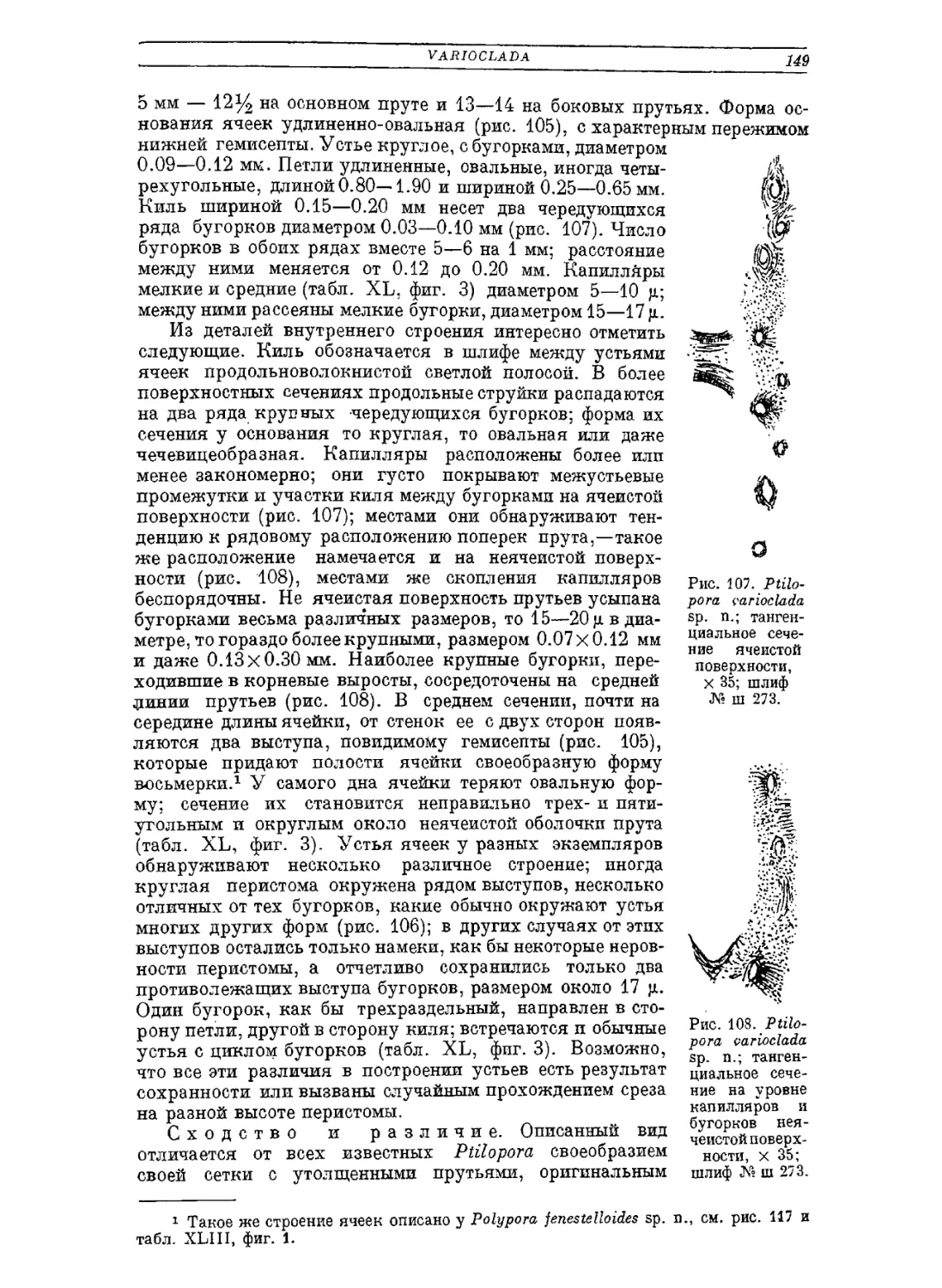

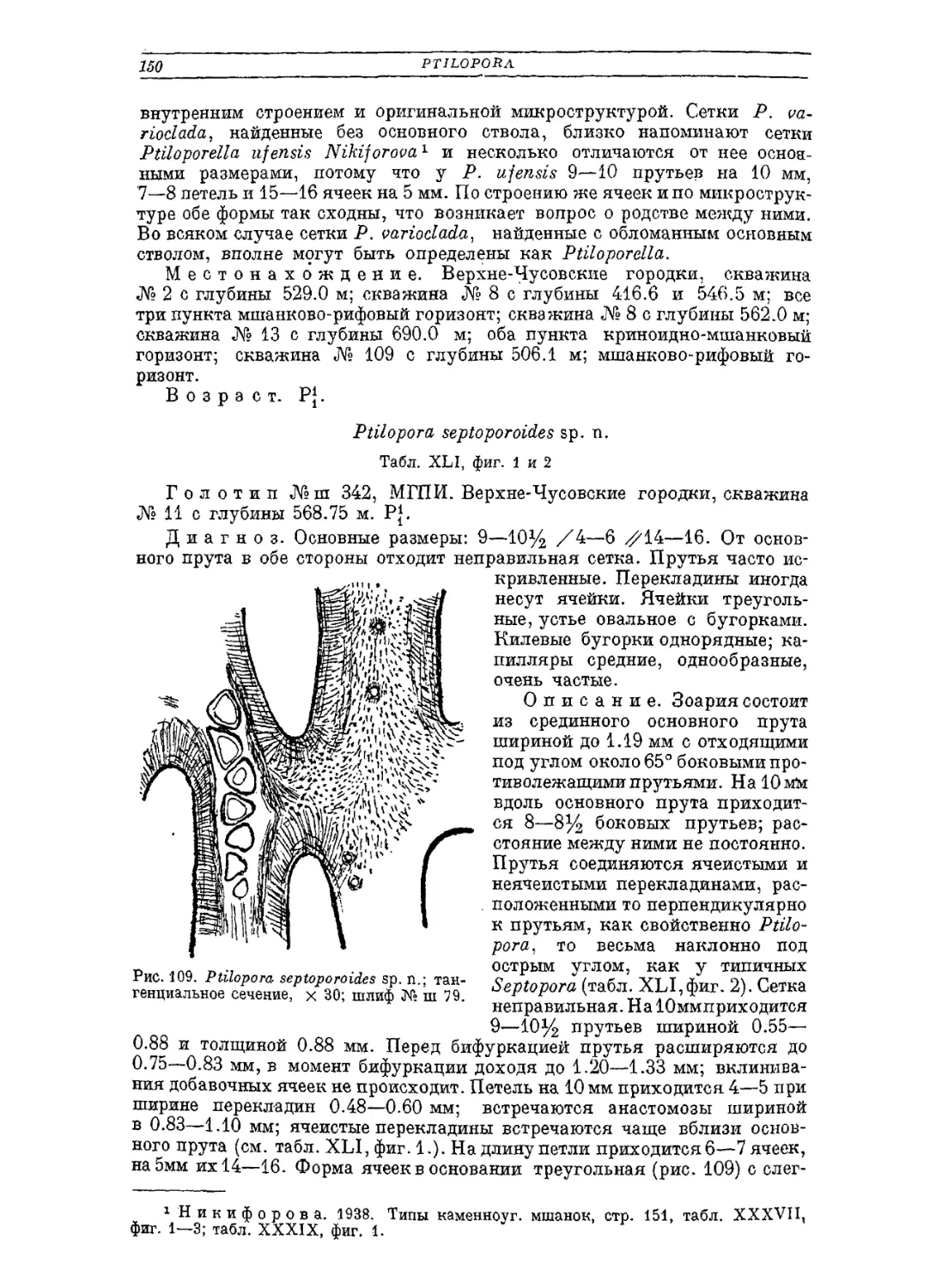

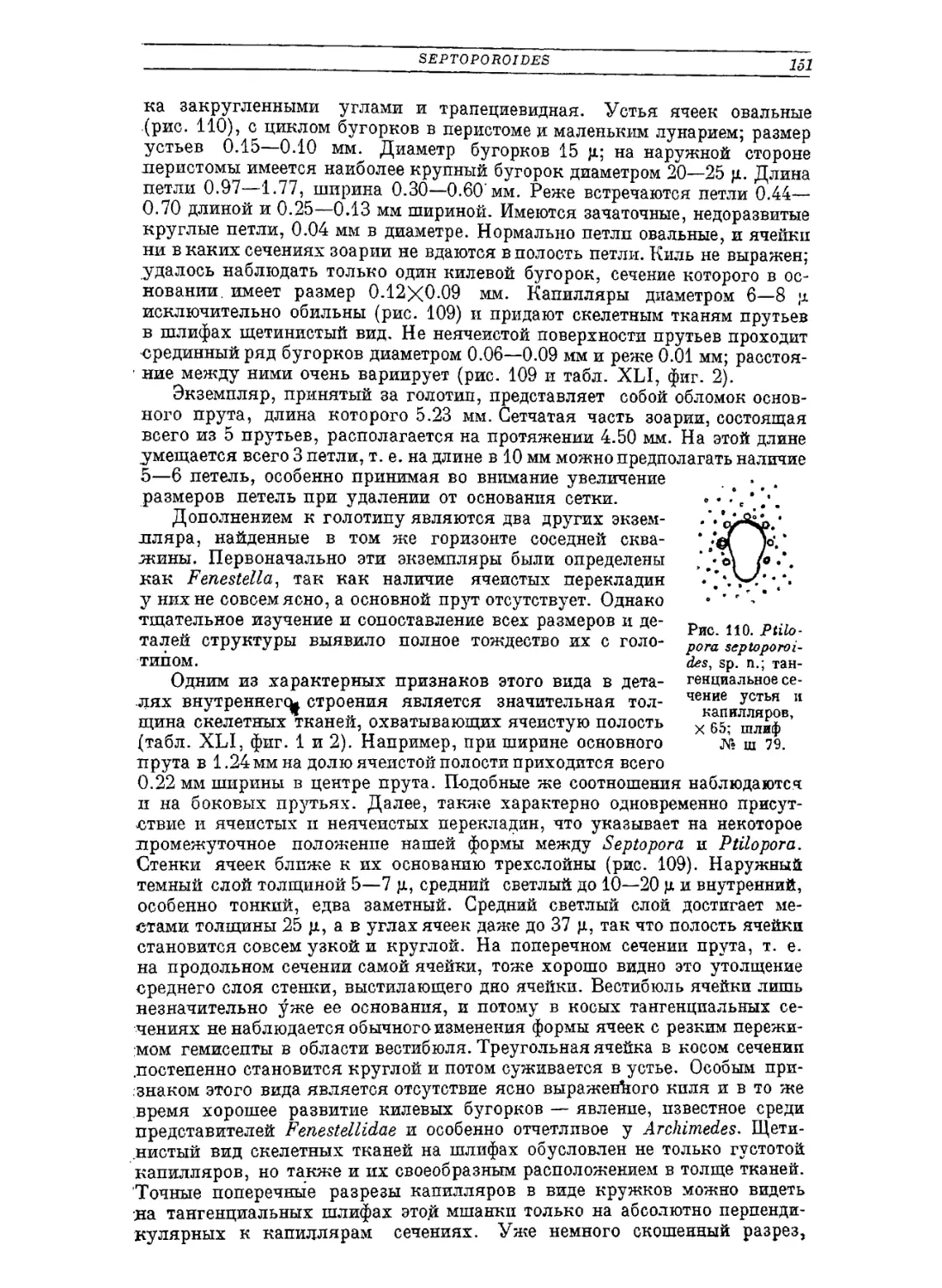

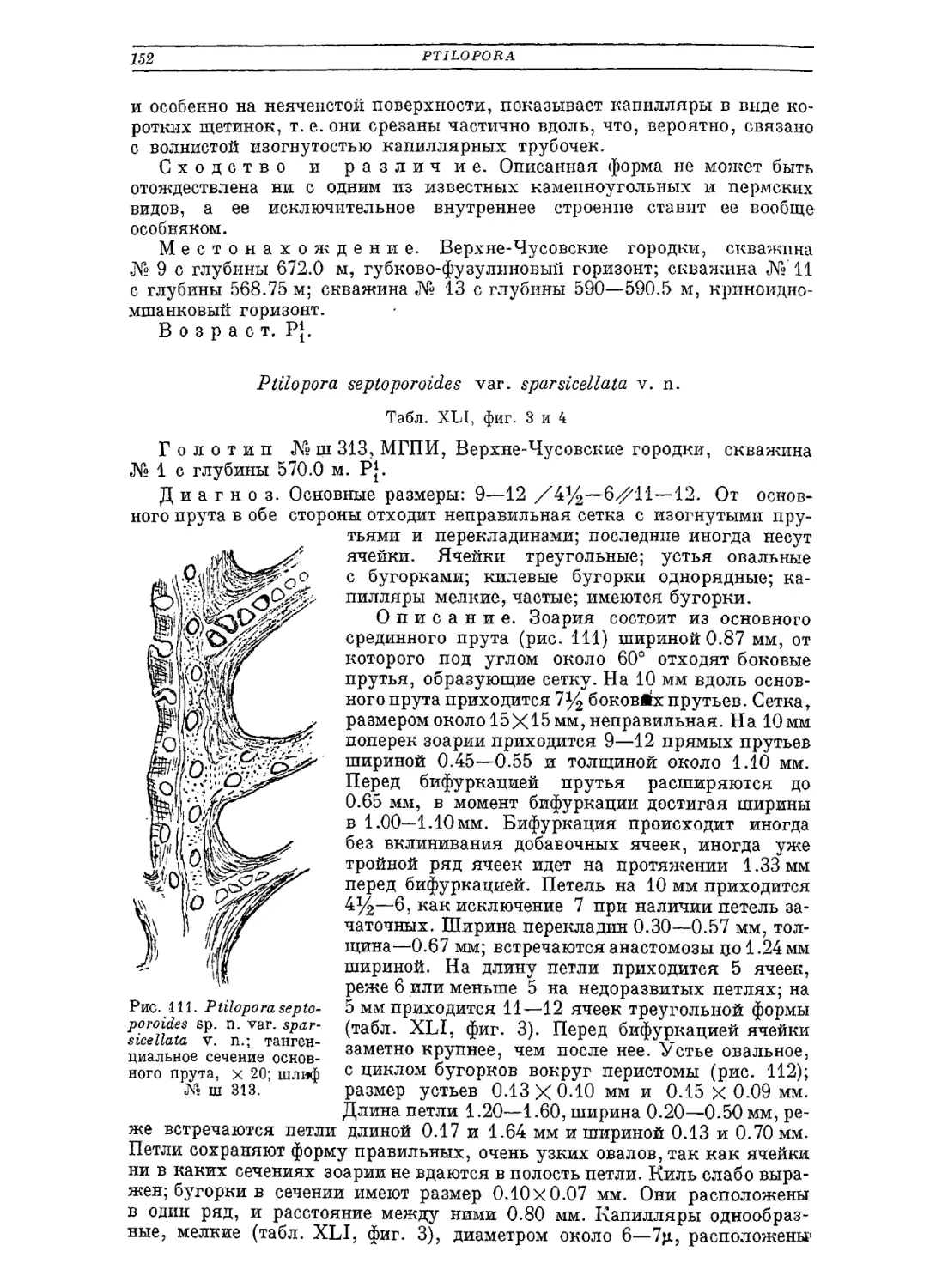

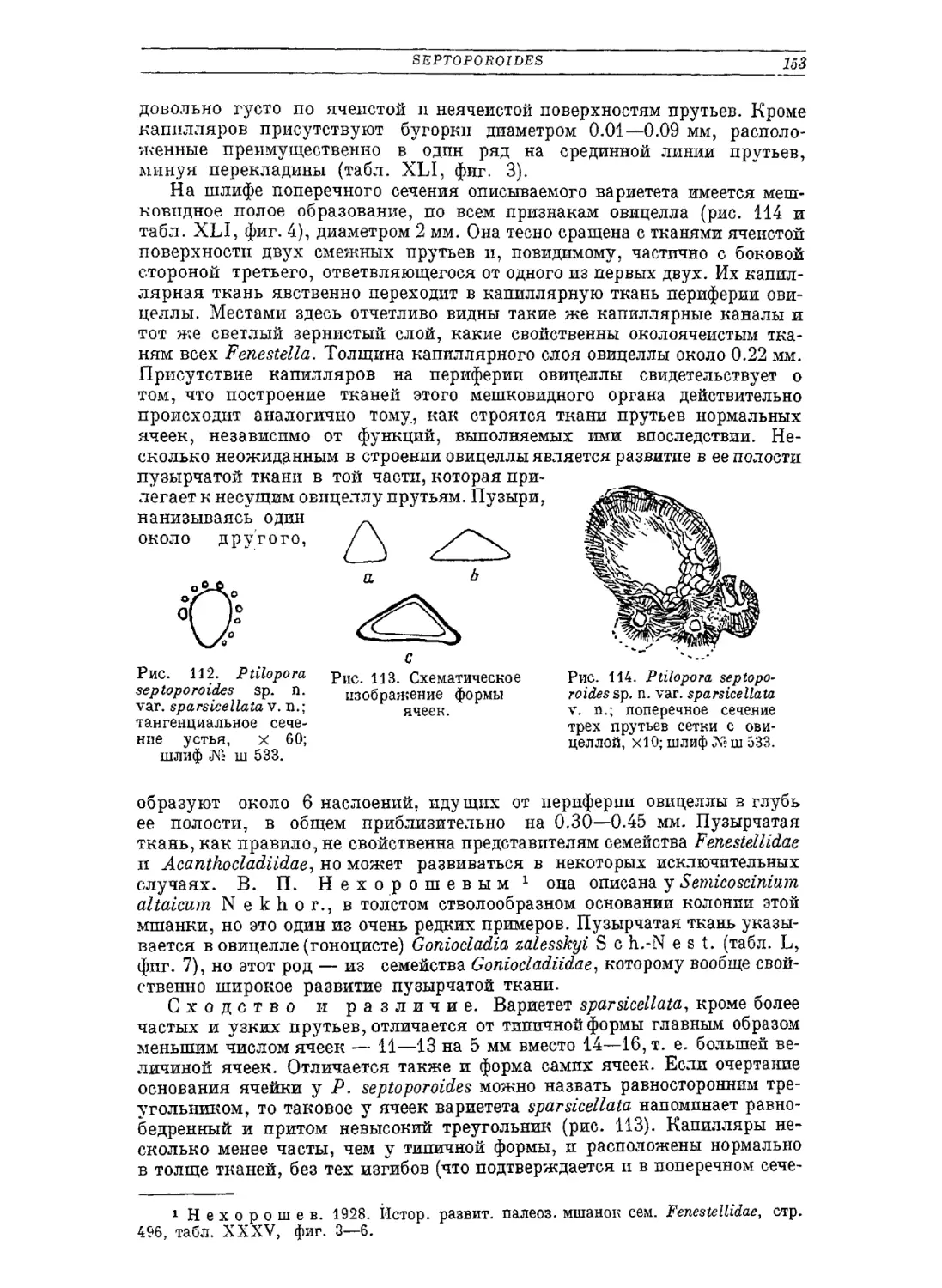

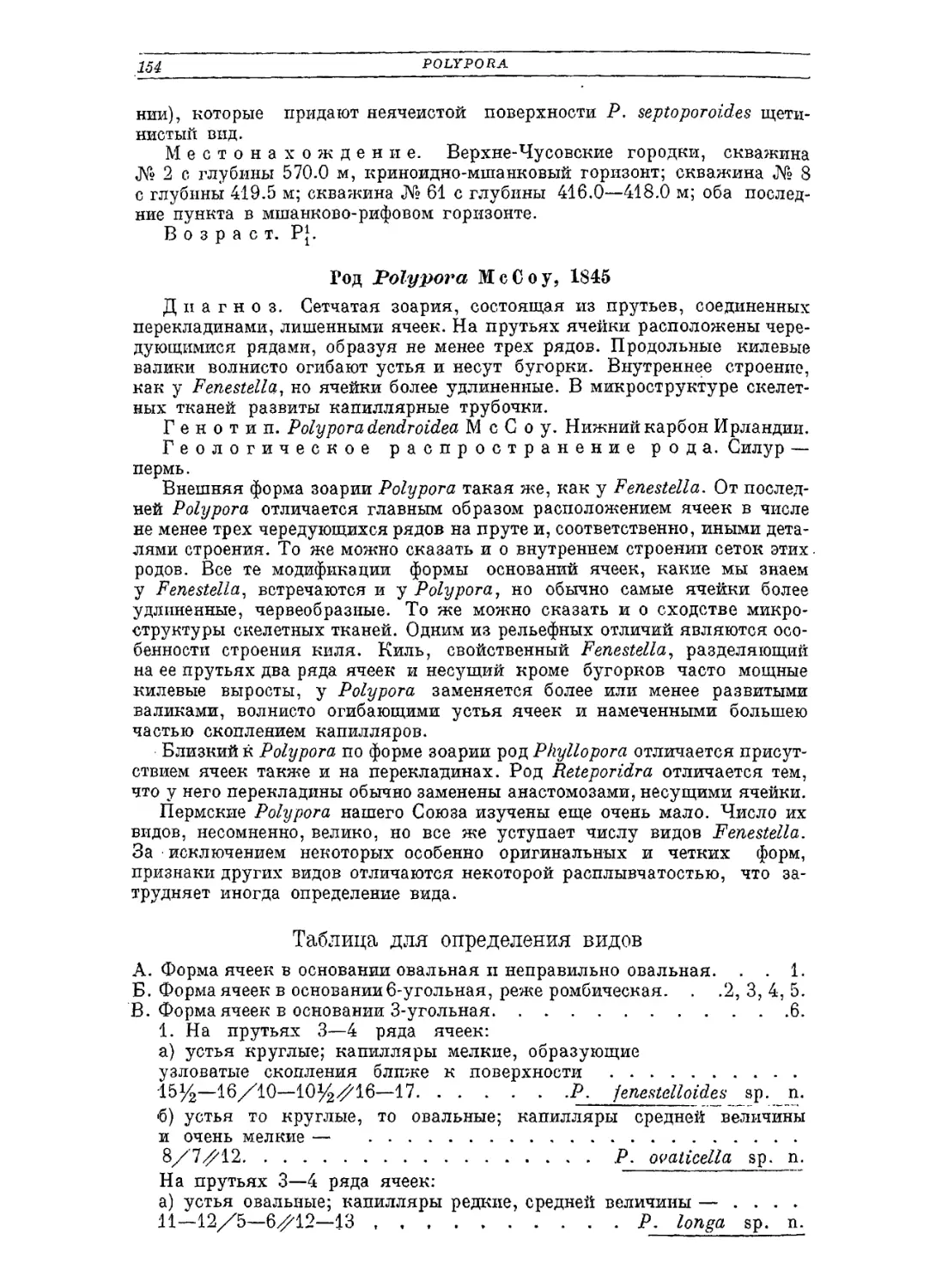

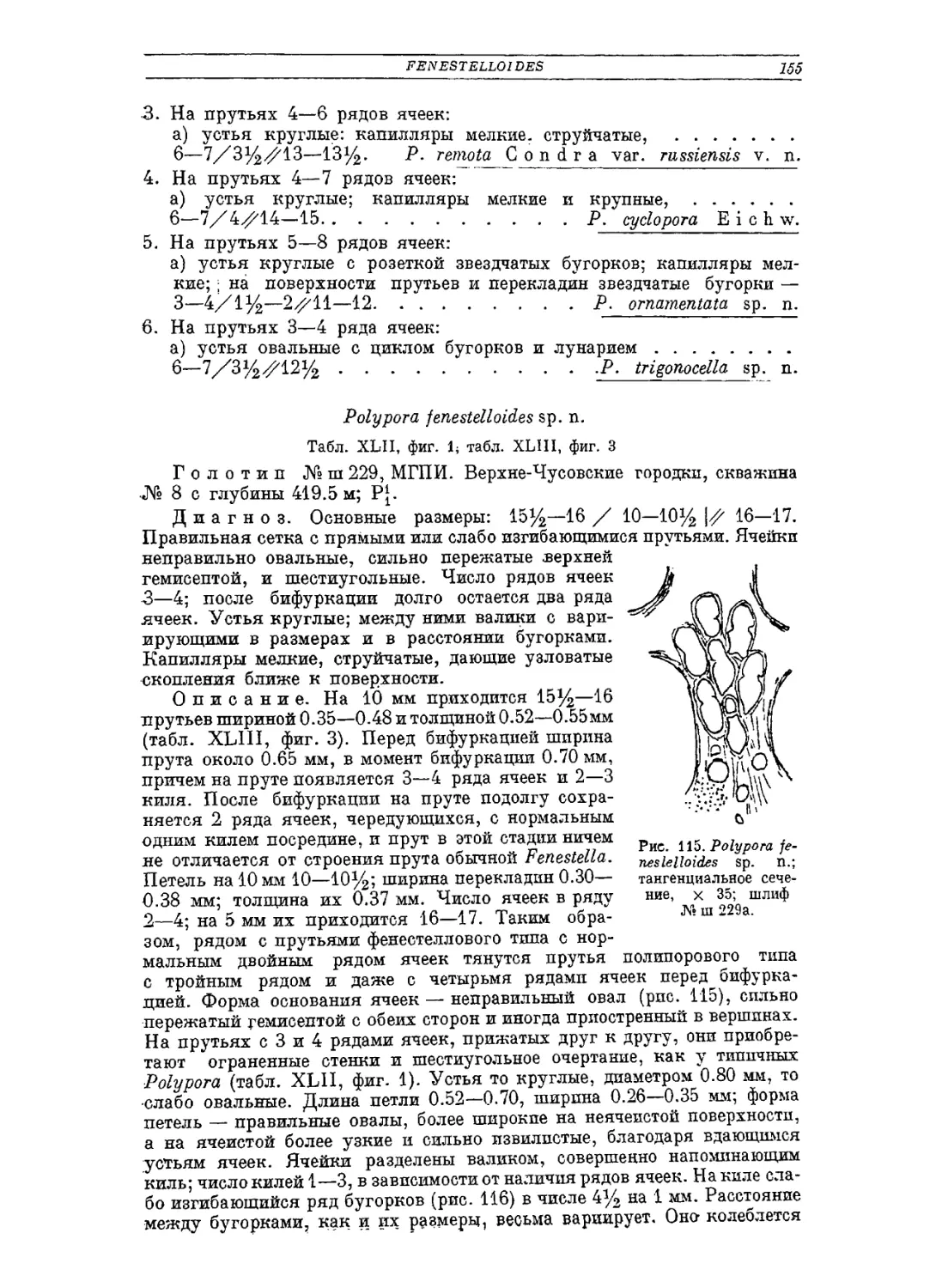

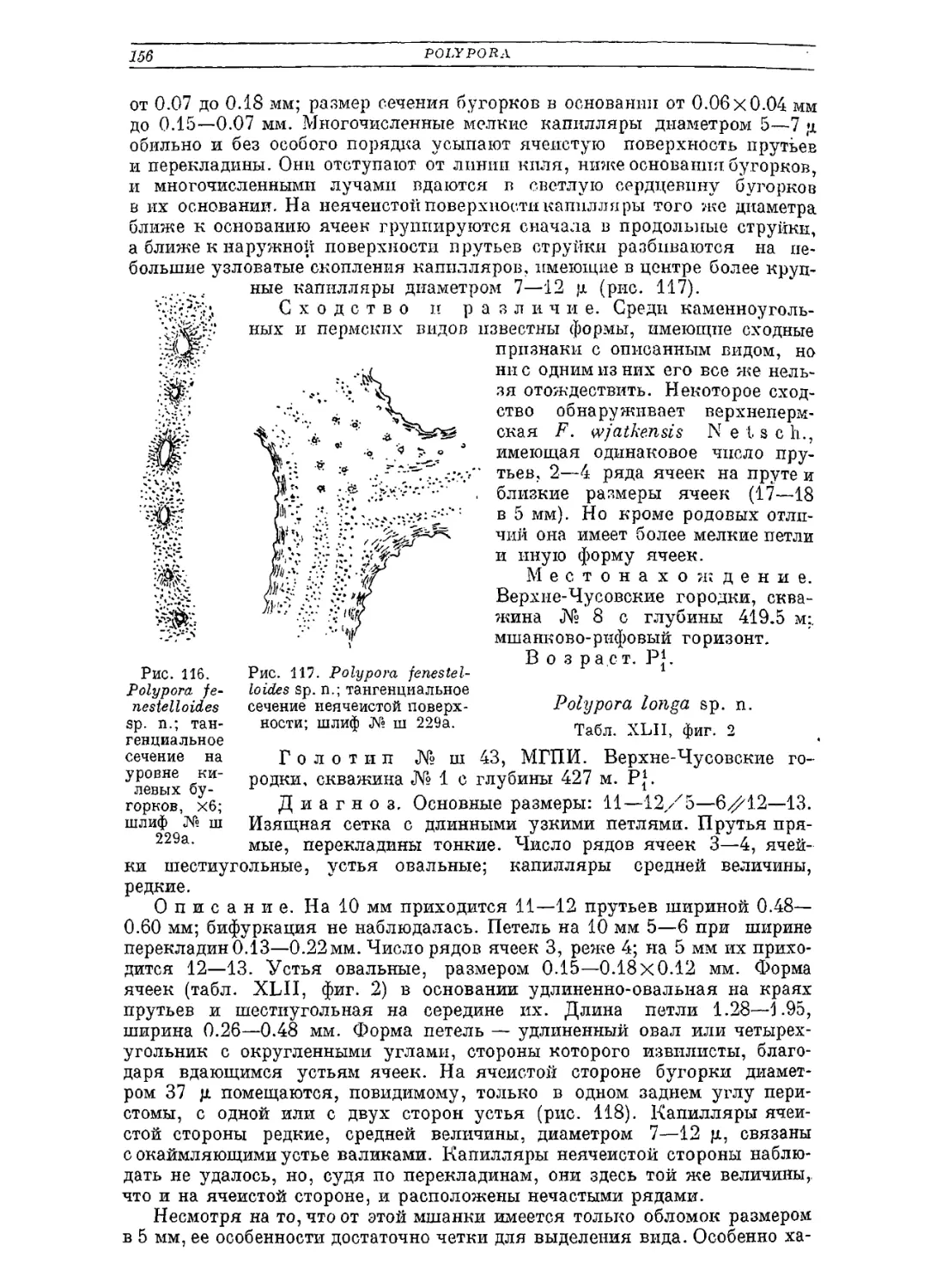

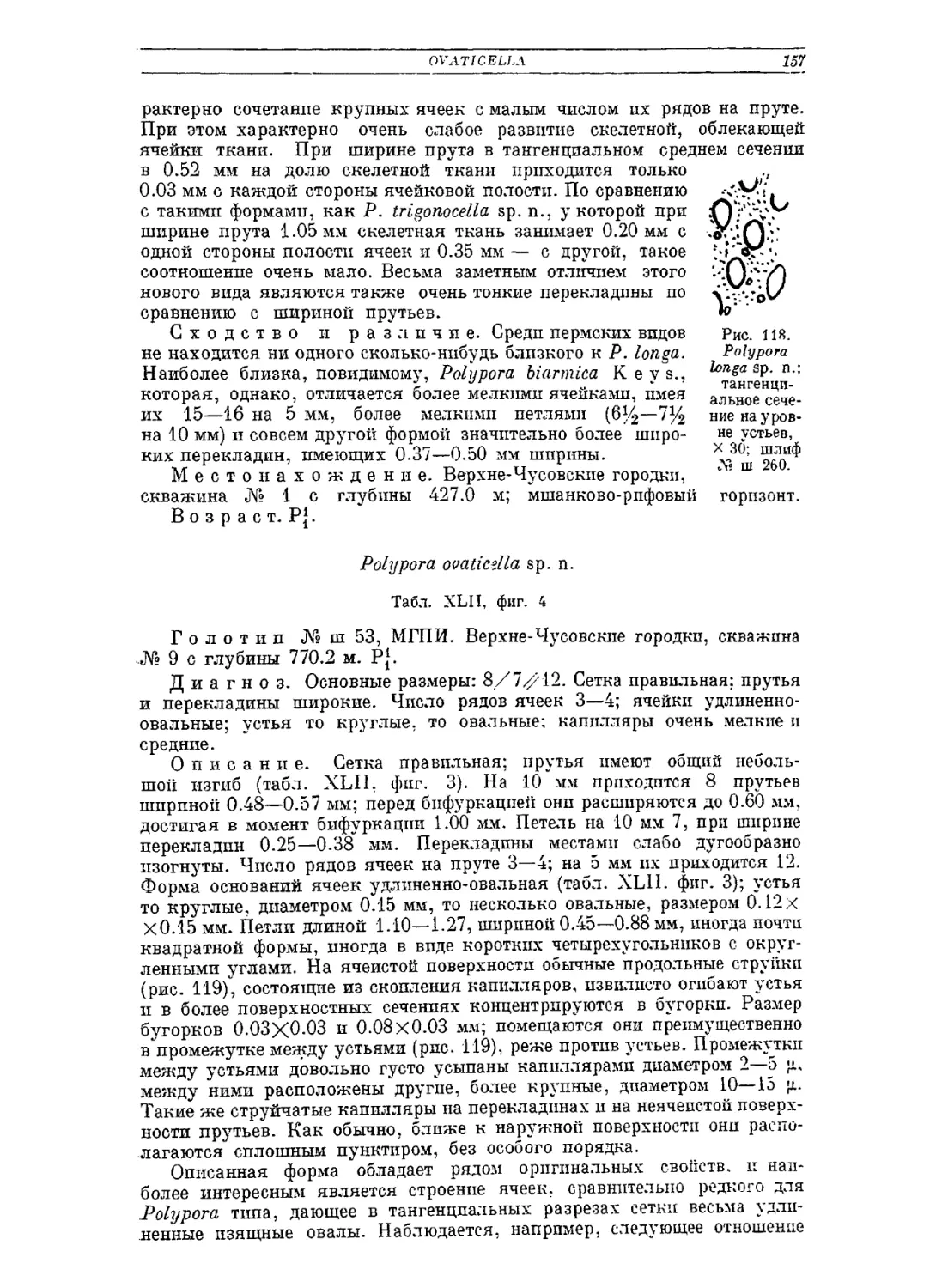

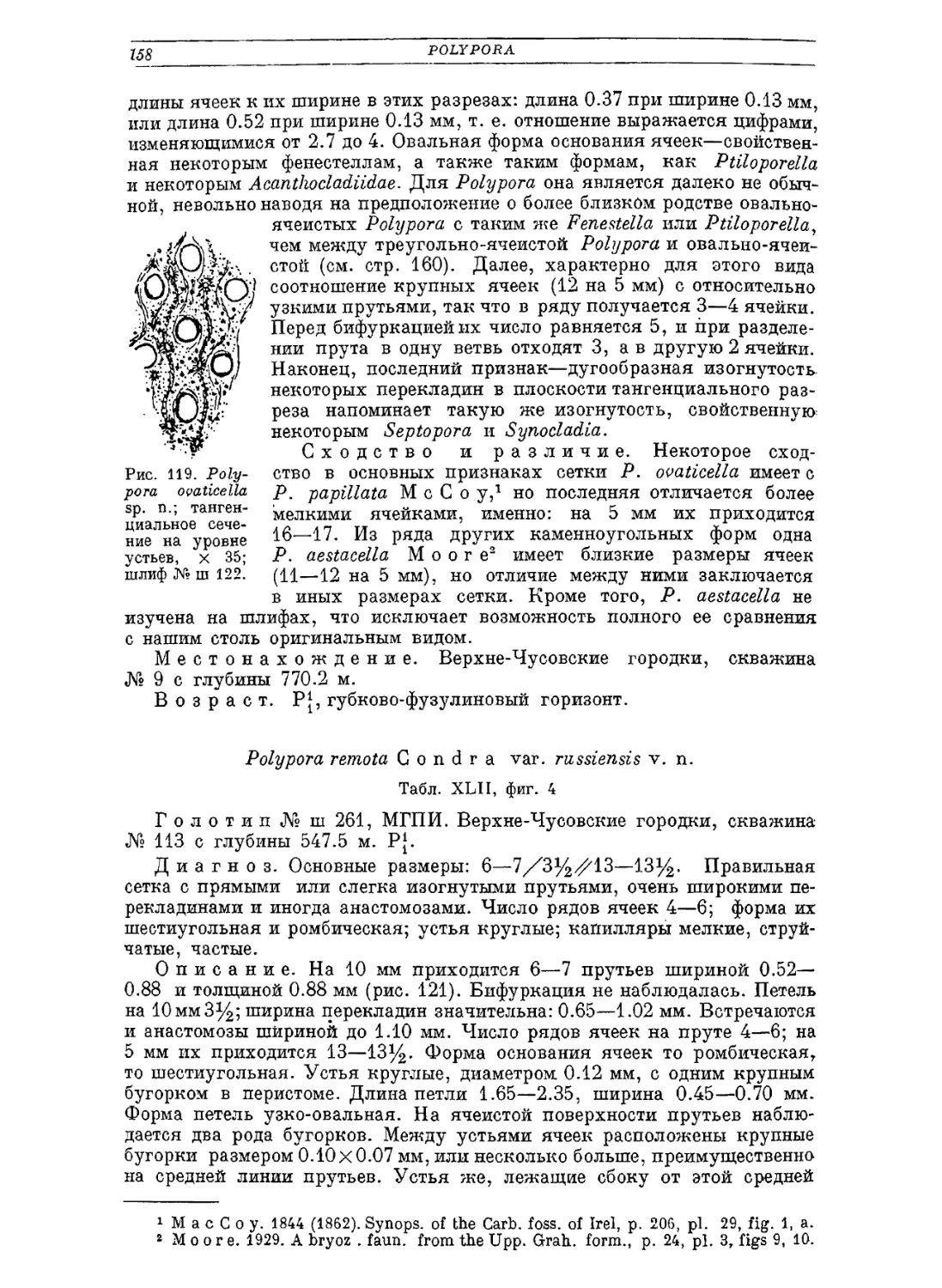

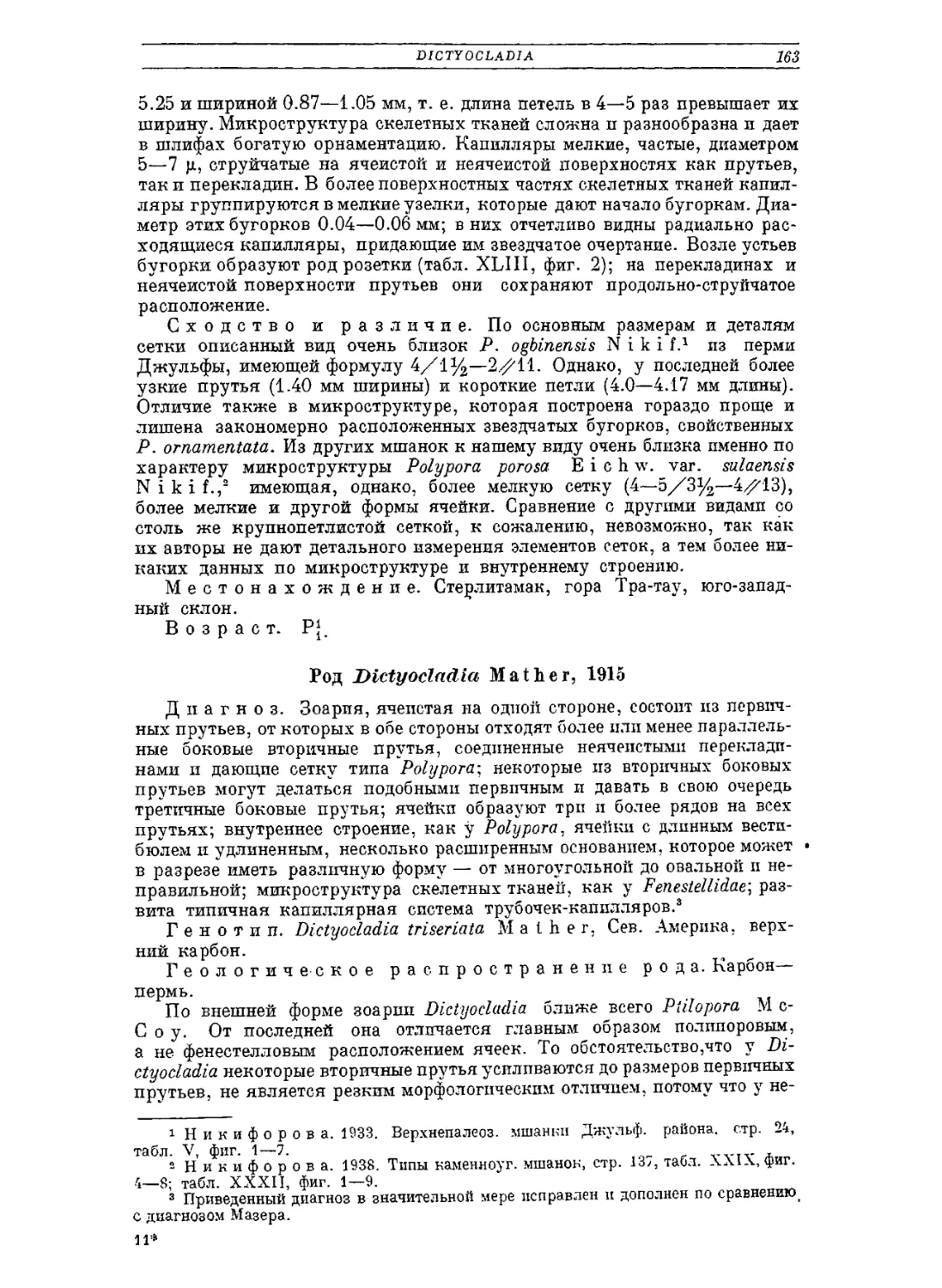

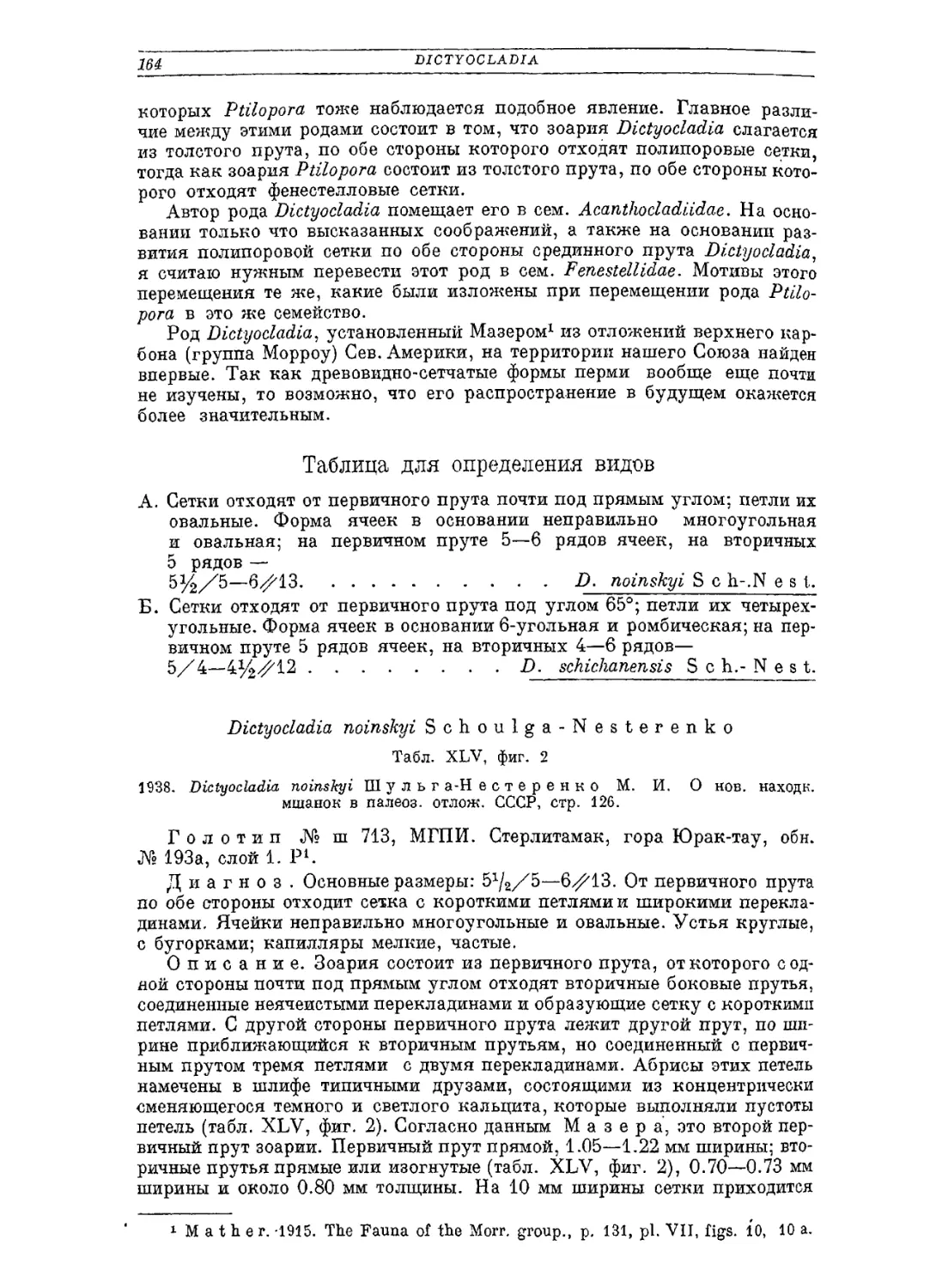

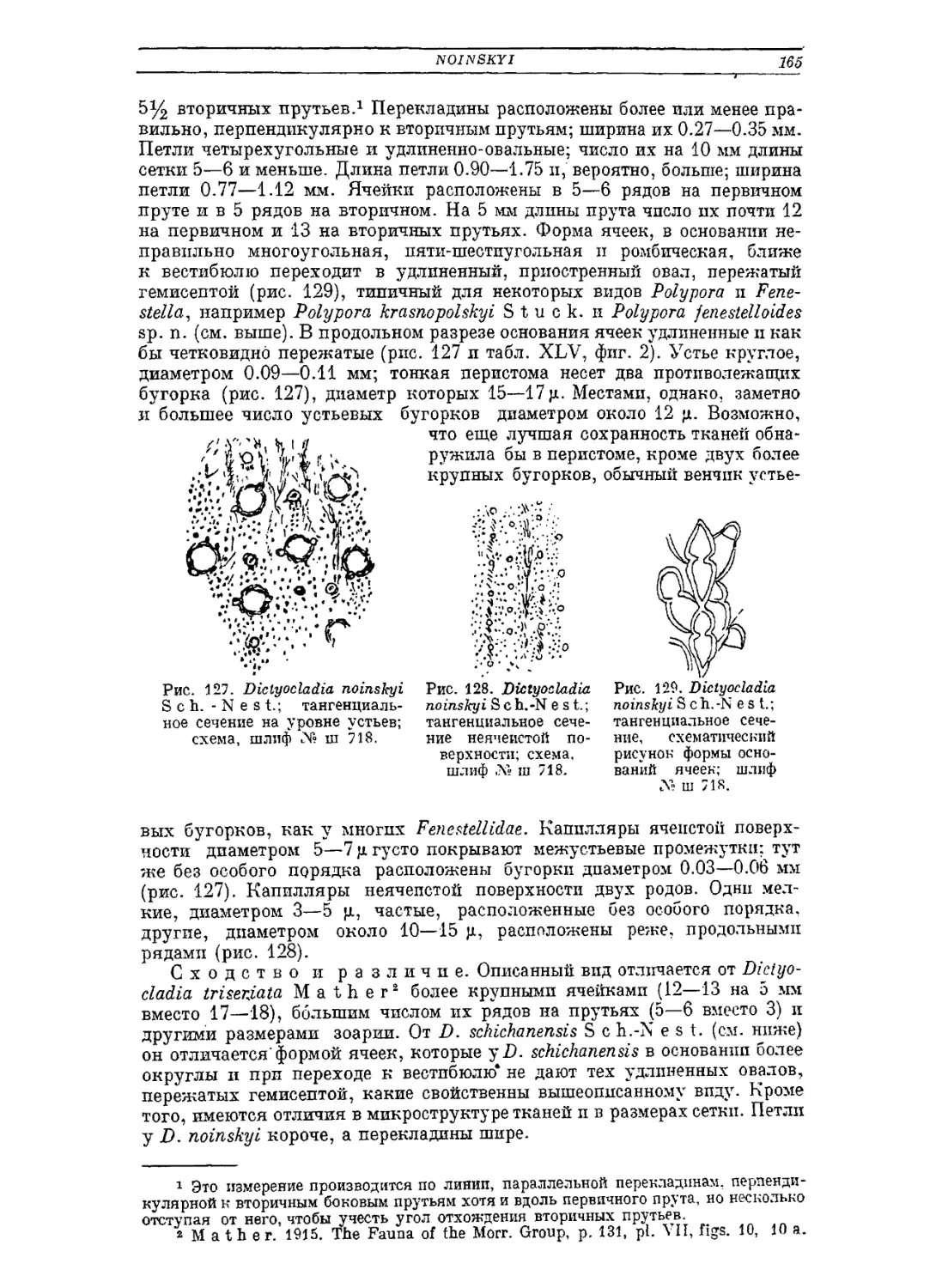

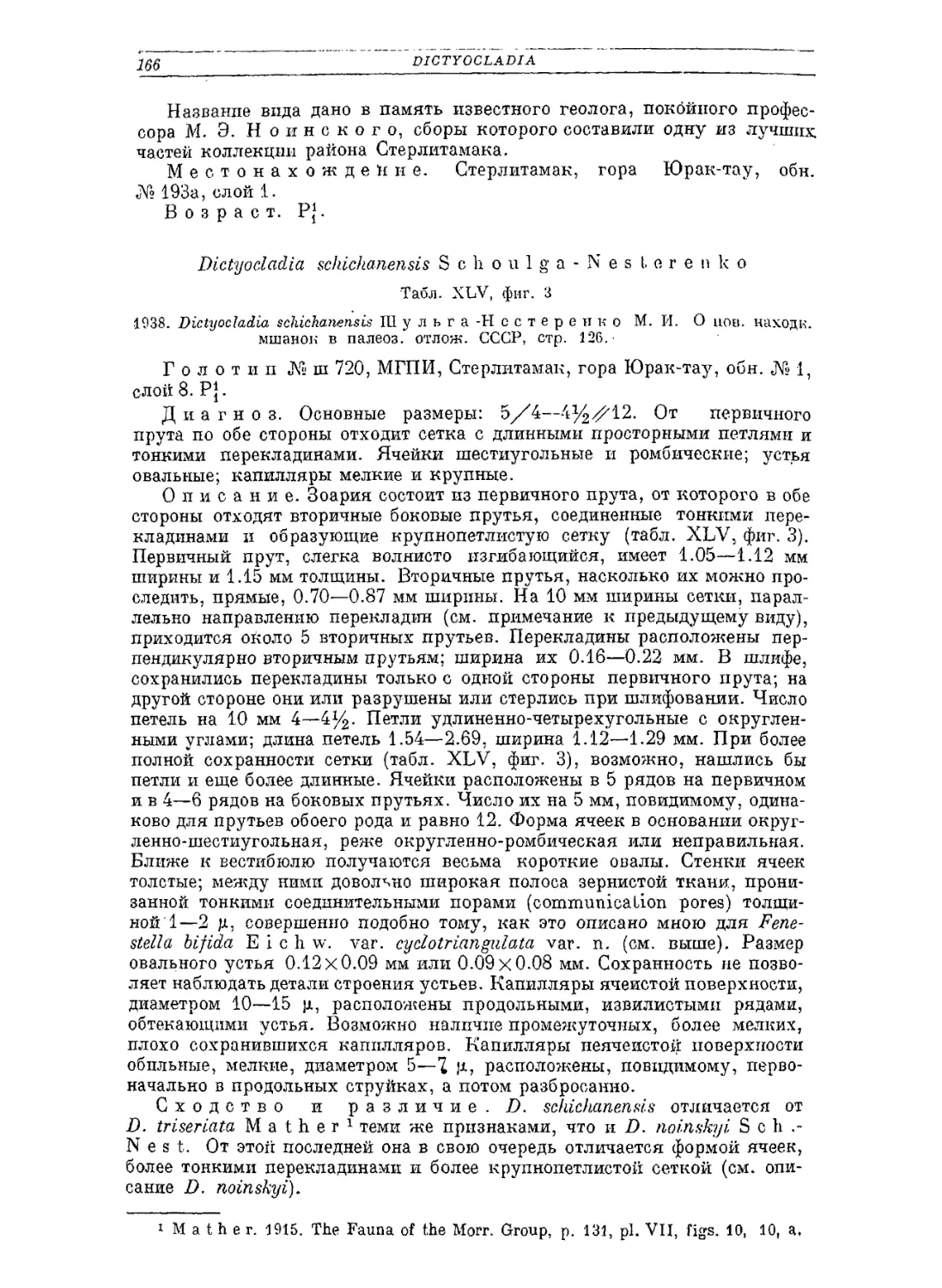

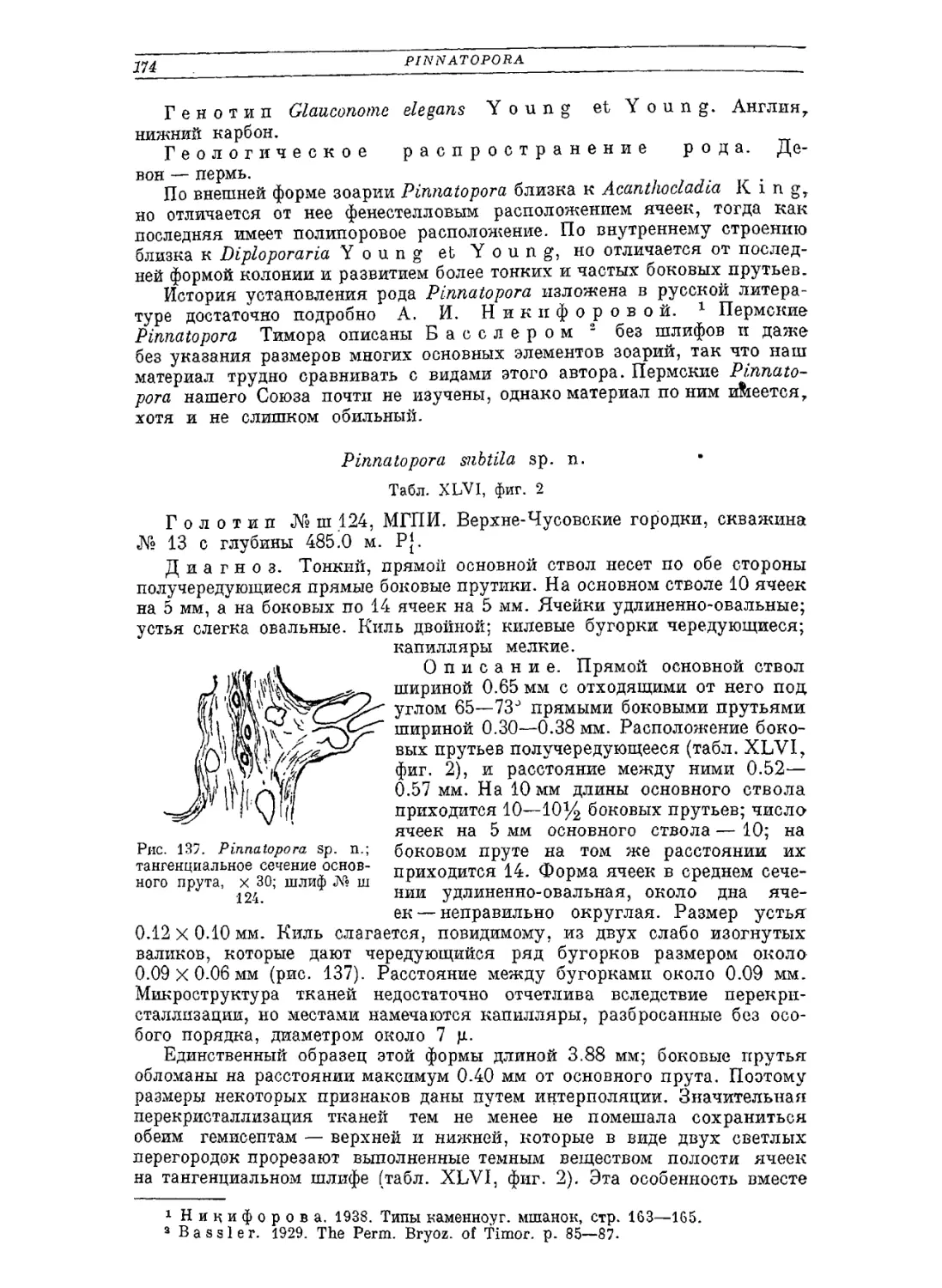

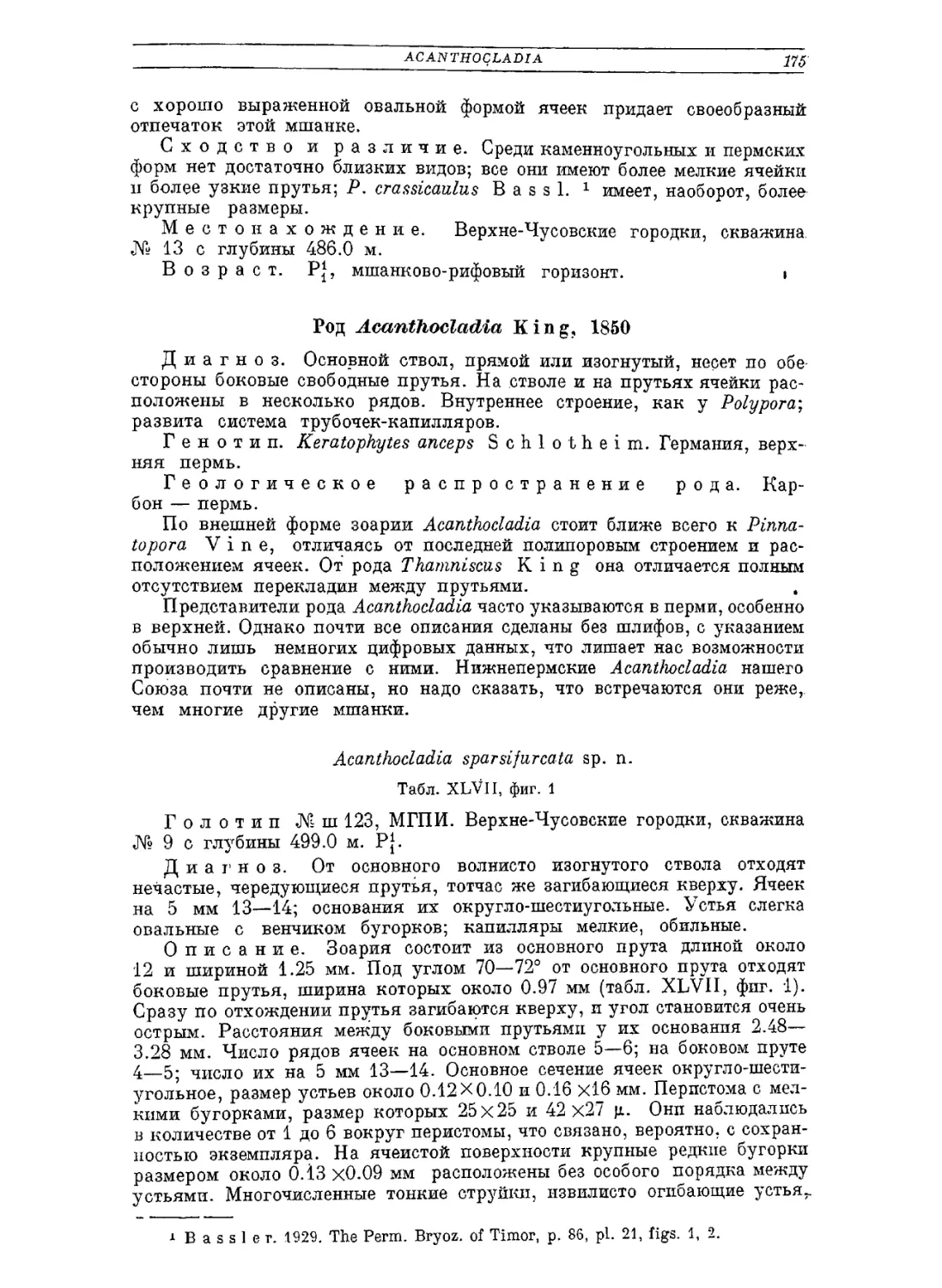

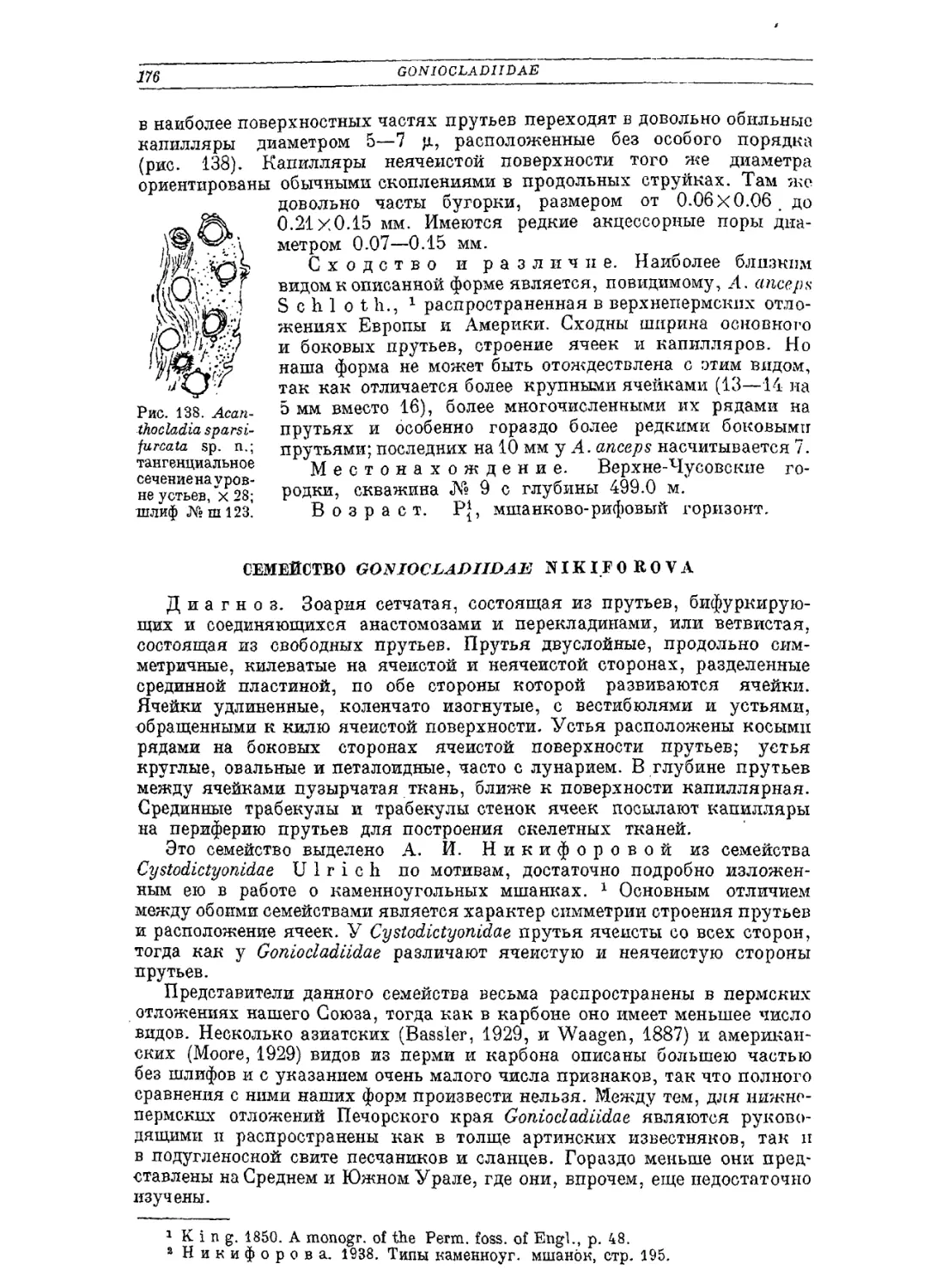

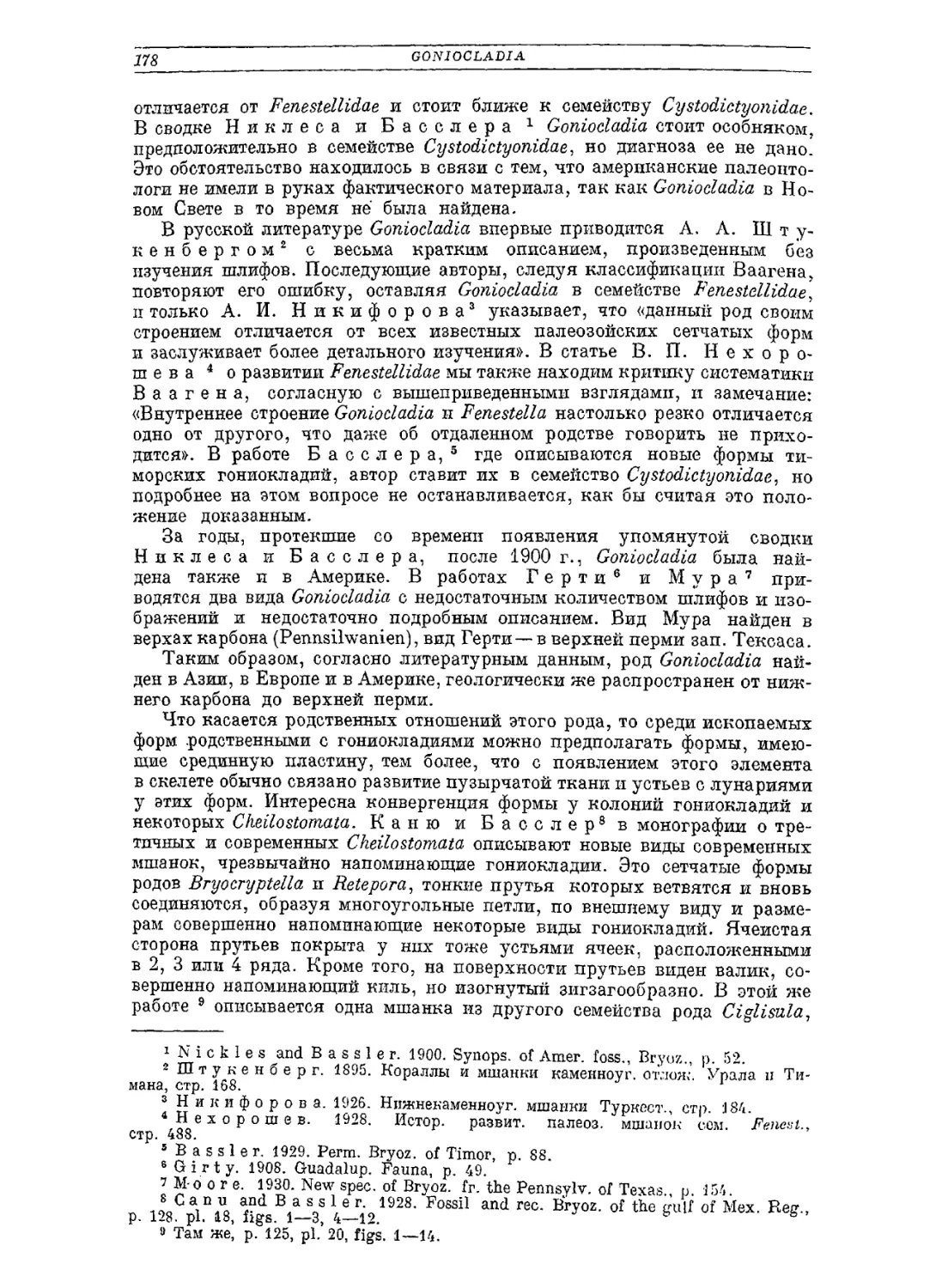

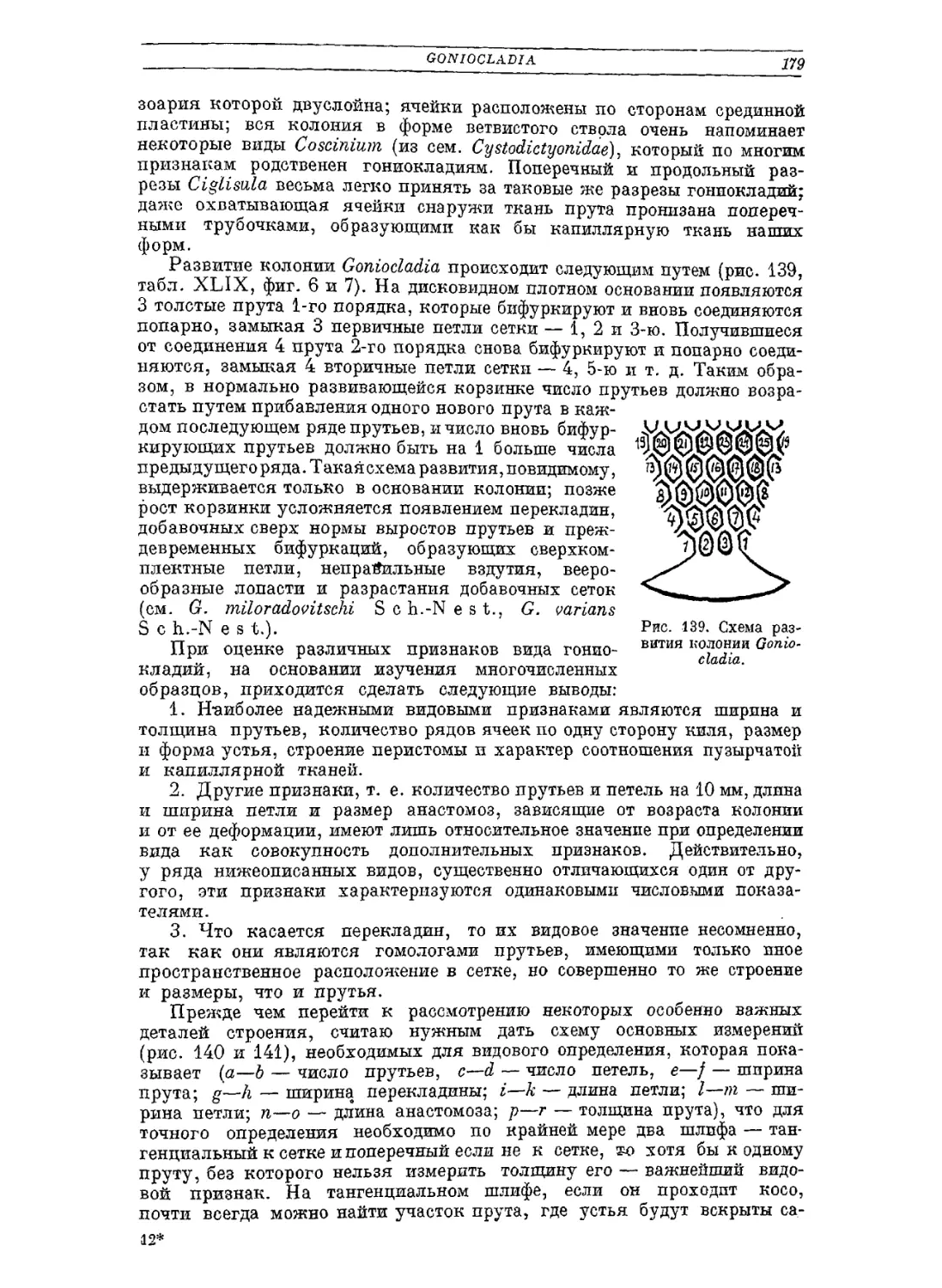

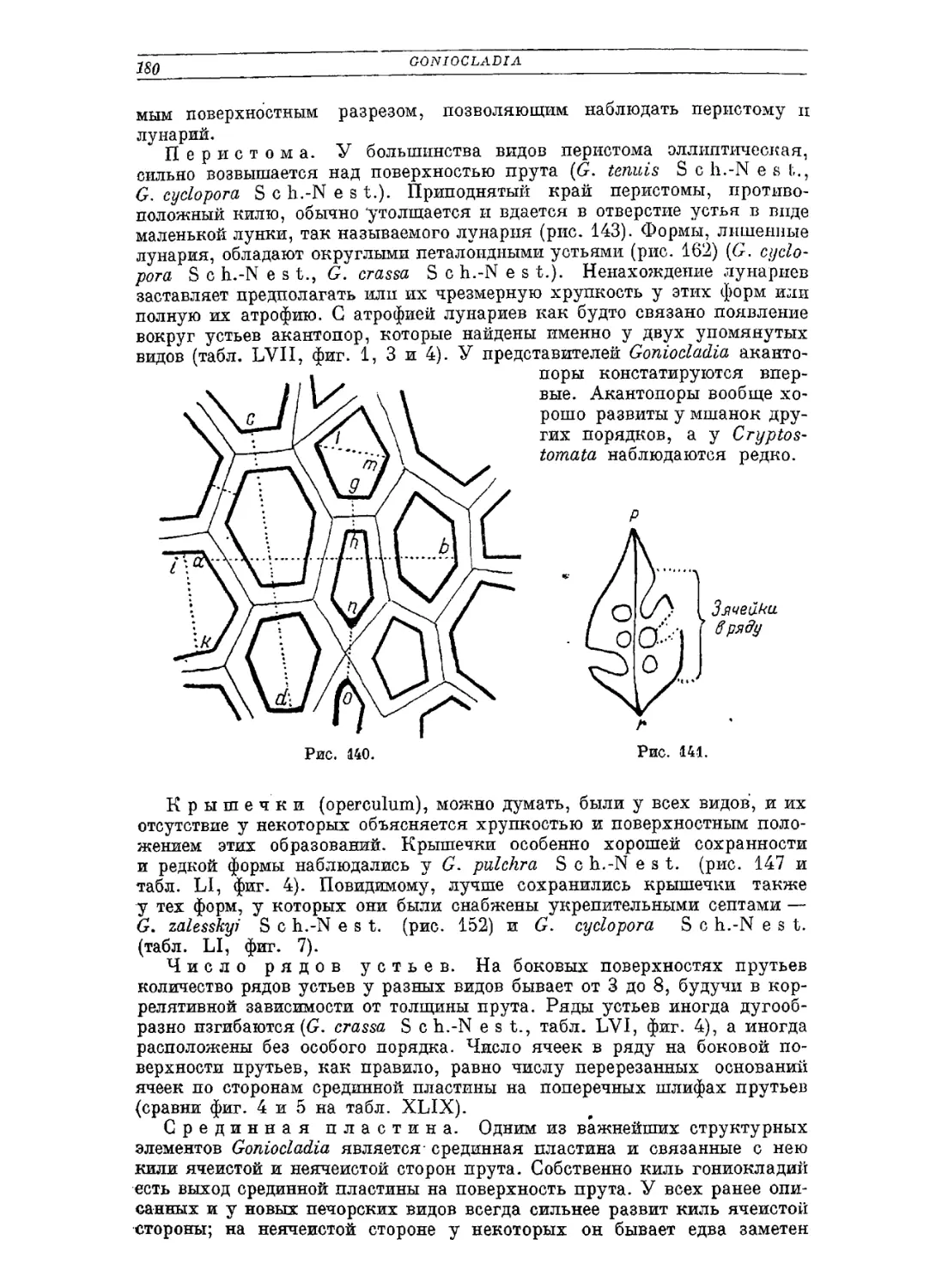

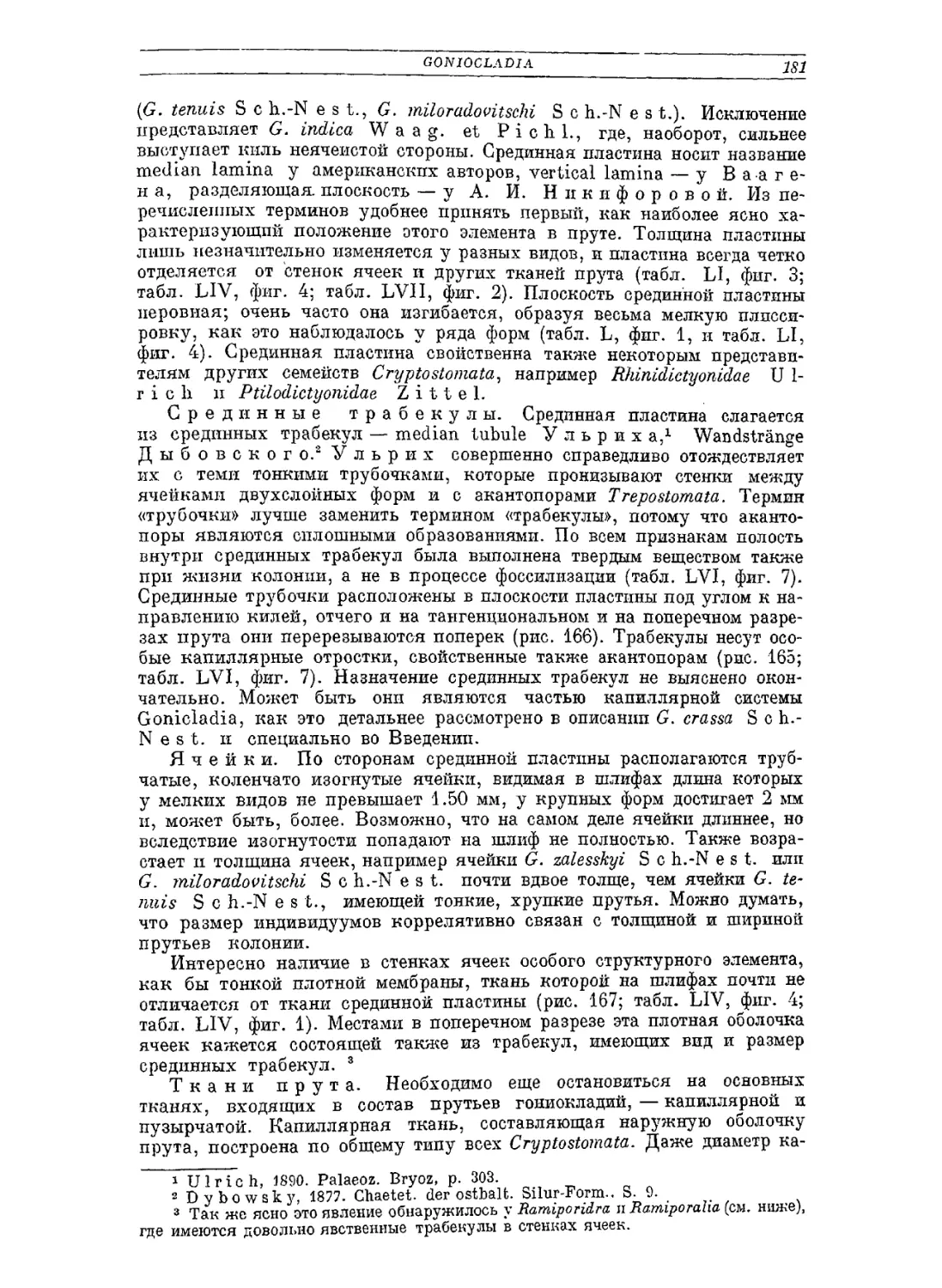

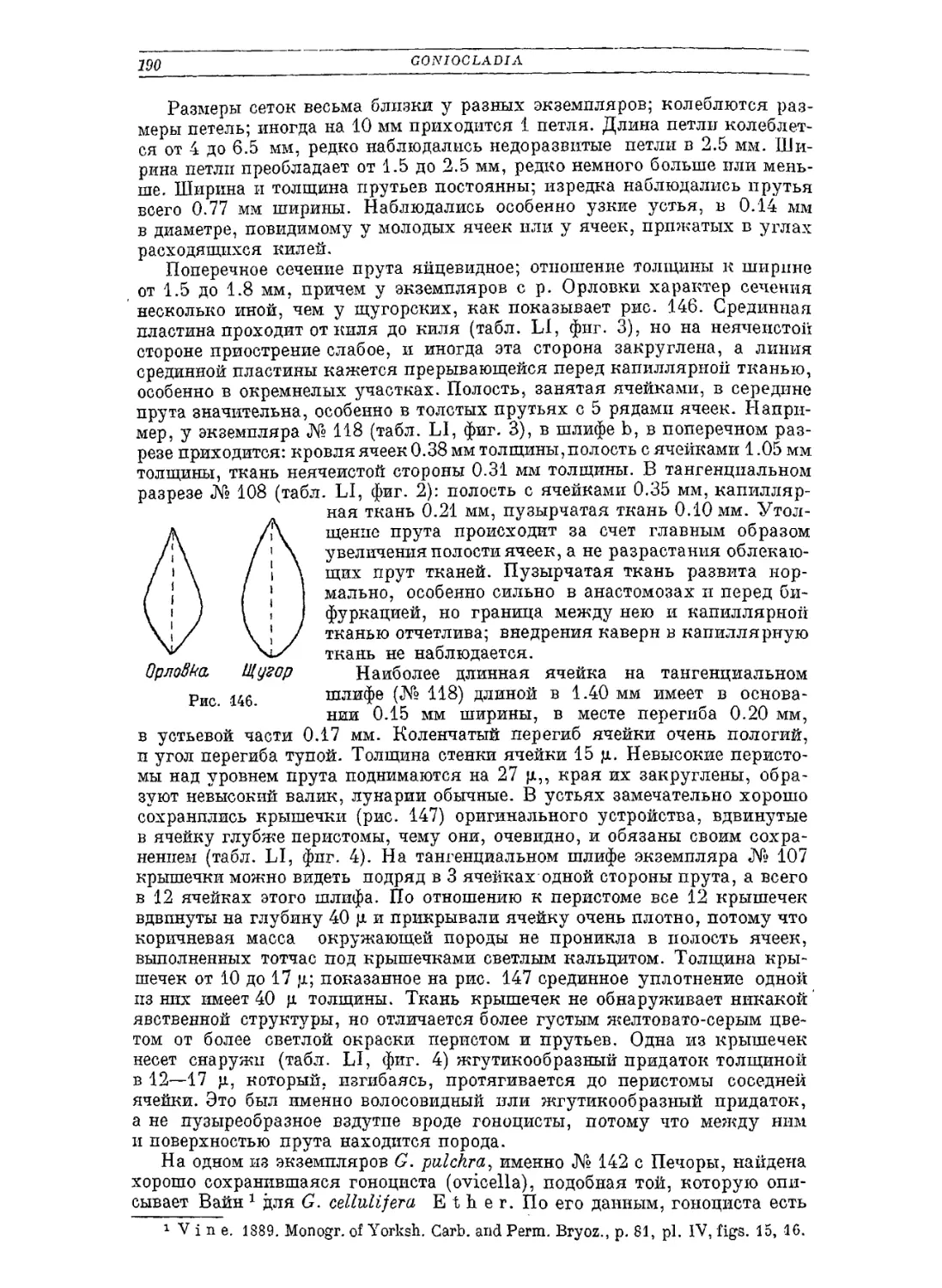

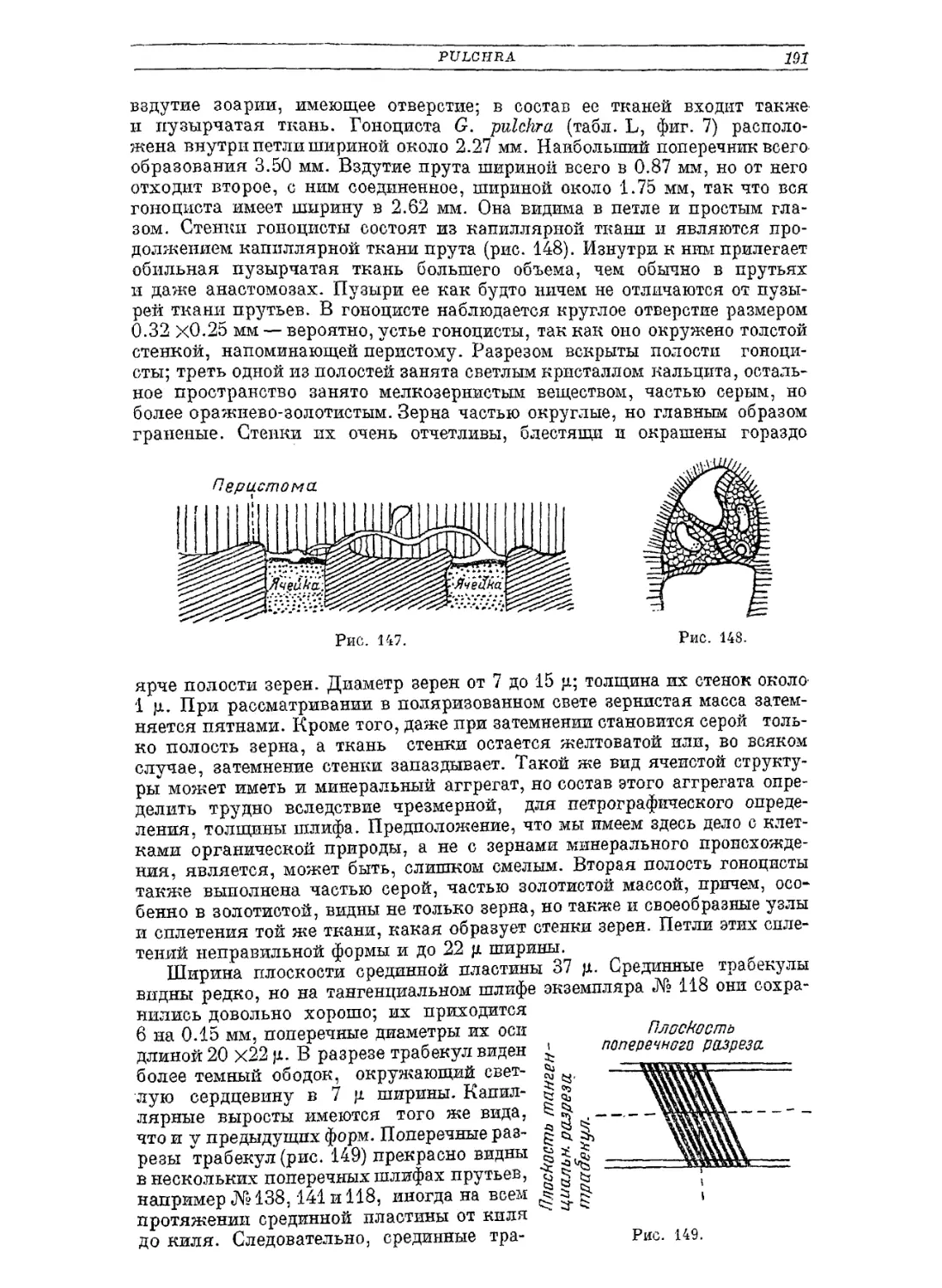

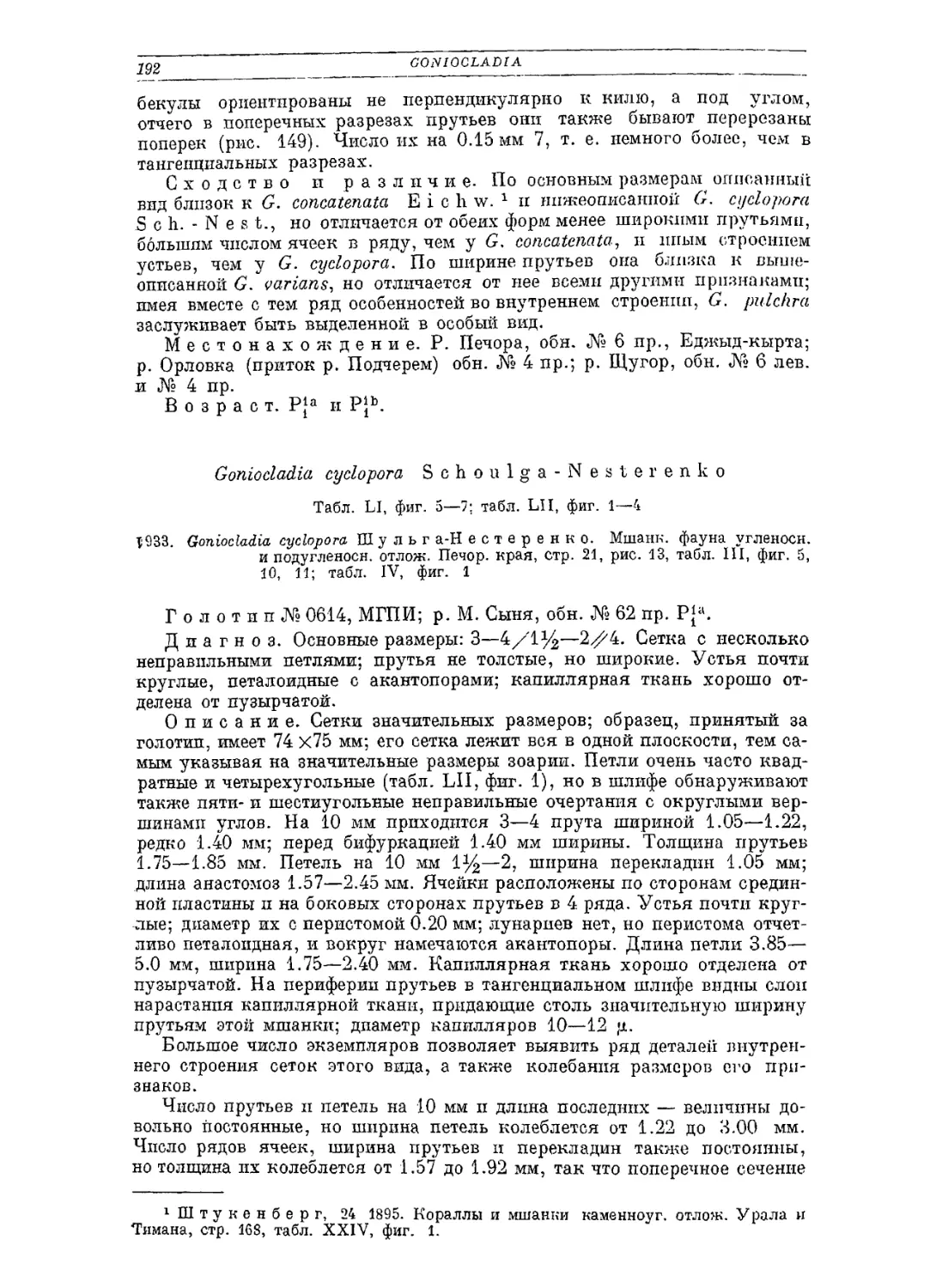

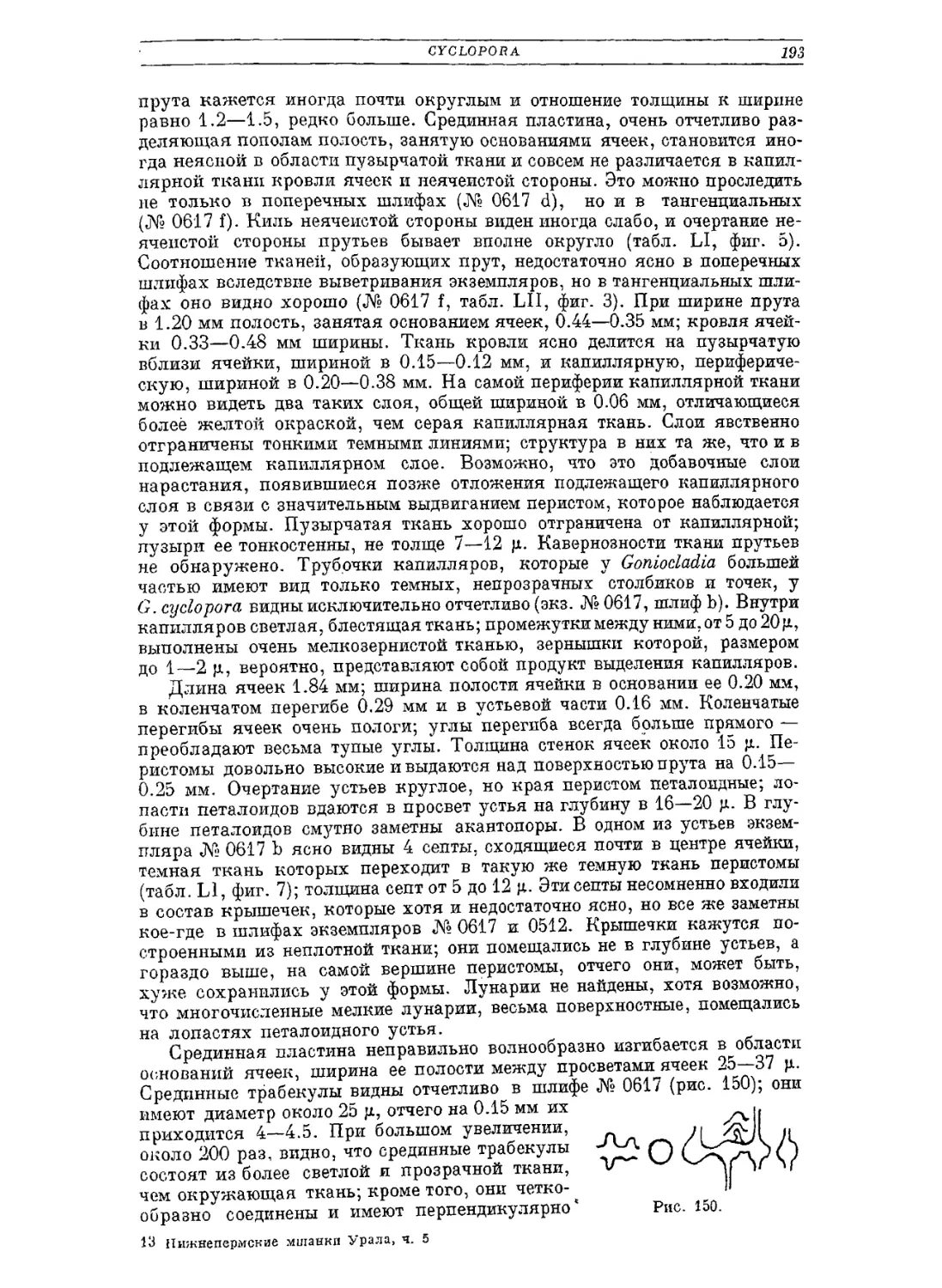

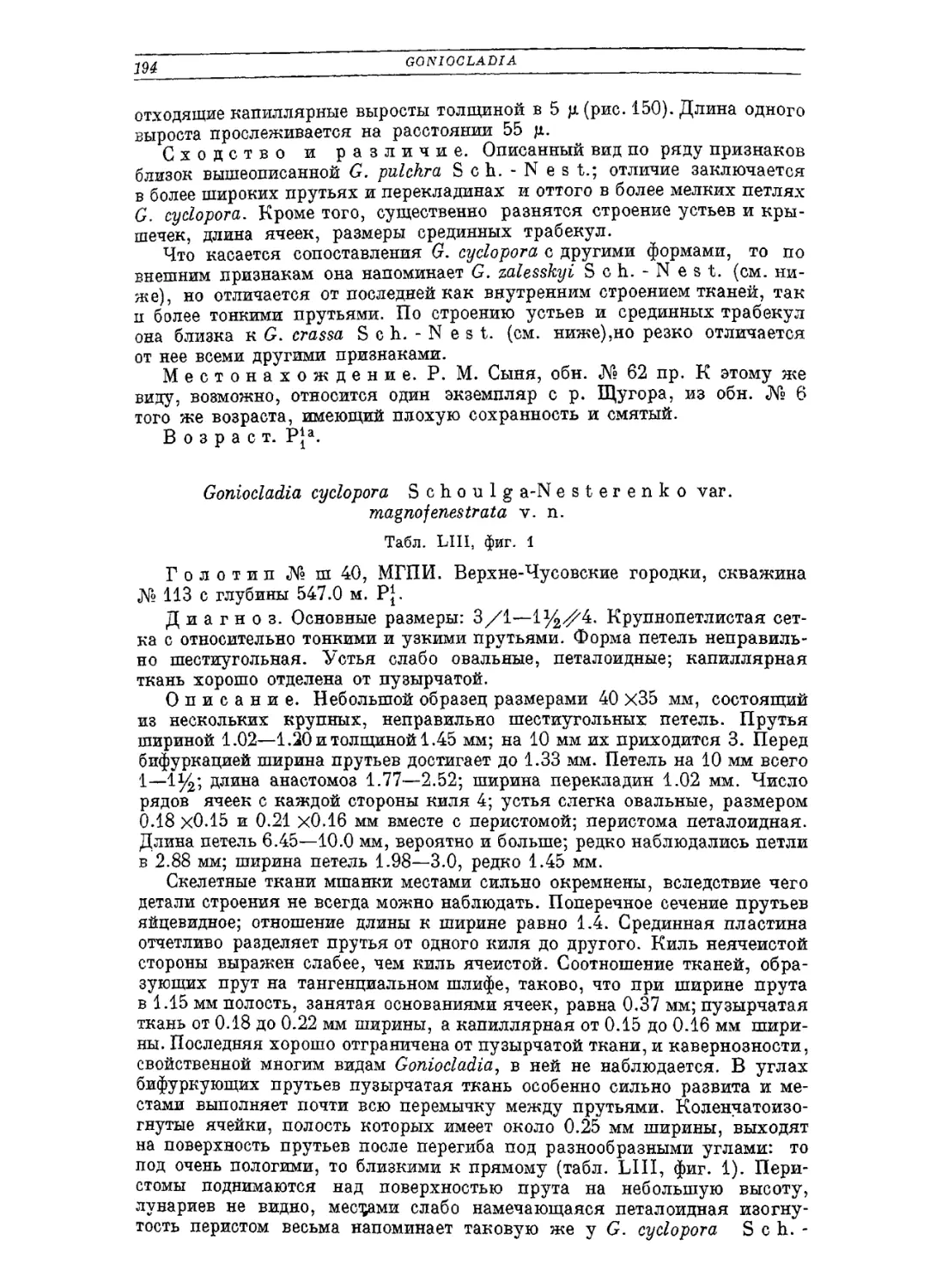

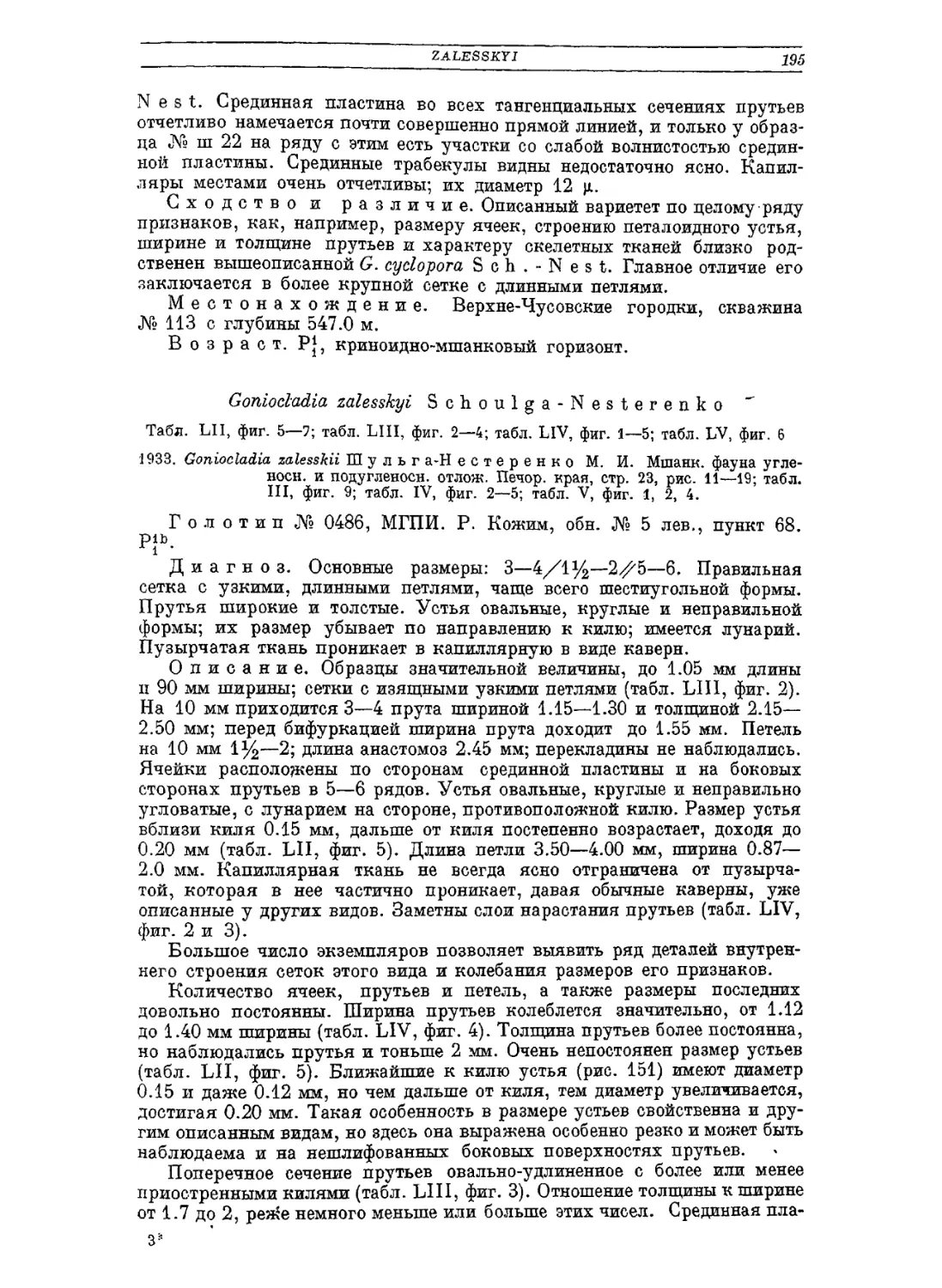

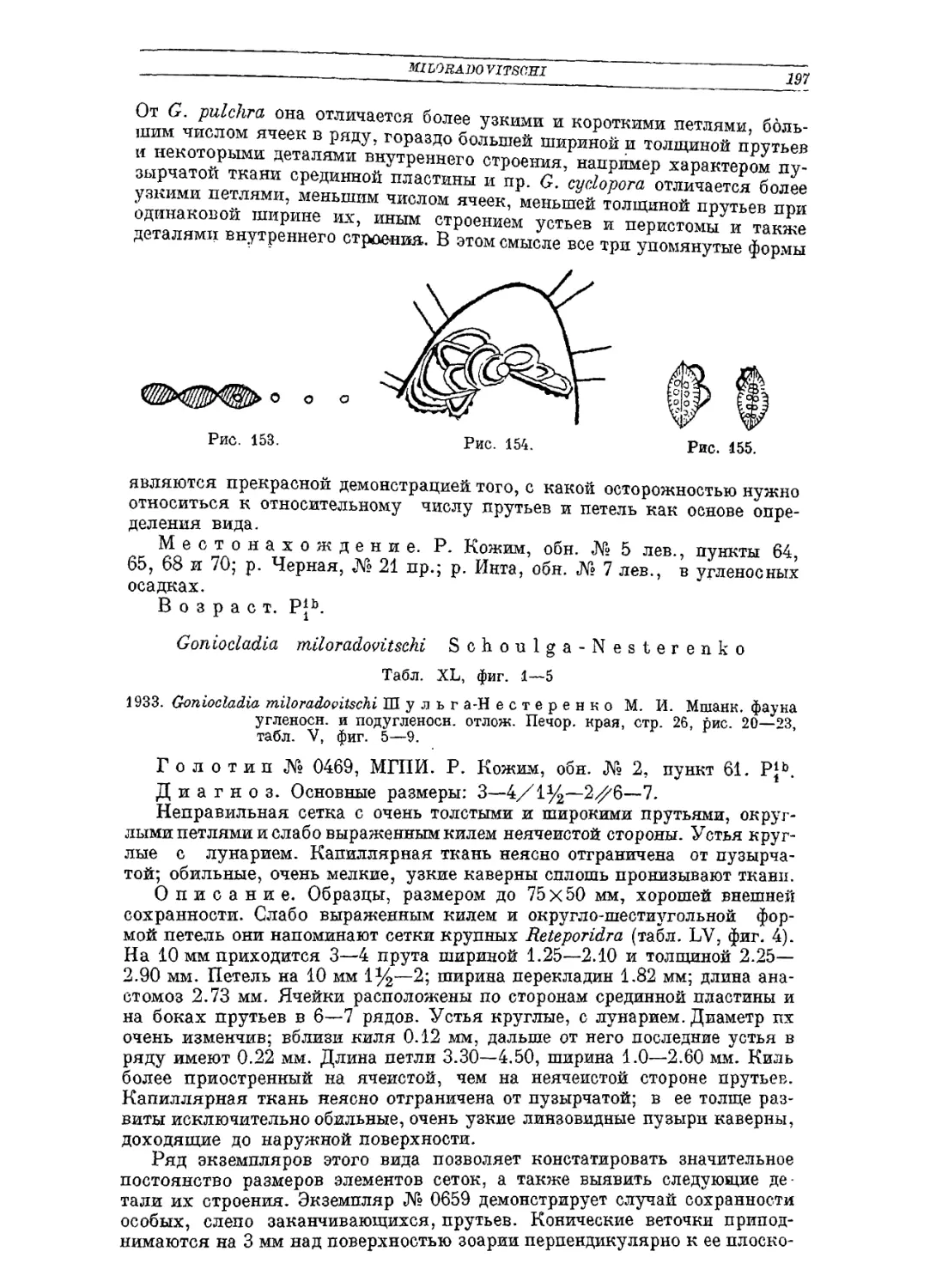

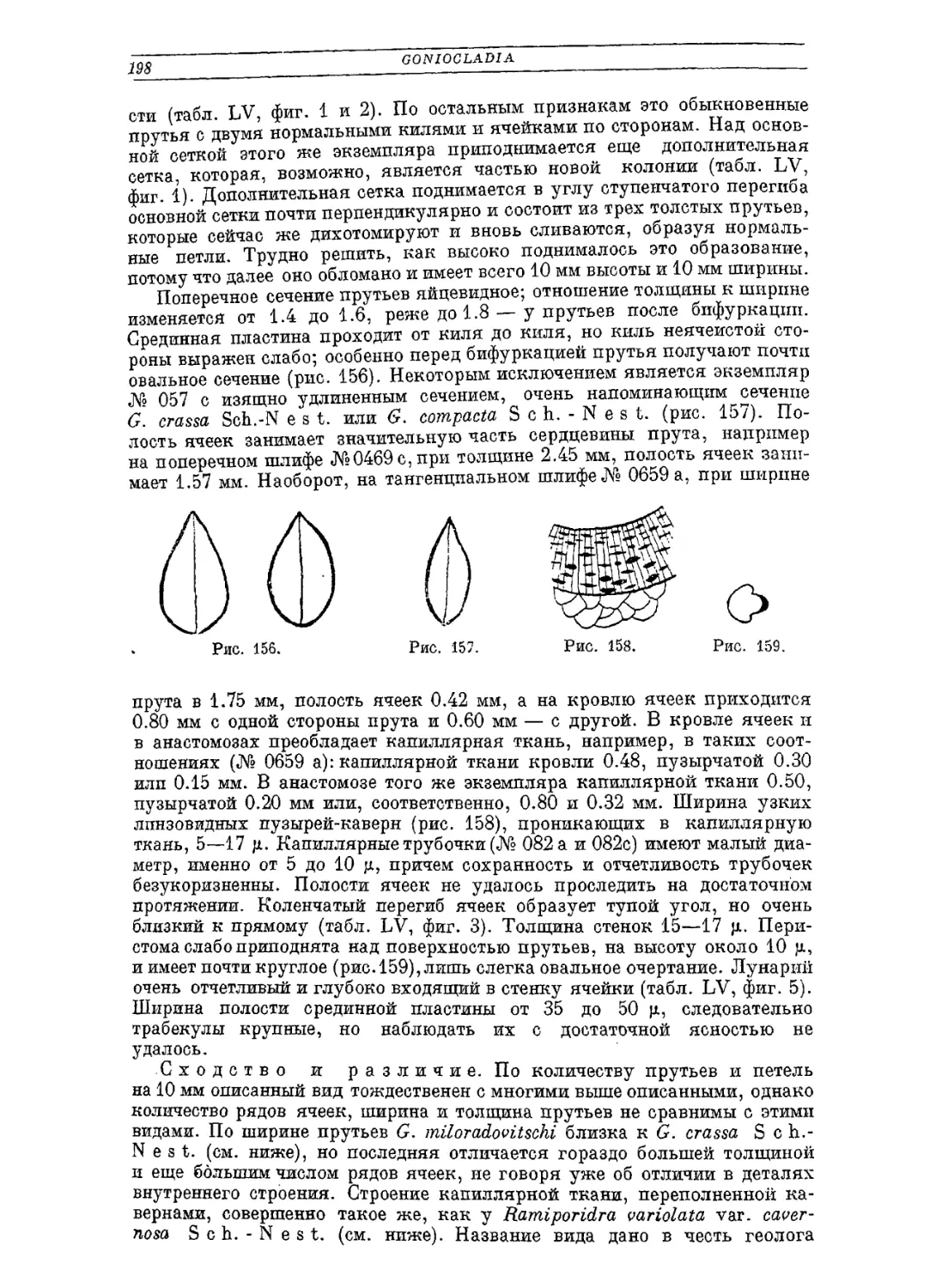

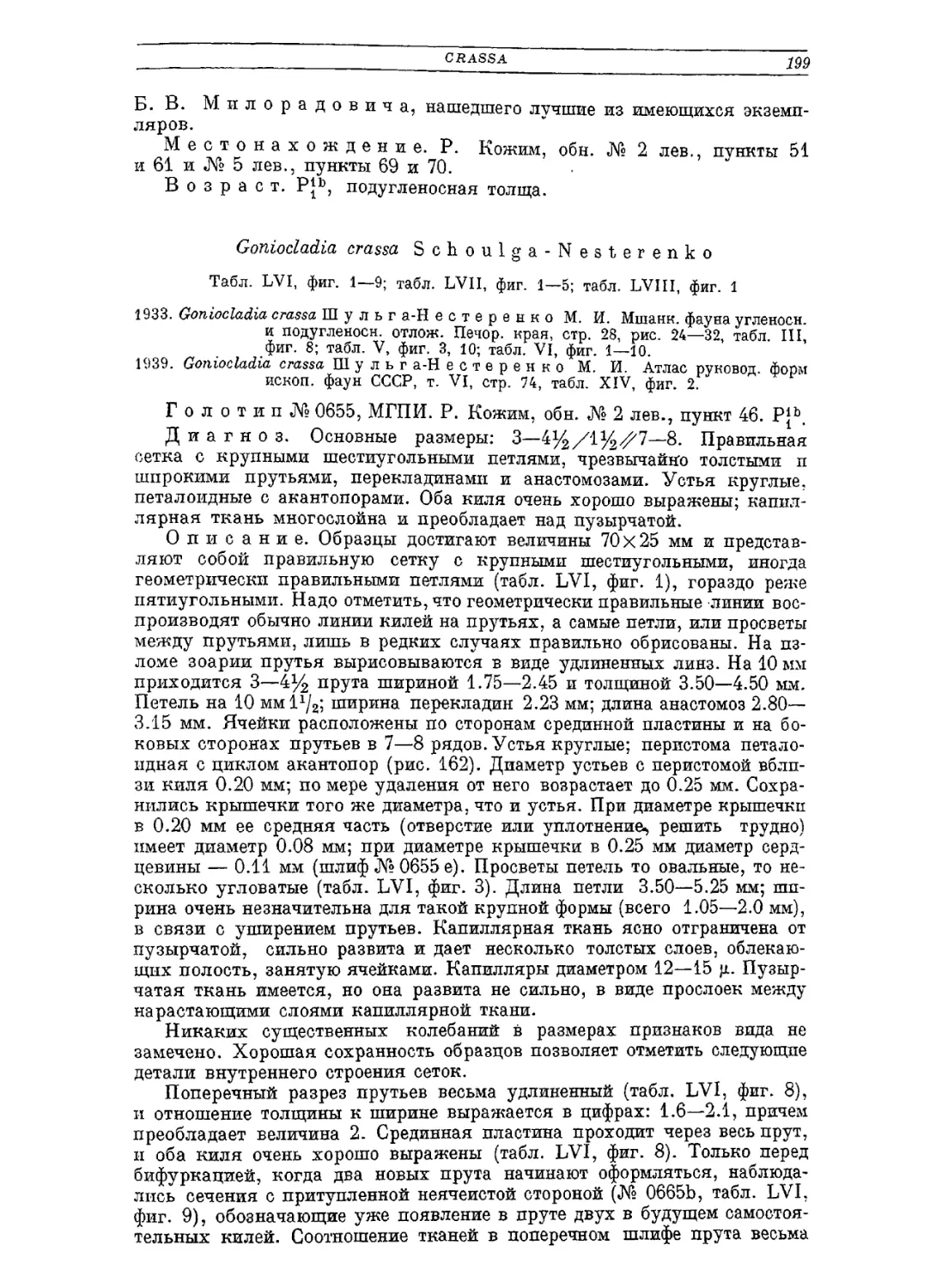

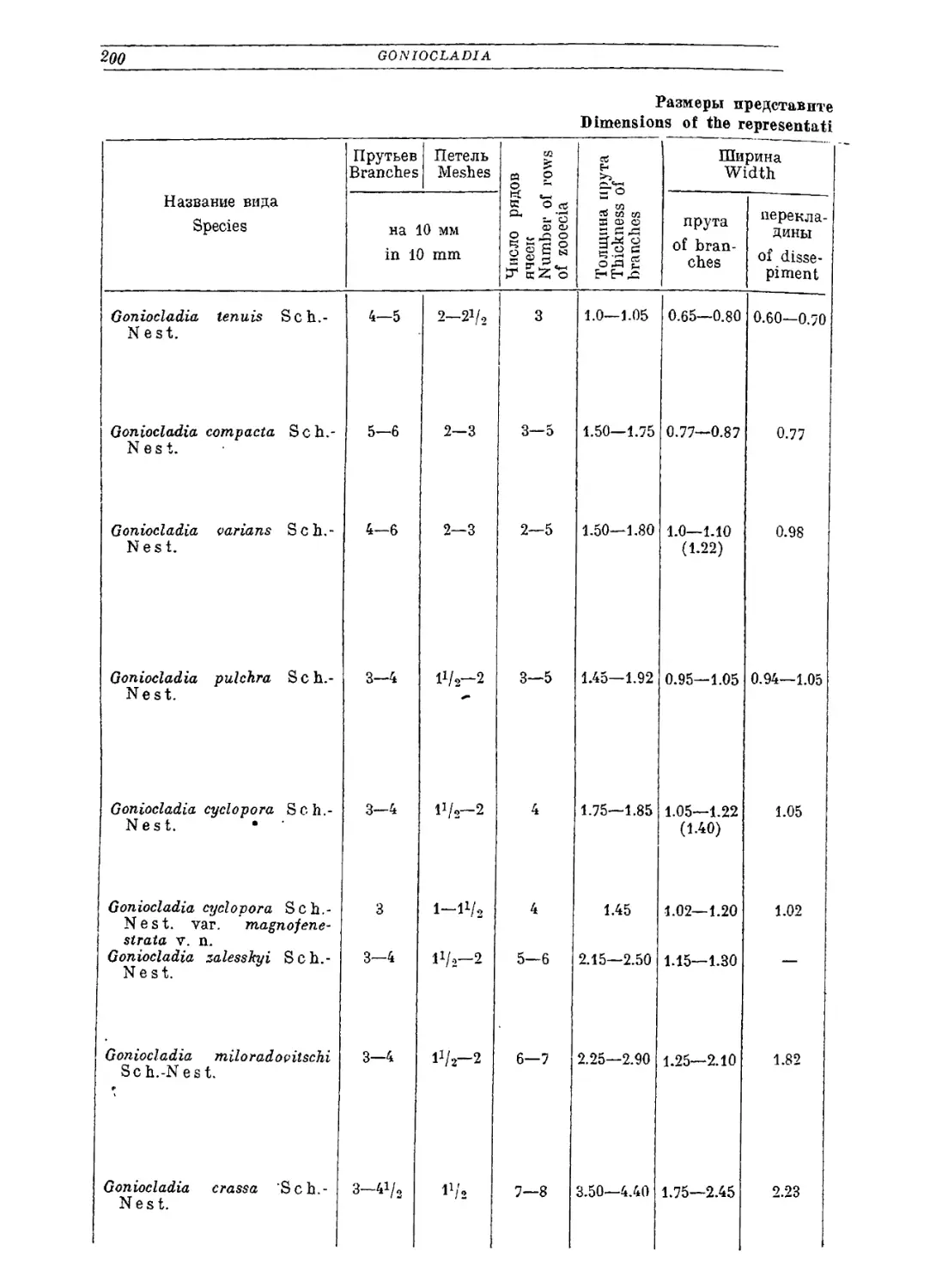

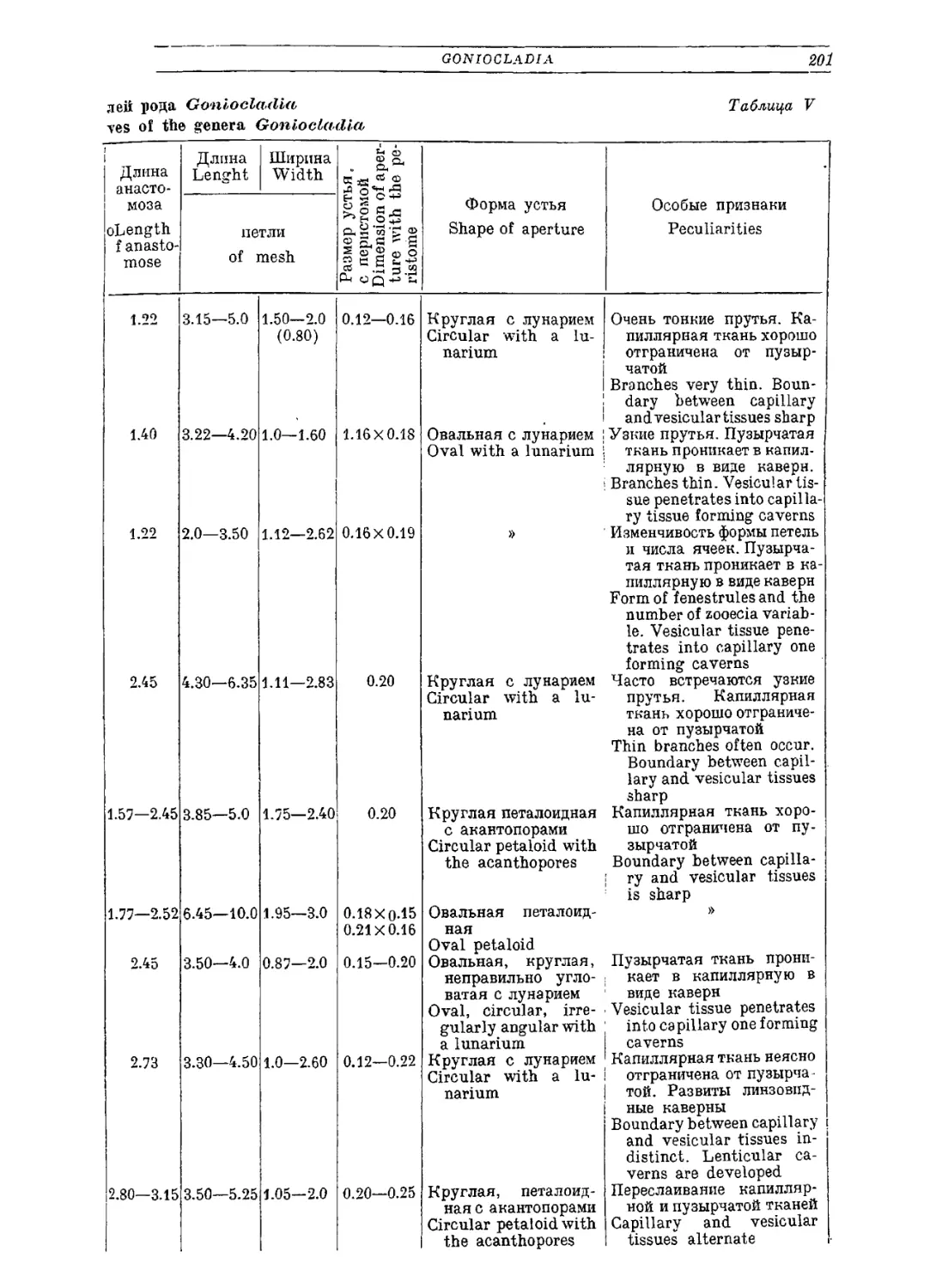

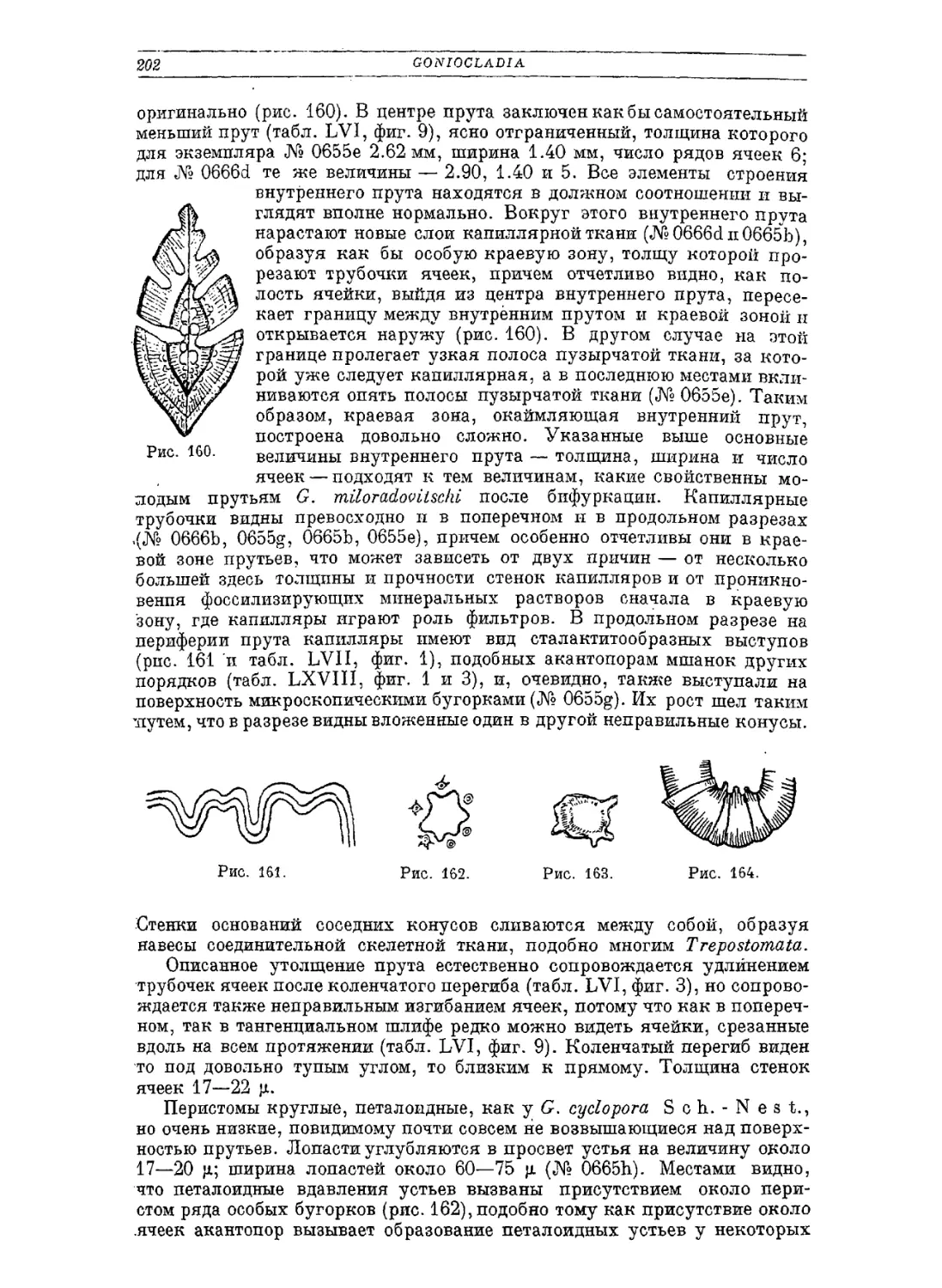

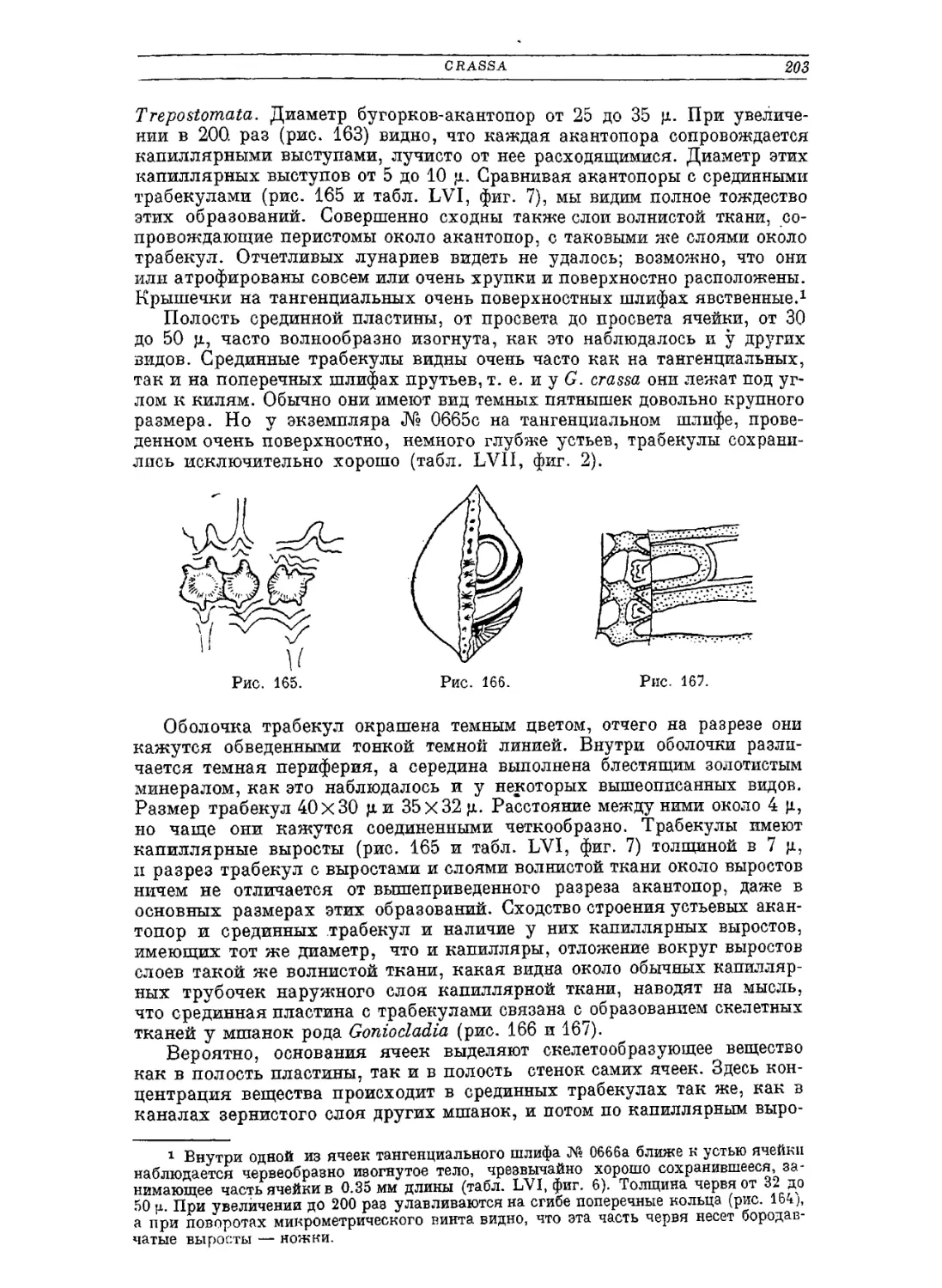

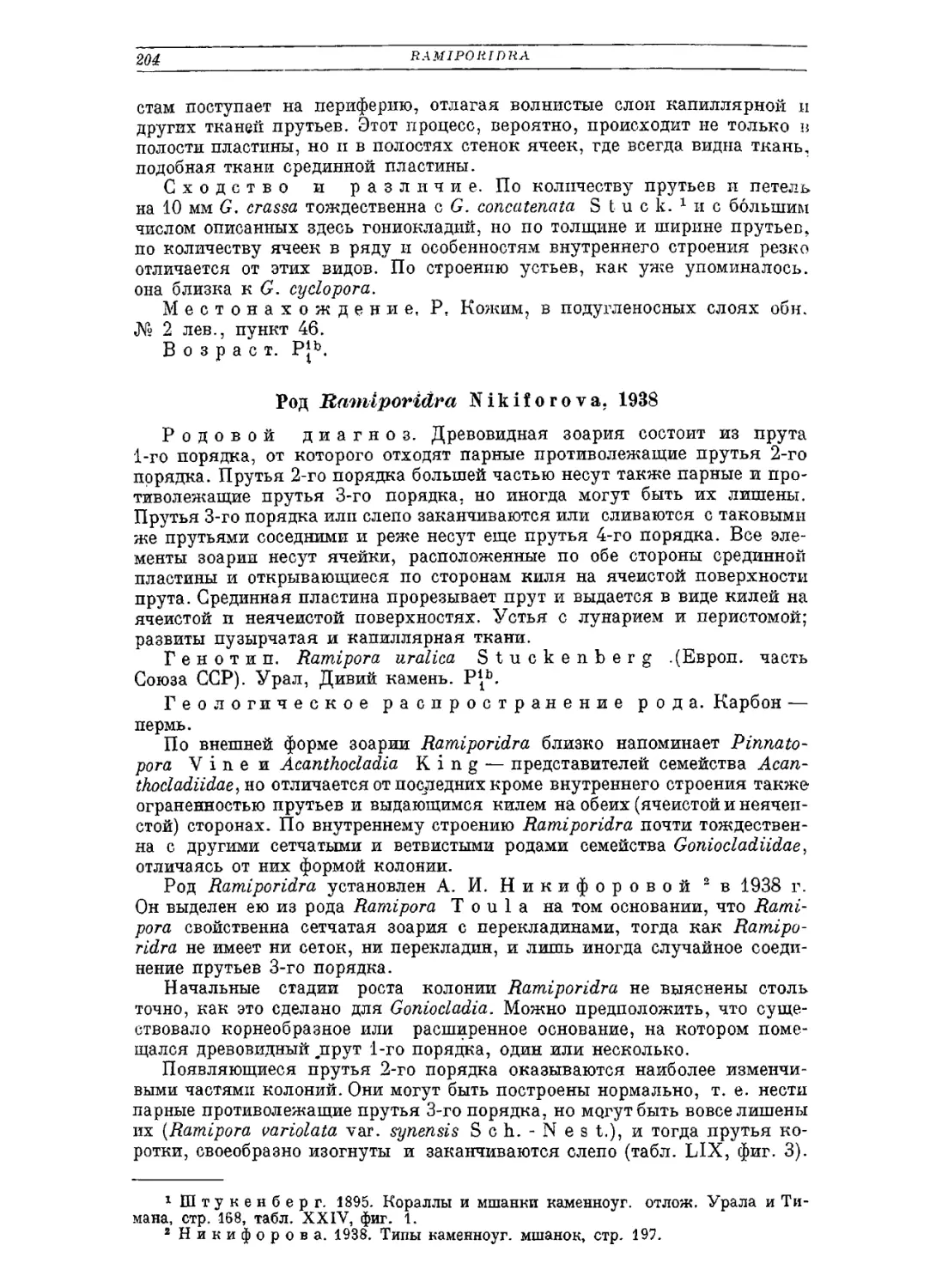

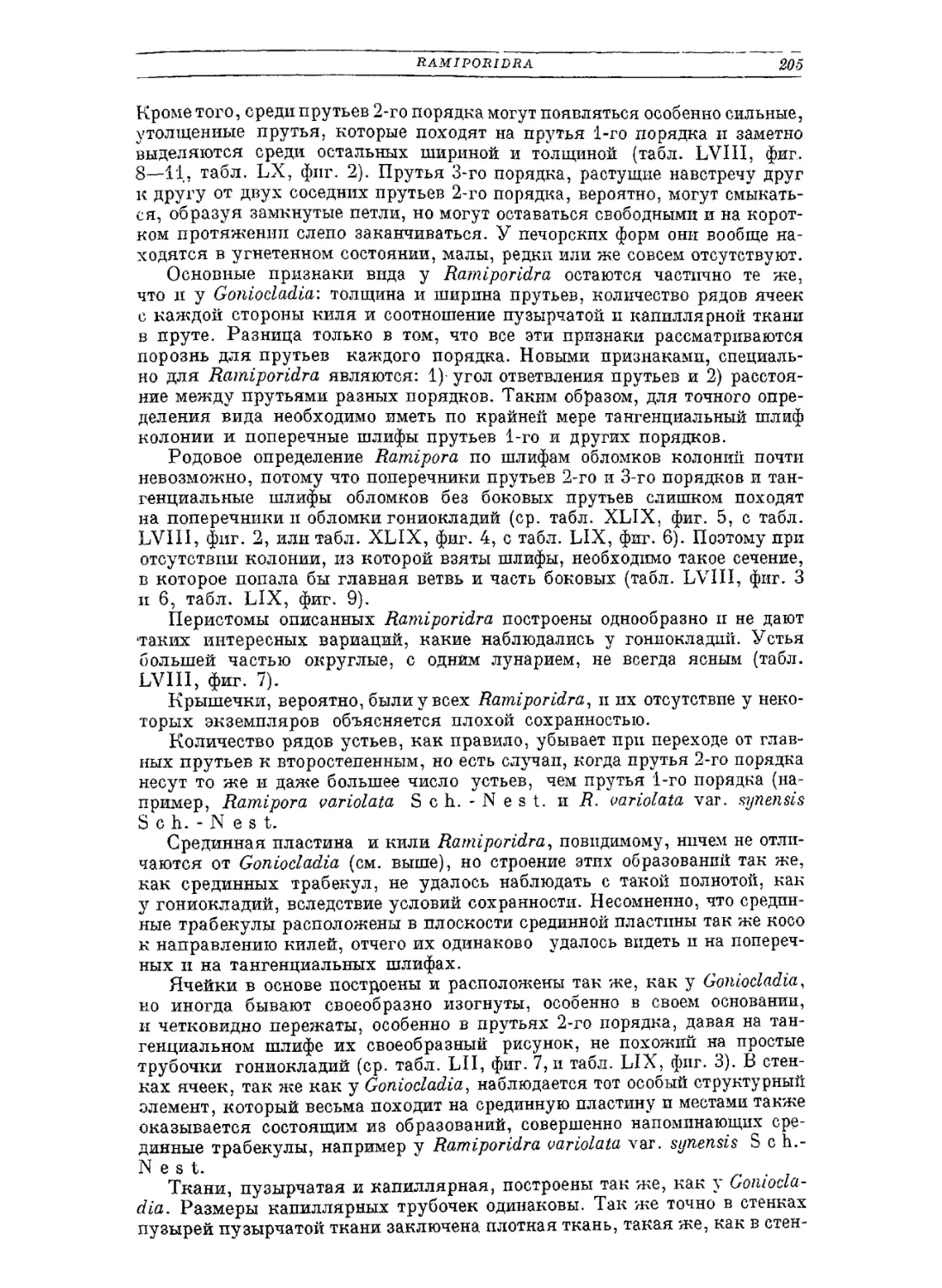

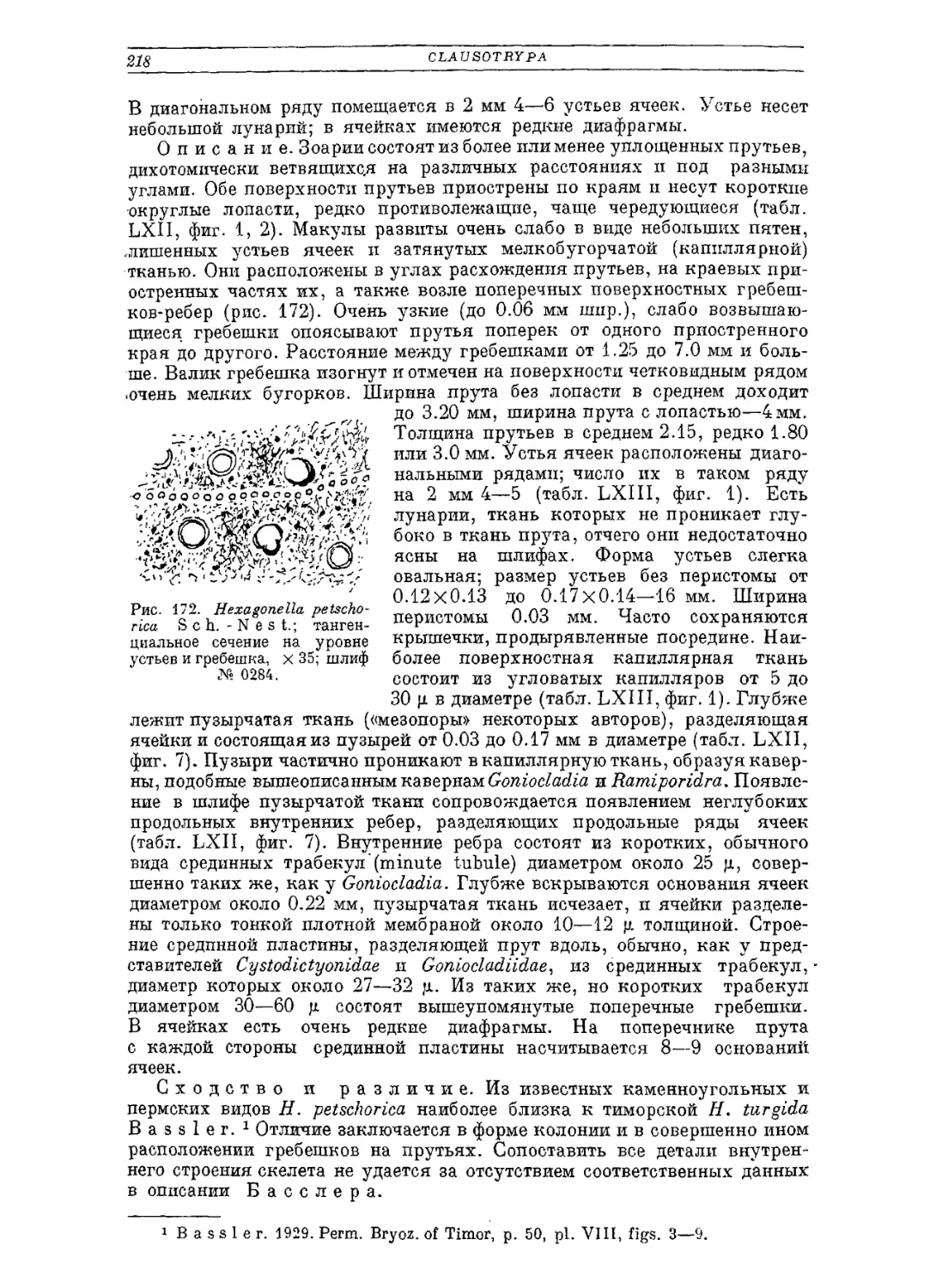

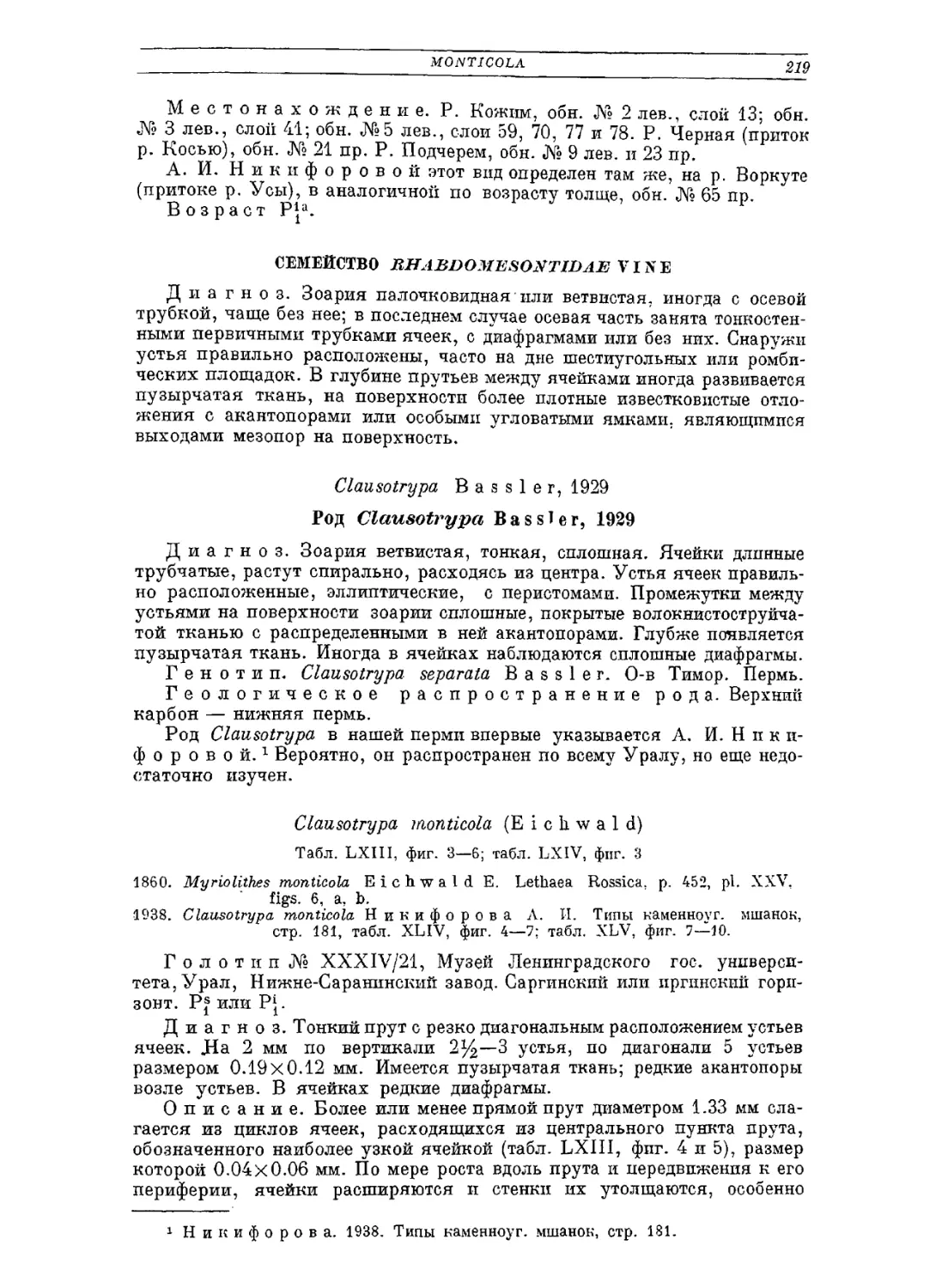

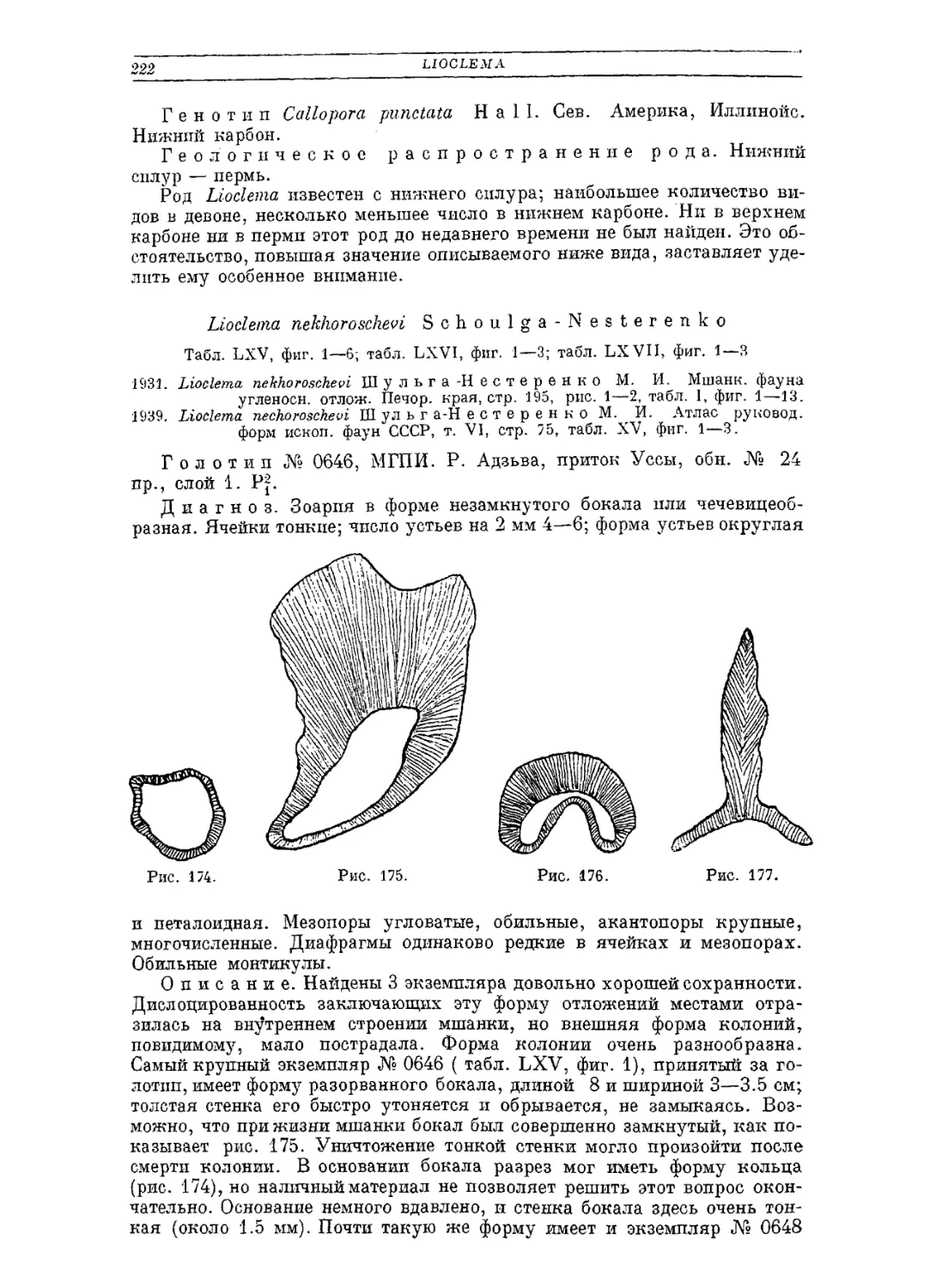

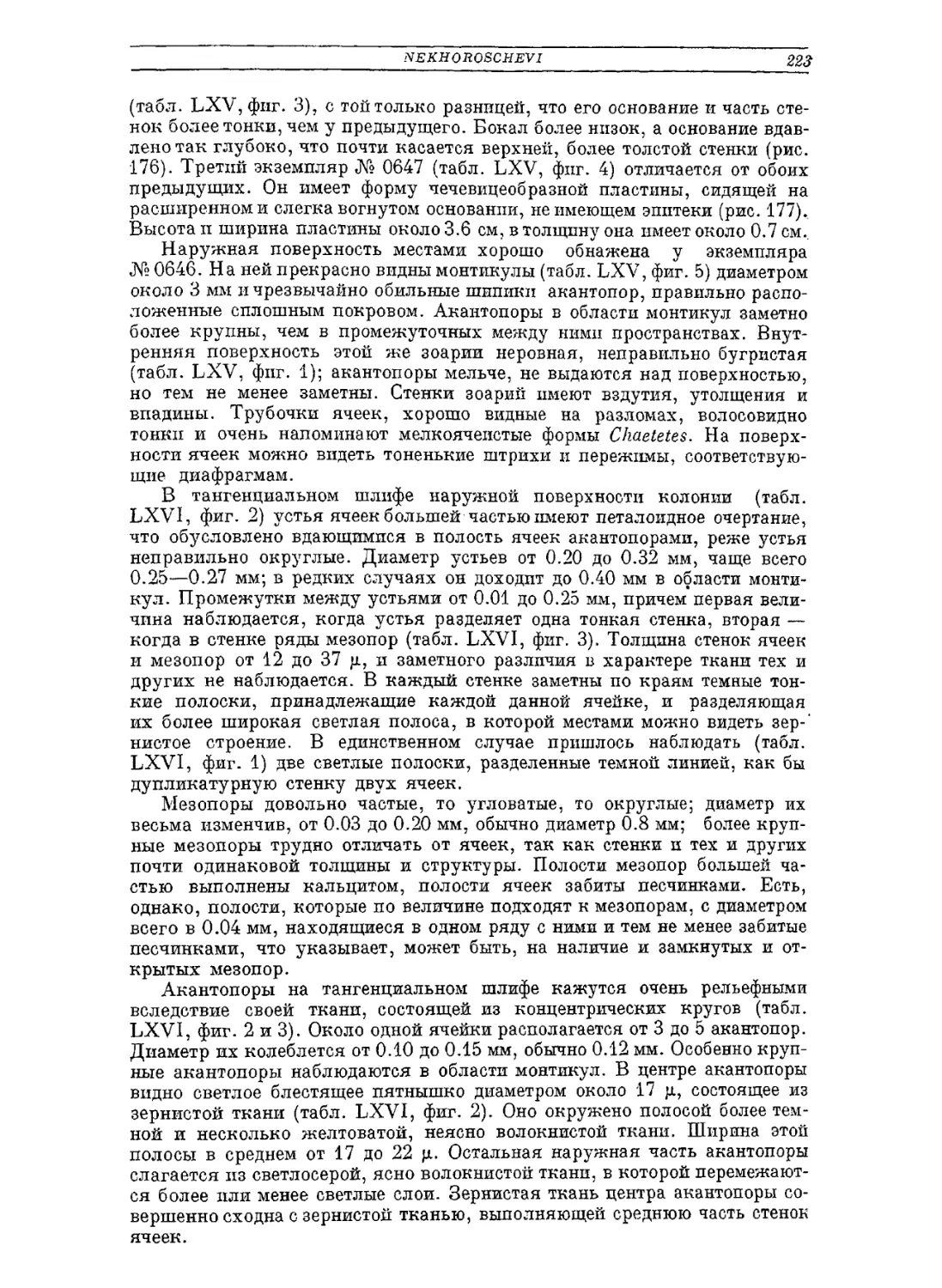

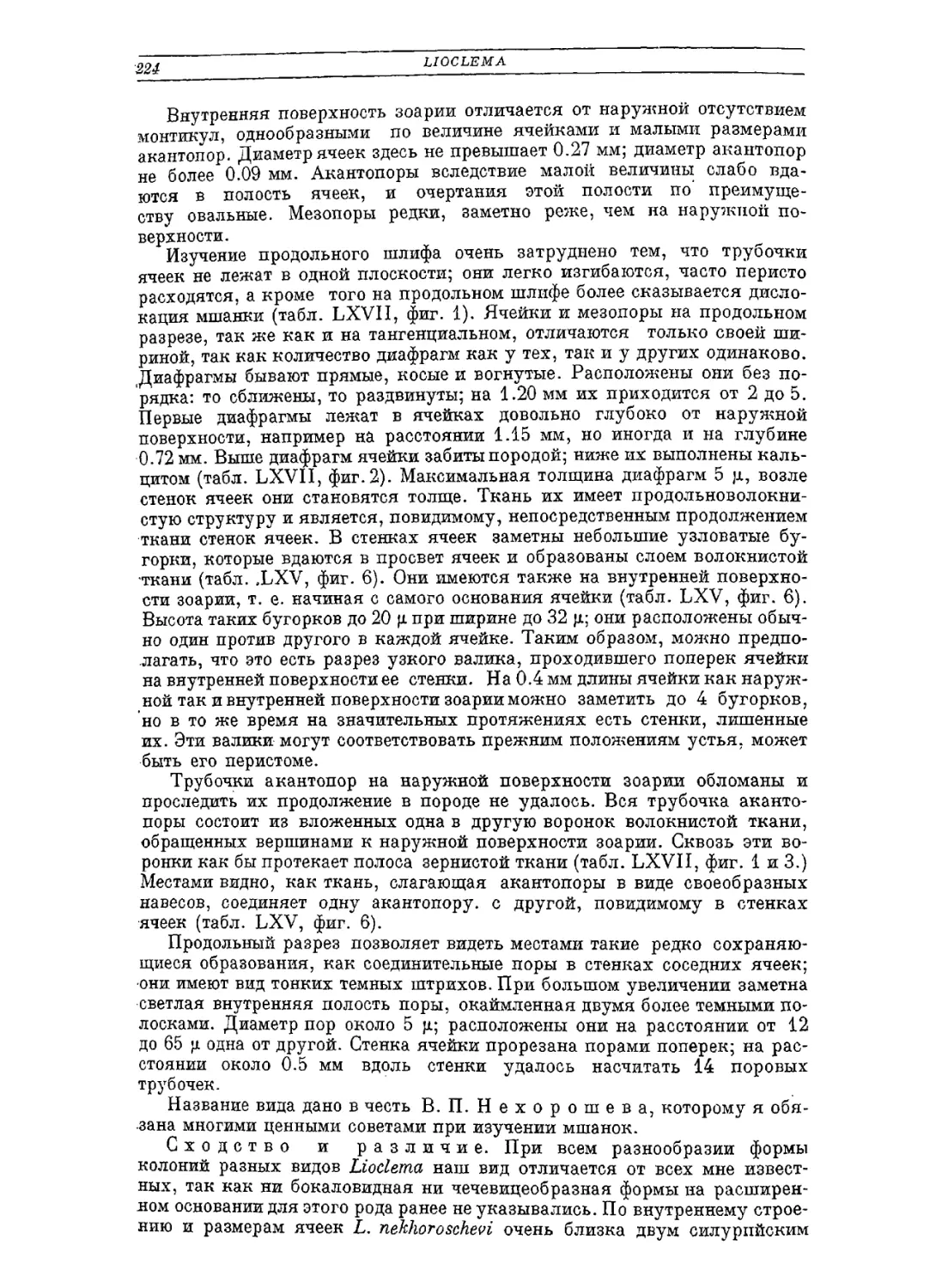

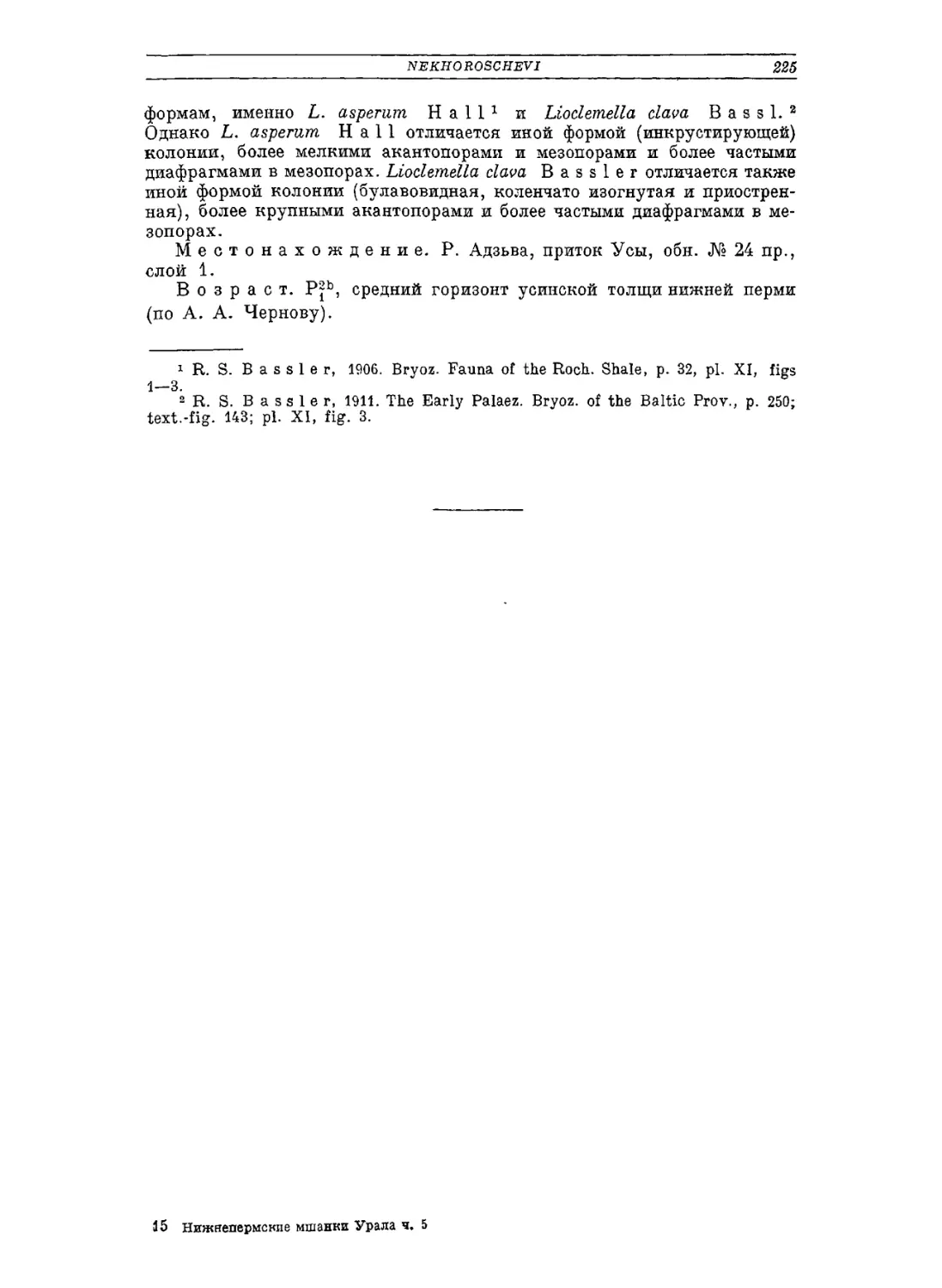

Килевые выросты имеют лишь относительное видовое значение; кор-