Author: Черныш И.В.

Tags: служба по чрезвычайным ситуациям чрезвычайные ситуации, последствия стихийных бед безопасность жизнедеятельности (школа выживания) гигиена валеология здоровый образ жизни выживание путешествия туризм

ISBN: 5-8112-0031-5

Year: 2002

И. В. Черныш

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

•ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ

•ЗОНЫ ОСОБОГО РИСКА

• ПСИХОЛОГИЯ ВЫЖИВАНИЯ

Shadowlabs

МОСКВА

АЙРИС ПРЕСС

2 0 02..

ББК 68.9+51.20

4-49

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может переиздаваться

или распространяться в любой форме и любыми средствами,

электронными или механическими, включая фотокопирование,

звукозапись, любые запоминающие устройства

и системы поиска информации,

без письменного разрешения правообладателя.

Автор выражает благодарность Евгению Александровичу Наволънему

за помощь в издании «Энциклопедии выживания».

Черныш И. В.

4-49 Энциклопедия выживания. — М.: Айрис-пресс, 2002. — 432 с.:

ил. + цв. вклейка 48 с.

ISBN 5-8112-0031-5

В книге приводится классификация экстремальных ситуаций (стихийные бед-

ствия, техногенные катострофы и т. п.) и зон особого риска. Автор подробно рас-

сматривает проблему выживания человека в экстремальных условиях, в том числе

случаи, когда у человека нет самого необходимого: медикаментов, продуктов, воды,

средств связи, палатки, спичек и даже ножа. Вы узнаете, как оказать первую ме-

дицинскую помощь, как организовать убежище, добыть огонь и найти воду, какие

растения можно использовать для приготовления пищи и многое другое. Описы-

ваются психологические аспекты выживания: как не поддаться панике, как избе-

жать конфликта в группе и т. д.

Энциклопедия окажет неоценимую услугу спасателям, спортивным туристам,

путешественникам, работникам изыскательных партий и экспедиций, военнослу-

жащим, а также всем остальным, т. к. в экстремальной ситуации может оказаться

каждый.

ББК 68.9+51.20

ISBN 5-8112-0031-5

©Айрис-пресс, 2002

Об авторе

Игорь Всеволодович Черныш родился в Ленинграде в 1937 году. Об-

разование высшее (МГЗПИ), кандидат географических наук. Действи-

тельный член Российского Географического общества с 1962 года. Ав-

тор многочисленных научно-познавательных статей и книг по геогра-

фии, ботанике, спелеологии, путешествиям.

В 1950 г. участвовал в научной экспедиции вокруг света на парусно-

моторной шхуне «Заря».

Организовывал различные экспедиции и путешествия по России и

за рубежом, в том числе поиски лесного человека Яг-Морта и живых

мамонтов в Западной Сибири, а также научно-спортивную (неправи-

тельственную) авто-пешеходную экспедицию вокруг света «Великие

пустыни, джунгли и горы мира» (1995—1997).

Трижды в автономном режиме пересекал пустыню Каракумы и со-

вершил одиночный автономный пеший переход по тайге от Чукотки до

озера Байкал.

В скальных обрывах останцовых возвышенностей Северных Караку-

мов открыл и исследовал 4 пещерных искусственных поселения и более

1500 наскальных рисунков — петроглифов.

Спелеолог с 1959 года. Участник и руководитель исследований и пер-

вопрохождений многих сотен карстовых пещер на Дальнем Востоке,

Памире, Урале, в Сибири, Средней Азии, Крыму, Подолии и Закарпа-

тье, Монголии, Китае, Эфиопии и Польше.

Автор неоднократно являлся участником передачи «Клуб путешествен-

ников», по его экспедициям было сделано 12 передач (1985—1990). Кроме

того, об исследовательской деятельности автора рассказывалось в пере-

даче «До 16 и старше», а также в передачах кабельного телевидения

США.

Мастер спорта по туризму. Старший инструктор-методист туризма.

Мастер спорта по альпинизму. Восхождения на Алтае, Тянь-Шане,

Памире, в Африке, Южной Америке.

Руководил группой спасателей после землетрясения в Армении (г. Ле-

нинакан).

Введение

Человек в агрессивной окружающей среде

Современный мир доступен практически каждому человеку в любой своей

точке. Современный морской, речной и воздушный транспорт за короткое

время доставит вас куда угодно. Не редкость и дальние автомобильные пу-

тешествия. И не так уж много осталось на Земле мест, где не ступала нога

человека. Однако здоровый дух исследователя и первооткрывателя, роман-

тика дальних странствий, поиск неведомого и желание испытать себя вле-

кут не только туристов, альпинистов, спелеологов, но и просто авантюрис-

тов-одиночек. Ежегодно в путешествия и экспедиции отправляется много-

численная армия геологов, геодезистов и натуралистов.

По сути своей человек является открывателем и познавателем и не

представляет себе жизни без романтики поиска, в чем бы она не прояв-

лялась. Именно это превращает дикую природу для современного чело-

века в нечто волнующе неизвестное, романтичное и заманчивое. Появ-

ляется вполне законное желание и стремление удовлетворить жажду

поиска: понять, увидеть, ощутить и разгадать.

Василий Жарков в 25лет стал инвалидом первой группы. Врачи говори-

ли, что лучшим лекарством для него является движение на свежем воз-

духе. 1 января 1963 года Жарков отправился в путь по стране и закон-

чил свое путешествие 1 января 1968 года, пройдя за пять лет в общей

сложности 82 тыс. км пути.

Англичанин Питер Берд был первым, кто совершил одиночный переход на

веслах через Тихий океан с запада на восток от Сан-Франциско в США

до Большого Барьерного рифа в Австралии. Он начал свое путешествие

23 августа 1982 года и завершил его 14 июня 1983 года, преодолев на лодке

«Гелеон-Британия» длиной 9,75м путь в 14480км.

В 1990 году впервые 200 км по пескам пустыни Каракумы в одиночку

прошел В. Голиков.

Волею случая, а иногда и сознательно, человек попадает в критиче-

скую ситуацию, когда возникает проблема сохранения жизни, когда

человек остается один на один с природой, не всегда благожелательной

к нему. В этих экстремальных условиях могут появиться серьезные на-

рушения функциональной деятельности организма, что поставит его на

грань катастрофы.

Сложность сохранения жизни и здоровья в экстремальных условиях

определяется целым рядом причин, как моральных, так и физических.

Но главная причина заключается в том, что большинство людей со-

вершенно не подготовлены к жизни в условиях, когда отсутствуют про-

дукты, медикаменты, необходимая одежда и средства ориентирования

и особенно когда человек остается один на один с окружающим его

миром дикой природы.

Введение ♦ 5

Страх перед неизвестностью и сознание собственной беспомощнос-

ти мешают принять необходимые эффективные меры для сохранения

своей жизни. Страх этот вполне естественен, но часто люди, попавшие

в экстремальную ситуацию, забывают о том, что трудности, с которыми

они встретились, вполне преодолимы, если не поддаваться панике, дей-

ствовать решительно, уверенно и умело, рассчитывая все до мелочей,

выполняя все обдуманно, без спешки и излишней траты сил.

Экстремальные зоны

Наиболее экстремальные зоны нашей планеты имеют значительную

протяженность, они мало или совсем незаселены и являются достаточ-

но агрессивными по отношению к человеку, впервые попавшему в них.

Экстремальными зонами являются:

тундра и особенно морское побережье всей Европы, Азии и Се-

верной Америки, включая острова Северного Ледовитого океана,

острова, прилегающие к Антарктиде, и Огненную Землю;

тайга на всей территории Западной и Восточной Сибири, Канады

и севера США;

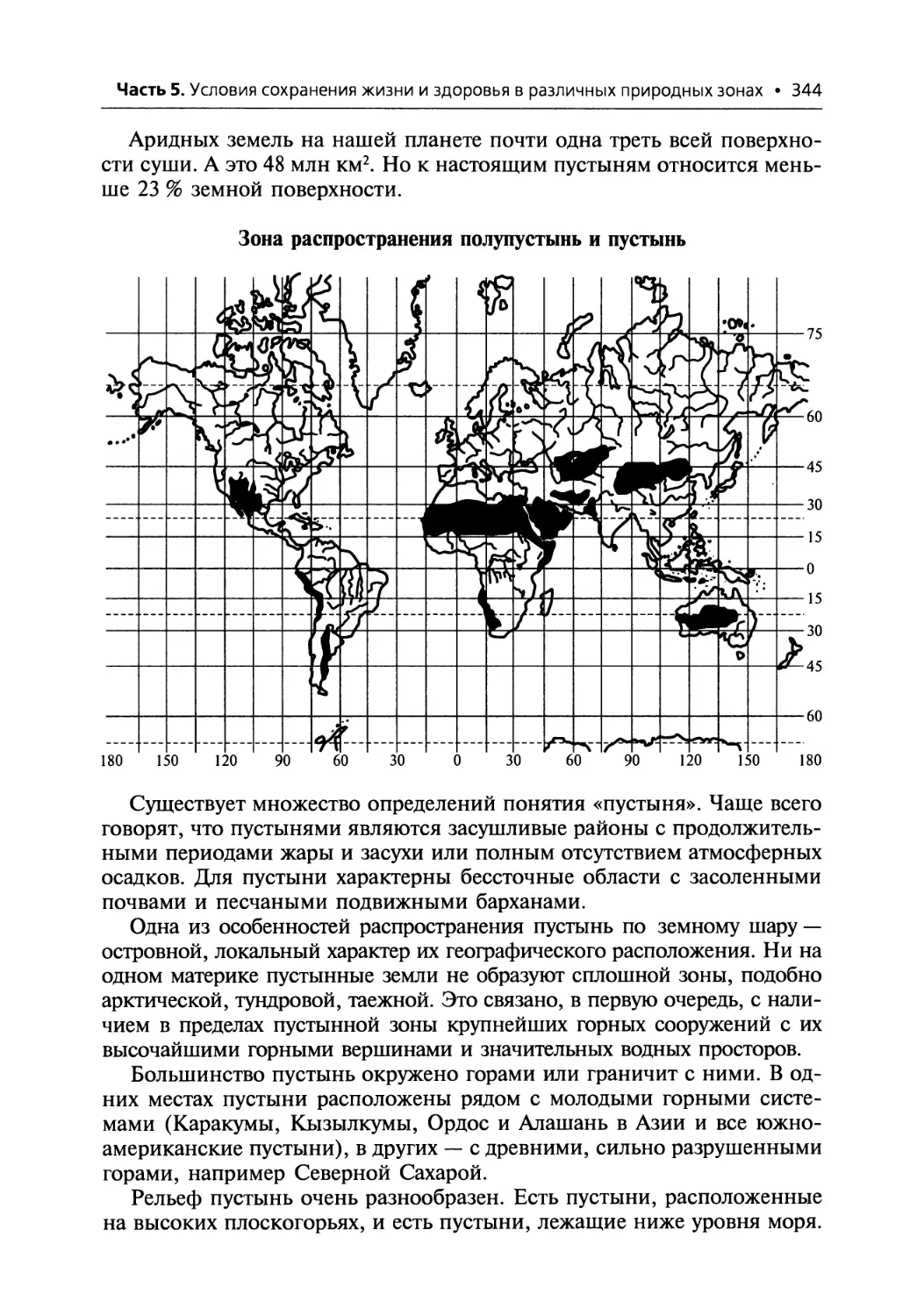

пустыни и полупустыни на территории Азии, Африки, Северной и

Южной Америк, Австралии;

горные районы Алтая, Кольского полуострова, Восточной Сибири

и Дальнего Востока, а также горные массивы Тянь-Шаня, Пами-

ра, Каракорума, Тибета, Гималаев в Азии, Кордильер и Анд в

Северной и Южной Америках;

экваториальные леса — джунгли — представляют не меньшую опас-

ность для человека, особенно европейца, привыкшего к определен-

ному климату, растительности и животному миру средней полосы.

Джунгли Юго-Восточной Азии, Центральной Африки, Амазонии и

Латинской Америки представляют очень серьезное испытание для

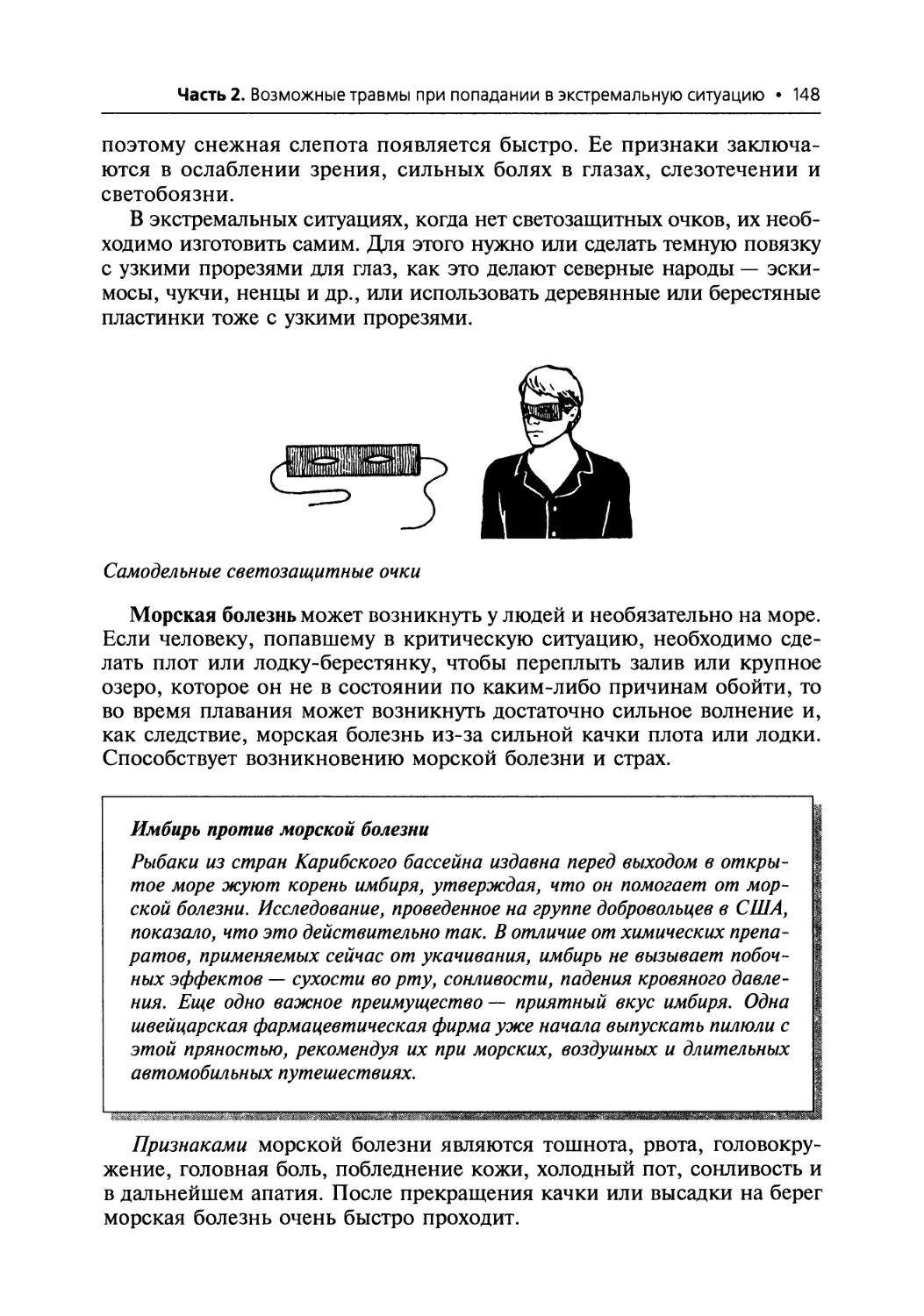

человека, в них попавшего;

океан и необитаемые острова — экстремальные зоны повышенного

риска, где люди, попав в кораблекрушение или в результате ката-

строфы самолета оказавшись на необитаемом острове, попадают

в агрессивную и особо опасную природную среду.

Экстремальными территориями следует считать и высокогорные пу-

стыни Центральной Азии, Анд и Кордильер, в которых проблема вы-

живания стоит очень остро. Однако попасть в сложную ситуацию и

заблудиться можно, как говорится, и в трех соснах, но подробно рас-

сматривать достаточно плотно заселенные территории нецелесообраз-

но. Поэтому вполне естественно в книгу не вошли пищевые и лекар-

ственные растения, произрастающие в так называемой культурной зоне

или непосредственно возле человеческого жилья.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОСОБЕННОСТИ АВТОНОМНОГО

СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ

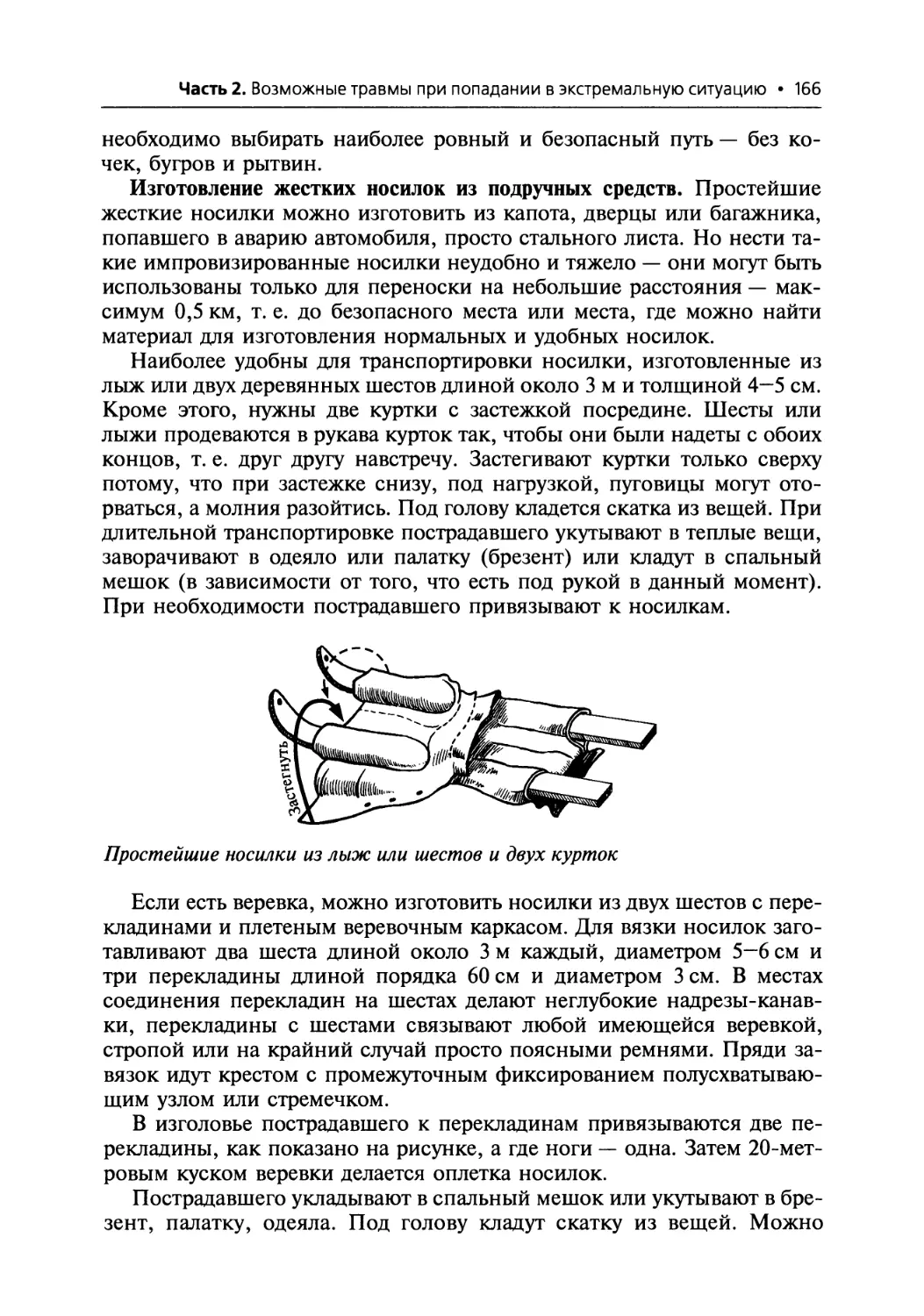

Опыт подсказывает, что люди способны переносить самые суровые

природные условия в течение длительного времени и даже находиться

без пищи более одного месяца. Но, однако, человек, непривычный к

таким условиям, попавший в них впервые и случайно, оказывается сла-

бо приспособленным к жизни в незнакомой и часто агрессивной среде.

Окружающая природная среда, ее физико-географические особенно-

сти, время года имеют первостепенное значение для жизнедеятельности

человека в условиях автономного существования. Активно воздействуя

на человека, природная среда увеличивает или сокращает сроки суще-

ствования человека в создавшейся ситуации. Для каждой природной зоны:

тундры и ее арктического побережья, тайги, гор или пустыни — харак-

терны свои особенности климата, растительного и животного мира, ре-

льефа. Все это, вместе взятое, и обуславливает специфику жизнедеятель-

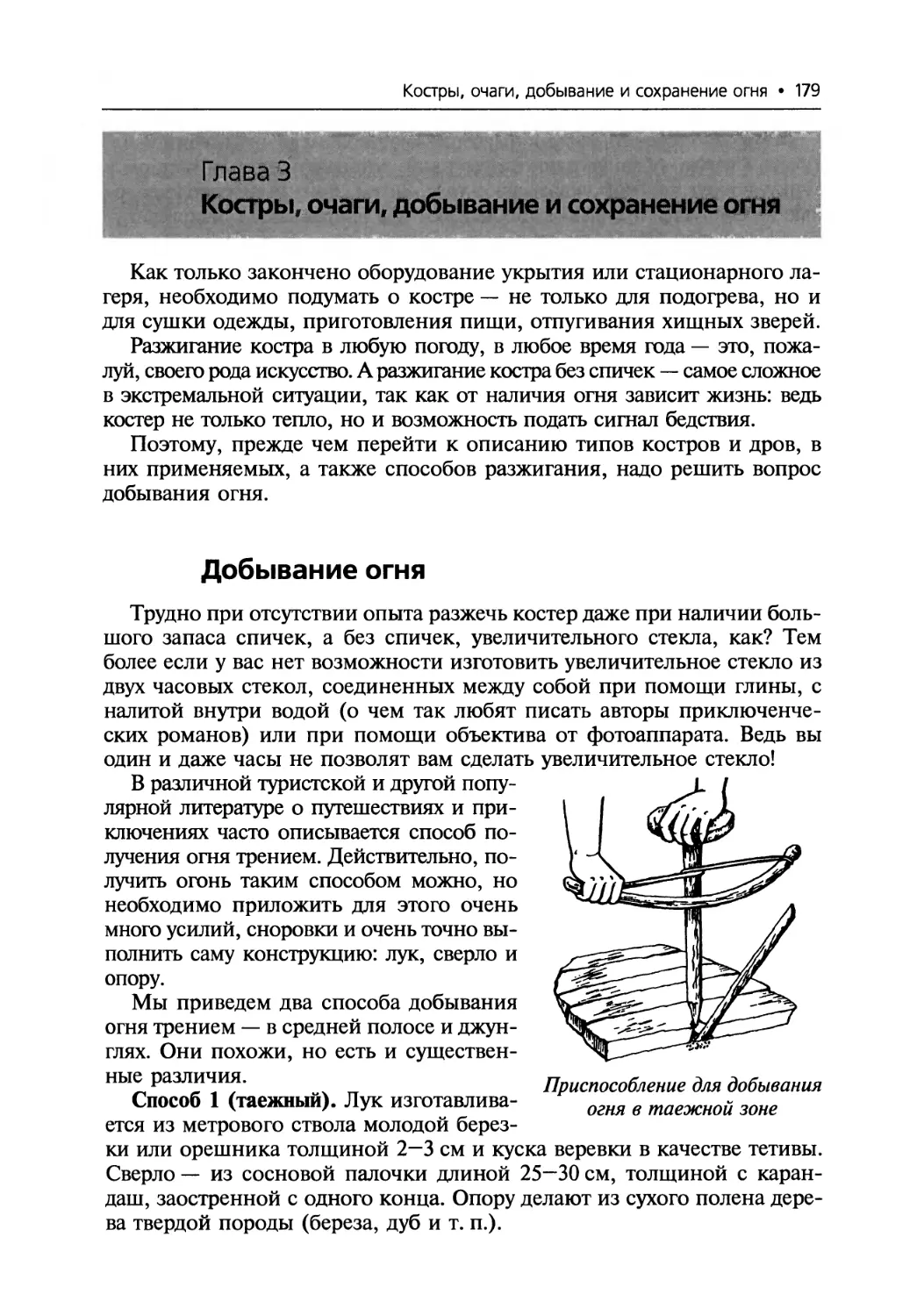

ности человека в той или иной зоне: режим его поведения, способы до-

бывания пищи и воды, огня, строительства убежищ, характер возможных

заболеваний, передвижение по местности и возможные опасности.

Чем жестче условия внешней среды, тем короче сроки автономного

существования, тем необходимее минимальные знания по обеспечению

жизнедеятельности, тем дороже цена ошибки.

Но самое главное — необходимо уметь различать просто опасную и

действительно чрезвычайную, экстремальную ситуацию.

Приводимая ниже классификация рассматривает возникающие нестан-

дартные ситуации в зависимости от степени их воздействия на человека.

1. Опасная ситуация

Это, в первую очередь, возможность заблудиться:

при сборе грибов и ягод в незнакомом месте;

при самостоятельном обследовании лабиринта пещеры без ее де-

тального плана;

при отставании от туристской группы в походе;

при внезапной встрече с хищными дикими животными;

при попадании в зону сильных грозовых разрядов на незащищен-

ном месте;

при движении по топкому болоту;

при вынужденных переправах без страховки через бурные или глу-

бокие реки.

2. Чрезвычайная ситуация

Часто опасная ситуация переходит в чрезвычайную, а иногда и в

экстремальную, если:

Классификация экстремальных ситуаций • 9

находясь в большом незнакомом лесу и не сумев сориентировать-

ся, человек начинает уходить от населенного пункта в глубь леса и

этим затрудняет свои поиски;

не поставив в известность своих родных, знакомых и друзей, че-

ловек уходит один или с товарищами в неизвестную пещеру или

каменоломню и, заблудившись в сложном лабиринте ходов, ока-

зывается в чрезвычайной, а затем и экстремальной ситуации без

света, теплой одежды, воды и пищи. Однако при отставании от

группы в туристском походе экстремальная ситуация случается

редко, так как на привалах обязательно проверяется персональ-

ный состав группы и, если кто-то отсутствует, немедленно орга-

низуются его поиски. Это сразу определяет возможное место от-

ставания и прошедшее с этого момента время;

во время переправы через реку или каньон потерян рюкзак с про-

дуктами, медикаментами, средствами ориентирования (карты, ком-

пас) или каким-либо другим крайне необходимым снаряжением.

3. Экстремальные ситуации

а) аварии транспортного средства в ненаселенной или труднодоступ-

ной местности:

о автомобиля, мотоцикла, вездехода, снегохода; при этом человек или

группа людей могут оказаться в:

заполярной тундре;

горах;

тайге, джунглях;

пустыне;

о самолета, вертолета; в результате вынужденной посадки человек

или группа людей могут оказаться:

в лесу (тайга, джунгли);

на крутом горном склоне или горном плато;

на воде (на море);

в безлюдных участках тундры;

на необитаемых островах;

в пустыне;

о воздушного шара;

б) кораблекрушение, в результате ко-

торого человек или группа людей могут

оказаться в следующих условиях:

в открытом море (океане) на спа-

сательном плоту, в шлюпке или на

обломке судна;

Мировой морской флот за год

теряет в среднем 200—250 су-

дов, аварию терпят свыше

8000. Доля России — около

40 аварий в год на морях и

около 30 на реках.

Часть I. Особенности существования человека в экстремальных ситуациях • 10

морские течения выбросили неуправляемое судно или спасатель-

ное средство (плот, шлюпку, обломок судна), на котором находи-

лись люди, на незнакомое и ненаселенное побережье или необи-

таемый остров;

в) попадание в зону стихийного бедствия, вызванного:

землетрясением;

извержением вулкана;

песчаной бурей в пустыне;

лесным пожаром;

снежной лавиной или селевым потоком;

катастрофическим наводнением.

Рок-музыка и землетрясения

Японские специалисты подсчитали, что вибрация почвы в местах прове-

дения концертов рок-музыки из-за двигательной активности фанатов

эквивалентна вибрации, создаваемой землетрясениями силой 5 баллов по

шкале Рихтера, Японцы в землетрясениях толк знают: Страну Восхо-

дящего Солнца трясет на дню несколько раз.

Во время нахождения в зоне стихийного бедствия могут возникнуть

различные непрогнозируемые ситуации и обстоятельства:

человек или группа оказались в зоне извержения вулкана, земле-

трясения, селевого потока, схода гигантского оползня или снеж-

ной лавины, лесного или степного пожара;

судно попало в жестокий шторм, тайфун, цунами, приведшие к

кораблекрушению;

во время любого из перечисленных выше стихийных бедствий

выжить удалось лишь одному.

Загадочная катастрофа у вулкана Камерун, связанная с вулканической

деятельностью, произошла в Камеруне в 1986 году. Вечером 21 августа

люди, жившие вокруг вулканического кратерного озера Ниос, что на

западе Камеруна, услышали громкий взрыв.

Через несколько минут после взрыва люди стали ощущать странный запах.

Он становился все более сильным и наконец превратился в удушливый.

Крестьяне стали выбегать из своих хижин, но было поздно. Огромная

площадь более чем в 25 кв. км была покрыта облаком ядовитого газа.

Все живое, попавшее в это облако, погибло почти мгновенно, и через

некоторое время окрестности озера были усеяны трупами людей и жи-

вотных. Официально была зарегистрирована гибель более 1700 человек.

Что делает ситуацию экстремальной? ♦ 11

г) попадание в зону локальных военных конфликтов:

религиозных;

межнациональных;

пограничных.

В этом случае экстремальная ситуация возникает, когда:

человеку или группе людей удалось бежать из плена и длительное

время скрываться в ненаселенной местности (горах, пустыне, тайге,

джунглях и т. д.);

возникла необходимость попытаться скрытно выйти из опасной зоны

через ненаселенные или труднопроходимые участки местности.

ГлаваД . |

Что делает ситуацию экстремальной?

Любая возникающая в жизни человека ситуация рассматривается

психологами как сложная субъективно-объективная реальность. В оте-

чественной и зарубежной науке существует много классификаций си-

туаций. Одни подразделяют их на простые, трудные и экстремальные;

другие — на нейтральные и конфликтные; третьи — на повседневные и

проблемные; четвертые — на ситуации физической опасности и ситуа-

ции неизвестности; пятые — на свободно выбранные и навязанные.

Но если попытаться обобщить все эти подходы, то можно выделить

четыре основных вида ситуаций:

1. Простая (повседневная), в которой для личности все обычно и про-

исходит в нормальном режиме.

2. Напряженная (опасная).

3. Сложная (чрезвычайная).

4. Экстремальная, в которой требования к личности выходят за пре-

делы «нормы».

Отличие экстремальной ситуации от простой, напряженной и слож-

ной заключается в том, то экстремальная ситуация — это прямое взаи-

модействие человека со сверхсложной обстановкой.

Общие признаки экстремальной ситуации

1. Наличие непреодолимых трудностей, осознание угрозы или не-

преодолимого препятствия на пути реализации каких-либо конк-

ретных целей.

Часть I. Особенности существования человека в экстремальных ситуациях • 12

2. Состояние психической напряженности и различные реакции че-

ловека на экстремальность окружающей обстановки, преодоление

которой имеет для него большое значение.

3. Существенное изменение обычной (привычной, иногда даже на-

пряженной или сложной) ситуации, параметров деятельности или

поведения, т. е. выход за рамки «обычного».

Таким образом, одним из основных признаков экстремальной ситу-

ации служат непреодолимые препятствия к осуществлению, которые

можно рассматривать как непосредственную угрозу реализации постав-

ленной цели или задуманного действия.

В экстремальной ситуации человеку противостоит среда, и поэтому

ее следует рассматривать в соответствии с обстановкой, для которой

характерно нарушение соответствия между требованиями деятельности

и профессиональными возможностями человека.

Экстремальные ситуации связаны с заметно и резко меняющимися

условиями, в которых протекает деятельность. Возникает опасность

невыполнения задачи или угроза сохранности техники, оборудования,

жизни человека.

Экстремальные ситуации представляют собой крайнее проявление

трудных ситуаций, требуют максимального напряжения психических и

физических сил человека для выхода из них.

Поведение человека в экстремальных

ситуациях

Жизнь человека представляет собой череду всевозможных ситуаций,

многие из которых в силу их повторяемости и похожести становятся

привычными. Поведение человека доводится до автоматизма, поэтому

расход психофизических и физических сил в таких ситуациях сведен к

минимуму.

Иное дело экстремальные ситуации. Они требуют от человека моби-

лизации психических и физических ресурсов. Человек, находящийся в

экстремальной ситуации, получает информацию о разных ее элементах:

о внешних условиях;

о своих внутренних состояниях;

о результатах своих собственных действий.

Обработка этой информации осуществляется посредством познава-

тельных и эмоциональных процессов. Результаты этой обработки влия-

ют на поведение личности в экстремальной ситуации.

Сигналы угрозы приводят к возрастанию активности человека. И если

эта активность не приносит ожидаемого улучшения положения, челове-

ка захлестывают отрицательные эмоции разной силы. Роль эмоций в

Что делает ситуацию экстремальной?'• 13

экстремальной ситуации различна. Эмоции могут выступать и как инди-

катор экстремальности, и как оценка ситуации, и как фактор, приводя-

щий к изменению поведения в ситуации. И в то же время необходимо

помнить, что эмоциональные переживания представляют собой один из

важных факторов поведения человека в экстремальной ситуации.

Как правило, экстремальная ситуация порождается объективными

причинами, но ее экстремальность в значительной степени определяет-

ся субъективными составляющими. Так:

объективной угрозы может и не быть, но человек или группа лю-

дей ошибочно воспринимают сложившуюся ситуацию как экст-

ремальную. Чаще всего это происходит из-за неподготовленности

или искаженного восприятия окружающей действительности;

могут, однако, существовать и реальные объективные факторы

угрозы, но человек не знает об их существовании и не осознает

возникшей экстремальной ситуации;

человек может осознать экстремальность ситуации, но оцени-

вать ее как незначимую, что само по себе уже является трагичес-

кой ошибкой, которая может привести к непредсказуемым по-

следствиям;

оказавшись в экстремальной ситуации и не находя выхода из со-

здавшегося положения, потеряв веру в возможность ее разреше-

ния, он уходит от реальности посредством активизации механиз-

мов психологической защиты;

ситуация может быть объективно экстремальной, но наличие зна-

ний и опыта позволяет преодолевать ее без значительной мобили-

зации своих ресурсов.

Таким образом, человек реагирует на экстремальную ситуацию в за-

висимости от того, как он ее воспринимает и оценивает ее значение.

Существует и еще одна специфическая реакция человека на экстре-

мальную ситуацию — психическая напряженность. Это психическое со-

стояние человека в экстремальной ситуации, с помощью которого че-

ловек как бы подготавливается к переходу от одного психофизического

состояния к другому, адекватному сложившейся обстановке.

Формы напряженности

перцептивная (возникающая при затруднениях в восприятии);

интеллектуальная (когда человек затрудняется решить возникшую

проблему);

эмоциональная (когда возникают эмоции, дезорганизующие по-

ведение и деятельность);

волевая (когда человек не может управлять собой);

мотивационная (связанная с борьбой мотивов, различных точек

зрения).

Часть I. Особенности существования человека в экстремальных ситуациях • 14

Для психической напряженности свойственны повышенный уровень

активности и значительные траты нервно-психической энергии. Уров-

ни психической напряженности у различных людей могут быть различ-

ными, что связано в первую очередь с психической устойчивостью че-

ловека. На схеме хорошо видно поведение психически устойчивой (1) и

неустойчивой (2) личности в экстремальной ситуации.

Мотив деятельности

Факторы выживания и риска • 15

Эмоциональная реакция человека на ту или иную опасность зависит

во многом от его воли, внутренней собранности, умения побороть ин-

стинкт самосохранения.

Далеко не каждый человек способен в сложной ситуации к незамед-

лительной деятельности, и особенно целесообразной и энергичной.

Очень многие люди, внешне оставаясь совершенно спокойными, ока-

зываются на самом деле в состоянии своеобразного шока — паниче-

ской реакции. У них появляется вялость в действиях или абсолютное

отсутствие активности.

Роль страха и панического состояния в экстремальной ситуации

весьма значительна. Довольно часто при возникновении экстремаль-

ной ситуации у человека или группы людей возникает достаточно ус-

тойчивое паническое состояние: растерянность, смятение, страх пе-

ред внезапно возникшими обстоятельствами. Застигнутый врасплох

человек или даже целая группа людей словно цепенеют от ужаса от

надвигающейся опасности.

Паника может возникнуть в самых различных ситуациях. Например,

если перевернулась лодка (плот), оборвалась страховочная веревка, об-

рушилась лавина или сель, произошла внезапная встреча с хищным

зверем, ядовитой змеей и т. п.

Первыми проявлениями панического ужаса являются онемение ног,

спины и шеи (человек словно цепенеет), холодная испарина и тошнота,

помутнение в глазах. Губы сохнут и трескаются, на них появляются

кристаллики соли.

При этом поведение человека или группы может быть различным —

пассивным или активным. В первом случае человек теряет способность

двигаться и может даже потерять сознание. Иногда такая резкая затор-

моженность в действиях и оцепенение могут привести к более тяжелым

последствиям — смерти от разрыва сердца. Во втором — паническое

состояние проявляется в инстинктивных защитных действиях, совер-

шенно неразумных и нелогичных, например прыжок в сторону, крик,

стремительное бегство. Иногда это приводит к положительному резуль-

тату и помогает избежать опасности, но иногда такие действия, сугубо

оборонительного характера, могут привести и к тяжелым последствиям.

Все зависит от сложившейся ситуации и конкретных условий. Кроме

того, паника может вызвать:

беспорядочное метание в разных направлениях при потере ориен-

тировки;

потерю снаряжения при паническом бегстве;

Часть I. Особенности существования человека в экстремальных ситуациях • 16

движение без страховки в потенциально опасных местах и, как

следствие, срывы со скал, утопление на переправе через бурный

поток, попадание в трясину на болоте, выход на лавиноопасный

склон;

другие нелогичные действия, связанные с ярко выраженной деп-

рессией.

В третьем случае проявление опасного замешательства — это так на-

зываемая «тихая паника», т. е. ощущение полной беспомощности и об-

реченности. Она проявляется в возникновении абсолютной депрессии

и полном прекращении всякого сопротивления возникшей опасности.

Во всех вышеперечисленных случаях внезапно возникшая эмоцио-

нальная напряженность и нарушение логического мышления человека

становятся причиной несчастных случаев и тяжелых травм. Паника уди-

вительно заразительна. Она легко передается от одного человека к дру-

гому и может быстро охватить всю группу и поставить под угрозу воз-

можность безаварийного выхода из экстремальной ситуации.

Какого-либо «лекарства» от паники нет. Все зависит от индивидуаль-

ных качеств человека. Однако для предупреждения паники необходим

опыт выживания в сложных условиях, уверенность, что в аварийной си-

туации человек успешно преодолеет все трудности и будет бороться за

жизнь до конца. Но, к сожалению, всего этого может и не быть у людей,

волею случая оказавшихся вместе в экстремальной ситуации.

Психологи считают, что нахождение в одних и тех же экстремальных

условиях вызовет у опытного человека с хорошей физической и специ-

альной подготовкой мобилизацию сил, а у новичка, человека неуравно-

вешенного и излишне эмоционального, — страх и замешательство, пе-

реходящие в панику. Усилению панического состояния способствуют

неустойчивая или слабая нервная система, болезнь, физическая или

умственная усталость.

В первую очередь, неопытность человека, попавшего в экстремаль-

ную ситуацию, заключается в недостаточной общей физической подго-

товке, в отсутствии или низком уровне технических и тактических зна-

ний различных видов туризма, альпинизма и спелеологии, отсутствии

походных умений и навыков. И кроме того, новичок слабо представля-

ет себе возможные опасности. Опытный турист, альпинист или путе-

шественник большинство препятствий преодолевает почти автомати-

чески, с минимальной затратой сил, и поэтому он более защищен от

возможных опасностей. Он меньше внимания обращает на неблагоп-

риятные воздействия окружающей среды (ветер, холод, жару), так как

знает, когда их нужно принимать во внимание, а когда нет.

Таким образом, примерно у 3/4 всех попавших в экстремальную си-

туацию в первые минуты наблюдается истерическая реакция. Одни силь-

но возбуждены и беспорядочны в своих действиях, другие, наоборот,

заторможены, подавлены и полностью безразличны к происходящему

Факторы выживания и риска • 17

вокруг. Они совершенно беспомощны и неспособны к какой-либо дея-

тельности. И только одна четверть всех остальных людей в подобной

ситуации способна на разумные, решительные действия и правильную

оценку обстановки.

Через некоторое время большая часть людей все же успокаивается и

адаптируется к создавшейся обстановке, к новой, непривычной для них

ситуации и начинает действовать. Время, необходимое для адаптации,

зависит от многих обстоятельств. Это и психофизическое состояние

человека, и наличие запаса воды, пищи и медикаментов, снаряжения

или же их полное отсутствие.

А как долго может находиться человек в экстремальных условиях

автономного существования один и тем более если он травмирован, а

его товарищи погибли? Каковы предельно допустимые сроки такого су-

ществования?

Их продолжительность зависит от целого ряда причин, как объектив-

ных, так и субъективных, которые могут или препятствовать или, наобо-

рот, благоприятствовать попавшему в экстремальную ситуацию. Эти при-

чины называют факторами выживания, и, по мнению многих специалис-

тов в области выживания, их можно условно разделить на четыре группы:

1. Антропологические.

2. Природно-средовые.

3. Материально-технические.

4. Стрессовые и экологические.

Взаимосвязь всех этих компонентов несомненна, и поэтому рассмот-

рим каждую группу более подробно.

Антропологические факторы. Эти факторы характеризуют состояние

здоровья человека, его внутренние резервы. Сюда же относятся и психо-

логическая подготовленность, воля к жизни, морально-волевые качества,

проявление активной деятельности, от которой будет зависеть преобла-

дание положительных или отрицательных эмоций и поступков, физи-

ческая выносливость, адаптированность к условиям климата, а также

наличие навыков выживания в условиях автономного существования.

Каждый человек, отправившийся в далекое путешествие на каком-

либо виде транспорта или пешком, подсознательно должен быть готов

к действию во внезапно возникшей аварийной, катастрофической и

даже экстремальной ситуации.

Максимум хладнокровия и выдержки, умение мгновенно собраться

и сосредоточиться на главном — вот то, что поможет сохранить жизнь,

и не только свою, с честью выйти из возникшей ситуации. Паника и

непродуманные, хаотические действия не только усугубляют положе-

ние, но и могут привести к трагической развязке.

Основными факторами, обеспечивающими долговременное выжи-

вание, являются воля к жизни, общая физическая подготовка, психи-

ческая уравновешенность.

Часть I. Особенности существования человека в экстремальных ситуациях • 18

Воля к жизни. Этот фактор включает в себя:

возникновение у человека кратковременного чувства самосохра-

нения;

необходимость длительного (долговременного) выживания в слож-

ных условиях.

В первом случае человек действует как бы на чувственном уровне,

подчиняясь естественному инстинкту самосохранения. Он отдергивает

голову от пружинящей ветки, оберегая глаза, отскакивает от падающего

камня, сухого дерева, при падении инстинктивно цепляется за любые

выступающие предметы.

Во втором случае рано или поздно наступает тот критический момент,

когда слишком высокие физические и психические нагрузки, кажущаяся

бессмысленность дальнейшего сопротивления подавляют волю. Челове-

ка уже не пугают возможные трагические последствия, им овладевает

безразличие ко всему окружающему, он становится пассивным и легко

впадает в депрессию. Иногда такое состояние, наоборот, проявляется в

желании во что бы то ни стало устроить отдых, пусть даже в заведомо

опасном месте, или пройти опасный участок без надлежащей страховки

(лавиноопасный или камнепадный склон, бурный поток и т. п.).

Общая физическая подготовка. Все было бы понятно, если бы речь

шла только о туристских группах, участниках изыскательских или каких-

либо других экспедиций, т. е. тех людей, которые в силу специфики их

спортивных увлечений или профессиональных занятий проходят специ-

альную подготовку и медицинское освидетельствование. Но, к сожале-

нию, предусмотреть заранее, кто попадет в экстремальную ситуацию при

аварии или катастрофе самолета, парохода, автомобиля в ненаселенной,

труднодоступной местности совершенно невозможно. Ведь это может быть

пожилой или больной человек, беременная женщина, ребенок и просто

физически слабый человек. Особенно большие трудности возникают, когда

группа людей, оказавшихся в экстремальной ситуации, имеет не только

разный возраст, но и физическую подготовку.

Психическая уравновешенность. Но все же физическая подготовка не

всегда играет решающую роль в обеспечении выживания, сохранении ра-

ботоспособности и ясности мысли. Огромное значение в экстремальных

условиях, особенно автономного су-

ществования, играет психологическая

уравновешенность и правильная орга-

низация всех спасательных мероприя-

тий — начиная от оказания медицин-

ской самопомощи и кончая строитель-

ством убежища от непогоды и хищных

зверей и последующим выходом к жи-

лью. В этом случае самое маленькое дело отвлекает от плохих мыслей,

тягот и лишений сложившейся обстановки. Психологи считают, что вы-

живание, основанное лишь на биологических законах самосохранения,

Под воздействием страха, как |

заметил однажды Оноре де 1

Бальзак, «все способности не- |

ловека внезапно достигают |

либо крайнего напряжения, либо I

приходят в полный упадок». I

Факторы выживания и риска • 19

кратковременно. Для этого состояния характерны быстро развивающиеся

психические расстройства, истерические и панические состояния.

Но, однако, первое, что приходит к человеку в минуту смертельной

опасности, — это страх. Страх является естественным чувством чело-

века. Он вызывается как действительной, так и кажущейся опаснос-

тью, ожиданием страдания, гибели. Страх — это одна из форм эмоци-

ональной реакции человека на экст-

ремальную ситуацию.

Страх резко усиливается и от оди-

ночества, когда человек, попавший в

сложную, непривычную для него об-

становку, остается абсолютно один и

чувство страха приходит от неизвест-

ности, непонятности своего положе-

ния, слабости духа, ожидания напа-

дения диких животных.

Нет на свете людей, у которых от-

сутствует чувство страха (это ненор-

мально, когда он отсутствует), так как

По мнению известного путеше- $

ственника и журналиста В. Во- |

натти, существует два вида |

страха: контролируемый и бес- ?

контрольный. «Ты контролиру-

ешь свой страх, значит, осозна- |

ешь опасности, которые могут |

встретиться, пытаешься избе- /

жать их. В этом случае всегда \

найдешь выход. А бесконтрольный |

страх — это просто паника». I

страх — это своеобразная система предупреждения об опасности, а зна-

чит, о необходимости принятия мер для сохранения жизни.

С другой стороны, страх может вызвать и полный упадок сил, душевно-

го равновесия и способности сопротивляться создавшейся ситуации. Кон-

тролирование страха — это возможность осознать ситуацию и подстерега-

ющей опасности и найти выход из кажущегося безвыходного положения.

Таким образом, главное в человеке, попавшем в экстремальное поло-

жение, — его воля, стремление к жизни, собранность и умение побороть

инстинкт самосохранения, приводящий иногда к принятию спонтан-

ных, необдуманных решений. Если человек победил страх, то страх ста-

новится помощником, неким катализатором энергии. Мозг начинает луч-

ше соображать, мышцы напрягаются, зрение становится острее.

Но стоит поддаться страху, и он подчинит себе все мысли и поступ-

ки, перейдет в ужас перед уже случившимся и будущим. Это уничтожит

в человеке все возможности контроля своих поступков и резко сокра-

тит возможность выживания, даже при наличии огня, воды и пищи.

В старинной притче рассказывается: повстречался однажды на дороге стран- ;

ник с Чумой. «Куда путь держишь, Чума?» — спросил странник. «Иду в i

Багдад, — отвечала Чума, — хочу уморить пять тысяч человек». Через не- |

которое время встретились они снова. «Что же ты обманула меня? Ты |

сказала, что уморишь пять тысяч человек, а погибло пятьдесят тысяч», — |

упрекнул ее странник. «Нет, ты ошибаешься. Я сдержала слово и погубила |

только пять тысяч, а остальные сорок пять умерли от страха». |

Часть I. Особенности существования человека в экстремальных ситуациях • 20

Поэтому решающее значение имеют действия, произведенные в пер-

вые минуты катастрофической ситуации. От быстроты, с которой человек

приходит в себя, и последующей за этим оперативности и правильности

действий зависит и исход выживания в самых неблагоприятных условиях.

Природно-средовые факторы. К этим факторам относятся природные

условия района бедствия: температура и влажность воздуха, солнечная

радиация, содержание кислорода в воздухе, наличие воды, флора и фа-

уна, фотопериодизм (полярные день и ночь), возмущения электромаг-

нитного поля Земли. К этой же группе относятся и различные стихий-

ные бедствия, могущие оказать существенное, если не главенствующее,

влияние на создание крайне опасной экстремальной ситуации.

Материально-технические факторы. Эта группа объединяет факторы,

обеспечивающие защитные функции, которые способствуют нормаль-

ной жизнедеятельности в экстремальных условиях. Сюда относятся:

соответствующая данной местности и климатическим условиям одеж-

да, хотя бы элементарная аптечка, спички, водно-пищевой запас, сред-

ства сигнализации, аварийные плавательные средства, другие подруч-

ные средства, используемые для различных целей, например плащ-па-

латка, брезент, парашют, посуда для варки пищи, лыжи и т. д. Но, как

правило, во время аварий, катастроф или стихийных бедствий и возни-

кающих в связи с этим экстремальных ситуаций люди чаще всего ока-

зываются без аварийных спасательных средств, медикаментов, продук-

тов питания, запаса воды и различного необходимого в таких случаях

оборудования и снаряжения. Поэтому основой выживания в любой

ситуации от аварийной до катастрофической и экстремальной являют-

ся прочные знания в самых различных областях, т. е. умение выжить.

В одном из старых морских учебников России написано следующее: «Нужно

помнить, что безделье переключает человека на собственные мысли и

переживания, приводит к унынию, ослаблению воли к борьбе и, в конеч-

ном результате, к уменьшению вероятности выживания. Поэтому лю-

дей нужно чем-нибудь занять — такелажными работами, рыбной лов-

лей, приведением в порядок одежды, рассказами и т. д. Назначить вне-

очередное несение круглосуточных дежурств по наблюдению за

горизонтом, воздухом, водой и для охраны запасов воды и пищи»

Кроме того, это и умение ориентироваться на местности, читать сле-

ды, оказывать себе первую медицинскую помощь, иметь понятия о съе-

добных и ядовитых растениях, животных, уметь их приготовить, раз-

жечь костер и обеспечить надежное укрытие от непогоды, правильно

подать сигнал бедствия и т. д.

Приемы и способы выживания в каждой географической и климати-

ческой зоне различны, поэтому универсальных советов на все случаи

Факторы выживания и риска • 21

жизни нет. Что подходит для тайги, не подходит для джунглей или пу-

стыни и тем более океана, и наоборот. Но, однако, есть общие принци-

пы и правила поведения человека в аварийных и экстремальных ситуа-

циях. Поэтому крайне важно для человека, собравшегося в далекое или

не очень путешествие, экспедицию, на полевую учебную практику,

выработать практические навыки выживания. Очень часто случаи гибе-

ли людей происходят из-за элементарной неграмотности, связанной с

правилами пребывания человека в естественной природной среде.

Стрессовые и экологические факторы. К этой группе относятся все те

факторы, которые возникают в результате взаимодействия человека с

окружающей средой: всевозможные травмы, отравления растительны-

ми и животными ядами, заражение природно-очаговыми заболевания-

ми, горная болезнь, тепловые и холодовые поражения, укусы ядовитых

животных и насекомых, паразитарные болезни, а также так называе-

мые стрессоры выживания: боль, холод, жара, переутомление.

В феврале 1977года военный летчик Юрий Козловский вынужден был

катапультироваться из терпящего бедствие самолета над сибирской

тайгой. Приземление было неудачным — открытые переломы обеих ног.

В течение трех с половиной суток в двадцатиградусный мороз Козлов-

ский, преодолевая невыносимую боль, полз по тайге до тех пор, пока его

не обнаружил экипаж спасательного вертолета.

Когда летчика доставили в госпиталь, температура его тела была

33,2°С. Для справки: от переохлаждения человек может умереть при

снижении температуры тела до 35 ° С. Козловский остался жив. Спус-

тя время после нескольких операций и длительного лечения он женился.

Боль. Являясь нормальной защитной реакцией организма, боль воз-

никает при различных травмах и ранах. Она причиняет страдания и

отвлекает человека, лишает его способности действия. С другой сторо-

ны, человек, лишенный болевой чувствительности, подвергается еще

большей опасности, так как не может устранить угрожающие жизни

последствия травмы, особенно при повреждениях внутренних органов.

Волевой человек не только может справиться с болью, но способен

даже на время забыть о ней, сосредоточившись на проблемах выживания.

Холод резко снижает физическую активность человека и его работо-

способность. Он оказывает отрицательное воздействие на психику. При-

выкнуть к холоду невозможно, и поэтому первоочередная задача в этом

случае — защитить себя от него.

Жара вызывает значительные изменения в организме, иногда за очень

короткое время, так как перегрев тела нарушает работу многих органов,

ослабляет физическое и психическое состояние человека. Особенно жара

опасна при недостатке питьевой воды, так как, кроме перегрева, насту-

пает еще и обезвоживание организма.

Часть I. Особенности существования человека в экстремальных ситуациях • 22

В 1962 году физик В. Ляшковцев |

проделал над собой эксперимент. |

Он голодал 45 суток. За это >

время он пил только воду. Орга- |

низм экспериментатора пре- |

красно выдержал испытание. По |

его словам, через 3—5 дней чув- I

ство голода исчезает. I

Усталость и переутомление —

опасный враг, и вы можете

стать их жертвой, поэтому

вовремя ищите убежище от

жары, холода, сырости. Соизме-

ряйте свои энергетические зат-

раты с действиями, которые вы

хотели бы предпринять, с тем,

насколько они полезны для ваше-

го выживания.

Жажда является нормальным сигналом на нехватку жидкости в орга-

низме, но при невозможности удовлетворить ее становится серьезным

препятствием работоспособности человека особенно в экстремальной си-

туации. Неразумное потребление воды в жару приводит к неуправляемой

жажде, и пить хочется тем больше, чем

больше человек пьет.

Голод не так страшен, как жажда,

потому, что человек может обходить-

ся без пищи длительное время, сохра-

няя при этом работоспособность и

ясность ума. Но при недостатке воды

многодневное голодание значительно

ослабляет организм и снижает его ус-

тойчивость к холоду, боли, стрессам.

Усталость бывает разная. Нервная усталость узнается по уменьшению

или потере восприимчивости к свету и звуку. Наряду с мышечной устало-

стью бывает усталость от жары. Несмотря на то что усталость накапли-

вается в организме достаточно быстро, ее можно победить тренировкой.

Каждый вид усталости — это своего рода отравление организма, но уси-

ленное выделение отходов ведет к ее ликвидации. При работе, доведенной

до усталости, не происходит полного сгорания кислорода в организме че-

ловека, поэтому лечить усталость усиленным питанием бесполезно. Сле-

дует учитывать и то обстоятельство, что чрезмерная толщина мышцы не

увеличивает ее способность выполнять в течение долгого времени боль-

шую механическую работу. И еще надо

помнить о том, что не бывает ни од-

ной болезни, ни одного недомогания

без предварительной усталости.

Переутомление возникает при дли-

тельных, а иногда и кратковременных

физических и психических нагрузках

и перенапряжениях. Оно притупляет

волю, делает человека более уступчи-

вым к собственным слабостям, и в

этом таится скрытая грозная опас-

ность. Оно подготавливает человека

к психологической установке: «Эта работа не срочная, ее можно отло-

жить на завтра». Последствия такого решения могут быть самыми серь-

езными и непоправимыми.

Избежать переутомления и быстро восстановить силы позволяет пра-

вильное и равномерное распределение физических нагрузок, нормаль-

ный и своевременный отдых.

Уныние. В условиях автономного существования, при невозможнос-

ти сориентироваться на местности, отыскать воду и добыть пищу воз-

никает состояние уныния. Этому способствует и сознание одиночества,

Психологические и психотравмирующие особенности экстремальных ситуаций ♦ 23

а также отсутствие какого-либо дела и четкой цели. Избежать уныния,

которое, в конечном итоге, может перерасти в страх и панику, можно,

занявшись устройством укрытия, сбором топлива для костра, поиском

съедобных растений и т. п. Это отвлечет от невеселых мыслей, отодви-

нет их на второй план. Но и в этом случае нельзя переборщить. Задачи,

поставленные перед собой, должны быть конкретными и обязательно

выполнимыми.

Глава 4

Психологические и психотравмирующие

особенности экстремальных ситуаций

На людей, находящихся в экстремальных условиях, воздействует це-

лый ряд различных психотравмирующих факторов.

Одиночество. Для человека, оказавшегося в одиночестве, именно это

обстоятельство является одним из главных факторов, воздействующих

на психофизическое состояние.

Одиночество «постепенно, неумолимо» заполнило все дни плавания Але-

на Бомбара на резиновой лодке через Атлантический океан. «Мне ка-

жется, что одиночество наваливается на меня со всех сторон, непомер-

ное, бескрайнее, как океан, словно сердце мое вдруг стало центром при-

тяжения для этого «ничто», которое тогда казалось мне «всем»... Ты

пришло само и овладело мной. Ничто не в силах разорвать кольцо одино-

чества; сделать это труднее, чем приблизиться к горизонту».

Но бывает, что, даже находясь в группе, люди, попавшие в беду,

ощущают эти же психотравмирующие факторы. Особенно это часто

происходит в группе случайных людей, без руководителя или заметного

лидера, когда группа совершенно незнакомых людей разного возраста,

пола, общественного положения и интересов, а также совершенно не

подготовленная к тяжелым испытаниям в силу сложившихся обстоя-

тельств (авиакатастрофа, землетрясение, кораблекрушение и т. п.), ока-

залась в экстремальной ситуации вдали от жилья в совершенно незна-

комой местности. Поэтому страх за свою жизнь, как механизм психи-

ческой защиты, — состояние естественное и вполне закономерное.

Монотонность. Это не менее важный фактор нарушения психики.

Это однообразие обстановки, например, во время нахождения под зем-

лей (в пещере или горной выработке), на море или в океане (на плоту,

в спасательной шлюпке или брошенном корабле), в пустыне или зимой

Часть I. Особенности существования человека в экстремальных ситуациях • 24

в тундре. При этом происходит астенизация (истощение) нервной сис-

темы, могущая привести к тяжелому психическому заболеванию.

Под землей человек максимально изолирован от внешнего мира и находится

в естественном природном окружении: абсолютное одиночество, никакой

связи с поверхностью и тишина. Ученых интересовало, как воздействуют

такие условия на человека в течение длительного времени: от нескольких

недель до нескольких месяцев. Такие эксперименты были проведены во Фран-

ции и других странах. Одним из первых испытуемых, проведших под землей

на большой глубине много дней, был француз Мишель Сифр.

Эти эксперименты дали удивительные результаты. После длительного

пребывания под землей почти полностью исчезают вкусовые ощущения,

у самых заядлых курильщиков исчезает желание курить. Но самое глав-

ное — это оценка времени, проведенного испытуемыми в пещере. При

отсутствии часов они оценили свое 96-часовое пребывание под землей —

как всего несколько часов.

Ограничение информации не менее сильно воздействует на человека

или группу людей. Отсутствие информации о том, что произошло, мо-

жет произойти и на что можно рассчитывать в ближайшее время, мо-

жет вызвать неврозоподобные состояния и явно выраженные неврозы.

Это может привести к психическому срыву, необдуманным действиям

и панике.

Угроза для жизни тоже воздействует на психическое состояние чело-

века. Когда человеку или группе людей, оказавшимся в экстремальной

ситуации, приходится рассчитывать только на свои силы, то следстви-

ем этого состояния становится постоянное напряжение. Оно истощает

нервную систему человека, провоцирует приступы страха. Страх за свою

жизнь, как механизм психической защиты, — состояние естественное и

вполне закономерное.

Вполне понятно, что все эти ситуации вызывают вполне нормаль-

ные для каждого человека чувства и эмоции. Поэтому логично класси-

фицировать их следующим образом:

Страх'.

за свою жизнь при серьезных ранениях и травмах;

за жизнь тех, кого мы любим и кто нам дорог;

остаться одному;

при потере контроля над своими поступками;

при мысли о том, что подобное событие (явление) может повто-

риться снова.

Беспомощность, возникающая, когда произошедшее обнаруживает

вашу невозможность что-либо изменить и вы бессильны ему противо-

стоять.

Психологические и психотравмирующие особенности экстремальных ситуаций • 25

Грусть из-за страха смерти, травм или тяжелых утрат.

Тоска от того, что все это происходило.

Вина от того, что вам пришлось лучше, чем другим, то есть за то, что

вы живы и не травмированы.

Стыд".

за то, что вы разоблачили себя как беспомощного, «чувствитель-

ного» и нуждающегося в других;

за то, что вы реагировали на произошедшее не так, как желали

бы, не делали того, что следует.

Гнев'.

за то, что случилось, и на того, кто является причиной этого;

на несправедливость и бессмысленность всего происходящего;

за пережитый стыд и обиды;

за отсутствие своего понимания других людей, за безрезультат-

ность попыток объяснить им свои состояния: почему я?

Воспоминания о чувствах, связанных с отсутствием других людей в

вашей жизни, которые были травмированы или умерли.

Разочарование в себе, в других, в жизни.

Надежда на будущее, на лучшие времена, на то, что все будет хорошо.

Такие чувства и эмоции появляются практически у каждого челове-

ка, особенно во время катастроф и аварий, связанных с нахождением в

экстремальной ситуации автономного существования. И наиболее ярко

они проявляются и становятся интенсивными, если:

много людей погибло;

их смерть была внезапной или, наоборот, сопровождалась тяже-

лыми предсмертными муками;

из-под обломков транспортного средства, обвала, лавины и т. п.

не были извлечены все тела;

была большая зависимость от человека, который умер, или при-

вязанность к нему;

отношения с погибшим или раненым были конфликтные;

этому стрессу предшествовали другие.

Лечение всех этих состояний очень простое — дать возможность всем

своим чувствам и эмоциям выйти наружу. Это не приведет к утрате

самоконтроля, а вот подавление этих чувств может привести к тяжелым

последствиям — возникновению неврозов и физическим проблемам.

Следует помнить также, что боль душевная, боль от психологической

травмы ведет к ее излечению. После преодоления сильного психологи-

ческого стресса человек может стать более сильным духом, уравнове-

шенным и зрелым.

Учитывая все сказанное, следует принять как непреложный факт, что

первая реакция на опасность всегда бывает инстинктивной, поскольку

Часть I. Особенности существования человека в экстремальных ситуациях • 26

самосохранение — сильнейший инстинкт. Поэтому основное требова-

ние при борьбе за выживание — ясность мышления и его концентрация

на очередной задаче, стоящей перед вами. Прежде всего, надо оценить

ситуацию и спланировать свои действия.

Нельзя думать о себе как о бездомном бродяге. Необходимо вжиться

в реальную обстановку, почувствовать себя туземцем (коренным жите-

лем данной местности, приспособленным к окружающей природе). Это,

безусловно, поможет сохранить чувство уверенности и остаться живым

в создавшейся ситуации.

Конечно, все стрессы — страх, боль, холод, жара и уныние легче пере-

носятся, когда человек не один. Все тяготы и лишения, возникшие при

аварии транспортного средства, стихийном бедствии или потере ориен-

тировки (в ненаселенной местности или пещере), легче переносятся в

коллективе. Появляется возможность совместного обсуждения своего

положения, легче оказать первую помощь пострадавшим. Но есть одно

очень важное правило — в группе людей, попавших в экстремальную ситу-

ацию, не должно быть коллективного руководства! Распределение обязан-

ностей уменьшает физические нагрузки. А наличие в группе опытного

руководителя позволяет быстро принимать правильные решения.

Глава 5

Конфликтные ситуации#

пути и возможности их разрешения

Люди познаются в споре и в пути.

Джордж Гербер

При длительном пребывании в экстремальных условиях автономно-

го существования двух и более человек порой возникают сложные вза-

имоотношения между ними, связанные с изменениями психологиче-

ских и адаптационных преобразований.

В экстремальных условиях у некоторых членов группы появляется

отчуждение от общих проблем группы, возникает неприятие и непони-

мание действий, направленных на спасение, возрастает склонность к

постоянному пререканию, несогласию с общими задачами и общими

действиями. Часто это приводит к острейшей конфликтной ситуации.

У отдельных членов группы возникает представление о большей эф-

фективности их индивидуальных путей выхода из сложившейся экстре-

мальной ситуации. У таких людей при стрессе возникают характерные

для такой формы общения застойность собственных негативных мне-

ний, снижение критичного к ним отношения. Мелкие неприятности

Конфликтные ситуации, пути и возможности их разрешения • 27

перерастают в глобальные проблемы, а обиды перерастают в агрессив-

ные действия. Это чаще всего связано со стрессовым состоянием пси-

хики, острым сужением поля сознания и ослаблением психологическо-

го контроля личности над ситуацией.

—

Сохранение здоровья в большей степени зависит от объема физических и

психических нагрузок. Если нагрузки превышают нервно-психические воз-

можности, то рано или поздно это приведет к ослаблению нервных про-

цессов. И тогда человек, обладающий возбудимым типом нервной систе-

мы (холерик), почти совсем теряет способность затормаживать свои

реакции, делается необычно возбужденным. Весьма частой причиной не-

вротических расстройств является хронический эмоциональный стресс,

вызванный неумением или нежеланием найти правильный тон в повсед-

невном общении друг с другом. Такого рода конфликты всегда выража-

ются громкими ссорами, бранью, скандалами, они могут проходить и на

«высоком интеллектуальном уровне», когда внешние выражения неудо-

вольствия, раздраженности, гнева затормаживаются и проявляются

«только» неблагожелательными репликами, интонациями. Но и в этих

случаях отрицательные эмоции влияют на здоровье участников конф-

ликтной ситуации.

Профилактикой подобных неврозов является «умение жить среди лю-

дей», т. е. умение благожелательно относиться ко всем членам сложив-

шегося коллектива, не уделять слишком много внимания чужим оплош-

ностям (чаще вспоминать при этом о своих ошибках), а главное — уметь

быстро гасить раздражение, гнев, переключать внимание на другие, бо-

лее спокойные и приятные объекты.

Любой конфликт нарушает нормальное течение жизни в коллективе,

состоящем порой из случайных людей, объединенных лишь общей эк-

стремальной ситуацией. Такой конфликт в группе — явление крайне

нежелательное, а в острых формах — и неприемлемое явление. Корни

таких конфликтов лежат в эмоциональной сфере — раздражении и не-

доверии. Любой конфликт есть предельный случай обострения проти-

воречий, проявление противоборства, попытки навязывания собствен-

ного мнения, порой в неприемлемой для окружающих агрессивной

форме, т. е. активного столкновения оценок, принципов, мнений, ха-

рактеров, эталонов поведения.

Конфликтная ситуация может возникнуть задолго до того, как про-

изойдет прямое столкновение. Она может «тлеть» длительное время и

вспыхнуть внезапно, поставив под удар всю налаженную систему вы-

живания группы, внести раскол во взаимоотношения и даже привести

к гибели, как отдельных членов, так и всей группы. Любое изменение

конфликтной ситуации приводит или к прекращению конфликта, или

же, наоборот, к его разгоранию с новой силой. Порой конфликтная

Часть I. Особенности существования человека в экстремальных ситуациях • 28

ситуация в своем развитии может перейти в истерику у одной из конф-

ликтующих сторон. Причем впасть в истерическое состояние может

необязательно женщина. Привести человека в такое состояние может

создавшаяся аварийная ситуация, выхода из которой он или она не

видит, отсутствие достаточного количества пищи и необходимость ее

строжайшей экономии, внезапная (при катастрофе самолета, парохода,

другого транспортного средства в ненаселенной местности) необходи-

мость отказа от привычного образа жизни и требование руководителя

исполнения необычных, иногда, с точки зрения данного человека, «гряз-

ных» обязанностей и т. п.

Воздействие истерического припадка на окружающих колоссально,

даже вопреки здравому смыслу и человеческой морали. Во время при-

падка человек, впадший в истерику, редко наносит себе тяжелые трав-

мы; даже падая на землю, он или она сначала выберет место почище и

только потом ляжет. Опасность состоит в другом. Сочувствие зрителей

разжигает азарт и доводит до такой степени, что впавшему в истерику

бывает трудно остановиться.

Во время истерического припадка, в отличие от эпилептического,

зрачки обязательно реагируют на свет, практически не бывает произ-

вольного мочеиспускания и прикусов языка.

Прервать припадок, а точнее, прекратить спектакль проще всего, уда-

лив зрителей или внезапно ударив впавшего в истерику человека по щеке,

облив холодной водой или неожиданно с грохотом обронив что-либо на

землю. Почти сразу произойдет мгновенная реакция: человек вздрогнет,

оглянется по сторонам и вряд ли продолжит свое представление.

Самое большое зло истерики — это простота в достижении цели, т. е. |

исполнение прихоти или предъявленных условий. Как правило, таким при- |

емом пользуются люди, хоть раз познавшие успех в достижении цели и I

уверовавшие в безотказность такого способа, но в то же время они, I

сами того не замечая, становятся действительно больными людьми с |

очень скверным характером. |

Истерический припадок всегда устраивается в присутствии хотя бы |

одного человека. Чем больше зрителей, тем ярче спектакль, хотя зрели-

ще это, как правило, не для слабонервных, так как истерические при- |

падки могут быть необыкновенно разнообразными в своих проявлениях, «

например человек катается по земле, рвет на себе волосы и одежду, |

изгибается дугой, опираясь в землю затылком и пятками, рычит, сто- |

нет, выкрикивает непонятные фразы, иногда стоит на коленях, зала- |

мывает руки, и при этом изо рта извергается слюна или отборный мат. |

Любой конфликт динамичен в своем развитии. В нем наблюдаются

следующие стадии развития', возникновение, осознание конфликтной

ситуации, проявление конфликта, поиск средств его устранения и его

Конфликтные ситуации, пути и возможности их разрешения • 29

Прекратить разгорающийся

конфликт или истерику помо-

гут самообладание, твердость

и немного сарказма в восприя-

тии происходящего. Ни в коем

случае недопустимо идти на

поводу у конфликтующих сто-

рон — это обязательно приве-

дет к еще большему разгоранию

конфликта.

затухание (разрешение). Бывают конфликты кратковременные, длитель-

ные и затяжные или зашедшие в тупик.

Длительность протекания конфликта связана с неумением или не-

желанием конфликтующих сторон найти выход из создавшегося поло-

жения. В этом случае рождаются и укрепляются чувства неприязни и

даже явно выраженной вражды, стороны превращаются в противников.

В условиях автономного существования с наличием экстремальной

ситуации люди, попавшие в такие условия, не всегда находят пути и

возможности бесконфликтного общения. Это зависит от жизненного

опыта человека и уровня его культуры.

Устранение конфликтов сводится, в первую очередь, к предупрежде-

нию любой конфликтной ситуации. Руководитель группы или тот, на

кого эту обязанность в критический

момент возложила группа, должен

предусмотреть возможности возник-

новения конфликтных ситуаций. Не-

обходимо постараться не допустить

их, а в случае малейшего проявления

намеков на их возникновение немед-

ленно принять меры к устранению та-

кой ситуации.

При возникновении конфликта ру-

ководитель должен взять на себя уп-

равление конфликтом, если тот воз-

ник в межличностных отношениях, и принять оптимальное решение

его разрешения, не ущемляя самолюбия конфликтующих сторон.

Для преодоления межличностного конфликта необходимо, прежде

всего, реалистично оценить его суть и установить не только непосред-

ственный повод, но и его причину. Следует учитывать, что истинная

причина конфликтной ситуации зачастую маскируется его участника-

ми. Надо иметь в виду, что проявляющиеся в конфликте противоречия

могут быть как реальными, так и воображаемыми и часто его суть ока-

зывается не столь значительной.

Разрешение конфликта почти всегда усложняется и даже разгорается

с новой силой, если его пытается урегулировать одна из противобор-

ствующих сторон.

Если участники конфликта пытаются таким способом решить, как

действовать в той или иной ситуации и их взгляды прямо противопо-

ложны, то в этом факте уже содержится утверждение, что конфликтую-

щими сторонами различаются не цели (то есть сам факт выживания и

спасения), а истолкование того, каким путем этого можно достичь. Для

разрешения такого конфликта нужно показать различия в понимании

подхода к одинаковой цели.

Часто эмоции конфликтующих сторон свидетельствуют об отсутствии

серьезных аргументов. Эмоциональный тон при выяснении отношений

Часть I. Особенности существования человека в экстремальных ситуациях • 30

почти всегда снижает эффект воздействия друг на друга. К сути главно-

го вопроса, вокруг которого и разгорелся конфликт, «примешиваются»

личные антипатии, резкость, обидные слова, угрожающие мимика и

жесты, высокомерный тон, презрительный взгляд. Конфликт приводит

к нарушению установившихся отношений, создает в группе нетерпи-

мую обстановку и вызывает стрессовые состояния не только у конф-

ликтующих, но и у окружающих.

Врачи знают о связи некоторых заболеваний с определенными эмоциями. I

Так, по образному выражению известного клинициста М. И. Аствацау- |

рова, сердце поражается страхом, печень — гневом, желудок — апати- |

ей и подавленным настроением. ।

Отрицательные эмоции изменяют не только деятельность сердечно-

сосудистой и пищеварительной систем, но и состав крови. Так, напри-

мер, эмоции тревоги ускоряют свертывание крови, повышают ее вяз-

кость, что увеличивает возможность образования тромбов.

Частое повторение психотравмирующих ситуаций приводит к повышению

артериального давления крови, нарушению пищеварения, потливости, не-

достаточности почечного кровообращения, отекам и другим отклонениям.

Сильное или слишком длительное эмоциональное напряжение называют |

нервным или эмоциональным стрессом. А факторы, вызывающие стресс, |

могут быть самыми различными. Это может быть и физическая на- I

грузка, и воздействие холода или жары, и конфликтная ситуация. I

Существует несколько тактических приемов разрешения конфликтов.

Уход от конфликта может быть произведен руководителем созданием

«условно» критической ситуации, при которой необходима срочная мо-

билизация всей группы. Например, быстрый перенос места лагеря на

более безопасное место, форсированный марш ввиду надвигающейся

опасности и т. д.

Среди других тактических приемов могут быть и такие, как сглажи-

вание спорных вопросов, нахождение компромисса, создание ситуации

«переговоров», выявление «зоны согласия», определение границ конф-

ликта и, наконец, использование принуждения к его окончанию.

Тактика управления конфликтом выбирается в зависимости от его

содержания и глубины, а также от психического состояния конфликту-

ющих сторон. Разрешение конфликта возможно лишь при наличии у

руководителя объективного подхода к его сути и каждой из противо-

борствующих сторон. Это обеспечивает более быстрое и легкое разре-

шение конфликта. В этом заключается психологическая закономерность:

люди, которые разделяют наши взгляды, вызывают у нас чувство сим-

патии и расположения. Но это лишь до тех пор, пока не выявится раз-

личие во взглядах. Поэтому нельзя обвинять кого-либо в возникнове-

нии конфликта, необходимо ликвидировать породившие его причины.

Этапы психологической адаптации • 31

Глава 6

Этапы психологической адаптации

' ъЛЕЬ - * V 4 «А-" i'is* . Г.- 4»' f 4 £ , ЦяЯ £

Действие психотравмирующих факторов вызывает в организме чело-

века состояние перенапряжения — стресс. Стресс — неотъемлемая часть

жизни, опасен лишь дистресс, когда организм не успевает восстанавли-

ваться.

Важнейшая проблема экстремальных условий — адаптация.

Исследования психологов выявили комплекс из трех основных реак-

ций организма в процессе приспособления к новым условиям, назвав

их общим синдромом адаптации. Это:

фаза тревожного состояния;

фаза сопротивления;

фаза истощения.

На этапе начального психического напряжения в первые часы и мину-

ты аварии или катастрофы и попадания в экстремальную ситуацию уси-

ливается психическая напряженность, выражающаяся в тягостных пе-

реживаниях, в субъективном замедлении течения времени, в наруше-

ниях сна. Она вызвана «проигрыванием» в воображении человека

предполагаемых ситуаций, которые могут возникнуть в его положении.

Во время фазы сопротивления организм продолжает расходовать име-

ющиеся резервы, чтобы оставаться в норме. Но при этом при состоя-

нии психического напряжения происходит приближение к индивиду-

альному барьеру человеческих возможностей в адаптации к возникшей

ситуации. При этом человек использует все резервные возможности

своего организма и может осуществлять сложную деятельность, полно-

стью предвидя и контролируя свои поступки, не испытывая при этом

тревоги, страха или растерянности.

Процесс психической переадаптации может длиться от нескольких

часов до нескольких суток в зависимости от силы воли, стремления к

жизни, общего физического состояния, отсутствия или наличия травм,

одиночества или нахождения в группе.

Но при жестком и длительном воздействии стрессов происходит пе-

ренапряжение. Этап психической переадаптации сменяется этапом не-

устойчивой психической деятельности. Появляются необычные психи-

ческие состояния: эмоциональная неустойчивость, нарушения ритма

сна и бодрствования. Но в то же время это нормальные защитные реак-

ции организма в границах психологической нормы. Эти необычные

психические состояния отличаются от необратимых тем, что человек

понимает кратковременность такого состояния, свою связь с окружаю-

щей средой и мотивированность своих поступков, сохраняя при этом

критичность по отношению к ним.

Часть I. Особенности существования человека в экстремальных ситуациях • 32

Если же давление окружающей враждебной человеку среды на барь-

ер психической адаптации усиливается, то резервы организма катаст-

рофически уменьшаются. Наступает фаза истощения. Когда резервы

организма оказываются полностью исчерпанными, происходит прорыв

барьера психической адаптации и наступает так называемая психиче-

ская дезадаптация или кризис.

Необычные психические состояния, возникающие на этапе неустой-

чивой психической деятельности, разнообразны. Иногда у человека,

остро переживающего одиночество и отсутствие информации о том,

что происходит вокруг него, появляются яркие цветные сновидения,

часто трудно отличаемые от реальности. Видения и слуховые галлюци-

нации появляются и во время бодрствования. Усиленно работает вооб-

ражение. Слышатся какие-то голоса, появляется ощущение того, что

кто-то постоянно находится рядом, вдалеке мелькают какие-то люди,

хищные животные... Галлюцинации возникают непроизвольно, поми-

мо желания человека, и он не может от них избавиться. Эти нарушения

нормального восприятия окружающей действительности происходят, как

правило, в промежуточном состоянии между бодрствованием и сном

из-за постоянного напряжения и катастрофического недосыпания.

Роберт Мэнри во время одиночного трансатлантического плавания на

яхте «Тинкербель» вынужден был принимать таблетки, чтобы бодр-

ствовать. Однажды утром он вдруг оказался в царстве дикой фанта-

зии, в странном мире, где иллюзия и реальность замысловато перепле-

тались. Галлюцинация продолжалась несколько часов... «Я, фигурально

выражаясь, очутился на ничейной земле, где действительность и вооб-

ражение живут бок о бок и границы между ними невозможно опреде-

лить... Подобно человеку, охваченному гипнотическим трансом, я видел

и слышал вещи, которых не существовало...» Так описывал он впослед-

ствии свое удивительное состояние. И далее: «Я проникся убеждением,

что я не один, что на «Тинкербель» присутствует еще кто-то. Не по-

мню ни лица, ни того, как был одет этот кто-то, хотя, кажется,

одежда его смахивала на костюм яхтсмена... Выяснилось, что он очу-

тился на «Тинкербель» как бы по «автостопу» и я должен подвезти

моего непрошеного пассажира к его дому, который находится на неболь-

шом острове где-то поблизости. Позже румпель оказался в руках моего

призрачного спутника, сам же я превратился в пассажира».

Стивен Каллахан, совершивший вынужденный дрейф через Атлантику на

спасательном плотике после крушения своей яхты, называет надежды и

мечты единственным убежищем от невзгод. «Вся моя жизнь проходит у

меня перед глазами, будто фильм, который прокручивается назад».

Подобные представления возникают и у спелеологов. Мишель Чифр рас-

сказывает: «Я видел перед собой море и синее небо, многолюдные пляжи,

тысячи мужчин, женщин, детей... В глубине пропасти, совсем рядом со

мной, возникало видение кораллового рифа».

Этапы психологической адаптации • 33

Кристина Риттер, проведшая

60 суток в одиночестве в усло-

виях полярной ночи на Шпицбер-

гене, разговаривала вслух с лу-

ной: кормила ее, поила, уклады-

вала спать.

Райнхольд Месснер «общался» с

рюкзаком и ледорубом: «Вскоре я

уже жалею, что со мной нет

рюкзака, моего верного друга. Мне ?

недостает его. В течение двух

предыдущих дней он был моим

собеседником, вдохновлял меня,

вел вперед, когда силы полностью |

покидали. Теперь я разговариваю

с ледорубом. Однако в этом пред-

мете я не чувствую друга».

У человека, находящегося в одиночестве, усиливается потребность в

общении. Иногда он начинает разговаривать сам с собой. Персонифи-

цируются и неодушевленные предметы. Часто отмечаются симптомы

так называемого астенического синдрома (т. е. истощения нервной си-

стемы). Это проявляется в эмоциональной неустойчивости, снижении

настроения, вялости, апатии, заторможенности, сменяемой раздражи-

тельностью, нарушении сна, сниже-

нии работоспособности. Кристина Риттер, проведшая

В какой-то мере удовлетворить по- 60суток в одиночестве в усло-

требность в общении при полном оди- виях полярной ночи на Шпицбер-

ночестве помогает ведение дневнико- гене, разговаривала вслух с лу- I

вых записей. Но не всегда есть, чем и ной: кормила ее, поила, уклады-

па чем писать. Хотя при желании вала спать. j

можно использовать множество под- Райнхольд Месснер «общался» с I

ручных природных материалов, о ко- рюкзаком и ледорубом: «Вскоре я |

торых будет рассказано в дальнейшем. Уже жалею, что со мной нет |

Создание силой воображения «со- рюкзака, моего верного друга. Мне *

беседника» и персонификация объек- недостает его. В течение двух |

тов являются прекрасной защитной предыдущих дней он был моим |

реакцией организма на экстремаль- собеседником, вдохновлял меня, |

ную ситуацию в условиях абсолютно- вел вперед, когда силы полностью |

го одиночества. покидали. Теперь я разговариваю I

После благополучного завершения с ледорубом. Однако в этом пред- I

вынужденного автономного суще- мете я не чувствую друга». I

ствования в агрессивной окружающей .......

среде человек некоторое время находится или в состоянии крайнего

возбуждения, или, наоборот, в состоянии глубокой депрессии.

Сроки реадаптации после возвращения в цивилизацию и обычные

для человека условия различны и зависят от степени воздействия на

человека психотравмирующих факторов, длительности нахождения в

экстремальной ситуации и индивидуальных особенностей личности.

Чаще всего переход к обычному ритму работы и жизни занимает не-

сколько дней, но иногда этот процесс требует и более длительного вре-

мени: нескольких месяцев и даже лет!

Из всего вышесказанного вытекает, что у человека в экстремаль-

ной ситуации есть определенный лимит времени, который весьма

значительно колеблется в зависимости не только от внешних факто-

ров воздействия, но и от психофизического состояния человека, а

также еще и от определенных навыков жизнеобеспечения в экстре-

мальных условиях.

Но есть, однако, и те критические цифры и моменты, переступать

которые организму не дано. Это касается пребывания человека в силь-

но охлажденной воде — ниже —6 °C, в мороз на сильном ветру. Даже

при О °C, но ветре свыше 5 м/с наступает обморожение и опасное

2 - 5802

Часть I. Особенности существования человека в экстремальных ситуациях • 34

переохлаждение организма. При длительном перегреве тела и, особен-

но, непокрытой головы, при недостатке или отсутствии воды (от поте-

ри всего 15 % влаги от массы тела) наступает смерть.

Глава 7

Причины возникновения аварии

и катастроф

Автомобильная авария

Причины автомобильных аварий

слабые навыки вождения;

превышение скорости на недозволенных или опасных участках;

действия пассажиров, отвлекающие водителя;

алкогольное или наркотическое опьянение;

сон за рулем;

сильное переутомление;

внезапная смерть за рулем;

нарушение психического равновесия, вызванное сильным стрессом;

потеря видимости (ночью при неисправных фарах, в сильном ту-

мане, в песчаной буре, при сильном ливне или снегопаде);

возгорание двигателя из-за короткого замыкания в электрической

системе;

автомобиля или взрыв бензобака;

отрыв колеса или разрыв кардана на большой скорости движения;

отказ двигателя на опасном участке дороги;

отказ тормозной системы на повороте, скользкой дороге, при эк-