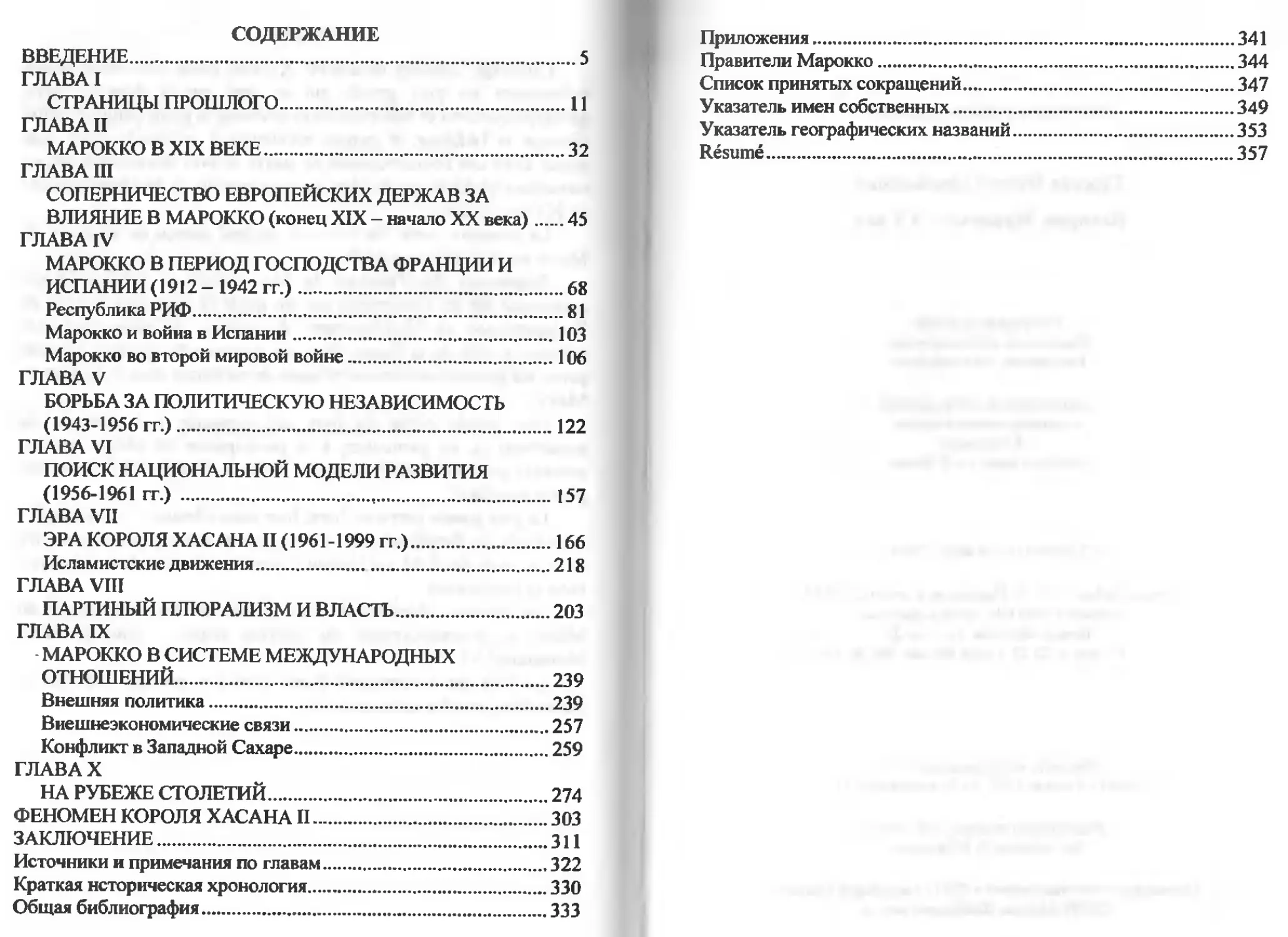

Text

ИСТОРИЯ СТРАН ВОСТОКА

XX ВЕК

Серия основана в 1999 г.

Редакционная коллегия

Р.Б.Рыбаков (главный редактор),

В.М.Алпатов, А.З.Егорин (отв. редактор тома),

В.А.Исаев, Р.Г.Ланда, В.В.Наумкин, И.Д.Звягельская,

Б.Г.Сейранян, Ю.В.Чудодеев (ученый секретарь серии)

М.С.СЕРГЕЕВ

ИСТОРИЯ МАРОККО

XX ВЕК

Москва

ИВ РАН

2001

ББК 63.3(5) (бМар)

С12

Отв. редактор тома

А.З. Егорин

Редактор издания

ГВ.Миронова

С12 Сергеев М.С.

История Марокко. XX век.

М.: Институт востоковедения РАН, 2001.-356 с.

ISBN 5-89282-177-3

В монографии проанализированы основные вехн исторического пути

Марокко в XX веке. Автор работы - известный специалист по новейшей исто-

рии арабских стран Северной Африки н социально-политической проблематике

современного афро-азиатского мира. Его перу принадлежит ряд исследований,

касающихся новейшей истории стран Северной Африки.

В последнее десятилетие XX века автор несколько лет провел в Марокко,

где стал свидетелем и участником многих событий, происходивших в этой

самобытной стране. Книга рассчитана иа широкий круг читателей, следящих за

событиями в этом североафриканском государстве, и может быть использована

в качестве пособия в высших и средних учебных заведениях.

ББК 63.3(5) (бМар)

ISBN 5-89282-177-3

© М.С.Сергеев, 2001

© Институт востоковедения РАН,

2001

ВВЕДЕНИЕ

“Марокко - это дерево, корни которого уходят глубоко в

Африку, а ветви тянутся до Европы”. Такая образная характе-

ристика места Марокко на политико-географической карте мира,

данная королем Хасаном II, лучше всего отражает специфику

этой самобытной страны. Находясь на перекрестке торговых пу-

тей, цивилизаций и религий, занимая ключевое стратегическое

положение, Марокко всегда играло важную роль в мировой

политике.

Марокко - государство на северо-западе Африке. Территория

- 702,5 тыс. кв. км (с учетом Западной Сахары). Население (по

оценке на 1998 г.) — около 28 млн. человек. Коэффициент при-

роста населения несколько уменьшился в последнее время, и за-

метно отстает от среднего для Ближнего Востока. Распределение

населения по регионам характеризуется крайней неравномер-

ностью. Около трети населения (36,1%) моложе 15 лет, от 15 до

30 лет — 29,8%. В течение некоторого времени возможность эми-

грации в страны Западной Европы стала частичным решением

проблемы постоянно растущей численности населения в городах.

С начала 80-х годов 600 тыс. марокканцев обосновались в запад-

ноевропейских странах. Во второй половине 90-х годов острота

этой проблемы в определенной степени была снята миграцией на

заработки в страны Персидского залива.

По национальному составу - арабы представляют 65% насе-

ления, берберы — 33% (официальные данные). Имеются не-

большие общины европейцев, африканцев, евреев. Подавляющее

большинство жителей (более 99%) исповедует ислам суннитского

толка, есть небольшие общины христиан-католиков (0,1%) и

иудеев (0,1%).

Коренные жители страны - племена древних берберов -

занимались охотой, скотоводством, в некоторых районах -

земледелием.

О происхождении берберов с колониальной эпохи сложилось

два мнения. Согласно первому, они пришли из Европы (берберы

5

- варвары). Кстати, абсолютное большинство берберов, с кото-

рыми довелось беседовать автору, придерживаются именно этой

версии. Согласно второму, родина берберов - Ближний Восток.

Впрочем, все больше исследователей сходятся во мнении,

что заселение западной части Северной Африки имело общую

отправную точку - Западную Азию, но колонизация шла по двум

направлениям. Первое - через северные средиземноморские рай-

оны Африки (более светлые племена), второе - через Западную

Африку (темные племена). Отличительной особенностью заселе-

ния региона было отсутствие доминирования какой-либо группы

племен.

Население Марокко в большинстве своем арабы и берберы

по происхождению. После многих поколений взаимных браков

первоначальное отличие между этими двумя группами теперь

стало скорее лингвистическим. Берберский язык, хотя и подверг-

ся значительному влиянию арабского, сохранился в горных рай-

онах. Берберо-говорящие жители подразделяются на три группы:

рифскую (в горном массиве Риф), тамазиг (район Среднего

Атласа) и шлёх (горы Высокого Атласа и долины реки Сус). По

мере улучшения связей между горными областями и средиземно-

морским побережьем и продолжающимся массовым переселени-

ем сельских жителей в города арабо-берберское двуязычие стано-

вится обычным явлением среди берберо-говорящего населения.

Арабский язык является основным языком марокканцев,

французский используется в качестве второго языка, особенно

при получении естественнонаучного образования. На арабском

говорят в основном арабизированные берберы, потомки арабов-

бедуинов, пришедших в Марокко с арабскими завоевателями в

VII в., или с воинственными племенами хиляль в XI-XII вв.

Арабский используют также потомки переселенцев из Испании и

христианских завоевателей с Иберийского полуострова в XV в.

Торговые отношения, культурные связи, а также работоргов-

ля привели к появлению значительного числа темнокожих афри-

канцев из полупустынных районов юга Сахары в Марокко. Их

потомки проживают сейчас главным образом в южных оазисах и

в больших городах. Еврейская община была довольно многочис-

ленной до 1948 г., пока не началась эмиграция в Израиль, Европу,

Южную и Северную Америку.

Что касается языка и культуры берберов, то здесь царит

6

полная неопределенность. Возможно, определенный свет был бы

пролит, если лингвисты расшифровали бы древнеберберские

письмена, но пока никто не может утверждать, что сделал это.

Многочисленные археологические находки, сделанные в 30-х

годах нашего века, свидетельствуют, что не так давно, всего

лишь несколько тысяч лет назад, пустыни Сахары, скорее всего

не было. На ее месте лежала плодородная зеленая равнина, в ко-

торой, без сомнения, жил человек.

В эпоху раннего палеолита климат на территории современ-

ного Марокко был теплый и влажный. Растительный покров был

представлен саванной и лесами и напоминал современный Чад.

Территория была заселена немногочисленными племенами, о чем

свидетельствуют обнаруженные стоянки близ Касабланки, Рабата

и Джебель-Ирхуда. В эпоху среднего палеолита начались значи-

тельные изменения климата, на смену влажному климату пришел

сухой.

Примерно в 4000 г. до н. э. началась эпоха неолита, которая

продолжалась до 1000 г. до н. э. К этому времени климат в Ма-

рокко стал похожим на современный. В этих условиях горные

цепи с определенным достатком воды стали местом, где укрыва-

лись племена скотоводов, пришедших с юга, и куда вслед за ни-

ми пришли племена с Иберийского полуострова. Постепенно се-

верное Марокко превратилось в иберийскую провинцию [1].

Доисторический период сменила эпоха так называемой пер-

вой колонизации Марокко и Магриба в целом, которая началась в

конце II тысячелетия до н. э. и продолжалась до VII в. н. э. В этот

период финикийцев сменили греки, им на смену пришли рим-

ляне, затем - вандалы. Как правило, первоначально они осваива-

ли прибрежные районы, а затем проникали, и довольно далеко,

вглубь материка. Сведения об этом периоде дошли до нас в гре-

ко-латинской литературе. К сожалению, в ней нашли широкое

отражение деяния колонизаторов. Что касается местных народов,

то, как и в предшествовавший период, о них имелись лишь отры-

вочные сведения.

В целом, большинство исследователей сходится во мнении,

что в последние три тысячелетия до нашей эры берберы Север-

ной Африки находились скорее под влиянием средиземномор-

ской цивилизации, чем какой-либо из восточных или африкан-

ских. Они скорее были оседлыми, чем кочевниками, с преиму-

7

щественным занятием скотоводством, и их главным занятием

была работа на земле. Взаимодействие берберов с финикийцами

многое дало первым в плане перенимания опыта торговли и ус-

тройства городов. Самым важным результатом этого взаимодей-

ствия стало появление к IV в. до н. э. на территории современ-

ного Марокко, в его северной части, могущественных монархий,

о чем свидетельствуют результаты археологических раскопок.

Позднее все они пали под ударами могущественного Рима.

Географическое положение Марокко на пересечении тор-

говых путей, относительная доступность — морским путем со сто-

роны Европы и сухопутным вдоль средиземноморского берега

Африки, мягкий климат и разнообразный рельеф этой страны во

все времена представляли стратегический интерес для сильных

цивилизаций. Именно поэтому в Марокко побывало столь много

завоевателей. Почти все они оставили свой след в истории стра-

ны. Но каждый раз новые колонизаторы, приходившие на эту

землю, оставляли восхваления своим подвигам и стремились

уничтожить или умалить заслуги своих предшественников.

Это обусловило и интерес, и сложность работы исследова-

телей. История древняя и средних веков не так хорошо изучена, н

новые археологические находки дают возможность для тех или

иных гипотез. История последнего столетия имеет гораздо боль-

ше документов, но сложность ее освещения состоит в другом.

История Марокко до последнего времени представлялась

тремя категориями авторов. К первой можно отнести европейцев,

т. е. “колонизаторов”, ко второй - марокканских националистов,

к третьей — востоковедов советского периода. Ни те, ни другие,

ни третьи, как представляется, не были до конца свободны в

своих суждениях н в своем творчестве следовали определенным

идеологическим установкам, нередко сводившимся к крайним, а

потому далеким от объективности суждениям. Как считает, на-

пример, марокканский историк Омар Сегрушни, для современной

марокканской историографии характерно “манипулирование ис-

торией” [2]. В этой связи автор этой книги счел необходимым в

одних случаях излагать свою точку зрения на определенные

события в истории Марокко, в других — представлять сравнитель-

ный анализ противоположных позиций, в-третьих, в наиболее

острых случаях - предоставлять слово очевидцам тех или иных

событий. В ряде случаев оценки автора, возможно, не совсем

8

совпадают с устоявшимися точками зрения, особенно по некото-

рым вопросам российско-марокканских отношений.

Почти 40 лет истории Марокко в XX веке неотделимы от

личности короля Хасана II. К моменту завершения работы над

книгой незадолго до его смерти 23 июля 1999 г. исполнилось 38

лег с момента его восхождения на престол. Уже одна продол-

жительность его нахождения у власти говорит о многом, и, преж-

де всего - об его искушенности в вопросах внешней и внутренней

политики. Поэтому неудивительно, что значительная часть книги

посвящена эре короля Хасана II.

Марокканский монарх являлся признанным дуайеном среди

лидеров арабских государств. 11а его глазах судьбами мира и вой-

ны на планете вершили такие политики, как Сталин и Черчилль,

Рузвельт и де Голль, Брежнев и Дж.Кеннеди. Уже одно подобное

политическое долгожительство заставляет отказаться от каких-

либо однозначных и крайних оценок, потому что все они будут

несправедливы и не смогут отразить действительность. Ясно

одно: любящий отец и дед, блестяще образованный и просвещен-

ный монарх, но одновременно жесткий, изощренный, практичес-

ки всегда добивавшийся своей цели самодержец, тонкий цени-

тель европейской культуры и приверженец арабо-мусульманско-

го традиционализма - это лишь отдельные грани его неординар-

ной и противоречивой фигуры.

Сложность своей натуры сам король определял так: “Я -

человек принципов, но не позиций. Я могу их менять каждый раз,

когда это необходимо, оставаясь при этом в рамках моих прин-

ципов” [3]. Среди друзей марокканского монарха фигурировало

немало достаточно одиозных личностей. Достаточно назвать по-

следнего шаха Ирана Резу Пехлеви, главаря ангольской группи-

ровки УНИТА Дж.Савимби, экс-президента Заира Мобуту. Толь-

ко уважения может заслуживать тот факт, что король ни разу в

угоду перипетиям политической конъюнктуры не отказался от

дружбы с ними. Монарх всегда умел быть благодарным по отно-

шению к верным ему подданным, и беспощаден к тем, кто его

предавал.

Хасан II блестяще знал историю Франции и любил приводить

примеры из нее в своих многочисленных интервью зарубежным

средствам массовой информации. Привязанность к нему тех или

иных людей, лично знавших монарха во время его продолжитель-

9

ного правления, отчасти определялась смешением культур, кото-

рое он вобрал и которым умело пользовался.

Говорят, что лучшие комплименты и самые справедливые

оценки звучат из уст врагов. Приведем отзыв о Хасане П, сделан-

ный после его кончины французской газетой “Монд”, которая

никогда не упускала возможность “пополоскать” имя монарха.

“...Марокканский суверен приобрел такое политическое чутье,

которого не ожидали от него многие в момент, когда он взошел

на трон после кончины его отца Мохаммеда V. Наследный принц

и даже молодой король при посещении Соединенных Штатов

покупал галстуки - тысячами, рубашки - сотнями, “Кадиллаки” -

десятками. За это его критиковала американская пресса. Она ви-

дела в нем всего лишь испорченного ребенка из нищей страны.

Но это был всего лишь признак близорукости с ее стороны. Плэй-

бой оказался способным править — пусть это осуществлялось же-

лезной рукой - страной, раздираемой берберами и арабами...

Нельзя преуспеть в этом, не имея определенных талантов” [4].

Рассказать о Марокко XX столетия - трудная и интересная

задача. Автор проработал в Марокко в обшей сложности 6 лет

(1990-1992 гг. и с 1997 г. по настоящее время) и всем сердцем

полюбил эту прекрасную страну гордых и мужественных людей.

По мнению многих историков и журналистов, писавших во вто-

рой половине XX столетия о Марокко, их творчество напоминало

движение по лезвию бритвы в связи с чрезвычайной деликат-

ностью и трудностью объективного отражения жизни королев-

ства, поскольку невозможно, чтобы та или иная работа удовле-

творила одновременно и сторонников, и противников монархии.

Печальный опыт некоторых из авторов говорил: стоит перейти в

критическом анализе невидимую грань, и ты становишься либо в

самом мягком случае “некомпетентным” в глазах официального

Рабата, либо “пособником режима” с точки зрения критически

настроенных к нему кругов. Тем не менее стремление еще раз

“открыть” россиянам далекое Марокко, некоторые малоизвест-

ные у нас страницы его истории, победило, н читателю пред-

ставлена настоящая книга.

ГЛАВА I

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

Чтобы кратко рассказать о доисторическом Марокко, необхо-

димо ответить на следующие вопросы. Совпало ли появление

жизни на территории современного Марокко с изменениями кли-

мата в Северной Африке? Откуда пришли берберы, издревле на-

селявшие территорию современного Марокко? Какое происхож-

дение имеет их язык? Какое происхождение имеет их культура?

К сожалению, однозначных ответов на этн вопросы пока нет.

В XII в. до н. э. началась финикийская колонизация средн-

ем номорского побережья Марокко. Но она не оказала сколько-

нибудь заметного влияния на хозяйственную жизнь внутренних

областей, хотя и способствовала развитию земледелия, культива-

ции новых сельскохозяйственных культур.

Первые следы проникновения финикийцев в Марокко отно-

сятся к VII в. до н. э. В этот период возникли их города-порты

Ликсус (близ Лараша), Могадор (Эссавира) и Сала (Шеллах). С

VI в. до н. э. началось проникновение в Марокко карфагенян.

Впоследствии финикийские колонии в Марокко перешли под

власть Карфагена.

К VI в. до н. э. на Севере Африки образовалась могучая тор-

говая империя с центром в Карфагене. Она простиралась от Три-

политании (Ливия) до Рио-де-Оро (Атлантическое побережье).

По в зону ее влияния входили главным образом прибрежные

районы.

К IV в. до н. э. в северных районах Марокко сложилась феде-

рация преимущественно земледельческих племен.

Считается, что населявшие Марокко народы миновали мед-

ный и бронзовый века, шагнув, благодаря финикийцам, в начале

новой эры из неолита в железный век. Тем не менее после-

довавшие позднее открытия древних разработок месторождений

меди и олова опровергли это суждение. Признано, что навыки

11

обработки металлов пришли в Марокко из Иберии.

Первые упоминания о Магрибе как арене ожесточенной

борьбы за влияние в нем относятся к VI в. до н. э., когда столкну-

лись интересы греков и финикийцев. Затем к середине II в. до н.э.

Северная Африка стала регионом с преобладающим влиянием

Рима. После того, как в первые годы нашей эры Птолемей захва-

тил территорию современной Мавритании, история Магриба на

два века была связана с римской армией и беспрерывной чередой

восстаний местного населения.

На юге Марокко, возможно, находилась таинственная Бабила

- легендарный город эпохи правивших в Египте Птолемеев.

Обнаруженные в 1997 г. остатки древнего городища расположе-

ны на возвышенности у берега Атлантического океана в 180 км к

северу от современного административного центра сахарских

провинций города Эль-Аюн. Географические координаты разва-

лин соответствуют дошедшим до нас описаниям места нахожде-

ния Бабилы. Существует версия, что древний город являл собой

перевалочный пункт на караванном пути вдоль атлантического

побережья. Арабские и иберийские географы в средние века

никогда не придавали большого значения этому забытому марш-

руту. Основные караванные пути того времени, связывавшие юг

и север Сахары, проходили в районе современного Тиндуфа

(Алжир). В случае, если проводимые в настоящее время раскопки

подтвердят версию о том, что найденное городище — действи-

тельно Бабила, будет опровергнута устоявшаяся теория об отсут-

ствии оседлого образа жизни у населявших этот регион народов в

последние столетия до нашей эры.

После падения Карфагена (146 г. до н. э.) северные районы

Марокко попали под влияние Рима. На этих территориях начали

развиваться рабовладельческие отношения.

В период, предшествовавший освоению Марокко римлянами,

на территории между современным Западным Алжиром и Север-

ным Марокко появилась первая форма государственности — коро-

левство Мовретания (древнее название страны) со столицей в

Волюбилнсе. Первоначально оно находилось в вассальной зави-

симости от Рима.

Окончательно север Марокко был завоеван римлянами к 27 г.

до н. э. До этого момента еще в 45 г. до н. э. северо-западные

районы Марокко вошли в римскую провинцию Мавритания Тин-

12

«шанская с центром в г.Тингис (современный Танжер). Северо-

восточные районы вместе с северо-западной частью Алжира со-

ставили провинцию Мавритания Цезарейская с центром в г.Це-

шрея (современный Шершель в Алжире).

Римляне построили ряд крупных городов (Шелла, Баназа,

Полюбилис и др.). Они же образовали верхушечный слой горо-

жан. В городах получил распространение латинский язык. В

середине II в. н. э. в римских колониях Северной Африки начало

распространяться христианство. К началу Ш в. оно стало преоб-

ладающей религией среди берберов - жителей городов [1]. Цер-

ковь сделала огромную ошибку, встав на сторону' самых богатых

слоев общества. Когда настала пора крушения империи, неиму-

щие слои вместе с властью Рима отвергли и христианство.

Но римская армия была не только инструментом романиза-

ции. Она также выполняла функции колонизации. Многие бербе-

ры, прослужив 25 лет в римской армии, приобретали право на

римское гражданство и как ветераны получали надел земли.

Одной нз функций армии стала подготовка колонистов, верных

Риму. Последний же был заинтересован в превращении Африки в

основного поставщика зерна — единственной культуры, необхо-

димой Италии. И только во II в. параллельно с возделыванием

зерновых в Марокко возобновилось активное выращивание оли-

вок и винограда [2].

В римский период в Северном Марокко значительное разви-

тие получило сельское хозяйство. Строились ирригационные

сооружения, активно внедрялись новые сельскохозяйственные

культуры (пшеница, оливки, виноград).

В IV—V вв. север Марокко попало под влияние донатис-

тов [3]. Однако на большей части территории страны, населенной

берберскими племенами, по-прежнему преобладали родоплемен-

ные отношения.

В 429 г. вандалы, завоевавшие до этого Испанию, под руко-

водством Гейзерика переправились в Марокко через Гибралтар-

ский пролив. Началась эпоха нового завоевания Северной Афри-

ки. Вандалы образовали свое королевство, центром которого в

439 г. стал Карфаген. К 474 г. вандалам удалось создать огром-

ную морскую империю, владения которой, кроме североафрикан-

ского континента, простирались на Балеарские острова, Корсику,

Сардинию и Сицилию [4].

13

Вплоть до настоящего времени неизвестно, было ли им ока-

зано сопротивление. С уверенностью можно говорить, что рад

городов к югу от маршрута вандалов оставался под Византией

вплоть до начала эпохи арабских завоеваний.

Вайдалы не смогли справиться с религиозной оппозицией,

которав призвала на помощь Византию. В 533 г. армия импера-

тора Юстиниана пришла на смену вандалам. В свою очередь на

смену византийцам пришли новые завоеватели - арабы. В период

с 649 г. по 741 г. они стали хозяевами Северной Африки.

В период между византийцами и арабами берберы мало-

помалу начали отвоевывать утерянные ранее пространства. Одно

из основанных ими государств со столицей в Волюбилисе имело

высокую степень независимости от преемников римлян.

Арабские завоеватели на своем пути нигде не встретили

такого ожесточенного сопротивления, как в Магрибе. Если Еги-

пет и Испания были покорены ими за 3 года, Иран — за 4, Сирия —

за 6 лет, то от первого похода в Магриб в 647 г. до момента, когда

берберы приняли участие в завоевании Испании, прошло почти

полвека. Спустя 15 лет арабы вообще были изгнаны из ряда реги-

онов в ходе восстания, проходившего под знаменами хариджиз-

ма [5]. Мир и относительный порядок воцарились там только к

началу IX в., когда часть Магриба уже отошла от Халифата.

Но история Марокко первых веков нашей эры - это не только

история того, как переходили из рук в руки приморские районы

страны. Свою историю имеет и Марокканская Сахара, которую,

впрочем, затруднительно отделить от истории Сахары вообще.

Колонизацию Сахары историки связывают с экспансией Рима.

Под давлением римских легионов многие коренные жители Маг-

риба ушли в пустыню. Там они сначала вытеснили чернокожих

африканцев. Затем, начиная с I в. н. э., появление в регионе

верблюдов позволило превратить пустыню в среду обитания.

Сюда же относится вопрос, по которому у историков до сих пор

нет единого мнения: было ли появление верблюда первичным, а

вторичным - формирование племенного уклада, или наоборот?

Первую разведку северных районов Марокко арабы произ-

вели в 682 г. [6]. Однако это еще не было завоеванием. Берберы

отчаянно сопротивлялись и несколько раз вынуждали арабов

отступать до Триполитании. Окончательное завоевание террито-

рий, относящихся к современному Марокко, было осуществлено

14

лишь в период с 704 г. по 709 г. Затем началась растянувшаяся на

кека эпоха исламизации и арабизации региона. Ее начало — VIII в.

совпало с периодом непрекращавшихся берберских восстаний

против новых завоевателей. Это движение развертывалось под

знаменами хариджизма [7], ставшего эмблемой берберского

пвтономизма.

Восстание хариджитов началось в 740 г. Оно имело не столь-

ко религиозный характер, сколько социальный, и было вызвано

прежде всего непомерными налогами, которыми правитель Тан-

жера Обейд Аллах обложил вновь обращенных. Он, в частности,

1аставлял берберов отдавать одну пятую от заработанного, при-

чем не только деньгами, но и рабами. Считается, что движение

зародилось в приатлантических долинах Марокко. Его возглавил

простой водонос Майсара. Уже вскоре Сус и Танжер были в

руках восставших. Подкрепления, присланные из Испании и Си-

цилии, были разбиты. Такая же участь постигла элитные силы

арабов, разбитые в сражении при уэде Шелнф [8].

Впрочем, восстание развивалось внутри ислама и его именем.

Хариджиты считали себя истинными последователями учения

11ророка, а тех, против кого они воевали, они называли

предателями учения.

Восстание 740 г. привело к падению власти Омейядов и соз-

данию хариджитских общин-государств. Среди них наиболее

влиятельным был имамат Мидрарндов в Тафилальте со столицей

в Сиджильмасе (757-976 гг.).

В 681-709 гг. территория Марокко была завоевана арабами и

включена в состав арабского Халифата. Берберские племена бы-

ли исламизированы, среди них начал распространяться арабский

язык. Начался процесс постепенного слияния арабской знати с

верхушкой коренного населения Марокко.

Опираясь на берберские племена, арабы в 711-718 гг. захва-

тили большую часть Пиренейского полуострова.

В период, охвативший VIII—XIII вв., на территории Марокко

стали формироваться государственные образования. Первое из

них сформировалось на приатлантических равнинах примерно к

744 г. Его основателем выступил Салех бен Тариф. Объедини-

тельной идеей послужил ислам. Салех провозгласил себя проро-

ком. По мнению некоторых исследователей, он даже написал

свой Коран на берберском языке, на основе берберских обычаев

15

установил период поста, времена и количество молитв, ввел оп-

ределенные временные запреты на употребление отдельных про-

дуктов [9]. Историки отмечают, что Салех не отвергал ислам, а

только хотел его модернизировать, сделать “более берберским”.

Два более мелких берберских политических образования сфор-

мировались в районах современных Сеуты и Мелильи.

Основным итогом хозяйственного развития в этот период

было введение арабами орошаемых культур - риса, сахарного

тростника, твердых сортов пшеницы.

В начале VIII в. в северных районах Марокко завершился

процесс разложения системы античного рабовладения, и начали

формироваться феодальные отношения при сохранении родопле-

менного и рабовладельческого укладов.

Первые данные о государственности на территории совре-

менного Марокко относятся к началу IX в., когда Мулай Идрис

объединил племена в первое мусульманское государство. С ка-

кого момента ведет отсчет эта эпоха, центром которой был Фес,

российские историки не дают точного ответа. В марокканской

историографии принято считать Мулая Идриса основателем ма-

рокканской нации. Известно, что основатель династии Идрис бен

Абдаллах сбежал в Магриб в промежутке между 775 и 786 гг. по-

сле того, как в Аравии была уничтожена его семья. Потомок Али

и Фатимы - дочери Мохаммеда, вследствие своего высокого про-

исхождения сразу приобрел высокий авторитет среди берберов. В

788 г. Исхак — глава берберского племени Аураба, проживавшего

в районе Волюбилиса, назначил его королем н отдал ему в жены

свою дочь Кензу. Опираясь на ислам и арабский язык как объеди-

нительные факторы, Мулаю Идрису I удалось заложить основы

марокканской государственности.

Его сын и преемник Идрис II был рожден берберкой. Именно

он заложил основы градостроительства и начал чеканку соб-

ственной монеты (801 г.). Столица династии город Фес был осно-

ван в 808 г. Город быстро вырос за счет нескольких волн араб-

ских переселенцев.

С 793 г. и по 803 г., когда 11-летний Идрис, сын Идриса I,

взошел на престол, роль правителей исполняли регенты. Империя

Идрисидов с самого начала заняла позицию, откровенно враж-

дебную Багдаду. Центр ее владений составили долины и возвы-

шенности между Рифом и Средним Атласом. Приатлантические

16

долины, Атлас и сахарский юг были вне этой зоны. Тем не менее

|рудно недооценить исторический вклад Идриса II. Именно он

впервые на территории современного Марокко создал организо-

ванное государство. Ему удалось объединить берберские племена

под единой властью, создать правительство, основать столицу,

роль и значение которой в дальнейшем непрерывно возрастали.

Можно утверждать, что на IX в. приходится период процветания

1ападного Магриба, и этот период охватывал также часть X в. К

>похе Идрисндов относится пик исламизации.

Империя Идрисидов быстро расширилась: на восток до

Тлемсена, на юг - сначала до Шеллы, затем далее - до Нфиса (где

точно находился этот город — неизвестно, но определенно —

шачительно южнее современного Рабата). Эти три города имели

огромное значение для дальнейшего процветания империи, так

как от них начинались караванные пути через Сахару.

Основным институтом государства была армия, оплачива-

емая за счет военных трофеев и налогов с немусульман. И'отец, и

сын имели религиозный сан имама.

Со смертью Идриса II в 828 г. его старший сын Мохаммед

разделил завоеванные отцом и дедом территории на шесть частей

по числу братьев. Себе он оставил титул имама и право управ-

ления Фесом. На этот период приходится пик исламизации бер-

берского населения Марокко [10]. Позднее потомки Идрисидов

разделили территорию на еще более мелкие фрагменты, превра-

|ив некогда могущественную империю в совокупность городов-

государств. Тем не менее одним нз достижений Идрисидов, а

точнее — Яхьи - стало основание университета аль-Карауин, че-

рез который прошли все наиболее известные просветители араб-

ского Магриба.

Ислам и тесные торговые связи к концу IX в. теснее сблизили

береговые н глубинные районы Марокко.

С 917 г. северные районы Марокко один за другим перешли

под контроль Фатимидов (Каир) и Омейядов (Кордова), которые

начали череду бесконечных, продолжавшихся до конца XI в.,

войн за преобладание в регионе. Идрисиды сохранили контроль

над рядом городов атлантического побережья, и в частности, над

Игли и Маса [И]. После падения Халифата в Кордове им даже

удалось восстановить контроль над Сеутой.

С середины X в. и до начала эпохи Альморавидов западная

17

часть Северной Африки стала ареной борьбы, которую вели Фа-

тимиды и Омейяды руками своих ставленников. В этот период с

карты Магриба исчезли практически все мини-государства, где

официальной религиозной доктриной был хариджизм [12]. К на-

чалу XI в. после длительной борьбы различных исламских на-

правлений и сект Магриб становится полностью маликитским [13].

Находившиеся на территории современного Марокко города-

государства имели тесные торговые связи, как между собой, так и

внешним миром. Эти связи, а также принадлежность к мали-

китской ветвн ислама и предопределили их последующее объеди-

нение в единое государство, но уже в эпоху Альморавидов —

первой действительно сильной марокканской династии.

Различают трн этапа в формировании империи Альмора-

видов [14]. На первом, в середине XI столетия в Западной Сахаре

сформировалась ее основа с целью дальнейшей экспансии на

север. На втором, начиная с 1056 г., проходило завоевание Ма-

рокко. Один за другим армия, которую возглавлял Абу Бакр бен

Омар, завоевала города Сиджильмаса, Тарудант, Маса, Нфис,

Агмат, Тадла, Сефру и Фес. Затем Абу Бакр бен Омар отбыл на

юг, оставив вместо себя своего племянника Юсефа бен Ташфина.

В 1062 г. последний основал Марракеш, ставший военной кре-

постью. Находясь на перекрестке торговых путей, он быстро взял

на себя прежние функции Сиджильмаса.

Кроме того, Марракеш стал центром литья золотой монеты,

отобрав эту функцию у многочисленных конкурентов. Юсеф ре-

организовал свою армию, создав в ней специальные отряды луч-

ников. Затем в качестве политического и религиозного руково-

дителя он возглавил третий этап завоевания Марокко. В 1063 г.

его войска предприняли первую попытку похода на Фес. Она

завершилась неудачей. Тем не менее 6 лет спустя Юсеф добился

победы. Затем, в период с 1070 по 1080 гг. армия Альморавидов

завоевала Центральный Магриб. Начав с Тазы, Гюерсифа, Удж-

ды, Тлемсена и Орана, армия Юсефа дошла до Алжира [15].

К концу XI в. на территории Западного Магриба впервые об-

разовалось огромное государство, подчиняющееся единой поли-

тической власти. Его границы пролегли от Сахары на юге до Сре-

диземноморья на севере. Затем Юсеф совершил четыре похода в

Андалусию. Их результатом стало образование империи, состояв-

шей из двух частей — магрибинской и европейской, и имевшей

18

две столицы - Марракеш и Севилью.

После смерти в 1106 г. Юсеф бен Ташфин оставил наслед-

нику огромную и богатую империю, вобравшую в себя мусуль-

манскую Испанию и Магриб. Впервые практически все терри-

тории западного ислама оказались собранными под единым

руководством.

В 1124 г. начался закат Альморавидов, которые не смогли

создать идеологическую основу для объединения народов, насе-

лявших империю. На смену им пришли Альмохады. Идеологом и

основателем будущей империи выступил ибн Тумарт. Первый

поход Альмохады предприняли в 1128 г. на Марракеш. Он закон-

чился поражением. Спустя два года умер ибн Тумарт, но он оста-

вил после себя завершенную и готовую к действию структуру.

Его преемником стал Абд аль-Мумин бен Али. В 1132 г. он

объявил себя халифом.

Поступательное развитие империи Альмохадов относится ко

второй половине XII в., совпавшей с правлением трех первых

суверенов династии. Это были Абд аль-Мумин бен Али, Юсеф I

Абу Якуб и Якуб Абу Юсеф аль-Мансур. Это была эпоха непре-

рывных войн под знаменем ислама.

Завоевания эпохи Альмохадов осуществлялись в три этапа.

На первом это было Марокко: Фес пал в 1145 г., Марракеш — в

1146 г. На втором (1151-1161 гг.) Абд аль-Мумин направил свою

армию в Центральный Магриб и дошел до Триполи. Затем он

начал готовить поход в Андалусию, но эта подготовка была прер-

вана его внезапной смертью в 1163 г. В этот период Альмохады

имели самый большой военный флот в Западном Средиземно-

морье. При подготовке к походу в Андалусию аль-Мумин собрал

до 400 кораблей [16]. На этот же период пришелся расцвет мор-

ской торговли — Альмохады имели специальные соглашения о

свободе мореплавания с итальянскими городами Пиза и Генуя.

Третий этап был связан с войнами в Андалусии.

В эпохе Альмохадов различают два периода: относительно

стабильный (1163-1213 гг.) и период распада (1213-1269 гг.).

К первому, периоду относится правление халифов Юсефа,

Якуба аль-Мансура и Мохаммеда ан-Насра.

Победа Якуба Абу Юсефа аль-Мансура над христианами при

Аларкосе в 1195 г. стала кульминацией завоеваний Альмохадов в

Испании.

19

Известный арабский мыслитель Ибн Халдун сравнивал вся-

кую империю с живым организмом и отводил ей для существова-

ния в среднем 120 лет. Именно по такому рецепту развивалась и

империя Альмохадов. Со смерти Якуба Абу Юсефа аль-Мансура

в 1199 г. и до взятия Марракеша Меринидами в 1269 г. шел не-

прерывный процесс распада империи.

Забегая вперед, необходимо отметить, что только Алауиты

смогли выйти из круга в полтора столетия, предписанного всем

предшествовавшим династиям Ибн Халдуном.

В ходе второго периода при Умаре аль-Муртаде (1248-

1267 гг.) империя Альмохадов полностью развалилась. Ее крах

связан, прежде всего, с развалом феодальной многоплеменной ар-

мии, сложными экономическими проблемами и неблагоприятной

внешней ситуацией. Империя рухнула, так как ее центр перестал

представлять какое-либо значение в плане сельского хозяйства и

торговли.

В эпоху Альмохадов родилась официальная историография,

донесшая до нас многочисленные описания войн, которые вели

властители того периода. Однако первые правители этой динас-

тии “отличились” и в другом. В борьбе против “чуждых” исламу

явлений они повсеместно уничтожили в стране музыкальные

инструменты, сожгли мастерские по их производству и запретили

пение [17], чем нанесли серьезный ущерб марокканской музы-

кальной культуре. Гонения на музыку продолжались вплоть до

восхождения на престол Якуба аль-Мансура. Последний сам был

поэтом и меценатом. Рассказывают, что однажды он довольно

долго задержал при дворе поэта из Севильи Ибн Зохейра. Однаж-

ды тот затосковал по родине и близким и сочинил поэму, в кото-

рой выразил свои чувства. Султан на свой манер отблагодарил

поэта. Он послал в Севилью группу архитекторов, которые сде-

лали рисунки квартала, в котором жила семья поэта. Через неко-

торое время он был возведен в одном из уголков Марракеша и в

один из дней изумленному поэту был представлен не только

уголок его родного города, но и его семья. Утверждают, что эта

история легла в основу одного из сюжетов сказок “Тысяча и

одной ночи”.

Подъем Меринидов пришелся на период 1214-1258 гг. Они

опирались на скотоводов, кочевавших в регионе между Фигигом

и Мулуя. Поиск летних пастбищ ежегодно приводил их в районы

20

Газы и Уджды. Именно экономические мотивы стали двигателем

завоеваний Меринидов. Уже к 1217 г. они дошли до Западного

Рифа [18]. Разбитые в 1244 г. султаном из династии Альмохадов

Али ас-Саидом, они отошли в район Тазы с тем, чтобы через

некоторое время вновь вернуться к завоеваниям. Первый дей-

ствительно влиятельный меринидский эмир - Абу Яхья Абу Бакр

(1244-1258 гг.) - воодушевил своих сторонников тем, что распре-

делил среди них еще не завоеванные земли. В 1245 г. Мериниды

взяли Мекнес. Примечательная черта: турецкие и христианские

наемники, служившие Альмохадам, перешли на сторону Мерини-

дов, чем во многом предопределили их дальнейшие успехи. К

1248 г. Мериниды захватили Тазу, Фес, Мекнес, Сале и приатлан-

тические равнины до Ум ар-Рбиа. Через 20 лет пришла очередь

Марракеша.

С этого момента новый толчок получает сельскохозяйствен-

ное производство, ремесла, крепнут экономические связи с Евро-

пой и Западной Африкой. Значительное развитие получила ара-

бо-берберская культура, главными центрами которой стали Фес и

Марракеш.

Со времени убийства Фариса Абу Инана в 1348 г. начинается

кризис империи Меринидов. Он охватил политическую, экономи-

ческую и социальную сферы и развивался в течение целого века.

В этот период оспаривавшие власть визири назначали и смещали

султанов. Махзен, финансы и армия находились в состоянии па-

ралича. Начался развал империи. Появились два государства, не-

зависимых от Феса: опиравшееся на племена Атласа и возглавля-

емое эмиром племен Хинтата королевство Марракеша и королев-

ство Тафилалета, взявшее под контроль торговые пути в Сахаре.

Начиная с 60-х годов XIV века, в Марокко усилились

феодальные междоусобицы и антифеодальные выступления пле-

мен, В результате страна распалась на отдельные феодальные

владения.

В конце XIII-XTV вв. на территории Марокко снова пред-

ставлены главным образом города-королевства, где правили мно-

гочисленные потомки правителей бывших империй. Нормой их

жизни было ведение непрерывных войн. Их следствием стал

упадок многих территорий и сокращение численности прожи-

вавшего на них населения.

Без поддержки племен, окруженные могущественными сосе-

21

дями, лишенные сахарской торговли, Мериниды были обречены.

Смертельный удар по династии нанесли в 1415 г. португальцы,

занявшие Сеуту. Затем последовали Ксар эс-Сегир (1458 г.),

Азилах и Танжер (1471 г.), Аземмур (1486 г.).

XV — XVI века стали эпохой упадка всего Магриба, в том

числе и Марокко, и наступления Испании и Португалии. Эта

эпоха характеризовалось распадом существовавших на его терри-

тории государств, регрессом сельского хозяйства, ослаблением и

прекращением внутренней торговли, изоляцией горных районов

от остального мира, слабостью существовавших тогда государ-

ственных образований перед внешней агрессией и непрерывными

попытками европейцев овладеть приморскими городами и

портами.

Общий упадок практически не коснулся научных исследова-

ний, осуществлявшихся в регионе. В средние века в Марокко

жили крупнейшие арабские ученые Ибн Рушд, Ибн Батута, Ибн

Халдун и др.

Марокканцы всегда были хорошими моряками. Так, через 2

года после падения Аземмура из этого порта вышла португаль-

ская эскадра, целью которой был захват территорий, на которых

находятся современные Мексика и Флорида. Вел эскадру дон

Антонио де Мендоза. Его заместителем был марокканский моряк

из Аземмура по имени Саид бен Хадду. Впоследствии он до

смерти в 1549 г. являлся губернатором Флориды [19].

На смену Меринидам в XVI в. пришла династия Саадитов.

Именно при них Марокко получило свое современное название,

происшедшее от названия столицы страны - Марракеша. До

этого оно было известно под именем “Магриб”. Подъем Саадитов

связан с именем Мохаммеда бен Ахмеда аль-Каима, возглавив-

шего в 1511 г. войну против португальцев.

В начале XV в. началось проникновение в Марокко европей-

цев. Португальцы захватили Сеуту, Арсилу, Танжер. К концу

XVI в. они монополизировали внешнюю торговлю Марокко. В

начале XVI в. португальцы основали порты Агадир и Мазаган

(Эль-Джадида), ставшие их главными торговыми базами на ат-

лантическом побережье. Постепенно они овладели всем берегом

и начали совершать набеги во внутренние районы страны.

В 1415 г. португальцы, спровоцированные генуэзцами, захва-

тили Сеуту. Целью этой акции был не столько захват собственно

22

порта, сколько стремление монополизировать торговлю в Запад-

ном Средиземноморье. К концу XV в. марокканское побережье

было завоевано двумя иберийскими державами, договорившими-

ся в 1496 г. о разделе сфер влияния в Северной Африке. Испания

и Португалия оставались полными хозяевами этого района до

1574 г.

Однако не португальцы к тому времени были главными про-

тивниками Марокко. В 1494 и 1495 гг. Папа Александр VI двумя

буллами (религиозными предписаниями) призвал верующих по-

мочь испанской короне в ее африканском “крестовом походе”.

Испанская флотилия, на кораблях которой было 3 тысячи пехо-

тинцев и сильная артиллерия, вышла из Гибралтара в сентябре

1497 г. и без труда овладела Мелильей. Посланные султаном

Мохаммедом аш-Шейхом (1472-1501 гг.) войска предпочли не

нападать на испанцев, а лишь обложили город в надежде, что

нехватка воды вынудит их капитулировать.

Политика Португалии и Испании в XV — XVI вв. в Марокко

определялась прежде всего тем, что эти государства, феодальные

по своему устройству, не могли найти революционных способов

борьбы с таким же феодальным государством, как и они сами.

Для них Марокко длительное время оставалось стратегическим

пунктом, опорной базой снабжения на пути к их заокеанским

колониям.

XVI век стал в определенной степени переломным в истории

феодального Марокко. Если до этого времени правители страны

и ее верхушка определялись фактором силы и взятия власти, то

впоследствии сформировалась правящая элита, принадлежность к

которой определялась по наследству, и подкреплялась мусуль-

манским правом.

Затем, со второй половины XVI в., начинается эпоха сопер-

ничества за преобладание в Западном Средиземноморье двух

новых “хозяев” мира — испанцев и турок. Марокканские города-

государства, а также берберские племена оказали ожесточенное

сопротивление Османской империи. Оказавшись между турками

и испанцами, марокканские города-государства лавировали, за-

ключая всевозможные, как правило, недолговечные союзы, и

присоединялись то к одному, то другому лагерю.

Саадитам удалось остановить португальскую экспансию в

Марокко и Мавританию. Они окрепли экономически, вернув под

23

свой контроль караванную торговлю. С середины XVI в. Саадиды

вели успешную борьбу с Португалией. Победа над армией пор-

тугальского короля Себастьяна I у г. Ксар эль-Кебир (Алькасар-

кивир) в 1578 г. положила конец господству португальских коло-

низаторов. Тем временем во второй половине XVI в. для Марокко

появилась новая внешняя угроза. На этот раз она пришла с

востока в лице турок. Турция, подчинившая себе большинство

стран Северной Африки, неоднократно предпринимала в XVI в.

попытки захватить Марокко. В борьбе против европейского и

османского экспансионизма Марокко могло рассчитывать только

на два средства самозащиты: корсарский флот и политику изоля-

ционизма, т. е. закрытия страны от иностранцев.

Чтобы противостоять этой угрозе, Саадиты пошли даже на

союз с христианами в лице испанцев. С 1555 г. между Испанией и

Марокко было заключено ряд торговых соглашений [20]. По

данным марокканского историка Абдельхади Тази, при Саадитах

в военной и дипломатической переписке марокканцы начинают

использовать некое подобие цифрового кода. В марокканских

дипломатических архивах до сих пор хранятся зашифрованные

донесения посольства, направленного в Англию с целью добить-

ся поддержки Лондона в усилиях марокканцев, направленных на

защиту своего побережья [21].

Мошь Османской империи произвела впечатление на Саади-

тов. Под влиянием Порты они начали реформировать свою стра-

ну, и прежде всего - армию. Начиная с Ахмеда аль-Мансура мож-

но даже говорить о настоящем “отуречивании” Марокко.

Решающее событие, надолго определившее судьбу Марокко

как независимого государства, произошло в 1578 г. Тогда в ходе

битвы при Арзиле марокканским войскам под руководством Абд

аль-Малика удалось одержать важную победу над испанцами,

хотя сам полководец погиб. Эта победа позволила Марокко не

только окончательно похоронить амбиции иберийских монархов,.

но и убедить алжирских турок отказаться от экспансионистских

замыслов в отношении западного соседа. Под испанским контро-

лем остались только Мелилья и Марс аль-Кабир, под португаль-

ским - Сеута, Танжер и Мазаган.

Империя Саадитов достигла своего расцвета при Ахмеде аль-

Мансуре. Его власть над страной была наиболее продолжитель-

ной и самой абсолютной среди других представителей династии.

24

Султан Мулай Ахмед аль-Мансур правил Марокко с 1578 по

1603 гг. При нем страна достигла своих наибольших размеров.

Свое имя “аль-Мансур” (“Победоносный”) он получил благодаря

своим многочисленным военным победам. Многие из них были

достигнуты в Африке южнее Сахары, что позволило обеспечить

приток огромных богатств. По преданиям, аль-Мансур платил

своим подданным жалование в виде чистого золота. Из него же

были сделаны стены дворца султана. Он произвел реформу ар-

мии. В этот период Марокко — вернее, его золото и сахар — очень

заинтересовало англичан. В 1585 г. в царствование Елизаветы I

они даже создали “Берберскую компанию”, главной задачей ко-

торой было наладить торговлю с Марокко. Но сразу после его

смерти страну охватила братоубийственная война. Начавшись в

виде борьбы за наследство, она со временем трансформировалась

в войну между регионами, и продолжалась свыше 60 лет. Выйти

из круга насилия стране удалось лишь в XVII веке.

Центральное государство на стыке XVI — XVII веков было

слабо и как бы поделено на сферы влияния между Марракешем и

Фесом. В то же время некоторые города-государства (Тегу ан,

Сале) вели свои дела вполне самостоятельно, и даже вели перего-

воры с Англией и Голландией.

К концу XVI века испанцы начали постепенно вытеснять

португальцев. Сначала они овладели Мелильей и о. Пеньон-де-

Вслес-де-ла-Гомера, а в 1580 г. - Сеутой.

На первую четверть XVII в. приходится возрождение пират-

ства. Начало нового всплеска действий морских “рыцарей удачи”

было положено в 1609 г. и было связано с массовым изгнанием

мусульман из Кастилии, Андалусии и Каталонии.

Основная база корсаров находилась в Сале. Этот порт быстро

превратился в четвертый по значению после Алжира, Туниса и

Триполи. Пираты из Сале быстро прослыли самыми жестокими и

неустрашимыми. Расцвету каперства способст вовали три обстоя-

тельства: географическое положение Сале, развитие трансатлан-

тической торговли и комплекс исторических факторов, в част-

ности, 30-летняя война в Европе.

В 1622 г. пираты Сале вместе с алжирскими корсарами со-

вершили экспедицию в Ла-Манш. В период с 1620 по 1630 гг. они

захватили свыше 1 тыс. кораблей из разных христианских

стран [22]. В период с 1627 по 1641 гг. Корсарская республика в

25

Сале была абсолютно независима от центральной власти. Посе-

тивший Сале в 1637 г. британский адмирал Рейнбороу насчитал в

порту до 50 кораблей, имевших на вооружении от 12 до 24

пушек.

Пиратский “сезон” начинался в апреле-мае. Группы из двух-

трех кораблей запасались провизией на 50-60 дней плавания; и

уходили в рейды, доводившие их до Британских островов.

“Пиратская республика” Сале наибольшего расцвета достиг-

ла в период XVII — XVIII вв. Она существовала на правах сюзери-

ната султана и попортила немало крови европейцам, препятствуя

их средиземноморской торговле.

Во второй половине XVII в. корсарская активность ослабла и

сошла на нет с подъемом династии Алауитов.

За исключением Идрисидов, пришедших в Марокко с вос-

тока, все остальные династии, правившие в нем, вышли из Саха-

ры. Пустыня стала для Марокко неисчерпаемым источником

богатства. Тот, кто контролировал “ворота” Сахары - начала

караванных путей через великую пустыню — рано или поздно

становился властителем Марокко. Это касается как Саадитов и

Алауитов, так и их берберских предшественников.

С начала XVII в. начинается подъем шерифской династии

Алауитов. Ее основателем выступил Мулай Шериф Бен Али.

“Стартовой” точкой ее развития стал Тафилалет. Первым же Ала-

уитом, обустроившимся в Марокко, был Мулай Хасан ад-Дахил,

уроженец оазиса Янбо ан-Нахил в Саудовской Аравии. Этот

оазис находился близ порта Янбо аль-Бахр, куда ежегодно при-

бывали паломники из Марокко. Однажды делегация из Тафила-

лета обратилась к Касиму — главе семьи Алауитов — с просьбой

оказать им честь и отправить с ними одного из своих сыновей,

которому была предопределено стать их руководителем и духов-

ным вождем. Легенда гласит, что каждому из своих семи сыновей

Касим задал два одинаковых вопроса. На первый из них — “Что

ты сделаешь, если кто-нибудь сделает тебе добро?” Все семеро

ответили одинаково - “Я тоже сделаю ему добро”. На второй -

“Что ты сделаешь, если кто-нибудь сделает тебе зло?”, шестеро

ответили, что ответят на это злом. Только один — самый молодой

из сыновей, Хасан, ответил, что ответит на зло добром, так как

добро сильнее зла. Именно Хасан и был отправлен в далекое

Марокко, где он обосновался в Тафилалете в 664 г. по хиджре. Он

26

женился на девушке из рода Филали. Мулай Шериф Бен Али -

один из их детей.

С двух попыток (первая в период с 1635 по 1659 гг., вторая -

с 1666 по 1671 гг.) Алауиты подчинили себе Марокко. Тем не

менее им почти столетие предстояло еще вести борьбу с другими

династиями и восстаниями на местах. И только при султане

Мохаммеде III (1757-1790 гг.) власть династии стабилизирова-

лась. Причем значительную роль в этой стабилизации сыграл

религиозный характер власти. Однако марокканскую государ-

ственность отличала значительная децентрализация. Так, назна-

чение каида провинции зависело не только от воли султана, но и

от пожеланий местного населения. В то же время кавды имели

абсолютную власть иа местах, что создавало питательную почву

для сепаратизма.

Подъем Алауитов начался в непрерывной борьбе с внут-

ренними врагами. Их победе способствовали благоприятные

внешние условия, связанные с невозможностью для христиан

вмешаться в начале XVIII в. в события в Марокко, а также за-

нятостью алжирских турок внутренней борьбой. Быстрый подъем

династии во многом был связан и с особенностями характера

трех сыновей ее основателя Мулая Шерифа, которых современ-

ники описывали как необычайно твердых и целеустремленных

людей. Один из них - Мулай Рашид - отличавшийся, кроме храб-

рости, острым умом, уже к 1669 г. стал полным хозяином страны.

Быстрота, с которой он подчинил себе сторонников автоном-

ности, лишний раз показала, насколько долго Марокко ждало

сильную, способную навести порядок, власть.

Вслед за завоеванием страны Мулай Рашид начал войну за

умы людей, объявив себя верховным предводителем верующих.

Мулай Рашид объявил Фес столицей страны. Он оставил

своему преемнику полностью сформированное государство со

всеми свойственными ему атрибутами.

Мулаю Исмаилу пришлось закреплять достигнутое Мулаем

Рашидом в ожесточенной борьбе с проявлениями местничества.

На эту нескончаемую войну он потратил 24 года. Как писал хро-

никер того времени, к 1701 г. “еврей или женщина могли про-

ехать от Уджды до уэда Нунбез без того, что кто-либо рискнул их

спросить, откуда они едут и куда направляются” [23].

Султан Мулай Исмаил (1672-1727 гг.) и султан Мохаммед III

27

бен Абдалла (1757-1790 гг.) смогли на время прекратить феодаль-

ные усобицы. За исключением Сеуты и Мелильи, оставшихся у

Испании, все побережье страны было освобождено от евро-

пейских колонизаторов.

После смерти Мулая Исмаила в 1727 г. Марокко погрузилось

в пучину самого серьезного кризиса за всю его историю. В

течение 30 последующих лет армия вместо того, чтобы быть

инструментом государства, стала источником анархии. Она на-

значала и смещала султанов, оставаясь при этом приверженной

династии Алауитов. Особенно большому разграблению подверг-

лись северные районы страны. В эпохе “смуты” различают три

этапа: восстание войск, сопротивление городов и берберов, за-

ключение союза между арабами и берберами с целью сопро-

тивления бунтовщикам. Вернуть Марокко к миру удалось только

Мулаю Абдалле. В этой борьбе его трижды свергали и каждый

раз, получив пристанище на юге страны, он возвращался к влас-

ти. Именно Мулай Абдалла понял, что сила Марокко и его госу-

дарственности заключается в союзе между берберами и арабами.

Мохаммед III бен Абдалла был первым правителем Марокко,

попытавшимся вывести страну из изоляции. Ему удалось по-

ставить под свой контроль корсаров, базировавшихся в портах

Сале и Рабат. В 1777 г. султан разослал циркулярное письмо

иностранным консулам, в котором сообщил, что корабли их

держав “могут свободно входить в его гавани и пользоваться там

всеми привилегиями, данными другим народам” [24].

Циркуляр 1777 г. был доведен до сведения России. Год

спустя командир русской эскадры в Средиземном море капитан 1

ранга Т. Козляинов в Ливорно вступил в переговоры с находив-

шимся там марокканским посланником Мохаммедом бен Абд

аль-Малеком. Тот подтвердил Козляинову дружеское располо-

жение султана Марокко. В свою очередь русский моряк сообщил

о повелении императрицы Екатерины II дружественно относить-

ся к марокканским судам. Обмен мнениями между представите-

лями двух стран был оформлен через несколько дней передачей

писем. Они стали первыми официальными документами, касав-

шимися российско-марокканских отношений. Вслед за ними

российские морякн, посетившие Танжер, увезли датированное 2

июля 1778 г. послание Мохаммеда III Екатерине II. Последовав-

ший затем обмен посланиями между монархами по сути дела

28

создал для купцов двух стран то, что в наше время называется

режимом наибольшего благоприятствования.

Имеются данные, что между Россией Екатерины II и Марок-

ко Мохаммеда III был подписан договор о мире и торговле, кото-

рый, правда, в последующий период не работал из-за фактичес-

кого отсутствия русской эскадры в Средиземном море [25].

Мохаммед III поддерживал широкие отношения с зарубеж-

ными странами. Он осуществлял контакты практически со всеми

европейскими державами того периода, заключил с ними

многочисленные соглашения о дружбе и торговом сотрудни-

честве, которые впоследствии многократно продлевались. Основ-

ным принципом его деятельности, как с иностранцами, так и в

случаях возникновения внутренних проблем, были переговоры.

Оружие пускалось в ход в самых крайних случаях. Именно при

нем португальцы были изгнаны из их последнего оплота на земле

Марокко - Мазагана. Основным источником пополнения казны

стала внешняя торговля.

Именно в этот период - в 1791 г. на землю Марокко вступил

первый иностранный путешественник. Им стал польский магнат

Ян Потоцкий, изложивший свои путевые впечатления в книге

“Путешествие в марокканскую империю”. Как писал сам граф, “я

был первым иностранцем, посетившим эту страну в качестве

простого путешественника” [26]. Некоторые марокканские исто-

рики не очень любят эту книгу за то, что ее автор сделал несколь-

ко нелицеприятных замечаний в отношении “мавров”. Между тем

сам автор написал, что “Марокканская империя весьма инте-

ресна, так как это единственный двор, который сумел сохранить

себя как чисто арабский, без какой-либо турецкой примеси. Он

более чист в этом отношении, чем правители Маската или Саны”.

Вторая половина XVIII века была связана с ориентацией Ма-

рокко на Атлантику, развитие океанской и сахарской торговли,

строительство новых портов. Два стихийных бедствия — 7-летняя

засуха и эпидемия чумы — помешали поступательному развитию

Марокко в этот период. В результате погибло свыше половины

населения страны. Так, если в начале XVIII в. население Марокко

составляло 5 миллионов человек, то к концу XVIII в. оно было

менее 3 млн.

Открытость к внешнему миру принесла свои плоды. Бла-

годаря активной внешней торговле Марокко к 1810 г. вновь под-

29

ня лось на пик процветания. Однако затем опять следует период

новой смуты, связанный с восстаниями горцев н религиозных

братств, борьбой между Алауитами за престол. В результате рос-

та влияния религиозных братств Марокко самоизолировалось от

внешнего мира, что пагубным образом сказалось на развитии

страны,

В период правления Мохаммеда III Марокко заключило тор-

говые трактаты с Австрией, Англией, Голландией, Данией, италь-

янскими государствами, Испанией, Францией, Швецией и США.

В результате объем внешней торговли Марокко в период с 1767

по 1782 гг. возрос с 7 до 17 млн. франков [27].

Мохаммед Ш поддерживал хорошие отношения не только с

европейскими странами, но и с Турцией. Он неоднократно на-

правлял в Константинополь свои посольства. Одно из них, воз-

главлявшееся Абделькеримом Рагуном, было направлено в Тур-

цию в 1766 г. с тем, чтобы выразить поддержку Порте в ее войне

с Россией [28]. Именно при Мохаммеде III Марокко одним из

первых среди других государств признало независимость США.

16 июля 1786 г. две страны подписали первое соглашение о мире,

которое практически предоставляло Соединенным Штатам ре-

жим наибольшего благоприятствования в торговле. Кроме того,

султан дал указание своему флоту оберегать американские торго-

вые корабли от набегов алжирских, тунисских и триполийских

корсаров.

К концу XVIII столетия Марокко представляло собой устой-

чивую в смысле государственного устройства страну с сильной

армией и военным флотом. Численность сухопутных войск

достигала 32 тыс. человек. Морской флот в 1793 г. насчитывал 10

фрегатов, 4 брига, 14 галиотов, 19 канонерских шлюпов и 6 тыс.

моряков [29]. К этому времени Марокко поддерживало отноше-

ния с 12 европейскими государствами, представители которых

были аккредитованы в Танжере. Накануне вторжения европейцев

страна была чрезвычайно богатой: валовой национальный про-

дукт достигал 2 млн. пиастров при 700 тыс. расходов.

Сын Мохаммеда III - Мулай Сулейман, правивший в Марок-

ко в период с 1792 по 1822 гг., основные усилия своей деятель-

ности сосредоточил внутри страны. Пытаясь покончить с фео-

дальной раздробленностью и отстоять независимость Марокко,

он постарался изолировать страну от внешнего мира. За период

30

сю пребывания у власти финансовое положение страны ухудши-

лось, торговля пришла в упадок. Он также попытался провести

ряд реформ в духе ваххабизма, но потерпел поражение в войне с

мусульманскими братствами в 1810-1822 гг.

ГЛАВА II

МАРОККО В XIX ВЕКЕ

История Марокко в XIX в. связана со второй волной экспан-

сии со стороны европейских держав и сопротивлением мароккан-

цев проникновению внешнего влияния. Начало этой волны было

связано с французской экспедицией в Алжир. Марокканский

султан Мулай Абдеррахман по ряду причин, главная из которых

— слабость собственного государства, не был способен оказать

помощь соседу. В 1832 г. он дал обещание французам не вмеши-

ваться в происходящие в Алжире события. Тем не менее он ока-

зал помощь Абд аль-Кадеру оружием, лошадьми и деньгами. В

период с 1839 по 1843 гг. не раз Абд аль-Кадеру со своими людь-

ми приходилось скрываться в Марокко. В свою очередь француз-

ские войска, преследуя эмира, стали все чаще вторгаться на земли

султана Мулая Абдеррахмана. Султан Мулай Абдеррахман

попытался организовать сопротивление, но его войска потерпели

сокрушительное поражение в битве прн Исли (1844 г.). Это пора-

жение марокканцев стало первым в течение двух предшествовав-

ших веков. Оно пагубно отразилось на репутации марокканской

армии. Отныне Мулай Абдеррахман не мог больше сопротивлять-

ся ни политическим, ни экономическим требованиям европейцев.

Эта дата считается рубежной в истории борьбы Марокко за

независимость. С битвы при уэде Эль-Маказин в 1578 г. и до сра-

жения у р.Исли Марокко являло собой полностью суверенное го-

сударство. Таковых в Африке вместе с Эфиопией было только

два. Однако поражение при р.Исли рассеяло определенный миф о

непобедимости марокканской армии н открыло путь началу

колониального закабаления страны. До него марокканские войска

ни разу не знали поражений на своей территории. Показательно,

что даже Наполеон после завоевания Испании не решился на-

пасть на соседнее Марокко, а предпочел отправиться в более чем

рискованную экспедицию в Египет.

Основным оправданием действий колонизаторов был тезис

об якобы имевшем место противостоянии восточного варварства

и деспотизма европейской демократии и культуре. Феодальные

войны, стихийные бедствия не позволили долго сопротивляться

захватчикам. Был заключен ряд соглашений, установивших в

Марокко режим капитуляций (в 1767 г. — с Францией и Испанией,

в 1825 г. - с Сардинией, в 1836 г. — с США).

К началу XIX века Марокко представляло собой слабоцент-

рализованное феодальное государство. Власть султанов зачастую

распространялась лишь на северо-западную часть страны. Жите-

ли горных и полупустынных районов — так называемую область

мятежа — признавали Лишь свои религиозные авторитеты. В этих

областях сохранялись пережитки родоплеменных отношений.

Основными формами земельной собственности в этот период

были: государственная феодальная собственность (махзен), земли

духовных учреждений (хабусы), земли служивых племен (гиш),

общинные земли (арш). Встречалась индивидуальная земельная

собственность (мульк).

Товарное производство было развито слабо и представлялось

главным образом цеховым ремеслом в городах. Среди них наибо-

лее крупными были Фес (столица), Мекнес, Рабат и Марракеш.

В этот период в Марокко были аккредитованы только консу-

лы некоторых западноевропейских держав и США. Дипломати-

ческие представительства отсутствовали. В 1815 г. Франция до-

билась права назначить в Марокко временного поверенного в

делах. Он возглавил генеральное консульство, преобразованное в

1845 г. в дипломатическую миссию. В 1856 г. Англия заключила

торговый договор с Марокко и назначила своих консулов во все

марокканские порты. Испания, стремясь поставить под контроль

выполнение марокканцами договора 1861 г., также значительно

увеличила число своих консулов [1].

Султаны Марокко оказывали пассивное сопротивление тре-

бованиям иностранных представителей н предпочитали не поки-

дать столицы страны - Фес, Рабат, Мекнес и Марракеш, доступ в

которые европейцам вплоть до второй половины XIX в. был

практически запрещен. С 1842 г. отношения между консульским

корпусом в Танжере и султаном осуществлялись через городско-

го пашу. В 60-х годах марокканские власти ввели в этом городе

должность делегата султана по связям с иностранными предста-

2 — 1576

33

вителями (иаиб ас-султан), в компетенцию которого входили

протокольные и административные вопросы. В 90-е годы эту

должность занимал постоянно проживавший в Танжере Сиди

Мохаммед Бен Торрес.

В сентябре 1844 г. султан Мулай Абдеррахман был вынуж-

ден подписать договор, определивший алжиро-марокканскую

границу. По Танжерскому мирному договору султан обязался

отвести свои войска от мароккано-алжирской границы и не ока-

зывать помощи Абд аль-Кадеру. Франция получила в Марокко

режим преференций.

Дальнейший процесс закабаления Марокко определил подпи-

санный в 1845 г. Лалла-Марнийский договор. Отныне Франция

всегда находила “законные” предлоги для вторжения на террито-

рию Марокко, так как демаркация значительной части границы в

районе Сахары не была произведена.

Начиная с 1846 г., в Марокко активно устремилась Велико-

британия, желавшая таким образом компенсировать рост влияния

Франции, овладевшей Алжиром. Марокко долгое время удава-

лось успешно сопротивляться внешней экспансии за счет ловкой

игры на противоречиях между европейцами. Но когда в 1853 г.

Франция и Испания поддержали Великобританию, дальнейшее

сопротивление стало невозможным. В 1856 г. Марокко было вы-

нуждено подписать договор с Великобританией, во многом огра-

ничивший суверенитет страны. Подписание этого соглашения

нанесло сокрушительный удар по суверенитету Марокко. Махзен

лишился контроля над проникновением в страну иностранцев. В

борьбе против колонизаторов Марокко потеряло один из своих

главных козырей - таможенное законодательство. Оно также ли-

шилось возможности юридического преследования европейцев

на своей территории.

Но изменение баланса сил в Марокко в пользу Великобри-

тании лишь подтолкнуло Францию и Испанию предъявить новые

требования. В результате конфликта 1859-1860 гг. Испания захва-

тила Тетуан. В 1860-1861 гг. Марокко и Испания подписали со-

глашение. Оно предусматривало: расширение подконтрольных

Испании территорий в районе Мелильи и Сеуты; уступку Мадри-

ду территории Санта Круз ля Пекюэна на атлантическом побе-

режье; выплату контрибуции в размере 20 млн. дурос и оккупа-

цию Тетуана вплоть до выплаты этой суммы; возвращение в

34

страну' испанских миссионеров и консула в Фес; обязательство

Марокко подписать торговый договор с Испанией [2].

Тем не менее военное давление Франции нарастало. При

этом удобный повод для вмешательства создавало отсутствие

четкой границы между Алжиром и Марокко. В 1859 г. Франция

послала в Марокко новую военную экспедицию. Видя слабость

Марокко, снова активизировалась Испания. Сначала она захвати-

ла Джаафарские острова. Затем, в 1859 г. отправила в Марокко

50-тысячный экспедиционный корпус. Испанские войска вторг-

лись на территорию Марокко в районе Тетуана. Они встретили

решительный отпор марокканцев. Тем не менее испанские войска

одержали победу при Кастиледжазе, захватили Тетуан и двину-

лись к Танжеру.

К 1860 г. испанцы захватили часть Северного Марокко, одна-

ко под давлением Англии были вынуждены отказаться от части

завоеваний под огромную контрибуцию. События 1860 г. показа-

ли очевидную слабость Марокко и его неспособность бороться с

современными европейскими армиями.

По Тетуанскому мирному договору 1860 г. Испания отвела

войска из Тетуана, однако получила значительную денежную

контрибуцию (20 млн. дурос) и территорию Ифни (Санта-Крус-

де-Мар-Пекенья) на атлантическом побережье Марокко как базу

для рыболовных судов. Для выплаты долга Испании султан Ма-

рокко был вынужден заключить соглашение с английскими бан-

ками на получение долгосрочного займа в 10 млн. песет, гаранти-

рованного доходами от таможни. В результате Марокко попало в

еще большую финансовую зависимость от Англии. Кроме того,

Испания добилась заключения весьма выгодного для себя торго-

вого соглашения с Марокко.

Многостороннее иностранное давление привело Марокко к

глубокому экономическому кризису, который дополнился кризи-

сом политическим. За ними последовала серия восстаний на мес-

тах, участники которых выступали как против махзена, так и

иностранного присутствия в Марокко.

Режим капитуляций облегчил доступ в Марокко иностран-

ных товаров, что подорвало местное ремесленное производство.

Подвергаясь постоянному давлению европейцев, Абдеррах-

ман попытался найти защиту у Англии. Однако та соглашалась

защитить султана только на условиях проведения либеральных

35

реформ, которые в случае их осуществления еще бы больше

ослабили марокканскую государственность. К 1880 г. Марокко

как самостоятельное государство практически перестало сущест-

вовать [3]. Оставшиеся в нем институты власти представляли

собой лишь дипломатическую декорацию. Уже через год Мад-

ридская конференция поставила Марокко под международный

контроль. Началась эпоха колониальной зависимости.

Как свидетельствовали европейские исследователи, в 1830 г.

Марокко делилось на две части [4]: первая - королевство Фесское

со столицей в Фесе и Мароккское со столицей в Марракеше (она

соответствовала древней Мавритании Тингитанской), вторая -

четыре провинции - Сиджильмаса, Тафилальт, Биляд аль-Джа-

рида и Сус. Эти данные крайне важны, так как они дают пред-

ставление об исторических границах Марокко со стороны Алжи-

ра и Сахары.

Султаны Мулан Абдеррахман (правил в 1822-1859 гг.) и

Сиди Мохаммед IV (1859-1873 гг.) пытались модернизировать

страну, не затрагивая интересы мусульманских братств. В этот

период была введена система монополий, поставившая под госу-

дарственный контроль внутреннюю и внешнюю торговлю. Пред-

принимались попытки создания национальной промышленности

и регулярной армии.

Англо-марокканский договор 1856 г., а также договоры с

Испанией, Бельгией, Нидерландами, Португалией, Францией и

другими государствами, открыли Марокко для европейской тор-

говли и фактически лишили султана Мохаммеда IV возможности

контролировать проникновение европейских держав в экономи-

ческую и политическую жизнь страны. Эти соглашения создали

юридическую базу для последующих отношений Марокко со

странами Европы. С тех пор влияние стран “Старого Света” не-

прерывно росло, причем при полном отсутствии у махзена каких-

либо возможностей остановить эту экспансию.

В 1864 г. в Марокко была провозглашена свобода частной

торговли и упразднена система монополий.

Начиная с 60-х годов XIX в. иностранный капитал приступил

к освоению марокканского рынка. В этот период быстро выросла

численность европейского населения.

В 1873 г. в Танжере были учреждены дипломатические пред-

ставительства ряда государств. Вслед за Францией этого права

36

добились Англия и Испания. В 1889 г. там насчитывалось уже 7

дни представительств, 3 года спустя — десять. Быстро увеличива-

лось количество консулов, вице-консулов и консульских агентов

иностранных государств в портовых городах [5].

Тем временем Франция продолжала расширять свое присут-

С1вие в Марокко. Этому способствовало то обстоятельство, что

но соглашению 1881 г. Тунис стал французским протекторатом.

Все больше умы французов захватывала идея поставить под их

контроль всю Северную Африку. В 1881-1882 гг. французские

войска оккупировали ряд оазисов во внутреннем Марокко.

19 августа 1883 г. Франция и Марокко подписали конвенцию,

которая усугубила режим капитуляций и ввела статус защи-

щенных лиц. К этой категории относились марокканцы, работав-

шие на иностранные представительства. Этот статус предусмат-

ривал, что их жизнь и деятельность находилась вне марокканских

законов. Дабы исправить создавшееся положение, султан Мулай

Хасан I в 1880 г. потребовал созыва Мадридской конференции,

однако на ней западные страны добились расширения категории

лиц, относящихся к защищенным, на всех, кто работал на ино-

странные представительства. Ранее этой “льготой” пользовались

лишь марокканцы, работавшие на выходцев из Франции, Испа-

нии и Великобритании. В то же время современная официальная

марокканская историография в лице Мулая Ахмеда Алауи это

очевидное н вряд ли выгодное Марокко расширение числа защи-

щенных лиц называет успехом Рабата, “добившегося того, что он

хотел” [6].

Султан Мулай Хасан I, правивший в период с 1873 по

1894 гг., осуществил ряд административных и экономических

реформ, начал модернизацию армии. Этими действиями он стре-

мился предотвратить закабаление Марокко европейскими держа-

вами, преодолеть феодальную раздробленность, а также поло-

жить конец цепи народных восстаний. Своими многочисленными

поездками по стране он стремился продемонстрировать повсе-

местное присутствие власти султана. Он и скончался в одной из

таких поездок в 1894 г. близ Тадлы.

Укрепление внешнеэкономических связей, проведение ре-

формы стимулировали в конце XIX в. процесс создания внутрен-

него национального рынка, содействовали преодолению феодаль-

ной раздробленности и зарождению марокканской буржуазии.

37

В этот период массированное экономическое проникновение

великих держав в Марокко увеличило их заинтересованность в

более прочном закабалении страны. Эта заинтересованность впи-

сывалась в общие рамки колониальной политики того времени и

во многом обусловливалась важностью средиземноморского ре-

гиона в международных отношениях. Само географическое поло-

жение Марокко предопределяло интерес к нему со стороны вели-

ких держав. Обладание Марокко - связующим звеном между Ев-

ропой и Азией - сулило европейским державам право контроля

над Гибралтарским проливом, важность которого значительно

возросла после открытия Суэцкого канала.

Кроме общих интересов каждая держава имела и свой соб-

ственный интерес в Марокко.

Страна имела особую важность для Великобритании, которая

в течение всего XVIII в. владела монополией на право внешней

торговли. Обладая северным берегом Гибралтара, Лондон стре-

мился обезопасить свои морские торговые пути, не позволяя

никому из европейцев обосноваться на его южном берегу. Это

стремление было одной из констант внешней политики “Влады-

чицы морей”, острие которой направлялось против Франции.

Париж, обосновавшийся к тому времени в Алжире, стремил-

ся всеми силами приобщить Марокко к своим африканским вла-

дениям и сделать Северную Африку полностью французской.

Испания внимательно следила за развитием ситуации вокруг