Tags: гражданская война история ссср новейшее время

Year: 1959

Text

ИСТОРИЯ

ГРАЖДАНСКОЙ

войны

вСССР

А

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ИСТОРИЯ

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

в СССР.

1917 /1922

ИНСТИТУТ МАРКС ИЗ Л 1-ЛЕНИНИЗМ X при ЦК КПСС.

М О С К В А — 1 » 5 ».

ИСТОРИЯ

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

в СССР.

4

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ.

РЕШАЮЩИЕ ПОБЕДЫ КРАСНОЙ АРМИИ

НАД ОБЪЕДИНЕННЫМИ СИЛАМИ АНТАНТЫ

И ВНУТРЕННЕЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ.

(МАРТ 1919 г, — ФЕВРАЛЬ 1920 г,)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

М О С К В А — 1 9 5 9.

В конце концов, после двух лет опы-

та, как ни бесконечно тяжела война для

рабочих и крестьян, страдающих от го-

лода и холода, на основании двухлетнего

опыта можно сказать, что мы побеж-

даем и будем побеждать, потому что у

нас есть тыл и тыл крепкий, что кре-

стьяне и рабочие, несмотря на голод и

холод, сплочены, окрепли и на каждый

тяжелый удар отвечают увеличением

сцепления сил и экономической мощи, и

только поэтому победы над Колчаком,

Юденичем и их союзниками, сильнейши-

ми державами мира, были возможны.

в. И. ЛЕНИН.

В. И. ЛЕНИН.

(Фото.)

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ.

РЕШАЮЩИЕ ПОБЕДЫ КРАСНОЙ АРМИИ

НАД ОБЪЕДИНЕННЫМИ СИЛАМИ А НТ А НТЫ

И ВНУТРЕННЕЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ.

(МАРТ 1919 г. — ФЕВРАЛЬ 1920 г.)

Г Л А В Л П ЕР ВЛ Я.

ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

К ВЕСНЕ 1919 ГОДА.

ВОСЬМОЙ СЪЕЗД

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

1.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

ПОДГОТОВКА ПЕРВОГО ОБЪЕДИНЕННОГО ПОХОДА АНТАНТЫ.

есной 1919 года Советская республика

вступила в новый период борьбы про-

тив иностранной военной интервенции

| и внутренней контрреволюции. С мар-

та 1919 года по февраль 1920 года все

силы Советской страны были обращены на разгром

двух объединенных походов Антанты, следовав-

ших один за другим.

Как известно, империалисты Антанты и до

&того осуществляли политику открытой военной

интервенции против Советской страны. Начиная

с весны 1918 года, они неоднократно предприни-

мали попытки свергнуть Советскую власть шты-

ками своих собственных войск и подчиненных им

белогвардейских формирований, а также путем

контрреволюционных заговоров и мятежей. В мар-

те — апреле 1918 года вооруженные силы держав

Антанты высадились на Севере России и на Даль-

нем Востоке. В мае вспыхнул подготовленный

американо-англо-французским империализмом мя-

теж чехословацкого корпуса, охвативший огром-

ную часть советской территории и послуживший

началом консолидации контрреволюционных сил

в Поволжье, на Урале и в Сибири. В ноябре —

декабре войска и флот Антанты захватили ряд

важных пунктов на Черноморском побережье

Украины и Кавказа и вместе с русскими белогвар-

дейцами, украинскими и закавказскими буржуаз-

ными националистами двинулись в наступление

на Советскую страну с юга. Каждое из этих на-

ступлений представляло собой огромную опас-

ность для страны Советов.

Но антисоветские походы, предпринимавшиеся

империалистами США, Англии и Франции в

1918 году, существенно отличались от тех походов

Антанты, которые происходили в 1919—1920 годах.

Если до поражения Германии в первой мировой

войне интервенцию в России осуществляли обе

ИСТОРИЯ Г Р А Ж Д А И С К <» И В О И И Ы В СССР.

ь

враждующие группировки — Антанта и австро-

германский блок, то с конца 1918 года един-

ственным руководителем, организатором и вдох-

новителем походов против Советской России яв-

ляется Антанта. Империалисты США, Англии и

Франции полностью подчиняют себе те белогвар-

дейские и буржуазно-националистические форми-

рования, которые до поражения Германии при-

держивались пронемецкой ориентации. Антанта

становится хозяином положения в малых буржу-

азных государствах, сопредельных с Советской

Россией — в Финляндии, Эстонии, Литве, Лат-

вии, Польше, Румынии. Таким образом, все без

исключения фронты, окружавшие Советскую

страну, становятся но существу фронтами Антанты.

В условиях первой мировой войны ресурсы Англии,

Франции п США в основном поглощались борьбой

с австро-германским блоком. По окончании же

мировой войны Антанта получила возможность

направить имеющиеся в ее распоряжении военные

средства па борьбу против Советской России. Это

создавало для Страны Советов огромную опасность.

Военные походы Антанты против Советской

страны, происходившие в 1919—1920 годах, явля-

лись объединенными походами всех контрреволю-

ционных сил, возглавляемых американо-англо-

французским империализмом. Первый такой объ-

единенный поход был начат весной 1919 года.

К этому времени ясно определился провал

попытки империалистов Антанты свергнуть Со-

ветскую власть в России главным образом си-

лами собственных интервенционистских войск.

На всех основных фронтах Советской респуб-

лики войска иностранных интервентов и бе-

логвардейских генералов отступали под натиском

Красной Армии. Пядь за пядью, шаг за шагом

в упорных боях Красная Армия освобождала род-

ную землю от иноземных захватчиков и их при-

служников

Советская власть была восстановлена в боль-

шей части Украины и Белоруссии. Шли бои за

освобождение Литвы, Латвии и Эстонии. Это

было вторым триумфальным шествием Советской

власти. Продолжалось продвижение советских

войск и на Восточном фронте.

Характеризуя положение Советской страны

к весне 1919 года, В. И. Ленин писал:

«Социалистическая республика делает неслы-

ханные усилия, приносит жертвы и одерживает

победы, и если теперь, в результате года гра-

жданской войны, взглянуть на карту: что было

Советской Россией в марте 1918-го года, что

стало ею к июлю 1918-го года, когда на западе

стояли немецкие империалисты по линии Брест-

ского мира, Украина была под игом немецких

империалистов, на востоке до Казани и Сим-

бирска господствовали купленные французами

и англичанами чехословаки, и если взять карту

теперь, то мы увидим, что мы расширились не-

слыханно, мы одержали победы громадные» х.

Победы Красной Армии, упрочение внутрен-

него положения Советского государства и его

мирная внешняя политика высоко подняли авто-

ритет Советской России среди трудящихся всех

стран. Успехи первого в мире государства дикта-

туры пролетариата оказывали большое револю-

ционное воздействие на рабочий класс капитали-

стических стран и трудящиеся массы колоний.

Народные массы капиталистических стран Ев-

ропы все больше и больше убеждались в правоте

русских большевиков, которые говорили, что

мировая война была развязана империалистами

исключительно ради грабительских целей. В жер-

тву интересам кучки эксплуататоров были при-

несены миллионы человеческих жизней. После

окончания войны на плечи трудящихся легла ог-

ромная тяжесть — уплата миллиардных военных

займов. Народы были измучены войной, повсюду

в Европе сократилось производство, рабочие го-

лодали. Выход из невыносимо тяжелого положе-

ния передовая часть пролетариата Европы видела

в том, чтобы действовать по примеру рабочего

класса России — свергнуть власть эксплуататоров.

Прежде всего волна революционного подъема

охватила государства, потерпевшие поражение

в первой мировой войне.

Большой размах получило революционное дви

жение в странах, образовавшихся в результате

распада Австро-Венгерской империи.

В конце октября 1918 года произошла бур-

жуазно-демократическая революция в Венгрии.

Однако пришедшее к власти с помощью Антанты

и при поддержке правых лидеров социал-демокра-

тии правительство Карольи, представлявшее инте-

ресы крупной буржуазии, не могло удовлетворить

коренных революционных требований рабочего

класса, трудящегося крестьянства, солдатских

масс и передовой интеллигенции. Всячески стре-

мясь ограничить революцию буржуазными рам

ками, это правительство тянуло с проведением

демократических преобразований в стране, пыта-

лось подавить революционные выступления тру-

дящихся. Придя к власти, буржуазия оказалась

неспособной справиться с тем глубоким экономи-

ческим кризисом, который переживало после

войны народное хозяйство Венгрии. Развал про-

мышленности, транспорта, финансов прежде всего

болезненно отражался на положении народных

масс, обрекая их на безработицу, голод, нищету.

Все это вызывало возмущение рабочего класса

и крестьянства. В марте 1919 года большинство

промышленных центров Венгрии было охвачено

забастовками. На заводах и фабриках рабочие

стали устанавливать свой контроль, а в ряде слу-

чаев и захватывать явочным порядком управление

производством. Деревенская беднота и батраки

начали занимать крупные поместья. Росло недо-

вольство и в армии. Б провинции трудящиеся

устраняли правительственных комиссаров и уста-

навливали свою власть. Так, 10 марта в Сегеде

управление городом взял в свои руки Совет ра-

бочих депутатов.

Большим влиянием в стране пользовалась Ком-

мунистическая партия Венгрии, основанная в но-

ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ К ВЕСНЕ 1919 ГОДА. ВОСЬМОЙ СЪЕЗД Р К И (б).

9

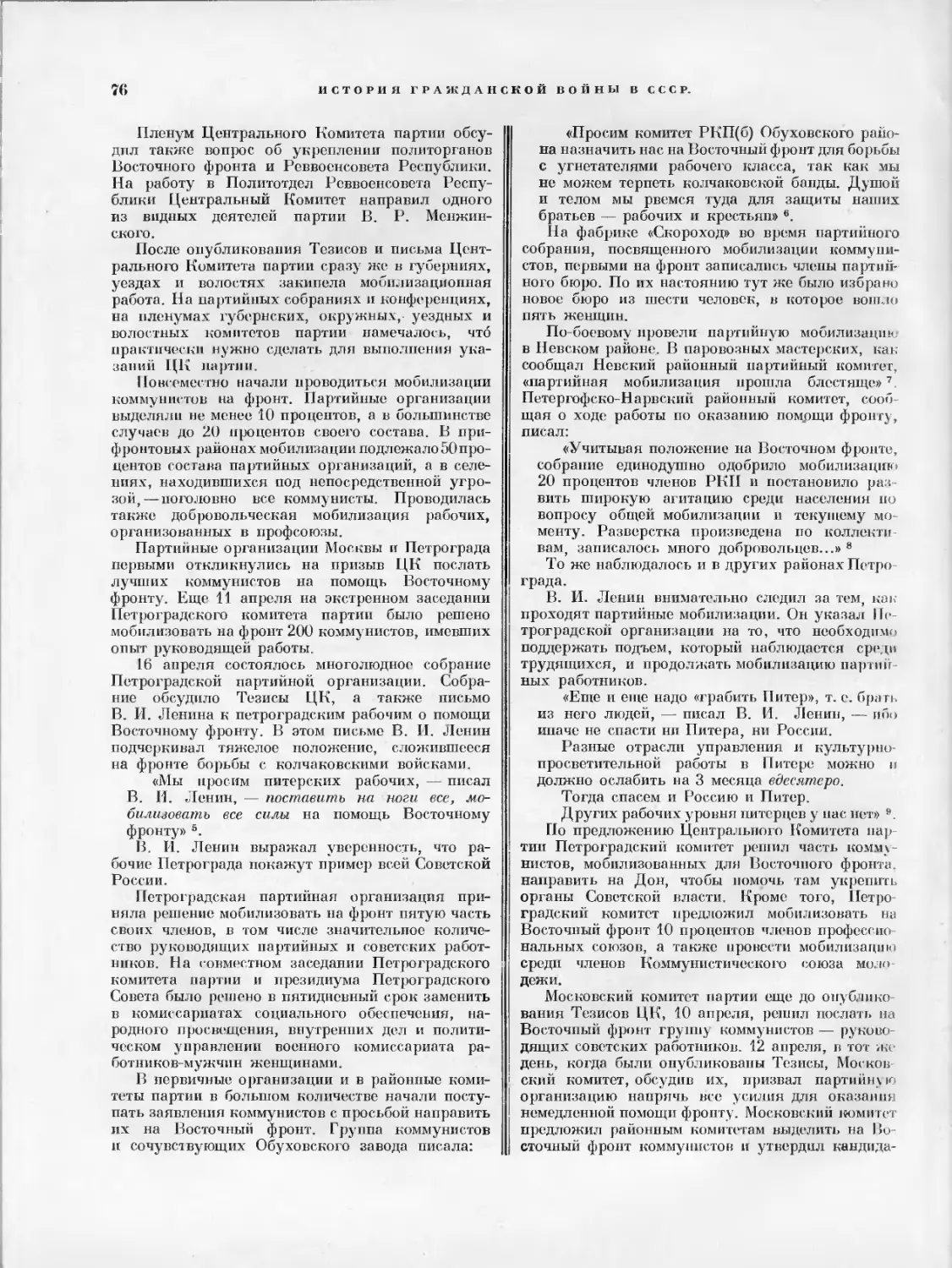

Демонстрация трудящихся в Праге (Чехословакия) 1 мая 1919 г. (Фото.)

i

ябре 1918 года. Во главе с Бела Куном, Тибором

Самуэли, Матиасом Ракоши венгерские коммуни-

сты готовили массы к завоеванию власти и уста-

новлению диктатуры пролетариата. Социал-демо-

краты под давлением масс вступили в соглашение

с Коммунистической партией для совместных

действий на основе выработанной коммунистами

платформы.

Правительство Карольи не могло справиться

с революционным подъемом масс и вынуждено

было уйти в отставку.

21 марта в Будапеште началось вооруженное

выступление революционных рабочих и солдат.

Власть перешла в руки трудящихся. Венгрия была

объявлена Советской республикой. Революция

быстро распространилась по всей стране. Совет-

ская власть была провозглашена и в таком круп-

ном национальном районе Венгрии, как Закар-

патская Украина, где еще в конце 1918 года буше-

вал пожар крестьянского восстания.

«Венгерские события, — писала 23 марта

газета «Вереш уишаг» («Красная газета»), —

означают новую блестящую победу идей слав-

ного вождя международного пролетариата —

Ленина».

Первыми политическими актами Советского

правительства Венгрии явились заключение союза

с Советской Россией, создание Красной Армии, на-

ционализация промышленности, транспорта, бан

ков, установление монополии внешней торговли,

провозглашение равноправия наций, населяющих

Венгрию. Активное участие в борьбе за установле-

ние Советской власти и в обороне Венгерской

республики приняли русские коммунисты — быв-

шие военнопленные первой мировой войны. Из

русских военнопленных было сформировано не-

сколько батальонов, которые действовали в составе

Венгерской Красной Армии. Ядро вооруженных

сил Венгерской Советской республики составляли

80 тысяч бывших венгерских военнопленных, вер-

нувшихся из России. Освобожденные из плена

Великой Октябрьской социалистической револю-

цией, они выступили с оружием в руках в защиту

Советской власти в России с первых же дней гра-

жданской войны. К себе на родину они вернулись,

получив уже закалку в огне классовых битв,

пройдя основательную политическую школу на

фронтах гражданской войны в России. Они стали

лучшими военными кадрами пролетарской рево-

люции в Венгрии.

to

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СССР.

Положение молодой Венгерской Советской рес-

публики было исключительно трудным: со всех

сторон она была окружена врагами. Советская

Россия, находившаяся в кольце вражеских фрон-

тов, не могла в то время оказать действенной под-

держки венгерскому народу. Рабочему классу и

трудовому крестьянству Венгрии предстояла же-

стокая борьба с силами внутренней и международ-

ной контрреволюции.

Революционный подъем весной 1919 года пере-

живало также рабочее движение Австрии и Чехо-

словакии. Австрийский пролетариат горячо при-

ветствовал установление Советской власти в

Венгрии. На помощь Венгерской Советской респу-

блике рабочие Вены послали свой боевой отряд.

В ряде промышленных центров Австрии происхо-

дили рабочие демонстрации, на некоторых пред-

приятиях создавалось рабочее управление, про-

исходили столкновения с полицией. Заметно

вырос авторитет коммунистов.

В Чехословакии трудящиеся массы вступили

в борьбу за проведение коренных социально-эко-

номических преобразовании, за улучшение своего

экономического положения. Буржуазное прави-

тельство Крамаржа, напуганное размахом проле-

тарского движения, объявило ряд промышленных

районов страны на осадном положении и бросило

против рабочих полицейские отряды. Но эти меры

пе сломили революционного духа рабочего класса,

борьба продолжалась.

В Германии начало 1919 хода ознаменовалось

выступлениями пролетариата против контррево-

люционной политики правительства правых со-

циал-демократов — Эберта, Носке, Шейдемана.

В январе вспыхнуло восстание рабочих Берлина,

вызвавшее отклик во всех промышленных цент-

рах страны. Восстание берлинского пролетариата

было жестоко подавлено. По приказу Эберта и

Носке были зверски убиты руководители немец-

кого рабочего движения — Карл Либкнехт и

Роза Люксембург. В феврале — марте револю-

ционные рабочие снова поднялись на борьбу.

18 февр'аля началась всеобщая забастовка в Рейн-

ско-Вестфальской области. В течение нескольких

дней забастовочное движение перебросилось в

Среднюю и Южную Германию. 3 марта всеобщая

забастовка вспыхнула в Берлине. Одним из тре-

бований бастующих было — немедленно устано-

вить связь с Советской Россией. Забастовка была

подавлена войсками германской контрреволюции.

Важным моментом в рабочем движении зимой

1918—1919 года явилось образование Коммуни-

стической партии Германии. Правда, на первых

порах компартия не была еще свободна от ошибок,

которые мешали ей стать подлинным вождем и

организатором рабочего класса. Но сам факт

создания Коммунистической партии, не связанной

с оппортунистическим II Интернационалом, имел

для немецкого пролетариата огромное значение.

Наиболее крупным революционным событием

1919 года в Германии было образование Баварской

Советской республики. В апреле рабочие Мюн-

хена — административного центра Баварии — в

уличпых боях разбили контрреволюционные силы.

Власть перешла в руки Совета действия, во главе

которого стояли коммунисты. Советское прави-

тельство Баварии приступило к вооружению ра-

бочих, национализации промышленности и банков,

конфискации всех продовольственных запасов и

организации централизованного их распределе-

ния, к созданию чрезвычайной комиссии по борьбе

с контрреволюцией.

Ширилось революционное движение в Болга-

рии и Турции, правящие классы которых в годы

первой мировой войны выступали в блоке с австро-

германскими империалистами.

Подъем рабочего движения нарастал в начале

1919 года и в странах-победительницах.

В январе во Франции вспыхнула всеобщая

стачка железнодорожников. Первомайская демон

страция в Париже в 1919 году была особенно мно-

голюдна. 1 мая бастовало 500 тысяч рабочих.

Всего в 1919 году во Франции произошло 2026 за-

бастовок, в которых участвовало свыше 1,5 мил-

лиона человек. Революционными настроениями

были охвачены армихх и военный флот. Все чаще

солдаты и матросы заявляли о своем нежелании

участвовать в войне против Советской России.

В Кале, Бресте, Тулоне вспыхнули восстания ма-

тросов.

В Англии в 1919 году бастовало 2,5 миллиона

человек. Еще никогда в истории английского

рабочего движения не бывало таких массовых заба-

стовок. Среди бастующих довольно широко распро-

странилось требование национализации промыш-

ленности. Могущество британского империализма

было сильно подорвано ростом революционных

и антивоенных настроений среди солдат и матро-

сов. Как грозное предостережение для англий

ских империалистов, организаторов интервенции

в Советской России, прозвучали известия о сол-

датских и матросских волнениях в «Линтоне, Глаз-

го, Белфасте и «Лондоне. Правительство выну-

ждено было приступить в 1919 году к частичной

демобилизации армии и флота.

Для США 1919 год был также годом подъема

стачечного движения — в 3630 стачках участво-

вало более 4 миллионов человек. В феврале нача-

лась всеобщая забастовка в Сиэтле. Выбранный

рабочими стачечный совет стал центром, контро-

лировавшим всю жизнь города. Забастовка была

подавлена с помощью реакционного руководства

Американской федерации труда. Но события в Си-

этле оказали большое влияние на рабочий класс

США и послужили толчком для -новых револю-

ционных выступлений американских трудящихся..

В начале 1919 года массовые забастовки про-

изошли в Италии. Особенно мощными были стачки

в Генуе, Милане, Турине. Рабочие выдвигали

политические лозунги, среди которых было тре-

бование прекратить военную интервенцию в Со-

ветской России. На юге страны и в Сицилии на-

чалось массовое крестьянское движение, сопрово-

ждавшееся захватом помещичьих владений.

ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ К ВЕСНЕ 1919 ГОДА. ВОСЬМОЙ СЪЕЗД Р К И (б). Ц

Демонстрация трудящихся Берлина перед рейхстагом под лозунгом: «Вся власть рабочим и солдатским Советам!». 1919 г. (Фото.)

Подъем рабочего движения наблюдался в на-

чале 1919 года и в странах, не принимавших

участия в мировой войне, — в Испании, Швеции

и других.

«Вся Европа пропитана духом революции, —

писал Ллойд-Джордж 25 марта 1919 года в своем

меморандуме, представленном Парижской кон-

ференции. — Наряду с обычным недовольством

среди рабочих распространяются революцион-

ные настроения... Целостность существующего

строя, его политических, социальных и эконо-

мических устоев поставлена под вопрос насе-

лением Европы» 2.

Вслед за пролетариатом Запада в борьбу с ми-

ровым империализмом вступали народы Востока.

В Китае первым крупным антиимпериалистиче-

ским и антифеодальным выступлением 1919 года

явилось известное «Движение 4 мая». В этом дви-

жении, начавшемся с огромной демонстрации

студентов Пекина, приняли самое активное уча-

стие рабочие массы, передовая интеллигенция,

ремесленники и национальная буржуазия Пе-

кина, Шанхая и других городов. Лозунги, под

которыми началось это движение, были направлены

против империалистического порабощения Ки-

тая, против правящих клик феодалов-милитари-

стов, действовавших по указке англо-американских

и японских капиталистов в ущерб национальному

суверенитету страны. «Движение 4 мая» переросло

рамки обычного национально-освободительного

движения; на арену классовой борьбы впервые

^выступил как самостоятельная политическая сила

китайский пролетариат. Массовые забастовки,

прокатившиеся по стране в мае — июне 1919 года,

явились откликом на призыв, брошенный проле-

тариату всего мира Великой Октябрьской социа-

листической революцией. Трудящиеся массы Ки-

тая вели борьбу за полную независимость страны,

за уничтожение феодализма, за демократические

преобразования, за новую культуру. В первых

рядах участников «Движения 4 мая» выступали

будущие руководители Коммунистической партии

Китая — Мао Цзэ-дун, Чжоу Энь-лай, Ли Да-

чжао, Цюй Цю-бо и др.

12

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНЕ К О II ВО Й Н Ы в С С С Р.

Бурные события развернулись в аннексиро-

ванной японскими империалистами Корее. 1 марта

1919 года в Сеуле и других городах парод вы-

шел на демонстрации, требуя провозглашения

независимости страны. Рабочие различных про-

фессий объявили забастовку. В короткий срок

движение охватило всю страну, перерастая в вос-

стание. Всюду повстанцы громили японские пра-

вительственные учреждения, полицию, дома бога-

чей и чиновников. Рабочие вступали в бои с

отрядами японских войск. Крестьяне изгоняли

помещиков.

Два месяца длилась упорная схватка героиче-

ского корейского народа с японскими захватчи-

ками. Пустив в ход крупные военные силы, японцы

с невероятной жестокостью подавили восстание.

Но мартовско-апрельское движение явилось боевой

школой для народа Кореи и имело важные по-

следствия для развития национально-освободи-

тельного движения

Р> апреле 1919 года начался новый подъем на-

ционально-освободительного движения в Индии

Поводом послужило введение в действие реакцион-

ного законодательства, которое чрезвычайно рас-

ширило права английской полиции в Индии и

лишало индийское население элементарных демо-

кратических прав. Ответом на действия империа-

листов явились массовые демонстрации протеста.

Британские колонизаторы прибегли к террору:

свой первый удар они обрушили на Пенджаб, где

народное движение приобрело особенно большой

размах. В городе Амритсаре английские войска

расстреляли мирный митинг индийцев. Это собы-

тие послужило толчком к восстанию, охватившему

весь Пенджаб, а затем и многие другие провин

ции Индии. Антиимпериалистическая борьба сли-

валась с антифеодальными выступлениями кре-

стьянства. Британской политике колониализма

был нанесен чувствительный удар.

Весной 1919 года волна мощного национально-

освободительного движения охватила также Иран,

Афганистан, Индонезию, страны Африки.

Революционный подъем трудящихся масс в

странах Западной Европы и Америки, рост нацио-

нально-освободительного движения ц колониях

и полуколониях свидетельствовали о дальнейшем

углублении общего кризиса капитализма, о рас-

пространении во всем мире влияния Великой

Октябрьской социалистической революции. Совет-

ская Россия приобретала все новых союзников

в рабочем движении различных стран. В социали-

стических и рабочих партиях Запада возникали и

завоевывали себе авторитет среди масс левые

группировки, становившиеся на позиции револю-

ционного марксизма. На основе этих левых

групп в ряде стран в 1918 году образовались ком-

мунистические партии и группы.

Иностранные коммунистические организации

возникли и на территории Советской республики.

К концу 1918 года таких коммунистических групп

было девять: венгерская, немецкая, болгарская,

чехословацкая, южно-славянская, румынская, фин-

ская, французская и англо-американская. На

чало образованию этих групп было положено

сразу же после Февральской революции 1917 года

революционным движенпем среди немецких и

австро-венгерских военнопленных. Позже стали

объединяться и другие иностранцы, проживавшие

в России. Семь коммунистических групп входило в

состав Федерации иностранных групп РКП(б),

первым председателем которой был Бела Кун.

Федерация внесла большой вклад в дело пропа-

ганды коммунистических идей за рубежом и среди

иностранцев в России. Оценивая результаты этой

работы, В. И. Лепин говорил:

«Сотни тысяч военнопленных из армий,

которые империалисты строили исключительно

в своих целях, передвинувшись в Венгрию, в

Германию, в Австрию, создали то, что бациллы

большевизма захватили эти страны целиком» 8.

С началом империалистической войны II Ин-

тернационал потерпел полное банкротство. Его

социал-демократические вожди, изменившие мар-

ксизму и ставшие агентами империализма в рабо-

чем движении, вели дело на раскол международной

солидарности пролетариата. Спи зарекомендовали

себя как защитники интересов буржуазии, опора

капиталистических правительств, как злейшие

враги интернационализма.

Интересы пролетариата требовали создания

такой подлинно революционной организации, ко-

торая сплачивала бы рабочий класс и направляла

его борьбу против господства капитала в между

народном масштабе. Единственной партией, кото-

рая в годы первой мировой войны вела работу

по созданию такой организации, была РСДРП(б)

во главе с Б. И. .Дениным. Наиболее благоприят-

ные условия для создания нового, Коммунистиче-

ского Интернационала сложились после Великой

Октябрьской социалистической революции, вы-

звавшей подъем международного пролетарского

движения. В январе 1918 года в Петрограде на

совещание собрались представители левых социа-

листов восьми стран -— Англии, -Литвы, Норве-

гии, Польши, Румынии, США, Франции, Швеции.

На этом совещании было решено созвать между

народную конференцию социалистических партий,

чтобы подготовить создание нового Интернацио-

нала. В январе 1919 года в Москве под руковод

ством В. И. Ленина состоялось еще одно сове-

щание представителей коммунистических и лево

социалистических партий и групп различных

стран. По предложению Российской Коммунисти-

ческой партии (большевиков) совещание опубли-

ковало обращение к революционным партиям и

группам, стоявшим на коммунистических позици-

ях, с приглашением их в Москву на учредитель-

ный конгресс Коммунистического Интернационала.

Вопреки всяческим препятствиям, чинимым

правительствами капиталистических стран, на

конгресс в Москву прибыл 51 делегат от 30 стран

Европы, Америки и Азии, в том числе от Англии,

Франции, Германии, СЩА, Китая, Венгрии, Ав-

стрии, Норвегии, Швеции, Кореи, Швейцарии,

ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ К ВЕСНЕ 1913 ГОДА ВОСЬМОЙ СЪЕЗД Р К П (б). 13

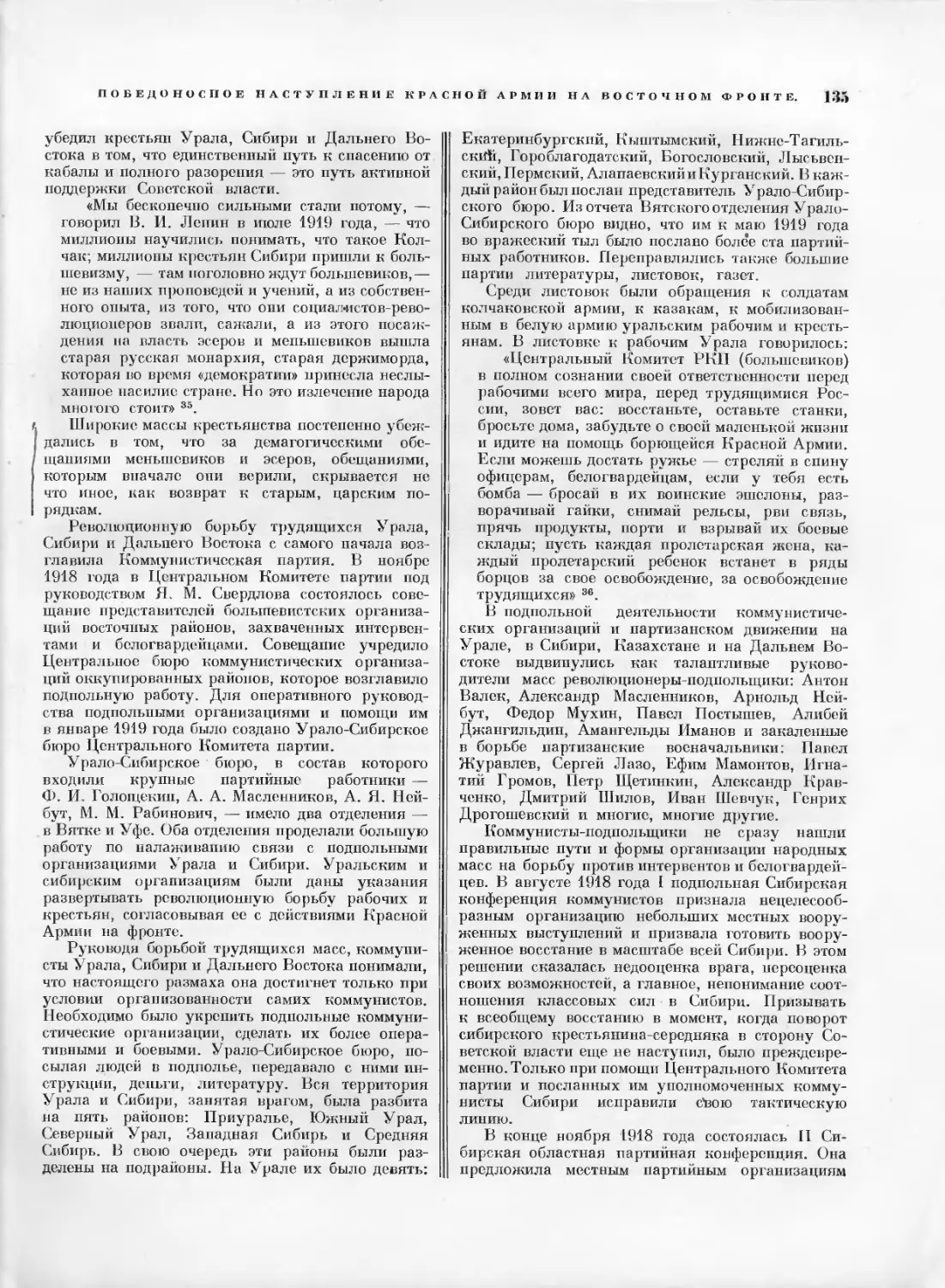

В. И. Ленин в президиуме 1 конгресса Коммунистического Интернационала. Сидят слева направо; Г. Клингер (РСФСР),

Г. Эберленн (Германия), <1>. Платтен (Швейцария). Москва. Кремль. Март 1919 г. {Фото.)

Голландии, Польши, Финляндии, Чехословакии,

Болгарии. Конгресс происходил со 2 по 6 марта

1919 года под руководством В. И. Ленина, кото-

рый выступил с докладом по важнейшему во-

просу — о буржуазной демократии и диктатуре

пролетариата.

Тезисы В. И. Ленина по 3tomj вопросу, при-

нятые конгрессом, разоблачали правосоциалисти-

ческих лидеров II Интернационала, которые обма-

нывали массы иллюзиями о «всеобщем равенстве»

в условиях буржуазной демократии, о «чистой де-

мократии» при капитализме.

В. И. Ленин показал, что даже самая

демократическая буржуазная республика есть

не что иное, как машина для подавления рабо-

чего класса буржуазией, большинства народа —

горсткой капиталистов. Так называемая демо-

кратия в условиях капиталистического строя

есть лишь форма прикрытия диктатуры буржу-

азии.

В своих тезисах В. II. Ленин дал классическое

определение сущности Советской власти как госу-

дарственной формы диктатуры пролетариата.

«Сущность Советской власти, — говорил

В. И. Ленин, — состоит в том, что постоянной

и единственной основой всей государственной 1

власти, всего государственного аппарата яв-

ляется массовая организация именно тех клас- ।

сов, которые были угнетены капитализмом, т. с. ।

рабочих и полупролетариев (крестьян, не эксплу-

атирующих чужого труда и прибегающих по-

стоянно к продаже хотя бы части своей рабочей

силы). Именно те массы, которые даже в самых

демократических буржуазных республиках, бу-

дучи равноправны по закону, на деле тысячами

приемов и уловок отстранялись от участия в по-

литической жизни и от пользования демократи-

ческими правами и свободами, привлекаются

теперь к постоянному и непременному, притом

решающему, участию в демократическом упра-

влении государством» 4.

Тезисы В. И. Ленина о буржуазной демократии

и диктатуре пролетариата имели огромное значе-

ние для мирового революционного движения. Они

помогли компартиям уяснить сущность Советской

власти как государственной формы диктатуры про-

летариата и до конца разоблачить соглашатель-

скую политику правых социал-демократов, вос-

хвалявших буржуазную демократию, помогли

мобилизовать трудящиеся массы капиталистиче-

ских стран на поддержку государства пролетар-

ской диктатуры.

Конгресс утвердил платформу Коммунистиче-

ского Интернационала и принял Манифест к про-

летариям всего мира, в котором призывал к ре-

шительной борьбе за пролетарскую диктатуру,

за победу Советов во всех странах. В Манифесте

подчеркивалось, что первостепенной обязанно-

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СССР.

14

стью рабочих всех стран является защита Со- I

ветской страны — отечества трудящихся всего

мира.

Для руководства повседневной деятельностью |

коммунистических партий конгресс избрал Испол-

нительный Комитет Коммунистического Интер- i

национала.

Первый конгресс Коминтерна сыграл большую |

роль в развитии революционного движения во i

всем мире. Он создал III, Коммунистический Ин-

тернационал — международную революционную

пролетарскую организацию нового типа, способ-

ную отстоять марксизм от опошления и извраще-

ния его оппортунистами, сплотить авангард ра-

бочего класса, мобилизовать массы трудящихся

на защиту своих экономических и политических

интересов, на борьбу против капитализма, на

защиту первого в мире пролетарского государства.

Создание Коминтерна было величайшей победой

марксизма-ленинизма над социал-реформизмом.

Отныне растущее мировое революционное движе-

ние имело свой штаб — Коминтерн. Все лучшие

революционные силы международного пролета-

риата сплачивались под знаменами коммунисти-

ческих и рабочих партий.

«Основание III, Коммунистического Интер-

национала в Москве 2 марта 1919 года было

записью того, — указывал В. И. Ленин, — что

завоевали не только русские, не только россий-

ские, но и германские, австрийские, венгерские,

финляндские, швейцарские, — одним словом,

международные пролетарские массы» 5.

Указывая на бурный рост мирового револю-

ционного движения под знаменем коммунизма,

В. И. Ленин писал, что в решениях Коминтерна

было отражено все то, что уже прочно вошло в со-

знание масс.

«Все знали, — мало того: все видели, чув-

ствовали, осязали, каждый на опыте своей

страны, что закипело новое, невиданное в мире

по силе и глубине, пролетарское движение, что

оно пе укладывается ни в какие старые рамки,

что его не удержать великим мастерам мелкого

политиканства, ни всемирно-опытным, всемирно-

искусным Ллойд-Джорджам и Вильсонам англо-

американского «демократического» капитализ-

ма, ни прошедшим огонь, воду и медные трубы

Гендерсонам, Реноделям, Брантингам и всем

прочим героям социал-шовинизма» в.

Российская Коммунистическая партия (боль-

шевиков) явилась авангардом мирового револю-

ционного движения. Революционный пролетариат

капиталистических стран понимал, что успехи

Советской власти в России облегчат положение

народов, томящихся под игом капитализма. Ведя

борьбу против своей буржуазии, рабочий класс

капиталистических стран открыто демонстрировал

свою солидарность с российскими рабочими и кре-

стьянами. Наиболее популярным лозунгом у ре-

волюционных рабочих Англии, Франции, Ита-

лии и многих других стран становился лозунг

«Руки прочь от России!».

Борьба рабочего класса капиталистических

стран затрудняла для империалистов Антанты

проведение открытой интервенции в Советской

России.

Другим сильнейшим препятствием для про-

должения открытой интервенции являлось со-

стояние самих вооруженных сил, посланных пра-

вительствами Англии, Франции, США на русский

фронт. Войска Антанты оказались явно непригод-

ными для вооруженной борьбы против революции.

Солдаты и матросы интервенционистских армий

отказывались воевать против рабочих и крестьян

Советской России. Идеи социалистической револю-

ции овладевали сознанием английских, француз-

ских и американских трудящихся, одетых в сол-

датские мундиры. Армия Антанты разлагалась.

Перед правящими кругами Антанты встал

вопрос о выводе своих регулярных войск из Со-

ветской России, особенно из тех районов, где

они находились не в глубоком белогвардейском

тылу, как это было в Сибири, а непосредственно

участвовали в боях, как например, на ине и на

севере Советской страны. Дальнейшее пребывание

интервенционистских войск на таких фронтах,

где они испытывали на себе удары Красной Армии,

усиливало их разложение и способствовало рас-

пространению «революционной заразы» в Европе

и Америке.

Боевые успехи Красной Армии в начале 1919 го-

да, упрочение внутреннего положения Советской

страны и рост революционного движения трудя-

щихся капиталистических стран и колоний вы-

звали в лагере Антанты тревогу и разброд. В не-

которых влиятельных буржуазных кругах США,

Англии, Франции начались споры о том, про-

должать ли открытую антисоветскую военную ин-

тервенцию или отказаться от нее и ограничиться

усилением помощи российской контрреволюции.

В конце 1918 — начале 1919 года в буржуазной

печати наряду с призывами к усилению антисо-

ветской интервенции стали появляться требова-

ния прекратить интервенцию и установить с Со-

ветской Россией экономические связи.

В «Письме к рабочим Европы и Америки»

в январе 1919 года В. И. Ленин писал по этому

поводу:

«Среди буржуазии и правительств Антанты

замечаются теперь некоторые колебания. Часть

видит, что разложение союзнических войск в

России, помогающих белогвардейцам, служащих

самой черной монархической и помещичьей ре-

акции, уже начинается; — что продолжение

военного вмешательства и попытки победить

Россию, требующие миллионной оккупационной

армии на долгое время, что этот путь есть вер-

нейший путь для самого быстрого перенесения

пролетарской революции в страны Антанты»7.

В январе 1919 года группа американских се-

наторов — Джонсон, Лзндон, Лафаллетт, Бора,

Таунсенд и другие — выступила с критикой

антисоветской военной интервенции. Сенаторы

Джонсон и Лэндон охарактеризовали интервен-

ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ К ВЕСНЕ 1919 ГОДА. ВОСЬМОЙ СЪЕЗД Р К П (6). 15

Парад рабочих полков Всевобуча и частей Красной Армии в честь I конгресса Коммунистического Интернационала.

Москва. Красная площадь. 7 марта 1919 г. (Фото.)

ционистскую политику правительства США как

преступное вмешательство во внутренние дела

России. Они потребовали немедленной эвакуации

всех американских войск с русской территории.

Заместитель государственного секретаря США

Полк сообщал 4 февраля государственному секре-

тарю Лансингу в Париж:

«Сенатор Джонсон, требующий вывода войск

из Архангельска, имеет сильную поддержку...» 8

Некоторые английские буржуазные газеты и

журналы также были вынуждены признать про-

вал антисоветских военных планов Антанты.

Они отмечали, что политика военной интервен-

ции только усиливает революционное движение

в самой Англии, вызывая симпатию английского

народа к Советской России. Газета «Дейли кро-

никл», орган либеральной партии, одним из лиде-

ров которой был премьер-министр Англии Ллойд-

Джордж, писала:

«Выборы в Англии показали, что ча«ть страны

питает большие симпатии к большевистскому

правительству, поэтому интервенция союзников

подвергается ожесточенной критике».

Даже орган консервативной партии «Дейли

экспресс» вынужден был заявить в декабре

1918 года в передовой статье, что английским

войскам нечего делать в России, Эстонии и Фин-

ляндии,

В таком ясе духе свое отношение к интервен-

ции высказывали многие буржуазные органы

печати и в других странах.

Однако подобные выступления не оказали осо-

бою влияния на большинство в правящих кругах

Антанты. По-прежнему преобладали сторонники

продолжения военной интервенции и разжига-

ния гражданской войны в России, предполагав-

шие, что им удастся в ближайшее время уничто-

жить Советскую власть. Вопрос об организации

всех сил для военного похода против Советской

республики и подавления растущего мирового ре-

волюционного движения обсуждался на Париж-

ской мирной конференции, открывшейся в январе

1919 года. Главным штабом, где разрабатывались

планы дальнейшей борьбы против Советской Рос-

сии и международного революционного движе-

ния, явился «Совет четырех», состоявший из

глав правительств США, Англии, Франции и

Италии.

В ходе конференции вскрылись глубокие им-

периалистические противоречия между странами-

победительницами. США и Англия были соперни-

ками в борьбе за рынки, за источники сырья, за

16

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СССР.

господство в послевоенном мире. Непримиримые

противоречия существовали между американским

и японским империализмом из-за преобладания

в бассейне Тихого океана. Между Англией и

Францией шла грызня из-за бывших германских

колоний. Серьезные раздоры происходили между

Францией и США из-за экономического и полити-

ческого господства на европейском континенте.

Разногласия возникли и по вопросу об отношении

к малым государствам, ранее входившим в состав

Российской империи.

Противоречия в лагере империалистов облег-

чали до некоторой степени международное поло-

жение Советской страны. В. II. Ленин говорил

в апреле 1919 года:

«...наше международное положение улуч-

шается... Здесь можно сказать, что господа

Вильсоны и Клемансо задались целью нам

помочь: телеграммы, коГорые каждый день при-

носят вести об их раздорах, о взаимном жела-

нии хлопнуть дверью друг перед другом, пока-

зывают, что эти господа передрались вдрызг» 9.

Однако, как ни сильны были противоречия

между державами Антанты, обострившиеся в связи

с дележом военной добычи, они все же отступали

на второй план, когда речь шла о борьбе с Совет-

ской Россией и революционным движением тру-

дящихся во всем мире.

На конференции в Париже главы прави-

тельств крупнейших империалистических дер-

жав— Вильсон, Клемансо, Ллойд-Джордж — вы-

работали план нового, еще более сильного, чем

предыдущие, натиска на Советскую страну.Правда,

теперь правительства Антанты вынуждены были

проводить военную интервенцию в иной форме.

Если в конце 1918 года главной ударной силой

в войне против Советской России империалисты

Антанты считали свои собственные войска, то

теперь главная роль в военных планах интервен-

тов отводилась армиям внутренней контрреволю-

ции, то есть войскам Колчака, Деникина, Юде-

нича, а также вооруженным силам малых госу-

дарств, граничащих с Советской Россией на западе

и северо-западе. Международный империализм

брал на себя обеспечение их оружием, обмунди-

рованием, деньгами. Что же касается собственных

войск, то Антанта и далее оставляла их в захва-

ченных районах. Однако непосредственно на фрон-

те эти войска действовали только на севере, где

силы белогвардейцев были незначительны, и

в Туркестане. В Сибири же и на Дальнем Во-

стоке они выполняли главным образом военно-

полицейские функции: охраняли белогвардей-

ский тыл, помогали проводить мобилизации и

реквизиции, вели борьбу с партизанами, охра-

няли железные дороги, склады, важнейшие

предприятия и т. д.

Новый натиск на Республику Советов империа-

листы намеревались осуществить весной 1919 года

в виде комбинированного военного похода, то есть

согласованного наступления с разных сторон всех

антисоветских сил.

6 марта на заседании генерального штаба союз-

ных армий обсуждался «русский вопрос». Выло

решено, что

«интервенция должна выражаться в комбиниро-

ванных военных действиях русских антиболь-

шевистских сил и армий соседних союзных

государств, заинтересованных в возрождении

России» 10.

При этом указывались три условия, которые

должны были обеспечить успех антисоветской

борьбы: 1) разрешение противоречий (в частности,

по вопросу границ) между сопредельными с Рос-

сией государствами, 2) координация усилий всех

союзных и русских белогвардейских сил путем

организации единого межсоюзнического коман-

дования, 3) предоставление всем участникам

похода финансовой, экономической и военной

поддержки.

«Если это тройное условие будет выпол-

нено, — говорилось в решении, — то только

тогда намеченные для использования силы

смогут предпринять общее наступление, начатое

со всех границ России и направленное концен-

трически к самому сердцу большевизма —

к Москве» и.

Главный удар по Советской республике Ан-

танта предполагала нанести силами армии Кол-

чака. Организаторы похода рассчитывали также

на то, что наступление колчаковцев на востоке

отвлечет часть сил Красной Армин с Южного

фронта, чем облегчит положение белогвардейских

войск Деникина и даст им возможность ударить

по центру Советской республики с юга.

Нанесение вспомогательного удара на петро-

градском направлении возлагалось на Юденича.

Кроме армий Колчака, Деникина, Юденича, в по-

ходе должны были принять участие смешанные

войска интервентов и белогвардейцев, находив-

шиеся на севере России и в Туркестане. Правящие

круги Антанты стремились вовлечь в активные

военные действия против Советской респуб-

лики вооруженные силы буржуазно-помещичьей

Польши, Финляндш(, а также Эстонии и других

прибалтийских государств. Большое место в пла-

нах Аптапты занимала идея объединения белогвар-

дейских фронтов. Предполагалось, что войска

Колчака и силы контрреволюции на Севере со-

единятся в результате встречных действий в рай-

оне Котласа. Войска интервентов, действовавшие

от Мурманска, должны были соединиться с фрон-

том Юденича и белоэстонцев под Петроградом.

С другой стороны, встречным наступлением армий

Колчака и Деникина к Волге предполагалось

объединить силы сибирской п южной контррево-

люции. Таким образом, замышлялось создание

непрерывной цепи вражеских фронтов вокруг

Советской республики.

Между империалистическими державами сло-

жилось распределение обязанностей по обеспе-

чению каждого из антисоветских фронтов. При

этом расстановка сил определялась в значитель-

ной степени пресловутой политикой выделения

10

60

0

ч>

о

*

*

С

Брест

40

Фарерские о-ва

Шетландские

о-ва «

ГЕЛЬСИНГФОР

ЕТРОГР

Новга

а

о

КОПЕ

Вильна

ЛОНДОН

Житомир

ПАРИЖ

Бердичев

Краков

Льво

Мюнхен

Я Я

Н

Тулуза

БУХАРЕСТ

БЕЛГРАД

И

Е Д

СОФИЯ <.

X '

ХРИСТИАНИЯ

(ОСЛО)

о Милан

Турин

Винница

РЕКТОР

о Камен ец-Подольск

вринка

СТОКГОЛЬМ

лфаст

0

Кале

Ту.ПРАГА

моле

о. Корсика

АНТА

-е»?

С,»14

о-в*

о. Сардиния

3 Е М Н о

Vf

Мурманск

Тобольск

Архангельск!

.Шенкурск

Котлас

Курган

Вя'бць'

Вот <инСК

1елябинск

Игреке

Вологда

Бурдев-»

«^Кустанай

tnanyrt

армм

1ЕТРОГРАД

Кострома

Новгород

Рыбине,

НаЗа

Ярославль

Ickoi

.НнЖ;.'НрвГОВОД

Орск

МОСКВ

Оренбург

Самара

Пен:

:моленск-

!жебск

Уральа

Тамбов

4инСК-‘

Бряна

Саратов

Орел

|ронеж

Курск

ПиЧдЙ/с9(Чер1

Гигов.

Гу ил

ютены

Царицын

омнр

Пблт:

1ичев

Астрахань'

[менец-

!сск

’остов

AHTAHTI

12А

Херсон

£тавропол1

Екатерино,

Владикавказ

Красноводс:

oHflU

Баку

ТифЛ1

Батум

Эривань

Карс

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

к

Керчь-

Серпухов

Калуга/p I

Симферополь

Севастополь^/

Ф?₽ ОН Тг

Л’-.\ I-

>'МИл’ЛЪ1Юро'Г

Сибирская ф

\ арми£катерйнбург

оПермь

Николаев

X ИНТЕР^

£Я?язан5

'Ti "*•

H.xm/tc*J3

ная арм.\

оуппа \

^Оренбургская

армия **

/ Григорьевская^

г j 3 JtxaH£K'

АИНСКИЙ:

'РОНТ х,₽з

^Петрозаводск

Аохангель^-киА -

. X з-д ; 5

Авзяно-Г^трр :ний

кр-аряРХ-..,

Екатериноо/iaL

ЬйСКА^а^

Винница >

ЦРЕКТОРИИ

ЮДОЛЬСК

х. ^Новороссийск

*ЯЙМ *

г “ЦКV—5-~~_^ктюбинск

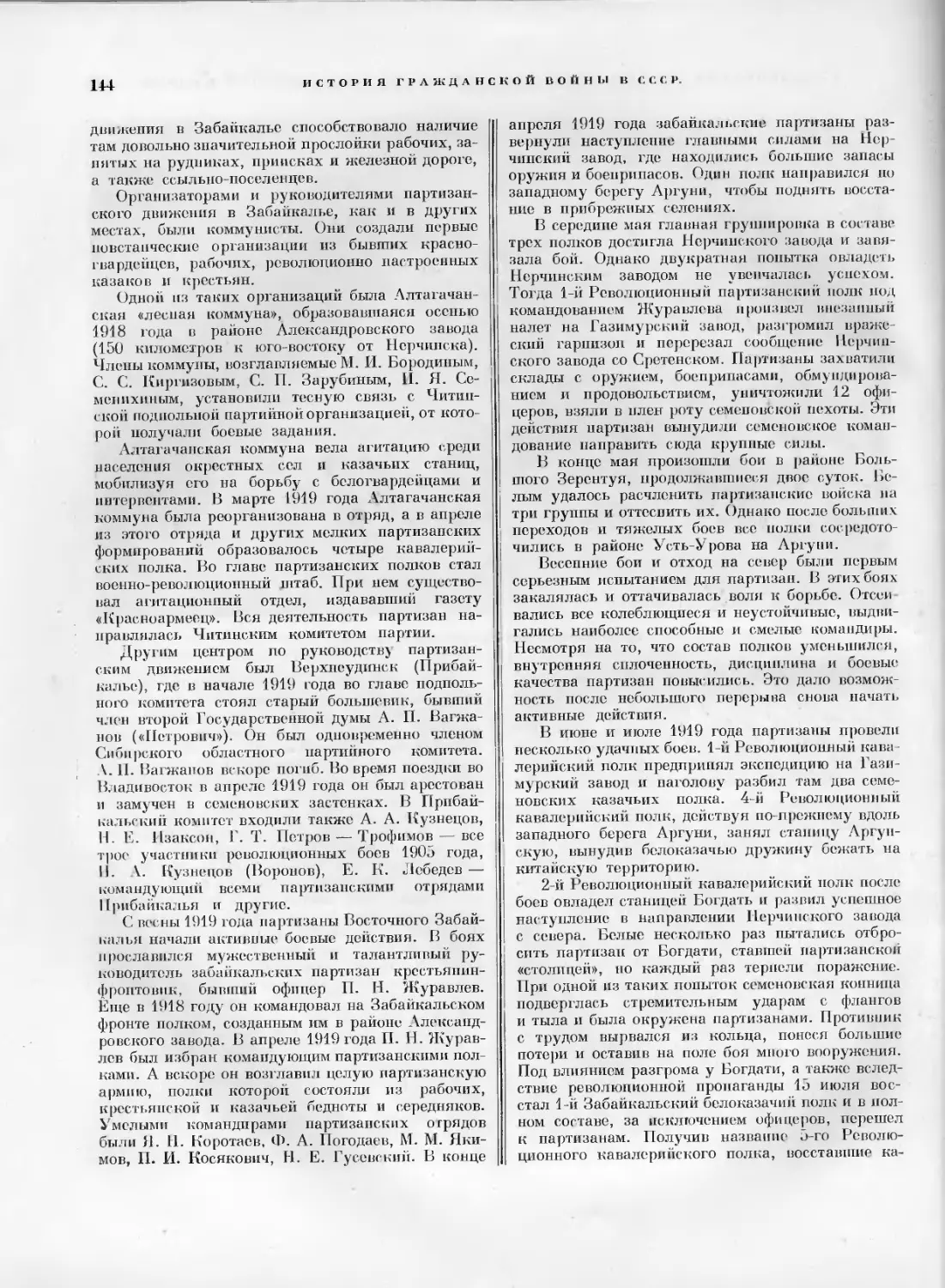

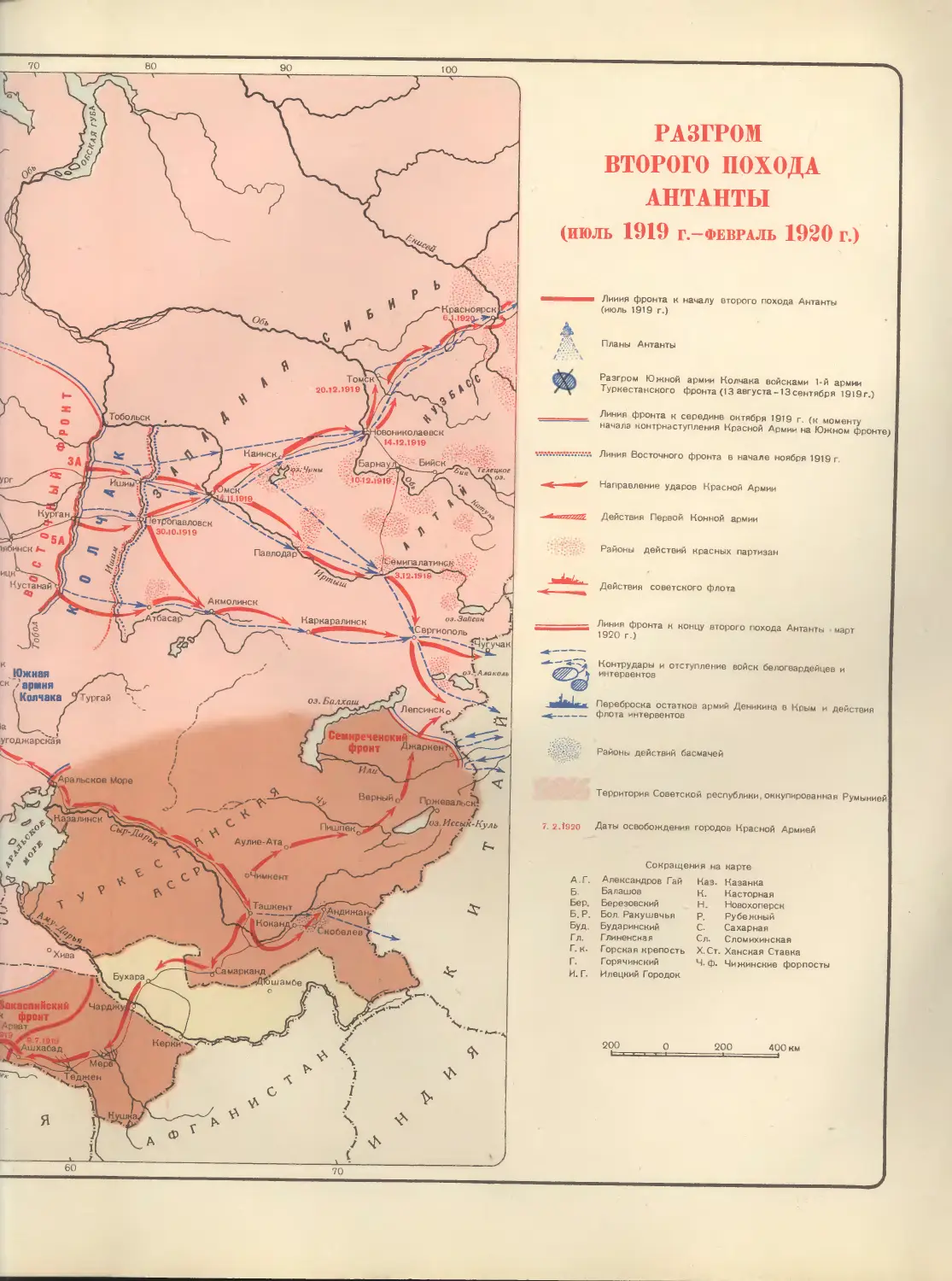

ОБСТАНОВКА НА ФРОНТАХ

СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ

В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

К ВЕСНЕ 1919 года

Линия фронта к началу первого похода Антанты (начало

марта) и группировка сил сторон

Флот Антанты

Планы Антанты

Установление советской власти в страна*

Западной Европы

Революционные восстания в странах Западной Европы

Забастовки и стачки в странах Западной Европы

Государственные границы на 1919—1921 гг.

жшвм Границы России перед первой мировой войной

Территория Советской республики, оккупированная

Румынией

150 О 150 300 450 км

। 1 I । --------<

ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ К ВЕСНЕ 1919 ГОДА. ВОСЬМОЙ СЪЕЗД РКП(б). 17

«сфер интересов» держав Антанты в России. По

взаимной договоренности каждая держава дол-

жна была оказывать помощь преимущественно

той белогвардейской армии, которая действовала

в «сфере интересов» данной державы. Такая си-

стема обеспечения белогвардейских армий откры-

вала возможность для каждой из стран, участ-

вовавших в интервенции, уже в процессе подго-

товки похода распространить влияние на свою

предполагаемую «сферу интересов». Объективно

это означало подготовку к расчленению террито-

рии России, наиболее явными сторонниками кото-

рого были правящие круги США и Англии.

Американские делегаты прибыли на конферен-

цию в Париж с готовым планом расчленения Рос-

сии. Еще в конце 1918 года ближайший друг и

советник президента США Вильсона полковник

Хауз расшифровал истинный смысл политики

США, сформулированной в «14 пунктах» Вильсона.

В секретных комментариях к этим «14 пунктам»

Хауз писал, что сущность русской проблемы в бли-

жайшем будущем заключается в следующем:

«1. Признание временных правительств (бе-

логвардейских. — Рее*.).

2. Предоставление помощи этим правитель-

ствам и через эти правительства.

Кавказ придется, вероятно, рассматривать

как часть проблемы Турецкой империи. Нет

никакой информации, которая позволила бы

составить мнение о правильной политике по от-

ношению к мусульманской России, т. е., ко-

ротко говоря, к Средней Азии. Весьма возможно,

что придется предоставить какой-нибудь дер-

жаве ограниченный мандат для управления на

основе протектората» 12.

Комментарии Хауза были одобрены Вильсо-

ном и фигурировали на Парижской конференции

в качестве официального документа.

21 января 1919 года государственный департа-

мент США передал американской делегации в

Париже географическую карту, озаглавленную:

«Предполагаемые границы в России». Судя по этой

карте, в намерения американских интервентов

входило отторжение от России огромной террито-

рии. В документе, приложенном к карте, указы-

валось, что всю Россию можно было бы разделить

на большие естественные области, каждая из ко-

торых обладала бы своей особой экономической

жизнью, по не являлась бы достаточно самостоя-

тельной для образования сильного государства.

По мысли составителей карты, часть этих областей

можно было бы в будущем, после уничтожения

Советской власти, воссоединить с Россией на фе-

деральной основе.

«С другой стороны, — говорилось в доку-

менте, — если большевистское правительство

останется у власти и будет продолжать прово-

дить свой теперешний курс политики, в то

время как территориальные вопросы России

получат свое разрешение на мирной конференции,

не останется другого выхода, как признать

независимость всех национальностей нерусского

2 и. г. в., т. 4.

происхождения и установить между ними гра-

ницы» 13.

Правящие круги США претендовали на то,

чтобы американскую «сферу интересов» соста-

вляли Сибирь и Дальний Восток. Поэтому и основ-

ная масса американских поставок предназна-

чалась для войск Колчака, которые опирались

именно на эти районы.

Так, заместитель государственного секретаря

США Филлипс сообщал американскому консулу

во Владивостоке Колдуэллу:

«Правительство официально приняло на себя

обязательство помогать Колчаку снаряжением и

продовольствием и заключило контракты с пред-

ставителями местных русских властей на по-

ставку винтовок» 14.

Взяв на себя снабжение колчаковской армии,

американские империалисты надеялись оказы-

вать через Колчака влияние и на все остальные

белогвардейские войска. Имело значение также

и то, что правящие круги США с особым доверием

относились к самому Колчаку, считая его на-

дежным проводником американской политики в

России. Они продолжали держаться за Коляака

даже в конце 1919 года, когда колчаковская

армия была разбита. В ноябре государственный

секретарь США Лансинг писал американскому

послу в Токио Р. Моррису:

«...Чрезвычайно желательно, чтобы Колчак

остался главой какого-нибудь сибирского пра-

вительства. Его присутствие обеспечит возмож-

ность продолжения нашей политики... Он зани-

мает благосклонную позицию по отношению

к Соединенным Штатам...» 15

Однако своеобразное распределение обязан-

ностей между интервентами нисколько не озна-

чало, что каждая из держав Антанты осуществ-

ляла помощь только тем белогвардейским армиям,

которые действовали в ее «сфере интересов». Кол-

чак получал помощь не только от США, но и от

Англии и Франции, правда, в меньшей степени.

Равным образом США принимали значительное

участие в снабжении и Деникина, и Юденича, и

буржуазно-помещичьего правительства Пилсуд-

ского — Падеревского в Польше.

Наибольшее внимание империалистов Ан-

танты в первой половине 1919 года, естественно,

было обращено на оснащение армии Колчака.

В ноте Верховного совета Антанты Колчаку от

26 мая говорилось, что Вильсон, Ллойд-Джордж,

Клемансо, Орландо (премьер-министр Италии)

и Сайондзи (глава японской делегации на Париж-

ской конференции) согласились

«оказать помощь правительству адмирала

Колчака и его союзникам оружием, военным

снаряжением и продовольствием для превраще-

ния его правительства в правительство всей

России...» 16

Армия Колчака не случайно была выбрана в

качестве главной ударной силы похода против

Советской России Обширные территории Урала,

Сибири и Дальнего Востока, занятые колчаков-

18

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СССР.

цами, предоставляли огромные возможности для

маневрирования. Значительная прослойка зажи-

точного крестьянства и контрреволюционного ка-

зачества могла послужить основой для формпро-

ваТйш^Итаъшо'й белогвардейской армии. К тому

же Сибирь являлась зерновой и сырьевой базой,

а на Урале находились крупные промышленные

предприятия. Русский Дальний Восток был свя-

зан морским путем с портами Америки, Англии,

Японии, что давало интервентам возможность бес-

препятственно доставлять Колчаку вооружение,

боеприпасы, обмундирование, военно-техническое

имущество.

При колчаковском штабе постоянно находи-

лись военные миссии держав Антанты. Полити-

ческое и военное руководство силами контрре-

волюции в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке

осуществляли в разное время и в различной

степени следующие представители империалисти-

ческих государств: от США — американский по-

сол в Японии Р. Моррис, генеральный консул

в Иркутске Гаррис, командующий американским

экспедиционным корпусом генерал-майор Грэвс,

адмирал Найт, начальник отдела военной раз-

ведки США в Сибири подполковник Барроус,

бригадный генерал Стивенс, руководитель мис-

сии американского Красного Креста полковник

Эмерсон; от Великобритании — генерал Нокс,

член английского парламента, лейборист, полков-

ник Уорд; от Франции — генерал Жанен, фран-

цузский посол в Японии Репьо, главный совет-

ник при чехословацком корпусе генерал Перис;

от Японии — главнокомандующий союзными вой-

сками на Дальнем Востоке генерал Отани и на-

чальник политического отдела японского генераль-

ного штаба Мацудайра.

При помощи Антанты к весне 1919 года Кол-

чаку удалось сформировать и вооружить более

чем трехсоттысячную армию. Кроме того, в тылу

у него находилось не менее 150 тысяч солдат и

офицеров США, Англии, Японии, Франции, Ита-

лии и других держав, участвовавших в интер-

венции.

16 января 1919 года между Колчаком и пред-

ставителями Антанты было заключено соглашение

о координации военных действий белогвардейских

и иностранных войск. Главнокомандующим всеми

войсками интервентов, «действующими в Восточ-

ной России и в Сибири на восток от Байкала»,

был назначен генерал Жанен. В соглашении ука-

зывалось:

«В интересах обеспечения единства действий

на всем фронте русское верховное командова-

ние (то есть Колчак. — Ред.) будет согласовы-

вать свою оперативную тактику с общими дирек-

тивами, сообщенными генералом Жаненом, пред-

ставителем междусоюзнического верховного

командования» 17.

Характерно, что соглашение было подписано

в тот самый день, когда Вильсон и Ллойд-Джордж

выступили в Париже с лицемерным предложением

созвать конференцию с участием советских пред-

ставителей якобы для мирного разрешения «рус-

ского вопроса».

Верховный совет Антанты возложил на Жа-

нена функции оперативного комиссара при Кол-

чаке. Все операции, разрабатываемые главным

колчаковским штабом, должны были санкциони-

роваться Жаненом. Он имел «право осуществлять

общий контроль на фронте и в тылу... иметь своих

офицеров в штабах, частях и учреждениях» 18.

Большую роль в организации и подготовке

армии Колчака сыграл и другой представитель

Антанты — глава британской военной миссии в Си-

бири бригадный генерал Нокс. Он слыл крупным

знатоком России: с 1911 по 1918 год Нокс был

военным атташе в Петрограде и имеете с другими

иностранными дипломатами участвовал в первых

антисоветских заговорах. В качестве союзнического

представителя в Сибири Нокс наблюдал за снаб-

жением белогвардейских и интервенционистских

войск и помогал колчаковцам формировать новые

части. Под руководством Нокса в Сибири и на

Дальнем Востоке были созданы офицерские

школы.

Американские империалисты дали Колчаку

возможность пользоваться кредитами, предоста-

вленными в свое время царскому правительству,

а затем Временному буржуазному правительству.

Еще в 1917 году министерство финансов США уста-

новило для России кредит в 450 миллионов дол-

ларов. Из этой суммы Временное правительство

успело разместить заказы на 187 729 750 долла-

ров 19. Остаток, отданный Колчаку, составил

свыше 262 миллионов долларов. В счет этих кре-

дитов еще в конце 1918 года в адрес омского «пра-

вительства» было направлено из США более

200 тысяч винтовок, несколько миллионов патро-

нов, большое количество пулеметов и орудий,

сотни тысяч артиллерийских снарядов, обмунди-

рование и снаряжение. Вооружение по заказам,

размещенным в США еще царским и Временным

правительствами, но не полученное ими, тоже

направлялось во Владивосток для армии Колчака.

Оружие это оценивалось в 109 260 тысяч дол-

ларов 20.

В первой половине 1919 года США послали

Колчаку более 250 тысяч винтовок, сотни миллио-

нов патронов, сотни орудий, тысячи пулеметов.

Помимо всевозможного вооружения и боепри-

пасов колчаковская армия обильно снабжалась

интендантским имуществом: одеждой, обувью и пр.

27 июня 1919 года колчаковский представитель

в США Угет сообщал, что из Нью-Йорка

отправлено 241 400 пар обуви, 1000 кип кожи и

другие товары.

По указанию правительства США значитель-

ную помощь оказывала Колчаку Американская тор-

говая палата, взявшая на себя доставку из США

вооружения, боеприпасов и обмундирования. Ми-

нистр иностранных дел омского «правительства»

Сазонов сообщал из Парижа Колчаку о том, что

«представляется возможность льготно и дешево,

без немедленной затраты наличных денег, при-

ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ К ВЕСНЕ 1919 ГОДА. ВОСЬМОЙ СЪЕЗД РКП(б). 19

Отправка интервентами английских орудий на колчаковский фронт. Владивосток. 1919 г. (Фото.)

обрести в собственность на 5 миллионов долла-

ров американских автомобилей, несколько сор-

тов танков и тракторов с большими запасами

газолина и запасных частей... Банки предла-

гают необходимый аванс в 30 миллионов фран-

ков для задатка... Организацию этого дела по

нашим указаниям берет на себя Американская

торговая палата, которая обещает тоннаж для

доставки куда вы укажете» 21.

Представители колчаковского правительства в

США Угет и Бахметьев в своих докладах в Омск

не раз выражали восхищение вниманием и добро-

желательством, проявляемым к ним американ-

скими государственными деятелями.

В снабжении колчаковцев принимали участие

не только правительственные учреждения США,

но и многие частные фирмы. Так, в мае 1919 года

фирма «Ремингтон» заключила соглашение о по-

ставке Колчаку 150 тысяч винтовок 22. В июле

той же фирмой был заключен договор на поставку

еще 112 945 винтовок.

Кроме доставки вооружения, частные фирмы

США оказывали Колчаку и денежную помощь.

В июле 1919 года группа финансистов Нью-Йорка

начала переговоры с Колчаком о предоставлении

ему займа в 5 миллионов долларов. Вскоре после

этого группа нью-йоркских банков, в которую

входили фирмы «Киддер Пибоди энд К0», «Гаранти

Трест Компани» и «Нейшнл Сити Бэнк оф Нью-

Йорк», совместно с английской фирмой «Беринг

Брадерс оф Ландан» согласилась предоставить

колчаковскому правительству заем в 38 миллио-

нов долларов. В обеспечение его правительство

Колчака внесло в Гонконгский банк золото на

сумму 40 миллионов долларов 23.

Белогвардейским эсеро меньшевистским ко-

оперативным организациям Сибири был открыт

американский кредит в размере 126 миллионов

долларов. Эти средства так или иначе были ис-

пользованы на обслуживание тыла и фронта кол-

чаковских войск.

Американские империалисты предоставляли в

распоряжение Колчака все необходимое для

борьбы против Советской власти.

Однако нарастающее движение трудящихся

масс в капиталистических странах против интер-

венции вынуждало американских империалистов

скрывать, насколько это было возможно, размеры

своего участия в снабжении белогвардейских

войск. В качестве ширмы использовалось амери-

канское общество Красного Креста. Под видом

имущества Красного Креста во Владивосток

непрерывно прибывали из США всевозможные воен-

ные грузы. По признанию Грэвса, «американский

Красный Крест был использован для обслужива-

ния колчаковских военных сил» 24. Красный Крест

США передал правительству Колчака в первой

половине 1919 года до 300 тысяч комплек-

тов белья и большое количество другого имуще-

ства.

Значительное участие в оказании помощи Кол-

чаку приняла Англия. Американские монополи-

сты не желали делить богатства Сибири со сво-

ими английскими партнерами по интервенции,

2*

20

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СССР.

но они были не против того, чтобы англичане

содействовали вооружению колчаковцев.

Английские империалисты так же, как и аме-

риканские, посылали Колчаку оружие, боепри-

пасы, снаряжение. К июлю 1919 года армия К(ол-

чака получила из Англии 200 тысяч комплектов

обмундирования. Кроме того, англичане передали

белогвардейцам 500 миллионов патронов, 2 ты-

сячи пулеметов. Ни признанию Ллойд-Джорджа,

Великобритания отправила в Россию различного

военного имущества приблизительно на 50 мил-

лионов фунтов стерлингов 25. Белогвардейский

представитель в Лондоне Набоков писал Кол-

чаку о том, что военная помощь оказывается

Англией в размерах, превосходящих все ожида-

ния. Признательность английскому правитель-

ству за помощь не раз высказывал и «верховный

правитель» — Колчак. В одной из телеграмм бри-

танскому военному министру Черчиллю Колчак

писал:

«Я хочу выразить вашему превосходитель-

ству мою глубокую признательность за ту по-

мощь, которую оказывает Великобритания Рос-

сии...» 26

Большие средства на поддержку колчаковщины

затратили и французские империалисты. По офи-

циальным данным французского министерства фи-

нансов, помощь только одному Колчаку обошлась

Франции в 210 миллионов франков. Немалую

поддержку белогвардейцы получали также от

Японии. Правда, основная часть японских воен-

ных поставок в армию Колчака была сделана во

второй половине 1919 года. В первом полугодии

японские империалисты снабжали главным обра-

зом своего ставленника на Дальнем Востоке ата-

мана Семенова, соперничавшего с Колчаком. Все

же помощь, полученная колчаковцами из Японии

в течение всего 1919 года, была весьма значи-

тельна. По официальным данным правительства

Колчака, японцы ассигновали на поддержку си-

бирской контрреволюции 16 миллионов иен и

отправили на вооружение белой армии 30 ору-

дий с 50 тысячами снарядов, 70 тысяч винтовок

с 40 миллионами патронов, 100 пулеметов с 2 мил-

лионами патронов, 120 тысяч комплектов обмун-

дирования и другое военное имущество.

Английские и французские империалисты

не жалели миллионов на организацию антисо-

ветского похода. Но миллионы эти были в основном

американские. Из первой мировой войны англий-

ские и французские «победители» вышли с колос-

сальным внешним долгом.

«Англия и Франция победили, — говорил

В. И. Ленин в ноябре 1919 года, — но они

в долгу, как в шелку, у Америки, которая

решила, что сколько бы французы и англичане

ни считали себя победителями, она будет

снимать сливки и получать проценты с лихвой за

свою помощь во время войны, а в обеспечение

этого должен служить американский флот, ко-

торый сейчас строится и обгоняет своими раз-

мерами английский» 27.

Если США до первой мировой войны были

должником главных европейских стран, то к ис-

ходу войны они стали их крупнейшим кредитором.

Империалисты Англии и Франции не могли вое-

вать против Советской республики без финансовой

поддержки США. Американские миллиардеры

с готовностью шли им на помощь. Только с 1 де-

кабря 1918 года по 30 июня 1919 года монополисты

Америки предоставили Англии займов на сумму

почти в полмиллиарда долларов 28, значительная

часть которых была израсходована на интервен-

цию и снабжение русских белогвардейцев, бур-

жуазно-националистических правительств Закав-

казья, а также сил контрреволюции в Прибалтике,

Финляндии и Польше.

Американские империалисты широко предо-

ставляли кредиты Франции, которая была опу-

тана долгами особенно сильно.

«Америка обнаглела так, — говорил в но-

ябре 1919 года В. И. Ленин, — что начинает

порабощать «великую свободную победитель-

ницу» Францию, которая являлась прежде стра-

ной ростовщиков, а теперь стала сплошь задол-

женной Америке, так как у нее не стало эконо-

мических сил, и она не может обойтись ни своим

хлебом, ни своим углем, не может в широких

размерах развивать свои материальные силы,

а Америка требует, чтобы вся дань была неукос-

нительно уплачена... Французский народ, кото-

рый был обманут тем, что должен был давать

все силы во имя свободы и демократии против

Германии, получил теперь в награду беско-

нечную задолженность, издевательство хищных

американских империалистов, а затем кле-

рикальное большинство из представителей са-

мой дикой реакции» 29.

Должниками монополий США являлись также

малые государства, как участвовавшие в мировой

войне на стороне Антанты, так и образовавшиеся

после войны. Касаясь их положения, В. И. Ленин

говорил, что хищнический американский импе-

риализм выступает в этих странах особенно

грубо.

Пользуясь положением главного кредитора,-

американское правительство взяло под свой кон-

троль расходование отпущенных займов и ссуд

Англии, Франции и другим странам, участвовав-

шим в интервенции. Таким образом, помощь

Англии и Франции Колчаку в значительной мере

зависела от размеров и условий той помощи,

которую оказывали этим государствам США.

Наряду с подготовкой войск Колчака Антанта

расходовала огромные средства и на снабжение

армии Деникина, действовавшей на юге России.

С начала 1919 года в порт Новороссийска на-

чали прибывать один за другим иностранные

военные транспорты с самолетами, танками, ору-

жием, боеприпасами и обмундированием.

Белогвардейские газеты, выходившие на юге,,

в начале 1919 года часто сообщали о военных ко-

раблях и транспортах, прибывавших в Новорос-

сийск из-за границы с грузами для деникинской

ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ К ВЕСНЕ 1919 ГОДА. ВОСЬМОЙ СЪЕЗД Р К И (б). 21

армии. Так, белогвардейская газета «Свободная

речь» 16 февраля и 8 марта писала о прибытии двух

больших транспортов с военными грузами. Другая

газета, издававшаяся белогвардейцами, — «Воз-

рождение» — в марте сообщала о прибытии паро-

хода «Дмитрий» и транспортных судов «Сциланд»,

«Михаил», «Черномор» с танками, самолетами, ав-

томобилями, пулеметами, патронами и интендант-

ским имуществом.

Помощь держав Антанты Деникину оплачива-

лась белогвардейцами не только золотом через

колчаковское министерство финансов, но и в зна-

чительной мере железной рудой, марганцем, хле-

бом и другими богатствами юга России. 19 мая

1919 года английская газета «Таймс» писала о при-

бытии в Лондон из Новороссийска парохода «Асто-

рия» с грузом поташа, растительных жиров и

марганцевой руды, отправленных деникинским

ведомством торговли. В газете сообщалось о том,

что на пути в Америку находитсядругойпароход —

«Владимир», также груженный русским сырьем.

Одновременно с подготовкой белогвардейских

армий на Восточном и Южном фронтах Антанта

организовывала контрреволюционные силы на

северо-западе Советской страны для нанесения

вспомогательного удара на Петроград. Петроград

представлял большой интерес для врагов Совет-

ской республики не только с точки зрения эко-

номики и стратегии. Он был важен для них и как

крупный политический центр, как бывшая сто-

лица Российского государства. Сюда они предпо-

лагали перевести в дальнейшем колчаковскую сто-

лицу из Омска, что должно было, по их мнению,

поднять политический престиж «верховного пра-

вителя».

Оплотом контрреволюции на северо-западе были

белогвардейские войска, главное командование

которыми с согласия Колчака было поручено

Юденичу. Силы белогвардейцев, действовавшие

в этом районе, были объединены в так называе-

мый Северный корпус, которым командовал пол-

ковник Родзянко. Летом 1919 года корпус Род

зяпко был преобразован в Северо-западную армию.

Начало формированию Северного корпуса было

положено в Пскове в октябре 1918 года немец-

кими оккупантами, которые также предполагали

использовать его для нападения на Петроград.

Германское командование отпустило на эти цели

150 миллионов марок, вооружение на 50 тысяч

человек, 500 пулеметов, 60 орудий. В городах

Прибалтики были открыты специальные бюро,

занимавшиеся вербовкой белогвардейцев.

Но под покровительством немецкой военщины

белогвардейские части находились недолго. По-

сле ноябрьской революции в Германии, когда

немецкие войска стали покидать пределы Совет-

ской России, белогвардейские формирования в

Пскове оказались под ударом наступающей Крас-

ной Армии. Не выдержав натиска советских войск,

белогвардейцы начали спешно отходить в глубь

Прибалтики. Часть из них, не потерявшая еще

веры в могущество немецких империалистов, ушла

в Латвию под покровительство германских войск,

которыми командовал фон дер Гольц. А другая

часть формально перешла на службу буржуаз-

ной Эстонии. Фактически это означало, что хозяе-

вами этих белогвардейских войск стала Антанта.

Так на территории буржуазного эстонского госу-

дарства возник Северный корпус, который активно

участвовал в походах Антанты против Советской

России в 1919 году.

Во время подготовки Северного корпуса к ве-

сенней кампании Юденич находился в Финлян-

дии. Здесь он и окружавшие его белоэмигрант-

ские «деятели», среди которых видную роль играл

бывший нефтепромышленник Лианозов, вели пере-

говоры с представителями Антанты, а также с пра-

вящими кругами Финляндии, Эстонии и других

прибалтийских буржуазных государств. Целью

этих переговоров было сколотить как можно

больше сил для похода на Петроград.

14 декабря 1918 года Юденич встретился с аме-

риканским послом в Швеции А. Моррисом. Юде-

нич вручил ему меморандум, в котором был изло-

жен план наступления на Петроград. В тот же

день Моррис по телеграфу передал план Юденича

в Вашингтон на имя Лансинга. Моррис писал, что

наилучшим местом для военных действий против

большевиков являются Прибалтика и Финлян-

дия. В пользу операций именно в этом районе

говорило наличие морских и сухопутных комму-

никаций и близость к Петрограду, который должен

был стать непосредственной и ближайшей целью

наступления.

В докладе Колчаку 21 января 1919 года Юде-

нич писал, что для него

«открылась возможность образования нового

фронта для действий против большевиков, ба-

зируясь на Финляндию и Балтийские губернии;

удобство сообщения с Entente (Антантой. —

Ред.), краткость расстояния до Петербурга и

Москвы, двух очагов большевизма, при хорошо

развитой сети путей сообщения, составляют вы-

годы этого направления» 30.

Юденич выдвигал два главных условия, необ-

ходимых для захвата Петрограда: получение от

Антанты вооружения, снаряжения, технических

средств, финансов и продовольствия и участие

Финляндии, Эстонии и Латвии в антисоветском

походе.

Империалисты Антанты оказали Юденичу зна-

чительную поддержку. Особенно большую мате-

риальную помощь белогвардейский Северный кор-

пус получил от США. В июле 1919 года между

представителем белых генералом Гермоннусом и

главой созданной в феврале Американской адми-

нистрации помощи (АРА) Гувером было подпи-

сано соглашение о предоставлении войскам Юде-

нича запасов продовольствия: 18,5 тысячи тонн

муки, более полутора тысяч тонн бекона и много

других продуктов 31. Спустя месяц государствен-

ный секретарь СШ \ Лансинг сообщал Гуверу, что в

Ревель (Таллин) уже доставлено для армии Юдени-

ча 6 тысяч тонн муки. При этом Лансинг писал, что

22

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СССР.

Отправка интервентами английских танков на деникинский фронт. 1919 г. (Фото.)

«государственный департамент будет рад узнать,

какие соглашения могут быть заключены от-

носительно снабжения генерала Юденича, чье

движение рассматривается, как чрезвычайно

важное» 32.

К концу года на складах в Ревеле и Выборге

имелось более 30 тысяч тонн муки и много дру-

гих продуктов, предназначенных для снабжения

белогвардейцев 33. Помимо продовольствия аме-

риканцы поставляли белогвардейцам предметы

военного снаряжения.

Крупную роль в подготовке армии Юденича

к наступлению на Петроград сыграла Англия.

Британская военная миссия в Прибалтике ак-

тивно участвовала в организации и сплочении сил

контрреволюции в северо-западном районе.

В период с 6 февраля по 14 мая 1919 года в Ре-

вель прибыло семь пароходов, доставивших воору-

жение из Англии. Английское военно-морское

командование взяло на себя поддержку с моря

наступательных действий белогвардейцев. Еще

в начале 1919 года в Балтийском море сосредото-

чились значительные военно-морские силы Анг-

лии. Английский флот на Балтике должен был

обеспечивать блокаду Советскойреспубликисморя,

производить высадки десантов и вести боевые

действия против советского флота на подступах

к Петрограду. На английских подводных лодках

и катерах интервенты перебрасывали в советский

тыл шпионов и диверсантов.

В планах комбинированного похода против

Советской России важное место Антанта отво-

дила буржуазным государствам Прибалтики,

а также Финляндии. Положение в Прибалтике

не один раз обсуждалось па Парижской конфе-

ренции, которая даже создала по предложению

американской делегации специальную комиссию

по «балтийскому вопросу».

«Значение Балтийских провинций.., — пи-

сал в июне 1919 года глава американской миссии

в Прибалтике подполковник Грин, — неизме-

римо больше занимаемой ими территории и

населения. Это значение они имеют вследствие

своего географического положения, которое

делает из них в настоящее время наиболее важ-

ный ключ с запада ко всей русской проблеме» 34.

Особое внимание Антанты было обращено на

Финляндию и Эстонию. Организаторы антисовет-

ского похода рассчитывали, что вооруженные

силы этих двух буржуазных государств выступят

в союзе с войсками Юденича. Финляндия обла-

дала регулярной армией, которая насчитывала

свыше 60 тысяч солдат и офицеров. Это было зна-

чительно больше того, что могли выставить Эсто-

ния, Латвия и Литва вместе взятые. В страте-

гическом отношении Финляндия представляла

собой исключительно удобный плацдарм для на-

ступления на Петроград.

«Кроме посылки объединенного союзного

корпуса, — писал в июле 1919 года американ-

ский вице-консул в Выборге Имбри заместителю

государственного секретаря Полку, — имеется

единственная возможность захвата Петрограда

и последующего свержения большевиков. Эта

возможность зависит от участия в кампании

финской армии» 35.

ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ К ВЕСНЕ 1919 ГОДА. ВОСЬМОЙ СЪЕЗД РКП (б). 23

Американские солдаты 339-го полка на Северном фронте. 1919 г. (Сото.)

Белогвардейские представители в Гельсинг-