Text

Вадим Черняк

ТАЙНА

ИГРЫ

КОРОЛЕЙ

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИИ

Вадим Черняк

ТАЙНА

ИГРЫ

КОРОЛЕЙ

ф

МОСКВА

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1989

ББК 75.581

Черняк В. Г.

Ч—49 Тайна игры королей. — М. Мол. гвардия,

1989. — 142(2] с., ил. — (Мир твоих увлечений).

ISBN 5-235-00278-4

Книга в увлекательной форме рассказывает о том, что

SaKoe шахматы, о разнообразных стбронах этой игры —

оспитательной, творческой, эстетической, научной и т. Д.

р формах спортивной и массовой работы: сеансах одновре-

менной игры, блиц-турнирах, игре не глядя на доску и по

переписке, телефону; личных, командных, легких н других

шахматах; о компьютерной игре, о школьных и пионерских

соревнованиях. Адресована детям среднего школьного воз-

раста.

ч 4306030000—146^ В9

078(02)—89

ББК75.581

© Издательство

< Молодая

гвардия»,

1989 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

Снимем с полки обычный «Словарь русского язы-

ка», например С. И. Ожегова, и откроем на слове

«язык». Что это такое? Оказывается, помимо прочего,

«то, что выражает, объясняет собой что-нибудь (о

предметах и явлениях, о звуках животных)». Если го-

ворить о шахматах (а в дальнейшем речь у нас пой-

дет именно о них), то особый — ясный и сравнительно

несложный — язык служит едва ли не главной при-

метой, отличающей эту игру от других похожих.

Язык шахмат — это в первую очередь так назы-

ваемая нотация, с помощью которой можно записато

текст любой партии, будь то встреча прославленных

гроссмейстеров или обычный дачный поединок. Легко

высказать и свое отношение к происходящему на дос-

ке, порой для этого требуется всего лишь несколько об-

щеупотребимых знаков: восклицательный, поставлен-

ный к какому-то продолжению, означает восхищение

и одобрение, вопросительный — порицание или недо-

умение, два этих знака рядом — сомнение. Шахмат-

ный язык не требует переводов. Его глубины вполне

достаточно, чтобы ответить на все мыслимые «как» и

«что», возникающие в шахматах. На этом языке гово-

рят и профессионалы, и начинающие, отлично пони-

мая друг друга. Благодаря ему удалось сохранить

шахматные ценности, созданные трудом многих поко-

лений, запечатлеть шахматный опыт в культурной

памяти человечества.

Однако у шахматного языка есть и существенные

изъяны. Они кроются в самой его информативности,

3

что вообще характерно для языков, созданных искус-

ственно, — они еще называются формализованными...

Изъяны, например, такие: давая на этом языке пре-

дельно точные ответы на вопросы «как» и «что», мы

крайне мало можем сказать по поводу массы других

вопросов, а ведь зачастую не менее важно знать «за-

чем», «почему», «откуда» и т. д. Зачем сделан такой-

то ход? Почему партнеры отказались от ранее встре-

чавшегося в их партиях варианта? Откуда появилась

та или другая идея? Ответы приходится искать уже не

в самом шахматном тексте, а в комментариях к нему,

написанных частично шахматным, частично тем язы-

ком, которым мы пользуемся в обыденной жизни.

Бывает и более сложный случай: когда автор со-

всем отказывается от, казалось бы, главного — чисто

шахматного содержания. Некоторых это может даже

рассердить. Как это? Книга о шахматах, а нет в ней

ни партий, ни диаграмм! Чему такой труд научит?!

Возразить действительно нечего. Разве что вспомнить

слова гроссмейстера Д. Бронштейна: «Нельзя же, на

самом деле, все время учить шахматам, надо найти

час, чтобы просто рассказать о них».

Не рассказано о шахматах еще очень и очень мно-

го. Да вряд ли и понято до конца... Ведь даже воспри-

нимались они в разные времена по-разному — доста-

точно вспомнить, как определяли понятие «шахматы»

самые авторитетные их представители — чемпионы

мира.

Вильгельм Стейниц, первый шахматный «король»,

видит в них всего лишь «полезное умственное упраж-

нение», нечто вроде «гимнастики для мысли». Его

преемник Эмануил Ласкер обращает внимание на воз-

можность борьбы, спортивного соревнования. А вот

первый русский чемпион Александр Алехин считал

шахматы искусством, так же, как и наш современник

Михаил Таль. «Шахматы, как и жизнь, — это тоталь-

ная война!» — не раз говорил Роберт Фишер. А Бо-

рису Спасскому они дороги прежде всего как увлека-

тельная игра.

Нынешний, тринадцатый по счету, чемпион мира

Гарри Каспаров, как это случалось и прежде, попы-

тался обобщить мнения своих предшественников:

«Шахматы — игра древняя, они прошли путь от игры

развлекательной, так сказать «кафейной», до игры и

даже искусства, которое привлекает к себе внимание

миллионов людей на планете. Определенная доступ-

ность и одновременно некий таинственный ореол при-

влекают к игре все новых энтузиастов, заставляя их

совершенствовать самих себя и сами шахматы.

Можно вспомнить традиционное толкование о том,

что есть шахматы: гармоничный сплав спорта, науки

и искусства. И, пожалуй, тут добавить что-либо труд-

но. Хочет того чемпион или нет, ему более близка по

духу одна из составляющих. Ботвинник, скажем, выде-

лял научный аспект. Карпов по-настоящему развил

ту спортивную сторону шахмат, которая до него оста-

валась как бы в тени. Мой подход универсален.

Шахматы для меня борьба и спорт. Но я осязаю оче-

видность шахмат как сплава науки и искусства».

Игра, наука, искусство, спорт, даже черты «то-

тальной войны...». Как далеко все это друг от друга и

как вместе с тем близко! Но исчерпывают ли богатство

шахмат определения, предложенные чемпионами ми-

ра? Пожалуй, лишь до известной степени. Математики,

ощущавшие сходные трудности, остановились на шут-

ливом утверждении, что математика — это все, чем

занимаются математики. Для шахматистов такая фор-

мула тоже вполне приемлема — круг их интересов

отнюдь не ограничен шестьюдесятью четырьмя клет-

ками доски!

Шахматный мир огромен, многолик и сложен. По

сути, это целая страна, живущая по своим законам.

И на редкость справедливым, надо признать! У этой

страны имеется своя история, свято хранимая и пере-

5

дающаяся из поколения в поколение: этика, то есть

совокупность норм поведения; эстетика — представле-

ние о прекрасном и т. д. Поразительно разнообразна

шахматная литература, насчитывающая сотни тысяч

томов — и специальная, и популярная, и беллетристи-

ческая...

В нашем разговоре мы еще не раз коснемся тех или

иных сторон шахматной жизни. Собственно, цель в том

и состоит, чтобы рассказать о некоторых тайнах игры

королей, как иногда называют шахматы. Не только о

фигурах и пешках (хотя речь пойдет и об этом), но и

о видах соперничества, спортивной форме, происхожде-

нии дебютных названий, турнирной или матчевой стра-

тегии, игре машин и т. д. Знания эти полезны и сами

по себе, и еще потому, что составляют часть обще-

шахматной культуры.

Так что условимся: не учим, а рассказываем...

И в путь!

16 ПРОТИВ 16

«И ВОТ НАШЛИ БОЛЬШОЕ

ПОЛЕ...»

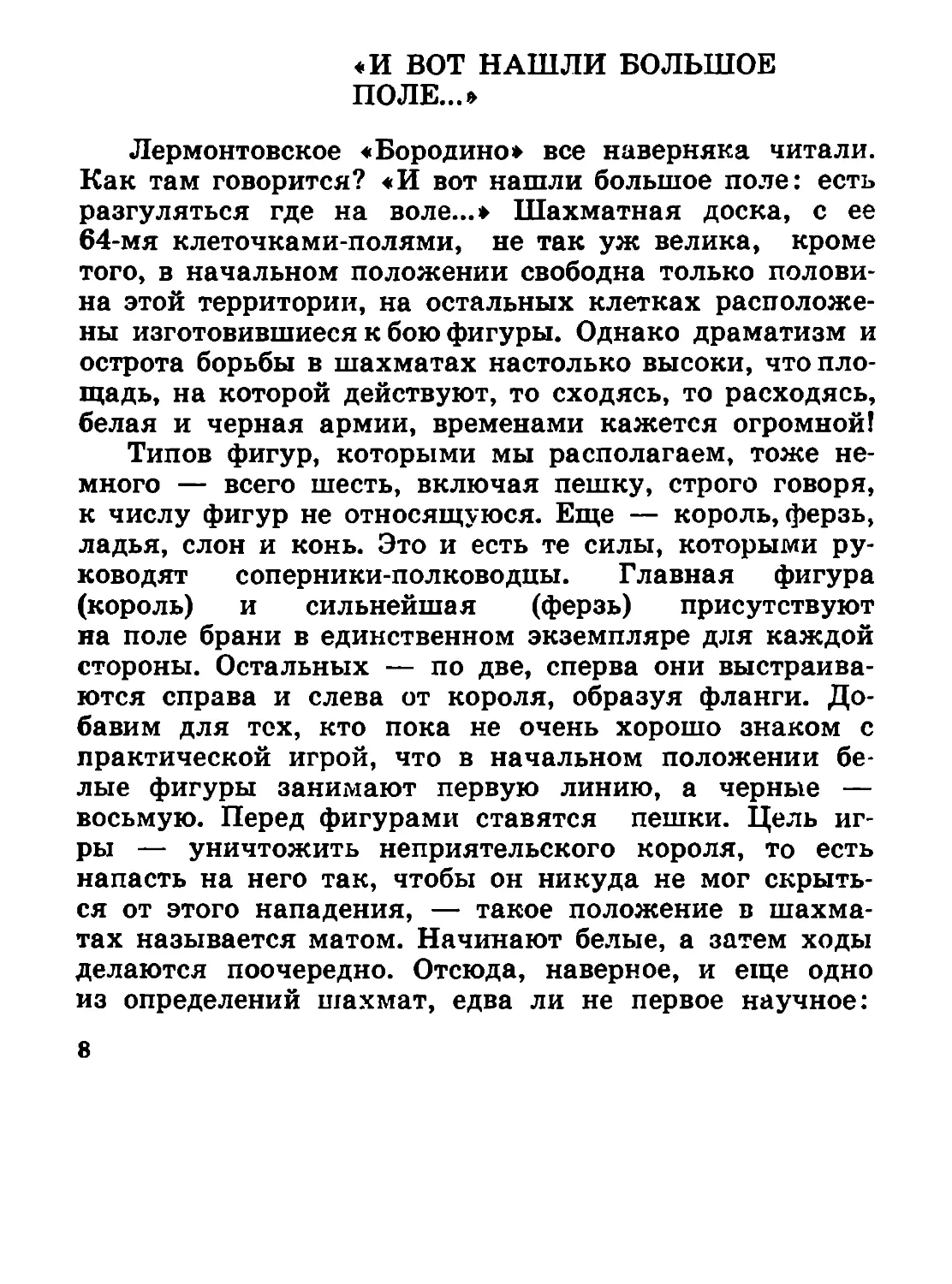

Лермонтовское «Бородино» все наверняка читали.

Как там говорится? «И вот нашли большое поле: есть

разгуляться где на воле...» Шахматная доска, с ее

64-мя клеточками-полями, не так уж велика, кроме

того, в начальном положении свободна только полови-

на этой территории, на остальных клетках расположе-

ны изготовившиеся к бою фигуры. Однако драматизм и

острота борьбы в шахматах настолько высоки, что пло-

щадь, на которой действуют, то сходясь, то расходясь,

белая и черная армии, временами кажется огромной!

Типов фигур, которыми мы располагаем, тоже не-

много — всего шесть, включая пешку, строго говоря,

к числу фигур не относящуюся. Еще — король, ферзь,

ладья, слон и конь. Это и есть те силы, которыми ру-

ководят соперники-полководцы. Главная фигура

(король) и сильнейшая (ферзь) присутствуют

на поле брани в единственном экземпляре для каждой

стороны. Остальных — по две, сперва они выстраива-

ются справа и слева от короля, образуя фланги. До-

бавим для тех, кто пока не очень хорошо знаком с

практической игрой, что в начальном положении бе-

лые фигуры занимают первую линию, а черные —

восьмую. Перед фигурами ставятся пешки. Цель иг-

ры — уничтожить неприятельского короля, то есть

напасть на него так, чтобы он никуда не мог скрыть-

ся от этого нападения, — такое положение в шахма-

тах называется матом. Начинают белые, а затем ходы

делаются поочередно. Отсюда, наверное, и еще одно

из определений шахмат, едва ли не первое научное:

8

это «приятная, хотя и запутанная игра, в которой два

ряда фигур движутся навстречу друг другу с противо-

положных сторон 64-клеточной доски» — так понимал

наше древнее занятие известный английский языко-

вед XVII века Сэмюэл Джонсон, о чем и поведал в

своем знаменитом «Словаре».

Ладно, не будем особо придирчивы к средневековой

науке. Приятная? Пожалуй... Запутанная? Возможно,

кому-то она покажется и такой... Но как быть с фи-

гурами, которые «движутся навстречу друг другу»?

Ведь это принципиально неверно! В том-то и дело, что

каждая из фигур обладает своим, только ей прису-

щим рисунком движения, и все они — какие-то лучше,

какие-то хуже — умеют маневрировать, то есть пере-

мещаться по всей доске. Пешки — те действительно не

слишком поворотливы, вернуться на исходные пози-

ции они не могут. Но не зря говорится: «В ранце каж-

дого солдата лежит маршальский жезл!» Пешкам да-

но замечательное свойство: достигнув последней гори-

зонтали, они превращаются в любую из фигур. Стало

быть, способность к маневрированию изначально за-

ложена и в них.

Разнообразие перемещений, которое демонстрирует-

ся фигурами на шахматной доске, — это еще одно ка-

чество, отличающее нашу игру, в ее нынешнем виде,

от многих предшественниц. Например, от распростра-

ненного в древности шатранджа — противоборствую-

щие армии в нем укомплектованы так же, как и в

шахматах, но насколько меньше их ударная мощь!

Ферзь, краса и гордость современного шахматного вой-

ска, в шантрандже имеет право передвигаться всего

на одно поле по диагонали. У слона почти такие же

ограничения. Пешка лишена первого хода на две клет-

ки. Рокировка отсутствует. Лишь конь и ладья те же,

что и сейчас. Понятно, что все это не способствует бы-

строму развитию событий на доске. Действие разво-

рачивается, как при киносъемке рапидом. Игроки в

шатрандже предпочитали начинать свои встречи с так

называемых «табий» — типовых, обычно симметрич-

ных, позиций. К выигрышу приводили не только мат

неприятельскому королю, но и полное уничтожение

наличных шахматных сил соперника.

Сегодняшние, привычные нам всем шахматы утвер-

дились где-то к XVI веку, хотя название их встречает-

ся гораздо раньше. В России, например, еще в 1262 го-

ду — тогда перевели с греческого языка так называе-

мую кормчую книгу, в ней-то и употребляется впер-

вые в нашем отечестве слово «шахматы». Современные

названия фигур ввел в обиход петербургский шахма-

тист Алексей Леонтьевич Леонтьев, написавший в

1775 году первый шахматный труд на русском языке.

Леонтьев много лет служил секретарем посольства в

Китае и, вернувшись на родину, решил познакомить

10

соотечественников с описанием «китайской шахматной

игры».

Уже в наши дни предпринималось несколько по-

пыток реформировать шахматы: расширялась доска,

вводились новые фигуры, старые наделялись иными

качествами. Д. Бронштейн предложил как-то разре-

шить рокировку ферзя... Капабланка сыграл на сто-

клеточной доске матч с венгерским гроссмейстером

Гезой Мароци. Писатель Юрий Олеша придумал фи-

гуру «Дракон» — она была непобедима! Однако шах-

матисты этих начинаний не одобрили, ведь и в тради-

ционных, казалось бы, хорошо изученных шахматах

еще так много непознанного!

Василий Смыслов сказал однажды:

— Запомнить, как ходят фигуры, нетрудно, а вот

ощутить их особенности, их силу и бессилие в разных

ситуациях на доске, пределы возможностей, что они

«любят» и чего «не любят» и как ведут себя в различ-

ных передрягах своей шахматной судьбы, — понять и

«прочувствовать» все это и значительно труднее, и зна-

чительно важнее. Позже, когда шахматист постигнет

технику игры и приобретет необходимые знания — а

это доступно каждому, — такое «взаимопонимание»

между фигУРами раскрепостит его мысль, позволит

ему видеть то, что часто остается скрытым от чисто

логического анализа. Тогда и проявляется та врожден-

ная способность шахматиста, которую я называю чув-

ством гармонии.

Что ж, пора, пожалуй, нам познакомиться с фи-

гурами поближе.

«Я САМЫЙ ГЛАВНЫЙ,

Я САМЫЙ СЛАБЫЙ...»

Так мог бы сказать о себе, умей он говорить, шах-

матный король. И действительно: нет на доске фигу-

ры ценней и нет слабей ее! Все остальные шахматные

11

силы даны нам как раз для того, чтобы защитить от

нападений собственного монарха и поставить в безвы-

ходное положение короля соперника. В этом заклю-

чается цель сражения на 64-х клетках, или, как гово-

рил один из персонажей Алексея Максимовича Горь-

кого: «Там суть игры — мат королю...»

Положение шахматного властелина на доске доста-

точно беспокойное. Ходит он, правда, куда хочет, но

всегда на одну клетку... Придуман для него и специ-

альный ход — рокировка, выполняемый лишь раз за

всю партию, если, конечно, вы заинтересованы в этом

ходе: король переставляется на два поля по направ-

лению к ладье, после чего ладья переступает через ко-

роля и становится на соседнее с ним поле. Но вот

чего король не терпит, так это угроз со стороны непри-

ятельских фигур — под удар он становиться не может

(поэтому, к слову, никогда не встречаются король с

королем), а от нападения («шаха») должен быть сразу

защищен.

Термин «шах» можно перевести, как «Король в

опасности!». Надо сказать, что некоторые начинающие

(а иногда и не очень начинающие) шахматисты явно

неравнодушны к прямой атаке на чужого короля. За-

манчиво, конечно, объявить «шах»! Вдруг у соперника

не найдется пути для отступления... Однако, как пра-

вило, путь находится, а плохо подготовленное нападе-

ние приводит лишь к ухудшению собственной пози-

ции.

В 1953 году в Цюрихе венгерский гроссмейстер Лас-

ло Сабо в принятом ферзевом гамбите уже на пятом

ходу объявил шах Паулю Кересу. Продумав минут

пятнадцать, Керес спокойно защитился — он понял,

что Сабо просто забыл сделать еще один промежуточ-

ный ход. И «получилось, что он дает Кересу вперед

пешку и ход; во времена Чигорина на такую фору иг-

рали в турнирах-гандикапах (то есть соревнованиях с

форой. — В. Ч.) мастера с первокатегорниками» — так

12

прокомментировал создавшуюся ситуацию Давид

Бронштейн. Не удивительно, что эта встреча оказа-

лась, по существу, самой короткой на турнире — Сабо

пытался еще организовать контригру, но положение

его можно было счесть безнадежным уже к восьмому

ходу.

Не менее аккуратно, конечно, следует обращаться и

с собственным королем. У того же Бронштейна после

пятой партии в матче на первенство мира с М. Бот-

винником (1951 г.) был перевес в одно очко. Шестую

встречу партнеры довели до совершенно ничейной по-

зиции, в которой от игравшего белыми Бронштейна

требовалось сделать заключительный ход конем...

Цейтнот окончился, зрители ждали, а Бронштейн все

не делал хода. Сорок пять минут просидел гроссмей-

стер на сцене, словно в какой-то прострации, а потом

неожиданно тронул своего короля... Еще через ход он

сдался. «Этим проигрышем я, конечно, был раздосадо-

ван, — писал потом Бронштейн, — но понимал, что

ничего страшного не произошло. Матч должен был

начаться сначала. Счет 3:3 — или, по-нынешнему,

1:1 — при четырех ничьих. Но я недооценил силы

болельщиков. Они так дружно критиковали мою игру

в эндшпиле, очно и по телефону, что совершенно ме-

ня загипнотизировали. Я стал думать, что совершил

нечто непоправимое. Следующую, седьмую, партию я

фактически проиграл без борьбы. Да и вообще неско-

ро пришел в себя. Из-за одного только прикосновения

к королю...» Этот матч, напомним, закончился со сче-

том 12 : 12. А что было бы, не проиграй Бронштейн

шестой встречи, не тронь он случайно своего короля!

Умение искусно действовать королем — ив защи-

те, и в нападении (хоть это кому-то покажется стран-

ным, но король — самая слабая фигура — не раз

оказывал существенную помощь и в атаке), и в пози-

ционном маневрировании, и особенно в эндшпиле —

все это издавна считалось чрезвычайно важным для

13

совершенствования шахматиста, причем взгляд на роль

короля в шахматной партии никогда не был единооб-

разным. Споры о том, как нужно относиться к своему

королю — смело или осторожно — особенно обостри-

лись, например, во второй половине прошлого века,

когда Вильгельм Стейниц окончательно сформулиро-

вал положения так называемой «современной шахмат-

ной школы». Его авторитет к тому времени был очень

велик; вызывала уважение и последовательность, с

которой Стейниц отстаивал свои взгляды, утверждал

их на практике — он выиграл множество турниров и

матчей, стал первым официальным чемпионом мира.

Однако суть его учения понимали далеко не все, тем

более что некоторые выводы, сформулированные им,

казались чересчур сухими, академичными, грубо-пря-

молинейными. Игра «старых» мастеров в этом смысле

выглядела более раскованной, эффектной, живой. Вот

и получалось: чем «правильней» действовал Стейниц,

тем чаще вспоминали, например, Пола Морфи, к тому

времени совершенно отошедшего от шахмат, но оста-

вившего по себе добрую память — его партии с ори-

гинальными жертвами, искрометными атаками, не-

очевидными маневрами шахматисты тогда разыгрыва-

ли без конца! Стейниц нервничал. Однажды, затронув

в разговоре с американским чемпионом Джорджем Мэ-

кензи «королевскую» тему, Стейниц нашел нужным

специально пояснить свое отношение к этой фигуре:

— Я играю королем по всей доске! Я заставляю

его сражаться! С его помощью я получаю как бы лиш-

нюю фигуру. А что делал Морфи? Он рокировал. Он

прятал своего короля в безопасное место...

Невозмутимый американец, улыбаясь, ответил:

— Недурные идеи. Как та, так и другая...

И он был прав! В конце концов шахматисты при-

шли к выводу, что руководствоваться в данном случае

нужно конкретной позицией, сложившейся на доске.

Бывает ведь, что даже в начале партии король попа-

14

дает на поля, казалось бы, совершенно не предназна-

ченные для его местонахождения.

В первенстве РСФСР 1970 года показательную в

этом смысле партию сыграли между собой будущий

чемпион мира Анатолий Карпов и гроссмейстер Алек-

сандр Зайцев. Дело, думается, было еще и в психоло-

гическом настрое участников. Зайцев, двумя годами

раньше уже завоевавший в аналогичном соревновании

золотую медаль, не прочь был повторить успех. Но во

встрече с Карповым он вряд ли планировал победу в

обычной для себя остротактической манере — репу-

тация Карпова уже тогда была высока. Отсюда дебют,

избранный первым гроссмейстером Азии, — Зайцев

остановил выбор на спокойной защите Каро-Канн, с

которой у Карпова до сих пор непростые взаимоотно-

шения. «Эта защита, — писал он в примечаниях к

партии, — всегда производила на меня удручающее

впечатление своей, если можно так выразиться, пас-

сивной безысходностью. Впрочем, по-настоящему я по-

знакомился с этим дебютом значительно позже, ко-

гда решил сам применить Каро-Канн в полуфинальном

матче претендентов 1974 года против Б. Спасского.

Должен, однако, заметить, что отношение мое к дебю-

ту тем не менее не изменилось, а выбор его в 1974 го-

ду связывался с конкретными планами ведения мат-

чевой борьбы».

До 11-го хода все развивалось по знакомым сцена-

риям, но вдруг Карпов, подспудно видимо, так и не

поверивший в возможности Каро-Канна для черных,

сделал импульсивный ход крайней пешкой королевско-

го фланга. Завязались острейшие осложнения, в ре-

зультате которых белый король под ударами неприя-

тельских фигур смело двинулся в самый центр доски.

Черные изо всех сил пытались наладить атаку на «иг-

рающего» предводителя белых войск, но Карпов «от-

бился», увел короля назад и спокойно доказал преи-

мущество своего слона над чужим конем. Ко всему

плану белых, осуществленному в партии, он поставил

восклицательный знак. Вполне заслуженно!

Между прочим, тот же Стейниц, верный своим

творческим установкам, еще за сто лет до этой партии

пытался провести аналогичную идею, связанную с ран-

ним выходом короля, — гамбит, носящий его имя,

был некогда популярен, хотя в наши дни это начало

сошло со сцены. Название же известно потомкам ско-

рей по великолепной трехходовке знаменитого состави-

теля шахматных задач Сэмюэля Лойда, так и озаглав-

ленной — «Гамбит Стейница». На первом ходу король

становится под удары черных фигур, на втором про-

должает двигаться так же, как в упомянутом гамби-

те, а третьим ходом белые матуют во всех вари-

антах!

Коль скоро речь зашла о дебютных названиях, на-

16

помним, что в прошлом веке были разработаны основ-

ные продолжения королевского гамбита — начала, при-

меняемого, хоть и не так часто, до сих пор. Цель — за

счет пешки, жертвуемой на втором ходу, захватить

центр и, используя перевес в развитии, организовать

атаку на позицию неприятеля. Из наших современни-

ков королевский гамбит с успехом играли П. Керес,

Д. Бронштейн и Б. Спасский. Все же мастера нашли

за черных хорошие контршансы. Слава королевского

гамбита далеко в романтическом шахматном про-

шлом.

Остается рассказать еще об одном своеобразном

шахматном правиле, имеющем прямое отношение к

королю, — о пате.

Пат — такое положение, когда король стороны,

обладающей очередью хода, не атакован неприятель-

ской фигурой, но ходов у него нет, точно так же, как

и у остальных фигур и пешек, принадлежащих его

армии. Такая позиция признается ничейной, несмотря

на внушительный перевес, который бывает иногда у

соперника, допустившего пат. В практической игре,

особенно если противники сильны, пат встречается

редко, зато в композиции составлено множество этю-

дов на эту тему.

Из патовых «казусов» едва ли не самый знамени-

тый — партия американского гроссмейстера С. Ре-

шевского с Ефимом Геллером (Цюрих, 1953 г.). Встре-

ча была отложена в ладейном эндшпиле с двумя лиш-

ними пешками у американца. Тот настолько уверовал

в свою легкую победу, что даже спросил у появивше-

гося в зале партнера: «Неужели вы будете доигрывать

эту позицию?» Геллер молча сел за столик. А еще через

полчаса выяснилось, что советский шахматист нашел

для своего короля убежище, взять которое было невоз-

можно! Встречу признали ничейной.

Заканчивая разговор о главной шахматной фигуре,

вспомним и о том, откуда произошло само ее назва-

2 В Черняк 17

ние. Русские шахматные исследователи прошлого и

позапрошлого веков сперва употребляли термин

«царь» — по аналогии с арабско-персидским «шах», то

есть верховный правитель. Но применение этого терми-

на в России, которая была «царством», приводило ко

многим недоразумениям. Тогда лучший русский шах-

матист тех лет Александр Петров, живший в Варшаве,

использовал для обозначения главной шахматной фи-

гуры польский термин «король». Название сохрани-

лось до настоящего времени.

КОННИЦА В ВЕК МАШИН

Так иногда называют наше время — век машин.

И правда, машины и механизмы играют в жизни все

большую роль. Шахматы не исключение. Компьютеры,

например, отлично разобрались в их тонкостях, научи-

лись выполнять множество сопутствующих заданий:

хранить информацию, заниматься с новичками, пере-

давать с помощью дисплейных устройств ходы на рас-

стояние, вести учет и т. д. Обо всем этом мы еще по-

говорим... Но правила шахмат, назначение фигур, це-

ли и средства игры эпоха, что называется,

пощадила — они остались теми же, что в давние ры-

царские времена. Так что, в общем-то, перед нами мо-

дель средневекового сражения. Вот и вспомним, какой

род войск тогда считался важнейшим. Правильно —

конница! У разных народов по-разному назывались

шахматные короли, ферзи, слоны, ладьи, пешки, но

конь или всадник обязательно входил в любой ком-

плект шахмат, где бы он ни был изготовлен.

Общеизвестно: конь ходит буквой «г». Причем все-

го на три клетки — две по прямой и одна в сторону.

Движение это выглядит несколько искусственным. По-

нятно почему: все шахматное войско перемещается по

линиям — горизонталям, вертикалям, диагоналям, а

конь в полном смысле слова скачет. Через белые и чер-

18

ные фигуры тоже, если они встают на его пути. Отсю-

да, видимо, и бытовое выражение «ход конем», то есть

нечто хитроумное, замысловатое.

Давайте сразу отметим несколько типовых особен-

ностей в движении коня. Первое — он всегда попадает

с поля одного цвета на поле другого. Второе — макси-

мальное количество полей, которые конь может кон-

тролировать одновременно, — восемь, на девятом он

стоит сам. Третье — коню, в отличие от другой лег-

кой фигуры, слона, доступны все без исключения клет-

ки доски. Он способен совершить по ней целое путеше-

ствие! Гораздо медленнее, чем ферзь или ладья, но по-

падет куда надо обязательно. Есть даже специальная

шахматная задача: найти кратчайший путь для ко-

ня, обходящего доску таким образом.

Перечисленные свойства делают коня, при опреде-

ленных обстоятельствах, фигурой достаточно опасной.

Такой технический прием, как «вилка», наиболее

успешно осуществляет конь. Он хороший блокер. Пре-

красно охраняет коммуникации. Незаменим при за-

хвате пунктов и во главе пешечных фаланг. Улучив

момент, когда свои же фигуры мешают чужому коро-

лю уйти от стремительной атаки, может объявить то-

му так называемый «спертый мат». Хуже действует он

на больших пространствах и обычно в эндшпиле, ко-

гда доска становится пустынной, ему не хватает даль-

нобойности.

Естественно, по силе коня всегда сравнивали со

слоном. Один из примеров такого сравнения: два сло-

на легко ставят мат одинокому королю соперника, ко-

ни в аналогичных случаях оказываются бессильны.

Есть, правда, группа позиций, в которых два коня ма-

туют короля при наличии у слабейшей стороны еще од-

ной пешки — классическое исследование на эту тему

написал советский этюдист Алексей Троицкий.

В прошлом веке выдающийся английский мастер

Г. Стаунтон попытался математически выразить силу

2* 19

шахматных фигур. Он пришел к выводу, что конь со-

ставит 2,57 пешечные единицы, а слон — 3,08. Эти же

цифры называл и Вильгельм Стейниц. Ни с тем, ни с

другим решительно не согласился основоположник

русской шахматной школы Михаил Чигорин, зачастую

предпочитавший коней слонам и умевший действовать

ими великолепно. И верно: в некоторых позициях конь

способен выполнить огромный объем работы. В 26-й

партии матча на первенство мира 1935 года между

А. Алехиным и М. Эйве, проходившей очень напря-

женно, голландский гроссмейстер из последних вось-

ми ходов шесть сделал конем и, одержав победу, ска-

зал: «Белый конь честно заработал свой мешок овса!»

В самом начале встречи мощь коней прекрасно умел

использовать Эмануил Ласкер. Он даже пошутил од-

нажды, что весь его вклад в теорию позиционной игры

заключается в рекомендации развивать коней раньше

слонов. Пошутить-то пошутил, но шахматисты отнес-

лись к его совету с полной серьезностью.

Вообще, уж если речь зашла о коневых поединках

в начале встречи, то мы без труда можем обнаружить

в них массу поучительного.

В 1950 году в Щавно-Здруй (Польша) Пауль Керес

поставил мат польскому мастеру В. Арламовскому все-

го за шесть ходов: в защите Каро-Канн гроссмейстер

неожиданно вывел в самой ранней стадии своего фер-

зя, Арламовский, не обратив на это внимания, авто-

матически сделал обычный в данном положении ход

ферзевым конем... Говорят, что Керес в ответ не стал

даже садиться за доску, а передвинул свою фигуру —

тоже коня — из-за спины партнера, и тот некоторое

время еще не мог понять, что все кончено. Самое уди-

вительное в этой истории, что через шесть лет на все-

мирной шахматной олимпиаде в Москве у того же

Кереса случилась похожая ситуация во встрече с дру-

гим польским мастером, 3. Дворжанским. И тот, на

том же шестом ходу сделав роковой ход конем, еще

20

долго потом смотрел на доску, не веря в столь быст-

рое завершение коневой схватки.

Есть в прыжках коня, порой грациозных, порой

стремительных, нечто завораживающее и подкупающее

эстетическим совершенством. Как ни странно, для

шахматистов, обостренно воспринимающих шахматную

красоту, в этом таится известная опасность, особенно

если мастер чувствует, что он в хорошей форме. Ис-

пытывая особое душевное волнение, которое появляет-

ся не только перед каким-то определенным турниром

или партнером, но и в процессе самого поединка, когда

вдруг приходит уверенность, варианты рассчитывают-

ся легко и свободно, идеи возникают, казалось бы, ни-

откуда и т. д., можно неожиданно для себя перейти

незримую грань, отделяющую реальность от вообра-

жения.

В 1938 году на турнире в Ленинграде мастер Ген-

рих Каспарян получил против своего старшего по воз-

расту коллеги Петра Романовского черными мощную

позицию — у него была лишняя пешка и атака. Кас-

парян мог победить добрым десятком способов, но

ереванского шахматиста, уже в то время добившегося

немалых успехов в композиции (впоследствии он стал

одним из лучших этюдистов мира, гроссмейстером),

увлекла этюдная идея, связанная с жертвой ладьи и

построением матовой сети с помощью ферзя и коня.

Черные, чуть подумав, пожертвовали ладью и сделали

«матующий» ход конем, на что смущенный Романов-

ский указал:

— Такой ход невозможен, конь связан...

Каспарян несколько секунд даже не мог сообра-

зить, почему партнер возражает, настолько его за-

хватил замысел, увы, в данном положении неосущест-

вимый. Вместо заслуженной единицы в графе у ереван-

ца появился ноль.

Один из претендентов на мировое шахматное пер-

венство и большой шахматный философ, Зигберт Тар-

21

раш, писал когда-то: «Если выигрываешь проигран-

ную партию, это счастье, но если проигрываешь выиг-

ранную, это слабая игра*. Справедливые слова, но уж

очень обидно такой просмотр отнести к категории сла-

бой игры. Ход, которым «матовал* связанный конь,

был, по-настоящему эффектным. Может быть, сочтем

лучше эпизод просто обманом зрения, а для себя все

же сделаем вывод, что с конями тоже требуется обра-

щаться осторожно...

Решающий ход конем — это отдельная и увлека-

тельная тема. Случалось, такие ходы значили очень

много не только для самого мастера, но и вообще для

шахматного искусства.

В начале 1960 года у признанного лидера шахмат-

ного мира Михаила Ботвинника получил право оспа-

ривать чемпионский титул молодой и честолюбивый

Михаил Таль, ворвавшийся как метеор в самые плот-

ные слои шахматной атмосферы и за короткий срок

опередивший целую группу тогдашних гроссмейстеров

экстракласса. Однако матч с Ботвинником, уже немо-

лодым и, видимо, не настолько грозным, как раньше,

все же сперва развивался отнюдь не так, как предпо-

лагали пылкие болельщики рижанина. Потерпев, прав-

да, поражение в первой партии, чемпион в следующих

четырех поединках неизменно владел инициативой.

Перед шестой встречей Таль почувствовал, что так

дальше продолжаться не может — ботвинниковский

пресс просто раздавит его...

На доске позиция из староиндийской защиты.

К 21-му ходу у черных, которыми руководит рижский

шахматист, некоторый перевес на ферзевом фланге, но

на королевском Ботвинник готовит контригру, а чер-

ный конь к тому же забрался на крайнюю линию и

стоит там неважно («Конь на краю доски — всегда

позор!» — так писал о подобной позиции 3. Тарраш).

И Таль положился на свою изобретательность, которая

неоднократно приносила ему успех в шахматных сра-

жениях любого ранга, — буквально на ровном месте

пожертвовал неудачно стоящего коня всего на одну

пешку! Сам он впоследствии так оценил эту жертву:

«Аналитики привели целые вереницы вариантов, до-

казывающих, что я в шестой партии должен был по-

терпеть поражение... Возможно, очень возможно... Но

в том-то и отличие шахматной борьбы за доской от

неторопливого домашнего анализа, что аргументы на-

до находить немедленно! Да, я рисковал, когда на

21-м ходу поставил под бой коня, но опровергнуть жер-

тву было непросто! Все мои оставшиеся фигуры приба-

вили в силе. Особенно грозным стал боевой староин-

дийский слон, который до этого упирался в собствен-

ные пешки».

Так в те годы против Ботвинника не осмеливался

играть никто. Да и вообще такой стиль был не в поче-

23

те — рискованный, боевой, артистичный... Шестая пар-

тия, которую Ботвинник проиграл, стала поистине ре-

шающей в матче, «по инерции» Таль победил и в сле-

дующей встрече, и от поражений в этих поединках его

партнер не оправился до конца соревнования. Несмот-

ря на то, что всего через год Ботвинник блестяще вер-

нул утраченный титул, пойдя, как он выразился, «на

выучку» к молодому Талю», исполненная свежести

игра рижанина вдохновила целые поколения шахматис-

тов — за Таля болели, ему подражали, у него учились

умению комбинировать.

Возвращаясь к разговору о коне, как о шахматной

фигуре, добавим, что свойства коня позволили анали-

тикам создать такие оригинальные дебютные системы,

как, например, дебюты трех и четырех коней, защиту

двух коней, гамбит коня в королевском гамбите и т. д.

Парадоксальную идею фигурной контратаки пешечно-

го центра белых с помощью смелого рейда коня нашел

Александр Алехин — этот способ защиты носит с тех

пор его имя. Точно так же на первом ходу конь вы-

двигается в дебюте Рети, защите Грюнфельда, начале

Нимцовича, индийских защитах. Специальные иссле-

дования посвящены коневым эндшпилям, роли коня в

середине игры. Кажется, все о коне мы знаем, а он

нет-нет да и преподнесет сюрприз — и практикам, и

шахматным композиторам, и просто любителям наше-

го древнего искусства.

ОСТОРОЖНО — ЛЕВ!

Что бы вы сказали, прочитав в шахматном ком-

ментарии такие строки: «Львы белых, нацеленные на

королевский фланг соперника, быстро решили исход

борьбы»? Наверное, очень бы удивились, а то и воз-

мутились! Откуда на шахматной доске взяться львам?!

Между тем языковеды в последнее время все больше

склоняются к мысли, что название шахматной фигу-

24

ры «слон» произошло от тюркского «арслан» — «лев».

На других языках эта шахматная фигура называется

очень по-разному: «шут», «безумец», «дурак» — у

французов, «епископ» — у англичан, «бегун» — у нем-

цев, «офицер» — у болгар и т. д. В шатрандже слон

звался «алфилом» и ходил по диагонали через одну

клетку. Мог, правда, при этом перешагивать через фи-

гуры подобно коню.

В шахматах слон, правильно расположенный и ис-

пользуемый, — большая сила. Особенно два слона.

Хотя на то, чтобы осознать и прочувствовать наиболее

эффективные расстановки слонов, шахматистам потре-

бовалось время. Этот путь, впрочем, приходится пре-

одолевать любому начинающему...

В 1982 году в Тбилиси проходил очередной межзо-

нальный турнир на первенство мира среди женщин.

В пресс-центре кто-то из журналистов играл легкую

партию с юной перворазрядницей из Самтредиа Софи-

ко Тереладзе. В какой-то момент шахматистка поме-

няла своего чернопольного слона на коня соперника.

Наблюдавший за встречей гроссмейстер Эдуард Гу-

фельд извинился и остановил часы.

— Софико! Я хочу спросить у тебя, вот если бы ты

пришла в зоопарк и тебе сказали бы: «Можешь взять

домой на выбор слона или лошадку», кого бы ты вы-

брала?

После некоторого раздумья девочка ответила, что

хочет увести с собой слона и покраснела, поняв, что

допустила на доске ошибку. Увы, сходные ошибки со-

вершались не раз даже на гроссмейстерском уровне.

Слон или конь — это вообще, как помним, сложная

проблема...

В 1977 году в Бад-Лаутенберге Светозар Глигорич

в партии с Эугенио Торре добился, играя черными, так

называемого, «преимущества двух слонов», однако

комментировавший встречу Анатолий Карпов отнесся

к этим достижениям без всякого восторга: «Подводя

25

итоги дебютного сражения, — пишет он, — необходи-

мо отметить следующее: белые прочно захватили

центр... Правда, у черных два слона, но в данной по-

зиции это скорее недостаток, нежели преимущество.

Чернопольный слон упирается в собственные пешки, и

ввести его в действие гораздо сложнее. Белопольный

слон черным очень нужен, но более для защиты сла-

бых пешек и полей, чем для активных действий, кото-

рые ограничиваются мощным центральным клином бе-

лых пешек». Не удивительно, что Глигорич вскоре по-

пытался избавиться от приобретенного «преимуще-

ства» и получить позицию с обоюдными шансами.

Гарри Каспаров признавался, что когда-то питал

тайную слабость к слону, который импонировал ему

своей дальнобойностью. Он сыграл даже необычный

матч с другом своего детства, впоследствии шахмат-

ным мастером Ростиславом Корсунским. Все фигуры

Каспарова действовали на доске только как слоны.

А его оппонент управлял конницей — такую они изо-

брели модификацию шахмат. Победителем в этом со-

ревновании вышел Каспаров, но, может быть, просто

уже тогда он играл лучше?

Термин «преимущество двух слонов» ввел в прак-

тику еще Вильгельм Стейниц — это входило в его

теорию накопления мелких преимуществ. Позднее не-

сколько «уроков» использования такого преимущества

дал Тарраш — известна, в частности, его партия с мас-

тером Метгером из турнира в Нюрнберге (1888 г.), в

которой мастер выполнил как бы обязанности «ассис-

тента», а Тарраш продемонстрировал, как преимуще-

ство двух слонов преобразуется в наглядные очки. Ин-

тересно, что Тарраш, по общему мнению склонный к

догматизму и излишней категоричности, в отношении

слонов был на удивление «терпим». А фигуры эти при-

носили ему не только радости...

Как не вспомнить в связи со сказанным знамени-

тый слоновый эндшпиль, который в 1914 году в Петер-

26

бурге не сумел выиграть Тарраш у своего извечного

соперника Эмануила Ласкера! Претендовавший за

шесть лет до этого на мировую шахматную корону,

Тарраш проиграл матч Ласкеру со счетом +8,—3,=5.

Но все равно игра чемпиона ему не нравилась, проти-

воречила классическим представлениям о логике и

порядке. В Петербурге Тарраш сделал, кажется, все

возможное для того, чтобы воззрения его восторжест-

вовали: прекрасно разыграл дебют, сильно и целе-

устремленно провел миттельшпиль и получил практи-

чески выигранное окончание. Но Ласкер непостижи-

мым образом ушел, от поражения. Партия эта

оказалась для Тарраша роковой не только в петербург-

ском турнире, она повлияла на вею его игру в после-

дующие годы — в 1916 году в матче с тем же Ласке-

ром он не сумел выиграть ни одной встречи, проиг-

рав целых пять. В дебюте он еще сопротивлялся, но

затем игра его становилась все слабей и неуверенней,

как будто над доской парил призрак того ничейного

эндшпиля! «Доктор Тарраш держит партию первые

10—15 ходов, — писал Ласкер, — а по мере прибли-

жения к концу играет как в тумане». Вот что значит

попасться под ноги безжалостным слонам!

Конечно, у слона наряду с массой привлекатель-

ных черт есть и легко различимые недостатки. Поэто-

му шахматисты в борьбе учитывают силу и слабость

своих и чужих слонов. Например, слон почти беспо-

мощен при защите пространства — это отмечал еще

крупнейший шахматный теоретик А. Нимцович. Нахо-

дящийся на белых полях слон никак не может воздей-

ствовать на черные пункты. В запертых позициях слон

тоже теряет свои боевые качества. Нимцович во встре-

че с ван Флитом запер слона партнера уже на первых

ходах, а в преддверии развязки, когда белые, которы-

ми играл ван Флит, сделали судорожную попытку

освободиться, Нимцович иронически прокомментиро-

вал их действия: «Наконец-то решается выглянуть на

27

свет этот слон, запертый на протяжении 24 ходов; но

он появляется лишь для того, чтобы пережить гибель

своего лагеря».

Поразительно слабы, как считал Нимцович, слоны

в позициях, где неприятельскому коню удалось утвер-

диться в центре. И в борьбе со своими разнопольными

партнерами слоны порой оказываются не на высоте,

особенно в эндшпиле. Имея несколько лишних пешек,

шахматист в такой позиции часто вынужден соглашать-

ся на ничью. Тем красивее победы, одержанные в подоб-

ных, с виду явно ничейных концовках. В 1955 году

Ботвинник выиграл у гроссмейстера Александра Кото-

ва позицию с разнопольными слонами, которая носит

не очень эстетическое название «штаны». Это случи-

лось в 22-м чемпионате СССР, Ботвиннику было нужно

очко (выступал он в турнире, прямо скажем, средне),

и в результате коллекция типовых эндшпилей попол-

нилась великолепным экспонатом. Путь к выигрышу,

продемонстрированный Ботвинником, был затем ис-

пользован в нескольких этюдах.

Ну а особенно эффектно действуют слоны, когда

под их контролем оказываются открытые диагонали,

тут они могут соперничать и с ладьями, и даже с фер-

зем. Некоторые шахматисты специально занимались

методикой расположения слонов в подобных позициях.

Известны, например, так называемые «слоны Гор-

вица» — в середине прошлого века английский мастер

Бернгардт Горвиц показал в ряде партий, как сильны

эти дальнобойные фигуры, когда они располагаются

на двух смежных диагоналях — шахматистам прием

понравился и запомнился. Оказалось, что подобным

образом размещенные слоны не только оказывают

страшное давление на чужие бастионы, но и в какой-то

момент с успехом могут быть пожертвованы, если вклю-

чаются в прямую атаку на неприятельского короля.

Великолепную партию в 1889 году в Амстердаме у

мастера Бауэра выиграл Эмануил Ласкер. Встреча бы-

ла для него тем более важна, что лишь после этой

победы современники стали выделять Ласкера из сре-

ды его сверстников, тоже талантливых молодых шах-

матистов: Мизеса, Липке, Ломана и других. В дебю-

те Берда будущий чемпион мира (он применил этот

дебют первый и последний раз в жизни) быстро полу-

чил атаку и завершил ее блестящей жертвой обоих

слонов за пешки, прикрывавшие черного короля. Жер-

тва с тех пор стала типовой. Из партий, выигранных

таких способом (а они позже встречались в творчестве

Александра Алехина, Пауля Кереса и других масте-

ров), выделяется победа Тарраша над Нимцовичем в

том же петербургском турнире 1914 года. Тарраш дей-

ствительно выиграл отличную партию, причем не скры-

вал, что использована в ней ласкеровская идея. Но у

Тарраша жертва выглядела и сложней и эффектней —

29

король Нимцовича продефилировал через всю доску и

получил мат в самой глубине расположения черных

фигур. Однако приз за красоту эта победа не получи-

ла, организаторы отдали предпочтение выигрышу Ка-

пабланки у Осипа Бернштейна, сочтя комбинацию не-

мецкого гроссмейстера все-таки вторичной. К тому же

выяснилось, что у черных был и более простой путь

к успеху; увлеченный красивым замыслом, Тарраш

его проглядел...

В последние годы на страницах шахматных изда-

ний замелькали новые словосочетания. Объявился, в

частности, некий «слон Гуфельда». Злые языки утвер-

ждали, что название придумал сам Гуфельд, славя-

щийся остроумием и некоторой экстравагантностью.

Это, конечно, не так. Процитируем хотя бы Сало Фло-

ра: «Хорошо известно, когда черными играет Гуфельд,

можно заранее поставить его слона на g7. Этот слон —

«конек» Гуфельда». Гроссмейстер и правда питает сла-

бость к староиндийским построениям, где в большин-

стве вариантов слон выводится именно на это поле.

С помощью староиндийского слона Гуфельд выиграл

несколько запоминающихся поединков, но в самой из-

вестной из своих партий обошелся без него.

В конце семидесятых годов Белградское телевиде-

ние провело оригинальный конкурс, предложив зрите-

лям в качестве задания... десять специально отобран-

ных встреч, проведенных в соревнованиях XX века.

Первое место двухмиллионное жюри отдало партии

Ботвинник — Капабланка из АВРО-турнира 1938 года

(в ней, к слову, советский шахматист тоже одержал

победу с помощью комбинации, начатой замечатель-

ной жертвой слона!), следующей была названа партия

Багиров — Гуфельд из полуфинала первенства СССР

1973 года. Она-то и имеется в виду.

Как бы то ни было, «слон Гуфельда» ныне такая

же реальность, как и «слоны Горвица». Да почему бы

и не назвать его так?!

30

Нимцович, сделавший множество открытий в об-

ласти шахматной стратегии, полагал достойным ана-

лиза лишь элементы игры и проблемы, с ними свя-

занные. Слоны же, по его собственным словам, — это

просто род оружия, хотя и такой, который в силу са-

мого своего существования ставит перед исследовате-

лем шахмат множество вопросов. Но так, наверное,

можно сказать о любом обоюдоостром оружии.

«ФЛОТ, ПО ВЕТРУ

НОСЯЩИЙСЯ...»

Шахматная ладья по внешнему виду больше похо-

жа не на военный корабль, а на башню замка. В не-

которых европейских языках она так и называется:

башня, форт, крепость и т. д. Происхождение этих тер-

минов весьма запутанное и до конца историками не

выясненное. Не будем вдаваться в их споры, отметим

только, что «крепостные» очертания повсеместно при-

няты для этой фигуры и сделались международным

стандартом. Что касается названий, то придется нам

сперва вспомнить древнюю боевую повозку-колесницу

индусов — именно она была когда-то представлена на

доске в качестве основной ударной силы. Повозка по-

степенно превратилась в сказочную птицу «рух» —

героиню восточноязычного фольклора, помогавшую

людям бороться со злом. У большинства азиатских на-

родов термин этот сохранился поныне. А славяне,

знакомясь с шахматами в конце первого тысячелетия,

усмотрели в контурах «руха» более известный им ри-

сунок лодки — ведь в те времена даже дальние похо-

ды по рекам и морям они совершали преимущественно

на лодках, Отсюда «флот, по ветру носящийся», что

прочно утвердился у них на шахматном поле брани.

Показательно, что расположение ладьи на доске и

ее ходы дошли до наших дней без всяких изменений.

Ладья — одна из двух тяжелых фигур. Слабей-

31

шая... Но вместе со слоном или с конем и еще одной

пешкой, как правило, спокойно противостоит ферзю

или даже превосходит его. Неискушенному любителю

шахмат в дебютной стадии она зачастую кажется не-

сколько «заторможенной». Вероятно, потому, что в ис-

ходном положении место ее — с самого края. Есте-

ственно, до какого-то момента ладья лишь наблюдает

за разворачивающимися на доске событиями и всту-

пает в дело позже других. Но едва лишь освободятся

вертикали и горизонтали, как способности ладьи начи-

нают проявляться со всевозрастающей интенсивно-

стью. Савелий Тартаковер, один из лидеров шахмат-

ного мира в 20—30-е годы и остроумный журналист,

писал по этому поводу: «Ладья не любит, правда, во-

рочать мозгами, но иногда пробуждается от созерца-

тельной жизни и тогда, при всей своей неуклюжей пря-

молинейности, проделывает атакующие маневры... сме-

лые вылазки... или даже чисто акробатические трюки».

Вообще, ладья в начале, середине и конце игры —

это очень разные по возможностям фигуры. В дебюте

ладья выполняет скорей вспомогательные функции:

поддерживает или атакует центральные пешки, конт-

ролирует линии и поля вторжения, готовится выйти на

оперативный простор и т. д. В этих условиях одна из

главных дебютных задач — наладить координацию в

действиях ладей, особенно если они лишены привыч-

ных взаимосвязей по крайним горизонталям, — Макс

Эйве считал, что в некоторых дебютных системах это

имеет решающее значение.

Аксиома: нужно как можно быстрее захватить ла-

дьями открытые и полуоткрытые линии. Да, но ка-

кую линию и какой ладьей? Сколько партий проигра-

но лишь потому, что шахматист в этот момент допу-

стил неточность!

Еще аксиома: перевеса в дебюте можно достигнуть

главным образом за счет более быстрой мобилизации

ресурсов, если, конечно, она не в ущерб всему осталь-

32

ному. Ладьи, как помним, составляют один из послед-

них ресурсов. И вот Тигран Петросян счел нужным

специально отметить в комментариях к первой партии

матча Ботвинник — Таль (1960 г.): «Поучительнопро-

следить, как искусно Таль находит пути, позволяющие

его ладьям вовремя прибыть на главный театр воен-

ных действий». Рижанин выиграл эту встречу техни-

чески безукоризненно.

Еще одна особенность — дальнобойность ладьи не

зависит от места ее расположения на доске. Сравните:

слон контролирует наибольшее для себя количество

полей (13) только с четырех центральных клеток, а

ладья простреливает на одно поле больше с любого

угла. Она единственная из шахматных фигур, не нуж-

дающаяся в централизации для усиления своего дей-

ствия. Стоит появиться открытой линии, и ладья может

ворваться на седьмую (соответственно, вторую) гори-

зонталь, наделав тем самым массу непоправимых бед,

поскольку пешкам, находящимся там, самостоятельно

от эгого хищника не защититься. Пропустить чужую

ладью в свой лагерь — большой риск, и не каждый

мастер на него отважится. Александр Алехин, упре-

кая своего соперника Хосе Рауля Капабланку за чрез-

мерно развившийся у того инстинкт самосохранения,

«в жертву которому он принес так много красивых,

заманчивых замыслов», вспоминает прежде всего о

ладьях, поставленных на открытые линии для разме-

на третьим чемпионом мира во множестве партий. Ка-

пабланка таким способом делал ничьи как бы с пози-

ции силы, но это были всего лишь ничьи... Характер-

но, что Алехин осуждает не сам маневр, а скорей при-

чины, его породившие. Маневр же, направленный на

сохранение равновесия, используется широко.

Несмотря на кажущуюся примитивность ладейных

ходов, умело действовать этой фигурой отнюдь не про-

сто. То она попадет под вилку, то завязнет на исход-

ном рубеже, то запутается среди пешек и ее «пойма-

3 В. Черняк

33

ют» неприятельские фигуры — случается и такое.

Зато уж когда ладья сознательно жертвуется и жертва

оказывается правильной, это почти всегда красиво!

Особенно если отдаются сразу две ладьи, как было,

например, во встрече Родзинский — Алехин (Париж,

1913 г.), когда русский гроссмейстер, игравший черны-

ми, уже 15-м ходом объявил сопернику мат.

Некоторые ладейные комбинации имеют свою за-

нятную историю.

Партию Адольфа Андерсена с Лионелем Кизериц-

ким, сыгранную в Лондоне в 1851 году, шахматисты

называют «бессмертной». Андерсен в дополнение к

двум ладьям отдал сопернику еще и ферзя, поставив

в заключение редкой красоты мат. Много лет спустя

в игре белых и черных обнаружились изъяны, однако

на оценку всей партии это никак не повлияло — она

была признана шахматным шедевром.

Матч чешского гроссмейстера Рихарда Рети с Мак-

сом Эйве (Амстердам, 1920 г.) закончился со счетом

3 : 1 в пользу Рети. Две из трех выигранных встреч

Рети завершил жертвой двух ладей за матовую атаку.

В 1974 году в Дортмунде Нона Гаприндашвили

изящной комбинацией с жертвой все тех же двух ла-

дей заставила сдаться мастера Сервати. Буквально че-

рез пару месяцев в Галле встреча Михаила Таля с

мастером Пэцом из ФРГ пришла к положению, с ко-

торого начиналась комбинация. Таль сыграл «по Гап-

риндашвили», и Пэц разгадал его замысел, лишь взяв

первую ладью... Увы, сделать он уже ничего не мог:

черные сдались. «Я приношу искреннюю признатель-

ность Ноне Гаприндашвили за ее активное участие в

моем выступлении в Галле», — пошутил Таль, под-

водя итоги турнира.

Наконец, знаменитый поединок мексиканца Карло-

са Торре с Дж. Адамсом. В Нью-Орлеане в 1920 'году

Торре и его партнер одновременно увидели возмож-

ность красивой комбинации, но последствия ее оцени-

34

ли по-разному. Когда на доске у белых, которыми иг-

рал мексиканский шахматист, уже не хватало двух

ладей и кончились шахи, Адамс облегченно вздохнул.

Но, оказывается, Торре все это предвидел заранее —

он сделал заключительный ход коневой пешкой коро-

левского фланга, и выяснилось, что защиты у черных

нет. Партия обошла мировую шахматную печать. Од-

нако через год там же, в Нью-Орлеане, Адамс взял

блестящий реванш: воспользовавшись слабостью вось-

мой горизонтали у соперника, он предложил ему це-

лую серию жертв ферзя! Шесть раз подряд становилась

сильнейшая фигура белых под неприятельские удары.

В конце концов Торре был вынужден ее побить и тут

же остановил часы. 25 лет спустя почти такую же ком-

бинацию осуществил мастер Ровнер против Камыше-

ва. Но уже зная о ее великой предшественнице!

3*

Итак, в середине игры ладья полностью оправды-

вает характеристику, данную Тартаковером. Что ка-

сается ее роли в окончаниях, то об этом говорит хотя

бы такой факт: более половины эндшпилей, встречаю-

щихся в шахматных партиях, — ладейные. А это, по

общему мнению, труднейшие концовки, поскольку в

них содержится немалое количество тонкостей. «Ни в

каком другом эндшпиле, — писал когда-то австрий-

ский гроссмейстер Рудольф Шпильман, — нельзя раз-

личить с достаточной четкостью отдельные стратеги-

ческие моменты. В ладейных же эндшпилях мы ясно

видим атаку и защиту, атаку с жертвой и контратаку,

мирную позиционную игру и дикие осложнения; в них

мы часто встречаем ловушки и матовые угрозы, спер-

тые и открытые позиции; короче говоря, ладейный энд-

шпиль содержит в себе полную картину серединной

стадии партии». То есть такую концовку нужно иг-

рать, учитывая все хитросплетения миттельшпиля,

только... лучше.

Хотя Алехин считал, что в его время техникой ве-

дения ладейных окончаний в совершенстве не владел

никто (он специально подчеркнул, что небезгрешны в

в этом отношении ни Эм. Ласкер, ни Капабланка),

все же шахматисты его филиппики не поддержали.

Импонировала им, например, игра признанного масте-

ра подобных концовок Акибы Рубинштейна. Сам Але-

хин посвятил этой теме глубокое исследование, да и

на практике добрый десяток ладейных окончаний в

партиях с выдающимися гроссмейстерами тех лет был

проведен им виртуозно. Позже появился Ботвинник с

его огромным аналитическим даром. Потом П. Керес,

В. Смыслов, Т. Петросян. А в наши дни Анатолий Кар-

пов и Гарри Каспаров, которые довели технику ладей-

ных окончаний до высочайшего уровня. '

Не будет преувеличением сказать, что порой ладьи

в полном смысле слова решали судьбы шахмат. Такой

случай произошел на первом после Великой Отече-

36

ственной войны и очень важном для советских шах-

матистов турнире в голландском городе Гронингене

(1946 г.). Шахматный мир к тому моменту остался без

чемпиона; претендовали на это звание семь или во-

семь гроссмейстеров, в том числе Ботвинник и Эйве,

уже владевший ранее этим титулом. Съехались в Гро-

нинген едва ли не все сильнейшие шахматисты плане-

ты, и в случае успеха в столь представительном со-

ревновании голландец мог быть провозглашен чемпио-

ном мира путем простого голосования в Международ-

ной шахматной федерации.

К середине турнира Ботвинник и Эйве шли впере-

ди, но встреча между ними была отложена в трудной

для нашего шахматиста позиции — на доске стоял

ладейный эндшпиль, похожий на тот, что встретился

(с переменой фигур) у Эм. Ласкера с А. Рубинштей-

ном (Петербург, 1914 г.). В обеденный перерыв Ботвин-

ник нашел удивительную возможность спасти партию,

и эти пол-очка в конце соревнования вывели его впе-

ред. А еще через два года он был увенчан лавровым

венком чемпиона мира.

В общем, ладья — фигура интересная, а в чем-то

и загадочная. Не зря один из самых популярных в ми-

ре шахматистов, Остап Бендер, во время своего «эпо-

хального» сеанса одновременной игры в Вашоках

украл у одноглазого любителя именно ладью — зна-

чит, чем-то она привлекла его внимание, хотя «гросс-

мейстер» играл в шахматы тогда всего второй раз в

жизни. А может быть, просто не смог в горячке отли-

чить ладью от слона или пешки?

УМЕН И УЧЕН...

Что бы там ни говорили историки, остается загад-

кой, почему безвестный изобретатель (или изобретате-

ли) шахмат сделал сильнейшей фигурой на доске не

короля, а ферзя. И это во времена беспрекословного

37

абсолютизма! На что он намекал? На то, что царь

владеет, а помощники правят? Или на то, что трон —

сооружение шаткое и все время нуждается в защите?

Одни исследователи считают, что термин «ферзь»

произошел от арабско-персидского «визирь», то есть

главнокомандующий, второй по значению человек в

государстве, обладающий зачастую более значительной

реальной властью, чем сам правитель. Другие же скло-

няются к версии, по которой в основе слова «ферзь»

лежит арабское «фарзин», что означает «умный, уче-

ный человек, советник». Как бы то ни было, на доске

ферзь сосредоточил в своих руках гигантскую силу —

по желанию он действует как любая из фигур, кроме

коня. А в ранних русских шахматах ходил и как

конь — «Словарь Академии Российской» за 1774 год

называет такую фигуру «ферзь всяческая», она была

впоследствии отменена, поскольку не соответствовала

международным шахматным стандартам.

Трудно даже перечислить обязанности, которые мо-

жет выполнять на доске ферзь. Но, понятно, что основ-

ные атакующие фигуры — и своя, и соперника — тре-

буют к себе повышенного внимания. Бессмысленная

гибель ферзя — это верный проигрыш партии. И, по-

жалуй, нет для шахматиста большего разочарования

во время игры, чем такого рода просмотр. Между тем

совершать подобные ошибки, круто меняющие, а ино-

гда и искажающие течение борьбы, случалось даже

очень крупным мастерам.

В 1959 году в очередном поединке встретились

крайне остро соперничавшие тогда Роберт Фишер и

Сэмуэль Решевский. Фишер, только что отметивший

свое совершеннолетие и твердо объявивший о намере

нии бороться за титул чемпиона мира, пользовался у

болельщиков особой симпатией, но и Решевский, столь-

ко лет лидировавший в американских шахматах, от-

нюдь не собирался уступать свои позиции без боя.

Партии между ними развивались бескомпромиссно и

38

нередко сопровождались скандальными происшествия-

ми. Вот и на этот раз уже десятым ходом Фишер по-

жертвовал слона, а затем и коня, которых раздражен-

ный Решевский, не задумываясь, побил. Но оказалось,

что молодой гроссмейстер поймал своего опытного ви-

зави на вариант, ранее встретившийся в одной из пар-

тий советского мастера Г. Бастрикова, — в итоге при-

шлось отдавать ферзя... Две легкие фигуры за него,

конечно, компенсация слабая, и позиция Решевского

была к тому моменту сильно скомпрометирована, од-

нако черные еще долго тянули безнадежное сопротив-

ление. Фишер довел партию до победы.

Считается, что в наши дни резко повысилась тех-

ника проведения шахматных поединков: известны

сотни типовых положений, в которых описаны мето-

ды атаки и защиты, проанализированы психологиче-

ские нюансы борьбы в условиях ограниченного време-

ни. Дебюты, миттельшпили, окончания — все, кажет-

ся, досконально изучено! Однако и гроссмейстерская

игра, доведенная почти до автоматизма, оказывается

несвободной от ошибок. Порой элементарных, однохо-

довых, грубых, совершаемых в самый неподходящий

момент.

В начале 1988 года в канадском городке Сент-

Джон в претендентском матче встретились наш гросс-

мейстер Андрей Соколов и канадец Кеннет Спраггетт.

Играть было сложно обоим. Соколов до недавнего вре-

мени стоял на ступенях шахматной лестницы треть-

им. К началу соревнования, правда, турнирные успе-

хи его потускнели, но репутация по-прежнему остава-

лась высокой. Спраггетт был включен в состав

участников по приглашению, как представитель стра-

ны, организовавшей встречи претендентов. Но у него

за плечами было тоже немало выступлений на самых

различных уровнях, в том числе и в соревнованиях за

мировую шахматную корону. Первые десять партий

не дали результата: гроссмейстеры выиграли по одно-

39

му поединку, а остальные закончили вничью. Пред-

стояли две дополнительные партии, причем в них каж-

дый из участников имел лишь по пятнадцати минут

времени на всю игру. Спраггетт как шахматист фор-

мировался в таких турнирах: за рубежом они прово-

дятся повсеместно — в воскресные дни, на каникулах,

в отпускные месяцы и т. д. Так что у канадца в двух

последних встречах появилось определенное преиму-

щество, хотя бы психологическое. В одиннадцатой

партии Соколов, играя белыми, в сицилийской защите

маневрировал с большой изобретательностью и устоял.

Но последняя встреча закончилась для него трагиче-

ски: в несколько худшей позиции он не заметил эле-

ментарной коневой вилки и остался без ферзя...

Спраггетт, думается, был рад, что это неожиданное

происшествие случилось именно в последней партии —

известны примеры, когда в аналогичной ситуации

больший урон нес, как ни странно, тот, кто приобре-

тал ферзя. Зевок есть зевок — свой ли, чужой...

Вспомним хотя бы ничем не мотивированную «под-

ставку» Т. Петросяна, когда во встрече с Д. Бронштей-

ном в Амстердаме (1956 г.) будущий чемпион мира

забыл увести из-под боя ферзя и тут же остановил

часы — Бронштейн после такого «подарка» долго не

мог играть в полную силу.

Мало кто из мастеров, потеряв сильнейшую фигу-

ру и не получив за это компенсации, будет подобно

С. Решевскому продолжать борьбу. Но в шахматной

стратегии, помимо чисто материальных подсчетов, су-

щественное значение имеет, так сказать, «динамиче-

ская» оценка позиции. Иногда удачное взаимодействие

фигур, инициатива, конкретная угроза или еще что-то

оказываются сильнее даже самой грозной фигуры —

тогда шахматист предпочтет отдать за такие возмож-

ности ферзя добровольно!

Если пешечные жертвы, по единодушному мнению

мастеров, относятся к самым трудным и непредсказу-

40

емым по последствиям, то жертва ферзя, безусловно,

самая эффектная. В залах крупных соревнований слов-

но волна прокатывается по рядам болельщиков, стоит

кому-нибудь из участников подставить под удары со-

перника своего ферзя. И тем неприятнее подобные хо-

ды, чем они неожиданней.

В 1935 году в Гастингсе Капабланка черными

неосторожно предложил в чуть худшем положении раз-

мен ферзей Андре Лилиенталю — последовала потря-

сающе красивая и неожиданная жертва ферзя всего за

одну пешку. Черные продержались еще семь ходов...

С. Флор сказал, имея в виду эту партию: «Так жутко

Капабланку никто не громил!»

Макс Эйве всегда неважно играл против второго

чемпиона мира Эмануила Ласкера. Голландец тяготел

к логичным, упорядоченным шахматам, тогда как

Ласкер был в этом смысле его полной противополож-

ностью. В Цюрихе в 1934 году Эйве получил белыми

чуть худшую позицию в их встрече и совсем не обя-

зан был проигрывать в несколько ходов, тем более что

грозил побить у партнера ферзя. Но Ласкер, вместо то-

го чтобы пресечь эту угрозу, вдруг как бы не стал об-

ращать на нее внимания. Ситуацией заинтересовался

Александр Алехин: «Черные теперь получили за фер-

зя ладью, коня и пешку, устранили активные фигуры

белых; в то же время их ладьи и кони могут развить

сильное давление на слабые пункты в лагере белых.

Если подробно рассмотреть положение, то мы убедим-

ся, что ударность и взаимодействие черных фигур зна-

чительно больше, чем у белых...» Эйве, совершенно не

готовый к такому повороту событий, не решился вер-

нуть ферзя назад и, попав под сокрушительную атаку,

быстро проиграл.

Что ж, о сходных проигрышах мог бы рассказать

едва ли не любой шахматист. У самого Ласкера на

московском турнире 1925 года случился еще более

жестокий конфуз во встрече с упоминавшимся уже

Карлосом Торре. Впрочем, у гроссмейстера были смяг-

чающие обстоятельства. Дело в том, что где-то в сере-

дине партии посыльный принес Ласкеру долго ожида-

емую телеграмму — из Берлина сообщили, что напи-

санная им совместно с братом Бертольдом пьеса в сти-

хах принята к постановке. Обрадованный экс-чемпион

мира единственный раз в жизни нарушил им же заве-

денное и рекомендованное правило — никогда не от-

влекаться во время игры. Он допустил несколько оши-

бок подряд и позволил мексиканцу провести замеча-

тельную комбинацию с жертвой ферзя, известную с

тех пор под названием «чертова мельница», — она

входит во все учебники по тактике шахмат.

К слову, ферзевые комбинации, особенно ловушеч-

ного типа, мастера сразу берут на заметку. Иногда

используется чужой — «безболезненный» — опыт,

42

иногда учиться приходится на своих промахах. В Ле-

нинграде (1939 г.) М. Ботвинник в очень важной пар-

тии, решавшей судьбу первенства СССР, поймал А. Ко-

това на несложную жертву ферзя — комбинация была

♦ длиной» всего в два хода. А. Котов учел урок и не-

сколько лет спустя в Гронингене успешно использовал

эту идею во встрече с аргентинским мастером Карло

сом Гимаром.

Наиболее красивые комбинации, связанные с жерт-

вой ферзя, составляют золотой фонд шахматного ис-

кусства — на них шахматисты учатся тактическому

мастерству. Один из самых коротких шедевров такого

рода датирован еще 1787 годом — «второй шахматист»

столицы Франции Кюрмир сир де Легаль через семь

ходов поставил своему партнеру кавалеру Сен-Бри мат

тремя легкими фигурами в центре доски, пожертвовав

предварительно ферзя. Справедливости ради, заметим,

что комбинация опровергалась, но соперники опровер

жения не разглядели — этот мат с тех пор носит имя

победителя.

Еще один ферзь, пожертвованный вообще в блице,

дал жизнь другому выдающемуся шахматному произ-

ведению. Речь идет о партии Эд. Ласкера с Д. Тома-

сом, сыгранной в Лондоне в 1911 году. Всего один не-

точный ход черных привел их к мгновенной катастро-

фе: белые фигуры прогнали неприятельского короля

через всю доску, и после единственного сделанного в

партии хода белого короля чужому монарху был объ-

явлен «приговор»... «Если бы Эдуард Ласкер сыграл в

своей жизни только одну эту партию, — говорил по-

том Михаил Ботвинник, — этого было бы достаточно,

чтобы обессмертить свое имя».

Гроссмейстер А. Константинопольский, посвятив-

ший жертве ферзя серьезную работу, высказал мысль

о том, что понимание взаимодействия фигур и пешек,

компенсирующих ферзя, обогащает творческие возмож-

ности шахматиста. Равно, как и умение максимально

43

использовать ударную мощь этой фигуры вообще. Что

касается ферзевых жертв, то сами мастера, привыкшие

оценивать красоту шахмат не по «толщине» пожертво-

ванной фигуры, относятся к такого рода комбинаци-

ям гораздо спокойнее, чем болельщики. Сказал же

однажды чем-то оскорбленный Василий Панов своему

коллеге:

— Что толку, что вы пожертвовали в своих парти-

ях десяток каких-то паршивых ферзей! Половину из

них вы просто зевнули...

Но, понятно, что это уже совершенно иные про-

блемы.

СОЛДАТ ВСЕГДА СОЛДАТ

Чтобы не задерживаться долго на формальном объ-

яснении роли пешек в борьбе на 64-х клетках, проци-

тируем лучше «Шахматный словарь»:

«Пешка ходит вперед по вертикали на одно поле;

из начального положения может пойти по вертикали

сразу на два поля; в отличие от фигур берет не по пу-

ти своего движения, а по диагонали, на одно поле впе-

ред; если пешка с первоначального места идет на два

поля и оказывается рядом по горизонтали с пешкой

противника, последний может произвести взятие на

проходе. В начальном положении каждая из сторон

имеет по восьми пешек, занимающих все поля второй

(для черных седьмой) горизонтали. Пешка, достигшая

последней горизонтали (восьмой для белых, первой для

черных), должна быть тем же ходом заменена фер-

зем, ладьей, слоном или конем того же цвета по выбо-

ру совершающего ход, независимо от наличия на дос-

ке этих фигур. Такая замена называется превращени-

ем пешки».

Вроде бы самая простая из боевых шахматных еди-

ниц — пешка, а описание вышло довольно длинным.

Случайно ли? Конечно, нет! От того, как расположат-

44

ся с самого начала пешечные цепи, зависит вся стра-

тегия, техника и тактика будущего сражения. В шах-

матной теории специально выделены разделы, посвя-

щенные сдвоенным, изолированным, связанным, отста-

лым, проходным и прочим пешкам. Жертва пешки не

зря относится к сложнейшим приемам в шахматной

борьбе, поскольку, пожертвовав фигуру, шахматист

обычно в короткие сроки отыгрывает отданное, полу-

чая какие-то дополнительные выгоды, тогда как пе-

шечная жертва в подавляющем большинстве случа-

ев — чисто интуитивная, позиции, возникающие пос-

ле нее, не поддаются однозначной оценке.

Анатолий Карпов однажды назвал жертву пешки

тончайшим стратегическим инструментом и специаль-

но подчеркнул, что уметь пользоваться им обязан каж-

дый шахматист. Под этими словами, наверное, с удо-

вольствием подписался бы и Гарри Каспаров. Во вся-

ком случае, в матче на первенство мира (1985 г.) ба-

кинец ради захвата инициативы двенадцать раз жерт-

вовал пешку своему сопернику. Конечно, это была и

определенная тактика — такой прием выбивал Карпо-

ва из колеи, сводил игру к сложным позициям с

неясными шансами, психологически воздействовал на

него.

К слову, психология подобных жертв достаточно

тонка. В 1956 году мастер Юрий Катков отложил

встречу с Михаилом Талем в позиции, где тот мог

сразу взять одну из сдвоенных пешек соперника. Таль

со своим тренером Александром Кобленцем быстро

установил, что брать пешку не следует, так как это

активизирует чужого коня. Перед началом доигрыва-

ния тренер еще раз предупредил Таля, что пешку бить

нельзя, и тот, смеясь, согласился с ним. И что же? Сев

за доску, рижанин тут же побил сдвоенную пешку...

Встреча натурально окончилась вничью, причем Таль

так и не смог объяснить мотивов, которыми он руко-

водствовался.

45

Жертвы пешек вызывают, пожалуй, наибольшие

разногласия среди комментаторов. На турнире в Цю-

рихе (1953 г.) Эйве пожертвовал пешку в эндшпиле

Глигоричу, поставив к этому ходу восклицательный

знак — по его мнению, жертва давала богатые перс-

пективы. Земляк Глигорича гроссмейстер Петар Три-

фунович, чуть позже комментируя партию, категори-

чески не согласился с этим выводом, он посчитал жер-

тву пешки решающей ошибкой. Эйве действительно

встречу проиграл. «Я полагаю, что оба они не совсем

правы...» — высказался по этому поводу и Давид

Бронштейн. Вот уж востину: ни мира, ни войны!

Впрочем, разногласия среди комментаторов не раз

вызывали и обычные пешечные ходы, особенно те,

что делаются в дебюте. Общепринято, например, счи-

тать ошибкой, когда в самом начале партии шахматист

действует одними пешками. «Стремитесь к развитию

фигур!» — этот тезис в шахматах относится к числу

основополагающих. Но вот в десятой партии матча-

реванша Таль — Ботвинник (1961 г.) рижский гросс-

мейстер против защиты Каро-Канн сделал подряд че-

тыре пешечных хода, причем четвертый — крайней

пешкой королевского фланга. «В серьезных соревнова-

ниях, насколько мне известно, так никто не играл»,—

сердито прокомментировал такой способ ведения борь-

бы Тигран Петросян в одной из газет, вышедших на

следующий день. «Не играли, но будут играть, ибо в

этом ходе заложены глубокие идеи — шахматные и

психологические. Подобные опыты в матчах на пер-

венство мира не раз завершались победным итогом» —

так возразил будущему чемпиону тот же Бронштейн

и, к слову, оказался прав! Но самое забавное, что по-

следующие три хода Таль тоже сделал пешками...

«В этот момент Таль, вероятно, подумал: «Как же ме-

ня будет критиковать вся Рига за то, что я, сделав

семь ходов, не развил ни одной фигуры!» — коммен-

тирует далее Бронштейн и продолжает после ошибоч-

46

ного, на его взгляд, очередного хода белых — слоном:

«Надо было, не смущаясь возможной критикой, сде-

лать восьмой ход пешкой... и построить надежную пе-

шечную цепь...» Вот какие разные взгляды, и что по-

казательно: спорят ведь не начинающие шахматис-

ты, а популярнейшие гроссмейстеры...

Даже вне доски с пешками случалось множество

приключений — они тоже дают кое-какие поводы для

размышления.

В 1963 году в Ленинграде на 31-м чемпионате стра-

ны Алексей Суэтин встречался с Владимиром Багиро-

вым. Оба еще не были гроссмейстерами, хотя входи-

ли в число сильнейших советских мастеров. Встречи

между ними протекали остро. Поединок в Ленинграде

не составил исключения. Накануне тура организаторы

соревнования установили специальный приз за краси-

вейшую партию, которая будет сыграна в этот вечер...

К 17-му ходу Суэтин увидел, что может ферзем по-

бить черную пешку, защищающую короля и получить

за пожертвованную фигуру сильнейшую атаку. Види-

мо, сосредоточенность его на этой возможности была

настолько высока, что в чашечку с кофе, которую ему

подали по его просьбе, вместо сахара, он бросил...

черную пешку.

А как интересна судьба пешки, после заключитель-

ного хода которой Михаил Ботвинник был официаль-

но провозглашен в 1948 году чемпионом мира! Согла-

сившись в партии с Максом Эйве на ничью, Ботвин-

ник тут же покинул сцену, но кинооператоры очень

хотели зафиксировать последнее мгновение этой встре-