Author: Шкаровский М.

Tags: всеобщая история период второй мировой войны (1939 -1945 гг) история православие

ISBN: 978-5-4444-0730-1

Year: 2016

Text

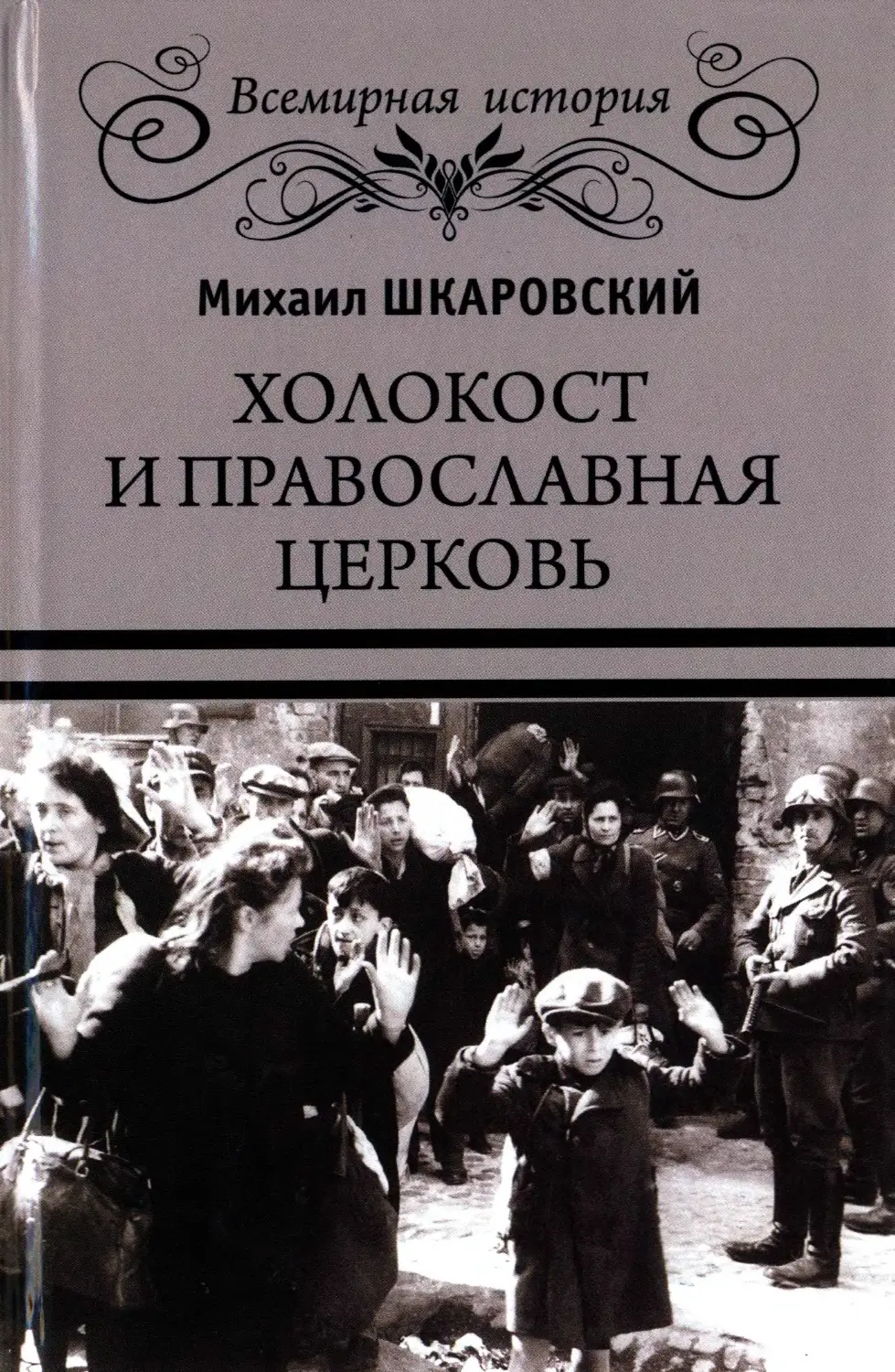

Михаил ШКАРОВСКИЙ

ХОЛОКОСТ

И ПРАВОСЛАВНАЯ

ЦЕРКОВЬ

Москва

«Вече»

УДК 94(100)"1939/45"

ББК 63.3(0)62

Ш66

Шкаровский, М.В.

Ш66 Холокост и Православная Церковь / Михаил Шкаров-

ский. — М. : Вече, 2016. — 448 с. : ил. — (Всемирная исто-

рия).

ISBN 978-5-4444-0730-1

Знак информационной продукции 12+

Во время Второй мировой войны Православные Поместные Церкви

активно реагировали на Холокост и внесли свой вклад в спасение евреев.

Впрочем, у Церквей и разнообразных течений Православия не было един-

ства по вопросу Холокоста. В монографии историка Церкви, доктора исто-

рических наук М.В. Шкаровского анализируются позиции по отношению к

евреям Церквей, оказавшихся под нацистской оккупацией. Исследователь

собрал в своей книге свидетельства о словах и делах не только официальных

церковных функционеров, но и простых священнослужителей и мирян.

УДК 94(100)"1939/45"

ББК 63.3(0)62

© Шкаровский М.В., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

ISBN 978-5-4444-0730-1

ВВЕДЕНИЕ

Одной из самых ярких форм антинацистской деятельности

православного духовенства и мирян было спасение евреев во

время Холокоста (от английского holocaust, из древнегреческого

ôkoxavoxoç — «всесожжение») — преследования и массового

физического уничтожения немецкими нацистами и коллабора-

ционистами евреев и некоторых других этнических и социальных

групп в годы Второй мировой войны. Эта тема до настоящего

времени мало привлекала внимание историков, между тем как

христианские конфессии, и прежде всего Русская Православная

Церковь, оказались в центре событий Второй мировой войны

и были вынуждены самым непосредственным образом так или

иначе реагировать на Холокост.

Целью данной работы является определение отношения Право-

славных Поместных Церквей, и в частности Русской, к Холоко-

сту в годы Второй мировой войны и его эволюция к настоящему

времени. При этом ставились следующие задачи для решения су-

ществующих в историографии проблем: 1) определение сходства

и различия позиций по отношению к преследованию евреев среди

различных юрисдикций и течений Православной Церкви на окку-

пированной нацистской Германией территории; 2) установление

объективных факторов, влиявших на церковную позицию в этом

вопросе; 3) выявление преобладающей тенденции среди духовен-

ства и мирян различных Поместных Церквей; 4) сравнение позиции

Русской Церкви с отношением к Холокосту других Православных

Поместных Церквей; 5) установление возможно большего количе-

ства «Праведников народов мира» среди православного духовенства

3

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

и мирян; 6) определение причин и форм спасения ими евреев; 7) по-

каз приблизительной статистики участия православного духовен-

ства и мирян в спасении евреев и количества спасенных.

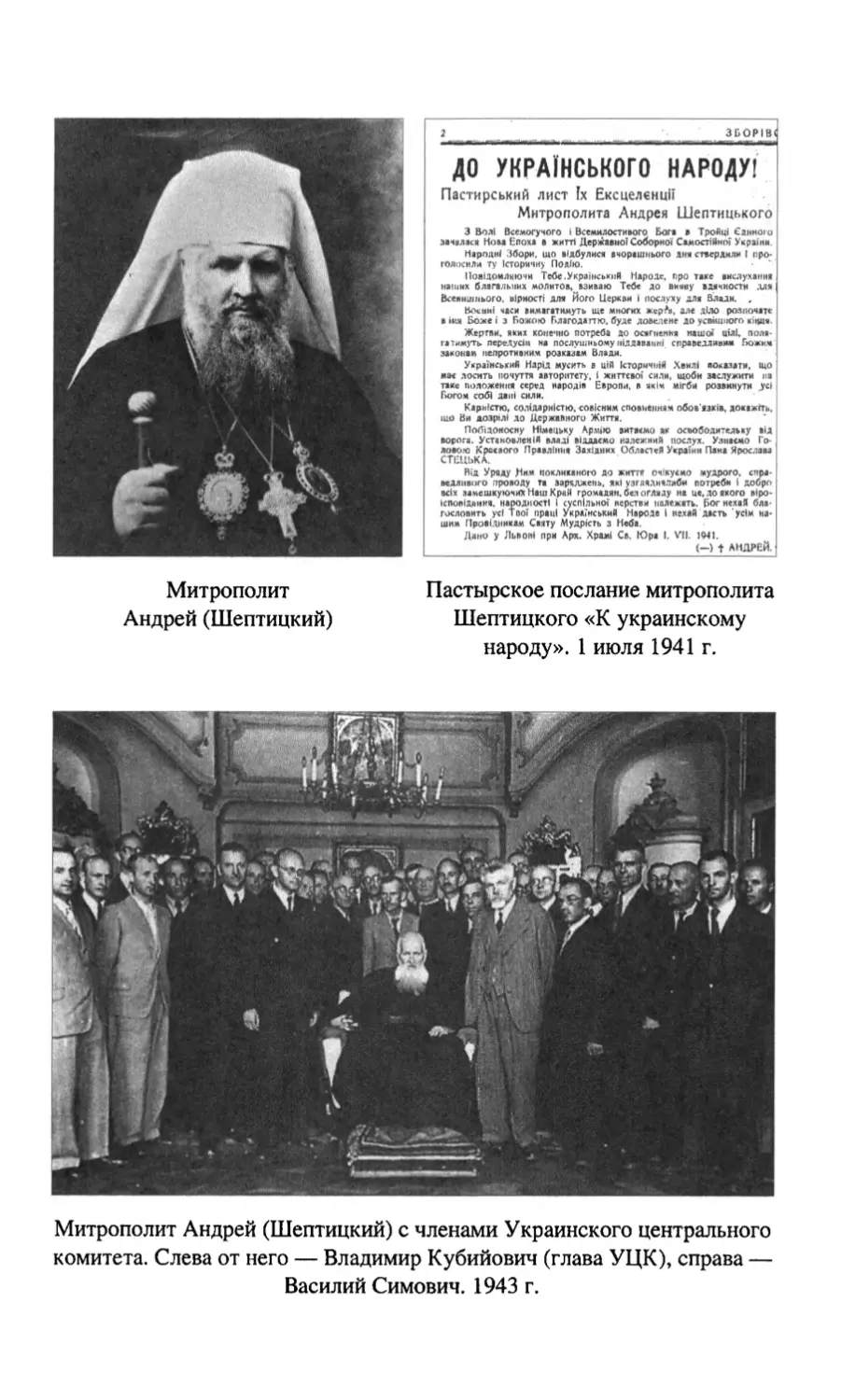

Субъектом исследования были выбраны те Православные По-

местные Церкви, территория которых полностью или частично

контролировалась нацистской Германией (в качестве оккупанта

или старшего «партнера» данной страны): Русская, Болгарская,

Румынская, Элладская и Сербская. Кроме того, было рассмот-

рено отношение к Холокосту Украинской Греко-Католической

Церкви, так как без этого сюжета невозможно адекватно отра-

зить существовавшую в период немецкой оккупации ситуацию

на Украине.

Темой изучения истории Холокоста в мире занимаются не-

сколько центров. Крупнейшим из них является находящийся

в Иерусалиме Национальный институт памяти жертв нацизма

и героев Сопротивления (Яд Вашем), имеющий в своем составе

Центр изучения истории советских евреев в годы Шоа (Холоко-

ста). К настоящему времени Яд Вашем выпустил большое коли-

чество научных изданий, в том числе в 2000 г. «Энциклопедию

Холокоста»1. Подобными исследованиями также занимается Me-

мориальный музей Холокоста Соединенных Штатов Америки,

выпустивший, в частности, книгу Мартина Дина «Коллабора-

ция и Холокост. Преступления местной полиции в Белоруссии

и Украине, 1941—1944»2.

В России очень большую исследовательскую, образовательную

и просветительскую работу проводит созданный в июне 1992 г.

в Москве Научно-просветительный центр «Холокост». Он вы-

пускает ежегодный сборник «Мы не можем молчать: Школьники

и студенты о Холокосте» (в 2012 г. вышел 9-й выпуск), газету

1 Encyclopedia of the Holocaust, In Association with Yad Vashem, The

Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority, Dr. Robert Rozett and

Dr. Shmuel Spector, Editors, Yad Vashem and Facts On File, Inc., Jerusalem

Publishing House Ltd, 2000; Уничтожение евреев СССР в годы немецкой

оккупации (1941—1944). Иерусалим, 1992 и др.

2Dean М. Collaboration in the Holocaust. N. Y., 2000.

4

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

«Научно-информационный бюллетень “Холокост”», различные

монографии, сборники архивных документов, воспоминаний,

дневников и писем, учебные пособия, а также подготовил и из-

дал фундаментальную «Энциклопедию Холокоста на территории

СССР» (М., 2009, 2011)1. В 1997 г. в Москве был создан Межре-

гиональный фонд «Холокост», призванный содействовать откры-

тию в России Государственного музея Холокоста. В помещении

упомянутых научно-просветительного центра и фонда находятся

специализированная библиотека и научный архив (50 личных

фондов и 14 документальных коллекций).

В 2002 г. в Киеве был создан Украинский центр изучения

истории Холокоста, выпускающий два раза в год научный журнал

«Голокост i сучасшсть» («Холокост и современность»). Также ак-

тивно исследует данную тему существующий в Днепропетровске

Всеукраинский центр изучения Холокоста «Ткума», при кото-

ром в октябре 2012 г. открылся Музей истории евреев Украины

и истории Холокоста. Этот центр регулярно выпускает газету

«Ткума» (всего вышло более ста номеров) и периодически —

альманах «Проблеми icTopiï Голокосту».

К сожалению, до сих пор на постсоветском пространстве была

написана и опубликована только одна обобщающая монография

о Холокосте в СССР, выполненная на достаточно высоком уров-

не — книга сопредседателя Научно-просветительного центра

«Холокост», профессора Российского государственного гума-

нитарного университета И.А. Альтмана «Жертвы ненависти»2.

Правда, в 2007 г. днепропетровский центр «Ткума» и москов-

ский центр «Холокост» выпустили в переводе на русский язык

фундаментальный труд израильского историка Ицхака Арада

«Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского

Союза (1941—1945)». В этих публикациях встречаются отдель-

ные сюжеты, связанные с отношением Православных Церквей

1 Холокост на территории СССР. Энциклопедия / Рук. проекта и гл.

ред. И.А. Альтман. 2־е изд. М., 2011.

2 Альтман И.А. Жертвы ненависти. Холокост в СССР 1941—1945 гг.

М., 2002.

5

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

к Холокосту, однако специальных исследований, посвященных

избранной теме, выпущено не было.

В целом историография темы очень невелика. В отличие от

соответствующей научной литературы в отношении католиков,

протестантов и даже греко-като ликов (униатов) на Украине от-

ношение Православной Церкви к Холокосту изучено лишь в не-

большой степени. Следует отметить, что до начала 1990-х гг.

(прежде всего из-за влияния советской цензуры) изучение данной

темы в СССР было невозможно, а зарубежные исследователи

проявляли к ней мало интереса. В определенной степени эта

традиция замалчивания существует и в настоящее время, и отно-

шение прежде всего Русской Православной Церкви к Холокосту

остается для части церковных историков запретной темой.

Специальных монографий по данной теме применительно

к Холокосту на территории СССР до сих пор не существует.

Среди немногих вышедших публикаций имеются или статьи

и небольшие книги, посвященные отдельным православным свя-

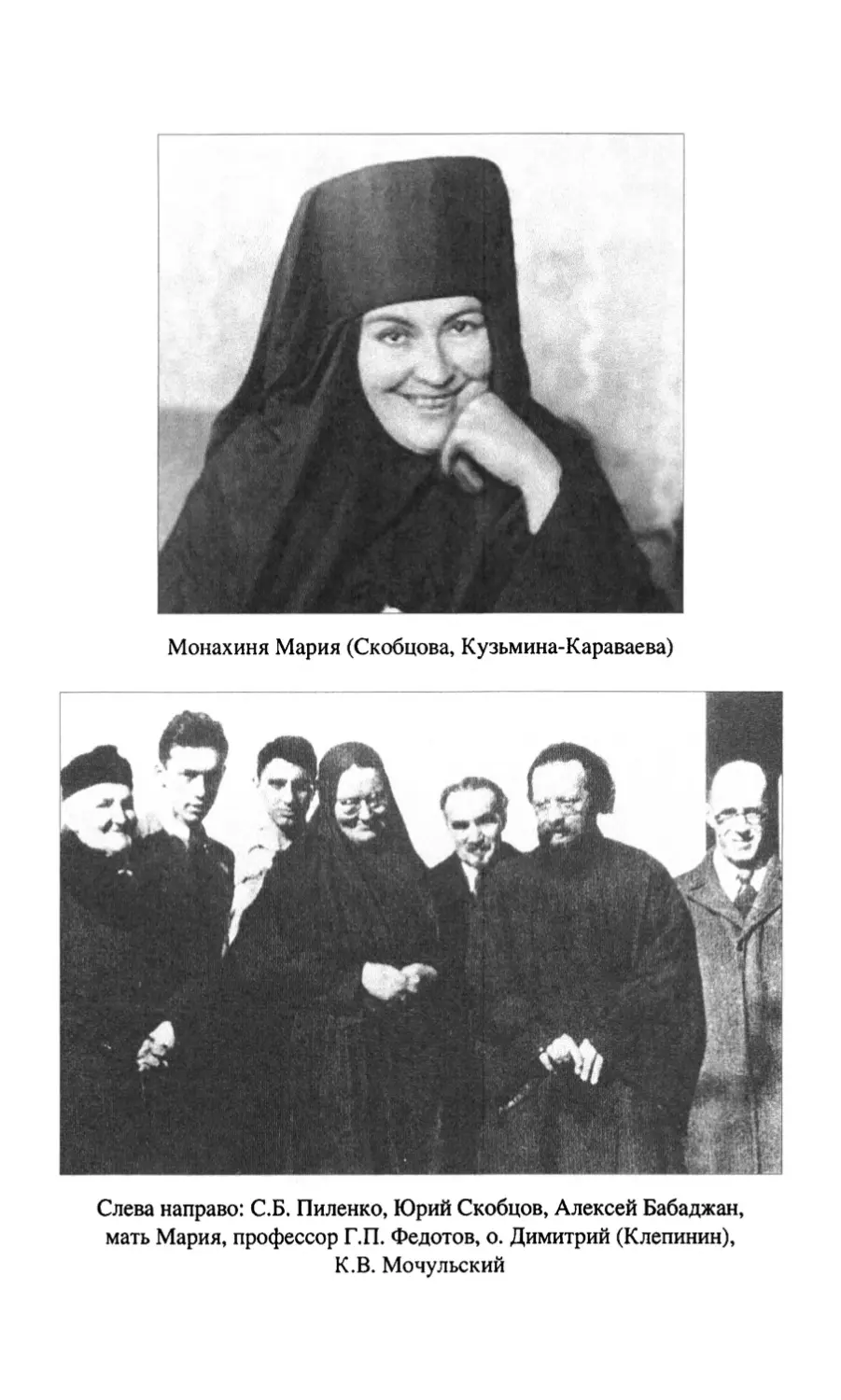

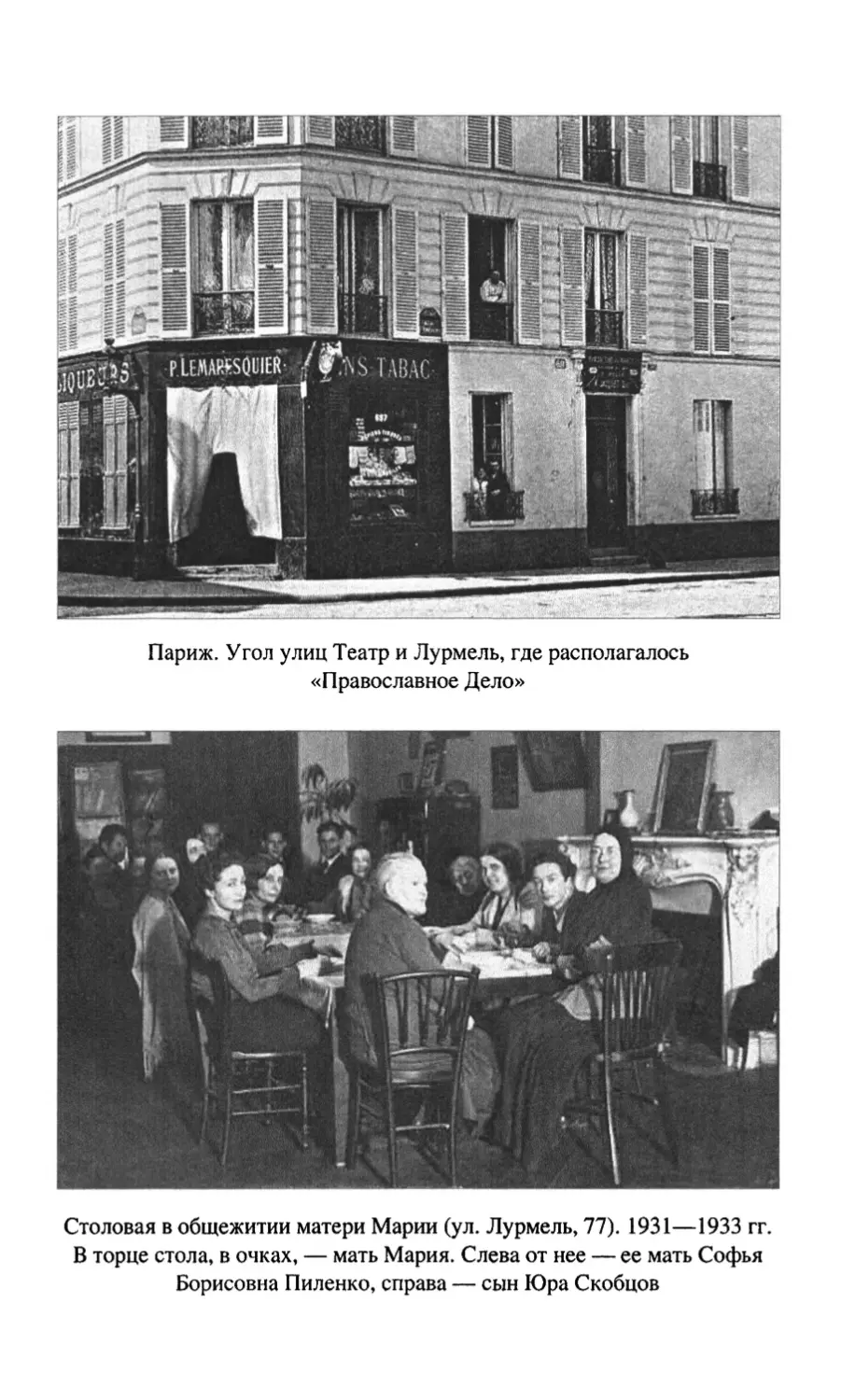

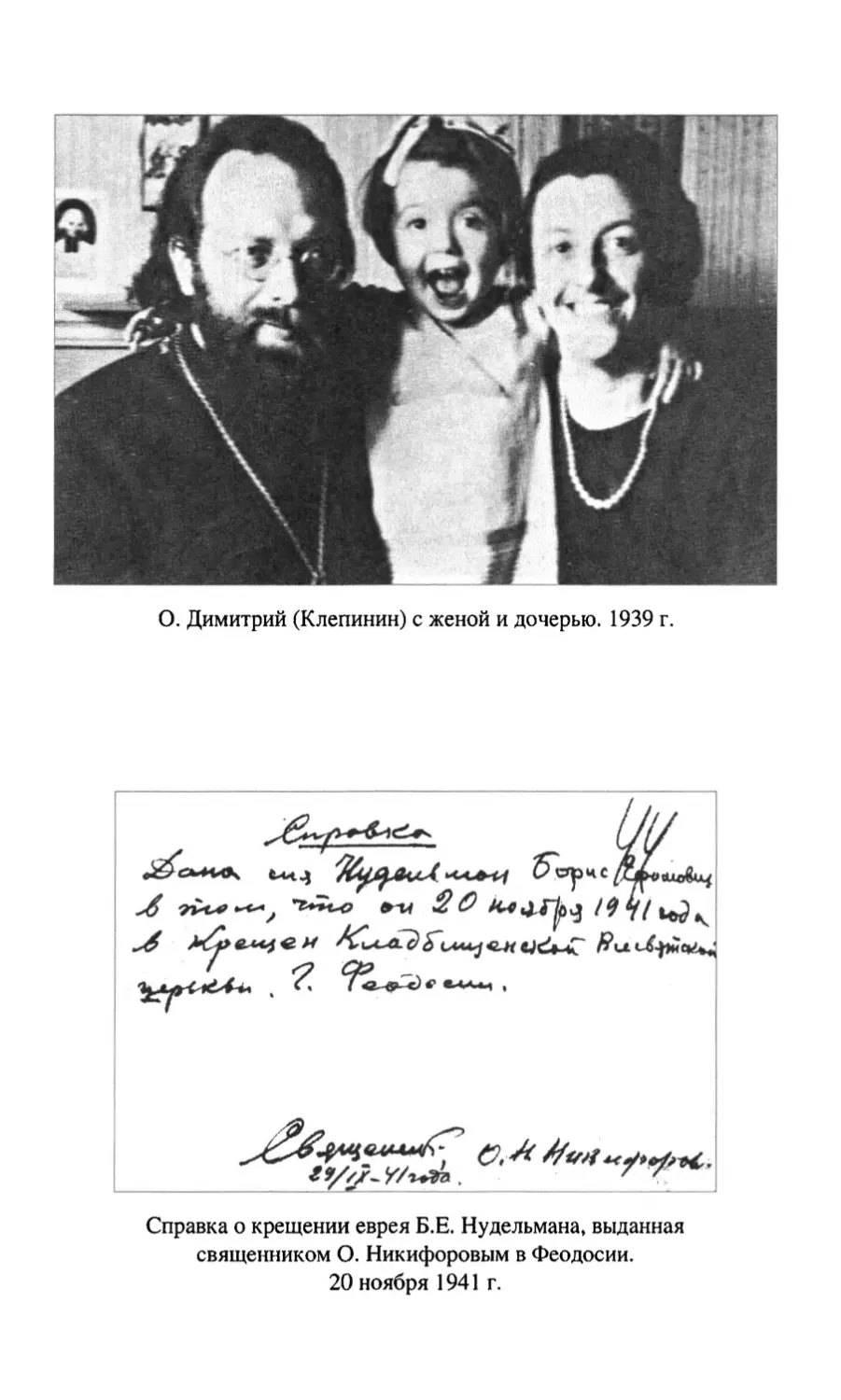

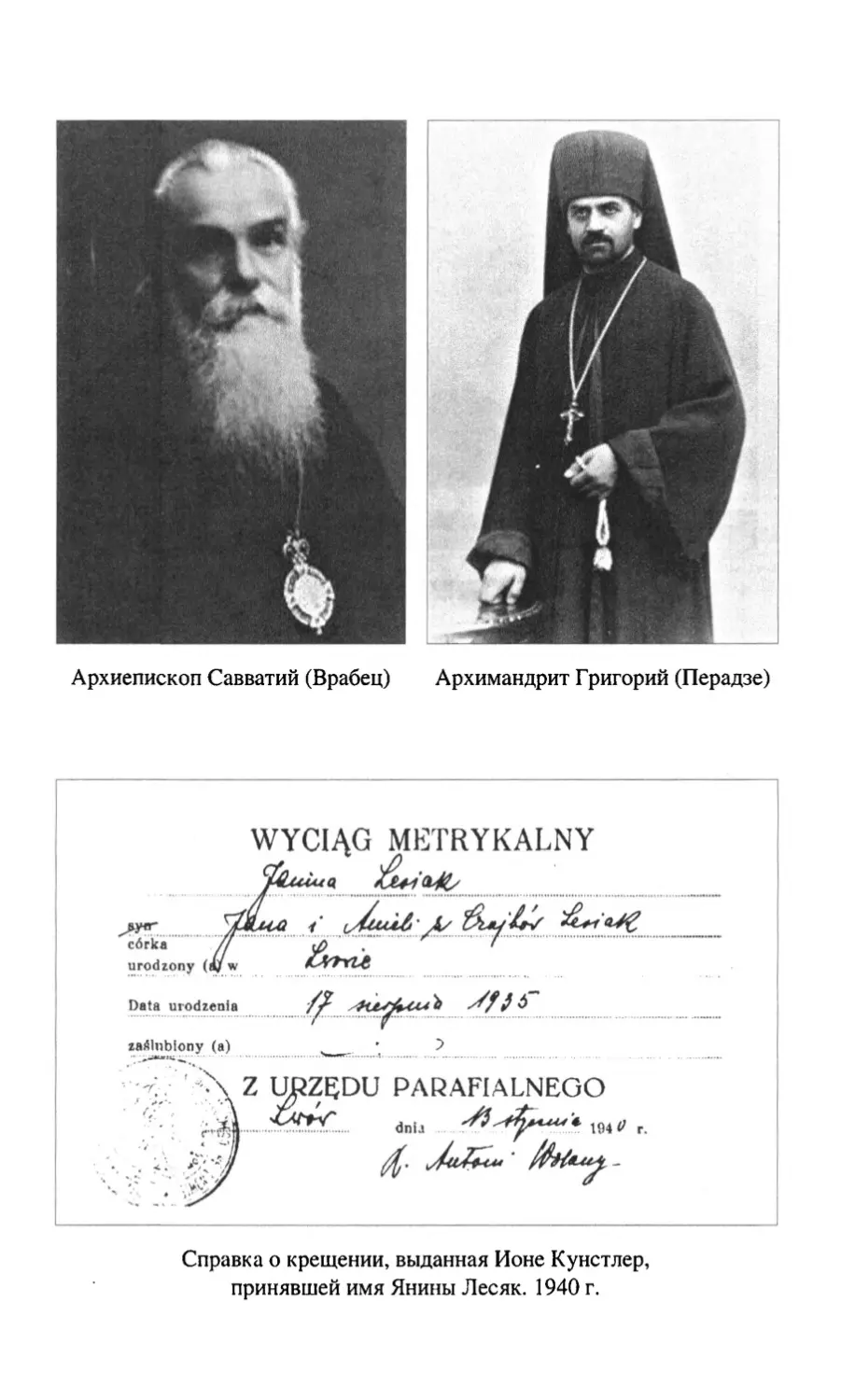

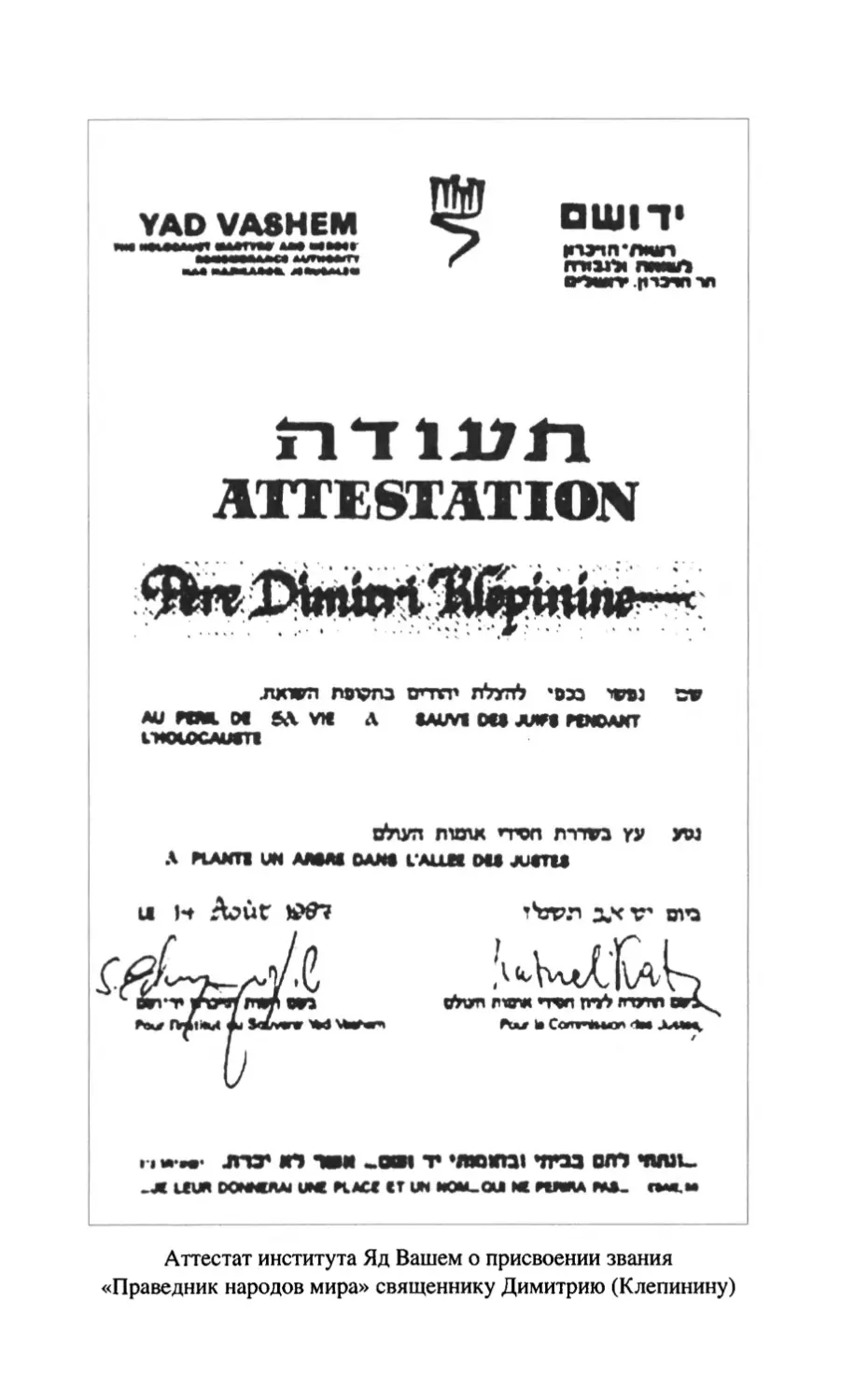

щеннослужителям и мирянам, спасавшим евреев: священнику

Димитрию Клепинину, монахине Марии (Скобцовой, Кузьминой-

Караваевой), священнику Алексию Глаголеву, архимандриту

Григорию (Перадзе) и некоторым другим, или маленькие разделы

общих монографий и статей о религиозной ситуации, коллабора-

ционизме, уничтожении евреев в тех или иных регионах СССР,

содержащие факты отношения православных священнослужите-

лей к Холокосту. Среди таких общих монографий следует назвать

работы историков Б.Н. Ковалева1, В.Н. Якунина2, С.В. Силовой3,

Л.Л. Смиловицкого4 и ряда других исследователей.

1 Ковалев Б.Н. Нацистский оккупационный режим и коллаборационизм

в России (1941—1944 гг.). Великий Новгород, 2002.

2Якунин В.Н. Русская Православная Церковь на оккупированных

территориях СССР в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Самара, 2001 и др.

3 Силова С.В. Крестный путь. Белорусская Православная Церковь в

период немецкой оккупации 1941—1944 гг. Минск, 2005.

4 Смиловицкий Л.Л. Катастрофа евреев в Белоруссии, 1941—1944 гг.

Тель-Авив, 2000.

6

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

При этом вне зоны внимания историков остаются, помимо

указанных выше общих проблем, и некоторые более частные

вопросы: 1 ) степень распространения коллаборационизма среди

православного духовенства в том или ином регионе; 2) причины

антисемитизма в церковной среде; 3) степень воздействия анти-

семитской пропаганды нацистов на православное население ок-

купированной части Советского Союза; 4) богословские основы

участия духовенства в спасении евреев и др.

Одна из причин небольшого количества исследовательских ра-

бот заключается в отрывочности и скудности Источниковой базы.

Практически все участники и свидетели описываемых событий

уже ушли из жизни, оставив чрезвычайно мало нарративных ис-

точников. В доступных для исследователей архивных фондах со-

ответствующую информацию приходится искать «по крупицам»

в большом массиве документов различных организаций периода

Второй мировой войны. Кроме того, часть документов до сих пор

засекречена—в российских, белорусских и украинских государ-

ственных и ведомственных архивах (архивы Федеральной службы

безопасности Российской Федерации, Комитета государственной

безопасности Белоруссии, Службы безопасности Украины, Ми-

нистерства обороны Российской Федерации и т.д.).

Отношение некоторых других Православных Поместных

Церквей, прежде всего Болгарской Церкви, изучено лучше. Здесь

следует назвать монографию М. Бар-Зоара о героическом спа-

сении болгарских евреев, сборник материалов состоявшегося

в Софии в 1995 г. Международного симпозиума «Спасяването на

българските евреи през Второта световна война», два сборника

документов: «Гласове в защиту на гражданското общество. Про-

токоли на Светия Синод на Българската православна църква по

еврейския въпрос (1940—1944 г.)» (София, 1998) и «Борбата на

българския народ за защита и спасяване на евреите в България

през Второта световна война (Документа и материали)» (Со-

фия, 1978), а также статьи И. Гезенко и Д. Мельцера. В 2011 г.

сербский епископ Иоанн (Йован Чулибрк) выпустил книгу на

сербохорватском языке по историографии Холокоста на терри-

7

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

тории Югославии. Специальные же монографии об отношении

Болгарской, Сербской, Румынской и Элладской Православных

Церквей к Холокосту не выходили.

В своей работе автор использовал прежде всего документы

19 архивов—восьми российских, трех немецких, трех украинских,

двух болгарских, сербского и двух американских: Государственно-

го архива Российской Федерации, Российского государственного

военного архива, Российского государственного архива социально-

политической истории (все три в Москве), Центрального государ-

ственного архива Санкт-Петербурга, Центра документации новей-

шей истории Томской области, Архива Управления Федеральной

службы безопасности Российской Федерации по Псковской об-

ласти, Архива Управления Федеральной службы безопасности

Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской

области, Архива научно-информационного центра «Холокост»

в Москве, Федерального архива (Bundesarchiv Berlin) в Берлине,

Политического архива Министерства иностранных дел в Бонне

(Politisches Archiv des Auswärtigen Amt Bonn), Архива Инсти-

тута современной истории в Мюнхене (Institut für Zeitgeschichte

München), Центрального государственного архива общественных

организаций Украины, Центрального государственного архива

высших органов власти и органов государственного управления

Украины (оба в Киеве), Государственного архива Винницкой об-

ласти, Центрального государственного архива в Софии (Центра-

лен държавен архив), Центрального партийного архива в Софии

(Централен партиен архив), Архива Югославии в Белграде (Архив

JyrocjiaBHje), Архива Свято-Троицкой Духовной семинарии Рус-

ской Православной Церкви за границей в Джорданвилле, а также

материалы Синодального архива Русской Православной Церкви

за границей в Нью-Йорке.

Кроме того, были использованы различные нарративные ис-

точники (дневники, воспоминания, мемуары, интервью, письма

и т.д.), выходившая на оккупированной территории СССР пресса,

русские эмигрантские, болгарские, сербские, румынские церков-

ные периодические издания военных лет: газета «Православная

8

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Русь» (Ладомирова), русские журналы «Церковный вестник»

(Белград), «Церковное обозрение» (Белград), сербский журнал

«Гласник» (Белград), румынская газета «Raza» («Заря», Киши-

нев), болгарские журналы «Църковен вестник» (София), «Ду-

ховна култура» (София) и др.

Изучение темы «Холокост и Православная Церковь» затрата-

вает не только исторические и богословские аспекты. Уже вскоре

после окончания Второй мировой войны в христианской теоло-

гии возникли движения, сделавшие предметом своего изучения

«теологию после Освенцима» и настаивавшие на том, что в хри-

стианстве должны быть осуществлены определенные изменения

после той катастрофы, которая произошла с еврейским народом

в период нацизма, для того чтобы не допустить повторения про-

шлого. Исходная смысловая установка «теологии после Освенци-

ма» заключалась в том, что после Холокоста христианин больше

не мог жить «в мире неопровергнутых утверждений».

Этот поворот в христианской мысли хорошо выразил берлин-

ский профессор систематической теологии Фридрих-Вильгельм

Марквардт: «Сегодня Освенцим надвигается на нас как суд над

нашим христианством, над прошлым и нынешним образом нашего

христианского бытия, и более того — если смотреть глазами жертв

Освенцима — он надвигается на нас как суд над самим христиан-

ством. И еще: Освенцим надвигается на нас как призыв к покаянию-

обращению. Должна измениться не только наша жизнь, но и сама

наша вера. Результатом осмысления Освенцима должны стать не

только этнические, но также и вероучительные последствия. Освен-

цим зовет к тому, чтобы сегодня мы услышали Слово Божие совсем

не так, как мы слышали его до Освенцима, совсем не так, как нам

передали его наши теологические учителя и проповедники старших

поколений. Это покаяние-обращение затрагивает сущность христи-

анства, как мы понимали ее до сих пор»1.

1 Цит. по: Лезов С.В. Христианство после Освенцима // Уроки Холо-

коста и современная Россия. Материалы круглого стола международного

симпозиума. Москва, 6—8 апреля 1994 г. М., 1995. С. 37.

9

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

И в протестанской, и в католической теологии постепенно

укрепилось сознание греховности так называемой «теологии про-

клятия» и понимание того, что необходимо наладить «иудейско-

христианское взаимодействие» и освободить теологию от анти-

семитизма1. В современной христианской теологии обсуждается

в основном вопрос о содержательном ядре христианства перед

лицом Холокоста. На эту тему писали крупнейший протестант-

ский теолог XX века Карл Барт, один из авторитетнейших като-

лических теологов послевоенного периода Карл Ранер и многие

другие.

Некоторые богословы выделяют три этапа продвижения в глу-

бину этой проблематики: признание морально-политической от-

ветственности христианской Церкви за национал-социализм;

анализ христианского антииудаизма как одного из источников

расистского антисемитизма (на этом этапе христианская экзегеза

обнаруживает юдофобский потенциал Нового Завета); переход

к самому глубокому пласту — к христологии (то есть к смыс-

ловому, догматическому центру христианства). Христологиче-

ская проблематика «после Холокоста» тоже стала выглядеть

по-новому2. В этой связи можно упомянуть работы Джона Пав-

ликовского «Холокост и современная христология» и Юргена

Мольмана «Распятый Бог: Крест Христов как основание и кри-

тика христианской теологии»3.

В целом «теологи после Освенцима» стремятся к некоторому

новому, еще не найденному единству политического, нравствен-

ного и догматического измерений христианства. При этом вы-

1 McGarry М.В. Christology after Auschwitz. New York, 1977; Факен-

гейм Е.Л. О христианстве после Голокауста // Социально-политическое

измерение христианства. М., 1994. С. 267—282; Баум Г. Голокауст и по-

литическая теология // Социально-политическое измерение христианства.

С. 282—295; Чайковский М. Грех антисемитизма // Русская идея и евреи.

М., 1994. С. 126—138.

2Лезов С.В. Христианство после Освенцима. С. 32.

3См. обзорную работу Майкла Магарри «Христология после Освенци-

ма»: McGarry М.В. Christology after Auschwitz.

10

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

деляется три основные группы проблем, разработка которых со-

ставляет содержание христианской «теологии после Освенцима»:

1. В свете Холокоста по-новому выглядит проблема отношений

между Церковью и государством. Новый подход к этой группе

проблем можно выразить в том, что «после Освенцима» христи-

анству необходимо выработать свое собственное политическое

измерение, обусловленное заново продуманным содержанием

веры; политика должна быть связана с догматикой. Именно эту

задачу пытался решить Карл Барт вплоть до своей смерти в конце

1960-х гг. 2. Также по-новому звучит соотношение христианско-

го и национального. 3. В свете Холокоста по-новому ставятся

и вопросы о религиозной истине применительно к христианству,

о содержании христианского кредо и об универсальном притя-

зании христианства1.

Начало обсуждения этой проблемы в России было положено

публикацией в № 5 журнала «Вопросы философии» за 1993 год

подборки материалов состоявшихся в 1991 г. в Кракове и Варша-

ве конференции «Значение Шоа для христианской и иудейской

богословской мысли (теология Освенцима)» и симпозиума «Цер-

ковь, евреи и иудаизм (Освенцим—действительность, символика,

теология)». В публикации и в предисловии к ней Ю.А. Шрейдера

подчеркивалась напряженность иудейско-христианских отно-

шений, следствием чего был ярко выраженный антисемитизм,

но главным образом речь шла о теологическом переосмыслении

мира после Холокоста, богословских и религиозных тонкостях,

имеющих серьезное значение для сосуществования религий, и о

том, что Холокост являлся следствием отказа государств, при-

нимавших в нем участие, от религиозных оснований.

6—8 апреля 1994 г. в Москве состоялось первое официальное

собрание российской общественности, специально посвящен-

ное трагедии евреев в годы Второй мировой войны, — междуна-

1Лезов С.В. Христианство после Освенцима. С. 35; Его же. Проблемы

политической культуры в современной протестантской теологии // Про-

тестантизм и политика. М., 1988. С. 19—81; Его же. Национальная идея

и христианство // Русская идея и евреи. М., 1994.

11

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

родный симпозиум «Уроки Холокоста и современная Россия»,

в рамках которого 7 апреля прошел круглый стол, где несколько

участников выступили с докладами, посвященными теме «Хри-

стианство после Освенцима». В частности, сообщение с таким

названием прочитал старший научный сотрудник Института вое-

точных культур Российского государственного гуманитарного

университета Сергей Лезов. Он попытался сформулировать ответ

на вопрос: как могло бы выглядеть после Холокоста «христиан-

ство, извлеченное в чистом виде», и пришел к выводу, что это

было бы христианство, выработавшее собственную политическую

культуру, не зависящую от форм государственности, характера

политических режимов и т.п.; христианство, отказавшееся от

всякой опоры на национальные ценности и традиции; и, нако-

нец, христианство, релятивировавшее собственное притязание

на причастность к абсолютной истине и изменившее вытекающие

из этого притязания миссионерские установки. В связи с этим

утверждением С. Лезов стремился показать, что связанное

с размышлениями над «теологией после Освенцима» «понятие

веры, отрицающей собственные универсальные притязания, и,

соответствующее такому понятию веры понятие о Боге, более

“благочестиво”, чем абсолютистское и “неплюралистическое”

понятие веры»1.

Ведущий научный сотрудник Института философии Россий-

ской академии наук Светлана Неретина в своем докладе «Холо-

кост — Против Человека» обратила внимание на то, что после

Холокоста, в результате появления ощущения ответственности

за жизнь каждого из оставшихся в живых, представление о свя-

тости Бога Израиля стало замещаться представлением о святости

народа, о святости человека. По ее мнению, акцент на человека

был сделан неслучайно и не от незнания богословских тонкостей:

идея истории и человека как исторического, изначально преце-

дентного, является тем основанием, которое позволяет перене-

сти на него святость. Это же основание позволяет считать и его

1 Лезов С.В. Христианство после Освенцима. С. 38—39.

12

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

книгу (Ветхий Завет) имеющей самостоятельное значение вне

зависимости от Холокоста и усиленное Холокостом: она давалась

одному. Новое определение человека, непременно включающее

в себя возможность само־, то есть полного, убийства, и работа

с такими определениями, по мнению С. Неретиной, является

«великой интеллектуальной задачей, несущей возможность конца

антисемитизма». Из этого она делала вывод, что с антисемитиз-

мом и соответственно с сочувствием к иудейскому историзму мы

будем иметь дело всегда, пока данная интеллектуальная задача

не будет выполнена, и корни антисемитизма стоит искать в идее

истории. Завершила свой доклад С. Неретина утверждением,

что «всякая попытка преодоления Еврея, всякая попытка Холо־

коста — это борьба против самого человека, чреватая для его

бытия человеком»1.

Начальник Отдела философии, психологии, социологии Рос-

сийского гуманитарного научного фонда Александр Огурцов

в своем выступлении «Холокост и нацистская мегамашина зла»

говорил о том, что к трагедии привело презрение разума и при-

знание верховенства оккультизма, сознательное культивирование

«натуралистического расового мифа». В нацистской Германии

была создана чудовищная, античеловеческая мегамашина уни-

чтожения целых народностей — евреев, цыган, славян, то есть

государственная машина зла, охватывающая все стороны жизни

страны. Она была движима юдофобством и антисемитизмом, но

этого ответа, по мнению А. Огурцова недостаточно. Антисе-

митизм в период господства национал-социализма превратился

в расизм, базировался на расовом мифе и стал «варварской го-

сударственной политикой».

Ученый также отмечал, что нельзя «сопрягать» идеологию

и практику нацизма только с юдофобством, присущим и ряду

христианских теологов, в противном случае происходит вольная

или невольная «христианизация» национал-социализма, превра-

1Неретина С. С. Холокост — Против Человека // Уроки Холокоста и

современная Россия. С. 40—41.

13

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

щение его лишь в одно из антииудаистских движений. Также

неправомерно отождествление идеологии и практики национал-

социализма с экономическим и политическим антисемитизмом,

или данное Э. Фроммом объяснение нацизма некрофильским

характером его лидеров, проявляющимся в том, что единствен-

ный путь разрешения проблем и конфликтов усматривался ими

в насилии1.

А. Огурцов не без оснований полагал, что «объяснение на-

цистской мегамашины зла следует искать в том, что нацистская

идеология была государственной идеологией “нового язычества”,

противостоящего и иудаизму, и христианству». Неоязычество

нацизма было выражено не только в его расовой мифологии,

не только в тяготении к мифологии древних римлян или гер-

манцев, но и в обращении к оккультизму и магическим культам

Востока. Впервые в истории человечества антисемитизм стал

приоритетной целью нацистского государства и его репрессивно-

террористической политики, а «исток этой государственной

политики» находился «в расовой мифологии, обращающей-

ся к оккультизму и к восточным культам в качестве своего

обоснования»2.

Важный вклад в осмысление проблемы внесли организован-

ные Высшей религиозно-философской школой в 1997—1998 гг.

в Санкт-Петербурге две международные научные конференции

«Богословие после Освенцима и его связь с богословием после

Гулага: следствие и выводы». Помимо ученых, богословов, ве-

теранов Второй мировой войны, узников концлагерей и гетто,

в этих конференциях участвовали представители различных кон-

фессий, в том числе православные священнослужители, например

игумен Иннокентий (Павлов).

Среди них был известный церковный историк протоиерей

Сергий Гаккель, прочитавший доклад «Как соотносится западное

1 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.

С. 298.

2 Огурцов А.П. Холокост и нацистская мегашина зла // Уроки Холокоста

и современная Россия. С. 46—50.

14

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

богословие после Освенцима с мышлением и богослужебной жиз־

нью Русской Православной Церкви?», в котором отметил: «Нам

предстоит еще долгий путь. На сегодняшний день православные

России еще не извлекли серьезного урока из Катастрофы, по-

следствия Катастрофы не приблизили их к еврейскому народу.

В отличие от западного мира, Холокост не помог им ближе уви-

деть значимость и красоту иудейской веры. А это в свою очередь

мешает им увидеть полноту собственной веры»1.

В конце доклада отец Сергий привел слова греческого митро-

полита в Швейцарии Дамаскина, произнесенные на III Между-

народном съезде иудеев и православных христиан (1993 г.):

«Православное христианство, сказал митрополит, признает

в “богословии, антропологии и космологии иудаизма основные

элементы своего учения”. Владыка Дамаскин подкрепил свое

заявление словами об “искреннем почитании не только Ветхого

Завета, но и духовного опыта избранного народа в божественной

икономии человеского спасения”. Духовного опыта избранного

народа, который, мог бы он прибавить, должен включать и Ка-

тастрофу, Шоа»2.

Профессор Высшей религиозно-философской школы

(Санкт-Петербург) Исидор Левин указал, что «диалог, воз-

никший было в Освенциме и ГУЛаге и развившийся в Западной

Европе уже после войны, именно в силу чудовищных престу-

плений тоталитарных режимов привел к самым серьезным по-

трясениям в теологии. Этот диалог, возглавляемый Обществом

иудеев и христиан в Доме Бубера (Хепенгейм) ведет к идее

сотрудничества, братского взаимопонимания всех верующих

на библейской основе... Пора бы каждому мыслящему чело-

1 Протоиерей Сергий (Гаккель). Как соотносится западное богословие

после Освенцима с мышлением и богослужебной жизнью Русской Право-

славной Церкви? // Богословие после Освенцима и его связь с богословием

после Гулага: следствие и выводы. Материалы второй международной на-

учной конференции. Санкт-Петербург, 26—28 января 1998 г. СПб., 1999.

С. 94.

2Там же. С. 95.

15

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

веку преодолеть невежество относительно Библии и твердо

усвоить, что она одна, и значение ее в том, что отсюда рас-

простронилось учение, что Бог один для всех... “Новый” об-

нов ленный Завет — это тот же самый, что “Ветхий”. Но надо

его воспринимать в себе внутренне, по-новому... Психически,

духовно обновиться — это и было бы теперь практический вы-

вод, самое настоящее дело, на которое нацелено богословие

после Освенцима!»1.

Профессор Католического университета в Лювене (Бельгия)

Дидье Поллефе, говоря об иудео-христианском диалоге после

Освенцима, отмечал: «Значит ли это, что христианам следует от-

казаться от веры в Иисуса-Искупителя? Напротив. Столкновение

с иудаизмом требует от христиан, чтобы они стали более под-

линными христианами. Единственная цель иудео-христианского

диалога... заключается в том, чтобы дать евреям возможность

стать лучшими евреями, а христианам — укрепиться в христи-

анстве и более подлинно представлять его»2.

При этом некоторые исследователи пришли к чрезмерно

радикальным и даже ошибным выводам. Так, преподаватель

Библейско-богословского института (Москва) доктор наук

Юрий Табак считает, что «Холокост является результатом

многовековой ненависти христианского мира к евреям»3. Впро-

чем, об этом до него говорили и некоторые западноевропейские

богословы, в частности Грегори Баум еще более резко очерчивал

эту мысль, доводя ее до абсурда: «Холокост осуществил фан-

тазии церкви, что евреи — не-народ, что пред Богом для них

1 Левин И. Исторические и богословские аспекты иудео-христианского

диалога // Богословие после Освенцима и его связь с богословием после

Гулага: следствие и выводы. С. 9—10.

2Поллефе Д. Иудео-христианские отношения после Освенцима с ка-

толической точки зрения // Богословие после Освенцима и его связь с

богословием после Гулага: следствие и выводы. С. 134.

3 Табак Ю. Холокост как исторически закономерное воплощение

эксклюзивистской модели религиозного сознания // Богословие после

Освенцима и его связь с богословием после Гулага: следствие и выводы.

С. 11—12.

16

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

нет места, и что им давным-давно следовало признать Христа

и исчезнуть»1.

Ю. Табак критикует историков, полагающих, что в новое

время антииудаизм, по существу, уступил место секулярному

(экономическому, политическому, социальному) и расовому

антисемитизму, и Холокост является результатом прежде всего

этих двух разновидностей антисемитизма, вместе с набравшими

силу в культурном социуме Европы второй половины XIX —

первой половины XX века неоязыческими тенденциями.

Следует отметить, что эти историки были отчасти правы, од-

нако в действительности реальность была несколько другая, хотя

и совсем иная, чем полагает Ю. Табак. В нацистской Германии

сложилась уникальная в новой истории ситуация, когда руко-

водство государства поставило цель создать новую, основанную

на расовой теории, религию, которая была бы принципиально

враждебна основным действовавшим на территории страны и во

многом связанным между собой конфессиям — иудаизму и хри-

стианству (об этом будет подробно рассказано в первой главе).

К этому примешивались все существовавшие к тому времени

разновидности антисемитизма. В результате произошло падение

современной цивилизации в мрачную бездну прошлых времен

(где когда-то гунны или монголы истребляли целые народы),

и возникло такое уникальное явление для новой истории, как

Холокост.

Ю. Табак пришел к выводу, что знающие о Холокосте и спо-

собные уважать религиозную свободу другого люди должны от-

казаться от эксклюзивистской модели религиозного сознания,

ставящей одного человека над другим, так как при благопри-

ятных условиях «даже легкое ощущение своего превосходства

над другими» якобы может привести к Холокосту: «Конкретно

отказ от эксклюзивистской модели может найти... отражение

в 1) новых подходах к сотериологии, в частности, в усвоении плю-

ралистического подхода; 2) в полном отказе от миссионерства;

Поллефе Д. Указ. соч. С. 119.

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

3) в недопустимости проявления чувств пренебрежения и даже

иронии по отношению к представителям других религий (даже

к язычеству); 4) в желании понять и искренне узнать другого»1.

Богословское осмысление Холокоста продолжилось в Рос-

сии в 2000-е гг. В частности, московский религиозный фило-

соф Доминик Рубин считает: «Холокост, действительно, пред-

ставляет собой вызов сознанию христианской Европы. Русская

церковь — церковь христианская и европейская, и невозможно

сделать вид, что это не так... Русским православным людям не-

обходимо оценить всю тяжесть Холокоста вкупе с богословскими

его последствиями... если мы, подобно католикам, воспримем

Холокост серьезно, то нам — православным — придется очень

глубоко задуматься над нашей литургией и над тем, как отно-

ситься к антииудаизму отцов церкви, равно как и к проповедям

Иоанна Златоуста и т.п. В конечном итоге нам также придется

принять во внимание наше отношение к типологическим про-

чтениям Ветхого Завета, которые превращают всю историческую

конкретику в духовную аллегорию. Это занижает непосредствен-

ное значение событий прошлого, таких, как исход из Египта или

будущуее возвращение Израиля в свою землю. Аналогичным об-

разом русскому православию придется смириться с последними

библейскими исследованиями о еврейском Иисусе, и здесь пона-

добятся русские православные, которые понимают современный

иудаизм и еврейскую культуру. Мне кажется, это должно стать

императивом, если мы всерьез признаем разрушающий эффект

учения о презрении по отношению к евреям, учения, которое на

протяжении веков являлось частью православия. И все же, до-

стигнув этого, православию еще придется избежать розановской2

ошибки — той самой ошибки, которая бросила его в объятия

к иудаизму (и язычеству) и заставила забыть христианство.

1 Табак Ю. Указ. соч. С. 19.

2Речь идет о русском религиозном писателе и философе В.В. Розанове,

который проявлял такое страстное увлечение раввинистическим иудаизмом

в статье «Иудаизм» (1903 г.) и ряде других работ, что начинал недооцени-

вать собственное христианство и русскость.

18

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Другими словами, православие должно влюбиться в иудаизм,

но, в то же время, недвусмысленно заявить, что христианство

есть исполнение иудаизма, и, говоря без обиняков, превосходит

иудаизм»1.

По мнению Д. Рубина, между неозападническим и неославя-

нофильским подходами Православной Церкви к еврейству и иу-

даизму должен быть средний путь. Отправной точкой здесь могут

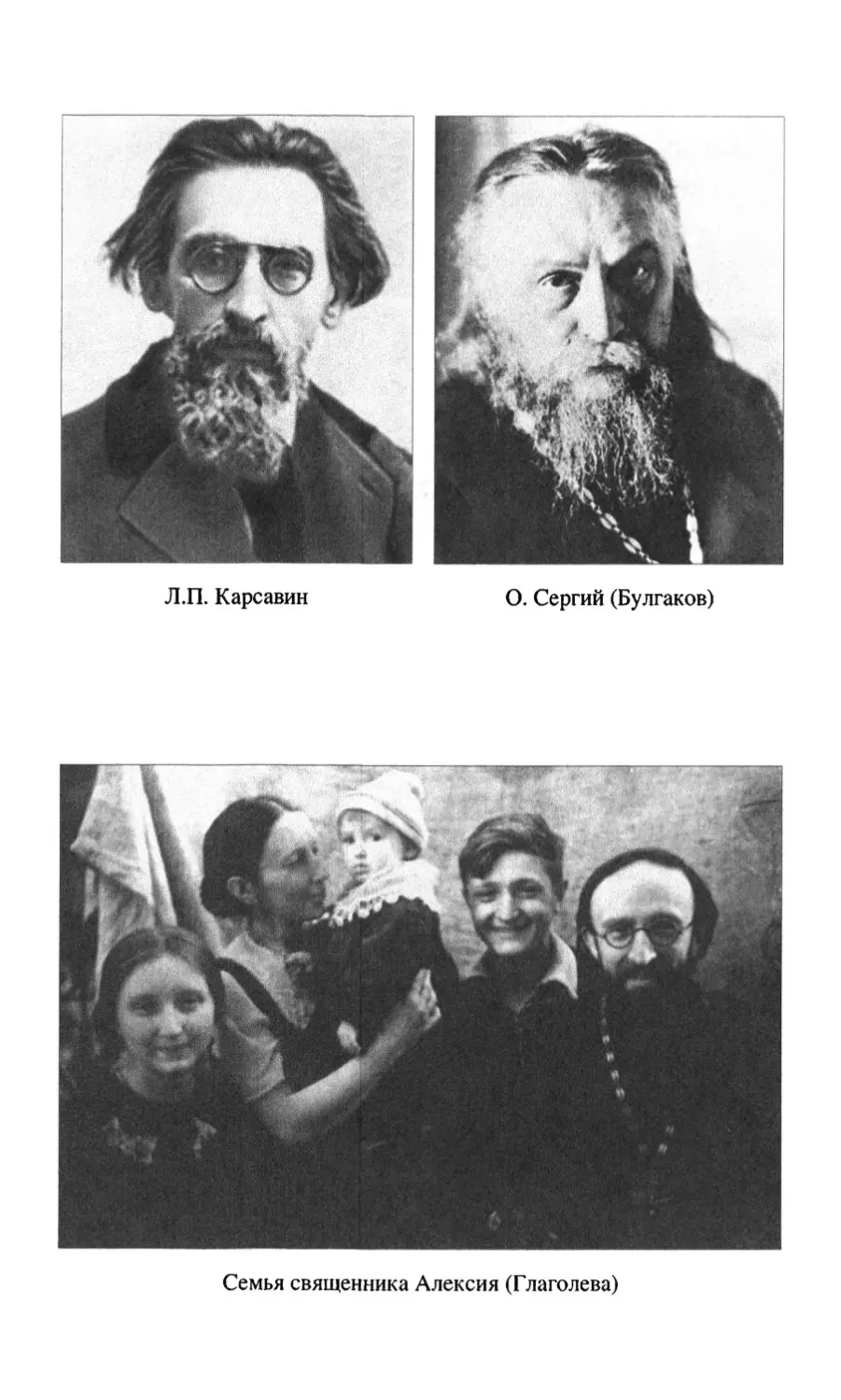

стать прозрения русских религиозных философов (протоиерея

Сергия Булгакова, священника Павла Флоренского, В.В. Розано-

ва, Л.С. Карсавина, В.В. Зеньковского) о коллективной природе

и исторической роли еврейства с учетом реалий Холокоста. Обь-

ективная оценка отношений между христианством и еврейством

должна избежать двух крайностей: тенденций игнорировать Хо-

локост или рассматривать его как вызов христианской догме

Боговоплощения и центральной роли Христа в спасении. Взве-

шенный подход к еврейству может быть дополнен признанием

духовной ценности иудаизма. В заключительном выводе Д. Рубин

отмечал: «.. .мое основное предложение заключается в том, чтобы

сделать Холокост центральным элементом размышлений право-

славных верующих об иудаизме и использовать русскую религи-

озную философию, как руководство в этом вопросе, оставаясь

в то же время в неразрывной связи с древним, святоотеческим

пластом нашей традиции»2.

Многие видные религиозные деятели Европы уже несколько

десятилетий признают геноцид евреев как одну из самых страш-

ных духовных катастроф христианской цивилизации. Самым ран-

ним из признаний морально-политической ответственности хри-

стианской Церкви за национал-социализм и антисемитизм было

Штутгартское «исповедание вины», опубликованное Советом

Евангелическо-Лютеранской Церкви в Германии еще 19 октября

1 Рубин Д. Еврейство, иудаизм и русское православие в зеркале русской

религиозной мысли. О современном православном подходе к иудаизму //

Страницы. Москва. 2008/2009. Т. 13. Вып. 4. С. 514, 523—524.

2Там же. С. 528; См.: Rubin Dominic. Holy Russia, Sacred Israel: Jewish-

Christian Encounters in Russian Religious Thought. Boston, 2010.

19

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

1945 г. При этом богословское и историческое осмысление этих

трагических событий проходит очень непросто и порой чрезвы-

чайно болезненно. Так, уже несколько десятилетий предметом

острых дискуссий является оценка реакции Ватикана на Холо-

кост в годы Второй мировой войны.

Большое влияние на процесс переосмысления отношения Ка-

толической Церкви к евреям оказали опубликованные в 1950-х —

начале 1960-х гг. исследования главного инспектора по препо-

даванию истории во французском Министерстве просвещения

Жюля Исаака. В своих работах он старался показать, что Католи-

ческая Церковь сознательно воспитывала массы верующих в духе

«антисемитизма», считая евреев «народом-богоубийцей», атак-

же поощряла дискриминационные законы. Под влиянием Исаака

католические катехизисы и учебники подверглись пересмотру, из

них стали изымать антиеврейские высказывания. В 1963-м — по-

следнем году понтификата Римского Папы Иоанна ХХП1 впервые

прозвучали резкие обвинения в адрес Ватикана и особенно Папы

Пия XII в причастности к уничтожению евреев, в частности не-

мецкий драматург Рольф Хоххут поставил пьесу «Наместник»,

в которой Пий XII открыто обвинялся в сотрудничестве с гит-

леровским правительством1.

Незадолго до этого Иоанн XXIII поручил специальной комис-

сии подготовить материалы об отношении Католической Церкви

к нехристианским религиям, в том числе к иудаизму. Важным

этапом в иудео-католических отношениях стал открывшийся в то

же время II Ватиканский Собор. Так, соборный декрет «Nostra

Aetate» (1965 г.) отметил духовную связь между Израилем и хри-

стианством и сказал об Иисусе, что «плотью» он был иудей.

Ссылаясь на апостола Павла, Католическая Церковь признавала

в этом документе священно-исторические преимущества Израи-

ля. Далее подчеркивалось: «Хотя иудейские власти (начальство)

и их приверженцы настояли на смерти Христа, нельзя вменять его

1 Этингер Я. Почему Святой Престол не выступил в защиту евреев... //

НГ־Религия. 2003. 5 ноября.

20

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

крестные муки в вину ни всем без различия жившим тогда евре-

ям, ни живущим ныне». Таким образом, в декрете Собора ясно

и четко говорилось, что коллективное обвинение евреев в смерти

Иисуса противоречит христианскому учению1. Этот документ

имеет большое значение для отношения Католической Церкви

к иудаизму, на его основе были созданы все последующие заяв-

ления. Однако существенным недостаком декрета является то,

что Холокост или Освенцим в нем даже не упоминались, между

тем разговор о катастрофах в общем и абстрактном виде означает

фактическое сокрытие несправедливости и страданий.

В 1974 г. кардинал Йоханнес Виллебрандс издал «Руководство

и предложения по воплощению в жизнь соборной декларации

“Nostra Aetate”». При этом в своих выступлениях он отмечал,

что после Освенцима «мы должны приложить всевозможные

усилия, чтобы очистить католическую мысль от всех остатков

религиозного антииудаизма и антисемитизма», так как «йена-

висть к еврейскому народу, живущему среди нас, европейцев,

вдруг обратилась в жуткую бездну гибели»2.

Однако только 27 января 1995 г., спустя 50 лет после осво-

бождения Освенцима, Конференция немецких епископов при־

няла заявление, в котором особо подчеркивается вина католиков

и Освенцим характеризуется как беспрецедентное преступление.

Через два года, в 1997 г., французские католические епископы

на своей конференции публично осудили свое предательство

и вину по отношению к евреям во время нацистской оккупации

Франции3.

Следующий существенный шаг совершил Римский Папа

Иоанн Павел II, сделавший иудео-христианский диалог одной

ז См.: Miller J.H., edVatican II: An Interfaith Appraisal. London, 1966.

2 Cardinal Johannes Willebrands. Church and Jewish People. New York.

P. 169.

3 Мане май Ю. Движение к анамнестической культуре. Политико-

богословский аспект богословия после Освенцима и Гулага // Богословие

после Освенцима и его связь с богословием после Гулага: следствия и

выводы. С. 138.

21

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

из главных целей своего понтификата. Он неоднократно осуж-

дал антисемитизм и говорил о страданиях, выпавших на долю

евреев в годы Второй мировой войны, а также приводил много-

численные примеры спасения евреев-католиков в этот период.

Еще 13 апреля 1986 г., при посещении римской синагоги, Ио-

анн Павел И, обращаясь к евреям, подчеркнул: «Вы — наши

старшие братья». 31 октября 1997 г. он принял ученых, уча-

ствовавших в ватиканском симпозиуме «Корни антииудаизма

в среде христианства». В своей речи Папа сказал, ссылаясь на

II Ватиканский Собор, что еврейский народ «вопреки всему

происходящему стойко сохраняет свою веру, потому что это

народ Завета, и, несмотря на неверность человеческую, Господь

верен своему Завету. Игнорировать этот основополагающий

факт — значит вступить на путь ереси Маркиона, решительно

осужденной Церковью сразу после возникновения». Далее Ио-

анн Павел II подверг критике христологические теории, «счи-

тающие тот факт, что Иисус был евреем и что его окружение

было еврейским, — простой случайностью культуры, которую

можно было бы заменить другой религиозной традицией и от

которой личность Господа можно было бы отделить без утраты

ее самобытности», так как «это значило бы не только неведение

смысла истории спасения, но и сомнение в самой истинности

Воплощения»1.

Дальнейшие события были отчасти спровоцированы сканда-

лом, вызванным изданием в сентябре 1999 г. английским исто-

риком Джоном Корнуэллом книги «Гитлеровский Папа. Тайная

история Пия XII», в которой утверждалось, что этот Папа был

антисемитом, поклонником Гитлера и поэтому сознательно «не

замечал» уничтожения евреев. В ответ представители Ватикана

заявили, что Пий XII якобы воздерживался от публичных обви-

нений в адрес Гитлера из опасений, что они могли бы привести

к ухудшению положения евреев и католиков, которые их под-

держивали.

1 Поллефе Д. Указ. соч. С. 120.

22

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Уже вскоре, в начале 2000 г., совместная комиссия еврейских

и католических историков приступила к изучению архивов Ва-

тикана, стремясь понять, как реагировало руководство Католи-

ческой Церкви на преследование евреев. Однако вскоре в этой

работе возникли существенные трудности, так как Ватикан не

предоставил доступа ко всем необходимым материалам. В сен-

тябре 2001 г. входящие в комиссию еврейские исследователи

сложили с себя полномочия, и работа была временно прекращена.

Мировая общественность потребовала, чтобы Ватикан рассекре-

тил все документы, и Иоанн Павел II не мог с этим не считаться.

15 февраля 2003 г. с документов, касающихся отношений Вати-

кана с национал-социалистической Германией до 1939 г., был

снят гриф секретности, однако, несмотря на огромное давление,

архивы, относящиеся непосредственно к периоду Второй миро-

вой войны, так и не были открыты1.

В 2000 г. Иоанн Павел II посетил Иерусалим, и в том же году

Папа выступил с посланием «Меа culpa» («Моя вина»). Он по-

просил прощения у Бога и людей за действия Католической

Церкви в отношении еретиков и вольнодумцев, за религиозные

войны, а также за нетерпимость многих христиан к евреям. В дру-

гом своем послании «Мы помним: размышления о Холокосте»

Иоанн Павел П признал, что участниками уничтожения миллио-

нов евреев были христианские народы, которым прививались

антисемитские настроения. Папа осудил действия тех христиан,

чье молчание и безразличие способствовали совершению нацист-

ских преступлений. Вместе с тем вину европейских католиков

Иоанн Павел II не распространил на всю Католическую Церковь,

заявив: «Святая Римская Церковь всегда выступала против анти-

семитизма и планов уничтожения еврейского народа, противо-

речащих Божественному провидению»2.

В отличие от католических и протестантских иерархов и бо-

гословов священноначалие Русской Православной Церкви до

1 Этингер Я. Указ. соч.

2Там же.

23

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

начала 1990-х гг. не высказывалось прямо на тему Холокоста

и своего отношения к нему. Но, как только исчезли запреты,

существовавшие на эту тему в Советском Союзе, ситуация на-

чала меняться.

Уже 13 ноября 1991 г. Святейший Патриарх Московский

и всея Руси Алексий II на встрече с раввинами в Нью-Йорке одно-

значно выразил свое отношение к Холокосту: «Многие священ-

ники на местах активно защищали и спасали евреев от погромов

и преследований. Во время Второй мировой войны и нацистской

оккупации духовенство и верующие нашей Церкви, рискуя своей

жизнью укрывали евреев. Классические примеры этого — мать

Мария (Скобцова), священники Дмитрий Клепинин и Алексий

Глаголев, многие другие, о подвигах которых, о жертвенном слу-

жении спасению их еврейских братьев и сестер следует всем нам

знать. Армия нашей страны в борьбе с гитлеровской Германией

ценою жизни почти 20 миллионов победила нацизм, освободила

оккупированные немцами страны Европы и тем предотвратила

“окончательное решение еврейского вопроса”, запланированное

и жестоко проводимое нацистами на этих территориях, спасла

евреев от полного истребления»1.

В своем выступлении Первосвятитель Русской Православной

Церкви процитировал и обращение к евреям, сделанное в нача-

ле XX века российским архиепископом Николаем (Зиоровым):

«Еврейский народ близок нам по вере. Ваш закон — это наш

закон, ваши пророки — это наши пророки. Десять заповедей

Моисея обязывают христиан, как и евреев. Мы желаем всегда

жить с вами в мире и согласии, чтобы никаких недоразумений,

вражды и ненависти не было между нами»2.

Новый предстоятель Русской Православной Церкви Святей-

ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, уже вскоре после

всего избрания, обратился к участникам международной конфе-

1 См. сайт: http://www.russia-talk.com/; Протоиерей Сергий (Гаккель).

Западное богословие после Освенцима и Русская православная церковь //

Страницы. М., 1998. Т. 3. Вып. 3. С. 403.

2См. сайт: http://www.russia-talk.com/

24

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

ренции «Уроки Второй мировой войны и Холокоста» (проходив-

шей 15—17 декабря 2009 г. в Берлине) с посланием, в котором

писал: «Сейчас, на заре третьего тысячелетия, трагические со-

бытия 30-х и 40-х годов прошлого века видятся чем-то далеким,

плавно и неизбежно уходящим в историю. Однако зло не имеет

срока давности. Да, страшные преступления против человечества

имеют точку отсчета, у них есть начало. Но последствия тех пре-

ступлений видны и сейчас. Страдания одного человека вызывают

резонанс во всей вселенной. В конце XIX века великий русский

писатель Федор Михайлович Достоевский спрашивал: “Стоит ли

слеза замученного ребенка всех благ и высшей гармонии мира?”

Какой же отклик в масштабах всемирной цивилизации получили

факты зверского насилия над миллионами людей!

Мы чтим память бесчисленных жертв нашего народа и всех

тех людей, которые пали на поле боя, были убиты оккупационны-

ми войсками, умерли от голода, болезней и подневольного труда.

Участники этой конференции будут особо вспоминать погибших

во время Холокоста и других людей, ставших жертвами концен-

трационных лагерей. Освенцим, Треблинка, Майданек, Дахау,

Собибор, Равенсбрюк — кажется бесконечным список мест, где

были безвинно прерваны человеческие жизни. Наше сознание

пронзает память об ужасах войны и геноцида. И нам необходимо

сделать все, чтобы подобное не повторилось... Искренне убежден,

что новые поколения ждет достойное будущее в том случае, если

уроки Второй мировой войны будут постоянно в памяти у всех

людей, независимо от их социального статуса, национальности,

религиозных убеждений или уровня образования»1.

Накануне отмечавшегося в 2010 г. 65-летия Победы в Великой

Отечественной войне Патриарх Кирилл вновь публично выразил

свое отношение к Холокосту и еврейским жертвам Второй ми-

ровой войны. Первосвятитель отправил письмо президенту Рос-

сийского еврейского конгресса (крупнейшей светской еврейской

организации страны) Юрию Каннеру, в котором отмечал: «Ярким

1 См. сайт: http://www.patriarchia.ru/

25

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

примером отстаивания исторической правды является проводи-

мая вами работа по восстановлению мест, связанных с массовой

гибелью евреев от рук фашистских оккупантов». Предстоятель

Русской Православной Церкви также отметил, что «программа

сохранения памяти о погибших безвинных людях заслужива-

ет всяческой поддержки и сочувствия» и «наш общий долг не

допустить инсинуаций в отношении памяти воинов, павших на

полях сражений второй мировой войны, а также в отношении

гражданского населения, на чью долю выпало пережить и ужасы

военного времени, и античеловечность фашистского режима».

Патриарх Кирилл поддержал проект Российского еврейского

конгресса «Вернуть достоинство», посвященный поиску и приве-

дению в порядок мест массовой гибели евреев от рук фашистских

оккупантов на территории бывшего Советского Союза1.

Послание Первосвятителя было зачитано в мае 2010 г. на кру-

глом столе в Мемориальной синагоге на Поклонной горе в Mo-

скве. Выступая на нем, Юрий Каннер сообщил, что Патриарх

Кирилл предложил ему обсудить подробности сотрудничества

Российского еврейского конгресса с Православной Церковью

через отдел Московского Патриархата по взаимодействию между

Церковью и обществом. Активизация диалога Русской Право-

славной Церкви с еврейской общественностью по вопросу от-

ношения к Холокосту началась после того, как в ноябре 2009 г.

Святейший Патриарх Кирилл принял в Москве лидеров еврей-

ских организаций России.

Некоторые приходские священники Русской Православной

Церкви в последние годы также высказывали свое отношение

к Холокосту, и даже принимали участие в создании монументов

в память его жертвам. Так, например, 2 июля 2009 г. священ-

ник Свято-Троицкого собора г. Себежа Псковской области отец

Петр освятил воссозданный к Дню города памятник, посвящен-

ный местным евреям, погибшим в гетто и концлагерях (он был

установлен из не очень качественных материалов в 1950-е гг.

1 См. сайт: http://www.interfar-religion.ru/

26

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

и практически разрушился к 1980-м гг.). Священник активно под-

держал и саму идею воссоздания монумента1. 10 ноября 2011 г.

на церемонии открытия мемориала памяти 483 жертв Холокоста

в поселке Любавичи Руднянского района Смоленской области

выступил настоятель местного православного храма отец Вла-

димир, рассказавший об обстоятельствах преследования и казни

евреев Любавичей2 (в сентябре 2012 г. в этом поселке была от-

крыта Аллея «Праведников народов мира» — жителей Смолен-

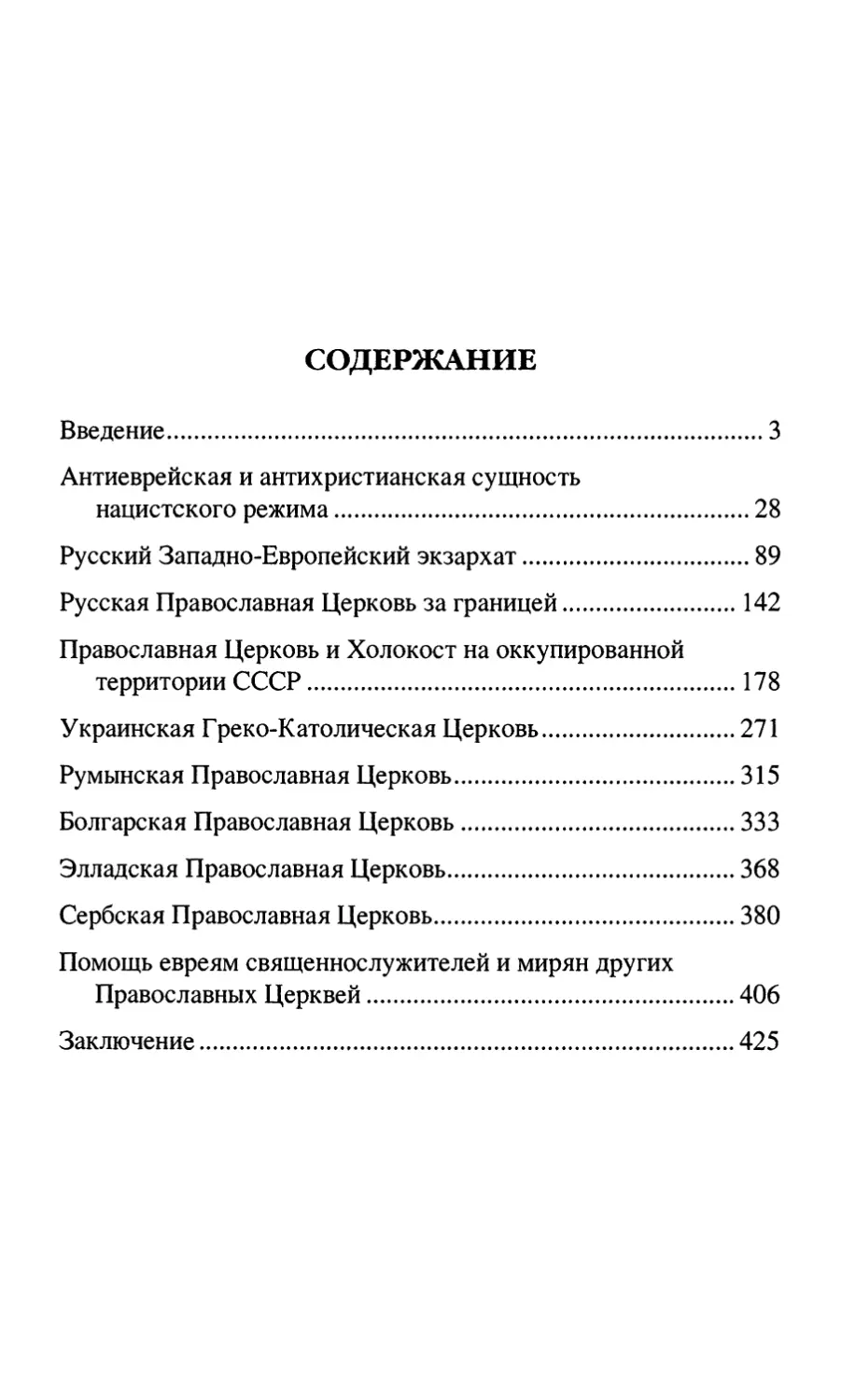

ской области). 12 августа 2012 г. в мемориальной церемонии,

посвященной 70-летию самого массового расстрела евреев на

территории России в Ростове-на-Дону, приняло участие право-

славное духовенство местной епархии3 и т.д.

Предлагаемая читателю монография является лишь первым

шагом по исследованию избранной темы. Несомненно, что она

требует дальнейшего углубленного изучения. При этом про-

блему отношения православных священнослужителей и мирян

к Холокосту следует рассматривать как составную часть исто-

рии Поместных Православных Церквей в годы Второй мировой

войны.

Автор благодарит за оказанную помощь в подготовке книги

российских ученых Бориса Ковалева, Илью Альтмана, Леонида

Тёрушкина, украинских историков Александра Круглова, Назара

Давидовского, болгарскую исследовательницу Даниэллу Калкан-

джиеву, израильского ученого Аркадия Зельцера и немецкого

историка Клауса Бухенау.

1 Степанова Т. История воссоздания памятника погибшим евреям го-

рода Себежа // Мы не можем молчать: Школьники и студенты о Холокосте.

Вып. 8. Сборник / Сост. Д.В. Прокудин; под ред. И.А. Альтмана. М., 2011.

С. 54—56.

2 К 70-летию Холокоста на территории СССР. Мемориал жертвам Хо-

локоста в Любавичах // Научно-информационный бюллетень «Холокост».

М., 2012. Март. №56(1). С. 2.

3Память и предупреждение. Центр и фонд Холокост. М., 2012. С. 10.

АНТИЕВРЕЙСКАЯ И АНТИХРИСТИАНСКАЯ

СУЩНОСТЬ НАЦИСТСКОГО РЕЖИМА

Хорошо известна антисемитская и антииудейская сущность

нацистского режима в Германии, между тем она имела и ярко

выраженную антихристианскую направленность. При этом две

указанные составляющие нацистской идеологии были связаны

между собой и в конечном счете имели одну основу. Обе кон-

фессии — иудаизм и христианство — были неразрывно связаны

библейской религиозной традицией и вызывали равную ненависть

нацистских вождей, стремившихся создать «новую религию»,

основанную на совершенно других — расовых принципах.

С самого момента своего возникновения национал-социализм

не был чисто политическим движением. Значительная часть его

создателей и руководителей воспринимали нацизм как новое

мировоззрение и в конечном итоге основу для новой веры, ко-

торая расчистит себе путь пропагандой и насилием и придет на

смену всем религиям мира. Уже в год основания ( 1920) национал-

социалистической германской рабочей партии (НСДАП) в ее

программе «25 пунктов» было заявлено, что она «представляет

точку зрения позитивного христианства»1. Так впервые прозву-

чало одно из возможных названий нового религиозного учения,

постепенно, вплоть до 1945 г., создаваемого нацистами и став-

шего существенной составной частью их идеологии.

В первые годы нацистского движения идеолог НСДАП Аль-

фред Розенберг пытался внести определенную долю христиан-

ских принципов в партийную программу. Однако уже вскоре

они были заменены на такие «позитивные» аспекты, как расизм,

1 Dokumente zur Kirchenpolitik des Dritten Reiches. Bd. 1. Das Jahr 1933.

München, 1971. S. 15.

28

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

возрождение нордических ценностей, культ сверхчеловека.

Расистская и антисемитская идеология А. Розенберга начала

оформляться после провала мюнхенского («пивного») путча

1923 г. В это время он пришел к убеждению, что «еврейское

национальное движение — лишь прикрытие еврейских планов

мирового господства. Вейцманы, Ротшильды, Варбурги и Шиффы

открыто угрожали бы мировой революцией и большевизмом, если

бы им не отдали Палестину... Одним из главных его аргументов

стало, что большевизм — это не самоцель, а лишь средство, ис-

пользуемое еврейским финансовым капиталом для разрушения

существующего порядка»1.

В1923—1927 гг. Адольф Гитлер написал и издал программное

произведение «Майн кампф» («Mein Kampf» — «Моя борьба»),

в котором однозначно подчеркивал свое видение нацизма как но-

вого мировоззрения: «Для меня стало вне всякого сомнения, что

новое движение лишь в том случае достигнет достаточной силы

и выиграет бой, если оно с первых же дней своего существования

вызовет в сердцах своих сторонников горячее убеждение, что

для нас дело идет не о модном избирательном лозунге для ловли

голосов, а о новом действительно великом миросозерцании»2.

Значительная часть содержания книги Гитлера посвяще-

на «еврейскому вопросу». В предполагаемой новой мировой

общественно-государственной системе он не оставлял места для

существования еврейской нации. Евреи представлялись в каче-

стве главных виновников нестроений и бедствий во всех сферах

жизни и деятельности человеческого общества. Это неприятие

постепенно развивалось и перерастало в открытую ненависть,

приобретавшую патологический характер: «Из расслабленного

“гражданина мира” я стал фанатиком антисемитизма». Одна из

причин этой ненависти крылась в еврейском, по мнению Гитлера,

происхождении марксизма: «Если бы марксизм стал основой

1Laqueur W. Deutschland und Russland. Berlin, 1965. S. 93.

2Hitler A. Mein Kampf. Boston, 1971 ; См. сайт: http:// www.xxii-vek.info/

best/MainKamf.html/

29

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

всего мира, это означало бы конец всякой системы, какую до сих

пор представлял себе ум человеческий. Для обитателей нашей

планеты это означало бы конец их существования. Если бы еврею

с помощью его марксистского символа веры удалось одержать

победу над народами мира, его корона стала бы венцом на могиле

всего человечества. Тогда наша планета, как было с ней миллионы

лет назад, носилась бы в эфире, опять безлюдная и пустая. Веч-

ная природа безжалостно мстит за нарушение ее законов. Ныне

я уверен, что действую вполне в духе творца всемогущего: борясь

за уничтожение еврейства, я борюсь за дело божие»1.

Многие страницы «Майн кампф» посвящены описанию не-

гативных качеств евреев: «Резкой противоположностью арийцу

является еврей. Едва ли какая-нибудь нация на земле обладала

инстинктом самосохранения в той степени, в какой его развил т.н.

“избранный народ״. Евреи никогда не имели своей собственной

культуры, они всегда заимствовали ее у других и развивали свой

интеллект, вступая в контакт с другими народами. В отличие от

арийцев, стремление евреев к самосохранению не выходит за

рамки личного». По мнению Гитлера, еврейское чувство «со-

причастности» базируется на «весьма примитивном стадном

инстинкте», евреи не были даже расой кочевников, потому что

кочевники хотя бы имели представление о слове «труд», а еврей-

ская раса — «откровенно эгоистична» и обладает только мнимой

культурой2.

Будущий фюрер называл евреев «разрушителями цивилиза-

ции» и призывал к радикальному разрешению многовекового

конфликта между нордическими немцами и евреями, утверждая,

что «если бы накануне 1-й мировой войны были отравлены газом

12 или 15 тысяч иудеев — врагов народа, [...] тогда не потребова-

лись бы миллионные жертвы на фронте». По его мнению, евреи

были паразитами на теле других народов, создавая государство

в государстве и не желая уходить. Для Гитлера иудаизм факта-

'HitlerA. Ibid.

2Ibid.

30

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

чески не являлся религией: «Он создал народ с определенными

расовыми свойствами. Талмуд не является религиозной книгой,

призванной подготовить к вечности, это всего лишь практическое

руководство по удобной жизни в нынешнем мире. Религиозные

доктрины иудаизма посвящены сохранению в чистоте еврейской

крови, а не религии как таковой»1.

До начала XX века в большинстве европейских стран евреем

считался человек, исповедовавший иудаизм, и при крещении

иудеи приобретали все права, которыми обладали христиане.

Гитлер гневно выступил в своем произведении против такого

положения: «Еврей охотно пойдет на это. Представители церкви

будут радоваться по поводу нового завоеванного сына церкви,

а сам этот “сын” — об удавшемся гешефте». Глава НСДАП рас-

сматривал евреев в качестве прирожденных носителей неких

биологически ущербных признаков, а потому не только не при-

знавал за ассимилированными евреями права на существование,

но и считал их наиболее опасными, так как они якобы «вносят

порчу в здоровое тело нации и пытаются тайно захватить власть

над ней»2. Высказанные в «Майн кампф» тезисы будущего дикта-

тора положили начало чудовищной доктрины нацистского анти-

семитизма, жертвами которого впоследствии стали миллионы ни

в чем не повинных людей. Права на существование лишалось все,

что было связано с еврейским народом, в том числе и иудейская

религия.

Среди идеологических работ нацистских лидеров, написанных

до их прихода к власти, выделяется вышедшая в 1930 г. книга

главного редактора центрального печатного органа НСДАП —

газеты «Народный наблюдатель» («Völkischer Beobachter»)

Альфреда Розенберга «Миф XX века» («Der Mythus des 20.

Jahrhunderts»). Ее автор прямо подчеркивал «недостаточность

форм и содержания» христианской Церкви3. На примере этой

1Hitler A. Ibid.

2Ibid.

3Розенберг А. Миф XX века. Таллин, 1998. С. 436.

31

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

книги хорошо видно, что Розенберг стремился создать не просто

еще одну теорию общественного развития, а совершенно новую

религию, фактически не имевшую ничего общего с христиан-

ством. В ее основе лежали учения о крови и расе и откровенный

разрыв с нравственными принципами христианства, говорившими

о равенстве всех народов и рас земного шара.

Розенберг продолжал и развивал тезис Гитлера о полном не-

приятии иудейской религии, отождествляя исключительно с ней

Ветхий Завет: «Новые требования уже весьма ощутимо заявили

о себе. Согласно им навсегда должен быть отменен так называв-

мый Ветхий Завет в качестве религиозной книги. Вместе с тем

не состоится неудачная попытка последних полутора тысяче-

летий сделать нас духовными евреями, попытка, которой мы

обязаны материальному господству у нас евреев... Борющиеся

люди (не государственные политики) поэтому должны продол-

жать укреплять движение, которое стремится вычеркнуть от-

кровенно искаженные и суеверные постулаты из Нового Завета.

Необходимое пятое Евангелие не должно при этом, конечно,

приниматься синодом. Это будет творчеством одного человека,

который так же глубоко воспринимает стремление к очищению,

как он исследовал науку Нового Завета». Причину наличия «ис-

каженных и суеверных» постулатов в Новом Завете автор видел

во влиянии ненавистного ему иудаизма, а главным виновником их

возникновения — апостола Павла, который объявлялся «фальси-

фикатором Евангелия»: «Наши Церкви Павлова толка являются,

таким образом, по существу не христианскими, а порождением

стремлений еврейско-сирийских апостолов, которые ввел иеру-

салимский автор Евангелия от Матфея, а завершил независимо

от него Павел». Поэтому в понимании Розенберга «христиан-

ские Церкви — это чудовищная, сознательная и бессознательная

фальсификация простой, радостной миссии Царства Небесного

внутри нас, Сына Божиего, службы добру и пламенной защиты

от зла»1.

1 Розенберг А. Указ соч. С. 440—442.

32

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Таким образом, Ветхий Завет полностью отвергался, а Новый

Завет подлежал «модернизации». Вместе с ветхозаветными кор-

нями христианства упразднялась и вся новозаветная догматика,

«магия» таинств и иерархия, Иисус рассматривался как один

из духовных вождей наряду с предшествовавшими ему в дру-

гих религиях. Согласно Розенбергу, «религия Иисуса» должна

быть исправлена и освобождена от проповеди смирения и любви

к ближнему: «Идея национальной чести является для нас началом

и концом всего нашего мышления и действия. Она не терпит на-

ряду с собой равноценного центра, какого бы то ни было рода».

Понятие расы и крови ставилось над духовностью и объявля-

лось высшей ценностью: «Теперь пробуждается новая вера: миф

крови, вера вместе с кровью вообще защищает и божественное

существо человека. Вера, воплощенная в яснейшее знание, что

северная кровь представляет собой то таинство, которое заме-

нило и преодолело древние таинства». Лишь какими-то внеш-

ними элементами христианства, освобожденного от всей своей

догматики, тайнодействия и иерархии, Розенберг соглашался

наделить «немецкую церковь» нового типа, создание которой

соответствовало стремлению северной расовой души обрести

«германскую религию будущего»1.

За христианскую «мягкотелость» в проявлении антисемитиз-

ма нацистские идеологи (в частности, А. Розенберг) презирали

русских, видя в этом «расовую славянскую неполноценность»

и считая, что именно поэтому Россия «подпала под еврейскую

власть»2. Именно происходивший из прибалтийских немцев

и эмигрировавший в Германию из РСФСР Розенберг привил Гит-

леру враждебное представление о России и идею «еврейского

большевизма».

1Rosenberg A. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-

geistigen Gestaltungskämpfe unserer Zeit. München, 1930. S. 114, 514, 603,

605,608,614—615; Baumgärtner R. Weltanschauungskampf im Dritten Reich.

Die Auseinandersetzung der Kirchen mit A. Rosenberg. Mainz, 1977. S. 77.

2Laqueur VK, a.a.O., S. 97.

33

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

Одним из первых глубокий анализ взглядов Розенберга и иде-

ологии нацизма в целом сделал известный православный богослов

протоиерей Сергий Булгаков. В декабре 1941 — феврале 1942 гг.

в оккупированном Париже он бесстрашно написал объемную

работу «Расизм и христианство», в которой фактически первым

последовательно раскрыл антихристианскую сущность создавае-

мой нацистами религии и ее глубинную связь с антисемитизмом:

«Для понимания религиозной природы расизма в высшей степени

существенно считаться с одной его чертой, которая отражает не

только характер его происхождения, но и обличает его внутрен-

нюю тайну. Должно сказать, что он включает в себя не только

антисемитизм, как сознательное или несознательное соперниче-

ство с избранным народом и желанием его собою заменить, но

сам он есть этот антисемитизм по своему религиозному коэффи-

циенту... Все эти антисемитские соображения имеют целью от-

рицательно привести к созданию гранитной базы, к образованию

“Германского государства немецкой нации”... Таким образом,

основная причина нацистского антисемитизма кроется в природе

самого нацизма, проповедующего первенство и избранность от-

дельной и единственной нации или расы.. .»*

Отвергавший Ветхий Завет антисемитизм являлся основой

развития антихристианской идеи национал-социализма. По ело-

вам отца Сергия Булгакова, нацизм «принимает уже характер

религиозного кощунства против Ветхого Завета, а потому и Ново-

го... Так до конца уже раскрылось антихристианство Розенбер-

га, которое прикрывается притязанием исправить евангельский

образ Христа, ему ненавистный»2. Протоиерей прямо и резко

говорил о языческом характере новой религии: «Вместо Рас-

пятого и Его искупительной крови провозглашен также культ

крови, но уже расовой и знамением его является нехристианская

свастика... Этот бог крови и эта религия являются нехристиан-

1 Протоиерей Сергий (Булгаков). Труды по социологии и теологии.

М, 1997. Т. 2. С. 590—591, 616.

2Там же. С. 592,618.

34

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

скими... Это есть не столько гонение... сколько соперничающее

антихристианство, “лжецерковь” (получающая кличку “немецкой

национальной церкви”)». Сравнивая нацизм с другими проявле-

ниями антихристианства — «воинствующим безбожием француз-

ских материалистов», взглядами Ницше, «ненавистью к святы-

не марксистов» и «варварскими гонениями большевиков», отец

С. Булгаков пришел к выводу, что в Германии 1920—1930-х гг.

возникла наиболее острая, злая и опасная форма: «Здесь при-

ходится сказать, что гитлеризм, как религиозное явление, есть

еще более отрицательное, даже чем воинствующий атеизм боль-

шевизма, он более глубоко отравляет душу народную, чем боль-

шевизм; поскольку последний есть удушающее насилие, первый

есть своеобразное явление духовной жизни, некоторое зачатие

духовное, однако не в христианстве, но в язычестве»1.

Несмотря на то что Адольф Гитлер родился в семье, испове-

довавшей католицизм, он рано отверг христианство как чуждую

расистской модели идею. Позднее он сформулирует свое негатив-

ное отношение к христианству следующим образом: 1. Христиан-

ство — религия, защищающая слабых и униженных. 2. По своему

происхождению эта религия — еврейская, вынуждавшая людей

поклоняться чуждому им Богу. 3. Христианство зародилось две

тысячи лет назад среди больных, изможденных и отчаявшихся

людей, потерявших веру в жизнь. 4. Христианские догматы про-

щения греха, воскрешения и спасения являются откровенной

чепухой. 5. Христианское сострадание — опасная негерманская

идея. 6. Христианская любовь к ближнему является глупостью,

поскольку любовь парализует человека. 7. Христианская идея

всеобщего равенства защищает расово неполноценных, больных,

слабых и убогих2.

Рассуждая в начале 1930-х гг. со своими приближенными

о религии, Гитлер зачастую заканчивал дискуссии следующим

1Протоиерей Сергий (Булгаков). Христианство и еврейский вопрос.

Париж, 1991. С. 28, 30, 32—33, 117.

2Энциклопедия Третьего рейха / Сост. С. Воропаев. М., 1999. С. 404.

35

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

выводом: «В том-то и беда, что мы исповедуем не ту религию.

Почему бы нам не перенять религию японцев, которые считают

высшим благом жертву во славу отечества? Да и магометанская

вера подошла бы нам куда больше, чем христианство с его тря-

пичной терпимостью»1.

В своих публичных выступлениях фюрер редко затрагивает

вопросы, связанные с критикой христианского учения. По мне-

нию протоиерея С. Булгакова, причина этого заключалась в том,

что «Гитлер в своем безумии не выносит никакого личного со-

перничества, которое, очевидно, все-таки ему видится во Христе,

и поэтому молчит о Нем так, как будто Его никогда и не было»2.

Другая причина заключалась в том, что, занимая пост рейхскан-

цлера, Гитлер был вынужден учитывать христианские убеждения

значительной части немцев.

В выражении же его антиеврейских представлений никаких

препятствий не было. И антисемитизм нацистов, по выражению

американского исследователя У. Лакера, был жестоким, язы-

ческим: «Гитлер не верил в Христа и, в отличие от Нилуса, не

боялся антихриста»3.

Национал-социалистическое движение с самого начала про-

пагандировало дискриминацию и подавление евреев. В упомяну-

той программе НСДАП 1920 г. («25 пунктов») 4-й и 5-й пункты

декларировали полное изгнание евреев из общественной и куль-

турной жизни Германии. Идеологи нацизма не скрывали анти-

человеческую суть своей расовой программы, объявляя немецкий

народ представителем «высшей расы», а большинство остальных

народов — представителями «низшей расы», недочеловеками.

В 1930-е гг. Г. Гиммлер заявлял: «Недочеловек — это биологиче-

ски, на первый взгляд, полностью идентичное человеку создание

природы с руками, своего рода мозгом, глазами и ртом. Но это

совсем иное, ужасное создание. Это лишь подобие человека,

1Шпеер А. Воспоминания. Смоленск, 1998. С. 150.

2 Протоиерей Сергий (Булгаков). Труды по социологии и теологии.

Т. 2. С. 618.

3Laqueur W.y а.а.О. S. 121.

36

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

с человекоподобными чертами лица, находящееся в духовном

отношении гораздо ниже, чем зверь... Живут ли другие народы

в изобилии или дохнут от голода, интересует меня лишь в той

мере, в какой мы нуждаемся в рабах для поддержания нашей

культуры»1.

Антисемитские гонения начались почти сразу же после прихо-

да нацистов к власти. Под предлогом ответных мер на начатую за

рубежом антигитлеровскую кампанию, якобы инспирированную

евреями, в Германии прокатилась широкая волна антисемитизма.

1 апреля 1933 г. был проведен первый бойкот всех еврейских

предприятий в стране, 7 апреля принят «Закон о восстановлении

профессионального чиновничества», в соответствии с которым

было предписано уволить почти всех неарийских чиновников.

В результате в считаные недели из всех местных органов управ-

ления, государственных учреждений, судов и университетов были

изгнаны представители еврейской национальности. 25 апреля

ввели квоты на прием евреев в учебные заведения, а 10 мая про-

изошло публичное сожжение книг еврейских и антинацистских

авторов. Врачам-евреям было запрещено вести частную прак-

тику и работать в больницах. Чистке подверглась культурная

жизнь страны: евреям запрещалось работать в кинопроизводстве,

средствах массовой информации, запрет на профессию получа-

ли художники и музыканты. Евреи также были лишены права

заниматься торговлей и производством. Огромные масштабы

приобрел бытовой антисемитизм. Началась массовая еврейская

эмиграция, и к концу 1933 г. Германию были вынуждены поки-

нуть свыше 63 тысяч человек.

Вторая волна антисемитизма началась после принятия рейхс-

тагом по инициативе Гитлера 15 сентября 1935 г. так называемых

Нюрнбергских законов «О гражданстве Рейха» и «О защите не-

мецкой крови и немецкой чести». Они предоставляли гражданство

«всем носителям германской или родственной крови» и лишали

его каждого, кто считался представителем еврейской расы. Вскоре

1 Галкин А.А, Германский фашизм. М., 1967. С. 332.

37

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

были изданы распоряжения к закону о гражданстве Рейха, которые

содержали первое национал-социалистское определение понятия

«еврей», а также распоряжение об увольнении последних государ-

ственных служащих евреев, которые еще сохраняли свои посты со-

гласно «привилегиям фронтовиков». Евреи также лишались права

участия в выборах. Закон «О защите немецкой крови и немецкой

чести» запрещал как «осквернение расы» брак и внебрачное со-

жительство между евреями и «гражданами германской или род-

ственной ей крови», наем евреями домашней прислуги из женщин

«германской или родственной ей крови» моложе 45 лет, а также

вывешивание евреями национального или имперского флага и ис-

пользование тканей сходной расцветки. Под действие законов

попадали все, кто являлся евреем на три четверти или наполовину,

был женат на еврейке или причислял себя к еврейской общине.

Хотя фактически все эти ограничения уже действовали на

практике в той или иной мере, основной смысл законов заклю-

чался в официальном введении расового антисемитизма в не-

мецкое законодательство и создании базы для дальнейшего за-

конодательного преследования. Все последующие антиеврейские

нормативные акты оформлялись как дополнение к этим законам.

После принятия антиеврейских законов дискриминация евреев

усилилась. В общественном транспорте, кафе, кинотеатрах и пар-

ках были выделены специальные места для евреев. Появились

вывески: «Вход собакам и евреям запрещен!» Особенный раз-

мах приобрела «ариизация» — изъятие еврейского имущества

в пользу немцев. Вытеснение евреев сопровождалось их почти

тотальным ограблением при эмиграции1. Поскольку расизм по-

лучил юридическое обоснование в Третьем рейхе, на это так или

иначе были вынуждены отреагировать существовавшие в стране

христианские конфессии, над которыми также нависла серьезная

угроза.

1 См.: МихманД. Катастрофа европейского еврейства. T. 1. Тель-Авив,

2001; Эттингер Ш. История еврейского народа. Иерусалим, 2001; Энци-

клопедия Третьего рейха. С. 390, 498.

38

ХОЛОКОСТ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Правда, создать построенную на принципах нацистской идео-