Text

А. С. КЛЮЧЕВИЧ

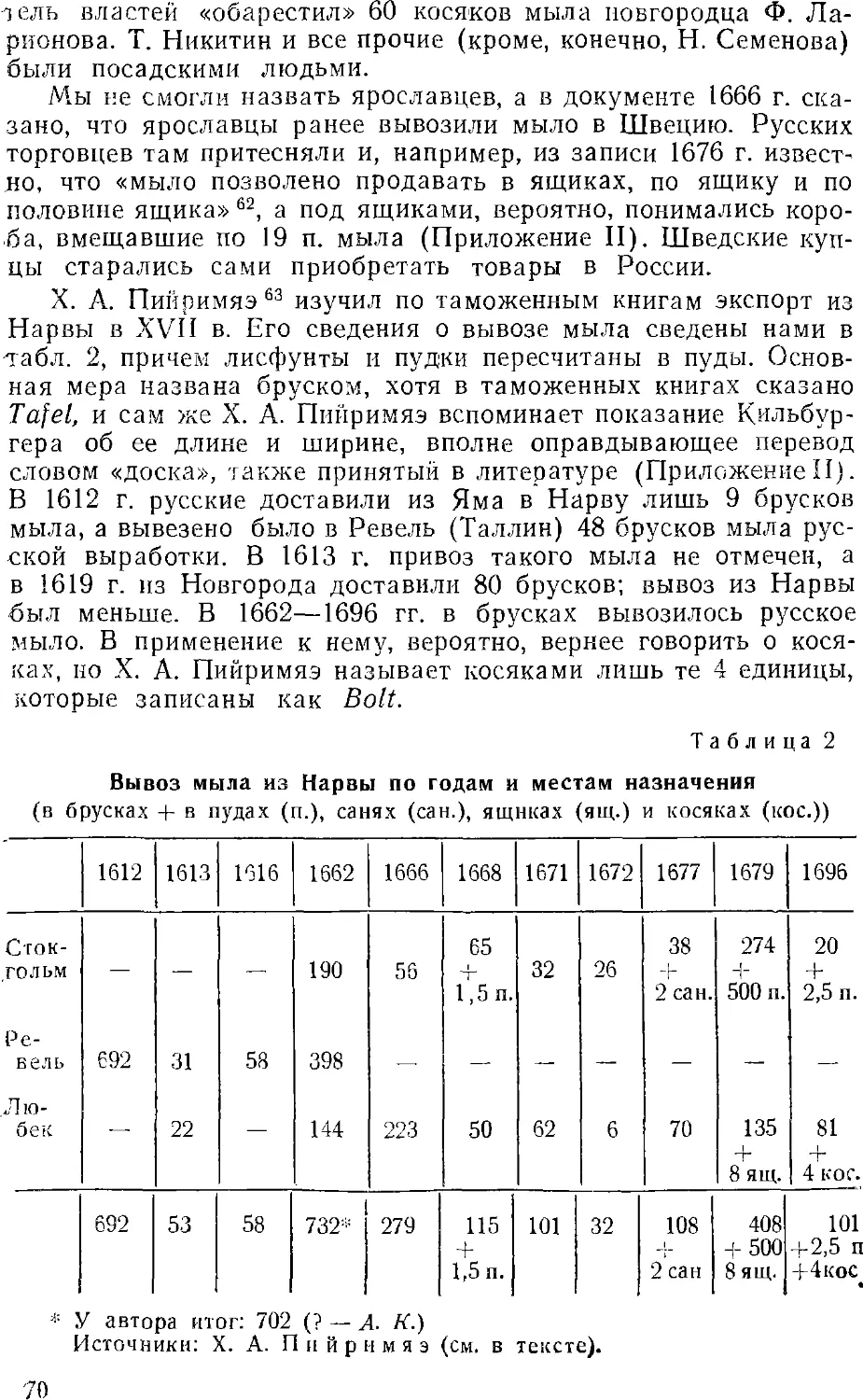

ИЗ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ

КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА,

ПЕРЕРАБОТКА ЖИРОВ

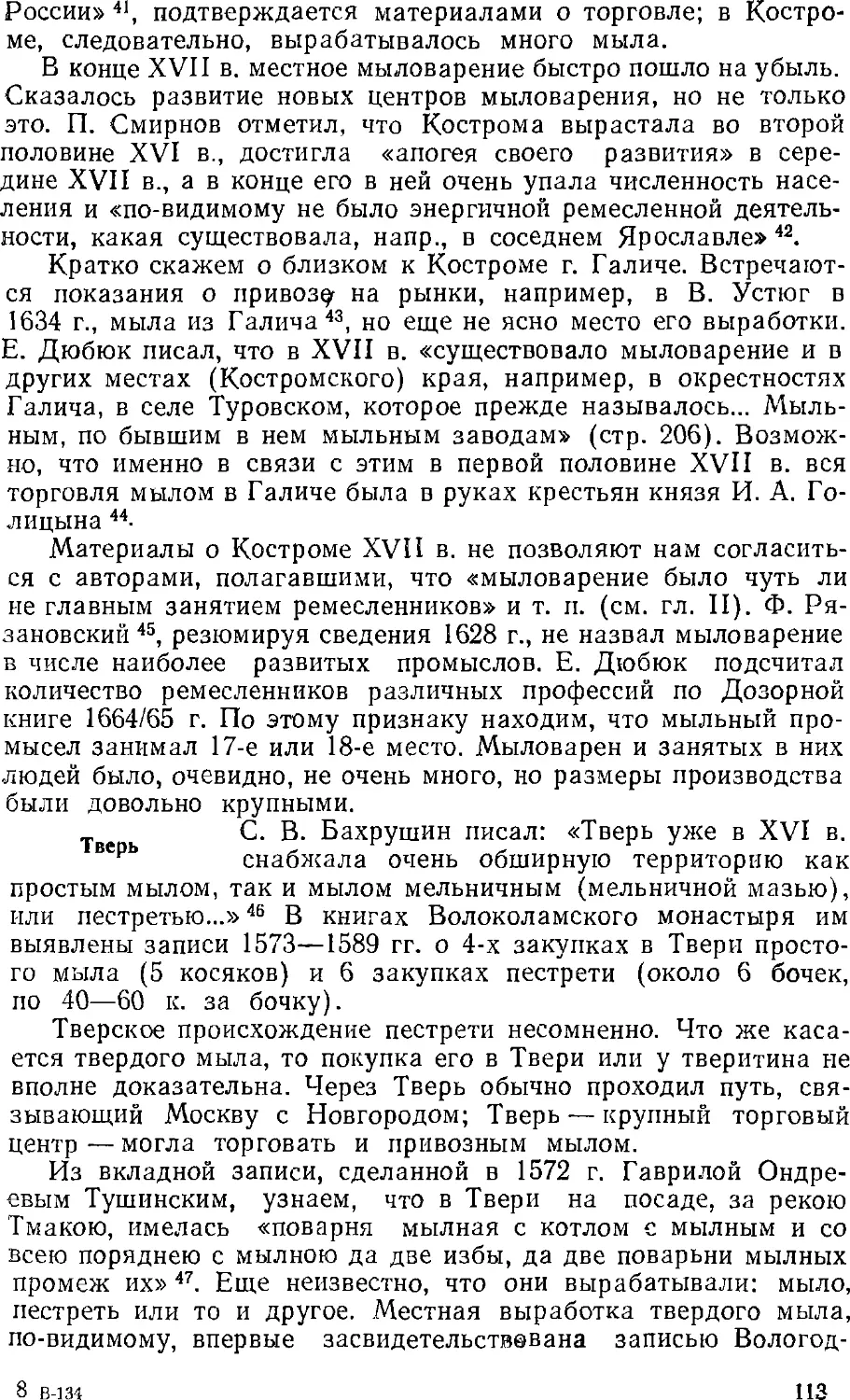

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ПО 1917 ГОД

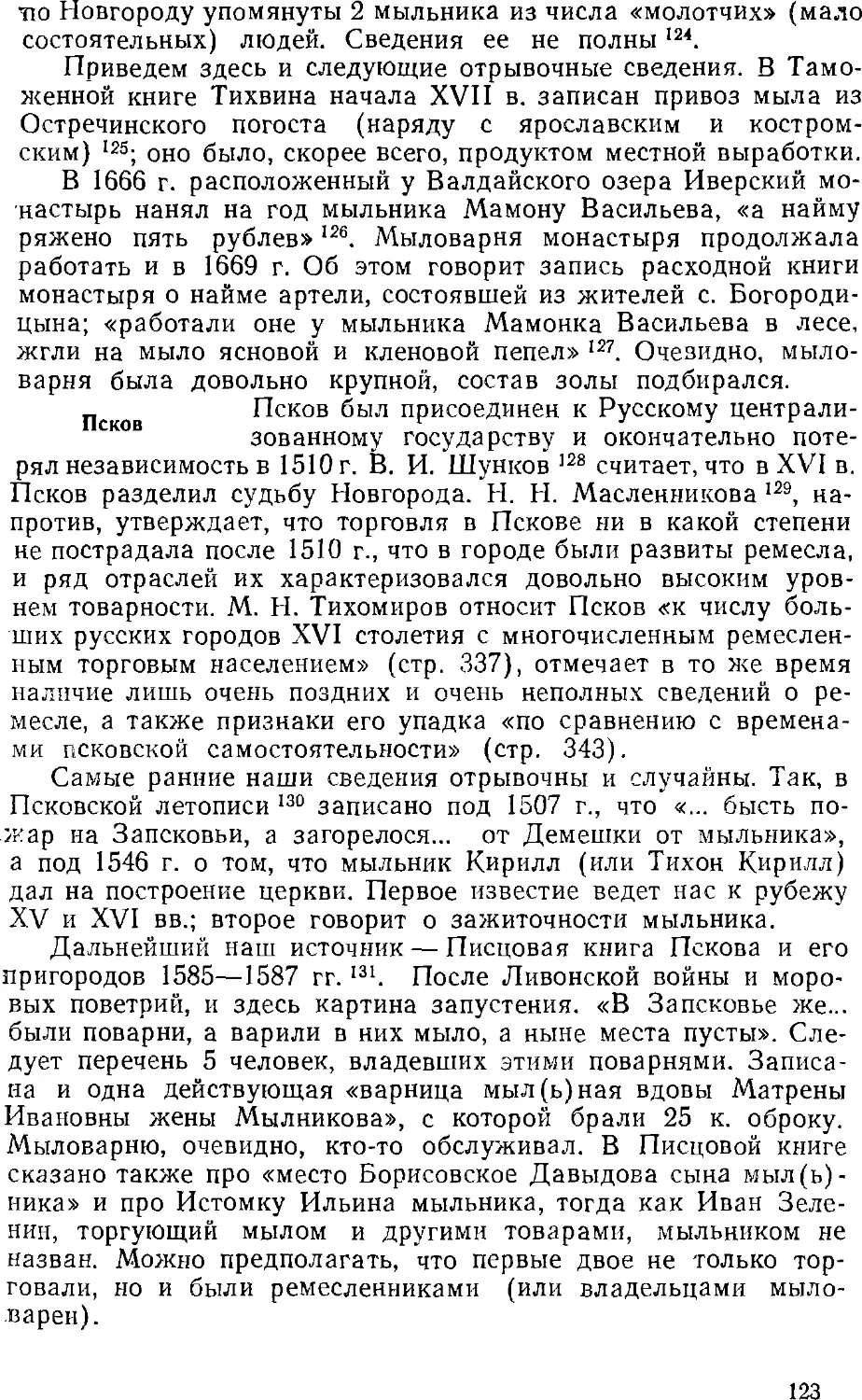

ИЗДАТЕЛЬСТВО

КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

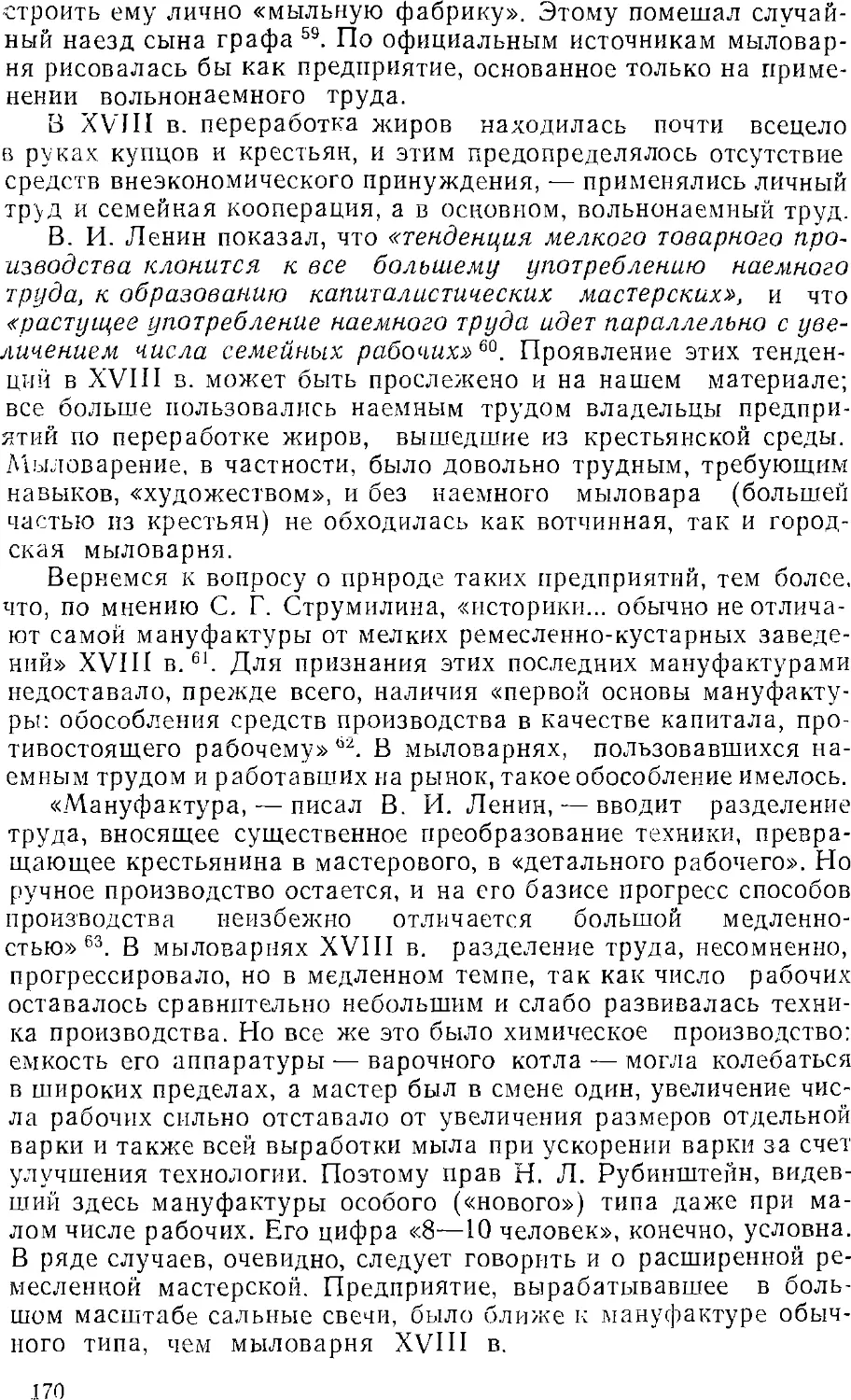

1971

Печатается по постановлению

Редакционно-издательского совел а

Казанского университета

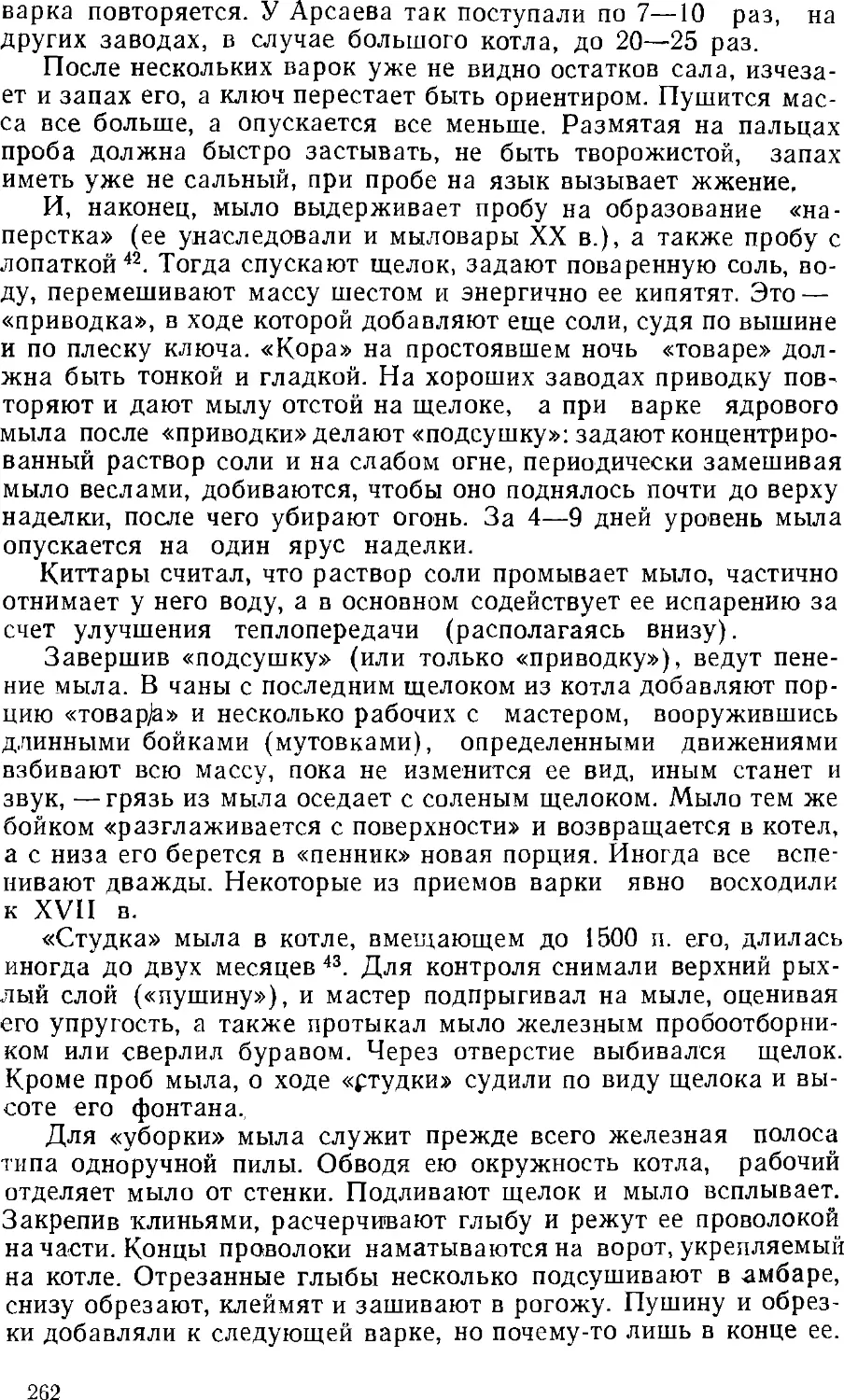

Ответственный редактор

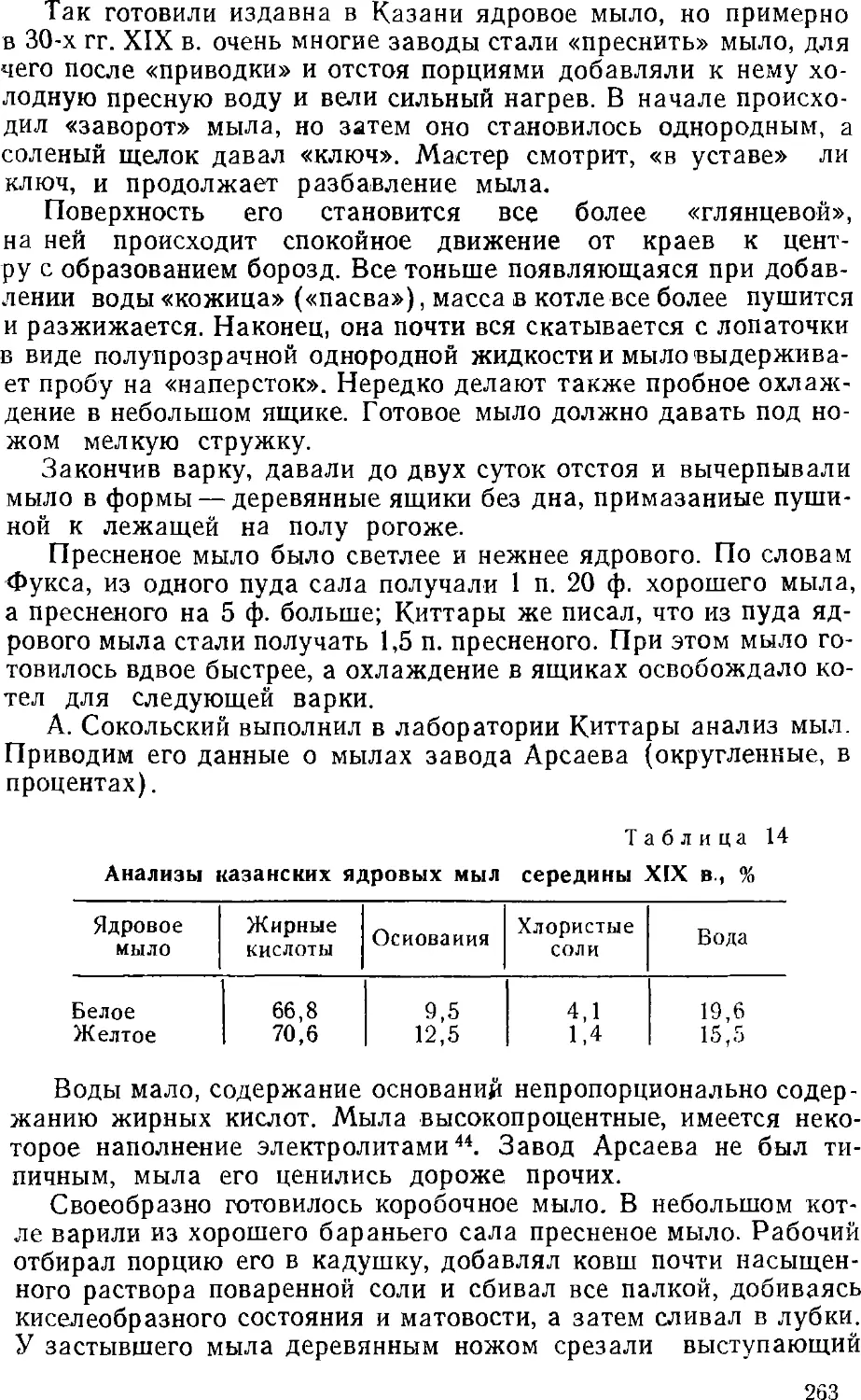

кандидат исторических наук

I Е, И, Устюжанин \

Древнейшее (от скифов) применение моющих средств, история

русского мыловарения как ремесла, чей продукт уже в XV в. шел

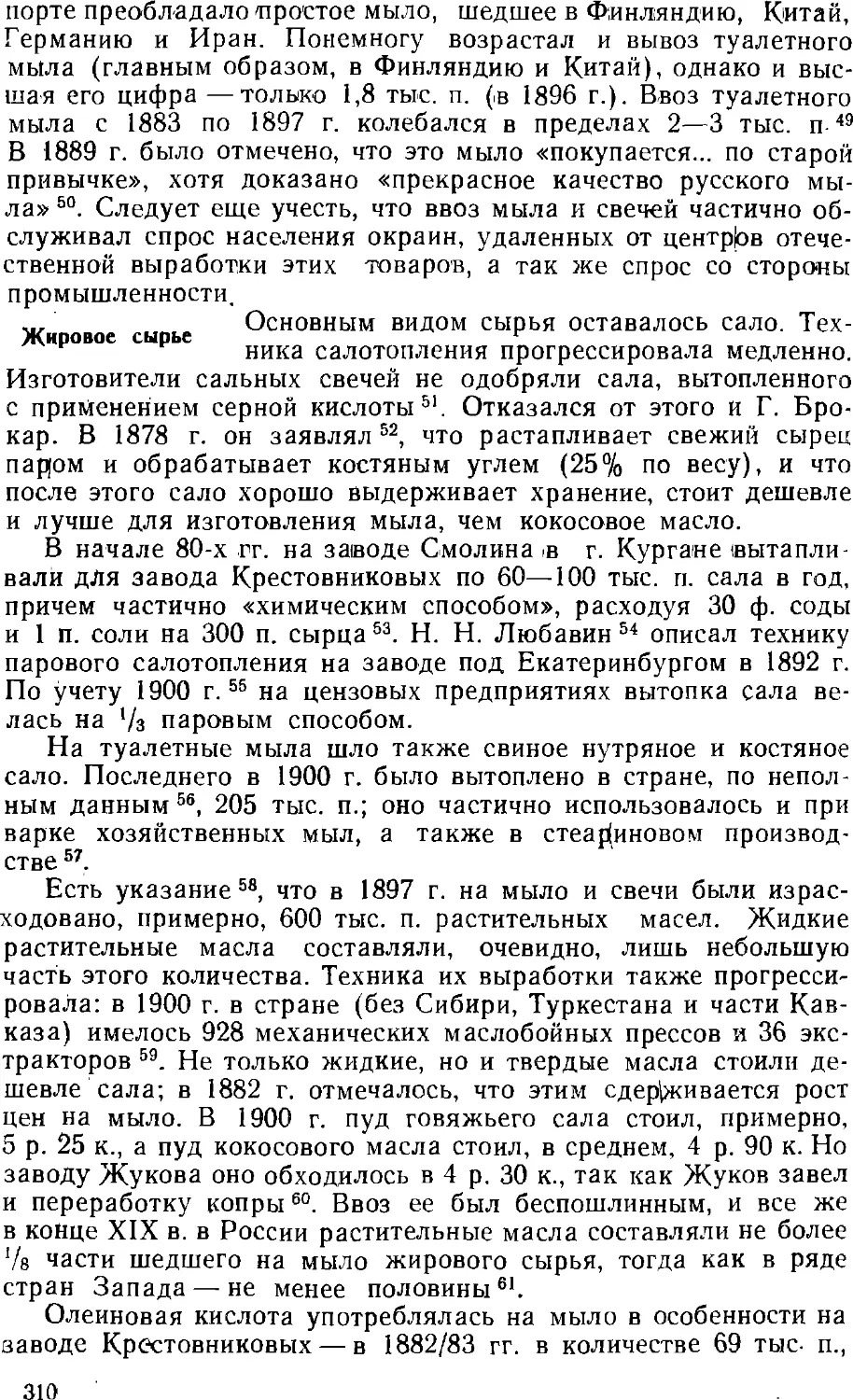

в Зап. Европу, развитие и других отраслей переработки жиров — их

техники и экономики с XVII в. и до Октября 1917 г.— это <дин

круг вопросов, рассматриваемых в книге. Развитие промыслов и -ор-

говли мылом и свечами, городских и сельских центров вырабо-ки,

преобразование жировой промышленности в отдельные исторические

периоды и ее влияние на развитие других отраслей народного хо:нй-

ства — второй круг вопросов книги. Химический характер процессов

переработки жиров — от мыловарения до гидрогенизации, рост связи

с химической наукой, творческий вклад специалистов и т. д. —

третий круг вопросов.

Все они рассмотрены во взаимной связи на широком

историческом фоне, с привлечением данных лингвистики. Затронуты вопросы

истории материальной культуры ряда народов нашей страны, общие

вопросы истории цен и т. д.

Книга рассчитана на историков, этнографов, на химиков,

работников масло-жировой промышленности, на учителей, студентов и

других читателей, интересующихся историей России

2—5—1

18—66

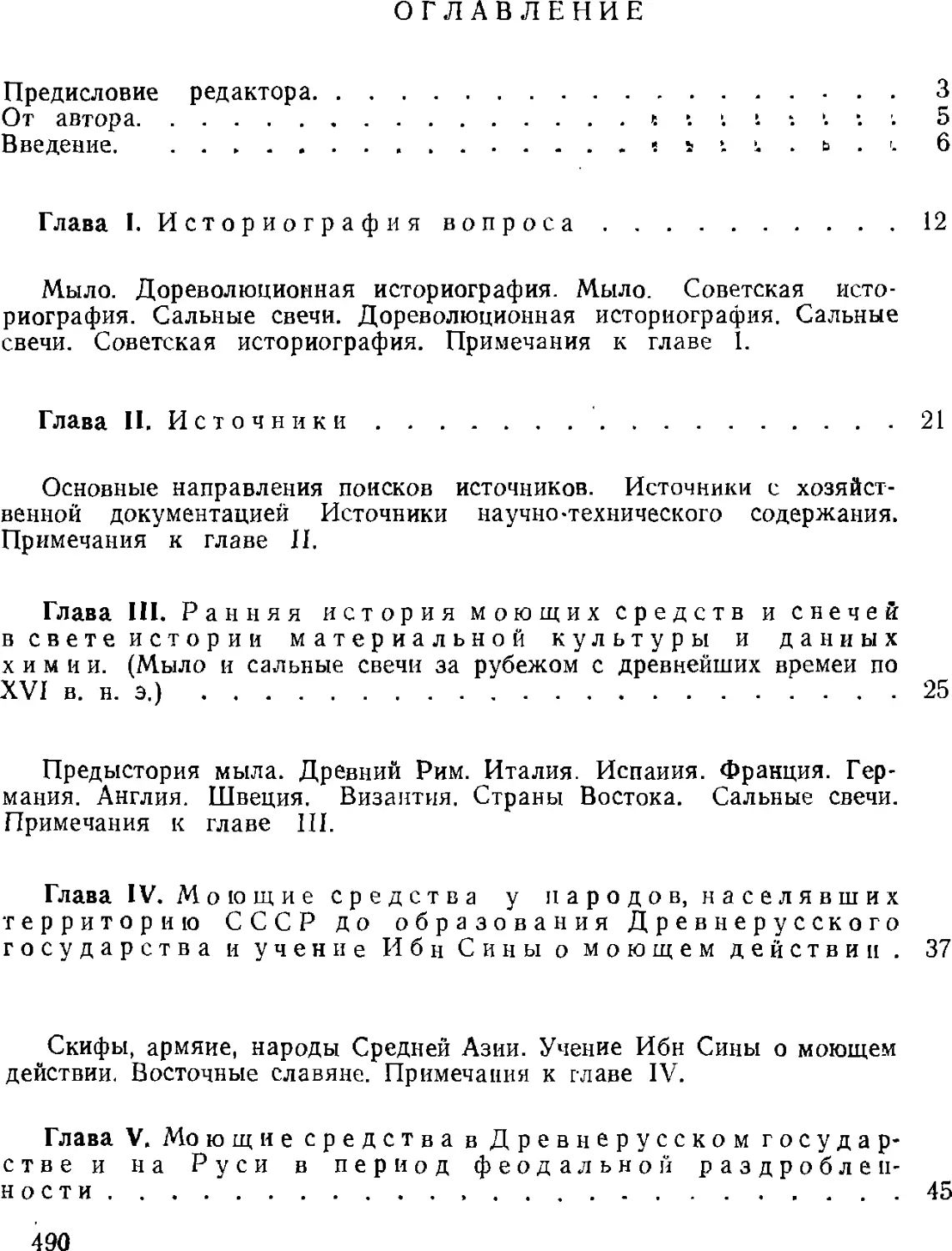

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Эга книга воссоздает историю переработки жиров на терри-

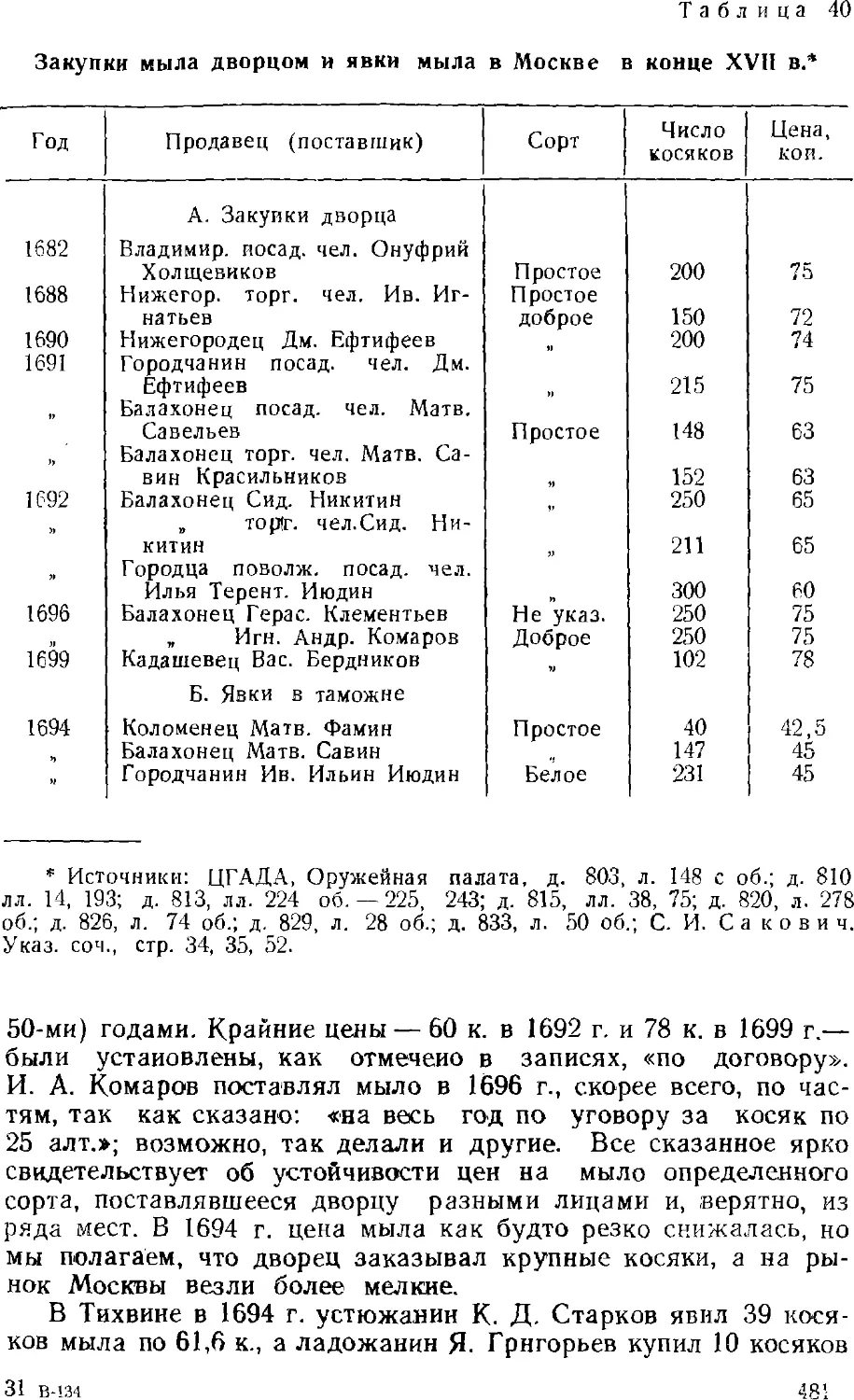

торщ СССР за громадный период времени. Почти не изученная

ране? история промыслов и промышленности мыловаренной,

салфосвечной, стеариново-олеиновой и т. д. и кончая детищем

XX река — гидрогенизацией жиров предстанет перед читателем

на ионе и как часть истории народного хозяйства России, как

час|ь истории его химических производств. В то же время

сделав некоторый вклад и в историю материальной культуры, так

Kai освещен вопрос о применении мыла, а также других

моющих средств и свечей с древнейших времен и по 1917 г.

Книга А. С. Ключевича должна, по нашему мнению, привлечь

внимание всех, кто интересуется историей народного хозяйства

и, материальной культуры народов нашей страны.

В монографии подробно освещена история техники

производств. Неразрывно связывая ее с общей их историей, автор для

удобства читателей четко выделяет этот материал в подразделах

глав и показывает сырье, способы его переработки и основные

для каждого исторического периода виды продукции. Чтобы

охарактеризовать масштабы производства, автор

останавливается и на его экономической географии — подробно говорит об

отдельных центрах, а затем и об отдельных крупных

предприятиях, а также о крестьянских промыслах и т. д.

Коротко об авторе. Он — доцент, кандидат химических наук,

много лет работал в жировой промышленности. Но в 1950 г.

А. С. Ключевич выпустил в свет «Историю Казанского жирового

комбината им. М. Вахитова A855—1945)» и может быть назван

также историком, так как книга написана на уровне требований

исторической науки и получила признание историков. С тех пор

автор, непрерывно накапливая материал, следил за развитием

всех отраслей исторической науки, много работал в архивах,

музеях и других фондах, широко использовал связи с

работниками жировой промышленности и науки. Все это позволило ему

обогатить общую историю переработки жиров историей техники,

лингвистическим изысканием, метрологической разработкой

вопроса о размерах косяка мыла, что было «белым пятном» в

истории, прийти к новому представлению о движении цен, выявить

много более раннее, чем это было известно, начало вырооткн

мыла в России, ярко показать концентрацию капиталов, Сэрьбу

за сырье и тенденцию к созданию монополий в период UMiepna-

лизма и т. д.

К числу интересных находок автора относятся сове;шенно

забытое высказывание А. М. Горького в 1896 г. о необходшости

создания истории отечественного мыловарения, обстояте1ьства

гибели мыловаренного промысла в знаменитом с. Павлов, где

он был развит наряду со стале-слесарными промыслами \ т. д.,

и т. п. Интересующиеся историей науки найдут в книге некоторые

новые сведения о забытых высказываниях Ибн Сины, о связи

науки с производством, о почине русских исследователей i воп-

просах изучения свойств мыла, о широком характере работ ieKo-

торых заводских лабораторий и т. д. Обрисованы, хотя и кр!тко,

условия труда, положение со специалистами. Испольээвав

обширнейший круг источников, автор делает ряд критиче;ких

замечаний.

Книга А. С. Ключевича дает много новых интересных и

полезных сведений широкому кругу читателей — историкам,

химикам, технологам (в первую очередь, естественно, жирозой

промышленности, но не только им, конечно), преподавателям,

студентам и т. д.

Заслуженный деятель науки Татарской АССР,

кандидат исторических наук \е УСТЮЖАНИН. \

ОТ АВТОРА

Следует прежде всего сказать о предыстории этого труда.

В 1049—1952 гг. та же тема (но с охватом и Советского

периода/ разрабатывалась нами по поручению ВНИИ жиров, осно-

вапюму на задании МПП СССР. Благодаря содействию

мжистерства, главных управлений масло-жировой и

парфюмерной промышленности и ВНИИЖа на предприятиях были

созданы комиссии, действовавшие по составленным при нашем

участии программам, нам были предоставлены уже имевшиеся в

некоторых случаях рукописные истории заводов, разрешена рабо-

1а в их архивных фондах. Старейшие специалисты, рабочие и

йаучные работники охотно делились с нами воспоминаниями,

Знакомили с документами. Большую организационную помощь

оказал нам также НИО КХТИ им. С. М. Кирова. Часть отчета

по теме, хранящегося во ВНИИЖе и в НИО, глубоко

переработанная и сильно расширенная, преобразовалась в эту книгу.

Число содействовавших нам в 1949—1967 гг. товарищей очень

велико, мы лишены возможности перечислить здесь их

уважаемые имена (многие названы в соответствующих местах книги)

и приносим им и здесь глубокую благодарность.

С признательностью отмечаем помощь, оказанную нам в

последние годы товарищами, не связанными с переработкой

жиров: от доц- В. В. Егерева, доц. Я. М. Лопаткина, В. И.

Чистяковой были получены уникальные рукописи техно-химического

характера, доктор историч. наук H. M. Раскин, доктор

филологических наук проф. П. Я. Черных давали ценные советы,

существенно помогали и сотрудники ряда архивов и библиотек.

В заключение автор хочет особо поблагодарить доктора тех-

нич. наук, проф. П. М. Лукьянова за постоянное внимание и

поддержку нашей работы и доц. Е. И. Устюжанина, давшего

ценные советы при редактировании книги.

ВВЕДЕНИЕ

В свете решений XX—XXIII съездов КПСС, в свете новей ее

Программы перед историками стоит задача разработки, п|еж-

де всего, наиболее актуальных проблем исторической на'ки,

особенно за советский период; вместе с тем необходимо

исследовать «конкретные проявления общих закономерностей

общественного развития на примере всех без исключения

исторических периодов...»1 Изучение социально-экономических явлений

должно опираться на анализ развития производительных сил и

производственных отношений; в связи с этим история техники

становится все более существенной частью исторической науки.

Промышленность по переработке жиров в СССР, в корн?

преобразованная в эпоху строительства социализма и

объединенная с маслодобывающей в масложировую, имеет богатую к

давнюю дореволюционную историю, очень слабо освещенную*.

Эта промышленность не принадлежит к ведущим отраслям

нашей индустрии, но из этого вовсе не следует, что история

переработки жиров представляет интерес сравнительно частный и

узкий. История выработки мыла и свечей обогащает историю

материальной культуры народов нашей страны, причем —

с давних времен. Известен к тому же ряд высказываний,

принижающих историческое прошлое в данном вопросе; тем более

важна его разработка. Показывая, насколько велико было

отставание в этом вопросе, и особенно на окраинах страны, у

народов, испытывавших двойной гнет — национальный и

социальный, мы тем самым выявляем, насколько тяжелое наследие

преодолела Советская власть, произведя революцию и в области

материальной культуры.

С тех же позиций мы прослеживаем самое давнее, но также

и очень позднее использование в качестве моющих средств

некоторых трав, глин и т. п.

Круг охваченных нами архивных материалов, научных

публикаций и нарративных3 источников охарактеризован в гл. II;

он определен подходом к теме.

Еще в классическом труде «Развитие капитализма в России»

В. И. Ленин4, уделяя много внимания истории ряда мелких

крестьянских промыслов, шел в ряде случаев в глубь времен,

вплот до XV в. Но историки долгое время мало следовали

этому п{[меру; в 1950 г. Н. В. Устюгов констатировал, что и для

«материалы по истории ремесла по-настоящему не со-

?. Сведения о выработке и торговле мылом и свечами в

WII веках заинтересовали историков в основном только

следовании ими проблемы складывания всероссийского

в ходе дискуссии о времени генезиса капитализма. Од-

чет мыла на косяки и свечей на штуки не раскрывал

ба изучаемых явлений.

XVII

брань

XVI-

при и

рынк

нако

масш

Н/дооценен был и тот факт, что в русском вывозе мыло яв-

лялоь первым — и долгое время единственным — продуктом

химшеской переработки сырья6. Вывоз мыла известен, как

показано ниже, с XV в., а за XVII в. уже много данных. Изучение

сведошй о вывозе и внутренней торговле мылом позволяет

выявить ассортимент мыл и центры его выработки. Но размеры

вывоза оставались неясными.

асширяя круг источников, мы обратились также к руко-

пи/ным фондам архивов, музеев и библиотек Москвы,

Ленинграда, Казани, Ярославля, Костромы и некоторых других

городов и нашли ценные прописи по технологии в списках

Xi/Il—XVIII вв. (а протографы иногда древнее). При

сопоставлении данных о технике, торговле и ремесле вся их картина

значительно проясняется. Некоторые подробности в

публикациях историков также помогают воссоздать состояние технологии.

В свою очередь, технологию мы стараемся рассматривать в

свете современной теории и практики. Этим определяется

особенность нашего исследования.

Удалось, в частности, уточнить представления о косяке мыла,

о сортах и весе свечей. А при характерной для всякого

средневекового ремесла и в особенности для рассматриваемых

производств медленности в изменении техники уже можно уверенно

рассматривать и материалы более давнего времени.

В XVIII в. все ярче становятся явления «нового периода

русской истории», начало которого В. И. Ленин датировал:

«...примерно с 17 века»7. В промышленности наряду с мелкой

мануфактурой рее более выступает крупная, особенно развиваются

черная металлургия, прядильно-ткацкое производство и т. д.

Сосредоточив внимание на этих явлениях, «историки...

недооценивали, а порой и вовсе игнорировали развитие мелких

промыслов в городе и деревне» 8. О выработке мыла и свечей было

сказано очень немногое и неточно (см. ниже).

Нужна ли, однако, полная разработка истории сальных

свечей, давно потерявших свое значение? Между прочим, некоторые

авторы9 безоговорочно причисляют выработку свечей в XVII в.

к числу химических производств, а по сути в ней химизма нет.

История сальных свечей нужна не только для истории

материальной культуры. Это также предыстория стеариновых свечей,

выдержавших жестокую схватку с сальными и в ней не

победивших.

Много важнее другой аспект вопроса. Исторической науке

насущно необходима история цен. Только для XVI в. имеет;я

монографическая разработка А. Г. Манькова10; это дало анова-

ние В. К- Яцунскому заявить, что «история цен являете»

забытым участком...» " и что для XVII и XVIII вв. этот пробел йлжен

быть восполнен. Л. М. Иванов 12 подчеркнул, что без знаниг

истории цен нельзя изучить динамику важнейших социальных

явлений. По мнению акад. С. Г. Струмилина, «история не станет

сколько-нибудь точной наукой» 13, пока не овладеет матер^лом

цен, оборотов ценностей и т. п. важными измерителями ебще-

ственного развития на различных этапах истории. Но интерес

к ценам эпохи феодализма (по XVIII в.) был почти пара./изо-

ван господствующим представлением о крайней их неустойч!во-

сти. Как могло при этом быть устойчивым занятие ремеслом,

вопрос не ставился. Отмечалась большая трудность изучения

географии цен и динамики их движения14. Мы убеждены, что

главное в подходе к материалу цен. Важнейшие услов!я:

а) брать только те цены, когда покупатель был опытным, а

масштаб купли-продажи (не на экспорт) был оптовым или

полуоптовым, так как именно такие цены определяли экономику

ремесла; б) изучать цены взаимно связанных товаров, чтобы

ряды цен контролировали друг друга; в) учитывать сорт товара;

г) учитывать, не был ли район места сделки экономически

изолированным или чрезмерно удаленным от места выработки

товара. Триада товаров: сало — свечи — мыло позволяет

собрать богатый материал с соблюдением всех этих условий, если

знать сорта, технику и экономику выработки всех трех товаров.

На нашем материале не подтверждается распространенное

представление о большом непостоянстве цен в России эпохи

феодализма. Цены хлеба и цены внешнеторговых сделок —

вопрос особый. Напомним слова Ф.Энгельса об этой эпохе: «...во

внутреннем розничном обороте между отдельными

производителями товары в среднем продаются по своим стоимостям, а в

международной торговле... общим правилом является продажа

не по стоимостям» 15.

Цены мыла важны еще потому, что оно входит в условный

бюджетный набор, по стоимости которого, например, акад.

С. Г. Струмилин оценивает материальное положение

трудящихся, распространяя это и на XVII—XVIII вв.

В конце периода феодализма в отечественной переработке

жиров появилось новое — стеариново-свечное — производство,

ознаменовавшее начало промышленного переворота в этой

отрасли народного хозяйства. Стали внедряться паровые машины,

прессы, переработка жиров все больше химизировалась,

привлекала к вопросам производства научные силы. Рост спроса на

глицерин дал новый толчок развитию расщепления жиров. Но-

вое производство часто комбинируется с выработкой мыла. Все

это пеняло также культуру мыловарения на многих — уже до-

крупных — предприятиях; в целом же пестрота их форм

вольн«

В

во вс

мышл

ло бо

кисло

ново

возросла.

ериод капитализма эта пестрота проявилась еще резче и

и переработке жиров. Однако в стеариново-свечной про-

шности уже почти не было мелких предприятий; ряд ее

заводсз перерос в комбинаты. Названное производство

сыграшую роль в развитии отечественной выработки серной

ы, мыловаренное — соды и силиката натрия, а

глицериразвившееся в начале периода капитализма,— динамита.

Вмачале XX в. в России возникла новая отрасль

производства/— гидрогенизация (отверждение) жиров. Она была самой

передовой по технике и оказала исключительно сильное

воздействие на технику и экономику остальных отраслей жировой

промышленности. Резко сократился ставший уже значительным

импорт твердых жиров, нашли большой спрос отечественные

растительные масла, изменилось сырье для мыловарения. Особенно

это было важно для народного хозяйства в условиях первой ми-

ророй войны 1914—1917 гг. В связи с гидрогенизацией жиров

сильно развилось в стране производство газов (водорода,

водяного газа). В период империализма в масло-жировой

промышленности России сложились крупные капиталистические

объединения, боровшиеся за монополию на рынке.

Бегло обрисованные здесь процессы по существу не

изучались историками. Между тем еще в 1896 г. М. Горький писал о

необходимости создания истории отечественной

«промышленности, обрабатывающей жиры», чтобы осветить «движение этой

отрасли производства, развитие ее, общую сумму

вырабатываемого в год продукта и количество занятых этой

промышленностью рук», а также «сколько золотников мыла средним числом

потребляет в год русский человек»16.

Лишь в последние два десятилетия, главным образом в ходе

дискуссии о количестве вольнонаемных рабочих, о природе

предприятия в различные исторические периоды интерес

историков к «мелким» отраслям промышленности сильно возрос.

В 1950-х годах Н. Л. Рубинштейн, Ф. Я. Полянский,

Н. И. Павленко, Н. В. Устюгов, В. К. Ячунский и др. отмечают

важность изучения последовательности смен производственных

операций в разного рода мануфактурах, изучения

производительности труда, себестоимости изделий, размеров и состава

товарной массы в их развитии и т. д. Экономисты признают, что

«без конкретной истории способов производства нет

политической экономии, отвечающей методологическим требованиям

марксизма-ленинизма» 1?. Историки пишут, что «необходимо

продолжить изучение мелкого товарного производства по

отдельным районам и отраслям...» 1а, что «слабым местом в

исследованиях историков и экономистов является вопрос о развитии

промышленности в связи с изменением ее технической

оснащения» 19. Детальная разработка истории техники и экоюмики

каждого из производств совершенно необходима.

Историки все чаще призывают к разработке тем,

охватывающих развитие явления на протяжении нескольких веков19 с

переходом из формации в формацию20. Наша работа — один из

опытов в этом направлении. Она доведена до Октября 1917 г.

и в ней многое недосказано: трудно было собрать материалы нз

истории народов, живущих на окраинах страны, треб'ет

отдельного исследования история рабочего движения и т. д.

За недостатком места не освещена история маслодобывачия и

выработки олифы21.

Как подчеркнул Ф. Энгельс, «если техника в значительной

степени зависит от состояния науки, то в гораздо большей мере

наука зависит от состояния и потребностей техники» 22. Соо-вет-

ственно, разработка истории производства необходима и для

истории химии жиров. Мы лишь частично касаемся этой

последней, дополняя краткий обзор А. А. Зиновьева 23; напоминаем и

о работах по химии нефти.

Признано, что необходима «дальнейшая разработка истории

отечественной науки и техники на фоне развития мировой

науки» 24. Очевидно — и техники. Мы кратко освещаем предысторию

и историю переработки жиров за рубежом — по XVI в., а также

зарождение там гидрогенизации жиров, что наиболее важно.

В остальном мы смогли дать лишь отдельные параллели.

Вопрос о периодизации истории народного хозяйства еще

полностью не решен. Верно сказано, что она «не должна

привноситься в историю данных явлений, а должна выводиться из

них» 2Ъ.

Акад. Б. А. Рыбаков напоминает, что «истинно

патриотическим делом является серьезное, глубокое изучение истории

нашей Родины, а не лакировка прошлого или замалчивание

общеизвестных факторов»26. Этим, соответствующим идеям КПСС,

принципом мы стремились руководствоваться.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Рекомендация Всесоюз. совещания по вопросу о мерах улучшения

подготовки науч.-иссл. кадров по историч. наукам.— История СССР, 1963, № 1,

стр. 111.

2 Нет ни одной сводной работы; программой капитального труда

П. М. Лукьянова (История хим. промыслов и хим. промышленности

России до конца XIX в., т. I—VI. М., 1948—1965) переработка жиров не

охвачена (отдельные ценные указания все же встречаются); фрагментов

опубликовано мало. Только одно предприятие имеет довольно полную историю

(А. С. Ключевич. История Казанского жирового комбината им. М. Ва-

хптова A855—1945). Казань, 1950).

10

шествовательные.

И. Ленив. Соч., т. 3, стр. 352, 358, 363 и др.

s H В. Устюгов. Ремесло и мелкое товарное производство в

русском гоударстве XVII в.— Историч. записки, кн. 34, 1950, стр. 166. После

1950 г. [атериал собирали активнее, но и в 1965 г. А. Н. Копылов пишет:

«Совери:нно не изучены, например, ремесло и мелкое товарное производство

сибирского города в XVII в.» (А. Н. Копылов. Русские на Енисее в

XVII в.'Новосибирск, 1965, стр. 9). Появившиеся работы со сведениями по

нашей т(ме названы ниже.

работка шкур и выделка кожи, по существу, не принадлежат к

таким производствам.

7 H И. Ленин. Соч., т, 1, стр. 137.

8 Л Л. Шапиро. К истории крестьянских промыслов и крестьянской

мануфактуры в России XVIII в.— Историч. записки, кн. 31, 1950, стр. 136.

9 И. И. Фальковский. Москва в истории техники. М., 1950, стр. 311;

П. А. Кромов. Очерки экономики феодализма в России. М., 1957, стр. 164;

М- Н./ Тих ом ир ов. Россия в XVI ст. М., 1962, стр. 83.

|0/А. Г. Маньков. Цены и их движение в Русском государстве XVI в.

М., 1951. Рецензия на эту книгу: В. М. П а н е я х.— Вопросы истории, 1952,

№ 12/ стр. 142,

Ч В. К. Яду некий. О публикации материалов по истории урожаев

л це|.— Проблемы источниковедения, т. IV, М., 1955, стр. 355.

Л. М. Иванов. Состояние и задача изучения истории пролетариата

в России.— Вопросы истории, 1960, № 3, стр. 67.

|3 С. Г. С т р у м и л и н. О внутреннем рынке России XVI—XVIII вв.—

История СССР, 1959, № 4, стр. 84.

14 А. Н. Копылов. Условная оценка товаров в сиб. таможнях. В сб.:

«Вопросы соц.-эк. истории и источниковедения периода феодализма в России»

(К 70-летию А. А. Новосельского). М., 1961, стр. 73.

15 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 25, ч. III, стр. 479.

16 А. П-в. С всероссийской выставки. «Одесские новости», № 3682 от

7 июля 1896 г,, стр. 2.

17 Сб. «Вопросы истории народного хозяйства СССР»... М., 1957, стр. 3.

18 А. А. Преображенский, Ю. А. Тихонов. Итоги изучения

начального этапа складывания всеросс. рынка.— Вопросы истории, № 4, 1961,

стр. 91.

19 А. Л. Сидоров.^ Некоторые проблемы развития росс, капитализма

в сов. историч. науке.— Вопросы истории, № 12, 1961, стр. 42—43.

20 Б. А. Рыбаков. Выступление в дискуссии «О методологических

вопросах историч. науки».— Вопросы истории, № 3, 1964, стр. 32; он же.—

Вопросы истории, № 8, 1956, стр. 193.

21 О последней к тому же не раз писали историки техники живописи, ее

историю в древней Руси осветил специалист по технологии жиров. См.:

В. А. Щ а в и н с к и й. Очерки по истории техники живописи и технологии

красок в древней Руси.— Известия Гос. академии истории материальной

культуры..., вып. IV. М., 1935.

22 К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. М„ 1947, стр. 469.

23 А. А. Зиновьев. Химия жиров. М., 1952, стр. 4—10.

21 Вопросы истории естествознания и техники, вып. 5, 1957, стр. 223—224.

25 А. А. Зворыкин. О некоторых вопросах периодизации.—¦ Вопросы

истории естествознания и техники, вып. 4, 1957, стр. 161.

26 Б. А. Р ы б а ко в. «Вопросы истории», № 3, 1956, стр. 205.

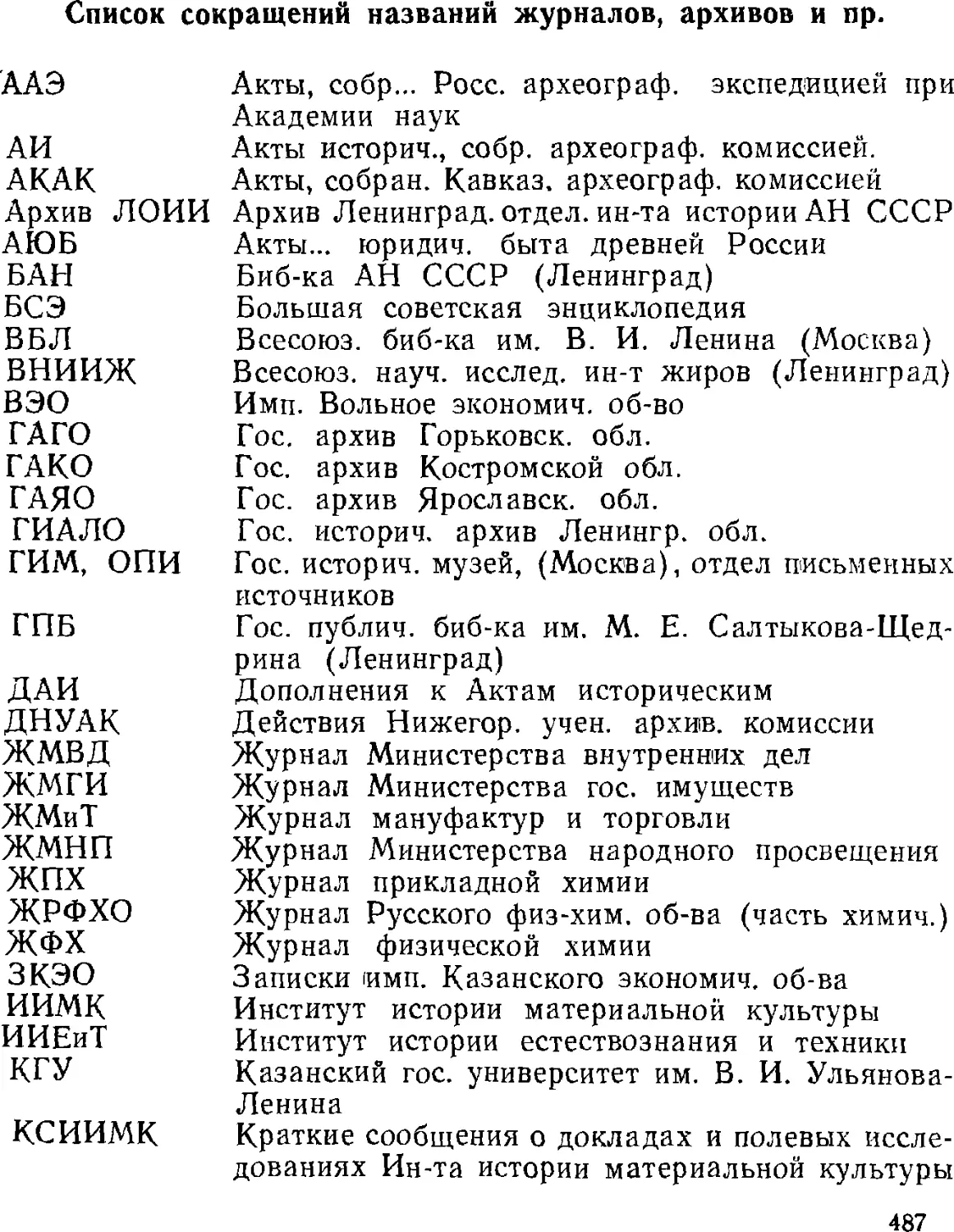

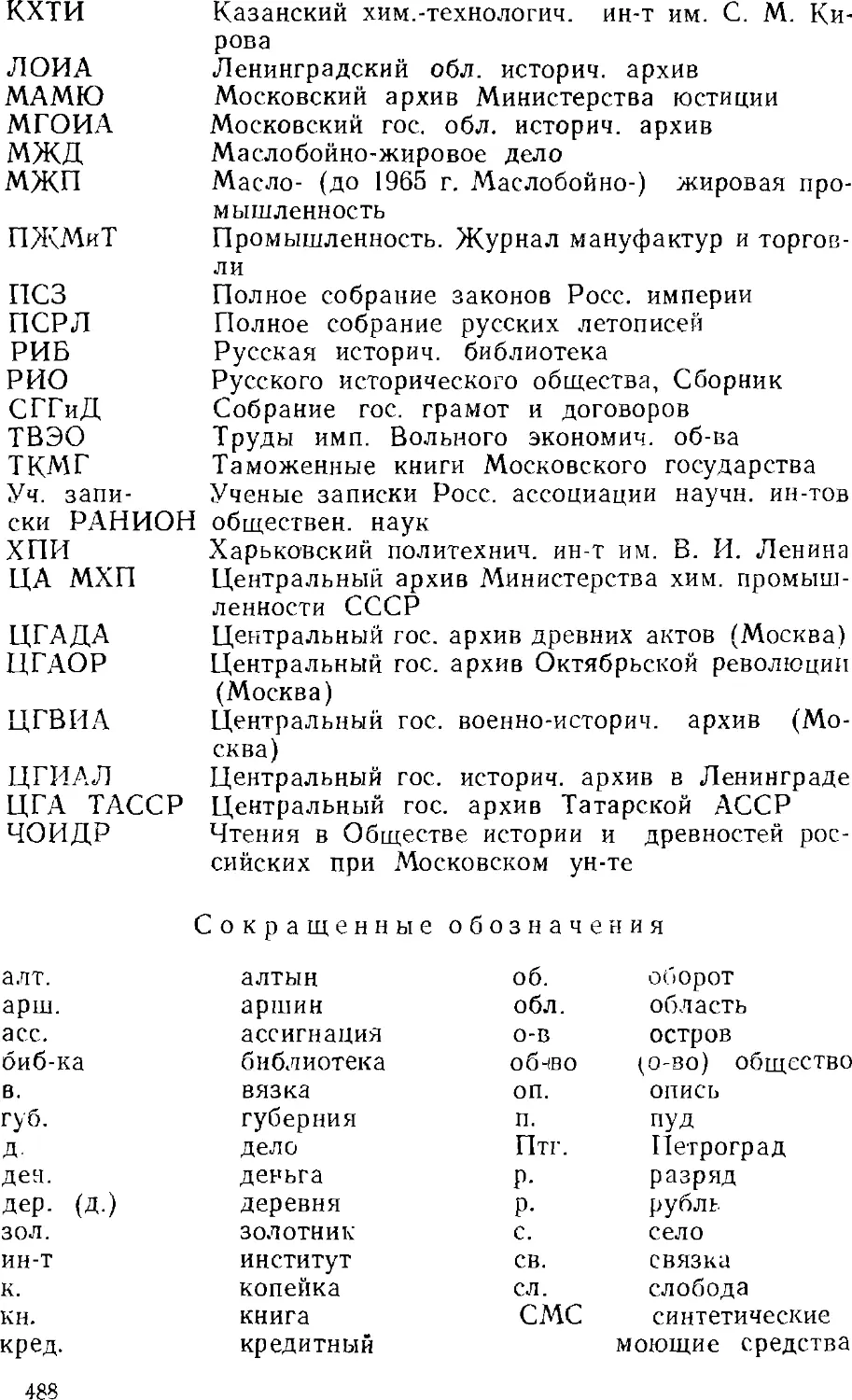

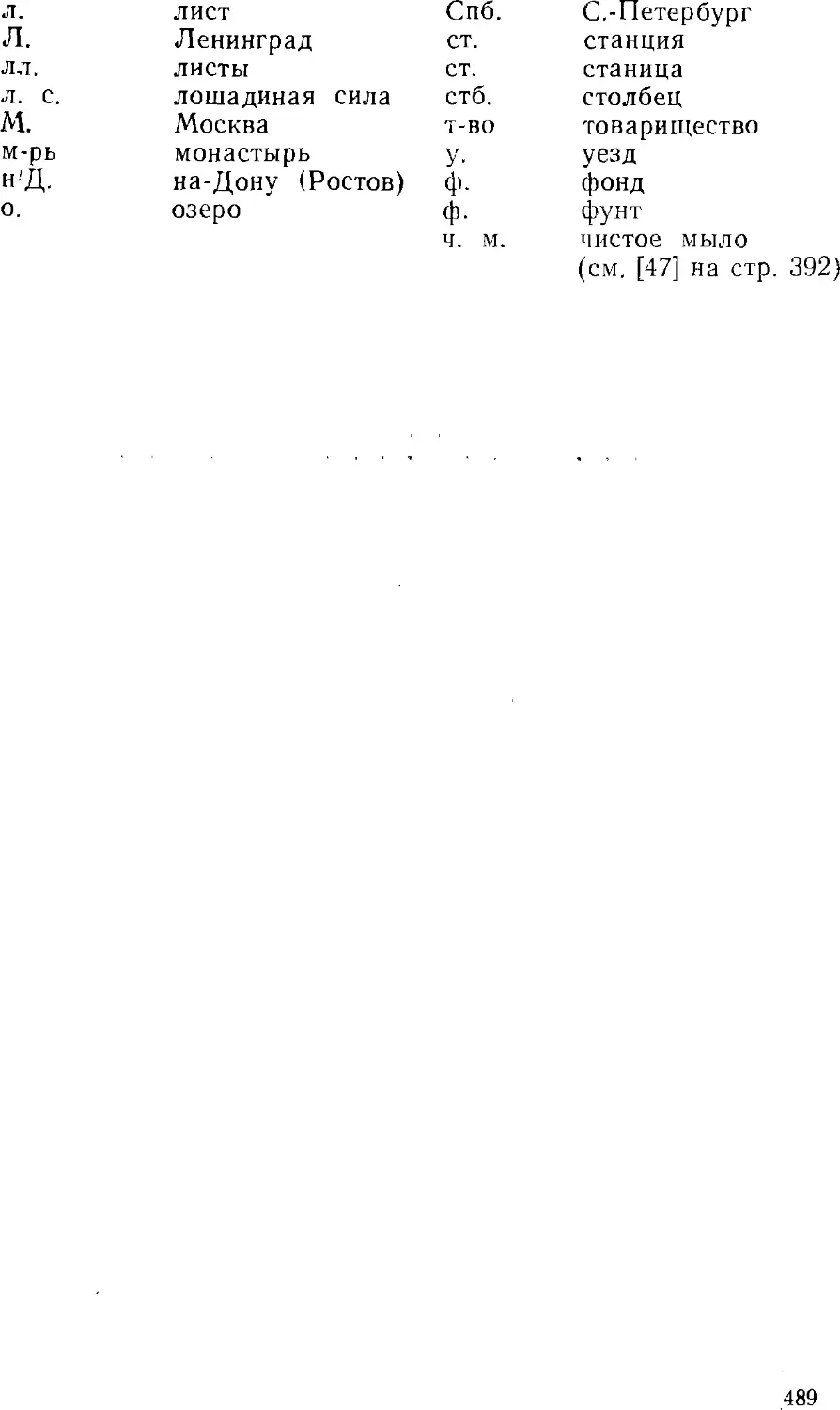

ГЛАВА 1

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА

Ранней истории мыла и моющих средств в

Мыло. России касались немногие авторы. Н. И. Косто-

ОистоОрЛиогЦрИаОфияЯ маР0В в 1862 г- писал: «В половине XVII в.

заведены были в России мыльные заводы,

куда находил сбыт поташ. Лучшим русским мылом считалось

костромское... Из привозного мыла в Торговой книге

упоминается мыло холяпское и испанское» '.

Н. Аристов, рассматривая период по XV в., сказал, что о

мыле (и свечах) «так мало сохранилось сведений, что

невозможно составить определенное понятие» 2. Л. Весин 3, повторив слова

обоих этих авторов, добавил, что нет сведений о свечносальных

заводах и за XVIII в.

В диссертации врача Ф. К. Рогенгагена вновь было сказано,

что в России «начало мыловарения восходит к XVII столетию»4.

Подчеркнем, что его научным руководителем был известный

химик Г. В. Хлопин и что специалист по жирам П. И. Шестаков 5

одобрил эту работу в целом.

Особо отрицательную роль сыграла книга В. П.

Благовещенского6. Он владел небольшим мыловаренным заводом в

Самаре и рекомендовал себя бывшим химиком аналогичных

предприятий в Германии и во Франции. Среди отечественных

изданий по технике мыловарения — почти всецело брошюр —

его книга резко выделялась своим объемом G35 стр.), хорошим

оформлением и наличием исторического введения. Оно

охватывало зарубежные страны — со ссылками на иностранные

источники — и Россию, но уже без ссылок. Благовещенский явно

использовал публикации Весина, Рогенгагена и еще некоторые,

но обработав их по-своему.

Допустив, что выработка мыла была заведена еще в

Новгороде (по контексту можно думать о XIV—XV вв.), автор тотчас

добавляет, что «это искусство могло быть завезено туда из

Ганзейских городов», и утверждает, что Россия неизменно

довольствовалась в области мыловарения запоздалым и

искаженным копированием Зап. Европы. По Благовещенскому, втевреме-

12

на (топи в XIV—XV вв., то ли позже) русские люди «даже

высоких соловий... в своем домашнем обиходе очень легко и

свободно обводились без мыла»; если и употребляли его в бане, то

«в ocoio исключительных случаях»,— отсюда и слабое развитие

выработки мыла.. «Правда,— продолжает автор,— в некоторых

случащ (?—А. К-) варили в бане для мытья головы из дре-

веснойролы щелок. Но и это искусство (? — А. К-) повсеместно

стало Распространяться только с XVII столетия, а до этого оно

практиковалось очень редко». Оглушенный такими

рассуждениям!/читатель должен был признать прогрессом, что «в первый

раз...так называемые мыловарни появились у нас в XVII

столетии.../ (так как сведения о Новгороде не достоверны). Автор

называет сорта мыла в XVII в. по Костомарову (или Весину)

и добавляет, что «своего мыла у нас вымаривалось очень

немного, больше же всего... употреблялось привозное... В XVIII ст. у

нас/ было уже 5 заводов...» Но высказываний о XVIII—XIX вв.

мы/коснемся позже. Еще отметим, что якобы с XVII в. и «до

середины XIX ст. мыло у нас варилось по мере надобности» и от

не^о «сплошь и рядом... распространялся тяжелый, скверный

запах»7. Мы позволим себе сказать, что именно такой запах

исходит от «исторического» введения Благовещенского,

проникнутого холопским низкопоклонством перед всем иностранным и

бездоказательно принижающего прошлое русского народа.

«Книги имеют свою судьбу». Все основное содержание

рассматриваемой книги подверглось резкой, уничтожающей

критике в специальных изданиях8, а про ее исторический обзор

рецензент кратко сказал, что он «далеко не серьезен», содержит

много гадательного. Однако эти отзывы прочли очень немногие,

а многих, напротив, пленили внешние данные книги и ее

историческая часть. Так, Н. Н. Любавин 9 в своем капитальном труде

ссылается на книгу Благовещенского и пересказывает ее

введение.

П. И. Вальден, затронув тот же вопрос, предпочел повторить

слова Костомарова о середине XVII в., намекнув в витиеватой

фразе, что, видимо, лишь с этого времени «в более широких

слоях Московского государства просыпается чувство красивого,

чувство довольства, уюта, связанного с чистотою!» 10 Это также

похоже на Благовещенского.

В 1919 г. А. Ф. Большаков и, касаясь раннего

СоветскаяЛ°йстори- мыловарения в России, кратко изложил вве-

ография дение книги В. П. Благовещенского, все его

домыслы, без ссылки на автора и без критики.

В 20-х гг. И. М. Кулишер опубликовал 3 книги, частично

повторяющие одна другую. В 1922 г. он утверждал, что выделка

мыла, стекла и т. д. «в XVI столетии, как еще и впоследствии,

совершенно не были известны на Руси и соответствующие

изделия привозились из-за границы» 12. Если в писцовых книгах

Московского государства и упоминаются мыльники, то это,

13

вопреки Н. Д. Чечулину, не ремесленники, а по-видимому,содер-

жатели бань 13. Отечественная выработка мыла была развита

лишь при Петре I с помощью иноземцев и в связи с нукдами

царского двора и аристократии. Упомянуты также св;дения

XVII в. и 1710 г. о мыловарении в Шуе. Сказано, что оно

развилось в XVII в. и не отмечено, что имена владельцев мыловарен

чисто русские (см. ниже, гл. X и XVII).

В 1923 г. И. М. Кулишер м писал лишь о торговле. Из

сведений Торговой книги (датируемой, по И. И. Сахарову, '575 и

1610 гг.) об иноземном и русском мыле нельзя было вьявить

цену последнего, так как не ясна была мера его (косяк), ю это

не помешало Кулишеру признать мыло предметом роскошс. Он

же вдвойне неосторожно привел слова С. Коллинса о том что

царь Алексей Михайлович «отправлял в Архангельск... огромное

количество мехов, мыла...» Говорим «вдвойне», так как из этого,

во-первых, следует, что и до Петра I имелась большая

выработка мыла, во что Кулишер не верил, а, во-вторых, в улучшенюм

переводе книги Коллинса 15 о мыле не говорится.

В 1925 г. И. М. Кулишер 16 сообщает о торговле мылом в

Новгородской земле (XVI в.), в Торопце (XVII в.), о выработке в

тот же период мыла в Костроме, Вологде, Борисоглебске,

Осташкове, Шуе и т. д. А при рассмотрении показаний Торговой

книги мыло вновь названо предметом роскоши.

В 1923 г. В. И. Пичета 17 писал: «Сравнительно поздно

появляется в России мыловаренное производство...», в 1725 г.

«имелось всего лишь 5 заводов», не уточняя, что это за данные.

В Большой советской энциклопедии в 1938 г. было сказано:

«В России мыло впервые начали варить в Новгороде в 15 в.

В 18 в. в России было уже 5 мыловарен...» 18 В издании 1954 г. 19

это изъято и начало развития мыловарения в России обойдено

молчанием, хотя о зарубежном кое-что сказано.

История мыла интересует и медиков. Но врач В. Ф. Глибин 20

взял все худшее у Рогенгагена, Благовещенского, из БСЭ и

окончательно перепутал («... начали варить первыми новгородцы

в XVII в. ...» и т. п.). Видный историк медицины Н. А.

Богоявленский в 1948 г. лишь упомянул о применении мыла в XVI в.,

отметив, что оно «было в употреблении у богатых»21, а в книге

1960 г.22 обошел вопрос молчанием. То немногое, что сказано

им про «мытели» XI в., мы рассмотрим ниже (гл. V).

Н. А. Фигуровский, говоря в 1948 г. о высоком уровне

ремесленной техники в Киевской Руси, отметил, что «имеются также

убедительные данные о существовании... и чисто химических

производств» 23, и в их числе— мыловаренного. Автор был

убежден, что такова давность некоторых прописей, встреченных в

много более поздних рукописных сборниках24.

Н. И. Фальковский в своем популярном труде писал: «Русь

производила разное мыло в большом количестве» 25, но ссылался

на два соображения, лишенные сами по себе доказательной1

14

силы: 1) на многовековую привычку русских людей к бане и

2) на благоприятные предпосылки для выработки мыла. Не

уточн но время, а изложенный далее материал заимствован (не

без искажений) из сочинений И. Кильбургера, Я- Рентенфельса

и И. Забелина, и в нем самая ранняя дата — 1626 г. Признав,

что «производство на Руси мыла действительно существовало

в разйЫх городах», автор тотчас говорит о низшей форме

производства («Варка его часто велась кустарным способом на

домум, и почему-то только о ней. В книге по истории техники

техника мыловарения не затронута.

ВД952 г. была опубликована (посмертно) незавершенная

работа С. В. Бахрушина о предпосылках складывания

всероссийского рынка26. Изучая период XVI — начала XVII вв., он

привлек также материалы по переработке жиров и значение его

работы для нашего исследования очень велико. С. В.Бахрушина

интересовал ассортимент отечественных мыл, так как выявление

ареала распространения ряда сортов помогало установить все

возрастающую связь отдельных местных рынков. Он отмечал

цейы и организацию торговли мылом; прослеживая рост

общественного разделения труда, накапливал сведения о

ремесленниках-мыловарах (и свечниках). Впервые

высококвалифицированный историк глубоко заинтересовался всем этим, и он выявил

много нового (см. гл. VII, VIII). Однако С. В. Бахрушин

переоценивал значение товарного обращения и опирался на

ограниченный круг источников — в основном на расходные книги

монастырей северных и западных районов государства. Это сказалось

и на картине переработки жиров. Дальнейшие замечания будут

сделаны по ходу нашего исследования.

Работа С. В. Бахрушина создала перелом — в публикациях

историков стали систематически появляться те или иные

сведения о мыле, главным образом о торговле им. К сожалению, химики

редко читают труды историков. В 1953 г. С. А. Дмитриев27

опубликовал научно-популярную книгу о моющих средствах. Ее

историческое введение — почти сплошное искажение истины.

Правильно сказав, что «когда и где впервые появилось мыло в

России, точных сведений нет...», автор тотчас противопоставляет

этому факт регулярной потребности русских людей в мытье в

«парильнях» во времена «княжеской Руси». Ссылка сделана на

«Повесть временных лет», упрощенно датируемую им началом

XII в. Читая книгу С. А. Дмитриева, можно подумать, будто

вполне доказана широкая выработка мыла в Киевской Руси, так

как он утверждает, что «в XIII в. изготовление мыла в России

уже носило промышленный характер и вышло за пределы

домашнего производства». Довольно подробно расписано, что

именно в XIII в. «в России целые области занимались

производством мыла», причем в костромском и шуйском районах

«вырабатывали много различных сортов мыла, в том числе и

туалетного, отдушенного розовым маслом», а костромское мыло шло и

15

на вывоз. Сведения по Костроме автор якобы частью взял из

книги А. Ф. Капустинского 28, тогда как там вопрос затронут

лишь мимоходом и нет оснований для такого датирования.

В «Центральных гос. архивах Древних актов» будто бы было

найдено сообщение Кильбургера. Однако такой

архив—единственный, и этого сообщения там нет. Нельзя не отметить еще

следующую фразу из введения к книге Дмитриева: «В Западной

Европе производство мыла до XVIII в. носило домашний

характер и потому не могло иметь широкого распространение Как

правило, мыло готовилось в аптеках». Что это — невежеств-з пли

«квасной патриотизм»?

Как видим, С. А. Дмитриева можно назвать антиподом

В. П. Благовещенского, а в известном смысле «крайности

сходятся». Однако книга Дмитриева вышла в издательстве АН СССР

и ее всецело одобрили рецензенты — химики29. Правда,

затем основное содержание книги жестоко раскритиковали

специалисты по переработке жиров 30, но рецензия на введение

была сведена к общей фразе: «По сообщению А. С. Ключевича...

допущен ряд неточностей». По сути введение не подверглось

критике в печати, и это имело свои последствия. Так, в 1957 г.

Н. А. Фигуровский писал: «Широчайшим распространением в

Московской Руси пользовалось мыловарение. Существовали

целые районы Московии, где значительная часть населения

занималась специально варкой мыла. Так, в Шуе и Костроме

мыловарение было чуть ли не главным занятием ремесленников.

В продаже имелось множество сортов мыла, начиная от «мыла

грецкого» (т. е. импортного!—А. /С.). Для царского обихода

и для продажи богачам существовали сорта мыла «с

отдушками», в частности, с добавкою розового масла»31. Здесь есть

влияние книги С. А. Дмитриева, но автор отказался от ряда его

утверждений. Он обоснованно ссылается на источник XIII в.32,

чтобы показать, что на Руси «понятие о мыле, как о моющем

средстве, в то время уже существовало», приводит рецепт

переделки холямского (читай — холяпского) или грецкого мыла в

лицевое косметическое (см. bj нашей гл. IX) и т.\ д.

История моющих средств интересна и для преподавателей

химии в средней школе. В 1958 г. П. Г. Угрюмов33 рекомендует

им книгу С. А. Дмитриева, а перед этим (без ссылки) пишет:

«Во многих районах древней Руси (Кострома, Шуя) еще в

XIII в. было развито производство моющих средств...

Костромские мыла вывозились за границу». Вряд ли нужны

комментарии.

В 1961 г. Н. А. Фигуровский писал: «Производство мыла

процветало в XVI и XVII столетиях в Костроме, Шуе и других

городах. Изготовлялись различные сорта мыла (грецкое, холяпское и

др.). Существовали и заменители мыла, изготовленные из

остатков жира и золы, продукты, называвшиеся «варахой»34. Итак,

мыловарение процветало уже в XVI в., но изготовлялись мыла

16

зарубежных сортов. В 1963 г. Н. А. Фигуровский35 упоминает

мыловарение в перечне «распространенных на Руси в X—XIII вв-

химических ремесел» и еще раз отмечает, что «древнерусские

ремесленники умели варить мыло...», но ссылка дана лишь

общая для всех ремесел на громадный, расплывчато очерченный

круг источников. Перейдя к периоду XVI—XVII вв., автор

сообщает, что производство мыла «процветало в ряде районов

страны», отмечает, что «особенно славилось костромское мыло»

(другие не названы), а вараху относит к числу заменителей

мыла, изготовленных «из соли, золы и других материалов».

Странно было бы жиры относить к «и др.», да и сказано, что

заменители применялись «несмотря на обилие жира», итак, ва-

раха — нежировой продукт. Но в статье 1961 г. мы читали иное.

В 1958 г. А. С. Ключевич зй, говоря о расцвете русского

мыловарения в XVII в., впервые описал его технологию и впервые

дал примерную характеристику косяков мыла по весу. В 1964 г.

он же37 привел данные о применении мыла для отбелки в

Новгороде первой половины XIV в. и о вывозе оттуда мыла за рубеж

в конце XV в. как самые ранние для Руси точные сведения по

атому вопросу.

В 1965 г. были опубликованы «экспонаты» из одной

«необычной коллекции» по истории мыла 38. В них нет ни слова об

истории мыла на Руси и бездоказательно сказано, что «мыловарение

как ремесло возникло в Европе только в XIV в.» И в остальном

в них много неточного, анекдотичного, аристократы заслоняют

народ.

В 1967 г. М. А. Лунина39 пишет: «В XIII в. на Руси

мыловарение уже существовало как вполне развитый промысел

(например, в Поволжье) и мыло стало даже предметом вывоза в

другие страны». О блаженное неведение истории! Но это сказано в

брошюре, выпущенной большим тиражом издательством

«Просвещение» с грифом: Пособив для учащихся.

«Экспонаты» из «коллекции» 38 подхватил и развил Н.

Зыков. Он пишет, что «мыло бы ценилось на вес золота», если бы

не работы Шееле, Шевреля и Леблана (это — не ранее 70-х гг.

XVIII в.— А. К.) «Первым двум мы обязаны открытием, что

мыло может быть получено из самых различных жиров...» и т. д.

(А практики и не знали!—А. К-)- К сожалению, это

опубликовано в издании с тиражом в 3,3 миллиона экземпляров («Наука

и жизнь», № 7, 1968, стр. 27).

Наш обзор показывает актуальность разработки истории

мыловарения на Руси, необходимость осветить и раннюю

зарубежную его историю.

Начальная история' сальных свечей в России

Сальные свечи. освещена в литературе скупо и противоречи-

115 С Г

во- К 1517-1526 г* вносятся сведения С Гер-

берштейна о Родсип. Опираясь на отсутствие

в них упоминаний о сальных. cgeyax, A. Терещенко40 пришел к

17

выводу, что «сальные свечи появились у нас не прежде XVII в....»г

и далее писал: «Сальные фабрики появились в царствование

Петра I, и тогда они (т. е. свечи.— А. /(.) стали входить во

всеобщее употребление». Если первое положение весьма слабо

аргументировано по принципу ex silentio 41, то второе никак не

обосновано.

Высказывания ряда авторов явно связаны со словами

Д. Флетчера42, жившего в Москве в 1588—1589 гг. В числе причин,

объясняющих значительный вывоз сала из России, была по

Флетчеру, и та, что зажиточные люди пользуются восковыми

свечами, а бедные жгут лучину. H. M. Карамзин 43 вывел

отсюда, что сальных свечей делали мало, т. е. в применении их в

XVI в. не сомневался. Н. И. Костомаров44, говоря о

значительном упадке вывоза сала в XVII в., объяснял его также и

распространением в России сальных свечей. В этой связи он сослался

на слова Флетчера про XVI в., т. е. по существу поддержал

взгляд Терещенко.

Еще дальше пошел И. Барщевский. Ссылаясь на Терещенко,

он писал: «Сальные же свечи явились в употреблении только со

времен Петра» 45. Высказывание Н. Аристова мы уже привели.

Н. И. Фальковский46 осветил вопрос словами

Сальные свечи. Карамзина 43, хотя и сослался на Флетчера.

Советская исто- п и г> п -

риография п- "¦ Воронин4', говоря, что в домонгольский

период дома бедных людей освещались лучи-

ьой, а богатых — свечами, не приводит ни одного показания о

сальной свече. Мы не нашли такого и по 1500 г., просмотрев

упоминания о свечах в русских летописях, актовых материалах

и новгородских писцовых книгах 1495—1505 гг.48

Между тем в «Очерках истории СССР» сказано, что в XIV—

XV вв. «в зажиточных домах комнаты освещались сальными

свечами» 49, причем приведены только слова «свечи скаше» из

источника начала XV в. — «Житие Сергия Радонежского».

Однако глагол екать 50 приложим только к изготовлению восковых

свечей. Соответственно, в лицевом «Житии» 51 четко изображено

закатывание светильни в воск.

По словам М. Г. Рабиновича, в Москве, «в слоях XV—

XVII вв., часто встречаются глиняные подсвечники с ... широкой

круглой подставкой, чтобы сало не капало на стол» 52. Но

доказан ли материал свечи этой формой подставки? В 1964 г. тот же

автор пишет, что подсвечники в домах рядовых москвичей

находятся с XVI в. и что сальные свечи «были роскошью» 53. Между

тем сало стоило дешевле воска, а свечи могли применяться и

без подсвечников. Остальные показания за XVI в. будут

рассмотрены ниже.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ I

1 Н, И. Костомаров Очерк торговли Московского государства в

XVI и XVII ст.] Собр. соч.,.кн. 8. СПб., 1906, стр. 376.

2Н. Аристов. Промышленность древней Руси. СПб., 1866, стр. 132.

Примечание.

18

3 Л. В ее и н. См. гл. IV и книге: «Историко-стат. обзор промышленности

России». Под ред. Д. А. Тимирязева, т. II. СПб., 1886, стр. 1, 2.

4 Ф. К. Р о г е и г а г е и. Мыла, их хим. состав и дезинфицир. свойства.

Диссерт. иа степень магистра фармации. СПб. 1900, стр. 3.

5 П. И. Ш ест а ков. Вестннк жировых веществ, № 6, 1901, стр. 138.

6 В. П. Благовещенский. Мыловарение. Полное руководство для

приготовления всевозможнейших сортов мыл. СПб., 1909, стр. V, 1 — 10 и ел.

7 Нам ясен источник этой характеристики. Оиа почти дословно взята m

компилятивной книги Л. В. Тенгоборского, написанной в Париже. Но там

речь о мыле середины XIX в., а Благовещенский обобщил все плохое. См.

Л. В. Т е н г о б о р с к и й. О производительных силах России. Часть 2,

отд. 2. Пер. с фраиц. СПб., 1858, стр. 454.

8 Мыловаренное дело, № 8, 1913, стр. 119—120; Справочная книга

мыловара и мылозаводчика... (ред. Б. Г. Пантелеймонов). СПб. A912?),

стр. 114.

3 Н. Н. Любавнн. Техннч. химия, т. VI, ч. 2. М., 1914, стр. 954.

10 П. И. Вальден. Очерк нсторин химии в России. В кн.: А. Л а-

денбург. История развития химии. П. Вальден. Очерк... Одесса, 1917,

стр. 373.

4 А. Ф. Большаков. Обзор состояния мыловаренной и стеариио-

во-свечной промышленности в России.— Вестиик жировой промышленности,

№ 1, 1919, стр. 3.

12 И. М. К У л и ш е р. Очерк истории русской промышленности. Птг.,

1922, стр. 31, 95, 96, 128.

13 Г, С. Рабинович (Новгородские ремесла XVI в.— Уч. зап. Лен.

гос. пед. ин-та им. Герцена, т. XXXIX. История СССР, 1941, стр. 177)

возразила на это, что у Чечулина данные по Новгород, земле, а там

банщиков называли «баеищиками».

14 И. М. Кулишер. Очерк истории русск. торговли. Птг., 1923,

стр. 136, 132.

15 С. К о л л и н с, Нынешнее состояние России... М., 1846. См. предисл.

П. Киреевского, стр. VII. Кулишер цитир. русск. перевод 1841 г. (с

франц. пер.).

16 И. М. Кулишер. История русск. народн. хозяйства, т II. М., 1925

стр. 204, 205, 294, 308, 325, 330, 424.

17 В. И. Пичета. История иародн. хозяйства в России XIX—XX вв.,

2-е изд. M., I923, стр. 85.

18 БСЭ, т. 40, 1938, стр. 679 (Автор — Т. Кефели).

та БСЭ, 2-е изд., т. 28, 1954, стр. 615—616 (Автор — Д. А.

Рождественский).

20 В. Ф. Глибии. Местные (Самарканд, области) хоз. мыла, их

состав, санитар, оценка... Каид. дисс. Самарканд, 1943, стр. 5—7. Фонд Гос.

центр, мед. биб-ки, М.

л Н. А. Богоявленский. О иекот. элементах гигиены и

санитарии в быту древней Руси.— Гигиена и санитария, № 3, 1948, стр. 48.

22 Он же. Древнерусское врачевание в XVI—XVII вв. Источники для

изучения истории русской медицины. М., I960.

23 Н. А. Фигу ров ский. Об одном старинном сборнике хим.

рецептов,—Труды ИИЕиТ АН СССР, т. II. М., 1948, стр. 240.

24 Личное сообщение Н. А. Фигуровского автору (М., 1950).

25 Н.| И. Фальков ский. Указ. соч.. стр. 308, 309.

26 С. В. Бахрушин. Науч. труды, т. I. M., 1952, стр. 34, 44, 103, 104,

147, 149, 172, 182, 184, 196, 197 и др.

27 С. А. Дмитриев. Мыла н новые моющие средства. М., 1953,

стр. 4—6.

28 А. Ф. К а п у ст и и с к и й. История неорганич. и физич. химии в

России. M., I949, стр. 6.

29 И. Б. Ад ель, С. С. Драгунов. ЖФХ, т. 28, 1954, стр. 576.

30 Ф. С. Касаткин, И. М. Т о в б и н. МЖП, №4, 1954, стр. 33;

М. П. Беспятов. Там же, стр. 34—36.

2* 19

31 История естествознания в России, т. I, ч. 1, 1957, стр. 89, 100, 101.

Автор главы — Н, А. Фигуровский.

32 Цитируется фраза Изборника XIII в.: «Оусоп, рекше мыльная трава»

(о ней см., в Приложении I).

33 П. Г. У г р ю м о в. Синтетич. моющие средства — Химия в школе,

№ 5, 1958, стр. 16.

34 H A. Фигуровский. Химия в допетров. Руси.— Химия в школе,

№ 2, 1961, стр. 29.

35 Н. А. Фигуровский. Химия в допетров. Руси. В сб.: «Очерки по

истории химии». М., 1963; стр. 373, 374, 376, 391, 392.

36 См. гл. IX, примеч. 1.

37 А С. К л ю ч е в и ч. Скачок на два столетия в истории мыла на

Руси— МЖП, 1964, № 8, стр. 4.

38 Возраст и профессия мыла (собрал В. А. Дроздов).— Химия и

жизнь, № 6, 1965, стр. 85. В кавычках приведены слова редакционного

введения к статье.

3.?fM. А. Лунина. Синтетические моющие средства. М., 1967, стр. 5.

40 А. Терещенко. Быт русского народа, ч. I. СПб., 1848, стр. 156.

41 Из молчания.

42 Д. Флетчер. О государстве Русском. СПб., 1905, стр. 12.

I .4? Н. М. Карамзин. История государства Российского. Изд. 5-е,

кн. III. СПб., 1843, стр. 144.

44 Н. И. Костомаров. Указ. соч., стр. 407.

45 И. Баршевский. Историч. очерк г. Ярославля.— Труды Яросл.

губ. уч. арх. комиссий, кн. 3, выщ 4. Ростов — Ярое, 1900, стр. 34.

46 Н. И. Фальковский. Указ. соч., стр. 310.

47 H. H. Воронин. Жилище. Гл. IV в кн.: История культуры

древней Руси. Домонгольский период. I. Материальная культура. М.— Л., 194S,

стр. 232.

48 Мы руководствовались Перечнем в кн.: Г. Е. К о ч и н. Материалы

для терминологии, словаря древней России. Л., 1937, стр. 313.

49 Очерки истории СССР, т. II. ч. 2 (XIV—XV вв.). М., 1953, стр. 395.

50 См. И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского

языка, т. III. СПб., 1912, стр. 367; В. Даль. Толковый слонарь живого вели

корус. языка, tj IV. M., 1956, стр. 193—194.

51 ВБЛ. Рукоп. ф. М. 8663, л. 123. На рисунке рукописи (конец XVI в.)

кусок исходного материала и готовые свечи — цвета воска. См. также:

А. В. Арциховский. Древнерус. миниатюры как историч. источник. М.,

194U, стр. 190.

52 М. Г. Рабинович. Из истории быта гор. населения Руси в

XI—XVII вв.—Сов. этнография, № 4, 1955, стр. 53.

53 Он же. О древней Москве. М., 1964, стр. 244.

ГЛАВА 11

ИСТОЧНИКИ

Описи фондов государственных исторических

Основные направ- арХИВ0В мало детализованы: материалы по

лення поисков ис- v v

точников нашей теме по ним не выявляются; если в

описях и упомянуто об отраслях

промышленности, то переработка жиров — в составе «прочих». Поэтому,

хотя нам и удалось собрать ряд архивных материалов, еще

может обнаружиться много нового.

В сводных трудах археологов1 нет почти никаких, сведений

по нашей теме. Знакомство с фондами исторических и

краеведческих музеев, Государственного Эрмитажа и т. д., а также с

рукописями в ряде библиотек, было облегчено советами ведущих

их специалистов, но позволило нам уточнить лишь некоторые

вопросы техники.

Про дофеодальный период историки говорят: «Состояние

источников таково, что в большинстве случаев мы вынуждены

судить о развитии товарного производства по данным о товарном

обращении»2. Часто и этих сведений не хватает. Очень ценны

данные лингвистики.

Основным источником за период IX—XIII вв. являются

летописи. К сожалению, «летописи почти молчат о ремесленниках,

населявших наши города» \ новгородские летописи «говорят о

занятиях жителей вскользь и редко» 4. Цены сообщаются лишь

для лет с особо высоким их уровнем (неурожайные годы

и т. п.). Ряд томов Полного собрания русских летописей был

нами просмотрен, но почти без эффекта. Многое дают

«сказания» иностранцев о Московском государстве (они изучены нами

почти полностью), а также другие зарубежные источники

сведений о славянах и России, но в них далеко не все достоверно.

Говоря об анализе данных кустарной переписи 1894/95 г.,

В. И. Ленин5 требовал строго различать: 1)

товаропроизводителей, работающих на рынок, 2) ремесленников, работающих

на заказчиков-потребителей и 3) тех, кто работает на

скупщиков (и фабрикантов). Мы должны приложить это и к эпохе

феодализма, но встречаемся с большими затруднениями. В

источниках XIV—XV вв. «почти не сохранилось данных,

непосредственно характеризующих товарное производство»2. Только на

21

заказчика могли работать вотчинные ремесленники; уже к

концу XVI в. число их резко упало6. Мелкие производители товара

обычно сами им торговали, могли продавать и скупщикам.

Поэтому часто называют ремесленниками и мелких

товаропроизводителей, есть термин «крупные ремесленники» и т. д.

Сведения о роде занятий населения за период с конца XV и

по XVII в. дают переписные, писцовые, дозорные и т. п. книги.

Опубликованные книги нами просмотрены; в них фигурируют,

как правило, только «черные» люди, т. е. платящие тягло, а

также люди, отбывающие казенную повинность. Если «беломестец»

занимался промыслом, то сведения об этом уже ускользают.

Книги часто не сообщают о занятии хозяина двора, а тем более

тех, кто «во дворе» т. Женщин записывали только вдовых,

владевших дворами. Если промысел и назван, то далеко не всегда

ясно: речь о ремесле или торговле8.

Подмечено, что представители несомненно

распространенных профессий подчас показаны лишь единицами, что просто

невероятно. Текст некоторых писцовых книг был грубо сокращен

при издании: «Печатались лишь имена служилых людей, а из

всех остальных громадное большинство пропущено»9.

Не полны и не точны и сведения за XVIII в. Так, во второй

половине его в купцы записывались почти все городские

ремесленники, даже и не торговавшие. После податной реформы

1775 г. масса купцов записалась в мещане10, но вскоре число

купцов вновь возросло, и более четкое расслоение на сословия

последовало лишь после 1785 г.11. С XIX в. имеются уже

сведения государственной статистики; недостатки ее широко

известны.

Труден вопрос о природе предприятия. Начиная с XVII в.,

заводом (затем и фабрикой) нередко называли ремесленную

мастерскую, общепринятых критериев нет, часто говорят о заводе

ради краткости. Журнал «История СССР» недавно отметил,

что «до сих пор нет вполне единодушного понимания некоторых

положений в работах классиков марксизма-ленинизма», как,

например, о разграничении между мелкотоварным и

капиталистическим производством и т. д., и подчеркнул недостаточность

теоретического и конкретно-исторического изучения вопроса12.

По мнению С. Г. Струмилина, «зарождение

Источники _ денежного хозяйства, основанного на товар-

документацией" ном производстве и обращении, началось не

позже второй половины XVI в.» 13, завелись и

книги соответствующих записей.

Приходо-расходные книги монастырей известны в

отрывках с 30-х гг., в основном же — с середины XVI в. Анологичные

записи ряда дворцовых учреждений — с XVII в. Таможенные

книги — почти только с XVII в. (опубликованы далеко не все).

Почти не сохранились книги Москвы и совсем нет книг

Ярославля, Костромы, Казани.

22

В записях таможенных книг обычно фиксированы продавцы,

названия и цены товаров (нередко, однако, стоимость всей

суммы многотоварной явки продавца), иногда и другие ценные

сведения. К показаниям цен следует подходить осторожно, а

особенно— в записях сибирских таможен14.

В таможенных книгах лишь частично отражены сделки

русских купцов с иноземцами15. Данные о внутренней торговле

также не полны. С 1653 г. мелкие и никуда не отъезжавшие

торговцы и товаропроизводители были освобождены от платежа

пошлин с их торговых сделок16. В книгах не регистрировались

сделки на сумму до 1 р.17, по тем временам довольно

значительную. Даже в «Книге записной мелочных товаров...» отражена

лишь одна сделка на сумму менее рубля (на 80 к.I8, так что

по книгам нельзя установить, был ли массовый спрос на мыло,

свечи и т. д.

А. И. Яковлев отметил, что в таможенных книгах «торговцы

и приказчики нередко ложно назывались чужим именем»'9.

Мы охватили сплошным просмотром 20 все публикации

хозяйственных книг за XVI—XVII вв., все рукописные книги

Вологодской службы Соловецкого монастыря21, часть книг

Тихвинского монастыря22, часть книг Государевой и Царицыной

мастерских палат23 и т. д.

Рукописи с таким содержанием — это, как

ческогосо: пРа*ил°. СПИС2К4И С° СПИСК0В-

держания ^- *¦ •Змеевм допускал, что еще Киевская

Русь располагала переводной медицинской

литературой, В. Ф. Груздев25 — что имелась и оригинальная:

оба они считают, что дошедшие до нас рукописи не старше

XVI в.; Н. А. Фигуровский 26 говорит, присоединяя и

химико-технические сборники, о конце XVI — начале XVII в. Н. А.

Богоявленский 27 изучил лечебники XVI—XVII вв. и выявил в части из

них прописи много более давнего времени.

По нашей теме в лечебниках имеется немногое; не увеличили

найденное и консультации у В. Ф. Груздева A950 г.) и Н. А.

Богоявленского A955 г.). В химико-рецептурных сборниках

выявлен весьма ценный материал. Он находит продолжение в

рукописях и публикациях XVIII—XX вв.— общетехнических и

специальных. Эти источники были нами широко использованы (ряд

журналов — полностью). Весьма ценны материалы, собранные

на заводах, личные записи некоторых специалистов и т. п.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ II

1 Назовем лишь некоторые труды: Б. А. Рыбаков. Ремесло древней

Руси. М., 1948; История культуры древней Руси. (см. выше); По следам

древних культур. Древняя Русь. М., 1953; А. В. Арциховский. Основы

археологии. 2-е изд. М., 1955; А. Л. M о н г а й т. Археология в СССР. М.,

1955; В. И. Равдоникас, Старая Ладога, ч. 1 и 2 (Сов. археология,

т. XI, 1949, т. XII, 1950); СП. Тол сто в. По следам древнехорезмийской

цивилизации. М.— Л., 1948; Б. Б. Пиотровский. Кармнр — Блур. Ереван.

23

(ч. 1, 1950; ч. 2, 1950); M. К. К а р г е р. Древний Киев, т. 1. М., 1958;

Б. Б. Пиотровский. Ванское царство (Урарту). М., 1959; А. Л. M о

lira й т. Рязанская земля. М., 1961; С. П. Толстов. По древним дельтам

Окса и Яксанта. Л., 1962; Культура древней Руси., М., 1966.

2 Л. В. Данилова, В. П. Пашу то. Товарное производство на

Русн. (до XVII в. ).—Вопросы истории, № 1, 1954, стр. 119, 120.

3М. Н. Тихомиров. Древнерусские города.— Уч. зап. МГУ, вып. 99.

М., 1964, стр. 128.

4 А. В. Арцнховскнй. Новгородские ремесла.— Новг. историч. сб.,

вып. 6, Новг., 1939, стр.' 3.

5 В. И. Ленин, соч., т. 2, стр. 334, 335.

6 В. А. Петров. Слугн и деловые люди монастыр. вотчин. В сб.:

Вопросы экономики н классовых отношений в Русском государстве

XVI—XVII вв. Л., 1960, стр. 138.

7 П. Симеон. История Серпухова... М., 1880, стр. 133; В. Г. Г е ii-

м а н. Боярин Б. И. Морозов н крупнейшие его вотчинные села... (Труды

ист.-арх. ин-та АН СССР, т. V11I, вып. 2). Л., 1936, стр. 19; Е. И. 3 а о з е р-

с к а я. Развитие легкой промышленности в Москве в первой четверти

XVIII в. М„ 1950, стр. 26, 29.

8 В. И. Шунков. Ремесло в Пскове и Новгороде по данным сыска

1639—1640 гг.—Историч. записки, кн. 5, 1939, стр. ПО.

9 Писцовые кннгн, изд. имп. Рус. географ, о-вом. Указатель, ч. 1. СПб.,

1895, стр. VI. Предисловие Н. Д. Чечулина.

10 Ю. Р. Клокман. Соц.-эк. нсторня русского города. Вторая

половина XV11I в. М., 1967, стр.' 23.

11 X. Д. С ори на. Очерки соц.-эк. истории г. Осташкова в конце

XVIII — первой четв. XIX в. В сб.: Из прошлого и настоящего Калинин,

области. М.— Калинин, 1965, стр. 9.

12 История СССР, 1966, № 1, стр. 70—80. См. также П. А. Хромов.

Экономич. развитие России. М., 1967, стр, 120—121.

13 С. Г. С т р у м и л и н. История черной металлургии в СССР, т. I. M.,

1954, стр. 99. См. также А. Г. Маньков.; Хоз. книги монастырских вотчин

XVI п. ... Проблемы источниковедения, т. IV. M., i95o, стр. 28b.

14 А. Н. Копылов. Условная оценка товаров в сиб. таможнях в

XVII в.— В сб.: Вопросы соц.-эк. нсторин и источниковедения периода

феодализма в России (Сб. к 70-летию А. А. Новосельского). М., 1961, стр. 73—78.

15 Е. В. Чистякова. Псковский торг в середине XVII в.— Историч.

записки, кн. 34, 1950, стр. 219.

16 М. Я. Волков. Отмена внутренних таможен в России.— Вопросы

нсторнн, № 8, 1957, стр. 79.

17 Ю. А. Т их о н о в. Рынок Устюга Вел. в середине XVII в.—Историч.

записки, кн. 39, 1952, стр. 206.

18 Книга записная мелочных товаров Московской большой таможни:

1694 г. С. И. С а к о в и ч. Из истории торговли и промышленности России

конца XVII в. Пруды ГИМ, вып. 50). М., 1956, стр. 83. Далее — С. И. Са-

кович.

'9 А. И. Яковлев (ред.). ТКМГ, т. III. M.—Л., 1951, стр. 628.

20 Это необходимо и прн наличии предметных указателей.

21 ЦГАДА, ф. 1201, оп. 1, кн. 29, 31, 47, 175, 191, 192, 195, 196, 207, 208.

209, 250, 627; оп. 2, кн. 32, 34, 57.

22 Архив ЛОИИ, ф. 132, оп. 2, кн. 1270, 1296, 1297, 1301, 1303, 1304, 1337,

1425, 1426, 1427, 1428, 1462, 1463, 1464, 1465. Мы признательны Г. А. Победи-

мовой за содействие.

ЦА, ф. , , ,

813, 815, 816, 820, 826, 829, 833, 958.

24 Л. Ф. Змеев. Русские древленисанные врачебники. СПб., 1895. отр. 2.,

он же. Русские врачебники. СПб., 1896, стр. 2.

25 В. Ф. Груздев. Русские рукописные лечебники. Л., 1946, стр. П.

26 Н. А. Фигу ров скин. Химия в допетров. Руси. (см. гл. 1, 35),

стр. 372.

27 Н. А. Богоявленский. Древнерус. врачевание, стр. 10, 28.

д

23 ЦГАДА, ф. 396, кн. 632, 637, 638, 645, 646, 648, 659 664, 666, 803, 810,.

85 1 2 3 5

ГЛАВА III

РАННЯЯ ИСТОРИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И СВЕЧЕЙ

В СВЕТЕ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

И ДАННЫХ ХИМИИ

(Мыло и сальные свечи за рубежом с древнейших

времен по XVI в. н. э.)

Здесь и ниже к моющим отнесен и ряд очищающих средств.

Начало применения моющих средств, несом-

ненно, восходит к древнейшим временам. Не

было ни одного народа, который не

пользовался бы теми или иными средствами для очищения кожи и волос

в целях туалетно-косметических и для защиты от насекомых '.

Применялись некоторые типы глин, травы, содержащие

сапонины, благодаря чему сок их дает пену (настои и отвары трав),

зола и зольный щелок и т. п. Природа всех их такова, что

археологами они не выявляются (если не считать сравнительно

поздних находок в банях). Здесь мы остановимся только на

предыстории мыла.

Было ли оно изобретено на определенном этапе истории?

А. В. Арциховский, описав баню в поселении Харакс,

основанном римлянами в Крыму в I в. н. э. (и существовавшем по

середину III в.) отмечает: «Характерно, что именно тогда было

изобретено мыло, не применявшееся до этого никогда. Оно

варилось из жира животных и древесной золы» 2. Но прежде чем

говорить о сколько-нибудь определенном времени изобретения

мыла,— и тем более в Европе,— необходимо условиться, что

мыло — это продукт практически полного омыления жира. Если

же называть мылом (как это делают многие авторы) и близкие

к нему, но менее совершенные продукты, то вопрос о моменте

изобретения отпадает. Эта точка зрения широко распространена,

и мы ниже сохраняем терминологию авторов.

К. Мошински 3 допускает следующее: издавна служил

косметическим целям зольный щелок, еще старше обычай намазывать

волосы жиром. Могло случиться смешение с образованием мыла.

Варианты такой гипотезы развивают также Геллендиен4,

25

Холмс ' и др. Существует и иная гипотеза, которая заслуживает

большего внимания.

Б. А. Рыбаков отмечает, что «химическая сторона обработки

кожи и меха была известна еще со времен неолита» 6. Г. Повар-

нин в 1912 г. подчеркнул, что «...зола — одно из первых

минеральных веществ, химическое значение которого могло быть

учтено первобытным человеком» 7. Случайные наблюдения

могли привести к применению золы при сгонке волоса и также

одновременно с жированием кожи в целях мягчения. А если

костер был защищен от ветра кусками рыхлого известняка, то

к золе мог примешаться продукт обжига — негашеная известь;

наблюдение подсказало, что такая смесь особенно эффективна

при обработке шкуры.

Продолжаем мысль Поварнина: в описанных условиях

нетрудно было заметить, что и кожа рук человека хорошо

очищается смесью такой золы с жиром, и начать специальное ее

готовить. Для подобного рода открытий заимствований не требуется.

«В первоначальной истории,— как писали Маркс и Энгельс,—

каждое изобретение должно было делаться заново и в каждой

местности независимым образом» 8.

Материальная культура Европы сравнительно молода.

Известно, что, например, финикийцы приобретали янтарь с берегов

Балтийского моря, т. е. вероятно общались с населявшими их

племенами, а для нас эти связи особенно интересны в свете

представлений о древней балто-славянской общности или близости.

Весьма ранние связи с Востоком прослеживаются и в истории

народов Средней Азии и других давних насельников территории

нашей страны. Остановимся на материале из истории древнего

Востока.

Ф. Гиббс9 сообщает, что в раннем ассирийском манускрипте

сказано о мытье головы смесью касторового масла со щелочью.

По Р. Форбсу 10, ряд рецептов шумеров Ура говорит о варке

смесей растительного масла, поташа (или соды), древесной

смолы и соли. Шумеры получали, пишет Форбс, некоторого рода

мыло, но не выделяли его из смеси, не дали особого названия.

Для мытья шерсти рекомендовалась зола бука. У Форбса нет

ссылки на источник; у обоих авторов сведения не датированы.

М. Левей и сообщает о шумерских рецептах изготовления

мыла: технического назначения — из масла и поташа, с

высаливанием (примерно XXV в. до н. э.) и жидкого медицинского —

сложного состава и парфюмированного (примерно XXII в. до

н. э.). Отметим, что Э. Андрэ очень скептически смотрит на

дешифровку древних текстов и утверждает: «Ни в Вавилоне, ни

в Ассирии, ни в древнем Египте мыла не знали» и. Но конкретно

он обсуждает лишь один текст XXX в. до н. э.

Рассмотрим более четкий материал. Надпись на цилиндре

Гудеи (Двуречье, XXVI в. до н. э.) упоминает о второстепенном

божестве, смешивавшем поташ с маслом для нужд гарема ла-

26

гашского бога Нингирсу. Этот текст расшифровал Тюро-Дан-

жен, и он сопроводил слово «смешивать» знаком вопроса, а Же-

нуиллак 13 говорит о прямом намеке (allusion) на выработку

мыла. В труде И. Лурье, К- Ляпунова и др.14 сказано с завидной

ясностью: упомянутое божество «попросту... состояло

мыловаром». «Возможно,— добавляют они,— что мыльная вода

применялась также для смачивания шерсти и при работе шерстобита».

В изложении Геллендиена также фигурирует варка, и он делает

вывод, что «должно было получаться некоторого рода мыло» 15.

Но как охарактеризовать продукт, если подлинник все же не

товорит о варке?

Аналогичный вопрос давно дискутировался по поводу

сообщения Плиния ст. |6 B3—79 г. н. э.) о гом, что галлы и

германцы готовят из золы и сала мыло (sapo) — густое и жидкое — и

употребляют его для изменения цвета волос. Одни авторы,

начиная с Марциала 17, видели в этом лишь помаду 18, другие, как,

например, Бекман 19, предполагали, что Плиний упустил

отметить добавление к золе негашеной извести, третьи, как Геллер 20,

что могла быть только зола, но жир брали прогорклый и

получалось пережиренное мыло.

Необходимо вникнуть в этот материал, тем более, что

выводы будут нами использованы и в дальнейшем. Одни читатели

могут обвинить нас в уклоне в химию, другие — в излишней

элементарности и неполноте в освещении химизма, но иного пути

мы не видим.

Если имеются свободные жирные кислоты, то мыло

получается довольно легко — при нейтрализации этих кислот

углекислыми солями— карбонатом натрия (сода) или калия (поташ),—

а тем более свободными едкими щелочами. Нагревание и

перемешивание повышают скорость процесса, но он идет и без этого.

Жиры животного и растительного происхождения сами по себе

нейтральны, т. е. не содержат жирных кислот в свободном

состоянии; для образования мыла требуется свободная едкая

щелочь, тогда как в золе и продуктах ее обогащения имеются

только карбонаты. Это и побудило Поварнина, Бекмана и др.

предполагать смешение золы с известью — тогда по реакции

(с участием воды) появляется свободная едкая щелочь. Или

же нужно допустить прогорклость жира (Геллер), при ней

появляются свободные жирные кислоты, тогда достаточно и золы.

Что «углекислые щелочи не омыляют», сказано рядом авторов 2l.

Посмотрим, однако, с чем имела дело практика. По записям

завода Жукова, говяжье сало, приобретенное в России в1903 г.,

содержало в среднем 4,3% свободных жирных кислот, а

«смешанное» сало — 8,5%. За 1905 г. соответствующие цифры: 9,0 и

9,7%, а в 1913 г. и в сале I сорта нашли 5,6% свободных

кислот22. Ясно, что сало плохого отбора, лежалое и т. д., какое

применялось мелкими производителями мыла, бывало еще

худшим; известно, что при порче сала содержание свободных кис-

27

лот «может доходить до 25% и более»23. Начало омыления

жира углекислыми щелочами было, таким образом, обеспечено.

Известно далее, что эти щелочи под влиянием воды гидро-

лизуются с частичным образованием свободной едкой щелочи,

а гидролиз мыла в присутствии тех же углекислых щелочей

ослабевает, даже подавляется24. Таким образом, процесс

образования мыла легко может начаться и также, за счет сдвига

равновесия, продолжаться, особенно при обновлении зольных

щелоков, нагревании и т. д. К тому же в котле, как правило,

имеются остатки мыла от предыдущей варки. Это мыло

облегчает эмульгирование жира новой загрузки, помогает его омылению.

Эффективность процесса зависела от состава золы, а

состав —: от ее происхождения 2S. В особенности ценилась зола

солянок, т. е. растений, произраставших на засоленной почве.

Их зола содержит, наряду с поташом, довольно много соды, а

натриевые мыла тверже калийных. Практики хорошо

разбирались в сортах золы и продуктов ее обогащения. В 1779 г. Д.

Ладыгин писал, что для «щелока на мыло»... «где зола есть вязовая,

ильмовая, кленовая, ясневая и дубовая», а также «где зола

бывает собою едка, как живет каленая, хотя бы здесь и

Олонецкая, там уже ничего извести не надобно»26 (курсив наш.—

А. К-). В 1821 г. В. Джунковский27 писал (видимо, на основе

немецкой книги Брюкнера, 1802 г.), что аликантская или

карфагенская сода может идти на варку мыла «без примеси

извести». В 1852 г., возражая авторам, отрицавшим возможность

карбонатного омыления сала, М. Я- Киттары28 отмечал, что и

с поташом процесс идет (а позднее добавлял: «не так хорошо

и скоро», как с едкой щелочью), и указывал на гидролиз

поташа. Галлеймор сообщает: «Опыты, в которых старое сало в

течение недели нагревали на паровой бане с карбонатом калия,

привели к превращению в мыло на 80—90%» 18. Еще не

встретив этого указания, мы поставили небольшой эксперимент,

который дал те же результаты29.

Скажем и о растительных маслах, поскольку они

фигурируют в древнейших рецептах. В прогорклом оливковом масле

находили до 25% свободных жирных кислот30, «в практике часто

встречаются случаи, когда кислотные числа касторового масла

достигают 20—30 и более» 3!, т. е. содержание свободных

жирных кислот превышает 10—15%. Очевидно, нельзя еще назвать

мылом продукты, полученные в условиях, описанных Мошин-

ским, надписью на цилиндре Гудеи, Плинием и т. п., но вполне

вероятно, что частично жир омылялся. О том же, но не о мыле,

говорят материалы и древнего Египта — рецепты папируса

Эберса (XVI в. до н. э.) и другие32. (Применение варки давало

пережиренное мыло, степень полноты омыления все возрастала).

Часто отмечалось, что первыми начали выра-

Рим"" батывать мыло римляне в I в. н. э., при этом

ссылались на то, что при раскопках двух

городов, погибших в 79 г. при извержении Везувия, в Помпеях

28

была обнаружена мастерская мыловара, нашли мыло и в

Геркулануме. В. Классовский был в Помпеях в 1847 г. и дает такое

описание мыловарни: «В сенях на полу лежала куча кипелки

(т. е. негашеной извести.— А. К.) тщательно измельченной, и

округленные катышки мыльного теста (так называли в XIX в.

мыльную массу из котла.— А. /(.); и то, и другое заслужило

своей доброкачественностью полное одобрение знатоков в мыло-

варенни. За сенями следует комната с лоханями для сгущения

мыла» 33. Здесь не сказано об очаге с котлом, тогда как Отт

говорит, что найден «мыловаренный завод со всеми приборами

и даже продуктами производства» 34. А. Бэйли 35 даже

утверждает, что римляне еще до нашей эры готовили и употребляли мыло

в значительных количествах 36.

Но имеется и другая точка зрения. Еще в 1875 г. Гофман 37

произвел анализ образца «мыла» из раскопок и нашел, что это

фуллерова земля лишь со следами органических веществ.

Отсюда был сделан вывод, что обнаружена не мыловарня, а

мастерская, где мыли ткани и одежду. Ссылки на статью Гофмана и

признание его выводов очень редки (Гиббс, Андрэ). Фельдгауз 38

считал, что компетентность Плиния несомненна, следовательно,

в Помпеях нашли не мыло, а помаду. Ряд авторов умалчивает

о мыловарне. Одни из них говорят, что вопрос о начале

выработки и применения мыла часто окутан атмосферой легенд39

или темен 40, другие сомневаются в том, что римляне

изготовляли мыло 41 или отрицают использование его для стирки в

древней Италии42. Однако, насколько нам известно, недооценен тот

факт, что на одной из фресок Помпеи «изображена группа лиц,

пускающих радужные мыльные пузыри» 43. А это показывает,

что имелось мыло (причем оно появилось лишь недавно,

привлекло к себе внимание взрослых), тогда как «помада», содержащая

много неомыленного жира, не дала бы такого эффекта. Мыло

помпеян могло быть и полужидким.

Во II в. н. э. врач Гален впервые сообщает об использовании

также негашеной извести (тем самым — каустической щелочи)

при изготовлении мыла, говорит о применении мыла при мытье

тела и при стирке, и относит мыло к числу лучших очищающих

средств 44. Но он же отмечает, что при умывании лица римляне

пользовались в особенности хиосской глиной и другими землями

(глинамиL5. В III в. врач Самоник46 рекомендует натертое

(т. е. твердое!) мыло для очистки (лечения) кожи лица. В IV в.

врач Присциан 47 говорит о мытье головы мылом, упоминает и

о мыловарах. Но все это лишь отрывочные указания, по

существу же «в течение ряда... столетий... тишина» 48. По Лёфлю 49,—-

по крайней мере, до IX в., но это не так.

В дальнейших сведениях не мало противоречий. В частности,

если одни авторы отмечают самые ранние упоминания и подчас

довольно произвольно дают полуколичественные оценки

масштабов выработки (Форбс), то другие хотят указать время начала

29

«заводской» (Ott) или «промышленной» (Мартиненги)

выработки мыла, но критерии не уточняют; даты их много более

поздние. И, наконец, третьи приводят случайные и отрывочные

сведения. Мы ограничимся подборкой в основном самых ранних

и самых поздних (по XVI в.) показаний о нескольких странах.

В Неаполе в начале VII в. имелась гильдия

Италия, Испания мыловаров 50. По меньшей мере с VIII в. изве-

и Франция r TI ^ sin»«

стно производство мыла в Испании Ь1. В

Марселе в IX в. велась выработка мыла и крупная торговля им м.

Марсель продавал также мыло, поступавшее из стран Востока;

возможно, это породило разноречия в показаниях источников:

начало его мыловарения относят и к концу XII в.,53 и к XIII—

XIV вв. 54 В XIII в. мыло изготовлялось, по-видимому, и в

Париже55. В XIV—XV вв. первенство в выработке и

международной торговле мылом перешло к Венеции56.

Эти факты связаны с общими успехами в экономическом

развитии Европы, с тем, что во Франции и особенно в Италии в

период развитого феодализма был достигнут относительно

высокий уровень материальной культуры, стали формироваться

капиталистические отношения. Мыло шло на нужды текстильной

промышленности, на стирку, росло и личное потребление его (не

обязательно в среде высшей знати) в связи с расцветом городов.

Сокращалась домашняя варка мыла.

Благоприятствовали развитию производства мыла местные

условия: наличие морских путей, большие ресурсы оливкового'

масла и золы специально культивируемых растений.

По Форбсу57, начало выработки отдушенных мыл было

положено в Неаполе и Болонье лишь в XVI в., но в этом можно

сомневаться.

Карл Великий в 805 г. потребовал, чтобы во

ермания псгх имперских доменах 58 имелся ряд

ремесленников, и среди них — мыловар 59. «Но таковы были лишь

приказания, действительность им мало соответствовала» 60.

Сведения XIII в. говорят о мыловарнях г. Гамбурга, где сырьем

являются сало и зола. К XIV и XV вв. относятся сведения о

гильдиях мыловаров (совместных со свечниками) уже в

нескольких городах61. Ремесленная выработка мыла развивалась

очень медленно и слабо62. Практиковалась домашняя его варка;

одним из заменителей мыла была моча63.

. В XIII в. центрами мыловарения были города

Бристоль, Ковентри и Лондон. В XIV в.

ввозилось испанское мыло и черное мыло из Франции. Бытовала

домашняя варка мыла, развивалась и ремесленная выработка

белого и черного мыла 64. Технику производства заимствовали

у французов, позднее и из Германии 65. Гиббс приводит рецепт

примерно 1500 г.: на мыло шли сало, оливковое масло из

Севильи, импортная зола и негашеная известь66.

30

В Шотландии до середины XVII в. не было выработки

мыла 67.

... А. А. Сванидзе68 осветила состояние ремесла

швеция Швеции XIV—XV вв. и называет более 90

профессий ремесленников, но среди них нет мыльников (и

свечников; свечи упоминаются, но, возможно, только восковые).

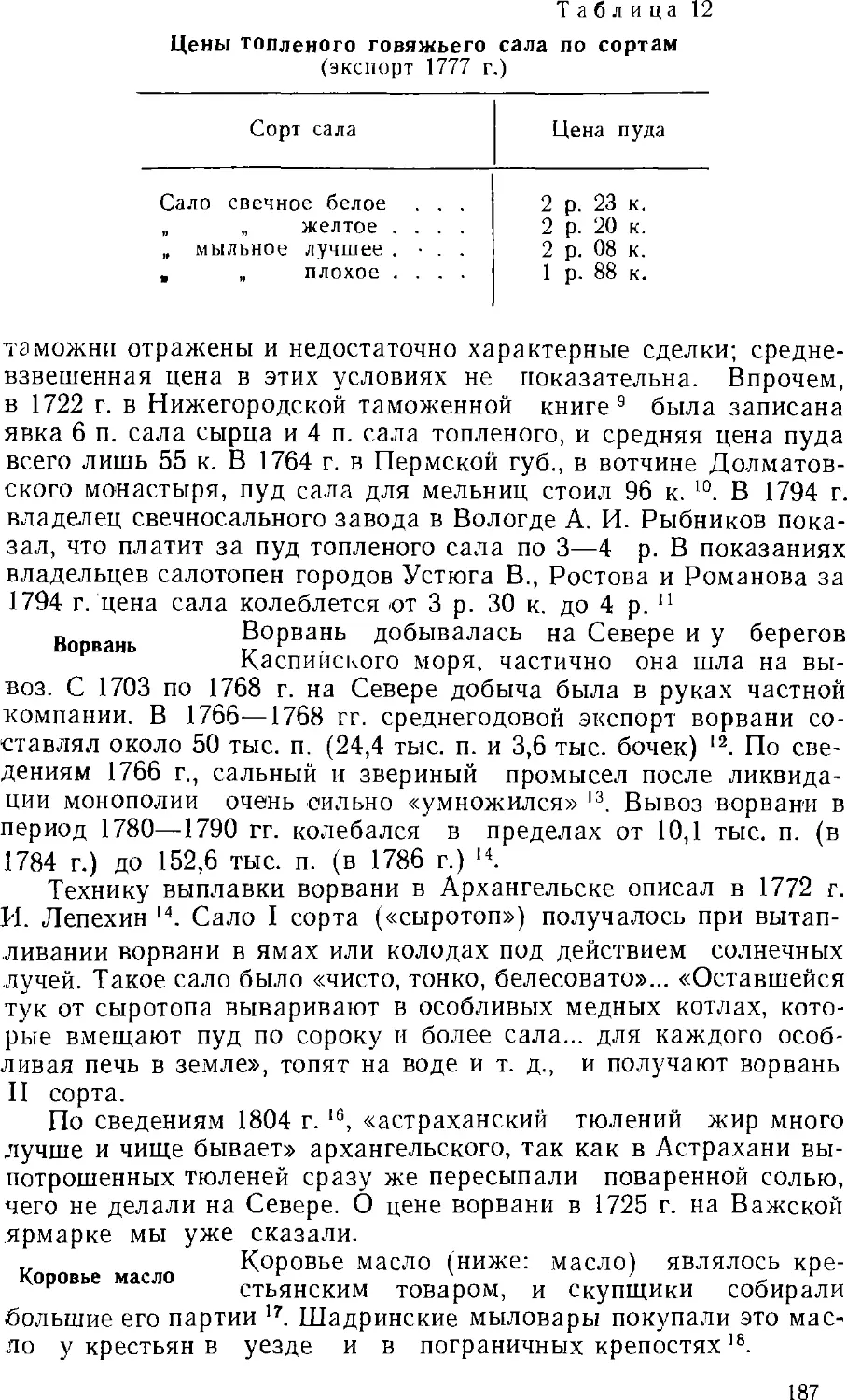

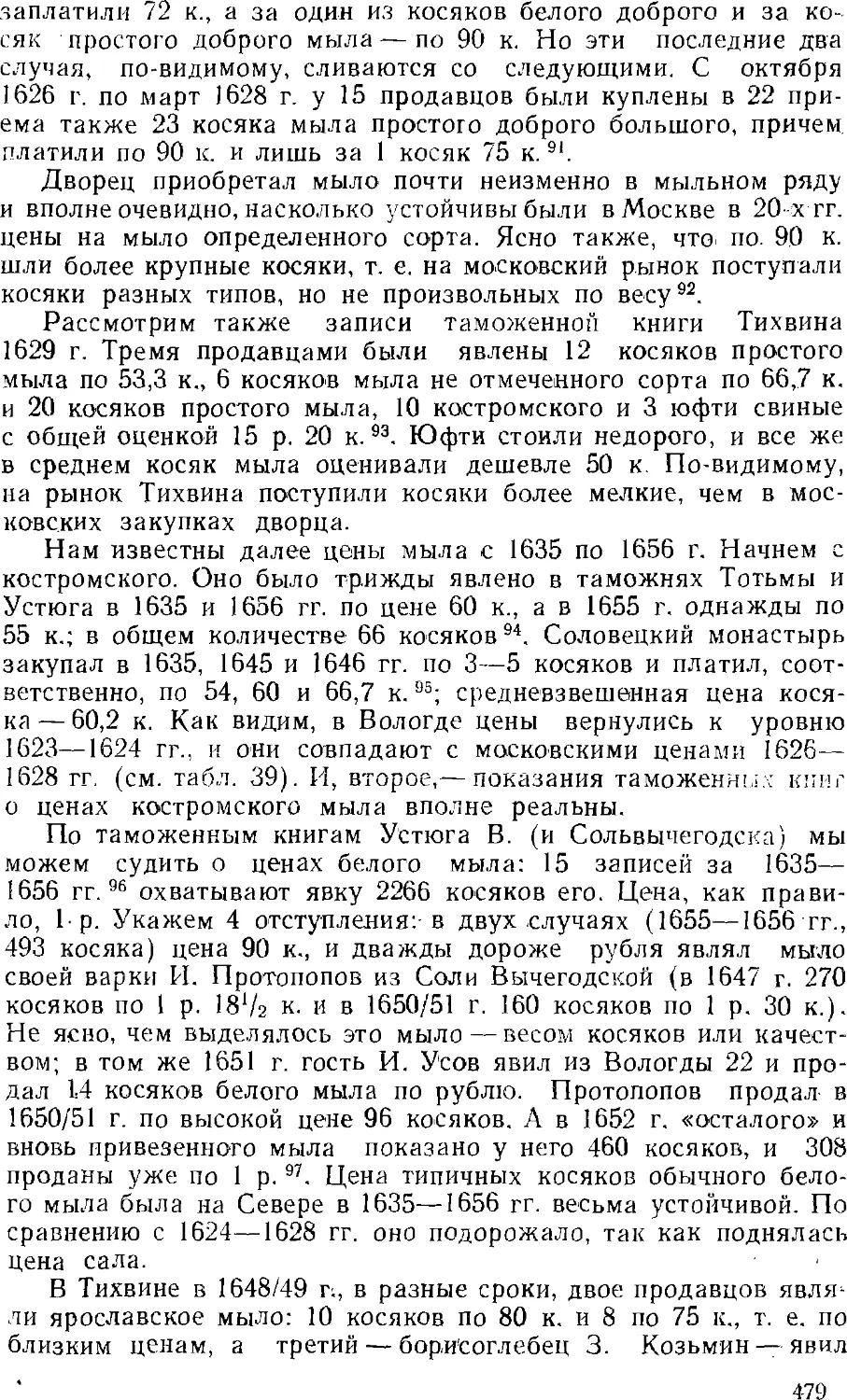

Глубоко изучая вопрос, А. А. Сванидзе, естественно, выходила за