Author: Френч М.

Tags: художественная литература на немецком языке православие философия

ISBN: 978-5-94668-156-8

Year: 2015

Text

Михаэль Френч

Лик

Премудрости

Îoctokj

Санкт- Петербург

2015

УДК 821.112.2.141.332-333

ББК 86.372-87.3(2)6

Ф87

Френч М.

Ф87 Лик Премудрости / Пер. с нем., вступ. ст. и примеч. Н. К. Бонецкой. —

СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2015. - 527 с; ил.

Современный немецкий философ Михаэль Френч (род. в 1948) может

вызвать в памяти «возрожденские» фигуры русских философов Серебряного

века благодаря своей научной универсальности и постановке глобальных

мировоззренческих проблем. Но близость к русскому духу М. Френча этим не

ограничивается: знаток русской религиозной философии, в своей историко-

философской (и одновременно самобытно-концептуальной) книге «Лик

Премудрости» мыслитель выстраивает историю западноевропейской философии

таким образом, что ее синтезом и вершиной оказывается русская мысль

рубежа XIX—XX вв. (В. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков). Русская

философия, оказавшись тем самым в контексте европейского философского

развития, обнаруживает глубины, неведомые прежде и знатокам.

Культуролог, правовед и искусствовед М. Френч, подобно В. Соловьеву,

стремится преодолеть «отвлеченные начала» западного мышления, расширяя

тем самым представление об истине.

Книга рекомендуется всем, кто интересуется как западной философией, так

и философией отечественной.

Перевод выполнен по изданию:

Michael Frensch. Weisheit in Person. Das Dilemma der Philosophie

und die Perspektive der Sophiologie. Novalis Verlag Schaffhausen, 2000.

ISBN 978-5-94668-156-8

© M. Френч, 2000

© H. К. Бонецкая, перевод, вступительная

статья, примечания, 2015

© ООО «Издательство "Росток"», 2015

Оглавление

H. К. Бонецкая. К истокам софиологии 9

Михаэль Френч

ЛИК ПРЕМУДРОСТИ

Введение. Синтез традиции Премудрости и персонализма Нового

времени 27

1. Русская религиозная философия как философское учение о Софии ... 27

2. Идея «великого синтеза» Соловьева 28

3. Две формы метафизики 29

4. Третий род метафизики 32

5. Софиология как продолжение традиции положительной философии . 33

Часть I

ЦИМЦУМ И СОФИЯ

Отрицательная философия,

положительная философия и софиология

I. Божественное отступление и возникновение мира 39

1. Идея божественного отступления Исаака Лурия 39

2. Ступени возникновения мира по Якобу Бёме 48

a) Гнозис Якоба Бёме 50

b) Цимцум как эвристический принцип для понимания ступеней

сциенции 54

3. Заключение: Лурия, Бёме и Шеллинг 61

IL Трансцендентность и троичность 63

1. Введение: дурная и истинная трансцендентность 63

2. Формы дурной трансцендентности 65

a) Вытеснение Бога в деизме 65

b) Отрицание Бога в атеизме 68

c) Отождествление Бога и мира в пантеизме 72

3. Переход Шеллинга к истинной (guten) трансцендентности 75

4. Абсолютный дух и его образы 79

е^ ОГЛАВЛЕНИЕ ^)

5. Божественная перестановка и тринитарное развитие 82

6. Промежуточный результат: монотеизм как философское

развитие деизма, атеизма и пантеизма 86

7. Шеллинг и Лурия 89

8. Шеллингова концепция абсолютного духа и учение о Троице

Булгакова 92

9. Шеллингова теория перестановки и софиологическая идея

согласия 97

10. Перспектива: цимцум и четыре причины (causae) 104

a) Основание отношения «субъект-объект» 104

b) «Совершенно Другой» — первоначальный эйдос 106

c) Экскурс о любви 107

d) Обоснование четырех «causae» ПО

III. Присутствие отсутствующего 112

1. Введение: диалектика бытия и небытия 113

2. Априорный эмпиризм 115

a) Начало (Prinzip) априорного эмпиризма 116

b) Выведение первоначала 118

c) Круговая структура логической науки 119

3. Чистое бытие как ничто 120

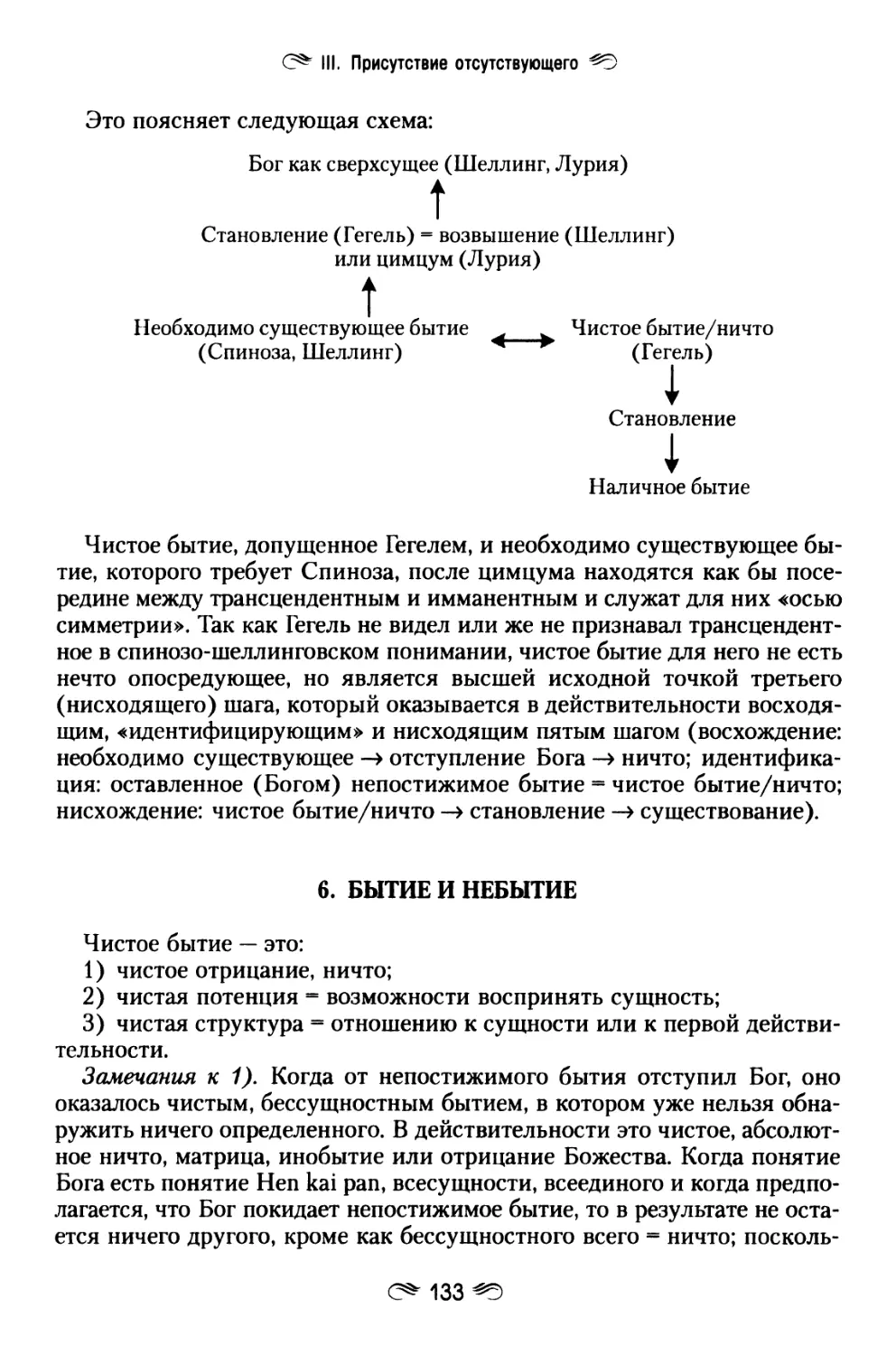

4. Шеллингова концепция непостижимого бытия 124

5. Отношение между непостижимым и чистым бытием 128

6. Бытие и небытие 133

7. Цимцум как условие диалектики 137

8. Развитие понятия личности из идеи цимцума 138

a) Гегелевское «одно» и многие «одни» 139

b) Условие возможности «одного» 141

c) Значение жертвы 143

d) Откровение как полагание множества 145

IV. Лик Софии 147

1. Введение: от чистого принципа к сущности 147

2. Понятие Софии у Шеллинга 149

a) Появление (das Hervortreten) Софии 151

b) София как пришедший к самому себе человеческий разум 152

c) Выводы 153

3. Опыт Соловьева и его понятие Софии 153

a) София как Вечноженственное Бога 156

b) Существование in propria sua natura 157

c) Возможность личной встречи 158

d) Сравнение концепций Шеллинга и Соловьева 159

4. Сущность Софии согласно Павлу Флоренскому и Сергею

Булгакову 162

a) Понимание Софии Флоренским 162

b) Премудрость Божия (Sapientia, Sophia) у Фомы Аквинского . 164

е^ ОГЛАВЛЕНИЕ ^э

c) Божественная София внутри Троицы (согласно Сергею

Булгакову) 165

d) Соотношение Булгакова с Фомой Аквинским и Флоренским .. 168

5. Заключение: Sophia divina и Sophia creata 172

Часть II

ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ

Основные черты западной метафизики

V. Образ и подобие 177

1. Введение: история двух понятий 177

2. Религиозно-философский подход к библейскому рассказу

о сотворении мира 179

a) Сэлэм и демут 179

b) Две первые главы книги Бытия 180

c) Человек в шестой день творения 182

d) Человек в Эдемском саду 183

e) Представление о свободе в книге Бытия 185

f) Следствия различных способов понимания свободы 187

g) Два порядка 188

3. Дальнейшее развитие учения об образе и подобии 190

a) Similitudo и dissimilitudo в патристике и в эпоху

византийского иконоборчества 190

b) Усвоение учения отцов в Средние века 192

c) Различение личности и сущности в Новое время 194

VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] 196

1. Введение: самосознание средневековой философии 196

2. «Первое начало» и помрачение imago 199

a) Семь свободных искусств 199

b) Принципы познания 200

c) «Собор познания» высокого Средневековья 201

d) Понятие природы 202

e) Вызов номинализма и новое открытие природы 204

f) Помрачение образа Божия (imago) 207

3. Второе начало метафизики и возвышение similitudo 209

a) «Analogia entis» у Фомы Аквинского 209

b) «Собор познания» — основа учения Фомы Аквинского

о многоступенчатом праве 211

c) Приведение intellectus'a в «пассивное состояние»

и «разрушение» analogiae entis у Генриха Гентского

и Иоанна Дунса Скота 213

4. Третье начало: философия как «точная имагинация» и новое

открытие образа (imago) у Николая Кузанского 217

a) Совпадение противоположностей как точная имагинация ... 219

b) Новая оценка интеллекта 221

е^ ОГЛАВЛЕНИЕ ^э

c) «Ступени совпадения противоположностей» и возведение

заново «собора познания» 222

d) Два основания вещи (der res) 224

e) Интегральная логика как логика моральная 226

/) Выводы 234

5. Итоги и перспективы 235

VIL Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] 237

1. Введение: новая метафизическая традиция 237

2. Христологические основы понятия личности 238

3. «Субъективация» естественного права в эпоху позднего

Средневековья 240

a) Учение о праве Фомы Аквинского 240

b) Францисканское обращение естественного права

в субъективное право 241

4. Сумерки права в Новое время и пробуждение личностного

сознания 243

a) Возвышение совести и переход к двухступенчатому праву

у Гуго Гроция и его школы 244

b) Преобразование естественного права с помощью

реконструкции «естественного состояния» у Томаса

Гоббса (1588-1679) 246

c) Методологически новое обоснование естественного права

и преодоление Аристотелевой этики в «Ethica

Universalis» Самюэля Пуфендорфа (1632—1697) 249

d) Упразднение естественного права и переход

от двухступенчатого к одноступенчатому праву у Руссо

(1712-1778) 252

5. Открытие Кантом ценности личности и обоснование

моральной логики как логики метафизики свободы 256

a) Логическое начало практического разума 259

b) Возражение Макса Шелера против возможности моральной

логики 261

c) Моральность практического разума у Канта 263

6. Отделение Кантом права от нравственности в «Метафизике

нравов» и соединение их в философии права Гегеля 266

a) Внутреннее и внешнее законодательство по Канту 266

b) Подтекст философии права Гегеля 268

c) Преодоление Гегелем познавательной робости критицизма

и последствия этого для метафизики свободы и развития

права 271

7. Выводы и перспективы 276

(^ ОГЛАВЛЕНИЕ ^

Часть III

СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ

Софиологический вклад в преодоление

дилеммы философии

VIII. Софиологая как метафизика свободы. Понятие Богочеловечества

у В. Соловьева 281

1. Введение: «сверхчеловек» Ницше и сумерки метафизики

свободы 281

2. Будущее метафизики свободы по Соловьеву 284

a) Глубинные источники метафизики свободы по Соловьеву 285

b) Антропологические предположения 289

c) Первобытное состояние в понимании Соловьева 290

d) Грехопадение как переход от первобытности в природное

и общественное состояния 292

e) Преодоление природного состояния 293

f) Богочеловек как путь и цель воссоединения 295

3. Воплощение Богочеловека 296

a) Софиологический образ Бога у Соловьева как ответ

на полемику деизма и пантеизма 296

b) Исторический процесс становления человека 298

c) Сущность Богочеловечества Иисуса Христа 300

d) Спор с раннехристианскими ересями 301

e) Одно Лицо и две природы 304

4. Универсальное значение Богочеловека 305

a) Три искушения в пустыне 306

b) Софиологическое истолкование Гефсимании и Голгофы 308

c) Церковь как воссоединение Божественного и человеческого

начал 309

5. Истолкование западной истории 310

a) Искушение волей к власти 312

b) Искушение рационализмом 313

c) Искушение материализмом 314

6. Синтез Запада и Востока 315

IX. Софиология как метафизика сущности. Критика отвлеченных

начал и осуществление всеединства 320

1. Введение: восстановление «собора познания» 320

2. Sensus и его критика 322

a) Сенсуализм 323

b) Научный эмпиризм 324

c) Позитивизм 327

3. Ratio и его критика 329

a) Догматический рационализм 330

b) Критический рационализм 330

c) Критика критического рационализма 331

е^ ОГЛАВЛЕНИЕ ^э

d) Переход к абсолютному рационализму 333

e) Абсолютный рационализм 333

f) Критика абсолютного рационализма 335

g) Переход к идеализму 336

4. Intellectus и его критика 336

a) Субъективный идеализм 337

b) Критика идеализма Фихте 338

c) Переход к идеализму Гегеля 339

d) Панлогический идеализм 339

e) Критика идеализма Гегеля 340

f) Переход к идейному монизму 341

g) Идейный монизм 341

h) Критика идейного монизма 344

г) Переход к теологии 346

5. Теология («Deus») 347

a) Догматическая теология 347

b) Историко-критическая теология 348

c) Критика отвлеченных начал теологии 350

d) Переход к мистическому измерению 351

e) Свободная теософия 352

6. Софиология и положительная философия 353

7. Цельное знание и свободное творчество 355

Чясть IV^

СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ

Итоги и перспективы

X. Синтез или единство двух. Итоги и перспективы 361

1. Два пути к Софии 361

2. Перспектива: соединение двух путей и свободное творчество ... 370

a) Воспоминание о Божественном отступлении 371

b) Пути личности и сущности 372

c) Встреча, или Скрещение двух путей 378

d) Единство двух и свободное творчество 382

Примечания 389

Указатель имен 517

H. К. Бонецкая

К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ

Ш

мя современного немецкого философа Михаэля Френча в

нашей стране знакомо пока что лишь узкому кругу читателей. Но

публикация на русском языка книги Френча «Лик

Премудрости» — явление внутренне закономерное. Дело в том, что доктор

Френч — один из тех немногих людей на Западе, кто не только

глубоко проник в мир русской религиозной мысли, но и принял ее

вызовы. Френч, чей творческий путь приходится на вторую половину XX в.

(он родился в 1948 году), не связан преемственно ни с одним из

направлений новейшей немецкой философии. Для автора «Лика

Премудрости» словно не существует ни экзистенциализма и феноменологии, ни

диалогической философии, ни психоанализа; и если все же говорить

о немецких мыслителях XX в., то проблематизированными у Френча

оказываются лишь взгляды М. Шелера. Но вместо того ведущая роль

в духовном развитии Европы Френчем отводится русским философам —

В. Соловьеву, П. Флоренскому, С. Булгакову. Внимание Френча

направлено преимущественно на софиологию; с этим, видимо, связано то, что

он не учитывает в своей концепции воззрений Н. Бердяева. Зато в ряду

русских мыслителей Френч видит интереснейшего писателя софиоло-

гической ориентации, практически неизвестного в России — Валентина

Томберга (1900, С.-Петербург — 1973, Майорка), и обращается не к одним

опубликованным книгам Томберга, но и к его рукописному наследию.

Френч принял вызов русской философии прежде всего в том смысле,

что глубоко согласился с ее основным тезисом относительно «кризиса

западной философии» и разделил присущий ей пафос «критики

отвлеченных начал». Русский читатель будет приятно удивлен, когда

познакомится с историко-философской теорией Френча, согласно которой

софиологическая система Соловьева является не просто результатом,

но и вершиной всего предшествующего философского развития. В

учении Соловьева, по Френчу, осуществилось столь важное для духовных

судеб европейского человечества соединение двух основных тенденций

философии — «метафизики сущности», связанной со средневековой

онтологией, а в конечном счете восходящей к Платону и Аристотелю,

е^9^5

C^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^

и «метафизики свободы», которая, зародившись в сочинениях

номиналистов и пройдя долгий путь, нашла свое трагическое завершение в

мировоззрении Ницше. Возврат Соловьева к религиозным ценностям не

означает, по Френчу, отхода к средневековой картине мира и, главное,

реставрации средневекового мирочувствования: софиология ценна

именно тем, что требует усвоения достижений науки Нового времени (как

естествознания, так и «наук о духе»), а также предполагает свободу

человеческой личности. Последнее для Френча особенно важно, свобода —

главная ценность его собственного мировоззрения.

Такое, в общем-то, странное явление, как этот русский философский

синтез, смог осуществиться не потому, что Соловьев был то ли умнее, то

ли проницательнее своих современников одного с ним мыслительного

ранга, — хотя бы того же Ницше. Дело здесь в другом — в вещах,

выходящих за пределы позитивного круга явлений. Для Френча оказывается

значимым тот глубинный духовный опыт Соловьева, благодаря которому

русский мыслитель и поэт обрел совершенно новое видение реальности.

Доверие Френча к той соловьевской интерпретации, согласно которой

этот опыт является не чем другим, как непосредственным духовным

контактом Соловьева с Софией Библии и древних гностиков, выразилось

и в том, что свою исключительно богатую смыслами книгу немецкий

автор назвал не как-то иначе, но «Ликом Премудрости». Как историк

философии, Френч не остается в границах чисто имманентного

анализа: исток любой философской концепции он видит в области более

глубокой, чем ratio философии — в той сфере, которую русские мыслители

называли первичными бытийственными интуициями, которую иначе

можно было бы назвать областью веры. Только один простейший

пример. Усвоенное всеми нами еще на школьной скамье гегелевское

динамическое единство противоположностей, казавшееся тогда

софистическим трюком, при углубленном подходе историка идей обнаруживает

свой исток в созерцаниях Я. Бёме: встреча и борьба в «центре природы»

Божественных «гнева» и «любви» (а также других противоположных

начал), открытые опыту Бёме, впоследствии, в пространстве уже чисто

философского дискурса, обрели форму мыслительной «диалектики».

То, что Френч, говоря о русской софиологии и немецкой философии

(а согласно Френчу, «несколько преувеличивая, можно было бы сказать,

что русская софиология родилась из духа немецкого идеализма» !), что

называется, зрит в корень, исключительно ценно для русского читателя.

Действительно, все мы сейчас стоим с некоторым недоумением перед

лицом недавно нами открытого феномена русской философии (ядром же

ее, смысловым центром является софиология). Какова духовная суть

1 Френч М. Лик Премудрости. С. 355 (здесь и далее номера страниц указываются по

наст. изд.).

С^МО^С)

е^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^9

этого феномена? Исчерпывающего, окончательного ответа на этот

вопрос книга Френча нам, конечно, не даст. В ней мы найдем самое

обстоятельное и квалифицированное обоснование глубокой преемственной

связи философии Соловьева, а также Булгакова с поздним творчеством

Шеллинга, а последнего — с Бёме, Баадером и Каббалой, — и здесь,

разумеется, не будет всей правды о софиологии. Но разве это так уж мало?

И есть ли в России самобытные исследования софиологической

традиции, выполненные к тому же на столь высоком уровне?.. Книга Френча

могла бы заполнить зияющую лакуну в изучении отечественной мысли.

Пока, как читатель может заметить, речь у нас идет об

историко-философской «составляющей» книги Френча. Скоро мы увидим, что эта

составляющая — отнюдь не единственная в ней. Но прежде бросим взгляд

как бы с птичьего полета на книгу — на показ в ней истории идей. Труд

Френча находится, как говорится, на стыке истории философии и

истории мистики. Надо сказать, что здесь — основная черта методологии

ученого. Выпускник философского факультета Сорбонны, Френч,

помимо того, в течение ряда лет изучал в нескольких немецких университетах

историю искусств, философию права и юриспруденцию. Его личность

тяготеет к тому, говоря очень приблизительно, «энциклопедическому»

типу, который был характерен для культуры русского Серебряного века.

Источник его вдохновения также можно было бы усмотреть в феномене

немецкого романтизма. Видя в разных областях культуры манифестацию

единого духа, Френч-историк стремится распознать в памятниках

мысли и искусства черты духовных движений эпохи. И если он, к примеру,

анализирует в своих искусствоведческих работах барельефы Шартрско-

го собора или фрески церкви св. Георгия острова Райхенау на Боденском

озере, то цель его — показать, как образными средствами в них передана

духовная борьба, связанная, скажем, с проникновением в Церковь

подспудных эзотерических течений. Кажется, Френч не имеет ни доверия,

ни вкуса к чистому философствованию. «Конек»

Френча-исследователя — поиски духовных истоков культурного явления, и здесь он тоже

оказывается наследником Соловьева и всей традиции русской

герменевтики.

Итак, книгу «Лик Премудрости» можно рассматривать как историко-

философский труд. Разумеется, систематического характера он не

имеет, это не учебник. Содержание книги Френча (в историческом

ракурсе) — это драматическая судьба идеи свободы в европейской философии,

и Френч выбирает в истории мысли наиболее значимые с этой точки

зрения явления, вехи на пути свободы. Начинает он с XII—XIII вв., с

эпохи схоластики. Надо сказать, что здесь — узкая, если так можно

выразиться, область интересов Френча: его диссертационный труд 1978 года

посвящен философии Николая Кузанского и отношению «ученого

незнания» к духовному развитию в Средние века. Специалист смог бы по

(?М1 ^)

(^ H. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^

достоинству оценить анализ Френчем, во-первых, исторических

трансформаций средневековой теории познания в трудах номиналистов

(глава VI). Френч уподобляет ту гносеологию, которую разработали

реалисты, готическому собору2, называя ее «собором познания»

(«Erkenntniskathedrale»): как на фундаменте, этот «собор» стоит на опыте чувств

(sensus); его «этажами» служат рассудок (ratio), разум (intellectus) и in-

telligentia, созерцание духовного мира; «крыша» собора, наконец, — это

deificatio, или обожение, высшая форма знания. И если великий

номиналист, «doctor subtilis» Дуне Скот предложил идею «универсальной»

метафизики — такой, которая приложима как к Богу, так и к творению,

то это означало решающий шаг к разрушению «собора познания»:

главная роль в познании отводилась теперь ratio (при этом рассудок

сближался с человеческой волей), высшие же познавательные формы при

этом оказывались как бы ненужными. Такова ведущая тенденция

средневековой мысли; и когда Николай Кузанский предпринял в XV в.

последнюю попытку учесть все средневековые гносеологические

принципы, то заново выстроенный им «собор познания» отнюдь не был точной

копией того, чьими «архитекторами» были реалисты. В основе «ученого

незнания» Кузанца — некий личный благодатный опыт, описанный им

в «Берилле». И главным для Френча оказывается открытие Кузанцем

активной познающей личности: если в глазах старых метафизиков роль

интеллекта сводилась к зеркальному отражению идей, то у Кузанца

интеллект имеет творческий характер, будучи привязан к познающему

субъекту. Пафосом свободы были проникнуты все значительные

явления мысли позднего Средневековья.

Во-вторых, наряду с гносеологией, также философия права своим

развитием на рубеже Средних веков и Нового времени демонстрирует

постепенное возобладание «метафизики свободы» над «метафизикой

сущности». В седьмой главе своей книги — едва ли не самой богатой по

содержанию — Френч показывает, как, начиная с сочинений Оккама

(XIV в.), мало-помалу в этом направлении происходила перестройка

правового сознания. Судьба средневекового учения о праве оказалась

сходной с участью «собора познания», — ведь оба отражали начавший

колебаться иерархический мировой порядок. Оккам совершил «копер-

никовский переворот» в теории права, выдвинув понятие права

субъективного: к взглядам именно Оккама, родоначальника индивидуализма,

восходят правовые теории XVI—XVII вв. (Г. Гроций и его школа, Т. Гоббс,

С. Пуфендорф). В этих теориях постепенно происходил поворот от

права, связанного с Божественным законом, к рационализированному

естественному праву, определяемому достоинством личности. Как тема фи-

2 Френч-искусствовед, как уже отмечено выше, — специалист как раз по

средневековой готике.

е^ 12 -^э

C^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^Э

лософии Нового времени, утверждает Френч, личность была открыта

в схоластической, а именно, в номиналистской традиции.

Мы сказали, что специалист в области средневековой западной

философии найдет для себя в книге Френча богатейший фактический

материал, скомпонованный и поданный опытной, уверенной рукой.

А для читателя-дилетанта в историко-философских главах «Лика

Премудрости» распахнутся новые перспективы и обнаружатся самые

неожиданные связи. Увы, ни для кого не секрет, что в сознании практически

любого выпускника отечественного университета (даже и

философского факультета) история европейской философии начинается, если

опустить античность, в XVII веке — с Декарта и Ф. Бэкона. И когда русский

читатель, всерьез интересующийся философией, находит в книге Френча

самое убедительное обоснование того, насколько тот же Декарт,

Спиноза, а затем Кант и Гегель преемственно связаны с категориями и интуи-

циями средневековой схоластики, то это может означать для такого

читателя новое философское рождение. Мы специально останавливаемся

на этом пропедевтическом моменте труда Френча, стремясь, во-первых,

дать характеристику философского стиля ученого, а во-вторых, указать

на практическую заинтересованность отечественных философских

кругов в такого рода труде.

Проводя идею свободы, неразрывно связанную с учением о

моральном бытии — ens morale (а также с гносеологией), через воззрения

Руссо, Канта, Фихте, Гегеля, Френч показывает, как в философском

сознании совершается переход от теоцентризма к антропоцентризму, причем

познающий нравственный человек становится мерой всех вещей. Этот

процесс своей важнейшей стороной имеет то, что у Френча названо де-

субстанциализацией бытия. В глазах философа это явление

отрицательного порядка (его предел — полный нигилизм), но вернее сказать, здесь

налицо исторический трагизм, поскольку десубстанциализация — не что

иное, как плата за открытие личности с ее свободой. Важнейший шаг на

пути десубстанциализации был совершен И. Г. Фихте, когда,

отказавшись от кантовской «вещи в себе» и основав свое «наукоучение» на

одном «Я», он бытию как предмету философского знания предпочел

становление. Эта тенденция с полной отчетливостью выявилась у Гегеля,

который, тем не менее, развивал свою систему, используя категории

субстанциальной онтологии, «метафизики сущности». В Гегеле Френч

видит ту критическую, переломную точку всех этих процессов, из

которой могут исходить два пути философского развития: «Или происходит

отказ от последних предпосылок субстанциальной онтологии (и вместе

с этим — от последних следов imago Dei), что имело место в случае

различных персоналистских и позитивистских (в области права) подходов,

прежде всего, XIX века; или же ставится вопрос, какие изменения

должны произойти с радикальным персонализмом, если он склонен

примись 13 ^э

е^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ «Э

риться с сущностной стороной человека или с imago Dei»3. По пути

соединения личностной свободы с субстанциальной укорененностью в

Боге, утверждает Френч, пошел В. Соловьев. Но «метафизика свободы»

прежде достигла предела своего развития в феномене Ницше,

поставившем под вопрос всю данную традицию. В связи с Ницше Френч говорит

о человеке, утратившем («убившем») Бога и утверждающем свою

свободу, следуя собственной «воле к власти»: такого рода идеал, или последняя

цель «метафизики свободы», не может быть выдержана

экзистенциально. «Трагическая судьба Ницше, — сказано у Френча, — учит ясно и

однозначно: пока некая метафизика, следующая за метафизикой свободы,

считается исключительно со смертью Бога и не считается с Его

воскресением, она — а вместе с ней и человек, который пытается ее применить

экзистенциально и жить в соответствии с ней, — обречены на

крушение»4.

Френч доводит свою специфическую (рассмотренную под углом

зрения идеи свободы) историю философии до начала XX в.:

софиология Соловьева и его последователей подводит черту под

предшествующим развитием и указывает перспективы на будущее. Наиболее сильно

и отчетливо в книге «Лик Премудрости» показан итоговый характер

философских взглядов Соловьева (главы 8 и 9). Обосновывая то, что

софиология — это «метафизика свободы», Френч детально анализирует

«Чтения о Богочеловечестве» Соловьева. Понимание Соловьевым

мирового исторического процесса как взаимодействия Логоса и Софии

или же движения навстречу друг другу Бога и человека (целью чего

является восстановление падшего творения, т. е., по Соловьеву,

преобразование его в единый Богочеловеческий организм) опирается на

признание личности и ее свободы. Последняя понята Соловьевым не в

качестве неограниченной манифестации собственной воли, как то было

в воззрениях Ницше: она заново соединяется им с религиозным —

христианским — принципом. «Это воссоединение, — говорится у Френча, —

сможет произойти только тогда, когда личность свободно откажется от

утверждения своего эгоизма, т. е. ограничит себя»5. Вершина свободы,

по Френчу, — не произвол, но отказ личности от своей свободы. И как

мы увидим ниже, для философа принципиально то, что не только

религиозный человек, но и Бог во Христе (а также в Отце и Духе) еще

прежде человека отказывается от утверждения собственной абсолютной

свободы во имя того, чтобы свою свободу смог осуществить человек. Здесь

Френч идет дальше русских софиологов, развивает и обогащает софио-

логические принципы.

3 Френч М. Лик Премудрости. С. 277.

4 Там же. С. 284.

5 Там же. С. 286.

(2^14^Э

e^ H. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^Э

Доказывая, наконец, что софиология — это «метафизика сущности»,

исследователь рассматривает «Критику отвлеченных начал» Соловьева

и «Трагедию философии» Булгакова, где русскими мыслителями была

заново поставлена проблема сущности, или идеи, В софиологии

совершается восхождение от отдельной идеи к идеям более общим, а в конце

концов — к всеобщему организму идей, всеединству. Всеединство,

считал Соловьев, не выводится аналитически из его элементов, но

добавляется к ним синтетически. Ясно, что речь идет о Софии и ставится вопрос

об опыте, затрагивающем сущность. В знании, которому может

открыться истина всеединства, должны соединиться элементы мистико-бого-

словский, научный и философский. «Критика отвлеченных начал, —

подытоживает свой анализ немецкий автор, — привела мышление к

четырем принципам средневековой метафизики сущности и к

соответствующим им формам знания, развитым, в частности, в Новое время6, —

но, сверх того, одновременно привела к требованию некоей новой,

современной формы метафизики сущности, которая считается с

развитием мысли в Новое время — привела к свободной теософии как

организации цельного — мистического, рационального и эмпирического знания»7.

Жаль, что утопический проект Соловьева Френч, в свою очередь, не

подвергает критике: развитие в XX в. концептуальной стороны

софиологии, а в конце столетия — соответствующей сектантской практики8 дает

к тому богатый материал. Но, как сообщил нам автор «Лика

Премудрости», есть надежда на то, что его книга будет иметь продолжение, из

которого читатель узнает о новой жизни идей Соловьева уже после его

кончины в 1900 г.

Итак, исторический аспект играет в книге «Премудрость в личности»

важную роль: становление идеи свободы в европейской философии, по

мнению ее автора, как к некоей вершине, привело к русской

софиологии. Теперь нам надлежит обратиться к тезису, выдвинутому нами

раньше: исторический аспект в труде Френча не единственный, и он даже не

определяет композицию книги. Немецкий ученый сам называет свое

исследование «попыткой религиозно-философского обоснования софио-

6 В другом месте своей книги Френч говорит о том, что каждый «этаж»

развалившегося средневекового «собора познания» («этажи» эти суть четыре средневековых

метафизических принципа — sensus, ratio, intellectus и Deus) в Новое время

сделался предметом особой философской рефлексии; так появились на свет

английский эмпиризм, французский рационализм, немецкий идеализм и русская

софиология соответственно (Там же. С. 499, прим. 2).

7 Там же. С. 352.

8 На отечественной почве явно софианскими сектами являются, к примеру,

«Богородичный центр» и «Белое братство» с их мистико-феминистским уклоном; со-

фийными чертами отмечены, впрочем, практически все течения в современном

неоязычестве.

е^15^э

е^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^Э

логии» (с. 29), и, на наш взгляд, главная ценность его концепции — в

выявлении наиболее фундаментальных метафизических и богословских

софиологических предпосылок. Первой и важнейшей из них является

предположение о том, что прежде творения мира Бог совершает

отступление, отход в Свою сокровенную глубину: это первый творческий

акт, тогда как эманация или же «творение из ничего» — любой выход

Божества из Себя — оказывается при сотворении мира лишь вторым

Божественным деянием. Традиционному богословию (и не только

христианскому) эти представления не знакомы. Френч сообщает, что

Божественное отступление проблематизируется в Каббале, — а именно,

у каббалистического мыслителя XVI в. Исаака Лурия. Отход Божества

в Себя, предшествующий собственно творению, Лурия называет «зод ха

цимцум», и этот термин означает тайну вольного самоограничения

Абсолюта ради того, чтобы могло возникнуть Его «другое» — свободное

творение. Любая разновидность софиологии, как показано у Френча,

явно или скрыто базируется на допущении цимцума; каббалистический

цимцум — основополагающее необходимое представление софиологи-

ческого богословия9.

Но почему так тесно связаны между собой представления о Софии

Премудрости Божией и предвечном Божественном отступлении? Дело

9 Примечательно, что присутствие цимцума Френч обнаруживает и у русских софи-

ологов, хотя подробно этого не обосновывает. Гипотеза Френча не лишена

основания, что очевидно и без специального исследования: глубокий интерес

к Каббале Флоренского и Булгакова отразился во многих их трудах. Что же

касается Соловьева, то ему знакомы и имя Лурия, и представление о цимцуме. Вот что

он пишет в статье «Каббала» своего «Философского словаря»: «Умозрительное

учение каббалы исходит из идеи сокровенного, неизреченного Божества, которое,

будучи выше всякого определения, как ограничения, может быть названо только

ен-соф, т. е. ничто, или Бесконечное. Чтобы дать в себе место конечному

существованию, энсоф должен сам себя ограничить. Отсюда "тайна стягиваний" (сод

цимцум) — так называются в каббале эти самоограничения или самоопределения

абсолютного, дающие в нем место мирам. Эти самоограничения не изменяют

неизреченного в нем самом, но дают ему возможность проявляться, т. е. быть и для

другого. Первоначальное основание или условие этого "другого", по образному

представлению каббалистов, есть то пустое место (в первый момент только точка),

которое образуется внутри абсолютного от его самоограничения или "стягивания".

Благодаря этой пустоте бесконечный свет энсофа получает возможность

"лучеиспускания", или эманации (так как есть куда эманировать)» (Философский

словарь Владимира Соловьева. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. С. 153). Следует при

этом иметь в виду, что во всяком случае в русском софиологическом богословии

весьма сильны традиционные тринитарные представления. Вынесение

окончательного суждения по интересному вопросу относительно присутствия интуиции

цимцума у русских софиологов выходит за пределы нашей настоящей задачи —

представления книги Френча русскому читателю.

(?М6^Э

(?^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^Э

в том, что богословски и метафизически София определяется как

граница между Творцом и тварью; но такая граница может возникнуть

лишь в результате свободного самоограничения Абсолюта. Говоря

иначе, только предположение о цимцуме позволяет приблизиться к

пониманию творения из ничего: это самое «ничто», мэоническая первоматерия,

есть то «пустое пространство», которое возникает в Самом Божестве

вследствие Его отступления в Себя. Френч хочет уточнить учение

Соловьева с помощью идеи цимцума, органически сопряженной с софио-

логической метафизикой: «Соловьевская концепция универсума или

вселенной предстает в совершенно новом свете, если взглянуть на нее,

имея в виду понятие цимцума, — даже если сам Соловьев и не помышлял

о Божественном отступлении. <...> То ничто, которое Соловьев

рассматривает как "другое" Бога, постижимо, лишь если допустить

Божественный отход. Другими словами: "прапространство творения", возникающее

при цимцуме у будучи вечным "другим" Бога, есть Его Вечноженственное,

или София»10. Возможно, кого-то смутят физические модели,

приводимые Френчем при разговоре о последних тайнах Божества, — и в этом

есть резон. Но не станем забывать о том, что сам наш язык и мышление

в основе своей имеют совершенно аналогичные, весьма грубые

структуры Эвклидова мира. Описывая цимцум — первый этап творения в со-

фиологическом понимании, — Френч делает все те оговорки об

условности привлекаемых им образов, которые обыкновенно сопровождают,

например, тринитарные богословские построения. Снова вспомним

тезис, выдвинутый в самом начале наших заметок, о том, что Френч

принял вызов русской философии: тезис этот по мере продвижения

анализа книги «Лик Премудрости» наполняется конкретным содержанием.

На данном этапе наших рассуждений можно утверждать, что заслуга

Френча-философа — в соотнесении софиологии с идеей цимцума. А в

связи с этим можно говорить и о прояснении духовных истоков

софиологии, и о выявлении в ней совершенно новых смыслов, и о ее

дальнейшем развитии...

Как мы помним, свобода — ключевое понятие в книге Френча, и об

этом говорилось в связи с ее историко-философским аспектом. Главная

категория метафизической составляющей «Лика Премудрости» — это

цимцум. Свобода и цимцум суть две опоры, два столпа рассматриваемой

концепции, а по Френчу, — любой разновидности софиологии. При этом

они теснейшим образом связаны между собой, являясь фактически

разными обозначениями одной и той же реальности. В самом деле,

свобода, по Френчу, в своем высшем проявлении есть отказ от свободы, есть

жертва. Но можно ли помыслить жертву более совершенную, чем отказ

Френч М. Лик Премудрости. С. 153—154.

е^ 17 ^Э

C^ H. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^

Абсолютного от Своей абсолютности, чем самоограничение

Безграничного?! А это есть не что иное, как цимцум. И цимцумом, по Френчу,

представлена не только высочайшая, абсолютная степень свободы, но

и сама ее суть. Цимцуму Френч придает универсальный характер. Так,

вольный кенозис Логоса и всякое проявление человеческой решимости

«подражать Христу» в качестве своего метафизического истока и

высочайшего образца имеют цимцум. Более того, к цимцуму у Френча

возведены любовь, творчество, личная мистика. По-видимому, в своем

стремлении очертить контуры универсальной софиологии Френч несколько

христианизирует каббалистический цимцум. Так или иначе, немецкий

философ убежден в том, что в основе любого продуктивного, творческого

деяния, — идет ли речь о Боге или о человеке, — лежит свободная жертва

любви, для обозначения которой Френч избирает термин Исаака Лурия.

В связи с цимцумом в книге Френча выстраивается еще один

историко-философский ряд (как видит читатель, богатое содержание книги

в композиционном отношении организовано достаточно сложно):

Каббала в варианте Исаака Лурия — Я. Бёме и его интерпретатор Ф. фон

Баадер — поздний Шеллинг — русская софиология. Связь Бёме с

Каббалой—факт общеизвестный11. Но Френч, разбирая ряд свидетельств

Бёме о его мистических созерцаниях, уточняет и конкретизирует это

утверждение. В «рождении Божества», открытом духовному взору Бёме,

неоспоримо присутствует тенденция цимцума — сжатия, ухода в

собственные недра. Первая глава книги Френча посвящена как раз

обоснованию принадлежности «тевтонского философа» к каббалистической

традиции. К сожалению, Френч не ввел в свою книгу разбора бёмевских

представлений о «деве Софии», столь значимых как раз для русской

философии (Н. Бердяев), — и это притом, что в ее четвертой главе («Лик

Софии») как раз предпринято сопоставление концепции собственно

Софии у различных мыслителей, начиная с Шеллинга (сюда также

включены мысли о Премудрости Божией Фомы Аквината, характерные

именно для западного богословия). Если же говорить о первой главе,

посвященной в значительной своей части Бёме, то нельзя в связи с ней

не думать о русских мыслителях, также весьма внимательных к

созерцаниям герлицкого сапожника. Благодаря Бёме в русское философское

сознание вошло понятие Ungrund'a, — а вместе с ним интуиции добы-

тийственной «всепоглощающей бездны», стихии, «подземного океана» 12.

Для Бердяева, который, по его собственным словам, основал свое дело

11 Так, еще через Ф. X. Оетингера до нас дошло высказывание некоего

«значительного каббалиста» XVII в., согласно которому книги Бёме говорят о Каббале «много

яснее, чем даже Зогар». См.: Вер Герхард. Якоб Бёме. Челябинск: Урал LTD, 1998.

С. 189.

12 Флоренский Я., свящ. Имена. М.: Купина, 1993. С. 226.

е^18^9

(^ Н. К. Бежецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^5

на свободе13, это «безосновное», «несотворенная свобода», есть некий

хаос, в котором в синкретическом слиянии присутствуют потенции как

добра, так и зла. В русской философии бёмевский Ungrund —

обозначение весьма страшной, едва ли не адской метафизической реальности,

грозящей личности гибелью; Ungrund переживается русским человеком,

пожалуй, во фрейдистском ключе и «микрокосмически» сближается

с бездной бессознательного. Имея в виду именно такую интерпретацию

Бёме со стороны Бердяева, П. Гайденко справедливо говорит о «люци-

ферическом» характере свободы по Бердяеву: несмотря на

потенциальную двойственность Ungmnd'a, в конечном счете оказывается, что

«свобода в бердяевском толковании есть демонизм, есть зло, которое раньше

и выше добра» н. Быть может, невольно для себя Бердяев в его вызове

традиционному христианству ориентировался на привычный русский,

несколько демонизированный образ Бёме15. — И совсем по-иному

истолкован опыт Бёме у Френча. «Сциенция», «сердце натуры»,

конечно, является борьбой противоположных — добрых и злых — качеств. Но

усмотрение там тенденции цимцума, Божественной жертвы, означает

конечное возобладание любви в этой борьбе. Свобода, по Бердяеву,

действительно «по ту сторону добра и зла»16, будучи самоопределением

личности изнутри без оглядки на какой бы то ни было нравственный

закон; свобода, по Френчу, — это жертва любви. «Философия свободы»

Френча тяготеет к традиционным христианским представлениям,

дополненным, однако, идеей цимцума — предвечной жертвой внутри

Божества.

Здесь можно было бы вновь сказать, что как самостоятельный

мыслитель Михаэль Френч — действительно немецкий философ,

принадлежащий немецкой софиологической традиции (Бёме — Баадер — Шеллинг).

Под «немецким» качеством мы в данный момент имеем в виду

пристальное внимание (характерное как раз для немецких мистиков) к тому, что

называется Божеством — до-личностным аспектом Бога, — к тому, что

онтологически (а в некоторых случаях и, так сказать, метаисторически)

предшествует трем Божественным Лицам. И эту свою отечественную

трацицию Френч, тем не менее, постоянно как бы выверяет традицией

русской софиологии, критикуя наиболее вызывающие уклонения

немецких мыслителей от традиционного христианского богословия. Это

13 Проблематизация экзистенциализма Бердяева была бы очень уместна в книге

Френча, концепцию которой в целом можно было бы назвать не только

универсальной софиологией, но и философией свободы (представленной в значительной

степени в историко-философских построениях).

14 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. М.: Республика, 1997. С. 464.

15 Не будем забывать о том, что на Руси издревле увлечение идеями Бёме

квалифицировалось как ересь и каралось казнью.

16 См. об этом: Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. С. 453—458.

е^19^Э

е^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^Э

особенно ясно сказывается во второй главе его книги, посвященной

позднему Шеллингу и его влиянию на софиологию Булгакова. По причине

того, что «Философия откровения» Шеллинга на русский язык не

переведена, остановимся на этой главе чуть более подробно.

Богословские взгляды Шеллинга сильно отходят от основ

христианской догматики. Дело в том, что Шеллинг допускает некий теогониче-

ский — квазиисторический процесс в Боге. Согласно Шеллингу, Бог не

есть от века Бог Троица: следуя, как полагает Френч, именно Каббале,

Шеллинг исходит из того единства Абсолютного Духа, которое в

Каббале именуется Эн-Соф, и видит суть теогонической истории в

последовательности «жертв» Божества. Первая из них — отступление (не что

иное, как цимцум Лурия) «первого образа» Абсолютного Духа, с чем

связано рождение «второго образа» (традиционно Сына). Именно в этот

«момент» (момент, разумеется, квазивремени) Абсолют начинает

становиться Творцом: Сын, пребывающий пока в Самом Божестве, еще здесь,

в Божественной вечности, совершает кенозис, представление о котором

традиционно связывается только с Боговоплощением. Кенозис этот —

самоумаление, жертва Сына Божия — состоит в том, что Сын

отказывается от Своего пребывания с Отцом, отрешается, так сказать, от некоей

части Своего Божественного бытия. Этот освободившийся бытийствен-

ный остаток полагает начало тварному, космическому бытию,

самостоятельному в отношении Божества. Можно также в определенном смысле

говорить и о жертве третьего образа, Абсолютного Духа. Согласно этой,

нами несколько упрощенной схеме Шеллинга, универсум образуется по

мере превращения единого Абсолютного Духа в Троицу Его

видоизмененных потенций (теогония для Шеллинга одновременно и

космогония), и вначале при этом превращении рождается Сын. В космическом

процессе Сын и Дух должны возрасти до Божества Отца. Причину

творения — сложную систему «жертв» и «отказов» в недрах Божества —

Шеллинг характеризует как «Божественную иронию». При

возбуждении трех Божественных потенций (еще до того, как они сделались

Отцом, Сыном и Святым Духом) «из ничего, в мышлении Бога» возникает

София, «идея будущего тварного мироздания», которая при этом — «не

творение и не Бог, но нечто среднее между ними»17. Очевидно, что

в глазах Шеллинга догмат Божественного Триединства не выражает всей

истины о Божестве, но соответствует лишь аспекту Бога Творца. И

чтобы детальнее представить себе внутрибожественную жизнь, Шеллинг

обращается к традициям эзотерическим.

Как известно, в 1910-х годах Булгаков резко критически относился

к «Философии откровения». Попытки Шеллинга раскрыть тайну

генезиса тройческой жизни в Божестве русский мыслитель называл «рацио-

,7 Френч М. Лик Премудрости. С. 151.

е^20^>

C^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^9

налистической безвкусицей» и возводил к ереси Савелия18; введение

в недра Божества времени, по мнению Булгакова, умаляет абсолютность

Бога и низводит до смешения с миром. Однако неприятие Булгаковым

Шеллинговой «положительной философии» не было радикальным;

Булгаков увлекся многими интуициями и представлениями Шеллинга,

усвоил их и ввел в свою концепцию. В том же «Свете невечернем» он

говорил о жертвенном характере сотворения Богом мира. Вдумаемся

в такую, например, булгаковскую формулировку: «Давая в себе место

миру с его относительностью, Абсолютное в любви своей смиряется

перед тварью»,9. Не есть ли это прямое указание на то самое

первоначальное отступление Божества, являющееся истоком творения, о котором

говорит Шеллинг и которое у Лурия называется цимцумом? Ведь это

«место» в Абсолютном, предоставленное миру, — не что иное, как

«пустое пространство», возникающее как результат цимцума, о котором так

подробно говорит в первой главе своей книги Френч.

Важнейшее значение для русского читателя второй, занимающей нас

сейчас, главы — в том, что в ней убедительно доказано «родство вплоть

до выбора слов»20 булгаковского описания «кенозиса» всех трех

Божественных ипостасей и представлений Шеллинга о внутритройческой

мистерии. Автор «Лика Премудрости» обращается к поздней софиоло-

гии Булгакова, где София отождествлена с Божественной усией —

единой сущностью трех ипостасей. И то, как Булгаковым показаны судьбы

усии-Софии, обнаруживает несомненные параллели с «Философией

откровения»21.

Однако есть у Шеллинга один принципиальный момент, который

несовместим с православно-церковной закваской учения Булгакова: это

савелианский модализм и сопряженная с ним мысль о Божественном

развитии. По Шеллингу, три Божественных образа не с самого начала

суть личности, ипостаси, но становятся ими по мере разворачивания

космогонического процесса, причем Сын и Дух достигают Божества

Отца и единосущия с Ним лишь в конце мировой истории. Для Булгакова

же Отец, Сын и Дух — вечные, а не развивающиеся ипостаси. «Булгаков

пытается, — пишет Френч — <...> рассуждать о моральности в трини-

тарном процессе, и при этом он исходит из личностной природы (Perso-

nalität) каждого из трех Божественных "образов"»22. Если Отец, уходя

18 Булгаков С. Н. Свет невечерний. М.: Республика, 1994. С. 174—175. Суть взглядов

Савелия сводится к утверждению, по которому в Троице единое Божество являет

Себя в трех модусах, а не в трех лицах, ипостасях.

19 Булгаков С. Я. Свет невечерний. С. 160.

20 Френч М. Лик Премудрости. С. 93.

21 См.: Там же. С. 92-97.

22 Там же. С. 95.

С^21 ^>

C^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^

в Свое Божественное «Я», оставляет «вовне» Свою усию, наследуемую

Сыном, то делает Он это по жертвенной любви. Когда, в свою очередь,

Сын жертвует то же софийное бытие Отцу, Он руководствуется той же

любовью. Не вдаваясь в тонкости теософии Булгакова, подчеркнем, что,

по Френчу, жертвенно любить в состоянии только личность, и об Отце,

Сыне и Духе Булгаков не может мыслить не как об абсолютных, себе-

тождественных, хотя и совершающих какие-то деяния Личностях.

Любовь, наряду со свободой, — верховная ценность для Френча; совсем

в традициях русской философии он включает в свою книгу небольшой

«экскурс о любви»23. И, руководствуясь, видимо, какими-то своими

глубинными интуициями, автор «Лика Премудрости» отдает

предпочтение той картине бытия, которая своим последним основанием имеет

любовь. В данном случае, когда можно говорить о теснейшей связи со-

фиологии Булгакова с «положительной философией» Шеллинга, но

одновременно о принципиальном отличии — быть может, даже

противоположности, в каком-то смысле слова, некоторых установок этих двух

учений, Френч выбирает сторону Булгакова. Романтику Шеллингу

представляется, что мир своим бытием обязан «притворству» (Verstellung),

«иронии» Божественных субъектов — некоей игре, в которой

Безграничное «прикидывается» ограниченным, Абсолютное —

относительным. Православный священник Сергий Булгаков верит, что мир

сотворен любовью. Христианский философ Михаэль Френч оказывается здесь

на стороне русского мыслителя.

...С надеждой на то, что нам удалось создать у читателя общее

представление о книге Френча (мы охватили далеко не все частные —

историко-философские и метафизические — темы, которые философ ввел

в свой труд), обратимся, наконец, к некоторым итоговым замечаниям.

Читая «Лик Премудрости», постоянно испытываешь чувство, что

находишься в том же самом мыслительном мире — в том же кругу категорий

и бытийственных интуиции, который был принадлежностью русской

философии Серебряного века. И дело не только в том, что драма идей,

развертывающаяся перед нами в книге Френча, своим как бы

последним актом имеет софиологию Соловьева: важно, что Френч питается из

тех же источников, которые были заново востребованы русскими

философами. Это Платон и Аристотель, Библия, отцы Западной и Восточной

Церквей, Николай Кузанский, а затем Каббала, немецкие мистики,

Кант, Шеллинг и Гегель... Чуть особняком стоит номиналистская

схоластика, мало известная в России (только благодаря трудам Л. Шестова)

и столь важная для концепции Френча. Учет Френчем номинализма

с его вниманием к конкретно-индивидуальному бытию (именно с

номинализмом Френч связывает философское открытие личности) вводит

23 Френч М. Лик Премудрости. С. 107—110.

е^22^)

е^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^

в его софиологию тот пафос свободы, который для софиологии русской

все же, по нашему мнению, не слишком характерен24: неслучайно на

русской почве философия свободы, представленная именами Н. Бердяева

и Л. Шестова, отчетливо осознав себя в качестве таковой, резко

противопоставила себя софиологии... Труд Френча — это проект его

собственной софиологической системы, которая отчетливо просматривается на

фоне историко-философской концепции. Система эта содержит аспекты

теологический (цимцум), космологический (идея «пустого прапрост-

ранства», мэонической «матрицы» будущего мироздания),

антропологический (основные категории антропологии Френча — imago Dei и si-

militudo Dei, образ и подобие Божий). То, что свои философские тезисы

Френч часто излагает, анализируя взгляды мыслителей прошлого,

создает некоторые трудности для читателя: поскольку Френч стремится

к доскональному и объективному показу чужих идей, его собственная

философская и мировоззренческая позиция не является до конца

прозрачной. Если говорить о слабых сторонах книги, то, на наш взгляд,

одна из них именно здесь.

Теория двух тенденций в европейском историко-философском

развитии — «метафизики сущности» и «метафизики свободы» —

прекрасно «работает» и на таком небольшом участке истории философии, как

русская мысль XX в. К представителям «метафизики свободы», помимо

экзистенциалистов, хотелось бы отнести диалогиста М. Бахтина. А

«метафизику сущности» в России, кроме софиологов, представляют

своими концепциями всеединства С. Франк и Н. Лосский. Также понятие де-

субстанциализации, столь важное для историко-философского анализа,

предпринятого Френчем, вполне может взять на вооружение и историк

русской мысли25. Быть может, немецкий философ, наш современник,

в своем желании продолжить то дело, которое начала в XX в. русская

мысль, сознательно задается целью соединить в своем труде две ее

ветви и придать софиологической идее пафос свободы. И если исток

свободы, по Бердяеву, — хаотический Ungrund, то ее корень и высочайший

прообраз, согласно Френчу, — это предвечный Божественный акт

жертвенной любви, цимцум. Здесь, кажется, центр софиологии, и, в частности,

софиологии в версии самого Френча. Цимцуму Френч придает

огромное значение и говорит в связи с этой идеей о некоем новом Просвеще-

24 Особенно это можно сказать про софиологическую версию Флоренского с ее

уклонами в магизм (это не говоря уже о его социально-правовых взглядах).

25 Для автора данных заметок было большим удовлетворением обнаружить это

понятие в книге «Лик Премудрости», так как еще задолго до знакомства с этой книгой

она использовала его для осмысления философии М. Бахтина. См.: Бонецкая Н. К.

Бахтин глазами метафизика // Диалог, карнавал, хронотоп. Витебск, 1998. № 1.

С. 103-155.

е^23^5

(Ξ^ Η. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^Э

нии: «Автономная личность, пришедшая к себе самой через

историческую ступень Просвещения, испытывает нужду в некоем втором, еще

предстоящем, качественно совершенно ином будущем Просвещении»26.

Речь идет об отказе личности от своего эгоизма во имя осуществления

свободы другой личности (а это, как мы помним, по Френчу, — вершина

метафизики свободы) как о задании для современного сознания.

Прообразом же такого отказа служит жертва Бога в вечности... Дойдя до этой

романтической перспективы, указываемой автором «Лика

Премудрости», сейчас в наших размышлениях о книге можно было бы поставить

точку.

Френч М. Лик Премудрости. С. 286-287.

Михаэль Френч

Лик

Премудрости

Введение

СИНТЕЗ ТРАДИЦИИ ПРЕМУДРОСТИ

И ПЕРСОНАЛИЗМА НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Русская религиозная философия

как философское учение о Софии

последние десятилетия нынешнего века раздались призывы

к созданию «женской теологии». Возникают попытки отойти от

«мужского» образа Бога, имеющего три («мужские») ипостаси,

и осмыслить Божество так, чтобы одновременно стало

возможным постичь «женскую» сторону творения в ее своеобразии на

Божественном фоне. Некоторые заходят так далеко, что утверждают: за

нашим «мужским» тысячелетием будет следовать тысяча лет,

ориентированных преимущественно на женское начало. Важную роль в

стремлении понять суть женского аспекта Божества играет образ Софии \

который на протяжении столетий пользовался особым почитанием в русской

православной Церкви. В русской религиозной философии XIX—XX вв.

вокруг этого образа возникло направление софиологии. Будучи

основанным Владимиром Соловьевым, это направление получило дальнейшее

развитие прежде всего в трудах двух наиболее значительных софиоло-

гов нашего века — Павла Флоренского и Сергея Булгакова, сделавшись

своеобразным «богословием Софии», — вернее сказать, философским

и богословским учением о Премудрости (Софии)2. Булгаков пишет, что

«богословские основы софиесловия всего полнее и точнее даны в книге

свящ. П. Флоренского "Столп и утверждение истины", где собран

богатый иконографический и литургический материал»3. И здесь, возможно,

впервые был применен термин «софиология» *: он возник после того,

как появились и подверглись обсуждению первые работы,

посвященные софийной проблематике4, — прежде всего, труды Соловьева и

отклики на них.

То, что Булгаков все права на понятие «софиология» отдал русской

религиозной философии, оспорил Вальтер Нигг: софиология не есть

* У Булгакова «софиесловие». — Прим. пер.

е^27^Э

е^ ВВЕДЕНИЕ ^э

принадлежность лишь одной конфессии, — подобное «недопустимое

сужение означало бы недооценку ее глубочайшей сущности», которая,

будучи «вечной правдой софийной мистики», нашла свое выражение как

в католицизме и протестантизме, так и в иудаизме \ Понятие

софиологии здеь трактуется настолько широко, что под него подходит любая

разновидность «софийной мистики», — усматриваемой, к примеру, в

писаниях Соломона, в иудейском мистицизме, у отцов Церкви или у таких

мистиков как Сузо, Бёме, Гихтель, Пордедж, Арнольд и Баадер6.

К. Пфлегер, с другой стороны, напоминает об имеющихся здесь

отличиях. Он указывает на разницу между софийной мистикой как

соответствующим опытом визионеров и философской рефлексией

относительно Софии со стороны софиологов7. И если на первый взгляд эта разница

кажется существенной, то впоследствии, однако, она с трудом

выдерживает критику, так как, с одной стороны, и у визионеров, принадлежащих

к софийной традиции, обнаруживается философская рефлексия по

поводу образа Софии, а с другой — о своих мистических встречах с

Софией-Премудростью сообщали как основатель софиологии Владимир

Соловьев, так и прочие софиологи (к примеру, Булгаков). Соловьев не

скрывает того, что высоко ценит ветхозаветную и патристическую со-

фийную мистику вместе с таковой Нового времени (Бёме, Пордедж,

Гихтель), и в седьмой из своих «Лекций о Богочеловечестве» указывает

на то, что развитое им учение о Софии всегда содержалось в

христианстве. Он прямо ссылается на присутствующую в книге Притчей

Соломоновых идею Софии, — подобно тому, как до него это делал Шеллинг

в своих лекциях по «Философии откровения». Также и Булгаков, хотя

и считает незначительным влияние западных софийных течений на

русскую софиологию, — скорее, по его мнению, надо было бы говорить

о ее «святоотеческих источниках» (например, о св. Григории Паламе), —

это ему не мешает, однако, выстроить целый «ряд предков» софиологии

в истории мысли, который начинается с Платона, а вслед за ним идут

Плотин, стоики и некоторые отцы Церкви Запада и Востока (Псевдодио-

нисий, Максим Исповедник, Иоанн Скот Эриугена), — и вплоть до

Бёме, Баадера и Шеллинга8. Но в чем тогда состоит особенность

софиологии?

2. Идея «великого синтеза» Соловьева

Здесь существенным оказывается понятие, выдвигаемое Соловьевым

в предисловии к его «Критике отвлеченных начал». Там он говорит о

широком, «всестороннем» или «великом синтезе», подразумевая под ним

как соединение заново западного и восточного христианства, так и

организацию всего человеческого знания в некую «свободную теософию»:

перед ней Соловьевым ставится задача объединить религию, филосо-

е^28^Э

С5^ Синтез традиции Премудрости и персонализма Нового времени ^5

фию и эмпирическую науку9. Этот «великий синтез» дает, таким

образом, ключ к пониманию сущности софиологии и смысла ее появления

во второй половине XIX в., а также в XX в.; и тогда все зависит от

постижения сути этого синтеза и той его необходимости, на которой

настаивал Соловьев. Как раз этому и посвящено данное исследование.

В нем не идет речи ни об историческом или же систематическом

упорядочении трудов, относимых к сфере софиологии, ни о сопоставлении

творчества разных софиологов (будь то Соловьев, Флоренский,

Булгаков, Бердяев и т. д.). Главное в нем — это попытка понять феномен

софиологии, отправляясь от его философских корней и

религиозно-философских оснований. Представление же и обсуждение различных точек

зрения (например, на онтологический статус Софии) этой цели

подчинены.

«Великий синтез», о котором говорит Соловьев, касается также

противоположных тенденций внутри западной метафизики. Макс Мюллер

указал на то, что, в сущности, имеются две основных формы

метафизики: они определяются возможным отношением бытия и свободы.

Первая форма исходит из бытия и пытается на фоне бытийственных

предпосылок исследовать возможность свободы. Вторая, напротив, исходит

из экзистенциальной свободы человека и пытается при этом заново

понять бытие10. В одном случае свобода рассматривается на фоне бытия,

в другом — бытие на фоне экзистенциальной свободы. Из-за того, что

отправной точкой для движения мысли здесь служит или бытие, или же

экзистенциальная, личностная свобода, возникают разные формы

философствования. Определение Мюллера может послужить для

различения старой формы метафизики и формы Нового времени, — и при этом

одну из них называют метафизикой бытия или сущности а другую —

метафизикой свободы п. Первая форма может быть отождествлена со

средневековой субстанциальной онтологией (философией бытия),

вторая — с философией свободы или философией личности Нового

времени.

3. Две формы метафизики

Во второй части данного труда под углом зрения софиологической

антропологии ставится вопрос об условиях возможности обеих форм

метафизики, а также об их происхождении. Этот вопрос возвращает

к основным представлениям библейской антропологии, а именно, к

понятиям imago («образ») и similitudo («подобие»). Эти понятия, упомянутые

в книге Бытия в связи с сотворением человека, разрабатывались отцами

Церкви и средневековыми платониками (прежде всего XII в.), и с ними

связывались два разных «полюса», или измерения, человеческого

существования. Благодаря этой разнице становится возможным связать

среден 29^5

е^ ВВЕДЕНИЕ ^)

невековую метафизику бытия (метафизику сущности) с imago, а

метафизику свободы, возникшую в Новое время, — с similitude).

Можно вскрыть и осмыслить важные тенденции в западном

философском и культурном развитии, если свести эти два течения в

метафизике к лежащим в их основе измерениям человеческого бытия и,

соответственно, человеческого самосознания. В особенности это относится

к процессу десубстанциализации и его значению. Так, средневековая

метафизика сущности с ее онтологией, базирующейся на реализме

универсалий, и ее самосознанием вместе с «культурным партикуляризмом»,

обусловленным традицией Писания, выработала понятие

«субстанции»; в процессе же номиналистского оспаривания и преодоления этого

понятия, прежде всего в XII в., сформировался «культурный

универсализм», ориентированный на универсальное значение разума и его

законосообразность. С другой стороны, умаление понятия analogia entis и

волюнтаристская интерпретация разума в XIII в. создали такой климат,

в котором индивид стал приходить к осознанию ценности своей

личности, т. е. ее достоинства и свободы. Постепенное преодоление обеих форм

субстанциальной онтологии — раннесхоластического платонизма и арис-

тотелизма высокой схоластики, — преодоление, которое в особенности

проявилось в роли, отведенной интеллекту, также подготовляло путь

для метафизики свободы (ср. главы VI и VII).

Первый этап десубстанциализации (объективный) завершился

вместе с введением усии или идей и универсалий в познающего субъекта.

Второй этап (с его уклоном в субъективизм) произошел в пределах

метафизики свободы. Средневековое развитие мысли привело к «разборке»

ступеней бытия (или усии) и «лестницы» соответствующих

познавательных способностей (deificatio — intelligentia — intellectus — ratio — sensus),

причем их уравнивание в универсуме поначалу шло в направлении,

впоследствии определенном схемой Декарта: res cogitans (= ratio) — res ex-

tensa (в понятая в математико-механическом духе, чувственно

воспринимаемая природа). Метафизика же Нового времени двигалась к тому,

чтобы поставить теперь под вопрос и «разобрать» ступени права

(вечный закон — Божественное право — естественное право — позитивное

право) вместе с рядом привязанных к ним сфер (Бог — духовный мир —

разум — фактический мир). При этом в центре философской

заинтересованности оказывались личность (как моральное бытие) и

межличностная сфера (как область нравственных оценок и правовых отношений,

а также сплетающихся социальных функций и связей). Эта «десубстан-

циализация права» обнаруживается в особенности в той роли, которую

возложили на естественное право. Если в Средние века в центре

философских дискуссий находился intellectus, то в Новое время —

естественное право. Intellectus в качестве самостоятельного принципа познания

и естественное право в качестве самостоятельного источника права были

е^зо^э

С5^ Синтез традиции Премудрости и персонализма Нового времени ^Э

непосредственно связаны между собой: если один из них падает, то и

другой долго не может удерживаться.

Если теперь один из двух полюсов человеческого существования

(например, similitudo) полагается как абсолютный, то следствием этого

оказывается тот персонализм, который можно заподозрить в пустоте

(цитируя Хоннефельдера12) из-за его формализма и функциональности.

С такого рода персонализмом непосредственно связано отмеченное

феноменом Ницше появление нигилизма: когда нечего больше десубстан-

циализировать, поскольку все превратилось в голое сплетение

отношений и предмет чисто субъективной оценки, тогда личность оказывается

перед бессущностным, т. е. перед ничто. Нигилизм (а также смерть, его

конечное следствие) был платой за открытие личности и связанное с ним

«испарение» сущности. Отрицающий сущность персонализм, нигилизм

и смерть суть тени, сопровождающие метафизику свободы.

Если делаются попытки спастись от Сциллы нигилизма и

сопутствующего ему влечения к смерти (которые характерны для чистого

персонализма в качестве возможных последствий метафизики свободы) в

«гавани imago» и основанной на imago субстанциальной онтологии, то при

этом возникает другая угроза — со стороны Харибды порабощения

субстанцией или идеей: чистая субстанциальная онтология подвержена

опасности впасть в некую «чрезмерность» или «экзальтацию» (вновь

процитируем Хоннефельдера), — т. е. опасности того, что сознание будет

захвачено надмирным и сверхчувственным, или же опасности

подчинения свободной воли некоей гетерономной, наложенной извне морали —

«рабской морали», по слову Ницше, которую он совершенно

необоснованно отождествил с христианством.

Является ли последним словом это кажущееся непримиримым

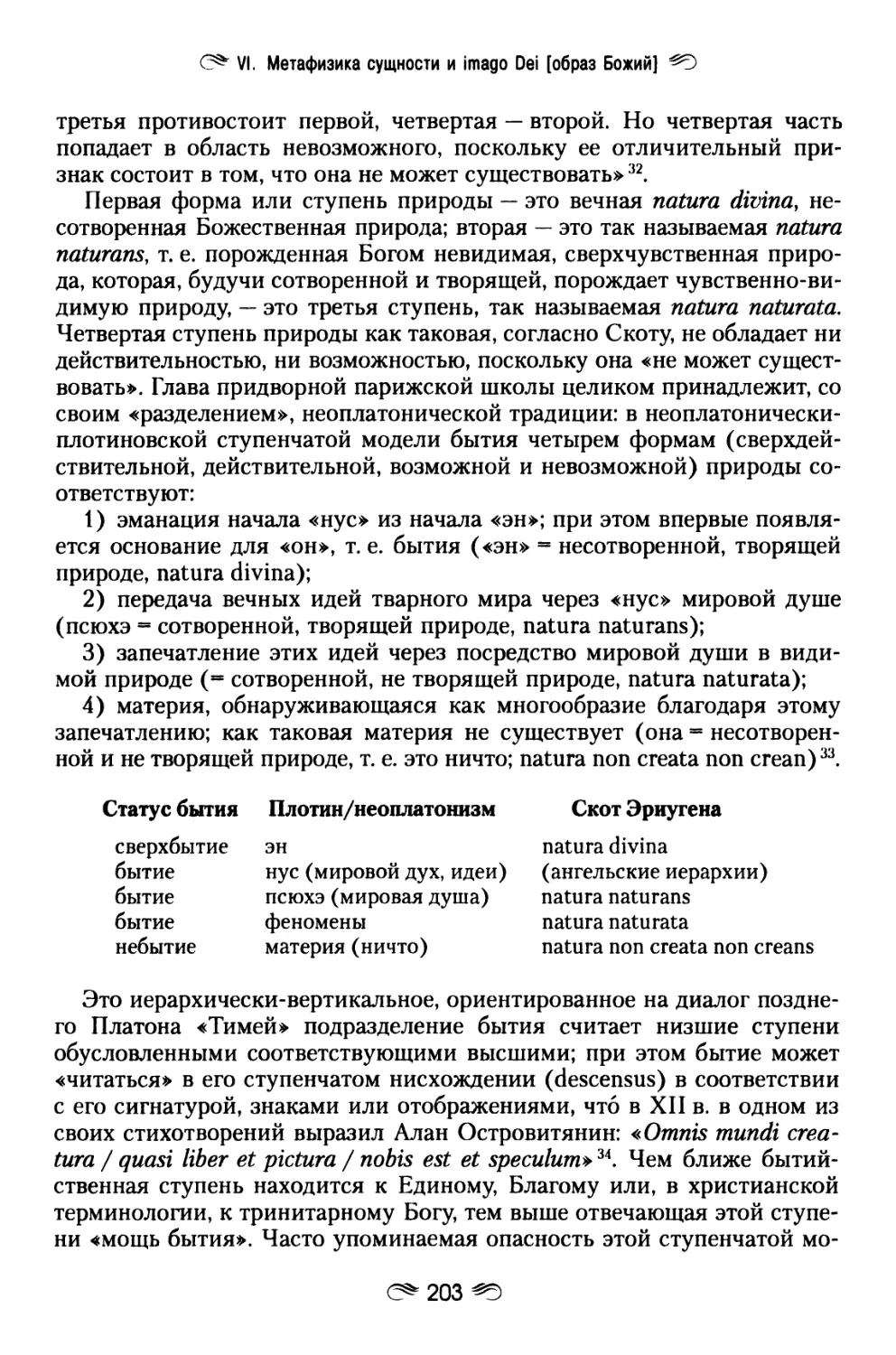

противопоставление, или же западной культуре и движению мысли можно

указать некую цель? Это стало проблемой собственно уже с конца XVIII в.,

после того как кровавые события Французской революции сделали

неизбежным пересмотр метафизики свободы. Так, представители

немецкого идеализма и раннего йенского романтизма искали возможности

некоего синтеза, скажем, когда ими давалась высшая оценка

практикуемой платонизмом и неоплатонизмом диалектике как искусству

соединять противоположности; или же когда Новалис, находясь еще целиком

под влиянием якобинского неистовства, в своем сочинении

«Христианство и Европа» искал перспективы на будущее, — перспективы,

вытекающей из последствий средневековой метафизики сущности и новейшей

метафизики свободы. Когда Новалис пишет: «Христианство должно

снова ожить в своей действенности, образовав зримую церковь, не

признающую государственных границ, принимающую в свое лоно все души,

жаждущие неземного, как подобает добровольной посреднице между

старым и новым миром. <...> Из священного лона европейской

соборного 31 ^)

е^ ВВЕДЕНИЕ ^э

сти, вызывающей благоговение, воскреснет христианство <...>. Никто не

будет более протестовать против христианского или мирского

принуждения, ибо существом церкви станет истинная свобода, и все необходимые

реформы будут вершиться под ее руководством как мирные процессы,

сообразные государственности»13, — то он требует сохранения надмир-

ной (в духе христианской религии) субстанции (это тема метафизики

сущности), что должно стать результатом свободного обсуждения на

великом европейском соборе (следствие метафизики свободы); это

свяжет личную свободу со сверхчувственной сущностью. Идею великого

философского и общественного синтеза затронул веком позднее Макс

Шелер: в 1927 г., незадолго до своей смерти, он прочитал лекцию

«Человек в уравнительный век» 14, в которой говорил о близящемся синтезе

западной и восточной культур, а также призывал «признать Kairos

настоящего часа и осмыслить выравнивание (Ausgleich) в качестве

эпохального задания наступающего века; лишь в выполнении этого

задания человек сможет обрести свою человечность» 15.

4. Третий род метафизики

Здесь напрашивается вопрос: не является ли этот синтез (или

«выравнивание»), о котором Шелер говорит, что он «относится к сути

жизни социальной, а не только индивидуально-частной»1G, задачей некоей

третьей, по-другому ориентированной метафизики? Она призвана

сменить собою метафизику свободы Нового времени точно так же, как эта

последняя преодолела и заменила собой средневековую метафизику

сущности. Уже Шеллинг в своих поздних сочинениях говорил о

«положительной философии», которая сменила бы господствующую доселе

«отрицательную философию»17. Фейербах, Маркс, Энгельс,

спекулятивные теисты18, а также Ницше претендовали на то, чтобы снять или

преодолеть «старую метафизику». Сумерки метафизики свободы то ли уже

ощущались, то ли предчувствовались; с ними связывались новые,

полные надежды замыслы. Тезис настоящего исследования таков: эта

третья разновидность метафизики представлена новой софиологией; софи-

ология же эта, в свою очередь, принадлежит к традиции положительной

философии, основанной Шеллингом. И это требует пояснения.

Если проблематика метафизики свободы Нового времени

сосредоточена исключительно на одном из двух полюсов человеческого

существования, то в этом случае должен иметься некий плодотворный

проект преодоления тенденции сознания концентрироваться только на

одном из этих двух полюсов (imago или similitudo), — проект,

выводящий за пределы метафизики свободы Нового времени с ее границами

и последствиями19. И тогда речь пойдет о том, чтобы указать и

проторить пути к решению следующей задачи: как возможно установить суб-

е^32^Э

С^ Синтез традиции Премудрости и персонализма Нового времени ^Э

станциальную и экзистенциальную связь между смещающейся от тео-

центризма к антропоцентризму similitudo — и imago, всегда связанной

с Божественным началом, а потому ориентированной теоцентрически?

Связь эта должна быть установлена на основе достигнутого в Новое

время «открытия личности», т. е. при сохранении и углублении

личностной свободы, обязанной этому открытию.

5. Софиология как продолжение традиции

положительной философии

Родоначальник русской софиологии Владимир Соловьев предпринял

попытку синтеза двух форм метафизики именно в этом смысле. Этапы

пройденного Соловьевым философского пути предполагают, в

сущности, все ту же цель: они суть ступени реализации imago наряду с

similitudo в мире подобий. При этом указываются способы того, как «образ»

и «подобие» вместе с опирающимися на них формами метафизики

вновь могут быть приведены к свободному объединению, — без

подавления similitudo со стороны imago (опасность экзальтации или

чрезмерности) — или же вытеснения imago и возобладания similitudo (опасность

пустоты). Можно избежать обеих опасностей, если глубоко осознать

важнейшие положения метафизики сущности и метафизики свободы,

а затем обе формы метафизики трансформировать в некую новую

форму, в которой обе оказались бы в диалектическом смысле снятыми. Эту

задачу и ставит перед собой Соловьев: как показано в главе VIII, он, с

одной стороны, развивает свою идею Богочеловечества на фоне

религиозно-философских представлений Востока (индуизм, буддизм), затем —

на фоне спора отцов Церкви с гностическими учениями и христологи-

ческих умозрений святых отцов и средневековых школ по поводу образа

и подобия, — но прежде всего также отдавая должное разультатам

метафизики свободы Нового времени. С другой же стороны, — и это

представлено в главе IX данной работы, — в своей диссертации «Критика

отвлеченных начал» он обращается к западноевропейской метафизической

традиции и, беря одно за другим ее разные положения, обсуждает их

и пытается с помощью диалектического хода мыслей привести их к

опыту всеединства, или Софии20. Соловьев подводит западную

философскую традицию к тому образу, который имеет выдающееся значение в

восточной религиозной традиции: это София, которую он переживает как

вдохновительницу своего творчества. И тем самым он уже задолго до

призыва Шелера к синтезу демонстрирует тот возможный путь, на

котором могла бы произойти встреча восточной и западной традиций, что

способствовало бы их дальнейшему плодотворному развитию.

По словам Людвига Венцлера, «в творчестве Соловьева

осуществляется такой образ мыслей, который, с одной стороны, обнаруживает не-

е^зз^э

е^ ВВЕДЕНИЕ ^э

избежно появляющиеся границы и апории мышления в отношении

к событию свободы; но одновременно этот образ мысли указывает на

существенные возможности того нового мышления свободы, той

"метафизики свободы", которая, однако, уже не является просто

метафизикой»21. То, что здесь подразумевает Венцлер, — это в точности тот самый

вид метафизики, в котором преодолена односторонность метафизики

свободы Нового времени. Эта новая метафизика больше не опирается

на одно чисто горизонтальное, привязанное к плоскости

межчеловеческих отношений, диалогическое понятие свободы, которое требует

самоограничения одной личности во имя того, чтобы стало возможным

осуществление свободы другой личности22. Напротив, диалогическое

понятие свободы в новой метафизике свободы находит также

применение в вертикали отношений Бога и человека. Но при этом возникает

нужда в таком образе Бога и творения, который все же предполагает,

что диалогическим условием свободы является самоограничение. И

тогда центральной делается идея Божественного отступления. Эта идея

восходит к представлениям иудейского религиозного философа и

мистика Исаака Лурия и оформляется в понятии «зод ха цимцум». Также

она присутствует в творчестве Якоба Бёме, хотя и не в качестве

отчетливой формулировки, но, скорее, как гностический «субстанциальный

опыт»; категориально же она впервые была разработана Францем фон

Баадером. Однако собственно философский облик первым ей придал

Ф. В. И. Шеллинг в своих поздних сочинениях.

Закладывая основы положительной философии, Шеллинг

предпринял попытку выйти за пределы философии чисто рациональной; и эту

попытку невозможно понять, не обращаясь к идее отступления