Text

Р. ПАЛМ ДАТТ

КРИЗИС БРИТАНИИ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ

И * л

Издательство иностранной литературы

R. PALM DUTT

THE CRISIS OF BRITAIN and

THE BRITISH EMPIRE

New and Revised Edition 1957

LAWRENCE & WISHART LTD L О N D О N

Р/ ПАЛМ ДАТТ

КРИЗИС

БРИТАНИИ и БРИТАНСКОЙ

ИМПЕРИИ

Пересмотренное и дополненное издание

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО А. Д. АНИКИНА и В. Л. МАРТЕНСА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1959

АННОТАЦИЯ

Р. Палм Датт — вице-председатель Коммунистической партии Англии — широко известен советскому читателю как автор ряда научных марксистских трудов, посвященных теории и практике рабочего движения, проблемам империализма и общего кризиса капитализма.

Предлагаемое вниманию советского читателя новое издание труда Палма Датта «Кризис Британии и Британской империи» переработано и дополнено автором по сравнению с предыдущим, вышедшим в свет в русском переводе в 1954 году.

Б новом издании автором написано несколько новых глав и обновлен фактический материал.

Анализируя развивающийся кризис Британской империи, Палм Датт раскрывает паразитический характер загнивающего английского империализма, показывает одновременно обострение империалистических противоречий между Англией и США, а также рост национально-освободительного движения в колониальных и зависимых странах.

ПРЕДИСЛОВИЕ

К ПЕРЕСМОТРЕННОМУ ИЗДАНИЮ

Настоящая книга о современных проблемах Британии и Британской империи впервые опубликована в 1953 году. Отчасти она была основана на более ранней работе «Кризис Британской империи», опубликованной в 1949 году. С тех пор она несколько раз переиздавалась с незначительными изменениями и дополнениями.

Текст данного нового издания подвергся значительному пересмотру: добавлено несколько новых глав и много нового материала и в нем освещены события вплоть до начала 1957 года. Автор воспользовался этой возможностью и для того, чтобы в свете новых исторических событий пересмотреть некоторые частные политические оценки первого издания, особенно в отношении роли Индии после 1947 года и хода событий в Западной Африке.

События, происшедшие за пятилетие с момента выхода в свет первого издания, оказали существенное влияние на развитие описанного в книге положения. Они привлекли внимание к обсуждаемым здесь проблемам, которые в значительной мере игнорировались в 1949 и даже в 1953 году, подчеркнув настоятельную необходимость следовать предложенным путям разрешения этих проблем.

Суэцкая война 1956 года, в частности, наглядно продемонстрировала всем, насколько измени-

5

лось положение Британии в мире и как необходим новый подход как к внешней политике Британии, так и к ее внутренним проблемам.

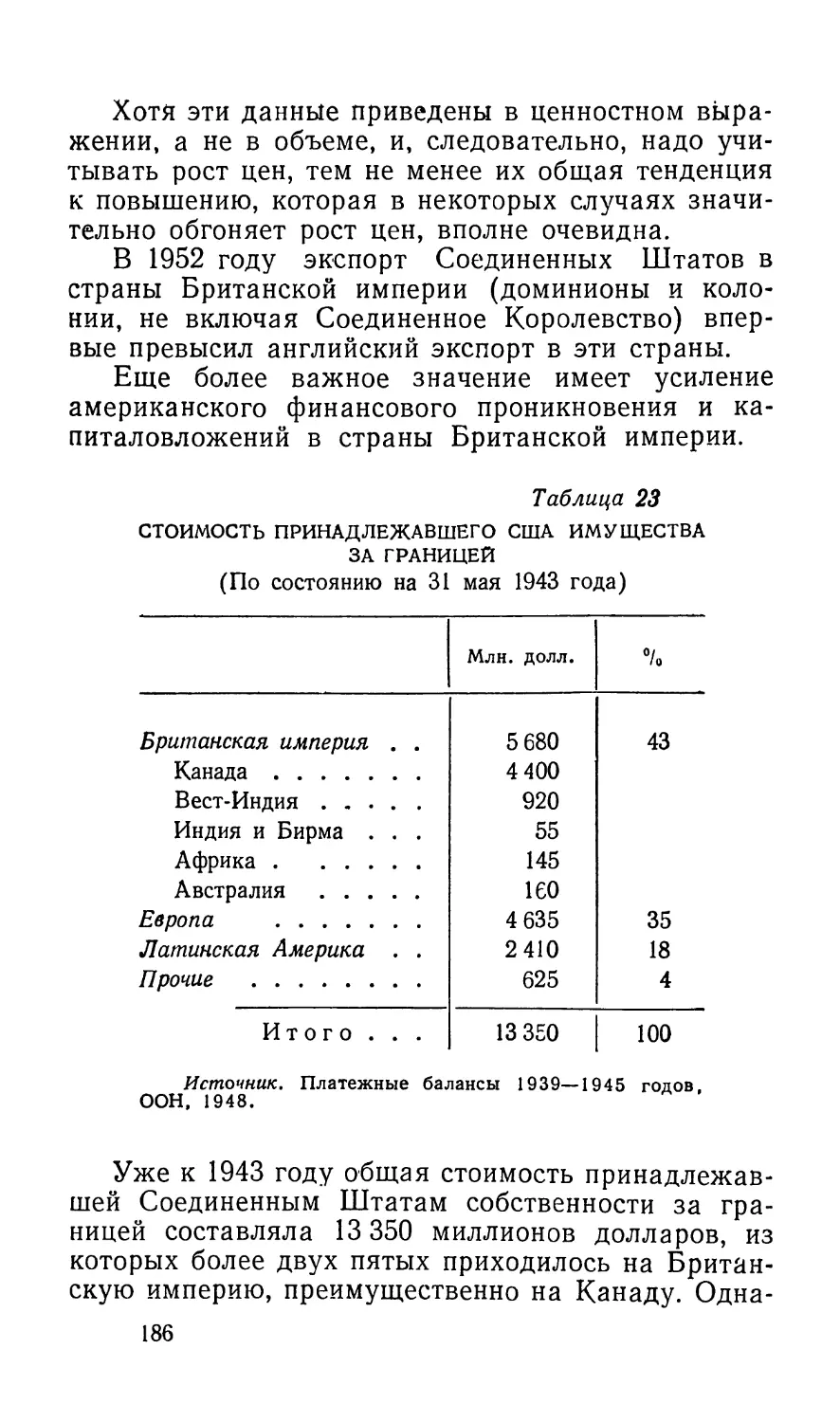

Ныне считается общепризнанным, что хронический кризис Британии после войны является отражением изменений более глубоких и более постоянных, чем простое послевоенное неустройство и другие временные факторы. Навсегда исчезли прежнее привилегированное положение и мировая монополия Британии, а поддерживаемый пока благодаря накопленным ранее резервам уровень непрочного процветания построен на шаткой основе. Должен быть создан новый базис для свободной и процветающей Британии, такой Британии, которая не господствовала бы более над другими народами и не эксплуатировала их, а жила в мире и дружбе со всем остальным миром. Эта главная проблема и является основной темой настоящей книги.

Общепризнанным является и то, что колониализм сходит со сцены. За последнее десятилетие большинство прежних колониальных и зависимых народов создали свои независимые государства. Колониализм, однако, не просто умирает, он упорно сопротивляется, ведет арьергардные бои. Минувшие годы по-прежнему омрачались колониальными войнами. Гигантские монополистические объединения Запада продолжали удерживать в своих руках и эксплуатировать огромные богатства колониальных стран, извлекая баснословные прибыли за счет живущих в нищете народов. Действенность вновь обретенной независимости во многих случаях значительно урезана экономическими и стратегическими ограничениями или военной оккупацией. Поэтому борьба против колониализма, как в старых его формах, так и в новых, продолжает оставаться острой. Но грядущая победа народов над колониализмом во всем мире вырисовывается все более ясно.

Равным образом признается и то, что за минувшее десятилетие в результате растущих успе- 6

ков движения за освобождение большинства человечества от прежней колониальной или полуколониальной зависимости возник новый мир. Индия и Китай; имеющие из всех стран мира наибольшую численность населения, ныне стоят в первых рядах среди независимых держав мира. Народы Азии и Африки, представители которых в 1955 году впервые собрались в Бандунге на свою конференцию без участия какой-либо империалистической державы и единодушно высказались за мир и ненападение, против колониализма и военных блоков, составляют большинство человечества. Между лагерем социализма и недавно завоевавшими* независимость народами установились и продолжают укрепляться отношения дружбы, политического сотрудничества в борьбе за мир и экономического сотрудничества для продвижения экономического развития и ликвидации колониальной экономики. Вместе они составляют подавляющее большинство человечества и ныне вышли из сферы империализма. Империалистический сектор явно оказался сектором меньшинства. Эта новая расстановка сил в мире уже нашла частичное отражение и в Организации Объединенных Наций, и это отражение будет еще более правильным, когда Китай займет свое законное место в этой организации.

Все эти новые моменты внесли глубокие изменения в характер и весь контекст проблем Британии и Британской империи, рассматриваемых в настоящей книге. Существующие формы Британской империи стали в еще большей степени неустойчивыми и переходными.

Каково же должно быть при этой новой ситуации в мире будущее Британии и той большой группы стран, уже независимых или все еще зависимых, которые ныне связаны с Британией в рамках Британского Содружества Наций, или же Британской империи? Целью настоящей книги л является рассмотрение этого вопроса.

Открывается два пути.

7

Один путь состоит в том, что Британия должна признать новую ситуацию в мире и осуществить соответствующий коренной пересмотр своей политики, а именно:

— отказаться от бесперспективных попыток сохранить старый, обреченный империалистический базис, с которым связан непосильный груз гонки вооружений, колониальных войн и военных союзов;

— полностью воспринять идеи мира, мирного сосуществования и разоружения;

— установить новые, неимпериалистические отношения дружбы и сотрудничества со всеми странами существующего Содружества Наций (или империи) на основе национальной независимости и равноправия;

— перестроить английскую экономику на неимпериалистической основе, чтобы использовать ресурсы Британии для удовлетворения нужд народа и дать ей возможность играть в мире прогрессивную роль.

Другой путь для Британии — это все более отчаянные попытки сохранить и укрепить распадающийся империалистический базис; навлечение на себя все нарастающей враждебности большинства человечества; подрыв внутренней экономики и снижение уровня жизни народа из-за огромного бремени гонки вооружений и заморских военных обязательств, а отсюда дальнейшее ускорение упадка Британии.

На арене политической борьбы еще предстоит сделать окончательный выбор между тем или другим путем. За последнее время предпринимались попытки сделать частичные шаги и по первому и по второму пути.

Летом 1955 года на Женевском совещании глав правительств была проявлена предварительная инициатива в направлении мирного сосуществования. Принимавшие участие в совещании представители четырех ведущих держав согласились в принципе с необходимостью попытаться 8

покончить с опасным периодом «холодной войны» в международных отношениях и достигнуть путем переговоров урегулирования нерешенных проблем. Последовавшее затем известное ослабление напряженности и возникшие отсюда новые надежды на мир во всем мире вызвали в каждой стране чувство облегчения и повсеместно приветствовались. Такое развитие, несомненно, открывало для Британии самые радужные перспективы как в осуществлении прогрессивной и независимой роли в международных отношениях, так и в разрешении на длительный срок трудных экономических проблем нынешнего периода.

Однако успех Женевского совещания «на высшем уровне» вызвал в тех кругах, которых встревожил такой исход, движение в обратном направлении. В условиях улучшившегося после Женевы международного положения возросла уверенность народов всех стран; национально-освободительное движение развивалось небывалыми темпами; экономические успехи лагеря социализма сделали возможной более широкую помощь социалистических стран недавно завоевавшим независимость народам для переустройства их экономики на независимой от империализма основе. После Бандунга и Женевы стало ясно, что существующее в мире соотношение сил изменяется ускоренными темпами. Наиболее ярко это проявилось на Ближнем Востоке.

Встревоженное такой перспективой, консервативное правительство повернуло вспять и вновь возвратилось к обанкротившейся «политике силы», к «холодной войне» и военной агрессии. На совещании министров иностранных дел в Женеве осенью 1955 года западные державы воспрепятствовали осуществлению директив Женевского совещания глав правительств по подготовке договора о европейской безопасности, что сделало бы возможным замену Североатлантического договора и Варшавского пакта и вывод из Европы оккупационных войск. На Ближнем Востоке 9

английское и французское правительства вернулись к методам демонстраций военной мощи, нашедшим свое кульминационное выражение в суэцкой войне в конце 1956 года.

Катастрофический исход суэцкой войны продемонстрировал всему миру банкротство такой политики. Суэцкая война не только не восстановила английского могущества на Среднем Востоке, но ознаменовала его крах в этом районе земного шара. В глазах мировой общественности она ознаменовала начало ухода со сцены Британии как ведущей империалистической державы. В самой Англии исход войны оказался новым ударом по экономическому положению, и без того шаткому, и усугубил разочарование народа в политике правящих классов.

Опыт последнего времени привел поэтому к все более широкому признанию того факта, что необходимо попытаться найти новую политическую линию и что такая новая политика должна мужественно и реалистически оценить происшедшие изменения в позиции Британии на мировой арене.

Для английского народа, который в современную эру так долго играл ведущую роль в историческом прогрессе человечества, нет ныне более важной задачи (поскольку она неразрывно связана со всеми внутренними проблемами Англии), чем стремление найти основу отношений с возникающим новым миром. В течение длительного времени Британия была центром крупнейшей колониальной империи. И даже при ограниченности территории современной собственно колониальной империи она все еще остается крупнейшей из существующих колониальных империй. Вся экономическая и политическая структура в Англии строилась на этой имперской основе; эта основа оказала глубокое воздействие и на развитие рабочего движения. В настоящее время очевидно, что старая основа завела нас в тупик. Этот тупик одинаково проявляется как в хронических 19

трудностях экономики, так и в застое и даже противоречиях, наблюдаемых в политическом положении. Назревает необходимость сделать шаг вперед.

В основу данной работы положен следующий тезис: империалистическая фаза развития Британии никогда не соответствовала подлинным интересам английского народа, а в основе проблем современной Британии лежит пагубное наследие этой фазы (и соответствующая политика, проводившаяся правителями Британии в последний период).

Решение внутренних проблем Британии и будущее английского рабочего движения не могут быть отделены от первостепенной необходимости перехода к новой, неимпериалистической основе, которая одна сделает возможным коренное преобразование английской экономики и откроет английскому народу путь к новому будущему.

В 1949 году, когда появился первый вариант этой работы, и в 1953 году, когда вышло более полное и доработанное издание, еще было очень мало лиц, готовых признать эти более глубокие проблемы положения Британии в современном мире. В 1949 году общественность была ослеплена мнимыми успехами «восстановления» при лейбористском правительстве, а в 1953 году — мнимыми успехами «восстановления» при консервативном правительстве; это ослепляло общественность и отвлекало ее от стоявших перед нами более серьезных проблем. Настоящая книга, являющаяся первой попыткой рассмотрения проблем Британии и Британской империи, взятых вместе (а не отдельно по Британии или отдельно по империи), была встречена в массовой печати тем почти полным молчанием, которое является обычным откликом современной прессы нашей страны на любую работу, пытающуюся затронуть новые проблемы.

Однако самые факты не могут быть устранены с такой же легкостью. Мечты о возможности 11

восстановления» без того, чтобы заняться основными проблемами, уже дважды рассеивались. Следует надеяться, что теперь настал подходящий момент для более серьезного рассмотрения проблем, с которыми сталкивается и которые предстоит разрешить английскому народу.

Март 1957 года. Р. Палм Датт.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Эта книга посвящена современным проблемам Британии. Она посвящена также Британской империи. Имеется причина, в силу которой и о Британии и о Британской империи говорится в одной книге, хотя, насколько известно автору, до сих пор никто другой не выпускал работы, в которой затрагивались бы проблемы как Британии, так и Британской империи.

Написано множество книг о послевоенной Британии, об экономических проблемах Британии, о новых достижениях Британии в области законодательства и управления, о «втором елизаветинском веке» Британии, о политических перспективах Британии и о способах устранения бед Британии.

Написано множество книг о современном развитии Британской империи, или Содружества Наций, или Содружества Наций и империи, об упадке империи, о возрождении империи, о торговле империи, об экономических проблемах империи, о развитии слаборазвитых территорий, о политических перспективах колониальных народов, об отношениях между империей и Европой, империей и Америкой, империей и «Атлантическим сообществом».

Однако не было написано ни одной книги — если не считать более ранней и очень краткой работы автора — о кризисе Британии и Британской империи, рассматривавшихся как единое целое. 13

Между тем именно в таком единстве (для которого характерно множество противоречий и конфликтов) заключается секрет понимания кризиса, переживаемого Британией сегодня.

Эта книга основана отчасти на более ранней краткой работе, озаглавленной «Кризис Британской империи», которая была впервые опубликована в 1949 году, выдержала несколько изданий, была переведена и издана в ряде стран Ч

Цель книги «Кризис Британской империи» заключалась в том, чтобы изучить кризис, переживаемый Британией, на основе анализа положения империи. В тот период, когда эта книга была опубликована, все еще преобладала тенденция объяснять испытываемые Британией затруднения временными, преходящими причинами, возникшими в результате второй мировой войны, а также послевоенных нарушений международного равновесия, и искать выход из положения при помощи различных временных мер. Аргументация книги «Кризис Британской империи» была направлена на то, чтобы показать, что кризис имеет более глубокие корни, чем это обычно признавало в то время в своих заявлениях большинство политических деятелей и экономистов. В книге доказывалось, что коренными причинами кризиса являются упадок и подрыв былой мировой монополии Британии, а также тот факт, что традиционная экономическая, социальная и политическая структура Британии и стран Западной Европы опирается по-прежнему на имперский, хотя и ослабленный базис. Из этого делался вывод, что меры по устранению кризиса, которые применялись сменявшими друг друга правительствами, не только были неспособны ликвидировать его, но, вызывая сильное и все возрастающее экономическое и военное напряжение, могли лишь еще более ухудшить положение.

1 На русском языке указанная книга Палма Датта выпущена Издательством иностранной литературы в 1950 году. — Прим. ред.

14

Я умышленно назвал эту книгу «Кризис Британии и Британской империи», несмотря на громоздкость такого названия и на справедливое возражение против употребления общего, зачастую неопределенного термина «кризис». Это вызвано стремлением ясно показать, что это книга и о Британии, а не только о Британской империи. Опыт показал, что у многих создалось впечатление, будто предыдущая моя работа посвящена империи и колониальному вопросу. А ведь хорошо известно, что, как только дело доходит до этого вопроса, рядовая публика в Англии хватается за шляпы, палата парламента пустеет, а оробевшие покупатели в книжном магазине спешат перейти к другой полке. Поэтому важно разъяснить читателям в Англии, на которых прежде всего рассчитана эта книга, что ее тема тесно связана с жизненно важными вопросами будущего Британии, английского народа, английской экономики и политики, английского рабочего движения и пути Британии к социализму, а все это в свою очередь неразрывно связано с вопросом об империи и с проблемами населяющих ее народов. Цель данной работы показать, что существует путь содружества между английским народом и народами стран нынешней империи, путь объединения в борьбе за уничтожение такой системы отношений, которая вредит как английскому народу, так и народам стран империи, и перехода к новой основе для разрешения стоящих перед ними проблем.

Наконец, я хотел бы выразить благодарность моим многочисленным друзьям за то, что они помогли мне собрать и проверить некоторые материалы для целого ряда разделов данной книги, и попросить у них извинения за эту коллективную, без указания имен, благодарность, ибо некоторых из них назвать нельзя, а указать одних и не упомянуть о других было бы несправедливо.

Июль 1952 года.

ПО ПОВОДУ «ИМПЕРИИ» И «СОДРУЖЕСТВА»

В настоящей книге о Британской империи говорится как о Британской империи.

За последнюю четверть века во многих официальных, полуофициальных и неофициальных кругах все чаще и чаще прибегают к замене термина «Британская империя» термином «Британское Содружество Наций» или «Содружество Наций».

Эта новая формулировка, как иногда полагают, основывается на различии между «Содружеством», включающим Англию и доминионы, или республики, и «империей» в собственном смысле слова, состоящей из зависимых колониальных владений. На этом основании делается даже попытка ввести в обиход гибрид этих двух названий — термин «содружество и империя».

Однако подобное различие лишено формального, юридического, или конституционного, основания. Во всех законодательных актах, касающихся «содружества», это определение распространяется в равной мере как на доминионы, так и на колонии и протектораты.

Поскольку старое название «империя», которым гордились Дизраэли, Джозеф Чемберлен и Киплинг, стало внушать подозрения демократической общественности, более сладкоречивым апологетам империализма пришлось подыскивать кзкое-то иносказание.

17

Профессор У. Дженнингс, являющийся признанным авторитетом в вопросах имперского конституционного права и одним из авторов труда «Конституционные законы Британской империи», в своем письме в газету «Таймс» 6 июня 1949 года дал по этому вопросу следующее разъяснение:

«Империя» ассоциировалась с «империализмом», который был самым тяжким политическим грехом. Применение термина «содружество» сделало политическую обстановку несколько менее трудной.

В действительности никакого различия между терминами «Британская империя» и «Британское Содружество Наций» или «Содружество Наций» не существует.

Авторитетное высказывание по данному вопросу стел ал 2 мая 1949 года в палате общин тогдашний премьер-министр Эттли в связи с лондонской декларацией конференции премьер-министров доминионов:

«Терминология, чтобы быть полезной, должна идти в ногу с событиями и не становиться закоснелой или доктринерской. Все конституционное развитие Содружества Наций, Британского Содружества Наций или Британской империи — я намеренно привожу эти три термина — было предметом обсуждения между правительствами его величества, но не было достигнуто никакого соглашения относительно принятия или исключения из употребления какого-либо из этих терминов. Никакого решения по этому поводу не приняло и правительство его величества в Соединенном Королевстве... Мнения по этому вопросу в различных частях Британской империи и Содружества Наций расходятся, и я полагаю, что лучше разрешить людям пользоваться тем выражением, которое им больше по душе».

Выступая в январе 1952 года в Оттаве, Черчилль ясно показал, какому термину он отдает предпочтение. «Не знаю, — сказал он, — могу ли я применить слово, которое я употреблял всю 18

жизнь и за которое не прошу прощения». Далее он говорил «о том, что некогда называлось империей». Комментируя это выступление 15 января 1952 года в редакционной статье, озаглавленной «Доминионы и империя», газета «Таймс» сделала обзор «изменчивости» различных псевдонимов, которые время от времени пытались насаждать, и в заключение привела убедительные доводы в пользу возвращения к историческому термину «империя».

«Разнородная по своему составу Британская империя, — писала «Таймс», — в свое время подразделялась на три категории стран: метрополию, доминионы и колонии...

В свое время подразделение владений короля на Содружество Наций и страны империи в зависимости от того, являлись ли они самоуправляющимися или в конечном итоге их контролировал Уайтхолл, было точным и полезным. Однако смысл слов все время меняется, и в последние годы, когда термин «Содружество» так расширился, что под него подпадают оба вида стран, это определение стало расплывчатым...

Было бы бесконечно жаль, если бы название «Империя» оказалось вытесненным».

«Изменчивость» всего развития Британской империи несомненна. Последовательные изменения названия отражают быстро изменяющееся содержание. Но империя не исчезла с лица земли. В целях, которые имеются в виду в настоящей книге, Британская империя называется — как для удобства, так и в соответствии с приведенными выше официальными определениями — тем, чем она на самом деле пока еще является, то есть Британской империей.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КРИЗИС БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Та Англия, что побеждать других привыкла, Сама познала пораженья стыд.

Шекспир.

Не так давно каждый школьник учил стихотворение Киплинга «Большие пароходы». На вопрос: «Куда держите путь, пароходы большие?» — следовал ответ:

Мы едем за хлебом для вас и за маслом, Бананами, яйцами, сыром и мясом...

Мы едем за ними в Мельбурн и Квебек, В Хобарт, Бомбей, Гонконг, Ванкувер.

На следующий вопрос признательного школьника, что же он может сделать в благодарность за все это, следовал ответ, в котором школьнику внушалось, что морская мощь и империя являются основой существования Британии:

— Так чем вам помочь, пароходы большие?

Так чем облегчить вам ваш тягостный путь?

— Пошлите дредноуты стеречь ваши воды, Чтоб нам не мешали везти вам еду.

Все это отголосок прошлой эры. Военные корабли Британии не господствуют больше на море. Морская мощь перешла к американскому флоту, а «бананы, яйца, сыр и мясо» стали более дефицитными и менее дешевыми товарами.

Сегодня каждый житель Британии ощущает на себе, что времена переменились, что положение Британии в мире уже не то, что прежде, что былая мировая монополия исчезла, что дни имперского господства кончаются и что возникают 21

новые проблемы, с которыми связано существование населения Британских островов.

Тем не менее проблемы экономического, социального и политического будущего Британии все еще по большей части обсуждаются в отрыве от проблем империи, а это все равно, что говорить об Отелло, не упоминая о том, что он мавр.

Считается, что колониальные вопросы, вопросы империи, являются исключительным достоянием горстки специалистов — чиновников, исследователей, миссионеров, оголтелых шовинистов, реформаторов и антиимпериалистов, которые занимаются отдаленными территориями и народами, не имеющими особого практического значения при решении острых проблем повседневной жизни Британии. То обстоятельство, что от этих проблем гак отгораживаются, не удивительно. Влияние имперской политики имеет самые непосредственные, животрепещущие последствия, сказываясь на таких, например, факторах, как стоимость жизни, налогообложение, цены на сырье, перевооружение, колониальные войны и угроза новой мировой войны. Однако имперские отношения и имперская политика, которые приводят к этим последствиям, видны не столь отчетливо. Несмотря на всю идеологическую обработку, усердно проводимую официальными кругами, культ империи никогда не пользовался подлинной популярностью в народе.

В опубликованных министерством колоний результатах опроса общественного мнения, проведенного в 1949 году, говорится:

«Опрос представителей самых различных слоев населения показал, что более половины опрошенных не смогли вспомнить названия ни одной колонии; три четверти опрошенных не знали разницы между колонией и доминионом; три процента опрошенных считают, что Америка все еще является колонией. Почти единственным вопросом колониальной жизни, вызывающим некоторый интерес, был план выращивания земля22

ных орехов, о котором кое-что знали 67 процентов опрошенных» («Таймс», 22 июня 1949 года).

Это не значит, что пропаганда правящего класса была в целом безрезультатной. Напротив, представление об империи и о Британии — центре крупнейшей в мире империи — чуть ли не как о естественном порядке вещей все еще глубоко коренится в народном сознании.

«Имперское чувство, — писал когда-то либерал Гладстон, — является врожденным у каждого англичанина. Это часть нашего наследия, которое появляется на свет вместе с нами и умирает лишь после нашей смерти».

После того, как от всех шовинистических манифестаций и «крестовых походов» Бивербрука остается лишь усталость и скептицизм, после того, как слова школьных учебников о «созидателях империи» и о «подвигах, которые создали империю», забываются, — все-таки сохраняется неясное, самое общее и наполовину подсознательное представление о том, что Британии предназначено самой судьбой править другими народами; об «империи, в которой никогда не заходит солнце»; о естественном праве Британии посылать военные экспедиции в- Малайю и Гонконг, на Кипр и в Ирак; о «цивилизаторской миссии» Британии, заключающейся в том, чтобы вводить законность и порядок, полицию и железные дороги и обеспечивать отсталым народам продвижение к самоуправлению под соответствующим контролем; об исконном превосходстве английских институтов и социальных и экономических норм Британии. Империя остается постоянной негласной исходной предпосылкой британской политики. Однако эта предпосылка обычно не связывается в сознании с глубоким пониманием вновь возникших проблем.

Напрасно было бы искать в отчетах о заседаниях палаты общин за последние годы каких-ни¬

будь серьезных общих прений о проблемах Британской империи в целом или - о влиянии этих проблем на положение Британии в мире и на будущее Британии. Подобно тому как в былое время в дни ежегодных дебатов по вопросу об Индии можно было быть уверенным в том, что палата общин будет пустовать, так и сегодня прения по колониальным вопросам обычно собирают .очень мало народа, кроме специалистов, если только не накалится атмосфера из-за какого-нибудь злободневного вопроса, вроде провала плана выращивания земляных орехов или проблемы иранской нефти.

Такое внешнее безразличие к империи (подобно старому мифу о том, что империя была приобретена «в припадке рассеянности») отнюдь не означает, что правительство или правящий класс Британии не уделяют ей внимания. Наоборот, совсем наоборот. Вопросы империи: сохранение и защита колоссальных заокеанских интересов и сфер господства английского финансового капитала; сложные маневры и всевозможные политические методы, применяемые в беспрестанно меняющихся условиях, чтобы остановить волну «мятежных» национальных чувств; неустойчивое равновесие — экономическое, политическое и стратегическое — в отношениях с более сильным и энергично наступающим американским империализмом; глубоко укоренившаяся враждебность к новому миру — миру победоносного социалистического и антиимпериалистического движения народов, охватывающего ныне свыше трети человечества; конфликт между стратегическими потребностями сверхперевооружения в целях сохранения этих интересов и ограничениями, вызванными внутренним экономическим загниванием, — все это составляет самую сущность политики современного правящего класса Британии на мировой арене и является путеводной нитью, которая только и обеспечивает постоянство и единство целей при всех разнообразных изменениях и поворотах в 24

политике правительств, будь то консервативный или лейбористские.

Этот общий фундамент империалистических интересов является также основой фактического единства официальной политики двух правящих партий и их руководства: консерваторов и либералов в первой четверти XX века или консерваторов и правых лейбористов во второй его четверти. Какие бы громкие заявления о разногласиях ни делались с трибун во время предвыборных митингов или в дискуссиях, во всех основных имперских и стратегических вопросах — вплоть до суэцкой войны 1956 года — обнаруживалось фактическое единодушие между правящими партиями. Оно выявилось в вопросе о политике Антанты в период, предшествовавший 1914 году, в разгар самых шумных разногласий по вопросам внутренней политики между консерваторами и либералами, ожесточенно. поносившими друг друга. Оно выявилось сравнительно недавно в таких вопросах, как союз с Америкой, план Маршалла, Атлантический пакт, программа перевооружения и ядерная стратегия. За шесть лет пребывания у власти лейбористского правительства Эттли — с 1945 по 1951 год—консервативная оппозиция неоднократно выражала свою поддержку и одобрение общим принципам его внешней и колониальной политики. Когда в конце 195*1 года власть перешла к консервативному правительству, лидеры обеих партий немедленно провозгласили принцип преемственности внешней и колониальной политики и поддерживали его.

Однако эта «красная нить» империализма, эти империалистические в своей основе интересы и политика, понять которые необходимо, для того чтобы разобраться в экономике и политике Британии, никогда не провозглашаются публично. Напротив, ввиду особой щепетильности, наблюдающейся сейчас в этой области, а также вследствие распространения демократических, антиимпериалистических настроений все содержащиеся в офи25

Циальных высказываниях упоминания об империй и империализме обязательно сопровождаются извинениями и реверансами. Былая энергичная защита империализма, с которой выступали Джозеф Чемберлен, Керзон или Милнер, в нынешний период критической напряженности и неустойчивого равновесия вызывает неодобрение официальных кругов как проявление дурного тона. Вместо этого все чаще пускается в ход — в особенности лейбористскими и либеральными империалистами, а также более современными консервативными империалистами — хитроумный вымысел, будто традиционные понятия империи и империализма — дело тяжелого прошлого, что эти понятия давно смыты волной просвещения, взаимного усовершенствования, широкой системы социальных мероприятий, развития и общей эмансипации.

Правда, те самые государственные деятели, которые выражают эти благие чувства, обычно в следующей же речи (а иной раз и в той же самой) славят империю, утверждая, что активы и интересы Британской империи имеют важнейшее экономическое значение как основа процветания и жизненного уровня английского народа, или же хнычут по поводу чудовищного бремени военных обязательств во всем мире, которое они вынуждены нести, ссылаясь при этом на широкие имперские обязательства. Когда же этим самым государственным деятелям приходится сталкиваться с мучительной загадкой платежного баланса Англии, они без колебаний применяют удобный метод: увеличение на сотни миллионов фунтов стерлингов счетов колониальных стран, чтобы улучшить свои собственные финансы, — или же в поисках выхода строят расчеты главным образом на колоссальном увеличении дохода от «невидимых» статей экспорта — дохода, который должен быть выжат путем эксплуатации империалистическими монополиями естественных богатств колоний — нефти, каучука, олова и меди. Как только возникает угроза этим интересам империалистиче26

ских монополий, они спешно посылают войска и бомбардировщики в Малайю или Кению или военные корабли в Персидский залив.

Однако эти противоречия никогда не рассматриваются как таковые. Существует молчаливое соглашение относительно своего рода «двойной бухгалтерии» в империи, причем две стороны баланса никогда не сопоставляются. С одной стороны, чувства всеобщей филантропии и благожелательности; либеральное просвещение и движение к свободе «в мистическом круге короны»; планы развития и социальных мероприятий, подкрепляемые жалкими крохами от колоссальных прибылей монополий. С другой стороны, конкретная реальность: гигантские колониальные тресты и комбинаты; владельцы плантаций и стопроцентные прибыли; нищета и эксплуатация масс; ставки заработной платы, обрекающие трудящихся на голодное существование, зловонные трущобы и разорение крестьян; колониальные карательные законы и репрессии; концентрационные лагеря, террор и расстрелы; войска, пушки и бомбардировщики.

Эта «двойная бухгалтерия» империи не является сама по себе чем-то особенным и экстраординарным. Она характерна для всякого капитализма, в особенности в период загнивания, когда его устоям угрожает народное восстание. Однако эта «двойная бухгалтерия» является весьма серьезным препятствием для глубокого понимания политической обстановки в такой момент, когда вся традиционная система империи переживает кризис и когда английскому народу необходимо осознать реальное политическое положение и последствия кризиса, чтобы он мог разрешить стоящие перед ним проблемы.

Практическим результатом того, что правящие круги Британии фактически сосредоточили все внимание на экономических, политических и стратегических целях империи, в то же время публично замалчивая, отрицая или отвергая эти цели, должна явиться крайняя политическая путаница, 2=7

дезориентация и разочарование. Английский народ с беспокойством сознает, что тут что-то неладно. Однако он напрасно ожидает, что правители или признанные представители официально преобладающих в стране партий просветят его в этом вопросе. От народа скрывают, каково истинное положение Британии в современном мире.

Все нынешние затруднения объясняются преходящими, временными, случайными причинами, которые можно устранить, если приложить некоторые дополнительные усилия и согласиться нести жертвы в течение короткого периода, пока не возвратятся лучшие времена. Министр финансов сэр Стаффорд Криппс сказал в сентябре 1949 года:

«В конце войны все мы думали, что положение будет лучше, чем оно оказалось в действительности.

Мы пытались справиться с положением при помощи ряда паллиативных средств, которые приводили к ряду кризисов по мере того, как каждое из них себя исчерпывало». Аналогичным образом и с подобными же результатами поступали в дальнейшем министр финансов консервативного правительства Батлер и его преемник Макмиллан.

Английский народ привык жить в условиях хронического кризиса. Однако никто не разъясняет ему, чем этот кризис вызван. Если в песне поется: «Британия пребудет вечно!» — то современного англичанина можно извинить, если он истолкует эти слова так: «Кризис пребудет вечно!»

В самом широком смысле кризис был постоянным явлением в Британии после первой мировой войны. Он проявлялся в форме затяжной депрессии, в потере рынков, падении фунта стерлингов, в возникновении второй мировой войны.

Однако после второй мировой войны кризис принял особенно острый, рецидивный характер. Сперва это объясняли послевоенной нехваткой товаров и неустроенностью. Но по мере того, как шли годы, а выхода все не было, это объяснение 28

отошло в прошлое. Затем кризис принял мрачную форму долларового кризиса и кризиса платежного баланса. Предполагалось, что выходом послужит помощь по плану Маршалла. Затем последовал девальвационный кризис 1949 года.,В 1950 году разразился сырьевой кризис, который в сочетании с корейской войной и накапливанием запасов в целях перевооружения привел к тому, что цены сильно подскочили и соотношение импортных и экспортных цен было нарушено. К 1951 году возобновился кризис платежного баланса. Хотя в последующие годы удалось временно достигнуть положительного баланса, к 1955 году кризис платежного баланса вновь разразился, а в 1956— 1957 годах к нему прибавились тяжелые экономические последствия суэцкой военной авантюры.

За последние годы английский народ привык ко все усиливающемуся вмешательству американцев в его дела. Появились американские экономические советники и инспекторы, контролеры и специальные миссии, отправляющие отчеты в Вашингтон; американские субсидии; американские запреты и ограничения английской торговли; американские инструкции и распоряжения английскому кабинету; американские сверхгенералы в английской армии и американские сверхадмиралы в английском флоте; американские военные базы, американские самолеты и американские войска, постоянно расквартированные на английской земле.

Англичане привыкли к непосильным и все увеличивающимся расходам на вооружение, достигшим таких масштабов, которые вызвали бы апоплексический удар у их дедов и ошеломили бы их отцов. Они привыкли к сгущающимся тучам войны и мрачным предсказаниям о будущей атомной войне.

Но почему все это происходит и к чему ведет? Ответа не дают ни руководители правительства, ни руководители официальной оппозиции, ни мощные и влиятельные органы печати, ни радио29

вещательные монополии, поставляющие информацию публике. Корабль идет ко дну в потемках.

Пора честно отдать себе отчет в новом положении Британии, Британской империи и всего мира. Кризис, который поразил Британию в столь многочисленных и разнообразных формах, не является ни преходящим, ни случайным. Это неизбежное явление в эпоху социальных изменений, в которую мы живем. Все противоречия м^жду старым и новым сказываются в Британии особенно остро потому, что в течение многих лет она была центром крупнейшей в мире империи, а ныне стремление человечества к освобождению сотрясает все здание империи. Если подходить к этому вопросу с самой широкой точки зрения, то следует сказать, что кризис в Британии — это лишь часть общего кризиса капитализма и империализма, неуклонно растущего после первой мировой войны и победы социалистической революции в России и углубившегося еще больше в результате второй мировой войны, победы китайской революции и успехов национально-освободительного движения во всем мире. Однако Британию и страны Западной Европы, которые являются самыми старыми центрами капиталистической цивилизации и мировой экспансии, этот общий кризис затрагивает в особой форме.

Особый кризис Британии и Западной Европы — это кризис империалистической системы, на которой зиждется экономика этих стран, ныне приближающаяся к банкротству.

В течение многих десятилетий Британия, Франция, Германия, Бельгия, Голландия и связанные с ними страны Западной Европы находились в привилегированном положении. Экономические условия жизни этих стран были относительно лучшими, что достигалось путем эксплуатации сотен миллионов колониальных крестьян и рабочих, благодаря труду которых создавались огромные излишки неоплаченного импорта.

Эта система империалистических отношений, 30

Основанных на силе и эксплуатации всего мира, ныне рушится. Сохранить или восстановить ее уже невозможно.

Однако вся социально-экономическая структура этих стран в современный период и вся политическая структура так называемой «западной демократии» и империалистической верхушки рабочего движения, империализма консерваторов и социал-демократического реформизма либералов, так называемого «государства социального блага» были построены именно на этой основе. Империализм был главной и неизменной предпосылкой, лежавшей в основе как консерватизма, так и лейбористского реформизма и находившей свое выражение во всех особенностях того, что весьма часто и притом неправильно называют «западной цивилизацией», «западной демократией», «западным рабочим движением», «западным образом жизни». Когда разрушается фундамент, дает трещины все здание. Такова дилемма, которую не в состоянии разрешить ни консерваторы, ни лейбористы, ни фашизм, ни социал-демократия, ни Маршалл, ни Кейнс L

Долларовые вливания при этой болезни помочь не могут, поскольку они не устраняют ее причины. Наоборот, они обостряют болезнь, искусственно поддерживая и сохраняя паразитическую зависимость, являющуюся характерным симптомом этой болезни, усиливают проникновение и господство более сильного американского империализма, подготовляют почву для новой войны, мешают нормальному выздоровлению.

Перевооружение в целях сохранения и защиты этой империалистической системы от наступающего освободительного движения народов во всем мире лишь усиливает болезнь метрополий этих центров империалистической системы, возлагая

1 Джон Кейнс (1883—1946)—английский буржуазный экономист, поборник «теории» государственно-монополистического капитализма. — Прим. ред.

31

новое и непосильное бремя на их и без того у>ке ослабленную экономику.

В качестве «универсального» средства решения экономических проблем, стоящих перед Британией со всех сторон предлагают новые грандиозные проекты, целью которых является расширение масштабов развития империи, модернизация и интенсификация этого развития. Лидеры консервативной и лейбористской партий наперебой хвастают тем, что они заново «открыли империю», что у них в руках ключ к новой славной эпохе процветания и прогресса на базе позитивной политики развития империи. Письменные столы должностных лиц завалены бесконечными «планами Коломбо», проектами «развития колоний» и «программами четвертого пункта». Это тщеславный ответ финансистов и монополистов на кризис их империалистической системы.

Однако чем больше будут изучаться эти новые планы модернизации империализма, тем больше будет выявляться, что они представляют собой лишь перекрашенные и дополненные варианты старого империализма. Несмотря на всю их филантропическую видимость, они по-прежнему направлены на то, чтобы сохранить и расширить основные черты колониальной системы: «развитие» колониальных стран мыслится прежде всего как развитие источников сырья, рынков сбыта и сфер приложения капитала, как развитие стратегических районов; проводится усиленная эксплуатация колониальных народов при сохранении их низкого жизненного уровня; продолжается выкачивание сверхприбылей из колониальных и зависимых стран монополистическими концернами и компаниями, вкладывающими там капитал. Что касается политической стороны этих планов, то они основаны на поддержке самых реакционных социальных слоев в колониальных и зависимых странах — князей, феодальных царьков, помещиков, компрадоров, местных рэкетиров и спекулянтов или даже явных марионеток вроде Бао Дая 32

и Ли Сын Мана — как единственных надежных союзников империализма. Эта слабость означает, что новые планы империализма столь же неизбежно обречены на банкротство, как и старые.

Поэтому мечтать о том, чтобы найти выход при помощи подобных принципов, значит строить воздушные замки. Все эти грандиозные новые планы создания модернизированного империализма построены на песке независимо от того, лежат ли в их основе новые союзы с самыми продажными эксплуататорскими элементами как в Восточной Азии, так и на Ближнем Востоке или широкие проекты усиленной колониальной эксплуатации Африки в качестве метода разрешения внутренних проблем западноевропейских стран. Они могут привести лишь к еще более страшной катастрофе перед лицом усиливающихся противоречий, слабости старых колониальных держав и революционного подъема народных масс во всех без исключения колониальных и полуколониальных странах. Как показали провал плана выращивания земляных орехов или войны в Юго-Восточной Азии и на Среднем Востоке, меры, принятые для осуществления этих проектов, не только не обеспечивают империалистическим странам выход из кризиса, а, наоборот, еще более усиливают кризис в результате новых тягот и перенапряжения их и без того ослабленной экономики.

Избежать кризиса империя не может. Народы Британии и Западной Европы поставлены перед неизбежной необходимостью построить свою жизнь заново, радикально преобразовать свои страны и свои отношения с ныне зависимыми народами их империй, с тем чтобы раз навсегда разрушить старые, прогнившие паразитические устои империалистического господства и эксплуатации.

Можно и должно найти иную политику, чтобы английский народ не был обречен вместе с умирающей капиталистической системой на экономическую катастрофу, национальное порабощение и чудовищные опустошения новой мировой войны.

2 Р Палм Датт 33

Есть возможность обеспечить иное будущее как английскому народу, так и всем народам Британской империи, если они порвут с империалистическими устоями и станут хозяевами своих стран, установят новые, дружественные, неимпериалистические отношения, которые будут взаимно выгодными в деле разрешения их общих проблем.

Задача настоящей книги попытаться проанализировать эту проблему и пути ее решения.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИМПЕРИЯ СЕГОДНЯ

Куда ни бросишь взор — повсюду Англия, Куда бы глобус ты ни повернул.

Ведь Англия-то — пятна красные,

А остальное там все серое,

И в этом — современная империя.

Дж. К. Честертон.

Существует ли империя?

Прежде чем перейти к изучению проблем, стоящих сейчас перед Британией и Британской империей, необходимо предварительно рассмотреть один вопрос необычного характера.

Существует ли империя?

Это не праздный вопрос. Правда, покойный Томас Хэндли 1 в одном из своих скетчей пытался применить и к Британской империи метод «двадцати вопросов». На первый традиционный вопрос: «Факт или вымысел?» — он мгновенно выпаливал ответ: «Вымысел». Но Хэндли лишь отражал со свойственной ему остротой дух времени.

Характерным симптомом для институтов, находящихся в состоянии крайнего упадка, является то, что тот ясный язык, который они обычно без тени сомнений употребляли в дни здоровой самоуверенности, становится дипломатически нежелательным и запретным на последних этапах нервозного паралича и самооправданий. Грубая откровенность слов «хозяин» и «работник» вуалируется такими словами, как «равенство», «содружество», «новый дух в промышленности» и 1 Весьма популярный в Англии комедийный актер, часто выступавший по радио. — Прим. ред.

2* 35

«промышленная психология». Это делается не потому, что перестали существовать отношения, основанные на наемном рабстве, а потому, что эти отношения теперь находятся под угрозой и должны быть заменены новыми. Представители старого порядка надеются отсрочить этот роковой день, изменяя слова, а не действительное положение вещей.

Из этих же соображений стараются избегать таких слов, как «империя» и «империализм», которые когда-то произносились с гордостью. Ныне в официальных заявлениях стало модным утверждать, что «империя» и «империализм» относятся к далекому прошлому и что они давно уже заменены «содружеством», основанным на свободе.

Так, граф Эттли, тогда еще просто г-н Эттли, выступая в ноябре 1947 года на банкете у лорд- мэра Лондона, заявил:

«Если в настоящее время и существует где-либо империализм, под которым я под/ разумеваю подчинение одних народов политическому и экономическому господству других, то такого империализма определенно нет в Британском Содружестве Наций».

Эттли выступал в историческом Мэншн-хаузе 1 перед аудиторией, состоявшей из магнатов Сити, чье богатство зиждется на грабеже колоний, в Мэншн-хаузе, где даже золотая посуда для традиционного банкета является продуктом жесточайшей эксплуатации африканских рабов. Всего лишь за несколько месяцев до выступления Эттли шахтеры африканских золотых приисков, которые получают 2 шиллинга 5 пенсов в день, принося владельцам приисков 43 миллиона фунтов стерлингов прибыли, осмелились «незаконно» бастовать против такой голодной заработной платы, но были загнаны дубинками обратно в шахты, причем многие из них были убиты и сотни арестованы,

1 Мэншн-хауз — резиденция лорд-мэра Лондона. — Прим, ред.

36

Когда Эттли вышел из Мэншн-хауза, сияя от сознания своей добродетели, он оказался среди внушительных зданий, принадлежащих крупным монополиям, одни названия которых кричат об империалистической эксплуатации: Англо-Иран- ская нефтяная компания, «Импириэл тобакко», «Ройял Датч шелл», «Юнайтед Африка компани», «Консолидейтед голдфилдс», «Колониэл энд дже- нерал инвестмент корпорейшн».

Ну конечно же, английского империализма не существует! Он только мерещится подозрительным критикам и недовольным жителям колоний. Империя, уверяют нас, уже давно заменена «содружеством» — этой крепостью свободы против тоталитарного рабства.

Эта любопытная софистика свидетельствует о попытке вместо настоящих изменений произвести изменение названий.

Идея содружества свободных стран, добровольно объединяющихся во имя достижения прогрессивных целей, является очень хорошей идеей. Но замена названия «империя» названием «содружество» отнюдь не означает прекращения грабежа земель у населения Кении, эксплуатации рабочих на плантациях Вест-Индии и уничтожения деревень в Малайе.

Эта софистика также вносит путаницу в понятие о развале империи и о конце империи. Нет сомнения, что сами эти утверждения об отречении от «империализма» являются данью антиимпериалистическим настроениям, подобно тому, как лицемерие, по пословице, является данью, которую порок платит добродетели. Они — признание того, что идея империи и империализма уже непопулярна и не может быть оправдана. Они являются попыткой загнивающего империализма воспользоваться новыми методами и представить дело .так, будто с империализмом покончено. Однако это весьма ошибочное руководство для понимания подлинного положения.

37

В настоящее время английский империализм серьезно ослаблен в результате давления американского империализма, нарастающего восстания колониальных народов, а также вследствие своей внутренней экономической дезорганизации и противоречий. Однако это не означает, что он уже испустил дух или сошел со сцены.

В некоторых обширных районах английские империалисты вынуждены были прибегнуть к тактике отступления, делать уступки. В таких важных районах, как Индия и Бирма, им пришлось отступить перед мощным освободительным движением, подавить которое они уже не были в состоянии, предоставить этим странам независимость и вывести оттуда свои вооруженные силы. Выход из создавшегося положения они видели в компромиссном соглашении с буржуазными элементами, чтобы сохранить хотя бы свои прежние экономические позиции и обеспечить на будущее в какой-то мере свое влияние и проникновение. В других районах, например на Ближнем Востоке, им пришлось сдать прежние империалистические бастионы и пойти на уступки все расширяющемуся проникновению американских монополий и американских стратегов.

В других районах английские империалисты пытаются сохранить полное господство и непосредственное управление, прибегая к 'самым различным методам, в том числе к методам необузданного насилия полицейского государства и вооруженной силы, часто сопровождая это незначительными конституционными уступками, как, например, в Малайе или Кении.

В целях пропаганды стараются сосредоточить внимание на тех районах, где в результате мощного национального движения английские империалисты вынуждены были частично отступить или пойти на ограниченные конституционные уступки. Этой пропагандой маскируют насильственный, агрессивный характер империализма, а английский народ призывают приносить жертвы и 38

поддерживать колоссальную программу вооружения для «обороны».

Войска отзывают из Палестины, для того чтобы сконцентрировать их в Ираке или Иордании. Их перебрасывают из Александрии в зону Суэцкого канала, а из зоны Суэцкого канала — на Кипр. Восточная Африка превращена в новую базу. Цейлону предоставлен «статус доминиона», однако Британия сохраняла военно-морскую базу в Тринкомали до тех пор, пока восемь лет спустя цейлонский народ не потребовал ее ликвидации. Индия была разделена на Индийский Союз и Пакистан, но в обеих частях страны были построены новые авиабазы для английских военно-воздушных сил. Бирме формально предоставлена полная независимость, однако там оставалась английская военная миссия, ресурсы страны продолжали быть собственностью заморских монополий, ей был навязан огромный долг. Войска были выведены из Бирмы, но в Малайе сохранены крупные силы, а в Гонконг посланы дополнительные специальные вооруженные силы.

Такова политика и стратегия империализма, который еще окончательно не сошел со сцены, но уже переживает стадию упадка.

Английский империализм находится в состоянии крайнего развала. Однако с ним еще не покончено. Он стремится принять различные новые формы и применять новые методы, пытаясь приспособиться к изменившимся условиям, но не с целью покончить с собой или самоликвидироваться, а для того чтобы продолжать осуществление своих извечных целей — извлечения сверхприбылей из эксплуатации колоний. Будучи вынужден отступить на некоторых участках, он в то же время стремится наступать на других. Умирающий империализм не превратился из дикого зверя в ягненка. Наоборот, гибнущий зверь зачастую становится еще более неистовым, свирепым, безрассудным, агрессивным и воинственным. Об этом свидетельствует целый ряд событий — от 39

Греции до Малайи, от Энугу до Кипра. Об этом свидетельствуют бешеная гонка вооружений и фетишизация атомной бомбы как сверхоружия «цивилизации».

Войны в Малайе и на Среднем Востоке, «холодная война», мираж с выращиванием земляных орехов, «четвертый пункт» программы президента Трумэна, Атлантический пакт, бюджеты суровой экономии и программа перевооружения на сумму 4700 миллионов фунтов стерлингов — все это явления одного порядка.

Название или псевдоним?

Что же представляет собой Британская империя, или Британское Содружество Наций, или Содружество Наций, или Британское Содружество Наций и империя?

Это многообразие названий само по себе свидетельствует о непрочности нынешней структуры. Ни одно из этих названий не является официально более правильным, чем другое. Все они употребляются в различной степени неофициально и официально. Даже то, что вложено в эти названия, часто бывает далеко не ясно. Существует, например, «министерство по делам стран содружества», которое не касается колоний. Существует «министерство колоний», которое не имеет никакого отношения к доминионам. Имеются -министр колоний и министр по делам стран содружества; оба они входят в состав кабинета на равных правах. Наиболее важная область интересов современного английского империализма, как это неоднократно подчеркивали, находится на Ближнем Востоке. Однако этим районом ведает министерство иностранных дел. Включает ли «содружество» колонии короны? Ограничение масштаба деятельности «министерства по делам стран содружества» дает основание-предполагать, что не включает. Однако если судить по тому, как совре40

менное законодательство определяет «гражданина содружества», то ответ должен быть положительным. Включает ли «империя» такие фактически независимые доминионы, как Канада и Австралия? Включает ли «империя» или «содружество» подопечные территории? Подобные вопросы можно было бы ставить до бесконечности, и ответы на них были бы самые разнообразные.

В введении к настоящей книге поясняется, почему автор при изложении проблем, рассматриваемых в ней, применяет только одно старомодное название «Британская империя», и приводятся доводы в обоснование этого.

Существует широко распространенное представление, что термин «содружество» относится к самоуправляющимся доминионам, а термин «империя»— к несамоуправляющимся колониям и протекторатам. Именно эта иллюзия послужила основанием для такого двухэтажного чудовища, как название «Содружество Наций и империя». Однако для этой иллюзии нет никакого юридического оправдания. В законодательной практике термин «содружество» распространяется в равной мере на Соединенное Королевство, доминионы, колонии и протектораты.

В этой связи стоит напомнить высказывания ветерана идеи Британской империи Черчилля. На одном из собраний Королевского имперского общества 19 октября 1950 года, на котором выступил американский посол, председательствовавший лорд Галифакс напомнил об одном выступлении Черчилля перед тридцатью-сорока членами палаты представителей и сената Соединенных Штатов Америки, которое гласило:

«Сенатор Ванденберг, между прочим, заметил лорду Галифаксу: «Мы все чувствовали бы себя лучше, если бы вы, англичане, прекратили разговоры о Британской империи». — Сразу же после этого Черчилль начал свою речь».

Далее лорд Галифакс сказал:

«Увлеченный своим врожденным красноречием, Черчилль стоял с большой сигарой в одной руке и бокалом виски в другой, поднося ко рту то сигару, то виски. Он говорил о Британской империи. Я ухитрился передать ему телепатическим путем то, что сказал мне сенатор Ванденберг. И тут Черчилль, обращаясь к сенатору, сказал: «Британская империя, или Содружество Наций. У нас есть торговые этикетки на все вкусы» («Дейли телеграф», 20 октября 1950 года). Поскольку в данном случае нас интересуют не торговые этикетки, а политическая действительность, впредь мы будем игнорировать это дипломатическое нагромождение названий и сконцентрируем свое внимание на отнюдь еще не исчезнувшей реальности — на Британской империи.

Одна четвертая часть мира

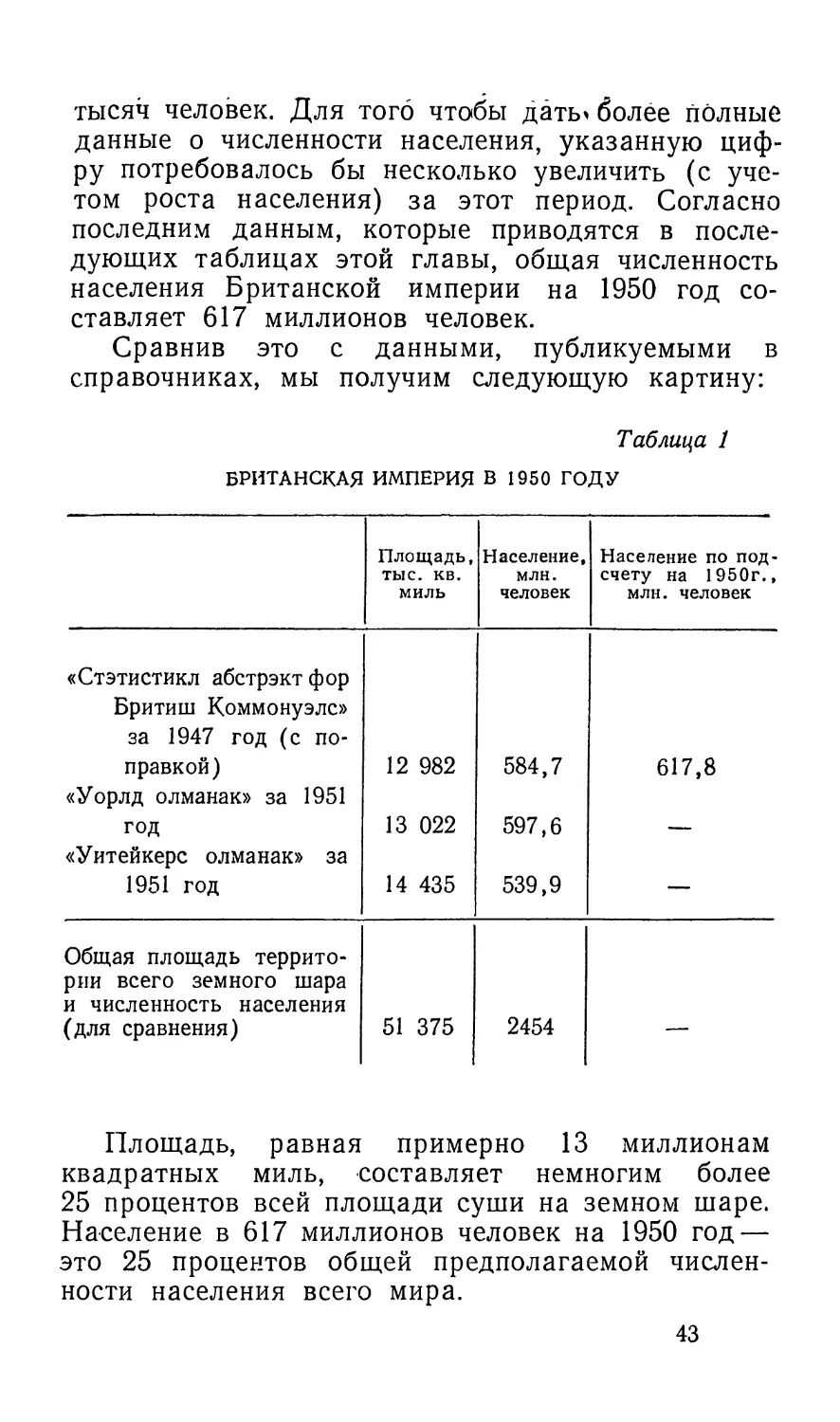

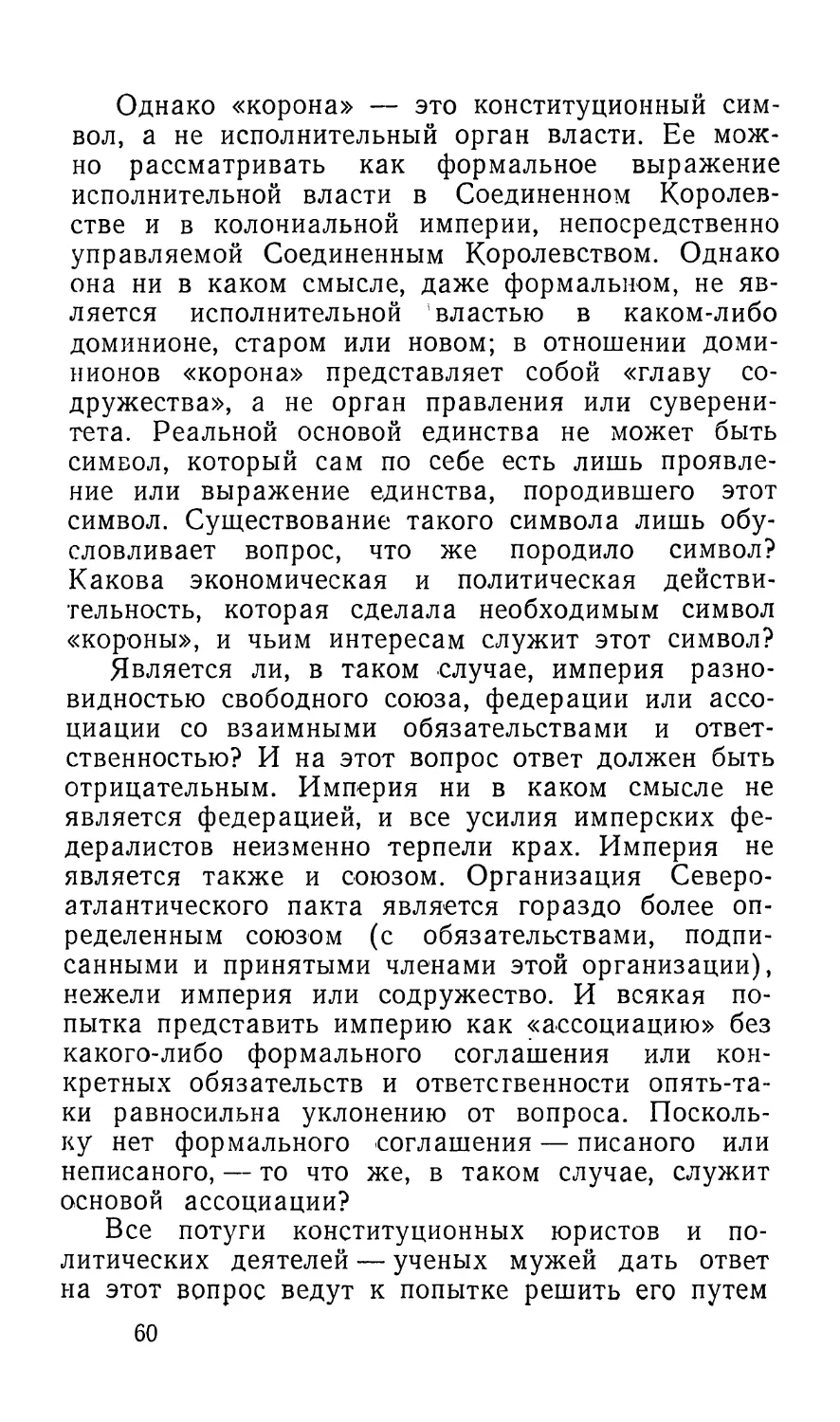

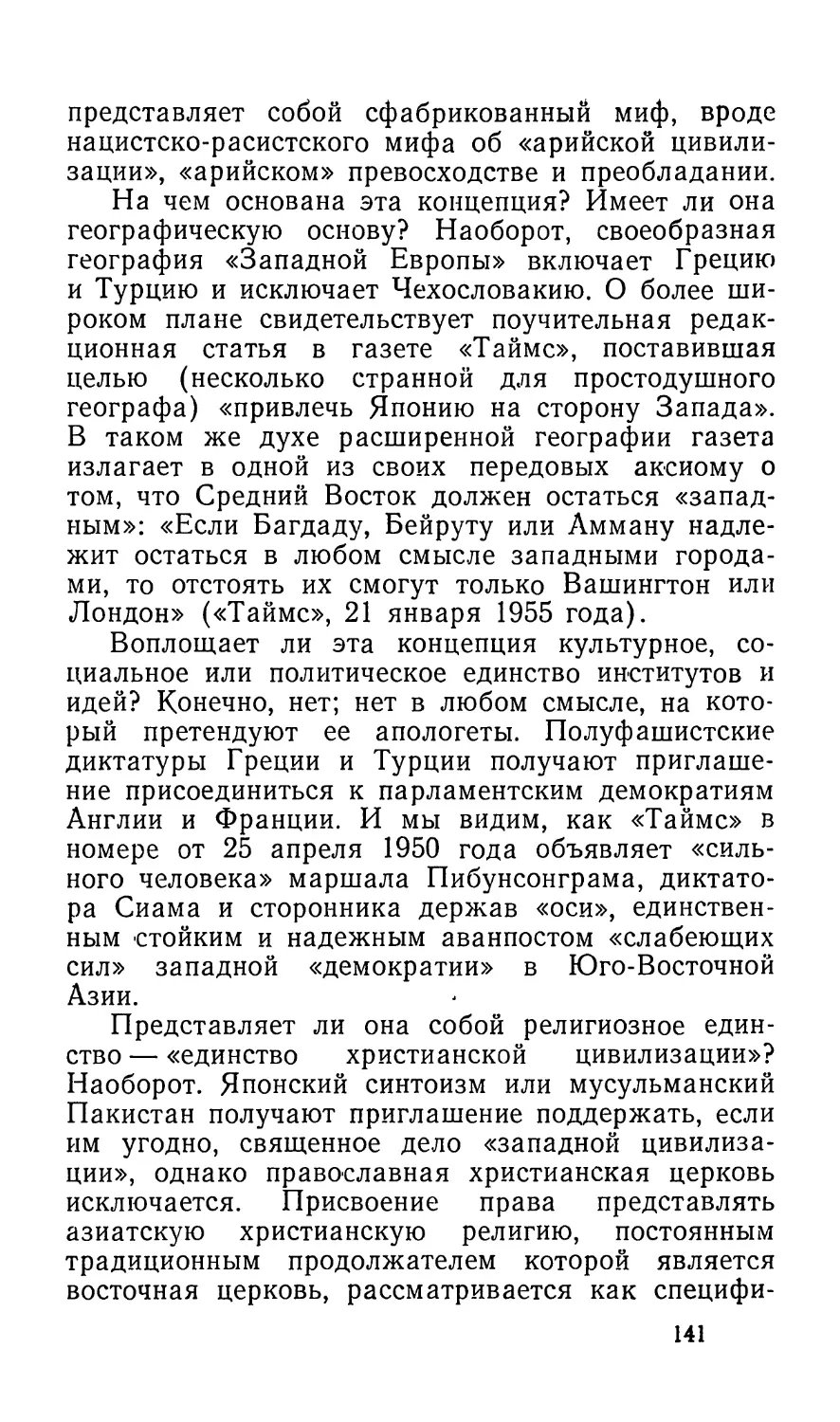

Британская империя занимала в 1950 году одну четвертую часть суши и включала четверть всего населения земного шара.

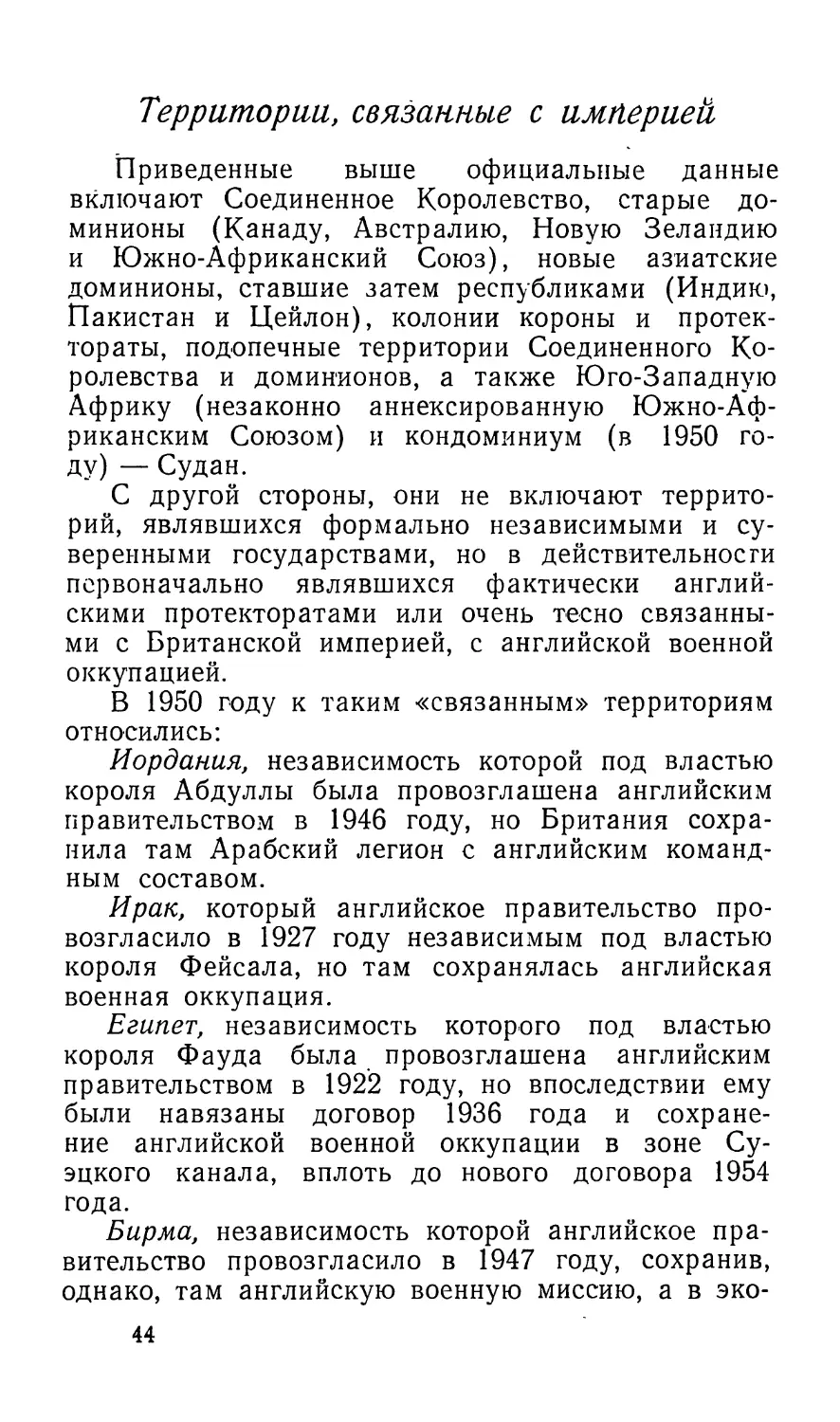

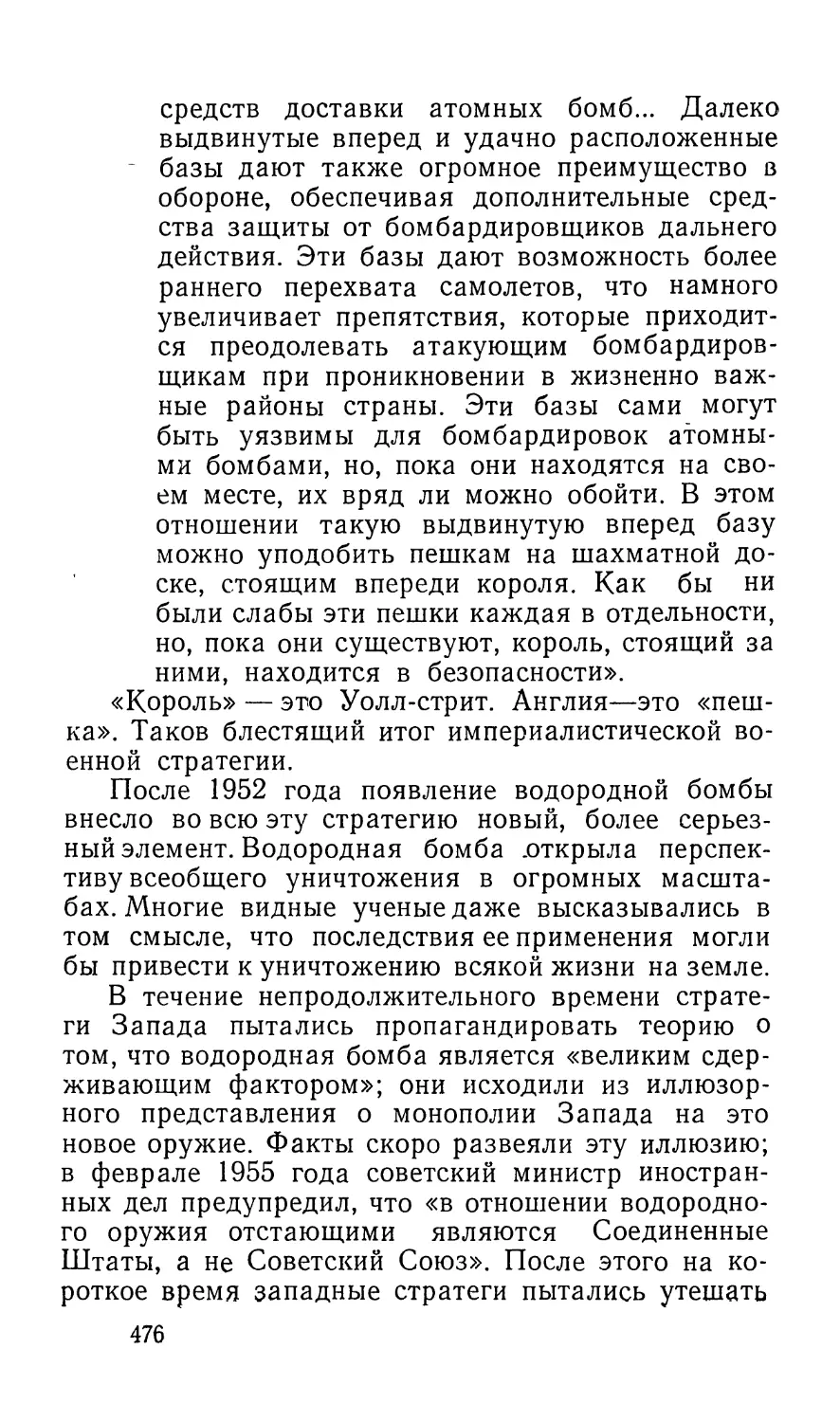

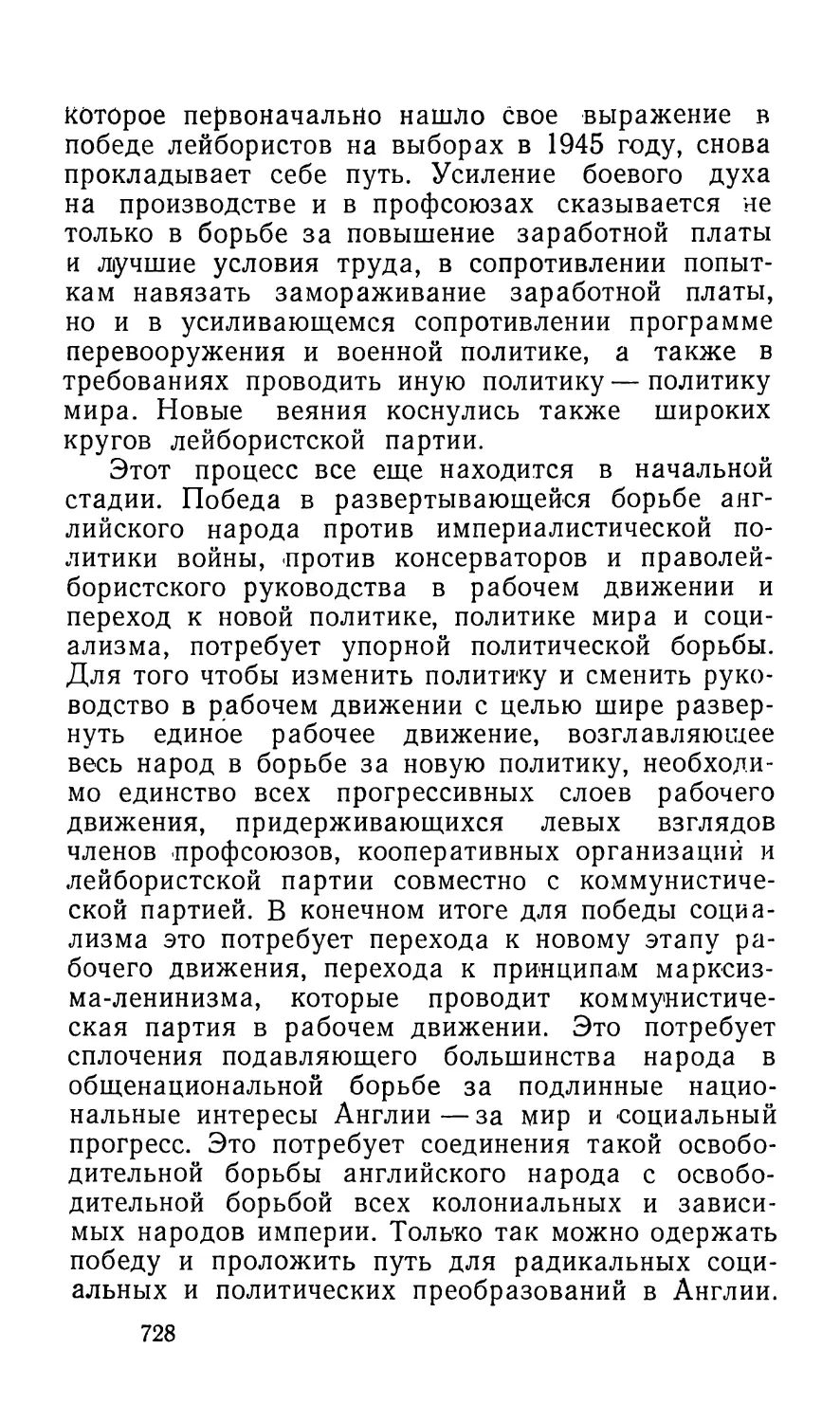

Имеющиеся данные как о размерах территории, так и о численности населения .несколько расходятся в зависимости от методов исчисления и статистического источника.

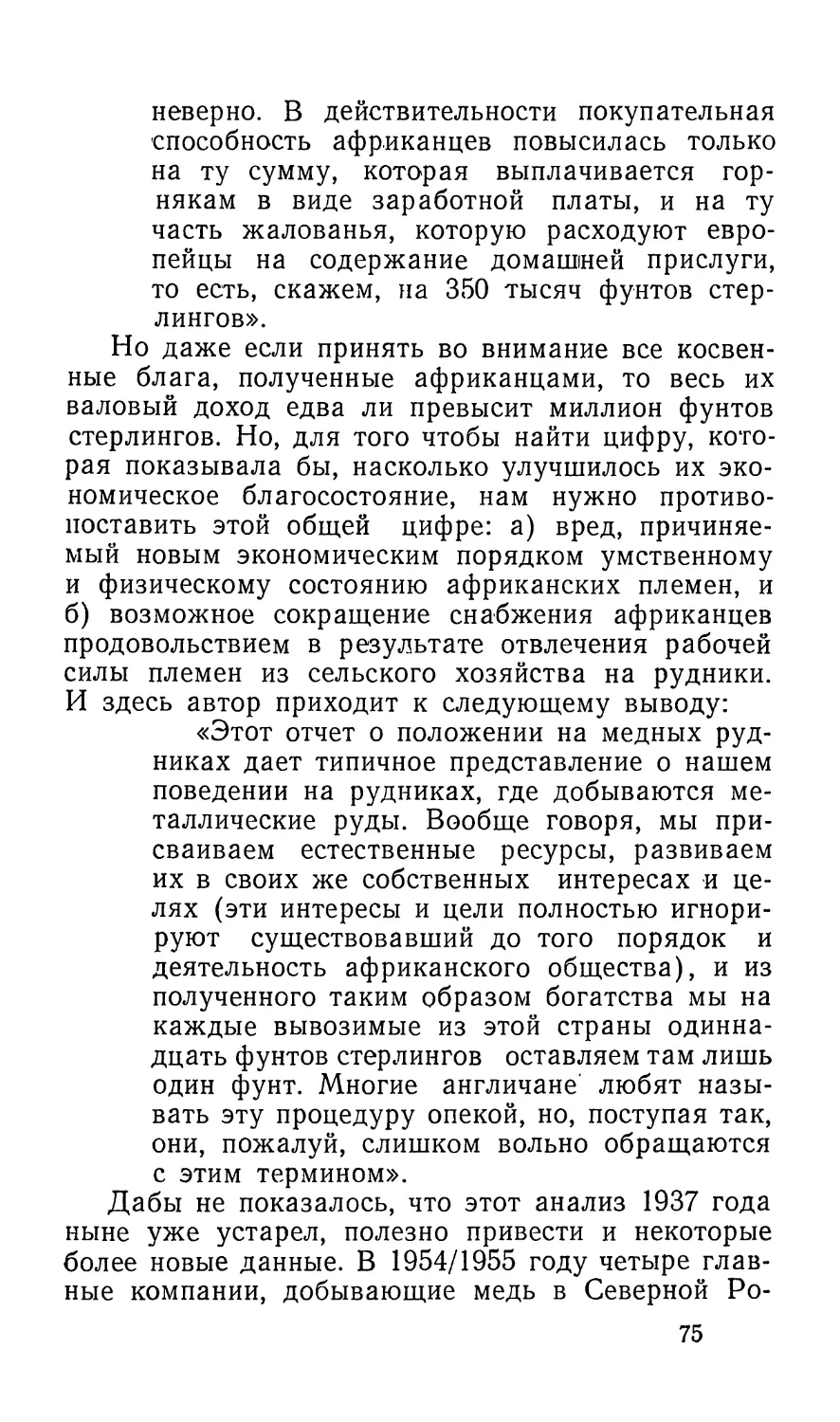

Так, например, «Стэтистикл абстрэкт фор Бритиш Коммонуэлс» за 1933—1939 и 1945—1947 годы опубликовал таблицу о размере различных территорий и численности населения на середину 1947 года, согласно которой территория Британской империи составляет 13 281 256 квадратных миль, а население — 606 499 тысяч человек. Из указанной таблицы надо исключить Эйре и Бирму, которые к этому времени формально вышли из состава империи, а также Палестину, которая сейчас разделена между Израилем и Иорданией. С этой поправкой территория империи составит 12 982 080 квадратных миль с населением 584 660 42

тысяч человек. Для того чтобы дать^ более полные данные о численности населения, указанную цифру потребовалось бы несколько увеличить (с учетом роста населения) за этот период. Согласно последним данным, которые приводятся в последующих таблицах этой главы, общая численность населения Британской империи на 1950 год составляет 617 миллионов человек.

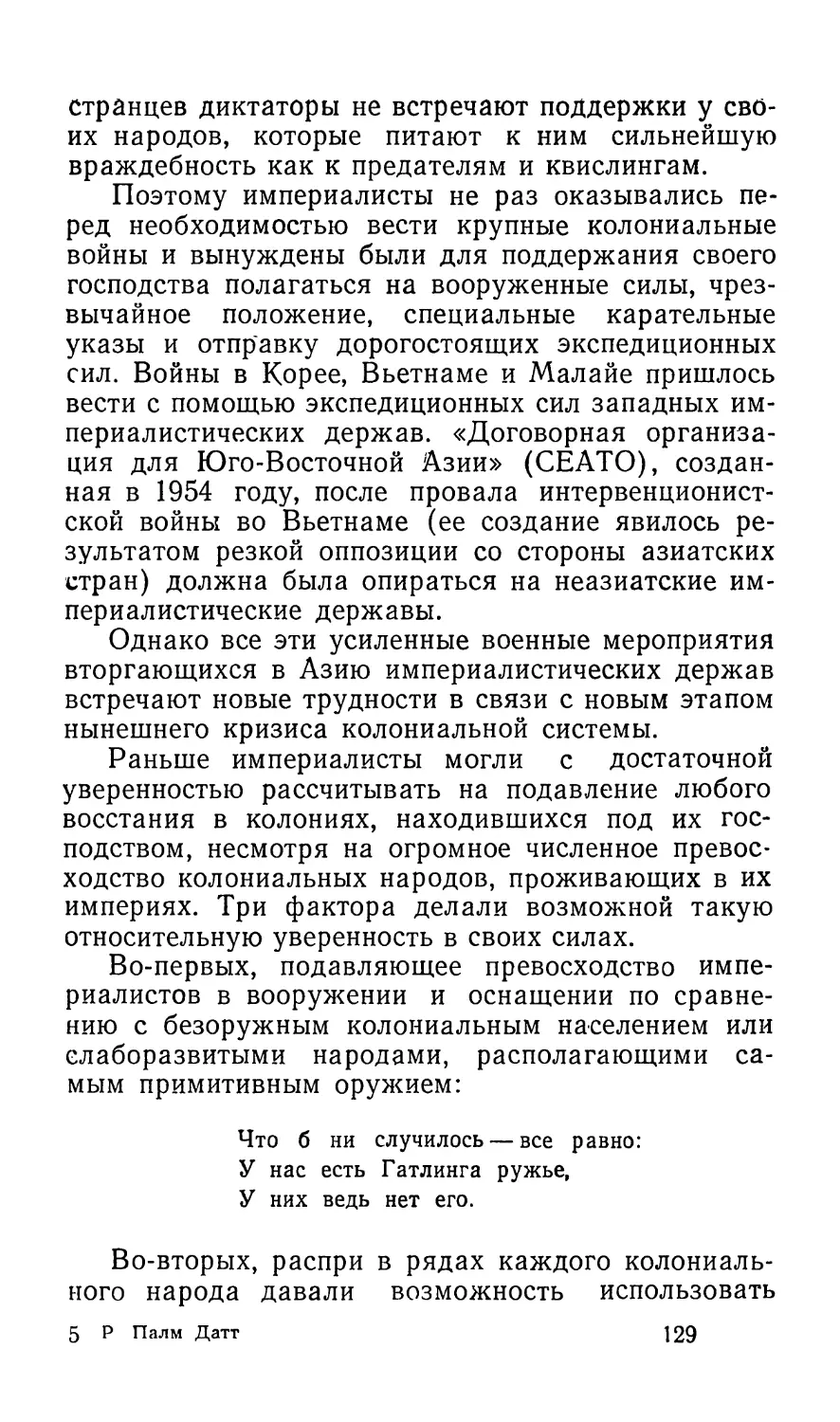

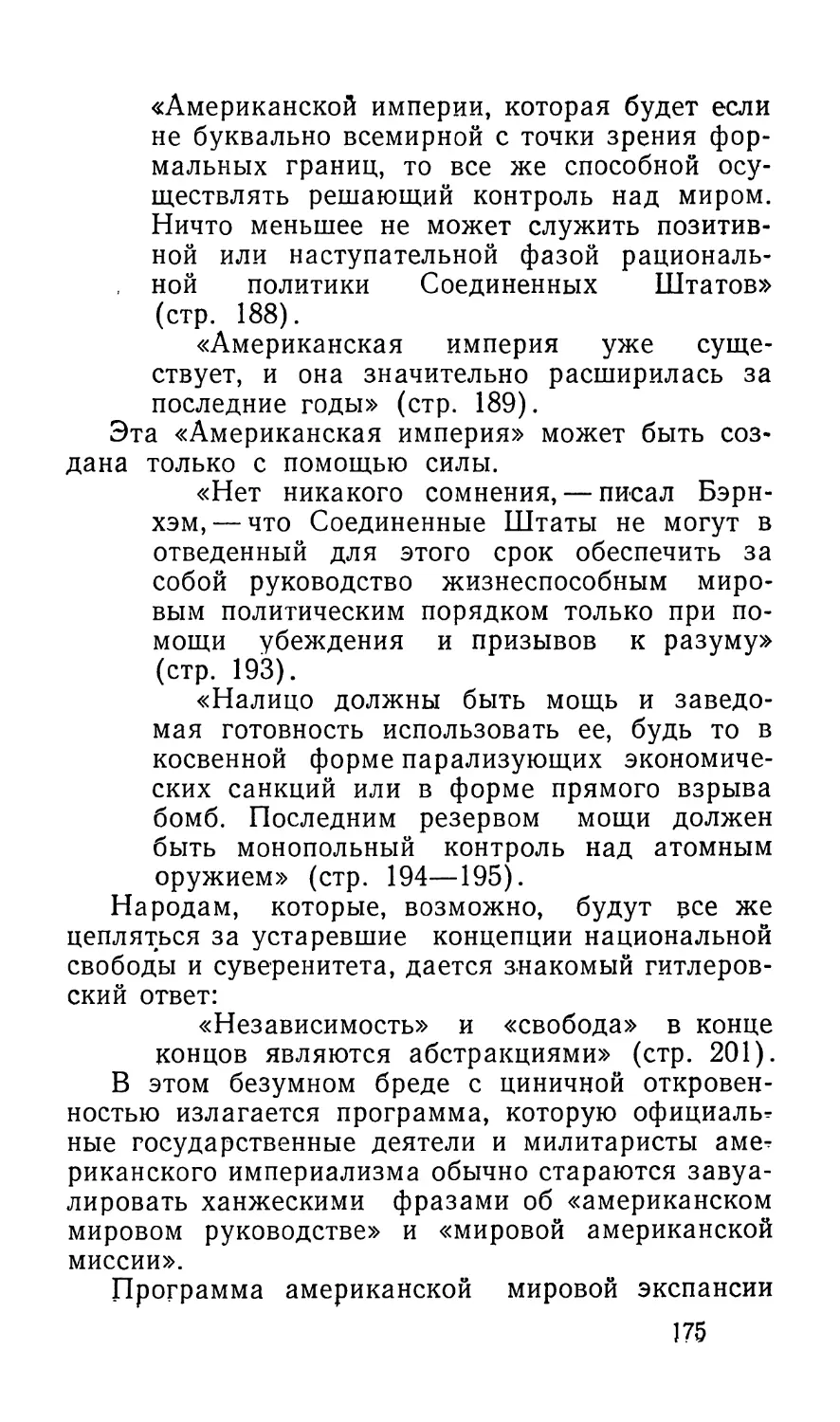

Сравнив это с данными, публикуемыми в справочниках, мы получим следующую картину:

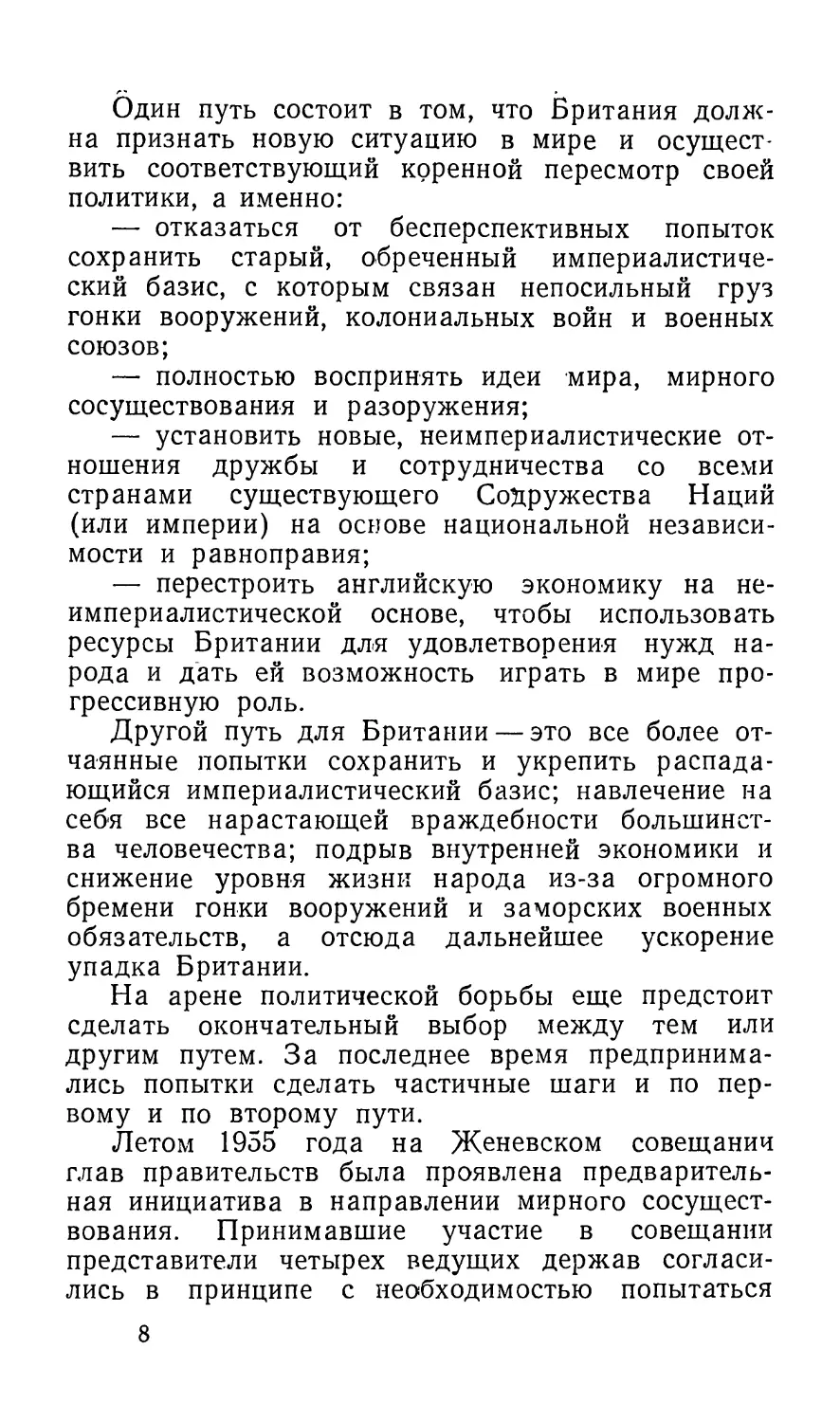

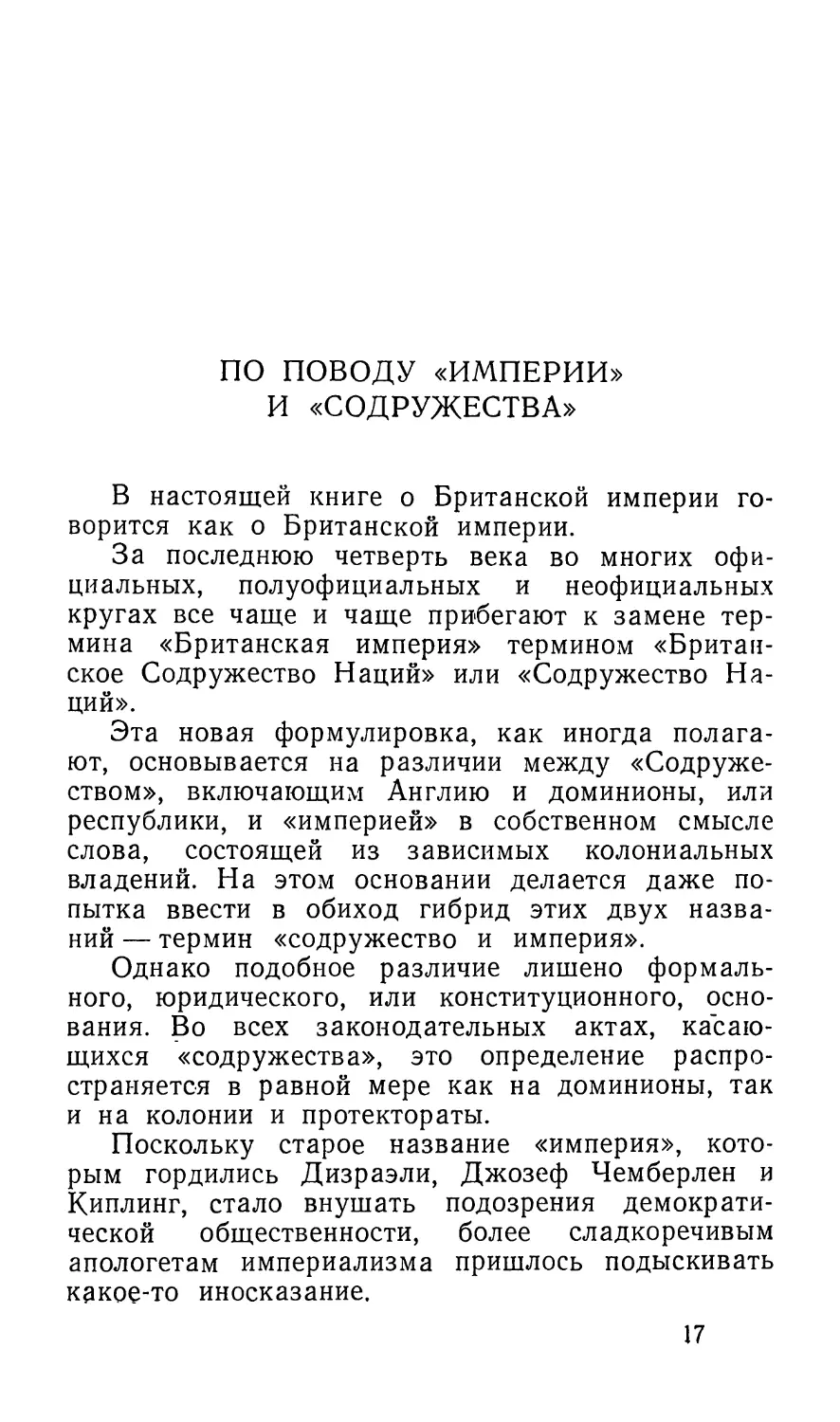

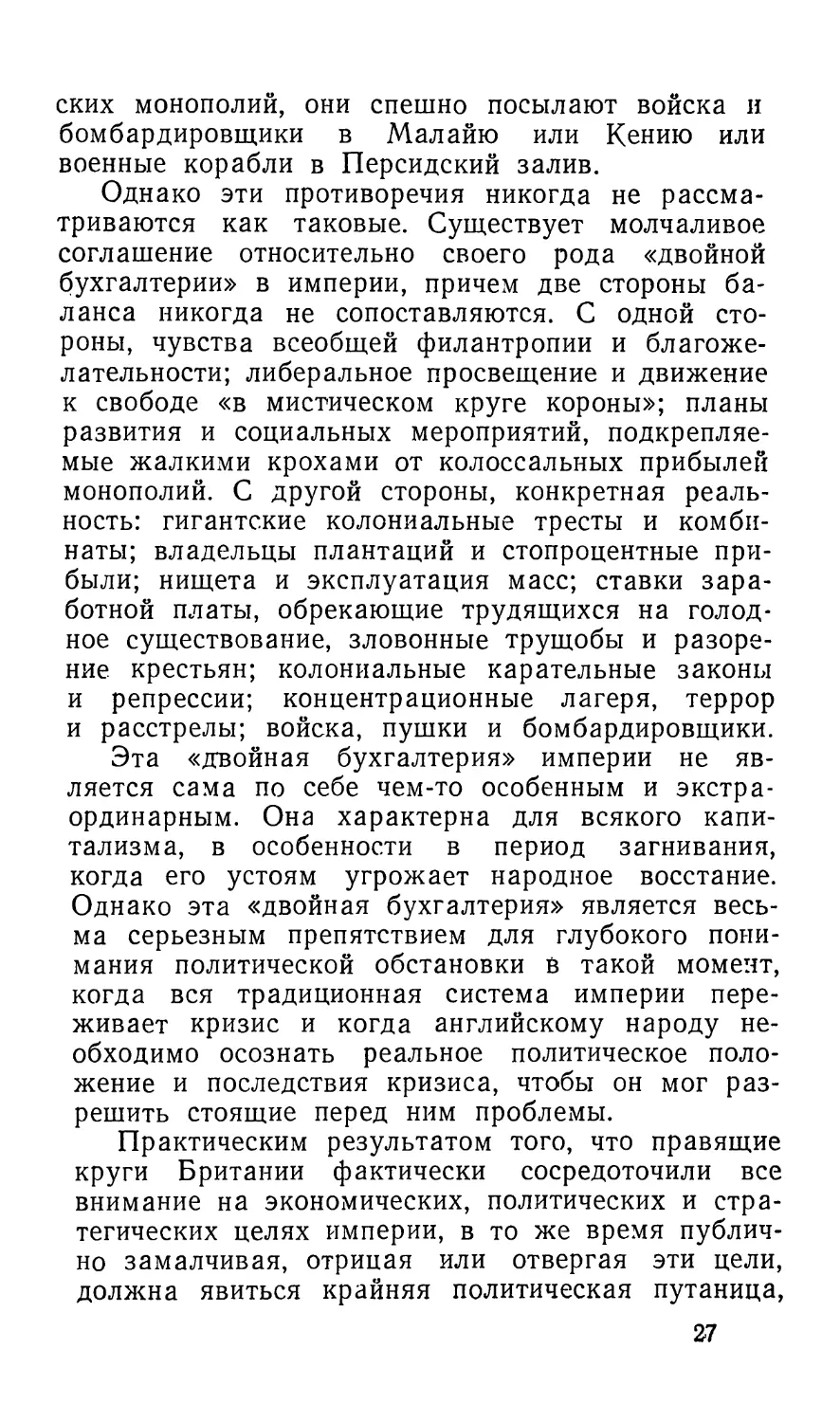

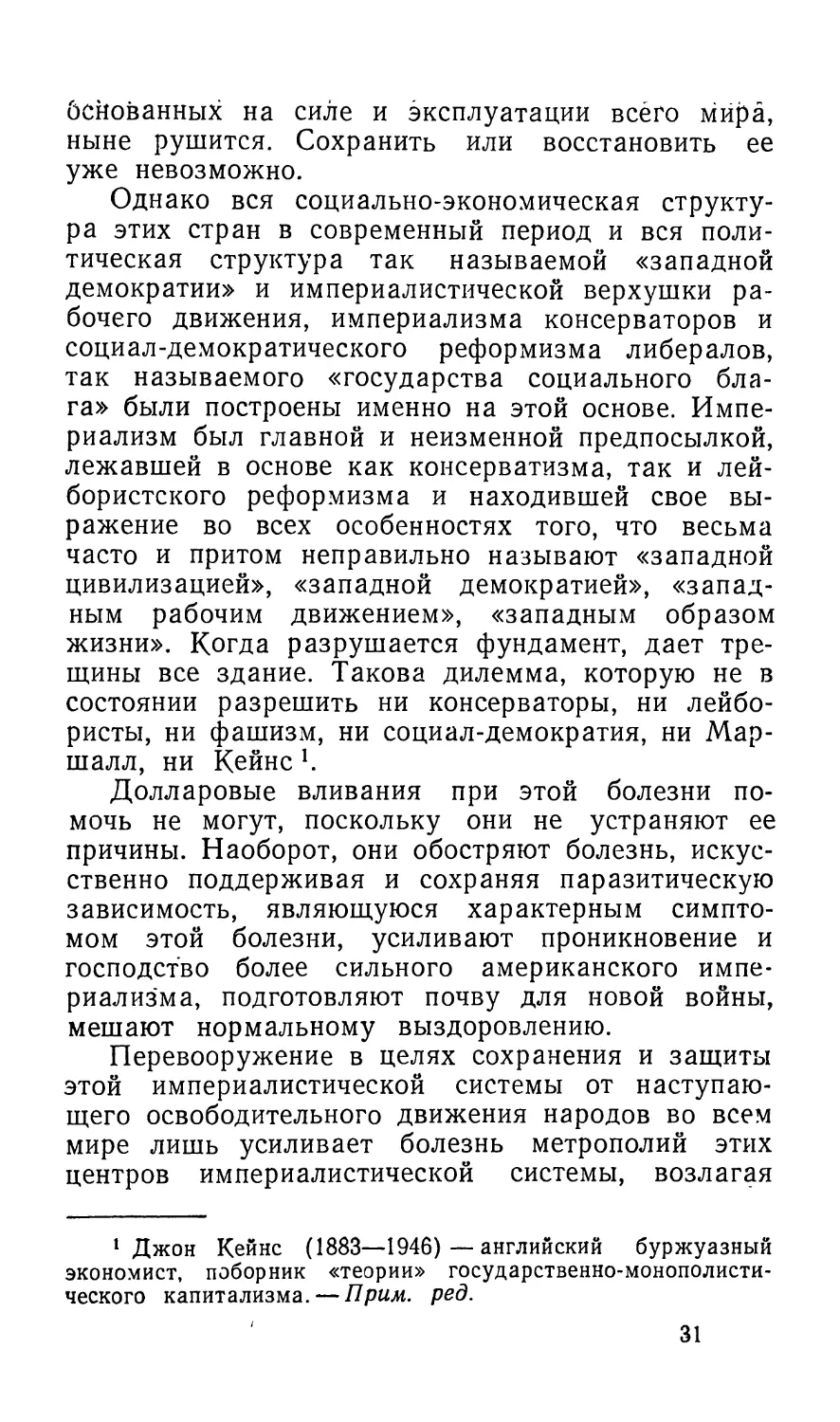

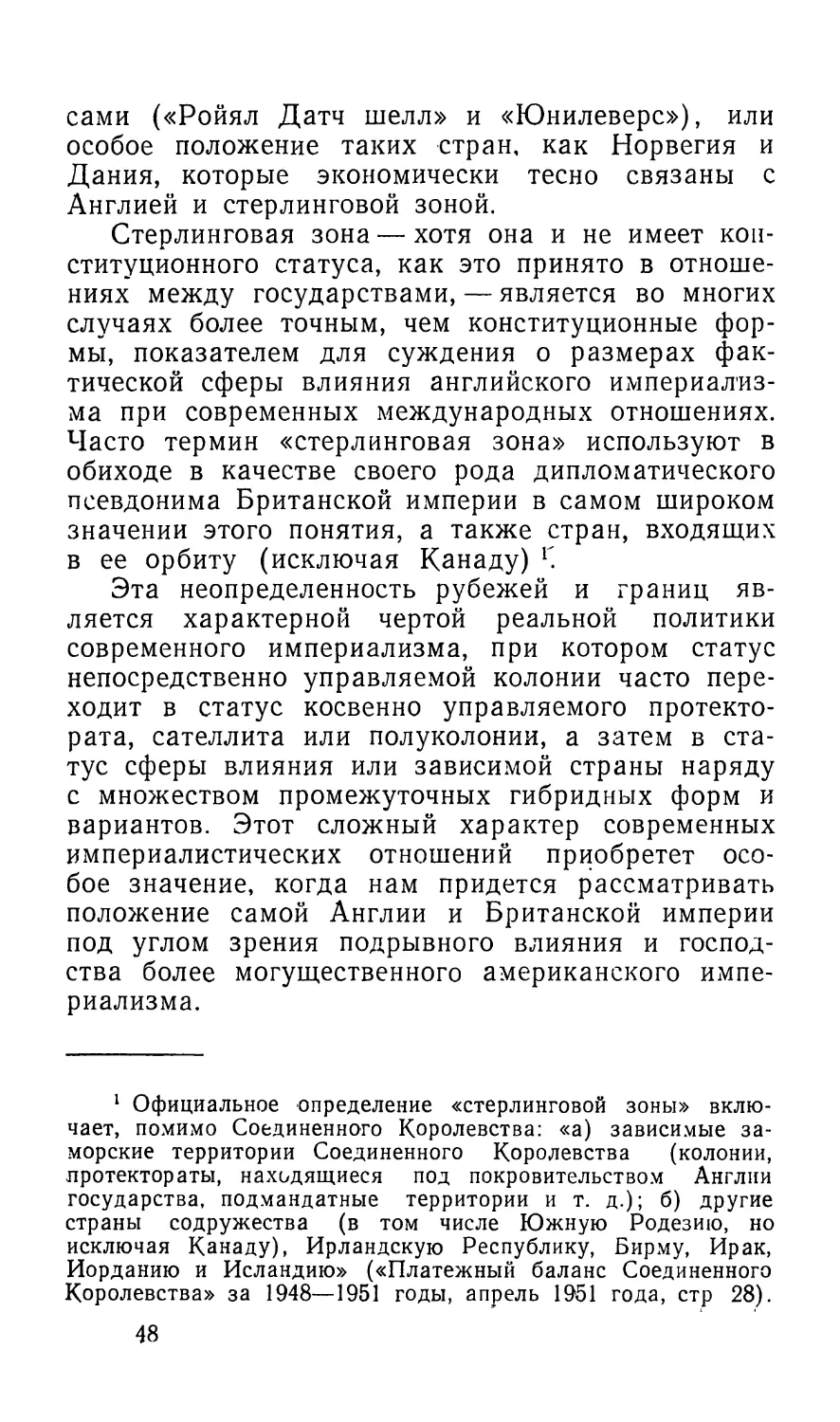

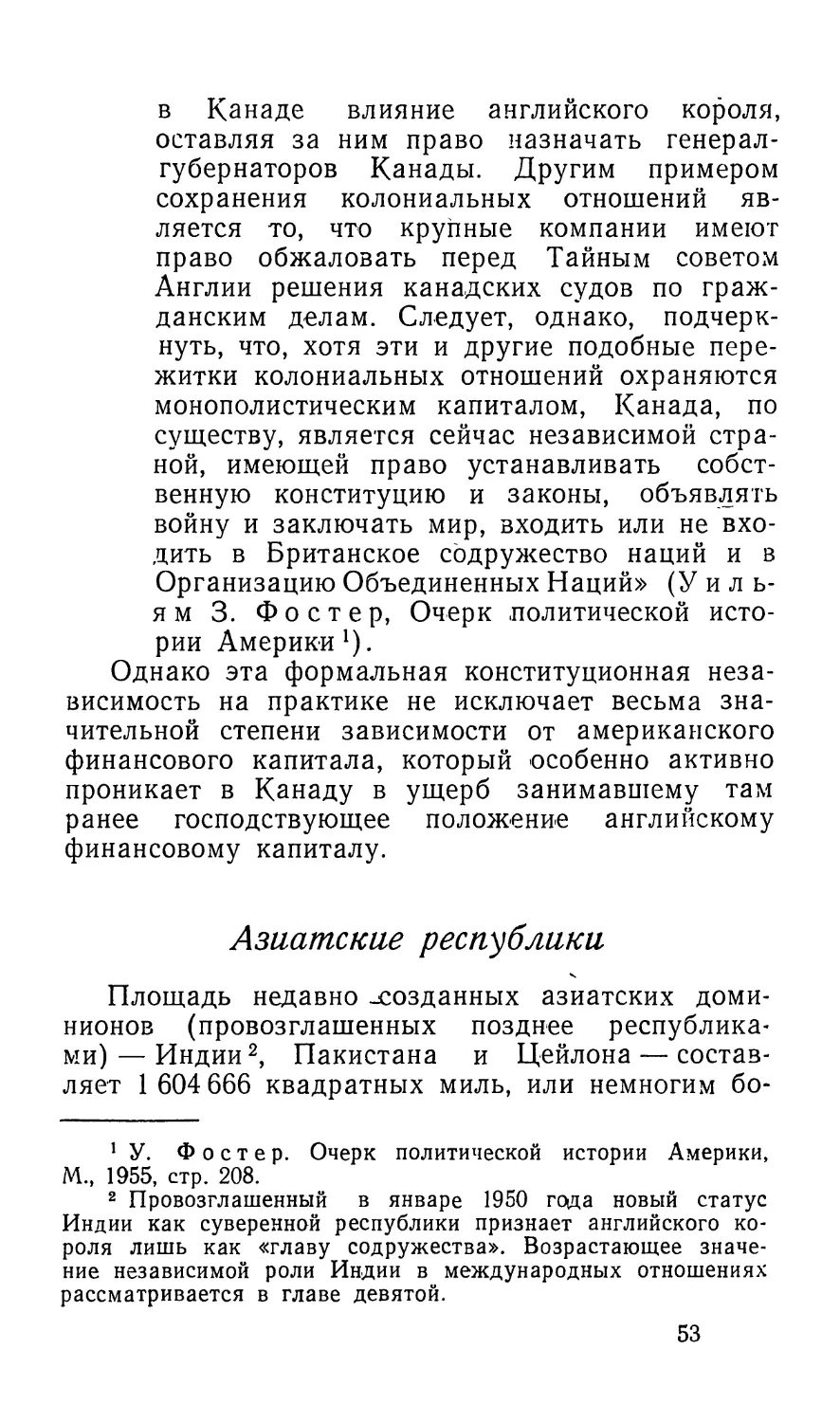

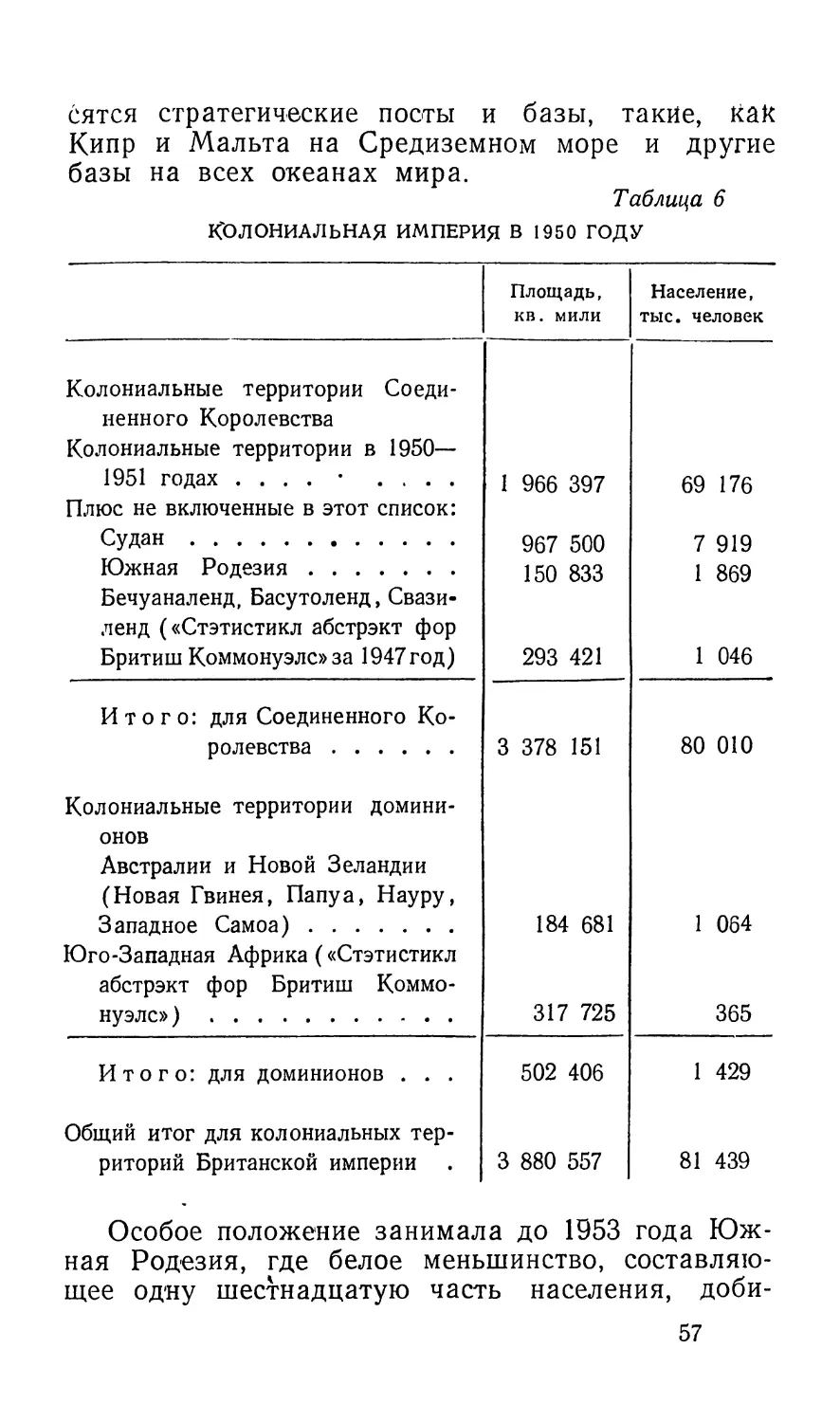

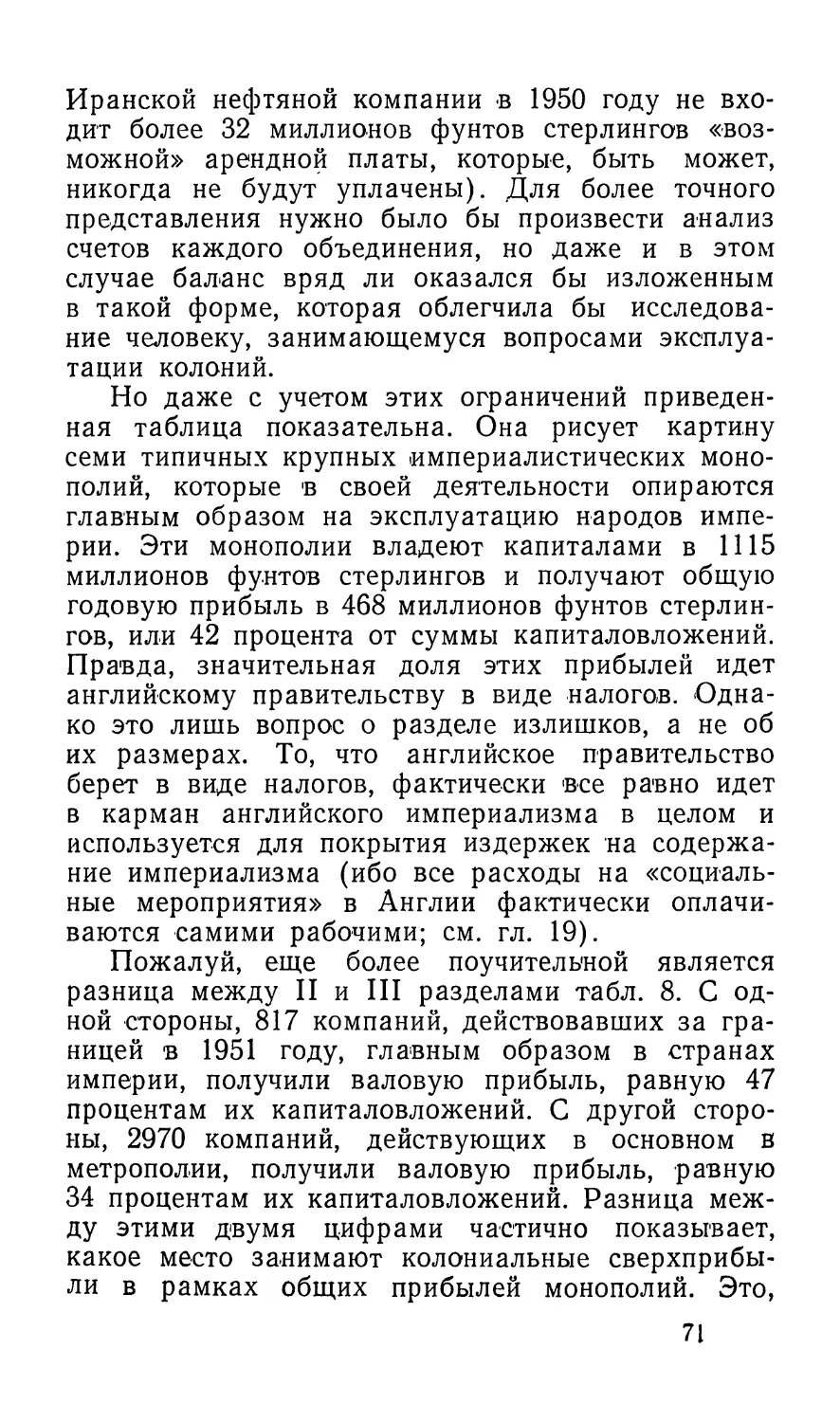

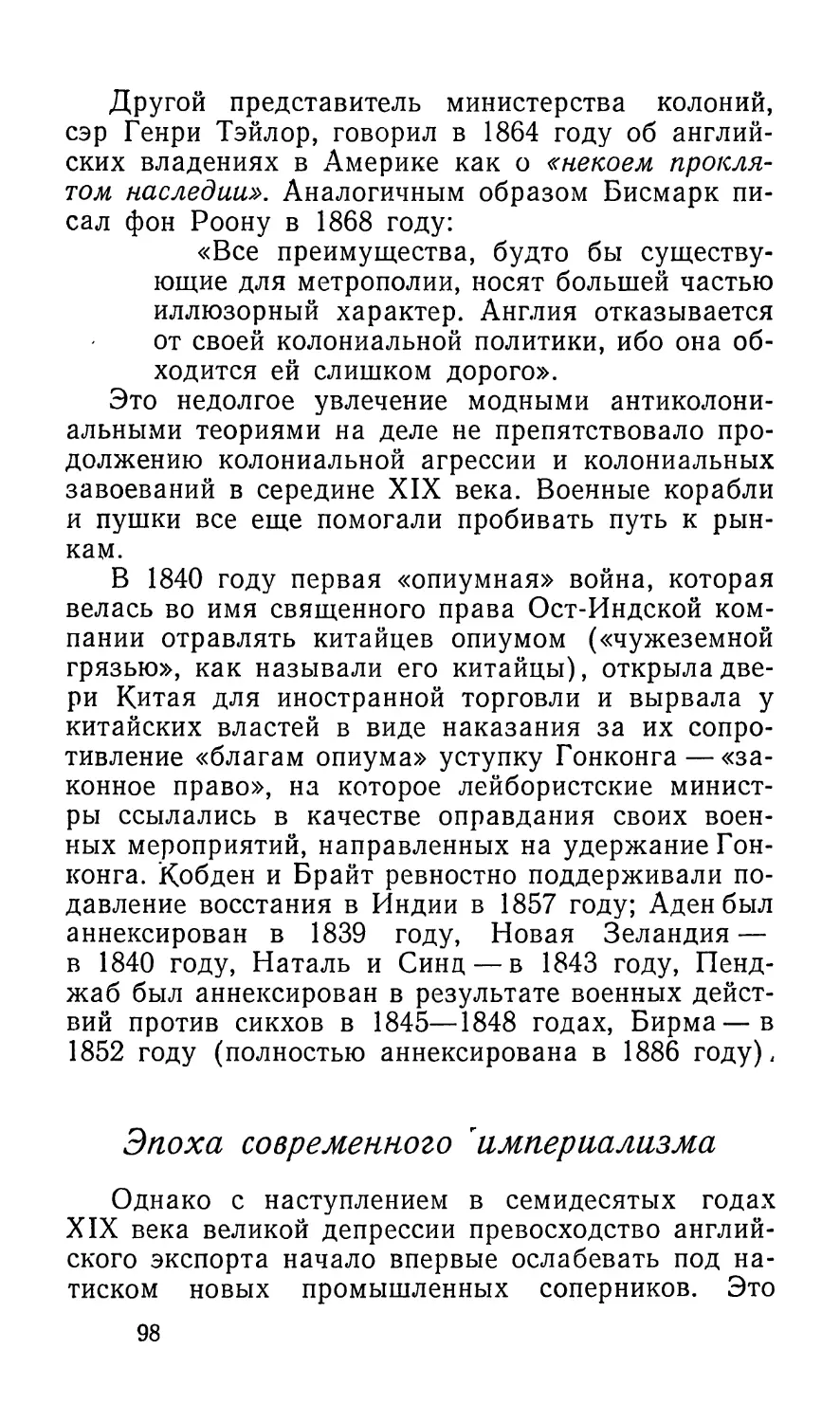

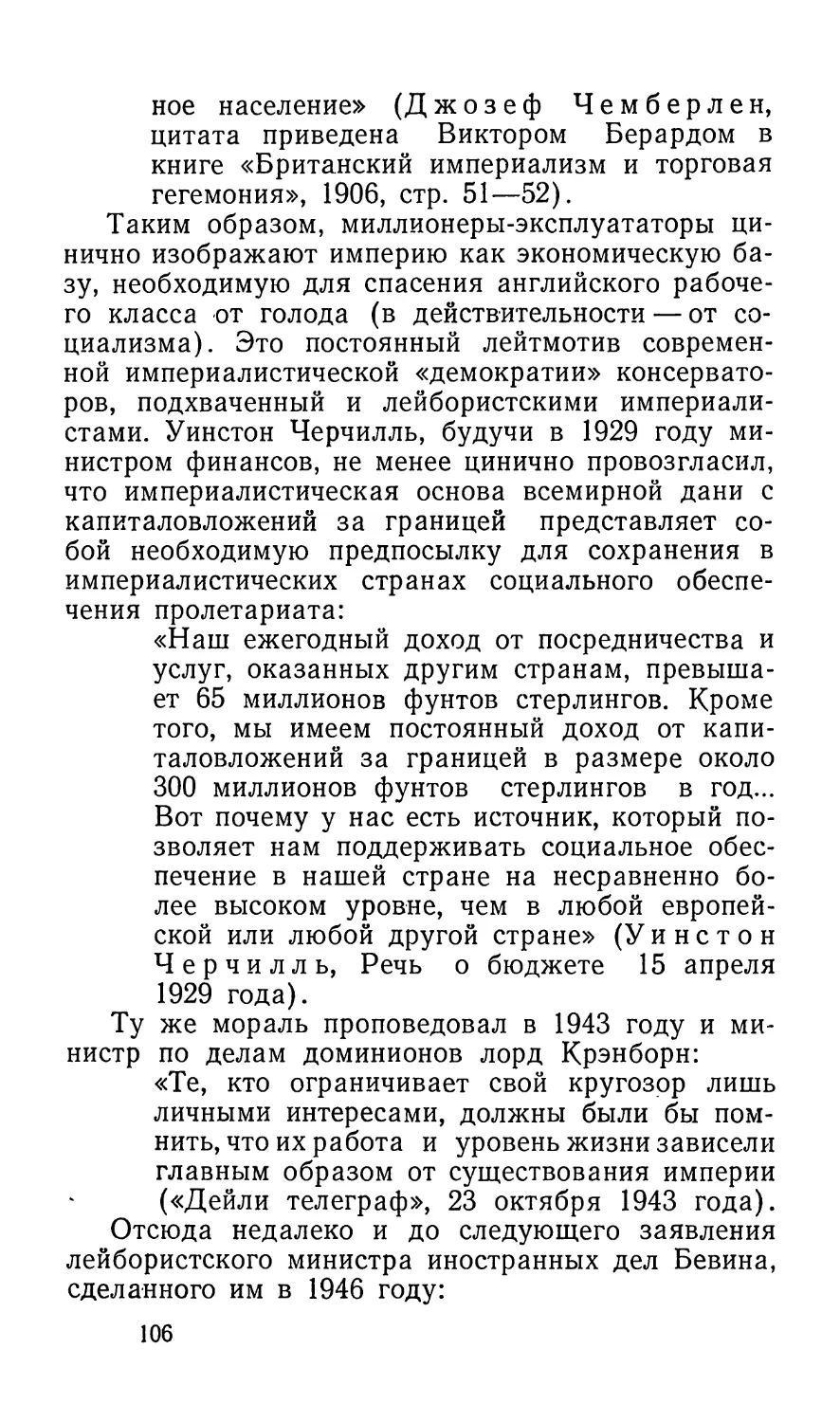

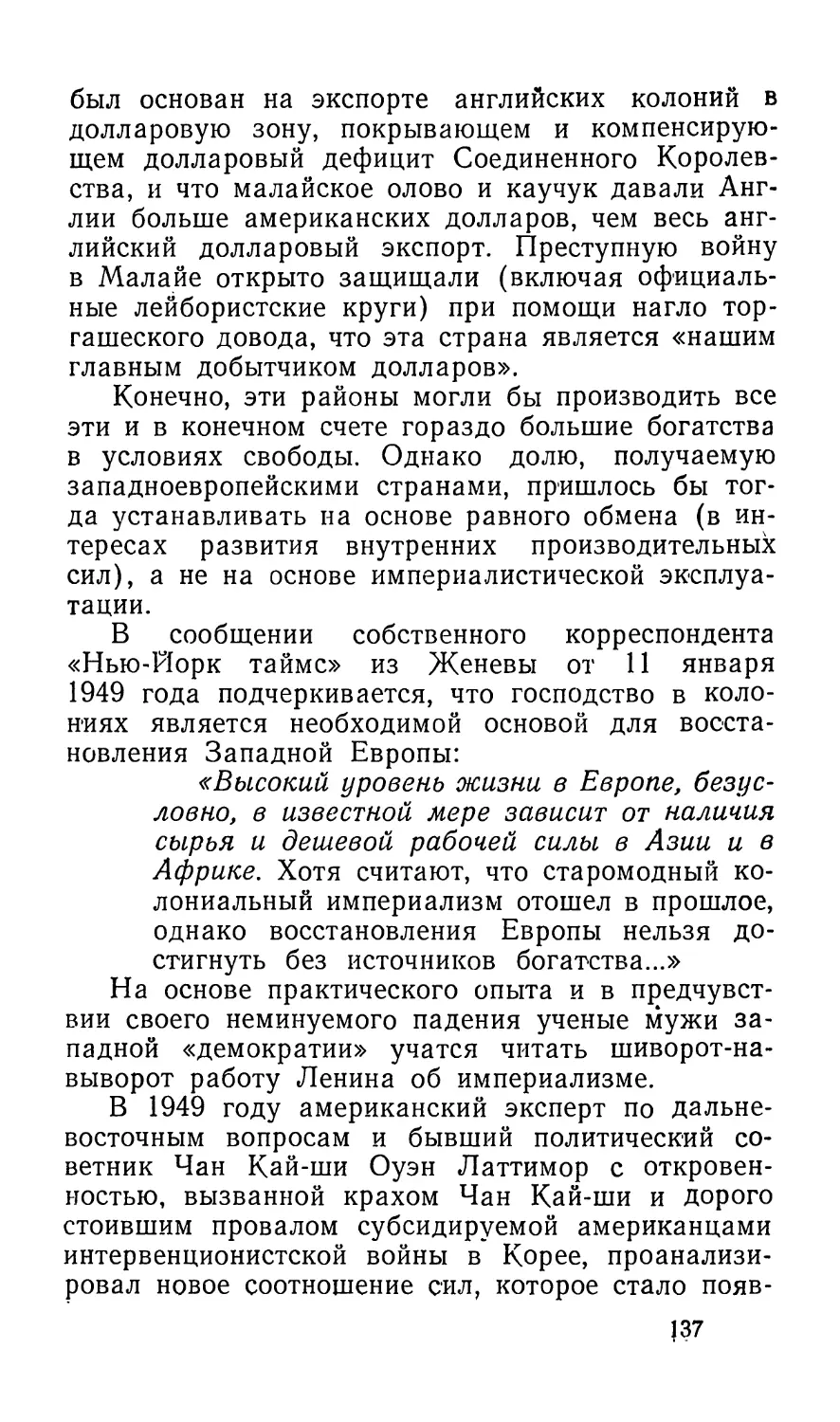

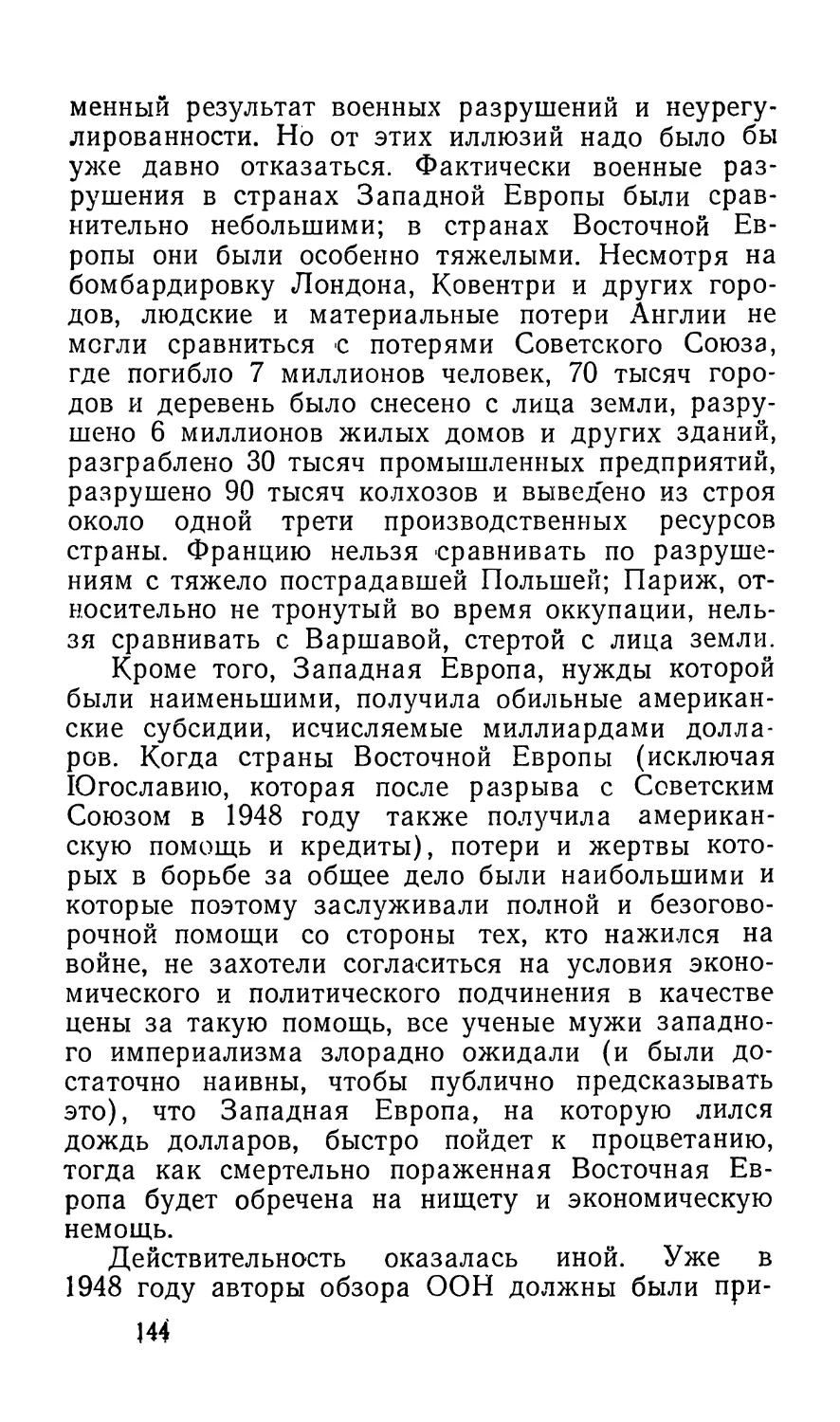

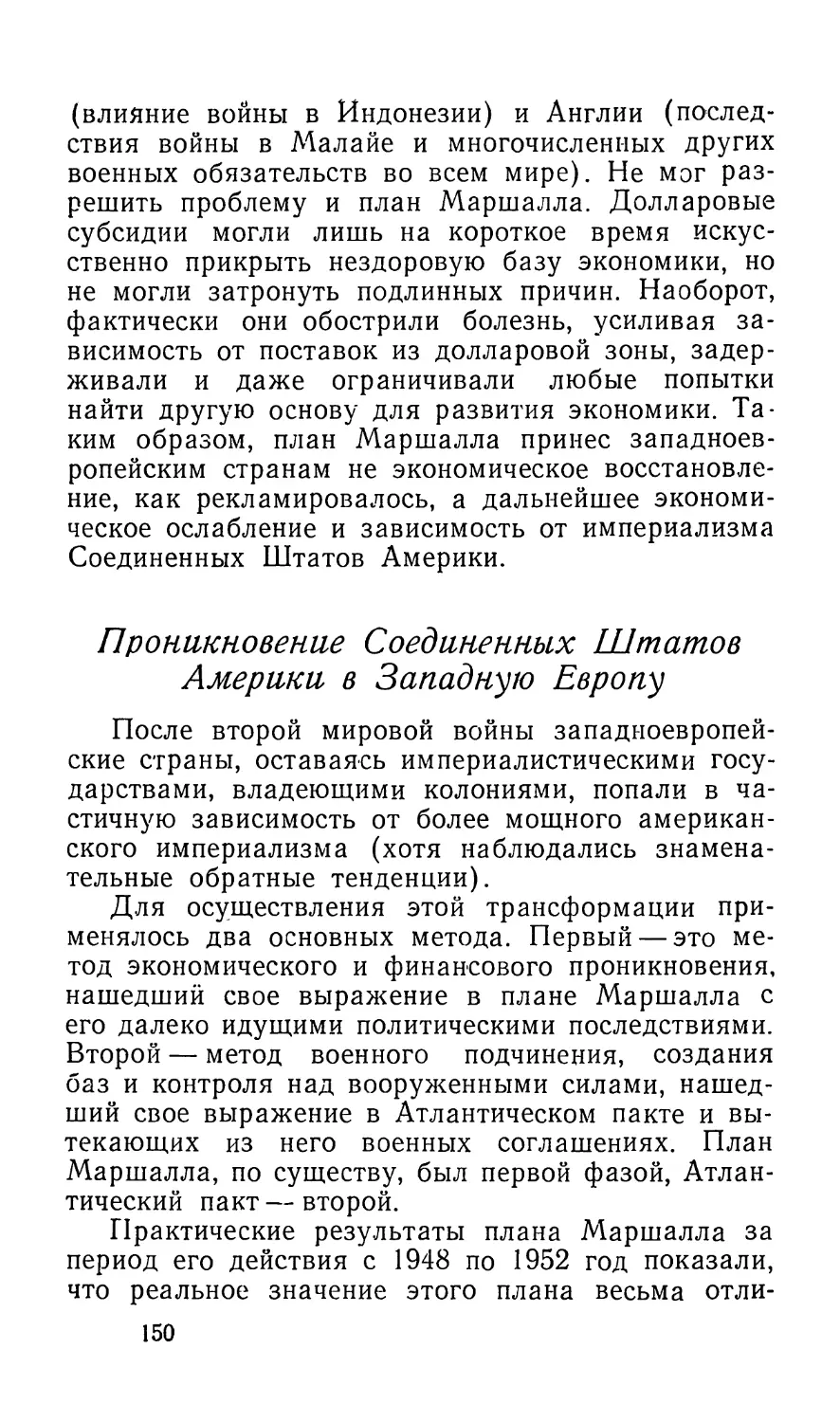

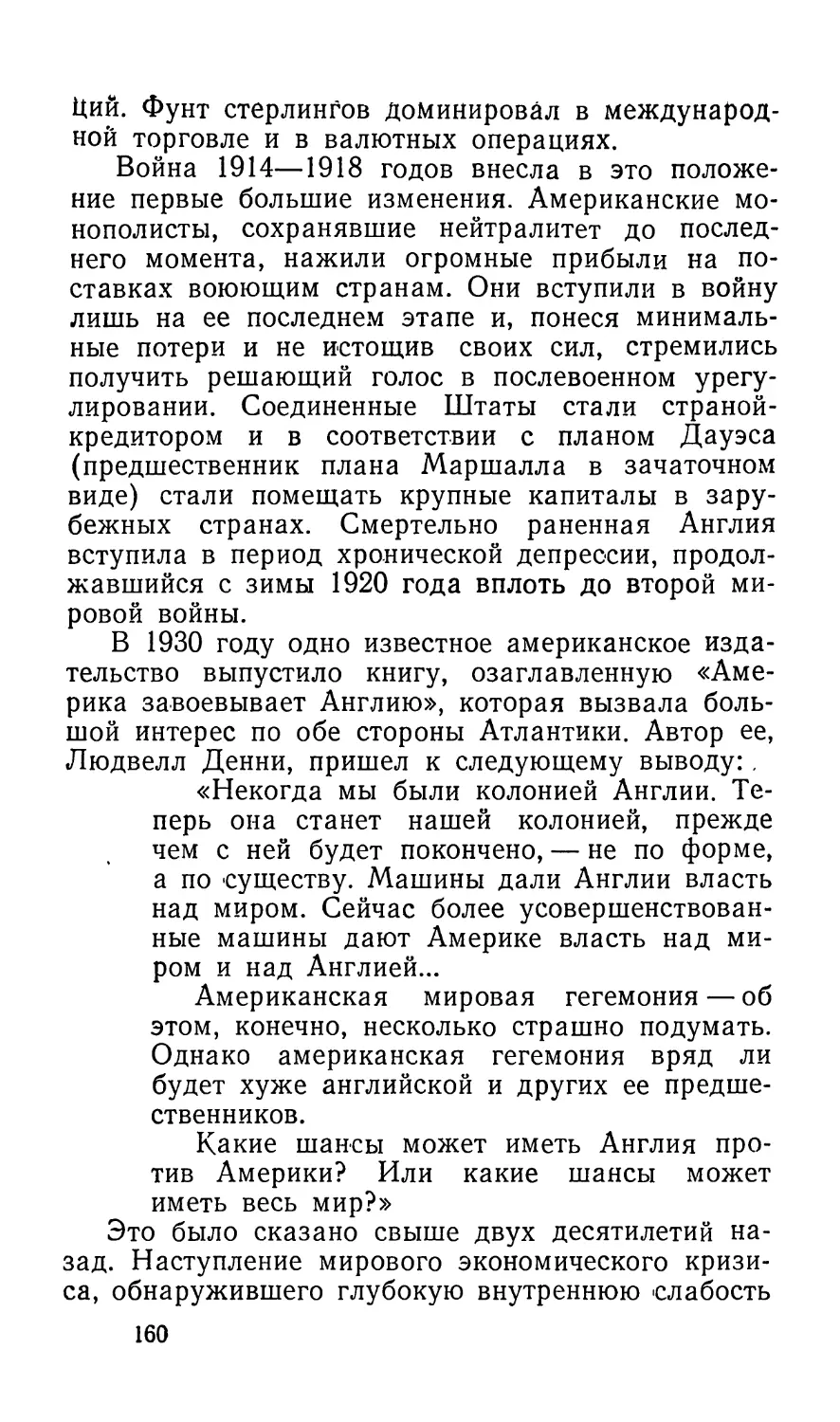

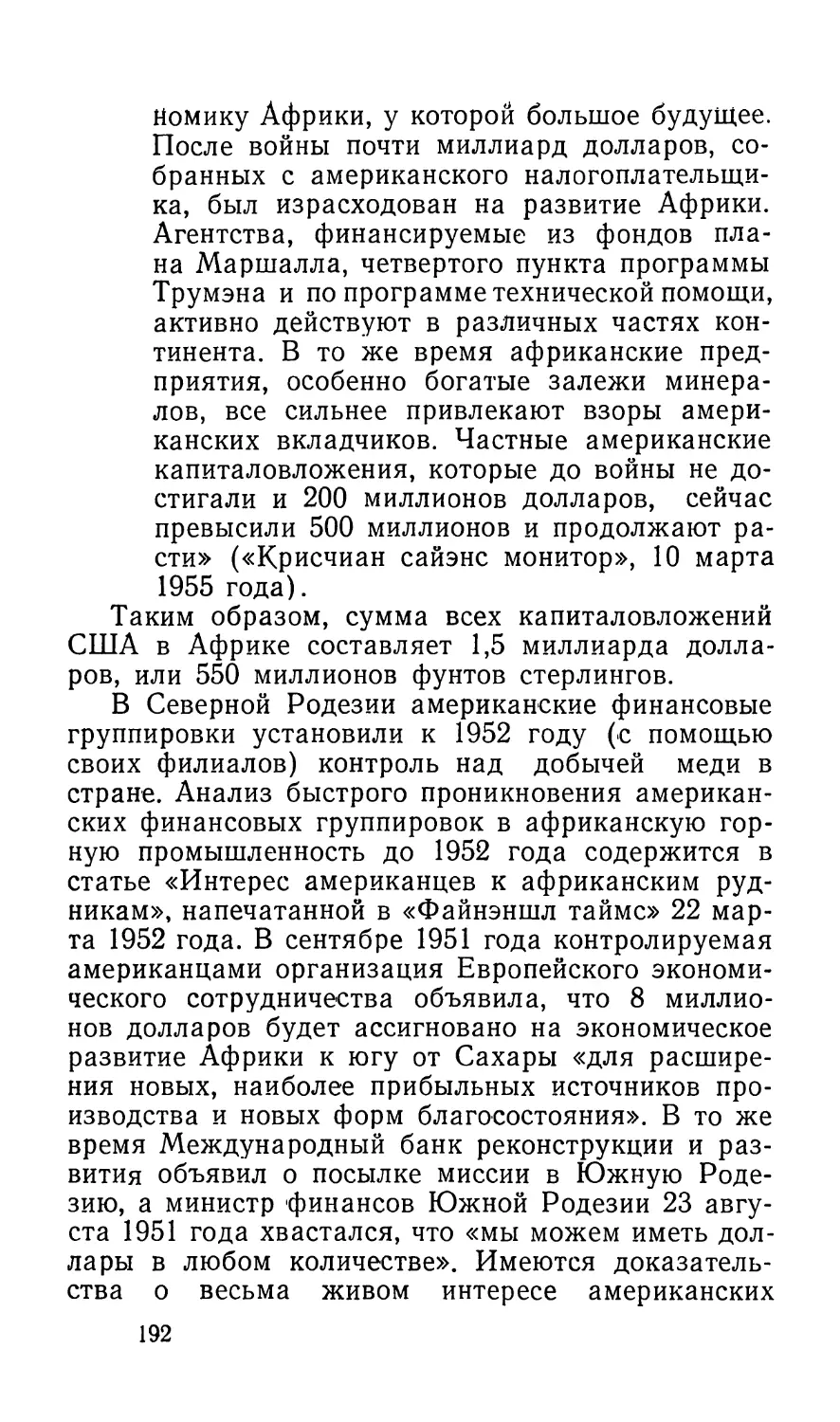

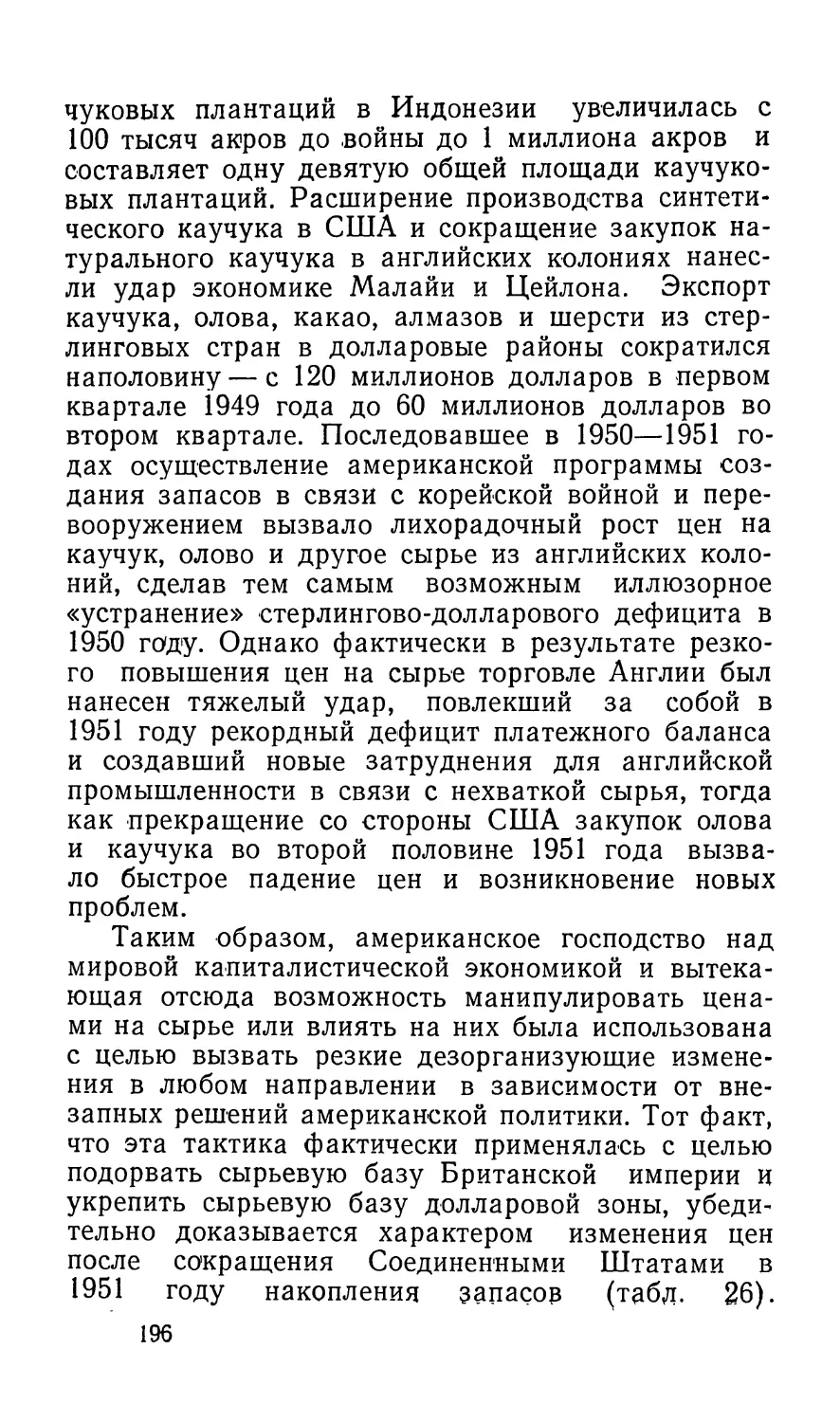

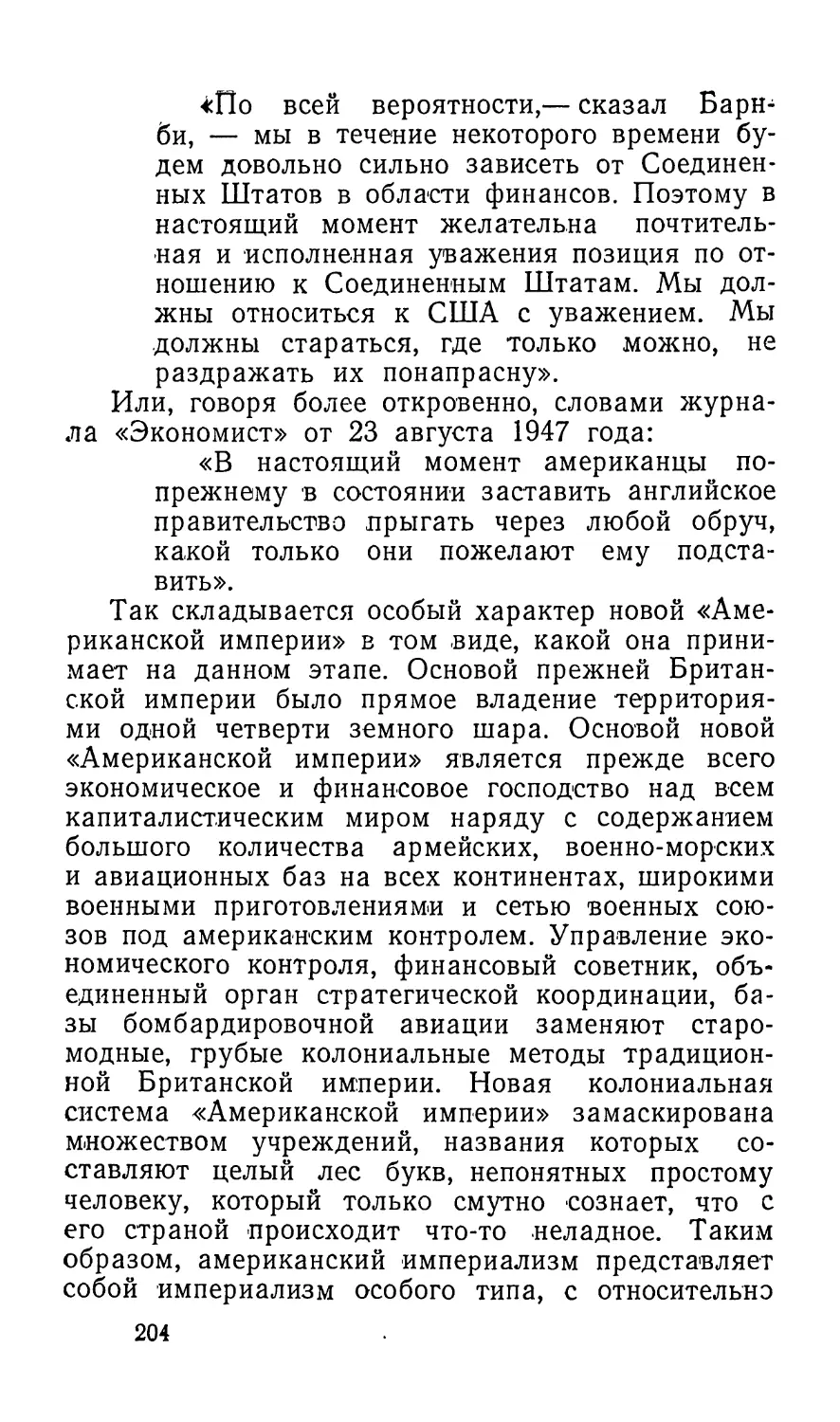

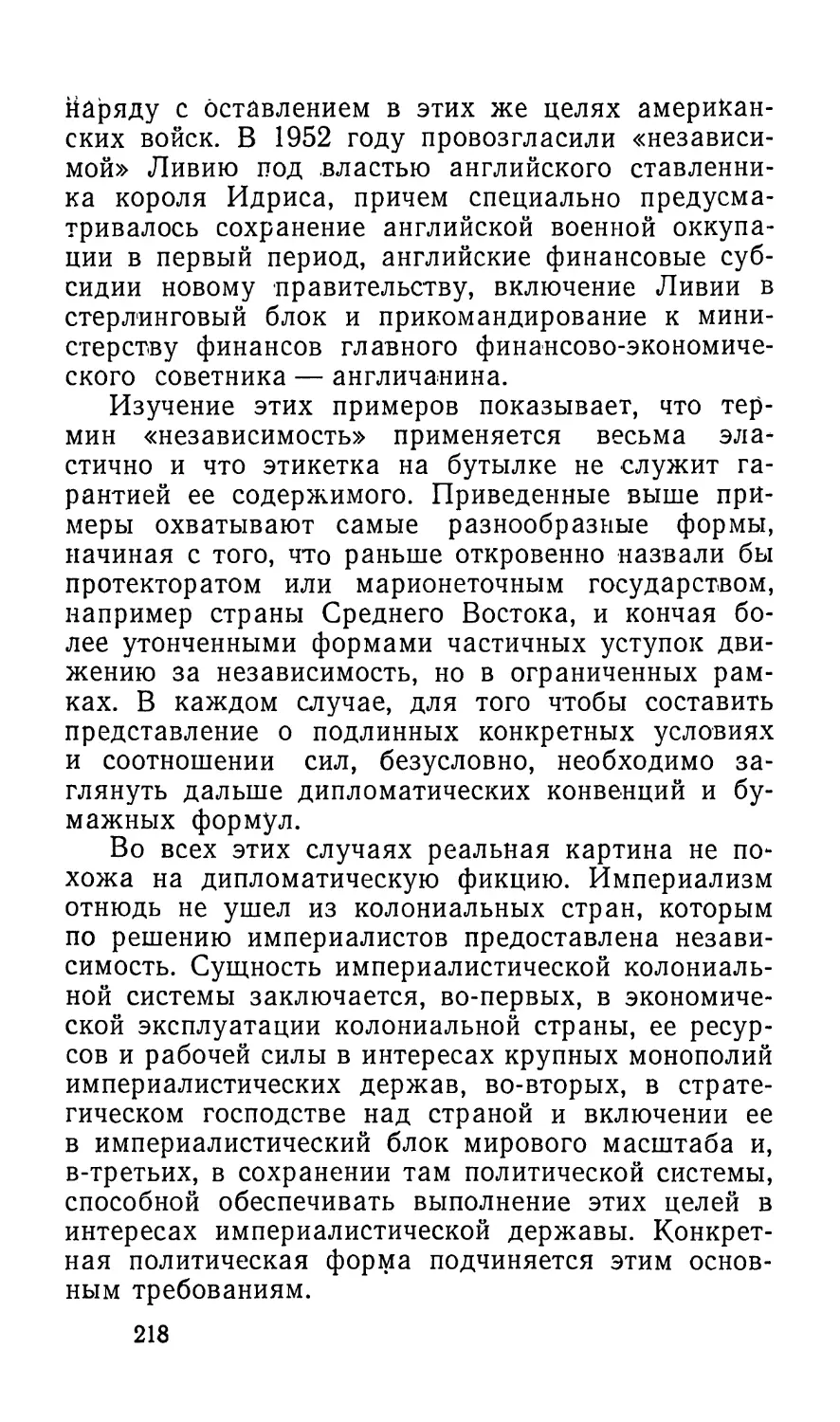

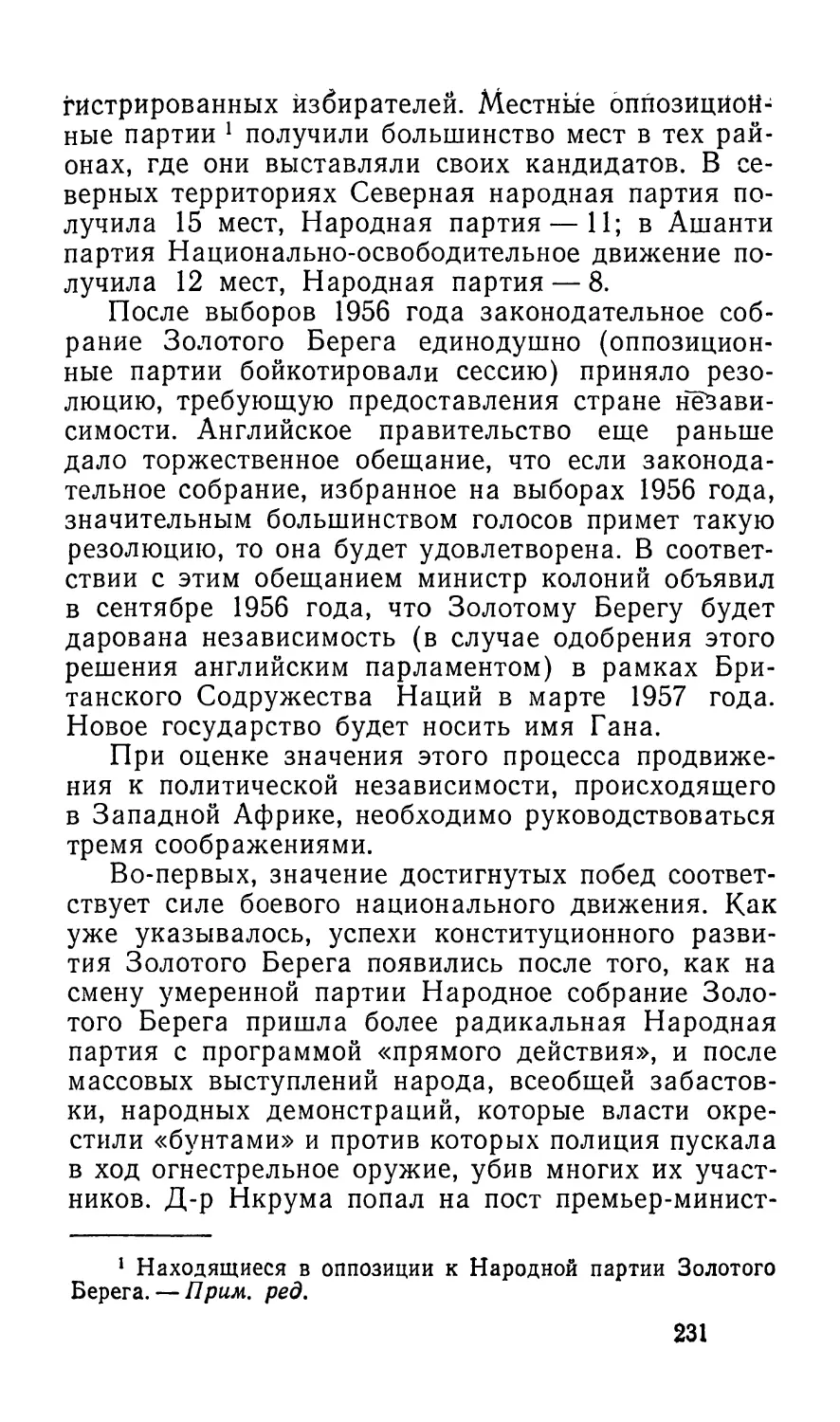

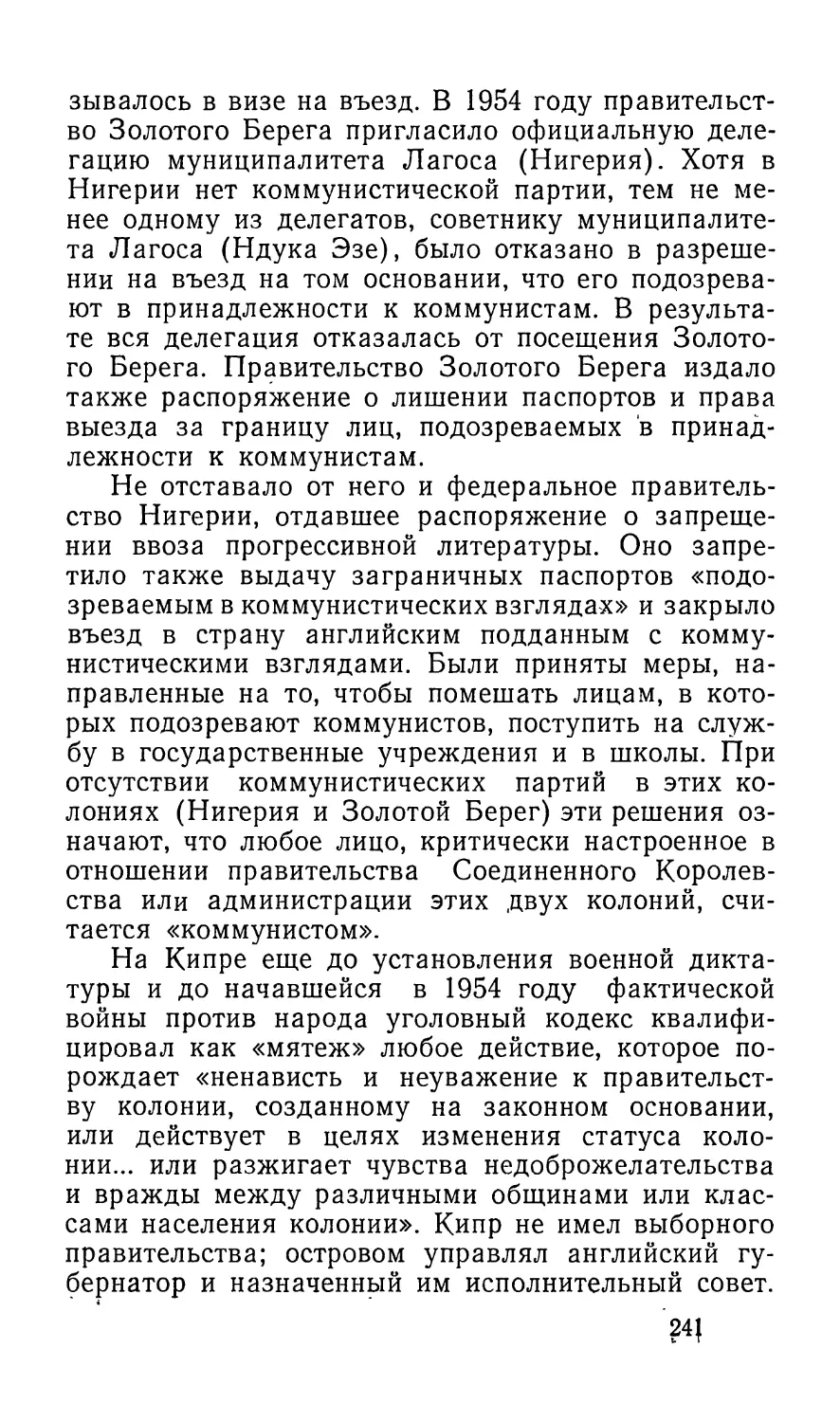

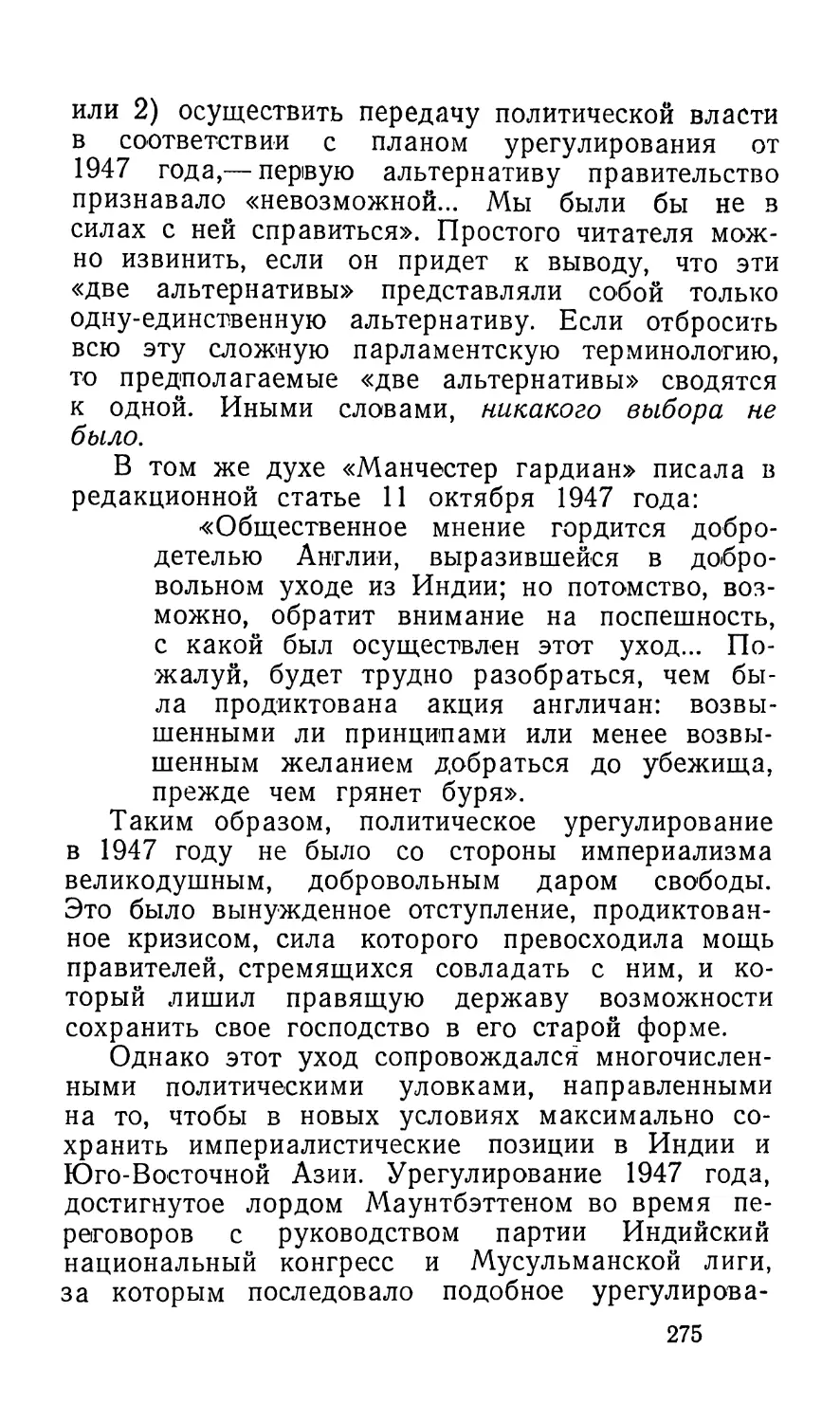

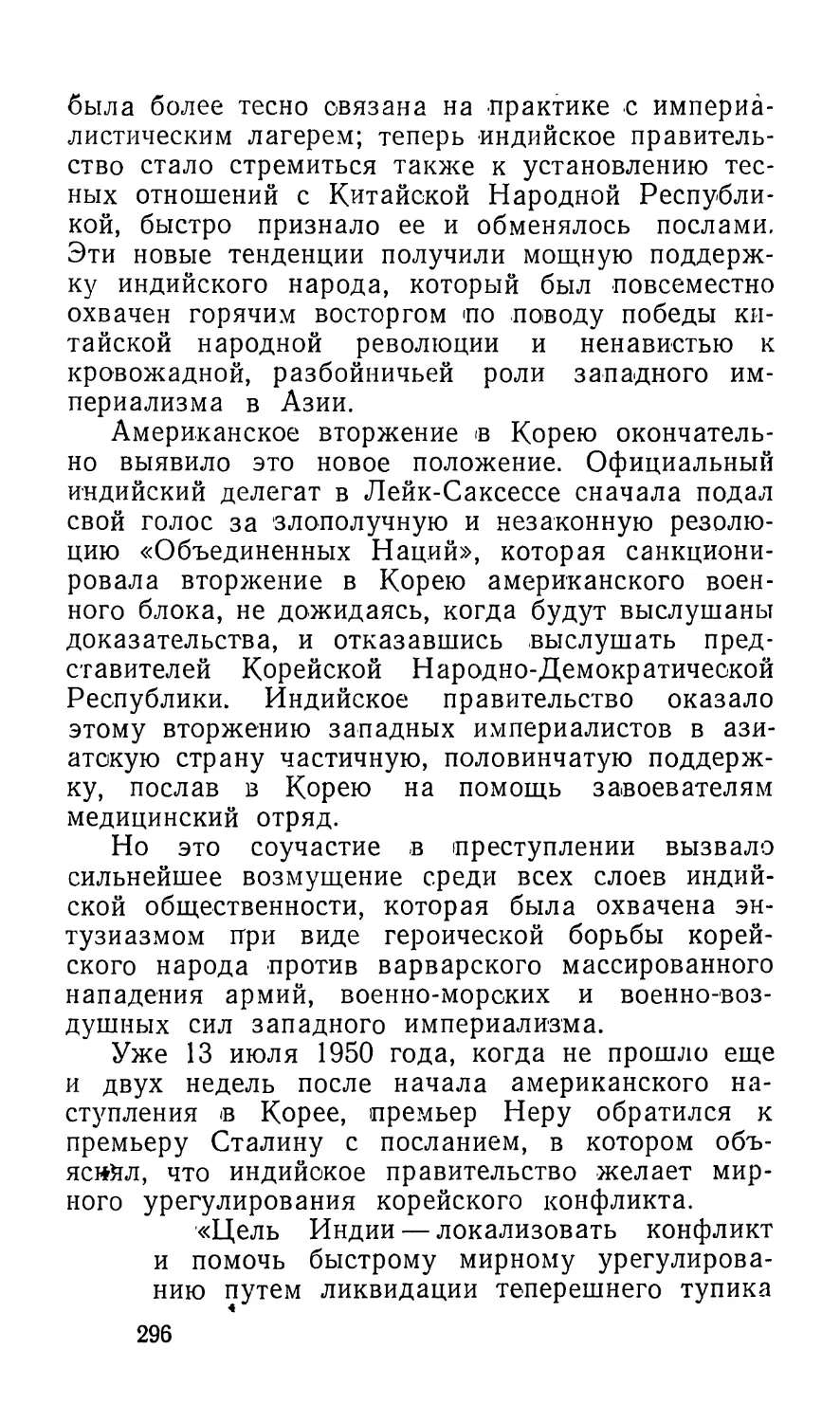

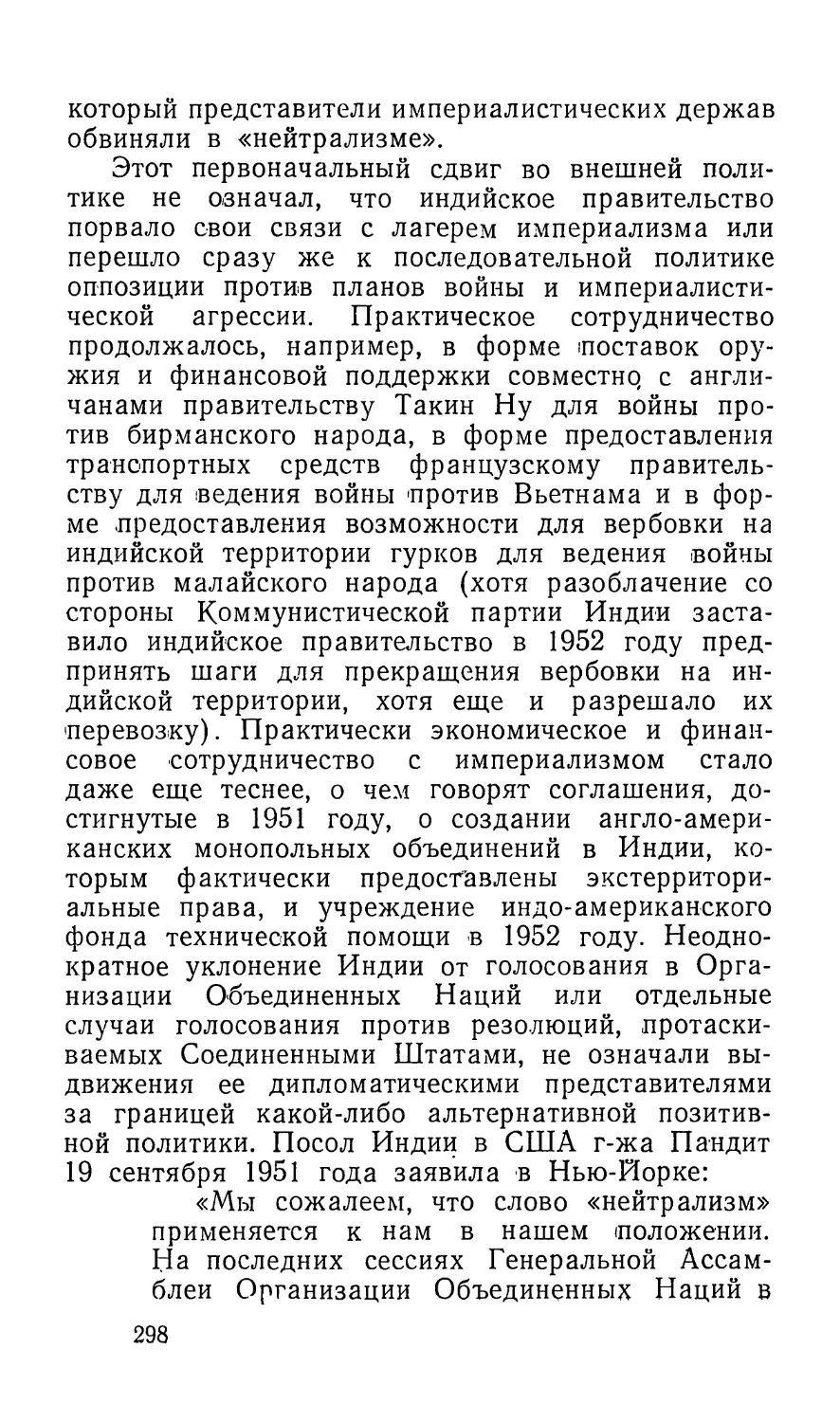

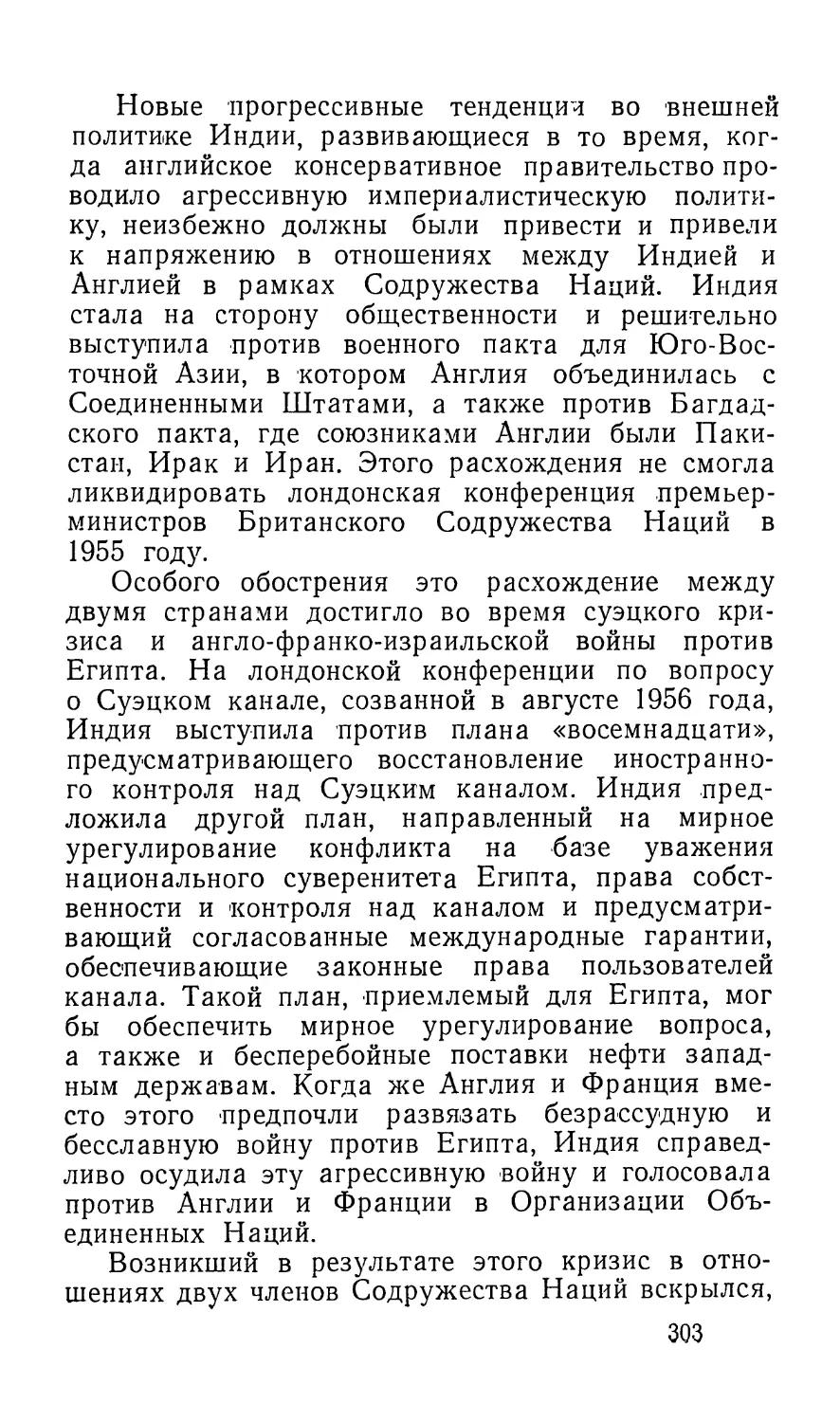

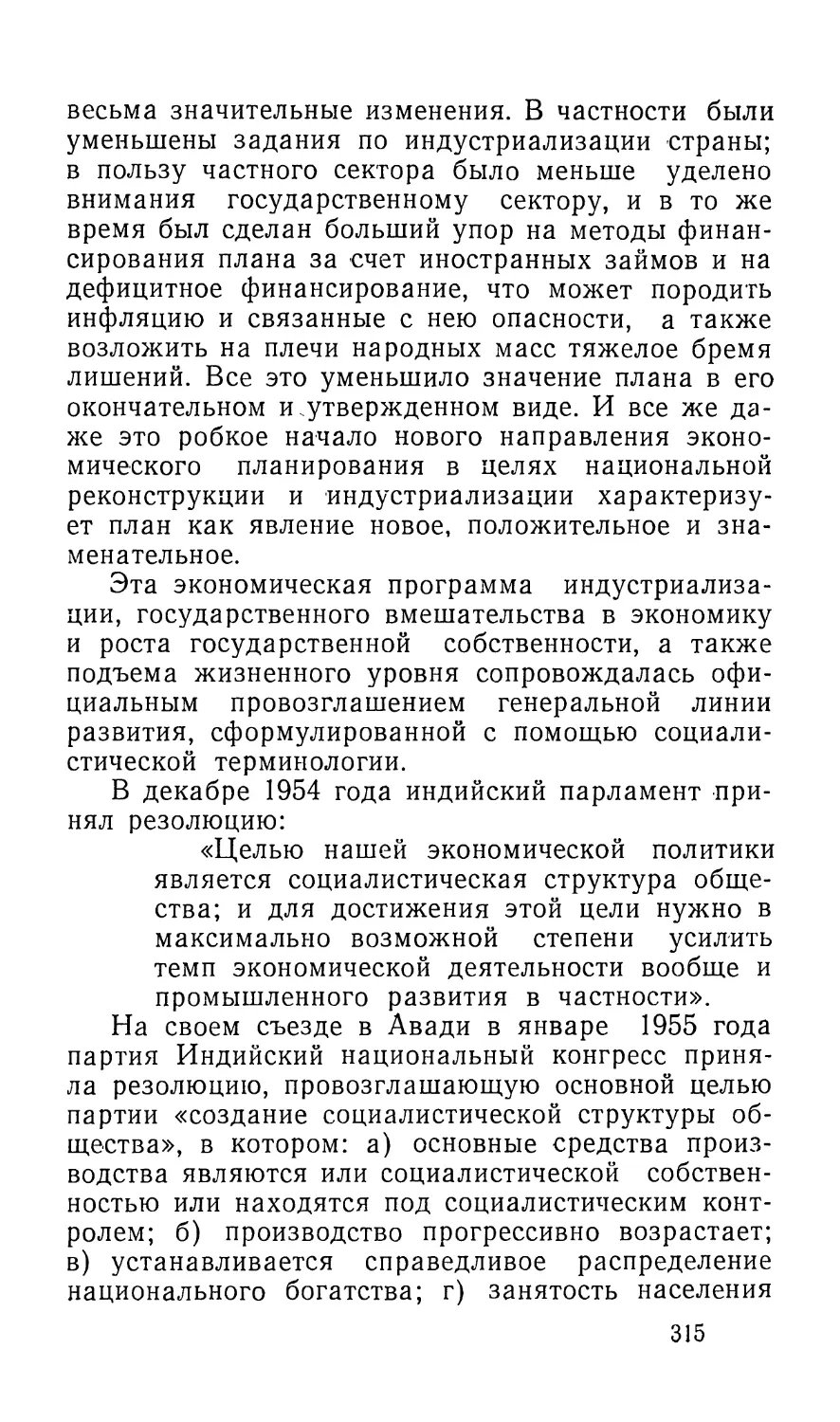

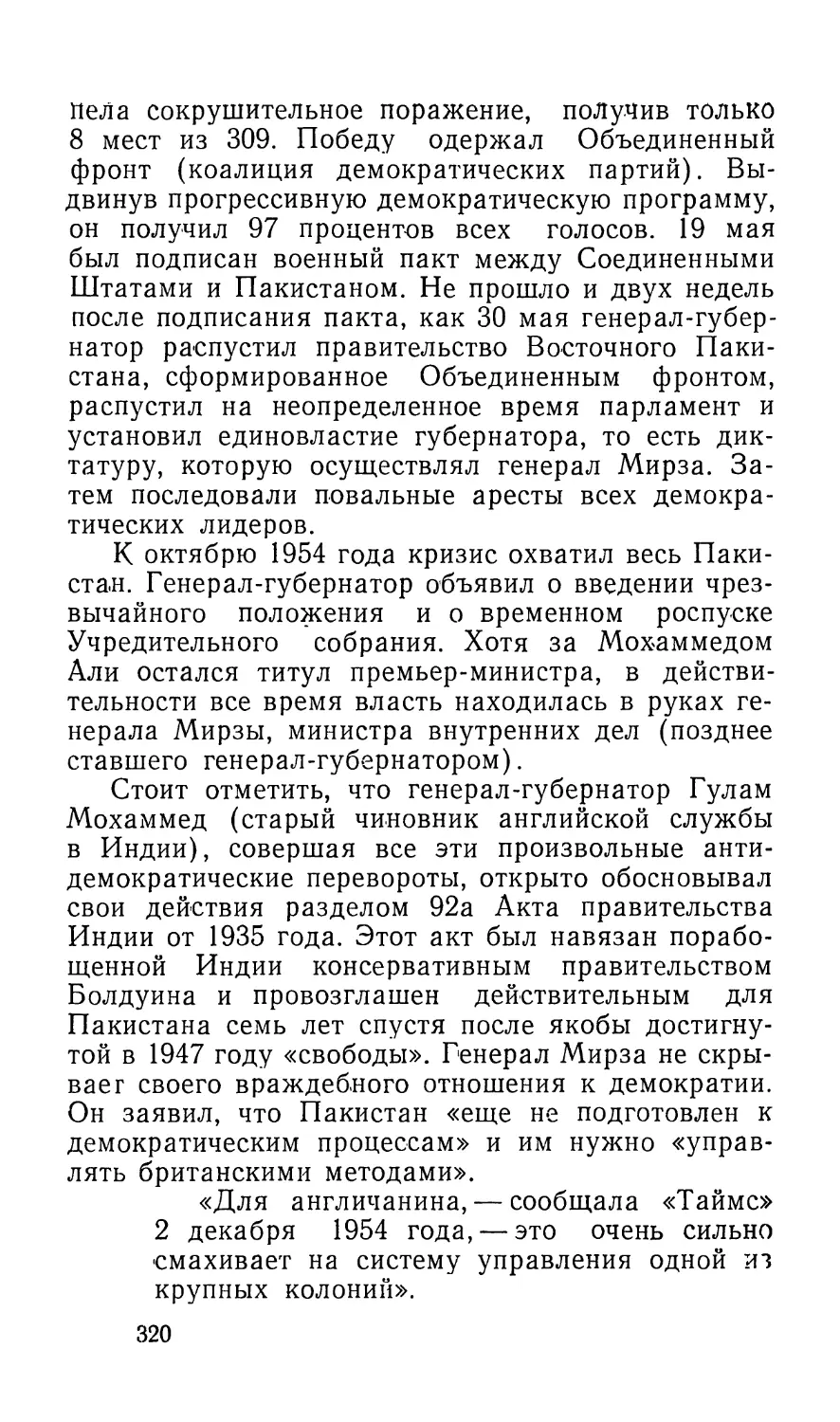

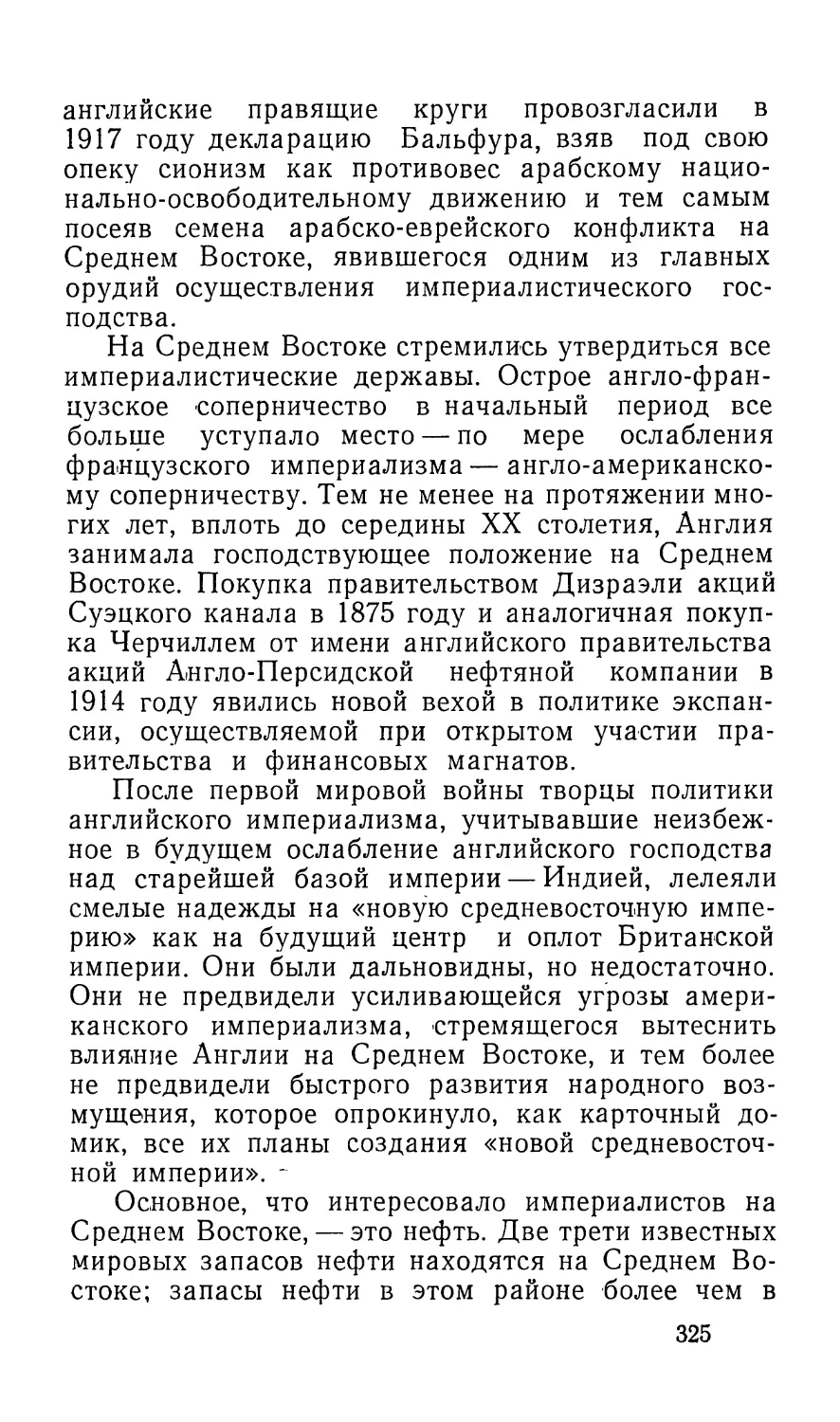

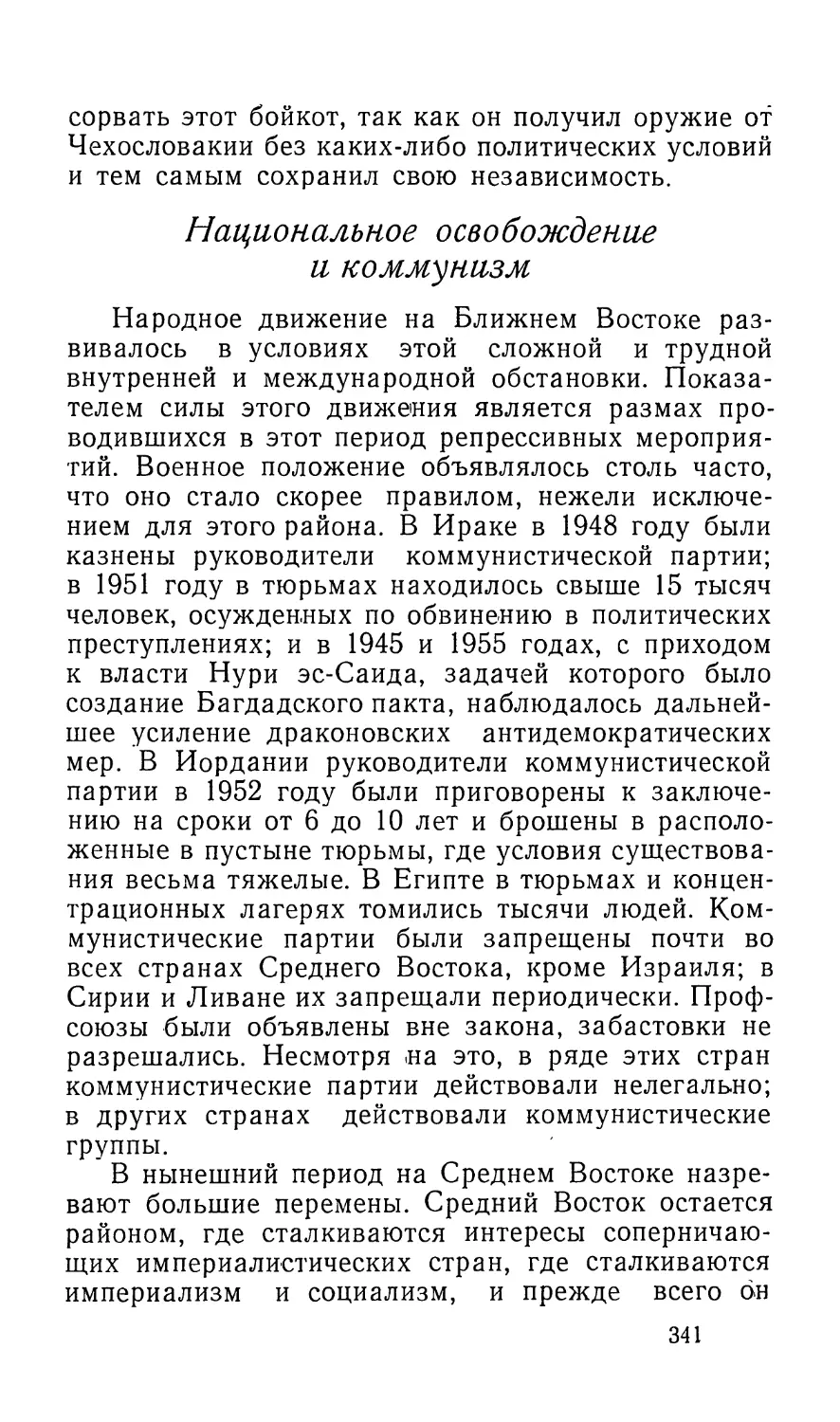

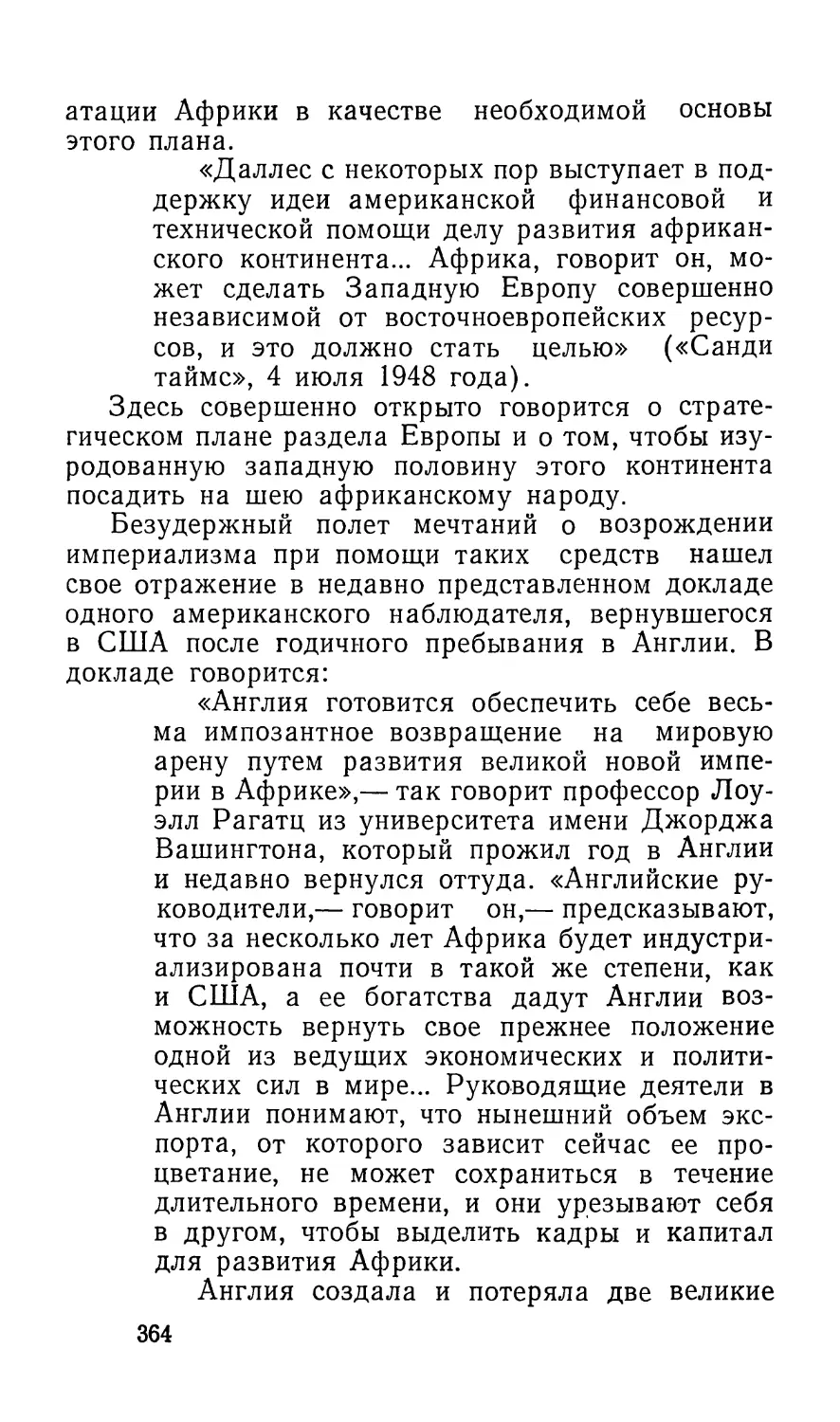

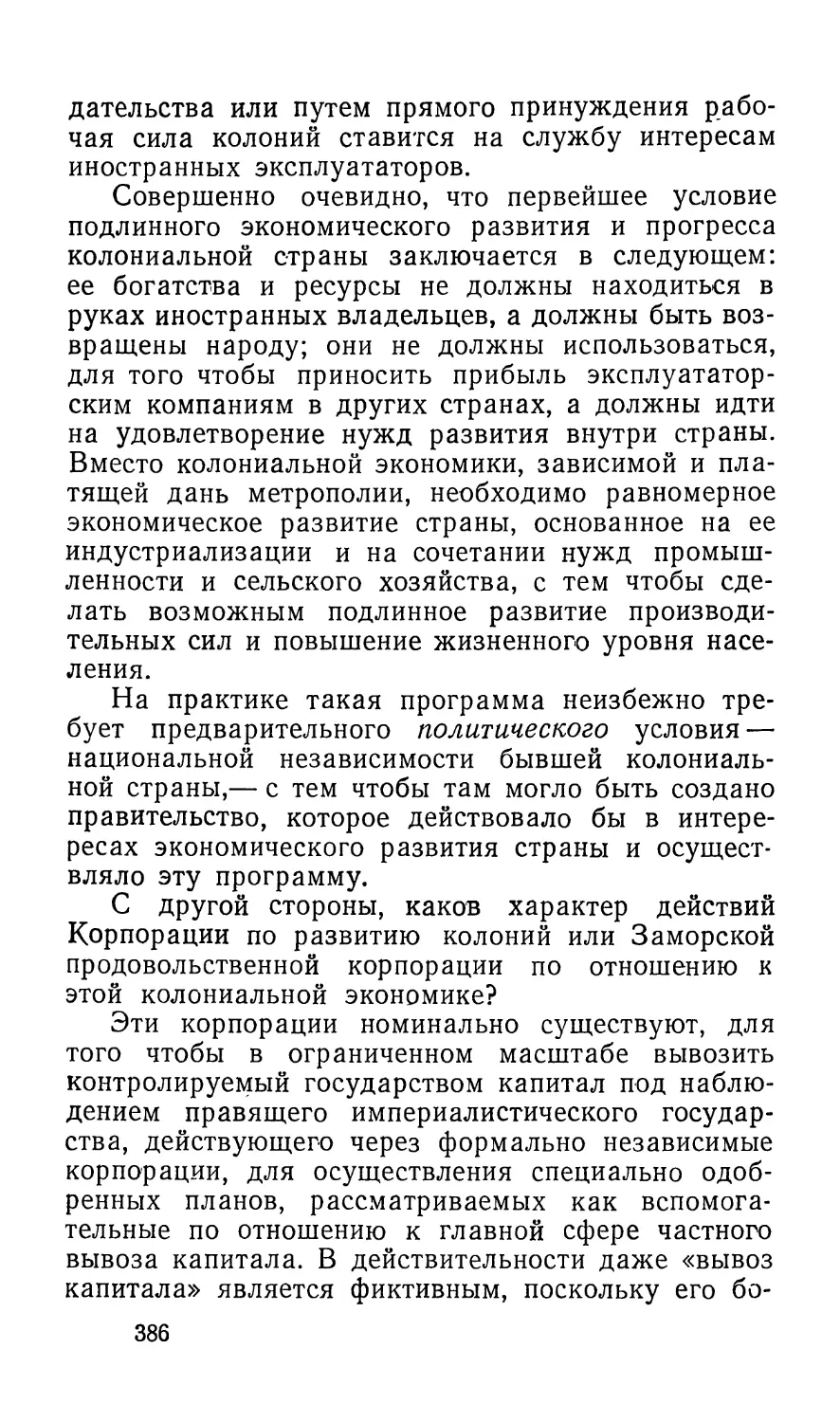

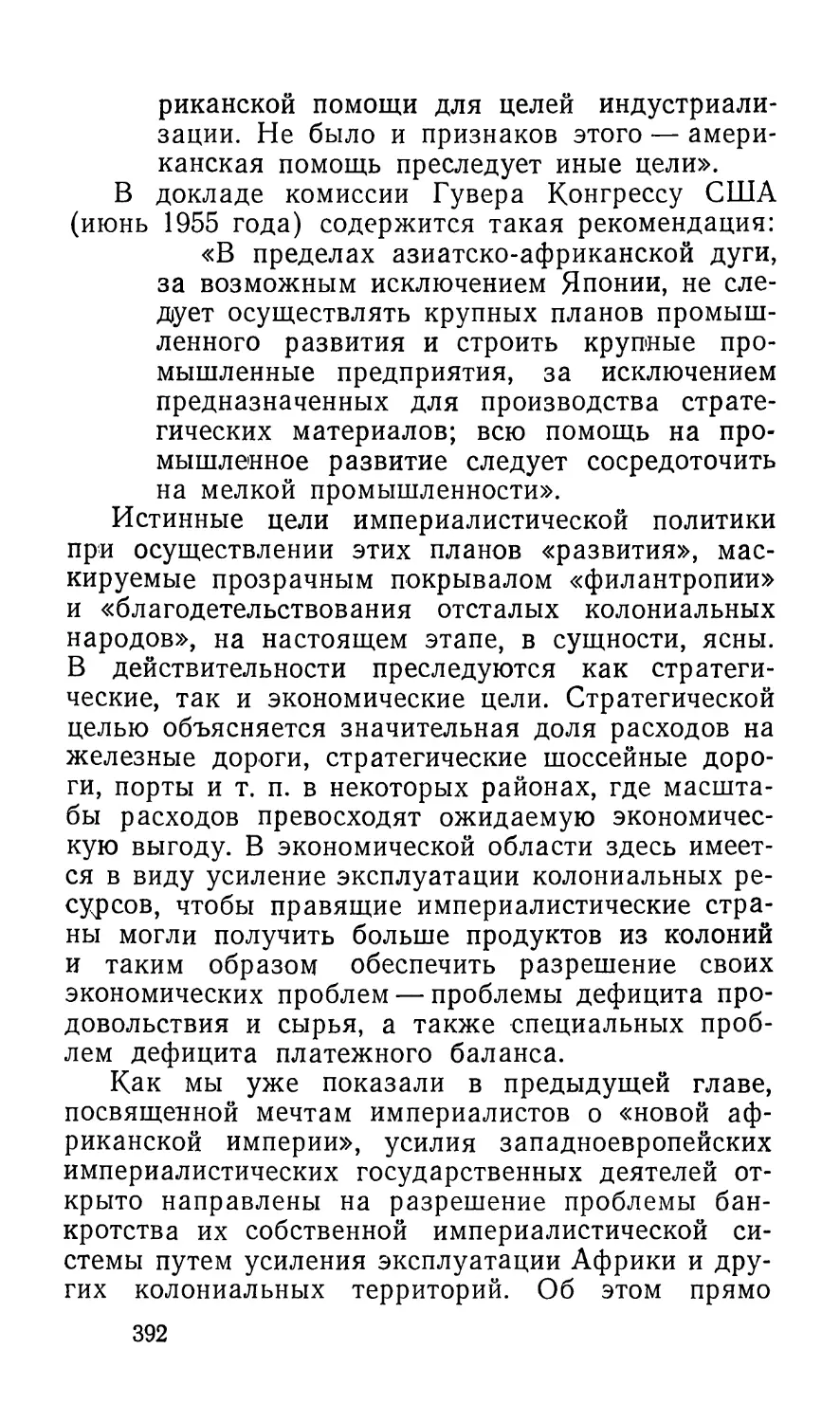

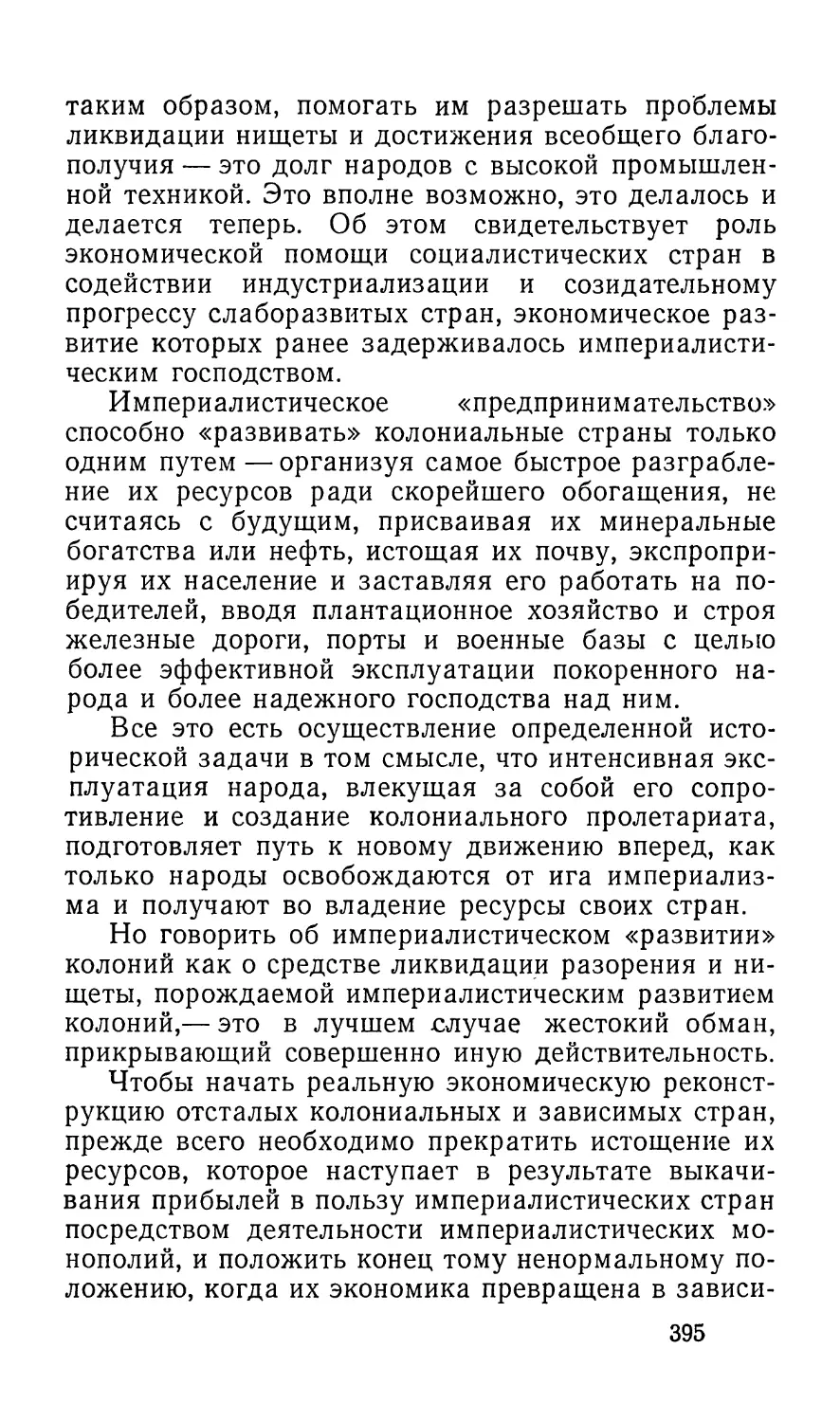

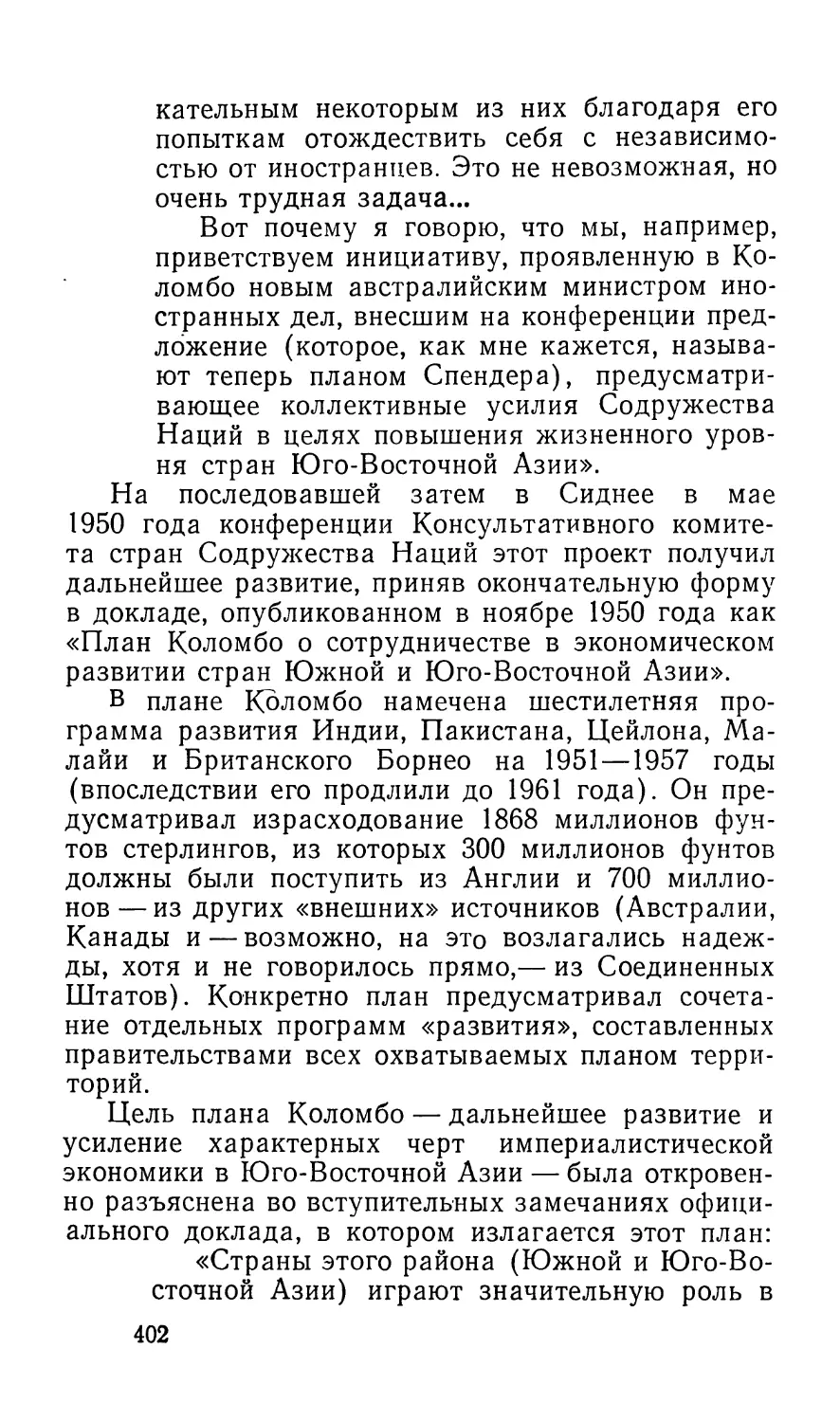

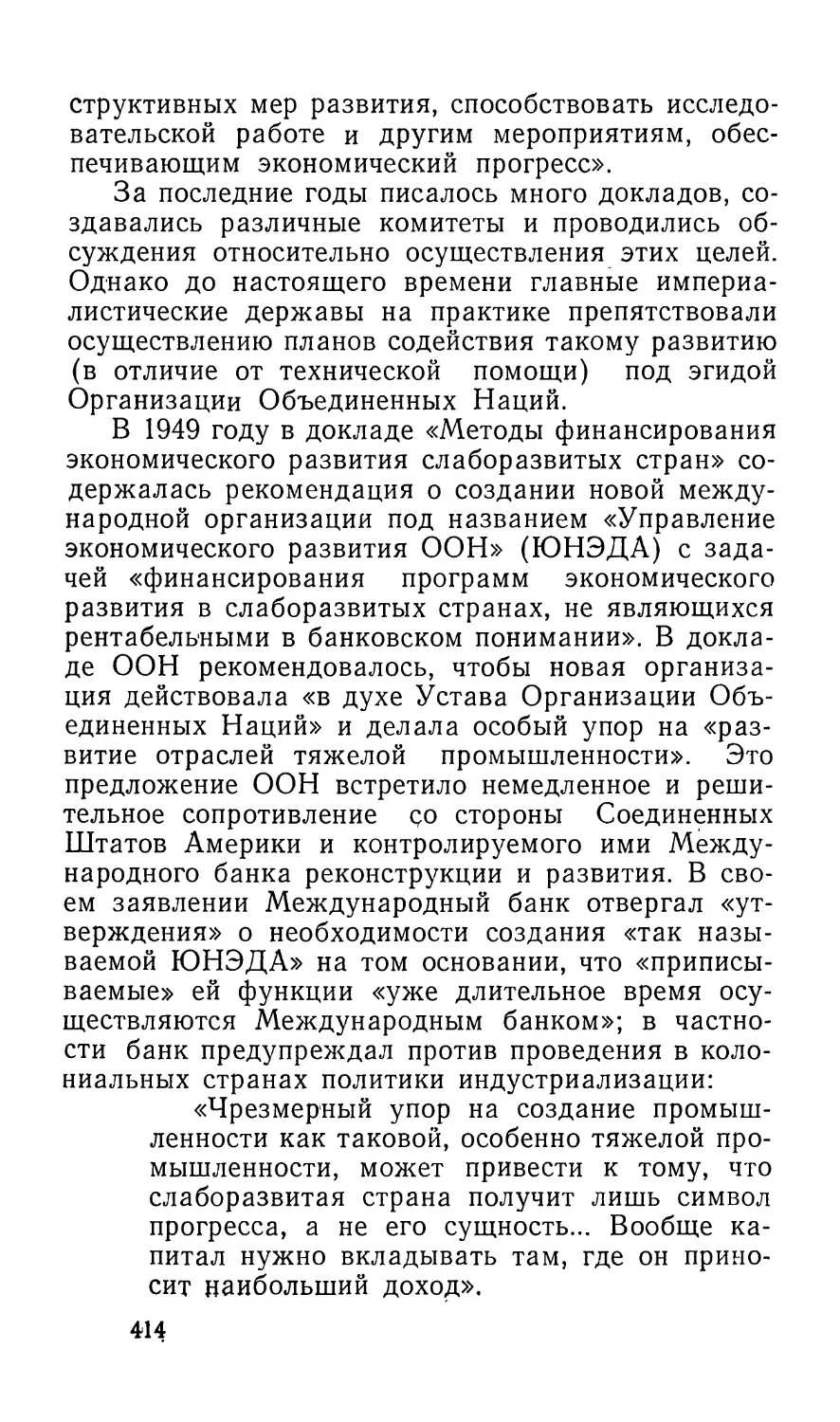

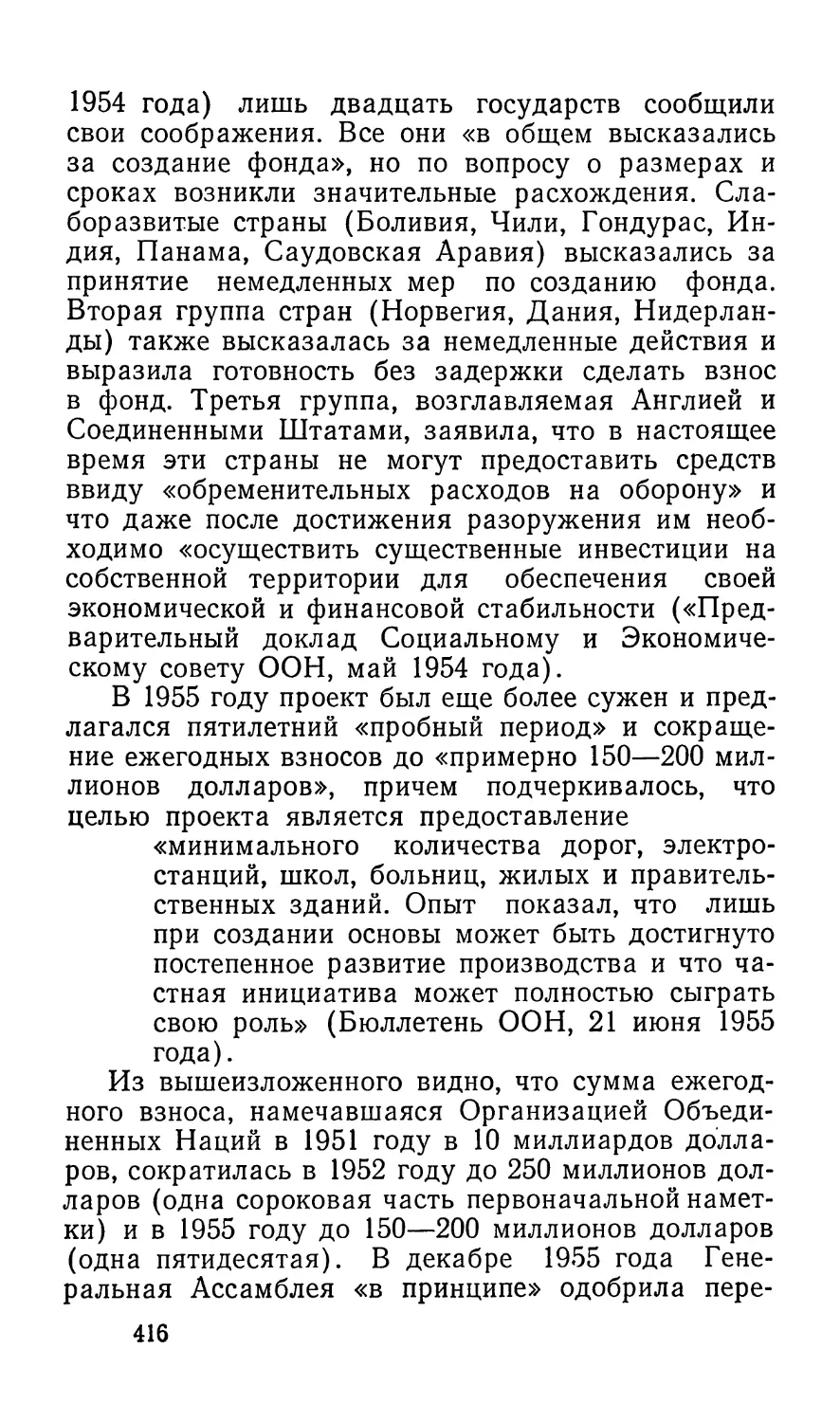

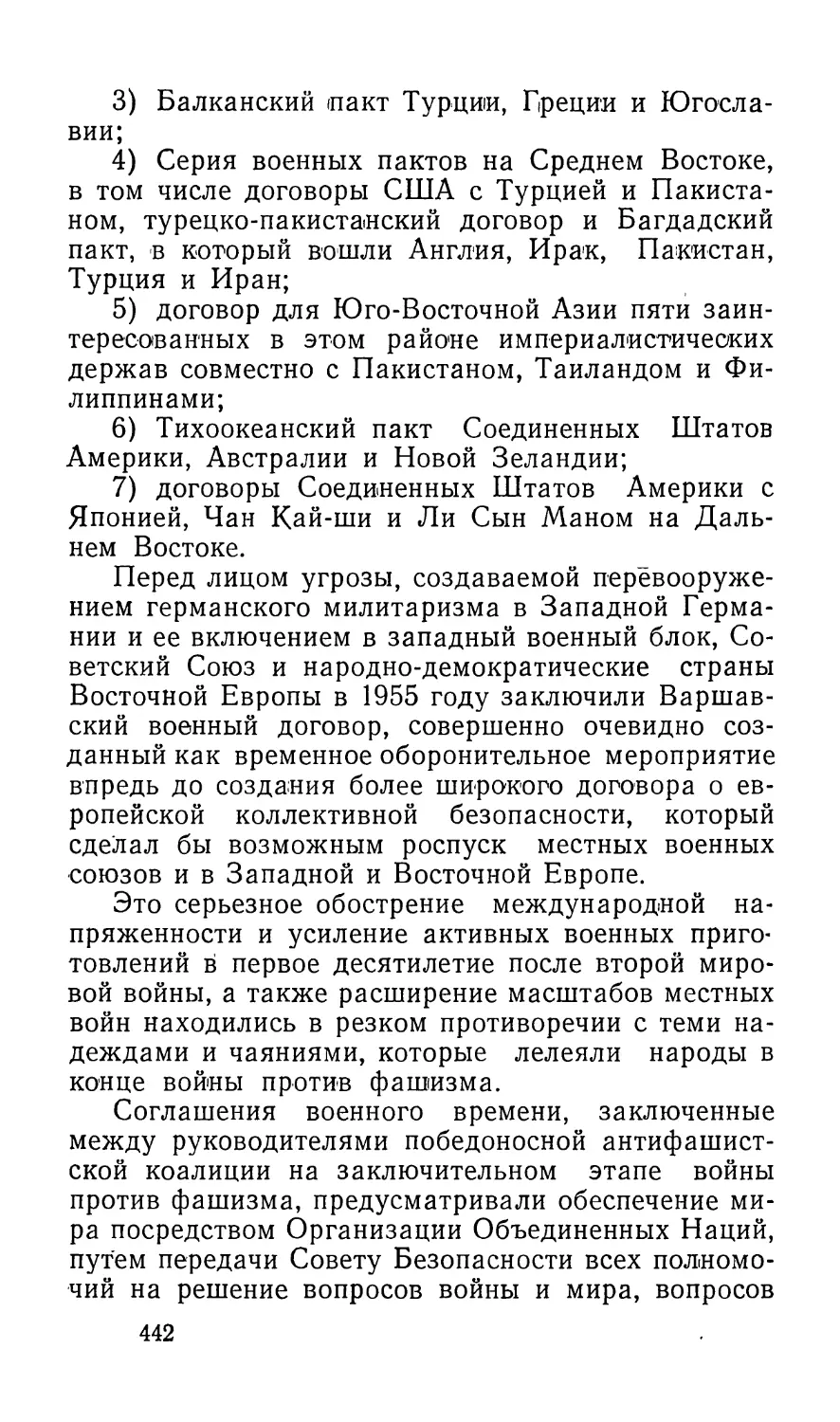

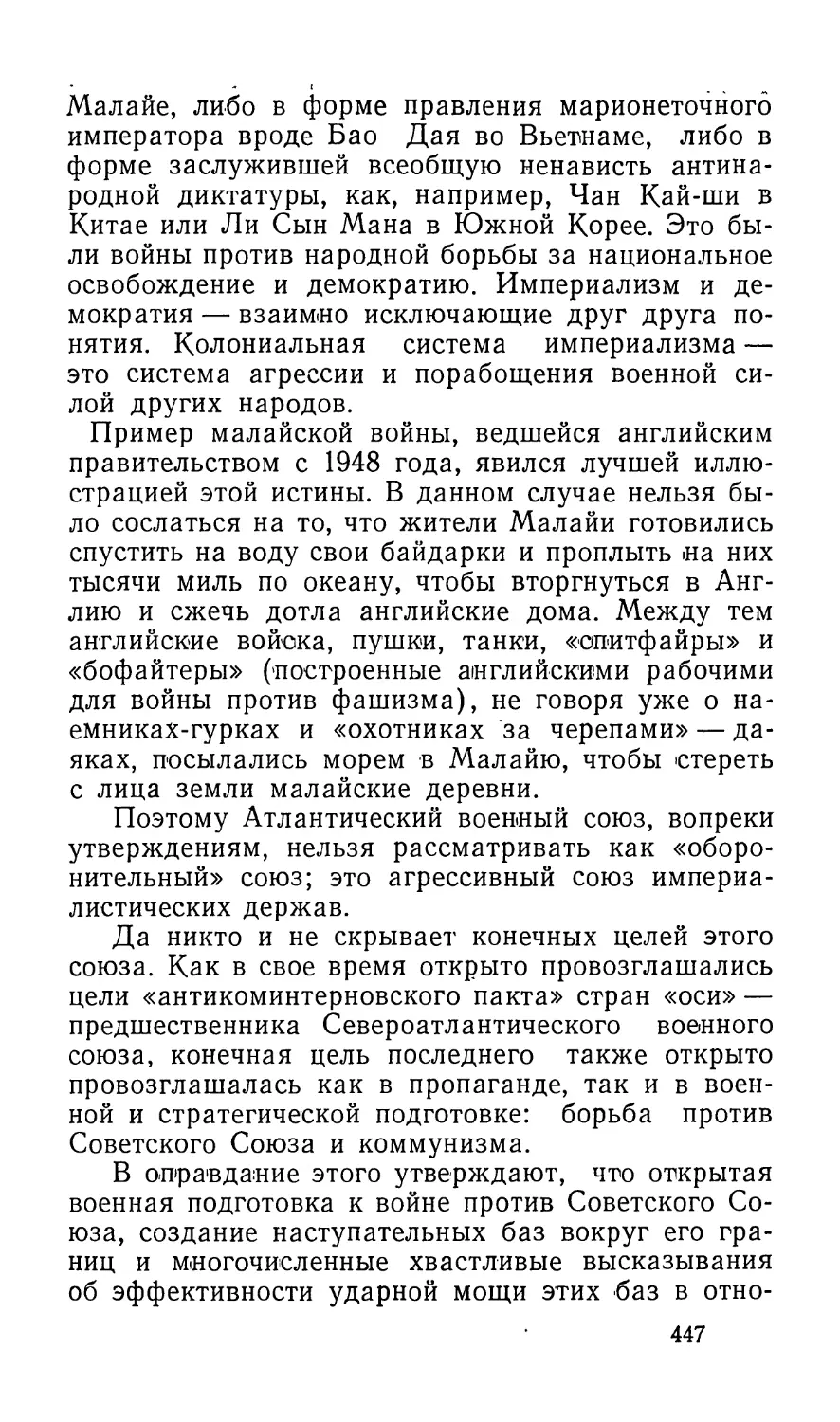

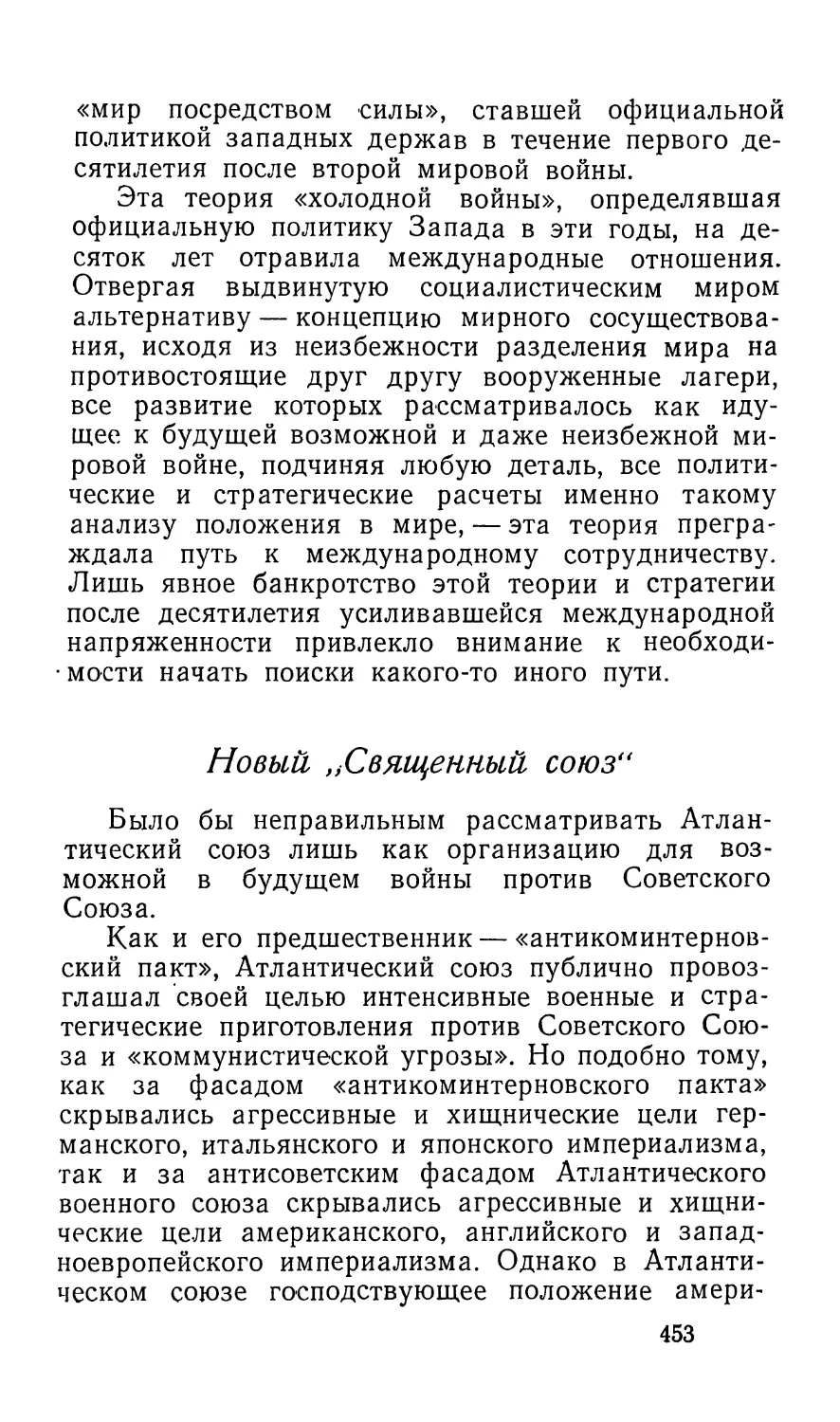

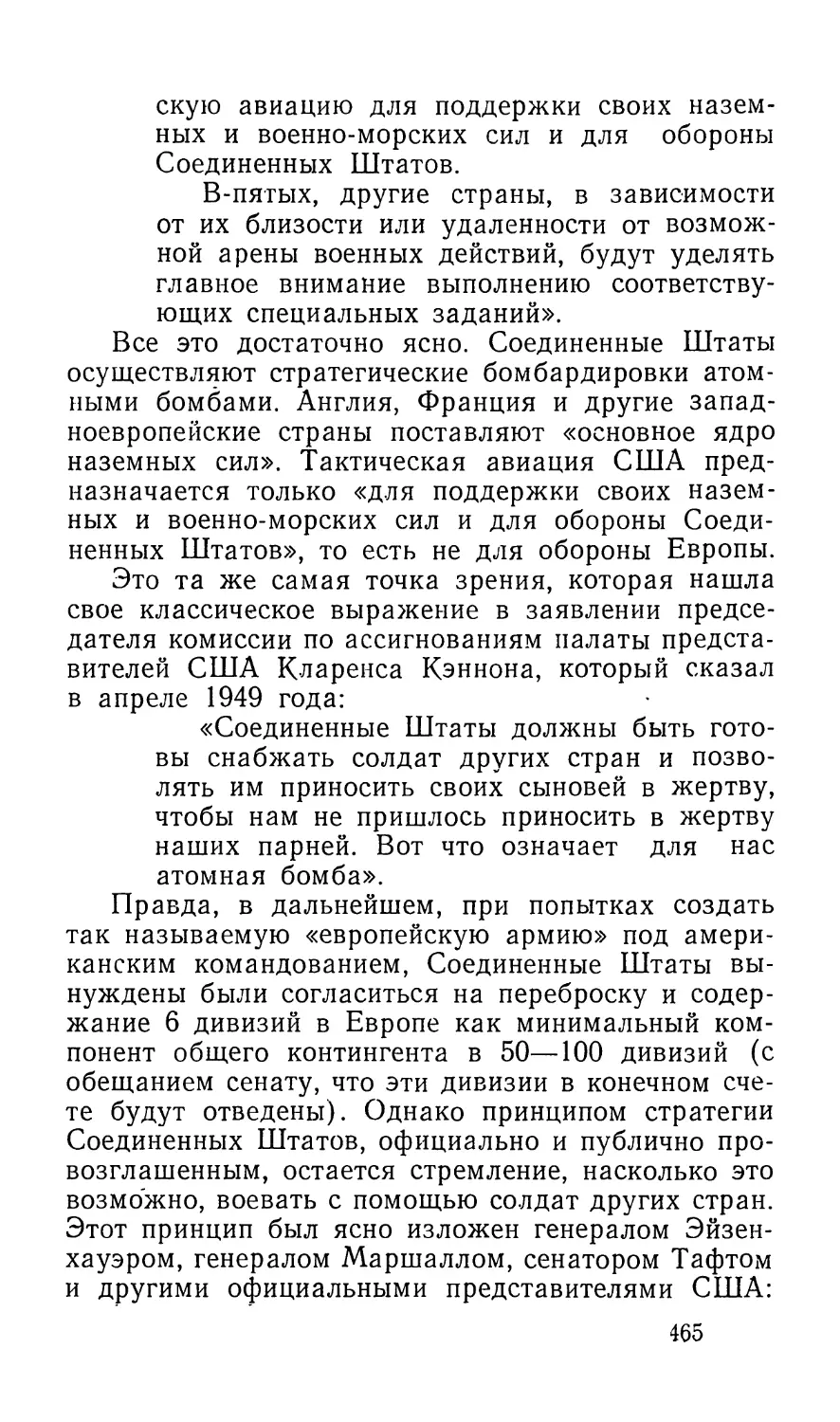

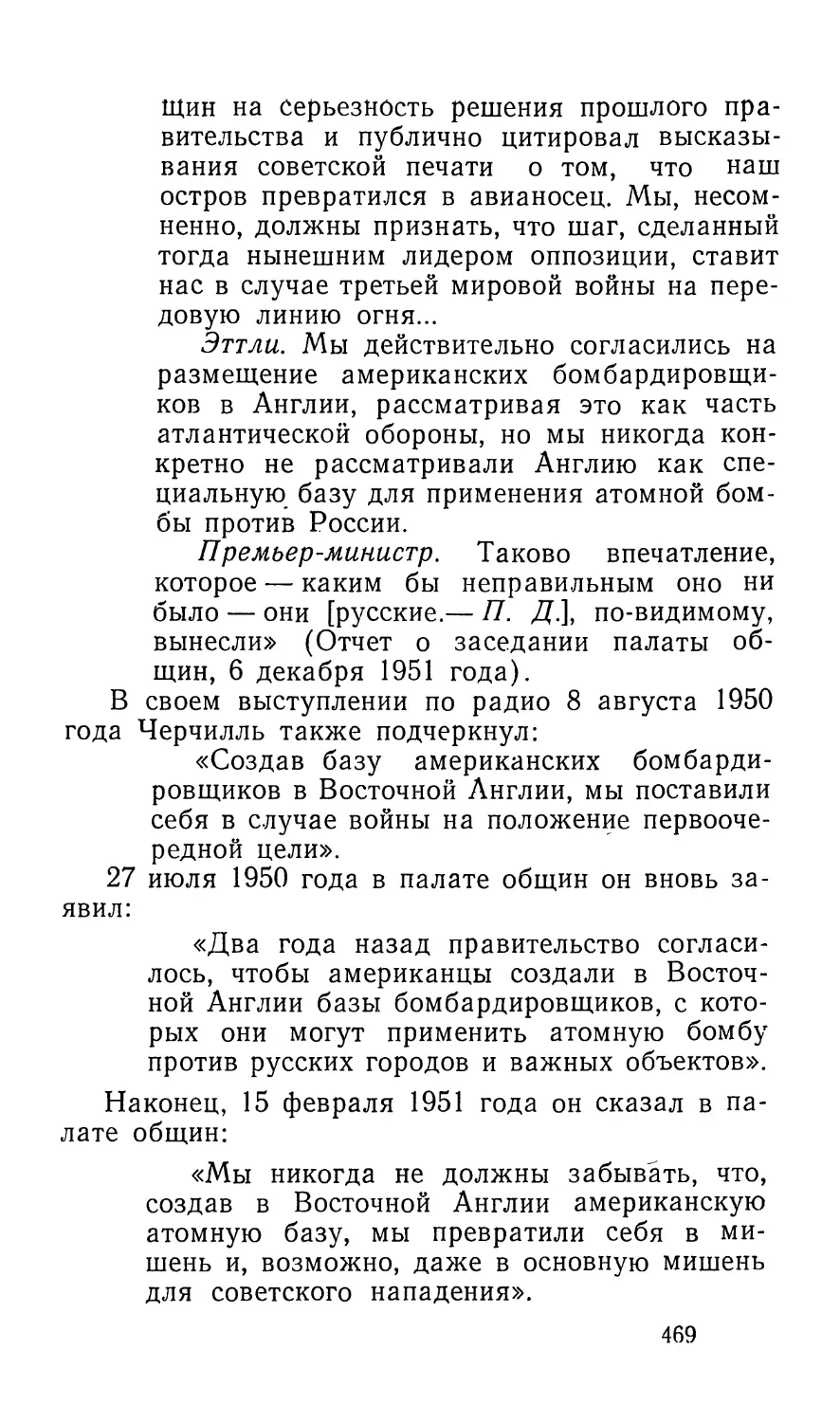

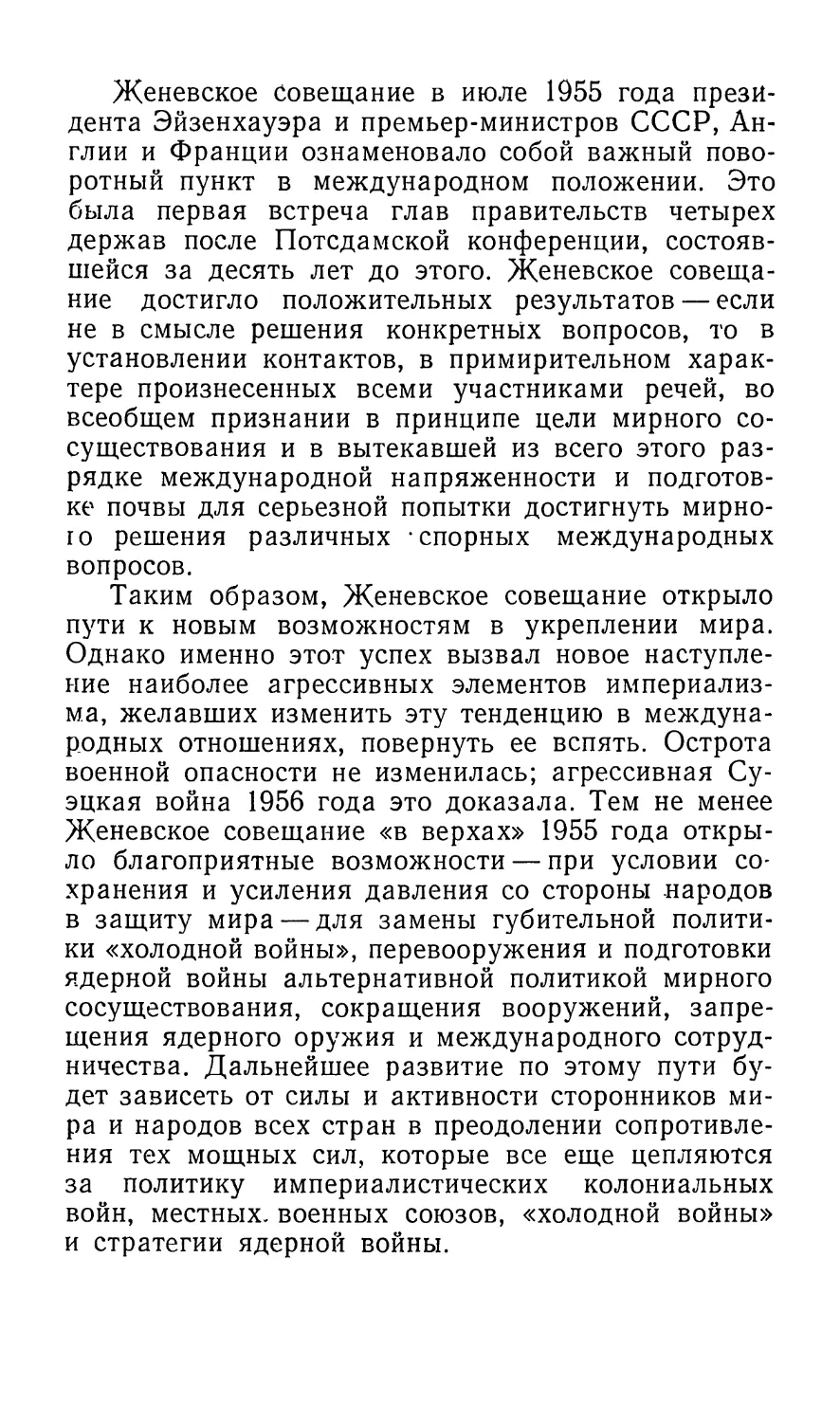

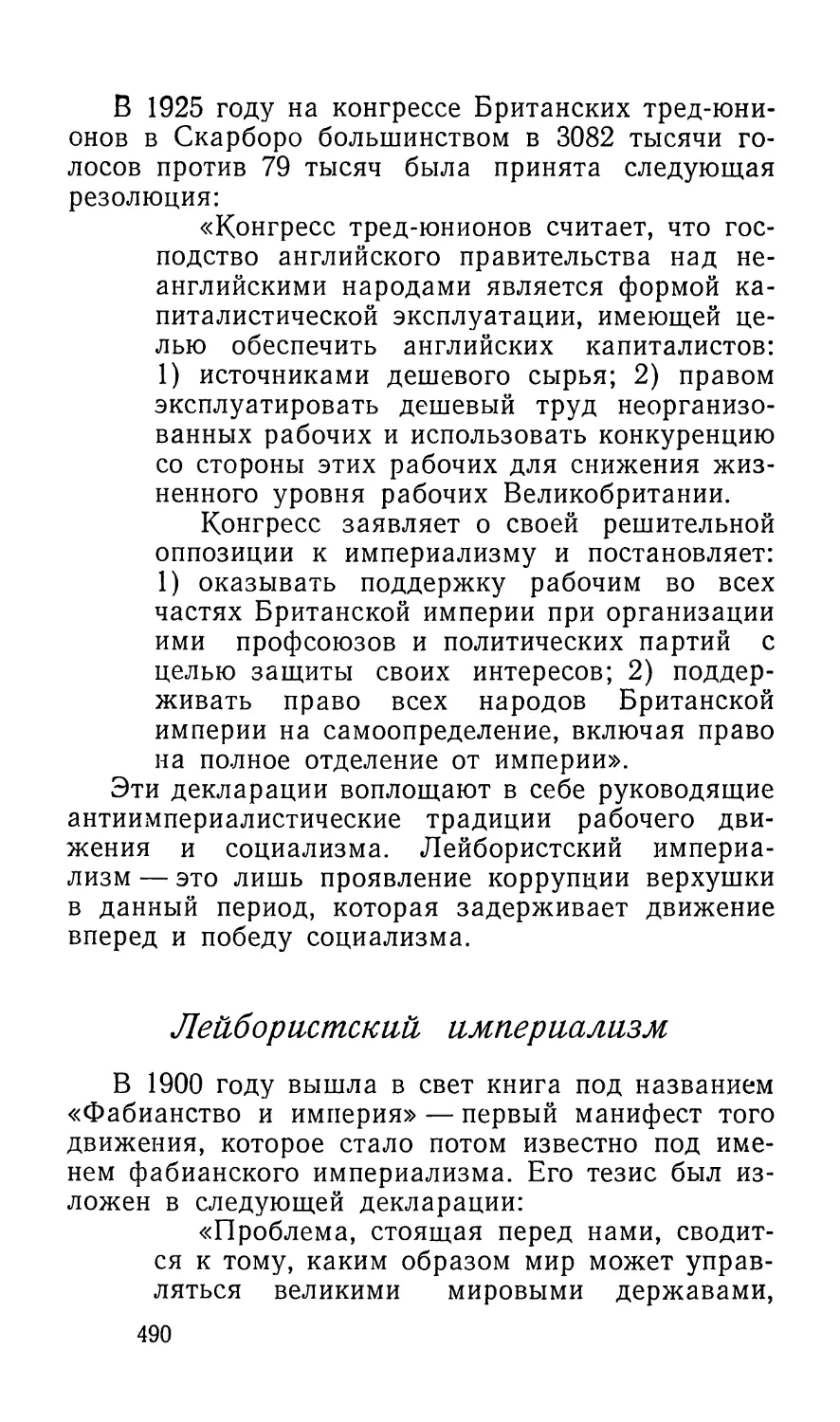

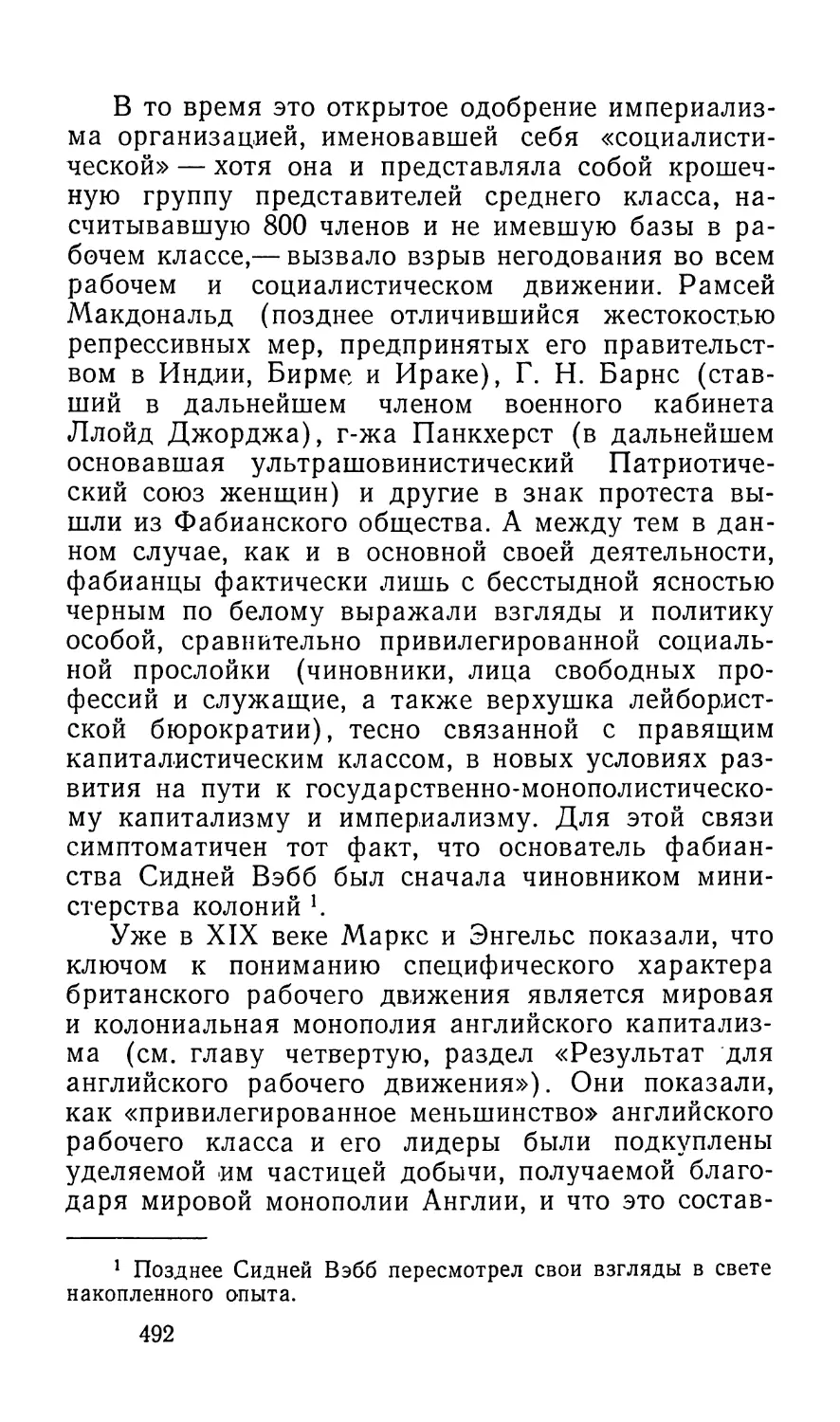

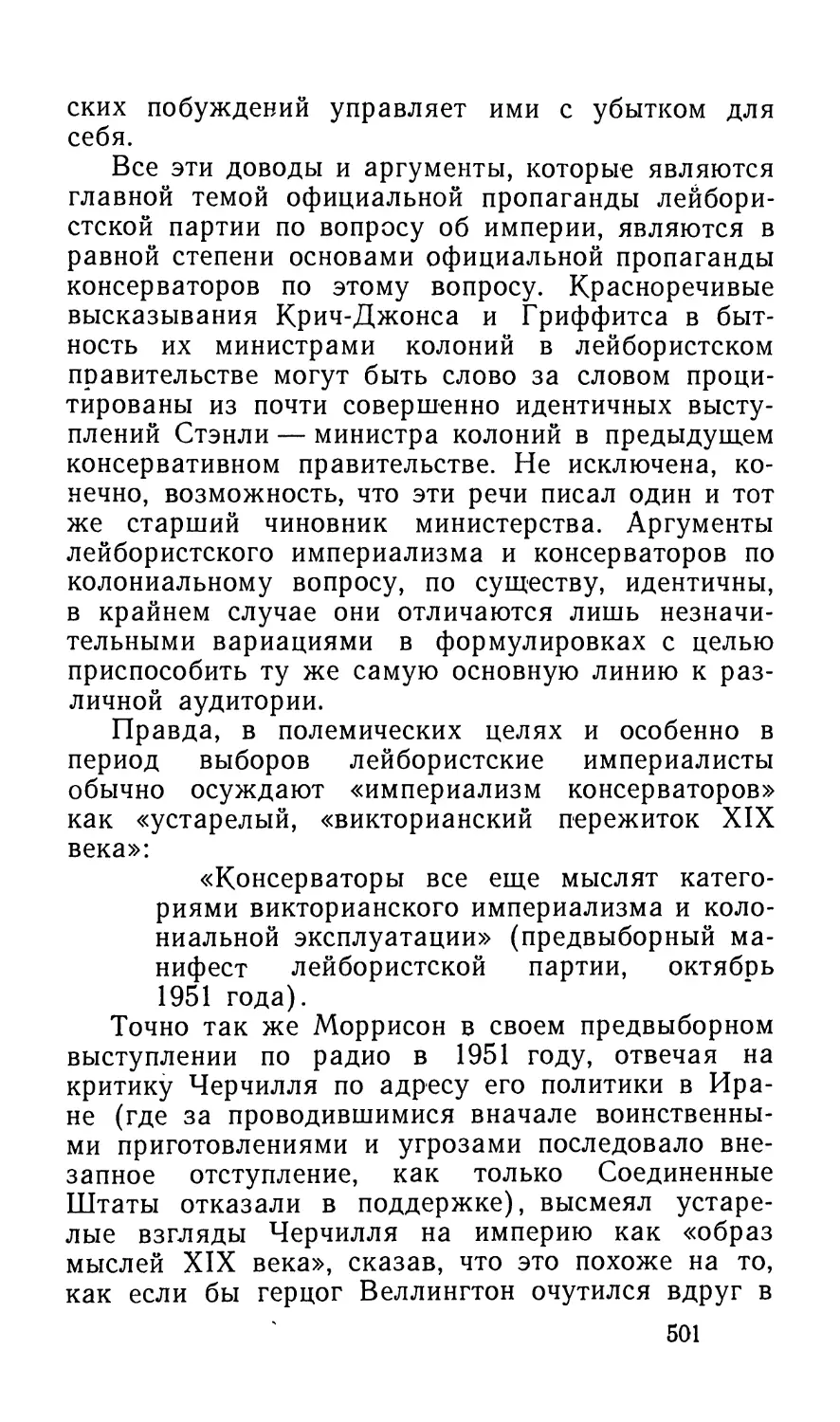

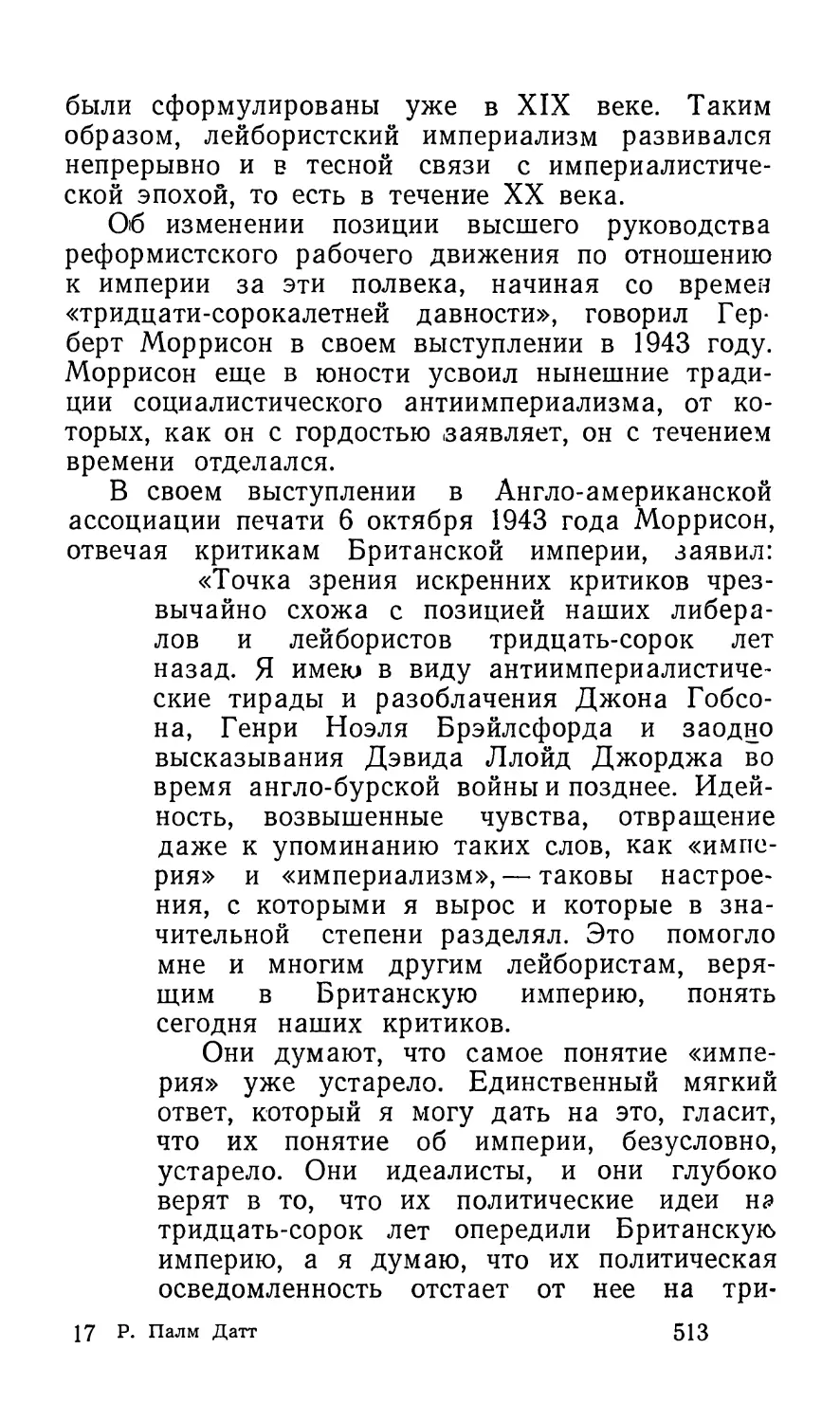

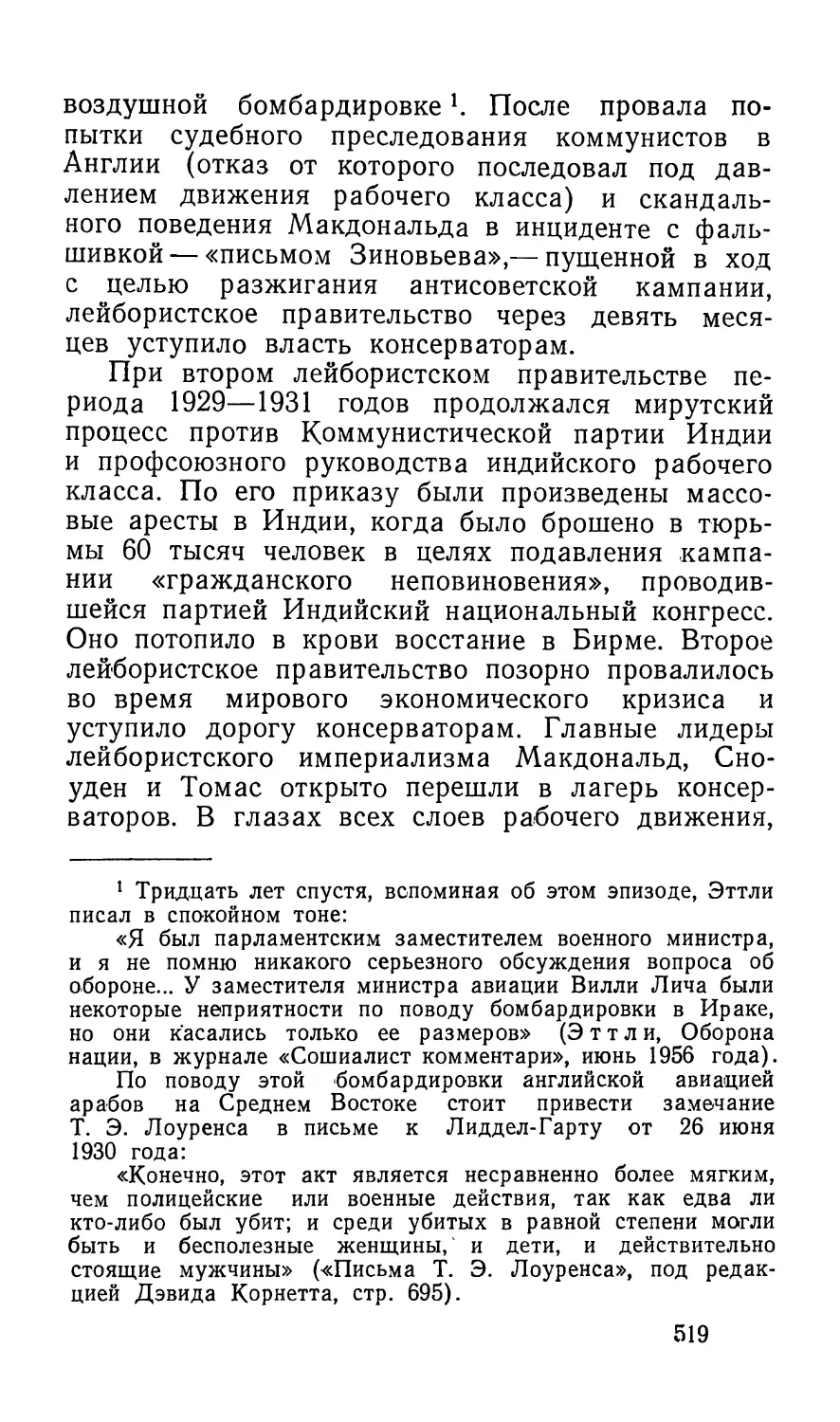

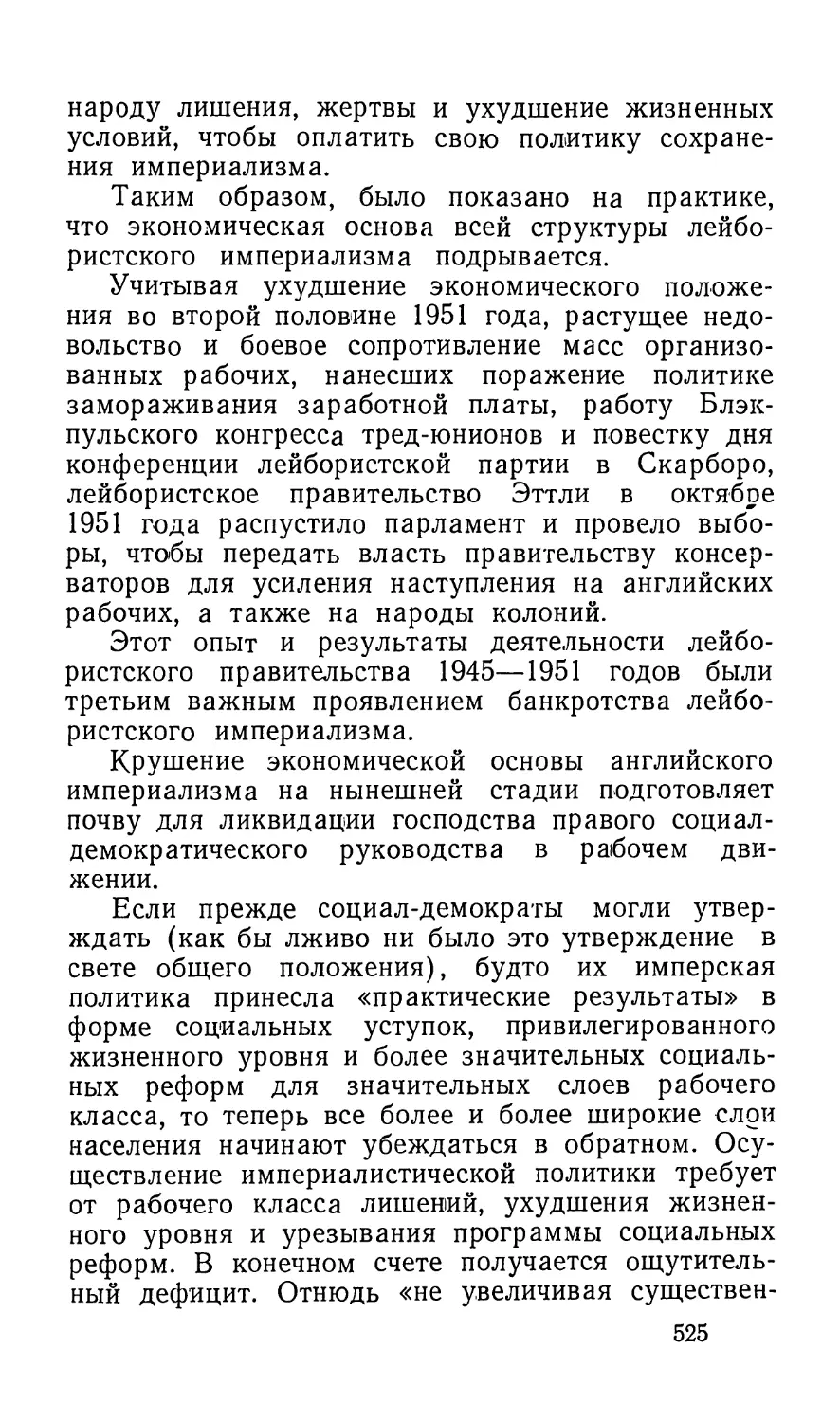

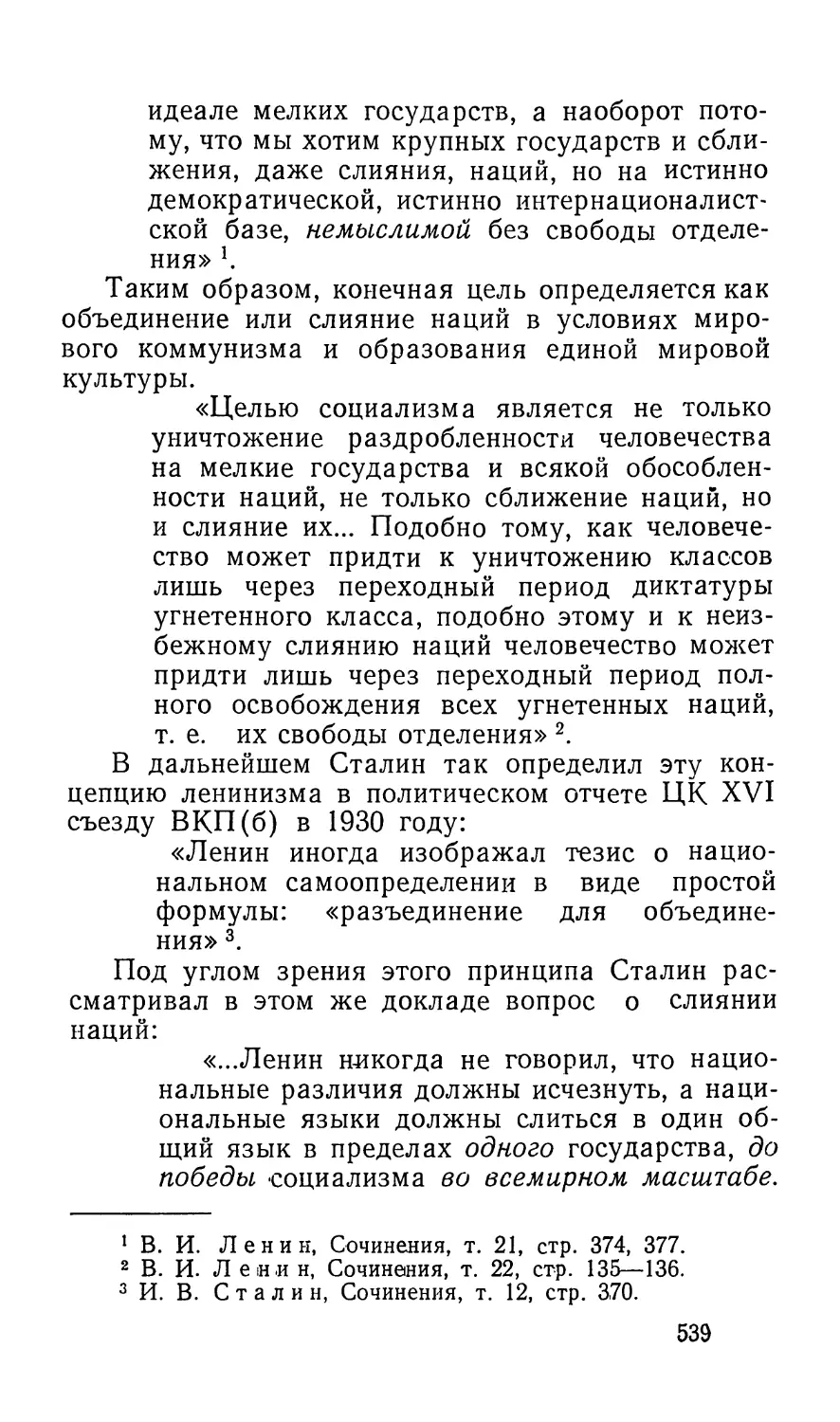

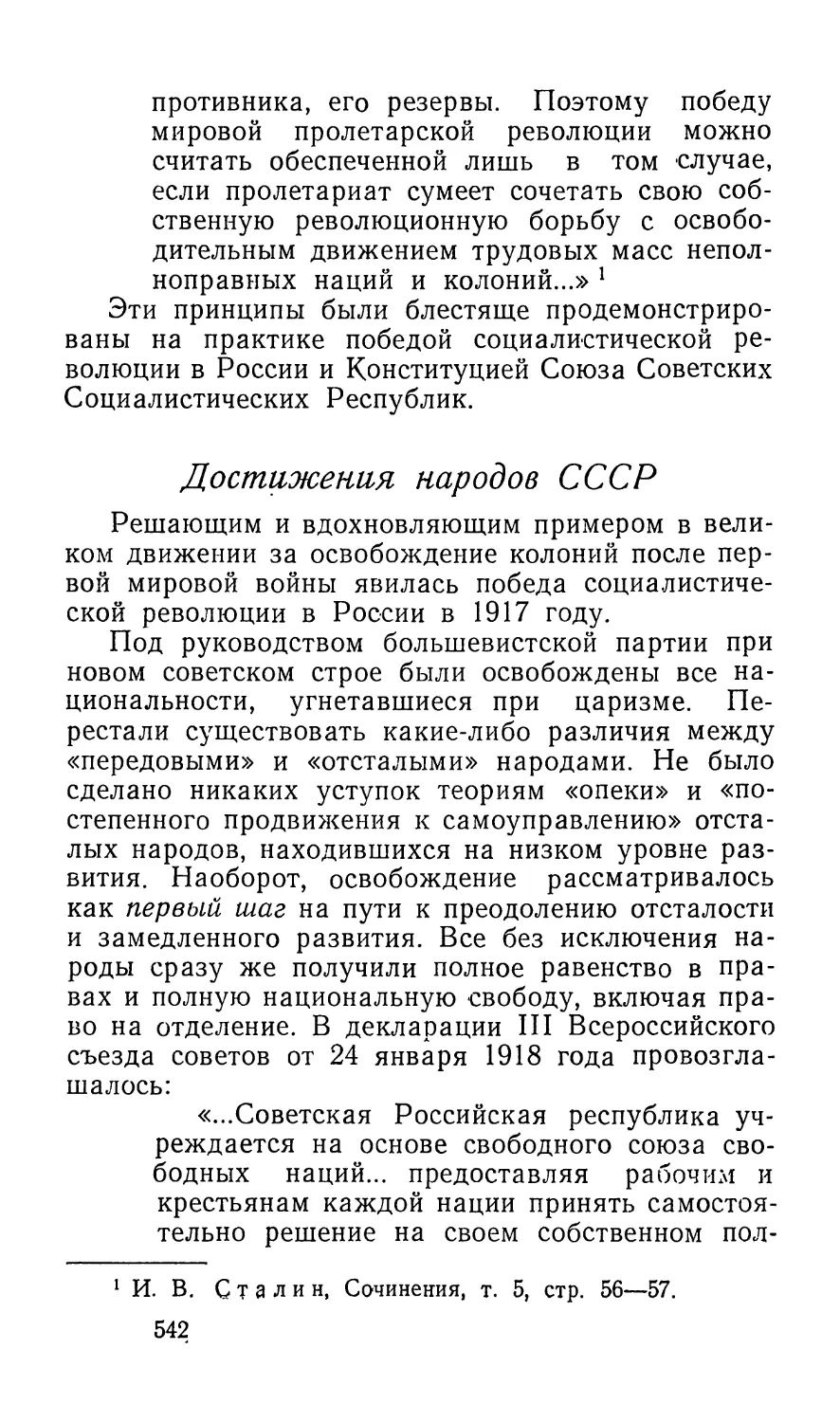

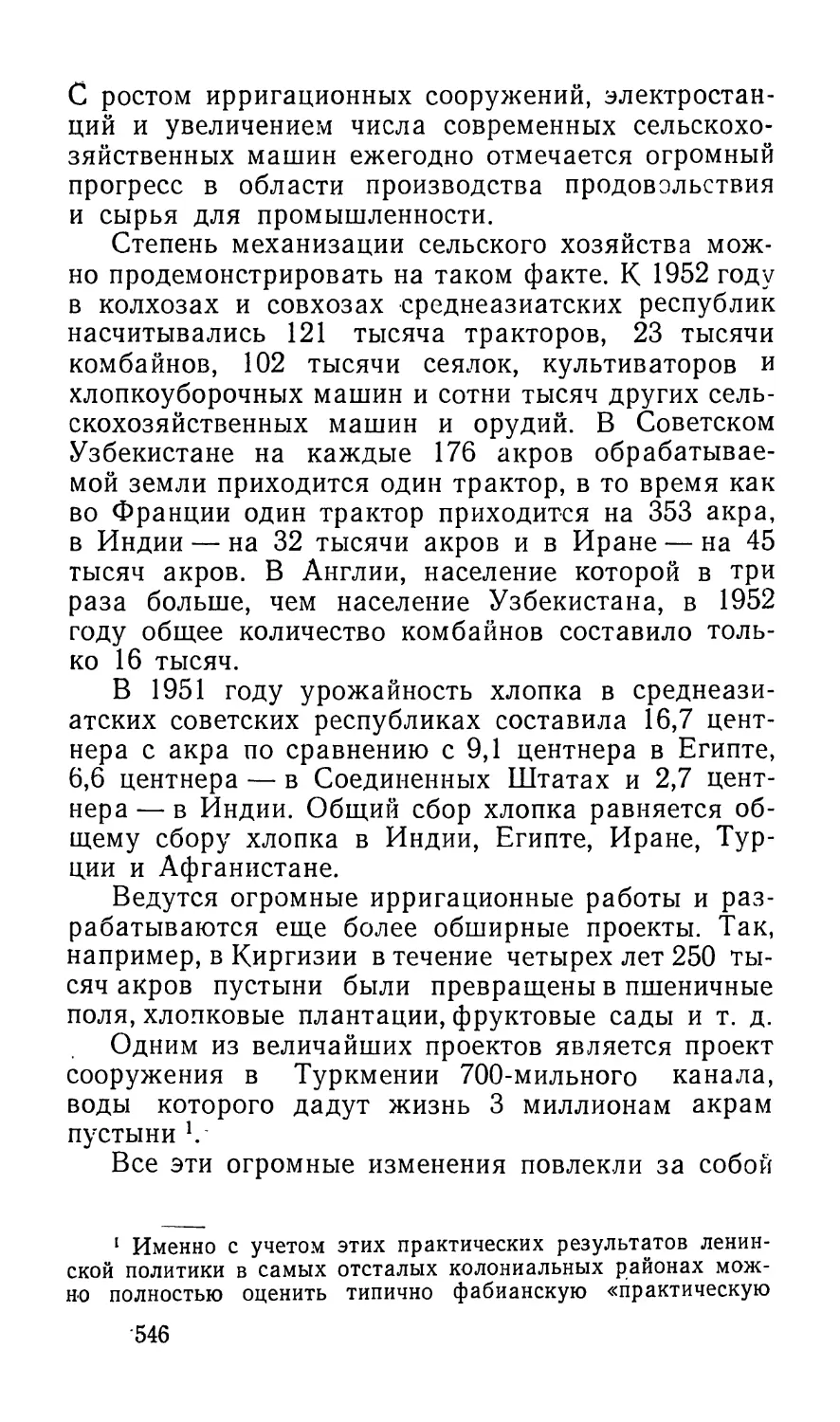

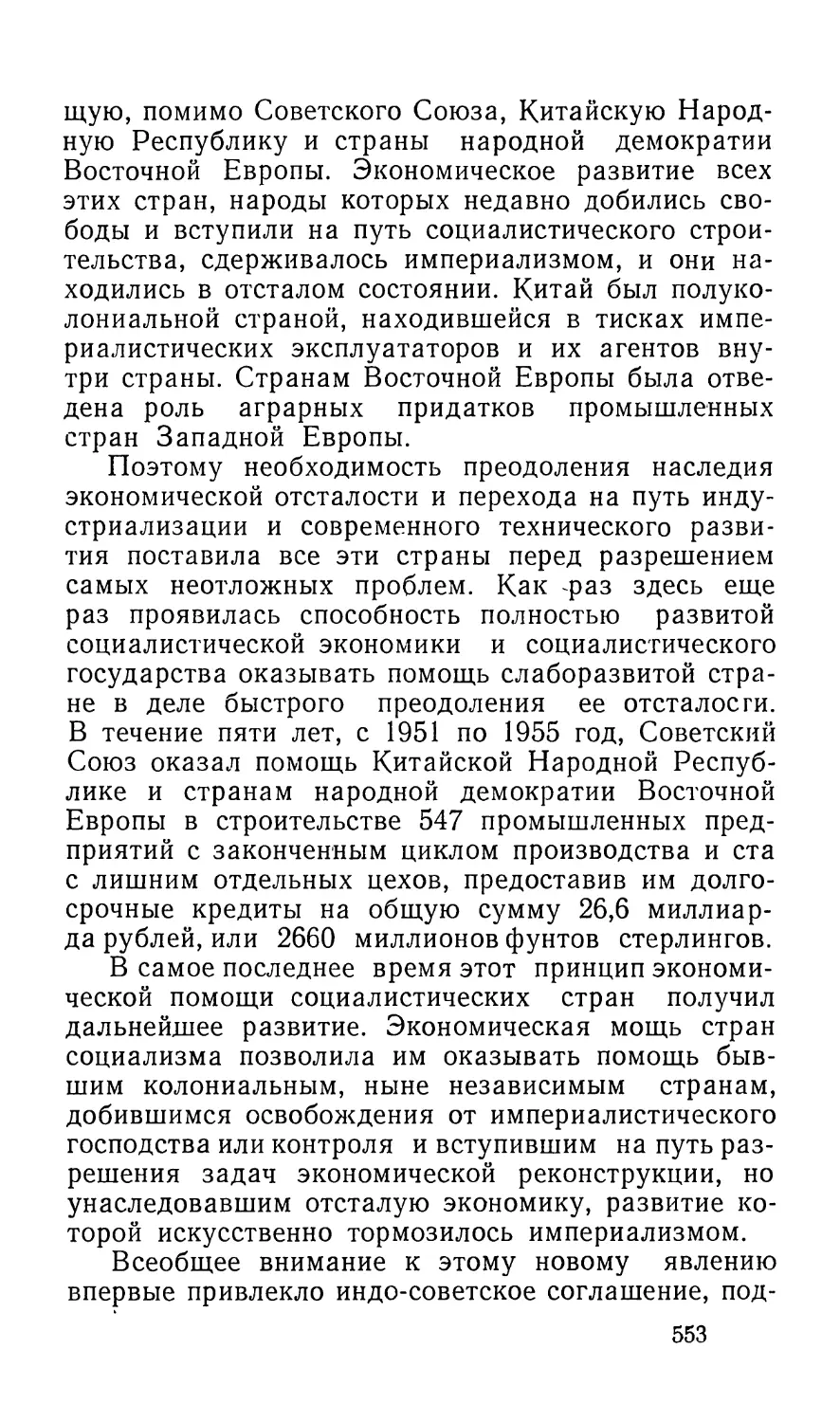

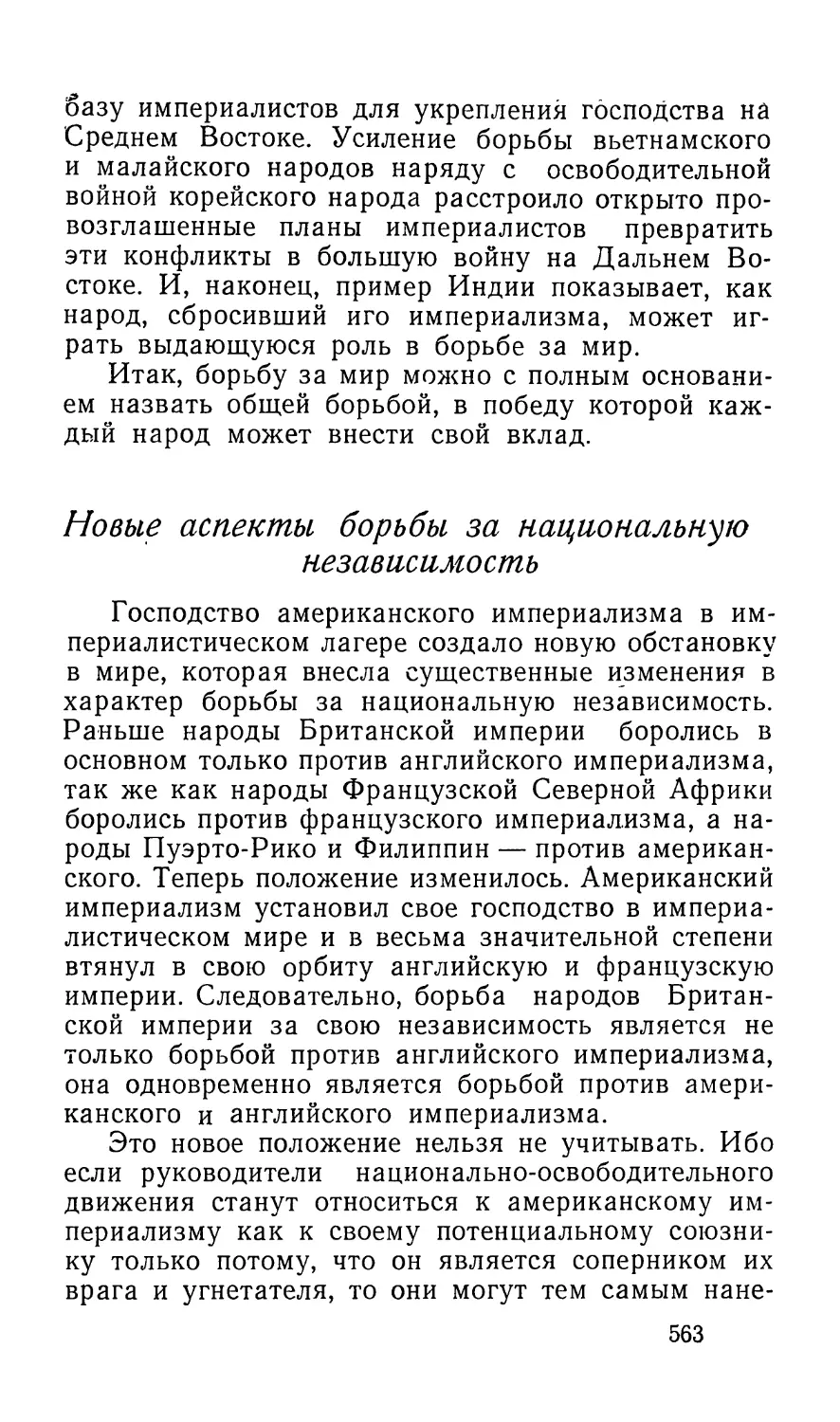

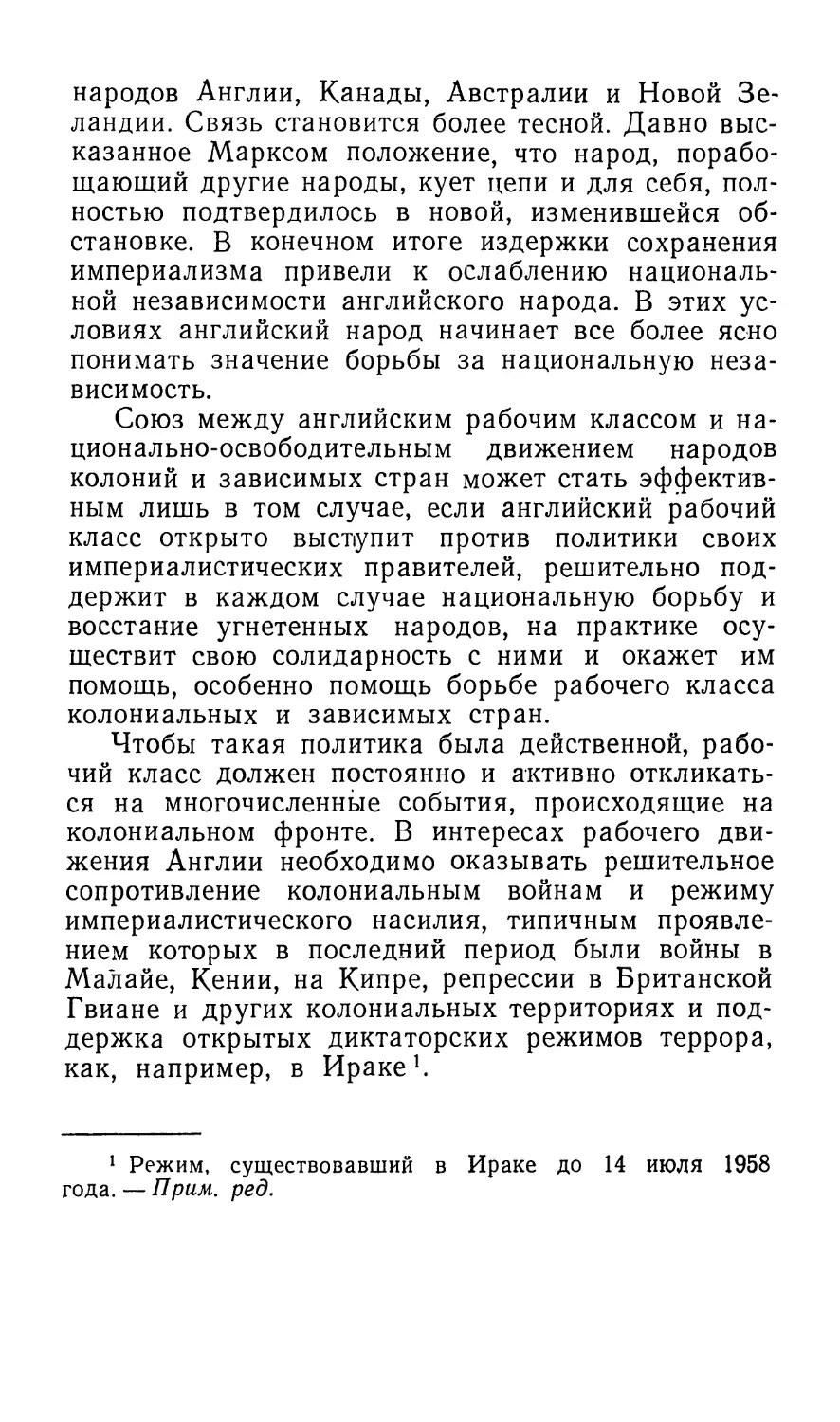

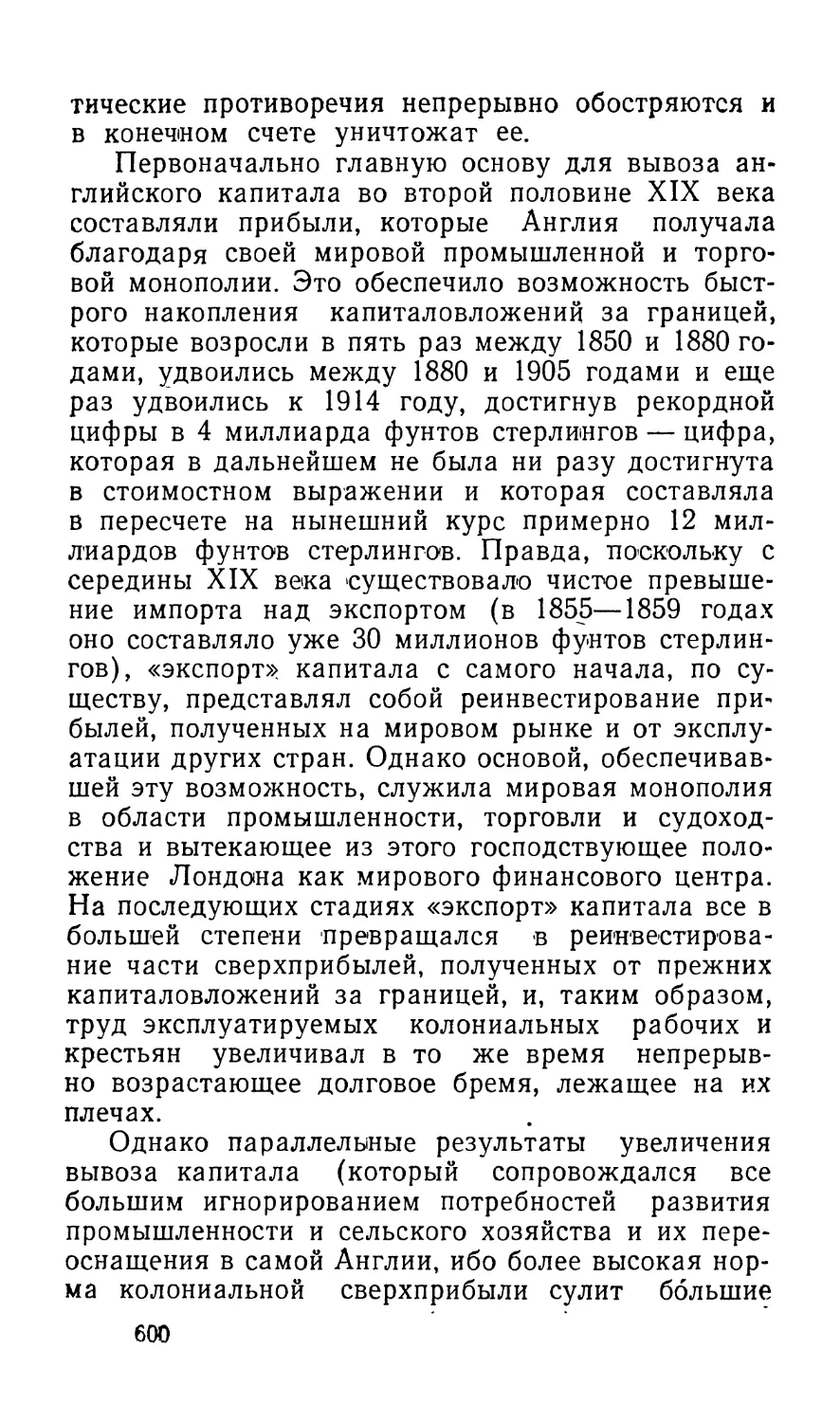

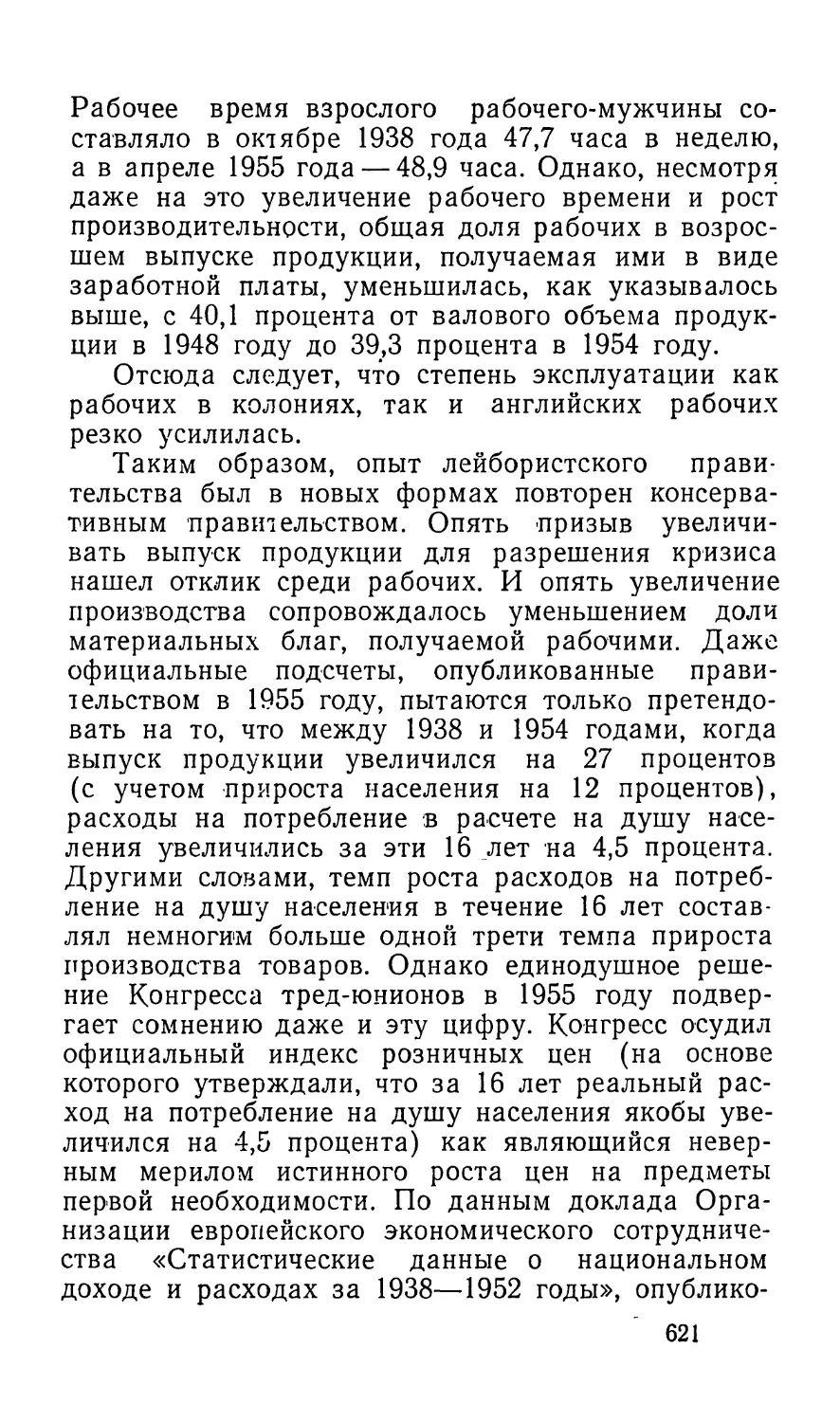

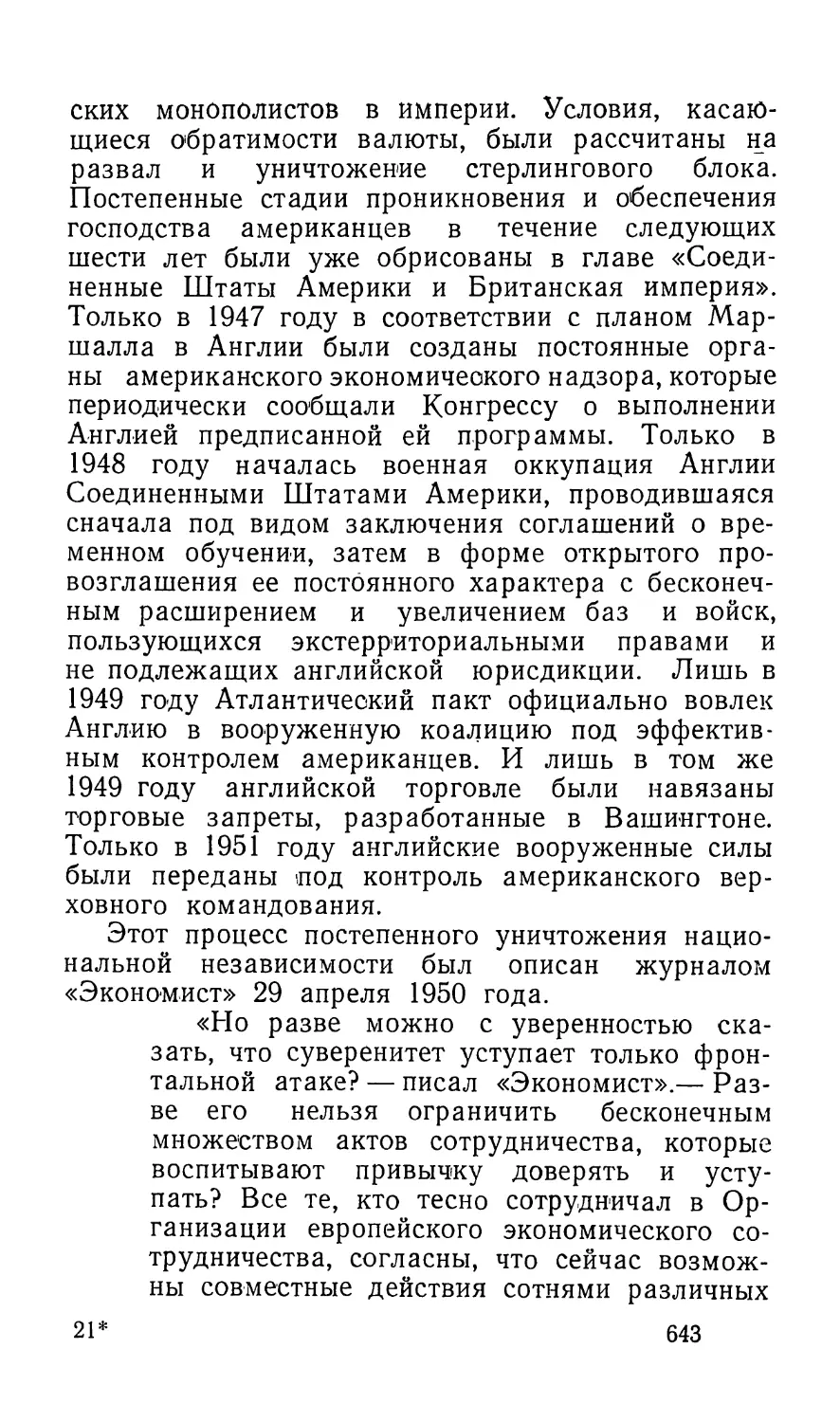

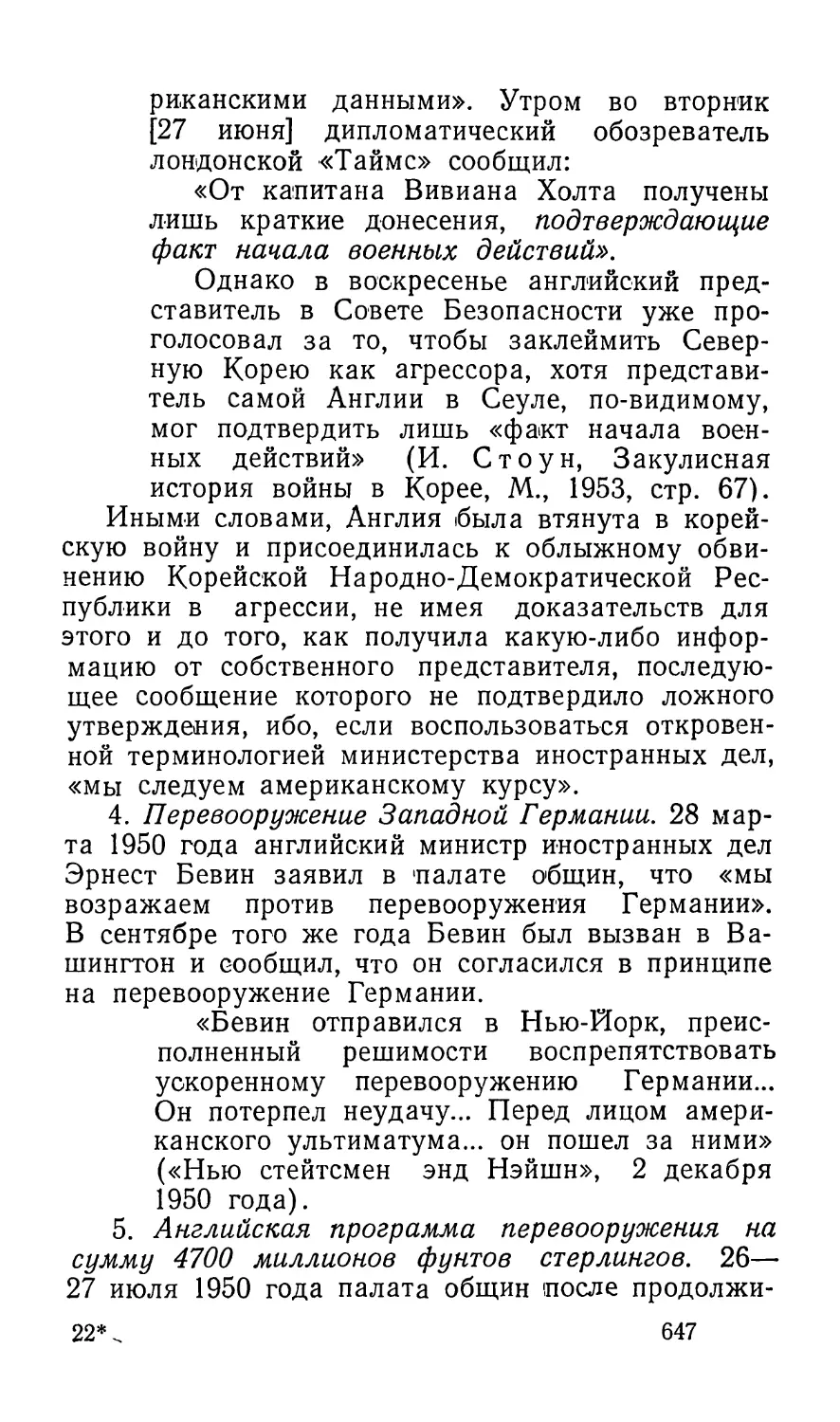

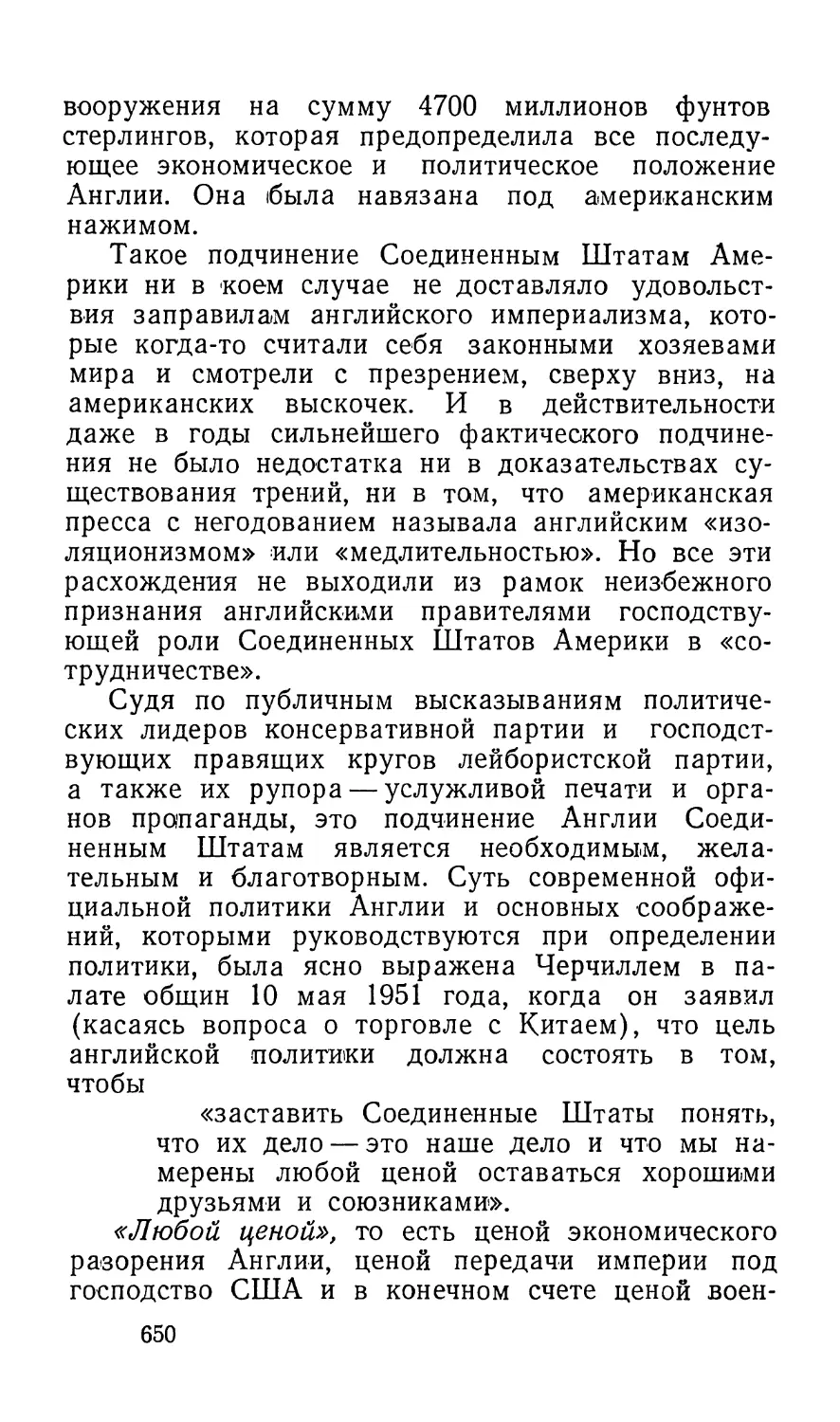

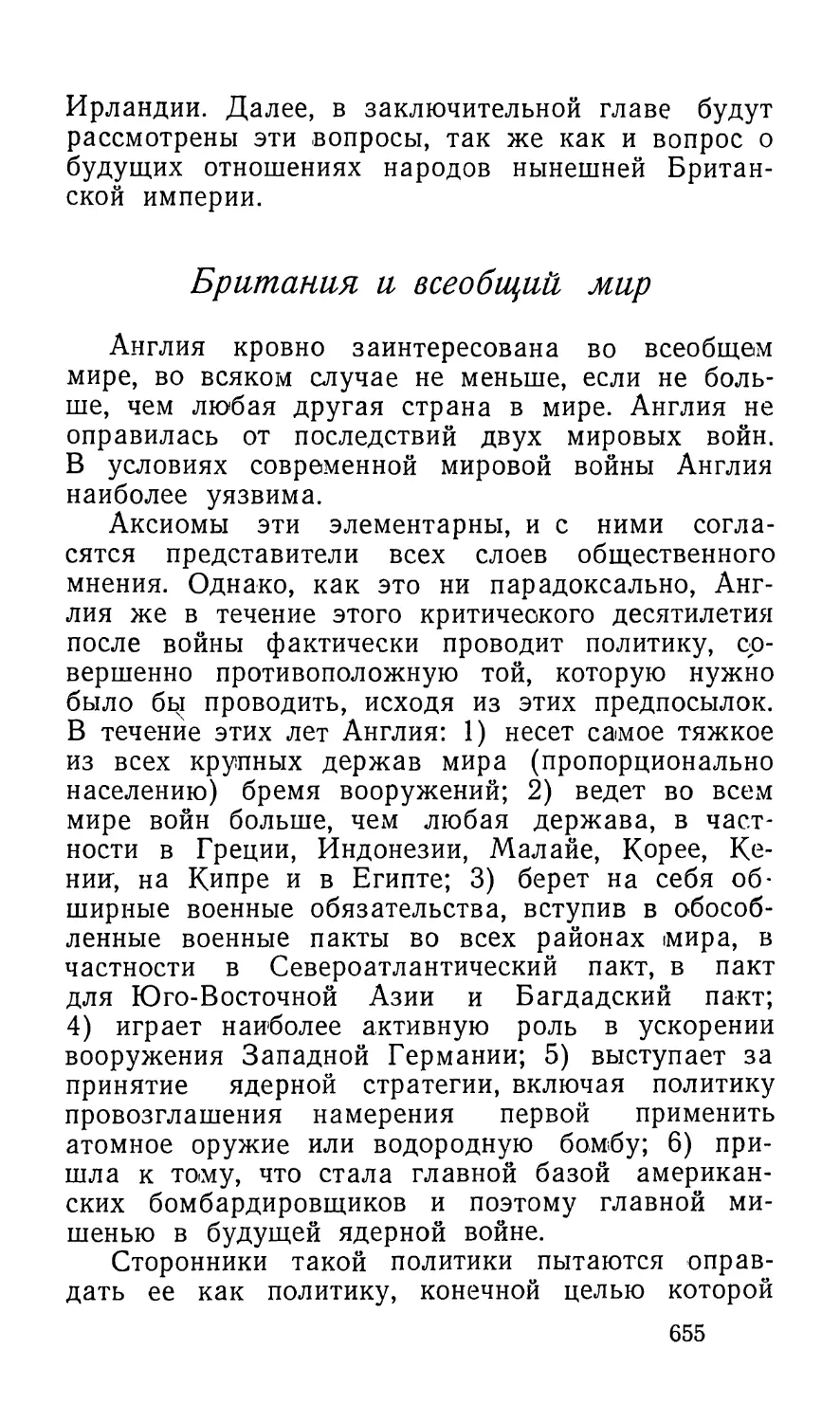

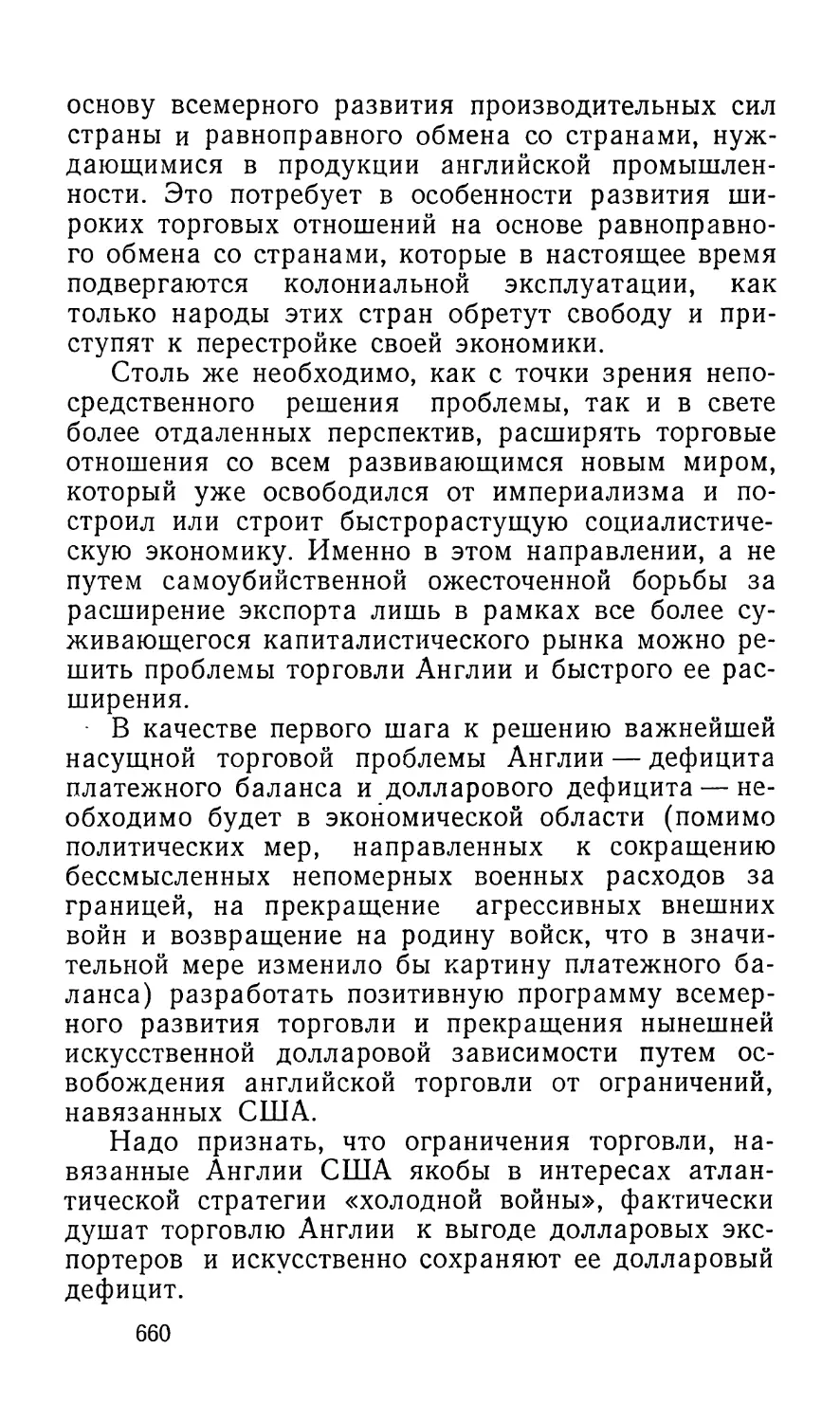

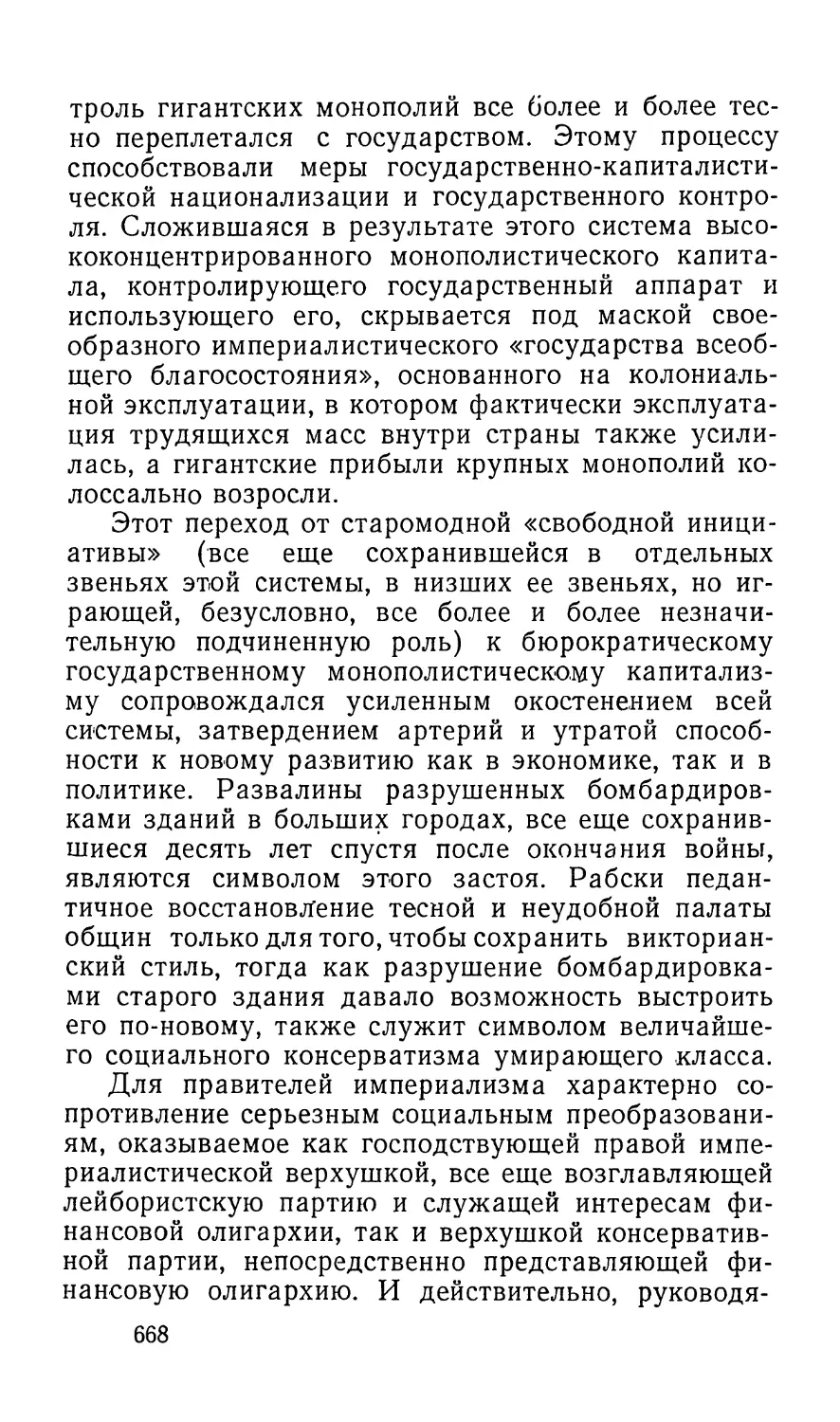

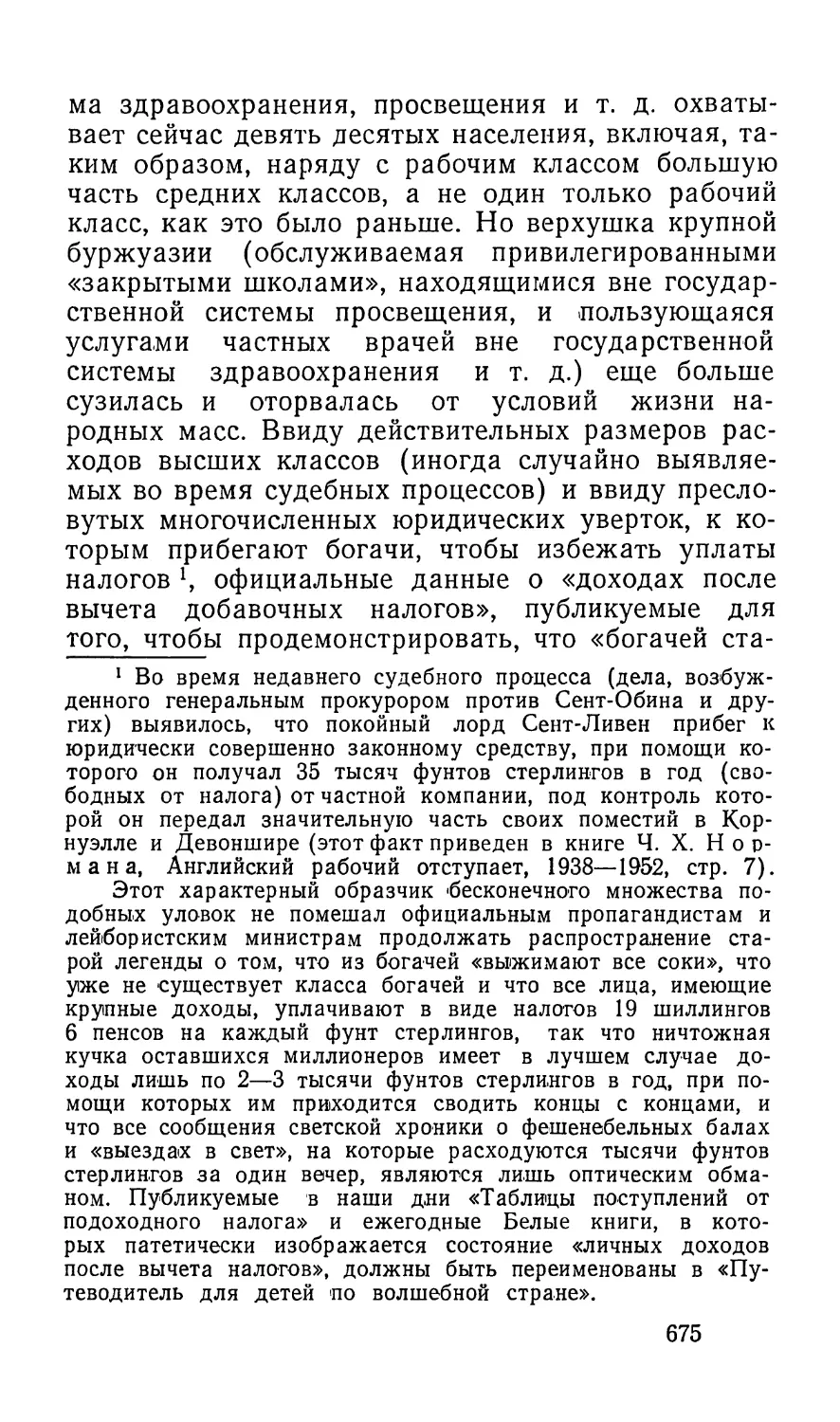

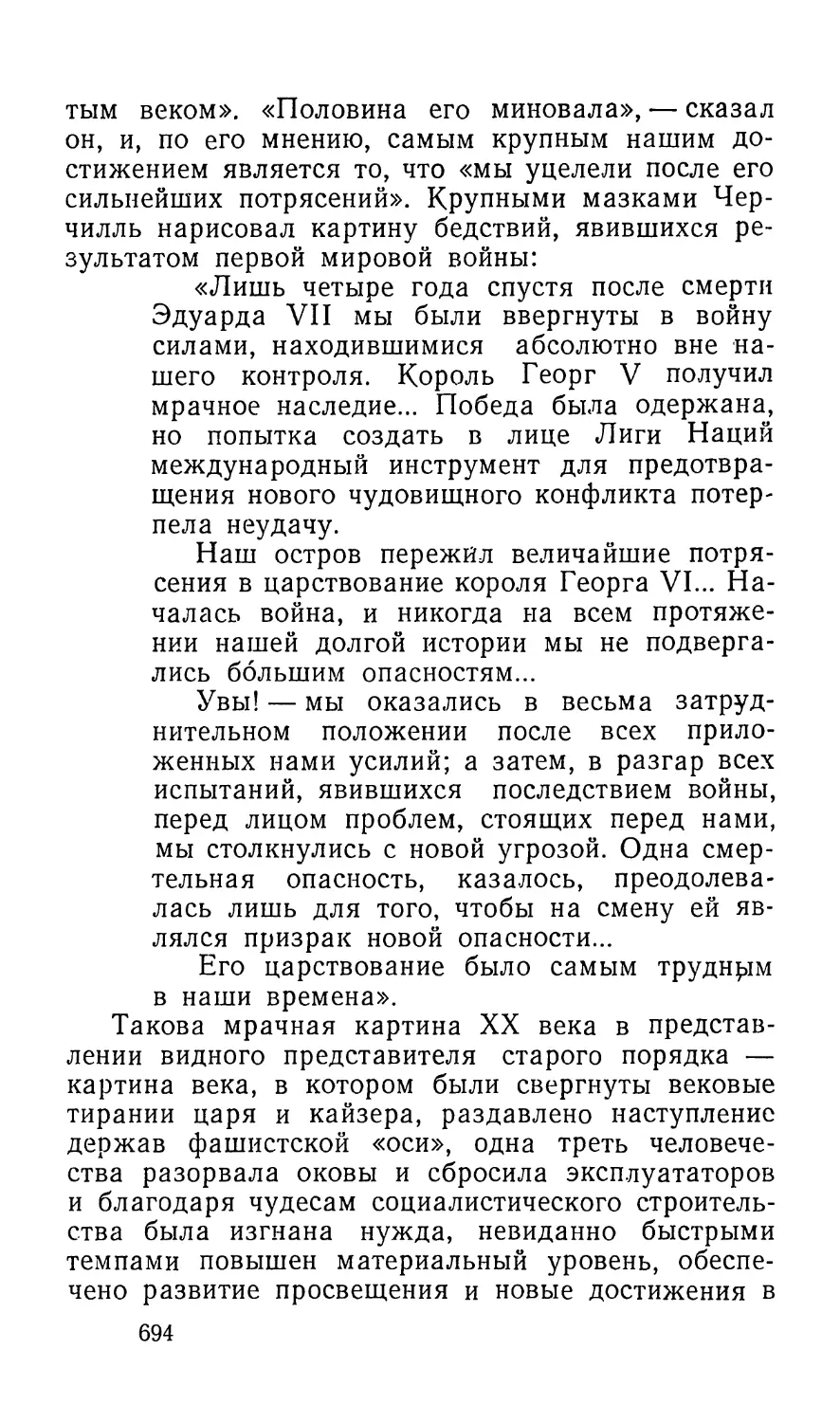

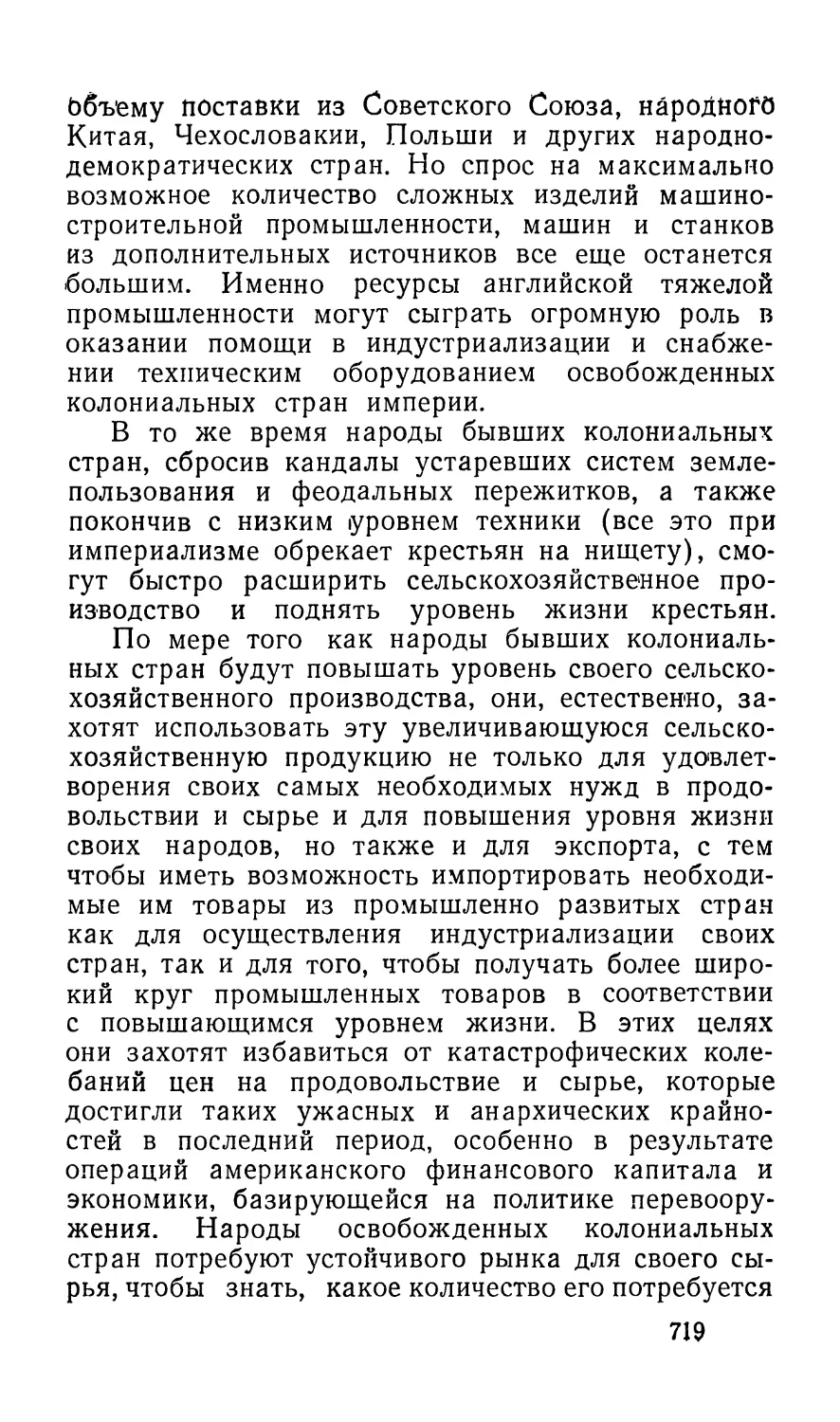

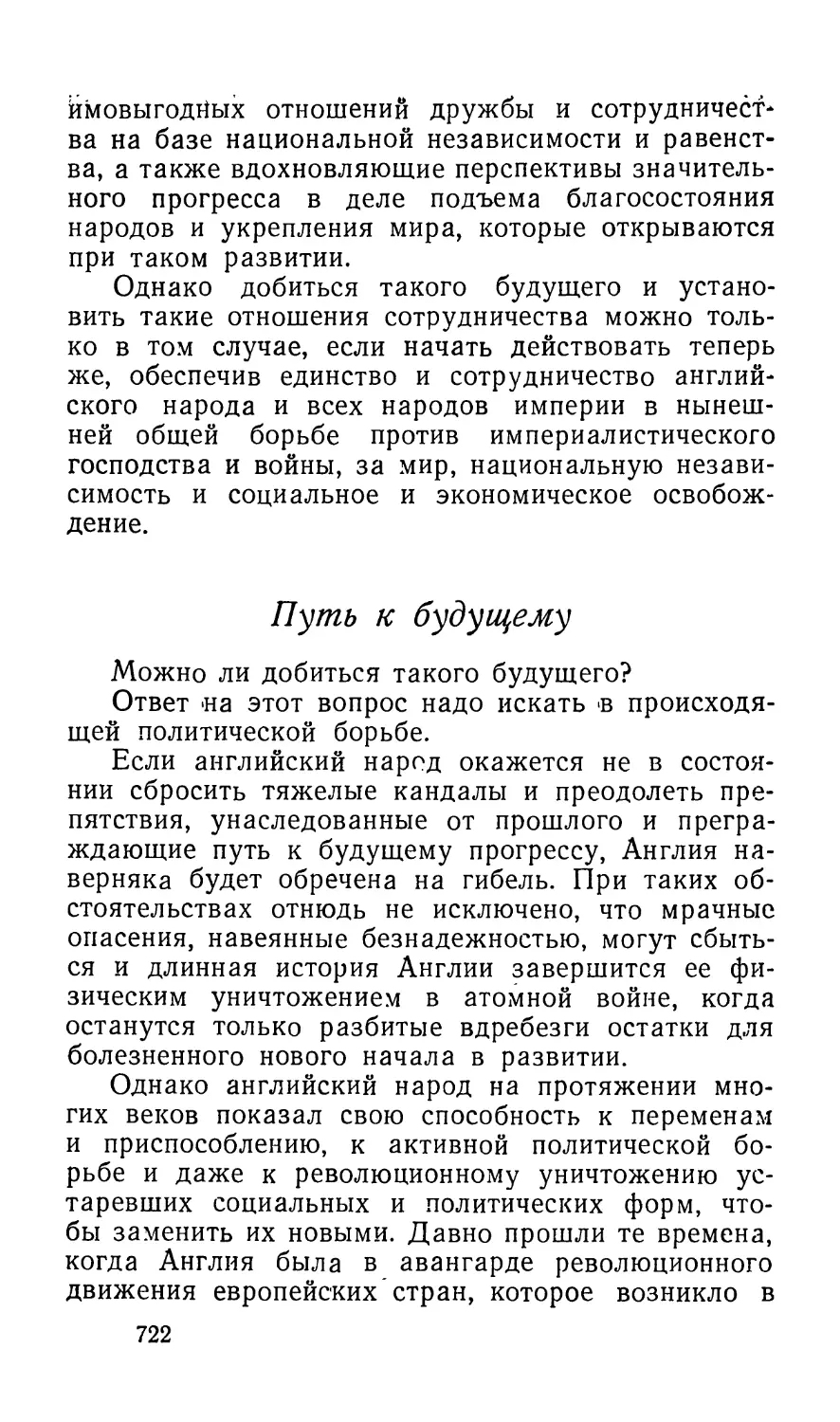

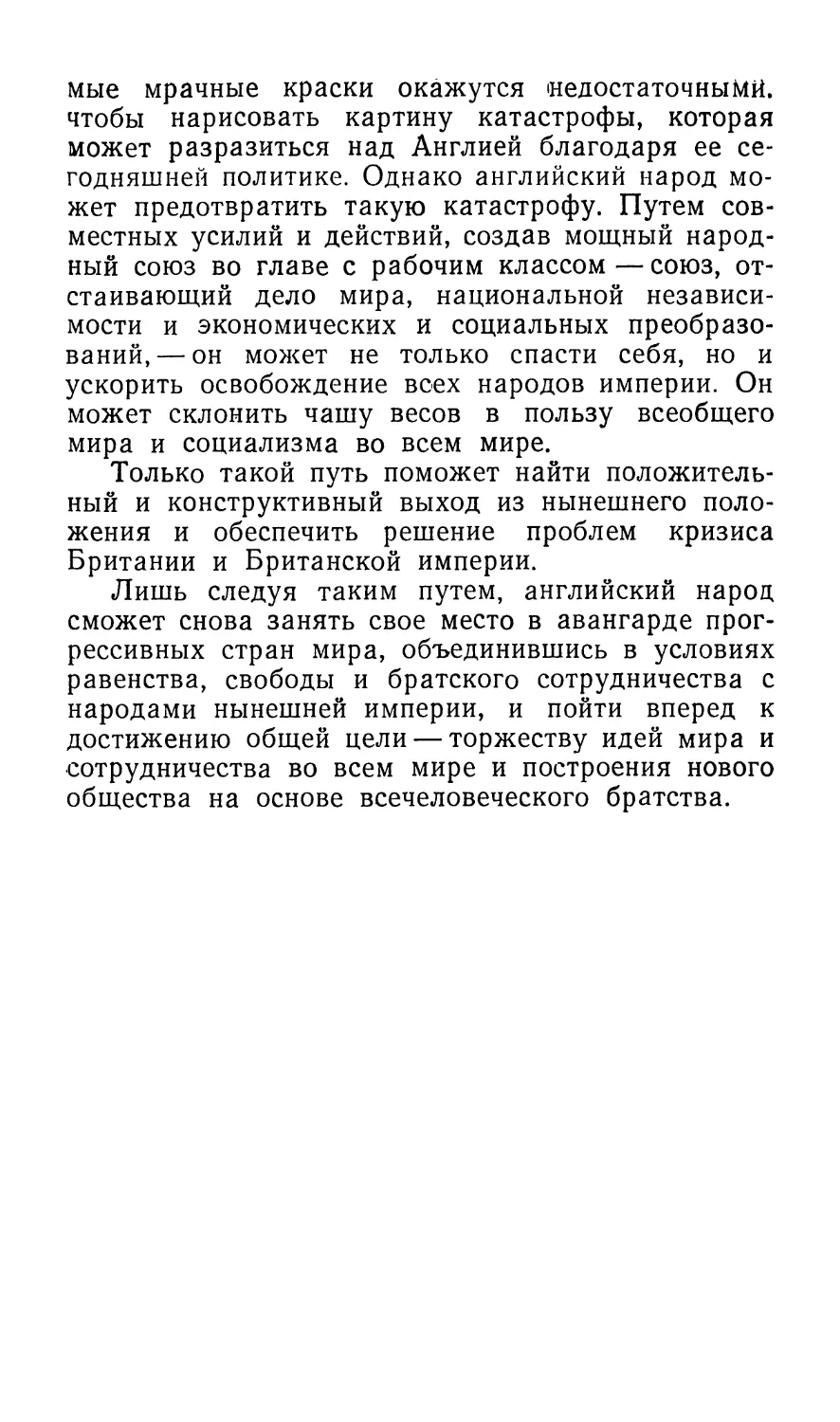

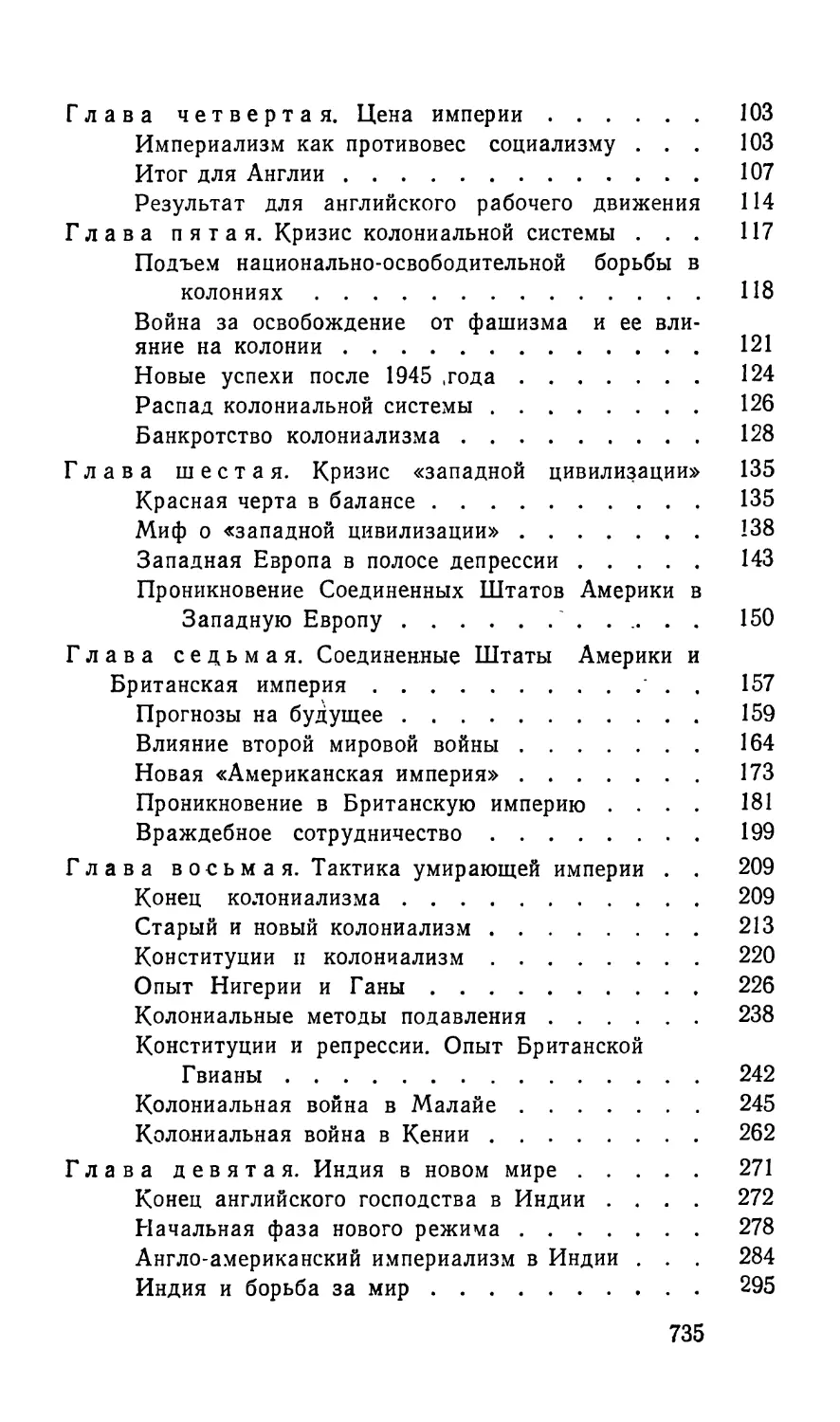

Таблица 1

БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1950 ГОДУ

Площадь, тыс. кв. миль

Население, млн. человек

Население по подсчету на 1950г., млн. человек

«Стэтистикл абстрэкт фор Бритиш Коммонуэлс» за 1947 год (с поправкой)

12 982

584,7

617,8

«Уорлд олманак» за 1951 год

13 022

597,6

«Уитейкере олманак» за

1951 год

14 435

539,9

—

Общая площадь территории всего земного шара и численность населения (для сравнения)

51 375

2454

—

Площадь, равная примерно 13 миллионам квадратных миль, составляет немногим более 25 процентов всей площади суши на земном шаре. Население в 617 миллионов человек на 1950 год — это 25 процентов общей предполагаемой численности населения всего мира.

43

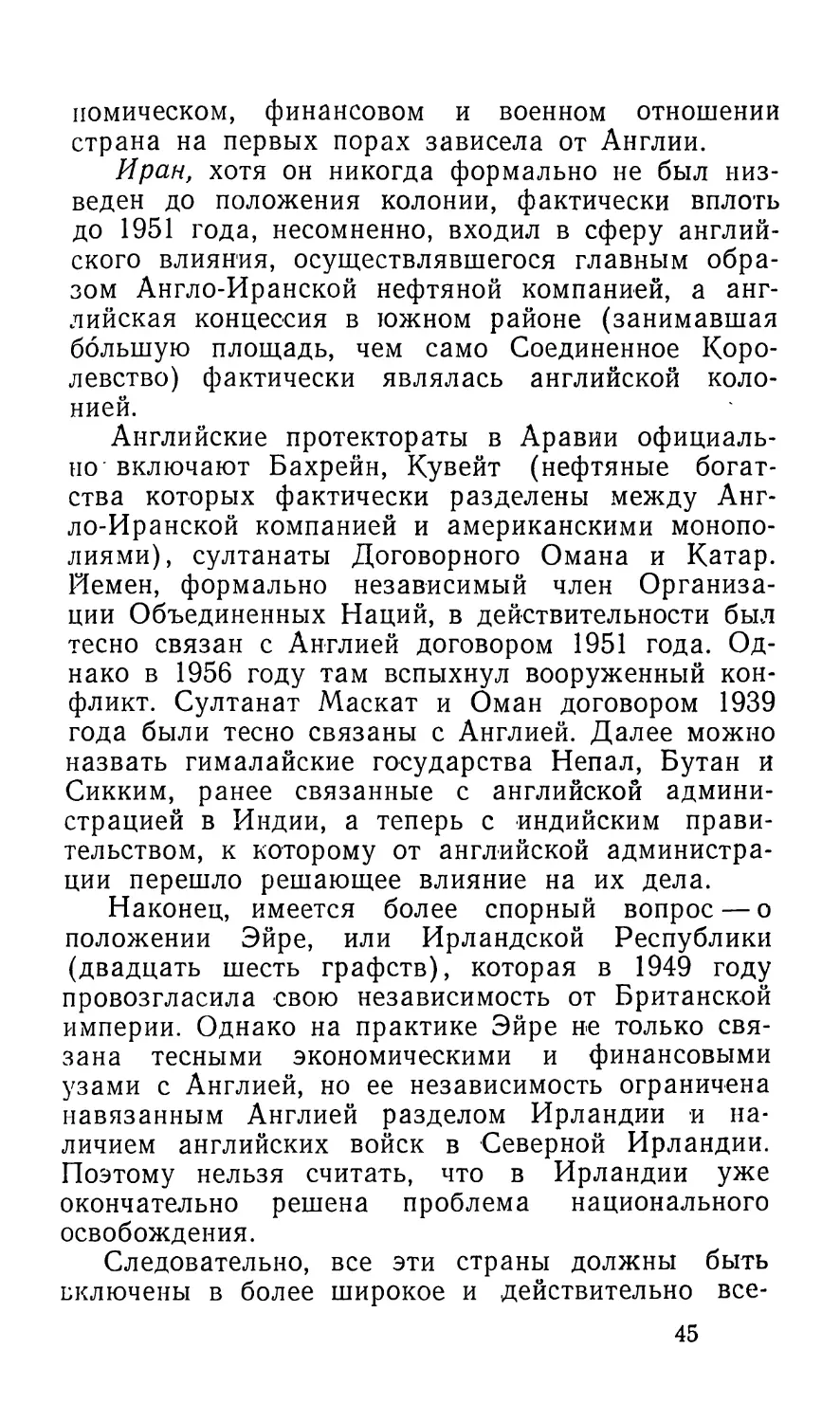

Территории, связанные с империей

Приведенные выше официальные данные включают Соединенное Королевство, старые доминионы (Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Южно-Африканский Союз), новые азиатские доминионы, ставшие затем республиками (Индию, Пакистан и Цейлон), колонии короны и протектораты, подопечные территории Соединенного Королевства и доминионов, а также Юго-Западную Африку (незаконно аннексированную Южно-Африканским Союзом) и кондоминиум (в 1950 году) — Судан.

С другой стороны, они не включают территорий, являвшихся формально независимыми и суверенными государствами, но в действительности первоначально являвшихся фактически английскими протекторатами или очень тесно связанными с Британской империей, с английской военной оккупацией.

В 1950 году к таким «связанным» территориям относились:

Иордания, независимость которой под властью короля Абдуллы была провозглашена английским правительством в 1946 году, но Британия сохранила там Арабский легион с английским командным составом.

Ирак, который английское правительство провозгласило в 1927 году независимым под властью короля Фейсала, но там сохранялась английская военная оккупация.

Египет, независимость которого под властью короля Фауда была провозглашена английским правительством в 1922 году, но впоследствии ему были навязаны договор 1936 года и сохранение английской военной оккупации в зоне Суэцкого канала, вплоть до нового договора 1954 года.

Бирма, независимость которой английское правительство провозгласило в 1947 году, сохранив, однако, там английскую военную миссию, а в эко- 44

комическом, финансовом и военном отношении страна на первых порах зависела от Англии.

Иран, хотя он никогда формально не был низведен до положения колонии, фактически вплоть до 1951 года, несомненно, входил в сферу английского влияния, осуществлявшегося главным образом Англо-Иранской нефтяной компанией, а английская концессия в южном районе (занимавшая большую площадь, чем само Соединенное Королевство) фактически являлась английской колонией.

Английские протектораты в Аравии официально включают Бахрейн, Кувейт (нефтяные богатства которых фактически разделены между Англо-Иранской компанией и американскими монополиями), султанаты Договорного Омана и Катар. Йемен, формально независимый член Организации Объединенных Наций, в действительности был тесно связан с Англией договором 1951 года. Однако в 1956 году там вспыхнул вооруженный конфликт. Султанат Маскат и Оман договором 1939 года были тесно связаны с Англией. Далее можно назвать гималайские государства Непал, Бутан и Сикким, ранее связанные с английской администрацией в Индии, а теперь с индийским правительством, к которому от английской администрации перешло решающее влияние на их дела.

Наконец, имеется более спорный вопрос — о положении Эйре, или Ирландской Республики (двадцать шесть графств), которая в 1949 году провозгласила свою независимость от Британской империи. Однако на практике Эйре не только связана тесными экономическими и финансовыми узами с Англией, но ее независимость ограничена навязанным Англией разделом Ирландии и наличием английских войск в Северной Ирландии. Поэтому нельзя считать, что в Ирландии уже окончательно решена проблема национального освобождения.

Следовательно, все эти страны должны быть включены в более широкое и действительно все45

объемлющее определение «Британская империя*, вопреки вводящим в заблуждение конституционным формам. Это сделало бы более обширным круг стран и народов, формально независимых, но в действительности в 1950 году все еще тесно связанных различными узами с Британской империей (см. табл. 2). Если включить эти страны, то мы получим более широкую и подлинную картину Британской империи в 1950 году (см. табл. 3).

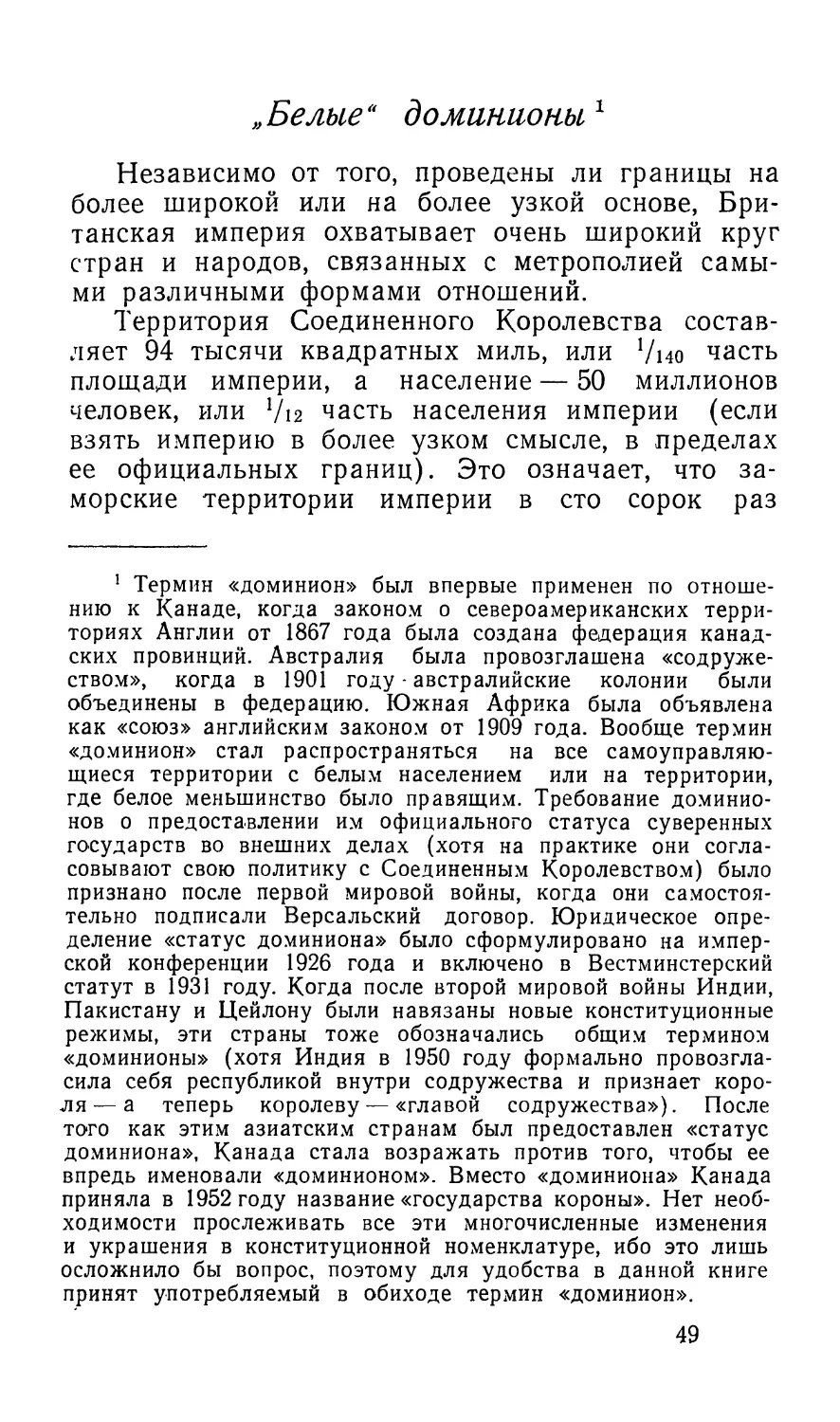

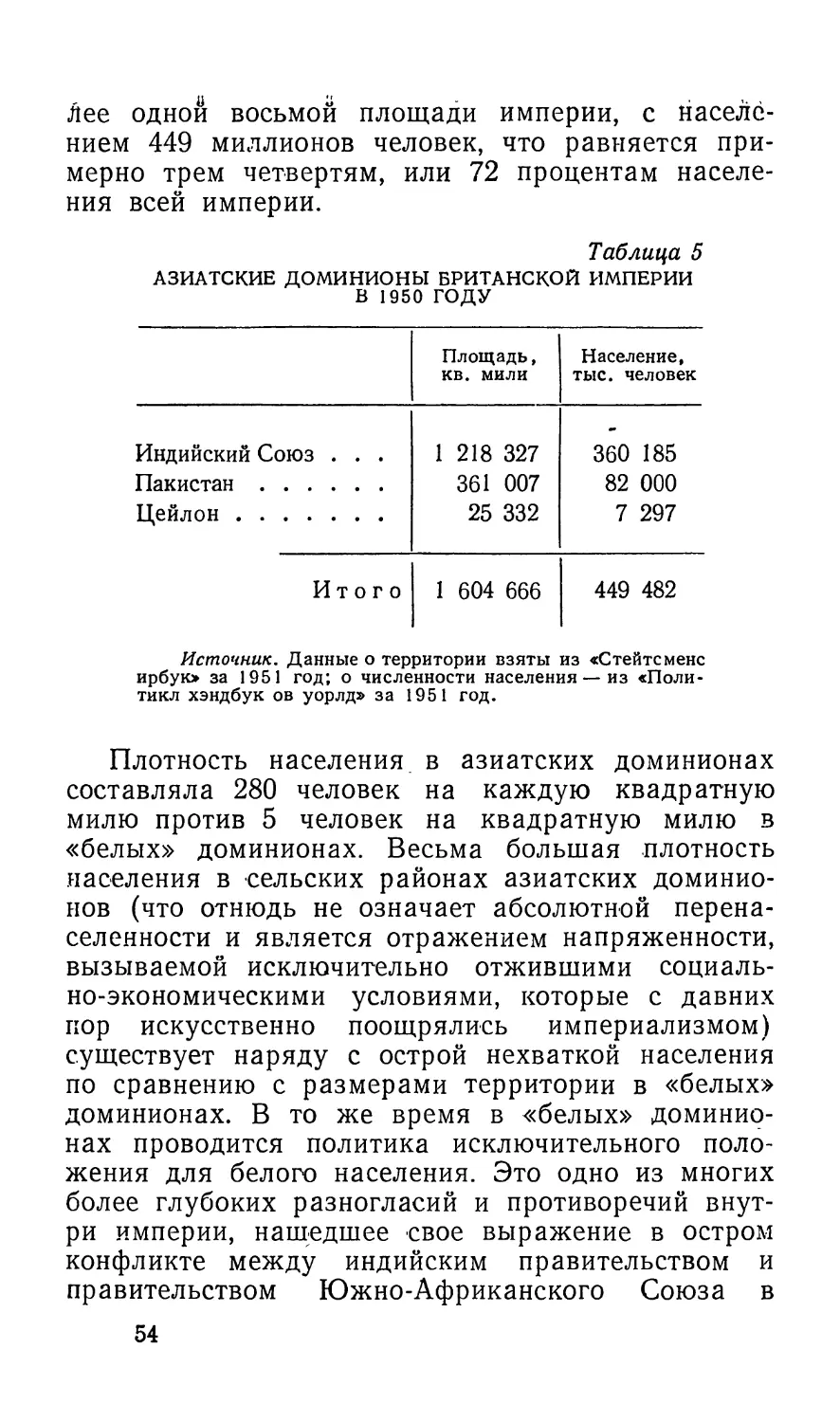

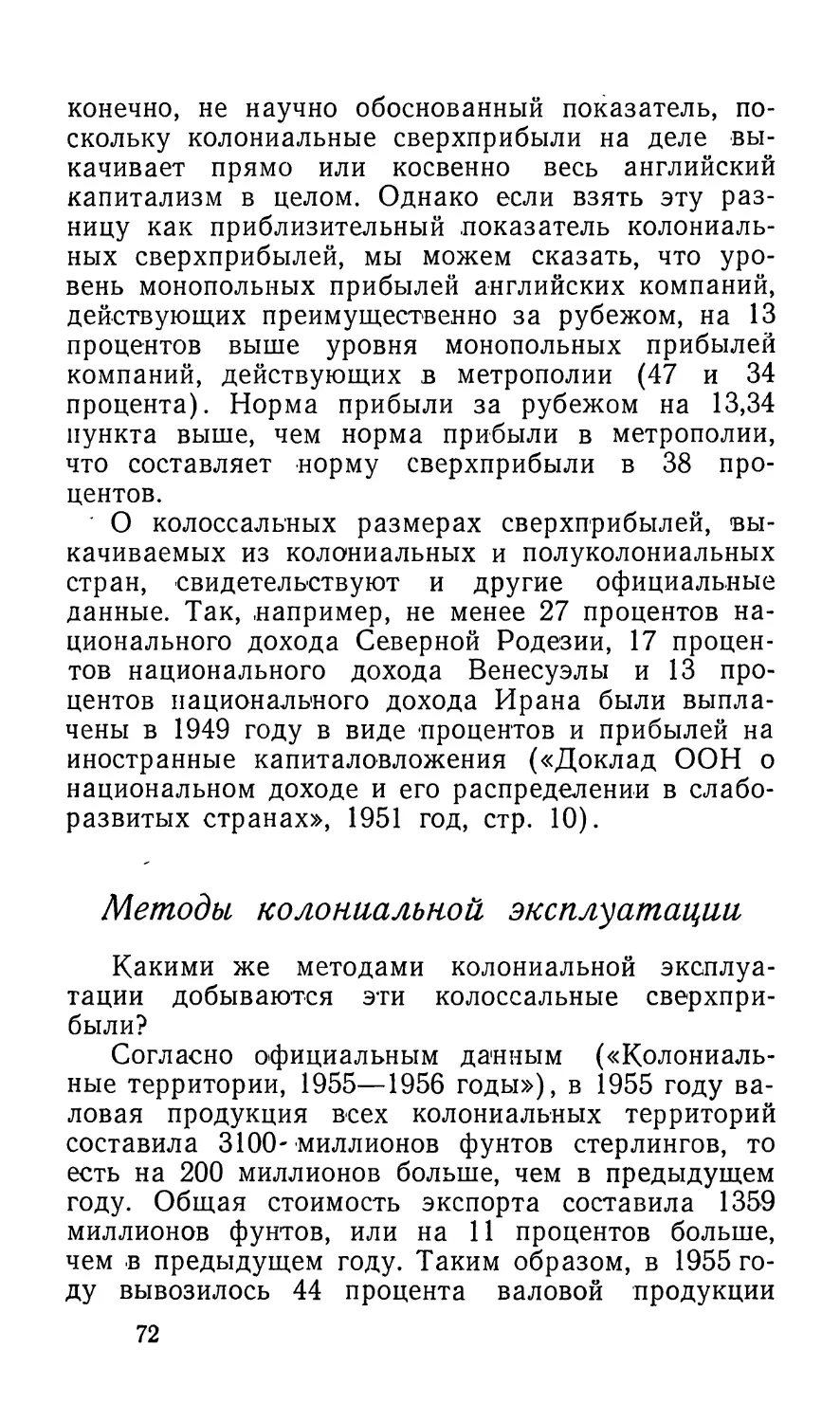

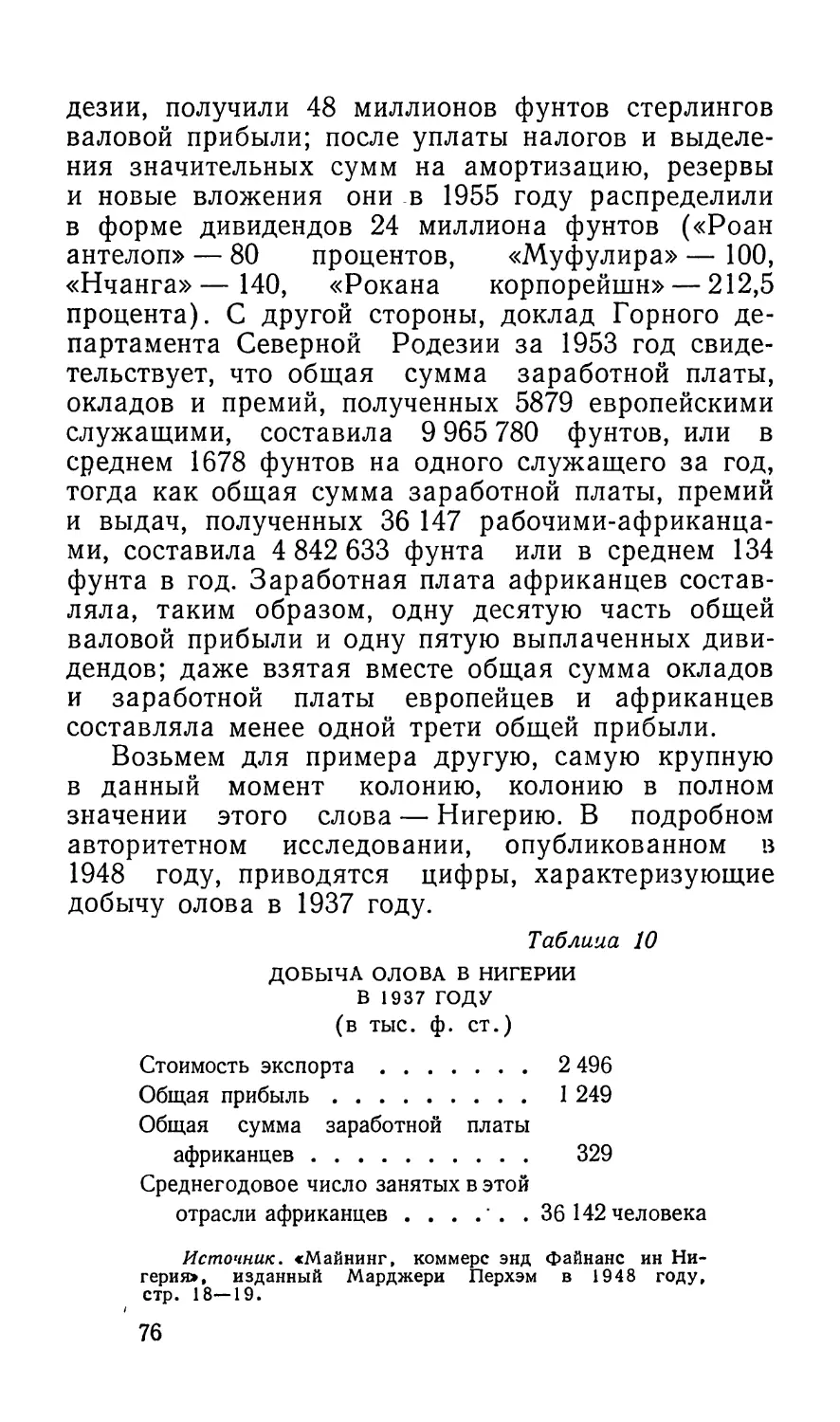

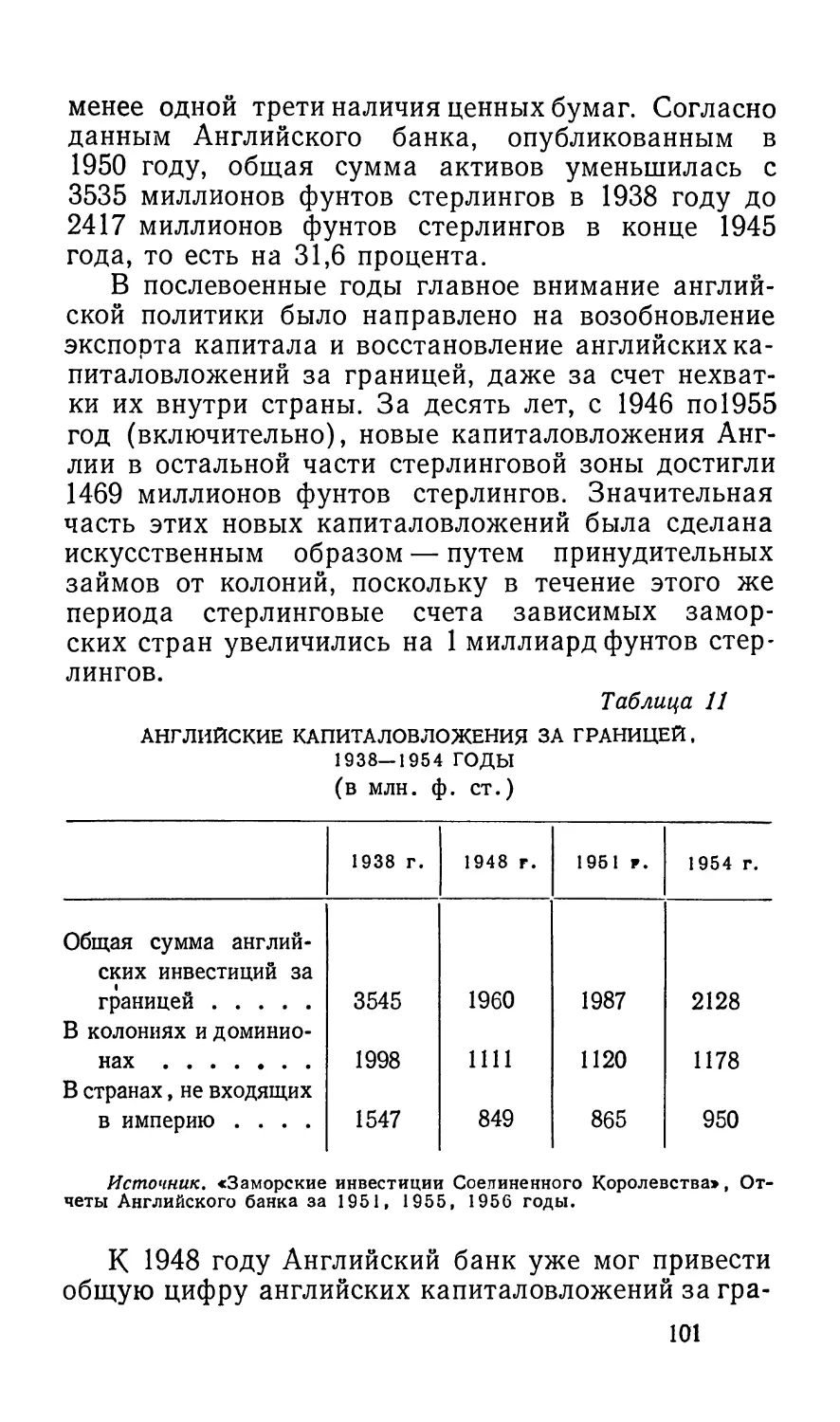

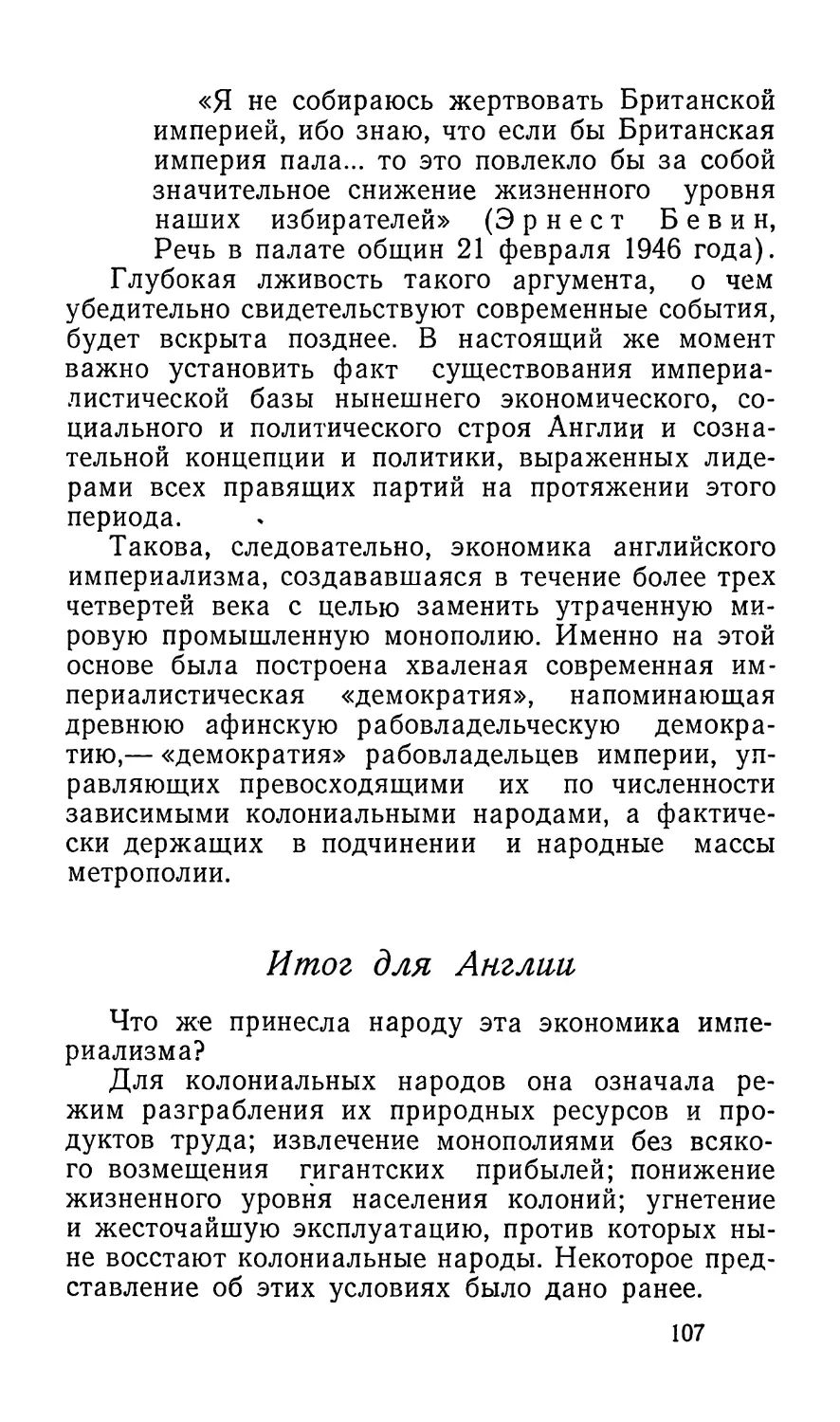

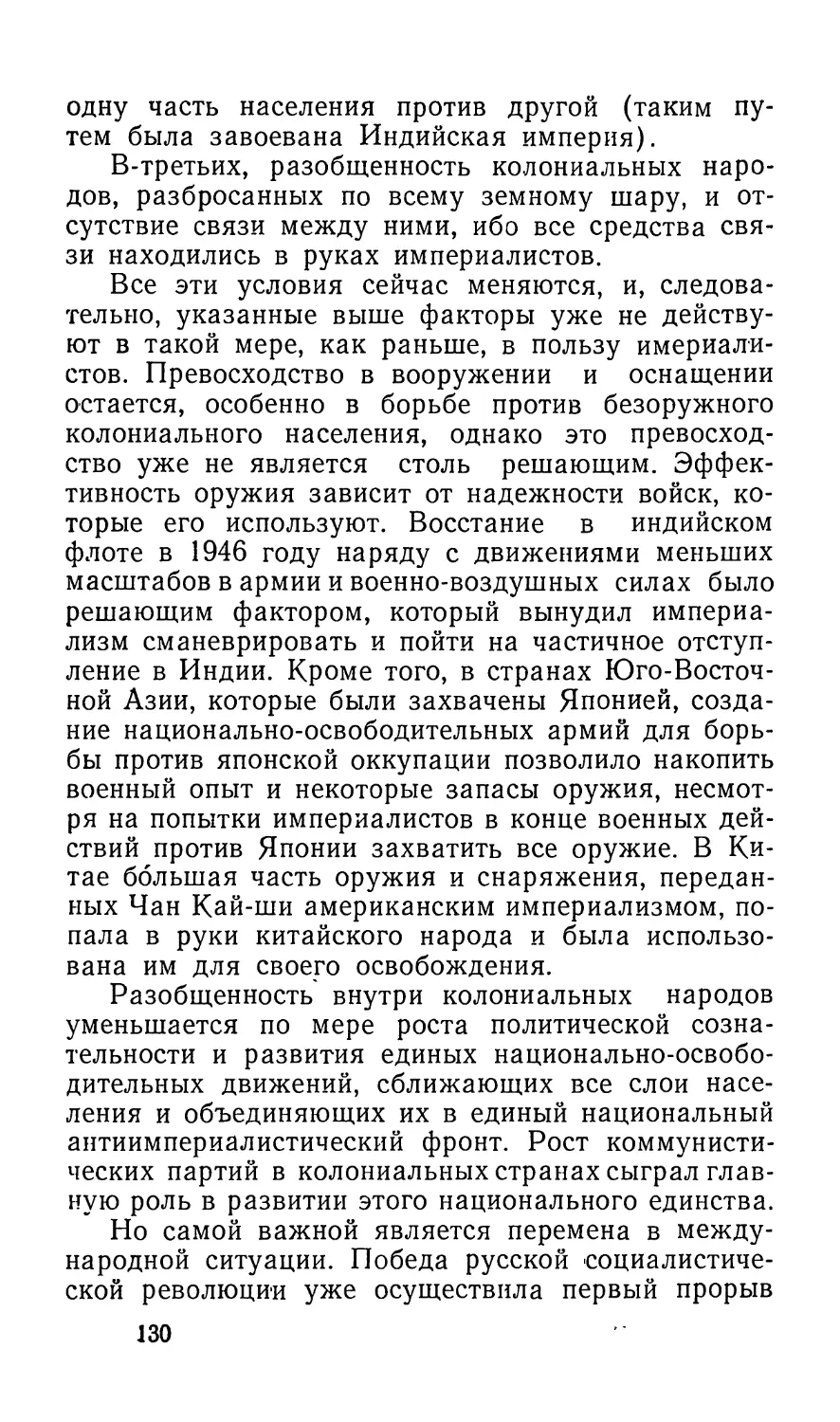

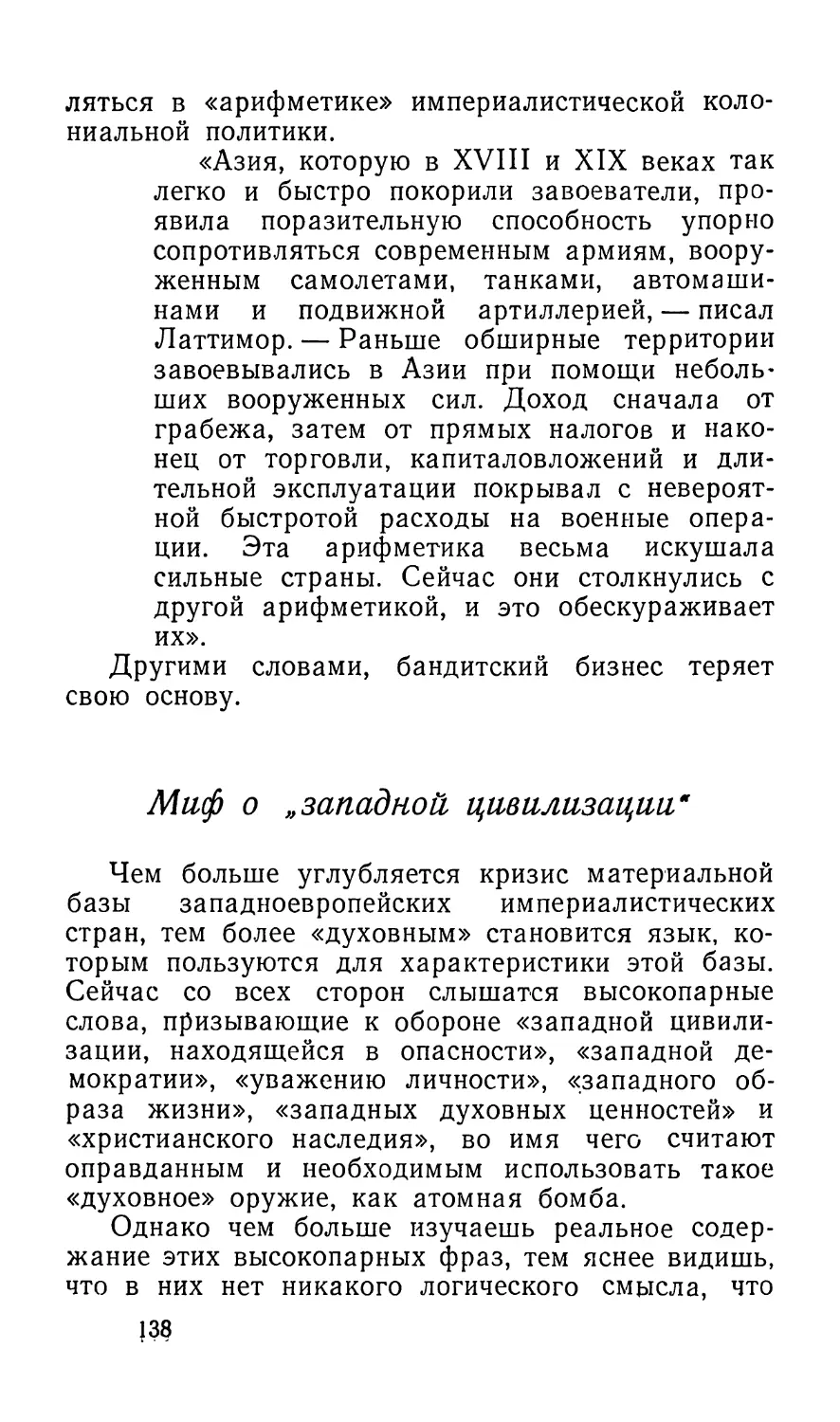

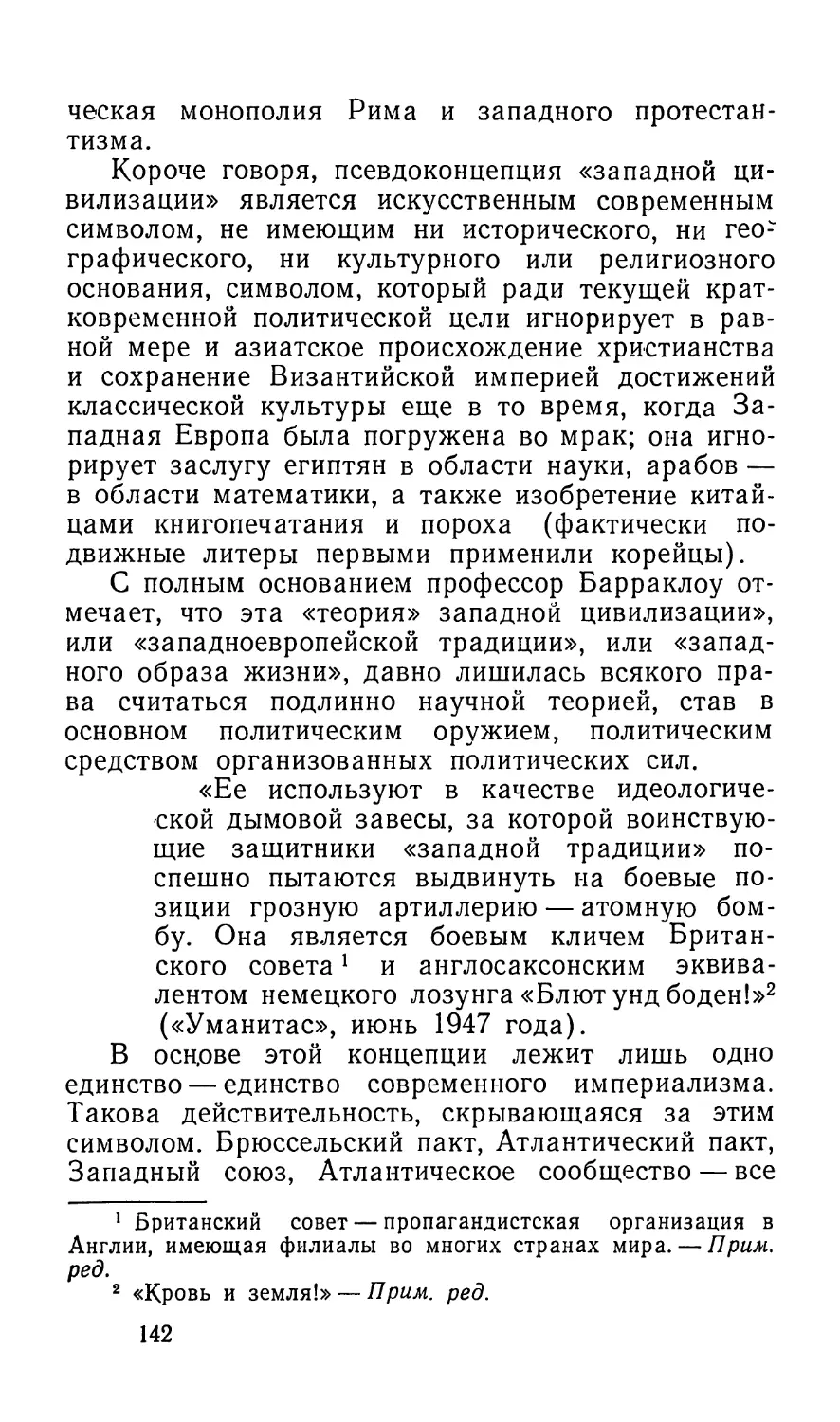

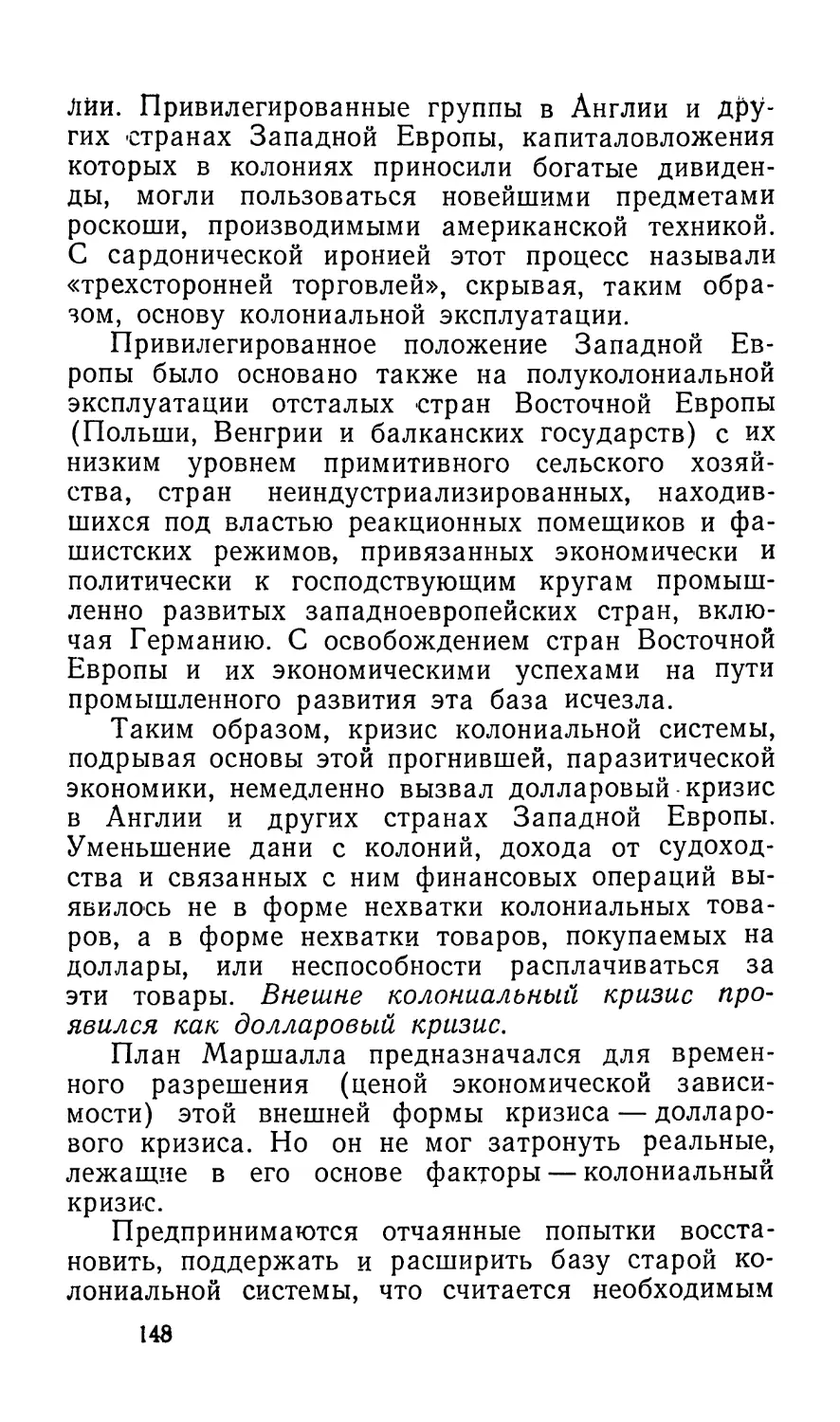

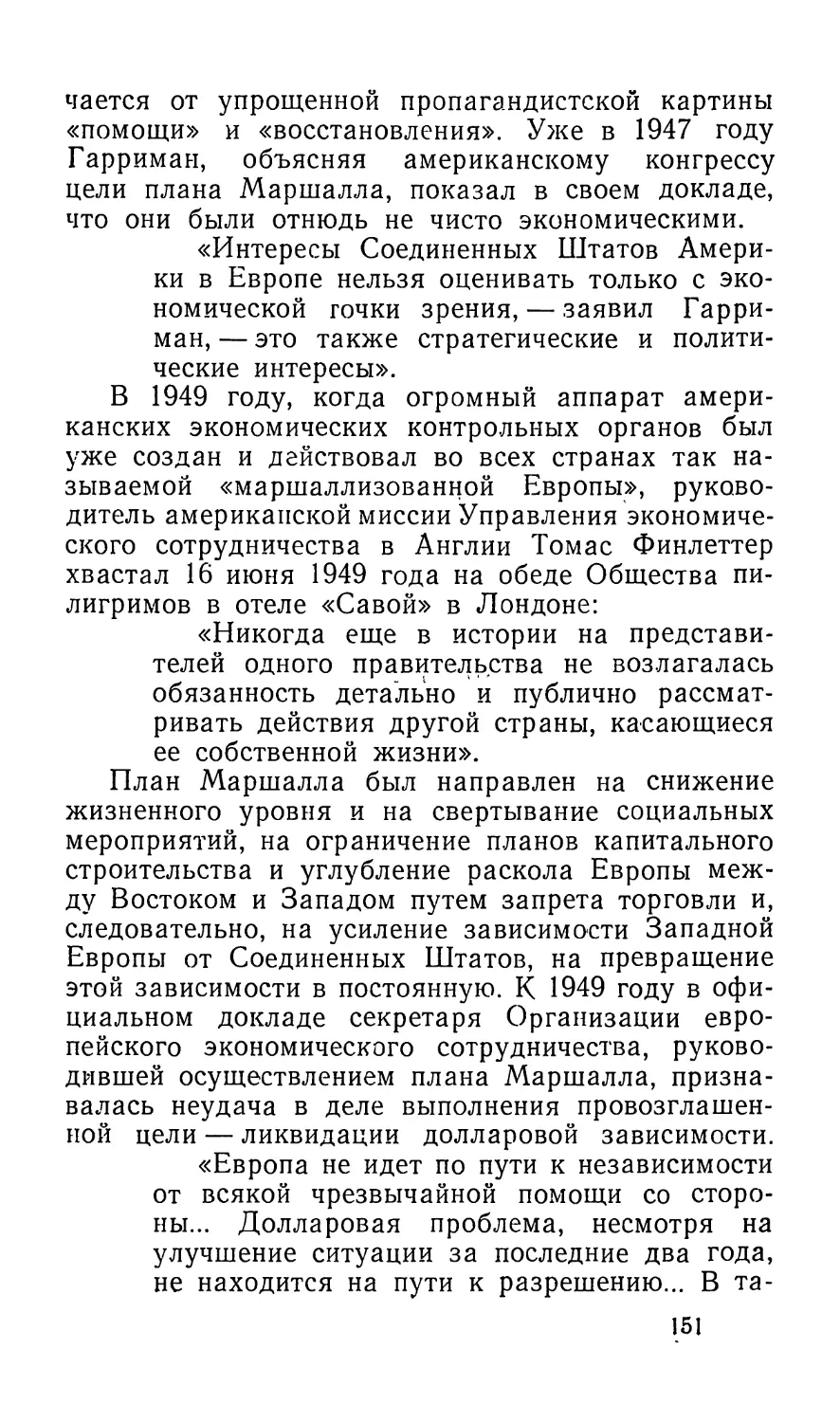

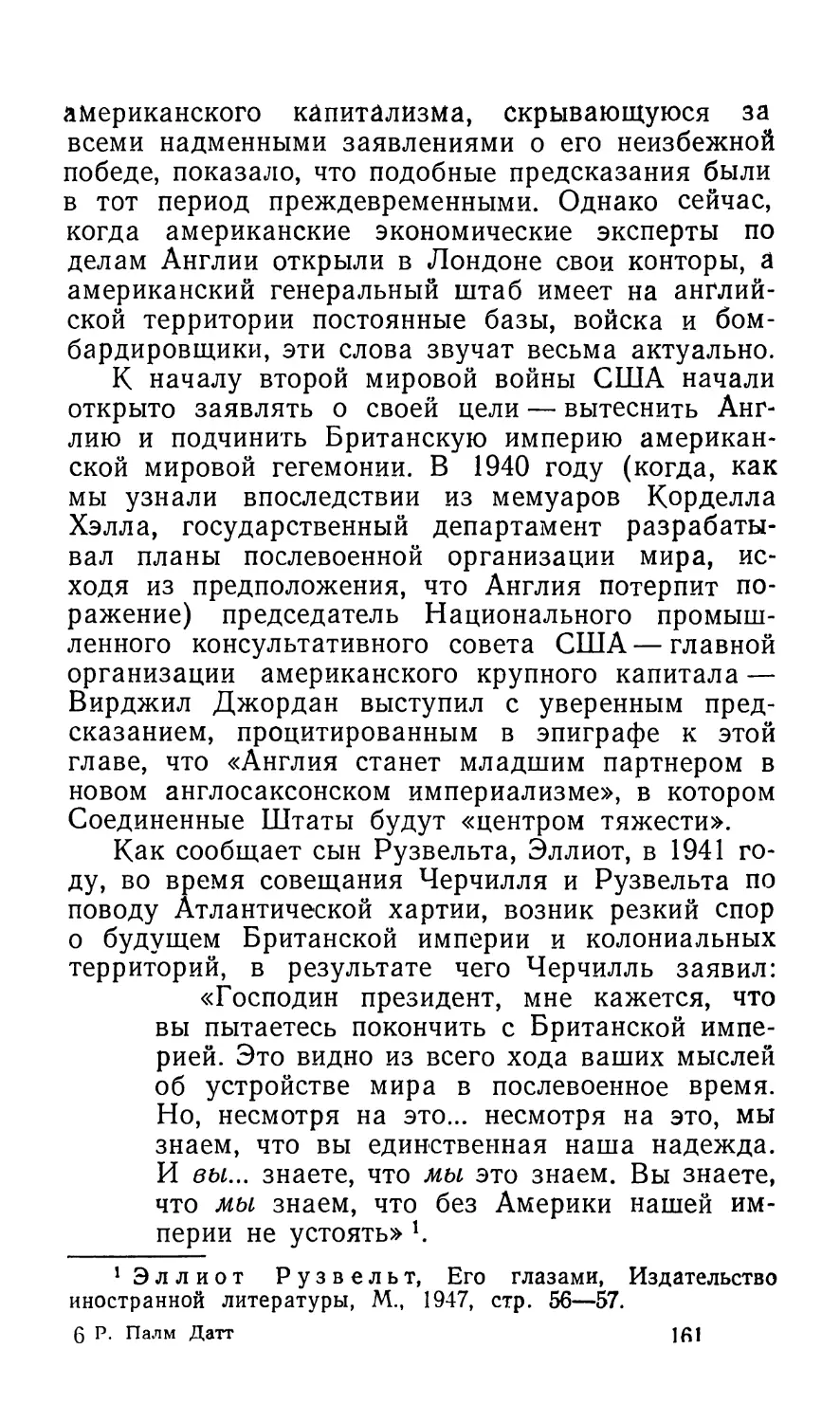

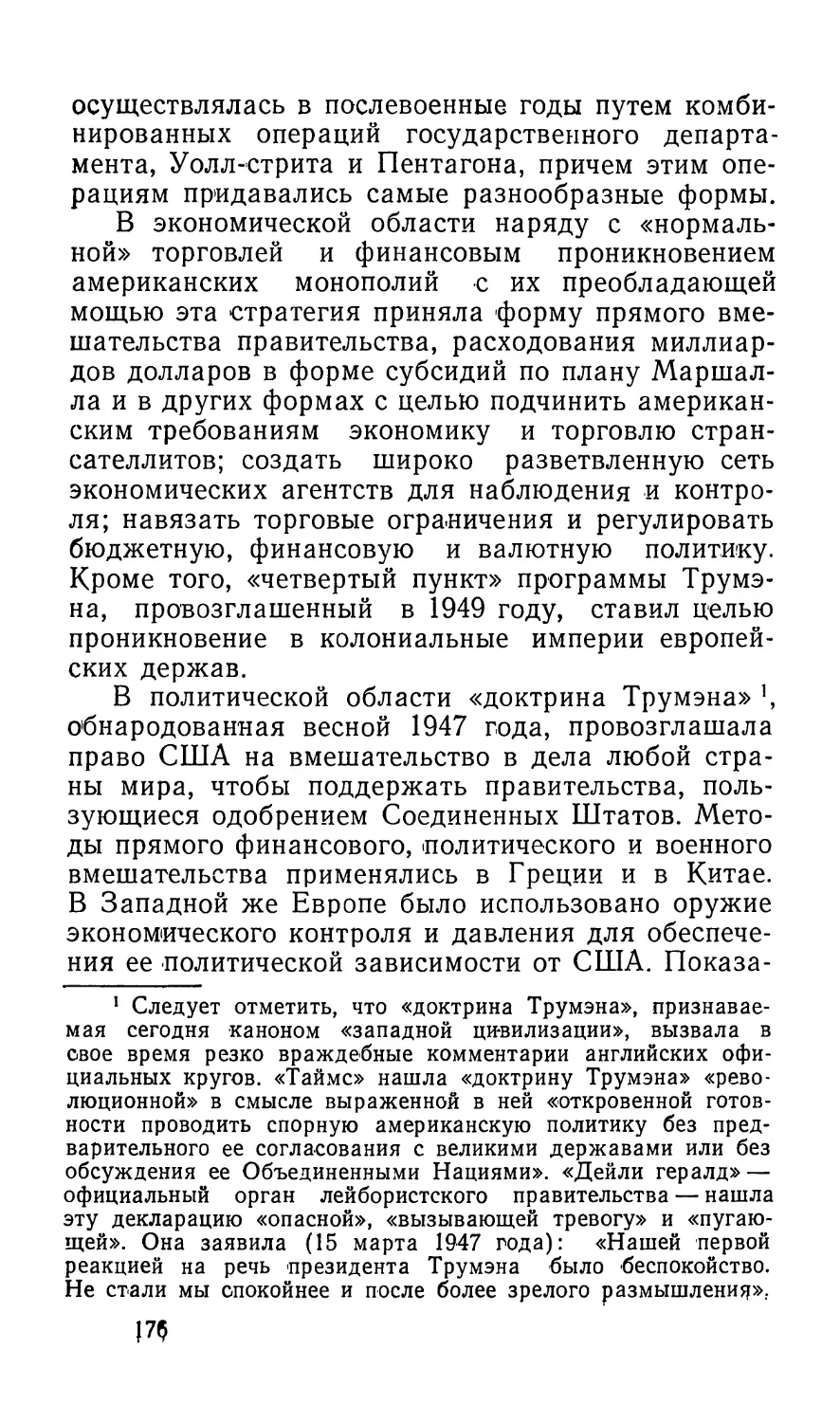

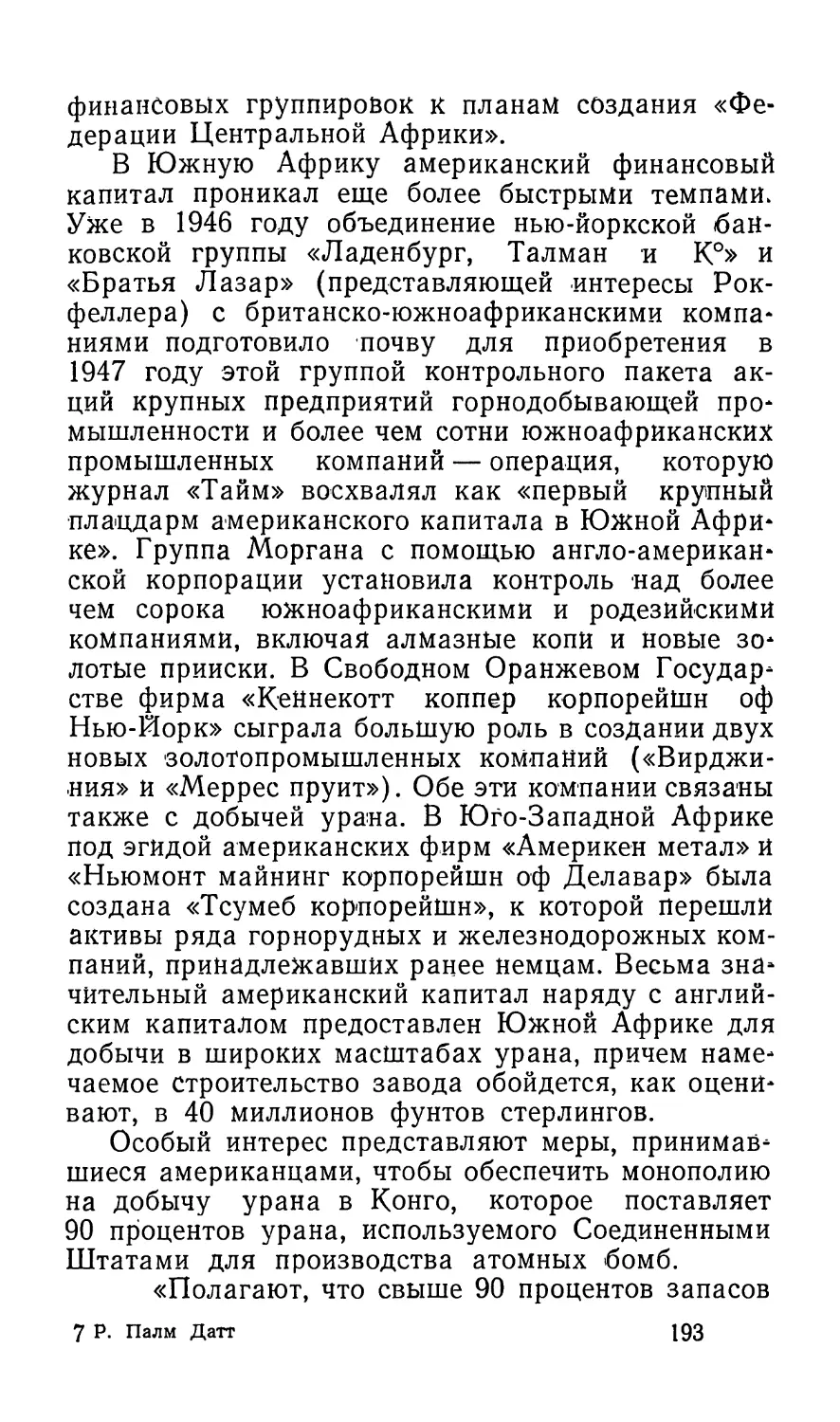

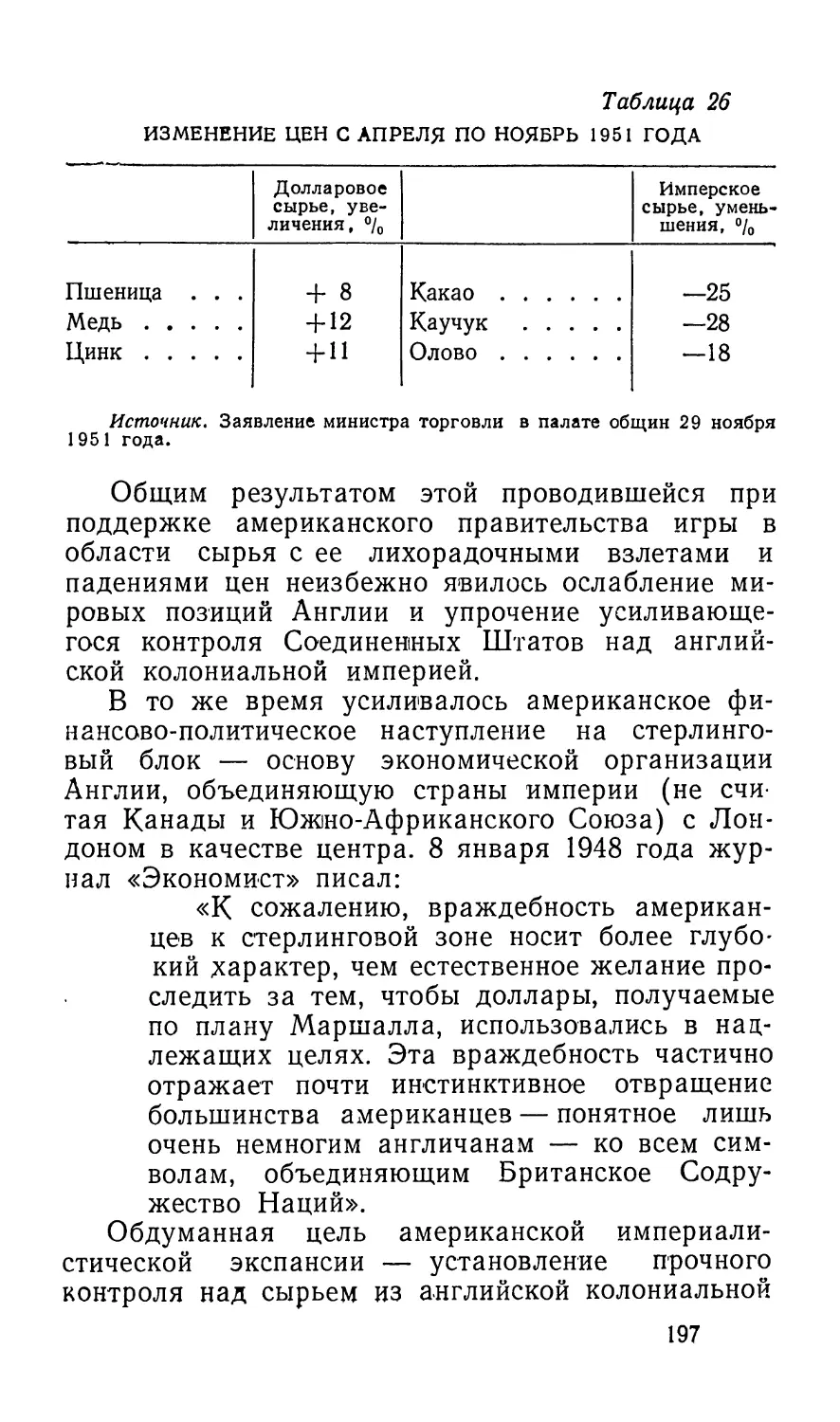

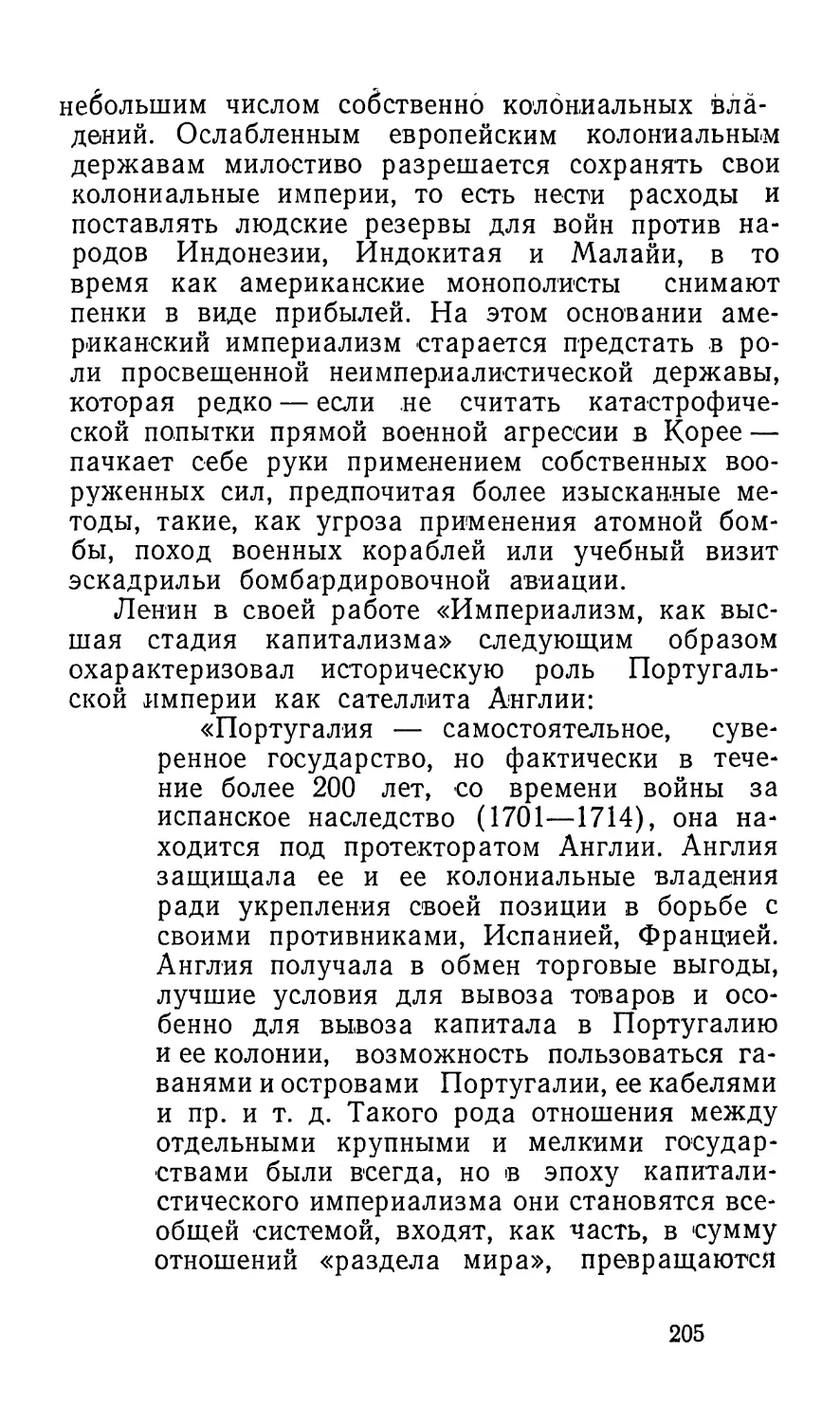

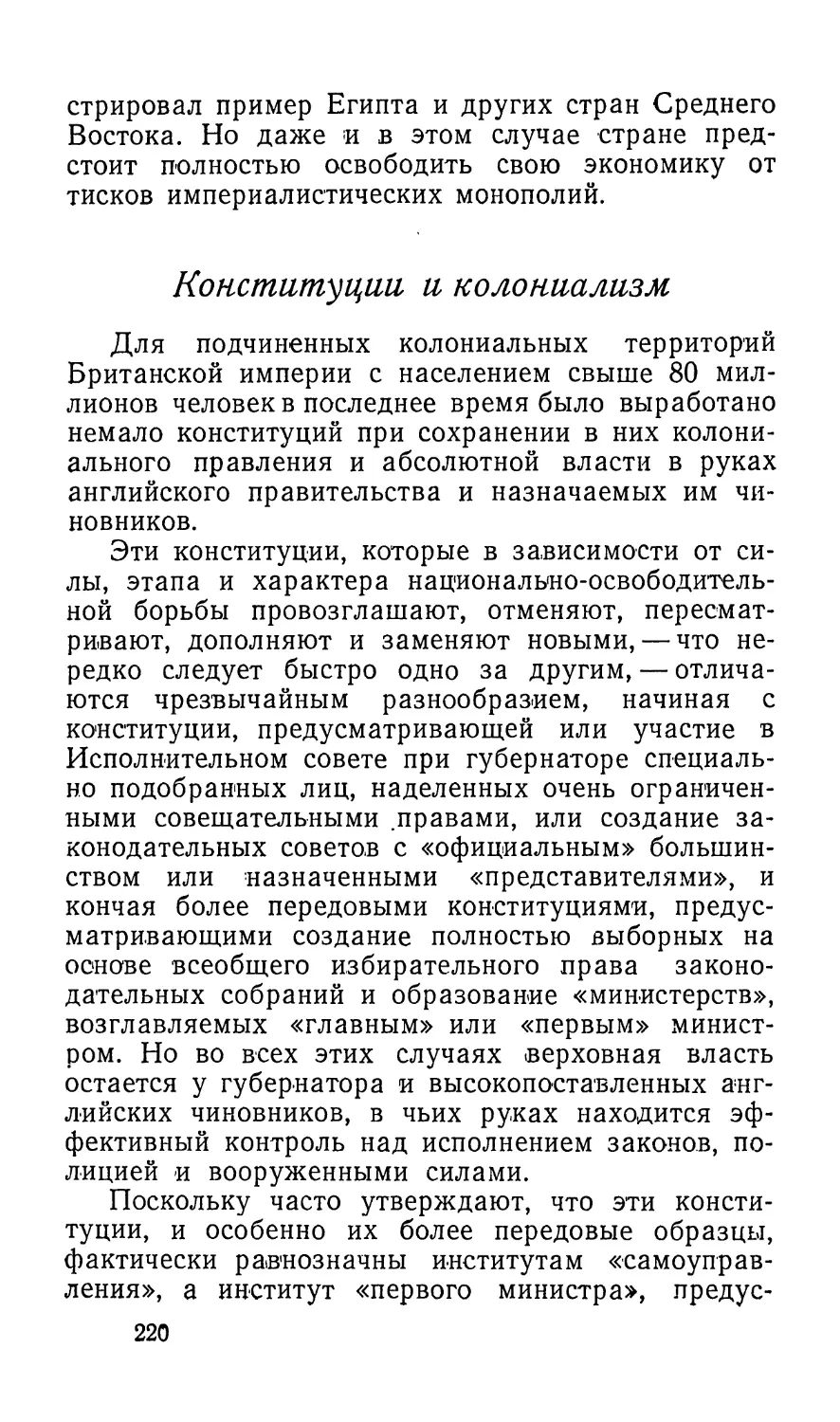

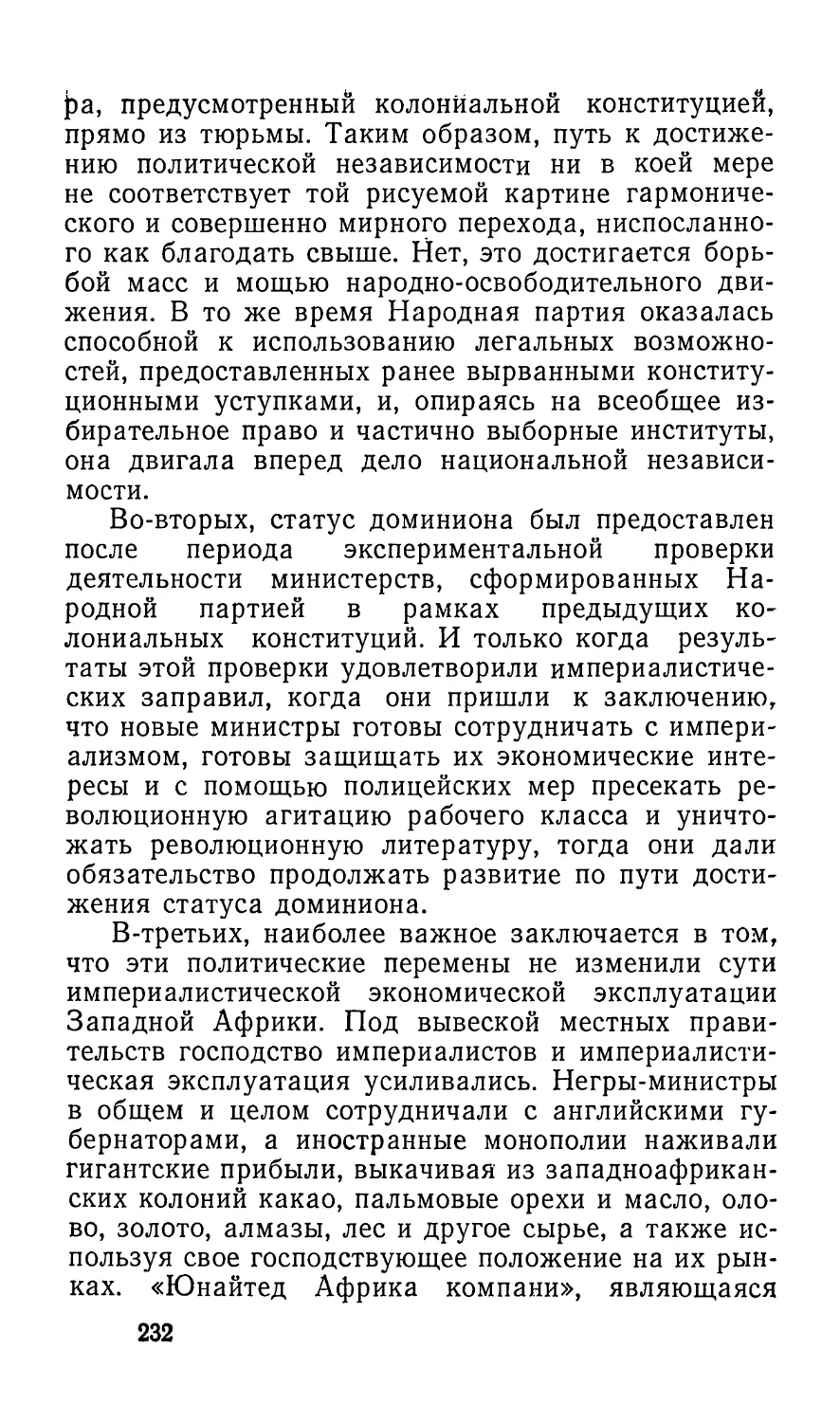

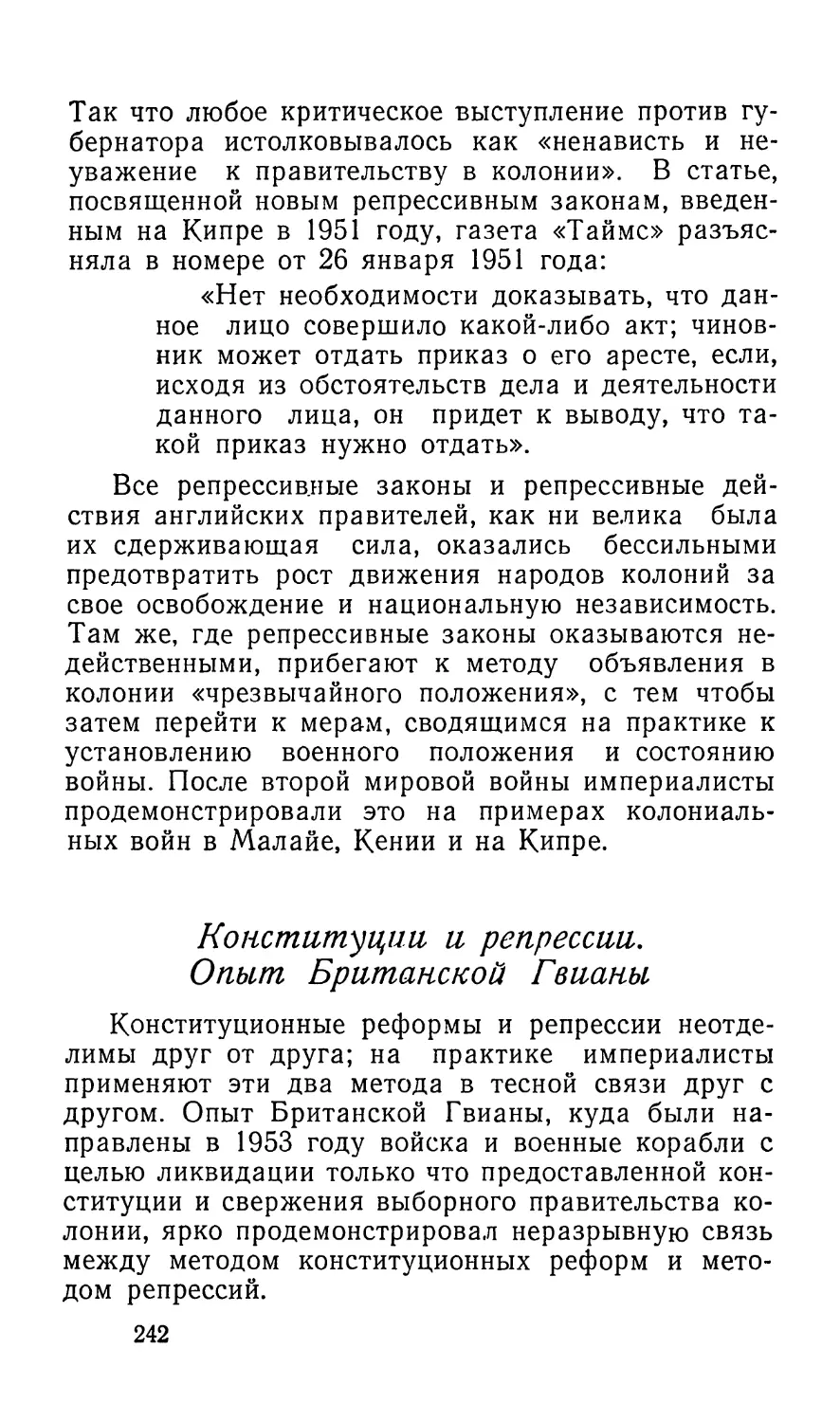

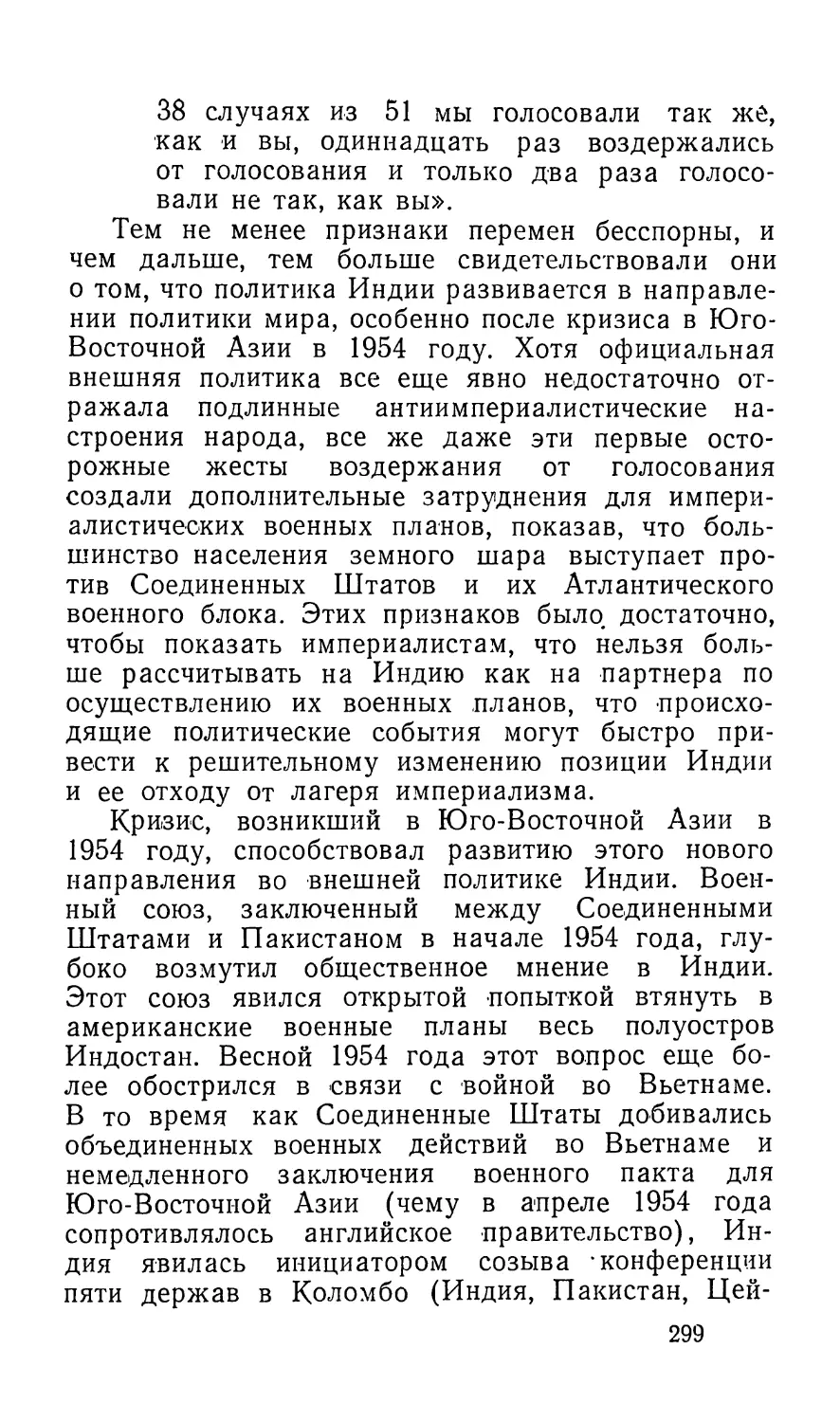

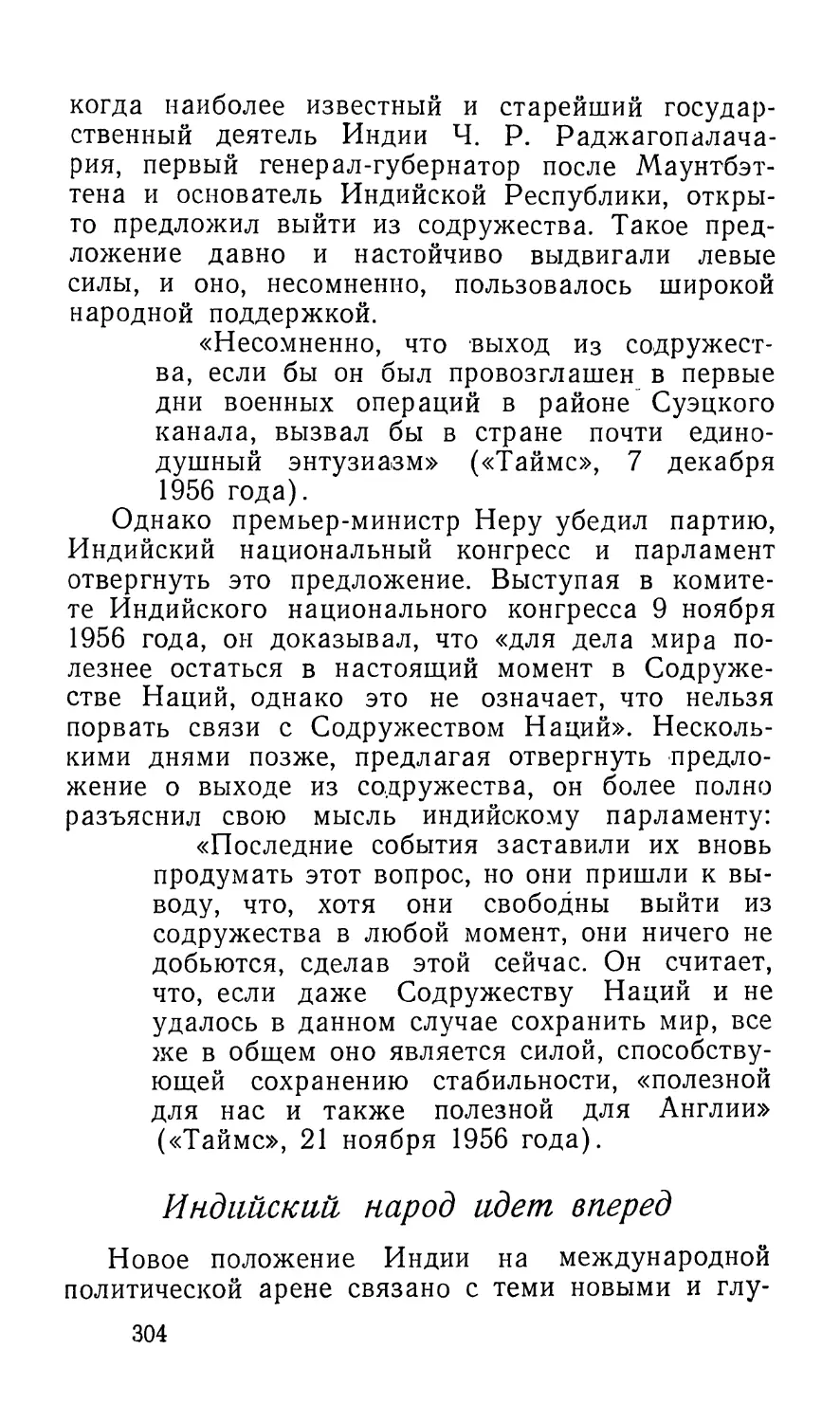

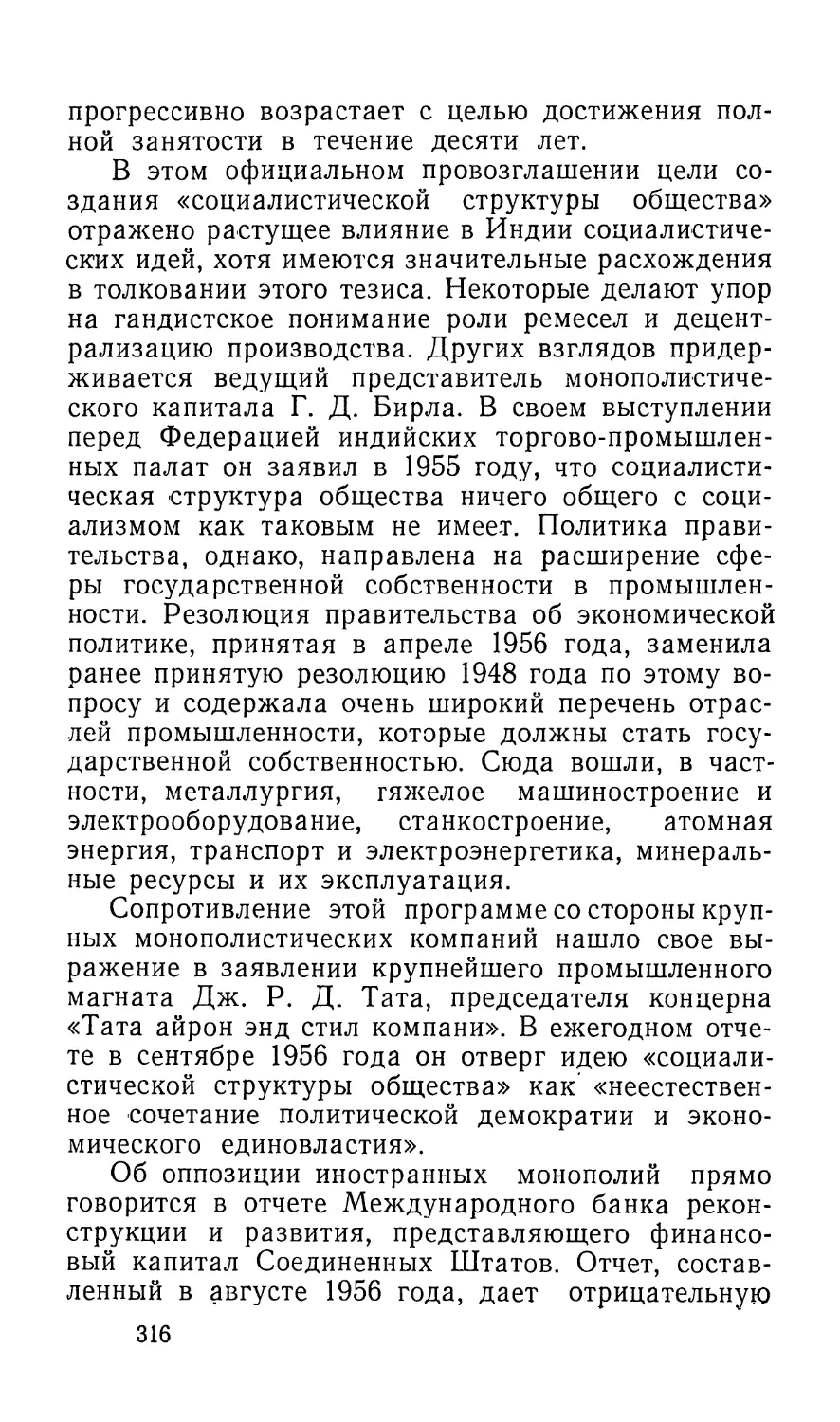

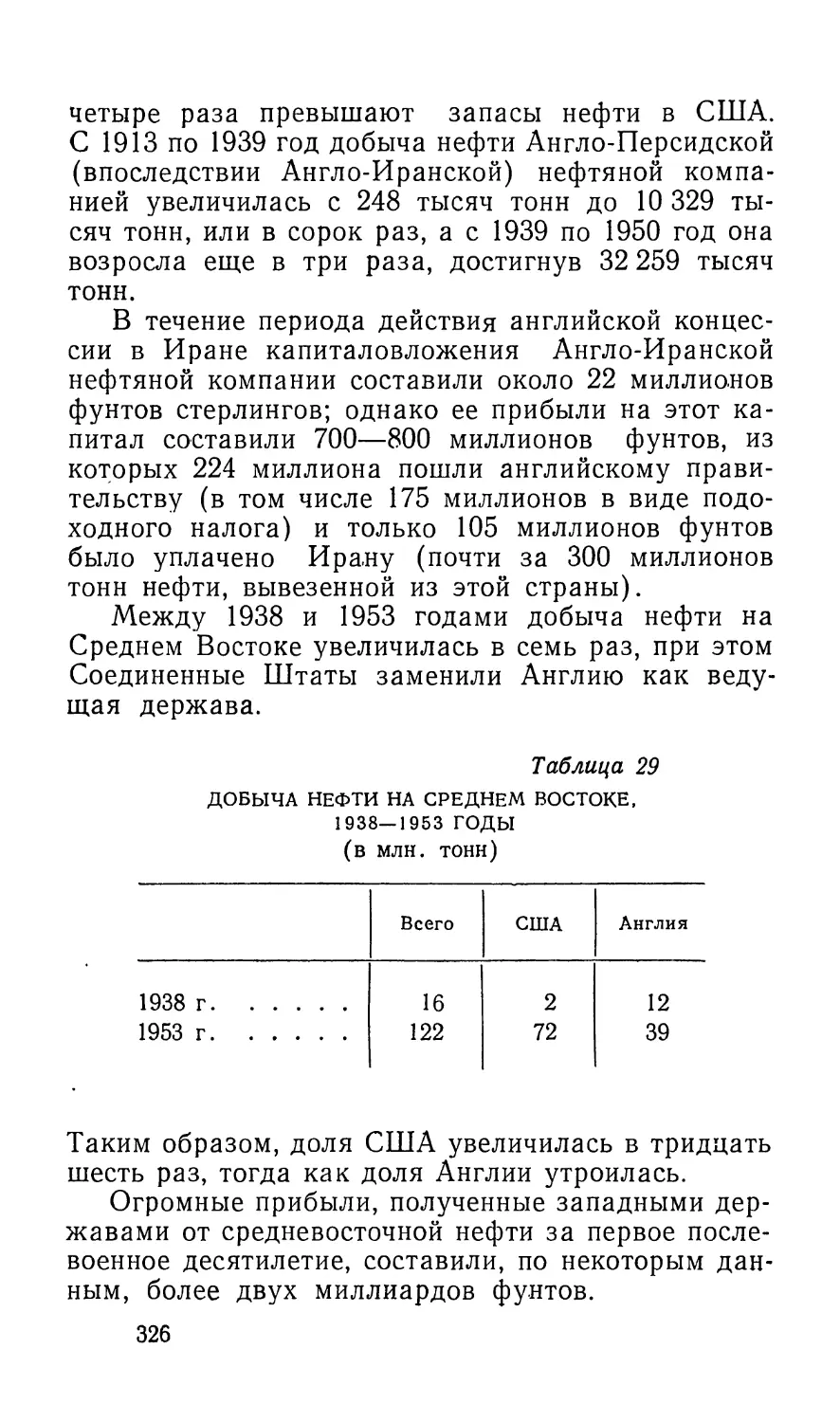

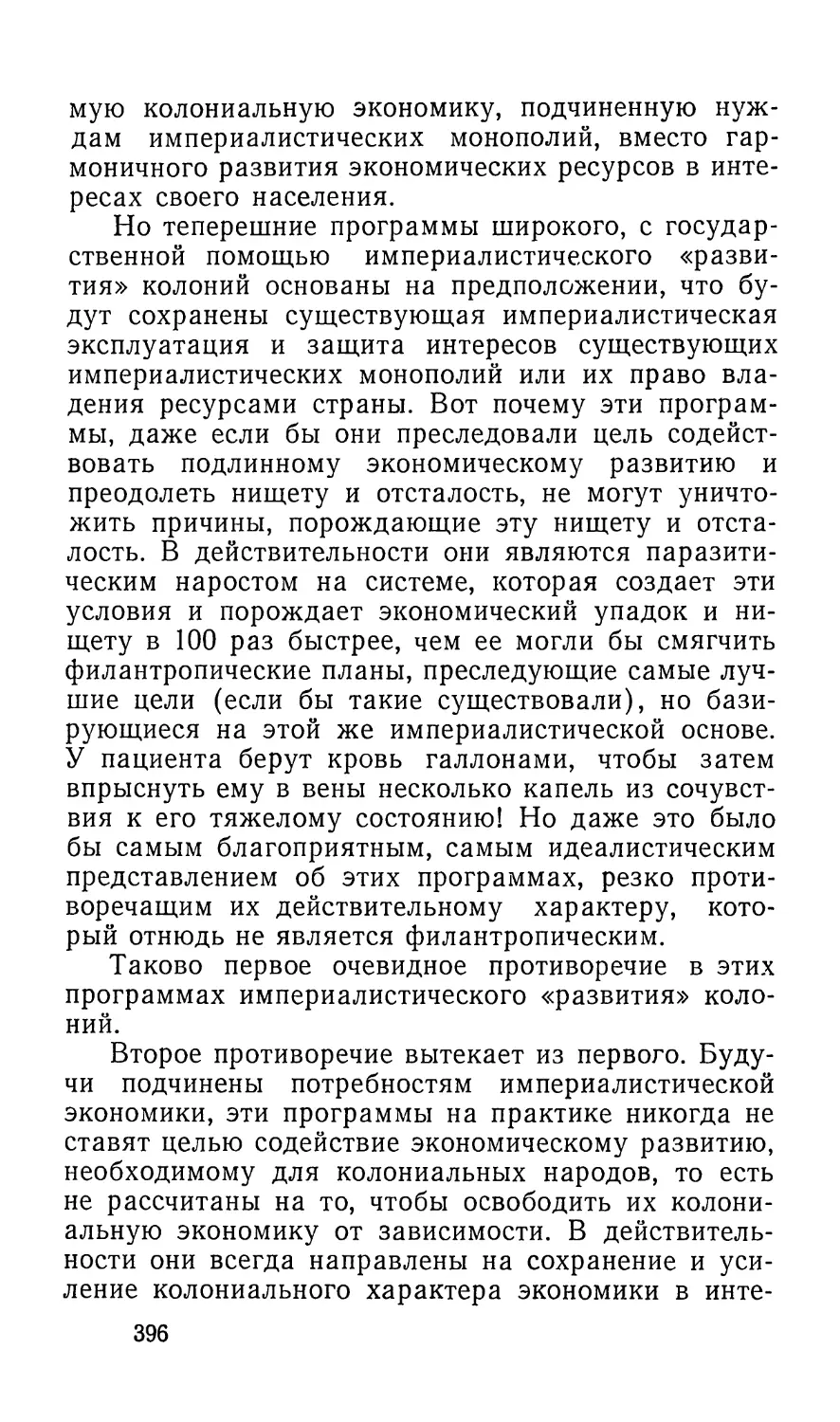

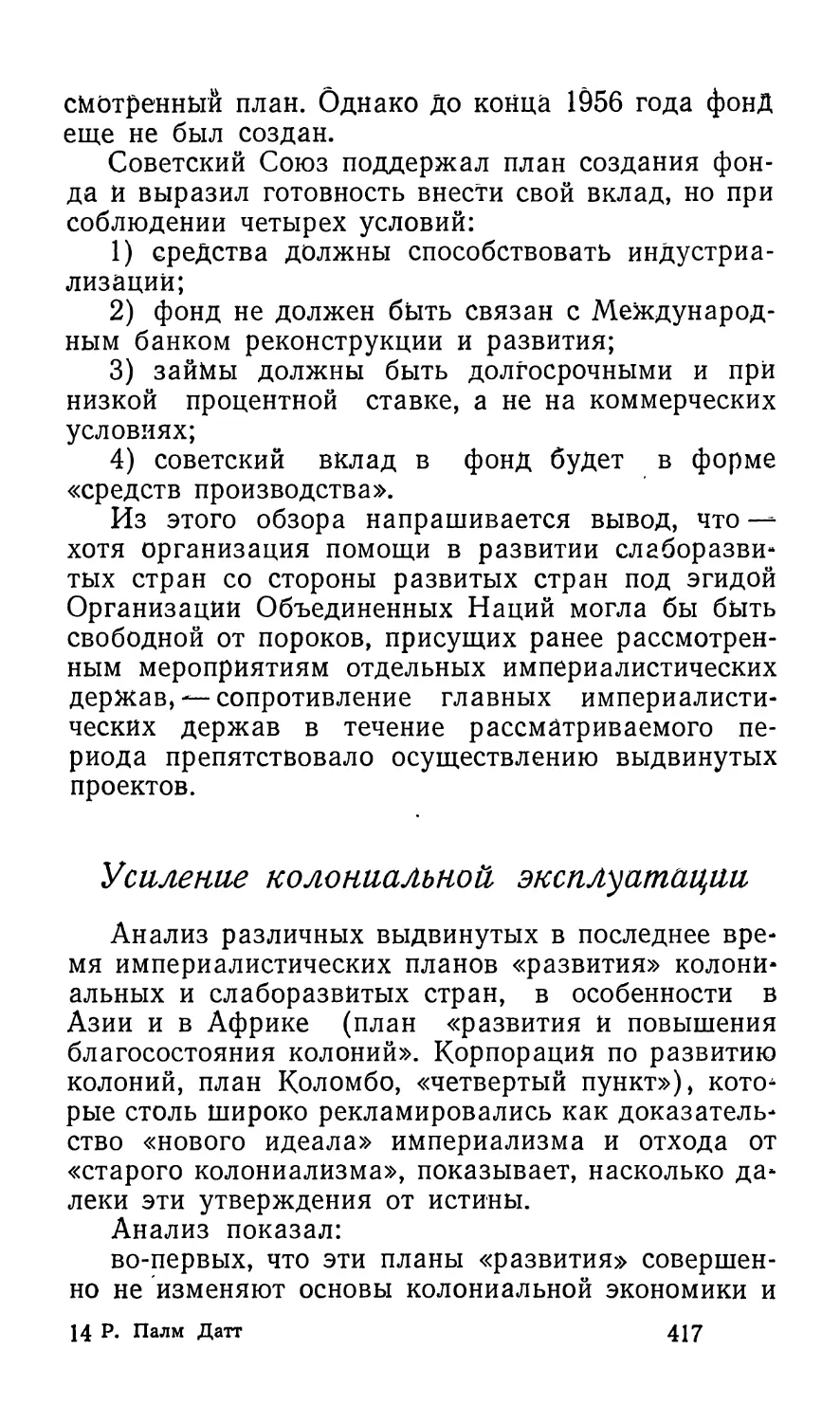

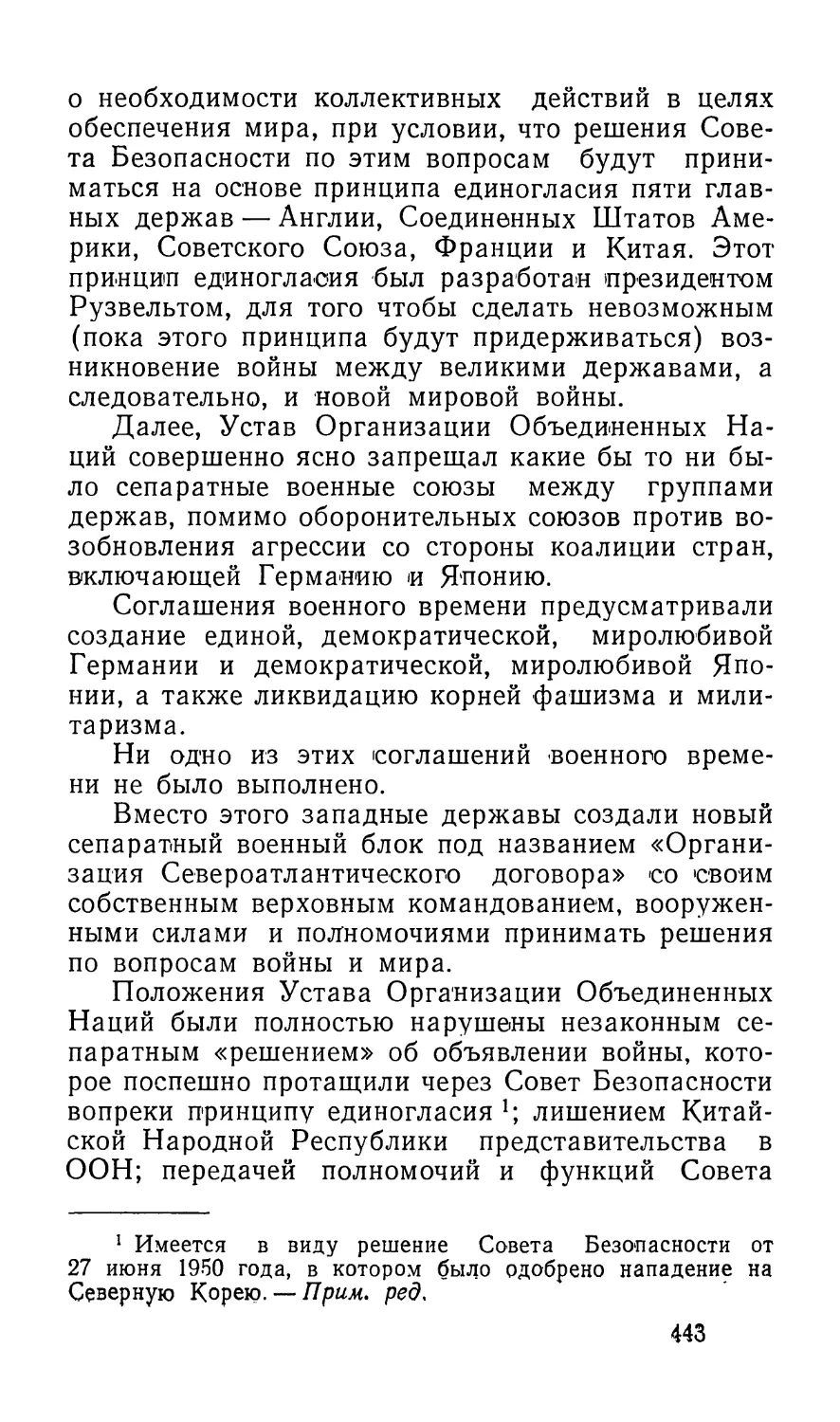

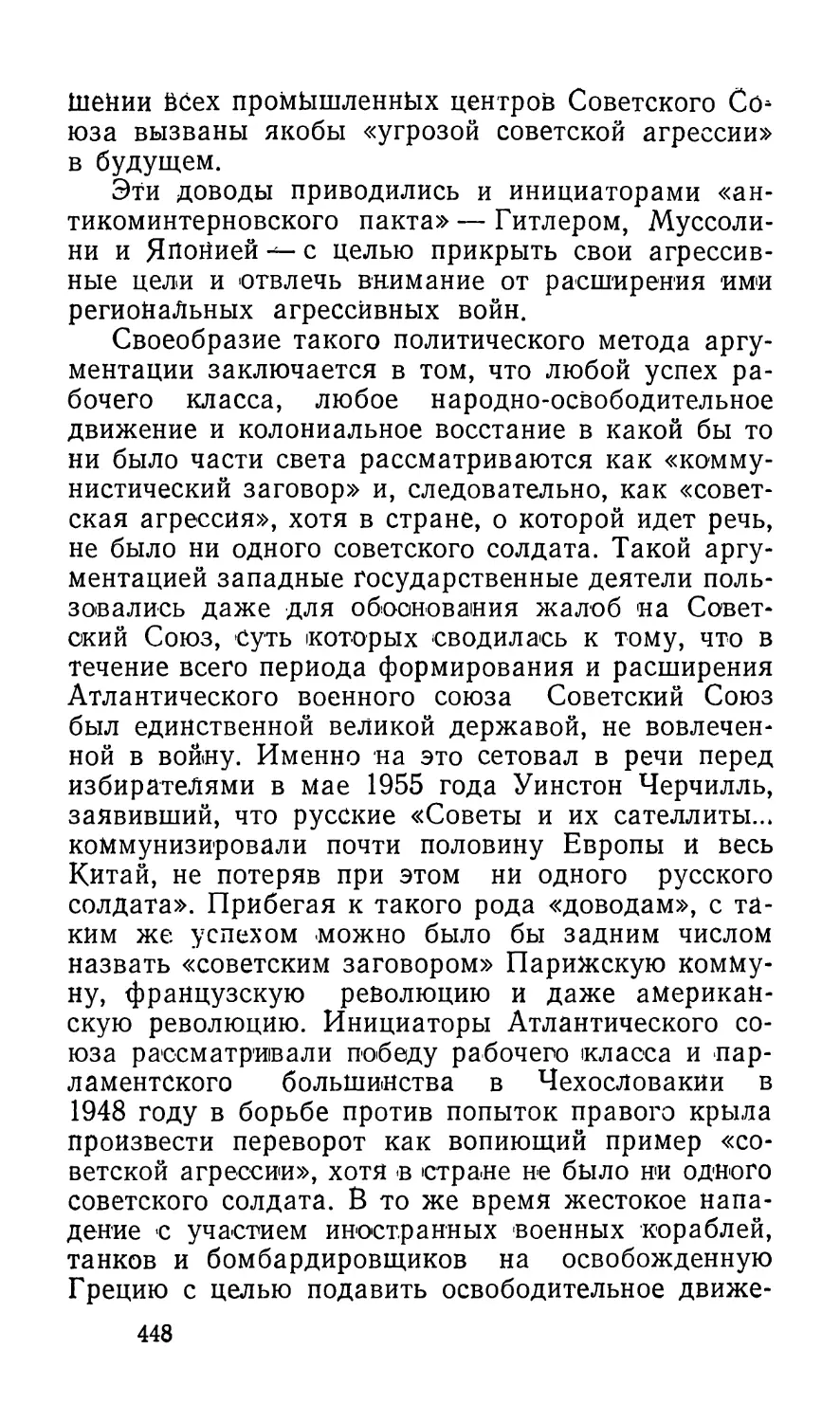

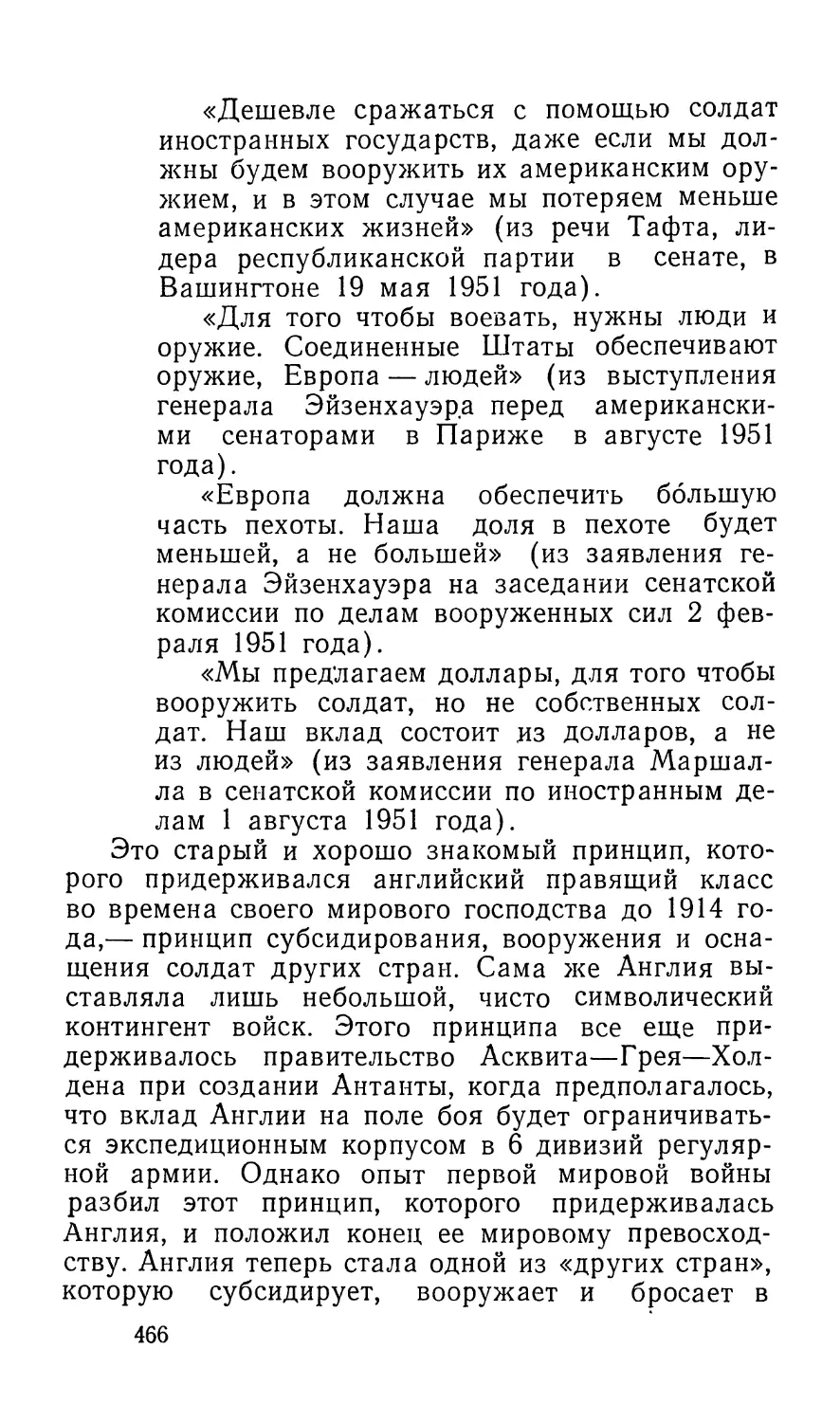

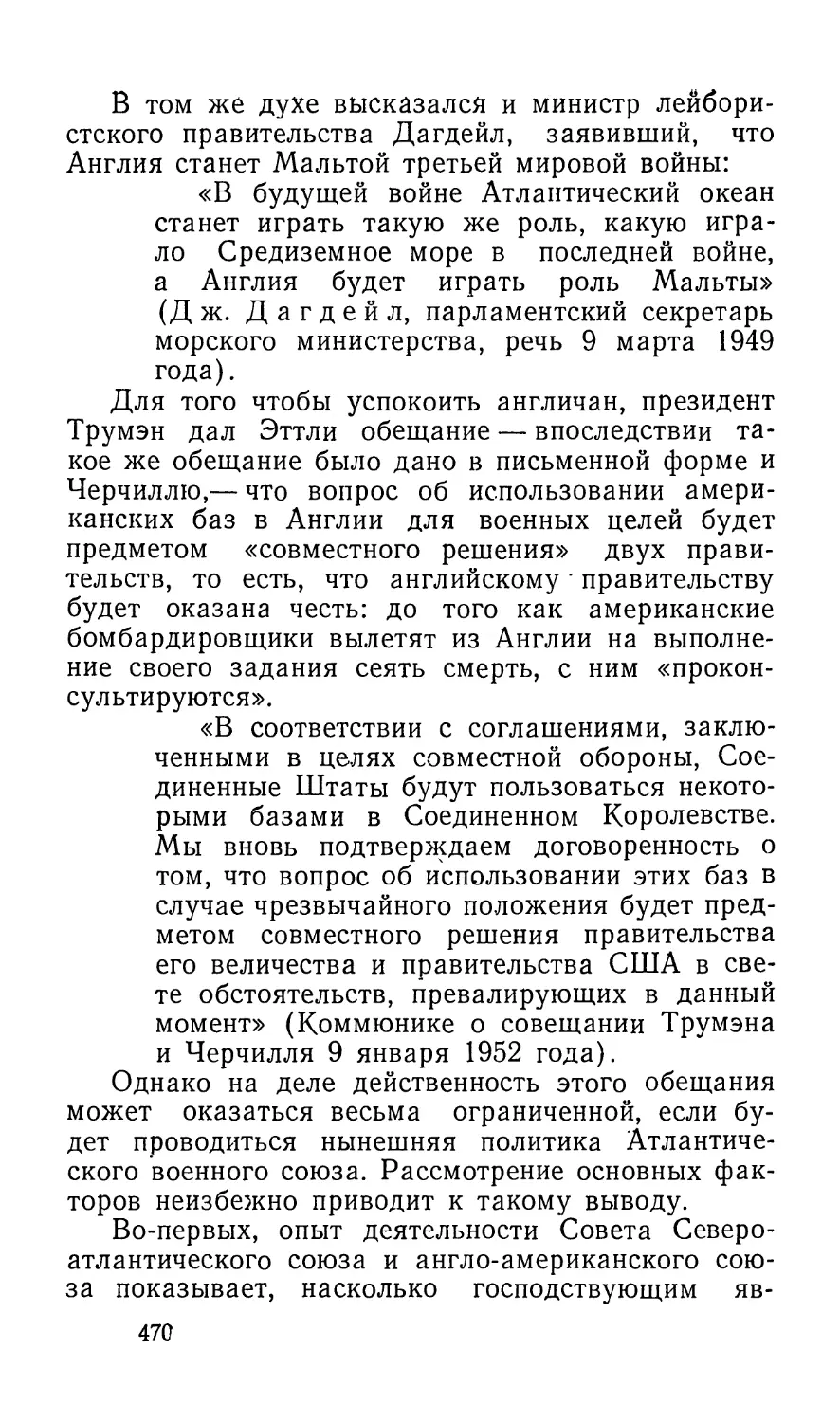

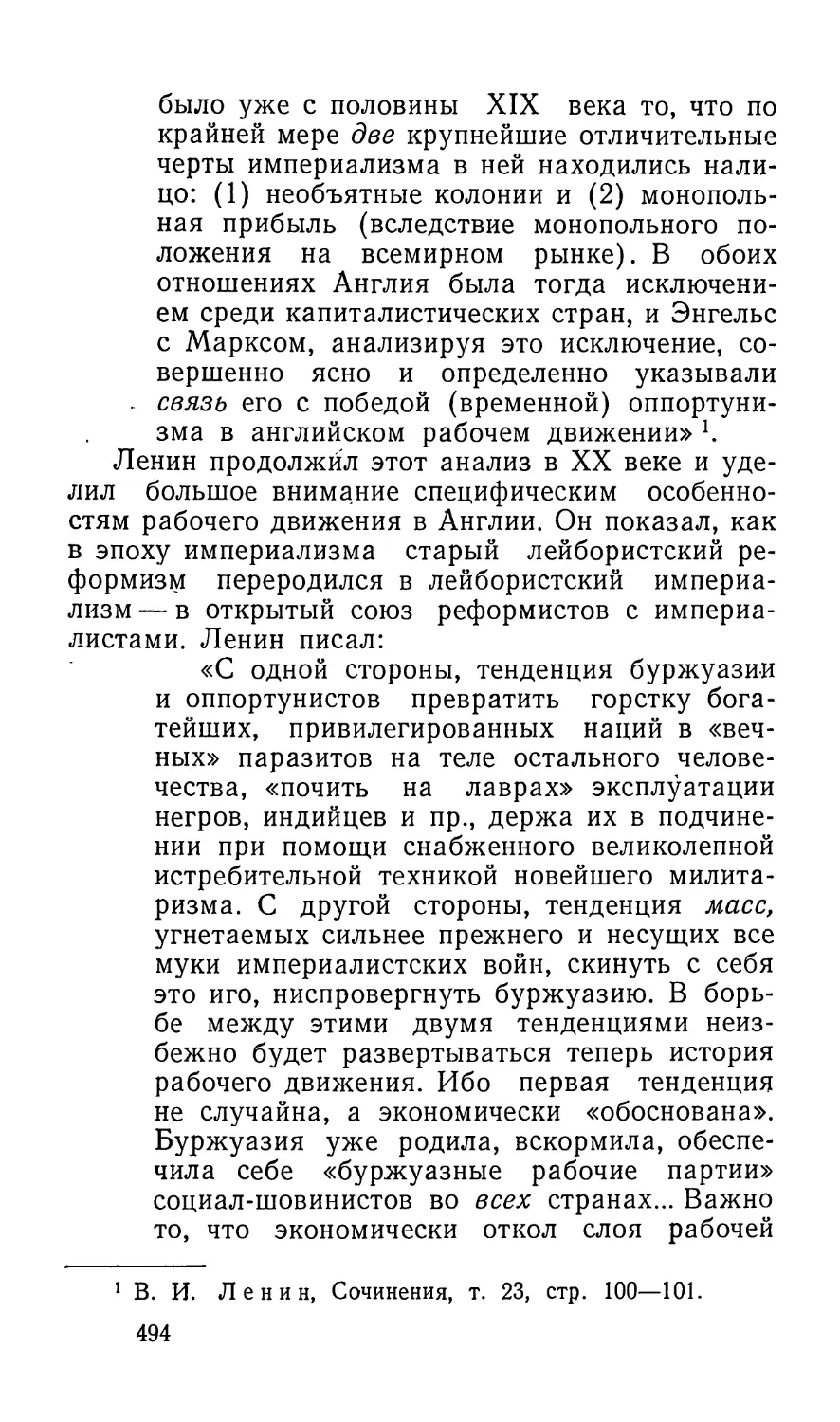

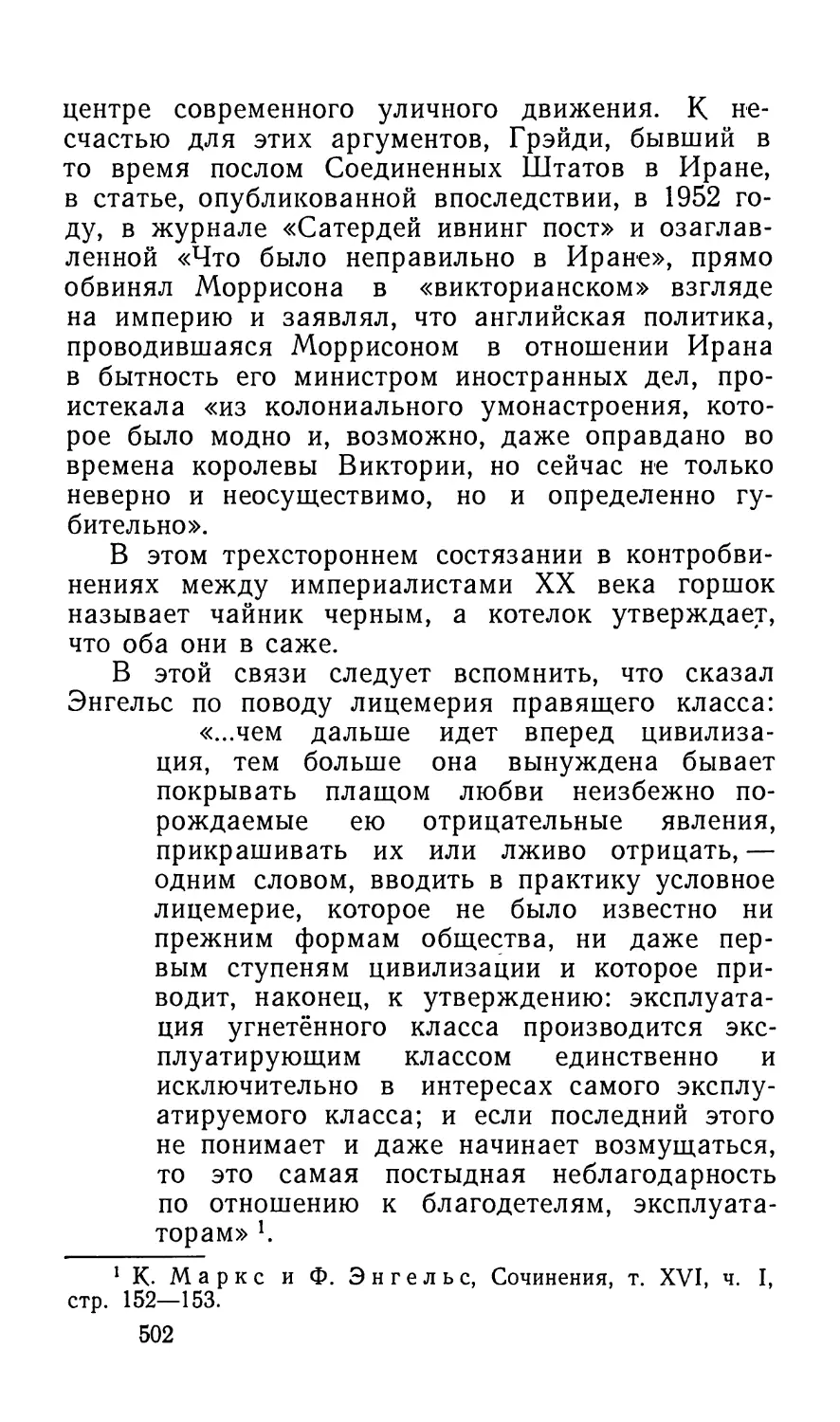

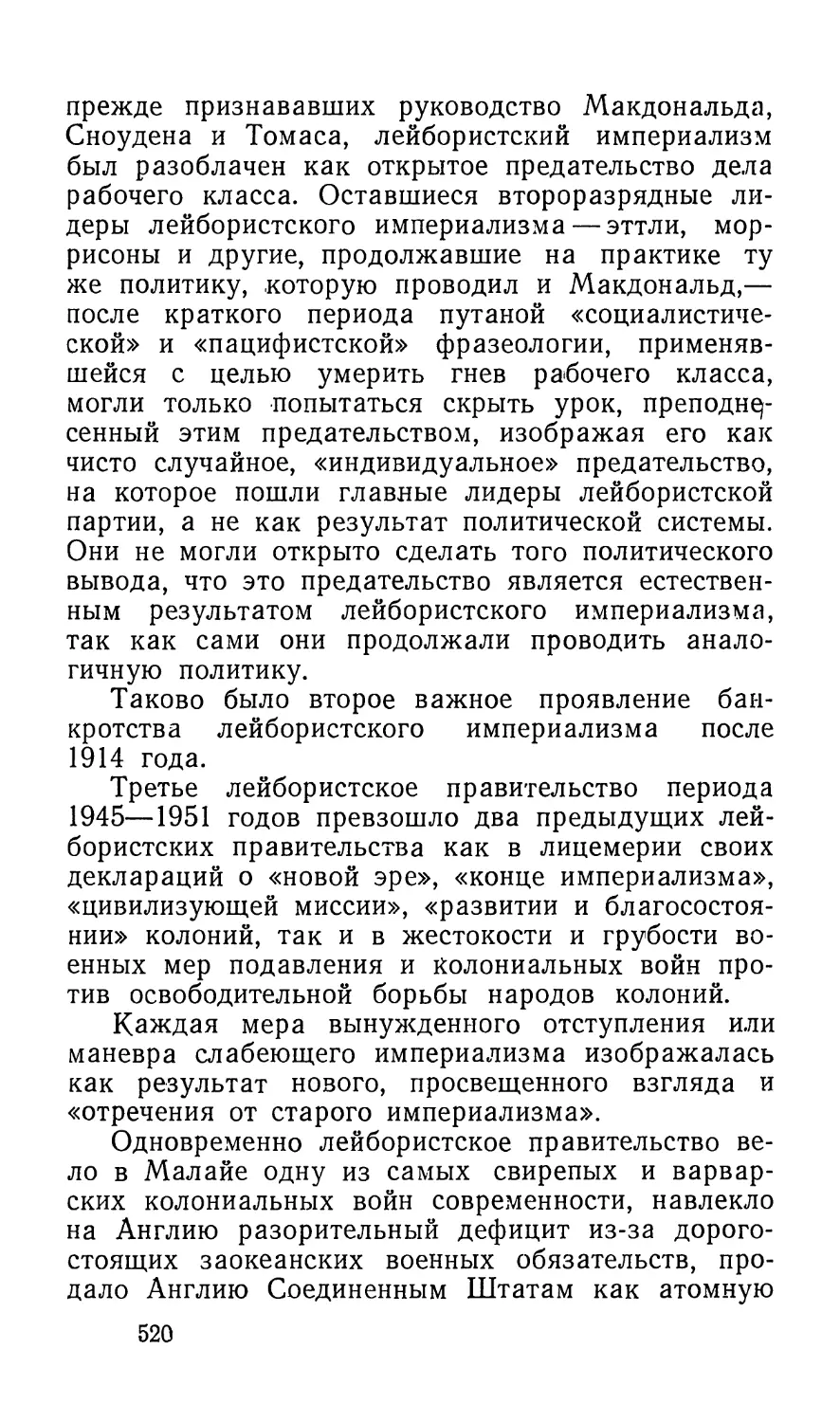

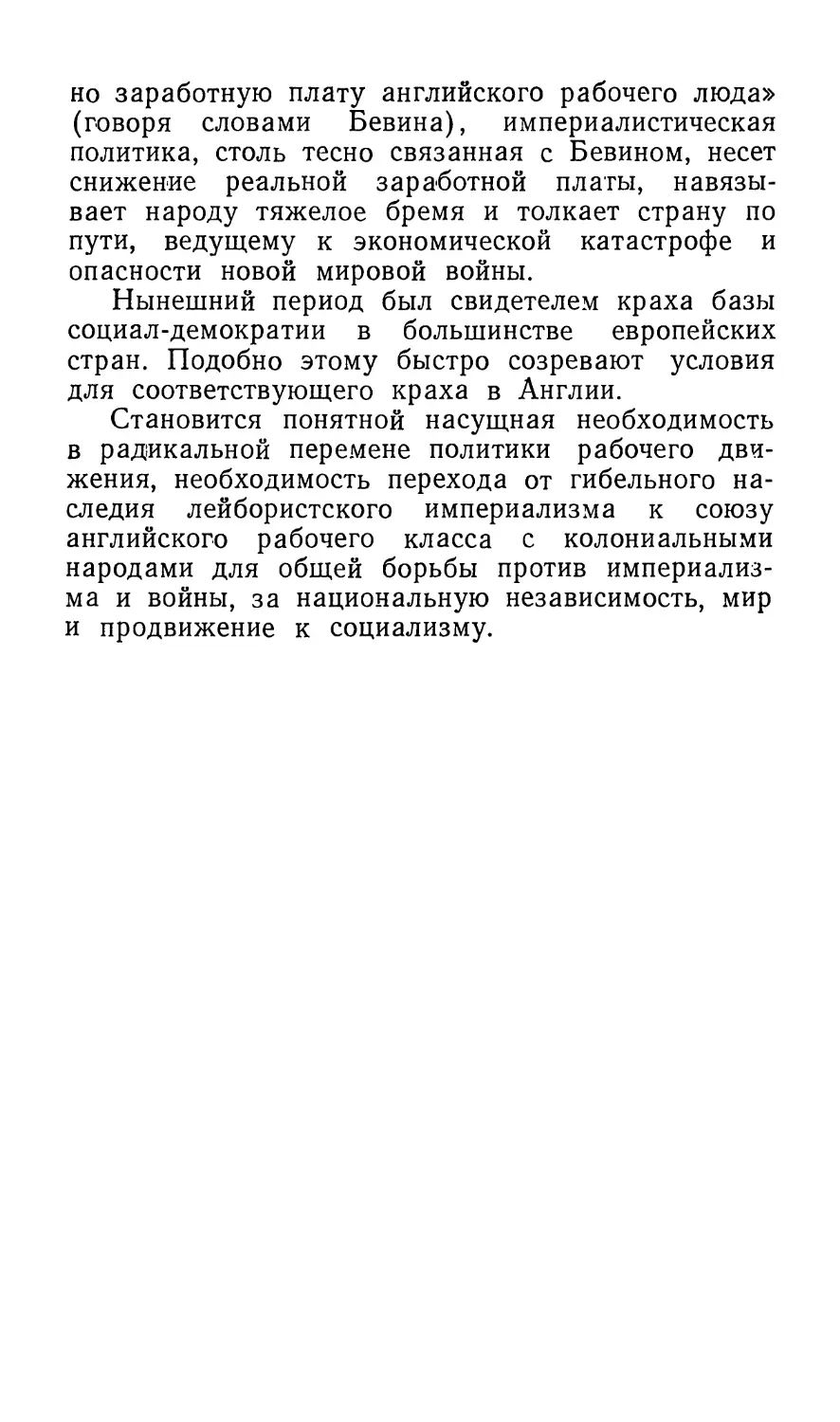

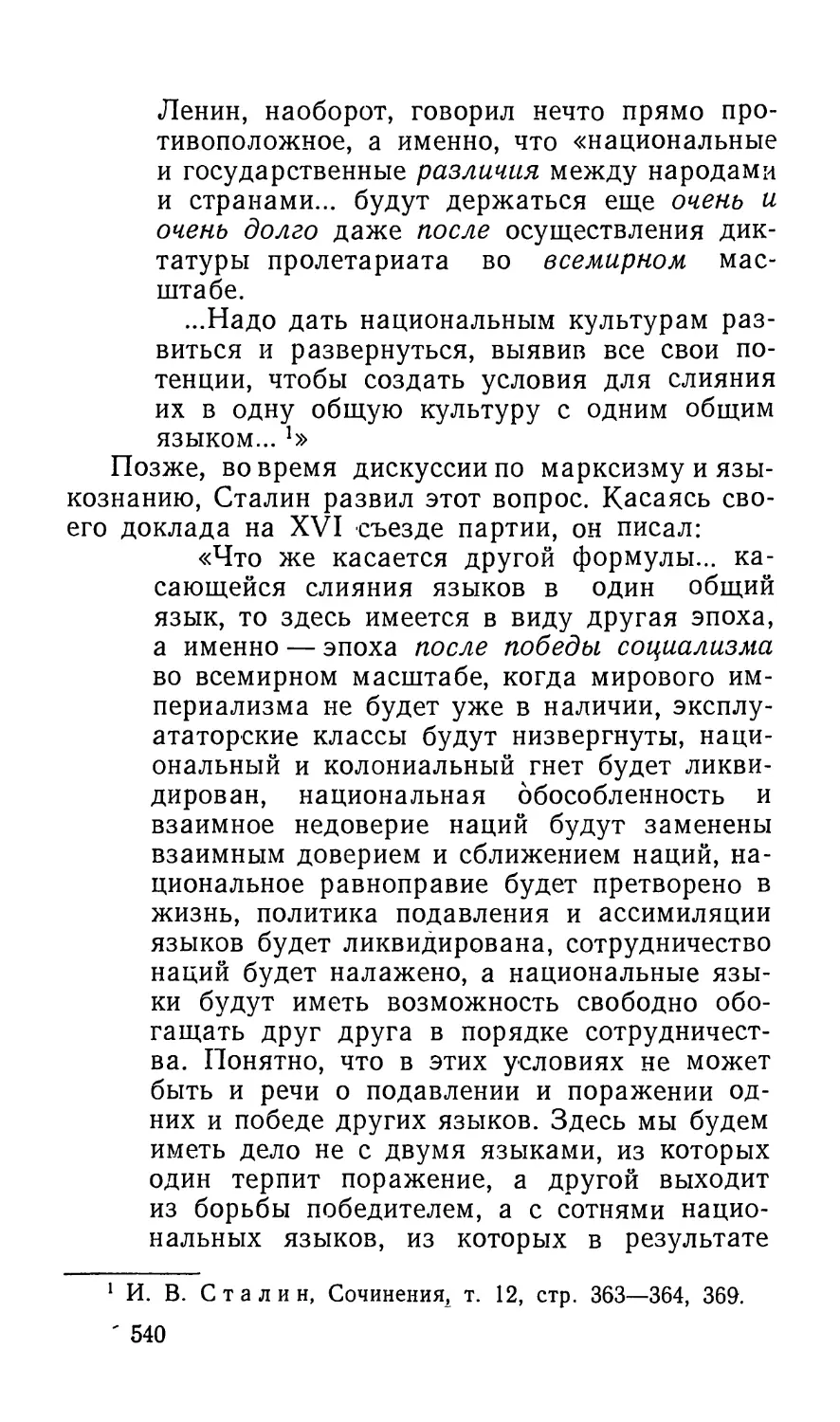

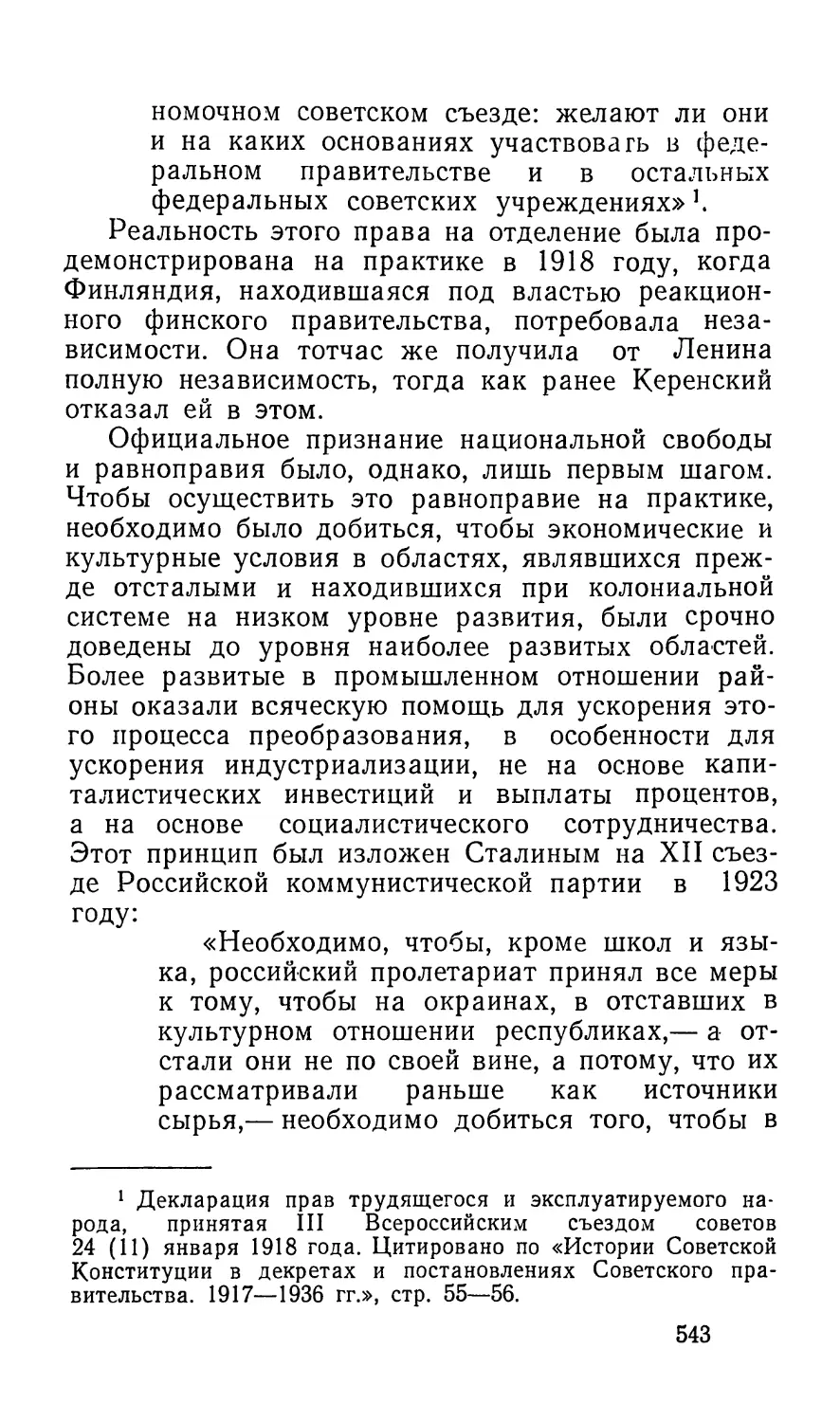

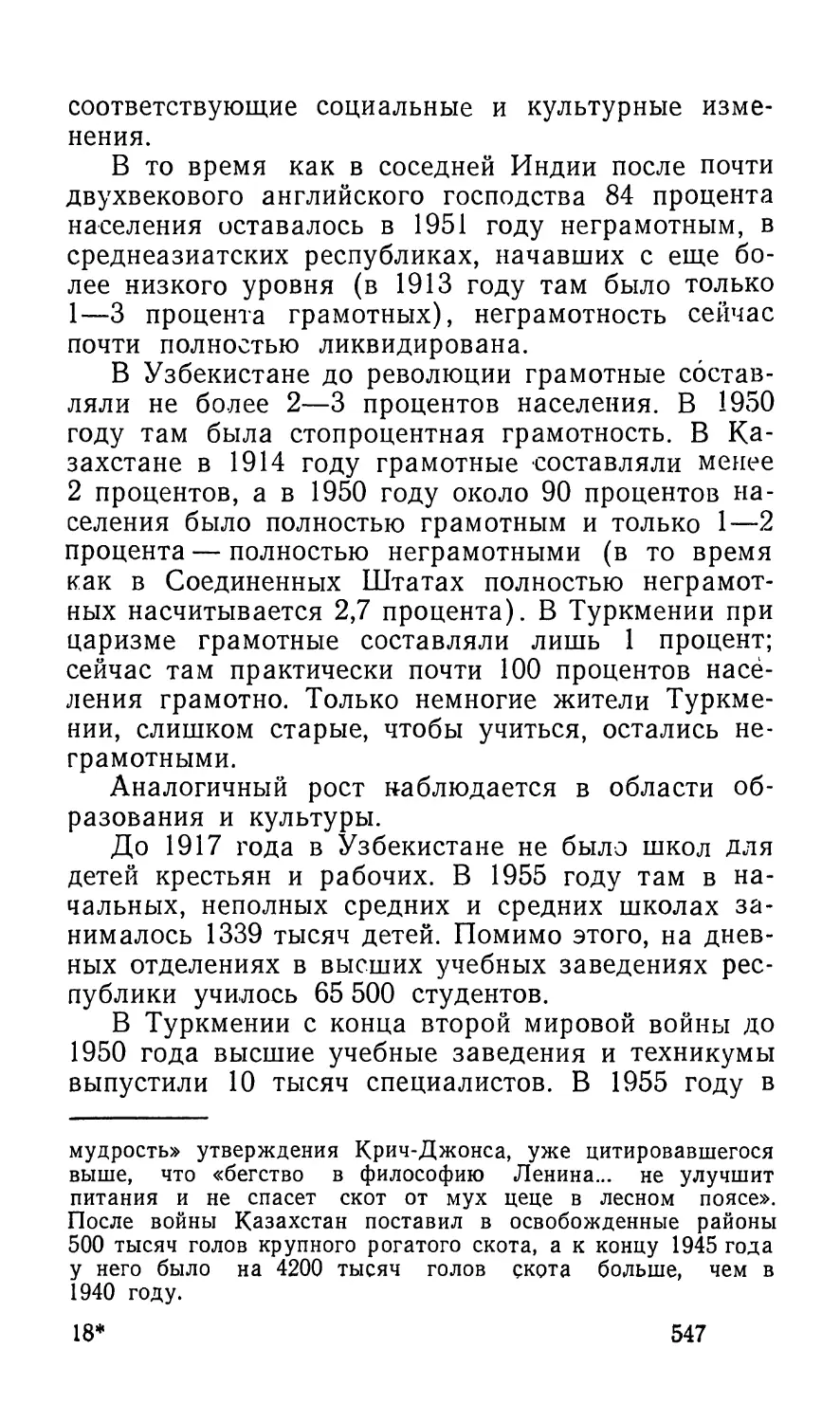

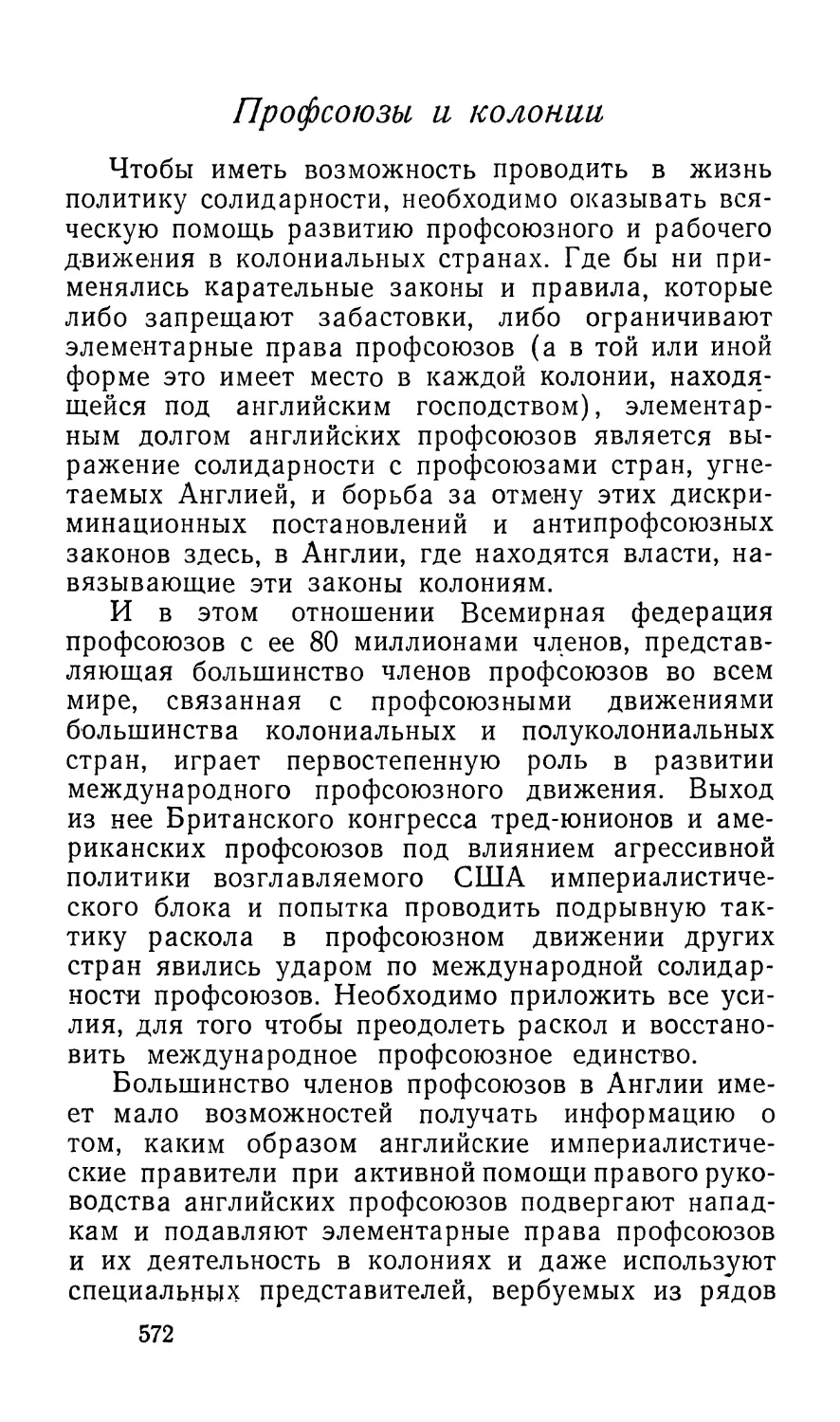

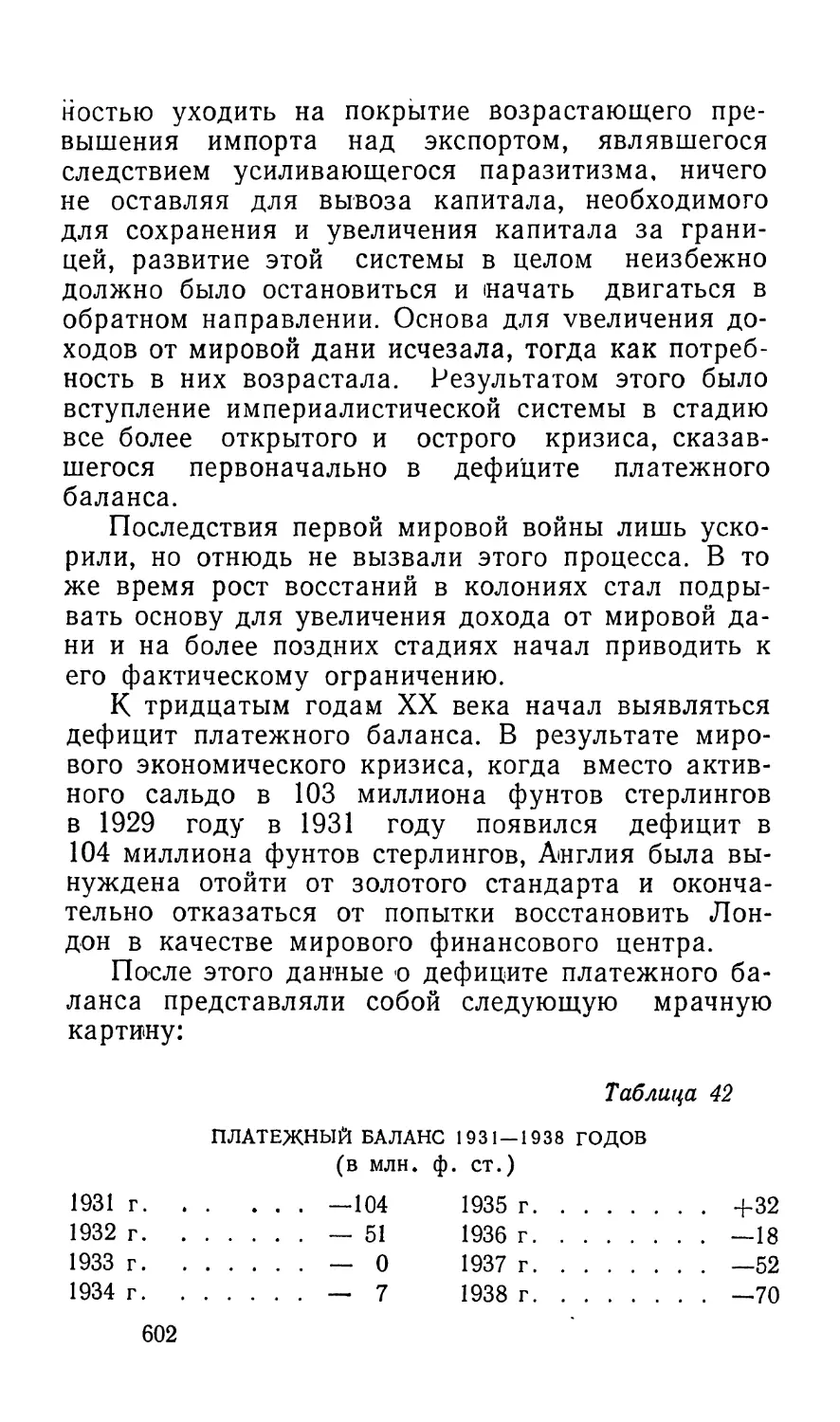

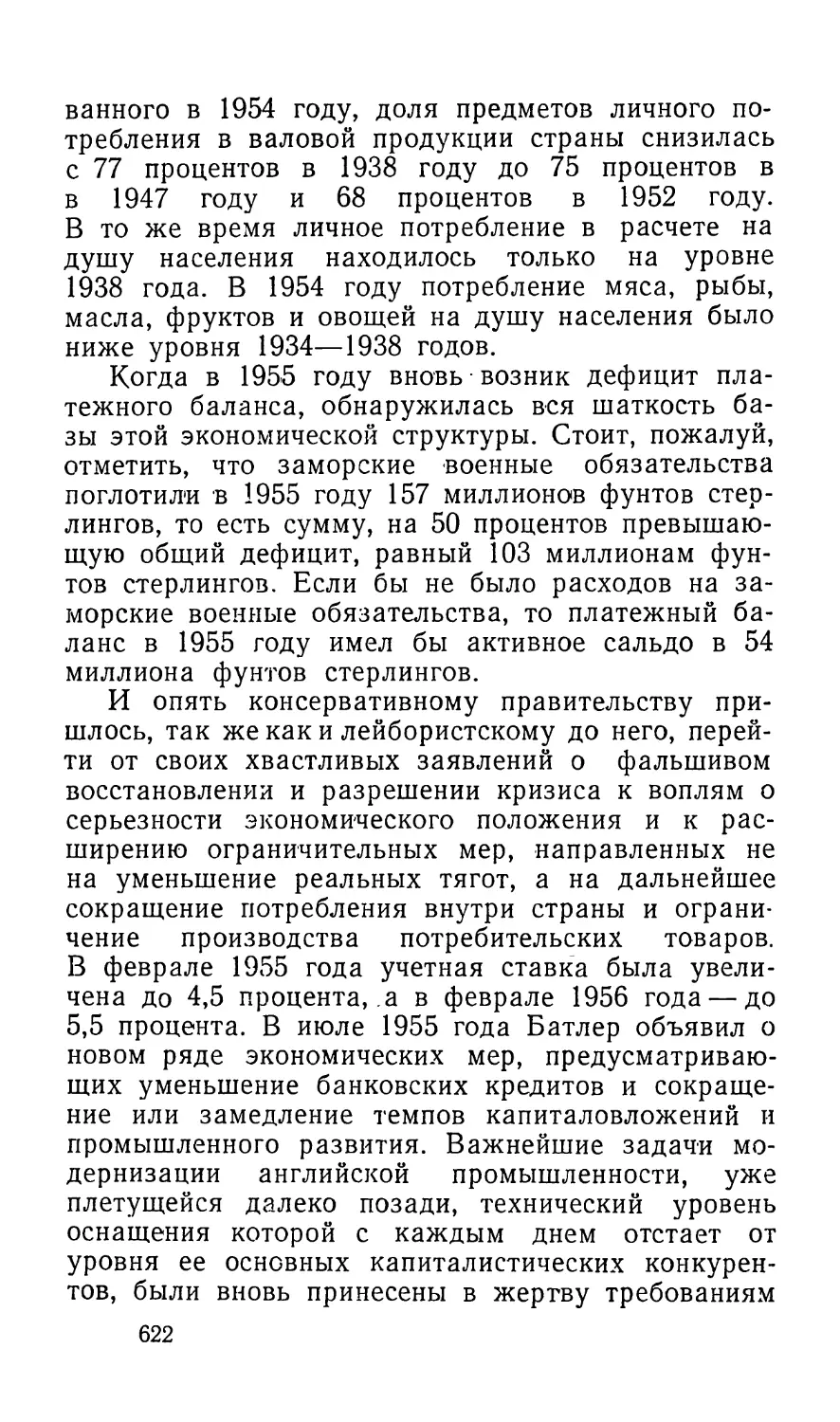

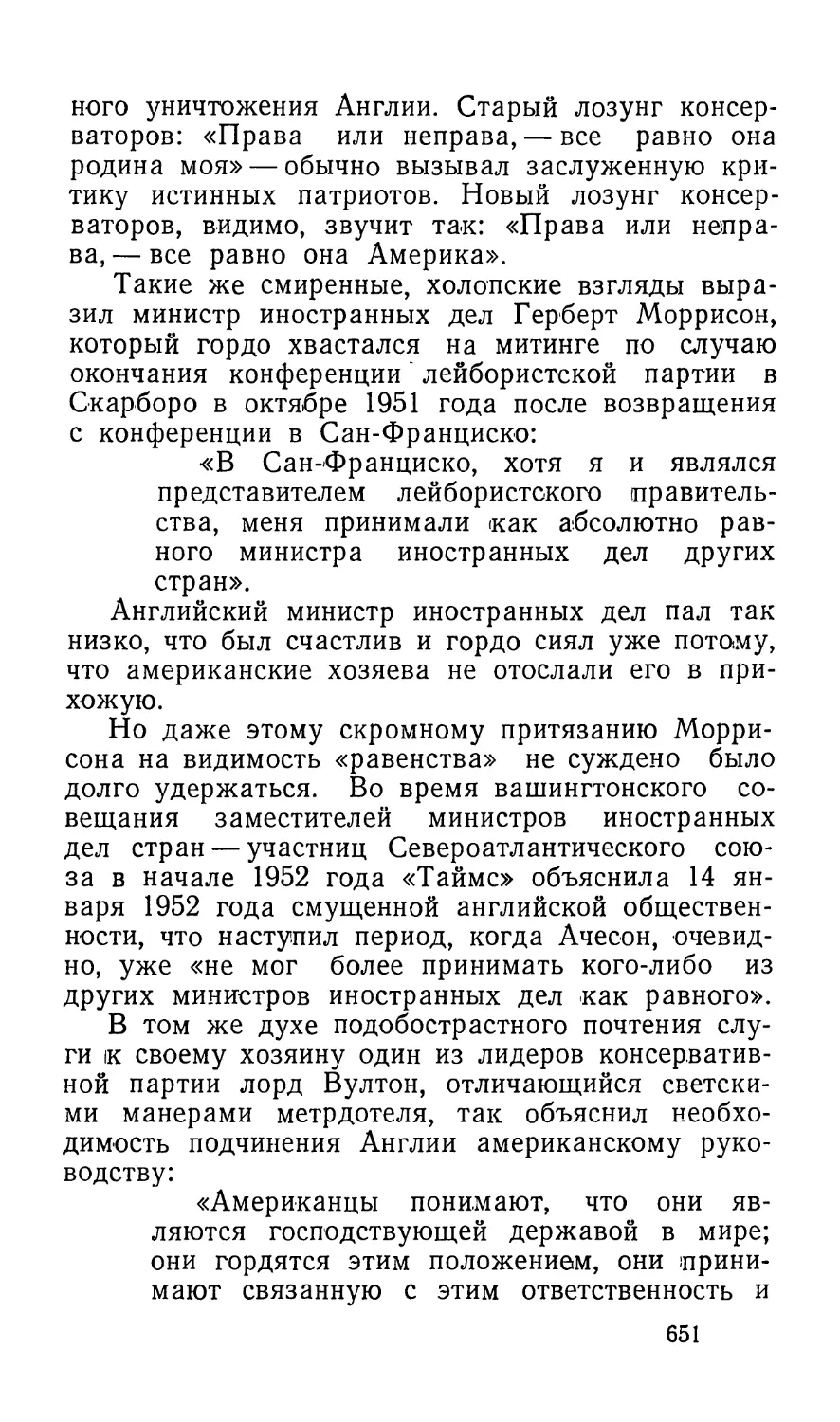

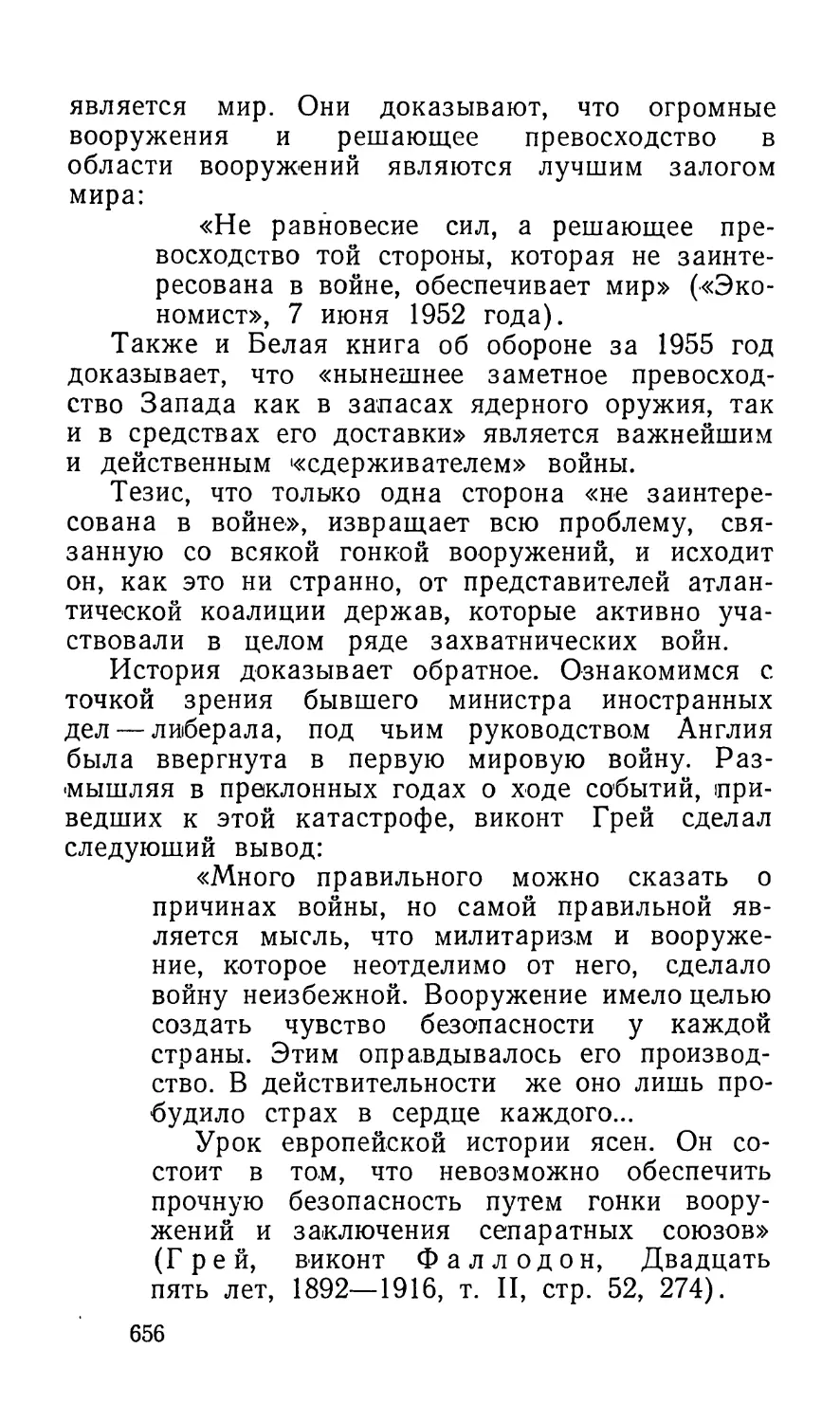

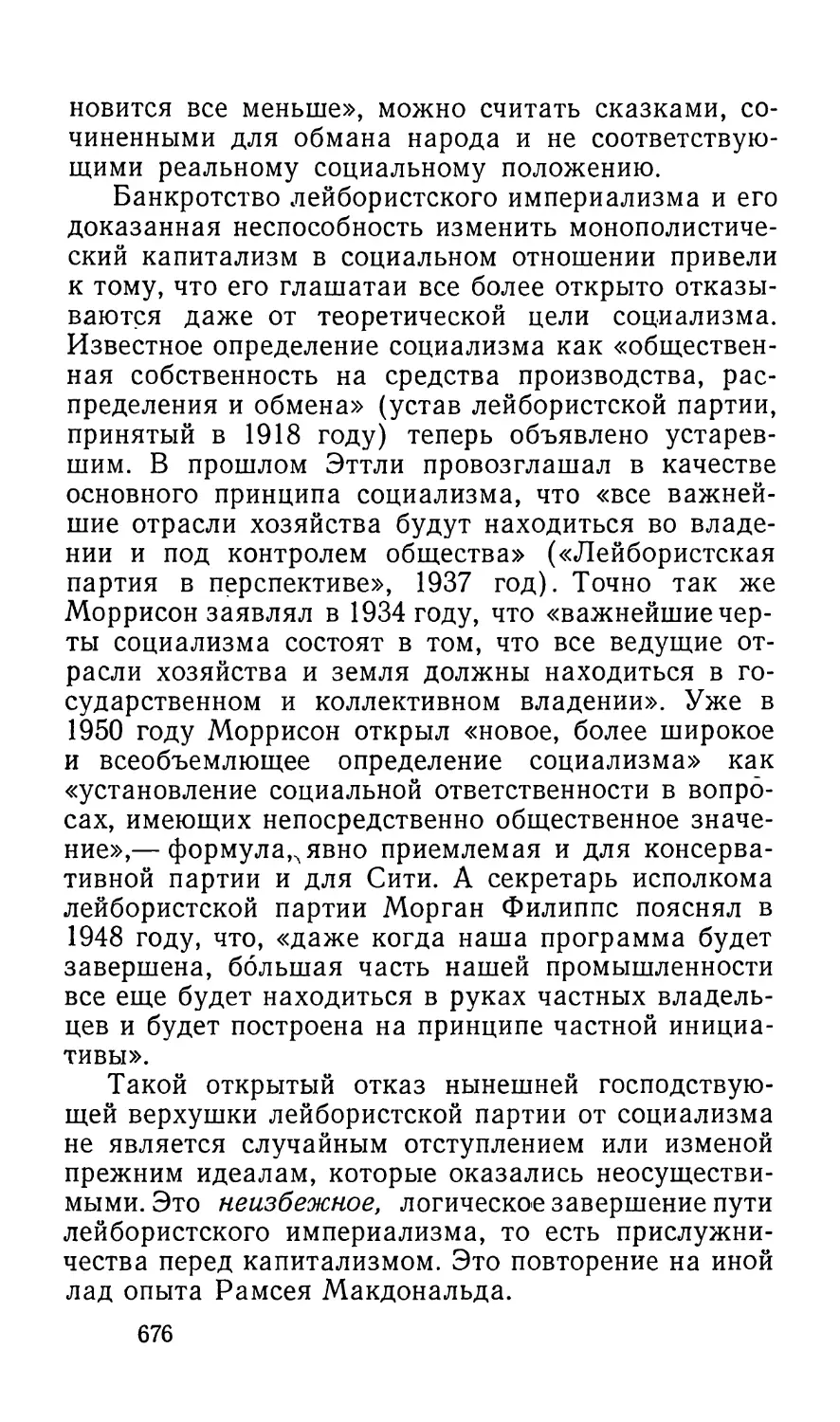

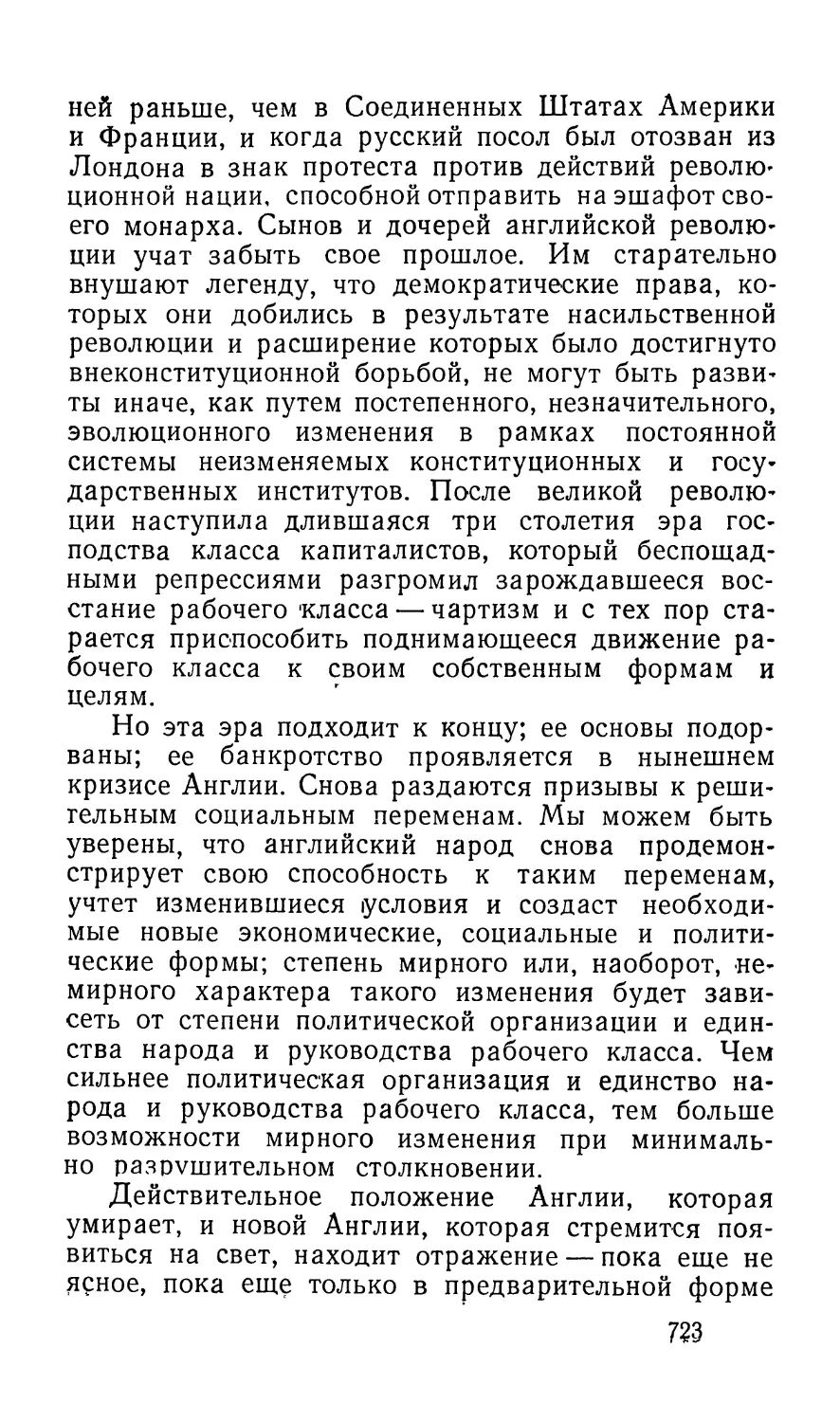

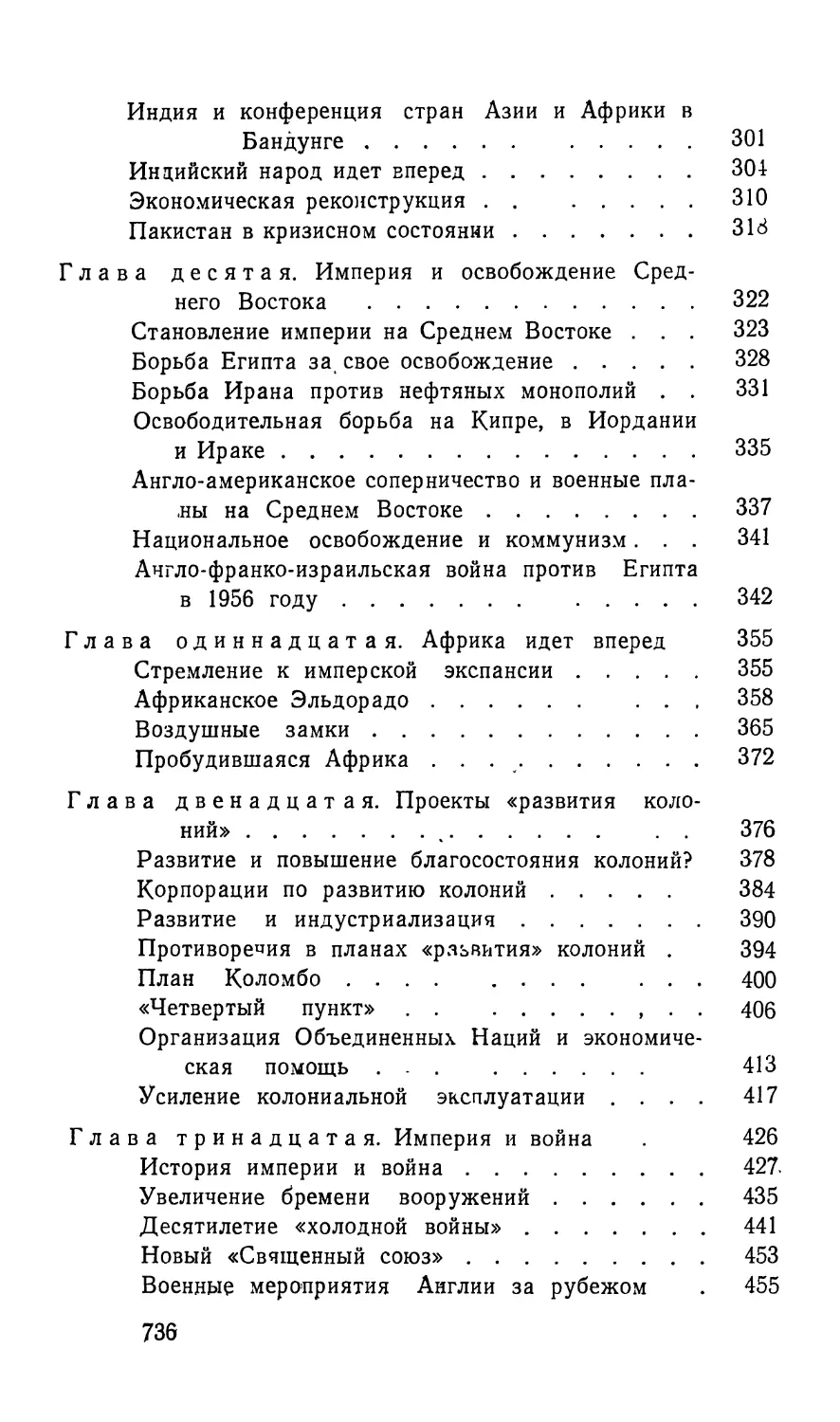

Таблица 2 ТЕРРИТОРИИ, СВЯЗАННЫЕ С АНГЛИЕЙ (1950 ГОД)

Площадь, кв. мили

Население, тыс. человек

Иордания

36 270

1 367

Ирак

116 118

4 800

Египет

383 200

20 045

Иран

628 000

18 387

Арабские государства (Бахрейн, Кувейт, султанаты Договорного Омана, Катар, Йемен, Маскат и Оман)

160 000

4 440

Гималайские государства (Непал,

Бутан и Сикким)

75 000

6 703

Бирма

261 000

18 304

Эйре

26 601

2 991

Итого ....

1 686 189

77 037

Источник. Данные о площади взяты из «Политикл хэндбук, ов уорлд» за 1951 год, данные о численности населения — из «Юнайтед нэйшнз демографии ирбук» за 1949 — 1950 годы, за исключением сведений об Иордании, последние данные о которой заимствованы из «Политикл хэндбук ов уорлд» за 1951 год (включая присоединенные части Палестины, а также арабских беженцев). Данные об арабских и гималайских государствах почерпнуты из «Стейтсменс ирбук» за 1951 год.

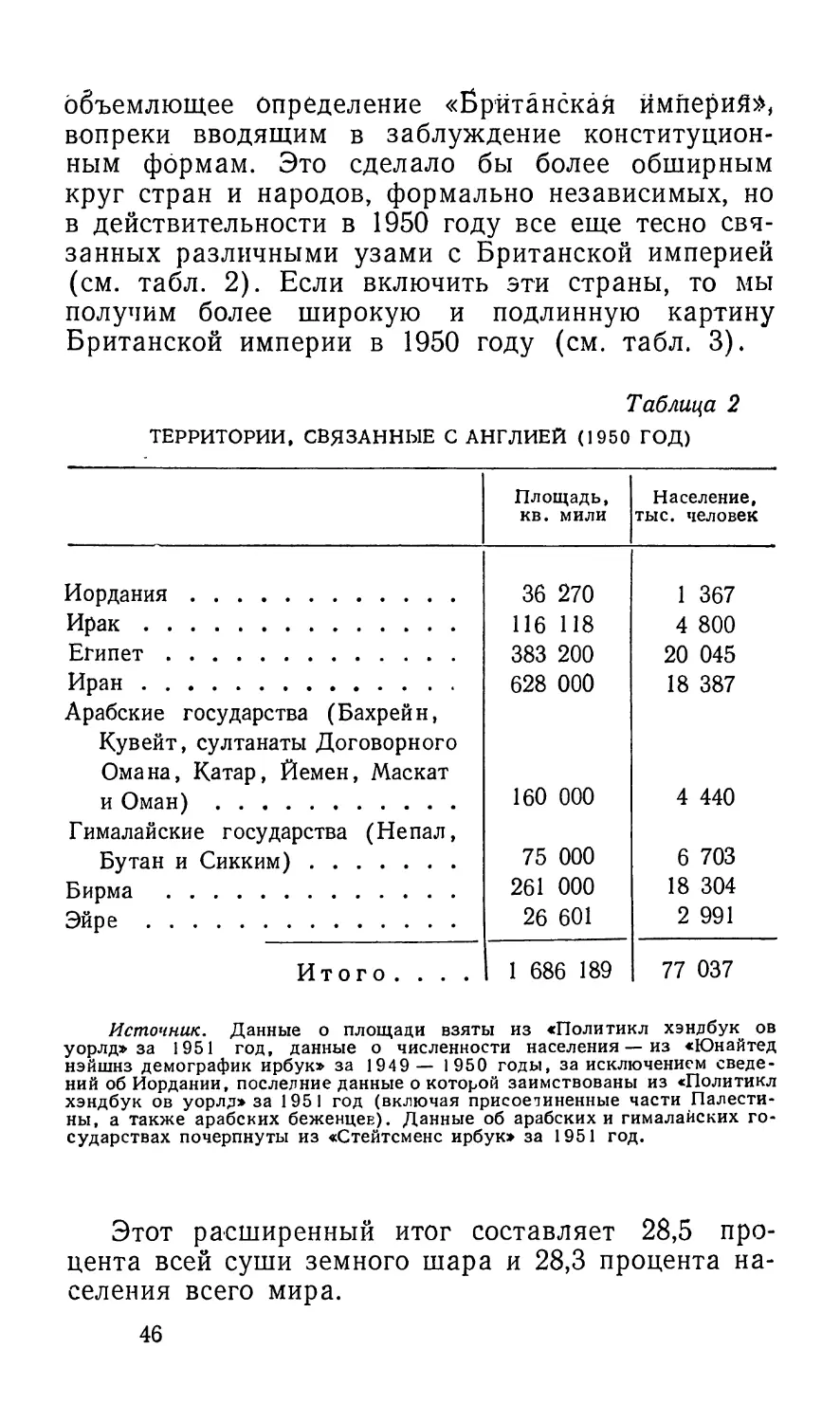

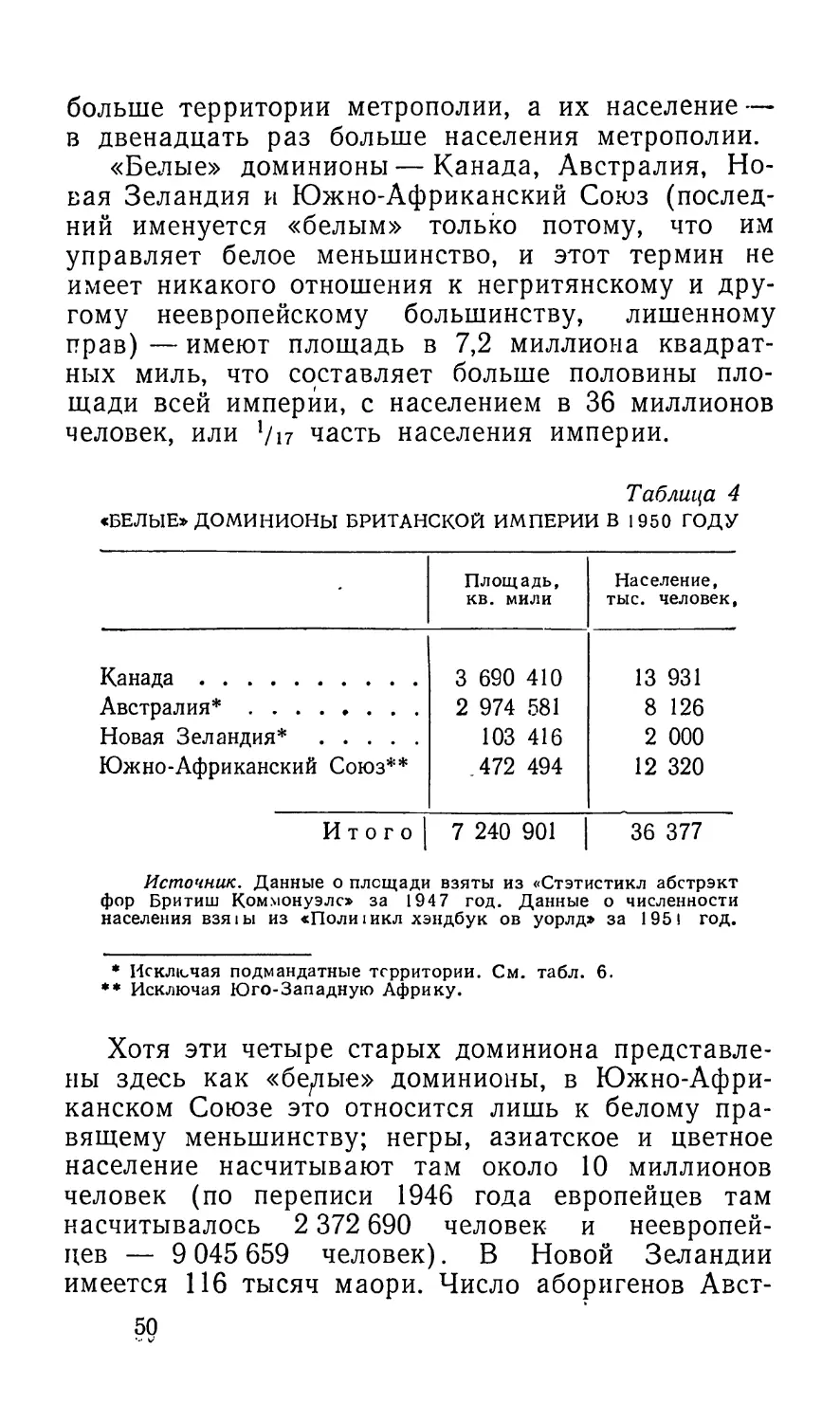

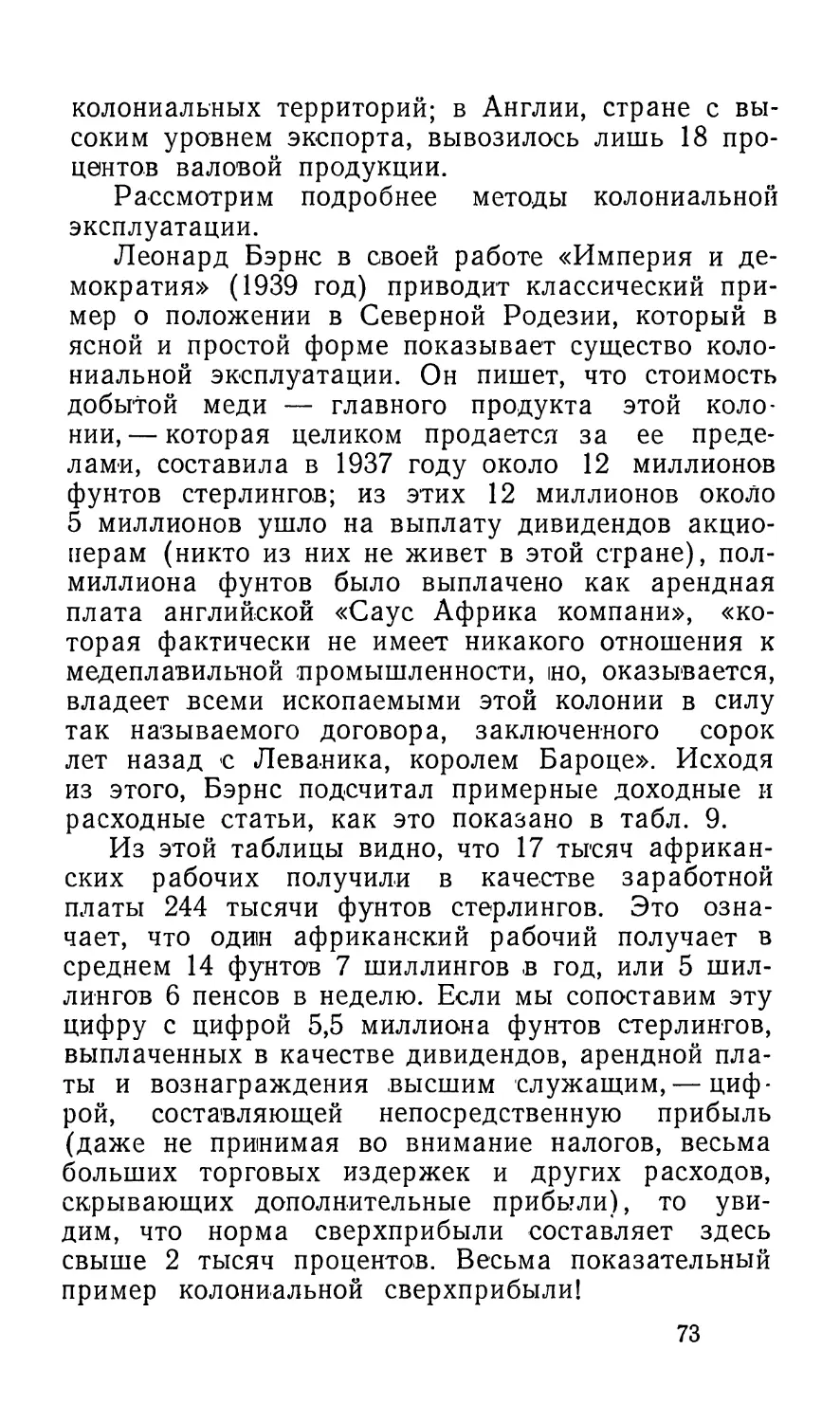

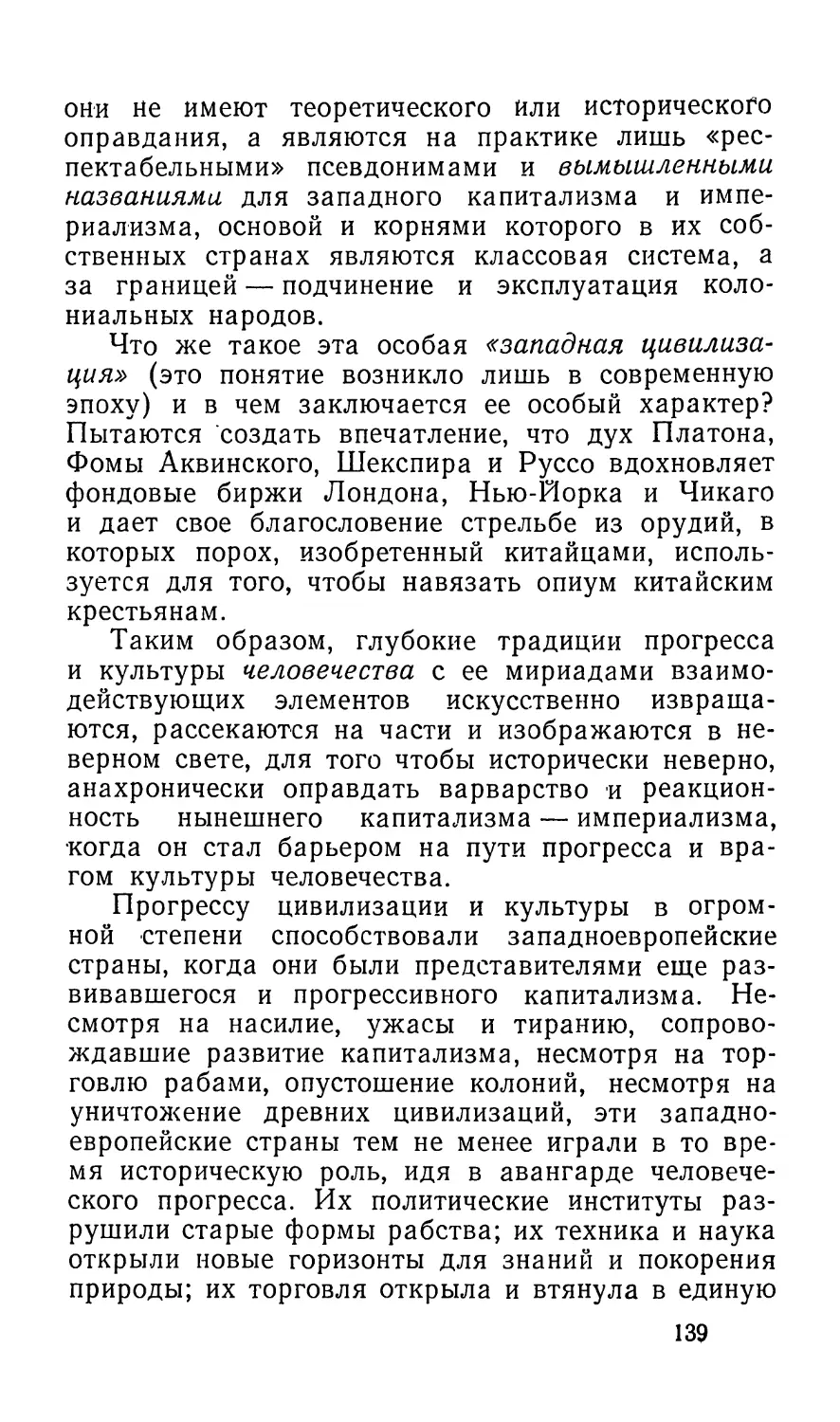

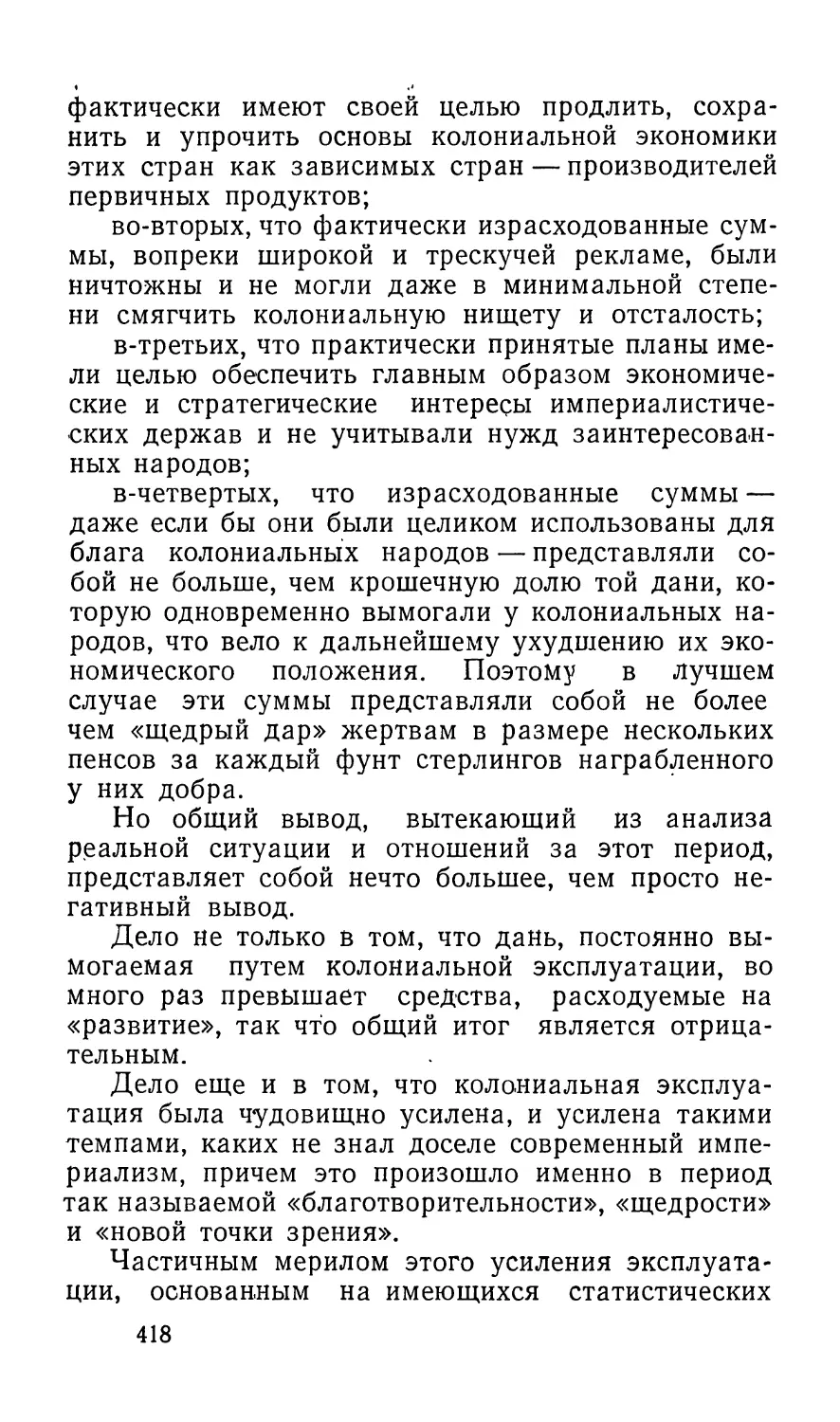

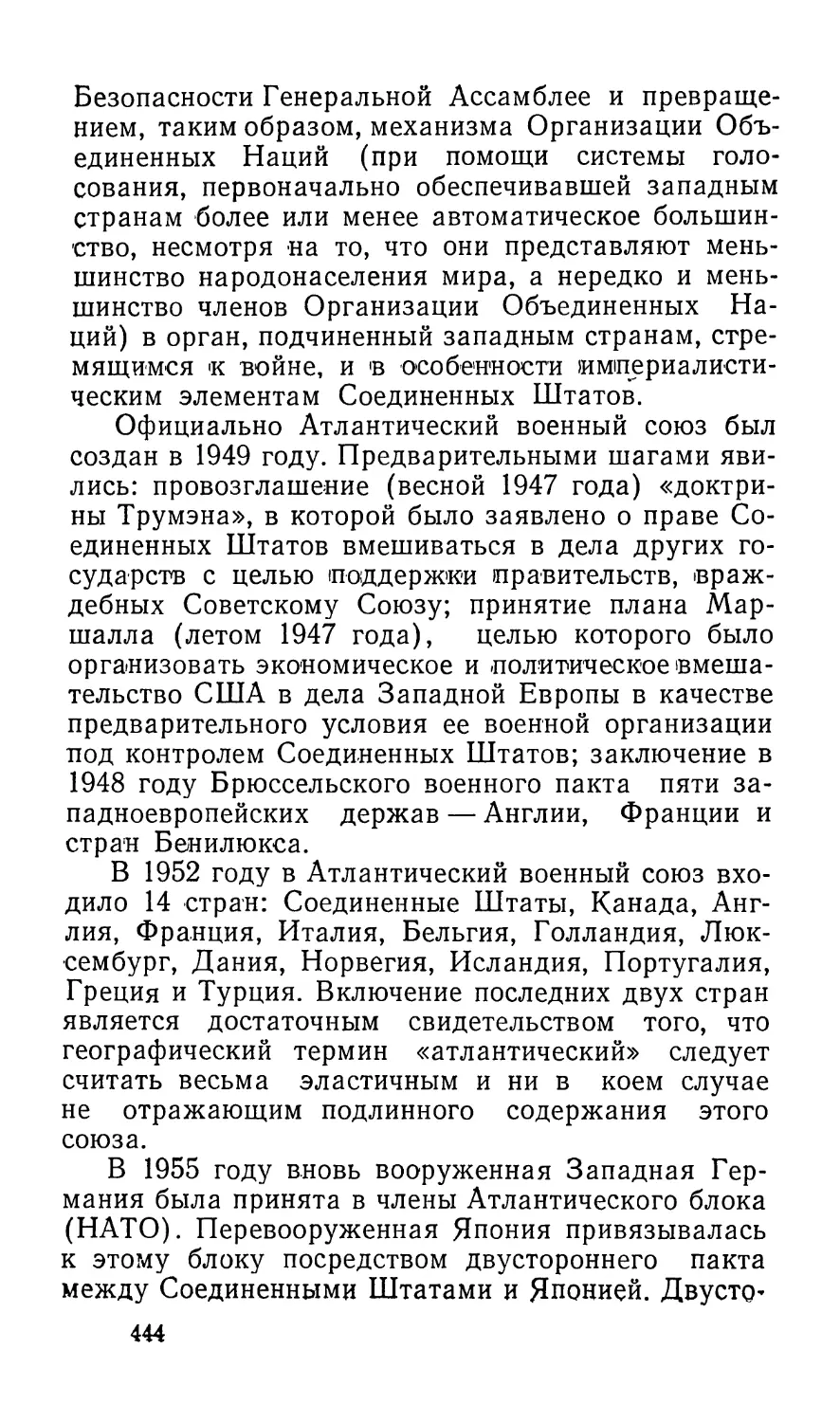

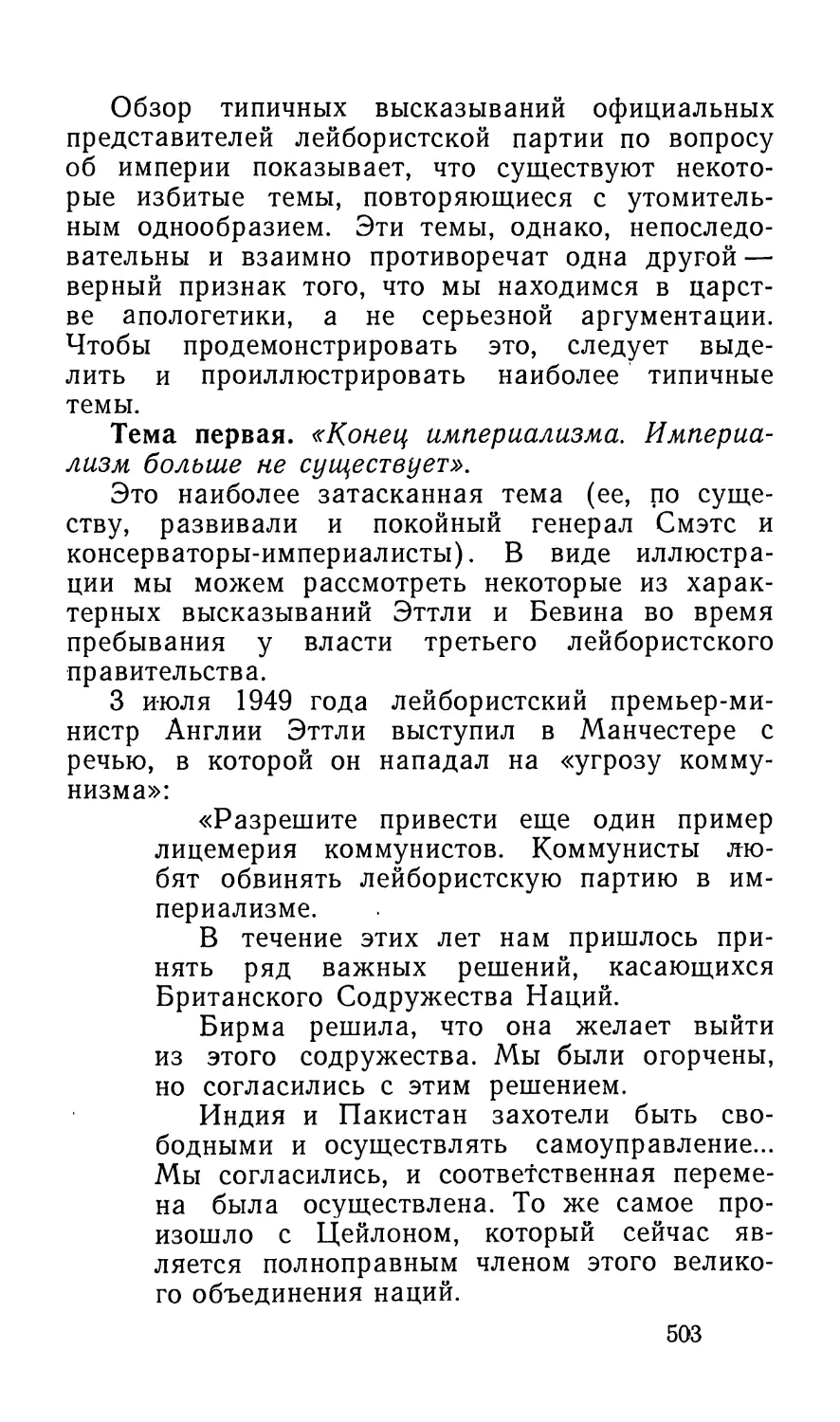

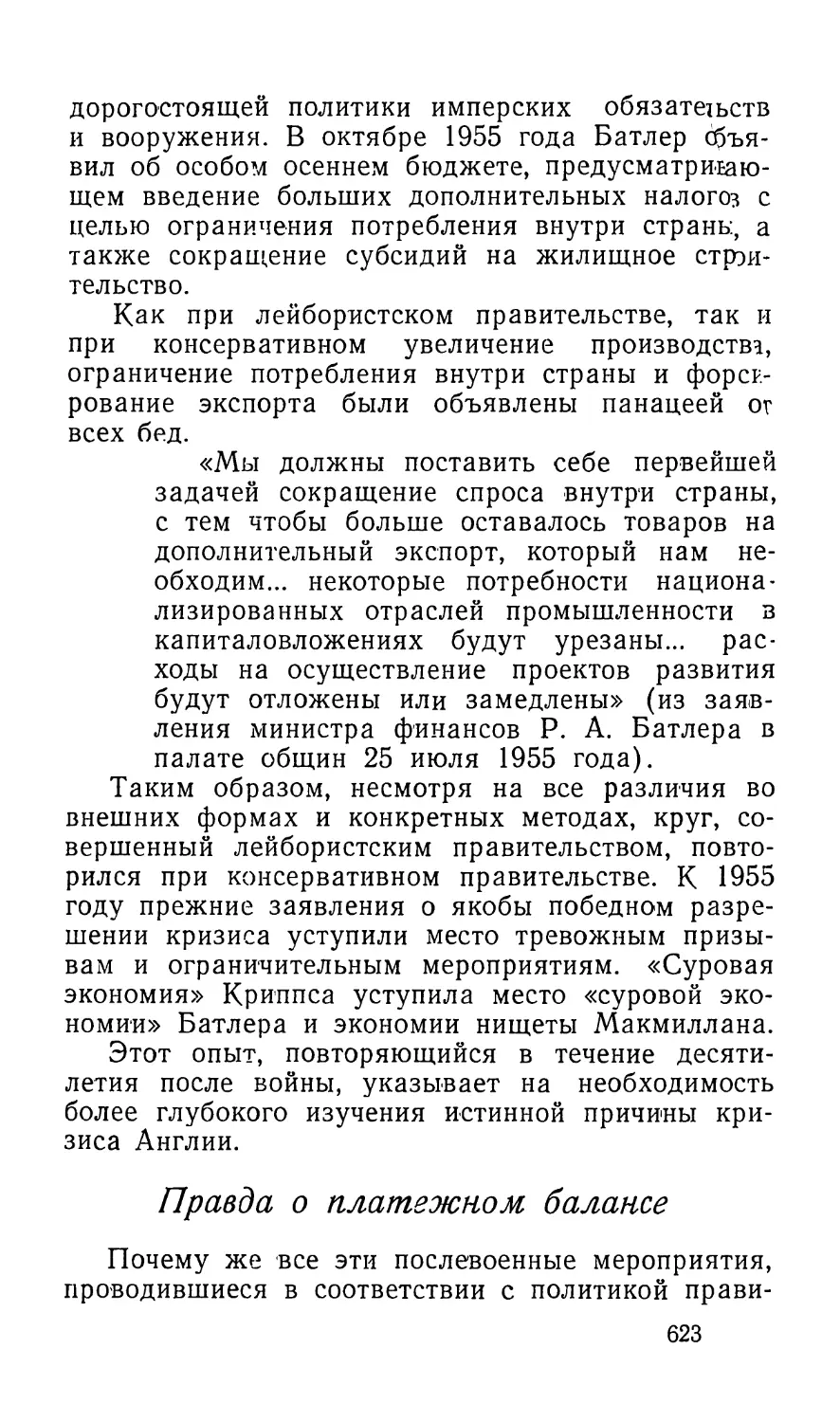

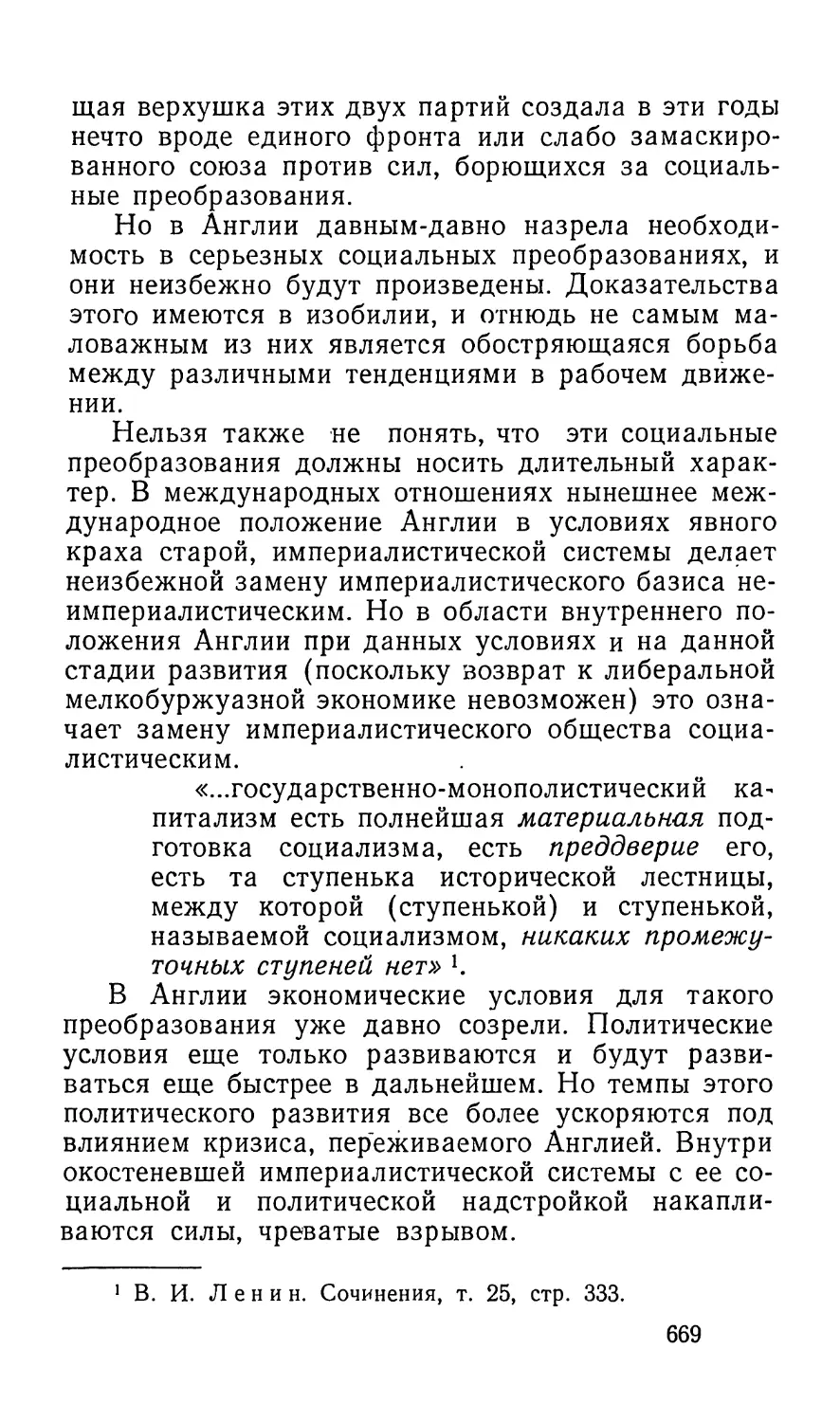

Этот расширенный итог составляет 28,5 процента всей суши земного шара и 28,3 процента населения всего мира.

46

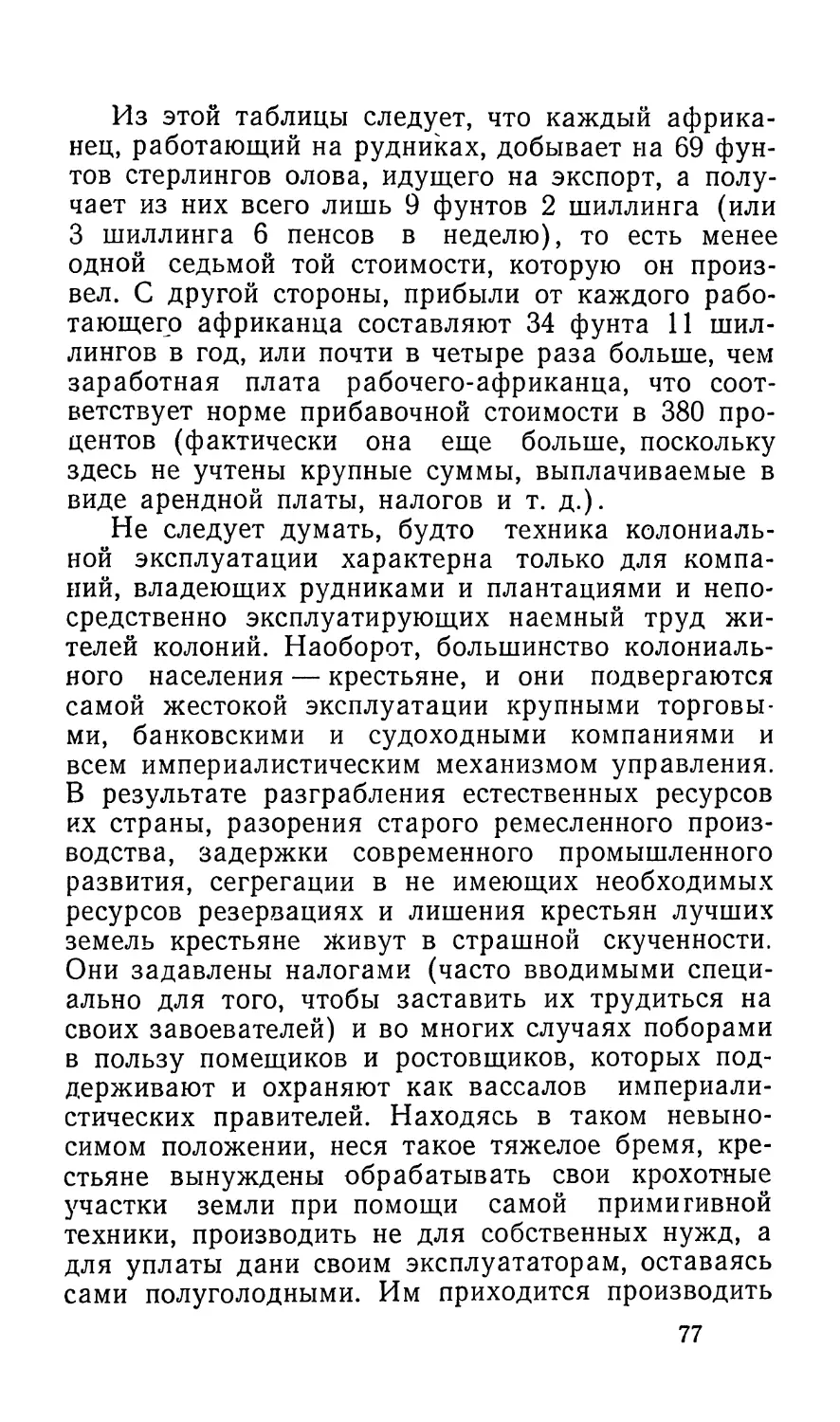

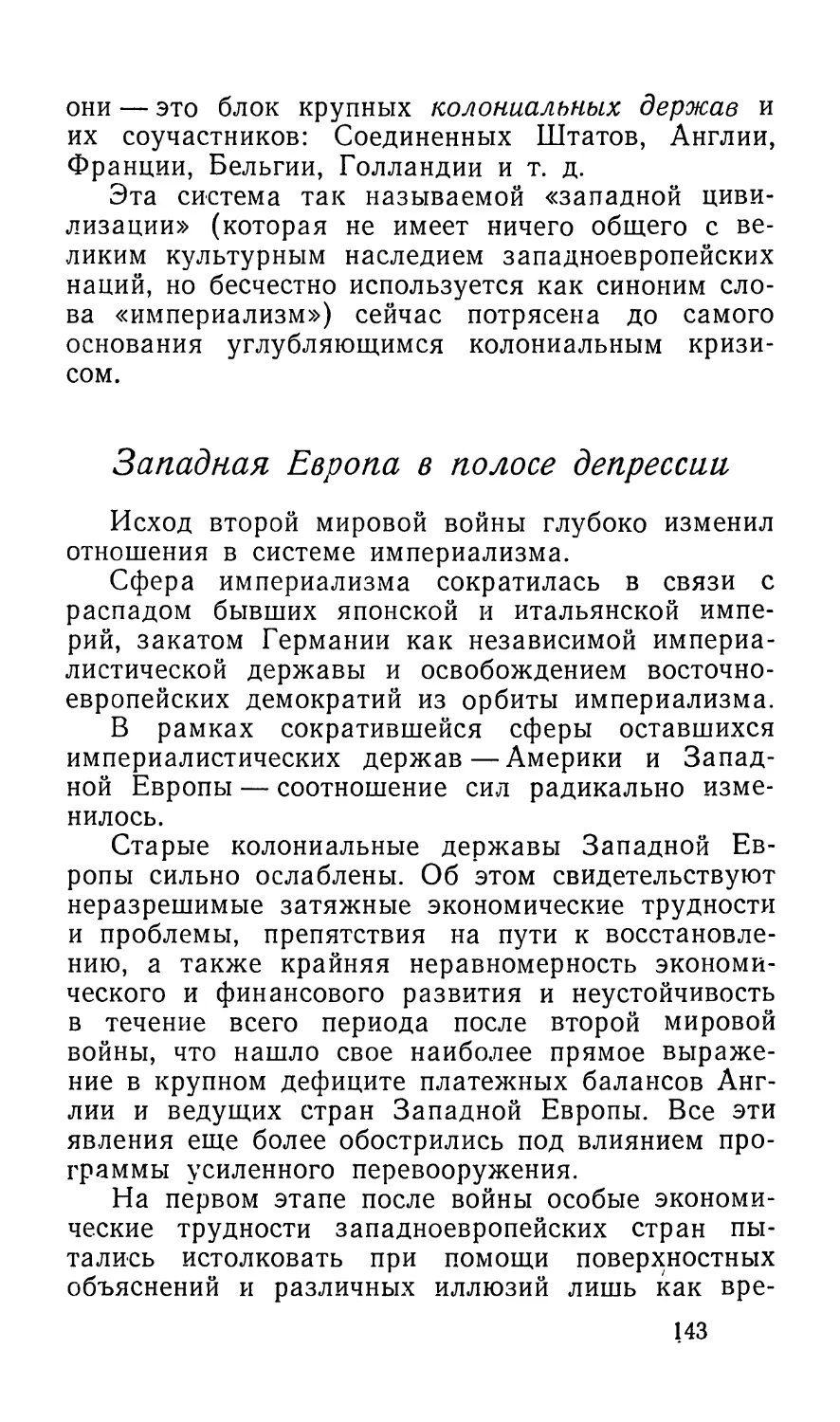

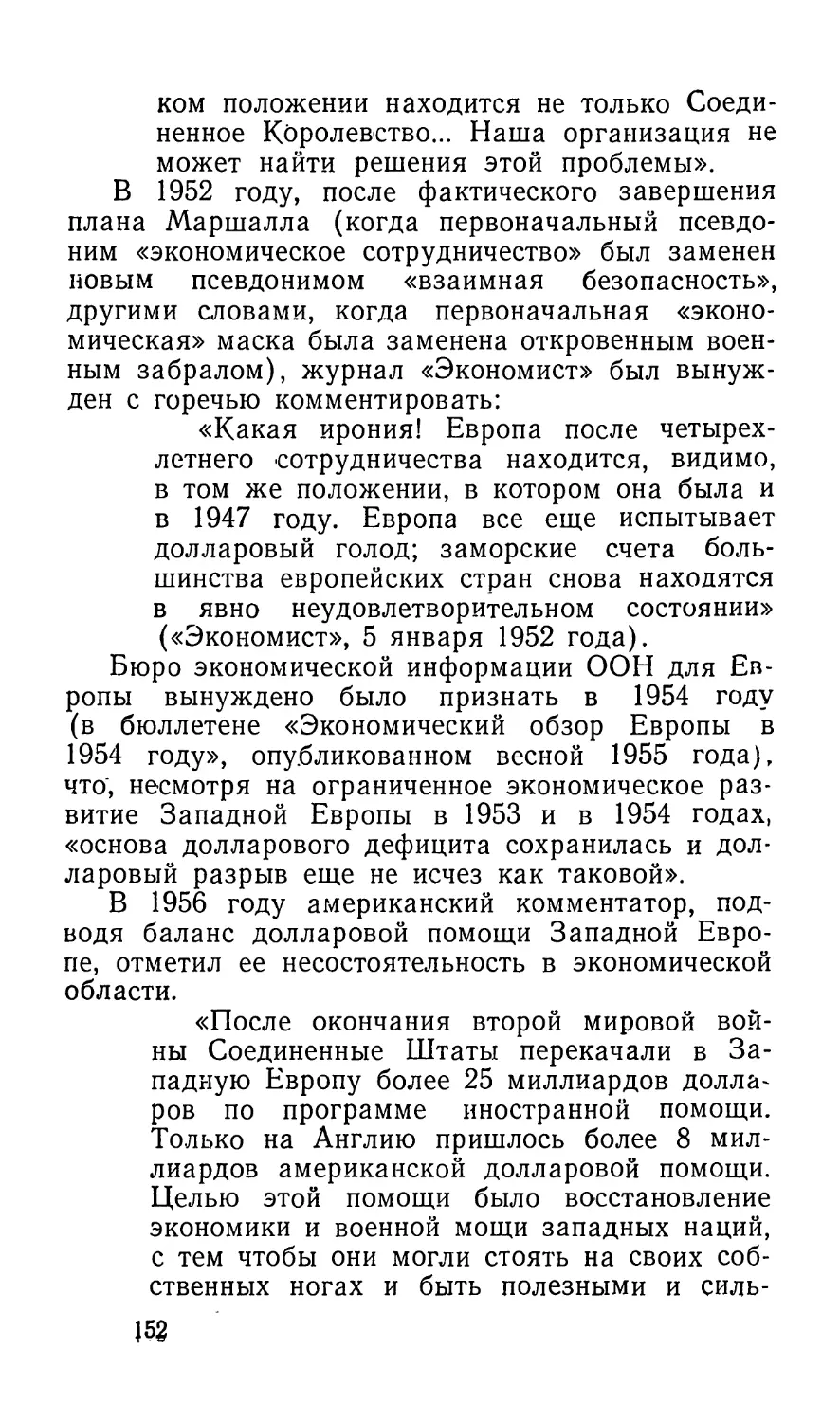

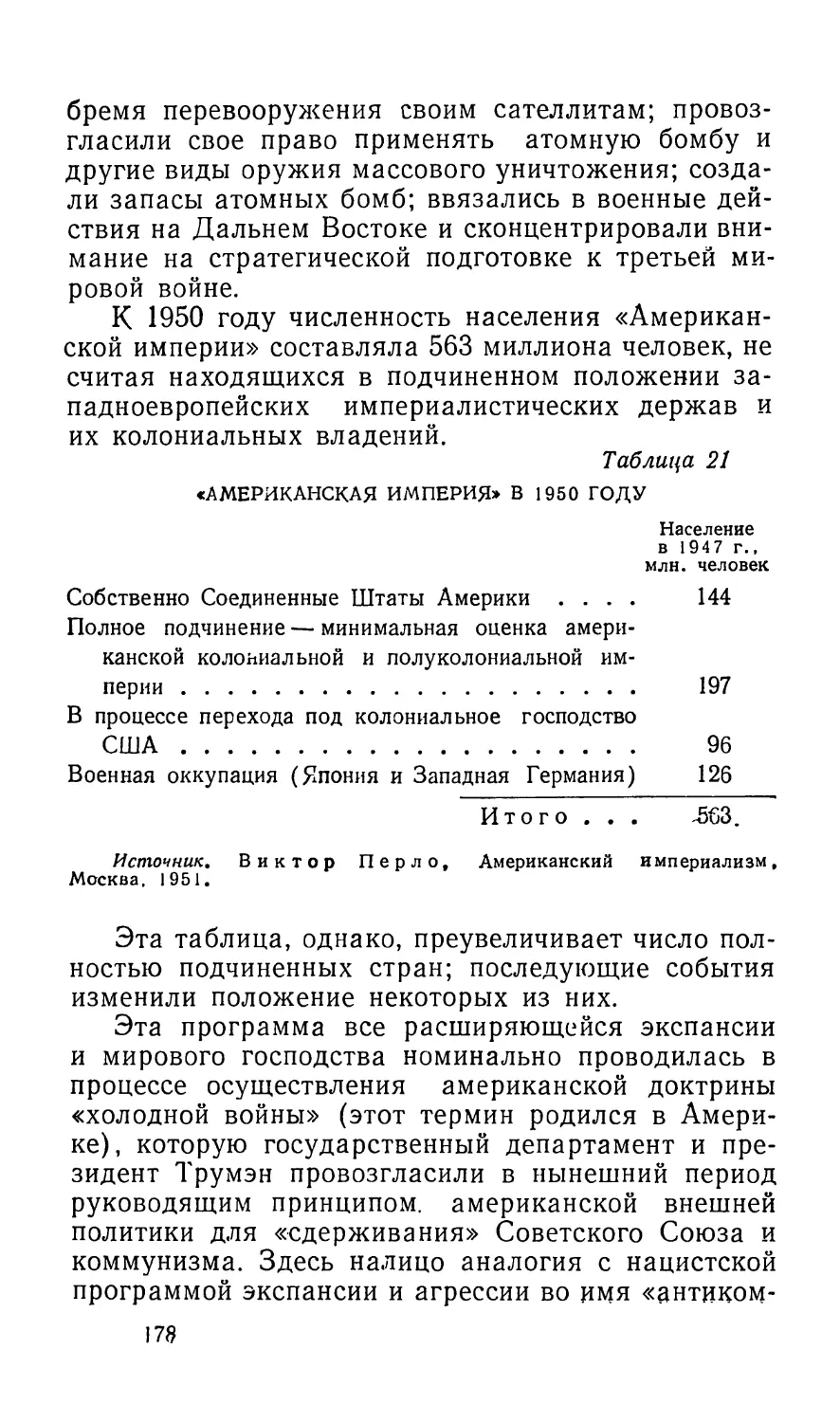

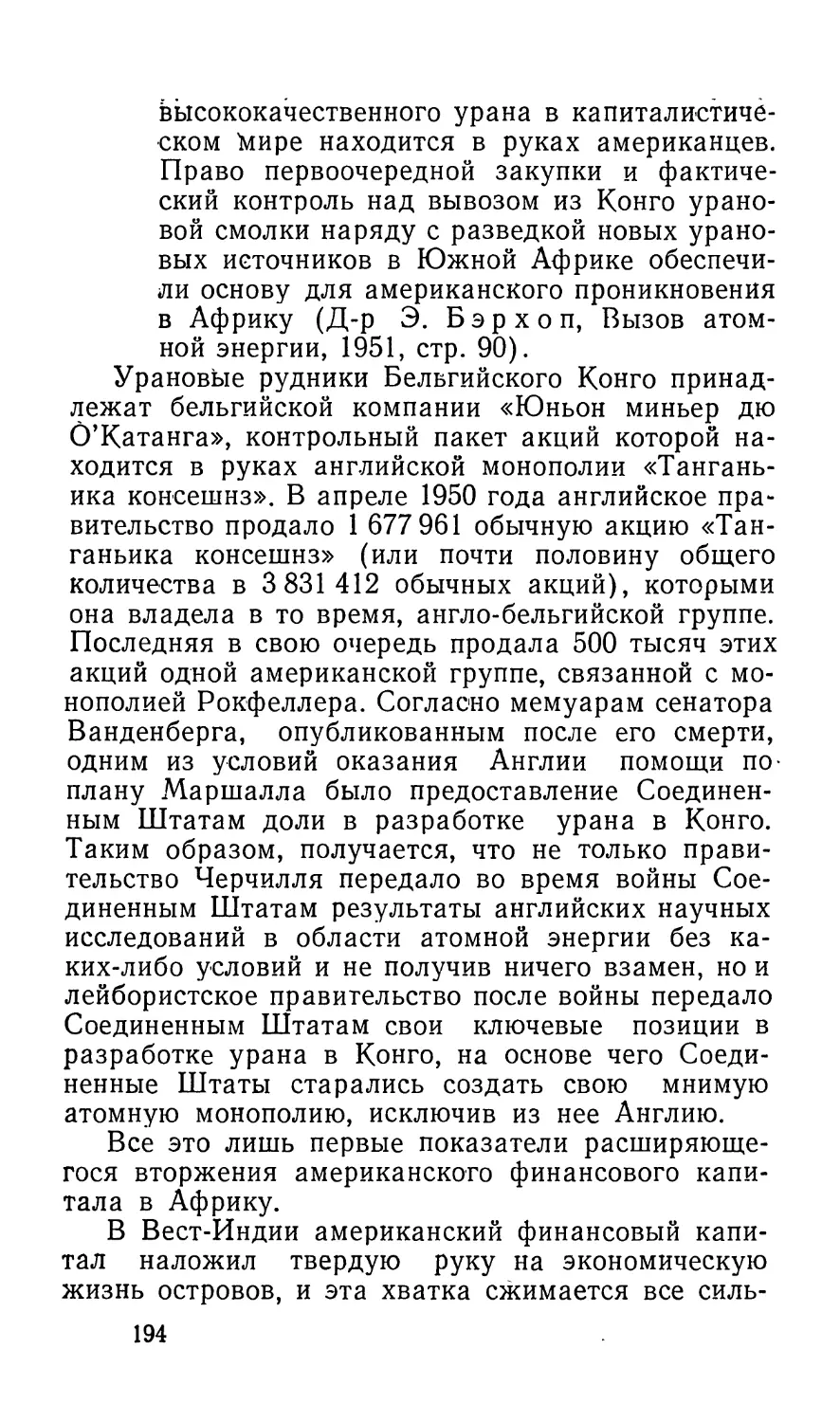

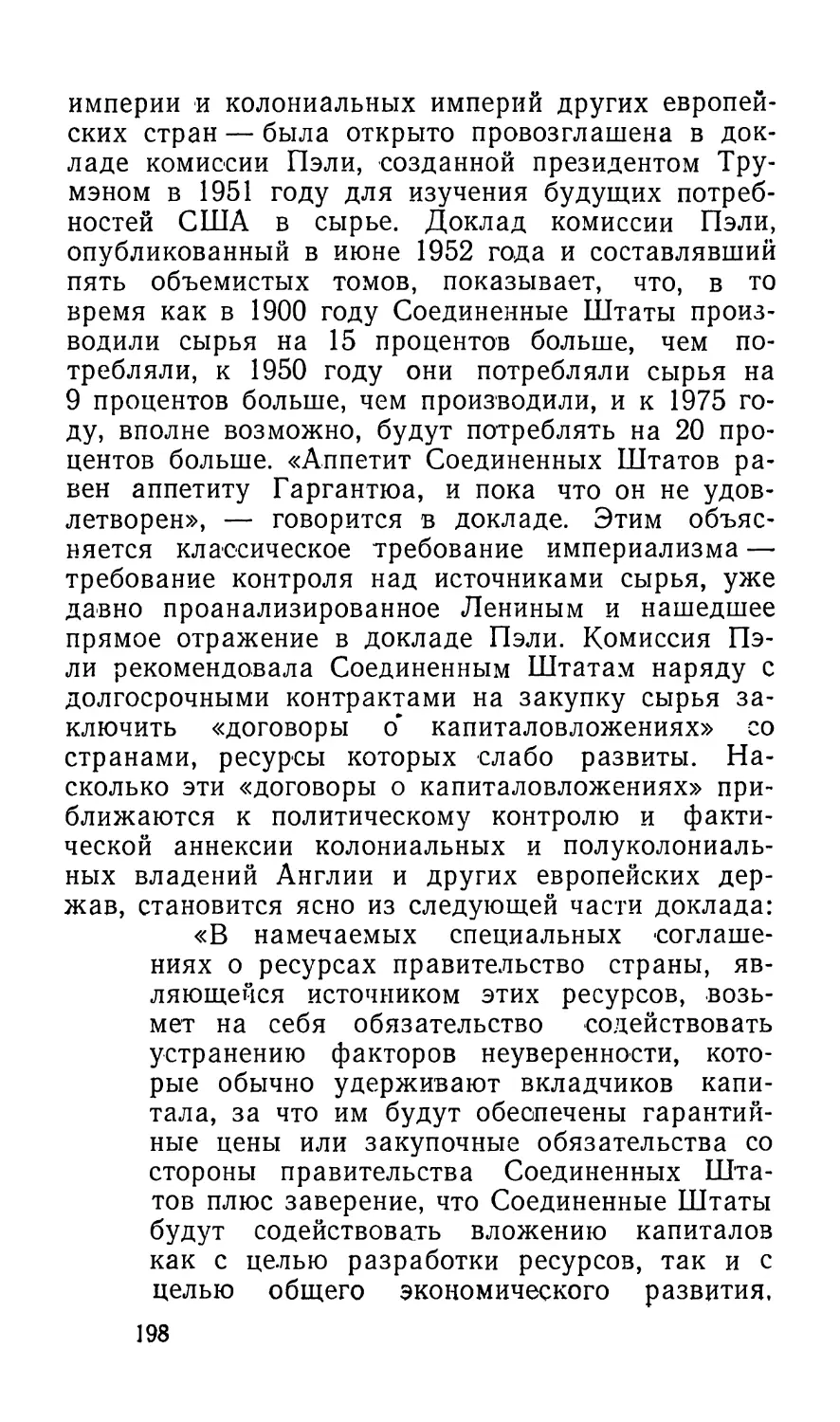

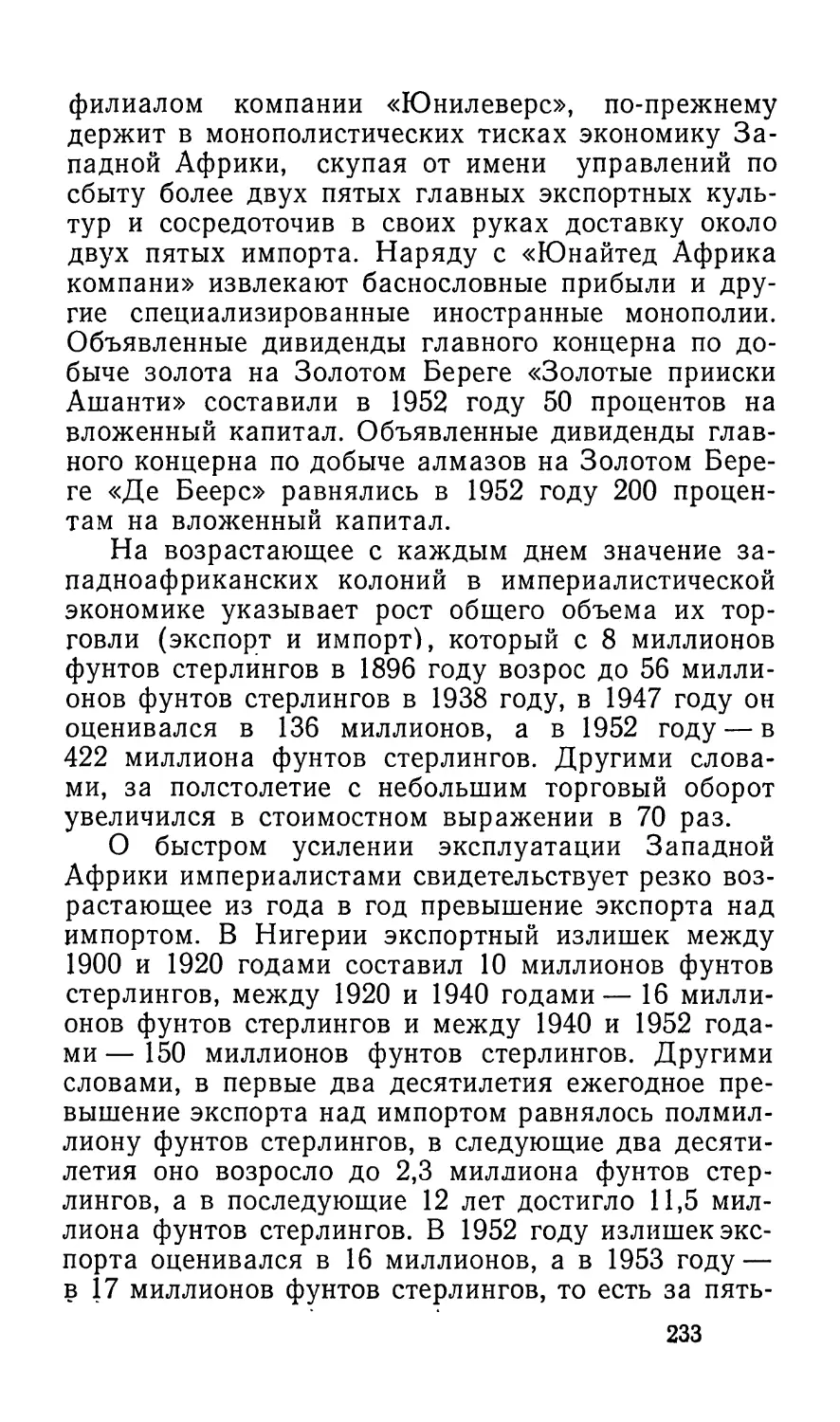

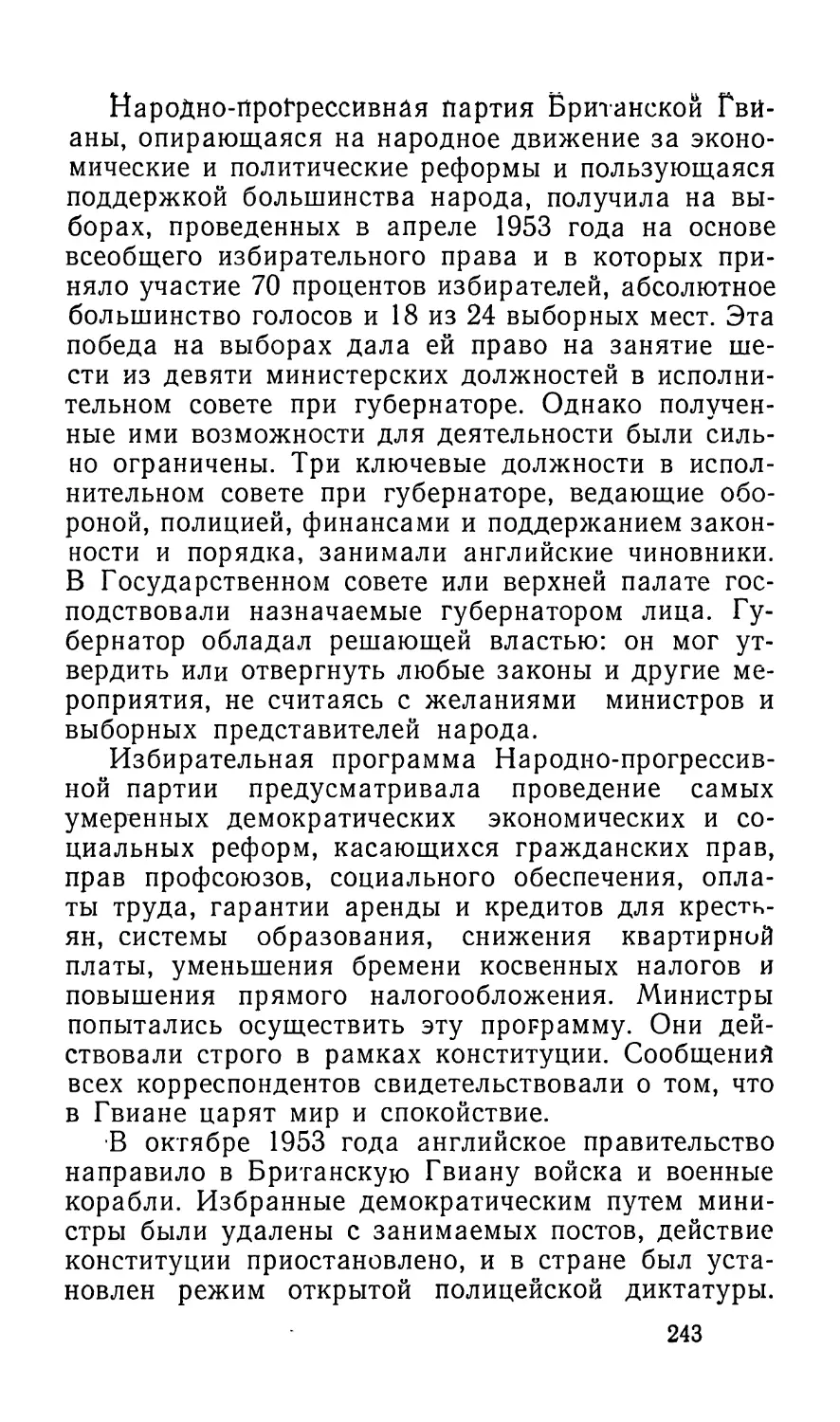

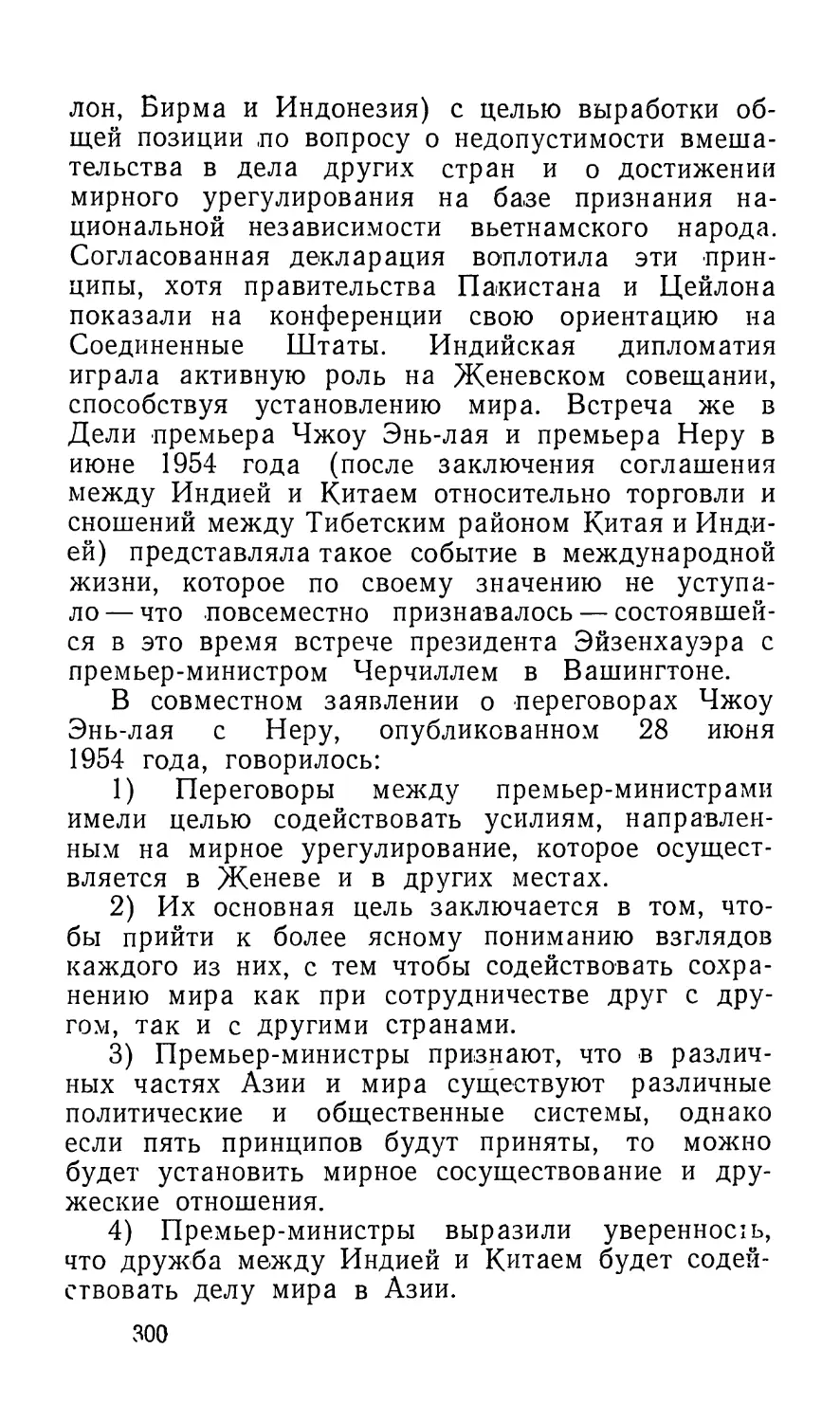

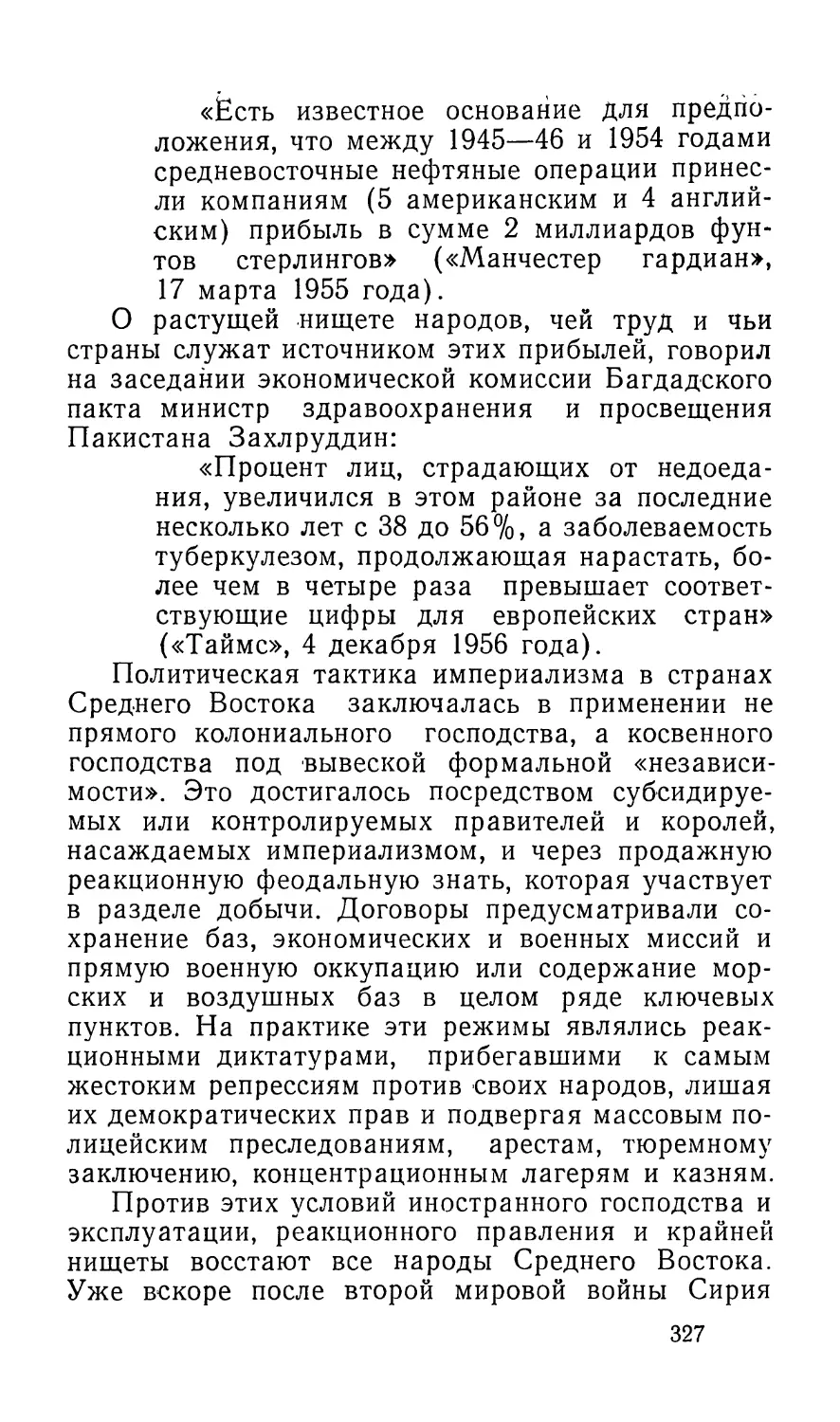

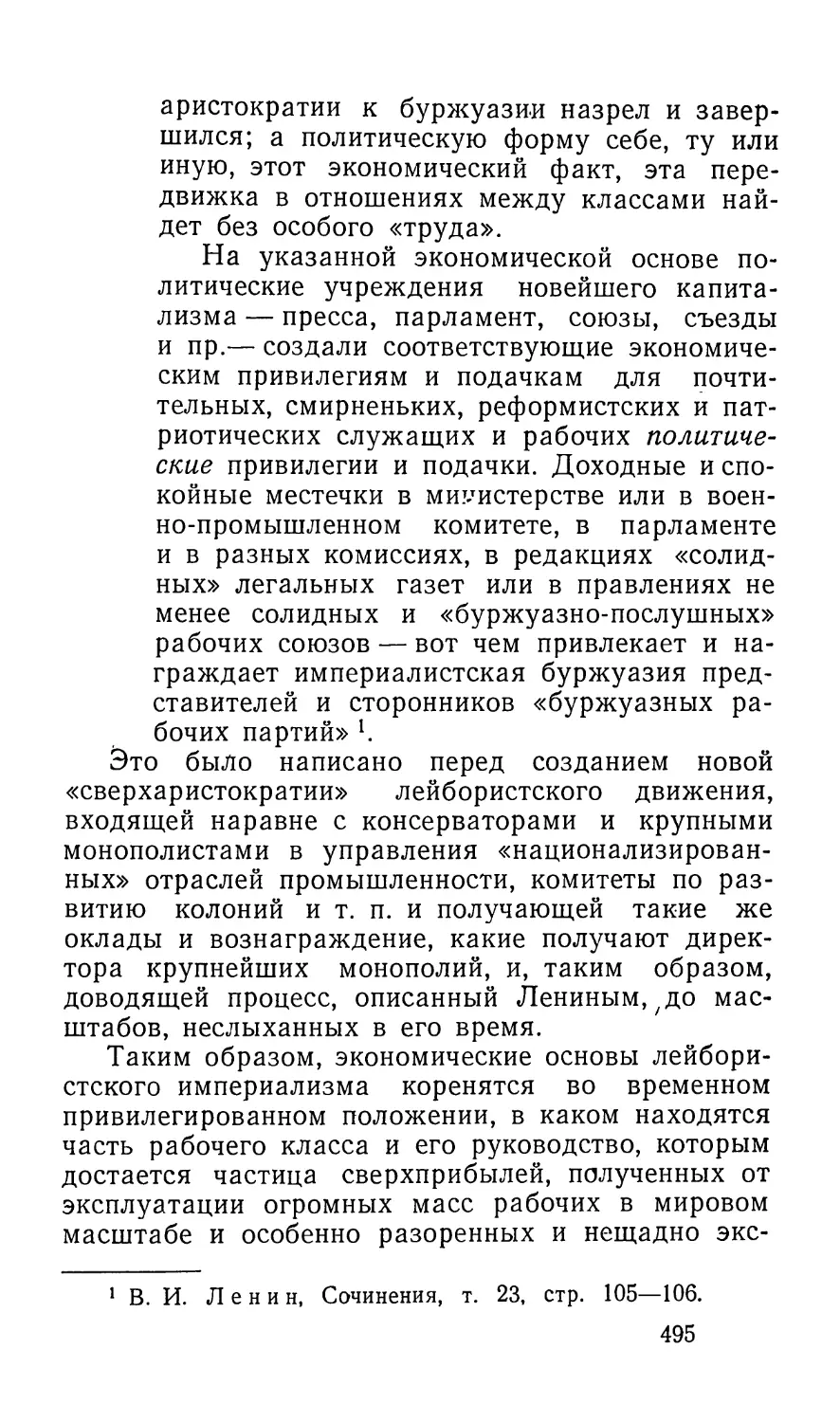

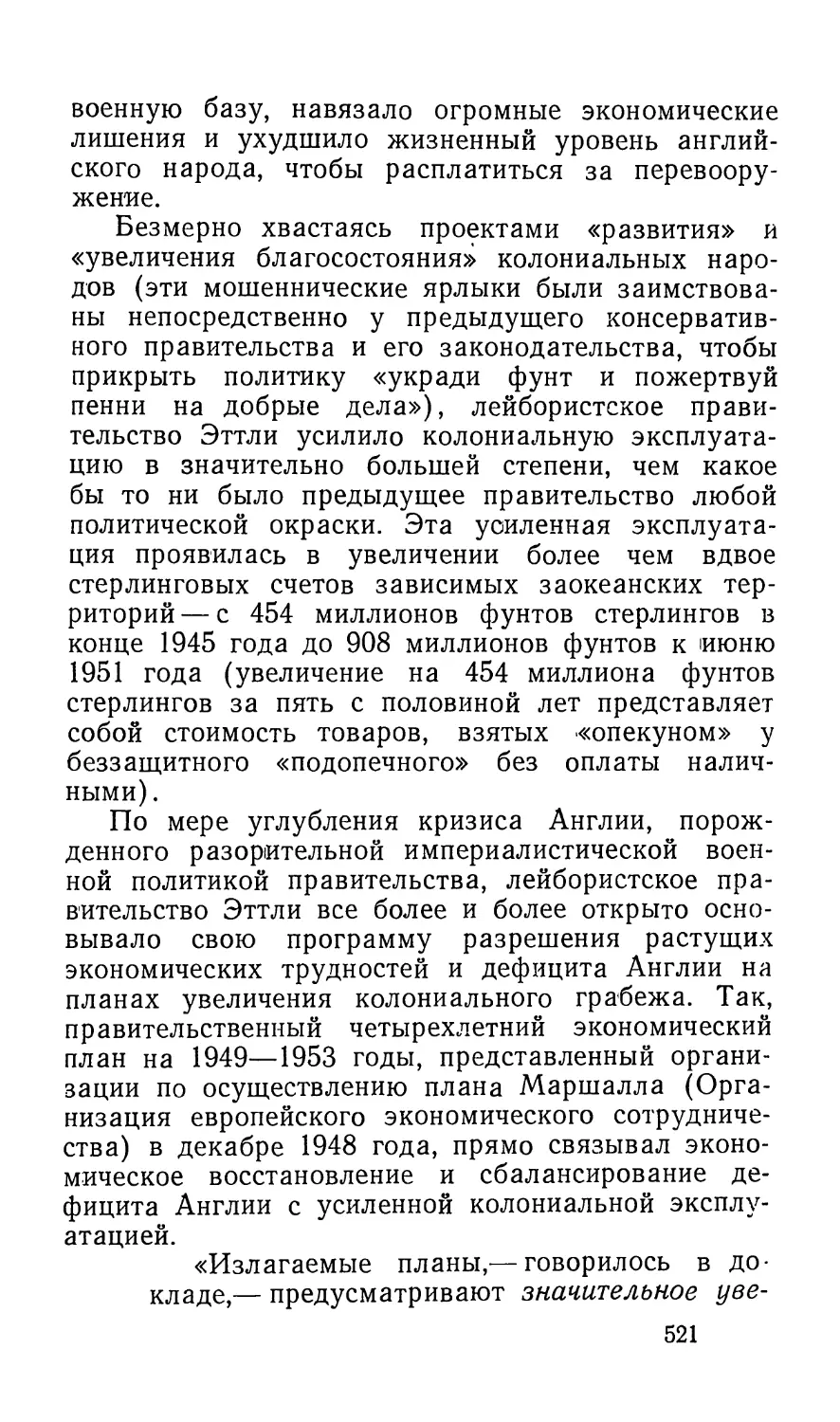

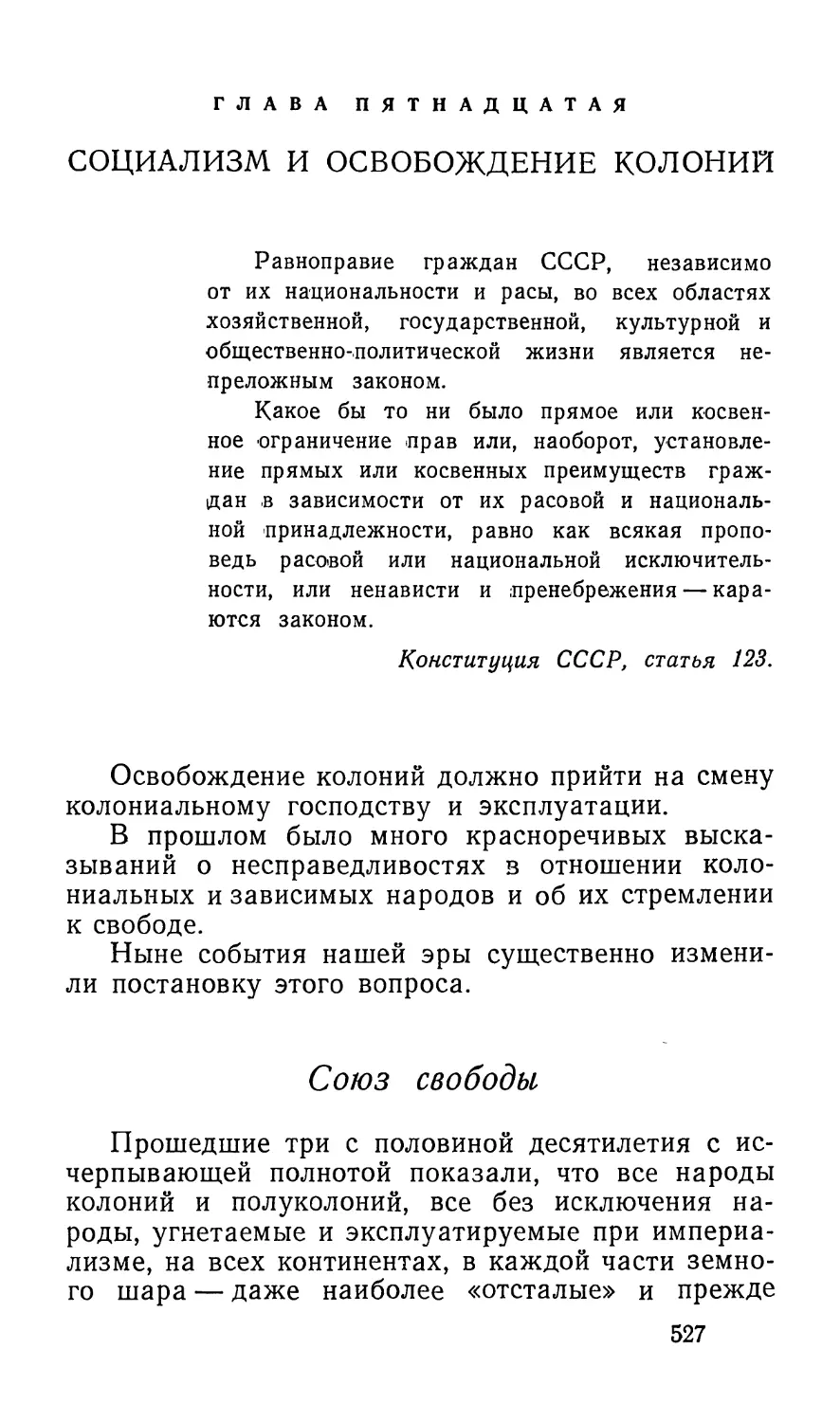

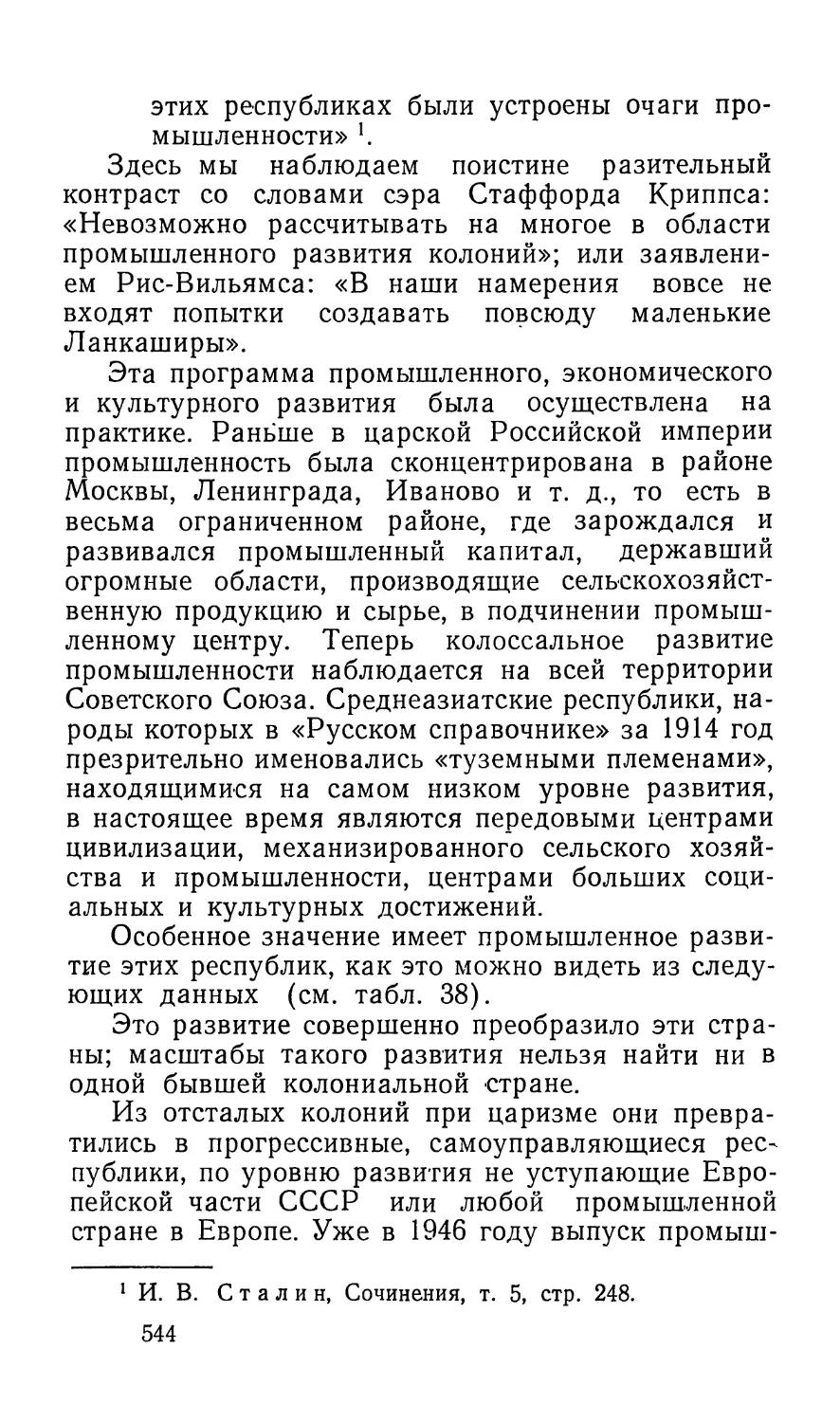

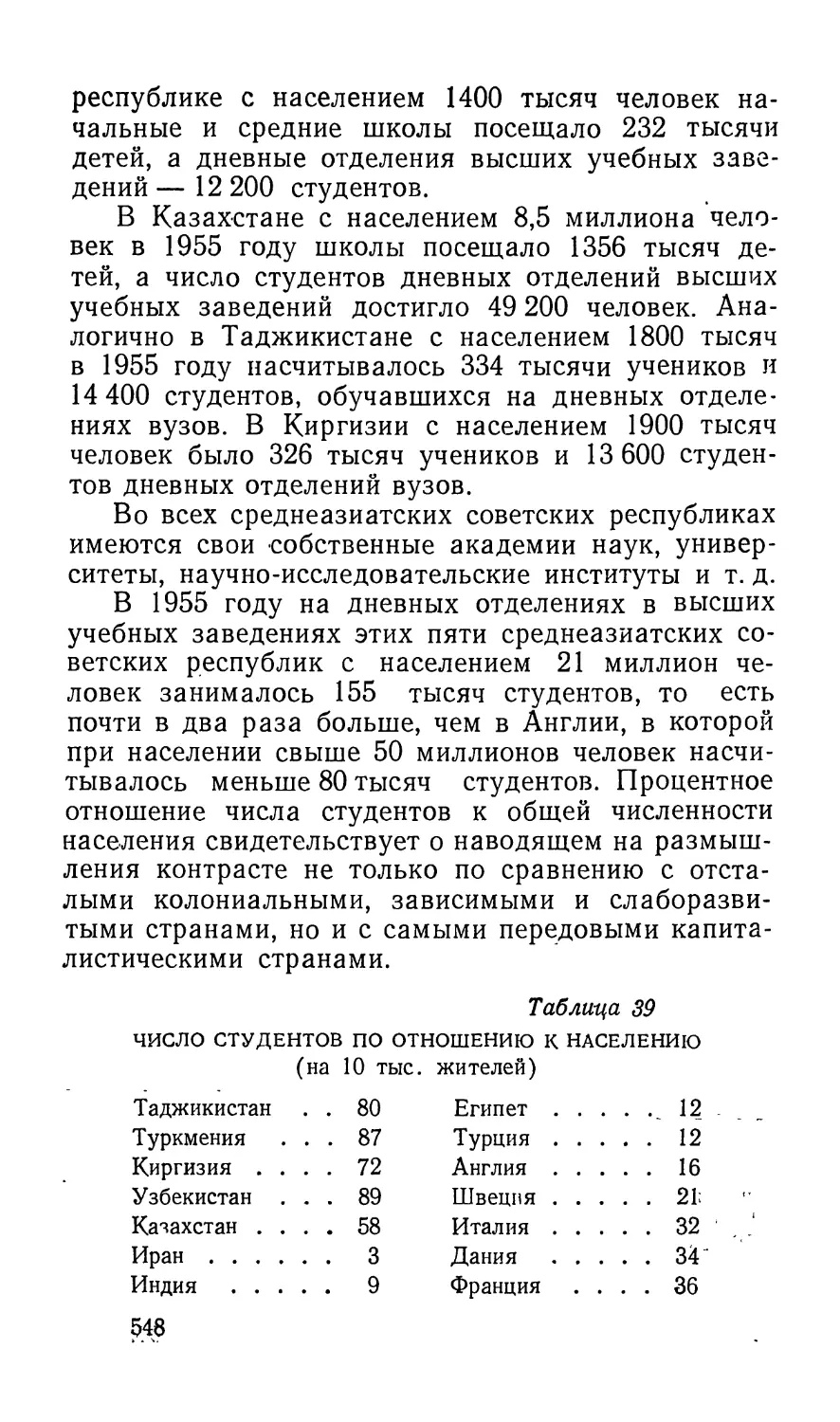

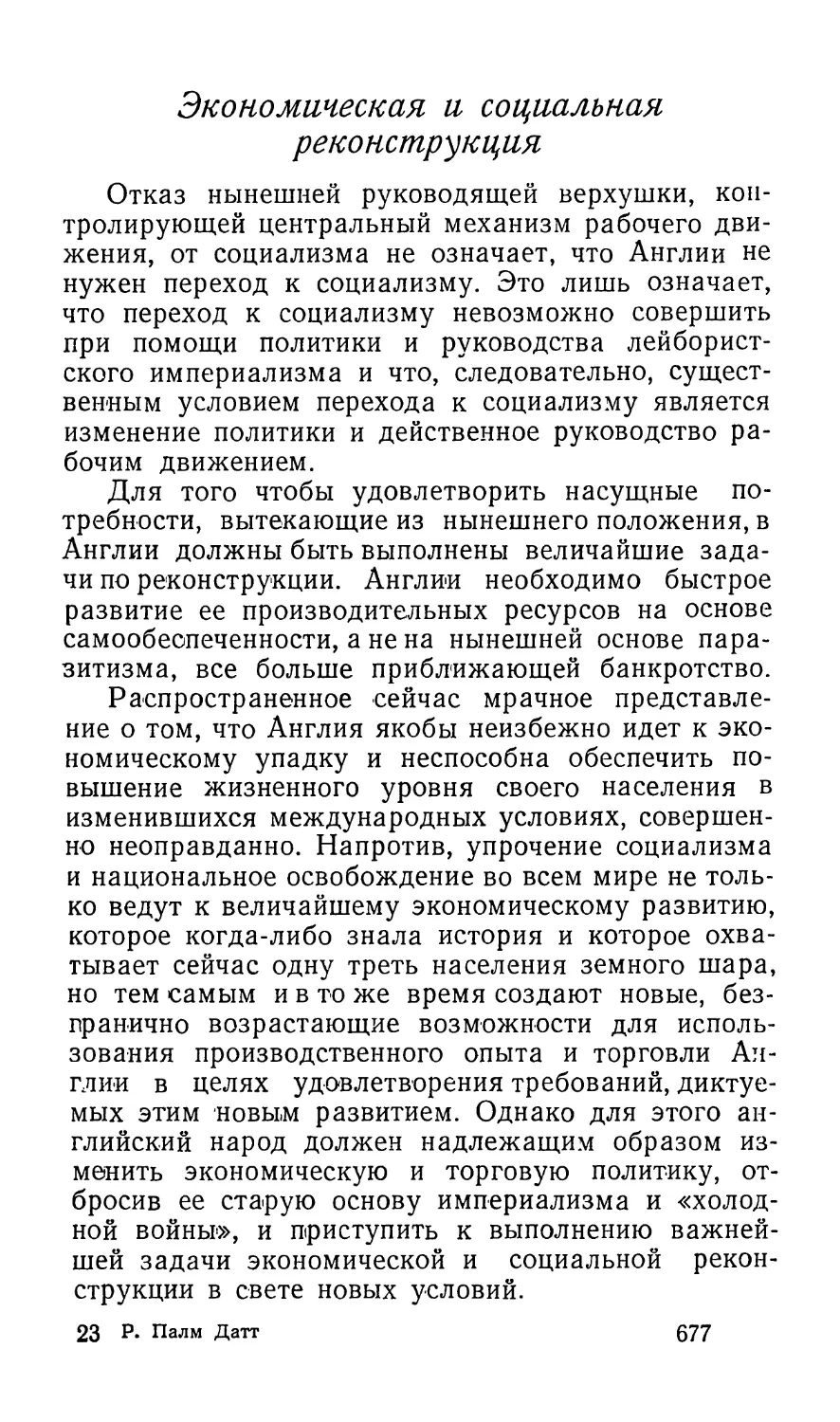

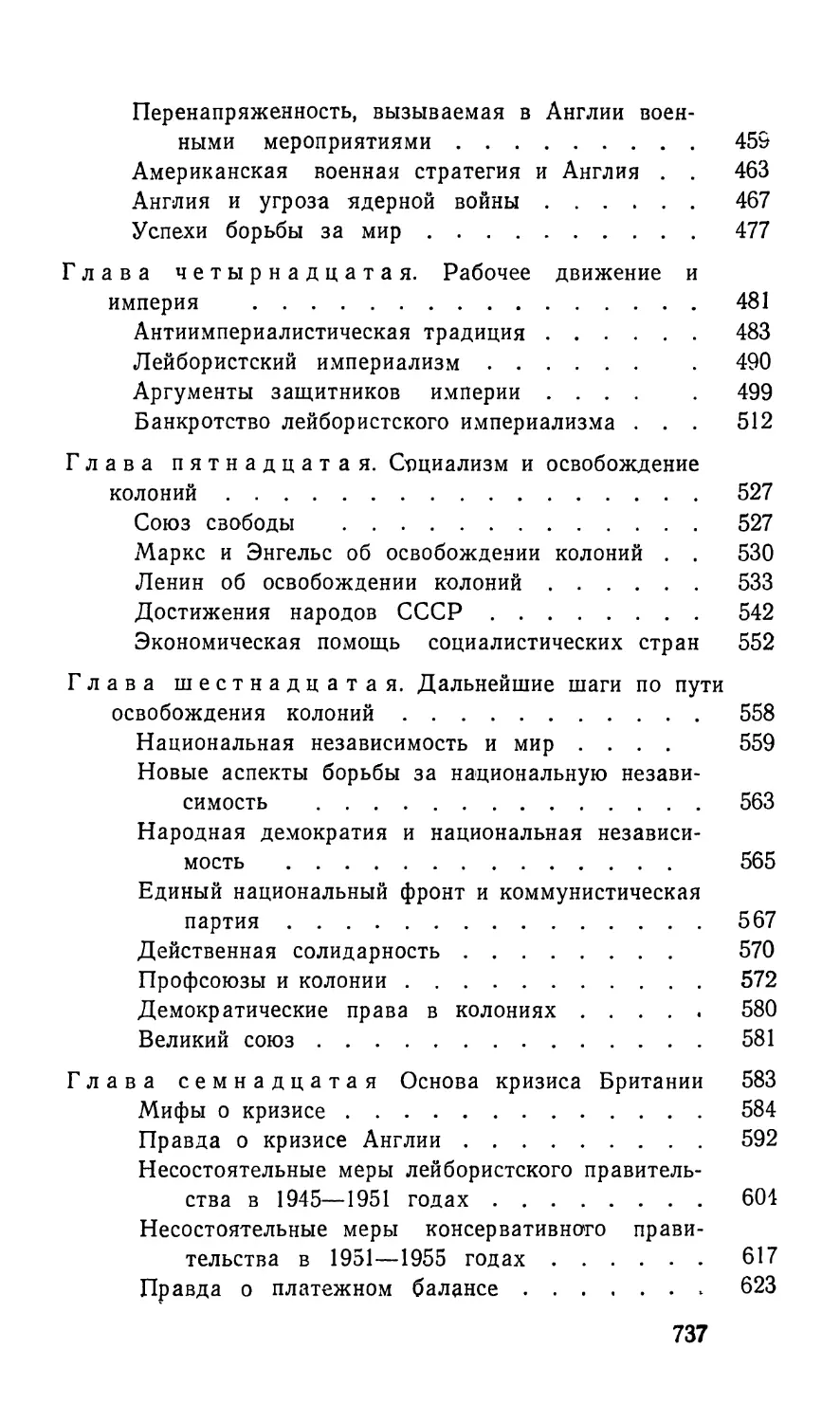

Таблица 3

БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1950 ГОДУ (расширенная таблица)

Площадь, тыс. кв. миль

Население, млн. человек

Население по подсчету на 1950 г., млн. человек

«Стэтистикл абстрэкт фор Бритиш Коммонуэлс» за 1947 год (с поправками)

Связанные с Англией территории

12 982

1 686

584,7

77,0

617,8

77,0

Итого. .

14 668

661,7

694,8

Но даже в этих расширенных итоговых данных не учтены бывшие итальянские колониальные территории, в 1950 году все еще находившиеся под английским управлением \ и Эфиопия, втянутая в английскую сферу влияния после англо-эфиопского соглашения 1944 года. В этой стране находятся английские технические и административные советники, хотя в последние годы туда стали усиленно проникать американцы. Не учтены также Португалия и португальские колонии, всегда занимавшие вассальную позицию по отношению к Британской империи; Голландия и голландские колонии, тесно связанные с английскими интере-

1 В 1951 году Ливия была провозглашена независимым федеральным королевством под эгидой назначенного по указанию Англии правителя. При этом было заключено англоливийское финансовое соглашение. В Ливию были посланы английские экономические и финансовые советники и генеральные контролеры. Англия выделила субсидию для сбалансирования бюджета Ливии, предусмотрев включение последней в стерлинговый блок. Поэтому с 1951 года «королевство Ливию» следует включить в список «территорий, связанных с Британской империей». Даже на последних этапах существования английских империалистов их экспансионистские аппетиты не исчезли.

47

сами («Ройял Датч шелл» и «Юнилевере»), или особое положение таких стран, как Норвегия и Дания, которые экономически тесно связаны с Англией и стерлинговой зоной.

Стерлинговая зона — хотя она и не имеет конституционного статуса, как это принято в отношениях между государствами, — является во многих случаях более точным, чем конституционные формы, показателем для суждения о размерах фактической сферы влияния английского империализма при современных международных отношениях. Часто термин «стерлинговая зона» используют в обиходе в качестве своего рода дипломатического псевдонима Британской империи в самом широком значении этого понятия, а также стран, входящих в ее орбиту (исключая Канаду) г.

Эта неопределенность рубежей и границ является характерной чертой реальной политики современного империализма, при котором статус непосредственно управляемой колонии часто переходит в статус косвенно управляемого протектората, сателлита или полуколонии, а затем в статус сферы влияния или зависимой страны наряду с множеством промежуточных гибридных форм и вариантов. Этот сложный характер современных империалистических отношений приобретет особое значение, когда нам придется рассматривать положение самой Англии и Британской империи под углом зрения подрывного влияния и господства более могущественного американского империализма.

1 Официальное определение «стерлинговой зоны» включает, помимо Соединенного Королевства: «а) зависимые заморские территории Соединенного Королевства (колонии, протектораты, находящиеся под покровительством Англии государства, подмандатные территории и т. д.); б) другие страны содружества (в том числе Южную Родезию, но исключая Канаду), Ирландскую Республику, Бирму, Ирак, Иорданию и Исландию» («Платежный баланс Соединенного Королевства» за 1948—1951 годы, апрель 1951 года, стр 28).

48

„Белые" доминионы 1

Независимо от того, проведены ли границы на более широкой или на более узкой основе, Британская империя охватывает очень широкий круг стран и народов, связанных с метрополией самыми различными формами отношений.

Территория Соединенного Королевства составляет 94 тысячи квадратных миль, или V140 часть площади империи, а население — 50 миллионов человек, или V12 часть населения империи (если взять империю в более узком смысле, в пределах ее официальных границ). Это означает, что заморские территории империи в сто сорок раз 1 Термин «доминион» был впервые применен по отношению к Канаде, когда законом о североамериканских территориях Англии от 1867 года была создана федерация канадских провинций. Австралия была провозглашена «содружеством», когда в 1901 году - австралийские колонии были объединены в федерацию. Южная Африка была объявлена как «союз» английским законом от 1909 года. Вообще термин «доминион» стал распространяться на все самоуправляющиеся территории с белым населением или на территории, где белое меньшинство было правящим. Требование доминионов о предоставлении им официального статуса суверенных государств во внешних делах (хотя на практике они согласовывают свою политику с Соединенным Королевством) было признано после первой мировой войны, когда они самостоятельно подписали Версальский договор. Юридическое определение «статус доминиона» было сформулировано на имперской конференции 1926 года и включено в Вестминстерский статут в 1931 году. Когда после второй мировой войны Индии, Пакистану и Цейлону были навязаны новые конституционные режимы, эти страны тоже обозначались общим термином «доминионы» (хотя Индия в 1950 году формально провозгласила себя республикой внутри содружества и признает короля— а теперь королеву — «главой содружества»). После того как этим азиатским странам был предоставлен «статус доминиона», Канада стала возражать против того, чтобы ее впредь именовали «доминионом». Вместо «доминиона» Канада приняла в 1952 году название «государства короны». Нет необходимости прослеживать все эти многочисленные изменения и украшения в конституционной номенклатуре, ибо это лишь осложнило бы вопрос, поэтому для удобства в данной книге принят употребляемый в обиходе термин «доминион».

49

больше территории метрополии, а их население — в двенадцать раз больше населения метрополии.

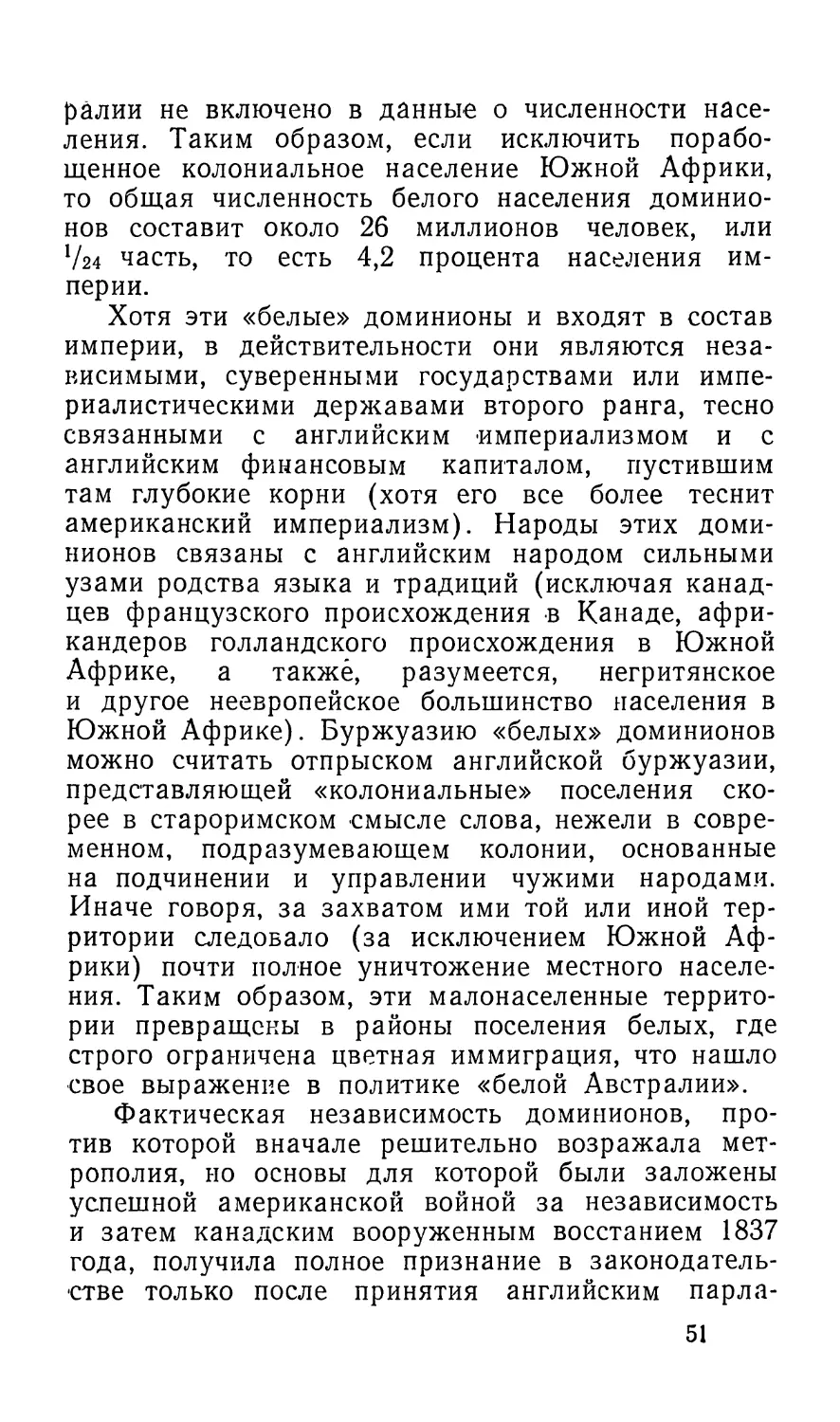

«Белые» доминионы—Канада, Австралия, Новая Зеландия и Южно-Африканский Союз (последний именуется «белым» только потому, что им управляет белое меньшинство, и этот термин не имеет никакого отношения к негритянскому и другому неевропейскому большинству, лишенному прав) — имеют площадь в 7,2 миллиона квадратных миль, что составляет больше половины площади всей империи, с населением в 36 миллионов человек, или 1/п часть населения империи.

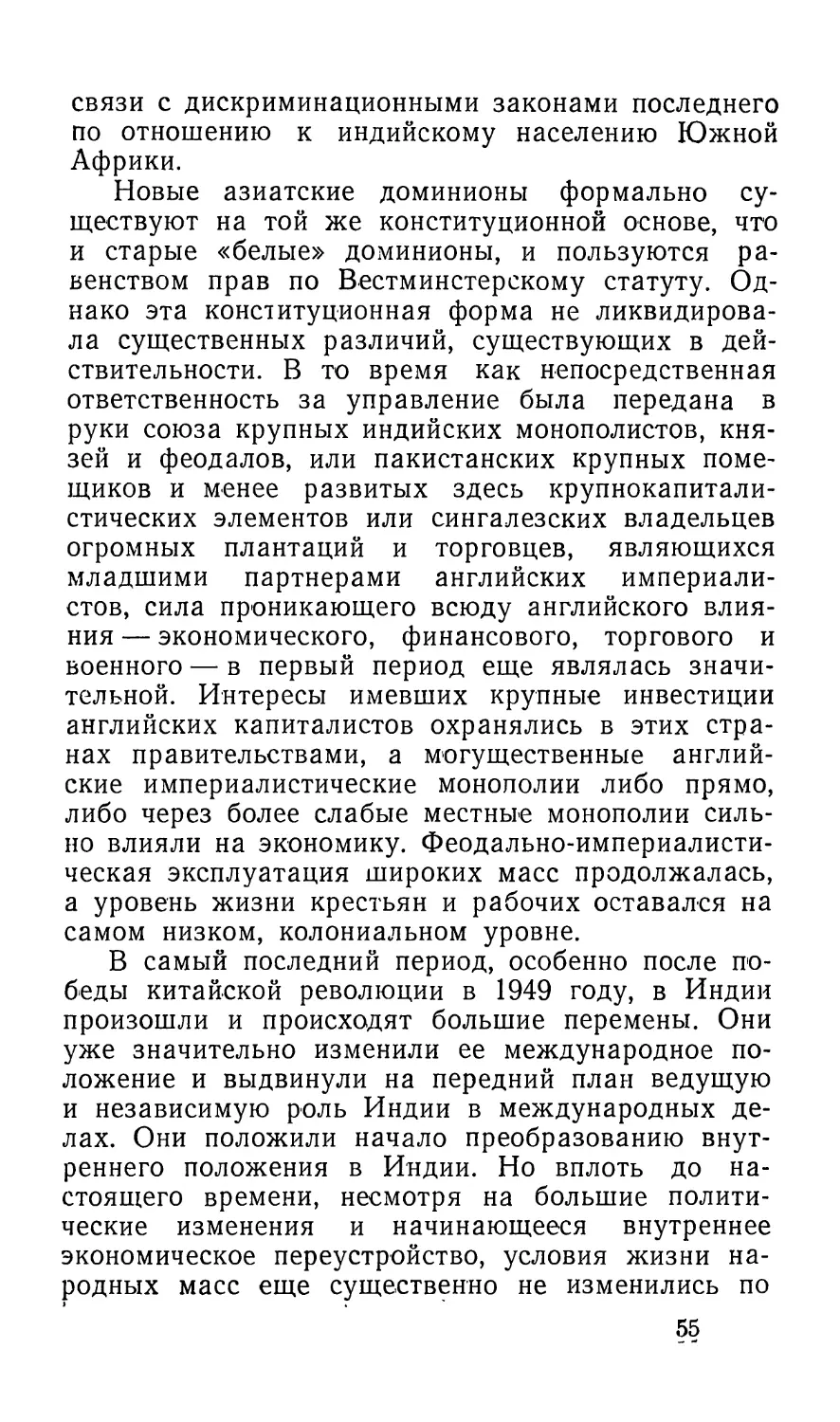

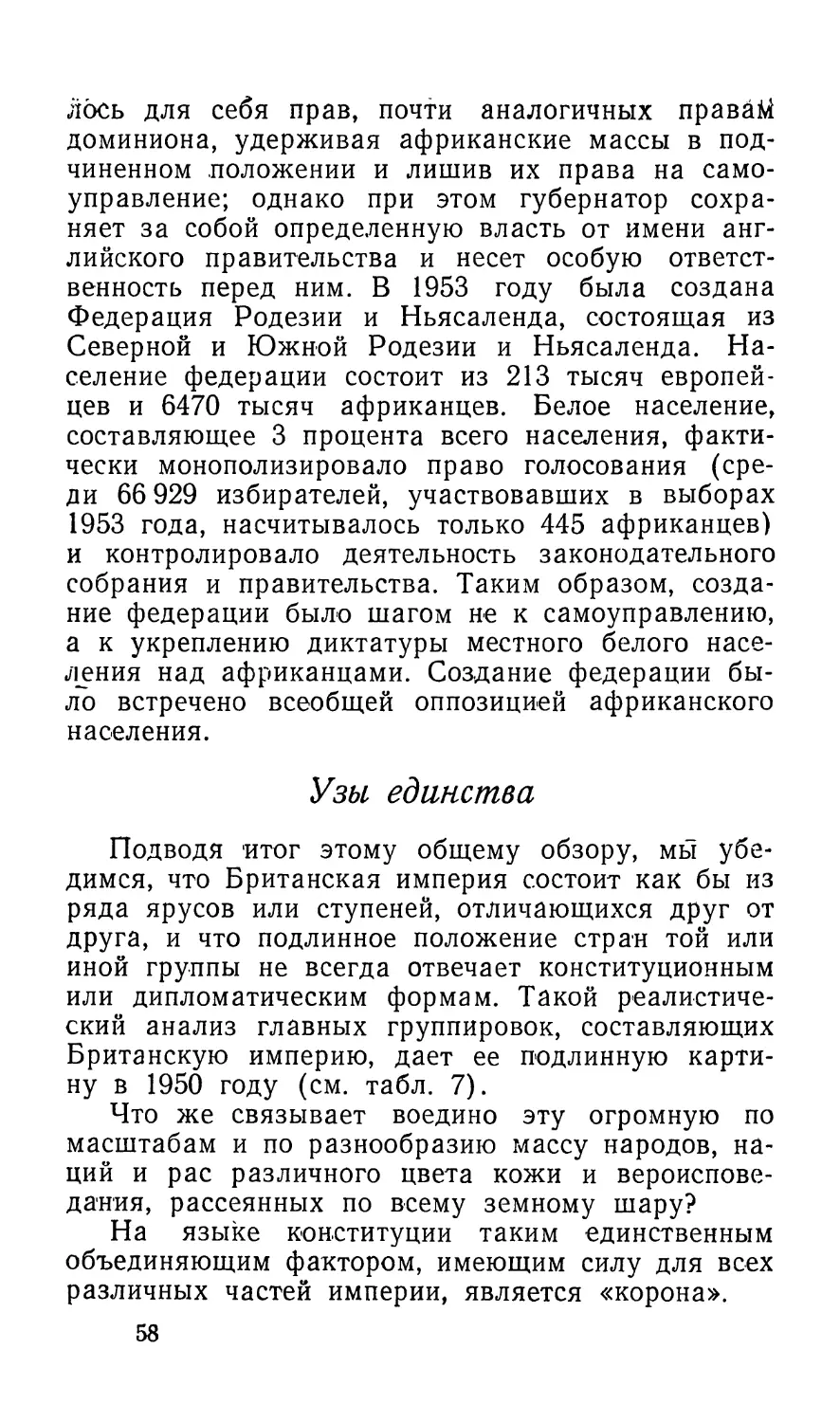

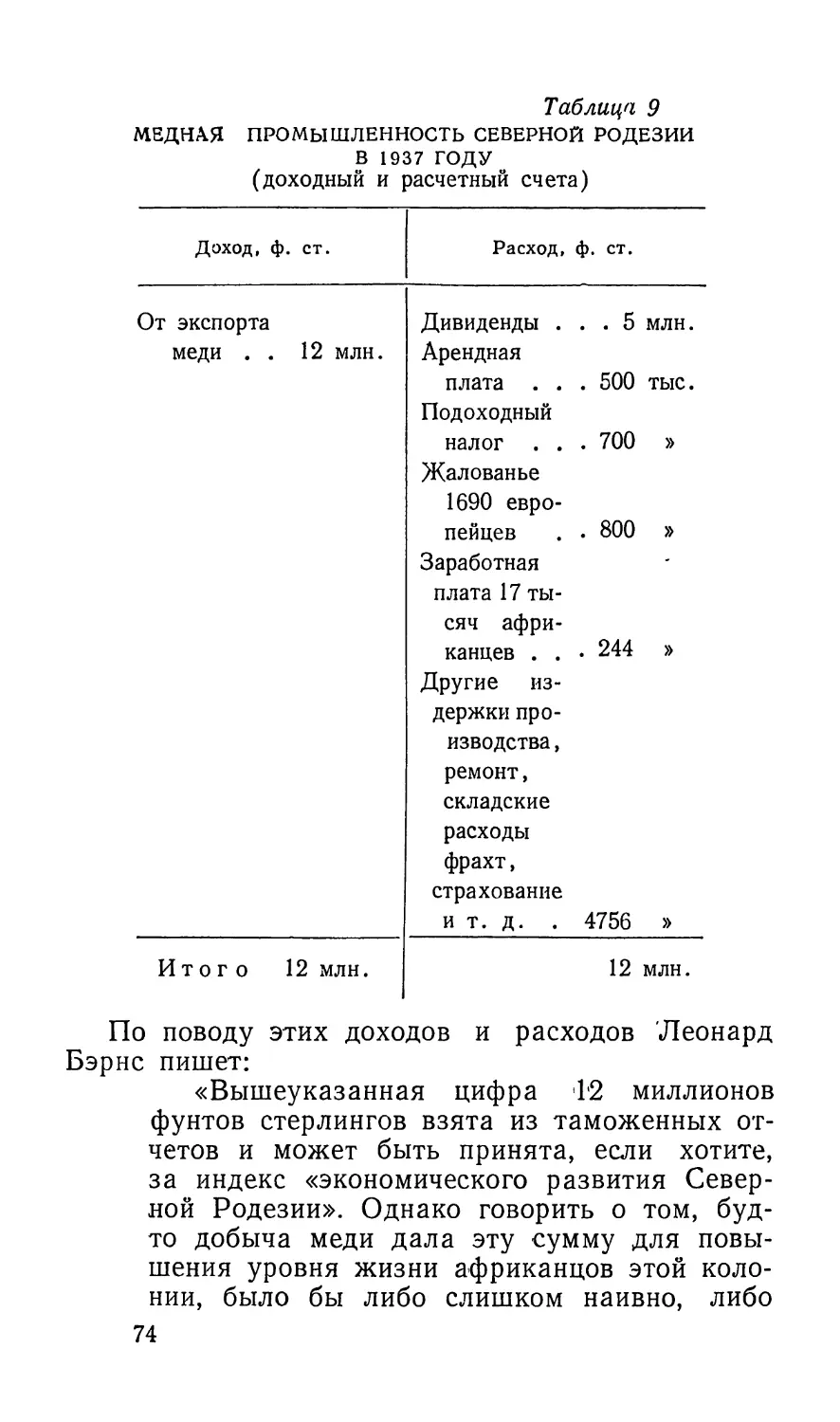

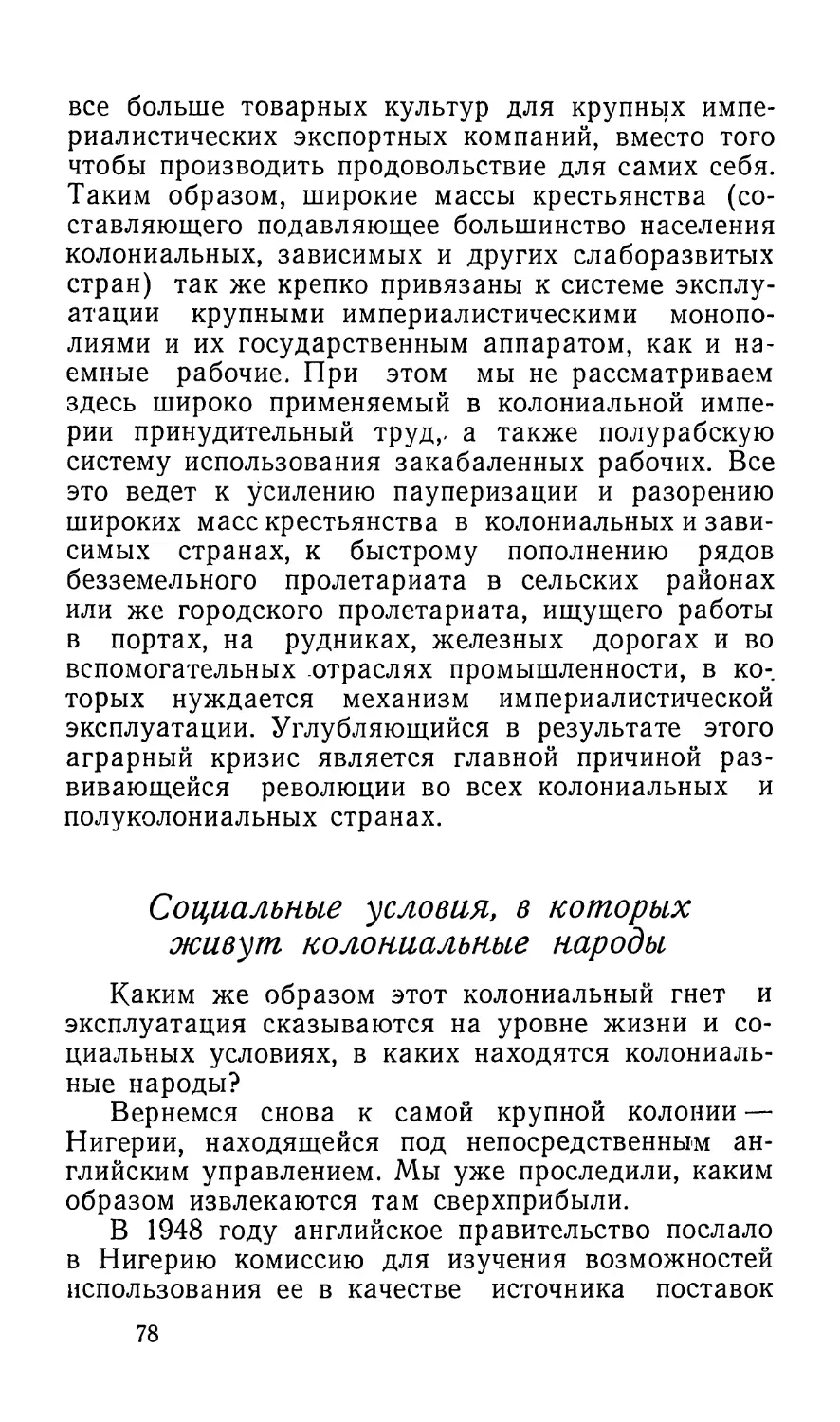

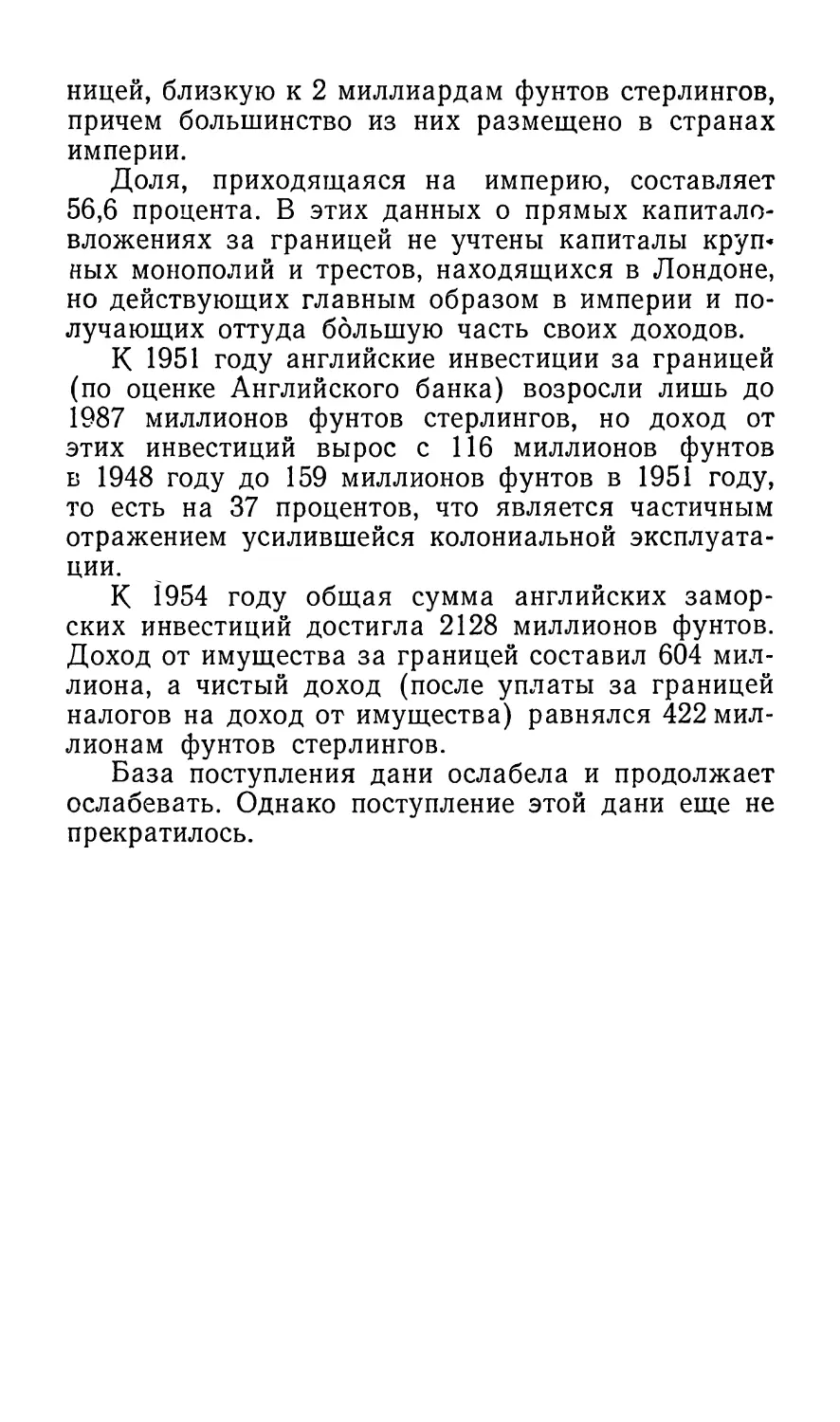

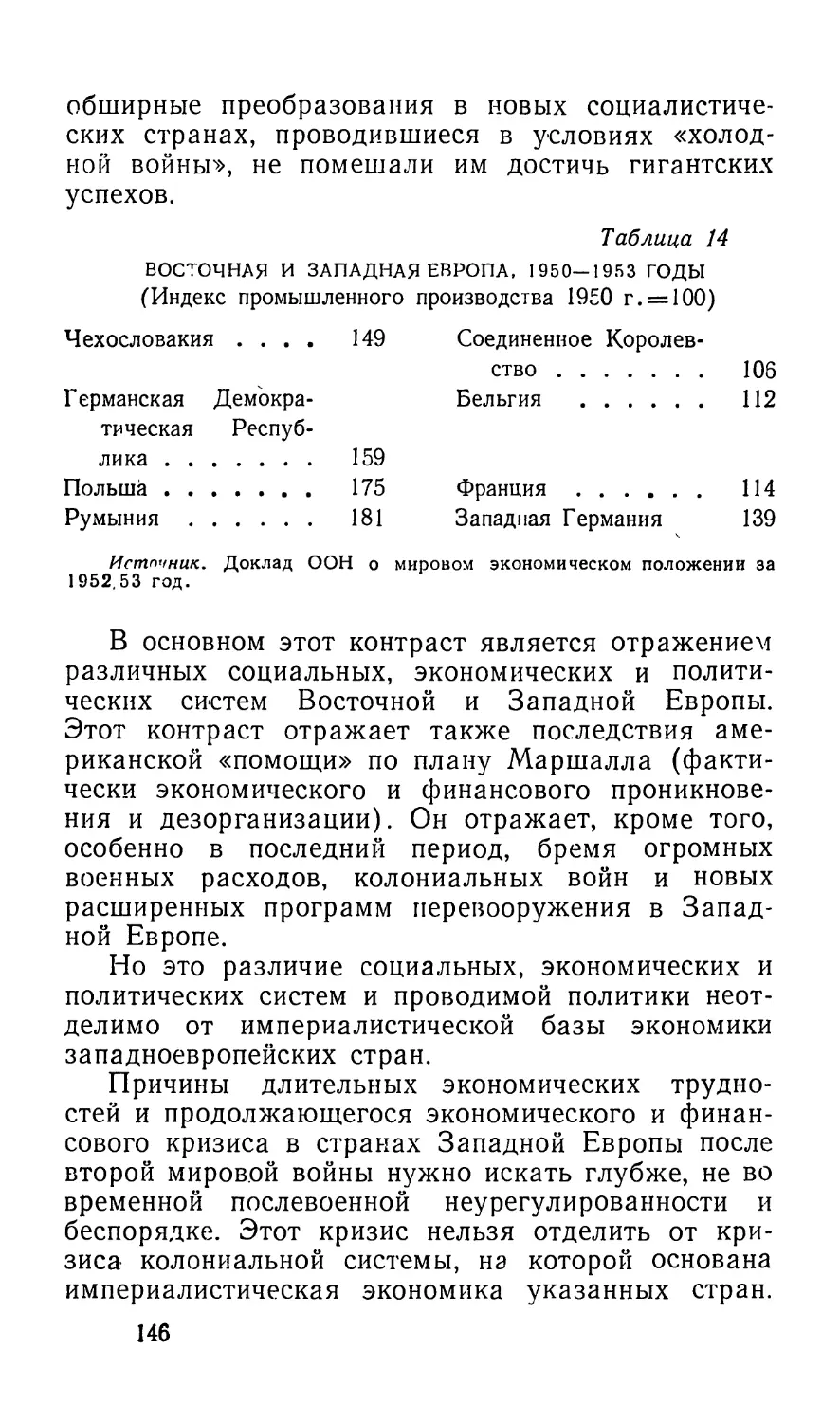

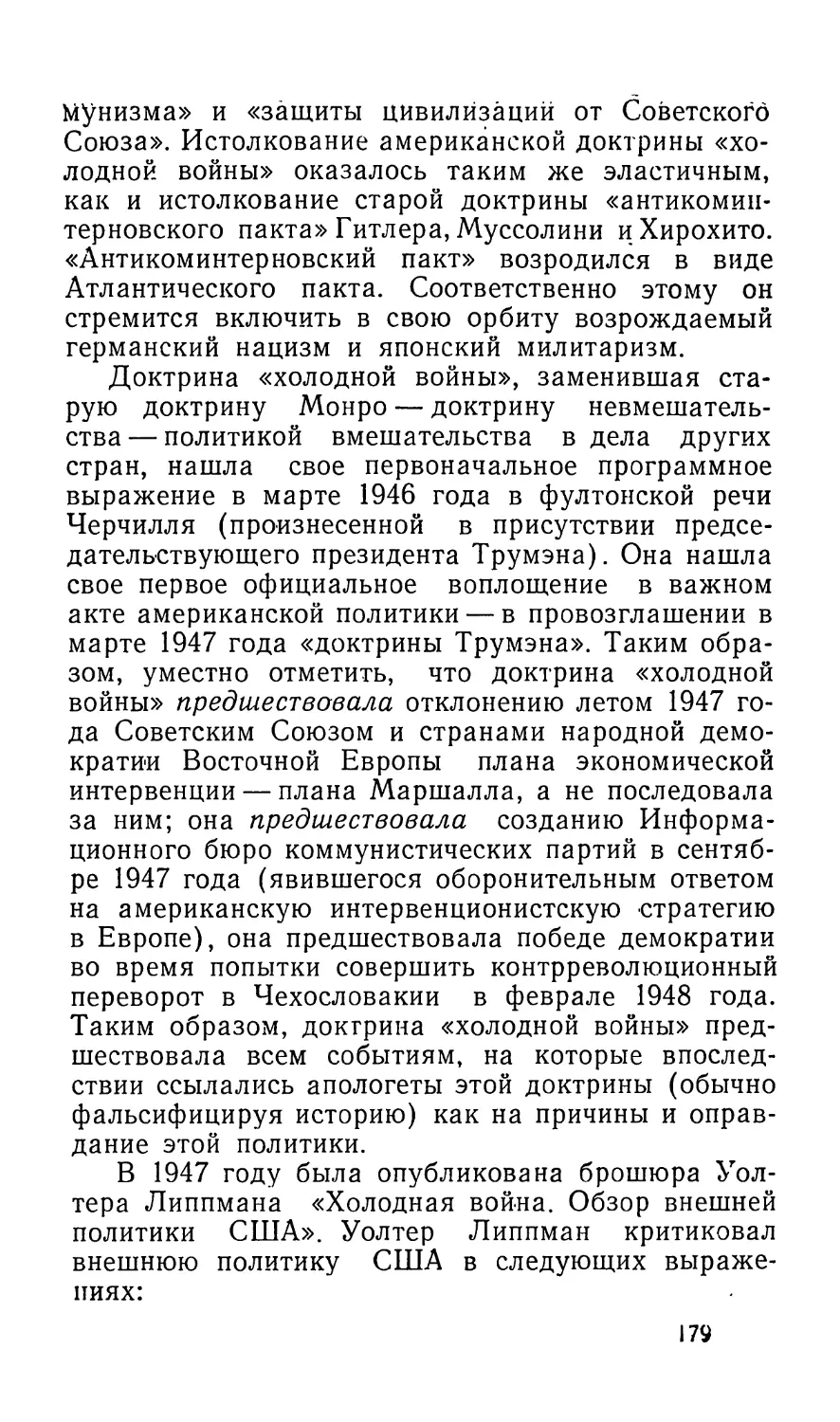

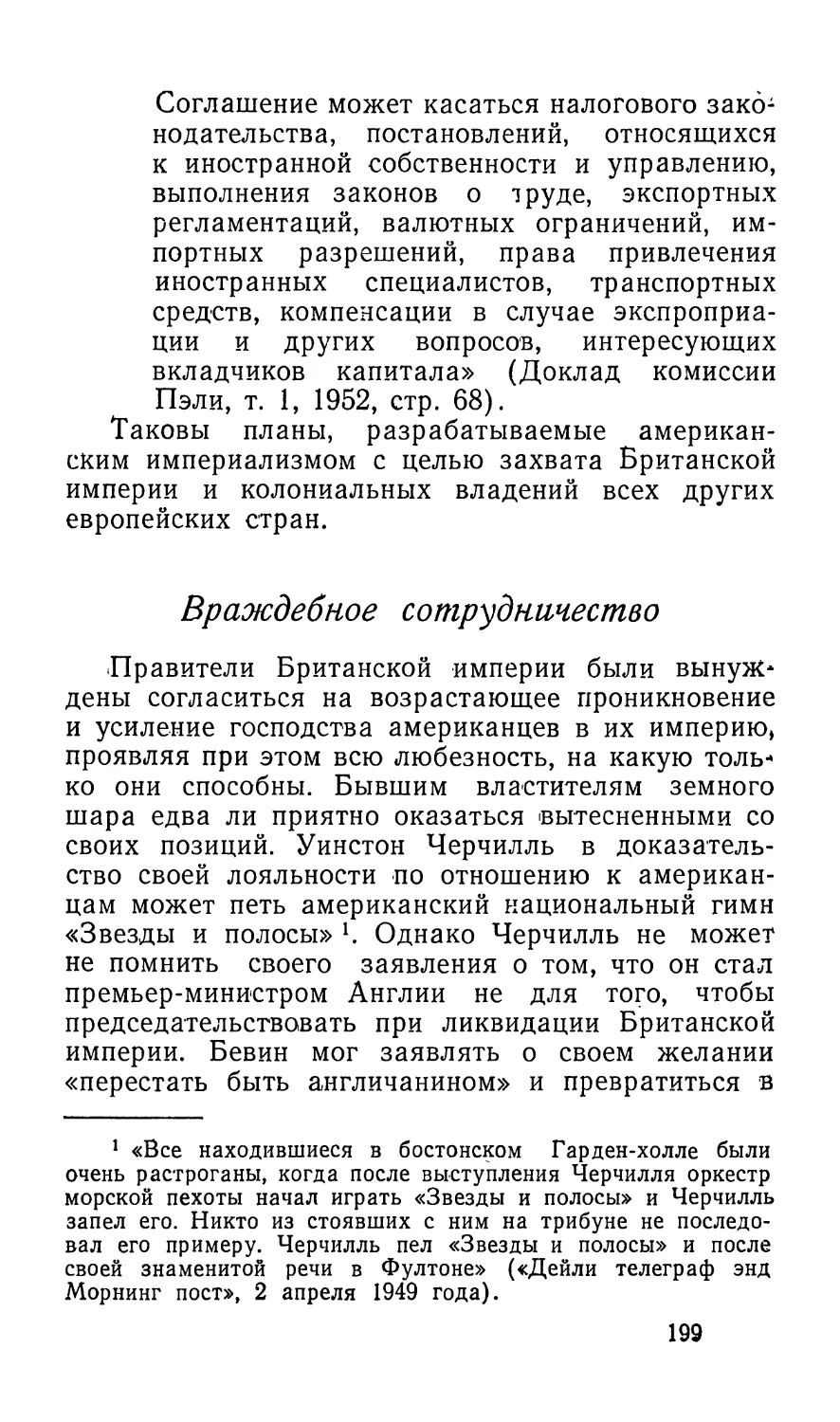

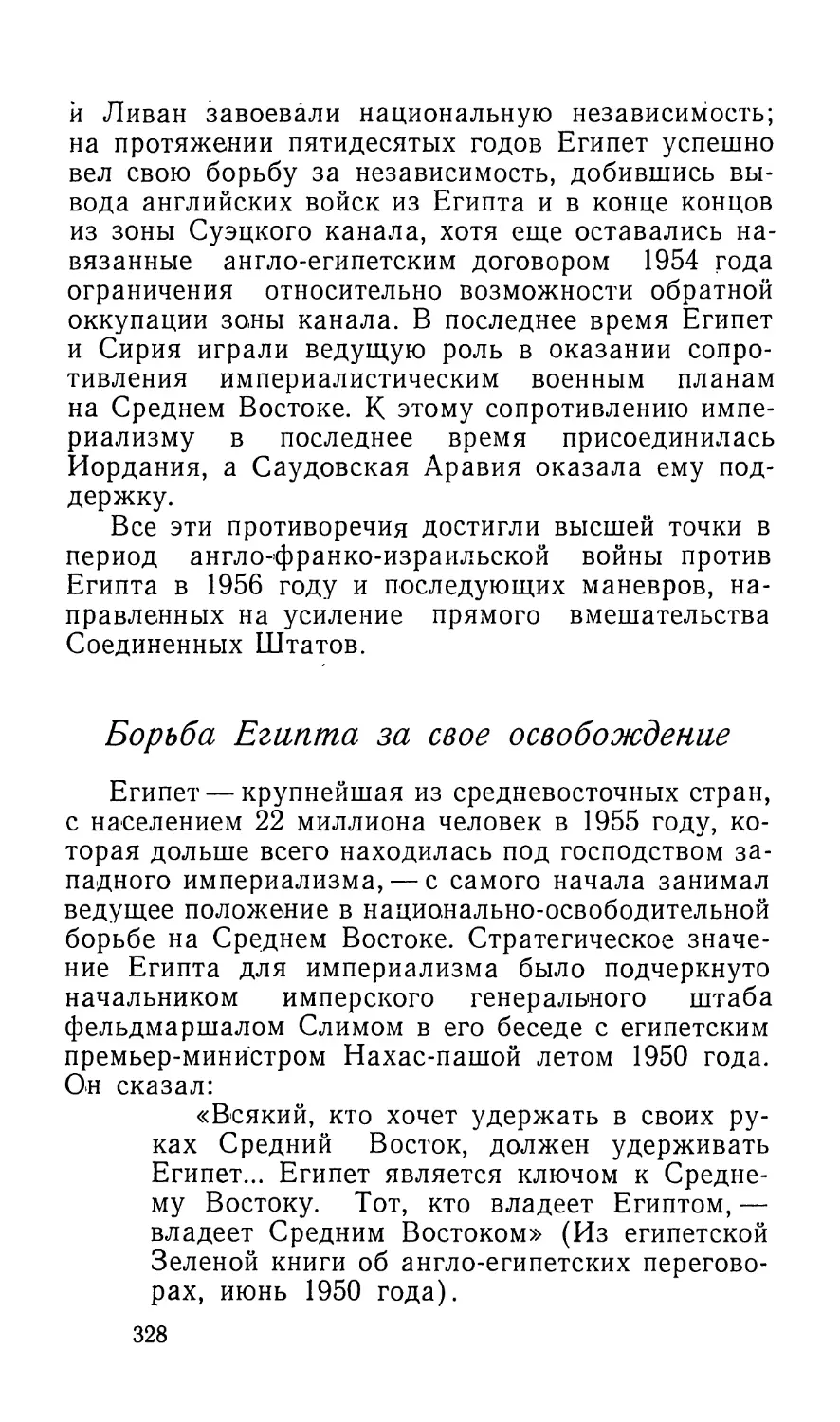

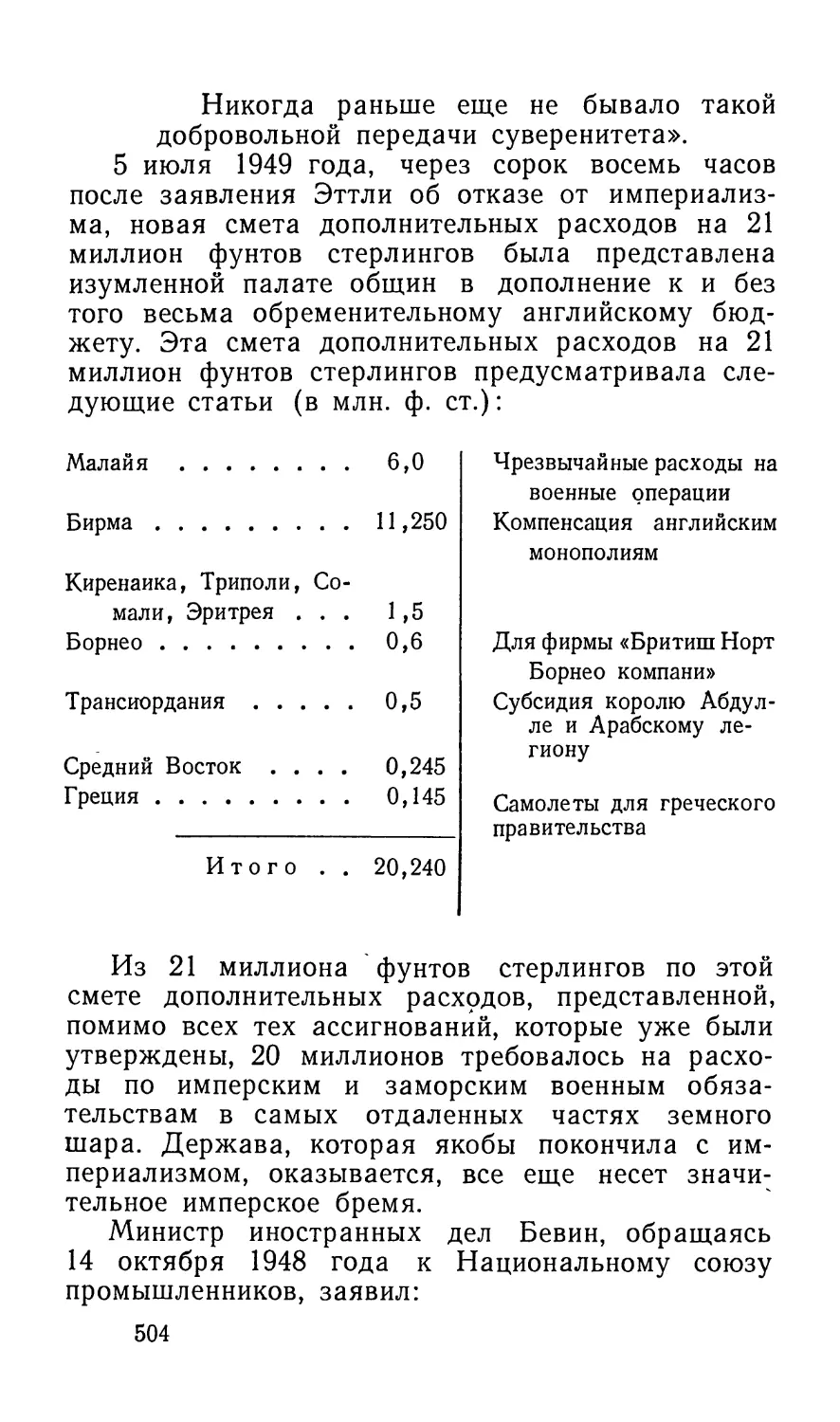

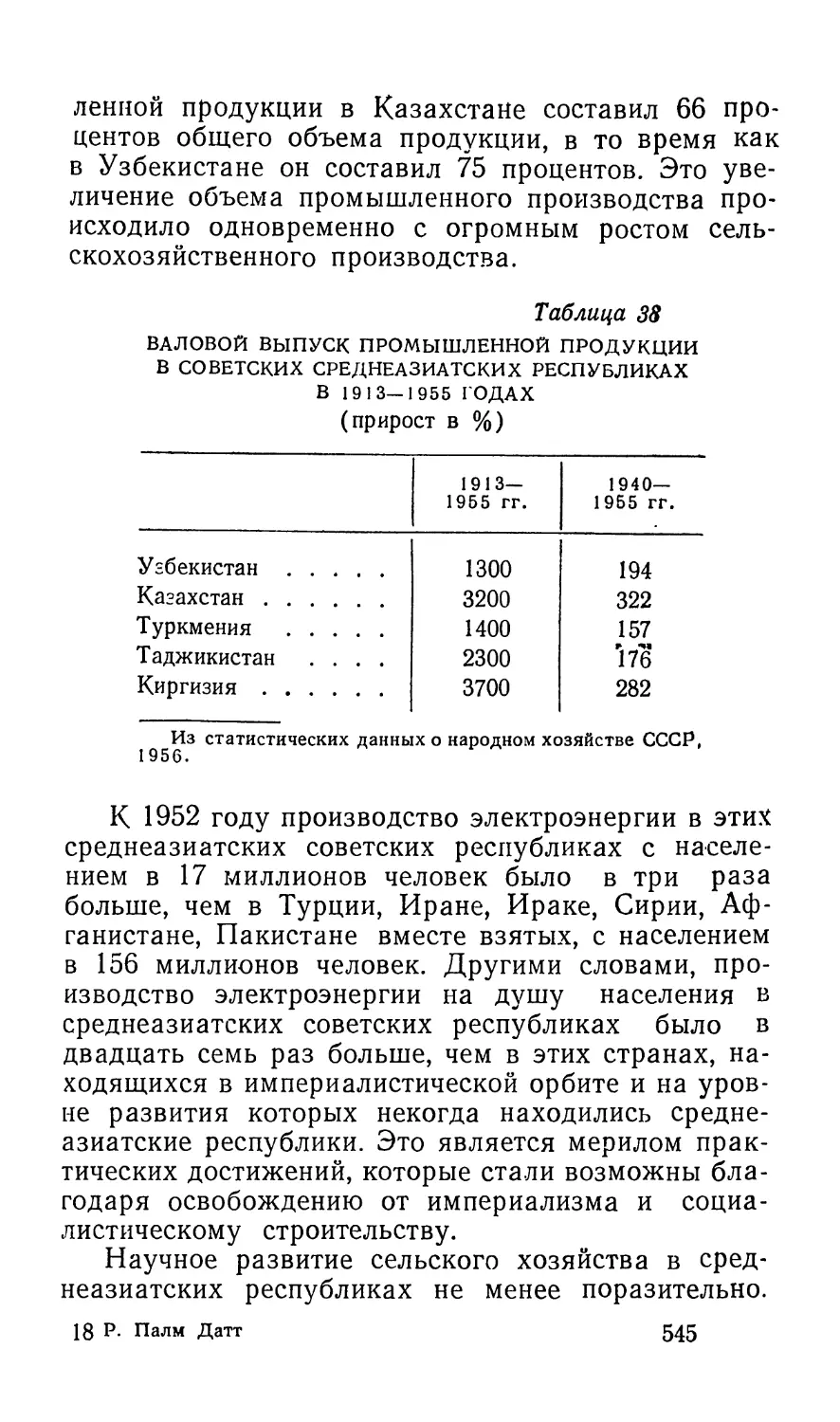

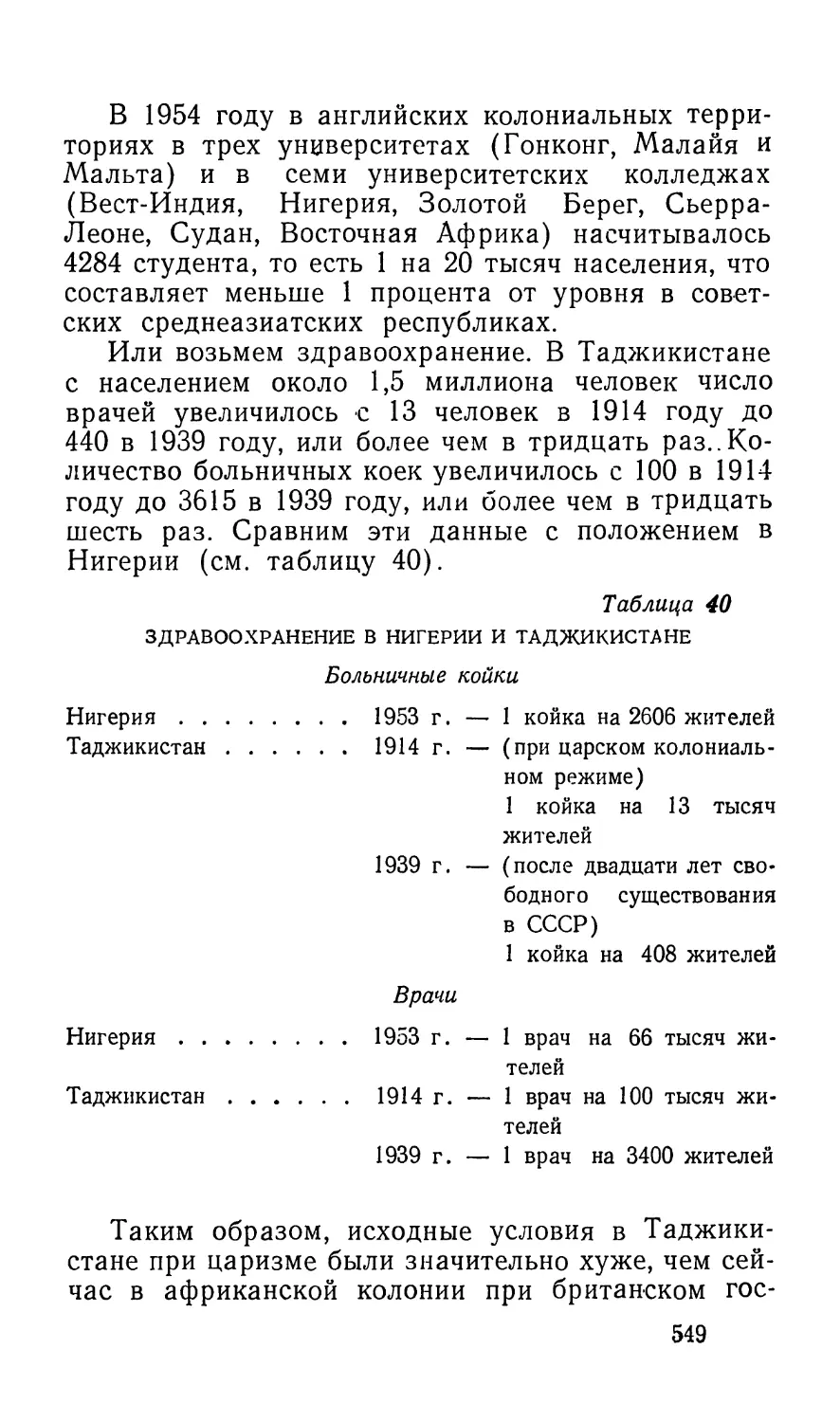

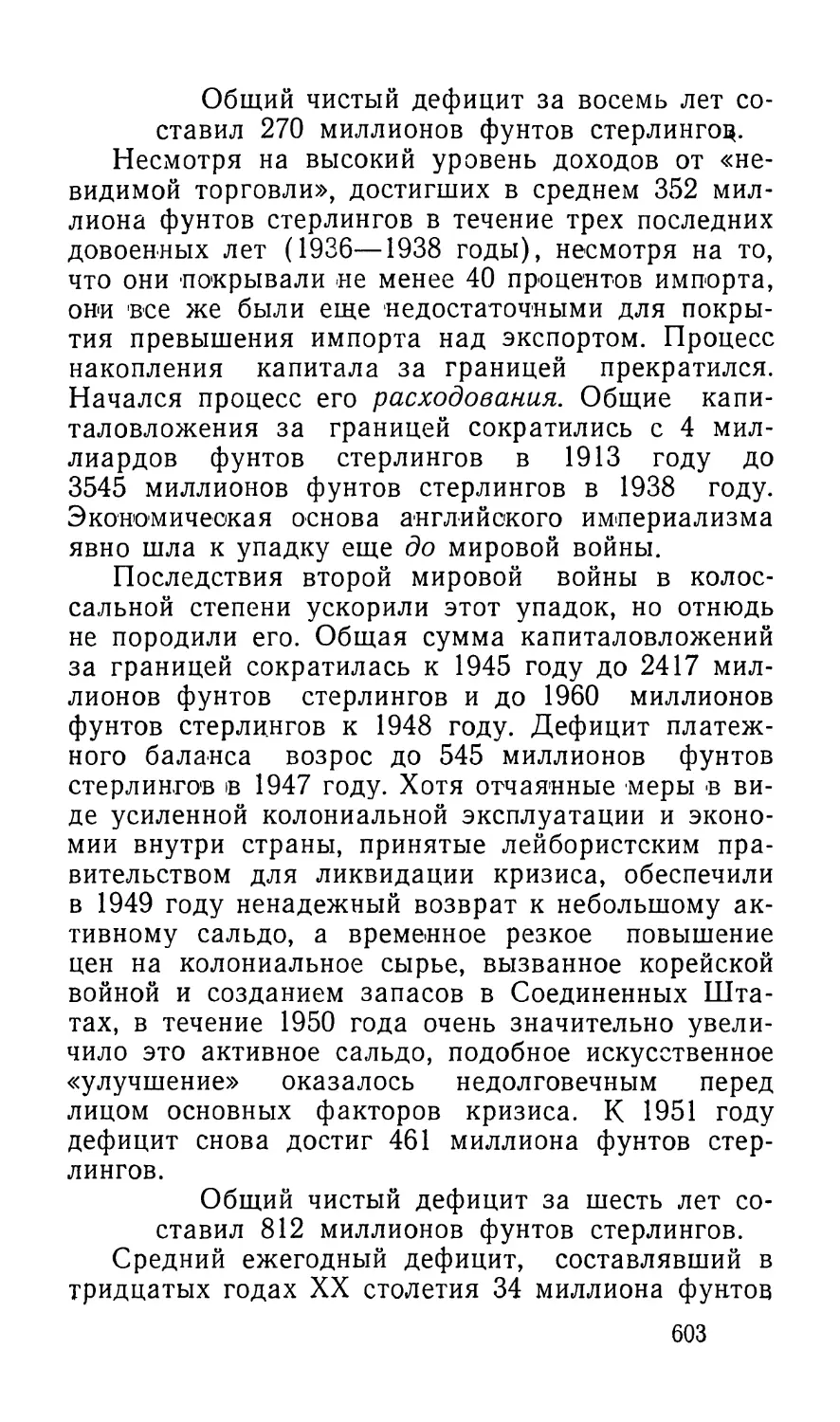

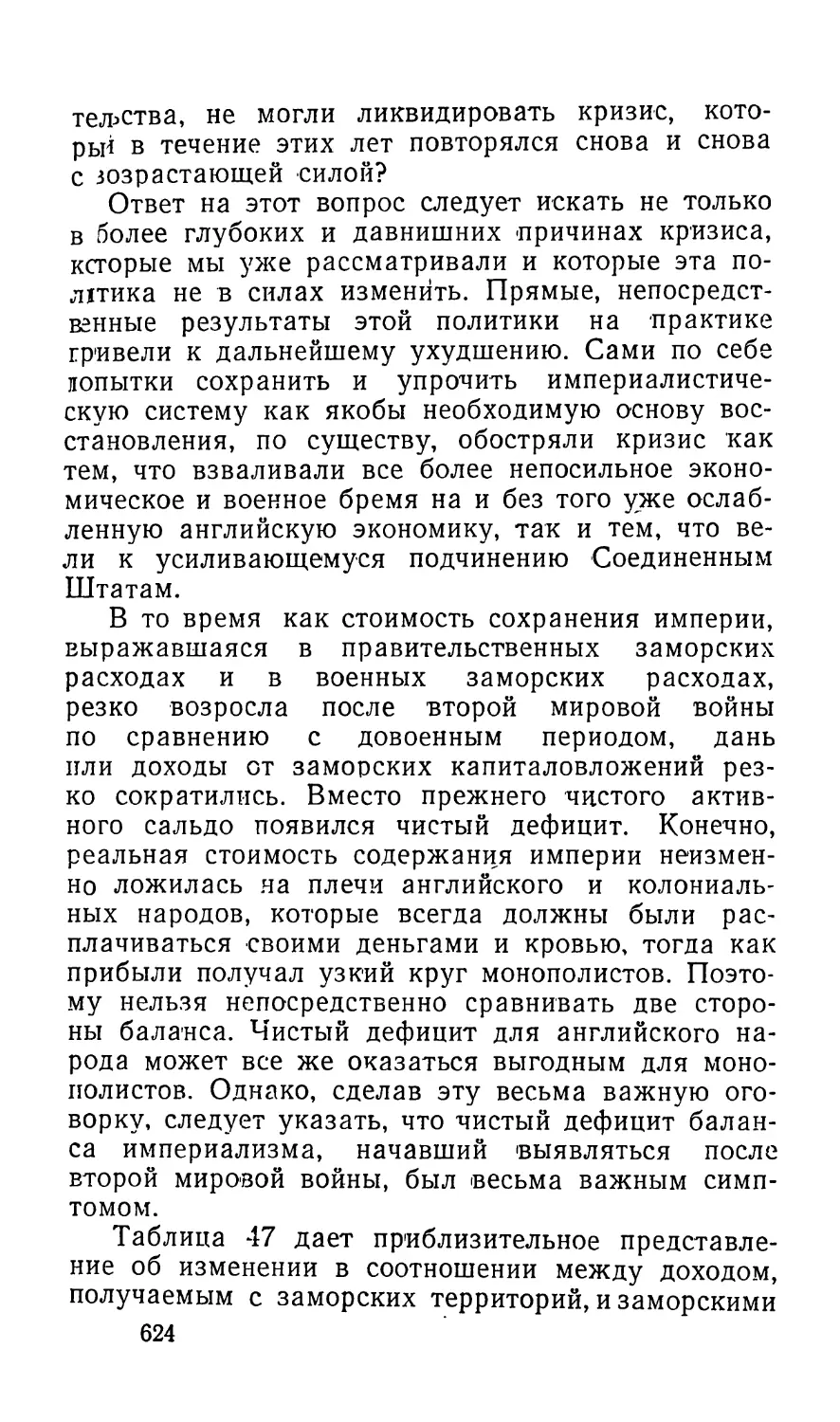

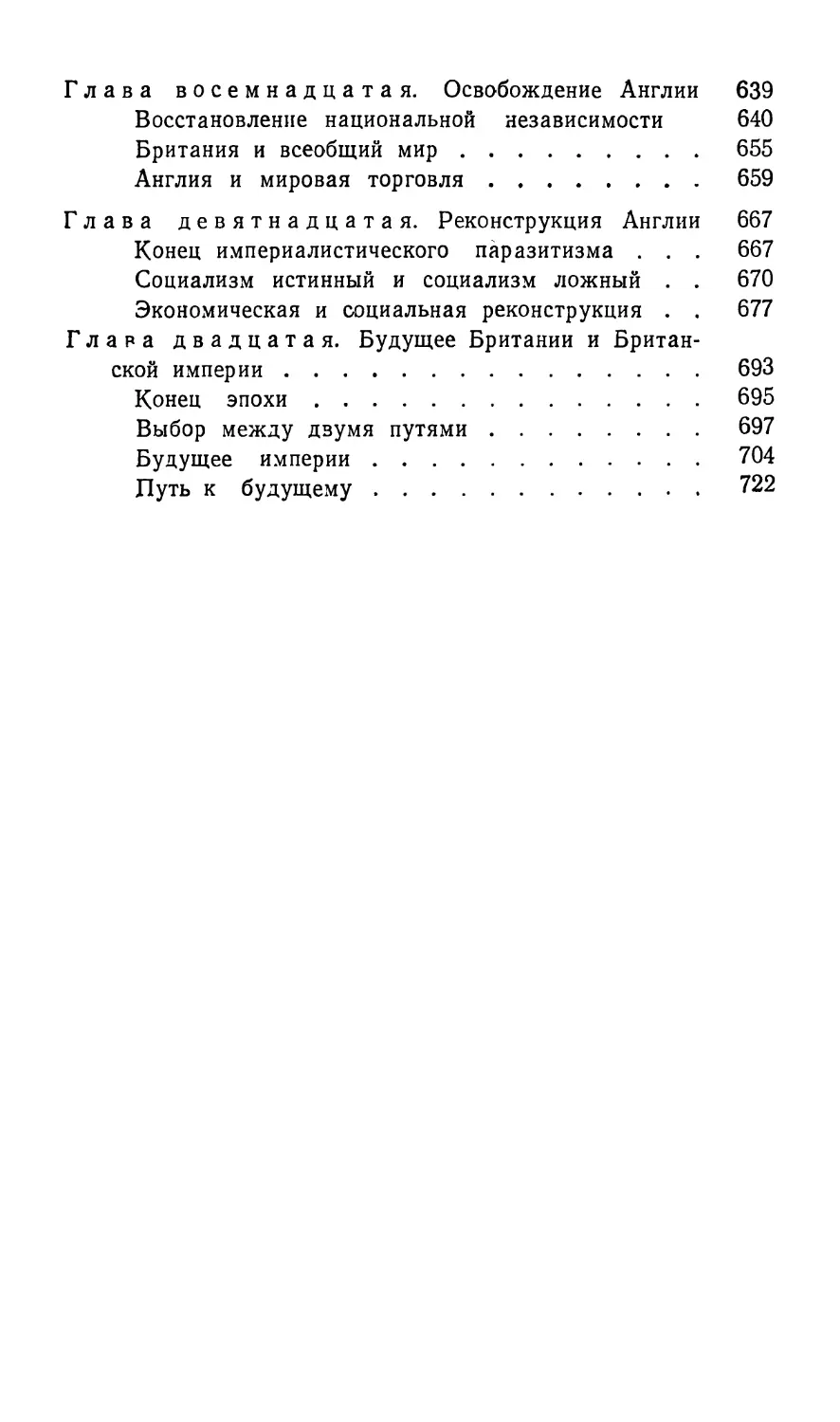

Таблица 4 «БЕЛЫЕ» ДОМИНИОНЫ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ В 1950 ГОДУ

Площадь, кв. мили

Население, тыс. человек,

Канада

3 690 410

13 931

Австралия*

2 974 581

8 126

Новая Зеландия*

103 416

2 000

Южно-Африканский Союз**

472 494

12 320

Итого

7 240 901 |

36 377

Источник. Данные о площади взяты из «Стэтистикл абстрэкт фор Бритиш Коммонуэлс» за 194 7 год. Данные о численности населения взя!Ы из «Поли!икл хэндбук ов уорлд» за 195! год.

* Исключая подмандатные территории. См. табл. 6.

** Исключая Юго-Западную Африку.

Хотя эти четыре старых доминиона представлены здесь как «беглые» доминионы, в Южно-Африканском Союзе это относится лишь к белому правящему меньшинству; негры, азиатское и цветное население насчитывают там около 10 миллионов человек (по переписи 1946 года европейцев там насчитывалось 2 372 690 человек и неевропей- цев — 9 045 659 человек). В Новой Зеландии имеется 116 тысяч маори. Число аборигенов Авст-

50

ралии не включено в данные о численности населения. Таким образом, если исключить порабощенное колониальное население Южной Африки, то общая численность белого населения доминионов составит около 26 миллионов человек, или V24 часть, то есть 4,2 процента населения империи.

Хотя эти «белые» доминионы и входят в состав империи, в действительности они являются независимыми, суверенными государствами или империалистическими державами второго ранга, тесно связанными с английским империализмом и с английским финансовым капиталом, пустившим там глубокие корни (хотя его все более теснит американский империализм). Народы этих доминионов связаны с английским народом сильными узами родства языка и традиций (исключая канадцев французского происхождения в Канаде, африкандеров голландского происхождения в Южной Африке, а также, разумеется, негритянское и другое неевропейское большинство населения в Южной Африке). Буржуазию «белых» доминионов можно считать отпрыском английской буржуазии, представляющей «колониальные» поселения скорее в староримском смысле слова, нежели в современном, подразумевающем колонии, основанные на подчинении и управлении чужими народами. Иначе говоря, за захватом ими той или иной территории следовало (за исключением Южной Африки) почти полное уничтожение местного населения. Таким образом, эти малонаселенные территории превращены в районы поселения белых, где строго ограничена цветная иммиграция, что нашло свое выражение в политике «белой Австралии».

Фактическая независимость доминионов, против которой вначале решительно возражала метрополия, но основы для которой были заложены успешной американской войной за независимость и затем канадским вооруженным восстанием 1837 года, получила полное признание в законодательстве только после принятия английским парла51

ментом Вестминстерского статута в 1931 году. Остатки колониальных отношений в конституционной области не имеют большого значения. Вестминстерский статут определил конституционное положение доминионов и Соединенного Королевства в следующих выражениях (составленных мастером империалистической казуистики лордом Бальфуром):

«Они являются автономными общинами внутри Британской империи с равным статусом и ни в коей мере не подчиняются друг другу в любых внутренних и внешних вопросах, хотя их объединяет общая верность короне. Они свободно объединились как члены Британского Содружества Наций».

Следует отметить, что это определение ловко сочетает названия «Британская империя» и «Британское Содружество Наций». Уильям Фостер в своем известном труде о политической истории Америки следующим образом определил конституционный статус Канады в 1951 году:

«В 1871 году последние английские войска покинули Канаду, за исключением отдельных подразделений, оставленных в Эс- кималте и Галифаксе. На имперской конференции 1926 года Канада получила «статус равенства» с Соединенным Королевством. В 1927 году Канада открыла свою первую дипломатическую миссию за границей — в Вашингтоне, в 1931 году Вестминстерским статутом были отменены последние существенные юридические ограничения суверенитета Канады. Монополисты, которые направляют политику финансового капитала, и политические представители этого капитала в Канаде (к ним относятся и некоторые весьма известные капиталисты США) продолжают, однако, использовать некоторые формы колониальных отношений в качестве преград для развития демократии. Характерно в этом смысле то, что они сохраняют 52

в Канаде влияние английского короля, оставляя за ним право назначать генерал- губернаторов Канады. Другим примером сохранения колониальных отношений является то, что крупные компании имеют право обжаловать перед Тайным советом Англии решения канадских судов по гражданским делам. Следует, однако, подчеркнуть, что, хотя эти и другие подобные пережитки колониальных отношений охраняются монополистическим капиталом, Канада, по существу, является сейчас независимой страной, имеющей право устанавливать собственную конституцию и законы, объявлять войну и заключать мир, входить или не входить в Британское содружество наций и в Организацию Объединенных Наций» (Уильям 3. Фостер, Очерк политической истории Америки1).

Однако эта формальная конституционная независимость на практике не исключает весьма значительной степени зависимости от американского финансового капитала, который особенно активно проникает в Канаду в ущерб занимавшему там ранее господствующее положение английскому финансовому капиталу.

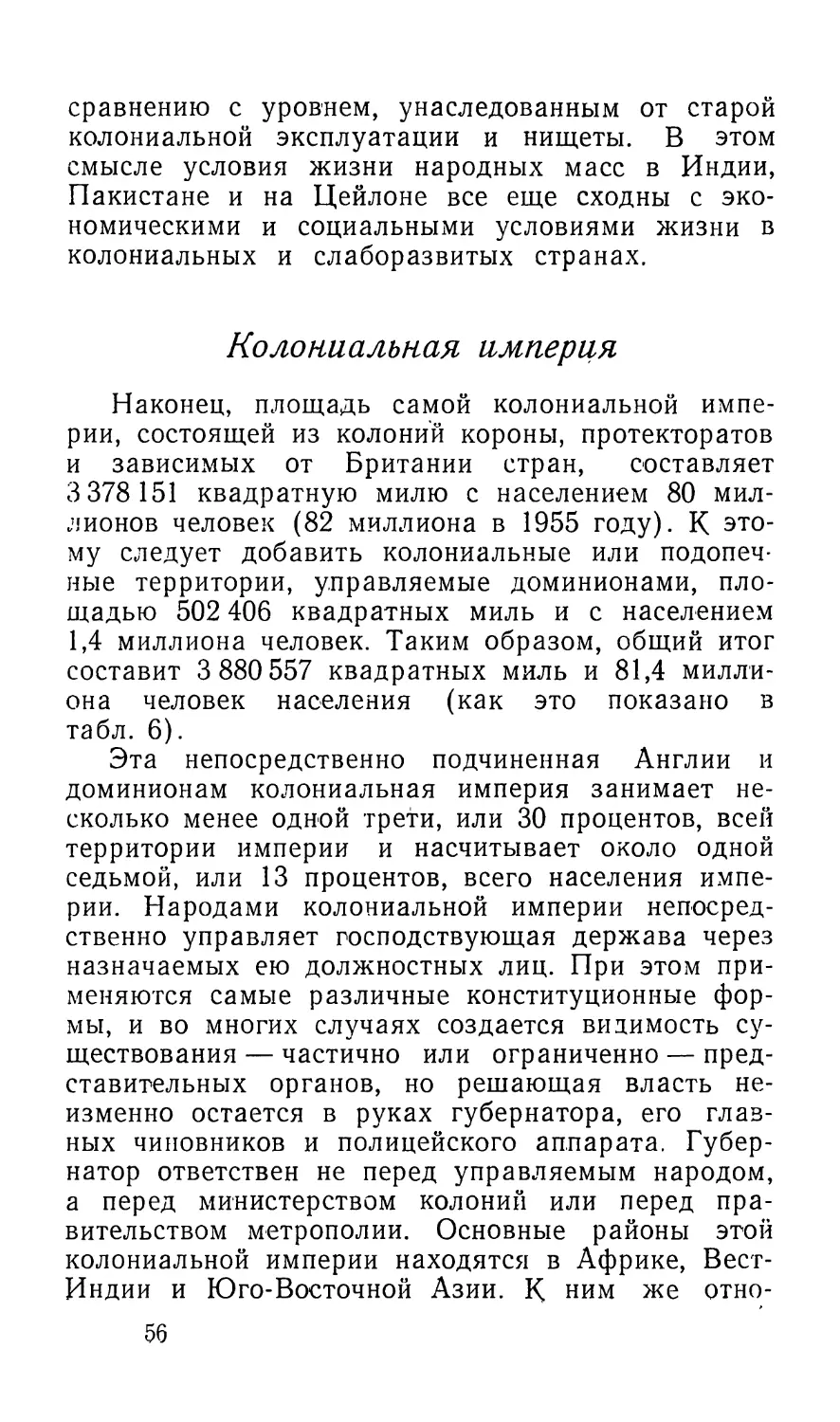

Азиатские республики

Площадь недавно .созданных азиатских доминионов (провозглашенных позднее республиками) — Индии1 2, Пакистана и Цейлона — составляет 1 604 666 квадратных миль, или немногим бо1 У. Фостер. Очерк политической истории Америки, М., 1955, стр. 208.

2 Провозглашенный в январе 1950 года новый статус Индии как суверенной республики признает английского короля лишь как «главу содружества». Возрастающее значение независимой роли Индии в международных отношениях рассматривается в главе девятой.

53

лее одной восьмой площади империи, с населением 449 миллионов человек, что равняется примерно трем четвертям, или 72 процентам населения всей империи.

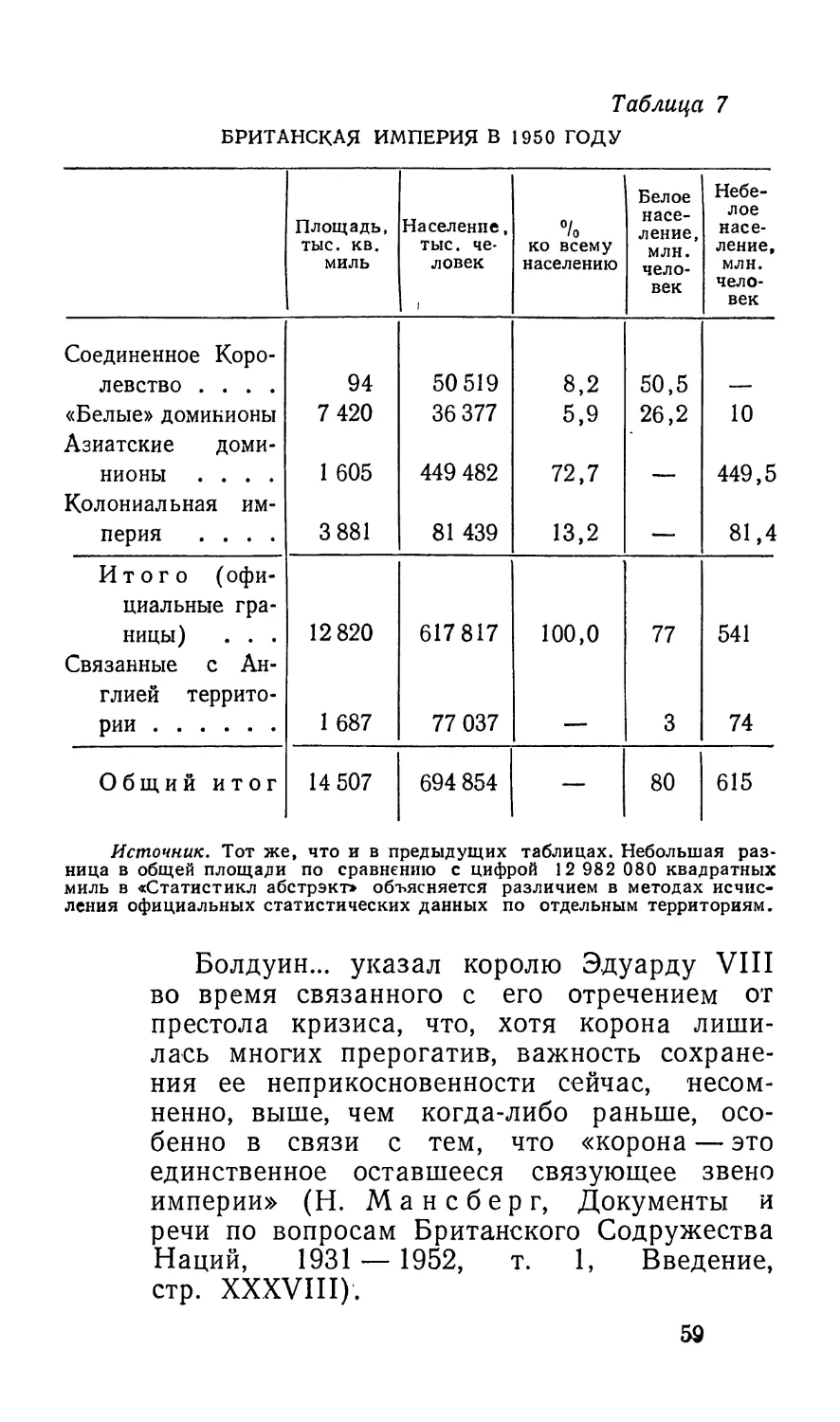

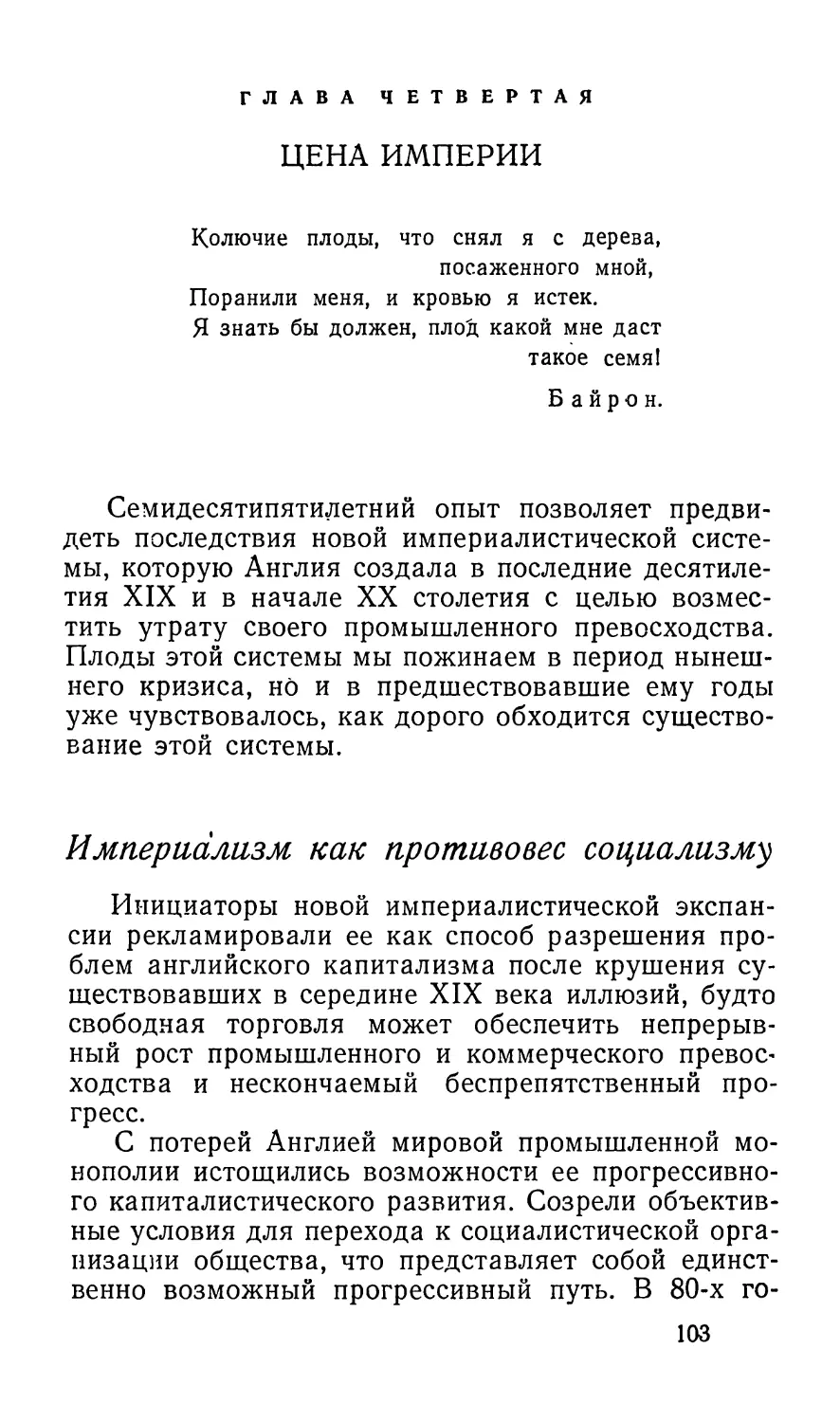

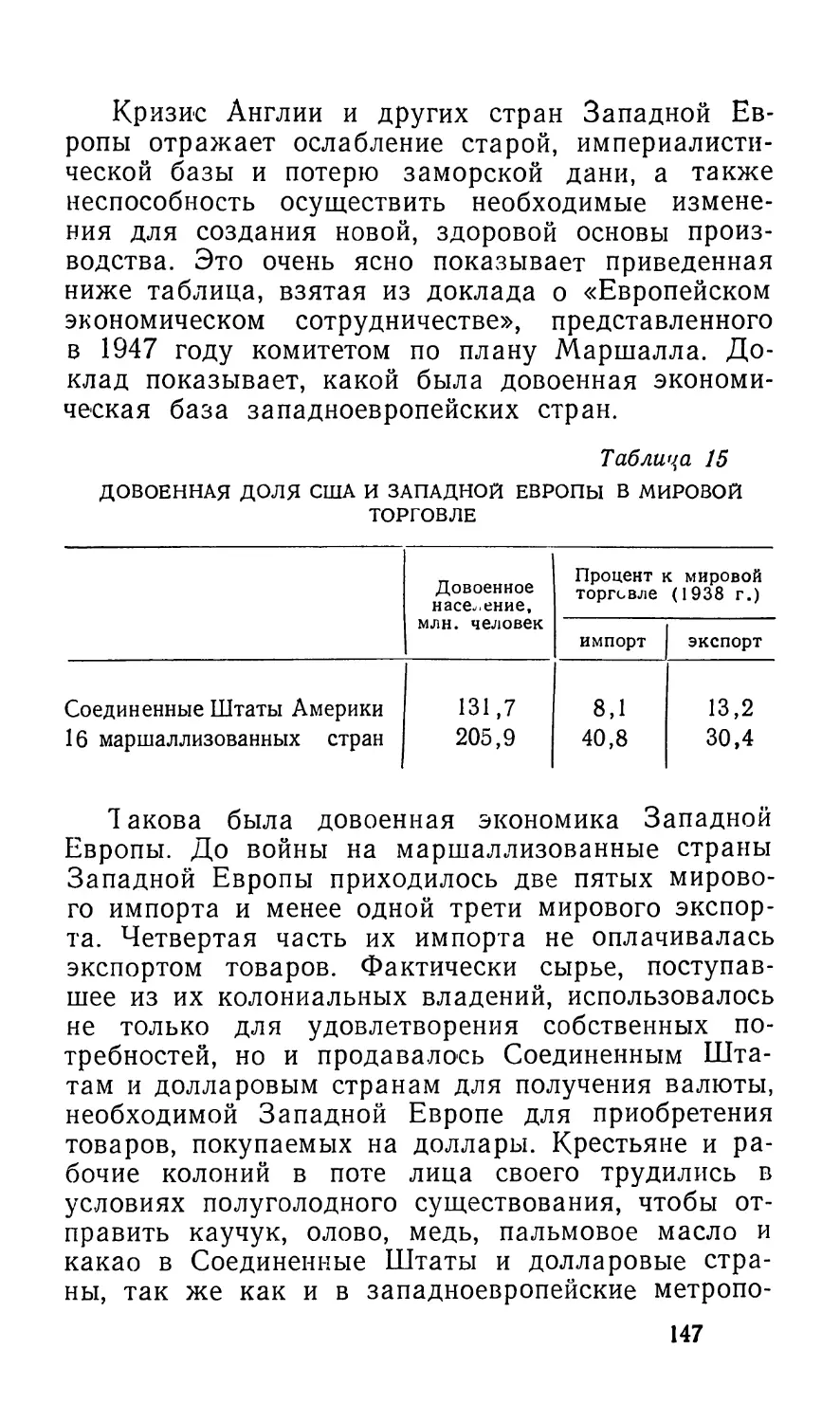

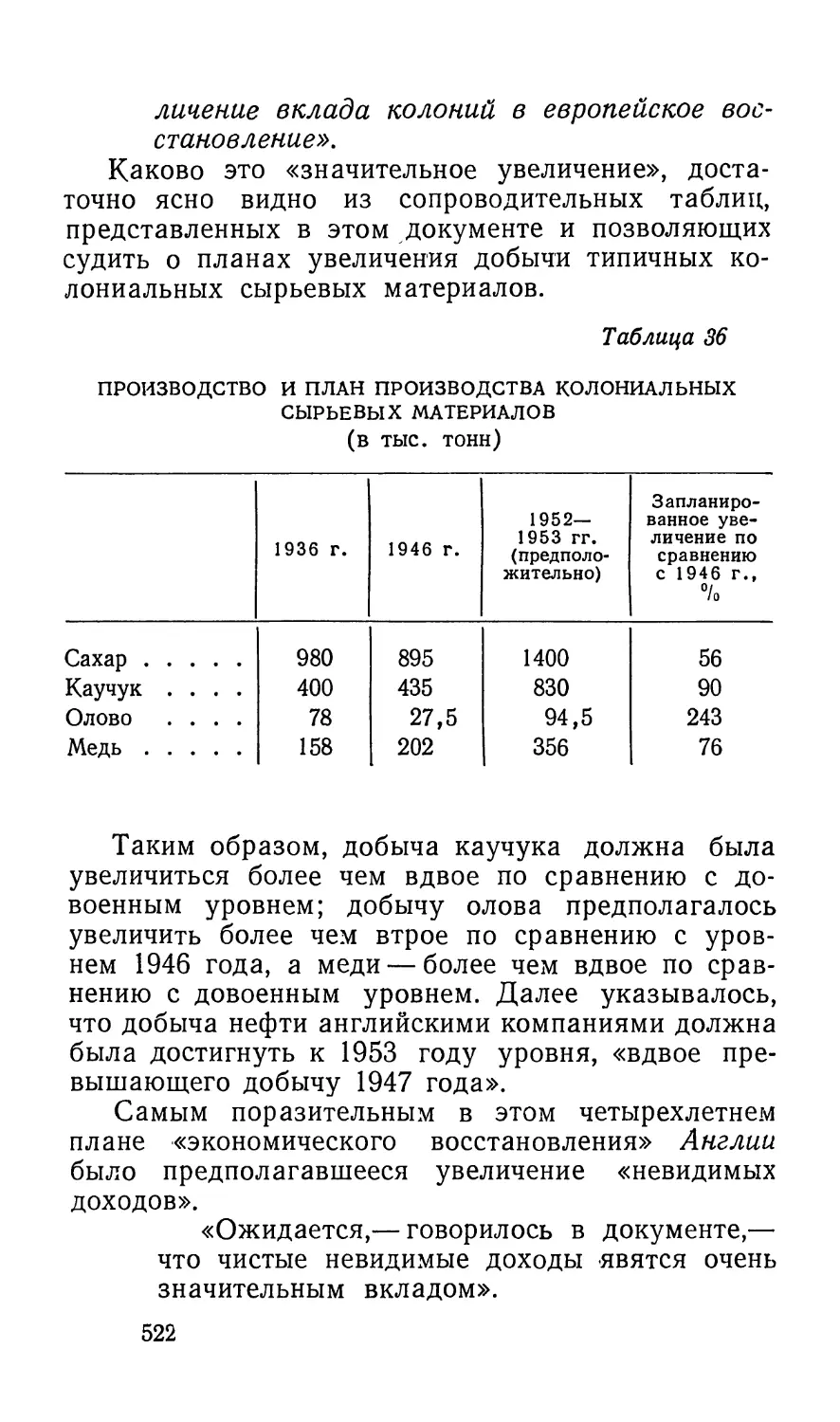

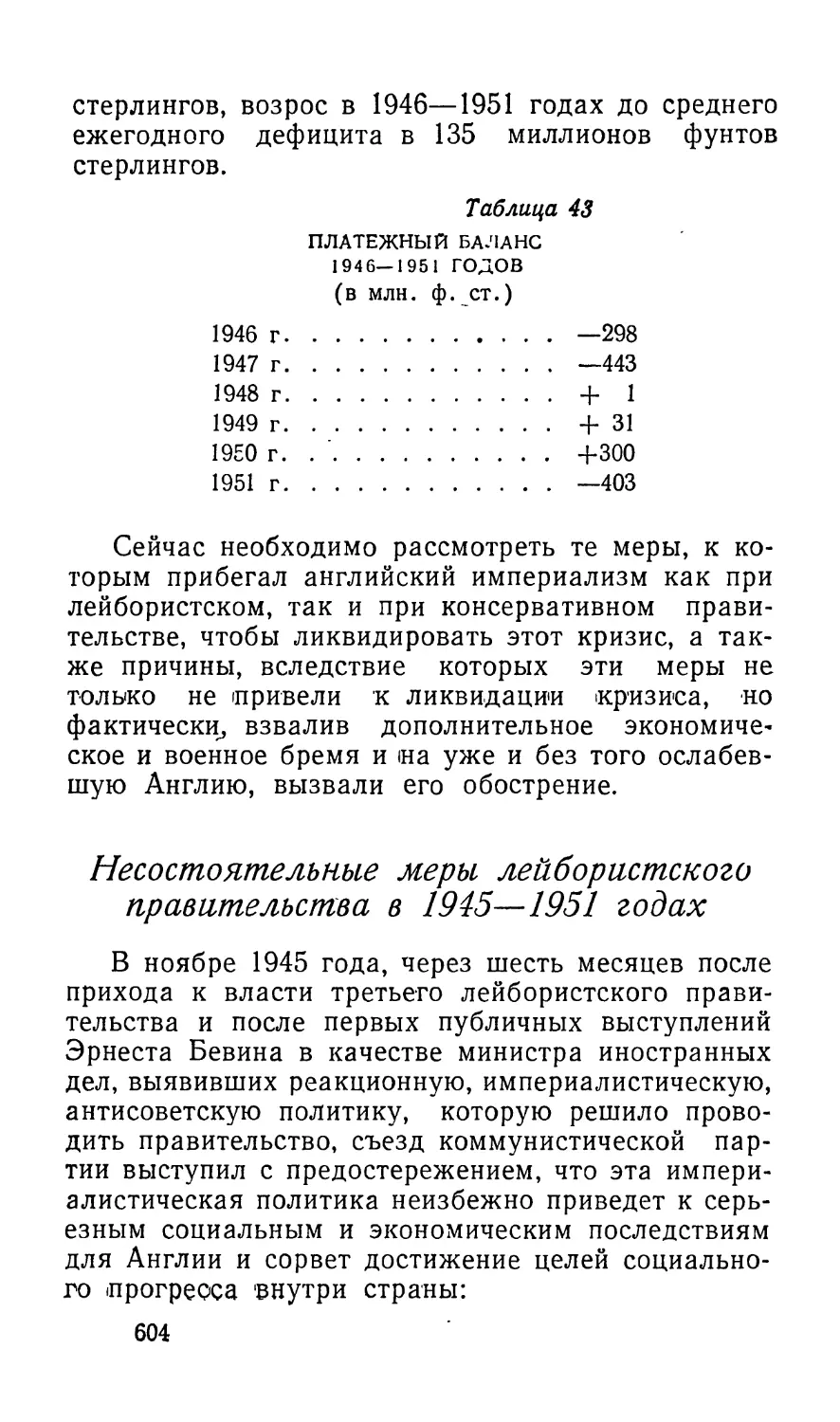

Таблица 5 АЗИАТСКИЕ ДОМИНИОНЫ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ

В 1950 ГОДУ

Площадь, кв. мили

Население, тыс. человек

Индийский Союз . . .

1 218 327

360 185

Пакистан

361 007

82 000

Цейлон

25 332

7 297

Итого

1 604 666

449 482

Источник. Данные о территории взяты из «Стейтсменс ирбук» за 1951 год; о численности населения — из «Поли- тикл хэндбук ов уорлд» за 1951 год.

Плотность населения, в азиатских доминионах составляла 280 человек на каждую квадратную милю против 5 человек на квадратную милю в «белых» доминионах. Весьма большая плотность населения в сельских районах азиатских доминионов (что отнюдь не означает абсолютной перенаселенности и является отражением напряженности, вызываемой исключительно отжившими социально-экономическими условиями, которые с давних пор искусственно поощрялись империализмом) существует наряду с острой нехваткой населения по сравнению с размерами территории в «белых» доминионах. В то же время в «белых» доминионах проводится политика исключительного положения для белого населения. Это одно из многих более глубоких разногласий и противоречий внутри империи, нашедшее свое выражение в остром конфликте между индийским правительством и правительством Южно-Африканского Союза в 54

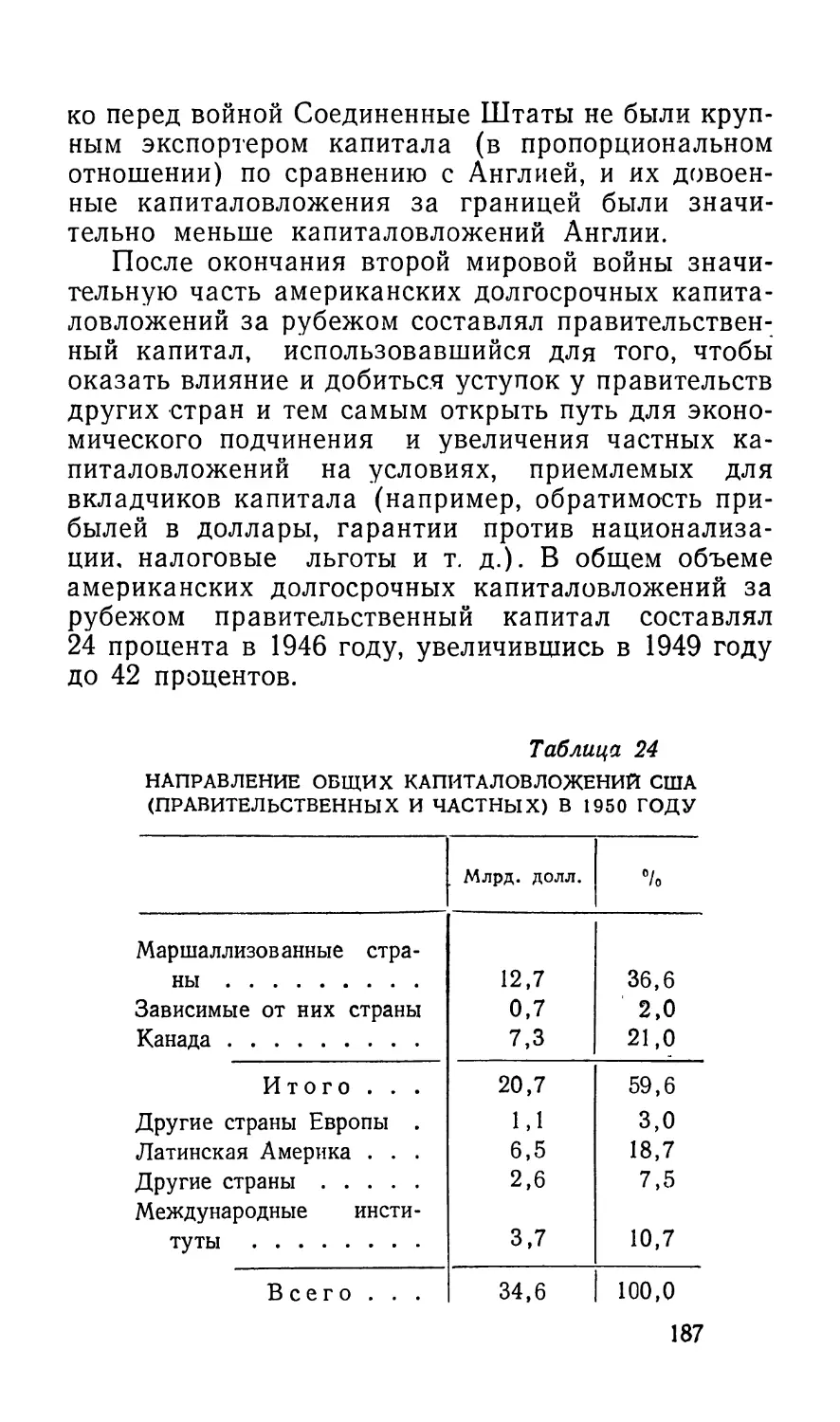

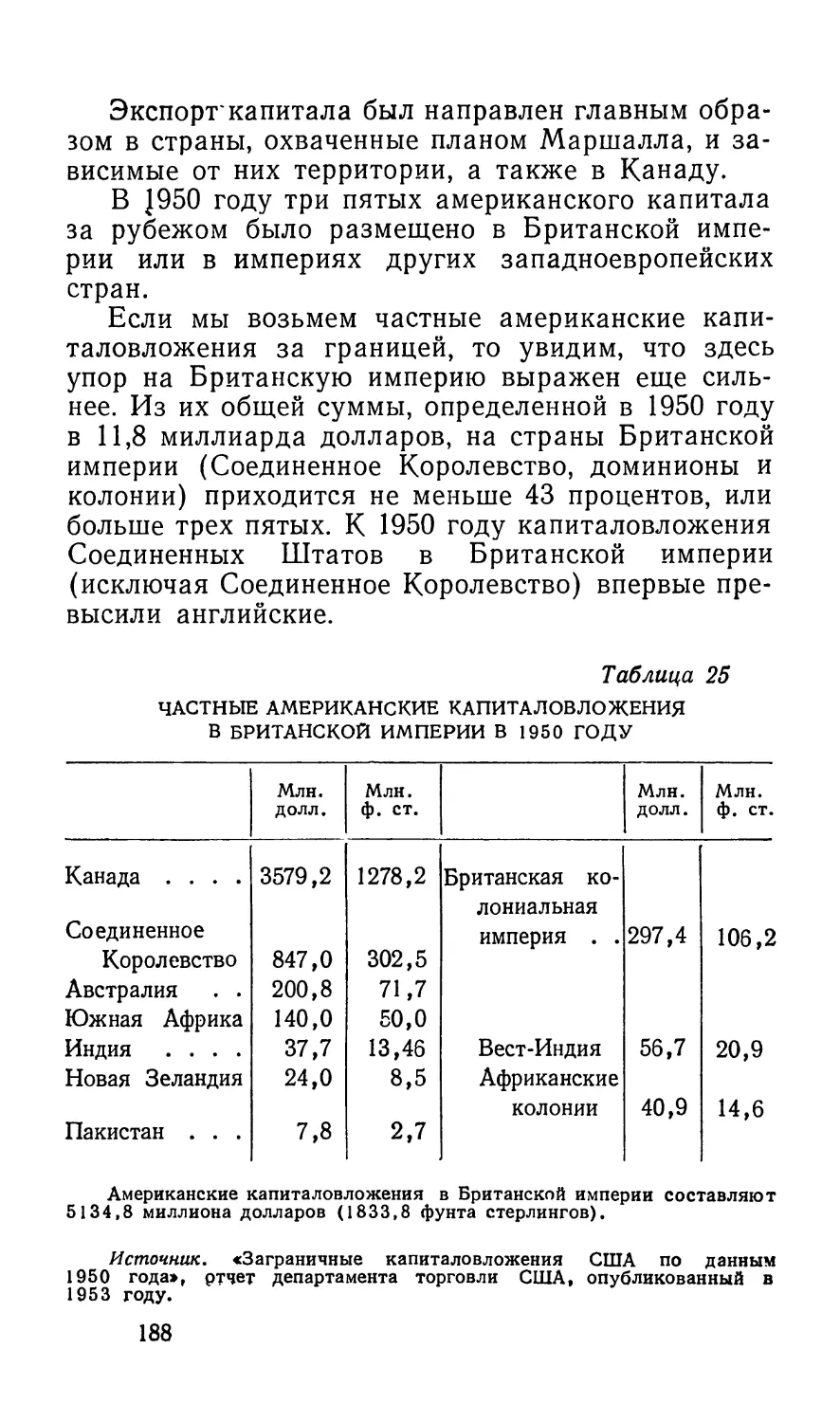

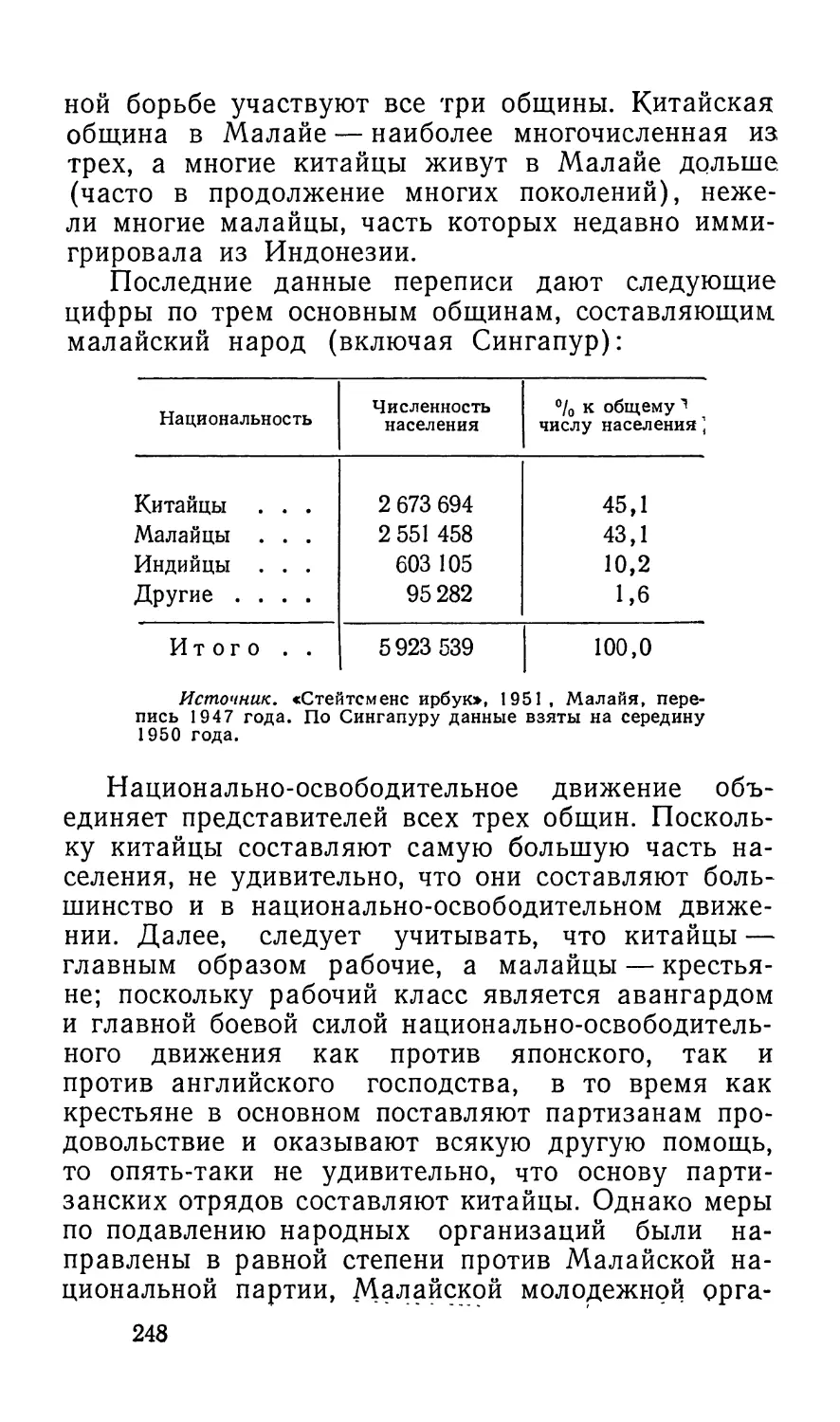

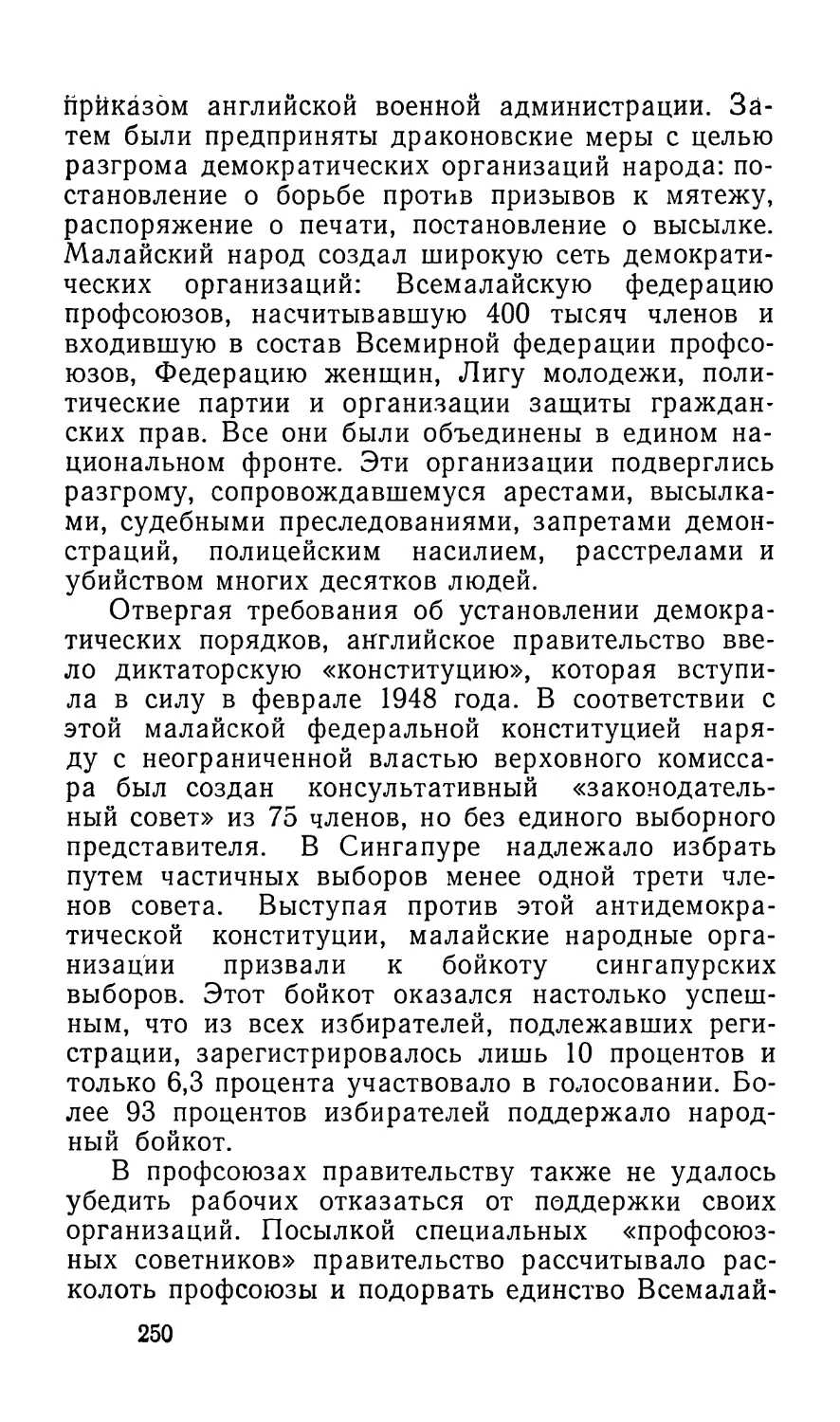

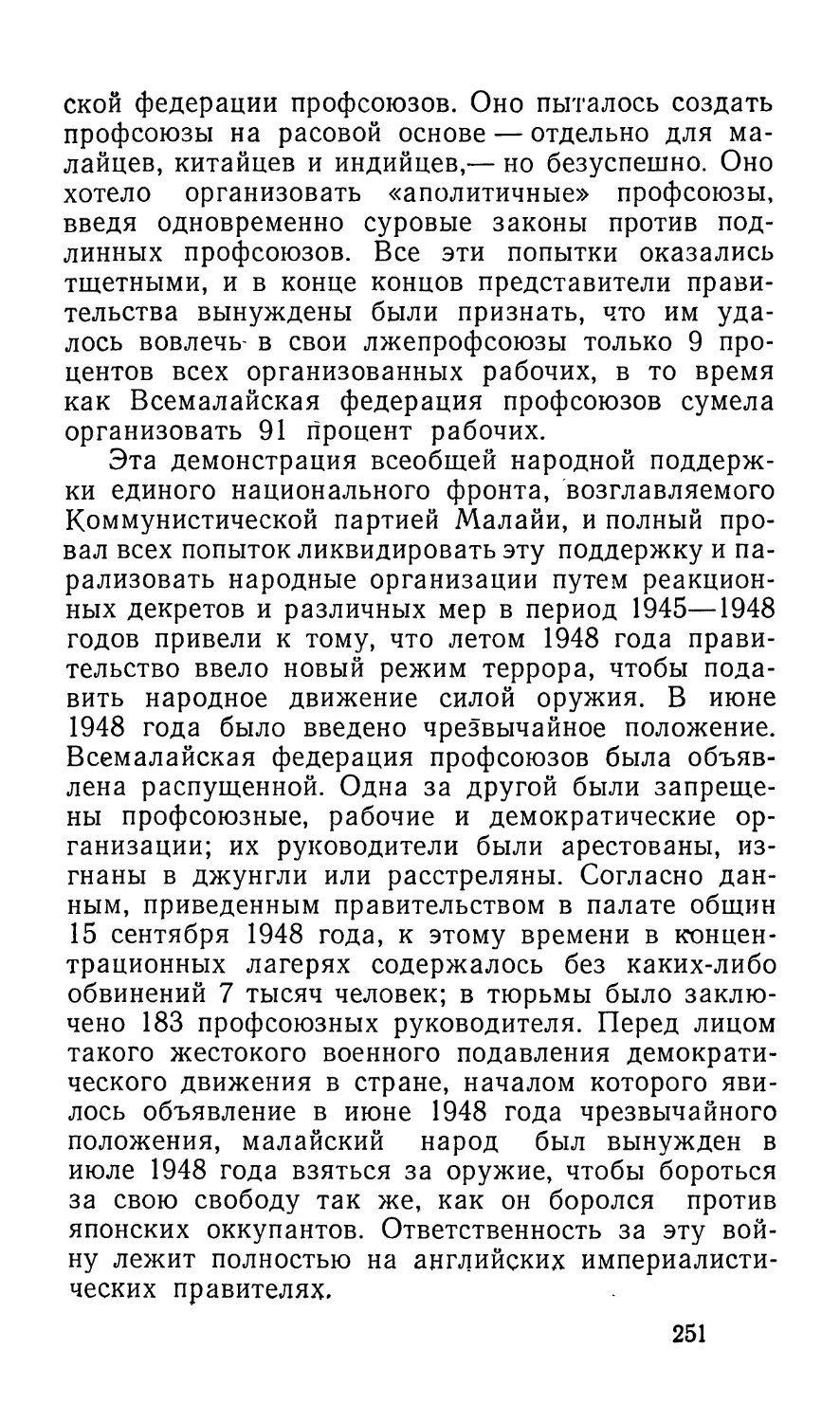

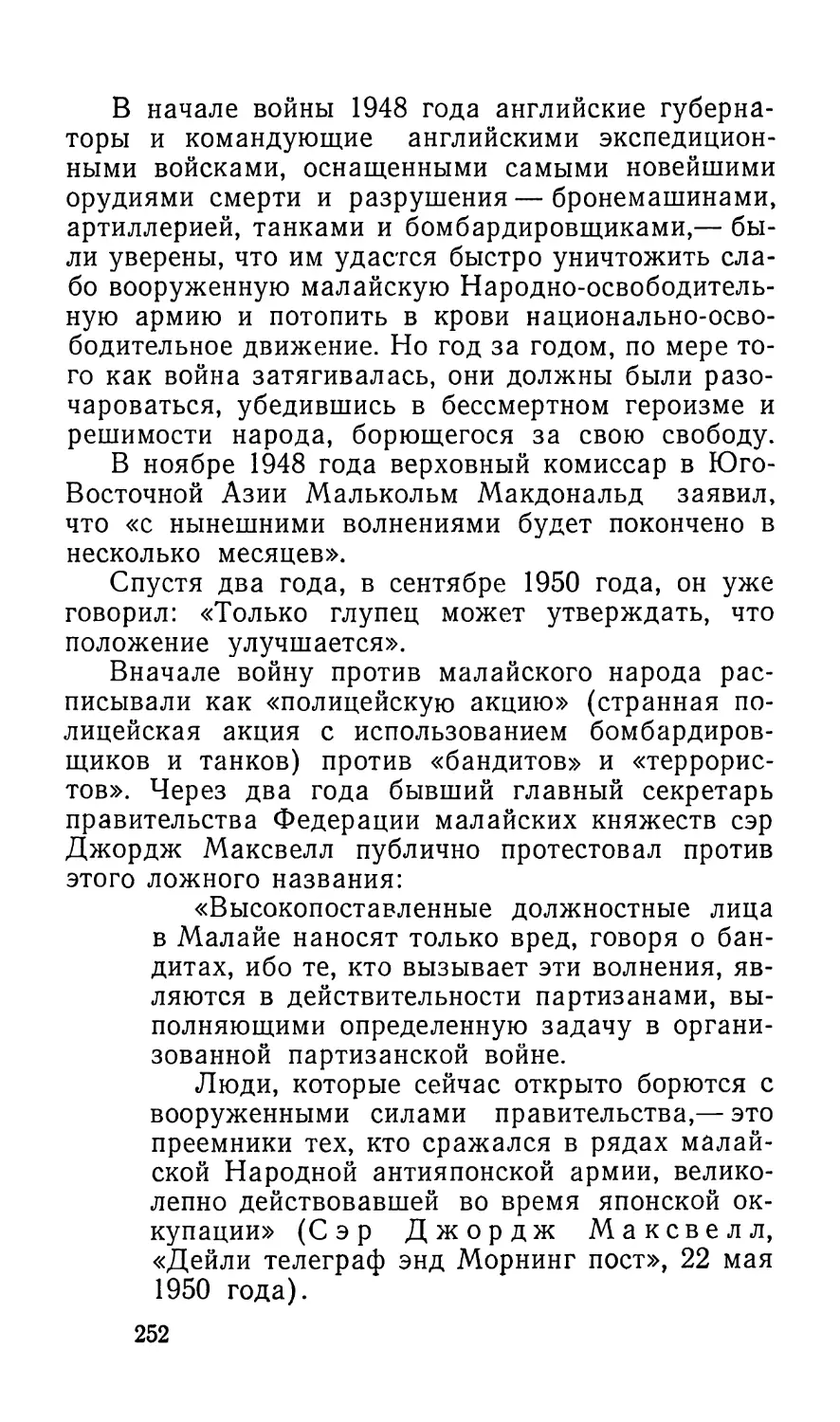

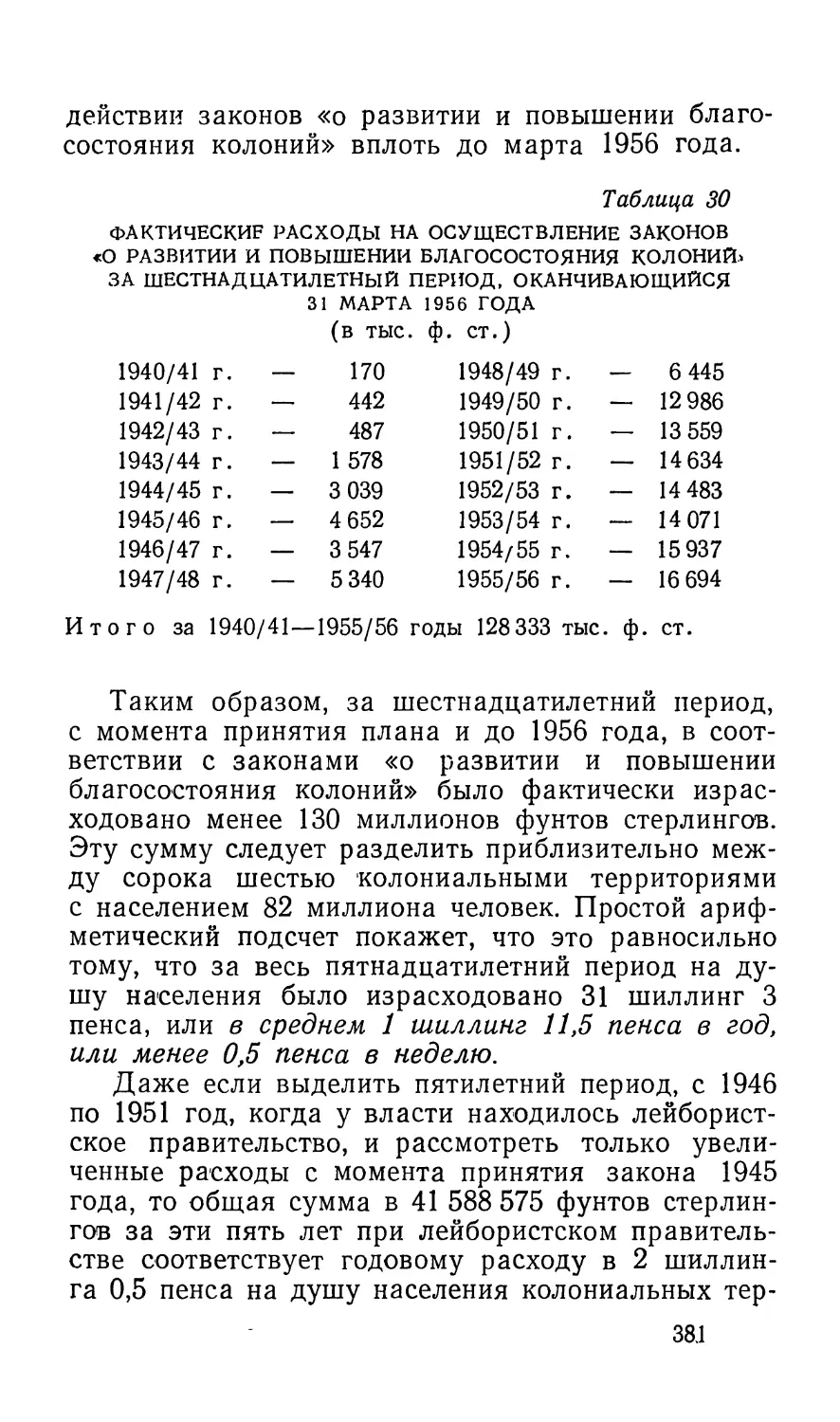

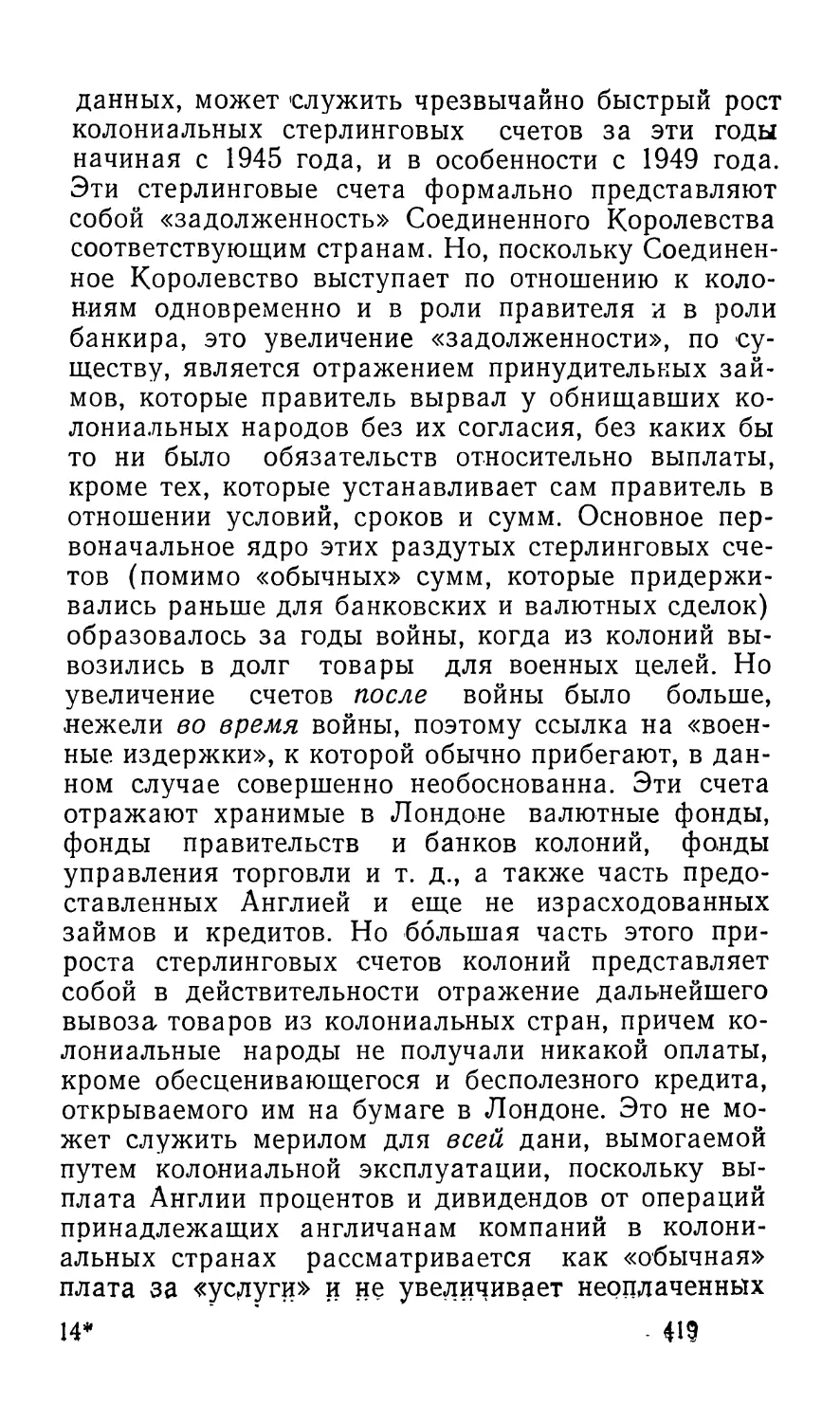

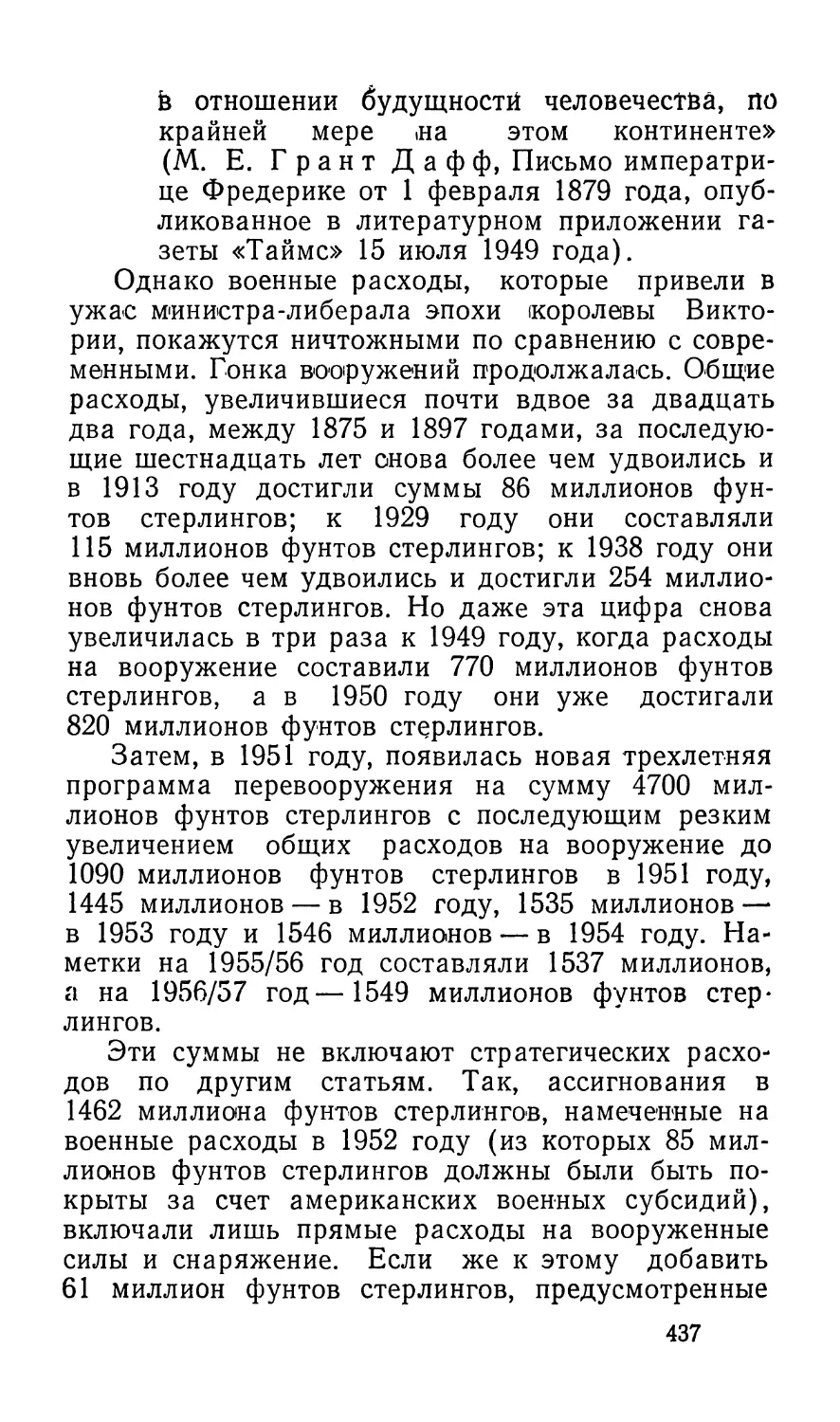

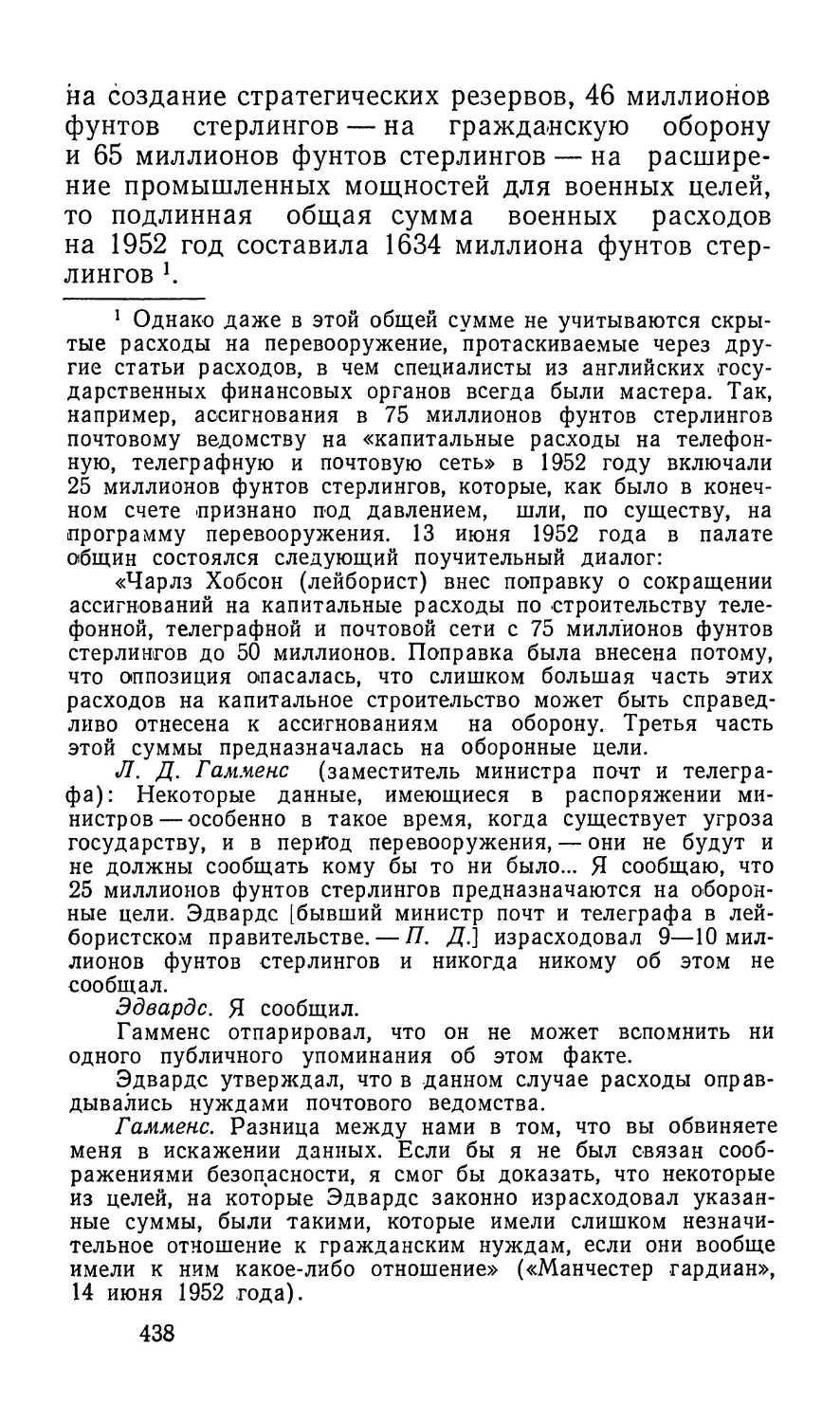

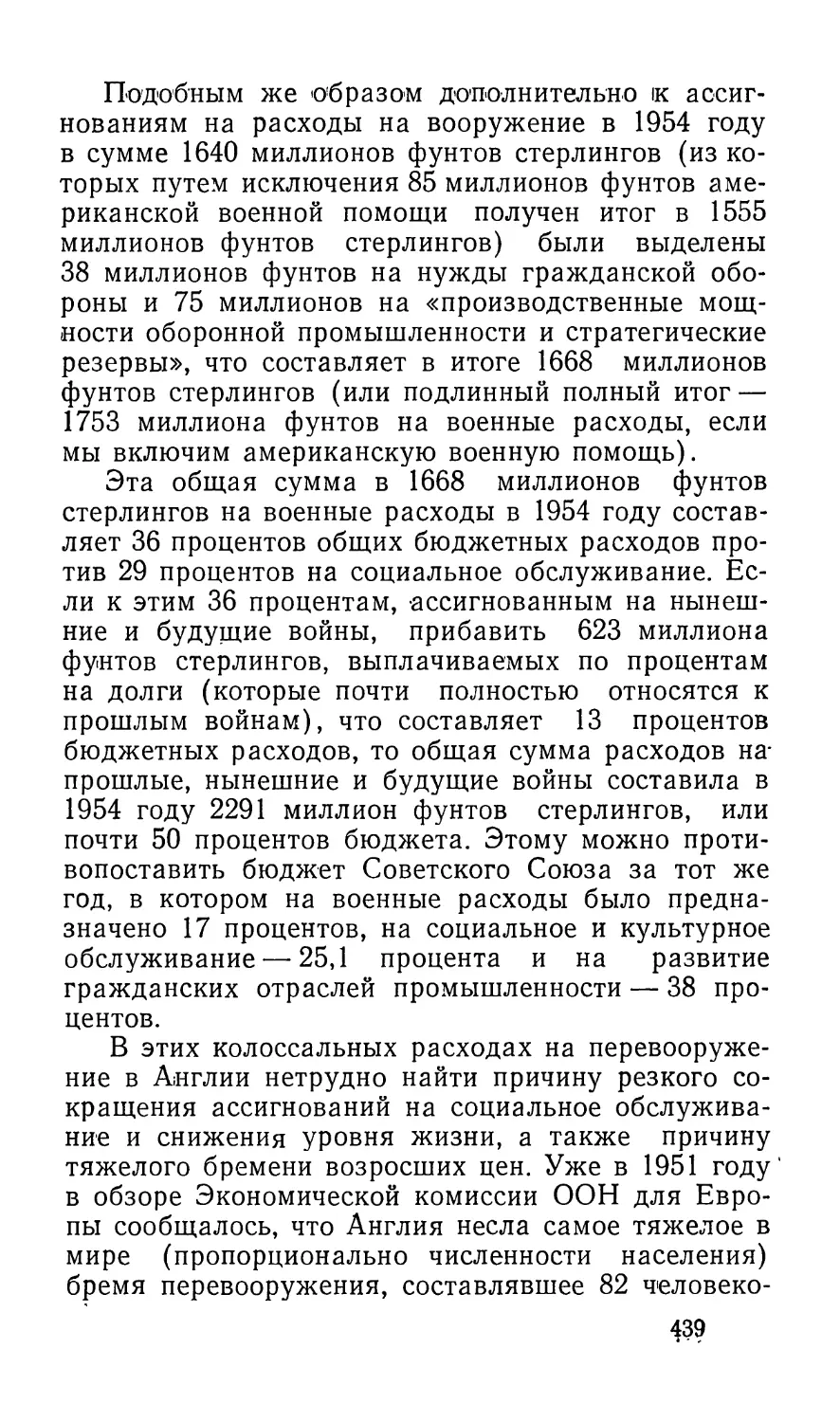

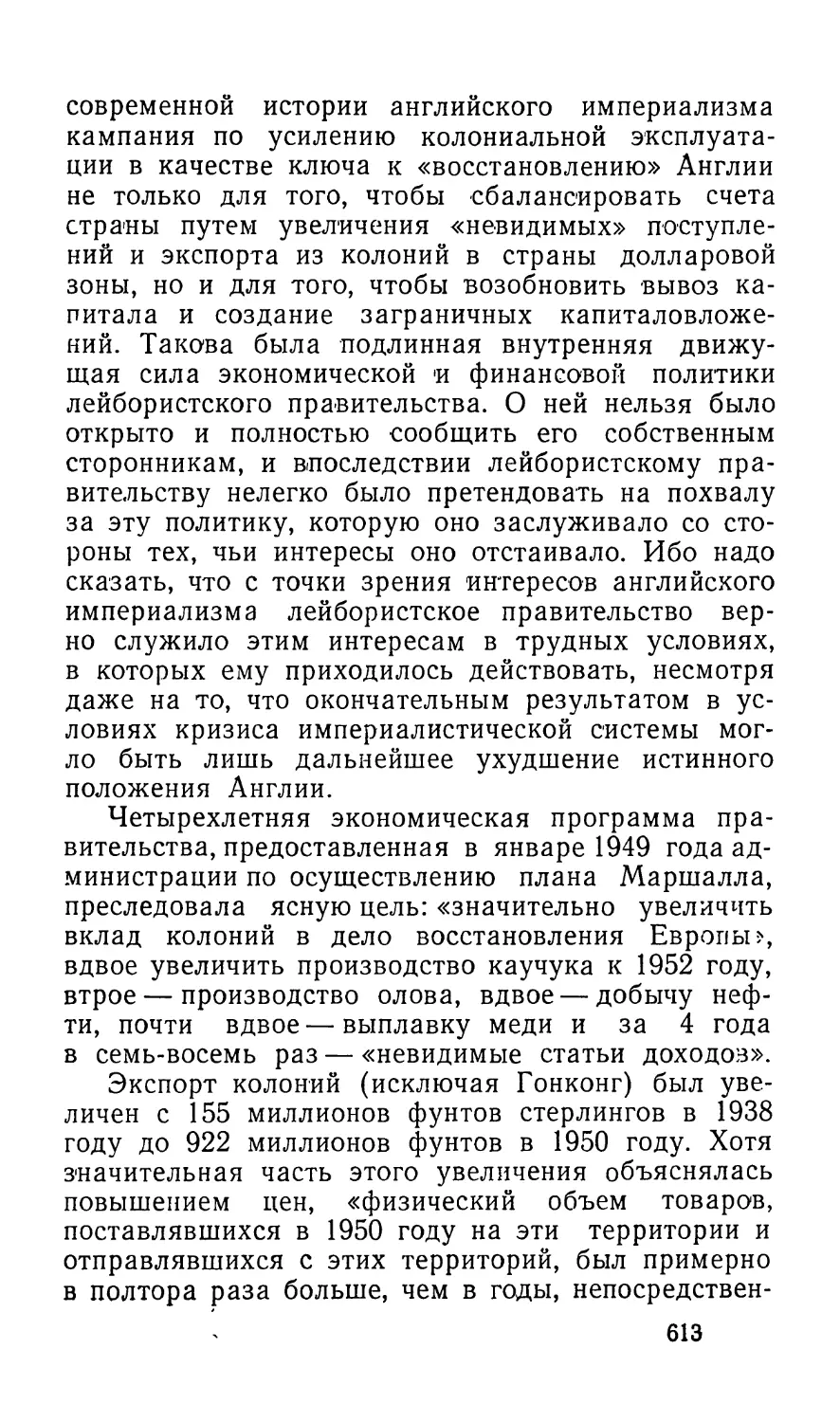

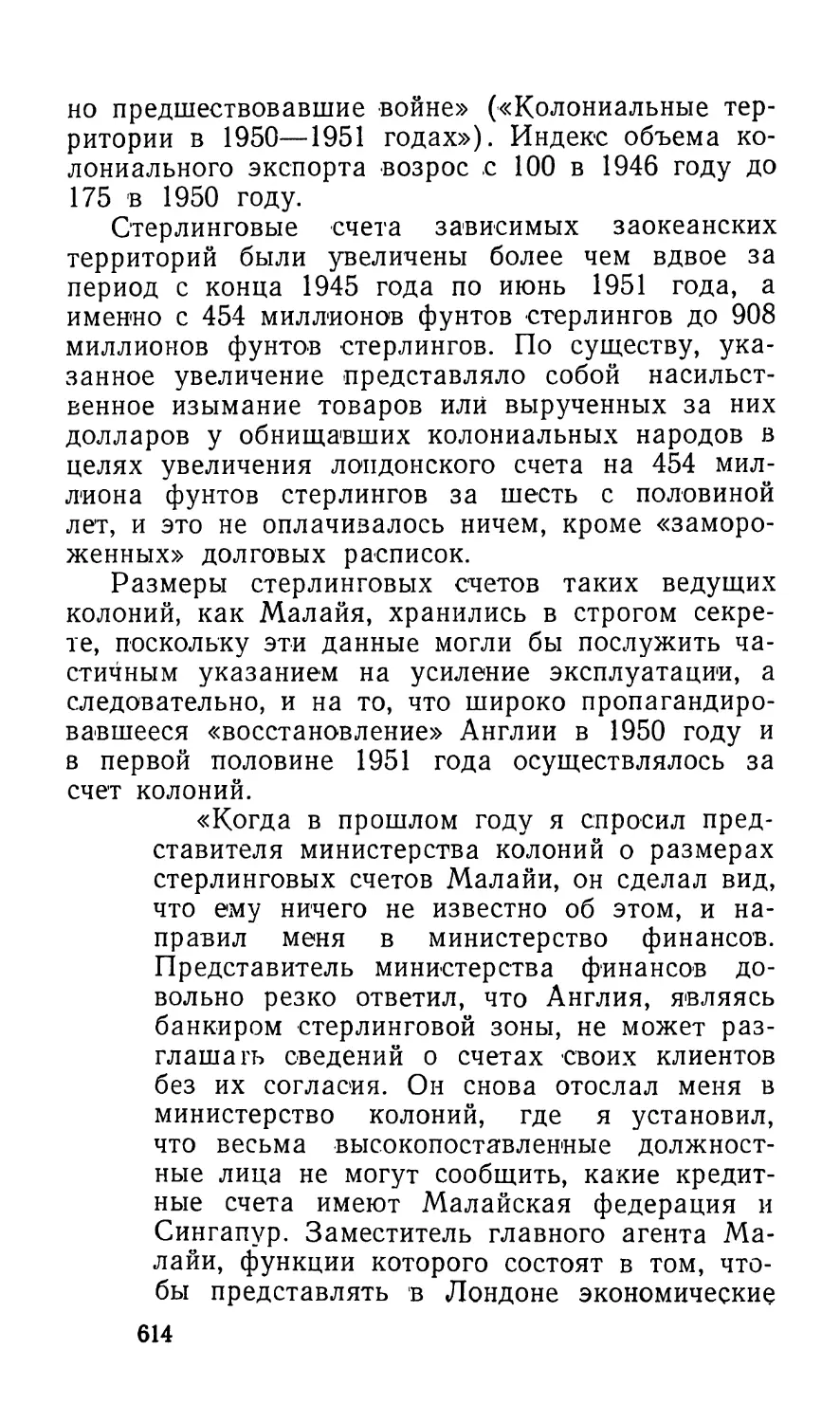

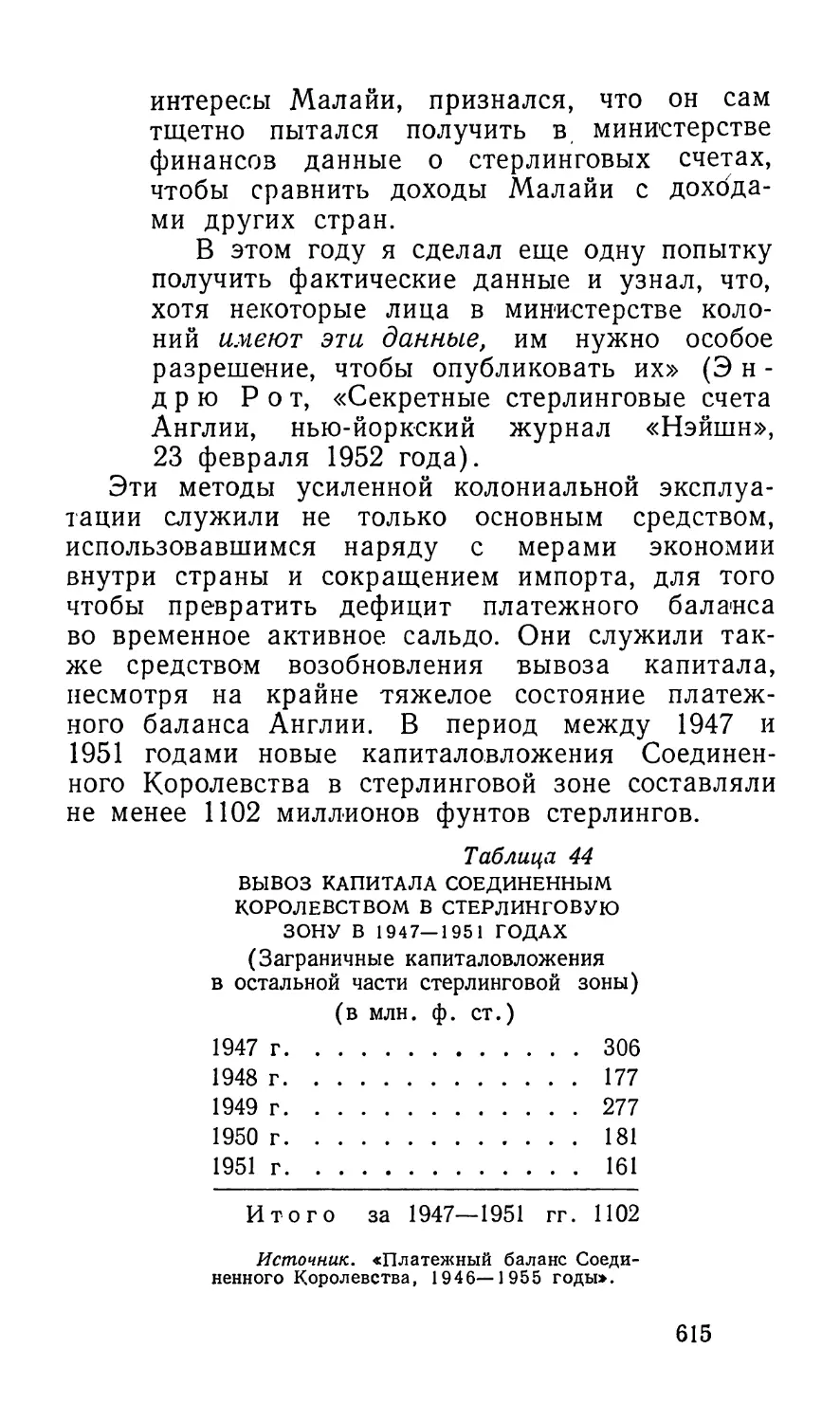

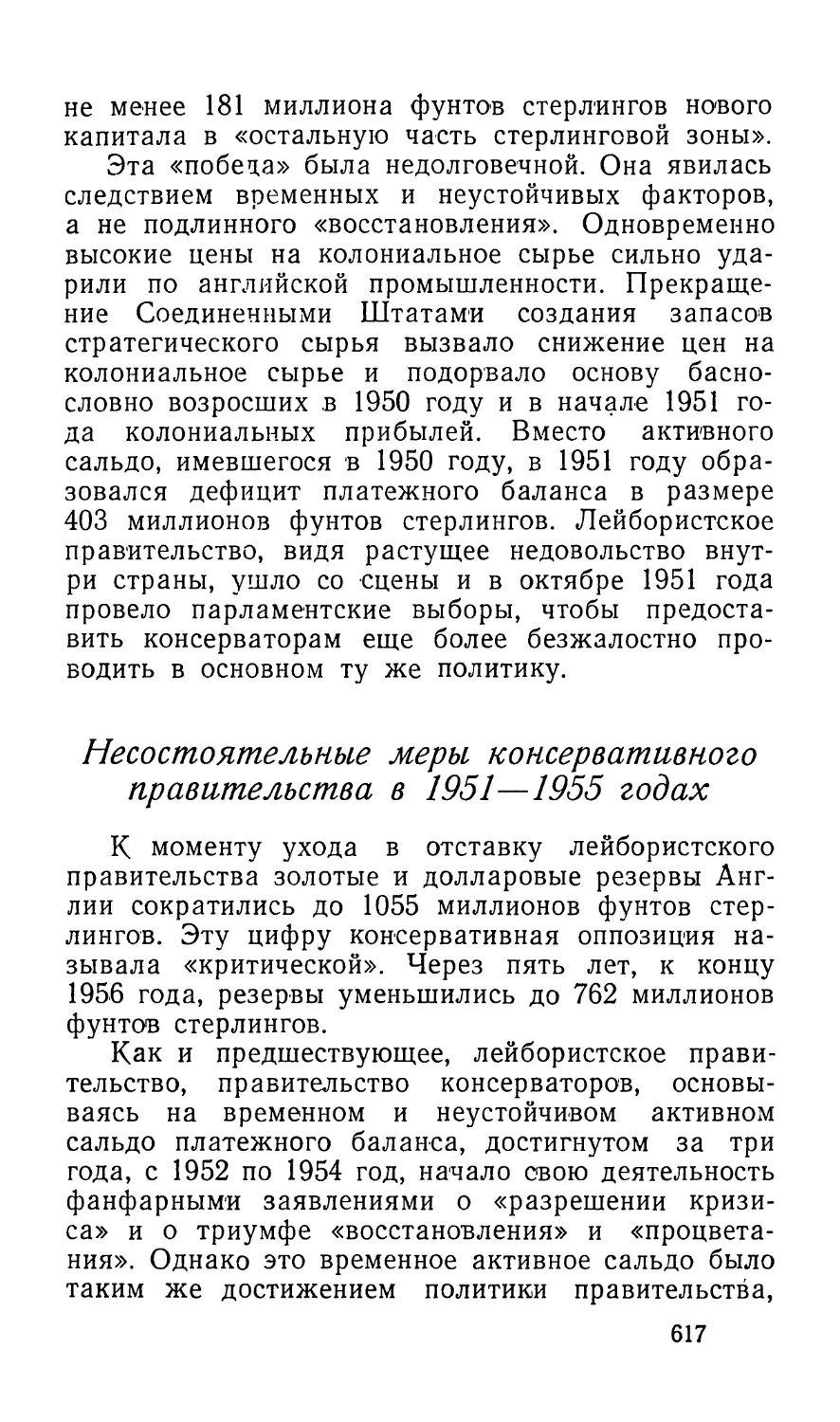

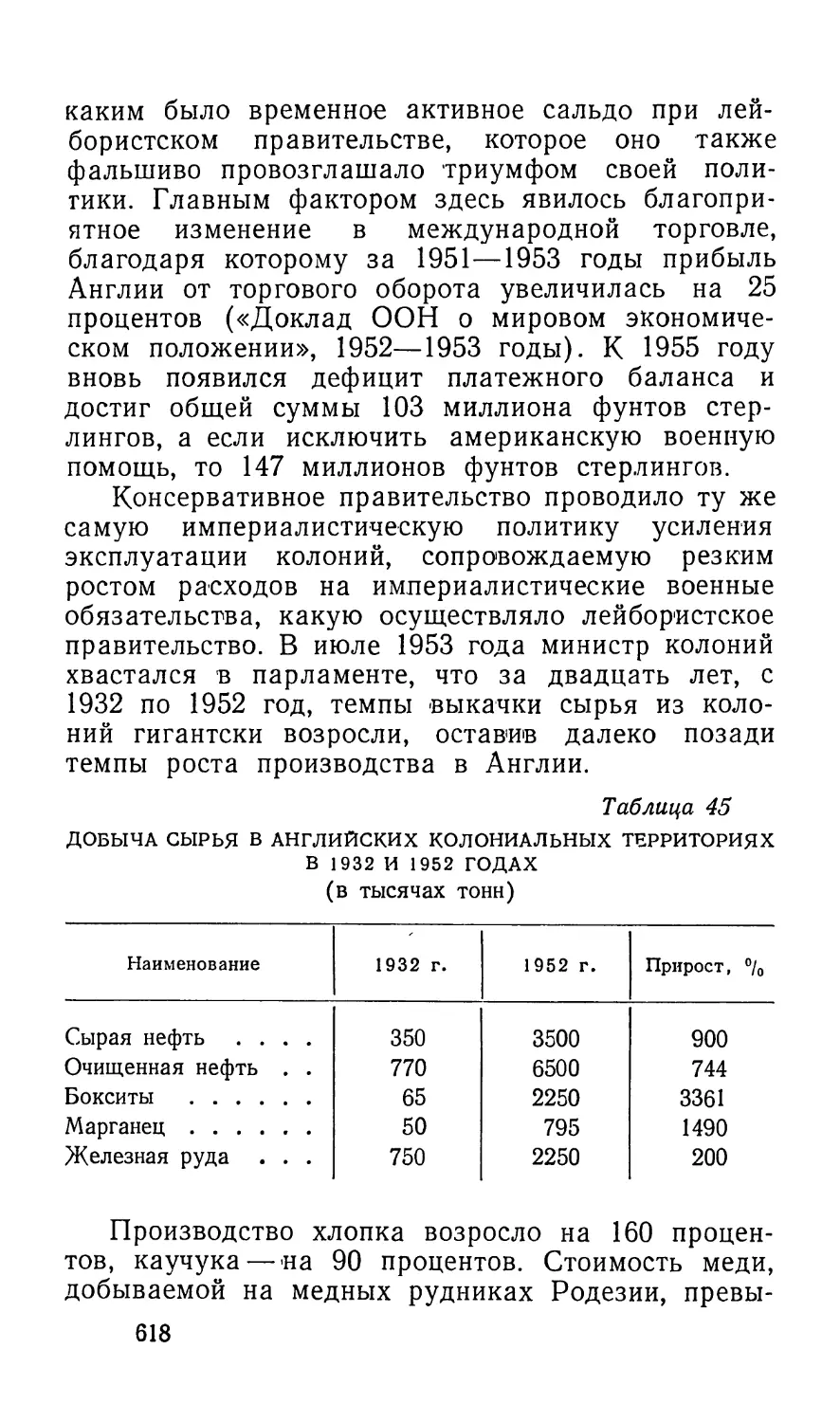

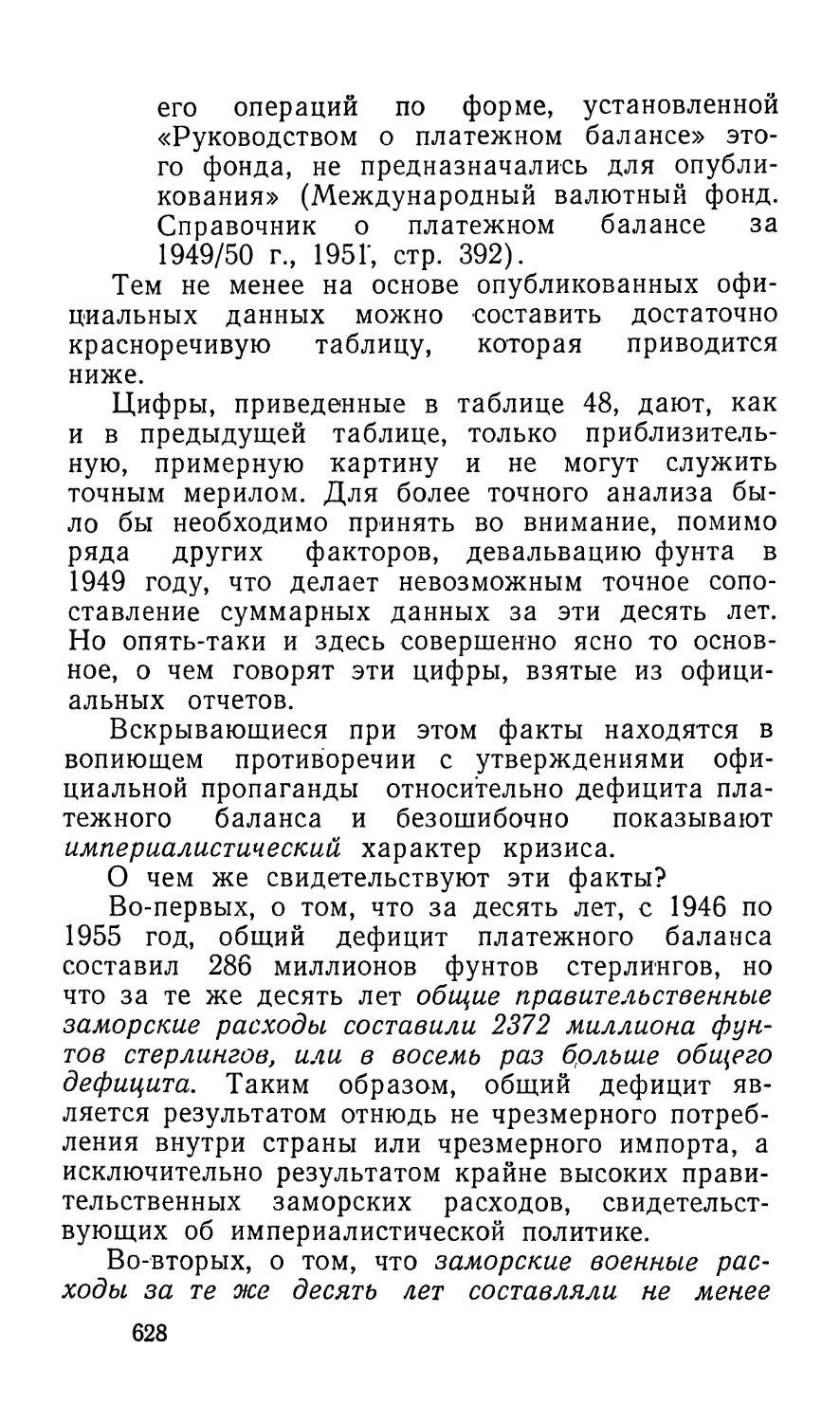

связи с дискриминационными законами последнего по отношению к индийскому населению Южной Африки.