Text

IIИ 81 'IІі (КІЯ ІІІІХІІ'ІІІІІЛ

И

МИѲЫ КИТАЙЦЕВЪ.

(Съ таблицами китайскихъ іероглифовъ)

СЕРГЪЙ ГЕОРГІЕВСКІЙ.

С.-ПЕТЕРВУРГЪ.

Типографія И. И. Скороходова (Надеждино ая, 43).

1892.

ІІІОИШІІІЯІІШРЪІІІ !І

И

МИѲЫ КИТАЙЦЕВЪ.

(Съ таблицами китайскихъ іероглифовъ).

СЕРГІЙ ГЕОРГІЕВСКІЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).

1892.

По опредѣленію Факультета Восточныхъ языковъ С.-Петербургскаго

Университета отъ 10-го ноября 1892 г. разрѣшено э.-орд. профессору С. М.

Георгіевскому печатаніе сочиненія подъ заглавіемъ: «Миѳическія воззрѣнія

и миѳы китайцевъ». 10-го ноября 1892 г.

Деканъ Факультета Восточныхъ языковъ В. Васильевъ.

И. д. Секретаря К. Голстунскій.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТР.

Предисловіе................*.......................................V

ГЛАВА I. Мірообразованіе. — Дуализмъ въ природѣ. — Періоды міро-

образованія.—Міроправители.—Міроустройство.—Небеса . . 1

ГЛАВА II. Млечный путь.—Неподвижныя звѣзды.—Планеты.—Кометы 16

ГЛАВА III. Феномены земной атмосферы. — Земля.—Воды земной по-

верхности.—Огонь..................................................34

ГЛАВА IV. Растенія и животныя.....................................52

ГЛАВА V. Существованіе души въ тѣлѣ человѣка.—Временный уходъ

души изъ тѣла.—Бытіе души человѣка по окончаніи земной

его жизни.........................................................66

ГЛАВА VI. Земная жизнь и дѣятельность людей, какъ обусловленныя

съ одной стороны вліяніемъ элыхъ духовъ, а съ другой —

покровительствомъ божествъ и духовъ добрыхъ.......................84

ГЛАВА VII. Древнѣйшіе періоды жизни китайскаго народа.—Заря исторіи

Китая.—Идеалъ будущаго китайской націи, полагаемый въ

ея далекомъ прошедшемъ...........................................106

Приложенія.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Обширность взятой нами темы и недостаточное знаком-

ство читающей публики съ тѣмъ народомъ, о которомъ бу-

детъ идти рѣчь въ нижеслѣдующихъ главахъ, обязываютъ

пасъ предварительно сказать нѣсколько словъ о сущности

трактуемаго предмета, объ условіяхъ пользованія относящимся

къ дѣлу матеріаломъ, о размѣрахъ нашего труда, его харак-

терѣ и формальной постановкѣ.

Откуда истекаетъ двойственность нашей темы? Изъ того

различія, которое вообще должно полагаться между миѳиче-

скими воззрѣніями и миѳами. Первыя слагаются всею массою

народа, а вторые индивидуумами или ихъ группами; первыя

служатъ основою для вторыхъ, предшествуютъ имъ по вре-

мени своего возникновенія, обусловливаютъ народное къ нимъ

довѣріе и распространенность.

Миѳическія воззрѣнія могутъ вырабатываться первѣе всего

въ силу способности и склонности людей поэтически смотрѣть

на все окружающее и метафорически приписывать однимъ

объектамъ свойства другихъ объектовъ. Китайскій народъ упо-

добилъ, напр., молнію плети, а млечный путь—рѣкѣ. Далѣе,

сфера миѳическихъ воззрѣній расширяется духовною потреб-

ностію людей осмысленно относиться къ деталямъ природы и

объяснять ея феномены ближайшими предполагаемыми при-

VI

чинами. Отчего, напр., звѣздное небо ночью измѣняетъ ви-

димымъ образомъ свое положеніе и отчего полярная звѣзда

не приходится прямо надъ головами обитателей Срединнаго

царства? Оттого, отвѣтилъ себѣ китайскій народъ, что звѣзд-

ное небо прикрѣплено къ полюсу и вертится около него, а

наклонъ полюса произошелъ оттого, что небо (по тѣмъ или

другимъ причинамъ) сдвинулось съ своего первоначальнаго

мѣста. Отчего земля не обнаруживаетъ зимою своей произ-

водительной силы въ жизни растеній? Оттого будто бы, что

она не оплодотворяется, не оплодотворяется небеснымъ дож-

демъ. Отчего происходитъ громъ? Происходитъ будто бы отъ

столкновенія (тѣхъ или другихъ предметовъ) или отъ борьбы

(тѣхъ или другихъ существъ). Наконецъ, подъ миѳическими

воззрѣніями должны разумѣться, при томъ главнѣйшимъ об-

разомъ, тѣ взгляды на видимый міръ, которые слагаются у

народа на извѣстной ступени его умственнаго развитія и ко-

торые не только допускаютъ, но установляютъ даже есте-

ственно-необходимою одухотворенность всей совокупности без-

душныхъ предметовъ. Эта одухотворенность должна быть по-

нимаема не въ смыслѣ пантеизма или проникновенія всей

природы міровымъ духомъ (понятіе о которомъ можетъ вы-

рабатываться метафизикою), а въ томъ смыслѣ, что каждый

предметъ природы считается отдѣльно одухотвореннымъ, обла-

дающимъ своею собственною душою и (при дальнѣйшемъ раз-

витіи миѳическихъ воззрѣній) духомъ, какъ самостоятельнымъ

существамъ. Указанный взглядъ на природу послужилъ для

китайцевъ коренною основою того религіознаго чествованія,

которое они и по нынѣ воздаютъ небеснымъ свѣтиламъ, фе-

номенамъ атмосферы, горамъ, земельнымъ участкамъ, морямъ,

рѣкамъ, озерамъ и пр.

Мы выше сказали, что миѳическія воззрѣнія слагаются

VII

всею массою народа, служатъ основою для миѳовъ, предше-

ствуютъ имъ по времени своего возникновенія, обусловли-

ваютъ народное къ нимъ довѣріе и распространенность. Пояс-

нимъ все это хотя на одномъ примѣрѣ. Въ Китаѣ общеиз-

вѣстенъ разсказъ о томъ, какъ Гунъ-гунъ (подробности, ка-

сающіяся его, мы сообщимъ въ другомъ мѣстѣ) привелъ

сводъ звѣзднаго неба въ наклонное положеніе, вслѣдствіе чего

и полярная звѣзда перестала быть видимою прямо надъ го-

ловами обитателей Срединнаго царства. Разсказъ о дѣяніи

Гунъ-гуна—это миѳъ. Послѣдній могъ пріобрѣсти распростра-

ненность и довѣріе къ себѣ первѣе всего при тѣхъ обстоя-

тельствахъ, что ранѣе, нежели стало сообщаться о Гунъ-гунѣ,

вся масса народа китайскаго была проникнута убѣжденіемъ

въ видимой покривленности звѣзднаго неба, обусловленной

какими бы то ни было причинами.

Основы миѳовъ могутъ быть весьма разнообразны. Между

этими основами едва-ли не первенствующее мѣсто принадле-

житъ способности людей затемнять начальный смыслъ поня-

тій, сформированныхъ путемъ метонимическимъ, и склонно-

сти истолковывать простѣйшимъ образомъ тѣ слова, которыя

употреблялись сперва не иначе какъ въ метонимически-пере-

носномъ значеніи. На основѣ метониміи у китайцевъ сложи-

лось множество миѳовъ, напр., о бытѣ и дѣятельности мни-

мыхъ обитателей звѣзднаго неба (образцы такихъ миѳовъ мы

приведемъ въ другомъ мѣстѣ). Какимъ образомъ поводомъ къ

возникновенію китайскихъ миѳовъ являлись метонимія и вмѣ-

стѣ съ тѣмъ игра словъ, съ наглядностью можно показать

на слѣдующемъ примѣрѣ, взятомъ изъ области историческихъ

легендъ. О знаменитомъ министрѣ императора Цзѣ-гуя (1818—

1766 г. до Р. X.) И-инѣ сообщается, что онъ родился въ

дуплѣ тутоваго дерева, гдѣ его и нашла одна женщина, ко-

ѵш

торая собирала тутовыя ягоды. Этотъ разсказъ представляетъ

собою не болѣе, какъ простѣйшее истолкованіе того затем-

неннаго факта, что И-инь родился въ мѣстности, называв-

шейся, быть можетъ, по особенностямъ ея флоры, Кунъ-

санъ, чтб по-китайски значитъ < пустое (полое, дуплистое)

тутовое дерево».

Одною изъ коренныхъ основъ, на которыхъ возникаютъ

миѳы, является также склонность людей признавать и вы-

давать за объективную дѣйствительность то, что было пред-

метомъ ихъ сновидѣній, галлюцинацій и разстроеннаго вооб-

раженія. Вотъ, напр., что извѣстно о причинахъ, по кото-

рымъ китайскіе студенты, идущіе на экзаменъ и мало увѣ-

ренные въ своемъ успѣхѣ, обыкновенно чествуютъ жертвами

духа Чжу-и (собственно значитъ: «Красное платье») и про-

сятъ его таинственнаго содѣйствія. Одинъ провинціальный

экзаменаторъ, сидя въ комнатѣ, прочитывалъ сочиненія, по-

данныя экзаменовавшимися студентами, и, признавъ какую-

то изъ письменныхъ работъ неудовлетворительною, отложилъ

рукопись въ сторону; но отстраненная бумага сама собою тот-

часъ же помѣстилась на столѣ предъ глазами экзаменатора.

Послѣдній вдругъ замѣтилъ, что около очага сидитъ длинно-

бородый, одѣтый въ красное платье, старецъ и многозначи-

тельно киваетъ головою. На вопросъ экзаменатора, не озна-

чаютъ-ли кивки то, что онъ долженъ одобрить забракован-

ную работу, старецъ ничего не отвѣтилъ, но, какъ бы въ

знакъ утвержденія, кивнулъ еще разъ головою и исчезъ.

Экзаменаторъ поступилъ согласно волѣ будто бы явившагося

духа, и слабый студенческій трудъ былъ признанъ удовле-

творительнымъ. Съ этихъ поръ духъ Чжу-и сдѣлался извѣ-

стенъ какъ опора студентовъ, не расчитывающихъ на то,

что ихъ познанія обезпечатъ имъ успѣхъ на экзаменахъ.

IX

Не считая нужнымъ указывать всѣ основы, на которыхъ

слагаются миѳы, замѣтимъ только, что источникомъ миѳовъ

можетъ являться еще и фантазія беллетристовъ, имѣющихъ

дѣло съ миѳологическими сюжетами, равно какъ и лицъ, тру-

дящихся надъ завершеніемъ религіозныхъ системъ, либо

противодѣйствующихъ этому завершенію въ виду тѣхъ или

другихъ сектаторскихъ цѣлей. Если миѳослагатель, давая

волю своей фантазіи, беретъ точкою исхода общенародныя

вѣрованія и развиваетъ сюжеты, уже снискавшіе популяр-

ность, то плоды его творчества, проникая въ народную массу,

могутъ легко усвоиться ею и циркулировать въ ней на ряду

съ миѳами другихъ формацій. Относя сказанное къ Китаю,

мы имѣемъ въ виду миѳологическіе элементы даосизма, сфор-

мировавшагося въ религіозную систему, и тѣхъ беллетристи-

ческихъ произведеній, которыя опираются на него пли сами

служатъ ему опорою.

Выяснивъ основное различіе между миѳическими воззрѣ-

ніями и миѳами, мы не считаемъ нужнымъ говорить о важ-

ности, которую представляютъ тѣ и другіе, какъ данныя,

характеризующія народъ по складу его духа, по формамъ

его умственнаго развитія, по богатству его фантазіи,—важ-

ность эта общеизвѣстна. Излишне было бы распространяться

и о томъ; что изученіе духовной жизни народа пріобрѣ-

таетъ тѣмъ большую полноту и основательность, чѣмъ менѣе

остается нераскрытыхъ и невыясненныхъ деталей въ сферѣ

элементовъ миѳическихъ и миѳологическихъ. Подробное и от-

четливое знакомство съ этою сферою, само собою разумѣется,

имѣетъ громадную важность для уясненія духовной жизни

и китайскаго народа. Но такое знакомство, какъ бы ни было

оно желательно, въ настоящее время является еще невозмож-

нымъ, невозможнымъ по слѣдующимъ причинамъ.

Въ народѣ китайскомъ, при болѣе или менѣе давнемъ и

близкомъ знакомствѣ его съ буддизмомъ, браминизмомъ и

религіями монотеистическими, нѣтъ общераспространенной гос-

подствующей религіи, и вѣрованія, которыя самостоятельно

слагались въ рядѣ вѣковъ и послужили основою широко раз-

витаго политеизма, по нынѣ существуютъ нестѣсненными,

обнаруживаясь во всемъ богатствѣ ихъ содержанія, объем-

лющаго какъ жизнедѣйствующіе, такъ и архаическіе, уже

лишенные силы элементы. Если мы примемъ во вниманіе,

что историческая жизнь китайцевъ восходитъ къ глубокой

древности, что народъ китайскій разросся въ настоящее время

до огромныхъ размѣровъ и что онъ распространился на весьма

обширной территоріи, то легко поймемъ, почему является не-

объятною сфера миѳическихъ и миѳологическихъ элементовъ,

могущихъ встрѣчаться изслѣдователямъ его духовной дѣятель-

ности и подлежать ихъ научной разработкѣ. При этомъ должно

имѣть въ виду, что въ Китаѣ одновременно съ безсистем-

ными народными воззрѣніями и вѣрованіями существуютъ

двѣ религіи (такъ называемая конфуціанская и даосская),

развившіяся хотя и на самобытно-китайскихъ основахъ, но

формировавшіяся подъ большимъ или меньшимъ вліяніемъ

чуждыхъ религіозныхъ системъ, съ которыми китайскій на-

родъ ознакомлялся въ разные періоды своей исторической

жизни. Если до извѣстной степени согласуются съ дѣйстви-

тельностью заявленія нѣкоторыхъ путешественниковъ о рели-

гіозномъ индифферентизмѣ и даже атеизмѣ китайцевъ, то, съ

другой стороны, никто не отрицаетъ, что количество суе-

вѣрій, связанныхъ съ воззрѣніями и жизнію народа китай-

скаго, необъятно. Мало-ли въ Китаѣ разнаго рода культовъ!

Мало-ли храмовъ, кумиренъ и другихъ мѣстъ поклоненія!

Сколько циркулируетъ миѳическихъ разсказовъ, соединенныхъ

XI

съ тѣми или другими пунктами территоріи! Сколь при этомъ

длиненъ рядъ беллетристическихъ произведеній, которыя за-

ключаютъ въ себѣ большую или меньшую сумму миѳологи-

ческихъ элементовъ, въ той или другой степени усложнен-

ныхъ авторскою субъективностью! Указанными обстоятель-

ствами выясняется, почему въ настоящее время у европей-

цевъ, недостаточно еще знакомыхъ съ Китаемъ, нѣтъ и не

можетъ быть такого свода, въ которомъ находили бы себѣ

мѣсто всѣ миѳы и обосновывающія ихъ миѳическія воззрѣнія

народа китайскаго, какіе въ немъ могутъ констатироваться

лицами, непосредственно наблюдающими его жизнь. Слѣдуетъ

при этомъ имѣть въ виду, что европейцы-миѳолога могутъ

найти обильный и многосторонній матеріалъ въ книгахъ ки-

тайскихъ, посвященныхъ разсматриваемому нами предмету и

соединенныхъ въ спеціальные сборники (Тай-пинъ-гуанъ-цзи,

Гу-цзивь-лэй-чжуань, Соу-шэнь-цзи, Лѣ-сянь-чжуань, Ли-

дай-шэнь-сянь-тутъ-цзянь и др.) или занимающихъ извѣст-

ное мѣсто въ разносоставныхъ сборникахъ (въ У-ли-тунъ-као,

Юнь-цзи-ци-цянь, Вэнь-сянь-тунъ-као, Сань-цай-ту-хой, Тай-

пинъ-юй-лань, Юань-цзянь-лэй-хань и др.). Но, съ одной сто-

роны, количество этихъ книгъ слишкомъ велико, а съ другой—

матеріалы, въ нихъ заключающіеся, не подвергнуты строго

научной разработкѣ и не сведены, съ устраненіемъ всякаго

рода противорѣчій, къ систематическому единству (отсюда и

крупныя противорѣчія даже въ такихъ капитальныхъ тру-

дахъ, какъ, напр., «Китайско-русскій словарь», составленный

арх. Палладіемъ и П. С. Поповымъ; отсюда же и мнимая

возможность для такого знаменитаго синолога, какъ бнзіаѵе

8сЫе§еі, обрисовывать въ его книгѣ «Пгапо^гарЬіе сйіпоізе»

жизнь народа китайскаго въ эпоху, отдѣленную отъ насъ двад-

цатью тысячелѣтіями). При этихъ обстоятельствахъ въ на-

хп

стоящее время на европейскихъ языкахъ не можетъ ни су-

ществовать, ни появиться и такого полнаго, а тѣмъ болѣе

обработаннаго, свода миѳическихъ воззрѣній и миѳовъ китай-

цевъ, который былъ бы сдѣланъ на основѣ книжныхъ китай-

скихъ источниковъ.

Изъ всего оказаннаго выясняется, что издаваемый нами

трудъ можетъ представлять собою только очеркъ взятаго пред-

мета. Желая ознакомить съ послѣднимъ вообще читающую

публику и въ то же время до извѣстной степени удовлетво-

рить потребности лицъ, ближе интересующихся миѳическими

воззрѣніями и миѳами народовъ, мы придали нашему очерку

схематическую форму и постарались сдѣлать ее по возмож-

ности завершенною. Въ такомъ видѣ нашъ очеркъ является

пока единственнымъ въ европейской литературѣ, касающейся

синологіи. Соображая, что сфера миѳическихъ взглядовъ и

миѳовъ нынѣшняго китайскаго парода недостаточно изучена

европейцами и въ ней легко встрѣтить архаическія детали,

могущія выясняться толко хорошо раскрытыми данными вѣ-

ковъ давно минувшихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ полагая, что нѣ-

которыя проявленія духовной жизни древнихъ китайцевъ, не

полно и не ясно очерченныя въ книжныхъ источникахъ, мо-

гутъ комментироваться всесторонне обслѣдованнымъ современ-

нымъ матеріаломъ, мы признали цѣлесообразнымъ не ограж-

дать себя рамками той или другой эпохи, того или другаго

періода и, въ видахъ завершенности схематической формы

нашего труда, не ставить содержаніе послѣдней въ зависи-

мость отъ условій времени.

Такъ какъ нашъ трудъ является общимъ очеркомъ пред-

мета, то намъ нѣтъ нужды говорить не только о китайскихъ,

но и объ европейскихъ источникахъ, по которымъ могутъ

быть извѣстны миѳическія воззрѣнія и миѳы китайцевъ. При

хш

этомъ замѣтимъ, что лица, ближе интересующіяся духовною

жизнью народа китайскаго, но не посвященныя въ таинства

синологіи, найдутъ въ трудѣ г. СогШег «ВіЫіоЙіеса эіпіса»

систематическій указатель всего,- что за послѣднія 300 лѣтъ

было писано о китайцахъ на какомъ бы то ни было евро-

пейскомъ языкѣ.

Что касается насъ самихъ, то, при составленіи нашего

очерка, мы пользовались далеко не всѣми извѣстными и от-

носящимися къ дѣлу источниками (количество ихъ слишкомъ

велико), да и изъ тѣхъ источниковъ, которые казались намъ

болѣе важными и въ то же время были доступны, мы из-

влекли далеко не весь заключающійся въ нихъ матеріалъ,

находя не цѣлесообразнымъ и въ рамкахъ нашего труда

неумѣстнымъ указаніе всѣхъ частностей, относящихся къ

отдѣльнымъ предметамъ, равно какъ и полный обзоръ по-

слѣднихъ въ каждой изъ сферъ, обособляющихся по ихъ эле-

ментамъ (обитаемость звѣзднаго неба, метаморфозы, чудесныя

рожденія и др.). Вмѣстѣ съ тѣмъ намъ казалось излишнимъ

и неудобнымъ дѣлать въ нашемъ сжато излагаемомъ очеркѣ

ссылки на китайскіе или европейскіе источники касательно

всякаго рода деталей трактуемаго предмета, — вѣдь, очень

часто объ одномъ и томъ же говорится, съ большими или

меньшими подробностями, во множествѣ книгъ (напр., о трехъ

Шанъ-ди, старцѣ луны, духѣ очага и др.), а первоисточ-

ники еще не опредѣлены и не выяснены научною критикою

синологовъ.

Прибавимъ къ сказанному, что, очерчивая въ трудѣ на-

шемъ миѳическія воззрѣнія и миѳы китайцевъ, мы не при-

бѣгали къ сравнительному методу и не дѣлали какихъ бы

то пи было сближеній, не дѣлали потому именно, что по-

слѣднія, при существующей разработкѣ предмета спеціали-

XIV

стами-сивологами, могутъ являться, какъ то мы и видимъ,

напр., въ трудахъ 8сЫе§еГя (Пгапо^гарЬіе сЬіпоізе), бгооі’а

(Ьез Гёіеа апшіеііетепі сёІёЬгёез а Е’тоиі), Беннуз’а (ТЬе іоік-

Іоге оГ СЬіпа), либо слишкомъ общими и мало нужными, либо

недостаточно основательными и даже искусственными.

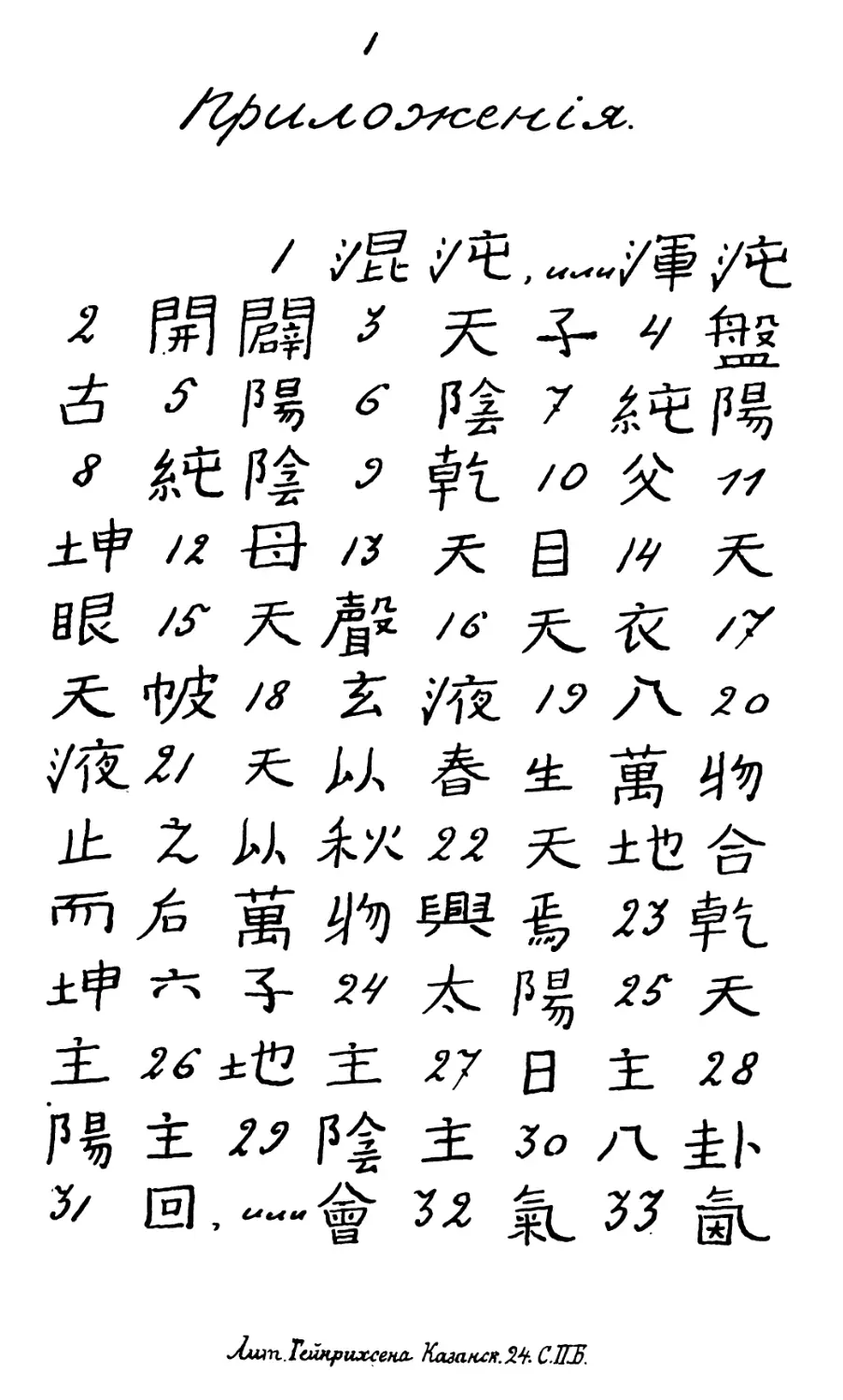

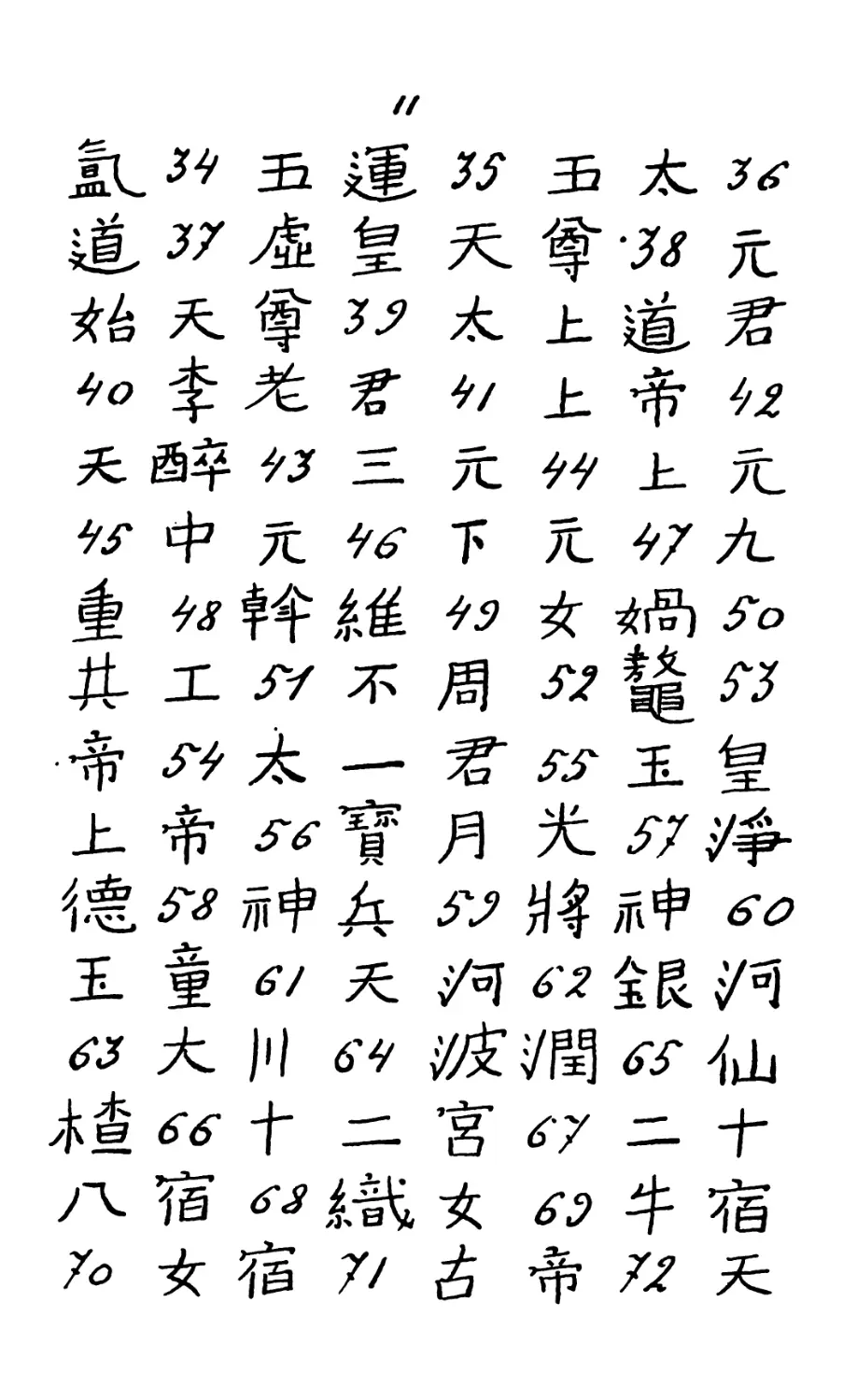

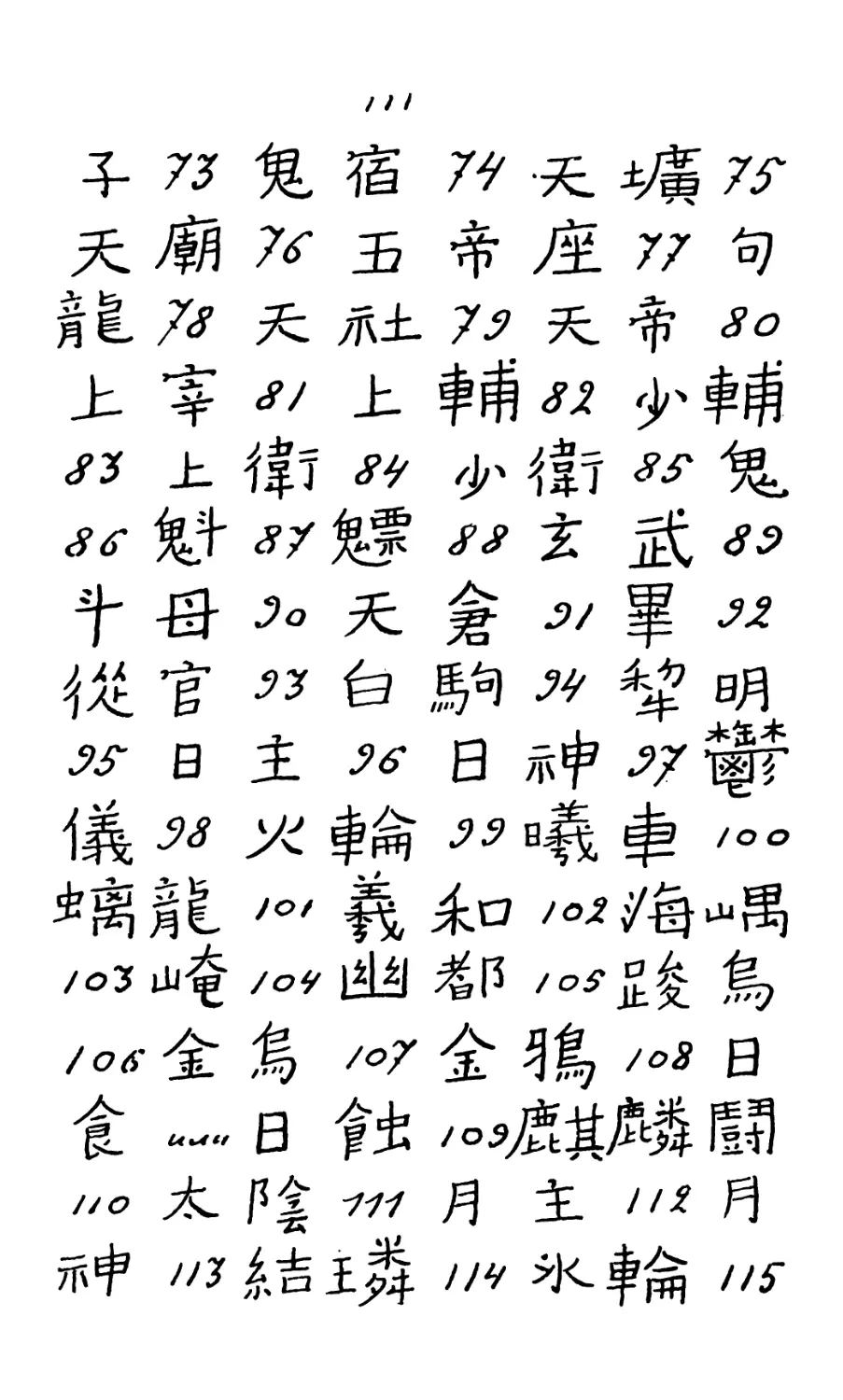

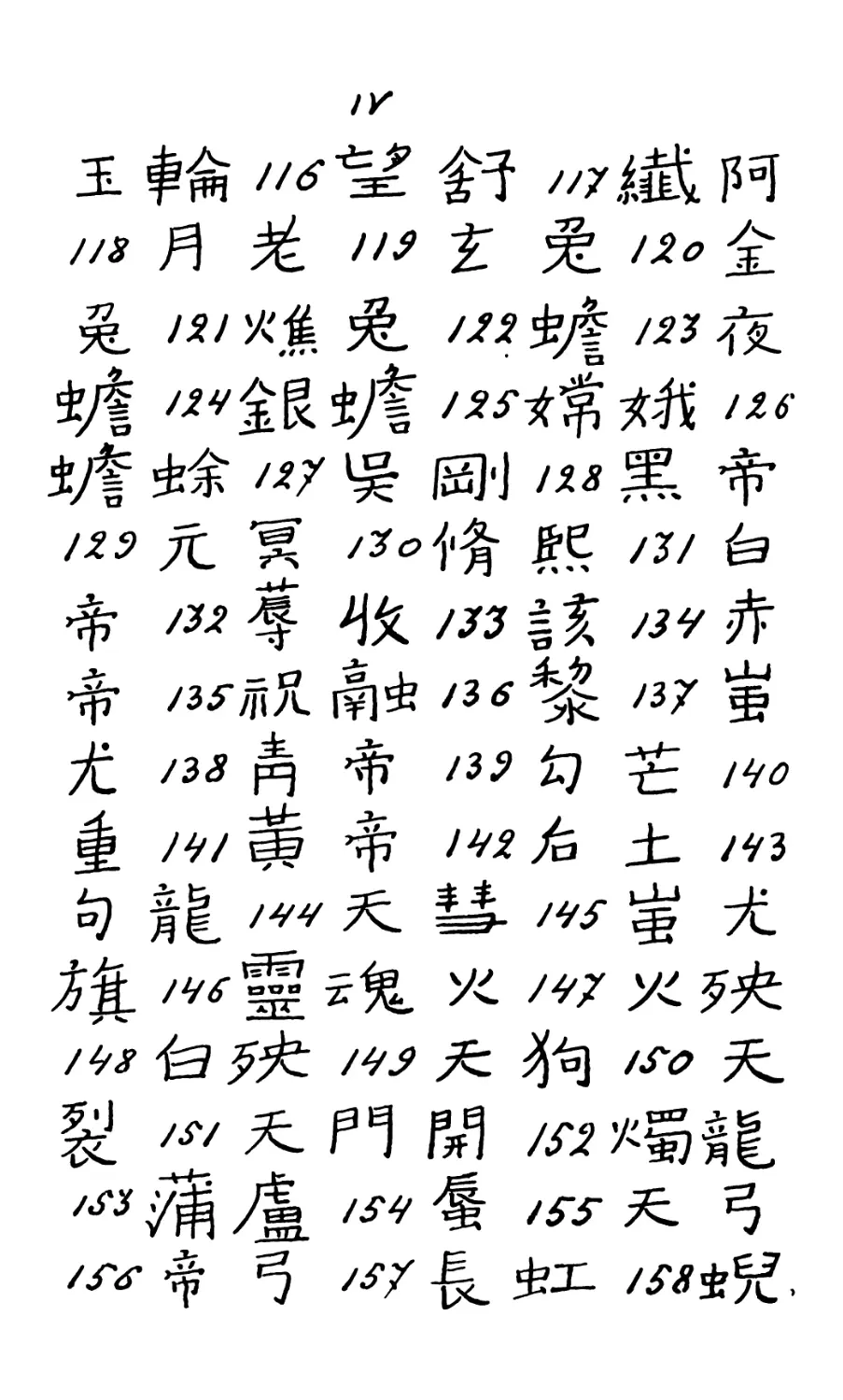

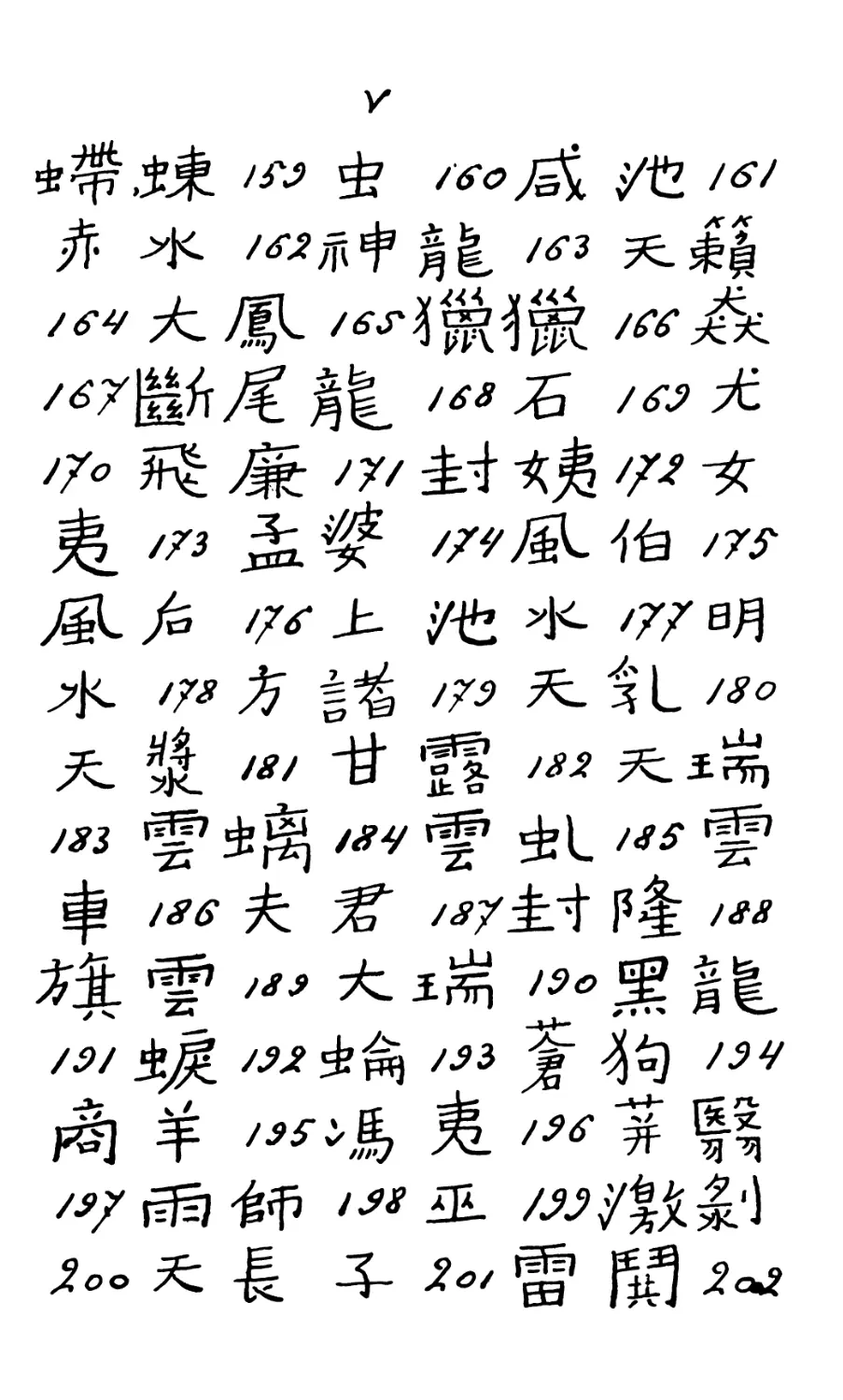

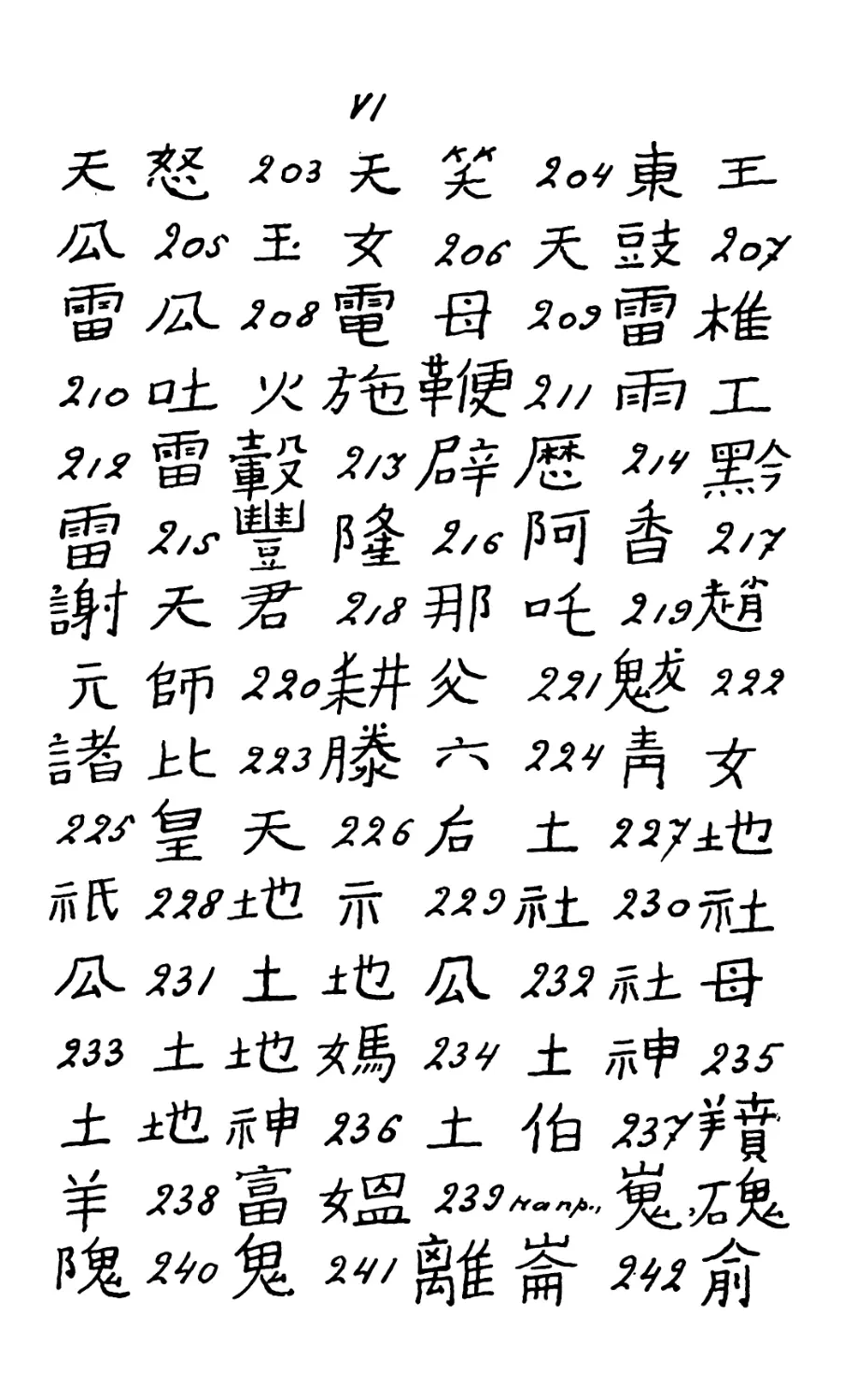

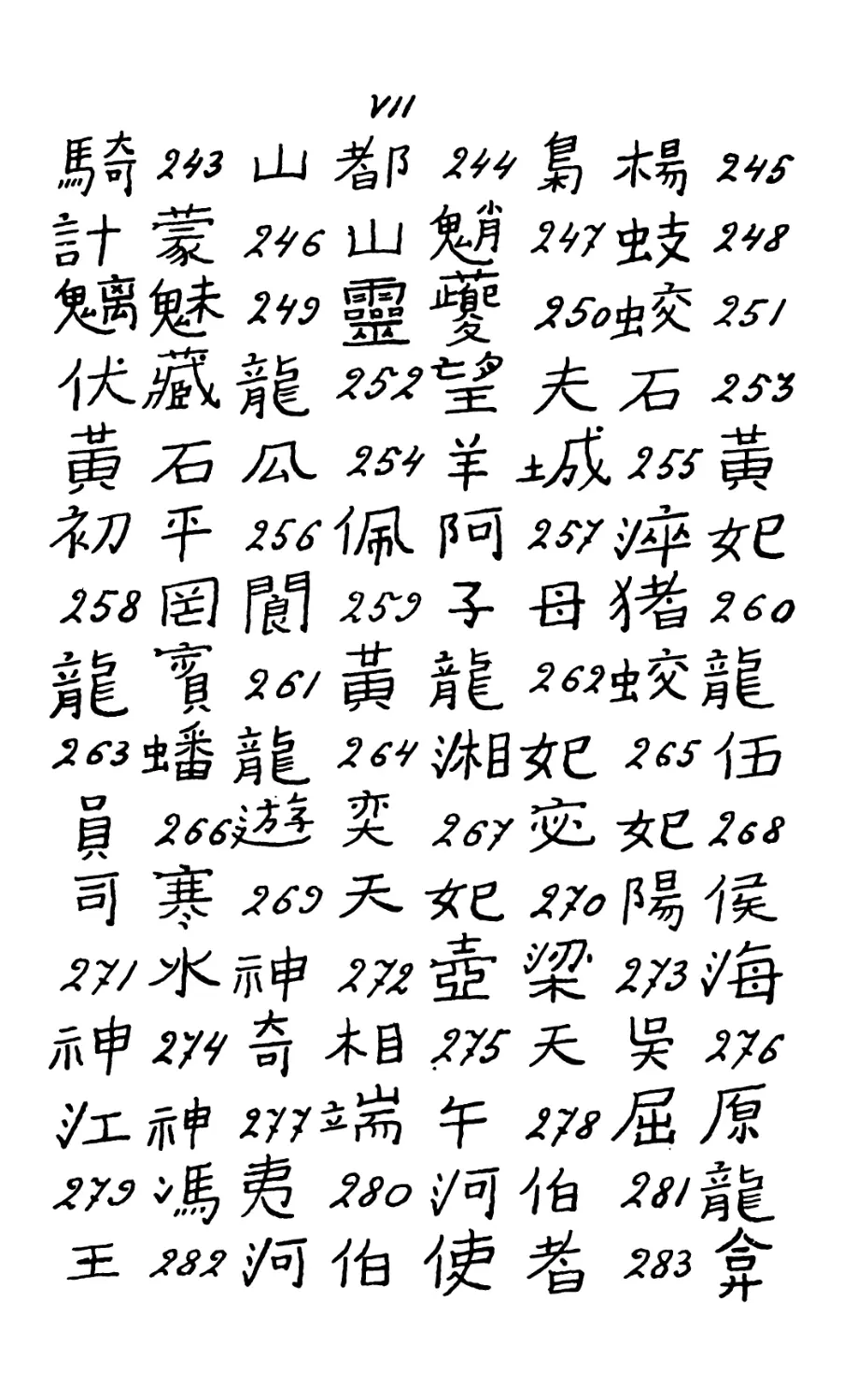

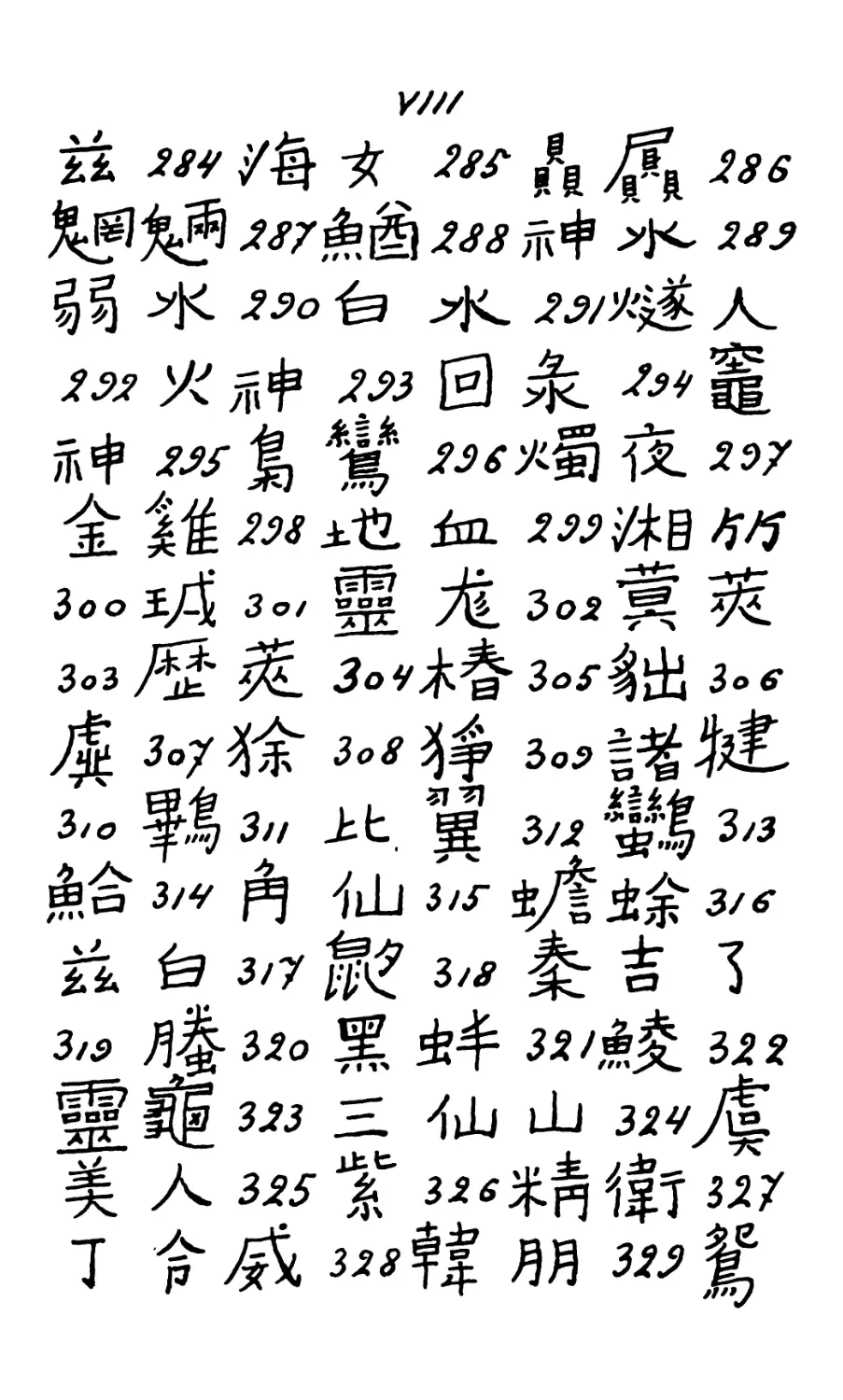

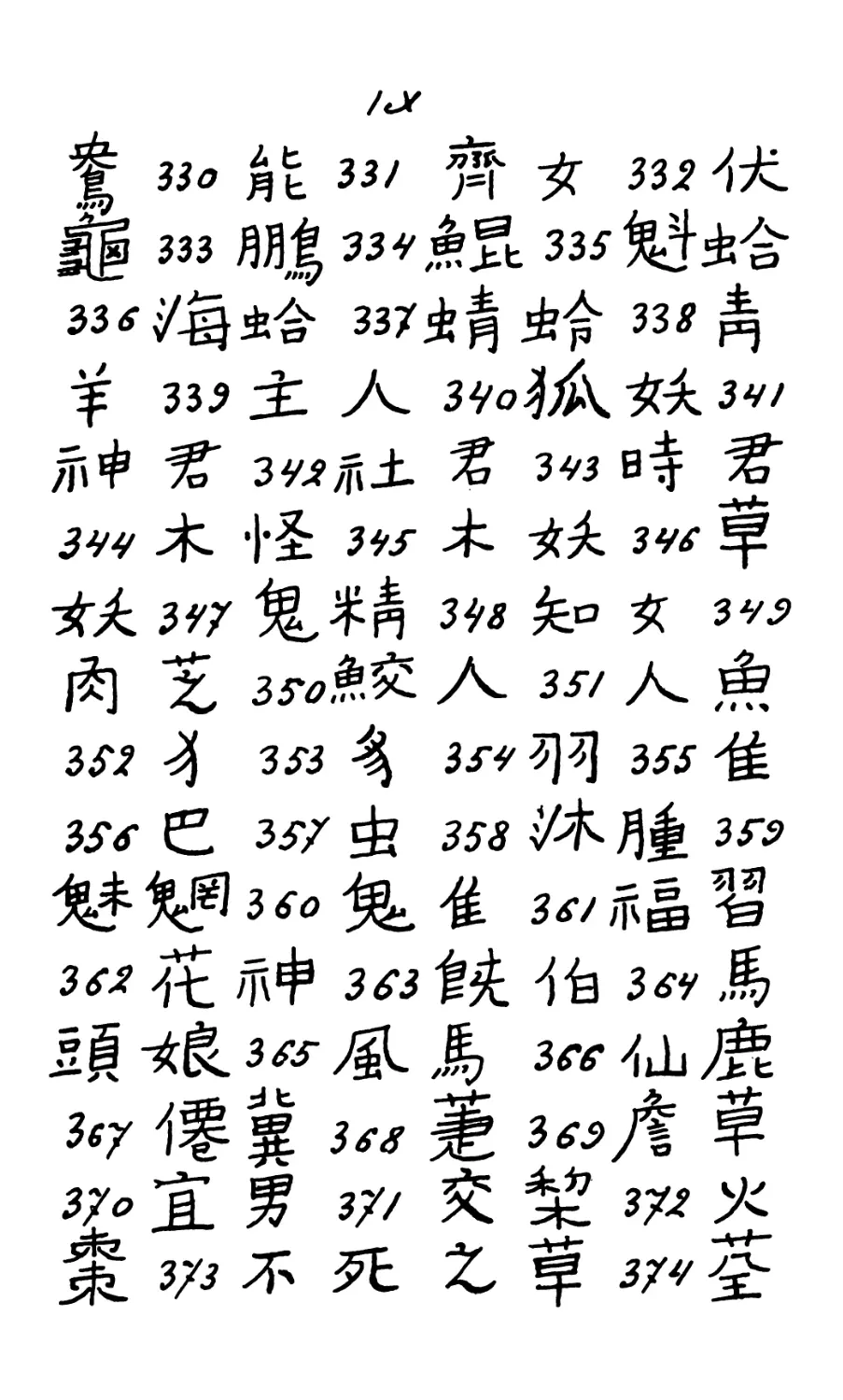

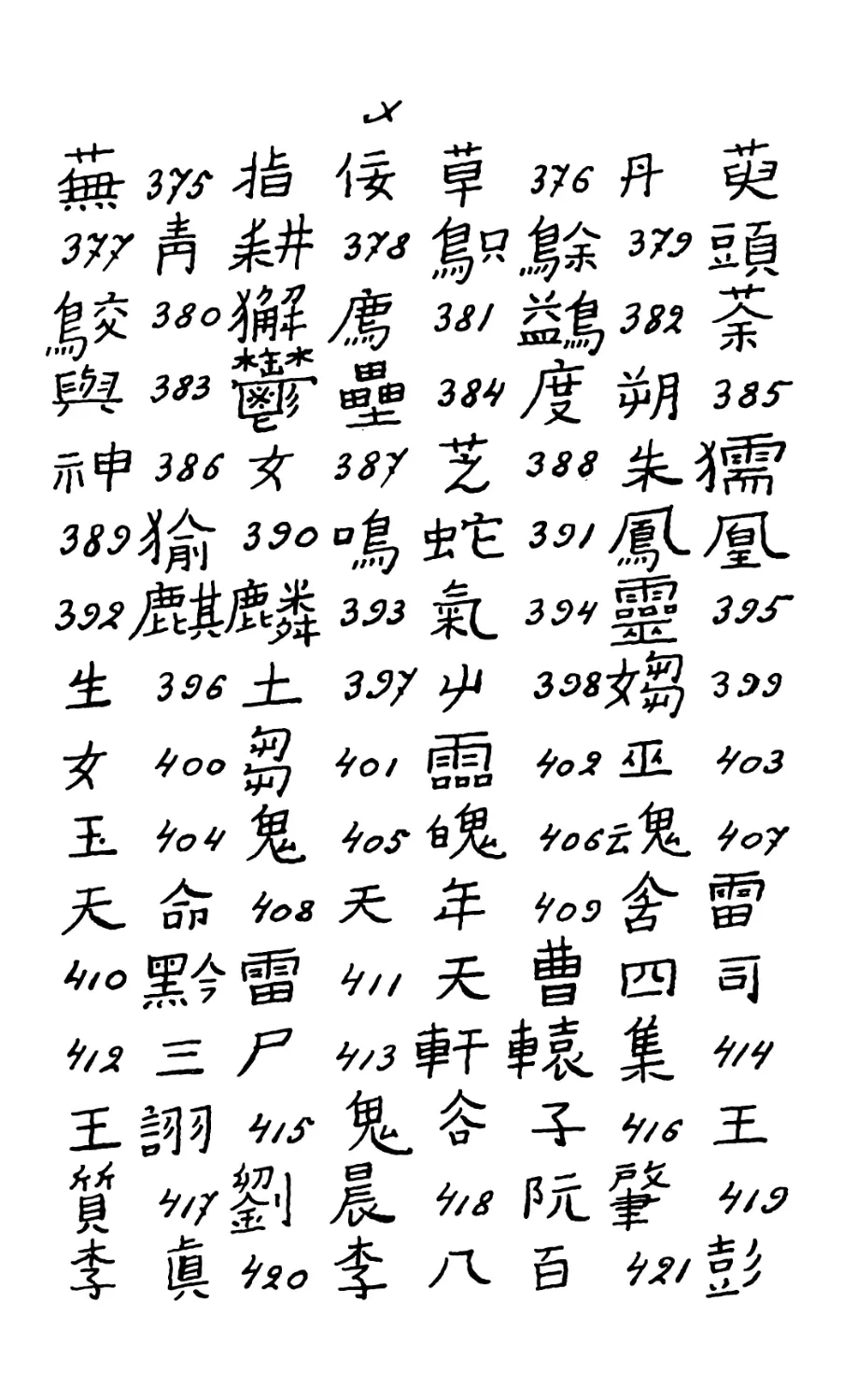

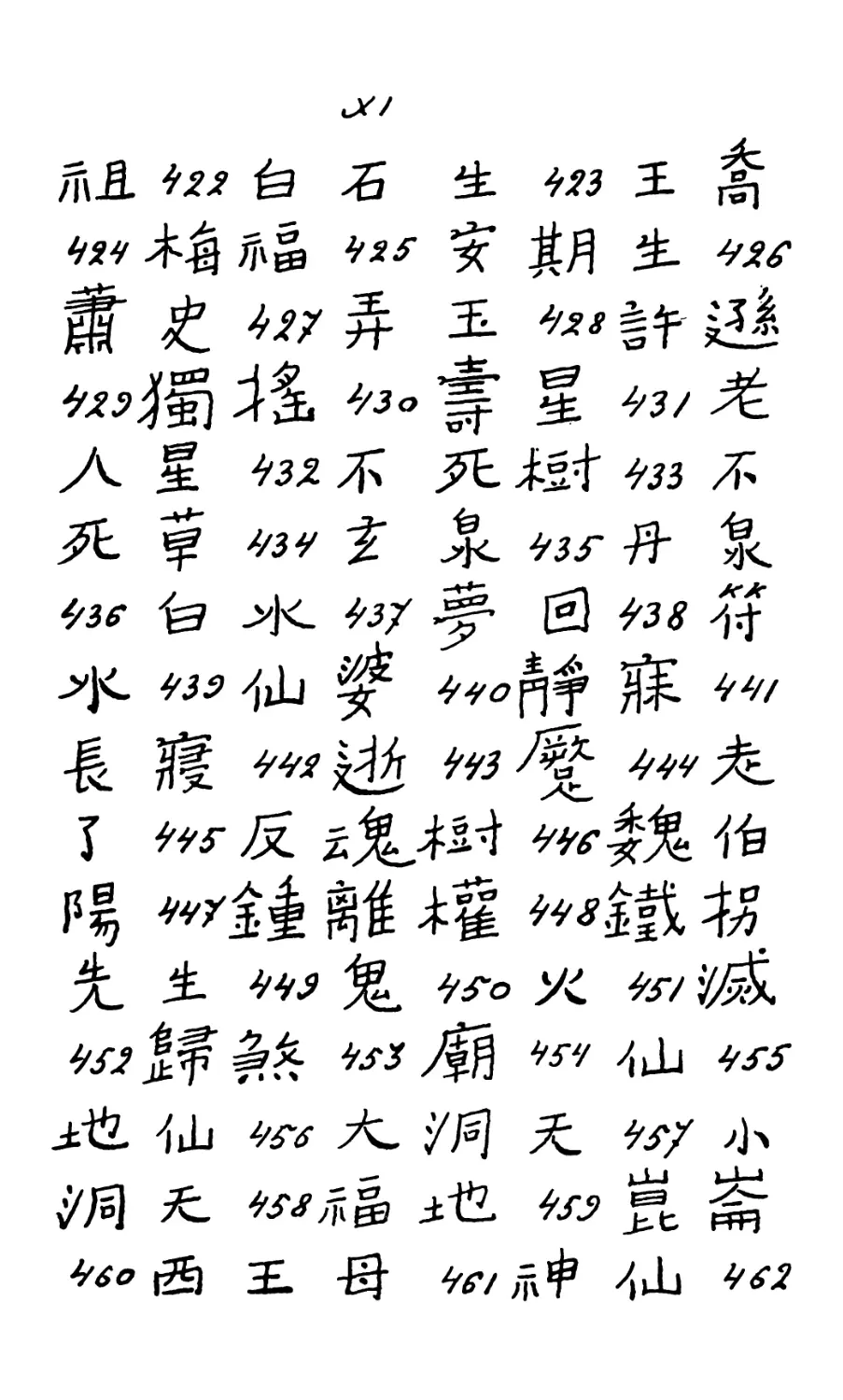

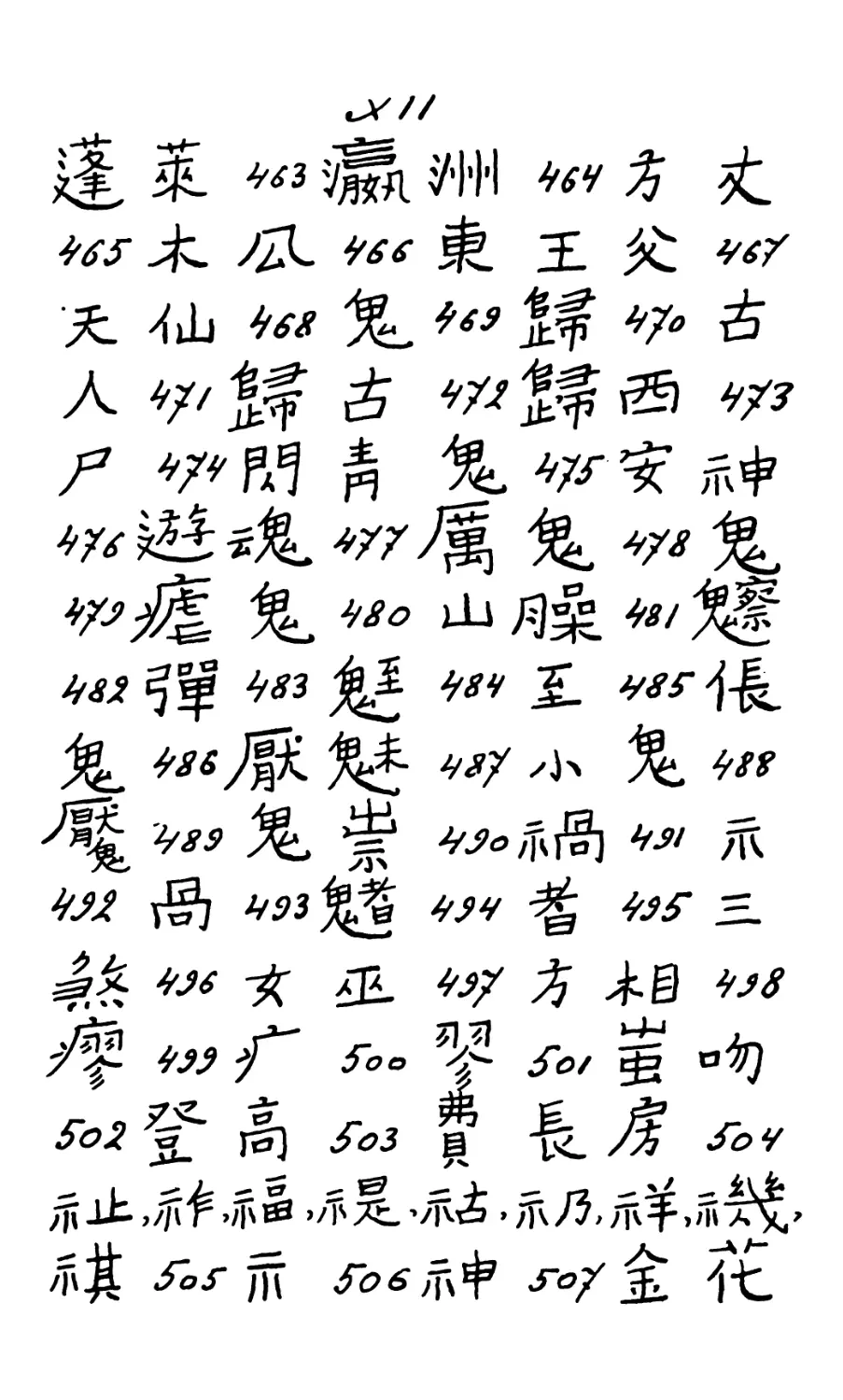

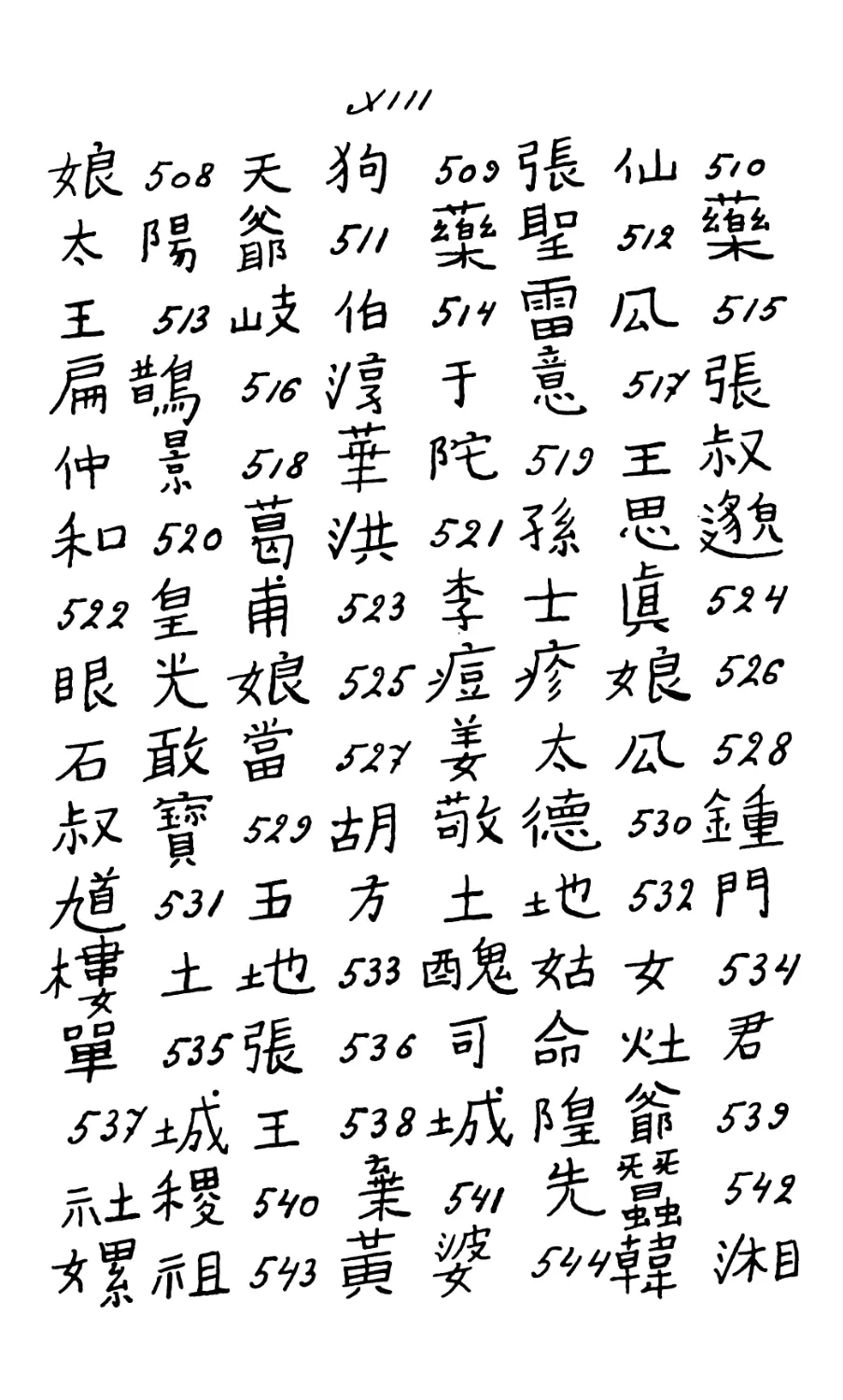

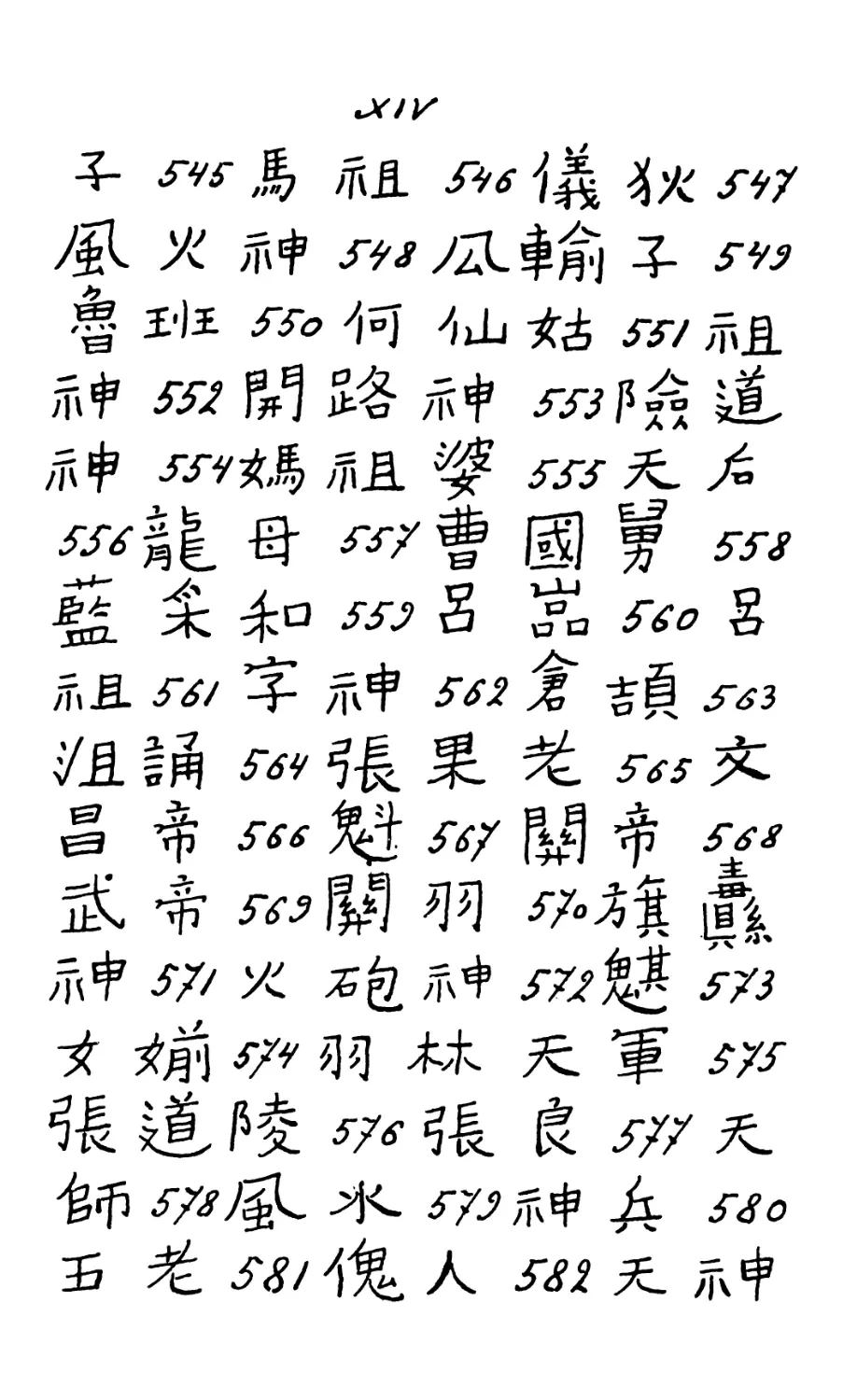

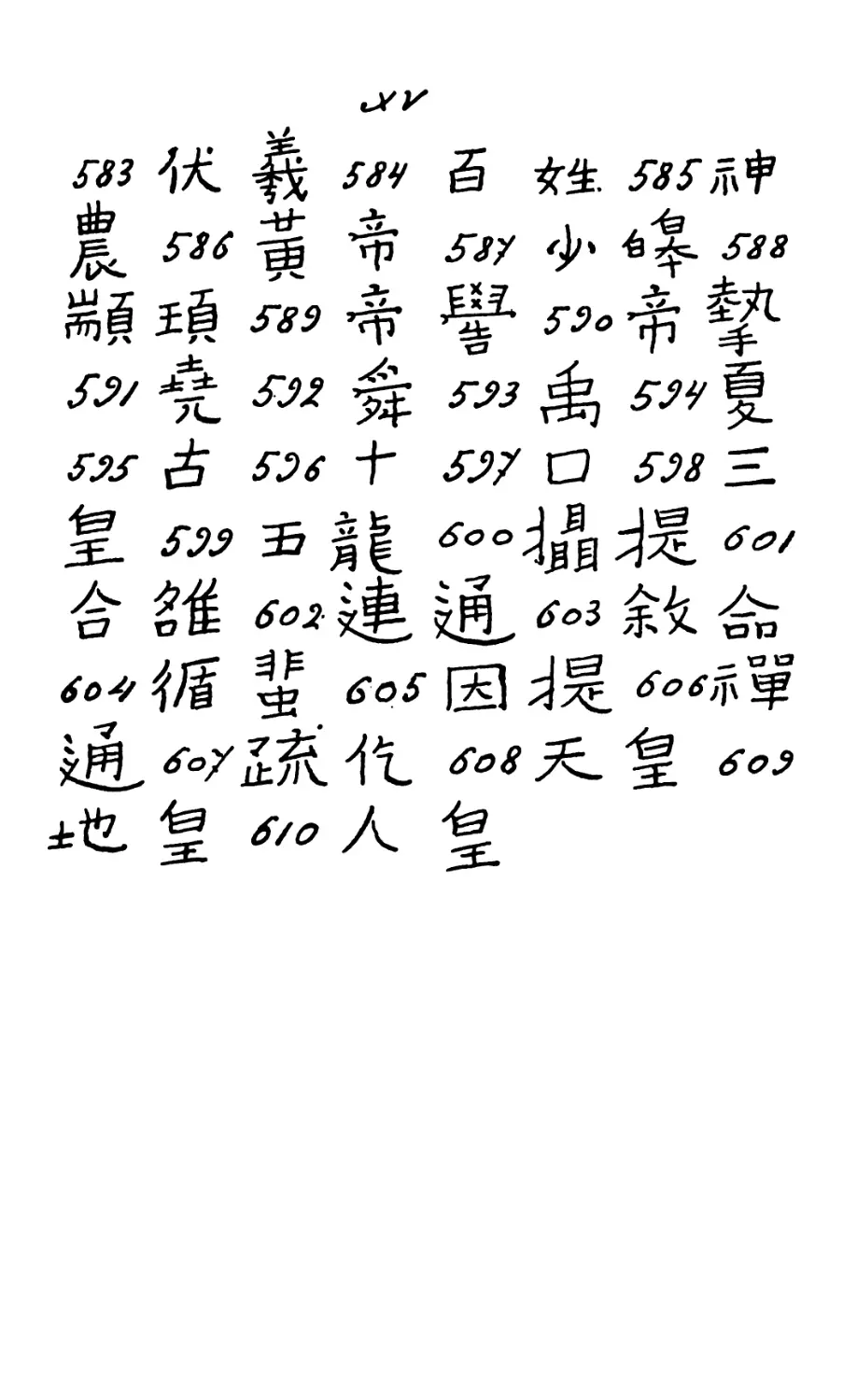

Скажемъ, наконецъ, что, во избѣжаніе недоразумѣній, мо-

гущихъ происходить отъ особенностей китайскаго языка и

письменности, мы нашли нужнымъ и, для руководства мо-

лодыхъ синологовъ, недостаточно еще знакомыхъ съ трак-

туемымъ предметомъ, сочли полезнымъ присовокупить къ

китайскимъ словамъ пли замѣняющему ихъ русскому пере-

воду іероглифическую транскрипцію. Затрудняясь, по неза-

висящимъ отъ насъ обстоятельствамъ, помѣстить іероглифы

въ текстѣ нашей книги, мы напечатали ихъ въ приложе-

ніяхъ подъ цифрами, которыя соотвѣтствуютъ цифрамъ, за-

ключеннымъ въ скобки и поставляемымъ на страницахъ текста

при китайскихъ словахъ или ихъ русскомъ переводѣ.

ГЛАВА I.

Мірообразованіе. — Дуализмъ въ природѣ. — Періоды мірообразованія.—Міро-

правители.—Міроустройство.—Небеса.

Китайцы представляютъ себѣ міръ не сотвореннымъ, а само-

образовавшимся. Было, по воззрѣніямъ китайцевъ, время, когда

вся видимая природа находилась въ состояніи хаоса. Этотъ хаосъ

называемый хунь-дунь (1), не имѣлъ, какъ думаютъ одни, ни-

какой формы или, какъ думаютъ другіе, являлся подобіемъ яйца.

Чтобы изъ хаоса образовались предметы видимой природы, онъ

долженъ былъ, какъ безформенное, дифференцироваться или, какъ

яйцо, раскрыться.

Начало мірообразованія — это кай-пи (2), чтб, по букваль-

ному переводу словъ, значитъ „раскрытіе". Яйцо раскрылось,—

и небо съ землею сдѣлались отдѣльно существующими. Вліяя на

землю, небо породило сына. Этотъ тянь-цзы (3), т. е. „сынъ

неба", называвшійся Пань-гу (4), былъ первымъ человѣкомъ, а

по другимъ сказаніямъ, существомъ, имѣвшимъ тѣло змѣи, а голову

дракона. Долго-ли жилъ Пань-гу, неизвѣстно. Когда онъ умеръ,

то дыханіе его сдѣлалось вѣтромъ и облаками, голосъ—громомъ,

лѣвый глазъ—солнцемъ, правый—луною, туловище съ руками и

ногами—четырьмя странами свѣта и „пятью пиками" (главными

священными горами Китая), кровь—рѣками, мускулы и жилы—

земною корою, (не мускулистыя части) мяса—почвою, борода и

волосы на головѣ — звѣздами, мелкіе волосы кожи — травою и

деревьями, зубы и кости—металлами и грубыми камнями, мозгъ—

перлами и драгоцѣнными камнями, потъ—дождемъ, паразиты на

тѣлѣ, подъ вліяніемъ вѣтра, превратились въ людей. Миѳъ о

і

2___

Пань-гу извѣстенъ китайцамъ далеко не по одному варіанту.

Сводятся-ли эти варіанты къ одному первоисточнику, заключающе-

муся, какъ думаютъ нѣкоторые синологи, въ сферѣ китайской

астрономіи, или же опираются на разныя и неодинаковыя, по

ихъ сущности, основы,—вопросъ не рѣшенный. Но едва-ли можно

сомнѣваться, что присутствіе черепахи подъ ногами Пань-гу,

изображаемаго въ формѣ статуй или на рисункахъ, объясняется

только астрономическими воззрѣніями китайцевъ.

Чтобы началось мірообр'азованіе, хаосъ, какъ яйцо, долженъ

былъ раскрыться, а какъ нѣчто безформенное, долженъ былъ

дифференцироваться.

Дифференцированіе хаоса обнаружилось первѣе всего въ томъ,

что онъ распался на два основныхъ элемента — на Янъ (5) и

Инь (6). Взаимодѣйствіемъ этихъ элементовъ обусловилось даль-

нѣйшее дифференцированіе хаоса, выразившееся въ образованіи

предметовъ видимой природы, и опредѣлился ходъ ея жизни.

Въ сферѣ миоическихъ воззрѣній китайцевъ взаимодѣйствіе Янъ

и Инь сводится къ двумъ, діаметрально противуположнымъ между

собою, принципамъ—согласія и борьбы.

Что такое согласіе Янъ и Инь? Это въ сущности не болѣе,

какъ зависимость наземной жизни отъ тепла и свѣта, сходящихъ

на землю съ видимаго небеснаго свода. Небо—чунь-Янъ (7), т. е.

„чистѣйшій Янъ"; земля—чунь-Инь (8), т. е. „чистѣйшая Инь";

небо—цянь (9), или фу (10), т. е. „отецъ"; земля—кунь(ІІ),

или му (12), т. е. „мать". По миѳо-поэтическимъ воззрѣніямъ

китайцевъ, солнце и луна — тянь-му (13), или тянь-янь (14),

т. е. „очи неба"; громъ—тянь-шэнъ (15), т. е. „голосъ неба";

звѣзды—тянь-и (16), т. е. „облаченіе неба"; заря и радуга—

тянь-пэй (17), т. е. „оплечья неба"; дождь — сюань-и (18),

т. е. „сѣмя неба" Это величественное небо, какъ отецъ, всту-

паетъ въ связь съ землею, какъ матерью, согрѣваетъ ее своею

теплотою, оплодотворяетъ ее дождемъ какъ своимъ сѣменемъ и дѣ-

лаетъ ее способною обнаруживать производительныя силы, ей при-

сущія. Въ каждый годичный періодъ времени совершается союзъ

Янъ и Инь, т. е. неба и земли. Начальнымъ пунктомъ этого

3

союза китайцы считаютъ день зимняго солнцестоянія, почему и

пользуются, для выраженія понятія объ этомъ днѣ на языкѣ

миѳо-поэтическомъ, комбинаціею словъ жу (19), чтб значитъ

„входить", и и (20), чтб значитъ „сѣмя®. Убѣждаясь въ томъ,

что всякая жизнь на земной поверхности обусловливается влія-

ніемъ неба на землю, союзомъ Янъ и Инь, китайцы, путемъ тѣхъ

или другихъ умозаключеній, пришли къ мысли, что и всѣ пред-

меты видимой природы порождены небомъ и землею. Слѣды по-

степеннаго перехода отъ частнаго къ общему, отъ извѣстнаго къ

неизвѣстному усматриваются даже въ конфуціанскихъ книгахъ,

особенно въ тѣхъ ихъ мѣстахъ, которыя запечатлѣваютъ собою

миѳическія воззрѣнія китайской націи. Если, напр., въ одной

конфуціанской книгѣ (Синъ-ли-цзинъ-и) сказано, что „небо вес-

ною порождаетъ всѣ предметы, а осенью останавливаетъ (ростъ)

ихъ® (21), то въ данномъ случаѣ подъ „всѣми предметами®

разумѣются, конечно, только растенія. Но если въ другой кон-

фуціанской же книгѣ (Ли-цзи) сказано, напр., что „небо и

земля соединяются, и потомъ (т. е. вслѣдствіе того) всѣ пред-

меты поднимаются (т. е. вызываются къ существованію и жизни)®

(22), то подъ „всѣми предметами® здѣсь можно разумѣть не

одни уже растенія, но и многое другое, чтб есть между небомъ

и землею, равно какъ на ея поверхности. Отсюда становится до

нѣкоторой степени понятнымъ, почему, напр., горы и озера,

вода и огонь, вѣтеръ и громъ получаютъ у китайцевъ собира-

тельное наименованіе цянь-кунь-лю-цзы (23), т. е. „шестеро дѣтей

неба и земли®.

Что такое борьба Янъ и Инь? Это въ сущности не болѣе,

какъ поочередное въ годичномъ періодѣ времени преобладаніе

тепла и холода, свѣта и темноты. Солнце, какъ свѣтило, каждый

день видимымъ образомъ восходитъ, совершаетъ по небосклону

свой путь, а потомъ заходитъ, и между сутками, идущими по

порядку, нѣтъ замѣтной разницы. Но то же самое солнце въ

разныя времена года свѣтитъ и грѣетъ то сильнѣе, то слабѣе.

Чѣмъ обусловлена такая неодинаковость силы солнца? По миѳи-

ческимъ воззрѣніямъ китайцевъ, эта неодинаковость обусловли-

4

вается тѣмъ во-первыхъ, что солнце есть не только одно изъ не-

бесныхъ свѣтилъ, но и представитель элемента Янъ, почему и

называется тай-Янъ (24), т. е. „великій Янъ“, а во-вторыхъ,

тѣмъ, что Яйъ ведетъ постоянную борьбу съ Инь. Въ дни равно-

денствій силы борющихся сторонъ одинаковы, день лѣтняго солнце-

стоянія—это апогей могущества Янъ, день солнцестоянія зимняго—

апогей могущества Инь. Видимая природа не представлялась бы

такою, какою является, еслибы господствовалъ одинъ только Янъ

пли одна только Инь. Существующее разнообразіе природы и ея

жизнь, чуждая монотонности, обусловлены, по миѳическимъ воз-

зрѣніямъ китайцевъ, борьбою Янъ и Инь.

Взглядъ на жизнь міра, какъ на взаимодѣйствіе Янъ и Инь,

имѣющее характеръ либо согласія, либо антагонизма, лежитъ у

китайцевъ въ основѣ множества государственныхъ, общественныхъ

и семейныхъ празднествъ, религіозныхъ церемоній (съ небомъ,

землею и солнцемъ, какъ объектами чествованія) и разнаго рода

обрядовъ. Несмотря на это, равно какъ и на то, что въ древ-

ности (напр., при императорѣ Цинь-ши-хуанъ-ди) чествовались

жертвами особо владыка—небо (25), владычица—земля (26), вла-

дыка—солнце (27), владыка—Янъ (28),.владычица—Инь (29),

признаніе дуализма, обусловливающаго жизнь природы, не выра-

зилось у китайцевъ въ миѳахъ, подобныхъ миѳамъ, напр., объ

Ураносѣ и Геѣ, Ормуздѣ и Ариманѣ, Озирисѣ и Тифонѣ. При-

чиною этого было то обстоятельство, что представленіе о взаимо-

дѣйствіи Янъ и Инь очень рано сдѣлалось въ Китаѣ предме-

томъ сперва мистическихъ, а потомъ и философскихъ соображеній

и умозаключеній. Мы говоримъ о знаменитыхъ па-гуа (30),

обосновывающихъ собою И-цзинъ, книгу, которая является пер-

вою изъ книгъ конфуціанскаго Пятикнижія и въ то же время

имѣетъ весьма важное значеніе въ глазахъ даосовъ. Китайскія

легенды (разныхъ варіантовъ) повѣствуютъ, что императоръ Фу-си,

начавшій управлять будто бы въ 2952 г. до Р. X., увидалъ

однажды какіе-то таинственные знаки на спинѣ чудовища, вышед-

шаго изъ Желтой рѣки и похожаго отчасти на лошадь, отчасти

па дракона; вникая въ характеръ этихъ знаковъ и одновременно

5

соображая положеніе небесныхъ свѣтилъ, Фу-си составилъ па-гуа,

т. е. восемь діаграмъ, являющихся тройными сочетаніями двухъ

прямыхъ линіи, одной цѣльной, а другой, раздѣленной на двѣ

половины. Изъ этихъ па-гуа, способомъ шестеричной комбинаціи,

впослѣдствіи было образовано 64 діаграмы. Не говоримъ о томъ,

какъ составлялись первоначальныя комментаріи на гуа, какъ

образовалась книга И-цзинъ и какъ она, въ свою очередь, поя-

снялась въ рядѣ вѣковъ многими китайскими толковниками, —

скажемъ только, что въ па-гуа цѣльная линія служитъ эмблемою

Янъ, а линія, раздѣленная на двѣ половины,—эмблемою Инь.

Представленіе о взаимодѣйствіи Янъ и Инь, будучи сведено къ

отношенію между линейными комбинаціями, сдѣлалось основою

цѣлой системы натуралистическаго мистицизма, равно какъ и си-

стемы гаданій, извѣстной древнимъ китайцамъ и общераспро-

страненной въ нынѣшнемъ Китаѣ. Было бы неумѣстно говорить

здѣсь о томъ, кй>къ поняла элементы Янъ и Инь и кйкъ выя-

снила характеръ ихъ взаимодѣйствія опирающаяся на принципъ

позитивизма новая конфуціанская философія.

Представленіе о томъ, что міръ образовался изъ хаоса, без-

форменнаго или подобнаго яйцу, путемъ дифференціи (первона-

чально двойной), усложняется у китайцевъ представленіемъ о по-

степенности мірообразованія, исключающей одновременность бытія

Янъ и Инь, и какъ бы восполняется ученіемъ о томъ, что міръ

произошелъ изъ пустоты, принимавшей свойства матеріальности

втеченіи длинныхъ періодовъ времени, слѣдовавшихъ одинъ за

другимъ. Видимая природа создалась изъ хаоса, будто бы, въ

три періода, называемыхъ хой (31): первымъ періодомъ заверши-

лось формированіе неба, вторымъ—формированіе земли, въ третьемъ

періодѣ появились на землѣ люди.'О томъ, какъ міръ возникъ

изъ пустоты, китайскія книги говорятъ весьма различно. Не на-

ходя умѣстнымъ вникать въ разнорѣчія литературнаго матеріала,

замѣтимъ только, что среди пихъ можно усматривать три поло-

женія, являющіяся болѣе или менѣе основными, а именно, 1) что

міровой хаосъ, какъ нѣчто грубо-матеріальное, обладалъ сперва

свойствами болѣе утонченйой субстанціи, ци (32), или инь-юнь

6

(33), т. е. „эѳира"; 2) что этотъ, такъ сказать, хаотическій

эоиръ образовывался и оформливался втеченіи пяти періодовъ, на-

зываемыхъ общимъ именемъ у-юнь (34), или у-тай (35); 3) что

до этихъ пяти періодовъ были еще періоды времени, втеченіи

которыхъ вырабатывалась субстанція сортовъ утонченнѣйшаго эѳира,

возникшаго изъ пустоты, явившейся въ дао (36), отвлеченномъ

источникѣ всего сущаго. Чтобы дать читателямъ нѣкоторое по-

нятіе объ этихъ послѣднихъ періодахъ, позволимъ себѣ привести

здѣсь, ученіе о нихъ въ той краткой формулировкѣ, которая сдѣ-

лана глубокимъ знатокомъ даосизма, арх. Палладіемъ, въ состав-

ленномъ имъ и г. Поповымъ „Китайско-русскомъ словарѣ". „Въ

глубочайшемъ и верховномъ существѣ его (дао) явилась пустота,

кунъ-дунь, которая есть истинное единое. По произведеніи эѳира

истиннаго единаго прошло 99.990.000.000 лѣтъ до образо-

ванія трехъ высшихъ эѳировъ; между каждымъ протекло столь-

ко же лѣтъ; отъ свойства соединенныхъ 3-хъ эѳировъ явился

непревышаемый (высочайшій), небеснопокланяемый владыка—пу-

стота, Сюй-хуанъ-тянъ-цзунь. Потомъ протекло опять столько

же лѣтъ до произведенія трехъ среднихъ эѳировъ; отъ свойства

ихъ соединенныхъ произошелъ глубочайшій старецъ, Сюанъ-лао,

или первоначальный, небеснопокланяемый, Юань-ши-тянъ-цзунъ.

Потомъ протекло опять столько же лѣтъ до произведенія трехъ низ-

шихъ эѳировъ; отъ свойства ихъ соединенныхъ родился превысшій,

Тай-шанъ или Тай-шанъ-дао-цзюнъ. Затѣмъ отъ одного эѳира про-

изошло три эѳира; между каждымъ протекло 81.000.810.000

лѣтъ; отъ свойства ихъ соединенныхъ произошелъ Ли-лао-цзюнь“

(Т. I, стр. 163). Послѣ того какъ явился Ли-лао-цзюнь, на-

чался первый изъ техъ періодовъ у-юнь, о которыхъ мы выше

говорили.

Представленія о періодахъ мірообразованія, какъ возникшія

либо на основѣ астрономическихъ разсчетовъ, либо (и это главнѣй-

шимъ образомъ) на почвѣ мистико-философскихъ доктринъ дао-

совъ, вырабатывавшихся притомъ со втораго вѣка по Р. X.

въ противодѣйствіе буддизму, не могутъ, конечно, сами по себѣ

входить въ кругъ миѳическихъ воззрѣній китайцевъ. Но объ этихъ

7

представленіяхъ мы считали нужнымъ упомянуть потому именно,

что они соединяются со множествомъ миѳовъ, повѣствующихъ о

свойствахъ и дѣятельности необыкновенныхъ существъ, которыя

играютъ весьма важную роль въ намѣченной нами космогониче-

ской системѣ. Не слѣдуетъ нри этомъ забывать, что въ Китаѣ

и Сюй-хуанъ-тянь-цзунь (37), и Юань-ши-тянь-цзунь (38), и Тай-

шанъ-дао-цзюнь (39), и Ли-лао-цзюнь (40), о которыхъ было

сказано выше, равно какъ многія другія существа даосской кос-

могоніи боготворятся и являются объектами чествованія. Самая

выработка даосами космогоническихъ миѳовъ не обходилась, всего

вѣроятнѣе, безъ того, чтобы не было дѣлаемо заимствованій изъ

общенародной сокровищницы миѳическаго матеріала. А въ свою

очередь тѣмъ или другимъ путемъ сложившіеся космогоническіе

миѳы входили въ народъ, получали въ немъ распространенность

и такъ или иначе вліяли на его миѳическія воззрѣнія. Вотъ по-

чему даосская космогонія можетъ являться предметомъ, достой-

нымъ того, чтобы миѳологи придавали ему цѣнность и посвящали

свои силы его разработкѣ.

Продолжая говорить о жизни самообразовавшагося міра, на-

помнимъ читателямъ, что понятіе о взаимодѣйствіи Янъ и Инь

очень рано сдѣлалось въ Китаѣ основою сперва мистическихъ,

а потомъ и философскихъ соображеній и умозаключеній. При

этомъ, чѣмъ менѣе миѳо-поэтическая фантазія китайцевъ оста-

навливалась на существѣ Янъ и Инь, тѣмъ болѣе ее привлекали

къ себѣ аттрибуты послѣднихъ, первѣе всего небо и земля, осо-

бенно же небо, какъ выразитель главенствующаго, мощнаго дуа-

листическаго фактора. Понятіе объ Янъ—небѣ заслонилось поня-

тіемъ о Шанъ-ди (41), верховномъ государѣ, пребывающемъ на

небѣ и господствующемъ надъ землей и ея обитателями.

Въ какихъ же формахъ китайцы представляли и представ-

ляютъ себѣ этово верховнаго государя? Отвѣтомъ на этотъ во-

просъ прежде всего могутъ служить нижеприводимыя немногія

выдержки изъ двухъ книгъ конфуціанскаго канона, весьма бога-

тыхъ архаическими данными. „Небо наблюдаетъ за живущими

на землѣ людьми и желаетъ, чтобы они поступали согласно съ

8

(разумомъ и) справедливостью,—оно даетъ однимъ людямъ болѣе,

другимъ менѣе продолжительную жизнь... Если люди не дѣ-

лаются добродѣтельными и не сознаются въ своихъ проступкахъ,

небо являетъ имъ свою волю, чтобъ они исправились" (Шу-цзинъ,

ч. Ш, гл. 9). „Шанъ-ди далъ и простывъ людямъ разумъ.

Если люди (въ дѣйствіяхъ своихъ) согласуются съ своимъ ра-

зумомъ, то продолжаютъ свое бытіе (не нуждаясь въ посторон-

немъ руководствѣ); если же не согласуются, то государь при-

нуждаетъ ихъ согласоваться" (іШ., ч. Ш, гл. 3). „Шанъ-ди

неодинаковъ въ отношеніи къ людямъ: тѣхъ, которые дѣлаютъ

добро, онъ осыпаетъ всякаго рода благодѣяніями, а тѣхъ, кото-

рые дѣлаютъ зло, поражаетъ всякаго рода несчастіями" (іЪіі.,

ч. Ш, гл. 4) „Шанскій императоръ Чжоу", говоритъ У-ванъ *),

„ не почитаетъ верховнаго неба, приводитъ въ бѣдственное состоя-

ніе народъ, предается пьянству и разгулу, совершаетъ неслы-

ханныя жестокости... Разгнѣванное царственное небо уполномо-

чило Вэнь, моего усопшаго родителя (на полученіе верховной

власти); но мой отецъ (умеръ и) не могъ привести въ исполненіе

волю неба- Вотъ почему я, ничтожный Фа (имя У-вана), и вы, на-

слѣдственные правители дружественныхъ владѣній, разсматриваемъ

управленіе (государя династіи) Шанъ. Чжоу вовсе не думаетъ

исправить свое поведеніе: спокойный (на своемъ посту), онъ не

исполняетъ обязанности ни въ отношеніи Шанъ-ди, ни въ отно-

шеніи духовъ, не совершаетъ молебствій въ храмѣ своихъ пред-

ковъ, позволяетъ ворамъ похищать жертвенныхъ животныхъ и

сосуды съ жертвеннымъ рисомъ... Небо дало народу государей

и наставниковъ для его охраны и руководства; тѣ и другіе по-

могаютъ Шанъ-ди въ дѣлѣ мирнаго управленія имперіею, въ дѣлѣ

(наказанія людей) виновныхъ и (награжденія) добрыхъ... Въ

преступленіяхъ своихъ Шанскій государь достигъ крайней сте-

пени; небо повелѣваетъ наказать его, и если я не буду слѣдо-

вать велѣніямъ неба, то велика будетъ вина моя... Я ста-

*) Извѣстный подъ этимъ прозваніемъ основатель династіи, смѣнившей

(въ 1122 г. до Р. X.) династію Шанъ.

9

новлюсь во главѣ васъ, чтобы совершить наказаніе, небомъ на-

значенное “ (ІЫ4., ч. IV, гл. 1). „(Шанъ-)ди посылалъ исправ-

леніе *) (Цзѣ-гую, государю династіи) Ся; но государь не пере-

ставалъ предаваться удовольствіямъ, не обращался къ народу съ

ласковыми словами, даже, будучи омраченъ разгуломъ, ни одинъ

день не подумалъ о пути, который (Шанъ-)ди ему указывалъ...

Тогда небо нашло (лучшаго) правителя для народа,—ниспослало

свое покровительство Чэнъ-тапу и поручило ему наказать (Цзѣ-

гуя) и положить конецъ (династіи) Ся“ (іЬіс!., ч. IV, гл. 18)...

„Небо ждало пять лѣтъ, чтобы дать потомку Чэнъ-тана время

проявить себя истиннымъ правителемъ народа; но (этотъ пото-

мокъ, Чжоу-синь) не размышлялъ (о своемъ поведеніи) и не слу-

шалъ (добрыхъ совѣтовъ). Тогда небо стало обозрѣвать ваши

многочисленныя земли и, поражая (князей) страхомъ, стало искать

(между ними человѣка), который бы могъ (почтительно) взирать

на него (т. е. относиться къ небу); но въ многочисленныхъ ва-

шихъ земляхъ не могло усмотрѣть таковаго. Однако (существо-

вали еще) наши Чжоусскіѳ государи (т. е. Вэнь-ванъ и У-ванъ),

которые хорошо обращались съ народомъ, были способны поддер-

живать (бремя) добродѣтельнаго (правленія) и заправлять (жер-

твоприношеніями) духамъ и небу. Небо кромѣ того наставило на-

шихъ (князей), увеличило ихъ превосходство и (тогда) избрало

ихъ, чтобы они замѣстили династію Инь и сдѣлались правите-

лями вашихъ многочисленныхъ земель" (іЬі<1., ч. IV, гл. 18).

„Небо видитъ то, чтб народъ видитъ; небо слышитъ то, чтЬ

народъ слышитъ" (іЬі<1., ч. IV, гл. 1). „Такъ сказалъ Шанъ-ди

государю Вэнь-вану: „„не подумай уклониться отъ требованій

долга или, оставивъ добродѣтель, предаться порокамъ и руково-

диться влеченіемъ страстей... Я знаю твою добродѣтель,—она

не такова, чтобы нуждаться въ (изысканныхъ) словахъ или (пріят-

номъ) выраженіи лица.... Показываясь какъ бы незнающимъ и

неопытнымъ, ты проникнутъ смиреніемъ и, будучи далекъ отъ

гордости, заботишься только о томъ, чтобы идти по пути, прѳд-

9 Т. е. посылалъ бѣдствія, чтобы напомнить о необходимости исправиться.

10

писанному верховнымъ государемъ “ * (Ши-цзинъ, часть ПТ, глава 1.

ода 7). Изъ приведенныхъ выдержекъ (число которыхъ мы могли

бы и увеличить) явствуетъ, что въ представленіяхъ древнихъ

китайцевъ Шанъ-ди съ одной стороны отождествлялся съ небомъ,

какъ чѣмъ-то неопредѣленно понимаемымъ, а съ другой являлся

наблюдающимъ за людьми, награждающимъ однихъ и наказы-

вающимъ другихъ, являлся способнымъ вразумлять людей и ждать

ихъ исправленія, способнымъ выражать свою любовь и свой

гнѣвъ, способнымъ видѣть, слышать и даже говорить. Если

миѳо-поэтическое понятіе объ Янъ, какъ элементѣ дуализма, за-

слонялось у древнихъ китайцевъ понятіемъ о небѣ, то послѣд-

нее въ свою очередь становилось образомъ ПІанъ-ди, верховнаго

государя, обладавшаго многими человѣческими аттрибутами. Яв-

лялся-ли образъ Шанъ-ди вполнѣ антропоморфнымъ? Не знаемъ,—

на это нѣтъ прямыхъ указаній. Но что законченный антропо-

морфизмъ былъ возможенъ, въ томъ не сомнѣваемся, какъ по от-

сутствію не допускающихъ этого причинъ и обстоятельствъ, такъ

и по намекамъ на это, сохранившимся въ миѳахъ и легендахъ.

Вѣдь,разсказывается же, напр., о тянь-цзуй (42), „пьяномъ небѣ",

т. е. пьяномъ государѣ неба, какъ онъ услаждалъ князя Му-

гуна, правившаго (658—620 г. до Р. X.) удѣломъ Цинь, не-

бесною музыкою и даровалъ ему грамоту на обладаніе землями

всего Китая. Если антропоморфизмъ Шанъ-ди не доведенъ въ Шу-

цзинѣ и Ши-цзинѣ (а тѣмъ болѣе въ другихъ конфуціанскихъ

книгахъ) до конца, это обусловливается и объясняется обстоятель-

ствами самаго появленія указанныхъ книгъ на свѣтъ,—вырабаты-

вая этико-политическіе идеалы, конфуціанство не было склонно по-

кровительствовать миѳо-поэтической фантазіи китайскаго народа.

Древній полу-антропоморфный обликъ Шанъ-ди, этого всегда пер-

венствующаго объекта чествованія въ государственной религіи Ки-

тая, въ рядѣ послѣдующихъ вѣковъ не только не дополнялся недо-

стающими антропоморфными чертами, но, въ силу позитивныхъ тен-

денцій того же конфуціанства, затемнялся, стирался и уступалъ

мѣсто понятію о царственномъ небѣ, отвлеченно и неопредѣленно

понимаемомъ. Вотъ почему въ сферѣ такъ называемой конфуціан-

11

ской религіи Китая не существуетъ миѳовъ о Шанъ-ди, высшемъ

богѣ-міроправителѣ.

Но если миѳо-поэтическая фантазія китайцевъ оставила, по

тѣмъ или другимъ историческимъ причинамъ, образъ Шанъ-ди

не достигшимъ законченнаго антропоморфизма, то она могла вы-

рабатывать и дѣйствительно вырабатывала представленія о дру-

гихъ міроправителяхъ. Въ Китаѣ распространено, главнымъ обра-

зомъ въ средѣ простаго народа, чествованіе трехъ божествъ, кол-

лективно именуемыхъ сань-юань (43), т. е. „тремя первоначаль-

ными" Изъ этихъ послѣднихъ первый, въ отдѣльности назы-

ваемый Шанъ-юань (44), есть богъ неба; второй, Чжунъ-юань

(45) — богъ земли; третій, Ся-юань (46)—богъ водъ. „Перво-

начальные" правители трехъ частей міра являются въ сказаніяхъ

китайцевъ родными братьями. Хотя и существуютъ разсказы о

томъ, какъ три юань сдѣлались властителями неба, земли и воды;

однако, нужно замѣтить, миоо-поэтическая фантазія народа ки-

тайскаго, по однѣмъ причинамъ не выработавшая цѣлостныхъ ми-

ѳовъ о Шанъ-ди, не обрисовала по другимъ причинамъ въ до-

статочной рельефности и обликовъ трехъ божествъ, между кото-

рыми раздѣлила прерогативы единаго міроправителя. Эти дру-

гія причины заключались въ переходѣ простыхъ представленій о

міроустройствѣ въ представленія болѣе сложныя. Когда объек-

тами народной фантазіи служили только небо и земная поверх-

ность, принимаемыя въ ихъ простѣйшей, видимо-цѣлостной формѣ,

тогда довольно было и одного Шанъ-ди. Но потребовались уже

три юань, когда китайскій народъ, размножаясь и распростра-

няясь по земной поверхности, понялъ ея громадность и когда,

ознакомившись съ побережьемъ Тихаго океана отъ Ляо-дуна до

Индо-Китая, составилъ себѣ понятіе о томъ, что земля омывается

со всѣхъ сторонъ водою, не имѣющею предѣла *). Но и трехъ

юань оказывалось уже недостаточнымъ, когда мысль китайцевъ

останавливалась надъ частностями міроустройства и пыталась найти

*) Чтд разумѣютъ синологи подъ тѣмъ моремъ, которымъ, по убѣжде-

нію древнихъ китайцевъ, омывалась территорія Китая съ западной стороны,

здѣсь было бы неумѣстнымъ говорить.

12

имъ посильное объясненіе. Понятіе о сложности міровой, танъ ска-

зать, архитектоники, побудило миѳо-поэтическую фантазію народа

создать образы новыхъ боговъ и раздѣлить между ники преро-

гативы начальныхъ простѣйшихъ божествъ.

Какая же архитектоника міра? Послѣдній раздѣляется на

три части: небо, толщу земли и массу воды „четырехъ (по стра-

намъ свѣта) морей". Земля утверждена на восьми столбахъ и пла-

ваетъ на водѣ. На окраинахъ земли стоятъ восемь столбовъ (изъ

нихъ тотъ, который находится на хребтѣ Кунь-лунь, сдѣланъ

изъ мѣди); на эти столбы опирается небо. Послѣднее есть не

единый сводъ, а цзю-чунъ (47)—„девять этажей", т. е. девять

сводовъ, расположённыхъ одинъ надъ другимъ; каждый изъ семи

нижнихъ сводовъ является ареною самостоятельнаго движенія той

или другой изъ семи извѣстныхъ (древнимъ китайцамъ) планетъ

(солнце, луна, Меркурій, Венера, Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ);

восьмой сводъ движется вмѣстѣ съ находящимися на немъ звѣз-

дами вокругъ полярной звѣзды и удерживается отъ паденія ва-вэй

(48), т. е. „кружащеюся (крутящеюся) привязью", которая при-

крѣплена однимъ концомъ къ полюсу, утвержденному на девя-

томъ сводѣ. Такова воображаемая архитектоника міра. Оставалось,

однако, непонятнымъ для древнихъ китайцевъ, почему сѣверный

полюсъ приходился не прямо надъ ихъ головами, почему сводъ

звѣзднаго неба былъ видимо покосившимся и почему главныя

рѣки на землѣ текутъ исключительно на востокъ или юго-во-

стокъ (разсуждая о теченіи вообще рѣкъ, древніе китайцы, при

незнакомствѣ съ территоріями другихъ странъ, даже Центральной

Азіи, имѣли въ виду, конечно, только главныя рѣки Собствен-

наго Китая, которыя, дѣйствительно, всѣ впадаютъ въ Тихій

океанъ). Ничего не бываетъ безъ причины, — требовалось объя-

сненіе и для этой, такъ сказать, покривленности міра. Таковое

было подыскано и дано въ слѣдующемъ миѳѣ. Нѣкогда (въ

ХХІХ-мъ, говорятъ, вѣкѣ до Р. X.) Китаемъ управляла госу-

дарыня Нюй-гуа (49), имѣвшая тѣло змѣи и обладавшая отъ

рожденія почти божественною мудростію. При концѣ жизни Нюй-

гуа вассальный князь Гунъ-гунъ (50), исполненный честолюбія,

13

поднялъ знамя бунта. Государыня отправила войска противъ

мятежника, и онъ, проигравъ сраженіе, былъ убитъ. Предъ своею

смертію, Гунъ-гунъ ударился головою о гору Бу-чжоу (51), нахо-

дившуюся въ западной части хребта Кунь-лунь, и подломилъ мѣд-

ный столбъ, поддерживавшій небеса, вслѣдствіе чего два высшихъ

свода склонились на сѣверо-западѣ, а земля опустилась въ своемъ

юго-восточномъ углу. Желая по мѣрѣ возможности исправить при-

чиненныя Гунъ-гуномъ поврежденія и удержать на будущее время

небеса и землю отъ обвала, Нюй-гуа растопила въ огнѣ пятицвѣт-

ныѳ камни и задѣлала ими образовавшееся въ небѣ отверстіе, а

потомъ отрубила у четырехъ чудовищныхъ черепахъ ао (52) че-

тыре ноги и подложила послѣднія подъ четыре края земной толщи.

Привести полярный и подвижно - звѣздный своды въ прежнее

положеніе, равно какъ сдѣлать высоту земныхъ угловъ одина-

ковою Нюй-гуа не нашла уже возможнымъ.

Усложненность первоначальнаго понятія о небѣ, какъ о чемъ-

то простомъ и единомъ, обусловила собою развитіе миѳо-поэти-

ческихъ представленій китайцевъ, въ силу котораго создались

новые образы божествъ, небесныхъ государей, очерченные въ болѣе

рельефныхъ формахъ и выработанныхъ деталяхъ, нежели туман-

ные облики Шанъ-ди и Шанъ-юаня. Небеса управляются девятью

особыми богами, извѣстными по ихъ именамъ и титулуемыми об-

щимъ словомъ ди (53), „владыка", съ присоединеніемъ къ нему

тѣхъ или другихъ эпитетовъ (напр., „красный", „бѣлый" и

др.). Каждый сводъ имѣетъ своего бога. Главенство принадле-

житъ богу, пребывающему на девятомъ небѣ и владѣющему по-

люсомъ. Сперва полярнымъ богомъ считался Тай-и-цзюнь (54)—

„Владыка великаго единства", а потомъ сталъ считаться Юй-

хуанъ-шанъ-ди (55)—„Яшмовый верховный государь", культъ

котораго, санкціонированный китайскимъ императоромъ въ 1116 г.

по Р. X., и нынѣ имѣетъ въ Китаѣ широкую распространен-

ность, главнымъ образомъ въ средѣ простаго народа. Существуетъ

не мало сказаній о Юй-хуанъ-шанъ-ди,—о его чудесномъ рож-

деніи отъ царицы Бао-юэ-гуанъ (56), жены баснословнаго царя

Цзинъ-дэ (57); о дѣятельности его въ молодыхъ годахъ на-

14

правленнов на благо подвластнаго народа; о занятіи имъ трона

по смерти отца и самостоятельномъ распоряженіи дѣлами госу-

дарства; о послѣдующемъ добровольномъ отказѣ его отъ пре-

стола, отшельничествѣ, вознесеніи на небо, многократномъ соше-

ствіи Ъа землю, тѣлесной смерти, наконецъ о его дальнѣйшей

жизни, въ качествѣ верховнаго бога, на сводѣ девятаго неба.

Сказанія подробно описываютъ и житейскую обстановку Юй-хауанъ-

шанъ-ди, какъ высшаго небоправитѳля,—много говорится о нефри-

товыхъ дворцахъ его, расположенныхъ вокругъ полярной звѣзды;

о его шэнь-бинъ (58), т. е. „войскѣ духовъ"; о его придвор-

номъ штатѣ и генералахъ, цзянъ-шэнь (59), „предводительствую-

щихъ духами"; о дворцовыхъ прислужникахъ, называемыхъ юй-

тунъ (60), т. е. „прекрасными (а собственно „яшмовыми") отро-

ками", и о многомъ другомъ. Фантазія, дающая матеріалъ басно-

словію, не оставила и прочихъ небоправителей извѣстными только

по ихъ именамъ или титуламъ, — она обрисовала внѣшній видъ

боговъ и детали ихъ быта, не преминувъ коснуться даже формъ

одѣяній, въ которыя они облачаются. Мы не позволяемъ себѣ

вдаваться въ частности и приводить здѣсь баснословіи, не только

въ ихъ цѣлостномъ видѣ, но и въ отрывочномъ, не позволяемъ

потому именно, что эти баснословія дѣлаются намъ извѣстными

главнымъ образомъ по книгамъ даосовъ и не могутъ считаться,

въ ихъ существующей формѣ, плодомъ миѳо-поэтической фантазіи

народа китайскаго. Но если, при этомъ, даосы составляли раз-

сказы о небожителяхъ, будучи побуждаемы личною фантазіею,

которая опредѣлялась первѣе всего религіозно-философскимъ ми-

стицизмомъ и могла разыгрываться подъ вліяніемъ буддизма,

слѣдуетъ признать несомнѣннымъ, однако, что въ сокровищницѣ

даосской литературы нашли себѣ мѣсто плоды и обще-народной

фантазіи, — вѣдь, лица, трудившіяся надъ выработкою весьма

сложной системы даосизма, порождались и жили въ средѣ китай-

скаго же народа. И въ повѣствованіяхъ, напр., о самомъ Юй-

хуанъ-шанъ-ди можно усматривать элементы не одинаковыхъ кате-

горій: даосизмъ, цакъ таковой, вывелъ на сцену и заставилъ дѣй-

ствовать высшія существа—Дао-цзюня и Лао-цзюня; обстоятель-

15

ства зачатія царицею Бао-юэ-гуанъ обрисовываются въ такихъ

формахъ, которыя, всего вѣроятнѣе, позаимствованы изъ буддій-

скихъ разсказовъ о воплощеніяхъ; подробности о земной жизни

царевича, а впослѣдствіи царя, могутъ въ той или другой сте-

пени выясняться миѳо-поэтическими взглядами китайцевъ на роль

солнца, какъ источника свѣта и тепла, въ годовой жизни видимой

природы; обстановка Юй-хуанъ-шанъ-ди, какъ высшаго небеснаго

владыки, очерчена въ деталяхъ, на большой конецъ скопиро-

ванныхъ съ полу-баснословныхъ деталей быта первыхъ государей

Чжоуской династіи, начавшей править Китаемъ въ 1122 г. до

Р. X. Подобнымъ образомъ не односоставны и другія даосскія

баснословія. Вотъ почему они могутъ пріобрѣтать цѣнность въ

глазахъ миѳологовъ и являться предметомъ, достойнымъ спеціально-

научной разработки. Неумѣстность послѣдней въ узкихъ рамкахъ

нашего очерка позволяетъ намъ кончить о небесахъ, съ ихъ

обитателями, и перейти въ слѣдующей главѣ къ разсмотрѣнію

другихъ предметовъ, на которые обращалась миѳо-поэтическая

фантазія китайцевъ. Поговоримъ прежде всего о небесныхъ

свѣтилахъ.

ГЛАВА II.

Млечный путь.—Неподвижныя звѣзды.—Планеты.—Кометы.

Желая познакомить читателей сперва съ миѳо-поэтическими

взглядами китайцевъ на неподвижныя звѣзды, мы, въ виду не-

исчерпаемости матеріала, сюда относящагося и доступнаго сино-

логамъ, считаемъ цѣлесообразнымъ и для себя единственно воз-

можнымъ опредѣлить только сущность этихъ взглядовъ и коснуться

деталей не болѣе, какъ примѣровъ, служащихъ для уясненія сдѣ-

ланныхъ обобщеній. Перейдемъ послѣ этой необходимой оговорки

къ самому предмету настоящей главы.

1) Китайцы усмотрѣли въ звѣздномъ небѣ подобія тому, что

есть на землѣ. Млечный путь, напр., они представляютъ себѣ

рѣкою и обозначаютъ его словами: „небесная рѣка" (61), „се-

ребряная рѣка" (62), „большая рѣка" (63). Это не поэтическія

только выраженія,—Млечный путь, какъ рѣка, является бо-жунь

(64), т.-е. „волнующеюся влагой" Будучи незнакомы съ исто-

ками Желтой рѣки, древніе китайцы воображали, что она имѣетъ

связь съ „небесною рѣкою", что обѣ рѣки сливаются гдѣ-то на

краю свѣта,—на землѣ есть Хуанъ-хэ, существуетъ Хуанъ-хэ и

на небѣ. Такое представленіе легло въ основу разнаго рода басно-

словныхъ сказаній. Говорятъ, напр., что знаменитый въ китай-

ской исторіи Чжанъ-цянь, ѣздившій (во II в. до Р. X.) послан-

никомъ отъ императора У-ди въ земли нынѣшняго Туркестана и,

будто бы, открывшій истоки Желтой рѣки, плавалъ не только по

этой послѣдней, но и по „небесной рѣкѣ" на особомъ плоту сянь-ча

(65); прибавляютъ еще, что астрономъ Цзюнь-пинъ видѣлъ на

17

Млечномъ пути блуждающую звѣзду, которая была-де ни чѣмъ

инымъ, какъ плотомъ Чжанъ-цяня.

2) Китайцы перенесли на звѣздное небо незримые образы

земныхъ животныхъ, усматривая связь между тѣмъ или другимъ

относительнымъ положеніемъ неподвижныхъ свѣтилъ и обстоятель-

ствами жизни тѣхъ или другихъ представителей животнаго цар-

ства. Китайцы считаютъ западную четверть звѣзднаго неба областью

бѣлаго тигра, сѣверную—областью черепахи, восточную—лазо-

реваго дракона, южную—красной птицы. Точно также въ гла-

захъ китайцевъ соединяются съ нѳвидимыжи образами животныхъ

и очень многія изъ отдѣльныхъ созвѣздій. Напр., двѣнадцати

созвѣздіямъ зодіака, называемаго ши-эр-гунъ (66), соотвѣтствуютъ

образы слѣдующихъ животныхъ: мыши, быка, тигра, зайца, дра-

кона, змѣи, лошади, барана, обезьяны, пѣтуха, собаки и свиньи.

Подобно этому и двадцати восьми созвѣздіямъ зодіака, извѣстнаго

подъ названіемъ эр-ши-па-су (67), соотвѣтствуютъ образы двад-

цати восьми животныхъ, въ ряду которыхъ находятся и двѣнад-

цать, нами перечисленныхъ. Какая же могла быть усматриваема

связь между звѣздами и животными? Почему, напр., западная

четверть звѣзднаго неба есть область бѣлаго тигра? Нагорія Сред-

ней Азіи, простирающіяся къ западу отъ Собственнаго Китая,

служатъ мѣстомъ обитанія породы тигровъ, отличающихся бѣлова-

тымъ оттѣнкомъ шерсти. Тигры эти были хорошо извѣстны древ-

нимъ китайцамъ, потому что въ осеннее время, выгоняемые съ хо-

лодныхъ нагорій голодомъ, спускались въ восточныя долины и

производили здѣсь опустошенія. Нагорный западъ былъ, слѣдо-

вательно, тѣмъ мѣстомъ, откуда появлялся въ Китай бѣлый тигръ.

Древніе китайцы могли, такимъ образомъ, опредѣлять западъ,

какъ страну свѣта, и по западнымъ звѣздамъ, и по мѣсту жи-

тельства бѣлаго тигра. Метонимія сблизила понятія „бѣлый тигръ*

и „западныя звѣзды*,—вотъ почему районъ, занимаемый послѣд-

ними, сдѣлался областью бѣлаго тигра. Почему сѣверная четверть

звѣзднаго неба есть область черепахи? Сѣверъ—то мѣсто, кото-

рое не посѣщается солнцемъ; холодный сѣверъ противуположенъ

югу, согрѣваемому солнечными лучами; сѣверъ—царство мрака и

2

18

холода, царство зимы. Чѣмъ болѣе послѣдняя вступаетъ въ свои

права, тѣмъ холоднѣе и темнѣе становится на сѣверѣ, тѣмъ болѣе

сѣверная природа погружается въ сонъ. Для древнихъ китайцевъ

черепаха, животное, покрытое темнымъ щитомъ, медлительное въ

своихъ движеніяхъ, отличающееся половою холодностію и зары-

вающееся на зимнее время въ землю, являлась и всегдашнимъ

папоминаніемъ о зимѣ, и точнымъ указателемъ, когдй начинался

и когдй оканчивался зимній сезонъ. Сближая понятія „черепаха*,

„зима*, „сѣверъ* и опредѣляя послѣдній, какъ страну свѣта,

по сѣвернымъ звѣздамъ, древніе китайцы сблизили понятія „че-

репаха* и „звѣзды сѣвера*, — вотъ почему районъ, ими зани-

маемый, сдѣлался областью черепахи. Обратимся къ зодіакаль-

нымъ животнымъ. Почему, напр., существуетъ соотвѣтствіе между

образомъ мыши и созвѣздіемъ зодіака? Вступленіе солнца въ знакъ

этого созвѣздія совпадаетъ съ іюлемъ, мѣсяцемъ, когда въ Китаѣ

поспѣваютъ пшенина и рисъ. Въ этомъ мѣсяцѣ на хлѣбныя поля

прежде часто дѣлали нападеніе желтыя мыши, старавшіяся за-

пастись провіантомъ на зимнее время. Такимъ образомъ іюль мѣ-

сяцъ есть періодъ, когда на поляхъ появляются желтыя мыши;

этому періоду соотвѣтствуетъ на небѣ вступленіе солнца въ знакъ

перваго созвѣздія зодіака. Путемъ метониміи понятія „первое

созвѣздіе зодіака* и „мышь* сблизились между собою, и уста-

новилось соотвѣтствіе между образомъ мыши и зодіакальнымъ со-

звѣздіемъ. Почему существуетъ связь, напр., между образомъ

обезьяны и девятымъ созвѣздіемъ зодіака? Вступленіе солнца въ

знакъ этого созвѣздія совпадаетъ съ ноябремъ мѣсяцемъ. Этотъ

мѣсяцъ характеризовался для древнихъ китайцевъ тѣмъ, что

обезьяны (встрѣчающіяся и въ нынѣшнемъ Китаѣ, а въ древнемъ

водившіяся во множествѣ) втеченіи его издавали, чувствуя бли-

зость зимнихъ холодовъ, особаго рода крики. Такимъ образомъ

понятія „девятый знакъ зодіака*, „ноябрь*, „крикъ обезьянъ*

сблизились между собою, и установилось соотвѣтствіе между зо-

діакальнымъ знакомъ и образомъ обезьяны. Находя излишнимъ

пояснять другія частности нами разсматриваемаго предмета, мы

констатируемъ, что метонимическое сближеніе понятій является

19

главнѣйшею (не скажемъ, единственною) причиною, по которой

китайцы привели въ связь созвѣздія съ образами животныхъ. Но

разъ эта связь была установлена, хотя на основахъ вовсе и не

фантастическихъ, миоо-поэтическая фантазія оперлась на нее и

придала иной характеръ метонимическому соотношенію понятій.

Образы животныхъ, являвшихся первоначально только соотвѣт-

ствіемъ созвѣздій, были перенесены на послѣднія, и притомъ да-

леко не какъ эмблемы. Если китайцы представляютъ себѣ, напр.,

сѣверное небо райономъ черепахи, то въ ихъ воображеніи ри-

суется дѣйствительно существующая небесная черепаха, и не одинъ

контуръ этого животнаго, а само оно, какъ таковое. Коль скоро

допущено реальное бытіе небесной черепахи, миоо-поэтическая фан-

тазія уже выводитъ ее во множествѣ баснословныхъ разсказовъ

такъ или иначе дѣйствующею. По баснословіямъ, между прочимъ,

оказывается, что всѣ черепахи, живущія на землѣ, произошли

отъ той черепахи, которая пребываетъ на небѣ. Подобнымъ обра-

зомъ, напр., и о тиграхъ говорятъ, что они произошли отъ того

тигра, который былъ порожденъ одною изъ звѣздъ‘(а) Большой

Медвѣдицы. Если мы вспомнимъ, что китайцы считаютъ западную

четверть звѣзднаго неба областью тигра, и если мысленно опре-

дѣлимъ положеніе высшей точки этой области, то для насъ ста-

нетъ понятнымъ, что подъ первымъ тигромъ баснословіе разумѣетъ

небеснаго тигра, который происходитъ (а собственно, районъ ко-

тораго начинается) отъ указанной звѣзды. Не будемъ говорить,

что баснословія на свой манеръ объясняютъ происхожденіе и мно-

гихъ другихъ небесныхъ животныхъ, равно какъ выводятъ ихъ

взаимно дѣйствующими, опредѣляютъ ихъ величину, описываютъ

ихъ свойства.

3) Китайцы усмотрѣли въ звѣздномъ небѣ соотвѣтствіе тому,

что дѣлаютъ люди на землѣ. Основою этого соотвѣтствія является

опять же метонимическое сближеніе понятій. Уяснимъ сказанное

хотя на двухъ-трехъ примѣрахъ. Первая половина зимняго сезона

характеризовалась для древнихъ китайцевъ, между прочимъ, слѣ-

дующими обстоятельствами. По окончаніи лѣтнихъ и осеннихъ по-

левыхъ работъ, китаянки въ началѣ ноября (онъ считался пер-

20

вймъ айкнемъ мѣсяцемъ) принималась яа ткацкіе станки, имѣя

въ виду Заготовку матерій, потребныхъ въ домашнемъ обиходѣ.

Съ половина ноября домохозяева, чтобы защитить баковъ и ко-

ровъ, остававшихся Лѣтомъ и осенью на открытомъ воздухѣ, отъ

приближавшагося зимняго холода, начинали приспособлять хлѣвы.

Періодъ времени съ конца ноября до дня зимняго солнцестоянія

былъ Тѣмъ періодомъ, когда по йреимуществу заключались браки,'—

это обусловливалось, съ одной стороны, обезпеченностью поселянъ

въ жизненныхъ средствахъ и свободою отъ работъ, необходимыхъ

при сельскомъ хозяйствѣ, а съ другой—воззрѣніями древнихъ ки-

тайцевъ, старавшихся сообразоваться съ жизнью природы я пред-

ставлявшихъ себѣ, что въ день зимняго солнцестоянія совершается

союзъ неба и земли, Янъ и Инь. Пользуясь звѣзднымъ небомъ,

какъ наилучшимъ календаремъ, древніе китайцы опредѣляли время

первой половины ноября, второй половины того же мѣсяца и день

зимняго солнцестоянія соотвѣтственно полуночнымъ кульминирова-

ніемъ трехъ созвѣздій, находящихся возлѣ Млечнаго пути (по

сторонамъ его) и близкихъ между собою; первое созвѣздіе было

названо чжи-нюй (68), „Ткачиха", второе — ню-су (69), „Ко-

ровье пристанище (или мѣсто ночлега)", третье — нюй-су (70),

„Мѣсто пребыванія дѣвы". Такимъ образомъ три указанныхъ

Созвѣздія обозначались словами, напоминавшими о занятіяхъ по-

селянъ въ опредѣленные нами періоды времени. Но коль скоро

между созвѣздіями и людскими занятіями установилось, хотя на

основѣ вовсе и не фантастической, извѣстное соотвѣтствіе, миѳо-

поэтическая фантазія оперлась на послѣднее и по-своему объяснила

названія, являвшіяся первоначально не болѣе, какъ метониміею,—

въ народѣ китайскомъ выработалось представленіе, что и на звѣзд-

номъ небѣ занимаются тканьемъ, уходомъ за коровами, что и на

звѣздномъ небѣ вступаютъ въ бракъ. Когда, по причинѣ процессіи

равноденствій, дню зимняго солнцеповорота стало соотвѣтствовать

полуночное кульминированіѳ не созвѣздія нюй-су, а созвѣздія чжи-

нюй, Тогда миоо-поэтическая фантазія китайскаго народа сбли-

зила понятіе о ткачихѣ съ понятіемъ о бранящейся дѣвѣ, и сло-

жилось вѣрованіе, что на звѣздномъ небѣ есть ткачиха, которая

21

вступаетъ въ бракъ. Но откуда взялась небесная ткачиха1? кто

женахъ ея? Отвѣтивъ на эти вопросы нѣсколько ниже.

4) У китайцевъ сложилось убѣжденіе, что на звѣздахъ оби-

таютъ души усопшихъ людей и разнаго рода духи. Древніе ки-

тайцы, какъ можно видѣть изъ Ши-цзцна и Шу-цзина, пред-

ставляли себѣ, что души усопшихъ государей живутъ на небѣ,—•

отсюда понятнымъ становится, почему китайцы метонимически обо-

значаютъ небо слонами гу-ди (71)* „древніе государи", и по-

чему китайскимъ императорамъ присвоенъ титулъ тяць-цаы (72),

„сынъ неба". Но если первоначально мѣстомъ пребыванія дущъ

усопшихъ государей считалось небо, какъ видимый небесный сводъ

или же какъ нѣчто не вполнѣ опредѣленное, то впослѣдствіи миѳо-

поэтическая фантазія народа точнѣе указала, гдѣ именно вита-

ютъ души умершихъ государей. Переходъ отъ неопредѣленнаго

въ болѣе опредѣленному совершился, можно думать, не безъ ме-

тонимическаго сближенія понятій. Къ этому сближенію давали

поводъ обстоятельства, подобныя слѣдующему» Древніе китайскіе

государи приносили своимъ усопшимъ предкамъ жертвы, кромѣ

другихъ эпохъ года, въ началѣ лѣтняго сезона, совладавшемъ

съ началомъ мая. Такъ какъ первыя числа мая мѣсяца опредѣ-

лялись древними китайцами но относительному положенію одного

изъ созвѣздій, то созвѣздіе это метонимически и было названо

гуй-су (73), „Мѣсто пребыванія дущъ усопшихъ (разумѣется,

государей)", а также тянь-куанъ (74), „Небесныя могилы", и

тянь-мяо (75), „Небесный храмъ предновъ". Когда понятіе о

душахъ усопшихъ государей метонимически сближалось съ поня-

тіемъ объ извѣстномъ созвѣздіи, тогда миѳо-поэтической фанта-

зіи народа уже не трудно было опредѣлить мѣстомъ пребыванія

душъ усопшихъ императоровъ не вообще небо, а звѣзды види-

маго неба. Такимъ образомъ фантазія помѣстила, напр., души

древнѣйшихъ китайскихъ государей, Фу-си, Шэнь-нуна, Хуанъ-ди,

Шао-хао и Чжуань-сюя, на одномъ созвѣздіи, которое и было

названо у-ди-цзо (76), „Сѣдалищемъ (трономъ) пяти императо-

ровъ*. Но если жить по смерти на звѣздахъ сперва являлось,

какъ можно думать, прерогативою только царственныхъ особъ,

22

то съ теченіемъ времени миоо-поэтическая фантазія народа стала

населять звѣзды душами и 'такихъ усопшихъ, которые при жизни

своей, хотя и не занимали трона, успѣли оказать важныя услуги

своему отечеству. Былъ-ли Гоу-лунъ (77), министръ императора

Хуанъ-ди (въ ХХѴП в. до Р. X.), первымъ изъ такихъ дѣя-

телей, удостоеннымъ посмертнаго обитанія на звѣздномъ небѣ, а

именно на созвѣздіи тянь-шэ (78), намъ неизвѣстно; но мы знаемъ,

что фантазія китайцевъ въ рядѣ прославившихся историческихъ

лицъ, начиная хотя бы съ Гоу-луна, многихъ сдѣлала своими из-

бранниками и поселила души ихъ, усопшихъ, на звѣзды. Этого

оказалось не довольно: полнота миоо-поэтическихъ представленій

требовала, чтобы небесные владыки проводили жизнь не одино-

кими, но окруженные штатомъ вельможъ и служащихъ. Отсюда

вѣра китайцевъ, что на звѣздномъ небѣ жительствуютъ души

многихъ усопшихъ сановниковъ, хотя и неизвѣстныхъ по имени;

отсюда же и то, что, напр., отдѣльнымъ звѣздамъ изъ пят-

надцати, расположенныхъ вокругъ полярной звѣзды, обитаемой

тянь-ди (79), „Небеснымъ государемъ", даны слѣдующія на-

званія: „Первый министръ" (80), „Старшій помощникъ (или

совѣтникъ)" (81), „Младшій помощникъ (или совѣтникъ)" (82),

„Старшій охранитель" (83), „Младшій охранитель" (84), и т. п.

Но и всего этого было еще недостаточно: цѣлостность миѳо-поэ-

тическихъ представленій требовала, чтобы владыки, жительствую-

щіе на звѣздномъ небѣ, распоряжались сонмомъ душъ усопшихъ,

какъ бы небеснымъ народомъ. Отсюда вѣра китайцевъ, что на

всякой звѣздѣ обитаетъ душа какого-либо усопшаго человѣка;

отсюда же существованіе созвѣздій и отдѣльныхъ звѣздъ, на-

званныхъ именами древнихъ китайскихъ удѣловъ (Цинь, Цзинь,

Янь, Ци, Юэ, Чу и др.). Души усопшихъ людей, заселившія

звѣздное небо, не являются, въ представленіяхъ китайцевъ, без-

форменными,—фантазія народная сохранила за ними человѣческій

обливъ, такъ сказать, воплотила ихъ въ человѣческіе образы.

Помимо душъ усопшихъ людей, на звѣздномъ небѣ представ-

ляется существующимъ огромное количество различныхъ духовъ.

Если мы примемъ во вниманіе съ одной стороны, что у витай-

23

цѳвъ не выработалось понятіе о сонмѣ духовъ первозданныхъ,

а съ другой, что іероглифъ гуй (85), „душа усопшаго чело-

вѣка “, входитъ какъ составной элементъ въ іероглифы, обозна-

чающіе нѣкоторыя звѣзды *) и нѣкоторыхъ звѣздныхъ духовъ * **),

то не откажемся признать послѣднихъ не болѣе, какъ фантасти-

ческимъ видоизмѣненіемъ душъ усопшихъ людей. Превращая душу

усопшаго человѣка въ того или другого звѣзднаго духа, фанта-

зія народная очень нерѣдко заключала ее въ новую, всего чаще

въ чудовищную, форму. Если, напр., Сюань-у (88), т. е. „Чер-

ный воинъ® (властитель сѣверныхъ созвѣздій), представляется

только босоногимъ и съ растрепанными волосами, то уже богиню

Доу-му (89), царицу Большой Медвѣдицы, фантазія китайцевъ

рисуетъ имѣющею четыре головы и восемь рукъ; а, напр., между

духами 28-ми созвѣздій зодіака есть такіе, у которыхъ, будто

бы, тѣло человѣка, а голова животнаго (лошади, коровы, зайца,

собаки, мыши и др.). Находя излишнимъ распространяться о

внѣшней формѣ существъ, обитающихъ на звѣздахъ, и оставляя

въ сторонѣ вопросъ о томъ, въ какой степени образы звѣздныхъ

животныхъ сливались, въ представленіяхъ китайскаго народа, съ

человѣческими формами духовъ (первоначально душъ усопшихъ

людей), скажемъ далѣе, что миѳо-поэтическая фантазія китайцевъ

приписала звѣзднымъ духамъ плотскія свойства и наклонности,—

духи имѣютъ женъ, порождаютъ дѣтей, чувствуютъ потребность

въ жилищахъ, одеждахъ и т. д. Послѣ всего нами изложеннаго,

мы считаемъ своевременнымъ отвѣтить на тѣ вопросы, которые

выше оставили открытыми, а именно, откуда взялась небесная

ткачиха, и кто женихъ ея. Китайское миѳическое сказаніе гла-

ситъ, что тянь-ди („небесный государь®) выдалъ внучку свою

(а по инымъ варіантамъ, дочь), жившую на созвѣздіи чжи-нюй

и занимавшуюся тканьемъ, за пастуха, который пасъ небесныхъ

коровъ на созвѣздіи ню-су и отличался усерднымъ исполненіемъ

♦) Напр., іероглифъ куй (86) служитъ для совокупнаго обозначенія четы-

рехъ звѣздъ (а, (3, у, 3) Большой Медвѣдицы.

**) Напр., іероглифомъ пяо (87) обозначается духъ, живущій на одной

изъ звѣздъ Большой Медвѣдицы.

24

своихъ обязанностей. Миеъ добавляетъ, что ткачиха и супругъ

ея, упоенные любовію, облѣнились и перестали—первая ткать, а

второй пасти коровъ; что .небесный государь", желая образу-

мить новобрачныхъ, разлучилъ ихъ и позволилъ имъ видаться

только одинъ разъ въ годъ, а именно въ 7-й день 7-го мѣсяца;

что ко дію, назначенному для свиданія супруговъ, ежегодно

устраивается сороками переправа черезъ Млечный путь (а созвѣ-

здія чжи-нюй и ню-су находятся но сторонамъ послѣдняго, одно

вблизи другого). Насколько миѳо-поэтическая фантазія китай-

цевъ способна, скажемъ, реализировать жизнь духовъ, обитаю-

щихъ на звѣздномъ небѣ, можно судить, напр., по легендѣ, по-

вѣствующей, что Чжанъ-цянь, плавая по Млечному пути, доѣз-

жалъ до того селенія, въ которомъ жилъ небесный пастухъ съ

своею женою, внучкою „небеснаго государя"; что Чжанъ-цянь

видѣлся, разговаривалъ съ небесною ткачихою и получилъ отъ

нея, какъ бы въ знакъ свиданія, ткацкій челнокъ; что Чжанъ-

цянь, когда спустился на землю и возвратился въ Китай, пока-

зывалъ этотъ челнокъ своинъ землякамъ. Прибавимъ къ этому,

что и понынѣ въ Китаѣ 7-е число 7-го мѣсяца повсемѣстно празд-

нуется какъ день, въ который ткачиха, но соизволенію „небес-

наго государя", совершаетъ переправу черезъ „небесную рѣку"

(Млечный путь), чтобы повидаться съ своимъ супругомъ, живу-

щимъ на созвѣздіи ню-су.

5) Китайцы выработали вѣрованіе, что звѣзды и обитатели

ихъ могутъ вліять иа то, что происходитъ и совершается на

землѣ. Есть, будто бы, такія звѣзды, отъ которыхъ зависятъ

различные феномены атмосферы; такія, которыя споспѣшествуютъ

иди противодѣйствуютъ жизни растеній и животныхъ; такія, ко-

торыя покровительствуютъ тѣмъ или другимъ занятіямъ людей;

такія, которыя предвѣщаютъ счастіе или несчастіе, вліяютъ на

исходъ сраженій, могутъ даже предзнаменовывать подданство

Китаю какого-либо самостоятельнаго народа. Подобная вѣра въ

зависимость земной жизни отъ звѣздъ имѣетъ, въ основѣ своей,

тѣсную связь съ тѣмъ метонимическимъ сближеніемъ понятій, о

которомъ мы выше говорили, и можетъ даже являться его даль-

25

нѣйшимъ слѣдствіемъ. Китайцы убѣждены, напр., что если со-

звѣздіе тянь-цанъ блеститъ ярко и если въ немъ, кромѣ шести

звѣздъ, всегда видимыхъ, усматривается еще множество малень-

кихъ звѣздъ, то годъ будетъ урожайный и жатва будетъ обиль-

ная. Откуда взялось такое вѣрованіе? Дѣло въ томъ, что тянь-

цанъ (90), по буквальному переводу словъ, значитъ: „небесная

житница“. Созвѣздіе названо такъ потому, что древніе китайцы

опредѣляли по его относительному положенію начало іюля мѣ-

сяца, того мѣсяца, втеченіи котораго вызрѣвали хлѣба и пра-

вительство озабочивалось ремонтировкою казенныхъ житницъ. За-

нятія людей поставлялись, слѣдовательно, въ соотвѣтствіе съ со-

звѣздіемъ; на основѣ этого соотвѣтствія, при помощи метониміи,

выработалось убѣжденіе китайцевъ, что есть тянь-цанъ, т. е.

„небесная житницаа изъ этого убѣжденія, при общенародномъ

взглядѣ на звѣздное небо, какъ на мѣсто жительства разнаго рода

духовъ, весьма легко могла возникнуть уже вѣра въ то, что

звѣзды тянь-цанъ вліяютъ на урожай хлѣбовъ и предвѣщаютъ

его, если свѣтятъ ярко. Еще примѣръ. О созвѣздіи би (91) ки-

тайцы думаютъ,* что духъ его любитъ дожди и производитъ ихъ;

что колебаніе звѣздъ би (иногда, будто бы, замѣчаемое) предвѣ-

щаетъ ливни и наводненія. И въ данномъ случаѣ основою вѣры

является метонимія, истекающая изъ того соотвѣтствія, которое

древніе китайцы усматривали между сентябремъ мѣсяцемъ, періо-

домъ дождей, и относительнымъ положеніемъ созвѣздія би. Еще

примѣръ. Китайцы убѣждены, что созвѣздіе (т. е. духъ со-

звѣздія) цзунъ-гуань (92) распоряжается болѣзнями и что больные

должны, чтобы выздоровѣть, къ нему именно обращаться съ

молитвами. И здѣсь опять вѣра объясняется метониміею: древніе

китайцы по относительному положенію созвѣздія цзунъ-гуань опре-

дѣляли періодъ времени весеннихъ лихорадокъ (причина кото-

рыхъ заключалась въ міазмахъ, подымавшихся съ рисовыхъ полей,

искусственно затапливаемыхъ водою). Не будемъ приводить дру-

гихъ примѣровъ. Скажемъ только, что и небесную ткачиху, о

которой было говорено выше, китайцы считаютъ покровитель-

ницею, а именно женскихъ рукодѣлій (тканья, вышиванія и т. п.),

26

и что въ 7-й день 7-го мѣсяца она, какъ покровительница этихъ

занятій, чествуется исключительно китаянками.

Таковы миѳо-поэтическіе взгляды китайцевъ на неподвижныя

звѣзды. Посмотримъ теперь, какія сложились въ народѣ китай-

скомъ миѳическія представленія о семи (издревле извѣстныхъ)

планетахъ и кометахъ.

Не повторяя уже того, что было нами сказано о солнцѣ,

какъ видимомъ представителѣ элемента Янъ; проходя мимо тѣхъ

миѳо-поэтическихъ сближеній между понятіями „солнце" и, напр.,

„быкъ" или „конь", которыя обосновались на метониміи и запе-

чатлѣлись въ оборотахъ китайскаго языка*); оставляя, наконецъ,

въ сторонѣ массу свѣдѣній о дневномъ свѣтилѣ, заключающихся

въ книгахъ даосовъ и являющихся трудно разложимою смѣсью

элементовъ миѳическихъ съ мистическими,—мы считаемъ доста-

точнымъ, не вдаваясь въ излишнія подробности, познакомить

читателей съ тѣми воззрѣніями на солнце, при которыхъ оно

берется въ отдѣльности какъ одна изъ планетъ и которыя рас-

пространены среди народа китайскаго. Подобно всѣмъ другимъ

небеснымъ свѣтиламъ, солнце имѣетъ своихъ обитателей, и среди

послѣднихъ главное мѣсто принадлежитъ существу, которое из-

вѣстно, какъ объектъ религіознаго культа, подъ общимъ назва-

ніемъ жи-чжу (95), т. е. „владыка солнца", или жи-шэнь (96),

т. е. „духъ солнца", а какъ сюжетъ разнаго рода баснословій,

подъ собственнымъ именемъ Юй-и (97). Обладая солнцемъ, этимъ

хо-лунь (98), т. е. „огненнымъ колесомъ", или си-чэ (99), т. е.

„блестящею колесницею", жи-шэнь ежедневно совершаетъ поѣздку

по видимому небесному своду съ востока на западъ. Солнце-

колесница везется шестью чи-лунъ (100), „безрогими драконами",

которыми правитъ возница Си-хэ (101). Появляясь утромъ изъ-

за горы, находящейся на краю свѣта при восточномъ морѣ и

называемой Хай-юй (102), солнце постепенно поднимается все

выше и выше надъ горизонтомъ, минуетъ разныя незримыя уро-

*) Такъ, напр., бай-цэюй (93) значитъ и «солнце», и «бѣлый конь»; ли-

минъ (94) значитъ «разсвѣтъ» (а собственно «свѣтъ пестраго быка»).

27

чища, служащія для духа-властителя пунктами тѣхъ или дру-

гихъ житейскихъ занятій (завтрака, обѣда и пр.), достигаетъ

высшей точки своего дневнаго пути, потомъ склоняется къ за-

паду и, скрывшись изъ глазъ людей за горою Янь (103), спу-

скается въ подземную ю-ду (104), т. е. „темную страну", по

которой и движется втеченіи ночи съ запада на востокъ до мѣста

утренняго восхода. Считая видимое суточное движеніе солнца ѣздою

солнечнаго духа, миѳо-поэтическая фантазія народа китайскаго

допускаетъ, что этотъ духъ, поддаваясь просьбамъ или заклина-

ніямъ людей, можетъ дѣлать замѣтныя остановки на своемъ

пути,—отсюда рядъ легендъ о болѣе или менѣе продолжитель-

ной задержкѣ солнца полководцами (напр., Лу-янъ-гунъ и Юй-

гунъ во времена Чжоуской династіи), желавшими кончить сра-

женіе при дневномъ свѣтѣ, пропагаторами даосизма (напр., Синь-

юань-пинъ при Ханьскомъ императорѣ Вэнь-ди), старавшимися

пріобрѣсти репутацію чудодѣевъ, и другими историческими ли-

цами. Объясняя по-своему видимое движеніе солнца, китайскій

народъ по-своему же опредѣлилъ и причину тѣхъ пятенъ, кото-

рыя усматриваются на дневномъ свѣтилѣ. Эти пятна, будто бы,

не что иное, какъ фигура треногаго ворона цзунь-у (105), жи-

вущаго на солнцѣ. Отсюда понятно, почему само оно метоними-

чески называется цзинь-у (106). „золотымъ ворономъ", илицзинь-я

(107), „золотою вороною". Что фантазія народная склонна пред-

ставлять солнечнаго ворона живымъ существомъ, это видно изъ

миѳовъ, подобныхъ слѣдующему. Древній императоръ Яо, замѣ-

тивъ однажды на небѣ десять одинаковыхъ дневныхъ свѣтилъ,

приказалъ знаменитому стрѣлку И-и стрѣлять по девяти, неиз-

вѣстно откуда появившимся, свѣтиламъ и удалить ихъ съ небес-

наго свода; исполняя волю государя, И-и своими стрѣлами уни-

чтожилъ конкуррентовъ истиннаго солнца, причемъ убилъ девять

солнечныхъ вороновъ; какъ перья послѣднихъ падали внизъ, можно

было, говорятъ, видѣть тѣмъ людямъ, которые являлись свидѣ-

телями этой чудесной стрѣльбы. Находя своеобразное объясненіе

для солнечныхъ пятенъ, китайскій народъ по-своему же разрѣ-

шилъ вопросъ и о причинахъ солнечныхъ затмѣній. Когда бле-

28

стящее дневное свѣтило видимо умаляется въ своихъ размѣрахъ

и посылаетъ на землю меныпѳе» нежели должно, количество лучей,

это значитъ» что начинается жи-ши (108), т. е. „пожираніе

Солнца* какимъ-то незримымъ чудовищнымъ животнымъ. Солнце

могло бы быть съѣдено этимъ животнымъ, если бы люди оста-

вались безучастными свидѣтелями того, что дѣлается на небѣ; но

люди въ силахъ отпугнуть чудовище, если будутъ устрашать его,