Text

.ГОЛУБКОВА • ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЛИШАЙНИКОВ I

X

4

с с с

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ЛИШАЙНИКОВ

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. В. Л. КОМАРОВА

Н. С. ГОЛУБКОВА

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ЛИШАЙНИКОВ

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ

СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО. «НАУКА».

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

1 9 .6 6

УДК 582.29 (470)

Ответственный редактор

заслуженный деятель науки РСФСР

доктор биологических наук

профессор В. И. САВИЧ

2-10-5

874-66

Нина Сергеевна Голубкова

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЛИШАЙНИКОВ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

Утверждено к печати

Ботаническим институтом им. В. Л. Комарова

Академии наук СССР

Редактор издательства И. И. Арронет

Художник Д. С. Данилов

Технический редактор Л. М. Семенова

Корректоры Л. М. Бова, Г. А. Мошкина

и И. 3. Петрова

Сдано в набор 23 VI 1966 г. Подписано к печати 6/Х 1966 г.

РИСОАН СССР № 18-93В. Формат бумаги 70х108‘/1в Бум.

л. 85/16 Печ. л. 165/8+5 вкл. (=/8. п. л.)=23.27 усл. печ. л.

Уч.-изд. л. 22.49. Изд. № 2878. Тип. зак. № 827. М-27829.

Тираж 2000. Бумага типографская № 2.

Цена 1 р. 52 к. переплет 10 к.

Ленинградское отделение издательства «Наука»

Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. издательства «Наука». Ленинград, в-34, 9 линия, д. 12

ПРЕДИСЛОВИЕ

Координационное совещание ботаников, которое состоялось в Ботани-

ческом институте им. В. Л. Комарова АН СССР в марте 1965 г., поставило

перед систематиками нашей страны задачу создания широкой серии опре-

делителей как общесоюзного масштаба, так и региональных определителей

и флор. За последние годы в связи с увеличением практического исполь-

зования лишайников в медицине, в парфюмерной промышленности и в дру-

гих отраслях народного хозяйства значительно возрос интерес к этой свое-

образной группе растений не только в нашей стране, но и во всем мире.

Но, к сожалению, до сих пор ощущается огромный недостаток в пособиях

и определителях по этим растениям, особенно на русском языке. Перед

лихенологами нашей страны сейчас стоит задача создания достаточного

количества определителей и руководств, которые способствовали бы хо-

зяйственному освоению лишайников и выяснению природных ресурсов

этих растений.

«Определитель лишайников средней полосы европейской части СССР»

является региональным определителем. Этот определитель рассчитан

на определение 346 видов лишайников, относящихся к 26 семействам и

68 родам. Помимо определительных таблиц порядков, семейств и родов,

в определителе даны общие таблицы для определения семейств и родов

лишайников. Описания видов даны по возможности полные, ибо мы счи-

таем, что краткие описания при отсутствии гербарного сравнительного

материала могут затруднить определения и привести к ошибочным резуль-

татам.

В основу расположения систематических групп лишайников положена

система Ф. Маттика (Mattick, 1954). Некоторые роды, например Lecanora,

Lecidea и др., приняты нами в объеме системы лишайников Вайнио—

Еленкина (Еленкин, 1906, стр. 12).

Определитель рассчитан на широкий круг читателей — ботаников,

геологов, почвоведов, преподавателей вузов и школ, студентов и уча-

щихся средних школ, краеведов и вообще любителей природы.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛИШАЙНИКОВ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

Еленкин А. А. 1906—1911. Флора лишайников Средней России, 1—4, Юрьев.

Комарницкий Н. А., Томин М. П. и Красильников Н. А. 1960.

Определитель низших растений. 5. Лишайники, бактерии и актиномицеты. М.

О к с н е р А. Н. 1937. Визначник лишайншив УРСР. Ки!в.

О к с н е р А. Н. 1956. Флора лишайнивдв Украши, 1. Ки!в.

Томин М. П. 1937. Определитель кустистых и листоватых лишайников СССР. Минск.

Томин М. П. 1956. Определитель корковых лишайникоЬ Европейской части СССР.

Минск.

Е richsen С. F.. Е. 1936. Pertusariaceae. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora von

Deutschland, Osterreich und der Schweiz, 9, 5, 1. Leipzig.

Frey.. E. 1933. Umbilicariaceae. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora von Deutschland,

Osterreich und der Schweiz, 9, 4, 1. Leipzig.

Hill man.n J. 1935. Teloschitaceae. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora von Deutsch-

land, Osterreich und der Schweiz, 9, 6, 1. Leipzig.

Hillman n J. 1936. Parmeliaceae. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora von Deutsch-

land, Osterreich und der Schweiz, 9, 5, 3, 1. Leipzig.

Keissler K. 1938. Pyrenulaceae bis Micoporaceae. Coniocarpineae. Rabenhorst’s

Kryptogamen-Flora von Deutschland, Osterreich und der Schweiz,. 9, 5, 4. Leipzig.

К eissler.K. 1958—1960. Usnpaceae. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora von Deutsch-

land, Osterreich und der Schweiz, 9, 5, 4, 1—5. Leipzig.

К of arago-Gy eln.ik V. 1940. Gyanophilli. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora

von Deutschland, Osterreich und der Schweiz, 9, 2, 2, 1—2. Leipzig.

Lamb M. 1963. Index nominum lichenum. N. Y.

Lyng.e B. 1935. Physciaceae. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora von Deutschland,

Osterreich und der Schweiz, 9, 6, 1. Leipzig.

Magnusson A...H. 1936. Acarosporaceae. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora von

Deutschland, Osterreich und der Schweiz, 9, 5, 1. Leipzig.

Mattick F. 1954. Lichenes. In.: A. Engler. Syllabus der Pflanzenfamilien,

1 : 204—218.

Motyka J. 1936—1938. Lichenum generis Usnea studium Monographicum. Pars

systematica, 1—2, Leopoli.

Redinger. K. 1937. Arthoniaceae. Rabenhorsts’s Kryptogamen-Flora von Deutsch-

land, Osterreich und der Schweiz, 9, 2, 1, 1. Leipzig.

Redinger. K. 1938. Graphidaceae. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora von Deutsch-

land, Osterreich und Schweiz, 9, 2, 1, 2. Leipzig.

Sand.stede H. 1931. Cladonia. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora von Deutschland,

Osterreich und Schweiz, 9, 4, 2. Leipzig.

S e r v i t M. 1954. fieskoslovenske Lisejniky celedi Verrucariaceae (Lichenes familiae

Verrucariacerum). Praha.

Vain io E. 1921. Lichenographia Fennica. I. Pyrenolichens et Lichenes imperfecti.

Acta Soc. Fauna et Flora Fennica, 49, 2, Helsingforsiae.

V a i n i о E. 1922. Lichenographia Fennica. II. Lecideales. Acta Soc. Fauna et Flora

Fennica, 52, 1, Helsingforsiae.

V a i n i о E. 1934. Lichenographia Fennica. IV. Lecideales, II. Acta Soc. Fauna et

Flora Fennica, 57, 2, Helsingforsiae.

Zahlbruckner A. Lichenes (Flechten). Spezieller Teil. In.: A. Engler und

К. P r a n 11. Die Naturlichen Pflanzenfamilien. Erste Auflage, 1, 1, 1907,

Leipzig; zweite Auflage, 8, 1926, Leipzig.

Zahlbruckner. A. 1922—1932. Catalogue lichenum universalis, 1—8. Leipzig.

4

ОБЪЯСНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЛИХЕНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Апотеций — открытое плодовое тело лишайника, в котором развиваются споры,

образуемые грибным компонентом, необходимые для размножения. Апотеции обычно

имеют вид блюдца, в котором можно различить центральную часть — диск и перифери-

ческую — край. Апотеции чаще всего развиваются на верхней поверхности слоевища,

реже на нижней (род Nephroma), но у некоторых родов (Aspicila, Acarospora и др.)

бывают погружены в слоевище и несколько напоминают тогда по форме, особенно в мо-

лодом состоянии, перитеций; иногда их называют ложными перитециями. Чаще всего

диск апотециев правильноокруглой формы, реже овальной или даже сильно вытянутой,

неправильной, в виде простых или разветвленных черточек (семейство Graphidaceae),

иногда в виде звездочек или бесформенных пятен (семейство A rthoniaceae). Различают

3 типа апотециев, имеющих большое систематическое значение: лецидеиновые, биато-

риновые и леканориновые (см. объяснение соответствующих терминов).

Биаториновый тип апотеция — тип апотеция, характеризующийся, как и леци-

деиновый, наличием эксципула, который образуется из сердцевинной плектенхимы и

охватывает апотеций с боков и снизу. Слоевищного края нет, но вокруг диска развивается

собственный край, не имеющий водорослей. В отличие от апотециев лецидеинового типа,

которые обычно бывают твердой консистенции и темноокрашенными до углисто-чер-

ных, апотеции биаторинового типа имеют более мягкую консистенцию и бывают более

светло окрашенными до темно-коричневых, но не черных. Если у некоторых лишай-

ников апотеции этого типа и имеют темную до черной окраску, то при увлажнении

эти апотеции всегда принимают коричневатый оттенок.

Биполярная спора — двуклеточная спора, у которой перегородка, разделяющая

обе клетки, чрезвычайно утолщена и занимает большую часть споры. Эта толстая

перегородка пронизана очень узким, иногда слабо заметным канальцем. Биполярные

споры встречаются только у лишайников, у свободноживущих грибов они отсут-

ствуют. Споры этого типа встречаются в семействах Caloplacaceae, T'eloschistaceae.

Водоросль в теле лишайника — обязательный симбионт гриба. Определенный вид

лишайника почти всегда имеет компонентом определенный вид водоросли. Водоросли

как симбионты лишайников принадлежат к известным родам свободноживущих водо-

рослей: это или зеленые водоросли (Chlorophyta), или, реже, синезеленые (Cyanophyta).

Из зеленых водорослей чаще всего встречаются в лишайниках водоросли порядка

Protococcales (различные виды Cystococcus, Pleurococcus и т. д.), реже нитчатые водо-

росли — Trentepohlia, из синезеленых — Nostoc, Stigonema и др.

Волокнистый коровой слой — тип строения коры, для которого характерны гифы,

расположенные в виде волокон, тянущихся параллельно поверхности слоевища

(у видов родов A naptychia, Alectoria, Cornicularia и др.).

Гетеромерное слоевище — слоевище, имеющее несколько слоев, хорошо различи-

мых на поперечном разрезе слоевища: 1) корового слоя, состоящего из более или ме-

нее плотно сплетенных гиф; 2) гонидиального слоя, состоящего из клеток водорослей,

окруженных грибными гифами; 3) сердцевинного слоя, состоящего обычно из более

или менее рыхло и в беспорядке переплетенных гиф.

Гимениальные водоросли — водоросли, находящиеся в перитециях некоторых

родов лишайников, где они располагаются между сумками и отличаются от водорослей

гонидиального слоя этого лишайника очень малыми размерами, более бледной окраской

и часто более вытянутой формой. Гимениальные водоросли выбрасываются из перите-

ция вместе со зрелыми спорами, и, таким образом, спора уже при прорастании имеет

необходимые для образования слоевища водоросли.

Гимениальный слой (гимений) — см. теций.

Гипотеций — слой плотно сплетенных гиф, расположенный под тецием и дающий

начало парафизам и сумкам теция. Гипотеций имеет параплектенхимное строение и

бывает бесцветным или окрашенным.

Гифы — грибные нити.

5

Гипофлеодиое слоевище (=эндофлеодноь) — слоевище, которое развивается

внутри коры дерева и снаружи почти совершенно незаметно.

Гомеомерное слоевище — слоевище, однообразное по всей своей толще, не обра-

зующее ясно образованных слоев (коры, гонидиального слоя и сердцевины). На попе-

речном разрезе слоевища под микроскопом видно, что слоевище имеет однородное

строение и клетки водорослей распределены по всей его толще.

Гомф — вырост нижней поверхности слоевища, имеющий вид короткой ножки,

расположенной приблизительно в центре нижней поверхности слоевища. Служит для

прикрепления листоватого слоевища к субстрату, развивается обычно на пластинча-

том слоевище у видов родов Gyrophora, Umbilicaria и т. д. На продольном разрезе

видно, что имеет мощно развитые коровой и сердцевинные слои. (Отличие отпсевдо-

гомфа см. в объяснении соответствующего термина).

Гонидия — в лихенологической литературе название водоросли, если она является

симбионтом лишайника. Этот термин был введен в 1825 г. Вальротом для обозначения

бесполого органа размножения, но после того как было выяснено, что гонидии не пред-

ставляют собой органов размножения, это название утратило всякий смысл и от него

следует отказаться, во-первых, вследствие его омонимичности, так как этот термин

употребляется в микробиологии и альгологии как специальный термин, а во-вторых,

так как он вызывает неправильное и путаное понятие о компонентах лишайника и от-

рывает водоросль в лишайнике от всех других водорослей.

Гонидиальный слой — зона водорослей с плотно примыкающими к ним мелкими

тонкостенными разветвлениями грибных гиф, которая находится на границе между

коровым и сердцевинным слоями.

Изидии — маленькие разнообразной формы выросты слоевища, покрытые коровым

слоем, которые содержат те же водоросли, что и остальное слоевище, окутанные ги-

фами гриба. Покрытие коровым слоем является характерным признаком изидиев,

и это отличает их от соредий. Соредии образуются путем разрыва корового слоя,

изидии же — путем выпячивания корового слоя. Изидии служат для вегетативного

размножения лишайника. Отрываясь от слоевища и попадая в благоприятные усло-

вия, они разрастаются в новые слоевища. Кроме того, изидии имеют значение и для

увеличения ассимиляционной поверхности лишайника. Изидии бывают разнообразной

формы и размера, но постоянны для данного вида и поэтому являются важным диагно-

стическим признаком. Различаются несколько типов изидиев: зернистые (у некоторых

видов рода Parmelia), головчатые (у некоторых видов рода Pertasaria), цилиндрические

(у Parmelia fuliginosa, Р. saxatilis и др.), чешуевидные (например, у Peltlgera rujescens

f. praetextata), коралловидные (у Xanthoria Candelaria, C. glauca л. др.), булавовидные

(например, у Parmelia exasperatula).

Изометрические клетки — клетки одинаковых по всем направлениям размеров.

Встречаются в параплектенхимном коровом слое.

Конидии (пикноконидии) — очень маленькие грибные клеточки (4—8 р, дл. и

0.5—1 р, шир.), образующиеся в пикнидиях. Конидии бывают одноклеточные, бесцвет-.

ные, палочковидные, овальные, игловидные, прямые или согнутые. Конидии внутри

пикниды образуются на особых расчлененных гифах, идущих от периферии внутрь

конидии и называющихся конидиеносцами. Если конидия образуется из конечной

клетки конидиеносца, ее называют экзобазидиальной. Если же каждая расчлененная

клетка конидиеносца способна производить конидию, то ее называют эндобазидиальной.

Роль конидий до конца еще не выяснена. Некоторые считают, что они функциони-

руют как мужские половые клетки, оплодотворяющие женский половой орган, архи-

карп, после чего развивается апотеций или перитеций. Имеются единичные наблюде-

ния над прорастанием конидий в гифы, которые, соединяясь с водорослями, образуют

слоевища лишайника.

Коровой слой (кора) — слой плотного сплетения грибных гиф лишайников, обра-

зующийся на поверхности большинства гетеромерных лишайников и некоторых го-

меомерных лишайников. Различают три основных типа корового слоя: плектенхимный,

волокнистый и палисадный (см. объяснение соответствующих терминов). Коровой слой

играет в жизни лишайников как механическую, так и защитную роль.

Кустистое слоевище — перпендикулярно растущее от субстрата слоевище в форме

кустиков, состоящее из плоских или округлых веточек.

Леканориновый тип апотеция — тип апотеция, характеризующийся наличием

вокруг диска слоевищного края, содержащего водоросли, которые развиваются также

сплошным слоем под гипотецием. Слоевищный край обычно хорошо заметен, так как

почти всегда иначе окрашен, чем диск, и часто имеет окраску, одноцветную со слоеви-

щем (см. рис. 69 на стр. 155). Нередко в апотециях леканоринового типа наблю-

дается образование эксципула (см. лецидеиновый тип апотеция), который, однако,

здесь окружает только гимений и никогда не бывает так сильно развит, как в апоте-

циях лецидеинового и биаторинового типов.

Лецидеиновый тип апотеция — тип апотеция, характеризующийся наличием осо-

бого футляра — эксципула, который бывает обычно темноокрашенным, образуется из

сердцевинной плектенхимы и охватывает апотеций с боков и снизу. У апотециев лице-

деинового типа нет слоевищного края, но развивается вокруг диска собственный край,

6

который никогда не имеет водорослей и представляет собой верхний кольцевой край

выроста эксципула. В апотециях лецидеинового типа эксципул обычно очень темный до

черного и твердой консистенции, так же как и сам диск апотеция. Поэтому край апо-

теция этого типа обычно плохо заметен. Апотеции лецидеинового типа обычно темно-

окрашенные до углисто-черных.

Листоватое слоевище — слоевище, имеющее большей частью пластинчатую форму

и более или менее горизонтально распростертое по субстрату, обычно более или менее

плотно к нему прилегающее или срастающееся с ним при помощи нижнего корового

слоя, ризоидов или рицин.

Ложный перитеций — см. апотеций.

Макулы — см. псевдоцифеллы.

Мацедий — порошкообразная масса в апотециях, состоящая из рано освободив-

шихся из сумок спор и верхушек парафиз. Образование мацедия характерно для видов

порядка Caliciales, которые и называются порошкоплодными лишайниками.

Монофильное слоевище — листоватое слоевище, состоящее из одной пластинки,

или «листка».

Муральные споры — многоклеточные споры, в которых клетки расположены не

в один, а в несколько рядов. В таких спорах имеются не только поперечные, но и про-

дольные перегородки, причем они расположены большей частью под прямым углом

друг к другу, так что получается сходство с кирпичной кладкой (лат. muralis —

стенной).

Накипное слоевище — слоевище в форме накипи или корочки, причем нижняя

поверхность его плотно срастается с субстратом. Иногда такое слоевище совершенно

незаметно, так как развивается внутри субстрата (если внутри коры дерева, то гипо-

флеодное слоевище, если внутри камня, то эндолитическое).

Осевой (центральный) цилиндр — образование механической ткани в централь-

ной части сердцевины у некоторых видов кустистых лишайников (роды Usnea, Letharia

и др.), состоящее из тесно прилегающих друг к другу, очень длинных гиф с сильно

утолщенными оболочками и узкими просветами. Осевой цилиндр не только придает

нитчатым слоевищам этих видов прочность, но служит также для накопления и удержа-

ния воды в слоевище, так как оболочки его клеток легко разбухают и постепенно

отдают воду.

Палисадный коровой слой — коровой слой некоторых видов лишайников (роды

Sphaerophorus, Thamnolia и др.), состоящий из простых или разветвленных гиф, ко-

торые расположены правильными рядами перпендикулярно поверхности слоевища

и напоминают расположение клеток палисадной ткани в листьях цветковых растений.

Параплектенхимный коровой слой — см. плектенхимный коровой слой.

Парафизы — неплодущие грибные гифы, которые находятся между палисадно

расположенными сумками и вместе с ними образуют теций, или гимениальный слой.

Парафизы могут быть плотно соединенными (и тогда трудно рассматривается их струк-

тура) или рыхло расположенными. Парафизы бывают простыми или разветвленными,

одноклеточными или членистыми, обычно на концах булавовидно утолщенными и часто

вверху окрашенными.

Первичное слоевище — грибница (мицелий), развившаяся из споры без участия

водорослей, которая образует слоевище, только соединившись с водорослью соответ-

ствующего типа. Нередко в литературе первичным слоевищем называют также гори-

зонтальное слоевище представителей семейства Cladoniaceae. У видов этого семейства

слоевище состоит из горизонтального, которое может быть по форме накипным, че-

шуйчатым до листоватого, и вертикального — подециев. У этих видов обычно вначале

развивается горизонтальное слоевище, почему оно и называется первичным, а затем

на нем ;.уже образуются подеции.

Перитеций — закрытое плодовое тело лишайника округлой или грушевидной

формы, с узким отверстием вверху или сбоку. В перитеции развиваются споры, обра-

зуемые грибным компонентом, необходимые для размножения лишайника. Перите-

ции обычно бывают погружены в субстрат и заметны на поверхности в виде черных

точек.

Пикнидии — закрытые вместилища шаровидной или слегка вытянуто-яйцевидной

до короткоовальной формы, которые открываются вверху узким выводным отверстием,

напоминая маленький перитеций. В пикнидиях образуются пикноконидии, или кони-

дии. Окрашены пикнидии обычно в темный, черный или черно-бурый цвет, реже в цвет

слоевища (у видов родов Ramalina, Usnea), очень редко в оранжевый (виды родов Са-

loplaca, Teloschistes). Внутренность пикнидия более или менее округлая, редко много-

камерная. Стенка пикнидий состоит из нескольких, редко из одного, слоев клеток.

Пикнидии обычно погружены непосредственно в слоевище, например у многих листо-

ватых лишайников (Parmelia, Phy seta и т. д.), и заметны на поверхности в виде малень-

ких точек или бородавочек; иногда они погружены в кончики ресничек по краю слое-

вища (например, Cetraria islandica) или в кончики веточек (у рода Cladonia). Очень

редко пикнидии бывают сидящими на слоевище.

Пикноконидии — см. конидии.

7

Плектенхимный коровой слой — слой, образованный одними толстостенными

грибными гифами, плотно соединенными друг с другом. У большинства лишайников

плектенхима образована гифами, разделенными на очень короткие клетки, так что

при разрезах и параллельно, и-перпендикулярно продольной оси слоевища получается

ложная ткань, состоящая из более или менее изометрических клеток и похожая на

паренхиму высших растений. Такую ткань называют параплектенхимой. У гораздо

меньшего числа лишайников плектенхимная кора состоит из гиф, идущих вдоль длин-

ной оси слоевища и разделенных в этом направлении на удлиненные цилиндрические

клетки, что можно наблюдать на срезах, проведенных параллельно длинной оси слое-

вища. Такую плектенхиму называют прозоплектенхимой.

Подеции — особые вертикально стоящие выросты, образующиеся на горизон-

тальном — накипном, чешуйчатом, листоватом — слоевище некоторых лишайников

(роды Cladonia, Baeomyces, Stereocaulon). Подеции бывают простыми или сильно раз-

ветвленными, тупыми, заостренными на верхушке или с кубковидными расширениями —

сцифами.

Подслоевище — встречается у многих накипных лишайников, выступая в виде

узкой, нередко темноокрашенной полоски по периферии слоевища. Подслоевище об-

разовано первичным, не содержащим водорослей мицелием, который развивается из

споры гриба и растет у этих видов быстрее слоевища с водорослями.

Полифильное слоевище — листоватое соевище, состоящее из нескольких пласти-

нок, или «листиков».

Прозоплектенхимный коровой слой — см. плектенхимный коровой слой.

Пролификация — явление, при котором у некоторых видов рода Cladonia из

середины сциф произрастают новые подеции, также заканчивающиеся сцифами, ко-

торые в свою очередь прорастают подециями со сцифами (пролифицирующие подеции).

Псевдогомф — место прикрепления кустистых лишайников . (роды Usnea,

Evernia, Ramalina и т. д.), представляющие собой вырост сердцевинного слоя,

который врезается в субстрат клетками зубцов или, несколько погрузившись в суб-

страт, образует широкую базальную пластинку. В отличие от гомфа не имеет мощно

развитого корового слоя.

Псевдоцифеллы (макулы) — образуются как на верхней, так и на нижней стороне

слоевища в результате разрыва корового слоя и имеют вид плоских, неотчетливо очер-

ченных небольших пятен, обычно более светлых, чем поверхность слоевища. Встре-

чаются у видов рода Sticta и у других лишайников, например Cetraria islandica, у ко-

торой носят название макул. Псевдоцифеллы служат для проведения воздуха в сердце-

винные слои слоевища, их поверхность устлана длинными гифами сердцевинного

слоя.

Ризоиды — особые нитевидные, в большинстве неразветвленные, одно- или мно-

гоклеточные выросты с клетками, вытянутыми в один ряд. Ризоиды образуются из

клеток нижнего корового слоя слоевища и служат для прикрепления листоватого слое-

вища лишайника к субстрату.

Рицины — служат для прикрепления листоватых лишайников и отходят от ниж-

ней их поверхности в виде толстых тяжей, коротких волосков. Продольный срез через

рицину показывает, что она состоит из коротко расчлененных сердцевинных гиф, по-

крытых коровым слоем. На концах рицин гифы часто имеют длинные клетки и слегка

расходятся, напоминая кисть. Образуются рицины вследствие разрастания довольно

большого количества смежных клеток нижнего корового слоя.

Сердцевинный слой (сердцевина) — слой грибных гиф, обычно рыхло и в беспо-

рядке расположенных внутрь от гонидиального слоя. Между сердцевинными грибными

гифами находятся большие пустые промежутки, наполненные воздухом, необходимым

для хлорофиллоносных водорослей. В сердцевине некоторых кустистых лишайников

в центре сердцевинного слоя проходит плотный стержень грибных гиф, который на-

зывается осевым, или центральным, цилиндром (см. объяснение соответствующего

термина).

Слоевище (таллом) — особая форма тела у низших растений, у которых нет разде-

ления на основные органы: стебель, корень и лист. По внешнему облику слоевище

лишайников можно разделить на три формы: накипное, листоватое и кустистое (см.

объяснение соответствующих терминов).

Слоевищный край — см. леканориновый тип апотеция.

Сорали — скопления соредий. Их наличие или отсутствие, расположение на слое-

вище, форма и окраска являются постоянным диагностическим признаком и исполь-

зуются при определении видов лишайников. Сорали обычно находятся на верхней

стороне слоевища, нередко образуют по краю лопастей кайму. По общему характеру

сорали делятся на две группы: неограниченные, или диффузные, сорали и ограничен-

ные сорали. У диффузных соралей вся поверхность слоевища или его большая часть

сплошь соредиозны (например, у многих видов рода Cladonia). Среди ограниченных

соралей в зависимости от их формы различают несколько типов: точковидные (у Letha-

ria thamnodes, Parmelia caperata), пятновидные (у Peltigera erumpens, Ramalina jari-

nacea), дисковидные (у некоторых видов рода Pertusaria), щелевидные (у Parmelia

sulcata), головчатые (у Hypogymnia fu.&uZosa), полуголовчатые (у некоторых видов рода

8

Parmelia), манжетовидные (у Menegazzia pertusa), губовидные (у Hypogymnia physodes,

Physcia tribacia), шлемовидные (у Ramalina baltica, R. obtusata).

Соредии — маленькие тельца в виде едва заметной простым глазом крупинки или

пылинки, которые располагаются на поверхности слоевища или по его краям в виде

белой, желтоватой, зеленоватой, мелкозернистой или порошистой массы. Под микро-

скопом видно, что каждая пылинка или зернышко, составляющие соредий, представ-

ляют собой одну или несколько водорослей, окруженных грибными гифами. Соредии

являются наиболее совершенным способом вегетативного размножения лишайника.

Образование соредиев свойственно лишь высокоорганизованным лишайникам. Отдель-

ные крупинки соредиальной массы, состоящие из гриба и водоросли, разносятся ветром

и, попадая в благоприятные условия, сразу же образуют лишайник, тогда как мицелию

гриба, выросшего из споры, чтобы образовать лишайник, необходимо встретить сво-

бодноживущую водоросль. Образуются соредии в гонидиальной зоне путем деления

водорослей или, реже, в сердцевинном слое путем разрастания грибных гиф, которые

обволакивают водоросли, после чего происходит разрыв корового слоя лишайника и

соредиальная порошистая масса водорослей, окруженная грибными гифами, высту-

пает наружу.

Спора — комочек протоплазмы с ядром и иногда с каплями масла, покрытый двумя

оболочками: внутренней, тонкой — эндоспорием и наружной, иногда довольно тол-

стой и нередко окрашенной — экзоспорием. У некоторых видов, например у рода

Rhizocarpon, споры имеют еще особую слизистую оболочку. Споры служат для раз-

множения лишайников и аналогичны по своей роли семенам высших растений. Обра-

зуются споры в сумках (см. сумки).По своей форме споры чрезвычайно разнообразны.

Они бывают шаровидными, яйцевидными, овальными, удлиненными, веретеновидными,

палочковидными, подошвовидными, бисквитоподобными, сильно вытянутыми до

игловидных ит. д., прямыми, согнутыми и спирально закрученными. Споры чаще

всего бесцветны, но бывают также коричневыми, бурыми, оливковыми, рыжими, те-

лесными. По своему строению споры бывают одноклеточными, двуклеточными и много-

клеточными, причем последние могут быть поперечно-многоклеточными, когда клетки

расположены в один ряд, и муральными, когда клетки расположены в несколько ря-

дов. Для лишайника характерно также образование особого типа спор — биполярных,

которые не встречаются у свободноживущих грибов (см. биполярные споры). У дву-

клеточных и поперечно-многоклеточных спор оболочка иногда бывает неравномерно

утолщена, и тогда внутренний просвет приобретает неправильные очертания. Про-

свет клеток может быть цилиндрическим, шаровидным или линзовидным, и форма про-

света имеет значение в систематике лишайников.

Сумки (аски) — мешковидные образования, расположенные в гимениальном слое

апотециев, в которых развиваются споры. По своей форме сумки бывают цилиндри-

ческими, удлиненно-булавовидными, булавовидными, мешковидными, грушевидными и,

очень редко, бесформенными. Сумки содержат различное число спор, но определенное

для различных видов лишайников. Обычно их 8, но бывает 12—16—32, но иногда

одна (например, у некоторых видов рода Pertusaria)- ши очень много, более 100 (у ви-

дов родов Acarospora, Sarcogyne).

Сцифы — кубковидное расширение на верхушке простых подециев некоторых

видов рода Cladonia.

Теций (гимений, гимениальный слой) — плодущий слой, образованный пали-

садно расположенными сумками со спорами и парафизами, неплодущими грибными

гифами, развивающийся на верхней поверхности диска апотеция или на внутренней

поверхности перитеция.

Таллом — см. слоевище.

Фибриллы — короткие, нитевидной формы выросты на поверхности слоевища не-

которых видов лишайников.

Филлокладии — выросты на поверхности подециев многих лишайников, которые

обычно имеют вид чешуек, мелких листочков, реже бугорков, или коралловидную

форму.

Цефалодии — особые образования разного размера и формы в виде разбросанных

небольших вздутий, бородавочек, булавовидных, шаровидных и коралловидных вы-

ростов, развивающихся на верхней или нижней стороне слоевища, или по бокам по-

дециев и веточек слоевища. Эти образования обусловлены проникновением в слоевище

несвойственных виду синезеленых водорослей, которые, раздражая грибной компонент

лишайника, вызывают местное разрастание слоевища. Мнение, что цефалодии, как

галлы, возникают вследствие болезненного процесса, при котором синезеленые водо-

росли поражают слоевище, теперь считается ошибочным. Некоторые исследователи

считают цефалодии, наоборот, постоянными органами, которые играют известную роль

в усилении питания лишайника; в частности, предполагают, что их синезеленые водо-

росли способны фиксировать атмосферный азот, который затем ассимилируется всем

телом лишайника.

Цифеллы — небольшие, около 0.5 мм в диам. углубления на нижней стороне не-

которых листоватых лишайников, например многих видов рода Sticta, имеющие вид

беловатых, реже желтоватых пятнышек округлой или удлиненной формы. Внутренняя

О

полость этих углублений не имеет коры и устлана особыми округлыми, рыхло распо-

.ложенными клетками, позволяющими воздуху свободно проникать в сердцевинные

слои слоевища.

Чешуйчатое слоевище — тип слоевища, промежуточный между листоватым и на-

кипным. По своему происхождению оно стоит ближе к накипному и нередко образуется

непосредственно из накипного слоевища, у которого ареолы, бугорки, бородавочки

иногда разрастаются в чешуйки или почти листоватые лопасти.

Экзобазидиальные конидии — см. конидии.

Эксципул — см. лецидеиновый тип апотеция.

Эндобазидиальные конидии — см. конидии.

Эндолитическое слоевище — накипное слоевище, развивающееся внутри камня и

снаружи совершенно незаметное.

Эндофлеодное слоевище — см. гипофлеодное слоевище.

Эпилитическое слоевище — накипное слоевище, образующее корочку на поверх-

ности камня.

Эпитеций — верхний слой теция, образованный верхушками парафиз, большей

частью утолщенными и окрашенными.

Эпифлеодное слоевище — накипное слоевище, образующее корочку на поверх-

ности коры дерева или древесины.

РЕАКТИВЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛИШАЙНИКОВ

КОН — 10%-й водный раствор едкого калия (наиболее часто используемый реактив) или же более крепкий раствор (20 г едкого калия в 20 мл дистиллированной воды).

СаС1202 — насыщенный водный раствор свежей белильной извести. Следует менять каждую неделю.

КОН-|-СаС12О2 — используются два вышеуказанных реактива. Сначала на Слоевище

J+KJ - наносится капля раствора КОН, а затем на то же место наносится СаС1202. — водный раствор йода в йодистом калии (1 г йода и 2 г йодистого калия на 300 мл воды).

C12H12N2 — 5%-й раствор бензидина в спирте. Следует сохранять в темном

ед(нн2)2 пузырьке. — спиртовый раствор парафенилендиамина. 0.1 г парафенилендиамина растворяют в 5 мл 95%-го спирта и сохраняют в темном пузырьке. Приблизительно через сутки раствор становится непригодным, и его следует заменить новым.

СИСТЕМА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ТИПОВ АРЕАЛОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ХАРАКТЕРИСТИКЕ

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИШАЙНИКОВ

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР1

1. Аркто-альпийский элемент. К этому элементу относятся лишайники,

которые циркумполярно расселены в Арктике и встречаются в высоко-

горном поясе всех крупнейших горных цепей Голарктики.

2. Монтанно-гипоарктический элемент. Основное распространение ви-

дов лишайников, относящихся к этому элементу, связано с гипоарктиче-

ской зоной, а также средними и верхними поясами гор умеренной области

Голарктики. Ареалы этих видов охватываются в описываемом нами районе

следующими несколькими типами.

Голарктический тип ареала. Виды этого типа харак-

теризуются циркумполярным расселением в Арктике и широким рас-

селением в горах умеренной области Голарктики.

Европейский тип ареала. Распространение лишайников

европейского типа ареала связано с гипоарктической зонойи горами Европы.

Евразиатский тип ареала. Охватывает ареалы видов,

распространение которых приурочено к гипоарктической зоне и горам

умеренной области Евразии.

3. Бореальный элемент. Основное распространение бореальных ли-

шайников связано с зоной таежных лесов. По особенностям своего широт-

ного распространения бореальные лишайники изучаемого района отно-

сятся к нескольким типам ареала.

Европейский тип ареала. Распространение лишайни-

ков с этим типом ареала связано с таежными лесами Европы.

Евразиатский тип ареала. Охватывает ареалы видов,

распространенных главным образом в хвойных лесах Европы и Азии.

Еврамериканский тип ареала. Этот тип ареала

включает ареалы видов, распространенных в зоне хвойных лесов Европы

и Северной Америки.

П анбореальный тип ареала. Охватывает ареалы видов

лишайников, связанных в своем распространении с зоной хвойных лесов

Европы, Азии и Северной Америки.

4. Бореально-монтанный элемент. К этому элементу относятся виды

лишайников, распространение которых связано с зоной хвойных лесов

и верхним поясом гор Голарктики.

1 При географическом анализе лихенофлоры изучаемого района была использована

система элементов лихенофлоры Арктики, разработанная А. Н. Окснером в ряде его

работ (Окснер, 1942, 1944, 1946, 1948) и система элементов лихенофлоры Украин-

ских Карпат, разработанная М. Ф. Макаревич (1963а, 19636). Более подробный гео-

графический анализ флоры лишайников этого района дан автором в статье «Географи-

ческий анализ лихенофлоры Верхне-Волжского флористического района» (Голубкова,

1965).

12

5. Ното-бореальный элемент. Представители этого элемента относятся

к группе биполярных лишайников, ареалы которых характеризуются рас-

положением основных частей ареалов в климатически более или менее

сравнимых областях северного и южного полушария. К ното-бореальному

элементу относятся виды лишайников, которые, кроме зоны хвойных лесов

северного полушария, распространены в холодно-умеренных областях юж-

ного полушария.

6. Неморальный элемент. Виды лишайников этого элемента распро-

странены в основном в зоне широколиственных лесов Голарктики. По

особенностям своего широтного распространения эти виды охватываются

6 типами ареалов.

Европейский тип ареала. Эти лишайники связаны

главным образом с зоной широколиственных лесов Европы.

Еврафриканский тип ареала. Охватывает ареалы

видов, встречающихся в Европе и Северной Африке.

Евразиатский тип ареала. Охватывает ареалы видов

шеморальных лишайников, приуроченных в своем распространении в ос-

новном к распространению широколиственных пород в Европе и Азии.

Евразоафриканский тип ареала. Включает ареалы

видов лишайников неморального элемента, найденных в Европе, Азии

и Африке.

Еврамериканский тип ареала. Эти лишайники свя-

заны с широколиственными лесами Европы и Северной Америки.

Паннеморальный тип ареала. Распространение ли-

шайников с этим типом ареала в основном приурочено к широколиствен-

ным лесам Европы, Азии и Северной Америки.

7. Монтанный элемент. Этот элемент охватывает виды лишайников,

которые распространены в основном в средних и верхних лесных полосах

гор умеренной области Голарктики. Виды лишайников этого элемента рас-

пределяются между 3 типами ареалов.

Европейский тип ареала. Включает ареалы видов мон-

тайных лишайников, приуроченных в своем распространении главным

образом к горам Европы.

Еврафриканский тип ареала. Охватывает ареалы

видов монтанных лишайников, связанных с горами Европы и Северной

.Африки.

Еврамериканский тип ареала. Виды с таким ареалом

встречаются главным образом в горах Европы и Северной Америки.

8. Эвриголарктический элемент. Этот элемент включает виды лишайни-

ков, широко распространенных по всей Голарктике и не приуроченных

ни к одной растительно-климатической зоне. Эти лишайники проходят

через все зоны с севера на юг. Это виды с широким распространением и

лпирокой экологической амплитудой, среди них много нитрофильных видов.

Голарктический тип ареала. Эти виды чрезвычайно

широко распространены по всей Голарктике.

9. Мультирегиональный элемент. Этот элемент включает виды лишай-

ников, встречающихся в северном и южном полушариях на трех и более

трех не связанных между собой континентах. Выделение этого элемента

на первый взгляд кажется формальным, так как он указывает прежде всего

на широтное распространение вида, не отражая основного принципа си-

стемы элементов А. Н. Окснера — зонально-растительно-климатической

характеристики данных лишайников. Эту характеристику в этом элементе

отражают типы ареалов, которые различаются в зависимости от расселе-

ния мультирегиональных лишайников в Голарктике. Выделение этого

элемента является, вероятно, временным. Это связано прежде всего с тем,

что еще слабо изучено распространение лишайников в южном полушарии.

13

Отбросить часть ареала этих видов, их южную часть невозможно, поэтому

виды, встречаемые за пределами Голарктики, выделяются в мультирегио-

нальный элемент, но типы ареалов этих видов выделяются в зависимости от

их расселения в Голарктике.

Аркто-альпийский тип ареала. В северном полу-

шарии мультирегиональные лишайники с таким типом ареала характери-

зуются широким расселением в Арктике и в высокогорном поясе гор уме-

ренной части Голарктики.

Монтанно-гипоарктический тип ареала. Наи-

более массовое распространение этих мультирегиона'льных лишайников

связано в северном полушарии с гипоарктической зоной и горами умерен-

ной области Голарктики.

Монта ино-голарктический тип ареала. Хотя

основное распространение этих мультирегиональных лишайников в се-

верном полушарии и связано с горами, но они довольно широко встре-

чаются по всей Голарктике и на равнинах.

Бореальный тип ареала. Мультрегиональные лишай-

ники с бореальным типом ареала в северном полушарии наиболее широко

распространены в зоне хвойных лесов.

Неморальный тип ареала. В Голарктике наиболее

массовое распространение этих лишайников мультирегионального эле-

мента связано в основном с зоной широколиственных лесов. Эти виды ли-

шайников по особенностям своего широтного распространения в северном

полушарии распределяются на две группы — паннеморальную и евра-

мериканскую.

Голарктический тип ареала. Этот тип включает

ареалы видов мультирегиональных лишайников, широко распространен-

ных в Голарктике.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ ЛИШАЙНИКОВ

1. Плодовые тела — перитеции ................................. 2.

— Плодовые тела — апотеции ....................................4.

2. Споры одноклеточные, бесцветные, иногда затем коричневатые . . .

........................................ Verrucariaceae (стр. 23).

— Споры поперечно 2-, многоклеточные, бесцветные или затем бурые... 3.

3. Споры бесцветные ......................Acrocordiaceae (стр. 27).

— Споры только вначале бесцветные, но затем быстро буреющие . . .

..........................................Pyrenulaceae (стр. 32).

4. Парафизы далеко выступают над быстро разрушающимися сумками

и образуют вместе с высвободившимися спорами порошащуюся

массу — мацедий. Апотеции обычно на тонких ножках, реже сидя-

чие ........................................Caliciaceae (стр. 35).

— Парафизы только слегка по длине превышают сумки, мацедий от-

сутствует .................................................5.

5. Апотеции более или менее вытянутые, удлиненные, линейные, эллип-

тические, в форме звезд или штрихов, редко округлые, часто угло-

ватые, простые или перисторазветвленные........................6.

— Апотеции округлой формы, простые ...........................7.

6. Апотеции в виде пятен, без слоевищного или собственного краев,

эксципул отсутствует .....................Arthoniaceae (стр. 42).

— Апотеции с хорошо развитыми краями, удлиненные, реже овальные,

до округлых, в виде штрихов, с узким, щелевидным или плоско

расширенным диском. Эксципул хорошо развит........................

....................................... Graphidaceae (стр. 47).

7. Слоевище с синезелеными водорослями .................... . 8.

— Слоевище с округлыми или нитчатыми зелеными водорослями ... 11.

8. Слоевище гомеомерное, при увлажнении ослизняется и становится

желатинообразным, очень редко гетеромерное .......................

..........................................Collemataceae (стр. 64).

— Слоевище при увлажнении не набухает и не ослизняется, гомео- и

гетеромерное..............................9.

9. Слоевище накипное, чешуйчатое, мелколистоватое или карликово-

кустистое, прикрепляющееся к субстрату всей нижней поверхностью,

гомео- или гетеромерное...................Placynthiaceae (стр. 69).

— Слоевище крупнолистоватое, гетеромерное, прикрепляющееся к суб-

страту боковым псевдогомфом, рицинами или ризоидами . . 10.

10. Апотеции с ясно выраженным краем. Слоевище часто с нижней сто-

роны с цифеллами или ложными цифеллами . . Stictaceae (стр. 80).

— Апотеции без ясного края. Слоевище без цифелл...................

....................................Peltigeraceae (стр. 70).

11. Слоевище с нитчатыми зелеными водорослями Trentepohlia . . . 12.

— Слоевище с округлыми, зелеными водорослями..................13.

15

12. Парафизы разветвленные, сетчато соединенные .....................

...................................... Lecanactidaceae (стр. 56).

— Парафизы не разветвленные.....................Gyalectaceae (стр. 59).

13. Апотеции без ясного края ..................Peltigeraceae (стр. 70).

— Апотеции всегда окружены слоевищным или собственным кр аями . . . 14.

14. Апотеции леканоринового типа, окруженные слоевищным краем .. . 25.

— Апотеции лецидеинового или биаторинового типа, без слоевищного

края ...............................................................15.

15. Слоевище состоит из горизонтального и вертикального. Горизонталь-

ное слоевище накипное или чешуйчатое до листоватого, иногда рано

исчезающее. Вертикальное слоевище кустистое, в виде подециев или

ложных подециев различной формы — бородавчатых, шиловидных

до кубковидных, простых или разветвленных...............16.

— Слоевище иного строения..................................18.

16. Подеции заполнены внутри рыхлой или более или менее плотной тка-

нью, не полые ...............................................17.

— Подеции внутри полые .......................Cladoniaceae (стр. 118).

17. Подеции простые, напоминают маленький шляпочный гриб, без це-

фалодиев..................Cladoniaceae, род Baeomyces (стр. 119).

— Подеции кустистые, более или менее сильно разветвленные, с много-

численными цефалодиями . . Cladoniaceae, род Stereocaulon (стр. 139).

18. Слоевище листоватое...........................................19.

— Слоевище накипное, иногда по краю с лопастями, или чешуйчатое. 20.

19. Слоевище прикрепляется к субстрату центральным гомфом...........

.................................... Umbilicariaceae (стр. 142).

— Слоевище прикрепляется к субстрату всей нижней поверхностью или

боковым псевдогомфом............................Stictaceae (стр. 80).

20. Сумки содержат по 1—8 (12) спор............................21.

— Сумки содержат многочисленные мелкие споры.......................

......................................Acarosporaceae (стр. 144).

21. Споры бесцветные ........................................ 22.

— Споры коричневые или бесцветные только вначале...............24.

22. Споры биполярные .......................Caloplacaceae (стр. 220).

— Споры не биполярные .........................................23.

23. Споры одноклеточные .......................Lecideaceae (стр. 82).

— Споры 2—16-клеточные........................Bacidiaceae (стр. 101).

24. Споры вначале бесцветные, но затем быстро темнеющие, окруженные

более или менее широкой второй студенистой оболочкой, особенно

хорошо заметной в КОН ........................Bacidiaceae (стр. 101).

— Споры коричневые, снаружи без второй слизистой оболочки . . . .

....................................... Buelliaceae (стр. 228).

25. Слоевище накипное, иногда по краям лопастное, или чешуйчатое. 26.

— Слоевище листоватое или кустистое..............................31.

26. Споры мелкие, многочисленные в сумке . . Acarosporaceae (стр. 144).

— Споры более крупные, по 1—8 (12), очень редко 32 в сумке . . . 27.

27. Споры темноокрашенные, коричневые ......................... . 28.

— Споры бесцветные...............................................29.

28. Споры 2—4-клеточные .....................Buelliaceae (стр. 228).

— Споры муральные.........................Diploschistaceae (стр. 58).

29. Споры очень крупные и толстостенные, по 1—2 в сумке. Плодовые тела

глубоко погружены в бугорчатые выросты слоевища. Слоевище

часто стерильное, обычно с разбросанными по всей поверхности

кучками сор алий ............................Pertusariaceae (стр. 150).

— Споры более мелкие, тонкостенные, по 8—32 в сумке. Слоевище иного

строения ........................................................30.

30. Споры биполярные.........................Caloplacaceae (стр. 220).

16

— Споры не биполярные ......................Lecanoraceae (стр. 154).

31. Слоевище листоватое........................................32.

— Слоевище кустистое ..........................................35.

32. Верхняя поверхность слоевища и апотеции обычно окрашены в жел-

товатые и красновато-оранжевые тона и от КОН принимают винно-

красную окраску................................................33.

— Слоевище от КОН не краснеет..................................34.

33. Слоевище в виде листовидных розеток, либо в центре накипных,

а по периферии с ясно развитыми, радиально расположенными ло-

пастями, либо целиком состоящих из радиально расположенных ло-

пастей, прикрепляющееся к субстрату всей нижней поверхностью.

Ризоиды отсутствуют ........................Caloplacaceae (стр. 220).

— Слоевище типично листоватое, розетковое или мелколистоватое,

прикрепляющееся к субстрату слабо заметными ризоидами . . . .

.........................................Teloschistaceae (стр. 224).

34. Споры одноклеточные, бесцветные .... Parmeliaceae (стр. 175).

— Споры 2-клеточные, темноокрашенные . . . Physciaceae (стр. 233).

35. Виды, живущие главным образом на песчаной, бесплодной почве.

Слоевище прямостоячее.................Parmeliaceae (стр. 175).

— Виды, живущие главным образом на коре деревьев, редко на обрабо-

танной древесине. Слоевище повисающее . . Usneaceae (стр. 196).

2 Н. С. Голубкова

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ ЛИШАЙНИКОВ

1. Плодовые тела — перитеции .............................. 2.

— Плодовые тела — апотеции.....................................8.

. 2. Споры одноклеточные, бесцветные, иногда затем коричневые. ... 3.

— Споры поперечно 2-, многоклеточные, бесцветные или затем бурые. 4.

3. Парафизы быстро расплывающиеся . . . Verrucaria (стр. 24).

— Парафизы долго сохраняющиеся .....Thrombium (стр. 27).

4. Споры бесцветные . . ..................................... 5.

— Споры только вначале бесцветные, но затем быстро буреющие. 7.

5. Споры более или менее широкие, овальные.....................6.

— Споры очень тонкие, веретеновидные до нитевидных .................

........................................Leptorhaphis (стр. 30).

6. Парафизы рано расплывающиеся в слизь. Споры расположены в сумке

в 2—3 ряда ................................Arthopyrenia (стр. 29).

— Парафизы долго сохраняющиеся. Споры расположены в сумке в один

ряд............................................Acrocordia (стр. 28).

7. Споры 2-клеточные, с цилиндрическими просветами клеток .....

........................................ Microthelia (стр. 32).

— Споры 2—7-клеточные, с линзовидными просветами клеток...........

............................................Pyrenula (стр. 33).

8. Парафизы далеко выступают над быстро разрушающимися сумками

и образуют вместе с высвободившимися спорами порошащуюся

массу — мацедий. Апотеции обычно на тонких ножках, реже сидя-

чие .........................................................9.

— Парафизы только слегка по длине превышают сумки, мацедий

отсутствует.............................................. 12.

9. Споры одноклеточные .......................................10.

— Споры 2-, многоклеточные .................................11.

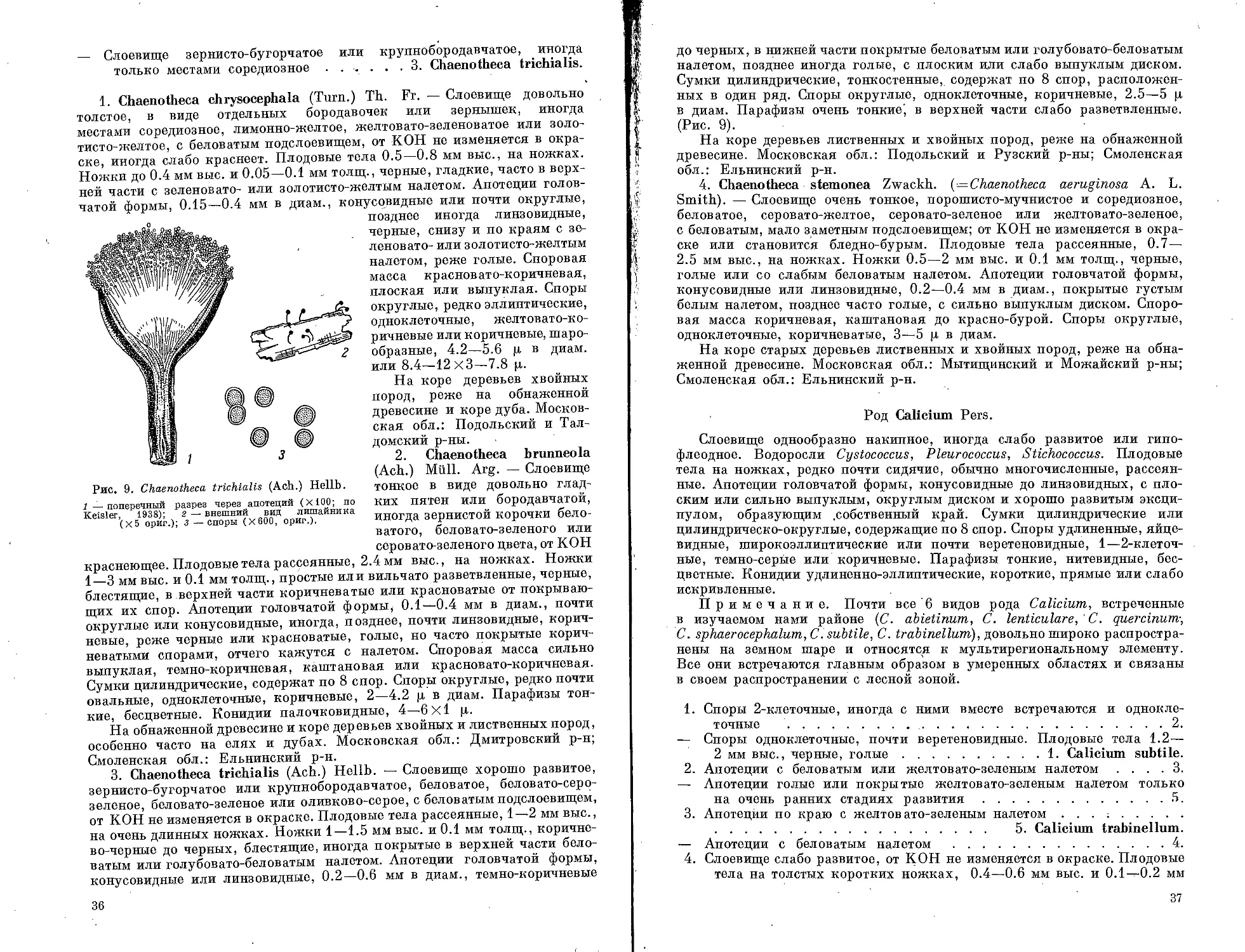

10. Споры округлые, коричневые ...............Chaenotheca (стр. 35).

— Споры округлые, бесцветные или светложелтые . . Coniocybe (стр. 40).

11. Споры 2-клеточные ...........................Calicium (стр. 37).

— Споры 4—8-клеточные...........................Stenocybe (стр. 41).

12. Апотеции более или менее вытянутые, удлиненные, линейные, эл-

липтические, в форме звезд или штрихов, редко округлые, часто

угловатые, . простые или перисторазветвленные . ..............13.

— Апотеции округлой формы, простые............................16.

13. Апотеции в виде пятен, без слоевищного или собственного края.

Эксципул отсутствует........................Arthonia (стр. 43).

— Апотеции с хорошо развитыми краями, удлиненные, реже овальные,,

до округлых, в виде штрихов, с узким, щелевидным или плоско

расширенным диском. Эксципул хорошо развит ..............14.

14. Споры одноклеточные. Водоросли Pleurococcus'. Xylographa (стр. 48).

— Споры поперечно 2-, многоклеточные. Водоросли Trentepohlia . 15.

18

15. Споры с цилиндрическими просветами клеток . . Opegrapha (стр. 49).

— Споры с линзовидными до округлых просветами клеток................

..............................................Graphis (стр. 55).

16. Слоевище с синезелеными водорослями ........................17.

— Слоевище с округлыми или нитчатыми зелеными водорослями . 21.

17. Слоевище гомеомерное, при увлажнении ослизняется и становится

желатинообразным, очень редко гетеромерное.................. 18,.

— Слоевище при увлажнении не набухает и не ослизняется, гомео-

и гетеромерное .......................................... 19.

18. Слоевище покрыто параплектенхимным коровым слоем, а иногда це-

ликом состоит из пар аплентенхимной ткани . . Leptogium (стр. 66).

— Слоевище без корового слоя.......................Collema (стр. 64).

19. Слоевище накипное, зернистое, зернисто-коралловидное или зернисто-

чешуйчатое, прикрепляемое к субстрату всей нижней поверх-

ностью ................................... . . Placynthium (стр. 70).

— Слоевище крупнолистоватое, прикрепляемое к субстрату боковым

псевдогомфом, рицинами или ризоидами...........................20.

20. Слоевище сетчато-складчатое, с глубокими, ограниченными ребрами

впадинами, которым снизу соответствуют беловатые голые выпукло-

сти, разделенными участками, покрытыми короткими ресницами

...................................................Lobaria (стр. 80).

— Слоевище без впадин и выпуклостей, в виде более или менее гладких

лопастных пластинок, снабженных снизу сетью выдающихся жилок,

часто сливающихся вместе с ризоидами в волокнистую массу . . .

............................................... Peltigera (стр. 71).

21. Слоевище с нитчатыми зелеными водорослями...................22.

— Слоевище с округлыми зелеными водорослями.....................25.

22. Споры одноклеточные ........................ . Jonaspis (стр. 60).

— Споры поперечно 2-, многоклеточные до муральных ..... 23.

23. Сумки содержат по 2—8 спор ............................... 24.

— Сумки содержат по 12 и больше спор . . . Pachyphiale (стр. 60).

24. Парафизы разветвленные, сетчато соединенные. Эксципул и гипоте-

ций черные .....................................Lecanactis (стр. 57).

— Парафизы неразветвленные. Эксципул и гипотеций светлые............

........................'....................Gyalecta (стр. 61).

25. Апотеции без ясного края ....................Peltigera (стр. 71).

— Апотеции всегда окружены слоевищным или собственным краями . 26.

26. Апотеции лецидеинового или биаторинового типа............. 27.

— Апотеции леканоринового типа, окруженные слоевищным краем . 44.

27. Слоевище состоит из горизонтального и вертикального. Горизонталь-

ное слоевище накипкое или чешуйчатое до листоватого, иногда рано

исчезающее. Вертикальное слоевище кустистое, в виде различной

формы подециев — бородавчатых, шиловидных До кубковидных,

простых или разветвленных....................................., . 28.

— Слоевище иного строения.......................................30.

28. Подеции внутри заполнены более или менее рыхлой или плотной

тканью, не полые................................................29.

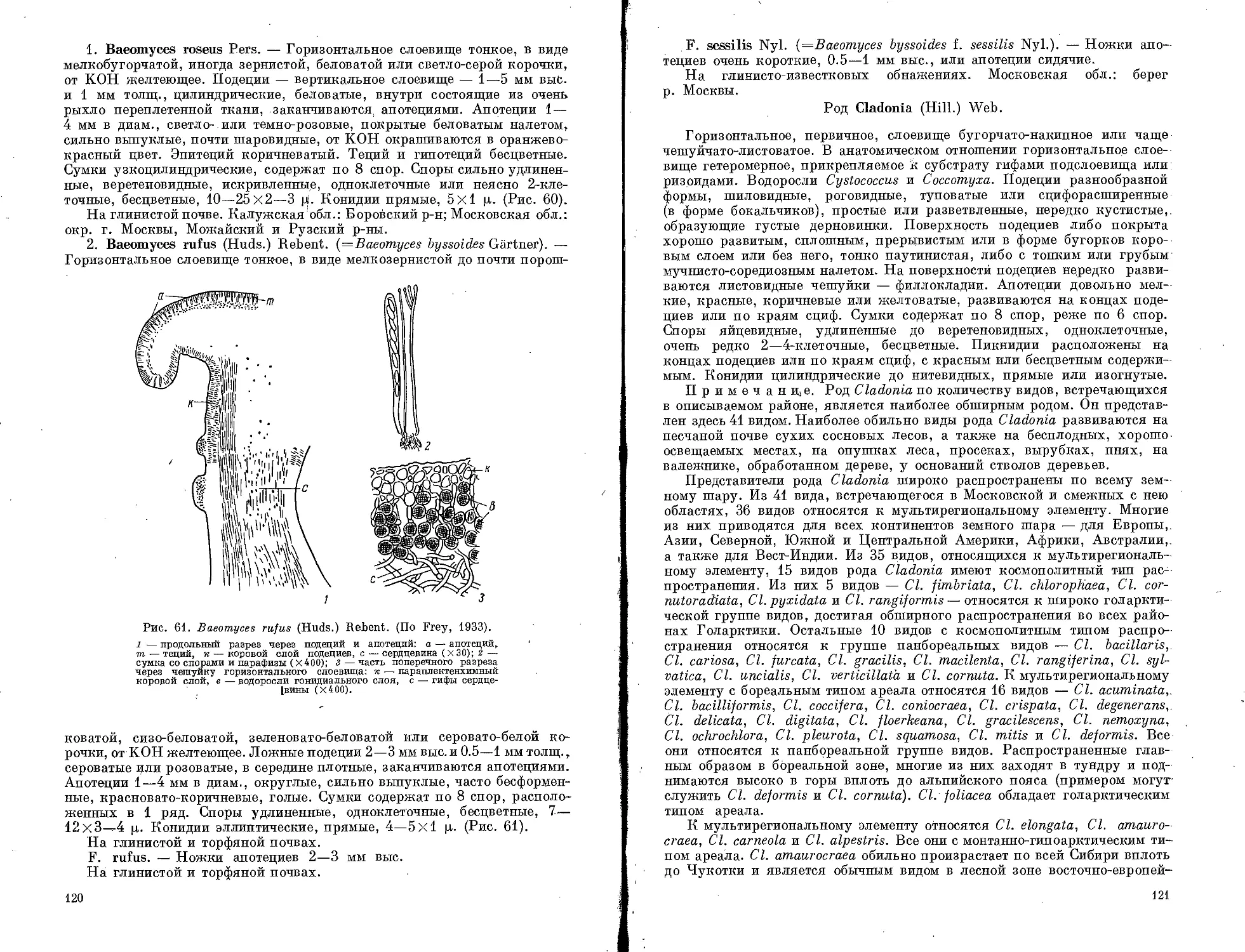

— Подеции полые внутри ...........................Cladonia (стр. 121).

29.'Подеции простые, напоминают по внешнему виду маленький шляпоч-

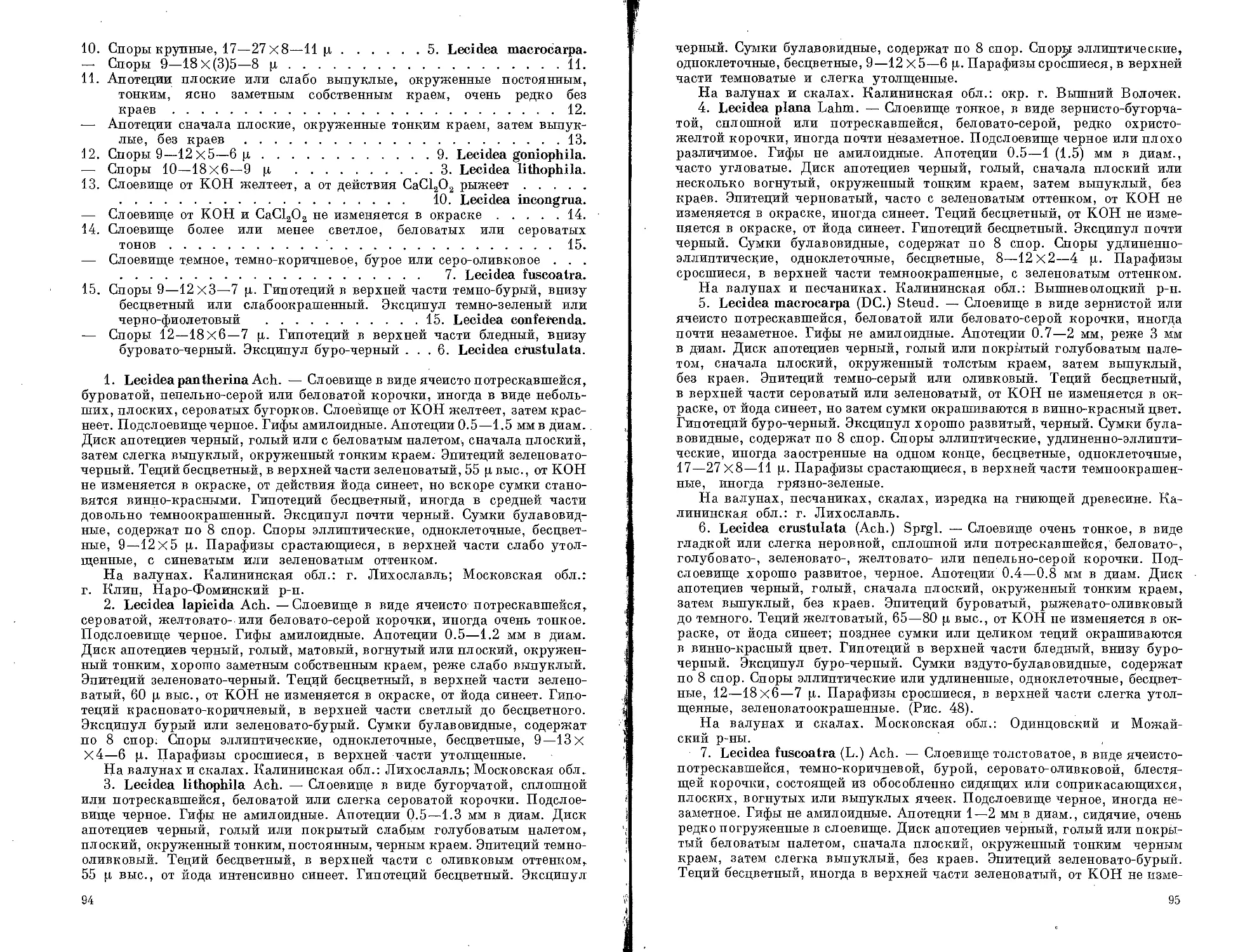

ный гриб. Цефалодии отсутствуют..................Baeomyces (стр. 119).

— Подеции кустистые, более или менее сильно разветвленные, с много-

численными цефалодиями........................Stereocaulon (стр. 139).

30. Слоевище листоватое.........................................31.

— Слоевище накипное, иногда по краям лопастное, или чешуйчатое . 32.

31. Слоевище прикрепляется к субстрату центральным или почти централь-

ным гомфом .................................... Gyrophora (стр. 142).

2* 1ft

— Слоевище прикрепляется к субстрату всей нижней поверхностью или

боковым псевдогомфом...............................Lobaria (стр. 80).

32. Сумки содержат многочисленные споры........................33.

— Сумки содержат ограниченное число спор, по 1—8 (12)..........34.

33. Апотеции биаторинового типа................Biatorella (стр. 144).

— Апотеции лецидеинового типа...................Sarcogyne (стр. 145).

34. Споры бесцветные...........................................35.

— Споры бесцветные только вначале, но быстро темнеющие .... 42.

35. Споры биполярные............................Biastenia (стр. 221).

— Споры не биполярные.......................................36.

36. Споры одноклеточные.......................................37.

— Споры 2—16-клеточные......................................40.

37. Слоевище накипное .........................................38.

— Слоевище чешуйчатое...............................Psora (стр. 91).

38. Споры очень крупные, с сильно утолщенными стенками, по 1—2

в сумке................................."... Mycoblastus (стр. 100).

— Споры более мелкие, тонкостенные, по 8 (12) в сумке..........39.

39. Апотеции биаториновые, со светлым, мягким эксципулом...........

......Biatora (стр. 82).

— Апотеции лецидеиновые, с твердым, черным эксципулом..............

Lecidea (стр. 92).

40. Споры эллиптические или овальные, короткие, 2-клеточные . . . .

......................................... Biatorina (стр. 101).

— Споры веретеновидные или палочковидные, длинные и тонкие, 4—

16-клеточные ........................................, ..... 41.

41. Апотеции биаториновые, с мягким эксципулом. Конидии короткие,

прямые .............................. Bacidia (стр. 104).

— Апотеции лецидеиновые, с твердым эксципулом. Конидии длинные,

иглообразные...................................Arthrospora (стр. ИЗ).

42. Споры окружены второй студенистой оболочкой, особенно хорошо

заметной в КОН.................................................43.

— Споры без второй, слизистой оболочки . . . Rueilia (стр. 228).

43. Споры 2-клеточные .........................Catocarpon (стр. ИЗ).

— Споры 4-, мурально-многоклеточные . . . Rhizocarpon (стр. 115).

44. Слоевище накипное, иногда по краям лопастное, или чешуйчатое . 45.

— Слоевище листоватое или кустистое............................56.

45. Споры мелкие, многочисленные в сумке . . . Acarospora (стр. 147).

— Споры более крупные, по 1—8 (12), очень редко по 32 в сумке . 46.

46. Споры темноокрашенные, коричневые .........................47.

— Споры бесцветные.............................................48.

47. Споры 2—4-клеточные..........................Rinodina (стр. 231).

— Споры муральные ......................... Diploschistes (стр. 58).

48. Споры очень крупные и толстостенные, по 1—2 в сумке. Плодовые

тела глубоко погружены в бугорчатые выросты слоевища. Слоевище

часто стерильное, обычно с разбросанными по всей поверхности

кучками соралий ...............................Pertusaria (стр. 151).

— Споры более мелкие, тонкостенные, по 8—32 в сумке. Слоевище иного

строения ..................................................49.

49. Споры биполярные ...........................Caloplaca (стр. 221).

— Споры не биполярные .........................................50.

50. Споры одноклеточные .......................................51.

— . Споры 2-, многоклеточные до муральных......................53.

51. Слоевище однообразно накипное, в виде сплошной или потрескавшейся

корочки, иногда почти незаметное................................52.

— Слоевище в виде розеток, обычно накипных в центре, по периферии

с хорошо развитыми лопастями.................Placolecanora (стр. 168).

20

52. Апотеции обычно с сильно вогнутым, углубленным диском. Споры

крупные, до 50 р. дл. и 30 ц шир...............Aspicilia (стр. 155).

— Апотеции со слабо вогнутым, плоским или немного выпуклым диском.

Споры мелкие, обычно до 20 р. дл. и 10 р шир. . Lecanora (стр. 157).

53 Споры мурально-многоклеточные. Апотеции погруженные в слоевище

.............................................. . Phlyctis (стр. 173).

— Споры 2-клеточные. Апотеции на слоевище сидячие..................54.

54. Апотеции крупные, свыше 3 мм в диам., с ярко-розовым, иногда тем-

неющим диском ..............................Icinadophila (стр. 169).

— Апотеции более мелкие, до 2 мм в диам., иначе окрашенные . . .55.

55. Слоевище сероватое или коричневатое. Конидии нитевидные, прямые

или искривленные ................................Lecania (стр. 170).

— Слоевище желтоватое. Конидии эллиптические, прямые...............

....................................... Candelariella (стр. 173).

56. Слоевище листоватое ...........................................57.

— Слоевище кустистое ..............................................66.

57. Верхняя поверхность слоевища и апотеции обычно окрашены в жел-

товатые и красновато-оранжевые тона, от действия КОН принимают

винно-красную окраску .........................................58.

— Слоевище от действия КОН не краснеет.............................59.

58. Слоевище в виде листовидных розеток, либо в центре накипных, а по

периферии с ясно развитыми радиально расположенными лопастями,

либо целиком состоящих из радиально расположенных лопастей,

прикрепляющееся к субстрату всей нижней поверхностью. Ризоиды

отсутствуют..................................Gasparrinia (стр. 223).

— Слоевище типично листоватое, розетковое или мелколистоватое,

прикрепляющееся к субстрату слабо заметными ризоидами ....

.............................................. Xanthoria (стр. 225).

59. Споры одноклеточные, бесцветные ..............................61.

— Споры 2-клеточные, темноокрашенные ............................60.

60. Верхний коровой слой параплектенхимный . . Physcia (стр. 233).

— Верхний коровой слой не параплектенхимного строения, образован

гифами, расположенными параллельно поверхности слоевища . . .

...........................................Anaptychia (стр. 242).

61. Сумки содержат по 2—8 спор.....................................62.

— Сумки содержат по 16—32 споры.................Candelaria (стр. 175).

62. Апотеции и пикниды расположены по всей поверхности слоевища . 63.

— Апотеции и пикнидии расположены по краям лопастей................

....................................' . . Cetraria (стр. 191).

63. Слоевище пронизано небольшими правильными отверстиями. Споры

крупные, желтоватые, по 2—4 в сумке . . Menegazzia (стр. 181).

— Слоевище без отверстий. Споры мелкие, бесцветные, по 8 в сумке . . .64.

64. Слоевище в центре почти накипное, целиком плотно прижатое к суб-

страту. Конидии цилиндрические, искривленные.......................

........................................ Parmeliopsis (стр. 176).

— Слоевище целиком листоватое и менее плотно прижатое к субстрату.

Конидии прямые ................................................65.

65. Слоевищные лопасти более или менее вздутые, с внутренней полостью.

Рицины обычно отсутствуют.....................Hypogymnia (стр. 178).

— Слоевищные лопасти более или менее плоские, без внутренней полости.

Рицины всегда налицо ...........................Parmelia (стр. 182).

66. Виды, живущие главным образом на песчаной, бесплодной почве . 67.

— Виды, живущие главным образом на коре деревьев, редко на обрабо-

танной древесине ..................................................68.

67. Слоевищные лопасти плоские ...................Cetraria (стр. 191).

— Слоевищные лопасти угловато-округлые . . Cornicularia (стр. 203).

21

68. В центральной части слоевища проходит плотный хрящеватый тяж,

хорошо заметный при разрыве слоевища .... Usnea (стр. 210).

— Слоевище без осевого хрящеватого тяжа ....................69.

69. Слоевище бородатое, с тонкими, нитевидными веточками .... 70.

— Слоевище иного вида, с более или менее уплощенными или угловатыми

лопастями................................................ 71.

70. Веточки слоевища на концах с коралловидными утолщениями . . .

Ramalina (стр. 204).

— Веточки слоевища без коралловидных утолщений..............

.......................................... Alectoria (стр. 201).

71. Споры бесцветные, одноклеточные и 2-клеточные...............72.

— Споры коричневые, 2-клеточные ...... Anaptychia (стр. 242).

72. Слоевище жесткое, с хрящеватой корой. Споры 2-клеточные . . . .

.............................................Ramalina (стр. 204).

— Слоевище мягкое. Кора не хрящеватая. Споры одноклеточные . 73.

73. Слоевище дорсо-вентральное, окрашенное в различные цвета с верхней

и нижней стороны. Сердцевина однородная, рыхлая, без пучков

параллельно расположенных гиф......................Evernia (стр. 196).

— Слоевище не дорсо-вентральное, одинаково окрашенное со всех сторон.

Сердцевина неоднородная, обычно с несколькими пучками гиф,

идущих параллельно оси слоевищных лопастей..........................

. ...........................................Letharia (стр. 199).

Тип LICHENES

Лишайники — комплексные организмы, состоящие из гриба и во-

доросли.

1. В симбиозе с водорослями грибы из аскомицетов .........

......................... Класс Ascolichenes (стр. 23).

— В симбиозе с водорослями грибы из базидиомицетов.........

, .. .............................Класс Hymeniolichenes.

Класс ASCOLICHENES

Лишайники при плодоношении образуют сумки, в которых разви-

ваются споры.

1. Плодовые тела — перитеции . . . Подкласс Ругепосагреае (стр. 23).

2. Плодовые тела — апотеции . . . Подкласс Gymnocarpeae (стр. 34).

Подкласс PYRENOCARPEAE

Слоевище накипное или чешуйчатое, реже листоватое или кустистое.

Плодовые тела — замкнутые, округлые перитеции, открываются лишь

узким отверстием, сидят на слоевище или погружены в него.

Порядок SPHAERIALES

Слоевище накипное, листоватое или кустистое, с округлыми или

нитчатыми зелеными водорослями. Перитеции простые, сидячие на слое-

вище или погруженные в него. Споры одноклеточные или многоклеточные.

1. Споры одноклеточные......Семейство Verrucariaceae (стр. 23).

— Споры поперечно 2-, многоклеточные....................2.

2. Споры бесцветные ........Семейство Acrocordiaceae (стр. 27).

— Споры только вначале бесцветные, затем быстро буреющие . . . .

........................ Семейство Pyrenulaceae (стр. 32).

Семейство VERRUCARIACEAE

Слоевище однообразно накипное, развивается на поверхности суб-

страта или погружено в него, гетеромерное, без корового слоя с водо-

рослями, главным образом Pleurococcus. Перитеции погруженные в слое-

вище или сидящие на его поверхности. Сумки содержат по 1—8 спор.

Споры одноклеточные, бесцветные.

1 Представители лишайников этого класса обитают главным образом в тропиче-

ских странах и в описываемом районе пока не встречены.

23

1. Парафизы очень рано расплывающиеся . . . Род Verrucaria (стр. 24).

— Парафизы долго сохраняющиеся, очень тонкие, простые или раз-

ветвленные .............................Род Thrombium (стр. 27).

Род Verrucaria Wigg. emend. Th. Fr.

Слоевище эпилитическое или эндолитическое, однообразно накип-

ное, в виде сплошной или ячеисто потрескавшейся корочки, часто с хо-

рошо развитым подслоевищем, с водорослями Pleurococcus, Palmella,

Соссотуха, Coccobotrys. Перитеции сидячие, полупогруженные или цели-

ком погруженные в слоевище. Эксципул округлый, грушевидный или

полушаровидный, темно-коричневый или светлый, покрытый в верхней

части, а часто и с боков до самого основания черным покрывальцем. Сумки

овальные или овально-булавовидные, с 8 спорами. Споры эллиптические,

удлиненно- или широкоовальные, одноклеточные, бесцветные, редко

светло-коричневые. Парафизы рано расплывающиеся. Пикнидии погру-

женные в слоевище, шаровидные. Конидии игловидные, прямые или изо-

гнутые.

Примечание. В описываемом районе известно 7 видов рода

Verrucaria-. V. acrotella, V. aethiobola, V. maculiformis, V. margacea,

V. muralis, V. nigrescens, V. viridula. Все они обычно встречаются по

берегам рек и особенно часто на известняках. Большинство из них до-

вольно широко распространено в северном полушарии и хотя связано-

в основном с умеренными областями, но встречается во многих расти-

тельно-климатических зонах, например, V. nigrescens, V. acrotella,, V. mu-

ralis, V. viridula. Они относятся к эвриголарктическому элементу. V. aethi-

obola является представителем аркто-альпийского элемента. В горных

областях главным образом распространены и последние 2 вида — V. mar-

gacea и V. maculiformis.

1. Перитеции целиком погружены в слоевище ......................2.

— Перитеции полупогруженные или погруженные только своей осно-

вой .......................................................4.

2. Перитеций погружены по 1—3 (5) в каждую ячейку слоевища. Споры

14—30 ц длины..............................................3.

— Перитеции погружены по 1 в каждую ячейку слоевища. Споры 14—

19.6 ц длины ......................1. Verrucaria maculiformis.

3. Покрывальце одевает эксципул только в верхней части, по направле-

нию вниз сужается...........................6. Verrucaria viridula.

— Покрывальце одевает эксципул со всех сторон, при основании рас-

ширенное и сливающееся с темной основой подслоевища ....

.....................................7. Verrucaria nigrescens.

4. Споры 22.4—36x11.2—16.8 ц................5. Verrucaria margacea.

- Споры 11.2-16.8-22.4x5.6-11.2 ц...............................5.

5. Слоевище беловатое, грязно-серое или грязно-серовато-коричнево^ . .

.........................................2. Verrucaria muralis.

— Слоевище темно-оливковое или черно-коричневое, редко с серова-

тым оттенком ..................................................6.

6. Слоевище слабо развитое, в виде черновато-коричневых, матовых,

слабо потрескавшихся пятен .................3. Verrucaria acrotella.

— Слоевище хорошо развитое, в виде блестящей, цельной или потре-

скавшейся темно-оливковой, черно-коричневой корочки ....

......................................... 4. Verrucaria aethiobola.

1. Verrucaria maculiformis Krmph. Слоевище тонкое, в виде мелких,

оливковых или черно-коричневых пятен, иногда сливающихся и ячеисто

24

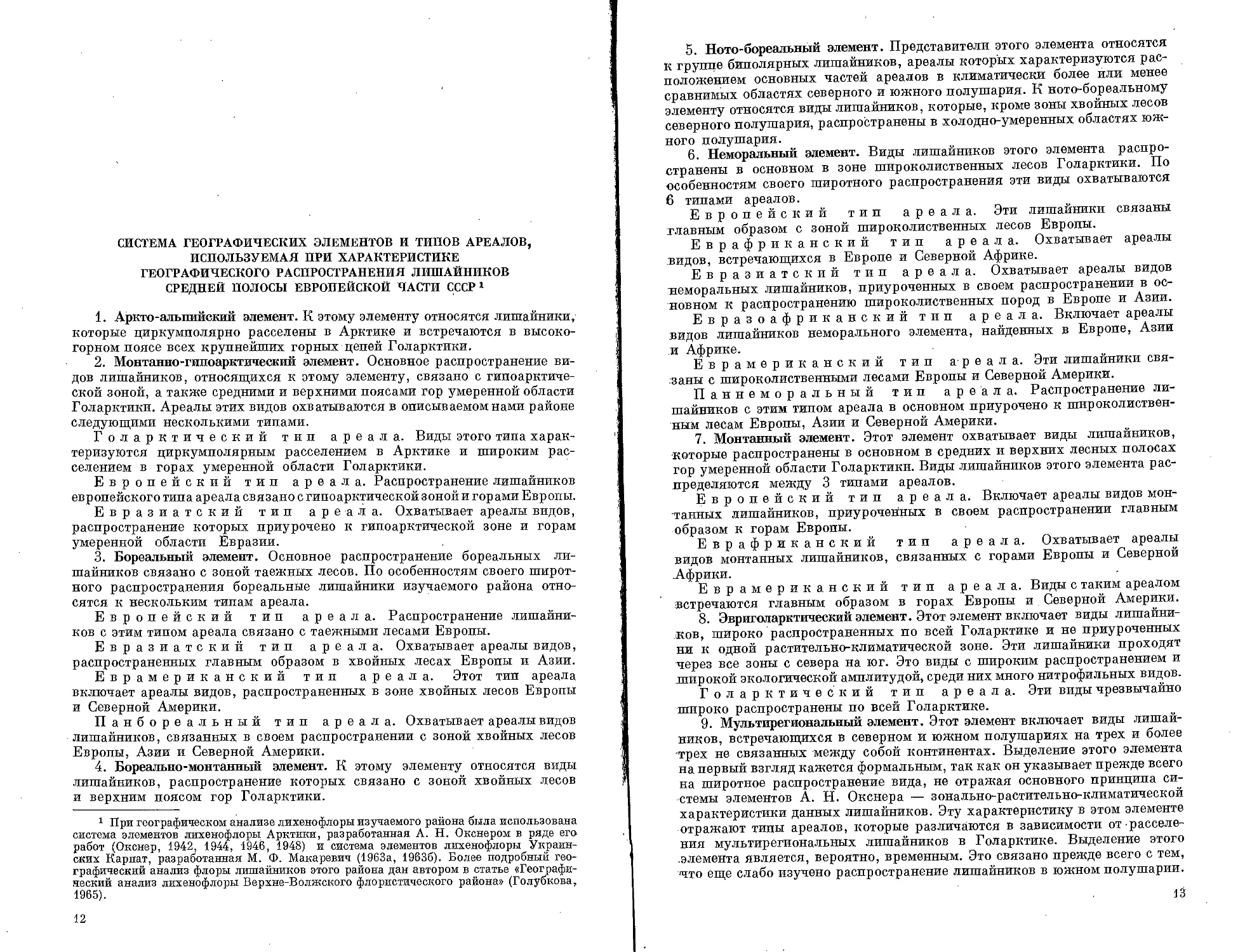

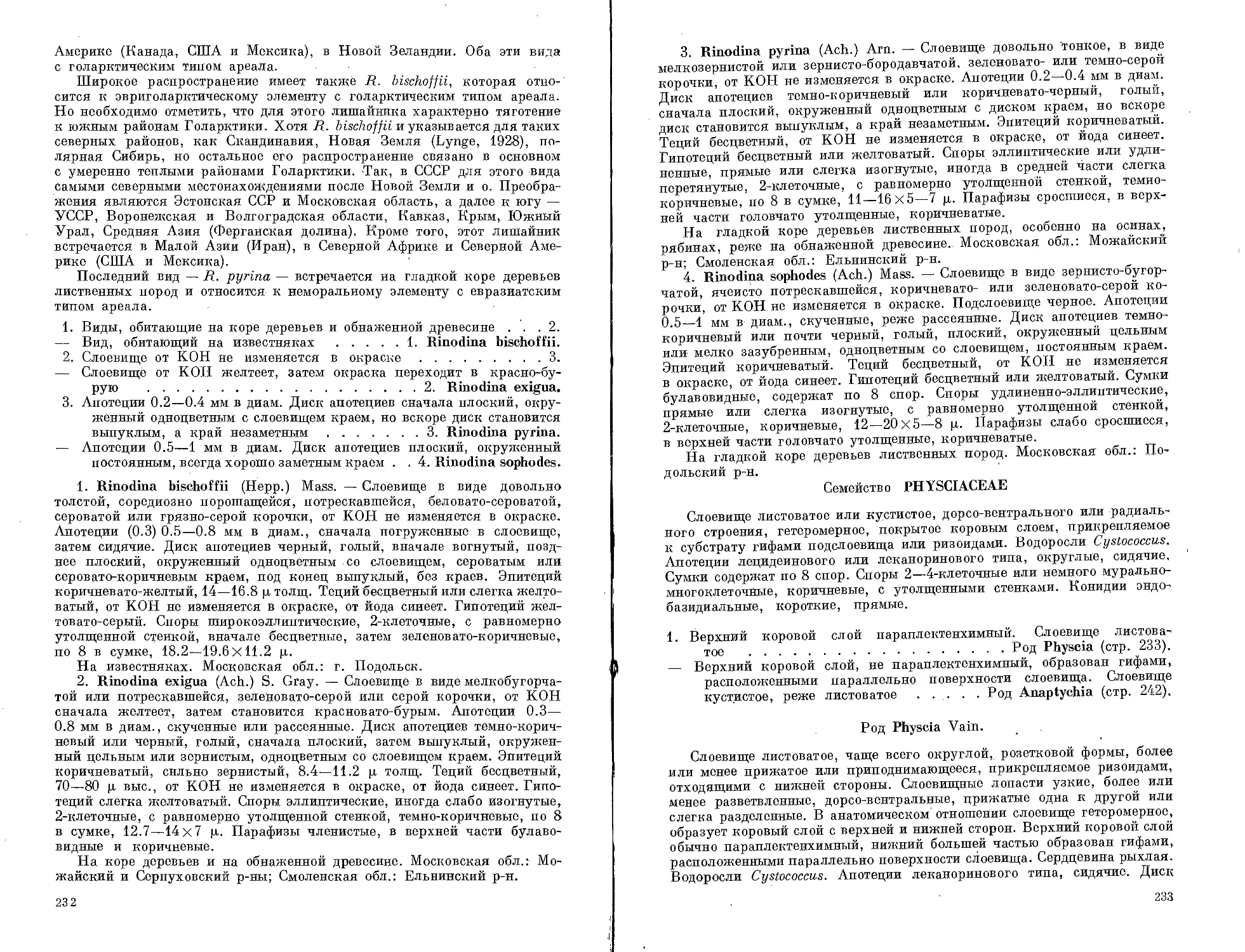

Рис. 1. Поперечный разрез через пери-

теции Verrucaria. (По Servit, 1954).

1 — Verrucaria maculiformis Krmph.; 2 —

V. muralis Ach.; 3 — V. aethiobola Wahlbg.;.

4 — V. margacea Wahlbg.; 5 —'V. viridula

(Schrad.) Ach.; 6 — V. nigrescens (Ach.) Pers.

нижней — более

Покрывальце

одевающее

основания, в

утолщенное и

к эксципулу,

потрескавшихся. Перитеции многочисленные, 0.2—0.3 мм в диам., це-

ликом погруженные в слоевище, на поверхности выступающие только

в виде черных, блестящих, бородавчатых выростов. Эксципул замкнутый,

целиком темно-коричневый. Покрывальце черно-коричневое, плотно оде-

вающее эксципул сверху и с боков и здесь отходящее от него. Содержимое

перитеция йодом окрашивается в грязно-красный цвет. Сумки овальные,

55—60x15—20 ц, содержащие по 8 спор. Споры эллиптические, с за-

кругленными концами, одноклеточные, бесцветные, 14—19.6x6—8.4 о.

(Рис. 1, 1).

На известняках, по берегам рек и в тенистых местах. Московская обл.:

Можайский р-н.

2. Verrucaria muralis Ach. —• Слоевище в виде сплошной или мелко-

ячеистой корочки, беловатое, грязно-сероватое или грязно-серовато-

коричневое, иногда едва заметное.

Перитеции многочисленные, рассеян-

ные, 0.2—0.4 мм в диам., выступаю-

щие на поверхности слоевища в виде

черных или серовато-коричневых бу-

горков. Эксципул в верхней части

коричневатый, в

бледноокрашенный.

коричневато-черное,

эксципул почти до

верхней части сильно

плотно прилегающее

в нижней — более тонкое, отходящее

от него. Содержимое перитеция от

йода синеет, затем краснеет. Сумки

булавовидные, 60—70x18—26 р, со-

держат по 8 спор. Споры овальные,

одноклеточные, бесцветные, 16.8—

22.4X10—11.2 ц. (Рис. 1,2).

На известняках, песчаниках и

цементе зданий. Московская обл.:

окр. г. Подольска; Смоленская обл.:

Ельнинский р-н.

3. Verrucaria acrotella (Sm.)

Ach. — Слоевище очень тонкое, в виде

черно-коричневых пятен, сплошное или слегка потрескавшееся, иногда

почти отсутствующее, с темноватым, часто неясным подслоевищем. Пери-

теции многочисленные, в виде черных бородавочек, 0.1—0.2 мм в диам.,

погруженные в слоевище только своей основой, с маленьким,

30 ц в диам., отверстием. Эксципул цельный, бесцветный, реже темно-

ватый, с боковыми стенками, состоящими из 3 слоев клеток. Покрывальце

темно-коричневое, одевающее эксципул до самого основания и там иногда

отходящее, в нижней части утончающееся. Содержимое перитециев ’

йодом окрашивается в бледно-розовый или бледно-фиолетовый цвет..

Сумки цилиндрические или булавовидные, 35—65x12—2 ц дл., содер-

жат по 8 спор. Споры удлиненные или эллиптические, одноклеточные,,

бесцветные, 11.2—19.6x5.6—10 ц.

На известняках, обычно по берегам рек. Московская обл.: Можайский

р-н.

4. Verrucaria aethiobola Wahlbg. — Слоевище тонкое, в виде глад-

кой, блестящей, цельной или слабо потрескавшейся, темно-оливковой,

черно-коричневой корочки, иногда с сероватым, почти незаметным под-

слоевищем. Перитеции многочисленные, 0.2—0.3 мм в диам., на поверх-

около

25-

ности слоевища выступающие в виде полушар обидных, матовых, черных

бородавочек, покрытых слоевищем только в нижней части. Отверстие

в верхней части перитеция маленькое, до 20 р в диам. Эксципул цельный,

в верхней части черно-коричневый, в нижней более светлый, коричнева-

тый. Покрывальце черно-коричневое, одевающее эксципул сверху и с бо-

ков, у основания сильно утолщенное. Содержимое перитеция йодом

окрашивается в фиолетовый цвет. Сумки широко-булавовидные, 50—

60x20—24 р, содержат по 8 спор. Споры удлиненные, или эллиптические,

закругленные на концах, бесцветные, одноклеточные, 14—22.4x8.4—

10 р (Рис. 1, 3).

На известняках. Московская обл.: Наро-Фоминский р-н.

5. Verrucaria margacea Wahlbg. — Слоевище тонкое, в виде сплош-

ной или потрескавшейся корочки, темно-серое или черно-коричневое,

матовое. Перитеции рассеянные, до 0.5 мм в диам., выступающие на

поверхности слоевища в виде полушаровидных, полупогруженных в слое-

вище бородавочек. Эксципул цельный, темно-коричневый, почти одно-

цветный с покрывальцем. Покрывальце темно-коричневое, одевающее

эксципул сверху и до основания, в верхней части плотно прилегающее

к эксципулу, в нижней — отходящее от него. Содержимое перитеция от

действия йода окрашивается в фиолетовый цвет. Сумки овальные, 90—

100x36 р, содержат по 8 спор. Споры эллиптические, с закругленными

концами, одноклеточные, бесцветные, 22.4—36x11.2—16.8 р. (Рис. 1, 4).

На камнях, по берегам рек, Калининская обл.: г. Лихославль; Мос-

ковская обл.: Солнечногорский р-н.

6. Verrucaria viridula (Schrad.) Ach. — Слоевище более или менее

толстое, в виде ячеисто потрескавшейся, слегка шероховатой корочки,

матовое, оливково-серое или зеленовато-оливковое. Ячейки неопреде-

ленной формы, 0.5—3 мм в поперечнике. Водоросли 2—3 р в диам. Пери-

теции многочисленные, рассеянные, 0.1—0.3 мм в диам., целиком погру-

женные по 1—3, иногда по 5 в каждую ячейку слоевища и выступающие

на поверхности только своими верхушками. Эксципул грушевидный,

•с шейкой, темно-коричневый, при основании несколько светлеющий.

Покрывальце черно-коричневое, одевающее эксципул в верхней части,

книзу постепенно сужающееся. Содержимое перитеция йодом окраши-

вается в фиолетовый цвет. Сумки широко-булавовидные, 100—110x32—

40 р, содержат по 8 спор. Споры овальные, одноклеточные, бесцветные,

28—30x11.2—14 р. (Рис. 1,5).

На известняках, а также песчаниках и порфирах. Московская обл.:

г. Подольск.

7. Verrucaria nigrescens (Ach.) Pers. — Слоевище более или менее