Text

Е.А. Климов

ПСИХОЛОГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Е. А. КЛИМОВ

ПСИХОЛОГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Допущено

Министерством образования Российской Федерации

в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальностям: 031000 — Педагогика и психология,

031300 — Социальная педагогика, 033400 — Педагогика

Москва

ACADEMA

2004

УДК 37.048.45(075.8)

ББК 88.4я73

К492

Рецензенты:

доктор психологических наук, профессор Н.Е.Веракса;

доктор педагогических наук, профессор,

член-корреспондент РАО С. Н. Чистякова

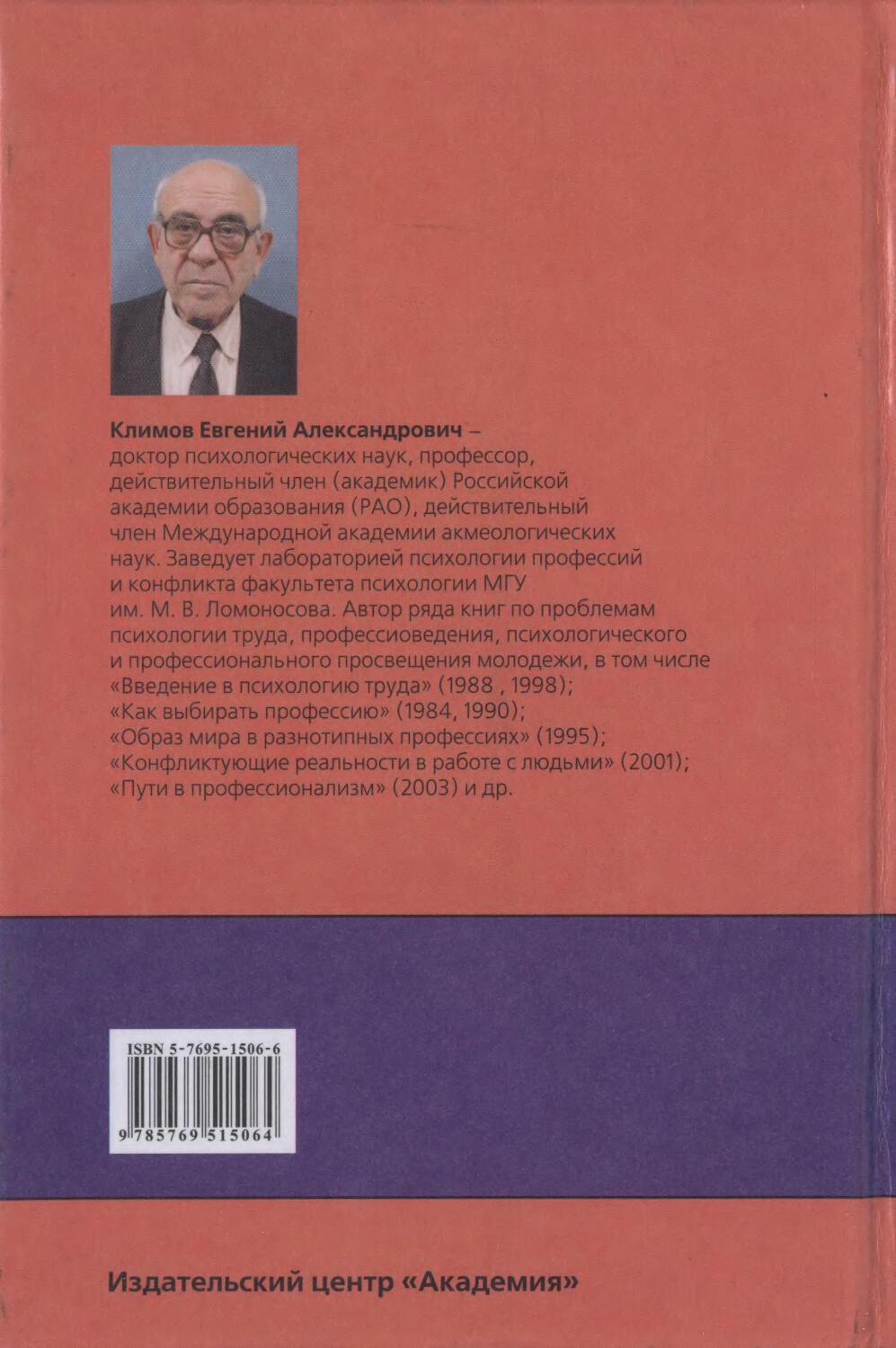

Климов Е.А.

К492 Психология профессионального самоопределения: Учеб,

пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. — М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2004. — 304 с.

ISBN 5-7695-1506-6

В учебном пособии раскрывается проблематика профессионального

самоопределения учащейся молодежи и педагогического руководства

выбором профессии с акцентом на ее психологической стороне. Даются

представления о разнотипных профессиях, проекты профессиональных

жизненных путей, рассматриваются вопросы соответствия человека опреде-

ленным видам деятельности. Особое внимание уделяется психическому

развитию человека в процессе профессиональной деятельности.

Для студентов высших учебных заведений, изучающих курсы возрастной

психологии и профориентологии. Может быть полезно слушателям инсти-

тутов повышения квалификации учителей, а также специалистам, занима-

ющимся вопросами профориентации, профконсультации, помощи лицам,

находящимся в ситуации вынужденной перемены труда.

УДК 37.048.45(075.8)

ББК 88.4я73

© Климов Е. А., 2004

© Образовательно-издательский центр «Академия», 2004

ISBN 5-7695-1506-6 © Оформление. Издательский центр «Академия», 2004

ПРЕДИСЛОВИЕ

Выбор профессии — задача сложная и достаточно парадоксаль-

ная. Парадокс состоит в следующем. С одной стороны, каждая про-

фессия — это целый сложный мир, на ознакомление с которым

нужны годы и учения, и адаптации молодого специалиста к про-

фессиональной общности. При этом, с другой стороны, прежде

чем выбрать какую-либо профессию, надо уже заранее знать, из

чего (из множества каких объектов) выбираешь.

У первобытного человека не было забот о выборе дела «по душе

и по плечу», поскольку не было профессий. И в те времена каждый

человек, подрастая, должен был осваивать все работы по жизне-

обеспечению, свойственные взрослым членам своего племени.

В современном обществе профессий необозримо много (десят-

ки тысяч). И каждая работа предъявляет некоторые особые требо-

вания к занятому ею человеку. Одно дело выращивать молодняк

животных, другое — составлять балансовый бухгалтерский отчет,

третье — монтировать, налаживать робототехнологический комп-

лекс и т.д. Ориентироваться в мире профессий без информацион-

ной поддержки невозможно — ни подрастающим людям, ни взрос-

лым. Выбирая будущее занятие наобум или только из соображе-

ний престижа, можно оказаться в той сфере деятельности, кото-

рая станет постылой на многие годы.

Сложность выбора обусловлена и тем, что содержание работы

профессионала, как правило, недоступно внешнему наблюдению

и передаче в форме «картинки». Например, зооинженер размыш-

ляет над составлением наилучшего кормового рациона для мо-

лочного стада; оптик «ловит» при обработке линзы ничтожные

доли миллиметра; учитель, объясняя урок, одновременно наблю-

дает за классом, обращая внимание на «горячие точки», извест-

ные только ему, — как это изобразить на картинке?

Средство, с помощью которого можно одолеть трудности об-

суждаемого рода, — осведомленность (информированность) че-

ловека. Каждый, учившийся в школе, осведомлен об очень мно-

гом. Но знание о современном обществе нельзя признать доброт-

ным, если у человека не сформировалось ясных, расчлененных,

3

упорядоченных представлений о многомиллионном ядре обще-

ства — о людях-«делателях», о профессиях и о профессионалах.

А между тем вот этой-то информации нет даже в самых полных

энциклопедических словарях. «Агрономия» есть, «агронома» нет.

«Ткачество» есть, «ткачихи» нет. «Точение» есть, «токаря» нет. Об

учителе сказано меньше, чем о птичке колибри. О многих профес-

сионалах обычные энциклопедии молчат. Когда профессионалы

все же выделены, речь кратко идет об их трудовой функции, но

не о личностных качествах. Одним словом, информацию о мире

профессий в целом (о пространстве выбора профессии) получить

довольно трудно.

Свою профессию люди, как правило, любят и знают. Проявля-

ют в работе творчество. Представляют, каким должен быть специ-

алист. Но другие, «чужие», профессии нередко априори полага-

ются менее интересными, менее достойными.

Положение, когда подрастающий человек в ходе образования

не получает достаточно полных и систематичных сведений о мно-

жестве именно людей-делателей, о путях своего возможного про-

фессионального развития, препятствует ему в жизненном самооп-

ределении. В частности, необходимы сведения из области научного

психологического профессиоведения. Они важны как юным, так

и взрослым людям для ориентировки во множестве разнообраз-

ных сфер приложения сил.

Одна из важных составляющих этого процесса — повседневная

помощь подрастающему поколению, формирование людей, гото-

вых и могущих самостоятельно обдумывать перспективы своего про-

фессионального развития. В этом деле роль личностных качеств лю-

дей, их психики очень велики. Ведь человек как субъект труда (и

развивающийся, и сложившийся) характеризуется не только вне-

шними результатами этого труда («отдачей»), но и необходимей-

шими сложными и многообразными душевными свойствами, фун-

кциями (устойчивыми особенностями определенных побуждений,

саморегуляцией, познавательными и исполнительскими действия-

ми, особым осмыслением жизни и многим подобным).

Миссия представителей старшего поколения, педагогов, заня-

тых вопросами вхождения молодежи в трудовую жизнь, — помочь

подрастающему человеку правильно выбрать свою профессиональ-

ную стезю. Помочь им в этом сложном, но таком нужном деле

призвано данное учебное пособие. В нем представлен опыт многих

специалистов в деле руководства допрофессиональным развитием

подрастающего человека как будущего субъекта труда.

В первой части пособия дается общая характеристика предмет-

ной области знания «Психология профессионального самоопре-

деления», в которую должен постепенно вникнуть будущий педа-

гог (как человек, вводящий новое поколение в жизнь, а не про-

сто как «урокодатель»).

4

Вторая часть пособия знакомит с миром профессий в целом.

Это «профессиоведение». Такого учебного предмета, к сожалению,

нет ни в школе, ни в высшем педагогическом учебном заведении.

Однако ориентироваться в мире профессий педагог должен. В про-

тивном случае, как он сможет помочь школьнику выбрать наибо-

лее подходящую именно ему профессию?

В третьей части обсуждаются вопросы развития человека на

профессиональном жизненном пути. Без этих знаний педагог не

сможет содействовать девушкам и юношам в выборе их профессио-

нального будущего. Он должен иметь хотя бы обзорное представ-

ление о вариантах развития человека в труде.

В приложении приводятся описания некоторых профессий. Они

помогут педагогу в профориентационной работе, а студенту, бу-

дущему учителю, дадут небесполезное стартовое представление о

многообразии дел человеческих, эстафету которых призвано взять

на себя новое поколение.

Я и сбиться-то очень не могу.

Потому что я видел истину, я видел и

знаю, что люди могут быть прекрасны

и счастливы, не потеряв способности

жить на земле.

Ф. М. Достоевский.

Сон смешного человека

Часть I

ИСХОДНЫЕ «ПРЕДНАСТРОЙКИ»,

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

Прежде всего поговорим о теме учебного пособия, которая

отражена в его названии.

Почему оно озаглавлено «Психология профессионального

самоопределения», а не «организация», или «технология», или

«методика»?

Дело в том, что хотя работа педагога, озабоченного перспек-

тивой вхождения детей в общество в качестве дееспособных граж-

дан, и включает в себя участие в проектировании будущего про-

фессионального пути подрастающих людей, организацию пробы

их сил в разных видах деятельности, ориентировку в социальных,

экономических, правовых, медико-гигиенических, информаци-

онных условиях их развития, но главный, конечный продукт дея-

тельности педагога в рассматриваемом случае, его основное «из-

делие» — и это важно понять и принять — существует в области

живого сознания, психики его питомцев.

Что это за продукт? Это новые, обновленные, уточненные,

исправленные отношения учащихся к разным профессиональным

жизненным путям, новые представления о разнообразных полез-

ных повседневных делах человеческих, обогащенный образ мира

людей-«делателей» в целом.

Иначе говоря, важны не мероприятия по профориентации сами

по себе, а некоторые ценные приращения к сознанию, личности,

психике школьников. Отсюда следует, что будущий учитель дол-

жен ориентироваться в психической реальности вообще и в той

ее части, которая связана с перспективой вхождения детей в со-

общества взрослых, профессионалов — в особенности.

Акцентируя в названии психологическую сторону дела, мы

вместе с тем предполагаем, что вся профессиональная педагоги-

ческая, методическая выучка и культура учителя могут и должны

находить применение на обсуждаемом участке работы с детьми.

Может возникнуть и такой вопрос: почему учебное пособие

названо в таком случае «Психология профессионального само-

определения», ане «Психология управления выбором

професси и»?

6

Ответим на него так: в практике педагога, озабоченного под-

готовкой детей к будущей жизни, с необходимостью осуществля-

ется функция путеводителя, советчика, наставника; а это значит —

должны применяться и приемы, умения педагогического руко-

водства развивающимся сознанием, различные «техники» педаго-

гического воздействия.

Речь идет о разумном равновесии между свободным развитием

ребенка как подрастающего человека и педагогическим руковод-

ством этим развитием.

Во взаимоотношениях взрослого и ребенка в условиях привыч-

ной нам культуры более сильна в конечном счете опасность авто-

ритарного доминирования взрослого, чем опасность анархического

разгула детской активности. Поэтому мы делаем акцент именно

на идее уважения к самостоятельности подрастающего человека и

на задаче формирования у него способности и умения самому

определять и осуществлять собственные жизненные профессио-

нальные планы.

Мы подчеркиваем понятие «самоопределение» в том смысле,

что учащийся должен быть уверен, что он сам проектирует и

строит свой жизненный путь. Но такая постановка дела повышает

требования к профессиональному искусству педагога: руководить

сознанием активного и самостоятельного человека сложнее, чем

«тащить и не пущать» человека пассивного и не способного при-

нимать свои решения.

Педагог — это представитель общества в школе. И если он

уклоняется от руководства развитием детей как будущих субъек-

тов профессионального труда и отдает этот важный процесс воле

случая, то это означает уклонение педагога от профессиональной

ответственности перед обществом, народом.

Образно говоря, природа не может знать, до чего додумалась

цивилизация; поэтому тщетно ожидать, что у подрастающего че-

ловека, полностью предоставленного самому себе, могут проявить-

ся или могут быть диагностированы, скажем, интересы, склон-

ности, способности к некоей деятельности, дающей средства к

жизни и признаваемой окружающими, — будь то деятельность

алхимика или сборщика автопокрышек, гадалки или ученого-биб-

лиографа.

С какой стати профессионально ценные качества окажутся за-

ложенными в человека «от природы»? Такие качества надо не толь-

ко «выявлять», но во многом и «закладывать» в человека сред-

ствами воспитания, образования, организации его деятельности.

Да, это предполагает активность не только педагога, но и самого

подрастающего человека. И в меру этого мы говорим о том или

ином варианте самоопределения. Но было бы ошибкой понимать

самоопределение как автоматическое раскручивание чего-то яко-

бы полностью имеющегося в свернутом виде, да еще и надеяться

7

при этом, что данный процесс пойдет в социально ценном на-

правлении. Самоопределение предполагает активизацию самопоз-

нания и самовоспитания подрастающего человека.

Кто-то из читателей может озадачиться и таким вопросом: по-

чему выше сказано о каких-то «преднастройках»? Не должна ли

научно обоснованная учебная дисциплина быть очищена от вся-

ких «настроек» и содержать только чистые, истинные знания, стро-

гие понятия, понятийные схемы?

Общественная жизнь, включая и жизнь профессионально-

трудовую, регулируется, в отличие от явлений природы, в част-

ности, представлениями людей, идеями. И прежде всего — пред-

ставлениями о ценностях («хорошо —плохо», «добро —зло») и

нормах («можно—нельзя», «должен», «обязан» и т.д.). Нет смыс-

ла говорить о том, добро или зло то, что вода закипает при

некоторых условиях, что металлы электропроводны и пр. Но

есть прямой смысл рассматривать с этой точки зрения («хоро-

шо — плохо», «добро — зло») поступки человека, его помыс-

лы, мечты о будущей профессии и с соответствующим при-

страстием (с позиций народа, трудовых слоев общества) к ним

относиться.

При этом полезно отдавать себе по возможности ясный отчет в

том, к чему мы сами испытываем то или иное пристрастное отно-

шение.

Следует признать, что без ценностного и нормативного под-

хода к делу (и без соответствующих пристрастий) не обходятся

и науки о природе: благом и нормой считается здесь, напри-

мер, точность измерений, четкость понятий, соответствие их

повторяющимся фактам — за это здесь страстно, пристрастно

борются.

В науках же о человеке и обществе уместен несколько иной

набор ценностей и норм. Например, уважение к индивидуальной

неповторимости человека, к его возрастно-половому своеобра-

зию, к состояниям его внутреннего мира, к фактам его удовлет-

воренности тем или иным занятием, делом и т.д.

Наконец, для того, чтобы любые представления и понятия

были усвоены человеком, должно наличествовать (а значит, долж-

но быть педагогически обеспечено) также положительное отно-

шение его к обсуждаемой предметной области. «Что открыто серд-

цу, то не составит тайны для ума», — свидетельствует мудрая

поговорка.

Из сказанного следует, что нам важно позаботиться не только

о представлениях и понятиях в обсуждаемой области, но и о соот-

ветствующих «настроениях», «отношениях», «преднастройках»

сознания. Будущему учителю полезно это держать в уме, осозна-

вать, чтобы преднастройки (а они у каждого всегда есть) не ока-

зались предрассудками.

8

ГЛАВА 1

О ВНУТРЕННИХ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ) ТРУДНОСТЯХ

ОСВОЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО КУРСА

Основные понятия: культура, профессиональный ореол учеб-

ного предмета, уважение к разным профессиям, осведомленность пе-

дагога в мире профессий, детство как жизнь (а не только подготов-

ка к будущей жизни), социальные нормы и ценности как регуляторы

поведения человека.

1Л. Трудности ориентации

Кажется естественным и похвальным, когда ученики идут по

стопам учителя. И, скажем, школьный математик счастлив, если

многие из них поступают после школы на математические фа-

культеты вузов; а литератор рад, если они идут в филологию или

журналистику.

Но набор школьных учебных предметов не является очевид-

ным для детей отображением мира профессий.

Разумеется, образование юношества строится и преобразуется

так, чтобы оно в целом соответствовало современной культуре,

понимаемой в широком смысле. Заметим, что, говоря о культуре,

часто имеют в виду только область художественного труда, но это

теоретически не точно. Культура в широком значении слова — это

совокупность всевозможных и разнообразных профессиональных

достижений людей (и в материальном производстве, и в произ-

водстве информации, и в производстве упорядоченности обще-

ственных процессов, и в производстве должного духовного обли-

ка подрастающих поколений, населения страны в целом).

И каждый учебный предмет в школе фактически как бы окру-

жен некоторым незримым (умопостигаемым) профессионально-

трудовым ореолом. Например, есть профессии, предполагающие

особый интерес и подготовленность в области языка — редактор,

корректор, наборщик; биологии — плодоовощевод, животновод,

микробиолог. Есть области труда, предполагающие подобное же

отношение к области физкультуры (педагог-тренер, методист по

лечебной физкультуре) и т.д.

Но все же соотношения содержания школьного образования и

мира разнообразных профессий, трудовых занятий сложны, мно-

госвязно опосредствованы. И следует признать, что без специаль-

ного педагогического руководства даже хорошо успевающий

школьник не может обрести нужную (полную, разностороннюю)

ориентировку в мире профессий, необходимую для самостоятель-

ного обдумывания вариантов своего будущего профессионально-

го старта и жизненного пути.

9

В обществе есть миллионы разных специалистов, «делателей»

чего-то полезного. Есть тысячи разных трудовых занятий. И каж-

дый хороший работник любит свое дело, видит в нем важный

смысл, расходует на него лучшее время жизни.

Например, водитель автомобиля, занятый делом уборки го-

родского мусора, инженер по очистке сточных вод находят удов-

летворение в том, что производят огромную ценность — чистоту.

Не все ведь люди понимают и сознают, что большой населенный

пункт в считанные дни буквально захлебнется в собственных не-

чистотах без профессиональных занятий указанного рода. Не вся-

кому эти работы по душе и не все о них помнят. Но кто-то видит

в них смысл своей активности, жизни.

Педагог, или телерадиокомментатор, или писатель, или актер

тоже в некотором смысле наводят чистоту: они освобождают го-

ловы людей от специфического мусора — псевдоценностей; разъяс-

няют, многократно и терпеливо повторяют простые и сложные

истины. И этого рода работы также не всякому по душе. Но они

нужны и важны, и кто-то на них кладет свою жизнь, видя в соот-

ветствующем деле большой смысл и находя здесь удовлетворение.

Любовь, интерес к своему собственному делу часто мешают

нам понять, как же это можно любить, считать интересным что-

то «не наше», другое: самое-де увлекательное, важное и хорошее

дело — это, конечно, мое; а другие — хуже, они менее интересны

и привлекательны.

В связи со сказанным педагог, готовящий подрастающих лю-

дей к жизни в обществе, должен найти в себе силы в какие-то

моменты отстраниться от своих личных пристрастий (для этого

важно их осознать). Ему нужно найти в себе силы радоваться не

только в тех случаях, когда ученик следует за ним по пятам, но и

в тех случаях, когда ученик находит себе дело по душе и по плечу.

Даже если оно и далеко не родственно специальности самого пе-

дагога или тем занятиям, которые учитель считал бы лично для

себя интересными.

Интересность — не свойство внешних объектов; интерес суще-

ствует во внутреннем мире; одному интересно одно, другому —

нечто неожиданное для первого.

Но, согласимся, нелегко понять и принять, что можно инте-

ресоваться и заниматься не тем, что любишь ты. Преодолевая эту

внутреннюю трудность, будущему учителю важно (возможно, в

порядке волевой саморегуляции) принять и реализовать предпо-

сылку равного уважения к разным видам профессионального труда —

уважение к человеку.

К сожалению, в таких проявлениях общественного сознания,

как печать, кино, радио, телевидение (все это ведь делают люди),

мы нередко встречаемся с фактами обесценивания, «забывания»

одних групп профессий и культивирования других. Трудовое заня-

10

тие определяет общественное положение (социальный статус)

человека. Отсюда и аффективная (эмоциональная) окраска род-

ственных и «чужих» профессий, а также прорывающееся в речь

стремление утвердить себя, «свой круг» в той или иной обще-

ственной, профессиональной роли. Стихийно возникающие явле-

ния обесценивания «чужих» профессий разобщают людей, меша-

ют работе по профориентации молодежи.

Педагогу важно противостоять возможному информационно-

му «террору среды» и иметь в сознании четкий образ огромного и

разнообразного мира профессий как равноценных реальностей;

равноценных в том смысле, что все они нужны обществу, хотя

завтра, возможно, некоторые трудовые функции люди передадут

машинам, автоматам, робототехнологическим комплексам, сис-

темам.

1.2. Трудности познания обсуждаемой предметной области

У педагога или любого другого человека, оказавшегося в ситуа-

ции, когда необходимо содействовать девушкам и юношам в об-

думывании их профессионального будущего, возникает обычно

ряд вопросов и сомнений. Рассмотрим их поподробнее и дадим

некоторые советы и рекомендации.

Может ли отдельный человек иметь достаточно полное пред-

ставление о множестве профессий?

Профессия, трудовое занятие в каждом случае являет собой

сложный мир, в частности, незримых объектов, переживаний,

владения определенными незримыми профессиональными целост-

ностями («гештальтами»). Скажем, делопроизводитель в канцеля-

рии мысленно оперирует представлениями о таких тонкостях, как

«компетенции подразделений учреждения», электросварщик руч-

ной сварки — представлениями о цвете, типичном поведении рас-

плавленного металла, с одной стороны, и шлака — с другой. И так

без конца.

Для стороннего наблюдателя, новичка соответствующие си-

стемные организации признаков объектов как бы не существуют —

он о них может и не подозревать; он может не подозревать о том,

что для профессионала как раз и интересно.

И здесь мы упомянули только крохи тех особых внутренних

миров, которые открыты профессионалам и закрыты непосвя-

щенным. У стороннего наблюдателя порой просто нет слов-назва-

ний для всего того, что существует в мире профессионалов. Иначе

говоря, перед сторонним наблюдателем открывается часто не бо-

лее чем пустота там, где для профессионалов существуют богатые

и разнообразные миры впечатлений, материалов для размышле-

ния и практического действия.

11

Естественно, что, располагая в сознании, в воображении та-

кого рода «пустотами», трудно обдумывать вопросы выбора про-

фессии и педагогически им руководить. Указанные пустоты легко

и незаметно заполняются вымыслами, не соответствующими ре-

альности, предположениями. И тогда оказывается, что человек

живет, сам того не замечая, в некоем мире ложных представле-

ний, самодельных мифов.

На освоение одной профессии человек тратит иной раз годы.

Как же обрести удовлетворительные представления о множестве

профессий за сравнительно короткое время (недели, месяцы)?

Не обречена ли задача педагогического обеспечения сознательно-

го разумного профессионального самоопределения на провал?

Выход может состоять в том, чтобы усвоить обзорную — «кон-

турную» — ориентировку в мире дел человеческих. Этому может

способствовать ознакомление с классификациями профессий, с

описаниями типичных профессий, о чем мы в дальнейшем пого-

ворим особо.

Полезно и следующее — стараться видеть вокруг себя овеще-

ствленный труд людей: «Кто сделал чашку чая?», «Кто сделал

одежду и обувь, которая на мне?», «Кто сделал тепло и свет в

моем жилище?». Да и вообще: «Что останется вокруг меня, если

исключить из среды все рукотворное?!»...

Но нужно ли забивать голову педагогу и ученику знаниями о

множестве и многообразии профессий? Нельзя ли применить ка-

кую-нибудь информационную технологию — компьютеризован-

ную систему или хоть таблицу-определитель, которые избавили

бы нас от ломания головы над сложной проблемой проектирова-

ния профессиональной судьбы?

Книжная и компьютерная информационная поддержка про-

фессионального самоопределения возможны и полезны. В частно-

сти, существуют небесполезные сборники описаний разнотипных

профессий, адресованные учителям и учащимся, разрабатывают-

ся и отчасти применяются компьютеризованные системы психо-

диагностики и профконсультации.

Но, согласитесь, важно ведь воспитывать самостоятельно мыс-

лящего человека, способного принимать ответственное решение

о выборе или перемене профессии. Поэтому следует позаботиться

о том, чтобы обзорное представление о мире профессий содержа-

лось не только в книге или в памяти компьютера, но и в голове

подрастающего человека. Без этого утрачивается явление профес-

сионального самоопределения как сознательной и самостоятель-

ной активности человека.

Укажем и на следующую ловушку, в которую могут невольно и

накрепко попасть при работе со школьниками педагог, практику-

ющий психолог. Это — неосведомленность школьного работника в

сложном, разнообразном мире профессий. Указанное обстоятель-

12

ство может толкнуть его на такое средство самозащиты, как испо-

ведование идеи, что самое-де главное — это «личностное», «поло-

ролевое», «социальное», «ценностно-смысловое» и т.п. самоопре-

деление, а отнюдь не профессиональное. Последним, стало быть,

можно и не интересоваться. Полагаем, вы не собираетесь воспиты-

вать бездельников? Профессиональное самоопределение является

системообразующим центром для всей системы возможных «само-

определений» подрастающего человека как субъекта деятельности

и гражданина.

1.3. Дилемма жизненного пути

«Жизнь прожить — не поле перейти (не лапти сплесть, не море

переплыть)», — говорит народная мудрость. И это можно понять,

как обычное не лишнее указание на особую сложность и труд-

ность задачи построения жизненного пути, неполную предсказу-

емость возможных событий.

Но есть здесь и еще один оттенок мысли: схемы обдумывания и

оценки отдельных действий, деяний, имеющих вполне опреде-

ленные цели, совсем не годятся для обдумывания жизни человека

как целого. Нужно отказаться от привычных «технологических»

шаблонов думанья, делания и принять какой-то иной образ мыс-

лей и действий. Пословица как бы говорит: «Здесь совсем не так!».

Поясним подробнее всплывающие на подступах к тематике

профессионального жизненного пути вопросы (заметим, не все-

гда приятные).

При планировании частных (пусть и непростых, но вполне кон-

кретных) действий и их последовательностей, связанных с впол-

не определенными полезными и привлекательными целями (об-

разами желаемого будущего), вполне естественно стремиться со-

кращать пути их осуществления, ускорять ход событий, вводить

разного рода скоростные технологии и пр. «Лапти сплесть» — чем

скорее, тем лучше; космический корабль построить, решить диф-

ференциальное уравнение, выпустить в свет книгу и пр. — чем

скорее, тем лучше.

Но подобное отношение к делу бессмысленно распространять

на такую целостность, как жизненный путь человека; здесь мы

пришли бы к бессмыслице, к абсурду: побыстрее «проскочить»

все фазы, этапы жизненного пути? Чтобы прийти к чему?

К старости и... естественному печальному финалу? «Безумно жи-

вому о смерти думать», — говорит народная мудрость по этому

поводу, приглашая нас отойти от тех стереотипов мысли, кото-

рые, казалось бы, совершенно обязательны при обдумывании

любого дела (представить во всех деталях его конец и быстрее

осуществить).

13

Значит, жизненный путь — это некоторое иносказание, мета-

фора, а отнюдь не безусловная категоризация предмета обсужде-

ния. И надо условиться о специальном интересующем нас значе-

нии обсуждаемого выражения (либо, если вам угодно, придумать

новое и определить его). Что касается пути в прямом, обыденном

смысле слова, то, как все согласятся, обычно путь уместно пре-

одолеть и прийти к концу, как к цели. Но в отношении так назы-

ваемого жизненного пути или профессионального жизненного пути

все обстоит иначе.

В последнее время наблюдаются попытки использовать в кон-

тексте проблематики профессионального самоопределения термин

«карьера», который в русскоязычном сознании связан, в частно-

сти, с представлением о пути к видному общественному положе-

нию; а слово «карьерист» означает и вовсе нечто не одобряемое —

честолюбца, ориентированного не на предметную область, дело, а

на личное продвижение по лабиринтам служебной иерархии. Сло-

ва, разумеется, не виноваты, но с их привычным обыденным смыс-

лом приходится считаться. Впрочем, есть и вполне корректные (пра-

вильные) варианты употребления этого слова1.

Надеемся, понятно, что верх, вершина в профессиональном

развитии — это вовсе не обязательно и не везде есть занятие на-

чальствующих должностей. Это может быть, прежде всего, освое-

ние вершин мастерства. А. Страдивари вошел в историю как

скрипичный мастер, а не как должностное лицо; а многих лиц,

пусть и с весьма высоким общественным положением, человече-

ство не помнит или помнит только потому, что они помогали или

мешали мастерам своего дела (ситуация «Моцарт—Сальери»). Мы

далее будем исходить из предположения, что профессиональный

жизненный путь — это, прежде всего, путь не по «должностям» и

«постам». Это путь по ступеням мастерства и видам деятельности,

различаемым не по параметру «верх—низ», а по предметной об-

ласти приложения сил и по характеру создаваемых результатов,

полезных для общества.

Возвращаемся к прерванной мысли о жизненном пути как це-

лостности и специфической ценности.

Да, ребенок стремится и мечтает стать взрослым, подросток

рвется к взрослости, часто стараясь в меру своего разумения про-

демонстрировать окружающим, что он уже не маленький (смот-

рите, дескать, я и курю уже, и ругаюсь, и нарушаю порядок —

все, как большой). Крылатая поэтическая формула «И жить торо-

пится, и чувствовать спешит» правдиво характеризует довольно

типичную черту сознания человека в молодости. Пытливый ис-

1 См., например: Чистякова С.Н., Умовская И. А., Шалавина Т.И., Цуканов А. И.

Твоя профессиональная карьера: Книга для учителя. — 2-е изд. / Под ред. С. Н. Чи-

стяковой и Т.И.Шалавиной. — М., 1999.

14

следователь человеческих душ и выдающийся педагог А. С. Мака-

ренко справедливо отмечал, что «завтрашняя радость» — важный

двигатель человеческого поведения.

Все это так, но из сказанного не следует, что педагог как руко-

водитель развития подрастающего человека может относиться к

юности, подростничеству, детству только как к подготовке к не-

коей «жизни», которая для ребенка еще-де не наступила, а толь-

ко еще грядет.

Мы неслучайно выше употребляли выражение «подготовка к

будущей жизни», а не просто «к жизни», ибо детство — это в

такой же мере жизнь, как и взрослость, зрелость.

Каждый шаг жизненного пути, каждый день и час — это и есть

самая настоящая и единственная, неповторимая жизнь «вот этого»

развивающегося человека любого возраста, того и другого пола.

«Прожитое, что пролитое: не воротишь», — метко замечает посло-

вица. И беда, если по вине педагога, организатора она будет напол-

нена одним только унылым ожиданием будущего: «светлого», «про-

фессионального», «заслуженного (отдыха, пенсии)» и пр.

Жизнь человека может и должна быть наполнена всем спект-

ром переживаний, сообразных возрасту, фактору пола, общече-

ловеческим ценностям. «Всякому свое время», «Молодо-зелено —

погулять велено», «Молодой на битву — старый на думу», «Моло-

дость не грех, и старость не смех», — замечает на разные лады

народная мудрость. И заповеди такого рода (независимо от того,

идут ли они от народа или от научной этики, от теории, от мыс-

лителей) надо понимать не как ограничения или предписания,

но и как требование внимательно относиться к возрастно-поло-

вому и, следовательно, индивидуальному своеобразию человека

как объекта педагогического (и любого иного) руководства.

Могут сказать, что ведь общепринятыми являются идеи, фор-

мулы, что дошкольное воспитание готовит ребенка к школе, что

школа готовит «к жизни» и т.д. Да, и мы далее тоже будем упот-

реблять эти привычные языковые штампы. Но призываем помнить,

что хотя сам развивающийся человек может быть ориентирован

преимущественно на свое будущее, педагог (и это его профессио-

нальный ход мысли и долг) должен понимать, что «жизнь чело-

века» — это не только то целое, которое еще лишь должно состо-

яться в будущем времени. Жизнь человека — это и каждое «вот

это» мгновение данного целого в настоящем.

Человека того и другого пола в каждый период жизни характе-

ризуют разные и многие цели, задачи, которые он перед собой

ставит (или внутренне принимает задачи и цели кем-то подска-

занные, предложенные).

Дошкольнику в какой-то момент его жизни важно рассмотреть

жука или проверить, пробьет ли пуля, найденная в земле, крышу

автомобиля, если эту пулю сбросить на него с балкона («Если это

15

пуля, то она ведь пробивает железо?»). Девочке-подростку важно

тщательно изучить свое лицо и в зеркале, и на фотографии (и, не

зная, что существует закономерная асимметрия тела, она до слез

огорчена: «У меня лицо кривое!»). Миллионы таких жизненных

событий приходится человеку прожить, пережить в ходе психи-

ческого развития.

Во всем мощном потоке событий жизни свое место занимают

и явления становления человека как субъекта труда, профессио-

нального самоопределения. И хорошо, если рядом есть мудрый

педагог, советчик.

Одно предостережение: идея ценности каждого момента жиз-

ни не должна восприниматься как альтернатива волевой целеуст-

ремленности к будущему, как некий культ «размагниченности» в

противовес призыву к борьбе со злом за лучшее будущее. Но и

борьба в таком случае должна восприниматься как нормальная и

в чем-то привлекательная жизнь («Есть упоение в бою», — глубо-

ко подметил поэт).

Для педагога общеобразовательной школы, озабоченного во-

просами профессионального будущего своих питомцев, наиболее

«горячим» возрастом является старший школьный (ранняя юность).

Но важно помнить, что формирование человека как субъекта

труда — это процесс многолетний. Он начинается в дошкольном

возрасте и продолжается всю жизнь; и его важно осмысливать как

целостность, как систему. Неизбежно, что уже состоявшиеся час-

ти этой системы, разворачивающейся во времени, влияют на то,

какой она станет в целом. Но и представление об этой системе,

которая состоится в будущем (и которой пока еще нет в нали-

чии), определяет осмысление отдельных ее составляющих, эта-

пов развития.

Для того чтобы педагогическое руководство профессиональ-

ным самоопределением было правильно ориентировано, мы долж-

ны в дальнейшем не только сосредоточиться на старшем школь-

ном возрасте и его проблемах (это во многом относится к про-

грамме курса возрастной психологии, который важно хорошо ос-

воить, но которую мы здесь не будем дублировать), но и рассмот-

реть (хотя бы контурно) многие общие вопросы развития и функ-

ционирования человека как субъекта труда.

Далее мы по необходимости (и без дополнительных оговорок о

только что сказанном в этом разделе) сосредоточимся на вопро-

сах развития человека как потенциального субъекта труда, буду-

щего профессионала. Но это предпринимается не для того, чтобы

было забыто или обесценено все остальное, что характеризует

психическое развитие человека, а для того, чтобы будущий педа-

гог дифференцированно видел это развитие, разбирался в нем и

хорошо узнавал в его потоке также и аспект профессионального

самоопределения.

16

1.4. Самоопределение и «психологический портрет»

человека в общественном сознании

Как бы мы ни понимали слово «самоопределение» (например,

как возможное бесконечное развитие, или как поиск, уточнение

«пределов», границ своему или чьему-то развитию, как карабка-

нье карьериста по ступеням должностной иерархии или еще как-

то иначе), в любом случае возникает вопрос: а сообразно чему

должно происходить самоопределение? Ведь даже если человек

стряпает ватрушку или ладит скворечник, он заранее мысленно

представляет, какие возможны варианты его изделия и каким оно

должно стать, как выглядеть.

Вопрос об образце, мысленной модели результата деятельно-

сти, активности обостряется, если речь идет о таких уникальных

и многократно невоспроизводимых «изделиях», как личность, про-

фессионализм (мастерство), профессиональный жизненный путь

человека. Неслучайно тут говорят и о судьбе, и о роке, т.е. о чем-

то требующем очень серьезного отношения.

Если вы окинете мысленным взором область фольклора, исто-

рии литературы, искусства, философии, то непременно замети-

те, что здесь ставится огромное множество самых разнообразных

вопросов соответствующего рода: «Что такое человек?», «Каким

должен быть человек в молодости?», «Что уместно в преклонном

возрасте?», «Какой должна быть девушка?», «Каким должен быть

юноша?» и др. И, как правило, предлагаются те или иные вариан-

ты ответов на них. Не рискуя сильно ошибиться, можно утверж-

дать, что центральные вопросы народной мудрости, литературы

и искусства — это человек и его судьба. Нетрудно заметить при

этом, что в интеллектуальный (умственный) оборот вовлекают-

ся также достижения науки и техники: человека начинают мыс-

лить по аналогии то с паровой машиной, то с компьютером,

то с муравейником (как саморегулирующейся системой) или про-

сто с каким-то изученным и «понятным» животным организ-

мом.

Существует множество вариантов понимания человека. Выде-

лим наиболее типичные и живучие (то и дело воспроизводящиеся

в разном, иногда обновляющемся терминологическом одеянии).

Физикалистский вариант. Человек состоит из атомов, молекул.

Это сложное физическое тело. Его жизнь, движение характеризу-

ются физико-химическими процессами. Кроме этого в мире ниче-

го и нет. Телесные процессы можно корректно изучать, измерять,

подсчитывать. Все остальное — пустые слова, не заслуживающие

внимания науки. Чтобы с человеком происходило то, что нужно,

надо создавать соответствующие ограничители и направляющие

устройства. Например, ограждения, поручни, защитные кожухи,

сигналы, указатели, открытые ходы.

^Библиотека | 17

Биологизаторский вариант. Человек — это живой организм. Да,

у него есть побуждения, мысли, поведение в среде; и все это оп-

ределяется биохимическими, биофизическими процессами в орга-

низме (впрыснул ему кофеин — он повеселел). Если нет организ-

ма с его процессами, то нет и побуждений, и мыслей, поведе-

ния, и не о чем далее говорить. Человеческое сообщество как си-

стема устроено по типу популяций живых существ (разве что чуть

похуже упорядочено). Выживает сильнейший.

Социологизаторский вариант. Не так уж важно, что человек

является природным существом. От этого можно отвлечься, по-

скольку все самое важное в его поведении, образе мыслей, по-

буждениях, жизненных целях зависит от того, к какой обществен-

ной группе он принадлежит. Важно, что от него здесь ждут, на

кого считается приличным походить и пр. Самое важное зависит

от тех писаных и неписаных законов, норм, которые в данной

группе сформировались как регуляторы поведения, хода мыслей,

принятия решений. Человек силен связью с сообществом.

Мистический вариант. Душа «нетленна, тело же — тленное»;

душа «в горную высоть текущи, тело же тяжько и низько и на

земли валяяся...» (из древнерусских рукописей). Телесное суще-

ствование человека временно, преходяще. Но у человека есть бес-

смертная душа. Это существо духовное; ему могут быть свойствен-

ны высокие порывы, самоотверженность, бескорыстное служе-

ние идее, способность пострадать во имя нее, презрев даже смерть

(«смертию смерть поправ...»).

Парциалъно-психологизаторский вариант. Человек — высшее из

земных животных существ. Для ориентировки и выживания в слож-

ной, в частности, социальной среде у него в ходе индивидуально-

го и родового развития (онтогенеза и филогенеза) развиваются

органы и системы как для отображения этой среды, так и для

подходящего поведения в ней. У человека есть такие реальности,

как ощущения, восприятия, память, мышление, воображение,

внимание, самосознание (в частности, «образ Я»), характер, тем-

перамент, способности, направленность личности, опыт, при-

вычки, навыки и другие автоматизмы (стереотипы) сознания,

поведения.

Человек что-то осознает (относительно мира и, в частности,

самого себя как части этого мира), а что-то остается вне поля его

ясного сознания, составляя область так называемого бессознатель-

ного. Скажем, оказавшись в ситуации дележа каких-то ресурсов,

человек впервые с удивлением узнает о самом себе, что он, ока-

зывается, «скряга», «жадный» — до сих пор это как бы находи-

лось в зоне бессознательного в том смысле, что он об этой своей

черте не подозревал, не думал.

Комплексный (психологический) вариант. Да, верно, что человек —

это нечто большее, чем просто живой организм (так же как дом

18

есть нечто большее, чем множество составляющих его бревен или

камней). И человеку свойственны многочисленные и разнообраз-

ные явления внутреннего — душевного — мира, включая и пред-

ставления о желаемом будущем, идеалы, твердые взгляды на мир

вопреки наличной ситуации. Человек необязательно уходит от

опасности; он может жить не для того, чтобы есть, а, наоборот,

есть, чтобы жить и активно действовать. И все это столь же реаль-

но, как и процессы телесные. Да, без тела души нет. Но телесные

процессы не предопределяют, а обеспечивают ход

процессов психических. Факты и закономерности телесных, ду-

шевных, социальных, духовных событий и процессов важно на-

учно изучать и знать. Человек может даже преодолевать свои теле-

сные и иные ограничения, объединяясь с себе подобными, со-

здавая сообщества, орудия, средства деятельности. И это проис-

ходит в постоянном взаимодействии отдельного человека и обще-

ства, «социума».

Да, человек не все знает о себе, не все ясно сознает. Но область

бессознательного — не окаменелость, границы сознаваемого и не-

сознаваемого меняются.

Неосознанными до поры до времени могут быть и те особен-

ности человека, которые относительно жестко, более или менее

однозначно обусловлены телесностью, «природой». Например,

органические влечения: к новизне, к пище, к противоположному

полу, к двигательной активности — «мышечной радости» и пр.

Могут не сразу осознаваться и самые возвышенные, явно соци-

ально обусловленные побуждения. Например, свое положитель-

ное отношение к коллективу класса ученик впервые ясно осо-

знал, когда его не взяли на уборку картошки в шефствующем

сельскохозяйственном предприятии, куда все одноклассники по-

ехали, а его, полагая заболевшим, оставили дома. Он отправился

за ними за много километров и пешком, и на попутках, а в конце

путешествия его, посочувствовав, подбросили на своем транспорте

местные пожарные.

Мы не намерены принимать какой-либо из кратко охаракте-

ризованных выше подходов к пониманию человека. Каждый из

них как бы приоткрывает те или иные важные стороны обоб-

щенного психологического портрета человека. Вполне естествен-

но, что время от времени находится горячий приверженец того

или иного отдельно взятого подхода, о котором можно бы ска-

зать словами Н. В. Гоголя: «... и все, чего он не видит сам, то для

него ложь».

Присоединимся к тому подходу, который вбирает в себя все то

невымышленное знание о человеке, которое накоплено общим

ходом культурного развития человечества. Этот (комплексный,

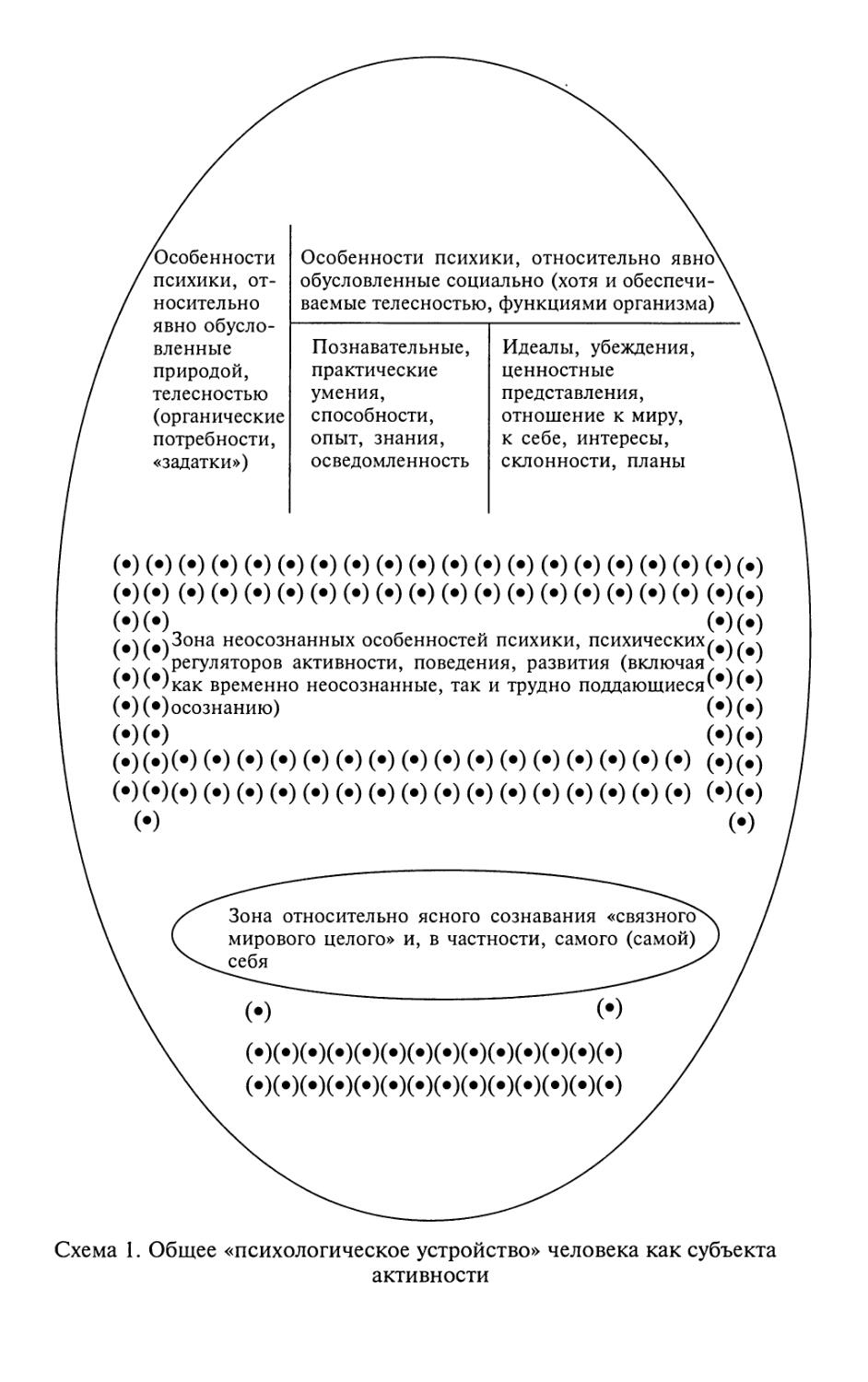

научно-психологический) подход представлен на схеме 1.

19

'Особенности психики, от- носительно явно обусло- вленные Особенности психики, относительно явно\ обусловленные социально (хотя и обеспечи- \ ваемые телесностью, функциями организма) \

Познавательные, Идеалы, убеждения,

природой, практические ценностные

телесностью умения, представления,

(органические способности, отношение к миру,

потребности, опыт, знания, к себе, интересы,

«задатки») осведомленность склонности, планы

(•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•)

(•)(•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•)(•)

/е\ /е\3°на неосознанных особенностей психики, психическихz ч

z ч z ^регуляторов активности, поведения, развития (включая^ ' '

Vе/Vе/как временно неосознанные, так и трудно поддающиеся

(•) (^осознанию) (•)(•)

(•)(•) (•)(•)

(•)(•)(•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•)(.)

Схема 1. Общее «психологическое устройство» человека как субъекта

активности

Внешняя овальная линия как бы очерчивает область явлений

психики. Они условно отображены на схеме точками, закрытыми

круглыми скобками. Эти явления необязательно осознаются, они

могут быть как бы закрыты для сознания.

Часть психических явлений могут так или иначе осознаваться

человеком (этому соответствует горизонтально вытянутый овал,

расположенный на поле скобок и частично перекрывающий его —

как бы «высвечивающий» какие-то его части). Парадокс состоит в

том, что человек нередко думает, что уж о самом-то себе он знает

все, тогда как на самом деле в ясном сознании в каждый данный

момент времени удерживается обычно порядка полдюжины объек-

тов. Кроме того, многие представления человека о себе бывают

неточными, мифологичными; а область неведомого («бессозна-

тельного»), по-видимому, очень обширна.

На схеме область, обозначающая разнообразные явления пси-

хики, делится вертикальными столбцами на три части; столбцы

соответствуют крупным группам свойств человека как субъекта

деятельности, активности (они обозначены в «головках» столб-

цов схемы). То, что зоны, соответствующие сознаваемому и бес-

сознательному, пересекаются всеми тремя столбцами, означает,

что осознанными или неосознанными могут быть любые группы

свойств субъекта. Одни могут быть осознаны относительно легко,

другие — с трудом, а иные оказываются эмоционально вытолк-

нутыми, «вытесненными» из сознания и как бы «не допускаются»

в него. (Человек, что называется, «знать не хочет» о чем-то. На-

пример, о своих неуспехах, недостатках, недостаточно развитых

способностях. В результате он может видеть причину своих неудач

не в себе, а в других — «помешали» и пр.)

Вернемся к самой по себе схеме как средству отображения пси-

хики человека в качестве субъекта деятельности.

Эта схема напоминает о том, что среди явлений психической

реальности полезно различать те, которые характеризуются пре-

имущественной природной обусловленностью, и те, которые оп-

ределяются в основном макро- и микросоциальными условиями

жизненного развития человека. Среди социально обусловленных

особенностей субъекта деятельности можно, в свою очередь, раз-

личать, с одной стороны, такие, которые характеризуют его на-

личное состояние, потенциал, психологический багаж (напри-

мер, обретенную умелость, развитые к данному времени способ-

ности, подготовленность), а с другой — такие, которые характе-

ризуют его как личность, к чему-то устремленную и как-то

относящуюся к разным проявлениям мира (включая и лю-

дей, и самого себя как реальность). Для обозначения этих двух

последних различений иногда употребляют разные слова: «психи-

ческое» и «духовное». Если такое словоупотребление вам понятно

и удобно (не сбивает с толку, не уводит в область противоречий и

21

туманных ассоциаций), можете к нему прибегнуть. В дальнейшем

тексте мы этим терминологическим противопоставлением пользо-

ваться не будем.

Итак, приведенная схема еще раз наглядно напоминает, что

человек далеко не все сущее осознает. Многое и в окружающем

мире, и в себе самом как организме и субъекте деятельности ос-

тается ему неведомым (как бы для него не существует — «глаз не

видит сам себя»).

Это касается, напоминаем, очень разнообразных явлений пси-

хики самого субъекта. Может не осознаваться и функция сенсор-

ного звена зрительной системы, и то, что человек излишне лю-

бит сладкое, или то, что он торопыга. Может не осознаваться и

отношение к Отечеству (о своем патриотизме подросток может

впервые задуматься и узнать, когда вдруг его невольно захлестнет

волна жгучей радости или горечи соответственно при выигрыше

или проигрыше нашей сборной по хоккею и т.п.). Точно так же

человек может не знать (не думать, жить так, как будто этого нет)

и о своих многих личных качествах. Например, подросток с инте-

ресом, удивлением и удовольствием впервые узнает о себе что-то

от учителя. Скажем, то, что он (ученик) — «выдумщик», или

«мастеровой», или «любит возиться с малышами».

Впрочем, и взрослый человек многое не осознает и не все осоз-

нает правильно из того, что касается его психологических, лич-

ностных, субъектных качеств. Одним словом, области сознавае-

мого и несознаваемого, сознательного и бессознательного нахо-

дятся в постоянной динамике, границы их изменчивы, текучи, и

это есть повседневный жизненный факт.

Разумеется, общим устройством психологического портрета

человека нельзя удовлетвориться, когда приходится решать конк-

ретные задачи педагогического руководства профессиональным

самоопределением. Но все же приведенная схема, полагаем, име-

ет определенное общеориентирующее значение. Что же касается

детального наполнения этой схемы, то вся система образования

молодежи как раз и строится таким образом, чтобы готовить под-

растающие поколения в качестве дееспособного пополнения взрос-

лого поколения. Ответы на вечные вопросы педагогики — «Для

чего учить?», «Чему учить?», «Кого учить?» «Как учить?» — вы

должны вычерпать из всей системы вашей профессиональной под-

готовки (включая и самообразовательную активность).

Основные идеи

Существуют ходы мысли, вполне уместные и рациональные для рас-

смотрения и организации многих повседневных действий («быстрее прий-

ти к финишу», «сделал дело — уходи» и пр.). Но они совершенно не пригод-

ны для оценки, проектирования и построения профессионального жизнен-

22

ного пути. Нужно настроиться на усвоение некоторого набора представле-

ний, правил, специфически пригодных и рациональных для ориентирова-

ния и организации педагогических действий по руководству многолетним

развитием и самовоспитанием человека как «делателя» чего-то полезного

(субъекта труда).

Основные результаты деятельности педагога существуют во внутрен-

нем мире подрастающего человека как субъекта труда; поэтому от педаго-

га ожидаются психологическая пытливость, интерес к психологической не-

повторимости персонально каждого, «вот этого» ученика.

Надо настроиться и на преодоление специфических трудностей освое-

ния предлагаемого здесь курса. Возможно несознаваемое предвзятое от-

ношение к многим «чужим» профессиям как к «неинтересным» или «недо-

стойным». Трудно и то, что для ориентирования учащихся в мире профес-

сий надо об этом «чужом» мире много и достоверно знать.

Правильная идея о многоаспектности самоопределения (оно и «лично-

стное», и «полоролевое», и «смыслоцелевое», и т. п.) не должна быть сред-

ством для прикрытия профессиоведческого невежества и обесценивания

процесса именно профессионального самоопределения подрастающего че-

ловека.

«Самоопределение» для учащегося — это самостоятельность, свобода

выбора. Для педагога же — это отнюдь не повод для умиления личностной

активностью детей и устранения от дел, а область повседневного умелого

руководства процессами их психического развития.

И профессиональное самоопределение подрастающего человека, и

работа по педагогическому руководству этим самоопределением регулиру-

ются тем образом («психологическим портретом») человека, который сло-

жился в общественном сознании.

По поводу этого образа полезно задуматься: в каком соотношении воспи-

тывать послушность и активность, практичность, адаптивность и способность

идти «против течения», осознание своих личных качеств, душевного мира

сторонних людей и быстрое, непосредственное реагирование на ситуацию?

Задания, упражнения, вопросы для обдумывания

1. Среди ваших знакомых выберите хотя бы двух профессионалов, су-

щественно различающихся по предметной области труда (например, ра-

стениевод и бухгалтер; слесарь-ремонтник и продавец; художник-офор-

митель и программист и т.п.) и постарайтесь в индивидуальных беседах

выяснить, ради чего они готовы тратить время и силы у себя на работе.

Сделайте письменное заключение о сходстве и различиях в полученных

сведениях о разнотипных профессионалах.

2. Ниже приведены тексты, характеризующие разные позиции сту-

дентов педвуза относительно профориентационной работы со школьни-

ками. Какие из них больше соответствуют идее равного уважения к раз-

ным видам труда?

• «Я буду учить детей физике — самой приличной из наук — чего вы еще

от меня хотите? Хотите, чтобы я загонял их в филологию или агитировал

идти в сантехники?»

23

• «И как преподаватель, и как классный руководитель я буду вести де-

тей в чудный мир художественной литературы, а профориентацией и тру-

довым воспитанием пусть занимаются специальные люди».

• «Многие инженерные специальности требуют умения размышлять о фи-

зических свойствах вещей. Я был бы рад, если бы мои ученики стали изобре-

тательными инженерами — кто в строительстве, кто в радиоэлектронике».

• «Мой предмет — география — имеет очень большие профориентаци-

онные возможности: я смогу знакомить детей с профессиями самых разных

отраслей народного хозяйства».

3. Попробуйте наполнить схему 1 более детальным содержанием (пе-

речертите ее без текстовых вставок на более крупный лист; если приве-

денные формы вам неприятны, сделайте их иными). Например, где бы

на этой схеме вы разместили свойства темперамента, образное или ло-

гическое мышление? Где расположили бы звуковысотный музыкальный

слух, а где любовь ко всему живому, свойственную, например, биологу?

4. У детей какого возраста, по вашему мнению, уместно формировать

представления о труде взрослых?

Литература

Быть хозяином на земле (рекомендательная библиография о рабочих

профессиях) / Научн. ред. Е. А. Климов. — М., 1989.

Веселова В. В. Педагогические и социальные функции службы «гай-

денс» в средней школе США: Автореф. дис.... канд. пед. наук. — М., 1982.

Зотова Н.Н., Кабелева А. А. Информационно-профессиографическая

поддержка профессионального самоопределения подростков // Мир пси-

хологии. — 1997. — № 3.

Кузьмина Н.В., Реан А. А. Профессионализм педагогической деятель-

ности. — СПб., 1993.

Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя. — М.,

1998.

Михеев В. А. Самофутурирование: путь в профессию // Мир психоло-

гии. — 1997. — № 3.

Монахов В.М. Проектирование траектории профессионального ста-

новления учителя / Энциклопедия профессионального образования: В 3 т. /

Научн. ред. С. Я. Батышев. — М., 1999. — Т. 2. — С. 345 — 347.

Осипов П. Н. Самообразование // Энциклопедия профессионального

образования: В 3 т. / Научн. ред. С.Я.Батышев. — М., 1999. — Т. 3.

Осницкий А. К. Психология самостоятельности: Методы исследования

и диагностики. — М., 1996.

Пермяк Е.А. Кем быть? Путешествие по профессиям. — М., 1956.

Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение. —

М.; Воронеж, 1996.

Резапкина Г. В. Секреты выбора профессии. — М., 2002.

Резапкина Г.В.Яи моя профессия: Программа профессионального

самоопределения для подростков: Рабочая тетрадь учащегося. — М., 2000.

Рыжов В. А. Организация профориентационной работы в развитых

капиталистических странах. — М., 1987.

24

Саитбаева Э. Р. Научно-педагогические основы самоопределения пе-

дагога-профессионала. — М.; Оренбург, 2001.

Чистякова С. Н., Умовская И. А., Шалавина Т. И., Цуканов А. И. Твоя

профессиональная карьера: Книга для учителя. — 2-е изд. / Под ред.

С. Н. Чистяковой и Т. И. Шалавиной. — М., 1999.

ГЛАВА 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ, СРЕДСТВА,

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АКТИВНОСТИ

Основные понятия: развивающийся (потенциальный) про-

фессионал, функционирующий профессионал, самоопределение как

уменьшение неопределенности (а не воздвижение себе пределов), го-

товность к выбору профессии, общечеловеческие ценности, профессио-

нальное самоопределение глазами родителя, врача, педагога; система

работы по педагогическому руководству профессиональным самооп-

ределением учащихся, социальные нормы как регуляторы поведения,

деятельности.

2.1. Некоторые общие положения

Словосочетание «профессиональное самоопределение» может

употребляться и пониматься очень различно, поэтому — для умень-

шения неизбежных недоразумений — постараемся условиться о

том его значении, которое будем иметь в виду в рамках последую-

щего текста.

Могут полагать, что поскольку речь идет о чем-то «профессио-

нальном», следовательно, это может относиться только к професси-

оналам. И может иметься в виду лишь то, как молодой специалист,

или опытный работник со стажем, или, наконец, профессионал,

оказавшийся на заслуженном отдыхе — на пенсии, находят себе

применение, строят свой жизненный путь, «самоопределяются».

Все перечисленные варианты словоупотребления правомерны,

они относятся к важным сторонам жизни людей. Но мы будем

иметь в виду более широкое значение рассматриваемого выражения.

В соответствии с принятой практикой словоупотребления бу-

дем использовать указанное выражение не только применительно

к функционирующему, «готовому», но также и к потенциально-

му, развивающемуся субъекту профессионального труда. Более

того, нас будет очень интересовать именно многолетняя психоло-

го-педагогическая «предыстория» (онтогенез) человека как субъек-

та труда, профессионала.

25

Поэтому слова «профессиональное самоопределение» будут

пониматься нами необязательно только как «самоопределение

профессионала» (а это тоже нечто реальное), но также и как «са-

моопределение подрастающего человека — будущего профессио-

нала». И именно поэтому, скажем, словосочетание «профессио-

нальное самоопределение школьников» мы не будем рассматри-

вать как бессвязное, нелепое на том основании, что школьник-де

еще не профессионал. Потенциально он — профессионал: он —

будущий профессионал.

Слово «самоопределение» (а оно содержит значение «предел»,

т. е. граница, ограничение) может осмысливаться и как самоогра-

ничение, постановка себе границ.

Можно согласиться здесь с тем, что обдумывание будущего

жизненного и, в частности, профессионального трудового пути

это есть непременно и некоторое уменьшение неопреде-

ленности представлений о будущем. Но уменьшение неопреде-

ленности, скажем, выбора профессии не следует понимать как

воздвижение некоторых оград, заборов, препятствующих дальней-

шему развитию.

Мы исходим из предположения, что, оставляя в стороне неко-

торые возможности выбора (и как бы лишая себя возможности

«прожить» те или иные жизненные пути, предпочитая, избирая

один из них), человек в то же время обретает новые, недоступ-

ные ранее возможности профессионального развития. А этот про-

цесс не имеет принципиальных ограничений (мы поговорим об

этом ниже).

Поэтому «самоопределение» следует понимать не просто как

«самоограничение», не как некое добровольное впадание в про-

фессиональную ограниченность, а как важное проявление психи-

ческого развития, как активный поиск возможностей развития,

формирования себя как полноценного участника сообщества «де-

лателей» чего-то полезного, сообщества профессионалов.

Возможна позиция людей, недостаточно хорошо видящих пе-

дагогическую реальность с ее специфическими особенностями и

стремящихся перенести сюда, например, стереотипы конструк-

тивно-технического, технико-технологического мышления: пола-

гают, что «профессиональное самоопределение» — это однократ-

ный акт принятия решения, кратковременный процесс или про-

цесс, который надо предельно ускорить и сократить. Этому сопут-

ствует еще и идеология высоких темпов, «ломок», «переделок»,

«замен», «стандарта», отбора годного материала и выбрасывания

«на свалку» негодного. Это глубокое и вредное заблуждение.

Да, наблюдаемый и сознаваемый, скажем, процесс принятия

окончательного решения старшеклассником о выборе профессио-

нального учебного заведения, рода работы может представляться

однократным и даже мимолетным: «Не прошел по конкурсу в

26

мединститут, тут же, не заходя домой, подал документы в мед-

училище». Но это лишь кажущаяся «мгновенность» событий. На

самом деле они осуществляются по формуле: «Мгновение плюс

вся предшествующая жизнь». У старшеклассника в течение пред-

шествующих лет развития могли сложиться и определенные отно-

шения к разным областям труда, и представления о многих про-

фессиях. Сложились и самооценки своих возможностей, и ориен-

тировка в социально-экономической ситуации, и представления

о «запасных вариантах» выбора профессии. Это и многое подоб-

ное в сумме характеризует состояние внутренней (психологиче-

ской) готовности к вступлению на путь профессионального обу-

чения и дальнейшего личностного развития.

Итак, «профессиональное самоопределение» уместно понимать

в общем виде как деятельность человека, обретающую то или иное

содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта труда.

Содержание деятельности, о коем мы ведем здесь речь, — это,

прежде всего, построение образов желаемого будущего, результа-

та (цели) в сознании субъекта, особенности его саморегуляции,

владения орудийным оснащением (средствами), особенности осо-

знания себя, своих личных качеств и своего места в системе дело-

вых межлюдских отношений.

Из сказанного ясно, что нет, не может и не должно быть то-

тальных (всеобщих) — якобы научных — утверждений о том, что

является «вообще» результатом профессионального самоопреде-

ления как деятельности, или что является здесь «вообще» сред-

ствами.

Истина здесь конкретизируется применительно к этапу, к ин-

дивидуальной ситуации развития человека как субъекта и, понят-

но, также применительно к тому, говорим ли мы о работе педаго-

га, содействующего профессиональному самоопределению ребенка

(или взрослого), или о деятельности самого субъекта самоопреде-

ления.

В связи со сказанным примем к сведению, что многолетний

ход развития человека как субъекта труда неоднороден. Он распа-

дается на качественно определенные и своеобразные возрастные

этапы. Можете называть их «циклами», «концентрами», «эпоха-

ми», «фазами» или как заблагорассудится. Но главное — видеть

их, различать.

В целом по итогам развития ребенка в школе результатом педа-

гогического руководства его профессионального самоопределения

должна быть готовность к выбору профессии, обдумыванию, при-

думыванию, проектированию вариантов профессиональных жиз-

ненных путей. А результатом заключительного цикла профессио-

нального самоопределения школьника (как деятельности его са-

мого) является его личный профессиональный жизненный план

(или, что ближе к реальности, план профессионального «старта» и

27

ближайших вслед за ним шагов). Все это обрамлено юношескими

мечтаниями, фантазиями о будущем, что естественно и полезно.

Важным и необходимым результатом деятельности самоопределе-

ния является и отчетливое сознание того, что «я сам» («я сама»)

выбрал профессию (а не того, что «меня заставили» и т.п.). Если

всего этого нет, то нет и самоопределения как такового.

Термин «самоопределение» может оказаться и ловушкой для

простодушных. В начале учебного пособия говорилось, что акцент

на самоопределении не следует понимать как требование педаго-

гического невмешательства в развитие подрастающего человека.

Не исключено, конечно, что проповедь «свободы развития», «сво-

боды личности ребенка» и т.п. может вестись от чистого сердца.

Но не следует забывать ни на минуту, что самые разные обществен-

ные группы постоянно борются за влияние на молодежь. И проповедь

самоопределения учащегося как его свободы от педагогических тре-

бований может быть не более чем средством демобилизовать силы,

способные влиять на подрастающего человека с позиций народа,

общества. А это может быть для кого-то важно, чтобы реализовать

воздействия на молодежь в интересах асоциальных, корыстных, пре-

ступных и подобных групп. Пусть, дескать, люди приобщаются к

«общечеловеческим» ценностям: «свободно» курят, что хотят; «ко-

лются», если хотят. Пусть «балдеют», как хотят; чавкают сникерсы,

«кучкуются», где хотят, и т.п. Успеют, мол, еще наработаются...1

Педагог не должен быть простодушным сторонником пустых

разговоров о свободе развития человека: абсолютной свободы быть

не может.

Об общечеловеческих ценностях. Действительно, построение

профессионального жизненного пути надо с ними сообразовы-

вать. Но их не следует понимать как «сумму» или усреднение пред-

ставлений о ценностях всех и всяких представителей рода челове-

ческого. Остановимся на этом важном вопросе подробнее.

Представление об общечеловеческих ценностях нельзя пост-

роить просто как экстракт того схожего, что имеется по этой

теме в разных философских, этических учениях. Не исключено,

что на каждое утверждение мы здесь рано или поздно найдем

противоположное по смыслу суждение (даже жизнь не все счи-

тают безусловной ценностью). И в результате рискуем оказаться

без «сухого остатка».

Едва ли найдется нечто, что одновременно сочтут общим и

ценным все: и изощренные в этике специалисты, и мы — про-

стые в этом отношении люди.

Что же разуметь под общечеловеческими ценностями?

1 Об опасности влияния на подрастающего человека криминальных субкуль-

тур подробнее см.: Пирожков В. Ф. Законы преступного мира молодежи (крими-

нальная субкультура). — Тверь, 1994.

28

Во-первых, возможны слова и их комбинации, которым не

соответствует что-либо определенное1.

Поэтому необязательно искать или строить какую-то «объек-

тивную» композицию сообразно привычному речевому штампу.

Не исключено, что «обще»-человеческого вовсе и нет. Об об-

щечеловеческом уместно говорить, быть может, только в плане

«образа желаемого будущего», т.е. некоторой идеализации су-

ществующего положения вещей. А практически всегда можно

иметь только напряженное неравновесие набора (системы) про-

тиворечивых ценностей и считаться важно лишь с теми, кото-

рые приемлемы, с точки зрения улучшенного воспроизводства

человеческого общества с его материальной и духовной культу-

рой.

Во-вторых, если принять сказанное выше и если жаль расста-

ваться с привычным словосочетанием, можно в качестве общече-

ловеческих ценностей принять ценности наиболее многочислен-

ной и основной части общества, а именно, «делателей» чего-то

общественно полезного, т.е. более или менее выраженных, дее-

способных профессионалов.

Но ведь люди — это и дети, начиная с самого раннего возра-

ста, и лица, частично утратившие по разным причинам работо-

способность, а также и те, кто так или иначе скатился в про-

тивоправную, девиантную (непутевую), асоциальную актив-

ность. И при чисто «арифметическом» подходе к определению

понятия «общечеловеческое» надо учитывать ценностные пред-

ставления этих и подобных им групп.

Возможно, с точки зрения чисто научного — истинностного —

подхода к миру («истина—ложь»), все это так. Но столь же реален

и необходим вненаучный — ценностный — подход («добро—зло»,

«плохо—хорошо»). А с этой позиции ситуация видится следую-

щим образом: «делатели» — это та часть общества, на которую так

или иначе ориентированы или должны быть ориентированы все

его слои. А именно, основное направление развития ребенка —

это взросление и включение в жизнь и деятельность все более

старших. Основное направление реабилитации относительно не-

дееспособных — тоже «подключение» к активности по обеспече-

нию существования и развития себя и общества. А область суще-

ствования образцов такой активности — это миры профессий,

т.е., в конце концов, все тех же «делателей».

Вот почему в качестве приемлемой рабочей модели «общече-

ловеческих» ценностей следует принять те наиболее общие

ценностные представления, которые свойственны «де-

лателям». А это, как минимум, следующее:

1 Например: «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка».

Успенский Л. В. Слово о словах. — Л., 1956. — С. 258.

29

1) постоянно улучшаемая репродукция себе подобных по при-

знакам умонастроения, менталитета (склада ума), отношения к

миру, умелости, опыта, телесности;

2) ориентация на проектирование и улучшение предметного

мира, среды обитания (что касается познания, то функция его —

обслуживать практику), совершенствование телесной организа-

ции людей;

3) уважительное и терпимое отношение к индивидуальному,

возрастно-половому своеобразию каждого, к факту его неповто-

римости, уникальности, творческости;

4) взаимообогащение информацией, опытом, достижениями.

Важно подчеркнуть, что (независимо от привычных речевых

штампов) ценности не существуют вне отношения «субъект —

объект», и их не следует отождествлять с чем-то существующим

вне и независимо от субъекта. Наше житейское сознание обращено

к окружающему миру, и мы сплошь и рядом ценностями называем

то, что, как кажется, существует «объективно». Это одна из много-

численных иллюзий, упрощающих нашу жизнь. Кустарник или де-

рево для биолога могут быть ценны как проявление «живого» и

носители определенных породных свойств, для архитектора — как

возможное обрамление фонтана или фасада здания, для инженера

по деревообработке как сырье для будущей деревянной конструк-

ции, для «дикого» туриста — как материал для костра и т.п.

Ценность — это не признак объекта, а характеристика субъек-

та в его среде. Ценность не может быть «объективной», «объектив-

но правильной», хотя для придания веса моим ценностям я могу

ссылаться на мнение общности людей, на предков, на научную

картину мира, на народную мудрость или на «священные тек-

сты», на богов.

В связи со сказанным должные (с позиций народа) ценност-

ные представления надо активно и искусно культивировать в со-

знании подрастающего человека как потенциального субъекта

труда, а не рассчитывать, что они сами «произрастут» в порядке

вольного самоопределения. Сами не произрастут или произрастут

«не те».

Активность профессионального самоопределения (а следова-

тельно, самооценок, взаимооценок, общественных оценок) свя-

зана с глубокими, сильными эмоциональными переживаниями

развивающегося человека.

Здесь, в частности, возникают не только предпосылки для сча-

стливой осмысленной жизни в будущем, но и риск ситуаций ду-

шевного неблагополучия, утраты смысла жизни, невротических

срывов и более серьезных нарушений внутреннего мира. Поэтому

здесь от педагогов требуются и такт, и высокий профессиона-

лизм, и активное противостояние психолого-педагогическому

«любительству» и знахарству.

30

2.2. Профессиональное самоопределение учащихся

с позиции педагога, родителя

Прежде всего необходимо отметить, что в среде педагогов су-

ществует некоторое внутрипрофессиональное разнообразие. В связи

с этим важно различать педагогов, занятых теорией, наукой, с

одной стороны, и практикой — с другой (это относится и к пси-

хологам).

Для теоретика отдельные факты допрофессионального и про-

фессионального развития человека в процессе его образования,

воспитания, самовоспитания служат материалом к построению

некоторых обобщенных утверждений, имеющих (благодаря обоб-

щенности) некоторую предсказательную силу.

Иначе говоря, продуктом педагога, занятого теорией, являет-

ся некоторая обобщенная словесная картина педагогической ре-

альности, опираясь на которую, можно ориентироваться в част-

ных казусах лучше, чем это было бы можно без нее.

Научная картина педагогической реальности фиксируется и

выражается в устных высказываниях (лекциях, докладах, в науч-

ной полемике на совещаниях коллег) и в письменных текстах (в

тезисах, статьях, учебных пособиях, методических разработках,

научных монографиях, сборниках статей, компьютеризованных

учебных курсах, тематических базах данных и пр.).

Педагог-практик решает задачи, в известном смысле обратные

тем, которые стоят перед теоретиком. Он должен принять во вни-

мание то ценное, что добыто опытом и науками о человеке (фи-

лософией, анатомией, физиологией, психологией, педагогикой).

И, рассматривая все это в качестве средств своего труда, поста-

вить опыт человечества на службу развитию определенного, «вот

этого» человека.

Иначе говоря, продуктами работы педагога-практика, учите-

ля, воспитателя являются факты желательных изменений в состо-

янии сознания определенного подрастающего человека, группы

людей (скажем, школьного класса).

Разумеется, один и тот же специалист-педагог может высту-

пать то в роли теоретика (если он вносит вклад в научную педаго-

гическую картину развития и формирования человека), то в роли

практика (когда он вносит лепту в нравственный облик подрастаю-

щего человека, состояние его ума, характера, в багаж умений).

Более того, как свидетельствует история педагогики, дельные,

жизнеспособные теоретические утверждения порождали именно

те люди, которые много работали практически.

Мы хотим лишь подчеркнуть, что надо дифференцированно

видеть сообщество педагогов. Различать их задачи, продукты, сред-

ства деятельности. В противном случае мы станем возмущаться по

поводу того, что теория ничего не говорит об «вот этих» Ване или

31

Тане, а практика какого-то педагога является настолько уникаль-

ной, неповторимой, что ее трудно перенять другим. И поэтому

она кажется настолько противоречащей теории, что нам, быть

может, захочется ее «причесать под теорию», т.е. испортить. «Вся-

кому свое», — говорит пословица.

Для педагога-теоретика многие факты раннего разносторонне-

го развития ребенка имеют важное значение в контексте его ста-

новления как потенциального (будущего) субъекта профессио-

нального труда, хотя сам ребенок об этом может не думать и не

знать, а педагог-практик может держать соответствующие сооб-

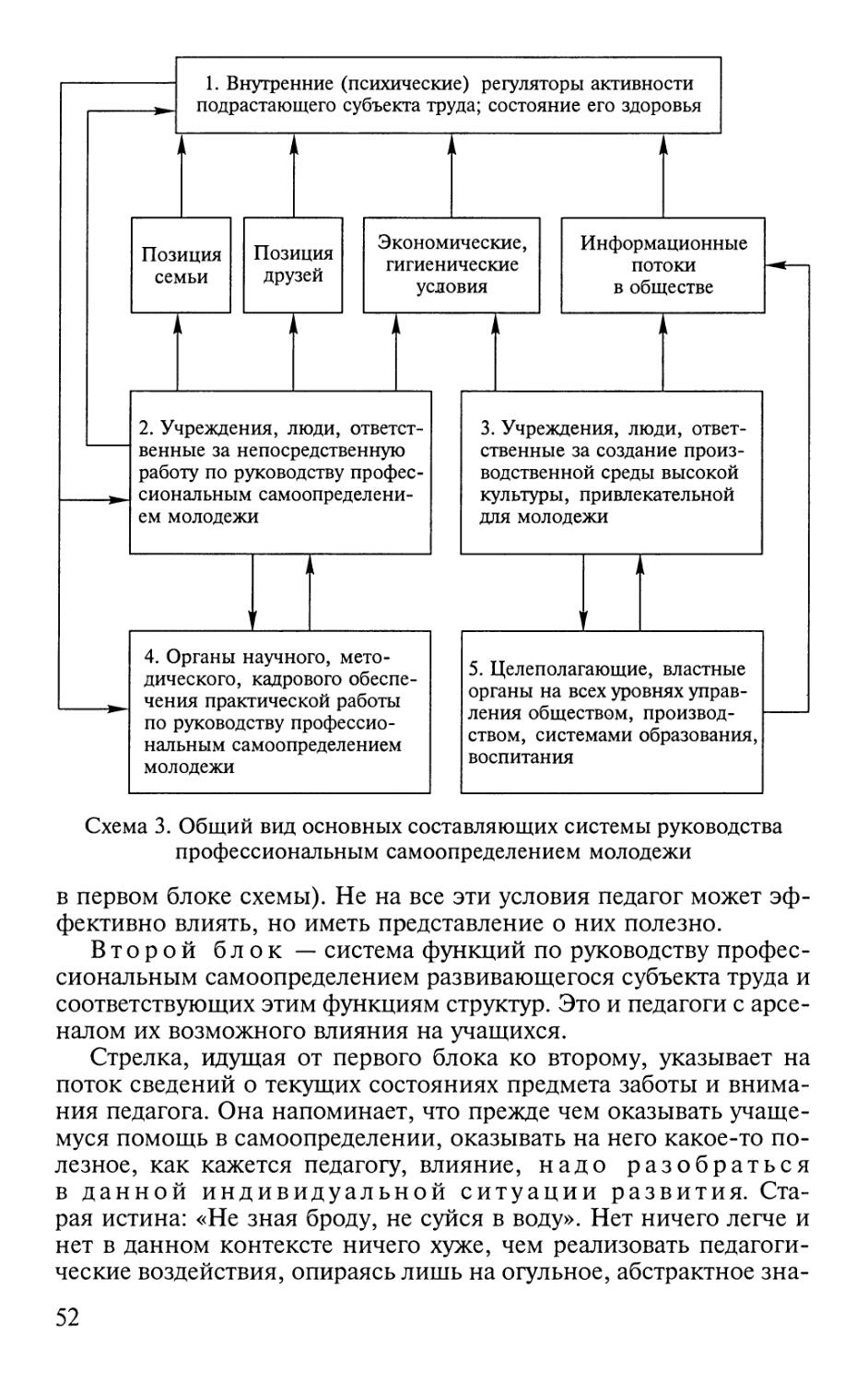

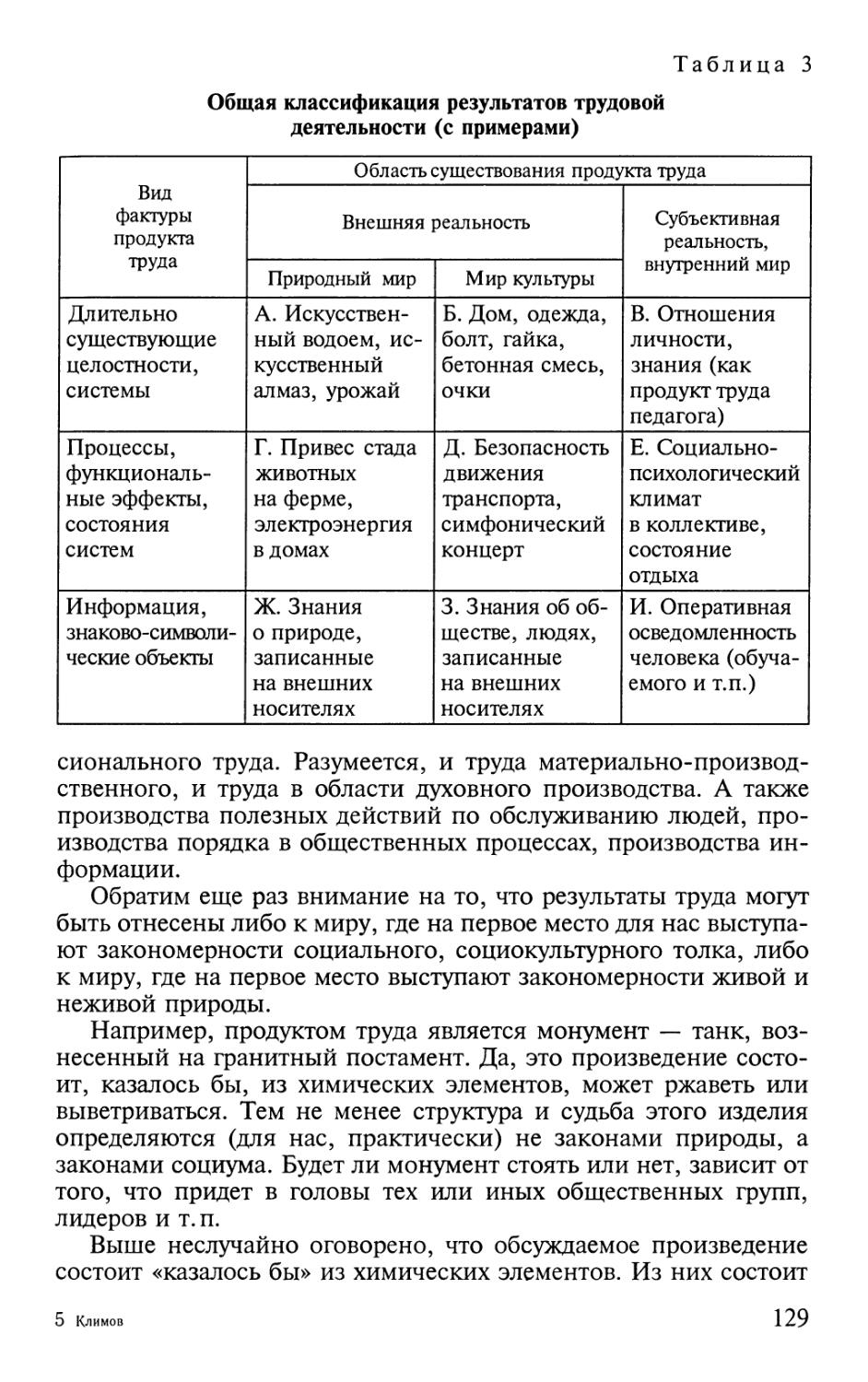

ражения лишь на дальнем плане своего сознания или вообще о