Text

ISSN № 0130-7045

3 ТАЖУРИЗИНА

В ДРЕВНЕЙ

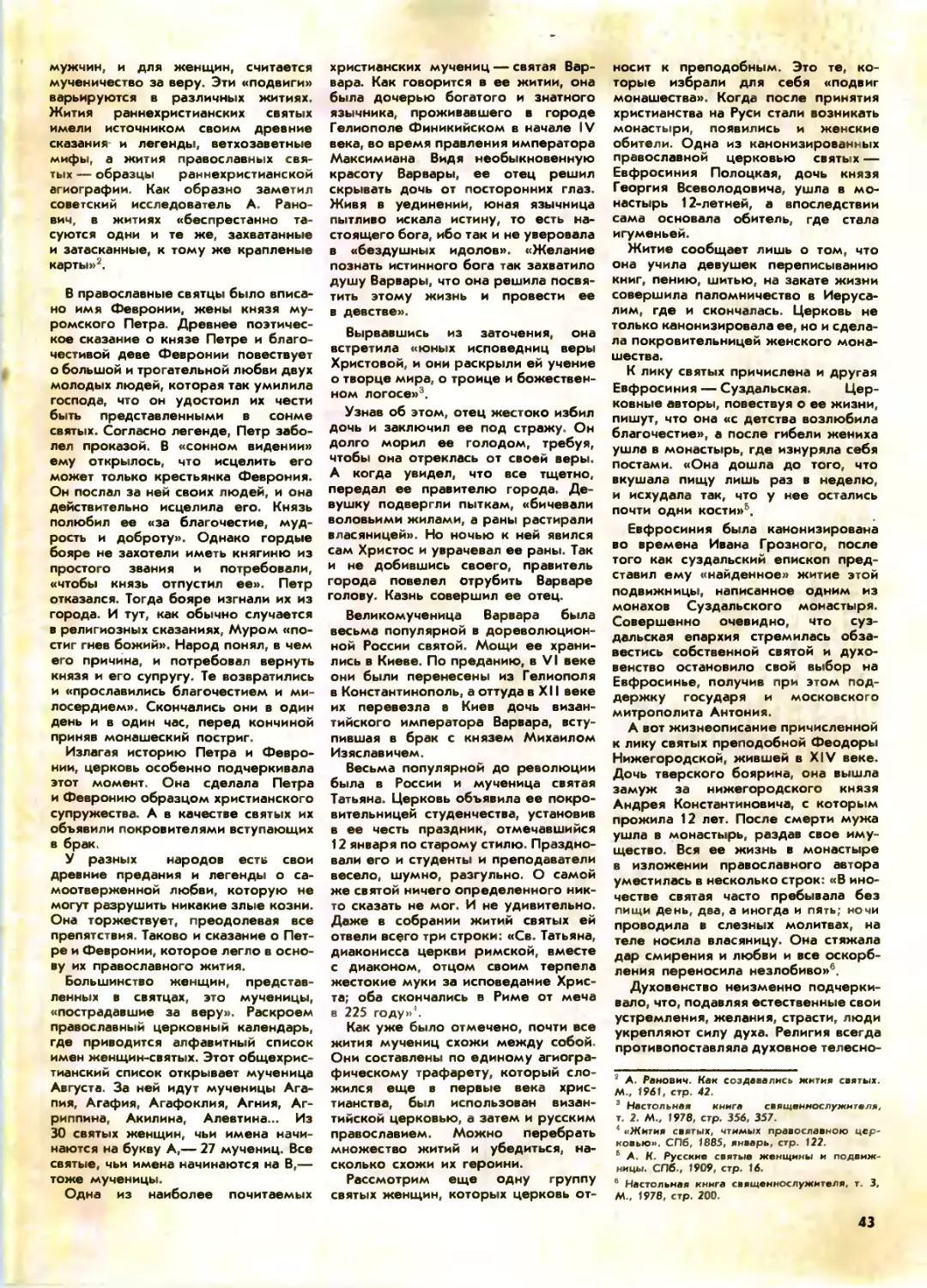

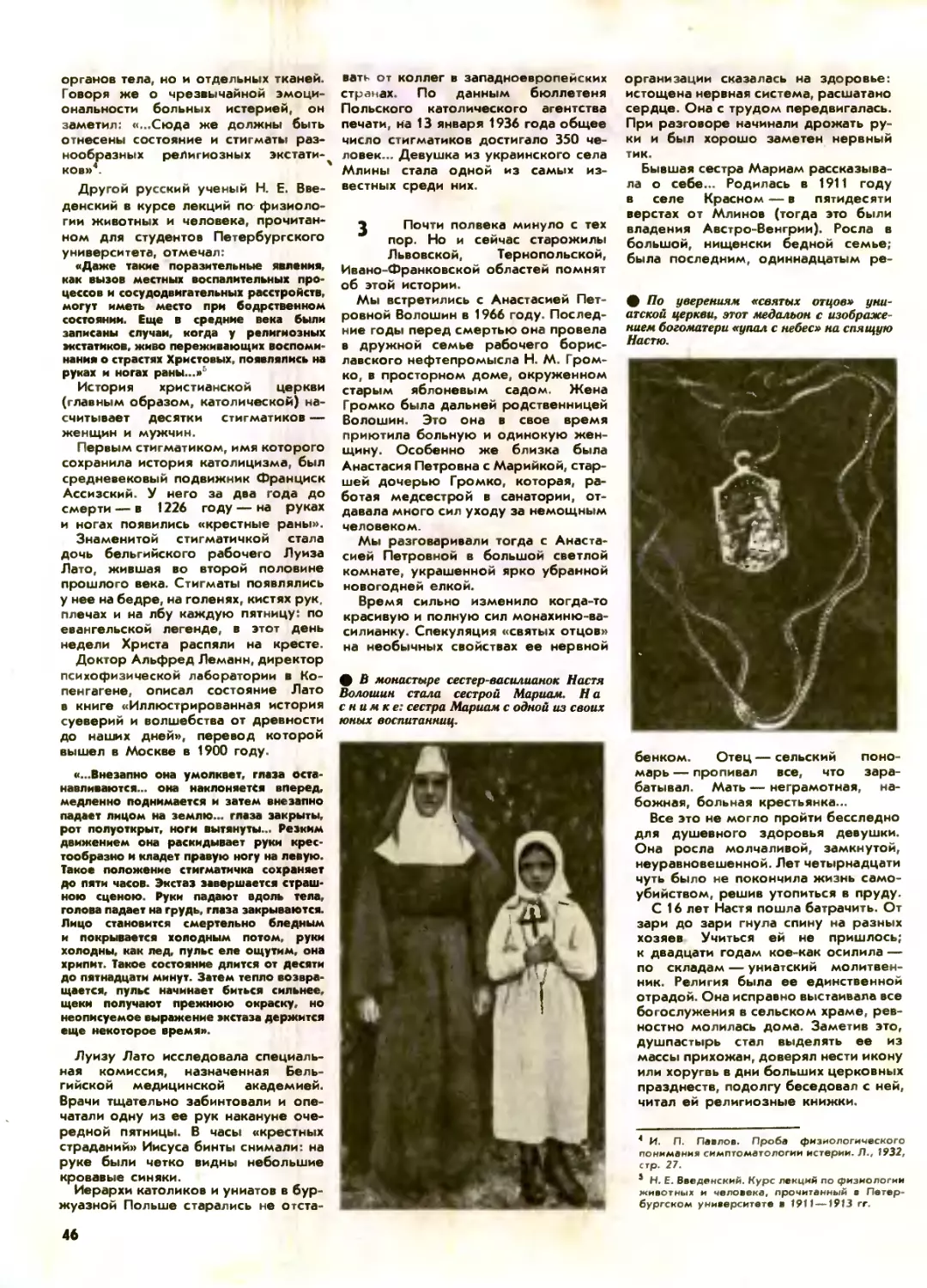

Д КОРЕЦКИИ. А ШАМАРО

«СВЯТАЯ»

НАСТЯ

РАССКАЗЫВАЕТ

ПИСАТЕЛЬ

Чабуа

АМИРЭДЖИБИ

Т БЛАГОВА

Женское движение

и ми ры «феминизма»

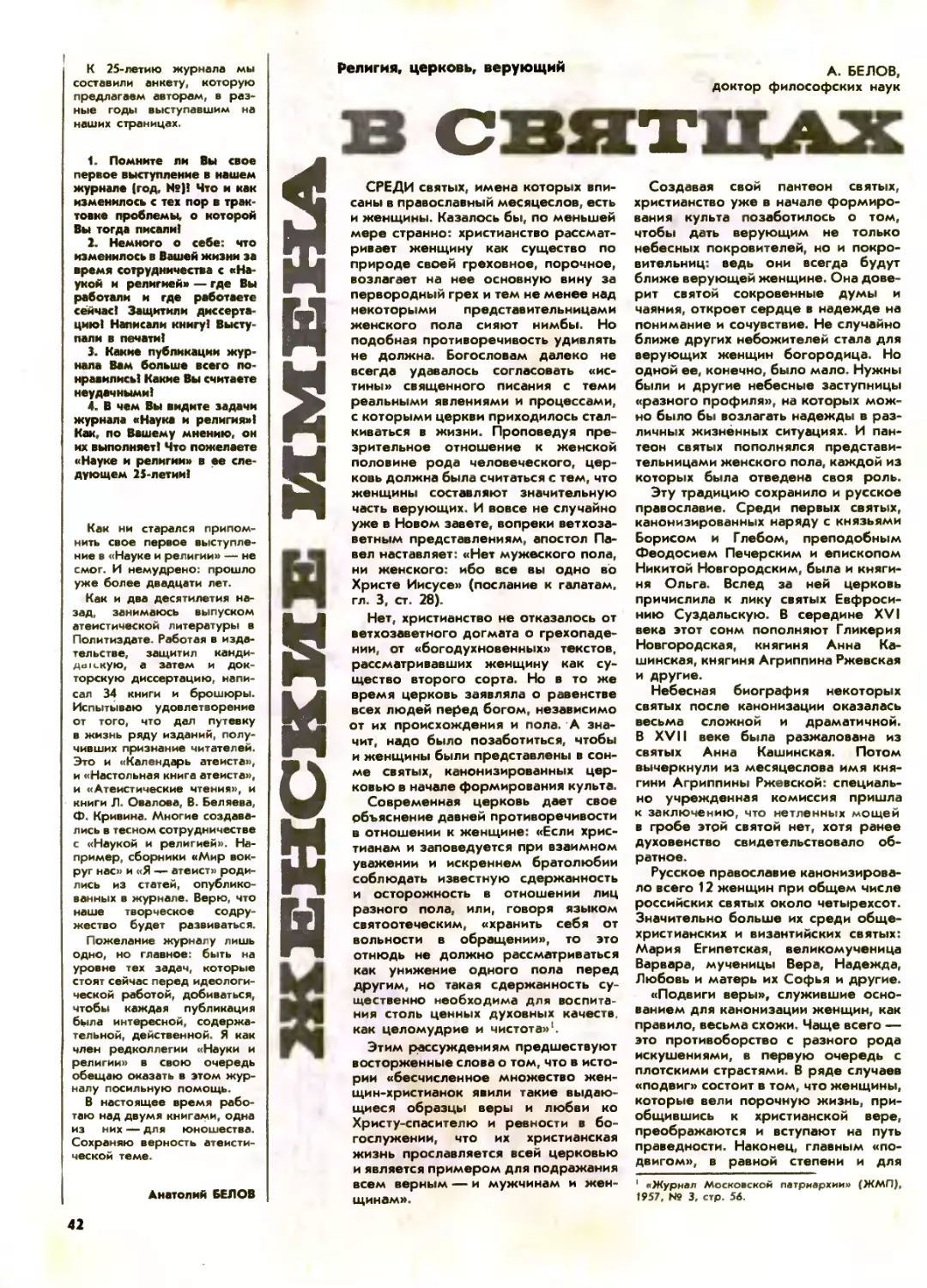

А БЕЛОВ

ЖЕНЩИНЫ В СВЯТЦАХ

И. ГОЛОДНЕНКО,

секретарь Дрогобычского горкома

Компартии Украины

ФОРМИРУЯ

АТЕИСТИЧЕСКУЮ

УБЕЖДЕННОСТЬ

В этом номере

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о Пленуме Центрального Комитета

Коммунистической партии Советского Союза

13 февраля 1984 года состоялся внеочередной Пленум

Центрального Комитета КПСС.

По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл член

Политбюро, секретарь ЦК КПСС тов. К. У. Черненко.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС,

Председателя Президиума Верховного Совета СССР

Ю. В. Андропова участники Пленума ЦК почтили память

Юрия Владимировича Андропова минутой скорбного

молчания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая партия

Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую

утрату. Ушел из жизни выдающийся деятель Коммунисти-

ческой партии и Советского государства пламенный

патриот, ленинец, неутомимый борец за мир и комму-

низм.

Находясь по воле партии на важнейших постах

партийной и государственной работы, Юрий Владимиро-

вич Андропов отдавал все свои силы, знания и огромный

жизненный опыт осуществлению политики партии, упроче-

нию ее связей с массами, укреплению экономического

и оборонного могущества Советского Союза.

Много внимания уделял Ю. В. Андропов проведению

в жизнь выработанной XXVI съездом КПСС и после-

дующими Пленумами ЦК КПСС линии на всемерную

интенсификацию производства, ускорение научно-техни-

ческого прогресса, совершенствование управления на-

родным хозяйством, усиление ответственности кадров,

организованности и дисциплины, на неуклонный рост

материального и духовного уровня жизни народа.

Большой вклад внес Ю. В. Андропов в развитие

всестороннего сотрудничества стран социалистического

содружества, в укрепление единства и сплоченности

международного коммунистического и рабочего движе-

ния, в поддержку справедливой борьбы народов за свою

свободу и независимость. Под его руководством последо-

вательно и настойчиво осуществлялся на международной

арене ленинский внешнеполитический курс нашей партии

и государства — курс на устранение угрозы термоядерной

войны, на твердый отпор агрессивным проискам импе-

риализма, на упрочение мира и безопасности народов.

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни комму-

нисты, весь советский народ еще теснее сплачивают свои

ряды вокруг ленинского Центрального Комитета партии.

Политбюро ЦК КПСС, полны решимости беззаветно

бороться за претворение в жизнь ленинской внутренней

и внешней политики партии.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболезно-

вание родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Генераль-

ного секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро ЦК с речью по этому

вопросу выступил член Политбюро ЦК КПСС, Председа-

тель Совета Министров СССР тов. Н. А. Тихонов. Он внес

предложение избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС

тов. К. У. Черненко.

Генеральным секретарем Центрального Комитета

КПСС Пленум единогласно избрал тов. Черненко Констан-

тина Устиновича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь

ЦК КПСС тов. К. У. Черненко. Он выразил сердечную

благодарность за высокое доверие, оказанное ему

Центральным Комитетом партии.

Тов. К. У. Черненко заверил Центральный Комитет

КПСС, Коммунистическую партию, что приложит все свои

силы, знания и жизненный опыт для успешного выполнения

задач коммунистического строительства в нашей стране,

обеспечения преемственности в решении поставленных

XXVI съездом КПСС задач дальнейшего укрепления

экономического и оборонного могущества СССР, повыше-

ния благосостояния советского народа, упрочения мира,

в осуществлении ленинской внутренней и внешней полити-

ки, которую проводят Коммунистическая партия и Со-

ветское государство.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу.

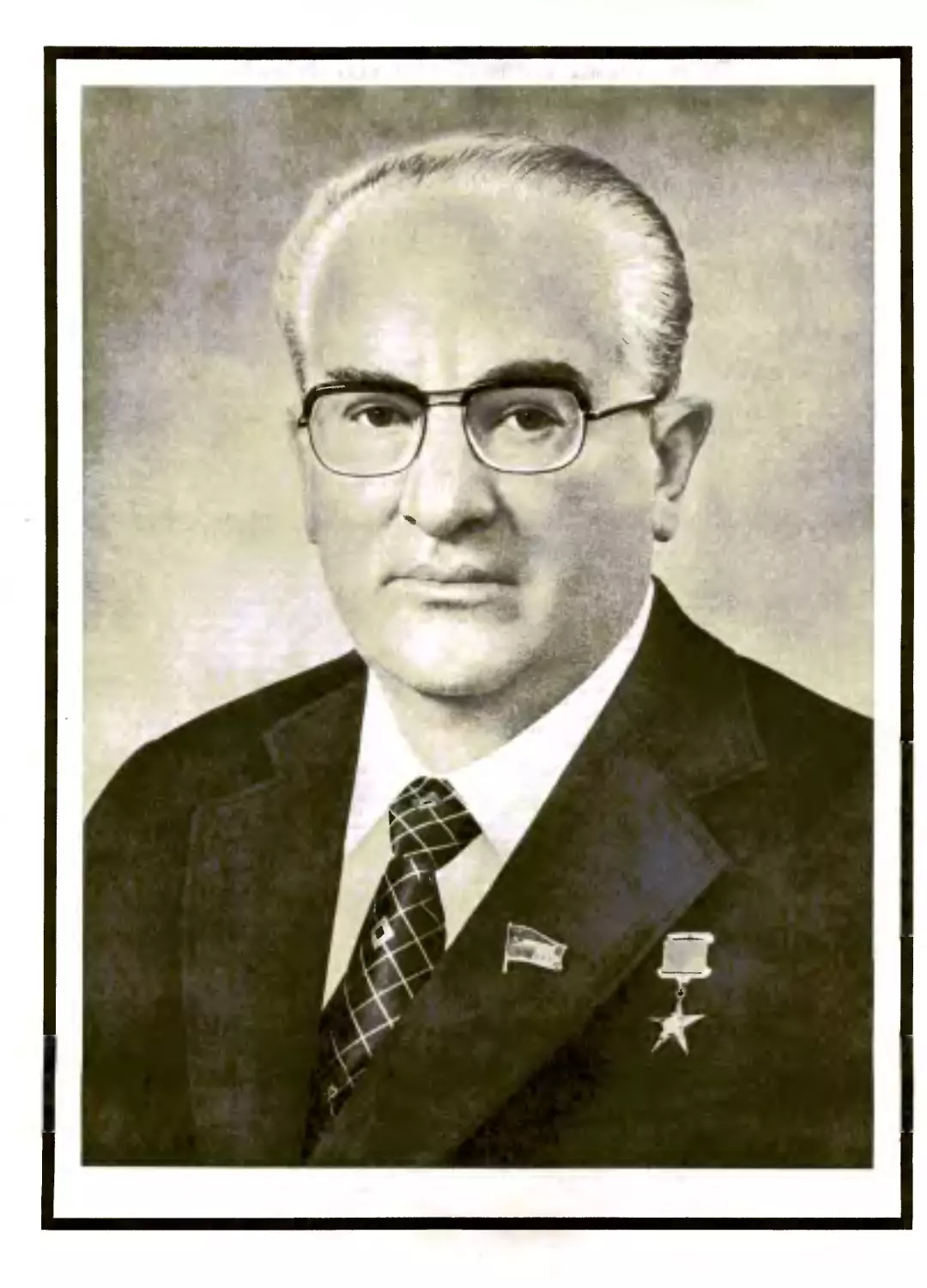

Константин Устинович ЧЕРНЕНКО

Константин Устинович Черненко родился

24 сентября 1911 года в деревне Большая

Тесь Новоселовского района Красноярско-

го края, русский.

Член КПСС с 1931 года. Образование

высшее — окончил педагогический инсти-

тут и Высшую школу парторганизаторов

при ЦК ВКП(б).

Трудовую жизнь К. У. Черненко начал

с ранних лет, работая по найму у кулаков.

Вся его дальнейшая трудовая деятельность

связана с руководящей работой в комсо-

мольских, а затем в партийных органах.

В 1929—1930 годах К. У. Черненко заведо-

вал отделом пропаганды н агитации Ново-

селовского райкома ВЛКСМ Красноярско-

го края. В 1930 году он пошел доброволь-

цем в Красную Армию. До 1933 года

служил в пограничных войсках, был секре-

тарем партийной организации пограничной

заставы.

После окончания службы в армии

К У. Черненко работал в Красноярском

крае: заведующим отделом пропаганды

и агитации Новоселовского и Уярского

райкомов партии, директором Красно-

ярского краевого дома партийного просве-

щения, заместителем заведующего отде-

лом пропаганды и агитации, секретарем

Красноярского крайкома партии.

С 1943 года К У. Черненко учится

в Высшей школе парторганизаторов при

ЦК ВКП(б). По окончании учебы с 1945 года

работает секретарем Пензенского обкома

партии. В 1948 году был.направлен в Мол-

давскую ССР и утвержден заведующим

отделом пропаганды и агитации ЦК Ком-

партии Молдавии. Работая в этой должнос-

ти, он много сил и знаний отдал экономи-

ческому и культурному строительству в

республике, коммунистическому воспита-

нию трудящихся.

В 1956 году К. У. Черненко выдвигается

на работу в аппарат ЦК КПСС, где он

возглавил сектор в Отделе пропаганды,

и одновременно был утвержден членом

редакционной коллегии журнала «Агита-

тор». С 1960 года он работает начальником

Секретариата Президиума Верховного Со-

вета СССР. В 1965 году К. У. Черненко

утверждается заведующим Общим отде-

лом ЦК КПСС. В 1966—1971 годах он —

кандидат в члены ЦК КПСС. На XXIV

съезде партии (март 1971 г.) избирается

членом Центрального Комитета КПСС,

а в марте 1976 года на Пленуме ЦК КПСС,

состоявшемся после XXV съезда партии.—

секретарем ЦК КПСС.

С 1977 года он — кандидат в члены

Политбюро, а с 1978 года—член По-

литбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного

Совета СССР 7—10-го созывов Депутат

Верховного Сивета РСФСР 10-го созыва.

К. У. Черненко был членом советской

делегации на международном Совещании

по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе (Хельсинки, 1975 г.), участвовал

в переговорах в Вене по вопросам разору-

жения (1979 г.).

Константин Устинович Черненко —

видный деятель Коммунистической партии

и Советского государства. На всех постах,

которые поручала ему партия, он проявил

высокие организаторские способности,

партийную принципиальность, предан-

ность великому делу Ленина, идеалам

коммунизма. К. У. Черненко — автор ряда

научных трудов по актуальным вопросам

повышения руководящей роли партии в

жизни советского общества, совер-

шенствования стиля и методов партийной

и государственной работы, развития со-

циалистической демократии. На июньском

(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС К. У. Черненко

выступил с докладом, в котором опреде-

лены главные направления улучшения

идеологической деятельности КПСС в сов-

оеменных условиях.

За большие заслуги перед Родиной

Константин Устинович Черненко дважды

удостоен звания Героя Социалистического

Труда и награжден тремя орденами Лени-

на, тремя орденами Трудового Красного

Знамени, многими медалями Советского

Союза. Он является лауреатом Ленинской

премии.

К. У. Черненко награжден высшими

наградами социалистических стран.

Речь Генерального секретаря ЦК КПСС

товарища К. У. ЧЕРНЕНКО

Дорогие товарищи!

Сердечно благодарю членов

Центрального Комитета за оказанную

мне высокую честь — избрание Гене-

ральным секретарем ЦК. Я полностью

сознаю громадную ответственность,

которая ложится на меня. Понимаю,

какая важная, какая исключительно

сложная предстоит работа. Заверяю

Центральный Комитет, партию, что

приложу все свои силы, знания, весь

свой опыт, чтобы оправдать доверие,

чтобы вместе с вами продолжить ту

принципиальную линию нашей пар-

тии, которую последовательно и на-

стойчиво проводил в жизнь Юрий

Владимирович Андропов.

Организаторский талант, ясный

творческий ум, верность ленинизму

в теории и политике, острое чувство

нового и способность аккумулировать

живой опыт масс, непримиримость ко

всему, что чуждо нашему миро-

воззрению и образу жизни, нашей

морали, личное обаяние и скром-

ность — все это снискало Юрию Вла-

димировичу огромный авторитет и

уважение в партии и народе.

Партия поручала ему сложные

и ответственные участки работы. Осо-

бенно ярко раскрылись лучшие поли-

тические и человеческие качества

Юрия Владимировича Андропова на

постах Генерального секретаря ЦК

КПСС и Председателя Президиума

Верховного Совета СССР. Он не

щадил себя, стремясь всегда быть на

высоте стоящих перед ним задач.

Юрий Владимирович внес весомый

личный вклад в коллективную де-

ятельность Центрального Комитета,

Политбюро ЦК по разработке всесто-

ронне взвешенного и реалистичного

курса партии на современном эта-

пе — курса на совершенствование

развитого социализма. Под его руко-

водством прошли ноябрьский

(1982 г.), июньский и декабрьский

(1983 г.) Пленумы ЦК КПСС, ко-

торые стали важными вехами в жизни

партии и народа. В решениях Плену-

мов получила дальнейшее творческое

развитие и конкретизацию политичес-

кая линия XXVI съезда КПСС.

Много сил и энергии отдавал

Ю. В. Андропов борьбе за обеспече-

ние мирных условий созидательного

труда советских людей, за упрочение

позиций социализма на международ-

ной арене.

Юрий Владимирович хорошо пони-

мал: источник авторитета партии

в том, что свое руководящее положе-

ние, свою почетную авангардную

роль она завоевала и подкрепляет

самоотверженным служением наро-

ду, умением точно выразить интересы

трудящихся, вооружить их верной

марксистско-ленинской программой

действий.

Убедительным свидетельством пра-

вильности внутренней и внешней

политики КПСС, ее соответствия тре-

бованиям и духу времени является

горячая всенародная поддержка этой

политики. Партия твердо идет

избранным путем — путем комму-

нистического созидания и мира.

Так было раньше. Так будет всегда!

Но все мы понимаем, товарищи, что

одного желания идти этим путем

мало. Нужно уметь не только поста-

вить правильные цели, но и упорно

добиваться их, преодолевая любые

трудности. Нужно реалистически оце-

нивать достигнутое, не преувеличи-

вая, но и не преуменьшая его. Только

такой подход предохраняет от оши-

бок в политике, от соблазна принять

желаемое за действительное, позво-

ляет отчетливо видеть, как говорил

Ленин, «чтб именно мы «доделали»

и чего не доделали...»1.

Недолгий, до обидного недолгий,

товарищи, срок суждено было Юрию

Владимировичу Андропову трудиться

во главе нашей партии и государства.

Всем нам будет не хватать его. Он

ушел из жизни в самый разгар боль-

шой и напряженной работы, направ-

ленной на то, чтобы придать мощное

ускорение развитию народного хо-

зяйства, преодолеть трудности, с ко-

торыми столкнулась страна на рубеже

70—80-х годов. Но все мы знаем, как

много удалось сделать партии за это

короткое время, как много нового,

плодотворного получило права граж-

данства и утвердилось на практике.

Продолжать и коллективными уси-

лиями двигать дальше начатую год

руководством Юрия Владимировича

работу — лучший способ воздать

должное его памяти, обеспечить пре-

емственность в политике.

Преемственность — не отвлечен-

ное понятие, а живое, реальное дело

И суть ее прежде всего в том, чтобы,

не останавливаясь, идти вперед. Идти,

опираясь на все достигнутое раньше,

творчески обогащая его, концентри-

руя коллективную мысль, энергию

коммунистов, рабочего класса, всего

народа на нерешенных задачах, на

ключевых проблемах настоящего и

будущего. И это всех нас ко многому

обязывает.

Сила нашей партии — в ее

единстве, верности марксизму-лени-

низму, в способности развивать и на-

правлять творческую активность масс,

сплачивать их идейно и организацион-

но, руководствуясь испытанными ле-

нинскими принципами и методами. Вы

знаете, товарищи, какое огромное

внимание уделяли в последнее время

наш Центральный Комитет, По-

литбюро ЦК, Юрий Владимирович

Андропов вопросам совершенствова-

ния работы государственного аппара-

‘Ленни В. И. Поли. собр. соч., г. 44, с. 417.

та, улучшения стиля партийного

руководства. Один из них — четкое

разграничение функций партийных

комитетов с задачами государ-

ственных и хозяйственных орга-

нов, устранение дублирования в их

работе. Это крупный вопрос полити-

ческого значения. И не все, говоря

откровенно, отлажено тут как сле-

дует. Бывает, что работники Советов,

министерств, предприятий не прояв-

ляют необходимой самостоятельнос-

ти, перекладывают на партийные

органы вопросы, которые должны

решаться ими самими. Практика под-

мены хозяйственных руководителей

расхолаживает кадры. Более того, она

таит в себе опасность ослабления

роли партийного комитета как органа

политического руководства. Для пар-

тийных комитетов заниматься хо-

зяйством — значит прежде всего за-

ниматься людьми, ведущими хо-

зяйство. Это надо помнить всегда.

Товарищи! Полтора месяца назад,

на декабрьском Пленуме ЦК, мы дали

всестороннюю оценку положения дел

в области социально-экономического

развития страны. В принятом поста-

новлении особо подчеркнуто, что

сейчас важно сохранить набранный

темп, общий настрой на практическое

решение задач, неуклонно повышать

уровень партийного и государствен-

ного руководства экономикой, актив-

нее развивать позитивные тенденции,

придать им устойчивый характер. По-

следовательно выполнять эти установ-

ки Пленума — наша прямая обязан-

ность.

Весь наш опыт подтверждает: важ-

нейшим источником силы партии

всегда была, есть и будет ее связь

с массами, гражданская активность

миллионов трудящихся, их хозяйский

подход к делам на производстве,

к проблемам общественной жизни

Долг партии коммунистов — посто-

янно сверять свой курс, свои решения,

действия прежде всего с мыслями

рабочего класса, с его громадным

социально-политическим и классовым

чутьем. Владимир Ильич Ленин всегда

высоко ценил прямоту, жизненную

обоснованность и ясность суждений

рабочего человека, чутко прислуши-

вался к его мнению, оценкам событий

и людей, искал и находил в них ответы

на самые злободневные вопросы.

Прислушиваться к слову, идущему

из рабочей среды, с переднего края

социалистического строительства,

держать совет с людьми труда — это

и сегодня должно быть первейшей

обязанностью, глубокой внутренней

потребностью каждого коммуниста-

руководителя.

Уметь вовремя увидеть и поддер-

жать народную инициативу, причем

в самом широком смысле — от хо-

2

зяйского, творческого отношения к

делу на рабочем месте до активного

участия в управлении государством,

обществом,— в этом величайший,

можно сказать, неисчерпаемый ре-

зерв нашего прогресса. Каждым

крупным своим достижением наша

экономика в той или иной мере обя-

зана творческим починам трудовых

коллективов, их собственным, как

принято говорить, встречным планам.

Глубокое удовлетворение вызывает

широкий отклик трудовых коллекти-

вов страны на призыв декабрьского

Пленума — добиться сверхпланового

повышения производительности тру-

да на 1 процент и дополнительного

снижения себестоимости продукции

на 0,5 процента. Патриотический

подъем, энергия и деловитость, с ко-

торыми трудящиеся, партийные,

профсоюзные, комсомольские орга-

низации взялись за решение этой

задачи, вселяют уверенность, что

успех будет обеспечен.

Думаю, что следует рассмотреть

вопрос о том, чтобы все средства

и ресурсы, которые будут получены

за счет этого, а они немалые, на-

править на улучшение условий тру-

да и быта советских людей, меди-

цинское обслуживание, строительство

жилья. Это полностью отвечало бы

высшей цели политики партии — все-

мерной заботе о благе человека.

Вообще, товарищи, нам, видимо,

следует подумать о том, чтобы твор-

ческие начинания, новаторство трудя-

щихся лучше стимулировались мате-

риально и морально

В самой основе советского строя

заложена социальная справедливость.

И в этом его огромная сила. Потому

столь важно, чтобы она неукоснитель-

но соблюдалась в повседневных де-

лах, идет ли речь о заработной плате

и премиях, распределении квартир

или путевок, о награждениях,— сло-

вом, чтобы все делалось по справед-

ливости, в соответствии с трудовым

вкладом каждого человека в наше

общее дело.

Здесь есть над чем поработать

партийным, профсоюзным, комсо-

мольским организациям, хо-

зяйственным руководителям. Многое

зависит от самих трудовых коллекти-

вов. У них сейчас — большие, закреп-

ленные в законодательном порядке

права. Дело за тем, чтобы полнее их

использовать.

За последнее время партия обога-

тилась новым опытом руководства

социалистическим обществом Мы

стали лучше использовать преиму-

щества, возможности нашего строя.

К их числу, безусловно, относятся

организованность и сознательность

масс. Отсюда наше внимание к укреп-

лению порядка, дисциплины.

Вопрос об организованности, о по-

рядке — для нас ключевой, принци-

пиальный. Насчет этого двух мнений

быть не может. Всякая разболтан-

ность, безответственность оборачи-

ваются для общества не только

материальными издержками Они

причиняют серьезный социальный,

нравственный ущерб. Это хорошо

понимаем мы, коммунисты, пони-

мают миллионы советских людей.

И вполне закономерно, что поистине

всенародное одобрение получили

меры, принятые партией в целях

повышения трудовой, производствен-

ной, плановой, государственной дис-

циплины, по укреплению социалисти-

ческой законности.

В этой области удалось уже кое-что

сделать. И все знают, как это благо-

творно подействовало на произ-

водственные дела, на нашу об-

щественную жизнь, да и просто на

настроение людей. Но неверно было

бы полагать, что сделано уже все. Нет,

товарищи, жизнь учит, что тут

расслабляться никак нельзя.

Что касается основных направлений

развития нашей экономики, они четко

определены партией. Интенсифика-

ция, ускоренное внедрение в произ-

водство достижений науки и техники,

осуществление крупных комплексных

программ — все это в конечном счете

должно поднять на качественно новый

уровень производительные силы на-

шего общества.

В серьезной перестройке нуж-

даются система управления экономи-

кой, весь наш хозяйственный меха-

низм. Работа в этом плане только

началась. Она включает в себя широ-

комасштабный экономический экспе-

римент по расширению прав и

повышению ответственности пред-

приятий. Идут поиски новых форм и

методов хозяйствования в сфере ус-

луг. Несомненно, они дадут много

полезного, помогут нам решить стра-

тегически важную проблему — под-

нять эффективность всего народного

хозяйства.

Давайте, однако, спросим себя: а не

получается ли так, что для иных

хозяйственных руководителей ожида-

ние результатов экспериментов слу-

жит прикрытием их -пассивности,

стремления работать по старинке?

Конечно, обновление экономических

структур — дело ответственное.

Здесь не мешает соблюдать и старое

мудрое правило: семь раз отмерь,

один отрежь. Но это вовсе не оп-

равдывает тех., кто вообще не желает

считаться с изменившимися услови-

ями, с новыми требованиями жизни.

Проявлять на всех уровнях больше

самостоятельности, смело вести поис-

ки, идти, если надо, на оправданный

риск во имя повышения эффективнос-

ти экономики, роста благосостояния

народа — вот чего мы ждем от наших

хозяйственных кадров.

Вы знаете, что в минувшем году

ЦК КПСС и правительство разработа-

ли и приняли ряд постановлений по

принципиальным вопросам развития

экономики Эти решения дали в руки

партийных и хозяйственных органов

определенные рычаги повышения

эффективности производства, ускоре-

ния экономического развития страны.

Намеченные меры, а они имеют не

только хозяйственное, но и большое

политическое значение, будут претво-

рены в жизнь лишь в том случае, если

их выполнение станет главным содер-

жанием повседневной работы каждой

партийной организации, каждого ра-

ботника.

Решая задачи сегодняшнего дня,

мы создаем предпосылки для дости-

жения гораздо более высоких рубе-

жей в будущем. Может быть, о нашем

завтрашнем дне, о двенадцатой пяти-

летке, еще рано говорить в деталях,

но главные проблемы, главные на-

правления предстоящей работы

видны уже сейчас.

Новая пятилетка прежде всего до-

лжна стать началом глубоких ка-

чественных изменений в произ-

водстве, пятилеткой решающего

перелома в деле интенсификации

всех отраслей нашего народного хо-

зяйства. Современная материально-

техническая база и система управле-

ния должны обрести новые, более

высокие качества.

Не менее важно сейчас обеспечи-

вать все более тесную взаимосвязь

экономического, социального и ду-

ховного прогресса советского об-

щества. Невозможно поднимать эко-

номику на качественно новый уро-

вень, не создавая необходимые для

этого социальные и идеологические

предпосылки. Равным образом невоз-

можно решать назревшие проблемы

развития социалистического созна-

ния, не опираясь на прочный фунда-

мент экономической и социальной

политики.

Строить новый мир — это значит

неустанно заботиться о формирова-

нии человека нового мира, о его

идейно-нравственном росте. Именно

под этим углом зрения, как известно,

рассмотрел вопросы идеологичес-

кой, массово-политической работы

июньский Пленум ЦК. В соответствии

с его установками партия будет доби-

ваться, чтобы эта работа полностью

отвечала характеру больших и

сложных задач совершенствования

развитого социализма.

Осмыслить эти задачи в их

комплексе, наметить четкую долго-

срочную стратегию их решения, пока-

зать связь наших текущих дел с ком-

мунистической перспективой — вот

что должна нам дать новая редакция

партийной программы. Ее подготовке

Центральный Комитет придает огром-

ное значение.

Товарищи! Разрабатывая планы

дальнейшего развития нашей страны,

мы не можем не учитывать положе-

ния, складывающегося в мире. А оно

сейчас, как вы знаете, сложное и на-

пряженное. Тем большее значение

приобретает в этих условиях верный

3

курс партии и Советского государства

в области внешней политики.

Борьба за дело прочного мира,

свободы и независимости народов

всегда была в центре внимания Юрия

Владимировича Андропова. Под его

руководством Политбюро ЦК и

высшие органы нашей государствен-

ной власти формировали активную

внешнюю политику, отвечающую

этим благородным принципам. Поли-

тику, направленную на избавление

человечества от угрозы мировой

ядерной войны. Эта ленинская поли-

тика мира, основные черты которой

на современном историческом этапе

определены решениями последних

съездов КПСС, отвечав! коренным

интересам советского народа, да, в

сущности, и других народов мира.

И мы решительно заявляем: от этой

политики мы не отступим ни на шаг.

Совершенно ясно, товарищи, что

успех дела сохранения и укрепления

мира в значительной мере зависит от

того, насколько велико будет влияние

на мировой арене социалистических

стран, насколько активны, целе-

устремленны и согласованны будут их

действия. Наши страны кровно заинте-

ресованы в мире. Во имя этой цели мы

будем стремиться к расширению со-

трудничества со всеми странами со-

циализма. Всемерно развивая и углуб-

ляя сплоченность и сотрудничество со

странами социалистического содру-

жества — во всех сферах, включая,

конечно, и такую важную сферу, как

экономическая,— мы тем самым вно-

сим большой вклад в дело мира,

прогресса и безопасности народов.

Обращаясь к братским странам, мы

говорим: в лице Советского Союза вы

и впредь будете иметь надежного

друга и верного союзника.

Одной из основ внешней политики

нашей партии и Советского госу-

дарства была и будет солидарность

С народами, сбросившими ярмо коло-

ниальной зависимости и вступившими

на путь самостоятельного развития.

И особенно, конечно, с народами,

которым приходится отражать атаки

агрессивных сил империализма, соз-

дающего то в одном, то в другом

районе мира опаснейшие очаги крова-

вого насилия и военных пожаров. Быть

на стороне правого дела народов,

выступать за устранение таких оча-

гов — это сегодня тоже необходимое

и важное направление борьбы за

прочный мир на земле. Принципиаль-

ная позиция нашей партии в этих

вопросах ясна, чиста и благородна,

и ее мы будем придерживаться неук-

лонно.

Теперь об отношениях с капиталис-

тическими странами. Великий Ленин

завещал нам принцип мирного сосу-

ществования государств с различным

общественным строем. Мы этому

принципу неизменно верны. Сейчас,

в век ядерного оружия и сверхточных

ракет, он необходим народам, как

никогда ранее. К сожалению, неко-

торые руководители капиталистичес-

ких стран, судя по всему, не от-

дают себе в этом ясного отчета. Или

не хотят отдавать.

Мы хорошо видим угрозу, которую

создают сегодня для человечества

безрассудные, авантюристические

действия агрессивных сил импери-

ализма,— и говорим об этом в полный

голос, обращая на эту опасность

внимание народов всей земли. Нам не

требуется военное превосходство, мы

не намерены диктовать другим свою

волю, но сломать достигнутое воен-

ное равновесие мы не позволим.

И пусть ни у кого не остается ни

малейших сомнений: мы и впредь

будем заботиться о том, чтобы кре-

пить обороноспособность нашей

страны, чтобы у нас было достаточно

средств, с помощью которых можно

охладить горячие головы во-

инствующих авантюристов. Это, това-

рищи, очень существенная пред-

посылка сохранения мира.

Советский Союз как великая со-

циалистическая держава полностью

сознает свою ответственность перед

народами за сохранение и укрепле-

ние мира. Мы открыты для мирного

взаимовыгодного сотрудничества с

государствами всех континентов. Мы

за мирное решение всех спорных

международных проблем путем серь-

езных, равноправных, конструктивных

переговоров. СССР будет в полной

мере взаимодействовать со всеми

государствами, которые готовы прак-

тическими делами помогать уменьше-

нию международной напряженности,

создавать в мире атмосферу доверия.

Иными словами, с теми, кто действи-

тельно будет вести дело не к

подготовке войны, а к укреплению

устоев мира. И мы считаем, что в этих

же целях должны быть в полной мере

использованы все имеющиеся рычаги,

включая, конечно, и такой, как Орга-

низация Объединенных Наций, кото-

рая и создана была для сохранения

и укрепления мира.

Товарищи, нас, советских комму-

нистов, искренне радует, что в борьбе

за мирное будущее и прогресс чело-

вечества мы идем рука об руку

с миллионами братьев по классу,

с многочисленными отрядами миро-

вого коммунистического и рабочего

движения. Неизменно верные при-

нципу пролетарского интернациона-

лизма, мы с горячей симпатией

и глубоким .уважением относимся

к борьбе наших зарубежных товари-

щей за интересы и права трудящихся

и видим свой долг в том, чтобы

всемерно крепить связывающие нас

узы.

Вот что хотелось бы сказать сегодня

о линии нашей партии в междуна-

родных делах. И мы уверены, что ее

всей душой горячо поддерживает

советский народ.

Товарищи!

Все свои достижения советские

люди неразрывно связывают с де-

ятельностью партии. Беззаветно

преданная массам, партия пользуется

полным доверием масс.

Только что в партийных организа-

циях завершилась отчетно-выборная

кампания. Она вновь показала высо-

кий уровень сознательности и актив-

ности коммунистов. На руководящие

посты избраны авторитетные,

опытные, знающие люди.

В работе Пленума участвуют

первые секретари крайкомов и обко-

мов партии. К вам, товарищи, хоте-

лось бы обратиться особо.

Центральный Комитет хорошо знает,

как широк круг ваших обязанностей,

ваших забот. Знает, как много от вас

зависит в решении и наших текущих,

ближайших и стратегических задач.

Политбюро ЦК уверено, что вы сде-

лаете все необходимое для обеспече-

ния устойчивых темпов роста

промышленного производства, ус-

пешного выполнения Продо-

вольственной программы, развития

трудовой активности масс, для реали-

зации мер, направленных на подъем

народного благосостояния. И тем

самым — для повышения аван-

гардной роли партии.

Любой выборный пост в нашей

партии — пост ответственный. Избра-

ние в партийный комитет надо

рассматривать как своего рода кредит

доверия, выданный членами партии

своим товарищам. И это доверие

должно быть оправдано самоотвер-

женным трудом. Таков наказ участни-

ков прошедших собраний и конфе-

ренций. Сейчас, на пороге выборов

в Верховный Совет СССР, этот требо-

вательный наказ партия передает

и тем коммунистам, которые выдви-

нуты кандидатами в депутаты, войдут

в высший орган государственной влас-

ти.

Неисчерпаемая сила советских ком-

мунистов — в сплоченности их рядов.

В полной мере эта сила раскрывается,

когда, говоря словами Ленина, «мы

все, члены партии, действуем как

один человек»1. Именно так дружно,

сплоченно действует ленинский

Центральный Комитет КПСС, его ру-

ководящее ядро — Политбюро ЦК

Это позволяет принимать выве-

ренные, всесторонне взвешенные ре-

шения, ведущие к упрочению союза

рабочего класса, крестьянства, интел-

лигенции, братской дружбы народов

Союза ССР.

Подлинно партийная, деловая и

творческая атмосфера, в создание

которой так много сил вложил Юрий

Владимирович Андропов, была и бу-

дет обязательным условием работы

Центрального Комитета партии.

Это — залог дальнейшего роста авто-

ритета КПСС, успешного решения

стоящих перед нами больших и

сложных задач коммунистического

созидания.

'Ленин В. И. Поли. собр. соч., г. 14, с. 128.

4

Речь члена Политбюро ЦК КПСС,

Председателя Совета Министров СССР

товарища Н. А. ТИХОНОВА

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия, наш народ,

мировое коммунистическое и рабочее

движение понесли тяжелую утрату. Обор-

валась жизнь Юрия Владимировича Ан-

дропова — выдающегося деятеля нашей

партии и Советского государства, пла-

менного патриота социалистической Роди-

ны, неутомимого борца за мир и комму-

низм.

Короткий соок, год с небольшим, воз-

главлял Юрий Владимирович Центральный

Комитет. Но как много за это время

сделано. Следуя курсом XXVI съезда,

творчески обогащая его, партия под руко-

водством ЦК КПСС добилась уверенного

продвижения страны на всех направлениях

экономического и социального прогресса.

Многогранной была деятельность Юрия

Владимировича, и на ответственных постах,

которые доверяла ему партия, он отдавал

все свои силы и знания служению интере-

сам народа.

У каждого из нас свежи в памяти

глубокие выступления Юрия Владимиро-

вича на ноябрьском (1982 г.) и последую-

щих Пленумах ЦК, в которых дана четкая

программа реализации преимуществ соци-

ализма, решения актуальных проблем

коммунистического строительства.

Он умело и энергично направлял дея-

тельность Центрального Комитета, По-

литбюро по мобилизации коммунистов,

всех трудящихся на ускоренное развитие

экономики, совершенствование управле-

ния народным хозяйством, укрепление

организованности и дисциплины.

Опираясь на коллективный опыт, чутко

улавливая потребности общественного

развития, Юрий Владимирович внес боль-

шой личный вклад в работу партии по

усилению могущества Советского государ-

ства, повышению благосостояния совет-

ских людей.

Он настойчиво боролся за последова-

тельную реализацию миролюбивого внеш-

неполитического курса партии, курса на

устранение угрозы термоядерной войны,

на решительный отпор агрессивным прои-

скам империализма.

Мы все глубоко переживаем большое

горе, которое постигло нашу партию, весь

советский народ, но долг коммунистов-

ленинцев состоит в том, чтобы еще теснее

сплотить свои ряды, крепить единство

партии и народа.

Политбюро ЦК выражает твердую убеж-

денность в том, что Пленум Центрального

Комитета продемонстрирует перед всей

страной, перед всем миром непреклонную

волю партии твердо и последовательно

идти и дальше верным ленинским курсом.

Настойчиво и целеустремленно будет

проводиться линия, выработанная истори-

ческим XXVI съездом КПСС и последую-

щими Пленумами ЦК, на интенсификацию

производства, повышение эффективности

экономики, ускорение научно-техническо-

го прогресса, реализацию Продоволь-

ственной программы, на все более полное

удовлетворение материальных и духовных

потребностей советских людей.

Партия и впредь будет крепить неруши-

мый союз рабочего класса, колхозного

крестьянства и интеллигенции, братскую

дружбу народов нашей Родины.

КПСС и Советское государство всегда

будут верны идеалам мира, дружбы и со-

трудничества между народами всех стран,

идеалам социального прогресса.

Дорогие товарищи!

Политбюро обсудило вопрос о Гене-

ральном секретаре ЦК КПСС и едино-

душно поручило мне предложить Пленуму

избрать Генеральным секретарем Цен-

трального Комитета нашей партии товари-

ща Черненкс Константина Устиновича.

Константин Устинович прошел богатую

жизненную школу. Знает он и нелегкий

крестьянский труд, и солдатскую службу,

и будни сельского райкома.

Многие годы он возглавлял ответ-

ственные участки партийной работы в

Красноярской, Пензенской, Молдавской

партийных организациях, в аппарате ЦК

КПСС.

Где бы ни трудился Константин Устино-

вич, он всегда проявлял себя как талантли-

вый организатор масс, пламен-

ный пропагандист марксистско-ленинских

идей, непоколебимый борец за претворе-

ние в жизнь политики нашей великой

партии.

Коммунистам, советским людям Кон-

стантин Устинович хорошо известен как

выдающийся деятель Коммунистической

партии и Советского государства, верный

соратник таких руководителей ленинского

типа, какими были Леонид Ильич Брежнев

и Юрий Владимирович Андропов.

Работая в Политбюро и Секретариате

ЦК, Константин Устинович многое сделал

для развития и утверждения ленинского

стиля партийного и государственного ру-

ководства, для которого характерны глу-

бокое понимание ключевых вопросов

общественного развития, реалистический

подход к оценке достигнутого и нерешен-

ных проблем, высокая требовательность к

кадрам и в то же время доброжелательное

отношение к ним, опора на инициативу

и опыт трудящихся.

Константина Устиновича отличает уме-

ние зажечь людей своей энергией, нова-

торским отношением к любому делу,

сплотить товарищей на дружную коллек-

тивную работу.

Хотелось бы особо подчеркнуть его

постоянную потребность в общении с мас-

сами, его внимание к каждой человеческой

судьбе — будь то талантливый ученый или

знатный металлург, солдатская мать или

молодой писатель.

Константину Устиновичу принадлежит

видная роль в разработке крупных теоре-

тических проблем совершенствования раз-

витого социалистического общества, в со-

здании целостной концепции идеологиче-

ской деятельности КПСС на длительную

перспективу.

Константин Устинович принимает самое

активное участие в формировании страте-

гических направлений нашей миролюби-

вой внешней политики, в деятельности

КПСС по укреплению единства и спло-

ченности международного коммунистиче-

ского и рабочего движения.

Наши военные работники знают, как

много занимается Константин Устинович

вопросами укрепления обороно-

способности страны, оснащения Воору-

женных Сил современной техникой, идей-

ной закалки личного состава армии и

флота.

Политбюро уверено, что Константин

Устинович Черненко на посту Генерально-

го секретаря ЦК КПСС будет достойно

возглавлять боевой штаб нашей партии.

Тесно сплотившись вокруг ленинского

Центрального Комитета и его руководяще-

го ядра, вооруженные ясной и четкой

программой действий, выработанной XXVI

съездом партии, последующими Пленума-

ми ее Центрального Комитета, коммуни-

сты, все советские люди с оптимизмом

смотрят в будущее и полны решимости

своим самоотверженным трудом обеспе-

чить дальнейший расцвет нашей великой

Родины.

Выступление члена Политбюро ЦК КПСС,

секретаря ЦК КПСС товарища М. С. ГОРБАЧЕВА

Товарищи! Мы завершаем наш вне-

очередной Пленум ЦК, собравшийся в

ответственный момент жизни партии и

народа. Пленум прошел в обстановке

единства и сплоченности. На Пленуме с

чувством огромной ответственности перед

партией и народом решены вопросы пре-

емственности руководства.

Пленум показал, что партия пойдет и

дальше ленинским курсом, выработанным

XXVI съездом КПСС, ноябрьским (1982 г.),

июньским и декабрьским (1983 г.) Плену-

мами ЦК. С особой силой это проявилось в

единодушном избрании товарища Чер-

ненко Константина Устиновича на пост

Генерального секретаря ЦК КПСС, в пол-

ной поддержке положений и выводов по

проблемам внутренней политики и внеш-

неполитической деятельности партии и

государства, высказанных в его выступле-

нии на сегодняшнем Пленуме ЦК КПСС.

Позвольте от имени Политбюро выра-

зить уверенность, что члены ЦК. все участ-

ники Пленума, возвратившись на места, в

партийные организации, будут действовать

в духе единства и сплоченности, высокой

требовательности и ответственности, кото-

рые характеризуют настоящий Пленум

Центрального Комитета партии.

Желаем вам всем успехов в работе.

Пленум объявляется закрытым

5

ОБРАЩЕНИЕ

Центрального Комитета КПСС,

Президиума Верховного Совета СССР,

Совета Министров СССР

к Коммунистической партии, к советскому народу

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия Советского Союза, весь

советский народ понесли тяжелую утрату Оборвалась

жизнь выдающегося деятеля ленинской партии и Со-

ветского государства, пламенного патриота социалисти-

ческой Родины, неутомимого борца за мир и коммунизм

Юрия Владимировича Андропова.

Его жизнь — образец беззаветного служения интере-

сам партии и народа, великому делу Ленина. На всех

постах, где по воле партии трудился Юрий Владимирович

Андропов, он отдавал свои силы, знания, огромный

жизненный опыт неуклонному осуществлению политики

партии, борьбе за торжество коммунистических идей.

Качества крупного политического руководителя ярко

проявились во всей многогранной деятельности

Ю. В. Андропова — на комсомольской работе и в органи-

зации партизанского движения в Карелии в годы Великой

Отечественной войны, на ответственнейших участках

партийной и дипломатической деятельности. Много труда

вложил он в укрепление безопасности нашего государства

Со всей силой выдающиеся способности и организа-

торский талант товарища Андропова — руководителя

ленинского типа — раскрылись в его работе на постах

Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Прези-

диума Верховного Совета СССР

Короткий срок довелось Ю. В. Андропову возглавлять

Центральный Комитет КПСС. Но за это время партия,

следуя курсом XXVI съезда, творчески обогащая его,

обеспечила уверенное продвижение страны на всех

направлениях экономического и социального прогресса.

Важными вехами в жизни партии и народа, в укрепле-

нии их нерушимого единства стали ноябрьский (1982 г.(,

июньский и декабрьский (1983 г.) Пленумы ЦК КПСС.

В решениях Пленумов, в выступлениях Ю. В. Андропова

была развита и конкретизирована современная стратегия

партии — стратегия совершенствования зрелого социализ-

ма.

В этот период усилия партии и народа были скон-

центрированы на ускорении развития экономики, на

улучшении управления народным хозяйством, укреплении

партийной, государственной и трудовой дисциплины,

повышении ответственности кадров, на развитии творчес-

кой активности масс.

Принятые партией меры подчинены одной цели —

росту благосостояния советских людей, усилению могу-

щества Советского государства. Во всем этом велики

заслуги Юрия Владимировича Андропова.

Значителен вклад Ю. В. Андропова в развитие

всестороннего сотрудничества стран социалистического

содружества, в укрепление единства и сплоченности

международного коммунистического и рабочего движе-

ния, в поддержку борьбы народов за свободу и независи-

мость.

Под его руководством ЦК КПСС и Советское госу-

дарство последовательно и настойчиво осуществляли на

международной арене ленинский внешнеполитический

курс — курс на устранение угрозы термоядерной войны,

на твердый отпор агрессивным проискам империализма,

на упрочение мира и безопасности народов.

В эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ

еще теснее сплачивают свои ряды вокруг ленинского

Центрального Комитета партии, Политбюро ЦК КПСС.

Трудящиеся Советского Союза видят в Коммунистической

партии своего испытанного, коллективного вождя, полны

решимости беззаветно бороться за претворение в жизнь

ее внутренней и внешней политики, выражающей ко-

ренные интересы народа. Ленинский курс партии непоко-

лебим. Партия вооружена ясной и четкой программой

действий, выработанной XXVI съездом КПСС, после-

дующими Пленумами ее Центрального Комитета.

КПСС будет и впредь настойчиво и целеустремленно

проводить линию на всемерную интенсификацию произ-

водства, ускорение научно-технического прогресса, усиле-

ние организованности и дисциплины, на неуклонный рост

материального и духовного уровня жизни народа. Она

будет крепить нерушимый союз рабочего класса, колхоз-

ного крестьянства и интеллигенции, братскую дружбу

народов СССР, развивать социалистическую демократию,

воспитывать людей в духе советского патриотизма и про-

летарского интернационализма, преданности великим

идеалам коммунизма.

В нынешней сложной, опасно обострившейся междуна-

родной обстановке КПСС, Советское государство счи-

тают своим первейшим долгом последовательно отста-

ивать дело мира, проявлять выдержку и бдительность,

решительно срывать авантюристические замыслы импе-

риализма, укреплять оборонную мощь страны.

Советский народ — убежденный противник решения

спорных международных вопросов силой. Мир без войн —

наш идеал. В борьбе за прочный мир вместе с нами —

братские страны социализма, коммунистические и рабо-

чие партии, борцы за национальное и социальное

освобождение, широкие народные массы, выступающие за

предотвращение термоядерной катастрофы.

Наша партия и государство будут и впредь твердо

и неуклонно проводить в жизнь принципы мирного

сосуществования государств с различным общественным

строем. Мы желаем жить в мире со всеми странами,

активно сотрудничать с теми правительствами и организа-

циями, кто готов честно и конструктивно работать во имя

мира.

Советский народ твердо знает: партия, Центральный

Комитет, его руководящее ядро непоколебимо верны

ленинскому знамени, делу Великого Октября. Партия

свято дорожит доверием народа и считает высшей целью

своей деятельности заботу о благе и счастье советских

людей. Единство партии и народа было, есть и будет

источником нашей силы

В памяти коммунистов, всех советских людей Юрий

Владимирович Андропов навсегда останется как человек,

беспредельно преданный учению Маркса — Энгельса —

Ленина, принципиальный и скромный, близкий к людям

труда, чуткий к их нуждам и заботам, умеющий подчинить

все интересам социалистической Отчизны.

Центральный Комитет Коммунистической партии Со-

ветского Союза, Президиум Верховного Совета СССР,

Совет Министров СССР выражают глубокую уверенность

в том, что коммунисты, все советские люди с новой силой

проявят свою классовую сознательность и организован-

ность, свои высокие коллективистские качества, це-

леустремленным самоотверженным трудом обеспечат

выполнение народнохозяйственных планов и социалисти-

ческих обязательств, дальнейший расцвет нашей великой

Родины.

В ЕДИНОМ КОМПЛЕКСЕ

ВОСПИТАНИЯ

Практика: опыт, проблемы

И. ГОЛОДНЕНКО,

секретарь Дрогобычского

горкома

Компартии Украины,

кандидат философских наук

Как известно, принцип единства

и взаимосвязи идейно-политического

и научно-атеистического воспита-

ния — один из основополагающих в

идеологической работе партии.

Осуществляя его на практике, пар-

тийные организации нашего города

уделяют большое внимание совер-

шенствованию системы партийной

учебы. Причем заботятся не столько

о создании новых семинаров и школ

(их у нас и так немало: только

атеистические знания в городе полу-

чают шесть тысяч человек), сколько

о более эффективном использовании

уже действующих, органическом

включении атеистической проблема-

тики в программы учебных курсов

Наши пропагандисты, например,

рассказывают на занятиях, как в на-

шей стране осуществляется принцип

свободы совести. Они ведут при этом

заинтересованный разговор о гума-

нистической сущности марксистского

атеизма, о политике Коммунистичес-

кой партии и Советского государства

в отношении религии и церкви, о про-

блемах преодоления религиозной

идеологии в условиях развитого со-

циалистического общества, в котором

господствующим стало научно-мате-

риалистическое мировоззрение.

Совет по атеистической пропаганде

при горкоме партии, учитывая совре-

менные условия и специфику нашего

региона, разработал ряд научно-ме-

тодических рекомендаций для сис-

темы партийной учебы. В планы

занятий были включены материалы

о роли религии и церкви в истории

нашего края. Так, в теме «Мировая

социалистическая система» нашли от-

ражение общие закономерности и

специфические особенности решения

религиозных вопросов в различных

социалистических странах, а в теме

«Национально-освободительное дви-

жение» при характеристике раз-

личных форм национально-освободи-

тельных движений говорится и о тех

из них, которые используют рели-

гиозные лозунги; здесь содержится

и критика религиозных «моделей со-

циализма». Тема «Революционное

движение рабочего класса» включает

критику оппортунизма в решении

религиозного вопроса.

Большие возможности для форми-

рования материалистического миро-

воззрения дает изучение истории

КПСС и научного коммунизма. Мно-

гие наши пропагандисты весьма уме-

ло используют эти возможности. Так,

руководитель школы основ марксиз-

ма-ленинизма при парторганизации

управления производственно-техно-

логической комплектации трес-

та «Дрогобычпромстрой» инженер

П. Кравец на занятиях по теме «Созда-

ние марксистско-ленинской партии

в России» обратил внимание слушате-

лей на отношение рабочей партии

к религии, отраженное в программе

РСДРП. А при изучении темы «Пар-

тия — вождь Октября» он рассказал

о первых правительственных декретах

и других государственных актах, ка-

сающихся религии.

Формированию научно-матери-

алистического мировоззрения спо-

собствуют и семинарские занятия.

Так, для подготовки к семинару по

теме «Развитой социализм — законо-

мерная ступень социально-экономи-

ческой зрелости нового строя» пропа-

гандист школы научного коммунизма

экспериментально-механического за-

вода спецоборудования Н. Слободян

посоветовал слушателям проанализи-

ровать материалы социологичес-

ких исследований, побеседовать со

старыми коммунистами, выслушать

мнения рабочих, ознакомиться с соот-

ветствующей экспозицией городского

краеведческого музея, произведени-

ями художественной литературы,

статьями в периодической печати.

В итоге состоялся интересный, целе-

направленный разговор о путях фор-

мирования мировоззрения, о методах

атеистической пропаганды и ее месте

в общей системе коммунистического

воспитания трудящихся.

Важная роль политического и

экономического образования как

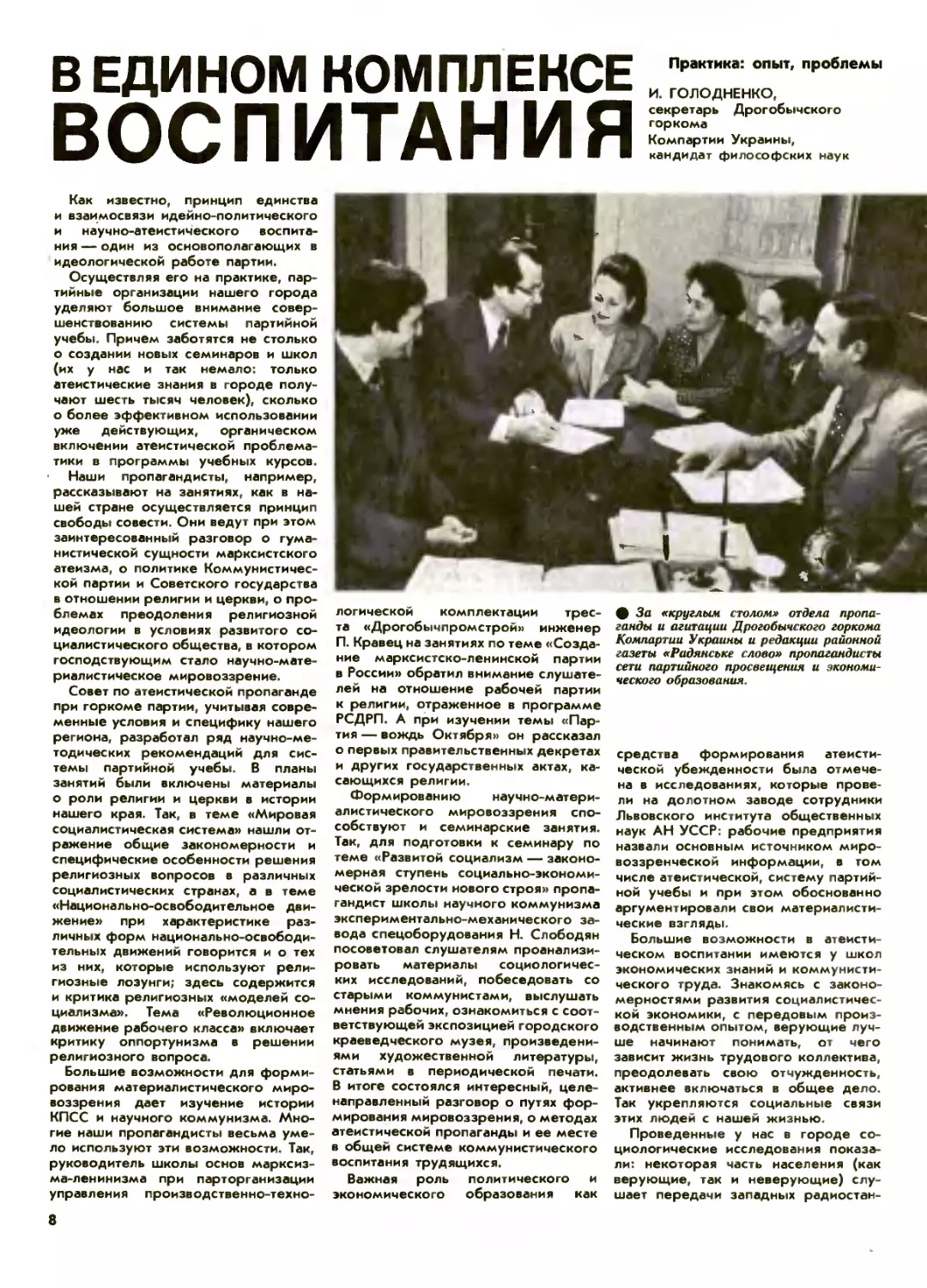

• За «круглым столом» отдела пропа-

ганды и агитации Дрогобычского горкома

Компартии Украины и pt дакции районной

газеты «Радянське < лово» пропагандисты

сети партийного просвещения и экономи-

ческого образования.

средства формирования атеисти-

ческой убежденности была отмече-

на в исследованиях, которые прове-

ли на долотном заводе сотрудники

Львовского института общественных

наук АН УССР: рабочие предприятия

назвали основным источником миро-

воззренческой информации, в том

числе атеистической, систему партий-

ной учебы и при этом обоснованно

аргументировали свои материалисти-

ческие взгляды.

Большие возможности в атеисти-

ческом воспитании имеются у школ

экономических знаний и коммунисти-

ческого труда. Знакомясь с законо-

мерностями развития социалистичес-

кой экономики, с передовым произ-

водственным опытом, верующие луч-

ше начинают понимать, от чего

зависит жизнь трудового коллектива,

преодолевать свою отчужденность,

активнее включаться в общее дело.

Так укрепляются социальные связи

этих людей с нашей жизнью.

Проведенные у нас в городе со-

циологические исследования показа-

ли: некоторая часть населения (как

верующие, так и неверующие) слу-

шает передачи западных радиостан-

8

ций, в том числе и «Радио Ватикана».

Как известно, эти передачи обычно

носят открыто провокационный харак-

тер, рассчитаны на оживление экстре-

мистских и националистических на-

строений. Естественно, в этих усло-

виях необходимо, чтобы наша пропа-

гандистская деятельность имела чет-

кую и определенную политическую

направленность — разоблачала про-

иски антикоммунистов. В частности,

мы обращаем внимание слушателей

на попытки клерикалов использовать

религию для нападок на социализм.

Чтобы привести нашу контрпропа-

ганду в определенную систему, при

горкоме создана специальная комис-

сия, которая координирует эту рабо-

ту. Она готовит оперативную инфор-

мацию для идеологического актива,

изучает запросы различных слоев

населения, помогает совершенство-

вать лекционную пропаганду, де-

ятельность культурно-просвети тель-

ных учреждений и общественных

организаций, нацеливает средства

массовой информации — газеты, ра-

дио — на подготовку более инте-

ресных, содержательных, политичес-

ки острых материалов, направленных

на разоблачение буржуазной идеоло-

гии, разрабатывает соответствующие

методические рекоменадции и т. д.

Пропагандируя советским образ

жизни, партийные комитеты, комсо-

мольские и общественные организа-

ции города, наши средства массовой

информации, кафедры общественных

наук педагогического института по-

стоянно разъясняют также

марксистские принципы свободы со-

вести, рассказывают об их осу-

ществлении в СССР и других странах

социализма и при этом разоблачают

идеологию и политику украинского

буржуазного национализма и клери-

кализма, в частности униатского духо-

венства и религиозного экстремизма.

Работа эта ведется в самых различных

формах. Здесь и оперативное инфор-

мирование населения о важнейших

событиях внутренней и международ-

ной жизни, что позволяет вскрывать

измышления буржуазной пропаганды,

и деятельность лектория «Два мира,

две системы — два образа жизни»,

и тематические вечера и выставки,

клубы интернациональной дружбы,

общественно-политические моло-

дежные клубы имени Ярослава Гала-

на, народные университеты по пропа-

ганде советского образа жизни и

т. д. Так, партком долотного завода

проводит дни Ярослава Галана, в ко-

торых участвуют львовские публи-

цисты. Эти встречи проходят в цехах

предприятия, на них обсуждаются

отрывки из сочинений Я. Галана,

писатели отвечают на вопросы рабо-

чих. Завершаются они тематическим

вечером «Ярослав Галан — борец за

счастье народа».

Есть у нас и День открытого письма.

Эта форма работы позволяет нам

комплексно изучать общественное

мнение, упреждать разного рода

обывательские слухи или оперативно

реагировать на них. Этим же целям

служит и деятельность информацион-

но-пропагандистских групп по иде-

ологическим вопросам, созданных на

предприятиях и в учреждениях горо-

да. Их работа особенно ценна тем, что

помогает активнее привлекать к

выступлениям на политические темы

советских работников и хо-

зяйственных руководителей.

Все такие массовые мероприятия

осуществляются у нас при тесном

контакте партийных органов и об-

щественных организаций. И вот толь-

ко некоторые цифры: в 1983 году

в Дрогобыче, Трускавце и Стебнике

выступили 42 информационно-пропа-

гандистские группы, состоялось около

35 тематических вечеров, прочитано

свыше 90 лекций. На этих меро-

приятиях присутствовали более вось-

ми тысяч человек.

Наш опыт говорит: на классовый

подход к оценке социальной роли

и функций религии нацеливают и бе-

седы политинформаторов. В своих

выступлениях многие из них

рассказывают своим слушателям: в

советской стране большинство рели-

гиозных организаций давно лояльны

к социалистическому строю и зани-

мают патриотические позиции, что,

однако, не меняет сущности рели-

гиозного миропонимания. И при этом

объясняют, что верующие люди, как

правило, не осознают объективно

отрицательной роли религии в жизни

человека и общества, ее сдержи-

вающего влияния на формирование

активной жизненной позиции.

Интерес к общественно-политичес-

кой жизни страны, особенно у уча-

щейся молодежи, мы стремимся

• Учительница дрогобычской средней

школы № 2 М. И. Ярошевич с активистами

атеистического клуба

ф Члены общественно-политического клу-

ба имени Ярослава Галана Дрогобычского

нефтяного техникума готовятся к выступле-

нию.

Фото Я Г ай г е ля.

развить и при помощи политических

бесед, обсуждений газетных и жур-

нальных статей. Примером может

служить обсуждение статьи Н Медве-

девой «Рождение великого Союза»,

состоявшееся в трускавецком

детском санатории «50 лет Октября».

Политинформаторы использовали ма-

териалы XXVI съезда КПСС, статьи из

журналов «Коммунист» и «Проблемы

мира и социализма», запись одного из

9

выступлений Л. Б. Красина, книгу

«Рассказы о партии», диафильм «Мир

на земле». Выступавшие ярко говори-

ли о коммунистах ленинской гвардии,

о выдающихся политических деятелях

первых лет Советской власти, которые

с большим достоинством отстаивали

чистоту марксизма и интересы нашей

страны на международной арене.

Политическую сознательность фор-

мируют также встречи и беседы «За

круглым столом», вечера дружбы,

традиционная «Дрогобычская лекци-

онная среда». Очень эффективны

и встречи с людьми интересной

судьбы, ветеранами партии, труда,

войны. Взять, к примеру, лекции

ветерана партии Г. Мисюркеева. Он

родом из Сибири, из тех мест, через

которые проходит теперь Байкало-

Амурская магистраль, участник Вели-

кой Отечественной войны, прошел

боевой путь от Волги до Берлина,

награжден многими орденами и ме-

далями. Каждое выступление такого

человека привлекает много слушате-

лей, особенно из числа молодежи.

Выступления депутата Верховного

Совета СССР скрепериста Стебни-

ковского калийного завода Тимофея

Сидорика, делегата XXVI съезда Ком-

партии Украины электросварщика

экспериментально-механического за-

вода спецоборудования Мирослава

Кончилы, депутата Верховного Совета

УССР, делегата XXVI съезда КПСС

паяльщицы завода автомобильных

кранов Любови Афанасьевой помо-

гают нам в воспитании молодежи.

Не забываем мы в этой работе

и о возможностях известного нашего

курорта — Трускавца. Ведь здесь час-

то отдыхают представители всех рес-

публик — знатные люди страны. Мы

приглашаем их на тематические вече-

ра, в студенческие клубы, на теорети-

ческие конференции, диспуты, встре-

чи. Например, на заседание студен-

ческого атеистического клуба «Про-

метей» были приглашены участник

штурма Зимнего, делегат III, V, VI

и VII съездов комсомола А. Панов,

организатор партизанского движения

на территории многих областей Ук-

раины А. Федоров, связная штаба

«Молодая гвардия» О. Иванцова, ле-

гендарный разведчик Е. Березняк.

Такие встречи помогают людям луч-

ше осознать истинный смысл

собственной жизни, свою роль и мес-

то в борьбе за осуществление гран-

диозных планов коммунистического

строительства. Все это, естественно,

создает хорошую основу и для фор-

мирования материалистического ми-

ровоззрения.

В свою очередь мировоззренчес-

кое воспитание активно влияет на

формирование политического созна-

ния. Ведь атеистические взгляды —

это научная оценка социальной сущ-

ности религии и понимание полити-

ческой направленности деятельности

религиозных институтов и социально-

политических доктрин различных кле-

рикальных партий и организаций,

политического смысла использования

ими религиозных лозунгов и т. д.

Особое внимание мы уделяли и

уделяем интернациональному воспи-

танию, ведем его в тесной связи

с воспитанием советского патриотиз-

ма, с формированием научного миро-

воззрения, ищем наиболее

действенные формы такого единства.

Большой воспитательный эффект

имеют, например, вечера и собрания,

на которых раскрывается антинарод-

ная сущность украинского буржуазно-

го национализма. На них приходят

родственники жертв бандеровских

банд, очевидцы их злодеяний. По-

добные встречи оставляют неизглади-

мое впечатление у всех участников.

С болью и возмущением говорили,

например, о предательской деятель-

ности украинских буржуазных на-

ционалистов, прислужников фа-

шистских палачей участники темати-

ческого вечера «Не забудем, не

простим», состоявшегося в селе Боле-

ховцы. На примерах из истории села

раскрывались преступления национа-

листов в минувшую войну и в первые

послевоенные годы, назывались име-

на бандитов, зверствовавших здесь.

На вечере выступили родственники

замученных людей — учительница

местной школы Ю. Ямельницкая,

школьница, внучка погибшей Марии

Гедеон Вера Добош и другие.

Практика свидетельствует: воспита-

тельный эффект подобных вечеров

огромен, особенно если на них высту-

пают те, кто в свое время обманом

или шантажом был втянут в антина-

родную деятельность и стал пособни-

ком униатов и оуновцев. Говорится

и о сегодняшнем дне прикарпатского

края, о животворной силе дружбы

советских народов, о наших достиже-

ниях в области культуры, образова-

ния, экономики.

Взяв за основу комплексный подход

к коммунистическому воспитанию,

мы стремимся органически соединять

работу по преодолению пережитков

прошлого со всей деятельностью по

воспитанию идейной убежденности

трудящихся, вести атеистическую ра-

боту в соответствии с практическими

задачами, поставленными июньским

(1983 г.) Пленумом ЦК КПСС, чтобы

формирование марксистско-ленин-

ского мировоззрения сегодня, как

никогда, тесно увязывалось с убеди-

тельной, умелой пропагандой наших

исторических достижений, преиму-

ществ нового строя, чтобы на службу

воспитательным целям активнее ста-

вить притягательную силу коммунис-

тических идеалов.

В лекционной и пропагандистской

работе нашей городской партийной

организации вопросы внешнеполити-

ческой деятельности партии, ее

борьбы за мир увязываются с разъяс-

нением миротворческой деятельнос-

ти религиозных организаций. Наши

лекторы рассказывают трудящимся,

что такая деятельность церкви, безус-

ловно, оказывает положительное вли-

яние на воспитание патриотических

чувств верующих. Однако не следует

забывать, что, трактуя с идеалистичес-

ких позиций явления современной

общественной жизни, религиозная

идеология в принципе отрицательно

влияет на формирование социально-

политической сознательности ве-

рующих, сдерживает их активность

и инициативу. При этом наша пропа-

ганда научного, марксистско-ле-

нинского понимания сущности и ис-

точников войн, их классовой природы,

условий и возможностей установле-

ния прочного мира между народами

не только укрепляет политическую

сознательность, но одновременно

разрушает представления верующих

о зависимости войны и мира от воли

«всевышнего».

Разносторонняя и систематическая

пропаганда среди трудящихся, осо-

бенно той части, которая находится

под влиянием религии, научного по-

нимания внешнеполитической де-

ятельности нашей партии, междуна-

родных отношений, движущих сил

социального прогресса и мира фор-

мирует социальный оптимизм, идей-

ную убежденность, укрепляя на этой

основе научное миропонимание.

Вот один из примеров. На Стебни-

ковском калийном заводе более

10 лет работает А., который активно

посещал молитвенный дом еван-

гельских христиан-баптистов. В цехе

с товарищами он разговаривал, как

правило, только на производственные

темы, в обсуждении вопросов жизни

коллектива участия не принимал, от

общественной работы отстранялся,

рабочих собраний не посещал. Три

года назад его рекомендовали в шко-

лу коммунистического труда. Понача-

лу он был пассивным слушателем, но

постепенно стал интересоваться заня-

тиями, особенно когда обсуждались

вопросы технологии, производства,

передового опыта. Руководитель

школы дал ему вместе с двумя

другими слушателями практическое

задание — обобщить опыт работы

лучшей хозрасчетной бригады завода.

С этим поручением они успешно

справились, как и с другими, после-

дующими. Теперь А. 'регулярно посе-

щает занятия, охотно выполняет прак-

тические задания, принимает актив-

ное участие в обсуждении вопросов

жизни коллектива, выступает с крити-

ческими замечаниями в адрес тех, кто

недобросовестно трудится. Заметно

изменилось его отношение и к выпол-

нению общественных поручений.

Вместе с другими слушателями

школы А. посещает краеведческие

музеи, выставки, концерты. Но изред-

ка он еще бывает в молитвенном

доме. На вопрос пропагандиста, за-

чем он это делает, А. ответил: «Не

10

хочу обижать старых родителей и

близких друзей из религиозной об-

щины».

Дальнейшее развитие процесса

преодоления религиозных предрас-

судков и утверждения атеизма тре-

бует, с одной стороны, совершенство-

вания содержания, средств, форм

и методов собственно атеистической

работы, с другой — укрепления

единства и взаимосвязи всех сторон

коммунистического воспитания. Вот

та идеологическая объективная осно-

ва, которая дает возможность эффек-

тивно решать задачи атеистического

воспитания.

г. Дрогобыч

Львовской области

ЛЕКЦИИ ЧИТАЮТ СТУДЕНТЫ

Когда в Тамбовском филиале Мос-

ковского государственного института куль-

туры создавали клуб атеистов, кое-кто

сомневался: а нужен ли он студентам?

Однако у инициатора и руководителя

клуба В. С. Семиной подобный вопрос не

возникал. С самого начала ей было ясно,

что если вуз дает студентам академичес-

кие знания, то задача клуба иная —

научить применять эти знания в работе

с людьми.

Учить оказалось непросто. Сколько сил,

времени потребовалось Валентине Степа-

новне, чтобы ознакомить студентов с мето

дикой пропаганды Приглашала их на

лекции тамбовских атеистов П. И. Бокаре-

ва, С. А. Бохоровой, проводила спе-

циальные занятия о том, как готовить

лекции. Но только когда студенты сами

начали выступать, у них появился на-

стоящий интерес к этим вопросам

Ныне на счету членов клуба 150 лекций,

более 40 бесед по различным пробле-

мам — «Религия и современная идеологи-

ческая борьба», «Искусство и религия».

«Живопись и религия», «Осуществление

свободы совести в СССР» и другие.

С выдумкой готовят члены клуба атеис-

тические вечера В одном из них они

пригласили участвовать лектора общества

«Знание» Н. Н. Астафьева, старшего пре-

подавателя института И. М. Розову, биб-

лиографа В. Ю. Дрейн. Завершился этот

вечер литературно-художественной стра-

ницей, для которой студенты режис-

серско-театрального отделения института

Е. Кравцов, Н. Лизнева, А. Лобоцкий,

В. Шахов инсценировали отрывки из произ-

ведений Л. Н. Толстого «Отец Сергий»

и В. М. Шукшина «До третьих петухов».

В программу работы клуба входят

и самостоятельные исследования. Так, сту-

денты написали и обсудили уже 400 рефе-

ратов и докладов. Проведены две конфе-

ренции: «Искусство, религия, человек» и

«Религия в век научно-технической ре-

волюции».

Практика показывает, что клуб атеистов

дает возможность хорошо готовить орга-

низаторов атеистической работы для сис-

темы культурно-просветительных учреж-

дений. Об эффективности его работы

говорит и тот факт, что в институт посту-

пают многочисленные просьбы выступить

на предприятиях, в учебных заведениях,

г. Тамбов

И. ЛАЗАРЕНКО

г онкретно-социологические исследования, про-

веденные в последние годы в районах тради-

9k ционного распространения ислама, показали, что

женщины по-прежнему составляют значительное

большинство верующих. Тут мусульманская ре-

лигия не исключение — среди последователей

католицизма, православия, протестантских направлений

христианства женщин также больше, чем мужчин. Однако

в восточных районах женская религиозность кроме общих

имеет еще и специфические черты, которые связаны

с особенностями самого ислама и с историей народов,

традиционно его исповедовавших. Без учета этой специфи-

ки невозможно правильно организовать атеистическое

воспитание.

Ислам называют бытовой религией. Это справедливо

в том смысле, что он глубоко проник в сферу быта,

регламентировал до мелочей семейный уклад, а значит,

и всю жизнь мусульманки, строго ограниченную рамками

семьи и быта. Из века в век женщина была хранительницей

бытовых, семейных традиций, а все они тесно переплелись

с исламскими установлениями- Именно поэтому и сегодня

еще многие женщины, особенно в сельской местности,

считают, что исламские предписания и обычаи — это

национальные традиции, завещанные им от старших

поколений, и выполняют их с усердием, даже не вдаваясь

в их религиозный смысл. В некоторых селах еще и сегодня

мусульманское общественное мнение настолько влиятель-

но, что достоинства женщины определяются тем, как она

соблюдает предписания и обряды ислама. Нередко

образованные женщины, не считая себя верующими,

соблюдают религиозные обычаи и признаются, что

делают это из опасения, как бы в противном случае их не

обвинили в пренебрежении к национальным традициям

или в том, что они плохие хозяйки.

Сохраняясь в быту, обычаи, освященные исламом,

проникают в сознание детей, закрепляются в нем.

Семья — главный источник воспроизводства религии в по-

следующих поколениях, иначе говоря, дальнейшее су-

ществование ее тесно связано именно с женской религиоз-

ностью.

По традиции, у восточных народов воспитанием детей

дошкольного возраста занимается в основном мать. Она

прививает им качества, необходимые в жизни и испокон

веков ценившиеся в каждом народе,— трудолюбие,

честность, преданность Родине, уважение к старшим. Но,

следуя бытовым традициям, зачастую переплетенным

с исламскими установлениями, мать прививает им и рели-

гиозные взгляды. Верующая женщина, за редким

исключением, иначе и не мыслит воспитание детей. Если

в семье есть еще и другие верующие — отец, дедушка,

бабушка, то среди нового поколения этой семьи почти

наверняка будут религиозные люди.

Особенно надежно консервируется религиозный быто-

вой уклад в тех семьях, где жизнь женщины ограничена

домом, бытом, где она не связана с общественным

производством. Именно домохозяйки чаще всего остаются

вне влияния нашей воспитательной работы. Их духовный

мир и социальные интересы замкнуты в узких рамках быта,

в их сознании преобладающее место занимают рели-

гиозные принципы. Приходится констатировать, например,

что в сельской местности еще немало женщин не

включены в производственную и общественную деятель-

ность.

Общеизвестно, что ислам отличается своей антифеми-

нистической направленностью. В условиях эксплуата-

торского общества он оправдывал и освящал домашнее

рабство женщины, ее бесправие в общественной жизни.

Это продолжалось столетиями, и чувство зависимости

и покорности, необходимость затворничества закрепилось

в сознании многих поколений женщин-мусульманок как

безусловное. По тем же причинам непременной чертой

мужчин-мусульман стало чувство собственника по отноше-

нию к своей жене. В быту отдельных семей, особенно

в сельской местности, и сейчас сохраняются феодально-

11

ъ

патриархальные пережитки в отношении к женщине. Во

многих семьях и сейчас девочку с раннего детства

воспитывают в духе покорности мужчине: мать восприняла

эту чёрту от своей матери и передала ее дочери.

Складывавшуюся веками психологию нельзя быстро

и кардинально изменить.

Ревнители патриархальных традиций строго следят,

чтобы поведение и образ жизни их жен, сестер и дочерей

соответствовал предписаниям шариата и адатов: не

позволяют посещать общественные места, не пускают

учиться в институты, возражают против их участия

в производстве и т. п. По словам В. И. Ленина, старое право

господства мужа продолжает жить в скрытом виде. Этим,

в частности, и объясняется тот факт, что в бывших

мусульманских районах страны процент малограмотных

женщин или имеющих лишь начальное образование

в общем составе населения значительно выше, чем

в других республиках, краях и областях. А духовный мир

малограмотной женщины, естественно, более подвержен

влиянию религии, круг ее интересов узок, представления

о мире ограничены.

В этих традиционных особенностях быта и семейных

отношений в республиках Советского Востока, на Север-

ном Кавказе заключена, на наш взгляд, главная причина

повышенной религиозности женского населения.

Представляется, что женская религиозность тесно

связана и с сохраняющимся еще в нашем обществе

неравенством женщины в быту. Многие женщины мало

участвуют в общественной жизни, не могут полноценно

работать на производстве, завершить образование и

т. п. не только из-за соблюдения традиций. Дело еще

и в том, что не все могут совмещать учебу, работу,

общественные обязанности с бременем бытовых забот.

Следовательно, снижение женской религиозности зависит

и от решения многих экономических и социальных задач,

в числе которых, в частности, не только вовлечение

домохозяек в общественное производство, но и создание

матерям условий для работы и учебы, налаживание нового

быта. Это имеет особое значение для районов традицион-

ного распространения ислама. В Отчетном докладе

ЦК КПСС на XXVI съезде партии справедливо отмечалось,

что в решении проблем, связанных с жизнью и работой

женщин, «следует внимательно учитывать особенности

положения в различных республиках и регионах».

В организации воспитательной, просветительной ра-

боты среди женщин-мусульманок должны учитываться все

условия их жизни, особенности психологии, о которых мы

говорили. Здесь, разумеется, также необходим