Author: Трэвелл Джанет Г. Симонс Дэвид Г.

Tags: заболевания опорно-двигательной системы скелет и мышечная система хирургия медицина ортопедия мануальная терапия

ISBN: 5-225-03830-1

Year: 2005

Text

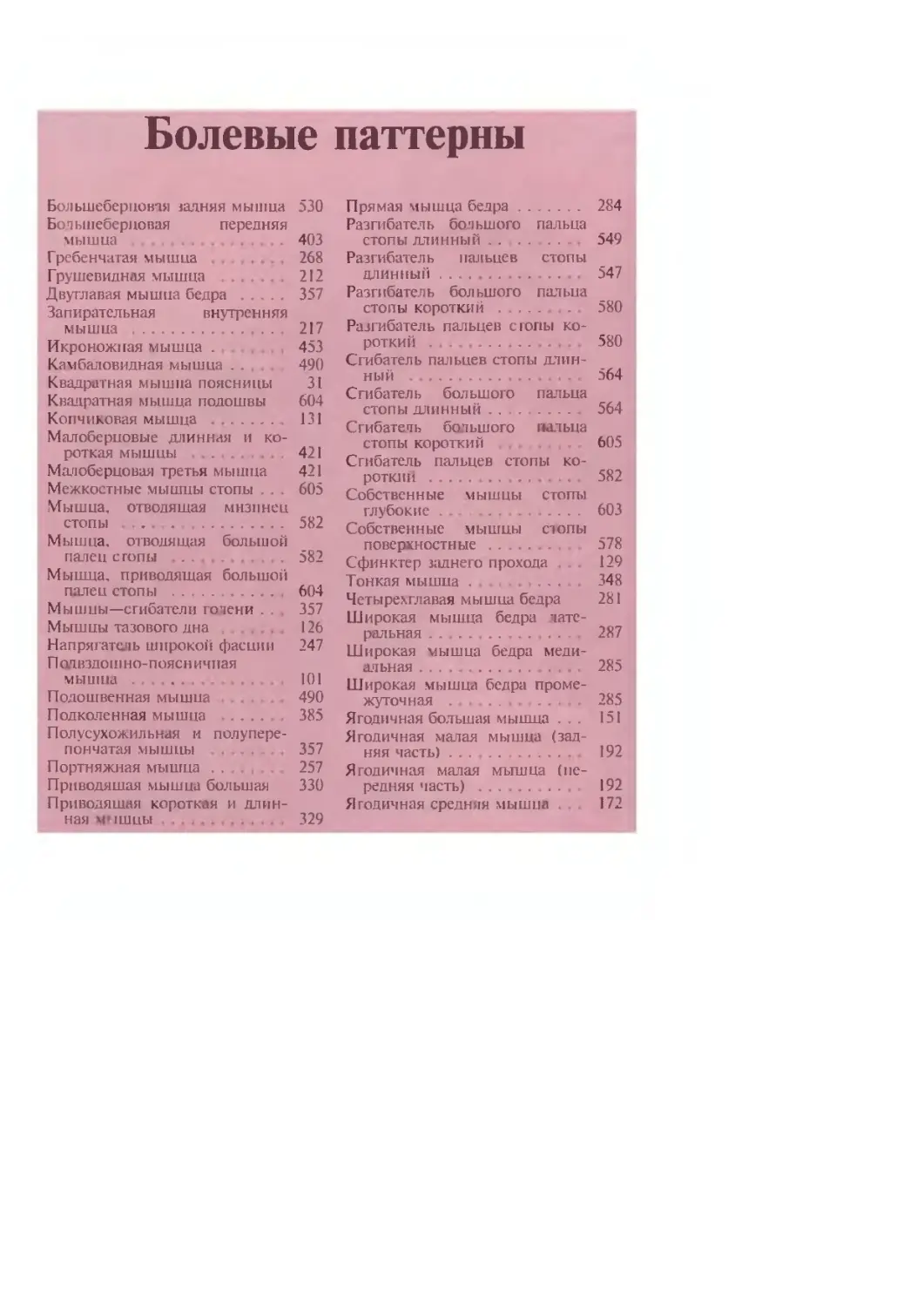

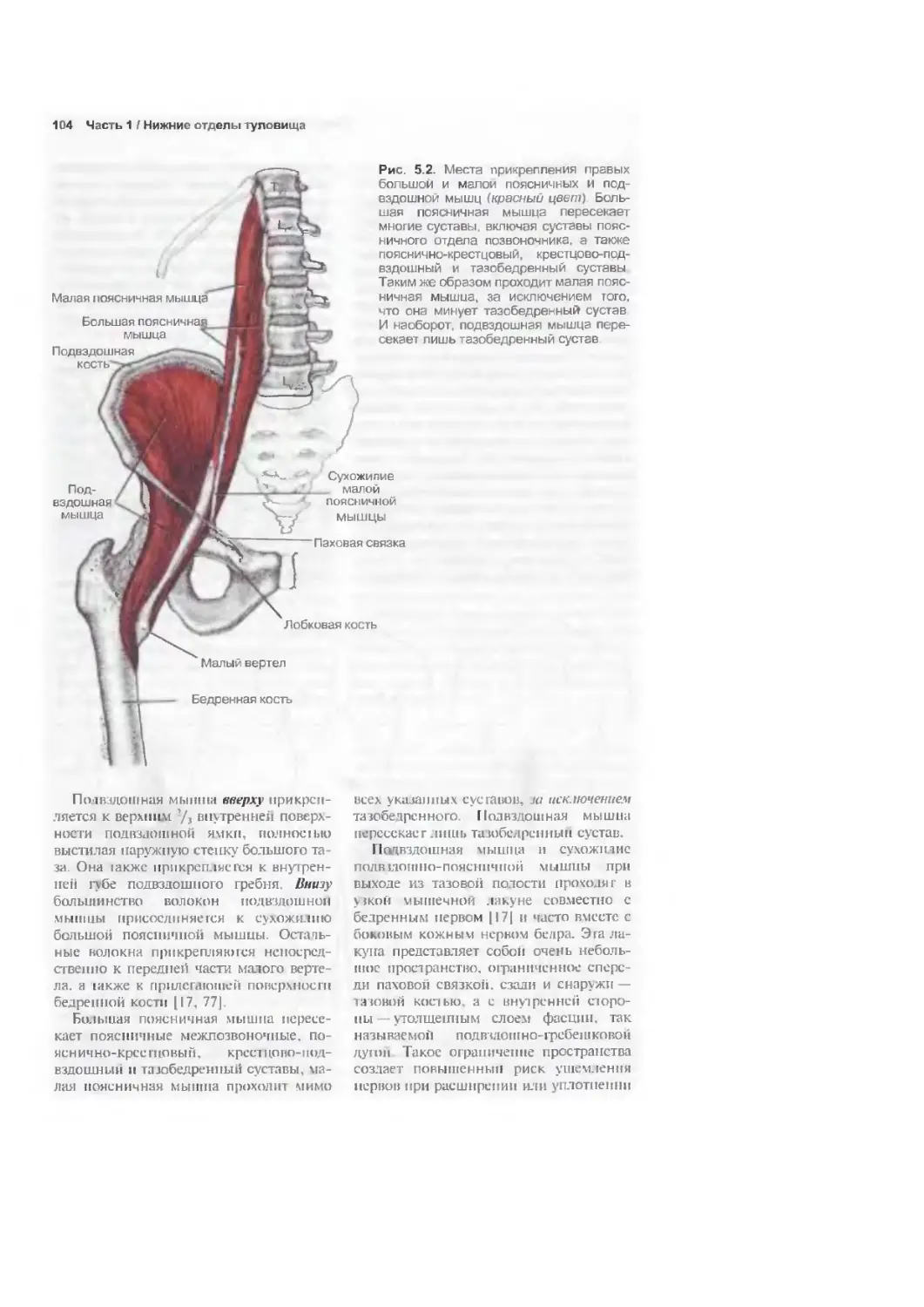

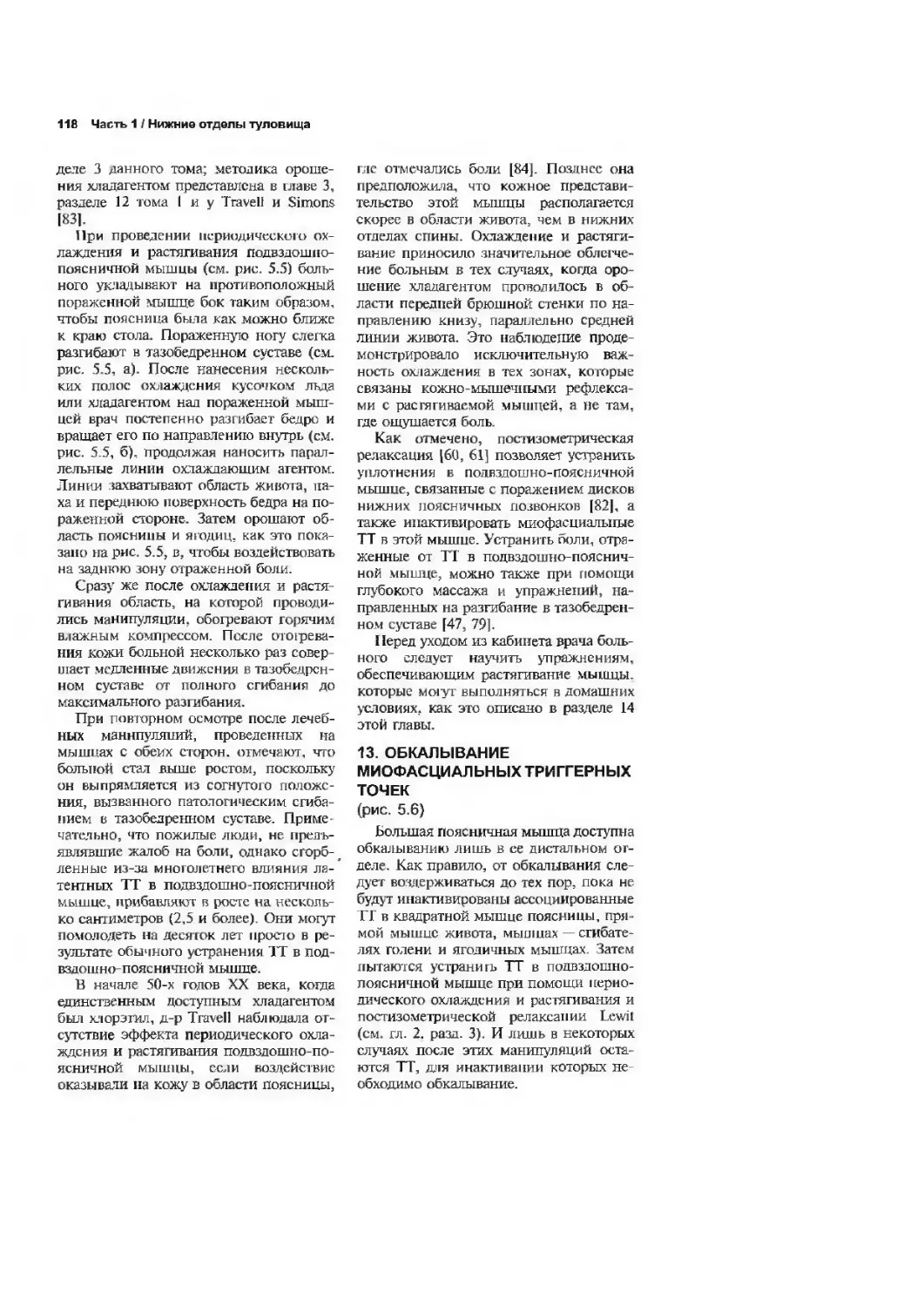

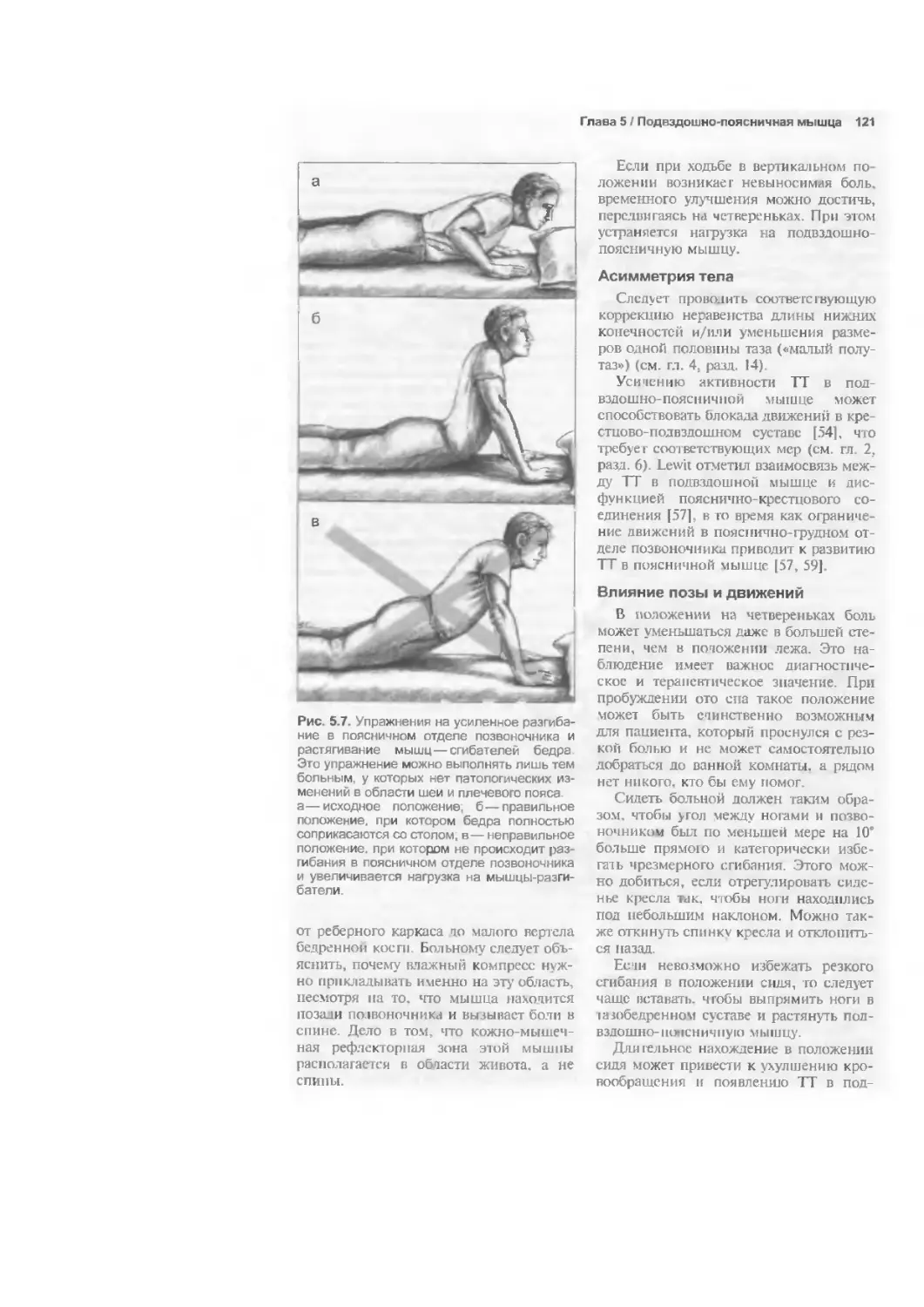

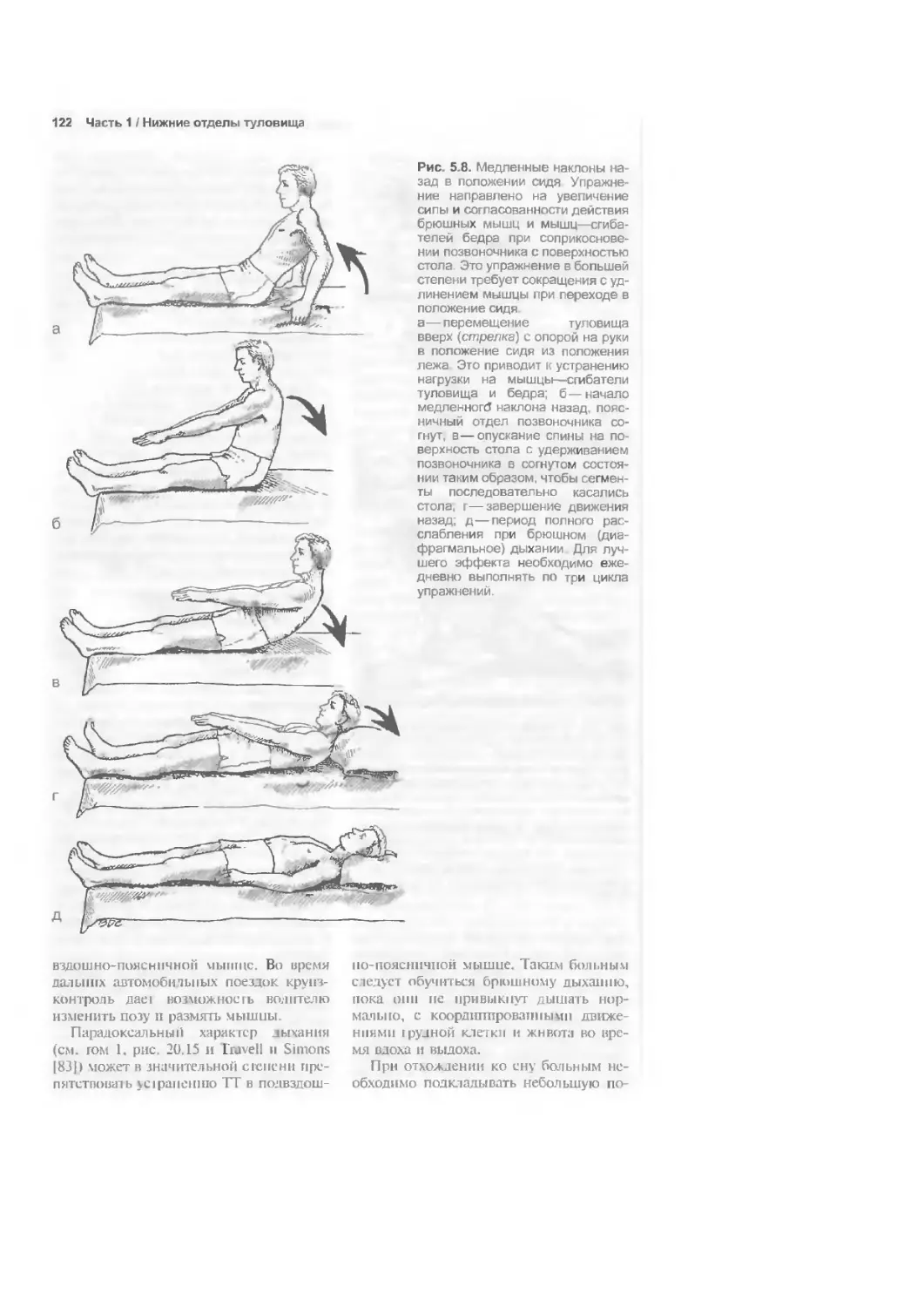

Болевые паттерны

Большеберцовая задняя мышца 530

Большеберцовая передняя

мышца 403

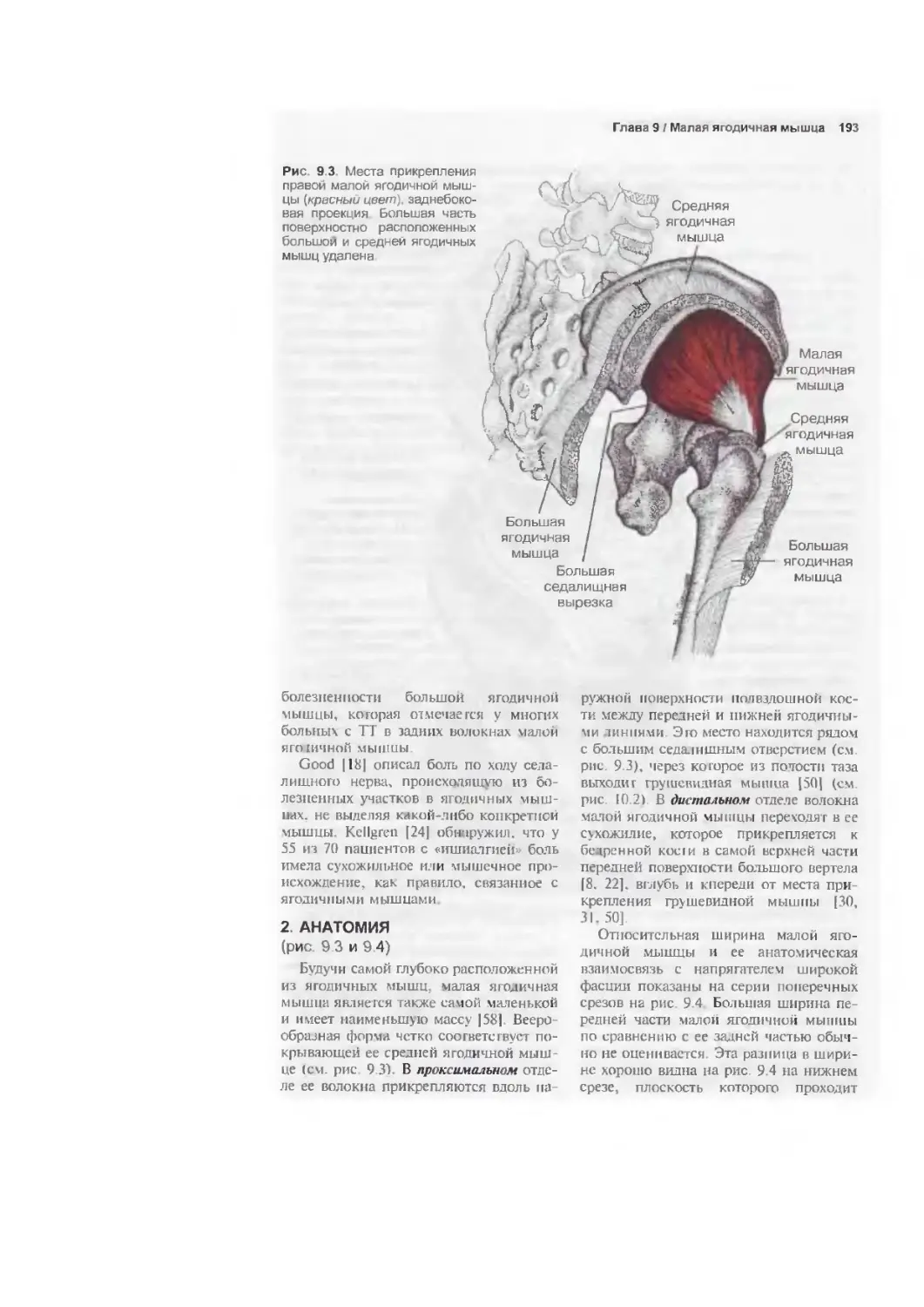

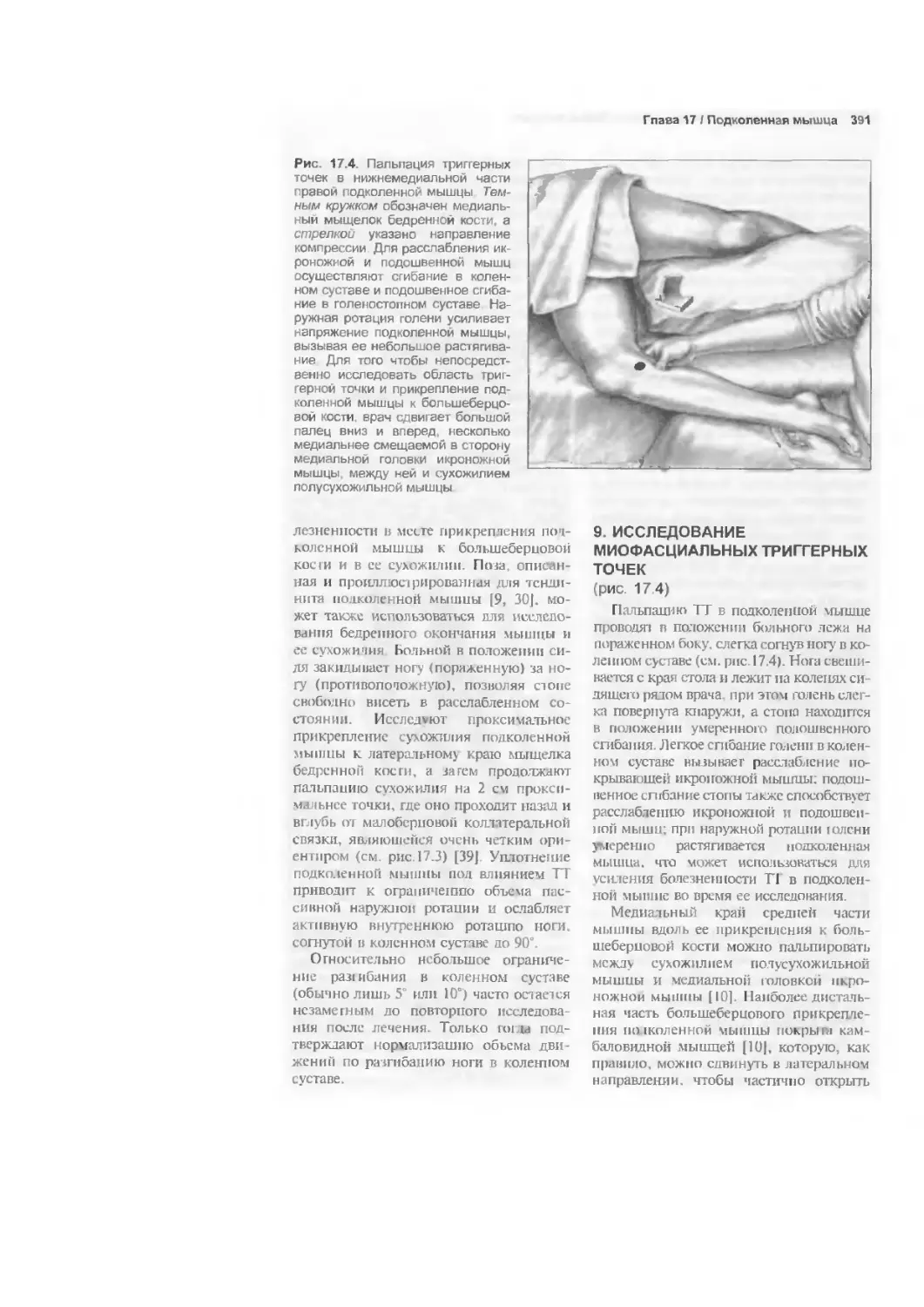

Гребенчатая мышца ... 268

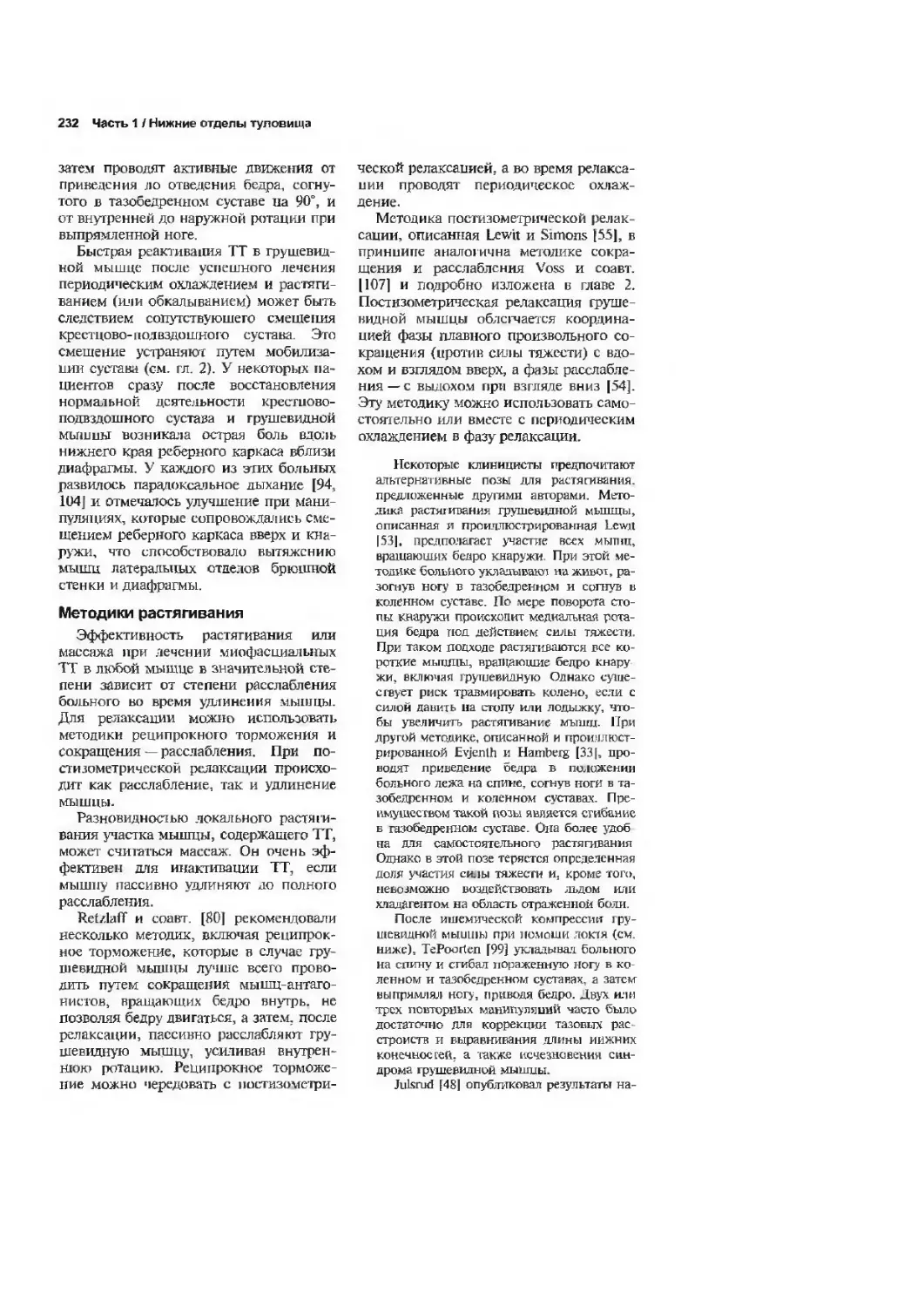

Грушевидная мышца 212

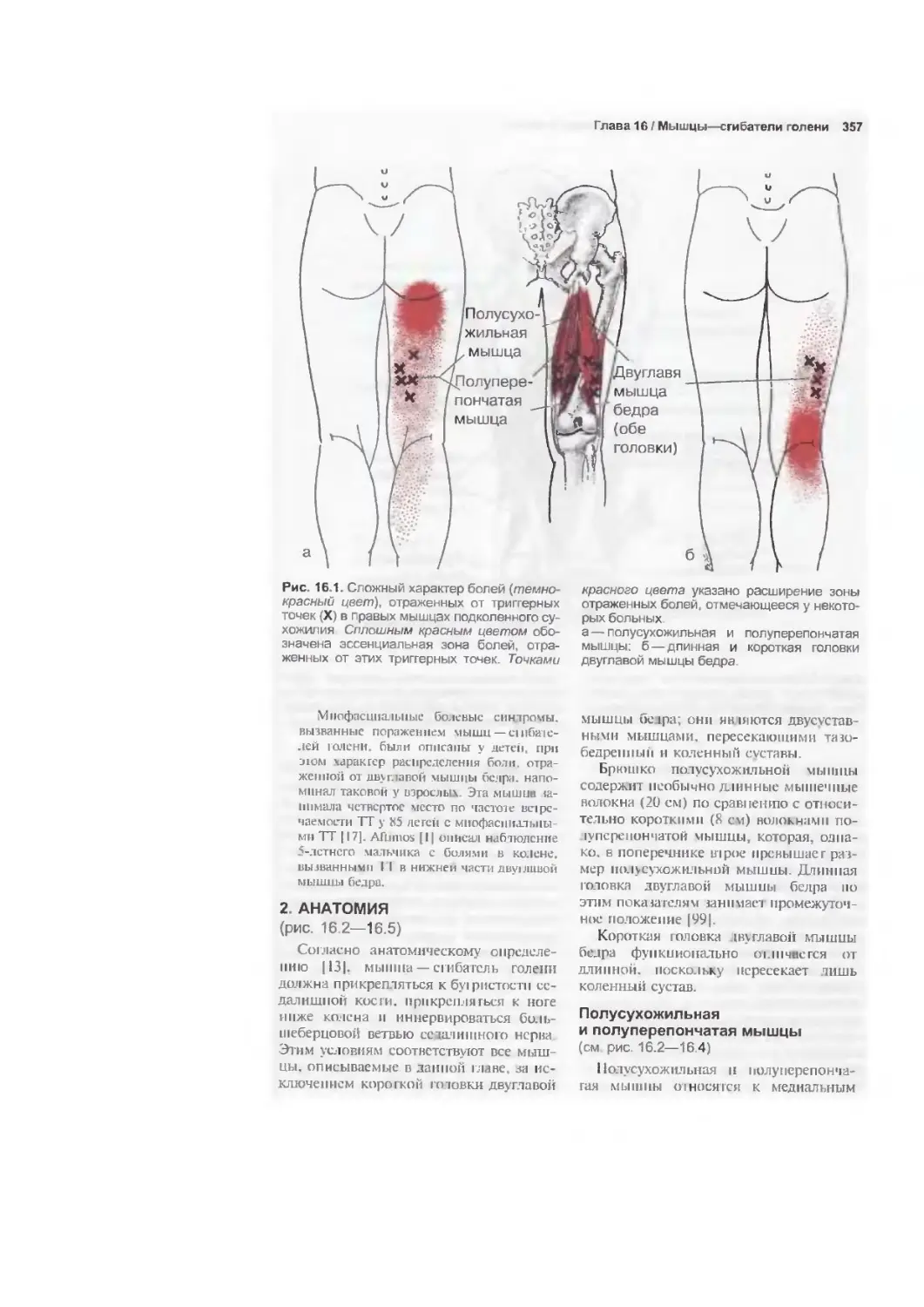

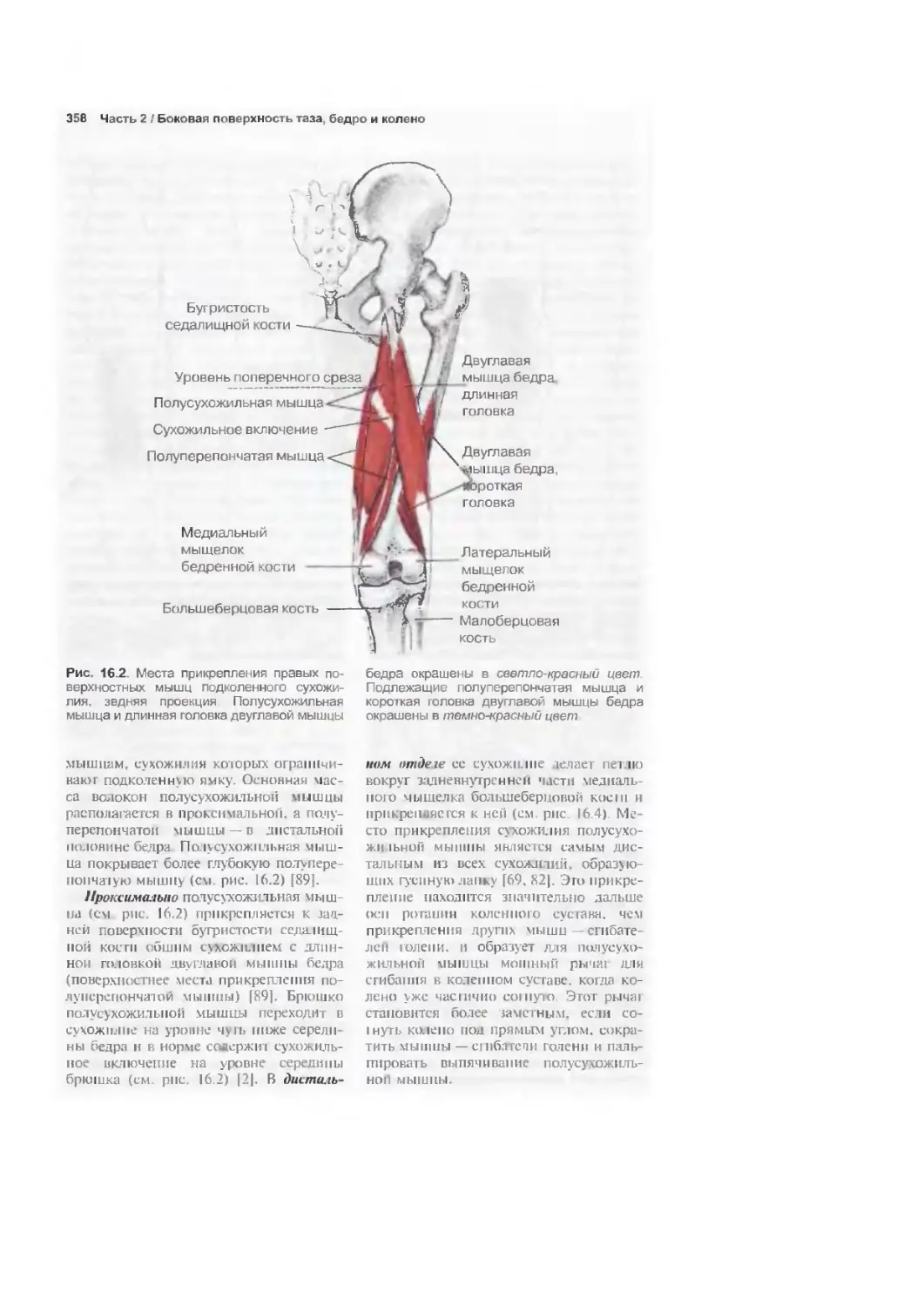

Двуглавая мышца бедра ...... 357

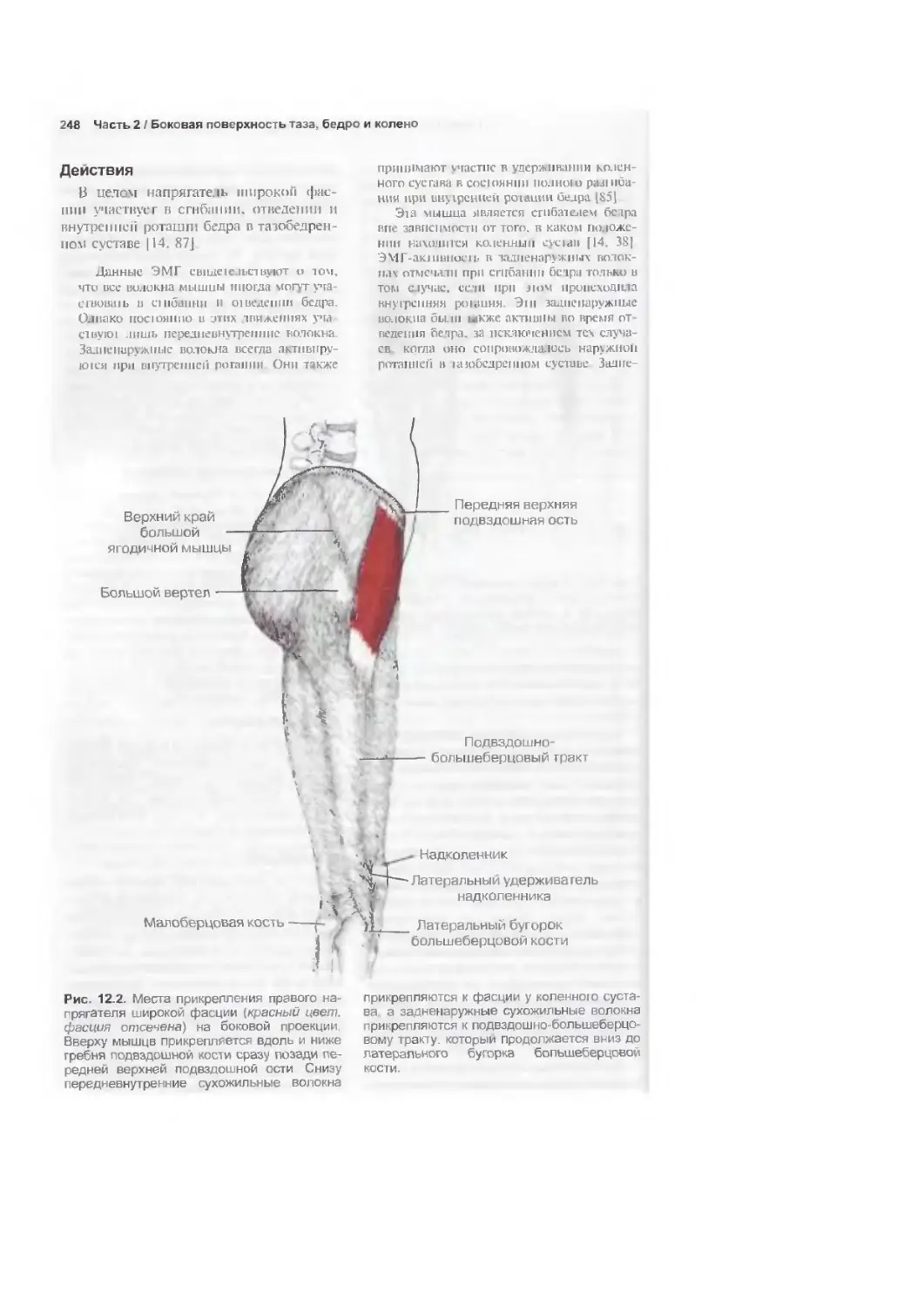

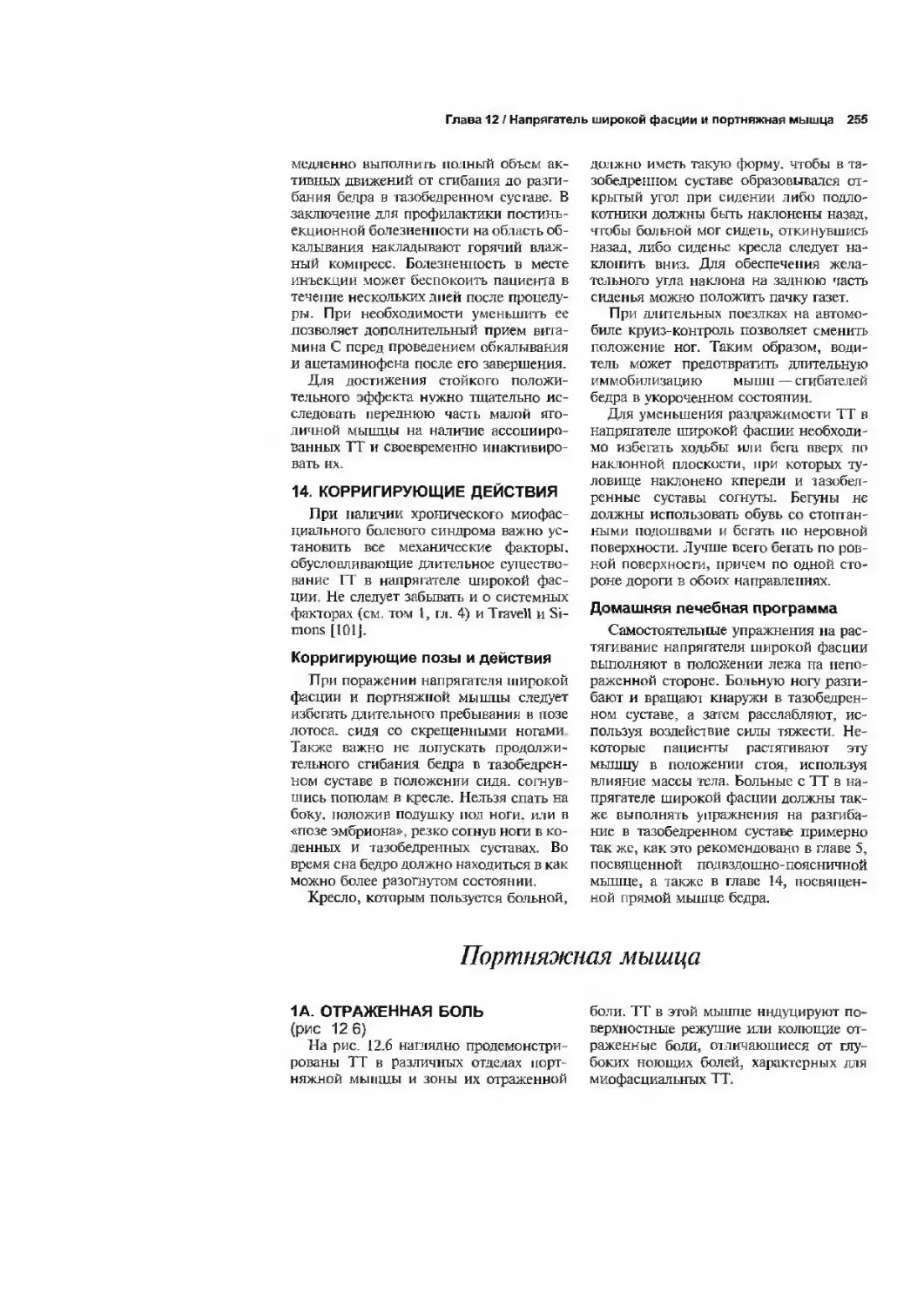

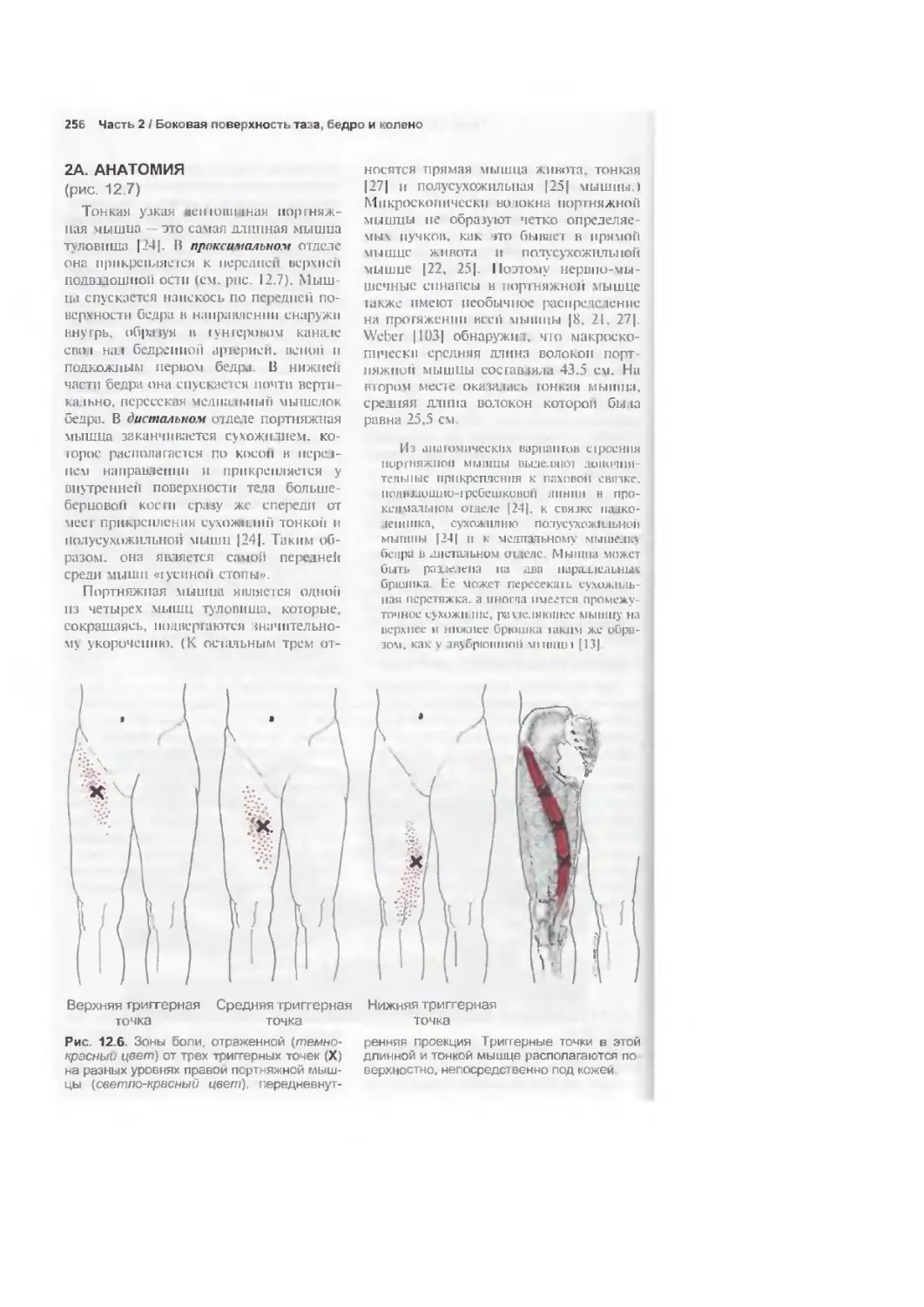

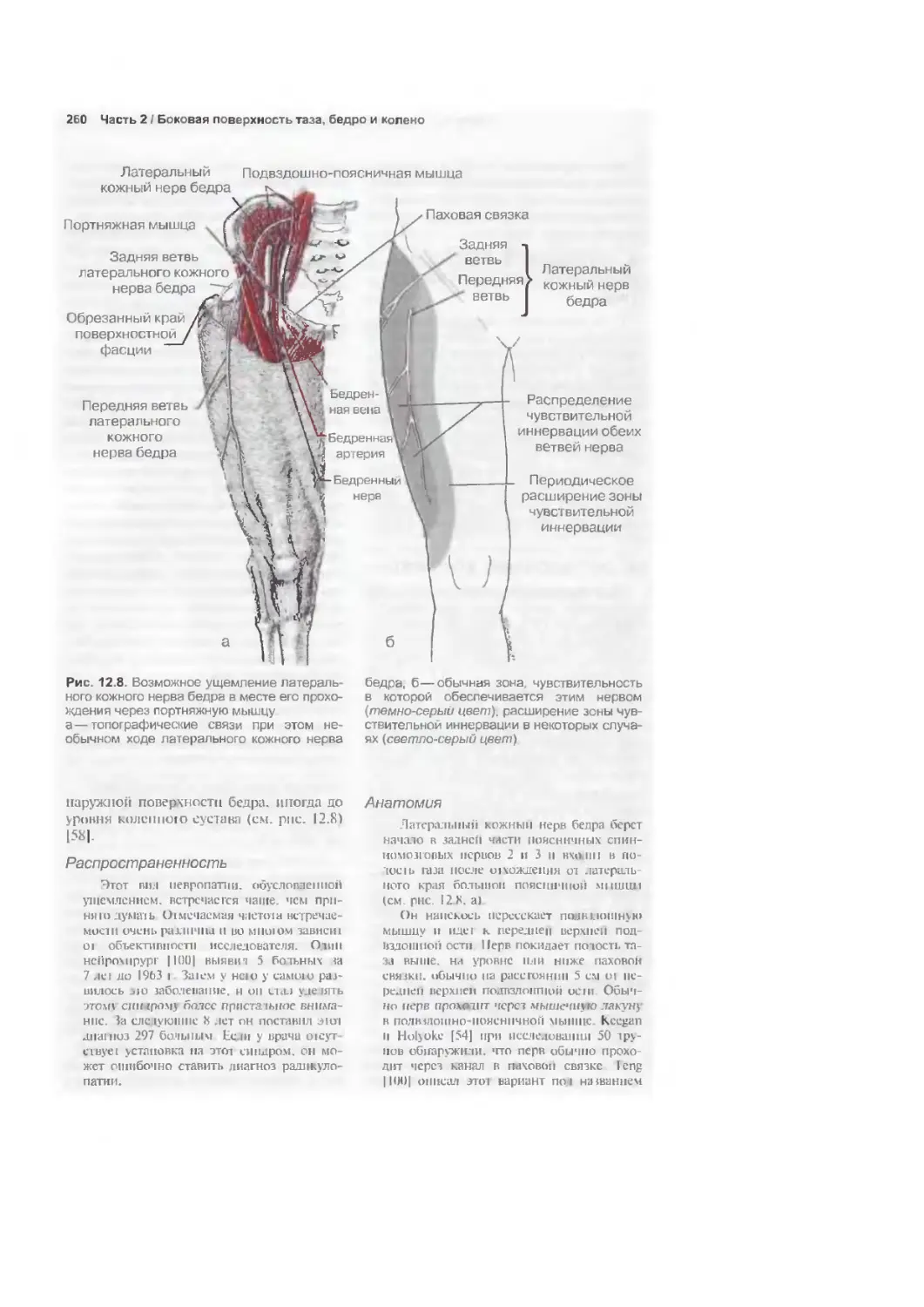

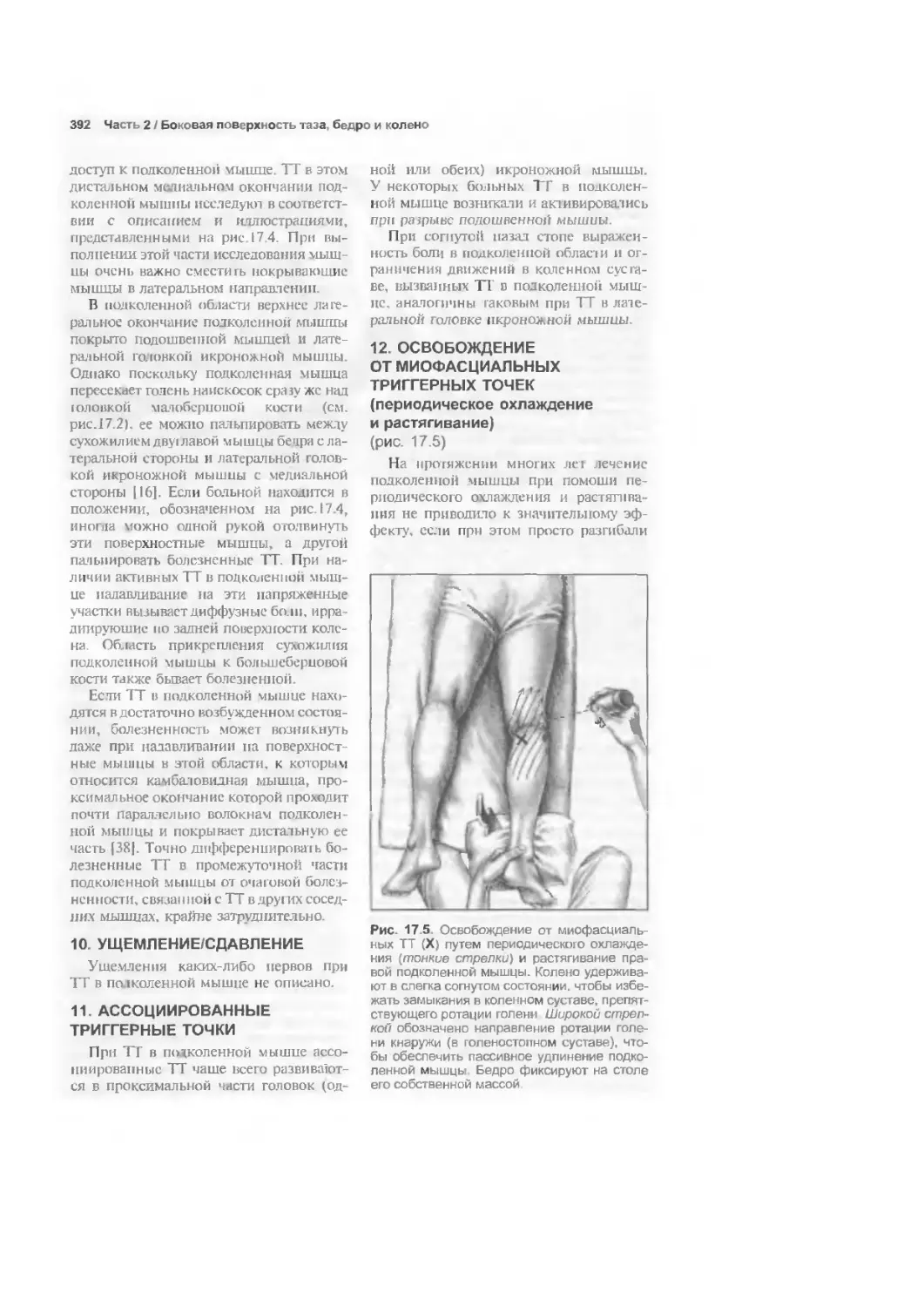

Запирательная внутренняя

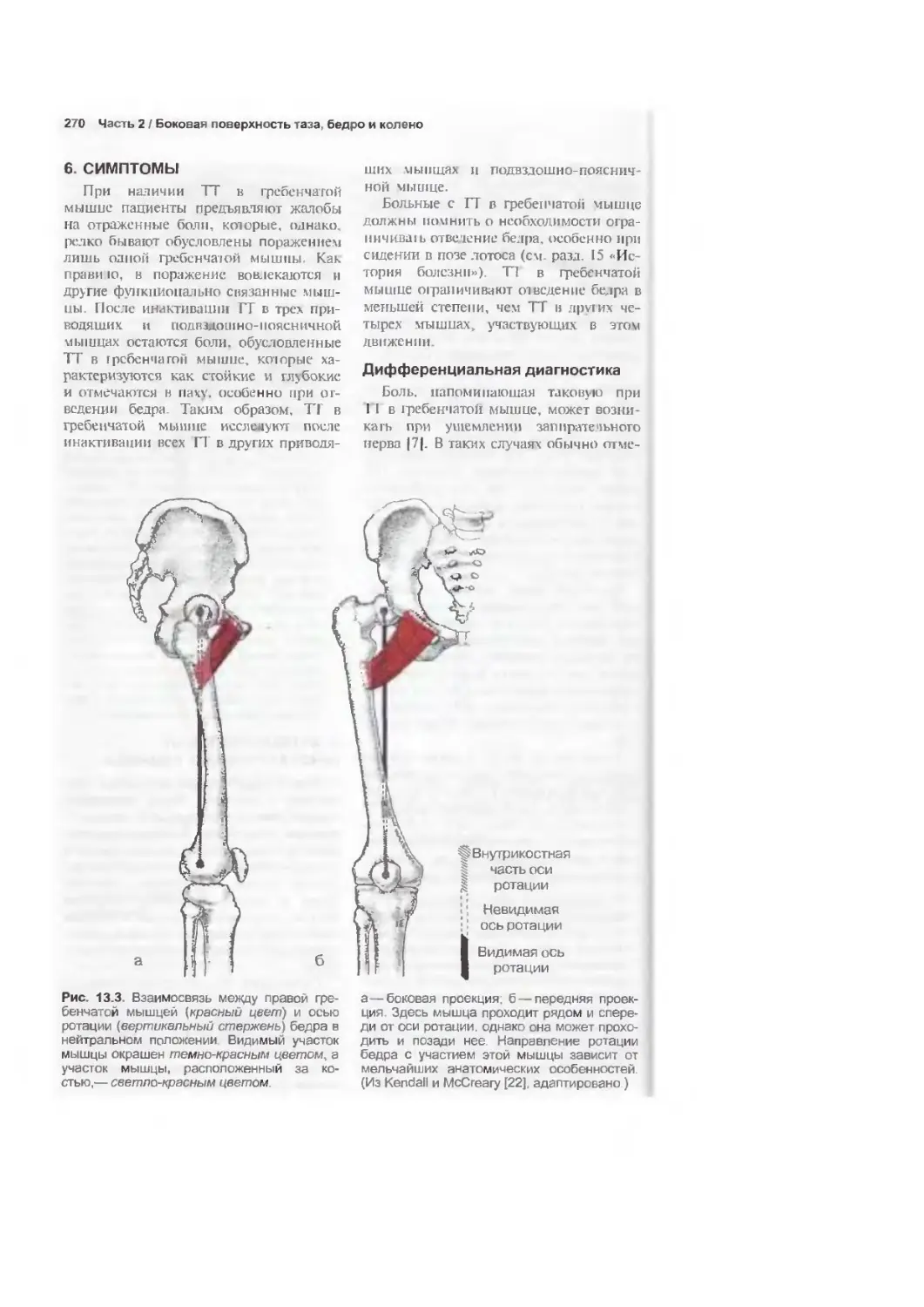

мышца .................... 217

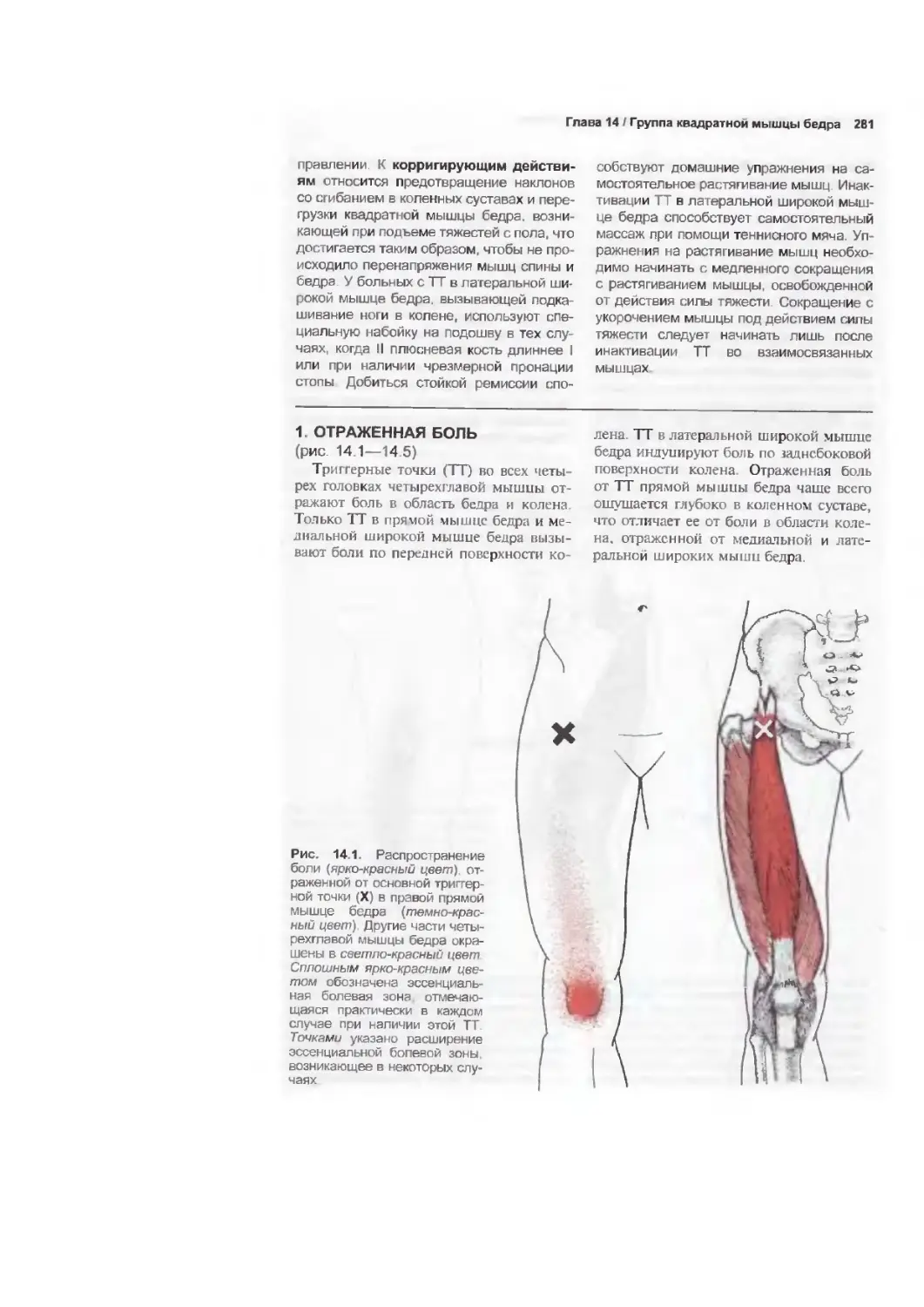

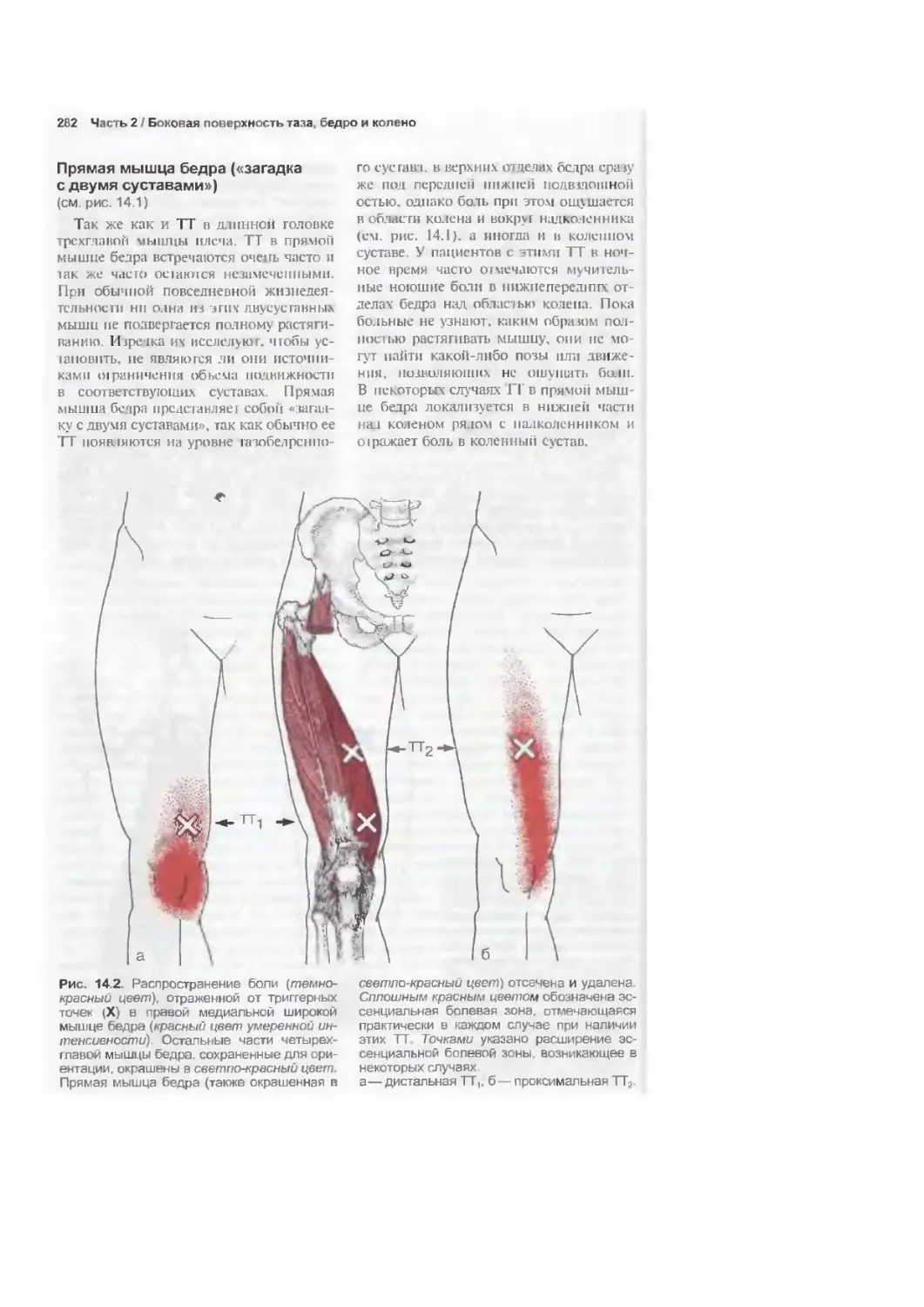

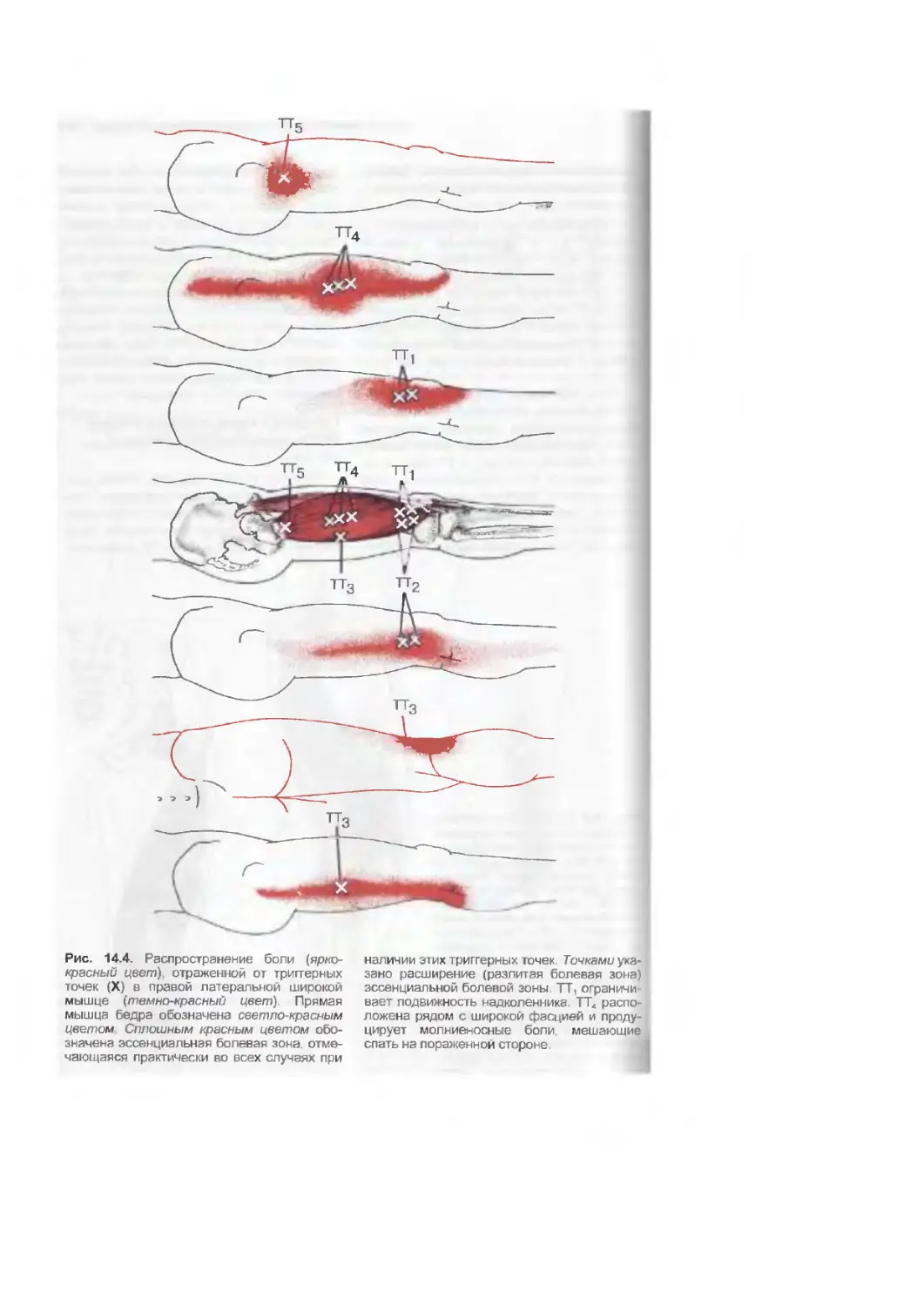

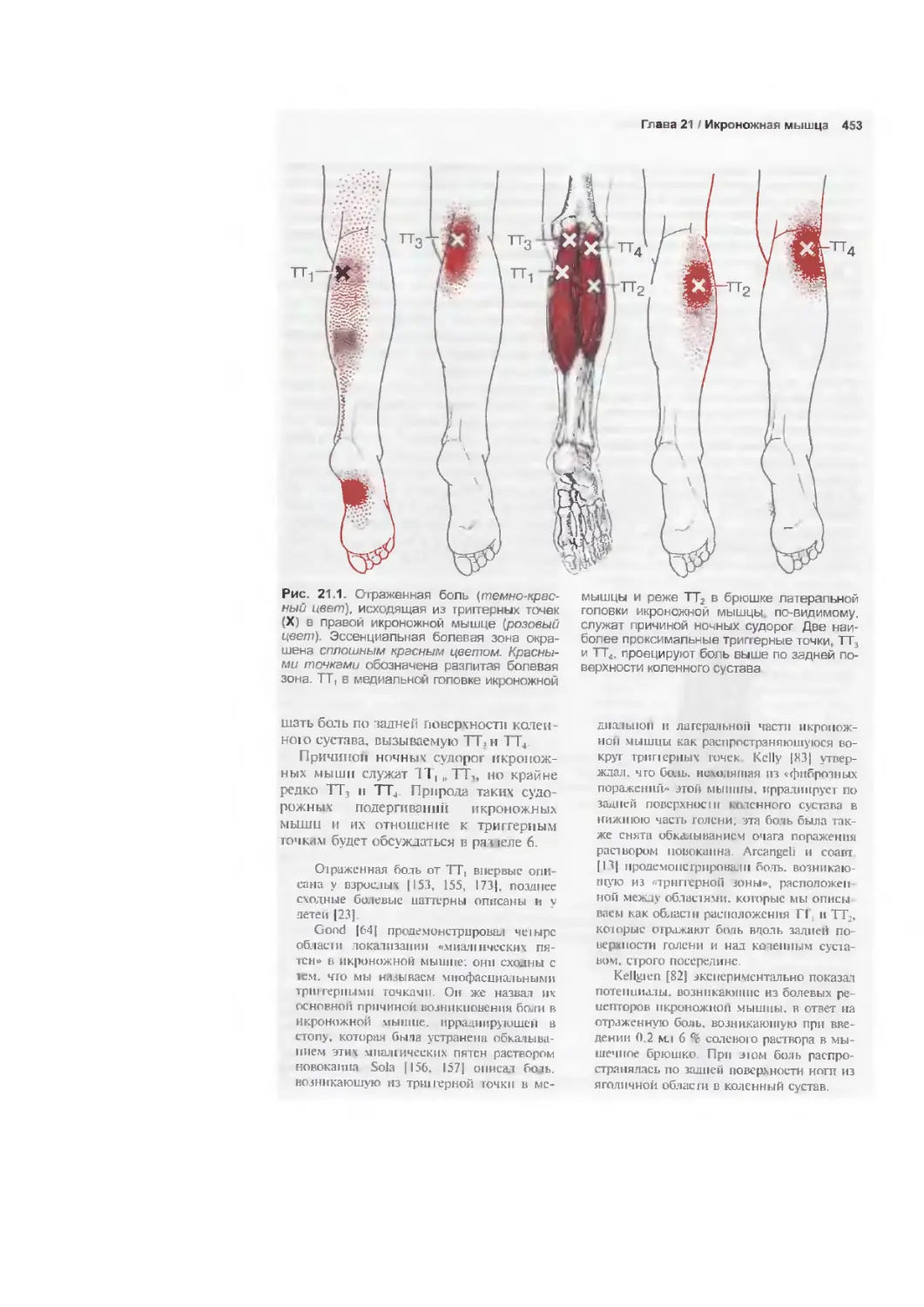

Икроножная мышца . 453

Камбаловидная мышца . . 490

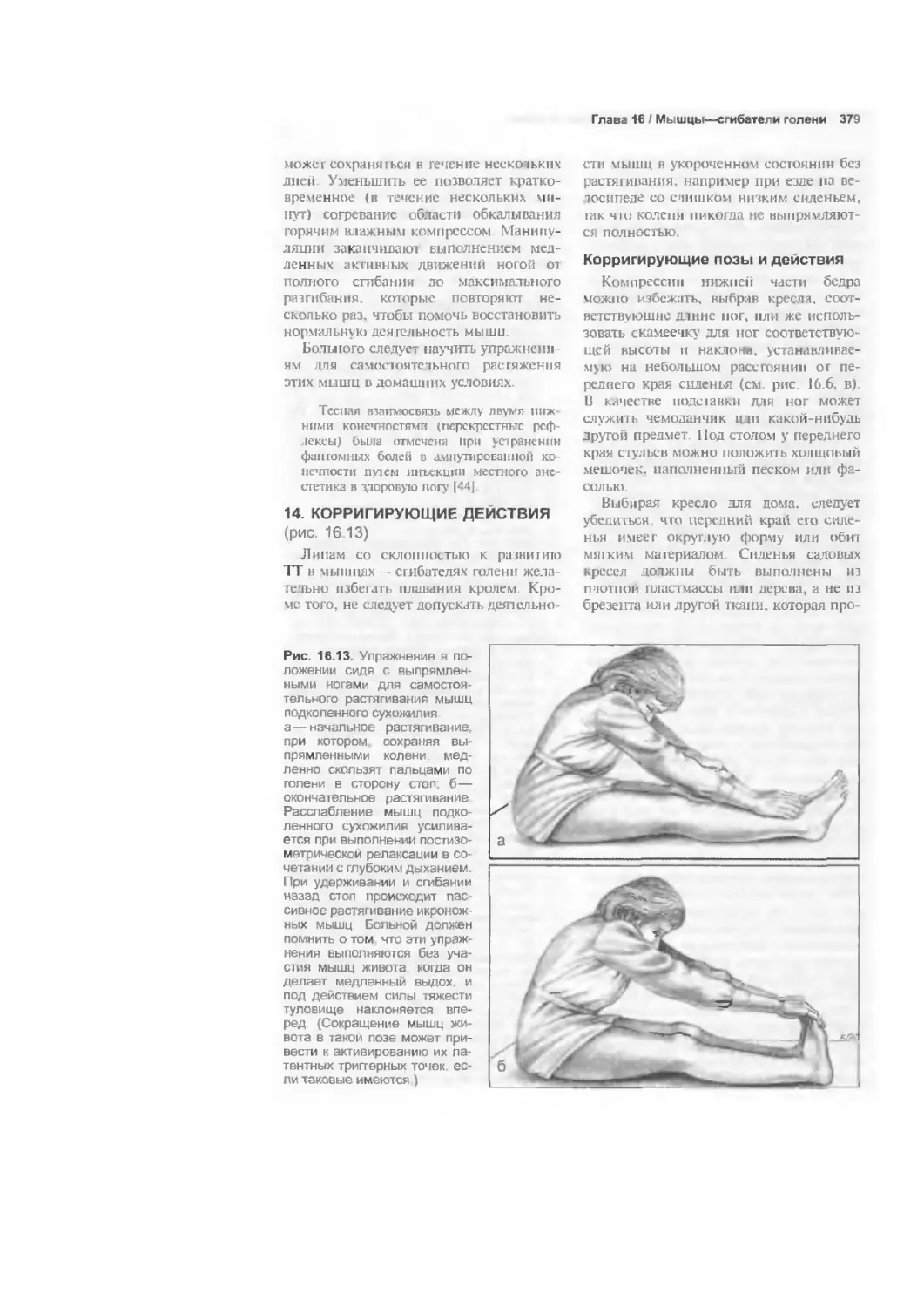

Квадратная мышца поясницы 31

Квадратная мышца подошвы 604

Копчиковая мышца . .... 131

Малоберцовые длинная и ко-

роткая мышцы . 421

Малоберцовая третья мышца 421

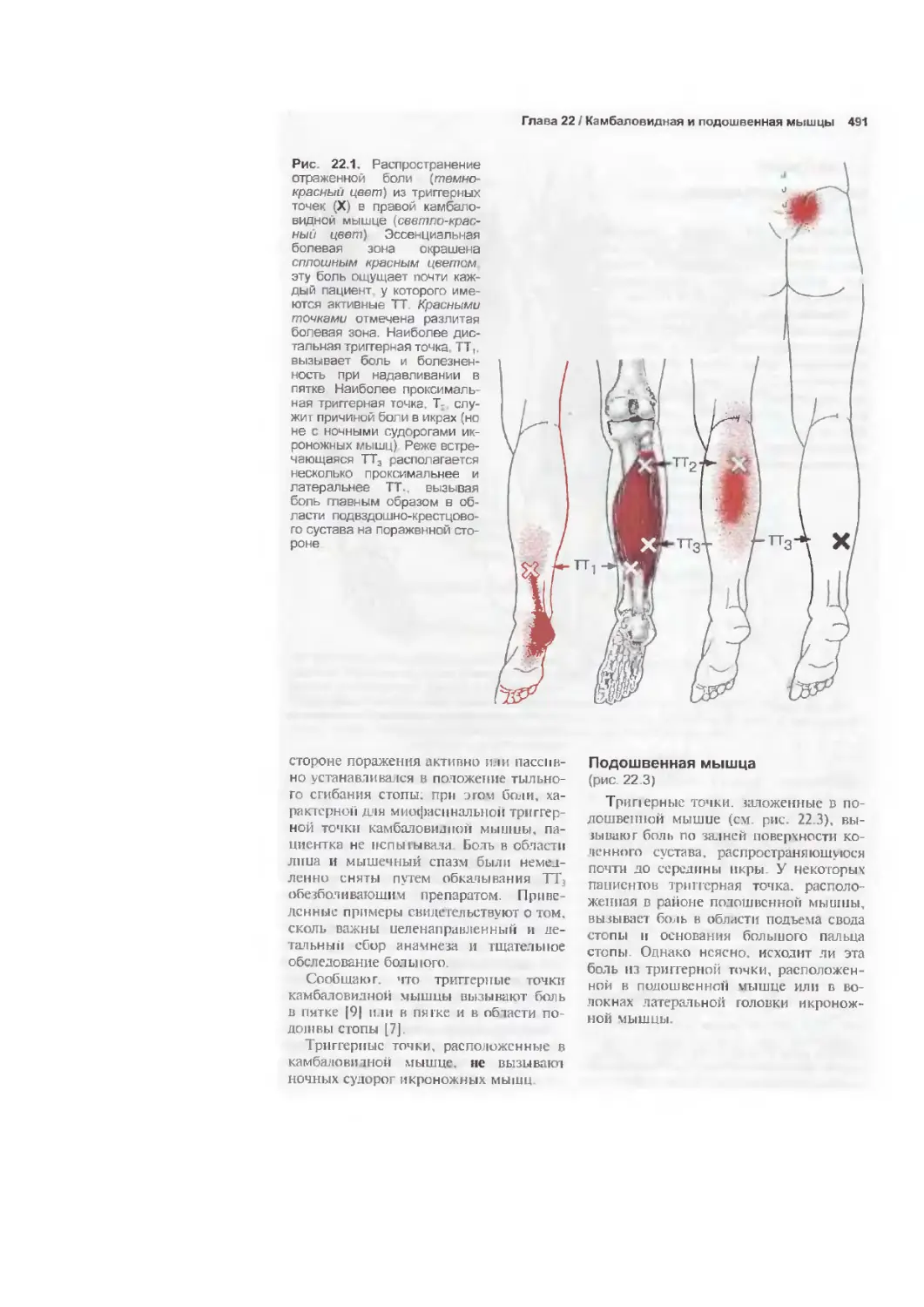

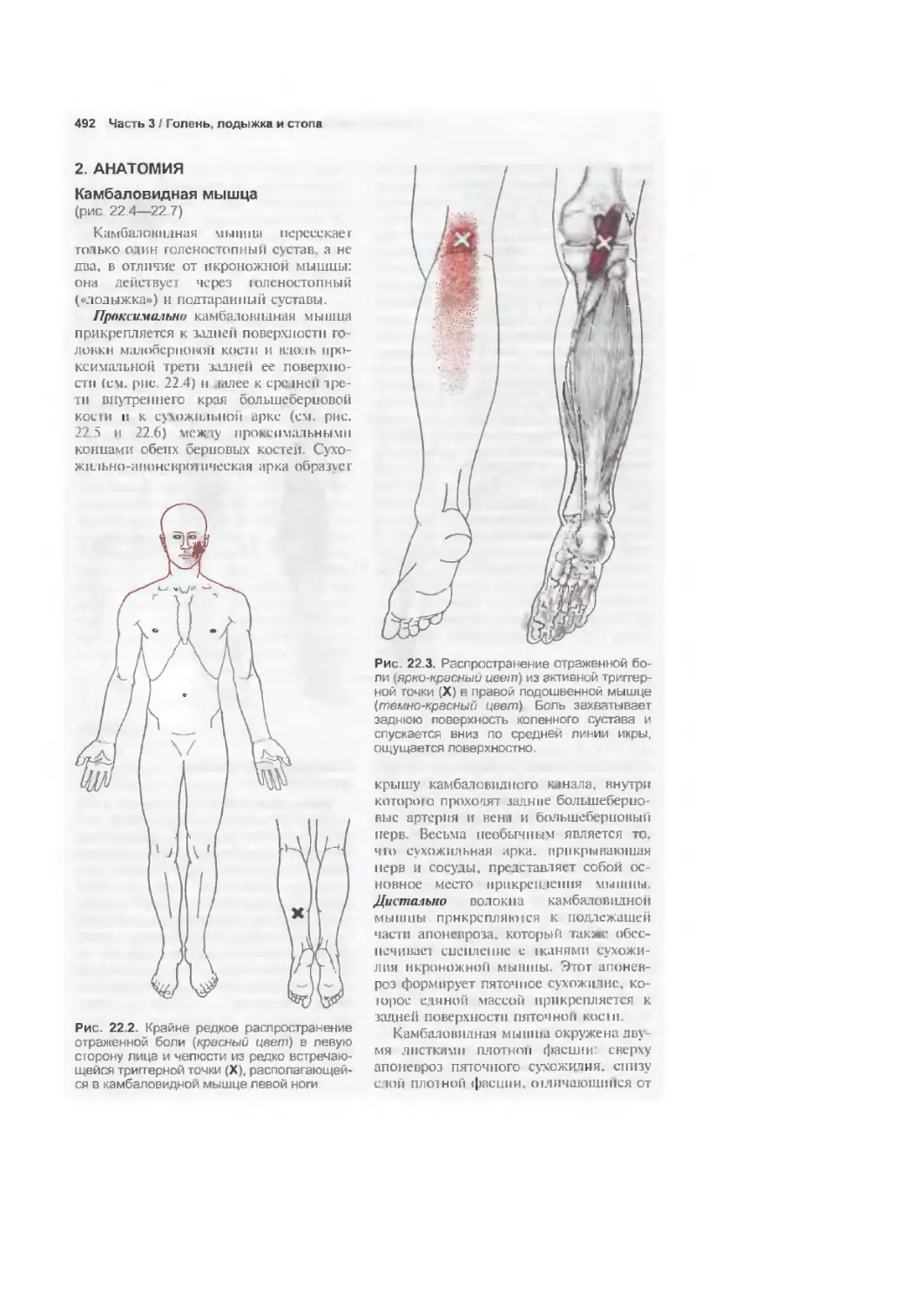

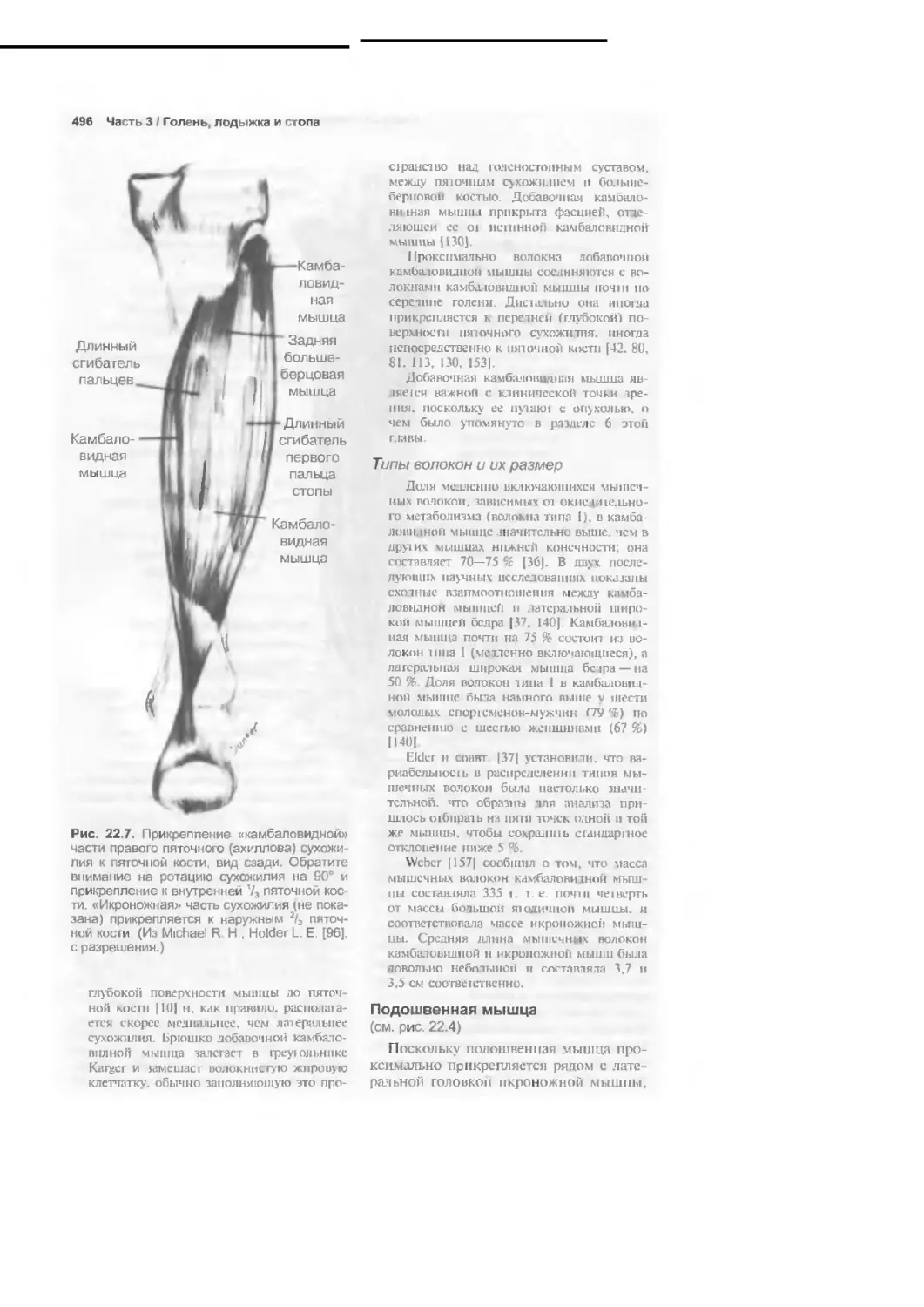

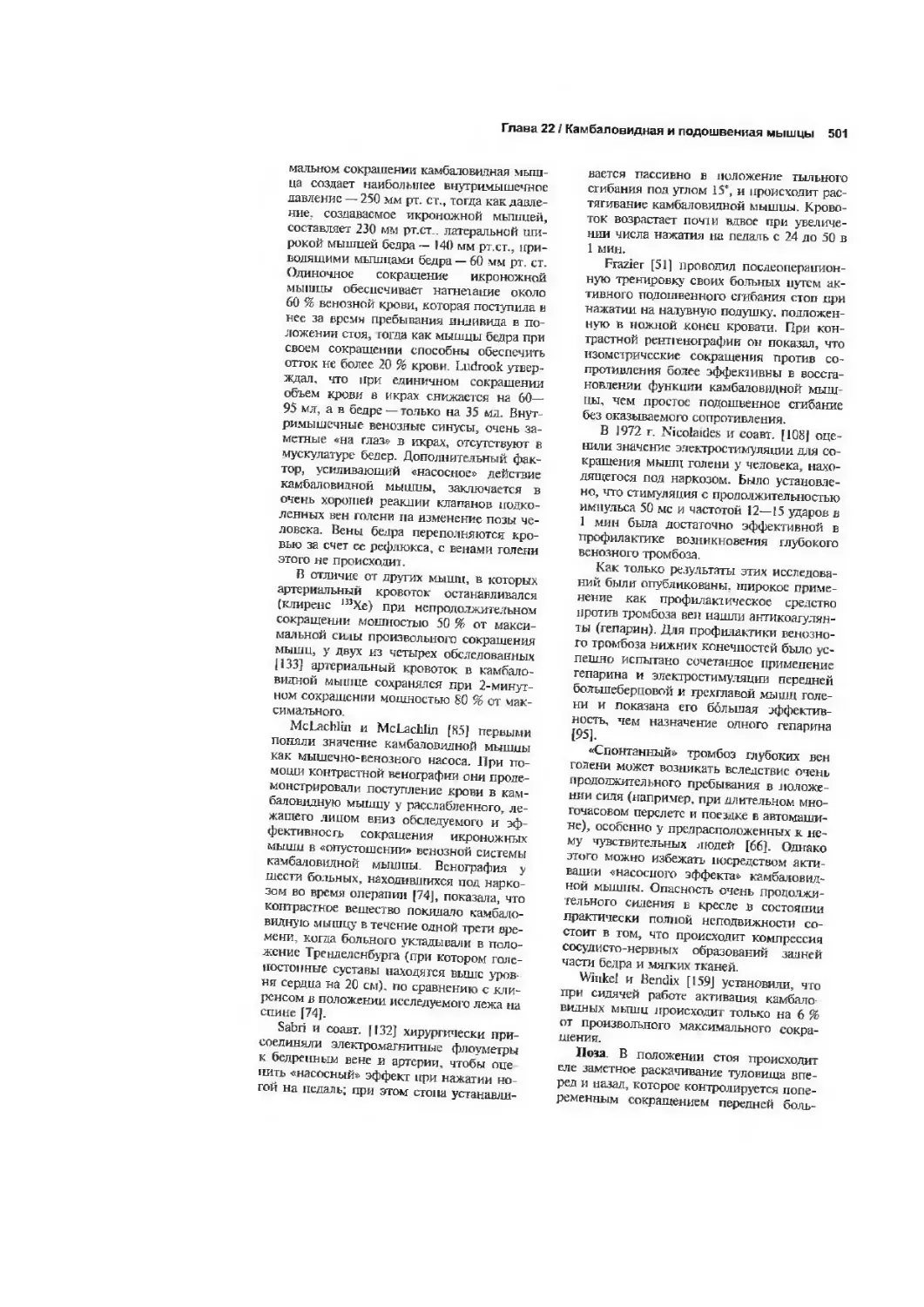

Межкостные мышцы стопы . . . 605

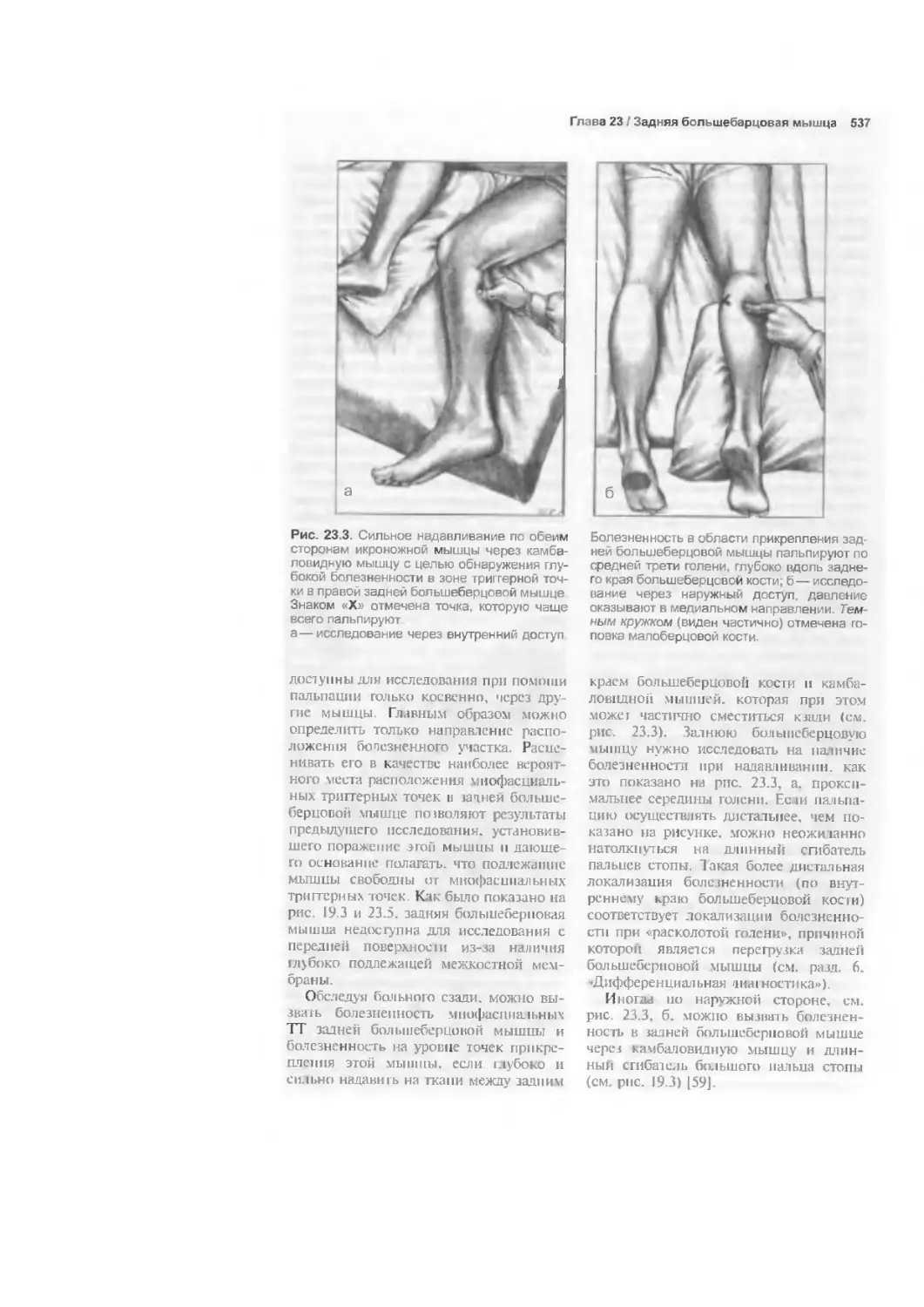

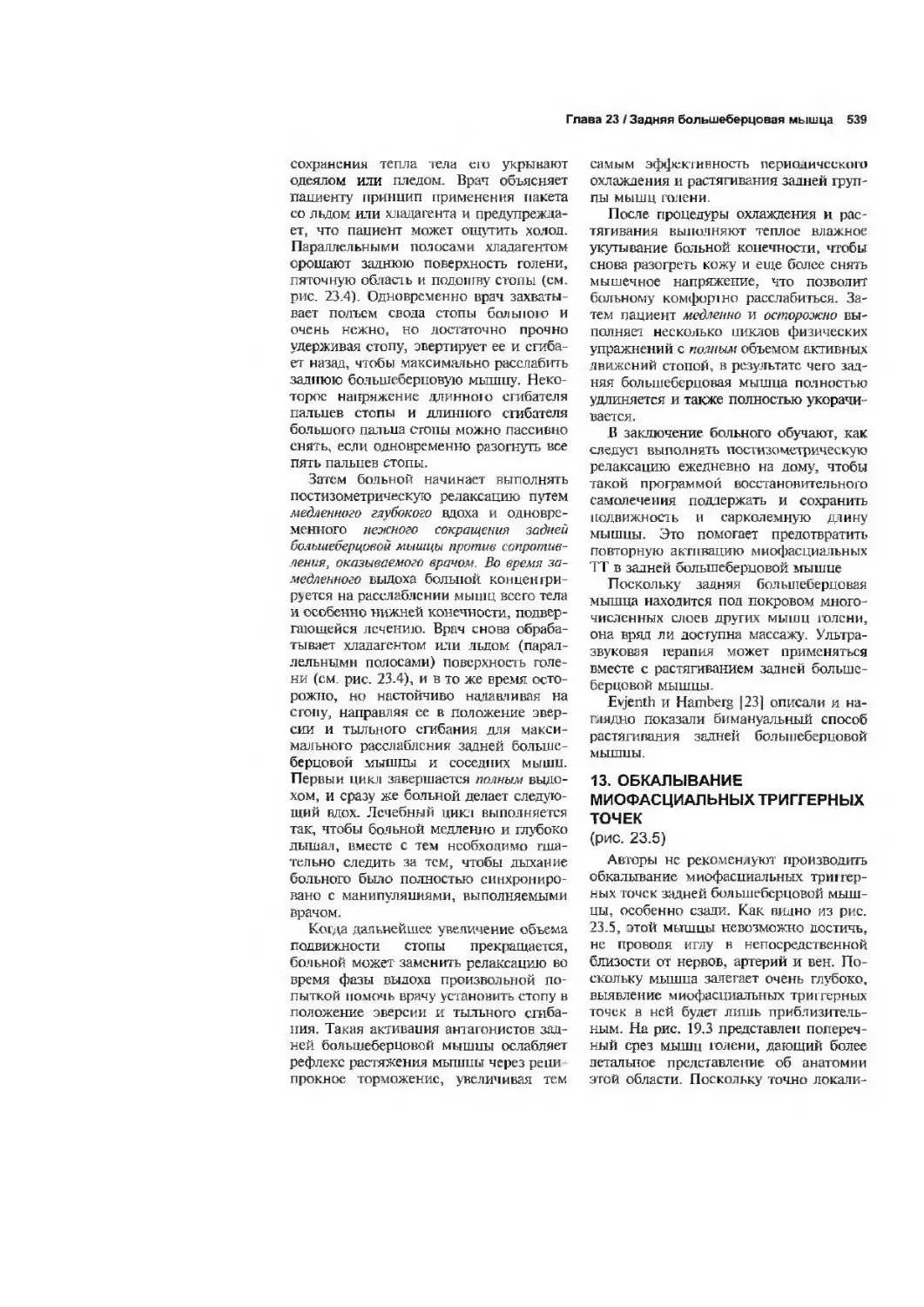

Мышца, отводящая мизинец

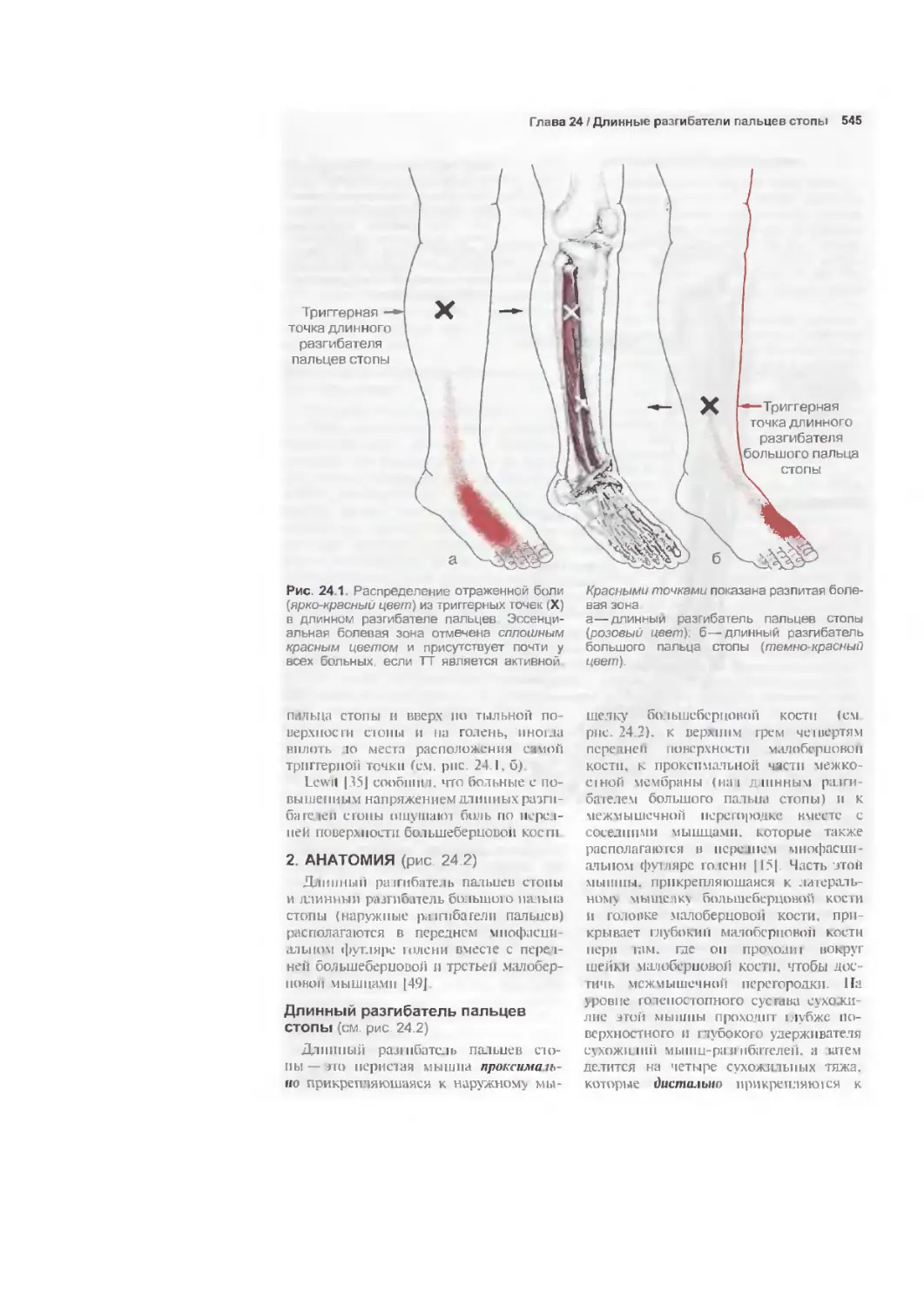

стопы .....................582

Мышца, отводящая большой

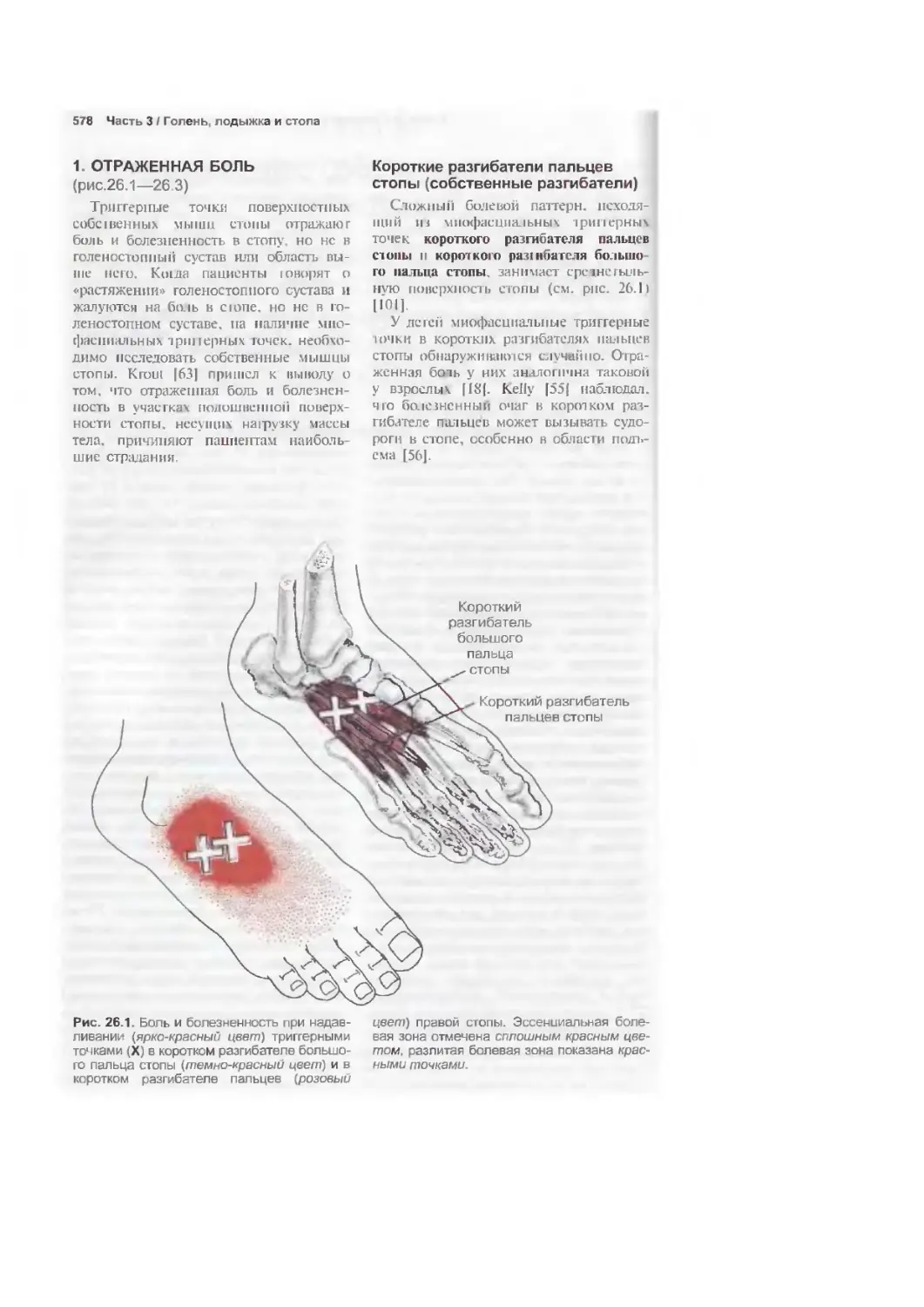

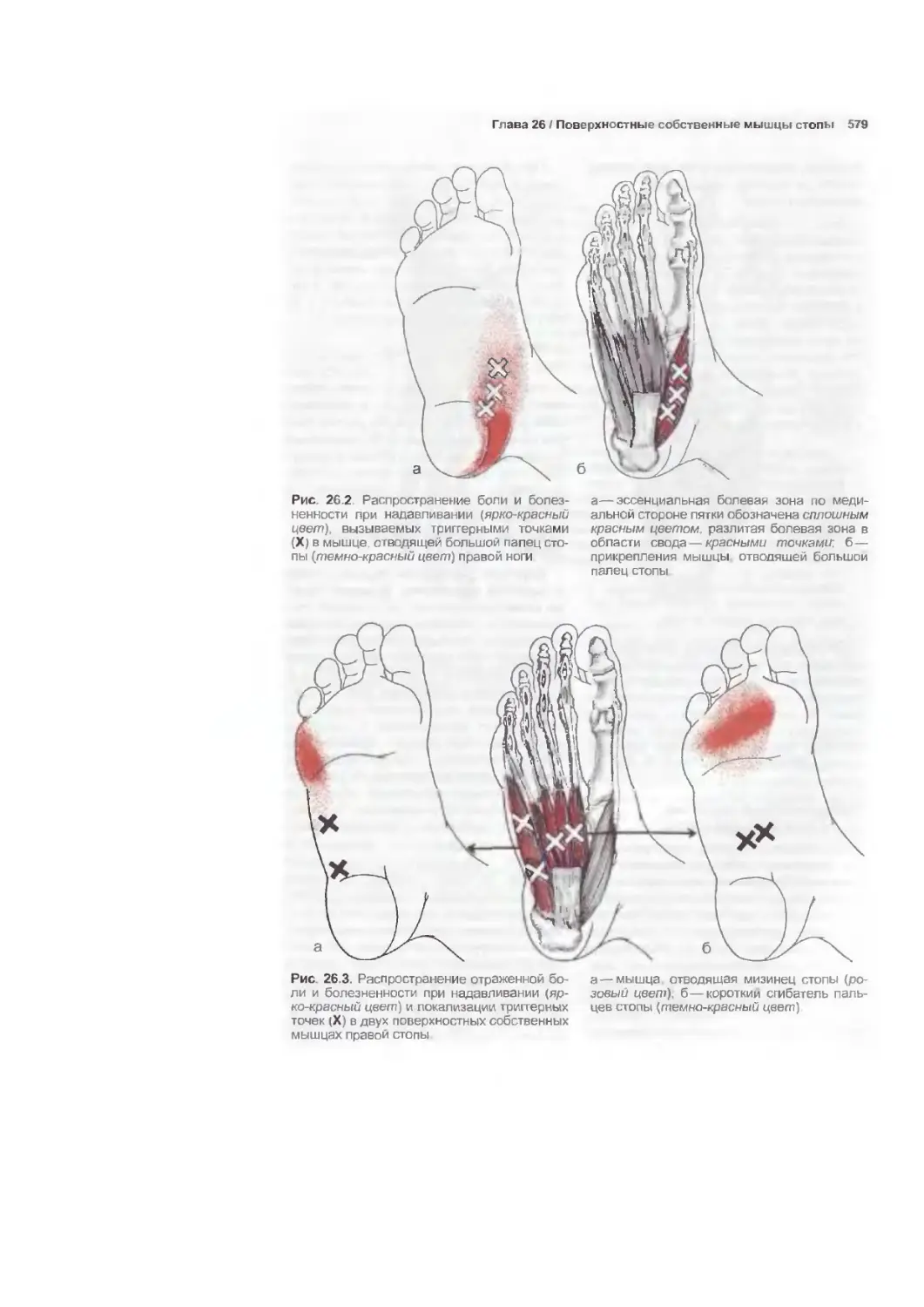

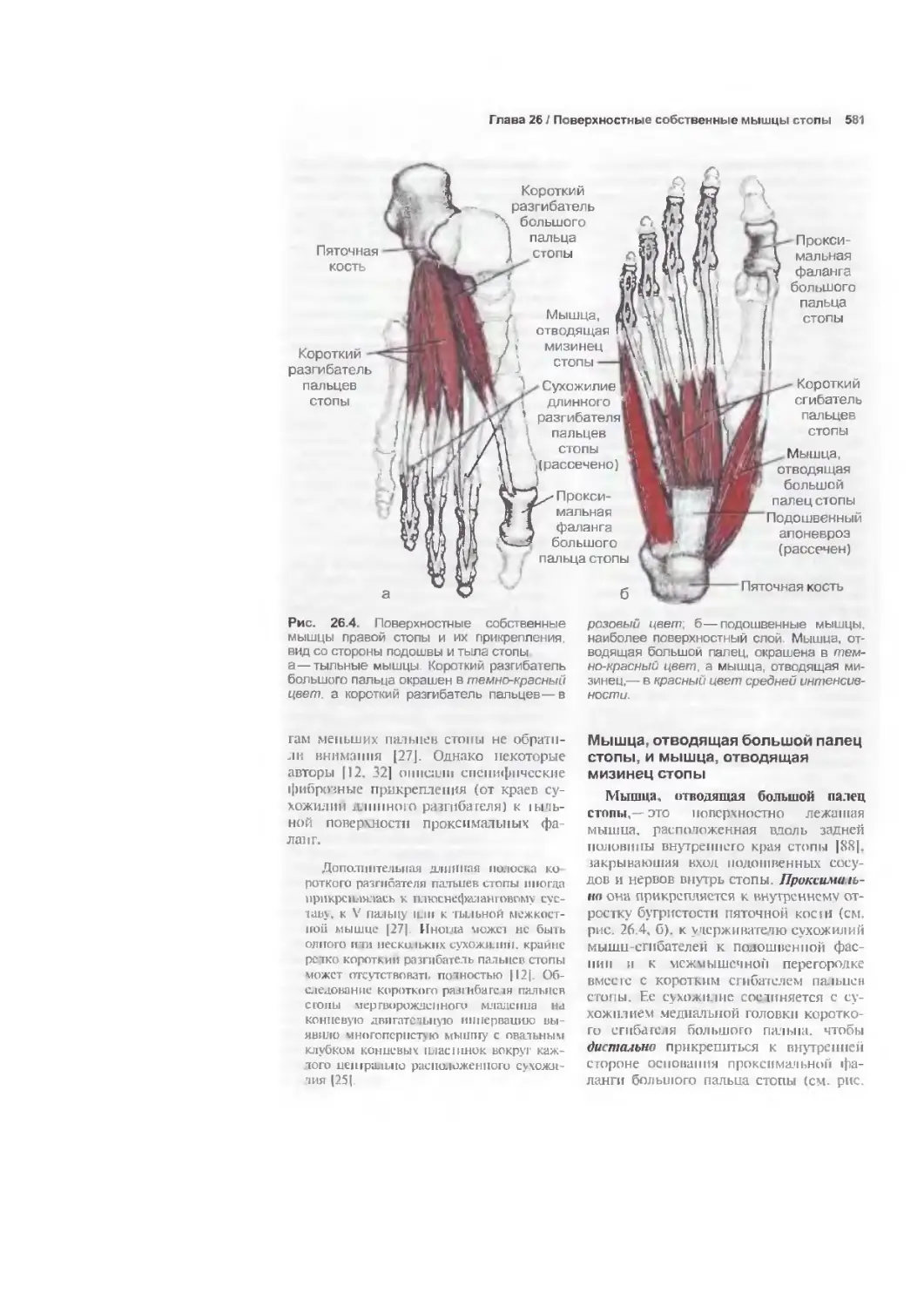

палец стопы................582

Мышца, приводящая большой

пален стопы............... 604

Мышцы—сгибатели голени . . 357

Мышцы тазового дна 126

Напрягатель широкой фасции 247

П адвздош но-поясн ичпая

мышиа .................... 101

Подошвенная мышна 490

Подколенная мышца ... 385

Полусухожильная и полупере-

пончатая мышцы.............357

Портняжная мышца . . 257

Приводящая мышца большая 330

Приводящая короткая и длин-

ная мышцы................. 329

Прямая мышца бедра........ 284

Разгибатель большого пальца

стопы длинный.............. 549

Разгибатель пальцев стопы

длинный.................... 547

Разгибатель большого пальна

стопы короткий . . . 580

Разгибатель пальцев стопы ко-

роткий . ...... 580

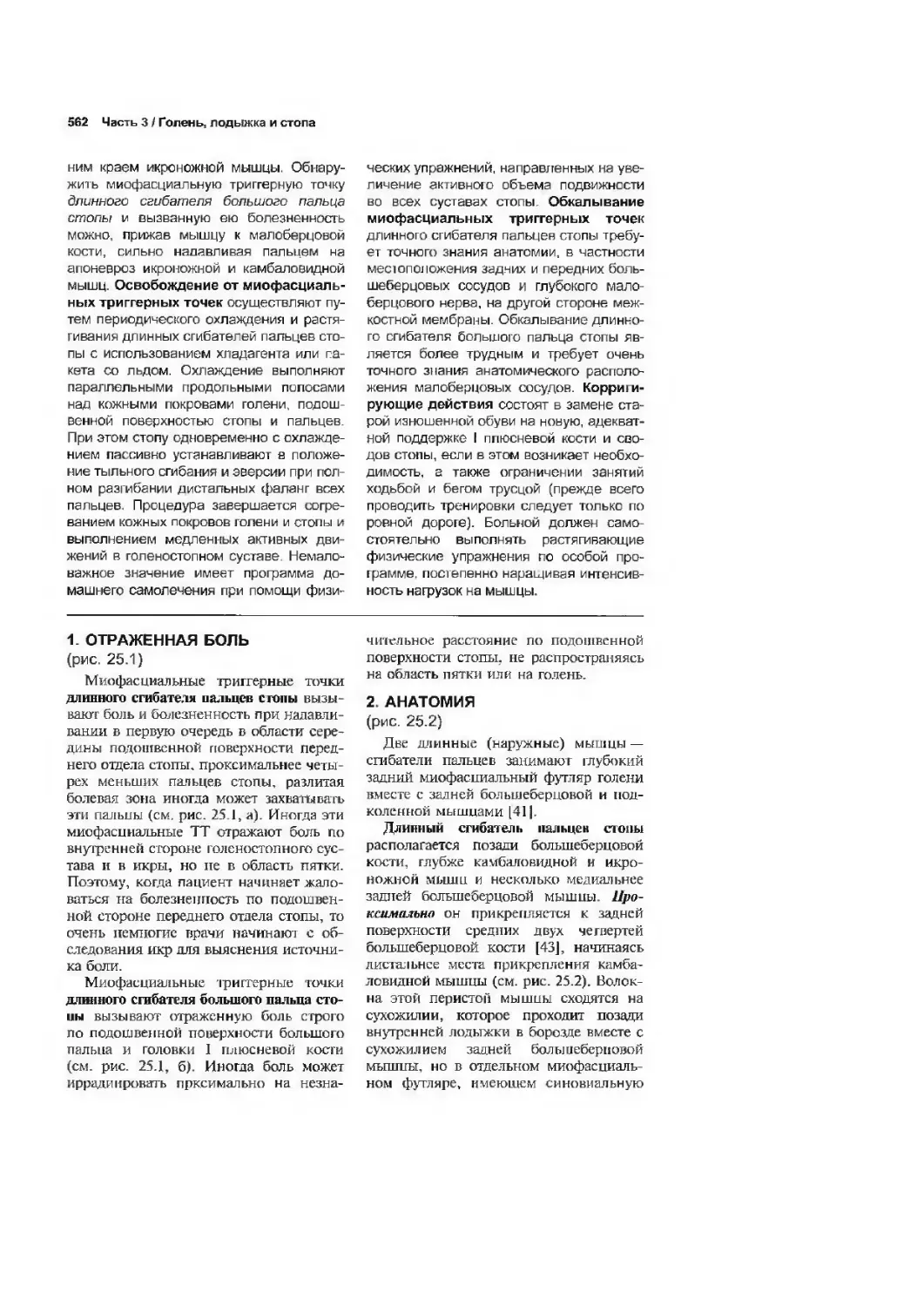

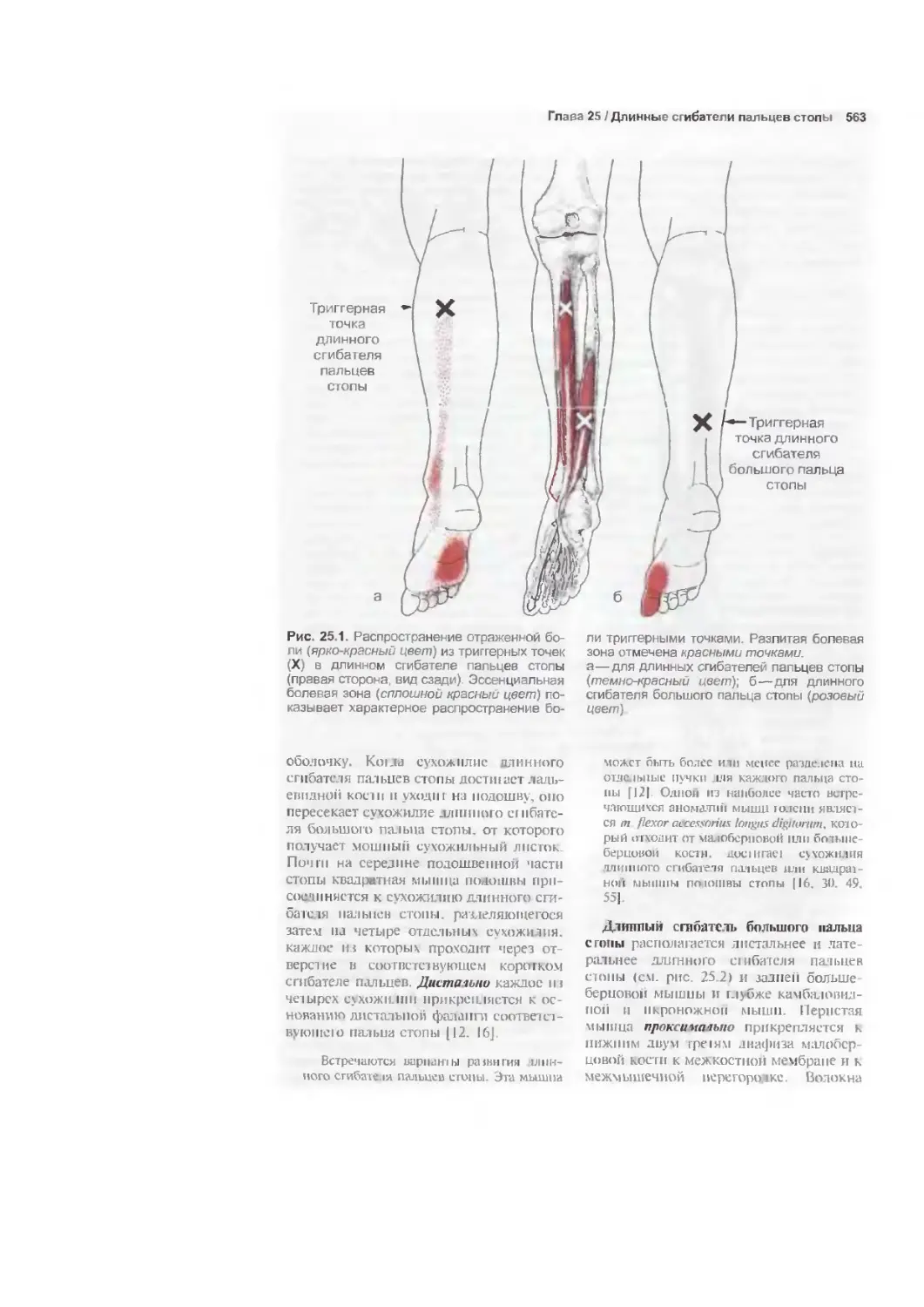

Сгибатель пальцев стопы длин-

ный .............. .. . 564

Сгибатель большого пальца

стопы длинный ........ 564

Сгибатель большого пальца

стопы короткий 605

Сгибатель пальцев стопы ко-

роткий .................. 582

Собственные мышцы стопы

глубокие . 603

Собственные мышцы стопы

поверхностные ............. 578

Сфинктер заднего прохода . 129

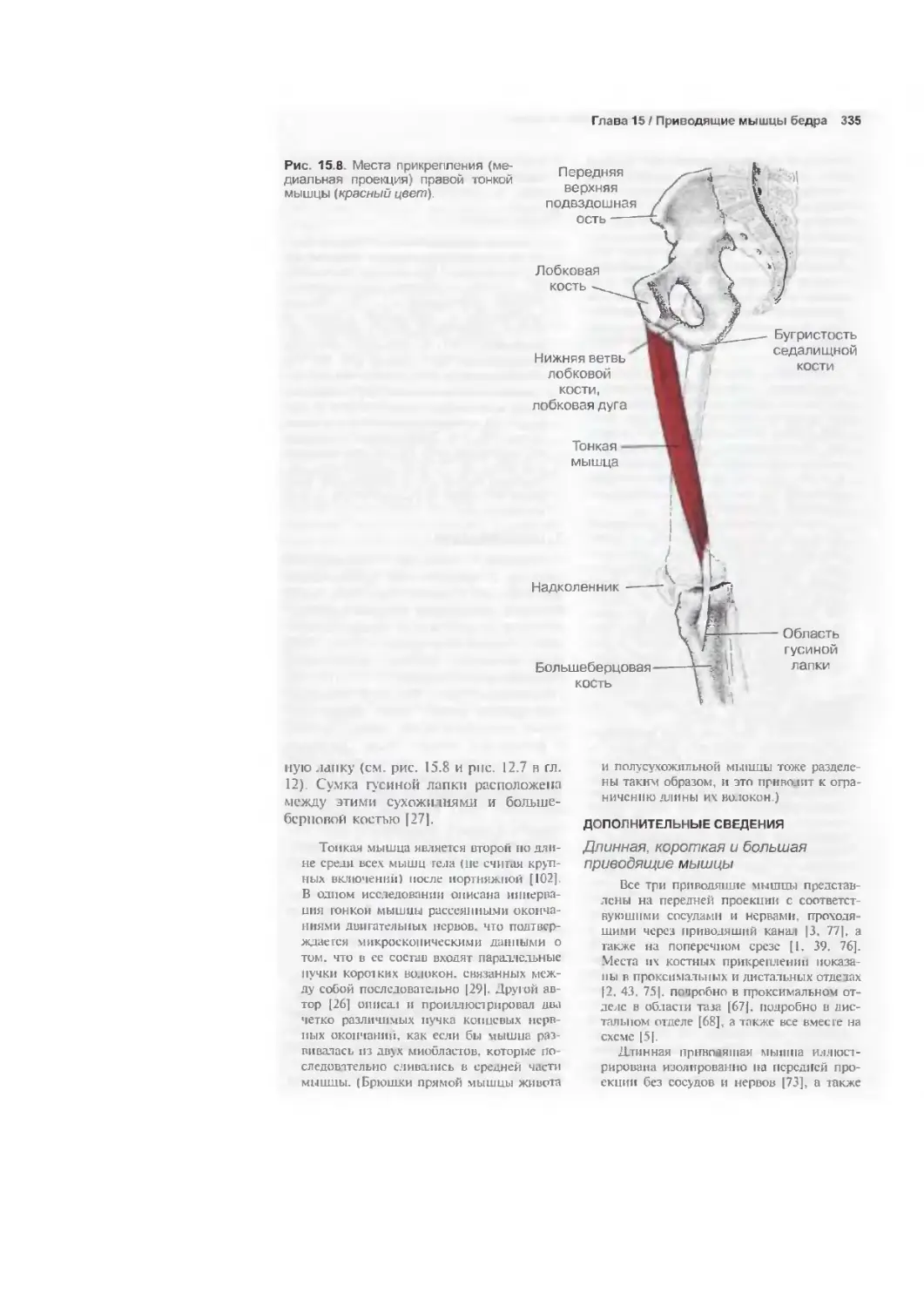

Тонкая мышца . ... 348

Четырехглавая мышна бедра 281

Широкая мышца бедра лате-

ральная ................... 287

Широкая мышца бедра меди-

альная .................... 285

Широкая мышца бедра проме-

жуточная . . . . . 285

Ягодичная большая мышца ... 151

Ягодичная малая мышца (зад-

няя часть)................. 192

Ягодичная малая мышца (пе-

редняя часть).............. 192

Ягодичная средняя мышца . 172

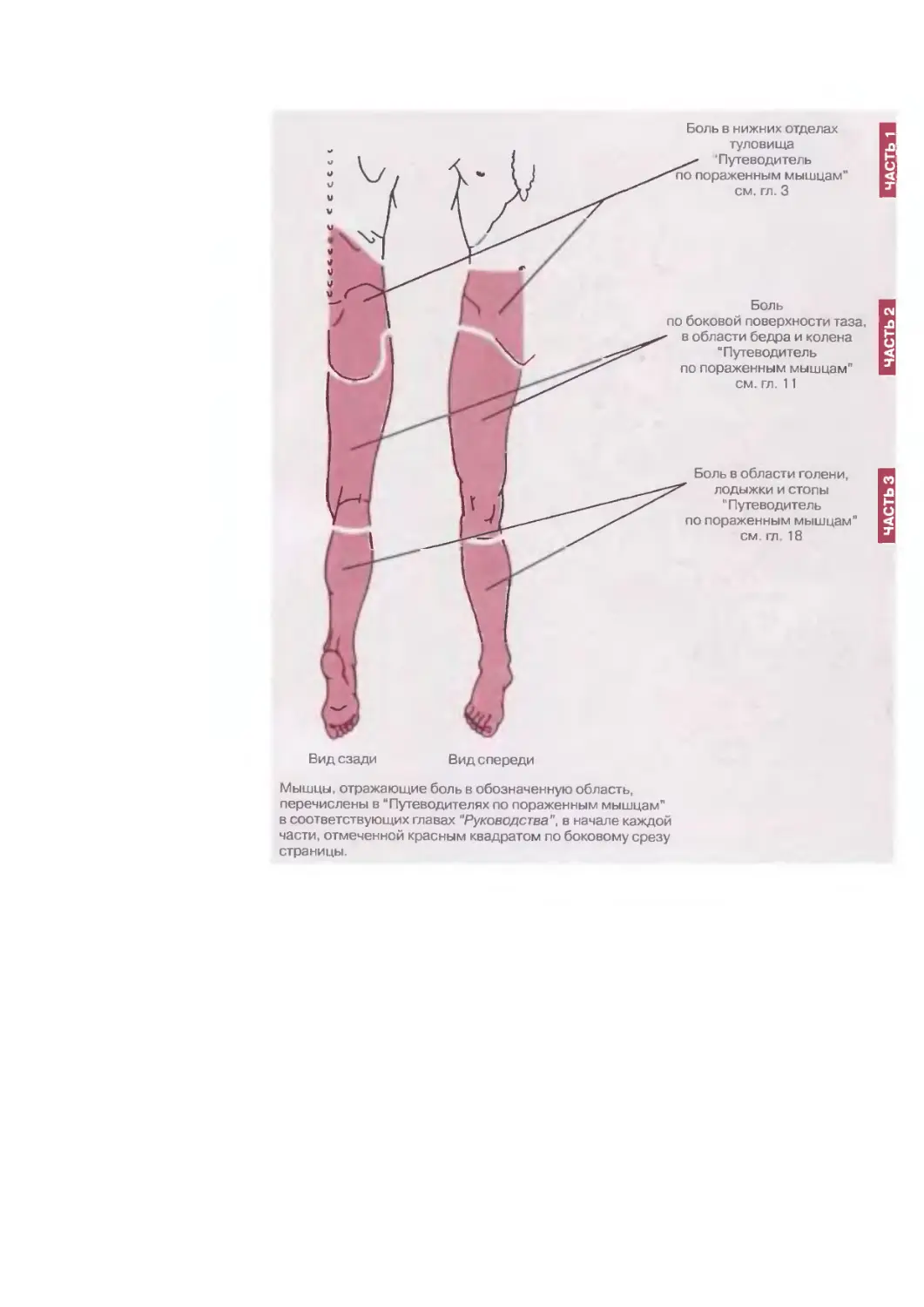

Боль в нижних отделах

в области бедра и колена

“Путеводитель

по пораженным мышцам"

см. гл. 11

Боль в области голени,

лодыжки и стопы

"Путеводитель

по пораженным мышцам

см. гл. 18

Вид сзади Вид спереди

г qj.3Vh I _ е qiovh

Мышцы, отражающие боль в обозначенную область,

перечислены в “Путеводителях по пораженным мышцам”

в соответствующих главах “Руководства", в начале каждой

части, отмеченной красным квадратом по боковому срезу

страницы.

Д.Г.Трэвелл, Д.Г.Симонс

Миофасциальные боли

и дисфункции

Руководство по триггерным точкам

В 2 томах

VOLUME 2

Myofascial Pain

and Dysfunction

The Trigger Point Manual

THE LOWER EXTREMITIES

JANET G. TRAVELL, M.D.

Honorary Clinical Professor of Medicine

The George Washington Univeisify School of Medicine

Washington, D C.

DAVID G. SIMONS, MD.

Clinical Professor

Department of Physicol Medicine and Rehabilitation

University of California, Irvine

Irvine. California

Illustrations by Barbara D. Cummings

WILLIAMS & WILKINS

BALTIMORE • HONG KONG LONDON - MUNICH

PHILADELPHIA SYDNEY TOKYO

Джанет Г. Трэвелл

Дэвид Г. Симонс

Миофасциальные боли

и дисфункции

Руководство по триггерным точкам

В 2 томах

ТОМ 2. НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ

Иллюстрации Барбары Д. Каммингс

Перевод с английского канд. мед. наук А.Г.Власенко,

профессора Б. В. Г у сева

К

Москва «Медицина» 2005

УДК 616.74-009.1/. 7

ББК 54.58

Т65

Издание рекомендовано для перевода членом-корреспондентом

РАМН, директором Государственного учреждения науки — Цент-

рального НИИ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова

Минздрава РФ профессором Ю. Г. Шапошниковым

Трэвелл и Симонс. Миофасциальные боли и дисфункции:

Т65 Руководство по триггерным точкам. В 2 томах. Т. 2 //

Симонс Д. Г., Трэвелл Д. Г., Симонс Л. С.: Пер. с англ,—

2-е изд., переработанное и дополненное,— М.: Медицина,

2005,— 656 с.: ил.

ISBN 5-225-03830-1

ISBN 0-683-08367-8 (v. 2)

Книга посвящена одной из актуальных проблем современной медици-

ны — болевым ощущениям, возникающим в отдельных мышцах и мышеч-

ных группах.

Сформулирована новая точка зрения на природу происхождения мио-

фасциальных триггерных точек, их электродиагностических потенциалов.

Авторы предприняли попытку выявить скрытые взаимоотношения, возни-

кающие между миофасциальными триггерными точками и суставными

(функциональными) нарушениями. Отражен прогресс в понимании мно-

гих патофизиологических феноменов, ассоциированных с миофасциаль-

ными триггерными точками.

Рассмотрены различные методы воздействия на триггерные точки —

местное охлаждение, растягивание мышц, компрессия, постизометриче-

ская релаксация. Подробно описаны методы обкалывания триггерных то-

чек.

Том 2 «Руководства» посвящен мышцам нижних конечностей.

Д1Я врачей-ортопедов и специалистов в области мануальной терапии.

ББК 54.58

ISBN 5-225-03830-1 © 1999 Williams & Wilkins

ISBN 0-683-08367-8 (v. 2) © А. Г. Власенко, Б. В. Гусев,

перевод на русский язык,

2005

Посвящается

Lois Statham Simons,

чей вклад обогатил эту книгу

Оглавление

Введение.......................................... viii

Предисловие ......................................... х

Благодарность.................................... xii

ГЛАВА 1 Словарь терминов..................................... 1

ГЛАВА 2 Общие положения...................................... 9

ЧАСТЬ 1 НИЖНИЕ ОТДЕЛЫ ТУЛОВИЩА ...................................... 26

ГЛАВА 3 Миофасциальные боли в нижних отделах туловища...... 26

ГЛАВА 4 Квадратная мышца поясницы........................... 31

ГЛАВА 5 Подвздошно-поясничная мышца ....................... 101

ГЛАВА 6 Мышцы тазового дна

Луковично-губчатая мышца; седалищно-пещеристая мышца:

поперечные мышцы промежности; сфинктер заднего прохо-

да; мышца, поднимающая задний проход; копчиковая мыш-

ца; внутренняя запирательная мышца ................ 126

ГЛАВА 7 Большая ягодичная мышца............................ 151

ГЛАВА 8 Средняя ягодичная мышца............................ 172

ГЛАВА 9 Малая ягодичная мышца.............................. 191

ГЛАВА 10 Грушевидная мышца и другие короткие мышцы, вращающие

бедро кнаружи

Близнецовые мышцы, квадратная мышца бедра, внутренняя

запирательная мышца, наружная запирательная мышца ... 210

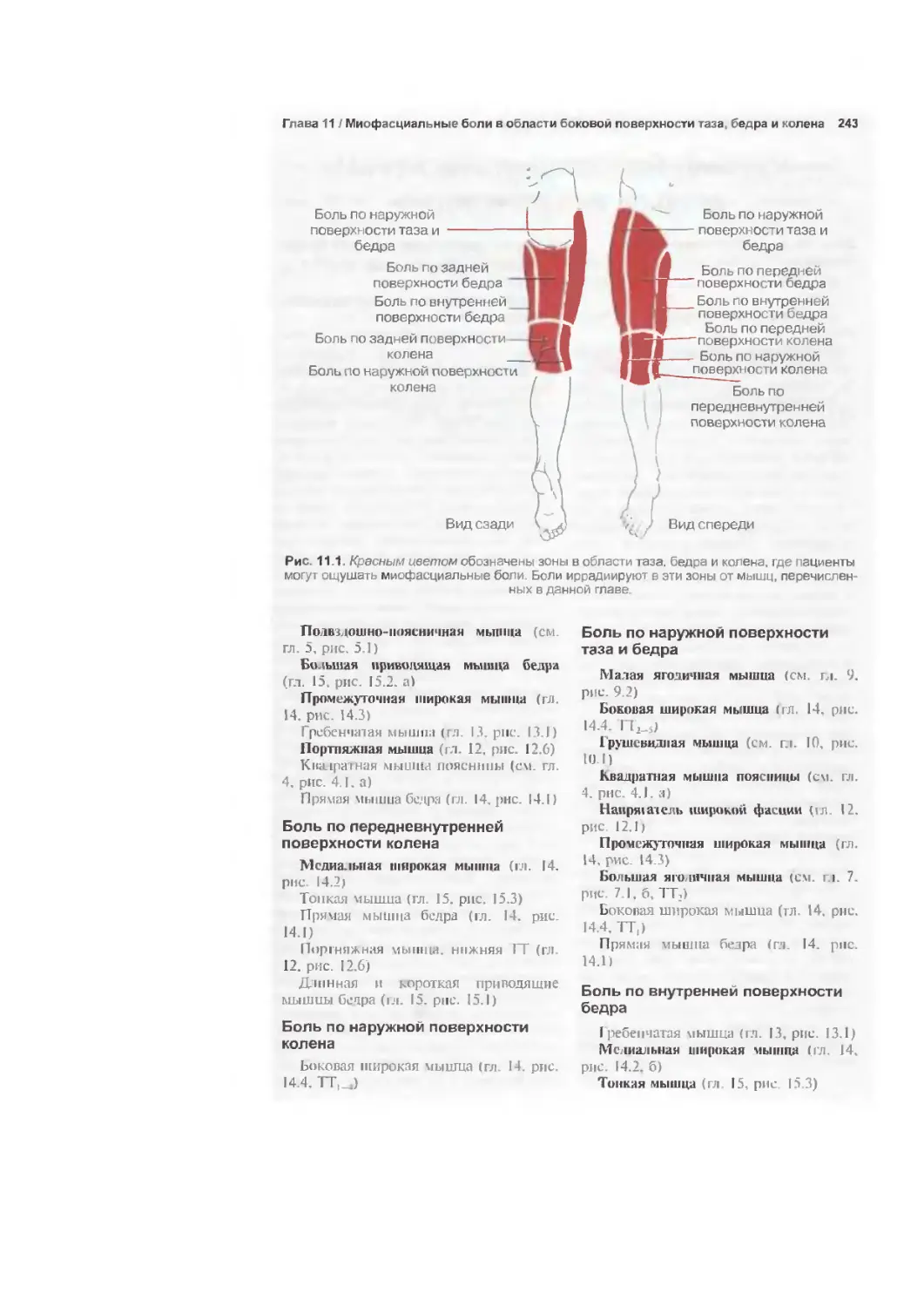

ЧАСТЬ 2 БОКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ТАЗА, БЕДРО И КОЛЕНО 242

ГЛАВА 11 Миофасциальные боли в области боковой поверхности таза,

бедре и колене..................................... 242

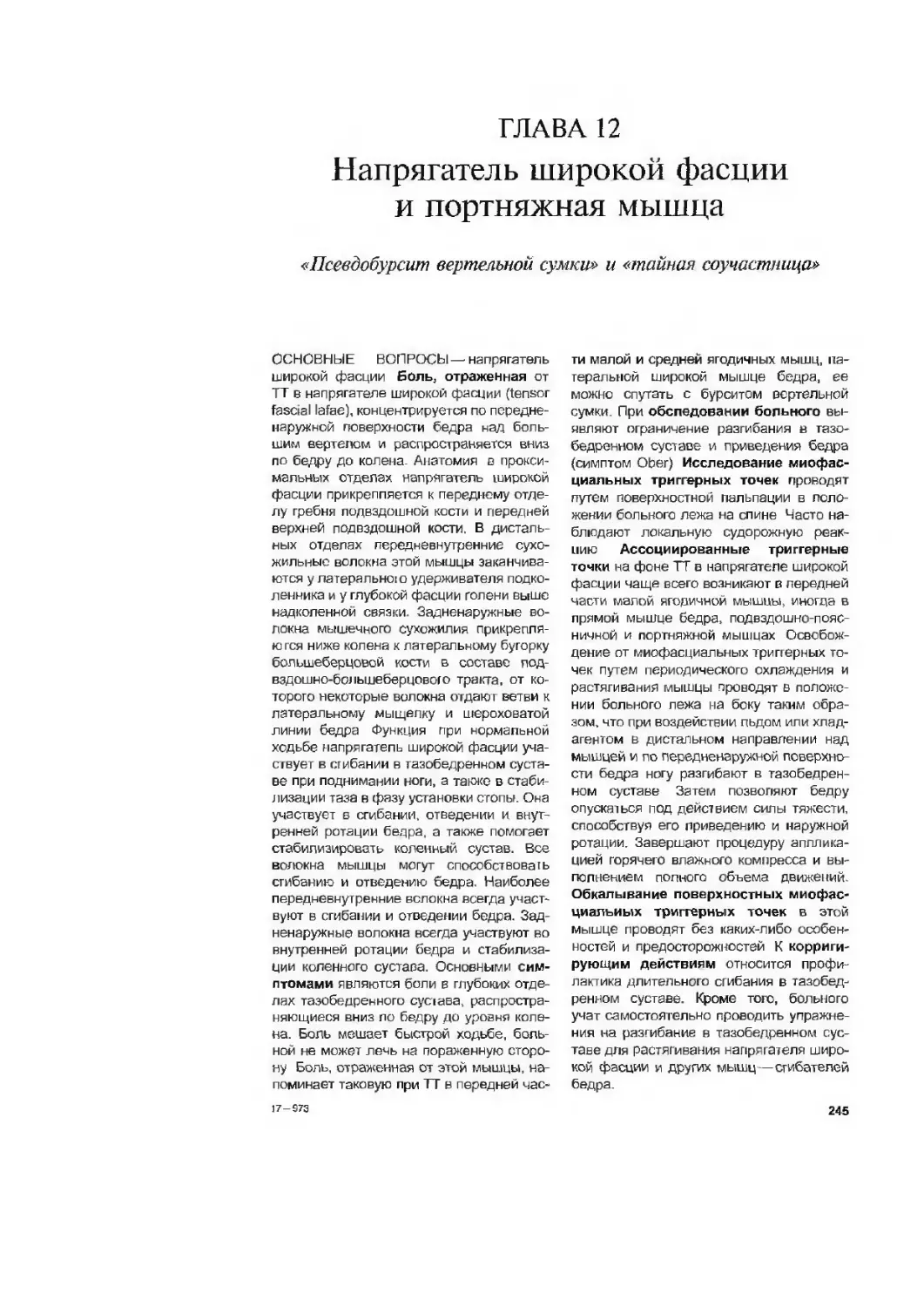

ГЛАВА 12 Напрягатель широкой фасции и портняжная мышца...... 245

ГЛАВА 13 Гребенчатая мышца ................................ 266

ГЛАВА 14 Группа квадратной мышцы бедра

Прямая мышца бедра, медиальная широкая мышца бедра,

промежуточная широкая мышца бедра и латеральная боко-

вая широкая мышца бедра............................ 279

ГЛАВА 15 Приводящие мышцы бедра

Длинная, короткая и большая приводящие мышцы и тонкая

мышца.............................................. 326

ГЛАВА 16 Мышцы — сгибатели голени

Двуглавая мышца бедра, полусухожильная и полуперепон-

чатая мышцы ....................................... 355

ГЛАВА 17 Подколенная мышца.................................. 383

ЧАСТЬ 3 ГОЛЕНЬ, ЛОДЫЖКА И СТОПА .................................... 397

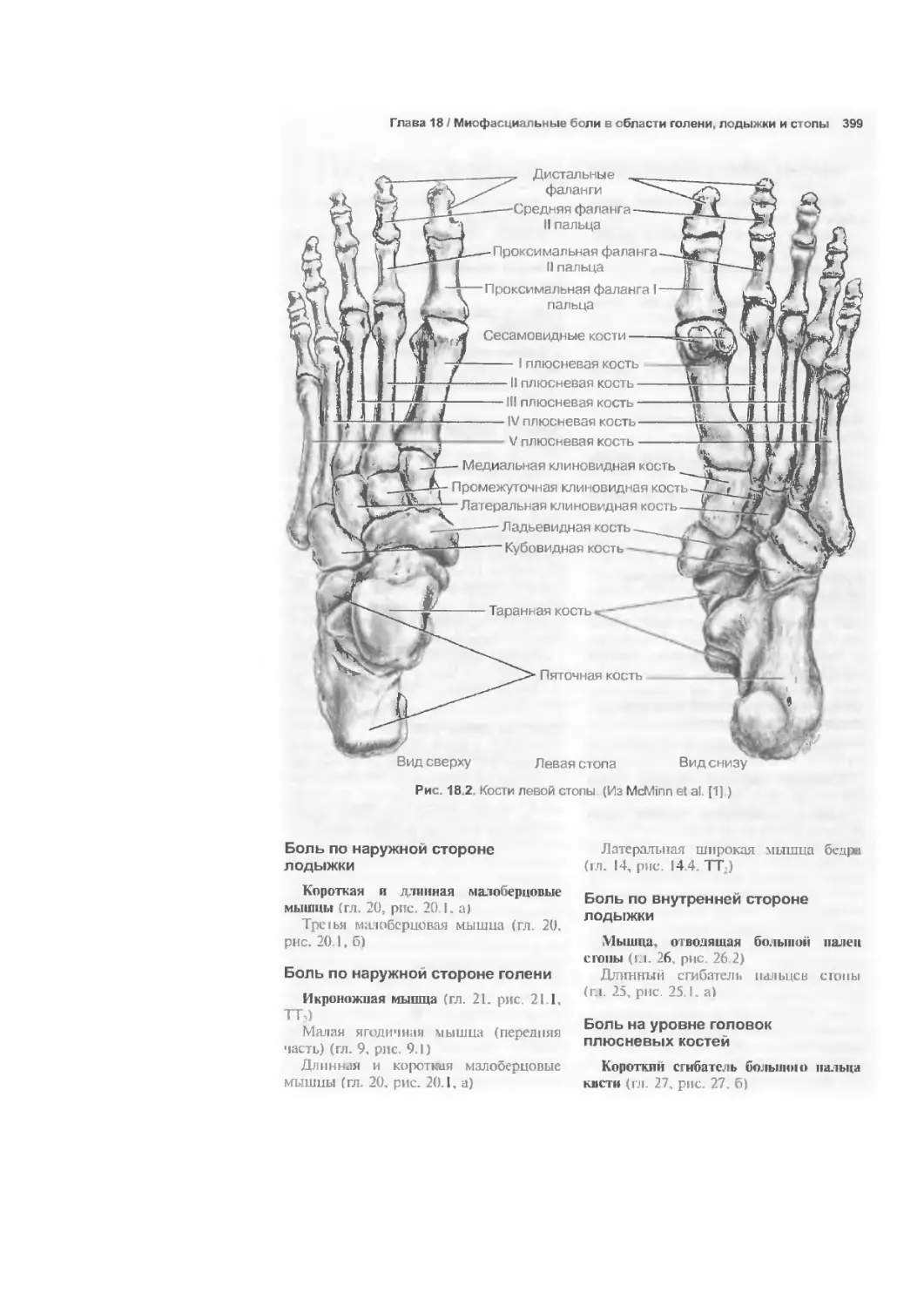

ГЛАВА 18 Миофасциальные боли в области голени, лодыжки и стопы 397

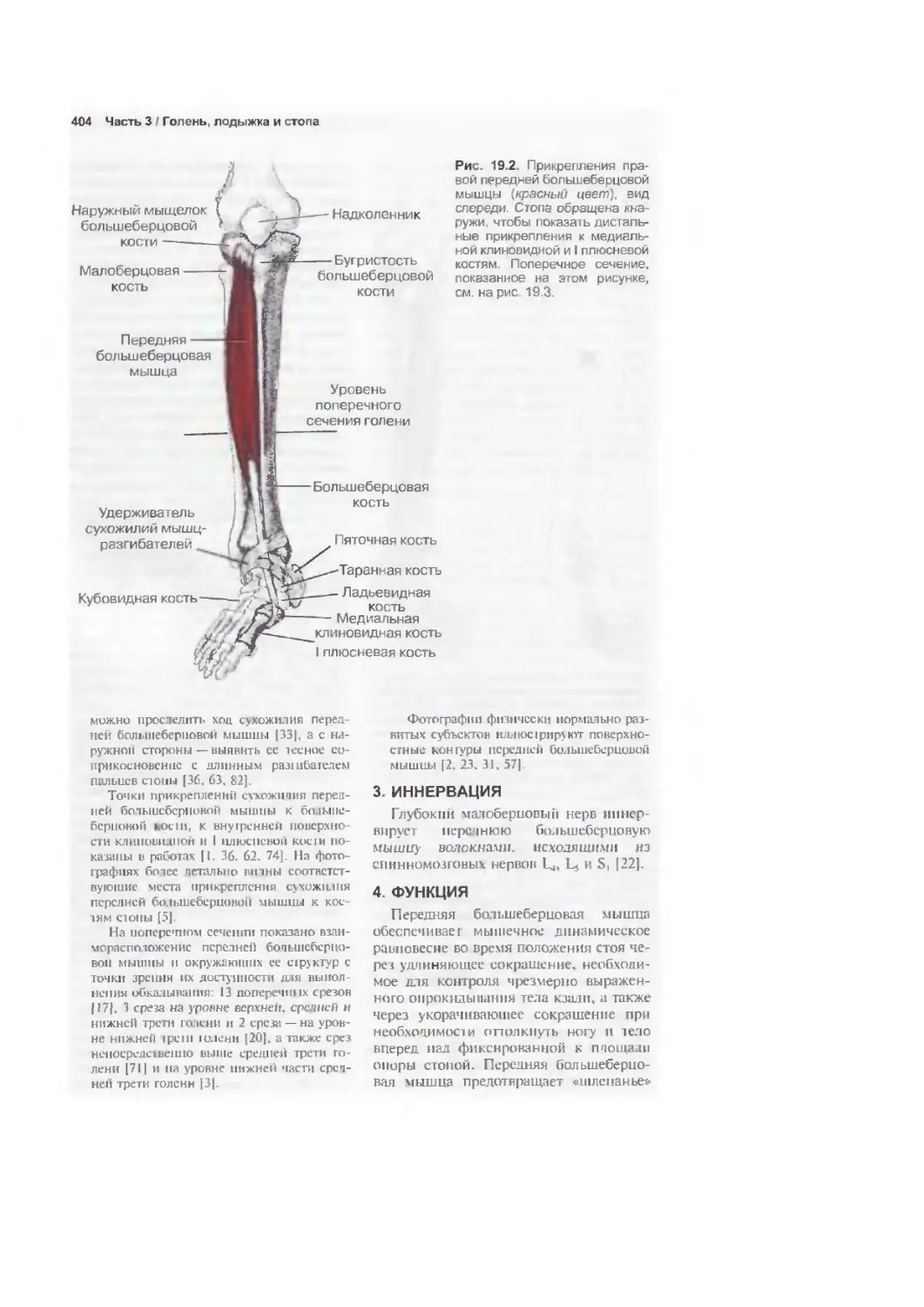

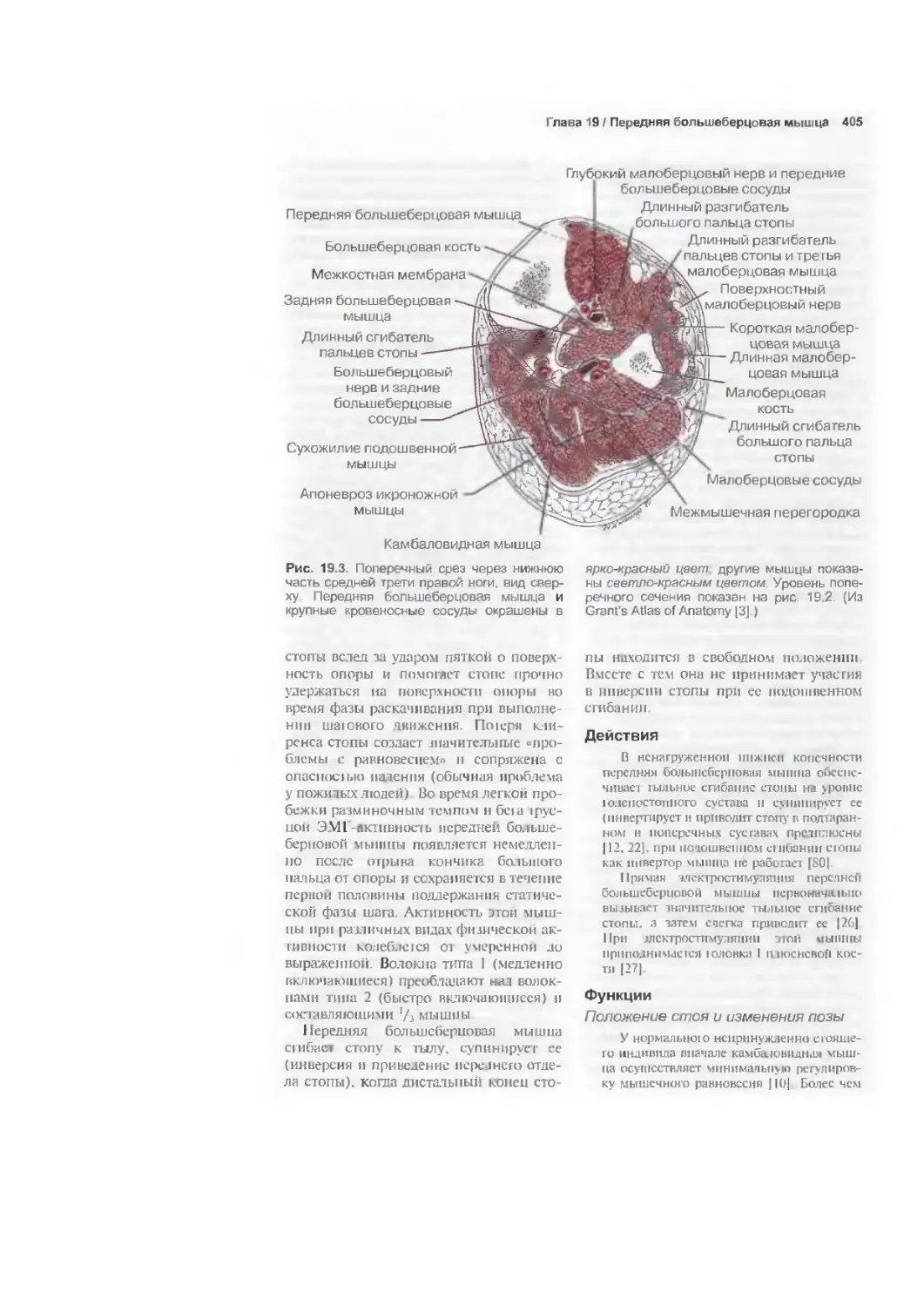

ГЛАВА 19 Передняя большеберцовая мышца...................... 401

ГЛАВА 20 Малоберцовые мышцы

Длинная малоберцовая мышца, короткая малоберцовая

мышца и третья малоберцовая мышца.................. 419

ГЛАВА 21 Икроножная мышца................................... 451

ГЛАВА 22 Камбаловидная и подошвенная мышцы ................. 488

ГЛАВА 23 Задняя большеберцовая мышца ....................... 528

vl

Оглавление vii

ГЛАВА 24 Длинные разгибатели пальцев стопы

Длинный разгибатель пальцев стопы и длинный разгибатель

большого пальца стопы................................. 543

ГЛАВА 25 Длинные сгибатели пальцев стопы

Длинный сгибатель пальцев стопы и длинный сгибатель

большого пальца стопы................................. 561

ГЛАВА 26 Поверхностные собственные мышцы стопы

Короткий разгибатель пальцев стопы; короткий разгибатель

большого пальца стопы; мышца, отводящая большой палец

стопы; короткий сгибатель пальцев стопы; мышца, отводя-

щая мизинец стопы .................................... 576

ГЛАВА 27 Гпубокие собственные мышцы стопы

Квадратная мышца подошвы; червеобразные мышцы; корот-

кий сгибатель большого пальца стопы; мышца, приводящая

большой палец стопы; короткий сгибатель мизинца стопы и

межкостные мышцы...................................... 601

ГЛАВА 28 Алгоритм лечения при хроническом миофасциальном боле-

вом синдроме.......................................................... 623

Приложение Мышечная болезненность после физической нагрузки............ 636

Введение

Джон В. Басмаджан (John V. Basmajian)

Самые похвальные слова приходят на

ум, когда задумываешься, какую работу

проделали д-р Travell и д-р Simons, за-

вершив том 2 своего великолепного «ру-

ководства по триггерным точкам». Мно-

гие, по-видимому, опасались, что работа

над замечательным томом 1 была на-

столько изнурительной, что авторы бу-

дут уже не в состоянии произвести на

свет достойное продолжение. Однако

оптимисты будут очарованы так же, как

и я, который с нетерпением ожидал этот

том. Пессимисты оказались полностью

неправыми.

Этот том представляет собой отраже-

ние мощного заряда энергии, который

возник благодаря дальнейшему накопле-

нию опыта и комплексному анализу

имеющихся данных. В связи с этим там

2 превзошел все ожидания в плане

практического воплощения рассужде-

ний об анатомических особенностях по-

ражений нижних конечностей. Том 1

был посвящен верхней половине туло-

вища, но, кроме того, раскрывал основ-

ную сущность миофасциальных болевых

синдромов (МБС) и наиболее адекват-

ные способы мануальной терапии. Но-

вый том значительно расширяет грани-

цы знаний в данной области и описыва-

ет новые принципы, разработанные на

основе накопленного опыта, а также оп-

ределяет особое место МБС в спектре

заболеваний костно-мышечной систе-

мы. Ни в какой другой книге эта об-

ласть не описана так широко и полно,

так же как никакие другие авторы не

смогли бы сделать это столь же хорошо,

если вообще смогли бы что-либо сде-

лать по этой теме.

Миофасциальные триггерные точки и

их роль в развитии болевых синдромов

не являются больше столь противоречи-

вым предметом, как это было до выхода

в свет тома 1, так же как и методы лече-

ния, используемые д-р Travell и д-р Si-

mons. В настоящее время они являются

бесспорными, и их значимость подтвер-

ждается даже ранее скептически настро-

енными клиницистами. Этот том рас-

ширяет наши знания и стимулирует

клиницистов к пониманию важных ас-

пектов миофасциальных болевых син-

дромов и суставных (соматических) на-

рушений, с одной стороны, и фиброми-

алгий (фиброзитов) — с другой. Я восхи-

щаюсь замечательным стилем, которым

авторы представляют, оценивают и объ-

единяют в единое целое эти различные

аспекты.

Когда я в первый раз прочитал о том,

что фторметан в виде аэрозоля оказы-

вает пагубное воздействие на озоновый

слой атмосферы, я был обескуражен и

расстроен тем, что оба моих друга и

многие больные будут вынуждены отка-

заться от лечения с использованием

орошения хладагентами и растягивания.

Очень приятно и волнительно убедить-

ся, что авторы полностью осознают

риск неблагоприятного воздействия

препарата на окружающую среду и ре-

шительно преодолевают возникающие в

связи с этим проблемы. Вместо того

чтобы, посожалев об этих негативных

явлениях, настоять на применении фто-

руглеродов, они нашли адекватные аль-

тернативные методики и активно ищут

соответствующие заменители. Мне ка-

жется, что успех будет сопутствовать им.

Кроме того, следует отметить, что хлада-

генты позволяют достичь примерно та-

кого же эффекта, как и упражнения,

описанные в томе 2.

В книге имеется множество клиниче-

ских «жемчужин». Некоторые из них

выделены отдельно (например, постизо-

метрическая релаксация и меры предос-

торожности при избыточной подвижно-

сти суставов позвоночника), другие рас-

сеяны по всему тексту и могут быть да-

же не замечены неискушенным читате-

лем.

Бесспорно, что яркие иллюстрации

окажут сильнейшее впечатление па чи-

тателей, случайно открывших эту кншу.

Я полагаю, что довольно быстро они

станут горячими поклонниками авторов.

Нельзя сказать, что иллюстрации явля-

ются лишь схематическими набросками

viii

Введение lx

профессионального художника, умело

отразившего то, что «захотелось» авто-

рам. Они в полной мере удовлетворяют

потребностям авторов и очень органич-

но включаются в повествование. Такое

удачное сотрудничество авторов и иллю-

стратора мне приходилось наблюдать

крайне редко.

Основу тома 2 составляют, конечно

же, главы, посвященные отдельным

мышцам нижних отделов туловища и

конечностей. Даже если бы книга со-

стояла лишь из этих глав, она имела бы

большое значение для клиницистов. Но

авторы вновь пошли дальше того, что

требуется для «Руководства». Они вир-

туозно обращаются с болями в отдель-

ных мышцах и окружающих тканях,

причем в такой манере, какой я никогда

не встречал при манипуляциях с этими

мышцами. Прекрасное описание мор-

фологии, физиологии и здравый подход

к проблеме сочетаются с великолепным

стилем написания и краткостью изло-

жения.

Одним словом, я был очень горд и

рад возможности написать «Введение».

Данная книга установила высокую

планку для всех авторов, работающих в

этой области. Книга является очень

своевременной и останется классиче-

ской долгие годы.

Джон В. Басмаджан / John V.

Basmajian MD, FRCPC,

FACA, FACRM (Australia),

FSBM, FABMR

Professot Emeritus

McMaster University

Hamilton, Ontario, Canada

Предисловие

Том 2 «Руководства по триггерным

точкам» посвящен мышцам нижней по-

ловины туловища, в то время как в томе

I описывались мышцы верхней полови-

ны тела. Том 2 выдержан в том же сти-

ле, все детали описываются в нем столь

же подробно, как и в томе 1. В нем от-

ражена тесная взаимосвязь и сотрудни-

чество соавторов, внесших в эту книгу

все свои клинические знания и опыт, а

также неутомимое любопытство к по-

знанию, как и почему.

Создание этого тома было стимули-

ровано широким успехом тома 1. К на-

стоящему времени продано более 50 000

экземпляров книги. Этот успех был обу-

словлен, в частности, тем, чго практиче-

ские врачи, освоившие предложенные

методики, сумели принести облегчение

своим пациентам, а также тем, что кли-

ницисты смогли более полно разобрать-

ся в методиках благодаря подробным

рисункам, четко и замечательно выпол-

ненным художником книги Barbara D.

Cummings. Том 1 уже опубликован на

английском, русском и итальянском

языках, планируются издания на немец-

ком, французском и японском. Пациен

ты, страдающие миофасциальными бо-

лями, очень выиграют, если занятия по

диагностике миофасциальных болевых

синдромов и лечению больных будут

включены в учебный план медицинских

и физиотерапевтических учебных заве-

дений.

Читатели наверняка отметят некото-

рые различия между двумя томами. Том

2 содержит множество ссылок на лите-

ратурные данные по мануальной диаг-

ностике и коррекции соответствующих

расстройств. В разделах по лечению

описаны альтернативные (не требующие

применения хладагентов) методы тера-

пии, которые будут использоваться до

тех пор, пока не создадут хладагенты,

безопасные для окружающей среды. Эти

альтернативные методы описаны в гл. 2.

Петитом напечатаны дополнительные

сведения, не являющиеся строго необ-

ходимыми для лечения больных. Однако

х

эти сведения содержат различные под-

робности и справочные данные, на ко-

торых базируются основные положения.

Дополнительные ссылки на литератур-

ные источники, представленные в конце

каждого раздела, предназначены в пер-

вую очередь для преподавателей и сту-

дентов.

В томе 2 представлены уникальные

данные по малоизученным проблемам.

В главе, посвященной квадратной мыш-

це поясницы, подробно описаны источ-

ники функционального сколиоза и спо-

собы их диагностики. В ней также обсу-

ждается значимость неравенства длины

нижних конечностей (вследствие укоро-

чения одной ноги) и рентгенологиче-

ские способы точной оценки этой пато-

логии. В главе 6, «Мышцы тазового

дна», подробно описаны методики вы-

явления триггерных точек в тазовых

мышцах. Удобная топографическая схе-

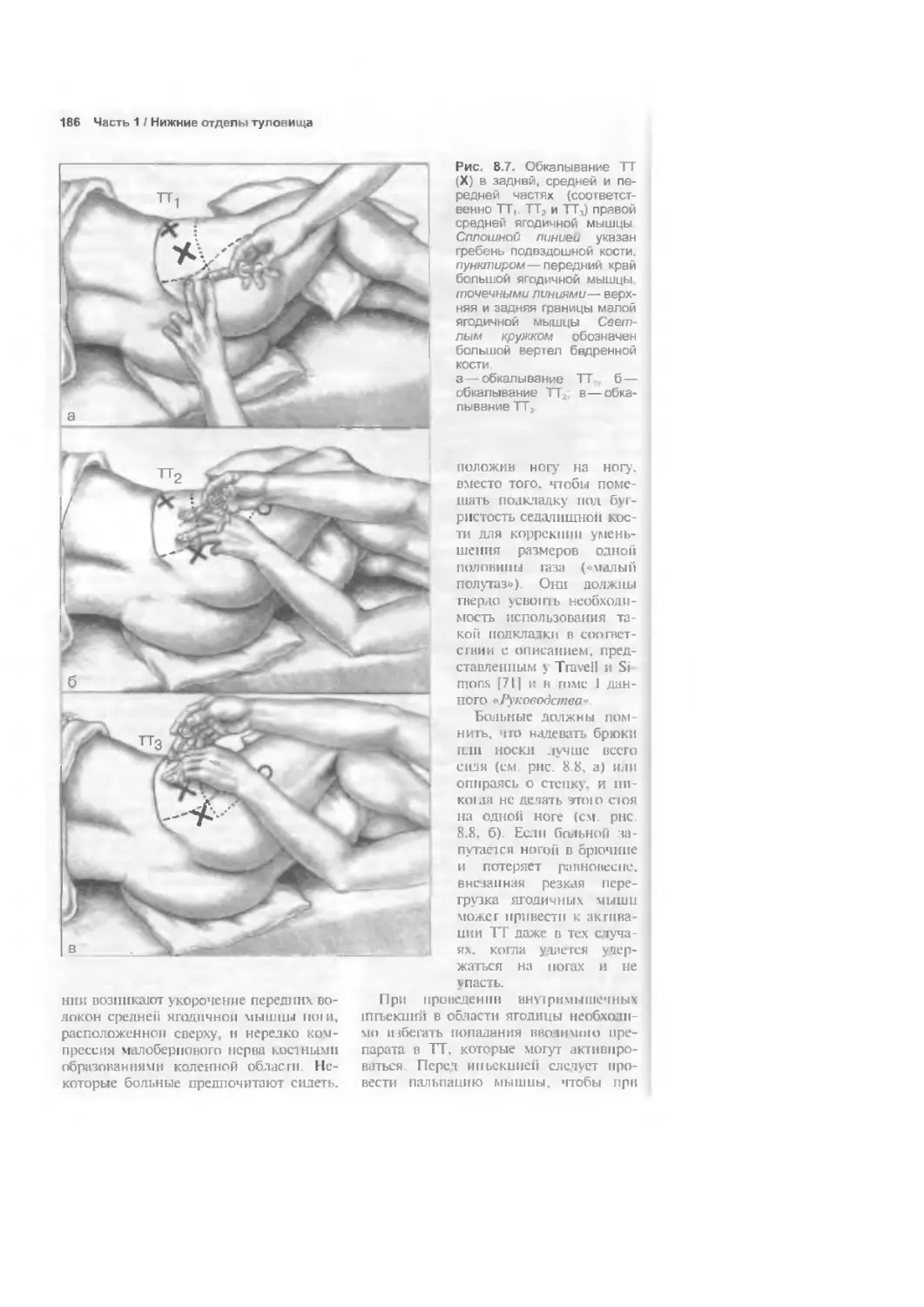

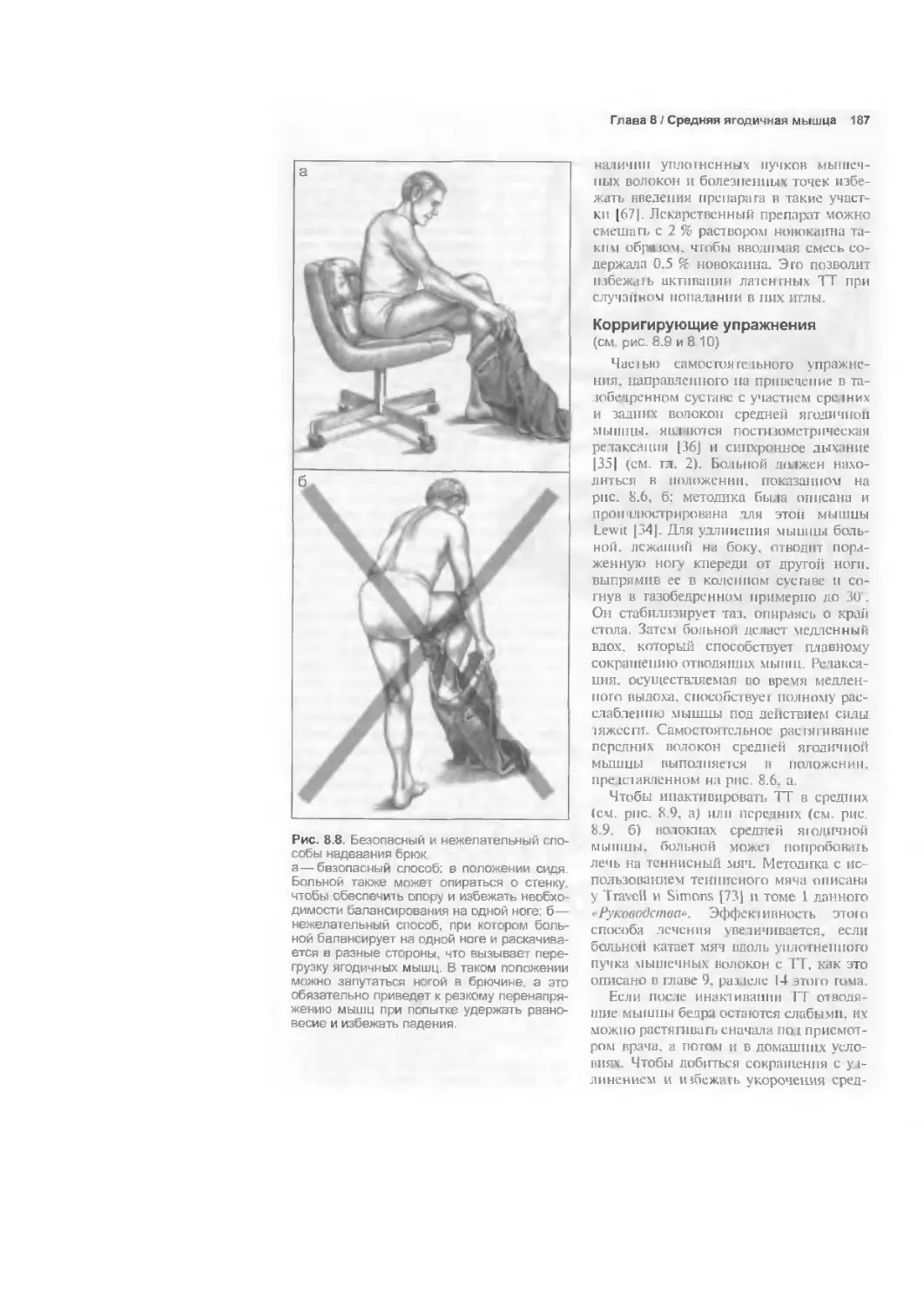

ма (см. рис. 8.5) наглядно ил иострирует

возможности раздельной пальпации

триггерных точек в трех ягодичных и

грушевидной мышцах. В главе 10, по-

священной грушевидной мышце, оха-

рактеризованы миогенные боли в про-

межности, ягодицах и седалищной об-

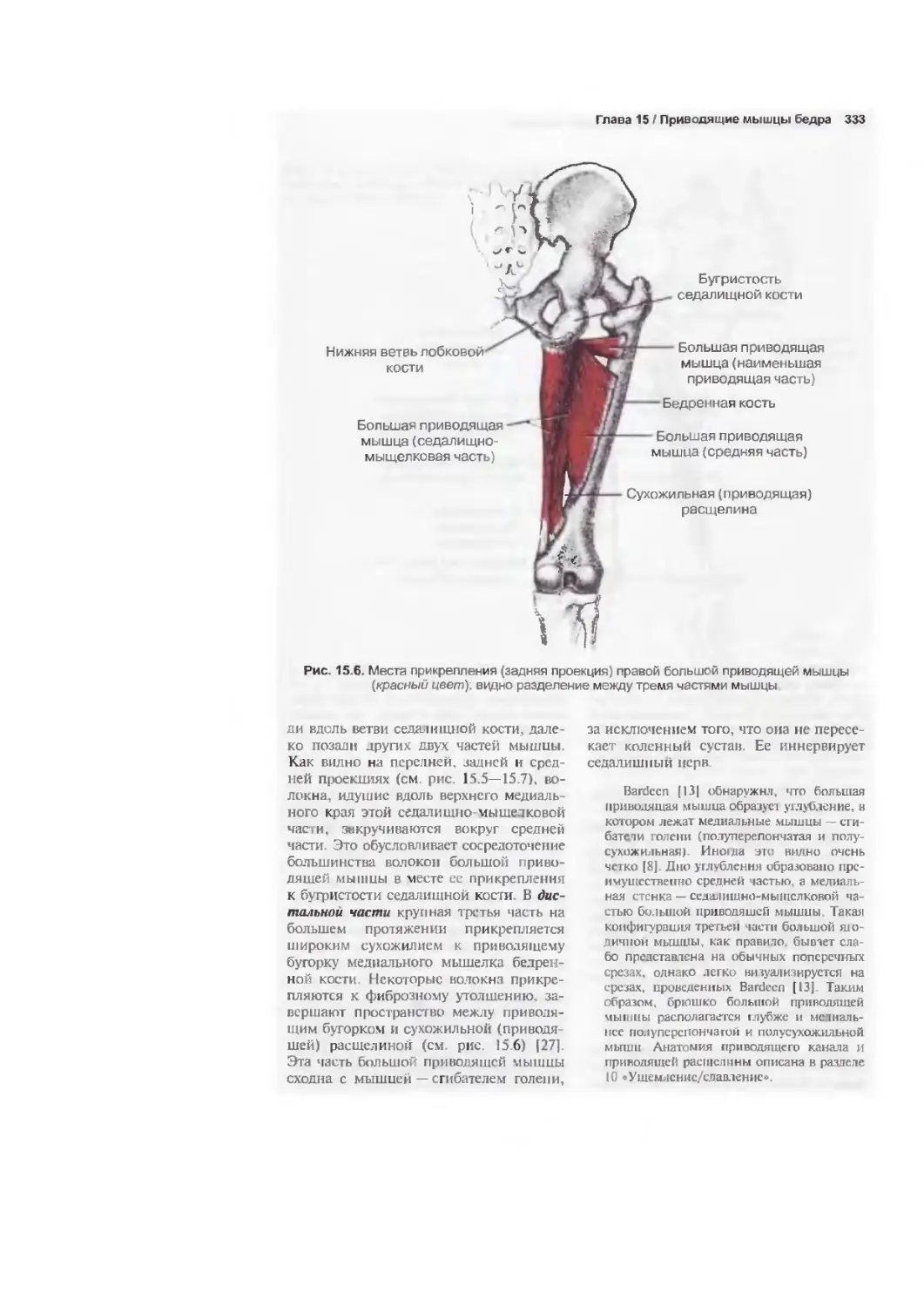

ласти. Глава 15 посвящена приводящим

мышцам бедра. В ней, в частности, от-

мечается исключительная сложность

строения большой приводящей мышцы

бедра, что затрудняет ее обследование и

часто приводит к диагностическим

ошибкам. В главе 20, посвященной ма-

лоберцовым мышцам, подробно разби-

раются способы диагностики и коррек-

ции патологической стопы Morton. В

главе 21 подробно проанализирована

первопричина ночных судорог в икро-

ножных мышцах и их тесная взаимо-

связь с триггерными точками в этой

мышце.

В главе 22, посвященной камбаловид-

ной и подошвенной мышцам, проанали-

зированы данные современной литера-

туры по мышечным болям в передней

области голени (так называемая раско-

лотая голень), обусловленным влиянием

Предисловие xi

триггерных точек. Патофизиологическая

сущность болезненности мышц, связан-

ной с повышенными нагрузками, обсу-

ждается в Приложении. Представляется,

что этот феномен в настоящее время

вполне понятен и объясним. Не вдава-

ясь в подробности, отметим лишь, что

вряд ли любое состояние однозначно

взаимосвязано с влиянием триггерных

точек.

В последней главе (гл. 28). «Лечение

при хронических миофасциальных боле-

вых синдромах», обсуждается ведение

больных, не поддающихся лечению,

обычно эффективному при поражении

одной из мышц. В этой же главе описы-

ваются различия между хроническим

миофасциальным болевым синдромом и

фибромиалгией.

Профессиональные медицинские ра-

ботники, впервые сталкивающиеся с

этой проблемой, часто задают вопрос:

«Что же нужно, чтобы приобрести необ-

ходимые навыки?» Следует подчеркнуть

три основных момента: (1) необходимо

овладеть знаниями о распространенно-

сти и характерных особенностях отра-

женных болей; (2) нужно очень хорошо

разбираться в анатомии мышц и (3) сле-

дует научиться пальпировать уплотнен-

ные пучки мышечных волокон, опреде-

лять местонахождение триггерных точек

и выявлять локальную реакцию мышц в

ответ на щипковую пальпацию. Чтобы

обеспечить выполнение первого пункта,

нужно прислушиваться к словам боль-

ного и верить ему. Что касается второго

пункта, нужно хранить в кабинете «Ру-

ководство по триггерным точкам», чтобы

показать больному рисунок, на котором

представлена мышца, вероятнее всего,

служащая причиной болей. Третий

пункт требует наработки соответствую-

щих навыков и опыта, что достигается

усердной практикой.

За 8 лет, в течение которых создава-

лась эта книга, многие внесли свой

вклад в осуществление данного проекта.

Тяжкое бремя написания книги облег-

чалось энтузиазмом врачей, рассказы-

вавших о большой практической ценно-

сти тома 1 своим пациентам, а также их

настойчивыми требованиями создания

тома 2.

На протяжении почти всего периода

над книгой работала команда, состоя-

щая из пяти человек: авторов; художни-

ка Barbara D. Cummings, чья непоколе-

бимая преданность делу и совершенст-

вующийся опыт реализовались в столь

уникальных иллюстрациях; жены второ-

го автора Lois Statham Simons, чьи вдох-

новенные замечания помогли направ-

лять работу над рукописью в правильное

русло и чье тщательное редактирование

каждой главы приводило к отшлифовке

стиля, делая его более точным и разум-

ным; а также добросовестного секретаря

второго автора Barbara Zastrow, которая

перепечатывала по семь и более вариан-

тов каждой главы, никогда не теряя при

этом чувства юмора.

Огромную признательность заслужил

ревматолог, доктор медицины Michael

D. Reynolds за помощь и понимание, с

которым он просматривал каждую главу.

Он является мастером грамматической

точности, лаконичности и способен раз-

решить любые неясные положения и

моменты. Благодаря его советам из кни-

ги были удалены все ненужные повторы

и лишние фразы.

Мы крайне признательны доктору

медицины Robert Gerwin за рецензиро-

вание большинства глав и помощь в

оценке взаимосвязи неврологии и фе-

номенов миофасциальных триггерных

точек. Большую помощь в написании

многих глав оказала Магу Maloney, по-

делившаяся своим многолетним опытом

мануальной терапии и глубокими кли-

ническими знаниями в области мио-

фасциальных триггерных точек. Важные

замечания и предложения по ряду глав

внесли Dannie Smith и Ann Anderson.

Доктор Jay Goldstein прорецензировал

главу 6 с учетом своего большого опыта

работы с пациентами, у которых отме-

чаются миогенные боли в области тазо-

вых мышц, в возникновении которых

велика роль триггерных точек. Авторы

благодарны также A. J. Nielsen за вооду-

шевленную поддержку работы, добро-

вольное участие в иллюстрировании

книги в качестве объекта для рисунков,

а также за любезное разрешение посе-

щать Physical Thepary Anatomy Labora-

tory.

Увлекательные споры с профессором

Karel Lewit из Чехословакии в значи-

тельной степени обогатили знания вто-

рого соавтора о взаимосвязи между сус-

xli Предисловие

тавными поражениями и миофасциаль-

ными триггерными точками.

Мы чрезвычайно признательны ia

значительную помощь в работе над кни-

гой доктору Herbert Kent, руководителю

отделения реабилитации Veterans Medi-

cal Center в Long Beach, California, а так-

же профессорам Jerome Tobis и Yen Yu,

руководителям отделения физиотерапии

и реабилитации University of California

(Irvin). В том же университете доктор

Earle Davis радушно позволил нам про-

водить патологоанатомические вскры-

тия, а также внес ценный вклад благода-

ря интересным дискуссиям. Друт и кол-

лега второго автора Chang-Zern (John)

Hong поделился своим выдающимся

клиническим опытом и знаниями в ходе

обсуждений проблем миофасциальных

болей.

Неоценимую помощь в работе с лите-

ратурой оказали второму' автору работ-

ники библиотек, среди которых нужно

выделить на раннем этапе работ Karen

Vogel и Ute М. Schultz, а также Susan

Russell, директора Medical Center Library

Калифорнийского университета, Marge

Linton, также из этого Центра. Следует

поблагодарить Linda Lau Murphy, кото-

рая помогла подобрать литературу с по-

мощью автоматизированной системы

анализа, накопления и поиска медицин-

ской литературы, а также Chris Ashen,

Jody Hammond Oppelt и Linda Weinberg-

er, которые помогали в работе над лите-

ратурными источниками. В составлении

библиографии по синдрому грушевид-

ной мышцы к главе 10 нам помог док-

тор LeRoy Р. W. Froetscher, проходив-

ший в это время ординатуру.

John Butler, ответственный редактор

издательства Williams and Wilkins, также

заслужил глубочайшую благодарность за

постоянную поддержку, терпение и по-

нимание. будучи редактором нашей

книги.

И последнее, но также очень важное.

Мы выражаем признательность всем ин-

тересующимся студентам-медикам и ор-

динаторам, а также всем критикам и

скептикам, которые всегда задавали нам

трудные и стимулирующие вопросы.

Дэвид Г. Симонс

(David G. Simons, М. D.)

Джанет Г. Трэвелл

(Janet G. Travell, М. D.)

Благодарность

Моему соавтору, Дэвиду Г. Симонсу, я

выражаю глубочайшую признательность

за его неустанные новаторские усилия в

работе над вторым томом нашей книги

«Миофасциальные боли и расстройства.

Руководство по триггерным точкам». Я

должна признать, что он внес основной

вклад в создание второго тома.

Я горжусь, что имела честь работать с

доктором Симонсом в течение почти

30 лет над уточнением основных пато-

физиологических механизмов локаль-

ных миофасциальных болевых синдро-

мов и разработкой эффективных клини-

ческих методов лечения больных.

Джанет Г. Трэвелл

(Janet G. Travell, М. D.)

ГЛАВА 1

Словарь терминов

Основной задачей словаря терминов яв-

ляется ознакомление читателя с терми-

нами, представленными в «Руковод-

стве», а также уточнение значения, в

котором они используются. Словарь по-

мешен в начале книги, чтобы при необ-

ходимости было легче уточнить значе-

ние термина. Комментарии к определе-

ниям терминов набраны курсивом.

Агонисты. Мышцы или мышечные пуч-

ки, имеющие такое анатомическое при-

крепление, что при сокращении они

усиливают действие друг друга.

Активация сокращения. Активация ла-

тентных миофасциальных триггерных

точек, обусловленная внезапным сокра-

щением мышцы, возникающем на фоне

лечения ее антагониста методами растя-

жения. Активированные латентные

триггерные точки усиливают напряжение

в сокращенной мышце и могут спровоци-

ровать появление интенсивных отражен-

ных болей.

Активная миофасциальная триггерная

точка. Очаг повышенной возбудимо-

сти в мышце или ее фасции, реализую-

щийся в виде боли. Может проявляться

отраженными болями в покое или при

движениях, в которых принимает уча-

стие данная мышца. Активная триггер-

ная точка болезненна при надавлива-

нии и дотрагивании, что препятствует

полному растяжению мышцы, ослабля-

ет ее, обычно болезненна при прямой

пальпации, содействует локальному со-

кращению (локальная судорожная ре-

акция) упругих мышечных волокон в

ответ на адекватное раздражение, вы-

зывает болезненность в референтных

болевых зонах (зона отраженной боли)

и часто провоцирует появление специ-

фических вегетативных феноменов в

этих зонах. Следует отличать от ла-

тентной миофасциальной триггерной

точки.

Амплитуда пассивных движений. Диапа-

зон подвижности (в какой-либо плоско-

сти) анатомического сегмента конечно-

сти в каком-либо суставе, которые вы-

зываются внешними силами без актив-

ного участия или сопротивления иссле-

дуемого. При этом исследуемый должен

расслабить мышцы, участвующие в дви-

жении данного сустава.

Анатомическое положение. Вертикальное

положение туловища с обращенным

вперед лицом, вытянутыми по бокам ру-

ками и обращенными вперед кистями,

сомкнутыми стопами, направленными

носками вперед. Понятия задний, перед-

ний, латеральный, медиальный и другие

относятся к частям тела и характеризу-

ют их расположение друг относительно

друга и относительно оси тела в анато-

мическом положении [16].

Антагонисты. Мышцы или мышечные

пучки, имеющие такое анатомическое

прикрепление, что при сокращении

они оказывают противоположное дей-

ствие.

Анталгическая походка. Походка, выра-

батывающаяся при болях, обусловлен-

ных действием массы собственного тела.

Характерно укорочение времени опоры

на ногу на пораженной стороне.

Сочетанная миофасциальная триггерная

точка. Миофасциальная триггерная точ-

ка, образующаяся в одной мышце при

компенсаторной перегрузке, сокраще-

нии или в качестве отраженного фено-

мена, обусловленного деятельностью

триггерной точки, расположенной в

другой мышце. Разновидностями соче-

танных триггерных точек являются са-

теллитные и вторичные триггерные

точки.

1

2 Миофасциальные боли и расстройства: Руководство по триггерным точкам

Большой таз. Расширенная часть таза

выше верхнего края входа в таз [12, 27].

Следует отличать от малого таза.

Вальгусная деформация. Деформация в

виде искривления или изгиба соответст-

вующего анатомического образования

по направлению кнаружи: вальгусные

(вывернутые кнаружи) колени [23] и

вальгусные стопы (выворот кнаружи

части стопы, расположенной под таран-

ной костью) |21].

Вальгусная деформация большого пальца

стопы (hallux valgus). Отклонение боль-

шого пальпа по направлению к другим

пальцам стопы [6].

Варусная деформация. Деформация в

виде искривления или изгиба соответ-

ствующего анатомического образова-

ния по направлению внутрь: варусные

(саблевидные) голени [24] или варус-

ные стопы (поворот внутрь части сто-

пы, расположенной над таранной ко-

стью).

Варусная деформация большого пальца

стопы (hallux varus). Отклонение боль-

шого пальца по направлению от друтих

пальцев стопы [6].

Внутренние (собственные) мышцы сто-

пы. Мышцы, которые прикрепляются

обоими окончаниями к стопе.

Вторичная миофасциальная триггерная

точка. Очаг повышенной возбудимо-

сти в мышце или ее фасции, который

становится активным в тех случаях, ко-

гда эта мышца подвергается чрезмер-

ной нагрузке, будучи синергистом или

антагонистом мышны, содержащей

первичную триггерную точку. Следует

отличать от сателлитной триггерной

точки.

Выворот. Выворотом стопы называют

наружный (латеральный) поворот всей

стопы относительно таранной кости и

переднего отдела стопы относительно ее

заднего отдела в поперечном суставе

предплюсны. Движения комплексные.

Термин выворот иногда используют в ка-

честве синонима пронации [26|. Следует

отличать от инверсии.

Голень. Голенью называют часть ноги

между коленом и голеностопным суста-

вом.

Гусиная стона. Растяжение сухожилия и

прикрепление портняжной, тонкой и

полусухожильных мышц к медиальному

краю бугристости большеберцовой кос-

ти [14].

Действия. Действиями мышцы в этом

томе называют движения, обусловлен-

ные ее сокращением. Следует отличать

от функции.

Дорсифлексия. Поворот стопы или паль-

цев по направлению вверх [2].

Задний отдел стопы. Задним отделом на-

зывают часть стопы, расположенную за

поперечным суставом предплюсны;

включает пяточную и таранную кости.

Зона отраженных расстройств. Особый

участок тела, расположенный на рас-

стоянии от триггерной точки, в котором

развивается отраженная симптоматика

(чувствительная, двигательная или веге-

тативная).

Ишемическая компрессия (также аку-

прессура, миотерапия, шиатцу). Посте-

пенно усиливающаяся компрессия триг-

герной точки, направленная на устране-

ние ее болезненности и повышенной

чувствительности. Во время этой мани-

пуляции сдавливаемые ткани бледнеют, а

после прекращения давления становятся

гиперемичными (краснеют).

Ишиалгия. Боль различной этиологии в

нижней части спины и бедре, иррадии-

рующая по задней поверхности бедра в

голень [ 18[.

Инверсия. Инверсией называют внут-

ренний (медиальный) поворот всей сто-

пы относительно таранной кости и пе-

реднего отдела стопы относительно ее

заднего отдела в поперечном суставе

предплюсны. Термин иногда используют

в качестве синонима супинации [26]. Сле-

дует отличать от выворота.

Квадратные скобки [ ]. В квадратных

скобках представлены комментарии или

Глава 1 / Словарь терминов 3

замечания авторов, а также литератур-

ные источники.

Комбинированный болевой паттерн. Со-

вокупный паттерн болей, отраженных от

двух и более расположенных рядом

мышц. Практически не отличим от пат-

тернов отраженной боли отдельных

мышц.

Контрактура. Стойкая внутренняя ак-

тивация механизма сокращения мы-

шечных волокон. В случае контракту-

ры сокращение мышцы возникает при

отсутствии потенциалов действия в

двигательных единицах. Определение,

использующееся в «Руководстве», име-

ет физиологический характер, и его

следует отличать от клинического оп-

ределения, в соответствии с которым

контрактурой называется укорочение

мышцы, обусловленное фиброзом. Кон-

трактуру следует также отличать от

спазма.

Концентрическое (сокращение). Сокра-

щение, приводящее к укорочению

мышпы.

Корональная плоскость. Фронтальная

(вертикальная) птоскость, разделяющая

туловище на передние и задние отделы

[15].

Латентная миофасциальная триггерная

точка. Очаг повышенной возбудимости

мышцы или ее фасции, безболезненный

в покое, но болезненный при пальпа-

ции. В остальном латентная триггерная

точка сходна по характеристикам с ак-

тивной точкой, от которой ее следует

отличать.

Латеральная ротация (наружная рота-

ция). При латеральной ротации бедра в

тазобедренном суставе или голени в го-

леностопном суставе происходит враще-

ние передней поверхности ноги по на-

правлению наружу от средней линии ту-

ловища. Следует отличать от медиаль-

ной ротации.

Латеральный наклон. При латеральном

наклоне таза происходит его сгибание

вниз во фронтальной (короналыюй)

плоскости.

Локальная судорожная реакция. Кратко-

временное сокращение группы мышеч-

ных волокон (обычно пальпируемого

мышечного тяжа), содержащих триггер-

ную точку. Сокращение волокон разви-

вается в ответ на раздражение (обычно

пальпаторное или с помощью укола)

триггерной точки в данной мышце или,

в некоторых случаях, соседней триггер-

ной точки.

Лордоз. Поясничным лордозом называ-

ют искривление позвоночника в перед-

незаднем направлении, при котором по-

ясничный отдел позвоночника растяги-

вается с из1ибом наружной кривизны

вперед.

Люмбаго. Боль в средней и нижней час-

тях спины. Описательный термин безот-

носительно этиологической причины

[7].

Малый таз. Тазовая полость ниже верх-

него края входа в таз [13]. Следует отли-

чать от большого таза.

Медиальная ротация (внутренняя рота-

ция). При медиальной ротации бедра в

тазобедренном суставе или голени в ко-

ленном суставе происходит вращение

передней поверхности ноги по направ-

лению внутрь от средней линии тулови-

ща. Следует отличать от латеральной

ротации.

Методика I^ewit. При растяжении—уд-

линении мышцы постизометрическая

релаксация с помощью координирован-

ных дыхания и движений глазных яблок

в соответствии с описанием в главе 2

данного «Руководства».

Миалгия. Боль в одной или несколь-

ких мышцах |8]. Миалгией называют:

(1) распространенные боли в мышцах

при системных поражениях, например

при вирусных инфекциях; (2) ограни-

ченную болезненность в одной или не-

скольких мышцах, как при миофасци-

альных триггерных точках. Следует от-

личать, какое именно определение

имеется в виду в каждом конкретном

случае.

4 Миофасциальные боли и расстройства: Руководство по триггерным точкам

Миогелез. Ограниченное уплотнение в

одной или нескольких мышцах, болез-

ненное при пальпации. Название дано

согласно теории, утверждающей, что

очаги уплотнения образуются вследствие

желеобразных отложений мышечных бел-

ков. Эта концепция существовала до от-

крытия подвижных филаментов, участ-

вующих в сокращении мышцы. Локальная

болезненность и наличие пальпируемых уп-

лотненных пучков мышечных волокон

также характерны для миофасциальных

триггерных точек. У большинства боль-

ных с миогелезом имеются миофасциаль-

ные триггерные точки.

Миотатическая единица. Группа мышц-

агонистов и антагонистов, комплексно

взаимодействующих в спинальных реф-

лексах. Мышцы-агонисты могут дейст-

вовать поочередно или параллельно.

Миофасциальный болевой сицдром. Си-

ноним миофасциального синдрома или

.миофасцита. Часто является важным

компонентом соматических заболеваний

Следует отличать от фибромиалгии.

Миофасциальный синдром. Боль, повы-

шенная чувствительность и вегетатив-

ные нарушения, обусловленные дейст-

вием активных миофасциальных триг-

герных точек. Необходимо выявлять оди-

ночные мышцы или группы мышц, генери-

рующие вышеуказанную симптоматику.

Миофасциальная триггерная точка. Уча-

сток повышенной возбудимости, обыч-

но локализующийся в туго натянутом

пучке волокон скелетной мышцы или ее

фасции. Болезненная при компрессии,

эта точка может генерировать характер-

ные отраженные боли и вегетативные

нарушения. Миофасциальные триггерные

точки следует отличать от кожных,

связочных, надкостничных и фасциальных

триггерных точек, не связанных с мышца-

ми Различают активные, латентные,

первичные, вторичные, сочетанные и са-

теллитные миофасциальные триггерные

точки.

Миофасцит (миофасциит, фибромиозит,

интерстициальный миозит). В «Руково-

дстве» миозитом называют синдром, ха-

рактеризующийся болью, болезненно-

стью и другими отраженными феноме-

нами, обусловленными влиянием мио-

фасциальных триггерных точек [9, 10].

Молоткообразиый палец стопы. Стойкое

сгибание большого пальца стопы в меж-

фаланговом суставе [22], или стойкое

сгибание проксимального межфаланго-

вого сустава большого пальца с растяже-

нием дистального межфалангового сус-

тава одного из других пальцев стопы.

Мышечный ревматизм. Боль и напряже-

ние мышц ревматического происхожде-

ния (особенно при воздействии холода),

отличающиеся от суставного ревматиз-

ма. Термин часто используется в качест-

ве синонима синдрома миофасциальных

триггерных точек.

Наклон вперед (в тазовом поясе). Посто-

янный наклон вперед при ходьбе приво-

дит к смещению гребня подвздошной

кости кпереди и усилению выраженно-

сти поясничного лордоза.

Наклон назад. При наклоне назад про-

исходит смешение гребня подвздошной

кости назад, приводящее к уплощению

поясничного отдела позвоночника

(уменьшение выраженности пояснично-

го лордоза).

Наружные мышцы стопы. Мышцы, бе-

рущие начало вне стопы и прикрепляю-

щиеся к какому-либо образованию

стопы.

Носок (ботинка). Часть ботинка, кото-

рая покрывает пальцы.

Объем активных движений. Диапазон

подвижности (обычно выражаемый в

градусах) анатомического сегмента в

суставе. Учитываются только произволь-

но выполняемые движения.

Ортоз. Ортопедические способы кор-

рекции деформации ]11] или структур-

ных несоответствий.

Острый. Недавно начавшийся (в тече-

ние нескольких часов, дней или недель)

Отведение. Движение, направленное в

сторону от средней линии тела. Для

Глава 1 / Словарь терминов 5

пальцев — это движение, направленное

в сторону от средней линии II пальца.

Для стопы — это движение передней

части стопы в горизонтальном направ-

лении в сторону от средней линии тела.

Отведение является противоположным

действием приведению.

Отраженная боль. Боль, зарождающаяся

в триггерной точке, однако ощущаемая

на расстоянии от источника. Паттерн

отраженной боли связан с местом про-

исхождения и может неоднократно вос-

производиться. Локализация отраженной

боли редко совпадает с проекцией перифе-

рического нерва или сегмента дерматома.

Отраженный вегетативный феномен. Су-

жение сосудов (бледность), похолода-

ние конечности, повышенная потли-

вость, пиломоторная реакция, расшире-

ние сосудов и гиперсекреция, обуслов-

ленные активностью триггерной точ-

ки, но проявляющиеся на расстоянии

от нее. Феномен обычно отмечается в

зоне отраженной боли данной триггер-

ной точки.

Отраженный феномен. Сенсорная, мо-

торная или вегетативная симптоматика,

например боль или болезненность при

надавливании, повышенная активность

двигательных единиц (спазм), сужение

или расширение сосудов, а также гипер-

секреция, источниками которой служат

триггерные точки, однако отмечающая-

ся на расстоянии от соответствующих

триггерных точек.

Пальпируемый пучок (уплотненный пу-

чок или узелок). Группа уплотненных

мышечных волокон, взаимосвязанная с

миофасциальной триггерной точкой и

определяемая на ощупь при пальпации

мышцы. При индуцированном сокращении

мышечных волокон в зтом пучке возника-

ет локальная судорожная реакция.

Пах. В «Руководстве» паховой называют

область, распространяющуюся до перед-

ней складки на уровне перехода бедра в

туловище [5].

Первичная миофасциальная триггерная

точка. Очаг повышенной возбудимости

в уплотненном пучке волокон скелетной

мышцы. Повышение возбудимости про-

воцируется острым или хроническим

перенапряжением (механическая на-

грузка) соответствующей мышцы и не

может развиться в результате активно-

сти триггерной точки, расположенной в

какой-либо другой мышце. Следует от-

личать от вторичной и сателлитной

триггерных точек.

Первый луч. Первый луч стопы образу-

ется I костью плюсны и костями (двумя

фалангами) большого пальца стопы.

Второй, третий, четвертый и пятый лучи

образуются соответствующими, после-

довательно расположенными костями

стопы (плюсны и фаланг).

Передний отдел стоны. Передним отде-

лом называют часть стопы, расположен-

ную впереди от поперечного сустава

предплюсны. Этот сустав располагается

между ладьевидной и кубовидной костя-

ми спереди, и таранной и пяточной кос-

тями сзади [251.

Передок (ботинка). Передком называют

часть ботинка или туфли, закрывающую

подъем ноги и пальцы [33].

Поверхностная пальпация. Исследова-

ние, при котором пальцем надавливают

на мышцу под прямым углом к ее осе-

вой линии, и исследуют структуру мыш-

цы. прижимая ее к подлежащему твер-

дому образованию, например к кости.

Используется для выявления туго натяну-

тых тяжей (уплотненных пучков) мы-

шечных волокон и триггерных точек. Сле-

дует отличать от клещевой и щипковой

пальпации.

Пинцетная пальпация. Пальпация, при

которой исследуемый участок сжимает-

ся между большим и указательным

пальцами. Группы мышечных волокон

прощупываются кончиками пальцев,

что позволяет обнаружить уплотненные

пучки мышечных волокон, найти мио-

фасциальные триггерные точки и вы-

звать локальную судорожную реакцию.

Следует отличать от поверхностной и

щипковой пальпации.

Подошвенное сгибание. Поворот стопы

или пальцев вниз [3].

2-973

6 Миофасциальные боли и расстройства: Руководство по триггерным точкам

Поза длительного сидения. Положение

сидя с согнутыми в тазобедренных и вы-

прямленными в коленных суставах но-

гами.

Поза лотоса. Положение сидя с вы-

прямленным туловищем и ногами, скре-

щенными таким образом, что каждая

стопа с повернутыми вверх подошвами

располагается на верхнем отделе бедра

противоположной ноги (32].

Пораженная мышца. Мышца, в которой

образовались одна или несколько актив-

ных или латентных триггерных точек.

Приведение. Движение, направленное к

средней линии тела. Для пальцев — это

движение к средней линии II пальца,

для стопы—движение передней части

стопы в горизонтальной плоскости по

направлению к малоберцовому отделу

голени. Для бедра — движение к сред-

ней линии тела. Приведение является

действием, противоположным отведе-

нию.

Проба Ober. У больного, лежащего на

левом боку с согнутой в тазобедренном

и коленном суставах левой ногой, врач

фиксирует правую ногу в отведенном и

разогнутом положении. Если при вне-

запном прекращении фиксации правой

ноги она удерживается в прежнем поло-

жении, а не опускается вниз, то это сви-

детельствует о наличии сокращения

мышцы, напрягающей фасцию бедра [1]

или мышны, напрягающей широкую

фасцию.

Продольный массаж. Описан на с. 26 и

88 в главе 3, разделе 12 тома 1 и у Travell

и Simons [31], а также в главе 2, разделе

2 данного тома.

Пронация. Пронация стопы заключается

в ее вывороте и отведении, приводящих к

опусканию медиального края стопы (17].

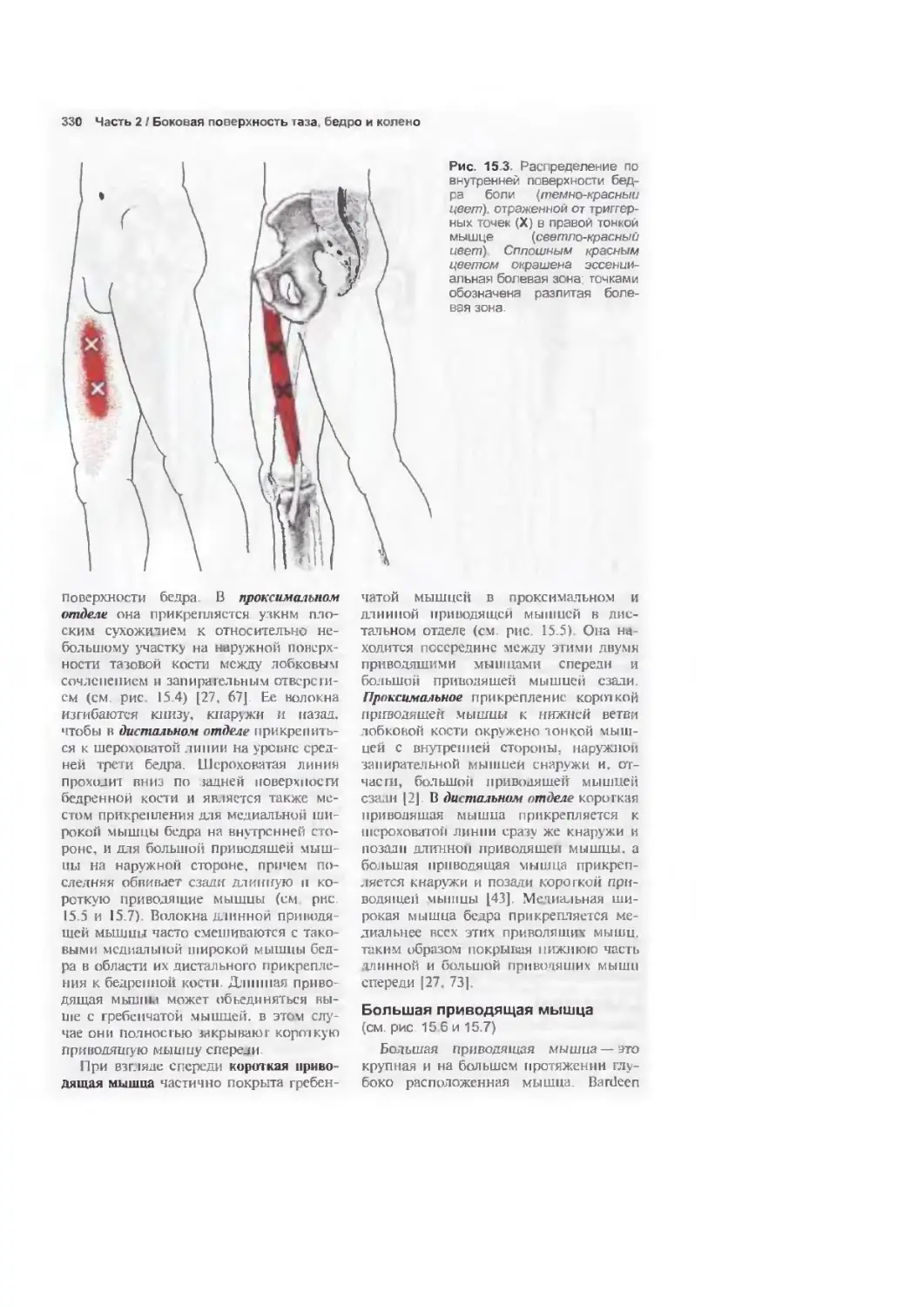

Разлитая болевая зона (область). Об-

ласть, в которой многие, но не все па-

циенты отмечают отраженную боль, ис-

ходящую из активной триггерной точки.

По размерам превышает эссенциальную

болевую зону. На рисунках разлитая бо-

левая зона отмечена точками красного

цвета. Следует отличать от эссенциаль-

ной болевой зоны.

Реактивный спазм. См. Активация сокра-

щения.

Референтная зона. См. Зона отраженных

расстройств.

Сагиттальная плоскость. Вертикальная

плоскость, проходящая в переднезаднем

направлении и разделяющая туловище

на правую и левую части, а такя^е любая

параллельная ей плоскость. Следует от-

личать от среднесагиттальной плоско-

сти, разделяющей туловище на правую и

левую половины.

Сателлитная миофасциальная триггерная

точка. Очаг повышенной возбудимости

в мышце или ее фасции, который стано-

вится активным в тех случаях, когда эта

мышца располагается в зоне отражен-

ных расстройств другой, активной триг-

герной точки. Следует отличать от

вторичной триггерной точки.

Симптом вздрагивания (симптом «прыж-

ка»). Общая непроизвольная реакция на

болевое раздражение, проявляющаяся

вздрагиванием, вскрикиванием или от-

дергиванием руки (или ноги) в момент

компрессии триггерной точки. Ранее

термин ошибочно использовали для описа-

ния локального сокращения мышечных во-

локон, возникающего при раздражении

триггерной точки.

Симптом Ласега. Боль или мышечный

спазм в задних отделах бедра в положе-

нии больного лежа на спине с согнуты-

ми в тазобедренном суставе и разогну-

тыми в коленном суставе ногами, воз-

никающая при пассивном сгибании но-

ги назад в голеностопном суставе. Сви-

детельствует о раздражении корешков

поясничного отдела позвоночника или се-

далищного нерва [20], или о напряжении

икроножной мышцы.

Синергисты. В данной книге синерги-

стами называют мышцы, которые со-

кращаются одновременно.

Сколиоз. Боковое искривление позво-

ночника [19].

Глава 1 / Словарь терминов 7

Скрининговая пальпация. Мануальное

исследование мышц при помощи по-

верхностной и/или пинцетной пальпа-

ции с целью выявления уплотненных

пучков мышечных волокон и болезнен-

ных триггерных точек.

Смещение тазовой кости вверх. Состоя-

ние, характеризующееся смещением та-

зовой кости вверх от крестца [28, 29].

Спазм. Выраженное напряжение мыш-

цы, часто в сочетании с ее сокращени-

ем, вызванное непроизвольными потен-

циалами действия двигательных единиц.

Спазм нельзя прервать путем произ-

вольного расслабления. Следует отли-

чать от контрактуры. Может вызывать

напряжение мышц.

Супинация. Супинация стопы заключа-

ется в ее вывороте и приведении, при

этом происходит поднимание ее меди-

ального края.

Тазовая ротация. Ротация таза осущест-

вляется в поперечной плоскости вокруг

длинной оси тела. Ротация таза вправо

приводит к смешению передней части

таза вправо и задней части тела влево.

Трехглавая мышца голени. Икроножная

и камбаловидная мышцы в комплексе.

Триггерная точка (триггерная зона, триг-

герная область). Внутритканевый очаг

повышенной возбудимости, болезнен-

ный при компрессии и способный гене-

рироватъ отраженные боли, иногда в со-

четании с вегетативными расстройства-

ми и нарушениями проприоцептивной

чувствительности. Различают миофас-

циальные, кожные, фасциальные, свя-

зочные и периостальные триггерные

точки.

Тыльный отдел стопы. См. Задний отдел

стопы.

Фаза подъема (стопы). Фаза цикла ходь-

бы. во время которой стопа оторвана от

земли.

Фаза установки (стоны). Фаза цикла

ходьбы, во время которой стопа сопри-

касается с полом.

Фиброзит. Термин употребляется в не-

скольких значениях. В работах, опубли-

кованных до 1977 г., этот термин часто

использовали для обозначения состоя-

ния, при котором определяются уплот-

ненные пучки мышечных волокон, что

явно свидетельствует в пользу миофасци-

альных триггерных точек. Впоследствии

[30] термин фиброзит стали использовать

в качестве синонима фибромиалгии [34].

Фибромиалгия. Фибромиалгией называ-

ют распространенную боль длительно-

стью не менее 3 мес в сочетании с бо-

лезненностью не менее II из 18 специ-

фических точечных болезненных участ-

ков [34].

Функция. В «Руководстве» термин

«функция» мышц используется при обо-

значении того, когда и как мышца уча-

ствует в формировании позы и двига-

тельной активности индивида. Следует

отличать от деятельности.

Хронический. Длительно существующий

(месяцы или годы), однако не всегда не-

обратимый. Симптоматика может коле-

баться от легкой до тяжелой.

Цикл ходьбы. Циклом ходьбы называют

полный период движений, начиная с

опоры на стопу и до следующей опоры

на эту же стопу.

Щипковая пальпация. Кончик пальца

располагают над болезненным участком в

области натянутого уплотненного пучка

мышечных волокон под прямым углом к

осевой линии мышцы и внезапно надав-

ливают вниз, а затем быстро перестают

давить, пропуская мышечные волокна

под пальцем. Движения напоминают та-

ковые при игре на гитарных струнах. Для

того чтобы вызвать наиболее адекватную

локальную судорожную реакцию, паль-

пацию необходимо проводить в триггер-

ной точке в поперечном направлении,

при этом мышца должна находиться в

расслабленном или слегка растянутом со-

стоянии. Следует отличать от поверхно-

стной и пинцетной пальпации.

Эксцентрическое сокращение. Сокраще-

ние мышцы, приводящее к ее удлине-

нию.

8 Миофасциальные боли и расстройства: Руководство по триггерным точкам

Эссенциальная болевая зона (область).

Участок отраженной боли (на рисунках,

иллюстрирующих болевой паттерн, ок-

рашен сплошным красным цветом), от-

мечающийся при активации триггерной

точки практически у всех больных. Не-

обходимо отличать от разлитой болевой

зоны.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Дюйм — единица расстояния, прибли-

зительно равная 2,54 см

кг — килограмм, единица массы,

равная 1000 граммам или

приблизительно 2,2 фунта

кг/см2 — килограмм на квадратный

сантиметр, единица массы

или силы на единицу пло-

щади

кк — креатинкиназа

кпс — крестцово-подвздошный сус-

тав

м — метр, единица расстояния,

равная приблизительно 39

дюймам

мкВ — микровольт, единица измере-

ния электрического потен-

циала, равная 10-6, или

0,000 001 вольт

мм — миллиметр, единица расстоя-

ния, равная ’/юоо м§тра или

’/ю сантиметра, приблизи-

тельно ’/25 дюйма

мрад — миллирад, единица ионизи-

рующего излучения, равная

0,001 рад

МФС — межфаланговый сустав

нднк — неравномерность длины

нижних конечностей

ПФС — плюснефаланговый сустав

ТТ — триггерная точка

ч — час, единица времени

ЭМТ — электромиографический

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Agnew LRC, el al.: Dorland’s Illustrated

Medical Dictionary, 24th Ed. W. B. Saun-

ders, Philadelphia, 1965 (p. 1546).

2. Basmajian JV, el al.: Stedman’s Medical

Dictionary, 24th Ed. Williams & Wilkins,

Baltimore, 1982 (p. 421).

3. Ibid. (p. 540).

4. Ibid. (p. 569).

5. Ibid. (p. 608).

6. Ibid. (p. 618).

7. Ibid. (p. 811).

8. Ibid. (p. 913).

9. Ibid. (p. 920).

10. Ibid. (p. 922).

11. Ibid. (p. 997).

12. Ibid. (p. 1046).

13. Ibid. (p. 1047).

14. Ibid. (p. 1062).

15. Ibid. (p. 1093).

16. Ibid. (p. 1126).

17. Ibid. (p. 1148).

18. Ibid. (p. 1262).

19. Ibid. (p. 1265).

20. Ibid. (p. 1288).

21. Ibid. (p. 1408).

22. Ibid. (p. 1458).

23. Ibid. (p. 1530).

24. Ibid. (p. 1534).

25. Basmajian JV, Slonecker CE: Grant’s Meth-

od of Anatomy, 11th Ed. Williams &

Wilkins, Baltimore. 1989 (pp. 316—317).

26. Ibid. (p. 332).

27. Clemente CD: Gray’s Anatomy of the Hu-

man Body, American Ed. 30. Lea & Fe-

biger, Philadelphia, 1985 (pp. 270—271).

28. Greenman PE: Innominate shear dysfunc-

tion in the sacroiliac syndrome. Manual

Medicine 2:114 121,1986.

29. Greenman PE: Principles of Manual Medi-

cine. Williams & Wilkins, Baltimore, 1989

(pp. 234, 236, 246).

30. Smythe HA, Moldofsky H: Two contribu-

tions to understanding of the «fibrositis»

svndromc. Bull Rheum Dis 2.Й928—931.

1977.

31 Travel! JG, Simons DG: Myofascial Pain

and Dysfunction: The Trigger Point Manual.

Williams & Wilkins, Baltimore, 1983.

32. Webster N, McKechnie JL: Webster's Una-

bridged Dictionary, 2nd Ed. Dorset & Bab-

er/New World Dictionaries/Simon and

Schuster, New York, 1979 (p. 1069).

33. Ibid. (p. 2018).

34. Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, et al.:

American College of Rheumatology 1990

criteria for the classification of fibromyalgia:

report of the multicenter criteria committee.

Arth Rheum 33.160—172, 1990.

ГЛАВА 2

Общие положения

1. Проблема использования фтор-

метановых аэрозолей .............9

2. Альтернативные способы лечения 9

3. Методика Lewit ..............12

4. Новые методы оценки .........13

5. Современная терминология мы-

шечных болевых расстройств .... 16

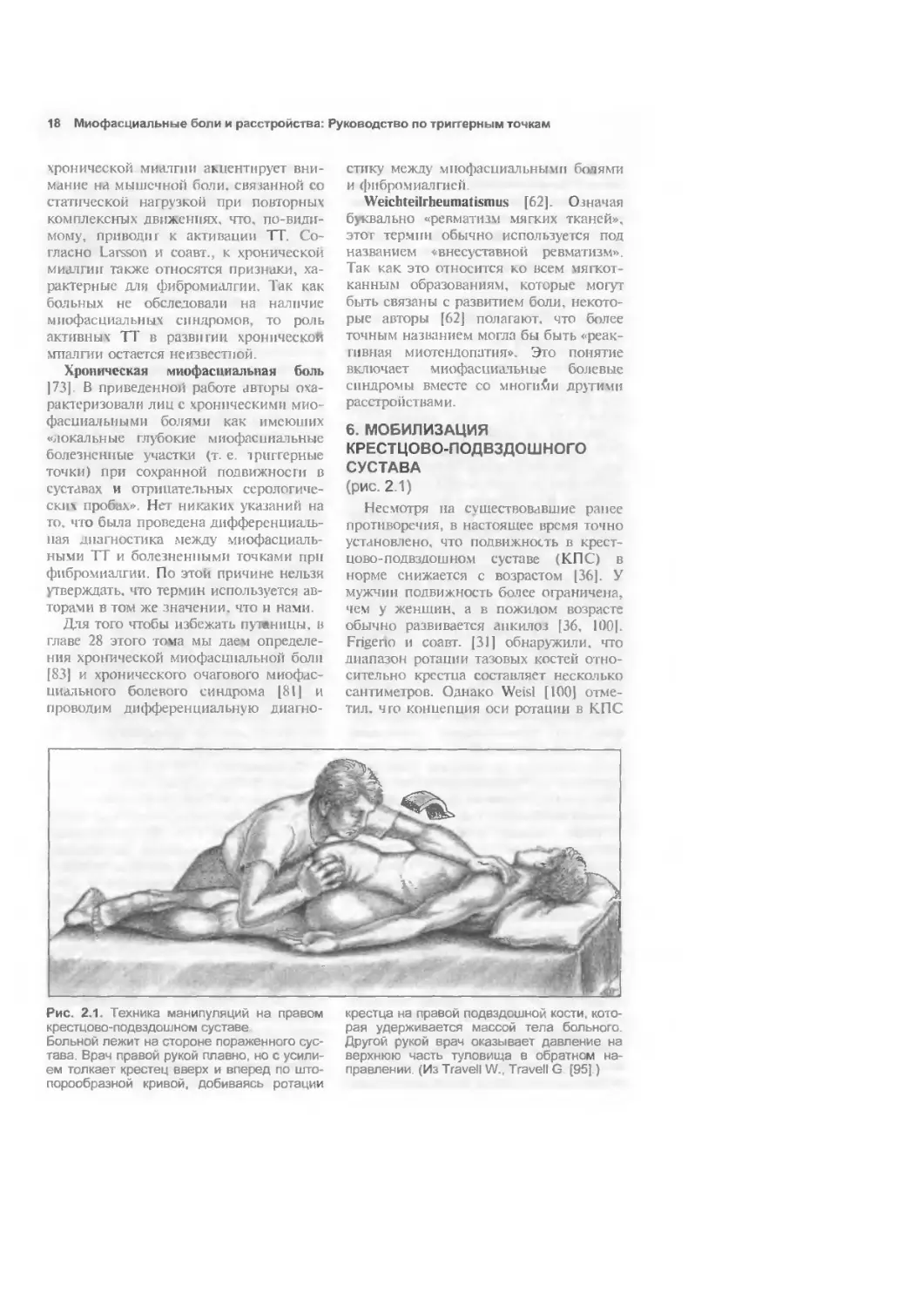

6. Мобилизация крестцово-

подвздошного сустава ...........18

7. Синдром избыточной подвижности

(в суставе) ...................20

8. Активация сокращения..........21

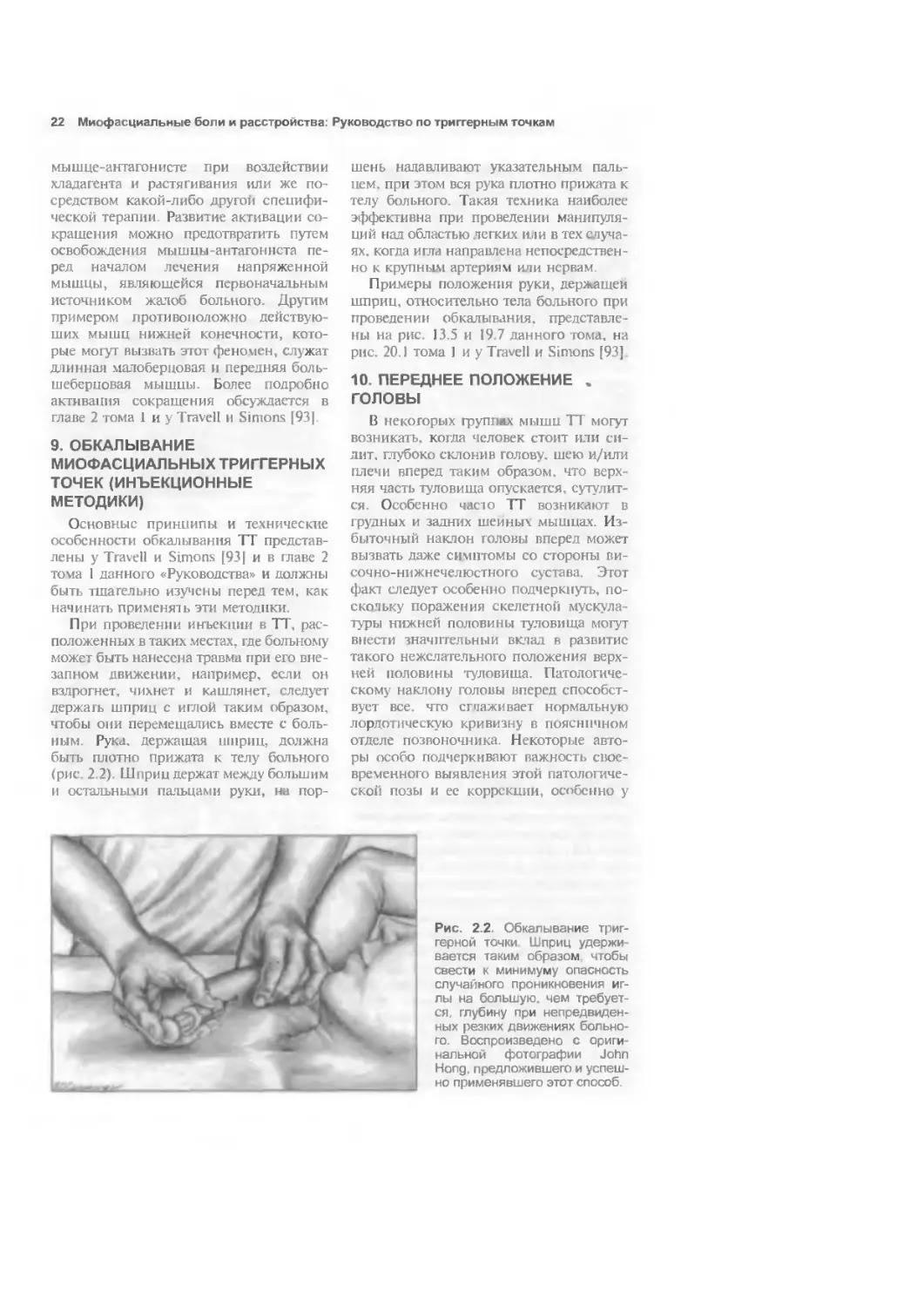

9. Обкалывание миофасциальных

триггерных точек (инъекционные

методики).......................22

10. Переднее положение головы....22

В этой вводной главе не повторяется

уже описанное во вступительных главах

(гл. 2—4) к тому 1 [93]. Она посвящена

иным, отличающимся от описанных ра-

нее, проблемам, которые были изучены

И переоценены в последнее время. Мы

рассмотрим наиболее значимые новые

клинические данные, в том числе пять

новых тем: вредное воздействие фторме-

тановых аэрозолей на озоновый слой ат-

мосферы; альтернативные способы ле-

чения; метод Lewit; новые методы оцен-

ки миофасциальных триггерных точек

(ТТ), а также современная терминоло-

гия заболеваний, сопровождающихся

мышечными болями. Еще один раздел

посвящен мобилизации (восстановле-

нию подвижности) крестцово-под-

вздошного сустава (КПС). Представле-

ны также четыре дополнительных разде-

ла: синдром избыточной подвижности;

активация сокращения; методы обкалы-

вания; переднее положение головы.

1. ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФТОРМЕТАНОВЫХ АЭРОЗОЛЕЙ

Как известно, озоновый слой атмосфе-

ры разрушается под воздействием некото-

рых вредных факторов внешней среды, к

которым относятся и хлорфторуглероды.

Для того чтобы точно оценить вред, нано-

симый широко применяющимися хлор-

фторуглеродами, могут потребоваться де-

сятилетия. Сейчас же важно как можно

быстрее остановив их массовый выброс в

атмосферу. Тогда у нас будет время оце-

нить степень уже нанесенного вреда и

темпы восстановления атмосферы.

Vallentyne и Vallentyne считают: ис-

пользование фторметана, представляю-

щего собой смесь хлорфторуглеродов,

должно быть прекращено [98]. Несмотря

на то что используемые в медицине пре-

параты выделяют в атмосферу мизерное

количество хлорфторуглеродов по срав-

нению с производствами, выпускающи-

ми холодильные установки, мы разделя-

ем высказываемое неоднократно мнение

о том, что все возможности должны

быть объединены для устранения этого

пагубного влияния на атмосферу [84, 85].

К счастью, существуют альтернатив-

ные методы, способные заменить суще-

ствующие способы лечения растягива-

нием и аэрозолями, содержащими фтор-

метан [65, 72, 84, 85]. В то же время ак-

тивные исследования направлены на

поиск адекватной замены фторметана,

хотя они могут продолжаться не один

год. Эффект интермиттирующего холо-

дового воздействия быстроиспаряющи-

мися хладагентами может быть обеспе-

чен и другими способами, поэтому в

этом томе термин «орошение хладаген-

том и растягивание» заменен на «перио-

дическое охлаждение с растягиванием».

В некоторых случаях методики растяги-

вания могут оказывать положительный

эффект и без воздействия холода.

2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ

ЛЕЧЕНИЯ

Периодическое охлаждение

Сенсорные и рефлекторные эффекты

охлаждающей струи быстроиспаряюще-

гося хладагента (например, фторметана)

9

10 Миофасциальные боли и расстройства: Руководство по триггерным точкам

могут быть в значительной степени вос-

произведены при аппликации кубика

льда. Наиболее пригодной для этих це-

лей является обычная вола, заморожен-

ная в пластиковой или бумажной чашеч-

ке. Обычная палочка для размешивания

сахара, помешенная в чашечку с водой

перед заморозкой, может служить удоб-

ной ручкой. После замерзания лед вы-

таскивают из чашечки и заворачивают в

целлофан для предотвращения смачива-

ния кожи тающим при соприкосновении

с кожей льдом, которая должна оста-

ваться сухой. Кусочком льда осуществ-

ляют поглаживания кожи в одном на-

правлении параллельными движениями

по той же схеме, по которой проводится

орошение хладагентами. Описания соот-

ветствующих схем представлены в каж-

дой главе, посвященной отдельным

мышцам. Границы области, на которую

производится воздействие, постепенно

расширяются примерно с той же скоро-

стью, что и при использовании хлада-

гентов: 10 см в 1 с. При этом острый су-

хой край ледяного кубика имитирует

струю хладагента. Кожа должна оста-

ваться сухой, гак как влажность снижает

скорость изменения ее температуры под

воздействием шда. Кроме того, наличие

влаги способствует удлинению и углуб-

лению охлаждающего эффекта, что за-

медляет отогревание кожи. Так же как и

в случаях применения быстроиспаряю-

шихся хладагентов, следует избегать ох-

лаждения соседних мышц [65, 76, 93].

Несмотря на то что многие специали-

сты продолжают использовать хлорэтил,

мы не можем рекомендовать его приме-

нение в качестве хладагента но целому

ряду причин |94]. Он вызывает слишком

сильное охлаждение, относится к быст-

родействующим общим анестетикам с

низким уровнем безопасности и может в

некоторых случаях привести к внезап-

ной смерти больного. Он становится ог-

неопасным. когда его пары смешивают-

ся с воздухом. Не стоит рекомендовать

его для применения в домашних усло-

виях.

Другие методики, использующие

растягивание

Любая процедура инактивации мио-

фасциальных ТГ приносит облегчение,

если мышца пассивно удлинена (рас-

слаблена) до точки сопротивления во

время манипуляций и если после них

она активно и медленно проходит этапы

от полного укорочения (сокращение) до

полного удлинения (расслабление) (если

это позволяют ее механические и анато-

мические особенности). Снять напряже-

ние, обусловленное воздействием ТТ,

помогает также исключение влияния

суставов, рядом с которыми проходит

мышца, подвергающаяся лечению рас-

тягиванием.

Очень эффективным может быть со-

четание различных способов, предло-

женное Karel Lewit и подробно описан-

ное в разделе 3 данной главы.

Ишемическая компрессия заключается

в интенсивном пальпаторном сдавлива-

нии ТТ в течение 20 с — 1 мин. Сила

давления постепенно увеличивается по

мере снижения болезненности ТТ и ин-

тенсивности напряжения в уплотненном

пучке мышечных волокон. Сдавливание

полностью прекращают, когда врач или

больной почувствует, что напряжен-

ность ТТ стихает или когда ТТ перестает

ощущать давление. Эта методика ранее

уже была проиллюстрирована в главе 2

тома 1 и Travel! и Simons [93], в данном

томе также приводится множество при-

меров. Следует избегать пережатия кро-

веносных сосудов и нервов, поскольку

это может привести к развитию онеме-

ния и покалывания. Ишемическая ком-

прессия должна сопровождаться растя-

гиванием мышцы, за исключением слу-

чаев, когда растягивание может быть

противопоказано, например при избы-

точной подвижности суставов.

Глубокий поглаживающий массаж,

техника проведения которого подробно

описывается в главе 2 тома 1 и у Travel!

и Simons [93], используется при манипу-

ляциях с поверхностно расположенны-

ми мышцами. (Термин глубокий расти-

рающий массаж относится к другим ме-

тодам, не обсуждаемым в этой главе.)

Перед началом глубокого поглаживаю-

щего массажа кожные покровы и руки

следует смазать кремом. Массируют об-

ласть триггерной точки, оказывая нарас-

тающее давление вдоль уплотненного

мышечного пучка. Danneskiold-Samsoe и

соавт. [10, 11] обнаружили, что приме-

нение этой техники при болезненных

«узелках» при «фиброзите» или «мио-

Глава 2 I Общие положения 11

фасциальных болях» приводит к исчез-

новению симптоматики у большинства

больных после 10 сеансов массажа. У та-

ких больных после первых сеансов от-

мечается временное увеличение уровня

миоглобина в сыворотке крови, которое

исчезает при последующих сеансах по

мере регресса симптоматики.

Методика сокращения и расслабления,

предложенная Voss и соавт. [991, может

быть рекомендована при выраженном

ограничении амплитуды пассивных дви-

жений и отсутствии движений в мыш-

цах-агонистах. Сокращение и последую-

щее расслабление мышц-антагонистов

приводит к активному сокращению ос-

лабленной мышцы-агониста. Эта же ме-

тодика может использоваться для инак-

тивации миофасциальных 'ГТ и для уси-

ления расслабления с целью растягива-

ния пораженной мышиы-антагониста. В

этом же случае важно попытаться растя-

нуть уплотненную мыищу-антагонист,

побудив больного добиться изометриче-

ского сокращения уплотненной мышцы,

а затем позволить ей расслабляться и

растягиваться лишь при действии агони-

ста. В соответствии с описанием методи-

ки [99]. больному следует попытаться

максимально сократить уплотненную

мышпу-антагонист, а затем расслабить

ее. (В отличие от этого Lewit, используя

свой способ постизометрической релак-

сации, настаивает на том, чго фаза со-

кращения должна быть лишь умеренно

выраженной, при этом сила сокращения

должна составлять 10—25 % от макси-

мально возможной [58].)

Реципрокное торможение — хорошо

известный нейрофизиологический меха-

низм, который может использоваться

при проведении растягивания мышцы.

Для возникновения реципрокного тор-

можения 'мышна-агоиысто (не растяги-

ваемая) произвольно активируется во

время растягивания пораженной мыш-

цы-антагониста (когда она должна нахо-

диться в расслабленном состоянии).

Расслабление в момент выдоха, опи-

сываемое в следующем разделе в качест-

ве одной из составных частей методики

Lewit, может быть эффективно и само

по себе. Глубокое медленное дыхание и

контроль над расслаблением мышцы в

момент выдоха могут позволить снизить

возбудимость ТТ и уменьшить связан-

ное с этим мышечное напряжение.

Мышца должна расслабиться полностью

(до точки начала сопротивления), осо-

бенно в начале, впрочем, как и во время

всего цикла этой процедуры.

Перкуссию и растягивание начинают,

когда мышца удлинена до точки начала

пассивного сопротивления. Врач или

больной несколько раз постукивают ре-

зиновым (или неврологическим) моло-

точком по одному и тому же месту при-

мерно 10 раз. Удары следует наносить

не чаще 1 раза в 1 с, но и не реже 1 раза

в 5 с; при более низкой частоте не будет

получен необходимый эффект. Эта ме-

тодика может с успехом заменять перио-

дическое охлаждение с растягиванием.

Авторы считают этот способ наиболее

адекватным при манипуляциях с квад-

ратной мышцей поясницы, плечелуче-

вой мышцей, с длинными разгибателя-

ми пальцев, а также с короткой и длин-

ной малоберцовыми мышцами. Данная

методика не рекомендуется при .манипу-

ляциях с мышцами переднего и заднего

отделов голени, так как может привести

к развитию синдрома сдавления мио-

фасциальных футляров, если возникнет

кровотечение.

Методика мышечной энергии заклю-

чается в том, что больной произвольно

сокращает мышцу, тогда как врач про-

тивостоит этому действию, и, таким об-

разом, именно больной осуществляет

корригирующие усилия. Методика была

разработана для мобилизации суставов и

может также использоваться для растя-

гивания мышцы или ее фаспии [37, 69].

Методика миофасциального релиза

представляет собой комбинацию не-

скольких способов, основанных на ис-

пользовании некоторых принципов ме-

тодик манипуляций с мягкими тканями,

мышечной энергии и врожденной кра-

ниосакральной силы. Она включает в

себя оценку изменения мягких тканей,

костно-мышечной системы и рефлек-

торных нарушений как при диагностике

поражения, так и при лечении больного

[37].

Использование ультразвуковых мето-

дов для инактивации ТГГ также обсужда-

лось Travell и Simons [93]. Эти способы

особенно эффективны при работе с глу-

боко расположенными мышцами, не

доступными мануальной терапии.

12 Миофасциальные боли и расстройства: Руководство по триггерным точкам

Примеры использования импульсной

гальванизации высокого напряжения

представлены в главе 6, разделе 12, по-

священной мышцам таза.

3. МЕТОДИКА LEWIT

Концепция использования постизо-

метрической релаксации при лечении

миофасциальных болей впервые была

опубликована в 1984 г. [58]. Сочетание

этой методики с рефлекторным усиле-

нием расслабления [55, 57] в значитель-

ной степени увеличивает ее эффектив-

ность. Этому же способствуют исполь-

зование силы тяжести для коррекции

полного расслабления мышцы и коор-

динированных дыхания и движения

глазных яблок.

Хорошего эффекта можно добиться

только в тех случаях, когда больной

полностью расслаблен. Мышца должна

находиться в пассивном состоянии и

быть удлинена до точки максимально

возможного расслабления (достигая гра-

ницы, или точки, начального сопротив-

ления). Такое исходное положение мо-

жет вызывать боль, если амплитуда дви-

жений слишком велика или если боль-

ной оказывает активное сопротивление

движению.

Постизометрическая релаксация

Сущность постизометрической релак-

сации заключается в изометрическом

сокращении напряженной мышцы (про-

тив сопротивления) с последующим уд-

линением в момент полного произволь-

ного расслабления. Сила тяжестти спо-

собствует ослаблению напряжения

мышцы.

Постизометрическая релаксация на-

чинается с того, что больной осуществ-

ляет изометрическое сокращение напря-

женной мышцы до максимально пере-

носимой длины, в то время как врач

стабилизирует эту часть тела, чтобы пре-

дотвратить укорочение мышцы. Сокра-

щение должно быть умеренным (10—

25 % от максимально возможного). По-

сле того как больной удержит это сокра-

щение в течение 3—10 с, ему дается ко-

манда прекратить сокращение и полно-

стью расслабить туловище. В течение

этой фазы врач осторожно добивается

полного расслабления мышпы, отмечая

увеличение объема подвижности. Во

время последующих циклов изометриче-

ского сокращения и расслабления сле-

дует осторожно удерживать мышцу в

растянутом состоянии и не возвращать

ее в нейтральное положение [55].

Дыхание

Эффективность постизометрической

релаксации увеличивается при сочета-

нии ее с синхронизацией дыхания.

Цикл сокращение—расслабление коор-

динируется дыханием, при этом вдох

способствует сокращению большинства

мышц, а выдох — их расслаблению.

Больной делает медленный вдох в фазу

изометрического сокращения, а затем

медленный выдох в фазу расслабления.

Дыхание должно быть глубоким. Боль-

ные, которые не могут в течение дли-

тельного времени дышать медленно,

должны делать паузы, во время которых

они дышат в обычной манере, а также

расслабляться между циклами.

При вдохе облегчаются движения, на-

правленные на принятие нейтрального,

выпрямленного положения. Наклон

вперед связан с выдохом и расслаблени-

ем. Вставание из согнутого вперед поло-

жения, а также сидение в выпрямлен-

ном положении сопровождаются вдо-

хом. Если туловище изогнуто назад, при

вдохе облегчается его выпрямление, а

при выдохе—дополнительный изгиб

назад.

Противоположная рефлекторная ре-

акция на дыхание отмечается у мышц,

поднимающих нижнюю челюсть. Эти

мышцы расслабляются во время вдоха

при зевании. Поскольку зевание требует

активации мышц, опускающих нижнюю

челюсть, этот феномен может служить

примером перекрывающегося реци-

прокного торможения. У мышц, подни-

мающих нижнюю челюсть, фаза изомет-

рического сокращения координируется

выдохом, а фаза расслабления (растяги-

вание) — вдохом (больного просят зев-

нуть или изобразить зевание).

Движения глазных яблок

В целом движения глазных яблок

способствуют перемещению головы и

туловища в направлении взора и тормо-

зят перемещение в противоположную

сторону. Тот же принцип осуществляет-

ся при удержании головы и туловища, а

Глава 2 / Общие положения 13

также при наклонах и поворотах. Одна-

ко движения глазных яблок (взгляд) не

способствуют сгибанию в сторону. При

взгляде вверх облегчается выпрямление

из положения наклона в правую или ле-

вую сторону. Такие движения не долж-

ны быть слишком активными, посколь-

ку максимальная интенсивность движе-

ний можег спровоцировать тормозящий

эффект [55, 57].

4. НОВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Этот раздел посвящен новейшим дос-

тижениям в определении порога боле-

вой чувствительности (алгезиметрия),

исследованиях пластичности тканей,

термографии и магнитно-резонансной

спектроскопии, способствующим про-

грессу в изучении миофасциальных ТТ.

Алгезиметрия, исследование пластич-

ности тканей и термография имеют

большое значение для подтверждения

клинических наблюдений и в качестве

исследовательских методов. Сами по се-

бе они не могут использоваться для не-

посредственной диагностики миофасци-

альных ТТ.

Алгезиметрия

Существует два типа алгези метров:

механический пружинный и электриче-

ский.

Механические пружинные

алгезиметры

Оценка порогов болевой чувствитель-

ности к давлению была предложена уже

давно [66], однако в последнее время

были разработаны специальные прибо-

ры для измерения порога болевой чувст-

вительности к давлению, переносимости

давления и пластичности тканей, имею-

щих отношение к миофасциальным ТТ

Г29|.

Порогом болевой чувствительности к

давлению считается такое давление, ко-

торое начинает вызывать ощущение бо-

ли даже при незначительном дальней-

шем усилении давления. Fischer [28, 29]

описал пружинный измеритель порога

болевой чувствительности к давлению,

регистрирующий силовые воздействия

до И кт. У этого прибора имелся округ-

лый резиновый наконечник площадью

I см2. Давление, оказываемое на ТТ, от-

ражалось на специальной шкале непо-

средственно в килограммах на квадрат-

ный сантиметр (кг/см2). Этот прибор,

достаточно чувствительный в нижней

части шкалы, чтобы выявить различия

между активными ТТ. не вполне точен

при измерении максимально высоких

порогов чувствительности к давлению в

нормальных мышцах [20, 23, 29].

С помощью другого прибора [29]

можно оценивать максимальное давле-

ние на мышцы и кости, которое может

переносить больной (до 17 кг). В норме

устойчивость к давлению у мышцы вы-

ше, чем у кости. Обратная картина сви-

детельствует о наличии генерализован-

ной миопатии [22]. Лучше иметь оба

прибора, поскольку измеритель порога

болевой чувствительное ги часто зашка-

ливает, если его начинают использовать

для оценки болевой толерантностти, а

измеритель толерантности имеет слиш-

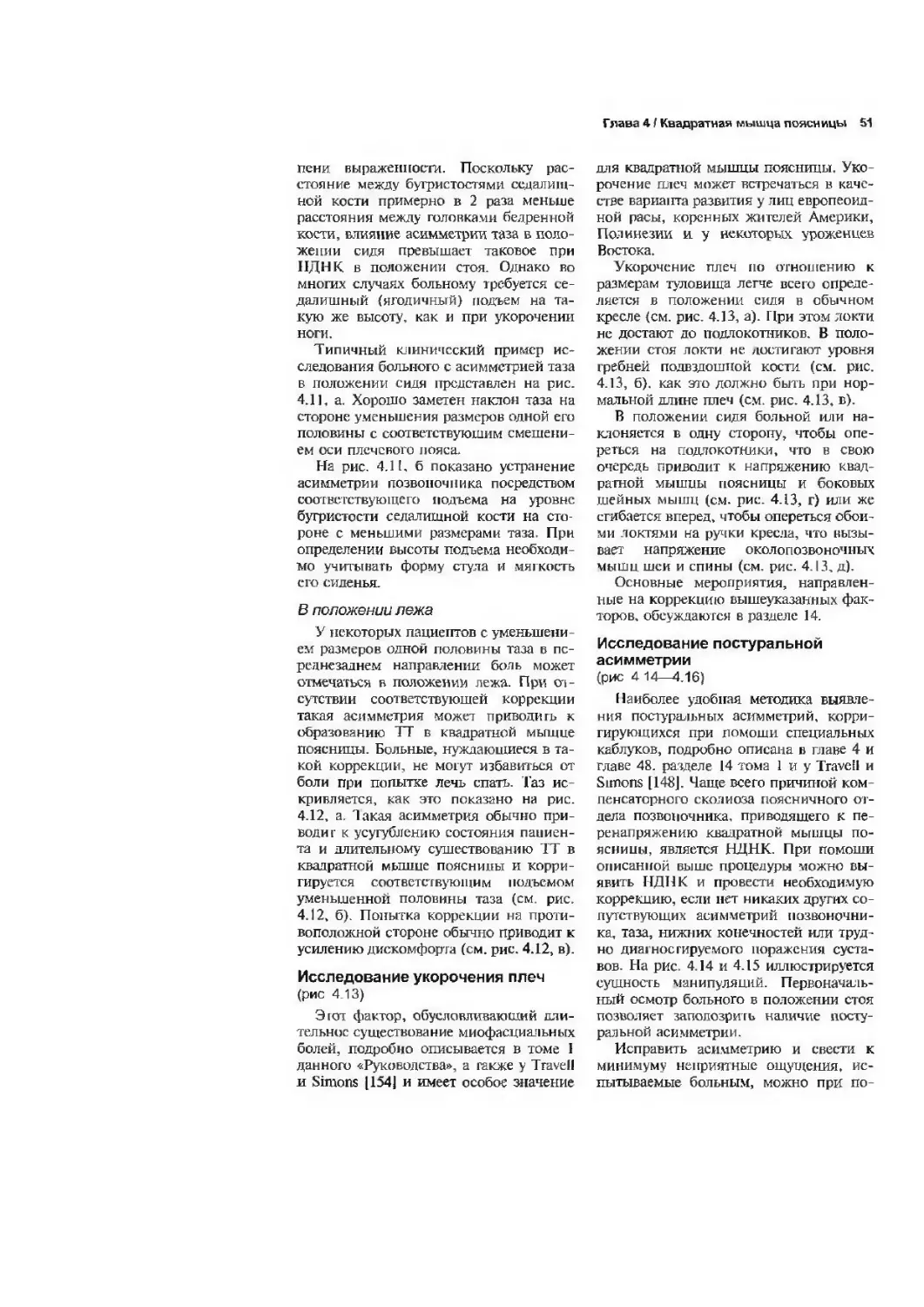

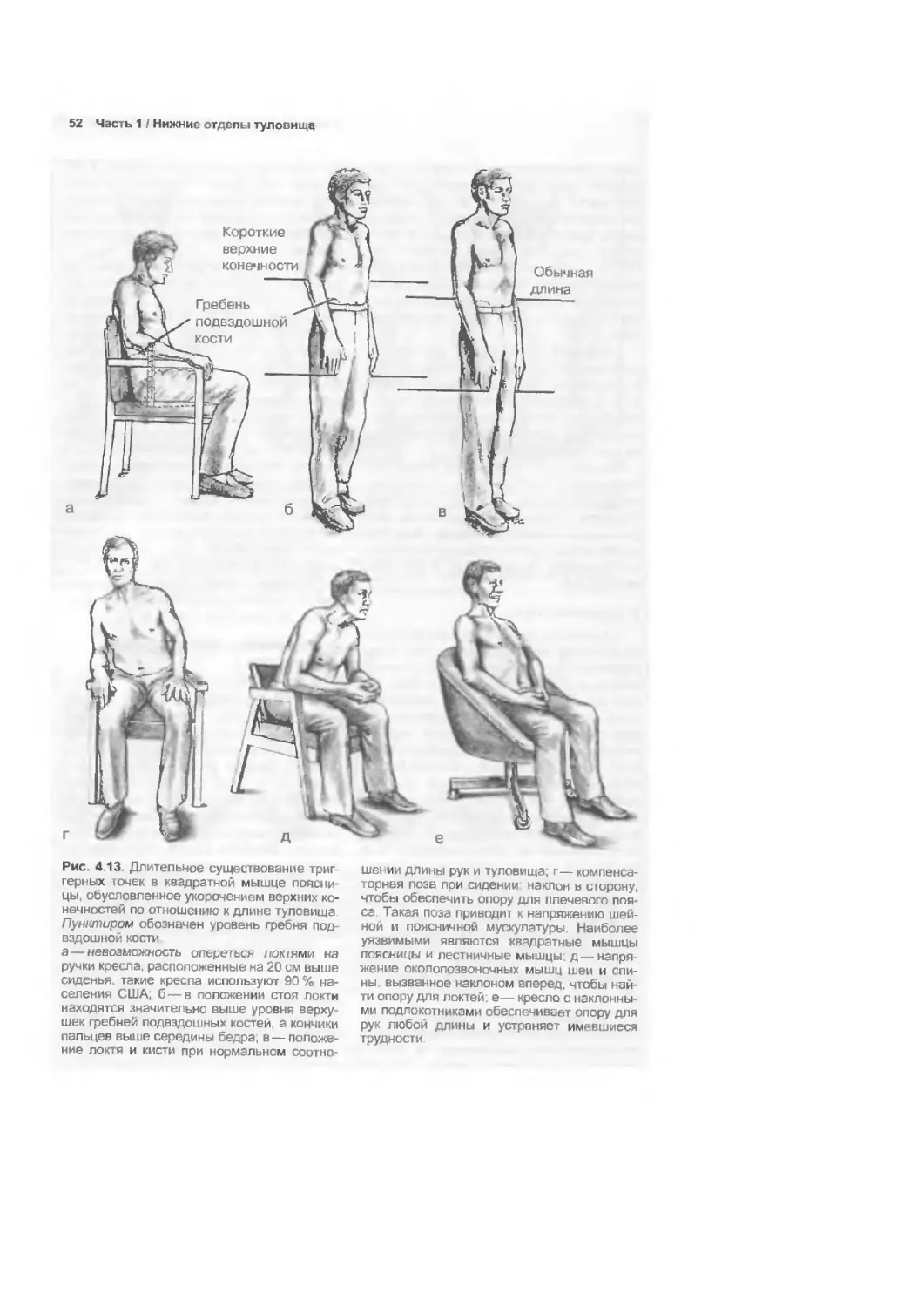

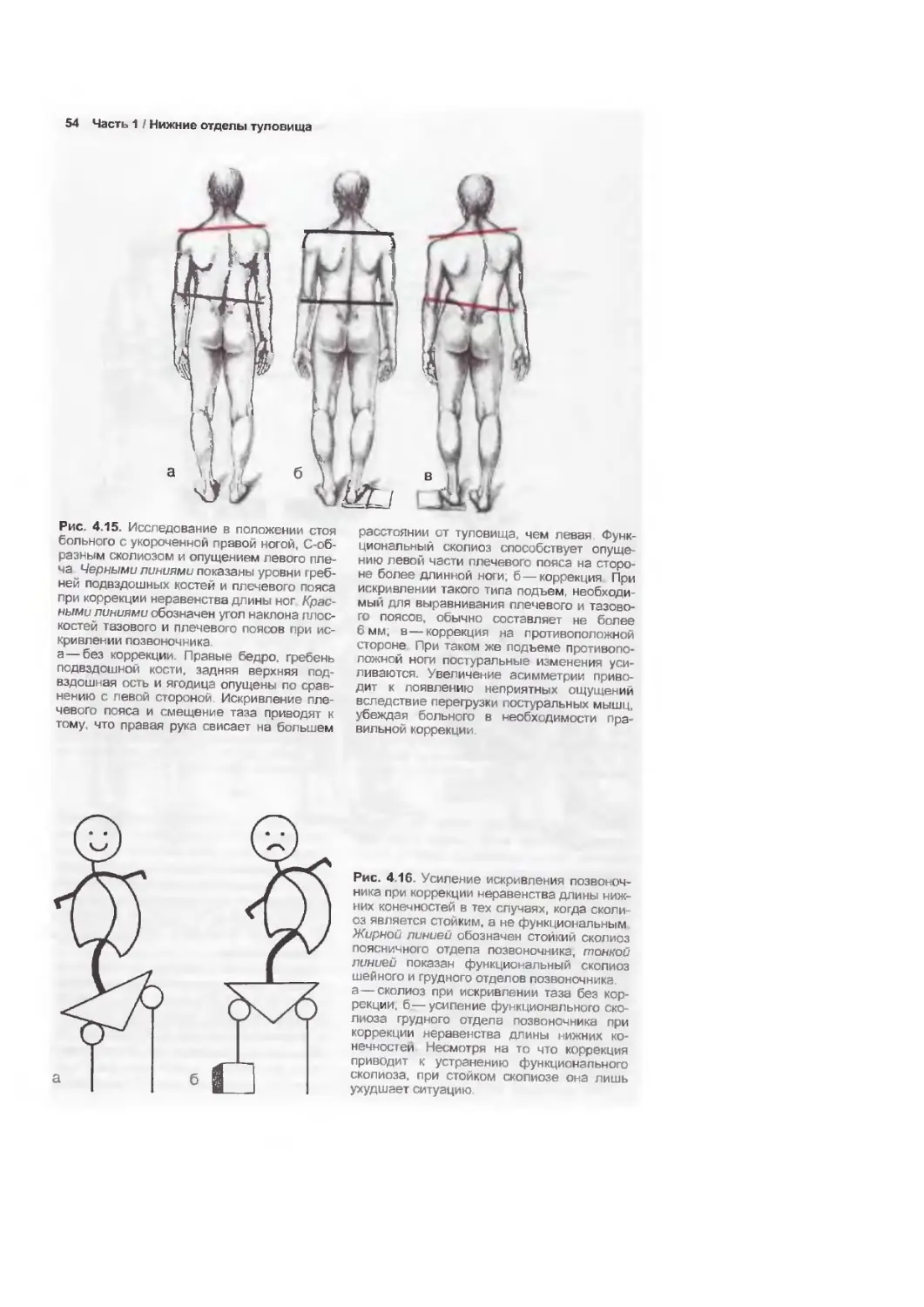

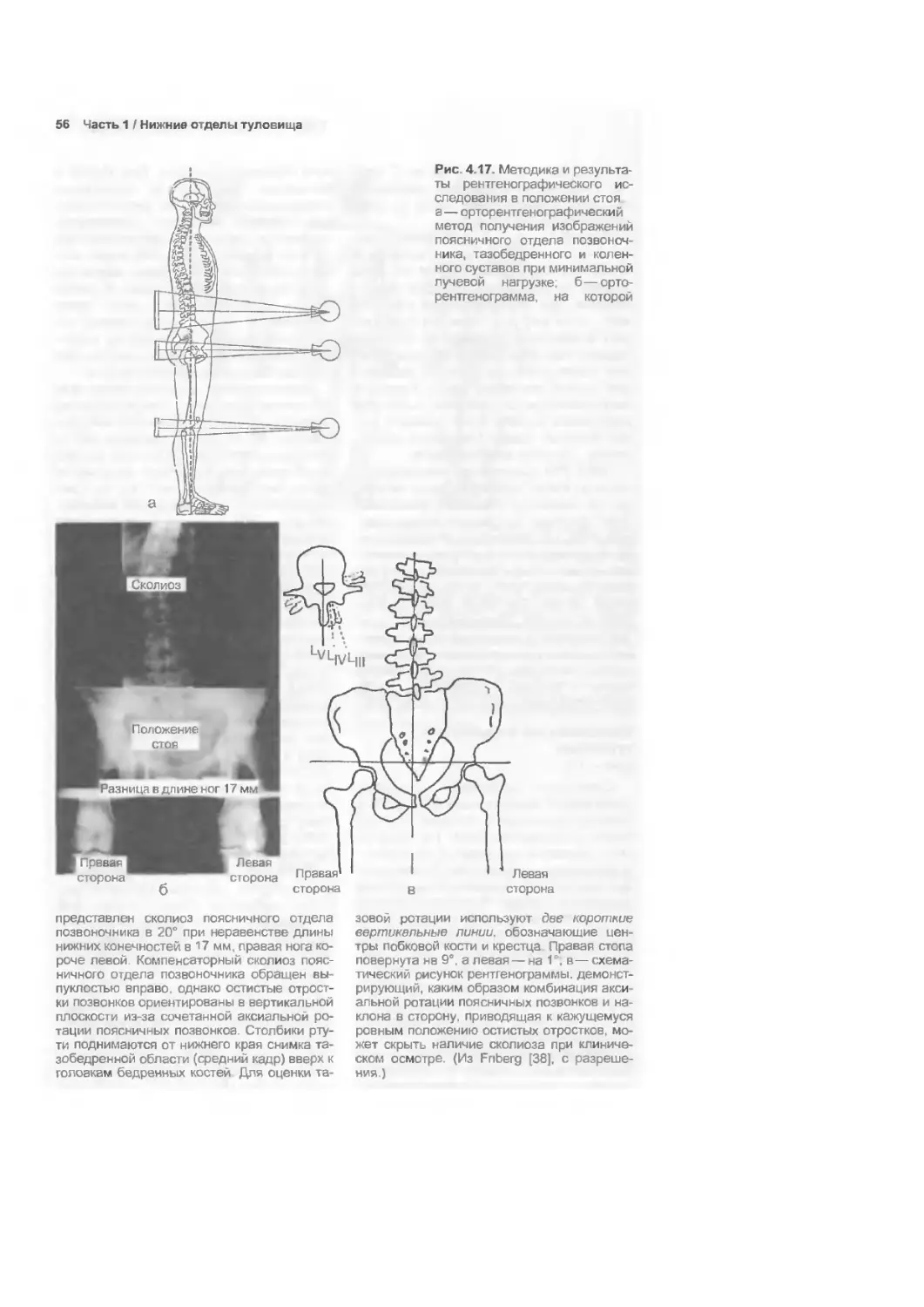

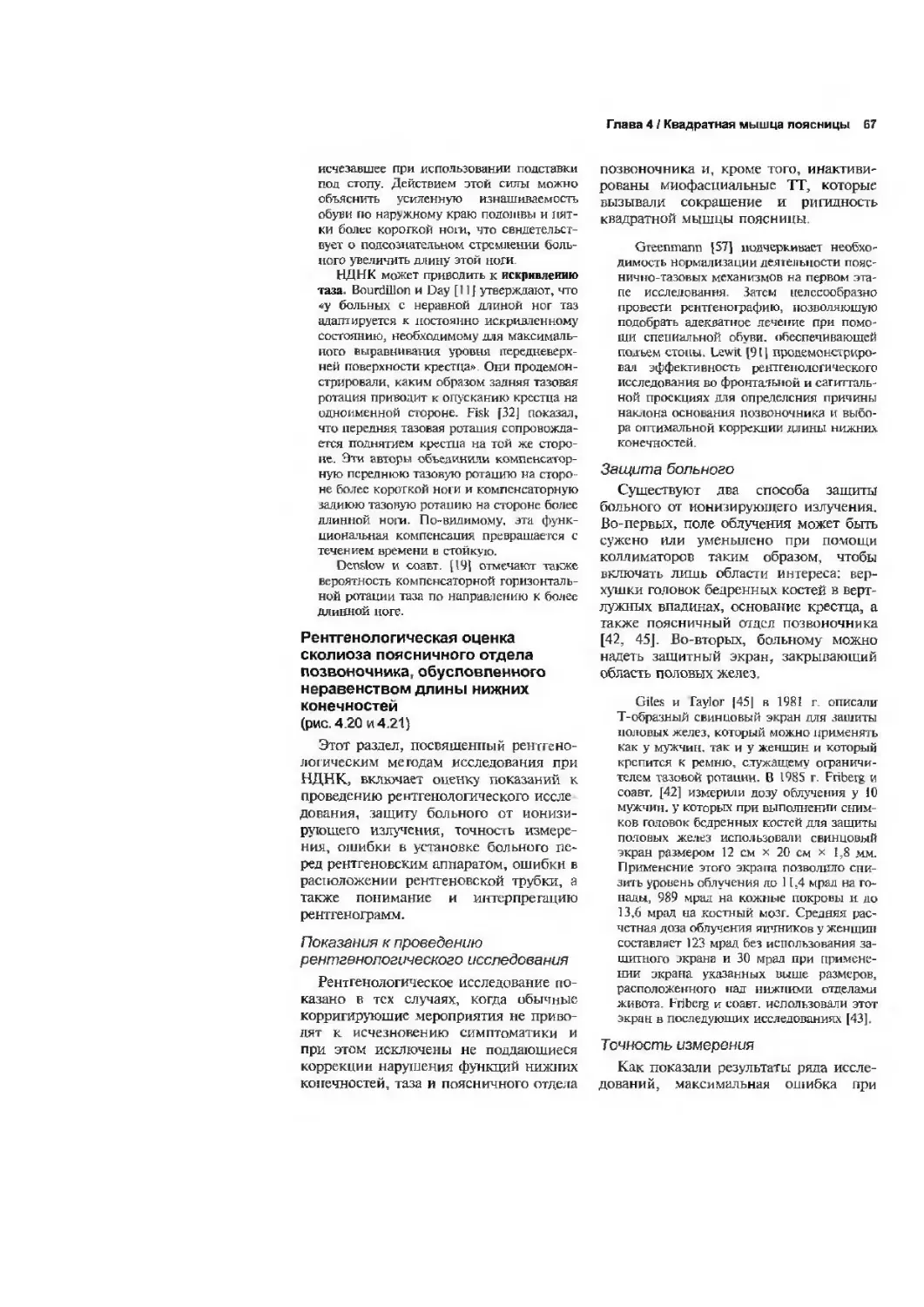

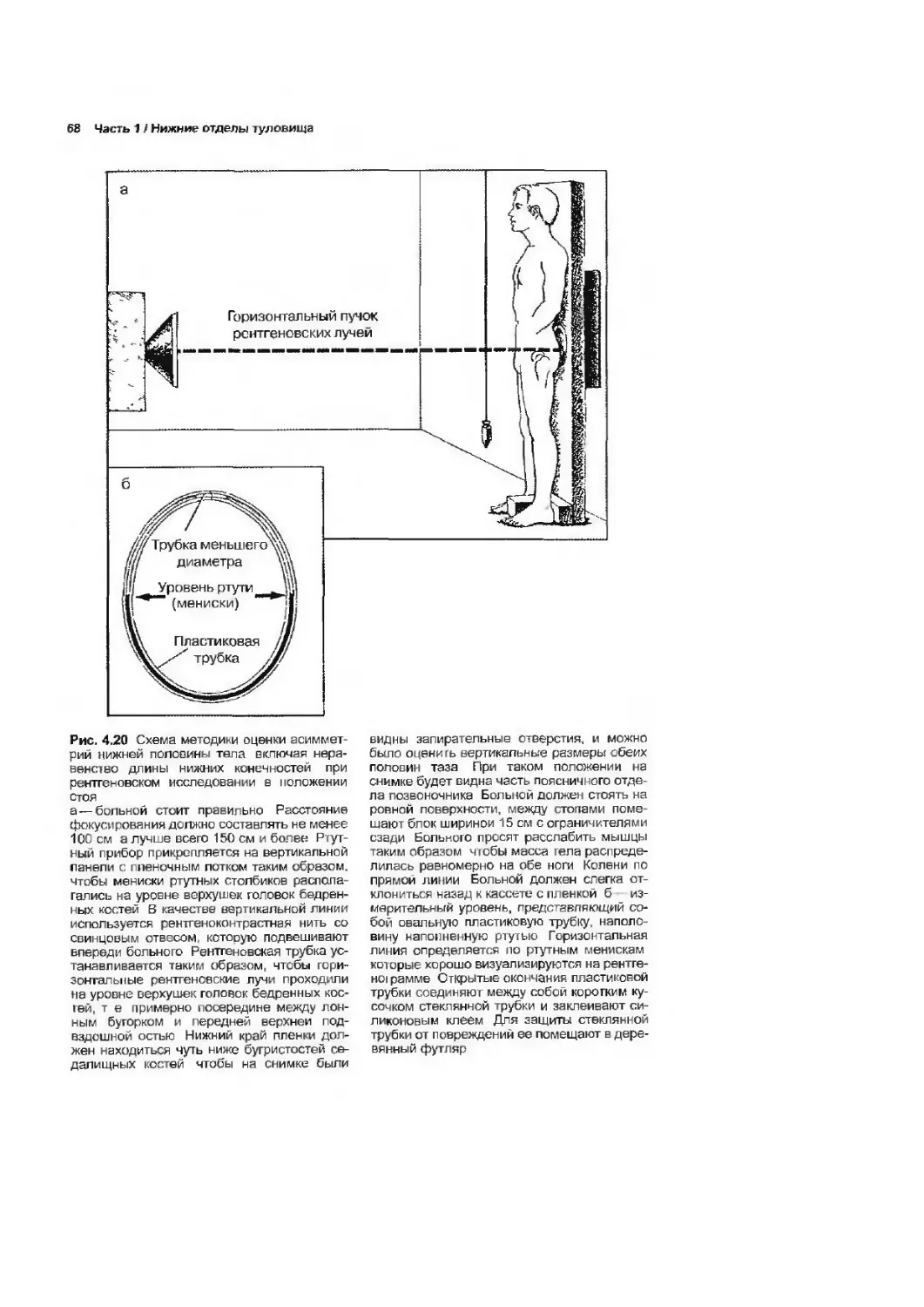

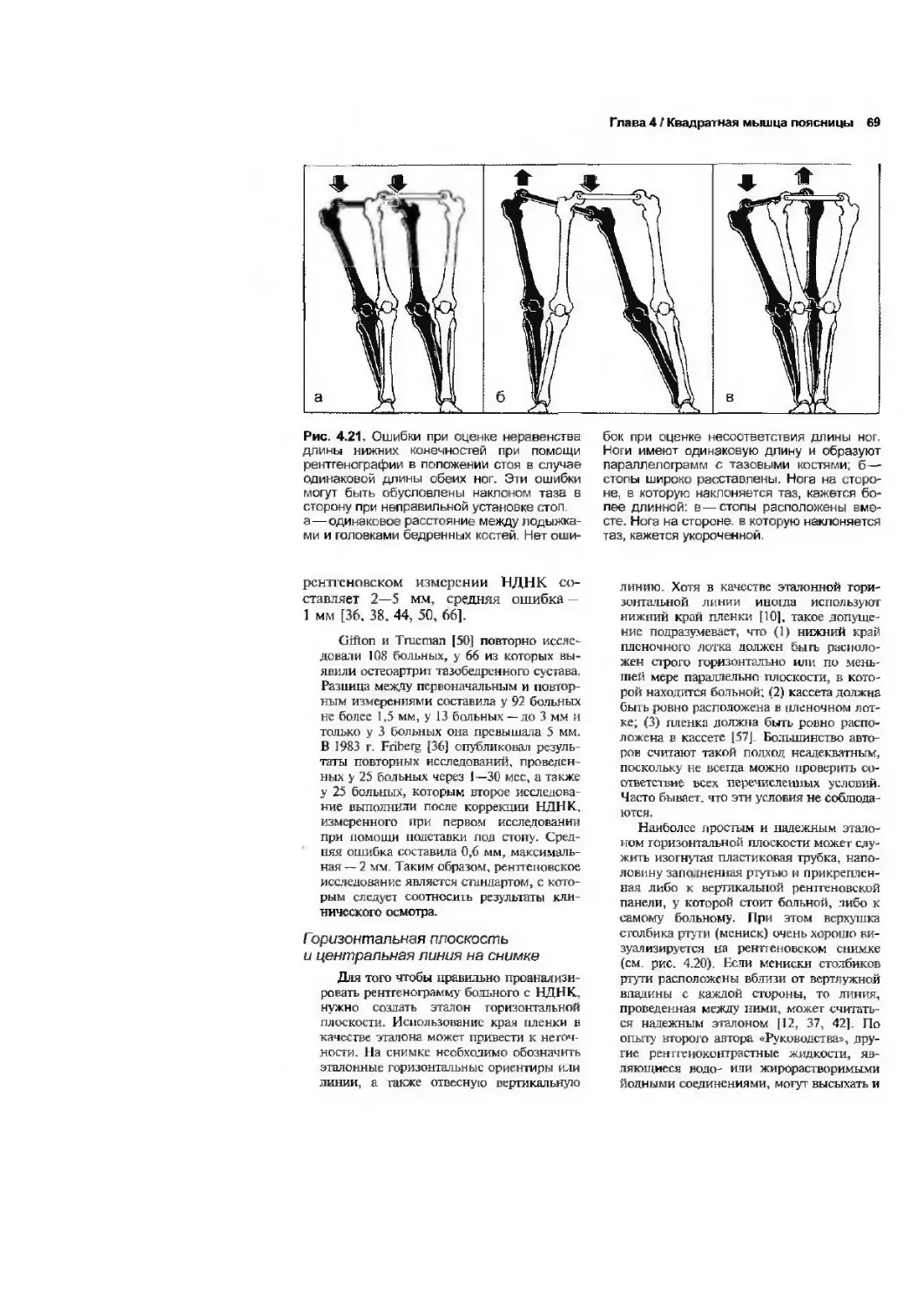

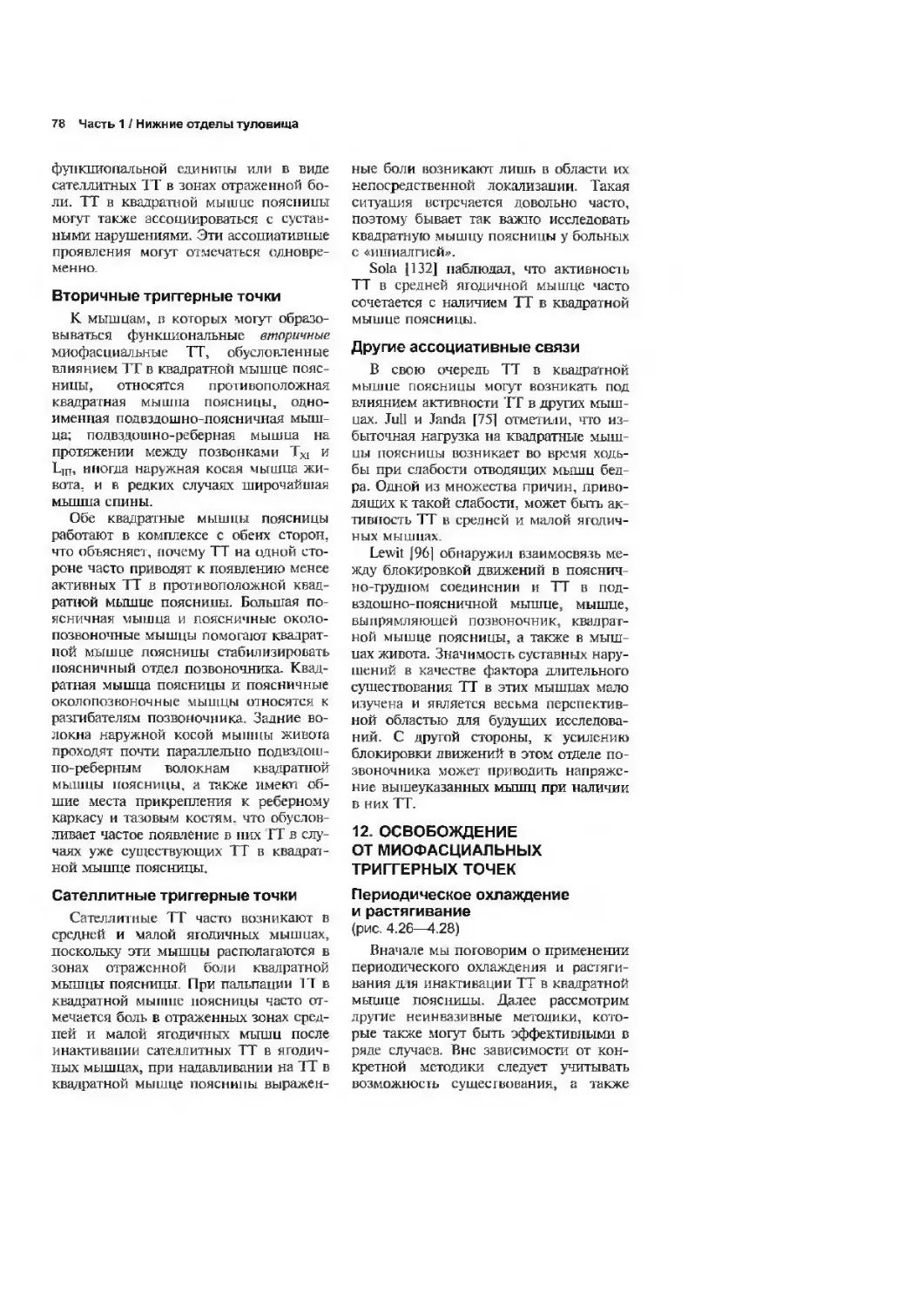

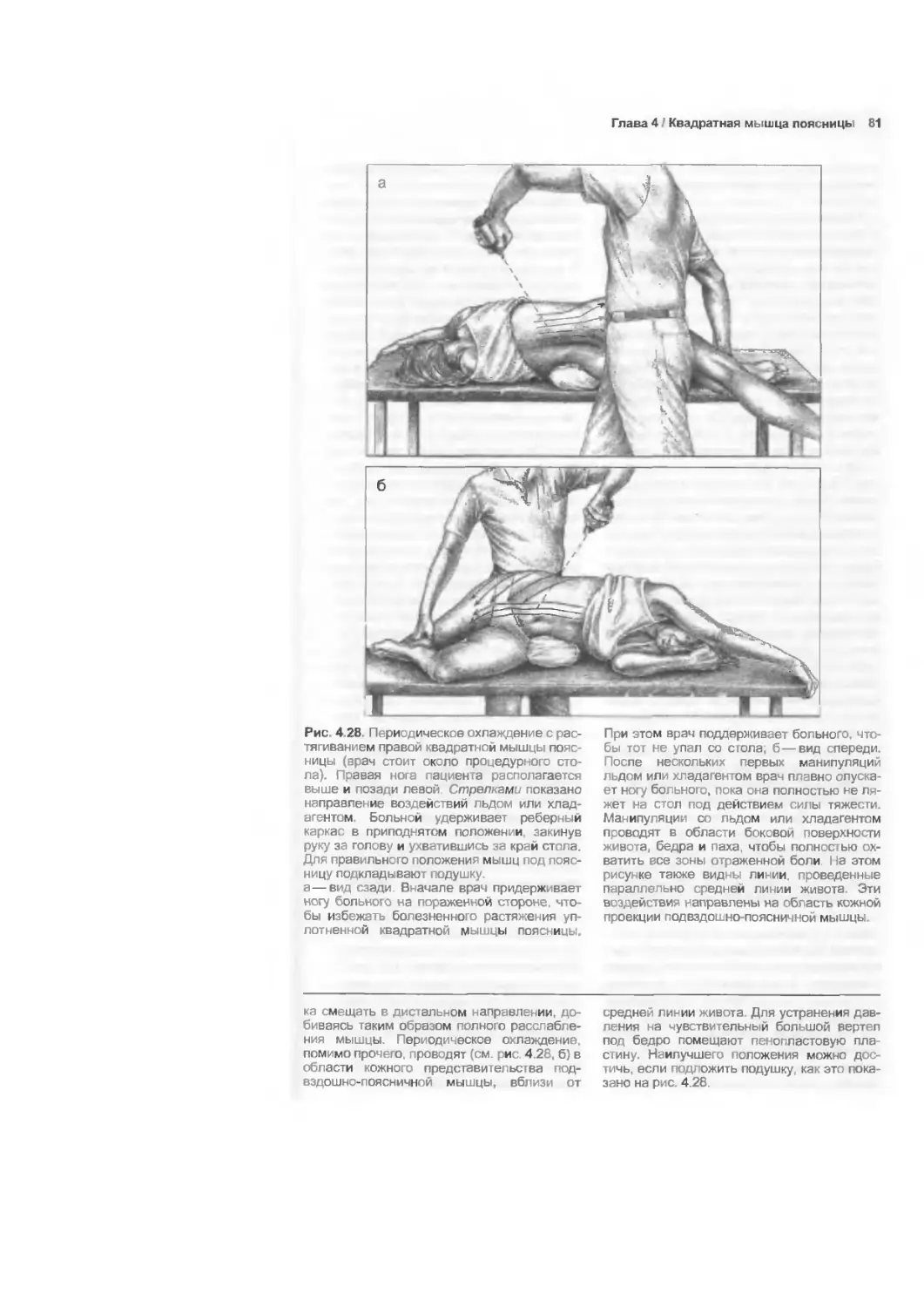

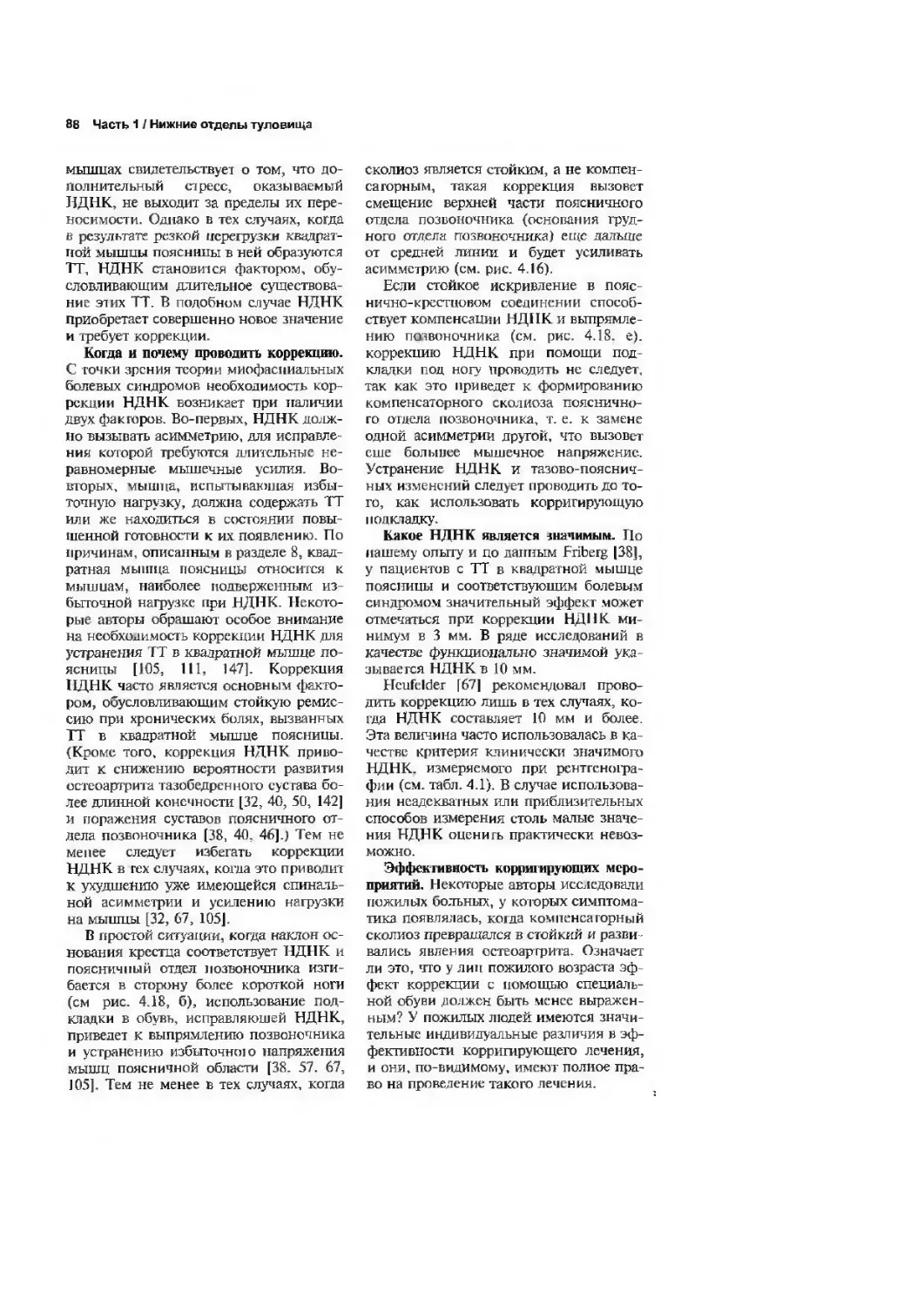

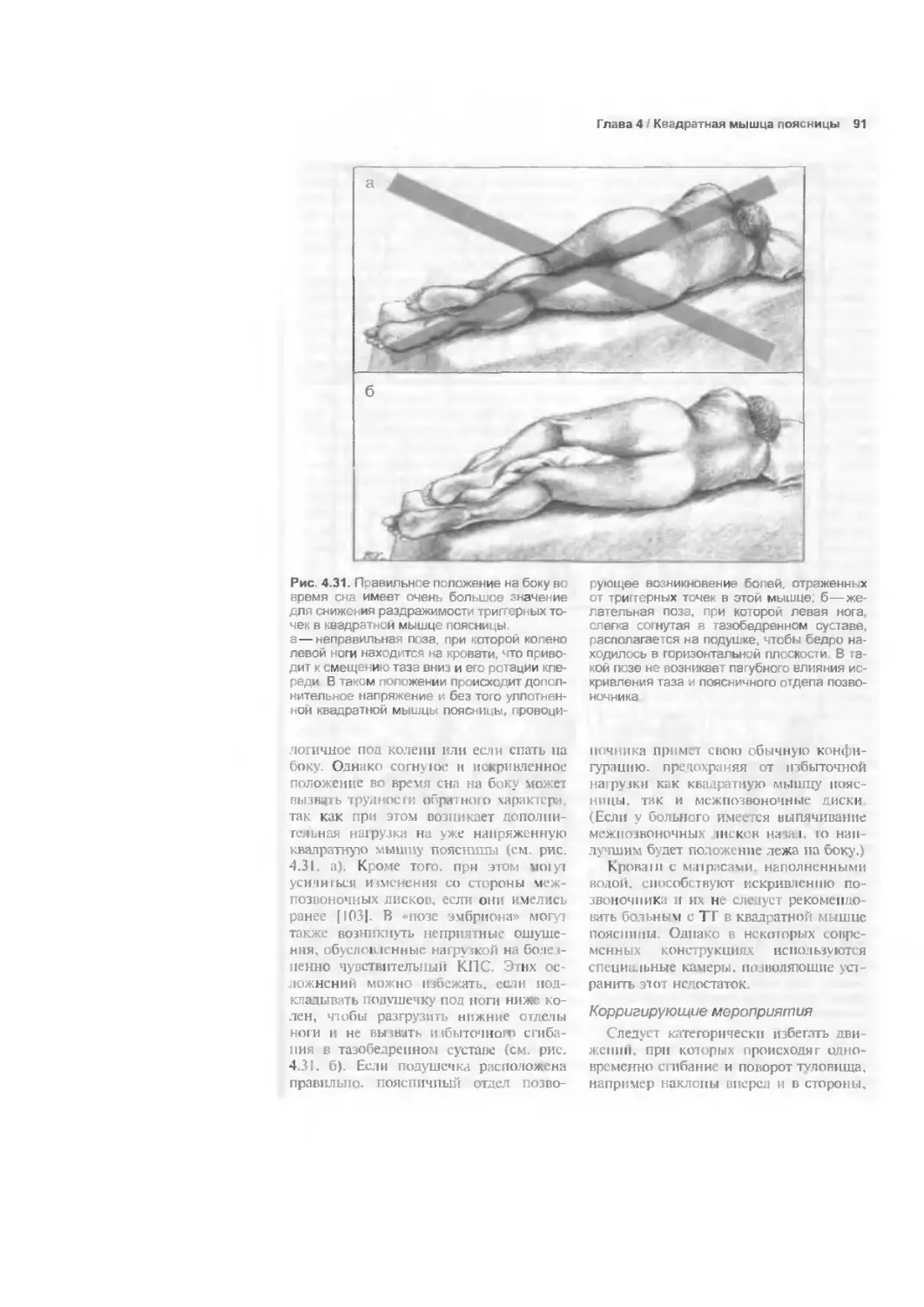

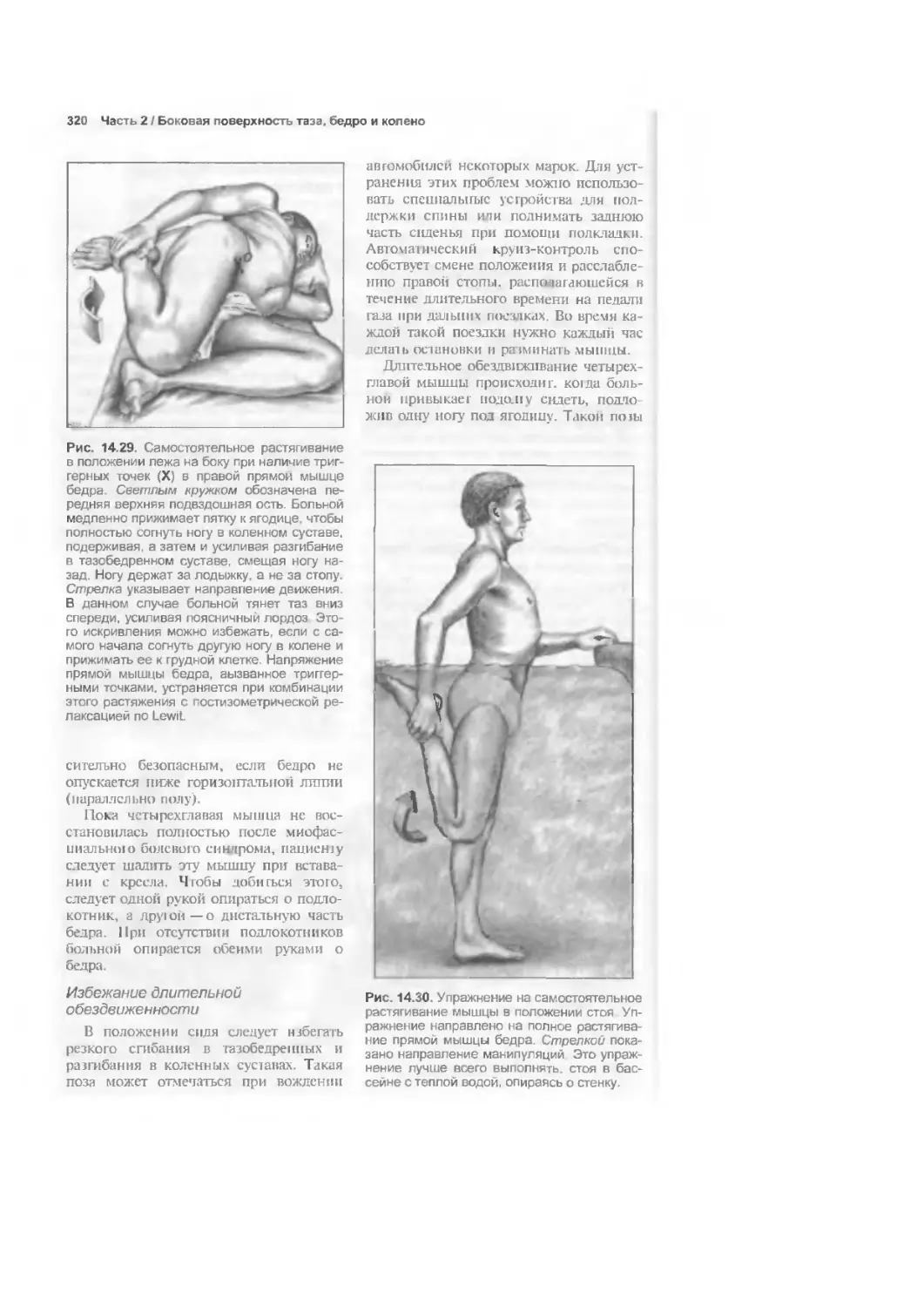

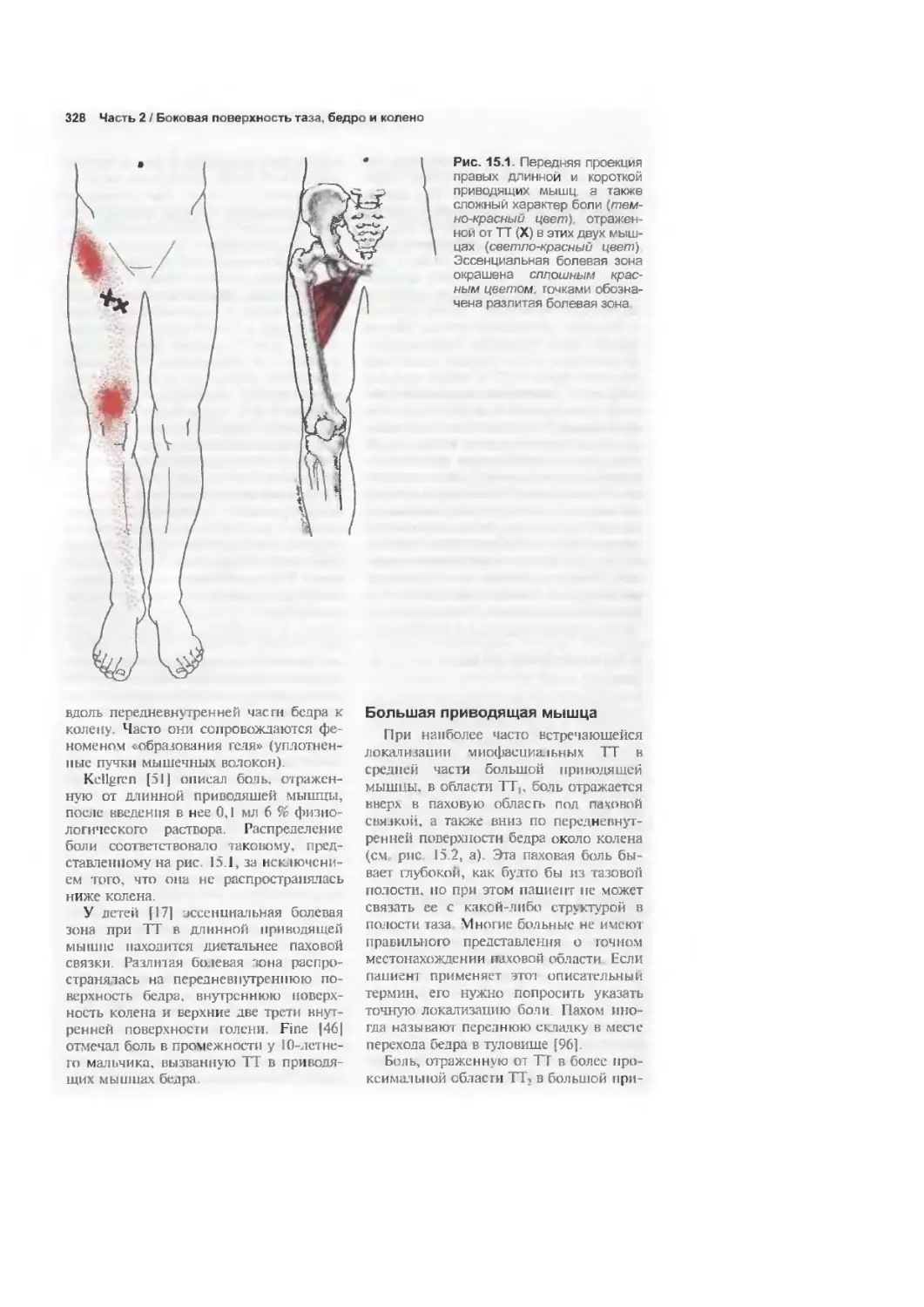

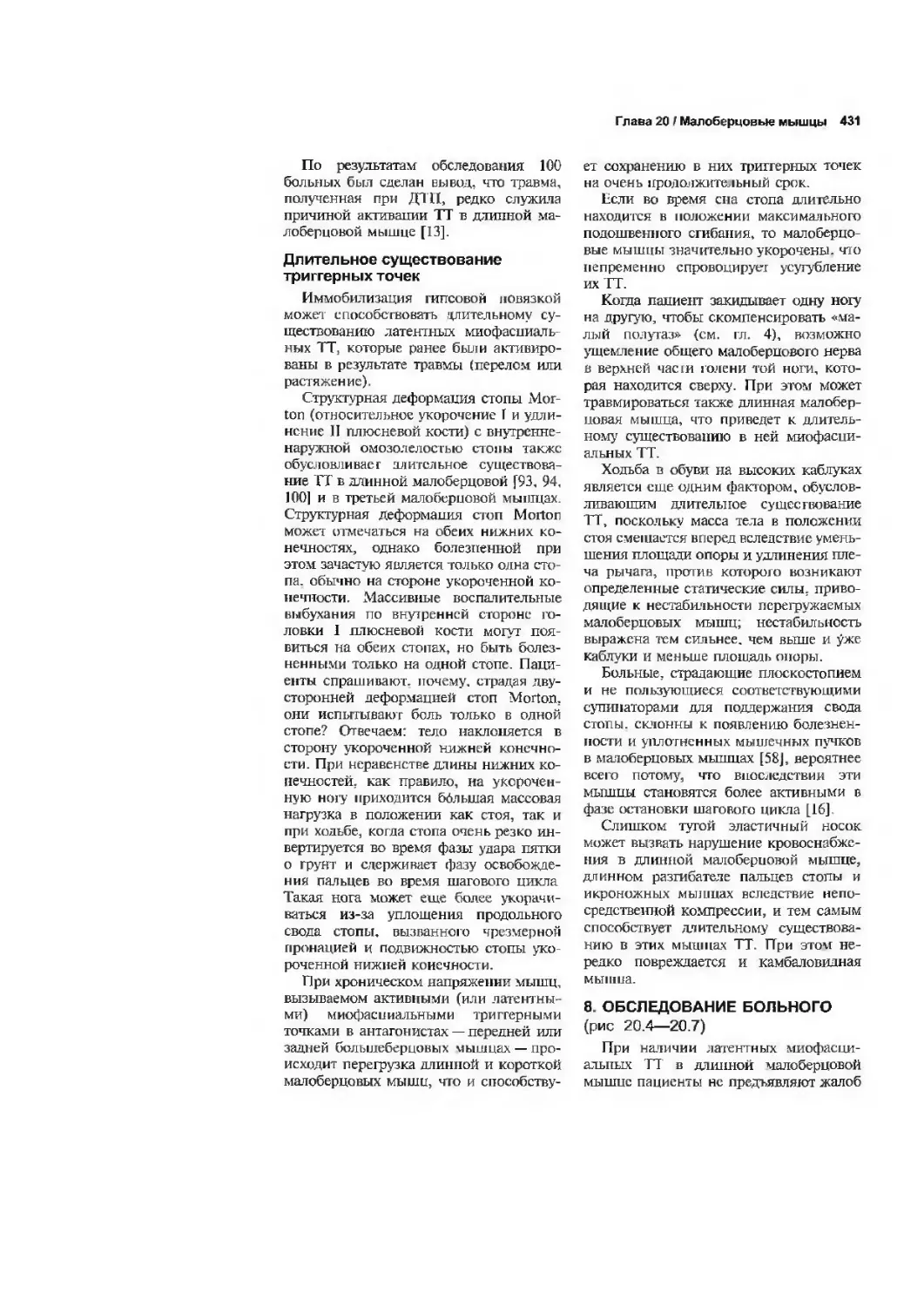

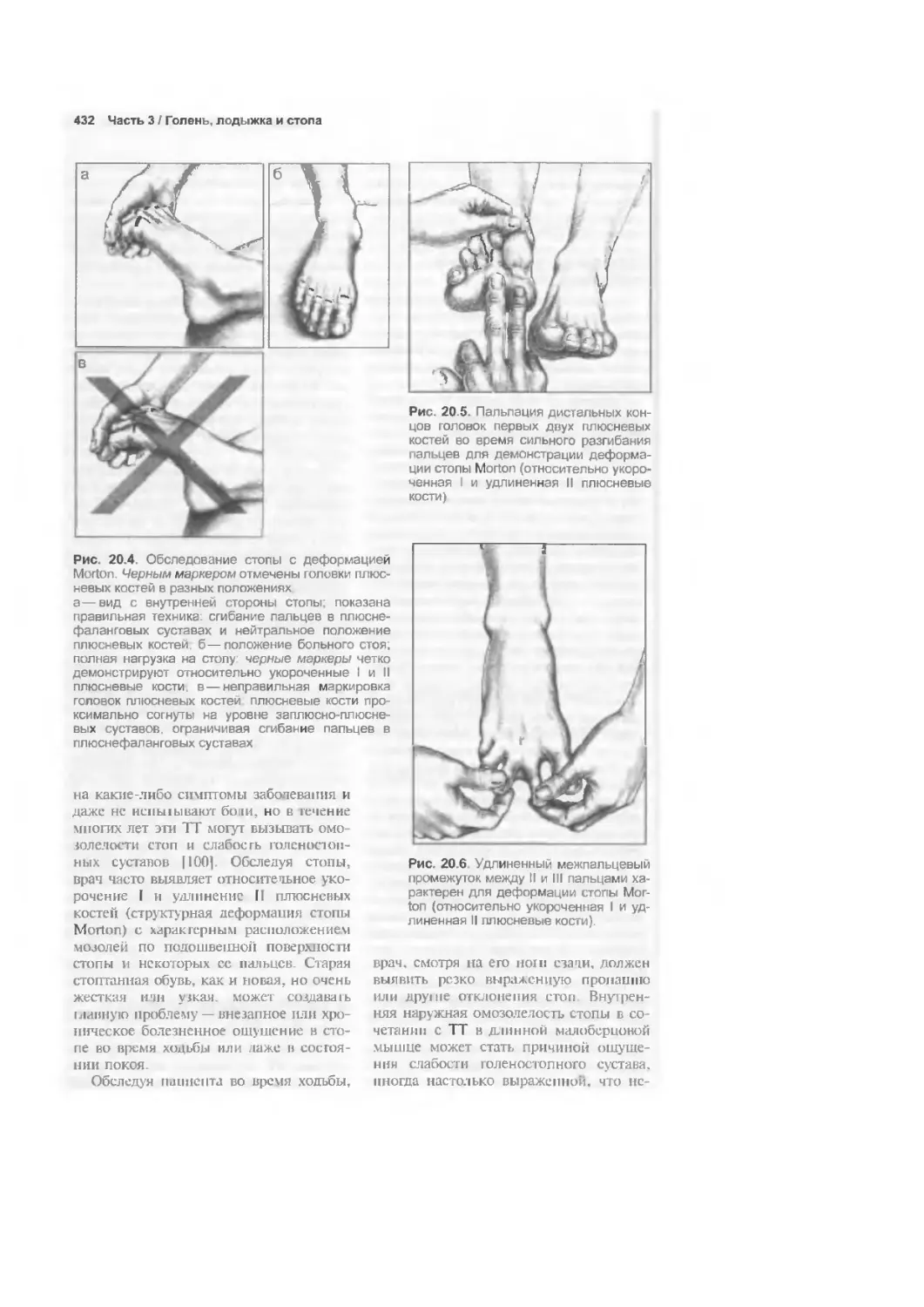

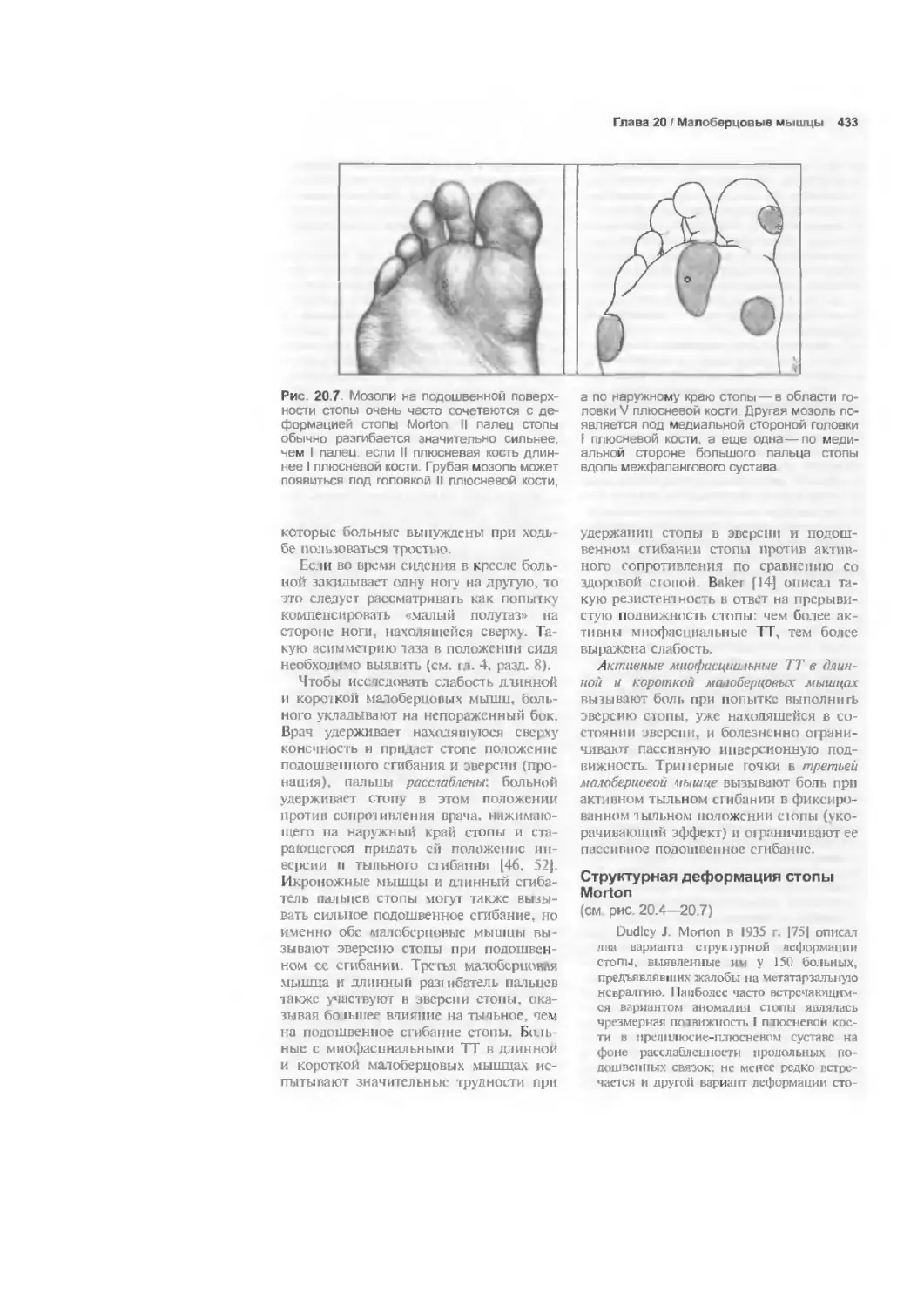

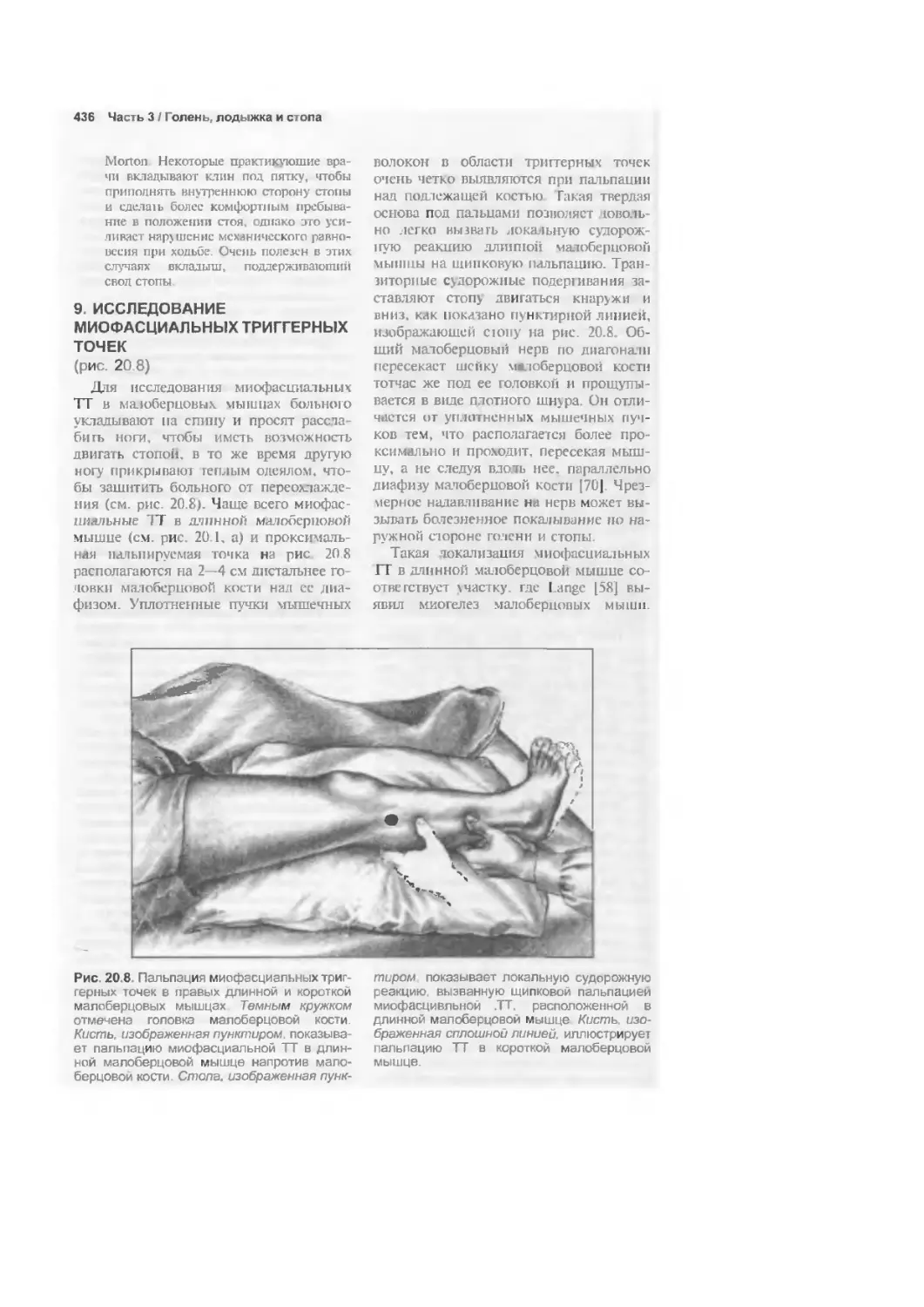

ком низкую чувствительность, чтобы