Author: Тейлор Б.

Tags: искусство развлечения зрелища спорт искусствоведение

ISBN: 5-85050-884-8

Year: 2006

Text

Брэндон Тейлор

Слово/Slovo

УДК 7.0 «XX»

ББК85

Т30

Перевод Эвелины Меленевской

Научный редактор Татьяна Саливон

Редактор Ирина Опимах

Верстка Людмилы Комаровой

Корректор Татьяна Калинина

На обложке:

Мзтью Барни. Кремастер-3. 2001.

@ 2001 Matthew Barney. Courtesy Barbara Gladstone Gallery

Фото Криса Уингера

На фронтисписе:

Аниш Капур.Марсаяс. Инсталляция. 2003.

@ Tate, London 2003

Тейлор Б.

ТЗО ART TODAY. Актуальное искусство 1970-2005 / Брэндон Тейлор; пер. с

англ. Э. Д. Меленевской; — М.: C7IOBO/SLOVO, 2006.256 с.: ил., 22,6x25 см.:

Библиогр.: с. 248-251. — Именной указ.: с. 252-255. Перевод изд.: Laurence

King Publishing Ltd., London. ISBN 5-85050-884-8 (в nep.)

Книга известного английского искусствоведа Брэндона Тейлора посвящена искус-

ству последних трех десятилетий. В этот период мир переживал огромные изменения.

Высокие технологии, Интернет, обострение социальных противоречий, межконфессио-

нальные конфликты — все это породило новые тенденции в живописи и скульптуре, в ки-

но и фотографии. Автор рассказывает о том, что уже успело стать классикой и о том, что

только начинает признаваться искусством. Текст сопровождается обширным иллюстра-

тивным материалом.

УДК 7.0 «XX»

ББК85

Издательство СЛОВО/SLOVO

109147, Москва, Воронцовская. 41

Тел. (495) 911-05-52, 911-22-50, тел./факс 912-00-86,

e-mail: slovo@slovo-pub.ru

Отпечатано в Китае

ISBN 5-85050-884-8

Copyright © 2004 Laurence King Publishing Lid., London

© СЛОВО/SLOVO, издание на русском языке, 2006

Содержание

Предисловие 6

1 Альтернативы модернизму 9

2 Победа и поражение: семидесятые 27

Требования феминизма 28

Перформанс 37

Фильмы и видео 44

Распространение радикального искусства 51

3 Политика живописи: 1972-1990 59

Как выжили живопись и скульптура 59

Дискуссия о фигуративности и «экспрессии» 63

Нечто по имени постмодернизм 76

Живопись и женственное 84

4 Образы и предметы: восьмидесятые 91

Фотография как искусство 92

Предмет и рынок 105

Живопись и присвоение 114

5 В музее и вне музея: 1984-1998 123

Искусство как предмет искусства 124

Инсталляция как упадок 131

Роль куратора 138

Некоторые из контрмоггументов 141

б Знаки идентичности: 1985-2000 151

Повествуя о теле 151

Постмодернизм в Калифорнии 161

«Слэкеры» и другие 167

Настроения на грани тысячелетий 175

7 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002 185

Подъем Африки и Азии 186

Восточноевропейский ренессанс 197

Документа-11 204

8 Новые сложности: 1999-2005 215

Теория хаоса 216

Художественный музей: склад или святилище? 226

Пространства фильма 232

Цифровое изображение 238

Хронология 246

Библиография 248

Указатель 252

Предисловие

Мало кто из людей заинтересованных станет отрицать, что изобразительное искусство

в последние годы хвалу и хулу вызывает приблизительно в равной мере. Критики со-

временного искусства часто жалуются, что ныне почти не разглядеть наследия вели-

ких художественных традиций в беспокойной, наперегонки, порой озадачивающей

деятельности, с которой ассоциируются молодые художники. На это, впрочем, можно

бы возразить, что современное искусство, каким мы его понимаем сегодня, появилось

век с лишним тому назад; так же, как тогда, оно ставит себе задачи смелые и невидан-

ные и решает их с пылом, до того в культуре нечастым, раздувая споры, разжигая стра-

сти по обе стороны баррикад. Принципиальные противники современного искусства

не хотят видеть, что его экспериментальная программа прорастает корнями в искон-

ную философскую миссию искусства, которая и состоит в том, чтобы провоцировать

острые вопросы, требовать не менее острых ответов, затрагивать самые насущные

проблемы морали. В последнюю четверть двадцатого и первые годы двадцать первого

века самое трудное для восприятия искусство критически высказывалось по таким во-

просам, как роль художественного музея, легальность художественного рынка, свое-

образие и смысл произведения искусства, место и функция художника в нашем техни-

чески развитом и, в самом широком смысле, демократическом обществе потребления.

Начиная с 1960-х и вплоть до двадцать первого века современное актуальное ис-

кусство доказало свою отдельность от окружающей культуры кино, рекламы и ком-

мерческой графики, с которой по касательной, но все-таки соприкасается. Хотя поток

ученых статей часто пытается подвести его под более масштабную общность — под тот

«поворот» к изобразительности, который, по мнению многих, выражает собой наш

постмодернистский мир, — актуальное изобразительное искусство требует более

пристального внимания, побуждает к созданию более вдумчивых критических работ,

взыскует более высокого уровня осведомленности, чем тот, на который могут надеять-

ся рекламщики, телемагнаты и графики. С точки зрения критика, поле международно-

го изобразительного искусства теперь слишком многолюдно и энергозатратно, чтобы

иметь возможность основательно рассмотреть каждого значимого художника, каж-

дую группировку, каждую выставку. Взамен я попытался рассказать о самых симпто-

матичных примерах, географических регионах и критических школах: идея состояла в

расширении и детальном пересмотре моей книги 1995 года. Отбор, в свою очередь,

диктовался уроками, усвоенными в двух сферах моей деятельности как историка

искусства: музеологии и истории искусства Центральной и Восточной Европы. От пер-

вой идет широкий принцип, согласно которому когнитивные приобретения нового

искусства достигают своего пика только в свете пристального изучения обстоятельств,

благодаря которым произведение попадает в поле зрения куратора и, далее, в вы-

ставочный зал — в пространства показа, открытые для нас сегодня в эффектных новых

6 Предисловие

художественных музеях. От второго же идет убеждение, что геополитика амери-

канского и западноевропейского искусства стремительно меняется, с тех пор как пал

коммунизм и закончилась «холодная война», напористо развиваются электронные

средства информации и рушатся национальные, языковые и культурные барьеры. Рас-

пространение прежде ограниченной североатлантической культуры в явление, обеща-

ющее Сили угрожающее) стать унифицированной глобальной сетью, — это, пожалуй,

лишь последний из парадоксов и вызовов, которые стоят перед изобразительным

искусством сегодняшнего и завтрашнего дня.

Я в неоплатном долгу перед многими и многими художниками, критиками и

кураторами, игра воображения которых стала предметом обсуждения в этой книге. Не

могу не поблагодарить за сотрудничество Мэрион Буш из Музея Бойманс-Ван Бенин-

ген в Роттердаме, Ричарда Фрэнсиса из Музея современного искусства в Чикаго, Вик-

торию Хенри из Канадского музея цивилизации в Оттаве, Вольфрама Кипе из Берлин-

ской картинной галереи, Софии Григ и Хани Луард из галереи «Белый куб» в Лондоне,

Портланда Маккормика из Музея современного искусства в Лос-Анджелесе. Мэтью

Слотовера из журнала «Frieze», Лондон, Карин Штенгель из Архива Документы в Кассе-

ле, Андреаса Хапгемайера из Музейона в Бользано, Яна Крижа из Чешского музея

изящных искусств в Праге, Александра Боровского из Государственного Русского му-

зея в Санкт-Петербурге, галерею Рональда Фельдмана в Нью-Йорке, галерею .Андреа

Розен в Нью-Йорке, галерею Сидни Джениса в Нью-Йорке, галерею Жеральда Пильт-

цера в Париже, галерею Стис в Кронберге, Новую галерею в Гарце, Мартин-Гропиус-

Бау в Берлине и бесконечно терпеливых сотрудников исследовательского центра

Хаймэна Крейтмана при галерее Тейт в Лондоне. Некоторые художники любезно со-

гласились вступить в переписку и ответить на мои вопросы, среди них Лори Парсонс,

Сьюзан Смит, ТечингХси, Малькольм Ле Грайс, Синтия Карлсон и Олег Кулик. Я обязан

фотографу Майку Халлиуэллу из Саутгемптонского университета, критику Люси Кот-

тер и моим ассистентам Лиз Эткинсон и Фрэнсис Тейлор за их практическую поддерж-

ку. Мои редакторы в издательстве Laurence King Publishing, Роберт Шор и Эмма Браун,

тоже ни разу не отказали в помощи. Марко Дэниел консультировал меня в части совре-

менного китайского и тайваньского искусства и даже прочел соответствующие главы.

Наконец, моя глубокая признательность американским рецензентам этой работы, сде-

лавшим ценные замечания: Эрике Досс из Колорадского университета, Елене Стояно-

вич из колледжа Итаки. Джой Сперлинг из Университета Денисона, Блейку Стимсону

из Калифорнийского университета в Дэвисе, Ховарду Ризатти из Вирджинского уни-

верситета, Биллу Антесу из Мемфисского университета, Полу Айвею из Аризонского

университета и Карлу Фугельсо из Университета Таусона. Все оценки и упущения —

исключительно мои.

Предисловие 7

Альтернативы

модернизму

Уже лет тридцать как произведения искусства, создаваемые в западных странах, утра-

тили всякое сходство с произведениями искусства прошлых времен и вызывают у

обычного зрителя, ищущего способа пощекотать воображение, замешательство, раз-

дражение и даже разочарование. Картины, представляющие собой чистый холст или

изображающие хаос; скульптуры, которые валяются на полу или беспорядочно загро-

мождают пространство; перформансы, будто провоцирующие насилие над телом или

церемонно воплощающие передачу информации, очевидно бессмысленной; фильмы

художественные и документальные, в которых действие повторяется, ритуализиро-

вано либо зациклено на какой-то тайной навязчивой идее автора, — вот как можно

описать работы, представленные нам как «современные» теми, кто курирует музеи

или художественные галереи, а также самими художниками. Формальное убожество

новоявленных артефактов особо проявляется на фоне великолепия выставочных пло-

щадей, сооруженных в последнее время как раз для того, чтобы их демонстрировать.

Музеи и галереи современного искусства появились меж тем повсюду — и ни один ма-

ло-мальски заметный городок не вправе претендовать на соответствие требованиям

времени и общественным ожиданиям, если в нем отсутствует сверкающий образчик

новомодной архитектуры, предназначенный для изучения культуры тех, кто отвергает

культуру.

Именно сочетание предумышленной непонятности артефактов вкупе с экспан-

сией выставочной инфраструктуры можно расценить как определяющее противо-

речие, которое во многом является питательной средой, формирующей современное

искусство. Приятно польщенный новым музеем с его ресторанами и книжными ма-

газинами, посетитель в каждом выставочном зале сталкивается с экспонатами, выра-

жающими насилие и невнятицу; похоже, он ищет как раз таких видов интеллектуаль-

ного риска, которые не имеют предсказуемого результата. И все-таки тот же зритель,

возможно, понимает, что нынешняя популярность современного искусства берет на-

чало на границе 60-70-х годов прошлого века, когда оно, собственно, возникло, когда

новое поколение «авангардных» художников искало новые способы самовыражения,

новые формы — что, с одной стороны, усиливало ощущение хаоса в культуре вообще,

С. 9:

Дональд Джадд

Без названия (деталь), 1970

См. рис. 1.6

а с другой — придавало внешние очертания массовому протест}’ против войны., капи-

тализма, полового и расового неравенства. История художественного эксперимента,

таким образом, рассматривается как нечто вроде фиксации стремительно меняюще-

гося общества. Данная книга как раз и посвящена важнейшим событиям, которые

произошли в изобразительном искусстве в промежуток, длящийся с тех пор и до на-

ших дней.

В конце 50-х те художники, что в Европе и США называли себя авангардистами,

впервые бросили вызов абстрактно-экспрессионистской живописи, а также критиче-

ской концепции модернизма, в рамках которой эта живопись трактовалась. Концеп-

цию эту можно выразить двумя-тремя постулатами. Еще в 1939 г. американский кри-

тик Климент Гринберг с тревогой заметил, что «одна и та же цивилизация производит

1.1. Роберт Раушенберг

Талисман, 1958

Масло, бумага, стекло, металл

одновременно такие столь разные-явления, как

стихотворение Т. С. Элиота и песенка “Tin Pan

Alley’, картина Брака и обложка “Saturday Evening

Post”». С тех пор рынок хорошо поработал на попу-

ляризацию массовой культуры и постоянно ставит

под угрозу выживание того, что во времена Грин-

берга важно именовалось культурой «высокой».

«В такой стране, как наша, — писал он, — мало

иметь некую склонность к истине; нужно испыты-

вать к ней подлинную страсть, — только она даст

силы сопротивляться подделкам, которые окру-

жают человека и впихиваются в него, едва он (об-

ратите внимание на род местоимения, которое

Гринберг употребляет!) дорос до того, чтобы взять

в руки книжку с картинками». Это заклятье против

махровым цветом цветущей массовой культуры —

постулат первый. Постулат второй: подлинное, жи-

вое искусство двадцатого века, начавшись с кубиз-

ма, раннего абстрактного искусства и сюрреализ-

ма, развивалось, следуя внутренней исторической

логике, которая не оставляла места ни для общест-

венной жизни, ни для злободневных политических

процессов. Заключенная сама в себе и сама на себя

ориентированная, «модернистская» живопись со

времен импрессионизма, писал в 1961 г. Гринберг,

выучилась отстранять от себя «любые иные сред-

ства выражения, каковые предположительно мож-

но заимствовать у всех прочих видов искусства».

Третий же постулат модернизма состоял в том, что

зритель должен рассматривать произведение ис-

кусства в благоговейном молчании, поместив его

на фоне нейтрально белой галерейной стены и пол-

ностью отрешившись от социального окружения и

даже от своего тела и половой принадлежности, —

и все это для того, чтобы усилить воздействие про-

изведения, выявить его эстетическую ценность.

10 Альтернативы модернизму

Согласно Гринбергу, потребовалась деятельность целого поколения нью-йоркских

живописцев-абстракционистов (среди них Джексон Поллок, поздние Моррис Льюис

и Кеннет Ноланд), а также скульптора Дэвида Смита, дабы наилучшим образом дока-

зать, что новейшие формы модернизма — прямое наследие мастеров-кубистов.

И все-таки к середине 50-х эта мощная традиция с центром в Нью-Йорке уже

сталкивалась с сопротивлением, и сразу на нескольких фронтах. В Америке Роберт

Раушенберг, Джаспер Джонс и Ларри Риверс провокационно вводили в свои работы

элементы знаков и пиктограмм массовой культуры, жаргонных словечек и лозунгов,

пародируя тем самым «героические» вольности абстрактного экспрессионизма. «Ком-

бинированные» картины Раушенберга, первая из которых была создана в 1954 г., пред-

ставляли собой смешение материалов, включая фабричные маркировки, размещен-

ные на плоскости так, чтобы порвать всякую связь с приемами чистой живописи

(Илл. 1.1). Их британские соратники, такие, как Питер Блейк и Ричард Хэмилтон, со-

ставляли картинки, подобные коллажам из образов mass-media и таким образом от-

крыто признавали право на жизнь популярных рисованных героев (Блейк) и обычной

фотографии (Хэмилтон), того, что составляло окружающий визуальный мир и худож-

ника, и зрителя. В то же самое время, в конце 50-х, переход американских художников

Алана Капроу, Джима Дайна и Клэса Олденбурга к перформансу, хэппенингу и ин-

сталляциям вдохновил европейское движение «Флуксус» (Fluxus — «поток жизни»).

Его наиболее заметный представитель немец Йозеф Бойс фактически объявил морато-

рий на живопись, сделав своей специальностью инсталляции и перформансы, в ходе

которых он манипулировал предметами и совершал некие действия, напоминая при

этом скорее примитивного шамана, а не современного арт-деятеля. Так, во время одно-

го из перформансов художник сначала играл на пианино, потом встал, чтобы привя-

зать к школьной доске дохлого зайца, а затем протянул бечевку, соединив зайчика и

две кучки сухой глины, насыпанных на закрытую крышку пианино. Предполагалось,

что малочисленная, но избранная аудитория Бойса распознает в происходящем сим-

волы солнца и звезд, сакральный смысл жертвоприношения, а также намек на то, что

восточный мистицизм таким образом бросает вызов рациональному и крайне тех-

низированному Западу. Между тем в Центральной и Восточной Европе художники,

существовавшие под гнетом коммунизма, по мере того как узнавали все больше о

«Флуксусе» и ему подобных движениях на Западе, совершали художественные акты,

долженствующие означать их полное отчуждение от официоза в искусстве, а также

решительную готовность предложить образцы новых форм общественного взаимо-

действия. «Церемонии» и «демонстрации» чешского художника Милана Книжака, со-

вершавшиеся в Праге начиная с 1962 г., доказывали скрытую устремленность целого

поколения к переменам. В общем, будь то Йоко Оно с ее нежными инструкциями (на-

ставлениями) в Нью-Йорке в начале 60-х, швейцарец Бен Вотье, неделю просидевший

в витрине одной из лондонских галерей, кровавые перформансы венских акционистов

(Vienna Actionists) либо Ежи Верес с его политическими провокациями в Польше,

проходившими в те же годы, — все это были множащиеся приметы того, что постулаты

модернистской теории, рожденные и так долго культивируемые в Нью-Йорке, под-

вергаются радикальному пересмотру, а бурлящие процессы и битвы, привходящие в

культуру извне, кипят, вопят и требуют быть услышанными.

И на Востоке, в странах, переживших ужасы Второй мировой войны, худож-

ники, остро осознавая необходимость перемен, также взялись оспаривать безуслов-

ное преобладание живописи, как ведущего вида искусства. Группа «Гутаи» (Gutai),

Альтернативы модернизму 11

1.2. Прорываясь сквозь бумагу.

Перфоманс, 1955

Фотография

1.3. Пьеро Манцони

Линюч длиной 11,60 м. 1959

Чернила на бумаге в цилиндрическом

картонном контейнере 20х60 см

основанная в Токио в 1954 г., восстала против «обмана», согласно которому краски,

металл, глина и мрамор оказались «нагружены фальшивым значением, и вместо того

чтобы просто представлять свою собственную материальность, они принимают со-

вершенно чуждое им обличье». Это цитата из манифеста Йиро Йошихары, изданного в

1956 г., в котором далее говорится: «Искусство “Гутаи” («гутаи» означает «конкрет-

ное», «реальное») не фальсифицирует материал: оно вдыхает в него жизнь... Если оста-

вить материал как он есть, представляя его просто как материал, тогда он начинает

говорить с нами, и голос его могуч». Именно тогда молодой живописец Кацо Ширага

принялся вторить смелым и энергичным исканиям нью-йоркских абстракционистов,

рисуя ногой или делая надписи на своем животе, лежа в луже грязи; Сабуро Мураками

собственным телом рывком пропарывал бумажные экраны (Илл. 1.2); Шоцо Шимамо-

то разбивал над полотном бутыли с краской, чтобы образно выявить энергию. Выстав-

ки «Гутаи» в самом деле вызывали к жизни то, что в манифесте названо «оглушитель-

ным воплем самой материи». Хотя творчество «Гутаи», как правило, ставилось в один

ряд с французским движением пятидесятых годов, art informel (неформальным искус-

ством), и нью-йоркской манерой, Йошихара убежденно настаивал, что это всего лишь

внешнее сходство и что другим очевидно близким художественным течениям, к при-

меру европейскому дадаизму, также недостает оригинальности новейших японских

исканий в области динамики и энергетики материала.

Такого же рода бунты заполыхали по всей Европе. В Италии вождь инакомыс-

лящих Пьеро Манцони по-своему протестовал против доминирования живописи в

современном искусстве — он изготавливал так называемые «Ахромы» (achromes) —

«бесцветные» объекты, по преимуществу белые (использование другого цвета исклю-

чалось), так что обескураженный зритель оставался один на один с голой формой. Это

было в 1957-м. На следующий год Манцони продолжил разрушение модернистских

постулатов. Он выставил работы, представлявшие собой крашеные или рисованные

полосы, свернутые в рулон и спрятанные в тубус, так что их не было видно (Илл. 1.3). На

боку тубуса оставалась лишь стандартная печатная наклейка со словами: «Содержит

полосу в ... метров длиной ... изготовлено Пьеро Манцони ...», пробелы заполнял сам

художник, указывая, сколько метров в полоске, а также дату ее изготовления. К совре-

менной живописи Манцони высказывал следующие претензии: «Поверхность, обла-

дающая бесчисленным множеством возможностей, превращена в какой-то склад, где

недостоверные цвета и неестественные формы воюют друг с другом. Почему бы не опу-

стошить склад, не освободить поверхность?.. Зачем беспокоиться положением линии в

пространстве? Зачем распоряжаться этим пространством? Зачем его ограничивать?..

Линию можно вести долго, до бесконечности; невзирая на любые правила композиции

или ограничения формата. В мировом пространстве нет границ».

Позднее, после генуэзской выставки 1967 г. возникло движение arte povera, «бед-

ное искусство», представленное в основном итальянцами, художниками Яннисом Ку-

неллисом, Марио Мерцем, Микеланджело Пистолетто, Джованни Ансельмо, Алигьеро

Боэтти, Эмилио Прини и Джильберто Дзорио. Возглавил его молодой амбициозный

критик Джермано Челант, он же придумал и обосновал название Arte povera, объеди-

нившее художников, отдававших предпочтение естественным формам и биологиче-

ским, органическим материалам, а не промышленно или анонимно сработанной вещи

западноевропейского поп-арта. «Художник-алхимик преобразует живые и раститель-

ные формы в явления магии, — писал Челант в экспликации к миланской экспозиции

1969 г. — Его задача — увидеть суть вещей, увидеть их будто внове и вознести им хвалу.

12 Альтернативы модернизму

Задача художника — используя наипростейшие

материалы и природные элементы (медь, цинк,

почву, воду, реки, землю, снег, огонь, траву, воздух,

камень, электричество, уран, небо, вес, гравита-

цию, высоту, рост и пр.), описать и представить

природу. Его интересует открытие, изображение

чуда, волшебство претворения природных элемен-

тов». Художники, объединенные движением arte

povera, пришли туда из широкого международного

сообщества, объединившись в поиске случай-

ностей, становления и распада как повседневной,

так и политической жизни. Этот импульс шел от

«стремления к раскультуриванию, движению

вспять, к примитиву и вытеснению в подсознание,

к уровню «до логики», «до иконографии», к стихий-

ным, непосредственным отношениям, к базовым

элементам в природе... жизни и поведении».

К примеру, в интерпретации Марио Мерца опре-

деление povera выразилось в том, чтобы заново от-

крыть ряд чисел математика XII века Леонардо Фи-

боначчи, применив его к росту’ растений, морских

раковин, структуре кожи рептилий (1, 1, 2, 3, 5, 8,

13...), азатем и к процессам развития современно-

го капитализма. Коньком Мерца были квазитехно-

логически е иглу — эскимосские хижины — из ста-

ли, ячеистой сети или стекла, символизировавшие

выживание кочевников в условиях резких культур-

ных перемен (Илл. 1.4). Для Джованни Ансельмо

более характерным стало использование свежих

поначалу овощей, которые, по мере гниения, претерпевали изменения формы и струк-

туры. А Яинис Кунеллис вводил в свои композиции живых животных и птиц — и

инсталляции этого художника всегда впечатляли своей мощной материальностью и

размахом. Очевидно, «бедность», провозглашенная Челантом, была иногда скорее тео-

ретически желаемой, чем реальной.

Можно привести еще множество примеров того, как демонстративно освобож-

1.4. Марио Мерц

Иглу, 1972

Металлические трубки, неон, зажимы

Диаметр 2 м

дались от пут модернистского догматизма молодые художники, вышедшие на миро-

вую арену в начгтле шестидесятых прошлого века. Не слишком далеко отойдя от оформ-

ляющейся неофициальной молодежной контркультуры гедонизма и несогласия, кото-

рая решительно заявила себя новейшей поп-музыкой или, на уровне улицы, модой,

галлюциногенами и акциями политического протеста, экспериментаторство в изобра-

зительных искусствах привело к следствиям, которые и по сегодняшний день не по-

теряли своего значения — как с точки зрения соблюдения правила, так и исключений

из него. Политическая жизнь в те годы была весьма беспокойна. После убийства Кенне-

ди в 1963 г. по американской столице прошли марши движения за гражданские права,

в Лос-Анджелесе разгорелись расовые волнения, началась гибельная военная кампа-

ния США во Вьетнаме. Ближний Восток был на грани войны. В Китае под строгим при-

смотром Мао Цзэдуна шла «культурная революция». А в странах, которые мы именуем

Альтернативы модернизму 13

1.5. Роберт Моррис

Без названия, 1965-1966

Фибергласс и флюоресцентные лампы

0,6 х 2.8 м

Музей изобразительных искусств Даллас

«Много работы за пределами студии, —

писал Моррис в 1966 г. — Обращаешься

в специализированные мастерские,

используешь готовые формы — ведь

скульптура всегда прибегала к специа-

листам-мастеровым и технологическим

процессам...Такого рода произведение,

которое и по виду, и по ощущению обла-

дает открытостью, протяженностью,

доступностью, публичностью, повторя-

емостью, спокойствием, прямотой,

непосредственностью; произведение,

сложившееся скорее по решению ясного

ума, чем по ремесленному наитию, будет

иметь совсем немного социальных под-

текстов и ни одного негативного. Такое

произведение, несомненно, покажется

скучным тем, кто жаждет привилегиро-

ванного доступа к искусству “не для всех”,

опыт общения с которым помогает им

утвердиться в сознании своей изыскан-

ной проницательности»

«западными», наиболее значительные художники-экспериментаторы, как правило,

напряженно размышляли о том, что происходит в мире.

По мере того как укоренялась в Америке неофициальная контркультура, в изо-

бразительном искусстве сформировались два направления, представляющие интерес

сточки зрения концепции этой книги. В начале 60-ххудожники, вскоре ставшие изве-

стны как минималисты, нашли еще один способ уйти от предписаний ортодоксального

модернизма и сделали это посредством конструирования простых геометрических

объектов. Их характеристиками стали формальная симметрия, отсутствие традицион-

ной композиции и монохромная окраска. Опосредованно вдохновленный поисками

конца 50-х: полосатыми полотнами Фрэнка Стелла и экспериментами с деревянными

блоками Карла Андре, — 39-летний тогда Роберт Моррис в 1963 г. выставил в нью-

йоркской Грин гэллери серию объемов из фанеры, выкрашенных в серый цвет, они сто-

яли, прислоненные к стенам, лежали на полу или свисали с потолка. Похожие на теат-

ральные декорации для авангардных балетов (Моррис уже работал ранее для театра),

эти объекты не обладали ни композиционной сложностью, ни цветом, не проводили

четкой демаркационной линии между пространством галереи и пространством собст-

венно зрителя. И это было только начало. Вскоре Моррис полностью сосредоточился

на расстановке симметрично расположенных на полу предметов (floor-based), а также

на изготовлении промышленно сформованных объектов из фибергласса (Илл. 1.5). Од-

новременно он работал над теоретическими статьями о состоянии скульптуры для

«Артфорума», в то время самого популярного среди авангардистов журнала. В первых

разделах своих знаменитых ныне «Заметок о скульптуре», публиковавшихся частями с

февраля 1966 г. по апрель 1969 г., Моррис утверждал, что скульптура занимает совсем

иную творческую территорию, чем модернистская живопись. Скульптура никогда не

занималась иллюзиями, обманом чувств, писал он, ее «основные свойства — про-

странство, свет и материал — всегда были конкретны и буквальны. Ее аллюзии, на-

меки и отсылки никогда не были соразмерны намеренной иллюзорности живописи...

Необходимо провести более четкие различия между тактильной, в основном осяза-

тельной чувствительностью скульптуры и оптической чувствительностью живописи».

Сосредоточив свое внимание на самых простых целостных формах, чистом «гешталь-

те», Моррис утверждал, что усиление простейших форм и отказ от всех существенно

незначимых свойств скульптуры, таких, как моделирование и взаимосвязи, «устанав-

ливает и новые границы, и новую свободу скульп-

туры». Из этих высказываний, однако, следует, что

Моррис настаивал на таком описании мини-

малистских скульптур, которое подразумевает и

эффект, производимый ими на зрителя.

Между тем другая группа молодых скульпто-

ров также выставила элементарные скульптурные

объемы в галерейном пространстве. Карл Андре

использовал стандартные промышленного произ-

водства кирпичи, на пространстве пола прямоли-

нейно уложив их в штабеля: знаменитый «Эквива-

лент VIII» 1966 г., к примеру, вполне можно было

принять за постамент, на который устанавливают

обычную скульптуру. Теперь, в своей элемен-

тарной обнаженности, постамент сам сделался

14 Альтернативы модернизму

арт-объектом, и. когда галерея Тейт приобрела его в 1973 г., это вызвало у консервато-

ров бурю протеста. Другой скульптор, Дональд Джадд, опубликовал в 1965 г. свою не

менее важную статью «Специфические объекты». К этому времени он и сам выставлял

уже подобного рода ящикообразные структуры, промышленно изготовленные и вызы-

вающе отвергающие как модернистскую догму, так и все целиком эстетические цен-

ности европейской традиции изобразительного искусства (Илл. 1.6). «Лучшие работы

последних лет наполовину и даже больше, чем наполовину, — не картины и не скульп-

туры, а некие трехмерные композиции, — писал Джадд. —.. .Вещь сделана в соответст-

вии с комплексными задачами, и эти задачи не разобщены, а сосредоточены в одной

форме. Художественному произведению не нужно иметь множество аспектов, кото-

рые зритель не рассматривал бы, сравнивал, анализировал один за другим, размыш-

лял. Вещь как целое, ее качество как целостности — вот что интересно».

Первые выставки Джадда и Морриса, в совокупности с их красноречивыми текс-

тами, обратили на них внимание как союзников, так и противников, что важно в свете

дальнейшего развития событий. То, что роднило их работы с картинами Фрэнка Стелла

и Кеннета Ноланда, написанными в 60-х и противопоставлявшими себя композицион-

ной и релятивистской эстетике того, что они понимали под европейским искусством,

примерно к 1967 г. распространилось на других нью-йоркских художников, отметив их

творчество нешуточной самоуверенностью, которую европейцы восприняли как спе-

цифически заокеанскую — и агрессивно мужскую. С другой стороны, наиболее значи-

мый из враждебных откликов принадлежал американскому критику Майклу Фриду —

в начале 60-хон был близок Клименту Гринбергу, а теперь, летом 1967 г., нанес Джадду

и Моррису удар. Он заявил, что их минимализм — известный так же как «азбучное

искусство» или «первичные структуры» (так называлась экспозиция в 1966 г. в Еврей-

ском музее) — страдает от «объективизма» или, по словам Фрида, «буквальности»,

которая так же материализует присутствие произведения перед зрителем, как и при-

сутствие зрителя перед произведением. По мнению Фрида, буквальность прямо проти-

воречит критическим стандартам модернизма, потому что само требование о наличии

зрителя напоминает театральное или сценическое действо. «Соучастие буквальности*

и объективизма, — писал он. — означает не более как мольбу о появлени и нового теат-

рального жанра; а театр — это отрицание искусства». Посвятив финал своего эссе за-

щите скульптур Дэвида Смита и Энтони Каро, Фрид пишет: «...впечатление такое, что

исчерпать [работы Каро] невозможно... Впечатление такое, что это непрерывное и

полновесное присутствие, приводящее, по сути дела, к постоянному воспроизводству

самого себя, такому, какое испытываешь как мгновенность. — как будто если бы толь-

ко время стало бесконечно более чувственным, острым, один-единственный краткий

миг стал бы достаточно долог, чтобы увидеть все целиком, ощутить произведение во

всей его полноте и глубине, быть навеки им убежденным» (Илл. 1.7). Минималистское

искусство требует только внимания, считал Фрид, модернистским живописи и скульп-

туре необходимаубедительностъ.

Однако время менялось на глазах. Пока Фрид в 1967-м защищал модернистское

искусство, набирала ход авантюра США во Вьетнаме, студенческие волнения зрели и в

США. и в Европе, а свобода от авторитаризма культурных идеологем декларировалась

левыми политическими группами от Сан-Франциско до Праги. Рок-музыка по всему

Западу подпитывала настроение кайфовой, блаженной непокорности. Словно в резо-

нанс, художники более молодого поколения в 1968 г. выказывали тягу к все большему

развеществлению, дематериализации художественного объекта, стремясь сделать

1.6. Дональд Джадд

Без названия

Гальванизированное железо.

Семь модулей размером

23x101.6x76,2 см каждый

с интервалом 23 см

Музей современности. Стокгольм

Альтернативы модернизму 15

1.7. Антонио Каро

Красная конструкция

Окрашенная сталь 115х 175х 140 см

произведение таким, чтобы его больше нельзя было ни продать, ни приобрести на

рынке, чтобы оно перестало быть вещью, которую можно выставить в обычной гале-

рее, сущностью, доступной описанию в привычных терминах. На практике созданные

ими артефакты олицетворяли сильнодействующую смесь негативных эмоций, жестов

отрицания и бессобытийности. Помещенные в непривычную материальную среду, со-

зданную из чего угодно, включая случайные, найденные хоть бы и на городской свалке

предметы, они преподносились безо всякого пиетета, с вызывающим нигилизмом

представителей культурного меньшинства, остро недовольного жизнью.

Любопытно, что именно постаревший Роберт Моррис, еще недавно подробно ис-

следующий чувственную феноменологию скульптурного объекта, предложил теперь

еще сильнее ужать «первичную структуру»—до того, чтобы формы уже совсем никакой

не было. В 1968 г., когда было опубликовано еще одно знаковое его эссе, «Антиформа»,

Моррис высказался в пользу отсутствия определенной формы, отсутствия протяжен-

ности и, более того, отсутствия очертаний и силуэта: теперь пристальному вниманию

зрителей были предложены обрезки фетра, войлочные кучи, комнаты, заполненные

бесформенными комками хлопковых ниток, и даже столбы пара, колеблющиеся на

ветру. А к 1969 г. Моррис уже устраивал некие представления, в ходе которых собствен-

норучно разбрасывал различные материалы и производил с ними всякие манипуля-

ции, нимало не заботясь при этом об опрятности, логике происходящего или сколько-

нибудь предсказуемом результате. Теперь предметом его творчества, похоже, стал не

материал, на который требуется смотреть, а чисто физическая погруженность в него.

Подобный же сдвиг от объекта к процессу стал очевиден в массе прочих художе-

ственных проектов, которые возникли на самом пике революционных порывов моло-

дежной контркультуры.

16 Альтернативы модернизму

Деятельность Энтони Каро в качестве преподавателя Лондонской школы ис-

кусств Сен-Мартин обеспечивала ему не только учеников, но и яростных противников.

Когда Каро поинтересовался у студента по имени Ричард Лонг, что за веточки он разло-

жил на полу студии, тот ответил, что это л ишь половина его творения: вторая находится

на вершине горы в Шотландии, в четырехстах милях на север. В этой шутке, разумеется,

была доля правды: выросло поколение, на дух не выносившее сварочных работ со сталью,

теперь художники устраивали перформансы с пением, изображая статуи самих себя

(Джилберт и Джордж), кучками насыпали песок (Барри Фланаган) или отправлялись

за город — насобирать веток, которые потом можно было разложить по галерее (Лонг).

Свою первую международную выставку (в Дюссельдорфе, совместно с Конрадом Фи-

шером) Лонг получил возможность устроить, еще учась в Сен-Мартине, — молодое по-

коление музейных кураторов весьма поощряло экспериментальное искусство. Самая

лаконичная из его ранних работ, также сделанная в годы студенчества, заключалась

даже не в собирании веток, а просто вхождении взад-вперед по пригородной лужайке,

пока в траве не протопталась прямая тропа, которую, предвкушая грядущую выставку,

можно было сфотографировать. Эта работа 1967 г., «Протоптанная линия» (Илл. 1.8),

во-первых, утвердила и Лонга, и его учителей в соблазнительной идее отказаться от ис-

конно традиционного для изящных искусств рисунка на бумаге и приняться взамен ис-

кать линии где угодно, даже в траве — когда художник собственной персоной ходил по

ней. Во-вторых, остроумная мысль задокументировать процесс ходьбы привела к тому,

что на фотографическом снимке, сделанном при движении, с высоты человеческого рос-

та, зафиксировалась пересекающая его вертикальная отметина, линия, которую мож-

но трактовать как отголосок и одинокой черты на геометрических полотнах Барнетта

Ньюмана, и полосы, лежащей внутри одного из тубусов Манцони (творчество обоих

этих художников, надо полагать, Лонгу было знакомо). А в-третьих,

по крайней мере в глазах американской публики, прогулки Лонга

стали сигналом к возобновлению романтической английской тради-

ции совершать вылазки за город и наслаждаться природой.

Возможно, в более фундаментальном смысле эта и подобные

ей выходы на природу (такие прогулки любили американцы Майкл

Хейцер и Деннис Оппенхейм) способствовали резкому разрыву меж-

ду неким событием на свежем воздухе, часто происходящем за много

миль от какой-либо арт-галереи, и последующей экспозицией доку-

ментальных свидетельств об этом событии, предъявленной посети-

телям выставки. К примеру, для создания своего монументального

«Двойного негатива» (1969) Майкл Хейцер поручил инженерам-

горнопроходчикам пробить проход сквозь гору в отдаленном углу пу-

стыни Невада, в результате чего в природе возникло весьма впечат-

ляющее, хоть и ведущее в никуда ущелье (Илл.1.9). Как рассказывал

сам художник, сотни людей приезжали взглянуть на это ущелье, но

для большинства возможность оценить такого рода произведение

обычно пред оста вляется все-таки либо в форме фотографий, выстав-

ленных в расположенной далеко от него галерее, либо в виде описа-

ния, в книге. Отсюда можно сделать выводы: во-первых, художник

наконец освободился от системы коммерческих выставочных пло-

щадок. а во-вторых, само произведение от этой системы все-таки бо-

лезненно зависит.

1.8. Ричард Лонг

Протоптанная линия, 1967

Фотография

Альтернативы модернизму 17

1.9. Майкл Хейцер

Двойной негатив, 1969

457x15,2x9,1 м

Невада

<Я работаю на природе, потому что

только здесь можно перемещать

массы, — сказал Хейцер в интервью. —

Мне нравится масштаб: между работой

в мастерской и работой на воздухе

действительно есть разница. Но сорев-

новаться в масштабах с природными

стихиями я не пытаюсь: это технически

невозможно»

Мы находимся всего лишь в шаге от той области экспериментаторства, в кото-

рой плана какой-то акции, или отчета о ней, или некой формы письменного размышле-

ния о событии, возможном в будущем, — одного этого будет достаточно для удостове-

рения в том, что артефакт состоялся. Концептуальное искусство, нарушившее равно-

весие творческого акта — от материала к идее, от события к концепции — было, разу-

меется, не вполне свободно от материала, но место этого материала в системе «выбор,

покупка, продажа и хранение артефакта» некоторое время, примерно с 1966 по 1972 г.,

было не в ладах с господствующим в обществе представлением о «встрече с прекрас-

ным». Сол Ле Витт в своей статье для журнала «Артфорум» 1967 г. привел такое опреде-

ление концептуального искусства: «Когда художник прибегает к концептуальной фор-

ме искусства, это означает, что все планирование производится заранее, все решения

принимаются заранее, и исполнение происходит

формально, поверхностно, неглубоко... цель ху-

дожника, занимающегося концептуальным искус-

ством, — сделать свою работу интеллектуально

интересной для зрителя, и при этом не затрагиваю-

щей его душу». Решительно настроенный не де-

монстрировать ни личного отношения, ни процес-

са принятия решений, сам Ле Витт делал вещи, ха-

рактеризующиеся повторами и перестановками.

В 1967 г. он приступил к разработке настенных рос-

писей из тесно расположенных стандартных пря-

мых линий, которые по его указаниям должна бы-

ла выполнять команда маляров. Однако Ле Витт

подчеркивает также, что хотя «то, как выглядит ра-

бота, не так уж и важно (должна же она выглядеть

как-то, раз обладает физической формой)», опре-

делить масштаб, размер и расположение конечно-

го продукта все-таки следует. Что на самом деле

важно, так это донести идею: «Концептуальное ис-

кусство хорошо только тогда, когда хороша идея».

Большинство работ, заявленных как концеп-

туальные, отличает острая смесь провокации и

легкого абсурда. Сам Сол Ле Витт присочинил еще

один термин — «экономия»: «Идею, которая лучше

выражается в двух измерениях, не следует выра-

жать в трех. Идеи могут выражаться числами, фо-

тографиями, словами или еще как-нибудь — так,

как вздумается художнику, поскольку форма не

имеет значения». («Я не люблю термина “произве-

дение искусства”, — насмешливо прибавил он, —

поскольку не слишком склонен производить, а тер-

мин звучит весьма претенциозно».)

Вот и художник Роберт Барри, профессио-

нальный живописец, отказался от живописи, обна-

ружив, что при разном освещении его работы вы-

глядят по-разному; он стал делать инсталляции с

18 Альтернативы модернизму

тонкой проволокой, но отказался и от этого, когда

убедился, что они невидимы. С тех пор на своих

шоу Барри представлял радиоволны, сверхзвуко-

вые частоты, микроволны и радиацию, объявлял

об их небесном существовании, и ничего более.

Иначе говоря, произведения Барри можно рас-

сматривать как попытку уничтожить грань между

искусством материальным и окружающей средой.

Его серия «Инертный газ» выглядела следующим

образом: он выпускал два кубических фута гелия

в небо над пустошью Мохаве и фотографировал

невидимый результат (Илл. 1.10), что могло слу-

жить метафорой растворения конечного искусства

в бесконечной жизни, как и свидетельством услов-

ной достоверности фотографии. В то необыкно-

венное время философская провокация публики

сделалась привычной тактикой Барри... Когда

готовилась важная лондонская выставка 1969 г. — первая в английской столице, кото-

рая вывела концептуальное искусство из частных галерей на арену государственного

финансирования, — Барри прислал ее организатору Чарльзу Хэррисону указание

напечатать спецификацию к некоему артефакту, не более видимому, чем инертный

газ, и фраза эта на самом деле достойна того, чтобы остаться в веках: «ЗДЕСЬ НАХОДИТ-

СЯ НЕЧТО, ОЧЕНЬ БЛИЗКОЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ, НО ПОКА ЧТО МНЕ НЕ-

ИЗВЕСТНОЕ». Читатель этого текста, включенного впоследствии в провокационную

экспозицию выставки «Жизнь в твоей голове», проведенной в Институте современ-

ного искусства, не мог не отметить интерес Барри к том}", что он сам определил как

«вещи неосязаемые и неизмеряемые, физические, но по своему действию все-таки

метафизические».

Интуитивное понимание того, что искусство и жизнь связаны между собой не-

разрывно — и порой могут сливаться, — послужило стимулом Вито Аккончи, итальян-

цу по рождению, начинавшему как поэт. .Аккончи до предела довел концепцию Ле Вит-

та, согласно которой предварительное планирование и повторы являются основными

детерминантами творчества. Прежде всего Аккончи придумывал себе такую, напри-

мер, руководящую установку: «Выбирать какого-то человека наобум, на улице, где

угодно, и делать это ежедневно 23 дня подряд. Следовать за ним, куда бы он ни пошел,

независимо от дальности и долготы его маршрута. Акция заканчивается, когда он вхо-

дит в какое-то частное место: дом, офис и т. д.». Именно такой формат был применен в

«Слежке» (1969), задокументированной в истинно концептуалистском духе фотогра-

фом, который шел за .Аккончи и черновыми (непостановочными) снимками фиксиро-

вал почти бессмысленные действия и художника, и его жертвы. В этой и подобных ей

работах Аккончи сам был своим действенным материалом; и именно незначитель-

ность этих действий в итоге трансформировала их структуру в содержание произведе-

ния искусства. Таким же образом была построена его работа «Шаг» 1970 г. Установив в

своей квартире табуретку высотой 18 дюймов (46 см), он использовал ее как ступень-

ку: «Каждое утро в течение назначенных месяцев я ступаю на табуретку и схожу с нее

вверх-вниз, примерно 30 шагов в минуту... действие длится, пока я в состоянии делать

это безостановочно, — и количество шагов затем записывается» (Илл. 1.11).

1.10. Роберт Барри

Серия «Инертный газ»

Из ограниченного объема

к бесконечному расширению.

В некий час утром 5марта 1969 г.

два кубических фута гелия

были выпущены в атмосферу

-Инертный газ — вещество, которое

не взаимодействует ни с каким другим

элементом. Если его выпустить,

он выходит из ограниченного объема,

бесконечно расширяясь, как сказано

на моем постере... И далее продолжает

расширяться до бесконечности,

постоянно меняясь, и делает все это так.

что никто не может этого увидеть»

(Роберт Барри)

Альтернативы модернизму 19

В Англии, по контрасту, предпочли другой

подход, позволявший включиться в умозритель-

ные построения о происхождении и природе

искусства. Начиная с 1969 г. группа «Искусство-

Язык» стала публиковать в журнале под этим же

названием (не только не снабжая его картинками,

но даже не обещая их помещать) ряд текстов и

документов, имитирующих сухой язык, каким

пишутся труды по лингвистике, и посвященных

концептуальным проблемам искусства: когда, как

и почему вообще рождается творение художника.

«Студия (studio) снова становится кабине-

том (study), тем местом, где занимаются штудия-

ми», — писали Люси Липпард и Джон Чэндлер в

статье, озаглавленной «Дематериализация искус-

ства» и напечатанной в журнале «Art International»

в феврале 1968 г., — всего за несколько дней до то-

го, как студенческие волнения и демонстрации

профсоюзов всколыхнули Европу и США. Для Лип-

пард и Чэндлера связь между дематериализацией

художественного объекта и бьющей ключом моло-

дежной культурой была более или менее ясна. «За-

думанное скорее раскрыться наружу, чем сжаться,

уйти в самое себя, — отмечали они, — новое про-

1.11. Вито Аккончи

Шаги, 1970

Перформанс

Четыре месяца в одно и то же время

каждый день

изведение предлагает любопытный вариант уто-

пизма, который нс следует путать с нигилизмом, если не обращать внимания на то,

что. подобно всем утопиям, оно опосредованно является некой “tabula rasa” ’1; и, подоб-

но большинству утопий, не имеет конкретного выражения». Заметив далее, что комич-

ное (humor), присутствующее в концептуальном искусстве, на самом деле является ос-

троумием (wit), они указывают, что «wit» первоначально означало «разум» (mind) или

способность к рассуждению и умозаключению. «Одним из значений этого слова явля-

ется “мыслительные способности в их нормальном здравом состоянии”... со временем

оно стало обозначать “способность находить умные, иронические или сатирические

выражения, как правило, заметив нечто несообразное и выразив это в неожиданной

или эпиграмматической манере”». Припомнив творчество французского дадаиста

Марселя Дюшана, до своей смерти в 1968 г. жившего в Нью-Йорке и вдохновлявшего

некоторых молодых концептуалистов, Липпард и Чэндлер подчеркивают, что, говоря

об утопизме и юморе, следует поднять вопрос и о той публике, которая способна вос-

принимать наиболее провокационные концептуалистские опусы. Стратегию можно

описать как смену одной аудитории любителей искусства на другую, лучшую (или, по

крайней мере, просто другую). Когда Ричард Барри оповестил, что вернисаж, намечен-

ный на декабрь 1969 г. в Амстердаме, будет состоять в том, что служащие, закрыв дверь

галереи, повесят на нее табличку «На выставку вход закрыт», он, несомненно, наме-

ревался разделить публику на тех, кто будет попросту возмущен тем, что выставка

«закрыта», и на тех, кто, проявив проницательность, сообразит, что текст таблички

1 Чистая доска; нечто чистое, нетронутое, не испорченное посторонним влиянием.

20 Ап ьтернативы модернизму

означает: выставка и закрытая галерея суть одно и то же. А Вито Аккончи сообщил в

тексте, сопровождавшем экспозицию первой серии своих «Шагов», что вторая версия

будет открыта «для публики, которая может присутствовать при реализации проекта,

в моей квар тире, в течение выделенного для перформанса месяца», в восемь утра еже-

дневно, — он не сомневался: среди читателей этого текста найдется несколько знаю-

щих, где он живет, и готовых встать ни свет ни заря, чтобы посмотреть, как он, Аккон-

чи, ступает и сходит со своей, самой обычной, табуретки.

Концептуальные художники «заставили критика и зрителя думать о том, что они

видят, а не просто оценивать формальное или эмоциональное воздействие», зорко от-

метили Липпард и Чэндлер в своей статье. Оказалось — как будет сказано в следующей

главе, — что скромный переворот в сознании, зафиксированный этим высказывани-

ем, будет иметь множество последствий. Сама Липпард вскоре пересмотрит свои виды

на будущее, выразив откровенную симпатию в пользу группы, до того существовавшей

на обочине минималистского и концептуального искусства, где властвовали мужчи-

ны. Мало-помалу феминизм приобрел все больше поддержки в обществе, причем наи-

более заметна эта поддержка была как раз в мире искусства. Художница Кароли Шнее-

ман, ознакомившись с написанной в 1949 г. книгой Симоны де Бовуар «Второй пол» и

с теориями Вильгельма Райха касательно соотношения между сексуальностью и сво-

бодой, уже к 1963 г. выносила идею фотографических репрезентаций своего тела, в

которых на поверхность проступал гораздо более древний образ богини — буквально,

поскольку носителем напечатанного изображения была собственно кожа художницы.

Но это была лишь прелюдия. Самоедостопримечательное из произведений Шнееман,

«Мясная радость» (Илл.1.12), впервые представленное вместе с Жаном-Жаком Лебе-

дем в Париже на Фестивале свободного самовыражения в мае 1964 г., а затем и в Мемо-

риальной церкви Джадсона в Нью-Йорке, выглядело как сознательно эротичная акция,

в которой партнеры раздевали друг друга, ощипывали цыпленка и в экстазе катались

по полу, воздавая таким образом хвалу плоти, крови и краске. Наряд}' с возрожденной

1.12. Кароли Шнееман

Мясная радость, 1964

Сырая рыба, цыпленок, сосиски,

непросохшая краска, пластик,

веревка, бумага, мусор.

Фотография перформанса

Альтернативы модернизму 21

в Европе традицией перформанса (в которой уча-

ствовали Вольф Фостелл, Ив Кляйн, Пьеро Манцо-

ни и другие), «Мясная радость» давала понять, что

искусству нет более нужды выражать себя в долго-

вечном предмете потребления, почтительно созер-

цаемом в загроможденном пространстве какого-

нибудь антикварного салона. Случай, произволь-

ность, неповторимость и тщательно отмеренное

непочтение к щепетильностям вкуса — вот новые

парадигмы наиболее экспериментального из всех

видов современного искусства.

Вторым важным следствием дематериали-

зации искусства явилось то, что изменилась поли-

тика музейной администрации. В то время как

некоторые антрепренеры уже начали приглашать

новое искусство в частные галереи (при все более

активном соучастии художников), музейные уч-

реждения более крупного ранга, финансируемые

из общественного кошелька, столкнулись с обви-

нениями в политическом консерватизме, подко-

верных коммерческих связях, а также активном

неприятии этнических меньшинств, представите-

лей рабочего класса и женщин. В начале 1969 г.

целевая группа, назвавшаяся «Коалицией работ-

ников искусства» (КРИ) — вошли в нее Роберт

Моррис, Карл Андре и Люси Липпард, — предста-

вила попечителям Музея современного искусства

список из «13 требований». В числе этих требований

значились: удлинение часов работы музея, расши-

рение круга участников выставок — включая

негров и пуэрториканцев, участие музеев в вопро-

сах социального обеспечения художников, призна-

1.13. Даниель Бюрен

Внутри (Музей Гуггенхейма), 1974

Ткани, акрил. 20x9,1 м

Было экспонировано в музее

Соломона Гуггенхейма

на международной выставке 1971 года.

Установлено за день до открытия.

Собрание автора

ние экологического ущерба, наносимого природе, а также прав художника на обладание

своим произведением искусства и на контроль над его судьбой, изменениями, вносимы-

ми в него, и его экспонированием. Конфликт другого рода произошел в начале 1971 г.,

в нью-йоркском Музее Гуггенхейма, когда французский художник Даниель Бюрен

вступил в спор с администрацией музея по поводу воздействия его работы на престиж-

ное выставочное пространство. За два года до этого Бюрен опубликовал декларацию, в

которой отрекся от создания «сочиненных» картин, и, демонстрируя полную свободу

от традиций, принялся рисовать полосы равной ширины, систематично перемежая па-

ры цветов (красный и белый, синий и белый). Теперь же, отвечая на приглашение при-

нять участие в большой международной экспозиции обзорного характера в Гуггенхей-

ме, Бюрен придумал план развески двух полосатых полотен, одно из которых, большое,

примерно 20 метров на 9, будет висеть в обширной центральной чаше холла, спроек-

тированного Фрэнком Ллойдом Райтом, а второе, поменьше, снаружи, растяжкой над

88-й улицей (Илл. 1.13). Идея состояла в том, что, спускаясь по спирали пандуса Гугген-

хейма, зритель увидит висящее внутри полотно с множества сторон — что, по сути,

22 Альтернативы модернизму

преобразует его в трехмерную конструкцию и при этом невольно изменяет и функцию

самого пандуса. «Одна из задач, которую мы при этом решаем., — сказал Бюрен, — со-

стоит в том, чтобы показать емкость, в которой предмет находится». Прочие участники

выставки немедленно стали жаловаться, что затея Бюрена ставит под угрозу обзор их

собственных творений, и, хотя Бюрен ответил на это, что «работа, помещенная в центр

музея, безвозвратно разоблачает тайную функцию здания подчинять все влюбленной

в себя архитектуре», руководство музея решило все же большое полотно снять. Музей,

сказал на это Бюрен — ион мог сказать это о всяком музее, — «обнаруживает абсолют-

ную власть, которая непоправимо порабощает все, что в него попадает (или что в нем

выставляется)».

Всего несколько недель спустя директор музея Томас Мессер отказал немцу по

рождению Хансу Хааке, которому в Гуггенхейме была обещана персональная выстав-

ка, в экспозиции нескольких его работ на основании их предположительно «неподо-

бающего» содержания. Хааке тогда как раз начал заниматься точками пересечения

социальной и институционной «систем», и особенно процессами власти. Его работа,

«Шапольски и другие. Холдинг Манхэттенская недвижимость, социальная система в

режиме реального времени на 1 мая 1971 года», включала в себя 142 бесстрастных

снимка фасадов зданий, снятых с уровня асфальта и сопровождаемых машинописным

текстом, в котором излагались тщательно установленные данные касательно имуще-

ства магната Гарри Шапольски: закладных, арендных договорах и налоговых соглаше-

ниях на каждое из его владений в Гарлеме и Нижнем Ист-Сайде за двадцатилетний

срок (Илл. 1.14). Все потенциально инкриминирующие, разоблачительные сведения,

касающиеся Шапольски, о завышении ренты, внутренних сделках и судебных приго-

ворах были скрупулезно изъяты. Теоретически Хааке подходил к своим творениям как

к обладающим свойствами «системы», для которой «размах внешних факторов, оказы-

вающих на нее влияние, а также ее собственный радиус действия, выходит за пределы

пространства, которое она материально занимает». Он вполне рассчитывал, что по-

добные приемы поставят зрителя в новые отношения к артефакту — «не позволяя ему,

как обычно, по-хозяйски распоряжаться смыслом произведения; зритель теперь ста-

новится, скорее, свидетелем». «Система эта не воображаемая, — писал Хааке, — она

реальна». И все-таки музей, недолго думая, определил «Шапольски и др.» как затею

скандальную, кляузную, которая компрометирует заявленное в уставе Гуггенхейма

обязательство «следовать эстетическим и образовательным побуждениям, самодовле-

ющим и не имеющим скрытых мотивов»; работа Хааке — «чуждое явление, проникшее

в организм музея» и подлежит изгнанию. Очень скоро после обнародования этого ре-

шения в музее собрались более ста художников, которые подписали зарок «не выстав-

ляться в Гуггенхейме до тех пор, пока музей не откажется от своей политики художест-

вен ной цензуры и ее приспешников». А когда за защиту опуса Хааке уволили куратора

выставки Эдварда Фрая, вспыхнула широкая дискуссия; обсуждалось, вправе ли худо-

жественные музеи экспонировать произведения, входящие в противоречие с теми

ценностями, которые сами музеи исповедуют.

Позже Хааке вступит в полемику, заявив, что художественные музеи крайне

компрометируют себя методами организации работы, управления, отношений с об-

щественностью и корпоративными вложениями, превратившись в «индустрию созна-

ния», по существу лишь прикрытую заботами о самовыражении личности, просвеще-

нии и «духовной» жизни. Еще позже искусствовед Кэрол Дункан совместно с Аланом

Уоллахом проведет анализ родовых особенностей современного художественного

Альтернативы модернизму 23

228 К 3 St.

Block 383 Lot 19

24 л 105* 5 story walk-up old law tenement

Owned by Harpmel Realty Inc. 60S E 11 St. KTC

Contracts signed by Barry J. Shapolsky. President('5?)

Martin Shapoisky, President('6’0

Acquired from John The Baptist Foundation

C/ The Bank of New York, 48 Wall St. HYC

for S237 COO.- (also 5 ether properties) , 8-21-1965

S1’3O COG.- mortsaee (also on 5 other properties) at 6^

interest as of 8-19-1965 due 8-19-1968

held by The Ministers end Missionaries Benefit Board of

The American, Baptist Convention, '475 Riverside Dr. KYC

Assessed land value S3 COO.- potal 328 COO.-(1971)

музея, его «ритуальной архитектуры», структурированной посред-

ством текстов, проложенных для посетителей маршрутов, информа-

ционных щитов — все это, с тем чтобы последовательно рассказать

об искусстве от начала времен до позднейшего апофеоза (так, соглас-

но своему «сценарию», нью-йоркский Музей современного искус-

ства мало-помалу восходил до абстрактного экспрессионизма как

«триумфа» духа над материей). Подвергая сомнению герметическую

замкнутость музеев, их отстраненность от внешних социальных и

политических проблем, Хааке, Дункан и иже с ними поддерживали

эту, зародившуюся в контркультурной среде, дискуссию, тема ко-

торой стала одной из знаковых в искусствоведческих дебатах, ки-

певших в интеллигентской среде в течение нескольких десятилетий

подряд.

Сейчас, почти сорок лет спустя, мы видим, что конец 1960-х

оказался точкой абсолютного противодействия между притязания-

ми традиционных институтов власти, имевших законное право

выносить искусству приговоры, судить и миловать, и контрпредло-

жениями поколения художников, лишившихся иллюзий благодаря

лучшей информированности о корпоративных преступлениях, соци-

альной несправедливости и войне. Взрыв художественного экспери-

ментаторства был неотъемлемой частью этой атмосферы инакомыс-

лия. И участники демонстраций, стоявшие на парижских баррика-

дах в мае 1968 г., и протестующие студенты, в 1971 г. расстрелянные

военной полицией в университете графства Кент, вошли в историю

как символ своей эпохи. Искусство функционирует как противовес

власти в течение всего периода, охваченного этой книгой.

1.14. Ханс Хааке,

Шапольски и другие

Холдинг

Манхэттенская недвижимость,

социальная система

в режиме реального времени

на 1 мая 1971 года (деталь), 1971

Фотография и страница

с маш и нон исным текстом

Отказ Музея Гуггенхайма выставить эту

работу не только прозвучал как вызов

радикальным воззрениям, согласно

которым «искусством может быть что

угодно», но и обнаружил способность

изображений, представленных Хааке

и с тех пор развернутых в самых различ-

ных контекстах, разоблачать связи

между культурой и властью

24 Альтернативы модернизму

Голоса времени

Роберт Барри, интервью Урсуле Мейер (1969),

в книге: У. Мейер. «Концептуальное искусство». Нью-Йорк...

«Самое прекрасное в современном искусстве — то, что оно встроило в свой потенциал

способность самое себя уничтожить. Только искусство способно к такому самообновлению.

Фундаментальные убеждения в искусстве постоянно подвергаются сомнению,

и в результате оно постоянно меняется; так что искусство и антиискусство

в действительности — одно и то же».

Люси Липпард, интервью Урсуле Мейер (1969),

в книге: Л. Липпард, Дж. Чэндлер. «Шесть лет: Дематериализация художественного объекта». Нью-Йорк...

«Становится ясно, что сегодня все, даже искусство, существует в политической ситуации.

Яне то имею в виду, что само искусство надо рассматривать в политических терминах

или что оно должно выглядеть политизированным: я говорю о том, как художники

работают над произведением, где они его создают, как они намерены выпустить его в свет,

кому показать какие у них шансы, — все это часть жизненного стиля и политической

ситуации, вопрос мощи художника, вопрос достижения художниками той степени

солидарности, которая позволит им не зависеть от милости общества,

вообще не понимающего, что они делают».

Неизвестный источник

«Если ты в силах вспомнить шестидесятые, значит, тебя там, друг, не было».

’ <4^

•\‘ ,Xjv. у'

8й-,;.

Победа и поражение

семидесятые

В начале семидесятых перспективы, открывшиеся перед авангардом, выглядели

вполне радужно. Творческой молодежи, зараженной в минувшее десятилетие острым

неприятием традиционной культуры, казалось, что победы, одержанные над сторон-

никами ортодоксального прочтения современной живописи и скульптуры, решат мно-

жество практических и теоретических проблем. Весьма показательной явилась первая

полномасштабная международная выставка в поддержку художественных ценностей

контркультуры, легендарная Документа-5 1972 г., проведенная в Касселе. Ее кура-

тором был молодой Харольд Зееман (Harald Szeemann). Документа проводилась раз

в четыре-пять лет начиная с 1955 г., когда ее впервые организовал Арнольд Боде (Bode)

с целью, во-первых, продемонстрировать жизнеспособность послевоенного западно-

европейского модернизма, а во-вторых, доказать его самостоятельность от диктата

Нью-Йорка. Отбор экспонатов, проведенный Зееманом, был в высшей степени «аль-

тернативным». Хотя полный отчет о выставке перечислил бы залы, посвященные

китчу, религиозной скульптуре, детским играм, иллюстрациям к научной фантасти-

ке, рекламе и прочим маргинальным видам эстетических проявлений — и надо не

забывать, что «фотореализм» был в моде как раз примерно в 1972-м, — все же глав-

ной приманкой Документы-5 стали новейшие достижения экспериментаторства в

искусстве фотографическом, концептуальном и разворачивающемся во времени

(time-based). Представители arte povera, бедного искусства (Боэтти, Ансельмо, Мерц),

близко соседствовали с акционистами (Брус, Нитш, Шварцкоглер), рядом с ними

экспонировались художники, отчасти или полностью работавшие с кинопленкой

(Джонас, Серра) или фотографией (Болтански, Райнер, Руша, Фултон), инсталляция-

ми (Киенхольц, Тек, Оно, Оппенгейм) и перформансом (Аккончи, Бойс, Джилберт и

Джордж, Хорн, Грэхэм, Хессе) — это если назвать лишь несколько наиболее представи-

тельных имен.

Однако к концу 70-х настроение разительно изменилось. Художественный ради-

кализм контркультуры зримо поблек, новый набор приоритетов вышел на авансцену,

да так, что радикализм стал выглядеть устало, неуместно, в лучшем случае — утопич-

но. Впрочем, пространство художественного эксперимента как раз и располагалось

С. 26:

КрисУэлсби

Семь дней (деталь).. 1974

См. рис. 2.19

между опытом надежды и ощущением усталости. Эта глава посвящена попыткам рас-

пространить и умножить дух экспериментаторства, совершенным в десятилетие, ког-

да общее движение культуры зачастую шло в прямо противоположном направлении.

Требования феминизма

Изо всех преобразований, которые изобразительное искусстве претерпело за послед-

ние тридцать или около того лет, самое, возможно, значительное произошло вследст-

вие основательного пересмотра проблем пола. В начале семидесятых кризис доверия к

культуре модернизма, в которой доминировали мужчины, наиболее полно выразился

в среде художниц, исповедовавших феминизм или его тогдашние разновидности. Взяв

за образец деятельность в 60-х художниц Западного побережья — таких, как Мириам

Шапиро и Джуди Чикаго, — женские группы активно проявили себя в Нью-Йорке, где

Коалиция работников искусства среди своих «13 требований», выдвинутых перед

музеями в 1970 г., назвала и необходимость «преодолеть несправедливость, веками

проявляемую по отношению к женщине-художнице, установив при организации вы-

ставок, приобретении новых экспонатов и формировании отборочных комитетов,

равную представительную квоту для художников обоих полов». В феврале этого года

чернокожая художница Фэйт Рингголд, по ее словам, и до того задумывавшаяся о мес-

те «черных» художников и отличительных особенностях «черного» искусства, стала

феминисткой. «Это случилось в тот день, когда я решила выразить свой протест против

выставки, организованной в Школе изобразительных искусств в Нью-Йорке, а также

против политики США: войны, репрессий, расизма и сексизма. Дело в том, что участ-

ники этой выставки все сплошь были мужчины. Я объявила, что, если организаторы не

включат в состав пятьдесят процентов женщин, начнется “война”. Тогда Роберт Мор-

рис, организатор, согласился допустить на выставку женщин». Вскоре к Рингголд при-

соединилась критик Люси Липпард, и возникла «группа влияния» под названием

«Женщины-художницы бунтуют» (Women Artists in Revolution, сокращенно WAR — то

есть «война»), протестующая против дискриминации женщин на ежегодных экспози-

циях в Музее Уитни (Whitney Annual exhibition). Члены группы ратовали за то, чтобы

процент женщин-участниц был повышен с 7 до почти 50 процентов, — но нельзя ска-

зать, чтобы с полным успехом. В дальнейшем они предприняли шаги по организации

собственных выставок и галерей.

В этой атмосфере протеста и горячих дебатов касательно женского творчества

было сформулировано несколько ключевых идей, самые заметные из которых были

заявлены в развернутом эссе Линды Нохлин «Почему нет великих художников-

женщин?», в 1971 г. опубликованном в «Арт ньюз», и в каталоге, составленном Люси

Липпард к выставке «25 современных художниц» того же года (она была куратором

этой выставки, проведенной в Музее Олдрича в Коннектикуте). Предметом рассмотре-

ния Нохлин стал широко обсуждаемый вопрос, есть ли в женском творчестве особая

восприимчивость, чувствительность, какая-то сугубо женская суть. Нет, не имеется,

настойчиво доказывала она, и не может иметься. Соглашаясь, что великих художников

ранга Микеланджело или Мане среди женщин действительно нет, она утверждала, что

причины тому кроются в системе общественных институтов, включая образование,

где доминируют мужчины и испокон веку принижается значение женщины. «Когда

наконец будут правильно поставлены вопросы об условиях творчества, из которых

28 Победа и поражение: семидесятые

вопрос о создании великих произведений —лишь подвопрос, дело второстепенное, —

писала Нохлин,— несомненно, возникнет дискуссия об обстоятельствах, проявляющих

ум и талант в целом, а не только о художественном даровании... искусство не является

свободной, независимой деятельностью какого-то суперодаренного индивидуума...

скорее, общая ситуация художественного творчества... является промежуточной и

определяется специализированными, вполне конкретными социальными институ-

тами — будь то художественные академии, системы патронажа, мифы о божественном

творце, художнике как настоящем мужчине или изгое общества». Ударный довод

Нохлин состоял в том, что, поскольку концепции «гения», «мастерства» и «таланта»

разработаны мужчинами применительно к мужчинам, следует поражаться тому, что

женщины вообще чего-то добились.

Подход Липпард к этому вопросу оказался принципиально иным. «У меня нет

ясного представления о том, в чем именно состоит сущность “женского” творчества, —

писала она, — хотя я убеждена, что некоторая скрытая особенность в образной систе-

ме все-таки есть... Бытуют предположения, что это приземленность, “органика обра-

зов”, “округлость линий” либо более других близкая к истине “центральная фокусиров-

ка”». Ссылаясь на Джорджию О’Киф, уже пытавшуюся ранее разъяснить специфику

женской самоидентификации, Липпард пишет: «Многие художницы соотносят себя

с центральным отверстием [внутренних органов], формальная структура которого

часто используется как метафора женского тела». К 1973 г. Липпард выделила более

широкий круг особенностей женского творчества: «Объединяющая все плотность,

однородная текстура, часто осязаемая чувственно и повторяемая до одержимости;

преобладание округлых форм и центральная фокусировка Спорой в противоречии с

первоначальным смыслом); повсеместно линеарные, выпуклые или

параболические, самодовлеющие формы; слои или напластования;

2.1. Линда Бенглис

Посвящается Карлу Андре

Пигментированная полиуретановая

пена

«Большинство моих работ вызывает

ощущение физического движения, слов-

но это тело или что-то. побуждающее

физиологический отклик... [к примеру],

полиуретановые скульптуры наводят

на мысль о каких-то волновых образова-

ниях или животных внутренностях, они

вызывают чувства, некоторым образом

знакомые зрителю,, природные чувства...

иначе говоря, доисторические. Хотя

формы не являются специфически

узнаваемыми, чувства — являются»

неуловимая неопределенность исполнения; склонность к розовым,

пастельным, а также зыбко-облачным тонам, которые раньше были

табу». Критик Лоренс Аллоуэй, опровергая ту мысль, что женское

творчество можно определить, прибегнув к древним символам и ри-

туалам. слегка покровительственно заметил, что «избыток мягкой

скульптуры, фетишей и псевдопещер — это атрибут скорее поколе-

ния, чем половой принадлежности. Такого рода опусы производят

в основном молодые художники, полные оптимистической веры в

нехитрые приемы и примитивистский идеал, согласно которому

можно жить, опираясь лишь на собственные ресурсы».

Это свое высказывание Аллоуэй, надо полагать, адресовал и

живущей в Калифорнии художнице Линде Бенглис, чьи ярко окра-

шенные напольные скульптуры изготавливались в 60-е и 70-е годы с

явным намерением разбавить ими минимализм, где властвовали

мужчины, со всем присущим ему обилием математических и техно-

логических аллюзий. Сначала появилась серия разлитых латексных,

прилипших к плоскости пола образований, затем Бенглис стала экс-

периментировать с новой техникой смешивания пигмента и смолы,

прежде чем добавить туда катализатор, который, дополненный водой,

образовывал пенящийся полиуретан, выливаемый затем на выстро-

енные заранее каркасы различной формы — они-то и были единст-

венным заданным заранее элементом (Илл. 2.1). Эти пенистые, как

Требования феминизма 29

2.2. Линда Бенглис

Артфорум. Ноябрь. 1974

«Эта работа была своего рода смехом

над обоими полами. Меня сподвигнул

на ее создание критик Пинхус Уиттен

и художник Роберт Моррис. Они вроде

как дали мне разрешение. Я заплатила

"Артформу'’ 3000 долларов за предо-

ставление места»

бы природно-органические объемы приходилось изготавливать сразу, а не часть за

частью: художница порой приглашала зрителей понаблюдать за этим сложным про-

цессом. «Занимаясь такой скульптурой, я обнаружила, — говорила Бенглис, — что

очень важно знать, как рассчитать время изменения материала, образования потеков.

Я чувствовала, что хочу понять для себя этот органический феномен; то, что заложено

в самой природе... Хотелось быть провокационной, но не слишком однозначной; под-

черкнуто иконографичной, но также и очень открытой...»

Тем не менее Бенглис продолжала считать, что стишком мало представлена в

современной художественной, управляемой мужчинами, системе (один из критиков

выразил недовольство, что латексные скульптуры «театральны»). И тогда она сделала

пресловутый демонстративный жест, в 1974 г. бросив вызов всему мужскому сообщест-

ву. Она выполнила цикл рекламных акций, представляющих собственную работу, где,

позируя как рекламная модель, пародировала типично мужской взгляд на женщин, а в

заключительной фотографии цикла и вовсе снялась, имея на себе одни только темные

очки, с огромным латексным фаллоимитатором в руке (Илл. 2.2). Эта последняя, поме-

щенная в «Артфоруме» за ноябрь 1974 г. фотография, по существу, привела к ее сотруд-

ничеству со скульптором Робертом Моррисом, с которым Бенглис познакомилась, ког-

да работала в области видео. Бенглис считала., что должна сатирически переосмыслить

тот вид паблисити, который обслуживает голливудских кинозвезд и который с изобра-

зительной точки зрения очень напоминает приемы, используемые порноиндустрией.

Позже Бенглис вспоминала, как это сотрудничество осуществилось: «Моррис пришел

ко мне, чтобы купить фаллоимитатор, и принялся резвиться со мной, стал снимать се-

бя поляроидом в различных позах, и мы оба дурачились с фаллоимитатором, так что

возник вопрос, не сделать ли такую большую фотографию с мужчиной и женщиной».

В итоге Бенглис нашла ответ на свой вопрос: для нее фаллоимитатор был «вещью двой-

ного значения; это была идеальна вещь для использования по назначению, одновре-

менно мужская и женская, так что мне, по существу, не требовался мужчина, и это бы-

ла декларация, которую я на самом деле хотела сделать абсолютно самостоятельно».

30 Победа и поражение: семидесятые

Моррис между тем воспользовался рекламой в

«Артфоруме» для собственной выставки в Кастел-

ли-Зоннабенд, где выставился наряженным ис-

ключительно в темные очки, шлем и собачий

ошейник с шипами, наводящий на мысль о садома-

зохистских забавах.

В то же самое время Джуди Чикаго, также в

Калифорнии, писала провокационные картины,

анализируя те символические значения, которые

можно отыскать в рамках вагины, отцентрован-

ной, часто круглой или лучистой формы: преслову-

тый термин «центральная фокусировка» — как раз

плод ее ума. Еще в 60-х Чикаго затеяла первый

женский курс художественного обучения в Кали-

форнийском государственном университете, про-

должив эту инициативу такими проектами, как

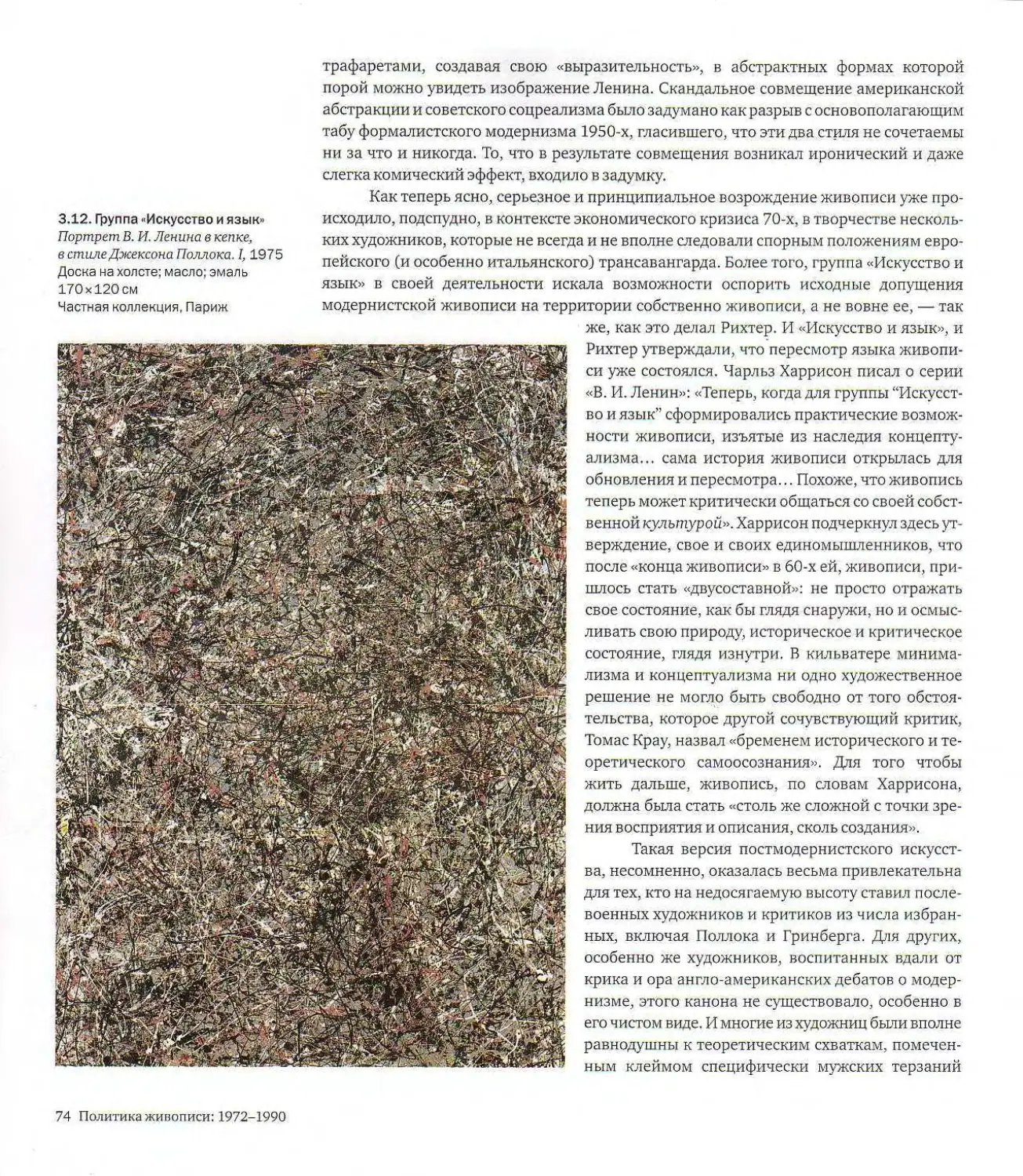

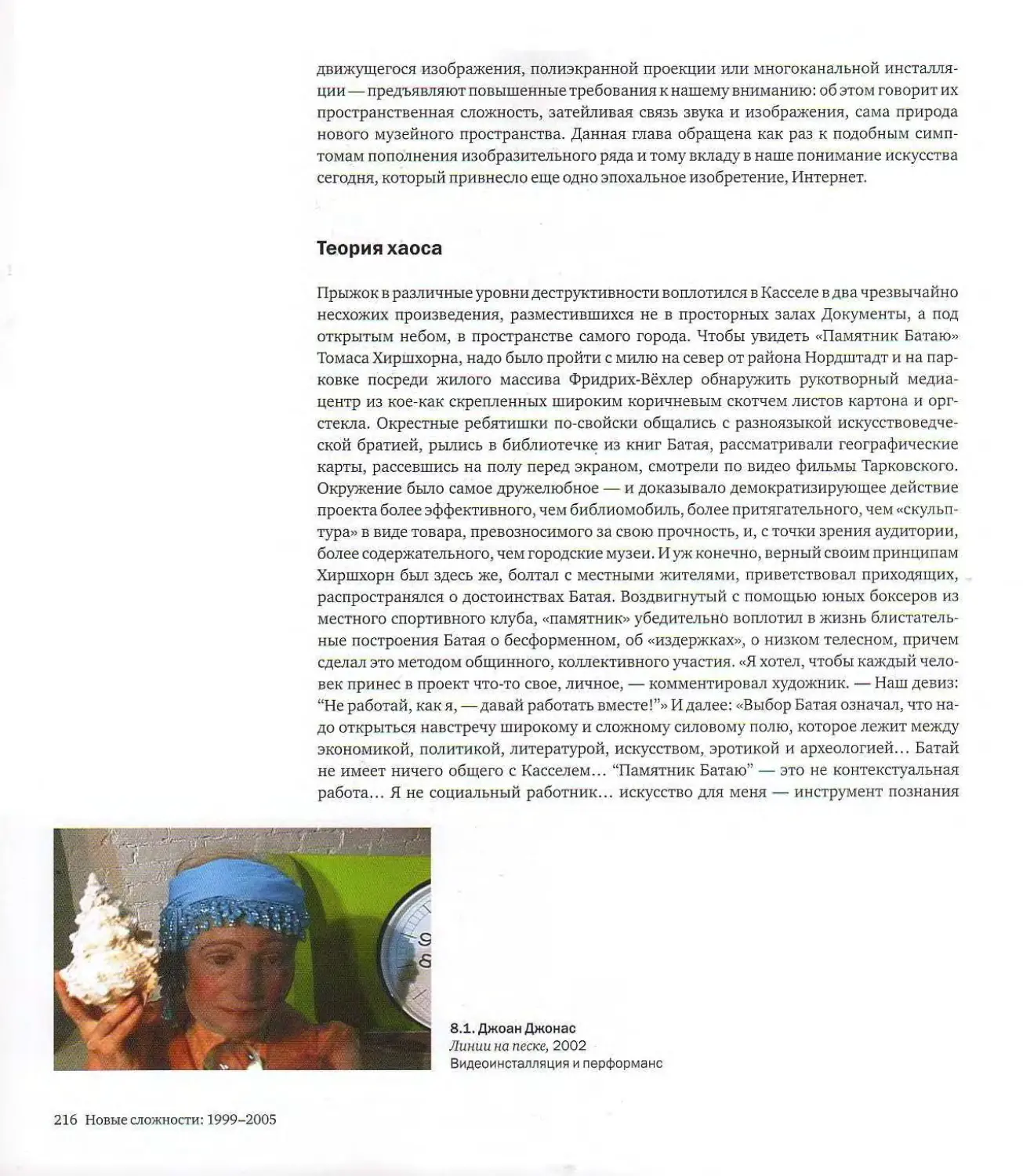

«Арт-галерея женского пространства» (Woman-