Author: Засурский Я.Н. Тураев С.В.

Tags: литература хix в история литературы зарубежная литература литературоведение

Year: 1982

Text

Щ

В

1

ИСТОРИЯ

ЗЛРУБЕЖНОЙ

ДИТЕРЛТУРЫ

XIX ВЕКЯ

Под редакцией Я. Н. Засурского и С. В. Тураева

Допущено Министерством просвещения СССР

в качестве учебного пособия

для студентов педагогических институтов

по специальности № 2101

«Русский язык и литература»

МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1982

ББК 83.3(0)5

И90

Р

сцензенты:

кафедра теории литературы Калининского университета (зав. кафед-

рой— доктор филологических наук, профессор Н. А. Гуляев); кафедра

русской и зарубежной литературы Даугавпилсского педагогического

института (зав. кафедрой — доцент Э. Б. Мскш)

Подбор иллюстраций осуществлен С. В. Тураевым.

ОТ РЕДАКТОРОВ

Задача повышения качества высшего образования, подчеркнутая на

XXVI съезде КПСС, диктует необходимость совершенствования учебных

пособий, поиска новых подходов в изложении материала.

Авторский коллектив в данном случае поставил перед собой скром-

ную задачу: дать компактную книгу, в которой внимание студентов бы-

ло бы сосредоточено на главных проблемах курса, прежде всего нрав-

ственных и эстетических. Эти проблемы ставятся во вводных главах и

при анализе самых основных произведений писателя. Мы убеждены, что

при минимуме примеров, не перегружая студентов излишней информа-

цией, можно скорее добиться понимания сути и специфики литературного

процесса.

При этом авторы отдельных глав постоянно отсылают читателя к

литературе вопроса. Краткость пособия предполагает, что студент будет

обращаться к специальным работам, к монографиям или к отдельным

главам из них.

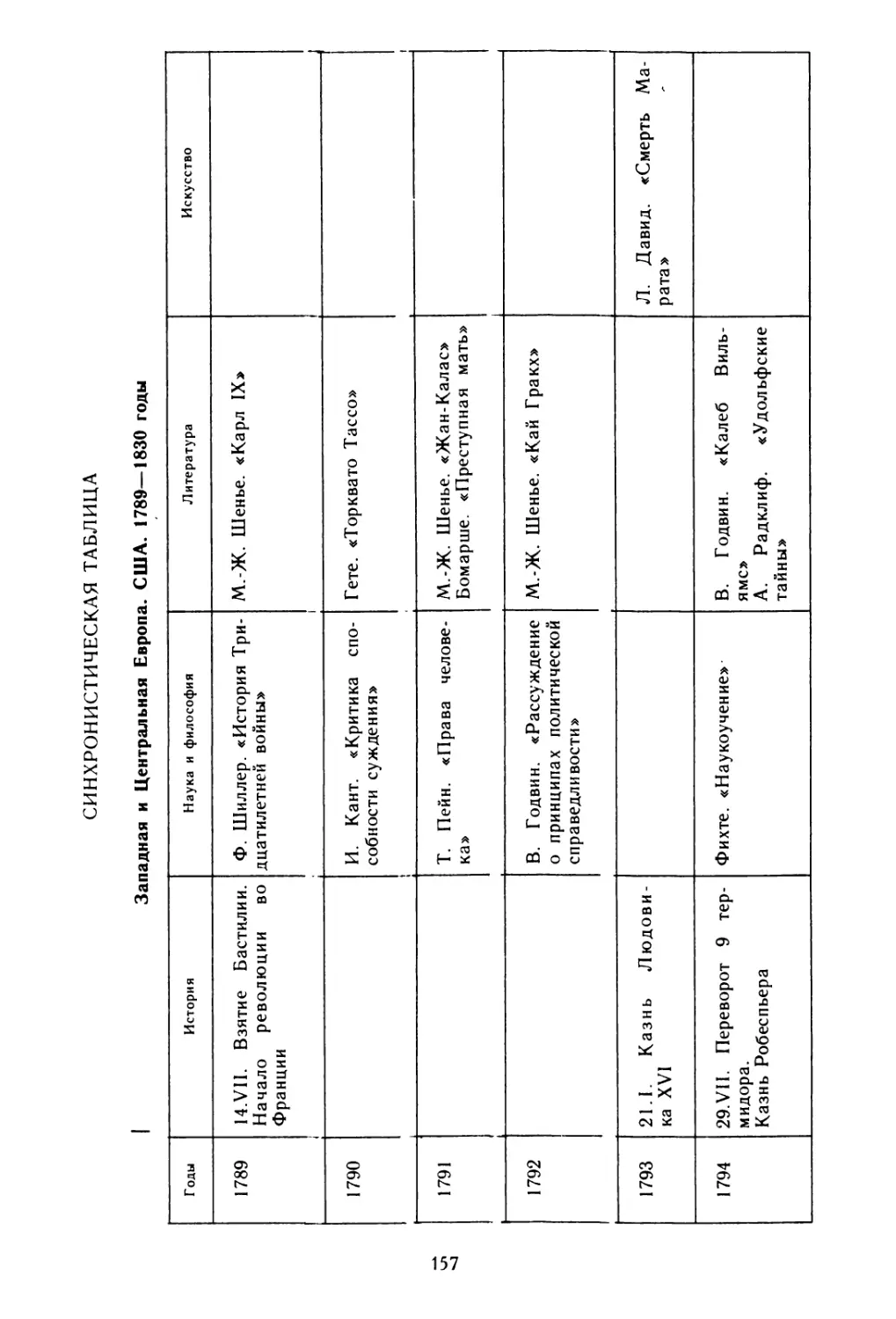

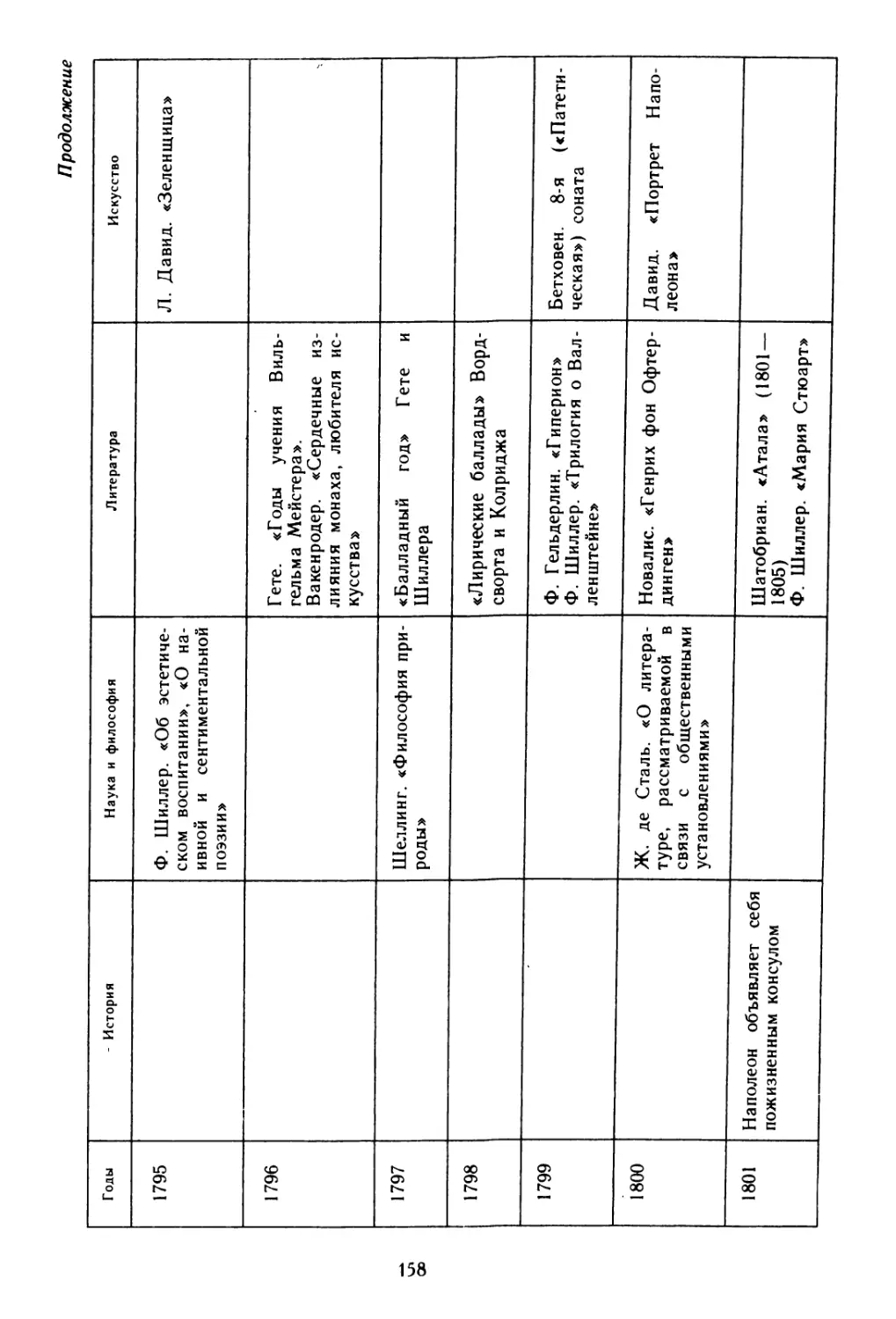

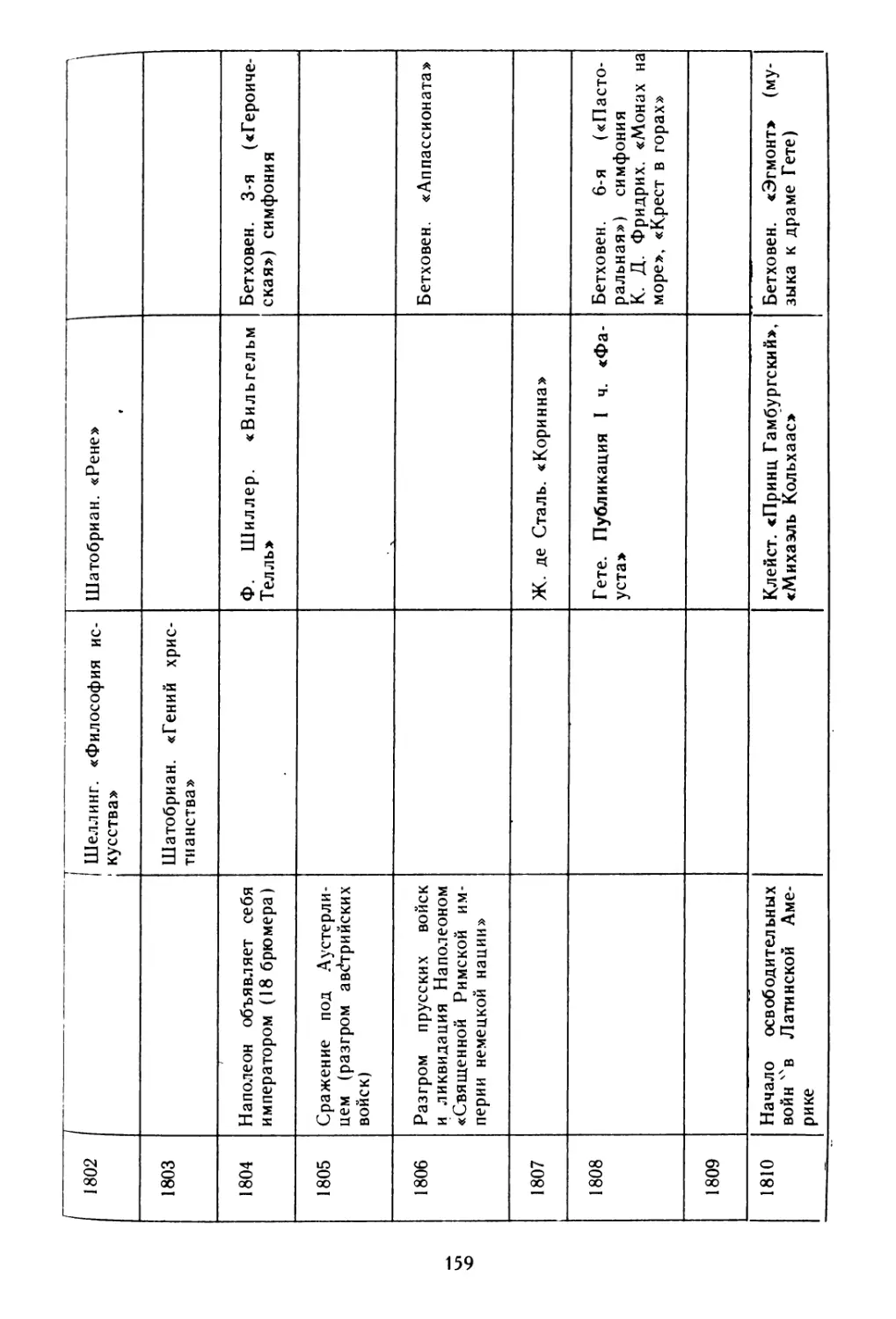

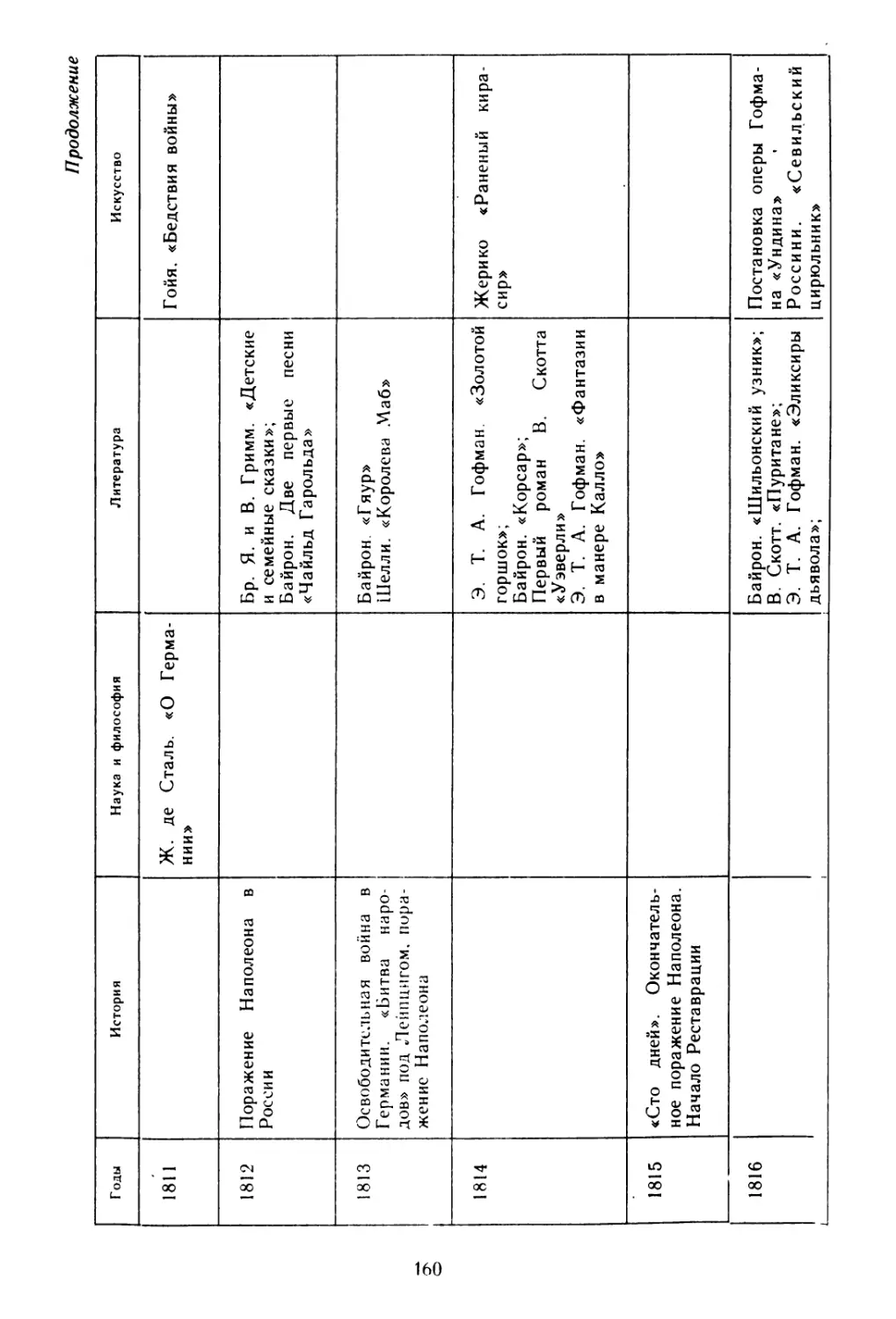

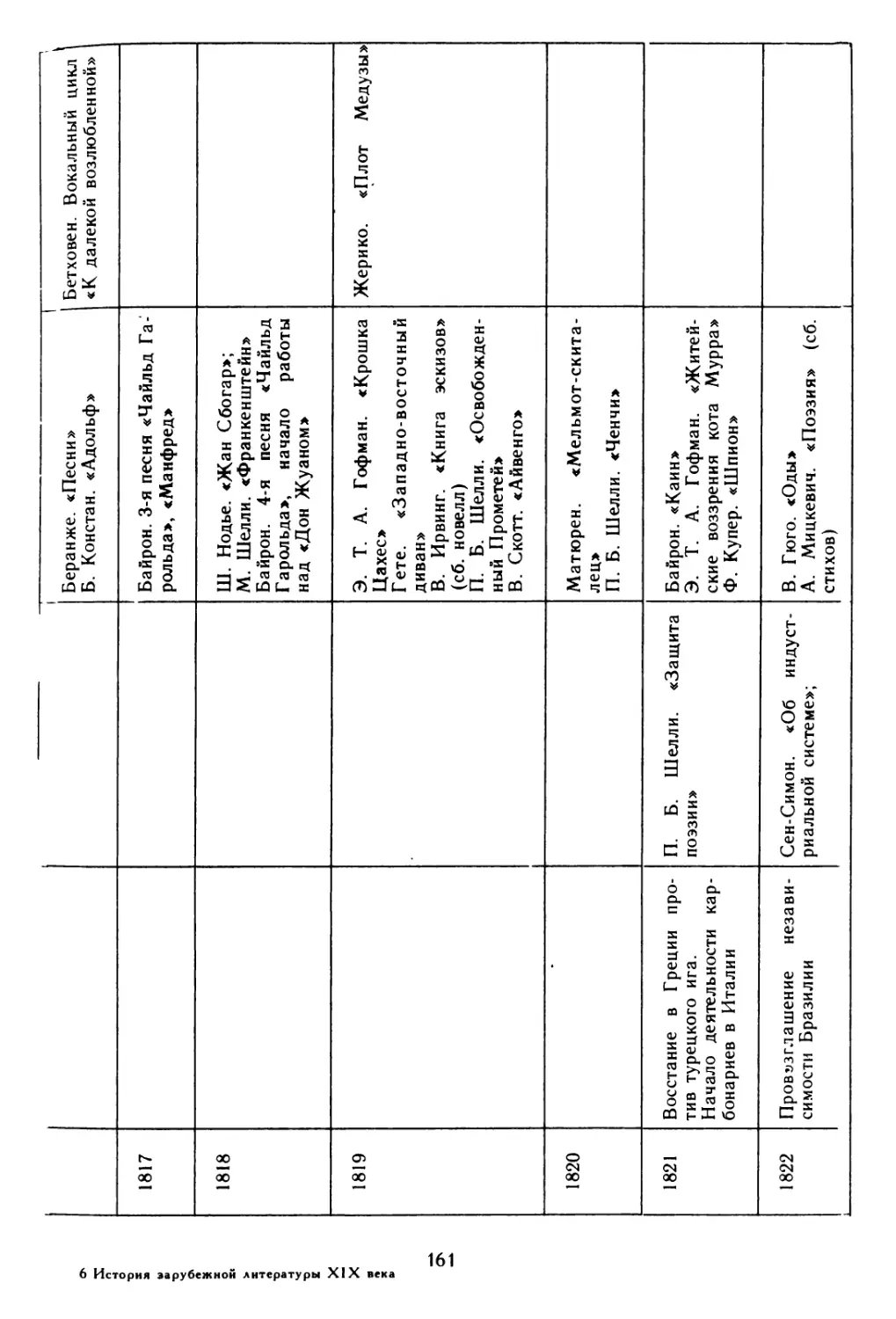

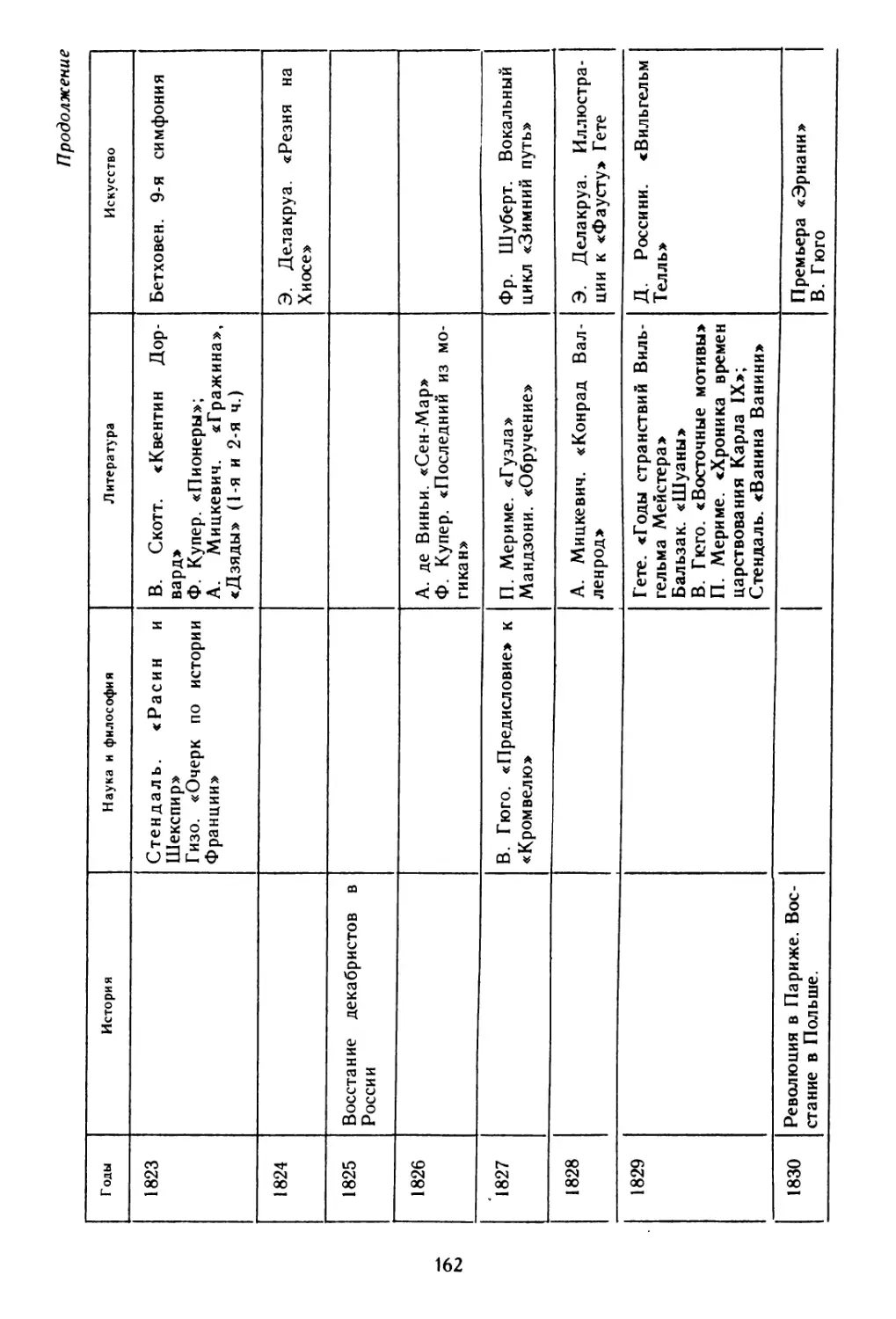

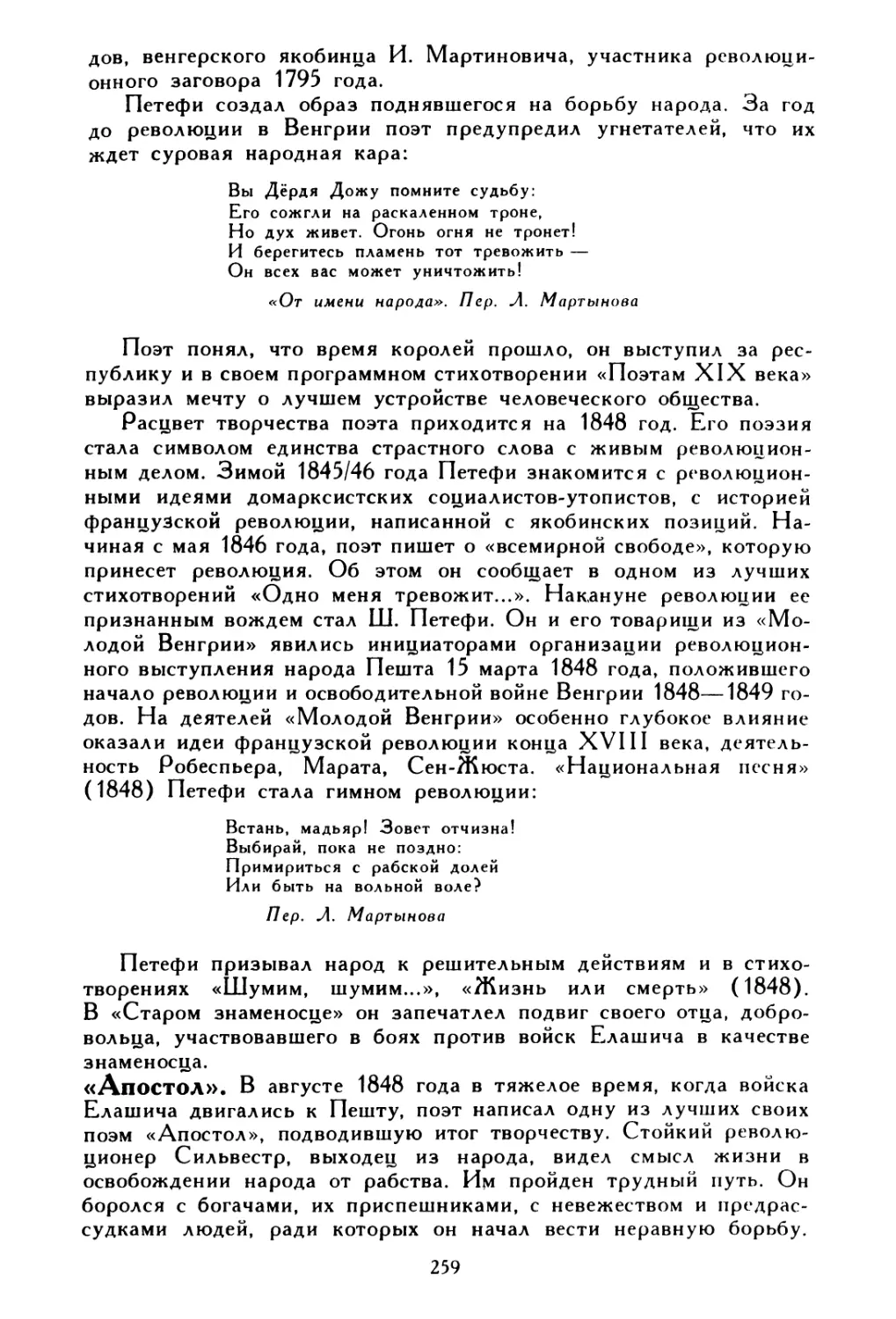

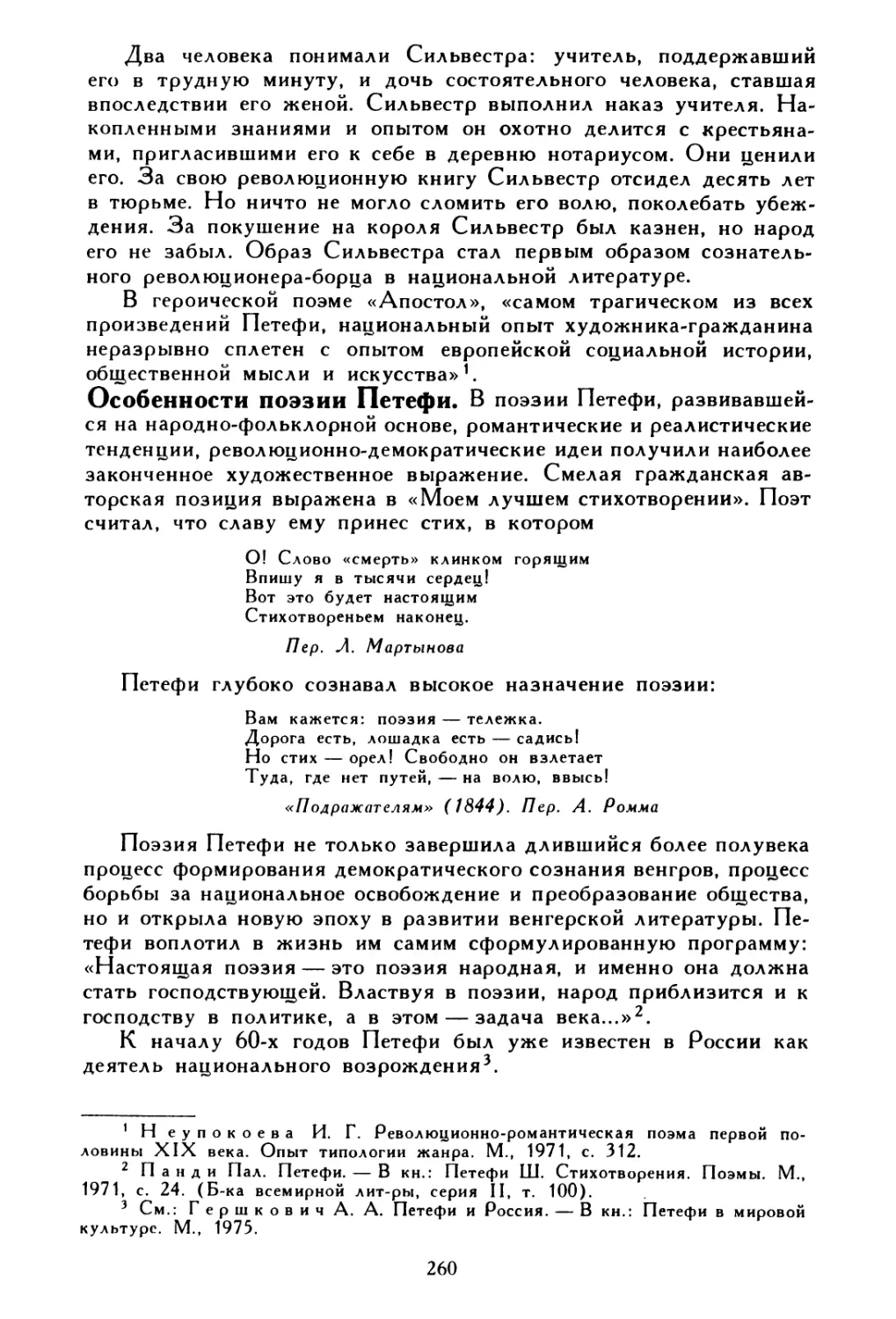

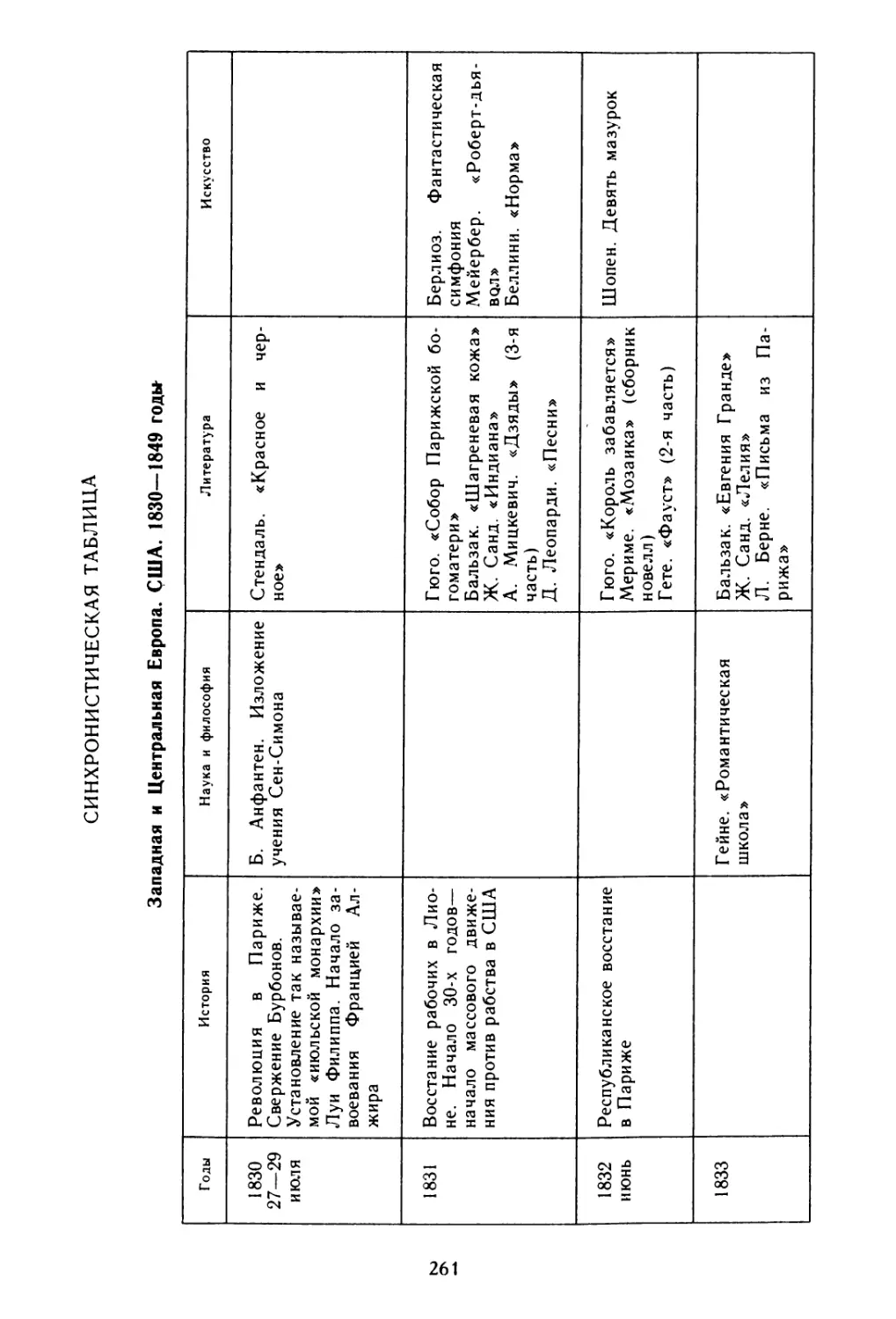

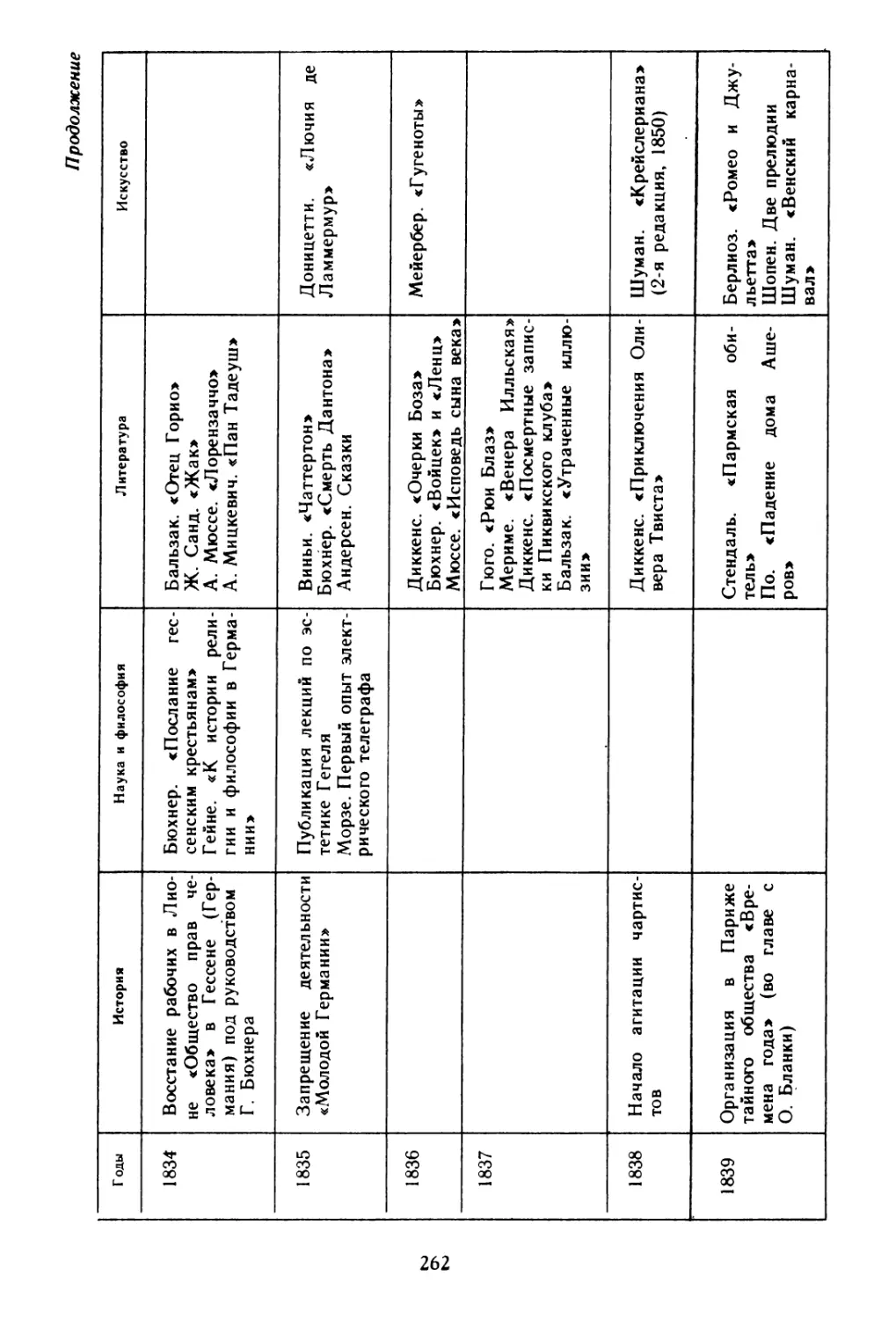

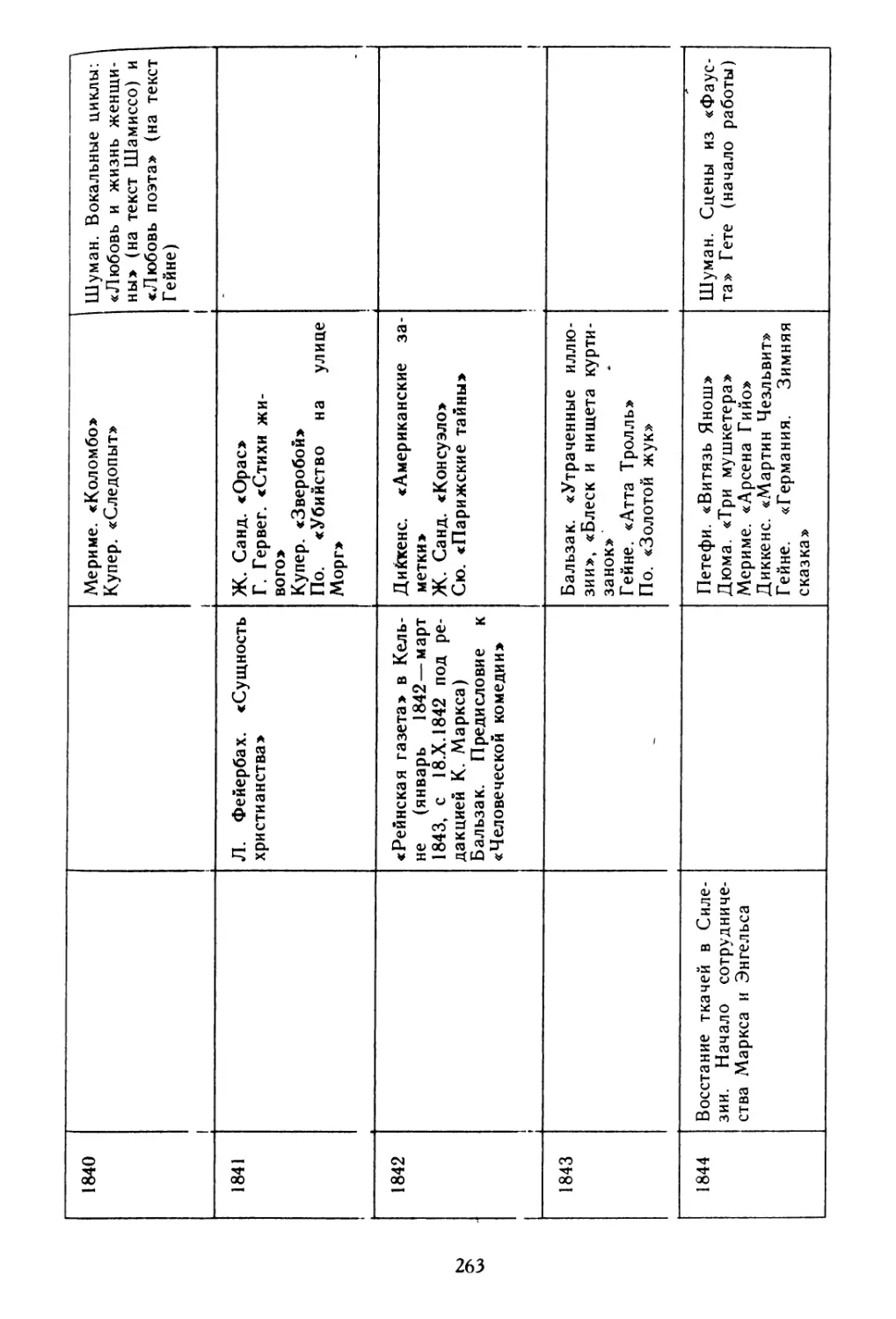

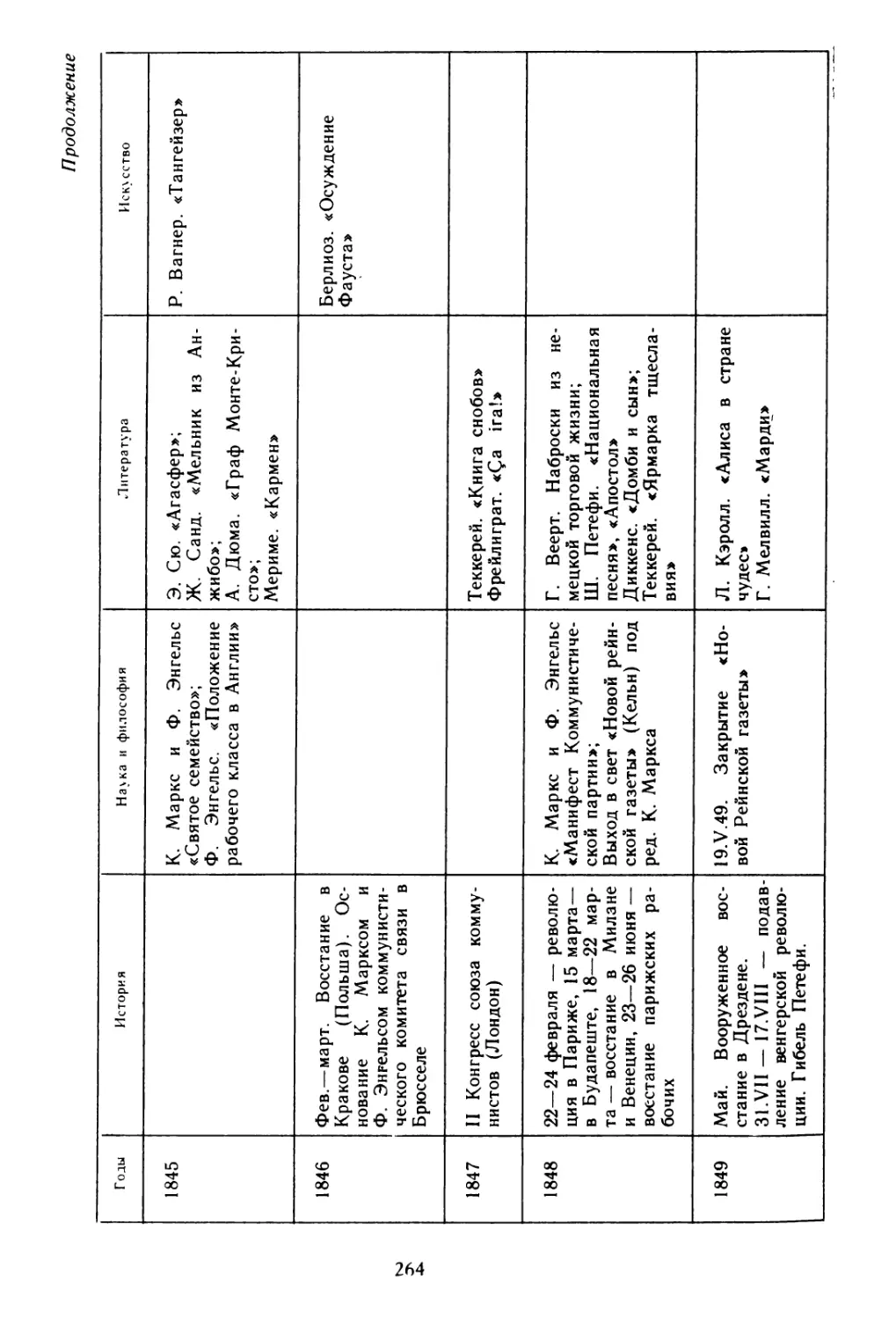

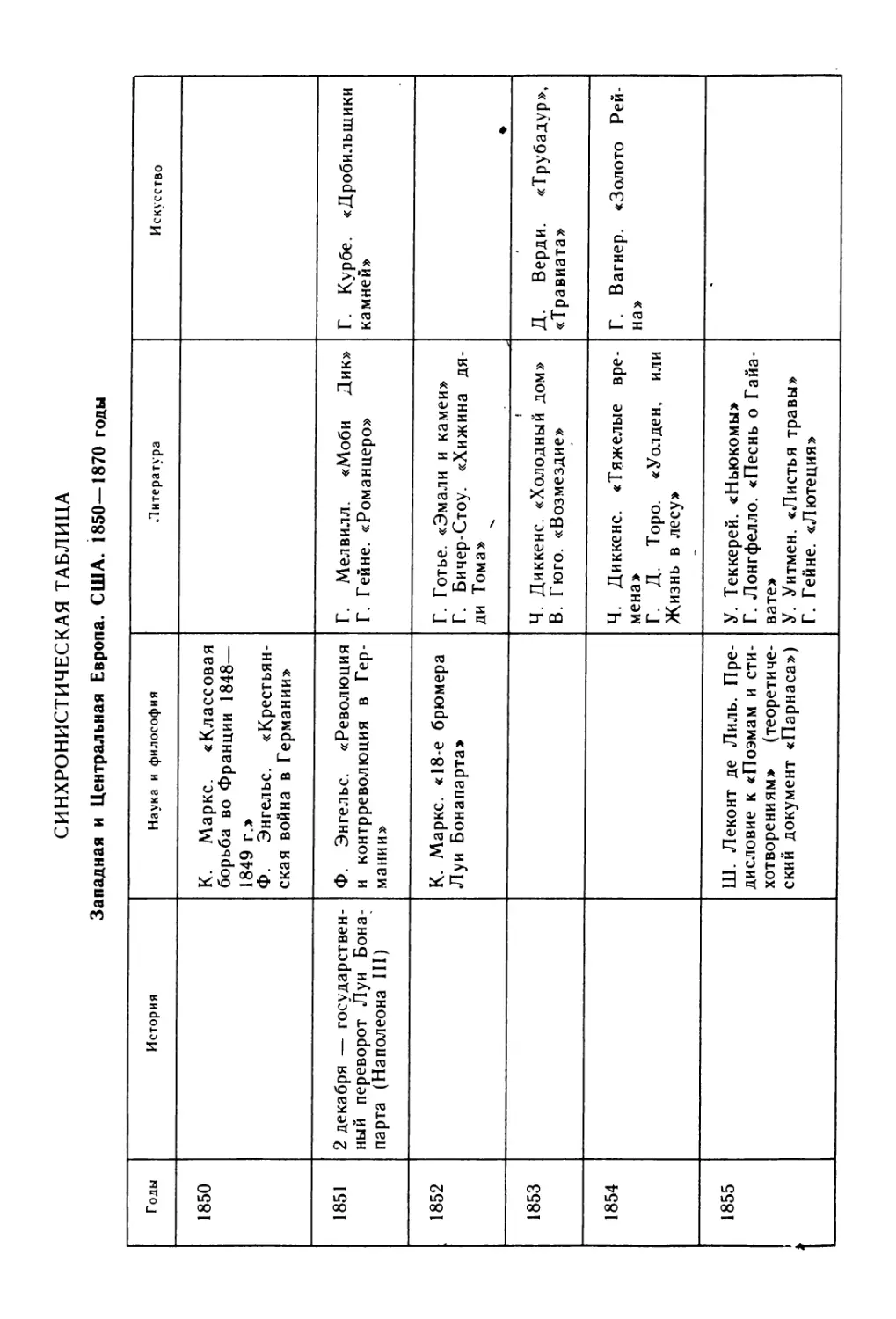

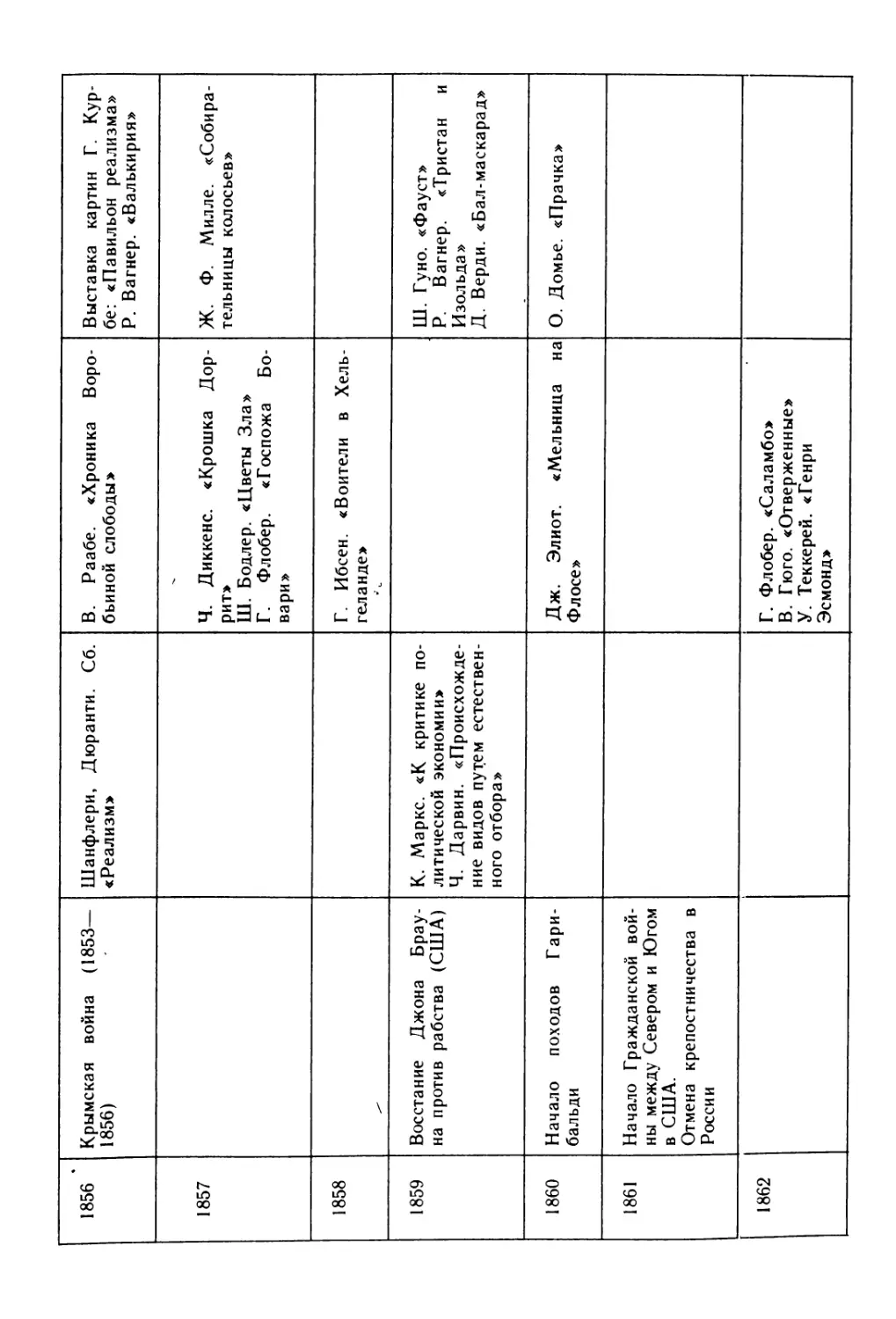

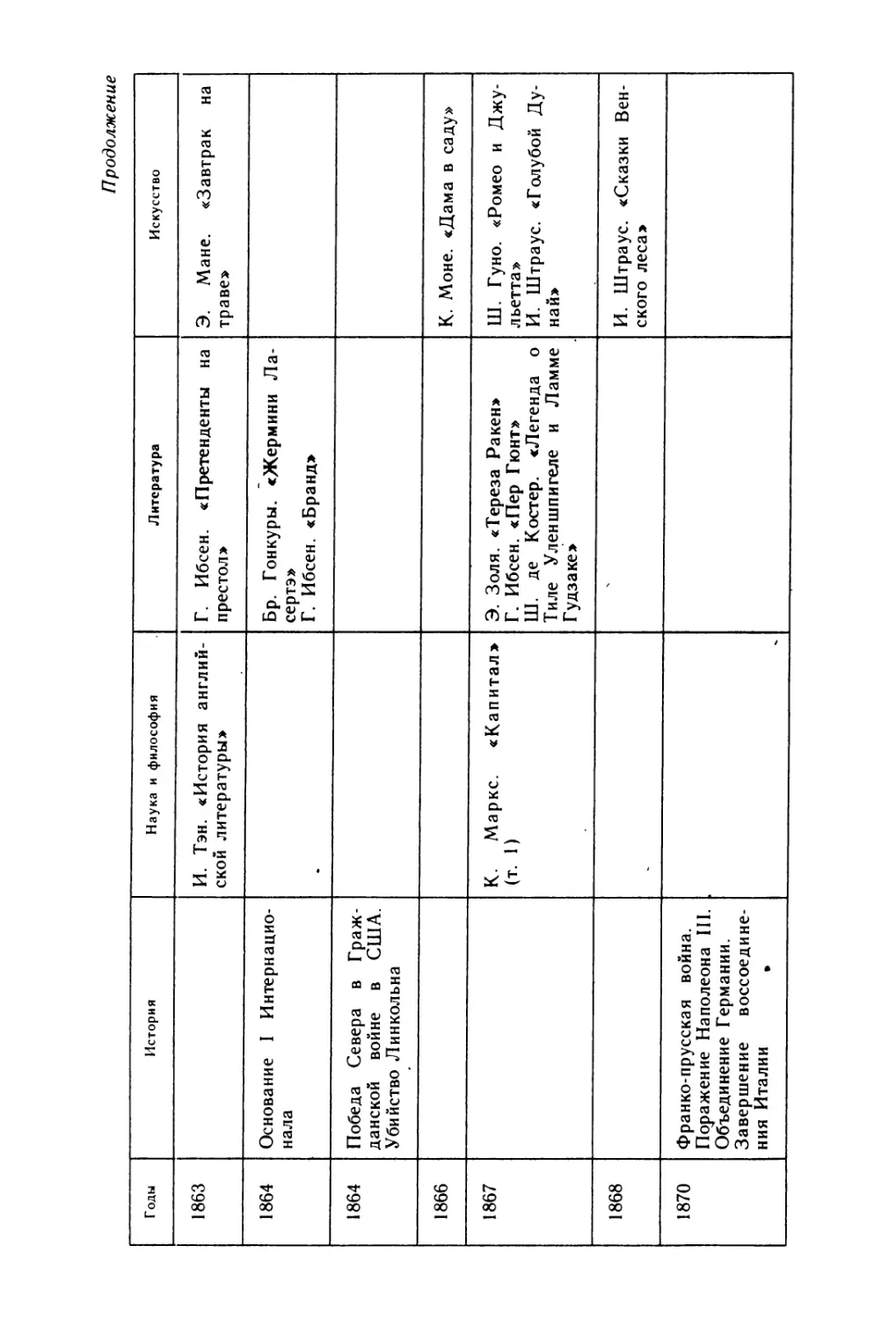

Изобразительный материал книги позволит в каких-то существен-

ных моментах представить художественную атмосферу, а синхронисти-

ческие таблицы — панораму развития общества и культуры эпохи.

Редакторы книги отдают себе отчет в том, что поставленные ими

задачи решены еще не в полной мере и будут признательны за все де-

ловые замечания.

И90 История зарубежной литературы XIX века: Учеб. пособие

для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.»/

Под ред. Я. Н. Засурского, С. В. Тураева.— М.: Просвеще-

ние, 1982.—320 с, ил.

В пособие включены разделы, характеризующие особенности литературного процесса

данного периода, выделены главы о творчестве наиболее выдающихся писателей в соответст-

вии с программой курса. Специальные разделы посвящены основным литературным мето-

дам — романтизму и реализму.

и4309020300-Д2914 а? ББК 83-3<°)5

И 103(03)—82 8И

Издательство «Просвещение», 1982 г.

ВВЕДЕНИЕ

Историческая эпоха» 14 июля 1789 года народ Парижа штур-

мом взял Бастилию. Беранже с гордостью писал об этом дне,

который он запомнил с детства:

Сияет разум. Франция свободна.

Таков итог торжественного дня.

«14 июля». Пер. П. Антокольского

Началась новая эпоха всемирной истории. Громы Парижа эхом

отдались по всей Европе.

События во Франции прозвучали грозным предупреждением

феодальным правителям соседних стран. Идеи французской рево-

люции, лозунг «Свобода, равенство, братство» обладали огромной

притягательной силой, а кризис феодальной системы во многих

странах создавал почву для борьбы за демократические преобра-

зования. В. И. Ленин писал: «весь XIX век, тот век, который

дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под

знаком французской революции. Он во всех концах мира только то

и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что

создали великие французские революционеры буржуазии, инте-

ресам которой они служили, хотя они этого и не сознавали, при-

крываясь словами о свободе, равенстве и братстве»1.

Демократическое освободительное движение в странах Евро-

пы в XIX веке протекало в разных формах и под разными лозун-

гами. По сути своей это была борьба буржуазии (поддерживаемой

всем третьим сословием) против феодальных порядков. Но по ме-

ре того как складывалось буржуазное общество, в недрах его

начал обнажаться новый конфликт: между трудом и капиталом,

между рабочим классом и буржуазией. Рассматриваемый нами пе-

риод завершается Парижской Коммуной 1871 года, первым опытом

создания пролетарского государства.

Таким образом, борьба трех классов — дворянства, буржуа-

зии и пролетариата — составляет основу исторического развития

в 1789—1871 годы. Эта борьба осложняется национально-освобо-

дительными движениями: против наполеоновской оккупации

1 Ленин В. И. Первый всероссийский съезд по внешкольному образова-

нию.— Полн. собр. соч., т. 38, с. 367.

3

Ф. Гойя. Какое мужество!

Офорт. 1812 г.

Германии, Австрии, Испании, против австрийского ига в Италии,

против турецкого — в Греции, против гнета русского царизма в

Польше, против англичан — в Ирландии.

Освободительное движение не было однородным даже в одной

стране. Так в Германии передовые деятели добивались демокра-

тических реформ (продолжавших частичные буржуазные реформы,

проведенные Наполеоном в западной части Германии), а правящие

круги Пруссии и других германских государств в борьбе против

Наполеона провозглашали девиз: «С богом за короля и отечест-

во». Они вели яростную антифранцузскую пропаганду в реакцион-

ном националистическом духе. Не мудрено, что в этой ситуации

Гете (как и Гегель) решительно не поддержал освободительной

войны, открыто симпатизируя Наполеону.

Судьба Наполеона, его роль в европейской истории на про-

тяжении двух десятилетий (1796—1815) неизменно занимала умы

современников и даже делала его, говоря словами А. С. Пушкина,

«властителем дум» целого поколения («К морю», 1824).

Для Франции это были годы величия и славы (хотя и достав-

шиеся дорогой ценой — ценой жизни тысяч и тысяч французов).

Италия видела в нем своего освободителя, большие иллюзии бы-

ли связаны с Наполеоном у поляков. Наполеон выступал прежде

всего как завоеватель, действовавший в интересах французской

буржуазии, только что осуществившей в своей стране революцию.

Но нельзя не учитывать при этом, что силы европейской реакции,

4

феодальные властители питали к нему ярую ненависть (даже

когда вынуждены были вступать с ним в союз). Наполеон был

для них не просто военным противником, но представителем

чуждого им мира, человеком, карьера которого началась в эпоху

революции. Наконец, особенно в начале наполеоновских войн,

среди солдат его «великой армии» было немало непосредствен-

ных участников революции. Вспомним о Ле Гране в «Путевых

картинах» Г. Гейне, простом барабанщике, который умел блиста-

тельно исполнять «красный марш гильотины». Поэт говорит, что

он учился у него французскому языку. Но дело не в языке: Ле

Гран помогал осмыслить уроки французской истории.

Важен еще один аспект наполеоновской проблемы: личность

Наполеона, феноменальность его военной и политической карьеры.

По словам юноши М. Ю. Лермонтова, откликнувшегося на 10-летие

смерти французского полководца, он «пролетел как буря мимо

нас». И далее выражено несколько наивное удивление, которое,

однако, разделяли в то время многие:

Он миру чужд был. Все в нем было тайной,

День возвышенья — и паденья час!

Эта «тайна» особенно приковывала внимание романтиков.

И романтическая концепция личности носит на себе явные следы

раздумий над судьбой Наполеона.

На глазах одного поколения произошли разительные переме-

ны. Бурное пятилетие французской революции, возвышение и па-

дение Робеспьера, наполеоновские походы, первое отречение

Наполеона, возвращение его с острова Эльбы («сто дней») и окон-

чательное поражение при Ватерлоо, мрачное пятнадцатилетие режи-

ма Реставрации (1815—1830), Июльская революция 1830 года,

Февральская революция 1848 года в Париже и за нею волна ре-

волюций в других странах. Все это события прежде всего француз-

ской истории, но они имели не только широкий резонанс, но и

оказывали влияние на жизнь всей Европы.

В Англии в результате промышленного переворота второй по-

ловины XVIII века утвердилось машинное производство и капита-

листические отношения. Парламентская реформа 1832 года суще-

ственно урезала права лендлордов и расчистила буржуазии путь

к государственной власти.

На землях Германии и Австрии власть сохранили феодальные

правители. После падения Наполеона они сурово расправлялись с

буржуазно-демократической оппозицией. Но вот в 1831 году вы-

везенный из Англии стефенсоновский паровоз впервые повез из

Нюрнберга в Фюрт смешные вагончики, похожие на кареты. «Па-

ровой конь», воспетый Шамиссо, стал реальным фактом буржуаз-

ного прогресса, пришедшего и на немецкие земли.

Итак, революции промышленные и революции политические ме-

няли облик Европы. «Буржуазия менее чем за сто лет своего

классового господства создала более многочисленные и более гран-

диозные производительные силы, чем все предшествовавшие поко-

5

ления, вместе взятые»1,— писали К. Маркс и Ф. Энгельс в

1848 году.

Словно подводя итоги первой половины века, К. Маркс гово-

рил на юбилее английской рабочей газеты в 1856 году, что каждая

вещь как бы чревата своей противоположностью. «Мы видим, что

машины, обладающие чудесной силой сокращать и делать плодо-

творнее человеческий труд, приносят людям голод и изнурение.

Новые, до сих пор неизвестные источники богатства благодаря ка-

ким-то странным, непонятным чарам превращаются в источники

нищеты... Человечество подчиняет себе природу, человек становит-

ся рабом других людей, либо же рабом своей собственной под-

лости»2.

0 нарастающих противоречиях между трудом и капиталом вну-

шительно свидетельствовали восстания ткачей в Лионе (1831 и

1834 гг.) и в Силезии (1844 г.), мощное движение чартистов в

Англии (1838—1842 гг.), наконец, восстание парижских рабочих

(июнь 1848 г.). Освобождение пролетариата — это и была тайна,

которую открыл, по словам Маркса, XIX век.

Острота социальных противоречий, накал политических страс-

тей в противоборстве буржуазии и дворянства, пролетариата и

буржуазии, пафос национально-освободительных движений — тако-

ва была историческая почва развития художественной культуры

в целом, в том числе и литературы.

Своеобразие литературного процесса. Романтизм и

реализм. Исследовать литературный процесс XIX века — это

значит выявить закономерности изменения художественного мы-

шления эпохи, смену направлений, школ, стилей.

Великая французская революция 1789—1794 годов обозначила

собой рубеж, отделяющий новую эпоху от века Просвещения. Меня-

лись не только формы государства, социальная структура обще-

ства, расстановка классов. Была поколеблена вся система пред-

ставлений, освещенная веками. «Сокрушились старых форм осно-

вы»,— писал Ф. Шиллер в стихотворении «Начало нового века»

(1801).

Просветители идейно подготовили революцию. Но они не мог-

ли предусмотреть всех ее последствий. Не состоялось «царство

разума», обещанное мыслителями XVIII века. На рубеже веков уже

обозначались противоречия, во многом еще непонятные современ-

никам. Гете вложил в уста одного из героев поэмы «Герман и

Доротея» слова о надеждах, которые пробудила революция в умах:

когда французские революционные войска пришли на западные не-

мецкие земли, «все взгляды были прикованы к неизведанным но-

вым дорогам». Это время надежд, однако, вскоре, сменилось разо-

чарованием:

...к господству стали тянуться

люди, глухие к добру, равнодушные к общему благу...

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 429.

~ Там же, т. 12, с. 4.

6

Революция провозгласила свободу личности, открыв перед

нею «неизведанно новые дороги», но эта же реводюция породила

буржуазный порядок, дух стяжания и эгоизма.

Эти две стороны личности (пафос свободы и индивидуализм)

весьма сложно проявляются в романтической концепции мира и

человека. В. Г. Белинский нашел замечательную формулу, говоря

о Байроне (и его герое): «это личность человеческая, возмутив-

шаяся против общего и, в гордом восстании своем, опершаяся

на самое себя»1. Н. Я. Берковский имел основание сказать, что

Байрон «олицетворяет не одно из течений в романтизме, как

обычно трактуют его, а романтизм как таковой, в полном своем

и развернутом виде. Это... всегда понимали у нас в России, еще

со времен Пушкина, Лермонтова, Тютчева»2.

Субъективное, эмоционально-личностное отношение к окружаю-

щему миру, изображение его с позиций человека, не принимающе-

го окружающей буржуазной прозы, составляет основу мировоззре-

ния романтиков. Это реакция на французскую революцию и подго-

товившее ее Просвещение, но это следует понимать не как не-

приятие революции, а как отрицание того общественного поряд-

ка, который возник в результате революции. (Это, конечно, не

исключает того, что многие романтики были противниками самой

революции3).

Вспомним приведенные выше слова Маркса: «Новые, до сих

пор неизвестные источники богатства благодаря каким-то стран-

ным, непонятным чарам превращаются в источники нищеты».

Естественно, что для Маркса, открывшего экономические зако-

ны развития общества, слова о «странных чарах» являются толь-

ко стилистической фигурой. Романтики, исполненные смятения

перед непонятной властью золота, в самом деле представляли сло-

жившиеся отношения в мистифицированном виде. Отсюда — частое

обращение к фантастике, легендам, к событиям отдаленного прош-

лого. Отсюда интерес к древним мифам и, что особенно существен-

но, создание новых мифов. Это более всего характерно для немецких

романтиков. У истоков романтизма — роман-миф Новалиса «Генрих

фон Офтердинген», а один из поздних романтиков, драматург и

композитор Рихард Вагнер, переосмысляя древний миф, создает

грандиозную тетралогию «Кольцо нибелунгов». Но и Гюго в сбор-

нике стихотворений «Восточное» и Байрон в «восточных поэмах»

(как и русские романтики, когда они обращались к темам Кавка-

за) рисовали не реальный Восток, а Восток вымышленный, созда-

вая, по сути своей, некий миф о Востоке по контрасту с неприем-

лемой ими реальной действительностью.

1 Белинский В. Г. Поли собр. соч. в 13-ти томах. М, 1954, т. 4,

с. 424.

2 Проблемы романтизма. М., 1971, сб. 2, с. 17.

3 Так, К. Маркс писал Ф. Энгельсу 25 марта 1868 года: «Первая реакция

на французскую революцию и связанное с ней Просвещение, естественно, состояла

в том, чтобы видеть все в средневековом, романтическом свете, и даже такие

люди, как Гримм, не свободны от этого». (Соч. 2-е изд., »т. 32, с. 44.)

7

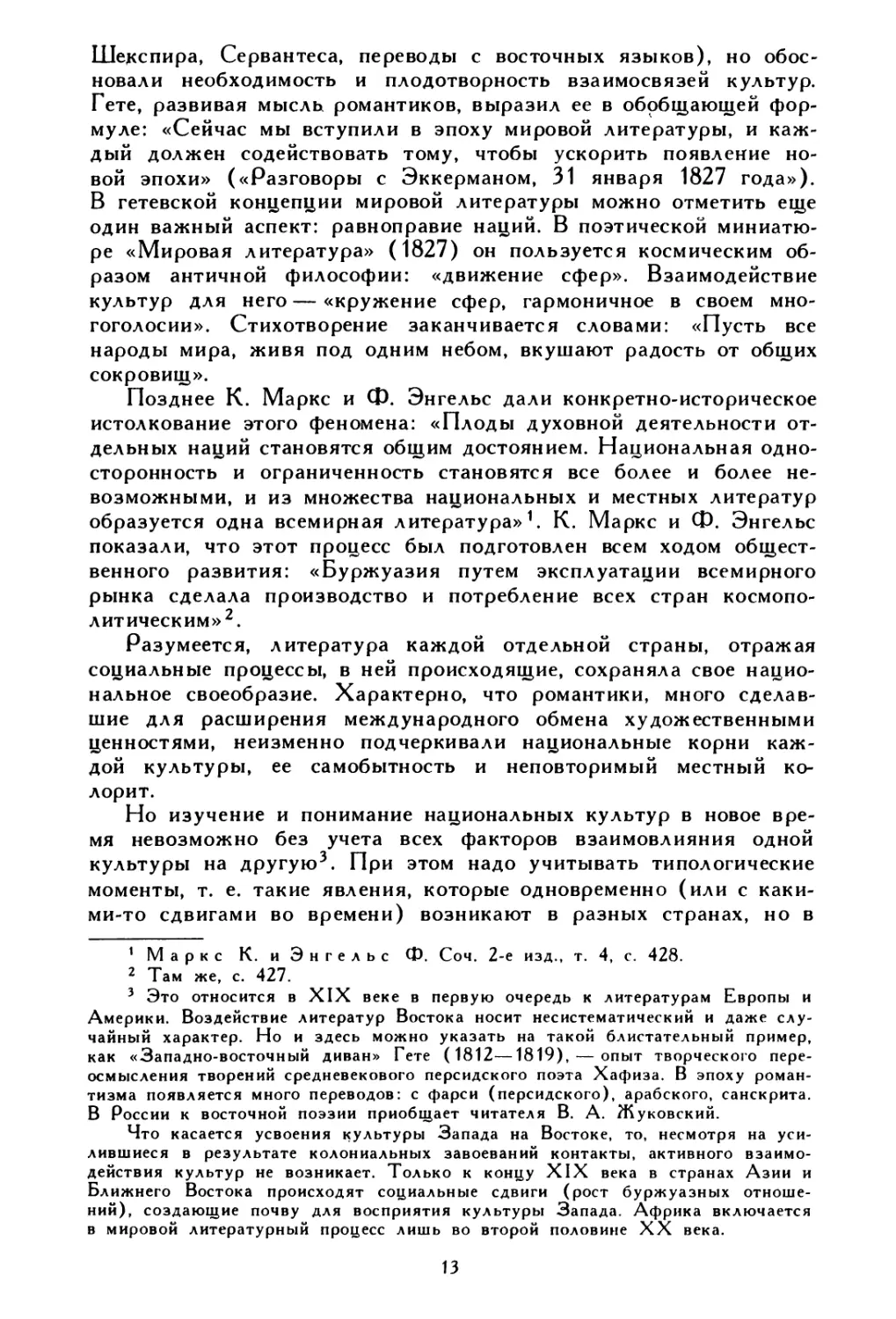

Э. Делакруа. Подвиг Арколя.

Рисунок. 1830 г.

Они были озабочены раскрытием подлинной ценности лично-

сти. Они искали эту ценность за пределами того реального мира,

в котором царило «отчуждение человека от человека»* и которое

они поэтому отвергали.

В странах с мощным национально-освободительным движением

(Ирландия, Италия) романтизм долгие годы сохранял ведущее

место. Именно в романтических жанрах находил отражение пафос

освободительной борьбы. В Ирландии даже создалась парадок-

сальная ситуация: когда в 60-х годах XIX века появились первые

реалистические произведения, ирландская критика сразу отвер-

гла их как измену национальной традиции. В литературе США

почти весь XIX век прошел под знаком романтизма.

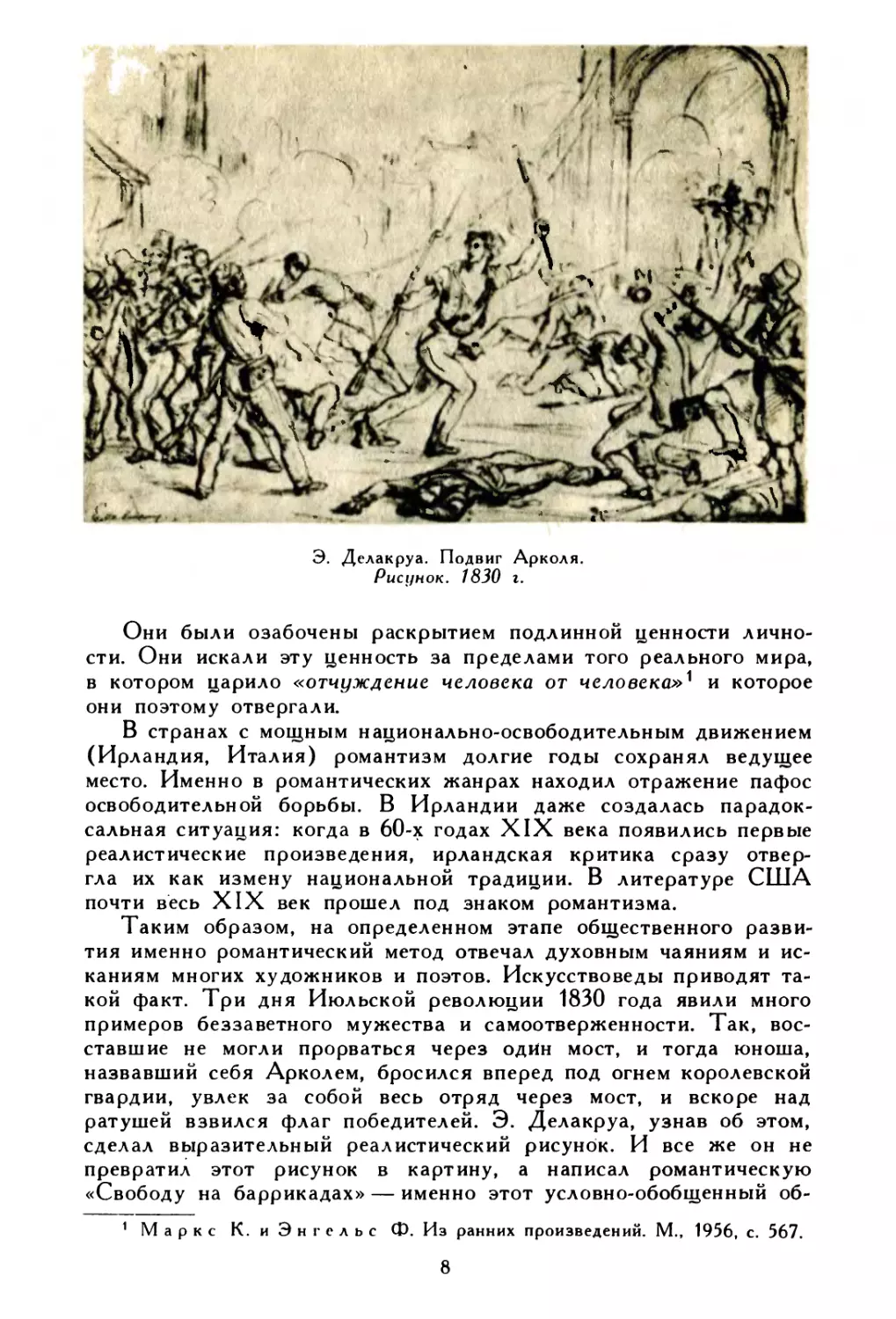

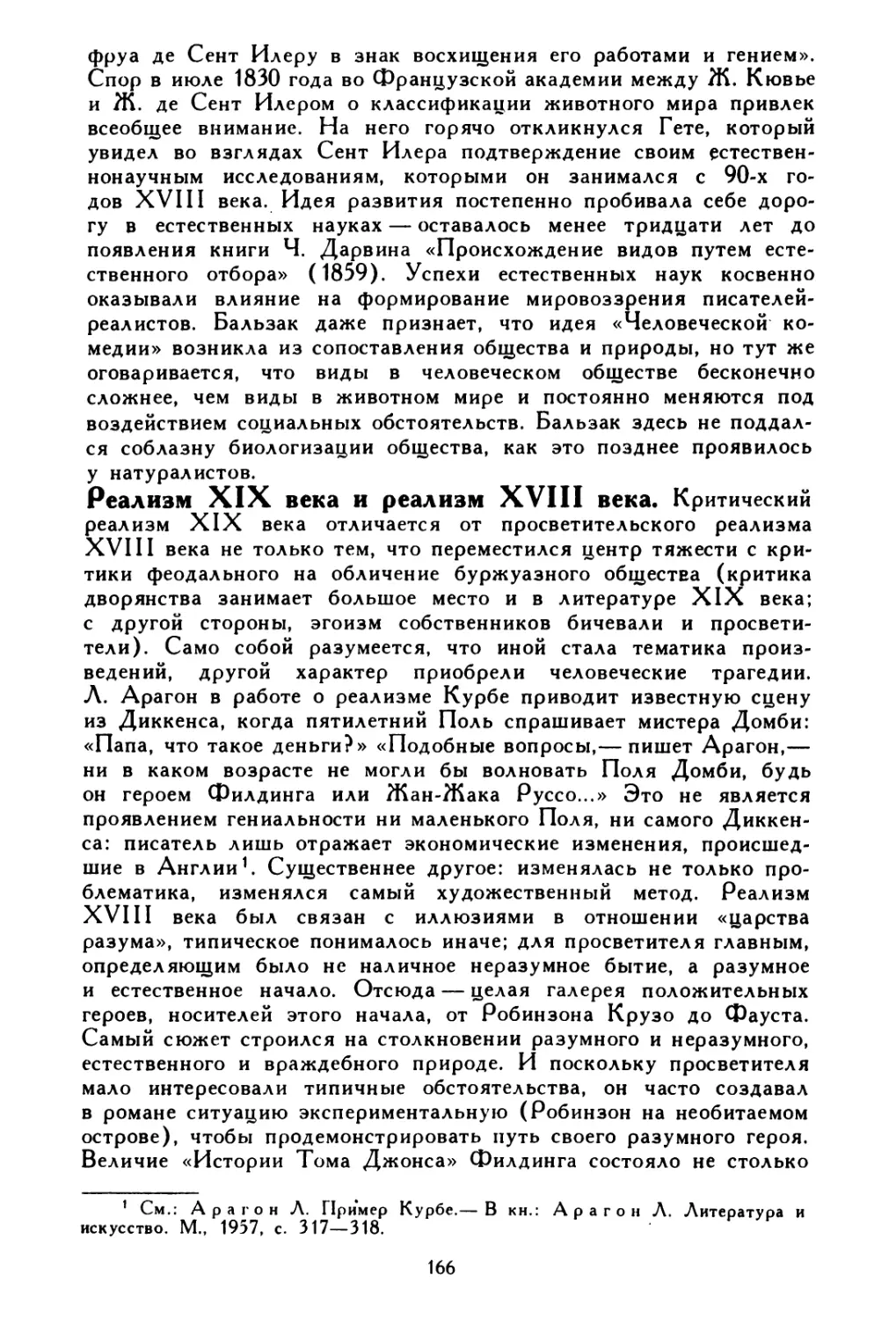

Таким образом, на определенном этапе общественного разви-

тия именно романтический метод отвечал духовным чаяниям и ис-

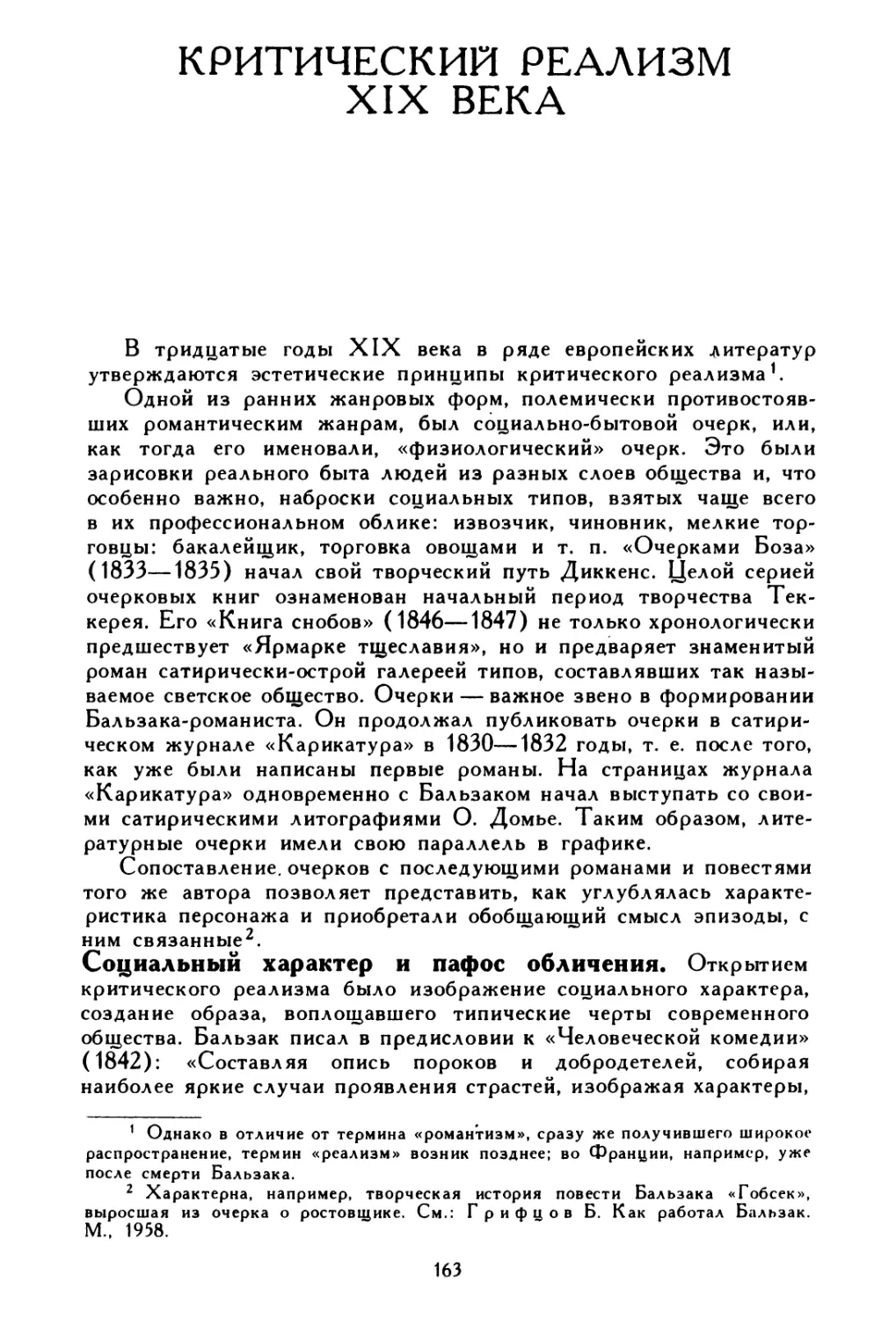

каниям многих художников и поэтов. Искусствоведы приводят та-

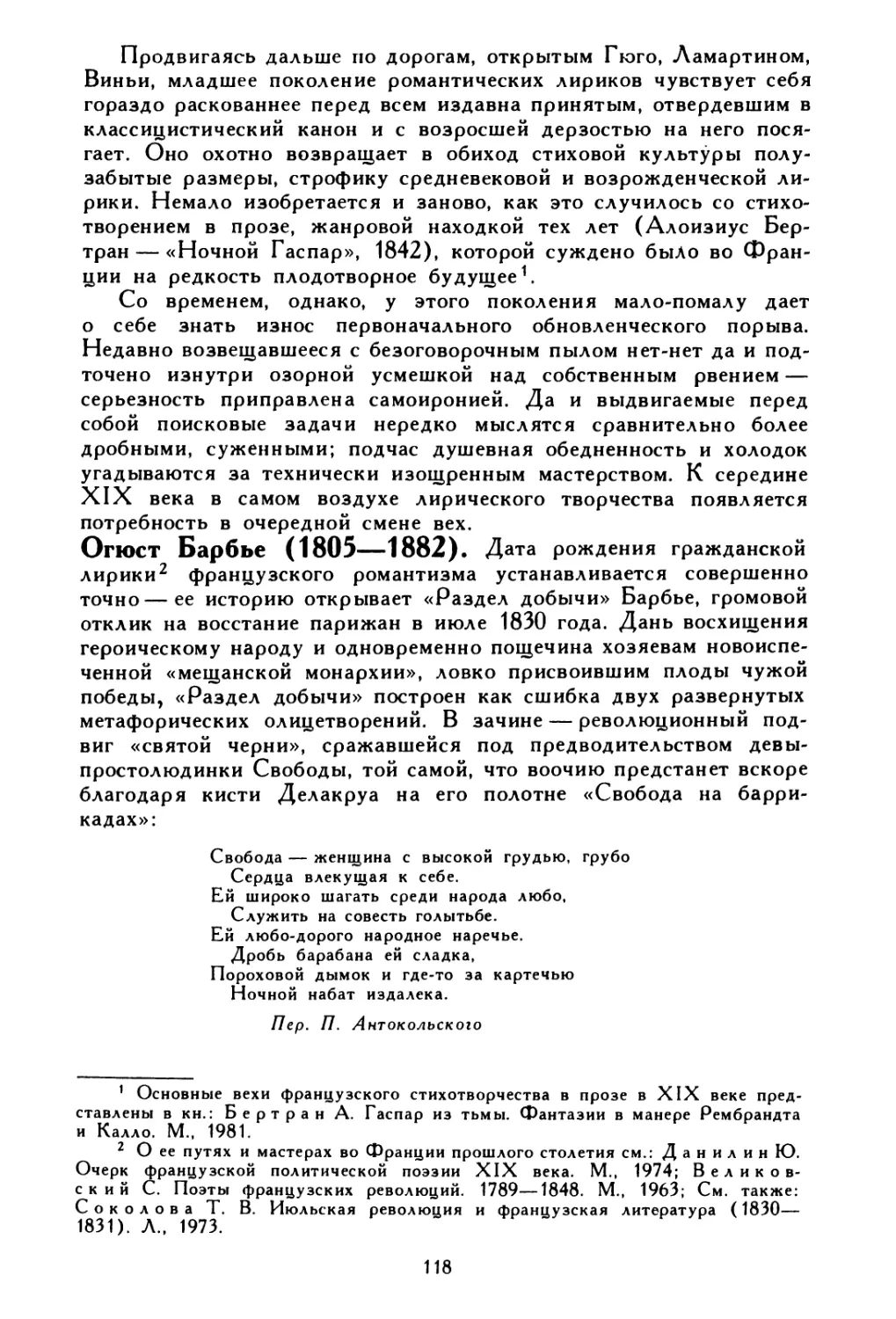

кой факт. Три дня Июльской революции 1830 года явили много

примеров беззаветного мужества и самоотверженности. Так, вос-

ставшие не могли прорваться через один мост, и тогда юноша,

назвавший себя Арколем, бросился вперед под огнем королевской

гвардии, увлек за собой весь отряд через мост, и вскоре над

ратушей взвился флаг победителей. Э. Делакруа, узнав об этом,

сделал выразительный реалистический рисунок. И все же он не

превратил этот рисунок в картину, а написал романтическую

«Свободу на баррикадах» — именно этот условно-обобщенный об-

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 567.

8

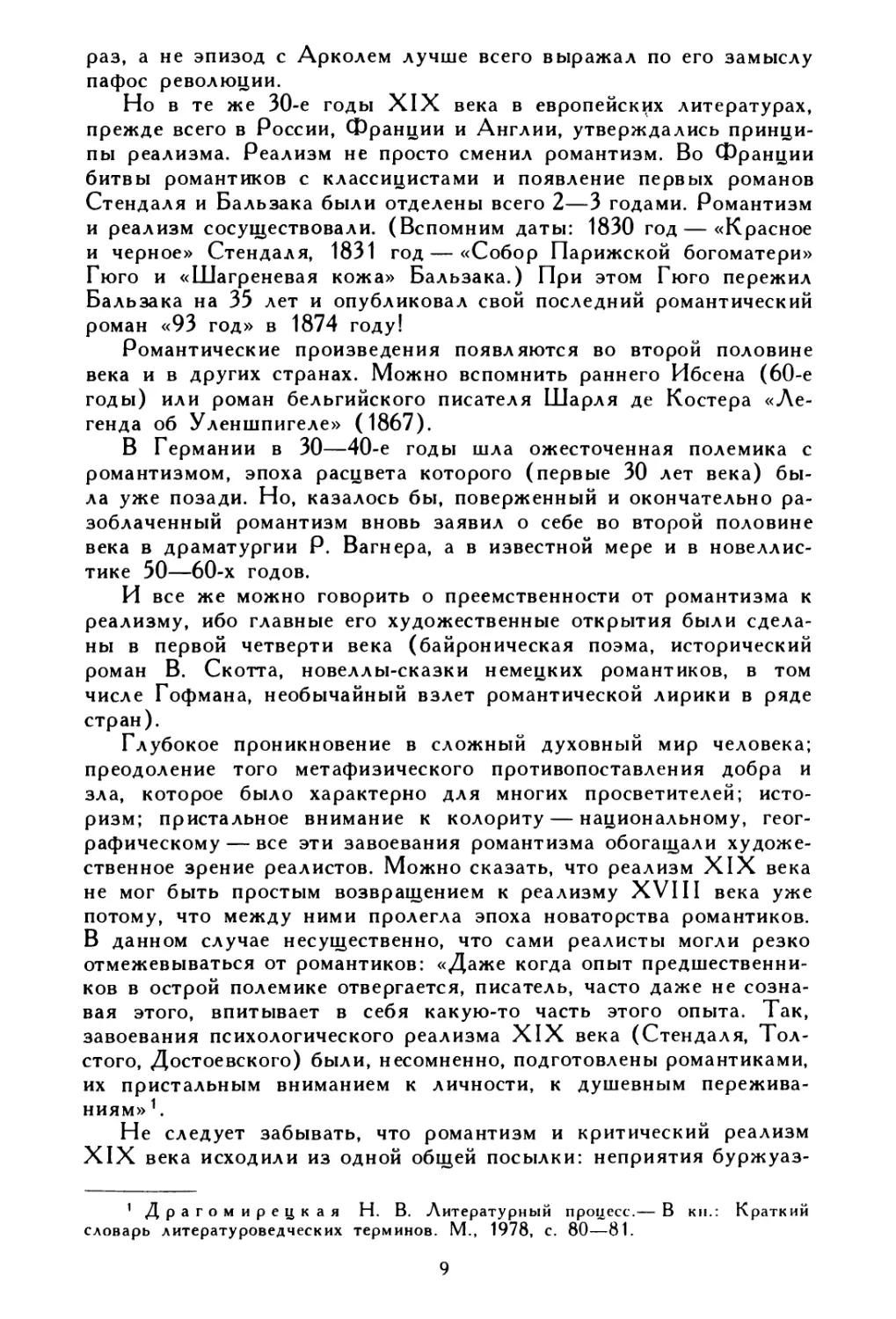

раз, а не эпизод с Арколем лучше всего выражал по его замыслу

пафос революции.

Но в те же 30-е годы XIX века в европейских литературах,

прежде всего в России, Франции и Англии, утверждались принци-

пы реализма. Реализм не просто сменил романтизм. Во Франции

битвы романтиков с классицистами и появление первых романов

Стендаля и Бальзака были отделены всего 2—3 годами. Романтизм

и реализм сосуществовали. (Вспомним даты: 1830 год—«Красное

и черное» Стендаля, 1831 год — «Собор Парижской богоматери»

Гюго и «Шагреневая кожа» Бальзака.) При этом Гюго пережил

Бальзака на 35 лет и опубликовал свой последний романтический

роман «93 год» в 1874 году!

Романтические произведения появляются во второй половине

века и в других странах. Можно вспомнить раннего Ибсена (60-е

годы) или роман бельгийского писателя Шарля де Костера «Ле-

генда об Уленшпигеле» (1867).

В Германии в 30—40-е годы шла ожесточенная полемика с

романтизмом, эпоха расцвета которого (первые 30 лет века) бы-

ла уже позади. Но, казалось бы, поверженный и окончательно ра-

зоблаченный романтизм вновь заявил о себе во второй половине

века в драматургии Р. Вагнера, а в известной мере и в новеллис-

тике 50—60-х годов.

И все же можно говорить о преемственности от романтизма к

реализму, ибо главные его художественные открытия были сдела-

ны в первой четверти века (байроническая поэма, исторический

роман В. Скотта, новеллы-сказки немецких романтиков, в том

числе Гофмана, необычайный взлет романтической лирики в ряде

стран).

Глубокое проникновение в сложный духовный мир человека;

преодоление того метафизического противопоставления добра и

зла, которое было характерно для многих просветителей; исто-

ризм; пристальное внимание к колориту — национальному, геог-

рафическому— все эти завоевания романтизма обогащали художе-

ственное зрение реалистов. Можно сказать, что реализм XIX века

не мог быть простым возвращением к реализму XVIII века уже

потому, что между ними пролегла эпоха новаторства романтиков.

В данном случае несущественно, что сами реалисты могли резко

отмежевываться от романтиков: «Даже когда опыт предшественни-

ков в острой полемике отвергается, писатель, часто даже не созна-

вая этого, впитывает в себя какую-то часть этого опыта. Так,

завоевания психологического реализма XIX века (Стендаля, Тол-

стого, Достоевского) были, несомненно, подготовлены романтиками,

их пристальным вниманием к личности, к душевным пережива-

ниям»1.

Не следует забывать, что романтизм и критический реализм

XIX века исходили из одной общей посылки: неприятия буржуаз-

1 Драгом ирецкая Н. В. Литературный процесс.— В кн.: Краткий

словарь литературоведческих терминов. М., 1978, с. 80—81.

9

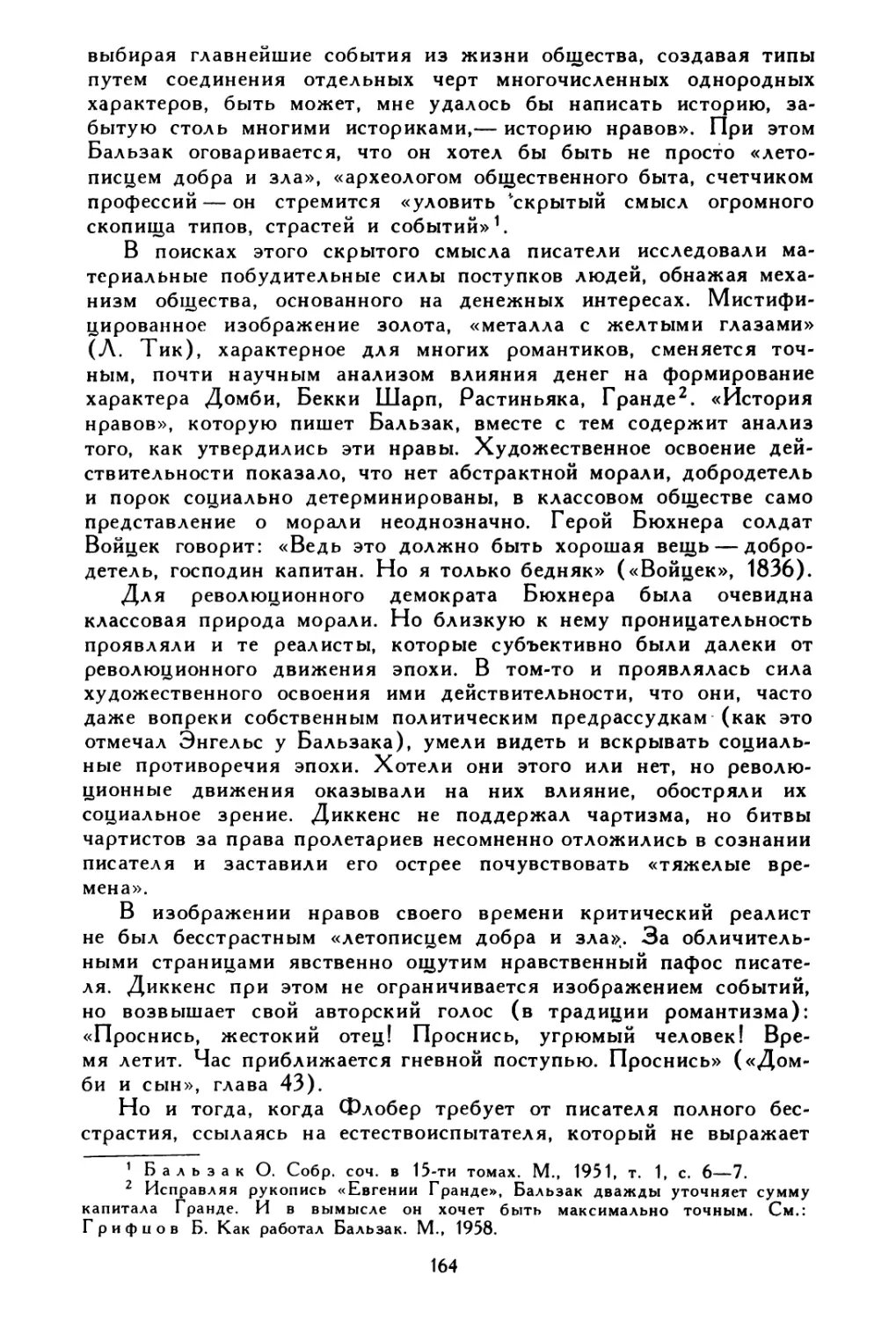

Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ.

Масло. 1831 г.

ного общества. И если Ф. Энгельс, перечитывая Бальзака, воск-

ликнул: «И какая смелость! Какая революционная диалектика в

его поэтическом правосудии!»1, то эти слова, конечно, в пер-

вую очередь относятся к критическому реализму XIX века.

Но «поэтическое правосудие» по-своему осуществляли и ро-

мантики. Какие обличительные строки мы находим у Шелли в его

«Песне людям Англии», в его «Королеве Маб»! Сколько глубоко-

го прозрения в истории гофмановского Цахеса, обладающего тре-

мя золотыми волосками и потому нагло присваивающего достоин-

ства других! Золото Рейна — источник неисчислимых бедствий,

причина гибели героя; золото, порождающее цепь преступлений,—

разве не поднимается Р. Вагнер до высочайшего обобщения?

Но, конечно, реалисты сделали огромный шаг в сравнении

с романтиками: они не мистифицировали буржуазное общество, они

сорвали с него маски. Потребовался известный общественный

опыт, чтобы реально оценить причины и следствия, «и люди при-

ходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами

на свое жизненное положение и свои взаимные отношения»2 —как

сказано в «Манифесте Коммунистической партии».

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 36, с. 67.

2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 427.

10

«Правда, горькая правда» — взял Стендаль для эпиграфа к

роману «Красное и черное» слова Дантона.

Именно реализм XIX века (который мы называем критическим

в отличие от просветительского1) помог донести до читателя эту

«горькую правду». Многоплановая, населенная сотнями персона-

жей из разных слоев общества, «Человеческая комедия» Бальза-

ка— только один из примеров глубокого эстетического освоения

социальных обстоятельств и социальных типов буржуазной дейст-

вительности XIX века.

И суждения К. Маркса о блестящей школе реалистов в Англии2

(Диккенс, Теккерей, Ш. Бронте, Е. Гаскелл), и известная харак-

теристика, данная Ф. Энгельсом Бальзаку3 примечательны прежде

всего тем, что в них отмечается мастерство создания реальной кар-

тины тогдашнего общества.

Важным художественным открытием реализма XIX века яви-

лось новое понимание среды как совокупности материальных усло-

вий, в которых формируется характер. В литературе XVIII века

действия героя — носителя разума — не обязательно были обуслов-

лены средой. В романтизме понятие среды часто подменялось ус-

ловным, экзотическим «местным колоритом». Реализм XIX века

тщательно, досконально изучает среду, обстоятельства жизни своих

персонажей.

* Критические реалисты создали социальный характер. Они да-

ли ему точную и ясную оценку, исходя из той роли, которую он

занимает в обществе.

Революционная поэзия XIX века, связанная с такими собы-

тиями, как Июльская революция 1830 года во Франции, чартист-

ское движение в Англии, наконец, волна революций в 1848—1849

годы,— развивалась в русле разных направлений.

Наряду с революционной патетикой, например у Г. Гервега,

выделяется романтическая сатира. Многие выдающиеся памятники

революционной сатиры XIX века («Германия. Зимняя сказка»

Гейне, «Ямбы» Барбье, «Возмездие» Гюго) созданы в русле роман-

тической традиции.

В поэзии немецких «истинных социалистов», в стихотворени-

ях английских поэтов Т. Гуда («Песня о рубашке») и Е. Броунинг

(«Плач детей»), а частично и в самой чартистской поэзии отчет-

ливо выступают сентиментальные мотивы и образы — это связано

с общей идейной незрелостью этой поэзии, подменяющей идею

борьбы жалостливым сочувствием.

1 В последние годы в советском литературоведении возникла дискуссия

о правомерности самого термина «критический». Речь идет прежде всего о том,

что критические реалисты не ограничиваются критикой, выдвигают и свой

положительный идеал. Но термин не может охватить всех граней содержания

понятия, которое за ним стоит. Ведь и другие термины («реализм «Возрожде-

ния», «просветительский реализм») нуждаются в более точном и конкретном

истолковании.

2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 10, с. 648.

3 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 35 — 37.

11

Но в те же годы складывается пролетарская поэзия, не только

передающая пафос борьбы, но и утверждающая исторические

права нового класса — пролетариата и его нового героя. Перед

нами поэты и писатели-реалисты, такие, как Г. Веерт, позднее —

Э. Потье. В их творчестве уже речь идет не о стихийном выра-

жении настроений рабочего класса, а о социальном осознании его

роли как борца и строителя нового общества. В новелле Веерта

«Праздник цветов у английских рабочих» высказана мысль о том,

что рабочий подарит миру «новую литературу, новое, могучее

искусство».

Черты реализма Веерта и Потье, связанные с осмыслением

действительности в свете революционной перспективы, дают основа-

ние видеть в них ранних предшественников социалистического

реализма.

Создание Э. Потье «Интернационала» логически завершает мно-

гокрасочную историю европейских литератур, ее бурного пери-

ода от взятия Бастилии до провозглашения Парижской Комму-

ны и одновременно открывает новый период, предвосхищая соци-

альные битвы XX века.

Огромен вклад, который внесли писатели, а также философы

и критики XIX века в развитие эстетической мысли.

Идеи ранних немецких романтиков Фр. и А.-В. Шлегелей и

Новалиса, предисловие-манифест Вордсворта и Колриджа, поле-

мика с классицизмом Стендаля и Гюго, программное предисловие

Бальзака к «Человеческой комедии», критические суждения Бюх-

нера и Гейне, программа тенденциозной политической поэзии,

изложенная на страницах «Рейнской газеты», споры о реализме во

Франции 60-х годов — это лишь немногие вехи, отразившие дви-

жение критической и эстетической мысли. Особо должна быть от-

мечена роль немецкой идеалистической философии, и прежде всего

Гегеля.

Наконец, в 40-е годы появляются первые публикации К. Марк-

са и Ф. Энгельса по вопросам литературы и искусства, начинает-

ся новый этап в развитии эстетики, закладываются основы марк-

систской науки об искусстве и литературе.

В XIX веке складывается понятие мировой литературы. Взаи-

мосвязи и взаимодействие разных национальных литератур имели

место и в предыдущие века. Но именно развитие капиталистиче-

ских отношений, создание всемирного рынка порождают «все-

стороннюю связь и всестороннюю зависимость наций друг от

друга»1.

Уже в работах немецкого мыслителя XVIII века И. Г. Гердера

был выражен интерес к явлениям культуры разных стран и конти-

нентов и сделана попытка уловить общие тенденции в развитии

мировой культуры. Ранние немецкие романтики (прежде всего

6р. Фр. и А.-В. Шлегели) не только много сделали для приобщения

немецких читателей к сокровищам мировой культуры (переводы

1 М а р к с К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 428.

12

Шекспира, Сервантеса, переводы с восточных языков), но обос-

новали необходимость и плодотворность взаимосвязей культур.

Гете, развивая мысль романтиков, выразил ее в обобщающей фор-

муле: «Сейчас мы вступили в эпоху мировой литературы, и каж-

дый должен содействовать тому, чтобы ускорить появление но-

вой эпохи» («Разговоры с Эккерманом, 31 января 1827 года»).

В гетевской концепции мировой литературы можно отметить еще

один важный аспект: равноправие наций. В поэтической миниатю-

ре «Мировая литература» (1827) он пользуется космическим об-

разом античной философии: «движение сфер». Взаимодействие

культур для него — «кружение сфер, гармоничное в своем мно-

гоголосии». Стихотворение заканчивается словами: «Пусть все

народы мира, живя под одним небом, вкушают радость от общих

сокровищ».

Позднее К. Маркс и Ф. Энгельс дали конкретно-историческое

истолкование этого феномена: «Плоды духовной деятельности от-

дельных наций становятся общим достоянием. Национальная одно-

сторонность и ограниченность становятся все более и более не-

возможными, и из множества национальных и местных литератур

образуется одна всемирная литература»1. К. Маркс и Ф. Энгельс

показали, что этот процесс был подготовлен всем ходом общест-

венного развития: «Буржуазия путем эксплуатации всемирного

рынка сделала производство и потребление всех стран космопо-

литическим»2.

Разумеется, литература каждой отдельной страны, отражая

социальные процессы, в ней происходящие, сохраняла свое нацио-

нальное своеобразие. Характерно, что романтики, много сделав-

шие для расширения международного обмена художественными

ценностями, неизменно подчеркивали национальные корни каж-

дой культуры, ее самобытность и неповторимый местный ко-

лорит.

Но изучение и понимание национальных культур в новое вре-

мя невозможно без учета всех факторов взаимовлияния одной

культуры на другую3. При этом надо учитывать типологические

моменты, т. е. такие явления, которые одновременно (или с каки-

ми-то сдвигами во времени) возникают в разных странах, но в

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 428.

2 Там же, с. 427.

3 Это относится в XIX веке в первую очередь к литературам Европы и

Америки. Воздействие литератур Востока носит несистематический и даже слу-

чайный характер. Но и здесь можно указать на такой блистательный пример,

как «Западно-восточный диван» Гете (1812—1819), — опыт творческого пере-

осмысления творений средневекового персидского поэта Хафиза. В эпоху роман-

тизма появляется много переводов: с фарси (персидского), арабского, санскрита.

В России к восточной поэзии приобщает читателя В. А. Жуковский.

Что касается усвоения культуры Запада на Востоке, то, несмотря на уси-

лившиеся в результате колониальных завоеваний контакты, активного взаимо-

действия культур не возникает. Только к концу XIX века в странах Азии и

Ближнего Востока происходят социальные сдвиги (рост буржуазных отноше-

ний), создающие почву для восприятия культуры Запада. Африка включается

в мировой литературный процесс лишь во второй половине XX века.

13

аналогичных или похожих общественных условиях, независимо от

каких-либо влияний. Так, романтизм и реализм возникают в силу

внутренней потребности в каждой из литератур; влияния здесь

имеют уже вторичный характер, более того, влияние невозможно,

если для восприятия его нет почвы в самой национальной культу-

ре. Влияние всегда избирательно. Писатель осмысляет именно те

грани в искусстве художника другой страны, которые ему важны

с точки зрения решения его собственных творческих задач. Так,

в первые десятилетия XIX века Байрон приобрел популярность

и оказал влияние на литературу ряда стран: Франции, Польши,

России.

Но всюду любили, ценили и возносили не одного и того же

Байрона. Одним был ближе всего разочарованный Чайльд Га-

рольд (вспомним «гарольдов плащ» в «Евгении Онегине» Пуш-

кина); другим — Байрон мрачный, трагический (для французского

поэта Виньи, для Лермонтова); самого Пушкина покорял в Байро-

не дух бунтарства; многих покоряла сама личность английского

поэта. Наконец, важен был художественный опыт поэта в жанре

романтической поэмы, которая недаром получила название «бай-

ронической»1. Любопытно, что в Германии творчество Байрона

имело слабый резонанс (впрочем, он не был оценен и у себя на

родине).

Сказанное об избирательности влияния относится и к вос-

приятию литературы прошлого. Оно может быть очень различным

в зависимости от идейно-эстетических позиций воспринимаю-

щего.

Так, в наследии великого французского просветителя Руссо

одних покоряло его мужество в обличении старого мира, дру-

гих только особенности сентиментального стиля, в частности

в изображении природы. Блистательно использует Г. Гейне в

«Путевых картинах» образ Дон Кихота для автохарактеристики.

Несколькими десятилетиями позднее И. С. Тургенев размышляет

над двумя типами человеческого характера в статье «Гамлет и

Дон Кихот».

Все это лишь отдельные примеры того, как в новое время на-

циональные литературы нельзя рассматривать изолированно: каж-

дая из них — участница мирового литературного процесса.

1 О трансформации жанра романтической поэмы см.: Жирмунский В. М.

Байрон и Пушкин. Л., 1978. См. также: Манн Ю. В. Поэтика русского

романтизма. М., 1976.

ЛИТЕРАТУРА ФРАНЦУЗСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ 1789—1794 ГОДОВ

Революция 1789—1794 гг. была идейно подготовлена мощной

когортой мыслителей и писателей, которых называли просветите-

лями. В том и состояла их заслуга, что они, говоря словами Ф. Эн-

гельса, «просвещали головы для приближавшейся революции»1.

Просветители старшего поколения не дожили до нее. За

13 лет до начала революционных событий умерли Вольтер и Руссо,

за пять лет — ушел из жизни Дидро. Но в год смерти Дидро на

парижской сцене была поставлена комедия воспитанного просве-

тителями Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», кото-

рую Наполеон назвал «революцией уже в действии».

Французская литература эпохи революции во многом продол-

жала идеи и эстетические искания просветителей. Однако дея-

тели революции подходили к наследию Просвещения избиратель-

но— различные партии на разных этапах революции опирались на

разные имена и черпали разные идеи у своих великих предшест-

венников. Так, если вначале был особенно популярен Вольтер

с его вольнодумством и идеей просвещенного монарха, то по

мере нарастания революционных событий все большее значение

приобретал Руссо, поборник народовластия и имущественного ра-

венства. Недаром в зале Законодательного собрания был установ-

лен барельефный портрет Руссо, изготовленный из камня разрушен-

ной парижским народом Бастилии.

Ораторское искусство вождей революции, революционная

публицистика — прежде всего, блестящие памфлеты Ж.-П. Марата,

публиковавшиеся в 1789 году в его газете «Друг народа», а

позднее в печатных органах французской республики,— все это

развивало идеи, эстетику и даже фразеологию просветителей.

Так, Робеспьер одну из самых ярких речей начал, перефразируя

первые строки «Общественного договора» Руссо: «Человек рожден

для счастья и свободы, но повсюду он закабален и несчастен.

...Пришло время напомнить ему о его истинных судьбах; успех

человеческого разума подготовил эту великую революцию, и обя-

занность ускорить ее возложена именно на вас»2.

'Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 16.

2 Робеспьер М. Революционная законность и правосудие. Статьи и речи.

М., 1959, с. 176.

15

Из всех взаимодействующих и противоборствующих стилей

искусства и литературы XVIII века (классицизм, просветитель-

ский реализм, сентиментализм) для эпохи французской революции

особенно плодотворным оказался классицизм. Еще в XVII веке

французский классицизм сложился как искусство крупных проблем

и большого общественного звучания; в XVIII веке Вольтер исполь-

зовал принципы классицизма, придав им новое значение, для

своих просветительских трагедий. В эпоху революции происходит

решительное переосмысление классицизма, и в его формах выра-

жаются идеи гражданственности и революционного героизма.

Увлечение античностью в годы революции отнюдь не огра-

ничивалось сферой литературы. Одно из самых примечательных

явлений той поры — быстрое и повсеместное утверждение класси-

цизма во всей духовной жизни Франции. Образы античности,

имена ее исторических героев, черты общественного быта,

одежда далекой древности оживают и входят в повседневный

обиход страны, разбуженной революцией. Оформление революци-

онных праздников, включающее аллегорические фигуры, призван-

ные воплотить абстрактные понятия — Тирании, Предрассудка,

Вольности, Гражданственности, новые ритуалы и обряды — все

ориентируется на художественный опыт Греции и Рима, все под-

нимается на античные котурны. Руководил этим оформлением

выдающийся художник Жак-Луи Давид (1748—1825), член Кон-

вента и глава классицистского направления в изобразительном

искусстве. Написанная на древнеримский сюжет, за пять лет до

революции, картина Давида «Клятва Горациев» была воспринята

как аллегория современного революционного патриотизма. Орато-

ры в законодательных органах революционной Франции, на собра-

ниях и митингах постоянно ссылались на исторические примеры

двухтысячелетней давности.

Античный маскарад французской революции окружал поэтиче-

ским ореолом ее истинное историческое содержание, потому что,

провозгласив своим идеалом свободу, равенство и братство для

всех, она в действительности расчищала дорогу для господства

одного класса — буржуазии. «...Как герои, так и партии и народ-

ные массы старой французской революции,— писал Карл Маркс,—

осуществляли в римском костюме и с римскими фразами на устах

задачу своего времени — освобождение от оков и установление

современного буржуазного общества»1.

Трагедия революционного классицизма. Мари-Жозеф

Шенье. В искусстве эпохи революции важное место принадлежит

театру — мощному орудию идеологического воздействия на массы.

На французской сцене утвердился жанр классицистской трагедии,

которая обличала тиранию и угнетение и прославляла народный

героизм своего бурного времени в образах и сюжетах, почерпнутых

из исторического прошлого. Крупнейшим драматургом этого на-

правления был Мари-Жозеф Шенье (1764—1811).

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 8, с. 120.

16

Выходец из либерального дворянства, поклонник просвети-

телей, М.—Ж. Шенье служил офицером в провинции; к революции

он примкнул с первых же дней, выступив как публицист, полити-

ческий оратор и революционный поэт (брат его, элегический поэт

Андре Шенье был, напротив, врагом революции, погиб на эшафоте

и впоследствии был поднят на щит романтиками; ему посвящено

стихотворение А. Пушкина «Андрей Шенье»). Славу Мари-Жозе-

фу Шенье принесли его трагедии. Первая из них «Карл IX, или

Урок королям» была закончена в 1788 году и поставлена лишь

осенью 1789 года после цензурных запретов, саботажа части

театральной труппы, под решительным нажимом зрителей. Одну

из главных ролей сыграл деятельный защитник пьесы знаменитый

актер Жозеф Тальма.

В трагедии изображаются злодейские интриги королевского

двора во главе с королевой-матерью Екатериной Медичи и еписко-

пом Лотарингским, задумавших резню протестантов в Варфоломе-

евскую ночь (на 4 августа 1572 года). Слабовольный и трусли-

вый король Карл IX колеблется между добрыми и дурными совет-

чиками, между нашептываниями матери и кардинала, с одной сто-

роны, и благородными речами канцлера Л'Опиталя, поборника

законности и добродетели,— с другой; но в конце концов все

же подписывает роковой указ о резне. В трагедии отразилась

довольно умеренная позиция автора, который в начале революции

еще ратует в просветительском духе не за уничтожение монархии

как таковой, а за доброго короля, соблюдающего законность.

Но первые зрители увидели в трагедии больше, чем хотел

сказать автор: их потряс обличительный пафос произведения,

которое было воспринято как призыв к сокрушению тирании.

Именно так прозвучал финальный монолог Карла IX, горько

кающегося в том, что развязал кровопролитие:

Так кто же я? Народа погубитель,

Обманщик и злодей и правонарушитель.

Во мне воплощены тираны всех времен,

И кровью с головы до ног я обагрен.

Коварные враги мне ложь в уста вложили,

Они меня стыда и разума лишили.

Я предал свой народ, себя на казнь обрек,

Бог, покарав меня, даст королям урок.

Пер. А. Арго

Трагедия «Карл IX, или Урок королям» имела феноменаль-

ный успех и ставилась в течение всего революционного перио-

да. Горячо были приняты и последующие трагедии М.-Ж. Шенье,

такие, как «Генрих VIII» (1790) и, в особенности, «Гай Гракх»

(1792), где в героическом образе вождя восставшего римского

плебса зрители узнали черты французского патриота — своего со-

временника.

Значительную роль в литературе революционного классициз-

ма играла поэзия — оды и гимны, где героика сегодняшнего дня

17

облекалась в возвышенные ал-

легорические образы. Некото-

рые революционные гимны, по-

ложенные на музыку, исполня-

лись под открытым небом огром-

ными толпами народа во время

празднеств. Таковы гимны

М.-Ж. Шенье, и среди них

«Песнь 14 июля», созданная в

1790 году к годовщине взятия

Бастилии, а также «Песнь вы-

ступления», написанная после

победоносного для республики

сражения при Флерюсе (1794)

и ставшая широко популярной;

в ней были пламенные строки:

Француз п республике постигнет,

Что значит родине служить,

Он за республику погибнет,

Он вместе с нею будет жить!

Пер. П. Антокольского

Массовая революционная песня. В годы революции широ-

кое распространение получила массовая песня, ставшая грозным

идейным оружием поднявшегося на борьбу народа. Революционные

песни, по большей части анонимные, возникали стихийно, каждый

день и распевались повсюду—на улицах, в политических клубах,

в театрах, на массовых празднествах, даже в зале Конвента;

они печатались в газетах, рассылались в виде листовок в дей-

ствующую армию.

Строфы этих песен подбирались обычно к популярным мело-

диям или танцевальным мотивам и постоянно менялись, обновля-

лись, сочинялись заново в многочисленных вариантах, отклика-

ясь на злобу дня. В массовой песне выражался французский

национальный характер — «галльский дух», остроумие, насмеш-

ливость, жизнерадостность, свойственные народу. Песня не нуж-

далась в античных декорациях, в ней пестрели приметы живой

жизни, сквозил реальный быт эпохи, теснились пусть прими-

тивно обозначенные, но достоверные портреты современников —

друзей и врагов революции: санкюлоты, солдаты, рыночные тор-

говки, «толстопузые купцы», ничтожные аристократы и сами ко-

роль с королевой. Сокрушительным смехом песня разделывалась

со «старым режимом» и по-своему оценивала каждое общественное

событие.

Во время земляных работ на Марсовом поле в Париже, при

подготовке праздника в честь первой годовщины взятия Бастилии,

родилась задорная песенка «Qa ira!» («Дело пойдет на лад!»),

скоро превратившаяся в одну из самых популярных революцион-

ных песен. В ней появились грозные строки:

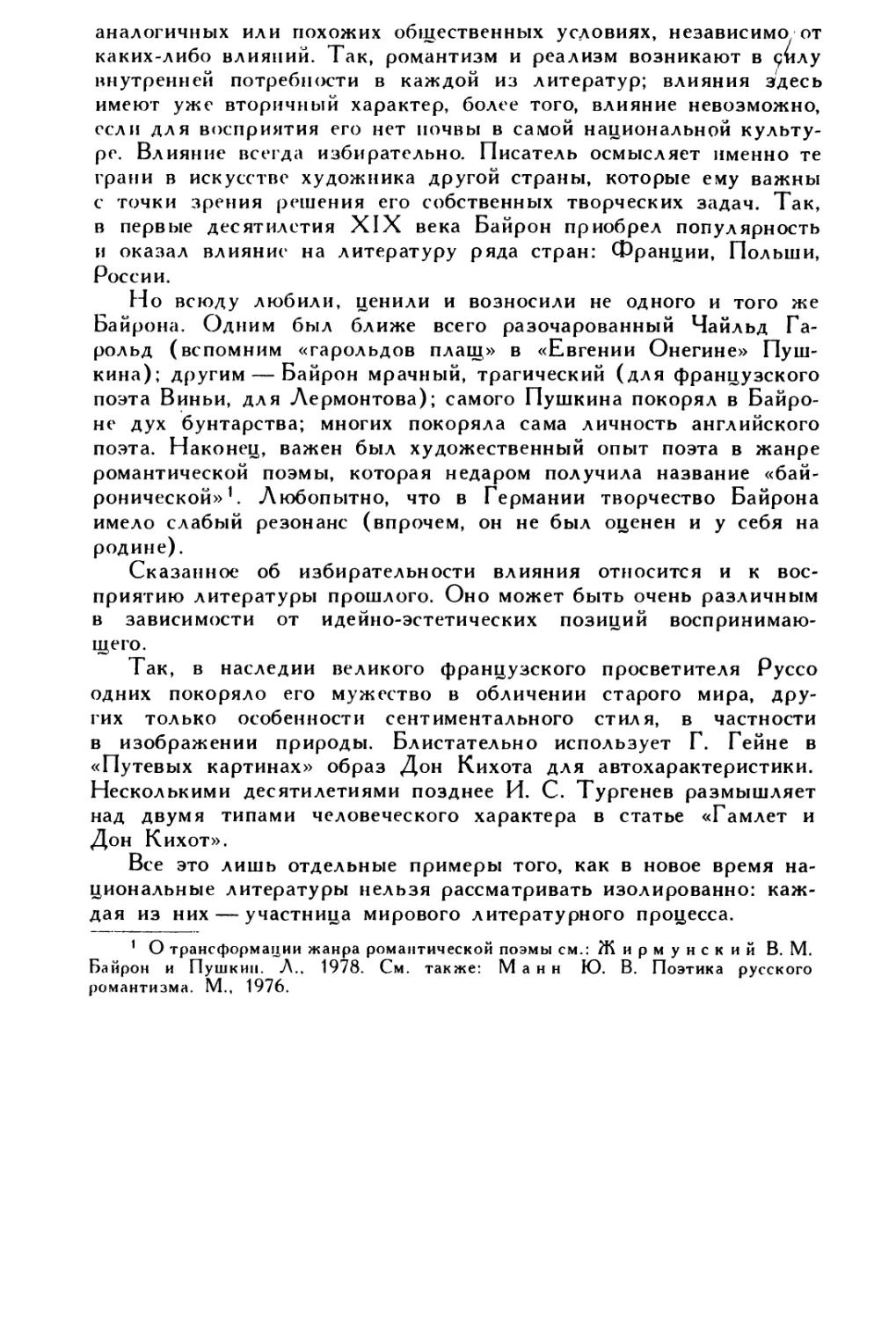

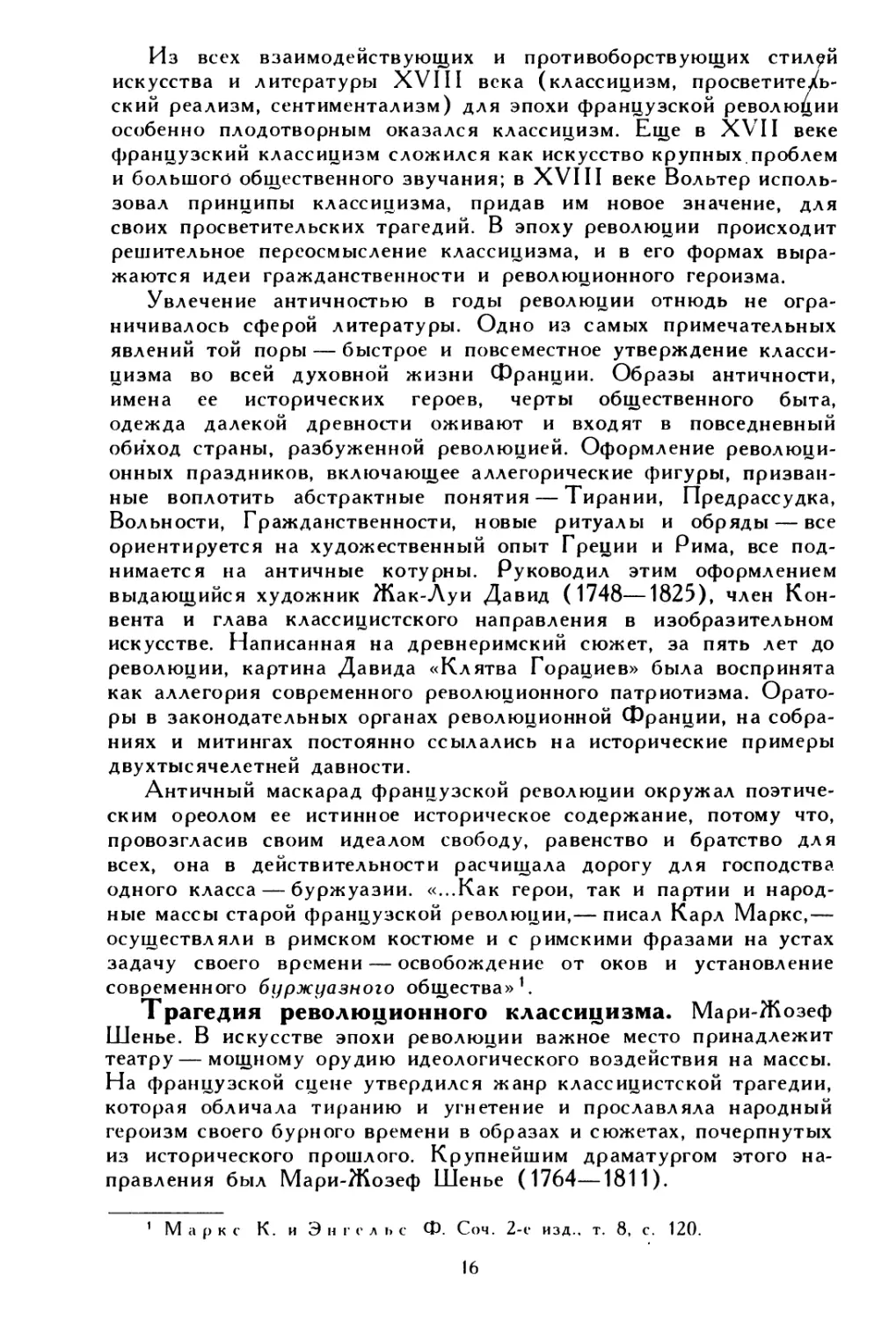

Ж.-Л. Давид. Смерть Марата.

Масло. 1793 I.

18

А, <;а ira, <;а ira, ca ira!

На фонари аристократов!

А, ca ira, ca ira, ca ira!

Их перевешать всех пора! — и т.

Пер. М. Зенкевича

В гуще народа сразу пс

штурма королевского дво

10 августа 1792 года возни

знаменитая «Карманьола)

плебейская сатирическая neci

полная язвительных насме]

над королевской четой, вое:

ляющая санкюлота из пар

ского предместья и сопров

даемая лихим плясовым г

певом:

Отпляшем карманьолу!

Славьте гром!

Отпляшем карманьолу!

Славьте пушек гром!

Пер. А. Ольшевского

Как и «Qa ira!», «Карманьола», все время меняя свое содер-

жание, сопровождала революционные выступления парижского на-

рода в следующем столетии и дожила до наших дней.

Наконец, на стыке торжественного классицистского гимна

и плебейской революционной песни родилась бессмертная «Мар-

сельеза», сочиненная (слова и музыка) в порыве патриотического

одушевления саперным капитаном Жозефом Руже де Лилем в

пограничном городе Страсбурге в апреле 1792 года и занесен-

ная марсельскими волонтерами в революционный Париж. С «Мар-

сельезой» на устах парижский народ пошел на королевский дворец

Тюильри 10 августа 1792 года, она вдохновляла солдат револю-

ционной армии в борьбе против нашествия войск монархической

Европы; и с тех пор она стала республиканским патриотическим

гимном.

В последние годы XVIII века «Марсельеза» проникла в Рос-

сию; русские демократы стремились приспособить эту песню

к задачам российской освободительной борьбы. В 1875 году

народник П. Лавров, отталкиваясь от французского текста, опуб-

ликовал «Рабочую марсельезу» («Отречемся от старого мира...»),

которая вскоре сделалась одной из любимых революционных

песен пролетарского подполья. Об этом свидетельствует М. Горький

в романе «Мать»1.

1 Подробнее о французской революционной песне см. содержательную книгу

С. Великовского «Поэты французских революций. 1789—1848» (М., 1963).

Богатый материал относительно всех литературных жанров эпохи французской

революции содержится в обстоятельном исследовании Д. Обломисвского «Литера-

тура французской революции 1789—1794 годов. Очерки» (М., 1964).

>сле

рЦа

кла

» —

1Я,

шек

ква-

иж-

ож-

фИ-

Ж.-Л. Давид. Зеленщица.

Масло. 1790-е гг.

РОМАНТИЗМ

Сложность и противоречивость романтизма. Романтизм

как метод и направление, сложившийся на рубеже XVIII—XIX ве-

ков,— явление сложное и противоречивое. Споры о романтизме,

о его сущности и месте в литературе ведутся уже более полутора

столетий, и до сих пор нет сколько-нибудь признанного определе-

ния романтизма.

Сами романтики настойчиво подчеркивали национальное свое-

образие каждой литературы, и действительно, романтизм в каж-

дой стране приобретал настолько ярко выраженные национальные

черты, что в связи с этим часто возникает сомнение, можно ли

говорить о каких-то общих особенностях романтизма1.

Романтизм в начале XIX века захватил и другие виды искус-

ства: музыку, живопись, театр. Это еще более усложняет задачу

определения романтизма. Нелегко обозначить черты, объединяю-

щие Шатобриана и Делакруа, Мицкевича и Шопена, Новалиса и

Шуберта, Лермонтова и Кипренского.

Наконец, романтики занимали очень разные позиции в обще-

ственной борьбе своего времени. Они все бунтовали против ито-

гов буржуазной революции, но бунтовали по-разному, потому что

у каждого был свой идеал.

Но при всей этой многоликости и многотональности, при

всем различии образного языка поэзии, музыки, живописи, роман-

тики начала XIX века обладают некоторыми устойчивыми общими

чертами.

Историк французской романтической живописи отмечает, что

художники-романтики спорили друг с другом, часто коренным об-

разом расходились в понимании рисунка, колорита, композиции,

и вместе с тем их объединяло нечто общее.

«Человек романтического поколения, свидетель кровопроли-

тий, жестокости, трагических судеб людей и целых народов, рву-

щийся к яркому и героическому, но заранее парализованный жал-

кой действительностью, из ненависти к буржуа возводящий на

пьедестал рыцарей средневековья и еще острее сознающий перед

1 Идею множества национальных романтизмов отстаивал, например,

Б. Г. Реизов в статьях: «О литературных направлениях» (Вопросы литературы,

1957, № 1) и «Об изучении литературы в современную эпоху» (Русская лите-

ратура, 1965, № 1).

20

их монолитными фигурами собственную раздвоенность, ущербность

и неустойчивость, человек, который гордится своим «я», потому

что только оно выделяет его из среды мещан, и в, то же время

тяготится им, человек, соединяющий в себе протест, и бессилие,

и наивные иллюзии, и пессимизм, и нерастраченную энергию, и

страстный лиризм,:— этот человек присутствует во всех роман-

тических полотнах 1820-х годов»1. Эта формулировка с полным

правом может быть отнесена и ко многим писателям и поэтам

романтической эпохи.

Просвещение и романтизм. Романтики начали с отрицания

Просвещения. «Царство разума», обещанное просветителями, не

состоялось.

Идеология Просвещения к концу XVIII века обнаружила свою

исчерпанность: круг развития его идей замкнулся2. Во второй по-

ловине века в недрах самого Просвещения началась уже своего

рода самокритика. Достаточно назвать «Племянника Рамо» Дидро,

в котором были взяты под сомнение многие коренные положения

просветительского мировоззрения.

На новом историческом этапе — в Европе после французской

революции — жизнь поставила перед романтиками множество та-

ких вопросов, которые просто не существовали, например, для

Вольтера или Руссо.

Разумеется, всегда сохраняется какая-то преемственность.

Но нельзя согласиться с теми историками литературы, которые

считают, что одни романтики начисто отвергали просветителей, а

другие, будучи людьми прогрессивными и просвещенными, чуть ли

не опирались во всем на XVIII век.

На самом деле все романтики, по сути своего мировоззрения,

шли путями, отличными от просветителей, они открывали новые

подходы к жизни, они ощущали исчерпанность самой логики мысли

XVIII века, ее метафизичность.

Жизнь оказалась сложнее, она не укладывалась в те схемы,

которые предлагали просветители. Романтикам открылась проти-

воречивость действительности, они стихийно подошли к пониманию

диалектики: в структуре человеческой личности, в обществе, в

природе.'

Историзм. Открытием романтиков был историзм. Просветители

судили о прошлом антиисторически («разумное» — «неразумное»).

Историческое событие часто составляло основу сюжета трагедии

классицизма. Но драматурга в этом случае не интересовали осо-

бенности изображаемой эпохи. Он ставил и разрешал общие про-

блемы долга и страсти, ему было неважно, где и когда это про-

исходило (в театре даже не было исторических костюмов — игра-

ли в современных).

1 Кожина Е. Романтическая битва. Л., 1969, с. 112.

2 Это не исключает того, что в странах с непреодоленным феодальным

прошлым сохраняли актуальность многие идеи просветителей. Так было в Гер-

мании 30-х годов (Берн с), в России 60-х годов (Ч ернышевски й).

21

Современники эпохи революционного переворота во Франции,

свидетели того, как на протяжении одного поколения изменились

не только политические учреждения, но и весь уклад жизни и самые

взгляды на жизнь, нравы, привычки и даже одежда людей, роман-

тики сумели увидеть и в прошлом не просто человеческие харак-

теры, но характеры, сформированные своим временем. «На площа-

дях якобинского Парижа и под Вальми, в партизанских схватках

в Испании и на полях Бородина родилось новое понятие нации и

народа, как субъекта исторического развития» (А. А. Елистра-

това) '.

Народность. Понятие «народность», уже выдвинутое в XVIII ве-

ке И. Г. Гердером, приобрело у романтиков особую популярность,

при этом в разных смыслах. Несомненной заслугой романтиков

явилось обращение к сокровищам фольклора. Именно в эпоху ро-

мантизма были опубликованы сборники народных песен и народ-

ных сказок. Особенно значительна в этрм была роль бр. Гримм:

«Сказки», ими собранные и изданные, приобрели мировую извест-

ность. В Германии имел большой резонанс «Волшебный рог маль-

чика», собрание народных песен, изданное Арнимом и Брентано.

Однако народность в понимании гейдельбергских романтиков

означала обращение к некоему духу нации. Следует также отме-

тить попытки и гейдельбергских романтиков в Германии, и поэтов

«озерной школы» в Англии поэтизировать черты патриархальной

отсталости, выдвигать покорность и религиозность как якобы

исконные черты народа.

Приверженность патриархальным обычаям у шотландских гор-

цев в романах В. Скотта, наоборот, сочетается с борьбой за

свои права, против надвигающегося капитализма. А в романах

«93 год» В. Гюго и «Легенда об Уленшпигеле...» Ш. де Костера

народ выступает как активная революционная сила.

Понятие народности у разных романтиков не было одинаковым.

Это и понятно: идеалы у романтиков были разные. Общей бы-

ла антибуржуазная природа этих идеалов.

Романтический идеал и два типа личности. В обществе,

где «один человек отчужден от другого и каждый из них отчуж-

ден от человеческой сущности»2, романтики создавали модель

неотчужденного человека, иллюзию свободы от всякого отчужде-

ния. Понятие романтического идеала по существу было безбреж-

ным. Одни его искали в природе, другие в мире искусства, третьи—

в упоении борьбой, в яростном сопротивлении любым косным

силам. В этом проявлялись политические симпатии и антипатии

романтиков. Это дает часто основание делить романтизм на реак-

ционный, созерцательный, либеральный, прогрессивный и т. п.

Но, разумеется, надо говорить не о прогрессивности или консер-

вативности самого романтизма, а о социальных, философских, по-

литических взглядах писателя, учитывая, что в своем художествен-

1 История английской литературы. М.: 1953, т. II, вып. 1, с. 162.

2 Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 567.

22

ном творчестве большой писатель может подниматься над полити-

ческими предрассудками, которые он разделяет, и может ставить

такие нравственные проблемы, которые сохраняют свое значение

на века.

Нравственный пафос романтиков связан прежде всего с утвер-

ждением ценности личности, что нашло выражение и в образах

романтических героев.

Просветители XVIII века создали немало положительных ге-

роев, носителей высоких моральных ценностей, воплощавших, по

их мнению, разум и естественные нормы. Романтический герой —

это не просто положительный герой, он даже необязательно дол-

жен быть положительным, это герой, который отражает тоску

поэта по идеалу. Даже не встает вопрос о том, положительный

или отрицательный Демон у Лермонтова, Конрад в «Корсаре»

Байрона,— но они величественны, они заключают в своем облике,

в своих деяниях неукротимую силу духа. И это именно «личность,

опершаяся на самое себя», как писал В. Г. Белинский, личность,

противопоставляющая себя всему окружающему миру.

Но в недрах романтизма складывается и другой тип личности.

Это прежде всего личность художника — поэта, музыканта, живо-

писца. Она также вознесена над толпой обывателей, собственни-

ков, чиновников, светских бездельников. Здесь речь идет уже не

о претензиях исключительной личности, а о правах истинного ху-

дожника судить о мире и людях.

Романтический образ художника (в частности, у немецких пи-

сателей) совсем не адекватен байроновскому герою. Более того,

герою индивидуалисту здесь противостоит универсальная личность,

стремящаяся к высшей гармонии (как бы вбирающая в себя все

многообразие мира).

Универсальность художника не есть нечто нарочито придуман-

ное. Это — антитеза всякой ограниченности человека, будь она

связана с узкими меркантильными интересами, жаждой наживы,

разрушающей личность, и т. п.

Романтики не всегда точно оценивали социальные последствия

буржуазной революции. Но они очень остро ощутили антиэсте-

тический, угрожающий самому существованию искусства, характер

общества, в котором царит «бессердечный чистоган». Художник-

романтик, в отличие от некоторых писателей второй половины

XIX века, отнюдь не стремится скрыться от мира в «башне из

слоновой кости». Он чувствует себя трагически одиноким, он за-

дыхается от этого одиночества. Романтики предвосхитили мысль

Маркса о враждебности капиталистического способа производства

некоторым формам духовной деятельности.

Альфред де Виньи вспоминает о судьбе английского поэта

Чаттертона, погибшего в 18 лет непонятым, непризнанным, обре-

ченным на голод и нищету, и пишет драму о фатальном одиноче-

стве художественного гения в обществе, где свою волю диктуют

такие, как фабрикант Белл («Чаттертон», 1834). При этом Виньи

не ограничивается изображением духовного одиночества поэта в

23

доме Белла; он вводит сцену с рабочими, которые говорят о своей

нужде и страданиях. Связывая эти две темы, романтик обнаружи-

вает такую остроту социального зрения, которая была доступна

далеко не всем реалистам.

Представление о художнике, как личности универсальной, лежит

в основе эстетики и творчества Э. Т. А. Гофмана. При этом худо-

жественная натура для Гофмана это не обязательно поэт или му-

зыкант. Это — человек, наделенный особым даром видения мира,

что «ставит его выше обыкновенной толпы — тех фабричных изде-

лий, которые выбрасываются из мастерской в виде нулей и должны

иметь впереди себя какое-нибудь число, чтобы что-нибудь да зна-

чить» (Гофман. «Дон-Жуан»).

Таким образом, в романтическом движении вычленяются две

антагонистические концепции личности: индивидуалистическая и

универсалистская. Судьба их в последующем развитии мировой

культуры была неоднозначной. Бунт одиночки был красив, увлекал

современников, но вместе с тем быстро обнаруживал свою беспер-

спективность. История сурово осудила претензии отдельной лич-

ности творить собственный суд. С другой стороны, идея универ-

сальности отражала тоску по идеалу всесторонне развитого чело-

века, свободного от ограниченности, порожденной капиталистиче-

ским разделением труда.

Судьба жанров. Переход от Просвещения к романтизму был

ознаменован коренными изменениями в структуре и иерархии жан-

ров. Хотя в разных странах процесс этот протекал по-разному,

можно наметить некоторые общие черты этих структурных изме-

нений. Субъективизм романтиков, их эмоциональное отношение к

изображаемому обусловило не только расцвет лирики («Романтизм

наложил отпечаток на понятие поэзии... Поэзия — это означало

романтизм», — писал Т. Манн1), но и вторжение лирического нача-

ла во все жанры.

«Лиризм есть как бы стихийная основная черта романтического

искусства,— говорил Гегель,— тон, который характерен даже для

эпопеи и драмы и который, подобно общему аромату души, на-

полняет произведения изобразительных искусств, так как здесь

дух и душа каждым своим произведением желают беседовать с ду-

хом и душой»2.

Восемнадцатый век дал многообразные типы романа и повести:

социально-бытовой, философский, сентиментальный, воспитатель-

ный, сатирический, «готический». Известным исключением для века

Просвещения был психологический роман («Манон Леско» Прево).

В эпоху романтизма социально-бытовой роман не только утра-

чивает значение, но и нередко становится предметом насмешек.

Бу^ни быта рассматриваются как предмет, не достойный эстети-

ческого освоения. В романтической прозе они выполняют роль не-

гативного фона для героя (например, у Гофмана).

1 Манн Т. Собр. соч. в 10-ти томах. М., 1960, т. 9, с. 456.

2 Гегель. Эстетика, в 4-х томах. М., 1969, т. 2, с. 242.

24

Крупнейшим художественным открытием эпохи явился истори-

ческий роман, основоположником его с?ал В. Скотт. Опыт англий-

ского бытового романа XVIII века он осмыслил и применил для

изображения событий прошлого. Будни далекого прошлого, когда

их попытались воссоздать, были, конечно, не похожи на современ-

ные. Более того, писатели передавали колорит места и времени

нередко по контрасту с современной действительностью. Читатель

был изумлен тем, как искусно его переносили в другой век, застав-

ляли почувствовать неповторимую атмосферу XI века в Англии

(«Айвенго» В. Скотта) или XVII века во Франции («Сен-Мар»

А. де Виньи).

Эпоха романтизма отмечена многими блестящими творениями

исторического жанра писателей В. Гюго, Ф. Купера, А. Мандзони,

Г. Клейста, А. Дюма, Ю. Словацкого.

Процесс ломки и трансформации в это время переживают фи-

лософские повести и романы. Переход от Просвещения к романтиз-

му — это не только смена философских концепций. Меняется струк-

тура произведения. Например, философская драма романтиков

обретает, казалось, не свойственный ей лиризм. Сопоставление

«Манфреда» Байрона с трагедией «Фауст» Гете подтверждает ко-

ренные отличия (при близости сюжета), мировоззренческие и

эстетические, романтического произведения от просветительского.

Философский роман XVIII века тяготел к притче; романтиче-

ский философский роман ближе к мифу. Таким романом например,

является «Генрих фон Офтердинген» Новалиса. Лирическая инто-

нация пронизывает и этот роман, начиная с первой страницы, на

которой рассказывается сон Генриха о Голубом цветке, символе

романтического идеала и воплощения мечты о далекой возлюб-

ленной.

Без учета жанрового своеобразия нельзя правильно судить об

идейной направленности романа1. Между тем Новалис отнюдь не

собирался писать исторический роман из эпохи средневековья, его

цель — исследование отношения человека и мира. Герой этого ро-

мана — поэт, человек, которому открывается все богатство и все

многообразие мира, природа и история, Запад и Восток, все области

человеческого знания и таинство подлинной любви.

Своеобразным романом-мифом является и произведение аме-

риканского романтика Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит».

Сочетая реальный план с фантастическим, писатель размышляет

над судьбой человека, над соотношением добра и зла в окружаю-

щем мире.

Изменения жанровой структуры проходили неодинаково в раз-

ных литературах. Во Франции уже на первом этапе романтизма

выдвигается так называемая исповедальная проза. Создаются ро-

маны, содержание которых замкнуто в узкой сфере истории глав-

1 Такая ошибочная позиция (получилось, что Новалис якобы идеализирует

средневековье, уводит читателя от насущных проблем и т. д.) сказалась, к со-

жалению, на «Истории немецкой литературы» (т. 3), к чему причастен и автор

этой главы.

25

ного героя, «с его безнравственной душой, самолюбивой и сухой,

мечтанью преданной безмерно», как поразительно точно охаракте-

ризовал героев исповедальной прозы А. С. Пушкин в «Евгении

Онегине». Это романы, которые содержат в себе саморазоблачение

романтического героя: «Изоляция личности претворяется в траге-

дию эгоцентризма, в эмоциональную односторонность, атрофию

воли» *.

Ведущий жанр немецкой и американской литературы романтиз-

ма— новелла. Среди немецких новеллистов такие выдающиеся мас-

тера, как Генрих Клейст и Э. Т. А. Гофман. До XIX века в

немецкой литературе новелла не получила развития. В творчестве

Гете и Шиллера это были второстепенные жанры. Гете трактовал

новеллу как «новость», как изображение эпизода, необычного слу-

чая.

Под пером Клейста новелла обрела невиданную до того масштаб-

ность: он ставил своих героев перед неразрешимыми противоре-

чиями, как бы обнажая несовершенство современного мироустройст-

ва. Для характеристики новеллы Клейста как жанра более всего

подходит определение, которое дается трагедии в словарях: изо-

бражение непримиримых жизненных конфликтов, таящих в себе

катастрофические последствия.

Наряду с такой «трагедийной» новеллой в немецкой литературе

получила большое распространение новелла-сказка (Л. Тик,

А. Арним, К. Брентано и прежде всего Э. Т. А. Гофман). Лите-

ратурная сказка как жанр существенно отличается от народных

сказок (которые в эпоху романтизма также получают признание

и публикуются во многих странах). Литературная сказка, как пра-

вило, не связана с народной. Ее отличает наличие романтического

идеала, чаще всего воплощенного в образе романтического героя;

фантастика в ней является плодом воображения автора (что, ко-

нечно, не исключает использования отдельных фольклорных мо-

тивов).

Новелла заняла ведущее место в литературе США. Зачинате-

лем ее является В. Ирвинг («Книга эскизов», 1819). Если Ирвинг

ставил перед собой целью, по его собственным словам, «простой

и верный показ сцен обычной жизни»2, окрашенной юмором, то

на новом этапе Эдгар По придаст жанру короткого рассказа напря-

женность сюжета, трагический колорит. Фантастика, которая у

Ирвинга была навеяна фольклорными мотивами, у По принимает

черты страшного, нередко вызывает ужас, ощущение катастрофы!

Вместе с тем Э. По рационалистичен, он стремится к точному ана-

лизу, железной логике, прежде всего в детективном жанре, созда-

телем которого он явился (не только в американской, но и в ми-

ровой литературе).

1 Ш рейдер Н. С. Три романа-исповеди: их авторы и герои.— В кн.:

Шатобриан. «Репе»; Б. Констан. «Адольф»; А. де Мюссе. «Исповедь сына ве-

ка». М, 1973, с. 29.

2 Цит. по кн.: Оленсва В. Современная американская новелла. Киев,

197.3 с. 18.

26

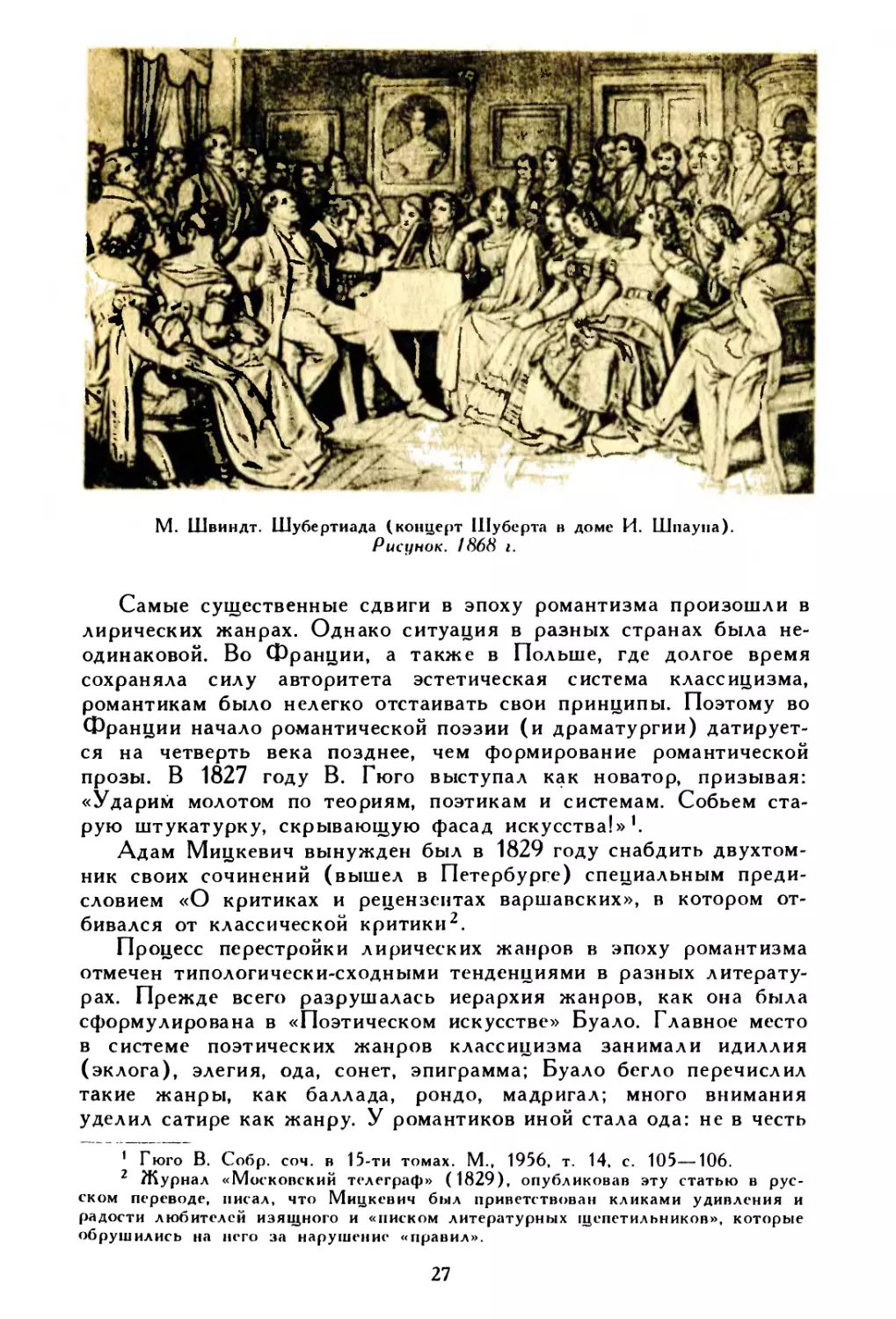

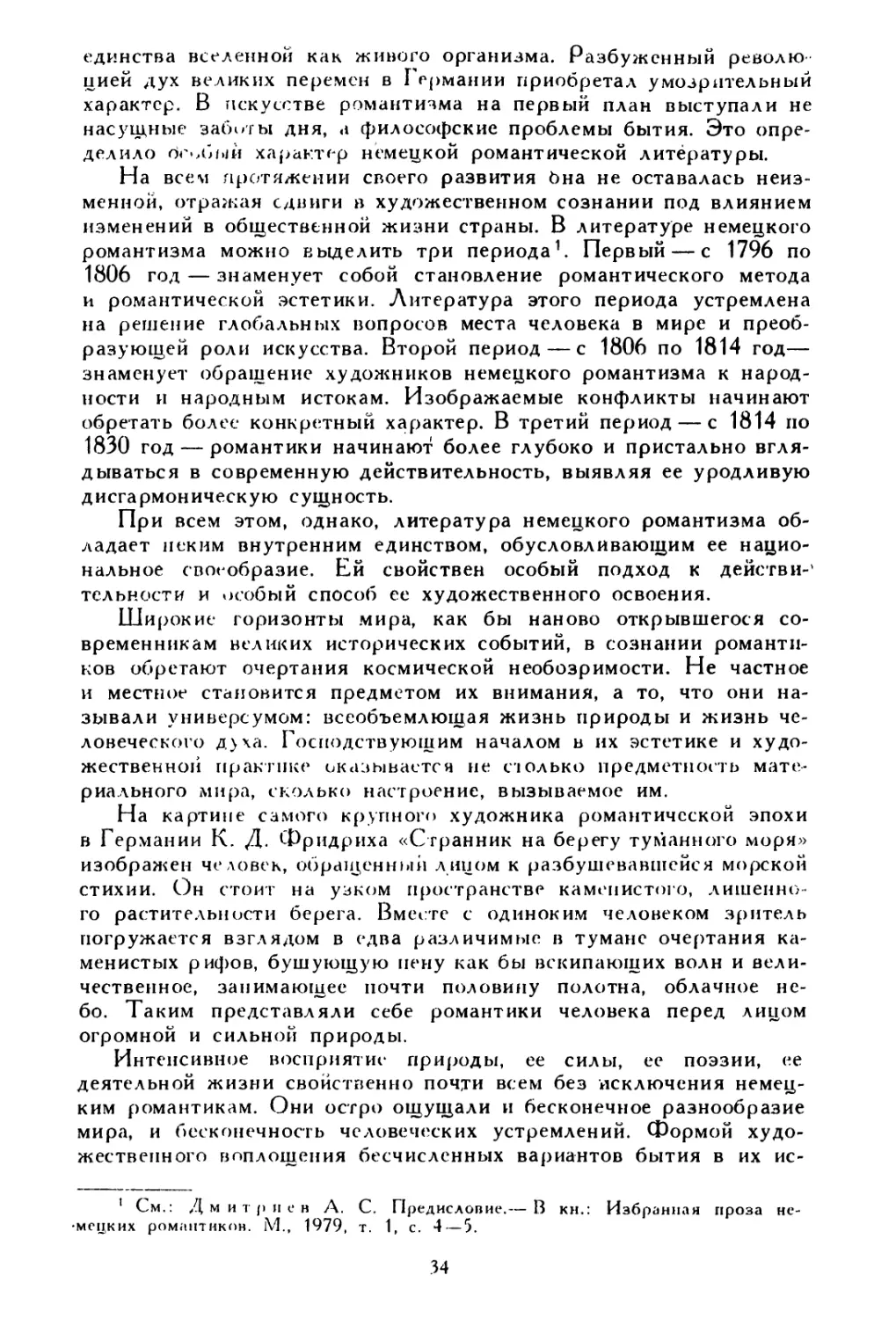

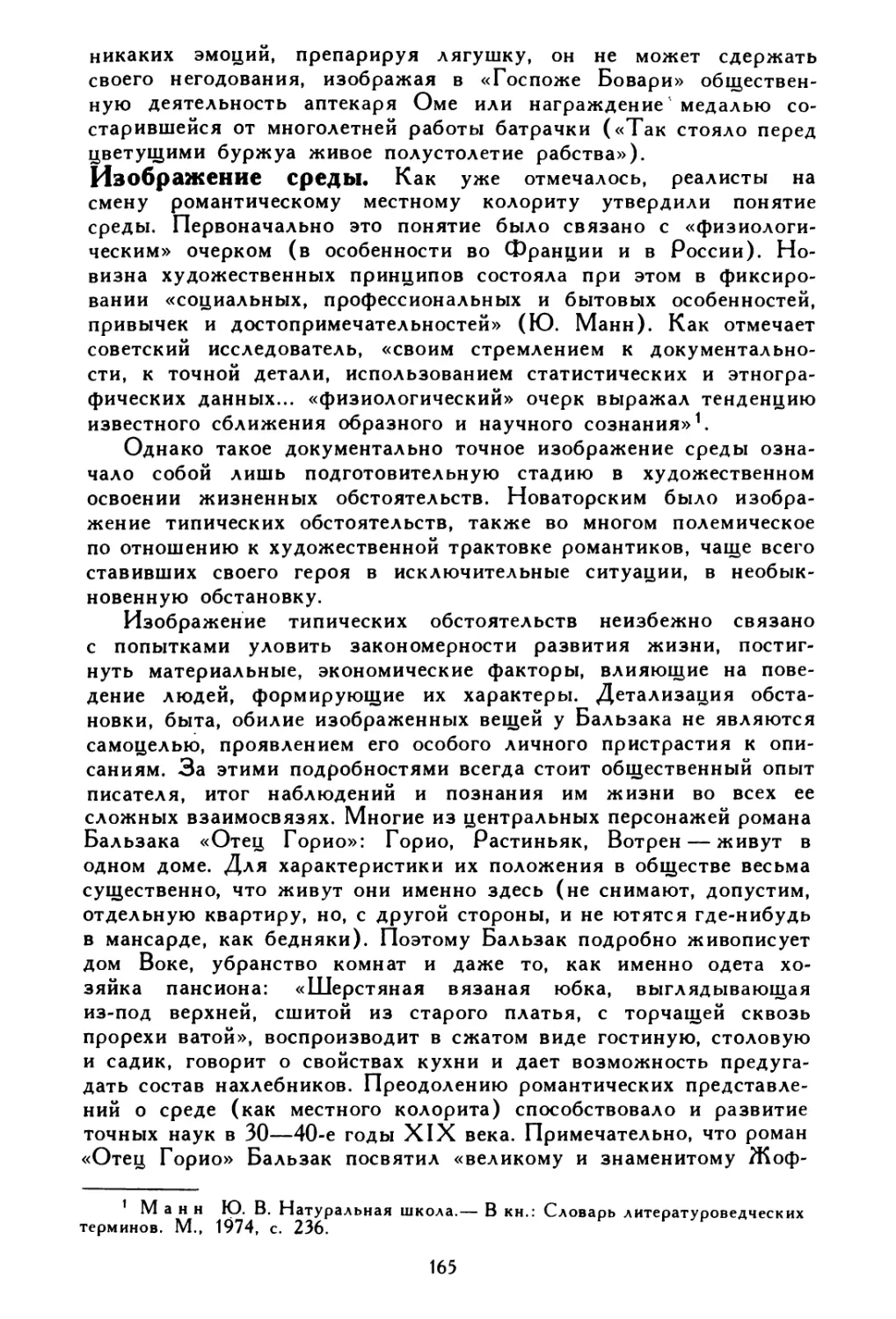

М. Швиндт. Шубертиада (концерт Шуберта в доме И. Шпаупа).

Рисунок. 1868 I.

Самые существенные сдвиги в эпоху романтизма произошли в

лирических жанрах. Однако ситуация в разных странах была не-

одинаковой. Во Франции, а также в Польше, где долгое время

сохраняла силу авторитета эстетическая система классицизма,

романтикам было нелегко отстаивать свои принципы. Поэтому во

Франции начало романтической поэзии (и драматургии) датирует-

ся на четверть века позднее, чем формирование романтической

прозы. В 1827 году В. Гюго выступал как новатор, призывая:

«Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам. Собьем ста-

рую штукатурку, скрывающую фасад искусства!»1.

Адам Мицкевич вынужден был в 1829 году снабдить двухтом-

ник своих сочинений (вышел в Петербурге) специальным преди-

словием «О критиках и рецензентах варшавских», в котором от-

бивался от классической критики2.

Процесс перестройки лирических жанров в эпоху романтизма

отмечен типологически-сходными тенденциями в разных литерату-

рах. Прежде всего разрушалась иерархия жанров, как она была

сформулирована в «Поэтическом искусстве» Буало. Главное место

в системе поэтических жанров классицизма занимали идиллия

(эклога), элегия, ода, сонет, эпиграмма; Буало бегло перечислил

такие жанры, как баллада, рондо, мадригал; много внимания

уделил сатире как жанру. У романтиков иной стала ода: не в честь

1 Гюго В. Собр. соч. в 15-ти томах. М., 1956, т. 14, с. 105—106.

2 Журнал «Московский телеграф» (1829), опубликовав эту статью в рус-

ском переводе, писал, что Мицкевич был приветствован кликами удивления и

радости любителей изящного и «писком литературных щепетильников», которые

обрушились на него за нарушение «правил».

27

какого-нибудь лица, а «Ода западному ветру» у Шелли, «Ода

молодости» у А. Мицкевича. Элегия классицизма опиралась на

античные образцы — в ней не было ничего печального («Римские

элегии» Гете); у романтиков элегия служит выражению коренного

конфликта между личностью и окружающим миром.

Романтики щедро используют жанровое многообразие поэзии

других народов. Так, в немецкой поэзии появляются итальянские

терцины и канцоны, персидские газели. Поэты устраивают кра-

сочный маскарад поэтических жанров, словно облекаясь в одеж-

ды разных народов. И одновременно жадно воспринимают фольк-

лорное богатство своей страны, виртуозно используя жанр песни

в самых разных ее тональностях,

Задушевность романтической лирики, богатство и многооб-

разие песенного жанра находят отклик в творчестве композито-

ров-романтиков. Особенно примечательна вокальная лирика

Ф. Шуберта и Р. Шумана. Оба они проявили большой интерес к ли-

рическим циклам, созданным романтическими поэтами. Эти цик-

лы воспринимались как поэмы и даже как небольшие романы в

стихах с одним лирическим героем. В сущности, и «Книга песен»

Гейне звучала как единое произведение со сквозным действием.

Р. Шуман написал два цикла песен по «Книге песен»: «Круг пе-

сен» (на тексты «Юношеских страданий») и «Любовь поэта» (на

стихи «Лирического интермеццо», 1840). Широко известен так-

же лирический цикл «Любовь и жизнь женщины» (на текст Ша-

миссо).

Мировую славу завоевали циклы песен Ф. Шуберта «Прекрас-

ная мельничиха» (1823), «Зимний путь» (1827) на стихи В. Мюл-

лера, одного из задушевных немецких поэтов, которого Гейне

считал своим учителем. Вокальная лирика «Зимнего пути» осмыс-

ляется в истории музыки «как трагедия духовного одиночества

художника в мире мещан и торгашей»1.

Разрушение иерархии жанров классицизма имеет еще одно важ-

ное следствие: дело не только в том, что эклога исчезает, а песня,

например, начинает в некоторых литературах главенствовать. Сти-

раются границы между жанрами, становится просто невозможно

определить, к какому точно жанру можно отнести то или иное

романтическое стихотворение. Романтики смешали все жанры.

«Вырабатывался тип внежанрового лирического стихотворения»2.

Важнейшим художественным открытием в системе жанров была

романтическая поэма, едва ли не ведущий жанр романтизма.

И когда говорят о романтическом герое, то чаще всего имеют в

виду героя поэмы, ибо особенностью этого лиро-эпического жан-

ра и является «наличие развернутого сюжета и вместе с тем ши-

рокое развитие образа лирического героя» (Л. И. Тимофеев). Че-

рез образ центрального (программного) героя поэмы полнее и

ярче раскрывается мировоззрение автора, особенности его роман-

1 Конен В. История зарубежной музыки. М., 1958, с. 180.

2 Гинзбург Л. О лирике. Л., 1974, с. 52.

28

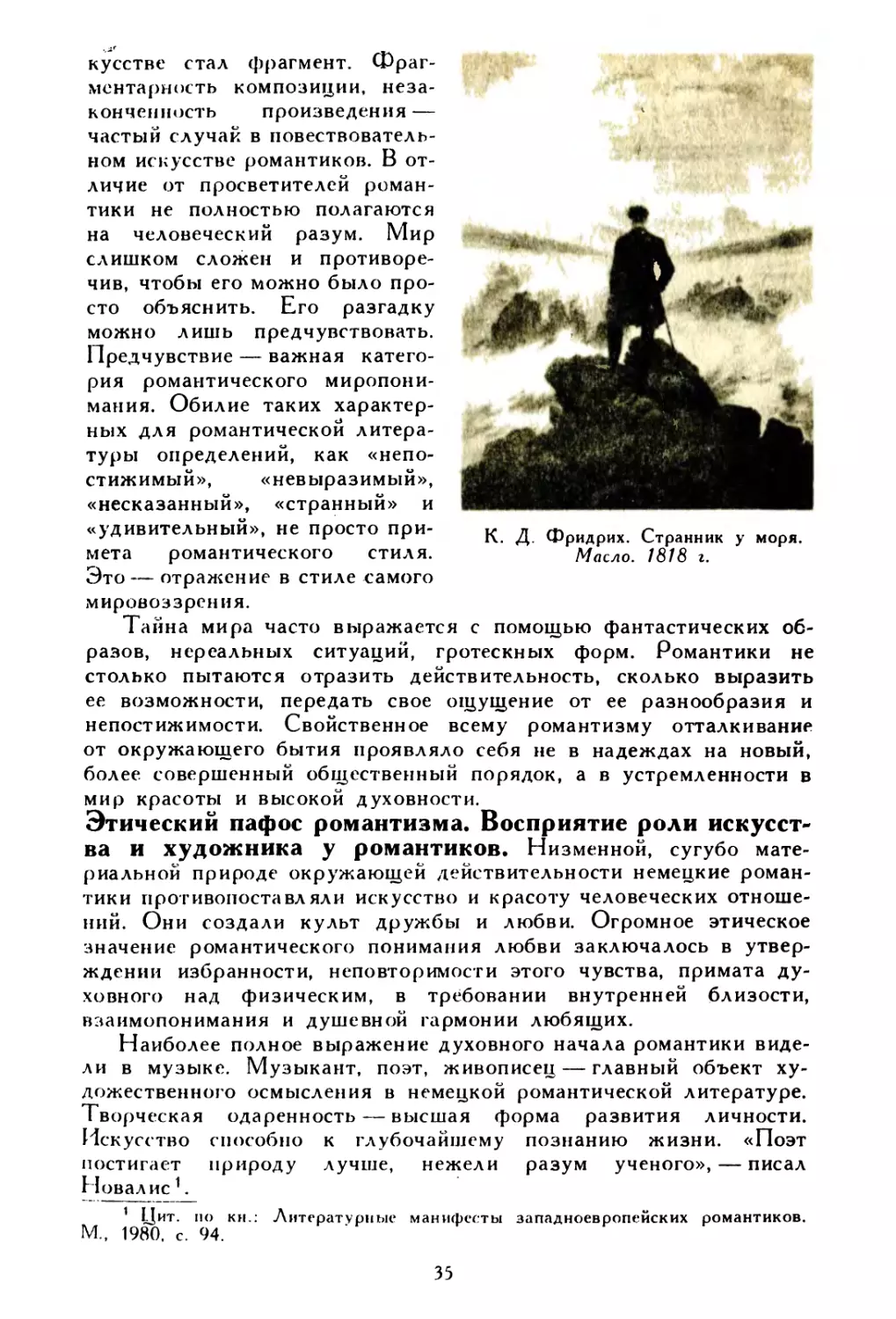

тического идеала1. В романти-

ческой поэме, помимо действую-

щего персонажа, присутствует и

лирический герой, авторское

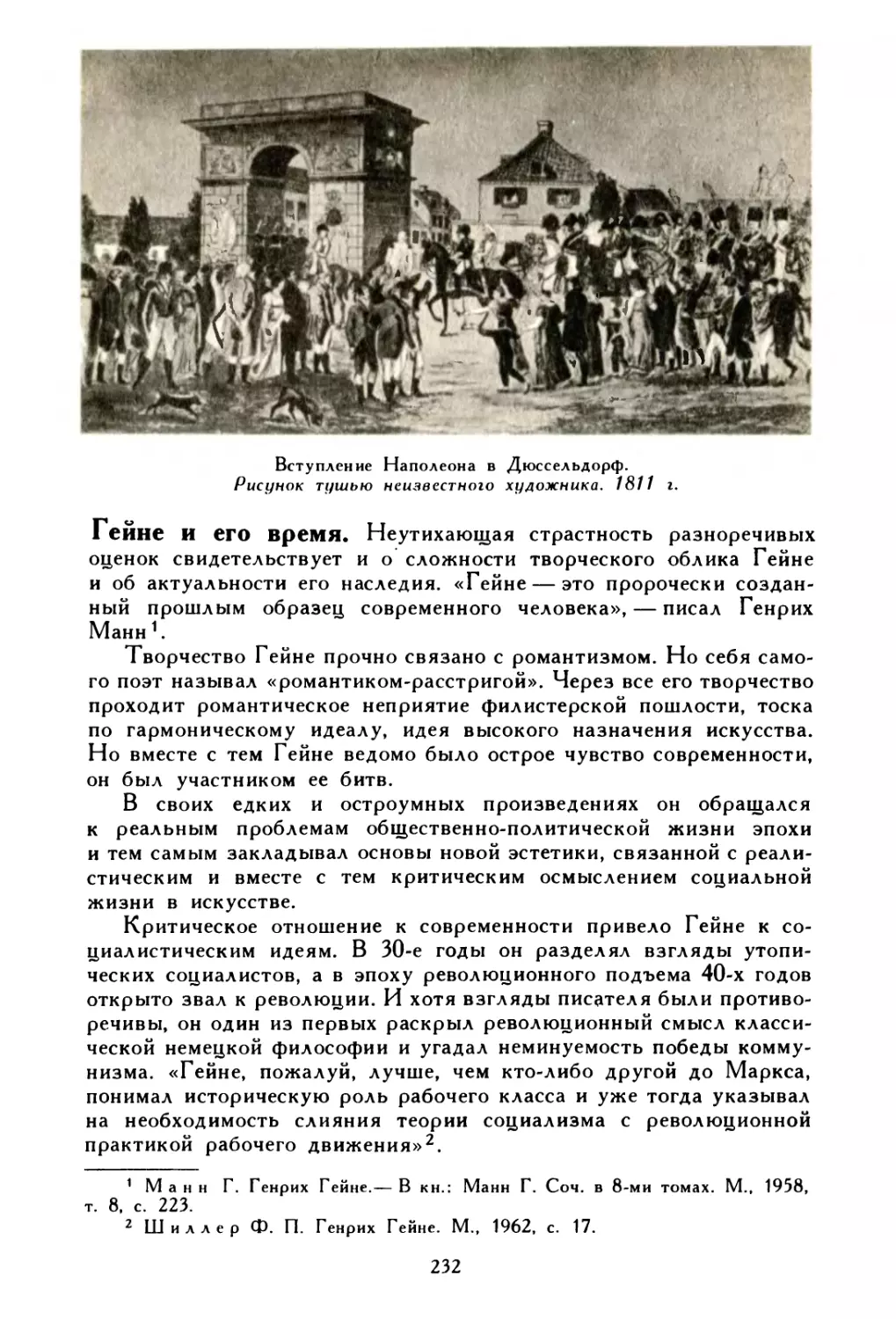

«я». В поэме Гейне «Германия.

Зимняя сказка» именно лириче-

ский герой — носитель револю-

ционного сознания.

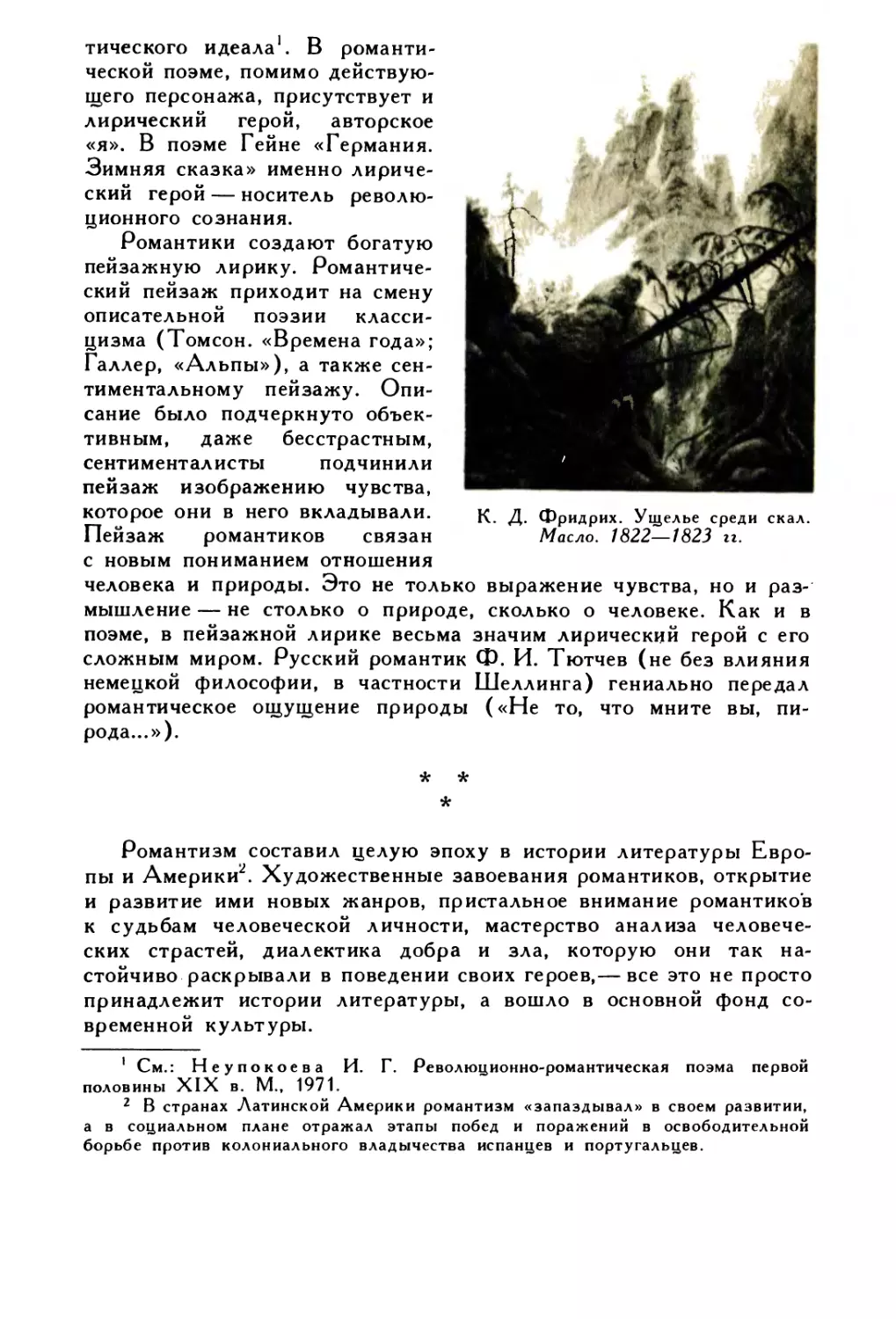

Романтики создают богатую

пейзажную лирику. Романтиче-

ский пейзаж приходит на смену

описательной поэзии класси-

цизма (Томсон. «Времена года»;

Галлер, «Альпы»), а также сен-

тиментальному пейзажу. Опи-

сание было подчеркнуто объек-

тивным, даже бесстрастным,

сентименталисты подчинили

пейзаж изображению чувства,

которое они в него вкладывали.

Пейзаж романтиков связан

с новым пониманием отношения

человека и природы. Это не только выражение чувства, но и раз-

мышление — не столько о природе, сколько о человеке. Как и в

поэме, в пейзажной лирике весьма значим лирический герой с его

сложным миром. Русский романтик Ф. И. Тютчев (не без влияния

немецкой философии, в частности Шеллинга) гениально передал

романтическое ощущение природы («Не то, что мните вы, пи-

рода...»).

*

Романтизм составил целую эпоху в истории литературы Евро-

пы и Америки2. Художественные завоевания романтиков, открытие

и развитие ими новых жанров, пристальное внимание романтиков

к судьбам человеческой личности, мастерство анализа человече-

ских страстей, диалектика добра и зла, которую они так на-

стойчиво раскрывали в поведении своих героев,— все это не просто

принадлежит истории литературы, а вошло в основной фонд со-

временной культуры.

1 См.: Неупокоева И. Г. Революционно-романтическая поэма первой

половины XIX в. М., 1971.

2 В странах Латинской Америки романтизм «запаздывал» в своем развитии,

а в социальном плане отражал этапы побед и поражений в освободительной

борьбе против колониального владычества испанцев и португальцев.

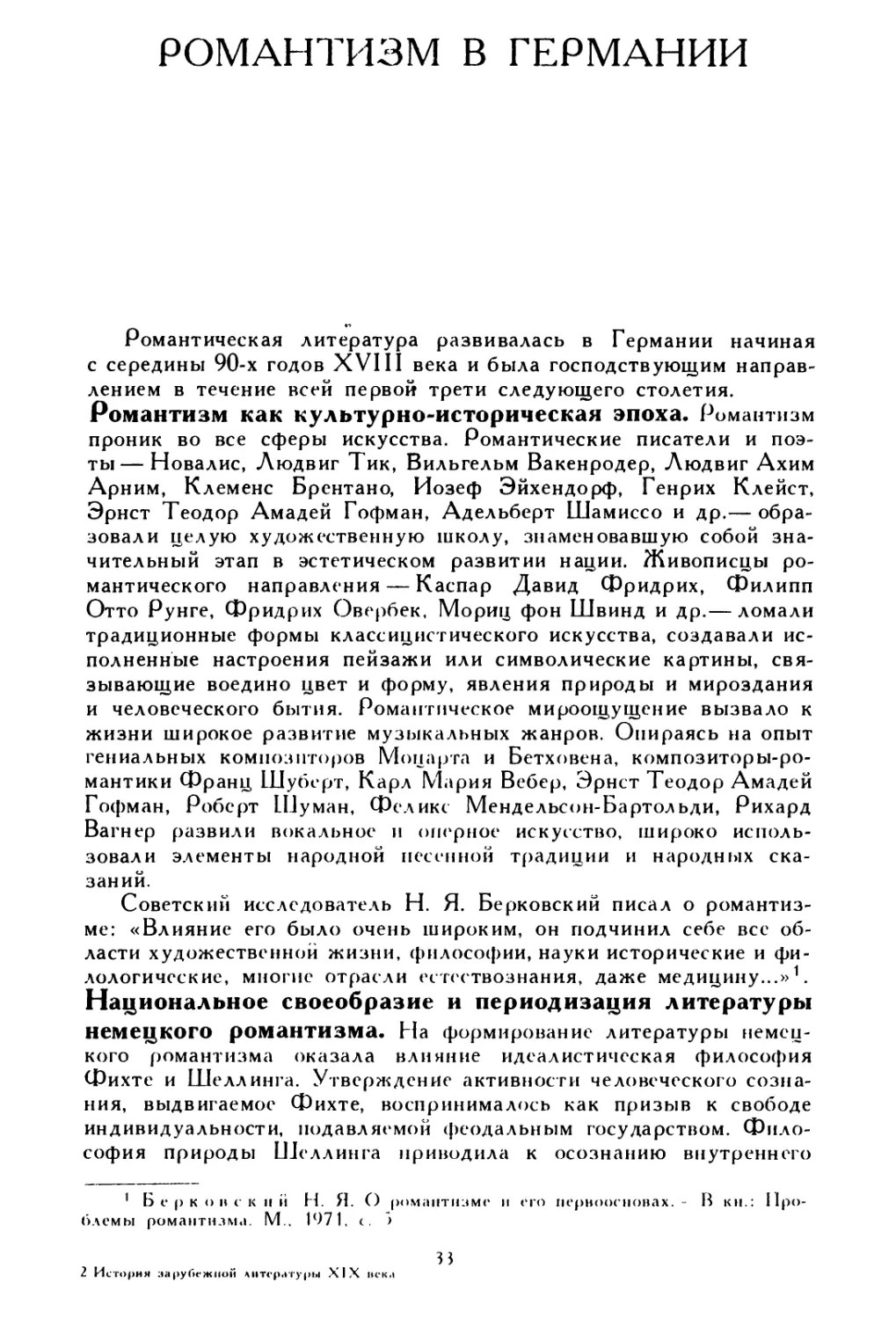

К. Д. Фридрих. Ущелье среди скал.

Масло. 1822—1823 гг.

НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

КОНЦА XVIII ВЕКА

Последнее десятилетие XVIII века в немецкой литературе —

время напряженных поисков, острых идейно-эстетических конф-

ликтов, годы создания произведений мирового значения, форми-

рования новых концепций человека и мира.

Заметный взлет философской и художественной мысли был

прямо или опосредованно связан с французской революцией. Не-

посредственное отражение ее идеи получили прежде всего в бо-

гатой публицистике 90-х годов. В эти годы в разных городах

Германии появлялись новые журналы, их запрещали, но они вновь

возникали под другими названиями. Один из этих журналов —

«Серое чудовище» Векерлина (1739—1792), выходивший еще в ка-

нун событий во Франции (1784—1787), упоминает А. Н. Ради-

щев в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Векерлин хотя

мстящею властью посажен был под стражу, но «Серое чудовище»

осталось у всех на руках» (глава «Торжок»). Немецких писателей

Клопштока, Шиллера и публициста Кампе французский Конвент

удостоил почетного звания французского гражданина.

Но как непросто воспринимался французский опыт его совре-

менниками! Шиллер, приветствовавший начало революции, проте-

стовал против казни Людовика XVI, Клопшток, сначала сокру-

шавшийся: «они, а не мы!» (т. е. французы, а не немцы начали

революцию), позднее, как и Шиллер, не принял якобинской дик-

татуры.

Но каковы бы ни были отдельные политические оценки фран-

цузской революции, ни один мыслящий писатель не мог пройти

мимо грандиозного исторического опыта французских революцио-

неров. Влияние этого опыта проявлялось нередко даже вопреки по-

литическим предрассудкам, столь устойчивым в условиях немецкой

политической отсталости. Об этом хорошо сказал Т. Манн по »

поводу драмы Шиллера «Вильгельм Телль»: «Хотя эти швейцары

ничем не напоминают пламенных трибунов и якобинцев, хотя время

действия — конец тринадцатого века, все же в «Вильгельме Телле»

веет ветер французской революции, от которой Шиллер отрекся,

но которая дала жизнь идее единства свободы и нации и потому

осталась родиной его пафоса»1.

1 Манн Т. Собр. соч. в 10-ти томах. М., 1959—1961, т. 10, с. 592.

30

А. Я. Карстенс. Этюд к картине «Приам у Ахилла».

Рисунок пером. 1794 г.

В немецкой философии это время — годы возросшей популяр-

ности одного из последних великих философов эпохи Просвещения

И. Канта, начала деятельности И. Г. Фихте. Эстетика Канта, изло-

женная в книге «Критика способности суждения» (1790), ока-

зала большое влияние на эстетические взгляды Шиллера. На ру-

беже веков — в 1800 году — вышел в свет главный труд Ф. В. Шел-

линга «Система трансцендентального идеализма».

Поразительно, как мыслители экономически отсталой, еще не

буржуазной, а феодальной Германии чутко улавливали перемены в

Европе и результаты своих размышлений излагали на отвлеченном

языке философских понятий. Так, Иоганн Готлиб Фихте

(1762—1814) в своем «Наукоучении» (1794) отразил противоре-

чивый смысл современных ему исторических процессов прежде

всего с точки зрения места и роли человеческой личности в обще-

стве. У Фихте исходным является не внешний материальный мир,

а некий абстрактный Субъект, Я. Это как бы философская мета-

фора, передающая пафос освобождения личности от всех обычаев,

традиций, установлений старого мира: человек в состоянии, если

захочет, переделать мир. «Пусть весь трансцендентальный идеализм

был заблуждением,— писал позднее Гейне,— все же сочинения

Фихте были проникнуты гордой независимостью, любовью к сво-

боде, мужественным достоинством»1.

1 Гейне Г. Собр. соч. п 10-ти томах. М., 1958, т. 6, с. 111.

31

Но вместе с тем философия Фихте явилась выражением побеж-

дающего индивидуализма, когда личность возомнила себя всесиль-

ной, оправдывая собственный произвол.

В литературе 90-х годов в Германии — борьба различных ху-

дожественных направлений. Еще жива традиция сентиментализма.

Ярче всего ее представляет в эти годы Жан Поль (И. П. Ф. Рих-

тер, 1763—1825), в творчестве которого причудливо переплетают-

ся черты сентиментализма и романтизма. Эпигонами сентимента-

лизма являлись авторы многочисленных мещанских драм, ныне

забытые, но в то время весьма популярные. Но определяет лите-

ратурное движение конца XVIII века веймарский классицизм,

а примерно с 1797 года — романтизм.

Веймарский классицизм, представляемый двумя великими име-

нами— Гете и Шиллера,— явление сложное и противоречивое.

В истории немецкой литературы XVIII века он знаменует послед-

ний этап Просвещения. Это явление самобытное, национальное. Он

не был идентичен французскому классицизму. При всем восхище-

нии античностью ни Шиллер, ни Гете не подражали греческим пи-

сателям. Они видели задачу искусства в том, чтобы оно возвыша-

ло душу, поднимало человека над убожеством окружающего мира.

Драматургия Шиллера полемически противостояла тогдашней се-

мейной драме с ее мелкими страстями и жалкими конфликтами.

В прологе к трилогии «Валленштейн» (1797) Шиллер писал:

Способен лишь возвышенный предмет

Глубины человечества затронуть,

Ведь узкий круг сужает нашу мысль,

С возросшей целью человек взрастает.

Пер. Л. Гинзбурга

В этих словах выражена суть эстетики веймарского класси-

цизма. В те же годы, когда создавалась трилогия о Валленштей-