Text

АКАДЕМИЯ НАУК

союза советских социалистических республик;

П. К. КОКОВЦОВ

ЕВРЕЙСКО-ХАЗАРСКАЯ ПЕРЕПИСКА

В X ВЕКЕ

/

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

ЛЕНИНГРАД 1932

ПОСВЯЩАЕТСЯ

незабвенной памяти

дорогого брата и друга

КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА

КОКОВЦОВА

Июнь 1932 г.

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

Непременный секретарь академик В. Волгин

Редактор издания академик II. К. Коковцов

Технический редактор Л. А. Федоров. Ученый корректор Г. А. Стратановскпй

Ф

Сдано в набор в 1930 г. - Подписано

к печати 1 июня 1932

г.

*4»^nxiioe“,T. <* + 4"ь-

Ловгорлвт К 55426 -ИУя*1 Т1Ш' ж~ 500 шз-

ТввьгрвФвя Академии Нарк СССР в'0 Г " ""

"** в- 0-. 9 линия, 12

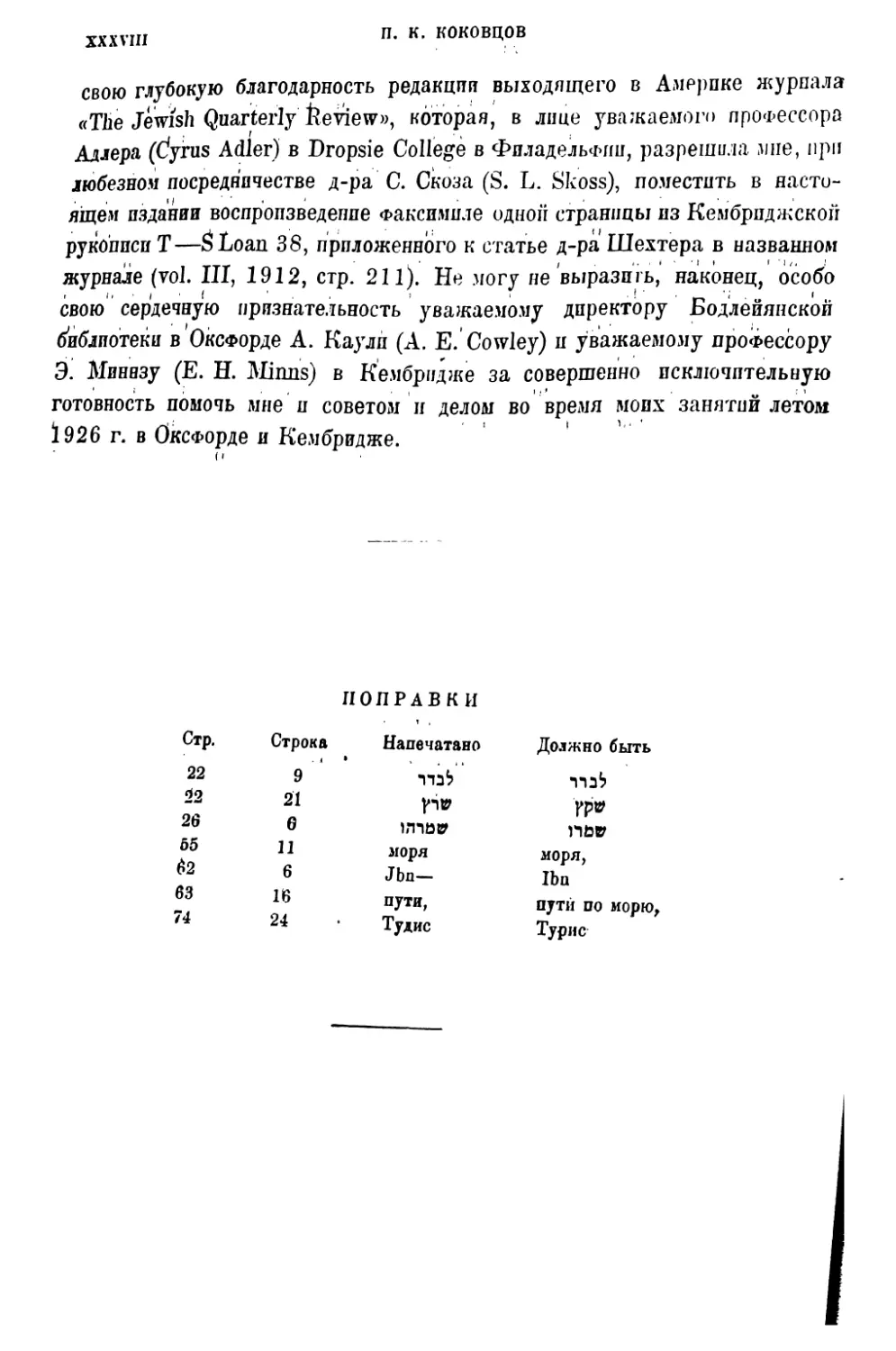

ДОБАВЛЕНИЕ К СПИСКУ

' ПОПРАВОК НА СТР. XXXVIJI

Таблица 1 строка 2 сн.

Строка

Напечатано

±1477

11

15 сн.

Си. прим. 8

11

7 я

Си. прим. Я

44

20 со.

законы

52

3 я

копий.

63

22 »

ждали

55

4 я

печали

57

2 я

пункта,

62

7 я

дельнейший

65

9 »

в страну Рус

68

8 »

к ним

68

10 я

ал-Хазар

77

5 я

Ардпл

83

16 я

еще меньше —

сахов

83

16 я

100—lfiO км.

93

6 сн.%

Соотв.

97

6 со.

всевышнего

97

12 сн.

у хаззанов)

100

12 я

обоих

103

11 СВ.

20 Фарсахов

104

15 св.

случае)

108

5 я

безразлично

111

5 »

de Toparcha

119

9 я.

REJ., 1882

123

2 св.

- Аб-ваб

131 14 »

ответы и

133

6 сн.

Иехуда

20

Фар-

Должно быть

± 1577

С'м. прим. 6

См. прим. 6

закон

копий

ждали,

печали,

пункта

дальнейший

в (страну) Рус

«к нам

ал-Хазар»

Ар-дил

немного больше — 40 Фар-

сахов

220—280 км.

Сотв.

всемогущего

у) хаззанов

обеих

40 Фарсахов

случае

безразлично,

des Toparcha

REJ., t. IY, 1882

- Абваб

и ответы

Иехуды

\

ОГЛАВЛЕНИЕ

II редисловие

Еврейский текст документов:

Стр.

V—XXXVIII

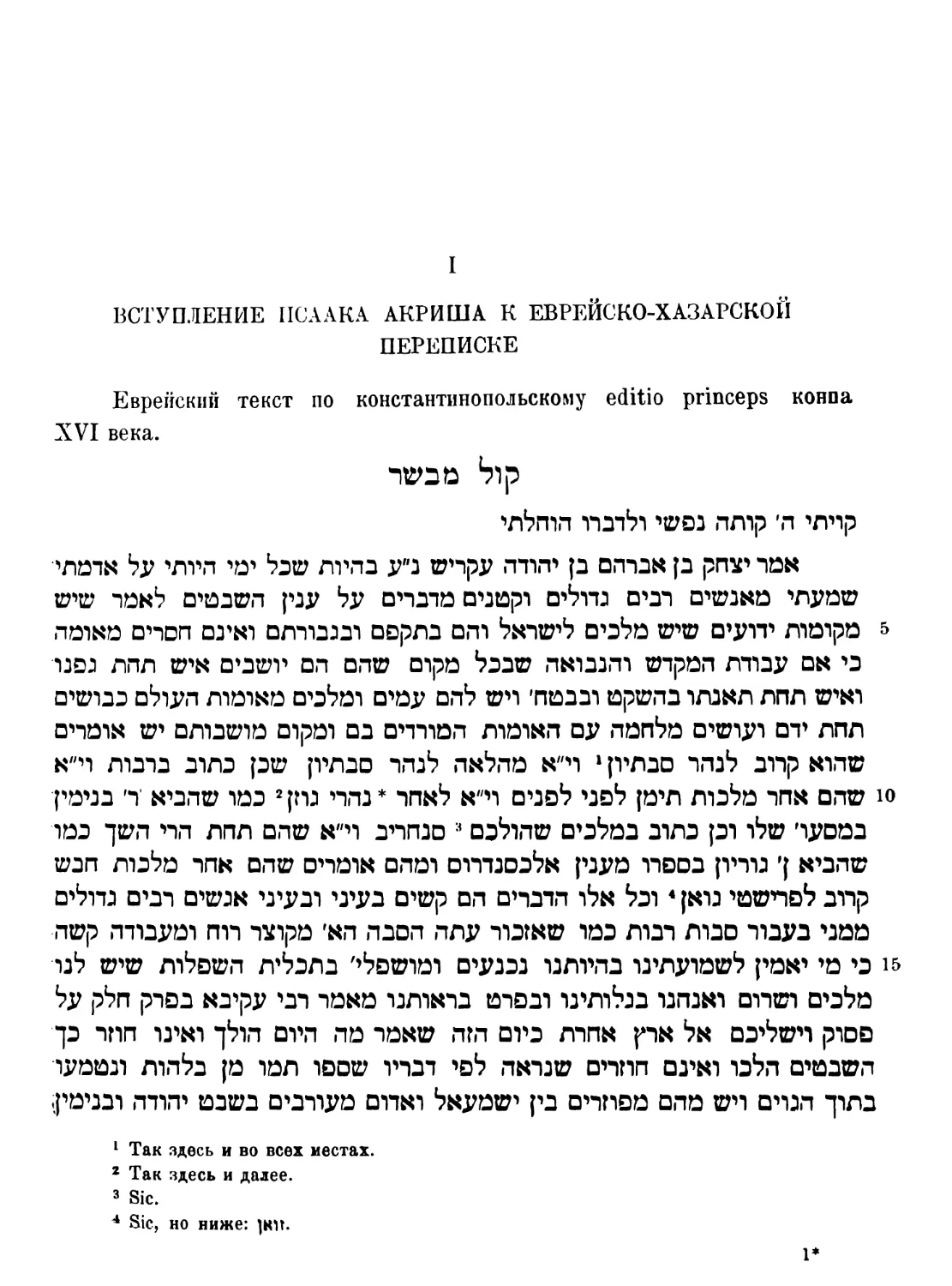

I. Вступление Исаака Акриша к еврейско-хазарской переписке . .

II. Письмо еврейского сановника Хасдая Ибн-П1а<х>рута к хазарскому

царю Иосифу

III. Ответное письмо хазарского царя Иосифа согласно краткой редакции

IV. Ответное письмо хазарского царя Иосифа согласно пространной ре¬

дакции

V. Отрывок из письма неизвестного еврея X века

Русский перевод документов:

I. Вступление Исаака Акриша к еврейско-хазарской переписке . . .

И. Письмо еврейского сановника Хасдая Ибн-ШаФрута к хазарскому

царю Иосифу

Ш. Ответное письмо хазарского царя Иосифа. Краткая редакция ! !

^1/ Ответное письмо хазарского царя Иосифа. Пространная редакция .

V. Отрывок из письма неизвестного хазарского еврея X века

Приложение

3—7

7—19

19—26

26—88

33—36

39—61

51—71

72—89

89—112

113—128

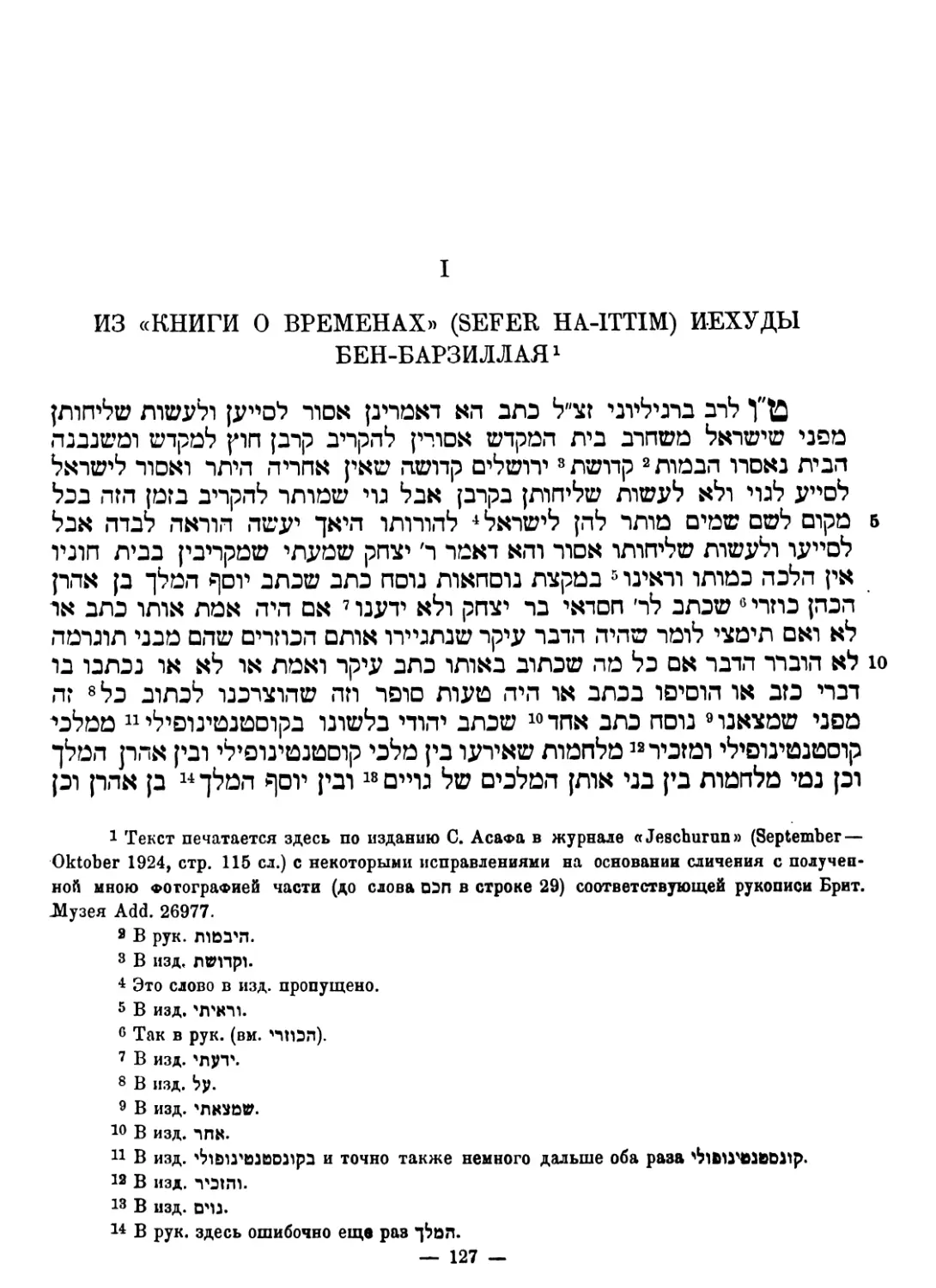

I. Из «Книги о временах» (Sefer ha-Ittim) Иехуды бен-Барзиллая .

П. Из а Хазарской книги» Иехуды Галеви

Ш. Из «Книги предания» (Sefer ha-Qabbala) Авраама Ибн-Да’уда

. 127—181

. 131—133

184

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая работа имеет своей главной целью дать в распоряжение

всех исследователей, интересующихся историческими судьбами восточных

стран средневековой Европы, проверенный текст и перевод всех доку¬

ментов, относящихся к еврейско-хазарской переписке в X в., и помочь таким

иутем сдвинуть наконец с мертвой точки все еще нерешенный вопрос

о самой подлинности некоторых из этих документов. Несмотря па то, что

протекло свыше трех веков со времени опубликования впервые в конце

XVI в. текста еврейско-хазарской переписки, еще в XX в. продолжают

раздаваться голоса, высказывающиеся с не меньшей решительностью, чем

это было сделано в половине XVII в. знаменитым БуксторФом,1 против

подлинности соответствующих документов и предостерегающие историков

от пользования ими, как историческими документами.2 Вопрос, без сомнения,

1 См. А. Я. Гаркави. Сообщения о хазарах. Б. Судьбы хазарских писем в европей¬

ском ученом мире впродолжение трех столетий (Еврейская Библиотека, УН, 1880), стр. 136 сл.,

где налагается и вся дальнейшая история вопроса.

2 За последние тридцать лет наиболее решительным противником подлинности

еврейско-хазарской переписки, и в частности письма хазарского царя Иосифа, был изве¬

стный историк Маркварт, который в своем труде «Oeteuropaische und ostasiatische Streif-

z(lge» (1903) не может найти достаточно сильных выражений, чтобы уронить и низвести

к нулю научную ценность названного документа (см. 1. с., стр. XLY: «In der Dentung der

Einzelheiten dee angeblichen Briefes кбппеп wir irren, die Grundlage seiner Erklarnttg mass

aber die Erkenntnis bilden, dass er ein apokryphee SchriftstOck ist»; cp. еще там же, стр. 8:

«Sonst aber ist der Brief an bistorischen Andeutungen so farblos und macht so weuig den

Eindruck der Unmittelbarkeit, dass ев sehr schwer fftllt, in ihm wirklich ein echtes Dokument

eines ChazarenfOrsten zu erkennen. Wie sehr ein Yergleich mit den lebensvollen Schilderungen

der ueugefundenen Inschriften der Tflrken- and IJigarenchane, deren YOlker doch ebenso littera-

turlos waren wie die Chazaren, zu Ungnnsten des saft- und kraftlosen Briefes des angeblichen

ChazarenfOrsten ausf&llt, braucht nicht n&her ausgefahrt zu werden; там же, стр. 11: oNach

meiner Ansicht ist also der Brief des angeblichen ChazarenfOrsten nicht alter, sondern jOnger

ale Jehuda Hallewis Werk al-Chazarl, dessen Abfassung ins Jahr 1140 n. Chr. failt, und isteben

durch die Andeutungen dieses Werkes veranlasst worden»). Cp. также M. Steinscbneider.

Die Geschichtsliteratur der Juden, 1906, стр. 19 («eine Antwort dea KSniga ist rielleicht riel

v

п. К. КОКОВЦОВ

^ «а /ты к своему разрешению в ту или иную

* “"”•£? 1?^риТ спешшвсты вышли наконец пз того без-

::rr:—.;

^ГмоГиГТГиТэ’тих документов, при том еще в неисправном

ыи другой кзкоялиаи случалось до последнего времени,1

а полный и тонный текст решительно все* соответствующих документов.

... оо ппрлстявлялось нпкакон возможности уста-

его виде, как это,

Пока этого яе было сделано, не представлялось нпкакон

новить в точности взаимоотношение отдельных документов, как не могло

быть и речи о детальной текстуально-критическом и литературном их ана¬

лизе, который, как сейчас увидим, может дать, однако, некоторые вполне

определенные и прочные результаты для выяснения разных вопросов, свя-

занных с упомянутыми документами.

Центральное место в еврейско-хазарской переписке занимают, как

известно, два следующих документа: 1) письмо еврейского сановника при

дворе испанских халифов — Абд-ал-Рахмана III (912—961) п Хакама II

(961 —976), Хасдая Ибн-Шафрута,3 к хазарскому царю Иосифу, и 2) ответ-

пое письмо последнего к тому же Хасдаю. В первом пз этих писем упомя¬

нутый Хасдай Ибн-ШаФрут, Финансовый деятель п отчасти дипломати¬

ческий агент испанского халиФа, сообщает хазарскому царю подробные

сведения о своей стране, ее географическом положении и торговых сноше-

>p&ter hinzugedicbtet») в 8. Pozn ай s ki. Babylonische Geonim im nacbgaonaiscben Zeitalter,

1914, стр. 86 (« wenn die Antwort dee Chazarenkftnigs an Hasdai authentisch ist, dann kann

«inter der gegen Ende erwahnten o'tonvar лгвг ebenfalls das Lehrhaus Aarons ge-

“l “1D; •;" • Die Authentie dieeer Antwort ist aber durch den neu^sten Fund Schechters

(JQR, N. fc\, Ill, 181 ff.) in Frage gestellt worden »).

ТРУ,. ecacaleZaa »ay,eZ IZre.feZ„ ,.’T° В“ Шткп^‘ •«

зельскон издании 1660 г Букстоофл и Р екста пеРеписки» напечатанного в ба-

“ 'МИ Касселя .Der СЬеташсЬе КОа^ЫеГто’^ОпГь* которьм

2 Так (или ж, _ ттг„„ . “igsonet айв dem 10. .Tahrhundertw (1877)

ждения, исходя из пропил евре^коЙФ^нетнТ оГэтТи ^ Фа"ИЛЬНОе Имя теиного °роисхо-

Луццатто (РЬБохёпе Luzzatto): «Notice ear Ahl.r r o' специальнУ"> монографию

о дипломатической

■ ОТ;. Hietoire des araealmaae d’Eepagae Ш 1BK1 . av йррскоиу “°РУ ом. также

Morgea. aod Abeadlaad, И, 1687, «рКЛ д? " А' М“П»- «>«Ielam im

1883 г” ““Г’ 1874’ стр' 78 о*-.» Г. Грота ИстоаияК.11ЕИ Сказат|я'“РтЯских икса-

1883 г., стр. 280 см). Рвтц' И торвя оарееа, т. Т, русские перевод

ЕВРЕЙСКО-ХАЗАРСКАЯ ПЕРЕПИСКА В X ВЕКЕ

VII

ииях испанского халифата, высказывает свою необычайную радость по

случаю получения нм известия о действительном существовании независи¬

мого еврейского царства в отдаленной Хазарин и просит царя сообщить

ему все, что касается хазарского государства, и прежде всего сообщить

ему, каким путем прибыли евреи в Хазарию и как именно произошло обра¬

щение хазар в еврейскую веру. В своем ответном письме, сохранившемся

в двух более или менее близких, в отношении основной части, редакциях,

царь Иосиф сообщает разные данные о происхождении хазар, подробно

передает историю перехода хазар в еврейство и в заключение сообщает

некоторые давные о своей страпе и условиях жизни в ней, оставляя, однако,

безо всякого ответа ряд других запросов своего адресата (напр. о числе

его войск, количестве собираемой им дани и т. ц.), по которым удовлетво¬

рить любопытство должностного лпца хотя бы и отдаленного мусульман¬

ского государства должно было, без сомнения, показаться хазарскому

царю, по политическим соображениям, не вполне безопасным и довольно

рискованным. 1 очная дата обоих писем не поддается определению. Но так

как письмо Хасдая Ибн-ШаФрута написано, как это видно из содержания,

еще в правление Абд-ал-Рахмана III. отсюда следует, что оно могло быть

написано никак не позже осени 961 г. н. э.,1 2 и таким terminus ad quern

приходится, за отсутствием других указаний, пока удовлетвориться.3

1 Абд-ал-Рахмав III скончался 16 октября 961 года (см. R. Dozy, 1. с., стр. 89).

2 Сообщаемые в некоторых сочинениях разнообразные более точные датировки, напр.

для письма Хасдая 950 г. (см. S. Muuk. Melanges de philosophie juive et arabe, 1869,

стр. 480: «dans la lettre adressee par lui vers l’an 950, к Joseph, roi des Khazares») или 960 r.

см. А. Куник и бар. В. Розен. Известия ал-Бекри о Руси и славянах, I, 1878,

(стр. 73: «написал около 960 г. письмо к хазрскому кагану Иосифу»)), и для письма царя

ИосиФа: 955 год (см. Н. Vogelstein u. Р. Rieger. Geschichte der Juden in Rom, I, 1896,

стр. 187 и 193: «und 'wahrscheiiilich deu um 955 gescbriebenen Chazarenbrief benutzt bat»,

или «незадолго до 965 года» (см. А. Куник. О записке Готского топарха, 1874, стр. 91),

совершенно гадательны и не основываются на Фактических данных (ср. А. Я. Гаркави, 1. с.,

стр. 82). Указываемый А. Я. Гаркави (I. с.), вслед за Цеднером (Auswahl historiacher

Stticke aus hebraischeu Schriftstellern, 1840, стр. 29, прим. 5), Касселем (Magyarische Alter-

t timer, 1848, стр. 187 сл. и Луццатто (1. с., стр. 16), для письма Хасдая terminus a quo

(не раньше 956 г.) основывается на ошибочном чтении текста БуксторФа (см. ниже, стр. 62,

прим. 1). Единственным твердым terminus a quo для письма Хасдая может только служить

вероятная дата возвышения названного еврейского сановника. Судя но указанию арабского

врача Ибн-Джолджола, который знал лично Хасдая, это случилось, невидимому, в связи

с переводом на арабский язык посланной византийским императором в дар испанскому ха-

диФу греческой рукописи известного сочинения Диоскорида и прибытием в Кордову в 340 г х.

(_951—952 г. н. э.) посланного тем же императором монаха Николая, с которым Хасда»

занимался совместно переводом сочинения; см. РЬ. Luzzatto. Notice sur Abou-Iousouf Hasda

пи

п. К. КОКОВЦОВ

Лми взжп» о то», ЧТО царь обращенных н еврейство хазар на-

«^7^" ;;гГ1вГГя?Р/бГе Г::

^ «-*— - - «■*-

хенца), который, как ото тохько недавно стало известно/ в одной на своих

не сохранившихся водностью халахических трудов (суда по всему, в «Книге

о праздничных временах», ft/or й<*-№) ** ™*“<> упомпнаег об этой

переписке, но и сообщает §ущшьный текст письма хазарского иара в его

начальной части. Так как сообщаемый у Иехуды бен-Барлпллап текст часто

'досдовно совпадает с тем текстом письма царя Иоспфэ, который до нас

дошел, в одной из обеих его редакций, древность сохранявшегося текста

в его основной части можно в настоящее время считать для начала. XII в.

окончательно и так сказать документально установленной.

После Иехуды бен-Барзиллая следует упомянуть в хронологическом

порядке двух еврейских писателей того же XII в., знаменитого автора

«Хазарской книги» Иехуду Галевп и историка Авраама Ибн-Да’уда, из

fbn Schapront, 1862, стр. б сл.; А. Я. Гаркави. Сказ. епр. писат. о хазарах, 1874, стр. 138 сл.:

Г. Гретц. История евреев, т. V, русск. перев. 1883 г., стр. 444 сл., и совершенно верное

замечание А. Я. Гаркави там же, стр. 535, касательно перевода слов

относящихся у Ибн-Джолджола к Хасдаю, которые следует, скорее, понимать согласно

первому переводу де-Сасй (Relation de l’Egypte, par Abd-allatif etc., 1810, стр. 497: «dans

a vue de s’attirer la faveur du prince»), чем согласно второму, допускаемому также, переводу

того же де-Сасв (1. с., стр. 500: «» cause de la fareur dont il jouiesait aoprde du prince,,)

Да» писана дааарткого царя такая же беаее яаа'яеяее твердые termmnaaqno яогдо бы еще

сдлжята уяояяядяяе , ояеьяе яар» одно», а яе де,д ваяя...скид яя.де„„в(’, ниже стр 88)

• ™--V

мало помогает делу так как яатл vvn*o п т? ( УР ) ^ сожалению, это указание

« продолжала ZZZaeT" C”™*™*™*

И приурочивается к довольно широкому промежутку впемрИ? Т0ЧН0МУ определению

о»- напр. A. Marx. Der arab. BuLnai вГрьГ я м Рь ? "еЖДУ 943 И 953 гг- * *■;

mfenoire du Dr. Samuel Poznanski, 1927), стр 77 „1 /г*" b&m**bh ^'7ге d’bommage h la

i См. статью (на еврейском яз1е) C A a!a ^ СТр< 450 СЛ’

natsschrift fttr Lehre und Leben in Judentum»' Шег1Ы XT г Г 8 ЖУРНаЛ6 * Je3chur,ID- Mo-

Oktober 1924), стр. ИЗ сл. Статья носит за^в!! ^?’ Heft 9/10 (September-

(« Р. Иехуда ал-Барцелони о письме Иосифа цапя хачя Л<Ш ^ mi,T S

текст соответствующей выдержки из сочинения ИехтТк В и®* СОоб1Цается полностью

* РУК°ПИСИ Сб°РН0Г0 «“«веского^руТа3вЛр^К0Т°РрЮ УЧ6Н°МУ

"* «гя J„, ^Эп Swn <- «Р^ко» ^““"),'с 7 гМ?3еЯ

Dr Samuel Poznadekb (1927) ctd 1 * сборнике ^ivre d’hommage h la тдУбН°Г

^7см.вр.д„же.1Г’етр'1 “■ <• —^оряякяГся.':,:::0::^

ЕВРЕЙСКО-ХАЗАРСКАЯ ПЕРЕПИСКА В X ВЕКЕ

IX

которых первый, невидимому, а второй несомненно имели сведения о еврей¬

ско-хазарской переписке в X в.1 Затем, с конца XII в. в течение целых

четырех столетий всякие упоминания о еврейско-хазарской переписке почти

прекращаются и появляются вновь только в конце XVI в., когда одному

еврейскому писателю, Исааку Акригпу, удалось, при невыясненных, к сожа¬

лению, обстоятельствах,2 разыскать полный текст переписки, который и был

им опубликован в сочинении Qol Mebasser («Голос благовестите л я»), напе¬

чатанном около 1577 г. в Константинополе.3 Текст этого первого издания

еврейско-хазарской переписки был затем перепечатан, довольно небрежно,

в 1660 г. знаменитым БуксторФОм в предисловии к предпринятому им

изданию и переводу «Хазарской книги» Иехуды Галеви,4 и именно в этой

последней, изобилующей всякими неточностями, перепечатке БуксторФа3-

1 См. ниже соответствующие места из обоих писателей в приложении (стр. 181 сл.).

2 Ср. сказанное ниже, стр. 50, прим. 1.

3 Об этом крайне редком издании см. Е. Carmoly. Des Khozare au Xe si£cle, 1833,

стр. 67 (ср. M. Steinschneider. Die Geschichteliteratur der Juden, 1905, стр. 9). Письмо

Хасдая в этом издании, имеющемся в Бодлейянской библиотеке в Оксфорде (см. М. Stein-

echneider. Catalogue librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana, 1852—1860, стр. 1086),

следует непосредственно за вступительной статьей Исаака Акриша (лл. 5Ъ — 8а) и занимает

ля. 8а — lib; затем с л. lib по л. 13b идет письмо хазарского даря. Текст обоих писем

издания Ис. Акриша был, кажется, полностью перепечатан в написанном на разговорном

еврейско-немецком языке сочинении Ькл®' Л'ЛК® еврейского писателя XVHI в. Манна бен-

Соломона, переизданном позже на еврейском языке (см. напр. виленское издание 1811 г.,

X глава, лл. 36Ь — 41Ь, и амстердамское издание 1840 г., IX глава, стр. 35—41). Как свободно

позволяли себе позднейшие переиздатели обращаться с текстом, можно видеть из следующего

примера. Начало письма хазарского царя в упомянутой книге Манна бен-Соломона в виден-

ском издании (л. 38Ь) передается так: nVl3H ®кл 'КЛОП глЬ 'ЬЛЗШ ^ВЛ рпк р epi'B ЭЛЭ&

М Кэ -|лкь «трп ллзкю iP'-ио 'эзк лзл 13'Vsk лр'1 лзэз Kin люк кл»у р рпх' р

ЛЛЗКЭ 'ЛКХВ '3 1ЛЗ'31 1ЛВЭП зп by -jbtf ЛЛЗКЗ 'КЛрЗ 'ЛПЬ® лкь ль уьз ркь р зр)»'

рэпл Ьк лзу ^ьл пзпк л"л лэ'лзы пэлю лзплч чпз'ле^ "рель трь; в амстердамском

издании оно звучит уже иначе (стр. 37): 'клоп ,т\Ь лпэ Ьк ркв лолэш iSo рлк р *рз' лкь

рз рко л1у'!?к р эру' 'л '"у 'зу'зя лопзл палэо лзл л^узл! лр'л пЬлз юкл клту р рпх' р

'лпЬоь рькпЪ п'хл »bv лзлэ люю -jn3'3i плозл an by ппыр^ рюю^ 'Ь *рэл гп'з

кз'взовпро *]^ол 'mb® зкз. Поучительный пример, дающий право сделать соответствующие

выводы и касательно точности передачи еврейско-хазарских документов в эпоху, предше¬

ствующую изобретению книгопечатания!

4 См. Liber Cosri contineue colloquium seu disputationem de religione habit am ante

nongentos annoe inter regem Coeareorum et It. Iaaacum Saugarnm Judaeum recensuit,

latina versione et notie illuatravit Iobannes Buxtorfius fil. (Baeileae, 1660), лл. 12b—14b

(письмо Хасдая) и лл. 18b—20а (письмо хазарского царя Иосифа).

5 Как показал произведенный мною подсчет всех неточностей издания БуксторФа,

это издание более, чем в 80 случаях, отступает в тексте обоих еврейско-хазарских док^

ментрв от editio princeps Исаака Акриша, не считая безразличных для существа дела слу¬

чаев scriptio plena и defective. О характере неточностей, допущенных БуксторФОм, можно

II. К. КОКОВЦОВ

ппс ip.momnx пзданпй обоих главных

сш .действенным есточнвво»*• • „ашег„ времени.1 Тот же текст

еврейско-хмарыи» .ит„,ск,., „ереводо,, самого Пукс-

Бувсторта •««« ,ег8ос»»ву всех поауаввсвх ооавшее па.

торфа, прямо № > еврейско-хазарских документов

“^СГГГв' — 'е^ов Карпов.,- Цед.ераКае-

с^Гквп."»»5 . Левина,6 а также первого русского перевода

ihiPCTo правильного чтения yb'D очгсп dvikd

судить по следующим немногим up р • ) у БуксторФа по недосмотру значится:

yjT 1, «о 14 — if двести шестьдесят!» шесть мильй^ у оупыи^ » 1 •;

-"гггжда—№- ^ *•

стрТб = 11ЦвриЛшкеяаза..) у Букстор»а ошибочно читается: ^ (в переводе:

irex Germanorom»). Виесто аббревиатуры К- (втр. 15, 13 - = *н ш-ю.» « д-* с..хра,и,т его

богЫ у БуксторФа яапсчано: 'к ОТ (п переводе: «die quodam ») н г. п.

1 К сожааепию, и издание письма Хасдая Нбн-ШаФрута в труде А. Г.чркави

«Сказания еврейских писателей о хазарах» (1874, стр. 84-ПЯ), как шарочеи, и после¬

дующее, не оконченное, издание того же документа, помещенное А. Я. Гаркапи в еврей¬

ском журнале Ьочэл («Гакармель, ежемесячный журнал, издаваемый С. I. Фи ном», год Ш,

вып. 1, 1875, стр. 204—209), которое только тем отличается от предыдущего, что дли началь¬

ного витиеватого вступления Хасдая (с акростихом) был использован текст соответствующей

рукописи П собрания Фирковича (о которой ср. сказанное ниже, стр. ХШ сл.), предстапляют,

с незначительными исправлениями, дословное повторение издания БуксторФа с сохранением

даже таких его очевидных ошибок, как напр. уаомявутого чудовищного, с точки зрения

еврейской и вообще семитической Фразеологии, оборота: mpjn о'РВП В'ЛКО (—«двести

шестьдесят и десять милы>). Необходимо заметить, что в позднейших перепечатках, обыкно¬

венно сопровождающих издание «Хазарской книги» Иехуды Галеви, текст еврейско-хазар¬

ских писем, в особенности письма царя Иосифа, пострадал, помимо всего остального, еще от

цевзуры старого времени, которая требовала замены слова «Эдом» в еврейском тексте

словом «Парас» (ср. W. Popper. The Censorship of Hebrew Books, 1899, стр. 59), вследствие

чего в рассказе об испытании вер христиавский священник превращался в «персидского»

мудреца и точно также христианская вера в «персидскую», а характеристика христианской

веры, влагаемая в уога мусульманского ученого (стр. 23, 3—1), совершенно выпускалась

(см. напр. варшавское издание «Кузри» 1880 г.).

none™?' De9 КЬ0Ш8 au х*8,йс,е> 1033> СТР- 29-59 (перевод обоих документов,

перепечатанный без изменений ■ позднейшем труде того же Кармоли: Itineraires de la

Terre S.mte des Х1Ш, XIV», XV, XVI* et ХУЛ» sihcle, 1847, стр. 29-59).

Jahrhnnl ?ье Ап8"'аЫ hi8,ori8cher Stflcke «* hebraischen Schriftstellern vom zweiten

Jahrnandert bis auf die Ge^enwarf 1Ялп o* oc / „ -mm *ишотеп

4 S СаяяА1 Mo * ь I’*?' P‘ 2б~36 (“W* большей части письма Хасдая)

ь. tassel. Magyarische Alterthflmer, 1848. ctd 195-qi q A '

даря; перепечатан тем же ученым с nnaL Р‘ 195 319 (перевод письма хазарского

письма, в труде: eDer Chazarische КбшояЬг* f Аин®нием ваРи*нтов пространной редакции

8 сЛ W..t« ЙЙ? Die fadiB h JaT*?nnderU’ 1877> 20-37).

n0M> ,894> CTP. 349-357 (перевод письма Хасдая). ^ L 88,1 Abschlu8a des Ka‘

хазарского царя]?1^ UOd AUg' Wuneche>c> HI, 1896, стр. 306-309 (перевод

письма

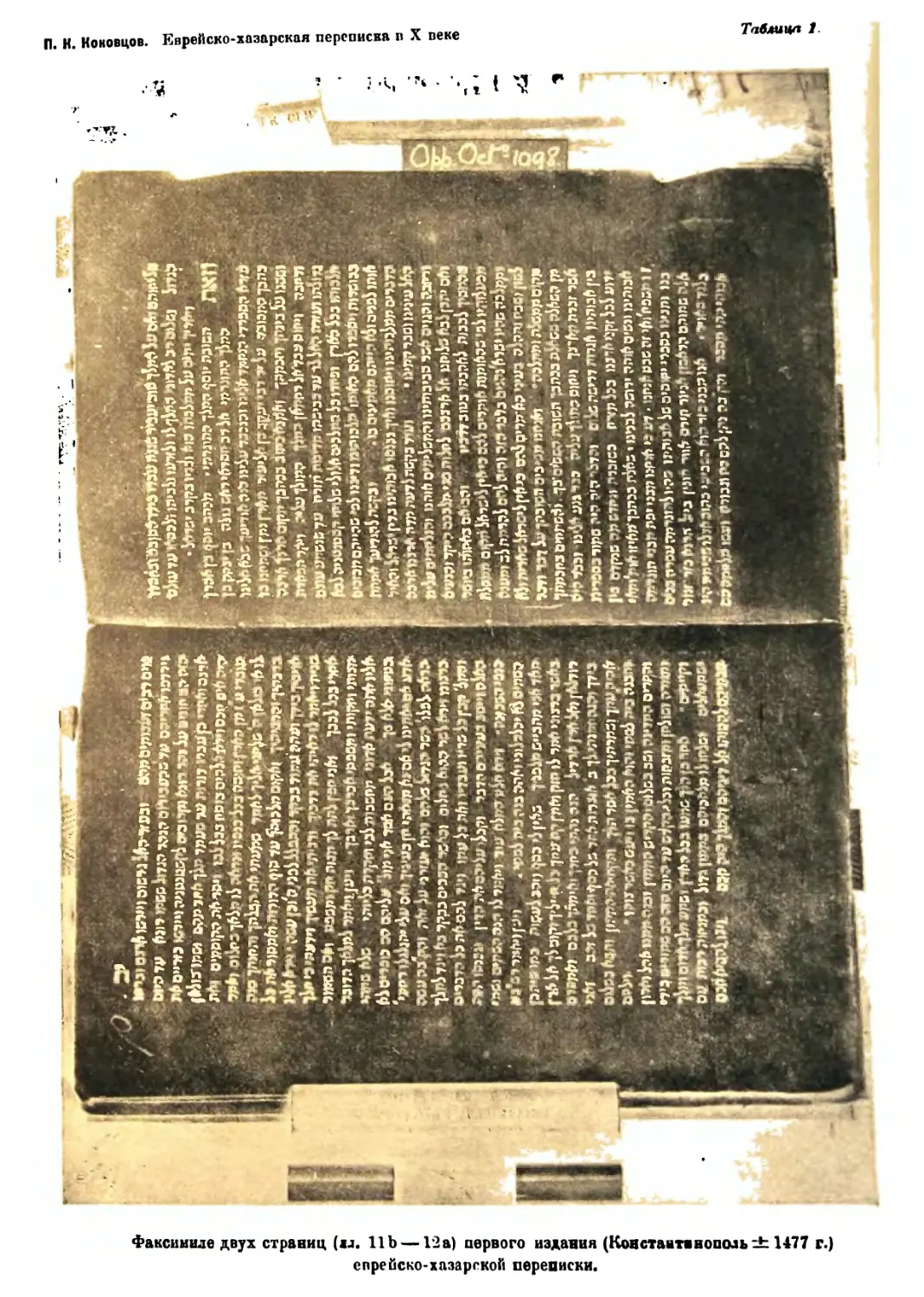

П. Н. Коковцов. Еврейско-хазарская переписка n X пеке

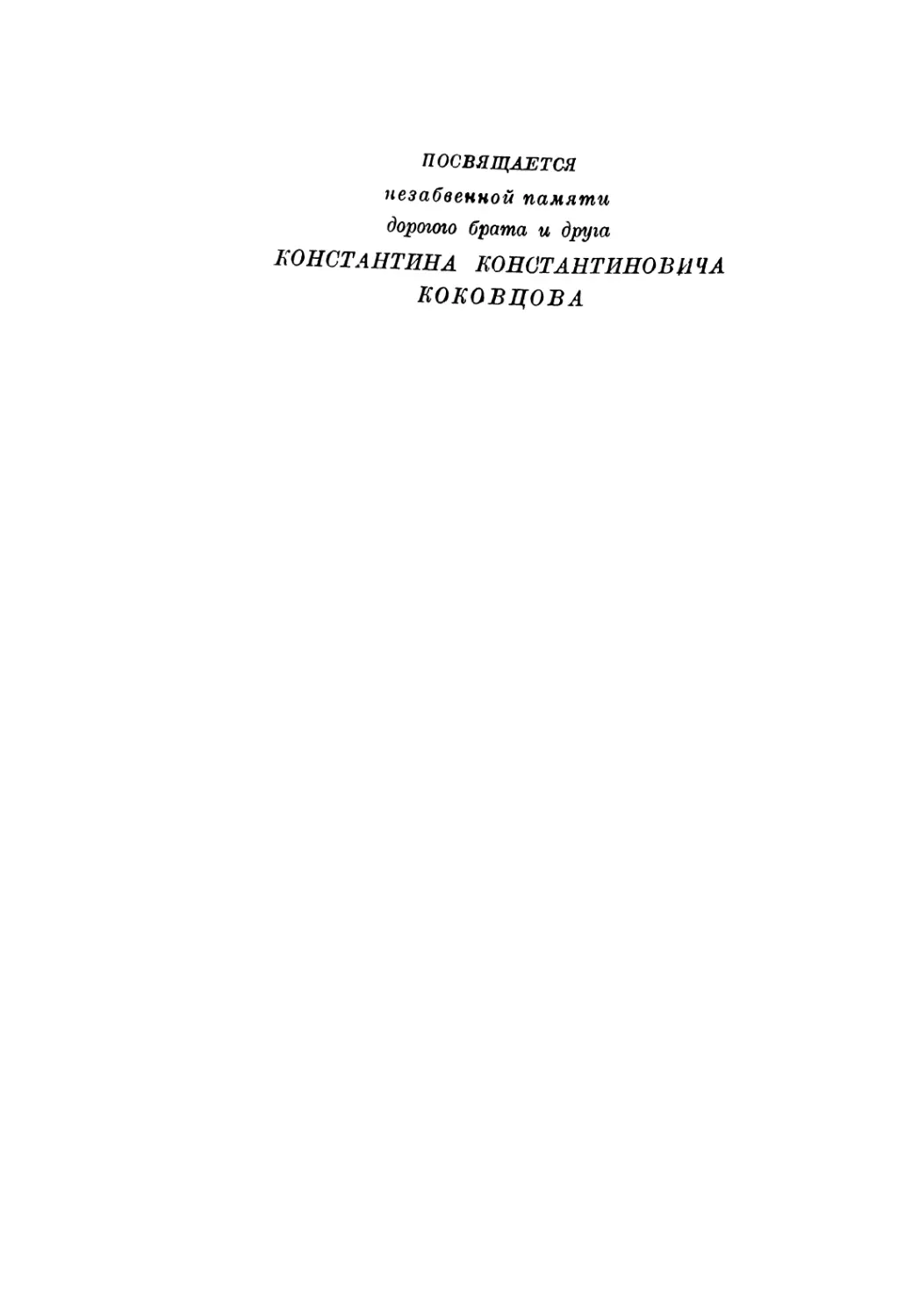

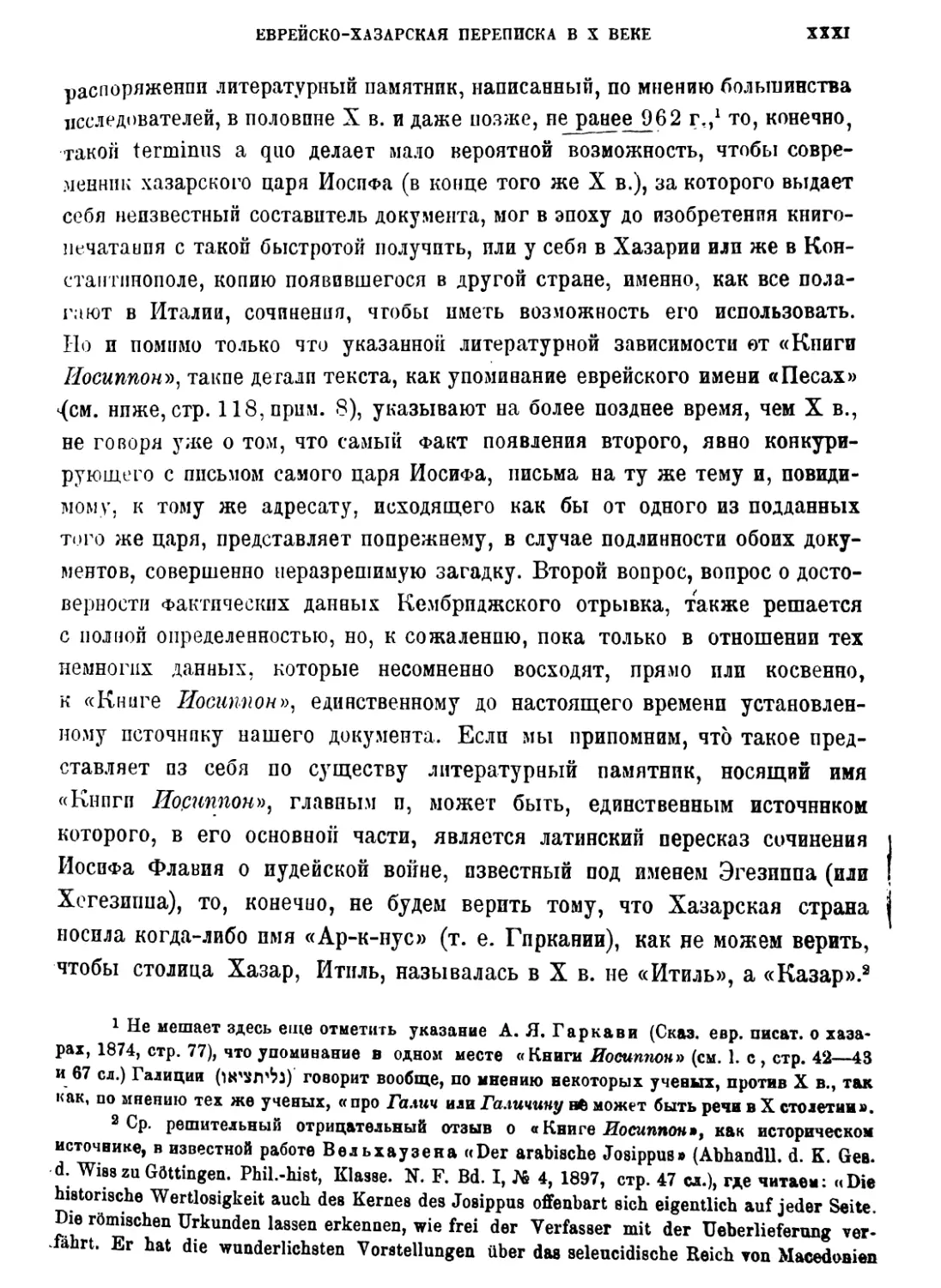

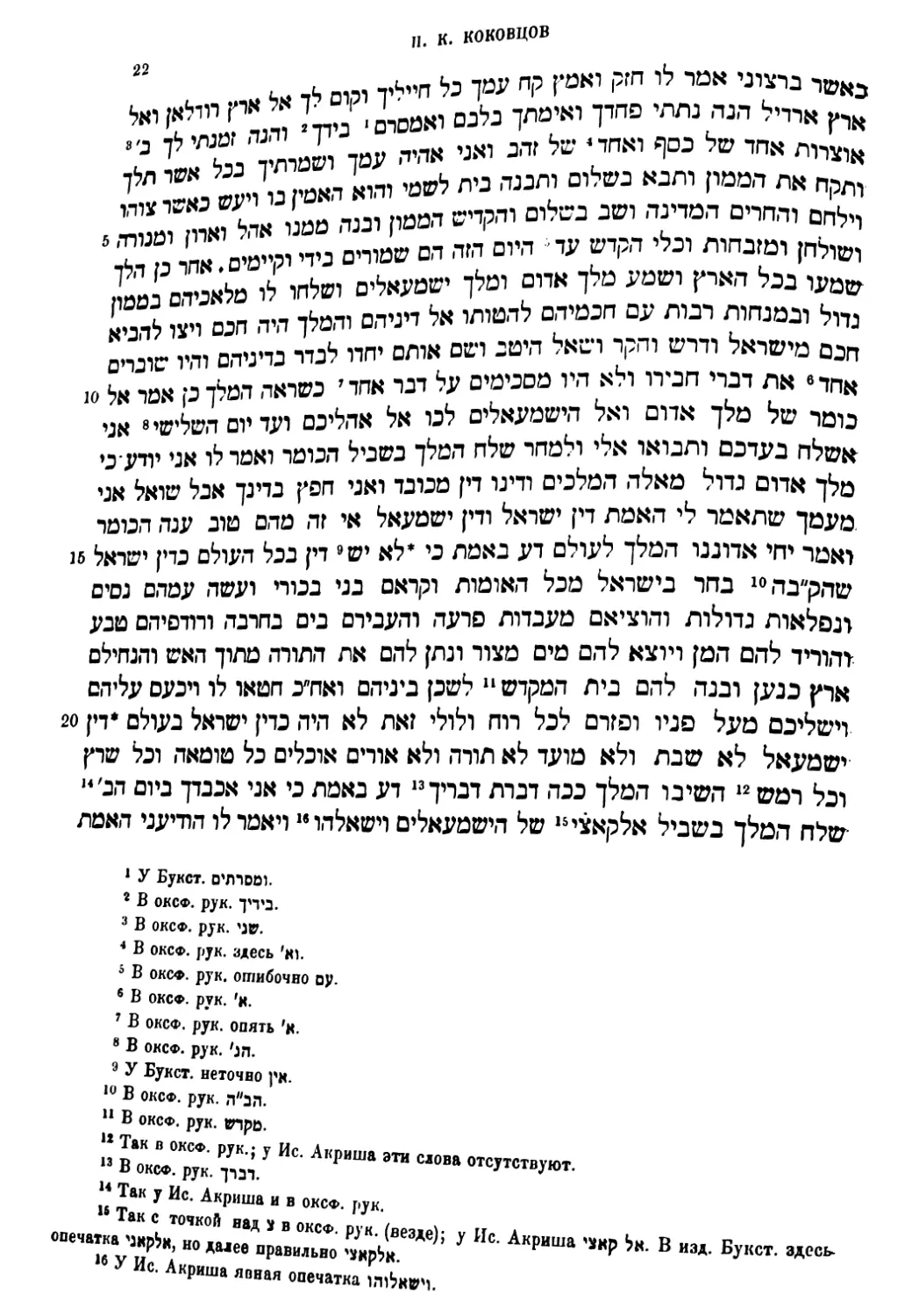

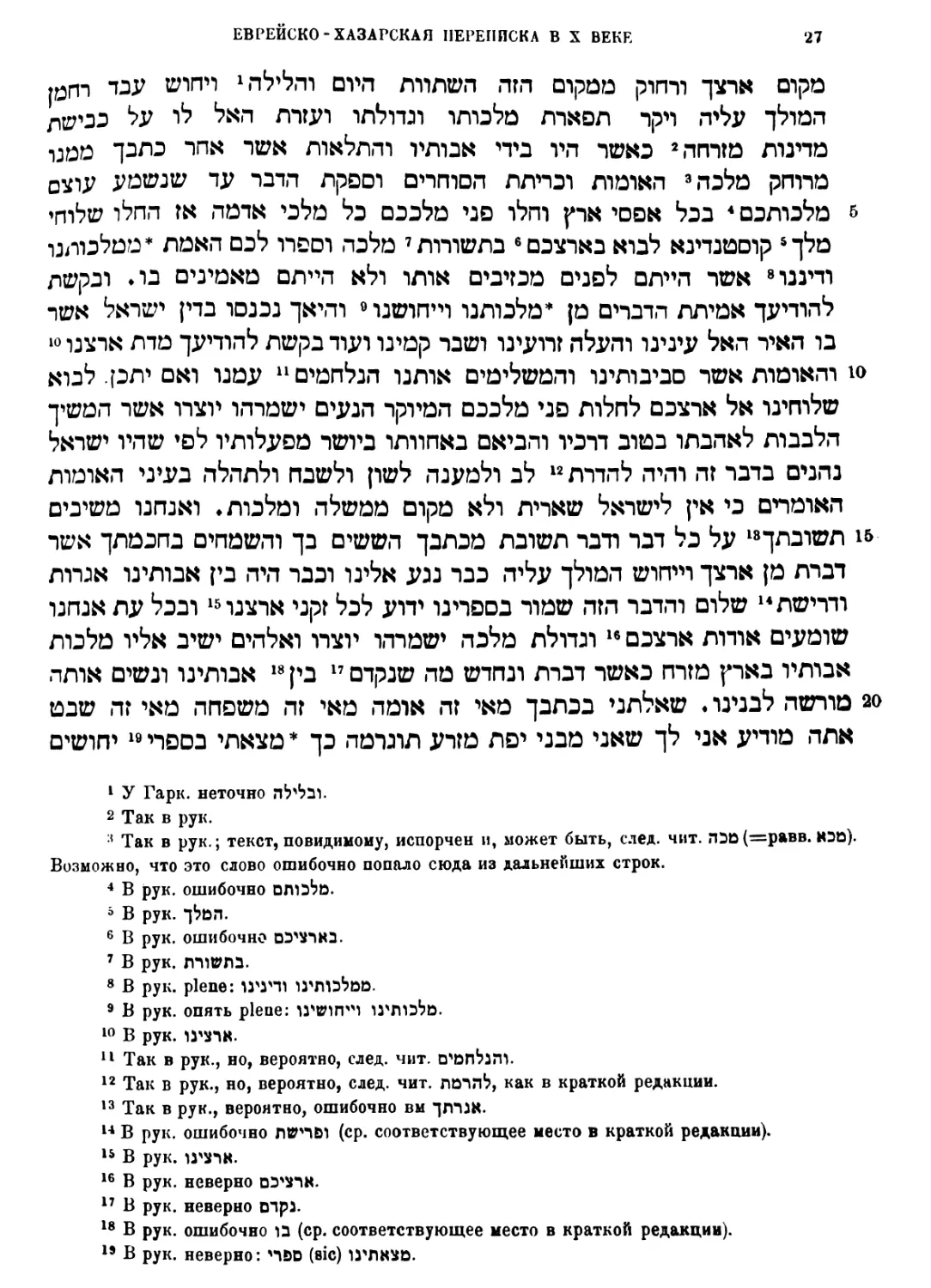

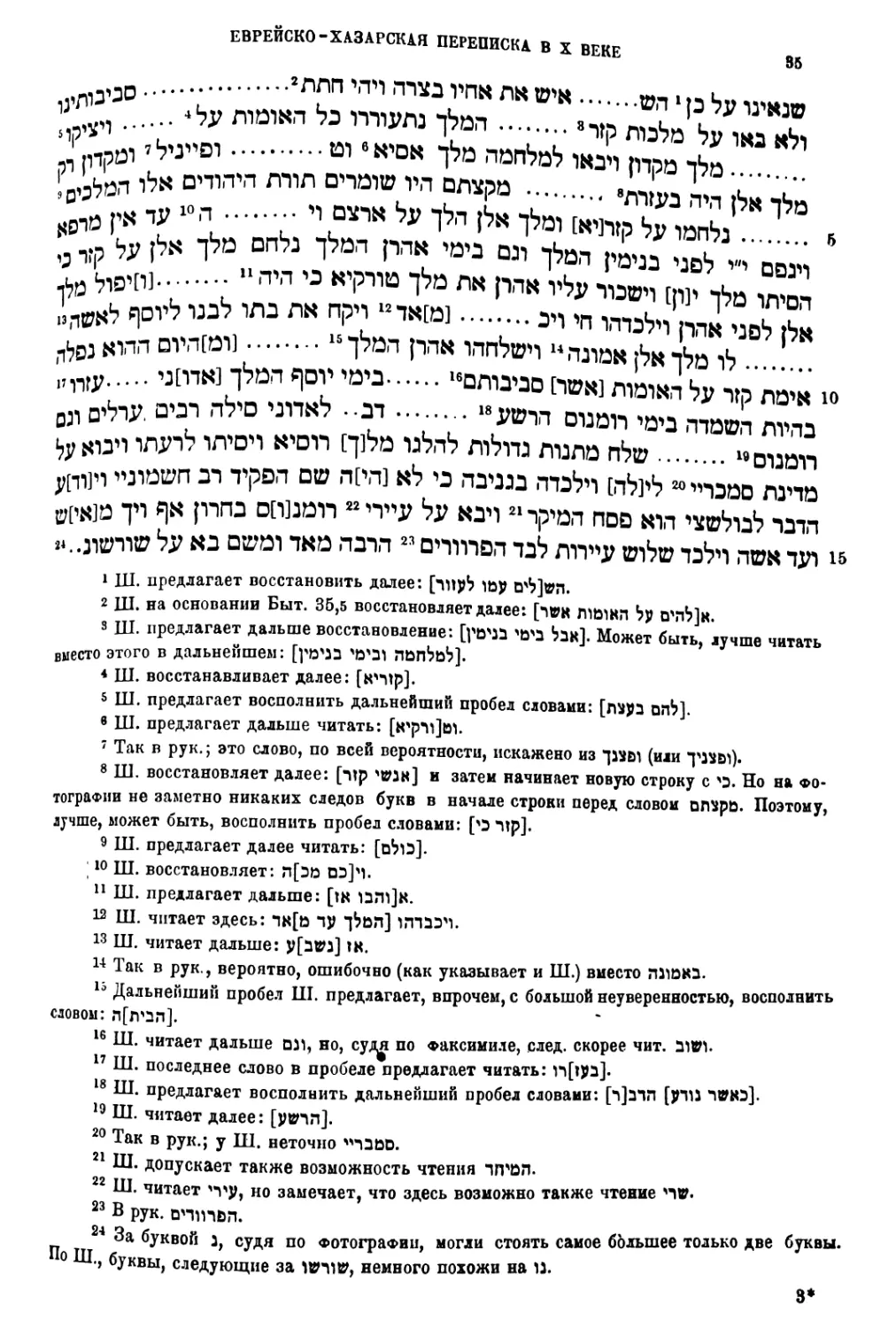

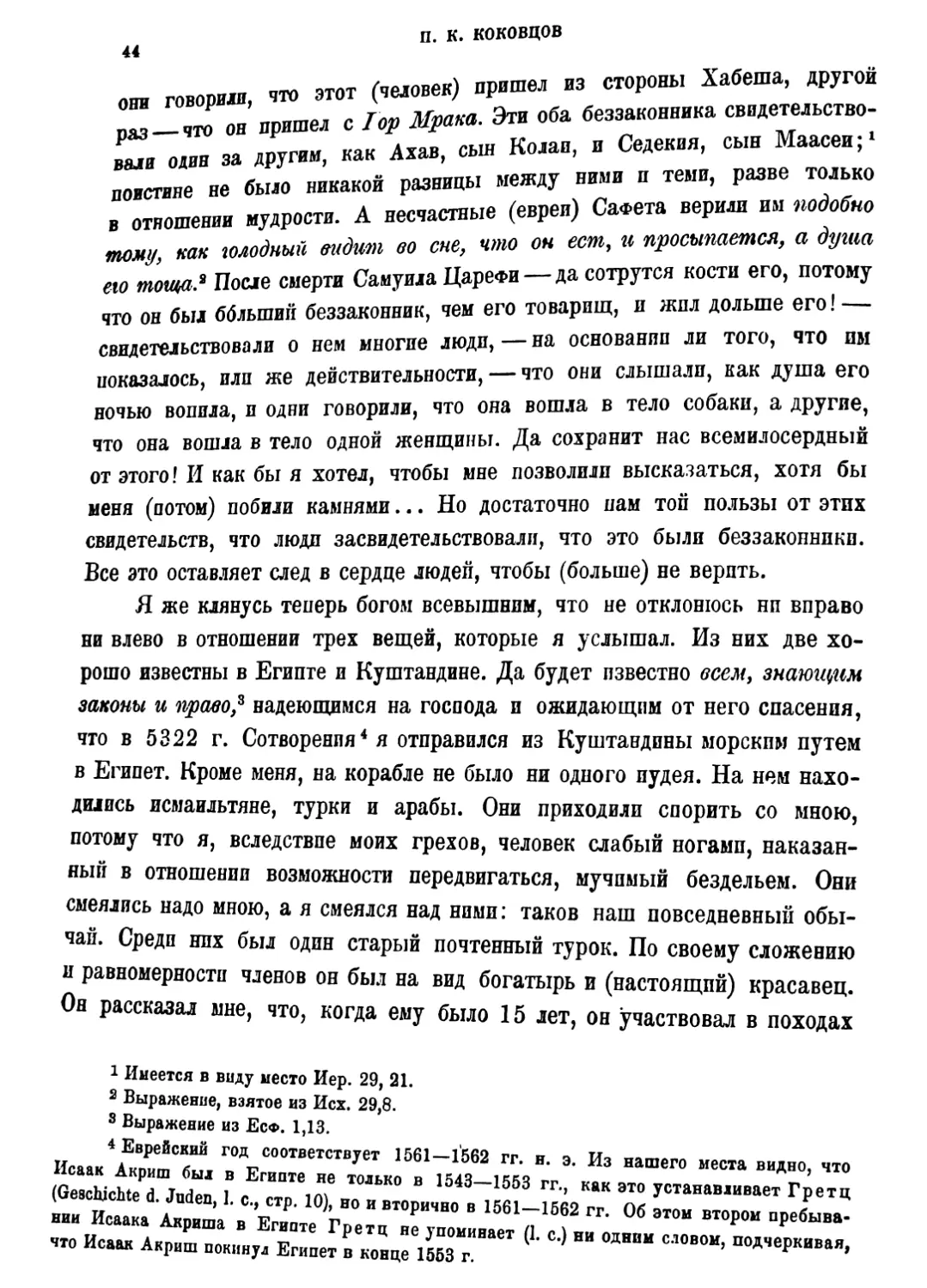

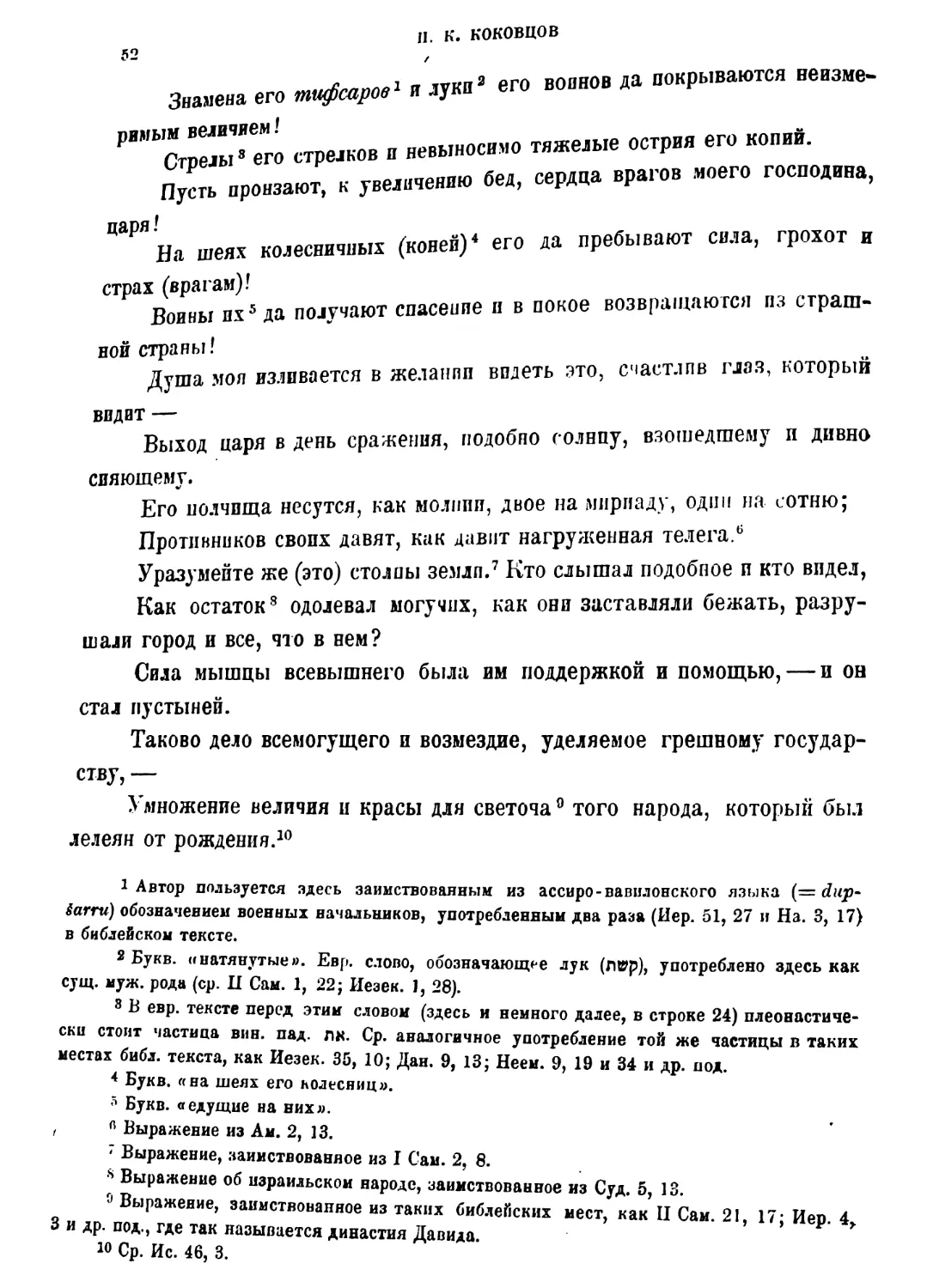

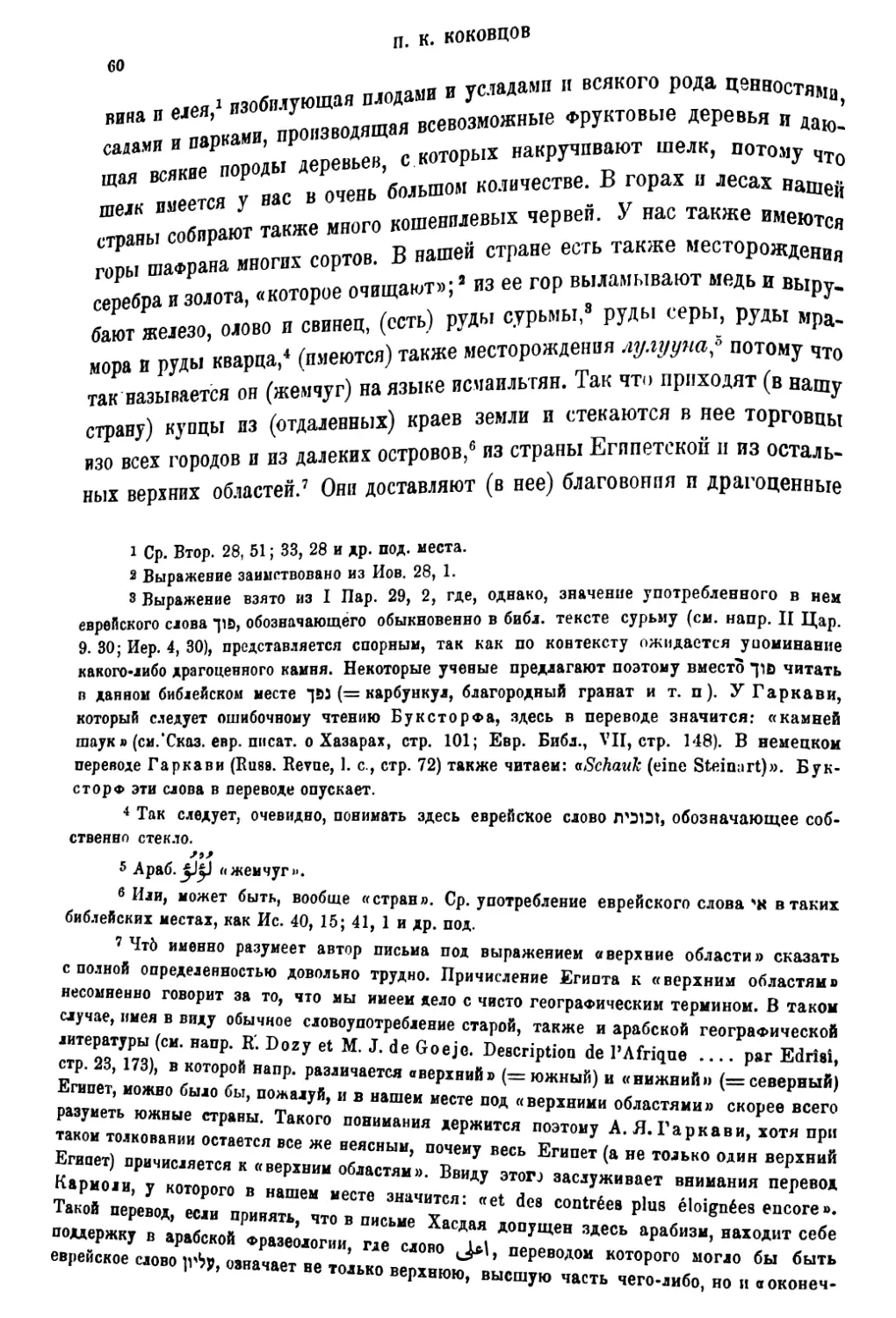

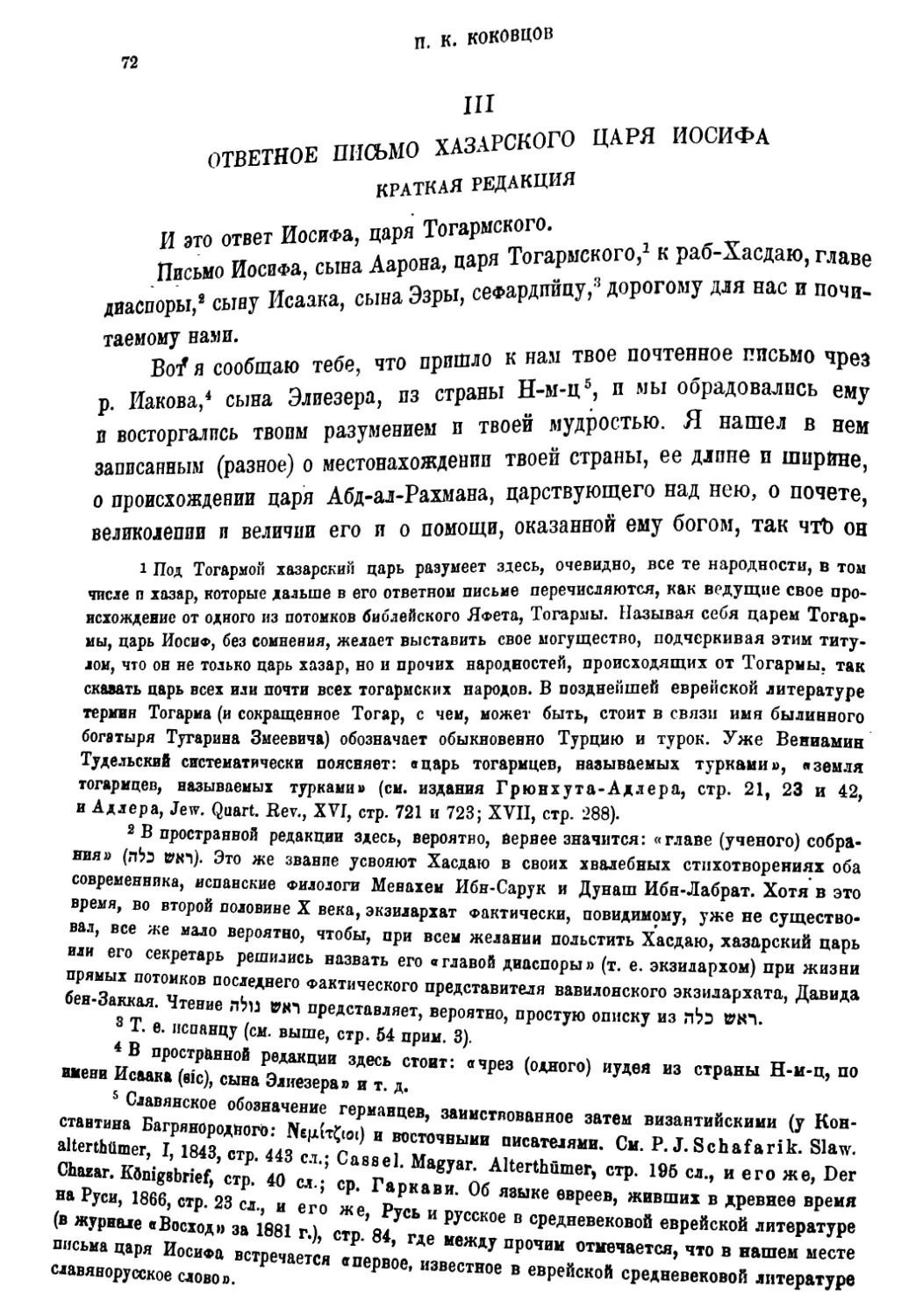

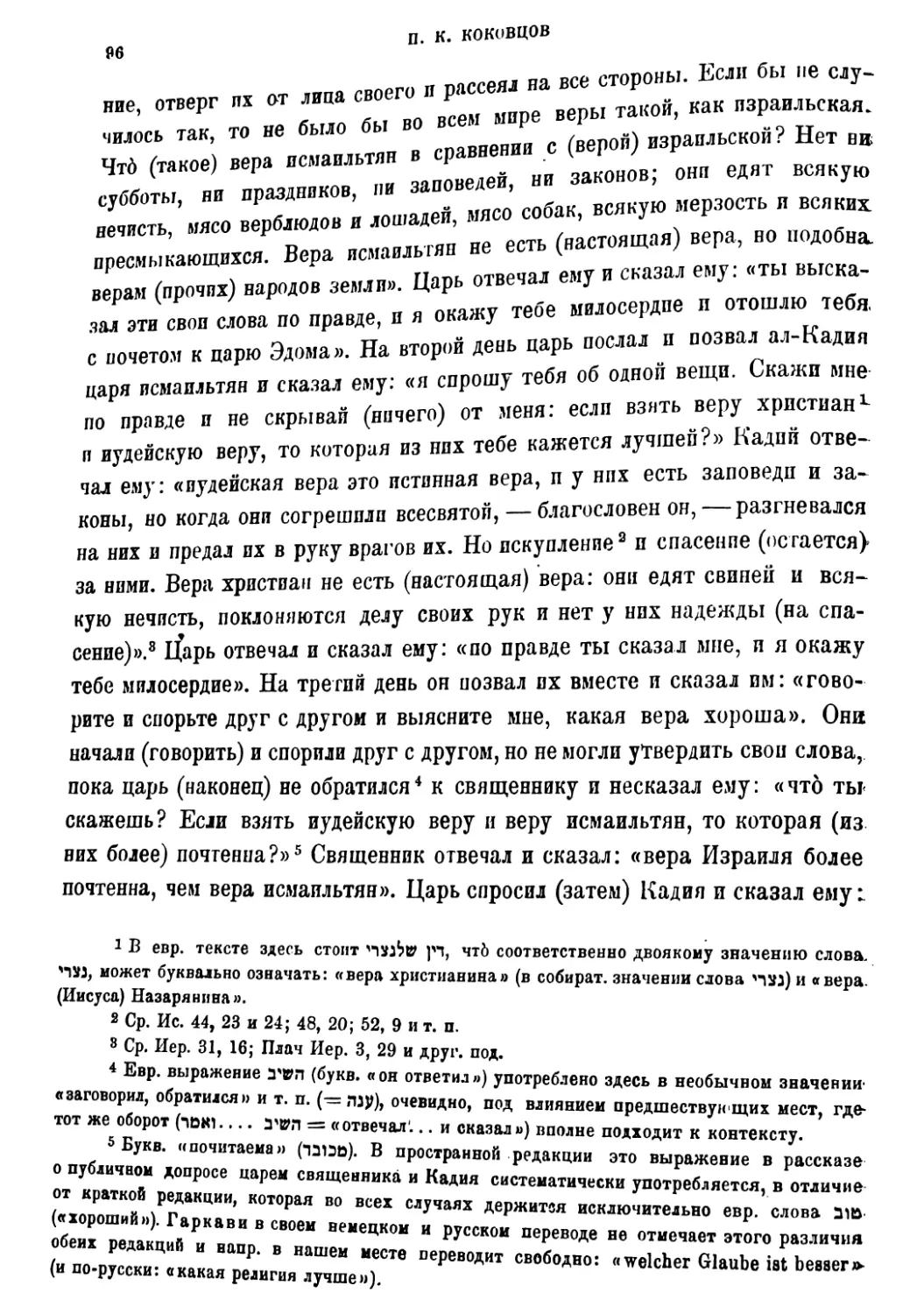

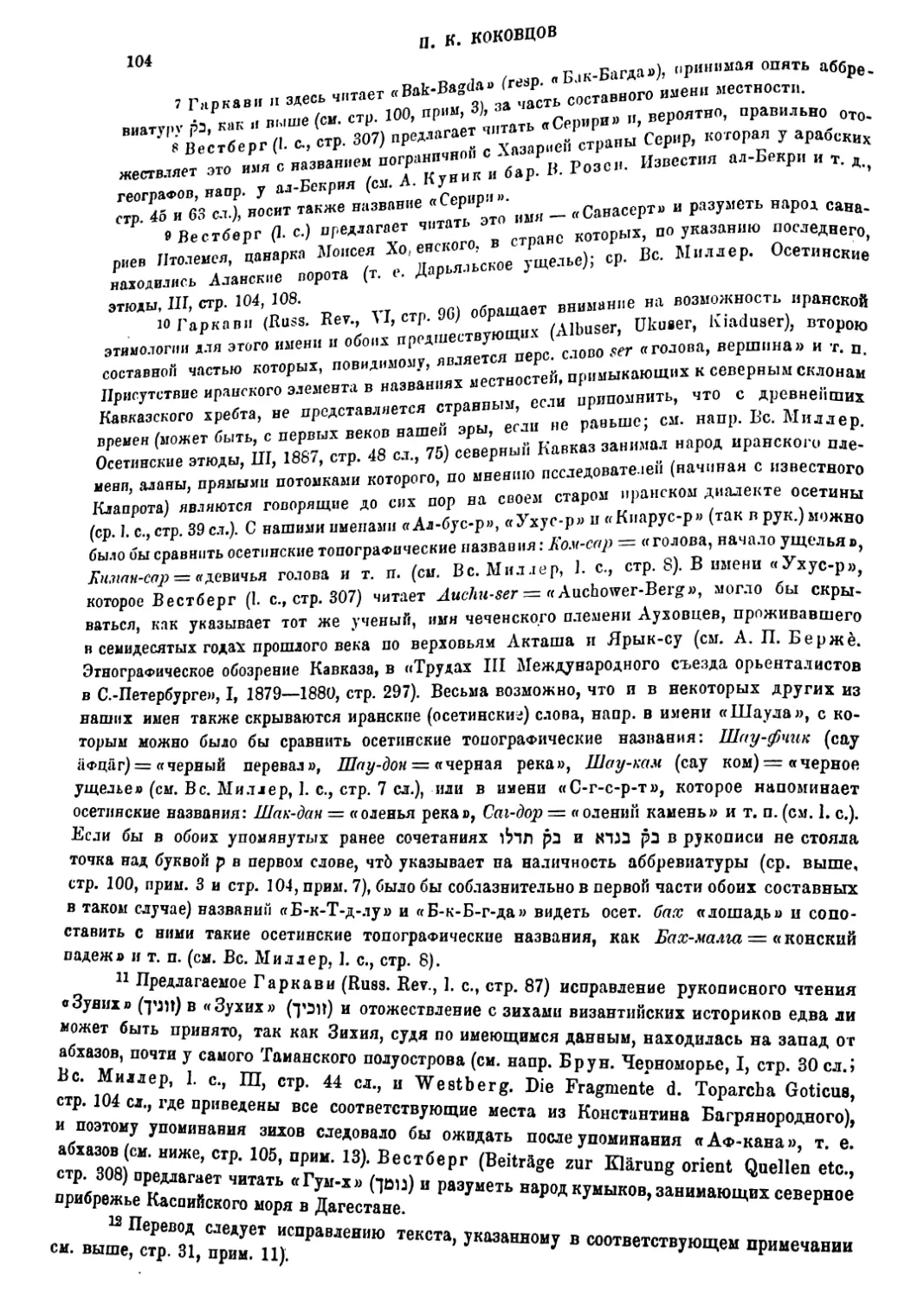

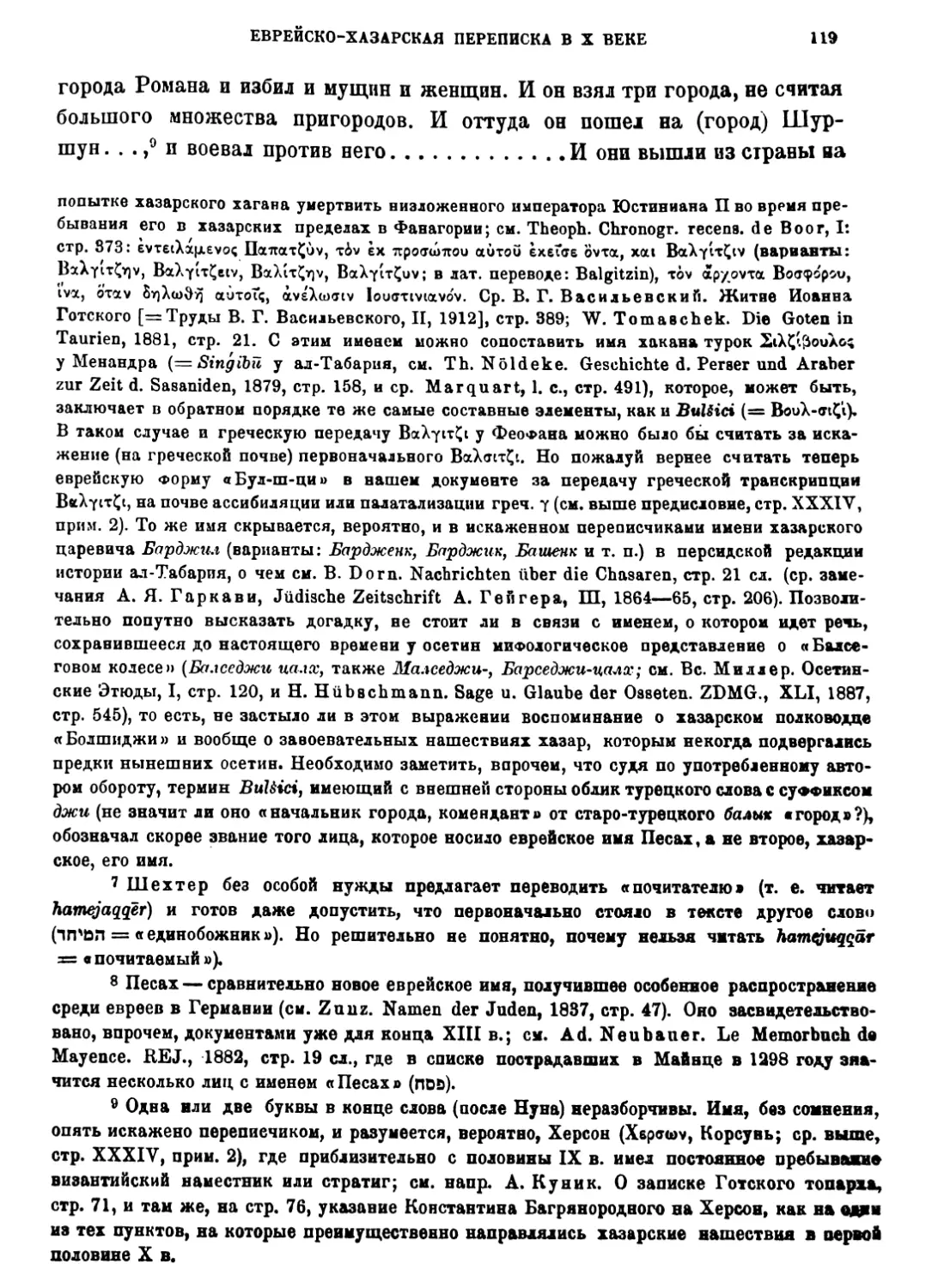

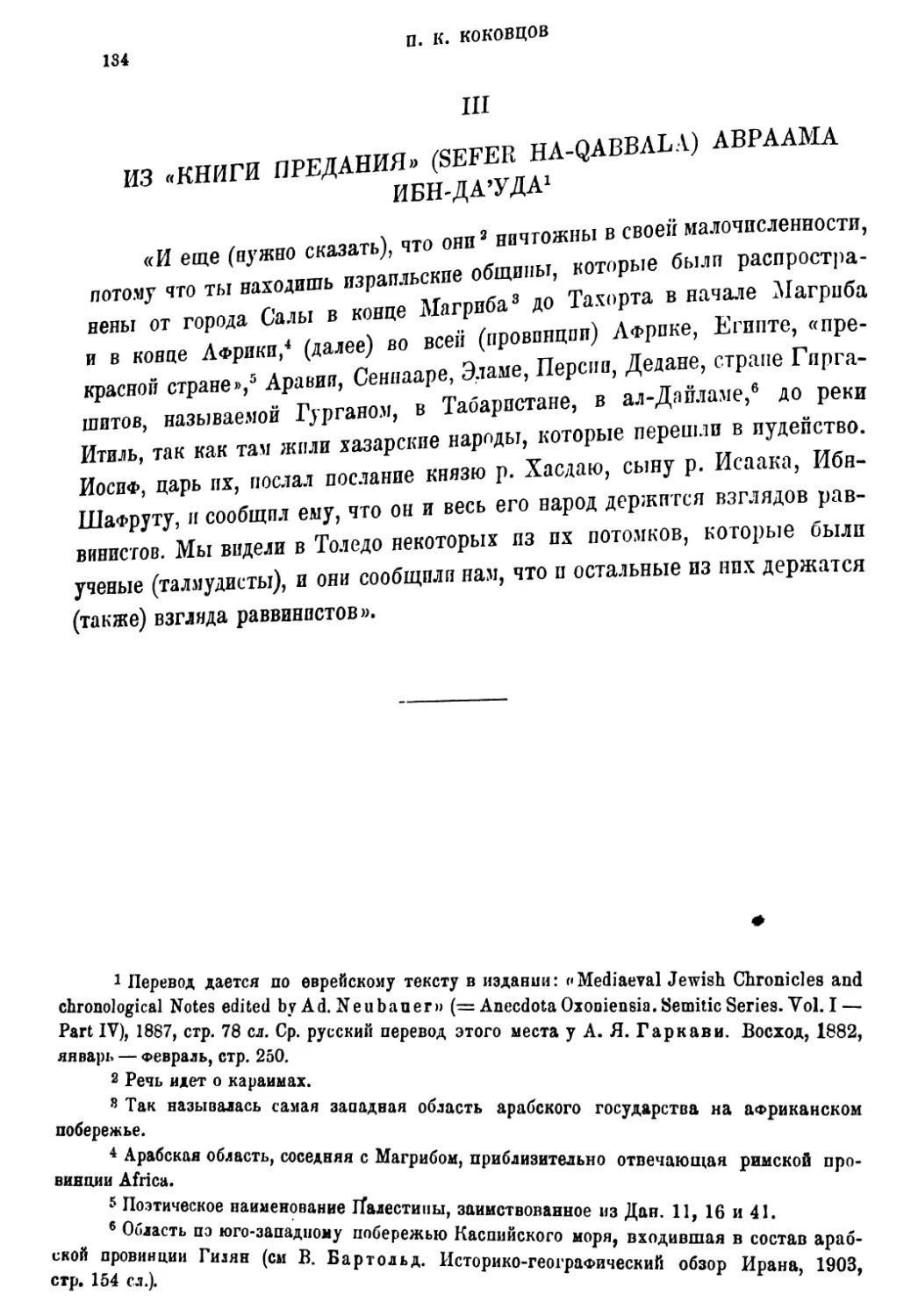

Таблица 1.

'’•▼Л .

ЛфШШЛЩЯЩбШл

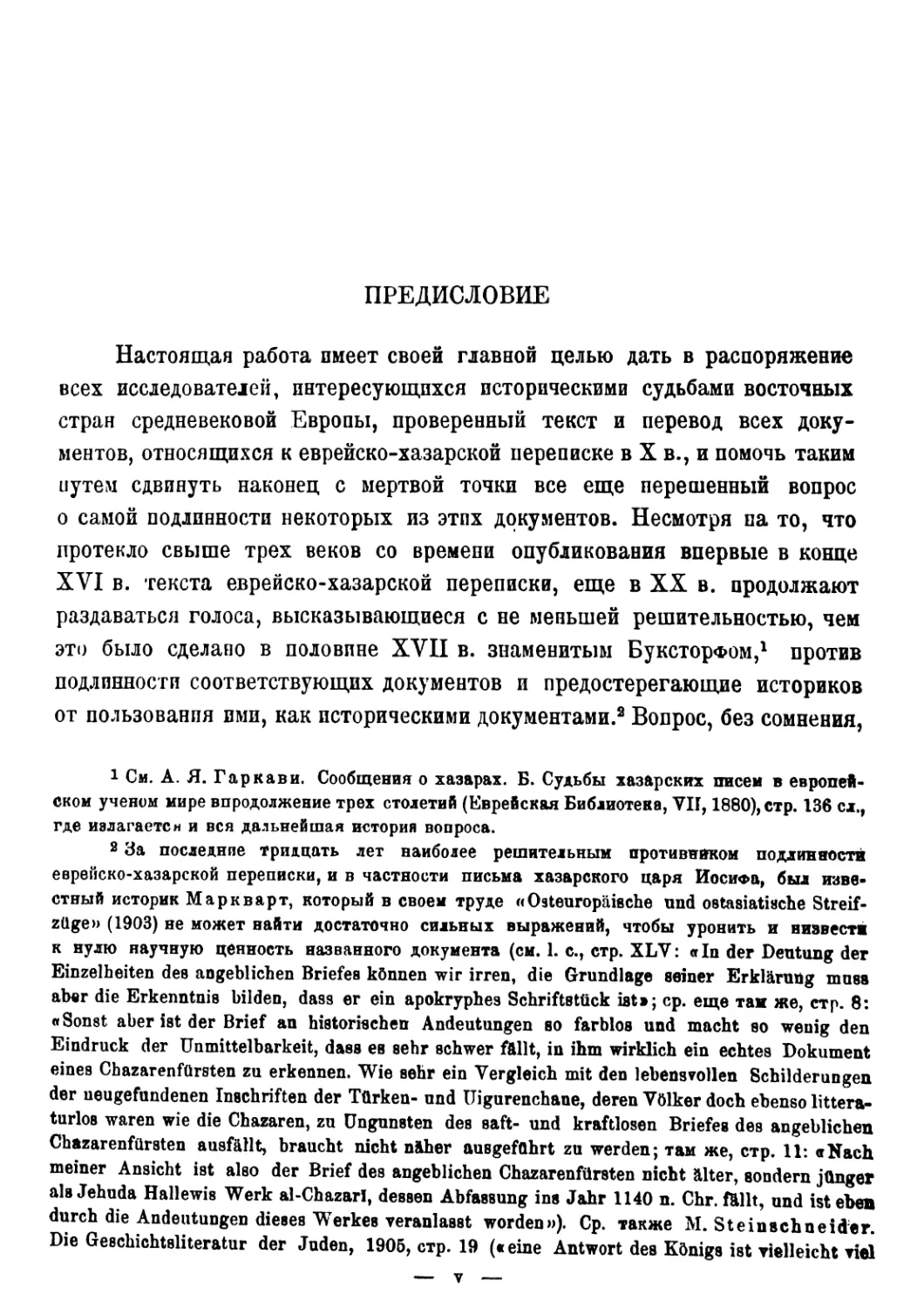

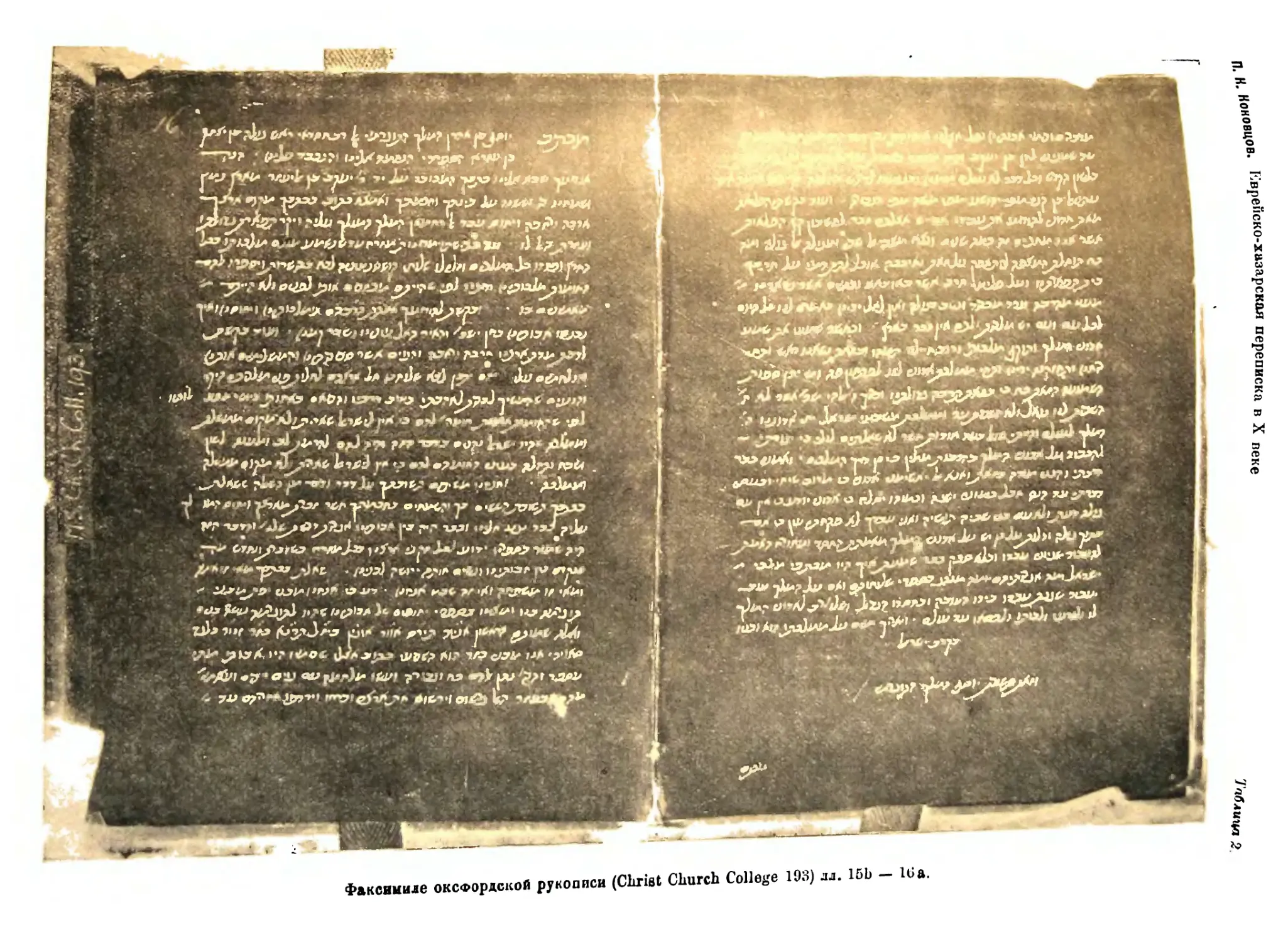

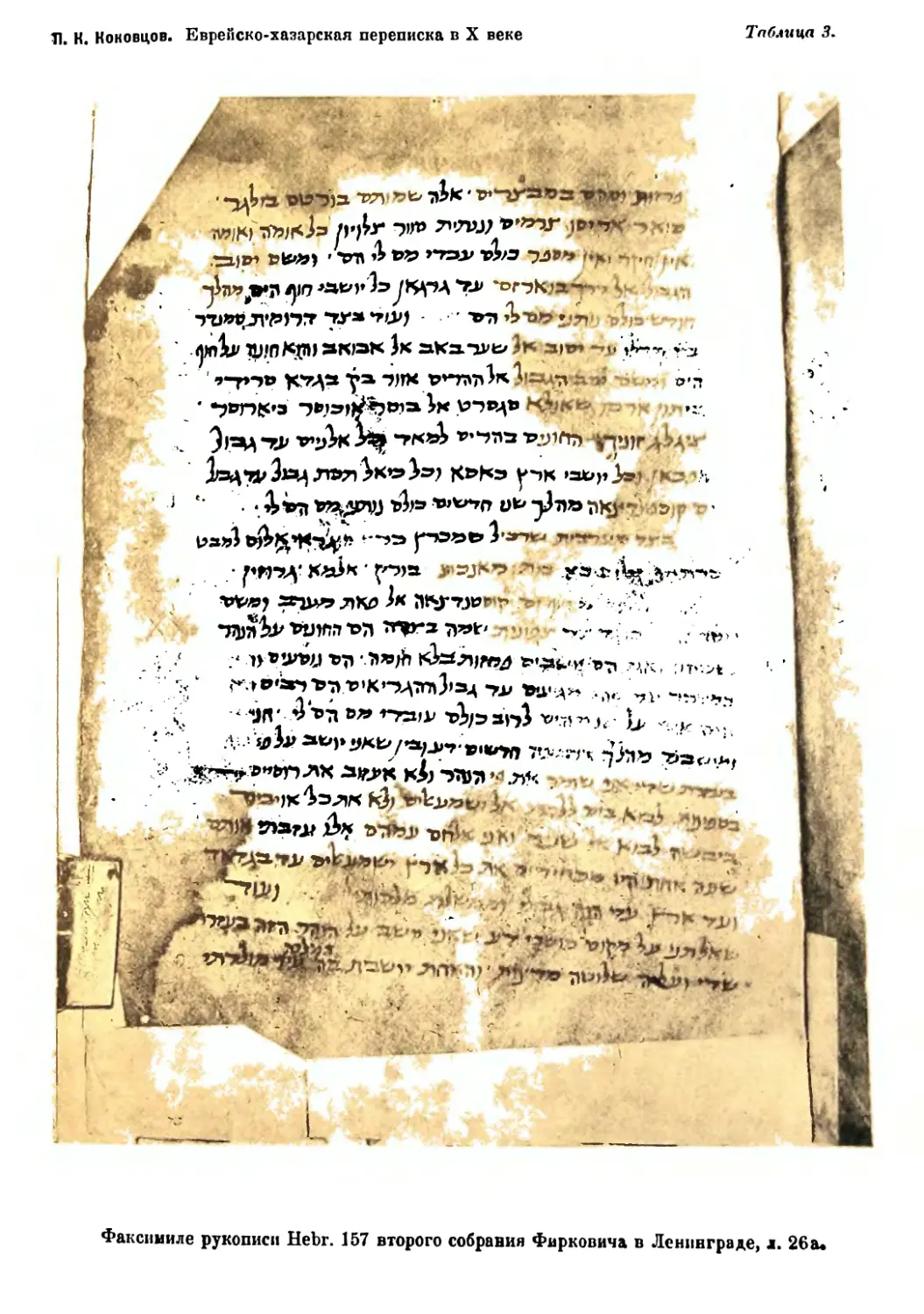

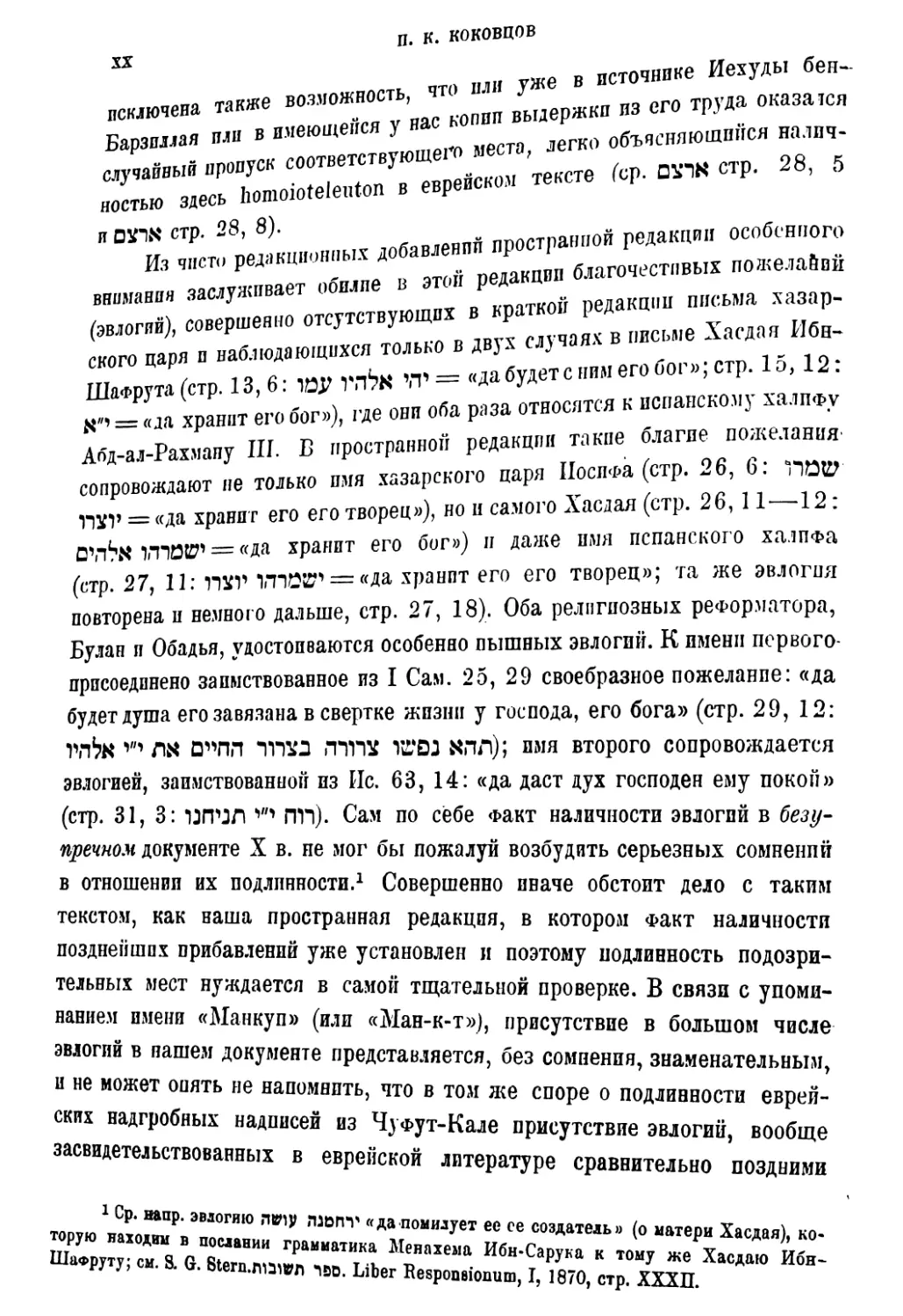

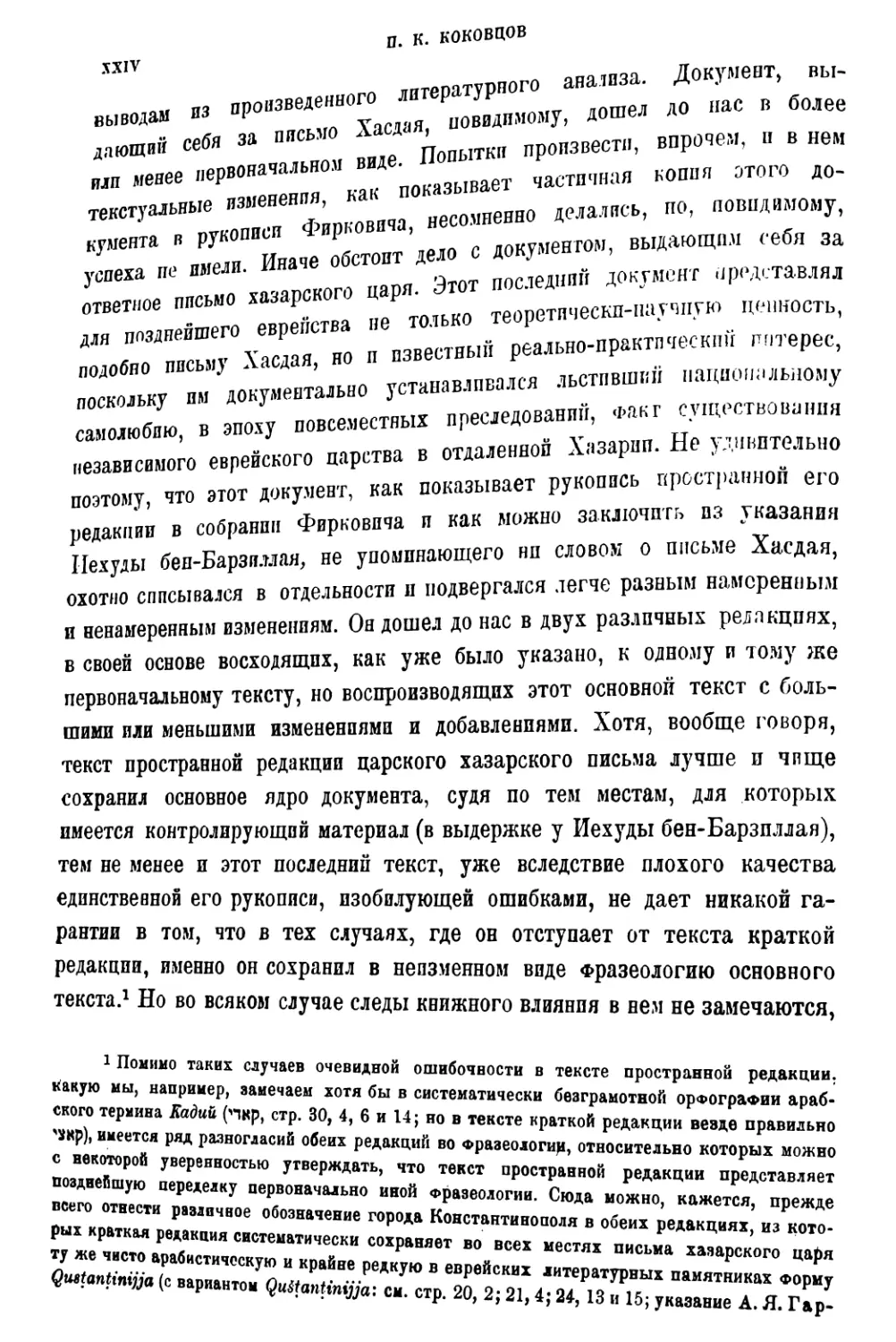

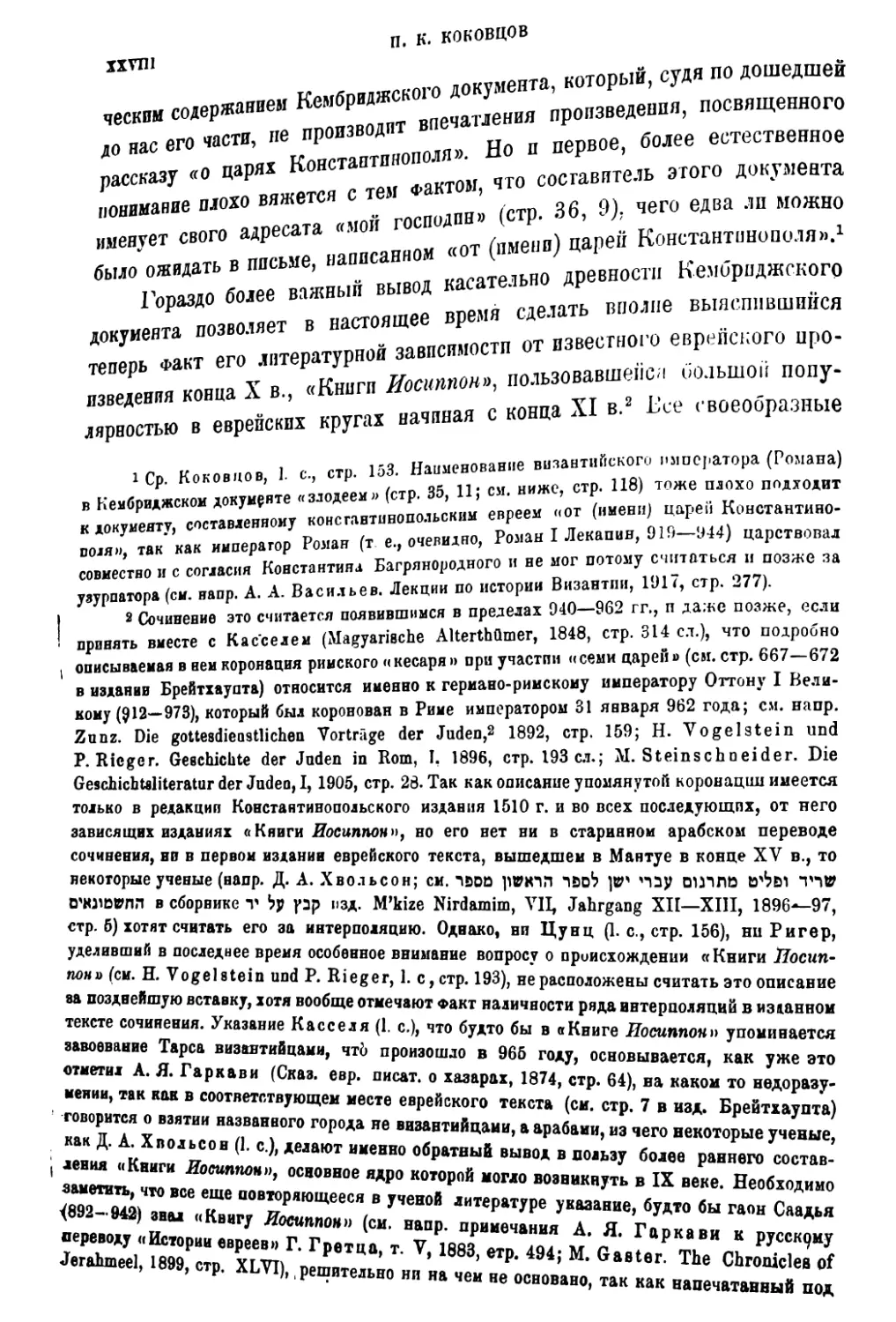

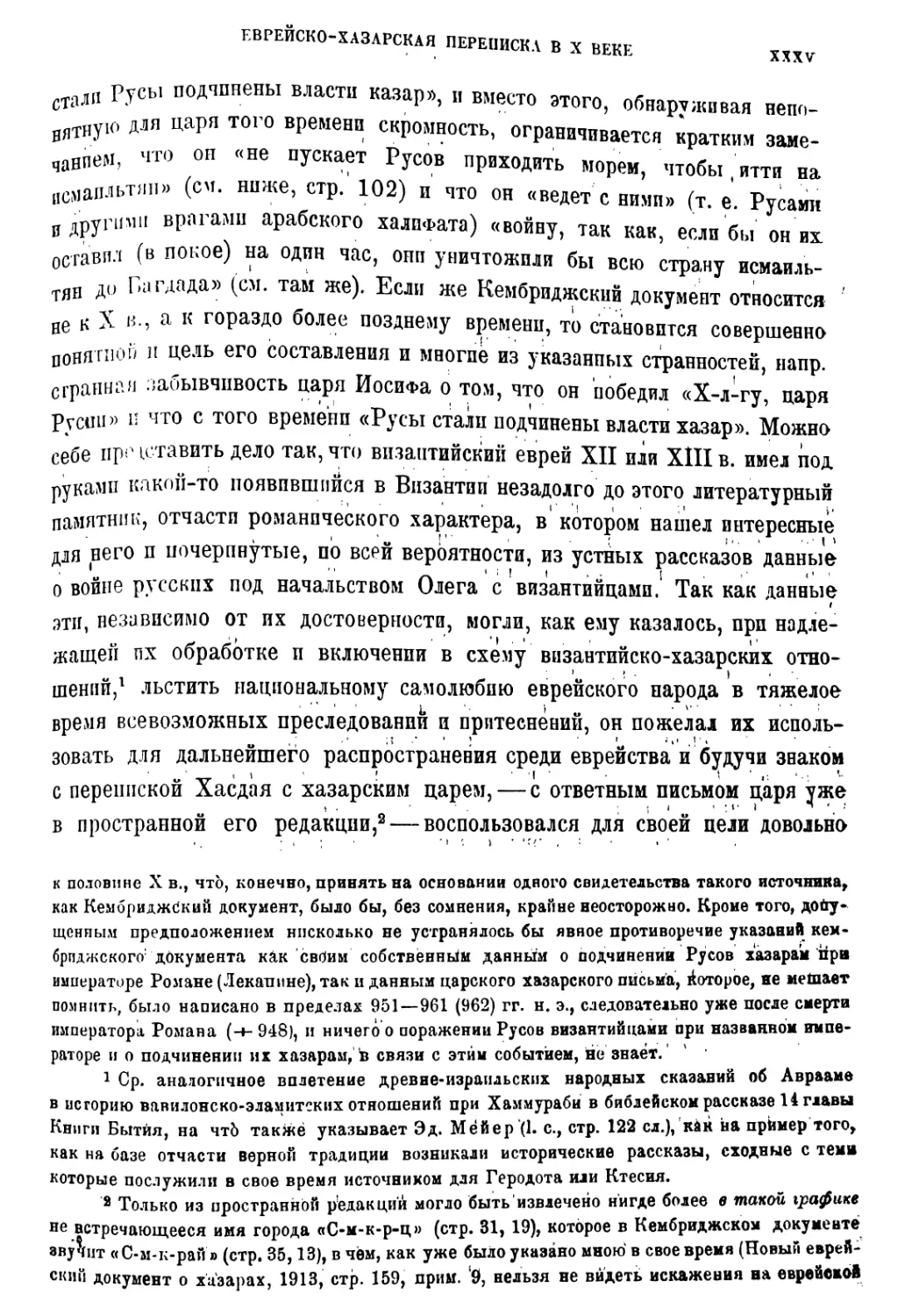

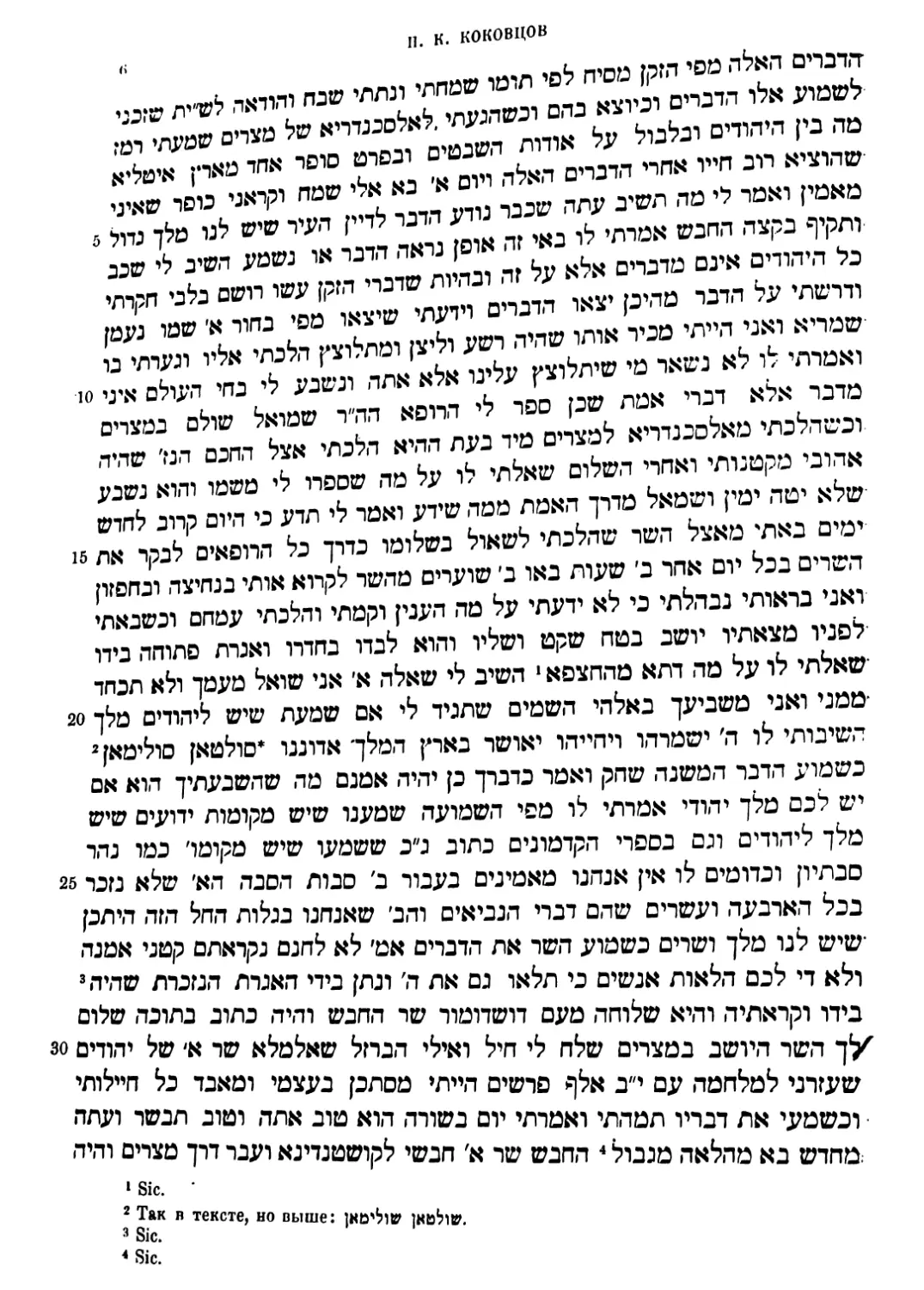

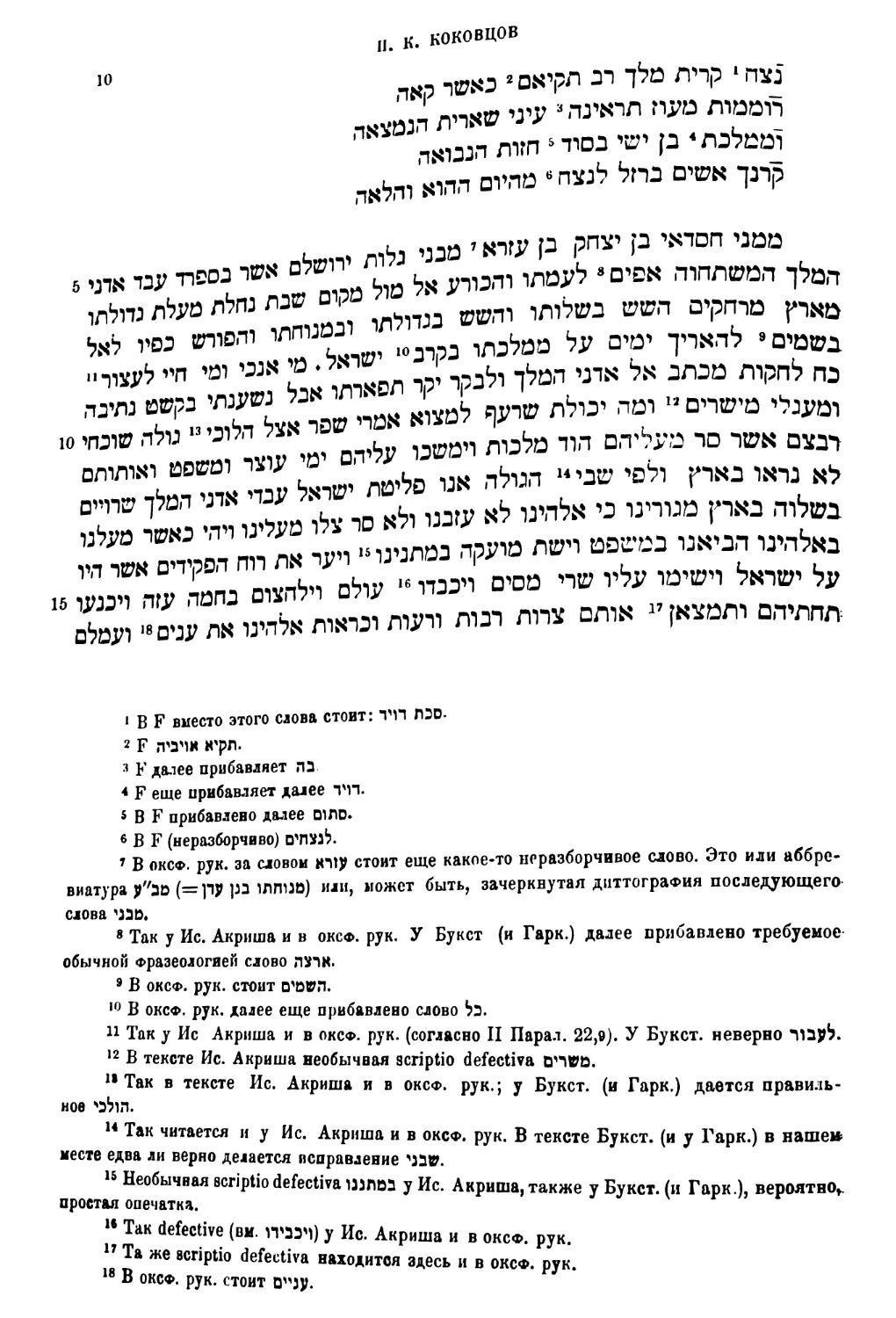

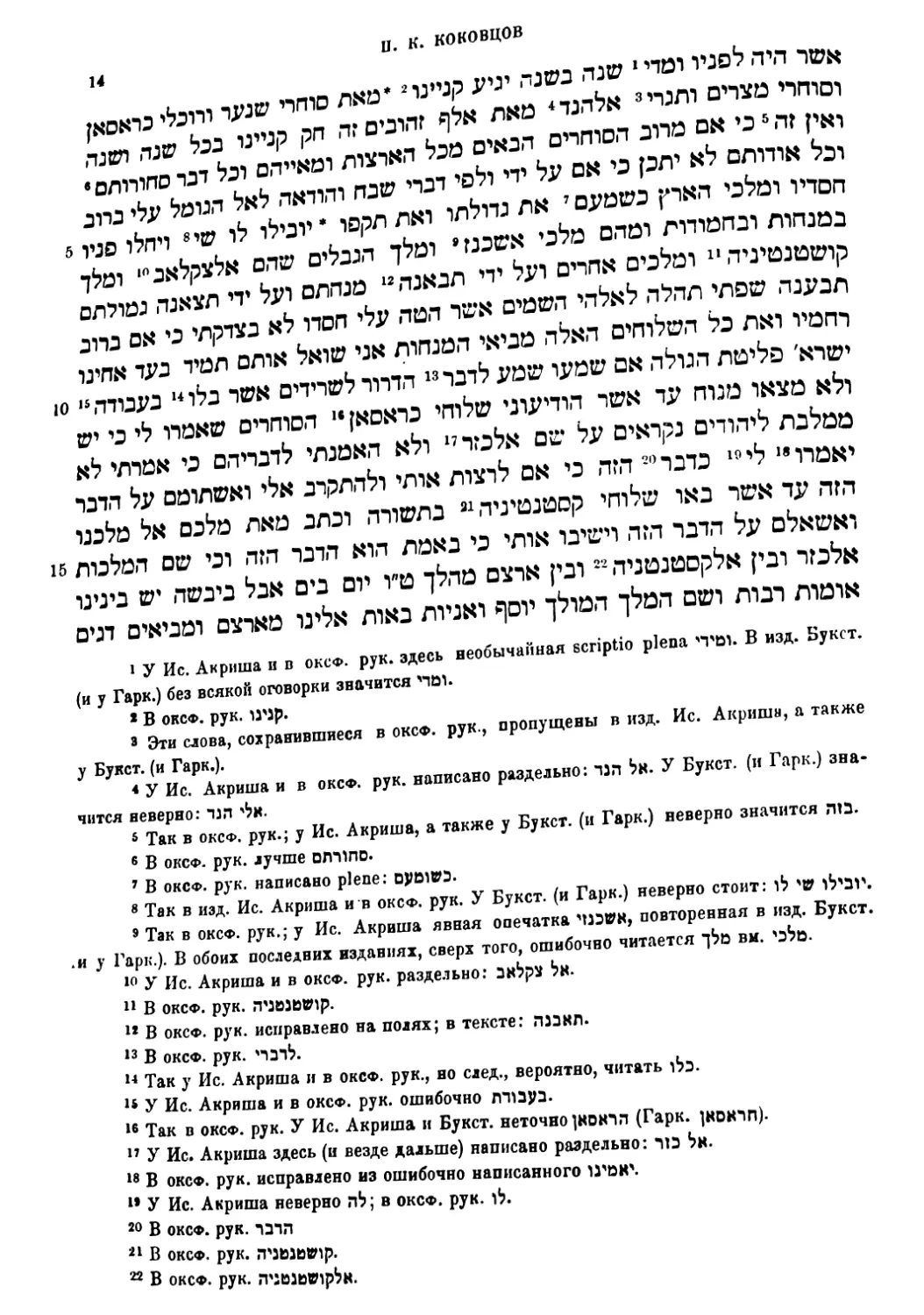

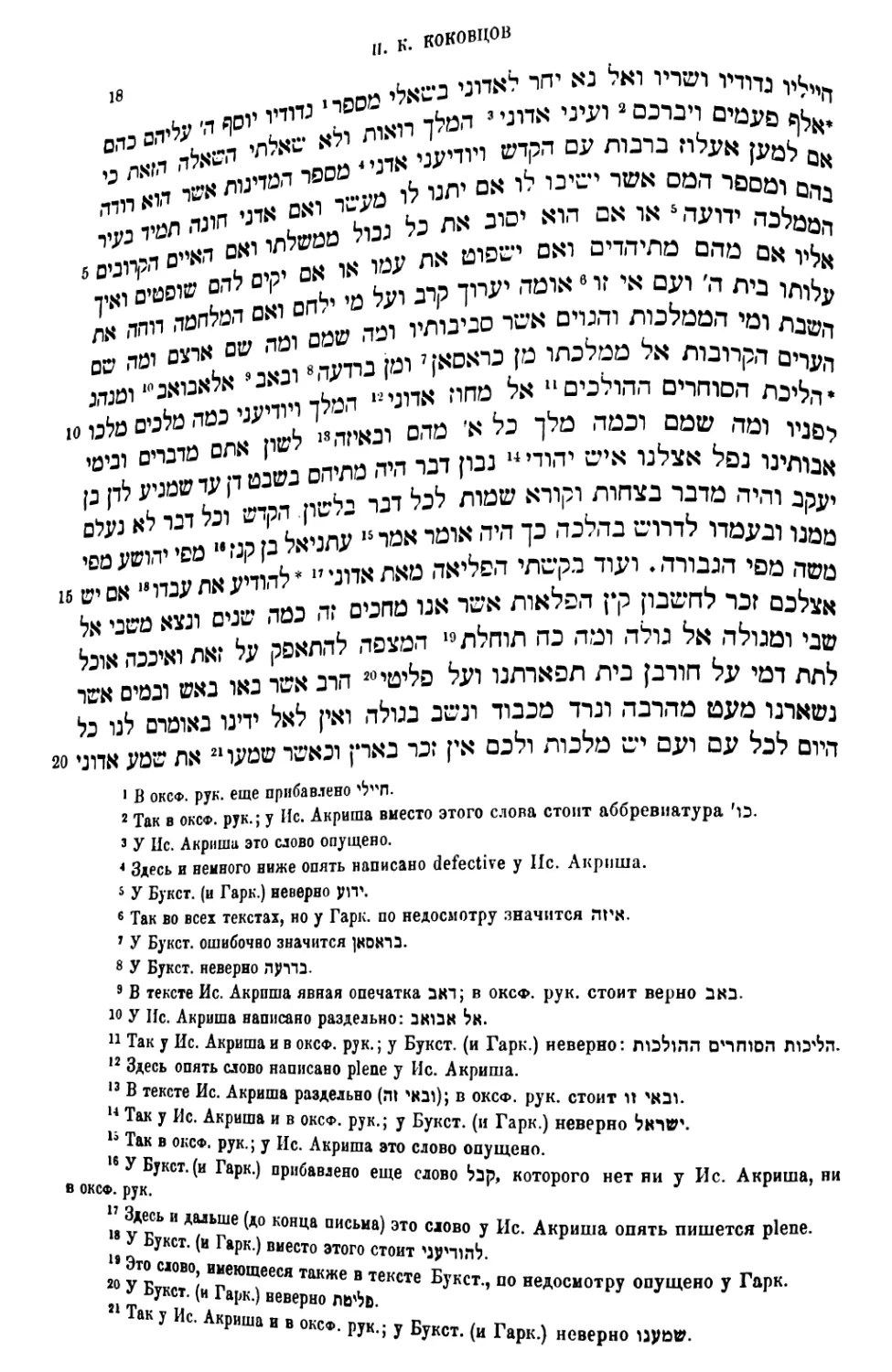

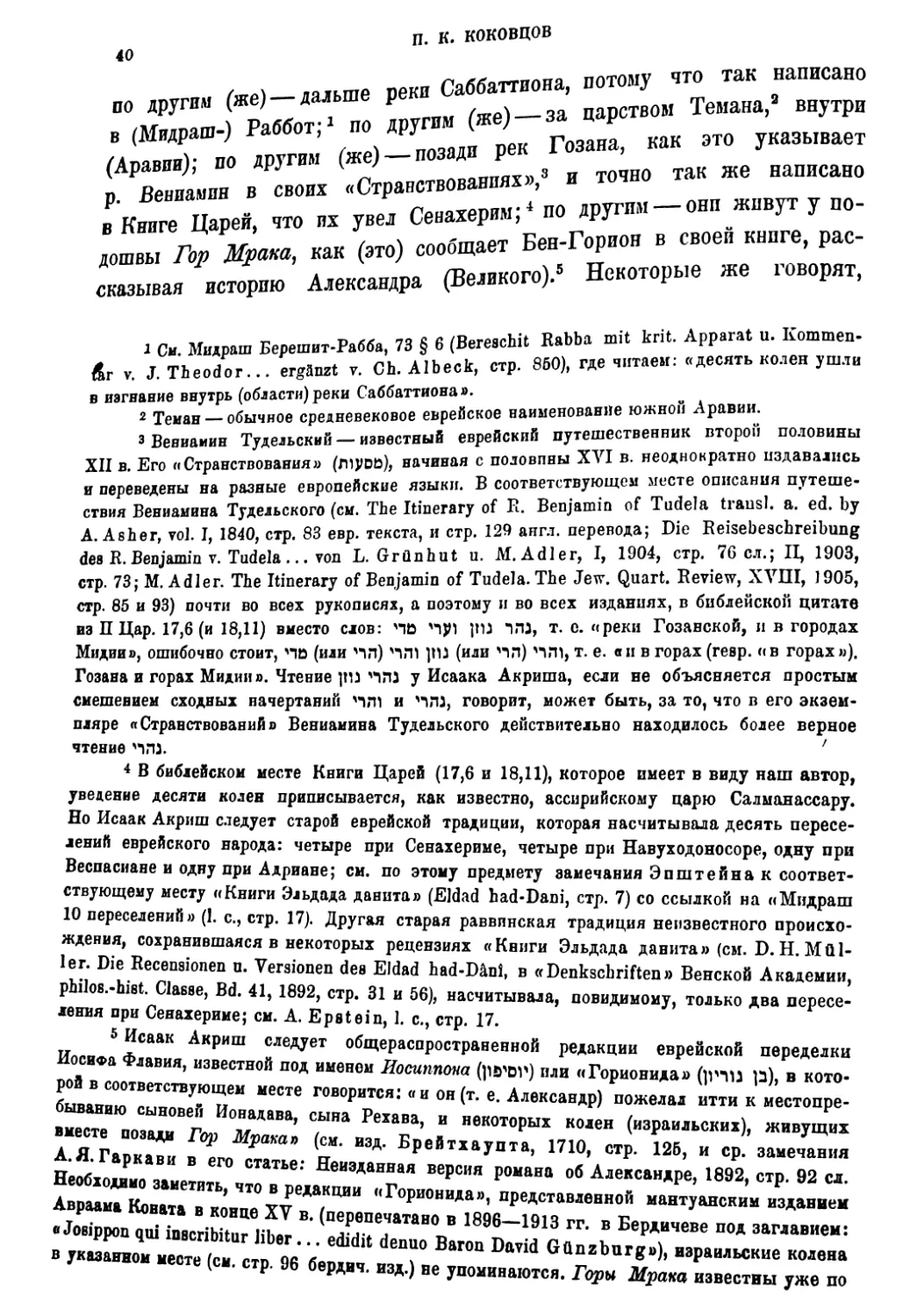

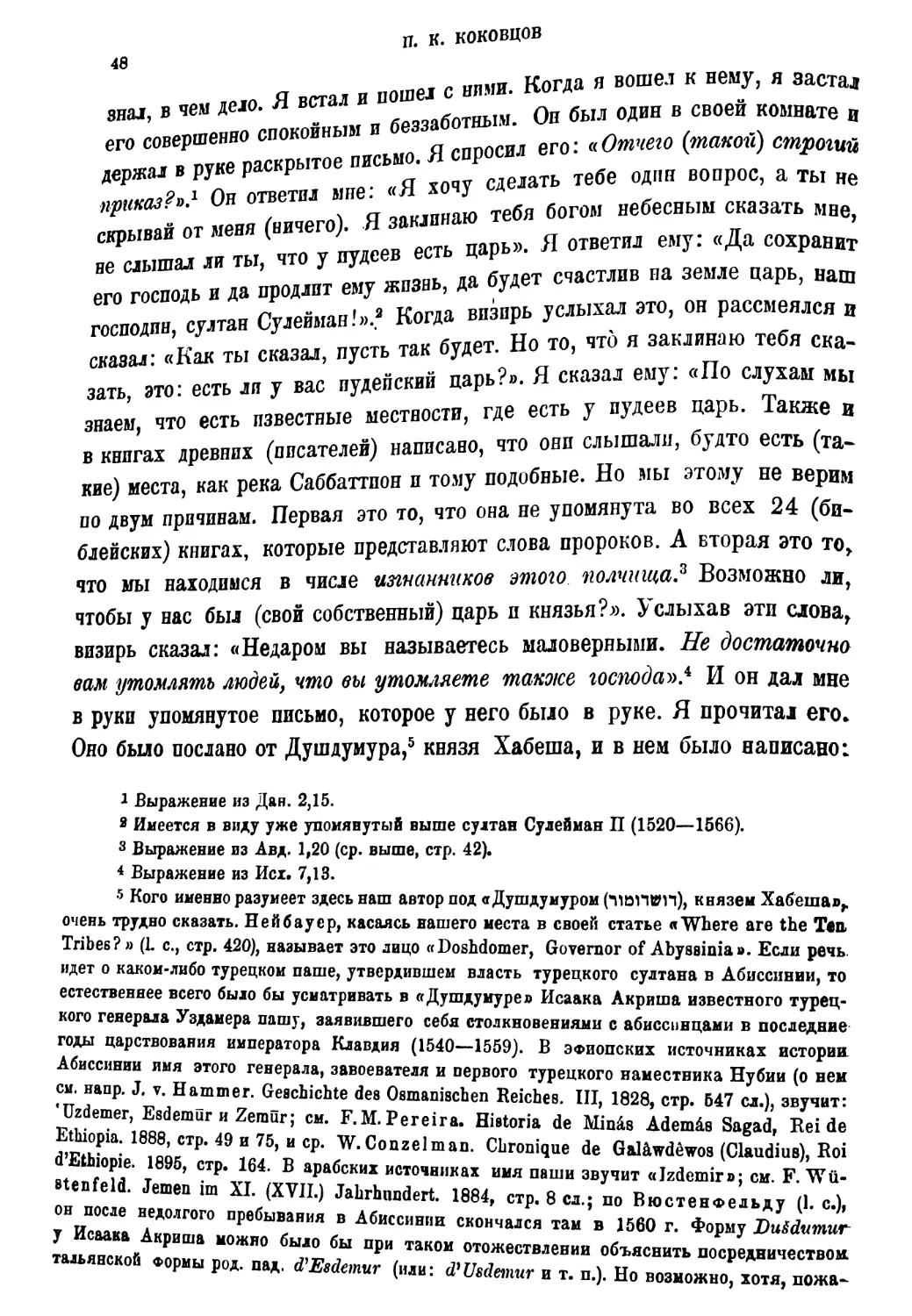

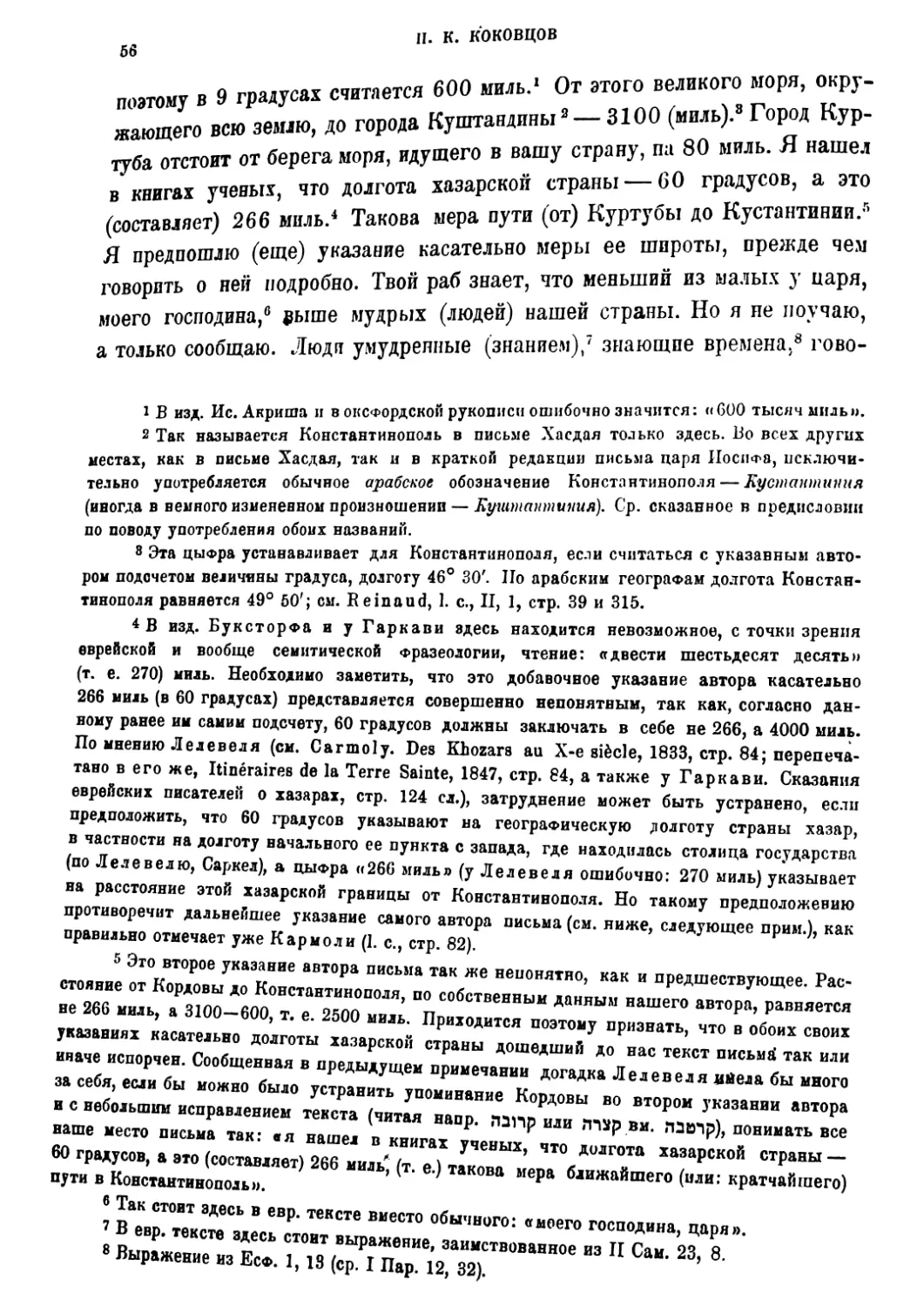

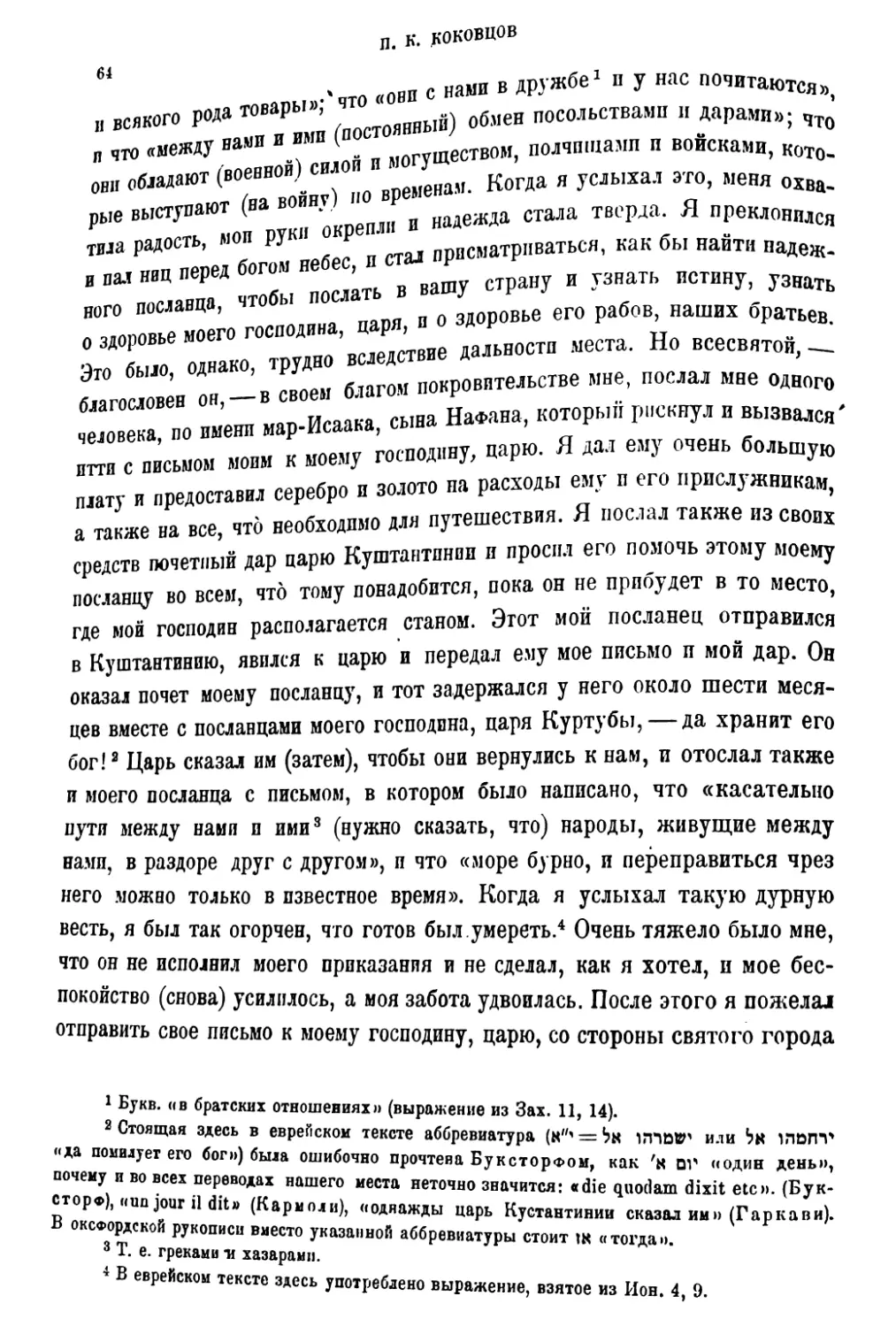

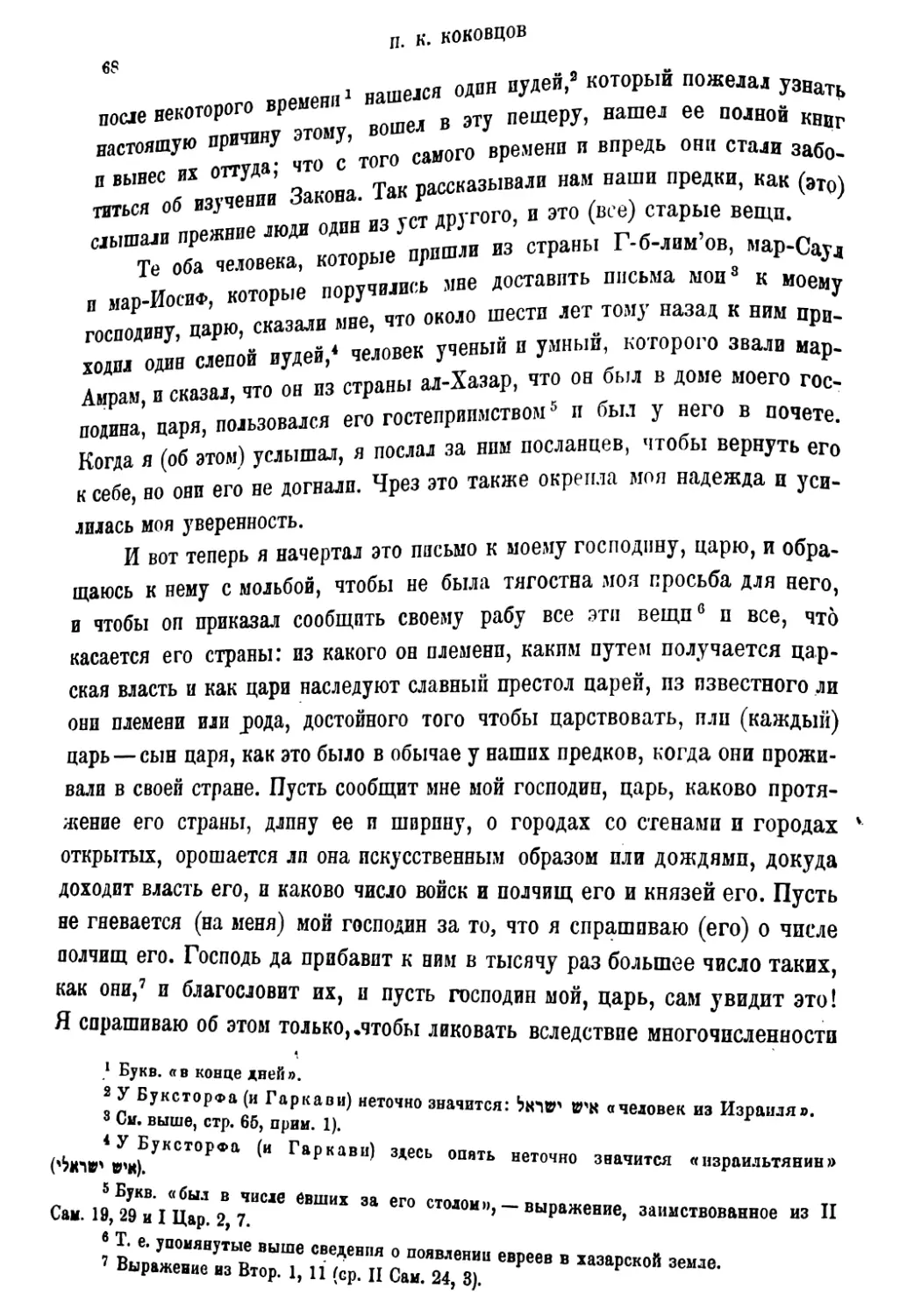

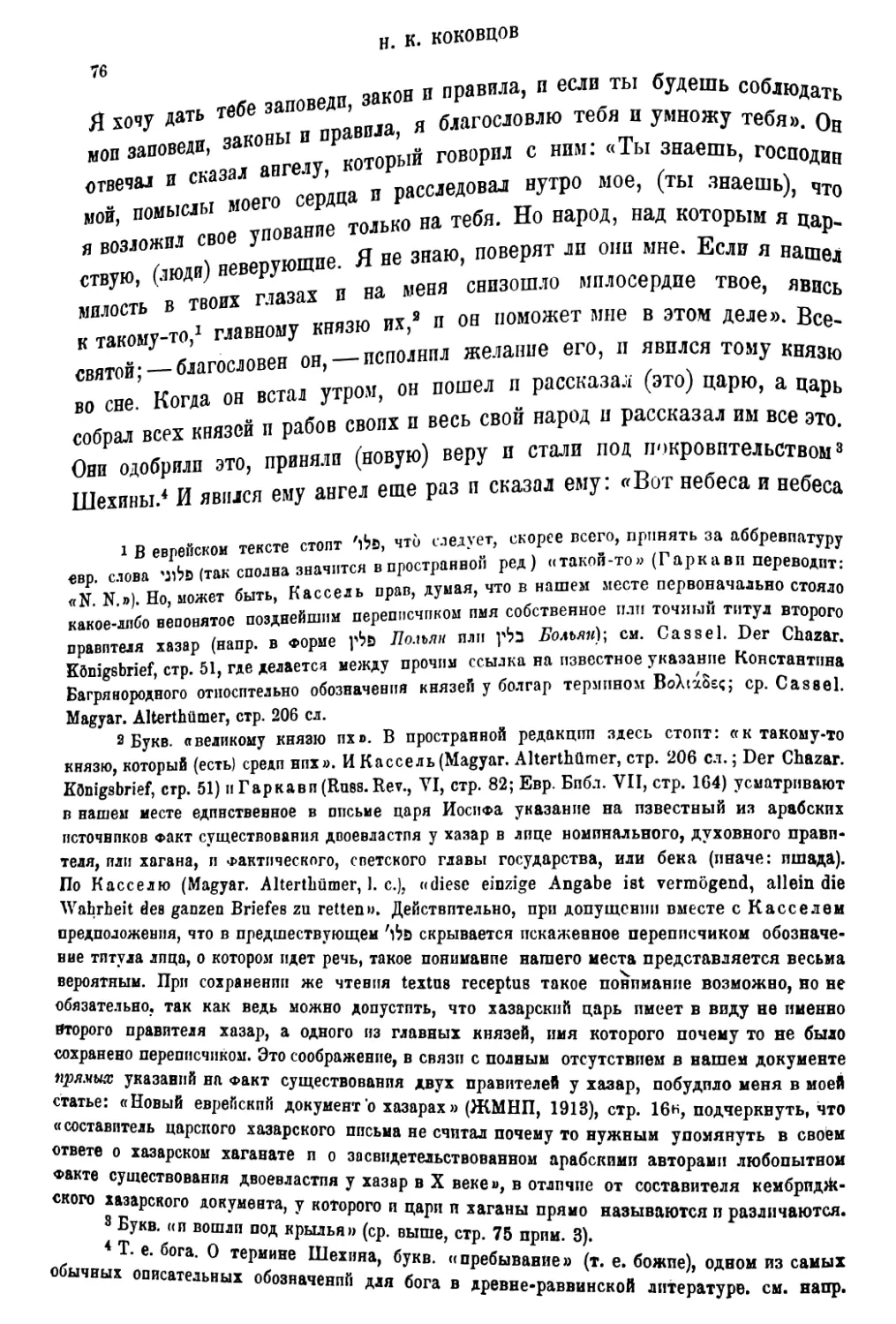

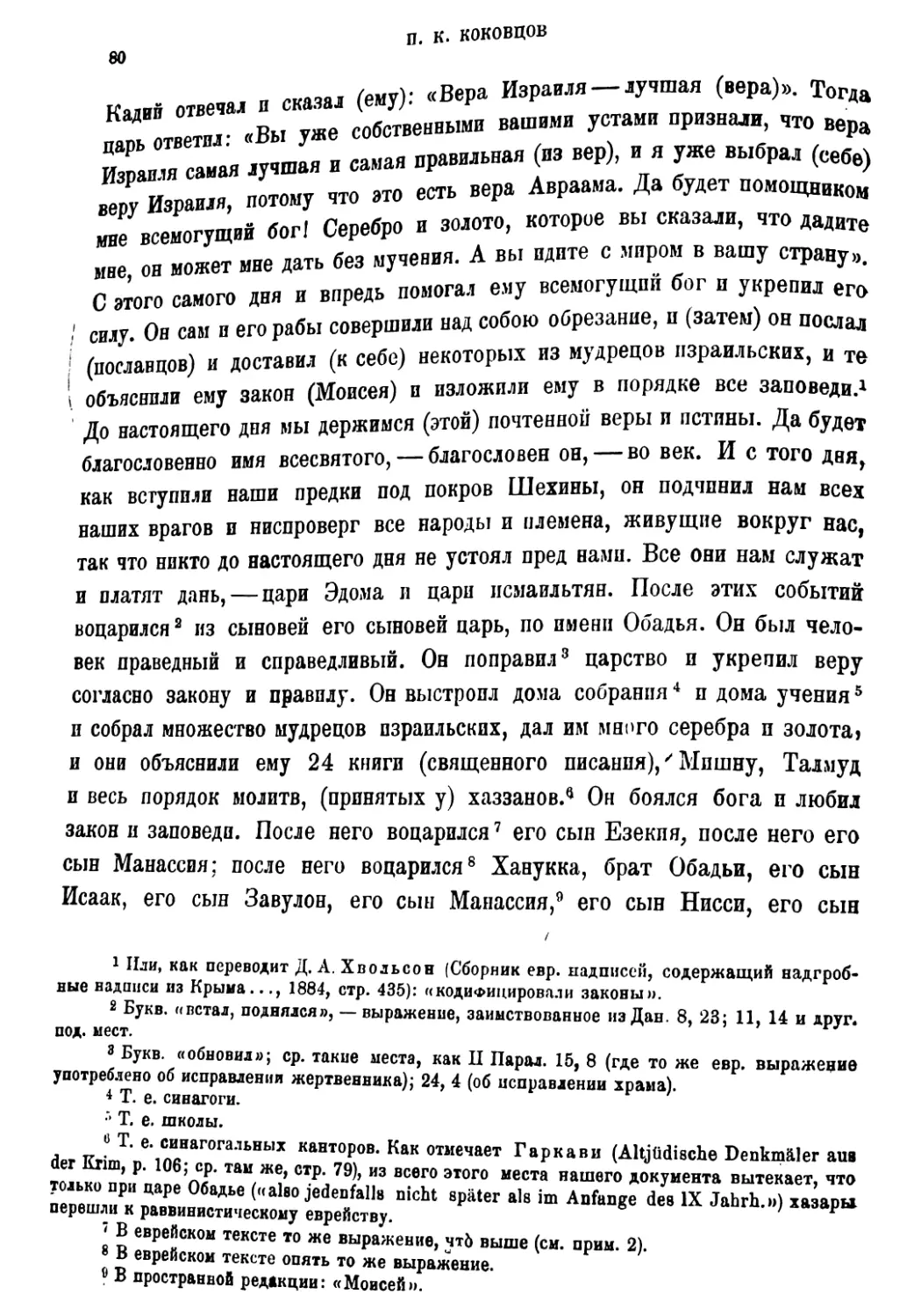

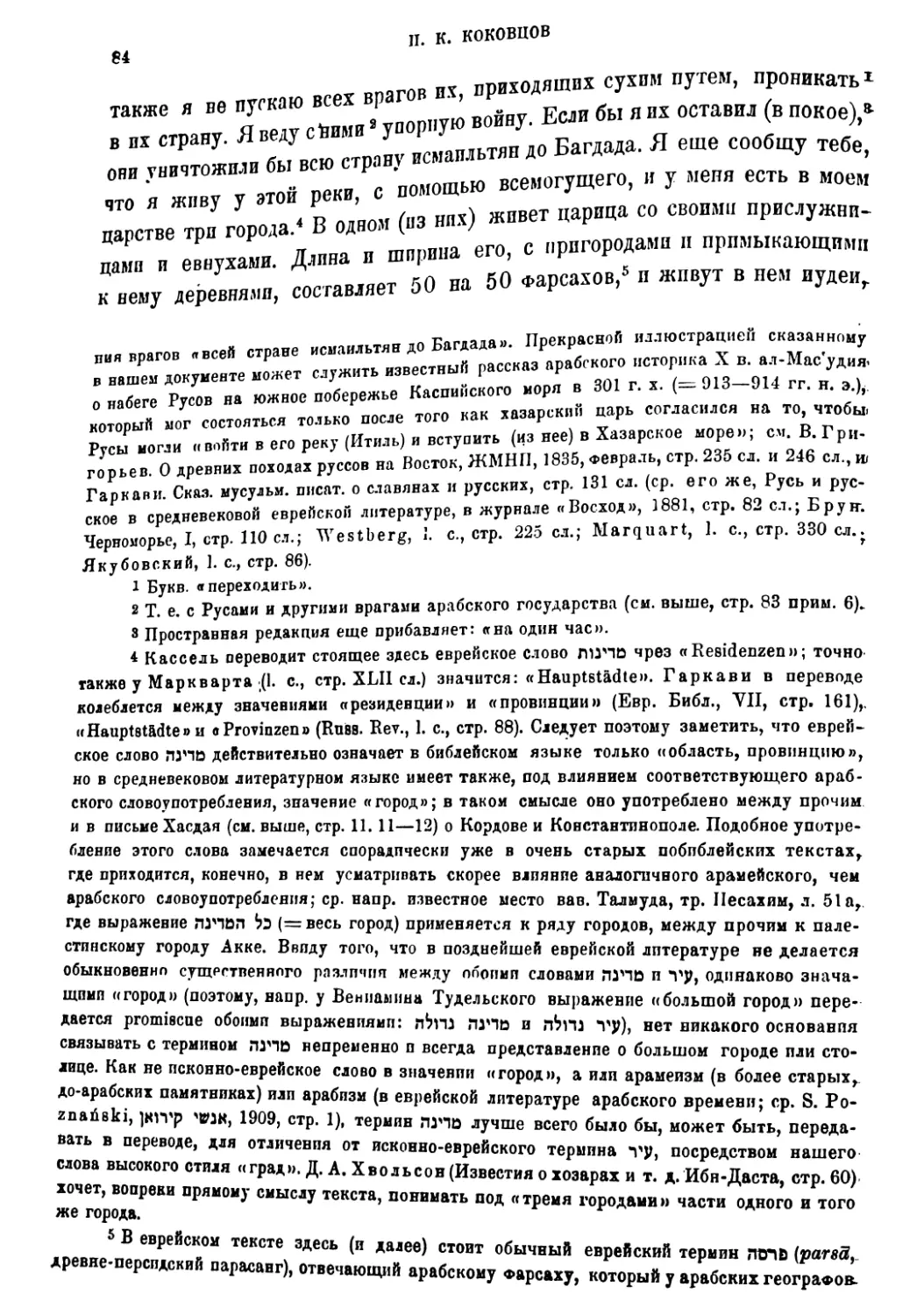

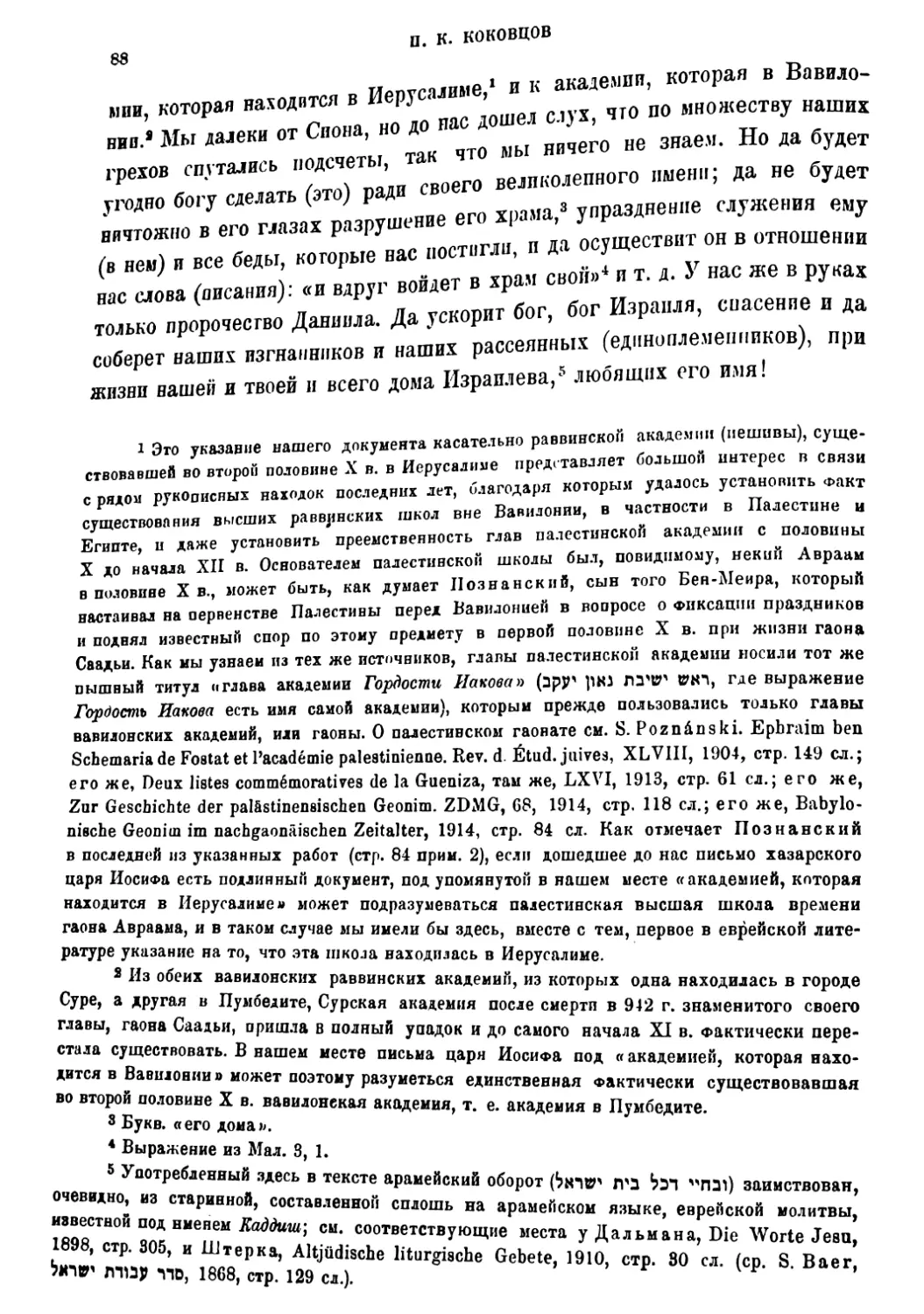

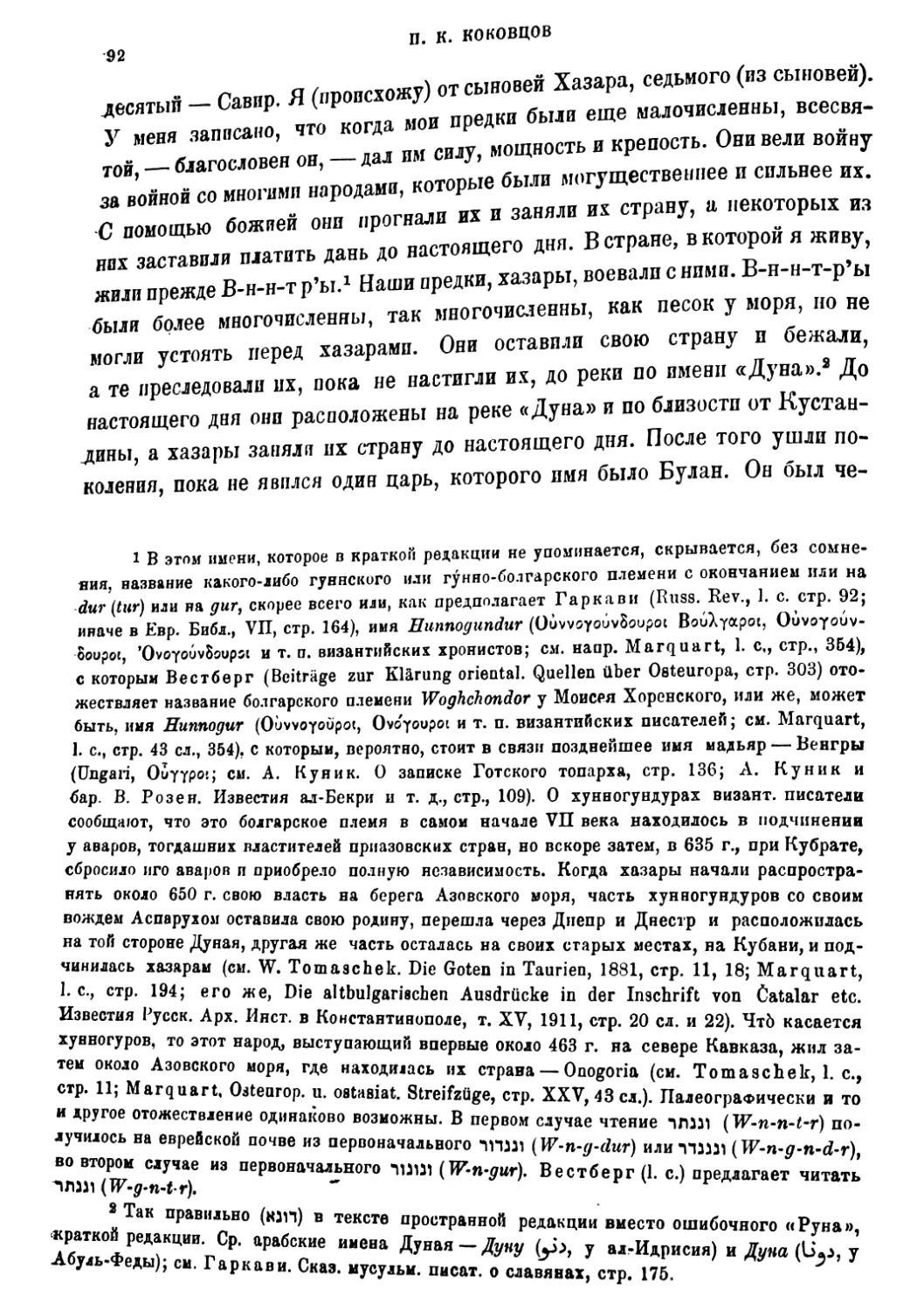

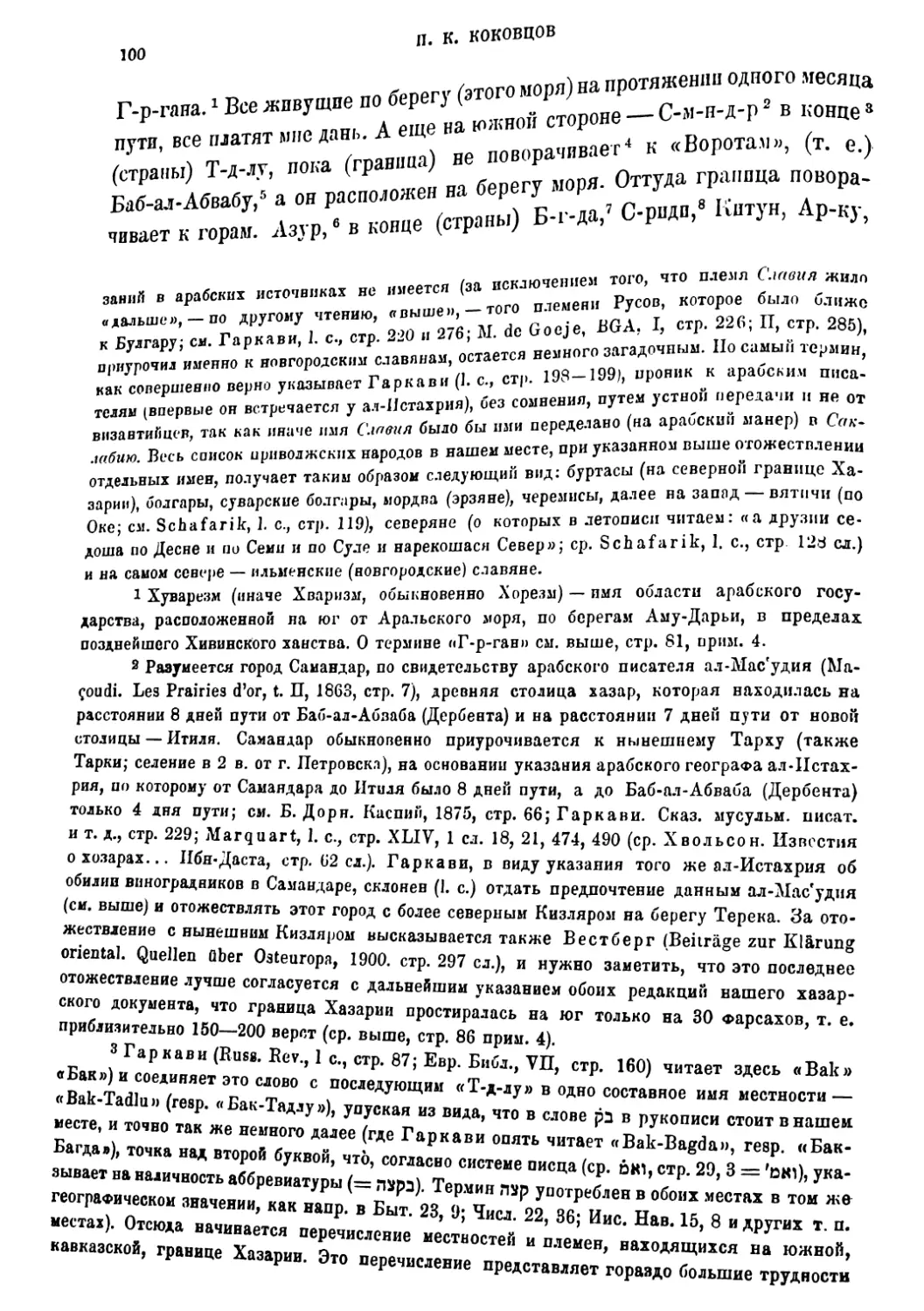

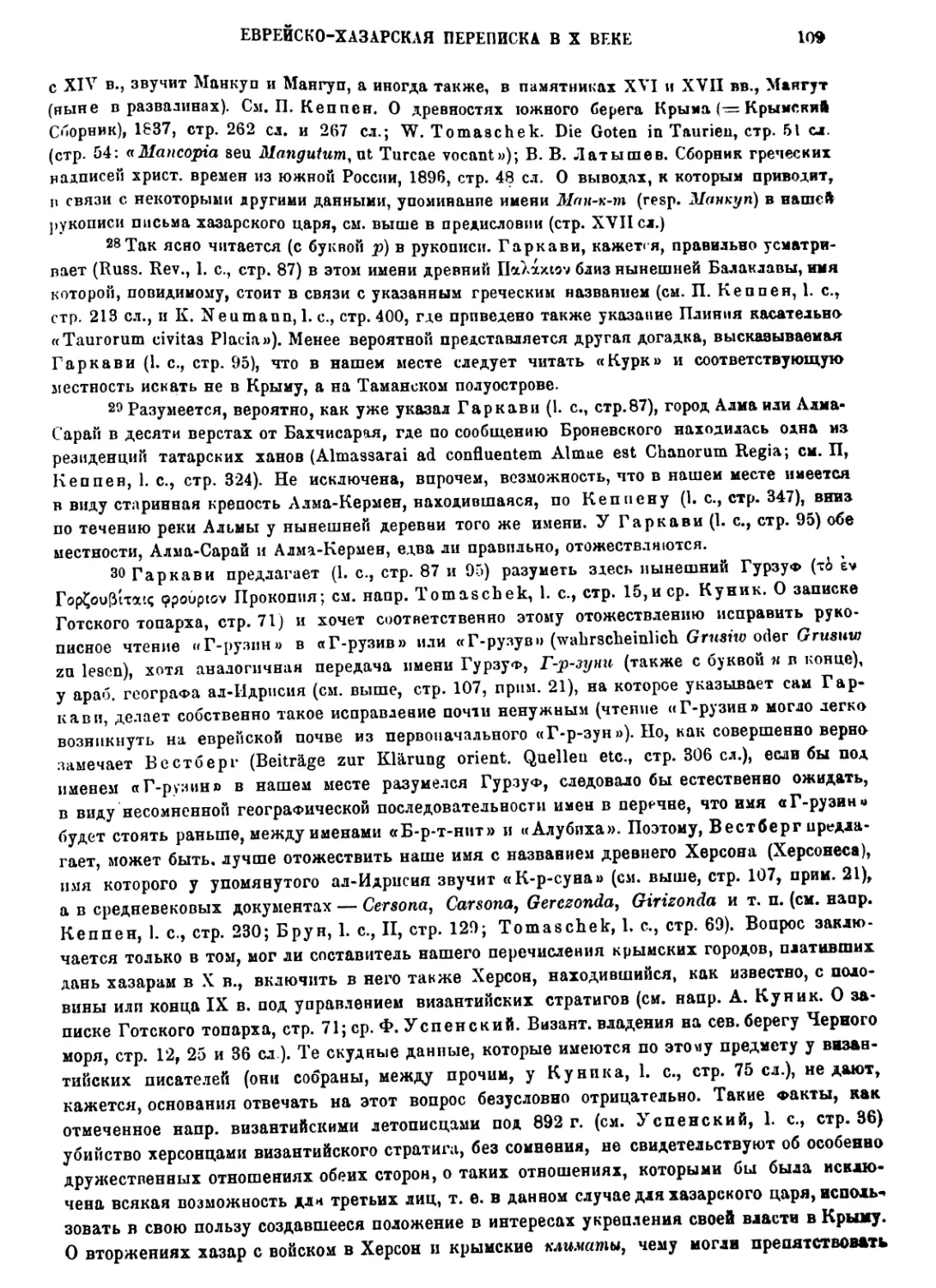

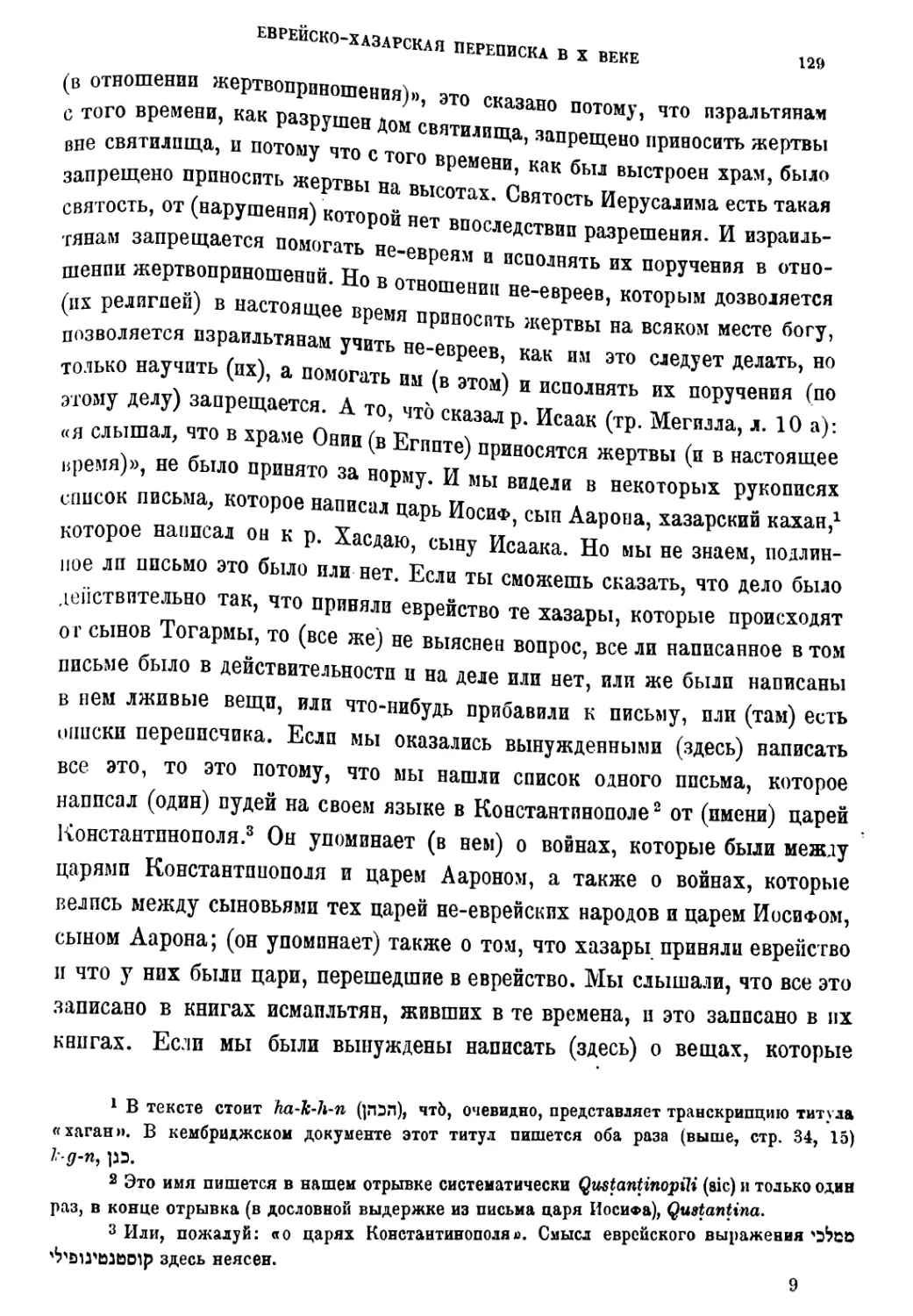

Факсимиле двух страниц (u. lib — 12а) первого издания (Константинополь± 1177 г.)

епрейско-хазарской переписки.

|! awfomt 1»адлмю*{л»гя

ЕВРЕПСКО—ХАЗАРСКАЯ ПЕРЕПИСКА В X ВЕКЕ

XI

^ Ко с со в ич а,1 и естественно должен был точно также послужить

источником и для троекратного перевода ппсьма Хасдая Ибн-ШаФрута,

который дается у А. Я. Гаркави в его работах, посвященных еврейско-

хазарской переписке.2

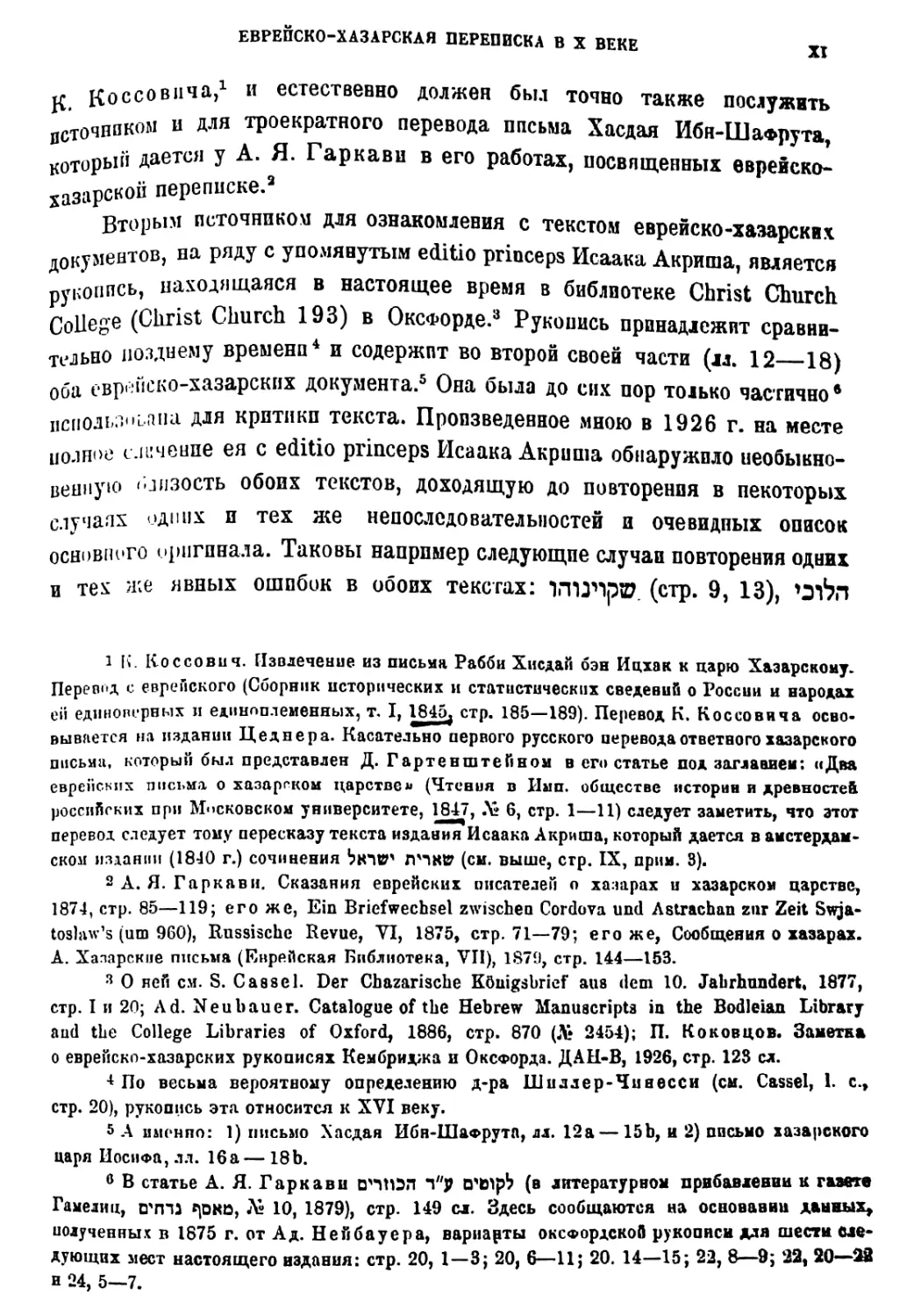

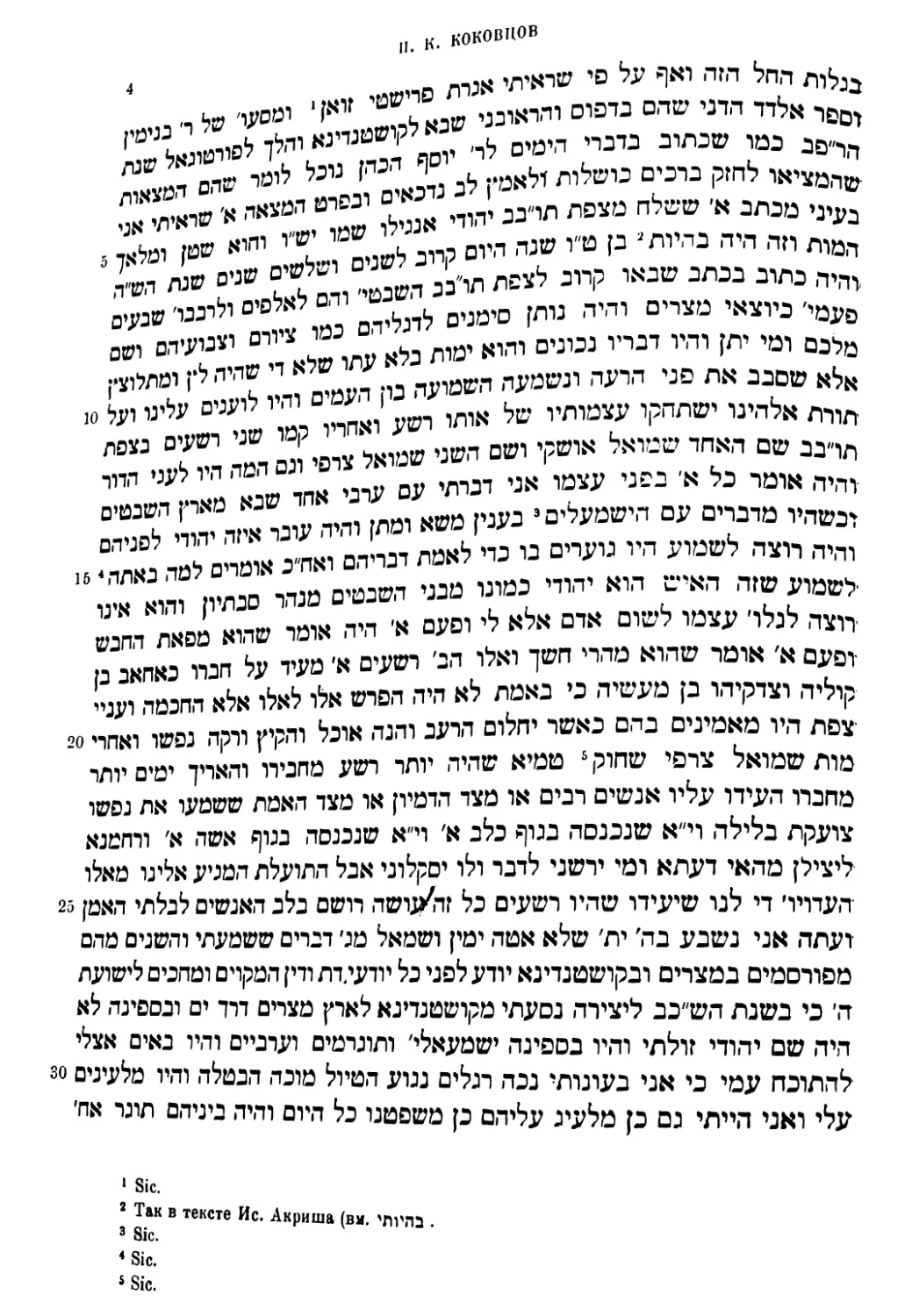

Вторым источником для ознакомления с текстом еврейско-хазарских

документов, на ряду с упомянутым editio princeps Исаака Акриша, является

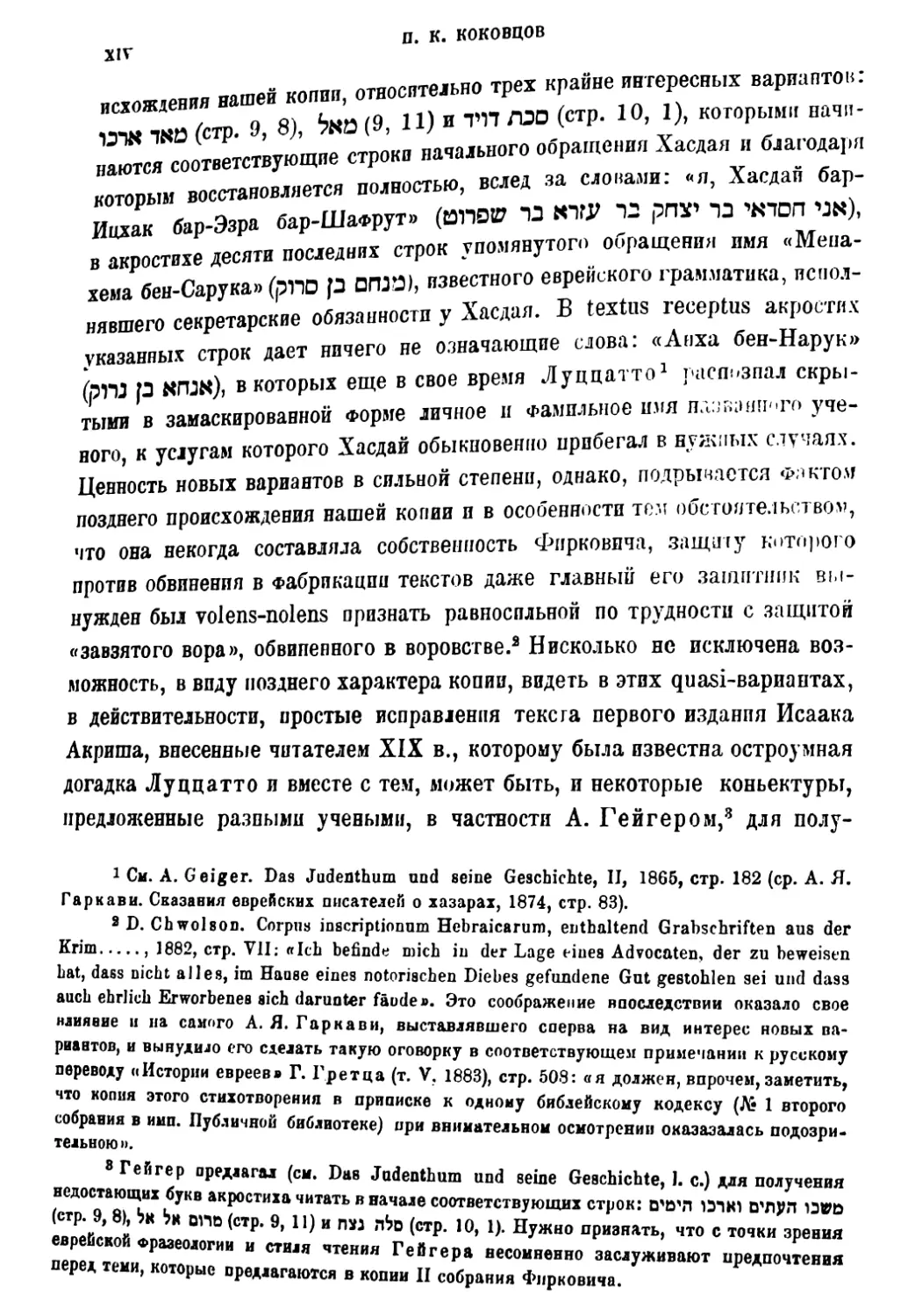

рукопись, находящаяся в настоящее время в библиотеке Christ Church

College (Christ Church 193) в Оксфорде.3 Рукопись принадлежит сравни¬

тельно позднему времени4 и содержит во второй своей части (лл. 12 18)

оба еврейско-хазарских документа.5 Она была до сих пор только частично®

псиольг.иьапа для критики текста. Произведенное мною в 1926 г. на месте

полное сличение ея с editio princeps Исаака Акриша обнаружило необыкно¬

венную близость обоих текстов, доходящую до повторения в пекоторых

случаях одних и тех же непоследовательностей и очевидпых описок

основного оригинала. Таковы например следующие случаи повторения одних

и тех же явных ошибок в обоих текстах: lnOTpW. (стр. 9, 13),

1 К. Коссович. Извлечение из письма Рабби Хисдай бэн Ицхак к царю Хазарскому.

Перевод с еврейского (Сборник исторических и статистических сведевий о России и народах

ей единоверных п единоплеменных, т. I, ^45^ стр. 185—189). Перевод К. Коссовнча осво*

вывается на издании Цеднера. Касательно первого русского перевода ответного хазарского

письма, который был представлен Д. Гартенштейном в его статье под заглавием; «Два

еврейских письма о хазарском царстве» (Чтения в Нмп. обществе истории и древностей

российских при Московском университете, 1847, Л» б, стр. 1—11) следует заметить, что этот

перевод следует тому пересказу текста издания Исаака Акриша, который дается в амстердам¬

ском издании (1840 г.) сочинения Ьювг (см. выше, стр. IX, прим. 3).

2 А. Я. Гаркави. Сказания еврейских писателей о хазарах и хазарском царстве,

1874, стр. 85—119; его же, Ein Briefwechsel zwischen Cordova und Astrachan znr Zeit Swja-

toslaw’s (urn 960), Russische Revue, VI, 1875, стр. 71—79; его же, Сообщения о хазарах.

А. Хазарские письма (Еврейская Библиотека, VII), 1879, стр. 144—153.

2 О ней см. S. Cass el. Der Chazarische KOuigsbrief aue dem 10. Jabrhundert, 1877,

стр. I и 20; Ad. Neubauer. Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library

and the College Libraries of Oxford, 1886, стр. 870 (Л* 2454); П. Коковцов. Заметка

о еврейско-хазарских рукописях Кембриджа и Оксфорда. ДАН-В, 1926, стр. 123 сл.

4 По весьма вероятному определению д-ра Шиллер-Чинесси (см. Cassel, 1. с.,

стр. 20), рукопись эта относится к XVI веку.

5 А имонпо: 1) письмо Хасдая Ибв-ШаФрутп, лл. 12а — 15Ь, и 2) письмо хазарского

царя ИоснФа, лл. 16а— 18Ь.

0 В статье А. Я. Гаркави в'ЧЮЯ Y'p D'tolpV (в литературном првбавленви к газете

Гамелиц, о'гпа *ркв, Л» 10, 1879), стр. 149 сл. Здесь сообщаются на основании данных,

иолученных в 1875 г. от Ад. Нейбауера, варианты оксфордской рукописи для шести сле¬

дующих мест настоящего издания: стр. 20, 1—3; 20, 6—11; 20. 14—15; 22, 8—9; 22, 20—22

и 24, 5—7.

XII

п. К. КОКОВЦОВ

/ 11 10—П)» ЛЗЭ10Л (стр. 11, И). Юр

(стр. Ю, Ю), 4* ШИВ W ^Р; 1в, 15), лпспя (стр. 20, 2), *»,

(стр. -13, 4, в». KVI-hn У »ЛППЗ (СТР- 23’ 10,1 D’Jfni

(стр. 21, 1). чф* (стр. ' ’ „ т „ а также следующие примеры

(стр. 24, 3), ЛИЙ-А1 (стр. 28 J е ’ траш10стеЙ в роде: 'ЛК t?Ori

сохр«™« о*"»1 " ™ Же Ф|’а3 , 7 2КЬ Л'ЛЛ ЛЛК (стр. 20, 4) я т.

(стр. 12, 1), вчвкл ’ЛОТ <"Р' ’ ,'|Я01.дя даже в самой графике, еапр.

Сов'ядегже обопх текстов Д о как ^ (,rp. 10, Hi),

.таких ®'Х;} 1П)1 1фИ тои В самом колебапии этой графики,

Т Тсредат арабского имея,, ОКОП «стр. 1*. *> • те,№п“>-

editio princeps, которая с первого взгляда снос а вяушять

водоэреиие, ято упомянутая рукопись просто списана с печатного падания

Исаака Акрпша, наблюдаются, однако, нередко случаи такого расхождения

обоих текстов, которые совершенно исключают возможность указанного

предположения. Сюда прежде всего относятся, конечно, псе те с.пчаи, где

оксфордская рукопись восполняет некоторые несомненные пропуски editio

princeps, как наир, на стр. 14, 1-2 (где в ed. рг. пропущены слова:

Л1Л1 О’ЛКО riniDl JSDK-U ’|»П1 тую ’ито то), 22, 20—22 (где в ed.

ргм вероятно, умышленно выпущено все место, клсяющееся мус) льманской

веры, именно слова: ОП1Х N*71 ЛПЛ X1? "ЦЛа Х*?1 ЛЗЮ X1? *7Х1?8Ю’ [Н

Ю01 tel pptf tel ЛХ01Й te 0*telX); 24, 6—7 (где в ed. рг., очевидно, по

причине liomoioteleuton пропущены слова: ПП V3X KD3 by ЗСР рп Х*?Х

UYTDX ЛЛ1Й1 lJJHJD), а затем довольно длинный перечень тех мест, где

в editio princeps текст испорчен и оксфордская рукопись сохранила перво¬

начальное верное чтение, как напр. уп (стр. 9, 3), ЛХ'¥1Л (стр. 9, 7),

ЛИЛ*? (стр. 12, 7), ОЗП (стр. 12, 16), л'1ДОЭ (стр. 13, 4), ЛГ (стр. 14, 3),

ГМЮК 0*7» (стр. 14, 6), [XDX13 (стр. 14, 11), цЬт (стр. 15, 5), Л11Й1ХП

(стр. 15, 13), 'ЛОТЕ (стр. 16, 3), mrj muj (стр. 17, 2), ^ОЛ WX

(сгр. 18, 2), 3X31 (стр. 18, 9), *7Х\ЭЛУ "Ш(стр. 18, 14), Ь* (стр. 19, 6),

СГ-рЮ (стр. 21, 8), inWl (стр. 22, 23), DD*7 (стр. 23, 17—18),

Л1Э (стр. 23,19), Л1ПЙЛ |й (стр. 25,6), О^ЕПТЗЮ ЛЗ’ЙРЛ *7X1 (стр. 25,18)

и т. д. Сопоставление только-что приведенных случаев с указанными ранее'

случаями повторения' в обоих текстах одинаковых описок (папр, характер-

Х1р стр. 13, 4) приводит к заключению, что из обоих находящихся

V"

p-гг

о*' £ ->2^г |^АЛ^1: ^pj-сул J

—7*? ; ^1^дг??> •r*gpp . ,'*

jW fV^ i JU* wap^ vp? )*&**»» уч*

'aJr”\0>p‘ *pw Y&*S yjj> Jw »Pt* p j*j4*(4 t

:>dit jU? i y*±>*w до*

>**Alp^yWJ

~*?ь >г9рууг>*ру *d?o%K>PPy> %rdc i)d*i 0£&t**k* trj&\rfc?

** ~p"? *h 0<yibpi* »&o> 9}"*c && *D*» (*&ud^uh&

y*t(*?V*l ' *>+VtAA> •

**€>; «V&J»> -»*>i ''y*' |*t> t>cny£ IRW

{р1Юб^ЫУ tppOP '** e’i’V

РД/V i* KAlk iCtJ j^r *’“ tho&fJj"

L*>pO ]**'A 0yi ** уЦ

fM O^j ?•?* ffT w K*' /йб*^

#J^> *Г/»Л*£ ]*%£:) Г* eO m?lA**7 <J'U? Jl)rp> fipb

b^y)4tt ?U? f **yJb *£r*t> • p*}uyi

У 1К'»»Л*> TCh -р^од> О'/ОЧг; Y ••Ct'Z'Uty у^лэ

KP Mg?»** jvr Д*л 1Я7/ «*У> -*o^ >*/p*J^

,т> JVj/ir* i2ju»>r^c;*;

f/h*r •/*£* урл*^) , /4^jJ 'j'W&lfi **V) f*j*w J* **JU*

<* «J»>/w* oar* ■ /адо юс м

U 610JA' •2ЛАЖ /»л*> №/ОД»Д

zik »i#r W (Oj*J« ри tiiV **** jyVjr

y»>* jpur/t i>r i*«e( -»»*-> j/»t> ЛЬ' 'r&cjyif i*f •>"&

'>/fi»r *y «I1 wу>л)> »6w ?*» i)»« •?>y^r чдл^

-i 7X^ e?Ti<-^iJ»-»” vwefrO'**tc-’,,l &*Qi W* ^лму*’

fry#Niy **i <<j^^ JU> (*tл>J^

•>»*'' »> |>^ ojni >*»

Я^|ЯРЯВР& >м^ Э»J»f |*<J»

Od^woto ••** i»S^^4A*V^Xv^

yi яЦй C,ww V* jw? ^*л*лл

lit» & ™

> i*ytt)-*^A *&Sh)ЛЛу|Л»W vuitfivt

wJki^ лнл» (».viW !>' fl^JNil* чйа*^ >М» Л3’"?** *“«*

•' *• *ui

ч«7* */лмМ^р^1 tfifr 0 л»V>akjp» ^bw л>л

^.•‘Ufp f^ ^l &Mn4->d cwtpi** tP #**/^1*

* #aJL W j#»^ isK^/»»^r>

^,.^4.» Wr ^o-ъх*>р#?*»«»>9*+

^ ,. JJ«1> Ь><>* о ii)>/7IW» w^' e»«-M» ^ «'>'W

^ ^ TW > Г^' *«

** U&y №iV >V ^ .

-w nU.^ •»

■ <Ayt^d>y

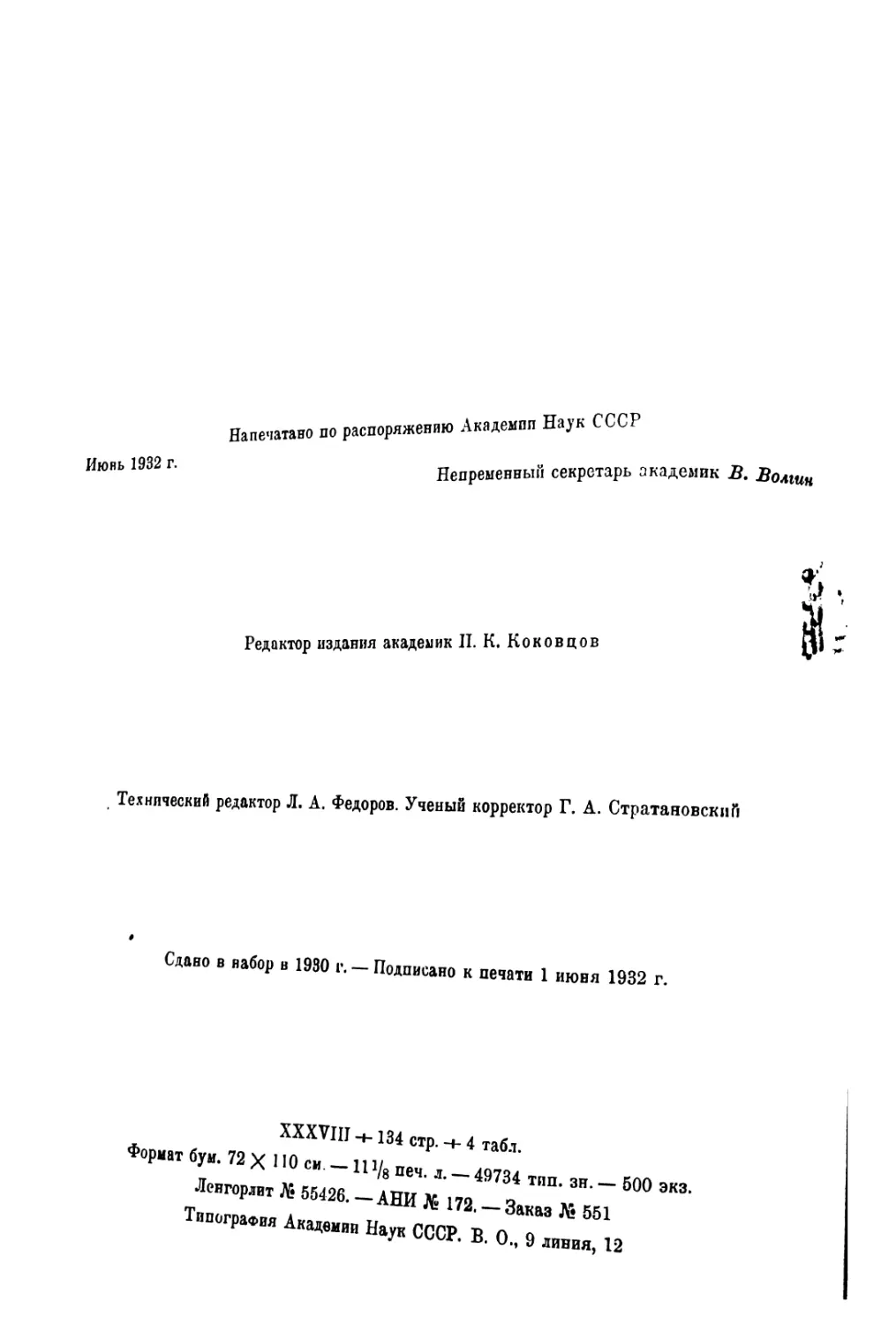

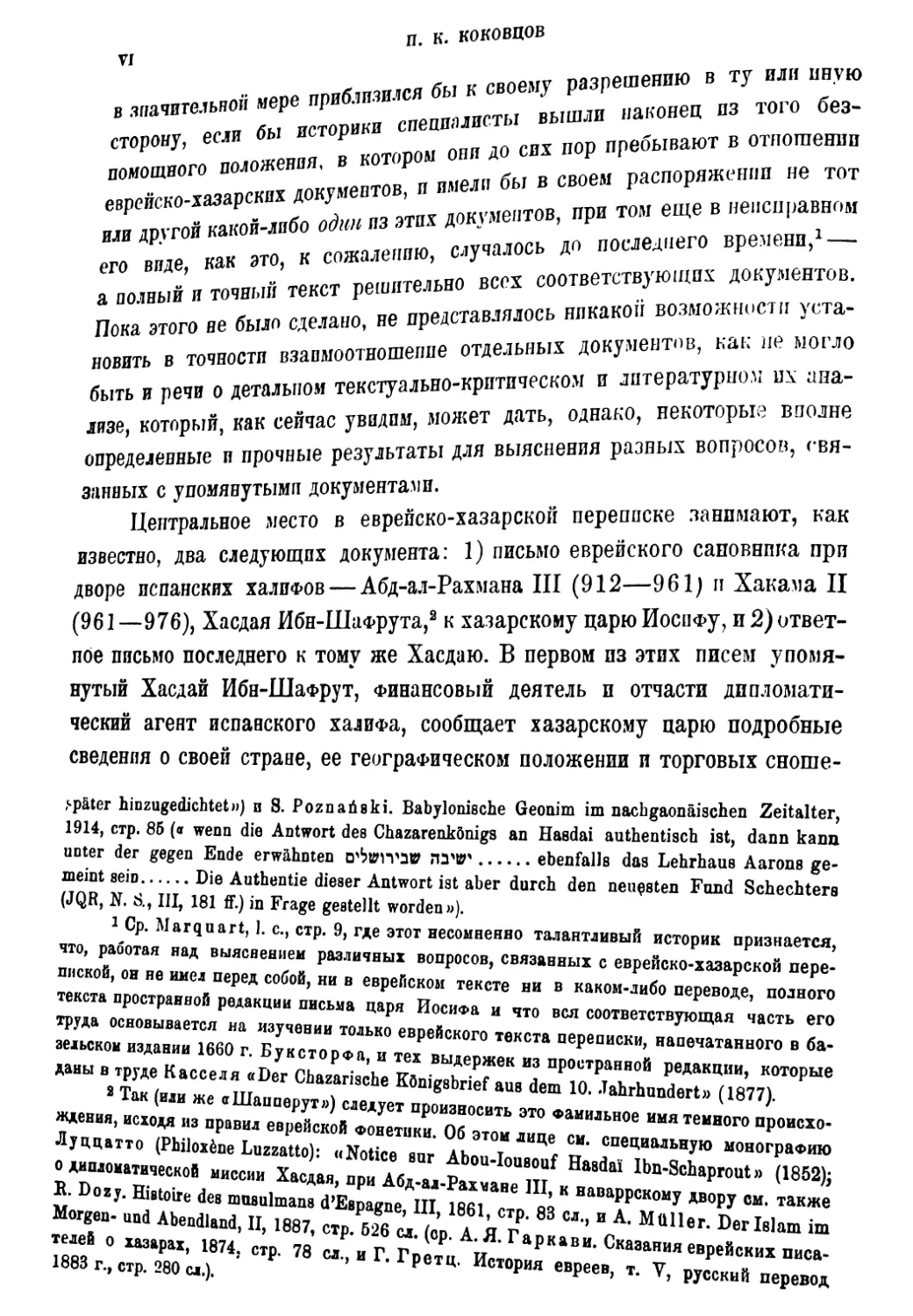

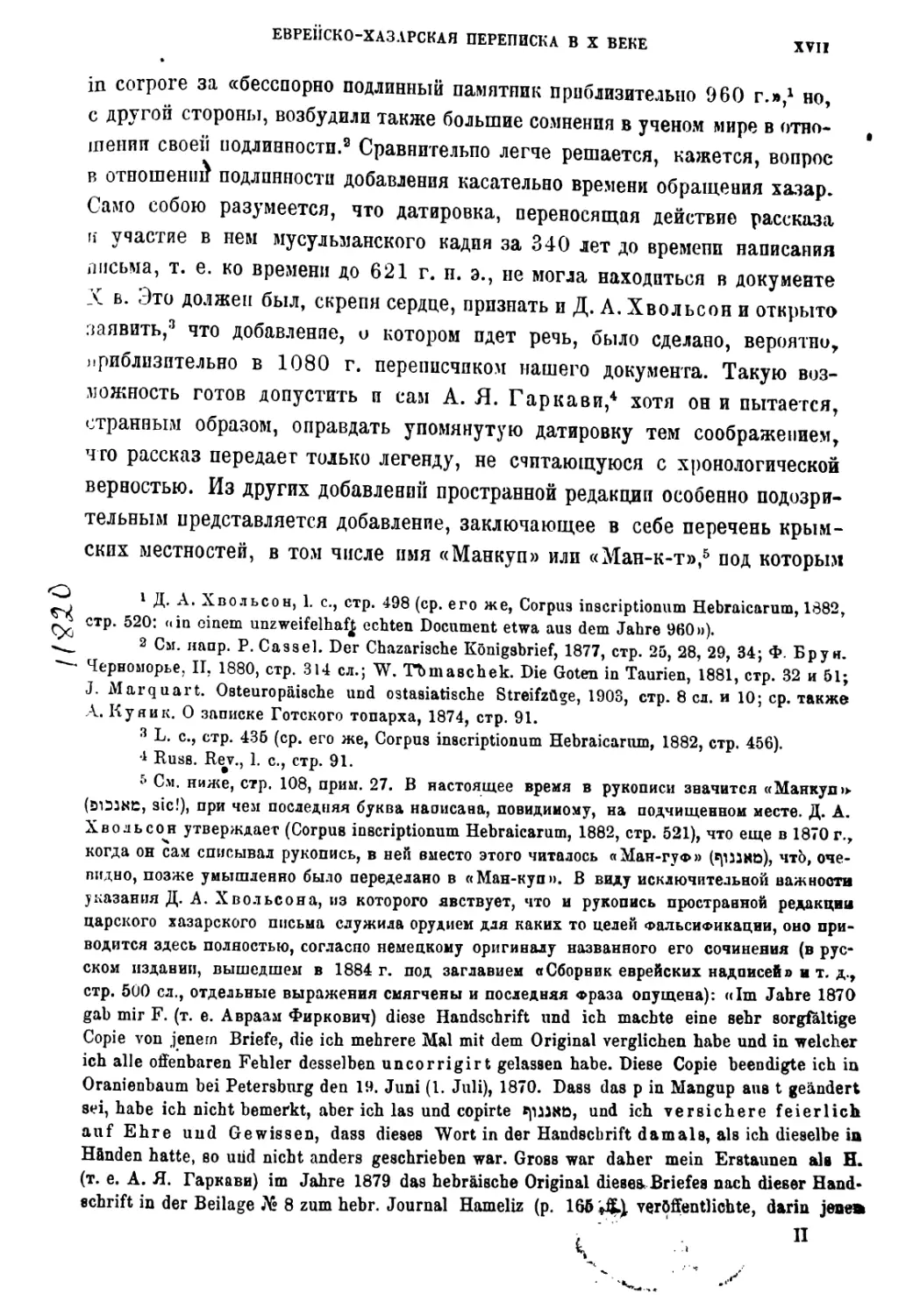

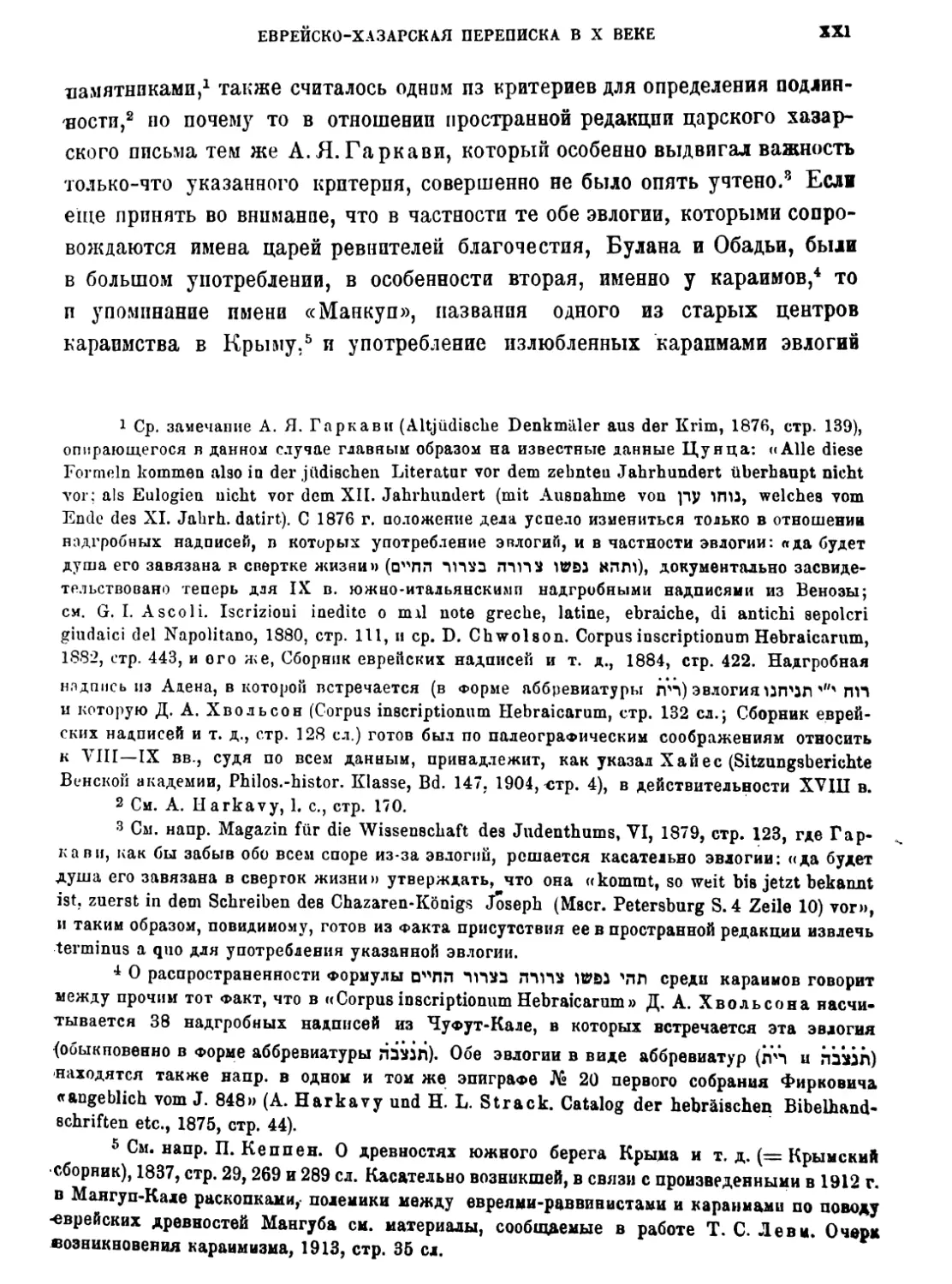

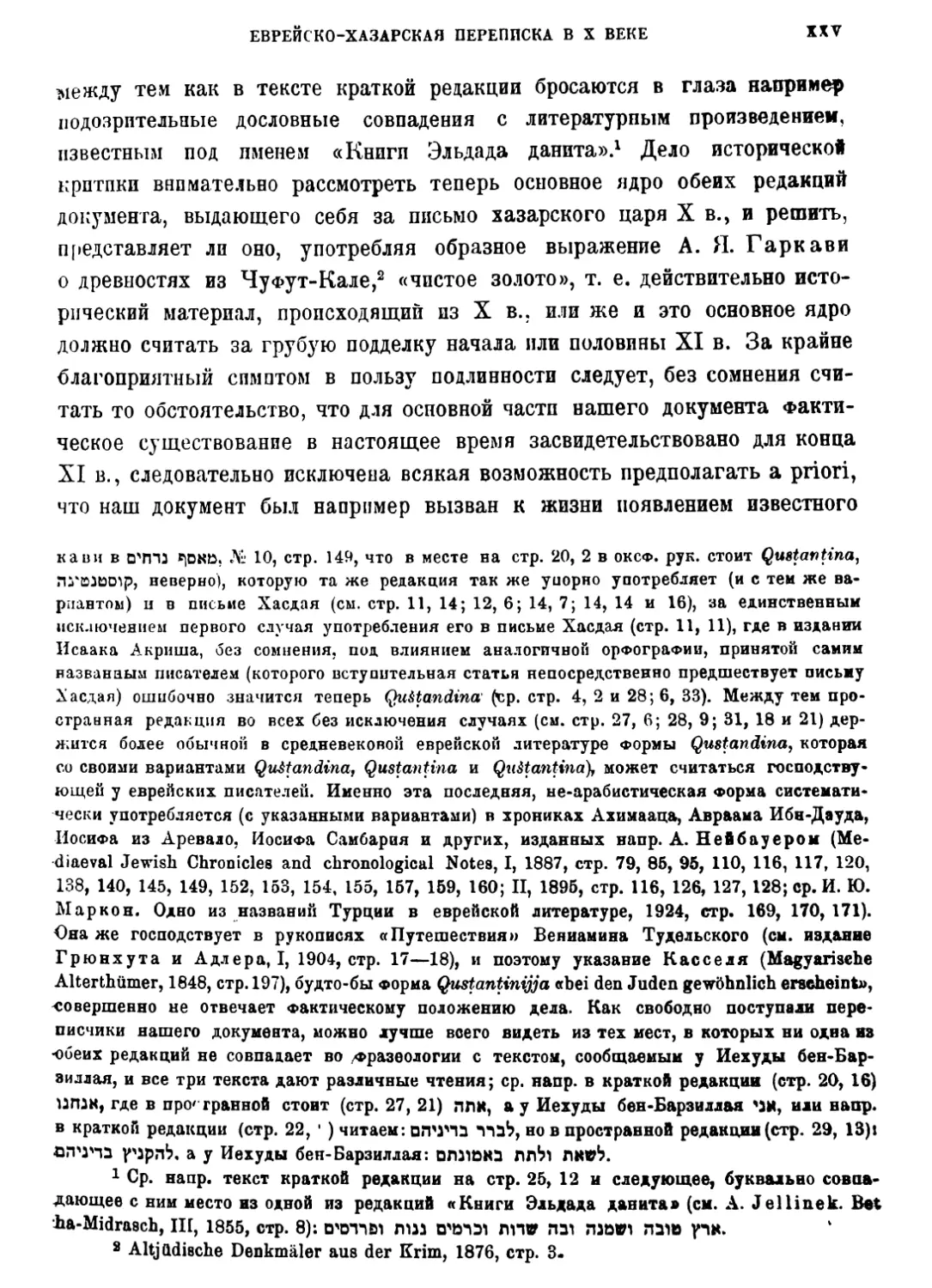

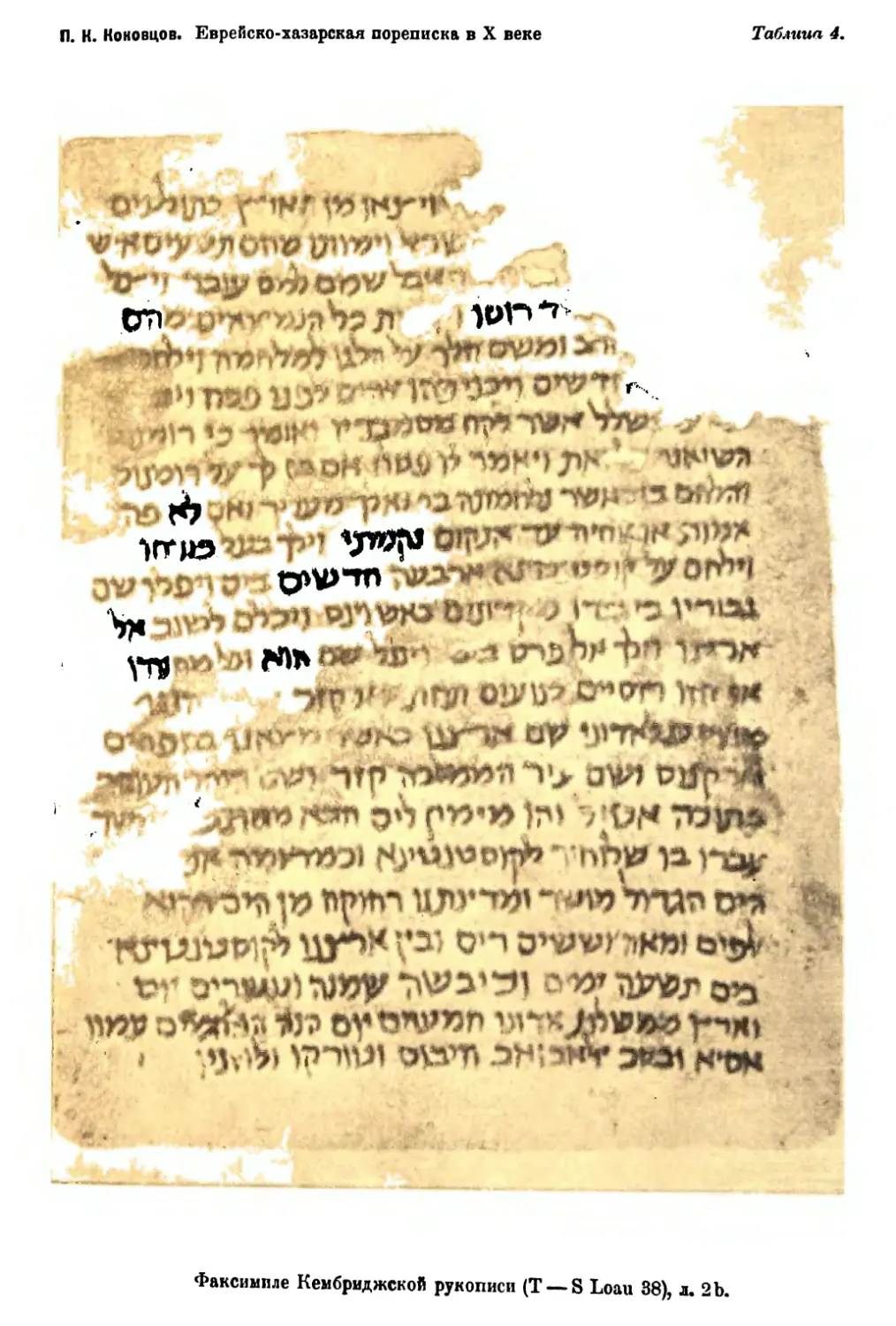

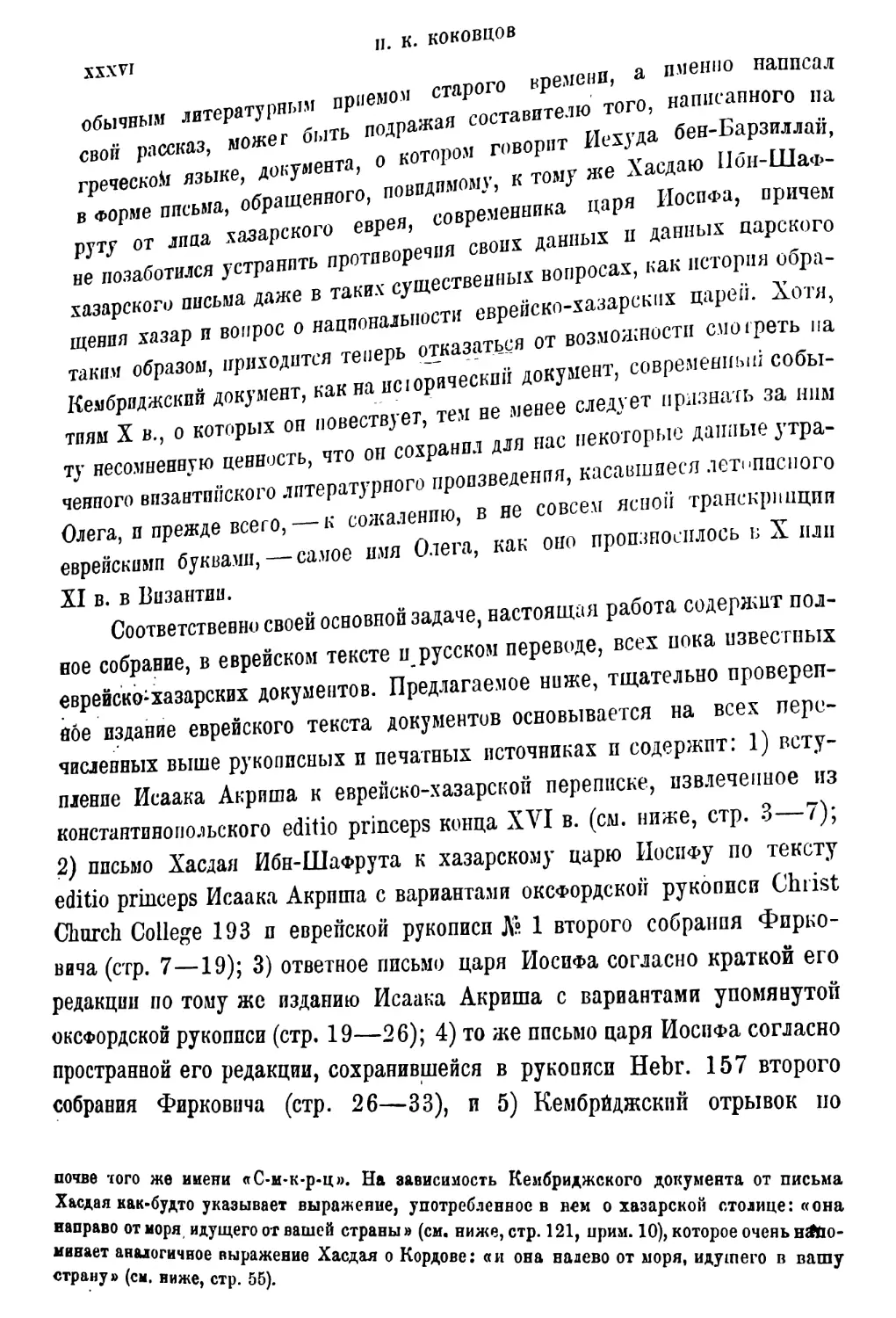

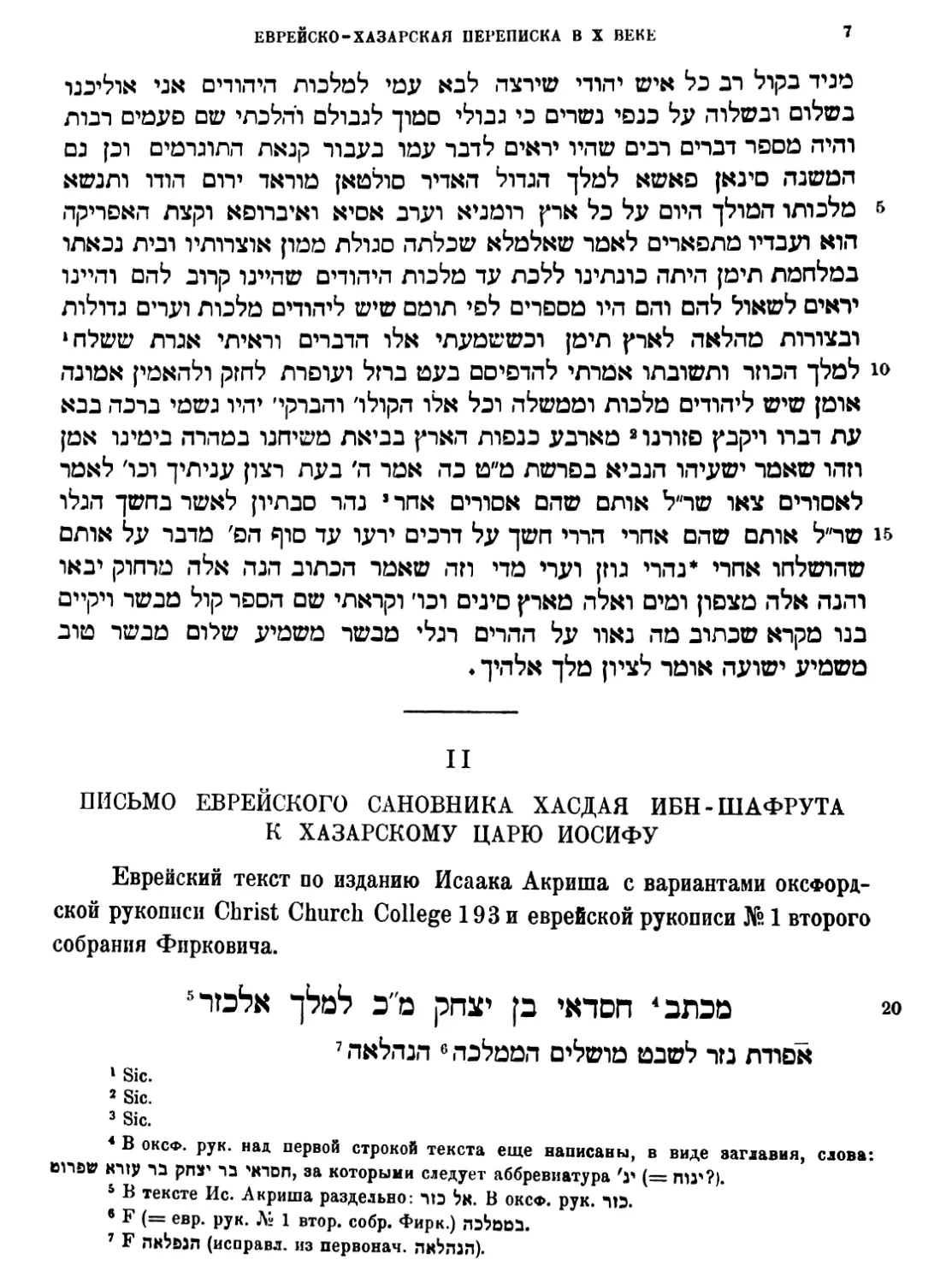

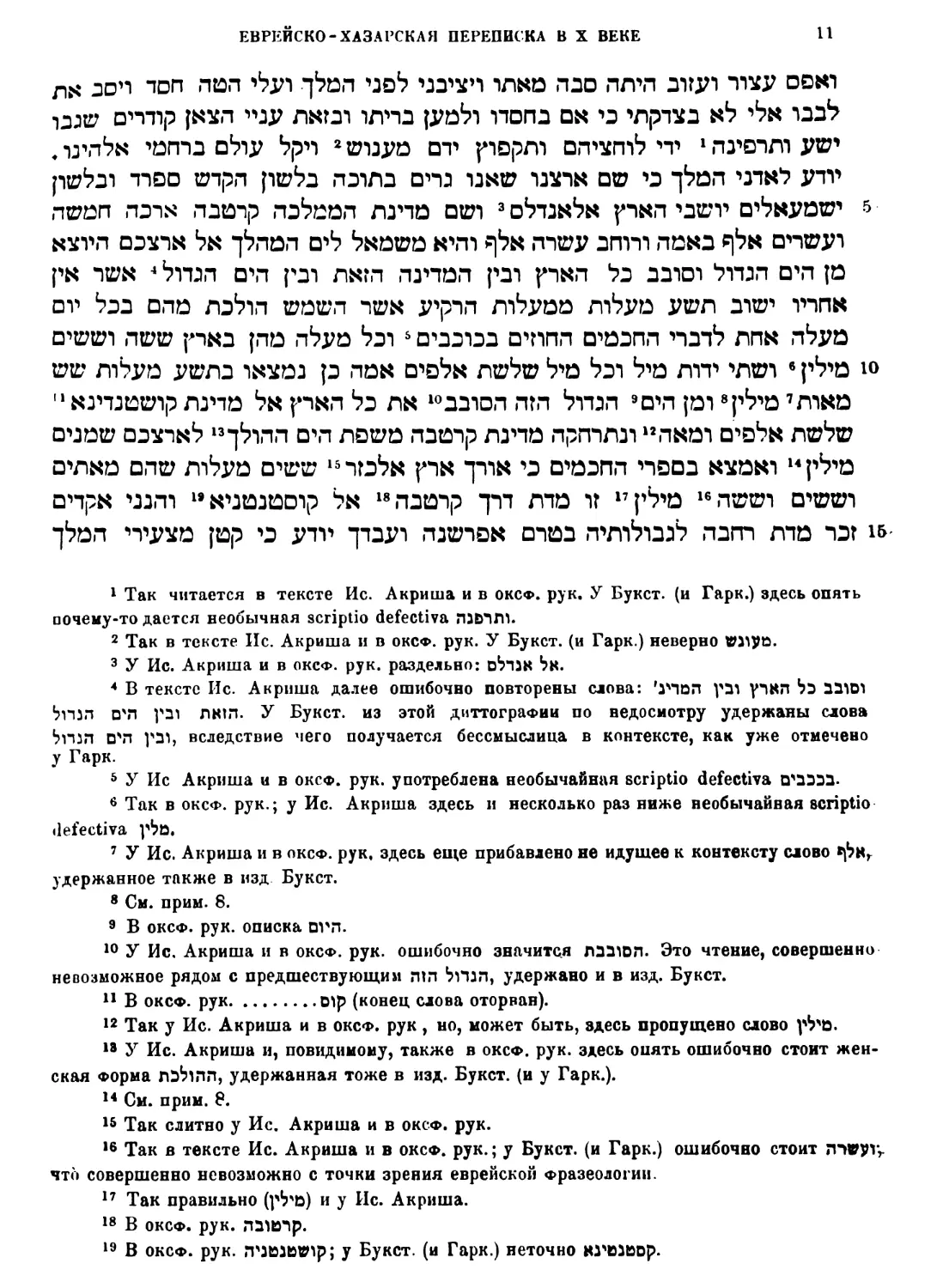

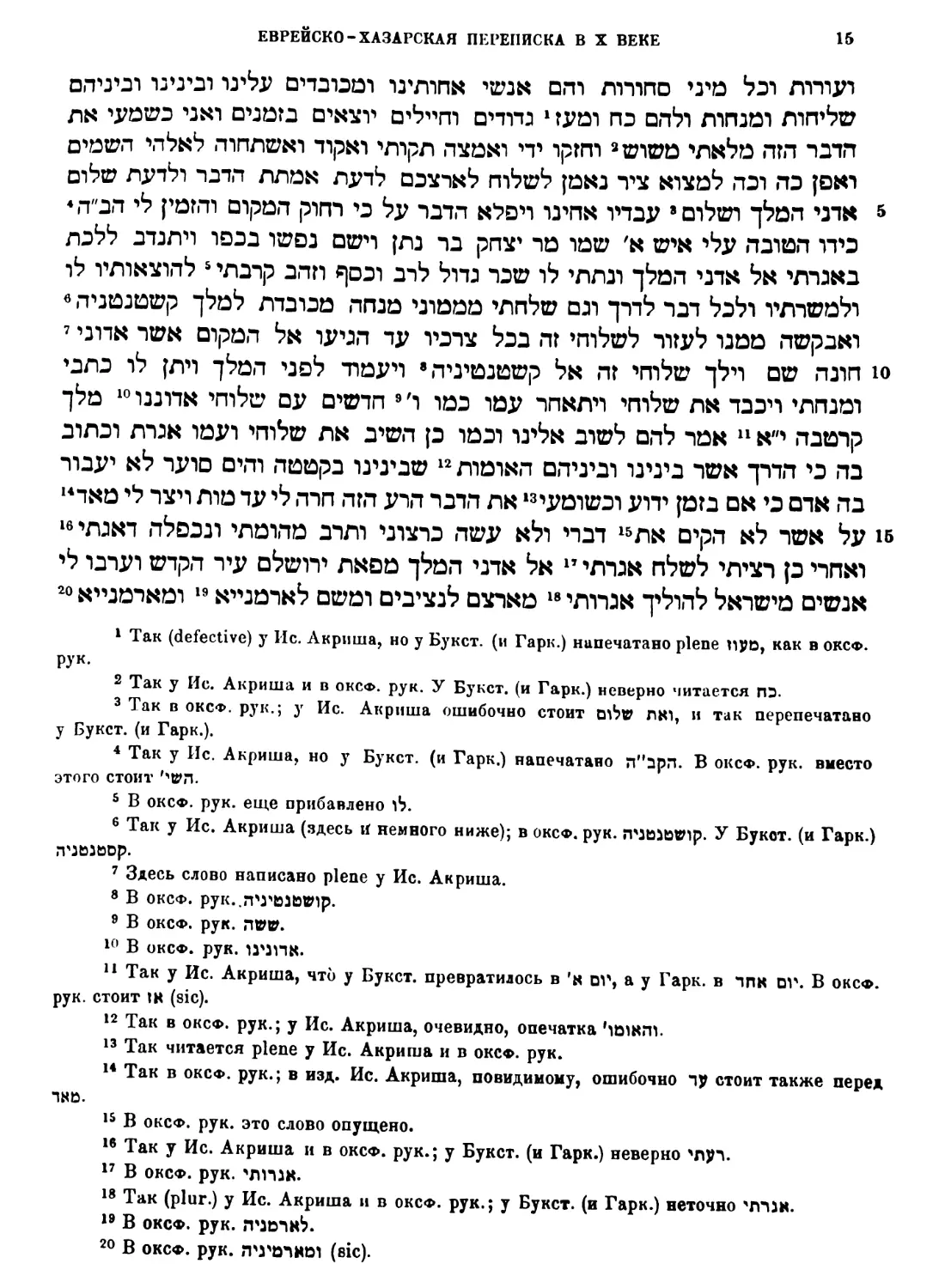

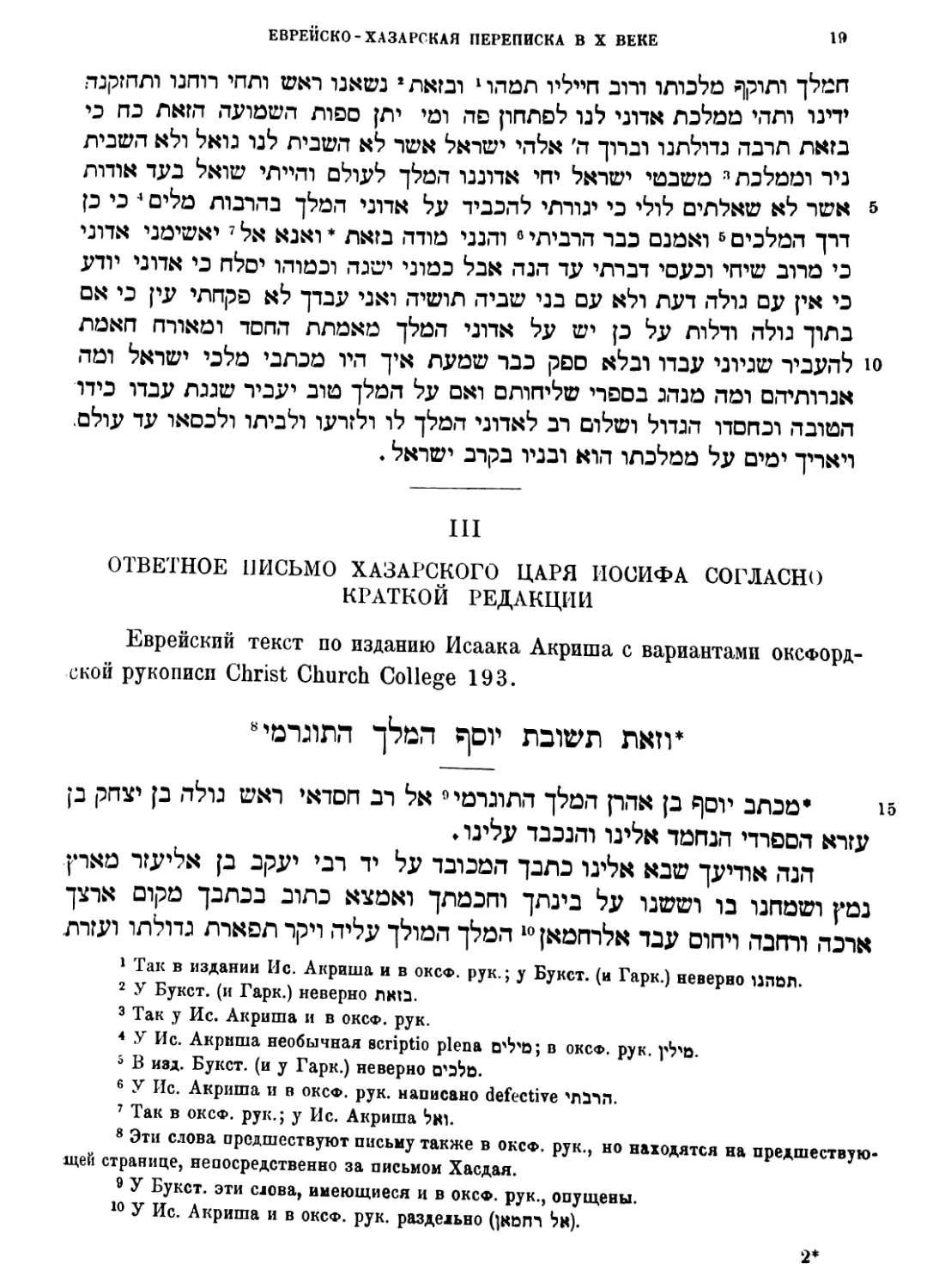

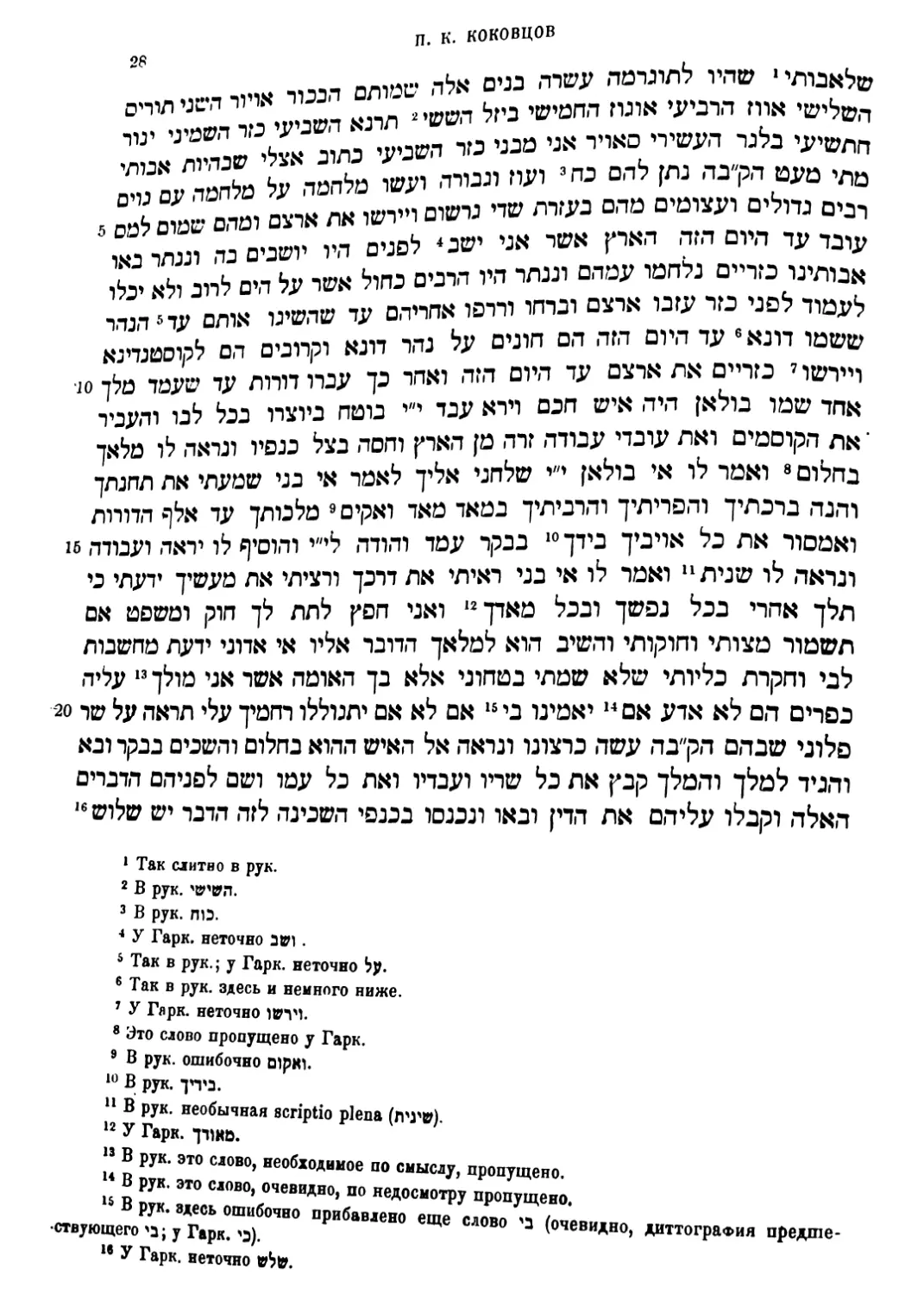

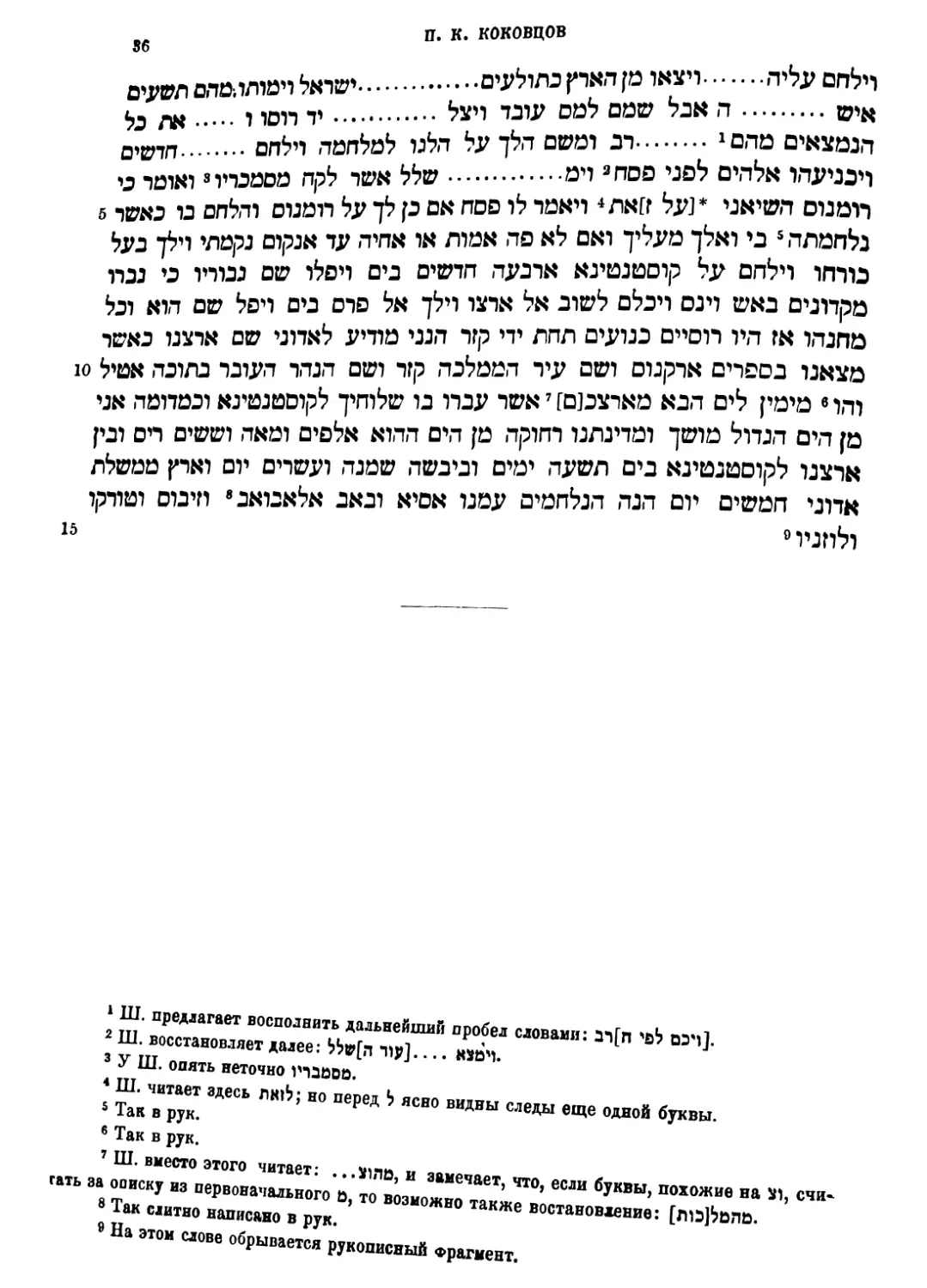

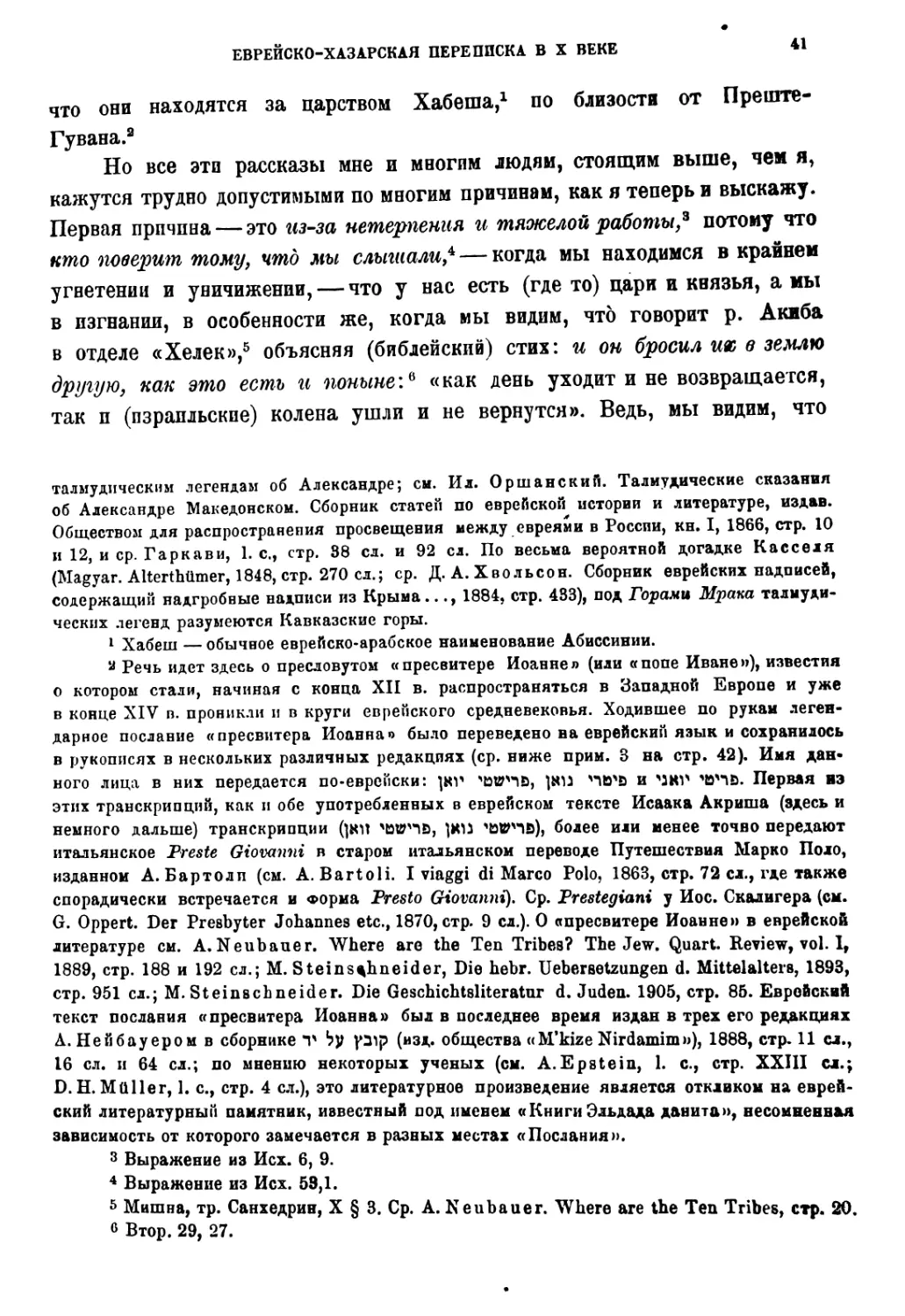

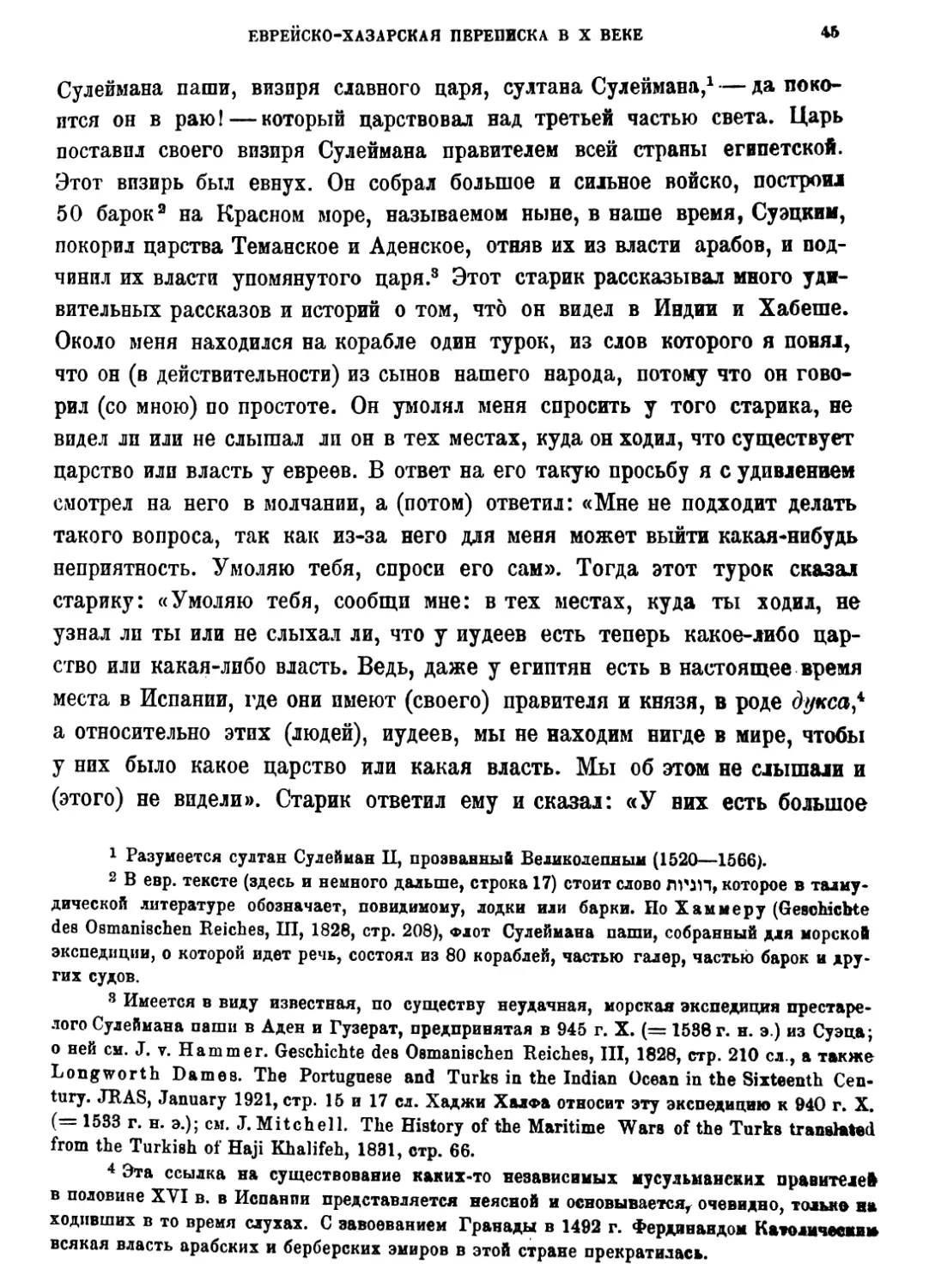

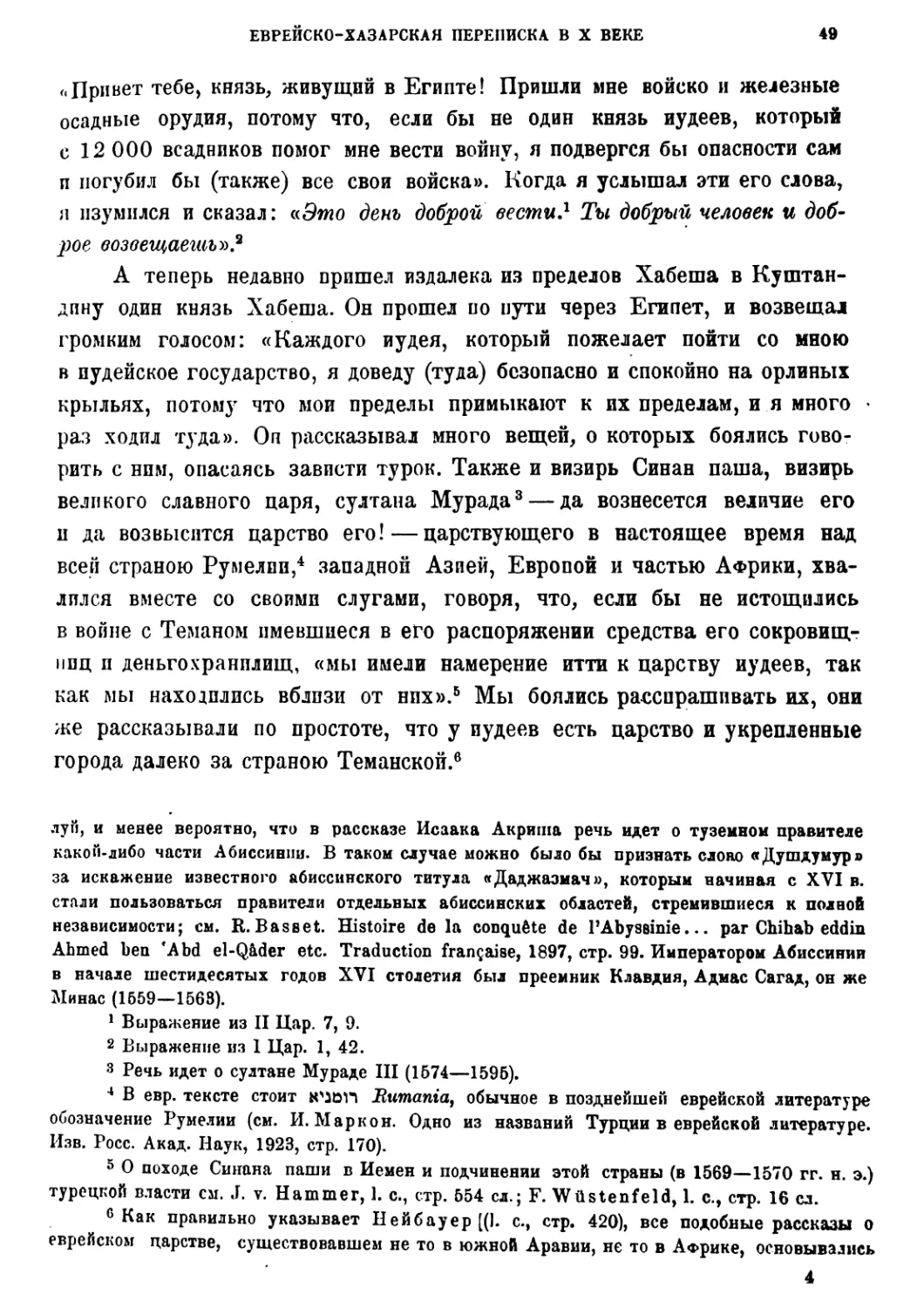

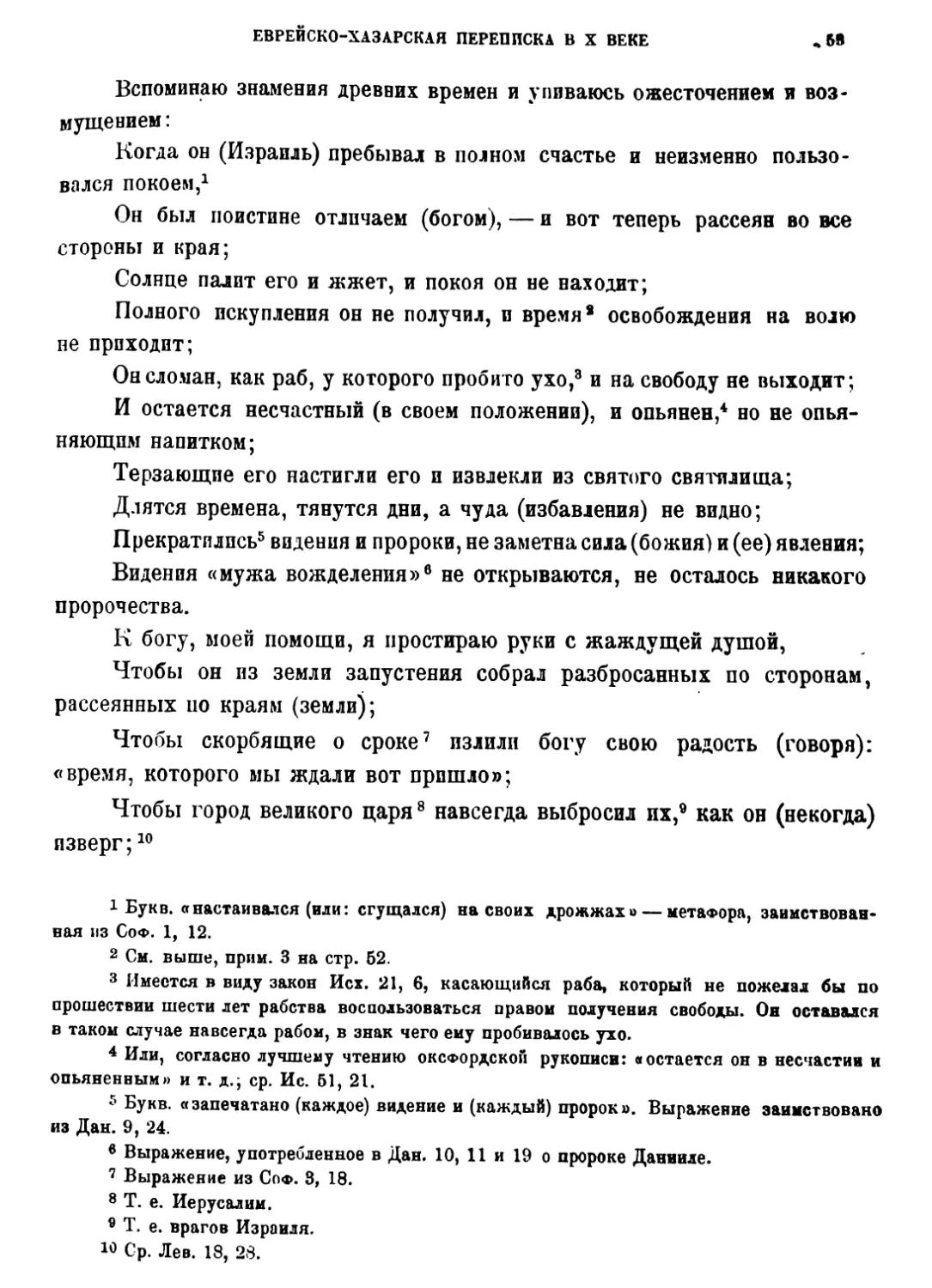

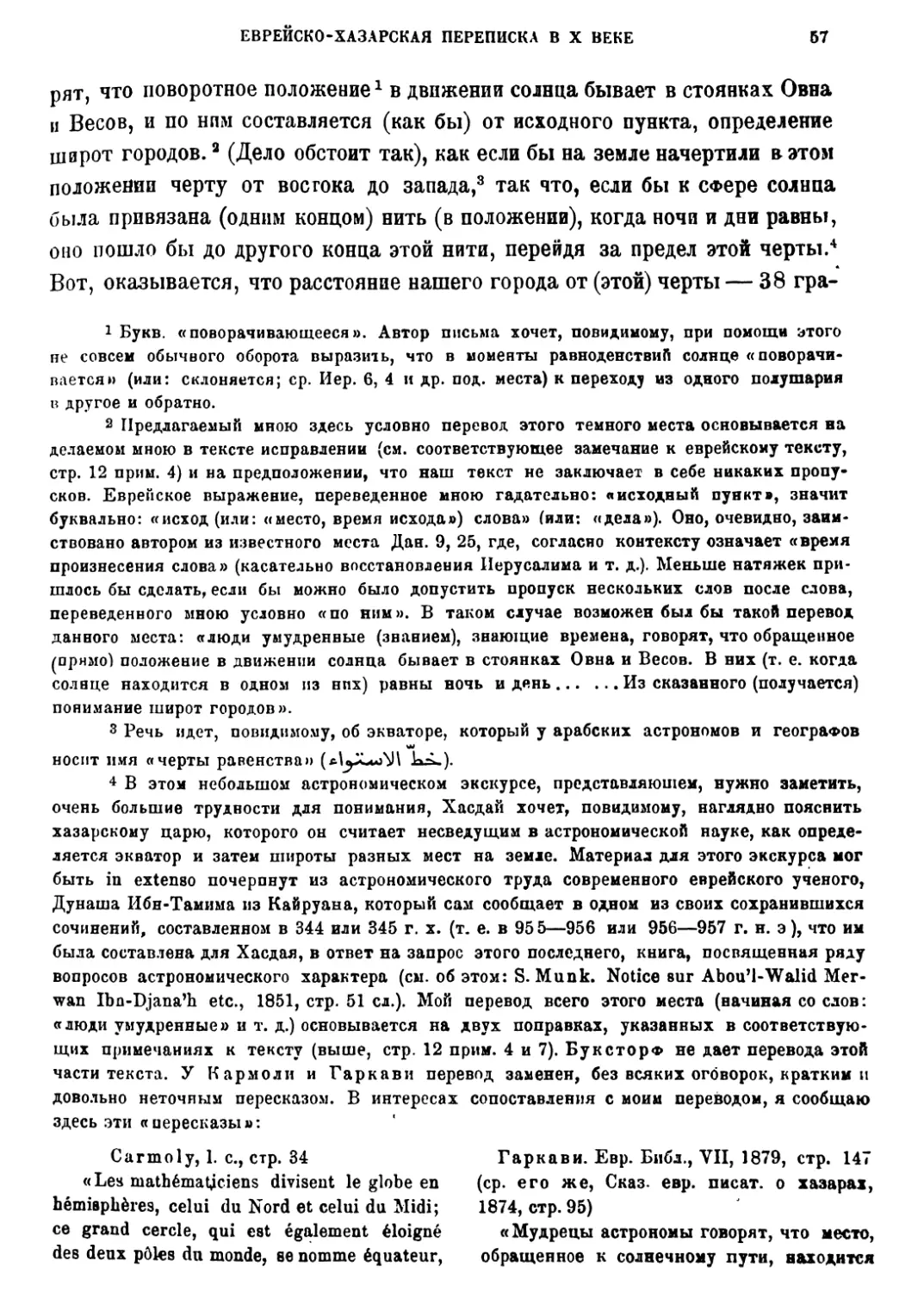

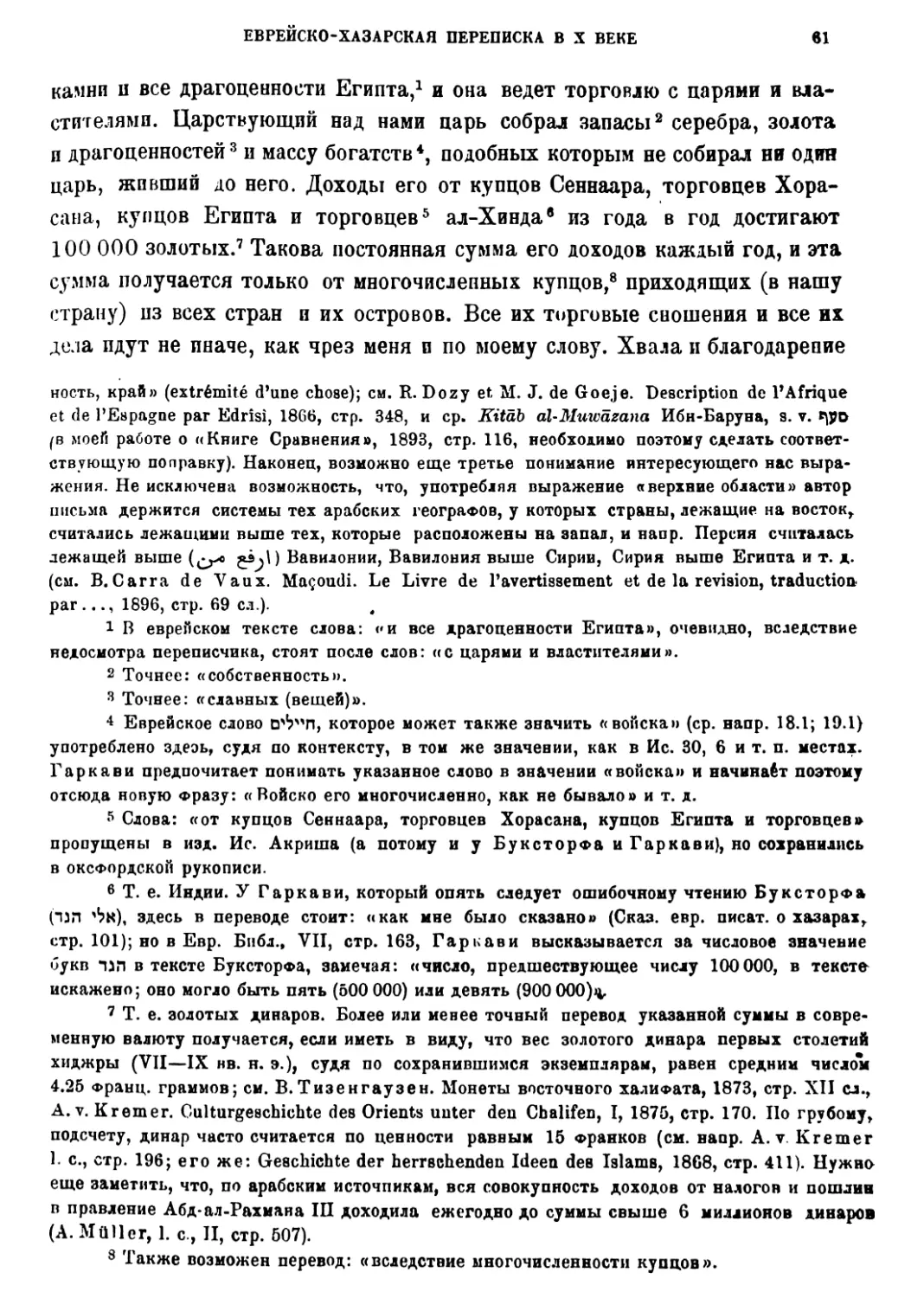

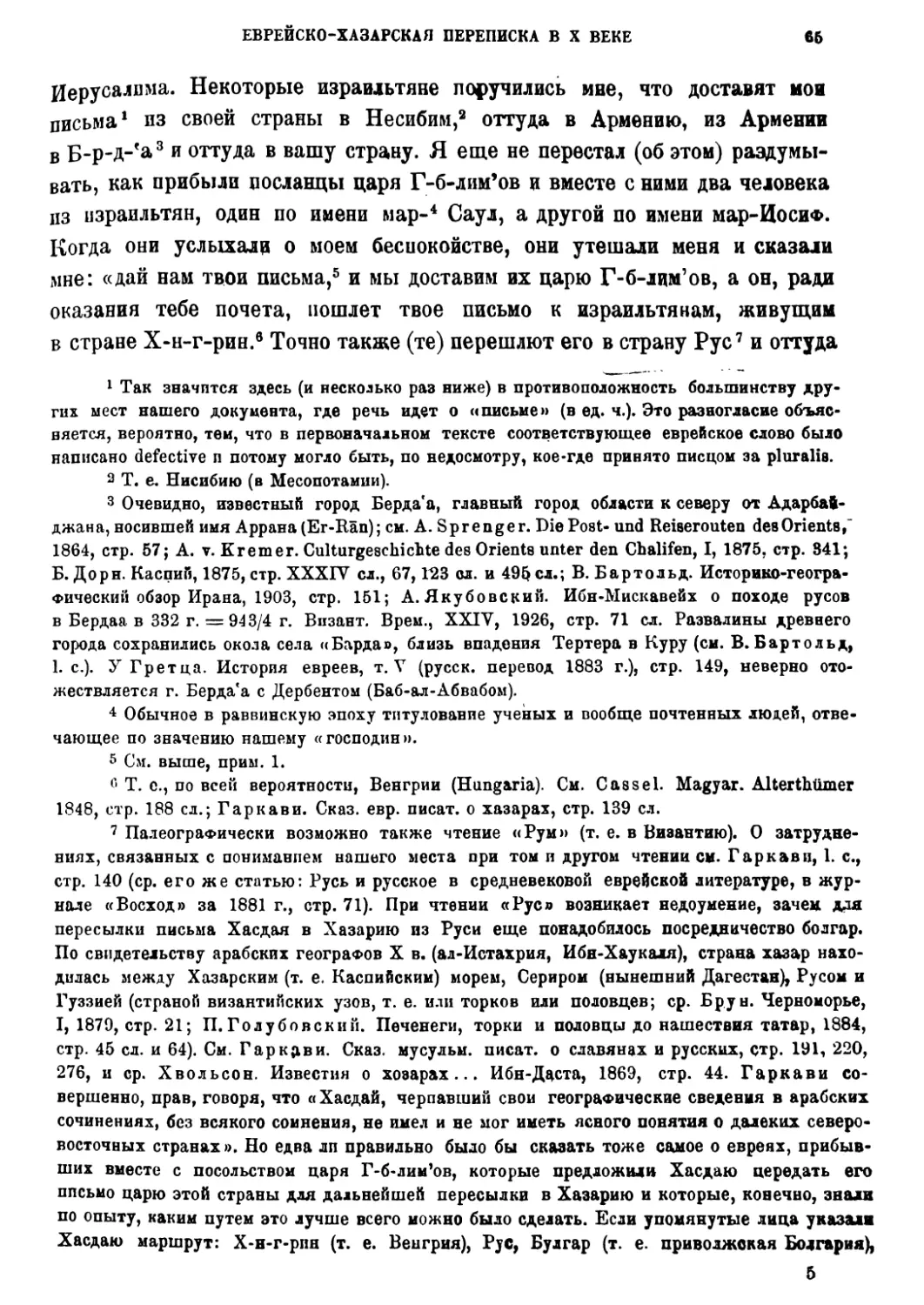

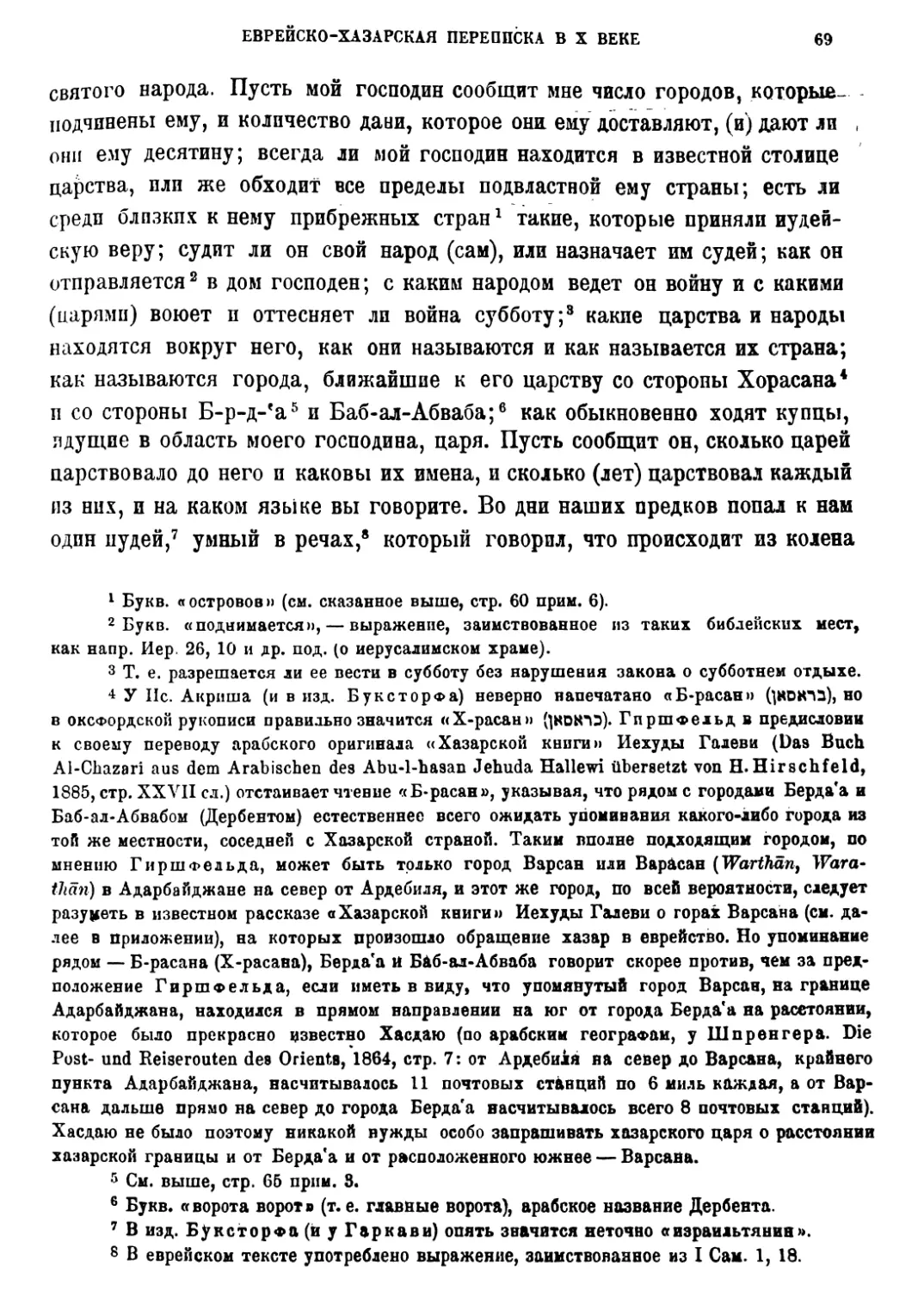

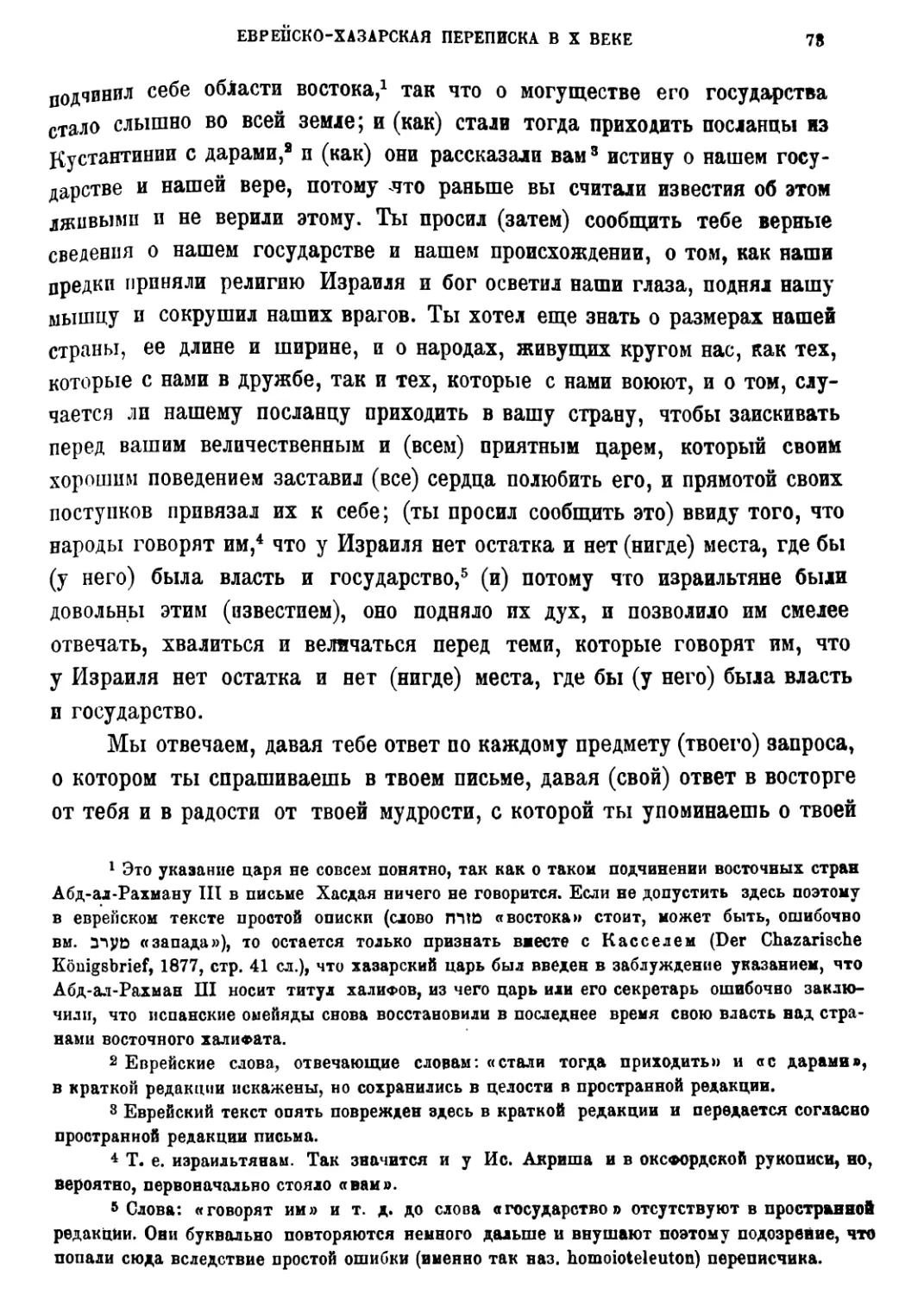

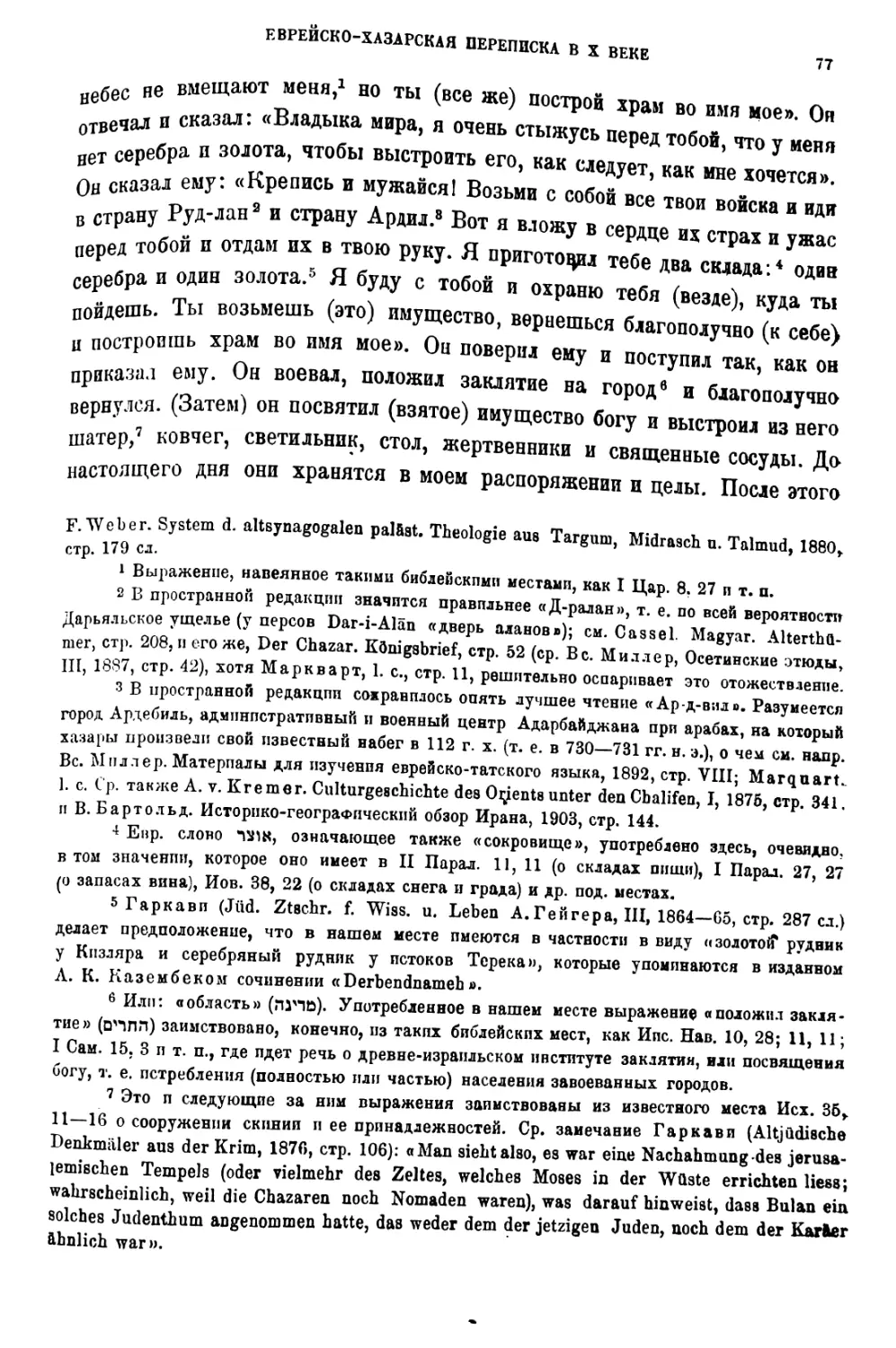

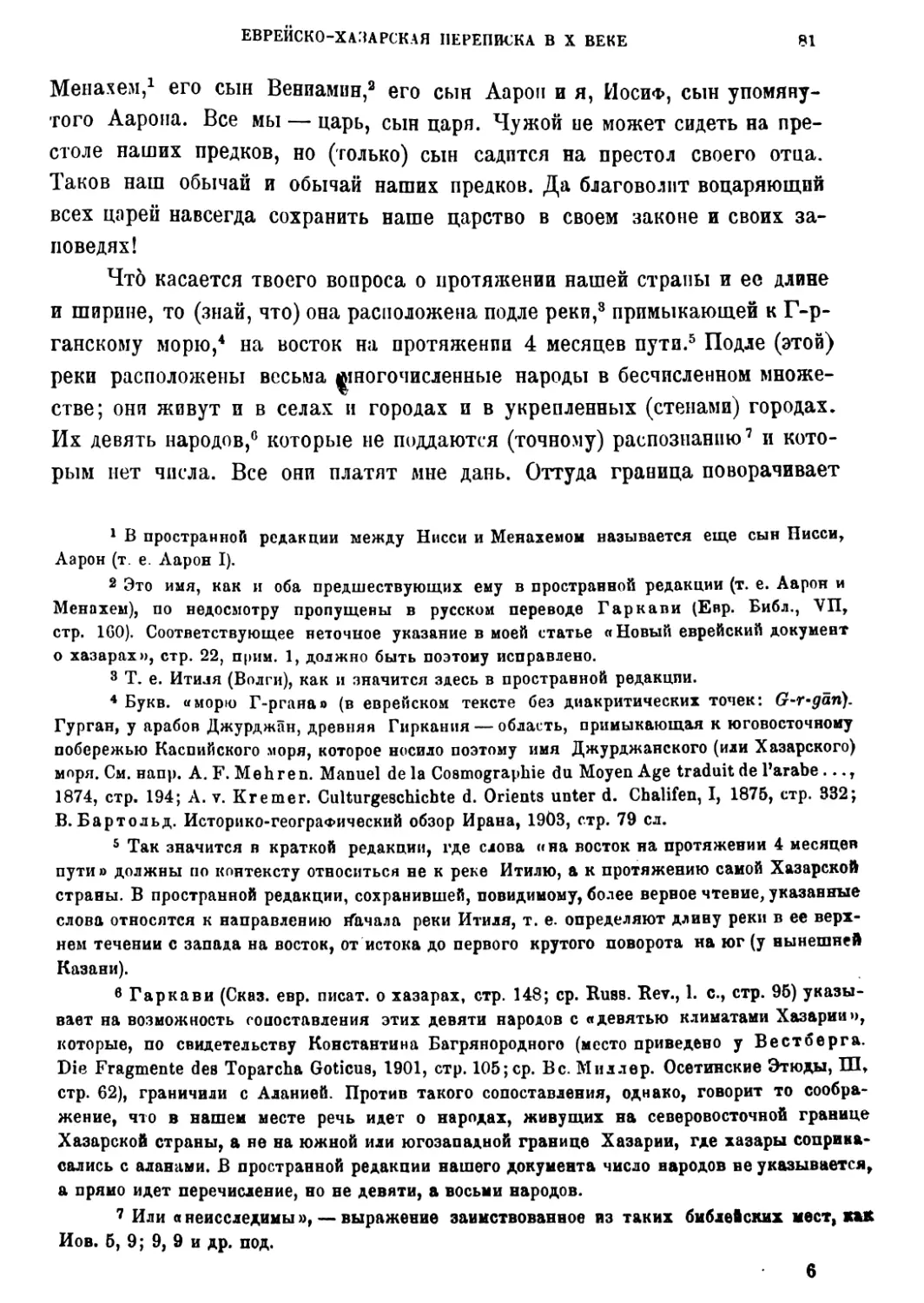

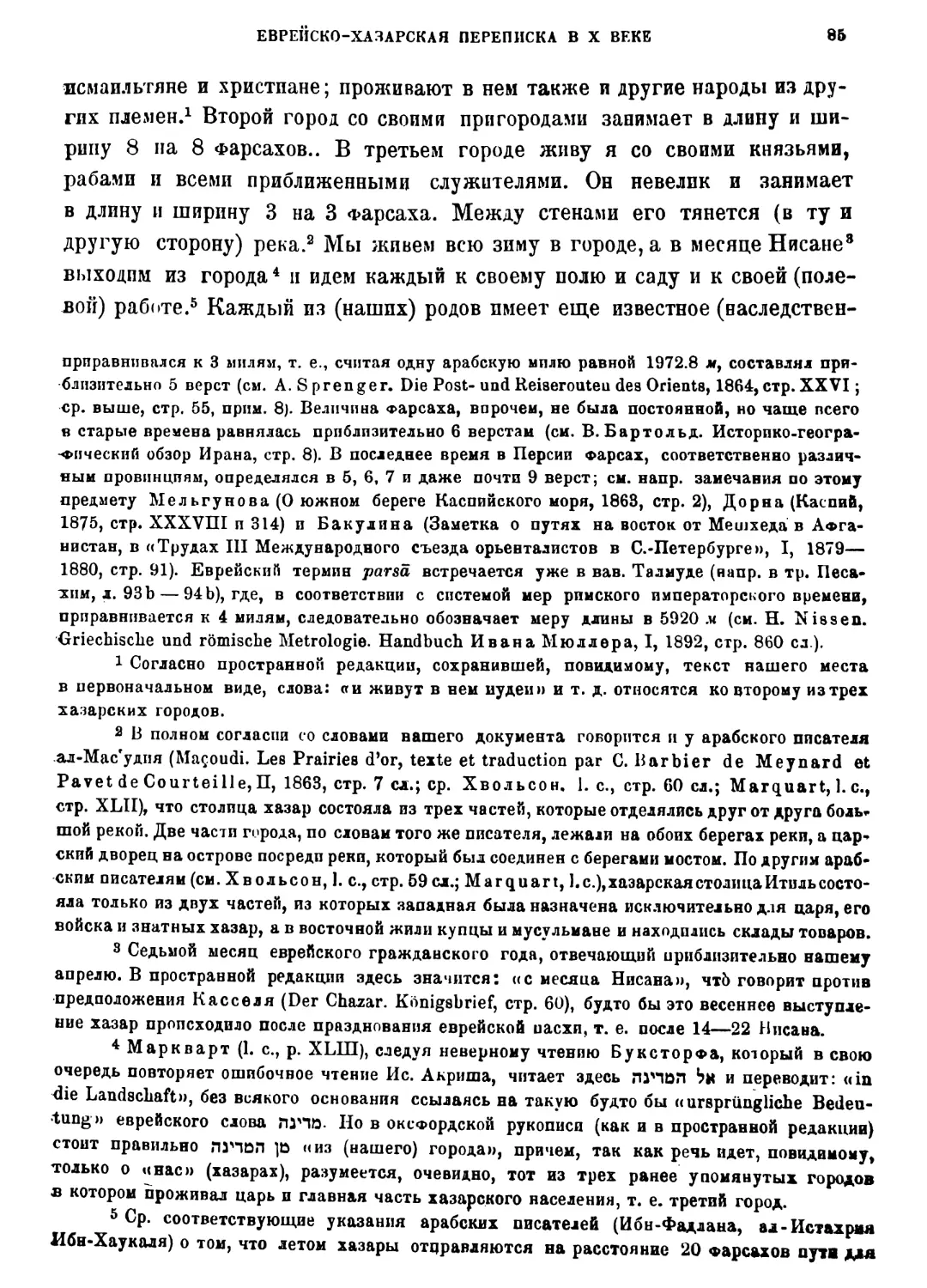

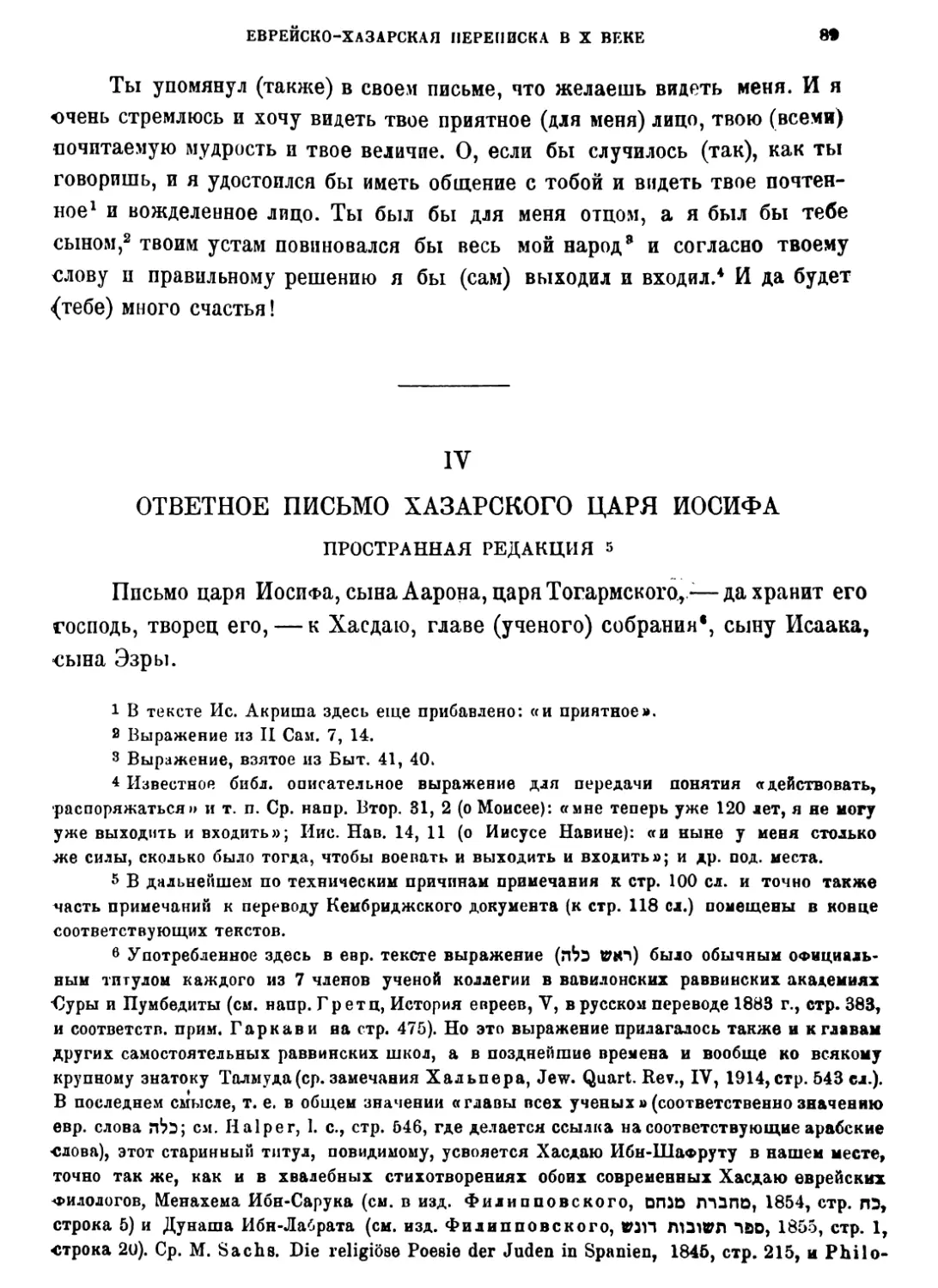

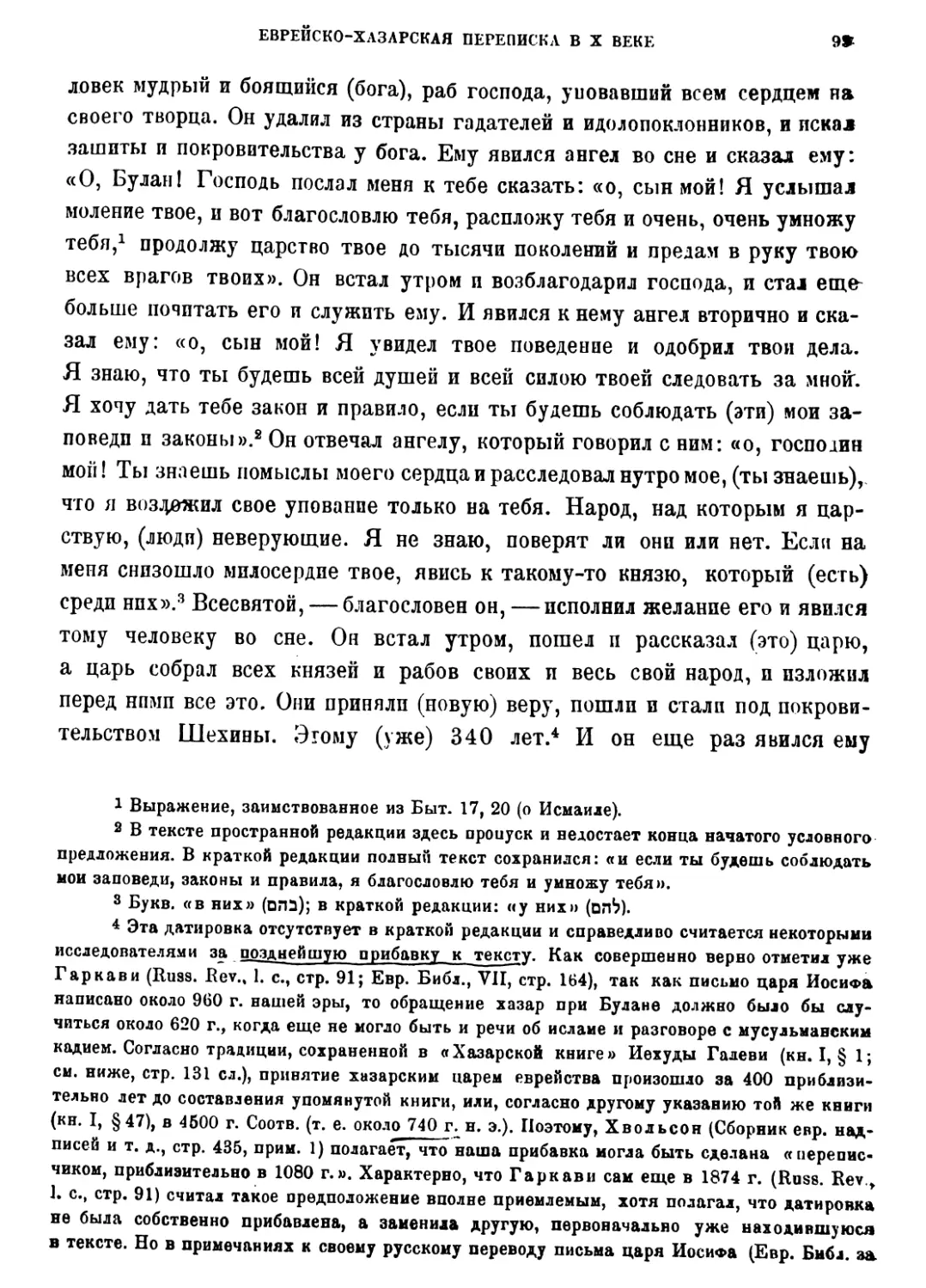

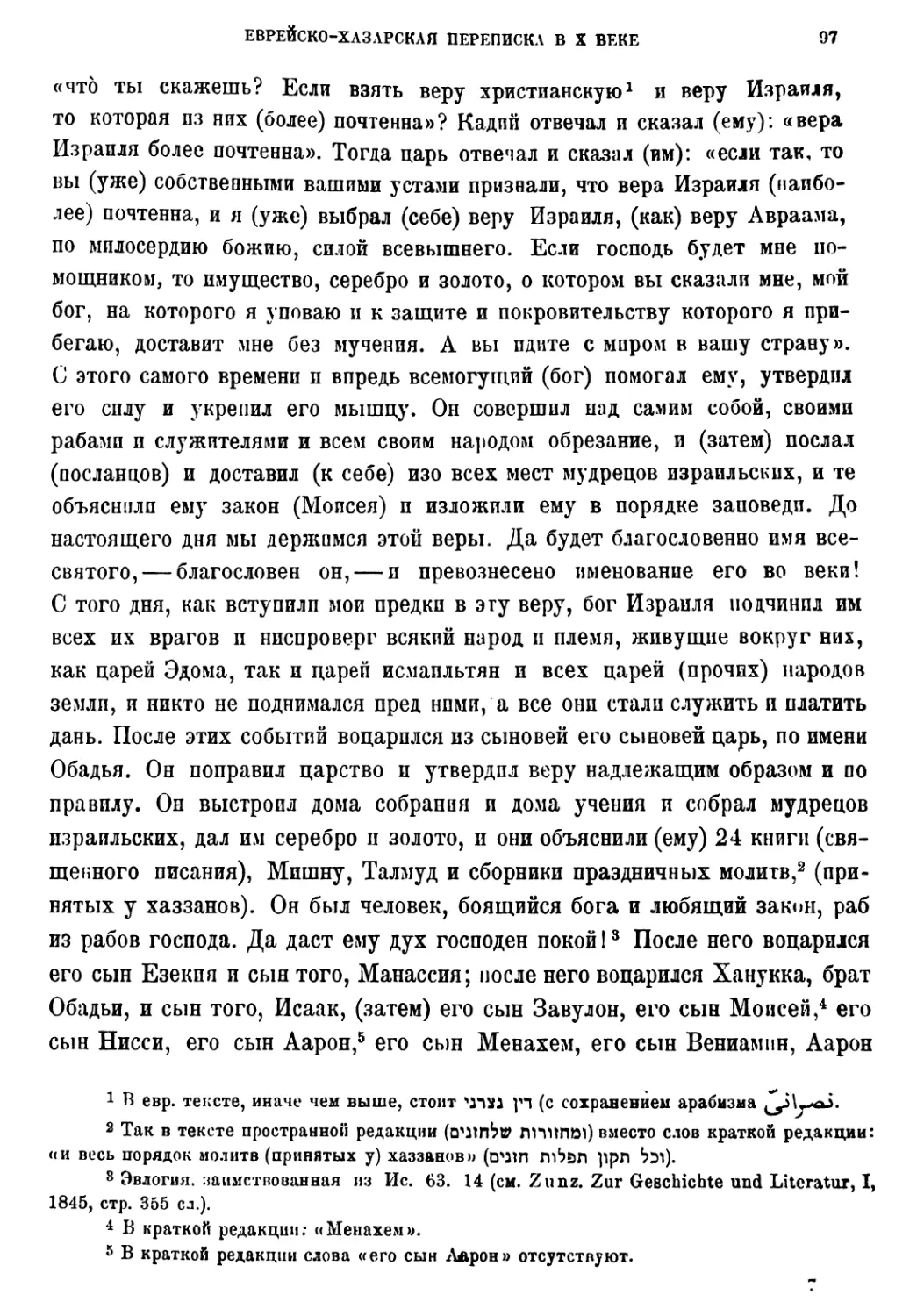

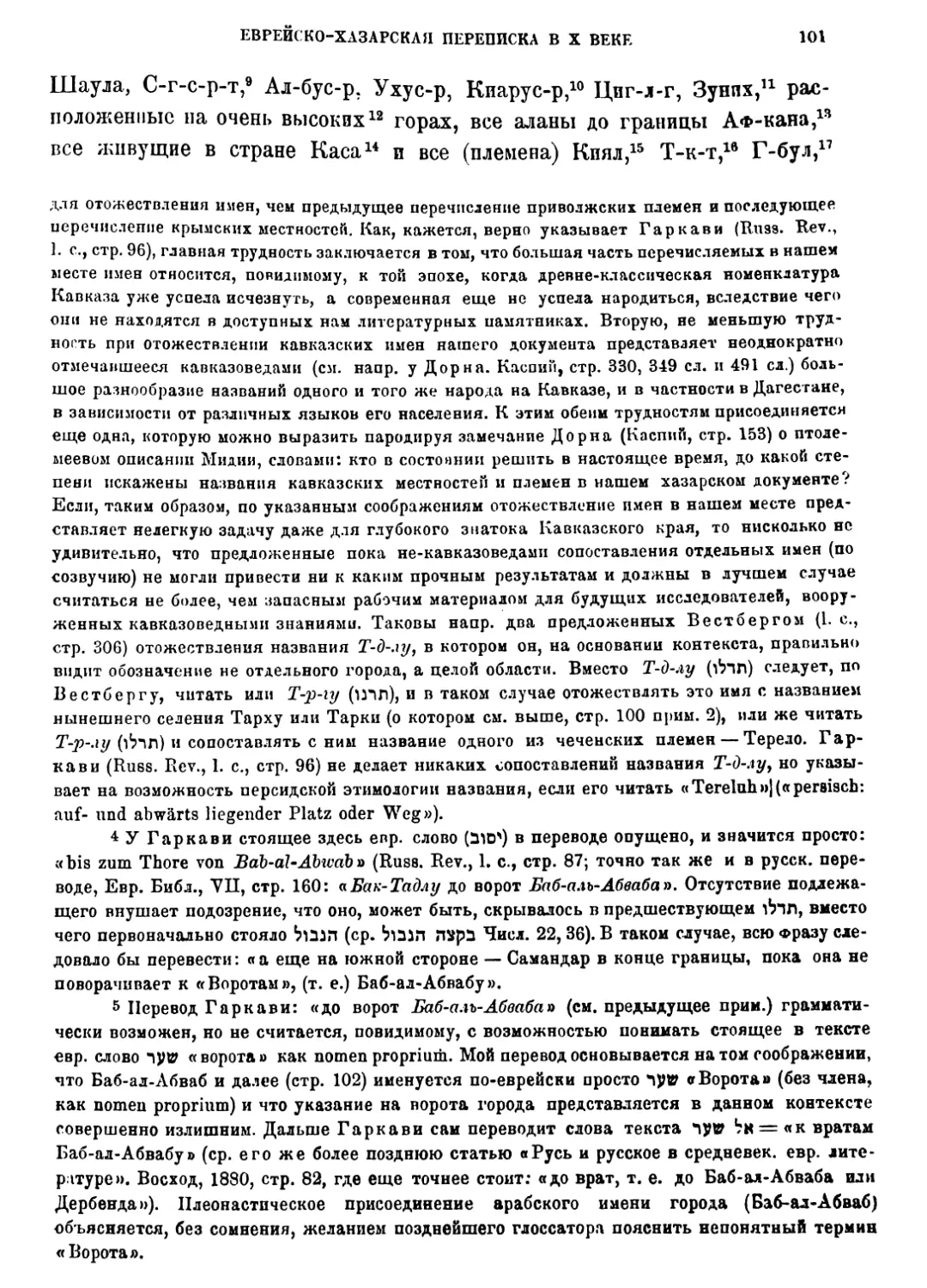

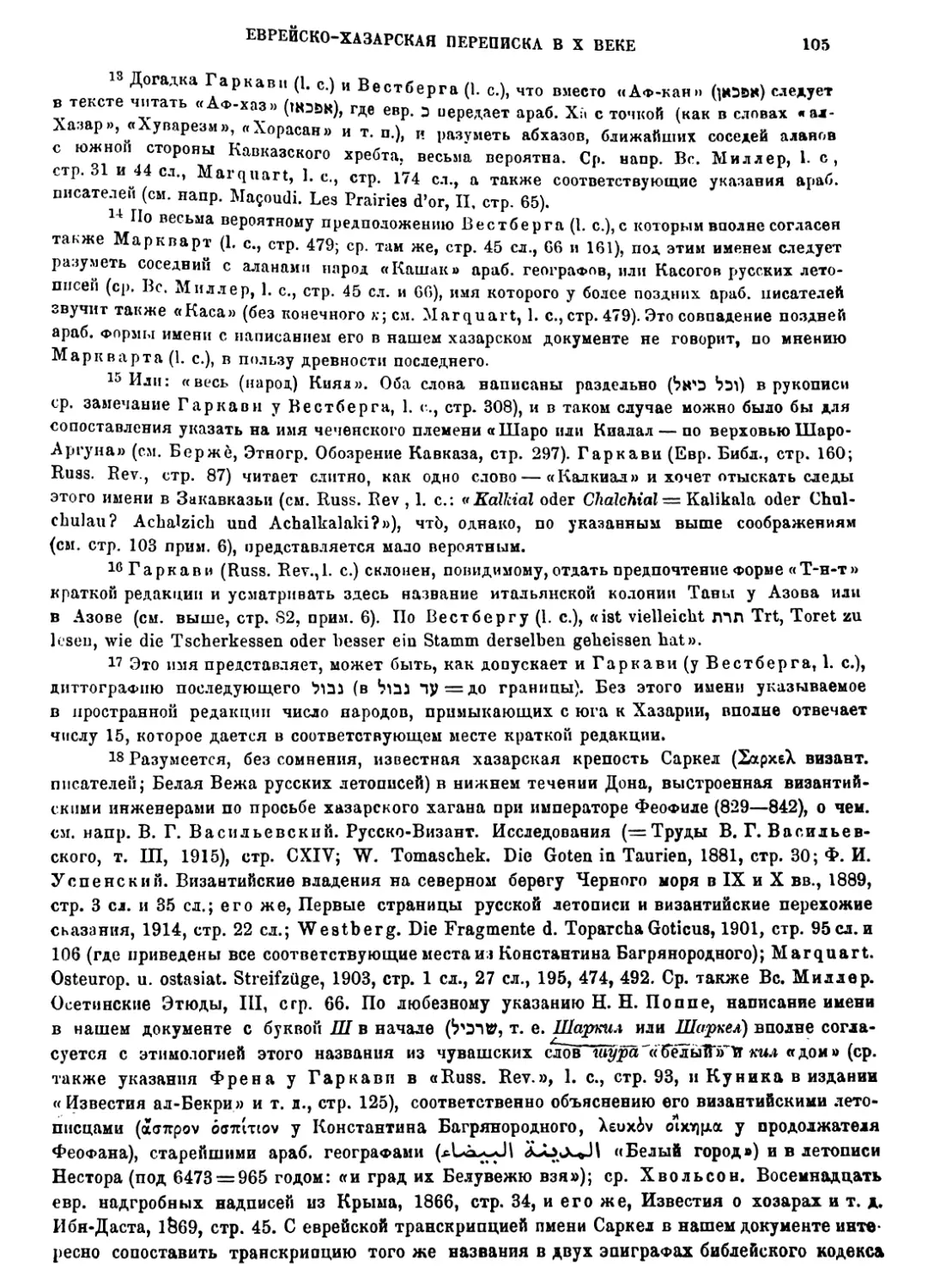

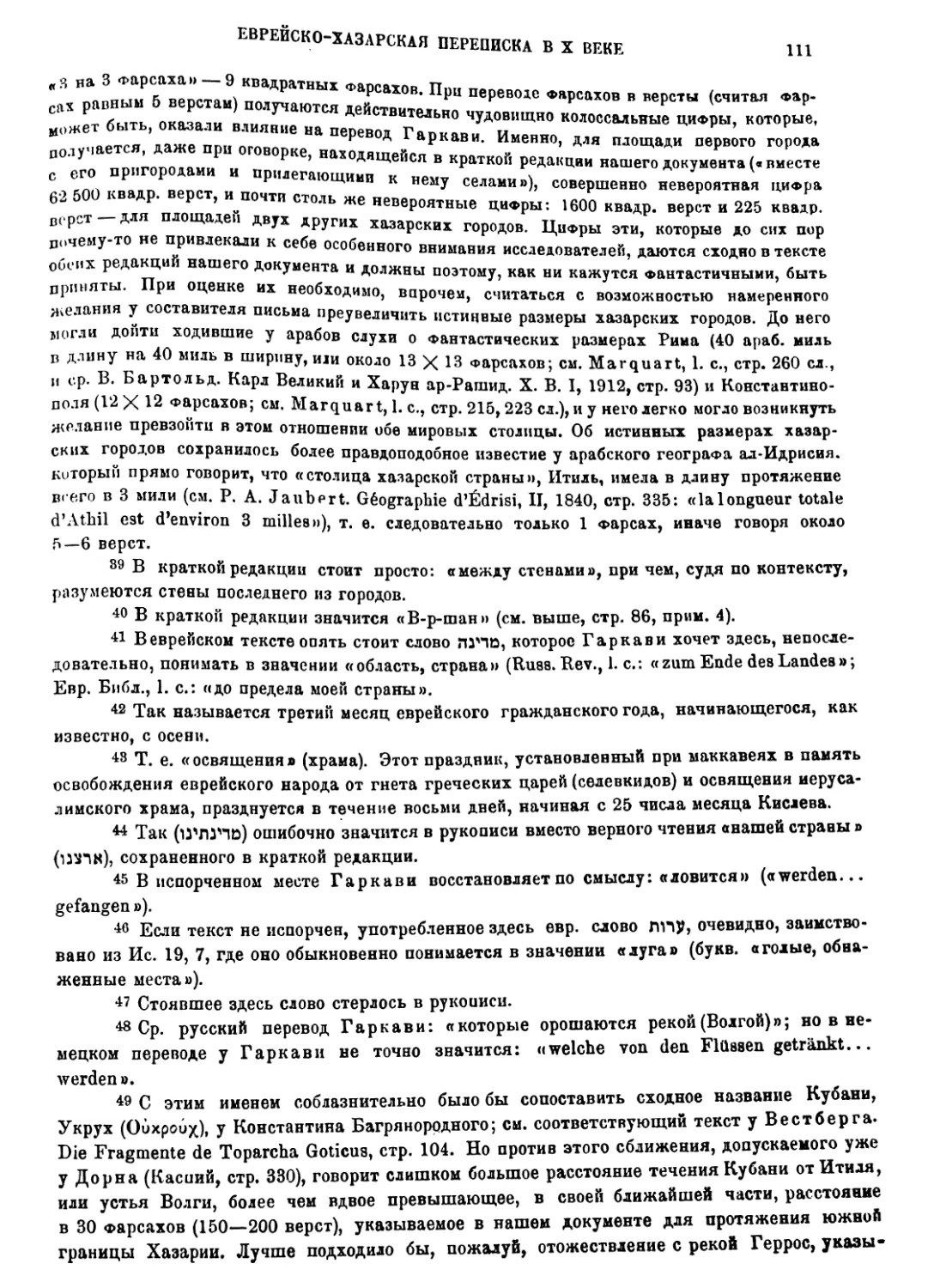

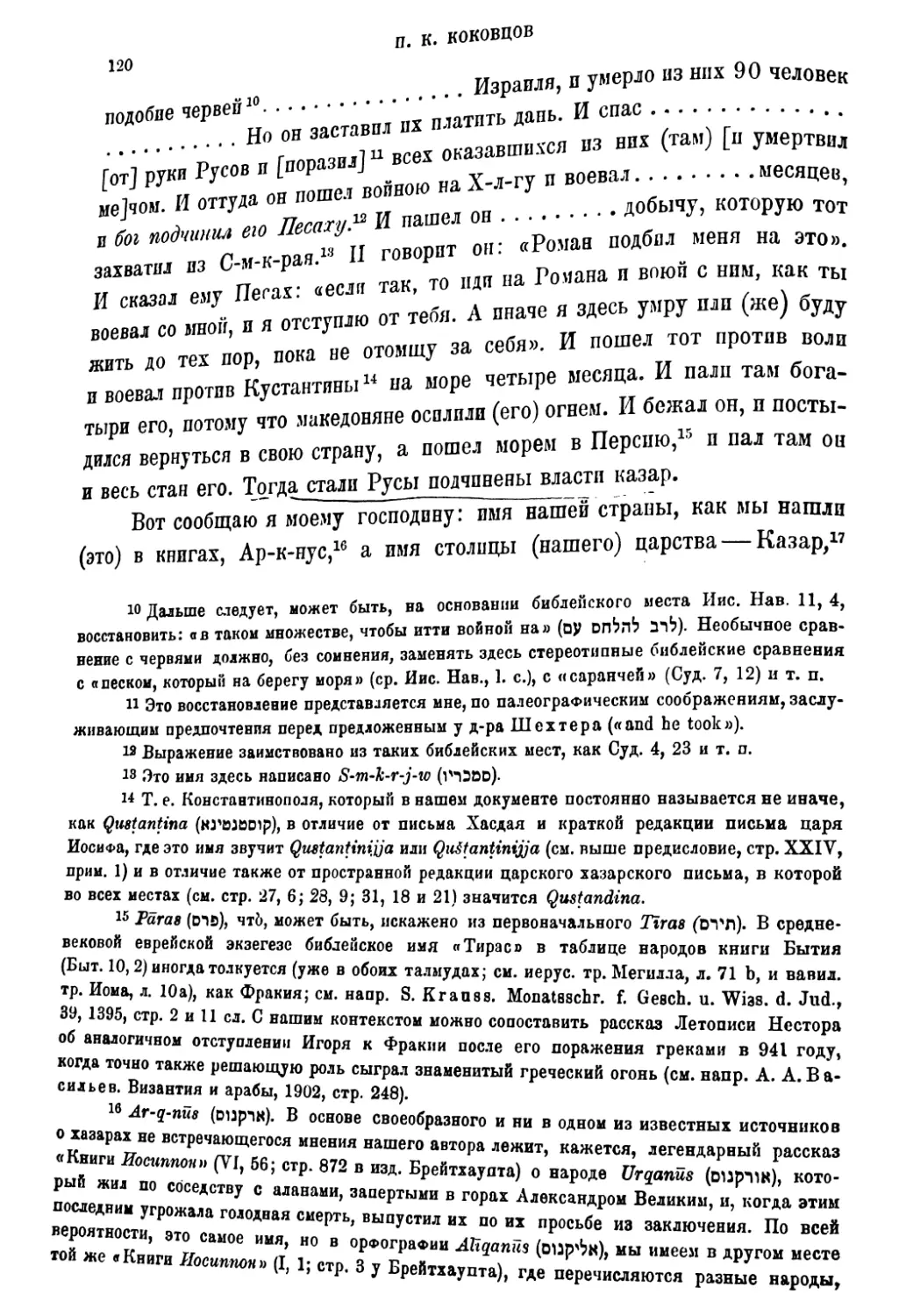

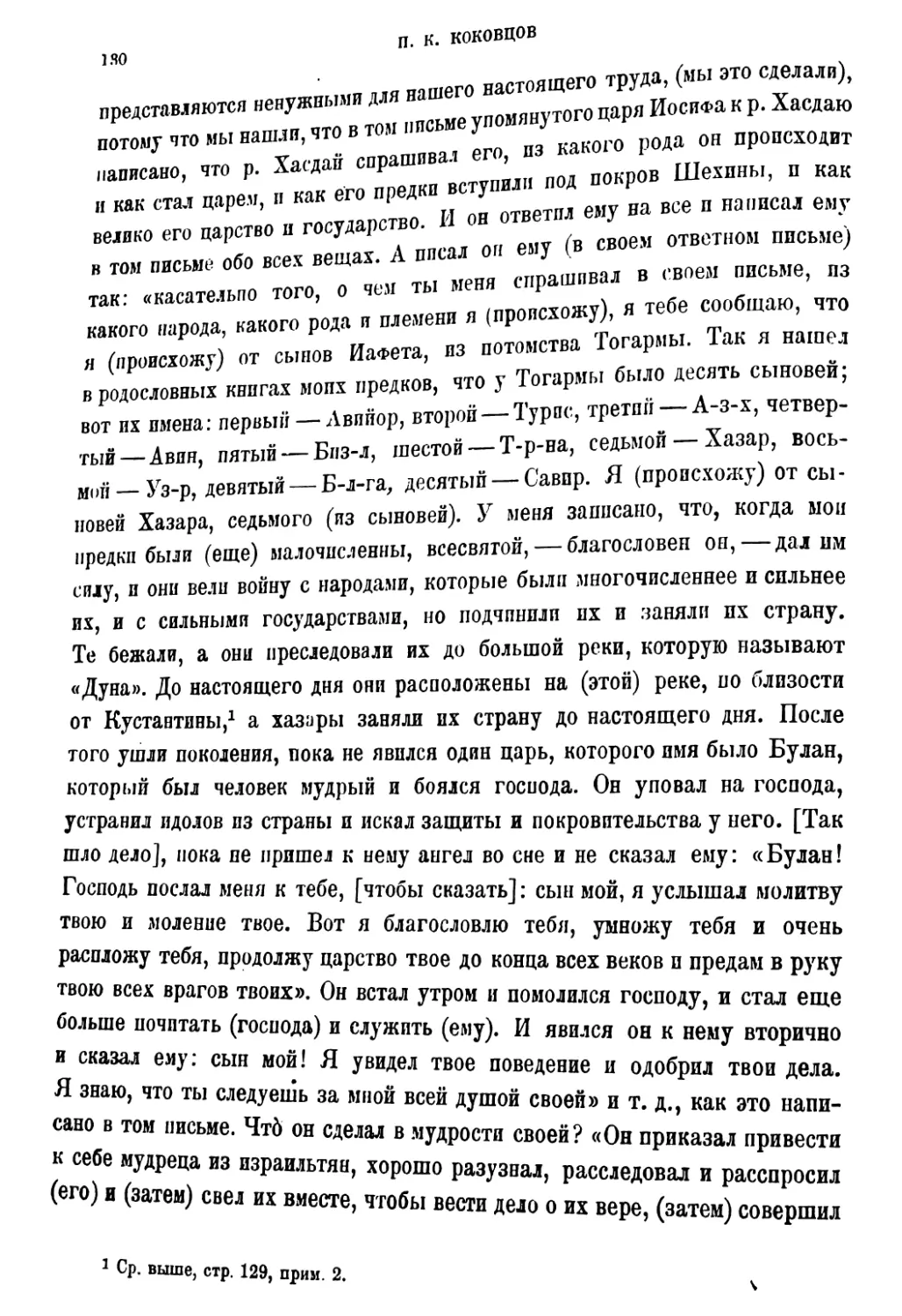

ф.ке»«1в оксорик.» рукописи (Christ Church College 193) re. 15b

LG a.

о

J=

о

a

<a

o>

i.

s

*o

Кврейско-хазарская переписка в X пеке

ЕВРЕЙСКО-ХАЗАРСКАЯ ПЕРЕПИСКА В X ВЕКЕ XIII

з несомненной генетической связи текстов не editio princeps могло послу¬

жить псточнпком для оксфордской рукописи, а наоборот последняя, по всей

вероятности, прямо или косвенно послужила материалом для печатного

издания. Мы едва ли поэтому ошибемся, если выскажем догадку, что при

почитании первого издания еврейско-хазарской переписки Исаак Акриш

ямс- под руками или именно оксфордскую рукопись или же ея точную

конто. Только-что сказанным в достаточной степени определяется большая

ценность оксфордской рукописи Christ Church College 193 в текстуально-

ь>('Цтическом отношении.

К двум упомянутым ранее главным источникам еврейско-хазарской

переписки (editio princeps Исаака Акриша и оксфордская рукопись) при¬

соединился во второй половине истекшего века рукописный материал, ока¬

завшийся в известном II собрании рукописей караима Авраама Фирковича,

приобретенном в 187G г. Государственной Публичной библиотекой. Здесь

прежде всего нужно упомянуть рукописную копию начального рифмован¬

ного обращения письма Хасдая Ибн-ШаФрута, которая была обнаружена

в 1873 г. Э. Дейпардом на первой странице одной из библейских руко¬

писей (евр. рук. Лч Г) упомянутого собрания, пока еще все рукописи нахо¬

дились в Чуфут-Кале в Крыму.1 Хотя, судя по всем данным, копия сделана,

очевидно, в позднее время (может быть, даже в конце истекшего века),

текст ея, как показало сличение, не обнаруживает прямой зависимости от

одного из других известных текстов переписки. В некоторых случаях в ней

сохранились даже, повиднмому, лучшие чтения, чем в остальных текстах,

напр. ЛКЗПП (стр. 9, 7), mripu? (стр. 9, 13), если, конечно, эти чтения не

представляют простых исправлений, принадлежащих позднейшему читателю.

Таковую же' оговорку приходится сделать, в виду несомненно позднего нро-

1 См. еврейский журнал «Hamagid» (тюп) за 1873 г., Лг 31 (от 6 августа), стр. 285

■сл., и ср. там же заметку Хальберштамма, стр. 317. Текст коаии был тогда же сообщен

Дейнардом Аврааму Гейгеру, который оаубликовал все ея варианты в издававшемся им

журнале «Jttdische Zeitscbrift fur Wiseenecbaft und Leben», XI Jahrgang (1875), стр. 186 ол.

Независимо от Дей нарда, эта копия была замечена А. Я. Гаркави, которому остались

неизвестны как публикация самого Дей нарда, так, повидимому, и соответствующая статья

Авраама Гейгера (1. с.), и была издана им в еврейском журнале «Гакармелы» (*мэчэп),

год III, вып. IV (апрель—май 1875 г.), стр. 204 сл. (ср. там же, стр. 465, соответствующее

разъяснение Хальберштамма). По словам Деннарда (1. с., стр. 287), копия находится

в рукописи Пятикнижия (tPBHi), и то же саыое повторяет Авраам Гейгер, 1. с, стр. 186.

Но в действительности, как совершенно верно указал А- Я. Гаркави в Ьалэп, 1. с.,стр. 30*1,

она находится в начале рукописи, содержащей нею Библию (У'ЗЛ ЮКЧЭ).

п. к. КОКОВЦОВ

xiv

яя нашей копии, относительно трех крайне интересных вариантов:

S), to (9, 11) - ТП ПХ (етр. 10, 1), которым,, Ва,„-

наются^соответствующпе строк» ла-шьяог» обращен»» Хасдая и благодаря

" восстаяовляется полностью, вслед за слщшш: «я, Хасдая бар-

ZZ бар-эзра бар-ШаФрут» (ИЛО* 13 ШФ 13 рл* 13 ЧПОПЧ*),

в «росяи десяти последнил строк упомянутого ооращеявя имя «Меяа-

хема бен-Сарука» (ртю р ОПЗйЬ известного еврейского грамматика, испол¬

нявшего секретарские обязанности у Хасдая. Б textus receptus акростих

указанных строк дает ничего не означающие слова: «Анха бен-Нарук»

(PT1J р мш), в которых еще в свое время Луццатто1 * распмзпал скры¬

тыми в замаскированной Форме личное и Фамильное имя паз ваши .го уче¬

ного, к услугам которого Хасдай обыкновенно прибегал в нужных случаях.

Ценность новых вариантов в сильной степени, однако, подрывается Фактом

позднего происхождения нашей копии и в особенности тем обстоятельством,

что она некогда составляла собственность Фирковнча, защиту которого

против обвинения в Фабрикации текстов даже главный его зашпишк вы¬

нужден был volens-nolens признать равносильной по трудности с защитой

«завзятого вора», обвипееного в воровстве.8 Нисколько не исключена воз¬

можность, в виду позднего характера копии, видеть в этих quasi-вариантах,

в действительности, простые исправления текста первого издания Исаака

Акриша, внесенные читателем XIX в., которому была известна остроумная

догадка Луццатто и вместе с тем, может быть, и некоторые коньектуры,

предложенные разными учеными, в частности А. Гейгером,3 * * * * для полу-

1 Си. A. Geiger. Das Judenthum uod seine Gescbichte, II, 1866, стр. 182 (cp. А. Я.

Гаркави. Сказания еврейских писателей о хазарах, 1874, стр. 83).

8 D. Chwolson. Corpus inscriptionnm Hebraicarum, enthaltend Grabscbriften aue der

> 1882, стр. VII: «Ich befinde mich in der Lage eiuee Advocaten, der zu beweisen

bat, dass nicht ailes, im Haase eines notorischen Diebes gefundene Gat gestoblen sei und dass

aucb ehrlicb Erworbenes sich darunter faudeю. Это соображение впоследствии оказало свое

влияеие и на самого А. Я. Гаркави, выставлявшего сперва на вид интерес новых ва¬

риантов, и вынудило его сделать такую оговорку в соответствующем примечании к русскому

переводу «Истории евреев» Г. Гретца (т. V, 1883), стр. 508: «я должен, впрочем, заметить,

что копия этого стихотворения в приписке к одному библейскому кодексу (Л* 1 второго

собрания в ими. Публичной библиотеке) при внимательном осмотрении окаэазалась подозри¬

тельною». г

8 Гейгер предлагал (см. Dae Judenthum und seine Geechichte, I. с.) для получения

недостающих букв акростиха читать в начале соответствующих строк: о’В’п о’лрл

3- ’^ ** Ь* ВПй(стР- 9>п)и ™ (стр. 10, 1). Нужно признать, что с точки зрения

w

перед теми, которые предлагаются в копии II собрания Фнрковича.

ЕВРЕЙСКО-ХАЗАРСКАЯ ПЕРЕПИСКА В X ВЕКЕ

гг

ченпя полностью требуемого акростиха. Нет никакого основания думать,

что в официальном письме Хасдая Ибн-ШаФрута к хазарскому царю имя

секретаря, составлявшего документ, было также увековечено в акростихе.

Мнение Луццатто, что Менахем Ибн-Сарук, вероятно, составлявший

письмо для Хасдая, из страха перед своим патроном не решился с самого

начала поместить в акростихе полностью свое имя рядом с именем Хасдая

п с умыслом скрыл его в ничего не говорящих словах, только намекающих

на сущность дела, остается попрежнему весьма вероятным. Оно поддержи¬

вается теми известными данными биографии Менахема Ибн-Сарука, которые

свидельствуют о большой мелочности в характере Хасдая, не остановивше¬

гося перед совершением грубого насилия в отношении своего старого

помощника,1 и никак не позволяют допустить предположения, чтобы такой .

человек, как Хасдай, пожелал иметь в акростихе своего письма к хазар¬

скому царю какого-либо компаньона.

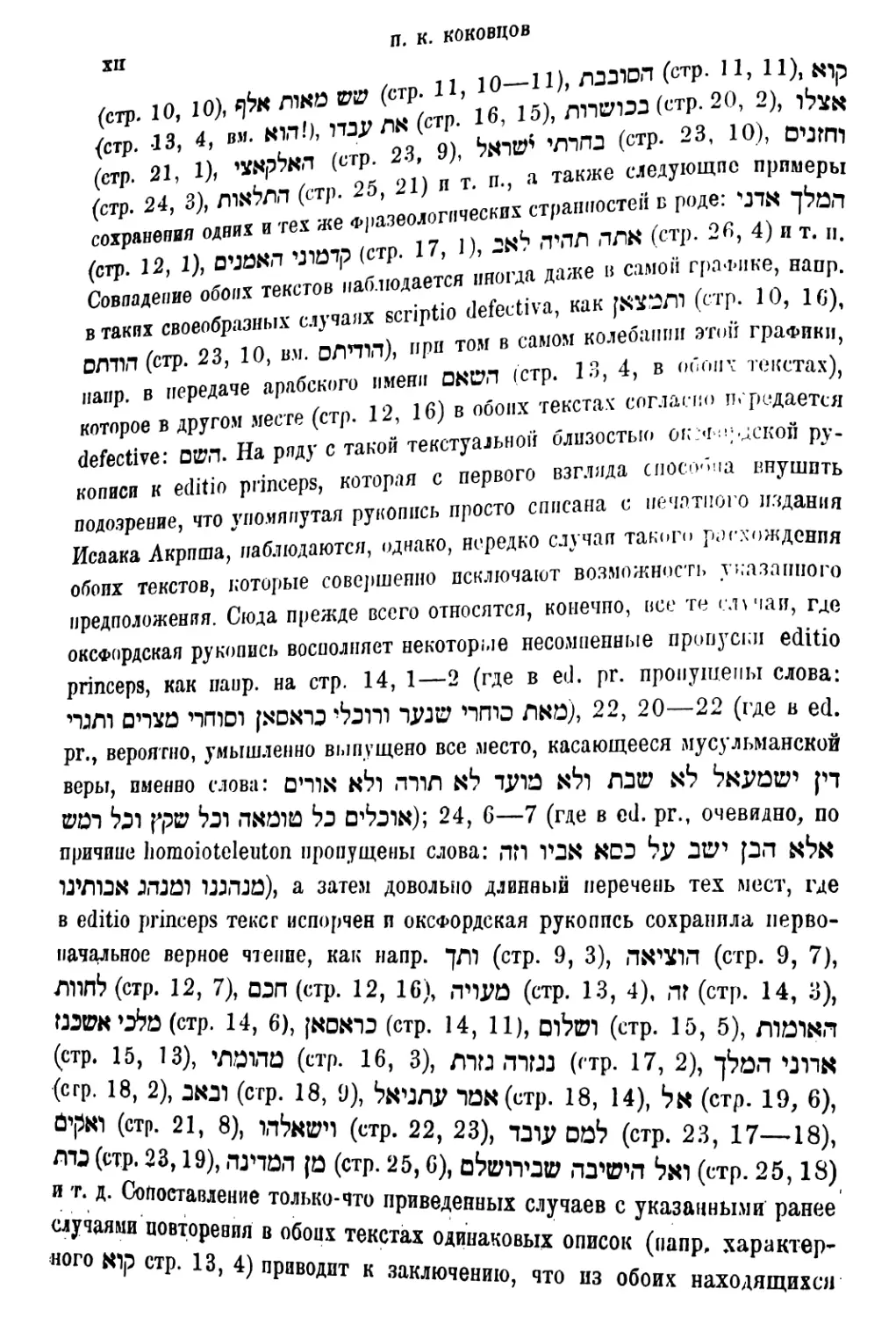

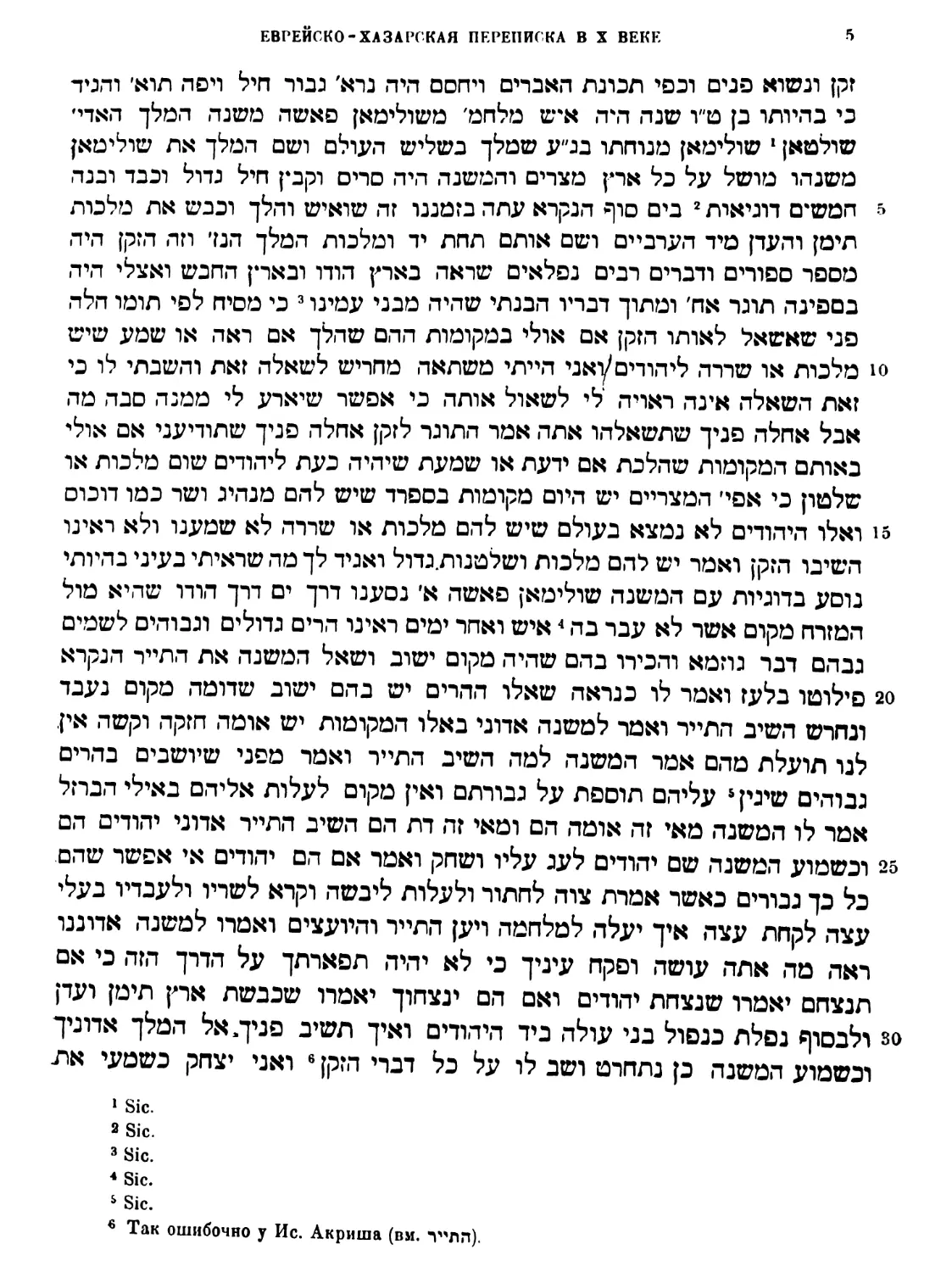

Гораздо более ценным приращением наших еврейско-хазарских мате¬

риалов следует считать другую находку, которую удалось сделать немного

позже в том же II собрании рукописей Фярковича. Я имею в виду полу¬

чившую сразу особенную известность, благодаря находящимся в ней инте¬

ресным добавлениям, более распространенную редакцию письма хазарского

царя НоспФа (так называемую пространную редакцию), которая была,

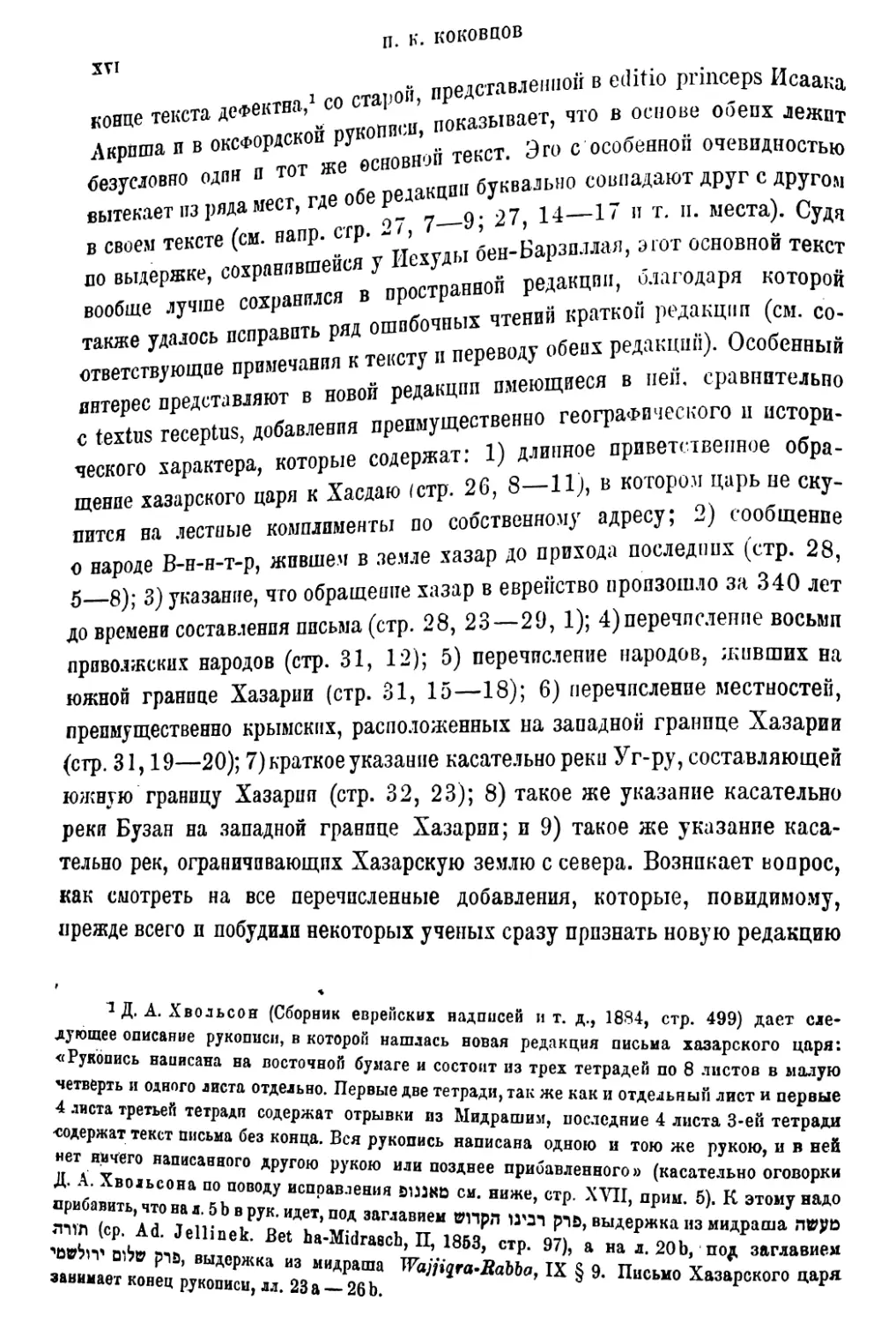

открыта А. Я. Гаркавп осенью 1874 г. в одной рукописи довольно ста¬

рого времени названной коллекции (евр. рук. Hebr. 157 второго собрания

Фпрковпча).3 Сличение новой редакции, которая, к сожалению, в самом

стр. 296 с! ЭТ0“ СМ‘ НаПР‘ 7 ГрвТЦа- ИСТ°РИЯ евреев’ Т- v (РУССКИЙ пеРев°А 1883 г.),

2 Первое сообщение о находке было сделано А. Я. Гаркави в еврейской жуонале

леник)Гаел1Л'|,В2,Л) ™ 18<* Г"’ ^ 16 ^°Т 28 октября^ стр- 127> а первое, оставшееся, к сожа-

лоТп’ ГНСТВеННЫИ’ ИЗАаНИе еврейского текс™ «опой редакции дано им же в трудно

Ш9 Л стГ таТо° ППРИЛ°ЖеНИИ К еВреЙСК0Й газете Гаиели^ wru *pito, * 8 (январь,

язык в’ «7 Л ПереВ°А“ Н0В0Г0 докУмевта были даны А. Я. Гаркави: на немецкий

язык в 1875 г. в журнале «Rnesiscbe Яетие» (т. Y1, стр. 79—90), под заглавием- «Ein

яз'ыкГ^Э Г' Г C°rd0Va “Dd Astrachan Zeit Swjatoslaw’s (urn 960)», и на русский

язык в 1879 г. в сборнике «Еврейская Библиотека*, (т. УП, стр. 153-162). Касательно

л ревности рукописи А. Я. Гаркави сперва выражается так: Гона не поГжеХШила

иереводТтпчя^П^’ i ° ^ 3"Л ЛМОй nnit0 В примечаниях к своему немецкому

В новой пелакппЛ ' С ’стр'91^ А- я- Гаркави, говоря о датировке обращеаия хазар

ФйрковиРТыГ ! СР- "ИЖе? СТР> ПРИИ- 4)’ Г0Т0В Слелатв й3 «ея вывод, что рукопись

gut ^aeson warden аИС8На 1080, “ach d®m Au98ehen der Handschrift zu urtheUea

П

п. К. КОКОВЦОВ

XVI

, старой, представленной в eil.tio prmceps Исаака

коппе текста дефектна, _ „оказывает, что в основе оиепх лежи

Апроша н в оксфордской PJ ^ 1екс1. Эг0 „особенной очевидностью

безусловно одни а тот же буквально совпадают друг с другом

вытекает из ряда мест, где о ер^ ^^ ^7, 14—и „ т. ц. места). Судя

В своем тексте (см. папр. "р‘ "Рен.Барзп,шя, этот осповпой текст

по выдержке, сохраняете)»ся у ojj редаКцШ|1 благодаря которой

вообще лучше сохранялся в р Р чтен0Й крахкс >й редакции (см. со-

также удалось исправить ряд ошп о редакций). Особенный

■ - “

С text» г с Plus, добавлеепя препмуществеппо географического и истори¬

ке кого характера, которые содержат,- 1) длинное приветственное обра-

Щенне хазарского царя к Хасдаю ,стр. 26, в—11Л в котором царь не ску¬

пится на лестные комплементы но собственному адресу; 2) сообщен,

о народе В-н-н-т-р, жившем в земле хазар до прихода последних (стр. 28,

5_8)- 3) указание, что обращение хазар в еврейство произошло за 340 лет

до времени составления письма (стр. 28, 23-29,1); 4)перечисление восьми

приволжских народов (стр. 31, 12); 5) перечисление народов, живших на

южной границе Хазарин (стр. 31, 15—18); 6) перечисление местностей,

преимущественно крымских, расположенных на западной границе Хазарин

(стр. 31,19—20); 7) краткое указание касательно реки Уг-ру, составляющей

южную границу Хазарип (стр. 32, 23); 8) такое же указание касательно

реки Бузан на западной границе Хазарии; и 9) такое же указание каса¬

тельно рек, ограничивающих Хазарскую землю с севера. Возникает вопрос,

как смотреть на все перечисленные добавления, которые, повидимому,

прежде всего и побудили некоторых ученых сразу признать новую редакцию

1 Д. А. Хвольсон (Сборник еврейских надписей и т. д., 1884, стр. 499) дает сле¬

дующее описание рукописи, в которой нашлась новая редакция письма хазарского царя:

«Рукопись написана на восточной бумаге и состоит из трех тетрадей по 8 листов в малую

четверть и одного листа отдельно. Первые две тетради, так же как и отдельный лист и первые

госта третьей тетради содержат отрывки из Мидрашим, последние 4 листа 3-ей тетради

держат текст письма без конца. Вся рукопись написана одною и тою же рукою, и в ней

нет нечего написанного другою рукою или позднее прибавленного» (касательно оговорки

мрибавить0\ГналГ0В0ДУ ИСПраВлеНИЯ с“‘ «Р- XVII, прим. 5). К этому надо

л™ <ср. Ad. Jellinek TlZZFw'JK* '"'1®

mb» si& стр. 97), а на л. 20Ь, под заглавием

занимает конец рукописи, лл.^зГ-ТбТ Wamra'Sabba’1Х § 9- Письмо Хазарского царя

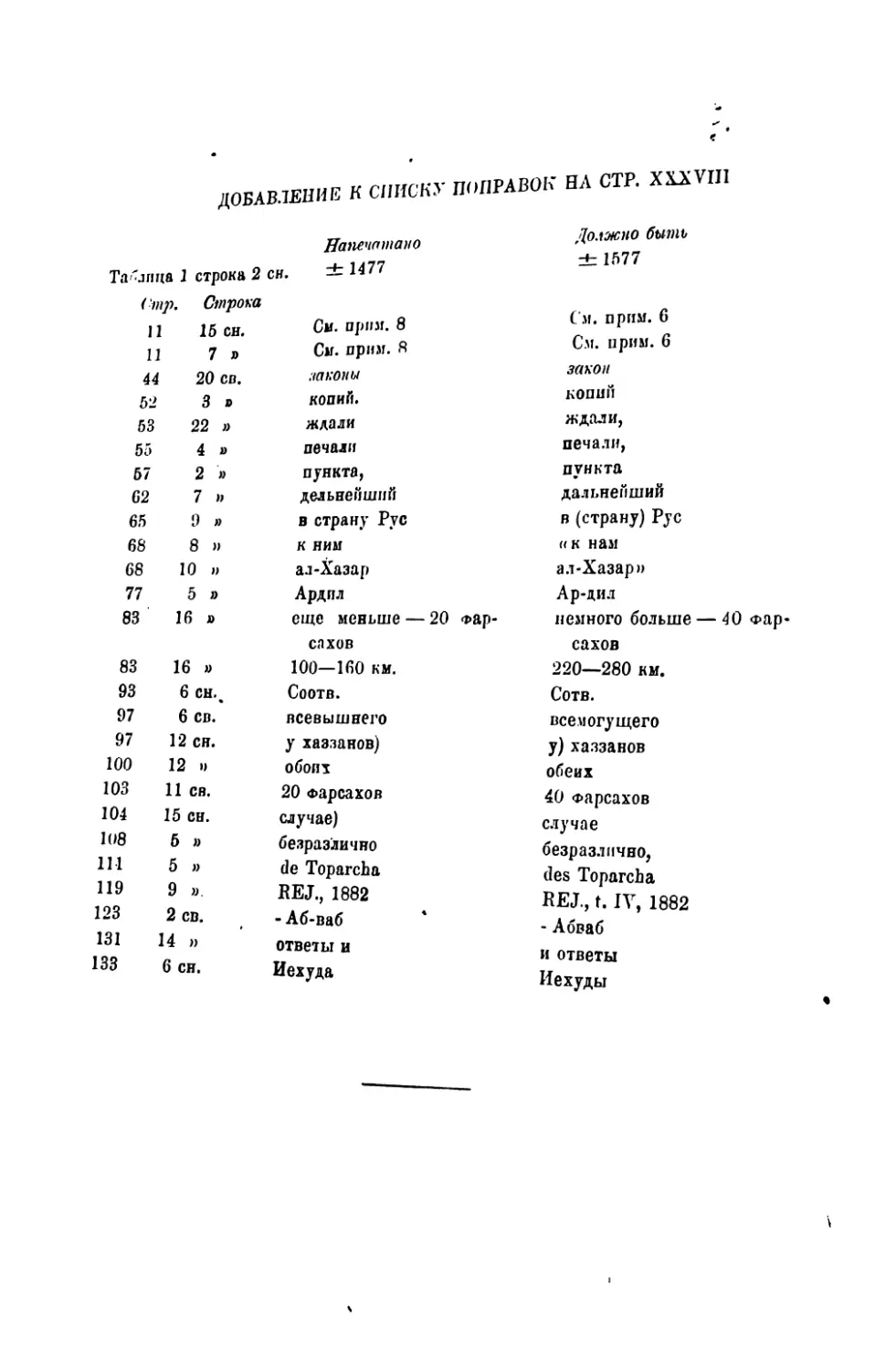

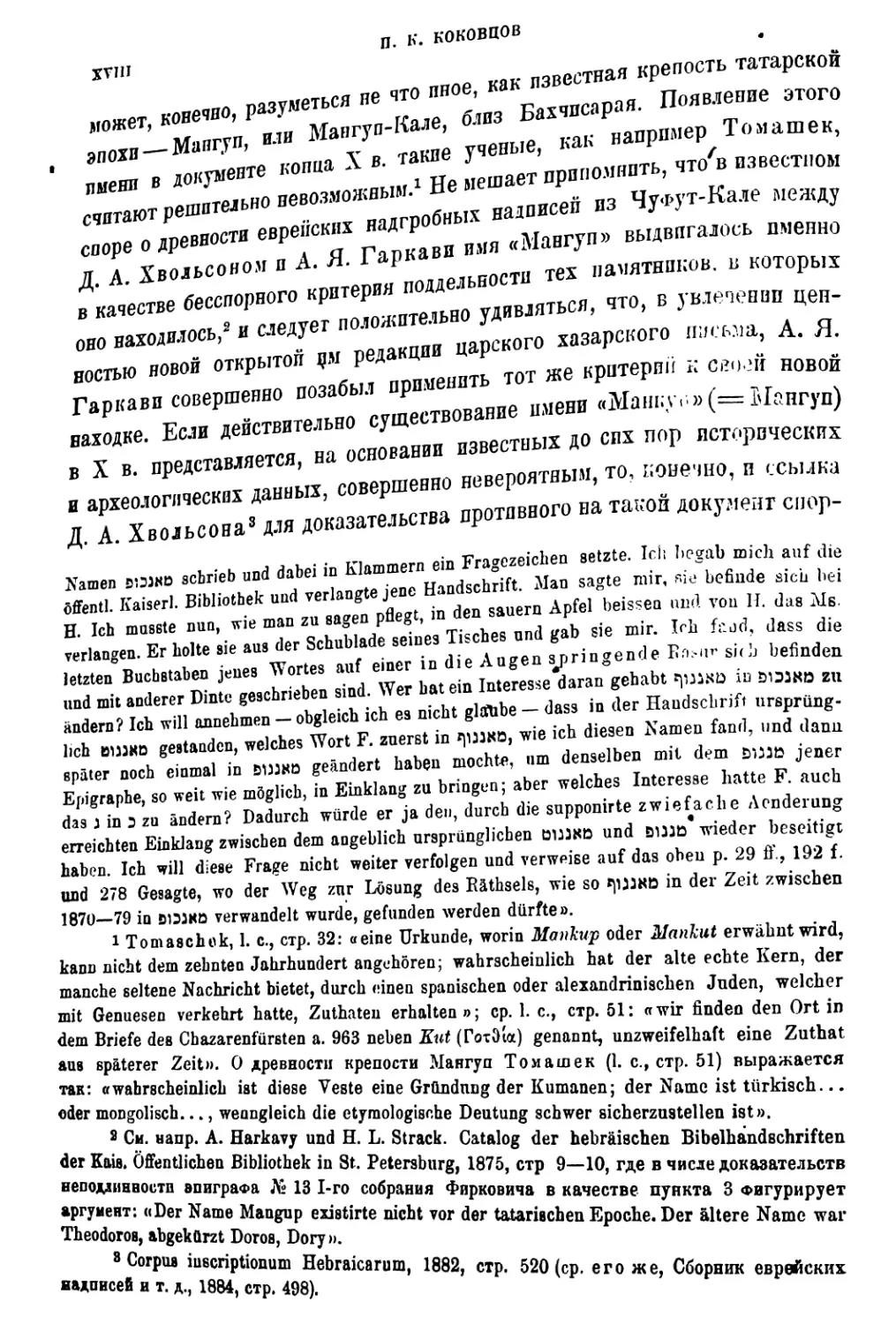

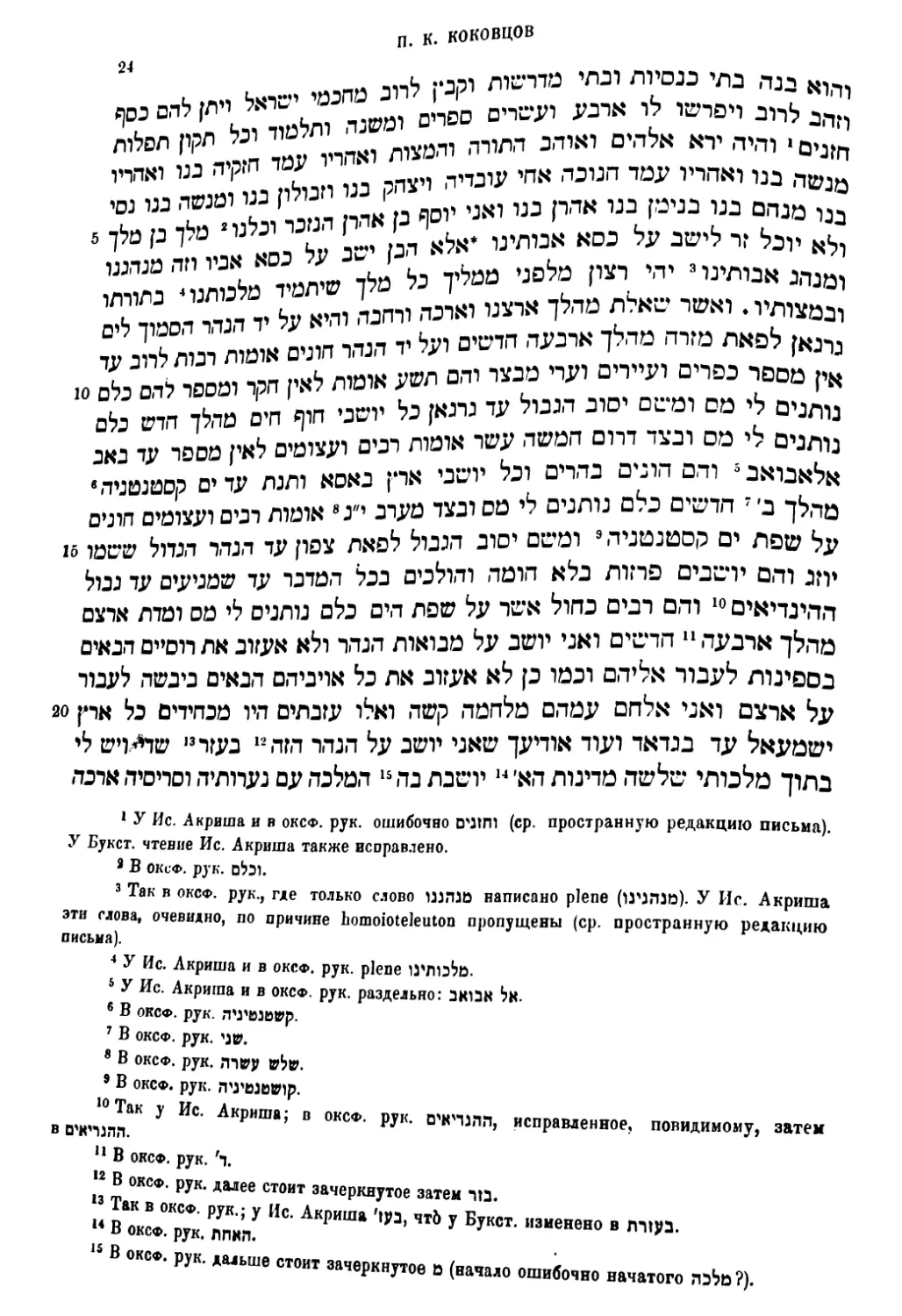

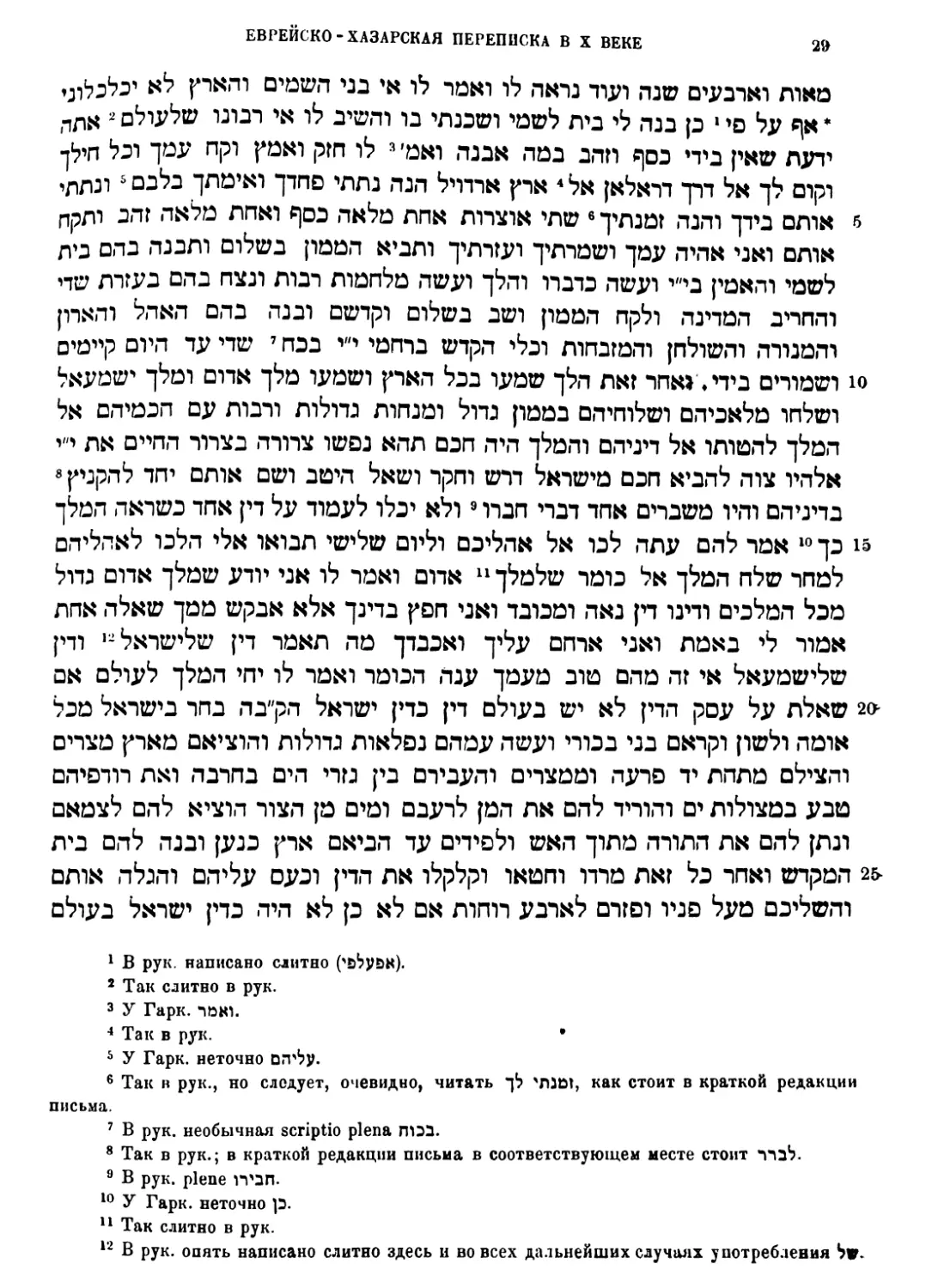

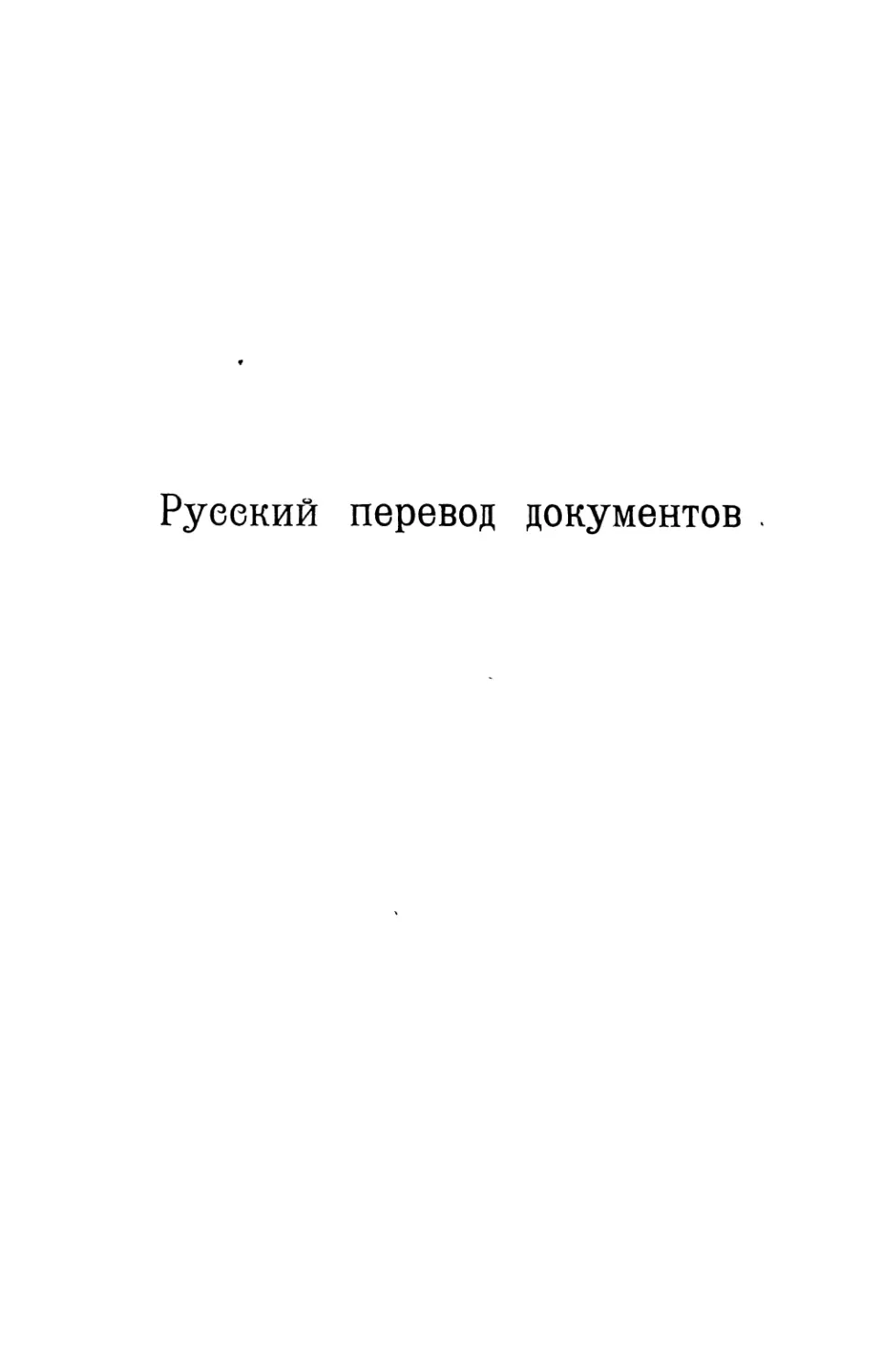

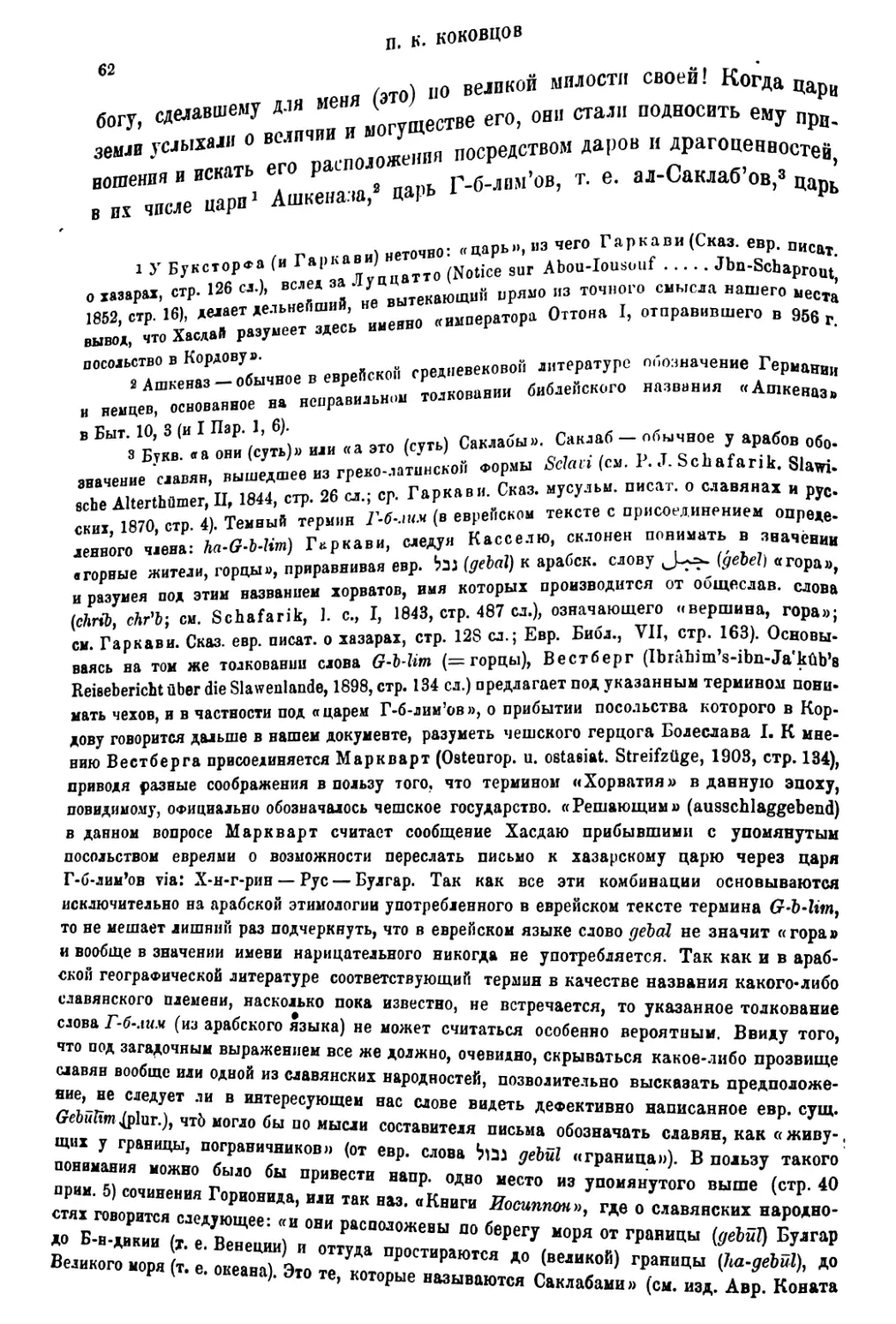

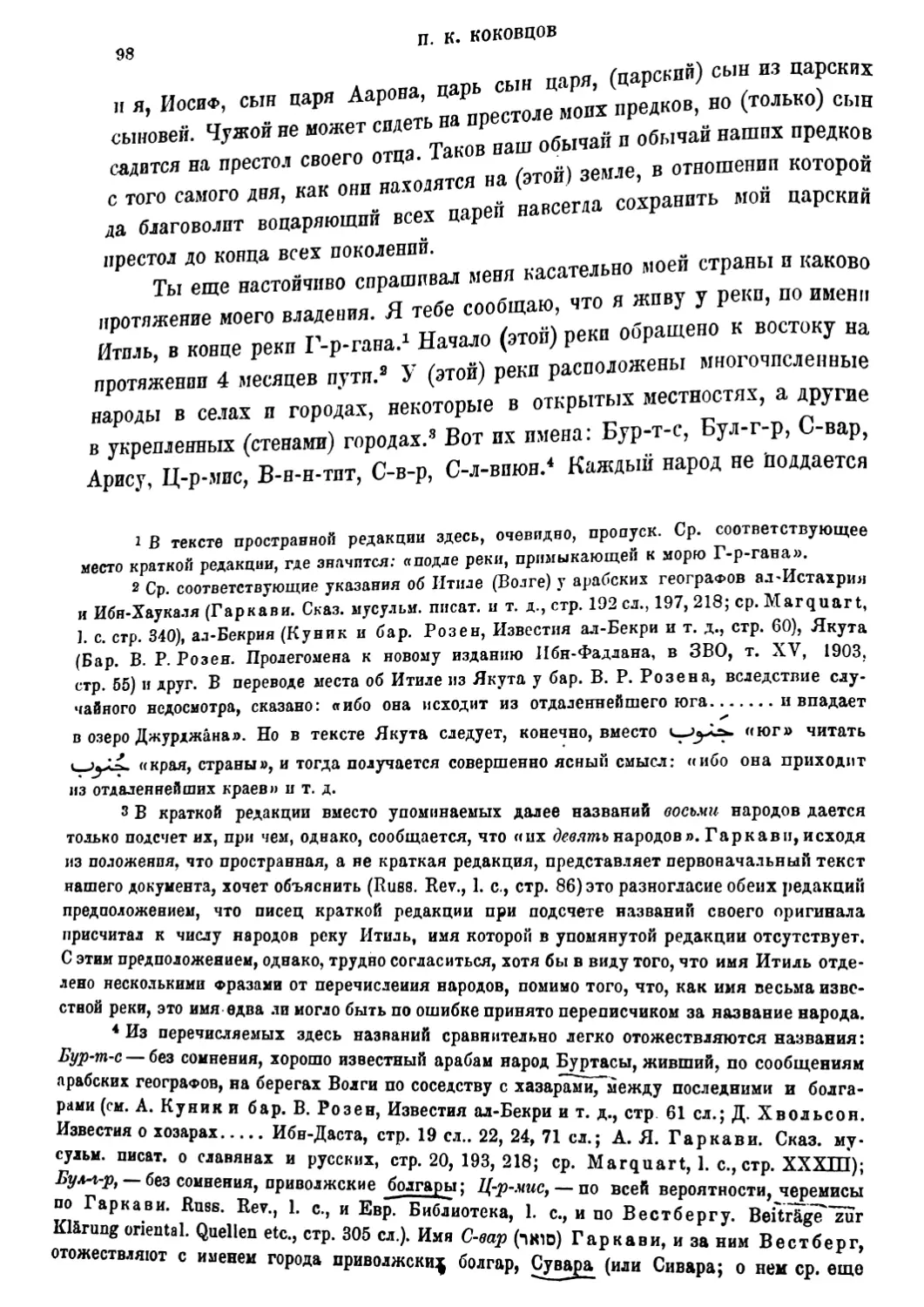

И. К. Коновцов. Еврейско-хазарская переписка в X веке

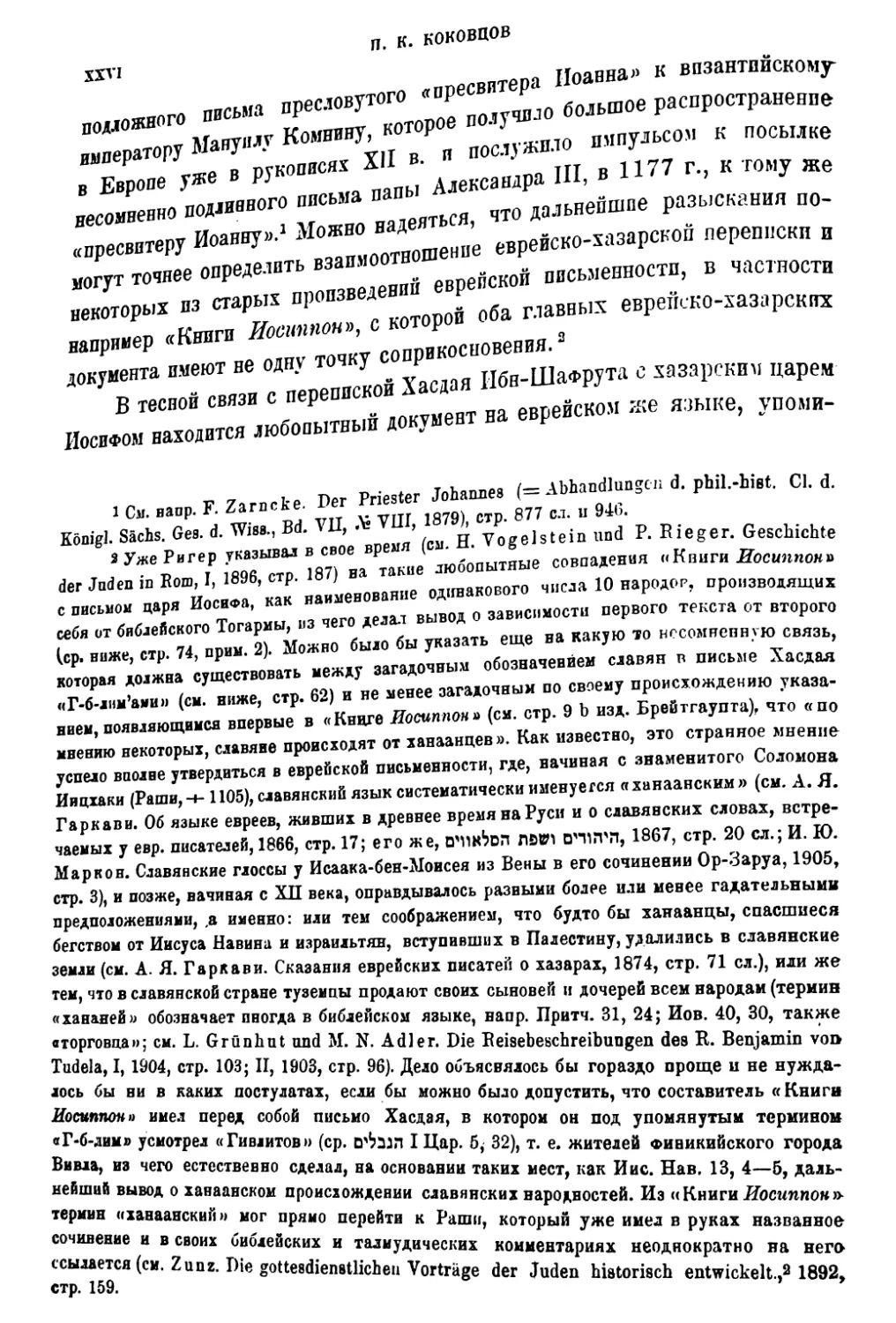

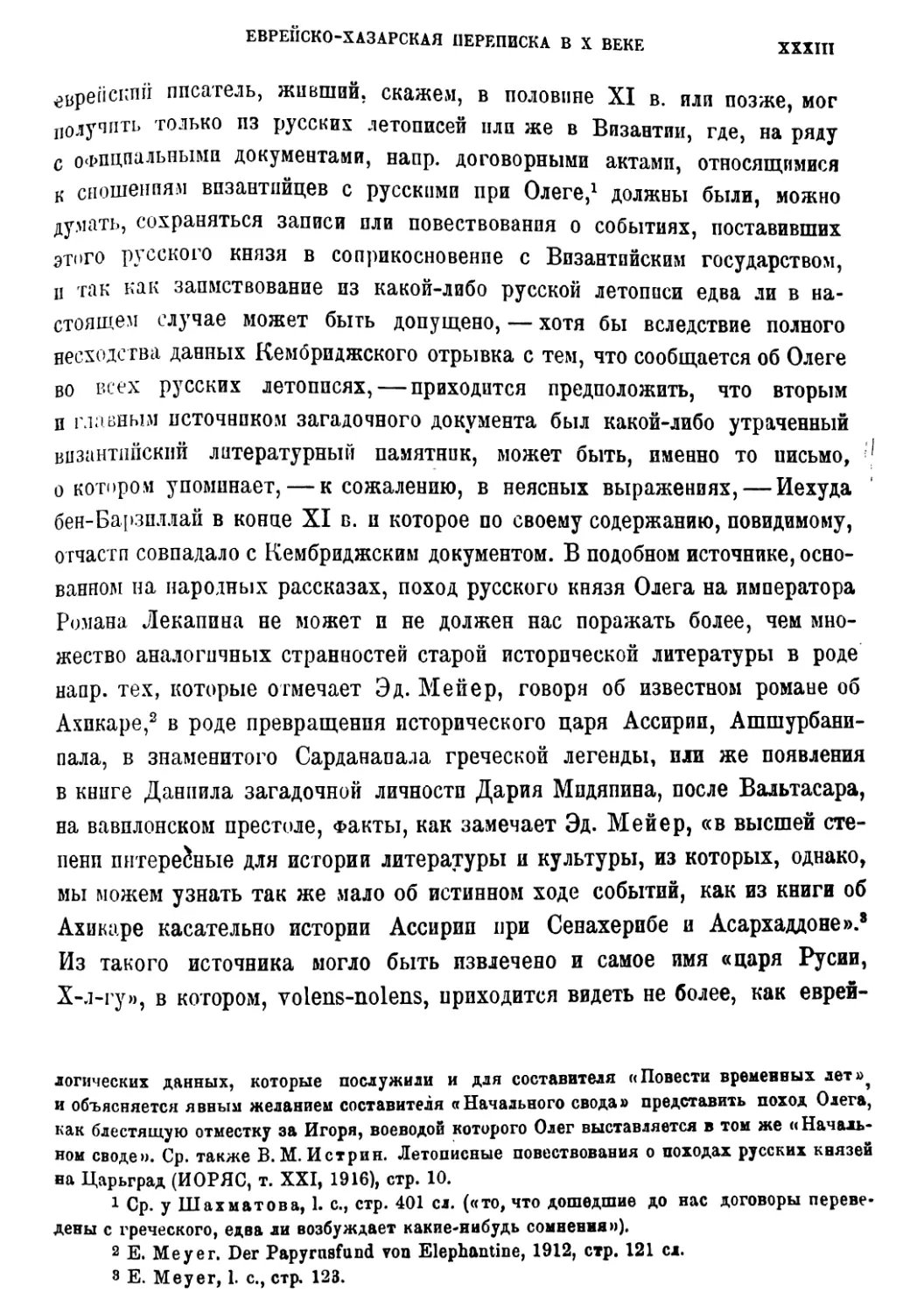

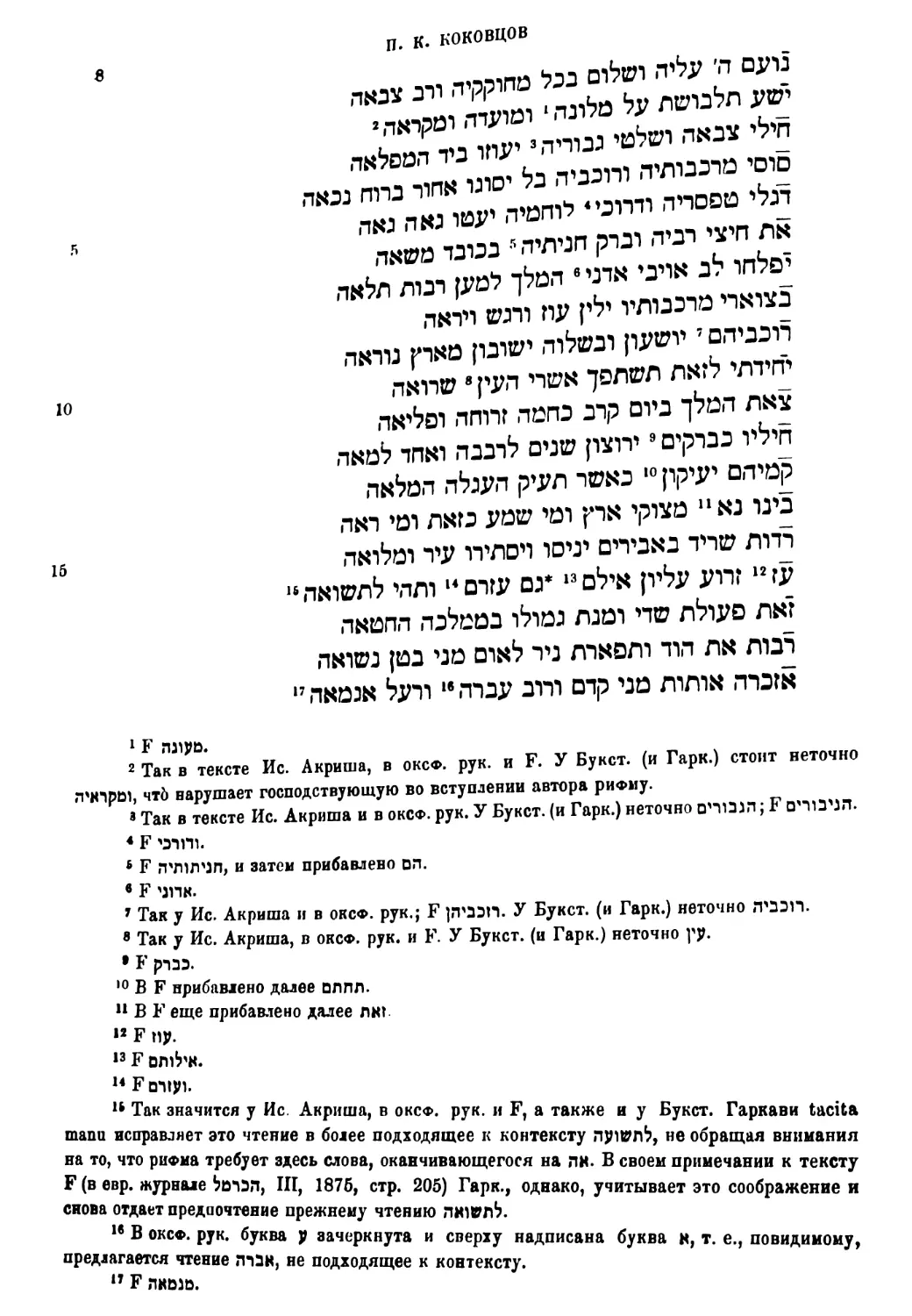

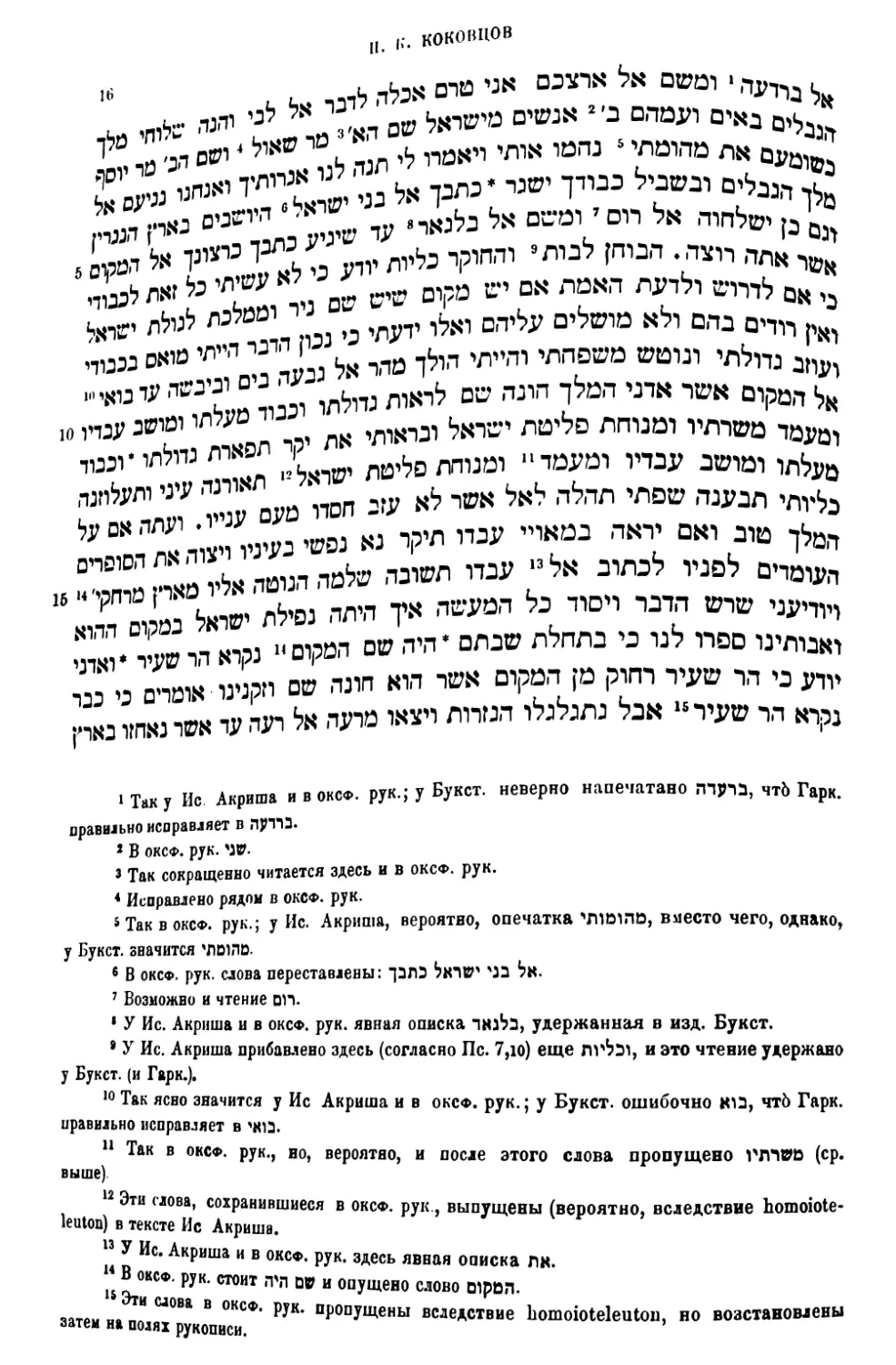

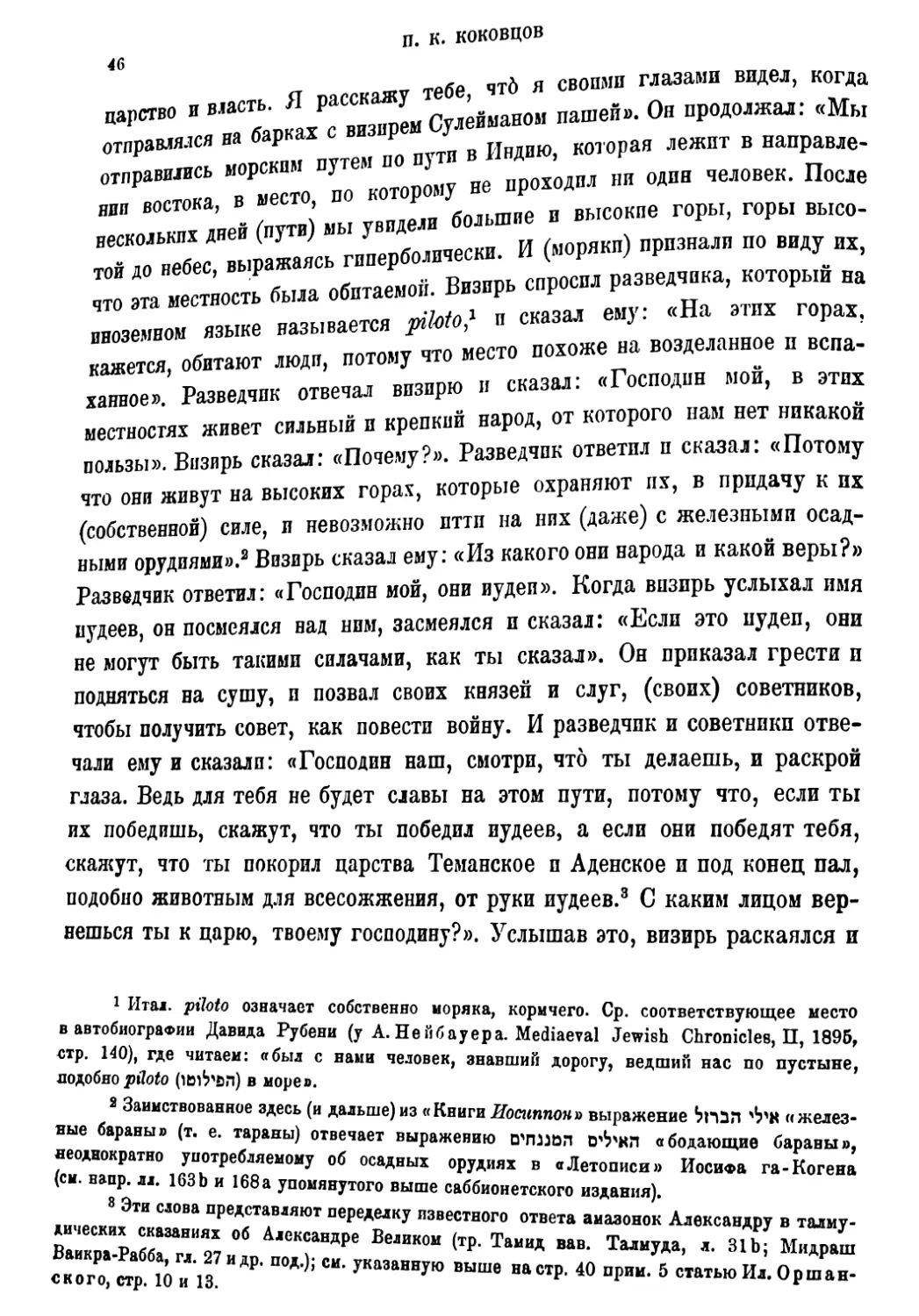

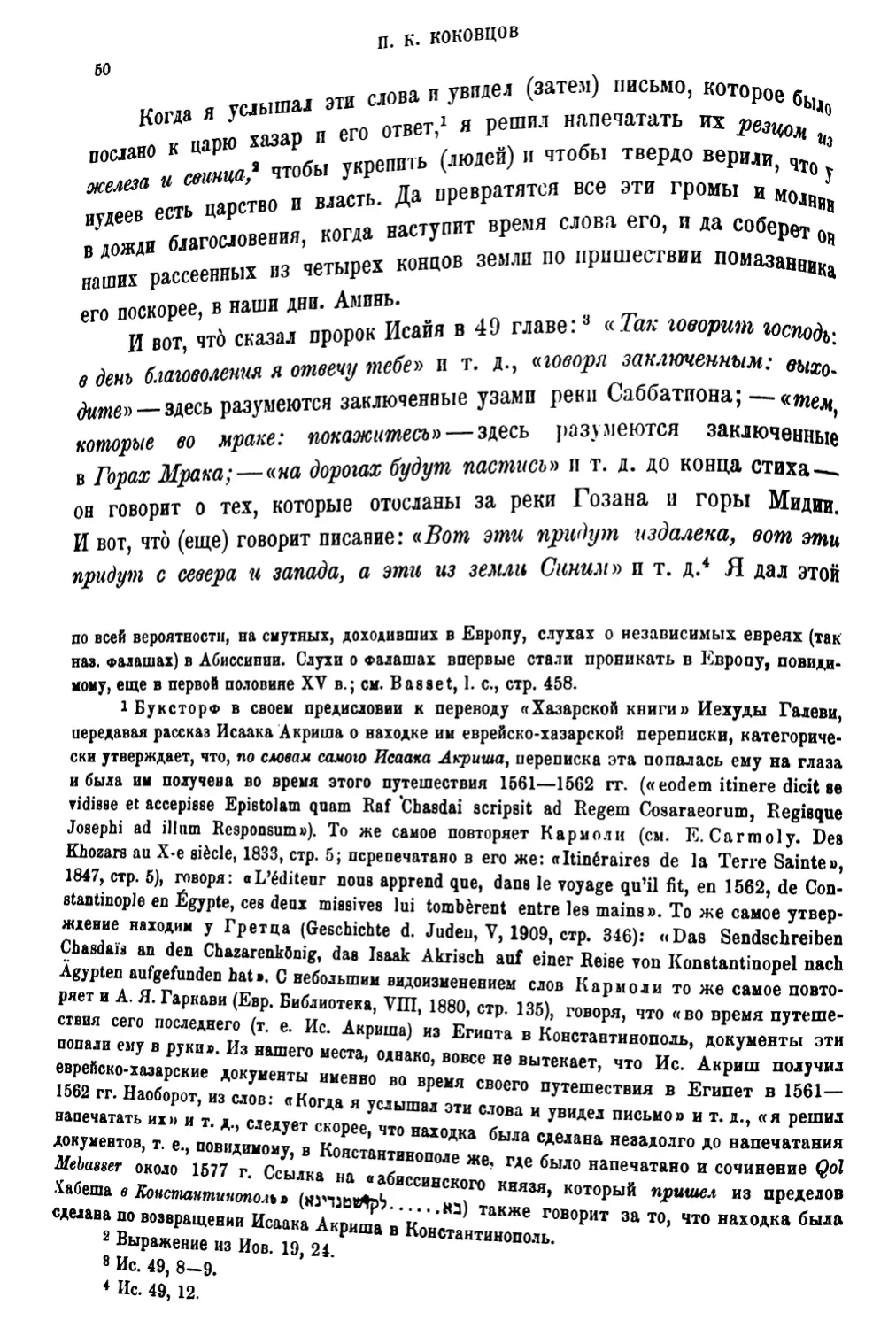

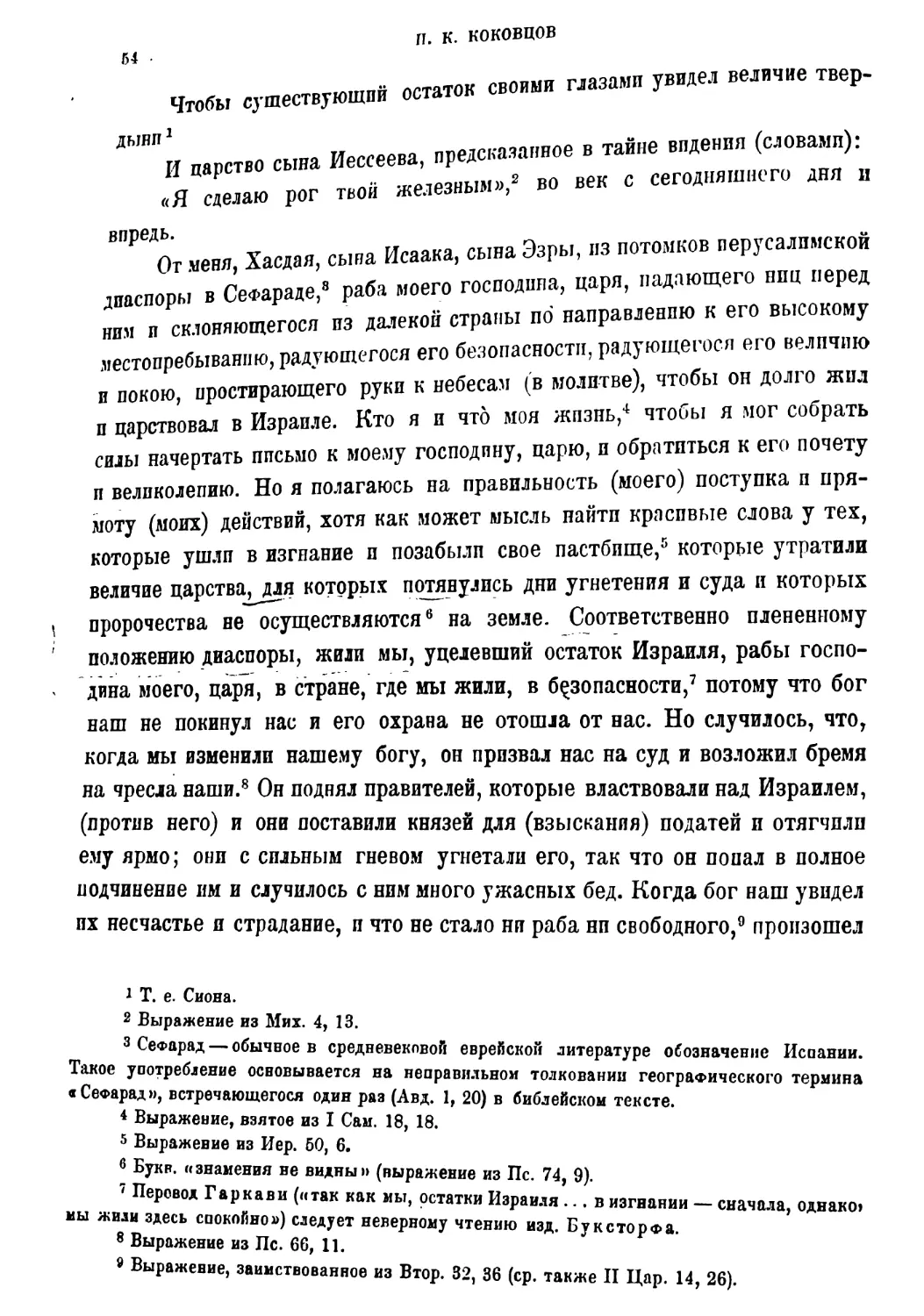

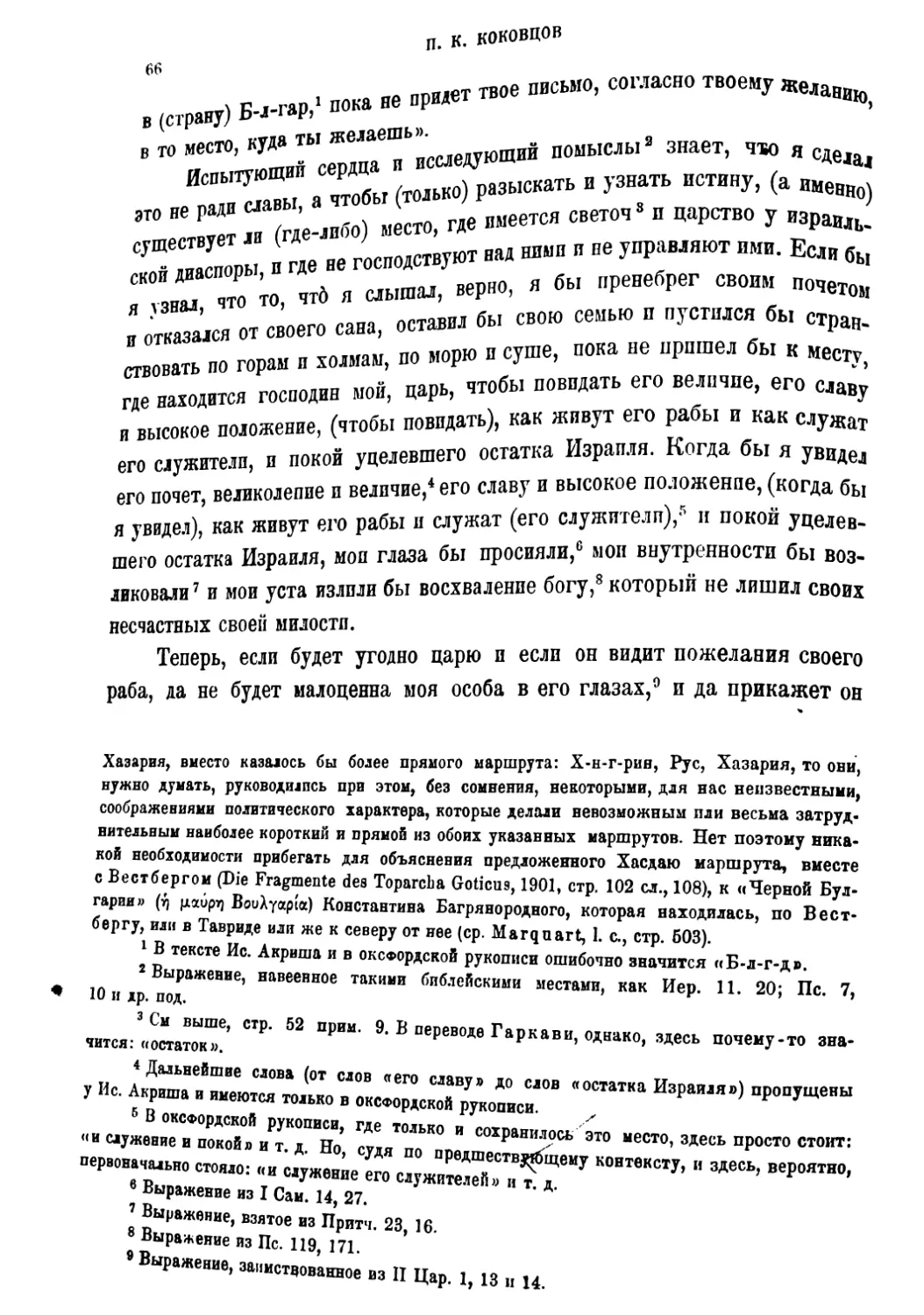

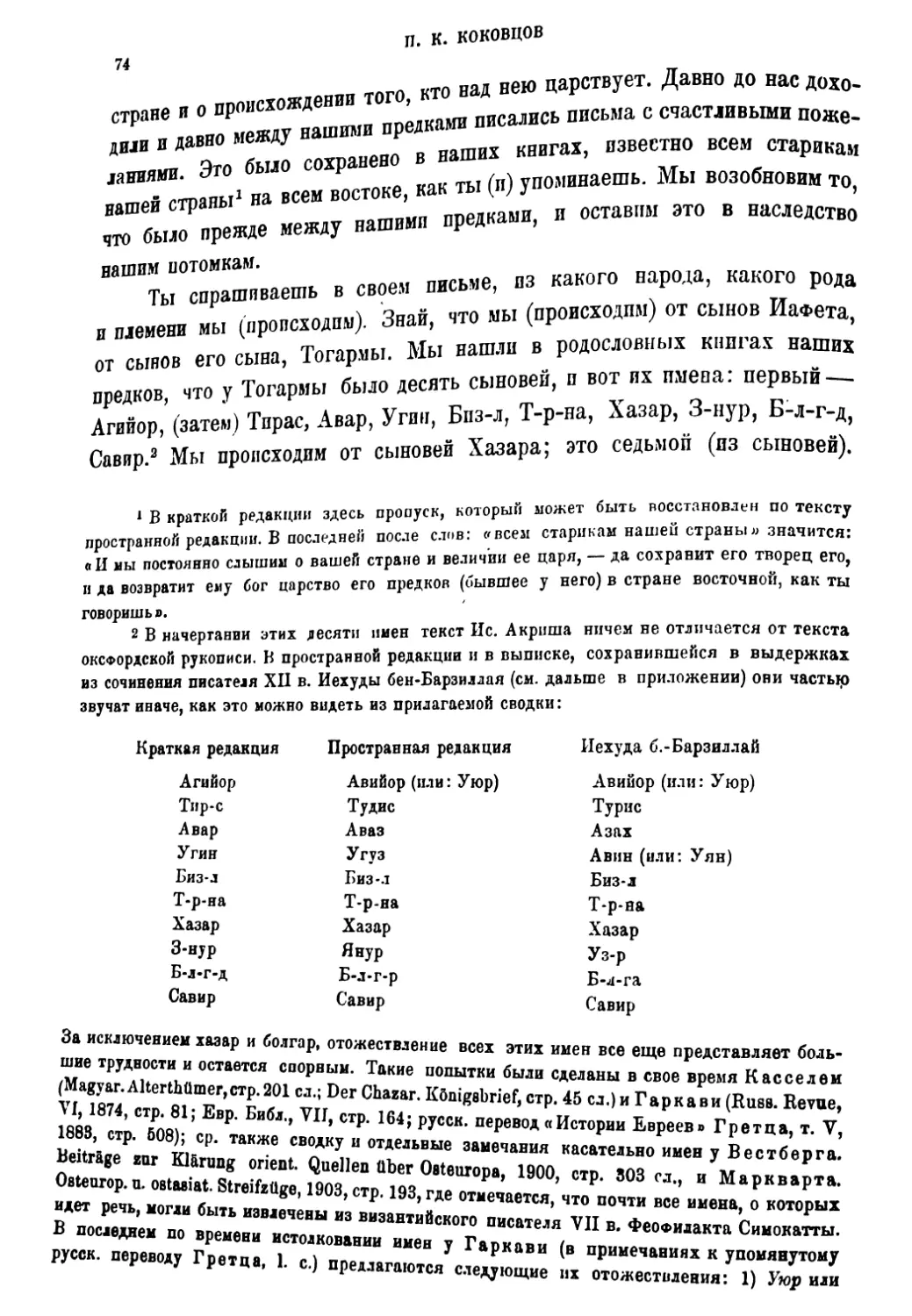

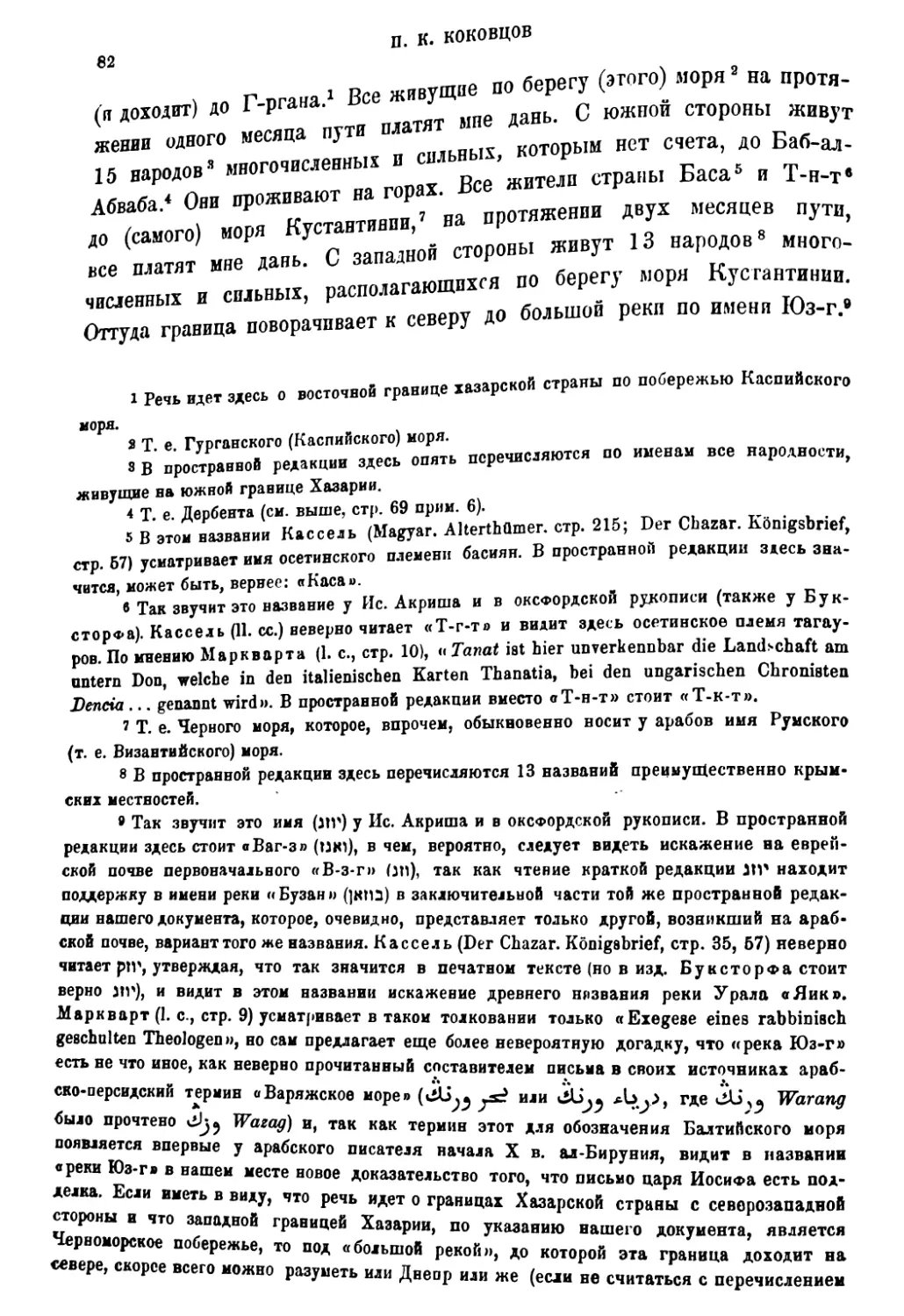

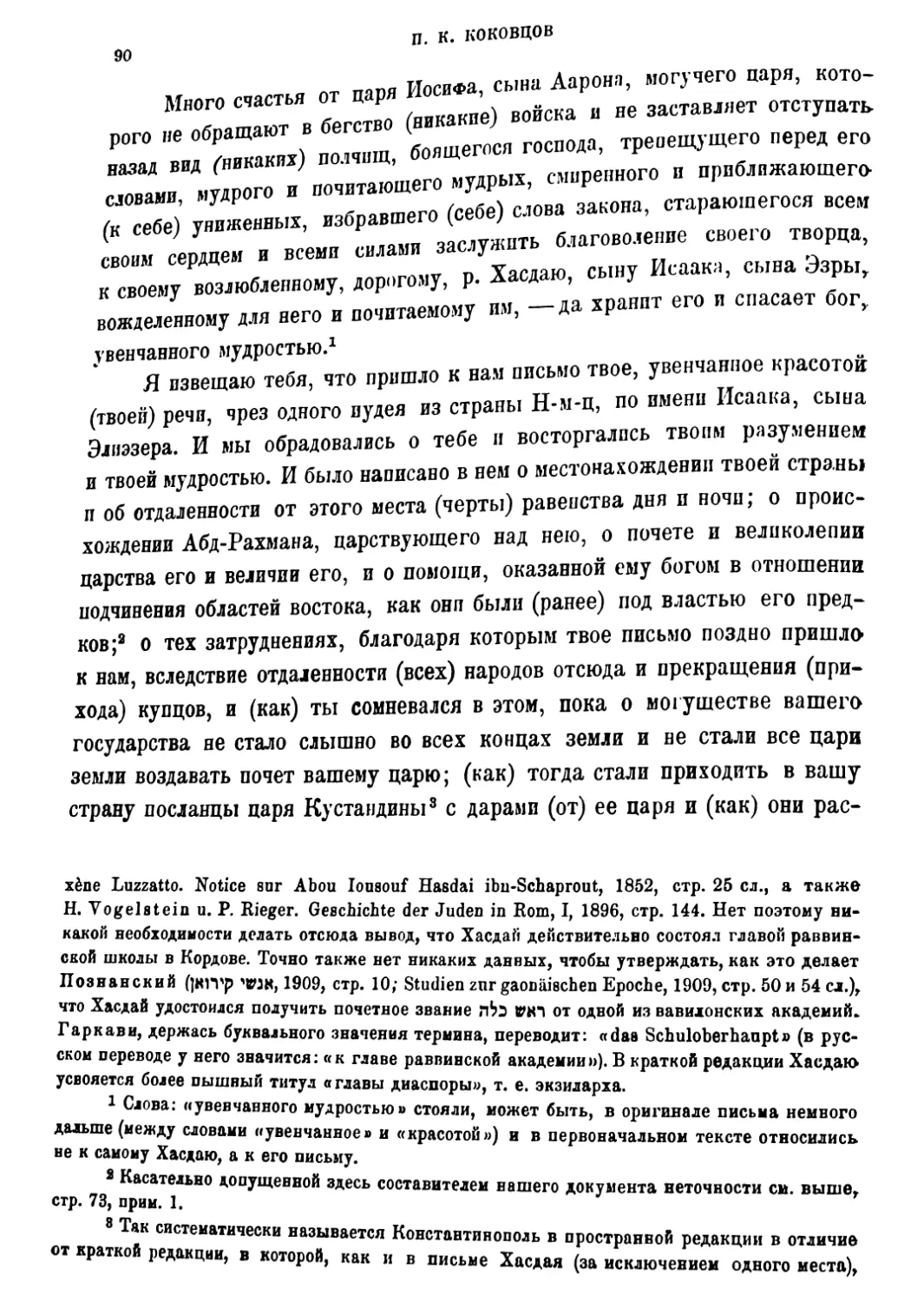

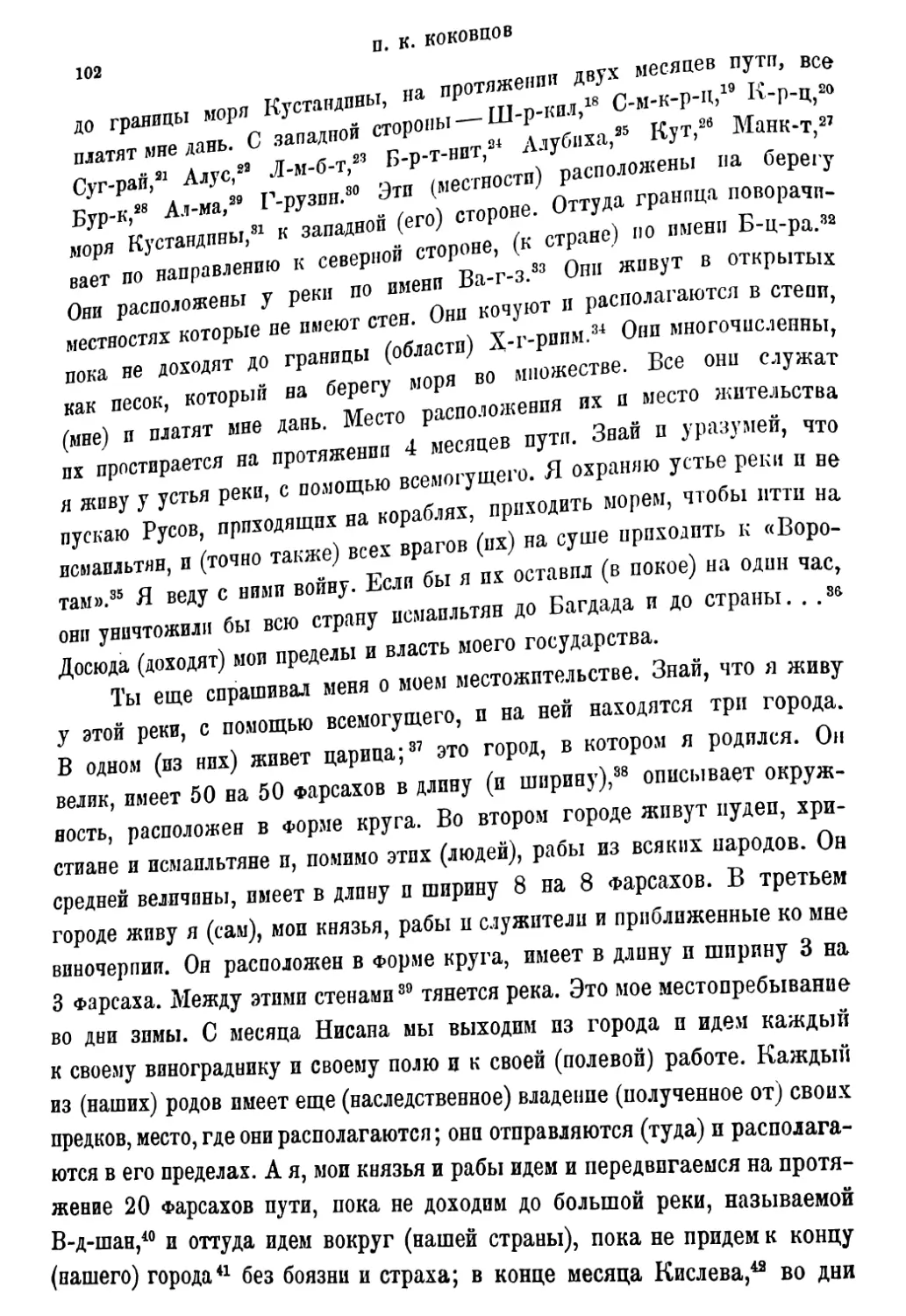

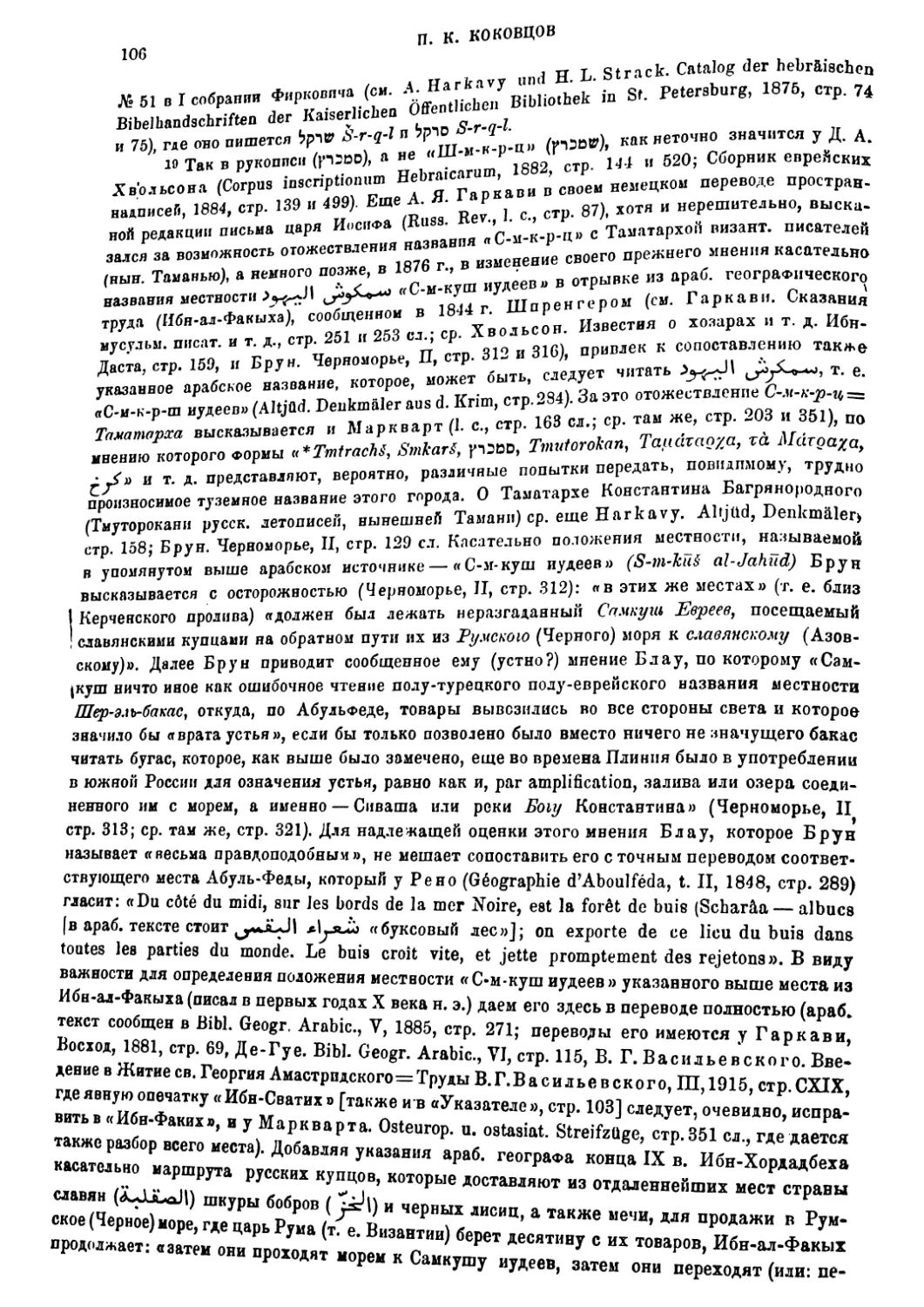

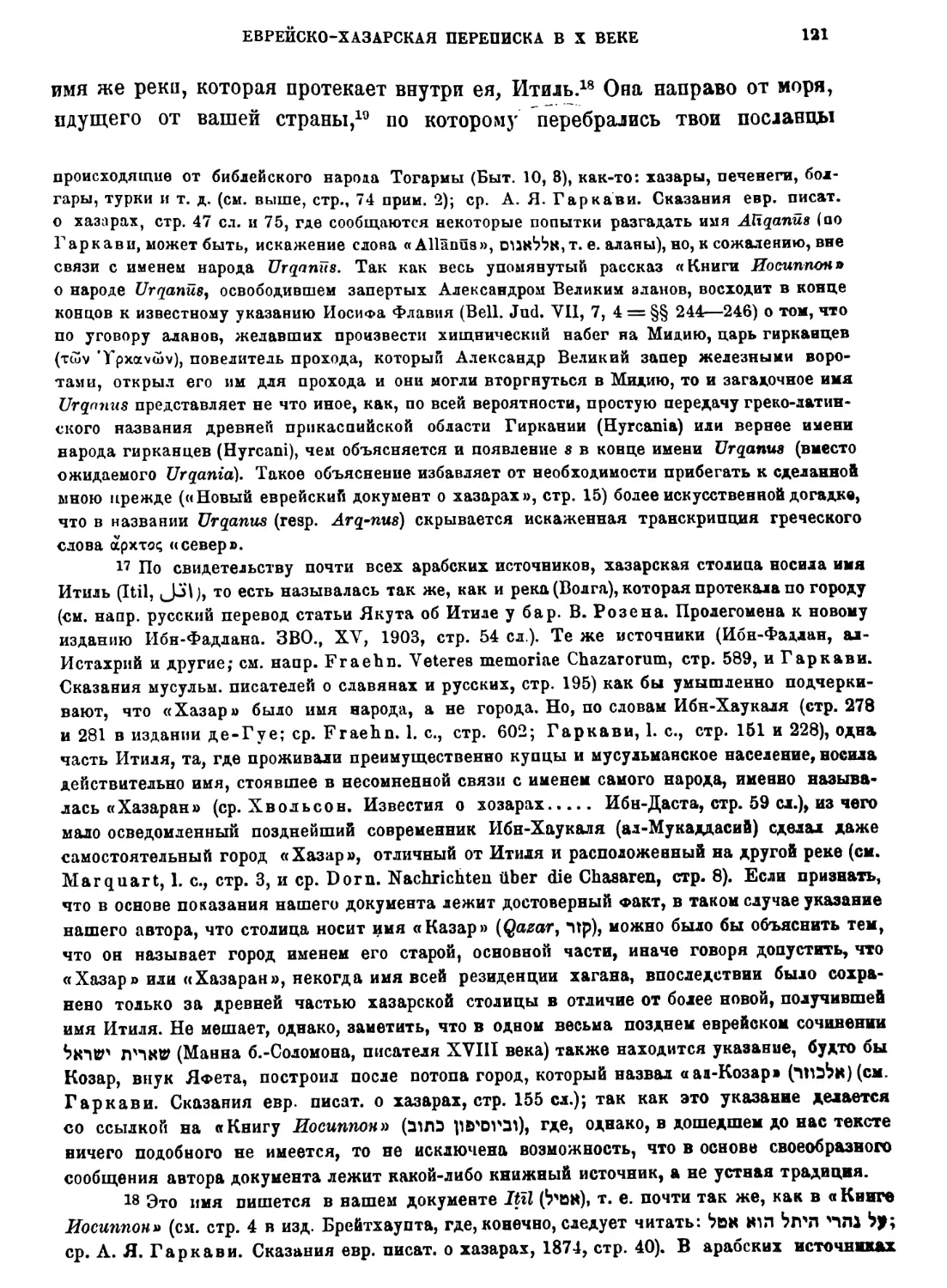

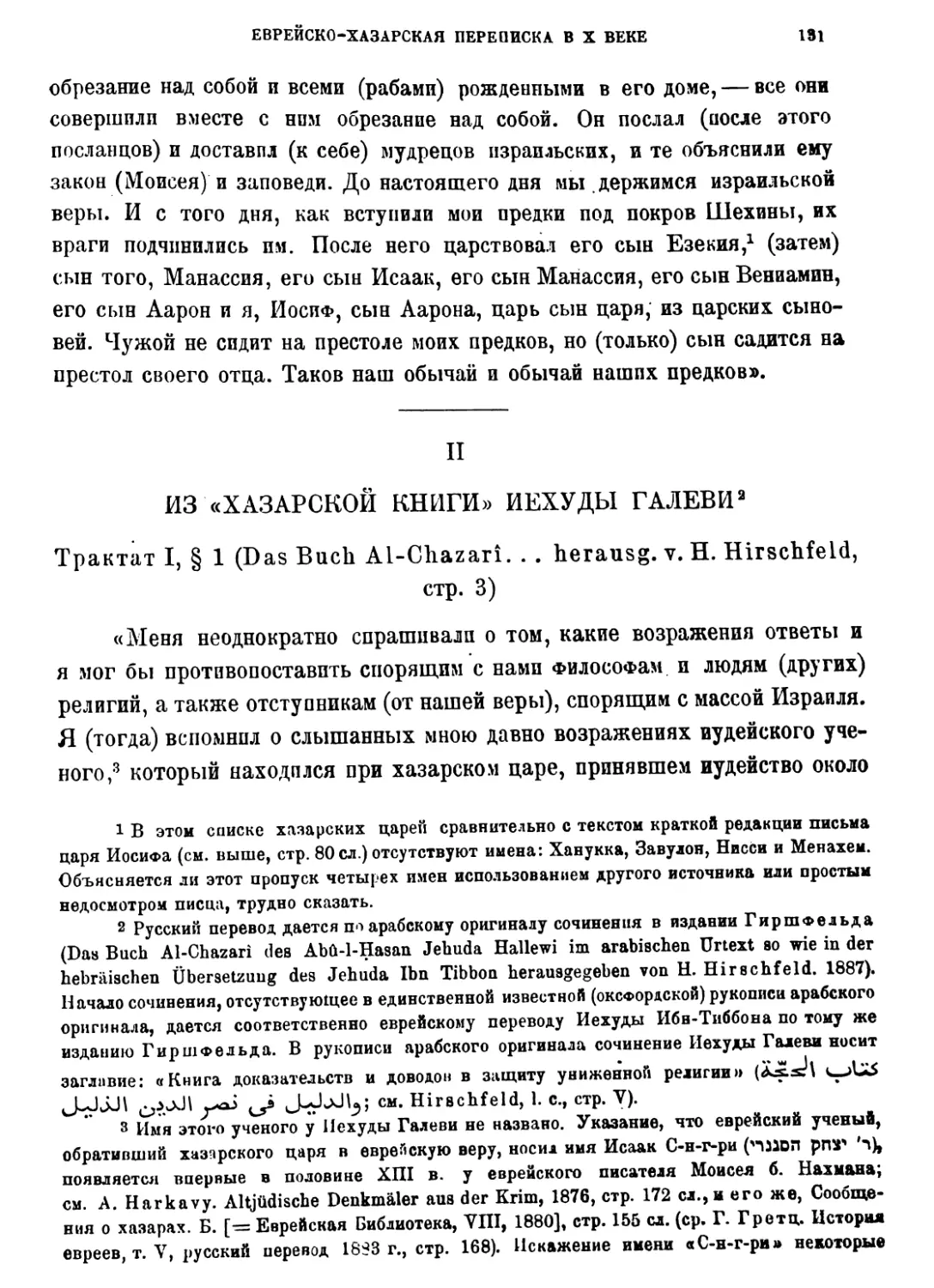

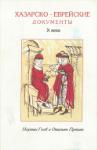

Таблица 3.

>япг

MTI

тжт

.-fi»

О'Л

W?/f<rJ» 7»^ 7"Т)»У)

.'ГЫТУ* ’ vn i ***=*>' W/Д

i)i(7 3=>уКу?А ’?-* *ог?Юа^> • V

■rtjwjvp пгг 7У» ‘та') • »1> w*»*v> А»

(jwlt' ty»n/Cjnj »W»K )k aKanvfc/ 3* a»»* -»_t.

’ 9«7**>t» К’Цг» 7a -?>TK t?**r*7» 3* •» *T»W>;

* •ytrn&'S Зк >9*7*4* K.\»K*=* -j ^4

^■ЯЦТ^ V*Ak *TN*i v'47i^2 V.vltir) ~44*jjr^44r

ЗщурЗкцЛЬлУк&У*) К*К=» f*lK »3

*■ • •. w^*pyj *3>» w* 7)11» -в.

l?*»3 ‘"я» рэ«»е» рм-гг?* -r-

• pfn^* K*>H • p»)a yojKt» :*>» .j?i»vtr '

"vt>oj se-^rt j\Y0 3* ты л, >, ^ Д'(

П)мЪр wm*>71 т»^га W' *yt*v 'r.',-. ' - -ib,.

- v* ■ ’a*jb vSsthtrw f 'фькъ-ц , ;iT,v>t

.>©*а^*&-п г»'К’->^7тЗ»зц •?.* *ц.

^Vn »» *-тз>а> tip *,} *•,,

V : y>3i> a4*i»Kbf^)j>-7

Ц5^ >,У- r?V ->М'г*»ч

v.,.

■ ^ ' % ‘9,*Уп T**'-ztk *7>71* Пасли,

ЧГг* *”»Г>*Х *VJ>K Kij ЧЪ7)’-\Г>« w *>x^

• ' ' -o>. ?C/ '?,Trtri

******* -Э***

v. ~-b~3

HtonK*j£

Sy--J /Sk 'rlM

Ъ»3л&г;

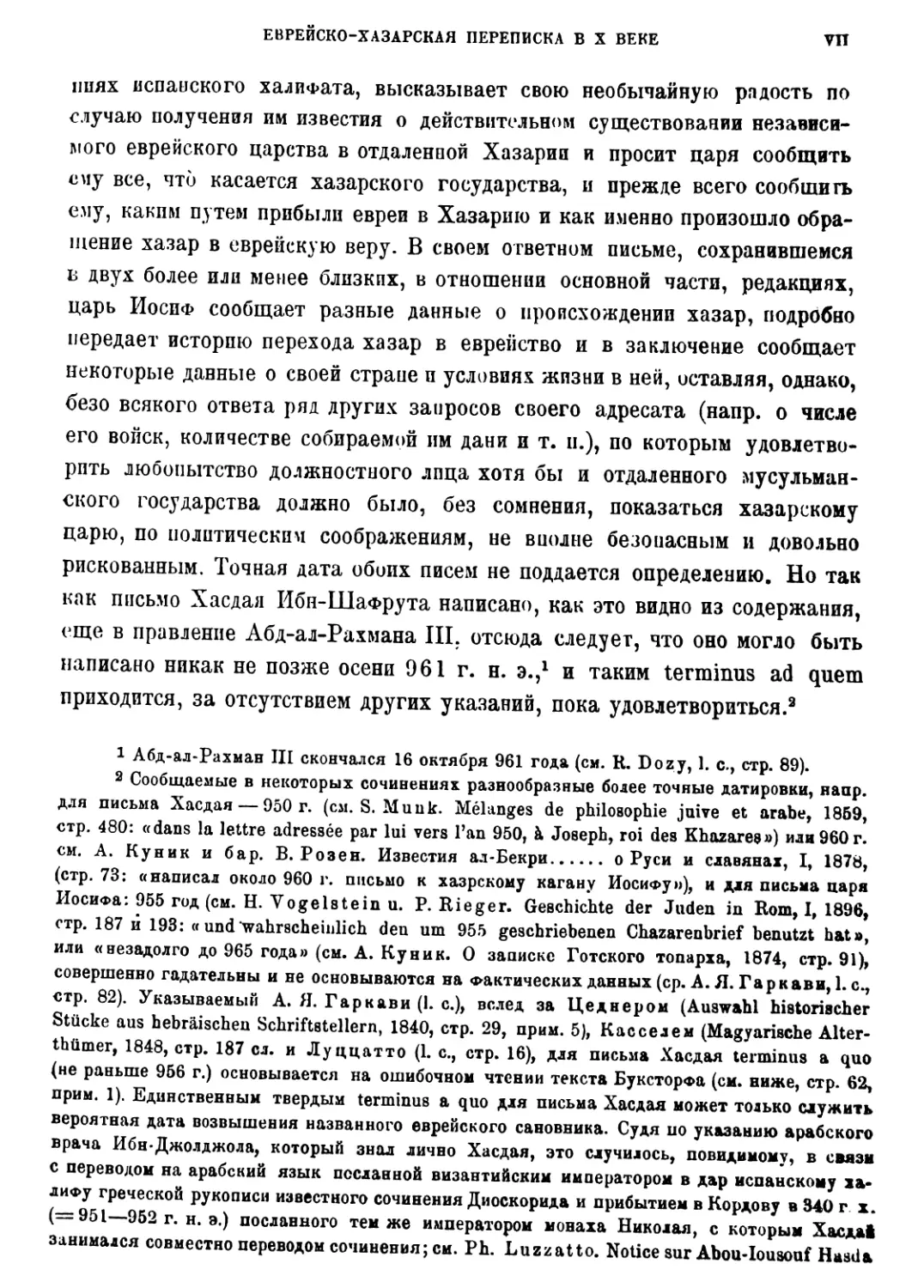

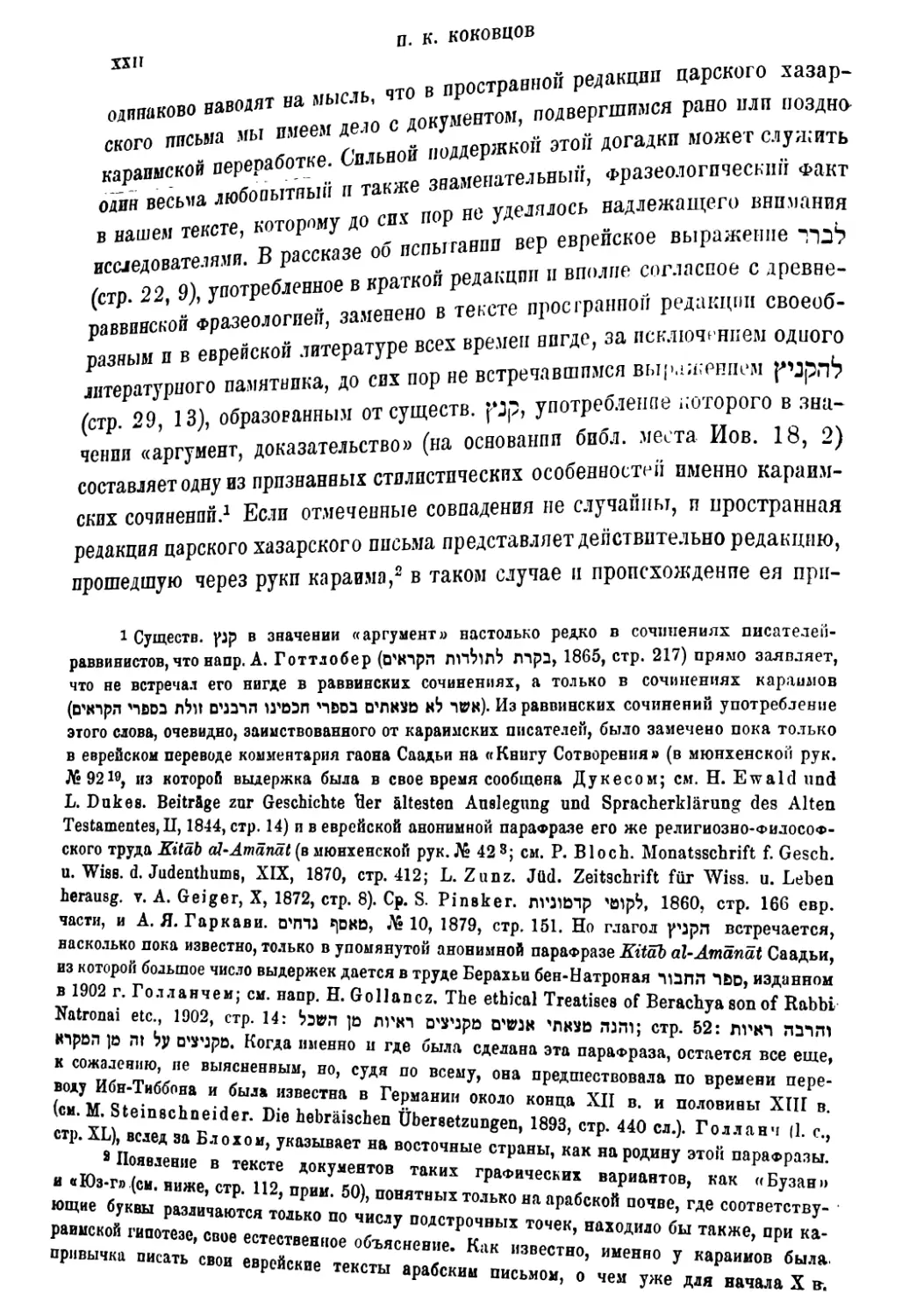

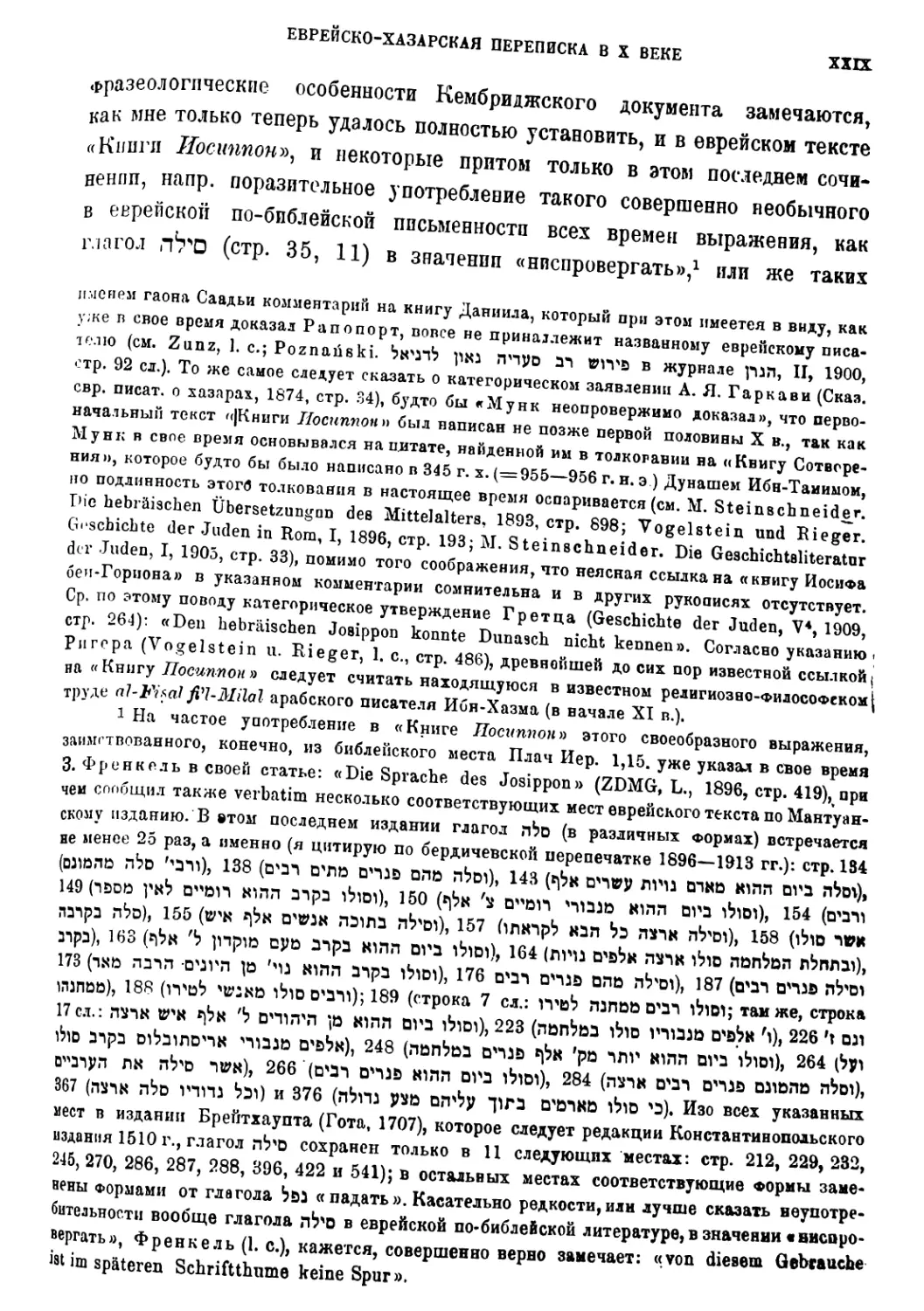

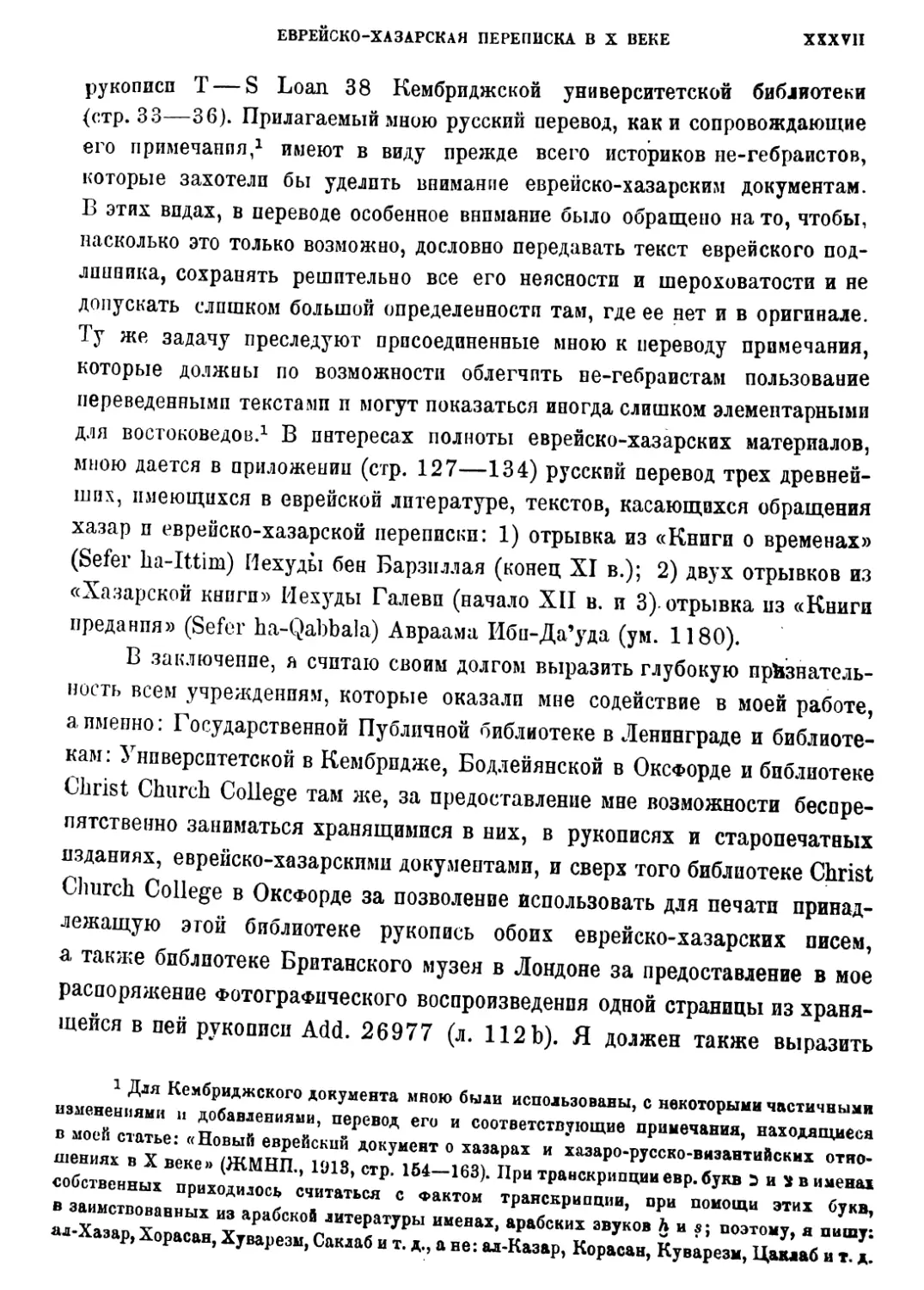

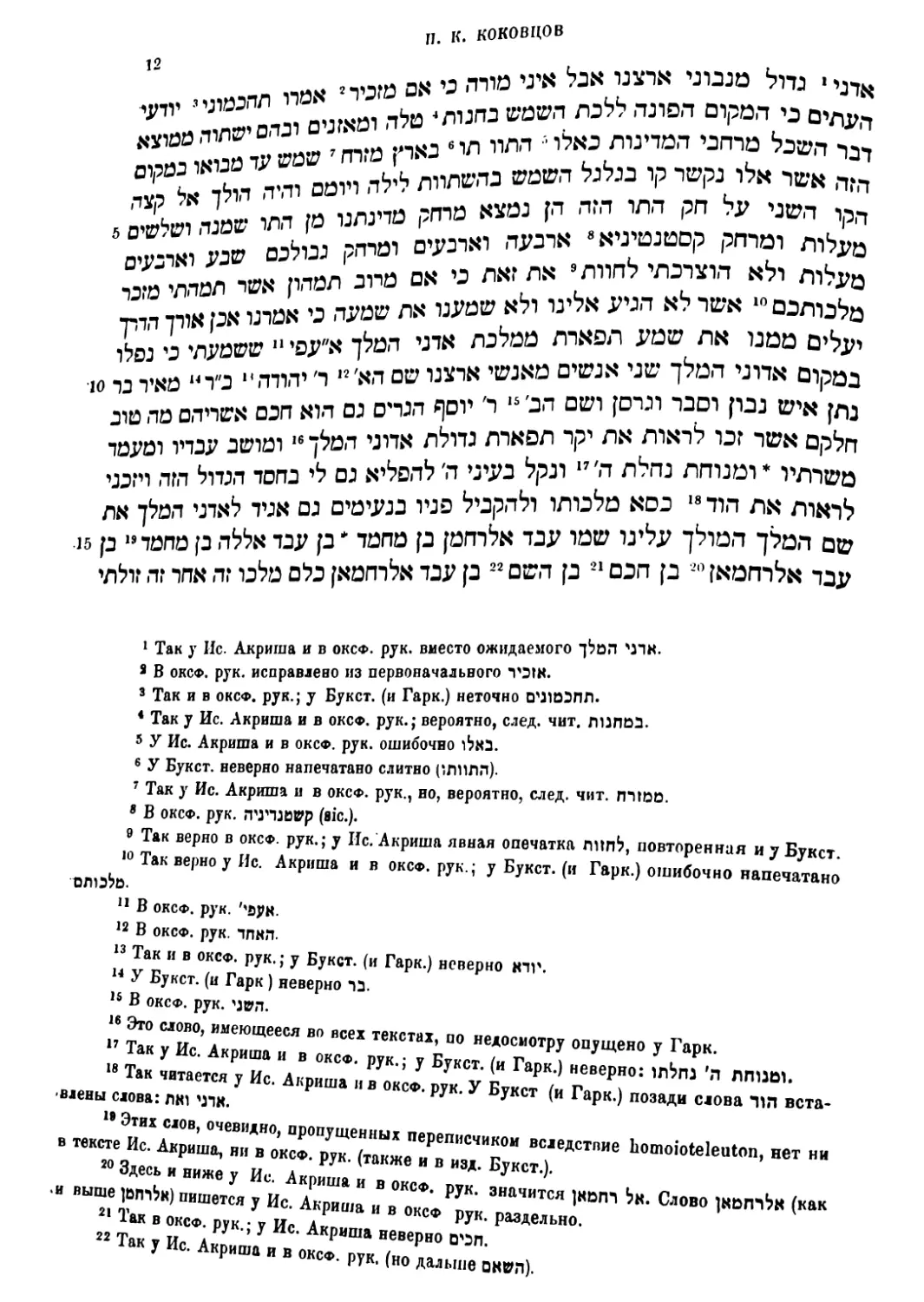

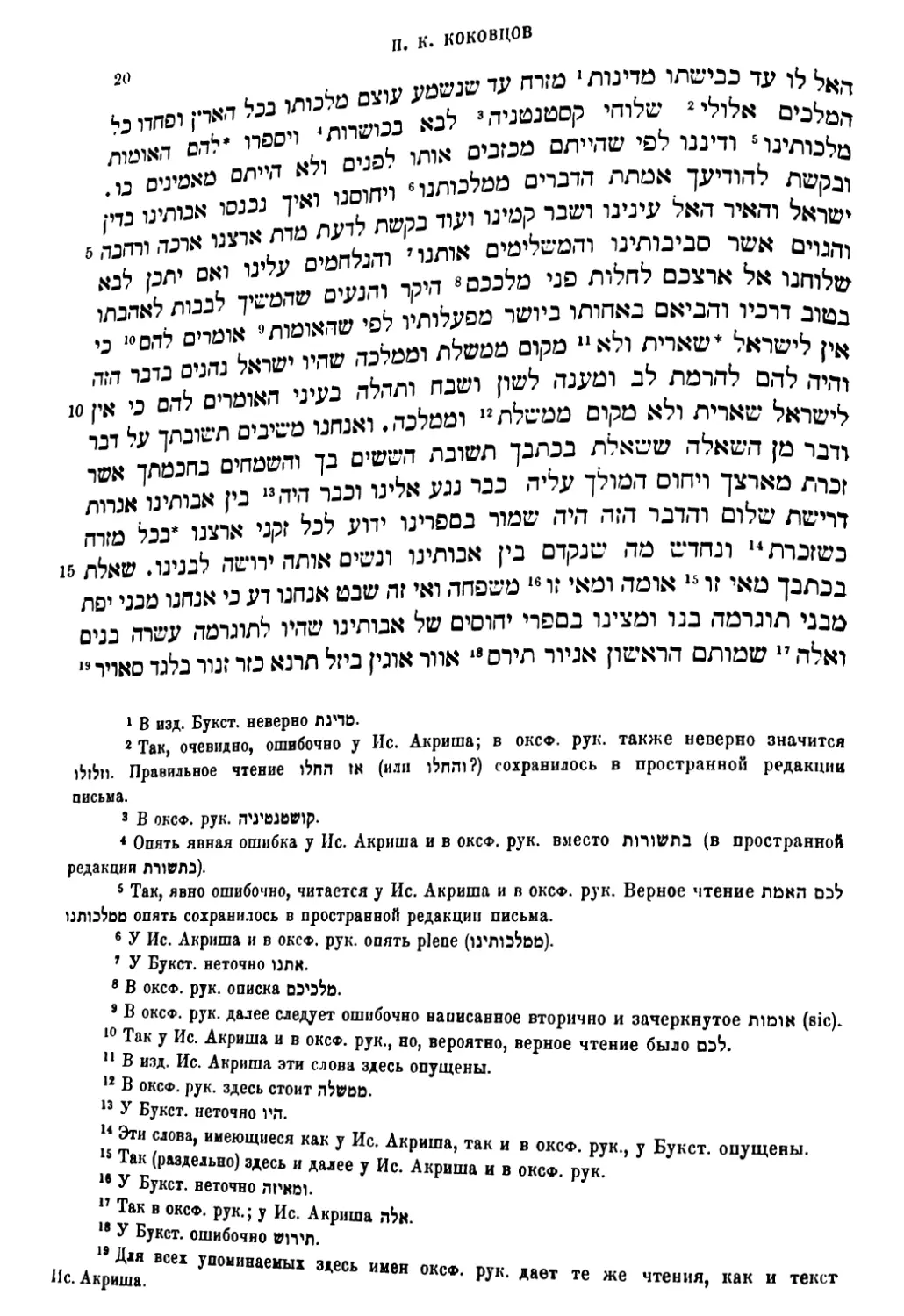

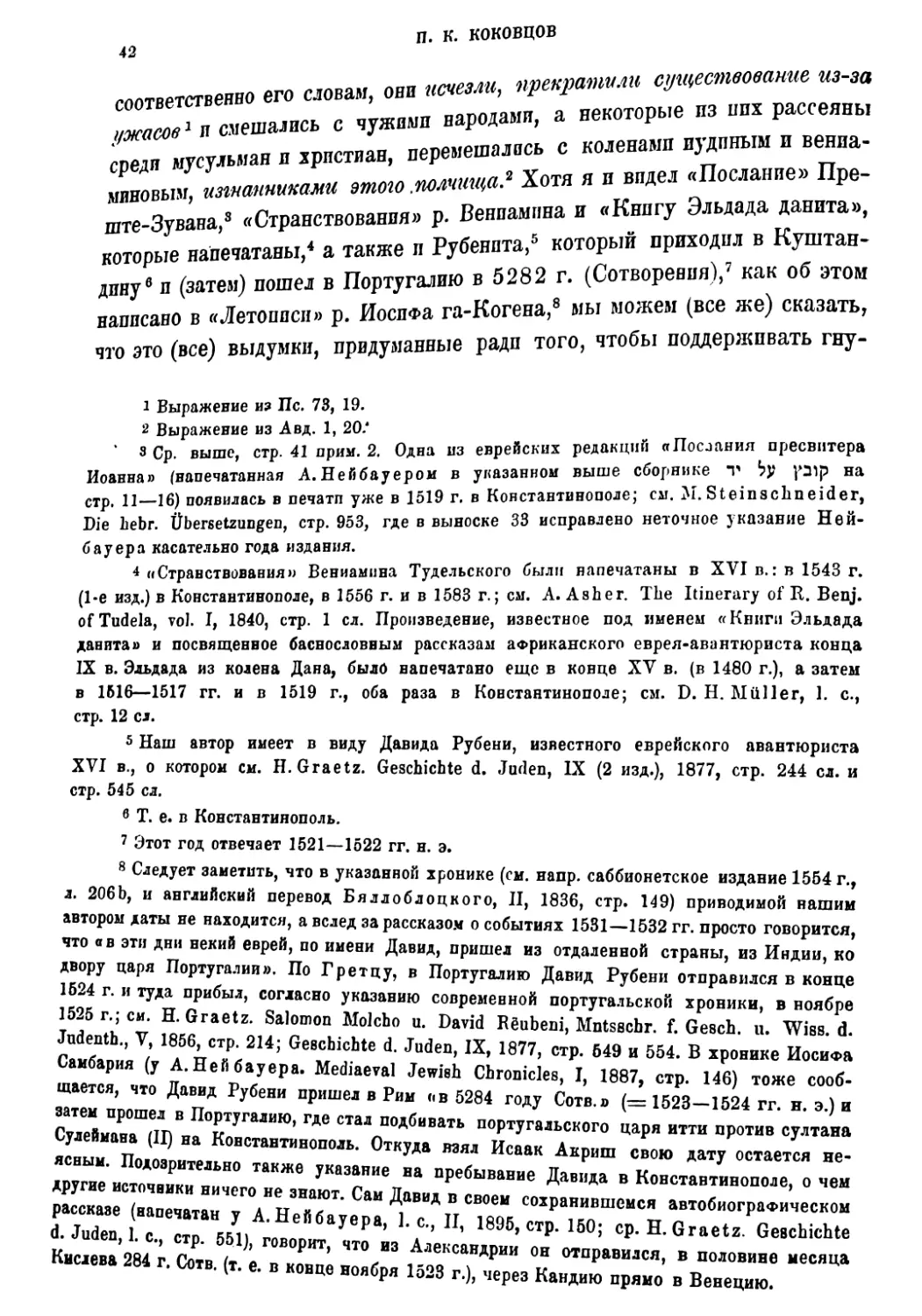

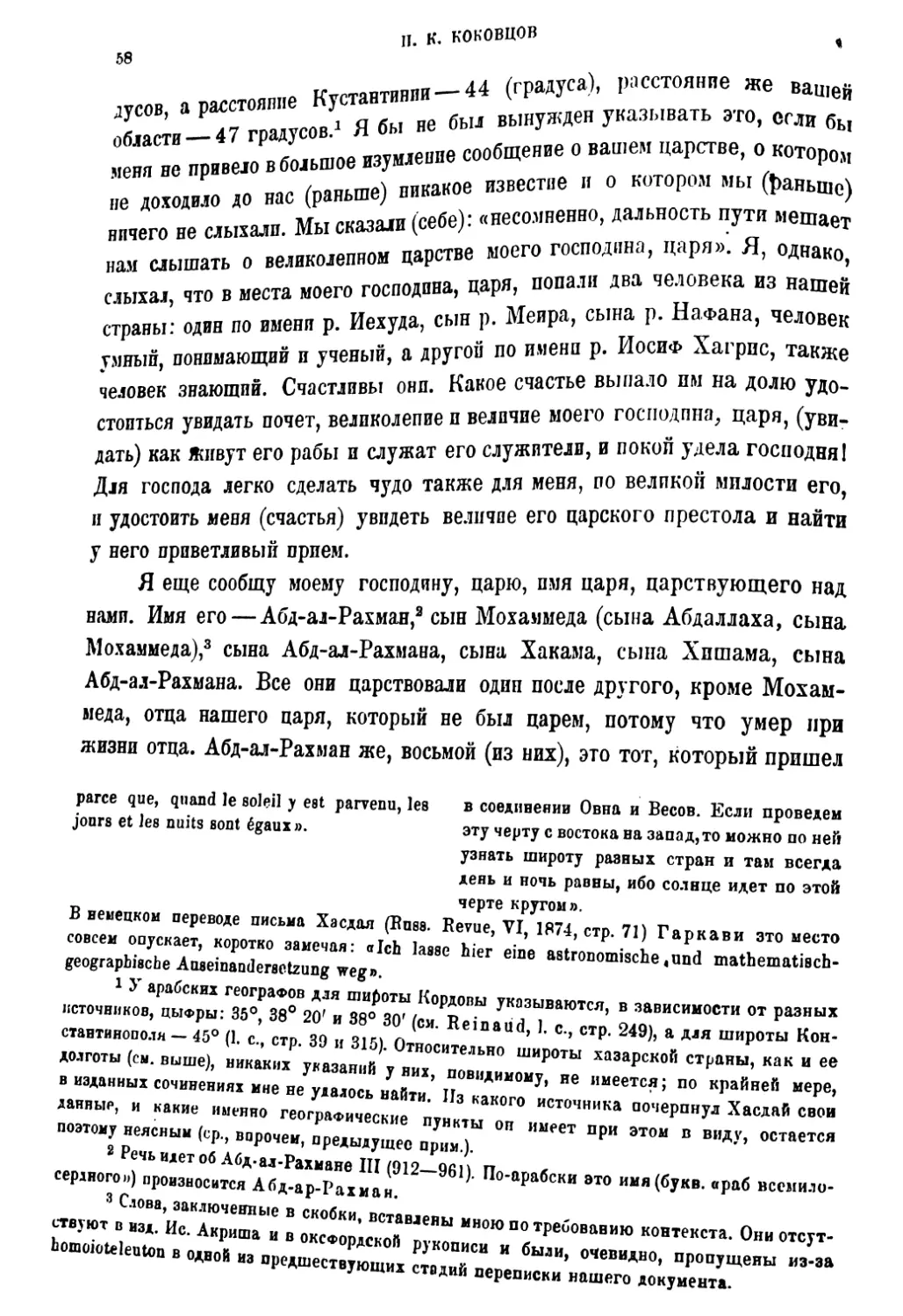

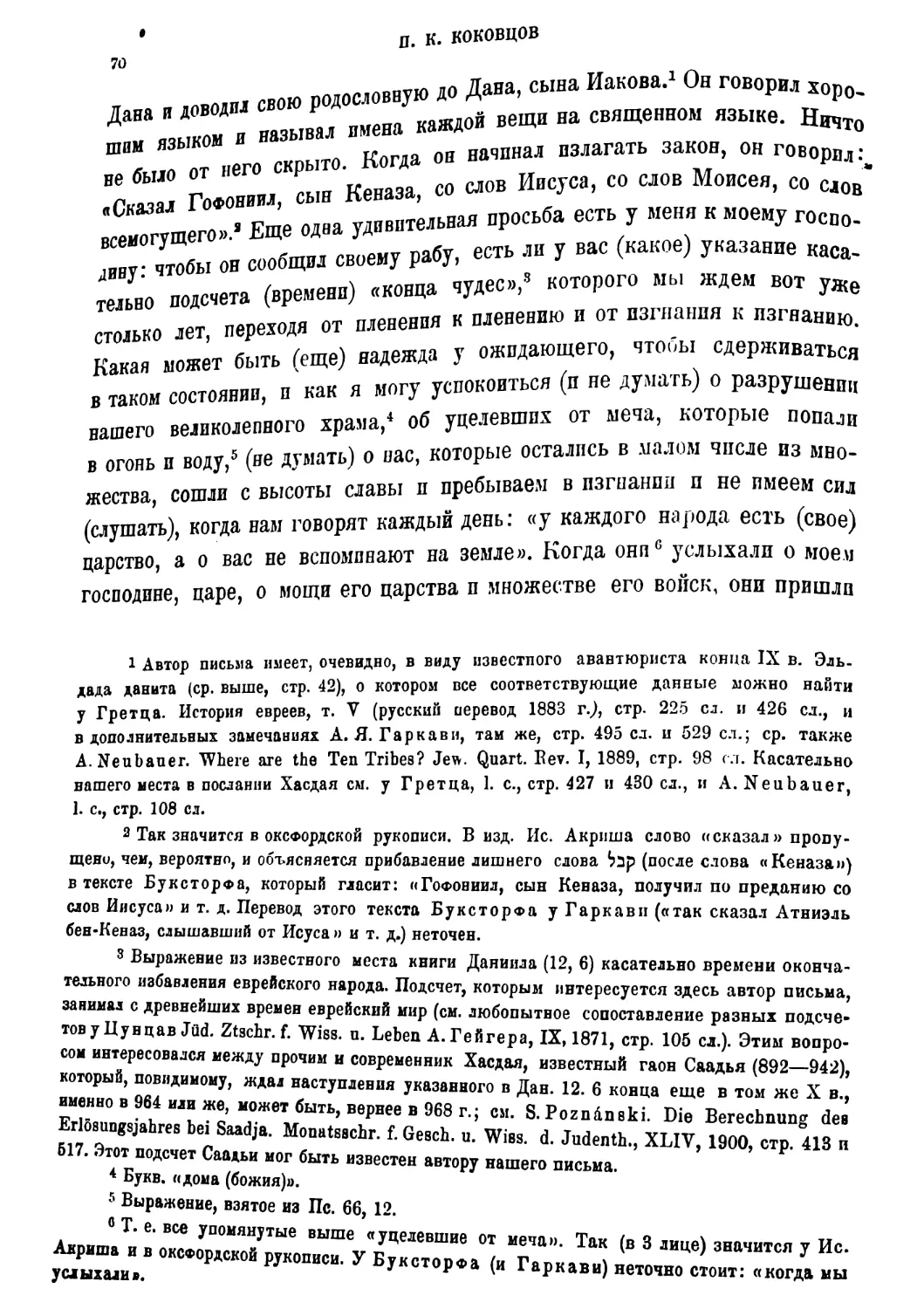

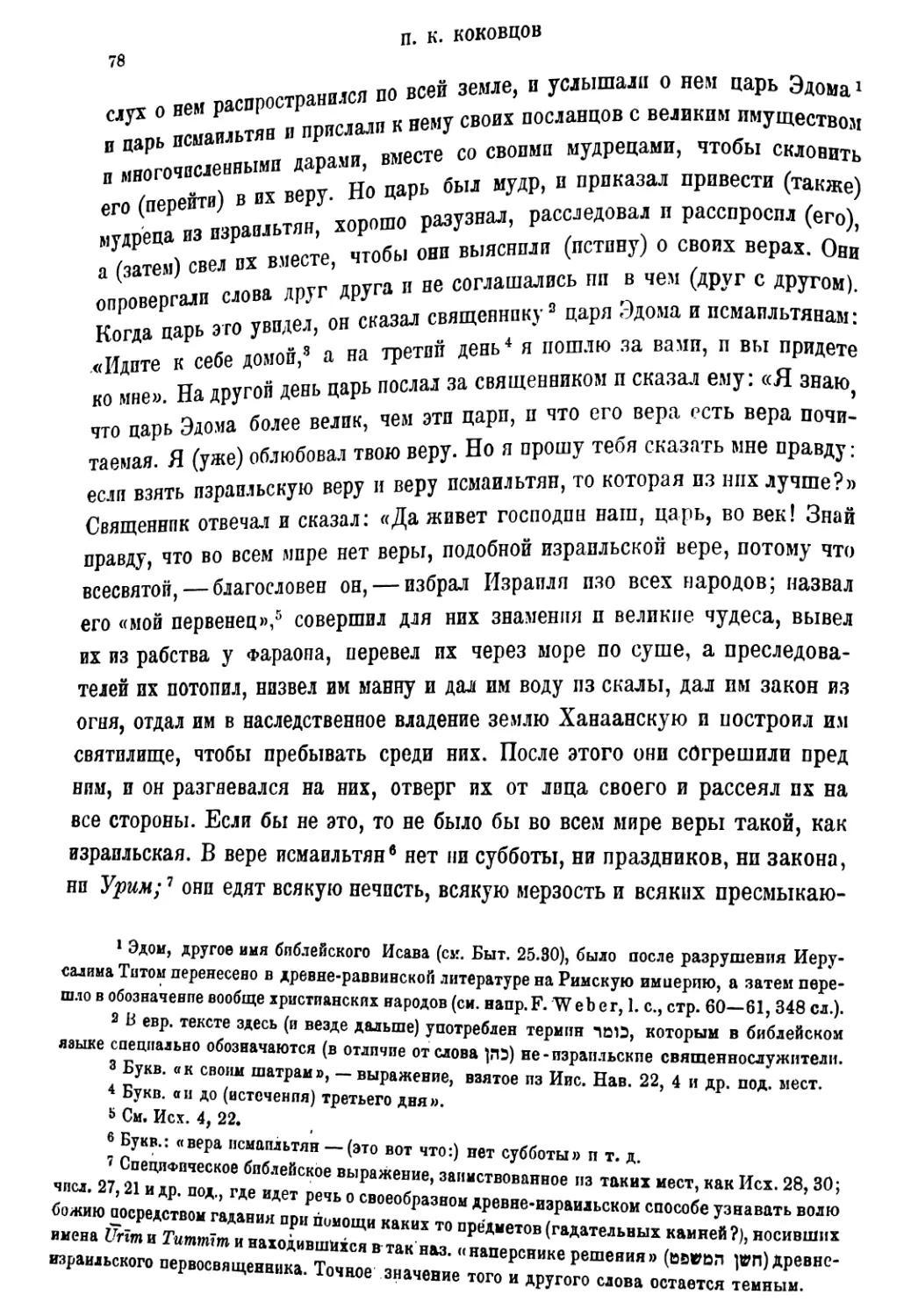

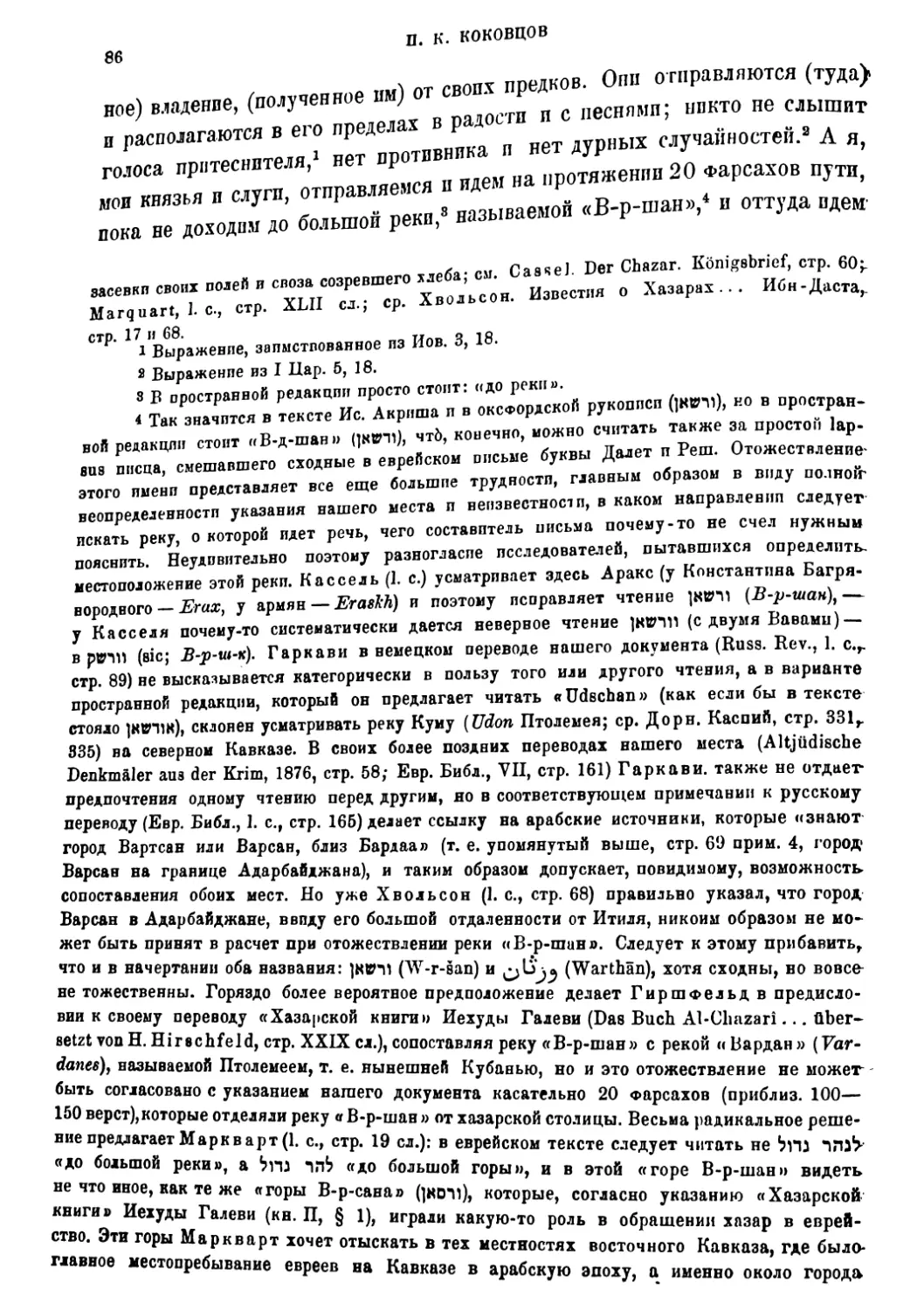

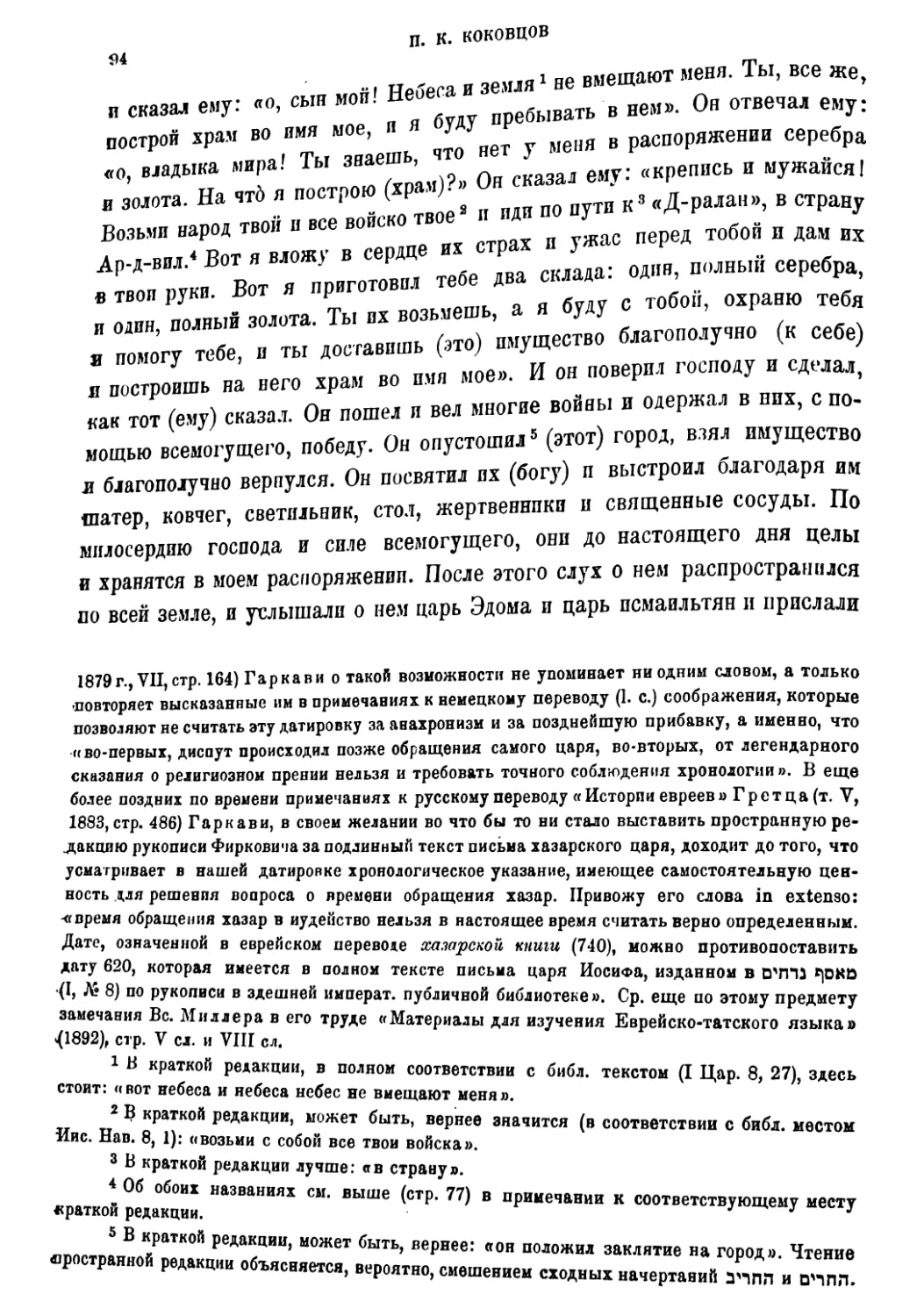

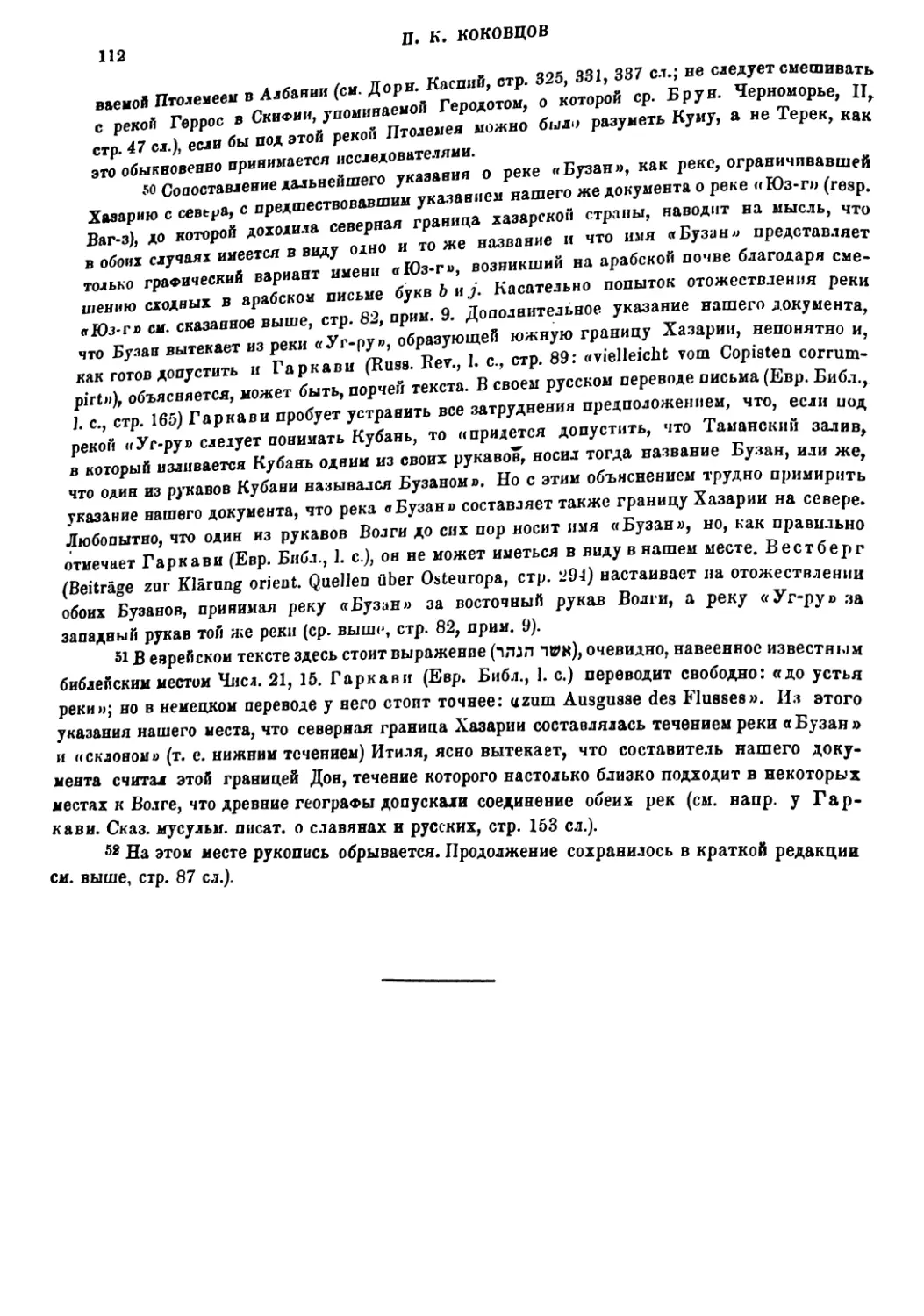

Факсимиле рукописи Hebr. 157 второго собрания Фирковича в Ленинграде, л. 26а*

ЦЯ10

ЕВРЕПСКО-ХАЗЛРСКАЯ ПЕРЕПИСКА В X ВЕКЕ

XVII

in corpore за «бесспорно подлинный памятник приблизительно 960 г.»,1 но,

с другой стороны, возбудили также большие сомнения в ученом мире в отно¬

шении своей подлинности.3 Сравнительно легче решается, кажется, вопрос

в отношении подлинности добавления касательно времени обращения хазар.

Само собою разумеется, что датировка, переносящая действие рассказа

и участие в нем мусульманского кадия за 340 лет до времепп написания

письма, т. е. ко времени до 621 г. н. э., не могла находиться в документе

в. Это должен был, скрепи сердце, признать и Д. А. Хвольсон и открыто

заявить,3 что добавление, о котором идет речь, было сделано, вероятно,

приблизительно в 1080 г. переписчиком нашего документа. Такую воз¬

можность готов допустить и сам А. Я. Гаркави/ хотя он и пытается,

странным образом, оправдать упомянутую датировку тем соображением,

что рассказ передает только легенду, не считающуюся с хронологической

верностью. Из других добавлений пространной редакции особенно подозри¬

тельным представляется добавление, заключающее в себе перечень крым¬

ских местностей, в том числе имя «Манкуп» или «Ман-к-т»,5 под которым

1 Д. А. Хвольсон, 1. с., стр. 498 (ср. его же, Corpus inscriptionum Hebraicarum, 1882,

стр. 520: «in cinem unzweifelhaty echten Document etwa aus dem Jahre 960»).

2 См. напр. P. Cass el. Der Chazarische KSnigsbrief, 1877, стр. 25, 28, 29, 34; Ф. Брун.

Черноморье, И, 1880, стр. 314 сл.; W. Tbmaschek. Die Goten in Taurien, 1881, стр. 32 и 51;

J. Marquart. Osteuropaische und ostasiatische Streifzflge, 1903, стр. 8 сл. и Ю; ср. также

А. Куяик. О записке Готского топарха, 1874, стр. 91.

3 L. с., стр. 435 (ср. его же, Corpus inscriptionum Hebraicarum, 1882, стр. 456).

1 Russ. Rev., 1. с., стр. 91.

См. ниже, стр. 108, прим. 27. В настоящее время в рукописи значится «Манкуп»-

(B151KC, sic!), при чем последняя буква наоисана, невидимому, на подчищенном месте. Д. А.

Хвольсо^н утверждает (Corpus inscriptionum Hebraicarum, 1882, стр. 521), что еще в 1870г.,

когда он сам списывал рукопись, в ней вместо этого читалось «Ман-гуф» (с\шн&), чтб, оче¬

видно, позже умышленно было переделано в «Ман-куп». В виду исключительной важности

указания Д. А. Хвольсона, из которого явствует, что и рукопись пространной редакции

царского хазарского письма служила орудием для каких то целей Фальсификации, оно при¬

водится здесь полностью, согласно немецкому оригиналу названного его сочинения (в рус¬

ском издании, вышедшем в 1884 г. под заглавием а Сборник еврейских надписей в и т. д.,

стр. 500 сл., отдельные выражения смягчены и последняя фраза опущена): «Im Jahre 1870

gab mir F. (т. e. Авраам Фиркович) diese Handschrift und ich m&cbte eine sehr sorgfaltige

Copie von jenern Briefe, die ich mehrere Mai mit dem Original verglichen babe und in welcher

ich alle offenbaren Fehler desselben uncorrigirt gelassen habe. Diese Copie beendigte ich in

Oranienbaum bei Petersburg den 19. Juni (1. Juli), 1870. Dass das p in Mangup aus t geandert

8ei, habe ich nicht bemerkt, aber ich las und copirte und ich versichere feierlich

anf Ehre und Gewissen, dass dieses Wort in der Handscbrift damals, als ich dieselbe in

HSnden hatte, so uiid nicht anders geschrieben war. Gross war daher mein Erstaunen als H.

(т. e. А. Я. Гаркави) im Jahre 1879 das hebraische Original diesea Briefea nach dieser Hand-

echrift in der Beilage Лг 8 zum hebr. Journal Hameliz (p. 165 verOffentlichte, dariu jeoeft

п. К. КОКОВЦОВ

XVIH лзвестная крепость татарской

отгнрться не что иное, ка Появление этого

"ЛИ yZuT**" например То м ашек,

Z в документе копна X в. таьие У „„„„„мнить, что'н известном

с™гГк»тРешвтевьноневовмояшым. Не ^ вз Чутут-Каде между

оре о древвоста еврейских на » ^ „Мавгуп» выдвигалось именно

)е „ древвоста евревских надери ^ вь1Дввгад0сь

д. а. Хвольсовом и ^ерии поддельности тех памятников. в .

В качестве бесспорного кри P ^ „„вдаться, что, в у

которых

Ciiooif новой

»(= Мангуп)

в качестве бессиорвого притер,»■ - ^ ться, чт„, в увлечении нен¬

ово находилось,8 и следует в ^ царс„ого хазарского письма, А. Я.

костью новой открытой тъ тот же критерий к —■ ““«•

Гаркави совершенно поз • gaMe пмеш «Манку,.»

„аходке. J8aHaB известных до свх пор исторических

в X в. представляет , невероятным, то, конечно, п ссылка

ГГС:1ГаС:-1стна противного на такой документ сноР-

Хашеп .сЬНеЬ «й «в “в‘Гв Й

offentl. Kaiserl. Bibliothek und verlang j beissea ,m(l vou Ц. das Ms.

ft Icb mnsHe .«, 4. — “fffД sie mir. П fe*l, J«s die

verlangen. Er bolte sie aus der Schub a , springende Е.тмн' si(b befinden

letzten Buchalaben jeues Wortes a» eiuer го 11е5,е‘оага11\еЬьЬ1 цшаа in Ml»» zu

„ud mi. anderer DiB.o geschrieben mad. Wer ha em Interest Oar g I

bnderu? Icb will nnnebmen - obgleich .cb ea «Ь.~ <£ ££ Nameo fund, end daou

bob OMIBD ge..aadcn, welches W.r. F zaers. i'“1Z’T ^ dea elben mi. dem вша jener

cpa.ec aoch einmal in М» gcbnder bub“ .“**•,£* .cb’s Interne ha.te F. auch

“££ пай Li die suppenirte zwiefacbe Aon^ung

eneichlen Einklang zwiscben dem angeblich ursprunglicben №M un 8'““"'e " gf

haben Icb will diese Frage nicht weiter «erfolgen und verwmse auf das oben p. 29 fi., 192 t.

nnd 278 (tangle, WO dor Weg zur LOsung dee MUrnele, wie ее ЧМЮ in dec Zeit zw.scben

1870 79 in В1Э1КВ verwandelt wurde, gefunden werden dtirfte».

i Tomaschok, I. с., стр. 32: «eine Urkunde, worm Mankup oder Mankut erwahntwird,

kann nicht dem zehnten Jahrhundert angehoren; wahrscheinlich hat der alte echte Kern, der

manche seltene Nachricht bietet, durch omen spanischen oder alexandrinisclien Jnden, welcher

mit Genuesen verkehrt hatte, Zuthateu erhalten»; cp. 1. с., стр. 51: «wir findeo den Ort in

dem Briefe dee ChazarenfQrsten a. 963 neben Eut (ГотО'кх) genannt, unzweifelhaft eine Zuthat

aus sp&terer Zeit». О древности крепости Мангуп Томашек (1. с., стр. 51) выражается

так: «wahrscheinlich ist diese Veste eine Grdndnng der Kumanen; der Name ist ttirkisch...

oder moDgolisch..., wenngleicb die etyraologisohe Deutung schwer sicherzustellen ist».

8 Си. uanp. A. Harkavy und H. L. St rack. Catalog der hebraischen Bibelhandschriften

der Kais. Offentlichen Bibliothek in St. Petersburg, 1875, стр 9—10, где в числе доказательств

неиодлинвостп эпиграфа Лг 13 I-го собрания Фирковича в качестве пункта 3 Фигурирует

аргумент: «Der Name Maogup existirte nicht vor der tatarischen Epoche. Der altere Name war

Theodoros, abgekQrzt Doros, Dory ».

8 Corpus iuscriptionum Hebraicarum, 1882, стр. 520 (cp. его же, Сборник еврейских

надписей н т. д., 1884, стр. 498).

ЕВРЕЙСКО-ХАЗАРСКАЯ ПЕРЕПИСКА В X ВЕКЕ

XIX

вого времени, как новая редакция царского хазарского письма, остается

мало убедительной, так же мало убедительной, как и то соображение,

выдвигаемое тем же ученым в защиту подлинности прибавлений новой

редакции, что имеющиеся в ней географические указания не могли быть

сделаны позднейшим переписчиком пли переделывателем, «потому что ни

у одного средневекового еврея нельзя предполагать такого специального

знакомства с теми отдаленными северными странами, особенно с Кавказом,

какое показано в этой рецензии письма».1 Последнее соображение могло бы

иметь значение в том случае, если бы было раньше доказано, что ни один

средневековый еврей не мог пользоваться существовавшей в его время бога¬

тейшей географической литературой арабов, от которой до нас дошли

только жалкпе остатки. Но и помимо этого, название «Манкуп» в перечне

крымских местностей внушает сильные сомнения в отношении своей подлин¬

ности в виду того соображения, что оно явно расходится с контекстом,

в котором речь идет о городах, «расположенных на берегу Константино¬

польского (Черного) моря». Труднее сказать что-нибудь определенное об

остальных добавлениях пространной редакции, но само собою разумеется,

что раз уже установлен вообще Факт наличности в ней более поздних доба¬

влений, даже те добавления, которые сами по себе не внушают особых

сомнений, нуждаются в гарантпи своей подлинности, без чего, конечно, не

могут быть пснользованы в качестве данных памятника X в. Против

подлинности добавления, в котором говорится о народе В-н-н-т-р, могло бы

говорить то соображение, что в дословной выдержке из письма хазарского

царя Иосифа, которую дает Иехуда бее-Барзпллай и которая, как уже

было указано, вообще следует тексту пространной редакции, этого доба¬

вления не имеется. Если бы можно было с уверенностью сказать, что и текст

Иехуды бен-Барзиллая в рукописи Британского музея Add. 26977 безу¬

пречен, Факт отсутствия в нем нашего добавления мог бы с известной долей

вероятности говорить за то, что оно появилось после времени названного

еврейского писателя, жившего в конце XI в. Мы имели бы в таком случае

более или менее определенный terminus a quo не только для данного доба¬

вления, но и для большинства добавлений пространной редакции, которые

были сделаны, по всей вероятности, одним лицом и приблизительно в одно

время. К сожалению, такой уверенности в отношении дошедшей до нас

копии выдержки из Иехуды бен-Барзиллая у нас вовсе нет, и поэтому не

1 Сборник еврейских надписей и т. д., 1884, стр. 499.

П*

п. К. КОКОВЦОВ

XX

, ,и„ уже в источнике Иехуды бен-

псклочена также возможность чтс ^ из сг0 труда оказаюя

Барэиллая или в имеющейся у нас объясняющийся на.шч-

srsssrn;i■— - - - *5

■ пзй^^-язаг: -=

внимания заслуживает ооилпе кпаткой редакции письма ха.чар-

(звлоскй), совершенно отсутствующих в ра ко РД Ивв_

сяого павя и наблюдающихся только в двух слу чаял в ^ ,

ЯЬюрута (стр. 13,6: 101’ ггбк yi> = «да будет с ним его ooi», стр. о,. .

“ = L хранит .о бог»), где они оба раза относятся к испанскому ха.,п*у

Абд-ал-Рахмапу Ш. В пространной редакции такне благие пожелания,

сопровождают не только имя хазарского царя Поема (стр. .6, . .ТОО

mv _ ((Да хранит его его творец»), но н самого Хасдая (стр. 26,11 1 .

‘imOttf’ = «да хранит его бог») н даже имя пспанского халпФа

(стр 27, 11: nxv 1ГПЙ!Г = «да хранит его его творец»; та же эвлогия

повторена н немного дальше, стр. 27, 18). Оба религиозных реформатора,

Булан п Обадья, удостопваются особенно пышных эвлогий. К имени первого-

присоединено запметвованное из I Сам. 25, 29 своебразное пожелание, еда

будет душа его завязана в свертке жизни у господа, его бога» (стр. 29, 12:

гпЬылк 0”пл птю mm 1ГВЗ клл); имя второго сопровождается

эвлогией, заимствованной из Нс. 63, 14: «да даст дух господен ему покой»

(стр. 31,3: чзгРЗЛ w ГТЛ). Сам по себе Факт наличности эвлогий в безу¬

пречном документе X в. не мог бы пожалуй возбудить серьезных сомнений

в отношении их подлинности.1 Совершенно иначе обстоит дело с таким

текстом, как наша пространная редакция, в котором Факт наличности

позднейших прибавлений уже установлен и поэтому подлинность подозри¬

тельных мест нуждается в самой тщательной проверке. В связи с упоми¬

нанием имени «Манкуп» (или «Ман-к-т»), присутствие в большом числе

эвлогий в пашем документе представляется, без сомнения, знаменательным,

и не может опять не напомнить, что в том же споре о подлинности еврей¬

ских надгробных надписей из ЧуФут-Кале присутствие эвлогий, вообще

засвидетельствованных в еврейской литературе сравнительно поздними

тор.ю mBnv ”« "онилует ее се еоздетееь. (о еатере Хесмя), ко-

z;; Га в~ ,гггь Mrinm №-Свдк1 к

ет.лпшп пвв. Liber Responeionum, I, 1870, стр. ХХХП.

ЕВРЕЙСКО-ХАЗАРСКАЯ ПЕРЕПИСКА В X ВЕКЕ

XXI

памятниками,1 также считалось одним пз критериев для определения подлин¬

ности,2 но почему то в отношении пространной редакции царского хазар¬

ского письма тем же А.Я.Гаркави, который особенно выдвигал важность

только-что указанного критерия, совершенно не было опять учтено.8 Если

еще принять во внимание, что в частности те обе эвлогии, которыми сопро¬

вождаются имена царей ревнителей благочестия, Булана и Обадьи, были

в большом употреблении, в особенности вторая, именно у караимов,4 то

п упоминание имени «Манкуп», названия одного из старых центров

карапмства в Крыму,5 и употребление излюбленных караимами эвлогив

1 Ср. замечапне А. Я. Гаркави (Altjiidische Denkmaler aus der Krim, 1876, стр. 139),

опирающегося в данном случае главным образом на известные данные Цунда: «А11е diese

Formeln kommea also in der jftdischen Literatur тог dem zebnteu Jahrhundert iiberhaupt nicht

vor: als Eulogieu uicht vor dem XII. Jahrhundert (mit Auenahme von py irm, welches тот

Ende des XI. Jahrh. datirt). C 1876 г. положение дела успело измениться только в отношении

надгробных надписей, в которых употребление эплогий, и в частности эвлогии: «да будет

душа его завязана в свертке жизни» (о"пп nma mm 1WB1 кпт), документально засвиде¬

тельствовано теперь для IX в. южно-итальянскими надгробными надписями из Веноэы;

см. G. I. AscoИ. Iscrizioui ineditc о mil note greche, latine, ebraiche, di antichi sepolcri

giudaici del Napolitano, 1880, стр. Ill, и cp. D. Chwolson. Corpusinscriptionum Hebraicarum,

1882, стр. 443, и ого же, Сборник еврейских надписей и т. д., 1884, стр. 422. Надгробная

подпись из Адена, в которой встречается (в Форме аббревиатуры т) эвлогия^зп'ЗЛпп

и которую Д. А. Хвольсон (Corpus inscriptionum Hebraicarum, стр. 132 сл.; Сборник еврей¬

ских надписей и т. д., стр. 128 сл.) готов был по палеографическим соображениям относить

к Fill—IX вв., судя по всем данным, принадлежит, как указал Хайес (Sitzungsberichte

Венской академии, Philos.-histor. Klasse, Bd. 147, 1904, стр. 4), в действительности XVIH в.

2 См. A. Harkavy, 1. с., стр. 170.

3 См. напр. Magazin fur die Wissenscbaft des Judenthums, VI, 1879, стр. 123, где Гар-

кавн, как бы забыв обо всем сноре из-за эвлогии, решается касательно эвлогии: «да будет

душа его завязана в сверток жизни» утверждать, что она «kommt, so weit bis jetzt bekannt

ist. zuerst in dem Schreiben des Chazaren-KSnigs Joseph (Mscr. Petersburg S.4 Zeile 10) vor»,

и таким образом, новидимому, готов из Факта присутствия ее в пространной редакции извлечь

terminus a quo для употребления указанной эвлогии.

4 О распространенности Формулы D"nn *>п»э mm првз \щ среди караимов говорит

между прочим тот Факт, что в «Corpus inscriptionum Hebraicarum» Д. А. Хвольсона насчи¬

тывается 38 надгробных надписей из ЧуФут-Кале, в которых встречается эта эвлогия

{обыкновенно в Форме аббревиатуры гтзл). Обе эвлогии в виде аббревиатур (лп и ламп)

находятся также напр. в одном и том же эпиграфе JV® 20 первого собрания Фирковича

«angeblich тот J. 848» (А. Нагkavy und Н. L. Strack. Catalog der hebraischen Bibelhand-

schriften etc., 1875, стр. 44).

5 См. напр. П. Кеппен. О древностях южного берега Крыма и т. д. (= Крымский

сборник), 1837, стр. 29,269 и 289 сл. Касательно возникшей, в связи с произведенными в 1912 г.

в Мангуп-Кале раскопками, полемики между евреями-раввинмстами и караимами по поводу

-еврейских древностей Мангуба см. материалы, сообщаемые в работе Т. С. Леви. Очерм

возникновения караимизма, 1913, стр. 35 сл.

D. К. КОКОВЦОВ

,то в пространной редакции царского зазар-

однпаконо наводят на >шс..ь ^ П0Двергш„мся рано или поздно

оного письма мы имеем дед J & этой догадкц может служить

караимской переработке. Си зва,,е,ютельный, Фразеологический Факт

один весьма любопытны» п уделялось надлежащего внимания

в нашем тексте, *££££££„ еврейское выражение ^

отреблеииое в краткой редакции и вполне согласное с древне-

pZ Jko Фразеологией, заменено в тексте проигранной редакции своеоб-

вазньш и в еврейской литературе веек времен нигде, за нсклю,. „нем одного

литературного памятника, до сил пор не встречавшимся выражением рфЬ

Гетр. 29 13), образованным от существ, рр, употребление второго в зна¬

чения «аргумент, доказательство» (на основами бобл. места Иов. 18, 2)

составляет одну из признанных стилистических особенностей именно караим¬

ских сочинений.1 Если отмеченные совпадения не случайны, п пространная

редакция царского хазарского пнсьма представляет действительно редакцию,

прошедшую через руки караима,2 в таком случае и происхождение ея при-

1 Существ, рр в значении «аргумент» настолько редко в сочинениях писателей-

раввинистов,что напр. А. Готтлобер (о'юрл midrib mp3, 1865, стр. 217) прямо заявляет,

что не встречал его нигде в раввинских сочинениях, а только в сочинениях караимов

(о’трл 'июз л^м о’1Э1л 13'вэп пвоэ в'лкхв нЬ 1»к). Из раввинских сочинений употребление

этого слова, очевидно, заимствованного от караимских писателей, было замечено пока только

в еврейском переводе комментария гаона Саадьи на «Книгу Сотворения» (в мюнхенской рук.

Л: 92Н>, из которой выдержка была в свое время сообщена Дукесом; см. Н. Ewald und

L. Dukes. BeitrSge zur Geschichte Her klte3ten Anslegung und Spracherkliirung des Alten

Testamentes, H, 1844, стр. 14) и в еврейской анонимной парафразе его же религиозно-философ-

ского труда Kitcib d-Amcimt (в мюнхенской рук. № 42 8; см. Р. Bloch. Monatsschrift f. Gesch.

u. Wise. d. Judenthums, XIX, 1870, стр. 412; L. Zunz. Jttd. Zeitschrift fur Wiss. u. Leben

herausg. v. A. Geiger, X, 1872, стр. 8). Cp. S. Pinsker. nniBlp 'B1p^>, 1860, стр. 166 евр.

части, и А. Я. Гаркави. В'ГЛЗ *ркв, № 10, 1879, стр. 151. Но глагол ррл встречается,

насколько пока известно, только в упомянутой анонимной парафразе Kitab al-Amanat Саадьи,

из которой большое число выдержек дается в труде Берахьи бен-Натроная щпл 1BD, изданном

в 1902 г. Голланчем; см. напр. Н. Gollancz. The ethical Treatisea of Berachya son of Rabbi

Natrona! etc 1902, стр. 14: fevn p nnn D'SWpe n'tm 'пкяв ПЗЛ1; стр. 52: mw Л31Л1

к сожале m К°ГАа Ш,еНН° U ГАв бЫЛа СА6Лана Эта паРа*Р*>а, остается все еще,

вод ИГ^ГббolB„ЫЯбCHeHBЫM, Н0> СУАЯг П° ВСеМУ’ °На nPe*rae«™>^a по времени пере¬

воду Ибн-Тиббона и была известна в Германии около конца XII в и поювиаы ХПГ «

стр ХЦ веслеГаЬаПК,<1еГ‘ ЪвЬгШЫп Ubersetzungen, 1893, стр. 440 сл.). Голланч ,1 с *

8 Появление в^екстГ^^ ** В0СТ0Чные стРаны’ как на Родину этой парафразы!

ТаКИХ ГраФИЧеСКИХ Вариаитов’ как «Бузан»

ющие буквы различаются только по * П0НЯТНЫХ только на арабской почве, где соответству-

раимской гипотезе, свое естественное о^ение^К Г* Т°ЧеК’ НаХ0ДИЛ° бы также> ПРИ ка*

привычка писать свои еврейские текст, арабов

ЕВРЕЙСКО-ХАЗАРСКАЯ ПЕРЕПИСКА В X ВЕКЕ

XXIII

дется отодвинуть к той эпохе, когда караимство в лице лучших своих пред¬

ставителей, оставив свои прежние до крайности враждебные отношения

к раввинпзму, вступило на путь дружеского с ним общения, так что даже

крупные караимские ученые, например Аарон из Нпкомидии (-и-1369), не

стеснялись открыто пользоваться в своей литературной деятельности тру¬

дами своих предшественников в той же области из раввинистов.1 Сообщаемые

в письме хазарского царя данные об обращении хазар в еврейство,

п в частности указание письма, что с Мпшной и Талмудом, т. е. с устным

законом, хазары ознакомились только впоследствии при царе Обадье,

а не сразу при царе — реформаторе Булане, легко могли заинтересовать

какого-либо крымского караима, скажем, XII или XIII века,2 внушив ему

ту же мысль, которую и гораздо позже разделяли не только караимы, но

п еврейские писателп-раввпнпсты, а именно, что хазары сперва приняли

еврейство согласно караимскому учению и только позже перешли к равви¬

нпзму.3 Само собою разумеется, что более пли менее поздней датировкой

пространной редакции в ея настоящем, последнем виде нисколько не пред¬

решается вопрос о древности и первоначальности тех ея добавлений, отно¬

сительно которых, за отсутствием всяких данных, в настоящее время кет

никакой возможности высказаться с полной определенностью.

Четырьмя перечисленными источниками исчерпывается весь известный

в настоящее время материал, относящийся к переписке Хасдая Ибн-ШаФ-

рута с хазарским царем Иосифом, и мы можем перейти к окончательным

имеется довольно ясное указание известного караимского писателя ад-Киркисания (см. напр.

S. Poznahski. Aus Qirqisani’s «Kit&b al-’anw&r w’al-maraqib». Semitic Studies in Memory of

Dr. A. Kohut, 1897, стр. 439; его же, Die Qirqisani-Haudschriften im British Museum.

Festschrift zum 80. Geburtstage M. Steinschneider’s, 1896, стр. 212 сл.; В. Halper.

Ъкпвг ЛТЮ ПЕ>0, 1924, стр. 26).

1 См. напр. Fr. Delitzsch. Anekdota znr Geschichte der mittelalterlicben Scholastik unter

Juden und Moslemen, 1841, стр. XIV и особенно 334 сл.

3 Ср. A. Harkavy. Altjiidiscbe Deokm&ler aus der Krim, 1876, стр. 107: «Die <este

Erwahnung von Karaern in der Krim in echten Documented ilbersteigt uicht die zweile H&lfte

des XIII. Jahrhunderts»; там же, стр. 140: «1st es bios ein sonderbarer Zufall, dass wir erst

seit der zweiten Halfte des XIII. Zahrhunderts, wie bereits bemerkt, in karaisebeu Schriften

cine Judengemeinde in der Krim erw&hnt finden?»

8 Наир, у упомянутого уже писателя раввиниста Манна бев-Соломона (XVIII в.)

в сочинении Ькпсг Л'ЧКР, в еврейском тексте амстердамского издания 1840 г., стр. 35, чи¬

таем, что хазарский царь взял себе из еврейских учевых наставника, чтобы тот научил его

закону, «потому что он сперва склонялся к учению караимов (о'Юрп щпЬ поз лЬпгз 'Э),

пока не научил его его наставник, р. Иехуда Сангари» и т. д. Ср. также A. Harkavy, 1. с.,

стр. 77 сл., 94, 106 сл., 173 сл.

П. к. КОКОВЦОВ

ISIT „„пятувпого аяашза. Докумеат, вы-

„„ ю „поизведенного литература в более

выводам из Тчпая невидимому, дошел ди

длюшпй себя за письмо Хасд ^ пр0ПЗвеста, впрочем, а в нем

или менее первоначальном вид • ^ частячпая „опал этого до-

текстуальные "зиеяея""’ * несомнеаао делались, но, невидимому,

кумента в РУ*»”™^ £ ’дел0 с документом, выдающим себя за

успеха пе имели. Иначе пос1еДнпй документ представлял

ответное письмо лазарского царя^Этот ™*ттучпу„ ценность,

для позднейшего еврепст - реально-практический интерес,

:г^пГдо^г.оп

;е«1Веи^г7"в отдаленной Хазарин. Не удивительно

нозтому что этот документ, как показывает рукопись пространной его

редакции в собрании Фирковпча и как можно заключить из указания

Иехуды бен-Барзиллая, не упоминающего нп словом о письме Хасдая,

охотно списывался в отдельности и подвергался легче разным намеренным

и ненамеренным изменениям. Он дошел до нас в двух различных редакциях,

в своей основе восходящих, как уже было указано, к одному и тому же

первоначальному тексту, но воспроизводящих этот основной текст с боль¬

шими или меньшими изменениями и добавлениями. Хотя, вообще говоря,

текст пространной редакции царского хазарского письма лучше и чище

сохранил основное ядро документа, судя по тем местам, для которых

имеется контролирующий материал (в выдержке у Иехуды бен-Барзпллая),

тем не менее и этот последний текст, уже вследствие плохого качества

единственной его рукописи, изобилующей ошибками, не дает никакой га¬

рантии в том, что в тех случаях, где он отступает от текста краткой

редакции, имеано он сохранил в неизменном виде Фразеологию основного

текста.1 Но во всяком случае следы книжного влияния в нем не замечаются,

1 Помимо таких случаев очевидной ошибочности в тексте пространной редакции.

Какую мы, например, замечаем хотя бы в систематически безграмотной ороограФии араб¬

ского термина Кадий (пир, стр. 30, 4, 6 и 14; но в тексте краткой редакции везде правильно

»кр), имеется ряд разногласий обеих редакций во Фразеология, относительно которых можно

с некоторой уверенностью утверждать, что текст пространной редакции представляет

ГГ51ГГГГ “Я0" Сюда «.«, 'кажется^ прежде

ГжГГаГ:"""™"^-1 "° «“ письма Хазарского царя

Quttantinijja (с mZZZTou* еврв*““1 '™РМ7риы1 пякятцяках сори,

V . . UO (с вариантой QuStanttmjja: си. стр. 20, 2; 21,4; 24,13 и 15; указание А. Я. Гар-

ЕВРЕЙСКО-ХАЗАРСКАЯ ПЕРЕПИСКА В X ВЕКЕ

XXV

между тем как в тексте краткой редакции бросаются в глаза например

подозрительные дословные совпадения с литературным произведением,

известным под именем «Книги Эльдада данита».1 Дело исторической

критики внимательно рассмотреть теперь основное ядро обеих редакций

документа, выдающего себя за письмо хазарского царя X в., и решить,

представляет ли оно, употребляя образное выражение А. Я. Гаркави

о древностях из Чуфут-Кале,2 «чистое золото», т. е. действительно исто¬

рический материал, происходящий из X в., или же и это основное ядро

должно считать за грубую подделку начала или половины XI в. За крайне

благоприятный симптом в пользу подлинности следует, без сомнения счи¬

тать то обстоятельство, что для основной частп нашего документа Факти¬

ческое существование в настоящее время засвидетельствовано для конца

XI в., следовательно исключена всякая возможность предполагать a priori,

что наш документ был например вызван к жизни появлением известного

каин в О'ГЛЭ HDND, № 10, стр. 149, что в месте на стр. 20, 2 в оксф. рук. стоит Qustantina,

ЯУюзвтр, неверно), которую та же редакция так же уиорно употребляет (и с тем же ва¬

риантом) и в письме Хасдая (см. стр. 11, 14; 12, 6; 14, 7; 14, 14 и 16), за единственным

исключением первого случая употребления его в письме Хасдая (стр. 11, 11), где в издании

Исаака Акриша, без сомнения, под влиянием аналогичной орфографии, принятой самим

названным писателем (которого вступительная статья непосредственно предшествует письму

Хасдая) ошибочно значится теперь Qu&tandina (ср. стр. 4, 2 и 28; 6, 33). Между тем про¬

странная редакция во всех без исключения случаях (см. стр. 27, 6; 28, 9; 31, 18 и 21) дер¬

жится более обычной в средневековой еврейской литературе Формы Qustandina, которая

со своими вариантами Quitandina, Qustantina и QuStantina), может считаться господству¬

ющей у еврейских писателей. Именно эта последняя, не-арабистическая Форма системати¬

чески употребляется (с указанными вариантами) в хрониках Ахимааца, Авраама Ибн-Дауда,

Иосифа из Аревало, Иосифа Самбария и других, изданных напр. А. Нейбауером (Me¬

diaeval Jewish Chronicles and chronological Notes, I, 1887, стр. 79, 86, 96, 110, 116, 117, 120,

138, 140, 145, 149, 152, 153, 154, 155, 167, 169, 160; II, 1896, стр. 116, 126, 127, 128; ср. И. Ю.

Маркой. Одно из названий Турции в еврейской литературе, 1924, стр. 169, 170, 171).

Она же господствует в рукописях «Путешествия» Вениамина Тудельского (см. издание

Грюнхута и Адлера, I, 1904, стр. 17—18), и поэтому указавве Касселя (Magyarisehe

Alterthumer, 1848, стр. 197), будто-бы форма Qustantinijja «bei den Juden gewbhnlich erseheint»,

-совершенно не отвечает Фактическому положению дела. Как свободно поступали пере¬

писчики нашего документа, можно лучше всего видеть из тех мест, в которых ни одва as

•обеих редакций не совпадает во /Фразеологии с текстом, сообщаемым у Иехуды бен-Бар-

аиллая, и все три текста дают различные чтения; ср. напр. в краткой редакции (стр. 20, 16)

ишк, где в проигранной стоит (стр. 27, 21) плк, а у Иехуды бен-Барзиллая чм, или напр.

в краткой редакции (стр. 22,') читаем: ол'зпэ ’ПЗ1?, но в пространной редакцнн (стр. 29, 13)!

оп'Узз Г’ЗрлЬ, а у Иехуды бен-Барзиллая: опзиэнз лл^1 лкюЬ.

1 Ср. нанр. текст краткой редакции на стр. 25, 12 и следующее, буквально совпа¬

дающее с ним место нз одной из редакций «Книги Эльдада данита» (см. A. Jellinek. Bet

•ha-Midra8ch, III, 1855, стр. 8): O'DTlBI ЛШ D'&331 ЛПВГ ЛЭ! ЛЗОЮ1 Л31В flK.

8 Altjddische Denkmaler aus der Krim, 1876, стр. 3.

п. К. КОКОВЦОВ

XXvi витера Иоавна» к византийскому

„»»лго письма пресловутого ”"рес J0 большое распространевпе-

:::: Гтоп, *** «**«?"к посшке

Европе уже » И»«« ® ^ Алексаплрп Ш, . П77 г., к тому же

весомвепно подливного письма папь, ^ дальвейшпе разыскания по-

«пресввтеру Иоанну».’ Мо~^ „е еврейско-дазарсноп переписки и

вогуттовпее определить взапмоотв # ввсь)1евностп, в частности

некоторых из старых “Ропзведе" й сба „явных еврейско-хазарских

например «Кинги ®с“«»СТ”;"0С110веввя.“

докумевта вмени не одну точку г И6я_ШаФру1а с хазарским царем

в тесной связи с переписке на еврейском же языке, упоми-

Иосифом ваходится любопытный документ Р

TW Priester ЛЬашя (= AbhandluBgc. d. phil.-bist. Cl. d.

l Си. наир. F. Zarncbe. 077 сл. u 940.

Kooigl. Sachs. Sea. d. Wiaa, Bd. 'U, ■ > £ Togelstein und P. Rieger. Geschichte

>У*еР»гер гкааь»«а «0‘> H либорьшше саввадеввя "Кейп, Яоеипж».

der Jadan ш Кош, I, 189S, ctp. » ) це ,,IM, M н.ртаое, про,.вводящий

С письмом даря Иосиф», как на зависимости первого текста от второго

себя от библейского Тогармы, из чегс• дел лп еще на какуЮ 10 несомненную связь,

Up. ниже, стр. 74, прим. 2^ Можно обозеаченйем славян в письме Хасдая

которая должна существо заточНым по своему происхождению указа-

«Г-б-лш’аиим (см. ниже, с р. ) Брейтгаупта)г что «по

в '^“пе£^^к иавест.0, ото стране е мнение

мнению некоторых, славяне о знаменитого Соломона

успело вполне утвердиться в еврейской письменности, д , naannK„un (си Д Я

Иидхаки (Раши, ч- 1105), славянский язык систематически именуется « ханаанским (см. А. Я.

Гавани. Об я’зыке евреев, живших в древнее время на Руси и о славянских словах, встре¬

чаемых у евр. писателей, 1866, стр. 17; его же, пчиАоп лввп о'ИЛ'Л, 1867, стр. 20 сл., И.Ю.

Маркой. Славянские глоссы у Исаака-бен-Моисея из Вены в его сочинении Ор-.Заруа, 1905,

стр. 3), и позже, начиная с ХП века, оправдывалось разными более или менее гадательными

предположениями, .а именно: или тем соображением, что будто бы ханаанцы, спасшиеся

бегством от Иисуса Навин» и израильтян, вступивших в Палестину, удалились в славянские

земли (см. А. Я. Гаркави. Сказания еврейских писатей о хазарах, 1874, стр. 71 сл.), или же

тем, что в славянской стране туземцы продают своих сыновей и дочерей всем народам (термин

«хананейм обозначает иногда в библейском языке, ванр. Притч. 31, 24; Иов. 40, 30, также

яторговца»; см. L. Grflnlint and М. N. Adler. Die Beisebeschreibungen des R. Benjamin voq

Tudela, 1,1904, стр. 103; II, 1903, стр. 96). Дело объяснялось бы гораздо проще и не нужда¬

лось бы вн в каких постулатах, если бы можно было допустить, что составитель «Книги

Иосиппон» имел перед собой письмо Хасдая, в котором он под упомянутым термином

«Г-б-лим» усмотрел «Гивлитов» (ср. D'bajn I Цар. б, 32), т. е. жителей финикийского города

Вивла, из чего естественно сделал, на основании таких мест, как Иис. Нав. 13, 4—5, даль¬

нейший вывод о ханаанском происхождении славянских народностей. Из «Книги Иосиппон»

термин «ханаанскии» мог прямо перейти к Раши, который уже имел в руках названное

сочинение и в своих библейских и талмудических комментариях неоднократно на него

ссылается (см. Zunz. Die gotteedienetlicheii Vortrage der Juden historisch entwickelt.,2 1892*

стр. 159. ’ *

ЕВРЕЙСКО-ХАЗАРСКАЯ ПЕРЕПИСКА В X ВЕКЕ

XXVII

наюший о русском князе Олеге, который был открыт в начале текущего

века, среди рукописей Кембриджской университетской библиотеки, д-ром

С. Шехтером и опубликован им в журнале «The Jewish Quarterly Re¬

view» за 1912 г.1 Назначение этого документа, сохранившегося, к сожа¬

лению, в дефектном виде и представлявшего из себя, по Форме, как бы

конкурирующей с письмом царя Иосифа ответ на письмо, повиднмому,

того же Хасдая Ибн-ШаФрута, показалось сразу крайне загадочным для

исследователей.2 Положение дела, нужно сказать, не стало яснее и после

находки указанного выше отрывка из утраченной части труда Иехуды

бен-Барзиллая,3 пз которого узнаем интересный Факт, что во время назван¬

ного еврейского писателя (т. е. в конце XI в.), на ряду с документом, вы¬

дающим себя за письмо хазарского царя Иосифа, в обращении находилось

письмо, написанное, как выражается Иехуда бен-Барзпллай, «иудеем на

своем языке4 в Константинополе от (имени) царей Константинополя » и по¬

вествующее о войнах византийских и других царей с хазарами при царях

Аароне п Иосифе и об обращении хазар в еврейскую веру. К сожалению,

пз сообщения Иехуды бен-Барзиллая нельзя с полной определенное!ъю

извлечь, имеет ли он действительно в виду дошедший до нас текст Кем¬

бриджского документа или какой-либо другой однородный документ. Необхо¬

димо заметить, что, помимо того соображения, что документ, виденный

Иехудой бен-Барзиллаем, был, очевидно, написан не на еврейском языке,

и Формальная сторона Кембриджского документа говорит против отоже¬

ствления обоих документов, как ни понимать неясные слова еврейского

текста 'V’DU’IDJtaDIp которые могут значить: «от царей Константи¬

нополя», но в крайнем случае также: «о царях Константинополя» (ср. ниже,

стр. 129, прим. 3). Последнее [понимание никак нельзя примирить с фякти-

1 New Series, Yol. Ш, Лё 2, стр. 181 сл. («Ап unknown Khazar Document By S. Sche-

chter»).

3 Ср. П. Коковцов. Новый еврейский документ о хазарах и хазаро-русско-византий¬

ских отношениях в X веке. ЖМНП. 1913, ноябрь, стр. 171 сл. О древности Кембриджской

рукописи см. там же, стр. 152 сл., а также мою «Заметку о еврейско-хазарских рукописях

Кембриджа и Оксфорда» (ДАН, В, 1926), стр. 122 сл.

3 Си. выше, стр. VIII, и далее в приложении (стр. 127 сл.).

•1 Т. е. судя по контексту, очевидно, на греческом языке или же, чтЬ менее вероятно (так

как из текста Иехуды бен-Барзпллая не видно, что речь идет о хазарском еврее), на хазар¬

ском языке. Во всяком случае, выражением «на своем языке» Иехуда бен-Барзмдл&й ясно

дает понять, что документ, о котором он говорит, был написан не на его собственном, т. в»

еврейском языке.

п. к. КОКОВЦОВ

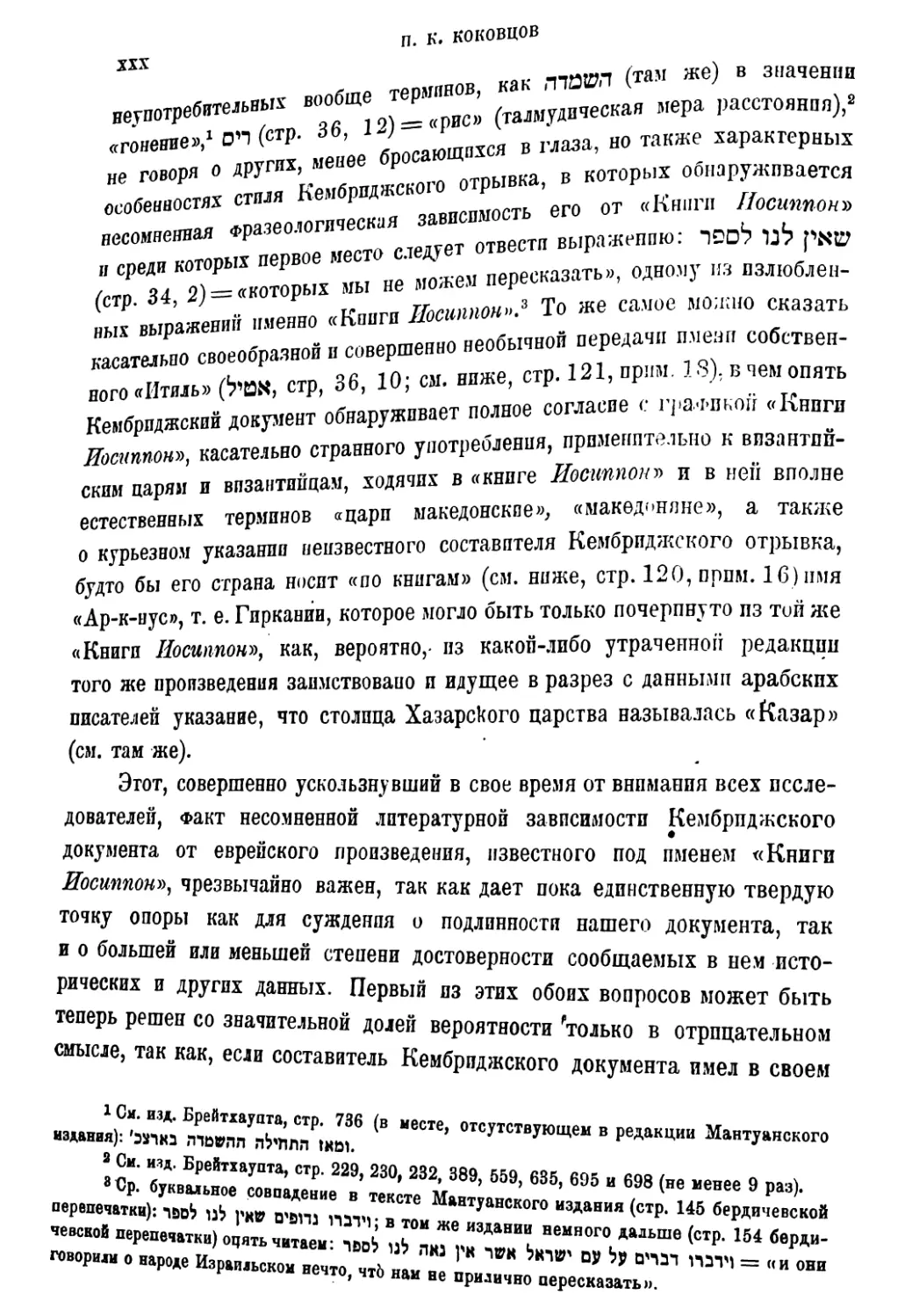

1ХТП1 документа, который, судя по дошедшей

ческим содержанием Кембриджм»^^^" прш|3ведеи[|Я, „освященного

до нас его иасти, *4*"“**

о парях Константинополя». Но п первое,

рассказу «о ПаРя яктом что

понимание плохо вяжется с тем «актом,

более естественное

составитель этого документа

/ _ gg 9). чего едва лп можно

именует свого адресата «мои цдрей Константинополя и.1

было ожидать в письме, наоосанн е1ЬЯ0 древности Кембриджского

«■» — ""

документа позволяет

“ ооопдчшпгтп от известного еврейского про-

литературной зависимости ui и* ^