Text

хж

9^10

Химия

и жизнь

XXI век

ш

&-\'

№£■•

••*:-&&? - '

•*> .

щ

Химия и жизнь — XXI век

Ежемесячный

научно-популярный

журнал

Из всех неприятностей

мы выбираем ту,

ущерб от которой

наименьший.

Антикризисный закон Мерфи

P.S. Подписка на наш журнал

продолжается. Не опоздайте.

*%*±Ф-

НА ОБЛОЖКЕ — рисунок С. Тюнина

к статье «Наступление инструментов».

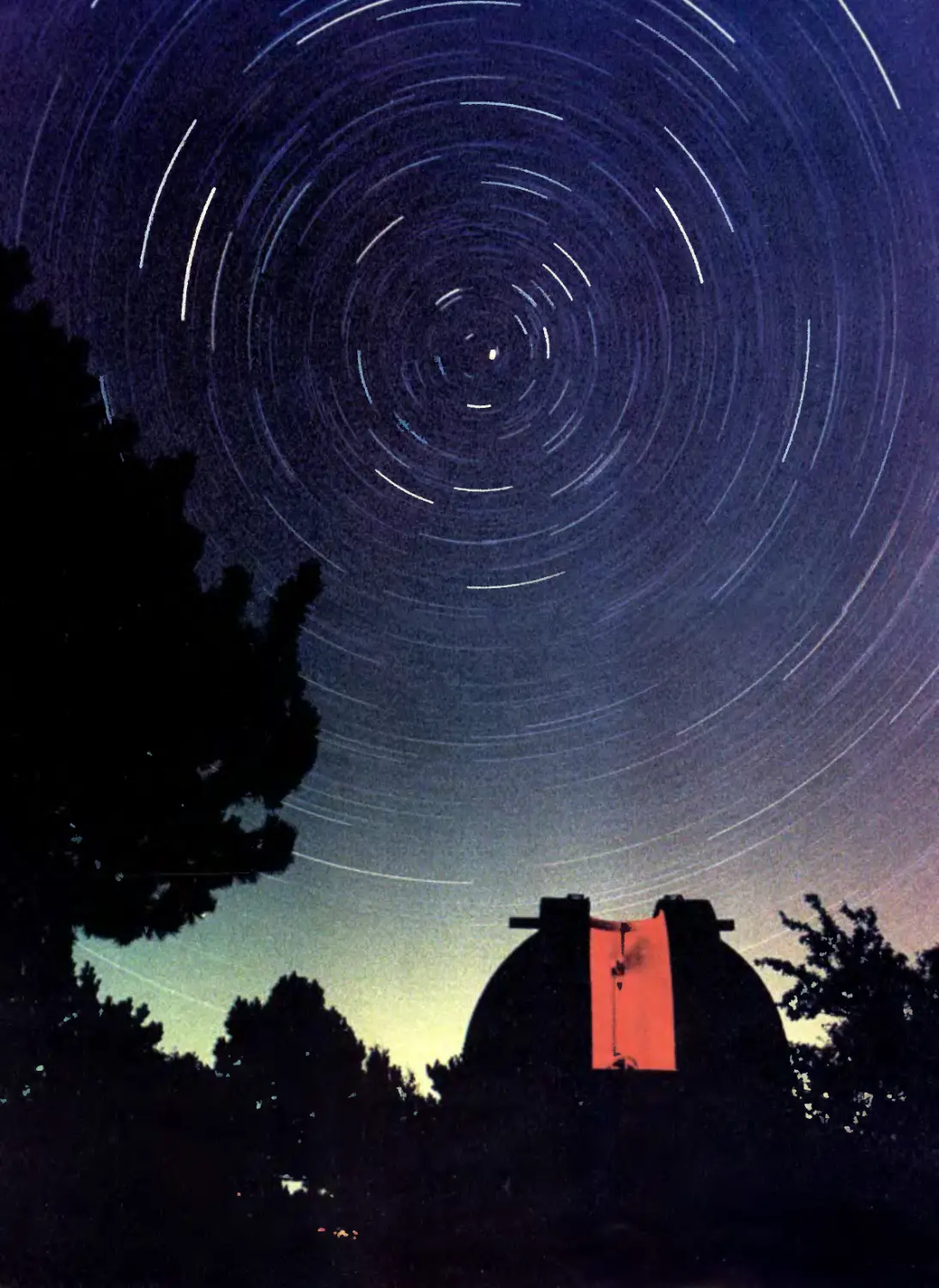

НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ -

фотография звездного неба астронома

Геннадия Борисова. Здесь важно не то,

что Земля вертится, а то, что наблюдать

за звездами — одно из тех немногих

удовольствии, которого нас не могут

лишить безумные правители.

£~,-

&ШШ1

■^м.

J

СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Компания «РОСПРОМ»

М.Ю.Додонов

Московский Комитет образования

А.Л.Семенов, В.А.Носкин

Институт новых технологий

образования

Е. И. Бул и н-Соколова

Компания «Химия и жизиь»

Л.Н.Стрельникова

Зарегистрирован

в Комитете РФ по печати

17 мая 1996 г., per.Np 014823

Издатель:

Компания «Химия и жизнь»

Генеральный директор

В.И.Егудин

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ

Главный редактор

Л.Н.Стрельникова

Главный художник

А.В.Астрин

Ответственный секретарь

Н.Д.Соколов

Зав. редакцией

Е.А.Горина

Редакторы и обозреватели

Б.А.Альтшулер,

В.С.Артамонова,Л.А.Ашкинази,

Л.И.Верховский, В.Е.Жвирблис,

Ю.И.Зварич, Е.В.Клещенко,

С.М.Комаров, М.Б.Литвинов,

С.А.Петухов, О.В.Рындина,

В.К.Черникова

Производство

Т М.Макарова

Служба информации

В.В.Благутина

Подписано в печать 04.09.98

Отпечатано в типографии «Финтреко

Адрес редакции

107066 Москва, Лефортовский пер., 8.

Письма можно также направлять

по адресу, 109004 Москва, Нижняя

Радищевская, 10. Институт новых

технологий образования.

Телефон для справок:

267-30-52

e-mail: chelife@glas.apc.org

(адрес предоставлен ИКС «ГласСеть»)

При перепечатке материалов ссылка

на «Химию и жизнь — XXI век*

обязательна.

Подписные индексы:

в каталоге «Роспечать* — 72231 и 72232

в каталоге ФСПС - 88763 и 88764

© Компания «Химия и жизнь»

Химия и жизнь — XXI век

Доклад мне

приходится делать

каждый божий

четверг. Такова

традиция — начинать

с новостей,

а новости

первым всегда

рассказываю я.

Всегда — это

последние

тридцать пять лет...

НАШ ЧЕЛОВЕК

У нас с вами и без того

паразитов хватает, а тут еще

кактусы начали потихоньку

осваивать человеческое тело.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

В.П.Скулачев

СЕМИНАР 6

Г.И.Абелев

«НАВЕРХ ИЛИ ВОН!» 14

В.Е.Жвирблис

ПОЛУЧЕНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СОЛИТОНЫ? 18

О.Б.Максимов

БОРДОВЫЙ ДОЛЛАР 22

Г.Г.Оганезова, Т.К.Давтян

КАКТУСЫ - ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА? 26

И.П.Баскова, Л.Л.Завалова

ИСЦЕЛЯЮЩИЙ УКУС 30

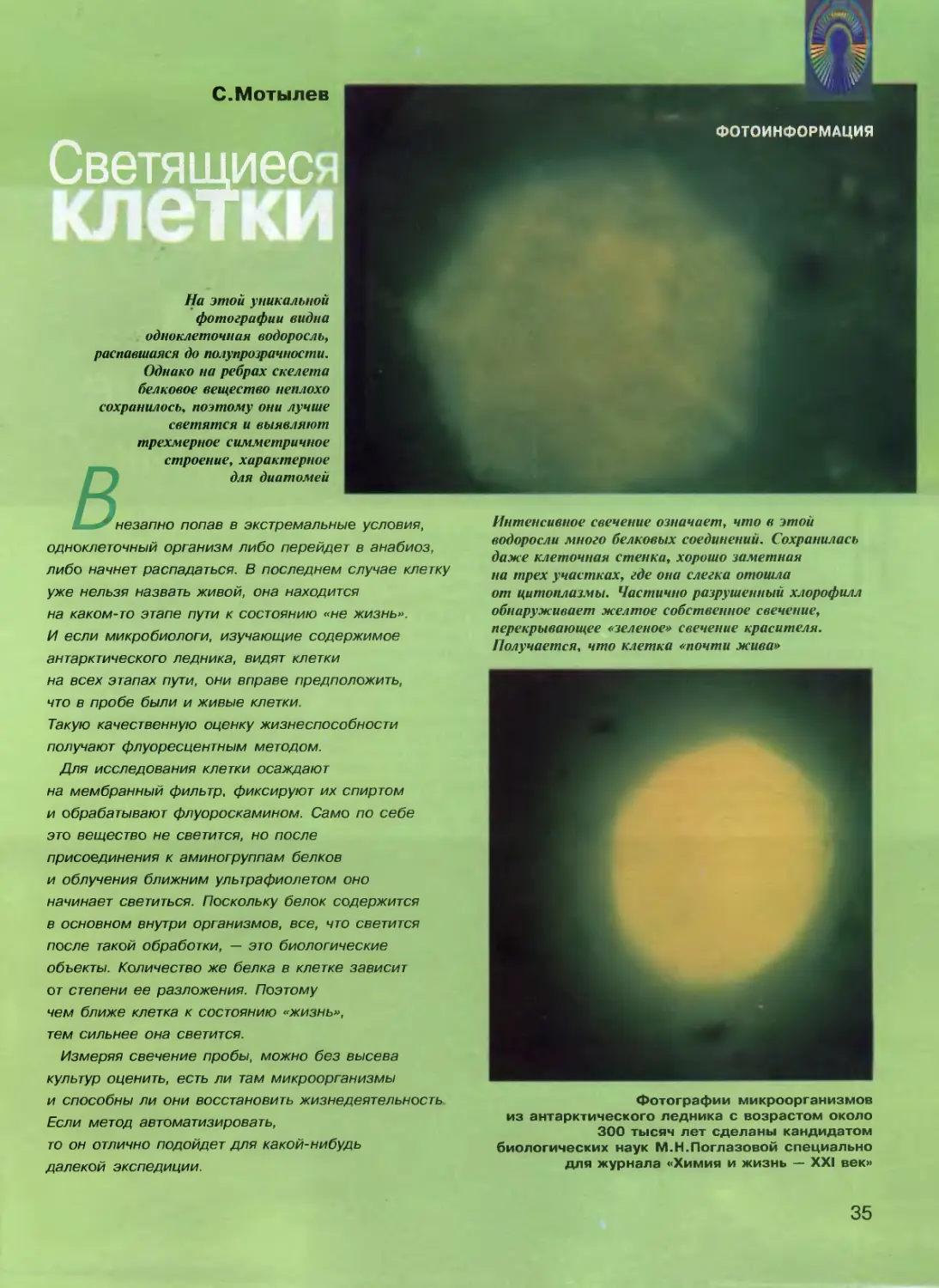

С.Мотылев

СВЕТЯЩИЕСЯ КЛЕТКИ 35

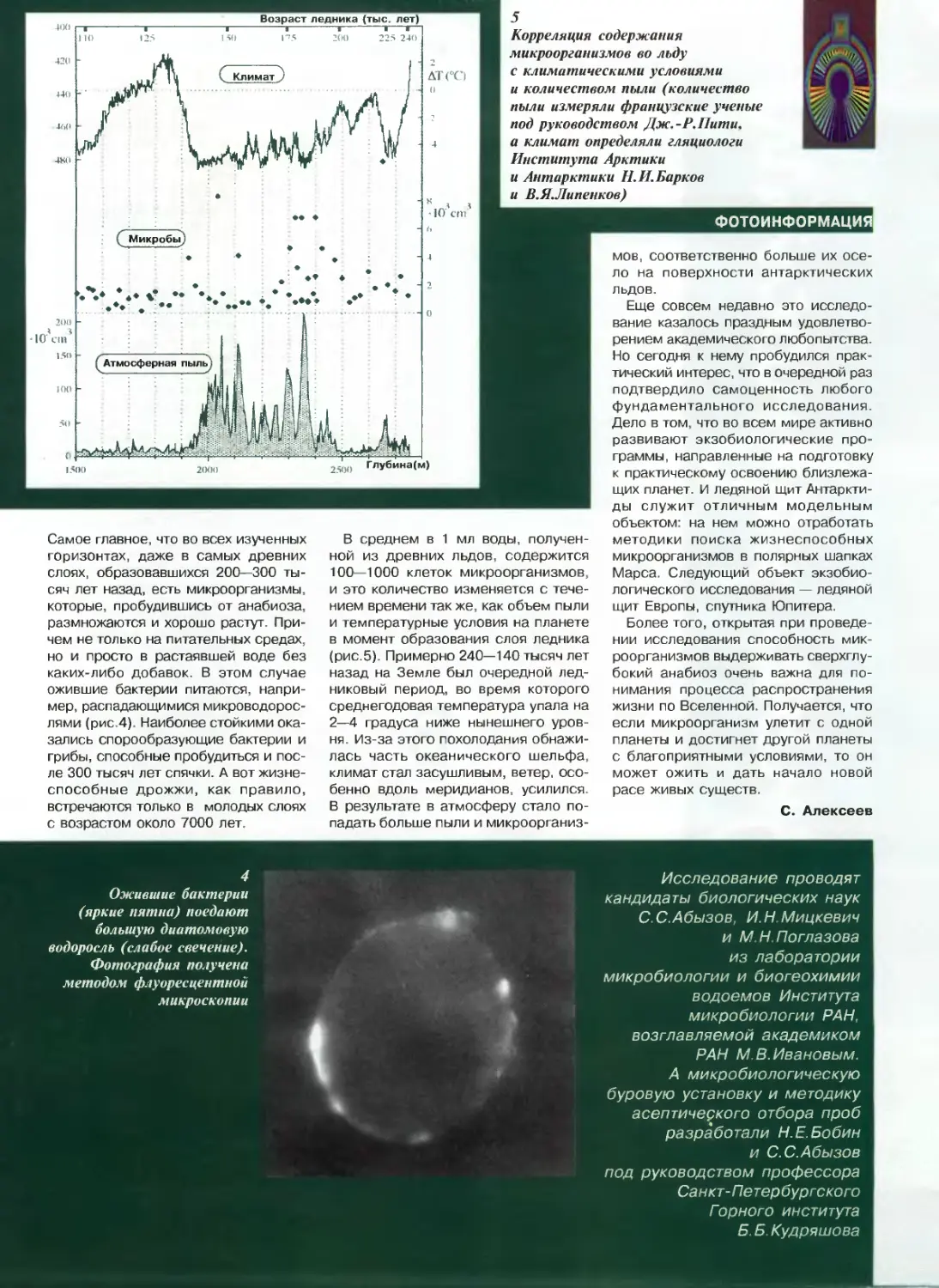

С.Алексеев

КТО ТАМ, В ТОЛЩЕ ЛЕДНИКА? 36

В. Б. Прозоровский

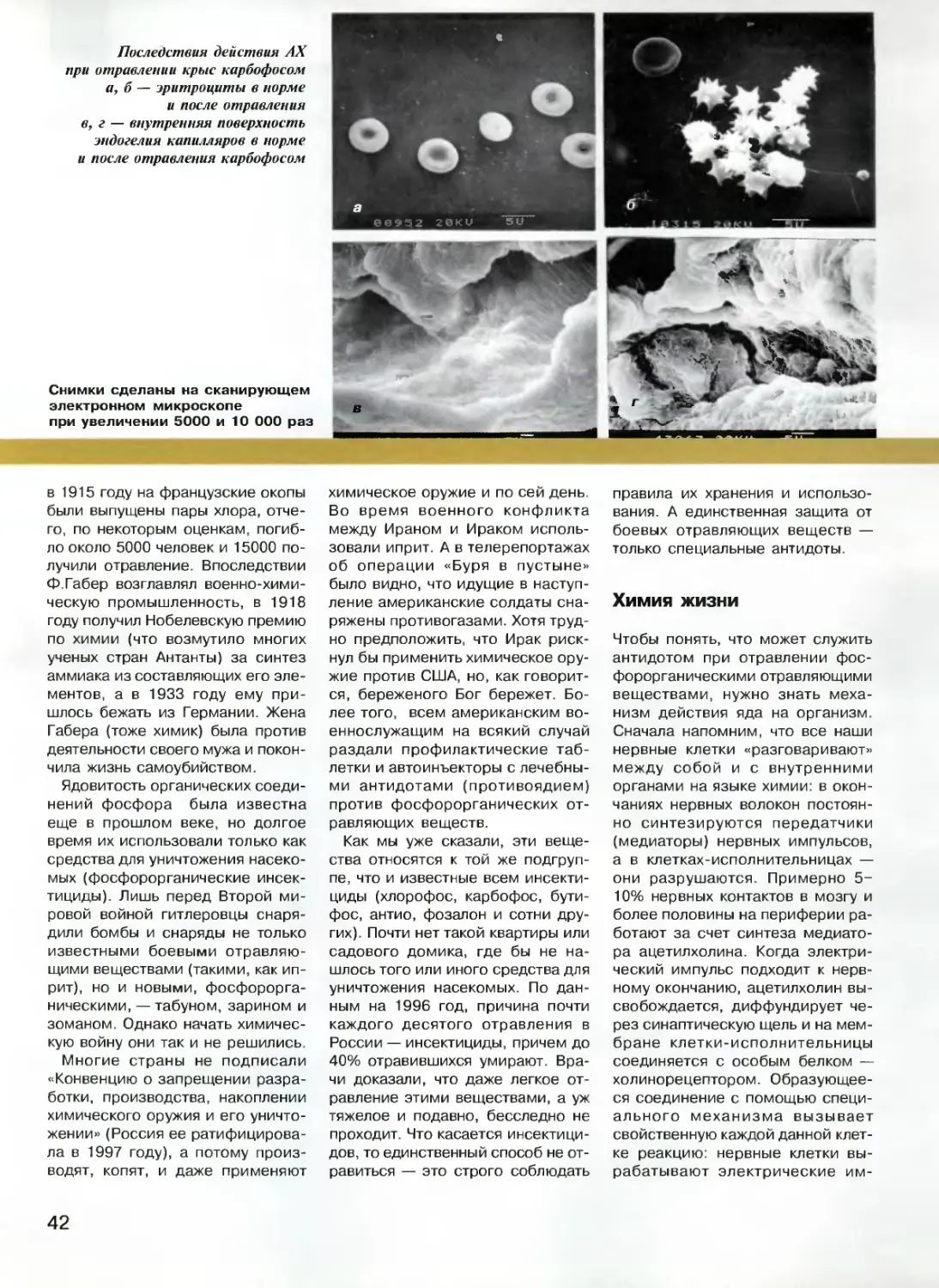

НЕРВНЫЙ ГАЗ БЕСПОКОЙНОГО ВЕКА 40

Н.А.Коробов

НЕ ВСЕМ РТУТЬ ДО ЛАМПОЧКИ 44

Эта симпатичная

тропическая водоросль,

которую случайно

выплеснули

в Средиземное море

вместе с водой

из аквариума, сегодня

стала причиной

настоящей

экологической

катастрофы на Лазурном

побережье.

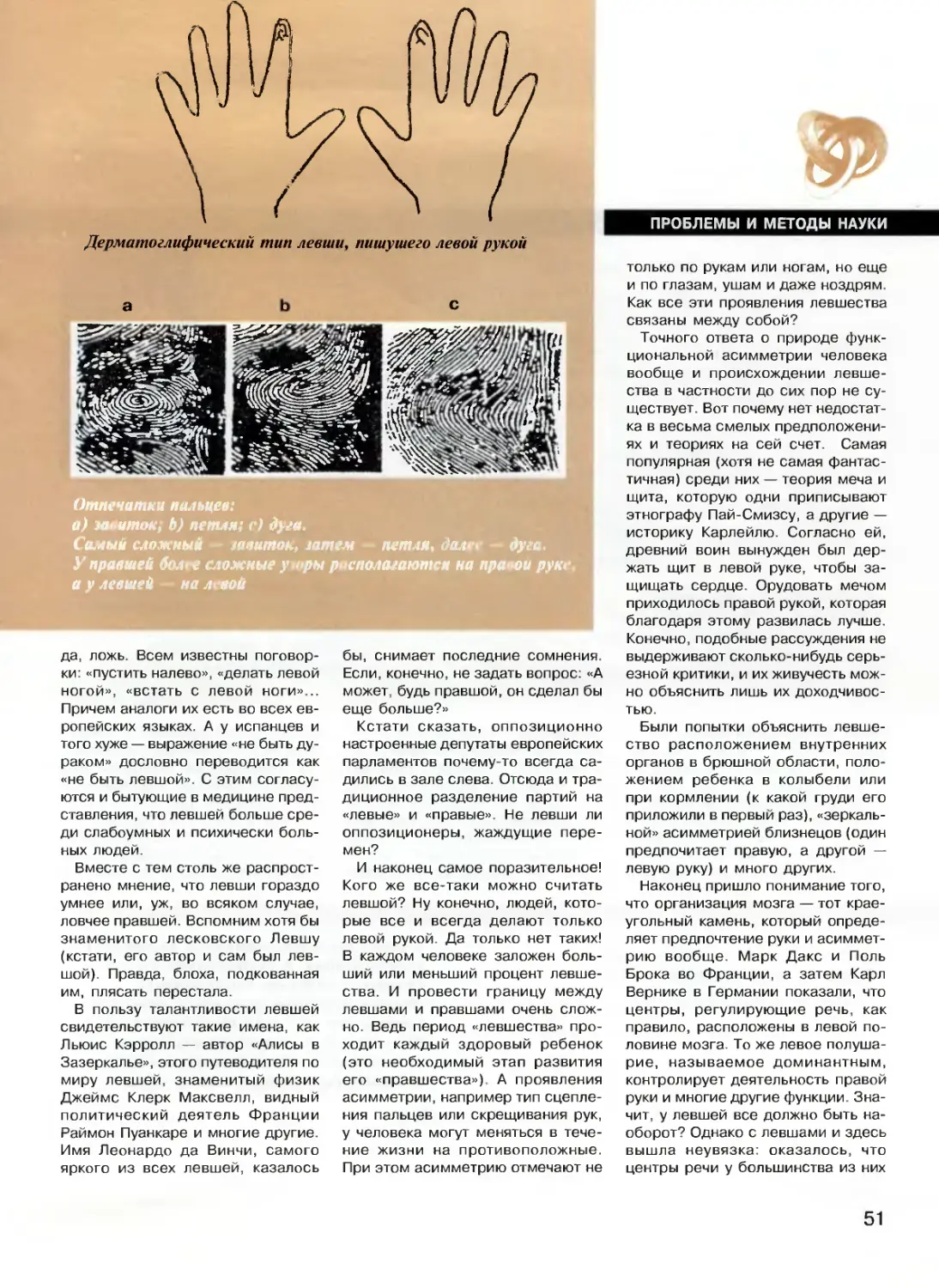

рассмотрели

кожные узоры

на пальцах

Леонардо

да Винчи,

то увидели бы,

что на левой

руке узоры

сложнее.

Так и должно

быть, ведь

Леонардо

да Винчи

был левшой.

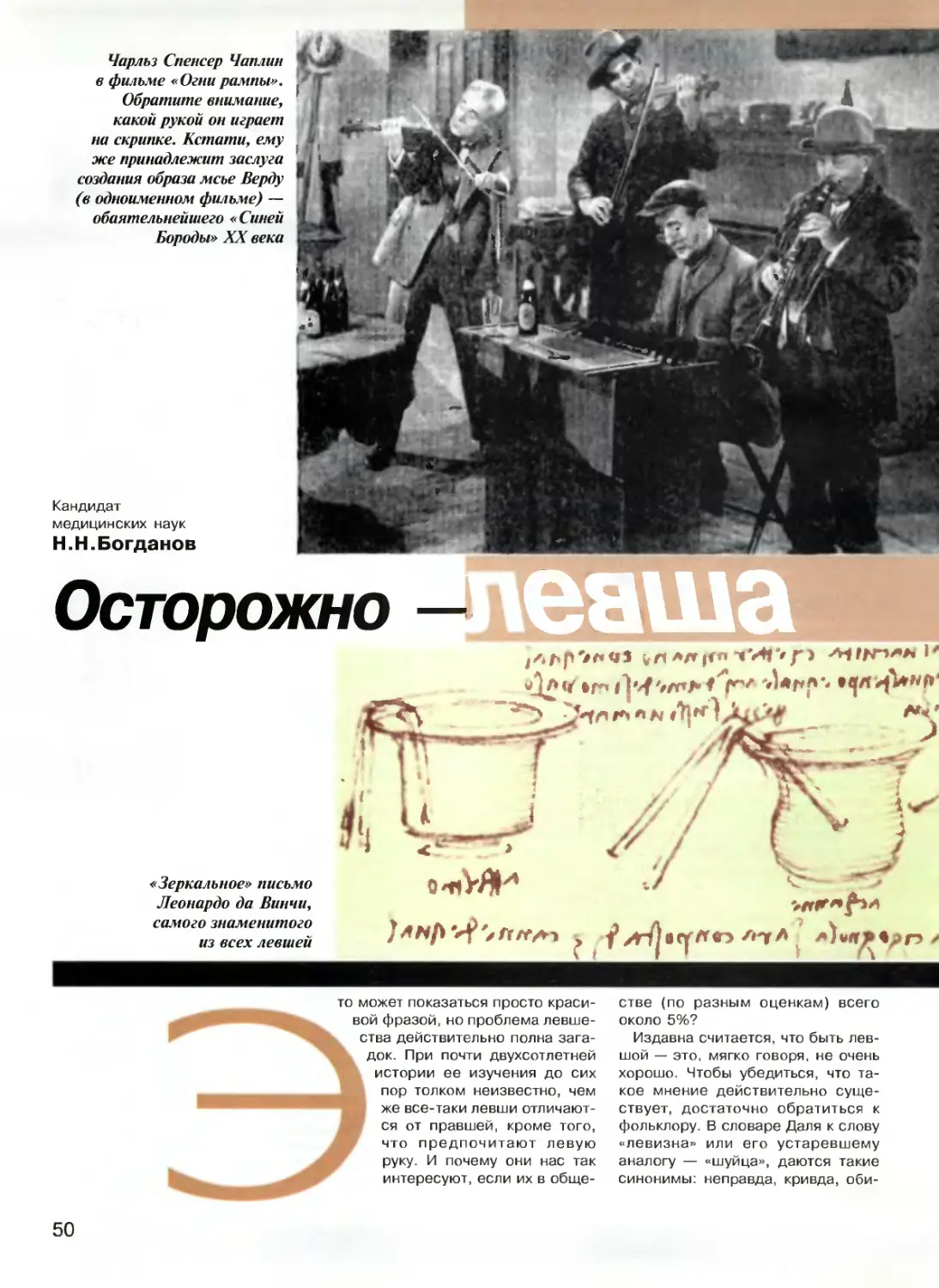

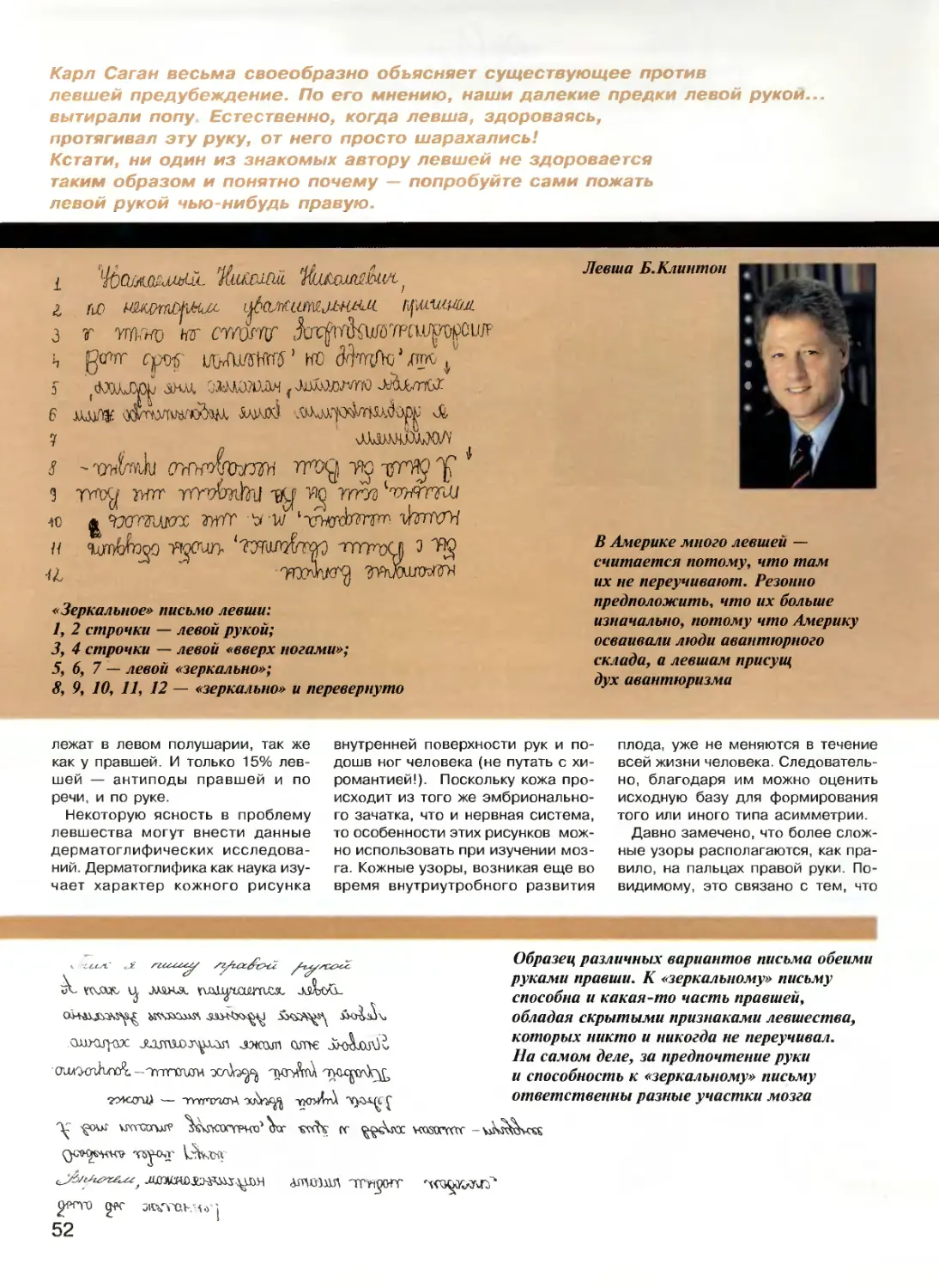

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ НАУКИ

Н.Н.Богданов

ОСТОРОЖНО - ЛЕВША 50

С.Комаров

ШАГ В БУДУЩЕЕ. ГОД 1998 54

И.И.1 ольдфаин

НАСТУПЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 67

П.Ю.Черносвитов

ИСТОРИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО 70

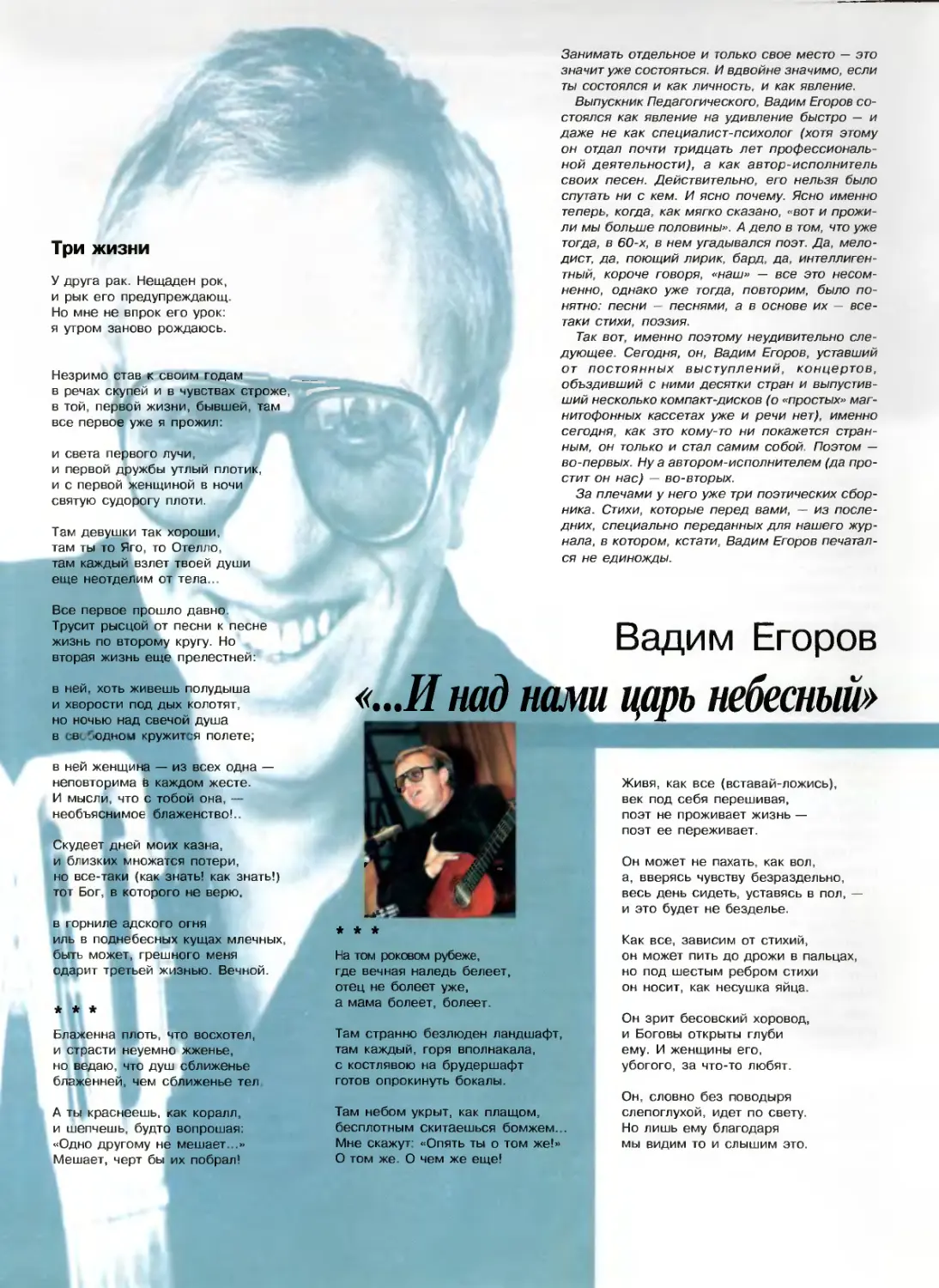

Вадим Егоров

«...И НАД НАМИ ЦАРЬ НЕБЕСНЫЙ» 76

Урсула ле Гуин

ТЕСТ «С» 78

САнофелес

КОВАРНАЯ ВОДОРОСЛЬ 84

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

ЕВРОКУРЬЕР

НОВОСТИ НАУКИ

ВЕСТИ ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

ФОТОЛАБОРАТОРИЯ

4

12

20

38

46

ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ

УЧЕНЫЕ ДОСУГИ

ИНФОРМАЦИЯ

ПИШУТ, ЧТО...

КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ

58

68

86

92

94

СЕНСАЦИЯ

В НИИ ядерной физики в

Томске удалось создать и

зарегистрировать

радиоволны СВЧ-диапазона, легко

проникающие сквозь

металлические экраны.

30

БОЛЕЗНИ

И ЛЕКАРСТВА

Для укуса пиявка

использует острейшие зубы, по

90 штук на каждой из трех

челюстей, и слюну,

уникальный состав которой сегодня

удалось расшифровать.

44

ТЕХНОЛОГИЯ

И ПРИРОДА

Каждый год на свалки

выбрасывают около 15

миллионов люминесцентных ламп,

каждая из которых содержит

до 120 мг ртути. Можно ли

их разумно утилизировать?

48

КОНСУЛЬТАЦИИ

Что такое «микрофибра» и

что сделать, чтобы любимый

кот не бесился в марте.

70

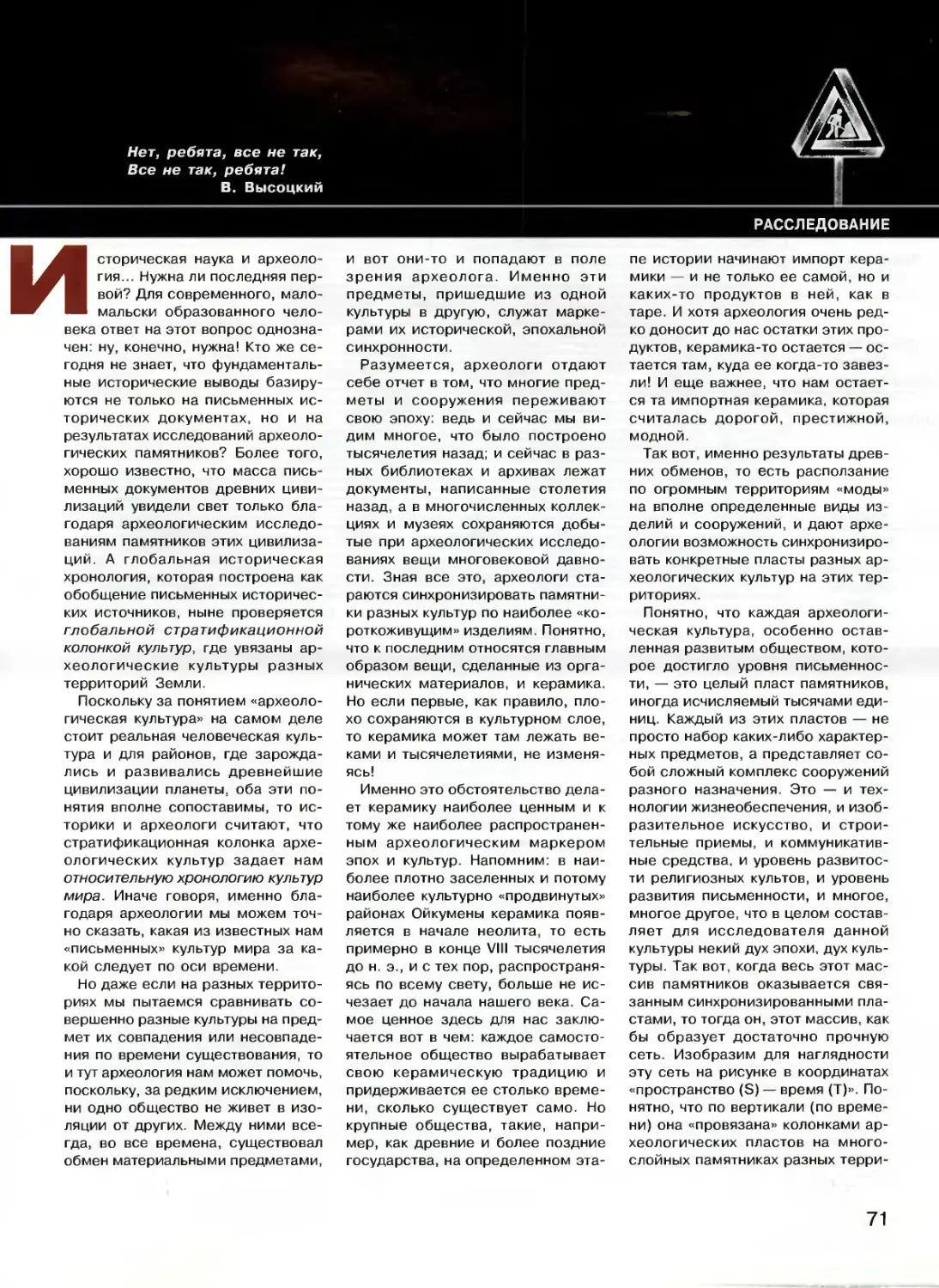

РАССЛЕДОВАНИЕ

Стратификационная колонка

культур — убедительный

аргумент археологов в

продолжающейся дискуссии по

поводу «Новой исторической

хронологии» А.Т.Фоменко.

КОНСУЛЬТАЦИИ

48 ПЕРЕПИСКА

96

CD-ROM ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ГРУДИ

ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНТЕРНЕТУ

С недавних пор в странах Европы ввели строгий учет всех

женщин, заболевших раком груди. Картина оказалась

страшной. Например, в прошлом 1997 году в странах

Евросоюза было зарегистрировано 135 тысяч случаев

заболевания, а умерло от него 58 тысяч женщин.

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что чем

раньше диагностировать рак груди, тем больше будут шансы на

спасение или, по крайней мере, продление жизни

заболевшей. Лечение на первой стадии (когда опухоль еще

локализована) гарантирует 90 процентам больных еще по меньшей

мере 5 лет жизни (вероятно, и больше, но пока не накоплена

соответствующая статистика). Если лечение начать, когда

опухоль дала метастазы, то вероятность выжить имеют только

18 больных из 100. Иными словами, чтобы снизить

смертность от рака груди, надо как можно раньше диагностировать

это заболевание.

Правильный диагноз, особенно на ранних стадиях, не

столь очевидных для посторонних и даже самих больных,

зависит от квалификации врача и правильной

государственной политики в области профилактики здоровья

населения. Насчет последнего в странах Евросюза все в

порядке — помимо плановых и регулярных диспансерных

осмотров, всячески поощряются добровольные

профилактические осмотры у специалистов разного профиля — от

дантистов до онкологов. Однако все может пойти

насмарку, если у врача-онколога нет достаточно опыта или

сведений о самых последних достижениях в области

диагностики, чтобы разглядеть у пациентки начальные

симптомы рака груди.

Вот для этого профессор Барри Гастерсон из

лондонского Института онкологии затеял проект под названием

BreaklT. В его проекте участвовали специалисты из

итальянского Института опухолей, европейская рабочая

группа по раку груди под руководством профессора Джона

Слоана из Ливерпульского университета, сотрудники

генуэзской интерактивной лаборатории, входящей в

издательский консорциум Giunti, а также ведущие онкологи

из всех европейский стран. Все они вместе истратили

450 тысяч экю C00 тысяч фунтов стерлингов) на

создание справочно-информационного компакт-диска.

Дело в том, что врачи каждой из европейских стран

пользуются своей терминологией и классификацией при

описании рака груди. На CD-ROM дается перекрестный

перевод всех терминов на все европейские языки и

унифицированная система понятий с пояснительными

иллюстрациями — что есть что. Кроме этого на диске

записаны лекции по этиологии, методам диагностики, лечению

и патфизиологии заболевания, а также 3D

анатомический атлас и набор микрофотографий для лабораторных

анализов.

После успеха CD-ROM BreaklT, по всей видимости,

найдутся деньги для компакт-дисков по другим

заболеваниям.

Алан Берне

U

**~i

V.

CD-ROM BreaklT — далеко не

первая попытка поставить

современные средства коммуникаций

на службу охраны здоровья. Все

началось десять лет назад,

когда в 1988 году волоконные

оптические кабели с лазерными

передатчиками импульсов света

наконец начали выпускать в

промышленных масштабах.

Результатом этой, мало кем тогда

замеченной, промышленной

революции стало то, что мы теперь

называем глобальными

компьютерными сетями и электронной

почтой (e-mail).

Наиболее известная из этих

сетей — Интернет. Вещь, как

оказалось, очень удобная и

облегчившая жизнь множеству

людей на земном шаре. А

некоторым — в буквальном смысле

спасшая жизнь, как, например,

молоденькой студентке

химического факультета Пекинского

университета.

Девушка с совершенно

непонятным врачам заболеванием

попала в одну из пекинских больниц.

Доктора перепробовали все, что

могли, но больная впала в кому и

умирала. Один из друзей девушки

по университету от отчаяния

разослал по Интернету письмо, по

сути — сигнал SOS, приложив к

своему посланию описание

симптомов заболевания и заключение

пекинских врачей. Среди тысяч

людей это письмо прочел

вашингтонский терапевт Джон Элдис,

который недавно столкнулся с очень

похожим случаем — пациент

отравился таллием. В Пекин по

Интернету ушли рекомендации

доктора Элдиса, и китайская

студентка стала медленно, но верно

поправляться.

Случай, между прочим,

нетипичный, типичны как раз

регулярные телекоммуникационные

конференции по медицине,

консилиумы и консультационные

службы.

ЭРА БИОМИКРОЧИПОВ

Еще одно впечатляющее научное достижение

самого последнего времени тоже связано с

компьютерными технологиями.

Очень часто в биохимии и молекулярной биологии

нужно провести какую-нибудь реакцию и измерить

ее характеристики. Это может быть банальное

определение глюкозы в крови, связывание фермента

с субстратом, антигена с антителом или двух

цепочек нуклеиновых кислот. Один или десять образцов

можно проанализировать в пробирках, сотню — в

измерительной ячейке автоматического прибора. А

если их сотни тысяч? Тогда анализ мог бы

растянуться на годы. Но этот срок удалось сократить,

отказавшись от традиционных химических сосудов для

проведения реакции — пробирок, колб и кювет, и

заменив их так называемыми биологическими

микрочипами. При создании биомикрочипов

использован тот же принцип, что и при разработке их

электронных прототипов: рабочие элементы постарались

уменьшить до предела и на небольшой площади

разместить их как можно больше.

Биомикрочипами занимаются десятки научных

групп во всем мире. Не последнее место среди них

занимает лаборатория молекулярной организации

хромосом Института молекулярной биологии имени

Энгельгарда (руководитель — академик Андрей Мир-

забеков). В микрочипах, изготовленных группой Мир-

забекова, рабочими элементами, в которых идет

реакция, стали квадратики прозрачного полиакрила-

мидного геля, закрепленные на стеклянной

пластинке. Минимальный размер клеточки-ячейки — 40x40

мкм, а один чип состоит из сотен тысяч таких ячеек.

Нужные компоненты аккуратно и с большой

скоростью наносит на ячейки специальный робот. А за

ходом реакции следят с помощью микроскопа.

Электронная приставка к нему позволяет измерять

флуоресценцию для каждой клетки и заносить

полученные данные в компьютер, который проводит все

расчеты и записывает результаты.

Что можно определять с помощью новой техники?

Вообще-то первоначально ее планировали

использовать для считки последовательности нуклеотидов

во фрагментах нуклеиновых кислот — по

гибридизации кусочков мелко нашинкованной молекулы ДНК с

набором стандартных олигонуклеотидов,

закрепленных в клеточках геля. Но это оказалось не так

просто, как думали поначалу.

Пока что методика помогает определить

соответствие изучаемых нуклеиновых кислот каким-то

стандартным образцам. Это тоже неплохо. Например, с

помощью мирзабековских биомикрочипов можно

выявлять точечные мутации (то есть замены одного-

единственного нуклеотида), сравнивая выделенную

ДНК и нормальные гены. Наверное, это поможет решить

запутанную проблему действия малых доз радиации и

других мутагенов. До сих пор неясности возникали из-за

недостатка фактических данных. А теперь появится

возможность поставить на поток исследования единичных генов у

облученных животных и людей. Позже, когда будет

полностью расшифрован геном человека, наверное, на основе

биомикрочипов будут созданы простые системы геномной

диагностики, доступные врачу из районной поликлиники.

С их помощью за короткое время можно будет проверить,

нет ли у еще не родившегося ребенка какого-нибудь

наследственного заболевания, а у больного — быстро

определить испорченный ген.

А пока у российских микрочипов есть еще одна работа

— определять микроорганизмы по их нуклеиновым

кислотам. Систематика микробов очень запутанна и сложна, и

особенно это касается одинаковых по всем остальным

показателям штаммов одного вида. Между тем эти штаммы

могут отличаться друг от друга по вирулентности, как

холерный вибрион от кишечной палочки. Вот и приходится

каждый раз проверять, с каким из стандартных образцов

совпадает последовательность нуклеотидов в ДНК,

выделенной из пойманных микробов. Использование

биомикрочипов экономит массу времени и средств.

Именно по этой причине с лабораторией Андрея Мирза-

бекова пожелало заключить контракт Министерство

обороны США. Пентагону нужна удобная экспресс-методика

для того, чтобы быстро и надежно определить, было или

не было применено бактериологическое оружие. А

разработанные в лаборатории Мирзабекова биомикрочипы очень

для этого подходят.

Алан Берне, Великобритания,

Михаил Литвинов

5

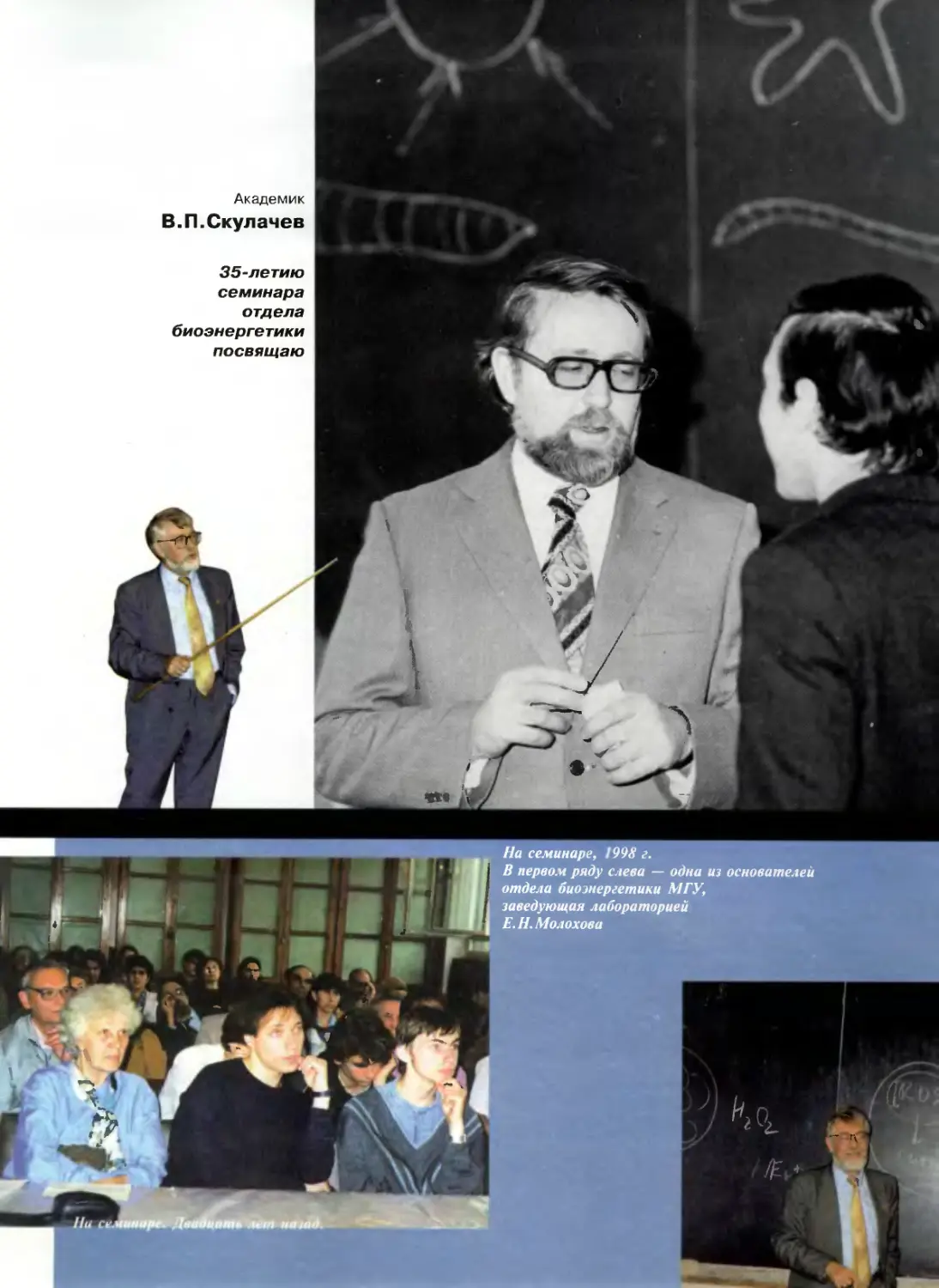

Академик

В.П.Скулачев

35-летию

семинара

отдела

биоэнергетики

посвящаю

\

^^^4t

<&

~>

"М

НАШ ЧЕЛОВЕК

Это было в 1970 г. в Риге. На Международный симпозиум по

биоорганической химии собрались светила науки. Приехала

и команда «Химии и жизни» — жизнерадостная, напористая,

независимая. И по причине этих свойств очень быстро попала под

горячую руку академическому начальству. Назревали крупные

неприятности для журналистов. Слава Богу, пронесло. Но с той поры у нас

осталось чувство благодарности к тем, кто проявил себя союзником

и другом. Среди них был сотрудник знаменитого Лабораторного

корпуса «А» при МГУ Владимир Скулачев — молодой, талантливый,

красивый и очень доброжелательный. С тех пор длится наша дружба и

взаимная приязнь.

Теперь Владимир Петрович Скулачев — академик, директор

Института физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского (бывший

Лабораторный корпус), заслуженный профессор МГУ, президент

Российского биохимического общества, лауреат Госпремии СССР и

прочая, и прочая.

Перечислять дальше нет нужды. Ведь есть люди, которым в жизни

сопутствует признание. Скулачев из их числа. Его работы по

энергетике клетки получают самый высокий рейтинг, студенты выставляют

высший балл за лекции на биофаке, читатели нашего журнала помнят

и цитируют его статьи — например, рассказы о гении-одиночке,

нобелевском лауреате Питере Митчелле.

Да, здесь еще не упомянут знаменитый семинар, которым он

руководит. Но о нем Владимир Петрович расскажет сейчас сам.

Четверг, 16.30 или чуть позже. Я

беру в руки подаренный мне Лорой

Бакеевой колокольчик и

отправляюсь в обход отдела

биоэнергетики, что на четвертом этаже

Лабораторного корпуса «А» в МГУ.

Дойдя до самой дальней комнаты, я

принимаюсь яростно названивать,

заглядывая в каждую лабораторию.

Двери за собой

предусмотрительно оставляю нараспашку, как бы

облегчая сотрудникам путь в 536-ю

аудиторию, на семинар.

Поднимаюсь на пятый этаж, в

семинарскую. Здесь уже собрались

не слишком многочисленные гости.

Ждем хозяев — сотрудников

отдела. Они тянутся ни шатко ни валко

и занимают последние ряды.

Постепенно народу прибывает, и я

приглашаю опоздавших, теснящихся у

задней двери, в первые ряды, так

сказать, в партер. Появляется моя

верная помощница — Оксана

Малаховская с чашкой чая.

Оглядываюсь на боковые места, чтобы

убедиться, здесь ли непременный

участник семинара — завкафедрой

биохимии профессор

А.Д.Виноградов, а для меня просто Андрей. Он

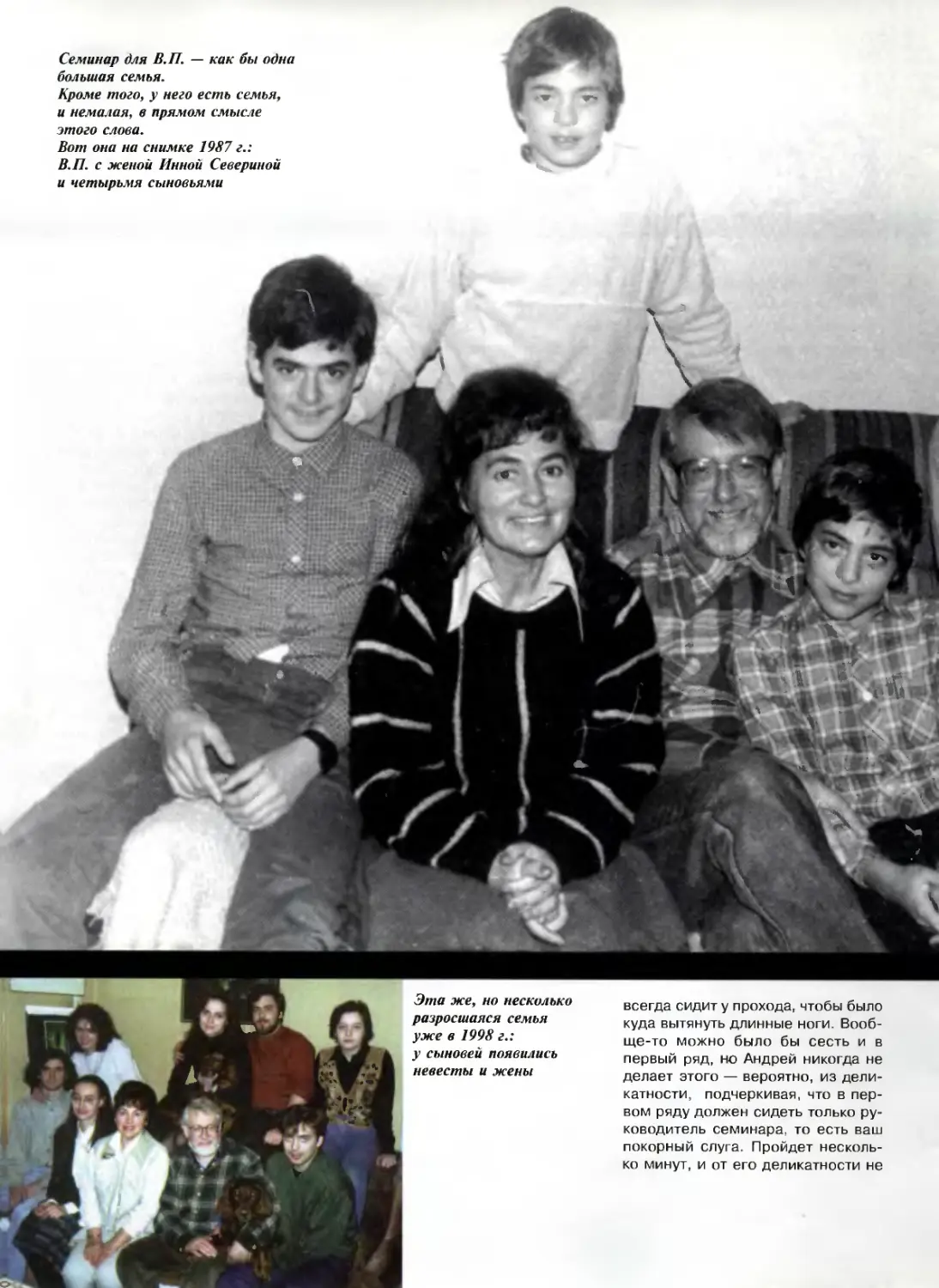

Семинар для В.П. — как бы одна

большая семья.

Кроме того, у него есть семья,

и немалая, в прямом смысле

этого слова.

Вот она на снимке 1987 г.:

В. П. с женой Инной Севериной

и четырьмя сыновьями

9 ',♦'*&

/«

г«<#*

ш

&':VT

-г *

S _Ч

шЬ#.

<*'M

ГЩ;

'■«,<*

Эта же, но несколько

разросшаяся семья

уже в 1998 г.:

у сыновей появились

невесты и жены

» »"

всегда сидит у прохода, чтобы было

куда вытянуть длинные ноги.

Вообще-то можно было бы сесть и в

первый ряд, но Андрей никогда не

делает этого — вероятно, из

деликатности, подчеркивая, что в

первом ряду должен сидеть только

руководитель семинара, то есть ваш

покорный слуга. Пройдет

несколько минут, и от его деликатности не

<Ь *

НАШ ЧЕЛОВЕК

^

V

г

/

останется и следа. Андрей

Дмитриевич возникнет у доски, чтобы

разоблачить какую-нибудь мою

оплошность. Он прервет мою речь в

самом неподходящем месте и

напишет, пользуясь своим ростом, на

самом верху доски то, в чем я, по

его мнению, был не прав. Даже

если мне удастся переспорить

Андрея, эта запись будет маячить на

доске до конца моего доклада хотя

бы потому, что так высоко я просто

не дотянусь.

Доклад мне приходится делать

каждый божий четверг. Такова

традиция: семинар начинается с

новостей, а новости первым всегда

рассказываю я. Всегда — это

последние тридцать пять лет...

Семинар по биоэнергетике

возник в 1963 г. на кафедре биохимии,

которой в те годы заведовал мой

учитель Сергей Евгеньевич

Северин. У Сергея Евгеньевича был свой

семинар — кафедральный, по

средам. Впервые я посетил его

студентом-первокурсником в 1953 г.

Помню полную аудиторию на

антресолях старого здания МГУ на

Моховой, где помещалась тогда

кафедра биохимии животных. Человек

сорок заполнили до отказа

большую комнату с низким потолком и

маленькими (чердачными) окнами

Приглушенный гомон голосов

молодых и, по-видимому, хорошо

знающих друг друга людей в

ожидании какого-то действа. И вот, с

опозданием минут на двадцать, в

комнате появляются два высоких,

красивых, убеленных сединами

человека—С.Е.Северин и В.А.Энгель-

гардт, у каждого в руках блюдце, а

на блюдце — хрустальный стакан

крепкого, цвета темного янтаря,

чая. И сразу к делу — доклад

студента Бориса Поглазова: обзор

новейшей литературы о

превращениях серы в организме. Северин

перебивает Поглазова громким,

хорошо поставленным баритоном:

«Как, неужели эта реакция

действительно уже описана? Я и не знал!»

Для меня прямо-таки потрясение:

профессор не знает того, что

вычитал студент, и не стесняется

открыто, во всеуслышание заявить об

этом! Северину тенорком вторит

великий Энгельгард. Оказывается,

и для него эта работа в новинку.

С этого памятного вечера я стал

регулярно приходить на семинары

Северина. Так продолжалось десять

лет. Я окончил университет,

защитил диссертацию и оказался на

кафедре Сергея Евгеньевича на

должности м.н.с. Мне удалось

сколотить небольшую группу студентов

и аспирантов, занимавшихся

митохондриями — органеллами,

производящими для клетки необходимую

ей энергию.

В 1963 г. незабвенный Андрей

Николаевич Белозерский начал

осуществление своего

замечательного проекта — создания

межфакультетской лаборатории

биоорганической химии МГУ в строящемся

новом лабораторном корпусе. Он

пригласил меня организовать там

отдел, который я назвал,

используя термин А.Сцент-Дьердьи,

отделом биоэнергетики. Кроме меня в

отделе предполагалось участие

биохимика Марии Николаевны

(тогда — просто Муси) Кондрашовой,

химика Л.С.Ягужинского и физиков

А.Ю.Борисова и Е.Н.Моховой. Дом

еще не был достроен, и для

размещения будущего отдела

С.Е.Северин щедро подарил нам 126-ю

комнату, единственную аудиторию

кафедры биохимии на биофаке. Мы

тотчас загромоздили ее своими

приборами, так что свободного

места осталось разве что на один-

единственный письменный стол. За

этим столом и собрались мы, то

есть перечисленные выше молодые

сотрудники, на свой первый

биоэнергетический семинар.

Присутствовали и студенты: Андрей

Виноградов, тогда дипломник Муси

Кондрашовой, Володя Чистяков и Инна

Северина, моя будущая жена. С

самонадеянностью, свойственной

молодости, семинар решили вести

на английском, хотя никто из

участников этим языком как следует не

владел. Предполагалось, что таким

способом мы усовершенствуемся

не только в биохимии, но заодно

еще и в лингвистике. В страшных

мучениях мы вынесли два таких

9

семинара, а на третьем, не зная,

как по-английски слово

«колебания», я сказал «колибейшенз».

Гомерический хохот прервал мою

речь. С тех пор английский язык

используют на семинаре только в

том случае, если докладчик не

говорит по-русски.

Семинар проходил по субботам,

чтобы не нарушать рабочего ритма

недели. Обсуждали новую

литературу и наиболее интересные

результаты собственных опытов.

С открытием корпуса «А» в 1965 г.

резко прибавилось участников

семинара. Вместо 7-10 человек,

сгрудившихся вокруг письменного

стола, в мой кабинет набивалось 25-

30: сотрудники отдела (биологи

А.Константинов, А.Каулен,

А.Семенов, В.Костырко, химик и мой

неизменный оппонент Л.Ягужинский,

физики Л.Мохова, А.Борисов, Л.

Драчев), аспиранты, студенты, а

также гости из МГУ и институтов

Академии наук, среди которых надо

особо сказать о Ефиме

Арсеньевиче Либермане, неистовом

спорщике, способном как никто другой

заводить меня и всех

присутствующих. Вскоре нам пришлось

переместиться в просторную 536-ю

аудиторию, рассчитанную на 60

слушателей.

Появился строгий распорядок

семинара: сначала литературные

новости, потом два

экспериментальных или теоретических

доклада «семинаристов» или

приглашенных гостей. Семинар начинался в

10 часов утра и продолжался (с

двумя перерывами) до 2-3 часов

дня. Не все выдерживали такой

марафон, так что к концу семинара

оставались лишь самые стойкие. Не

только уход с семинара, но и его

посещение всегда были

свободными. Этим он отличался от

знаменитого биологического семинара

И.М.Гельфанда, проходившего

вечером раз в две недели (по

пятницам) в той же 536-й. Незваного

гостя И.М. тотчас изгонял с

семинара. Многолетний участник

семинара Гельфанда, я могу заверить,

что такая тактика позволяла

нелицеприятно высказываться о

докладчике независимо от его регалий и

придавала действу очарование

тайной сходки посвященных. Однако

мы пошли другим путем. На нашем

семинаре всегда царил дух

свободы и раскованности. Ценилась не

только свежая мысль, интересный

результат или находка в быстром

потоке текущей литературы, но и

хорошая шутка или остроумное

наблюдение из жизни.

Первого апреля мы отмечали

день научного работника,

справедливо полагая, что ученые собратья,

как никто другой, обогатили

историю преднамеренным, а чаще

невольным обманом. Если суббота

выпадала на это число, то семинар

превращался в уморительно

смешной капустник. Чтобы не отступать

от традиции, он начинался с моего

сообщения о литературе. Целый год

курьезы, попадавшиеся мне во

всяких научных и ненаучных

публикациях, я складывал в особую папку,

чтобы сообщить о них первого

апреля. Потом выступали

«семинаристы», причем главная их цель

состояла в том, чтобы как можно

изощреннее поиздеваться над

старожилами семинара, и прежде

всего над его руководителем.

Последним вставал Дима Зоров, мой

сотрудник, наделенный воистину

щедринским дарованием сатирика.

Смеялись до слез, до полного

изнеможения.

Отблеск превоапрельского

семинара падал на наши встречи и во

все другие дни. Мы старались не

относиться к науке со «звериной

серьезностью». Демократизм

семинара лучше всего проявляется в его

шутливом правиле: «Каждый может

перебить докладчика и спросить у

него что угодно, но докладчик

имеет право не отвечать на вопрос».

Это совсем не значит, что на

семинаре можно нести ахинею:

вцепятся в первую фразу и, как

говорится, вынесут ногами вперед,

причем так может случиться с любым

выступающим, невзирая на его

регалии и седины. Мне

вспоминается изумление Викстрёма после его

первого посещения семинара.

«Меня еще никогда и нигде так не

трепали!» — признался мне после

доклада именитый финский

биоэнергетик. Впоследствии этот очень

умный человек еще несколько раз

приезжал в Москву специально,

чтобы доложиться на семинаре и

вечером того же дня отбыть к себе

в Хельсинки экспрессом «Лев

Толстой».

Семинар видел и нобелевских

лауреатов, и одаренных студентов

из российской глубинки, многие из

которых стали потом маститыми

учеными. Он не прерывался в

самые трудные дни кризиса после

распада СССР, когда вечерами

корпус «А» грустно смотрел на мир

темными окнами: многие опыты

прекратились из-за нехватки

реактивов. В это время, как мне

кажется, на семинаре особенно ценили

ИМЧ:

-ъгИал

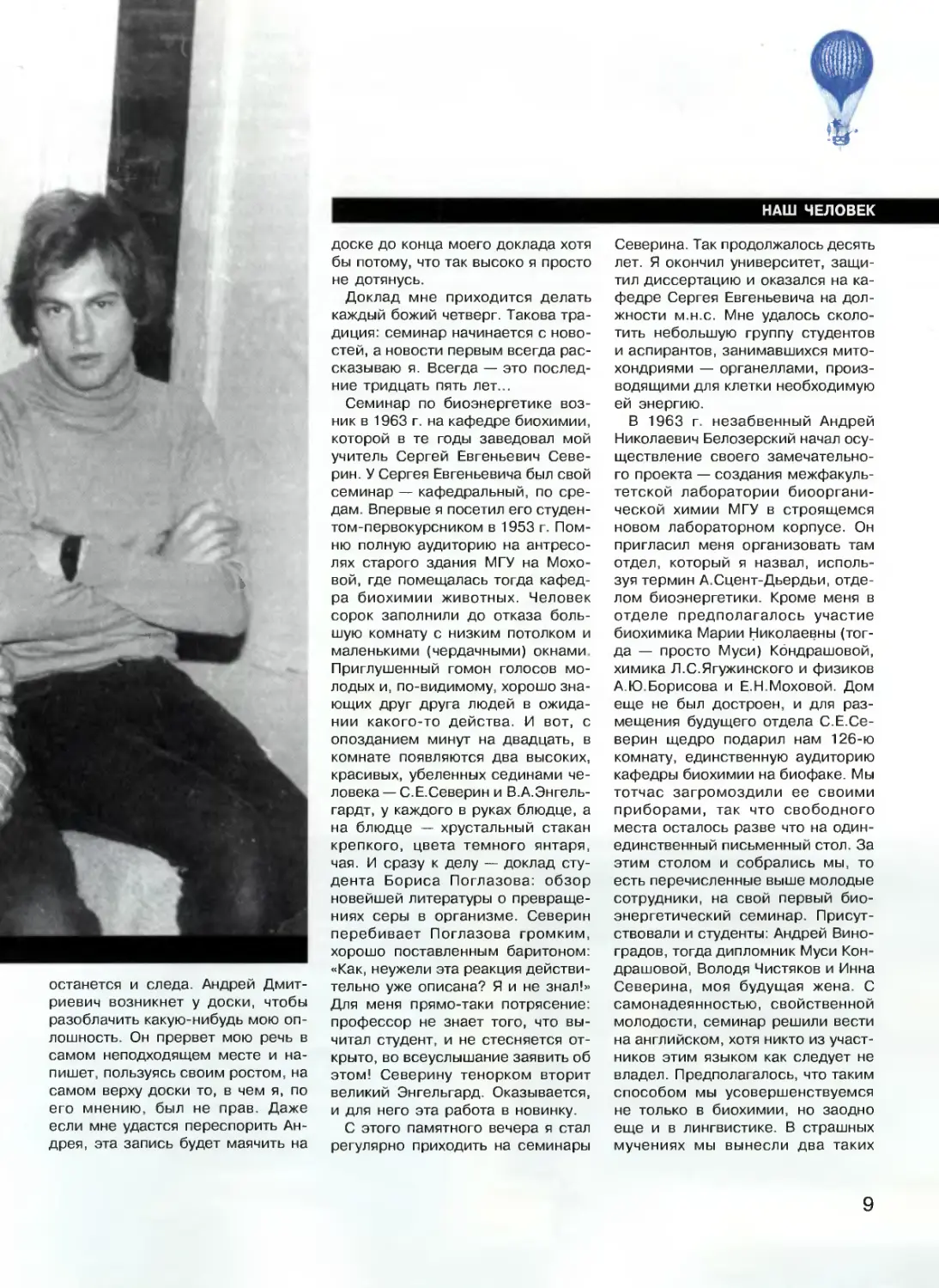

На семинаре, 1998 г. — С.П.Маслов, зоолог

и ученый секретарь кафедры зоологии МГУ.

Редкий гость семинара, специально приглашаемый

на доклады общебиологического свойства.

Сподвижник Ску^ачева в его первых работах

по терморегуляторному разобщению

окислительного фкф

Известен также ощ>\

по теории эволюции <|

выступает в роли м^Н

биологии на собш

Европейской акаюёящи,

J 1958-1965 гг.).

здщати работами

ии. Регулярно

Г щ^ашссической

Щя ртсийсхих членов

зейщешшх конкурсу

молодых ученых СНГ>#соискание премий Академии.

На этих собрйнЩтбдйтелыт *шшдят9 чтобы

улътрасовремежщ -^ШШШмЯСШшримтшшлисты

не затоптали кЩ/щртску^Ьиологов и ботаников

шутку, к месту рассказанный

смешной анекдот. Быть может, я

преувеличиваю, но у меня такое

впечатление, что наш семинар как-то

заряжает оптимизмом его

участников. Нигде, кроме как на

семинаре, я не видел так часто

смеющегося А.Д.Виноградова, человека

сурового и, пожалуй, даже

мизантропа. А сколько раз мне

приходилось слышать от наших «уезжан-

цев», что главный недостаток их

нового научного бытия —

отсутствие субботнего семинара.

Кстати, с некоторых пор семинар

перекочевал с утра субботы на

вечер в четверг. Это никак не

повлияло на его стиль, но заметно

прибавило участников: их теперь

около пятидесяти. Поэтому все

труднее стало следовать традиции,

состоящей в том, что каждый

сотрудник или аспирант отдела должен

хоть раз в год рассказать о чем-

нибудь интересном. Чтобы выйти из

положения, мы теперь устраиваем

в июне, то есть в конце

академического года, специальную сессию.

Приходим на семинар с утра и

сидим до тех пор, пока не послушаем

всех, допущенных к трибуне.

Оглядываясь назад, я понимаю,

как много дал мне наш семинар. Он

уберег меня от многих ошибок,

развеял сомнения и наставил на путь

истинный в ключевые моменты

моей жизни. Семинар — идеальный

полигон для обкатки новых идей и

экспериментальных результатов

Яростные споры у доски (что-то

вроде современных боев

гладиаторов) вызывают порой такое

напряжение мысли, какое никогда не

достичь, сидя за письменным столом

или стоя у конторки. Фокус в том,

что человек научился логически

мыслить еще совсем недавно, если

иметь в виду масштаб времени

биологической эволюции.

Физиологами замечено, что, например,

чтение лекции без текста требует от

лектора энергозатрат, сравнимых с

предельно тяжелой мышечной

работой. Затраты эти не

ограничиваются нашим мозгом. Происходит

хаотическое, не к месту и не по

поводу, возбуждение многих мышц

и внутренних органов.

Мыслительный процесс для современного

человека — почти непосильное

занятие, требующее каких-то

чрезвычайных стимулов. Подобным

стимулом может стать, например, ваше

публичное посрамление на глазах

у более молодых коллег. Если и в

этой ситуации вам не придут в

голову нужные аргументы, то дело

плохо и уже никакое высиживание

в кабинетной тиши не спасет вашу

гипотезу.

Вот почему я никогда не поверю,

что Интернет, телеконференции и

тому подобные новейшие

достижения в средствах связи могут

полноценно заменить живой семинар,

научный форум или в более общем

плане, как говорил Сент-Экзюпери,

«роскошь человеческого общения».

НАШ ЧЕЛОВЕК

В этой связи мне вспоминается

случай, как в одной из шведских

фирм обнаружилось, что ее

сотрудники, работающие в соседних

комнатах, не знают друг друга в лицо,

поскольку общаются

исключительно по электронной почте. Чтобы

исправить дело, фирма решила

каждый день дважды раздавать в

фойе бесплатный кофе с печеньем.

Мне жаль, что с годами у нас

становится все меньше научных

семинаров. В нашей трудной,

запутанной действительности не так-то

просто найти время и силы для

чего-то необязательного, не

дающего сиюминутной выгоды.

Вести семинар — тяжелое дело.

Эти три с половиной часа

изматывают меня до изнеможения. Но все

равно я с нетерпением жду

следующего четверга и всю неделю

готовлю к нему свои новости.

Мне могут возразить, что есть

примеры, когда науку успешно

делали без всяких семинаров. Как не

вспомнить великого Питера Митче-

ла, работавшего в глухом

провинциальном Бодмине с горсткой

сотрудников. Когда к нему приехал

другой знаменитый биоэнергетик,

Дэвид Грин, то у хозяина не

нашлось проектора, чтобы посмотреть

слайды с результатами,

привезенные гостем (Грин был уверен, что

сможет выступить на семинаре, и

потому все данные у него были

только на слайдах).

Может быть, я так люблю наш

семинар потому, что у меня

большая и дружная семья и я

подсознательно пытаюсь привнести

«семейный» элемент и в свои деловые

отношения. Но так или иначе,

никто не заставляет меня «держать»

семинар, а его завсегдатаев —

приходить каждый четверг в 536-ю

аудиторию. Кстати, сегодня

четверг, 16.30. Где там мой

колокольчик?

и

Дело — труба

Бакитрубки, или углеродные

нанотрубки, впервые

получили только семь лет назад, а

сейчас им уже ищут

применение («Новости науки», 1997,

№ 5, 6). В зависимости от

особенностей своего

строения они обладают либо

металлическими, либо

полупроводниковыми

свойствами. В прошлом году

голландские специалисты создали на

основе одной металлотрубки

транзистор, но он действовал

лишь при очень глубоком

охлаждении. Теперь эта же

группа из Делфтского

университета, используя

трубку-полупроводник, собрала

униполярный (полевой)

транзистор, работающий уже

при комнатной температуре.

Устроен он просто:

кремниевую подложку (служащую

и электродом-затвором)

покрывают изолирующей

пленкой из оксида кремния

толщиной 300 нм, на которую

наносят две платиновые

полоски (исток и сход) и

соединяют их одной-единствен ной

монослойной бакитрубкой

диаметром 1,4 нм.

Прикладывая к затвору потенциал в

несколько вольт, удается

изменять величину тока в

трубке на шесть порядков, то есть

этим током легко управлять.

А так как

полупроводниковые трубки бывают п- и р-ти-

пов, то, соединяя их между

собой, можно формировать

р—n-переходы, а значит, и

биполярные транзисторы. В

общем — бакиэлектроника

(S.J.TametaL, «Nature», 1998,

v.393, p.49).

В Гарвардском

университете химически изменили

конец открытой нанотрубки,

используемой как зонд атом-

но-силового микроскопа. К

ней ковалентно

присоединили карбоксильную группу и

этим щупом сканировали

поверхность образца, на

котором имелись маркеры в виде

аминофупп. По образованию

между этими двумя группами

амидной связи прибор

определял расположение

маркеров с молекулярным

разрешением. А учитывая

разнообразие возможных концевых

групп, таким способом

удастся исследовать и

модифицировать сложно устроенные

поверхности, в том числе и

биологических объектов

(S.S.Wong et a!.. «Nature»,

1998, v.394, p.52).

Кстати, в Китае научились

синтезировать

многослойные бакитрубки длиной

около 2 мм — это на порядок

больше, чем раньше. Сейчас

исследуют их механические

свойства (там же, р. 631).

В Колорадском

университете получили мембрану,

состоящую из лежащих бок о

бок, как макароны в пачке,

углеродных трубок. Но это не

те нанотрубки, о которых

говорилось выше, а графитовые

цилиндры диаметром 20 нм,

образовавшиеся из пара при

химической конденсации

углерода на стенки пор в

пленке из глинозема (А120,).

После такого осаждения пленку-

матрицу растворили во

фтористоводородной

кислоте (HF), в результате чего

остались одни монодисперсные

углеродные цилиндры. Затем

исследователи поместили в

полости цилиндров наночас-

тицы металлов (Pt, Ru), что

позволило формировать уже

внутри этих трубок и

бакитрубки, как бы «спагетти в

макаронах».

Выяснили, что такие

структуры хорошо адсорбируют

ионы лития, то есть могут

служить электродами

литиевых батарей, а также

способны (вместе с металлическими

включениями)

катализировать электрохимические

реакции, например окисление

метанола. Кроме того, они

перспективны и как фильтры

(G.Che etai, «Nature», 1998,

v.393, p.346).

Интересно, можно ли

сделать из графитового листа не

трубу, а натянутый на

некоторый контур плоский слой,

то есть углеродную

мембрану толщиной в один атом?

Коллоиды:

радость формы

M.Adams et ai, «Nature»,

1998, v.393, p.349

Об энтропии обычно

думают, как о факторе, ведущем

к разрушению и беспорядку.

Но это только одна сторона

медали. Ведь одновременно

она выступает движущей

силой формообразования и

самоорганизации — и при

простой кристаллизации, и при

самосборке сложных

биологических структур. Эти

процессы удобно моделировать

(чтобы исключить тонкие

межатомные и

межмолекулярные взаимодействия)

коллоидными системами. Суть в

том, что упорядочение в

одной ее части сопровождается

увеличением свободного

объема дисперсионной

среды, то есть компенсируется

ростом беспорядка в другой.

Если в качестве

дисперсной фазы взять одинаковые

шарообразные частицы, то

возможно образование

коллоидных кристаллов; если

палочкообразные, то

возникают структуры,

характерные для жидких кристаллов.

Американские

исследователи изучали системы,

содержащие частицы двух типов —

пластмассовые шарики (их

диаметр варьировали от 22

нм до 1 мкм) и

палочки-вирусы (фаг fd длиной 0,9 мкм).

При различных

концентрациях блоков каждого типа и

разных диаметрах сфер

наблюдали неизвестные ранее

комплексы. Так, при малых

содержаниях вирусов и

шариков (диаметром 100 нм)

формировались слои из

параллельно лежаших палочек

(смектическая фаза),

разделяемых перпендикулярными

им плоскостями из шариков.

А на краях этих плоскостей

появлялись построенные из

шариков и выходящие в

свободный раствор колонны

диаметром около 300 нм и

высотой до 5 мкм — они

образовывали двухмерную решетку

(это сооружение назвали «ко-

лумнарной фазой»). По мере

увеличения содержания

шариков колонны уменьшались

по высоте и шарики

начинали заполнять более толстые

слои, разделяющие слои

палочек, — ламеллярная фаза,

аналогичная той, что

известна для амфифильных

молекул. Такие архитектурные

ансамбли — предмет изучения

обобщенной

кристаллографии.

Немецкий математик

прошлого века А.Клебш сказал,

что «настоящим геометром

делает ощущение радости

формы». Наверняка это

относится и к химикам, и

биологам.

Кстати, во Фрайбургском

университете исследуют

другое явление, которое тоже

тесно связано с

термодинамикой и геометрией, —

плавление кластеров. Известно,

что с уменьшением размера

частиц вещества его

температура плавления (Т||л)

падает, так как увеличивается

доля атомов, лежащих на

поверхности и потому слабо

связанных с соседями.

Понятно также, что

зависимость ТП1 кластеров от

количества атомов в них будет

сложной — в таких системах

действует как бы «закон

малых чисел», то есть каждый

раз надо учитывать

индивидуальные особенности

объектов.

Выяснили, что в случае

натриевых кластеров,

содержащих от 70 до 200 атомов,

кривая зависимости ТП1 от числа

атомов действительно

получается очень негладкой

—добавление всего нескольких

атомов может изменять Тпп на

десятки процентов,

появляются «магические числа». И

даже само понятие

температуры плавления

расплывается — есть интервалы

температур, где твердая и жидкая

фазы сосуществуют, а Тгтл

определяют в нем как точку

максимальной теплоемкости.

Хотя теория пока не может

четко объяснить полученные

зависимости, нанотехноло-

гам их знать необходимо

(M.Schmidt et aL, «Nature»,

1998, v.393, p.238).

КПП для ионов

D.A.Doyle et aL, «Science»,

1998, v.280, p.69

Все слышали про

незадачливого хозяина, который

выпилил в заборе два отверстия —

большое для собаки и

маленькое для кошки. Но

белковые ионные каналы в

мембранах нейронов и других

клеток устроены именно так:

отдельно для Naf и отдельно

для К+, хотя ионный радиус

натрия 0,095 нм, а калия —

0,133 нм. Причем каналы

обладают и большой

проводимостью, и большой

избирательностью (калиевый

пропускает в секунду 106—

10* Кн, но лишь один чужак

Naf проскочит на 10 000

своих). Так почему же «кошка»-

натрий не пробегает там, где

проходит «собака»-калий? В

принципе, ответ известен:

ионы гидратированы, то есть

заключены в «шубы» из

молекул воды, размер и

структура которых у каждого типа

ионов свои. А геометрия и

химические свойства

каналов таковы, что позволяют

«раздеться» и после этого

пройти только

определенным ионам.

До последнего времени о

структуре каналов

приходилось судить на основании

косвенных данных — по их

проницаемости для

различных молекул и ионов; так,

через натриевый проникает

гидразоний (NH2—NH3f), но

не близкий по форме метил-

аммоний (СН3—NH^+).

Чтобы понять характер такой

дискриминации, нужно

знать детальное строение

канала, но выделить и закрис-

\

таллизовать мембранные

белки не удавалось.

Наконец в

Рокфеллеровском университете это

смогли сделать для калиевого

канала бактерии Streptomyces

lividans (бактериальный

белок схож по строению с

аналогичным белком высших

животных), что позволило с

разрешением 0,34 нм

выяснить устройство его

центральной, служащей

фильтром, части. Канал имеет

форму расширяющейся

наружу воронки (туда

направляются К+), образованной

четырьмя субъединицами.

Параллельное изучение 60

различных мутантных форм

белка позволило выявить в

нем те аминокислоты,

которые непосредственно

участвуют в «проверке

паспортов» ионов. Узкая часть

канала диаметром 0,3 и длиной

1,2 нм имеет достаточно

жесткую конструкцию; она

выстлана карбонильными

группами, кислород которых

служит для К+ заменителем

кислородного атома в

молекуле воды, когда ионы

избавляются от гидратной

оболочки, — для калия этот процесс

идет почти без затрат

энергии. А вот для более мелких

ионов Na+, с которыми Н^О

связана прочнее, он будет

энергетически невыгодным.

Значит, в общих чертах

стало понятно, почему натрию

такой канал не подходит,

однако для полной ясности

нужно дождаться

расшифровки структуры его

собственного канала.

Большая пропускная

способность мембранных

каналов и их высокая

селективность раньше многим

казались противоречивыми,

взаимно исключающими

свойствами. Предполагали

даже, что избирательной

проводимостью обладает

сама липидная мембрана,

которая может находиться в

разных состояниях, а белки

играют какую-то другую,

возможно, управляющую

роль. Теперь есть

уверенность, что вскоре подобные

вопросы будут окончательно

сняты.

Геном

палочки Коха

S. Т. Cole et aL, «Nature»,

1998, v.393,p.537

В Англии прочитана и

предварительно

проанализирована ДНК Mycobacterium

tuberculosis — возбудителя

туберкулеза. После

исторического доклада Роберта Коха в

1882 г. началась

целенаправленная борьба с этой

болезнью, но полного успеха

достичь пока не удалось —

сейчас ежегодно от нее умирают

около трех миллионов

человек. А заражены, как

считают эпидемиологи, около

трети населения Земли, но у

подавляющего большинства

людей процесс в легких идет

очень медленно (даже в

наиболее благоприятных для этих

бактерий искусственных

условиях он и делятся примерно раз

в сутки). Поэтому

устанавливается как бы мирное —

возможно, до поры до времени —

сосуществование с патогеном.

Есть данные, что ему как-то

удается обмануть иммунную

систему организма, а в

последние годы выявили синергич-

ность действий М.tuberculosis

и вируса СП ИДа.

ДНК палочки Коха (линия

H37Rv) длиной 4411 529 пар

оснований содержит около

4000 генов — из уже

расшифрованных геномов бактерий

несколько больше только у

E.coli («Новости науки»,

1997, № 12). Значительная

часть генов отвечает за

синтез л и п идо в и полисахаридов

сложно устроенной

оболочки бактерии; эти гены

идентифицированы, и тут

открываются широкие

возможности для разработки новых

вакцин. С другой стороны,

выявлены богатые

ГЦ-парами вариабельные участки,

которые, вероятно,

обеспечивают быстрое изменение

мембранных антигенов,

позволяющее уйти из-под

иммунного надзора.

Теперь все усилия будут

направлены на поиск

уязвимых мест патогена.

Многовековая трагедия под

названием «Чахотка», видимо,

приближается к развязке^

ПИ

FTTH

Член-корреспондент РАН

Г.И.Абелев

«Наверх

\о\ <ч

с

Статья, которую вы^еейчас прочтете, наткана дЛ журнала

«Здравый смысл» Ц997г №4)t который четыре раза в год

выпускает Русское гуманистическое общество, основанное

в /996 г. при МГУ им. М.В.Ломоносова. Общество ставит своей

целью помочь укрепиться в современной жизни страны высоким

принципам гуманизма. Эта позиция совпадает с той, что всегда

занимало и наше издание. Поэтому мы с удовольствием

перепечатываем размышления давнего друга и автора

«Химии и жизни — XX/ век» Гарри Израилевича Абелева.

Свобода

личности

и конкуренция

в науке

— У меня не было

средств, чтобы поставить

зти эксперименты.

— Как? В таком богатом

университете? Такому

бесспорному специалисту?

— У нас в Америке

любые средства

распределяются по конкурсу — этот

принцип соблюдается

всегда и во всем. Моего

рейтинга не хватило для

получения гранта.

Из разговора

с профессором

Калифорнийского

университета

Х.Лефертом

Соннеборн никогда не

состязался в гонках с кем-

либо. Он не стал бы

ставить эксперимент, который

кто-то еще хотел поставить

или даже мог бы захотеть

поставить.

Из статьи о классике

генетики Т.Соннеборне

Свобода творчества — это

свобода делать ошибки.

Академик П.Л.Капица

Печатается в несколько

измененном виде. — Ред.

14

о

ш

5

X

Интуиция, эмоции и страсть —

это душа исследователя, а

логика, знания и здравый

смысл — основа необходимого ему

профессионализма. Основная

ценность ученого — в уникальности его

опыта, в силе его чувств и

воображения, в том, что сближает его с

композитором, художником или

поэтом. Ясно, что реализация

человека в науке — это выражение его

индивидуальности, его

неповторимого мира, нашедшего соответствие в

мире внешнем и давшего ему жизнь

уже в сфере науки. Наука,

искусство, творчество — лишь отдельные,

не имеющие четких границ стороны

жизни души и разума. Отсюда и

неуправляемость науки и особые

принципы ее организации, отличные от

организации производства, хотя

формально наука — это

производство знаний.

Основа науки — творческая

личность. Из федеральных принципов

поддержки науки в США: «Основа

американской науки —

индивидуальный исследователь».

Но как воплотить этот принцип?

Наука в целом и каждое конкретное

исследование стоят денег, причем

зачастую больших. Так же, как

съемка фильма, издание книги,

постройка здания. Причем, в отличие от

последних, научное знание окупается

не сразу и не по частям, а со

временем и, как правило, в целом —

непропорционально сделанным

затратам. Как же определить, куда

вкладывать деньги и сколько? Кого

поддерживать в науке и в какой мере?

Это вопросы финансирующих науку

организаций и естественные

вопросы налогоплательщиков и

благотворителей. Что сделано на вложенные

деньги и какая польза от этого

людям, обществу и государству? Ясно,

что от ответа на эти вопросы

зависят и судьбы индивидуальных

исследователей.

Для решения стратегических задач —

куда направить деньги и как оценить

эффективность вклада — выбраны два

РАЗМЫШЛЕНИЯ

принципа: конкурс проектов и их

строгая подотчетность. Всё на

основе экспертной оценки

специалистов — экспертизы равных (peer

review).

Конкурс индивидуальных проектов —

это инициатива «снизу», идущая от

самого исследователя,

опирающаяся на его опыт, интуицию и

предварительно полученные результаты.

«Экспертиза равных» — это мнение

ученых, коллег заявителя, а не

научного начальства, не

администраторов или распорядителей фондов.

Есть еще конкурс проектов,

направленных на решение какой-то

практически или теоретически важной

задачи, заранее сформулированной

здравоохранением, образованием

или обороной. Например, создание

вакцины против полиомиелита,

ранняя диагностика рака или

профилактика СПИДа. Конкурс подобных

проектов, ориентированных на

государственный заказ или заказ

благотворительного фонда, также проходит

на основе экспертизы равных.

Тот же принцип выдерживается и

в отчетах. Здесь в первую очередь

ценят публикации по проекту в

рецензируемых журналах; статьи,

прошедшие конкурсный отбор на

основе peer review (мнения независимых

экспертов). При этом важен ранг

научного журнала, который для

разных журналов отличается в десятки

раз.

Таким образом, на всех этапах

прохождения проекта или отчета

имеет место конкурс, опирающийся

на оценку самих же специалистов,

независимых от финансирующих

организаций, не имеющих

конфликта интересов с заявителем,

авторитетных в профессиональном и

моральном отношении, анонимных.

Причем при обязательном

плюрализме на всех уровнях —

финансирующем и публикующем, что

гарантирует от возможного монополизма

и мафиозности. Конкурс, особенно

в последние годы, очень жесткий: в

США удовлетворяется около 12%

15

заявок на грант. Система

совершенна, хоть и не безупречна. Как же она

работает?

Эффективность системы, и это

очевидно, беспрецедентна. Правда,

и вложения в фундаментальную

науку беспрецедентны. Конкурсная

система снимает сливки с научного

сообщества и с отдельной

человеческой жизни — она реализует

самых продуктивных людей и в самый

продуктивный период их жизни.

Ситуация не так ясна, с точки зрения

самого исследователя. Творчества

не бывает без спадов и бесплодных

периодов. Научный поиск, основа

которого — метод проб и ошибок —

без тупиков и ошибок либо

эпигонство, либо откровенная халтура.

Даже самый выдающийся

исследователь — это не Казбек или Эверест

а, скорее, высоко поднявшийся

морской вал, которого едва ли не

неизбежно ждет спад и обвал.

Конкурсная система срезает только

вершины, она открыта лишь успеху. Как бы

выжил в этой системе Дарвин,

десятилетия потративший на сбор

материалов и обдумывание теории

отбора? А наш современник

нобелевский лауреат Бэрнет, почти двадцать

лет шедший к своей теории

иммунитета? А как оценила бы эта

система великого Эйнштейна, так и не

создавшего общую теорию поля?

Все участники грантовых

конкурсов хорошо знают, на что можно и

на что нельзя получить грант. При

встречах ученых это обычный

разговор. И общее мнение таково, что

делать надо то, на что деньги дают.

Это, безусловно, важные и

первостепенные вещи — вирус СПИДа,

гены метастазирования,

противораковые вакцины и тому подобное. Ну

а если вас вынесло за пределы

моды? Если ваша интуиция

убедительна только для вас, а для

обоснования проекта она недостаточно

весомый аргумент? А если вас

совсем не тянет в общую толчею? И

вообще, любое давление вам

непереносимо? Как быть?

Другая важная проблема —

независимость. В выборе целей и путей

исследования — это первостепенная

ценность, она находится, так

сказать, в области научного

достоинства. Независимость, казалось бы,

гарантируется правом каждого

исследователя подать на конкурс свой

индивидуальный проект. Но

практически в условиях жесткого конкурса

надо завоевать право на грант,

право на индивидуальность. Это сугубо

неформальное право включает

много параметров: научную репутацию

(серьезные публикации, известность

среди специалистов), базу для

выполнения (то есть группу

сотрудников, основное оборудование),

предварительные результаты. Это

естественно и справедливо. Но молодых,

начинающих исследователей эти

условия делают практически

неконкурентоспособными. Отсюда полная

зависимость от руководителя

группы или лаборатории — держателя

гранта, который сам сжат сроками,

процессом продуктивности и

рамками проекта. Ситуация не

располагает его к сентиментальности. От

сотрудника ему нужны не столько

склонность к творчеству и

самоуглублению, сколько

профессиональные навыки и работоспособность —

то, что в научном обиходе известно

как «руки».

Итак, на всех этапах доминирует

конкурс, пресс продуктивности и

эффективности: «наверх или вон!»,

по формуле декана Гарвардского

университета Г.Розовски. И еще

жесткая зависимость от гранторас-

порядителя и грантодержателя.

Ситуация весьма стрессовая. Хотя

вложения баснословны, судьи

объективны и, как правило, справедливы. Как

в спорте. Но в спорте все бегут по

равным дорожкам, прыгают через

одну планку, то есть делают одно и

то же. Результаты отличаются друг

от друга на сотые доли секунды, на

доли сантиметра, на граммы веса.

В науке же у каждого своя дорожка,

своя планка и свои тяжести. И

каждый идет своим путем и берет свои,

обычно уникальные, препятствия.

Науке, в отличие от спорта,

свойственны иная атмосфера, свой,

отнюдь не спортивный дух и свои

неконкурентные отношения.

Риск — основа поиска,

неизбежный спутник по дороге в

неизвестное. Но риск — плохая гарантия

успеха в конкурентной борьбе. Чем

больше риск, тем меньше шансов

получить грант.

Конкуренция сильно влияет на

научную атмосферу и человеческие

отношения в научном сообществе.

Чувство общности интересов,

открытость, презумпция абсолютной

честности по отношению к результатам

исследования и коллегам меняются

настолько, что возникает

необходимость в создании особых этических

комитетов или обучении научной

этике со студенческой скамьи.

Научная этика всегда была духом

научного сообщества, ее цементом,

неписаным, но непреложным

законом ее существования. Колоссальная

система знаний, созданная и

создаваемая учеными без формальных

правил, основанная только на

доверии, без специального контроля

достоверности или качества

сообщаемых данных, есть предмет гордости

ученых, основа возвышенной и

благородной атмосферы науки —

особого мира, притягательного для

людей глубоких и творческих. Но

сегодня из-за острой конкуренции и

постоянного стресса стало обычным

стремление скрыть важный

результат до его публикации;

обнародование не вполне достоверных данных;

неаккуратность в цитировании;

использование анонимным

рецензентом результатов рецензируемых

статей; задержка статей конкурента до

собственной публикации и даже

прямые фальсификации, приводящие

порой к судебным разбирательствам.

Все это настолько отравляет

обстановку в научном сообществе, что

возникает потребность в

формализации научной жизни, создании

системы контроля, жесткой

подотчетности и ответственности. Вот

мнение президента Национальной

академии наук США: «Мы должны

сознавать, что хорошая наука более

сродни искусству, чем области

права, подотчетности или управлению.

Если научное исследование будет

окружено бумагами и

ограничениями, то большая часть счастья и

творчества в нем будет утрачена. Такое

изменение в характере культуры не

только замедлит научный процесс,

но и сделает нашу область намного

менее привлекательной для

одаренных и талантливых молодых

исследователей, для тех, кому

принадлежит будущее. Задача для всех

членов научного сообщества помочь в

создании такой среды для

исследовательской работы, которая,

опираясь на высокий уровень этических

отношений и творческой

продуктивности, привлечет и сохранит людей

16

РАЗМЫШЛЕНИЯ

с выдающимися интеллектом и

характером для одной из наиболее

важных областей общества».

В нашей стране грантовая

система начала складываться лишь в

последние годы, сначала в виде

программ Госкомитета

научно-технического планирования (ГКНТП),

имевших некоторое влияние на

характер научных исследований, а

затем, с 1994 г., в форме конкурсных

программ Международного

научного фонда (Фонда Сороса) и

нескольких других международных фондов.

Очень важным было создание в

1992—1993 гг. Российского фонда

фундаментальных исследований

(РФФИ). Появление этих фондов

совпало с резким сокращением

бюджетного финансирования науки,

что сделало борьбу за гранты

борьбой за выживание научных групп и

лабораторий. Система

финансирования индивидуальных проектов на

конкурсной основе (грантовая

система) пришла к нам в страну и

начала заменять бюджетную систему

распределения средств «по

головам». Пришла при нашем активном

содействии. Сильные лаборатории и

группы существенно улучшили свое

положение — вышли из

сковывающей научной иерархии, стали

независимыми от спускаемых сверху

программ и заданий, освободились

от услуг громоздкой и

неэффективной системы снабжения, от

выбивания и выпрашивания валютных

средств, от насквозь

политизированной и коррумпированной

системы международных контактов.

Теперь они зависят только от своей

продуктивности.

Одновременно, конечно, резко

увеличился разрыв между такими

лабораториями и коллективами не

столь выдающимися. Последние

оказались за гранью выживания,

равно как и научные

инфраструктуры — библиотеки, мастерские,

виварии. И естественно, встал вопрос:

самодостаточны ли выдающиеся

коллективы или они возникают на

некоей солидной и добротной

профессиональной почве? Если да, то

как эту почву сохранять и

возделывать? Вместе с новой системой

пришли новые веяния, сказавшиеся на

стиле научной работы и характере

научных отношений.

Как же использовать

положительные качества новой системы и

ослабить нежелательные или хотя бы

адаптироваться к ним?

Первое и, быть может, самое

радикальное средство — родиться в

новой системе с тем, чтобы принцип

конкуренции стал привычным как

воздух. Но это пригодно лишь для

нового поколения, не для

нынешнего. Сегодня едва ли кому хочется,

чтобы отношения конкуренции и

рынка стали основой научной жизни.

Второе — принцип, предложенный

Пушкиным: «Не продается

вдохновенье, но можно рукопись продать». В

рамках одного проекта можно

получить предварительные результаты

для проекта нового, и вообще при

подаче любого проекта лучше

опираться на уже имеющиеся

предварительные данные, на то, что уже в

принципе сделано, так сказать, на

рукопись будущей статьи. Ее и

выносить на рынок.

Третье — каждый проект

планировать «с люфтом», оставляя в нем

место для «серендипити» (бокового

зрения). Но это трудно, так как

такой проект теряет в конкретности,

перестает быть строго

сфокусированным на решении одной (от силы

двух) конкретных задач. Любая

размазанность, расплывчатость

проекта резко снижает его ценность в

глазах экспертов. Следовало бы

ввести в норму и то, что

незапланированные результаты оцениваются

экспертами наравне с результатами,

полученными в пределах,

предусмотренных проектом. Лучше

исходить из ценности результатов, чем

из их соответствия рамкам проекта.

И все-таки нельзя, чтобы вся

поддержка научного проекта зависела

только или в основном от гранта.

Надо сделать так, чтобы грант давал

возможность расширить работы,

развить новое направление,

определившееся в ходе исследований, которые

финансирует институт или

университет. Это дало бы возможность

сочетать нормальный ход исследования

с быстрым и эффективным

разворотом его в найденном новом

направлении. Такое соотношение —

примерно 70—75% (базис) и 25—30%

(грант) — существовало у нас в

переходный период от

распределительной бюджетной системы к грантовой.

Существует оно отчасти и сейчас.

Если бы такое соотношение удалось

стабилизировать, увеличив при этом

абсолютное значение базисной и

грантовой доли, то мы достигли бы

идеальной системы, сочетающей

творческую обстановку с высокой

эффективностью.

И еще одна чрезвычайно важная

проблема — неотъемлемое право на

творчество и индивидуальность на

всех этапах научной карьеры. Это

означает, что любая научная позиция,

включая самую начальную, должна

предусматривать время и

возможность для собственной научной

работы, связанной или не связанной с

проектом руководителя. Это

должно быть время, свободное от

преподавательской работы или от

обязанностей по лаборатории, оно

должно быть оговорено в трудовом

соглашении и гарантировано

юридически. Как говорил мой учитель,

человек университета, академик

А.Н.Белозерский: «Я ценю

университет за то, что здесь моя

обязанность — учить студентов, а научной

работой я могу заниматься по

своему усмотрению и с самыми

широкими контактами».

В этом случае каждый научный

работник, независимо от возраста

и положения, будет иметь

возможность найти себя, получить свои

предварительные результаты,

претендовать на собственный грант. И

наука станет областью истинно

гуманистического идеала.

17

Получены

электромагнитные

солито

В НИИ ядерной физики

Томского политехнического

университета удалось

создать и зарегистрировать

радиоволны СВЧ-диапазона,

обладающие повышенной

способностью проникать

сквозь металлические

экраны.

Экран

Обычно электромагнитную волну изображают

тройкой ортогональных векторов Е, Н

и Р = ЕхН

Экран

Е

а, дБ

-24

-26

-28

-30

-32

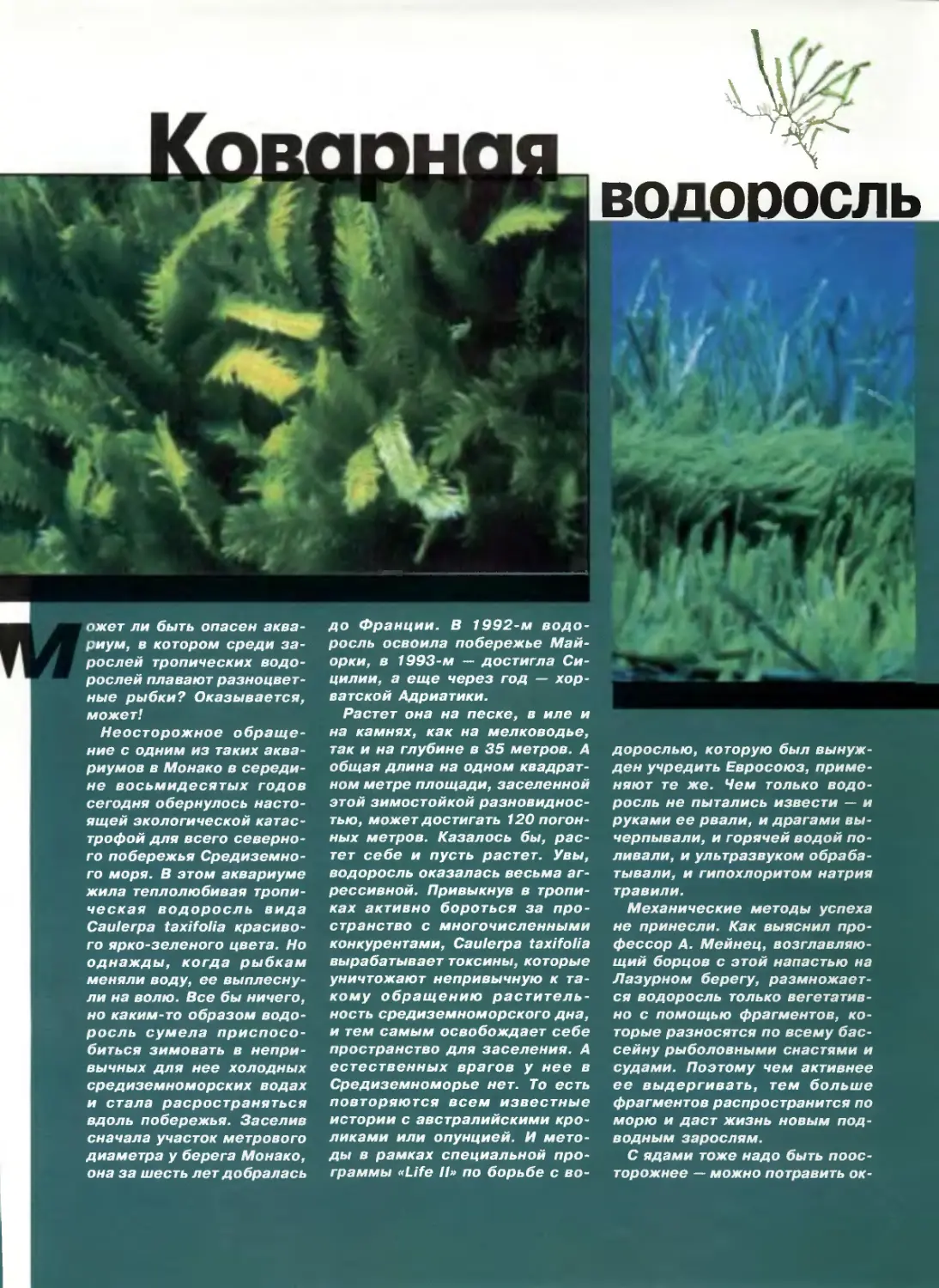

В эксперименте Е.Т.Протасевича две СВЧ-волны

с частотой 3 Ггц (длиной 10 см) создавались

одним генератором мощностью 3 мВт

и направлялись под углом ц> по отношению друг

к другу, а на биссектрисе этого угла помещался

металлический экран, изготовленный

из алюминия, меди, титана, латуни

или нержавеющей стали

Затухание сигнала СВЧ-волны а

резко возрастает

с увеличением толщины

металлического экрана I (а);

затухание сигнала, полученного

сложением двух СВЧ-волщ

существенно слабее (б). Каждая

экспериментальная точка —

средний результат 100 измерений

кспериментальная работа

доктора физико-математических

г наук

А.Т.Протасевича,выполненная в 1990-1991 гг. и долгое

время отвергавшаяся редакциями

многих академических изданий как

псевдонаучная, наконец

опубликована в журнале «Радиофизика

и электроника» A998, т.43, № 1,

с.57).

Хорошо известно,что

электромагнитные волны СВЧ-диапазона

проникают в металлы лишь на величину

так называемого скин-слоя (skin —

по-английски «кожа»). Благодаря

этому эффекту СВЧ-ток

распространяется лишь по поверхности

проводника, не нагревая его, а

радиоволны этого диапазона

отражаются от металлических поверхностей,

и их можно посылать в

определенном направлении с помощью

металлических рупоров квадратного

сечения, задающих также ориентацию

плоскости поляризации.

Электромагнитную волну

принято изображать так, как показано на

рис. 1: колебания электрического

заряда с частотой со создают

переменное электромагнитное поле, в

котором векторы Е и Н

перпендикулярны друг другу (ортогональны),

а энергия переносится в

направлении вектора Пойнтинга Р,

имеющего размерность плотности потока

энергии.и ортогонального как

вектору Е, так и вектору Н.

А что произойдет, если сложить

две электромагнитные волны

одинаковой частоты, создаваемые

одним генератором? Если колебания

их векторов Е лежат в одной

плоскости и противоположны по фазе,

а векторы Р направлены по

отношению друг к другу под углом ф,

то противоположно направленные

векторы Н скомпенсируются и как

бы исчезнут, а вдоль биссектрисы

угла ф станет распространяться

чисто электрическое переменное

поле, представляющее собой

результат сложения векторов Е по

г

20

т

40

, г т г

60 S0 МО

/, мкм

Истинная симметрия

электромагнитной волны по И.С.Желудеву

СЕНСАЦИЯ

правилу параллелограмма (на

рис. 2 векторы Н

перпендикулярны плоскости чертежа и их

направления изображены значками фи

Сравнение проникающей

способности обычной поперечной

электромагнитной волны и продольной

электрической волны дало

поразительные результаты: если в первом

случае затухание сигнала резко

усиливалось с увеличением

толщины металлического экрана (рис.

За), то во втором случае затухание

оказалось значительно меньшим,

причем заметно слабее зависело от

толщины препятствия (рис. 36).

Загадка заключалась в том, что

не верить этому

экспериментальному факту, основанному на

результатах тысяч измерений,

невозможно. Но вдоль колебаний

электрического вектора никакая энергия

вроде бы вообще не переносится!

Что же тогда регистрировал

приемник? Именно этот вопрос и смущал

рецензентов.

По-видимому, дело лишь в

неверной геометрической

интерпретации уравнений

Максвелла, описывающих

электромагнитную волну. С точки зрения теории

симметрии вектор Н ни в коем

случае нельзя изображать прямой

стрелкой, как это показано на рис.

1 и 2. Прямой стрелкой можно

изображать лишь вектор Е, а

магнитное поле вихревое, его силовые

линии замкнуты сами на себя,

и его следует рисовать как-то

иначе.

Впервые на это важное

обстоятельство обратил внимание

академик А.В.Шубников, а доктор

физико-математических наук

И.С.Желудев развил его идеи и опубликовал

их в книге «Симметрия и ее

приложения» (М.:Атомиздат, 1976).

Согласно этим представлениям,

магнитное поле электромагнитной

волны представляет собой тороид, как

бы нанизанный на вектор

электрического поля, а его ориентацию

следует обозначать круглыми (не

прямыми!) стрелками,

охватывающими тороид (рис. 4). Следует

заметить, что Шубников и Желудев

придавали этим стрелкам лишь

геометрический, а не физический

смысл; однако сейчас, после

экспериментального обнаружения в

1986 году эффекта Ааронова —

Бома, их можно отождествить с

векторным потенциалом

магнитного поля, оказавшимся физической

реальностью (см. «Химию и жизнь»,

1995, № 2, с. 26 — 29)

Если теперь изобразить схему

эксперимента Протасевича с учетом

Схема эксперимента

Е. Т. Протасевича с учетом

истинной симметрии

электромагнитной волны

Экран

-1г-

/

требований симметрии, то станет

ясно, что в действительности

полной компенсации векторов Н не

происходит и вдоль биссектрисы угла

Ф распространяется продольная

электромагнитная (а не чисто

электрическая) волна, в которой

взаимная ориентация векторов Е, Н и Р

сохраняется, но с направлением

движения совпадает не вектор Р, а

вектор Е (рис. 5). То есть

образуется нечто вроде потока

электромагнитных солитонов, что и

определяет особенности их экранирования.

Дело в том, что

электромагнитная волна переносит импульс лишь

в направлении Р, благодаря чему

она способна отражаться от

препятствий (вспомним классические

опыты Лебедева по обнаружению

давления света). А так как масса

покоя кванта равна нулю, то вдоль

направления Е импульс не

переносится, и поэтому продольная

электромагнитная волна не может

отражаться от препятствий, а

может ими только поглощаться. По

этой причине и наблюдается

уменьшение затухания сигнала. А сам

сигнал не равен нулю и

регистрируется, потому что продольный

квант все-таки переносит энергию.

Возможно, предлагаемое здесь

объяснение (отличное от

объяснения автора статьи в

«Радиофизике и электронике») не

соответствует действительности.

Но в любом случае обнаруженный

эффект заслуживает того, чтобы

продолжить его изучение. Скажем,

проверить, что получится, если

плоскости поляризации СВЧ-волн

ортогональны, но колебания происходят и

не в фазе, и не в противофазе.

Можно предположить, что в этом случае

станут возникать асимметричные

электромагнитные солитоны,

обладающие еще более необычными

свойствами — например, повышенной

биологической активностью.

В.Е.Жвирблис

19

Химэффекты

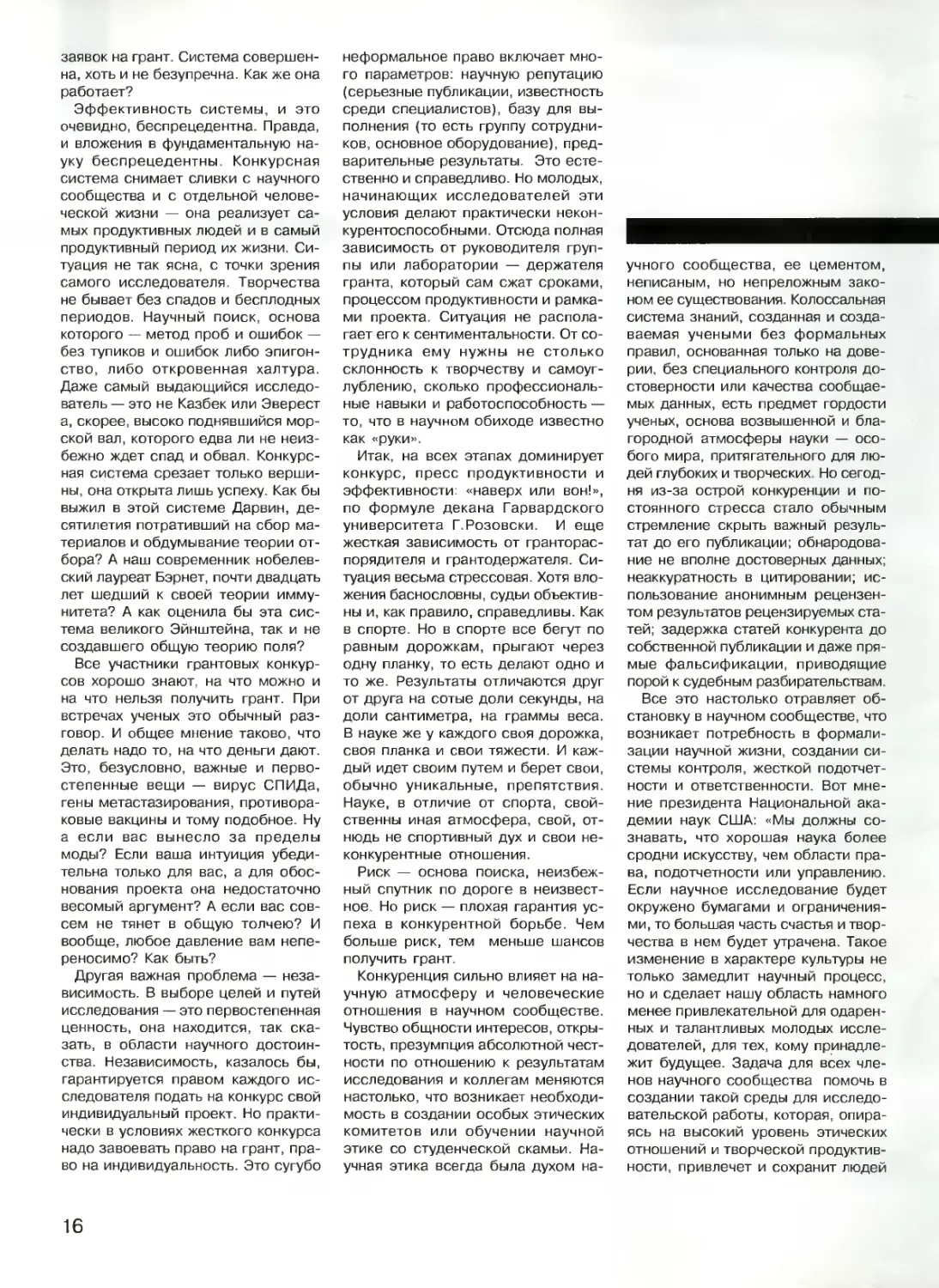

В лаборатории ультразвуковой техники и

технологии Института общей и неорганической химии

РАН разработаны методы интенсификации

различных технологических процессов с помощью

ультразвука и сконструировано необходимое для

этого промышленное оборудование

УЗГ

Магнитострикционный

преобразователь

Рис. 1

Реагент 1

егодня

катализаторы — едва ли

не самый

распространенный

элемент

химических технологий. Но

мало кто знает, что

сходных, причем

специфических эффектов можно

добиться с помощью

мощных ультразвуковых

колебаний — с частотой 20—

60 кГц и плотностью

потока энергии порядка 0,1

Вт/см2. Кроме того,

ультразвук способен

интенсифицировать многие

физические и

физико-химические процессы, на

которые катализаторы

вообще не влияют.

История практического

применения ультразвука

такова. В конце

прошлого века судостроители

заметили, что, если

скорость вращения

корабельных винтов превысит

определенный предел, их

лопасти быстро

изъязвляются. Как выяснилось,

причина этого явления —

кавитация, то есть

возникновение в жидкости

микропузырьков, в

которых при быстром схлопы-

вании за доли

миллисекунды температура

повышается до тысяч градусов,

а давление — до сотен

атмосфер. Когда такие

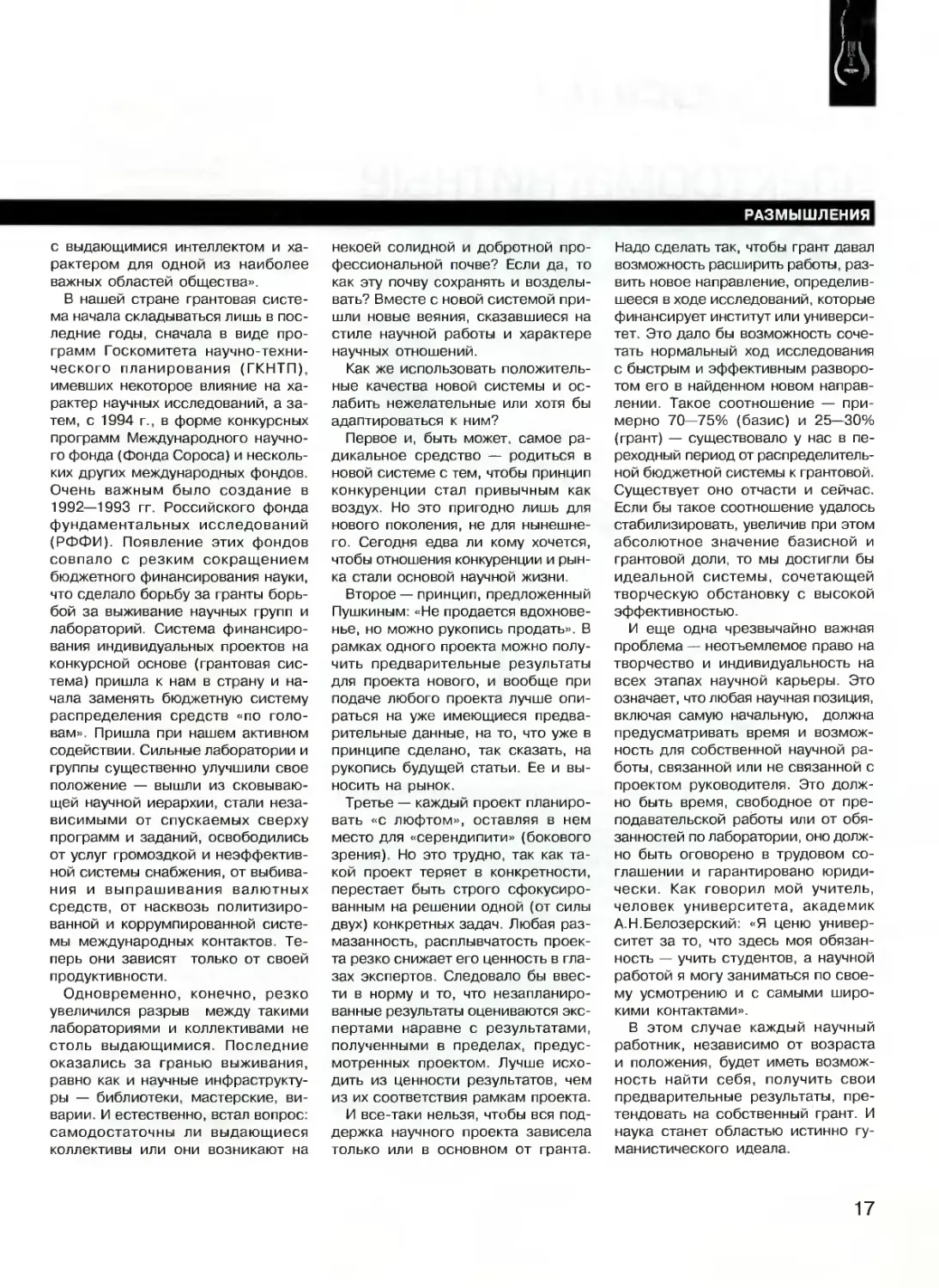

Рис. 2

т

о

си

а

со

d

S

аз

о

h-

О

i_

О

с:

20

слиток

литейная

форма

пузырьки схлопывались

близ поверхности винта,

они ее повреждали.

Позже, после создания

генераторов ультразвука,

в которых использовались

эффекты электро- и маг-

нитострикции, обнаружили,

что кавитацию вызывают

волны разрежения и

сжатия. Долгое время

казалось, что это явление

интересно лишь с чисто

научной точки зрения.

Однако в последние годы

выяснилось, что высокая

температура и большое

давление, возникающее в

кавитационных пузырьках,

способны инициировать

многие необычные

процессы. Например, в воде

при облучении

ультразвуком образуется перекись

водорода и молекулярный

водород; в такой среде

многие органические

вещества разлагаются, а

неорганические соединения

испытывают

окислительно-восстановительные

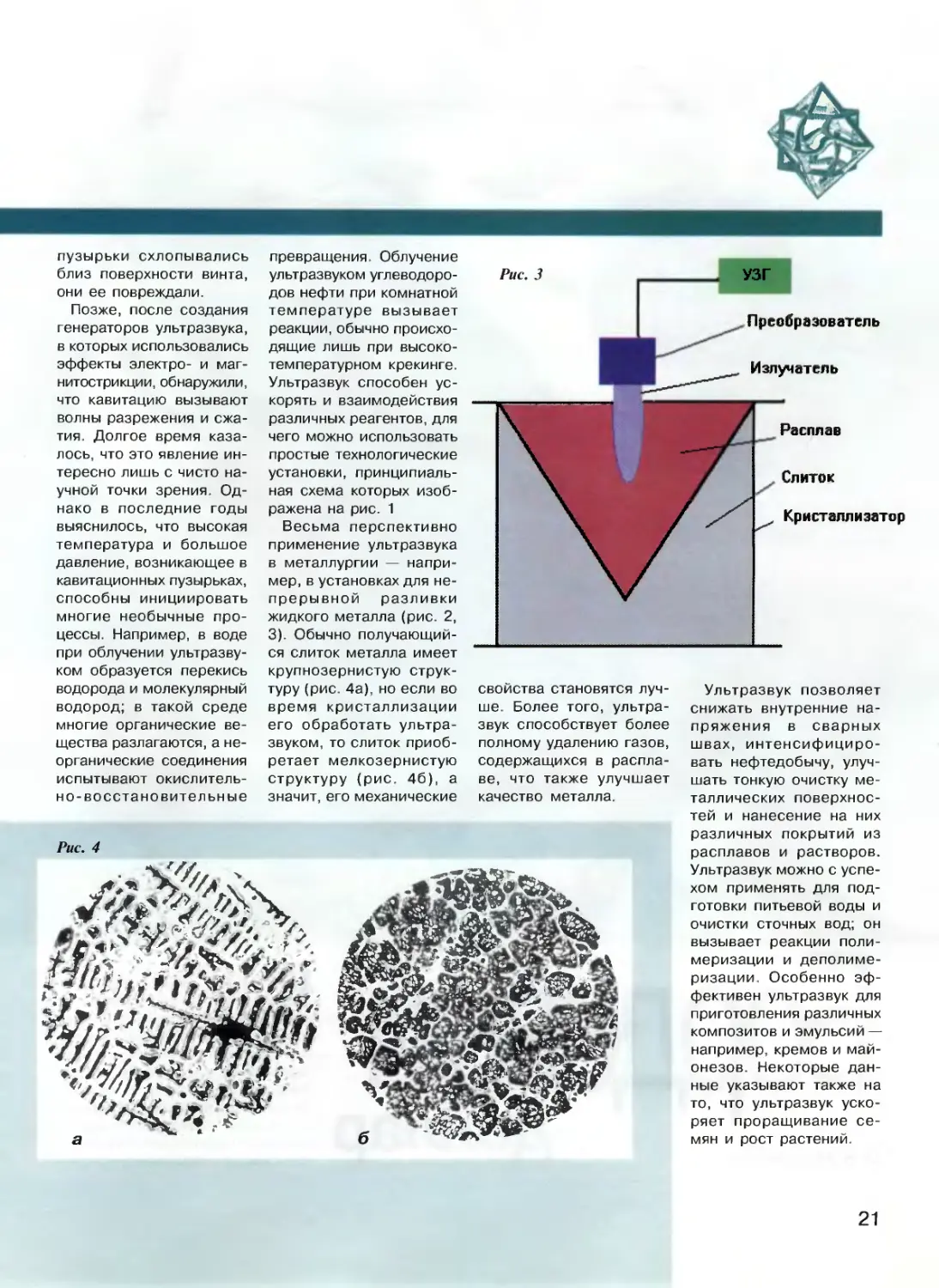

Рис. 4

превращения. Облучение

ультразвуком

углеводородов нефти при комнатной

температуре вызывает

реакции, обычно

происходящие лишь при

высокотемпературном крекинге.

Ультразвук способен

ускорять и взаимодействия

различных реагентов, для

чего можно использовать

простые технологические

установки,

принципиальная схема которых

изображена на рис. 1

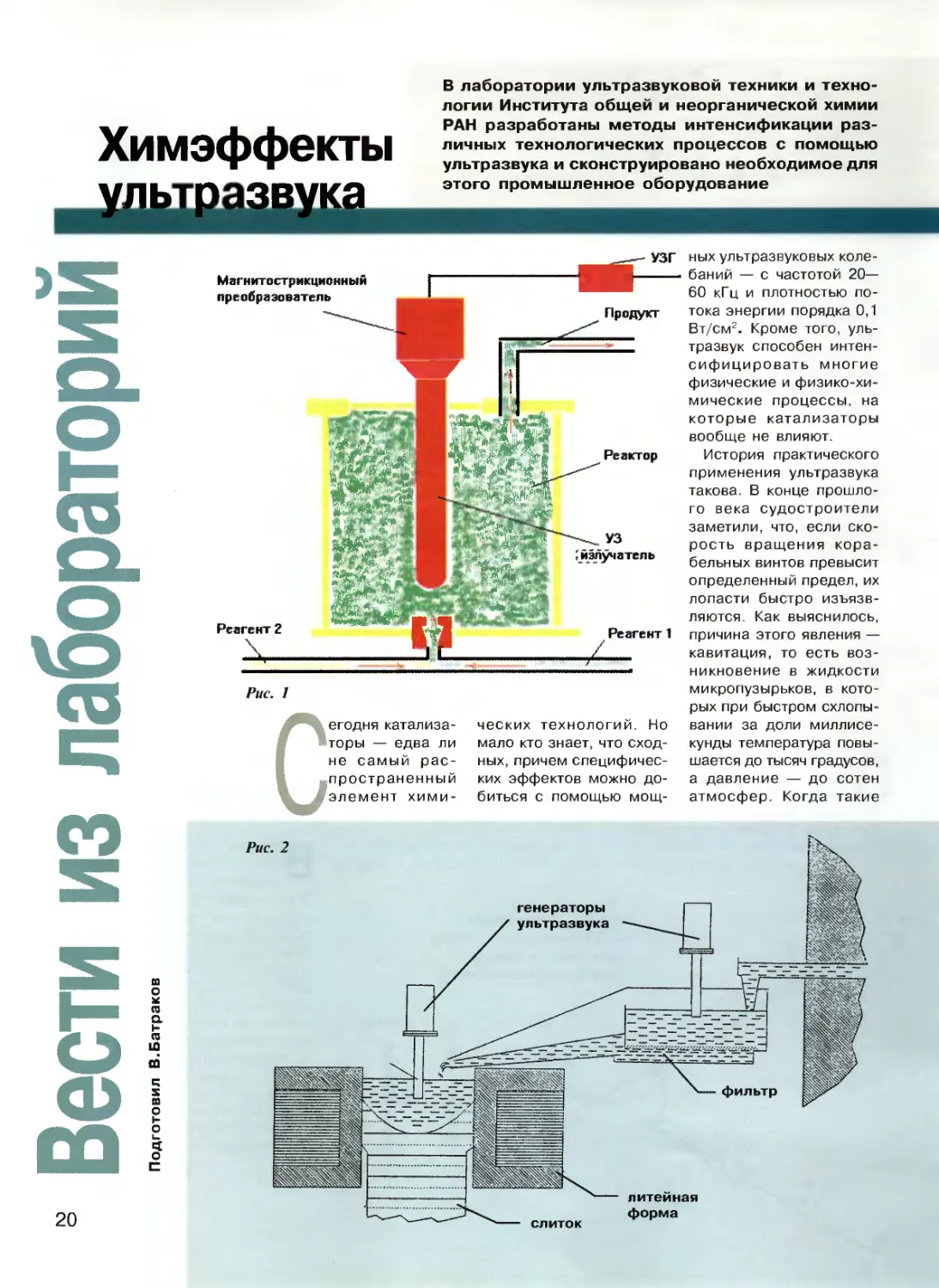

Весьма перспективно

применение ультразвука

в металлургии —

например, в установках для

непрерывной разливки

жидкого металла (рис. 2,

3). Обычно

получающийся слиток металла имеет

крупнозернистую

структуру (рис. 4а), но если во

время кристаллизации

его обработать

ультразвуком, то слиток

приобретает мелкозернистую

структуру (рис. 46), а

значит, его механические

Рис. 3

Преобразователь

Излучатель

Расплав

Слиток

Кристаллизатор

свойства становятся

лучше. Более того,

ультразвук способствует более

полному удалению газов,

содержащихся в

расплаве, что также улучшает

качество металла.

± -i7/// ii, f | ,V^ oVV

Ультразвук позволяет

снижать внутренние

напряжения в сварных

швах,

интенсифицировать нефтедобычу,

улучшать тонкую очистку

металлических

поверхностей и нанесение на них

различных покрытий из

расплавов и растворов.

Ультразвук можно с

успехом применять для

подготовки питьевой воды и

очистки сточных вод; он

вызывает реакции

полимеризации и

деполимеризации. Особенно

эффективен ультразвук для

приготовления различных

композитов и эмульсий —

например, кремов и

майонезов. Некоторые

данные указывают также на

то, что ультразвук

ускоряет проращивание

семян и рост растений.

21

О.Б.Максимов

доллар

огда Пол Шойер, в будущем

крупнейший исследователь в

области химии морских

организмов, появился на Гавайях, в

местном университете, первое и

наиболее сильное впечатление, по его

признанию, произвела на него

ярчайшая и разнообразная окраска

обитателей подводного мира, и

особенно морских ежей. О

химической природе окрашивающих их пиг-

22

ментов к тому времени уже кое-что

знали. Еще в 1883 году Макмуни

выделил из морских ежей

оранжево-красное вещество и назвал его

эхинохромом (Echinus — латинское

название морского ежа). Строение

молекулы эхинохрома

расшифровали только в 1939 году и еще

четыре года бились, чтобы его

синтезировать. В 1943 году при первых

синтезах выход эхинохрома не

превышал одного процента.

После войны из панциря и игл

морских ежей выделили множество

других пигментов (спинохромов),

но до Шойера многие сомневались

насчет их индивидуальности и

правильности приписываемых им