Author: Ефуни С.Н. Цибуляк В.Н.

Tags: физиотерапия радиотерапия другие терапевтические средства физиология здоровье восточная медицина

Year: 1986

Text

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИОЛОГИИ

ГАВАА АУВСАН

Традиционные

и

современные аспекты

ВОСТОЧНОЙ

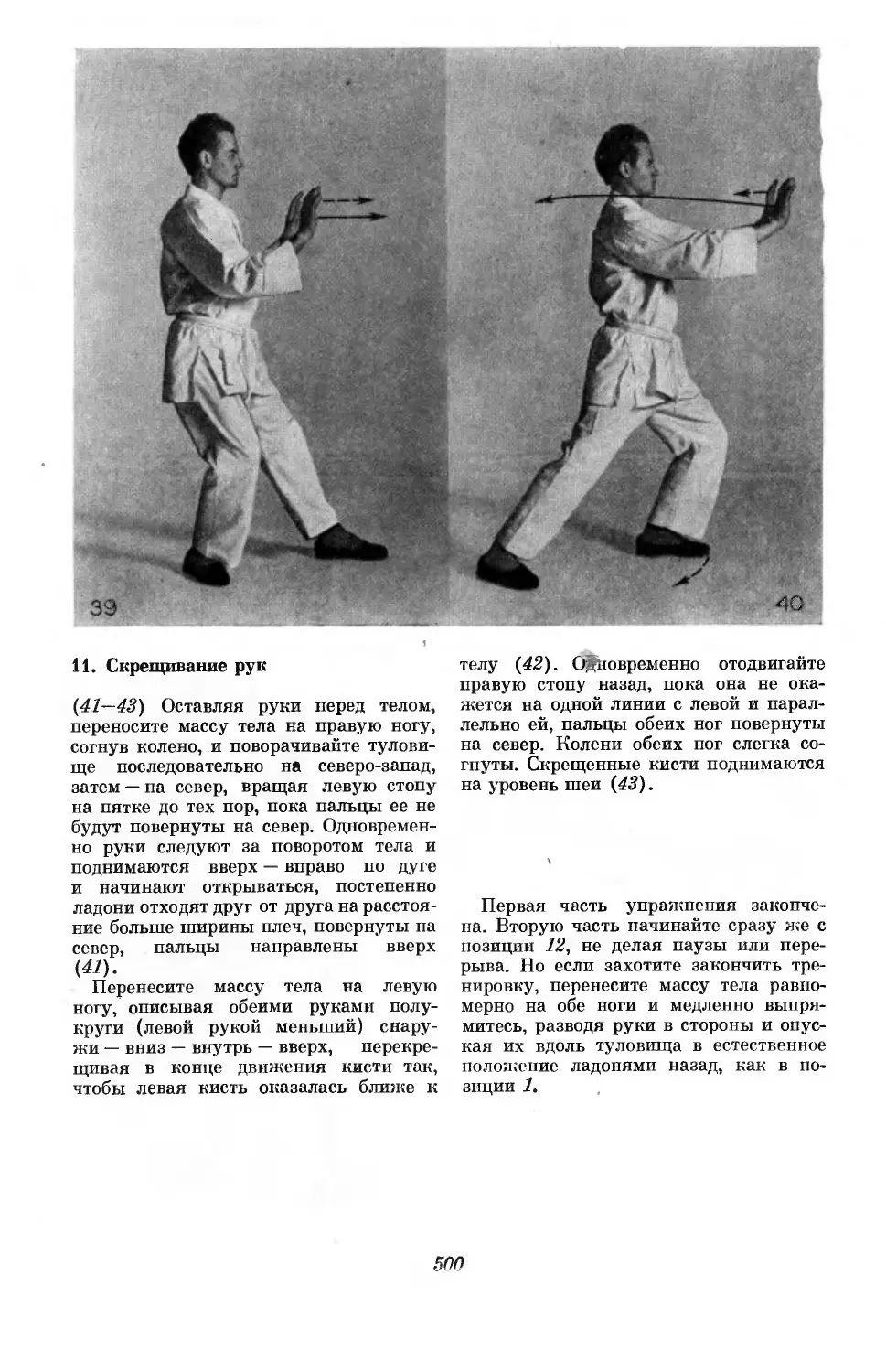

РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Ответственные редакторы:

член-корреспондент АН СССР

С. Н. ЕФУНИ, >

доктор медицинских наук

В. Н. ЦИБУЛЯК

МОСКВА «НАУКА»

1986

УДК 615.8

Г а в а а Л у в с а н. Традиционные и современные аспекты восточной

рефлексотерапии. М.: Наука, 1986. 576 с.

В книге кратко приводятся философские основы, на которых ба-

зировалась древневосточная медицина, и современное понимание

механизмов традиционной рефлексотерапии. Изложены представле-

ния о древневосточных понятиях «главные органы» и «синдромы бо-

лезненных состояний», о принципах диагностики и лечения. Основное

внимание отведено практической стороне традиционных методов лече-

ния— иглотерапии, прижиганию, поверхностному иглоукалыванию,

массажу, аурикулотерапии; приведены терапевтические справочники по

этим видам лечения. Также даны лечебно-оздоровительные мероприя-

тия — гигиенический самомассаж, медитативно-дыхательные упражне-

ния (ци-гун) и гимнастика тай-цзи-чжуань.

Книга рассчитана на врачей различных клинических специально-

стей, использующих рефлекторные методы лечения, физиологов.

Табл. 35. Ил. 83. Список лит. на 3 с.

Рецензенты:

Д. М. ТАБЕЕВА, А. В. МЕЩЕРЯКОВ

4110000000-547 „

л 042 (02} Ьез объявления

© Издательство «Паука», 1986 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Восточная медицина имеет старинные традиции, сложившиеся

в Тибете, Монголии, Индии, Китае, Японии на основе ле-

чебной практики, приемы и тонкости которой складывались на

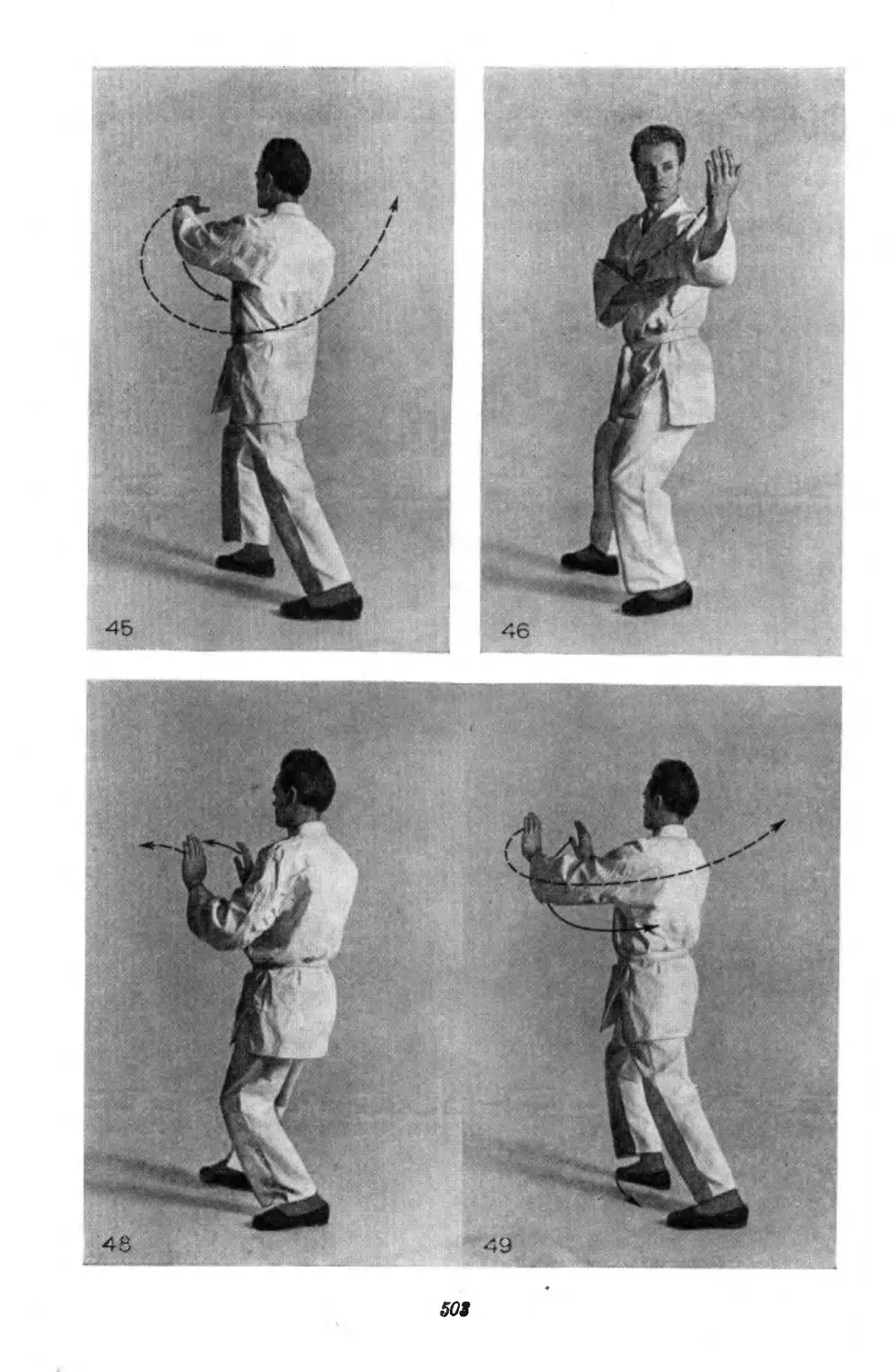

протяжении тысячелетий. Основной их особенностью являются

мобилизация собственных ресурсов организма, активное вовле-

чение больного в лечебный процесс, минимальное использова-

ние медикаментов, поскольку аллергизация населения, потреб-

ление большого количества лекарственных средств, лекарст-

венная непереносимость, равно как и лекарственная зависи-

мость становятся важной проблемой современной медицины.

Автор этого фундаментального руководства кандидат меди-

цинских наук, заслуженный врач РСФСР Гаваа Лувсан — стар-

ший научный сотрудник отделения терапии болевых синдромов

Всесоюзного научного центра хирургии АМН СССР — получил

как традиционное восточное, так и классическое медицинское

образование. Знание особенностей монгольской, тибетской и ки-

тайской народной медицины позволяет Гаваа Лувсану свободно

ориентироваться в ее современном состоянии, органично син-

тезировать ее с опытом европейской, в том числе советской, ме-

дицины, с собственными исследованиями в отделении терапии

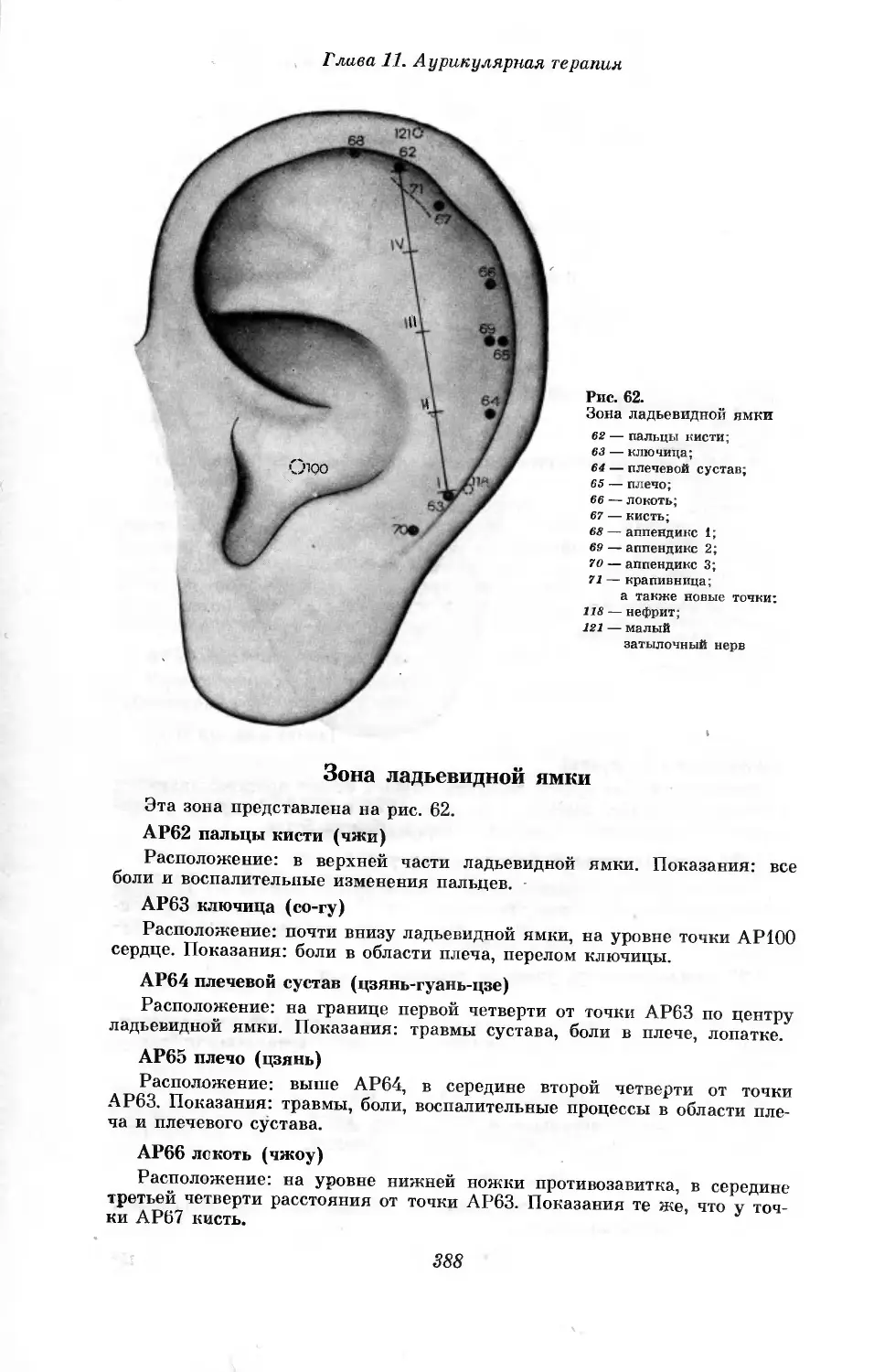

болевых синдромов. Автор монографии работает в отделении,

которое одним из первых в СССР стало внедрять рефлексотера-

пию в хирургическую клинику.

Вышедшая в 1980 г. первая монография Гаваа Лувсана

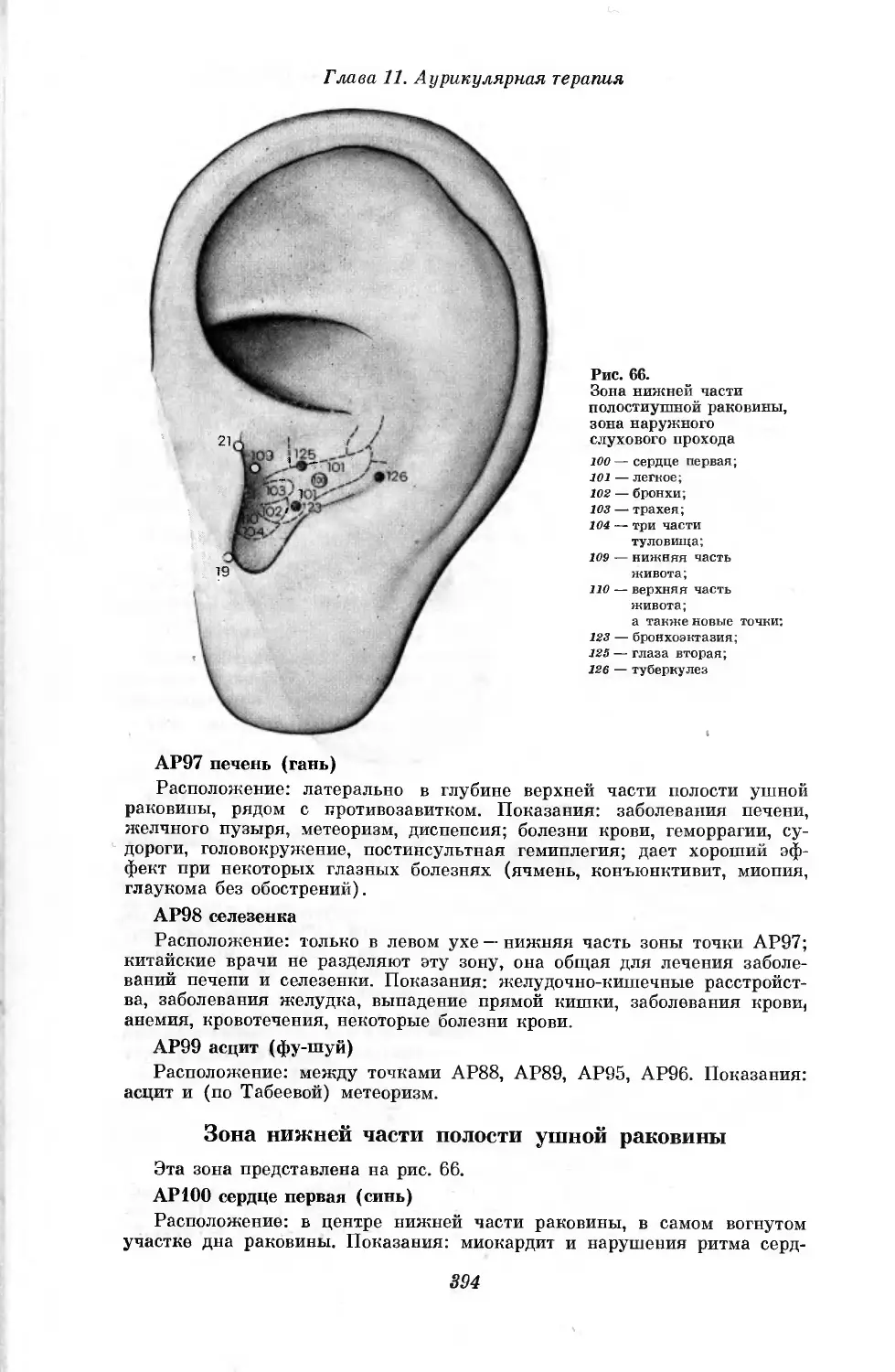

«Очерки методов восточной рефлексотерапии» была хорошо

встречена врачами различных специальностей и сразу же ста-

ла библиографической редкостью, хотя носила фрагментарный

характер. Предлагаемая читателям книга является фундамен-

тальным руководством, и мы полагаем, что она окажется по-

лезной для врачей, интересующихся восточной медициной в ее

современном виде, поможет освоить конкретные методические

приемы и некоторые новые подходы к этой проблеме.

Академик Б В. Петровский

ОТ АВТОРА

Идея написания книги, в которой начинающий врач-иглотерапевт мог бы

найти максимум практических сведений, родилась в результате общения

с врачами, проходящими подготовку по иглотерапии в нашем отделении.

Выяснилось, что самым трудным для начинающего иглотерапевта явля-

ется овладепие методом подбора точек для составления рецепта, выбор

той или иной разновидности рефлексотерапии и, главное, правильной для

данного больного и данной стадии заболевания дозировки раздражения.

Общение с врачами, не владеющими иглотерапией, обнаруживает ча-

сто две противоположные оценки этого метода лечения: либо скептиче-

ское отрицание возможности получить эффект без применения медика-

ментов и современных методов физиотерапии, либо, наоборот, признание

иглотерапии средством ото всех болезней. В связи с этим иглотерапию

часто «призывают» на помощь больному в качестве «последнего» сред-

ства (и большей частью по настоянию самого больного) после того, как

испробовано множество лекарственных средств, даже кортикостероидные

препараты.

Мы считаем, что такие крайности являются следствием незнания гра-

ниц возможностей иглотерапии. Дело в том, что, хотя официальные по-

казания к иглотерапии уже разработаны авторитетными лицами, сущест-

вует множество оттенков, обеспечивающих индивидуальный эффект лече-

ния, или, как некоторые считают, «секрет» лечения.

Нас беспокоит то обстоятельство, что наряду с фундаментальными ру-

ководствами по иглоукалыванию и серьезными исследованиями в обла-

сти ее современного обоснования возник упрощенный подход к практиче-

скому использованию этого вида лечения, появились даже руководства,

поощряющие самолечение точечным массажем. Как показывает много-

летняя практика, недооценка древних медицинских рекомендаций или пе-

реоценка возможностей иглотерапии снижают эффект и даже компроме-

тируют ценный и проверенный столетиями метод лечения.

В своей практике мы исходим из представления о наличии так на-

зываемых меридианов, поскольку без этого невозможно использовать эф-

фективные приемы, разработанные в древности, воспользоваться акупунк-

турной диагностикой и т. д. Для обоснования теории меридианов безус-

ловно вскоре найдут удовлетворяющие современных врачей объяснения.

Пока же, по справедливому утверждению видного японского иглотерапевта

Y. Manaka (1972), нет необходимости верить в древневосточные фило-

софские концепции, на основе которых развивалась древневосточная ме-

дицина, для того чтобы использовать их в качестве рабочей схемы, по-

скольку эта схема дает прекрасные результаты.

В этой работе мы стремились внести посильный вклад в практическую

сторону иглотерапии. Поэтому лишь коротко остановились как на древне-

восточных философских основах, так и на современных представлениях

о механизмах традиционной рефлексотерапии. Читатели могут расширить

свои знания, воспользовавшись прекрасными руководствами, освещающи-

ми эти вопросы; некоторые из этих руководств приведены нами в переч-

не литературы.

Мы сочли необходимым также в краткой форме ознакомить современ-

4

От автора

ных врачей с основами и принципами древневосточной диагностики, так

как без этого невозможно сопоставлять современные и древневосточные

диагнозы, с которыми в восточной медицине связаны все рекомендации

по применению чжэнь—цзю. Нам хотелось показать медицинскую муд-

рость древневосточных врачей, их хотя и донаучное, но вполне матери-

алистическое понимание болезни, своеобразное диагностическое мышле-

ние, основанное на таких диагностических и прогностических критериях,

которые не потеряли ценности и в настоящее время.

В главе «Принципы лечения» мы подробно остановились на тех прин-

ципах, которыми руководствовались древние врачи в подходе к лечению

больного и которые вполне соответствуют современным требованиям ме-

дицины. Мы старались подчеркнуть, что залогом успеха лечения явля-

ются внимательная оценка состояния больного, его защитных сил, ин-

дивидуальной реактивности, тщательность постановки диагноза, наиболее

раннее выявление болезни и другие критерии, отличающие врача, обла-

дающего медицинской интуицией, от врача-ремесленника. Все подобные

установки корифеев древневосточной медицины являются непреходящи-

ми и в настоящее время и обусловливают секрет успешного применения

древневосточной рефлексотерапии.

Мы изложили также древневосточные рекомендации по чжэнь-цзю-

терапии, чтобы современный врач сам мог оцепить тщательность, с кото-

рой разработали этот вид лечения древние врачи. Мы надеемся, что в

результате ознакомления с древневосточными принципами диагпостики

и лечения снимется необоснованное представление о мистицизме, якобы

сопровождающем древневосточные методы рефлексотерапии, что поможет

преодолеть предубеждение против этого вида лечения.

В разделе «Дозировка раздражения» мы особенно старались подчерк-

нуть с современных позиций «разумные границы» в использовании игло-

терапии, более детально разграничить показания и противопоказания, оп-

ределить целесообразность того или другого вида рефлексотерапии в дан-

ной стадии болезни, сочетания ее с лекарственными средствами и т. д.

Стремясь быть более убедительными, мы провели обзор высказыва-

ний по ^вопросам практического использования иглотерапии М. Rubin,

Y. Manaka, J. Bischko, Meng, G. Bachmann, Ли Нги Тон, Бать Куанг

Минь и других видных зарубежных иглотерапевтов, поскольку их руко-

водства малодоступны широкому кругу советских читателей.

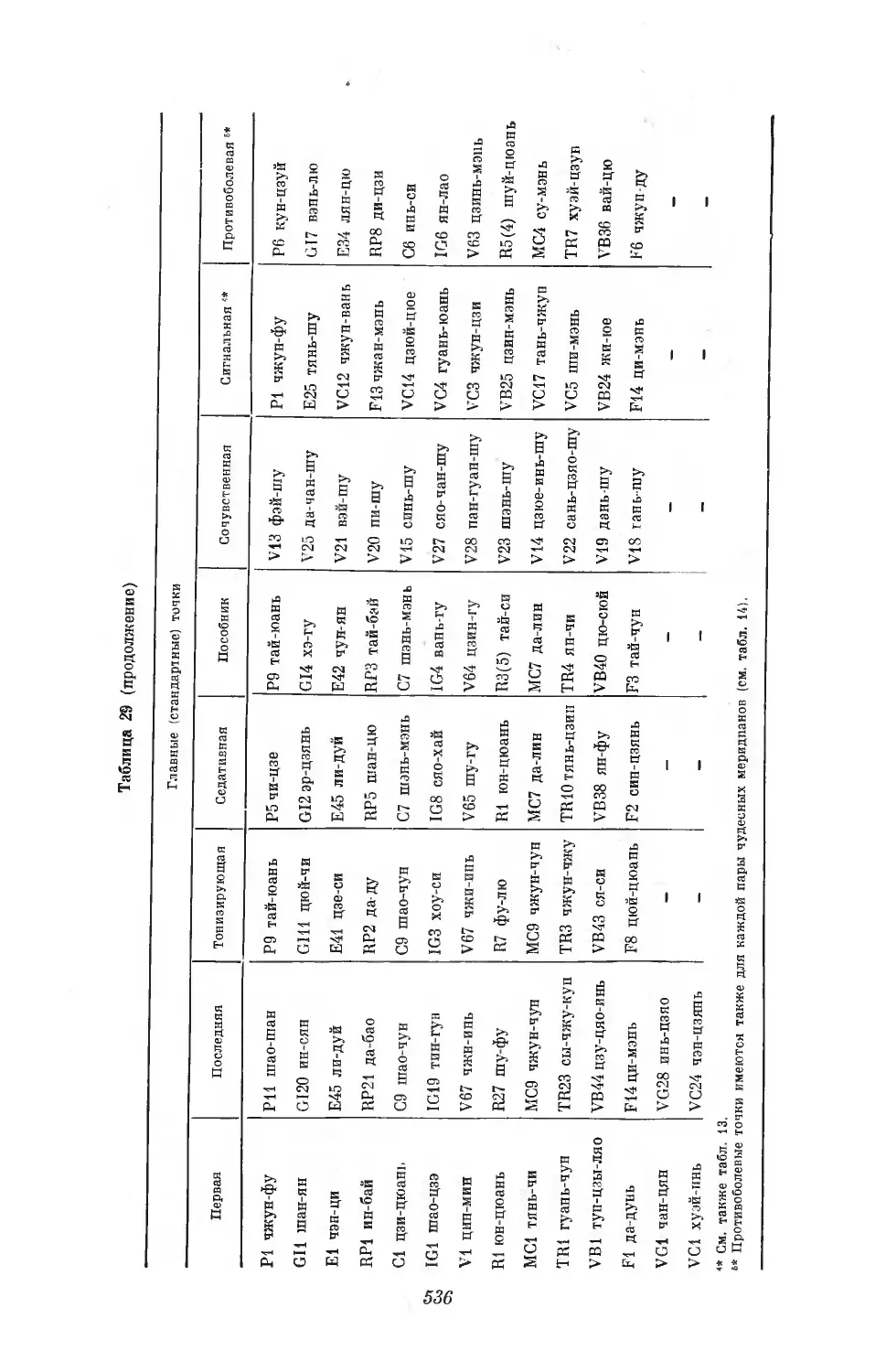

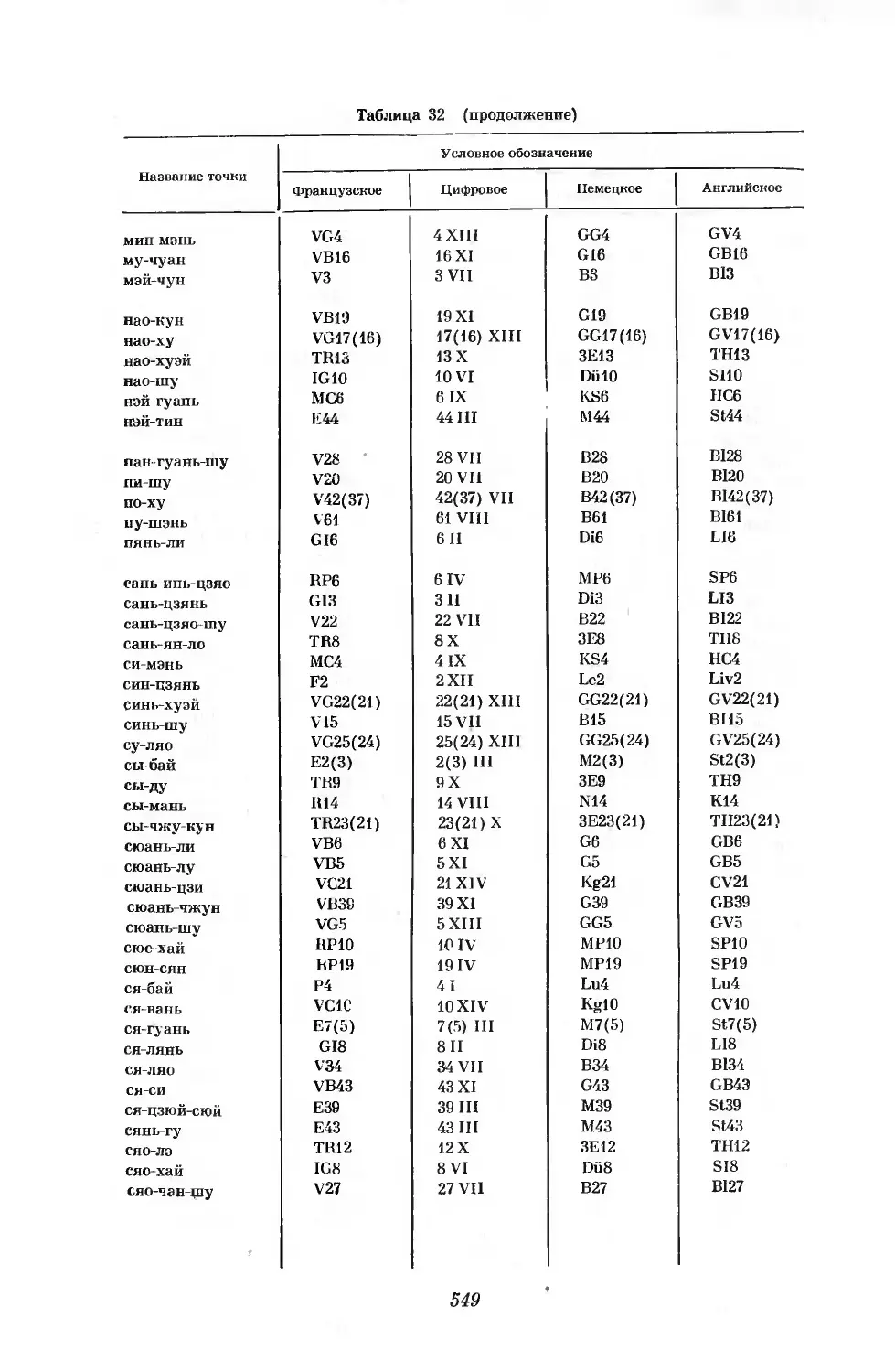

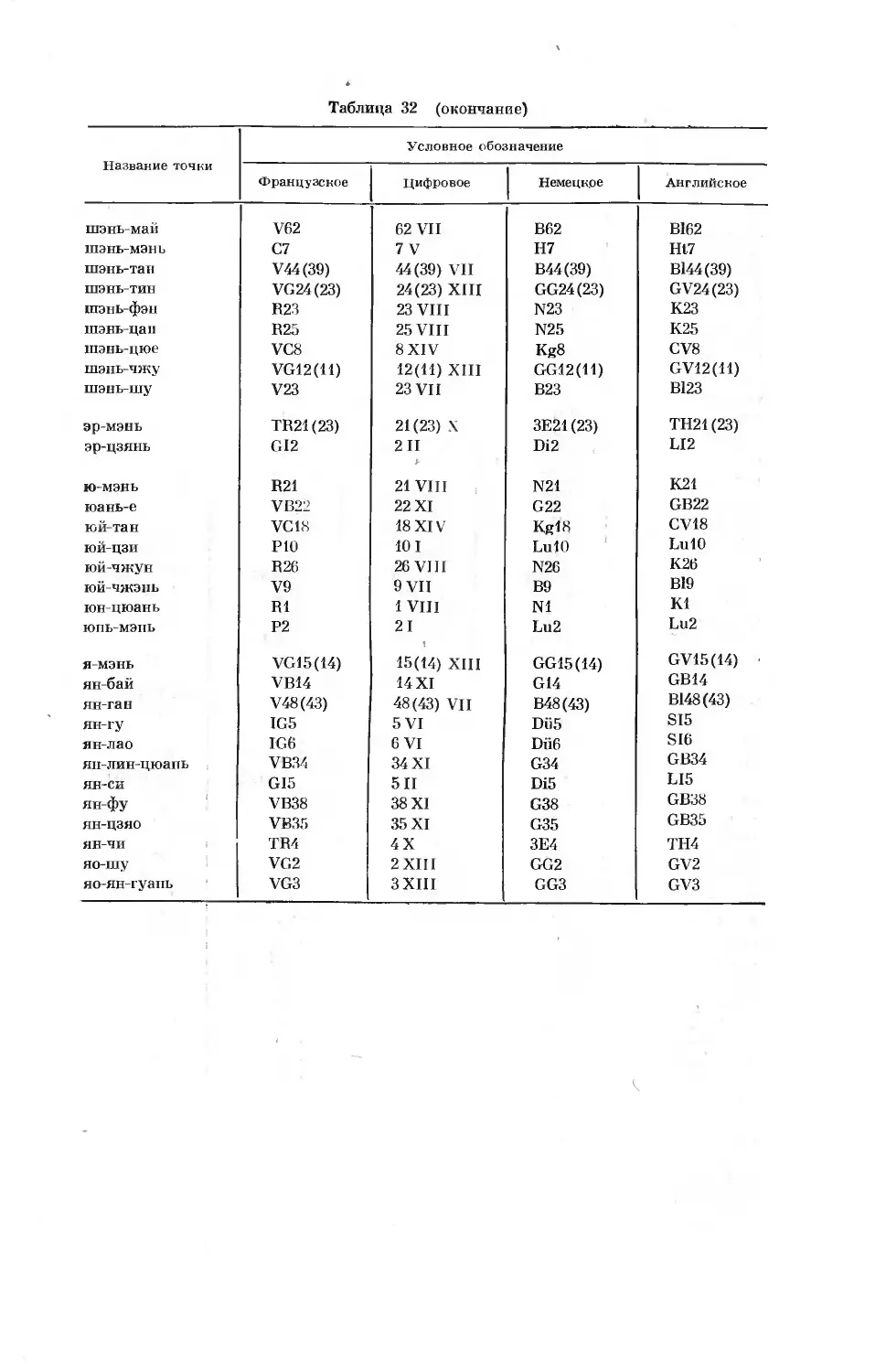

В помощь начинающему иглотерапевту разработаны таблицы, в кото-

рых указаны ориентировочные элементы иглоукалывания и прижигания,

восточного массажа, а также таблицы, дающие представление о функци-

ях важных точек, показаниях для чудесных меридианов, о так называе-

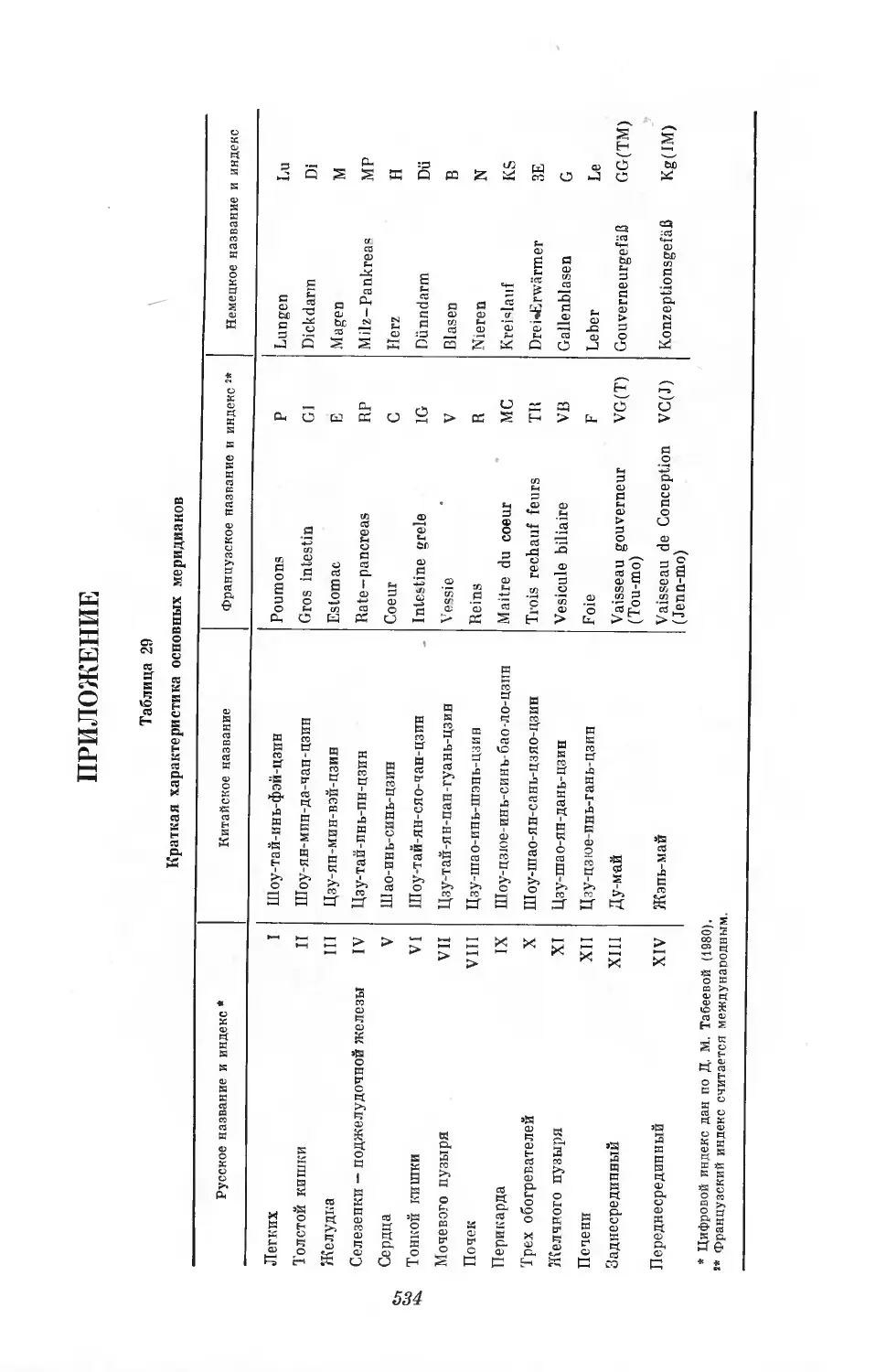

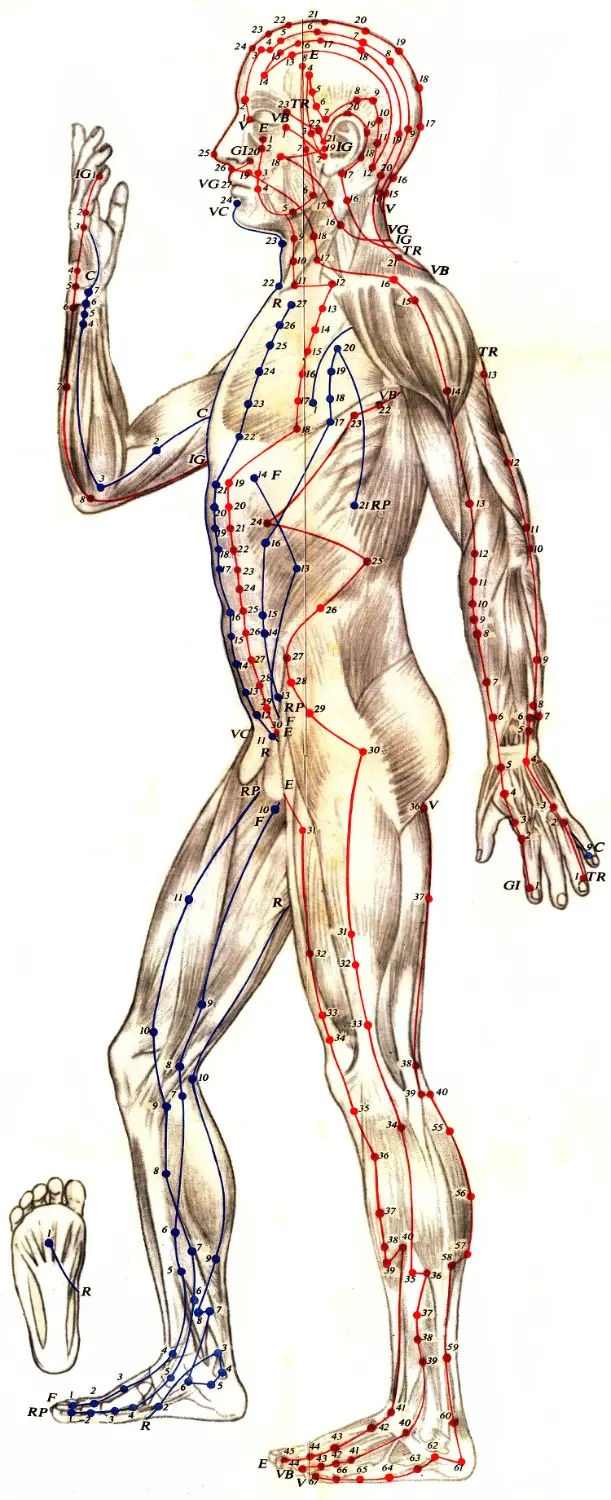

мых нерекомендуемых точках и др. Для табл. 29 «Краткая характеристи-

ка основных меридианов» хорошей иллюстрацией является большая цвет-

ная вкладка с изображением всех меридианных точек на теле человека.

С целью повышения справочности руководства все практически важные

точки (сигнальные, противоболевые, системные, оказания скорой помо-

щи и т. п.) оформлены в виде таблиц. &-

В главе «Терапевтический справочник по иглоукалыванию и прижига-

нию», в разделах «Терапевтический справочник по поверхностному игле

укалыванию», «Терапевтический справочник по традиционному массажу»,

в которых мы синтезировали древние рекомендации и рекомендации мно-

гих видных иглотерапевтов, материал систематизировал в соответствии с

принадлежностью перечисленной патологии к различным клиническим

разделам медицины. Необходимо отметить, что подбор точек для состав-

ления индивидуального рецепта предоставляется лечащему врачу; отдель-

ные рецепты даются только для снятия острых болей пли неотложных

состояний, поскольку мы считаем, что составление индивидуального ре-

цепта — дело творческое.

5

От автора

Исходя как из древних, так и современных представлений о том, что

физические упражнения, соответствующие возрасту и состоянию здоровья

человека, являются залогом укрепления защитных сил организма и пред-

упреждения преждевременного старения, мы поместили в книгу главу

«Лечебно-оздоровительные упражнения», в которой даются комплекс фи-

зических упражнений и гигиенического самомассажа, дыхательная гим-

настика ци-гун (медитативно-дыхательные упражнения) и комплекс

оздоровительной традиционной 'гимнастики тай-цзи-чжуань.

Нам представляется, что настало время, когда иглотерапией должны

владеть не только невропатологи, что до сих пор было традицией. Имен-

но врач-специалист в той или иной области клинической медицины спо-

собен правильно оценить изменения симптоматики под действием лече-

ния, реактивность больного, эффект лечения. Безусловно, иглотерапия

как действенный безмедикаментозный метод лечения должен быть на во-

оружении у врачей различных профилей. Так, доктор медицинских наук

профессор А. И. Любимова утверждает, что проблема такой тяжелой па-

тологии, как невынашивание беременности, была бы практически реше-

на, если бы необходимое число акушеров овладело иглотерапией.

Сердечно благодарим наших коллег профессора В. Н. Цибуляка и

И. Л. Ковдорскую, врача О. II. Загорулько, осуществившего ряд перево-

дов, доцента В. Г. Кудряшова, кандидата философских наук Н. А. На-

зарову, кандидата медицинских наук, кандидата в мастера спорта

Л. В. Кравченко и других товарищей, помогавших в подготовке моногра-

фии, а также художника В. Е. Межевчука, выполнившего рисунки н

схемы. Особую благодарность приносим В. В. Злобиной, взявшей на себя

труд литературной записи, обработки переводов и составления таблиц.

Глава 1

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ЧЖЭНЬ-ЦЗЮ-ТЕРАПИИ

Название метода чжэнь-цзю-терапии означает чжэнь — укол иглой и

цзю — прижигание; метод заключается в нанесении укола или ожога

(прогревания) в определенные точки тела. Время возникновения метода

чжэнь-цзю-терапии не установлено, хотя известно, что этот вид лечения

существует в Китае с глубокой древности и применялся еще в каменном

веке для лечения не только людей, но и животных.

Началом применения укола острым камнем могло послужить случай-

ное ранение какого-либо участка тела, отвлекшее внимание больного от

его основного страдания; аналогично случайно полученный ожог того

или иного участка тела мог послужить излечивающим началом основно-

го заболевания.

В одном из китайских памятников древности «Шан-хай-цзинь» напи-

сано, что на горе Гаоши есть много драгоценных камней, а у подпожия

этой горы много камней, из которых можно изготовлять каменные иглы.

Китайские историки считают, что именно эти каменные иглы получили

название бяныпи, которыми пользовались для лечения в древности. При

археологических раскопках вблизи Пекина в местечке Чжаокуотян были

найдены кварцевые иглы, в деревне Шагатун на северо-востоке Китая —

иглы из других видов горного камня.

Каменными иглами в древности лечили различные острые и хрониче-

ские заболевания, применяли их для вскрытия гнойников, кровопускания

И других хирургических манипуляций. Позже на смену каменным иглам

пришли металлические, которые изготовлялись из меди, серебра, золота

и железа, а в последнее время — из нержавеющей стали. Метод лечения

цзю заключается в том, что к определенному участку кожи прикладыва-

ются комочки тлеющей травы (впоследствии стали использовать высу-

шенную и обработанную полынь) с целью нагрева вплоть до образования

ожога. Места, на которые наносится раздражение с помощью чжэнь

(т. е. укола) или цзю (т. е. прижигания), получили название сюе (точ-

ки для чжэнь-цзю-терапии), или «жизненные точки».

В одной из первых книг, описывающей метод чжэнь-цзю-терапии,

«Цзо-чжуан» (конец эпохи Чжоу, V—IV вв. до н. э.), приводится слу-

чай, когда тяжело заболев, князь Цзинь Гун (VI в. до н. э.) вызвал к

себе врача по имени И. Хуан, который, осмотрев больного, сказал, что

болезнь неизлечима — ее невозможно вылечить ни чжэнь, ни цзю. Это

показывает, какое большое значение придавалось чжэнь-цзю-терапии.

В книге «Ши-цзи», написанной Сыма-Цянь (II—I вв. до н. э.), приводит-

ся биография известнейшего врача Бян Цяо (Чин Юэ-жень, V в. до

н. э.), в совершенстве владевшего методом чжэнь-цзю-терапии. Так, он

спас сына князя из княжества Гуай (Гуэ) от заболевания ши-цюе (по-

теря сознания, похолодание конечностей, замедление дыхания и пульса),

приказав своим ученикам Цы Ян и Цы Бао воздействовать на точку

бай-хуэй.

Одной из первых чисто медицинских книг Китая считается медицин-

ский трактат «Нэй-цзин»; эта книга традиционно приписывается полуле-

гендарному императору Хуану Ди, поэтому называется также «Хуанди

нэй-цзин». Это — канон китайской медицины. Время написания «Хуанди

7

Глава 1. Краткая история развития чжэнь-цзю-терапии

нэй цзин» относят к III—II вв. до н. э., хотя предполагают, что она была

написана значительно раньше и не одним автором, а несколькими поко-

лениями врачей. Первая часть посит название «Су-вэй», вторая часть

называется «Ли-шу-цзин», каждая часть состоит из девяти книг. С точки

зрения современной медицины в «Хуанди нэй-цзин» имеется большая

доля мистицизма, но основные принципы лечебно-профилактических ме-

роприятий сохраняют большую познавательную ценность. В книге содер-

жатся сведения по истории китайской медицины, об анатомии и физиоло-

гии человека, о принципах профилактики в медицине. В «Хуанди нэй-

цзип» описаны тщательно разработанные на протяжении веков методы

диагностики, которые применяются и в настоящее время: осмотр, опрос,

выслушивание, ощупывание — так называемые четыре метода обследова-

ния; приведены рецепты лекарственных средств и принципы лечения при

различных болезненных состояниях; излагаются теоретическая основа

чжэнь-цзю-терапии и методика применения этого метода лечения, впер-

вые описано девять форм игл для чжэпь-терапии и полынные конусы для

цзю.

В период эпох Цинь и Хань (III в. до н. э.— III в. н. э.) метод

чжэнь-цзю-терапии получил дальнейшее развитие. Большинство китай-

ских врачей владели этим методом лечения. По мнению многих истори-

ков медицины, этот период стал периодом расцвета чжэнь-цзю-терапии.

Одним из известнейших врачей этой эпохи был Цан Гун (Цуань-Юй-и,

215—177 гг. до н. э.); в его 25 сохранившихся до наших дней записях

приведены, в частности, методы чжэнь-цзю-терапии, даны наименования

меридианов, коллатералей, отдельных точек воздействия, а также резуль-

таты лечения ряда болезней этим методом.

Другой известный врач эпохи Хань — Чжан Чжун-цзин (150—219 гг.)

написал трактат о тифозной горячке «Шань-хань-лунь», в котором изло-

жил свыше четырехсот способов лечения заразных лихорадочных болез-

ней и дал более ста советов о том, как уберечь себя от них (этот труд

составил 16 томов). Чжан Чжун-цзин написал первый сборник рецептов

в Китае («Цзинь-гуй-яо-люэ»); многие из приводимых Чжан Чжун-

цзинем рецептов применяются и сейчас. Чжан Чжун-цзин подчеркивал

важность правильной диагностики, впервые привел показания и противо-

показания к использованию ряда лекарственных средств. Наряду со мно-

гими другими методами лечения Чжан Чжун-цзин много внимания уде-

лил и чжэнь-цзю-терапии; в его работах изложена методика терапии теп-

лой иглой.

Одним из выдающихся врачей своего времени был Хуа То (141—

208 гг.). Существуют предания, что Хуа То написал книги о человече-

ских болезнях и болезнях домашних животных, однако эти работы не со-

хранились. Хуа То в совершенстве владел хирургией и методом чжэнь-

цзю-терапии; именно он указывал, что для получения наибольшего ле-

чебного эффекта нужно делать уколы одновременно лишь в небольшое

число точек (1—2) и обязательно получать у больного «предусмотренные

ощущения». Хуа То большое значение придавал профилактике заболева-

ний; по его мнению, физические упражнения больного должны быть не-

разрывно связаны с медицинскими манипуляциями. Хуа То считается

создателем классической китайской гимнастики «Движения пяти птиц и

зверей».

Специалистом по чжэнь-цзю-терапии был Хуан Фу-ми (215—282 гг.),

автор трактата «Цзя-и-цзин», в котором были обобщены достижения ки-

тайской народной медицины, в том числе и чжэнь-цзю-терапии. Хуан

Фу-ми изложил основы чжэнь-цзю-терапии, наметил перспективы ее даль-

нейшего развития и границы применения. Этот трактат является источ-

ником всех дальнейших исследований по иглотерапии.

8

Глава 1. Краткая история развития чжэнь-цзю-терапии

К концу третьего века нашей эры уже имелись специальные руковод-

ства по чжэнь-цзю-терапии, были разработаны показания и противопока-

зания к применению этого метода лечения, появились схематические изо-

бражения расположения точек для изучения чжэнь-цзю-терапии.

С конца III и начала IV вв. в китайской народной медицине наряду

с чжэнь-цзю-терапией развивается лекарственная терапия с применением

как естественных, так и искусственно создаваемых лекарственных

средств. Основоположником этого направления считают Го Хопя (Гэ

Хуана, 281—341 гг.). Одним из первых известных врачей, много сделав-

шим на этом поприще, стал Тао Хон-Дин (Toy Хун-цзин, 452—536 гг.).

Его труд, состоящий из семи томов, содержит описание почти 400 лекар-

ственных средств и еще столько же описаний веществ, усиливающих их

действие или меняющих их вкус и другие свойства.

В VII в. был создан рецептурный справочник, сохранивший ценность

и в наше время; его автор Сун Сы-Мяо (581—673 гг.). Он описал методы

лечения многих болезней с помощью лекарственных средств и дал реко-

мендации к применению чжэнь-цзю-терапии.

В период эпох Вэй и Суй (386—616 гг.) большое распространение

получила методика прижигания.

Эпоха Ta?i (618—916 гг.) была периодом распространения чжэнь-цзю-

терапии в сопредельных с Китаем странах. Чжэнь-цзю-терапия получила

ранг самостоятельной медицинской дисциплины. Для медицинского обу-

чения были предусмотрены должности преподавателей, ассистентов и вра-

чей, которые обучали учеников расположению меридианов и точек, мето-

дам владения иглой, прижиганию. Была введена система сдачи экзаме-

нов на должность врача-специалиста по чжэнь-цзю-терапии.

В археологических раскопках в северной части Кореи были обнаруже-

ны каменные и костяные иглы, что свидетельствует о том, что в этой

стране иглоукалывание имеет такую же древнюю историю, как и в

Китае.

Метод чжэнь-цзю-терапии проник в Японию и другие восточные стра-

ны. В частности, считается, что работы Хуан Фу-ми (215—282 гг.),

в которых обобщены сведения по чжэпь-цзю-терапии, послужили началом

применения этого метода лечения в Японии. По другим источникам, ме-

тод иглоукалывания «пришел» в Японию в 414 г. н. э., когда в Япо-

нию были приглашены специалисты из Кореи. Кроме того, известно, что

в 562 г. Чжи Пунь привез в Японию ряд руководств по чжэнь-цзю-

терапии, усиливших интерес японских врачей к этому методу лечения,

особенное развитие получило прижигание. Через тибетских народных

врачей чжэнь-цзю-терапия проникла также в Индию и Монголию.

В эпоху Сун (960—1279 гг.), в 1026 г., появилась работа Ван Вэй-и

(«Тун-жэнь-шу-сюэ-чжэнь-цзю-ту-цзин»), в которой была уточнена и

упорядочена топография «жизненных» точек, используемых для чжэн1>-

цзю-терапии. Центральное правительство Китая распорядилось об, изда-

нии этой книги в качестве официального руководства; в 1027 г. были

отлиты бронзовые фигуры человека с нанесенными на них точками для

изучения чжэнь-цзю-терапии. Были изданы руководства: книга «Вай-ке-

цзю-фа-лунь-цуй-синь-шу», посвященная использованию метода чжэнь-

цзю-терапии в хирургии, книга «Бэй-ций-цзю-фан» о применении чжэнь-

цзю-терапии при оказании скорой помощи и другие аналогичные работы.

Ряд руководств по чжэнь-цзю-терапии был написан в стихотворной форме

для облегчения запоминания, например «Чжэнь-цзинь-чжи-нань» и «Бяо-

ю-фу», написанные Доу Хань-цином.

В эпоху Юань (1280—1368 гг.) были созданы новые работы по чжэнь-

цзю-терапии, дополнившие обоснования этого метода лечения. Так,

в 1303 г. монгольский врач и ученый Ху-Тай-Бэ-ли написал книгу «Тен-

лан-шу-шен», в которой развил теорию меридианов и точек, добавив к уже

Глава 1. Краткая история развития чжэнь-цзю-терапии

известным к тому времени двенадцати основным меридианам еще два —

переднесрединный и заднесредипный.

В эпоху династии Мин (1368—1644 гг.) метод чжэнь-цзю-терапии по-

лучил широчайшее распространение, появилось много специалистов, при-

менявших этот метод лечения, вышло в свет много научных трудов и ру-

ководств. Так, в 1530 г. известный врач Ван Цзи написал книгу «Чжэнь-

цзю-вэпь-дуй» в форме вопросов и ответов; в 1537 г. получила извест-

ность книга «Чжэнь-цзю-цзюй-ин-фа-хуэй», содержащая большой факти-

ческий материал о методе чжэнь-цзю-терапии; в 1601 г. Ян Цзи-чжоу

написал труд под названием «Чжэнь-цзю-дачэн», где подытожил все

предшествующие результаты применения метода чжэнь-цзю-терапии, дал

примечания, дополнения и разъяснения прежним теориям. Эта книга ис-

пользуется в качестве официального пособия по чжэнь-цзю-терапии в

виде изложения и в настоящее время (так называемые нанкинские

лекции).

В конце династии Мин были отлиты бронзовые статуэтки мужчины,

женщины и ребенка с нанесенными на них точками; в этот же период

были изданы атласы со схемами меридианов и точек (атласы сохрани-

лись до нашего времени).

В эпоху Цин (1644—1911 гг.) интерес к чжэнь-цзю-терапии в Китае

постепенно уменьшается. Это было связано с тем, что этот метод лечения

стал считаться недостойным для верхушки правящего класса феодалов;

кроме того, широкое распространение получило конфуцианство — учение,

призывающее к терпимости и вере в то, что все «ниспущено сверху и не

подлежит исправлению». Однако в этот период было создано немало тру-

дов по чжэнь-цзю-терапии, получивших большую известность.

Лучшими книгами этого периода были монографии: «И-цзун-цзинь-

цзянь», содержащая раздел, посвященный чжэнь-цзю-терапии (1749 г.);

«Чжэнь-цзю-и-сюэ» — краткий учебник по чжэнь-цзю-терапии (1789 г.);

шеститомная «Чжэнь-цзю-фэн-юань» (Д817 г.), посвященная дальнейше-

му развитию метода чжэнь-цзю-терапии, изложенного в свое время в

«Нэй-цзин» (автор известный врач начала XIX в. Ли Сюе-цюань).

Большое значение имел труд Ван Чинь-жэня (1768—1831 гг.) «Ис-

правление ошибок медицины» («И-минь-чай-цо»). Он занимался изуче-

нием анатомии внутренних органов человека. Работы Ван Чинь-жэня

оказали большое влияние на развитие метода чжэнь-цзю-терапии благо-

даря уточнению топографии меридианов и точек. Однако, по утвержде-

нию Y. Макака (1972), основой всех исследований по иглотерапии вплоть

до настоящего столетия является книга «Хуанди нэй-цзин».

Постепенно богатейшему опыту народных врачей стали придавать все

меньшее значение, особенно после того как реакционное гоминьдановское

правительство приняло закон об официальном запрещении использования

китайской народной медицины (1929 г.). Вследствие протеста народа этот

закон не был осуществлен, но студенты-медики стали обучаться только

западноевропейской медицине.

После провозглашения Китайской Народной Республики опыт народ-

ной медицины был поставлен на службу народу. В 1955 г. в Пекине

был организован Центральный научно-исследовательский институт китай-

ской медицины, а при нем — Институт чжэпь-цзю, который возглавила

широко образованный врач, имеющая европейское образование, извест-

ный специалист традиционной медицины Чжу Лянь. Ее труд «Руковод-

ство по современной чжэнь-цзю-терапии» в сокращенном виде был пере-

веден на русский язык и издан в СССР в 1959 г.

Органы здравоохранения Японии, Вьетнама, Индии и других восточ-

ных стран официально признали народную восточную медицину. В ряде

университетов этих стран имеются колледжи или факультеты, где пре-

подается народная восточная медицина, в том числе чжэнь-цзю-терапия.

10

Глава 1. Краткая история развития чжэнъ-цзю-терапии

В настоящее время в Японии проводятся фундаментальные научные ис-

следования не только клинического, но и экспериментального характера.

Широко используются восточные методы лечения в медицине Кореи,

Бирмы, Монголии, Индии и других восточных стран. В КНДР ведутся

научные исследования древнейшего медицинского наследия корифеев во-

сточной медицины. Представляют большой интерес экспериментальные и

клинические исследования, которые проводят вьетнамские ученые по

изучению эффективности и механизма акупунктурной анестезии. Первые

операции с использованием акупунктурной анестезии были проведены во

Вьетнаме в Институте традиционной медицины в 1969 г. К настоящему

времени осуществлено уже значительно более 100 000 операций: лобэкто-

мия, другие операции на грудной клетке, бронхоскопия, гастрэктомия,

холецистэктомия и другие оперативные вмешательства в брюшной поло-

сти, гинекологические и акушерские операции и др.

Метод чжэнь-цзю-терапии получил широкое применение не только в

странах Востока. В европейских странах восточными методами лечения

заинтересовались в XVII в. (Голландия, Франция). С XIX в. во Франции

иглотерапия получает все большее распространение; появляются при-

знанные специалисты, владеющие этим методом лечения. Среди француз-

ских ученых, посвятивших свою деятельность изучению и внедрению в

широкую практику методов восточной рефлексотерапии, наибольший

вклад внесли G. S. de Morant, J. Е. Н. Niboyet, R. Fiiye, M. Rubin,

Nguyen Van Nghi, P. F. M. Nogier и др. Благодаря этим ученым раз-

вивались не только практическая иглотерапия, но и широкие научныр ис-

следования по обоснованию этого метода на современной научной основе.

Опыт французских ученых успешно развивается в ГДР, ФРГ, Австрии,

Италии, Англии и других европейских странах. Среди ученых европей-

ских стран, внесших вклад в развитие восточных методов рефлексотера-

пии, необходимо отметить следующих: G. Bachmann, Н. Schmidt,

Е. W. Stiefvater, F. Mann, J. Bischko, G. Konig и J. Wancura и др.

С целью дальнейшего развития различных аспектов иглотерапии на

современной научной основе создана Международная ассоциация акупун-

ктурных обществ (SIA).

Одной из первых в России публикаций об иглотерапии было сообще-

ние проректора Медико-хирургической академии П. Чаруковского в пер-

вом номере «Военно-медицинского журнала» (1828 г.). Он написал о дей-

ственном способе лечения иглой, широко применяемом в Китае и Японии.

В 1845 г. появилось описание метода иглотерапии, составленное А. А. Та-

тариновым. Попытки применения иглотерапии были сделаны в 1901 г.

(А. Я. Виолин, В. В. Корсаков).

Применение метода иглотерапии в советских лечебных учреждениях

началось в конце шестидесятых годов, чему способствовало посещение

клиник КНР в 1956 г. группой советских врачей и ознакомление их с

основами чжэнь-цзю-терапии.

Изучение методов восточной рефлексотерапии в Советском Союзе в

первую очередь пошло по пути исследования их механизмов с точки зре-

ния современных физиологических и патофизиологических представле-

ний. Вышел ряд монографий и руководств, посвященных вопросам иссле-

дования действия иглоукалывания на организм, опубликованы многочис-

ленные сообщения о результатах применения этого метода в клиниках

различных медицинских дисциплин. Большой вклад в изучение механиз-

мов иглотерапии внесли Г. Н. Кассиль, В. Г. Вогралик, И. И. Русецкий,

Э. Д. Тыкочипская, Н. И. Гращенков, Д. М. Табеева, А. К. Подшибякин,

Р. А. Дуринян, В. Н. Цибуляк, В. С. Гойденко, Е. Л. Мачерет,

Ф. Г. Портнов, К. Т. Качан и др.

И

Глава 1. Краткая история развития чжэнь-цзю-терапии

Несколько обособленно развивалась аурикулотерапия — рефлекторный

метод лечения путем иглоукалывания активных точек ушной раковины.

Истоки этого метода лечения также уходят в глубину веков, в историю

развития медицины восточных стран (Египта, Индии, Китая, Ирана).

Как пишет Р. F. М. Nogier (1977), в древней литературе впервые упо-

минается лечение таким методом в Египте, воздействие на ушную рако-

вину применял и Гиппократ.

С 1950 г., по данным Nogier, прижигание определенного участка уш-

ной раковины стали применять во Франции с целью лечения ишиаса,

а с 1951 г. интерес к этому виду восточной терапии возродился в Япо-

нии. Заинтересовавшись феноменом излечения невралгических болей пу-

тем прижигания участка ушной раковины, Nogier начал изучать ушную

раковину. Обнаружив сходство противозавитка ушной раковины с поз-

воночным столбом человеческого плода, находящегося в матке (головка

внизу, а таз с ножками вверху), он считал, что нашел сводный ключ

всей системы. Nogier пишет, что только 20 лет спустя ему удалось сде-

лать уточнение локализации различных пунктов ушной раковины, пред-

положив, что они связаны с определенными нервными путями. Он уста-

новил, что для каждого пункта или области ушной раковины имеется со-

ответствующий рефлекс с частью тела, или что «пункты ушной раковины

управляют определенной частью тела». В своем первом «Кратком руко-

водстве» Nogier ознакомил европейских врачей с 30 точками ушной ра-

ковины, которые он успешно использовал при лечении определенных бо-

лезней. Nogier предупреждал при этом о недопустимости упрощений и

необходимости серьезных исследований в области диагностики и нейро-

физиологических основ этой разновидности иглоукалывания и прижига-

ния. В последующем появилось много работ, посвященных аурикулоте-

рапии, как в отношении выявления точек ушной раковины, рефлекторно

связанных с определенными органами и тканями всего организма, так и в

отношении изучения нейрофизиологических механизмов аурикулотерапии.

Глава 2

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА,

НА КОТОРЫХ БАЗИРУЕТСЯ

ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА

Исторически сложилось так, что народы, заселившие территории в бас-

сейнах рек Инда и Ганга (Индия), Желтой реки (Китай), среднего

и нижнего течения Нила (Египет), Тигра и Евфрата (Вавилония), рань-

ше других вступили на путь перехода от первобытно-общинного строя с

его кочевой жизнью к рабовладельческому, для которого характерна осед-

лость, развитие сельского хозяйства и ремесел. Земледелец вынужден был

давать оценку всем отдельным элементам природы — почве, рельефу

местности, животным, населяющим эту местность, растительности, кли-

мату, временам года и т. д. Это и определило, по всей видимости, то,

что именно на Древнем Востоке стала зарождаться культура.

Как показывает история, теоретические представления мыслителей

Древнего Китая и Древней Индии оказались более развитыми и развива-

лись по стихийно материалистическому пути. В общефилософской лите-

ратуре Древней Индии и Древнего Китая на рубеже конца второго и на-

чала первого тысячелетий до нашей эры вопрос о субстанции бытия ре-

шался на основе пяти первоэлементов, или стихий. По представлению

древних индийцев и китайцев, наряду с «воздухом» (в древней Индии —

животворное дыхание — прана) как носителем «начала» рассматривались

и другие элементы природы — так называемые космические первоэлемен-

ты: земля, вода, огонь, металл, дерево. При этом вода, земля, металл от-

носились к элементам, из которых слагаются тела, дерево овеществляло

«принцип роста», а огонь являлся признаком «движения и развития».

Воздух, поступающий при дыхании, оказывает «одушевляющее» дейст-

вие. Между всеми этими первоэлементами существуют связи (по прин-

ципу пентаграммы) и все соотносится с окружающей средой, течением

времени и космическими влияниями.

В индийской философии к пяти первоэлементам прибавляется

шестой — «сознание». В Древней Греции и Древнем Риме также суще-

ствовало учение о первоэлементах, лежащих в основе мира (Эмпедокл,

Сенека, V в. до н. э.). Все мировые явления укладывались в представ-

ление о первоэлементах. В Древнем Китае учение о пяти первоэлемен-

тах излагалось Цзы Сы (V—IV вв. до н. э.), Мзп-цзы (IV—

III вв. до н. э.); более строгую форму это учение обрело в изложении

Цзоу Яна (III в. до н. э.).

КОНЦЕПЦИЯ У-С ИН

Этот термин чаще переводится как «пять элементов» (первоэлементов),

хотя правильнее говорить о пяти фазах удлинения, пяти движениях

(сын — буквально движение). Древневосточные ученые обращали внима-

ние на цикличность тесно связанных между собой явлений природы:

ночь и день, утро и вечер, зима и лето, холод и тепло, а также цик-

личность функций человека: бодрствование и сон, вдох и выдох и .т. д.

Связи суточного цикла определялись следующим образом: день «рожда-

ет» вечер, вечер — ночь, ночь — утро и т. д., т. е. считалось, что в

13

Глава 2. Основные теоретические представления Древнего Востока

основе организации природы лежат циклы чередования инь — пассивной

силы и ян — активной силы, а каждый из этих циклов состоит из че-

редования последовательных состояний: рождение или возрастание

(весна, утро и т. д.), максимальная активность (лето, полдень и т. д.),

упадок или угнетение (осень, вечер и т. д.), минимальная активность

(зима, ночь и т. д.). Аналогично этому восток (восход солнца, утро) со-

ответствует рождению, юг — максимальной активности, запад — упадку

(заход солнца, вечер), север — минимальной активности.

Максимально обобщая и абстрагируясь от конкретных явлений, древне-

восточные ученые разделили мир на пять больших категорий; эти кате-

гории (закон пяти первоэлементов) М. Runin (1974) сравнивает с тео-

рией «ассамблей» в математике. Каждому из четырех последовательных

состояний природы был дан символ: дерево, огонь, металл, вода, затем

был добавлен пятый символ — земля, поскольку все циклические изме-

нения происходят на земле, т. е., по представлению древневосточных

мыслителей, каждый из пяти первоэлементов — это символ жизненных

процессов, протекающих как в природе, так и в человеке, которые на-

ходятся в зависимости от пассивной и активной сил. Дерево — символ

рождения, роста (переход от пассивной силы инь к активной — ян);

огонь — символ максимальной жизненной активности (максимальное вы-

ражение активной силы ян); металл — символ начинающегося упадка

(от ян к инь); вода — си ивол минимальной активности (пассивной силы

инь); земля — центр и ось циклических изменений всего мироздания.

Совокупность циклических изменений в природе изображают следую-

щим образом (рис. 1, см. цветную вклейку).

В окружающем мире (большой мир, макрокосмос) человек является

миром в миниатюре (малый мир, микрокосмос) и состоит из тех же пяти

первоэлементов, которые попадают в организм с пищей, и подчиняется

законам природы, отличаясь от всего остального только разумом. Тело

человека состоит из анатомо-физиологических единиц — органов, взаимо-

действующих между собой и с окружающей средой. Каждый из органов

соответствует определенному первоэлементу и взаимодействует с другими

органами.

Древневосточные врачи применяли концепцию у-син к анализу жизне-

деятельности организма человека и для упорядочения сущности много-

образных отношений человека и природы; сходства между этими отно-

шениями и пятью первоэлементами устанавливались исключительно на

основании аналогий. Эти аналогии были обобщены и впервые представ-

лены в виде таблиц в трактате «Хуанди нэй-цзин» (табл. 1), однако спи-

сок подобных аналогий практически неисчерпаем.

В представлении древневосточных мыслителей дерево имело следую-

щие свойства: возникновение путем роста в теплый период, зеленый цвет

Таблица 1

Классификация аналогий макрокосмоса и микрокосмоса по концепции у-син

Природа (макрокосмос) Пять первоэле- ментов

Пять видов вкуса Пять цветов Пять изменений Пять влияний природы Пять сторон света

Кислый Горячий Сладкий Горький Соленый Зеленый Красный Коричневый Белый (желтый) Голубой Рождение Развитие Изменение Увядание Исчезновение Ветер Жара Влажность Сухость Холод Восток Юг Середина Запад Север Дерево Огонь Земля Металл Вода

14

Концепция у-син

и т. д., поэтому все вещи (явления), обладающие такими свойствами,

относились к первоэлементу дерево. Огонь имеет свойства жары и под-

нимающегося вверх пламени, поэтому этот элемент в медицине обозна-

чает локализацию жара, или воспаление, в верхней части тела, а все

вещи (явления), обладающие свойствами огня, отнесены к первоэлементу

огонь. Для земли свойственны плодородие, питание и превращения, поэ-

тому под первоэлементом земля объединены сходные явления. Свойства

металла — пустота, чистота, хрупкость, стройность и легкость; поэтому

вещи (явления), сходные по свойствам с металлом, отнесены к перво-

элементу металл. Вода обладает текучестью, прохладой (холод), способ-

ностью к движению назад, поэтому явления, обладающие такими свой-

ствами, объединяются под символом первоэлемент вода.

Главным практическим выводом из учения у-син является признание

неразрывной связи всех пяти первоэлементов. При этом каждый из пер-

воэлементов связан с другими посредством продуктивных и разрушающих

процессов («друг—враг»). Смысл продуктивных процессов заключается

в следующем: вода способствует росту дерева, дерево может произвести

огонь, огонь дает землю (пепел), земля производит металл, металл пре-

вращается в воду (жидкость). Деструктивность проявляется в том, что

вода может погасить огонь, огонь может размягчать металл, а металл

может резать дерево. Поскольку каждый из первоэлементов связан с

четырьмя остальными первоэлементами продуктивными и деструктивными

влияниями, то каждый из этих процессов зависим и связан с другими

процессами, находится под их влиянием.

Очевидно (с современной точки зрения), можно говорить о том, чго

смысл продуктивных и деструктивных влияний и взаимозависимости пяти

первоэлементов близок к представлению о законах сохранения массы и

сохранения энергии; в условиях равновесия системы инь—ян каждый из

пяти первоэлементов не может ни разрушаться полностью, ни беспре-

дельно возникать.

Взаимосвязи органов человека в рамках концепции у-син, а также на

основе взаимодействия инь—ян представлены на рис. 2 и 3 (см. цвет-

ную вклейку).

Некоторые исследователи при рассмотрении закономерностей связи

органов в рамках цикла у-син отмечают некоторую их правомочность с

позиций современной физиологии. Так, функциональные связи между

почками и мочевым пузырем, печенью и желчным пузырем, желчным

пузырем и желудком, желудком и тонкой кишкой, тонкой кишкой и тол-

стой кишкой не требуют доказательств. Последовательная стимуляция

может быть интерпретирована как «функциональная помощь», а разру-

шающая—как «функциональное угнетение». Например, цепочка сердце—

легкие—печень—селезенка: постоянная и интенсивная работа сердца тре-

бует энергии, которая в виде кислорода поступает из легких, легкие

поглощают энергию в виде сахаров из печени, при необходимости в пе-

Человек (микрокосмос)

Пять органов инъ (чжан} Пять органов ян (фу) Пять отверстий (окон) Пять структур тела Пять эмоций

Печень Желчный пузырь Глаза Мышцы Гнев

Сердце Тонкая кишка Язык Сосуды Радость

Селезенка Желудок Рот Связки ' Раздумье

Легкие Толстая кишка Нос Кожа и волосы Печаль

Почки Мочевой пузырь Уши Кости Страх

15

Глава 2. Основные теоретические представления Древнего Востока

чень нагнетается дополнительное количество крови, депонированной в

селезенке. С позиций современной физиологии такой подход к исследо-

ванию взаимодействия и взаимосвязей внутренних органов может быть

отнесен к системному подходу, при котором изучение жизнедеятельности

организма человека производится в целом, а не отдельных его структур,

функционирующих независимо друг от друга.

С этих позиций цикл у-син представляет сложную динамическую мо-

дель взаимосвязей организма человека с окружающей средой. Она мо-

жет быть представлена в виде паутины, в которой сотни кругов, обо-

значающих разные уровни мировых явлений, как бы нанизаны и связа-

ны пятью радиальными линиями, характеризующими функциональную

связь всех явлений. Каждая такая радиальная линия обозначает один из

пяти первоэлементов; например, вдоль радиальной линии дерево распо-

лагаются последовательно печень, желчный пузырь, ногти, весна, восток,

кислое, тухлое, звезда, ветер, зрение, слезы, гнев, зеленое и т. д.

Несмотря на кажущийся нелепым набор разных по своему качеству яв-

лений, здесь наблюдается определенный смысл и порядок.

Современные исследователи древней восточной медицины относят кон-

цепцию у-син к философии метафизического характера. По С. С. Schnor-

renberger (1979) и Y. Manaka (1972), в современных вузах традицион-

ной медицины Китая отказались от изучения концепции у-син, относя

ее к устаревшей и ненаучной, так как она сводит физиологические

взаимоотношения в организме к механистической формуле. Концепция

у-син включается в настоящее время в концепцию инь—ян: первоэлемен-

ты металл и вода относят к инь, дерево и огонь — к ян, первоэлемент

земля образует как бы поворотную точку между инь и ян.

Основой взаимосвязи частей целостного организма служит «жизнен-

ная энергия», возникающая в процессе взаимодействия организма с ок-

ружающей средой, одной из форм проявления этой жизненной энер-

гии является единство и борьба двух противоположных начал — ян

и инь.

Другими словами, представление об организме человека выведено из

вполне материального представления о пяти космических первоэлементах,

а поскольку космические первоэлементы материальны, то и организм

материален, и, наконец, поскольку все части организма связаны между

собой, организм представляет собой единое целое. Древневосточные врачи

обнаруживали целостный подход к пониманию сущности природы чело-

века и его заболеваний. Они утверждали, что человек является состав-

ной частью окружающей природы и находится с ней в постоянных и

тесных взаимоотношениях. В книге «Су-вей» сказано, что жизнь чело-

века образована чи Неба и Земли и находится под влиянием четырех

времен года. Пищу, воздух человек получает из окружающей его при-

роды, к условиям которой он должен приспосабливаться.

КОНЦЕПЦИЯ ИНЬ—ЯН

Мировоззренческую основу древней китайской медицины составляло уче-

ние о двух противоположных началах инь и ян. Первоначально иеро-

глифы, используемые для их написания, обозначали явления повседнев-

ной жизни. Например, инь означало затемненную сторону предмета,

ян — освещенную. Позже инь и ян стали рассматриваться как «силы»

или «энергии», или как материальные взаимодополняющие явления (сто-

роны) предметного мира, в связи с чем любое явление, любое существо

и каждое из его состояний можно отнести к двум противоположным фор-

мам — инь или ян. Вое то, что можно отнести к сильному, горячему,

твердому, тяжелому, высокому, блестящему, а также те или иные весо-

7

16

Концепция инь—ян

мые признаки — это ян, а все противоположное — инь. Так, деятельность

и покой, свет и тьма, возбуждение и торможение, неосязаемость и те-

лесность и многие другие пары взаимопротивоположных явлений, пред-

метов и свойств могут быть восприняты с позиции концепции инь—ян

как единство и борьба двух противоположностей, или «полярных сил» —

ян (активная сила) и инь (пассивная сила). При этом ни ян, ни инь

не могут существовать изолированно друг от друга.

Ян Инь Ян Инь Ян Инь

Солнце Луна Твердый Мягкий Длинный Короткий

Небо Земля Светлый Теневой (темный) Радостный Печальный

Мужской Женский Большой Малый Внешний Внутренний

Сильный Слабый Тяжелый Легкий Полный Худой

Горячий Холодный Высокий Низкий ... ...

С помощью концепции инь—ян можно выразить противоположные

стороны явления. Например, летом царит жара (ян), после летнего

солнцеворота постепенно начинает преобладать погода инь, которая бо-

рется с жарой (ян) и ограничивает ее; зима является вершиной холода

(инь), а после зимнего солнцеворота постепенно устанавливается погода

ян. ограничивая инь зимы. В классическом китайском медицинском трак-

тате «Лей-цзин фу-и», относящемся к периоду династии Мин (1368—

1644 гг.), говорится, что состояние повышенной активности следует ре-

гулировать покоем; если ян достигло кульминационного пункта, его сле-

дует преодолевать с помощью инь. В этом находит выражение взаимный

контроль покоя и движения, т. е. инь и ян.

Одно из основных положений концепции инь—ян заключается в том,

что инь и ян находятся в состоянии противоборства и ограничивают друг

друга. Если одна сторона преобладает, возникает недостаток другой сто-

роны и, наоборот, при ослаблении одной стороны наступает чрезмерное

усиление другой. Без этой борьбы невозможен необходимый контроль

противоположностей. В книге «Су-вэиь» написано, что инь борется внут-

ри, а ян вызывает волнение снаружи (т. е. указывается на то, что инь

ведает внутренней средой, а ян — внешними проявлениями). В этой же

книге написано, что когда инь и ян противоборствуют друг с другом

вверху и внизу, возникают явления пустоты и заполнения; при этом инь

и ян «сменяют друг друга» (т. е. оба противоположных начала никогда

не остаются без взаимодействия и противоречий, более того, они противо-

борствуют и вытесняют друг друга). Постоянная борьба и стремление к

вытеснению друг друга, существующие между инь и ян, являются дви-

жущей силой изменения и развития вещей.

Как полярные противоположности инь и ян зависят друг от друга;

например, ян означает верх, инь — низ (без верха не может быть и

низа, и наоборот). В соответствии с традиционными древними представ-

лениями левая сторона тела соответствует ян, а правая —инь («без пра-

вой стороны нет левой, без левой нет правой»); жара соответствует ян,

холод — инь («без жары нет холода, без холода нет жары»). Переполне-

ние, или избыточная функция, соответствует ян; опорожнение, или сла-

бость функции, соответствует инь («без переполнения нет опорожнения,

без пустоты нет наполнения»). Традиционная восточная медицина учи-

тывает многочисленные соотношения в человеческом организме и в при-

роде, основанные на отношениях между инь и ян. Каждая из сторон со-

здает важнейшее условие существования другой стороны. Эта взаимоза-

висимость инь и ян обозначается в китайском языке «взаимным корнем»

и раскрывает представление о том, что инь и ян служат друг для дру-

га производным началом, т. е. взаимно вызывают друг друга: инь не в

состоянии произвести себя, нуждается для этого в ян, и наоборот.

17

Глава 2. Основные теоретические представления Древнего Востока

В отношении структур и функций человеческого организма инъ озна-

чает материальные составляющие тела, а ян— его функции. Деятель-

ность организма относится к категории ян, а пищевые вещества— к инъ:

инъ сохраняется внутри и является материальной основой для ян, а ян

внешне функционирует как проявление деятельности инъ. Поскольку

материальное начало находится внутри тела, в традиционной медицине

говорится «инъ внутри». Поскольку функции тела проявляются преиму-

щественно с внешней стороны тела, говорят: «ян сидит снаружи»; ян

становится, таким образом, «вестником инъ». В соответствии с представ-

лениями современной западной медицины структуры органов, находящих-

ся внутри организма, образуют материальную основу различных функ-

ций, что в традиционной, медицине находит выражение в словах: «инь

является сторожем ян».

Инь и ян никогда не находятся в покое; они постоянно дополняют

и изменяют друг друга. По восточным представлениям действует прави-

ло: «Если ян отступает, увеличивается инь, а если отступает инь,

происходит увеличение ян». Например, погода претерпевает изменения

от зимы через весну к лету, становясь все жарче,— это соответствует

отступлению инь и нарастанию ян; при похолодании погоды от лета че-

рез осень к зиме происходит процесс, равнозначный отступлению ян при

увеличении инь.

В традиционной медицине считается, что функции органов (ян)

возникают за счет потребления продуктов питания (инь), при этом

происходит увеличение ян и ослабление инь. В то же время обмен ве-

ществ, полученных с продуктами питания (инъ), требует расхода неко-

торого количества энергии (ян). В этом случае происходит усиление

инь и ослабление ян. В нормальных условиях эти процессы находятся

в равновесии. Если же ослабление или усиление переходит известные

границы, может нарушиться состояние равновесия — возникает избыток

инъ или ян, что ведет к возникновению различных патологических про-

цессов.

Обе стороны отношений между инь и ян могут претерпевать разви-

тие, которое выражается в их превращении в собственную противополож-

ность. Так, инь может превратиться в ян, а ян —в инь, и если процес-

сы сокращения и увеличения инь и ян состоят в количественных изме-

нениях, процесс превращения инь и ян (и наоборот) представляет собой

изменение качества. В книге «Су-вэнь» говорится: «Когда инь достигает

максимума, он превращается в ян... Когда холод достигает своей верши-

ны, он становится жаром, когда жар достиг вершины, возникает холод».

Однако инь не может претерпеть превращения без наличия некоторого

количества ян, а ян не может подвергнуться превращению без инь, т. е.

условием того, что превращение вообще может произойти, является на-

личие определенного количества противоположного начала.

Таким образом, концепция инь—ян включает следующие элементы,

дополняющие друг друга и не мыслящиеся друг без друга: 1) наличие

противоположности между инь и ян; 2) взаимозависимость инъ и ян;

3) взаимные дополнение и ограничение инь и ян; 4) взаимное превра-

щение инъ и ян.

Диалектическую модель инь—ян необходимо рассматривать в единст-

ве ее отдельных элементов, не упуская из виду их внутреннюю зависи-

мость и взаимное влияние. Нужно учитывать также то, что оба полюса

(инъ и ян) могут быть как причиной, так и следствием.

Концепция инъ—ян служит основой не только теоретических пред-

ставлений древней восточной медицины, но и основой диагностики и ле-

чения. При этом исходили из следующих положений. В основе жизне-

деятельности человеческого организма лежит уравновешенное соотноше-

ние инь и ян, полная «гармония» их проявления. Нарушение этого

18

Учение о главных органах

равновесия ведет к патологии, выражаясь (в общем виде) либо в преоб-

ладании ян или инь, либо в ослаблении ян или инь. В целом, любое

физическое или психическое состояние, при котором наблюдается избы-

точность по сравнению с принятой нормой, относят к ян-состояниям, а не-

достаточность — к пнь-состояниям (например, жар это ян-состояние,

а озноб — мнь-состояние). Другими словами, все типичные симптомы раз-

личных болезненных состояний можно разбить на две основные группы,

определяющие два из основных, «руководящих», синдромов — ян-синдром

и инь-синдром (подробнее см. главу 6, раздел «Синдромы болезненных

состояний»).

Исходя из принципа равновесия инь и ян^главной задачей лечения

являлось восстановление нарушенного баланса инь-ян, обеспечение «гар-

монии» (что, по современным представлениям, является задачей восста-

новления гомеостаза, стимуляции защитных сил и реактивной способ-

ности организма), чему древние восточные медики придавали основное

значение (см. главу 7).

УЧЕНИЕ О ГЛАВНЫХ ОРГАНАХ

И ГЛАВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА

Известно с какими трудностями' развивались анатомические знания,

сталкиваясь с мистическими и религиозными представлениями о право-

мочности исследования трупов человека. Анатомические исследования

проводились редко, в крайних случаях, и это, естественно, не стимули-

ровало развитие анатомической и патологоанатомической наук.

В древних китайских книгах имеются специальные анатомические

таблицы, где в примитивной форме схематически изображены строение

и взаимоотношения полостных органов человеческого тела. По этим таб-

лицам можно установить, что древним врачам были известны следующие

органы: мозг, сердце, сердечная сумка (которую не отделяли от сердца)

и сосуды, трахея, легкие и плевра, пищевод и желудок, тонкие и тол-

стые кишки, печень и желчный пузырь, почки и мочевой пузырь, диа-

фрагма, матка; кроме того, были известны нервы. Однако схемы строе-

ния внутренних органов и представления об их функциях не соответст-

вуют современным представлениям. Например, несмотря на то что еще

в древности знали, что кровообращение совершается по замкнутому кру-

гу, считалось, что кровь оттекает от кончика сердца у мужчин в левую

сторону, а у женщин в правую. Более того, из этих анатомических таб-

лиц можно установить, что древневосточным врачам не были известны

такие жизненно важные органы, как железы внутренней секреции, и оче-

видно, что функции различных желез внутренней секреции приписыва-

лись другим органам. Так, безусловно, надпочечники воспринимались

вместе с почками, поджелудочная железа — с селезенкой, зобная, щито-

видная и паращитовидные — с какими-либо другими органами. Очевидно,

поэтому каждому из «основных» органов приписывалось значительно

большее число функций. Например, нарушения менструального цикла

объясняются в традиционной медицине пустотой инь печени и почек, при

которой нарушается равновесие между чудесными меридианами чжун-

май и жэнь-май (считается, что эти чудесные меридианы связаны с

маткой).

Можно предположить, что в связи с тем, что анатомические знания

были недостаточны, а медицина в целом развивалась по стихийно мате-

риалистическому и диалектическому пути, исходя из описанных выше

общефилософских представлений того времени, основы медицинской тео-

19

Глава 2. Основные теоретические представления Древнего Востока

рии стали базироваться на представлении о функциях целостного орга-

низма. Следовательно, можно также предположить, что анатомические

схемы показывают связи между органами и их функциями, выражением

чего является учение о меридианах и протекании по ним «жизненной

энергии».

Помимо отдельных анатомических образований в прямом смысле это-

го слова, стало складываться представление о «главных» органах, являю-

щихся анатомо-физиологической системой; была создана теория органи-

ческих функций. Y. Manaka (1972) подчеркивает, что древневосточное

определение «органов» отличается от западно-медицинского определения

в очень важных аспектах. Для традиционной медицины «орган» — это

не только органическая структура, но также и функциональная система;

органы нужно понимать как функции, а не наоборот. Кроме того, в тес-

ном единстве с внутренними органами воспринимались и психические

функции организма.

По этой теории были выделены две категории главных органов —

чжан и фу, остальные органы отнесены к «добавочным». В соответствии

с этой теорией в организме существует пять органов чжан (основные

«органы») и пять органов фу. Органы чжан характеризуются плотностью,

являются иньскими и соответствуют пяти первоэлементам: сердце (огонь),

легкие (металл), селезенка (земля), почки (вода), печень (дерево).

В. Г. Вогралик и Э. С. Вязьменский (1961) дают с современной точ-

ки зрения следующую функциональную характеристику органам чжан.

«Сердце» — вся сердечно-сосудистая система, выполняющая в организме

функцию кровообращения и теснейшим образом связанная с психической

деятельностью человека; «селезенка» — вся пищеварительная система,

включающая функцию восприятия и переработки пищи, всасывания и

использования ее в организме, выделения образующихся плотных шлаков;

«легкие» — вся система дыхания, включающая и кожу; «почки» — вся сис-

тема мочеобразования и мочевыделения, водного обмена в организме,

система факторов гуморальной регуляции (желез внутренней секреции)

и выделения образующихся жидких шлаков, костная система, почки счи-

таются также «первичным началом врожденной энергии»; «печень» —

центральная, вегетативная и периферическая нервная система с ее функ-

цией связи организма с внешней средой и регуляцией деятельности вну-

тренних органов, с ее «желчью» как гуморальным фактором регуляции

нервной системы, как «орган», в значительной мере определяющий со-

стояния взаимоотношения ян—инь в организме и вследствие этого — осо-

бенности темперамента организма. Исходя из закономерностей ян—инъ и

закономерностей «пяти первоэлементов» (у-син), считается, что все орга-

ны тела неразрывно связаны между собой и взаимодействуют как в про-

цессах синергизма и стимуляции, так и в процессах антагонизма и подав-

ления.

К инь-оргапам относится также условный орган «перикард». В это

понятие не входит анатомическое образование сердечная сумка; орган

«перикард» (в теории органических функций) является функциональной

системой, регулирующей кровообращение (вместе с сердцем), дыхание и

половые функции, //«ь-органы называют органами накопления, так как

они как бы накапливают часть переработанной пищи как резерв энергии

организма.

К категории фу отнесены пять органов: желудок, толстая кишка,

тонкая кишка, желчный пузырь, мочевой пузырь, а также условный ор-

ган, именуемый «три обогревателя». Органы фу характеризуются тем,

что они полые; нормальная функция желудка считается основой здоровья

человека. Органы фу являются ян-органами, они взаимодействуют между

собой и с органами инь (чжан); па них также распространяется цикл

у-син. Ян-органы называют рабочими органами, так как они, по теории

20

Учение о главных органах

органических функций, служат для восприятия пищи, ее размельчения,

пищеварения, всасывания и активного выделения шлаков.

К категории добавочных органов отнесены головной, спинной и

костный мозг, кости, мышцы, матка, диафрагма, так как считалось, что

функция их постоянна и не подвержена значительным и быстрым изме-

нениям. При этом понятие «диафрагма» имело больше топографическое

значение, чем значение органа; отмечалось, что диафрагма находится в

тесной связи с легкими, желудком, печенью и желчным пузырем.

«Главные органы» являются физиологической системой, выражением

чего служит понятие «меридиан». В пользу этого говорит тот факт, что

в число «главных органов» входит представление об органе, вернее о ме-

ридиане трех обогревателей, не имеющем морфологического значения,

а только являющегося (по определению G. Bachmann, 1961) «функцио-

нальным кругом», который объединяет функции органов грудной полости,

брюшной полости и полости малого таза. Функциональный круг «три обо-

гревателя» влияет на все органы; он контролирует энергию дыхания, по-

дачу энергии мочевыделительным и половым органам, энергию полового

импульса. Речь, очевидно, идет о сети сосудов и нервов (G. Bachmann,

1961). Инъ-oyran перикард, вернее меридиан перикарда, также не имеет

своего морфологического значения и также является функциональным

кругом, охватывающим всю систему кровообращения, контролирует кро-

веносные сосуды, в том числе фильтрующие органы почек. Этот мери-

диан находится в противоположности к меридиану трех обогревателей.

Физиологическое действие меридиана перикарда заключается в «управ-

лении» всей кровью, поэтому этот меридиан имеет связи со всеми внут-

ренними органами. Интересно отметить, как пишет G. Bachmann (1961),

что в наиболее древнем философско-медицинском учении — о пяти перво-

элементах — нет никаких данных о меридианах перикарда и трех обо-

гревателей.

//нь-органы нечувствительны к боли; боль —это функция органов ян.

Каждый орган, как и относящийся к органу меридиан, имеет определен-

ную часть ян и часть инь. Если имеет место боль, то это состояние от-

носится к ян-части данного органа. Ян-органы могут подвергаться силь-

ным влияниям со стороны сознания (аффекты), эмоций и подсознатель-

ных ян-влияний.

По представлениям древневосточных врачей, основные органы (чжан

и фу) несут следующие функции.

Легкие «контролируют» дыхание и обмен веществ, т. е. обеспечивают

контакт вдыхаемого воздуха с поступающими в организм питательными

веществами; кроме того, они помогают сердцу регулировать количество

жидкости в организме. Легкие «контролируют» кожу и волосы; считалось,

что «охранительная» функция кожи тесно связана с легкими (ведают

потоотделением). Считалось, что нос — это «дверь» легких, дыхательный

путь, следовательно, находится в ведении легких и отражает состояние

их функций. Нос же тесно связан с частями тела и внутренними орга-

нами, четырьмя конечностями и сотней костей, с движением воздуха и

крови всего тела. Считалось, что легкие осуществляют «очищающий от-

вод вниз».

Функция толстой кишки заключается в выведении отходов. Меридиа-

ны легких и толстой кишки связаны внутренненаружной связью.

Функция желудка связана с переработкой питательных веществ.

В желудке пища переваривается. Тонкая кишка принимает переварен-

ную пищу, превращает ее в хилус, который затем проникает в сердце

и там превращается в кровь. Остатки пищи, не пригодные для организ-

ма, переходят в толстую кишку и выделяются наружу.

Функции селезенки многообразны, особенно если учесть, что в поня-

тие селезенка включается и поджелудочная железа. Считалось, что селе-

27

Глава 2. Основные теоретические представления Древнего Востока

зенка «контролирует» переваривание пищи и продвижение ее по кишеч-

нику, а также транспортировку воды. Если пищеварение понижено, то

это приводит к атрофии мышц, поэтому считалось, что селезенка «кон-

тролирует» мышцы и четыре конечности. Селезенка «контролирует» и

кровь, поэтому, например, кал с кровью и маточные кровотечения отно-

сили к патологии селезенки. Ключом для диагностики функций селе-

зенки являются рот и губы. Меридианы желудка и селезенки образуют

внутренненаружную взаимосвязь.

Сердце «контролирует» кровь и кровеносные сосуды. Кровь образует-

ся в сердце из хилуса, но она еще не совершенна: неподвижна, густа,

холодна, темна. Затем в кровь попадает воздух иэ легких, и кровь прин-

ципиально меняется: воздух вталкивается в сердце дыханием, это движе-

ние передается крови, которая начинает двигаться, становясь при этом

легкой, светлой, разгоряченной. Кровь идет по всем органам тела, несет

им питание, является для них строительным материалом. Сердце являет-

ся также источником всей психической деятельности человека (шэнь),

его сознания и мышления, занимает благодаря этому ведущее положение

в жизнедеятельности организма. Функция сердца отражается на лице и

языке.

Тонкая кишка принимает переваренную пищу, всасывает питательные

вещества и жидкости, передает их селезенке, а отходы — в толстую киш-

ку. Тонкая кишка и сердце взаимно регулируют свои функции, так как

их меридианы находятся во внутренненаружной связи.

Функция мочевого пузыря состоит в накоплении и выведении жидких

отходов.

Почки (очевидно, в это понятие входили и надпочечники) «ведают»

водой, «контролируют» кости и вырабатывают спинной и костный мозг;

считалось, что развитие и восстановление костей зависят от энергии

почек, которые накапливают врожденную субстанцию, поэтому являются

источником зачатия и роста. Ключом функции почек служат ухо, поло-

вые органы и задний проход. Меридианы почек и мочевого пузыря

взаимосвязаны.

Желчный пузырь находится во взаимосвязи с печенью и осуществляет

накопление желчи.

Печень связана со всеми органами, в ее ведении находятся накопле-

ние и регулирование крови, она влияет на пищеварение (перемещение

и выведение пищи связано с желчью), она регулирует чи, поддерживает

«проходимость» меридиана трех обогревателей, регулирует «путь воды».

В ее ведении находятся связки и ногти, и вместе с сердцем — психика

человека. Печень связана и с легкими. Ключом к состоянию ее функ-

ций являются глаза. Так, при нарушении функции накопления крови

возникают боли в груди, в области ребер, появляются носовые кровоте-

чения, у женщин отсутствуют менструации и т. д. При нарушении чи

печени появляется подавленное состояние, печаль, повышенная возбуди-

мость. При нарушении проходимости меридиана трех обогревателей, за-

висящей от чи печени, нарушается водный баланс, появляется отек брюш-

ной полости.

Все указанные (в общем виде) функции основных органов использо-

вались древними медиками при иглотерапии.

Д. М. Табеева (1980), проанализировав древние представления о

функциях чжан и фу, считает, что во многих случаях им можно найти

их современное обоснование.

Интересно, что врачи современнего Китая, с большим успехом при-

меняя иглоукалывание для обезболивания хирургических операций, под-

бирают точки, опираясь на древнюю теорию органических функций.

В фундаментальном труде «Анестезия иглоукалыванием» (1975), издан-

ном коллективом врачей и физиологов ряда современных медицинских

22

Учение о главных органах

учреждений Китая, приводятся примеры подбора точек для анестезии.

Например, в связи с тем, что легкие управляют кожей и волосами все-

го тела, при операционных разрезах кожи вспомогательной точкой выби-

рается точка меридиана легких. Для операции на костях выбирают точку

меридиана почек, поскольку «почки управляют костями». Чтобы при опе-

рации понизить мышечное напряжение, выбирают точку меридиана селе-

зенки—поджелудочной железы, так как «...селезенка управляет мыш-

цами» и т. д.

С. С. Schnorrenberger (1979) так определяет концепцию чжан—фу.

это — «учение о внутренних органах, происходящих в них физиологиче-

ских процессах, их патологических изменениях и взаимодействии, вклю-

чая их диагностику путем наблюдения за внешними проявлениями на

поверхности тела».

Однако не только главные органы и относящиеся к ним меридианы

имеют тесную взаимосвязь. Древнее представление о функциях целост-

ного организма будет неполным и неверным без представления о таких

важных составных частях внутренней среды организма, какими являлись

субстанции (чин), жизненная энергия, или жизненное функциональное

начало (чи), кровь (сюэ), телесные соки (цзинъ-е), а также духовное

начало (шэнъ).

Субстанция, в традиционном представлении, является формой материи,

из которой состоит организм, основой его функций и активности, т. е.

«первопричиной». Врожденная субстанция наследуется от родителей;

она называется также «субстанцией размножения», поскольку без нее

невозможны продолжение рода и рост плода и ребенка. В тесном взаимо-

действии с врожденной субстанцией находится приобретенная субстанция,

которая образуется после рождения из поступающих в организм пище-

вых продуктов и воздуха. Эта субстанция является материальной основой

органов и их функций, поэтому называется субстанцией органов.

Кровь (питающая кровь, питающий фактор) образуется в селезенке

и желудке, которые находятся в среднем из трех обогревателей, за счет

питательных веществ. Она питает весь организм и систему меридианов.

Субстанция и кровь тесно связаны и могут взаимно превращаться. Цир-

куляция крови по телу происходит за счет чи.

Телесные соки это все жидкости организма, выделяемые внутренними

органами, состоящие из двух частей: прозрачной, жидкой и мутной,

густой. Телесные соки образуются под воздействием легких, селезенки,

почек, мочевого пузыря; они смазывают и питают внутренности, мозг,

мышцы, сосуды, кожу, участвуют в образовании крови.

Чи — жизненная энергия, «начало», функциональная активность ор-

ганизма. Понятие «общая чи» разделяется на следующие: питательная

чи, дыхательная чи, защитная чи, первичная чи. Кроме того, поскольку

каждый внутренний орган имеет собственное функциональное начало,

то существует понятие чи органов (чи сердца, чи легких и т. д.).Все

чи тесно связаны с общим функциональным началом — чи целостного ор-

ганизма.

Первичная чи (юанъ-чи, син.: чи жизни, чи начала, истинная или

врожденная чи) развивается из врожденной субстанции, предшествуя

рождению, накапливается в почках, а далее распространяется с помощью

меридиана трех обогревателей. Чем сильнее первичная чи, тем сильнее

защитные силы организма, тем сильнее внутренние органы и их чи.

Первичная (прародительская) чи определяет наследственные черты орга-

низма; ее истощение — причина старения и смерти.

Дыхательная чи обеспечивает поступление воздуха и деятельность

сердца и сосудов, регулирует температуру тела и движения конечностей;

она накапливается в груди и выходит «через горло», ее «неправильное

действие» может вызывать застой крови (блокирование).

23

Глава 2. Основные теоретические представления Древнего Востока

Питательная чи {инъ-чи) возникает из приобретенной субстанции,

поддерживается за счет воздуха и пищи; она циркулирует в кровеносных

сосудах вместе с кровью, питает внутренние органы и их энергию.

Защитная чи находится на поверхности, согревает органы чжан и

фу, циркулирует в коже и мышцах и создает защитные силы организма;

она образуется внутри почек от рождения; ее правильное функциониро-

вание зависит от питающей субстанции в среднем обогревателе.

Шэнъ — духовное начало; в это понятие входят созна Еше, мышление,

мыслительная активность, но также и функция внутренних органов,

субстанции, жизненного начала, крови и жидкостей. Под шэнъ понимает-

ся активность всего человеческого организма, поэтому состоянию

шэнъ придается большое значение в диагностике (достаточность или не-

достаточность шэнъ). Шэнъ возникает из субстанции и чи до рождения,

а затем пополняется за счет питательных веществ.

В целостном организме между всеми его частями существуют законо-

мерные тесные связи. Считалось, что «чи и кровь взаимно производят»

друг друга; соки организма и кровь вместе находятся в сосудах и зави-

сят от силы чи; между кровью, соками, чи, внутренними органами и ме-

ридианами осуществляется тесная связь. Например, патологическое со-

стояние «пустота чи» относится в первую очередь к меридиану легких,

так как легкие «ведают чи»; состояние «пустота крови» относится к

меридиану сердца, так как сердце «ведает кровью». Транспорт питатель-

ных веществ и состояние соков организма зависят от функции селезен-

ки, но одновременно и от взаимных функциональных отношений меридиа-

нов селезенки, легких и почек.

В общем виде: пища и воздух, поступающие из окружающей среды,

превращаются в организме человека в питательный и защитный факто-

ры; питательный фактор циркулирует затем в сосудах, а защитный фак-

тор — в покрове тела, в мышцах. Под влиянием жизненной энергии чи

происходит вся жизнедеятельность организма. Представление о чи лежит

в основе теории меридианов.

УЧЕНИЕ ОБ ЭНЕРГИИ И МЕРИДИАНАХ

Представление о движущей силе вселенной присуще древневосточной

философии. В древнекитайской культуре это чи — жизненная энергия;

в древнеиндийской философии это прана — первородное животворное

дыхание, основополагающая универсальная энергия. Эта основополагаю-

щая, жизненная энергия, по древневосточным представлениям, сущест-

вует как в макрокосмосе, так и в микрокосмосе — человеке; природная

(«дочеловеческая») сила жизни вводит человека в жизнь. Чи (по древ-

некитайской терминологии) существует как внешняя чи (в* природе) и

как внутренняя чи (в человеке).

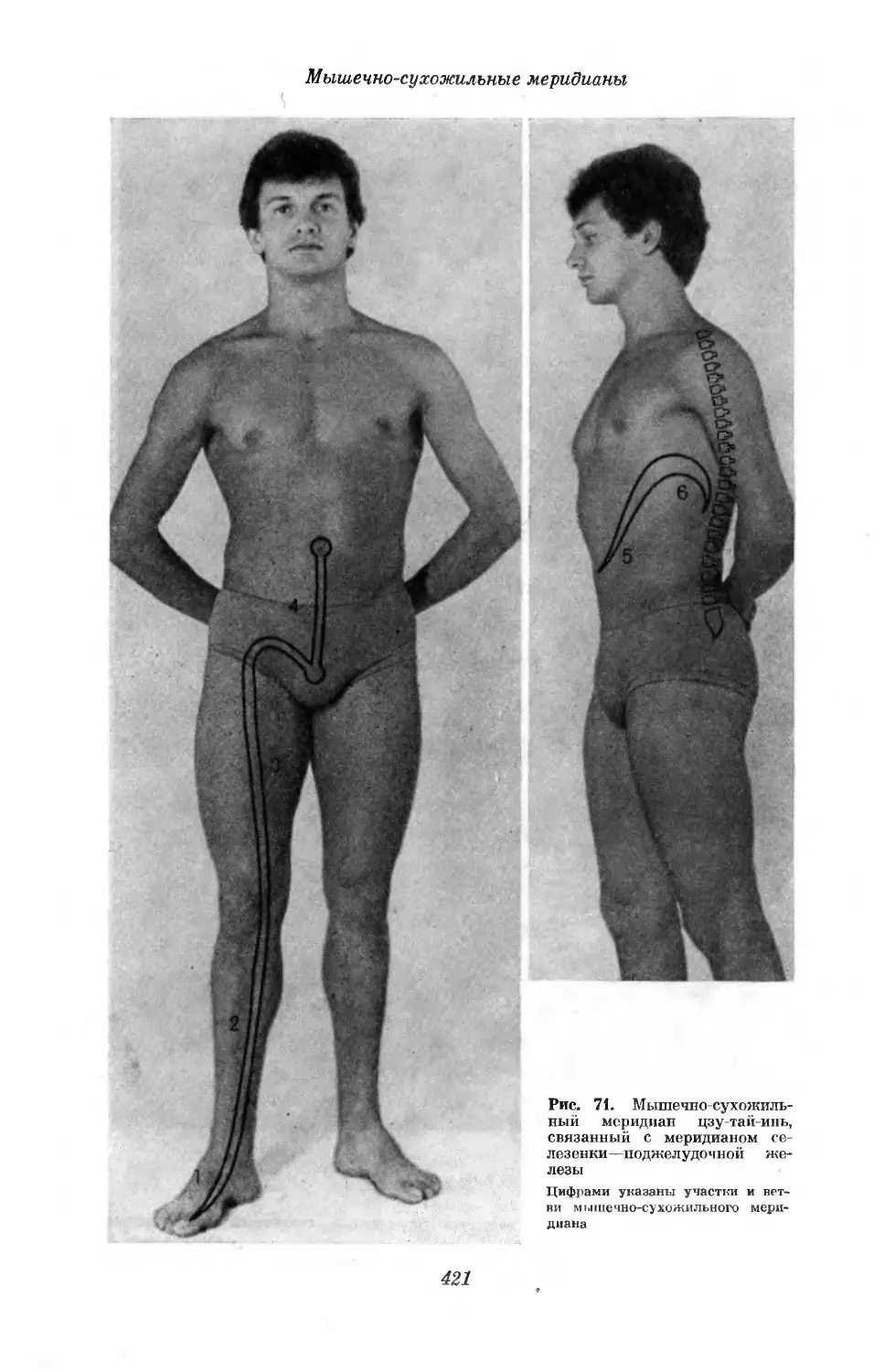

Внутренняя чи циркулирует в организме по постоянным меридианам.

При этом считается, что питательная чи циркулирует в основных

12 меридианах; первичная (прародительская) чи циркулирует в чудесных

меридианах; защитная чи — в сухожильно-мышечных меридианах и

переднесрединном и заднесрединном меридианах, а также в органах

чжан и фу. Считалось, что деятельность органов зависит от общей

чи, которая является активным функциональным началом для нормаль-

ной жизнедеятельности организма, или психофизиологической силой,

связанной с кровью и дыханием {прана — животворное дыхание и вмес-

те с тем сознание — движущая сила материи).

Состояние здоровья характеризуется нормальным движением чи

{праны) в организме. В 12 постоянных меридианах циркуляция «энер-

гии» подчиняется, внутренним биологическим «часам»; в процессе этой

Учение об энергии и меридианах

циркуляции происходит взаимодействие главных органов, а в «жизнен-

ных» точках происходит взаимодействие с окружающей средой. Полный

круг циркуляции энергии по 12 меридианам завершается за 24 ч, причем

состояние максимального напряжения энергии в каждом меридиане длит-

ся 2 ч. Эта суточная циркуляция энергии определяет так называемое

оптимальное время воздействия на тот или иной меридиан (и орган) в