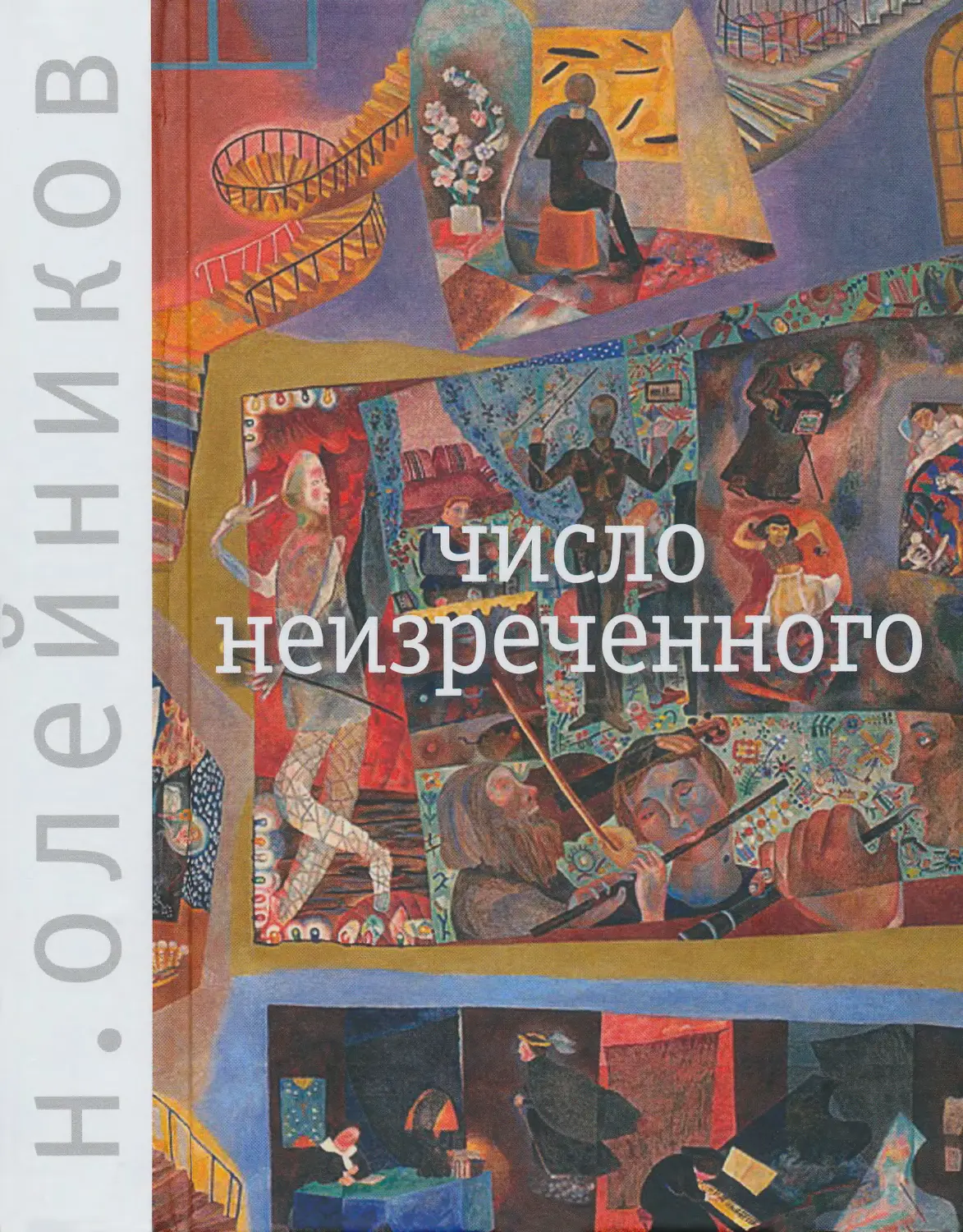

Author: Олейников Н.М.

Tags: литературоведение художественная литература поэзия сборник стихов

ISBN: 978-5-94282-721-2

Year: 2016

Text

число

неизреченного

fift jfife

дЯЦ. JBjf

On 1 I fl | 11 I # ff«%

I 1 =— 1^п| ИтшшшД L| j| mI

gr I ^Нишм# У I II У 1 1 % %igsF BeeSF

число

неизреченного

в

о-г-и

УДК 82.09+82-1

ББК 83(2Рос=Рус)6+84-5

0-53

Составление, подготовка текста, вступительнный очерк

и примечания Олега Лекманова и Михаила Свердлова

Оформление и макет Андрея Рыбакова

Издание второе, исправленное и дополненное

Олейников Н. М.

0-53 Число неизреченного/ Николай Олейников; сост., подгот. текста, вступ. очерк

и примеч. 0. А. Лекманова и М. И. Свердлова. — М.: ОГИ, 2016. — 510 с., [48] с. ил.

ISBN 978-5-94282-721-2

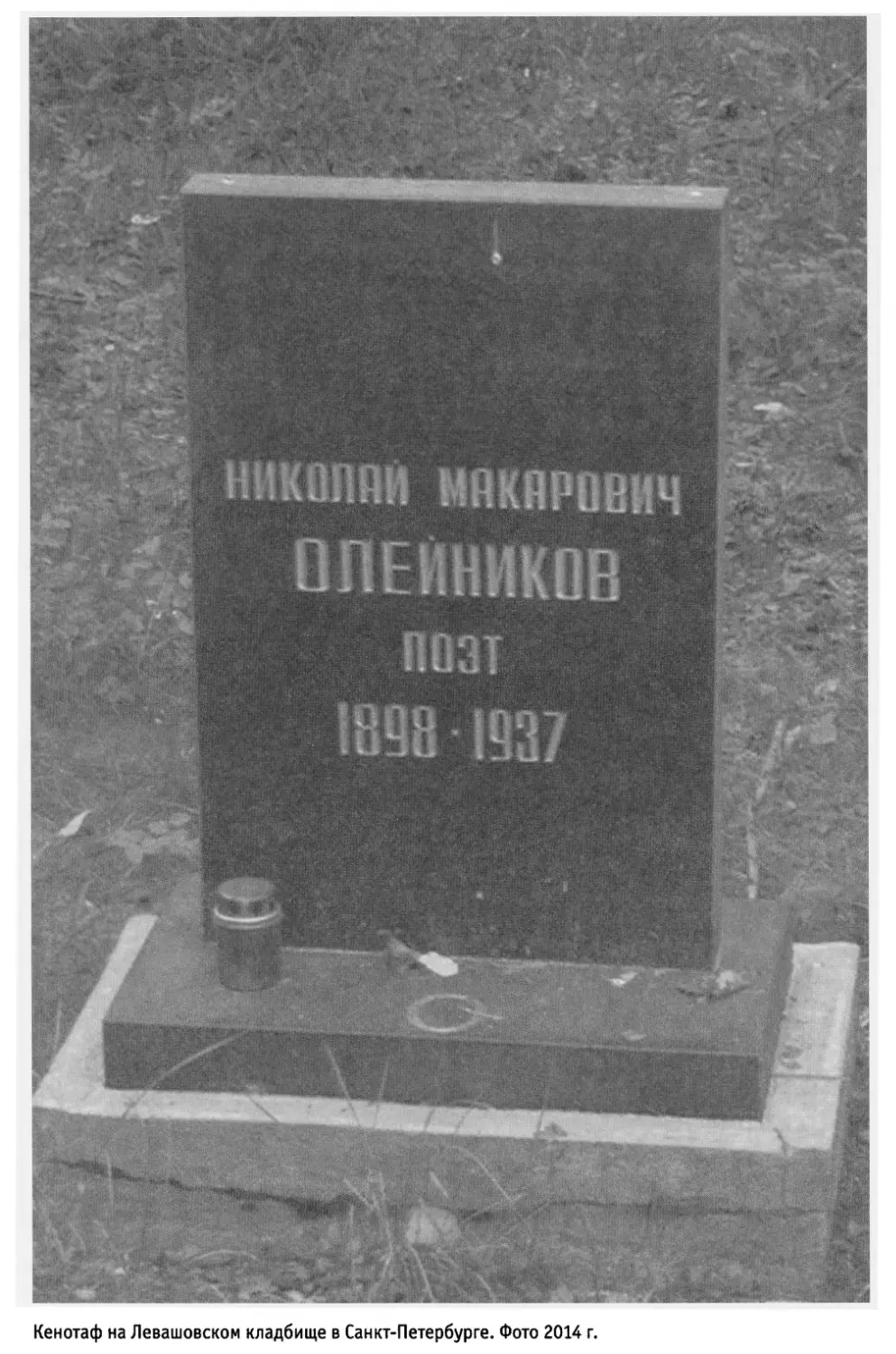

Николай Макарович Олейников (1898—1937) — один из самых оригинальных и яр¬

ких представителей русского поэтического авангарда 1920—1930-х годов. Тонкий лирик

и пародист, поэт-сатирик, философ, своеобразный стилист, с именем которого связано

целое художественное направление так называемого «абсурдизма» (Д. Хармс, А. Введен¬

ский, Н. Заболоцкий и др.). Погибший во времена сталинщины, он на десятилетия был

исключен из истории литературы. Его произведения не издавались, большая их часть

оставалась в рукописях и списках, сохраненных семьей и друзьями поэта.

Книга открывается обширным биографическим и историко-литературным очерком.

УДК 82.09+82-1

ББК 83(2Рос=Рус)6+84-5

ISBN 978-5-94282-721-2 © Н. М. Олейников, наследники, 2015

© 0. А. Лекманов, 2015

© М. И. Свердлов, 2015

© ОГИ,2015

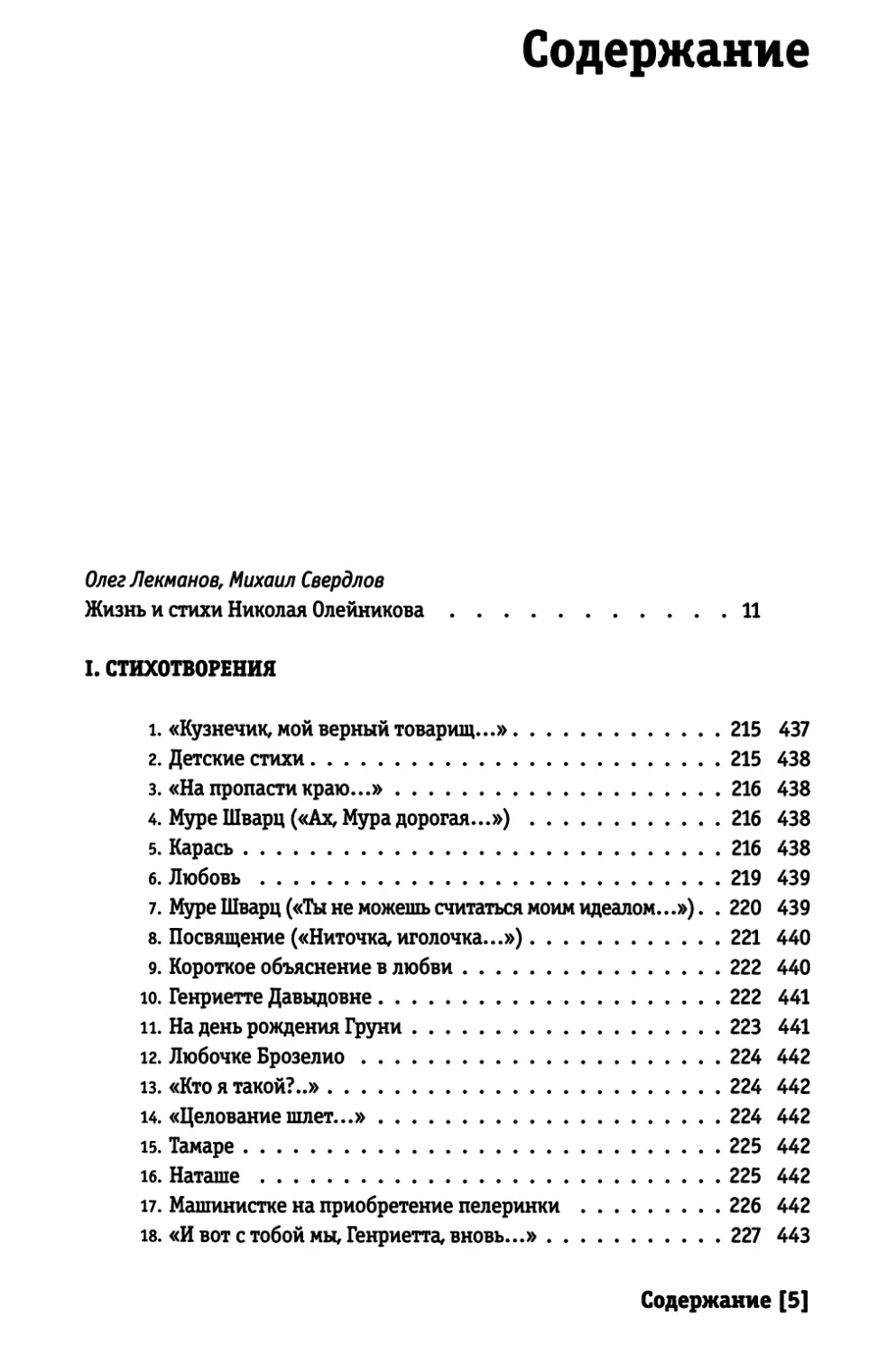

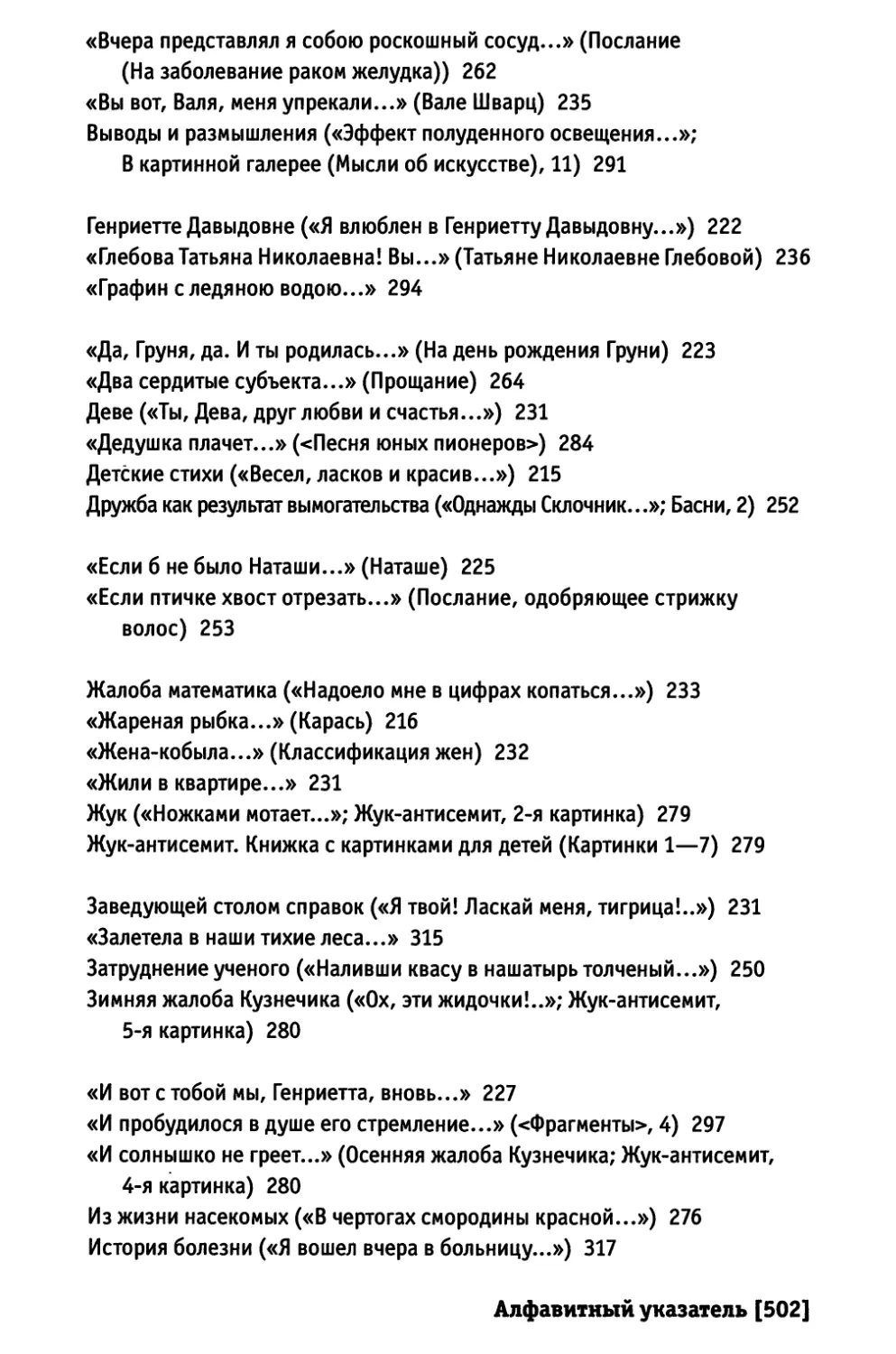

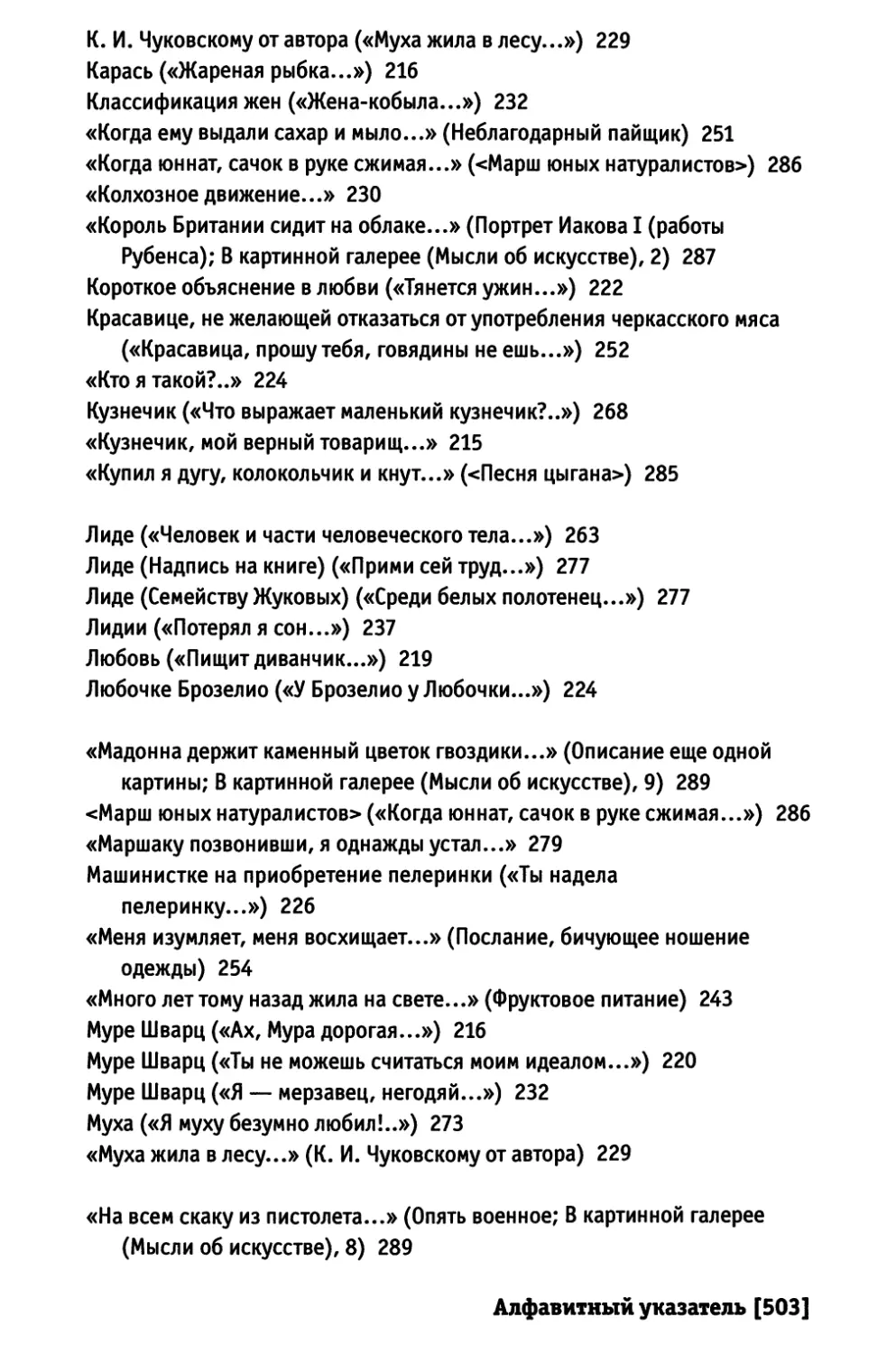

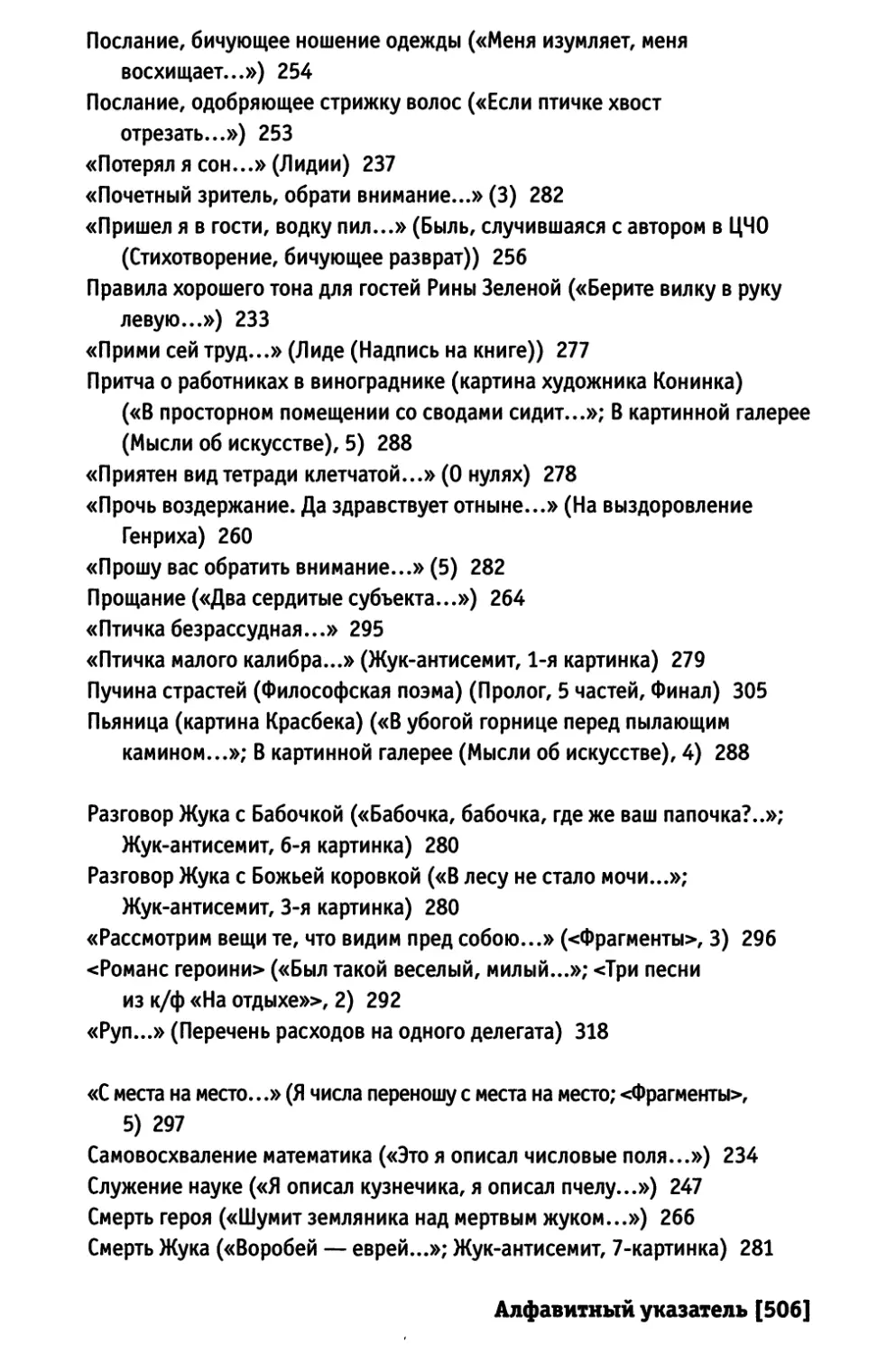

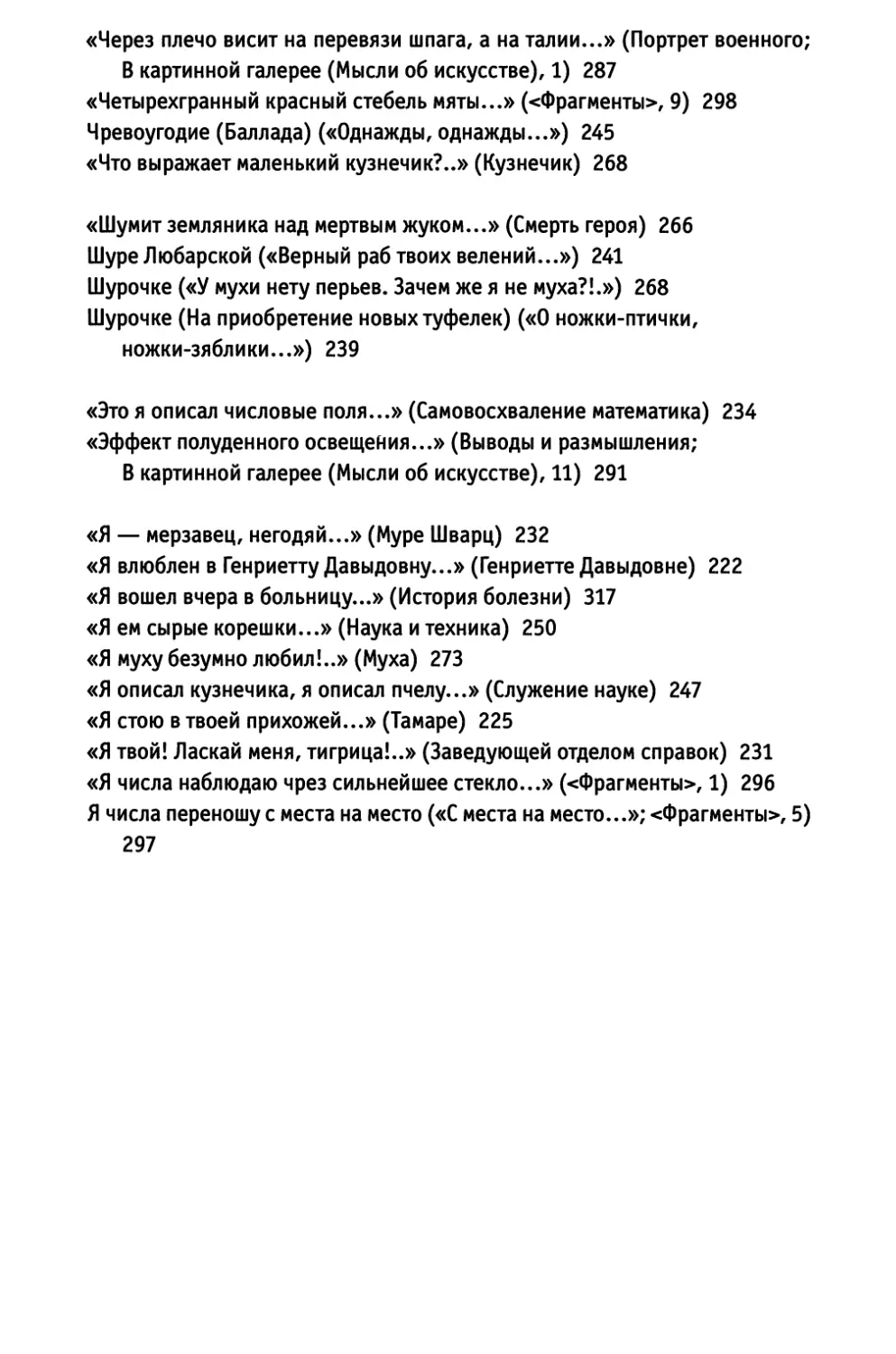

Содержание

Олег Лекманов, Михаил Свердлов

Жизнь и стихи Николая Олейникова И

I. СТИХОТВОРЕНИЯ

1. «Кузнечик, мой верный товарищ...» 215 437

2. Детские стихи 215 438

3. «На пропасти краю...» 216 438

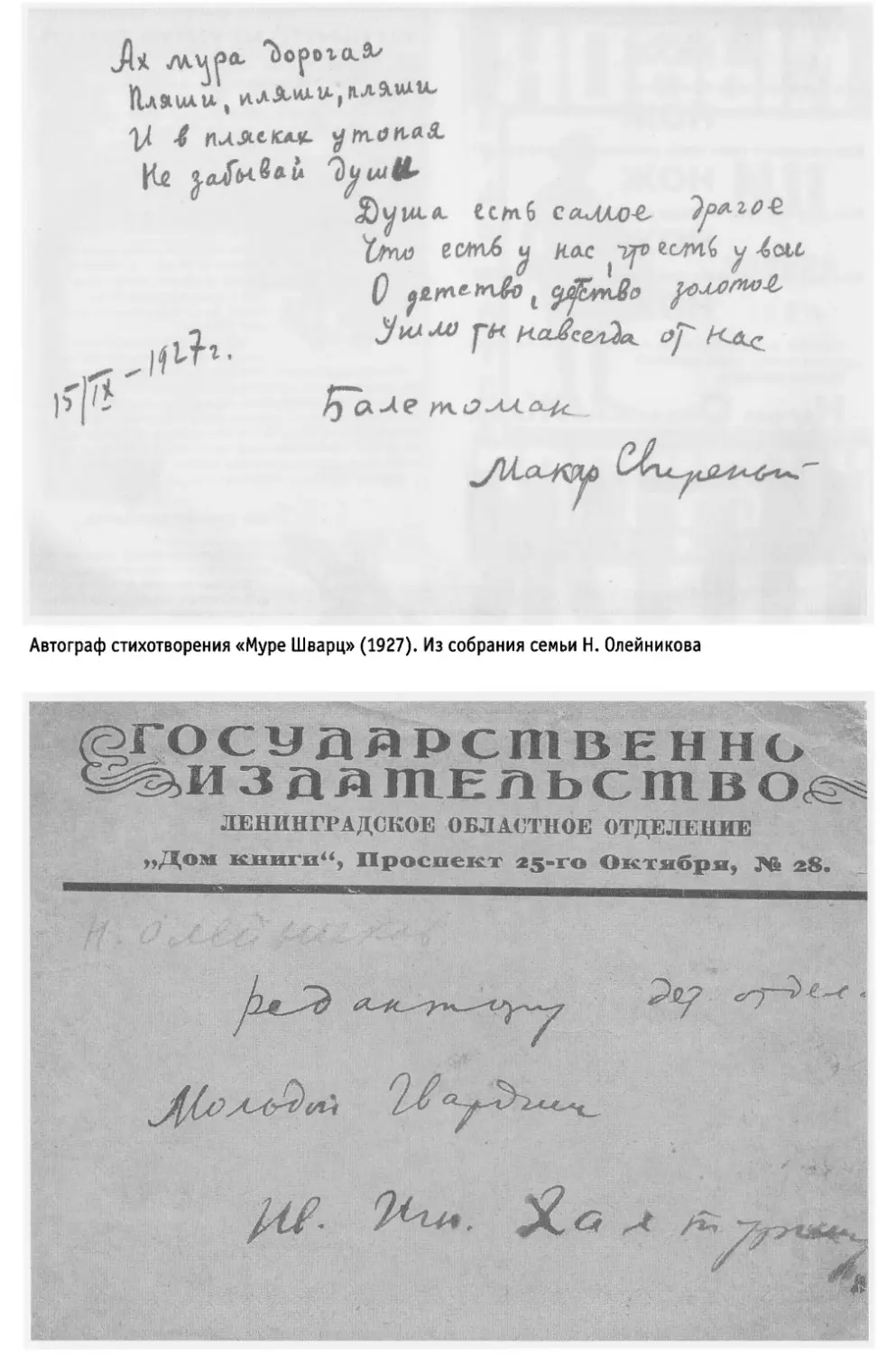

4. Муре Шварц («Ах, Мура дорогая...») 216 438

5. Карась 216 438

6. Любовь 219 439

7. Муре Шварц («Ты не можешь считаться моим идеалом...»). . 220 439

8. Посвящение («Ниточка, иголочка...») 221 440

9. Короткое объяснение в любви 222 440

ю. Генриетте Давыдовне 222 441

11. На день рождения Груни 223 441

12. Любочке Брозелио 224 442

13. «Кто я такой?..» 224 442

14. «Целование шлет...» 224 442

15. Тамаре 225 442

16. Наташе 225 442

17. Машинистке на приобретение пелеринки 226 442

18. «И вот с тобой мы, Генриетта, вновь...» 227 443

Содержание [5]

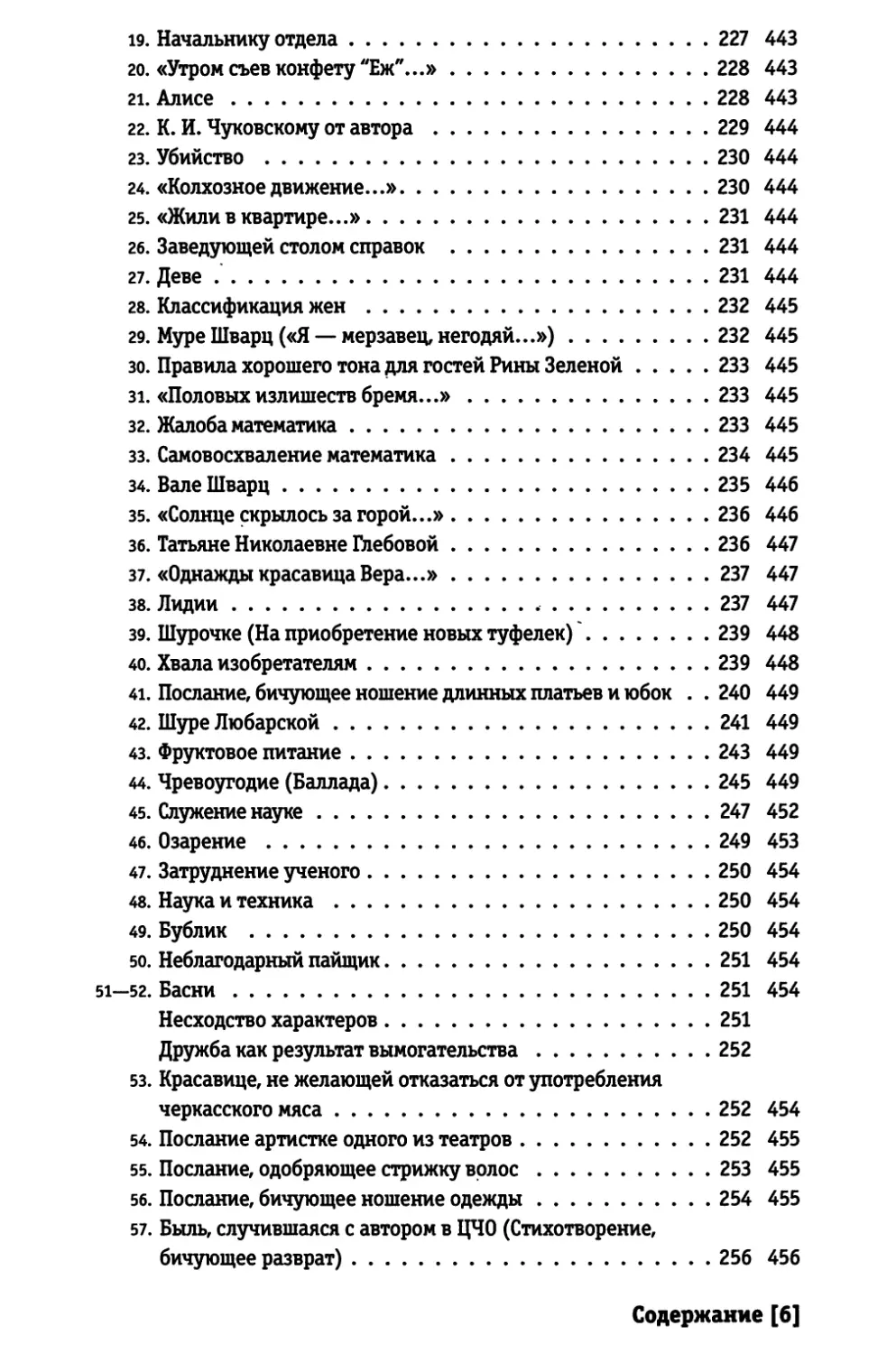

19. Начальнику отдела 227 443

20. «Утром съев конфету "Еж"...» 228 443

21. Алисе 228 443

22. К. И. Чуковскому от автора 229 444

23. Убийство 230 444

24. «Колхозное движение...» 230 444

25. «Жили в квартире...» 231 444

26. Заведующей столом справок 231 444

27. Деве 231 444

28. Классификация жен 232 445

29. Муре Шварц («Я —мерзавец, негодяй...») 232 445

30. Правила хорошего тона для гостей Рины Зеленой 233 445

31. «Половых излишеств бремя...» 233 445

32. Жалоба математика 233 445

33. Самовосхваление математика 234 445

34. Вале Шварц 235 446

35. «Солнце скрылось за горой...» 236 446

36. Татьяне Николаевне Глебовой 236 447

37. «Однажды красавица Вера...» 237 447

38. Лидии 237 447

39. Шурочке (На приобретение новых туфелек) 239 448

40. Хвала изобретателям 239 448

41. Послание, бичующее ношение длинных платьев и юбок . . 240 449

42. Шуре Любарской 241 449

43. Фруктовое питание 243 449

44. Чревоугодие (Баллада) 245 449

45. Служение науке 247 452

46. Озарение 249 453

47. Затруднение ученого 250 454

48. Наука и техника 250 454

49. Бублик 250 454

50. Неблагодарный пайщик 251 454

51—52. Басни 251 454

Несходство характеров 251

Дружба как результат вымогательства 252

53. Красавице, не желающей отказаться от употребления

черкасского мяса 252 454

54. Послание артистке одного из театров 252 455

55. Послание, одобряющее стрижку волос 253 455

56. Послание, бичующее ношение одежды 254 455

57. Быль, случившаяся с автором в ЦЧ0 (Стихотворение,

бичующее разврат) 256 456

Содержание [6]

58. Надклассовое послание (Влюбленному в Шурочку) .... 257 456

59. На выздоровление Генриха 260 459

60. Послание («Блестит вода холодная в бутылке...») 261 459

61. Послание (На заболевание раком желудка) 262 461

62. Лиде («Человек и части человеческого тела...») 263 462

63. <Посвящение> («Влюбленный в Вас...») 264 462

64. <Надпись на книге> («Танки и санки...») 264 462

65. Прощание 264 462

66. Чарльз Дарвин 266 462

67. Смерть героя 266 464

68. Ботанический сад 267 465

69. Кузнечик 268 465

70. Шурочке («У мухи нету перьев. Зачем же я не муха?!.»). . 268 465

71. На день рождения Т<амары> Г<ригорьевны> Г<аббе> . . . 269 465

72. Тамаре Григорьевне 269 465

73. Супруге начальника (На рождение девочки) 270 465

74. Перемена фамилии 271 466

75. Муха 273 467

76. Таракан 274 469

77. Из жизни насекомых 276 475

78. Лиде (Надпись на книге) 277 475

79. Лиде (Семейству Жуковых) 277 475

80. О нулях 278 475

81. «Маршаку позвонивши, я однажды устал...» 279 476

82—88. Жук-антисемит. Книжка с картинками для детей 279 476

1-я картинка. «Птичка малого калибра...» 279

2-я картинка. Жук 279

3-я картинка. Разговор Жука с Божьей коровкой 280

4-я картинка. Осенняя жалоба Кузнечика 280

5-я картинка. Зимняя жалоба Кузнечика 280

6-я картинка. Разговор Жука с Бабочкой 280

7-я картинка. Смерть Жука 281

89-96 281 477

1. «Невероятное событие!..» 281

2. «Вот как начнешь подумывать...» 282

3. «Почетный зритель, обрати внимание...» 282

4. «Анучкин Никанор Иваныч...» 282

5. «Прошу вас обратить внимание...» 282

6. «Вот эти граждане бегущие спешат навстречу

императору...» 283

7. «Всё перечисленное вы...» 283

8. «Вот как начнешь подумывать да на досуге размышлять...» 283

Содержание [7]

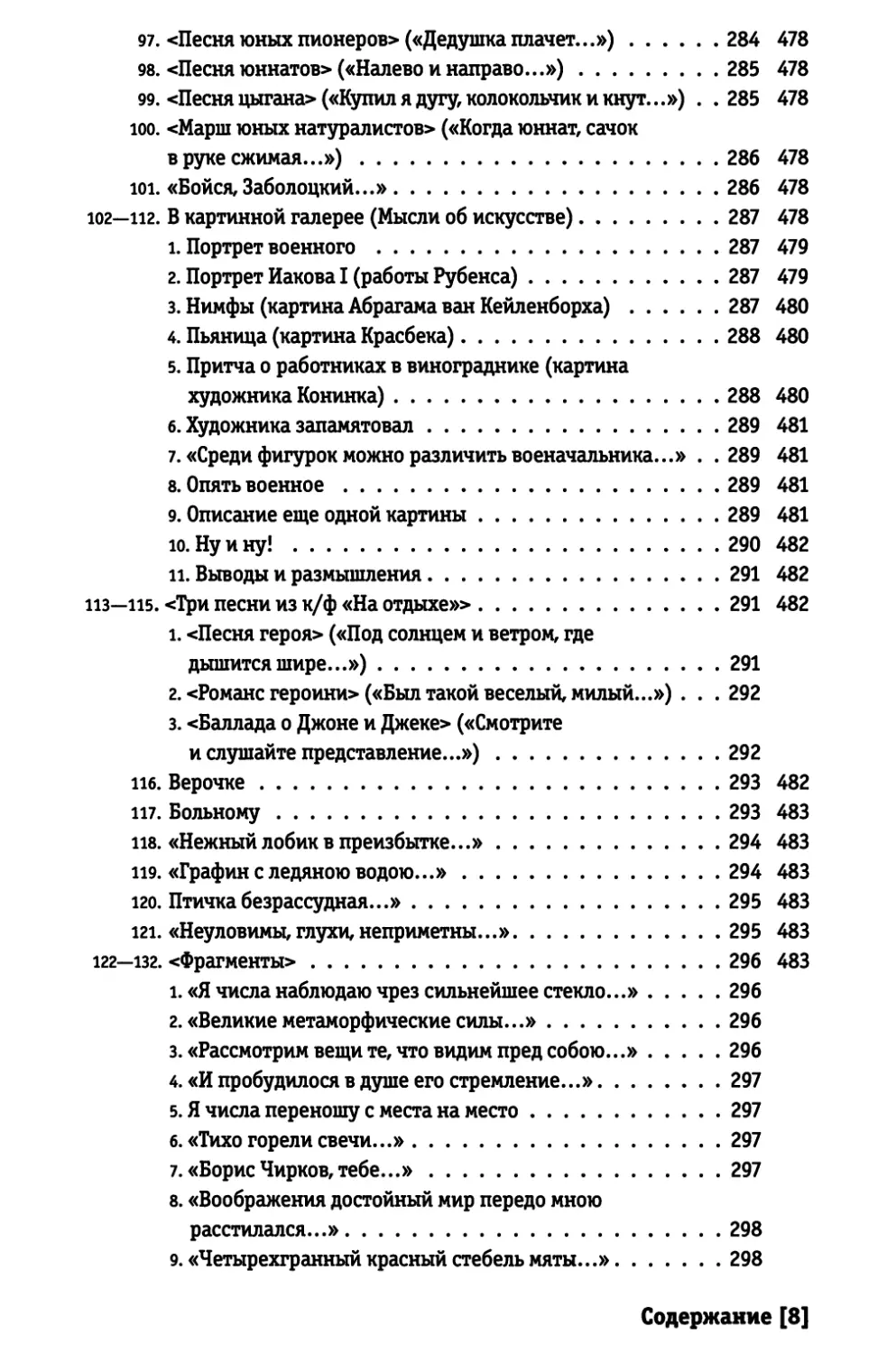

97. <Песня юных пионеров> («Дедушкаплачет...») 284 478

98. <Песня юннатов> («Налево и направо...») 285 478

99. <Песня цыгана> («Купил я дугу, колокольчик и кнут...») . . 285 478

loo. <Марш юных натуралистов> («Когда юннат, сачок

в руке сжимая...») 286 478

Ю1. «Бойся, Заболоцкий...» 286 478

юг-иг. В картинной галерее (Мысли об искусстве) 287 478

1. Портрет военного 287 479

2. Портрет Иакова I (работы Рубенса) 287 479

3. Нимфы (картина Абрагама ван Кейленборха) 287 480

4. Пьяница (картина Красбека) 288 480

5. Притча о работниках в винограднике (картина

художника Конинка) 288 480

6. Художника запамятовал 289 481

7. «Среди фигурок можно различить военачальника...» . . 289 481

8. Опять военное 289 481

9. Описание еще одной картины 289 481

ю. Ну и ну! 290 482

11. Выводы и размышления 291 482

113—115. <Три песни из к/ф «На отдыхе»> 291 482

1. <Песня героя> («Под солнцем и ветром, где

дышится шире...») 291

2. <Романс героини> («Был такой веселый, милый...») ... 292

3. <Баллада о Джоне и Джеке> («Смотрите

и слушайте представление...») 292

не. Верочке 293 482

117. Больному 293 483

не. «Нежный лобик в преизбытке...» 294 483

U9. «Графин с ледяною водою...» 294 483

120. Птичка безрассудная...» 295 483

121. «Неуловимы, глухи, неприметны...» 295 483

122—132. <Фрагменты> 296 483

1. «Я числа наблюдаю чрез сильнейшее стекло...» 296

2. «Великие метаморфические силы...» 296

3. «Рассмотрим вещи те, что видим пред собою...» 296

4. «И пробудилося в душе его стремление...» 297

5. Я числа переношу с места на место 297

6. «Тихо горели свечи...» 297

7. «Борис Чирков, тебе...» 297

8. «Воображения достойный мир передо мною

расстилался...» 298

9. «Четырехгранный красный стебель мяты...» 298

Содержание [8]

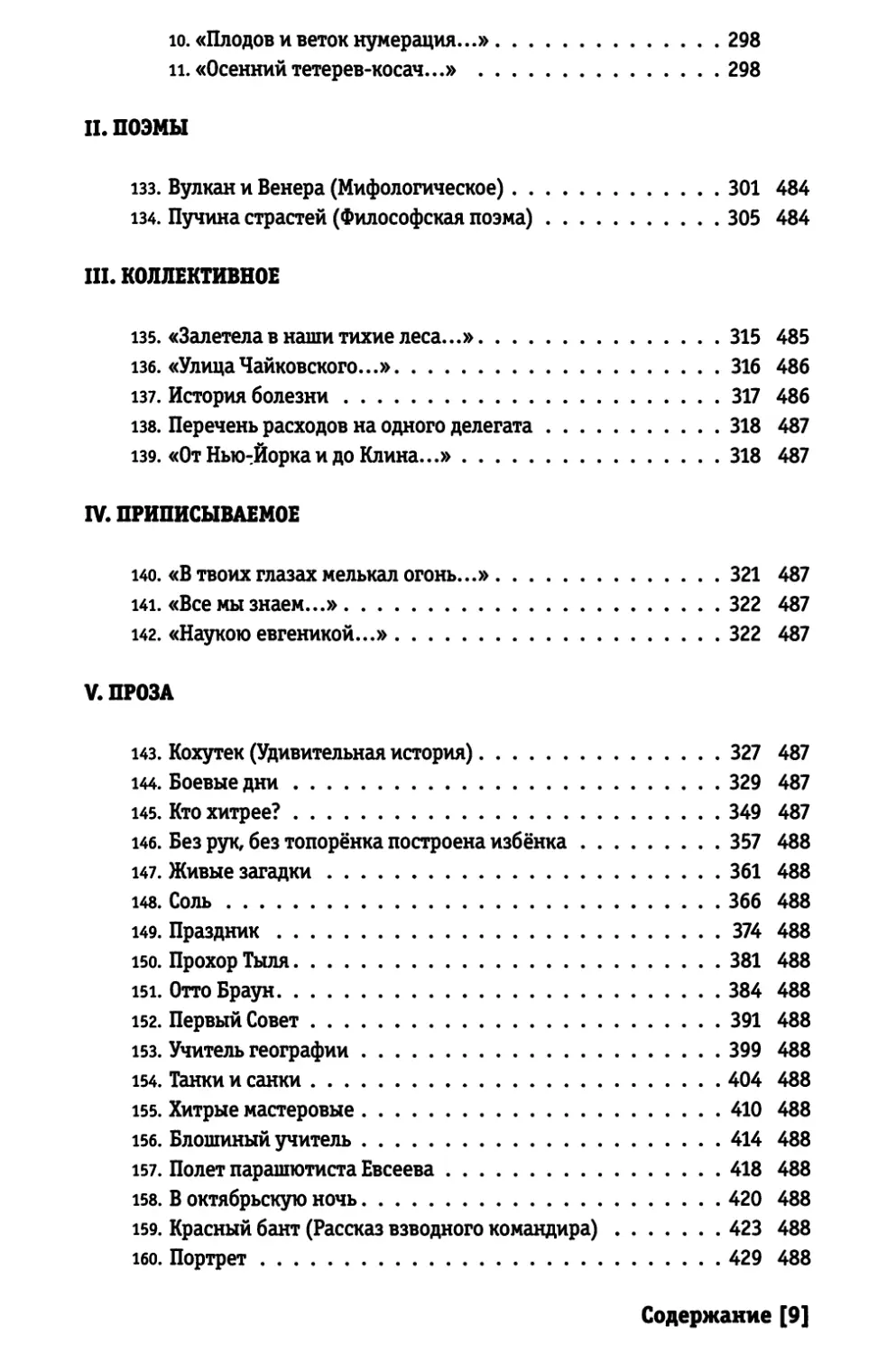

ю. «Плодов и веток нумерация...» 298

11. «Осенний тетерев-косач...» 298

II. ПОЭМЫ

133. Вулкан и Венера (Мифологическое) 301 484

134. Пучина страстей (Философская поэма) 305 484

III. КОЛЛЕКТИВНОЕ

135. «Залетела в наши тихие леса...» 315 485

136. «УлицаЧайковского...» 316 486

137. История болезни 317 486

138. Перечень расходов на одного делегата 318 487

139. «От Нью-Йорка и до Клина...» 318 487

IV. ПРИПИСЫВАЕМОЕ

140. «В твоих глазах мелькал огонь...» 321 487

141. «Все мы знаем...» 322 487

142. «Наукою евгеникой...» 322 487

V. ПРОЗА

143. Кохутек (Удивительная история) 327 487

144. Боевые дни 329 487

145. Кто хитрее? 349 487

146. Без рук, без топорёнка построена избёнка 357 488

147. Живые загадки 361 488

148. Соль 366 488

149. Праздник 374 488

150. Прохор Тыля 381 488

151. Отто Браун 384 488

152. Первый Совет 391 488

153. Учитель географии 399 488

154. Танки и санки 404 488

155. Хитрые мастеровые 410 488

156. Блошиный учитель 414 488

157. Полет парашютиста Евсеева 418 488

158. В октябрьскую ночь 420 488

159. Красный бант (Рассказ взводного командира) 423 488

160. Портрет 429 488

Содержание [9]

Олег Лекманов, Михаил Свердлов

Примечания 437

Литература 489

Алфавитный указатель стихотворений 500

[10]

Жизнь и стихи

Николая Олейникова

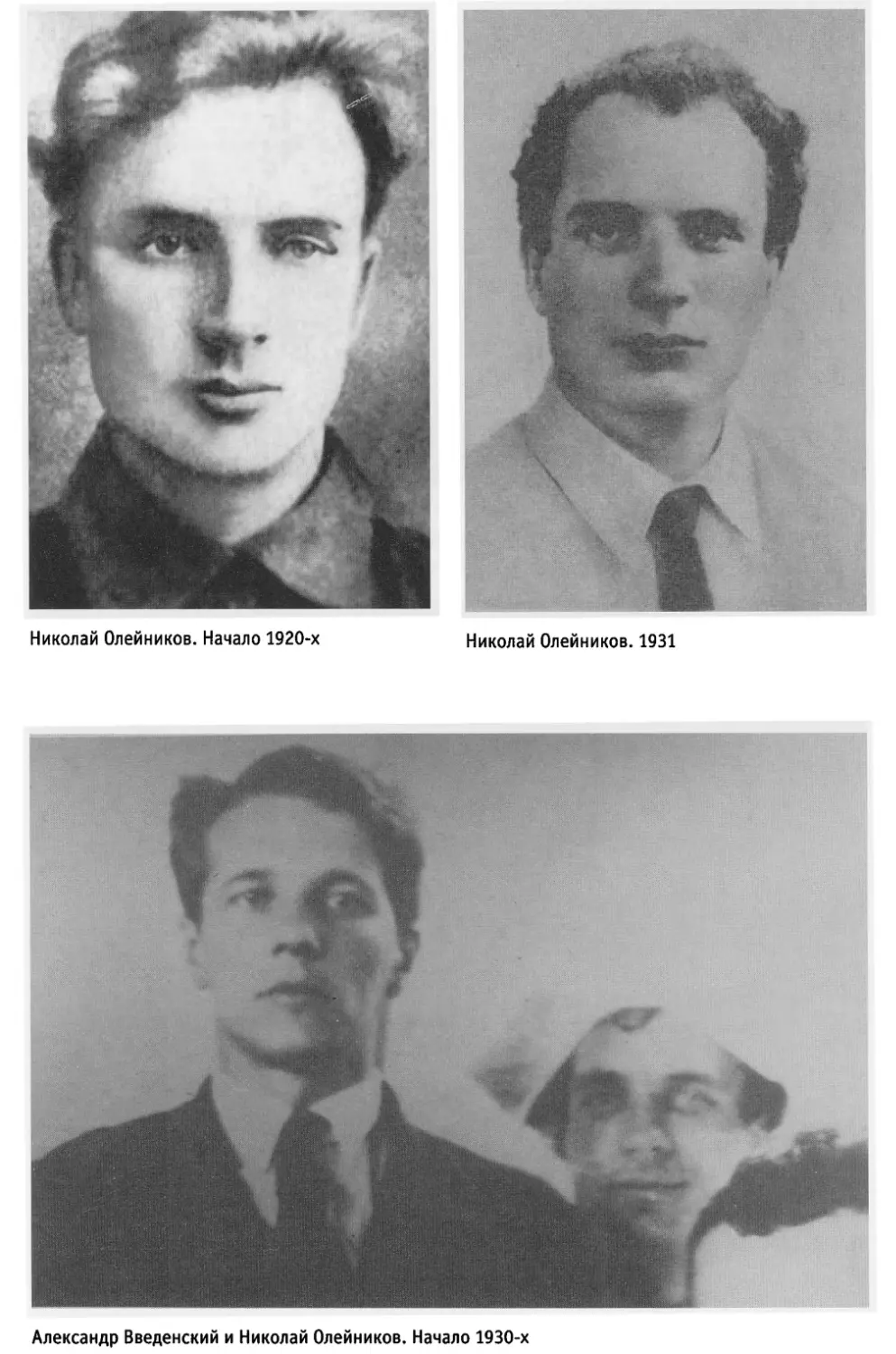

Среди коллег по литературному цеху у него была репутация фигуры зага¬

дочной и скрытной. «Олейников — странный человек, казавшийся даже по

первому знакомству чудаковатым». Так вспоминал о поэте драматург Алек¬

сандр Штейн (Штейн: 143). «По обычаю ускользая от вопроса». Так описы¬

вал манеру Олейникова общаться с ближайшими друзьями философ и дет¬

ский писатель ЛеонидЛипавский (Разговоры: 346). «Он удивительно умен.

Он как обезьяна — все понимает и говорит мало...» Так охарактеризовал

Олейникова филолог Борис Бухштаб (Гинзбург: 104)2. «Демонически-про-

зорливый Олейников». Таким изобразил поэта автор «Республики ШКИД»

Л. Пантелеев (Пантелеев 2013).

«Я знал его...» — так начинает свое повествование об Олейникове Вени¬

амин Каверин (Каверин: 395). И тут же поправляет себя: «Впрочем, вернее

1 Мы очень рады, что это предисловие успел прочитать в рукописи и одобрить сын

поэта, Александр Николаевич Олейников, сделавший несколько ценных добавлений

и уточнений к его тексту. Также благодарим А. Боброва, И. Галеева, А. Герасимову,

А. Дмитренко, В. Зельченко, Д. Ицковича, И. Лощилова, К. Поливанова, Р. Лейбова,

И. Симановского и А. Устинова за предоставленные материалы и ряд интересных до¬

полнений. С особым чувством выражаем благодарность коллегам по филологическо¬

му факультету НИУ ВШЭ за содействие в работе.

2 На недоуменный вопрос собеседницы (Лидии Гинзбург): «Ты уверен в том, что обе¬

зьяны мало говорят?» Бухштаб отвечал: «Так думают дикари. Они думают, что обезья¬

на не говорит, чтобы ее не заставили работать» (Гинзбург: 104).

Жизнь и стихи Николая Олейникова [11]

было бы сказать, что мы были хорошо знакомы. Он внутренне как бы уходил

от собеседника — и делал это искусно, свободно» (Каверин: 395). А дальше

автор «Двух капитанов» деликатно формулирует свое недоумение по поводу

несоразмерности демонстративно «несерьезных» стихов и тем более ремес¬

леннически крепкой детской прозы Олейникова с угадываемыми масштаба¬

ми его личности: «В нем чувствовалось беспощадное знание жизни. Мне ка¬

залось, что между его деятельностью в литературе и какой-то другой, несо-

вершившейся деятельностью — может быть, в философии? — была пропасть

<...> Может быть, сознание несовершившейся деятельности, в которой он мог

бы проявить себя в полной мере, было причиной скрытности его характера?»

(Там же). «<0>громное его дарование не находило применения. Нет, не то: не

находило выражения», — вторил Каверину ближайший олейниковский друг-

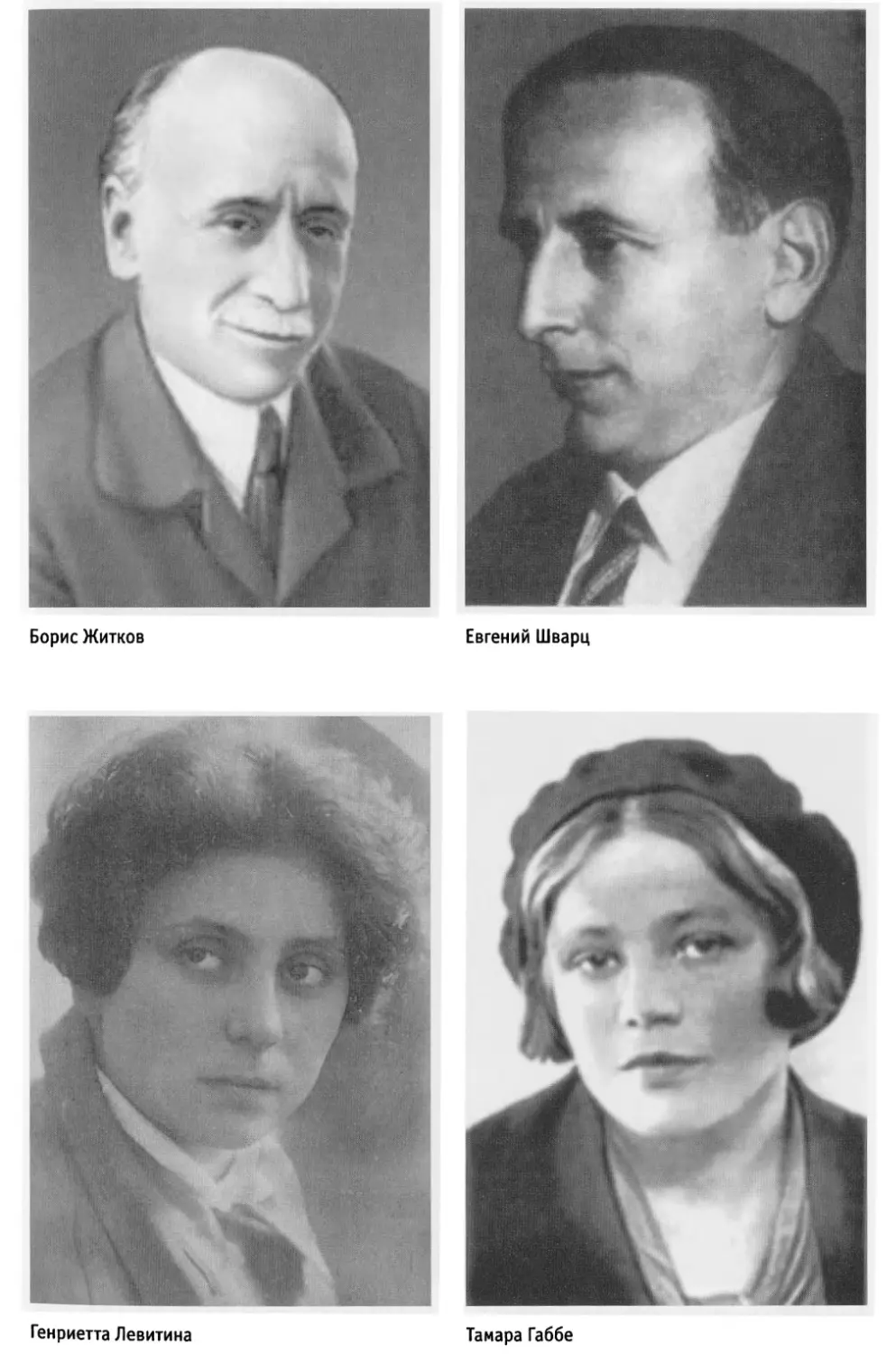

враг, Евгений Шварц (Шварц 1990: 240). Если поверить Каверину и Швар¬

цу, то может статься, что не только себя, но и Олейникова имел в виду Даниил

Хармс, чей автобиографический персонаж задумывает «рассказ о чудотвор¬

це, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотво¬

рец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает» (Хармс 2000:247).

Важно, конечно, помнить и про то, что Олейников, как и другие обэриу-

ты, был искусственно отгорожен от читателя, взрослые олейниковские ве¬

щи были известны очень малому кругу людей. «Писать для самого себя —

все равно что острить наедине с собой, не смешно, — с горечью говорил

друзьям поэт. — Нужно иметь людей, в расчете на которых пишешь. Сколь¬

ких? Немного. Достаточно, может быть, двух, трех. Но их нужно иметь не¬

пременно» (Разговоры: 375).

«Его манера держаться в обществе поражала: на людях он носил личину

шутника. Им был придуман в обращении с людьми некий выспренний слог

готовых приветствий и шуточных афоризмов, ставших в редакции ходячи¬

ми <...> Все весело смеялись. Однако глубокое раздумье не покидало его.

Грустные глаза были серьезны». Таким Олейников запомнился художни¬

ку Валентину Курдову (Курдов: 96). Об игровой манере поведения поэта,

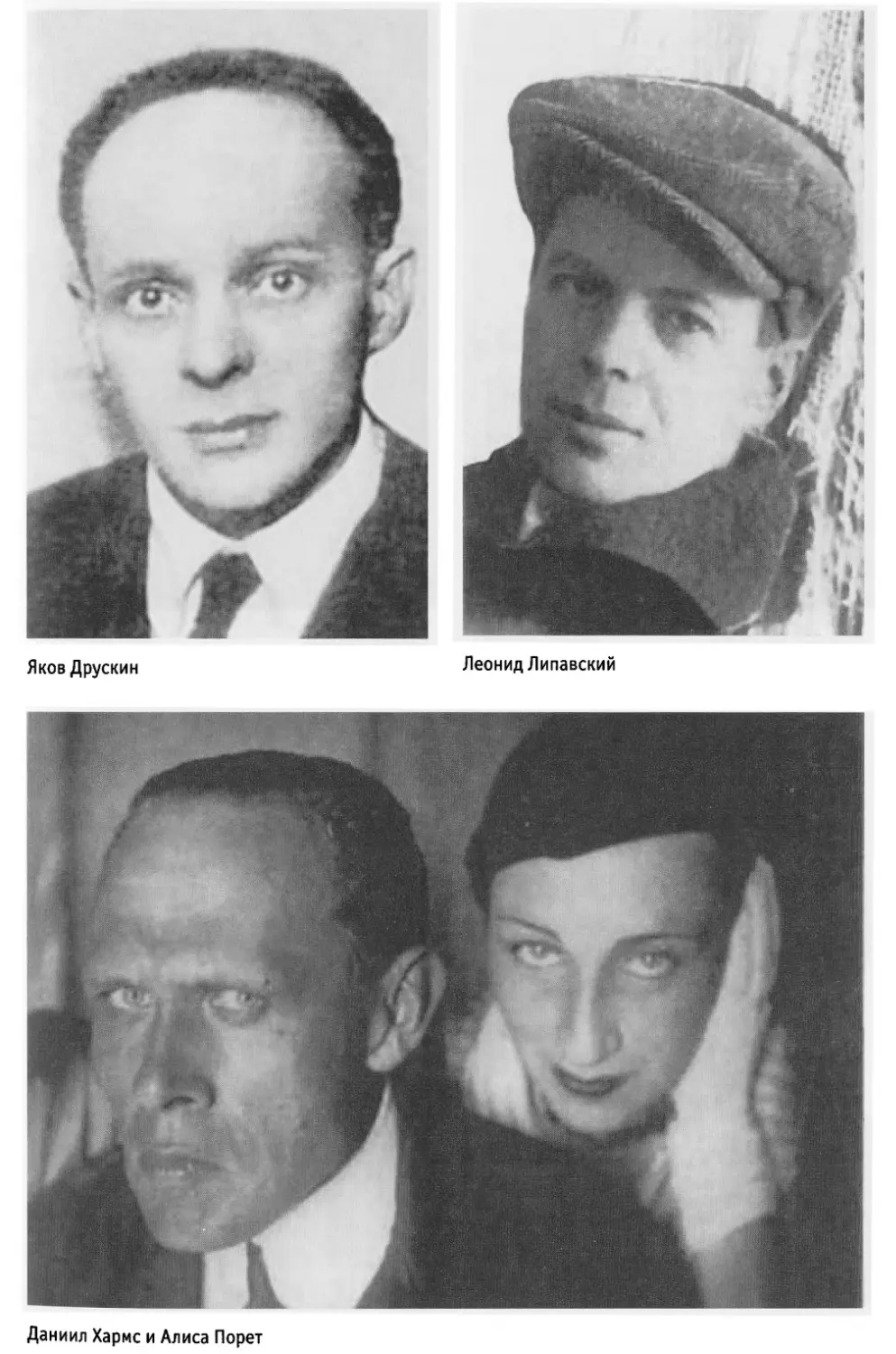

надежно маскировавшей его подлинную сущность, писал и философ Яков

Друскин, сравнивая жизненные стратегии Олейникова и Хармса: «Д<аниил>

И<ванович> <Хармс> играл самого себя, а кого играл 0<лейников> — не

знаю. Внешне это производило блестящее впечатление» (Друскин 1999:

214)3. Понятно, что немудрящие трактовки тайного смысла олейников-

ской игровой манеры, предлагаемые некоторыми мемуаристами (Олейни¬

ков «просто любил паясничать в быту»4), не выдерживают проверки при

3 Здесь и далее курсив в цитатах (кроме специально оговариваемых случаев) — вез¬

де наш. — 0. Л., М. С

4 Суждение иллюстратора детских книг Василия Власова (см.: Глоцер 2012: 226).

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [12]

сличении с другими воспоминаниями о поэте. «Мы никогда ничего не зна¬

ли о его романах». Так, противопоставляя скрытного Олейникова донжуа¬

ну Введенскому, рассказывала о любовных увлечениях обэриутов Елизаве¬

та Коваленкова (Коваленкова: 404)5.

Игровыми, знакомящими читателя не с поэтом, а в лучшем случае с его ка¬

рикатурным двойником были и олейниковские стихи. Их намеренная легко¬

весность сурово осуждалась некоторыми из приятелей поэта, в том числе ли¬

тературными соратниками. «У Олейникова встречались интересные строчки,

но в целом его юмористика нас не очень устраивала», — подытожил в 1987 го¬

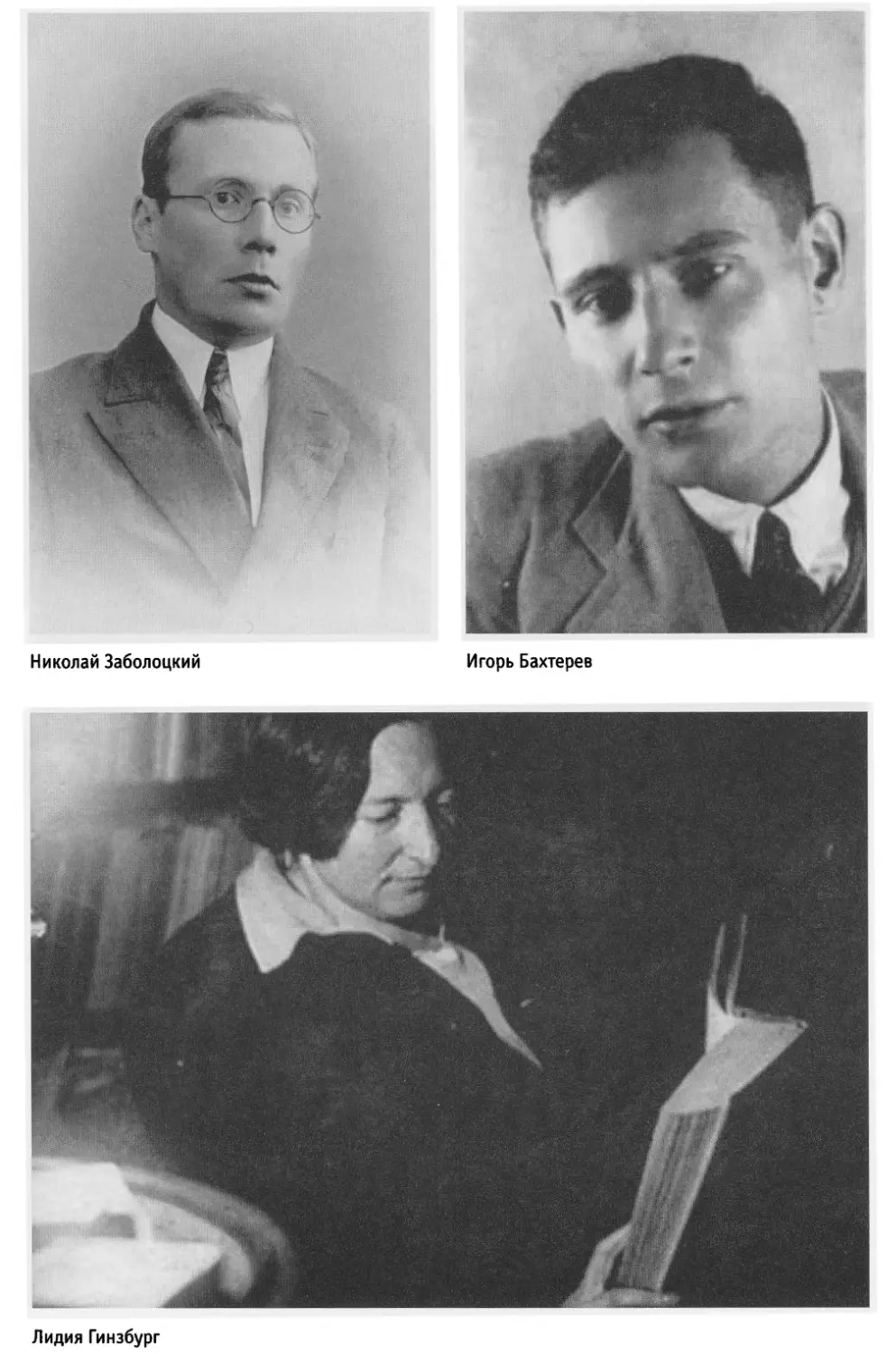

ду последний оставшийся к тому времени в живых поэт-обэриут Игорь Бехте¬

рев (Назаров, Чубукин: 54). «Я отношусь к нему равнодушно. Совсем не то,

очень размазано», — непроизвольно вторил Бехтереву коллекционер и зна¬

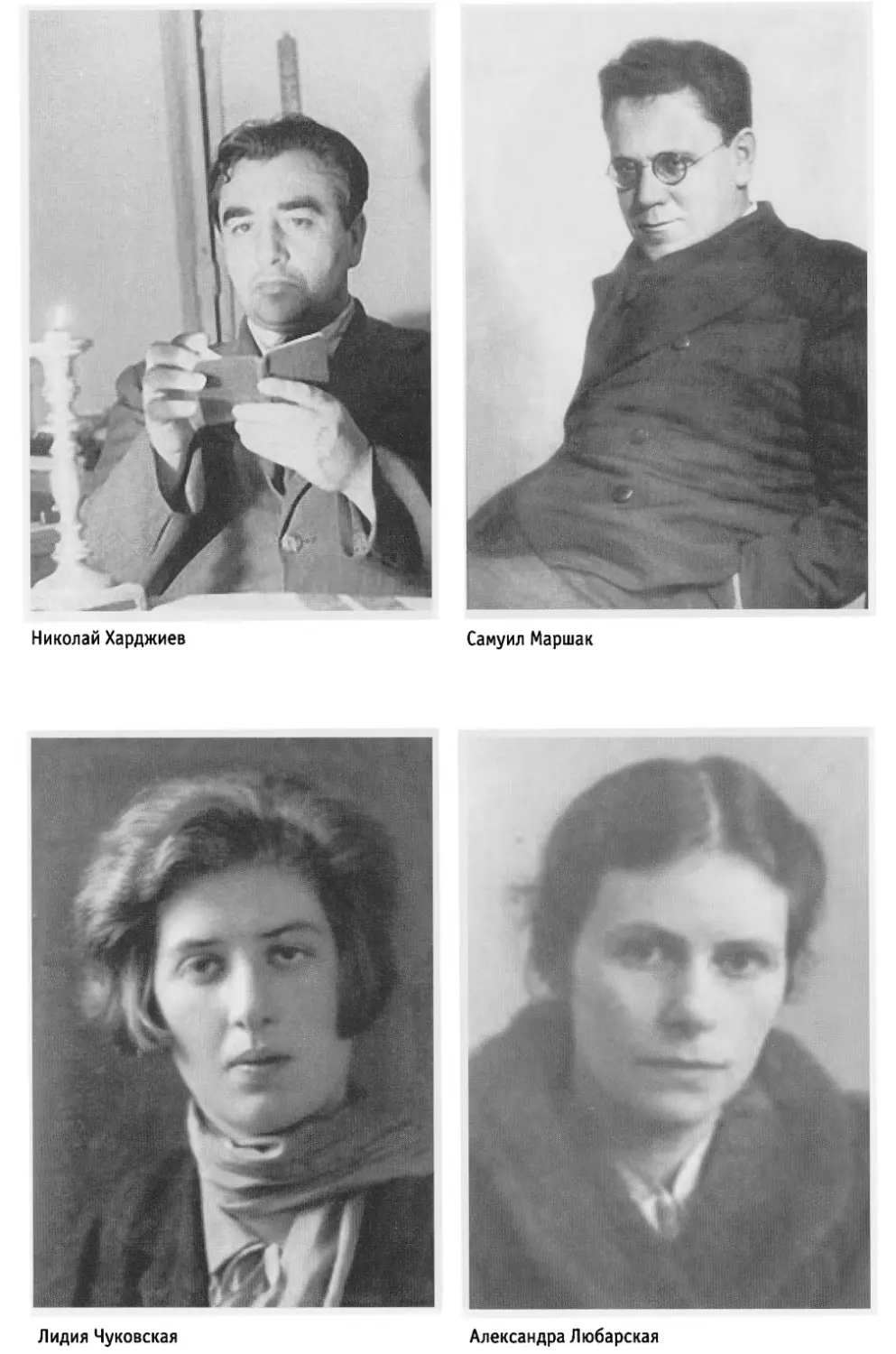

ток русского авангарда Николай Харджиев (Харджиев 2000:54).

Сам же Олейников в редкую минуту откровенности говорил о своих сти¬

хах филологу и писательнице Лидии Гинзбург: «Это не серьезно. Это вроде

того, как я вхожу в комнату, раскланиваюсь и говорю что-нибудь. Это сти¬

хи, за которыми можно скрыться. Настоящие стихи раскрывают. Мои сти¬

хи — это как ваш "Пинкертон", как исторические повести для юношества.

— Нет, это несоизмеримо. Но я понимаю... Вы хотите сказать — вещи не

из внутреннего опыта.

— Есть разные внутренние опыты. Может быть опыт умного и остроум¬

ного человека. Человека, который умеет сделать то, что хочет сделать. Это

все может пойти в условную вещь. Только это не самый главный внутренний

опыт» (Гинзбург 2002:486).

Но не слишком ли откровенными были олейниковские признания Ли¬

дии Гинзбург? И не подыгрывал ли он своей склонной к аналитической са-

морефлексии собеседнице, лукаво подсовывая ей для сравнения со свои¬

ми стихами ее же собственный документально-детективный роман «Агент¬

ство Пинкертона»?

Тайной целью Олейникова в данном случае мог быть очередной «уход»,

на этот раз — от подлинно серьезного разговора о «Карасе», «Смерти героя»

и тех других своих стихотворениях, о которых многие годы спустя как раз

Лидия Гинзбург написала: «Маска сдвигается, появляется от себя говорящий

автор, поэт» (Гинзбург: 500). Или же, наоборот, поэт мог ненавязчиво вну¬

шить своей собеседнице мысль о том, что ей следует искать под маской ге¬

5 Типологически сходный случай — скрытность еще одного мало писавшего автора

эпохи — Исаака Бабеля. Ср., например, в мемуарах И. Эренбурга об авторе «Конар¬

мии»: «Он любил прятаться, не говорил, куда идет; его дни напоминали ходы крота»

(Эренбург: 60). Ср. также в дневнике К. И. Чуковского (со слов К. Г. Паустовского):

«Всем врал даже по мелочам. Окружал себя таинственностью. Уезжая в Питер, гово¬

рил (даже 10-летней дочери соседей): еду в Калугу» (Чуковский 1994:333).

Жизнь и стихи Николая Олейникова [13]

роя его стихов подлинное лицо. По нашему глубокому убеждению, само оба¬

яние многих стихотворений Олейникова не в последнюю очередь объясняет¬

ся мерцанием и бликованием на их поверхности «внутреннего опыта» поэта,

открыто в его стихах не проявлявшегося или почти не проявлявшегося.

Попытаться пробиться сквозь толщу «личин», «готовых приветствий

и шуточных афоризмов» к внутренней сущности Олейникова — так можно

было бы сформулировать главную задачу нашей работы, если бы ее авторам

не казалось первостепенно важным и увлекательным попутное регистриро¬

вание и изучение самих этих «афоризмов», «приветствий», а также много¬

численных «личин», примерявшихся поэтом.

Следовательно, реконструкцию внутреннего опыта Николая Макарови¬

ча Олейникова мы далее попробуем совместить с описанием причин и спо¬

собов утаения им этого опыта.

Детство, отрочество, юность

(1898—1921)

1

Перебирая в январе 1935 года всевозможные варианты зачина для свое¬

го стихотворного послания Олейникову, Даниил Хармс попробовал и такую

строку: «Донских степей казак, стремлений злой насмешник» (см.: Мей-

лах 1999:565).

Действительно, Николай Макарович Олейников родился в семье потом¬

ственного казака. Место его рождения — станица Каменская, именовав¬

шаяся также Каменским городком, — сыграло далеко не последнюю роль

в истории донского казачества. «Когда именно и кем основана эта станица,

неизвестно, но в исторических актах в первый раз упоминается о Камен¬

ском городке в 1684 году», — отмечалось в одной из компилятивных работ

конца XIX столетия (Сулин: 719). Станица Каменская «поселена на правой

стороне Донца, на месте покатом к реке. Улицы в ней правильные, место¬

расположение красивое, ббльшая часть домов изрядно устроены и имеют

хороший вид; есть даже красивые дома, а особенно у чиновников. С левой

стороны Донца на правую переселена в 1816 году, на прежнем месте она

была затопляема весеннею водою. Станица сия есть наилучшая в Донецком

округе. В ней находится Донецкое сыскное начальство и приходское учили¬

ще». Так еще в начале 1830-х годов описывал станицу Каменскую извест¬

ный историк В. Д. Сухорукое (Сухорукое: 178).

Свой подлинный день рожденья 23 июля (4 августа) 1898 года Олейни¬

ков никогда не отмечал, предпочитая праздновать его 19 декабря, на Нико¬

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [14]

лу Зимнего, то есть — в день памяти Святого Николая Мир Ликийских чудо¬

творца (см.: Олейников А. 2000: 24). Не скрывалось ли за этой подменой

стремление поэта символически «стереть» из собственной памяти и из па¬

мяти домашних не только реальный день своего появления на свет, но и всё

и всех, кто с этим днем были непосредственно связаны? Во всяком случае,

нам совсем ничего неизвестно о матери Олейникова, а об отце из дневни¬

ков Евгения Шварца мы узнаем следующее: он «был страшен» настолько,

что «сын не в силах был представить себе, что кто-нибудь может относить¬

ся к отцу иначе, чем с ненавистью и отвращением» (Шварц 1990: 247).

«Отец — донской казак, в молодости занимавшийся сельским хозяйством,

а затем переехавший в город и работавший там сначала писарем в винном

складе, а потом сидельцем казенной винной лавки». Вот что посчитал нуж¬

ным сообщить об отце Олейников в своей автобиографии 1935 года6. «Еще

задолго до революции отец выгнал меня из дому», — многозначительно

прибавляет он к этим скупым сведениям7. «С 1917 года жил самостоятель¬

но», —■ сам себе противоречил поэт, отвечая на вопросы Комиссии по чист¬

ке коллектива ВКП(б) Союзфото8.

Очевидно, что противоречивость этих и многих других, исходящих от са¬

мого Олейникова сведений о себе, как раз и объясняется его почти патоло¬

гической скрытностью: создается впечатление, что каждый раз он стремит¬

ся запутать своих вопрошателей, сбить их с биографического следа.

Издевательской условностью, ничего общего не имевшей с реальной

действительностью, отзывается эпитет из финальных строк олейниковско-

го восьмистишия «Муре Шварц», сочиненного 15 сентября 1927 года:

О детство, детство золотое,

Ушло ты навсегда от нас.

«Характер у меня плохой, может быть от дурного воспитания». Вот един¬

ственная фраза о детстве, которой Олейников обмолвился в разговорах

с Леонидом Липавским и остальными своими друзьями из этого круга (Раз¬

говоры: 381).

Возможно, тоска по естественным, сердечным взаимоотношениям меж¬

ду отцом и сыном спрятана в пародических строках знаменитого олейни-

ковского «Таракана» (1934):

6 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Д. 641923/2. Л. 8. Личное дело Олейникова было об¬

наружено и всесторонне изучено А. Бобровым и А. Герасимовой. Здесь и далее оно

будет цитироваться по копии, любезно предоставленной ими авторам этой статьи.

7 Там же.

8 Там же. Л. 1.

Жизнь и стихи Николая Олейникова [15]

Там, в щелй большого шкапа,

Всеми кинутый, один,

Сын лепечет: «Папа, папа!»

Бедный сын!

Впрочем, все «личное» подвергается в стихах Олейникова такой ирониче¬

ской обработке, что любая попытка их «биографического» прочтения не¬

возможна без психоаналитического домысливания или интерпретаторско-

го преувеличения.

Регулярное образование будущий поэт получил в Донецком окружном

четырехклассном училище. «Образование мое — незаконченное среднее

(4 кл. реального училища», — сообщает он в автобиографии9. Воспомина¬

ния об Олейникове этой поры сводятся к тусклой, ничего не говорящей ни

уму, ни сердцу аттестации, данной многие годы спустя олейниковским со¬

учеником, И. П. Преловским: «Николай учился прилежно, с большим стара¬

нием и усердием. Особенно любил уроки литературы. Многие произведе¬

ния Пушкина, Лермонтова, Некрасова знал наизусть. Учитель всегда ставил

в пример его сочинения по литературе» (Шумов: 148).

После окончания Донецкого окружного училища и четырех лет, про¬

веденных в реальном училище, в 1916 году юноша поступил в Каменскую

учительскую семинарию, которую так и не окончил. Наверное, не стоит

удивляться, что проверяющим из Комиссии по чистке в 1935 году Олей¬

ников предоставил совершенно другую информацию о своей деятельно¬

сти в этот период: «...с 1914 по Октябрьскую революцию работал на заво¬

де маслобойщиком»10.

«С первых дней февральской революции» 1917 года, «не будучи еще

членом партии, примкнул к большевикам», — пишет Олейников в своей ав¬

тобиографии 1935 года11. Со множеством впечатляющих, как будто из го¬

голевского «Тараса Бульбы» позаимствованных подробностей Олейников

рассказывал о последующих событиях Лидии Гинзбург: «Юношей он ушел

из донской казачьей семьи в Красную Армию. В дни наступления белых он,

скрываясь, добрался до отчего дома. Но отец собственноручно выдал его

белым как отступника. Его избили до полусмерти и бросили в сарай с тем,

чтобы утром расстрелять с партией пленных. Но он как-то уполз и на этот

раз пробрался в другую станицу к деду. Дед оказался помягче и спрятал

его. При первой возможности он опять ушел на гражданскую войну в Крас¬

ную Армию» (Гинзбург: 485).

9 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Дело 641923/2. Л. 8.

10 Там же. Л. 4.

11 Там же. Л. 8.

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [16]

В автобиографии 1935 года Олейников изложит эти обстоятельства так:

«Отрезанный от своих вынужден был скрываться, но по доносу родственни¬

ков был схвачен и посажен в тюрьму. В тюрьме подвергался пыткам и после

одного из допросов до полусмерти избитый шомполами был положен в тю¬

ремную больницу. Из больницы бежал и вновь скрывался до прихода на Дон

Красной Армии»12.

А членам комиссии по проверке нерабочего состава РКП(б) ячейки № 9

при редакции газеты «Молот» Олейников 15 июня 1925 года сообщил о себе

ошеломляюще страшный факт: «Во время гражданской войны, на почве по¬

литических разногласий, убил отца»13.

Было бы чрезвычайно соблазнительно для биографов именно это собы¬

тие объявить главной причиной знаменитой скрытности поэта и его всег¬

дашних «внутренних уходов от собеседника»: мол, страшная тайна отце¬

убийства привела Олейникова к попытке вытеснить все личное из собствен¬

ного сознания и тщательно скрывать любые сведения о своем прошлом

и настоящем от современников.

Но почему же мы должны поверить в подлинность именно этого фак¬

та, который (с очевидной выгодой для себя тогдашнего) Олейников сооб¬

щил членам комиссии по проверке нерабочего состава РКП(б) ячейки № 9?

Ведь члены комиссии были абсолютно лишены, если не возможности, то

уж точно — желания выяснять подлинные обстоятельства смерти Олей-

никова-отца, — ее заседание состоялось в Ростове-на-Дону, а не в стани¬

це Каменская. Так что Олейников-сын вполне мог позволить себе эпатаж¬

ный и цинический жест из тех, к которым, как мы убедимся далее, он был

в высшей степени склонен. В1935 году, представ перед ленинградской Ко¬

миссией по чистке, Олейников ни словом не обмолвится о том, что убил от¬

ца. «По причинам личного характера с отцом разошелся», — коротко объ¬

яснит он14.

Понятно, что теперь многие читатели Олейникова, наслаждаясь стихами

поэта, не смогут забыть о его то ли исповедальном, то ли игровом призна¬

нии в отцеубийстве. Однако строить на фундаменте этого признания кон¬

цепцию личности Олейникова авторы предлежащей биографии поэта не хо¬

тят и не станут.

12 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Дело 641923/2. Л. 8. Однако, в другом месте Олей¬

ников сообщает о себе, что «за службу в Красной Гвардии» «сидел в тюрьме

6 м<есяцев>» (Там же. Л. 4). А еще в одном — что пять (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1.

Дело 641923/4. Л. 3 об.).

13 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Дело 641923/1. Л. 5. По устному сообщению И. Е. Ло-

щилова, об этом же Олейников рассказывал Н. А. Заболоцкому, а тот по секрету

своему сыну.

14 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Дело 641923/2. Л. 1.

Жизнь и стихи Николая Олейникова [17]

Так или иначе, но драматические взаимоотношения Олейникова с отцом

много лет спустя были иронически переосмыслены в шуточном стихотворе¬

нии, которое приписывается Олейникову:

Наукою евгеникой

Плененный до конца,

Однажды фис Олейников

Допрашивал отца:

— Скажи мне, пэр Олейников,

Былого не кляня,

Ты, верно, по евгенике

Воспитывал меня?

И молвил пэр Олейников,

Потомка возлюбя:

— Я прутиком от веника

Воспитывал тебя!

И загрустил Олейников,

Качая головой...

— Увы, — сказал, — евгеника,

Я не взращен тобой.

Впрочем, по мнению младшего современника Олейникова, Вячеслава Дом¬

бровского, автором стихотворения был Евгений Шварц: «В этом экспромте

Николай Макарович якобы обращается к своему отцу, употребляя почему-

то французское слово реге (отец)» (Домбровский: 36).

Почему в декабре 1917 года Николай Олейников стал красногвардейцем

Каменского революционного отряда?

Убедительный ответ находим в воспоминаниях о поэте, написанных Ли¬

дией Жуковой и Николаем Чуковским: из чувства протеста, чтобы ни в чем

не походить на отца и других ближайших родственников15. «Из своей дон-

15 Нужно заметить, что противостояние детей отцам, а отцов детям — случай не

такой уж редкий среди донских казаков в пореволюционную пору. К широко из¬

вестным примерам прибавим здесь еще один — письмо красноармейца станицы Ка¬

менская своему отцу, опубликованное в номере газеты «Красный казак» от 9 июля

1920 года: «До нас часто доходят ваши жалобы на то, что наша она же и ваша власть

просит у вас хлеба для армии и для рабочих голодных губерний. Отдай егй без ро¬

пота, отец! Перестань думать о себе. Не ропщи на власть, что она забирает хлеб,

а вы во всем нуждаетесь. Не думай, что мы не знаем о ваших нуждах. Нет, мы о них

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [18]

ской станицы Олейников ушел рано, подростком, наперекор всему, —

к красным, — рассказывает Жукова. — То ли это был задор, мальчишеский

бунт против суровых казачьих устоев, то ли обольстила его романтика, меч¬

та, но воевал он в гражданскую войну против своих же, и свои же остави¬

ли ему на память исшомполованную спину. Он как-то показывал эти рубцы.

Все так же ухмыляясь, обшучивая и это, — трагедию. Он-то знал, что зна¬

чит — брат на брата. Может, потому, что он был старше всей нашей ком¬

пании, а может, потому, что был умнее, только я не помню его прозрева-

ния, он был зрелым, зрячим всегда, — когда мы еще были напичканы вся¬

кой дурью идеи. Он был дьявольски умен» (Жукова: 166). «Коля Олейников

был казак, и притом типичнейший — белокурый, румяный, кудрявый, похо¬

жий лицом на Кузьму Пруткова, с чубом, созданным богом для того, чтобы

торчать из-под фуражки с околышком, — пишет Николай Чуковский. —

Он был сыном богатого казака, державшего в станице кабак, и ненавидел

своего отца. Он весь был пропитан ненавистью к казакам и всему казачьему.

Он утверждал, что казаки — самые глупые и самые ленивые люди на све¬

те. В казачьих землях, говорил он, умны только женщины и работают только

женщины, а мужчины — бездельники и выдающиеся дураки. Все взгляды,

вкусы, пристрастия выросли в нем из ненависти к окружавшему его в дет¬

стве казачьему быту. Родня сочувствовала белым, а он стал бешеным боль¬

шевиком, вступил сначала в комсомол16, потом в партию. Одностаничники

избили его за это шомполом на площади, — однажды он снял рубаху и по¬

казал мне свою крепкую очень белую спину, покрытую жутким переплете¬

нием заживших рубцов. Он даже учился и читал книги из ненависти к тупо¬

сти и невежеству своих казаков. Казаки были антисемиты, и он стал юдофи¬

лом, — с детства ближайшие друзья и приятели его были евреи, и он не раз

проповедовал мне, что евреи — умнейшие, благороднейшие, лучшие люди

на свете» (Чуковский Н.: 252—253)17.

отлично знаем. И знает о них дедушка Ленин. Но что же делать? В настоящее время

мы заняты на фронте. А раз это так, то стыдно вам иметь такие запасы продуктов,

которых вы сами не в состоянии потреблять. Это несправедливо. С восстановлением

права на земле вы ни в чем нуждаться не будете. А потому, не ропщите и отдавай¬

те ваши излишки. Ими накормят нас — ваших детей». Отчасти сходный с олейни-

ковским пример — судьба другого донского казака и тоже уроженца станицы Ка¬

менская, Михаила Казмичева (1897—1960), который после революции перебрался

в Ленинград и там плодотворно занимался переводами из Гейне, Байрона, поэтов

французского Возрождения.

16 Документальных свидетельств о вступлении Олейникова в комсомол не обнаруже¬

но (А. Н. Олейников, устное сообщение).

17 Ср. также в воспоминаниях художника Валентина Курдова: «На спине его были

видны рубцы от ран» (Курдов: 96).

Жизнь и стихи Николая Олейникова [19]

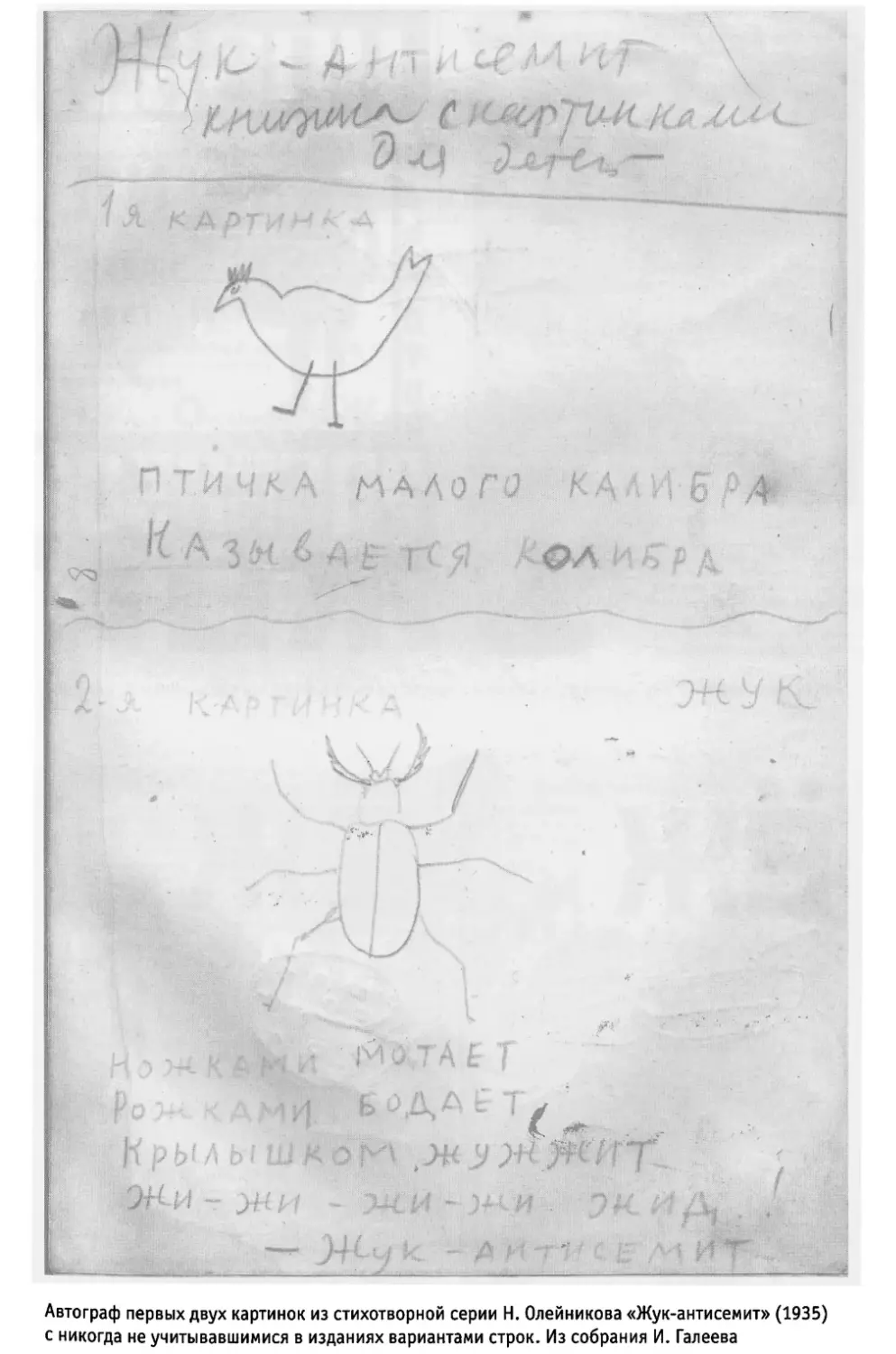

В 1935 году Олейников напишет серию коротких пародийных стихотво¬

рений «Жук-антисемит (Книжка с картинками для детей)». В первом и еще

действительно «детском» двустишии этой «книжки» («1-я картинка»):

Птичка малого калибра

Называется колибри, —

содержится пародийный намек на книжку для детей Владимира Маяковско¬

го «Что ни страница — то слон, то львица», вышедшую в 1928 году с рисун¬

ками Кирилла Зданевича (у Маяковского, напомним: «Этот зверь зовется ла¬

ма. / Лама дочь и лама мама»).

В следующих шести стихотворениях, иронически перефразируя мефи¬

стофелевскую песенку о блохе из «Фауста» (с ее строками: «От блох не ста¬

ло мочи, / Не стало и житья») и фольклорные дразнилки-заклинания (вро¬

де: «Божья коровка, где твои детки?»)18, поэт представит читателю впечат¬

ляющую галерею насекомых-антисемитов, причем в этой галерее пойдет

речь и о погибших «папочке» с «мамочкой»:

2-я КАРТИНКА

ЖУК

Ножками мотает,

Рожками бодает,

Крылышком жужжит:

— Жи-жи-жи-жи-жид! —

Жук-антисемит.

3-я КАРТИНКА

РАЗГОВОР ЖУКА С БОЖЬЕЙ КОРОВКОЙ

Божья коровка:

В лесу не стало мочи,

Не стало нам житья:

Абрам под каждой кочкой!

Жук:

— Да-с... Множество жидья!

18 На эти два подтекста указано в работе: Ронен: 241—242. То ли подтекстом для Олейни¬

кова, то ли вариацией на тему его «детской книжки» стало следующее двустишие из совет¬

ского городского фольклора: «Вошел в трамвай антисемит: / "Слева жид, и справа жид!"»

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [20]

4-я КАРТИНКА

ОСЕННЯЯ ЖАЛОБА КУЗНЕЧИКА

И солнышко не греет,

И птички не свистят,

Одни только евреи

На веточках сидят.

5-я КАРТИНКА

ЗИМНЯЯ ЖАЛОБА КУЗНЕЧИКА

Ох, эти жидочки!

Ох, эти пройдохи!

Жены их и дочки

Носят только дохи.

Дохи их и греют,

Дохи и ласкают,

Кто же не евреи —

Те все погибают.

6-я КАРТИНКА

РАЗГОВОР ЖУКА С БАБОЧКОЙ

Жук:

— Бабочка, Бабочка, где же ваш папочка?

Бабочка:

— Папочка наш утонул.

Жук:

— Бабочка, Бабочка, где ж ваша мамочка?

Бабочка:

— Мамочку съели жиды.

7-я КАРТИНКА

СМЕРТЬ ЖУКА

Жук {разочарованно):

Воробей — еврей,

Канарейка — еврейка,

Божья коровка — жидовка,

Термит — семит,

Грач — пархач!

(Умирает.)

Жизнь и стихи Николая Олейникова [21]

Можно сказать, что из всех известных нам стихотворений Олейникова имен¬

но эти «картинки» ближе всего подходят к сатире: антисемитизм в них не

только высмеивается — с редкой для поэта недвусмысленностью, но и под¬

вергается своего рода анализу.

За алогизмом «жука-антисемита» хорошо просматривается логика ди¬

агноза — уже в подборе и последовательности рифм. Невинная игра в ка¬

ламбурные рифмы, с которой начинается мини-цикл («калибра — коли¬

бри»), от картинки к картинке становится все более опасной. Рифма пере¬

стает служить поэтическим инструментом и обретает пугающую активность:

подтасовывая слова и искривляя логику, она водит зациклившееся созна¬

ние вокруг одной неподвижной идеи.

Сначала рифма как бы невольно, автоматически выскакивает из детско¬

го фольклора, внезапно превращая забавную загадку («Ножками мотает, /

Рожками бодает, / Крылышком жужжит...») в оскорбительную дразнилку:

«жид». В следующих же трех картинках созвучия становятся все более на¬

вязчивыми: полная рифма («житья — жидья») сменяется двукратно повто¬

ренной неточной («греет — евреи») и суффиксальной («дочки — жидоч¬

ки»). Искомые слова рифмуются то с поэтической изощренностью, то как

попало — главное другое: агрессивные рифмы всеми средствами (от арти¬

стизма до графомании) стремятся захватить как можно больше стихового

пространства — и вот уже каждый второй стих отзывается «евреем».

В двух последних картинках рифмовка становится уже не просто на¬

рочитой, а в полном смысле маниакальной. Отсюда жутковато-комические

крайности. С одной стороны, для того, чтобы зарифмовать «жида», не тре¬

буется даже созвучия: в обезумевшем сознании и без этого «еврей» рифму¬

ется с любым отрицательным словом («утонул — жиды»)* С другой сторо¬

ны, с пугающей ловкостью изобретаются все новые и новые маркированные

рифмы — так что в итоге каждая тварь оказывается зарифмованной с «ев¬

реем», затянутой в «еврейскую» синонимию. Все попадают под подозрение

рифмы — даже та самая божья коровка («Божья коровка — жидовка»), ко¬

торая в третьей картинке сетовала на засилье «Абрамов».

Одновременно под давлением параллелизмов с каждой картинкой все

более параноидальными становятся обобщения жука и его соседей-насеко-

мых. «Житейский» параллелизм третьей картинки («В лесу не стало мочи, /

Не стало нам житья...») внушает, что евреи будто бы захватили все, что на

земле («Абрам под каждой кочкой»); «глобальный» параллелизм четвер¬

той картинки («И солнышко не греет, / И птички не свистят») — что во вла¬

сти евреев уже и то, что над землей («Одни только евреи / На веточках си¬

дят»). Параллелизмы деформируют и подменяют причинно-следственные

связи: симметрические анафоры пятой картинки («Ох, эти жидочки! / Ох,

эти пройдохи!»; «Дохи их и греют, / Дохи и ласкают») заставляют разорвать

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [22]

логическую цепочку и резко перескочить от посылки («евреи — богатеи

и пройдохи») к выводу: «Кто же не евреи, / Те все погибают».

В шестой картинке инерция параллелизма (фольклорные повторы: «Ба¬

бочка, Бабочка, где же ваш папочка?» — «Бабочка, Бабочка, где ж ваша

мамочка?») доводит «лесную» логику до полного абсурда: «Папочка... уто¬

нул» (подразумевается: виноваты евреи); «Мамочку съели жиды» (нелепое

смешение человеческого и животного плюс, возможно, пародийный намек

на розановскую книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев

к крови»). В последней картинке параллелизм становится тотальным, и это

оборачивается манией преследования и логическим самоубийством персо¬

нажа: утверждение третьей картинки («множество жидья») теперь абсолю¬

тизировано («Воробей — еврей, / Канарейка — еврейка» и т. д.; значит,

каждый — еврей), соответственно, и утверждение пятой картинки («Кто же

не евреи,/Те все погибают») должно быть реализовано: все погибают, сле¬

довательно, и я, жук, должен умереть.

По обычной для Олейникова иронии судьбы, в начале 1990-х годов апо¬

логетическую биографическую повесть о нем напечатал в журнале «Мо¬

лодая гвардия» национально озабоченный литератор Н. Коняев, который

идеально вписался бы в галерею персонажей стихотворной серии «Жук-

антисемит». Главной целью Коняева, собственно, и стало показать, что

«в лесу не стало мочи, не стало нам житья». Для начала он констатиру¬

ет: «Общеизвестно, что Ульянов, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Ягода и др.

после Октября 1917 года целеустремленно и яростно проводили кампанию

по уничтожению русской национальной культуры <...> И эта практика фи¬

зического уничтожения русских национальных деятелей культуры никог¬

да не прекращалась. Вспомним хотя бы судьбы только некоторых литерато¬

ров — Блока, Маяковского, Есенина, Гумилева, Ганина, Клюева, Васильева,

Рубцова...» (Коняев: 96). А потом, один за другим, в поле зрения Н. Коня¬

ева попадают многочисленные «жидочки», затравившие, а затем и убившие

славного донского казака Олейникова: «Когда Н. Е. Шапиро-Дайховский

подписал ордер, планировалось, что операцию будет проводить Френкель,

но тот задержался на допросе, и за Олейниковым пришлось ехать Шване-

ву <...> потом опечатали квартиру и теперь мчались в управление, где Шва-

нев должен был сдать арестованного в восточное отделение контрразвед¬

ки Науму Абрамовичу Голубу <...> На удивительного арестанта заходил по¬

смотреть сам Яков Ефимович Перельмутер <...> Наум Абрамович был похож

на Самуила Маршака» (Там же: 99). Далее следует нечто уже совсем нево¬

образимое: «Попав в Ленинграде в среду еврейских деятелей искусств, за¬

полнивших квартиры расстрелянных или высланных Сергеем Мироновичем

(Кировым. — 0. У7., М. С.) из города русских интеллигентов, он чувствовал

себя достаточно неуютно среди местечкового визга и грязи» (Там же: 124)

Жизнь и стихи Николая Олейникова [23]

и проч. и проч. Как было сказано однажды по отчасти сходному поводу:

«Персонажи пишут».

Справедливости ради нужно, впрочем, отметить, что Олейников, в це¬

лом относившийся к казацкому сословию более чем сдержанно, иногда был

вовсе не прочь щегольнуть своим казацким происхождением. «Ходил Олей¬

ников с золотой серьгой в ухе — он ведь считал себя казаком», — вспо¬

минала Елизавета Коваленкова (Коваленкова: 404). «Чуб как у Кузьмы

Крючкова, этой патриотической эмблемы Первой мировой войны». Таким

впервые увидела поэта Лидия Жукова (Жукова: 160). «Чубатый Олейни¬

ков, казак вразвалочку». Это тоже взято нами из воспоминаний Жуковой

(Там же: 173).

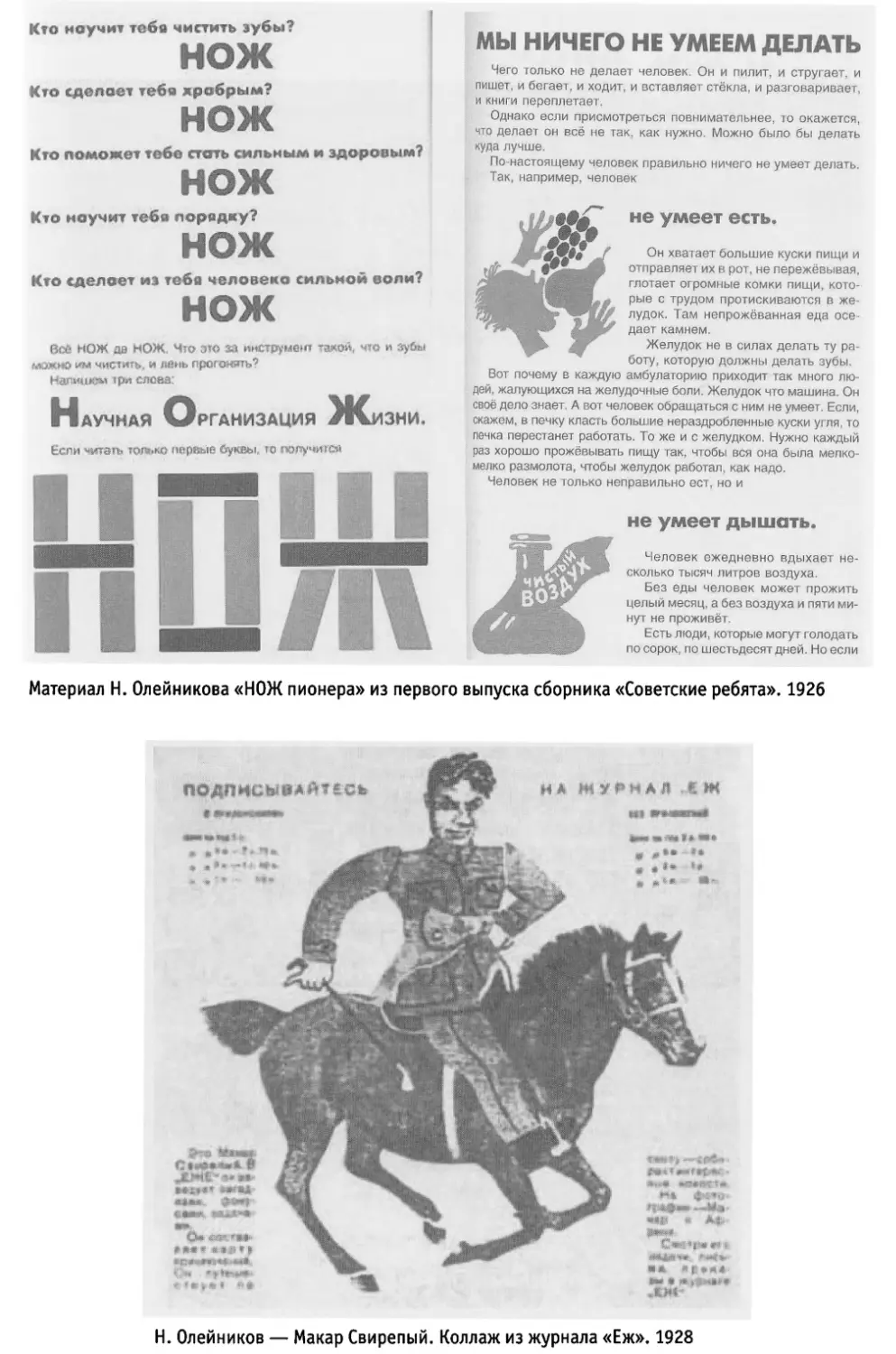

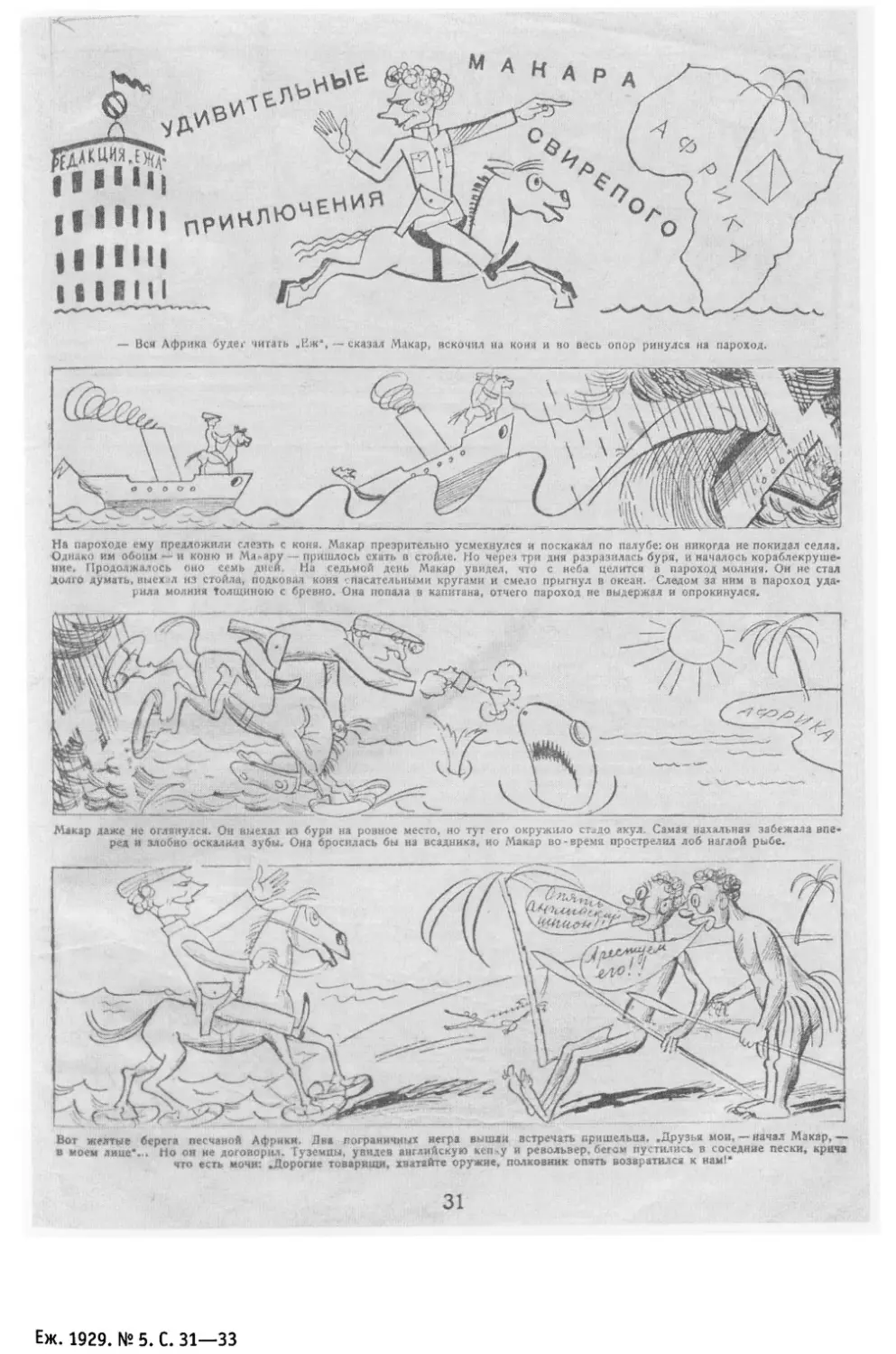

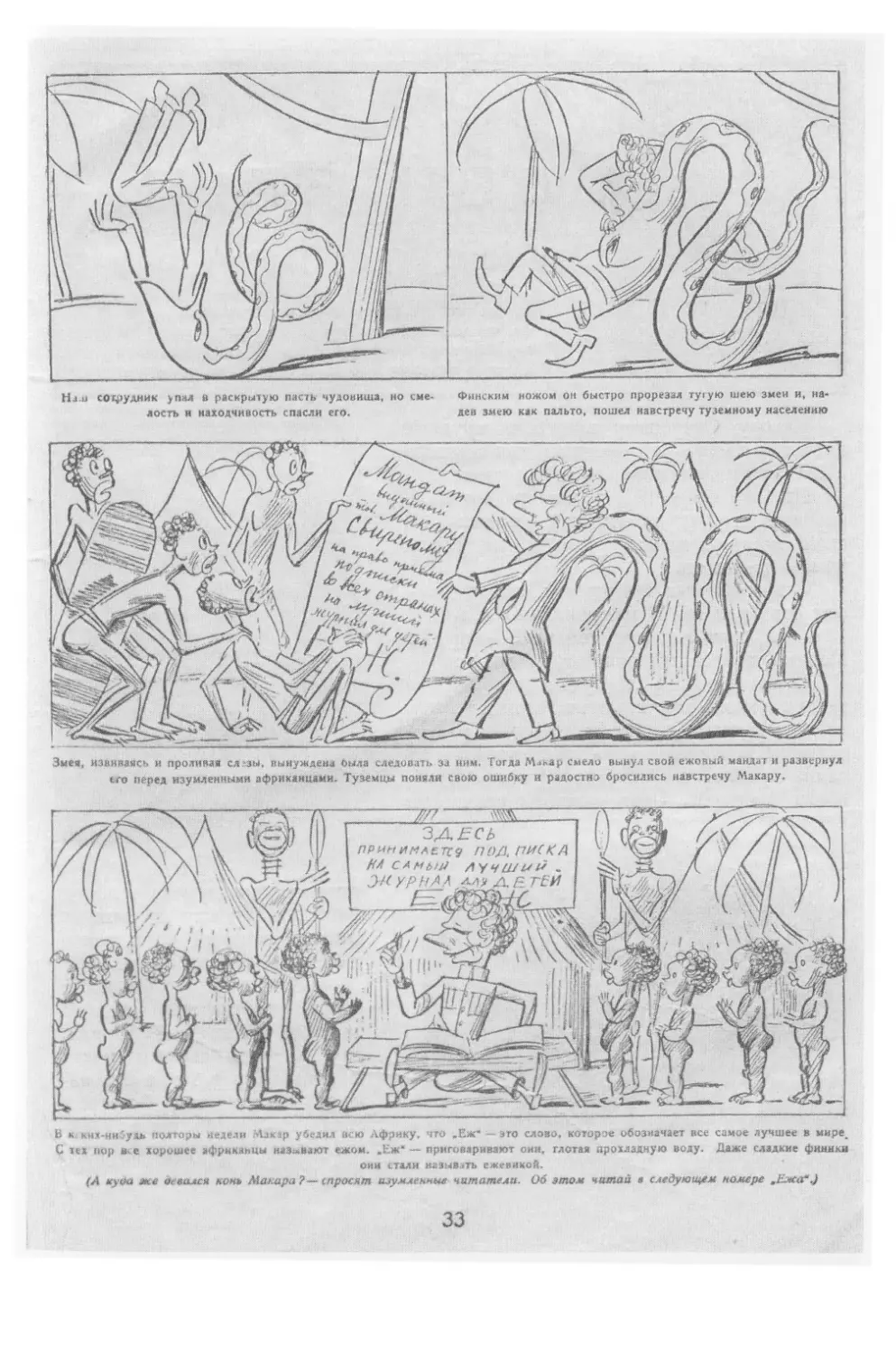

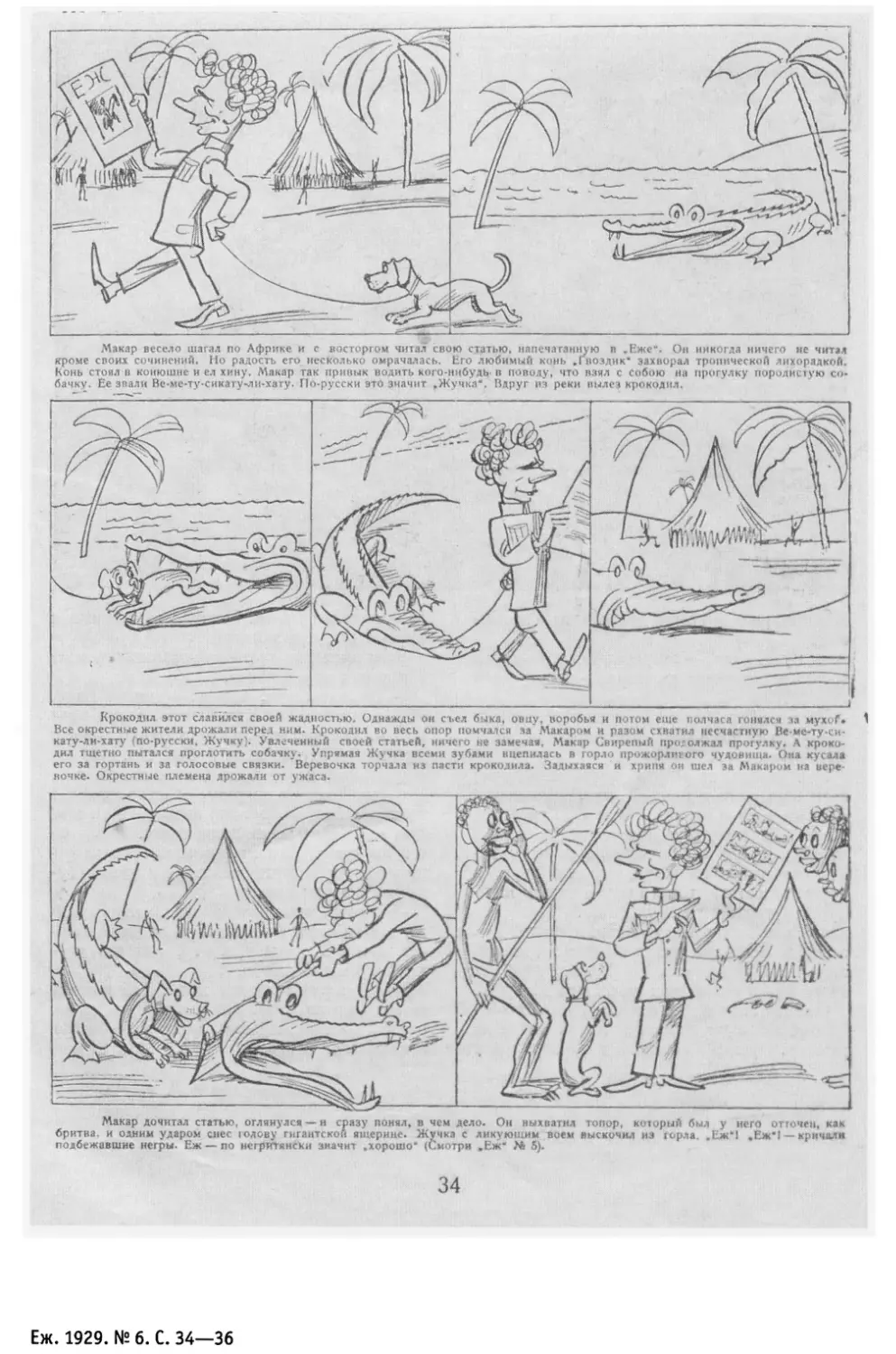

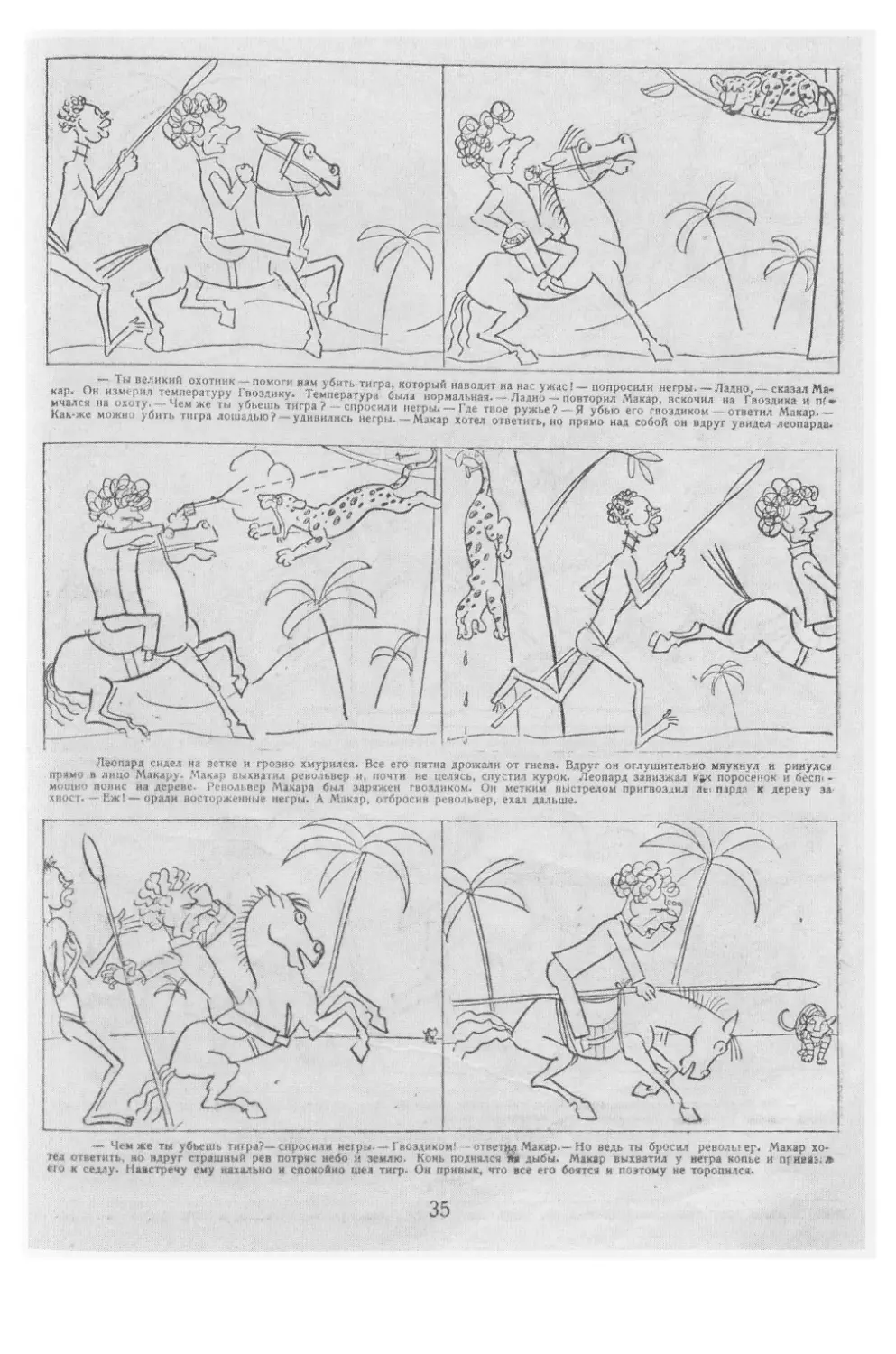

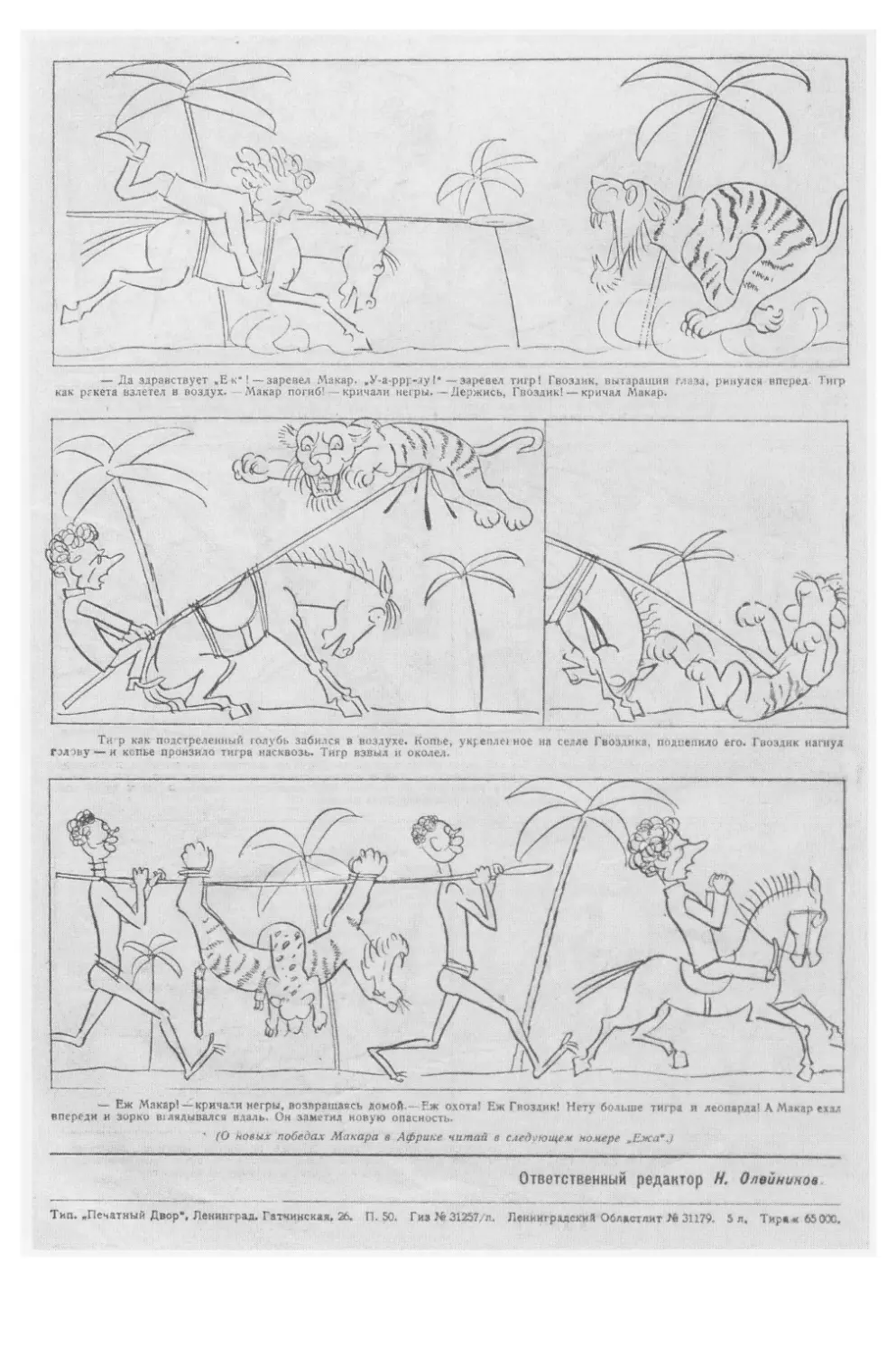

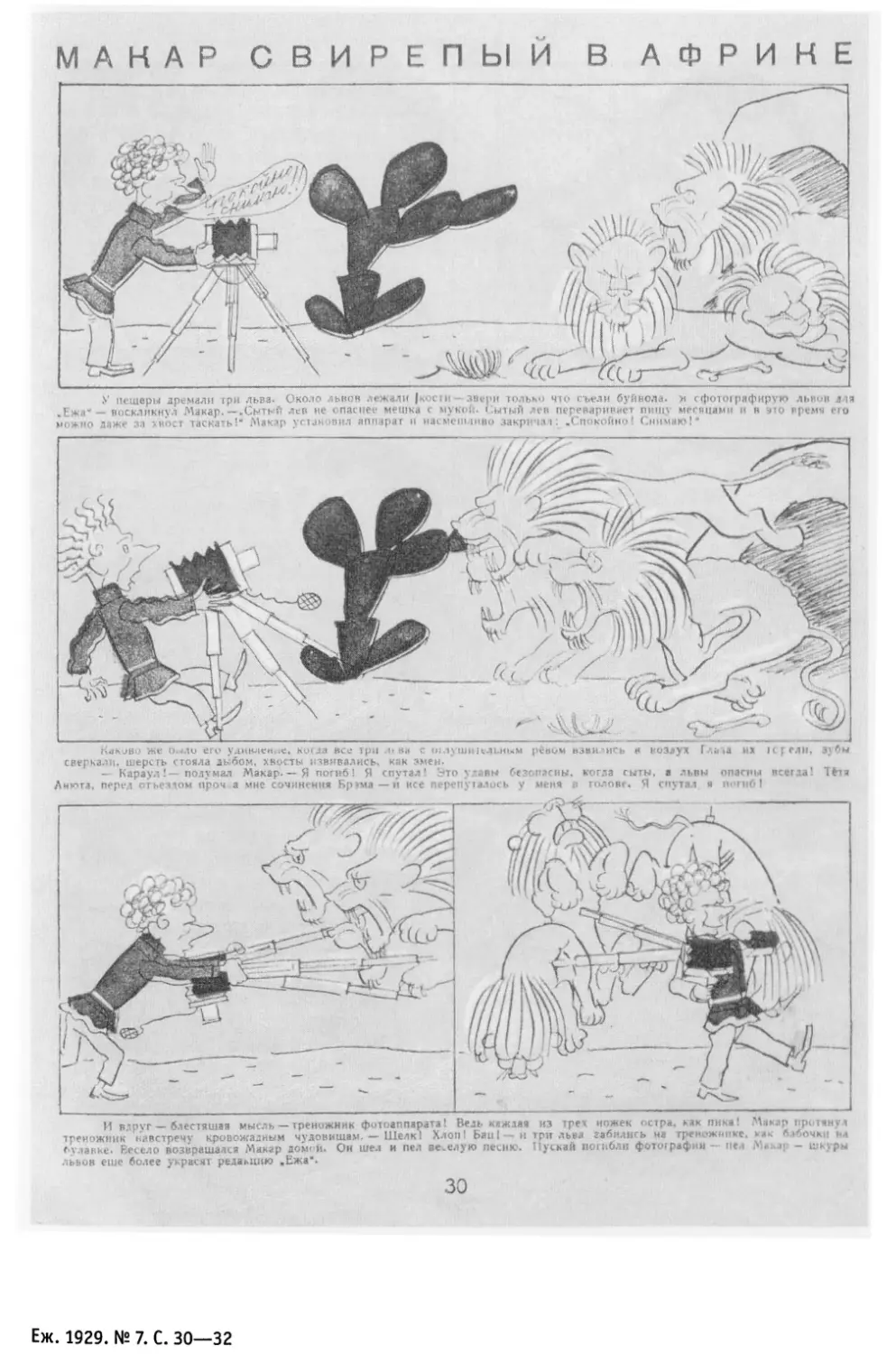

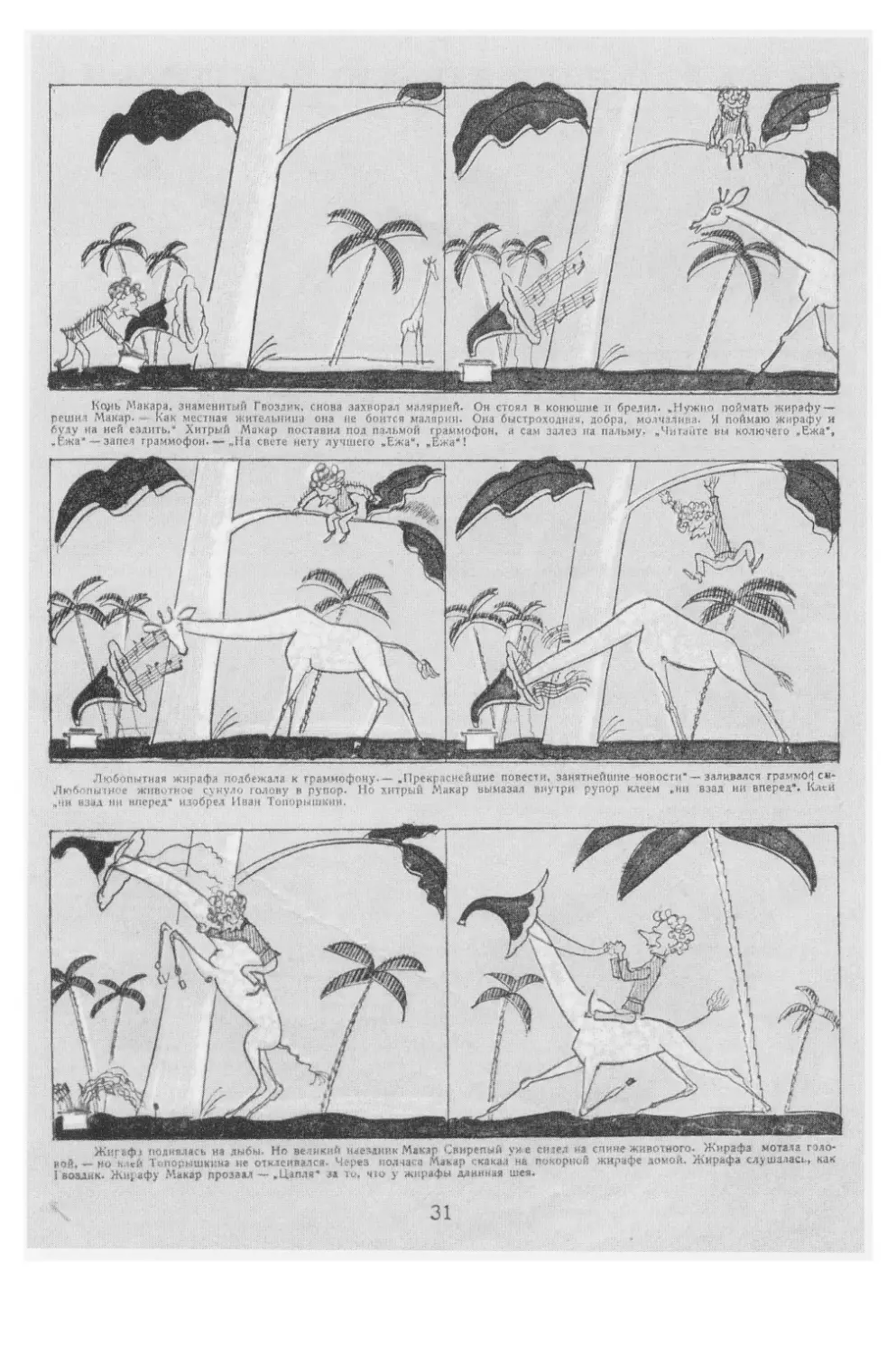

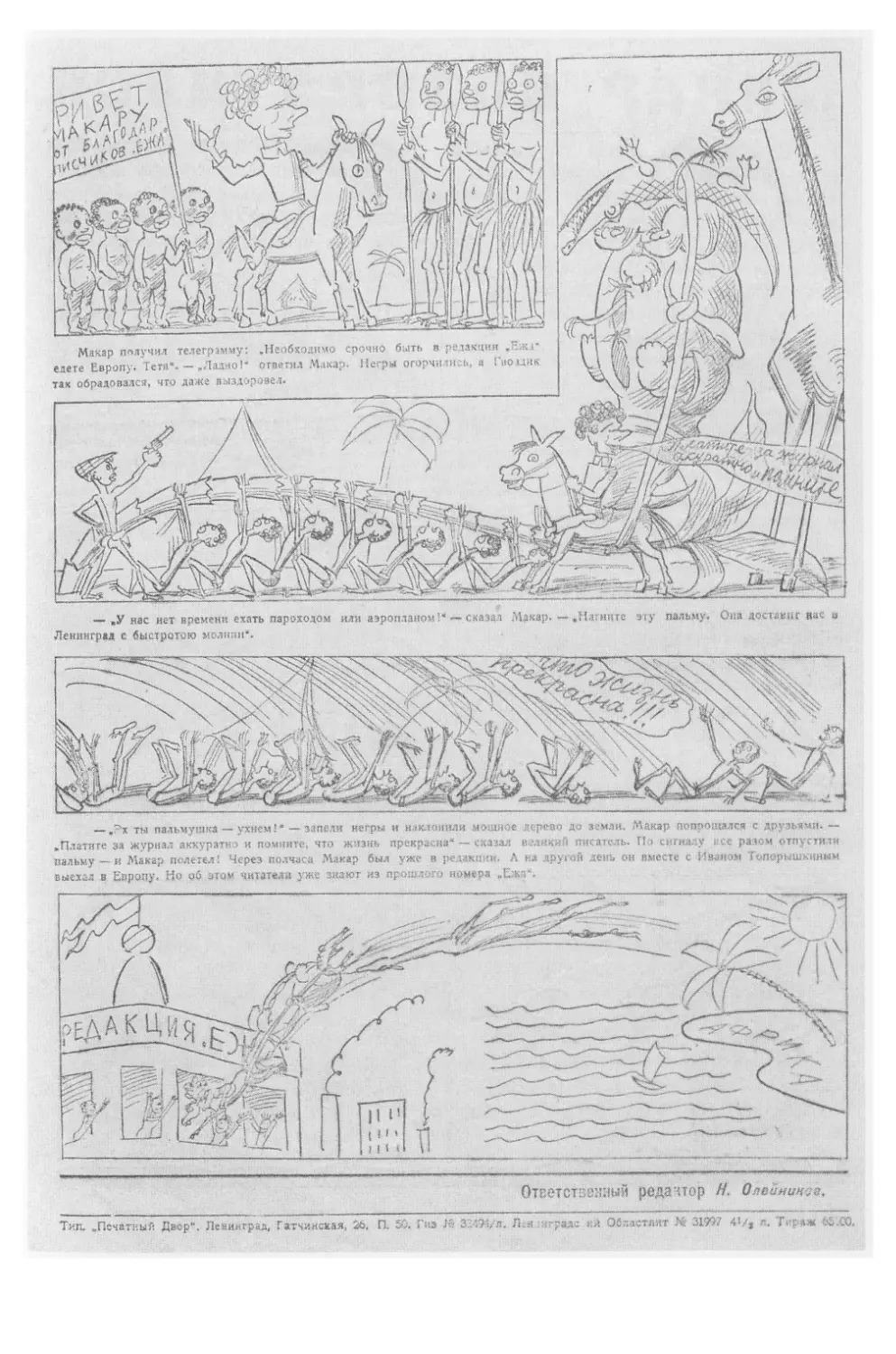

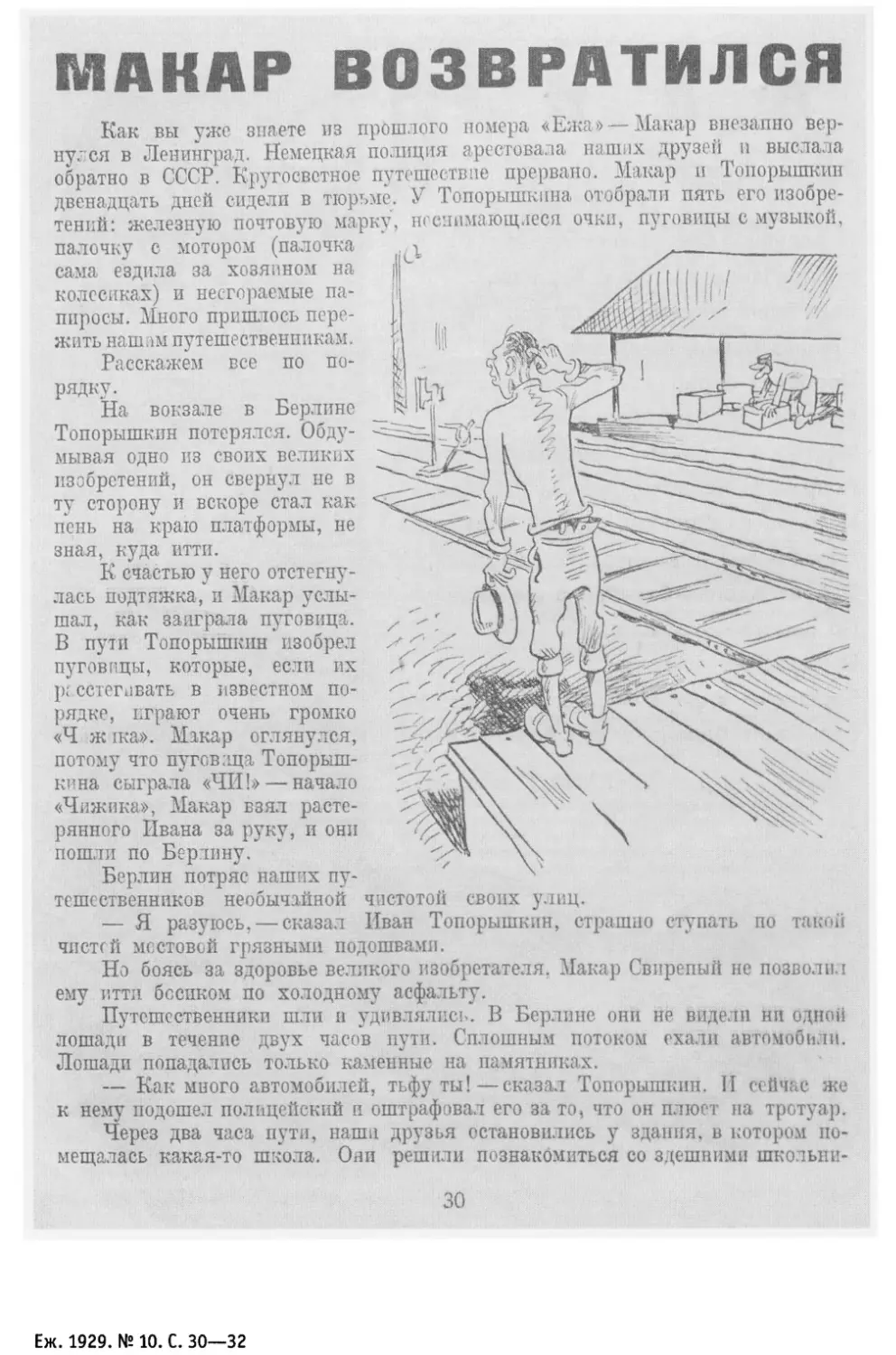

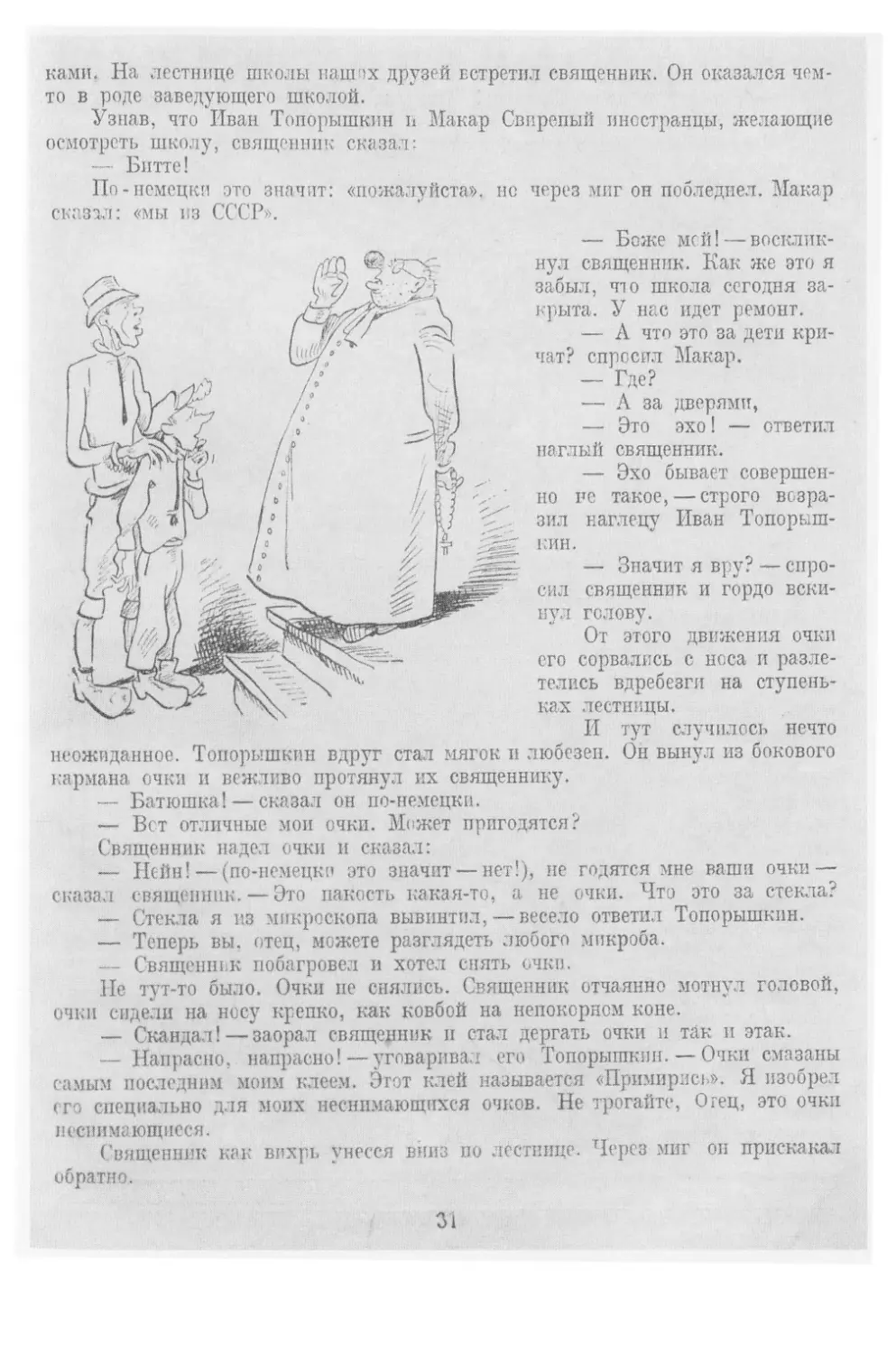

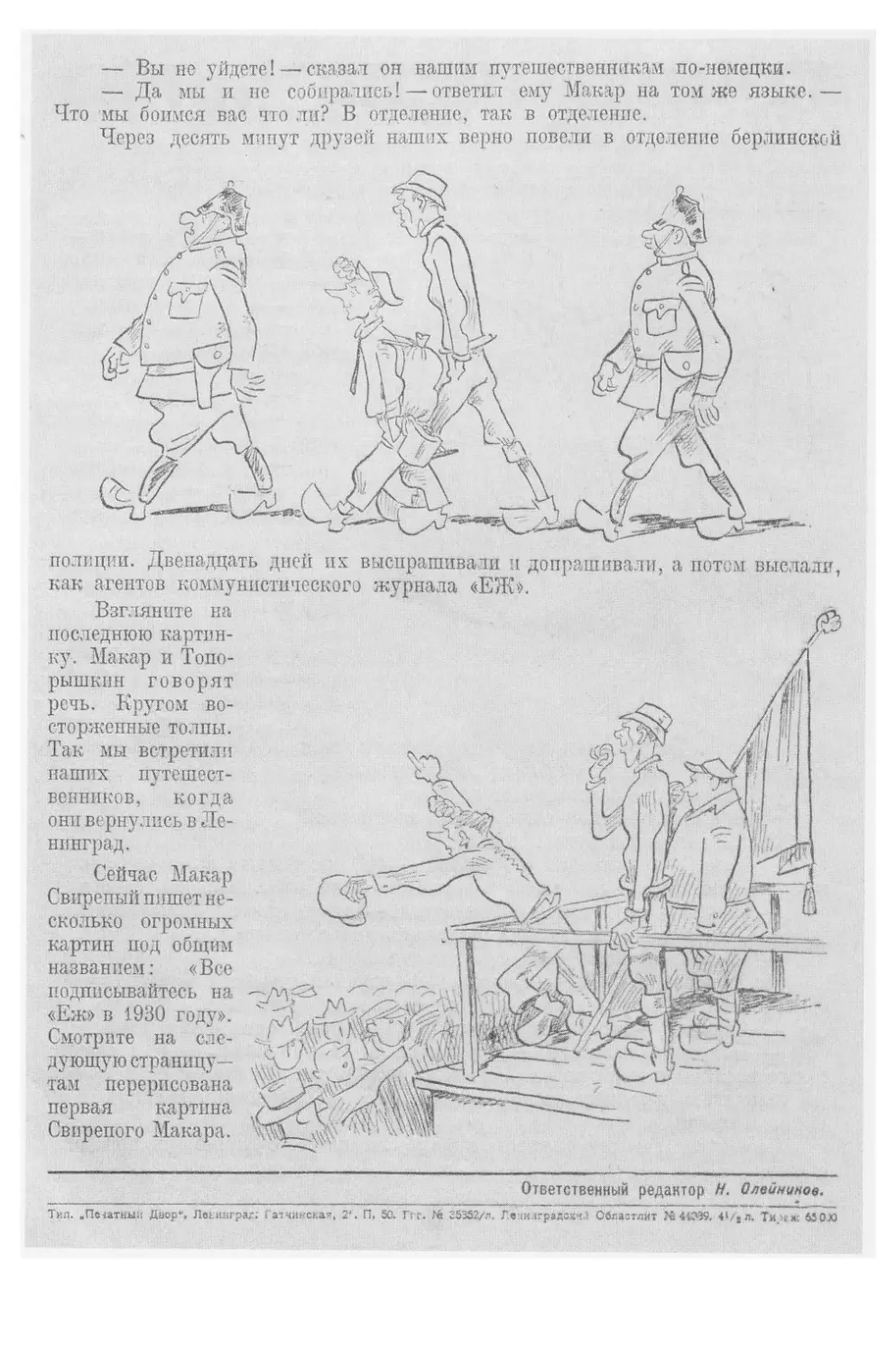

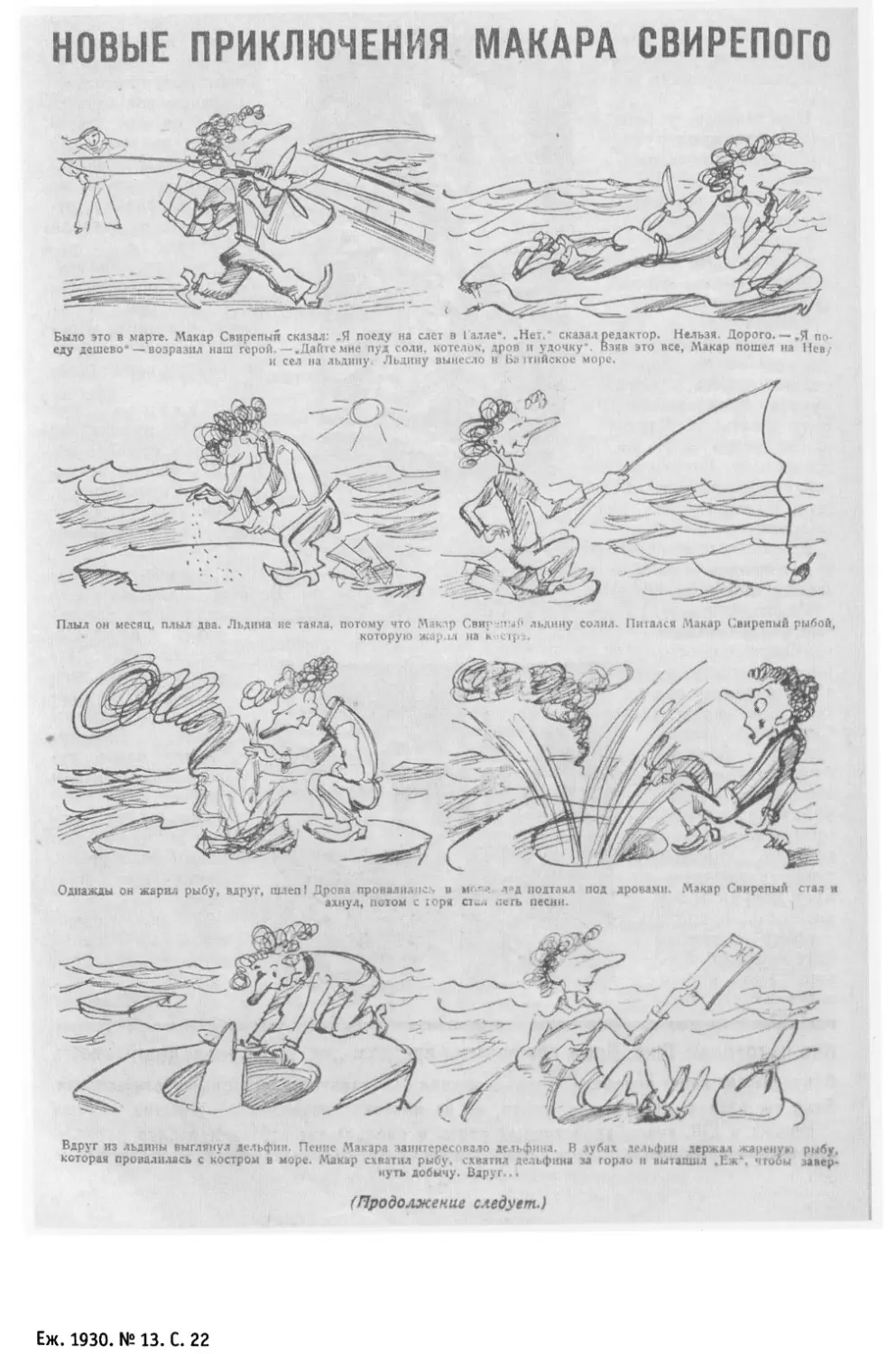

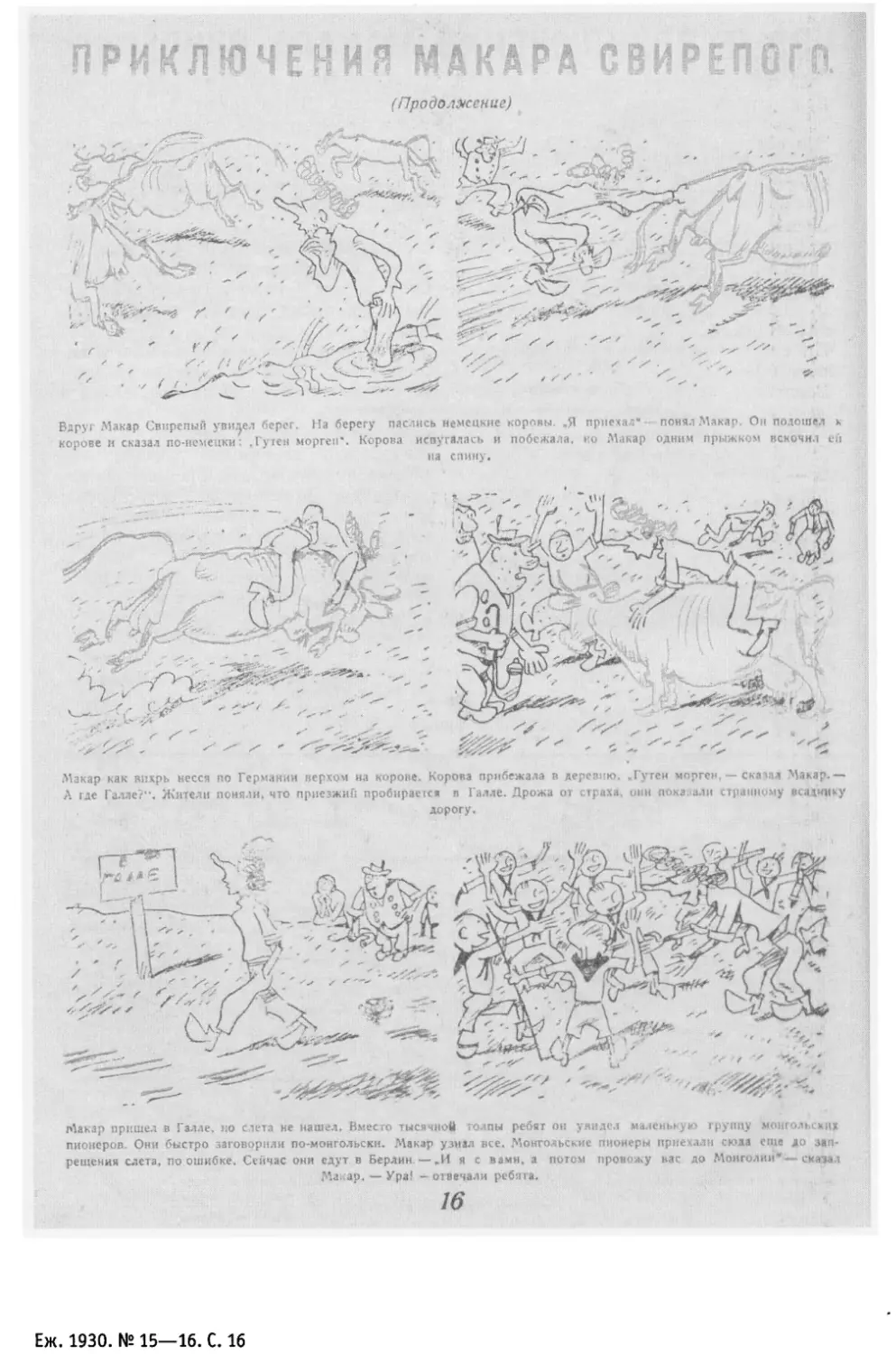

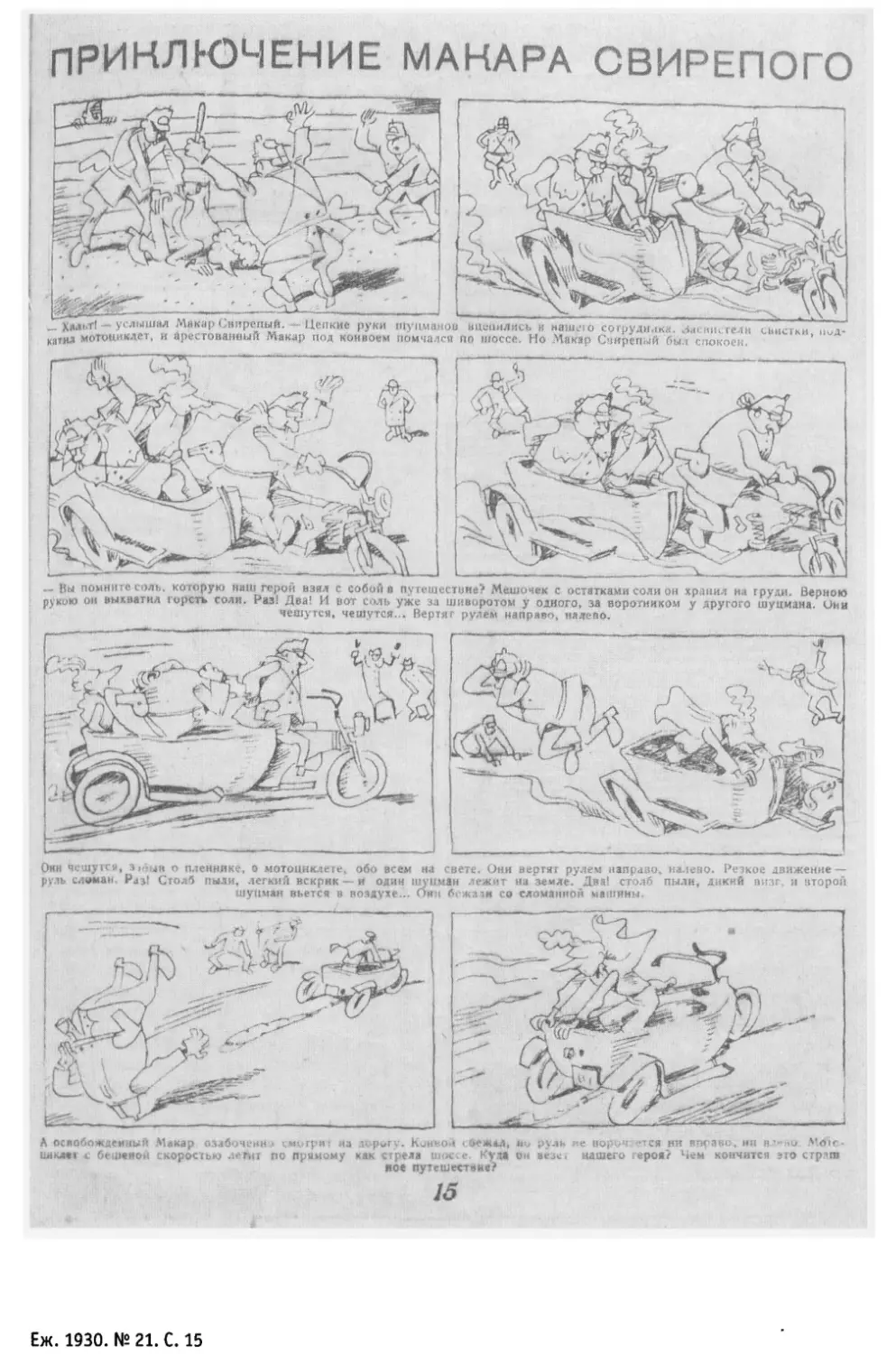

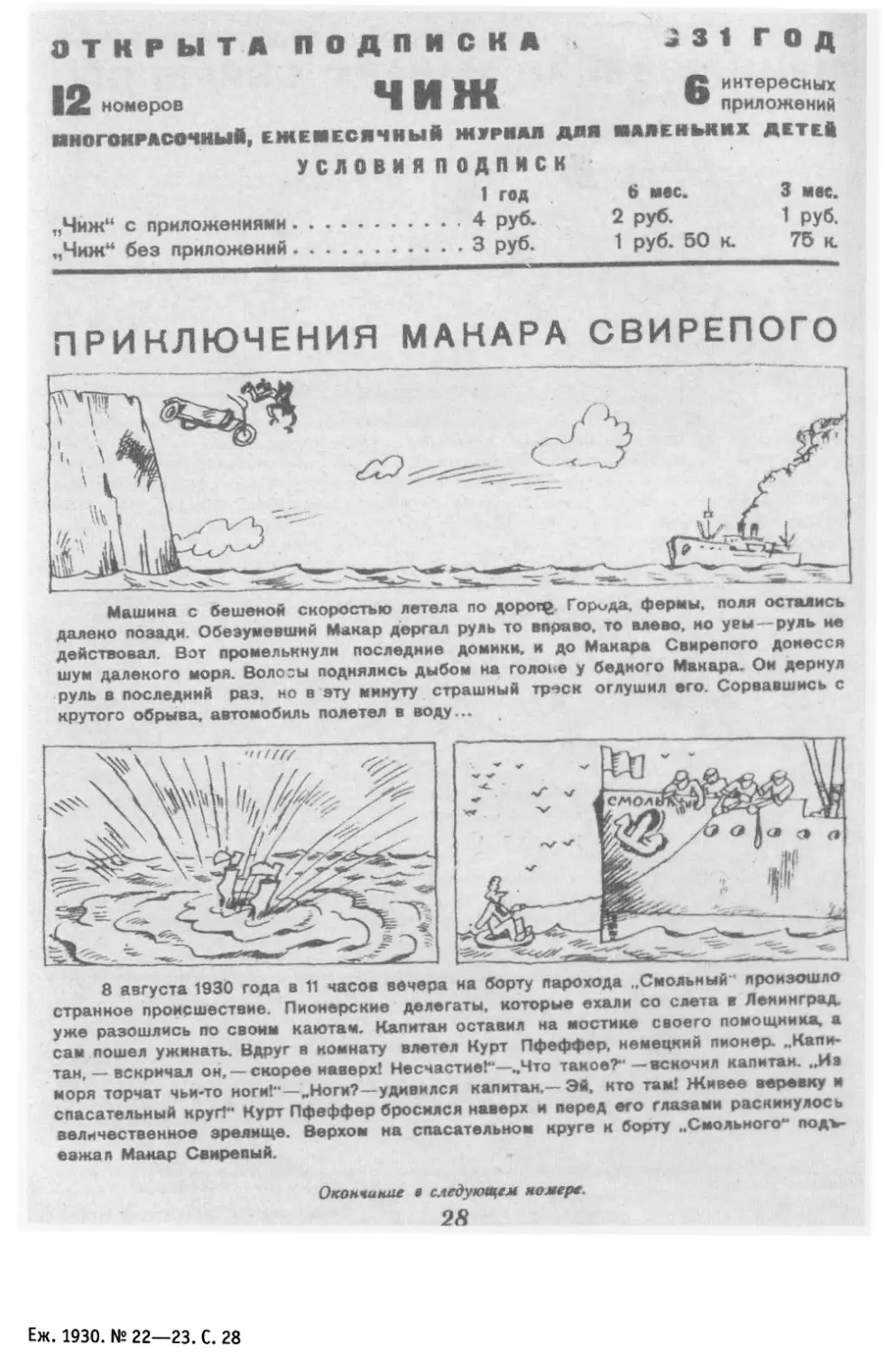

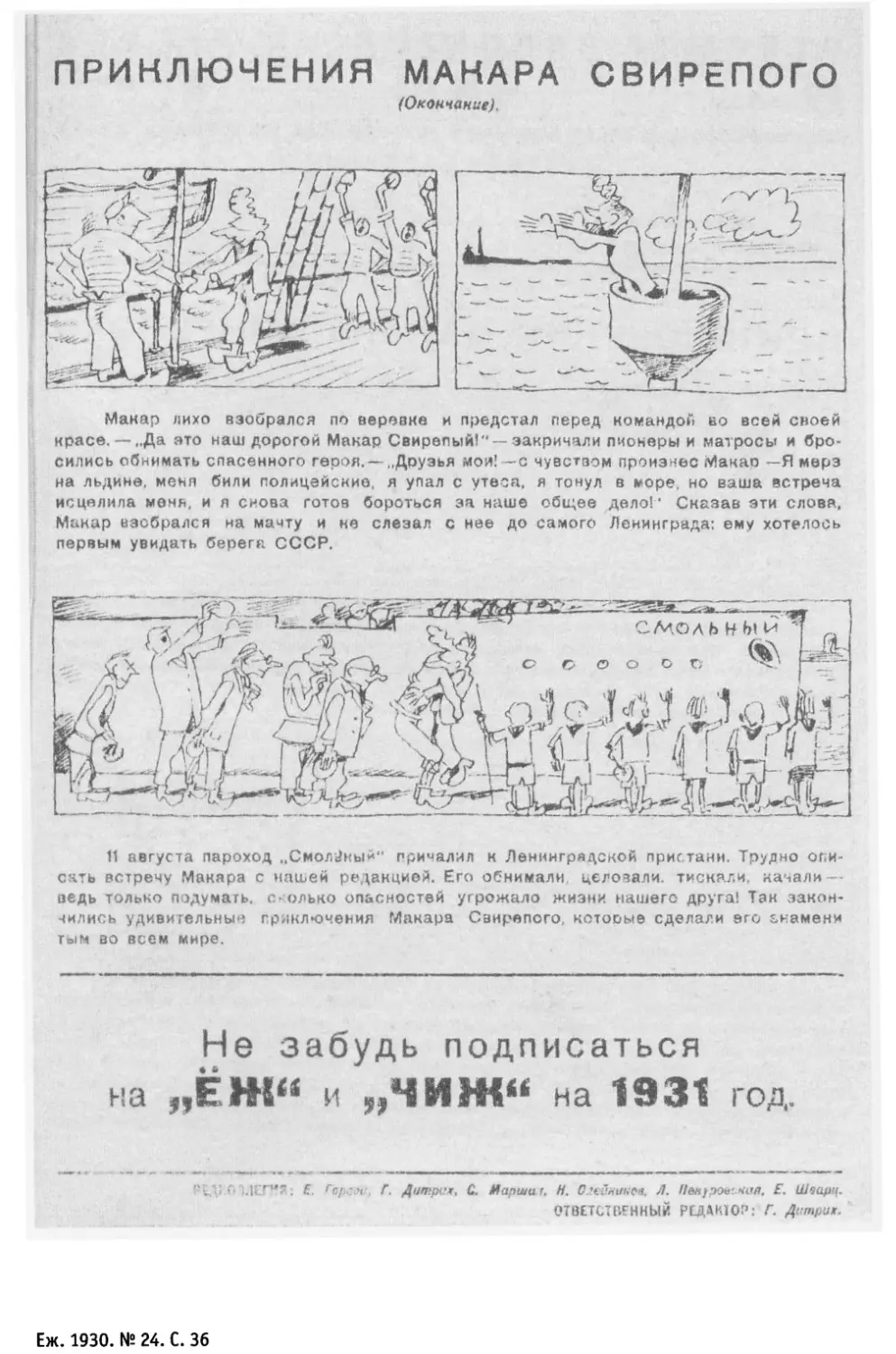

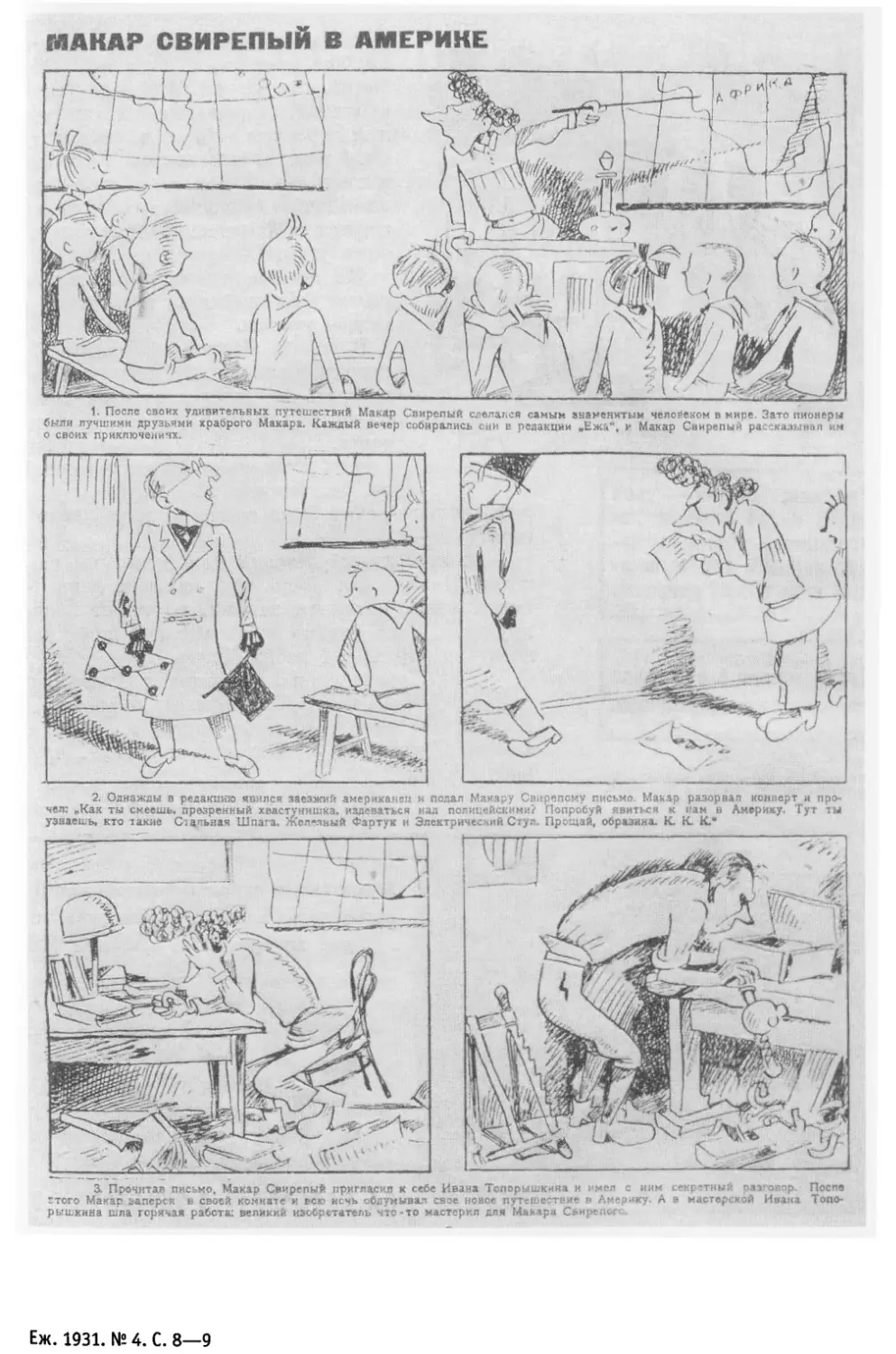

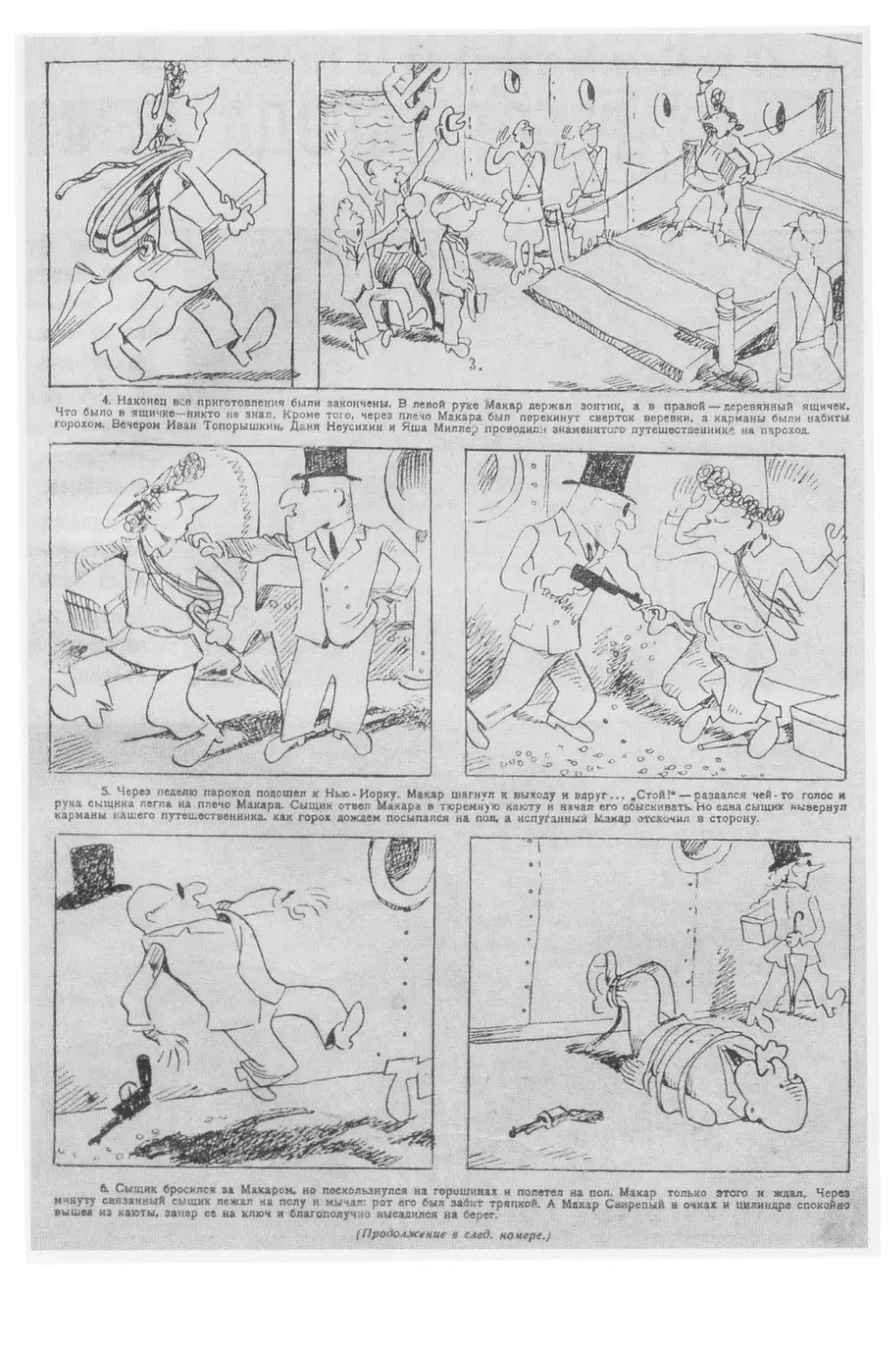

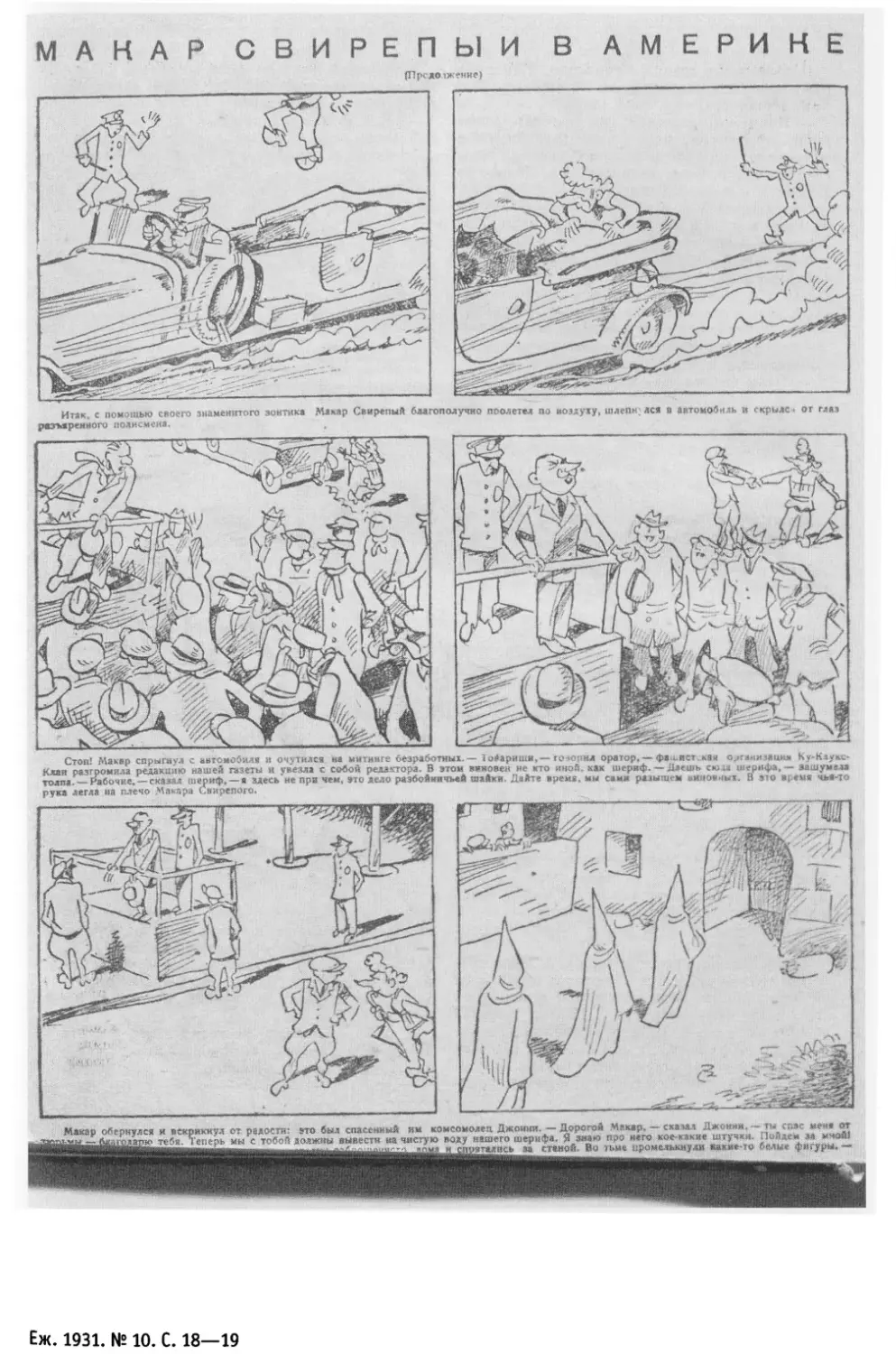

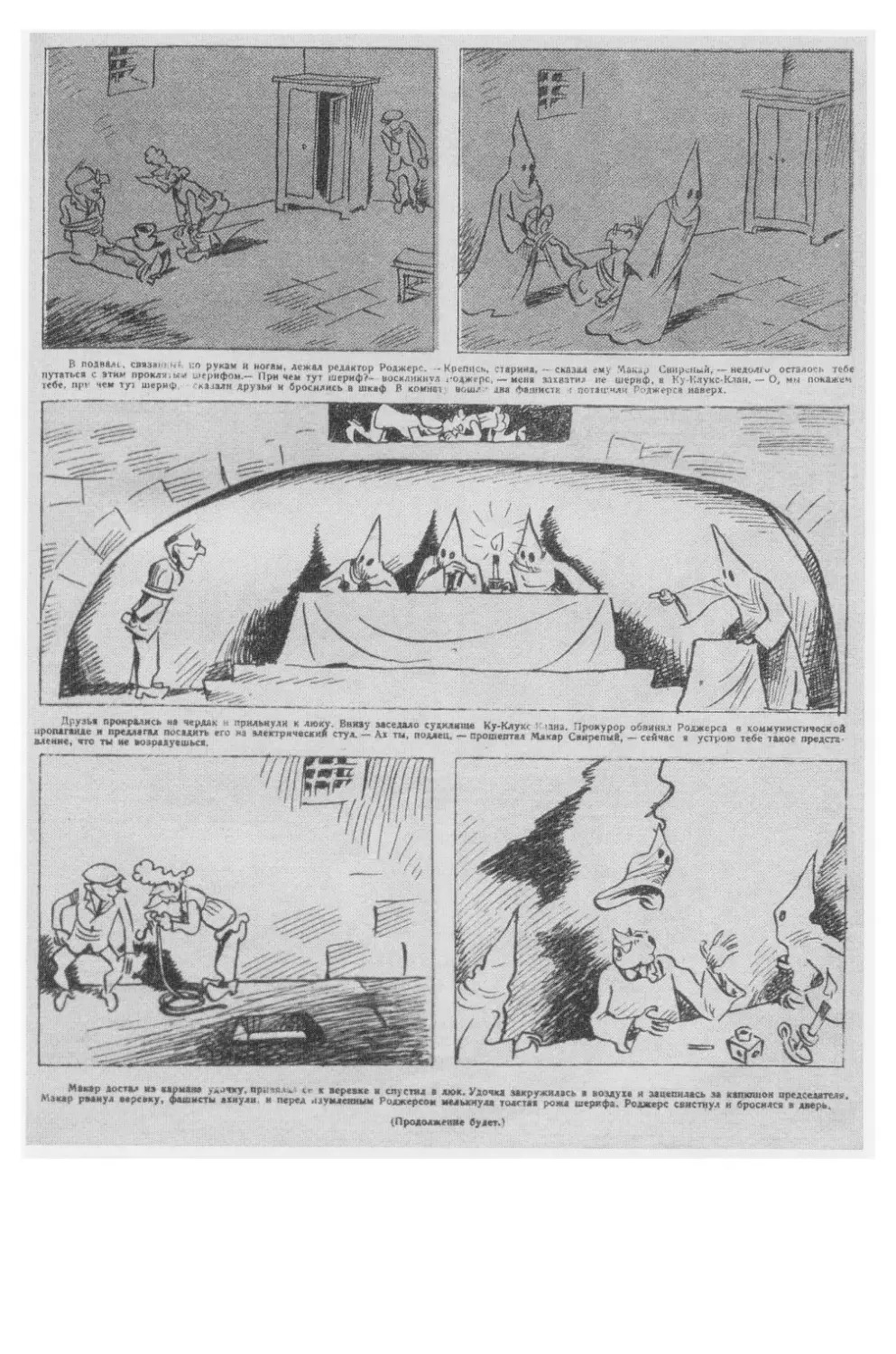

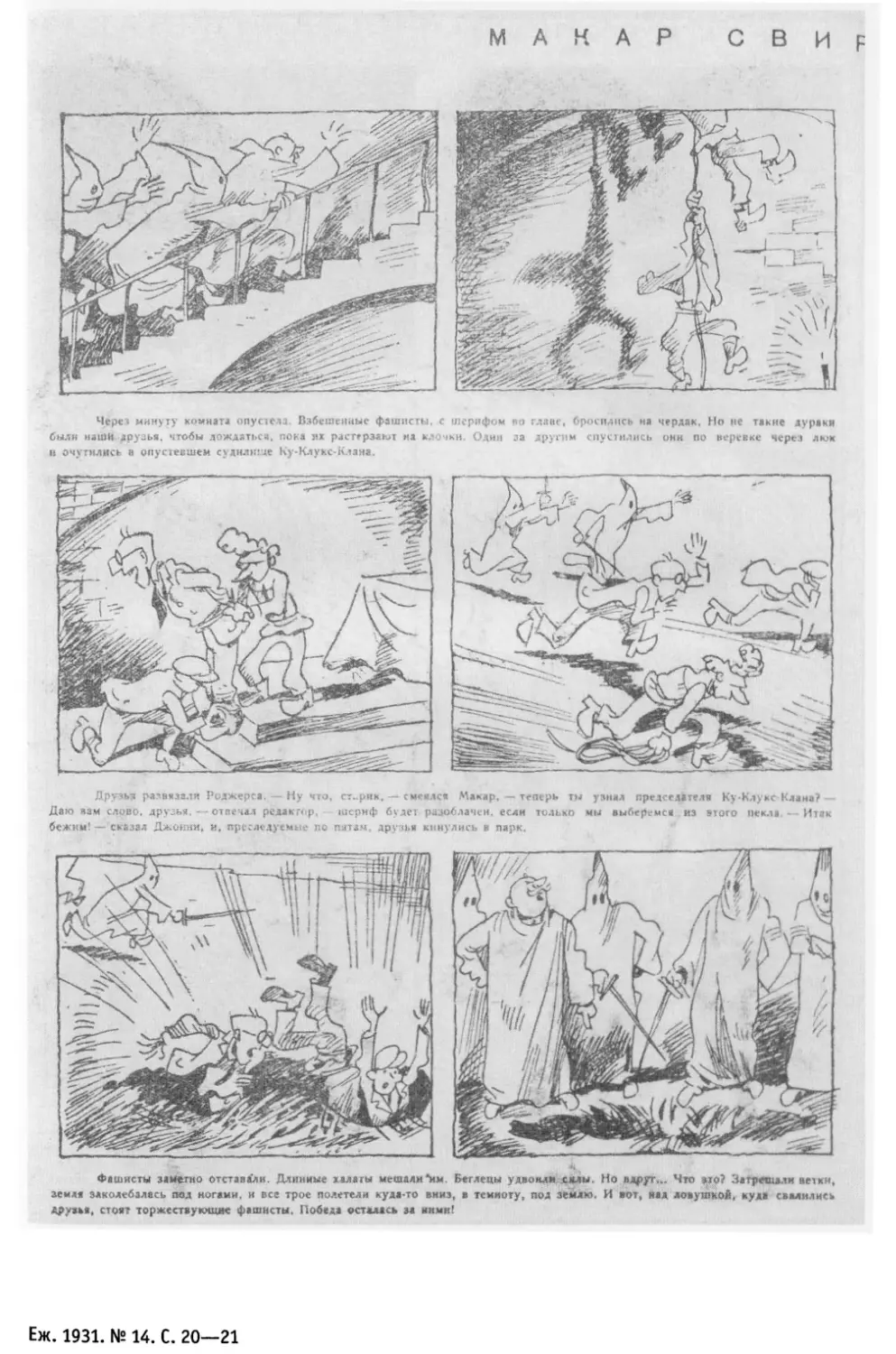

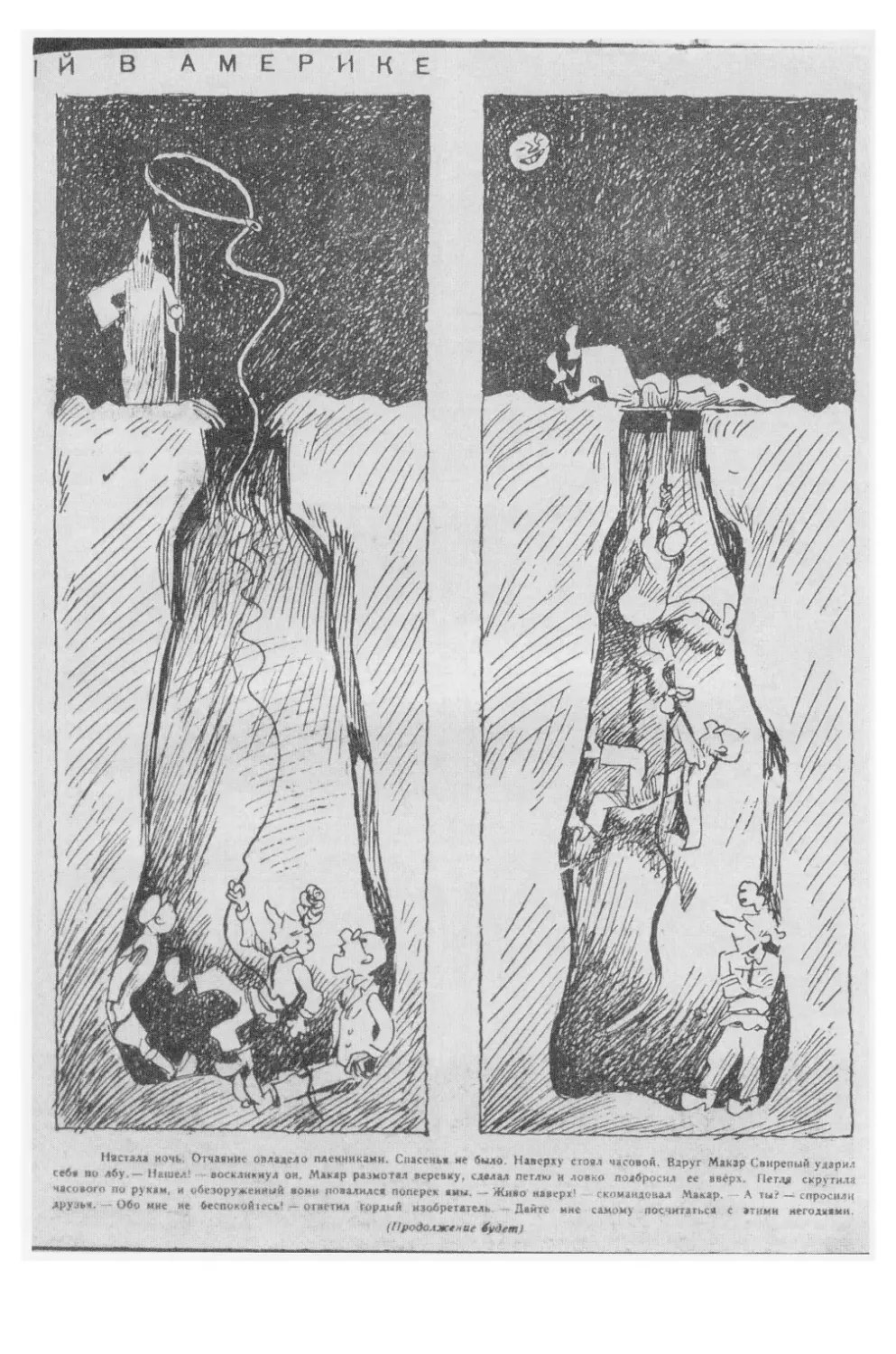

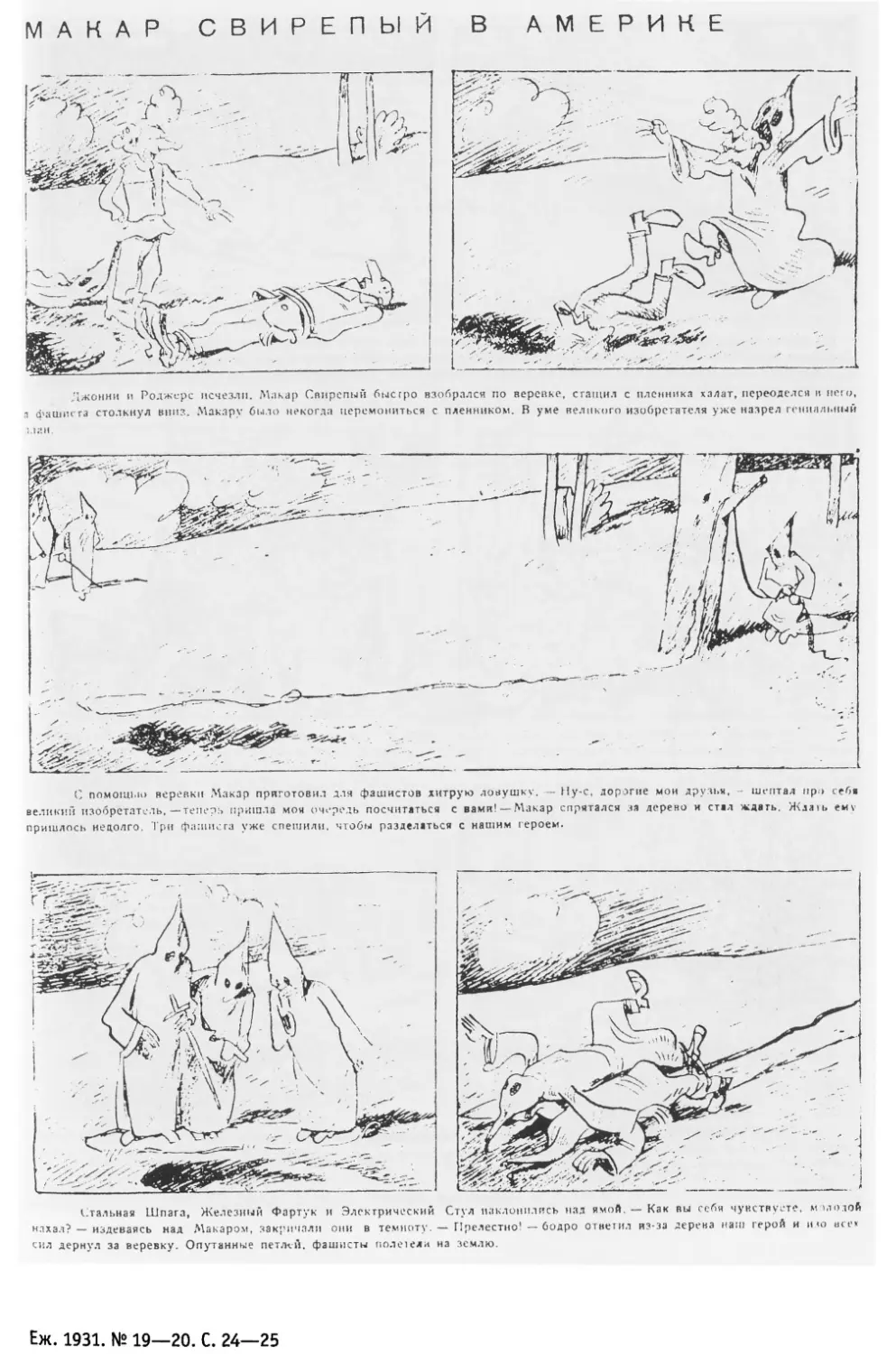

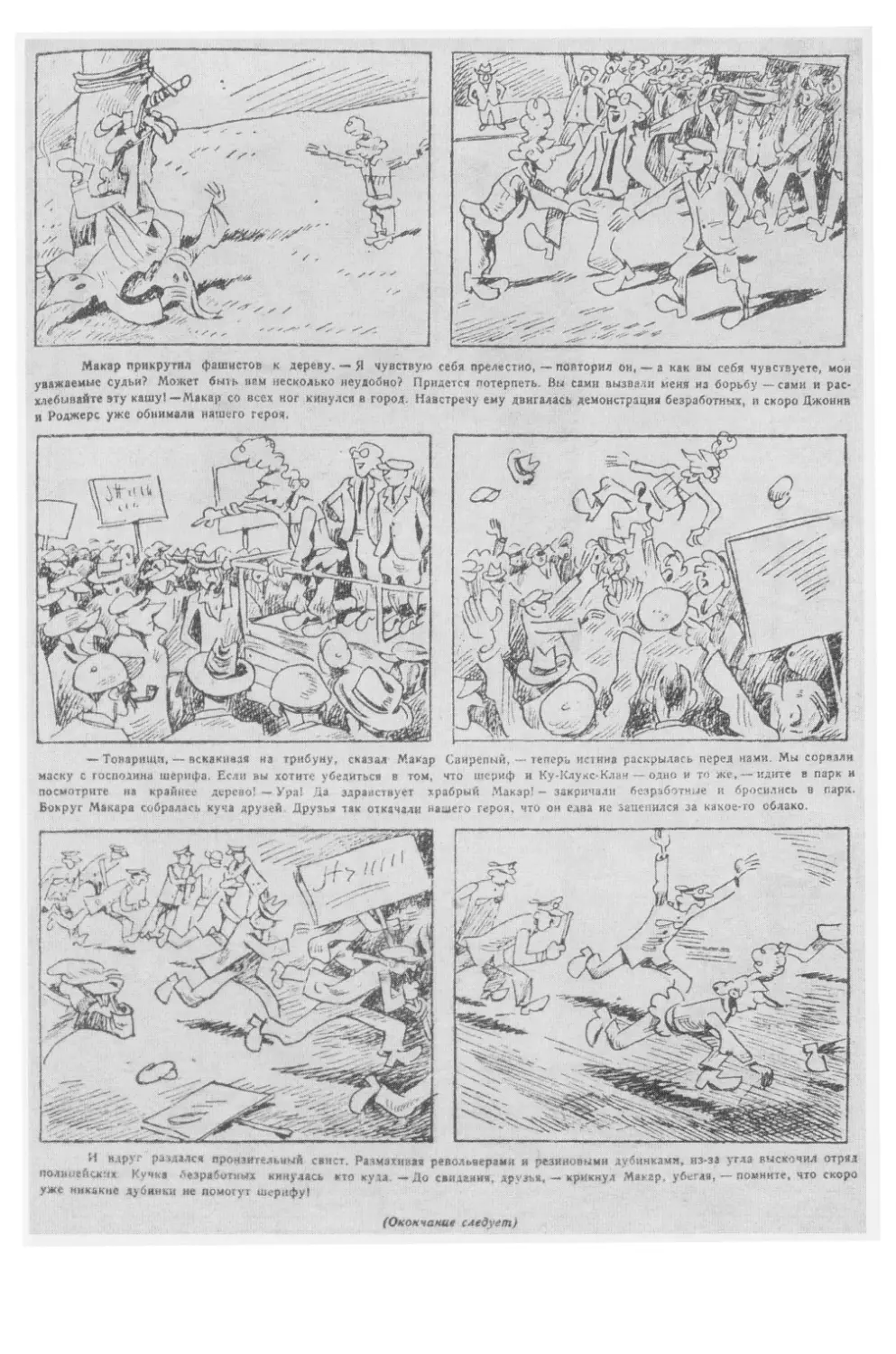

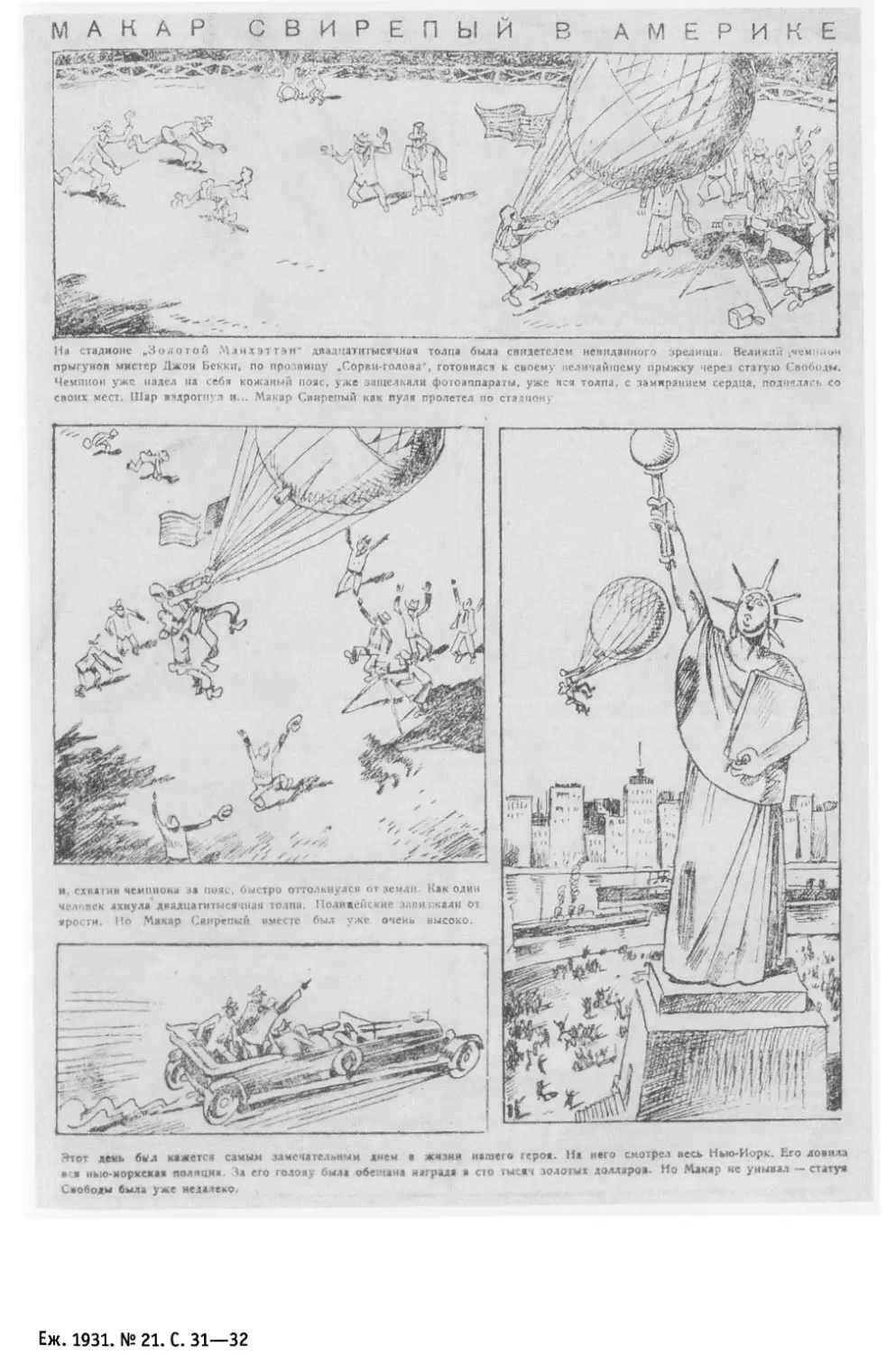

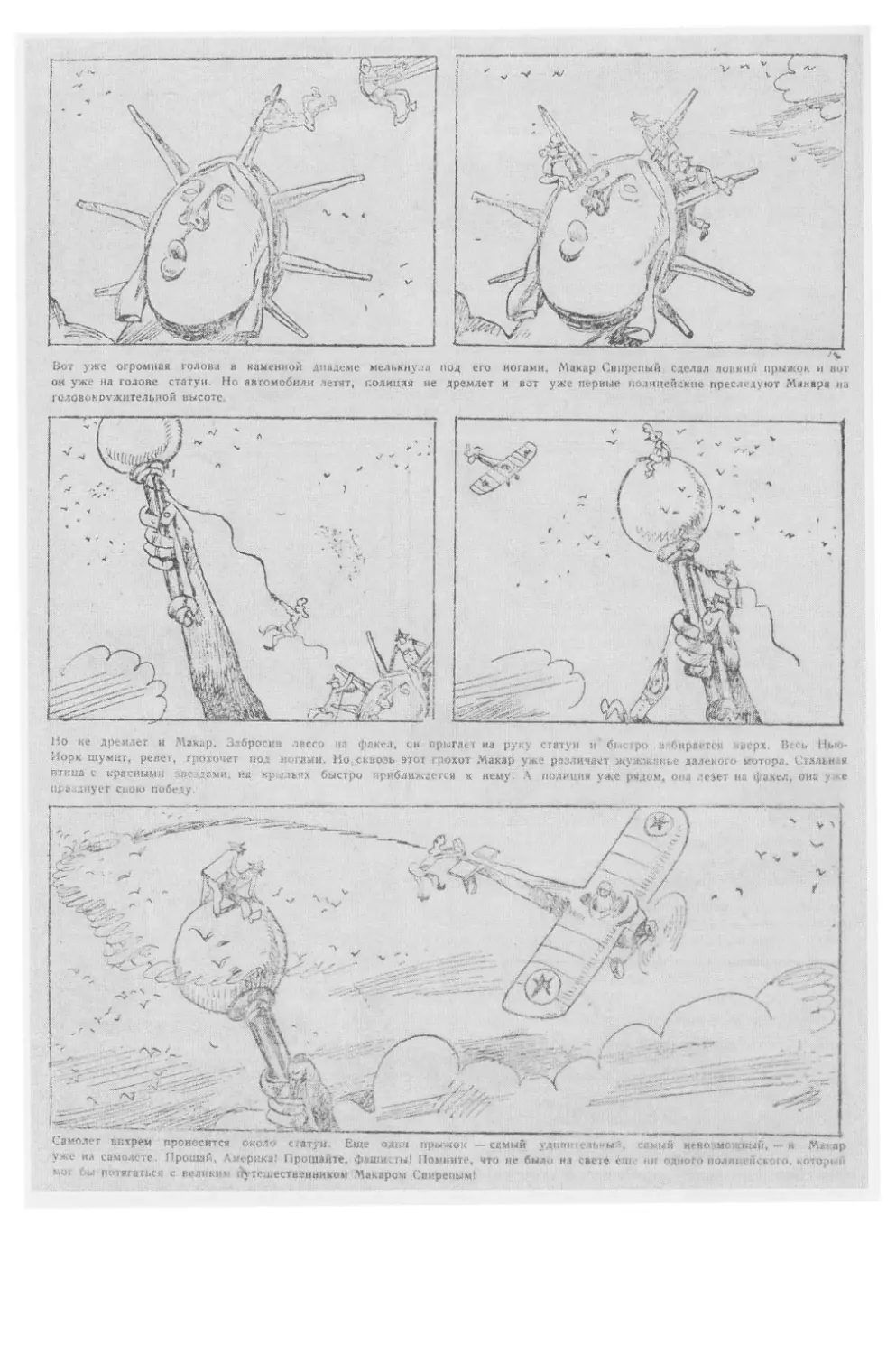

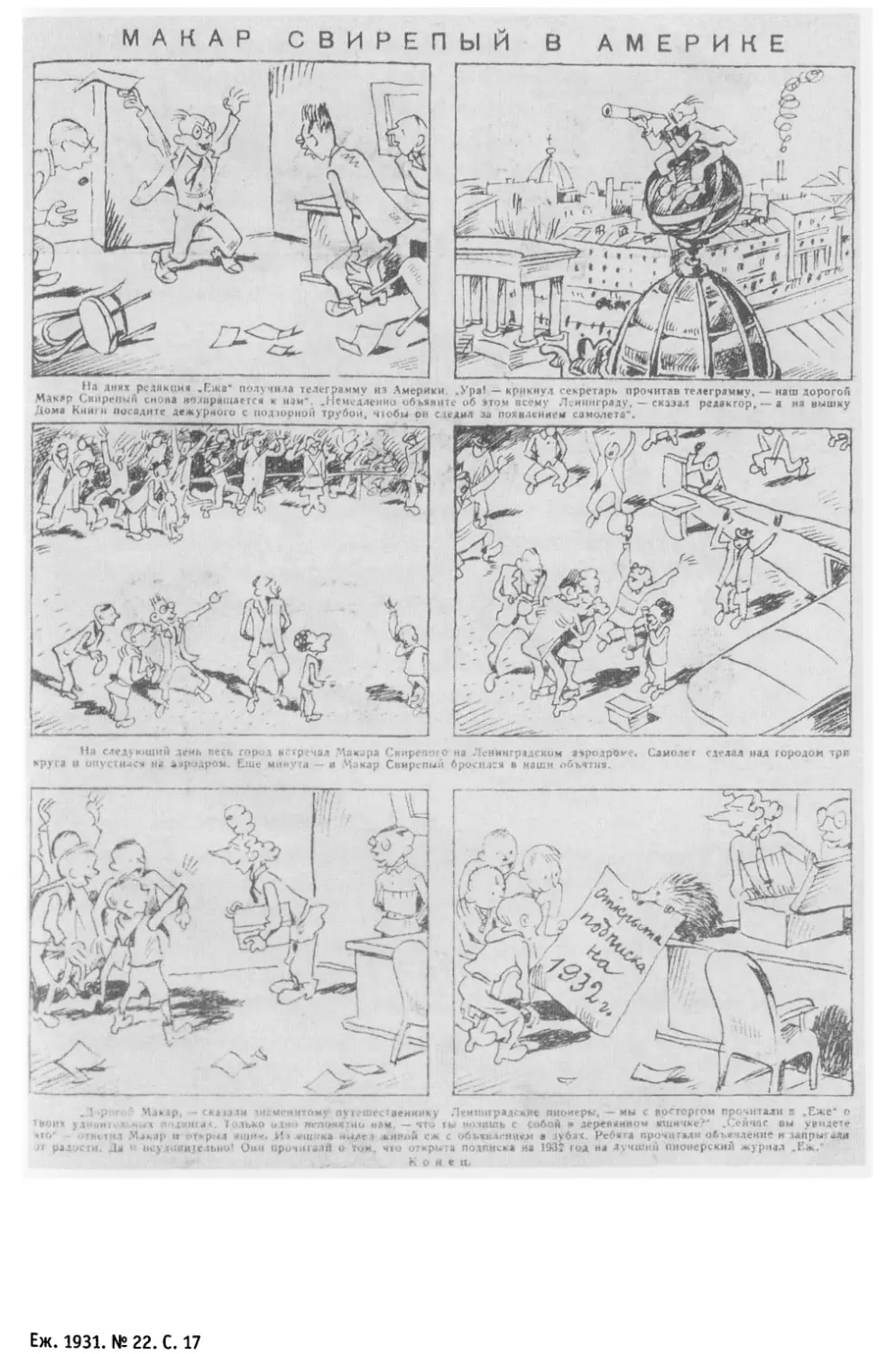

Черты отважного и беспощадного казака угадываются в пародийном об-

разе-маске Макара Свирепого, созданной Олейниковым для детской лите¬

ратуры, — наверное, недаром поэт дал этому персонажу имя своего жесто¬

косердого отца. Характерная олейниковская шутка запомнилась Евгению

Шварцу: «...один из наших друзей неуклонно говорил, войдя в отдел и гля¬

дя на Олейникова:

— Много казаков порубал я на своем веку!

На что тот каждый раз отвечал одинаковым лихим голосом:

— А я их всех воскрешал!» (Шварц 1991:67).

2

Но вернемся в станицу Каменская. Здесь 10 января 1918 года в здании

бывшей Каменской церковно-приходской школы состоялся съезд фрон¬

тового казачества, который в итоге создал Военно-революционный коми¬

тет и вручил генералу А. М. Каледину ультиматум с требованием передать

всю власть в области Войска Донского в руки Ревкома. Каледин, понятное

дело, условий этого ультиматума не принял и обрушил на станицу Камен¬

скую удар офицерского отряда, который большевиков оттуда выбил. Тогда

Олейникова в первый раз арестовали, однако 28 апреля 1918 года в стани¬

цу вошли красные, а белогвардейская добровольческая армия вынуждена

была ретироваться на Кубань. В Каменской началась чересполосица воен¬

ных режимов.

Сперва тут всласть похозяйничали красные. Они даже образовали в ста¬

нице «целый кабинет министров: министр финансов — Пантюшка Еременко,

бывший ученик высшего начального училища, министр народного просве¬

щения — псаломщик Андрей Горобцов, министр юстиции — студент перво¬

го курса Вашкевич и министр внутренних дел и военный — Ефим Щаденко,

судившийся, сколько припоминает один из свидетелей, за сбыт фальшивых

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [24]

монет» (Из итогового акта особой комиссии при главнокомандующем воору¬

женными силами на Юге России по расследованию злодеяний большевиков,

составленного 21 июня 1919 года). В период правления красных было аре¬

стовано 42 жителя станицы, из которых 29 человек отправили в Луганск, там

расстреляли, а их изуродованные тела сбросили в каменоломни. 10 апреля

1918 года большевики очередной бой за станицу Каменская проиграли. Сно¬

ва ее взять красные смогли лишь 19 апреля 1919 года. В начале мая военное

счастье вновь улыбнулось белым, продержавшимся в станице до 31 декабря

1919 года. С заподозренными в сочувствии большевикам жителями станицы

белые тоже не особенно церемонились. На это время, вероятно, и пришелся

тот драматический «гоголевский» конфликт между отцом и сыном Олейни¬

ковыми, о котором поэт впоследствии чуть по-разному рассказывал Лидии

Гинзбург, Николаю Чуковскому и Лидии Жуковой.

«В декабре 1917 г. и в январе 1918 г. с оружием в руках выступал против

генерала Каледина, принимал активное участие в восстании против Дон¬

ского контрреволюционного правительства <...> В рядах красной гвардии

дрался против немцев, наступавших на Дон <...> участвовал в разгроме Де¬

никина на Дону и на Кубани», — такие вехи своего боевого пути намечает

Олейников в автобиографии 1935 года19.

В мае 1920 года юноша вступил в Российскую коммунистическую пар¬

тию (большевиков) — партбилет № 142777.

Весьма показательно, что драгоценный личный опыт, накопленный

Олейниковым на военной службе, остался совершенно невостребованным

в его поэзии и прозе. И это при том, что в 1920-х — 1930-х годах он напи¬

сал немало рассказов и очерков для детей, посвященных прошлому Крас¬

ной армии. Однако, в отличие от молодого Льва Толстого и, скажем, Бабе¬

ля или Гайдара, Олейников не пустил собственное боевое прошлое в лите¬

ратуру, предпочитая говорить от лица выдуманного героя или же сообщая

маленькому читателю «объективные» факты, взятые из газет. Вероятно, ему

казалось непростительным хвастовством и пошлостью расписывать свои

подвиги в беллетристических книжках и уж тем более упиваться, подоб¬

но тому же Бабелю, трагическими жесткостями прошедшей войны. «Ска¬

жет одно только слово: "кишочки", и все ясно: грубо, натуралистично, не

искусство, — свидетельствовала Жукова. — Эти "кишочки" стали для нас

термином: фильм "Чапаев" с его декоративным Бабочкиным — "кишочки",

и еще многое другое — "кишочки"» (Жукова: 166—167). А ведь не какой-

нибудь приспособленец Рюхин, а сам Осип Мандельштам в 1935 году при¬

шел в полное восхищение от фильма братьев Васильевых «Чапаев» и даже

написал два стихотворения, навеянных ключевыми мотивами этого фильма:

19 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Д. 641923/2. Л. 8.

Жизнь и стихи Николая Олейникова [25]

От сырой простыни говорящая —

Знать нашелся на рыб звукопас —

Надвигалась картина звучащая

На меня, и на всех, и на вас...

Начихав на кривые убыточки,

С папироской смертельной в зубах,

Офицеры последнейшей выточки —

На равнины зияющий пах...

В итоге портреты «шолоховских типов» свелись у Олейникова к шаржиро¬

ванной зарисовке из детского рассказа «Удивительный праздник»: «Когда

я шел по нашей улице к дому, меня обогнал казак на лошади.

В одной руке у него была нагайка, а в другой калоша.

Калошу кто-то из наших (рабочих, отмечавших в 1912 году праздник

1 мая. — 0. Л., М. С.) потерял» (Олейников 19346:13).

Еще одну показательную сценку с участием нелепого казака — «орато¬

рию "Гвоздик"», которую Олейников разыгрывал на домашних праздниках,

описывает сын поэта, Александр Николаевич: «Казак садится на коня и, от¬

правляясь в соседнюю станицу, запевает: "Ужты наш да поселковый коман¬

дир Гво..." Всю долгую дорогу, выражая интонациями и ритмом различные

происходящие в дороге события, он поет на разные лады слово "Гво..." и,

добравшись до места, заканчивает: "...здик! Приехал". При этом "г" произ¬

носится по-южному, с придыханием» (Олейников А. 2000:39).

Трагикомическая деталь, относящаяся уже к 1935 году: свое напеча¬

танное в «Правде» негодующее письмо, разоблачающее «вредительскую»

олейниковскую книжку «Танки и санки», читатель из Ростова-на-Дону

Г. Фрадкин завершает призывом дать, наконец, слово реальным участникам

достопамятных событий. «Нужно больше писать для детей о Красной Армии

и в первую очередь заставить писать для детей тех, кто прошел героический

путь этой армии. Их рассказов давно ждут ребята советской страны», — па¬

тетически утверждал этот читатель-доносчик (Фрадкин: 4), по всей види¬

мости, не имевший ни малейшего понятия о том, что охаянная им книга как

раз и была создана человеком, прошедшим «героический путь».

3

В середине апреля 1920 года в Каменске начинает выходить «стенная газета

Каменского отделения УКРОСТА» «Красный Казак». Тогда же Николая Олей¬

никова вводят в состав редколлегии этой газеты.

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [26]

«Красный казак» представлял собою задорный и весьма пестрый по

подбору материалов листок, наряду с международными и общероссийски¬

ми новостями печатавший местную хронику, включая, например, корот¬

кие отзывы о книгах и рецензии на постановки Каменского летнего театра.

Изредка появлялись в «Красном казаке» даже самодеятельные стихотво¬

рения, например, «Российскому пролетариату», подписанное «А. Цупов»

и напечатанное в номере газеты от 17 августа 1920 года (приводим пер¬

вую строфу):

Сколько горя и мук и терпения

Пролетарий несет на плечах,

Поднимая везде вдохновение

И заботясь о бедных людях.

Или же такое, за подписью «В. Соболевский», помещенное в номере от

21 октября 1920 года:

ВЕРНИСЬ, ДЕЗЕРТИР!

Дезертир! Дезертир! Зима ведь идет,

Стужу и холод с собою несет;

В лесу тебе негде уж будет укрыться,

Дома ведь тоже нельзя приютиться.

Где ж ты пойдешь? Дезертир-Горемыка!

Шкурником снова ли будешь, скажи-ка?

Подлым предателем родины зваться,

Только ночью к семье на ночлег пробираться.

Незавидная жизнь твоя, дружище;

Словно загнанному зверю кругом озираться

С наступлением рассвета от людей укрываться.

А не лучше ли, брат, сердечно сознаться,

Да за общее дело покрепче приняться.

Добровольно явиться; в ряды армии стать;

Скорей Врангеля шайку в море загнать.

Дезертир! Брат мой! Опомнись же ты!

Не готовь своим братьям новой нужды,

В ряды Армии Красной ты смело вступи

Пред трудящимся людом вину искупи.

Хотя точно известно, что Олейников публиковал в «Красном казаке» все¬

возможные заметки и корреспонденции, среди немногочисленных подпи¬

санных материалов газеты его фамилии нам обнаружить не удалось. Может

Жизнь и стихи Николая Олейникова [27]

быть, именно Олейников скрылся под псевдонимом «Мамут», красовавшим¬

ся под «маленьким фельетоном» «Новогодние пожелания», помещенным

в номере «Красного казака» от 1 января 1921 года?

Комхозу — помнить, что раньше горбатого могила правила,

а теперь рабоче-крестьянская инспекция.

Совнархозу — «Приласкай и обогрей».

Уепродкому — Постараться «снабжать» и за прошедшие дни.

Многолавочному кооперативу — Мм...

Каменским спекулянтам — Содрав все шкуры с обывателя, на¬

чать есть его живьем.

Донсоюзу — Помнить 11 заповедь.

Уголовному Розыску — «Спи, младенец мой прекрасный».

Отд<елу> Управления — Обойтись в 21 году без выговора.

Союзу служащих — Посещать собрания не из боязни лишить¬

ся мануфактуры.

Электрической станции — Иметь хотя бы отдаленное сходство

с «Perpetuum mobile» (вечный двигатель).

Союзу печатников — Продолжать работать в том же духе.

Укроста — Открыть газетный зал.

Всеиздату — Получить центральные газеты за декабрь

1920 год<а>.

Редакции — Не забывать редакционную корзину.

Отделу труда — Открыть еще один подотдел.

Исполкому — «Бди».

Наробразу — «Изобретать и открывать».

Рабкринспекции — Открыть еще пару складов.

Санпуру — Ликвидировать кладбище.

Всем коммунистам — Благополучно пройти испытательную ко¬

миссию.

Комсомолу — Приобресть густое решето для процеживания

своих членов.

«Советским барышням» — Выйти замуж.

Обывателю — Прозреть.

Работая в газете «Красный казак», Олейников одновременно сделался слу¬

шателем трехлетних учительских курсов, открытых в станице Каменская

взамен учительской семинарии. В1921 году Олейников уехал в Ростов и там

поступил в педагогический техникум, который тоже не закончил.

Но тяга к регулярному образованию еще долго жила в поэте. Уже

в 1930-х годах он вслух мечтал: «Я думаю, не поступить ли в университет на

математическое отделение. Знаете, это хорошо, пройти математику доско¬

нально, без цели» (Разговоры: 379). А на возражение: «Так ведь можно из¬

учать самому», отвечал: «Это не то, вы не будете среди людей, которые этим

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [28]

занимаются. Не будет уверенности, что вы в курсе. Да и действительно вы

не будете в курсе, потому что не будете участвовать в разговорах. Вы ока¬

жетесь провинциалом» (Там же).

«Олейников чудесный парень»

(В Бахмуте: 1921—1925)

1

В1921 году Николай Олейников был назначен ответственным секретарем шах¬

терской газеты «Всероссийская кочегарка». Для этого ему пришлось в очеред¬

ной раз бросить учебу и переехать в город Бахмут (ныне Артемовск), который

тогда был центром Донецкой губернии. «Если смотришь из окна вагона, — го¬

лая степь, холмы и овраги, да откуда-нибудь из-за холма торчит, как огромный

палец, труба. А то и штук десять кирпичных труб». Так Олейников (под псев¬

донимом «И. Каров») описывал типичный донбасский вид в 1928 году (Ка¬

ров И.: 3). «Зеленый, южный, веселый город с разноцветными домами и до¬

миками, с галерейками вдоль окон». Так, судя по воспоминаниям Михаила

Слонимского, выглядел Бахмут на заре 1920-х годов (Слонимский 1966:179).

«Всероссийская кочегарка» начала выходить там с 10 декабря 1920 го¬

да (до этого и под другим названием она издавалась в Луганске). Газета бы¬

ла официальным органом Донецкого губисполкома, губпарткома, бюро ЦК

Всероссийского союза горнорабочих и центрального правления каменноу¬

гольной промышленности Донбасса. Подготовлялись номера газеты коопе¬

ративным издательством «Донбасс».

Михаил Тардов, олейниковский сотоварищ еще по «Красному казаку»,

в юбилейном, тысячном номере «Всероссийской кочегарки» (от 30 ноября

1923 года), с хорошо спрятанным умилением вспоминал начальный период

их с Олейниковым деятельности в бахмутской газете: «В редакции хоть ша¬

ром покати. Четыре комнаты, десять столов. Редактор, секретарь, счетовод

и деловод — штат редакции <...> Работали мы по двадцать часов в сутки,

спали в типографии за версткой газеты». И прибавляет к этому: «В каждом

приходящем мы готовы были видеть первую ласточку рабкоровской весны

"Всероссийской кочегарки"».

Это добавление очень важное: ставка на рабкоров и их репортажи

с мест — едва ли не главная новация, отличавшая «Кочегарку» от мно¬

гих других изданий подобного типа. В 1921 году газета не только выходи¬

ла на очень плохой бумаге, но и содержание ее оставляло желать лучшего:

львиная доля материалов «Всероссийской кочегарки» состояла из партий¬

ных постановлений и сводок УКРОСТА. В1922 году качество бумаги улучши¬

Жизнь и стихи Николая Олейникова [29]

лось, и в газете замелькали псевдонимы первых рабкоров (только пользу¬

ясь псевдонимами, они получали возможность посылать во «Всероссийскую

кочегарку» правдивую, независимую от интересов местного начальства ин¬

формацию). Но и в этот период большую часть газетной площади приходи¬

лось заполнять штатным сотрудникам «Всероссийской кочегарки». В част¬

ности, Олейников 12 мая 1922 года под псевдонимом «Макаров» опубли¬

ковал в газете грозный фельетон «Культработа в селе Лузовая-Павловка»,

завершавшийся следующим образом: «А ведь имеется заведующий элек¬

тробиографом гр. Солдаткин. Интересно знать, куда он смотрит? Почему он

допустил такое расхищение и разрушение народного хозяйства? Не мешало

бы кому следует взять его за ушко да на солнышко посмотреть, не в пушку

ли его рыльце, и проучить, чтобы знал, что народное достояние надо лучше

блюсти, чем свою персону!»

Однако уже по сведениям «Всероссийской кочегарки» от 7 ноября

1923 года, постоянных рабкоров газеты насчитывалось 150 человек, а нере¬

гулярно писавших рабкоров — 645. Соответственно, большинство матери¬

алов «Кочегарки» теперь поставлялось Удалым, Громобоем, Чаво-тебе,

Васькой Усом, Путником, Коксовиком, комсомольцем Сенькой, Ландышем,

сыном Донбасса, Тарасом Бульбой, Тигром, рабкором Мозоль, Таракашкой,

Макаром Чужим и другими постоянными корреспондентами газеты. На до¬

лю же редакторов оставались всероссийские и международные новости,

а также печатавшаяся прямо в газете переписка с рабкорами: «Стихи "Свя¬

щенные панталоны" были слабы, почему изменены в заметку» (номер от

19 февраля 1924 года); «Жану Жоресу. Разрешается иметь два псевдони¬

ма. Часто менять псевдонимы не рекомендуется. Это усложняет работу ре¬

гистратуры» (номер 27 февраля 1924 года) и тому подобное. Когда в газе¬

те стали регулярно печататься более профессиональные петроградские ав¬

торы, в первую очередь Евгений Шварц, то продукцию тоже подписывали

псевдонимами (в случае со Шварцем — «Дядя Сарай»20 и «Щур»21) и рас¬

творяли в массе рабкоровских репортажей.

Впрочем, про обстоятельства, сопровождавшие начало сотрудничества

Шварца и его друзей с «Кочегаркой», нужно рассказать особо.

20 Приведем здесь зачин одного из фельетонов Шварца, подписанных «Дядя Са¬

рай», — «Раешника о терчастях» (из номера «Всероссийской кочегарки» от 10 ян¬

варя 1924 года): «Вот так и советская Республика, — не то, что буржуазная публика.

Новое нашла изобретение: военному делу учение. Она организует территориальные

части для защиты Советской власти. Это учение будет экономичнее и гораздо прак¬

тичнее» и т. д.

21 В номере «Всероссийской кочегарки» от 16 сентября 1923 года начал печататься

обширный цикл стихотворных и прозаических фельетонов Щура-Шварца «Полеты

по Донбассу».

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [30]

2

Весной 1923 года в редакцию газеты пришел начинающий прозаик, участ¬

ник группы «Серапионовы братья» Михаил Слонимский, проводивший от¬

пуск неподалеку, на соляном участке, в семье своего приятеля, в недавнем

прошлом актера, только еще размышлявшего о литературном поприще, —

Евгения Шварца. Цель Слонимского была самая скромная — «завязать

связь с местными литераторами» (Слонимский 1966: 179). Встретил сто¬

личного гостя в редакции газеты ее ответственный секретарь...

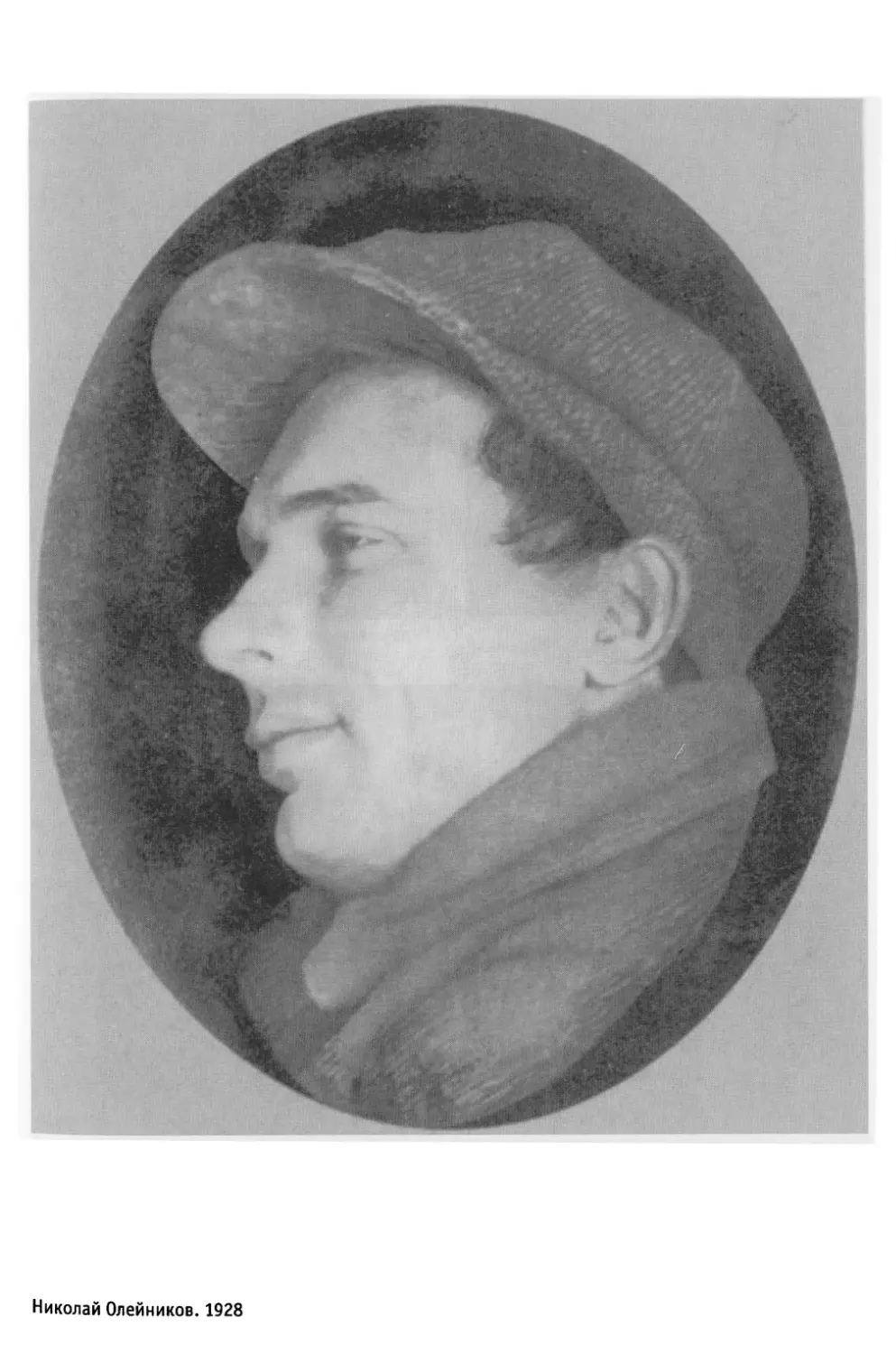

Слонимский оставил для нас сразу три словесных портрета Олейникова

той поры. В беллетристическом рассказе «Машина Эмери», датированном

сентябрем 1923 года, изображается управляющий соляным рудником, же¬

лезный человек Иван Олейников, которому были подарены не только фами¬

лия, но и некоторые черты внешности Николая Макаровича: «Лицо у Олей¬

никова — узкое и сухое, и весь он — длинный и сухой. Глаза — серые,

молодые» (Слонимский 1924: 49)22. Второй беглый портрет Олейнико¬

ва Слонимский набросал в разговоре с автором биографии Евгения Швар¬

ца, родным братом Лидии Жуковой, театроведом и недолгим участником

«ОБЭРИУ» Сергеем Цимбалом: «Белокурый красавец, секретарь редакции»

(Цимбал: 26).

И, наконец, третье, развернутое изображение Олейникова вошло

в «Книгу воспоминаний» Слонимского: «В редакции газеты "Кочегарка" за

секретарским столом сидел молодой, белокурый, чуть скуластый человек.

Он выслушал мои объяснения молча, вежливо, солидно, только глаза его

светились как-то загадочно.

— Прошу вас подождать.

И он удалился в кабинет редактора, после чего началась фантастика.

Из кабинета выбежал, нет, стремительно выкатился маленький, круглый че¬

ловек в распахнутой на груди рубахе и в чесучовых широких штанах.

— Здравствуйте, здравствуйте, очень рад, — заговорил он, схватив ме¬

ня за обе руки. Ладони у него были мягкие, пухлые. — Простите меня, —

торопливо говорил он на ходу, ведя меня к себе в кабинет. — Я не специ¬

алист, только что назначен. Но мы пойдем на любые условия (при этом он

усадил меня на диван и уселся рядом) — на любые условия, только согла¬

ситесь быть редактором нашего журнала. Я так рад, я так счастлив, что вы

22 Увы, мы не знаем, как соотносятся с умственными настроениями тогдашнего Ни¬

колая Олейникова заветные мысли Ивана Олейникова из рассказа «Машина Эмери»:

«Откинув книгу, управляющий рудником Олейников думал о том, что хорошо бы ме¬

ханизировать в человеке все, кроме мысли: все чувства, ощущения, желания, — так,

чтобы машина не только работала за человека, но и радовалась и страдала бы за

него» (Слонимский 1924:83).

Жизнь и стихи Николая Олейникова [31]

зашли к нам! Договор можно заключить немедленно, сейчас же! Пожалуй¬

ста! Я вас очень прошу!

Я был так ошеломлен, что не мог и слова вымолвить, только старался,

чтобы лицо мое не выдало моей величайшей растерянности. Белокурый се¬

кретарь стоял возле недвижный, безгласный, но глаза его веселились во¬

всю. Я ничего не понимал. Простодушного редактора никак нельзя было

заподозрить в подвохе, в шутке, в розыгрыше. Он продолжал говорить бы¬

стро и убеждающе:

— Вы только организуйте, поставьте нам журнал! Ведь вы из Петрогра¬

да! Ах, вы с товарищем? Пожалуйста! Мы приглашаем и товарища Швар¬

ца. Товарищ Олейников, — обратился он к белокурому секретарю со сме¬

ющимися глазами, — прошу вас, оформите все немедленно. И на товари¬

ща Шварца тоже!

<...> Когда мы на следующее утро шли по степи навстречу первому на¬

шему донецкому редакционному дню, то волновались так, что даже молча¬

ли. Только Женя изредка начинал бормотать:

— Петит... нонпарель... корпус... Слушай, ты, редактор, какие вообще

бывают шрифты?

<...> В редакции мы были встречены Олейниковым. Николай Макарович

Олейников, будущий поэт и детский писатель, не утаил от нас, что это он —

виновник вчерашней фантасмагории. Было решение об организации пер¬

вого литературного журнала на Донбассе, но опыта недоставало, писате¬

лей и литературных связей еще не было, и вот Олейников, жаждавший жур¬

нала до умоисступления, воспринял внезапное наше появление в Бахмуте

как подарок судьбы. Он слышал о петроградской литературной молодежи

и принял немедленные и экстренные меры в своем стиле — сообщил ре¬

дактору, что вот тут сейчас находится проездом знаменитый пролетарский

Достоевский, которого надо во что бы то ни стало уговорить, чтобы он по¬

мог в создании журнала. Этим и объяснялось все дальнейшее поведение ре¬

дактора, глубоко верившего в молодую литературу. Олейников рассказывал

нам обо всем этом спокойно и деловито, словно ничего необычного не бы¬

ло в том способе, какой он применил, чтобы воодушевить редактора на ре¬

шительные действия» (Слонимский 1966:179—182).

Совсем еще молодой, не достигший двадцати пятилетнего возраста жур¬

налист тем не менее сумел в полную силу продемонстрировать фирменную

олейниковскую манеру поведения, «свой стиль», как пишет Слонимский.

Поставив перед собою поистине глобальную задачу (быстрейшее созда¬

ние журнала), действуя стремительно и рискованно — на грани фола (а ес¬

ли бы Слонимский, сам не зная о том, «прокололся» в разговоре с высоко¬

поставленным собеседником?), Олейников не отказал себе в удовольствии

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [32]

вдоволь поглумиться и над «маленьким полным»23 редактором «Всероссий¬

ской кочегарки», и над приезжим петроградским литератором.

Особо отметим пока еще полушутливое шифрование ответственным се¬

кретарем бахмутской газеты своих подлинных намерений (это, как мы пом¬

ним, выльется во всегдашнее стремление Олейникова «уйти» от собеседни¬

ка) и олейниковскую чуть утрированную отстраненность от затеянной им

же круговерти событий, выражавшуюся в первую очередь в его торжествен¬

ной псевдосерьезности и молчаливости — «стоял возле недвижный, без¬

гласный». «Сам он почти никогда не смеялся, да и улыбался нечасто», —

так напишут о поведенческой линии Олейникова его приятели обэриуты,

познакомившиеся с поэтом уже в Ленинграде (Бехтерев, Разумовский:

155). «Самые несуразные и причудливые вещи он говорил с таким серьез¬

ным видом, что люди малопроницательные принимали их за чистую моне¬

ту», — вспоминал Николай Чуковский (Чуковский Н.: 253). «Шутил он

спокойно, деловито, словно открывая что-то новое, важное. И в его голу¬

боватых глазах — ни смешинки, ни задоринки, — холодная непроницае¬

мость», — рассказывала Лидия Жукова (Жукова: 161). «Олейников боль¬

ше помалкивал и наблюдал, а потом как куснет за слабое место в человеке,

так только дрожит бедняга, попавший к нему на зубок!» Так олейниковскую

тактику поведения прокомментировала в своих мемуарах Эстер Паперная,

приехавшая в Бахмут из Харькова летом 1923 года и тогда же поступившая

на работу во «Всероссийскую кочегарку» (Паперная: 194).

Было бы непростительным преувеличением утверждать, что эта газета

на некоторое время сделалась главной печатной площадкой для «Серапио-

новых братьев». Тем не менее, рассказы одного из участников группы, Ми¬

хаила Зощенко, появлялись на страницах «Всероссийской кочегарки» с за¬

видной регулярностью. Получается, что Олейников на очень раннем этапе

своего творческого становления хорошо познакомился с произведения¬

ми автора, с которым его впоследствии будут часто сравнивать. В 1923 го¬

ду Зощенко напечатал в «Кочегарке» чуть отличающиеся от общеизвест¬

ных варианты таких своих рассказов, как: «Спец» (в номере от 16 сентября

1923 года), «Баба» (16 октября 1923 года), «Жертва революции» (4 ноя¬

бря 1923 года), «Американцы» (14 ноября 1923 года), «Аристократка»

(17 ноября 1923 года), «Протокол» (21 ноября 1923 года), «Писатель»

(25 ноября 1923 года), «Черт» (29 ноября 1923 года), «Снимки на лету»

(23 декабря 1923 года)... Приветствие от «Серапионовых братьев», подпи¬

санное фамилиями Н. Тихонова, М. Слонимского, Н. Чуковского, К. Федина,

В. Каверина, И. Груздева, М. Зощенко, С. Семенова, Н. Никитина, 0. Форш

23 Из устных воспоминаний Слонимского о его первой встрече с Олейниковым, при¬

водимых Цимбалом (Цимбал: 26).

Жизнь и стихи Николая Олейникова [33]

и Е. Шварца, появилось в юбилейном номере «Всероссийской кочегарки»

от 30 декабря 1923 года. Также (в номере от 21 сентября 1924 года) в газете

была напечатана заметка Тихона Чурилина «Всеволод Иванов»24.

3

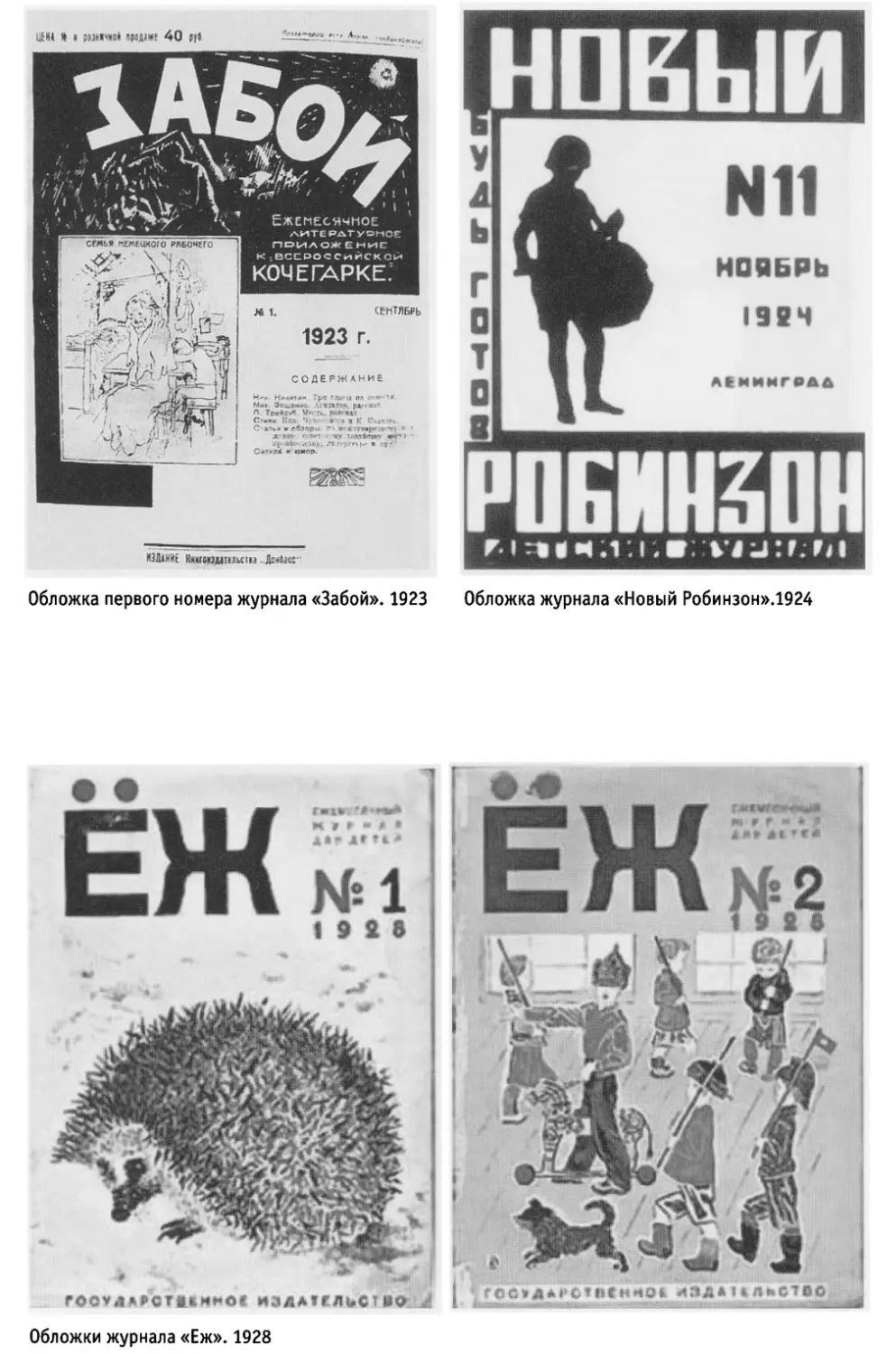

Тот самый журнал, о котором Олейников мечтал «до умоисступления», на¬

чал ежемесячно выходить в качестве литературного приложения к «Все¬

российской кочегарке» в сентябре 1923 года. Вещи «Серапионовых бра¬

тьев» и близких к ним литераторов (проза Н. Никитина и М. Зощенко, стихи

Н. Чуковского, критические заметки Слонимского) соседствуют в первом

номере с произведениями местных писателей и поэтов. В дальнейшем

в журнале печатались вещи Льва Гумилевского, Владислава Ходасевича,

Ильи Садофьева, Елизаветы Полонской, Всеволода Иванова, Исаака Бабе¬

ля, Владимира Маяковского, Константина Большакова, Бориса Горбатова,

Абрама Лежнева, будущего видного рапповского критика Алексея Сели-

вановского... Редакторами журнала первоначально числились Слонимский

и В. Валь, «длинный, худой, точнейшая копия Дон-Кихота» (Слонимский

1966: 182). Начиная с первого номера за 1924 год имена конкретных ре¬

дакторов были заменены на расплывчатое — «Редактор: Редакционная

коллегия». По предложению Евгения Шварца журнал было решено на¬

звать «Забой». Отстаиваемое Валем название «Красный Ильич» не одобри¬

ли в губкоме.

Очерк Олейникова «Они приходят», подписанный начальной буквой его

фамилии, появился во втором, октябрьском номере «Забоя» за 1923 год.

В этом очерке отчетливо дает себя почувствовать та намеренно суховатая,

со скупо отмеренными подробностями, почти протокольная манера, кото¬

рая впоследствии проявится во многих «"политических" детских расска¬

зах» (Глоцер 1987: 268) писателя. Также в очерке выразительно обрисо¬

вывается круг ежедневного общения ответственного секретаря «Всерос¬

сийской кочегарки»:

Они приходят каждый день.

Красноармеец-инвалид с парою костылей, женщина, кутающа¬

яся в старенький платок, лихой забойщик с отстегнутым воротом

рубашки и без пояса, сумрачный хлебороб, партиец в кожаной ту¬

журке — вот обычные посетители «Кочегарки».

24 Отметим, что в номере от 30 мая 1923 года в газете был перепечатан знаменитый

рассказ И. Бабеля «Смерть Долгушова».

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [34]

Обойдены все учреждения, обиты все пороги, где-то обругали,

где-то просто не захотели разговаривать, к какому-то важному за¬

ведующему и близко не подпустили...

Не добились ничего.

И вот теперь — в редакции.

— Последняя надежда на «Кочегарку».

* * *

Старик. Рабочий.

Больные руки, больные ноги...

Гневно горят глаза.

— Напишите, пожалуйста, как они смеялись, как отказывали.

А кто же, как не я, на предприятии трудоспособность потерял...

Вы напишите...

А вот комсомолец.

Рассказывает, как не выполняются у них на заводе законы об

охране труда, как наваливают на подростков непосильную работу.

Уже заявлял сегодня в комсомол, но хочет, чтобы и «Кочегарка»

поместила заметку...

* * *

Иногда приходят целыми группами.

Входят и сразу заявляют.

— Мы по одному делу. Помогите.

Шесть человек.

Молодые и старые.

Все с одного рудника — Щербиновского.

Уже больше недели они ждут расчета.

— Мне нужно ехать домой. Семья вызывает, — говорит плотник

Есарев. — Ехать нужно за 3000 верст, дети голодают, а я тут даром

проживаюсь. Деньги все дешевеют, а мне хоть сейчас, хоть через

месяц, все равно выдадут семь тысяч. По курсу платить не будут.

— Всем обещали выдать расчет и никому не выдают, дали толь¬

ко «квиточки», а деньги подожди, — гудят голоса.

Быстро записывает сотрудник «Кочегарки» все жалобы.

Напряженно следят за пишущей рукой двенадцать глаз.

Жизнь и стихи Николая Олейникова [35]

Сопровождается очерк «Они приходят» фотографией сотрудника «Всерос¬

сийской кочегарки» в окружении посетителей газеты. Фото же самого Олей¬

никова появилось в первом номере «Забоя» за 1924 год. Он с иронической

улыбкой стоит крайний слева в третьем ряду среди участников первого

съезда рабкоров Донбасса.

В пятнадцатом номере журнала за 1924 год была помещена еще одна

фотография Олейникова в группе, на этот раз в качестве участника ново-

образовавшегося союза «рабочих писателей» «Забой». На соседней стра¬

нице была напечатана декларация этого союза, подписанная Алексеем Се-

ливановским, Владимиром Соболевым, Николаем Исаченко, Борисом Гор¬

батовым, Николаем Олейниковым и некоторыми другими писателями.

Процитируем несколько положений из этой декларации:

Наша задача — собрать в свои ряды все литературные силы Дон¬

басса, значительная часть которых еще работает по-кустарному,

в одиночку.

Наша задача — отдать свое творчество на суд рабоче-крестьян-

ского читателя, держа с ним постоянную и крепкую связь.

Союз решил временно не примыкать ни к одному из существу¬

ющих литературных течений до тех пор, пока его членам не будут

предоставлены все возможности для художественного самоопре¬

деления. Основное требование, которое предъявляется к членам

союза — писать так, чтобы это способствовало расширению ху¬

дожественного и общекультурного кругозора рабочих масс, ра¬

ботать над собой, овладевать богатым наследством старой куль¬

туры.

Отметим, что воспроизведенная в журнале фототипически подпись под

декларацией «Забоя» — это едва ли не единственное появление настоя¬

щей фамилии Николая Олейникова на страницах донецкой печати: он был

до странности нечестолюбив или же честолюбие его находило какое-то

другое выражение, чем это обычно бывает принято у молодых литерато¬

ров. М. Тардов, А. Селивановский, Б. Горбатов, П. Беспощадный, П. Трей-

дуб — вот имена, без конца мелькавшие в номерах «Всероссийской ко¬

чегарки» и «Забоя». Даже Эстер Паперная не удержалась и поместила

лирический «рассказ ветра» «Труба архангела» в номере газеты от 12 ав¬

густа 1923 года. И только главный вдохновитель и организатор журна¬

ла «Забой» печататься ни в этом журнале, ни в подведомственной ему га¬

зете не спешил. Впрочем, почти не публиковался там под своей фамили¬

ей и Шварц.

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [36]

4

Именно в редакции «Забоя» и «Всероссийской кочегарки» Николай Олей¬

ников и Евгений Шварц сложились в пару «литературных неразлучников»

(Штейн: 143), чей постоянный публичный конферанс очень многое опре¬

делил не только в праздничной, игровой атмосфере ленинградских детских

журналов «Чиж» и «Еж», но и в атмосфере детской советской литературы

второй половины 1920-х — начала 1930-х годов в целом.

Приведем теперь большую сборную цитату из мемуаров Эстер Паперной

о Бахмуте (в которых акцент, впрочем, сделан на фигуре Шварца):

«Оба были большими книголюбами, и часто между ними происхо¬

дили своеобразные состязания по части библиофильской. И оба

они были щедро одарены чувством юмора, только проявляли его

по-разному <...> Шварц был блестяще остроумен, Олейников —

ядовито умен <...> Помню, однажды мы вчетвером (наше трио и Се-

ливановский) состязались в глоссолалии — в бессмысленном на¬

боре слов в стихотворной форме. Надо было без единой запинки

читать, как стихи, первое, что подвернется под язык. Шварц ока¬

зался победителем, я даже запомнила эту бессмыслицу, лившую¬

ся без запинки:

Олейников чудесный парень

Репейников глухих пекарен

Хранитель он и собиратель

И доброхотнейший даятель

Сармато-русской старины

Ты огляди его штаны

Прохлада в них и свежесть утра

Река светлее перламутра

И голубые облака

А дальше подпись РКК.

Вообще, по части жизнерадостного дуракаваляния Шварц был не¬

утомимым и непревзойденным мастером. Он был организатором

импровизированных спектаклей-миниатюр. В эти спектакли он втя¬

гивал и меня, и Олейникова: расскажет нам приблизительную те¬

му и слегка наметит мизансцену, а каждый из нас должен сам сооб¬

ражать, что ему говорить на сцене. Помню, был один спектакль из

времен французской революции. Я изображала аристократическую

девушку, а Шварц — старого преданного слугу. Он прибегал в испу-

Жизнь и стихи Николая Олейникова [37]

ге и дрожащим голосом говорил: "Мадемуазель, там пришли какие-

то люди, они все без штанов. Это, наверное, санкюлоты!" Потом по¬

являлся Олейников в роли санкюлота. Он совершенно не считался

со стилем эпохи и говорил бездарно и абсолютно невпопад: "Бога¬

тые, денег много... Ну, ничего, ничего, собирай паяльники!" Тут не

только зрители, но и артисты покатились со смеху. Шварц кричал

на Олейникова, задыхаясь от смеха: "Тупица, гениальный тупица!"

Потом во всех спектаклях, на какую бы тему они не были, Олейни¬

ков играл один и тот же образ — появлялся некстати и говорил од¬

ну и ту же фразу: "Богатые, денег много... Ну, ничего, ничего, со¬

бирай паяльники!" И спектакли от этого были безумно смешными.

У Шварца всегда слегка дрожали руки, и от этого у него был

какой-то малограмотный почерк. К тому же по части знаков препи¬

нания Шварц был слабоват. Поэтому его письма выглядят как пись¬

ма малограмотного человека. А когда Шварц валял дурака, то он

нарочно писал с ошибками и невероятно вычурным стилем — это

были великолепные образцы графоманских произведений. У меня

была огромная пачка таких писем. Он писал их мне каждый день

на длиннейших листах редакционной бумаги от имени шести бра¬

тьев Эсякиных. Каждый из этих братьев ругал Олейникова и предо¬

стерегал меня, что он соблазнитель девушек и коварный обманщик.

И каждый из них хвалил себя и предлагал свою любовь. А в конце

каждого письма Эсякина-мама делала приписку: "Зачем вы губите

моих сыновей?"» (Паперная: 194—195).

Как мы убедимся дальше, в Бахмуте были отобраны и отрепетированы

ключевые для знаменитых ленинградских устных и письменных импрови¬

заций Шварца с Олейниковым приемы. Среди них укажем на особое при¬

страстие к «чистому золоту нелепости» (Мандельштам. Т. 2: 245) — к аб¬

сурду в духе шуток Гоголя (олейниковское «Собирай паяльники!»); на уси¬

ление смехового эффекта путем многократного повторения («Потом во всех

спектаклях... Олейников играл один и тот же образ»); на шутливое сопер¬

ничество на почве якобы ревности («Каждый из этих братьев ругал Олей¬

никова и предостерегал меня, что он соблазнитель девушек и коварный

обманщик»)25; а также — на использование образа малограмотного гра¬

фомана.

Все эти игровые приемы поведения, судя по свидетельству Шварца,

были одобрены и прижились в их общей с Олейниковым ленинградской

25 Ср. со свидетельством Слонимского: «Шварц и Олейников соревновались в остро¬

умии, и девицы ходили за ними стайками» (Слонимский 1966:183—184).

Олег Лекманов, Михаил Свердлов [38]

компании: «...мы были веселы до вдохновения, до безумия, и в этом без¬

умии была некоторая система. Остроумие в его французском понимании

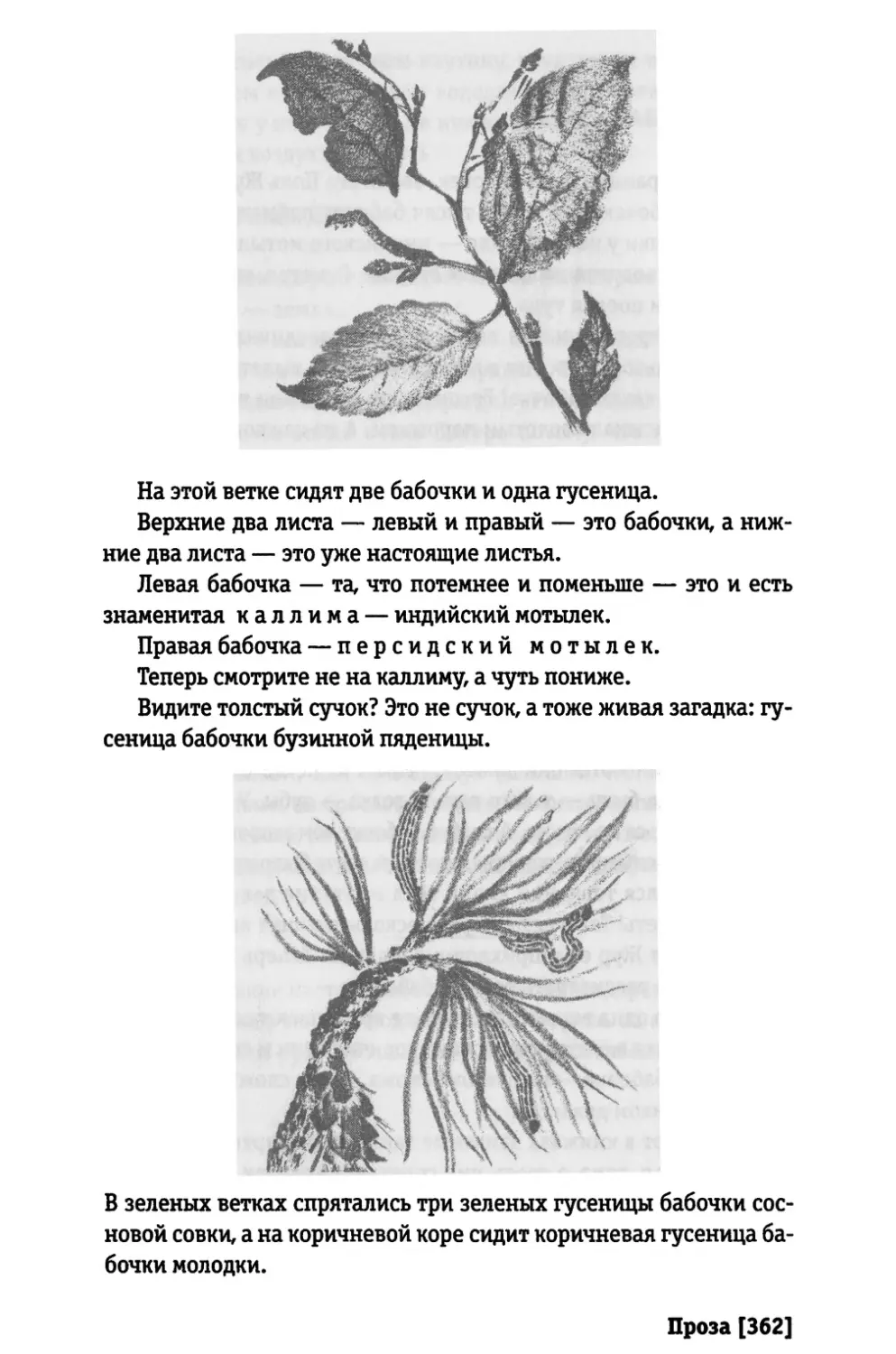

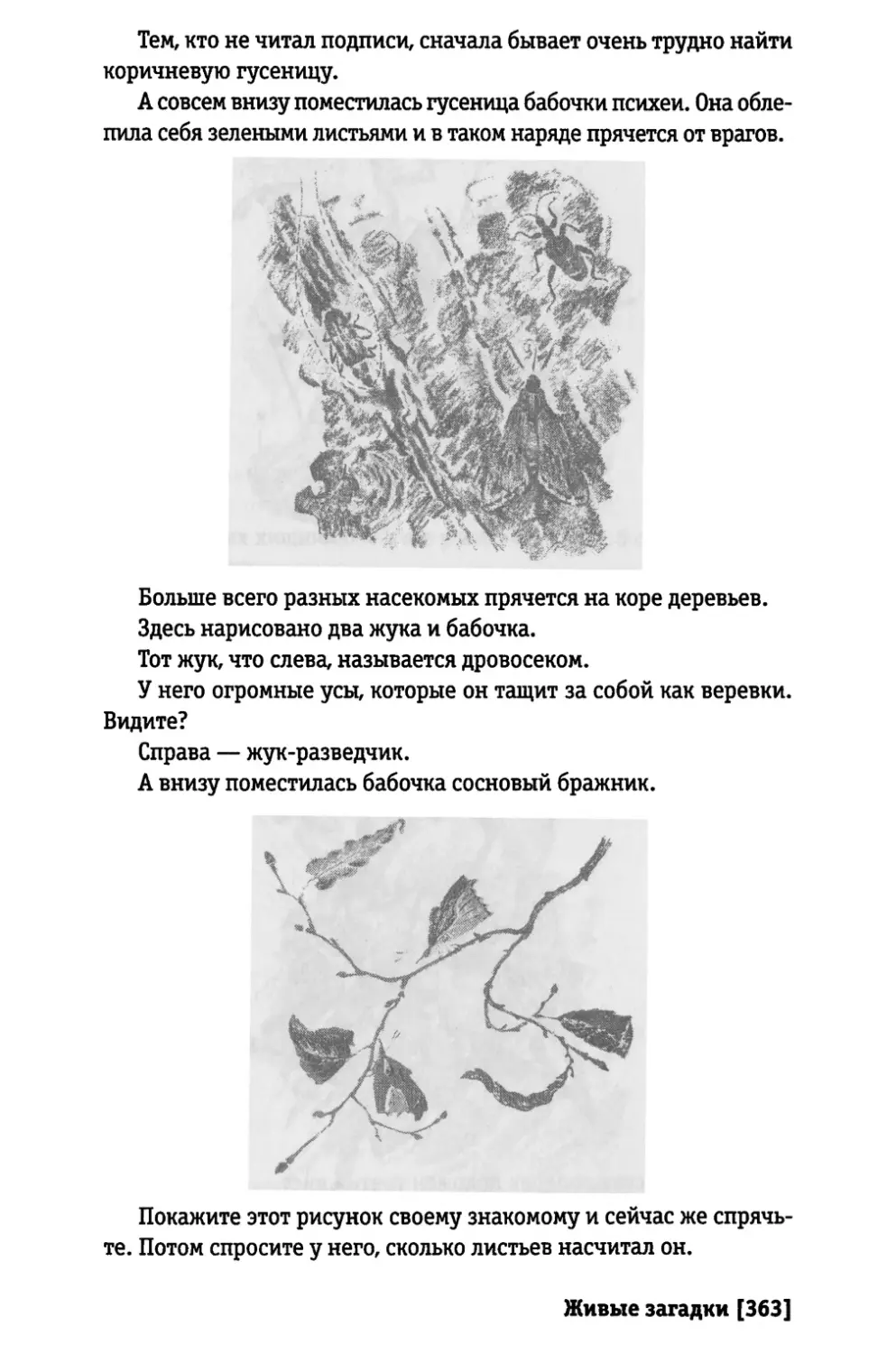

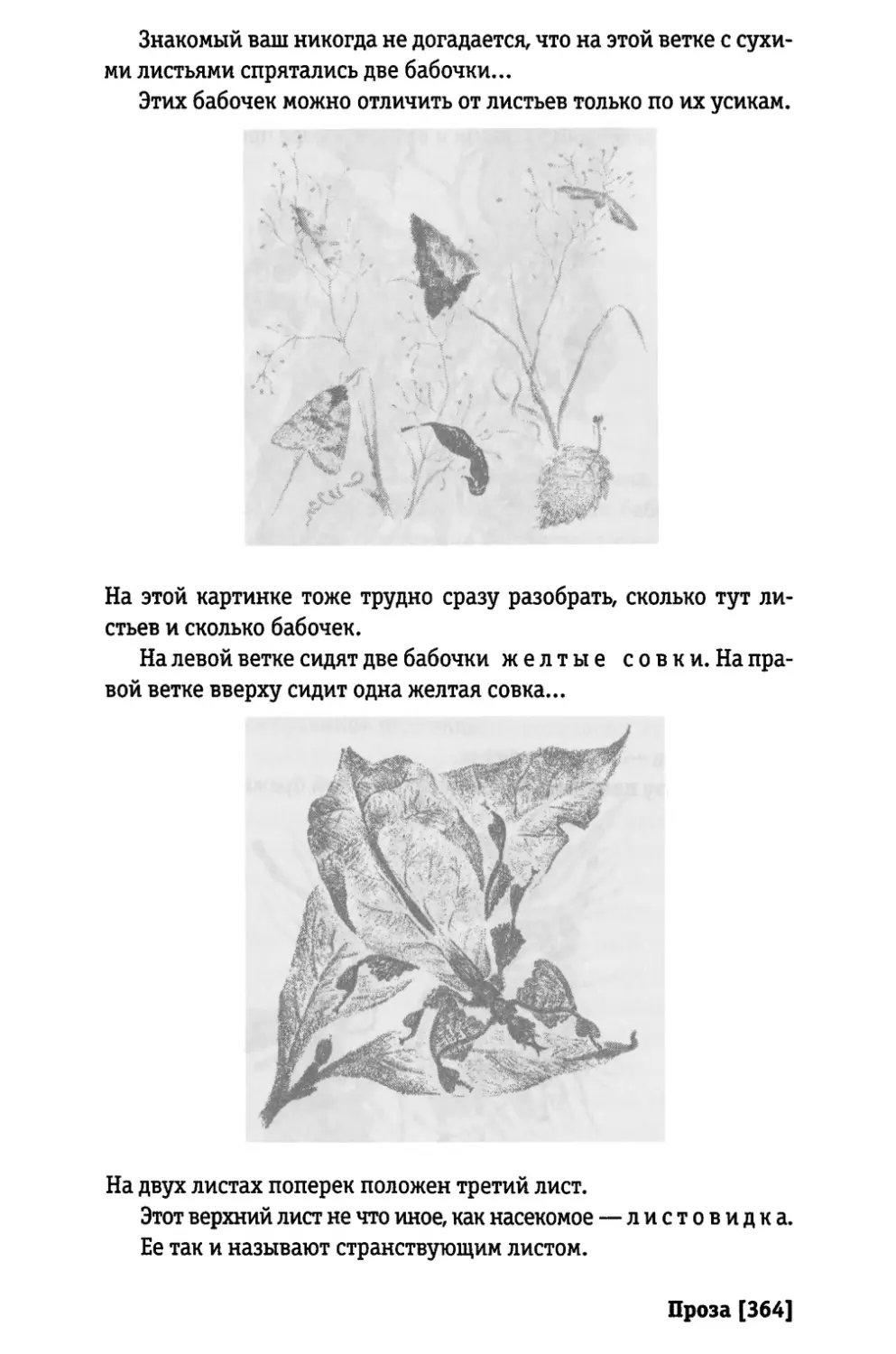

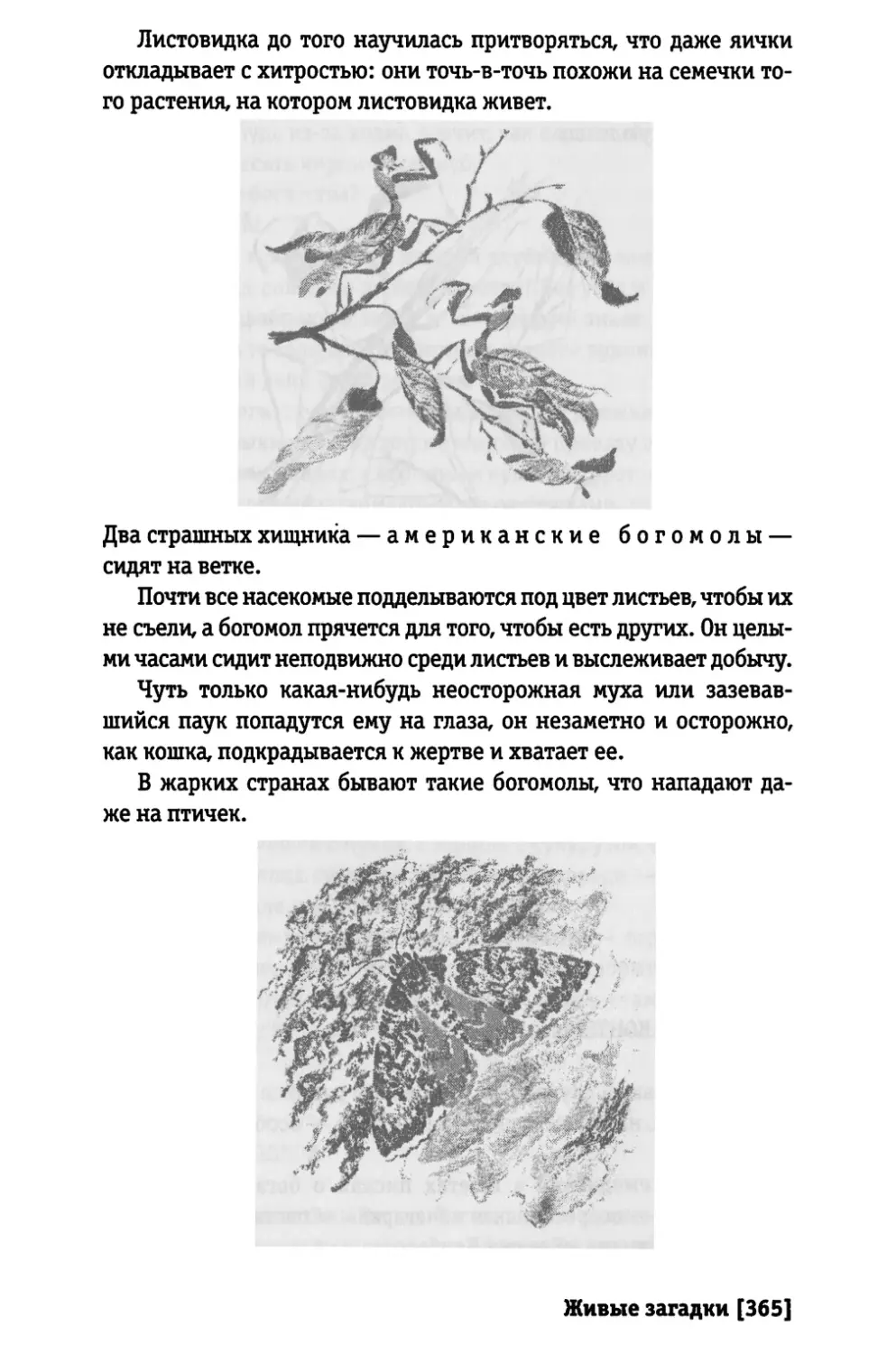

глубоко презиралось. Считалось, что юмор положений, юмор каламбу¬