Text

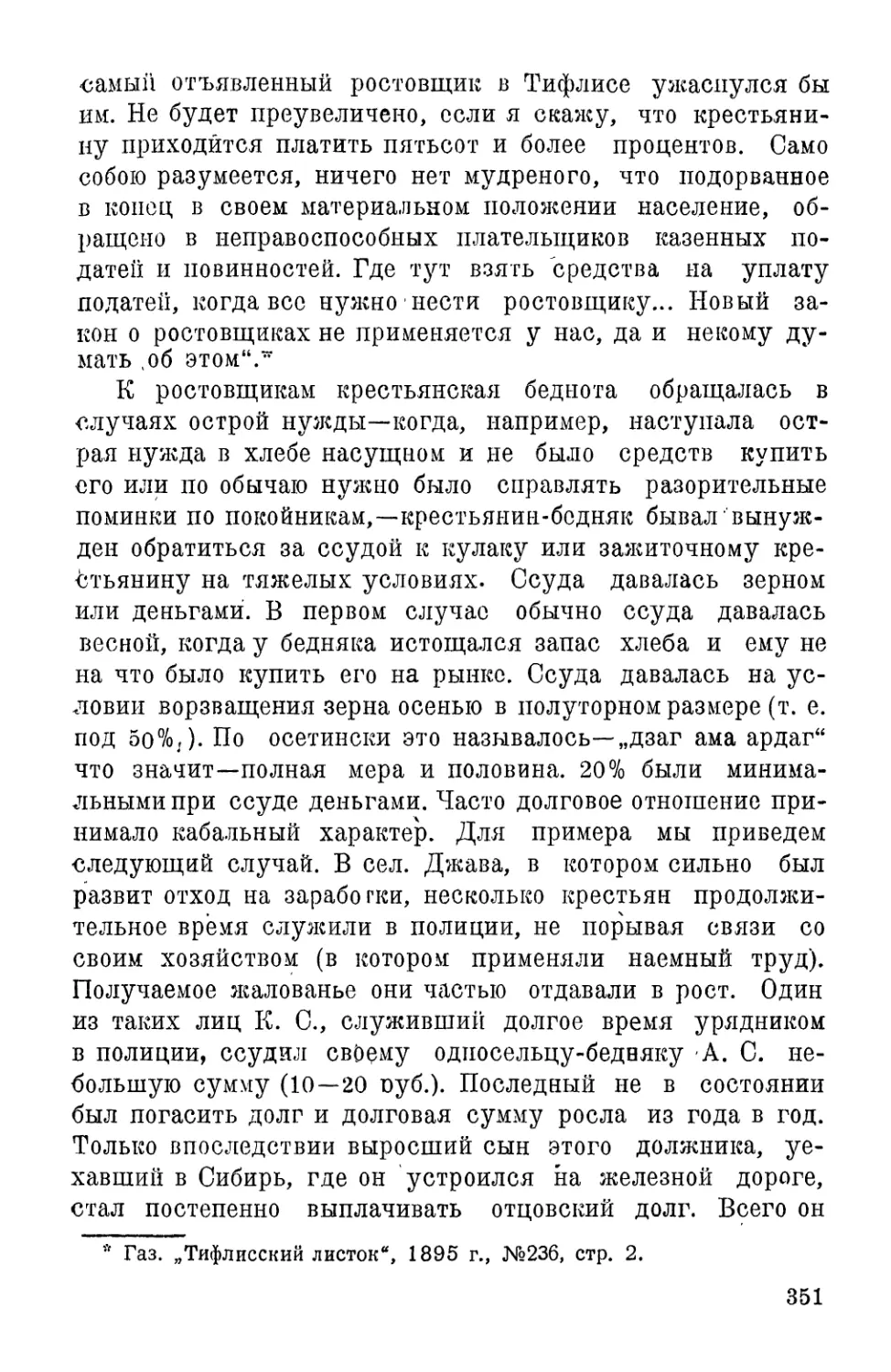

АКАДЕМИЯ НАУК ГРУЗИНСКОЙ ССР

ЮГО-ОСЕТИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ

3. Н. ВАНЕЕВ.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС И

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

В ЮГО-ОСЕТИИ В XIX ВЕКЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮГО-ОСЕТИИ

СТАЛИНИР . 1956

ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящего труда—„Крестьянский вопрос и

крестьянское движение в Юго-Осетии в XIX

веке",—является исследование положения крестьян Юго-Осетии в XIX в.

в условиях феодально-крепостнического строя, а в

дальнейшем и развивавшегося капитализма, в условиях

режима царизма и его колониальной политики, показ их

героической освободительной борьбы против всех видов гнета и

эксплуатации.

Борьба крестьян составляет главное содержание истории

южных осетин в XIX ст.. Разумеется, борьба

юго-осетинских крестьян происходила в тесной связи с такой же

борьбой крестьян всей Грузии, находившихся в тех же

условиях гнета и эксплуатации.

Крестьянский вопрос и крестьянское движение занимав

ют выдающееся место в истории народов.

Освободительная борьба крестьян отвечала закону

обязательного соответствия производственных отношений

характеру производительных сил. Данный уровень развития

производительных сил требовал устранения

производственных отношений, характеризующихся крепостным

трудом и замены последнего свободным трудом. Свободное от

феодального гнета и эксплуатации и крестьянское

хозяйство содействовало развивающемуся в феодальном обществе

товарному хозяйству.

Освободительная борьба крестьян играла важную роль

в буржуазно-демократических революциях, в ликвидации

феодально-крепостнического строя, !

Классики марксизма-ленинизма отмечали важное'

историческое значение крестьянских движений и аграрного

3

вопроса. Ф: Энгельс считал крестьянскую войну в

Германии в 1525г. „краеугольным камнем всей немецкой

истории".*

О значении аграрного вопроса в России В. И. Ленин в

1<Ю7 г. писал: „Аграрный вопрос составляет основу

буржуазной революции в России и обусловливает собой

национальную особенность этой революции.

Сущность этого вопроса составляет борьба

крестьянства за уничтожение помещичьего землевладения и остатков

крепостничества в земледельческом строе России, и

следовательно, и во всех социальных и политических

учреждениях ее".**

Борьба крестьян всюду подрывала устои феодально-

крепостнического строя и приводила к падению ее.

Поставленная в данном труде проблема является

предметом исследования впервые и выходит за пределы

местного значения, представляя и общетеоретический

интерес, так как еще раз подтверждает: во-первых,

стихийность, неорганизованность, локальность отдельных

крестьянских восстаний и их неудачу в связи с причиной

этого, указанной классиками марксизма

ленинизма,—отсутствием руководства рабочего класса; во-вторых, что

борьба крестьян, несмотря на поражение отдельных

крестьянских восстаний, подрывала устои крепостнического

строя; это положение напримере борьбы юго-осетинских

крестьян находит подтверждение ясным, конкретным

образом; в-третьих, что, находясь в условиях разнообразной

эксплуатации, крестьянские массы Юго-Осетии были надежным

союзником пролетариата в общем революционном движении.

Относительно самого феодального строя в труде на

конкретных фактах показывает, что „внеэкономическое при*

нуждение играло роль в деле укрепления экономической

власти помещиков—крепостников, однако не оно являлось

основой феодализма, а феодальная собственность на

землю".***

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Т. XXVII, стр, 444.

♦* В. И. Ленин. Соч., т. XIII, стр: 386.

*** И, Сталин. „Экономические проблемы социализма в СССР", 1952»

стр. 41.

4

Кроме того в труде устанавливается, что крестьянское,

движение в Юго-Осетии не только не имело ничего

общего с реакционной идеологией мюридизма но, наоборот,

чуждое сепаратизма в отношении России, оно характеризуется

привязанностью к русскому народу и его культуре, что в

•составе России юго-осетины стали на путь

прогрессивного экономического и культурного развития и в единении

■с русским, грузинским и др. народами царской России,

под руководством рабочего класса и его

партии-большевиков включились в революционную борьбу против царизма

и эксплуататоров, добившись в этой борьбе торжества

социализма.

В труде впервые по архивным источникам сообщается о

крестьянских восстаниях, до сих пор неизвестных (о

восстаниях 1807—1808, 1812—1813, 1820, 1848 Г. Г.). О

крупном Восстании 1850 г. до сих пор в печати имеются лишь

глухие сведения.

Осетия и осетины давно привлекали внимание ученых.

В XIX ст. появляются научные исследования по языку,

истории, обычному праву, этнографии осетин: труды акад.

Шегре'на, В. Ф. Миллера, М. М. Ковалевского и др..

Путешественники —Гюльденштедт, Клапрот, Дюбуа де Монпере

Гакстгаузен и др. дают в своих трудах не мало сведений

4)6 осетинах, большею частью описательного характера.

В капитальном труде М. Ковалевского „Современный

♦обычай и древний закон" лишь вкратце упоминается о

зависимом от помещиков положении южных осетин.

Научных работ о борьбе юго-осетинских крестьян в

дореволюционной литературе нет, если не считать тех

сведений об этом, которые содержатся в сочинениях

великодержавных русских историков царского времени—Буткова,

Дубровина, Потто, Чудинова и др.. В трудах последних

борьба крестьян окраин показывается под углом зрения

успехов колониальной политики царизма.

Ясно, что сообщаемый ими материал используется

строго критически.

Очень мало говорится о крестьянах Юго-Осетии и в доре-

5

волюционной литературе по крестьянскому вопросу в

Грузии и в Закавказье.

Дворянская историография (Фронели и др.,)

рассматривают крестьянский вопрос и крестьянское движение с

реакционно-националистических позиций, восхваляя дворяне-

твб и отстаивая общность интересов помещиков и крестьян.

Такие труды, как Г. Калантарова „Крепостное право в

Грузии", Авалиани С. „Крестьянский вопрос в Закавказье",

Семина „Великая годовщина" и др. по своему

политическому направлению не идут дальше либеральной, иногда

радикально-народнической трактовки вопроса (например,

О. Авалиани, Семин).

За период Советской власти появился ряд трудов сь

крестьянах и крестьянском движении в Грузии в XIX в..

Таковы: В. И. Тогонидзе „Крестьянское восстание в

нагорной Картли (1804 г.)", Д. М. Лемонджава „Крестьянское

восстание в Мегрелии в 1856—1857 г.г.", М. В. Ахобадзе

„Крестьянское движение в Грузии накануне отмены

крепостного права (1857—1864 гг.)", А. Киквидзе „Крестьянское

восстание в Кахетии в 1812 г.", 0. П. Маркова „Восстание в

Кахетии 1812 г.," Москва 1951 г..

Особый интерес представляет труд В. И. Тогонидзе,

поскольку восстание 1804 г. распространялось й на Юго-

Осетию. Автор считает восстание 1804 г. народным,

направленным против царизма и местных феодалов, по

крайней мере до того, пока во главе движения не стал царевич

Г)арнаоз (стр. 86).

Восстание в Кахетии в 1812 г. имело некоторое отраже-

ние и в Юго-Осетии.

г Что касается восстаний^ в Западной Грузии, то они

непосредственной связи с крестьянским движением в Юго-

ОЬёт?йй'не имели.

'За советский период появилось несколько статей о

крестьянах Юго-Осетии, опубликованных в

„ИзвестияхЮго-Осетинского научно-исследовательского Института'*: В.

Чередниченко „К истории осетин—хизан", В. Бедждзати

„Крестьянские восстания в Юго-Осетии в 1-ой половине XIX в."

(переработан в диссертационный (кандидатскцй) труд)>3. Ванети

„Оо^йайьно-экономическое положение крестьян Юго-Осетии

6<

накануне революции". Работы эти не дают

исчерпывающей разработки соответствующих тем.

В этих небольших работах не указывается на

реакционность некоторых восстаний, не подчеркиваетря прогрес-г

сивное значение присоединения народов Кавказа к России.,

В статье „Крестьянские восстания в Юго-Осетии" В..

Беджизати, а вслед за ним В. Скитский в книге „Очерки

по истории осетинского народа" (стр. 141) склонны

утверждать, что все остальные фамилии с. Рук находились

в зависимости от фамилии Томаевых, между тем как они

находились в зависимости от князей Мачабели, а фамилия

Томаевых хотя и имела от грузинских царей дворянское

звание, но русским правительством и грузинским

дворянством в этом звании не была признана. Эту фамилию*

следует рассматривать как местную кулацтую верхушку.

Больше всего относится к осетинам лиература о хи-

занах; поскольку значительную часть хизан Восточной

Грузии составляли осетины.

Но имеющиеся незначительные труды о хизанах

дореволюционного времени не стоят на высоком теоретическом

уровне. Обычно это—статьи, отвечающие на злобу дня.

Авторы большею частью стоят на почве защиты интересов

помещиков. Таковы работы: Д. Кипиани „Хизанский

вопрос", в журнале „Юридическое обозрение", 1884 г., №165;

Й. Чавчавадзе „Что такое хизанство" (в том же журнале-

1884 г., №164); Аб..> „Правда о хизанском вопросе" (в том

же журнале, 1884 г., №187); Вейденбаум „Хизаны в

Грузии", Тифлис, 1913 г., Вермишев X. X. „Хизаны и хизан^

ство" и др..

В советской литературе нужно отметить некоторые?

труды, в которых рассматривается хизанство. Акад. Н. А.'

Бердзенишвили в „Очерке из истории развития феодальных

отношений в Грузии (XIII—XVI/* относит начало хизанс-

тва к эпохе монгольского владычества в Грузии и объяс-^

няет его происхождение, как результат невыносимого

экономического положения крепостных, прибегавших „к

последнему средству классовой борьбы в феодальном

обществе"—к бегству от своих владельцев (стр.9).

В новейшей работе (1955 г). В. Г. Гучуа, „Хизанство

и хизанский вопрос в Грузии" автор пойимает хизанстро

в двояком смысле: как форму классовой борьбы и как

определенный социальный институт. При этом автор считает,

что как „социальный институт" хизанство возникает в

результате развития классовой борьбы.

7

Однако, следовало бы иметь в виду, что сама классовая

борьба в основе имеет экономику, что тяжелое

безвыходное экономическое положение в условиях феодального

строя является первоисточником в происхождении хизанст-

ва. О роли экономических условий в происхождении хизан-

ства наглядное представление дает хизанство в

Юго-Осетии о чем будет сказано ниже в своем месте.

Источниками для настоящего исследования послужило:

1. Архивные дела ЦГИА Грузии, ЦГИА в Ленинграде,

Юго-Осетинского Областного архива, архивов музея

Грузии и Юго-Осетинского' Областного музея.

2. Акты Кавказской Археографической Комиссии.

3. Законодательства Грузии и России о крестьянах.

4. Документы по социальной истории Грузии.

5. Статистические обследования и переписи.

■ 6. Записки, путевые описания путешественников.

7. Пресса газетная и журнальная.

Главным источником для труда послужили архивные

фонды. При этом при использовании их имелось в виду,

что содержащиеся в них документы отражали политику

царизма, составлялись учреждениями и чиновниками,

проводившими эту политику на окраинах, защитниками поме-

щичьихинтересов. Освободительная борьба крестьян в этих

документах считается „мятежом" против „законной"

власти, крестьянские борцы в них называются „преступниками",

„разбойниками" и т. п.. Разумеется, при пользовании

архивными и всеми, вообще, официальными источниками

требуется сугубо критический подход.

Сказанное относится и к,Актам Кавказской

Археографической Комиссии.

XX съезд КПСС отметил огромную работу советских

ученых по оказанию помощи росту народного хозяйства и

обороноспособности нашей страны. Советская наука во

многих отраслях имеет большие достижения.

'• В дальнейшем перед нею стоит почетная и.ответствен-.

ная задача—всемерное содействие строительству

коммунизма.

Изучение борьбы трудящихся нашей родины против

эксплуататоров в прошлом, их героизма и самоотверженности

в этой борьбе служит для советских людей сильным

стимулом к достижению еще больших успехов на пути

строительства коммунизма и является актуальной задачей.

8

1. ЮЖНЫЕ ОСЕТИНЫ НАКАНУНЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ГРУЗИИ К РОССИИ.

1.

Юго-Осетинская Автонодная Область расположена на

южных склонах кавказского хребта между 42° и 42, 40°

северной широты и 61° и 62° восточной долготы—по

ущельям и долинам рек Большой Лиахвы, Малой Лиахвы, Меджу-

ды, Лехури, Ксани, Джоджоры и Квирили, берущих

начало, у водораздельного хребта, а также по долинам рек,

именуемых Проне, Лопанис-Цкали, берущих начало у

Оурамского хребта.

Вся площадь Юго-Осетии равна 3900 кв. клм..

Водораздел между бассейнами Куры и Риона разделяют

Юго-Осетию на две неравные по величине горизонтальные

зоны: ущелья р. р. Джоджоры и Квирилы (западная,

меньшая часть области) по своим естественно-историческим

условиям относятся к Колхидской ботанической зоне, вся

•остальная (большая) часть—к иберийской зоне. Для

западной части характерен переход к колхидской

растительности—в лесах (буковых) подлесок из колхидских

кустарников—лавровшни, родендроиа понтийского и пр..

Юго-Осетия большею частью—страну горная. По

вертикальной зональности ее можно разделить на три зоны:

предгорную, нагорную и высокогорную.

По переписи Д939 г. на территории нынешней Ю|0,

Автономной области было 106.113 душ, в том

числе—осетины, грузины, армяне, евреи и др..

9

До установления Советской власти в Грузии

Юго-Осетия не составляла одной административной единицы, а

входила в состав уездов: Горийского, Душетского, Шоро-

панского и Рачинского.В период 1842-1846 г. г.

существовал особый Осетинский округ в составе Тифлисской

губернии. Южные осетины жили и в пределах бывшего Араг-

вского эриставства—за пределами нынешней Ю-Осетинской

Автономной Области.

Декретом ВЦИК Грузии от 20 апреля 1922 г. №2 была

образована нынешняя Юго-Осетинская Автономная

Область в составе Грузинской ССР*

В царское время Юго-Осетия была одной из самых

отсталых окраин. Благодаря национальной политике

коммунистической партии при помощи великого русского народа

и других народов нашей родины Юго-Осетия из осталой1

и темной окраины превратилась в одну из передовых

советских областей.

Два основных, исходных факта характеризуют

положение южных осетин в составе Грузии: долго сохранившиеся

самобытные черты их общественного строя и раннее

образование феодального государства в Грузии, в состав

которого входили и юго-осетины.

В общественном строе осетин удержались сильно

выраженные пережитки общинно-родового строя. Род и

связанные с ним институты: общинное владение некоторыми

земельными угодиями, семейная община, экзогамия,

взаимопомощь членов рода, кровная месть, суд посредников и т. д.—

все это сохранилось в быту юго-осетин до недавнего

предреволюционного времени.

Но образование классов в юго-осетинском обществе

уже наметилось давно: установилась частная (семейная>,

собственность на землю и средства производства, различав

лись „благородные" (уаздан) и „черные" роды. „Черные"

роды происходили от так называвшихся „кавдасардов" (в

буквальном переводе значит—рожденный в яслях), т. е.'

происходивших от вторых жен (так называвшихся— номил-

ус)> занимавших в семье положение работниц, .и. 2) и от

рабов—людей, вошедших, в семью путем похищения, даре-*

ния, купли. По-осетински они назывались—приведенный

(арканаггаг), принесенный (архассаггаг). В условиях пат-

риархального строя эти „черные" люди в Осетии жили как*

члены семьи и хотя несли тяжесть работ, но при семейных

разделах получали земельные участки худшего качества,

и в дальнейшем жили независимыми р,одами. Еще в XIX в»

Гакстгаузен писал „у осетин есть рабы, но живут как

члены семьи" *.

Нужно сказать, что огромное большинство южных

осетин относило себя к „уазданским" родам» Важно отметить,

что эта масса „благородного" происхождения была занята,

в производстве, вела хозяйство (земледелие и

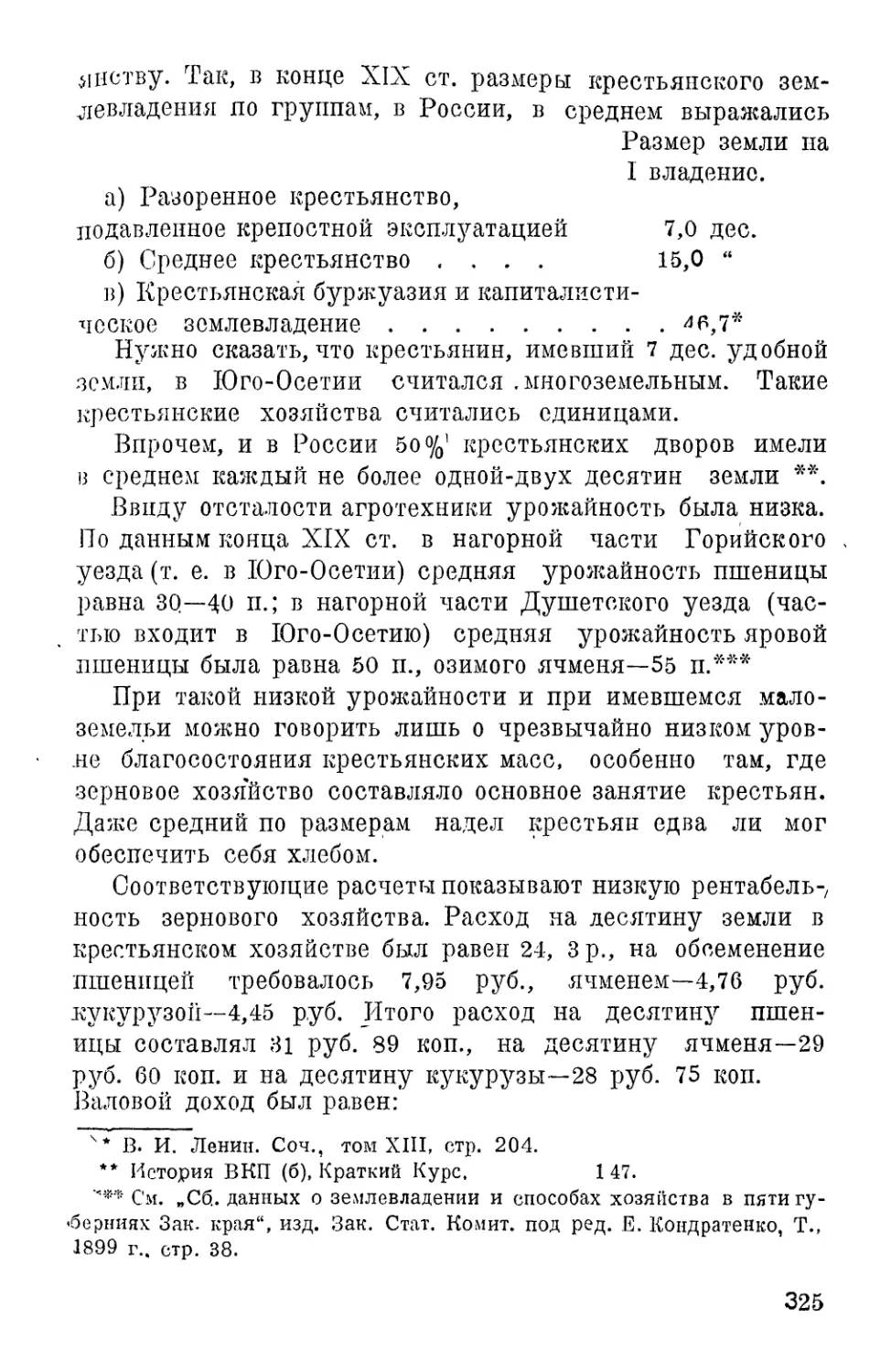

скотоводство) личным трудом. Следовательно, мы наблюдаем здесь,

еще раннюю стадию образования классов—сословий, когда

свободные люди считаются „благородными", противопостав-

ляясь рабам; составляют большинство населения и заняты*

в производстве несмотря на наличие рабов. Число ,

последних в Осетии к тому же было невелико.

Все же юго-осетинские уазданские роды большею

частью бывали могущественнее „черных" родов, владели

лучшими землями, и „черные" роды нередко испытывали гнет

и эксплуатацию с их стороны.

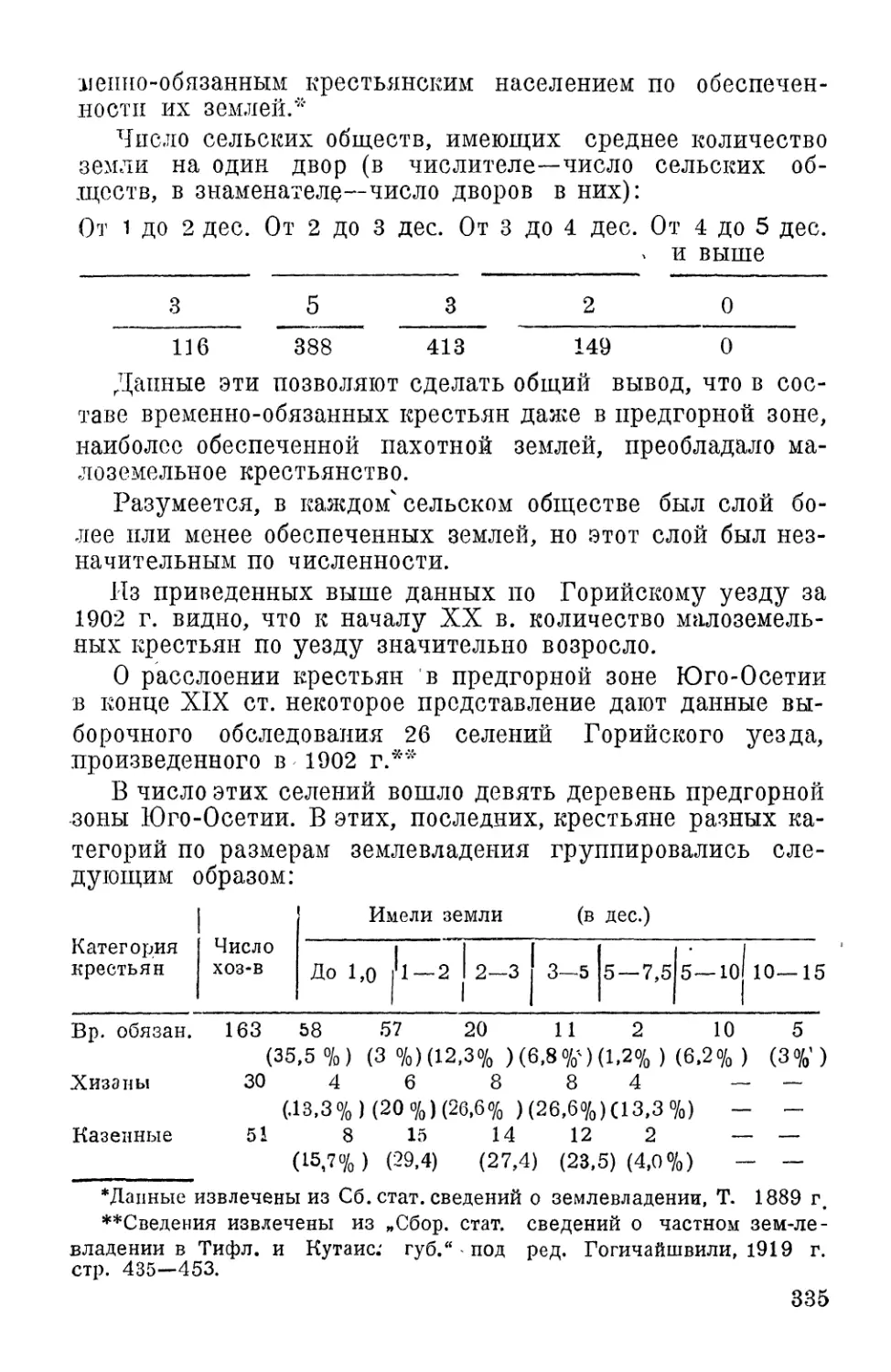

Были юго-осетинские фамилии (или отдельные лица),

получавшие от грузинских царей за услуги дворянское-

звание, жалованье и пр. привилегии. Из таких родов

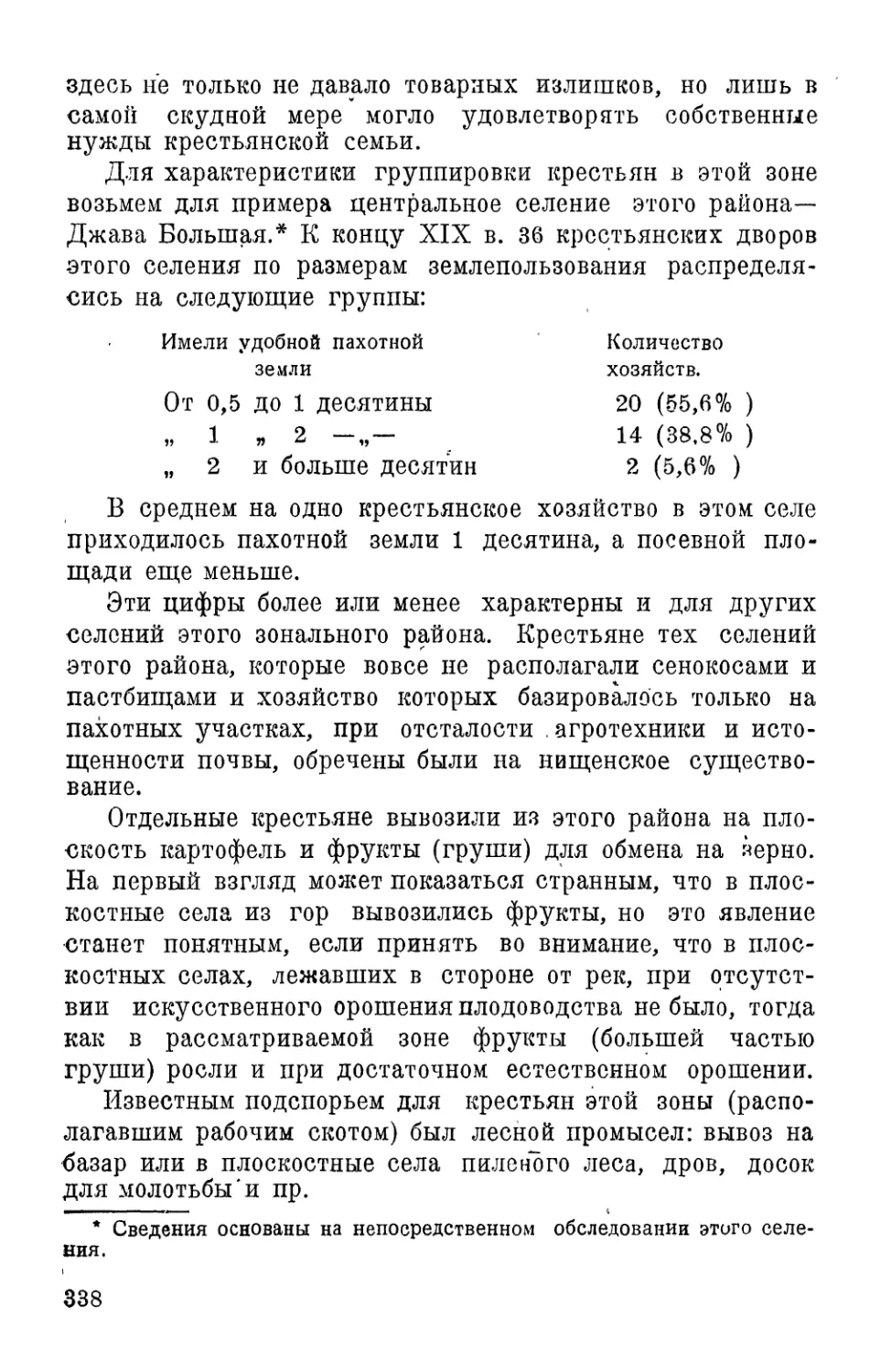

известны фамилия Томаевых, жившая в сел. Рук, и фамилия,

Хетагуровых, живущая в сел. Нар, в Сев. Осетии.

Гюльденштедт (XVIII в.) хотя и ошибочно, называет

фамилию Томаевых знатнейшей в Грузии*.

Томаевы имели грамоты от грузинских царей, в котор-

рых они называются дворянами» Цари назначали им

жалованье, обеспечивали им безопасное движение по Грузии;

были случаи, когда цари жаловали им даже крестьян.

Так, например, царь Арчил пожаловал Томаеву Хаширу

60 марчилов жалованья и одного крестьянина. Ему же.

Шахнаваз (Вахтанг V) грамотой обещает всегда хороший

прием у себя и безопасцый путь по Грузии.

* Закавказский край, СПБ, 1857, т. II стр. 105.

< ^Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа, СПБ.

1809, стр. 98.

IV

Царь Вахтанг „поручил" Томаевым „Бодуровых Осетин",

<такая фамилия в Юго-Осетии неизвестна). Разные лица

из фамилии Томаевых получали жалованье и от других

царей—Бакара, Александра, Ираклия и др..

Ряд охранных грамот дает Томаевым свободный путь по

Грузии.*

Фамилия Томаевых, разумеется, основывала свое

дворянство на этих, полученных ими от грузинских царей,

грамотах. Следовательно, юридическим источником их

аристократизма было грузинское государственное (феодальное)

право, перед которым самобытная осетинская традиция об

их „уазданстве" отступила на задний план.

Привилегированное положение, поддерживаемое покровительством

грузинских царей, и экономическая мощь открывали перед

этой фамилией возможности в той или иной мере

эксплуатировать остальную массу местного населения.

Однако фактически неверно утверждение,

высказываемое некоторыми авторами, что все .остальные

фамилии, живущие в сел. Рук (Плиевы, Дзерановы, Козоновы)

находились в юридической зависимости от Томаевых.**

Что Томаевы считали их „черными" фамилиями и даже

-стремились стать местными феодалами, из этого еще не

следует, что эти фамилии находились в феодальной

зависимости от них. Деление на „уазданские" и „черные"

фамилии существовало и в остальных местах Юго-Осетии, но

устойчивость родовых порядков, характерная для

осетинского быта, создавала сильное препятствие для

утверждения господства одной фамилии над другими.

Сами Томаевы считали своими зависимыми людьми

фамилию Демеевых (живут близ с. Рук) и Урусовых,

живущих в сел. Ардон (в Сев. Осетии). Родоначальники этих

фамилий, по словам Томаевых, получены Их\ш в приданое

*от рачинских князей Джапаридзе. ***

* См. архив Юго-Осет. научно-исследовательский АН. ГССР. Д% без

** См. Б. Скитский. Очерки по истории осетинского народа, в

Известия* Сэв. сЬег. Н-изсаед. Иязгигуга, т XI, 1947, стр. 141.

*** См. черновую рукопись, хранящуюся в Юго-Осетинском Научно-

Исслед. Институте,

12

Другая известная .в Осетии фамилия Хетагуровых

также имела грамоты от грузинских царей на дворянское-

звание, как об этом свидетельствует известный осетинский

поэт Коста Хетагуров*.

Но названные фамилии представляют исключение среди

остальной массы осетинского населения. Эта масса

сохранила в быту самобытное классово-сословное деление, о*

котором говорилось выше.

Однако это классово-сословное деление в Юго-Осетии

в условиях грузинского феодального государства

стерлось под нивеллирующим влиянием феодального режима

в Грузии, превратившим почти всех юго-осетин в

сплошную крестьянскую массу под господством феодалов Грузии.

Отсталость способов производства и патриархальная;

замкнутость характеризуют уровень экономического

развития Юго-Осетии перед присоединением - Грузии к России.

Крестьянское хозяйство было замкнуто-натуральным,

черты которого долго сохраняются и в XIX ст..

Продукция сельского хозяйства, одежда, обувь, почти весь

хозяйственный инвентарь производятся и потребляются в

каждом крестьянском дворе.

Основными занятиями были скотоводство и земледелие.

В горах землю пахали сохой, применялась и мотыга, на

плоскости пахали плугом. Жатва и молотьба

производилась теми же способами, которые сохранились и в XIX ст.,

т. е. жали серпами, молотили копытами животных, на

плоскости „кеври" (деревянная доска с вбитыми в нее

камнями). Зерно мололи на водяных мельницах.

Общественное разделение труда было на зачаточной

стадии развития, ремесло еще не отделилось от сельского-

хозяйства. Наиболее древним было кузнечное ремесло, но и

кузнец одновременно занимался и сельским хозяйстом.

Крестьяне рами изготовляли из дерева несложные сель-

ско-хозяйственные орудия, посуду и прочую домашнюю

утварь. Многие из них умели изготовлять домашнюю мебель

с красивым орнаментом (чаще всего на креслах).

Сохранившиеся башни—крепости свидетельствуют о

* См. Коста Хегагуров. Сборник* избранных проивведений, Сталинир^.

1939. стр, 475.

13

(наличии строительного искусства и специалистов—мастеров.

Башни строились на извести. Видно, что имелось

техническое приспособление для подъема весьма крупных,

тяжелых камней на большую высоту.

Осетины с древних времен умели обрабатывать шерсть,

кожу, лен и коноплю, приготовлять сыр, масло, пиво, вод-

>ку, напиток из меда „ронг" (ныне забытый).

Деревянный ткацкий станок характеризует

технический уровень, имевшей важное значение в крестьянском

хозяйстве домашней обработки шерсти.

В своей географии Грузии Вахушти (XVIII в.) сообщает

следующие сведения о домашних промыслах осетин: „Зна-

лот искусство выделывания кожи, тканье сукон, валянье их,

.приготовление хороших бурок. Знают ковать, слесарное

ремесло, выделывать деревянные вещи, строить дома, но

более не употребляют (для построек) камня и извести,

^строят домайез окошек и во много этажей из башенных

каменных плит"...*

Многоэтажные каменные дома, в" которых в нижнем

этаже помещался скот, описывались неоднократно авторами.

Они строились в горах; ближе к плоскости они стали

заменяться деревянными домами.

Вахушти описывает также одежду и обувь осетин: „Оде-

*ты они в рубашке небеленного холста... и в холщевые же

кальсоны, сверх того носят чоху короткую до колен и

-суконные ноговицы... Сверх чохи накидывают бурку. На

ногах носят кожанную обувь, подошва которой

переплетена нарезанными ремнями, а внутри выстланы осотом

и обуваются так, дабы, — не скользили ноги по

.льдам, скалам и траве. И головным покрывалом служит

также шапка круглая и косматая из сукна"...**

Вахушти также сообщает, что осетины умеют добывать

из земли свинец, селитру и серу***, что богатство их

составляет оружие—ружье, шашка, панцырь, кольчуга, что

* Царевич Вахушти. География Грузии, перёв. М. Д. Джана-

швшш, Т., 1904, стр. 142.

**Там же стр. 140, Шапка была не из сукна, а из овечьих шкур (па-

шаха.)

*** Там же, стр. 143.

54

меди, золота и серебра у них мало. „Денег они не знают*

продолжает Вахушти, но деньги заменяются войлоками,

чохой, цебеленным холстом, сукном, овцами, коровой и

пленником, а между собой торгуют, Не знают аршина, а

локоть."*

Рейнгес (конец XVIII в.) также сообщает, 'что у

осетин в торговле деньги не употребляются**. По его словам

за перенос багажа носильщики получали холст, которым

они, повидимому, настолько дорожили, что каждому при

дележе доставался кусочек материи. Из таких кусочков они

иногда сшивали рубахи***.

Клапрот также пишет: „Прежде давали рубашки или

другие предметы, но после занятия Грузии русскими,

жители узнали лучше цену деньгам". За перенос багажа

Клапрот тогда (в 1808 г.) по военно-грузинской дороге платил

деньгами—по 1 руб. в день.****

При господстве натурального, самопотребляющегося

хозяйства однако существовав обмен между

крестьянскими дворами, как это отмечает и Вахушти. Обмен

совершайся в натуральной форме. Известно, что денежной

единицей в Осетии (как это было у многих народов) с древних

времен служила корова. Эту роль она играла в самой

крестьянской среде. Но меновые связи были и с

существовавшими рынками. Крестьянин нуждался в некоторых

необходимых предметах, которые не производились на месте

(соль, ткани, гончарные и металлические изделия, оружие

и т. п.) или производились в недостаточном количестве

(хлеб). Этими предметами крестьян снабжала плоскость

и торговые пункты в обмен, главным образом, на продукты

животноводства. Торговыми пунктами уже тогда были

Цхинвали и Ахалгори.

Утверждение Вахушти, что осетины не знали денег

(подразумеваются, очевидно, металлические деньги) нельзя

считать точным. Если обхмен в крестьянской среде совер-

* Там-же, стр. 142,

#* Кетедд$, ДИдетте Ыз*.— 1ородга*. ВезсНгеШипд (Зез Каиказиз,

I, 1796, 217.

* **# Там же, 228.

**** К1арго1Ь, Уоиаде да топ* Саисаз уе1 еп Сёогд1е, И, 1823, 52

15

шалея в натуре, то,связь с названными рынками

требовала и металлических денег хотя в незначительном

количестве. Поэтому немыслимо, чтобы деньги, при

наличии денежной системы в Грузии, были неизвестны в

Юго-Осетии. Что деньги имели обращение здесь, об

этом, между прочим, свидетельствует тот факт, что

грузинские цари назначали отдельным осетинам за услуги

жалованье в денежной форме (в марчилах). Такое

жалованье получали, например, некоторые лица из фамилии Тома-

евых, некоторые жители сел. Нар (те и другие, получили

от царей и дворянское звание)*.

Таким образом, уже в эпоху грузинского царства в

крестьянском натуральном хозяйстве осетин имелись элементы

мелкого товарного хозяйства. Товарное хозяйство

существовало и при феодальном строе.

Нет никаких данных для того, чтобы выразить в ста-

тистико-экономических показателях состояние

крестьянского хозяйства Юго-Осетии до присоединения Грузии к

России. Нет сомнения, что при низком уровне

сельскохозяйственной культуры, при наличии помещичьей

эксплуатации положение крестьянских масс было тяжелым.

Мы сказали, что в самом юго-осетинском обществе при

наличии сильно выраженных пережитков первобытно-об-

щиного строя, уже было классовое расслоение. Но

основное классовое деление шло по линии зависимости

юго-осетинских масс от феодалов Грузии.

В Грузии феодализм уже к концу средних веков

принял в своем развитии законченные формы. Мы видим здесь

обычные черты вролне развитого

феодально-крепостнического строя. Степень личной зависимости крестьянина от-

помещика или степень внеэкономического, принуждения

почти граничит с рабством.

Помещик не только собственник земли, получающий

феодальную ренту, но и собственник самого крестьянина, В

ст. 260 кодекса Вахтанга говорится, что крепостной

крестьянин „как сам, так и все то, что есть у него, прйнад-

' * ЦГИЯ ГР. Ф; 226, Д. №№ 8850-8860, 9207, 9209.

16

лежит господину". Хотя этот кодекс не давал помещикам

права лишать жизни крепостного (ст. 258), но если

господин казнил или изувечил крестьянина, то сей последний

не вправе был требовать удовлетворения (ст. 95).

Крестьянин был прикреплен к земле. При весьма

сильно выраженном на протяжении истории стремлении

феодалов к иммунитету, вызывавшему непрерывную борьбу с

центральной властью, ййчто не ограничивало произвола

помещика над крепостным. Он творил суд и^расправу.

Он мог продать крестьянина всей семьей или отдельного

члена семьи. Среди самого класса феодалов налицо

отношения вассалитета—(XVI—XVIII в. в.—система сатава-

до), черта характерная для феодализма и в других

местах, в особенности для западшьевропейского феодализма).

В Юго-Осетии главными феодалами были: князья Мача-

бели и Эристави-Ксанские. Владения первых находились

в бассейне Б. Лиахвы, владения последних—по р. Ксании

далее к западу до самой М. Лиахвы. Сравнительно

крупными феодалами были и князья Палавандишвили, земли

которых находились в юго-западной части Юго-Осетии

(Сапалавандо).

По имеющимся данным князья Мачабели и Эристави-

Ксанские (эри—„народ", тави—„глава") первоначально были

местными правителями царей Грузии, но потом последние

пожаловали им земли, где они управляли, и таким

образом они превратились в феодалов.*

В 1772 г. царь Ираклий Л отобрал земли у князей

Мачабели и передал их сыну Георгию, но позже царскими

грамотами, последовавшими в 1776 г. и позже, помещичьи

права Мачабели над осетинами были восстановлены.

Ксанское эриставство в 1741 г. было захвачено Гиви

Амилахвари, в 1747 г. было возвращено царем Ираклием

Шанше Эристави. В царской грамоте говорится: „Все

дворяне (азнури) и крестьяне Ксанского эриставства,

осетины и грузины, горцы и плоскостные люди, мы милос-

ь См. Музей Грузии, ф. „Материлов по истории", д. №550—5.

2. 3. Н. Ванеев.

17

тиво опять пожаловали вас господину Шанше Эристави...

все служите ему как полагается крецос'тным"...*

В 1777 г. вследствие ряда изменнических выступлений

со стороны Эристави царь Ираклий лишил их Ксанского

имения и отдал его своим сыновьям.** При этом он дал

в своих грамотах народу клятву, что никогда он больше

не будет отдан под власть Эристави, а в своем завещании

сыновьям наложил проклятие на того из потомков своих,

кто возвратит им отнятное у них имение.

Кроме князей Мачабели и Эристави—Ксанских в Юго-

Осетии были и другие, более мелкие помещики. Владения

некоторых были вкраплены в земли князей Мачабели и

Эристави. В плоскостной зоне крестьяне Осетии жили во

владениях феодалов: Палавандишвили, Херхеулидзе, Павле-

нишвили и др..

Статистических сведений о числе осетин-крестьян и о

их хозяйственном положении во времена грузинского

царства почти не имеется. Для 1771 г. имеются .следующие

данные: было осетин в Арагвском ущелье 12оо семейств, в

Ксанском ущельи—2000 сем., крестьян кн. Мачабели—800

сем., царских или казенных крестьян—1400 сем.*** Но

осетины, кроме того, в XVIII в. жили и в других местах—в

Кударо, в долинах р. р. Проне. О количестве их сведений

нет.

2.

2. Правовое положение крестьян Юго-Осетии и цх борьба

В какой мере господствовавшее в Грузии феодальное

право претворялось в жизнь в услових Юго-Осетии? Здесь

следует отметить особенность горных районов в

отношении развития в них феодального строя. В горах развитие

производительных сил и смена социально-экономических

* ЦГИА Грузии, ф. 229, кн. 42, д. 138.

** АКАК, т. 1, стр. 50—а.

*** См. А* Цагарели, Новые архивные материалы для' истории

Грузии XVIII ст. в Журн. Мин. Нар. праев., 1883, т. VIII, стр. .14.

18

.формаций происходят медленнее, чем на равнинах. Горные

общества долго сохраняют формы и институты общинно-

родового строя и враждебный процессам феодализации.

О значении сохранившихся форм общинно-родового

строя в классовой борьбе крестьян Энгельс писал: „Если

они (т. е. германцы—3. В.). по меньшей мере в трех

важнейших странах: в Германии, Северной Франции и Англии,

сумели спасти и перенести в феодальное государство

осколок настоящего родового строя в форме Марковых общин и

тем самым дали угнетенному классу, крестьянам, даже в

условиях жесточайшего средневекового крепостного права,

локальную сплоченность и средство к сопротивлению, каких

в готовом виде не нашли ни древние рабы, ни современные

пролетарии,—то чем это вызвано, как не их.варварством, не

исключительно их способом селиться родами,

свойственным периоду варварства"*.

В истории горных обществ Грузии ("сванов, хевсуров и

др.) мы видим долгую, упорную и небезуспешную борьбу

горцев-крестьян против феодалов. Это не в меньшей мере

относится и к Юго-Осетии. И здесь мы видим сильно

сохранившиеся элементы родового строя с его

демократическими ^чертами и вольнолюбивыми стремлениями

населения Сохранилась имеющая глубокий смысл осетинская

народная поговорка: „горы богаты дзуарами (святилищами),

•а равнины-— алдарами (помещиками)" (хох—дзуардзкин, би-

дир—алдарджин).*?

История Юго-Осетии самым ярким образом показывает

всю глубину непримиримой враждебности вольницы гор к

феодальному порядку. Из этого, разумеется, отнюдь не

следует, что плоскостные крестьяне^ не вели классовой

борьбы против феодалов,—борьбу вели и они, но

указанная особенность горных районов выступает резким

образом. Особенно это относится к отдаленным ущельям,

население которых вело более смелую и решительную борь-

* Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и

государства, 1951 г., стр. 162.

** См. Вс. Миллер. Осетинско-русско-немецкий словарь, т. 1,

1927, стр. 536.

19

бу Постоянная упорная, непримиримая война

юго-осетинских крестьянских обществ—это основной факт в истории

юго-осетинских крестьянских обществ. Эта борьба

происходила уже в период грузинского царства. При этом

крестьяне оказывали не только пассивное сопротивление, т. е.

отказывались отбывать феодальные повинности, но

постоянно предпринимали активные выступления против

помещиков—восставали, нападали, поджигали усадьбы,

убивали, уводили в пленит, д.. Помещики не всегда располагали

реальной, достаточно организованной силой для

приведения в покорность крестьянские массы. Они осуществляли

свое феодальное право только там, где они не встречали

стойкого сопротивления, большей частью в местах,

расположенных ближе к плоскости.

Бывали случаи продажи осетин-крестьян. Так, например,

в 1725 г. Леван Мачабели продал Гиви Амилахвари своего

крепостного крестьянина-осетина Нарикашвили Вепхвия со

всей его землей в горах и на плоскости и Шавлохошвили

Шермазана. Свидетелями этого акта продажи были в числе

некоторых князей и других лиц осетины из с. Хвце—

Пири и Джабо и с. Мхслеби—Джатчи*. (В с. Мхслеби есть

поселок Джадчитикау, т. е. село Джадчиевых из рода Цхов-

ребовых. Родоначальник их Джадчи, стало быть, жил в

начале XVIII в.).

В 1728 г. Гед^ванишвили Кайхосро продал своему дяде

Гедевану крестьян с. Статйкар — Надирашвили Никола

и Сохниа с их братьями и с их угодиями (фамилия

Надирашвили или Надирадзе, ц ныне существующая,—по

происхождению осетины).** Имеется ряд тарханных грамот,

которыми отдельные осетины освобождались от крепостной

зависимости.** *

Нет точных сведений о повинностях, которыми были

обложены крестьне-осетины в эпоху грузинского царства.

Известно, что повинности, отбывавшиеся крепостными в

Грузии, были многочисленны и разнообразны. В представ-

* См. документы по социальной истории Грузии. Крепостные

взаимоотношения (XV—XVIII в.в.), под ред. Н. Бердзенишвили. Изд. Груз,

филиала АН СССР, Т, 1940 г., стр. 215-216.

** Там-же, стр. 225.

, ***ЦГИА Грузии, Ф. 1448, д. № 458, 3172.

20

ленных верховным грузинским правительством ген.

Вельяминову в 1826 году сведениях о повинностях крестьян

Грузии в пользу помещиков, собранных по показаниям самих

помещиков (уездных маршалов), перечислены до 38 разных

повинностей. При этом дававшие сведения уездные

маршалы оговаривали, что повинностей, отбывавшихся

крестьянами помещикам, вообще нельзя исчислить, так как во всех

нужных случаях помещики по своей воле облагали

повинностями крестьян.* Если даже помещики

преувеличивали в своих интересах количество повинностей с

крестьян, то все же эти последние были многочисленны.

Принято было считать, что горщ/ Грузии облагались

повинностями в меньшем размере, чем плоскостные

крестьяне, что вообще в горных районах Грузии крепостное право

было мягким, что отношения между помещиками и

крестьянами здесь носили патриархально-идиллический характер.

• Так, в свое время Калантаров писал:'

„В горных провинциях, в Осетии, Сванетии (Сванетии

княжеской), Самурзакани, натура крестьян была

полудикая, свободолюбивая и вовсе не порабощенная. Помещичье

господство было крайне мягко, повинности ничтожны и

строго ограничены, а обращение господ с крестьянами

полюбовное".**

Что у горцев-крестьян была свободолюбивая натура,

против этого утверждения не* приходится возражать, но нельзя

,согласиться с тем, что „обращение господ с крестьянами

было полюбовное".* Сам автор, указывая далее, что

„случаи убийства помещиков за насилия были нередки, бывали

примеры, что целая помещичья семья истреблялась

крестьянами за насилия",*** забывает хорошо известный факт,

что именно для горцев-крестьян (в частности для осетин)

была характерна постоянная и упорная борьба против

помещичьего гнета с кровавыми расправами с помещиками,

и если говорить о „мягкости" крепостного права в горах,

то это следует объяснить не „полюбовными" отноше-

* ЦГИА Грузии, д. № 2263, л. 19.

** Густав Калантаров. Крепостное право в Грузии, Тифлис, 1877 г.,

30—31.

*** Там же.

21

ииями между помещиками и крестьянами, а

решительной, непримиримой борьбой последних за свободу и

недоразвитием феодализма в целом.

В 1824 г. ген. Ховен представил ген. Ермолову

сведения о повинностях, которые отбывали крестьяне-осетины

помещикам. Надо полагать, что эти повинности восходят

ко времени грузинского царства.

В „книге доходов" помещика Торнике Эристави,

относящейся к 1822 г., приводятся подробные сведения о

повинностях, отбывавшихся осетинами-крестьянами этому

помещику. Но так как все эти сведения относятся к XIX в., то

мы о них скажем ниже в своем месте, хотя эти повинности

могли существовать и раньше.

Здесь мы отметим, что помещики при взыскании

повинностей не стесняли себя какими-либо твердыми

нормами и неограниченный произвол по возможности

распространялся как на плоскостных крестьян, так и на горцев.

Мы уже упоминали о сообщении Гюльденштедта, что царь

Ираклий отобрал у князей Мачабели их земли вследствие

того, что они обложили осетин-крестьян тяжелыми

повинностями.

Но, с другой стороны, трудно было помещикам

подчинить себе живших в глубине гор. Горцев они могли

задерживать на дорогах, ведших на плоскость, ловить их и

расправляться с ними, что нередко имело место. Но это

еще больше вызывало возмущение крестьян и их активные

выступления.

Таким образом, можно сказать, что осуществление

помещиками своего феодального права в Юго-Осетии в

каждый данный момент и в данном месте находилось в

зависимости от реального соотношения сил между борющимися

классами-помещиками и крестьянами в ходе ^непрерывной

классовой борьбы.

О классовой борьбе крестьян-осетин, о.крестьянских

восстаниях в Юго-Осетии в эпоху грузинского царства мы

имеем слишком мало сведений.

Как сообщает хроника Ксанских эриставов, в XIV в.

двалы ведут борьбу с этими последними. В последующие

века восстания крестьян несомненно происходили, но мы не

имеем о них сведений.

22

В 1625 г. было большое восстание двалов, окончившееся

временным отпадением Двалети от Грузии. Восстание было

подавлено Георгием Саакадзе, который и раньше был;

правителем Цхинвали и Двалети в царствование Луарсаба П-го

(1605—1614).

Между помещиками и крестьянами шла постоянная

борьба. В этой борьбе крестьяне-осетины и грузины

выступали совместно. Как уже говорилось выше, крестьяне

не только отказывались платить повинности, но

нападали на помещичьи усадьбы, забирали имущество и т. д..

Нередко случались кровавые расправы над помещиками.

В Ксанском ущельи „стены полуразрушенного Ахалгор-

ского замка в начале 17-го столетия избыточно были

обагрены кровью своих владельцев".* С своей стороны

помещики применяли всякие насилия для приведения осетин

в покорность.

„Пока мы не приведем осетин в совершенную покорность,

говорили в одном случае князья Эристави, мы должны

усмирить их арестами, захватом и разорением и всем чем

возможно. С кем из нас встретится крестьянин, тот

пусть арестует его и заставит платить повинности... Если

понадобятся войска или другие расходы для покорения

осетин, то таковые расходы, производить из общих доходов

трех братьев."**

Восстания крестьян были направлены как против

помещиков, так и правительства.

Известно, что в Грузии часто происходили и между-

усобные войны между центральной (царской) властью и

феодалами. Юго-Осетия также иногда становилась ареной

борьбы царской власти с местными феодалами-князьями

Эристави Ксанскими и Мачабели. Последние, повиди-

мому, старались втянуть в эту борьбу и осетин.

Так, в 1731 году кахетинский царь во главе кар-

талинских и турецких войск предпринял поход для

приведения в покорность феодалов Эристави-Ксанских и

князей Мачабели. Сначала был побежден эристав,

потом ц^рь вступил во владения кн. Мачабели, дошел до с.

* Письма из Осетии. См. „Русский инвалид", 1830, № 212.

** ЦИА Грузии, ф. 229, кн. 42, д. 301.

23

Мугут, где в крепости на скале защищался князь

Теймураз Мачабели. Ночью он бежал из крепости. Победа

осталась за царем, который вернулся с пленными и добычей.

В. этой междуусобице внутри господствующего класса

осетинские массы, повидимому, не участвовали.*

В 1741 г. опять была предпринята экспедиция против

непокорных Эристави-Ксанских. В состав экспедиции йхо-

дили йойска персидские и авганские во главе Имам-Кули-

Хана (ханаКарт^ийского). Армия разделилась на три отряда:

один отряд направился к горе Ломиси, другой вступил в

Ксани, третий направился к р. М. Лиахве. Ксан был предан

огню и разорению, крепости разрушены. Кн. Эристави—

Ксанский и его брат Иессей бежали. В Осетии

свирепствовали авганцы, произведена была большая резня и

захвачено много пленных, которые были переданы Гиви

Амилахвари (командующему войсками на Ксане).

Пленных он поселил в Пхвениси.

Когда войска возвращались, в одном узком проходе

осетины устроили засаду, най'али на персов и обратили их

в бегство. Сам хан был ранен, а Папуна Мухранский убит.

Остатки направились в Гори, где соединились с другими

персидскими войсками и прибыли в Тбилиси.

Захваченные пленные были переданы^ авганцам, их

оказалось 900/взрослых и малолетних. Они издавали душу-

раздирающие крики. Те из них, которые могли

выкупиться, добились освобождения; другие продавались, причем

•цены на людей пали очень низко. Многие из .пленных, не

имевших средств для выкупа, были перерезаны или

брошены в воду.**

Роль крестьян, выступивших в этой борьбе царя

Грузии с феодалами Эристави-Ксанскими, может найти

объяснение в том, что они испытывали всевозможные бедствия

от нашествия диких иноземных банд. Естественно,

крестьяне-осетины вступили в борьбу с этими иноземными

полчищами для самозащиты, а не в защиту классовых

интересов феодалов Эристави-Ксанских.

* Вго55е1:5, НЫ:. аеу!а Оёогдхе, П паг1, П, СПБ. 1857, стр. 43.

** Там же, стр. 58—59.

24

В 1746 году подняли восстание креетьяне-осетины,

подвластные Эристави. Они стали опустошать верхнее

Картли. Царь Ираклий послал против них отряд лезгин

под начальством Мачабели и Иасе Амилахвари. Отряд

вступил в Осетию и опустошил ее, а потом переправился

в Имеретшо, где опустошил Сачхерети и с добычей

возвратился в Гори.*

В том же году царь Ираклий предпринял поход против

осетин обоих эриставств (Ксанского и Арагвского),

отказывавшихся платить налоги и не признававших царских

чиновников.

Царь Теймураз во главе картлииских войск прибыл

в Ванати и отрезал его от других пунктов, откуда могла

придти помощь к нему.

В то же время царь Ираклий выступил из Аннура

в Осетию. В авангарде шли войска под начальством Дим-

шера, моурава Пшавского.

Произошло сражение с осетинами (арагвскими).

Восставшие отступили и были осаждены в башнях. Башни,

числом 40 были взяты, снесены и сожжены. Особенно

пострадал округ Трусо, который, говорит хроника, был

пройден мечом. Взято было много пленных, многим из

которых выкололи глаза.

После этого поражения покорены были и осетины Ва-

натские. Осетины стали уплачивать дань.**

Однако, разумеется, такая „покорность"

осетин-крестьян отнюдь не была прочной и долговременной: борьба

крестьян продолжалась и при Ираклии и его преемнике.

В 1774 г. царь Ираклий II издал приказ осетинам

Арагвского ущелья, в котором обвиняд их в нападениях на

Картли и захвате имущества. Царь предписал осетинам

покориться, прекратить нападения, дать заложников и

вернуть имущество. Тому кто не подчинится приказу этому,

царь грозил „нанести такой удар, какой не испытывал

никто из людей".***

* „Жизнь Картли", Папуны Орбелиани, см. Вгоззе*, Н151. с1о 1а Сеог-

$1е, раг* II, стр. 107.

** Там же, стр. 109.

*** ЦИА Грузии, ф. 226, д. 1379.

25

В последний год независимости Грузии царь. Георгий

XII писал князю Отару Амилахвари: „Писал ты еще об

опустошении твоих деревень осетинами и о том, что они

явно расхаживают по Карталинии отрядом и грабят; если

по милости Божией будет мир, то я для осетин придумаю

такое дело, что они уже не осмелятся грабить Карталинию

и враждовать с нею".*

Приведенные выше, крайне скудные сведения, все же

дают некоторое представление о беспрерывной и

напряженной борьбе крестьян против помещиков. Во владениях

помещиков Мачабели и Эристави жили крестьяне-осетины и

грузины и, разумеется, они совместно вели борьбу против

общего классового врага. Скудость источников не позви-

ляет дать полную картину этой борьбы в период

грузинского царства.

II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

КРЕСТЬЯН ЮГО-ОСЕТИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX

ВЕКА

I. Крестьянское хозяйство.

В 1801 г. Грузия была присоединена к России. Этот

факт был спасительным для Грузии и благотворным для ее

дальнейшей судьбы.

Присоединение Грузии, с давних пор угнетаемой осталы-

ми соседями—Турцией и Персией, к России, уже

вступившей на путь капиталистического развития, сделавшей

большие успехи в области развития национальной

культуры и сближавшей отсталую Грузию с русской и

европейской культурой, поставило Грузию на путь прогрессивного

экономического и культурного развития.

Отныне Грузия была ограждена от внешних

истребительных нашествий, угрожавших самому физическому

существованию грузинского народа, и в условиях

безопасности стала на путь прогрессивного развития.

В условиях развивавшегося капитализма, рабочий класс

* АКАК, 1, стр. 54, док. №77. Письмо царя Георгия к Отару

Амилахвари от 21 сентября 18СГО г.

26

России и Грузии в союзе с крестьянством вели

революционную борьбу против царизма, помещиков и

капиталистов и добились торжества Великой Октябрьской

социалистической революции.

Сказанное относится также к народам Средней Азии и

другим отсталым народам бывшей Российской империи. О

прогрессивной роли России на востоке Ф. Энгельс писал к

Марксу 23 мая 1851 г. „.,.Россия действительно играет

прогрессивную роль по отношению к Востоку...

Господство России играет цивилизующую роль для Черного и

Каспийского морей и Центральной Азии, для башкир и

татар".*

На примере таких отсталых уголков как Юго-Осетия

особенно показательны прогрессивные стороны вхождения

ее в состав России. Отсталость Юго-Осетии сказывалась и

в культурном и в социальном отношениях. Сильны были

еще пережитки патриархально-родового строя с его

анархией, междуродовой борьбой, с такими обычаями как

кровная месть, похищение девиц, калым и т. п.. Под

воздействием сильного государственного начала эти обычаи если

не совсем еще исчезли в царское время, то все же

ослаблялись.

В обла'сти материальной культуры самобытный, крайне

отсталый образ жизни постепенно изменялся под

влиянием * проникавшей капиталистической городской

культуры.

Наконец, национальная писменность, грамотность,

школа появились в Осетии в XIX ст. и при всей ничтожности

роста их в царское время все же представляли большой

шаг вперед в культурном развитии осетин.

Осетинский народ как и другие народы России

испытали могучее, благотворное влияние передовой русской

культуры. Распространение русской грамоты, русской

книги, прессы—двигали культурный рост отсталого народа.

„Слух обо мне пройдет по всей Руси великой.

И назовет меня всяк сущий в ней язык", —

пророчески возвещал Пушкин. И это стало фактом и в Южной

Осетии.

* К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. т. XXI, стр. 211.

27

Передовые светочи русской культуры начали озарять

лучами своего света темные уголки Южной Осетии и других

окраин России.

Однако, говоря о прогрессивном значении присоединения

Грузии к России, не приходится забывать, что после

присоединения к России крестьяне Грузии, оставаясь

подгнетом крепостнического режима, еще более укрепившегося

под защитой сильной центральной власти русского

царизма, сверх того оказались под тяжестью колониальной

политики последнего.

Как ни тяжел был двойной гнет, под которым

находились народы Грузии и народы других окраин царской

России, но все же в конечном счете присоединение их к

России совершилось на благо этих народов.

„Есть две национальные культуры в каждой

национальной культуре. Есть зеликорусская культура Пуришке-'

вичей, Гучковых и Струве,~но есть также великбрусская

культура, характеризуемая именами Чернышевского и

Плеханова".** Царизм был выразителем и защитником

„культуры Пуришкевичей" и вызывал ненависть и борьбу

против себя со стороны всех народов России, в том числе

самого русского народа, но в то же время передовая русская

культура „Чернышевского и Плеханова" привлекала к

себе угнетенные народы России, сплотив их вокруг русского

народа в борьбе за свободную жизнь.

Присоединение Грузии к России получило исторически

блестящее оправдание, лучшим и ярким показателем чего

является победа социализма в России, свободная и

счастливая жизнь этих народов в нашу социалистическую

эпоху, небывалый расцвет социалистического хозяйства и

социалистической культуры в национальных советских

республиках и областях, .среди которых Грузия занимает

одно из первых мест.

По присоединении к России Грузия и все Закавказье еще

долго остаются экономически отсталой окраиной царской

империи в условиях феодально-крепостнического строя.

В эпоху крепостного права господствует система хозяй-

* В. И. Ленин, Соч.. из. 4, т. 20, стр. 16.

28

ства, которую Ленин называет барщиной. Ленин писал:

^Сущность тогдашней хозяйственной системы состояла

в том, что вся земля данной единицы земельного

хозяйства, т. е. данной вотчины, разделялась на барскую и

крестьянскую; последняя отдавалась в надел крестьянам,

которые... своим трудом и своим инвентарем обрабатывали ее,

получая с нее свое содержание. Продукт этого труда

крестьян представлял из себя необходимый продукт...

необходимый—для крестьян, как дающий им средства к жизни,

для помещика, как "дающий ему рабочие руки...

Прибавочный же труд крестьян состоял в обработке ими тем же

инвентарем помещичьей земли; продукт этого труда шел в

пользу помещика... „Собственное" хозяйство крестьян на

своем наделе было условием помещичьего хозяйства, имело

целью „обеспечение" крестьянина средствами к жи'зни, а

помещика—рабочими руками".*

Эта барщинная система хозяйства, разумеется, была и

в Грузии и, в частности, в Юго-Осетии.

Помимо многочисленных платежей, крестьяне были

обременены тяжелыми барщинными повинностями.

Помещичье хозяйство от начала до конца велось трудом

крепостных.

Сама техника земледелия как в крестьянском, так и в

помещичьем хозяйствах отличалась отсталостью. В

земледелии применялся тяжелый грузинский плуг, в который

запрягали 8—10 пар волов и буйволов. Печать отсталости

лежала и на всем остальном сельско-хозяйственном

инвентаре. При низком уровне агротехники урожайность не могла

быть высокой.

Присоединение Грузии к России не произвело быстро

глубоких сдвигов в экономике Грузии и Закавказья—в

течении всего дореформенного периода здесь господствует

натуральное хозяйство при наличии мелкотоварного

хозяйства. Но Грузия и все Закавказье, ставшее полуколонией

царской России, начинают включаться в русло

капиталистического развития последней.

В первые три десятилетия XIX в. царское правитель-

* В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. III, стр. 157—158.

29

ство ставило перед собой важнейшей задачей прочное

овладение Закавказьем, ограждение его от агрессии со

стороны Персии и Турции. Перед этой военно-политической

задачей вопросы экономической политики в крае, политики

превращения его как колонии в рынок сбыта и источник

сырья—не стояли еще в порядке дня.

Это не значит, что правительство вовсе не

интересовалось экономической жизнью края, или отдельные лица не

высказывались в политических видах за более тесные

экономические связи России с Закавказьем. В известной

записке адмирала Мордвинова развитие торговых отношений

с Закавказьем считалось одним из путей мирного

завоевания Закавказья.

Ликвидация экономической и политической замкнутости

феодальных владений, межфеодальных усобиц,

строительство сухопутных путей сообщений (военно-грузинская

дорога и др.), морское сообщение по Черному и

Каспийскому морям—содействовали развитию торговли и

товарного хозяйства.

Феодальная раздробленность, в особенности

сохранившиеся от эпохи грузинского царства внутренние пошлины,

•служили большим препятствием для развития торговли в

Грузии. Еще главноуправляющий в Грузии Цицианов в

своих докладных записках царю считал необходимым

уничтожить внутренние пошлины, указывая, что они

задерживают развитие ремесла и торговли, и даже „долженствуют

истребить в Грузии даже тень всякой промышленности".*

При Цицианове пошлины были отменены, но при преемнике

Цицианова, Гудовиче, считавшем необходимым

восстановление пошлин в фискальных целях, в 1807 г. они были

восстановлены. Это вызвало жалобу Тифлисских купцов,

и пошлины частично были отменены, но частью

сохранились еще и после.

При Ермолове вопрос о развитии торговли в Закавказье

приобрел такую актуальность, что в 1821 г. в этих целях

до инициативе французского консула Гамба и по ходатай-

* АКАК, т. II, док. № 442, 448.

** АКАК, т. III, д. № 69.

ЯО

ству Ермолова был введен в Закавказье временный (на ю

лет) льготный тариф, устанавливавший пошлину с

ввозимых иностранных товаров в размере 5 % и разрешавший

беспошлинный транзит их в Персию (через Редут-Кале). Та-

риф 1821 г. содействовал оживлению торговли в Закавказье.

Закавказские купцы установили торговые отношения с

Западной Европой через Лейпцигскую ярмарку, Марсель. Зато

это неблагоприятным образом отразилось на торговые

сношения Закавказья с Россией, производившиеся главным

образом через Нижегородскую ярмарку. В результате

значительно сократился сбыт русских товаров в Закавказье.

Между тем, развивавшаяся русская промышленность

нуждалась в Закавказье, как рынке сбыта. В то же время

внешнеполитические условия — победоносные войны с Персией

(1826—1828 г. г.) и Турцией (1828—1829 г. г.)—создали

положение, при котором вопросы активной экономической

политики в Закавказье выступают на первый план. Границы

Закавказья расширились. Туркманчайским миром (1828 г.)

были присоединены Эриванское и Нахичеванское ханства, Ад-

рианопольскиммиром (1829 г.)—Ахалцих, Ахалкалаки, Поти.

Внешняя безопасность края со стороны Персии и Турции

теперь была обеспечена. Политика протекционизма,

которую проводило правительство в целях развития русской

промышленности, естественно теперь ставила вопрос о

превращении Закавказья в рынок сбыта и источник сырья.

Проводником этой политики в отношении Закавказья был

министр финансов Канкрин. В своих докладных записках

он настаивал на ограничении ввоза иностранных товаров в

Закавказье. В этих же целях он направил в Закавказье

комиссию для обследования его ресурсов и

экономического положения с точки зрения интересов русской

промышленности. В итоге работы комиссии последовало издание

труда: „Обозрение российских, владений за Кавказом", в

котором авторы подчеркивают значение Закавказья как

колонии. „Название Закавказья колонией открывает все

виды на тамошние владения: это есть именно та точка, с

которой должны смотреть на них и давать направление

системе всех действий",—писали авторы труда.

31

Сам Канкрин в докладной записке Николаю 1-му писал:

„Не без основания закавказские провинции могут быть

названы колонией, которая должна приносить государству

весьма важные выгоды произведениями южных климатов".*

На той же точке зрения стоял и главноуправляющий

Грузией Паскевич. „Не должно ли смотреть на Грузию как

на колонию, которая бы доставляла грубые материалы (шелк,

хлопчатую бумагу и проч.) для наших фабрик, заимству-

ясь от России мануфактурными изделиями", писал он**.

В результате, в 1831 году вводится в Закавказье

покровительственный тариф, закрывавший доступ иностранным

товарам в Закавказье. Говоря об этом мероприятии в

записке в Государственный Совет от 20 марта 1836 г., Канкрин

писал, что при этом „имелось ввиду -не умножение

казенного дохода, а следующие два главные обстоятельства:

первое, обладание закавказским потреблением в пользу

нашей промышленности, которое до того слулшло поощрением

чужой, и, второе, отклонить соперничества иностранцев

в сбыте наших изделий в Персии".***

Тариф 1831 года не оправдал тех ожиданий, на

которые он был расчитан. „Торговая система, введенная в

Закавказский Край в 1831 г., не имела желаемого успеха,

писал в 1842 г. главнокомандующий в Грузии Нейдгардт:

согласно заключения посланного в Закавказье в 184* году

для обследования причин упадка русской торговли здесь

чиновника министерства финансов Гангемейстера,—российская

промышленность едва лр ею воспользовалась, ибо

доставка русских товаров в Грузию не усилилась, в Персию

сделалась совершенно ничтожною, тогда как в

прошлые годы торговля наша с сим государством была

довольно значительна"... Нейдгардт считал целесообразным,

разрешить беспошлинный транзит европейских товаров через

Редут-Кале в Персию, а также—персидских товаров в Ре-

дут-Кале.****

* Обозрение российских владений за Кавказом, СПБ, 1831, ч. ь

стр. 12.

^** АКАК, т. VII, док: № 108, стр. 140.

*** АКАК, том УШ, д. № 97, стр. 169.

**** АКАК, т. IX, стр, 676—679, д. № 562.

32

Преемник Нейдгардта Воронцов отстаивал свободную

торговлю. „Все бывшие главноуправляющие удостоверили,

что свободная торговля оживила край и начала развивать

благосостояние между всеми классами народонаселения",

писал он в записке об изменении тарифной системы в За-'

кавказском Крае 31 августа 1846 г.*"

По его настоянию в том же 1946 г. была разрешена

транзитная торговля через Закавказье.

Тогда же русскими фабрикантами было учреждено в

Тифлисе торговое депо (товарные склады) для снабжения

Закавказья русскими товарами (главным образом

московской мануфактурой).

Впрочем, эта торговая кампания успеха не имела и

была закрыта в 1852 г., равно как и основанное в 1848 году

„Общество Закавказской оптовой торговли", прекратившее

свое существование в 1858 году.

В ближайшие за отменой тарифа (1831 г.) годы

количество товаров, провозимых транзитом от Редут-Кале в

Персию быстро возросло—с 10. 320 руб. их стоимости в 1846

г. до 80.470 руб. в 1851 г..** Впрочем, общие обороты

внешней торговли Закавказья за те же годы большого роста

не получили—в 1846 году они равны были 7.365.000 руб.

и в 1852 году—8.248.000 руб.***.

На иранском рынке русская торговля встречала

конкуренцию западно-европейских товаров, провозимых через

Трапезунт.

В то же время в Грузии появляются зачатки

капиталистической промышленности. В 1840-50 г.г. здесь

открываются небольшие фабрики и заводы (заводы стекольные,

сахарные, механический и чугуно-литейньтй в Тбилиси и

др.). Многие из них были насаждены самим

правительством. Многие из этих предприятий оказываются

нежизнеспособными и закрываются. В 1845 г. начинается добыча

Ткибульского каменного угля.

Как ни слабы были все эти начинания по насаждению

промышленности в Грузии, но они свидетельствуют об об-

* АКАК, т. X, стр. 183, стр. 187.

** АКАК, т. X, стр. 893

*** Там-же, стр. 210 д. №219.

3. 3. Н. Ванеев.

33

щей тенденции экономического развития её по путл

капитализма.

То же самое можно сказать в отношении сельского

хозяйства.

В помещичьих хозяйствах наблюдается некоторое

оживление, как в направлении насаждения новых отраслей

хозяйства (табака, чая, хлопка и др.), так и в отношении

улучшения способов хозяйства (применение

сельскохозяйственных машин, улучшения пород скота и прочее).

В 1833 году было основано „Закавказское общество

поощрения сельской и мануфактурной промышленности

и торговли", которое, впрочем, по словам наместника

Воронцова, не принесло ожидаемой от него пользы и было

закрыто в 1845 году*. В 1850 году было основано

Кавказское сельскохозяйственное общество, которое

проявило более энергичную работу.

Как видно из отчётов наместника Воронцова, вопросам

подъёма сельского хозяйства уделял значительное

внимание и он сам.

Отдельными помещиками (напр., бароном Николаи, К. Н.

Багратион—Мухранским, Анановыми др.)** делаются

попытки внедрения в сельское хозяйство

предпринимательского начала при чем по жалобам некоторых из них

(например, того же Николаи) имеет место недостаток

рабочих рук, что было естественным в условиях

крепостничества.

Указанный выше общий ход экономического развития

Закавказья оказывал влияние и на замкнутые горные

области, лежавшие в стороне от центров и более отсталые в

экономическом отношении. Таким отстающим краем была

и Юго-Осетия.

В последней, несмотря на некоторые особенности в

положении крестьян; а именно: оторванность подавляющей

части от помещичьих хозяйств, находившихся на плоскости,

деревень, находившихся в горах и постоянное

сопротивление помещичьему гнету со стороны крестьян, все же

* АКАК, т. X, стр. 834. Из отчёта кн. Воронцова, 1845—46 г.

** См, Гугушвили. Сельское хозяйство и аграрные отношения, стр.

458—484.

34

существо барщинной системы хозяйства сохранилось. И

здесь в той или другой форме, в той или другой, степени,

местами или временами, крестьяне также кроме оброка

отбывали барщинные повинности, о которых говорилось

выше.

В данном случае для нас представляет интерес

крестьянское хозяйство в Юго-Осетии в период крепостного

права, экономическое положение крестьянских масс в

условиях крепостнического строя.

Преобладание натурального хозяйства характеризует

экономику крепостнического строя.*

Натуральное хозяйство, как и пережитки

первобытнообщинного строя, дольше всего сохраняются в горных

областях. В Юго-Осетии на протяжении XIX века они

выступают довольно ярко.

Крестьяне живут отдельными к а у-селениями или

деревнями. Эти кау представляют • собой общины-родо-

вые или соседские. При горном рельефе эти кау

невелики: если в кау 40 дворов, то он уже считается

большим. Были кау в составе менее 10 дворов. Общины-

кау, как родовые, так и соседские, сообща пользовались

пастбищными и лесными угодиями; пахотные и луговые

участки находились в пользований отдельных

семей—больших и малых. Болыние-семьи или семейные общины в составе

десятков членов представляют собой тип первобытной

родственной коммуны с коллективным производством и

потреблением благ.

Большие и малые семьи живут в патриархальном быту.

Весь порядок домашней жизни в них держится на

авторитарном руководстве старшего в семье.

Жизнь в кау регулируется общинным собранием—ныхас

(в переводе значит „беседа"). В круг его функций входят

преимущественно вопросы хозяйственного значения—начало

выхода в поле на пахоту или уборку урожая,

распределение посевных площадей по культурам, земельные споры с

соседними общинами, охрана леса, приведение дорог в

порядок и т. п.4.

* В. И. Ленин, Соч. т. III, стр. 158.

35

Старейшие по возрасту, в особенности умные,

обладавшие даром слова и другими личными достоинствами, играли

руководящую роль при решении общинных дел.

Были-весьма живучи такие институты и обычаи

родового быта, как взаимопомощь членов рода, экзогамия,

гостеприимство, кровная месть, суд посредников и т. д..

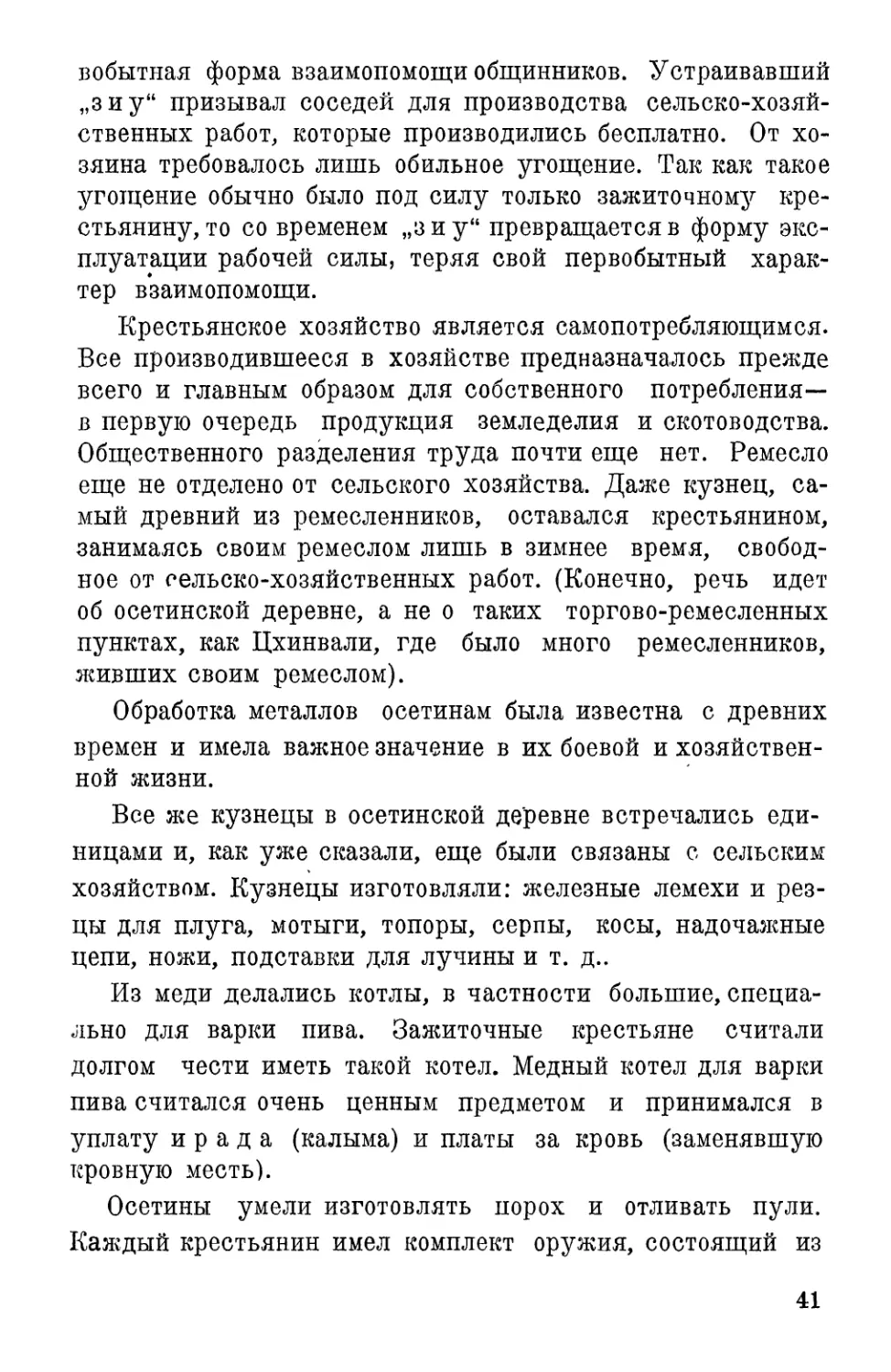

Жилища в горах—каменные, двухэтажные; в _ предгор-

36

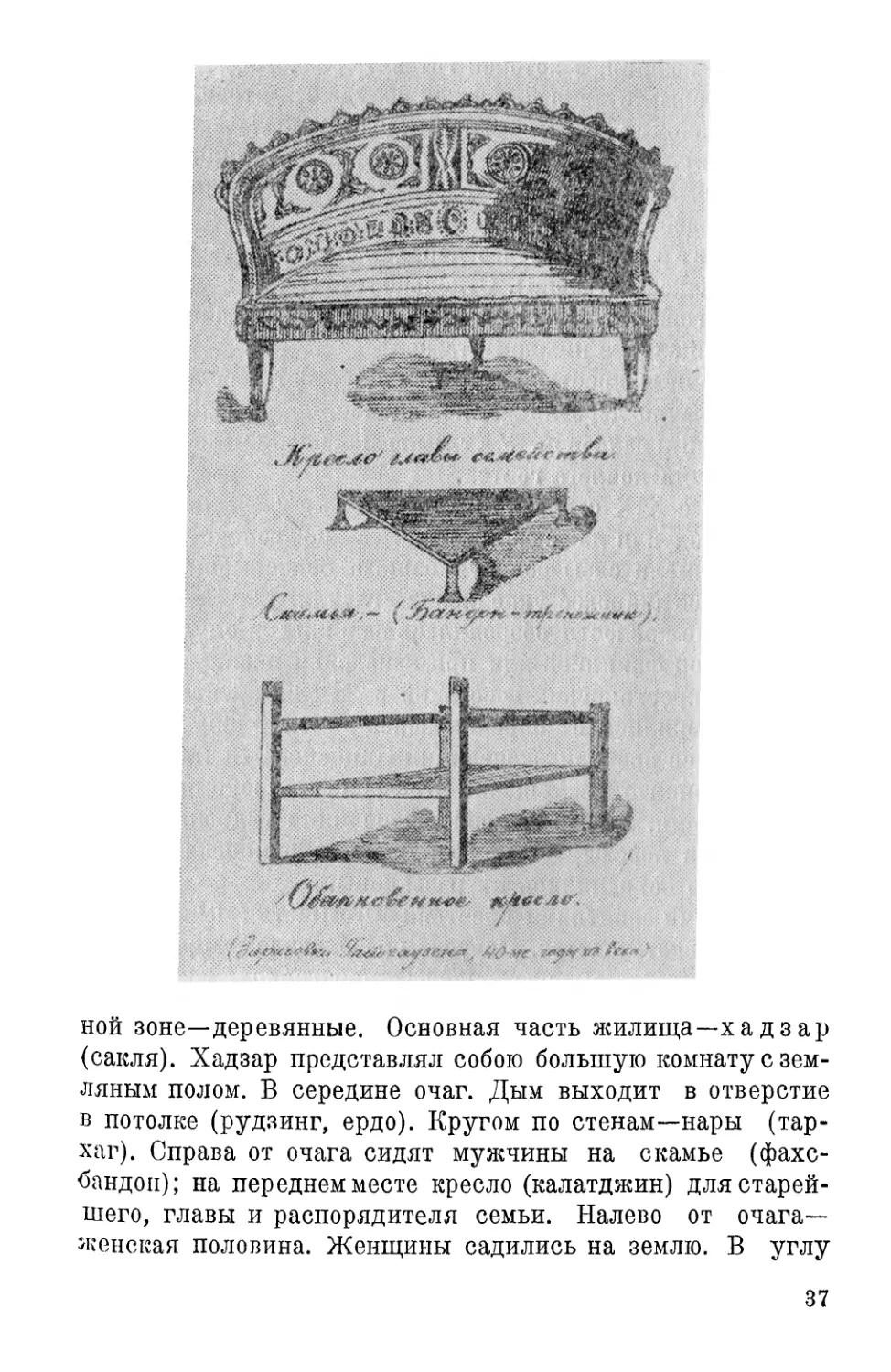

ной зоне—деревянные. Основная часть жилища—хадз ар

(сакля). Хадзар представлял собою большую комнату с

земляным полом. В середине очаг. Дым выходит в отверстие

в потолке (рудзинг, ердо). Кругом по стенам—нары (тар-

хаг). Справа от очага сидят мужчины на скамье (фахс-

<5андои); на переднем месте кресло (калатджин) для

старейшего, главы и распорядителя семьи. Налево от очага—

женская половина. Женщины садились на землю. В углу

37

на ножках квашня, в которой готовят хлеб. По

стене—полки, на которых ставилась разная посуда. На стене мужской1

половины висит разное оружие. Над очагом железная цепь,,

предмет культа. На цепи—котел для варки пищи. За

очагом—столб. На нем висит железная подставка длялучщщ,

которой освещается дом.

В хадзар входят через переднюю комнату — тирх.

Рядом—кладовая (кабиц). Отдельно стоит хлев для скота,

(скат). В горах, где были каменные двухэтажные дома,

скот помещался в нижнем этаже. ,

Зажиточные крестьяне имели еще „у а т" —более

культурное, обычно деревянное, помещение, с

деревянным^полом, окнами и балконом. У а т было помещение летнее,

отводилось для ночлега гостей.

В начале XIX столетия в каждом к а у были башни.

Каждый род или даже ветвь рода, за исключением

маломощных, имели свою родовую башню. Более мощные роды

имели более широкое укрепление—галуан.

В башне-крепости оборонялась фамилия в случае

борьбы с другой фамилией или при нападении внешнего врага-

Во время крестьянских восстаний в XIX в.

крестьяне-осетины- оборонялись от царских войск в этих башнях.

Поэтому еще со времени экспедиции Цицианова (в 1804 г.)

было предпринято разрушение этих башен русскими военно-

начальниками. В 1840 г. после экспедиции Андроникова

башни почти повсюду были разрушены. Во многих местах

до сих пор сохранились их развалины.

Главными занятиями крестьян Юго-Осетии были

земледелие и скотоводство. Первое преобладало в предгорной

зоне, второе—в высокогорной. В предгорной зоне сеяли

пшеницу озимую и яровую, ячмень, кукурузу, просо,

фасоль, бобы. В высокогорной зоне сеяли ячмень. Некоторое-

значение имело пчеловодство, которое велось в

примитивной форме.

Способы обработки земли и вообще ведения сельского

хозяйства стояли на низком уровне, как это, впрочем, было-

и позже на всем протяжении дореволюционного периода-

при отсутствии в царское время какого-либо прогресса в-

38

агротехнике. Поэтому можно сказать, что способы

земледелия и зерновые культуры, а также способы скотоводства

в первой половине XIX столетия вряд ли чем-либо

существенным отличались от того, что мы знаем из недавнего

предреволюционного времени.

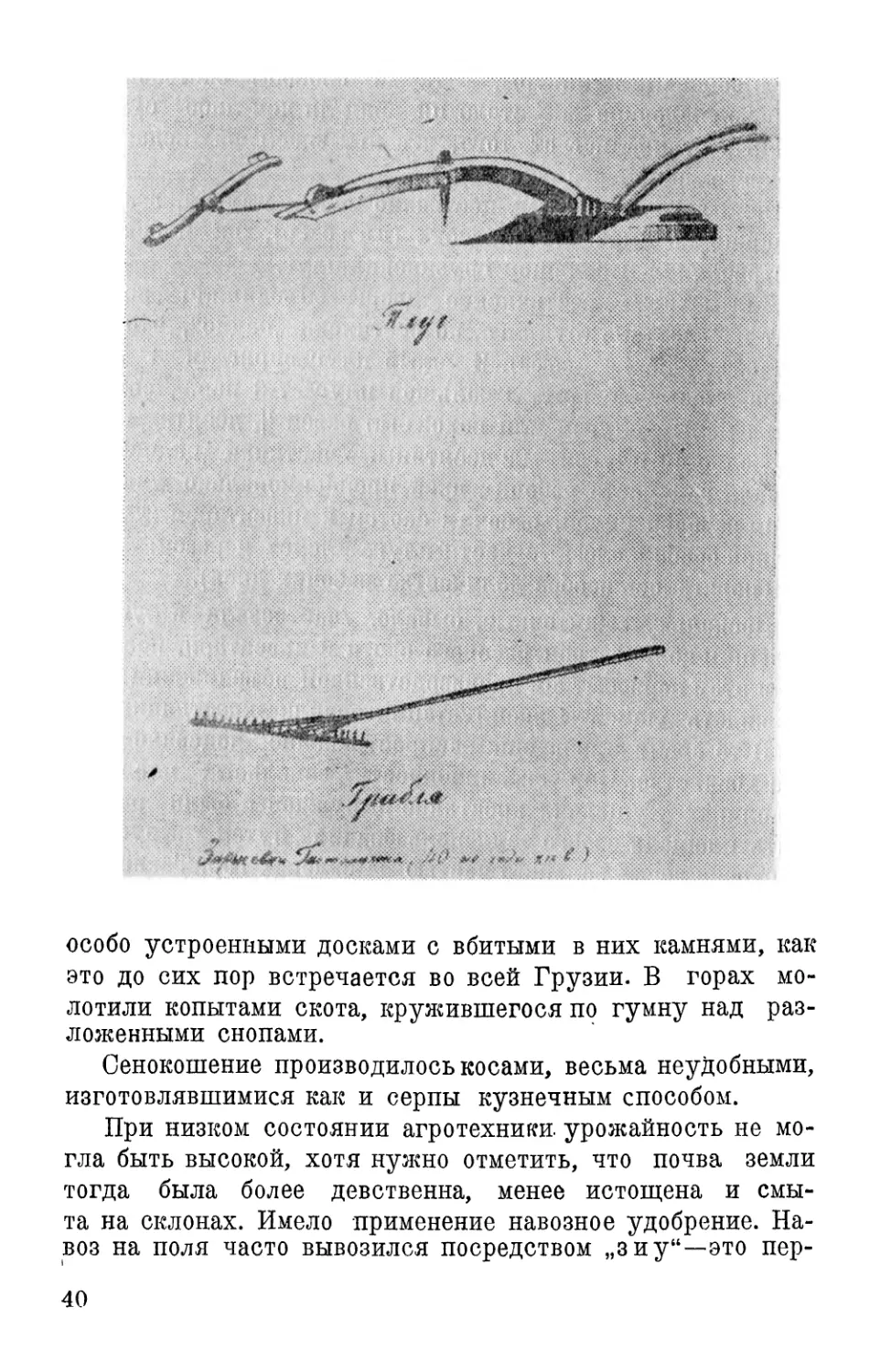

Землю пахали преимущественно малым плугом, в

высокогорной зоне преобладала соха (дзибир), на плоскости

употреблялся и большой грузинский плуг.

Для пахоты крестьянские дворы объединяли рабочий

скот и инвентарь (супряга, по осетински „цадис", что

значит объединение, союз). В малый плуг впрягали 3 пары

волов, в соху—1 пару, в большой плуг—7-8 пар. День па-

ханья малым плугом или сохой был равен % десятины

земли, большим плугом—1|2 десятины. Участники „цадис"

получали количеств рабочих дней пропорционально участию

в нем рабочей силой, рабочим скотом и инвентарем

(учитывались особо железные части плуга—лемех и резец,

которым полагалось особое количество рабочих дней).

Поскольку зажиточные, бывало, участвовали в супряге

большим количеством рабочего скота и инвентаря,

постольку в этом первобытном производственном объединении

можно видеть элементы эксплуатации бедняка-крестьянина.

В то время имело еще распространение подсечно-огне-

вое хозяйство. При ограниченности земельных площадей

в долинах и ущельях крестьяне вынуждены были

расширять площадь своего землепользования путем вырубки и

корчевки леса—большею частью на склонах гор. Такие

расчищенные от леса пахотные участки назывались „ах о"

(грузинское слово). „Ахо" обычно обрабатывались-

мотыгами. Мотыжное земледелие сохранилось не только на

„ахо", но вообще на крутых склонах гор, где невозможно

было пахать плугом.

Жатва производилась серпами. Сжатое связывалось в

снопы. Снопы складывались в кучи. Семь сложенных снопов

составляли угас. 10 угасов составляли мак у л (копна).

Снопы доставлялись на гумно на санях. На плоскости

для транспорта употреблялась и грузинская арба.

.Молотьба в предгорной зоне производилась „кеври", т. е.

39

особо устроенными досками с вбитыми в них камнями, как

это до сих пор встречается во всей Грузии. В горах

молотили копытами скота, кружившегося по гумну над

разложенными снопами.

Сенокошение производилось косами, весьма неудобными,

изготовлявшимися как и серпы кузнечным способом.

При низком состоянии агротехники, урожайность не

могла быть высокой, хотя нужно отметить, что почва земли

тогда была более девственна, менее истощена и

смыта на склонах. Имело применение навозное удобрение.

Навоз на поля часто вывозился посредством „з и у"—это пер-

40

вобытная форма взаимопомощи общинников. Устраивавший

„зиу" призывал соседей для производства сельско-хозяй-

ственных работ, которые производились бесплатно. От

хозяина требовалось лишь обильное угощение. Так как такое

угощение обычно было под силу только зажиточному

крестьянину, то со временем „зиу" превращается в форму

эксплуатации рабочей силы, теряя свой первобытный

характер взаимопомощи.

Крестьянское хозяйство является самопотребляющимся.

Все производившееся в хозяйстве предназначалось прежде

всего и главным образом для собственного потребления—

в первую очередь продукция земледелия и скотоводства.

Общественного разделения труда почти еще нет. Ремесло

еще не отделено от сельского хозяйства. Даже кузнец,

самый древний из ремесленников, оставался крестьянином,

занимаясь своим ремеслом лишь в зимнее время,

свободное от оельско-хозяйственных работ. (Конечно, речь идет

об осетинской деревне, а не о таких торгово-ремесленных

пунктах, как Цхинвали, где было много ремесленников,

живших своим ремеслом).

Обработка металлов осетинам была известна с древних

времен и имела важное значение в их боевой и

хозяйственной жизни.

Все же кузнецы в осетинской деревне встречались

единицами и, как уже сказали, еще были связаны с сельским

хозяйством. Кузнецы изготовляли: железные лемехи и

резцы для плуга, мотыги, топоры, серпы, косы, надочажные

цепи, ножи, подставки для лучины и т. д..

Из меди делались котлы, в частности большие,

специально для варки пива. Зажиточные крестьяне считали

долгом чести иметь такой котел. Медный котел для варки

пива считался очень ценным предметом и принимался в

уплату и р а д а (калыма) и платы за кровь (заменявшую

кровную месть).

Осетины умели изготовлять порох и отливать пули.

Каждый крестьянин имел комплект оружия, состоящий из

41

кинжала, шашки, ружья, пистолета, копья.* Не все это*

оружие изготовлялось на месте. Многое поступало со

стороны. Например, ружья назывались крымскими, что

указывало на их происхождение (изготовлялись в

Бахчисарае).

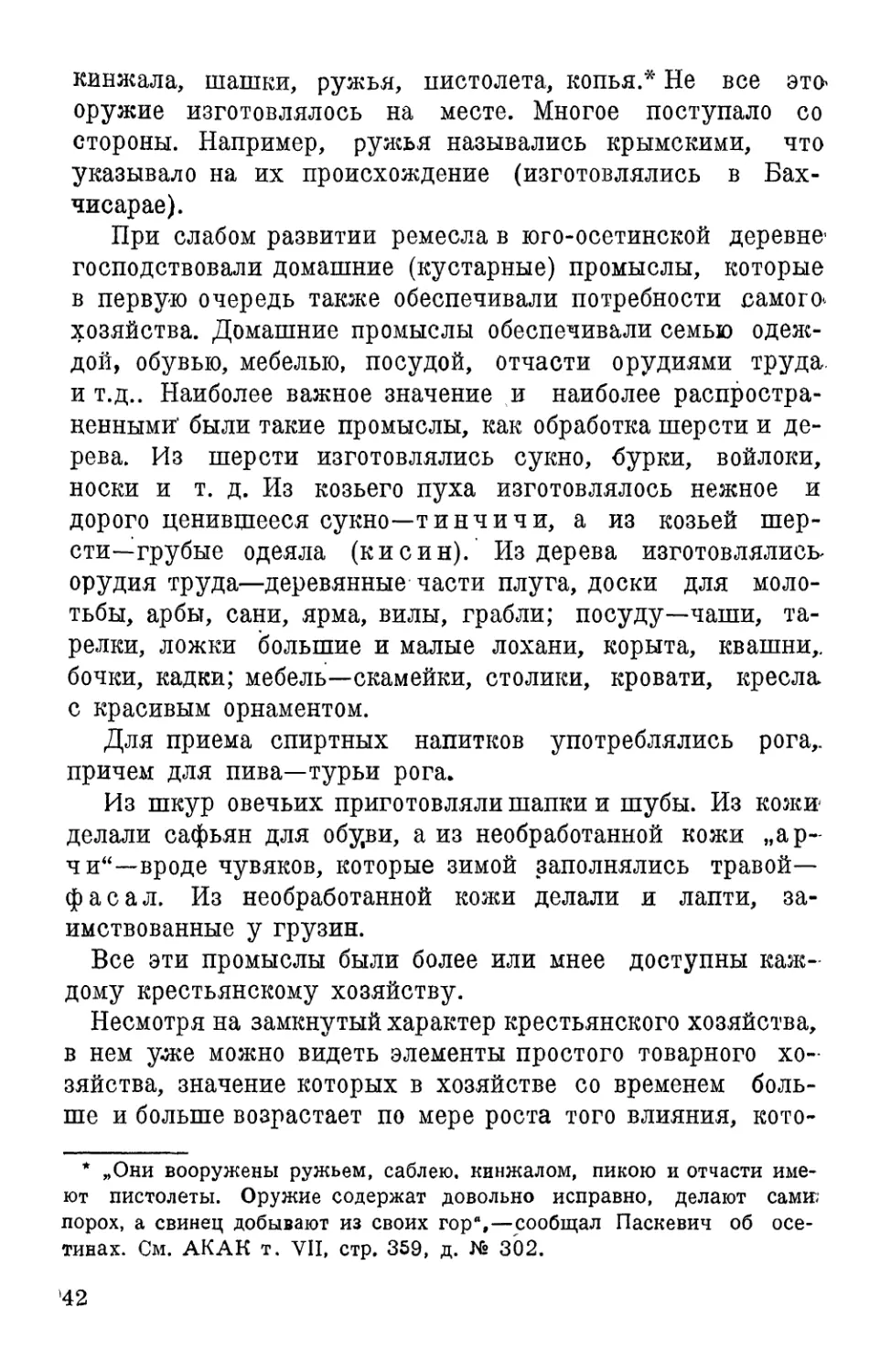

При слабом развитии ремесла в юго-осетинской деревне'

господствовали домашние (кустарные) промыслы, которые

в первую очередь также обеспечивали потребности самого*

хозяйства. Домашние промыслы обеспечивали семью

одеждой, обувью, мебелью, посудой, отчасти орудиями труда,

и т.д.. Наиболее важное значение и наиболее

распространенными' были такие промыслы, как обработка шерсти и

дерева. Из шерсти изготовлялись сукно, бурки, войлоки,

носки и т. д. Из козьего пуха изготовлялось нежное и

дорого ценившееся сукно—тинчичи, а из козьей

шерсти—грубые одеяла (кисин). Из дерева изготовлялись

орудия труда—деревянные части плуга, доски для

молотьбы, арбы, сани, ярма, вилы, грабли; посуду—чаши,

тарелки, ложки большие и малые лохани, корыта, квашни,,

бочки, кадки; мебель—скамейки, столики, кровати, кресла

с красивым орнаментом.

Для приема спиртных напитков употреблялись рога,,

причем для пива—турьи рога.

Из шкур овечьих приготовляли шапки и шубы. Из кожи

делали сафьян для обуви, а из необработанной кожи

„арчи"—вроде чувяков, которые зимой заполнялись травой—

фас ал. Из необработанной кожи делали и лапти,

заимствованные у грузин.

Все эти промыслы были более или мнее доступны

каждому крестьянскому хозяйству.

Несмотря на замкнутый характер крестьянского хозяйства,

в нем уже можно видеть элементы простого товарного

хозяйства, значение которых в хозяйстве со временем

больше и больше возрастает по мере роста того влияния, кото-

* „Они вооружены ружьем, саблею, кинжалом, пикою и отчасти

имеют пистолеты. Оружие содержат довольно исправно, делают сами;

порох, а свинец добывают из своих гор",—сообщал Паскевич об

осетинах. См. АКАК т. VII, стр. 359, д. № 302.

42

ро'е оказывал на все Закавказье развивающийся в России

капитализм.

Как уже отмечалось выше, связь крестьянского

хозяйства Юго-Осетии с рынком существовала уже с давних пор.

Уже с давних времен крестьяне нуждались в таком

предмете первой необходимости, как соль. На ближайших

рынках или непосредственно у крестьян, живших на

плоскости, крестьяне-горцы покупали хлеб, сбывая продукты

43

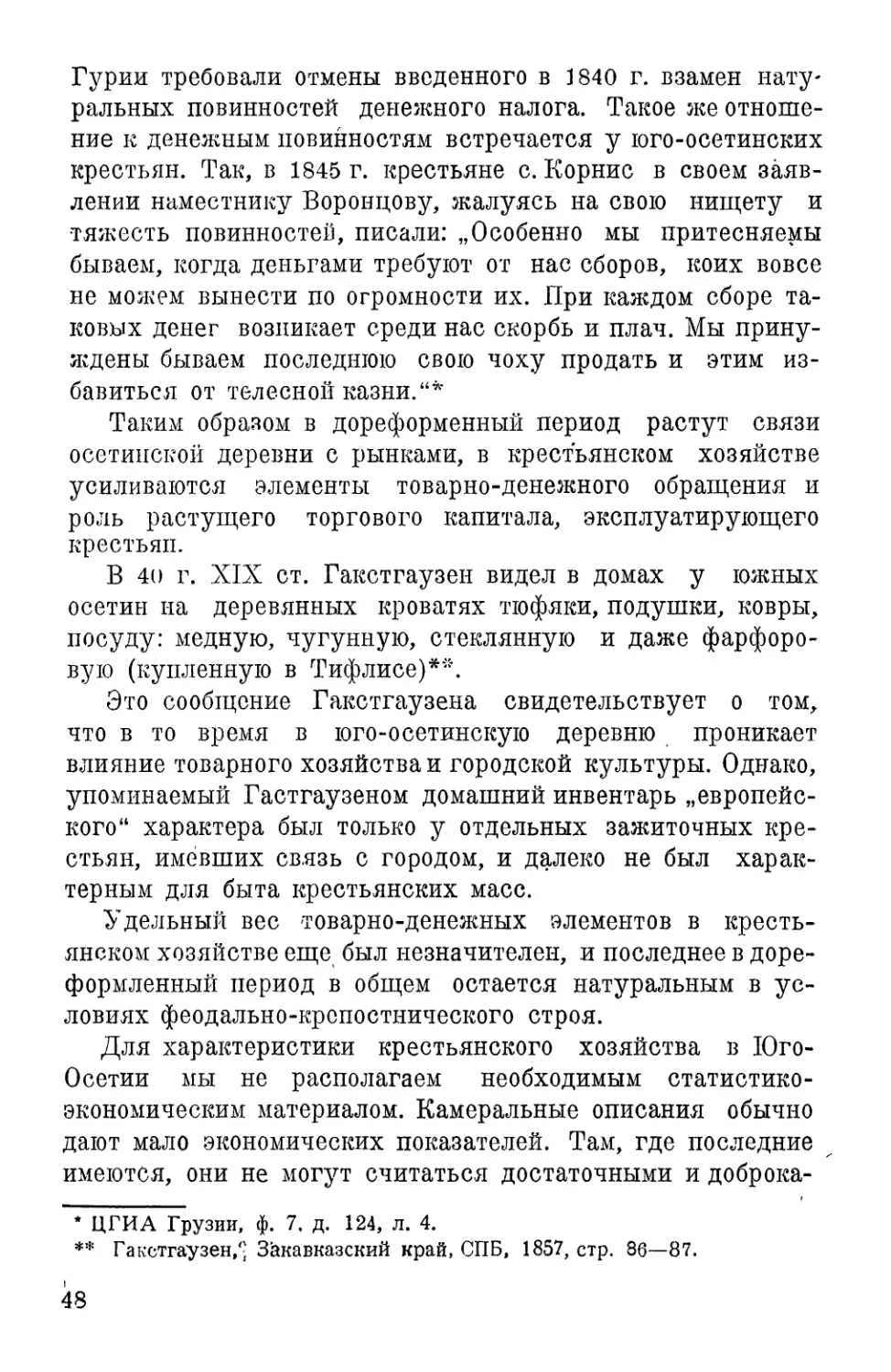

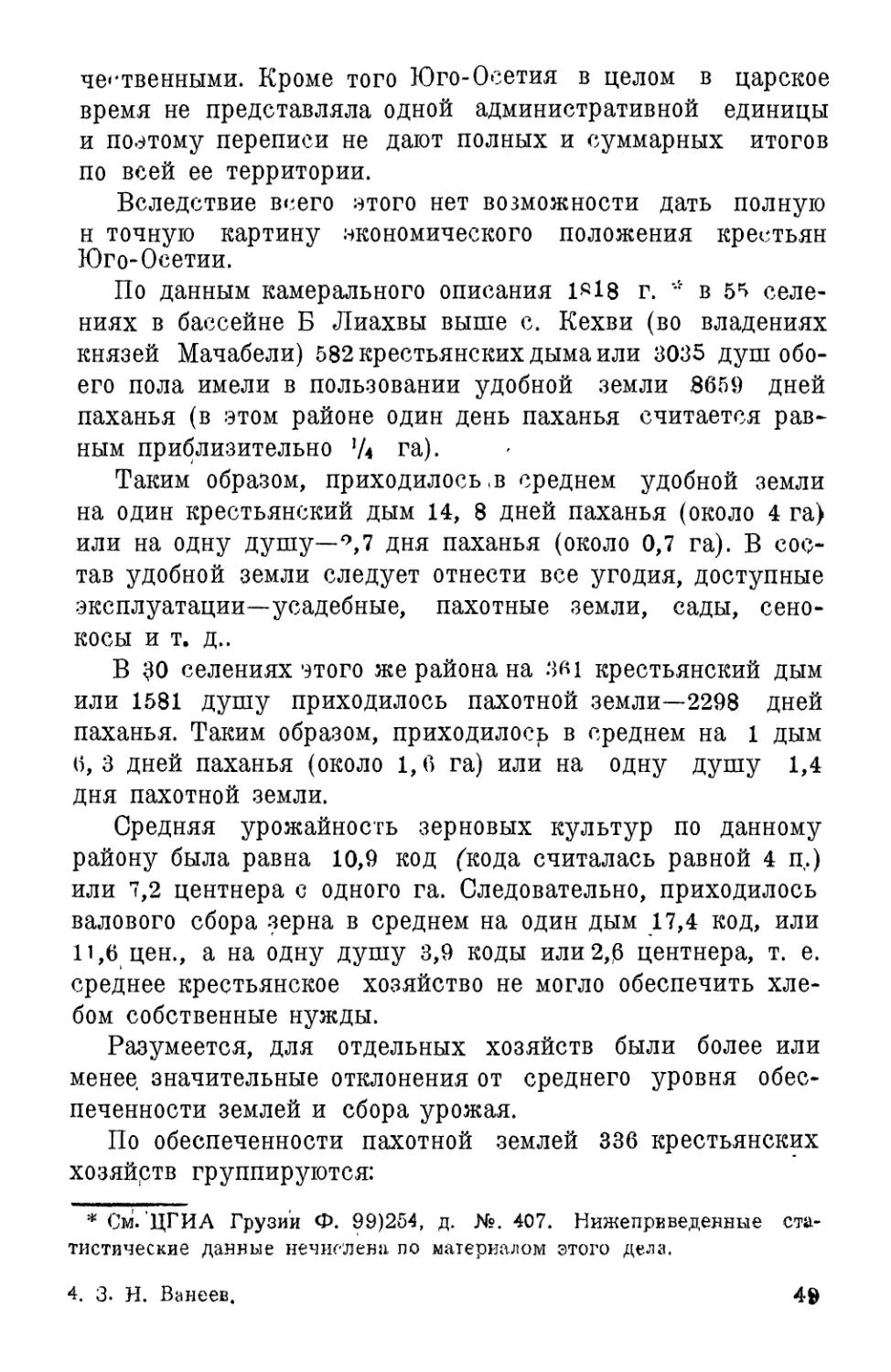

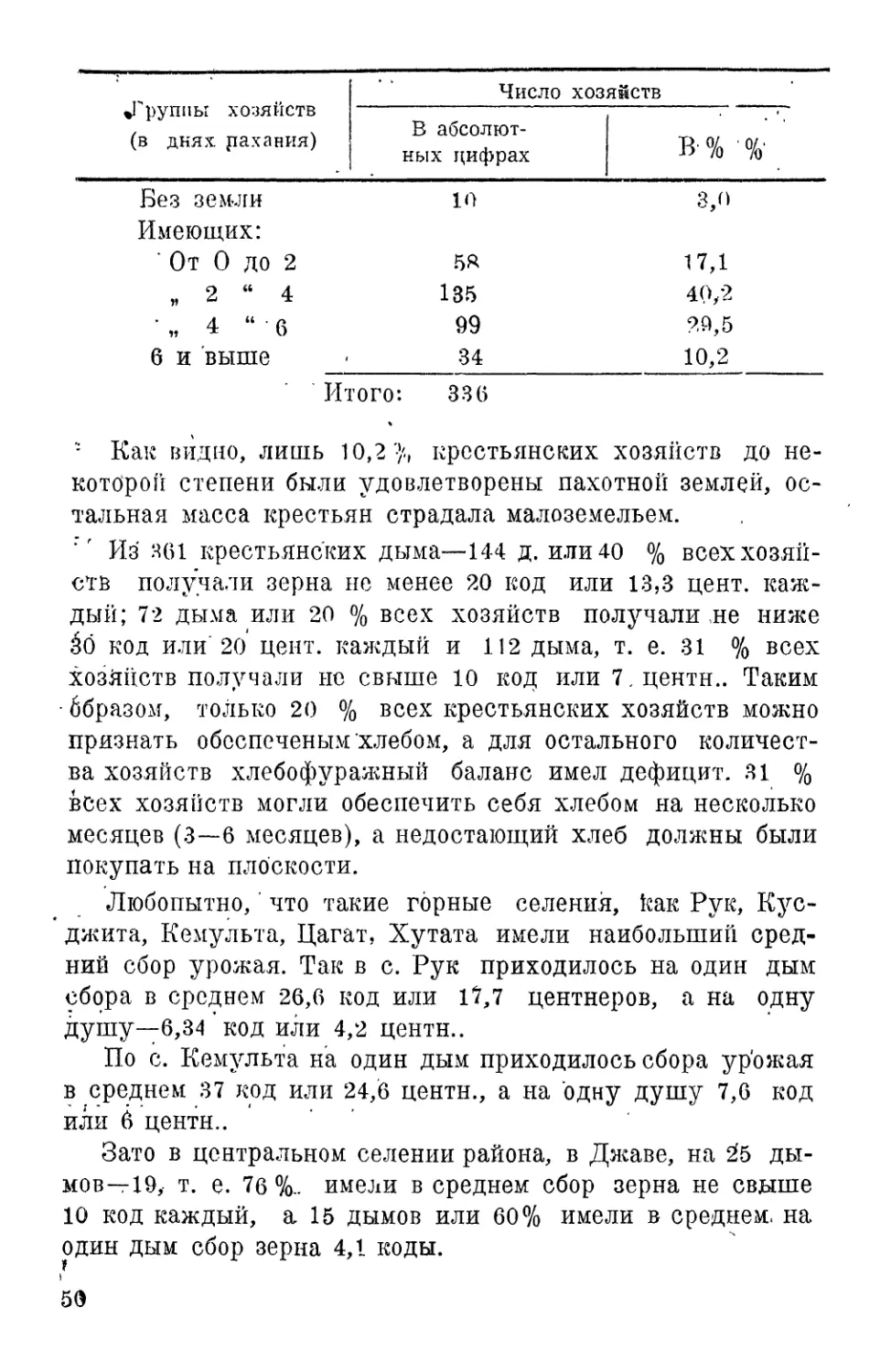

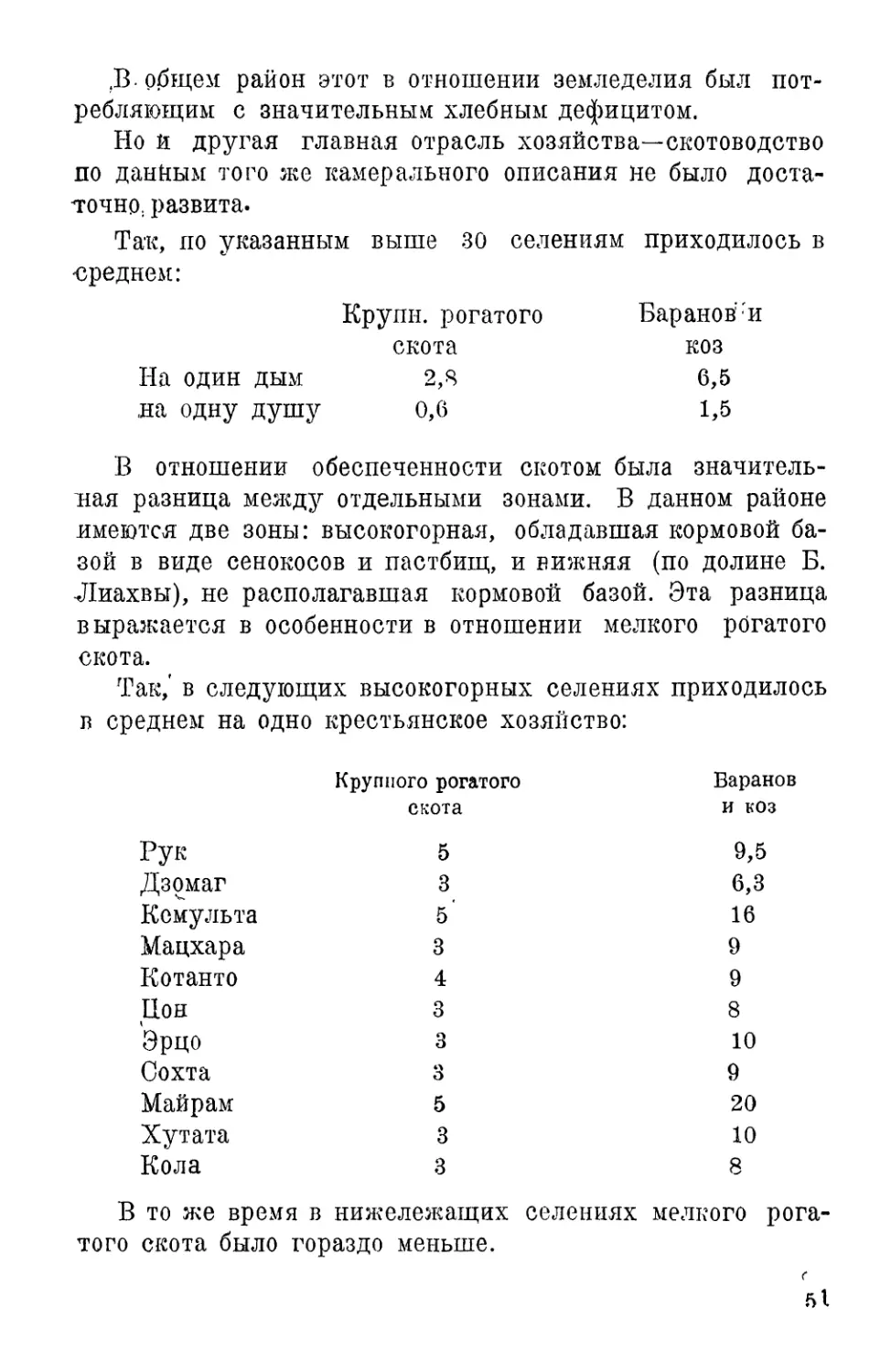

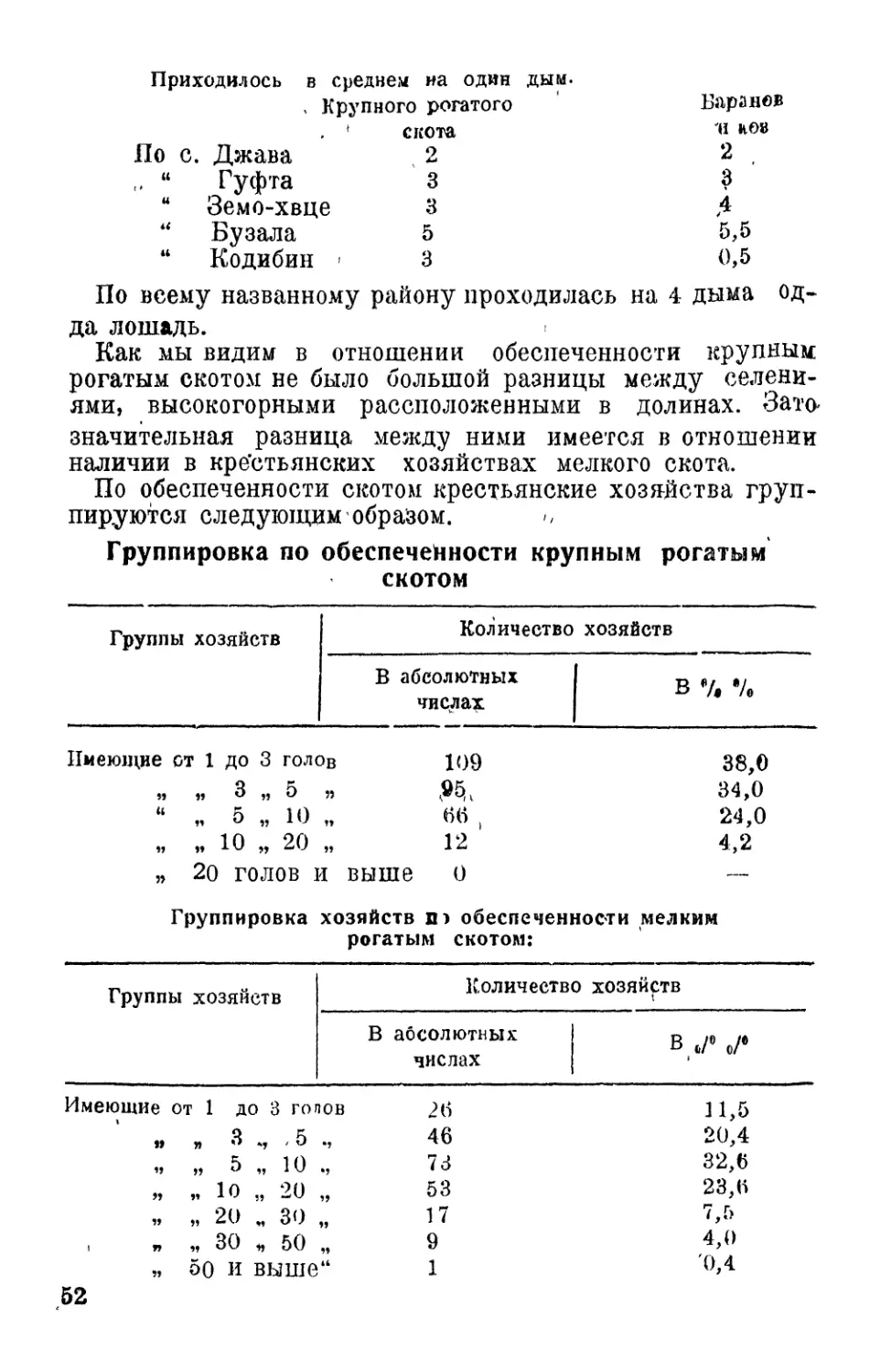

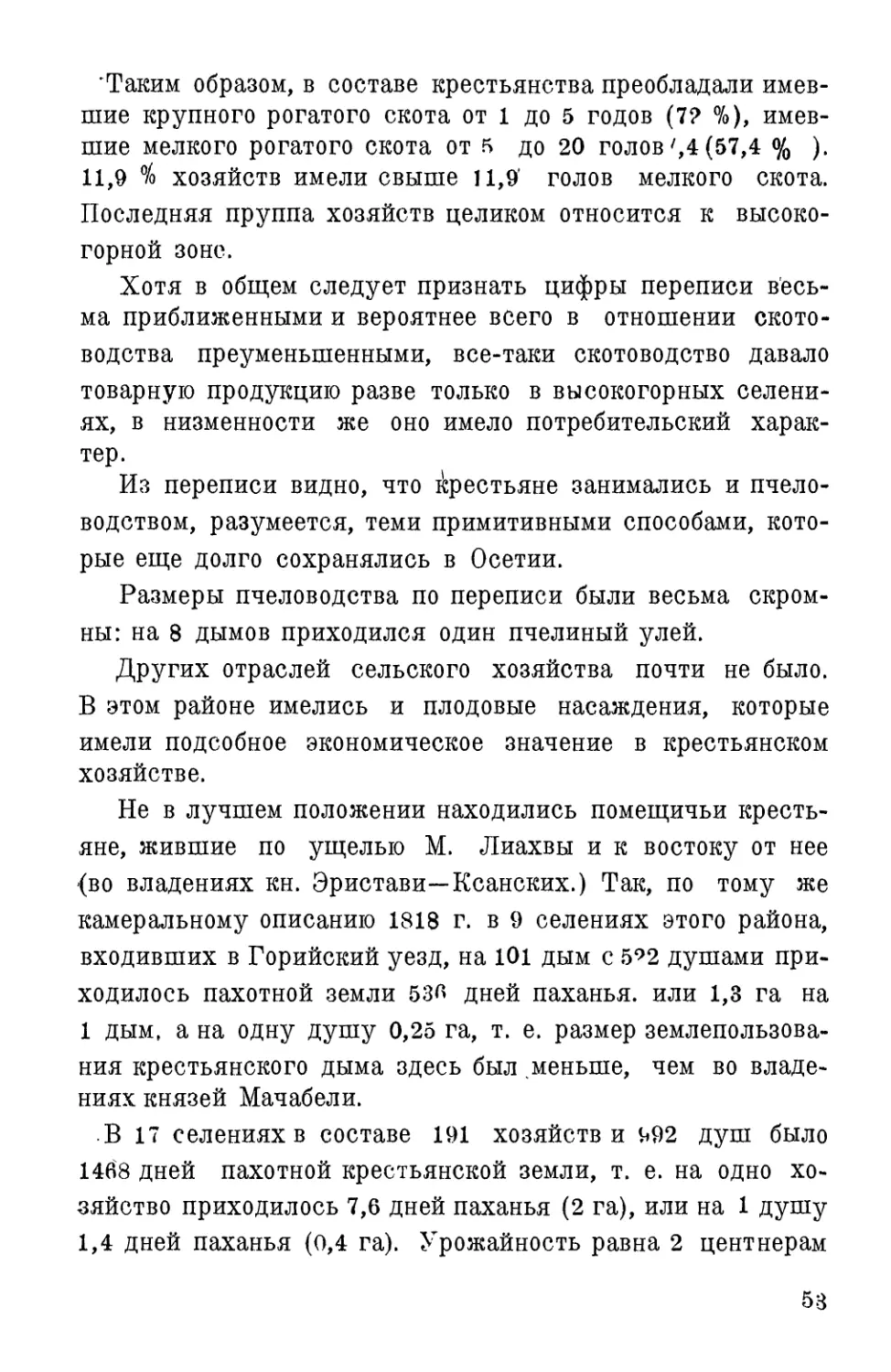

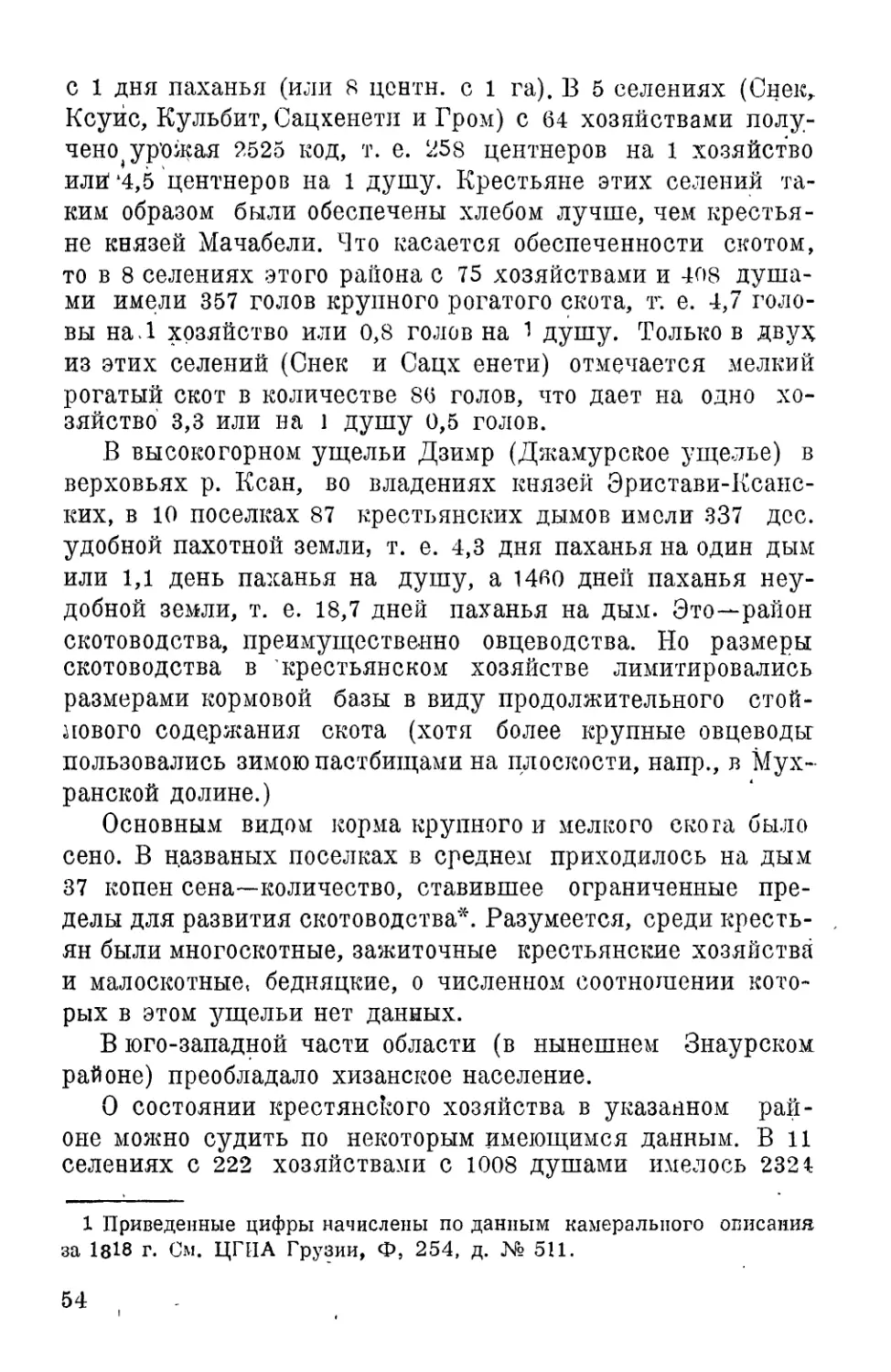

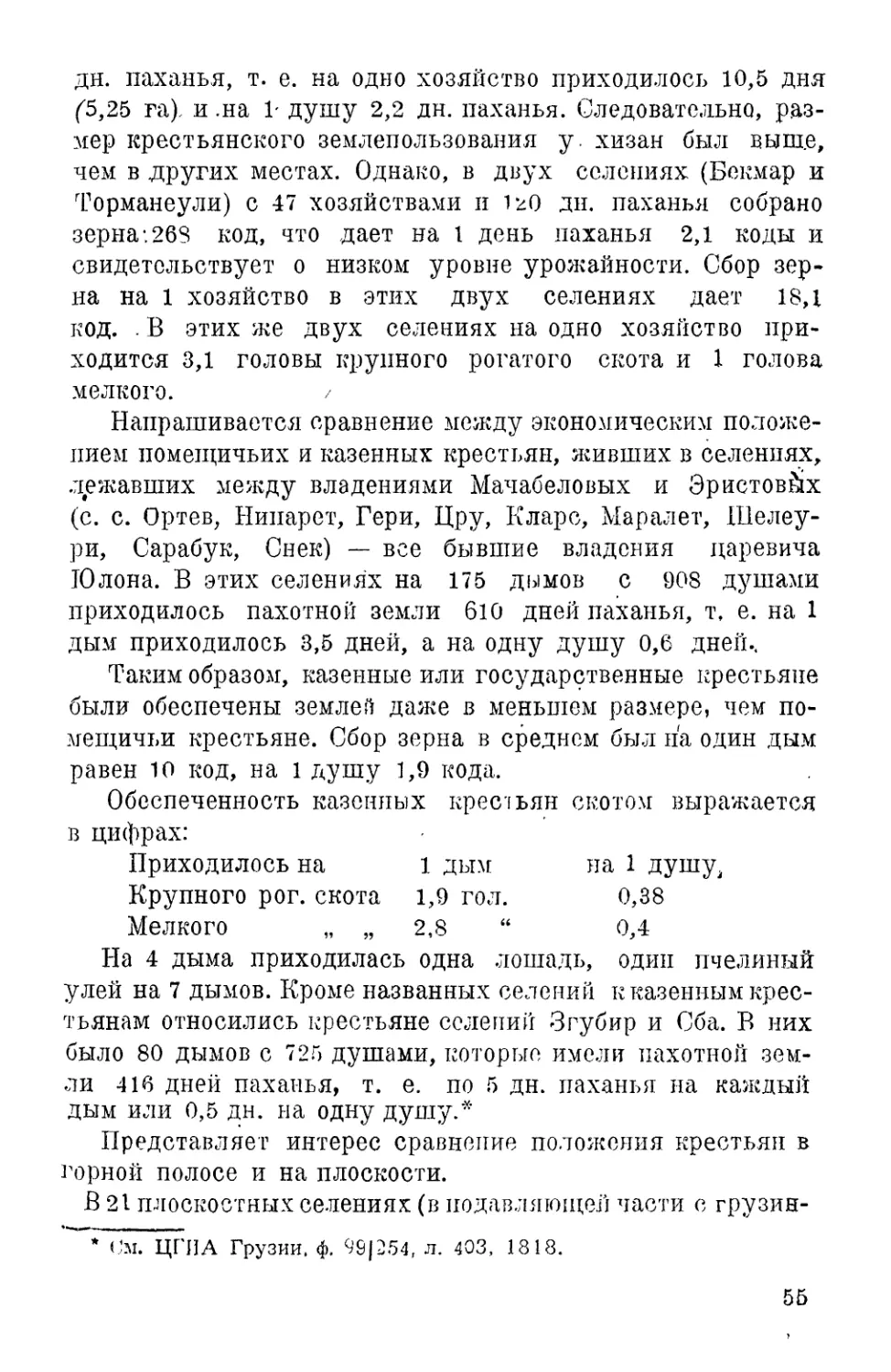

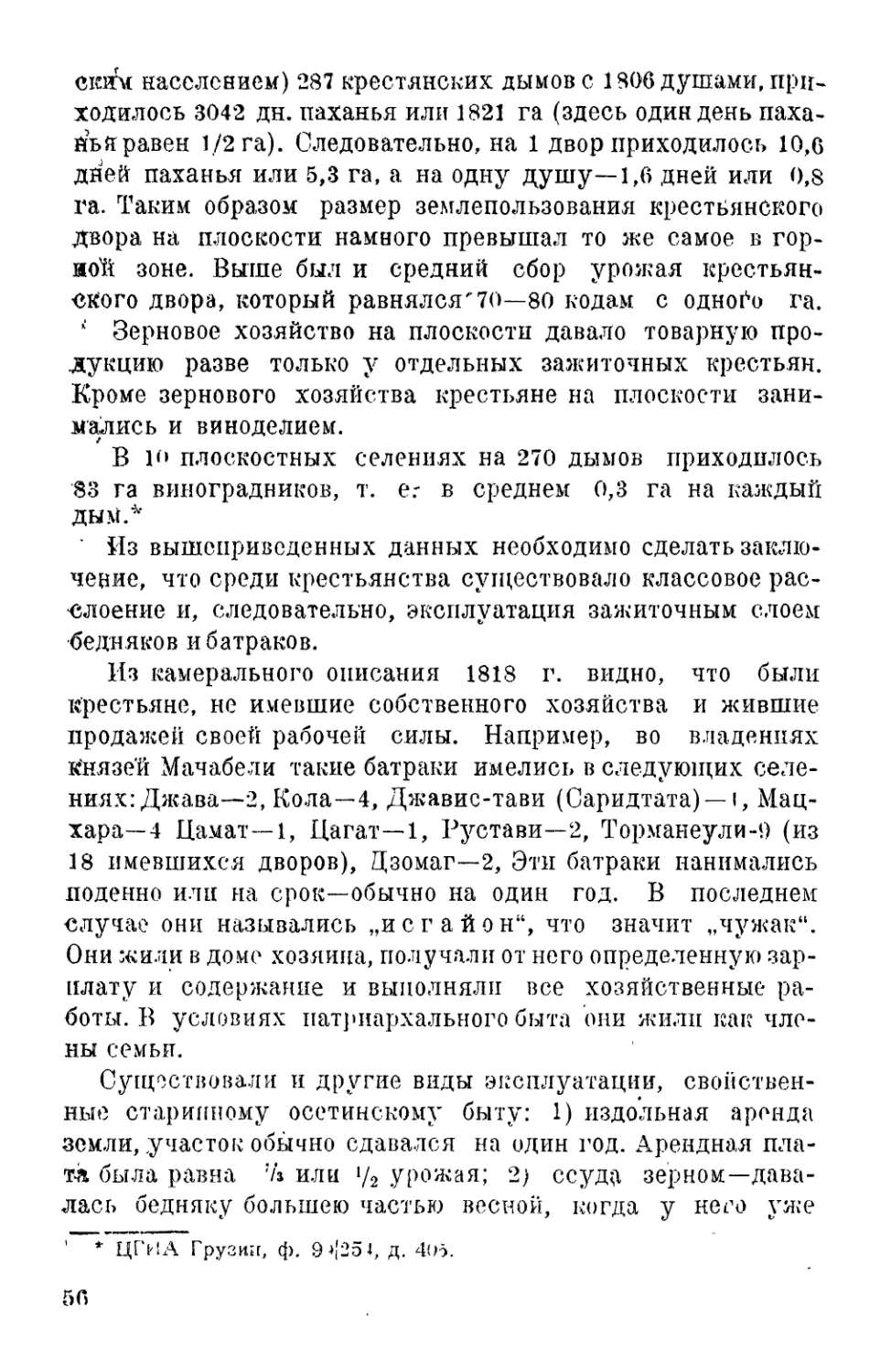

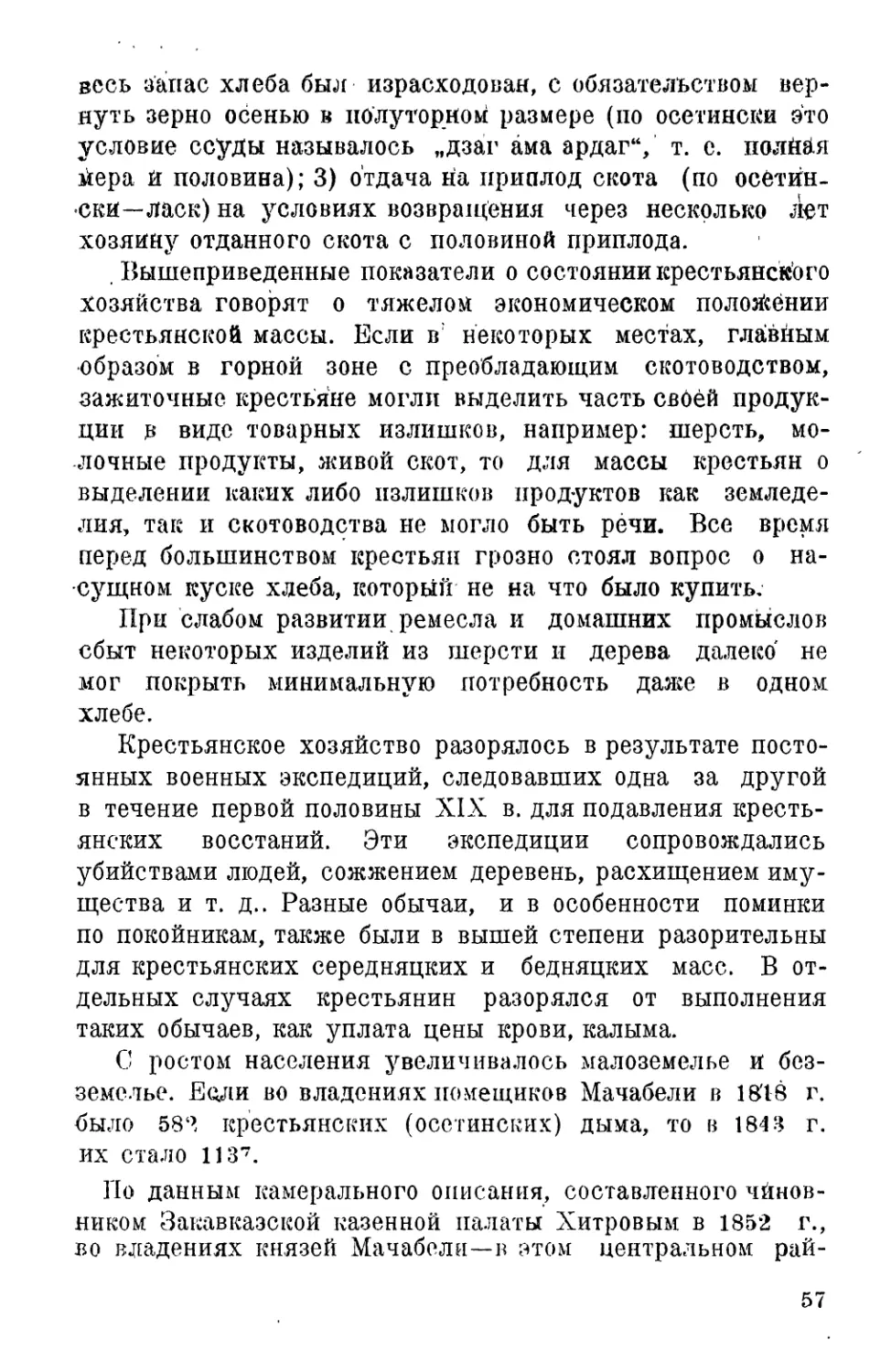

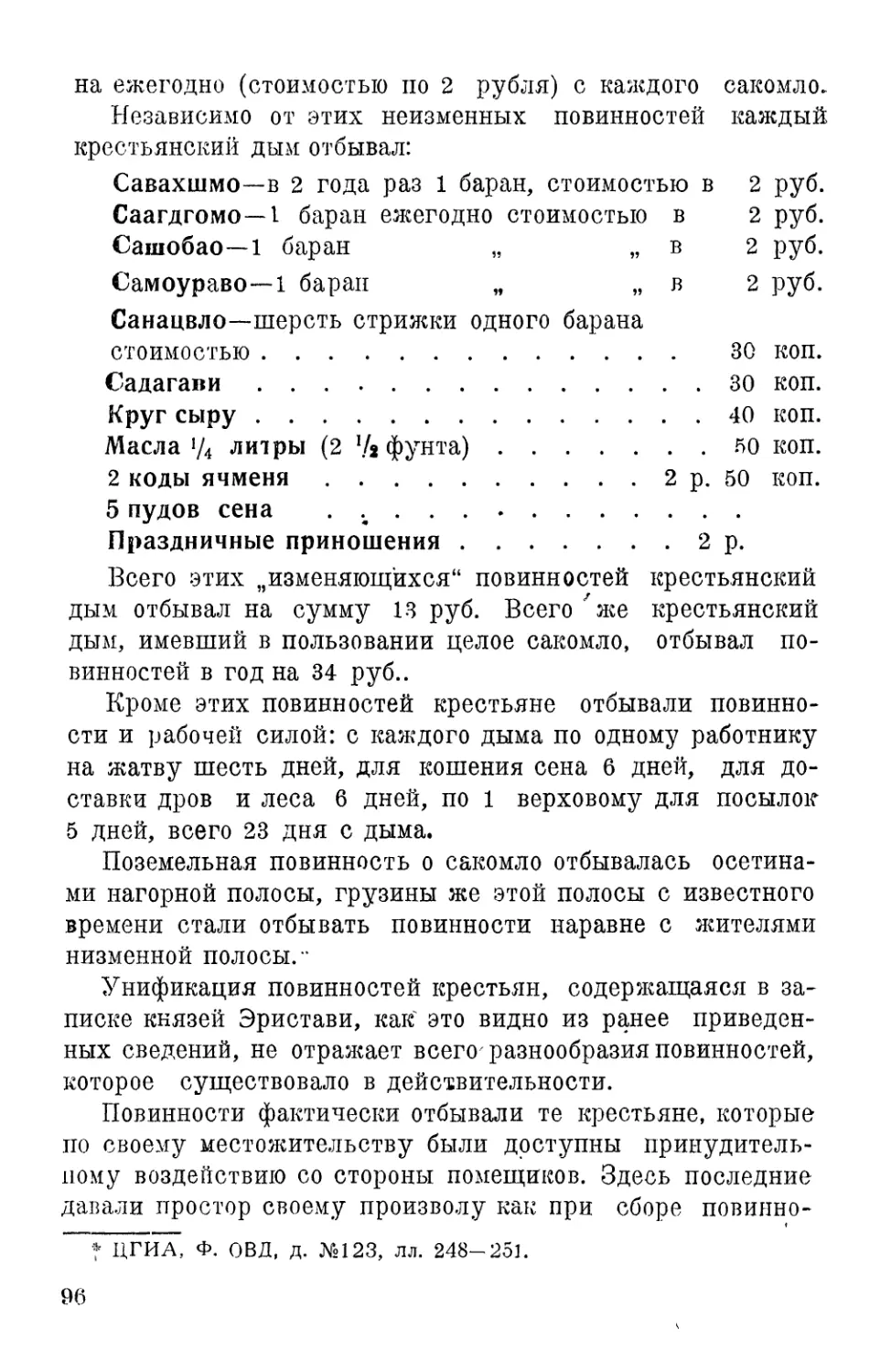

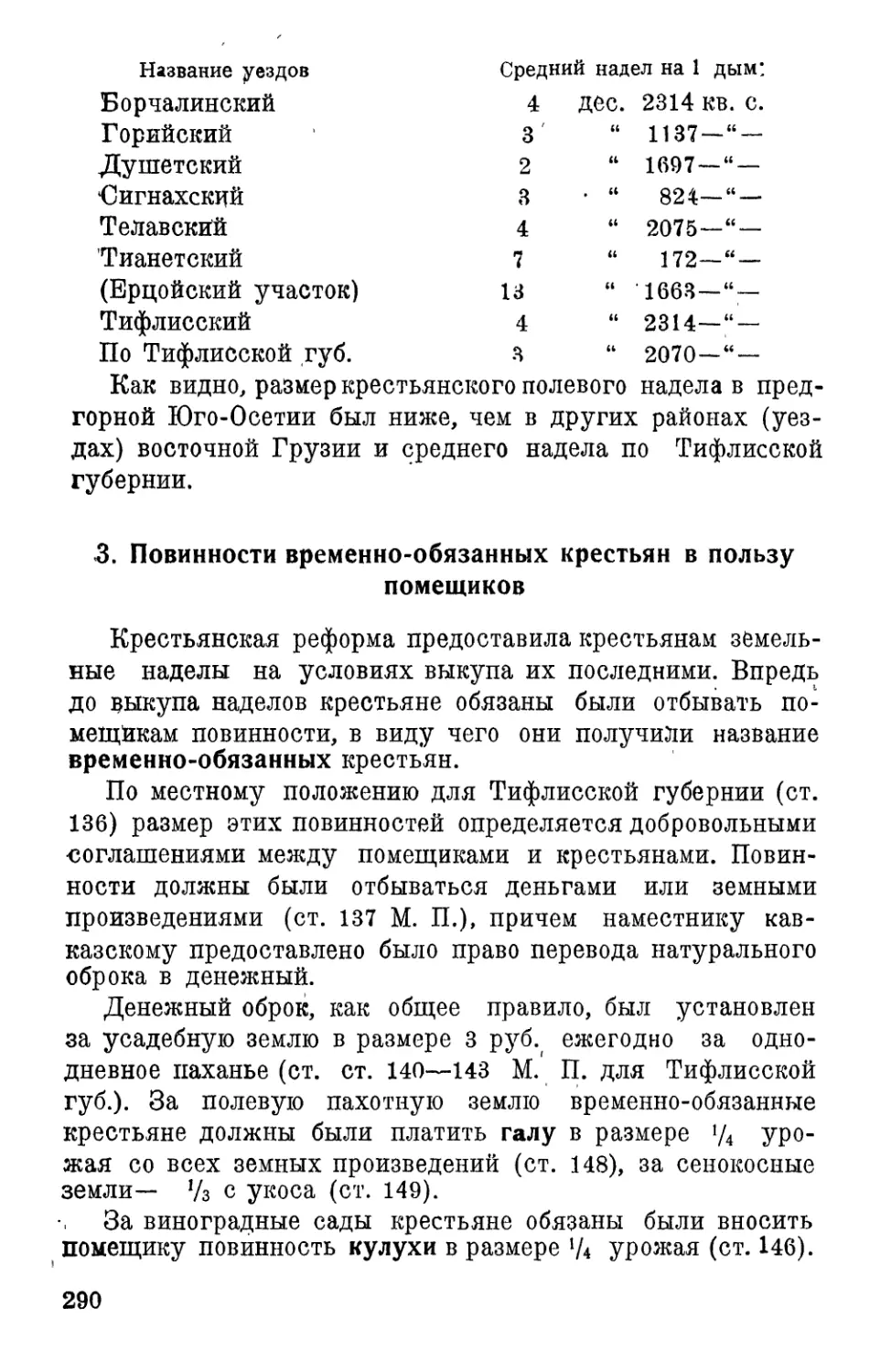

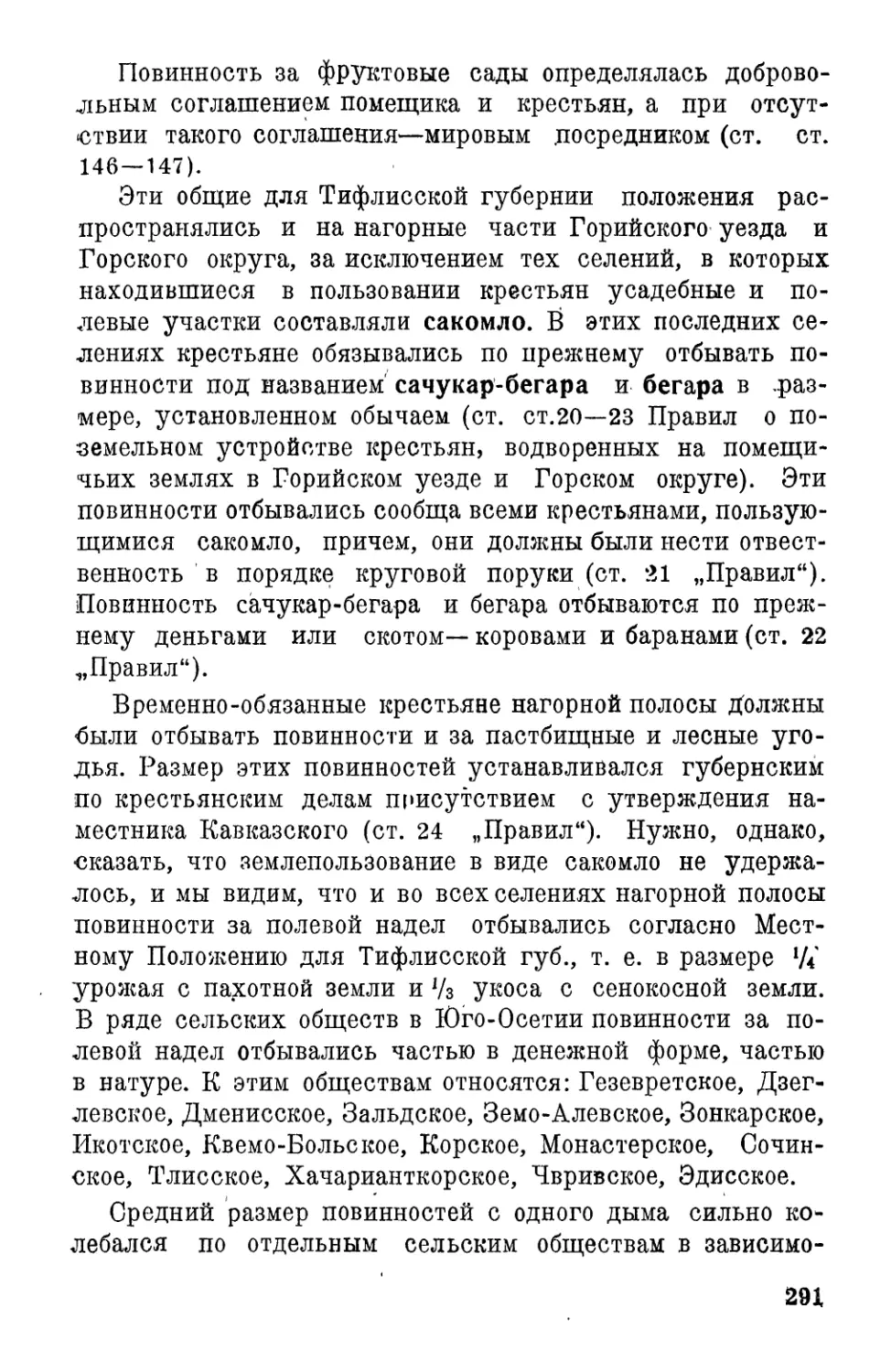

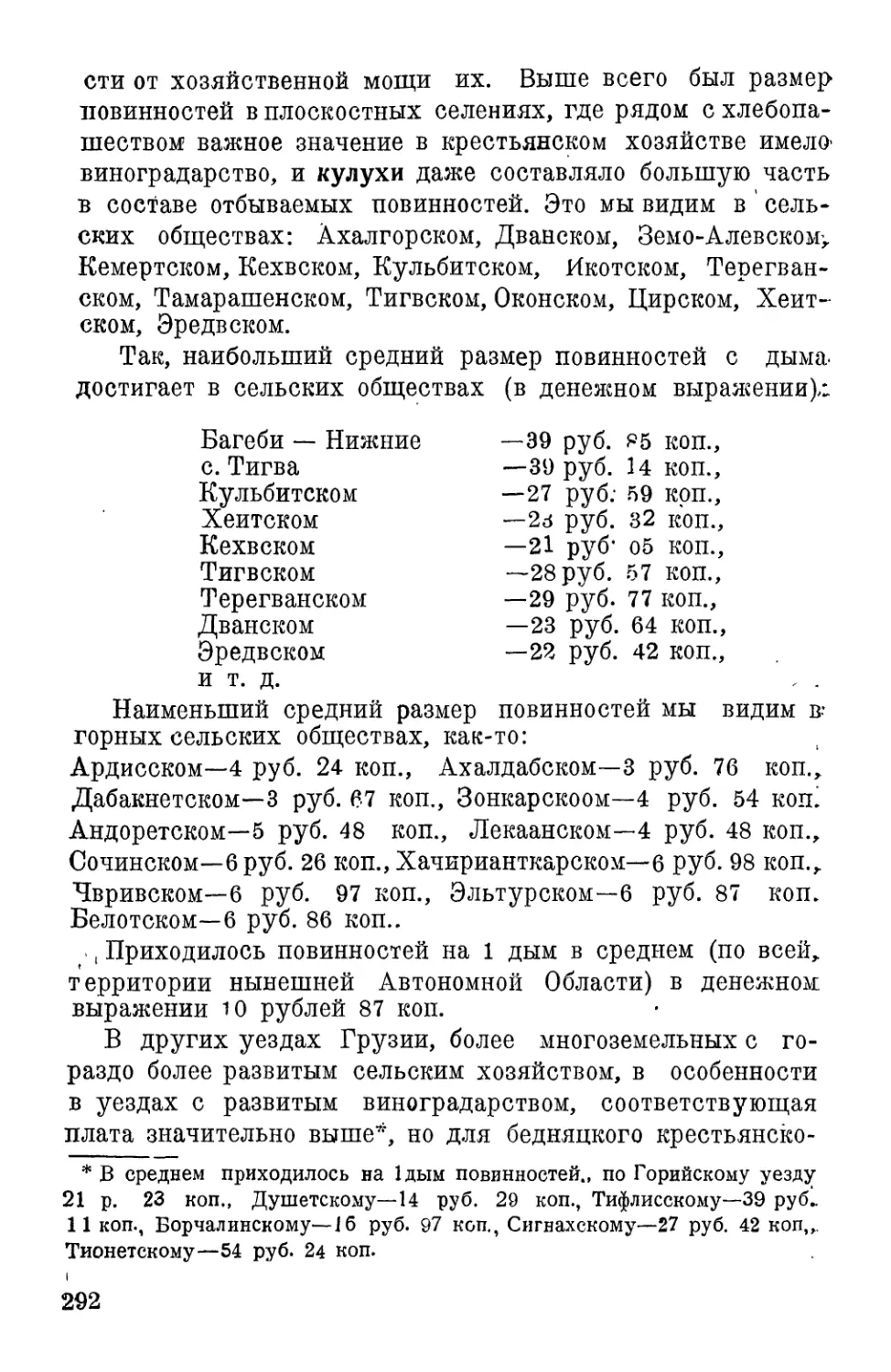

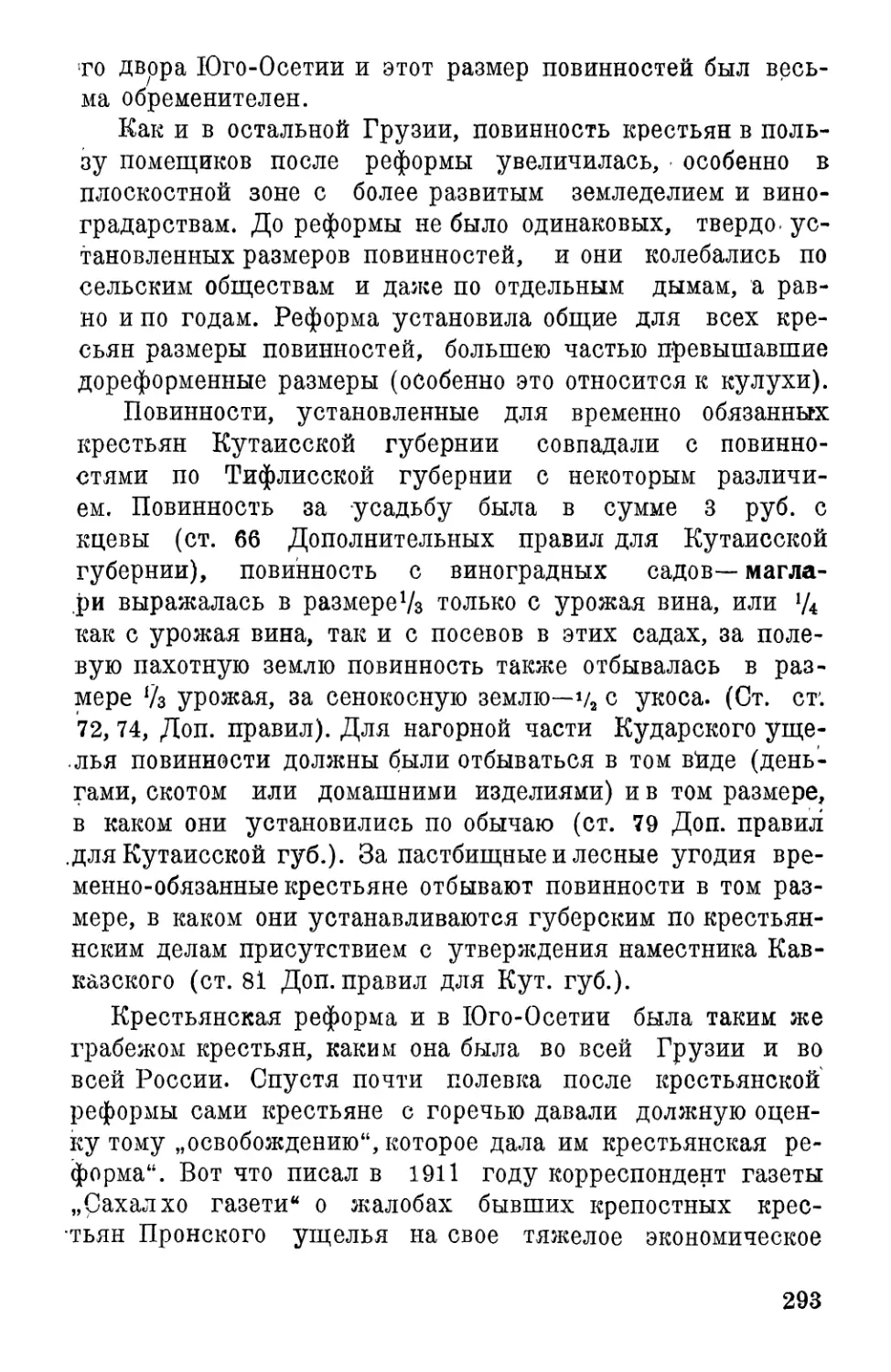

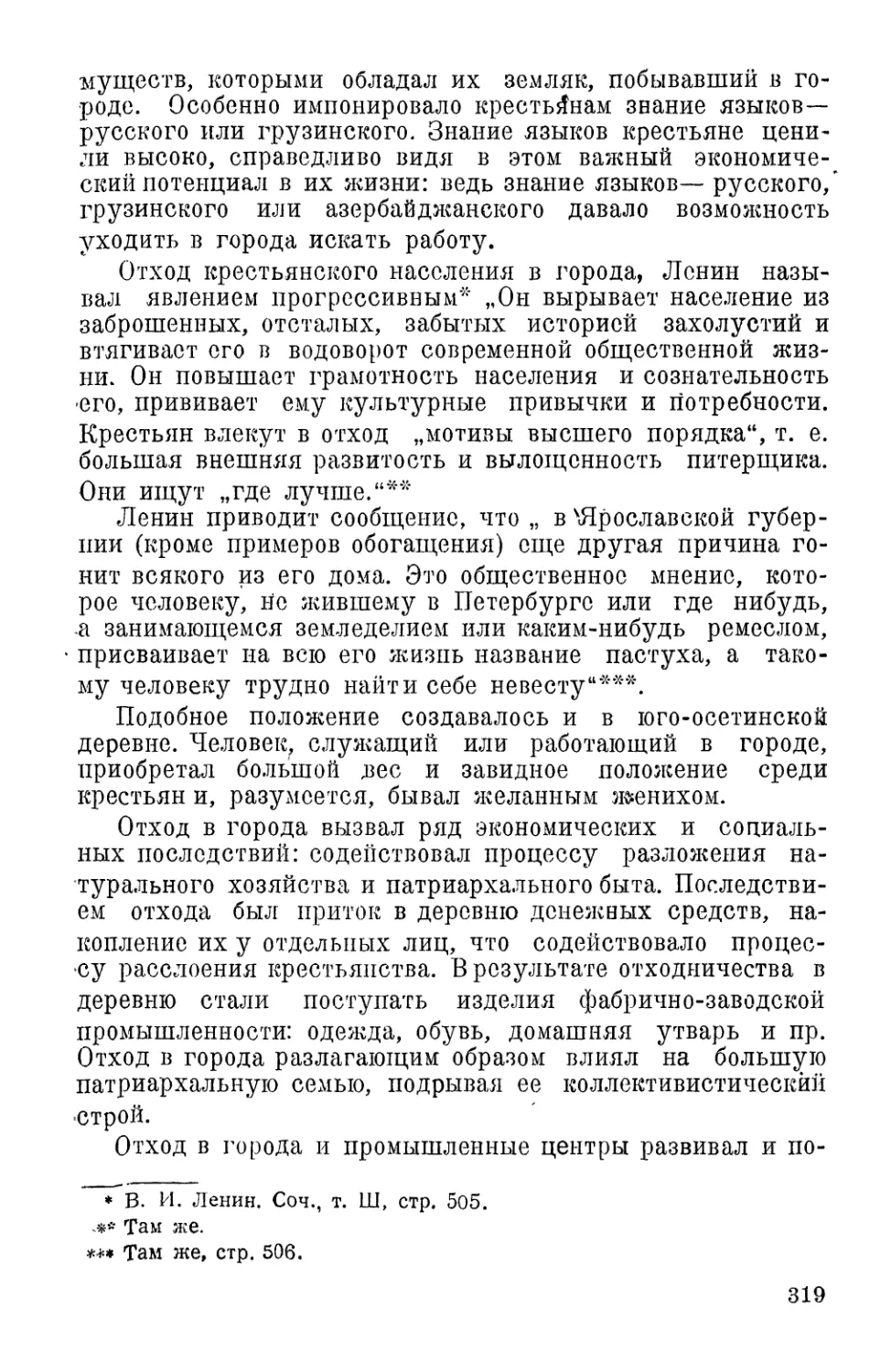

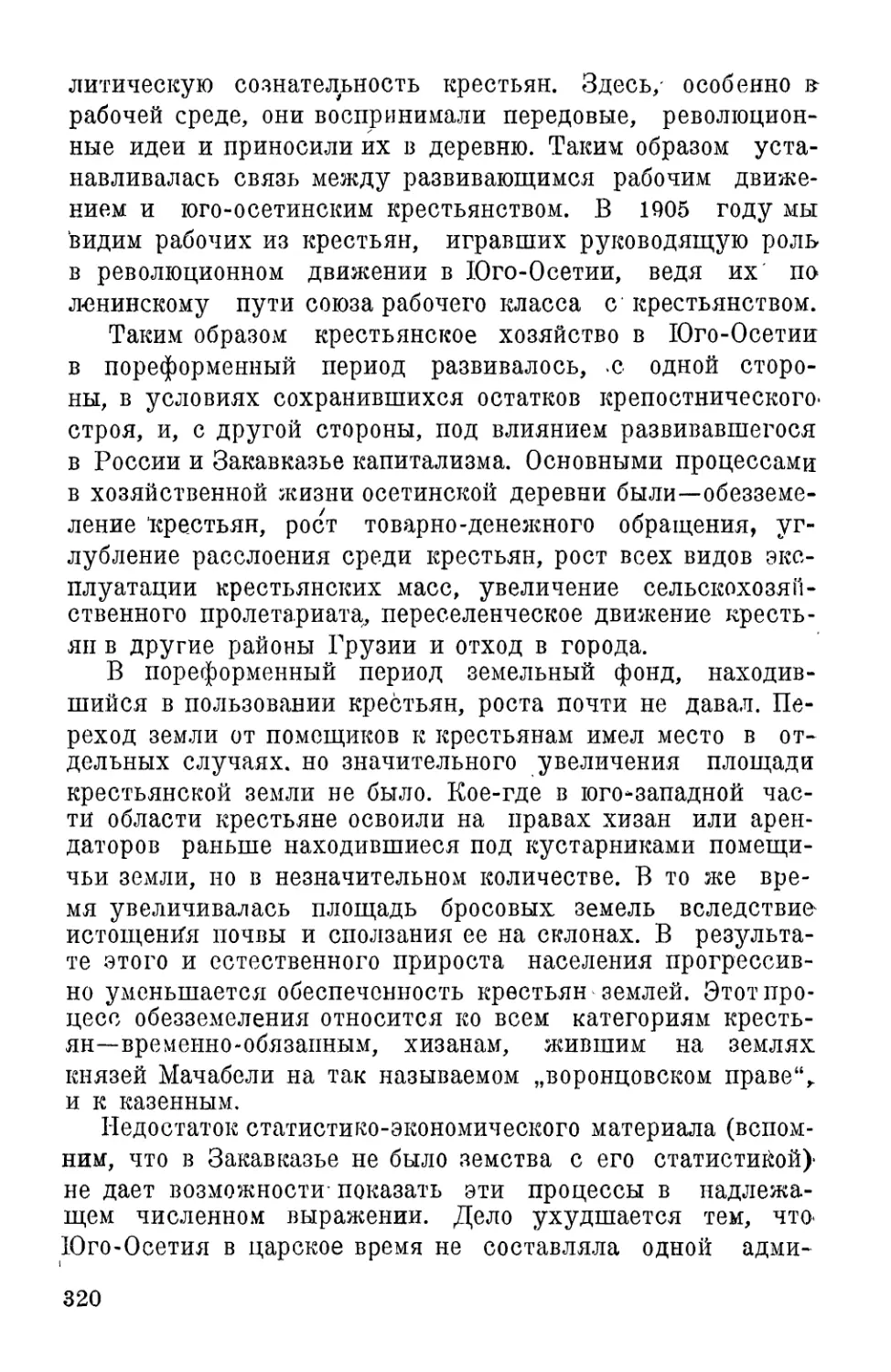

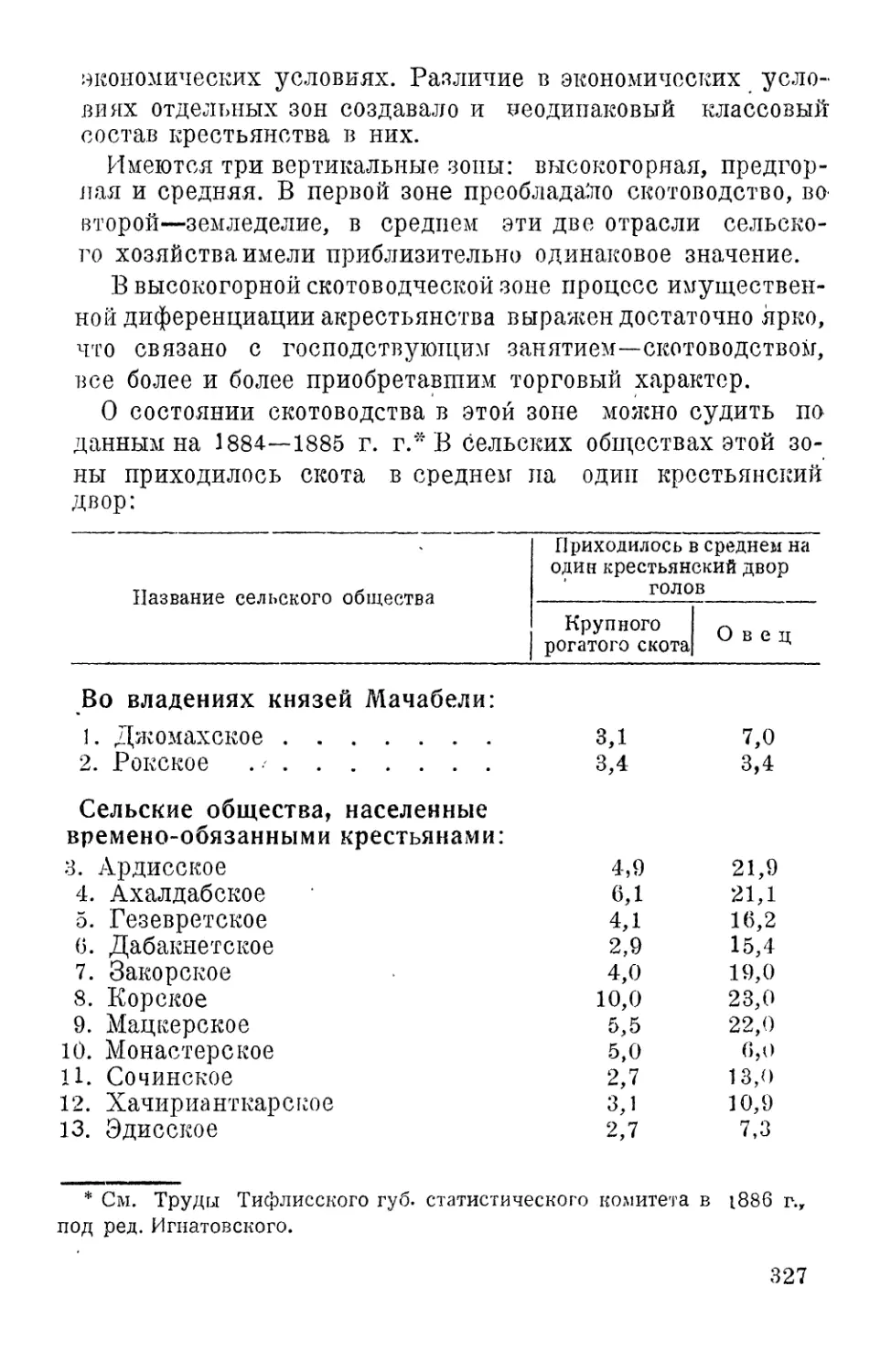

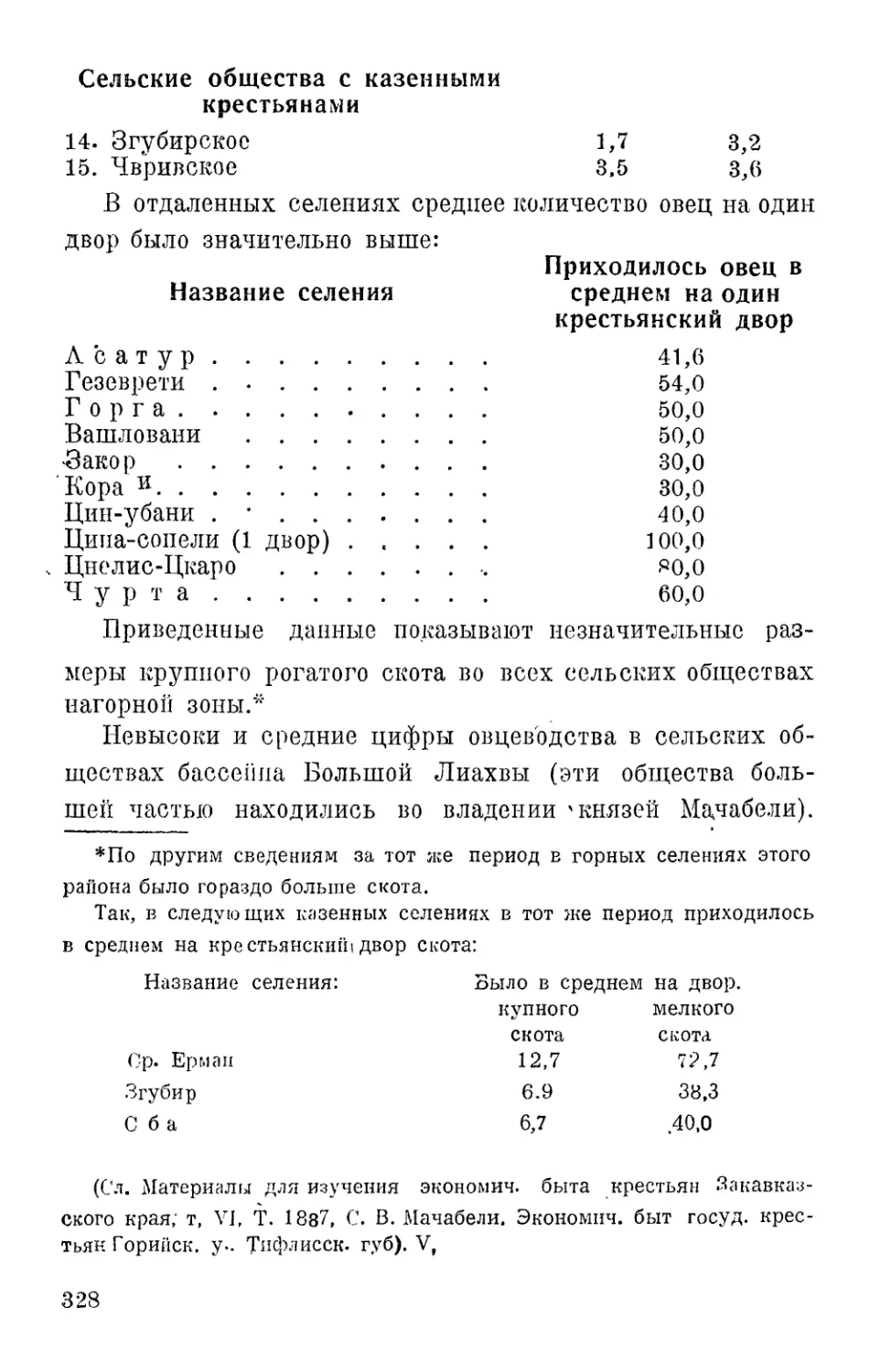

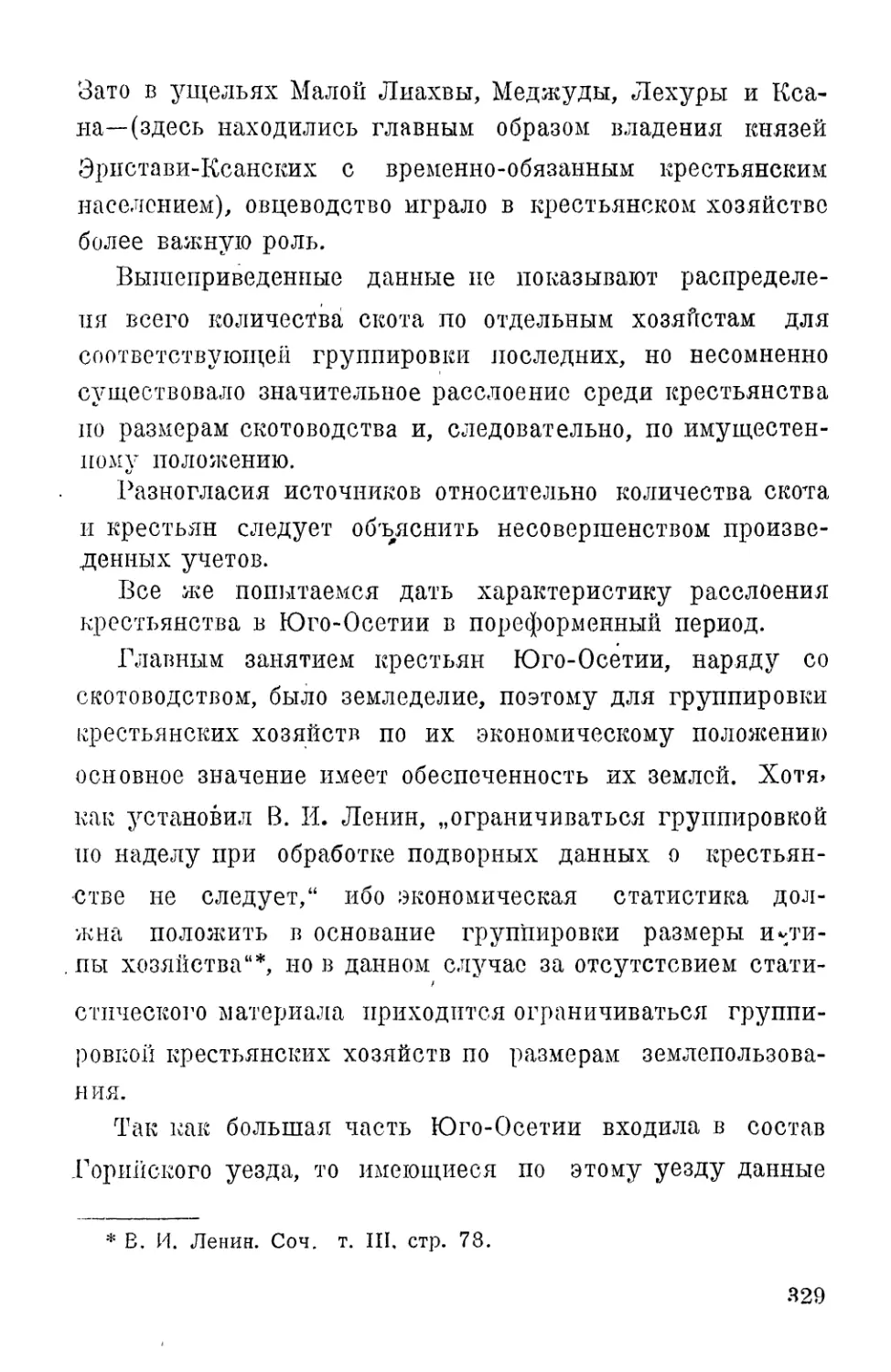

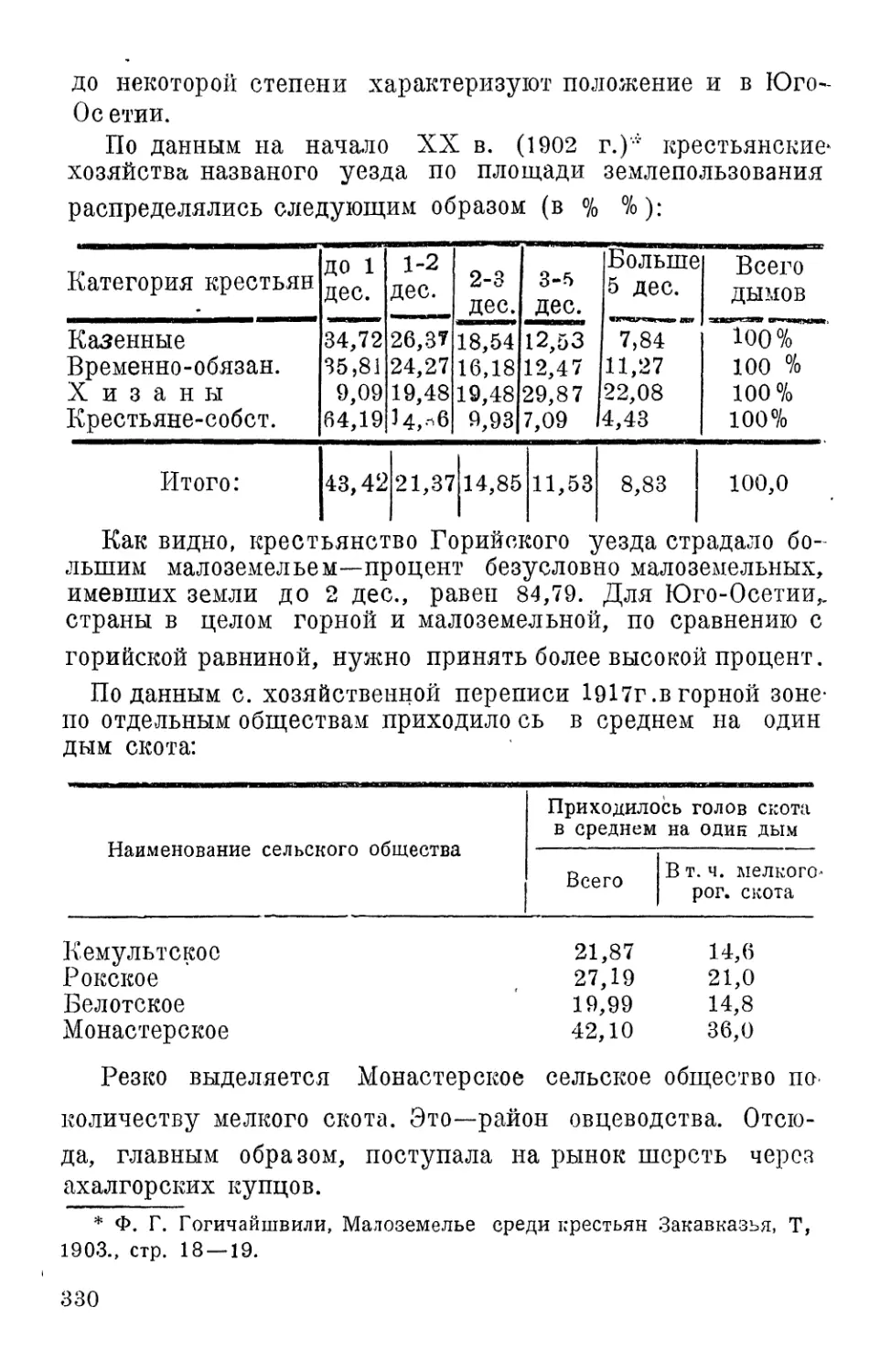

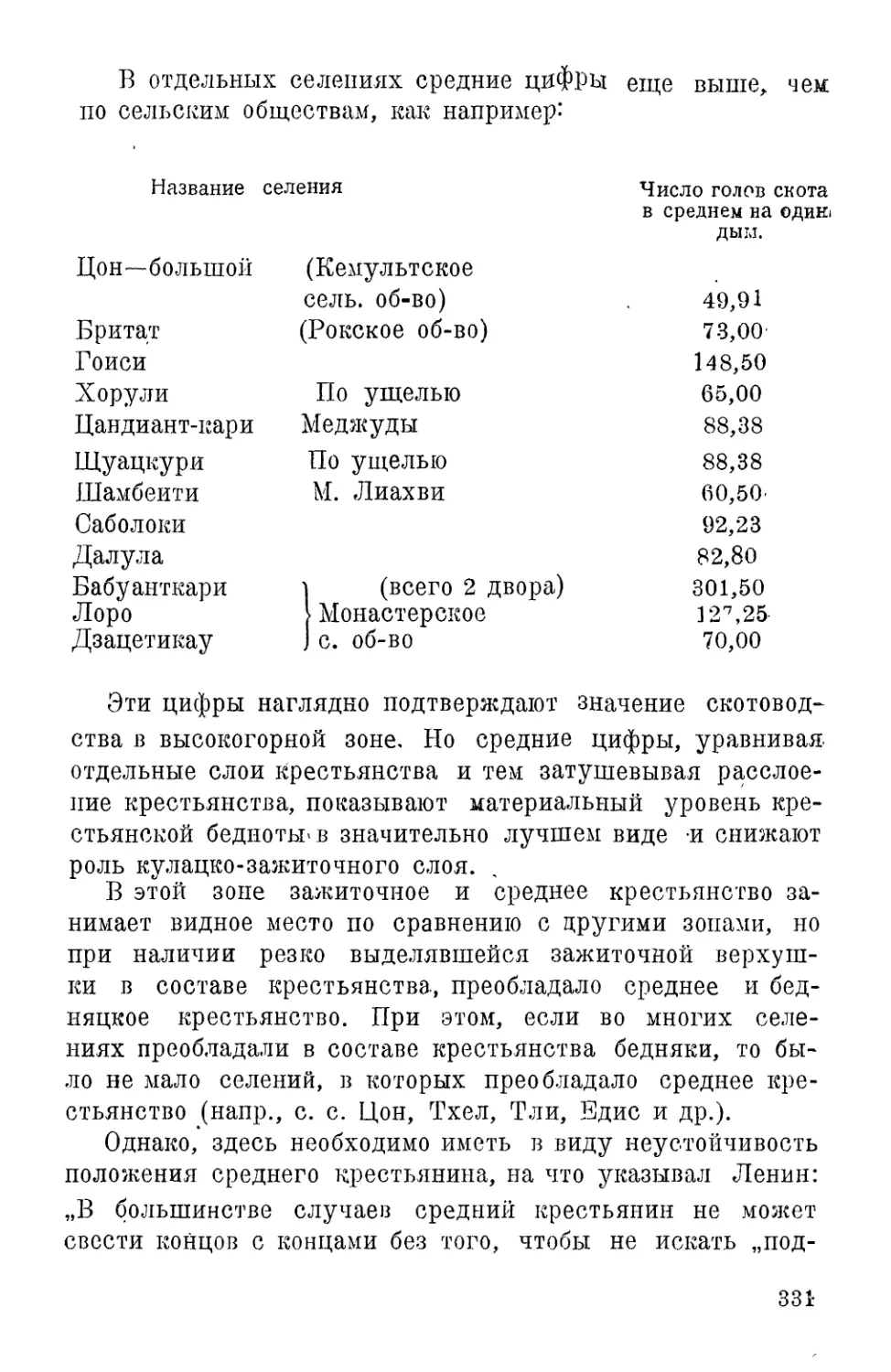

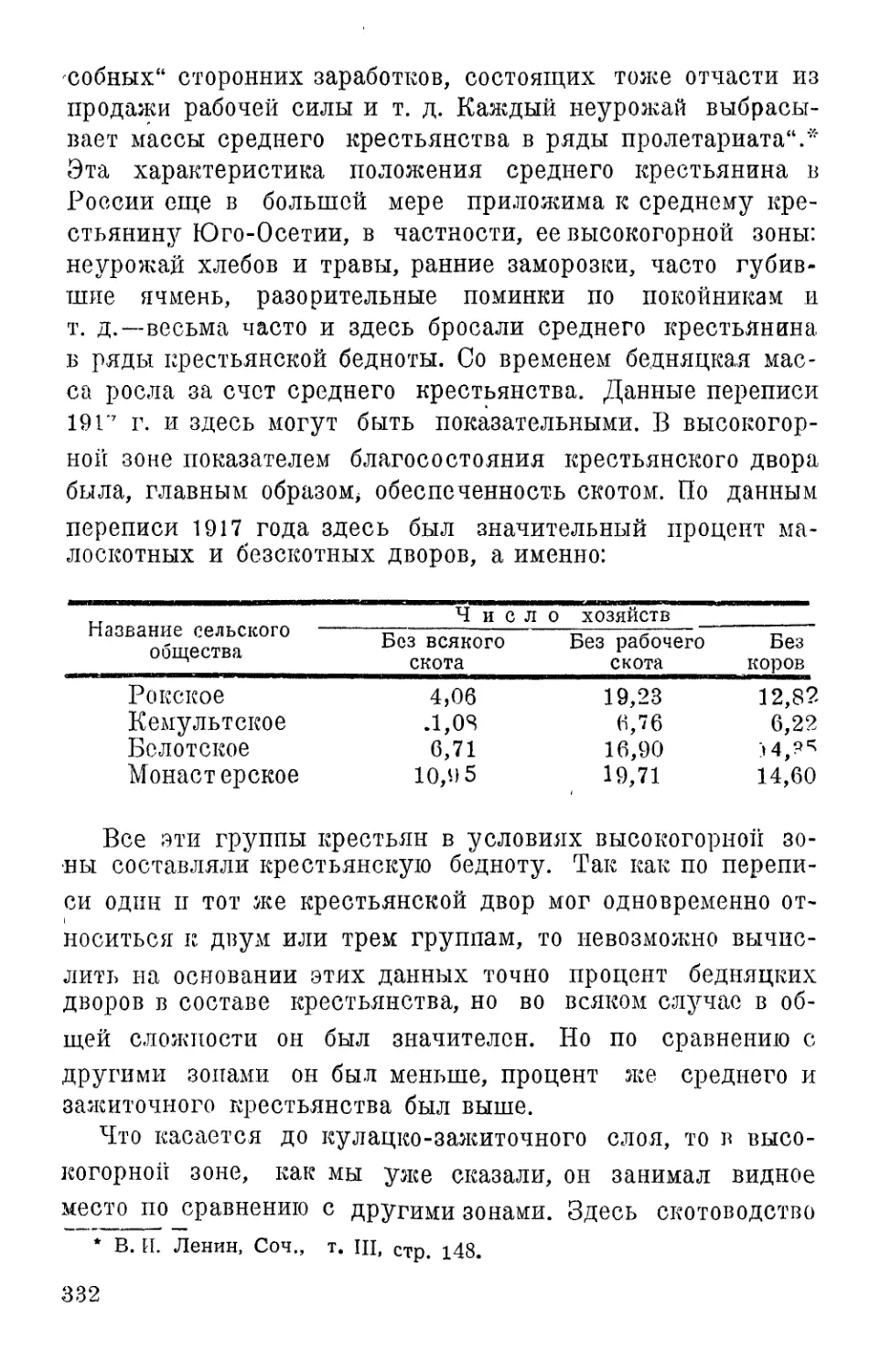

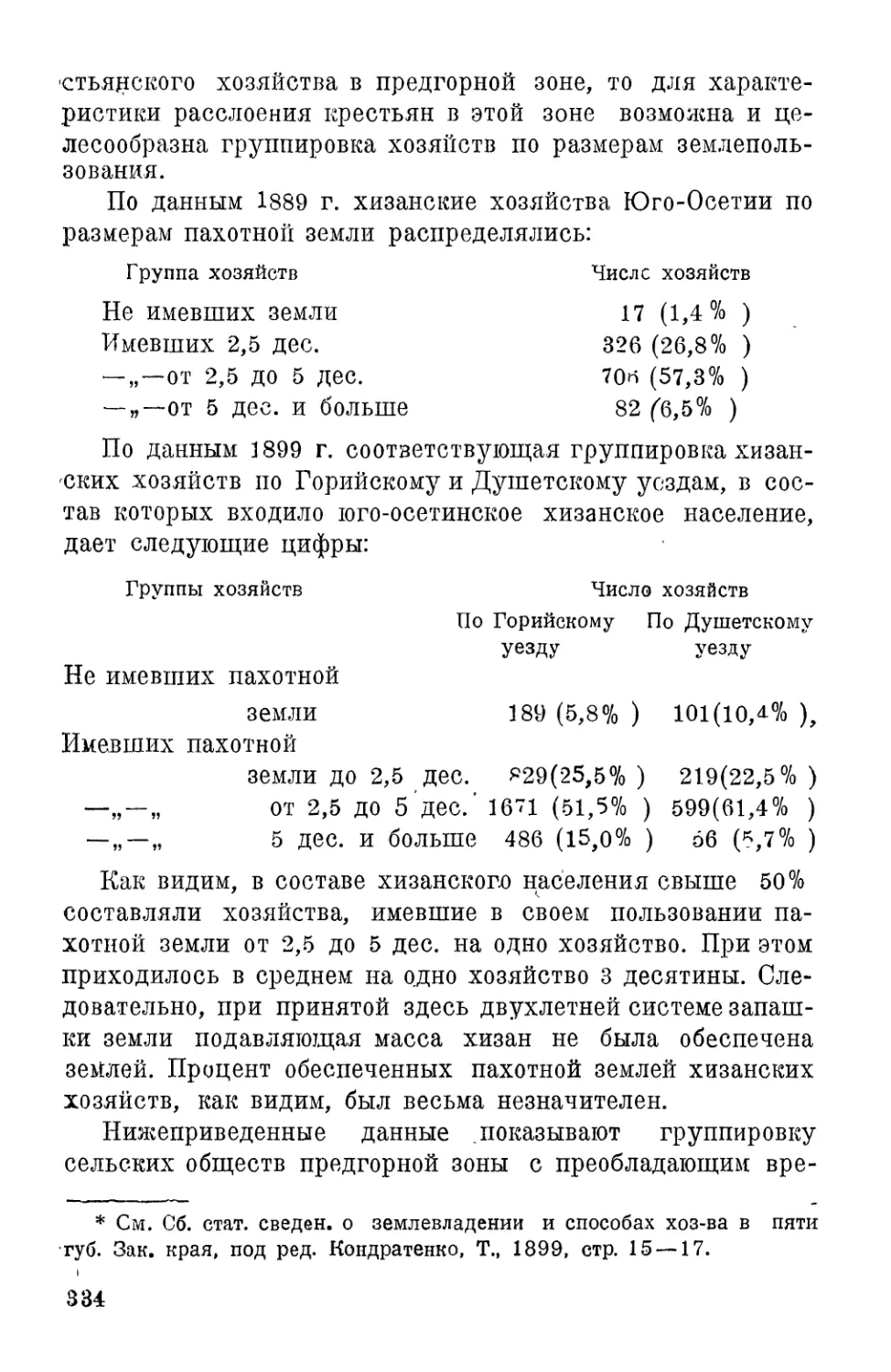

скотоводства. Кроме того крестьяне покупал ткани,