Text

,

is

m

IJmw«

1

ГЛ

[J

-Ж

ьы

Изъ тьмы брешкъ

h сбѣтлое будущее

—^

РАЗСКАЗЫ

изъ исторіи человѣческой культуры.

Съ 115 рисунками.

Цѣна 90 коп.

ИЗД. Е. Д . ТРАУЦКОЙ.

И.

Рубанинъ.

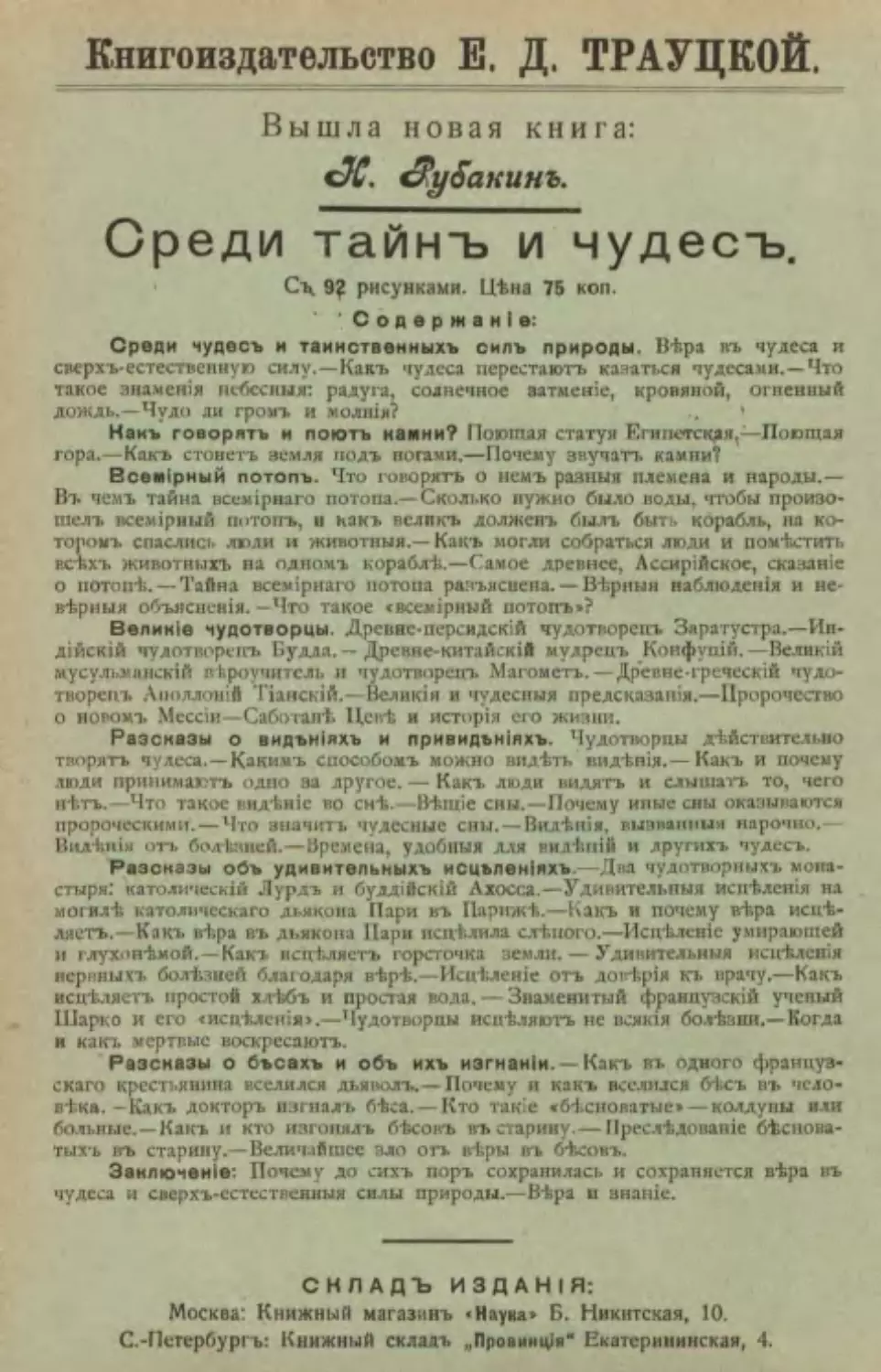

Книгоиздательство Е. Д. ТРАУЦКОЙ.

Вышла новая книга:

с7С.

&у8акинъ.

Среди тайнъ и чудес-ь .

Сх 9? рисунками. Цѣна 75 коп.

Содѳржаніѳ:

Среди чудесъ и таинственныхъ силъ природы. Вѣра въ чудеса и

сверхъ-естественную силу. —Какъ чудеса перестаютъ казаться чудесами. —Что

такое знаменія яебесныя: радуга, солнечное затменіе, кровяной, огненный

дождь,—Чудо ли громъ и молнія?

-,

1

Накъ говорить и поютъ камни? Поющая статуя Египетская. —Поющая

гора.—Какъ стонетъ земля подъ ногами.— Почему знучатъ камни?

Всѳмірный потопъ. Что говорять о немъ разный племена и народы. —

Въ чемъ тайна всемірнаго потопа. —Сколько нужно было воды, чтобы произо-

шелъ всемірный потопъ, и какъ великъ долженъ былъ быть корабль, на ко-

торомъ спаслись люди и животныя.—Какъ могли собраться люди и поместить

всѣхъ животныхъ на одномъ кораблѣ. —Самое древнее, Ассирійское, сказаніе

о потопѣ. — Тайна всемірнаго потопа разъяснена. — Вѣрныя наблюденія и не-

вѣрныя объясненія.

— Что такое «всемірный потопъ»?

Великіѳ чудотворцы. Древне-персидскій чудотворецъ Заратустра.—Ип-

дійскій чудотворецъ Будда. — Древне-китайскій мудрецъ Конфуцій,— Великій

мусульманский вѣроѵчитель и чудотворецъ Магометъ. — Древне-греческій чудо-

творецъ Аполлоній Гіанскій.— Великія и чудесныя предсказания.— Пророчество

о новомъ Мессіи—Саботанѣ Девѣ и исторія его жизни.

Разсказы о вмдъніяхъ и привидъніяхъ. Чудотворцы действительно

творятъ чудеса,—Какимъ способомъ можно видѣть видѣнія. — Какъ и почему

люди припимаютъ одно за другое.

—

Какъ люди видятъ и слышать то, чего

нѣтъ.— Что такое видѣніе во снѣ.— Вѣщіе сны. — Почему иные сны оказываются

пророческими. — Что значить чудесные сны.— Видѣнія, вызванный нарочно. —

Вид-Ьнія от-ь болѣзней. — Времена, удобиыя для вид-Ьнііі и другихъ чудесъ.

Разсказы объ удивительныхъ ИСЦѢЛѲНІЯХЪ. —Два чудотворныхъ мона-

стыря: католический Лурдъ и буддійскій Ахосса. — Удииительныя исцѣленія на

могилѣ католическаго дьякона Пари въ ГІарижѣ.— Какъ и почему вѣра исц-Ь-

ляегь,—Какъ вѣра въ дьякона Пари исц-Ьлила слѣпого.—Исцѣленіе умирающей

и глухон-Ьмой. —Какъ исцѣляетъ горсточка земли. —

Удивительный исцѣленія

первныхъ болѣзней благодаря вѣрѣ. —Исц+.леніе отъ довѣрія къ врачу. —Какъ

исцѣляетъ простой хлѣбъ и простая вода. —

Знаменитый французскій ученый

Шарко и его «исцѣленія>. —Чудотворцы исцѣляютъ не всякія болѣзни. — Когда

и какъ мертвые воскресаютъ.

Разсказы о бъсахъ и объ ихъ изгнаніи. —

Какъ въ одного францув-

скаго крестьянина вселился дьяволъ.— Почему и какъ вселился бѣсъ въ чело-

века.

—

Какъ докторъ изгналъ бѣса. — Кто такіе «б-Ьсповатые»—колдуны или

больные. —Какъ и кто изгонялъ бѣсовъ въ старину. —

Преслѣдованіе бѣснова-

тыхъ въ старину. — Величайшее зло отъ вѣры въ бѣсовъ.

Заключѳніе: Почему до сихъ поръ сохранилась и сохраняется вѣра въ

чудеса и сверхъ-естественныя силы природы. —Вѣра и знавіе.

СНЛАДЪ И3ДAHIЯ:

Москва: Книжный магазинъ «Наука» Б. Никитская, 10.

С. - Петербургъ: Книжный складъ „Провинція* Екатерининская, 4.

Книгоиздательство Е. Д. ТРАУЦКОИ.

„БИ БЛЮТЕКА ДЛЯ ШКОЛЪ И САМООБРАЗОВАНШ" .

П

J

Из?

сУС\

<Ру$акинъ.

Изъ тьмы временъ

L/O

въ свѣтлое будущее.

Разсказы изъ исторіи человѣческой культуры.

Съ 115 рисунками въ текстѣ.

h-

0

-

\

J

СКЛАДЪ И3ДAHIЯ:

Москва: Книжный магазинъ «Науна». Б . Никитская, 10.

С.-Петербургъ: Книжный складъ «Провинція» Екатерининская, 4-

2011109624

Типографія Первой Cnfi. Трудовой Артели,—Литовская. 34

Содержаніе.

Стр.

Глава I. Старина живая и мертвая. Самые дише люди на землѣ.

Дикіе люди и человѣческая дикость. Когда то всѣ

люди были дикарями. О чемъ говорить то, что оста-

лось отъ старинной человѣческои жизни. Сколько

времени люди были дикарями. Что было съ людьми

сотни тысячъ лѣтъ тому назадъ. Наслѣдство отъ

звѣрей и дикарей

1

Глава II. Какъ съ течѳніемъ времени перемѣнилось устрой-

ство человѣческаго тѣла и ума. Главная разница

въ устройств!; гѣла челов+.ческаго и звѣринаго.

Умъ дикій и умъ образованный. Дикари не умѣютъ

думать и разсѵждать правильно. Что легче: самимъ до-

гадываться или перенимать отъ другихъ? Откуда,

почему и когда появилась подражательность. Какъ

общественная жизнь дѣлаетъ людей умнѣе и силь-

нѣе. Чудо изъ чудесъ языкъ человѣческій ...

.

29

Глава III. Какъ съ теченіёмъ времени родъ человѣческій

становится богаче. Человѣческііі трудъ и челове-

ческое богатство. Природа и трудъ человѣка. Какъ

человѣкъ увеличиваетъ свою силу. Исторія огня.

Іісторія оружія и орудій. Исторія мельницы и пря-

дильной машины. Человѣческія богатства — дѣло

рукъ всего человѣчества, а не отдѣльныхъ людей.

Трудъ, капиталъ и богатства человѣческія. Что зна-

чить человѣческая культура

80

Глава IV. Какъ съ теченіемъ времени измѣняется обста-

новка человѣческой жизни. Исторія человѣческой

ѣды. Борьба съ голодомъ. Исторія людоѣдства.

Исторія домашняго скота. Исторія хлѣба. Приго-

товленіе пищи и посуды. Борьба съ холодомъ.

Исторія жилища. Исторія одежды

112

Глава V. Какія перемѣны происходятъ съ течѳніемъ вре-

мени въ хозяйственной жизни разныхъ плѳменъ

и народовъ. Какъ и съ чего началось хозяйство.

Жизнь безъ хозяйства. Хозяйственная жизнь вы-

годиѣе безхозяйственной. Какими способами можно

вести хозяйство. Хозяйство самое старинное. ЧЬмъ

отличается хозяйство дикихъ народовъ отъ хозяй-

ства народовъ образованныхъ. Какъ люди одного

племени и одной семьи начали раздѣлять между со-

бой трудъ. Старинное хозяйство безъ обмѣна. Мѣ-

новое хозяйство началось съ подарковъ и захва-

товъ. Обмѣнъ товара на товаръ. Какъ появились

деньги и денежное хозяйство. Какъ появились го-

рода и городская торговля. Международная тор-

говля и крупное производство. Народы богатые и

народы бѣдные

167

Глава VI. Какъ съ теченіемъ времени распредѣляются среди

людей богатства и какъ измѣняется обществен-

ная жизнь. Богатство и бѣдность. Съ какой бы-

стротой могутъ размножаться люди. Можетъ ли хва-

тить ѣды на всѣхъ людей? Можетъ хватить всѣмъ...

а не хватаетъ. Когда, какъ и почему появилась соб-

ственность. Собственность на людей. Собственность

на землю. Собственность общественная

20Д

Глава VII. Исторія семейной жизни. Самая дикая семейная

жизнь. Великія дѣла, сдѣланныя женщинами. Какъ

мужчины взяли верхъ надъ женщинами, а женщины

сдѣлались ихъ рабынями

229

Глава VIII. Исторія государственной власти. Какое у дика-

рей начальство. Съ чего началось объединеиіе лю-

дей. Родовое устройство. Какъ живутъ индѣйцы

ирокезы. Что значитъ „свой" и что значитъ „чу-

жой".

Какъ появилось на землѣ государство. Какъ

появились на свѣтѣ разныя государства. Сколько

какихъ государствъ суіцествуетъ на свѣтѣ

241

Глава IX. Великія суевѣрія и великія вѣры разныхъ наро-

довъ. Нѣмецкій монахь и индусы. Что такое вѣра?

Какая самая дикая вѣра? Вѣра въ душу. Вѣра нъ

мертвыя души. Какъ появилась вѣра въ боговъ.

Почему люди думаютъ, что есть загробная жизнь,

адъ и рай, зло и добро на томъ свѣтѣ

263

Глава X. Откуда и какъ появилась азбука. Люди безъ азбуки.

Когда и какъ было положено начало азбукѣ. Какъ

и въ чемъ помогаютъ рисунки. Какъ нзъ рисун-

ковъ вышли письмена

279

Заключеніе. Чему научила эта книга? .

289

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Старина живая и мертвая.

Самые дикіе люди на землѣ.

. Вотъ что разсказываеть одинъ французскій путешественникъ :

Лѣтъ семьдесятъ тому назадъ плылъ онъ на кораблѣ по океану,

вдоль береговъ Америки. Ему нужно было обогнуть южный ея

конецъ. Около этого самаго конца есть на океанѣ острова, кото-

рые называются „Огненной Землей". Это мѣсто дикое, непривѣт-

ливое, холодное; острововъ здѣсь множество, а между ними—узкіе

и извилистые морскіе проходы —проливы; на островахъ горы. На

иныхъ горахъ круглый годъ на вершинахъ лежитъ снѣгъ, а на

склонахъ растутъ густые лѣса. По этимъ горамъ и лѣсамъ иол-

заютъ облака, которые висятъ здѣсь низко, низко. Почти круглый

годъ здѣсь то и дѣло идетъ дождь или снѣгъ.

Вотъ остановился пароходъ у одного острова. Моряки бросили

якорь и поплыли на лодкахъ къ берегу. День былъ холодный,

дулъ пронзительный вѣтеръ, шелъ снѣгъ. Видятъ издали моряки—

на берегу копошатся какіе-то люди,—жители этого острова, бѣга-

ютъ по берегу, размахиваютъ руками и что-то кричать. Тутъ и

мужчины, и женщины, и дѣти, а около нихъ собаки. Моряки

высадились на берегъ и стали разематривать, что за люди жи-

тели этихъ острововъ. И чѣмъ больше смотрѣли на нихъ моряки,

тѣмъ больше удивлялись и жалѣли,—такъ

несчастны по виду

были эти люди.

Несмотря на холодную погоду, снѣгъ и вѣтеръ, они были почти

совсѣмь голые; даже грудныя дѣти —и тѣ были едва прикрыты

звѣриными шкурами. У иныхъ дикарей на плечахъ была накинута

только шкура, но она нѳ закрывала и половины спины. Женщины

Нзъ тьмы временъ.

1

же были безъ всякой одежды. На рукахъ онѣ держали ребятъ.

Снѣгъ падалъ прямо на раскрытую грудь и таялъ. Но женщины

и даже дѣти, казалось, вовсе не чувствовали холода. Такъ они

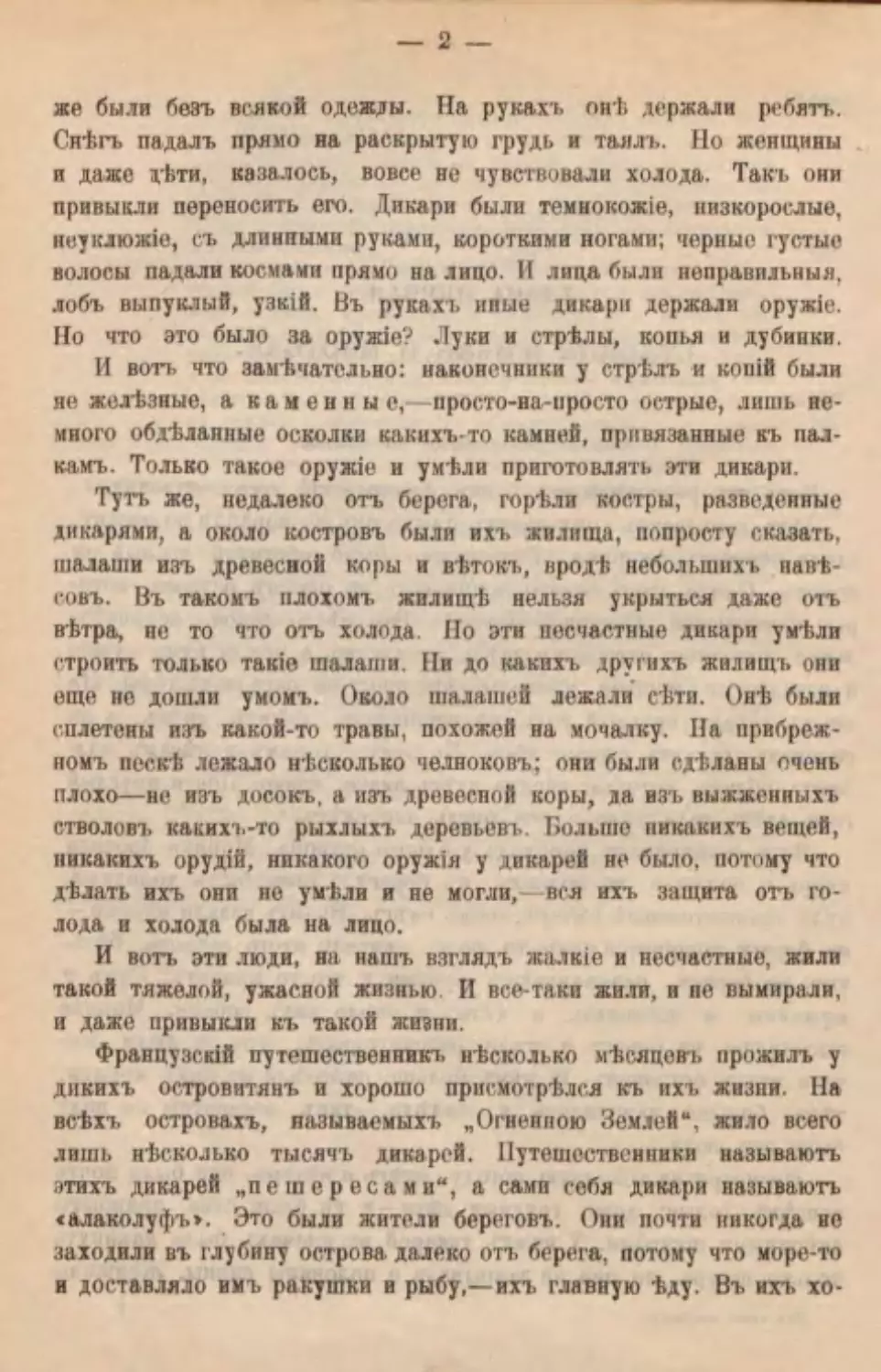

привыкли переносить его. Дикари были темнокожіе, низкорослые,

неуклюжіе, съ длинными руками, короткими ногами; черные густые

волосы падали космами прямо на лицо. И лица были неправильны*],

лобъ выпуклый, узкій. Въ рукахъ иные дикари держали оружіе.

Но что это было за оружіе? Луки и стрѣлы, копья и дубипки.

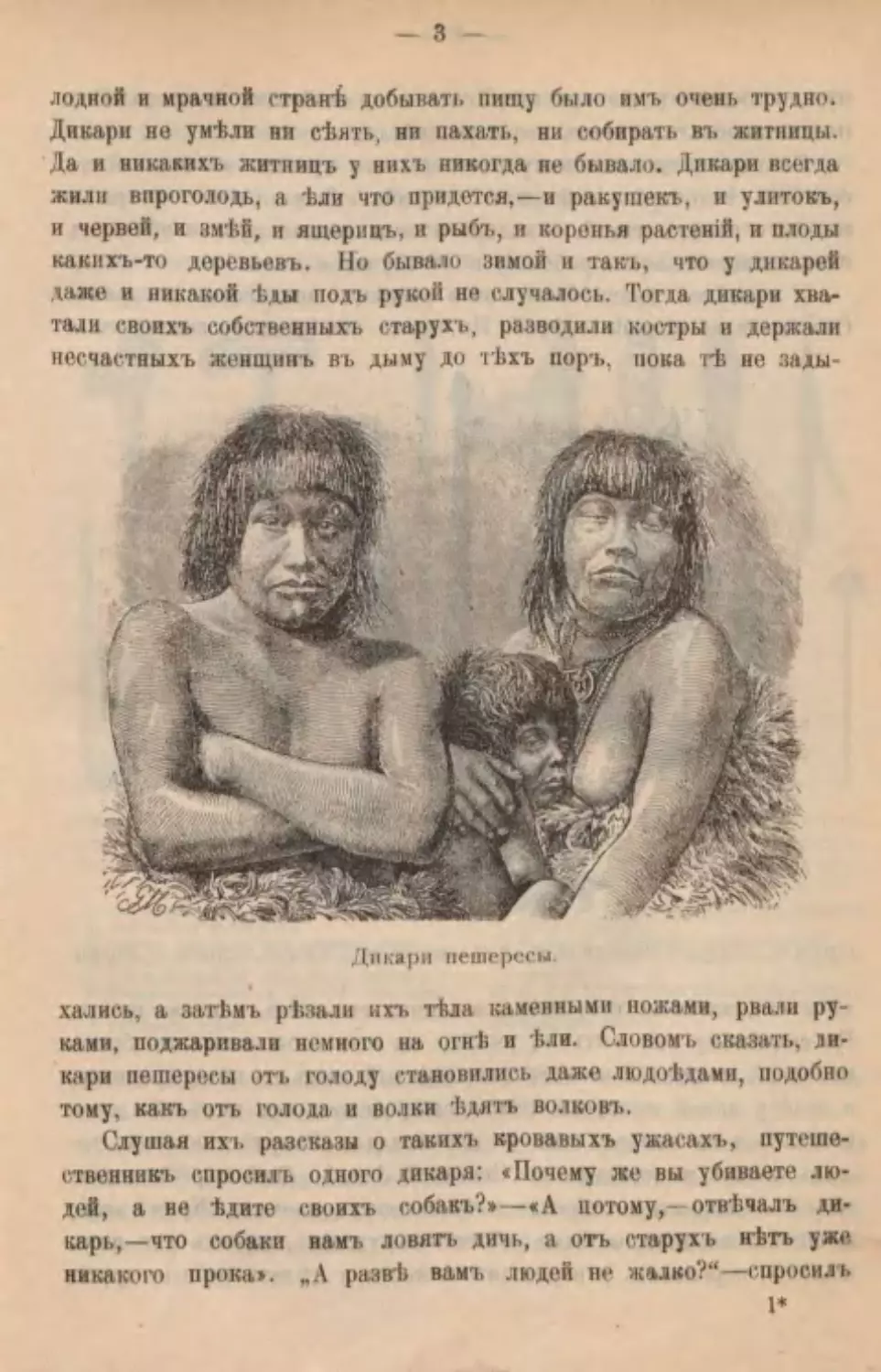

И вотъ что замѣчательно: наконечники у стрѣлъ и копій были

не желѣзные, а каменные,—просто-на -просто острые, лишь не-

много обдѣланные осколки какихъ-то камней, привязанные къ пал-

камъ. Только такое оружіе и умѣли приготовлять эти дикари.

Тутъ же, недалеко отъ берега, горѣли костры, разведенные

дикарями, а около костровъ были ихъ жилища, попросту сказать,

шалаши изъ древесной коры и вѣтокъ, вродѣ неболыпихъ навѣ-

совъ. Въ такомъ нлохомъ жилищѣ нельзя укрыться даже отъ

вѣтра, не то что отъ холода. Но эти несчастные дикари умѣли

строить только такіе шалаши. Ни до какихъ дрѵіихъ жилищъ они

еще не дошли умомъ. Около шалашей лежали сѣти. Онѣ были

сплетены изъ какой-то травы, похожей на мочалку. IIa прибреж-

помъ пескѣ лежало нѣсколько челноковъ; они были сдѣланы очень

плохо—не изъ досокъ, а изъ древеспой коры, да изъ выжженныхъ

стволов!) какихъ-то рыхлыхъ деревьевъ. Болыпо никакихъ вещей,

никакихъ орудій, никакого оружія у дикарей не было, потому что

дѣлать ихъ они не умѣли и не могли,—вся ихъ защита отъ го-

лода и холода была на лицо.

И вотъ эти люди, на нашъ взглядъ жалкіе и несчастные, жили

такой тяжелой, ужасной жизнью. И все-таки жили, и не вымирали,

и даже привыкли къ такой жизни.

Французскій путешественникъ нѣсколько мѣсяцевъ прожилъ у

дикихъ островитянъ и хорошо присмотрѣлся къ ихъ жизни. На

всѣхъ островахъ, называемыхъ „Огненною Землей", жило всего

лишь нѣсколько тысячъ дикарей. Путешественники называютъ

этихъ дикарей „пе ш е р ее а м и", а сами себя дикари называютъ

«алаколуфъ».

Это были жители береговъ. Они почти никогда не

заходили въ глубину острова далеко отъ берега, потому что море-то

и доставляло имъ ракушки и рыбу,—ихъ главную ѣду. Въ ихъ хо-

лодной и мрачной странѣ добывать пищу было имъ очень трудно.

Дикари не умѣли ни сѣять, ни пахать, ни собирать въ житницы.

Да и никакихъ житницъ у нихъ никогда не бывало. Дикари всегда

жили впроголодь, a ѣли что придется,—и ракуіпекъ, и улитокъ,

и червей, и змѣй, и ящерицъ, и рыбъ, и коренья растеній, и плоды

какнхъ-то деревьевъ. Но бывало зимой и такъ, что у дикарей

даже и никакой ѣды подъ рукой не случалось. Тогда дикари хва-

тали своихъ собственныхъ старухъ, разводили костры и держали

несчастныхъ женщинъ въ дыму до тѣхъ поръ, пока тѣ не зады-

Дикари пешересы.

хались, a затѣмъ рѣзали ихъ тѣла каменными ножами, рвали ру-

ками, поджаривали немного на огнѣ и ѣли. Словомъ сказать, ли-

кари пешересы отъ голоду становились даже людоѣдами, подобно

тому, какъ отъ голода и волки ѣдятъ волковъ.

Слушая ихъ разсказы о такихъ кровавыхъ ужасахъ, путеше-

ствѳнникъ спросилъ одного дикаря: «Почему же вы убиваете лю-

дей, а не ѣдите своихъ собакъ?»—«А потому,—отвѣчалъ ди-

карь,—что собаки намъ ловятъ дичь, а отъ старухъ нѣтъ уже

никакого прока».

„А развѣ вамъ людей не жалко?"—спросилъ

1*

путешественник/!,. Дикарь засмѣялся и не отвѣчалъ ни слова. Оиъ

плохо понималъ, о чѳмъ его спрашивали.

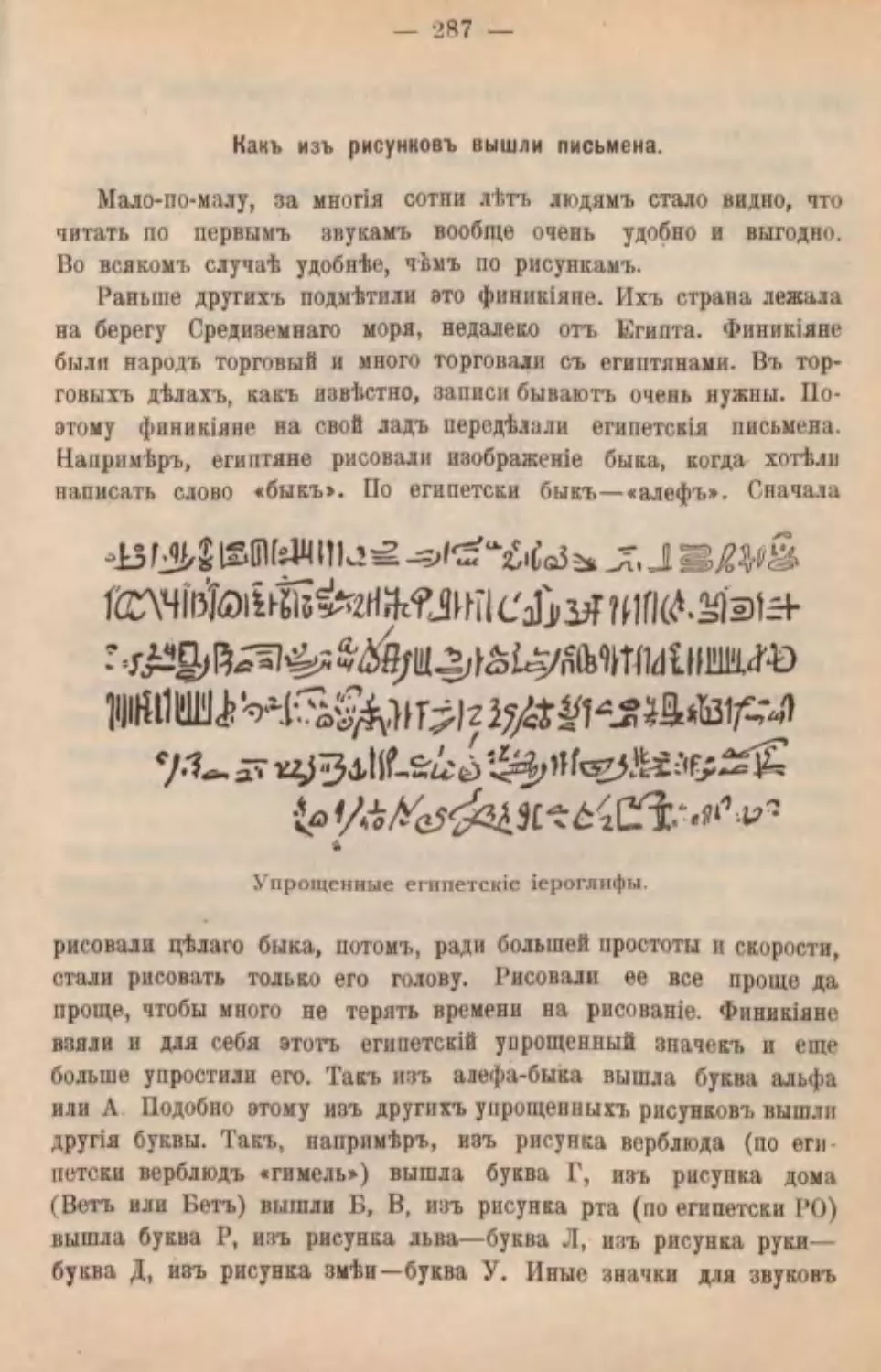

Иногда путешественнику казалось, что чувство жалости почти

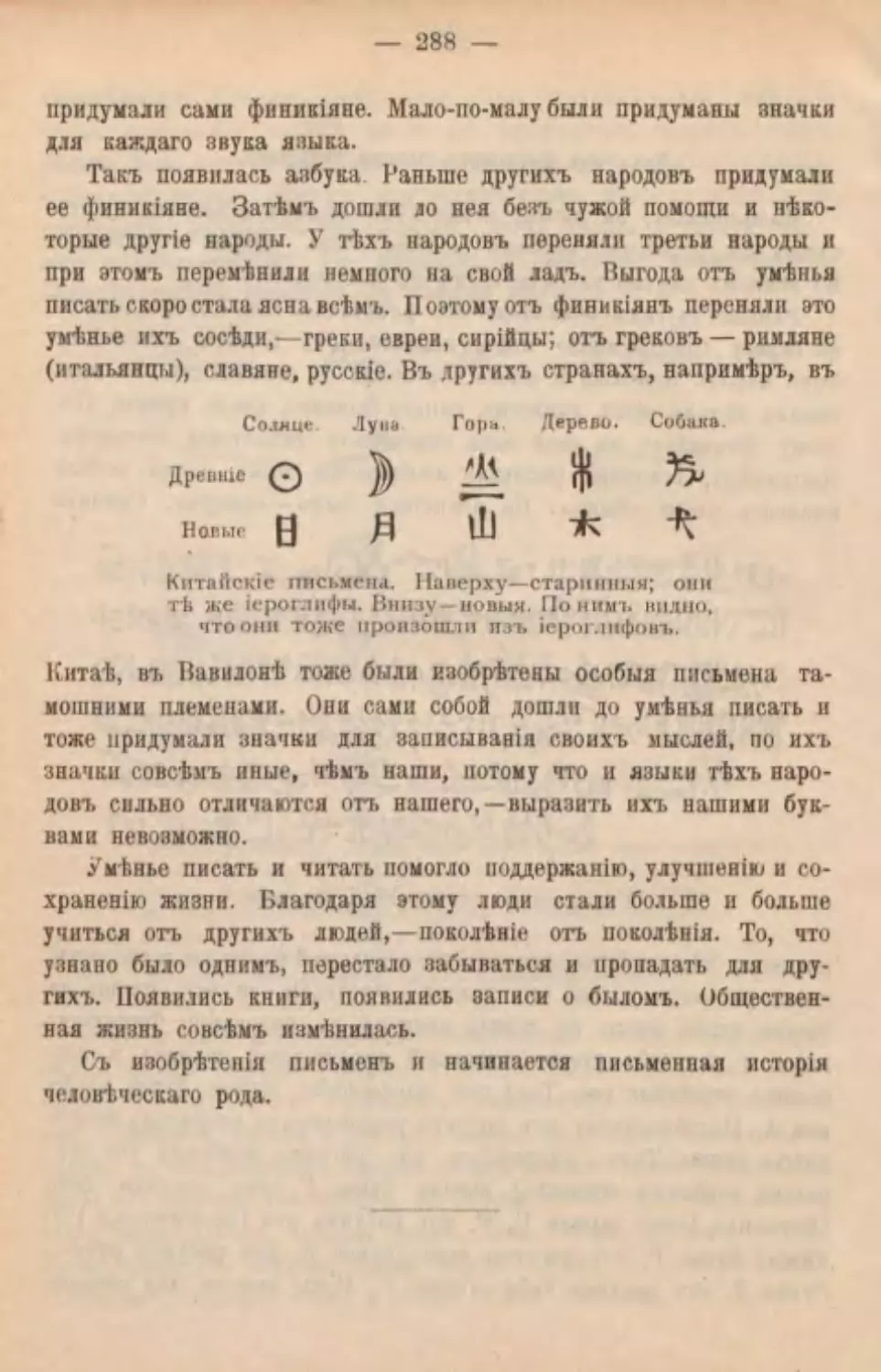

оовсѣмъ недоступно для дикаго сердца. Даже отецъ дикарь не

жалѣетъ своихъ дѣтей, а матери иногда своими руками убиваютъ

единственнаTM своего ребенка, коли случится мало ѣды.

И семейная жизнь была почти совсѣмъ неизвѣстна дикарямъ.

Они жили на подобіе звѣрей. Ни одинъ пешересъ не зналъ, какія

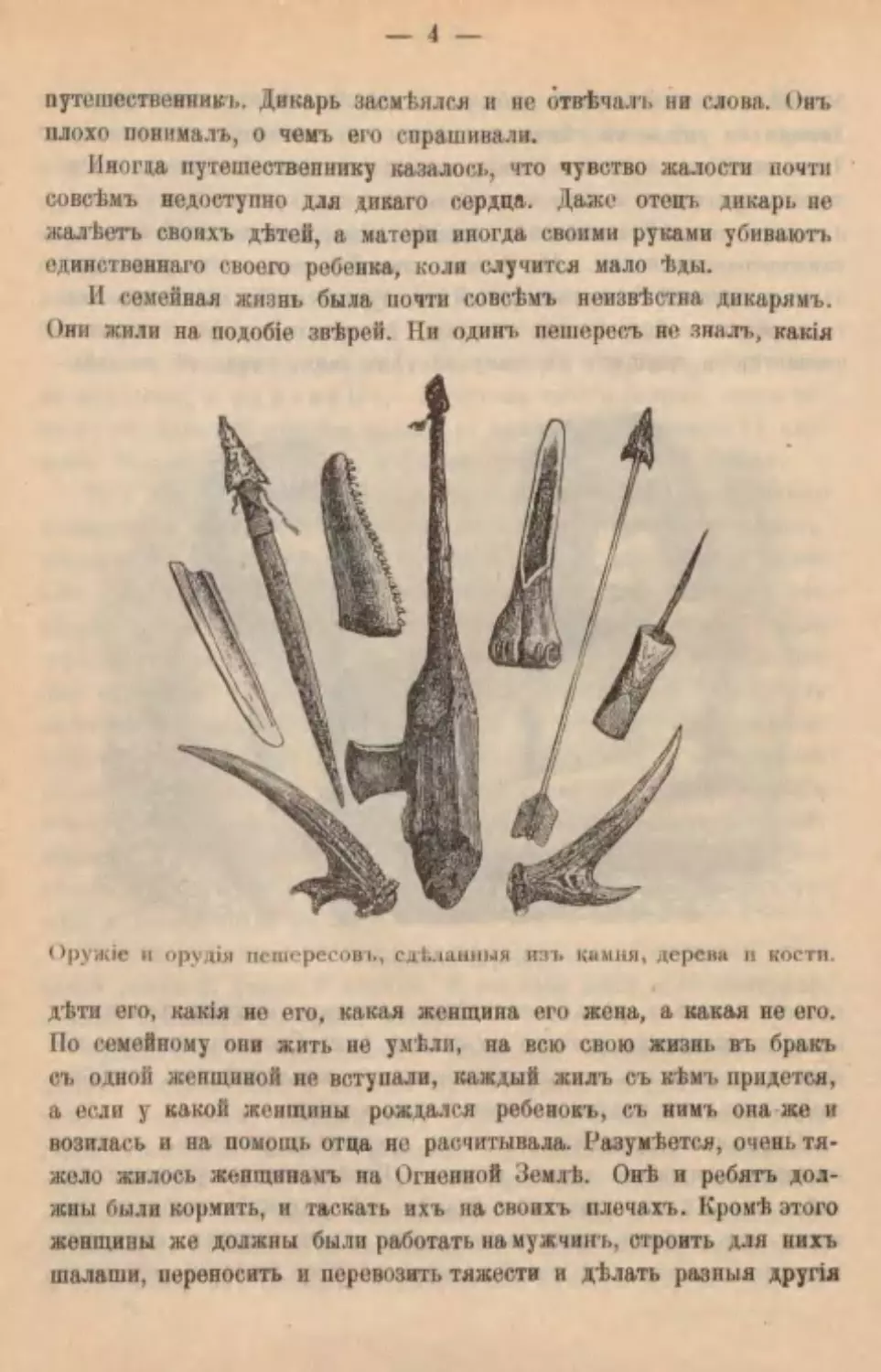

Орѵжіе и орѵдія пешересовъ, сдѣланныя изъ камня, дерева и кости.

дѣти его, какія не его, какая женщина его жена, а какая не его.

По семейному они жить не умѣли, на всю свою жизнь въ бракъ

съ одной женщиной не вступали, каждый жилъ съ кѣмъ придется,

а если у какой женщины рождался ребенокъ, съ нимъ она же и

возилась и на помощь отца не расчитывала. Разумѣется, очень тя-

жело жилось женщинамъ на Огненной Землѣ. Онѣ и ребятъ дол-

жны были кормить, и таскать ихъ на своихъ плечахъ. Кромѣ этого

женщины же должны были работать на мужчинъ, строить для нихъ

шалаши, переносить и перевозить тяжести и дѣлать разныя другія

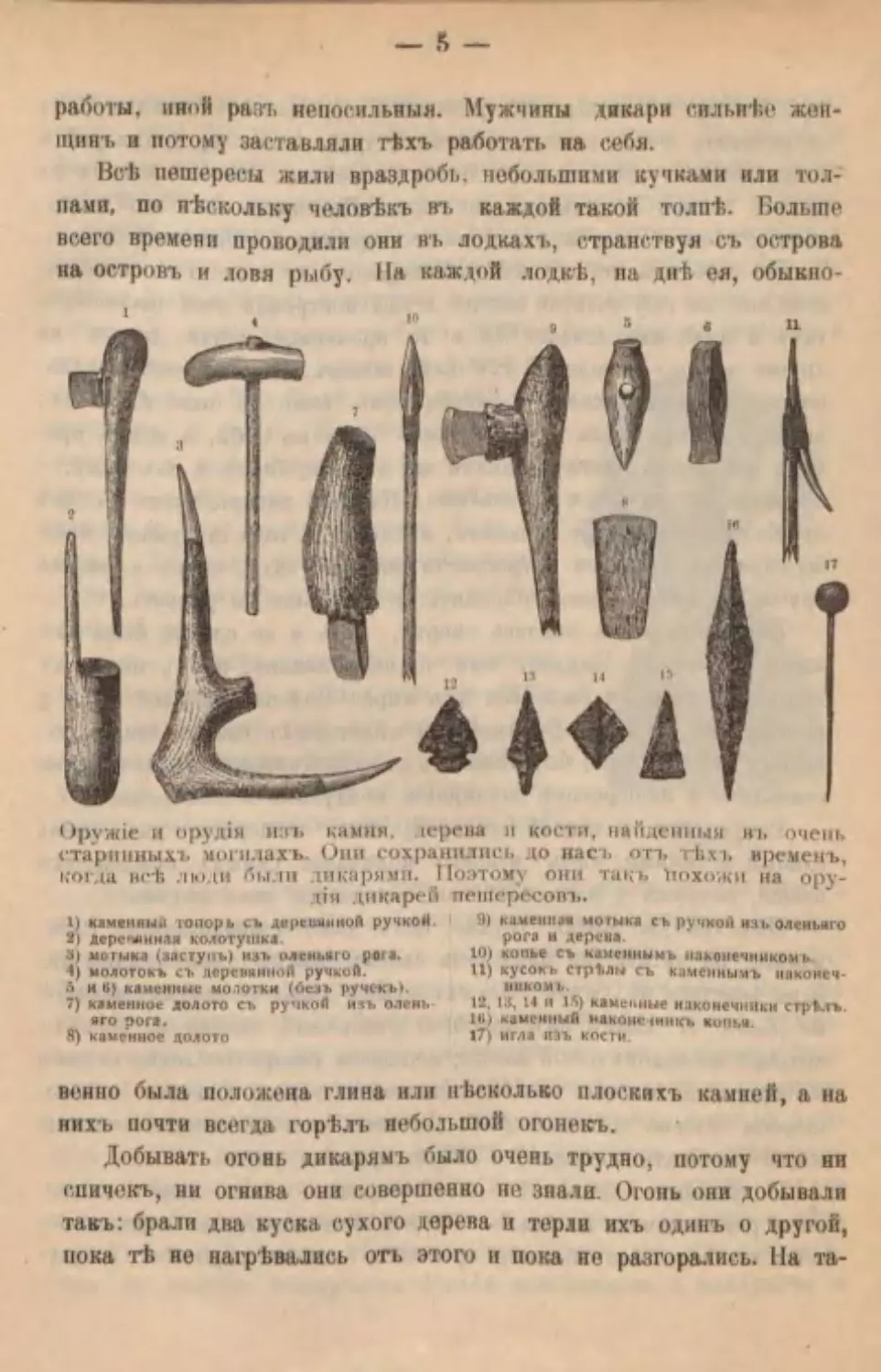

Оружіе и орудіи изъ камня, дерена п кости, найденный въ очень

отарннныхь могилахъ. Они сохранились до насъ отъ тѣхъ временъ,

когда всѣ люди были дикарями. Поэтому они такъ Похожи на ору-

дія дикарей пешересовъ.

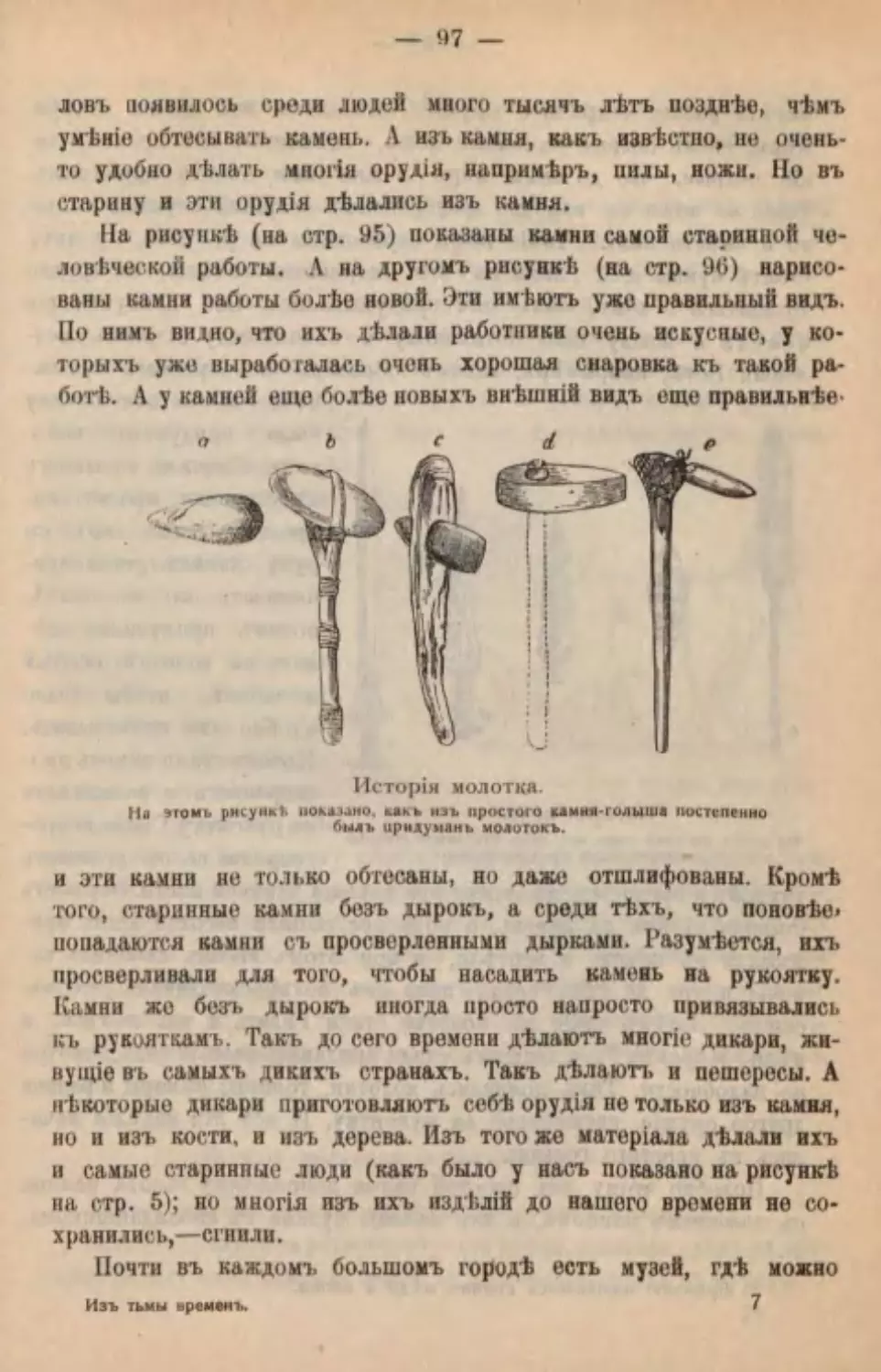

1) каменный топор ь еъ деревянной ручкой.

2) деренянная колотушка.

3) мотыка (заступъ) изт> оленьяго рога.

4) молотокъ сь деревянной ручкой.

Г> и Ii) каменные молотки (йезь ручекъ).

7) каменное долото съ ручкой изъ олень-

яго рога.

8) каменное долото

9) каменная мотыка съ ручкой изъ оленьяго

рога и дерева.

10) копье съ каменнымъ наконечником ь.

11) кусокъ стрѣлы съ каменнымъ

наконеч-

никомъ.

12, 13, 14 и 15) каменные наконечники стрѣлъ.

1В) каменный наконе шнкъ копья.

17) игла изъ кости.

работы, иной ра.ть непосильны«. Мужчины дикнри сильнѣе жѳн-

щинъ и потому заставляли тѣхъ работать на себя.

Всѣ пешересы жили враздробь, небольшими кучками или тол-

пами, по нѣскольку человѣкъ въ каждой такой толпѣ. Больше

всего времени проводили они въ лодкахъ, странствуя съ острова

на островъ и ловя рыбу. На каждой лодкѣ, на днѣ ея, обыкно-

венно была положена глина или нѣсколько плоскихъ камней, а на

нихъ почти всегда горѣлъ небольшой огонекъ.

Добывать огонь дикарямъ было очень трудно, потому что ни

спичекъ, ни огнива они совершенно не знали. Огонь они добывали

такъ: брали два куска сухого дерева и терли ихъ одинъ о другой,

пока тѣ не нагрѣвались отъ этого и пока не разгорались. IIa та-

icy to работу добыванія огня дикарямъ приходилось каждый разъ

затрачивать очень много времени и труда. Потому у дикарей и

быль обычай — всегда возить огонь съ собою. Такъ съ огнемъ въ

лодкѣ дикари и плавали по морю. Потому то даже ихъ холои-

ные острова и получили у моряковъ прозвище «Огненной Земли».

Ли городовъ, ни селеній у пешѳресовъ не было. Гдѣ они оста-

новились да гдѣ развели костры и гдѣ построили свои шалаши,—

•гамъ и было ихъ селеніе. Да и то временное: ушли дикари на

другое мѣсто,—и селенію ихъ быль конецъ. ІІостоянныхъ пачаль-

никовъ и предводителей у пегаересовъ тоже не было пикакихъ;

каждый дикарь жилъ больше всего самь по себѣ, a всѣхъ про-

чихъ земляковъ считалъ такими же людьми, какъ и онъ самъ,—

не выше, не лучше и не знатнѣе. Каждый дикарь, какъ и всѣ

ирочіе, и голодалъ, и холодалъ, и только о томъ и думалъ, какъ

бы справить всѣ свои потребности на счетъ ѣды, питья и разныя

другія, да свою жизнь сохранить, и подольше не умереть.

Гіешересы очень боялись смерти, хоть и не сладка была ихъ

жизнь на землѣ. Боялись онн и иокойниковъ, и ихъ мертвыхъ

душъ. Въ этомъ и была вся ихъ вѣра. Больше никакой вѣры у

пешересовъ не было. Боялись они нѣкоторыхъ своихъ стариковъ,

потому что тѣ, будто бы, вѣдались съ покойниками. Такіе старики

считались у пешересовъ знахарями, колдунами и лѣкарями.

Разумѣется, у такихъ дикарей, какъ пешересы, умъ очень

слабый и темный, безъ всякаго пониманія самыхъ обыденныхъ

вещей, которыя у насъ извѣстны и понятны даже дѣтямъ.

Ихъ темную жизнь трудно себѣ даже и представить. Разу-

мѣется, ни читать, ни писать на своемъ языкѣ такіе темные ди-

кари совсѣмъ не умѣли. На ихъ языкѣ даже и азбуки никакой

не было. И языкъ ихъ какой-то особенный, словно не совсѣмъ

похожій на человѣческій языкъ: пошересъ говорить словно индюкъ

клохчетъ или словно человѣкъ полощетъ горло. Считали же пе-

шересы только по пальцамъ. До пяіи или до десяти они еще

могли сосчитать кое-какъ, а дальше уже не умѣли

О прежнихъ временахъ своей страны и своего народа неше

ресы ровно ничего не знали. Память ихъ ничего не держала въ

сѳбѣ изъ того, что «было и прошло и быльемъ поросло». О буду-

іцемъ дикари тоже почти ничего не думали, а жили только настоя -

щимъ, какъ бы лишь сегодня съ голоду не умереть. Въ этомъ и

была вся ихъ жизнь. Добылъ на сегодня кусокъ—и ладно, а не

добылъ—ну и проголодалъ, а то и у другого отнялъ,—у жены,

у сосѣда. Отнимать силкомъ что-нибудь отъ другого человѣка у

дикарей вовсе не считалось престушіоніемъ или грѣхомъ. Для не-

шереса были совсѣмъ непонятны и даже неизвѣстны слова «твое»,

«мое». У нихъ ничего не было своего. ІЗсо было не свое, но и

не чужое,—бери, что нужно, ни у кого не

спрашиваясь. Что было подъ рукой, то

иешоресъ и бралъ. И тотъ другой пе-

шересъ, у кого брали, изъ-за этого не

спорилъ, лишь бы эта самая вещь ему

самому въ эту самую минуту была не

нужна. Дикарямъ было совершенно непо-

нятно, что значить дѣлать запасы на зав-

трашній день.

Такъ и жили пешересы восемьдесять

лѣтъ тому назадъ, a нѣкоторые изъ нихъ

и

до сихъ иоръ такъ же живутъ. Не-

счастные и жалкіе жители мрачной п

угрюмой Огненной Земли не даромъ счи-

таются самыми дикими людьми на всей

землѣ.

Но не одни пешересы такъ живутъ. За много тысячъ верстъ

отъ нихъ, за океаномъ, въ Африкѣ, живѳтъ, напримѣръ, совсѣмъ

другое племя, тоже темнокожее, малорослое и тоже очень жалкое.

Англичане называютъ люден этого племени «бушменами»,

что

значитъ по русски «люди живущіе въ кустарникахъ». Жизнь буіпме-

новъ очень похожа на жизнь пешересовъ. До сего времени у буш-

меновъ, какъ и у пешересовъ, въ ходу копья и стрѣлы съ камен-

ными наконечниками. Бушмены, какъ и пешересы, тоже не умѣ-

ютъ строить жилищъ и тоже живутъ въ пеіцерахъ, въ шалашахъ

и не умѣютъ дѣлать посуды. Сосудами у нихъ служатъ пустыя

тыквы и скорлупы болынихъ морскихъ раковинъ, да пустыя яйца

одной большой птицы. Бушмены тоже ѣдятъ все, что придется.

Они не меньше пешересовъ боятся нокойниковъ и колдуновъ и

Бушменъ.

никакой иной вѣры нѳ знаютъ. Словомъ сказать, жизнь бутме-

новъ въ очень многомъ похожа на жизнь пешересовъ.

Дикіе люди и человѣческая дикость.

Есть на землѣ кое-гдѣ и другія такія же дикія племена. И

ихъ даже не мало. Есть дикари чернокожіе, желтокожіе, красно-

бурые, коричневые; есть дикари и въ Азіи, и въ Африкѣ, и въ

Америкѣ, и въ Австраліи, и даже на сѣверѣ Европы, и въ дру-

і'ихъ холодныхъ странахъ, и даже на островахъ Ледовитаго океана .

Когда къ нимъ присмотрѣлись и изучили ихъ жизнь, ихъ нравы

и обычаи, то узнали вотъ что: не всѣ племена, не всѣ народы на

емлѣ умѣюгь запасать пищу, не всѣ умѣютъ приготовлять ее, такъ

чтобы не ѣсть сырьемъ, не всѣ умѣютъ строить для себя жилища,

шить одежду. Не всѣ люди на землѣ умѣютъ добывать желѣзо и

дѣлать изъ него разныя вещи. Не всѣ люди на землѣ живутъ се-

мейной жизнью и не всѣ знаютъ, что такое семья; не всѣ умѣютъ

читать и писать, а о наукахъ и искусствахъ и говорить нечего.

Не всѣ понимаютъ, что такое «мое», «твое» и вообще собствен-

ность. Ile у всѣхъ народовъ есть законы, правительство и госу-

дарственныя учрежденія: очень многія племена обходятся вовсе

безъ нихъ и даже безъ всякаго начальства. Не всѣ племена по-

нимаютъ добро и зло одинаково съ нами — иные совсѣмъ наобо-

ротъ. Мы теперь думаемъ, что и жить нельзя, не зная, что такое

семья, собственность, наука, законы, вѣра. А дикари обо всемъ

этомъ ничего не знаютъ и живутъ безъ всего этого.

И все-таки лсивутъ. Но зато какъ живутъ? Совершенно дикой,

полузвѣриной жизнью, тяжелой темной и на нашъ взглядъ безсмы-

сленной во всѣхъ отношеніяхъ. Такая ихъ жизнь, на нашъ взглядъ,

не житье, а маята во тьмѣ кромѣшной. Сравнительно съ такими

дикими и темными люцьми, мы, по всей справедливости, считаемъ

самихъ себя людьми культурными, то есть, образованными. И

правда, самый темный изъ насъ, русскихъ или французовъ, нѣм-

цевъ, англичанъ или другихъ культурныхъ народовъ, все-таки

оказывается болѣе просвѣщеннымъ, чѣмъ самый первый пешересъ

или бушменъ.

Въ настоящее время живетъна всемъ свѣтѣ больше 1.547.179.000

чѳловѣкъ, то есть, больше полутора милліарда. Милліардъ—это

значить тысяча милліоновъ. Изъ этого огромнаго числа приходится

на Азію 829 милліоновъ, то есть, больше половины, на Европу—

422 милліона, то есть, больше четверти. 156 милліоновъ прихо-

дится на Америку, то есть около одной десятой, 133 милліона на

Африку, то есть, меньше одной десятой. Семь милліоновъ прихо-

дится на Австралію, то есть, около одной двадцатой, и всего лишь

!•> тысячъ человѣкъ на холодныя страны лѳжаіція на Ледовитомъ

океанѣ.

Вотъ какъ многочисленно въ настоящее время человѣчество.

Изъ сколькихъ же народовъ и племенъ оно составлено? По мень-

шей мѣрѣ, изъ тысячи разныхъ нлемонъ, говорящихъ на развыхъ

языкахъ. Но всѣ эти племена—тѣ же люди, на какомъ бы языкѣ

они ни говорили и какого бы цвѣта ни была ихъ кожа. Хоть и

есть разница между разными племенами и народами, но сходства

У нихъ у всѣхъ гораздо больше. А самая суть дѣла именно въ

сходствѣ, а не въ различіяхъ. Даже самый дикій человѣкъ все-

таки ближе ко всему роду человѣческому, чѣмъ къ звѣрямъ.

Среди людей есть племена дикія, есть полудикія, есть и образо

ванныя. Разные путешественники исколесили весь свѣтъ, побы-

вали рѣшительно во всѣхъ обитаемыхъ странахъ, какія только

есть на землѣ, пожили съ дикарями, узнали ихъ житье-битье, ихъ

языки, ихъ вѣру, нравы, обычаи, законы, порядки; узнали, кто до

чего дошелъ и кто до чего не дошелъ; сравнили народъ съ на-

родомъ, племя съ племенемъ. Столько положено на это дѣло уси-

лій и труда, что это и вообразить даже трудно. И все-таки это

сдѣлано. На это пошло много сотенъ лѣтъ. Такимъ способомъ

узнали, что въ настоящее время меньше всего—дикарей. Есть

племена очень дикія. Но другія не столь дикія, третьи—еще

меньше, четвертый еще менѣе дикія. Отъ самыхъ дикихъ къ са-

мымъ образованнымъ племенамъ и народамъ переходъ совершенно

незамѣтенъ. Всѣ народы, какіе есть на землѣ, живуть словно па

ступенькахъ огромпой лѣстницы,—иные ниже, иные выше, иные еще

выше. Дикари помѣщаются какъ бы на самыхъ низшихъ ступень-

кахъ этой небывалой лѣстницы, полу-дикари— надъ ними, а обра-

зованные—надъ полудикарями.

До сихъ аоръ на землѣ всетаки еще много дикихъ племенъ.

lit) всѣхь странахі. свѣта насчитывается но меньше ста и даже

полутораста милліоновъ дикарей. Образованные народы гораздо

многочисленнѣе, чѣмъ дикари.

Всего больше живетъ дикарей въ Африкѣ. Тамъ ихъ насчитано

около семидесяти милліоновъ человѣкъ. За Африкой слѣдуетъ Аме-

рика. Тамъ до сего дня живуть десятки милліоновъ дикарей. Много

дикарей и въ Азіи. Живутъ они теперь и въ Австраліи и на мно-

гих!» островахъ Великаго океана.

По на самомъ дѣлѣ дикарей па свѣтѣ гораздо больше, чѣмъ

сколько ихъ насчитано среди дикихъ племенъ. Вѣдь, они встрѣча-

ются также и среди народовъ полудикихъ, и даже среди наро-

довъ образованныхъ.

Есть, напримѣръ. и у насъ въ Россіи такіе уголки, гдѣ люди

живутъ немногимъ лучше, чѣмъ пешоресы: они такъ же бѣдны,

какъ пешересы, такъ же темны, такъ же забиты. Да и чѳловѣкъ

на человѣка не всегда похожъ по своему развитію и образованію.

Есть и среди насъ люди съ темной и дикой душой, которые не

лучше дикарей. Дикари убиваютъ своихъ родителей, a развѣ среди

насъ не попадаются такіе люди, которые убиваютъ и своихъ от-

цовъ, и матерей, и братьевъ? Въ газетахъ нерѣдко разсказываетсд

обь отцеубійствахъ и матереубійствахъ. Дикари бываютъ иногда

жестоки и кровожадны. A развѣ мы то всѣ и всегда добры до

глубины души? Стоитъ поискать хорошенько,—и въ каждомъ изъ

насъ найдется кое-что дикое и полудикое. Бываетъ, что и въ на-

шей душѣ словно просыпается звѣрь, и мы тогда поступаемъ не

лучше послѣдняго дикаря. Дикари —народъ темный, они не знаютъ

никакихъ наукъ, искусствъ, ничего но понимаютъ въ томъ, что

творится вовругъ, боятся покойииковъ, привидѣній, духовъ. А

среди насъ развѣ такихъ нѣтъ? Значить, не весь образованный

народъ составленъ изъ однихъ только образованныхъ людей. Да

и душа самаго образованная человѣка не всегда бываетъ свѣтлой

и образованной во всѣхъ своихъ уголкахъ. До этого еще очень

далеко. А еще дальше до того, чтобы всѣ люди всѣхъ племенъ сдѣ-

лались образованными.

Образоианныхъ народовъ и племенъ больше всего живетъ въ

Европѣ и Азіи, аатѣмъ въ Америкѣ, затѣмъ въ Авсграліи.

Когда-то всѣ люди были дикарями.

Полтораста лѣтъ тому назадъ на всемъ свѣтѣ не было ника-

кихъ болылихъ машинъ,—ни прядильныхъ, ни ткацкихъ, ни дру-

гихъ. Совсѣмъ не было и паровыхъ машинъ. Ile было парохо-

довъ, не было желѣзныхъ дорогъ. Точно также не было тепѳреш-

нихъ школъ и книгъ, науісъ и искусствъ, не было многихъ изъ

теперешнихъ законовъ и учрежденій, нравовъ и обычаевъ. Все

это было во многомъ совсѣмъ другое, не нынѣшнее. Но то было

0 прошло и быльемъ поросло. О тогдашнемъ старинномъ житьѣ

пишутъ наши дѣды и прадѣды. А тысячу лѣтъ тому назадъ вся

асизнь была еще меньше похожа на теперешнюю, и жилось тогда

еще проще. A двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ,—и того еще проще.

Какъ же жилось людямъ, нашимъ предкамъ, напримѣръ, шесть

или семь тысячъ лѣтъ тому назадъ? А десять пятнадцать тысячъ,

или еще того раньше?

Тогда на всей землѣ всѣ люди были настоящими

Дикарями. Такими дикарями, какіе и теперь живутъ въ разныхъ

странахъ,—вродѣ нынѣшнихъ пешересовъ.

Дикарями были когда-то всѣ люди, всѣ племена, безъ всякаго

исключенія.

Это узнано съ точностью и съ достовѣрностью по разнымъ

олѣдамъ и остаткамъ тогдашней жизни.

Такъ, наітримѣръ, въ разныхъ старинныхъ книгахъ говорится,

какъ жили русскіе тысячу лѣтъ тому назадъ. Эти старинныя книги

написаны давнымъ давно,—иныя на церковно-славянскомъ, иныя

на греческомъ, иныя на латинскомъ или арабскомъ языкахъ. Пи-

сали ихъ, нанримѣръ, арабскіе купцы, которые тогда пріѣзжали

изъ своей земли на Волгу и на Днѣпръ. Это было около тысячи

лѣтъ тому назадъ. Купцы своими глазами видѣли, какъ жили тогда

русскіе, то есть, наши предки. Что это была за жизнь? Полуди-

кая, темная, непривѣтливая, похожая на жизнь нынѣшнихъ остяковъ,

полудикарей. О тогдашней русской жизни, напримѣръ, на верховь-

яхъ рѣки Диѣира разсказываютъ кромѣ арабскихъ купцовъ еще

и заграничные монахи того времени. Но всѣмъ разсказамъ выхо-

дитъ, что наши предки были дикари или полудикари.

Одинъ очевидецъ о них!, разсказываетъ: „Ймъ болота и лѣса

глужатъ вмѣсто городов!.. Живуть они у рѣкъ, у болоть, у озеръ,

и въ лѣсахъ, куда доступъ трудень. Живуть въ дрянныхъ и

разсѣянныхъ хижинахъ и легко перемѣняютъ мѣсто своего жи-

тельства», вродѣ нынѣшнихъ дикарей. Другой очевидецъ говорить:

«Хижины свои они наскоро сплетаютъ изъ вѣтокъ, только для не-

обходимой защиты отъ непогоды и дождей». Это, разумѣѳтся, не

хижины, а просто на-просто шалаши.

Выло время, когда наши русскіе предки вовсе не занимались

земледѣліемъ, землю не пахали, хлѣба не сѣяли, а жили только

охотой, да рыбной ловлей. Дѣло не обходилось у нихъ, разу-

мѣется, безъ войнъ и грабежей. А дрались они тоже, какъ дикари.

И оружіе было такое, какъ у нынѣшнихъ дикихъ людей. Очеви-

децъ разсказываетъ: «Вступая въ бой, они выходили на ненріятеля

пѣшіе, въ рукахъ несли копья и щиты. Выходили только въ шта-

пахъ, безъ плащей и безъ рубашекъ». И вѣра была тогда дикая.

Вѣрили во многихъ боговъ: былъ у нихъ и богъ-солнца или

«Дажбогъ», и богъ, покровитель скота—«Велесъ», и богъ грома—

«ІІерунъ-громовникъ» и множество доугихъ боговъ. Всѣ они изо-

бражались въ видѣ идоловъ. То мѣсто, гдѣ стояли эти идолы,

считалось священнымъ и служило вмѣсто храма. Въ честь тагсихъ

боговъ наши предки нарочно убивали людей, подобно тому, какъ

убиваютъ ихъ дикари. Такимъ способомъ они желали умилости-

вить своихъ боговъ человѣческой кровью. Разсказываетъ очеви-

децъ того времени: «Когда у руссовъ умиралъ ихъ старшой, семья

спрашивала у его рабовъ и рабынь: кто изъ васъ хочетъ съ

нимъ умереть? Тогда какая-нибудь дѣвушка-рабыня изъ любви

къ богамъ или изъ страха, отвѣчала -«я хочу». Ее и убивали на

могилѣ старшого въ день его погребенія». Такъ поступаютъ и до

на сихъ поръ нѣкоторые дикари. Не было въ тѣ времена и те-

перешней семейной жизни. Разсказываютъ о нѣкоторыхъ славян-

скихъ гілеменахъ, нашихъ иредкахъ, что «браковъ у нихъ не бы-

вало, жили они звѣринскимъ образомъ, были у нихъ

не браки, а игрища между поселками: сходились они на игрища,

на плясанія, да тамъ и умыкали себѣ женщинъ»,

то

есть уводили ихъ силкомъ, воровали.

Вотъ какъ жили нѣкоторыя русскія племена около тысячи

лѣгь тому назадъ.

А какъ они жили еще того раньше? Тогда они вели жизнь еще

болѣе дикую.

И такъ было не сь одними русскими, но и со всѣми тепереш-

ними народами, даже самыми образованными,—съ нѣмцами, фран-

цузами, англичанами, и всѣми другими, какіе только жили и жи-

вутъ на землѣ. Объ ихъ старинной жизни тоже говорится во

миогихъ старинныхъ книгахъ.

О чемъ говорить то, что осталось отъ старинной человѣческой

жизни?

Но были времена, когда и книгъ-то никакихъ не существовало,

потому что никто не умѣлъ ихъ еще писать ни на какомъ языкѣ.

Это было давно, очень цавно, много тысячъ лѣтъ тому назадъ.

Но и о такомъ далекомъ времени можно кое-что узнать. И лаже

съ точностью и достовѣрностью. Только не по стариннымъ кни*

гамъ, а разными иными способами.

Какими же именно?

Такими же самыми, какъ узнавали и о томъ, что было на

землѣ милліоны лѣтъ тому назадъ: по остаткамъ тѣхъ временъ и

по слѣдамъ самой старинной жизни, какіе еще сохранились до

нашего времени.

А такихъ остатковъ и слѣдовъ сохранилось не мало. Сохра-

нились не только кости тогдашнихъ людей,. но и издѣлія рукъ

человѣческихъ. Много такихъ остатковъ найдено въ старин-

ныхъ могилахъ, а многое и случайно откапывается изъ земли,

то здѣсь, то тамъ. Съ незапамятныхъ временъ находятъ раз-

ныя издѣлія рукъ человѣческихъ изъ камня, изъ кости, изъ

желѣза, изъ мѣди, и даже изъ дерева. Есть на землѣ такія

мѣста, гдѣ не гніютъ даже тѣла человѣческія. Такъ, напримѣръ,

изъ одного торфяного болота въ Бельгіи вытащили тѣло какого-то

воина въ небывалой одеждѣ и въ латахъ. Разсмотрѣли этого воина

и увидѣли, что онъ пролежалъ въ болотѣ больше двухъ тысячъ

лѣтъ и не сгнилъ. Торфяное болото действительно предохраняетъ

отъ гніенія не только одежду, но даже и тѣло. Точно также не

гніютъ тѣла человѣческія въ очень сухихъ мѣстахъ, напримѣръ,

на берегу Дяѣпра, въ Кіевскихъ пещерахъ. Такія же сухія пе-

щеры найдены во многихъ мѣстахъ и въ Америкѣ, а въ этихъ

пещерахъ тоже оказались нетлѣнныя тѣла краснокожихъ индѣй-

цевъ, и одежда ихъ, и утварь, и многое другое и даже трупы ка-

шѳкъ и собакъ. Словомъ сказать, разными способами собрано въ

разныхъ мѣстахъ великое множество остатковъ даже очень сто-

ринной жизни. Такъ, напримѣръ, сохранились до нашего времени

во всѣхъ странахъ старинныя могилы, курганы, городища, пещеры,

рдѢ жили когда-то люди, остатки ихъ жилья, ихъ хозяйства. Рас-

копаны могилы, которымъ по меньшей мѣрѣ десятки тысячъ лѣтъ,

а въ нихъ найдены человѣчесвія кости и разныя вещи. Тогдатніе

люди зарывали въ землю своихъ покойниковъ, a вмѣстѣ съ ними

клали ихъ оружіе, посуду, драгоцѣнности. Что было самаго луч-

шаго, то и зарывалось въ могилы. А еще больше найдено разныхъ

остатковъ стариннаго хозяйства, напримѣръ, остатки человѣче-

окаго жилья, человѣческія издѣлія и т. д. ІГайдено очень много

разныхъ издѣлій, которыя были сработаны много тысяч і. лѣтъ

тому назадъ. По этимъ издѣліямъ можно судить объ умѣніи и

ловкости тогдашнихъ мастеровъ, а также о нравахъ и обычаяхъ

тогдашнихъ людей.

Старинные мастера были не очень-то искусны. Всѣ ихъ ивдѣ-

лія грубы, некрасивы и неудобны, сравнительно съ нынѣшпими.

II вотъ что особенно удивительно. Старинныя издѣлія, какъ и

старинные нравы и обычаи, были очень похожи на тѣ, какія до

сихъ поръ существуютъ у дикарей. Напримѣръ, былъ такой

случай.

Лѣтъ семнадцать тому назадъ, въ августѣ 1893 года, въ Кіевѣ,

на Кирилловской улицѣ, что на Подолѣ, въ домѣ No 59, случи-

лось такое событіе. На откосѣ гори рабочіе копали яму, чтобы

добывать изъ нея глину для построекъ. Случайно пришелъ въ эти

мѣста одинъ ученый человѣкъ, по фамиліи В. В. Хвойко, осмот-

рѣлъ яму и увидѣлъ, что въ сѣро-зеленоватомъ мелкомъ пескѣ,

лежащемъ подъ глиной, что-то бѣлѣетъ. Хвойко расчистилъ не-

много песокъ и, къ своему удивленію, наткнулся на чью-то огром-

ную кость. Онъ пробовалъ было вытащить ее изъ земли. Но тутъ-то

было: кость была очень большая. Хвойко кликнулъ рабочихъ, и тѣ

откопали кость съ большимъ трудомъ. И что же оказалось? Это

былъ огромный клыкъ какого-то звѣря.

Въ той же самой ямѣ, рядомъ съ клыкомъ, были найдены

какіе-то камни, очень страннаго вида. Камни да кости, кости да

камни,—что тутъ особенно удивительнаго? Но Хвойко былъ чело-

вѣкъ свѣдущій и наблюдательный. Онъ рѣшилъ, что нужно хоро-

шенько разслѣдовать, что это за кости и камни и какъ они по-

пали въ городъ Кіевъ. па Кирилловскую улицу. Хвойко все раз-

смотрѣлъ внимательно, какъ и подобаетъ ученому человѣку, и

тотчасъ же понялъ, что находка сдѣлана хорошая: и камни, и

кости носили на себѣ слѣды рукъ человѣческихъ. Камни были

грубо обтесаны и обдѣланы, а края ихъ и концы заострены, да

еще такимъ способомъ, какой недоступенъ никакому звѣрю, а

только людямъ. Такіе самые камни, тоже обтесанные очень грубо,

до сего времени въ ходу у пешересовъ и у нѣкоторыхъ другихъ

дикарей. Какъ уже было сказано,—дикари привязывают!» ихъ къ

налкамъ и камни служатъ имъ вмѣсто топора и вмѣсто ножа и

копья

Какимъ же способомъ попали каменные ножи и топоры въ

Кіевъ, да еще глубоко подъ землею? Закапывать ихъ туда на-

рочно на такую глубину было некому и незачѣмъ Вырыли ихъ

даже но изъ могилы, а прямо изъ земли. Значить, дѣло ясное:

когда-то и кто-то просто напросто бросилъ ихъ въ этомъ самомъ

мѣстѣ на землю, а мало по малу всѣ эти веши занесло пескомъ

и мусоромъ.

Какія же это были кости?

Вотъ это-то больше всего и достойно удивленія: рядомъ съ очень

старинными издѣліями рукъ человѣческихъ были найдены кости

слон а. Да еще не простого слона, а особеннаго, - рослаго, огром-

наго, съ длинными крѣпкими бивнями, то-есть клыками, сильно

загнутыми кверху. Такіе слоны теперь уже нигдѣ на землѣ не

водятся. А когда-то они водились даже тамъ, гдѣ нынѣ раски-

нулся городъ Кіевъ. Водились эти слоны и въ другихъ мѣстахъ, —

на Волгѣ, на Днѣпрѣ, во Франціи и во многихъ другихъ странахъ,

и въ томъ числѣ и въ далекой и холодной Сибири. Тамъ въ мерз-

лой земдѣ нѣсколько разъ находили кости такихъ звѣрей даже

вмѣстѣ съ волосами и мясомъ. Благодаря холоду мясо не сгнило

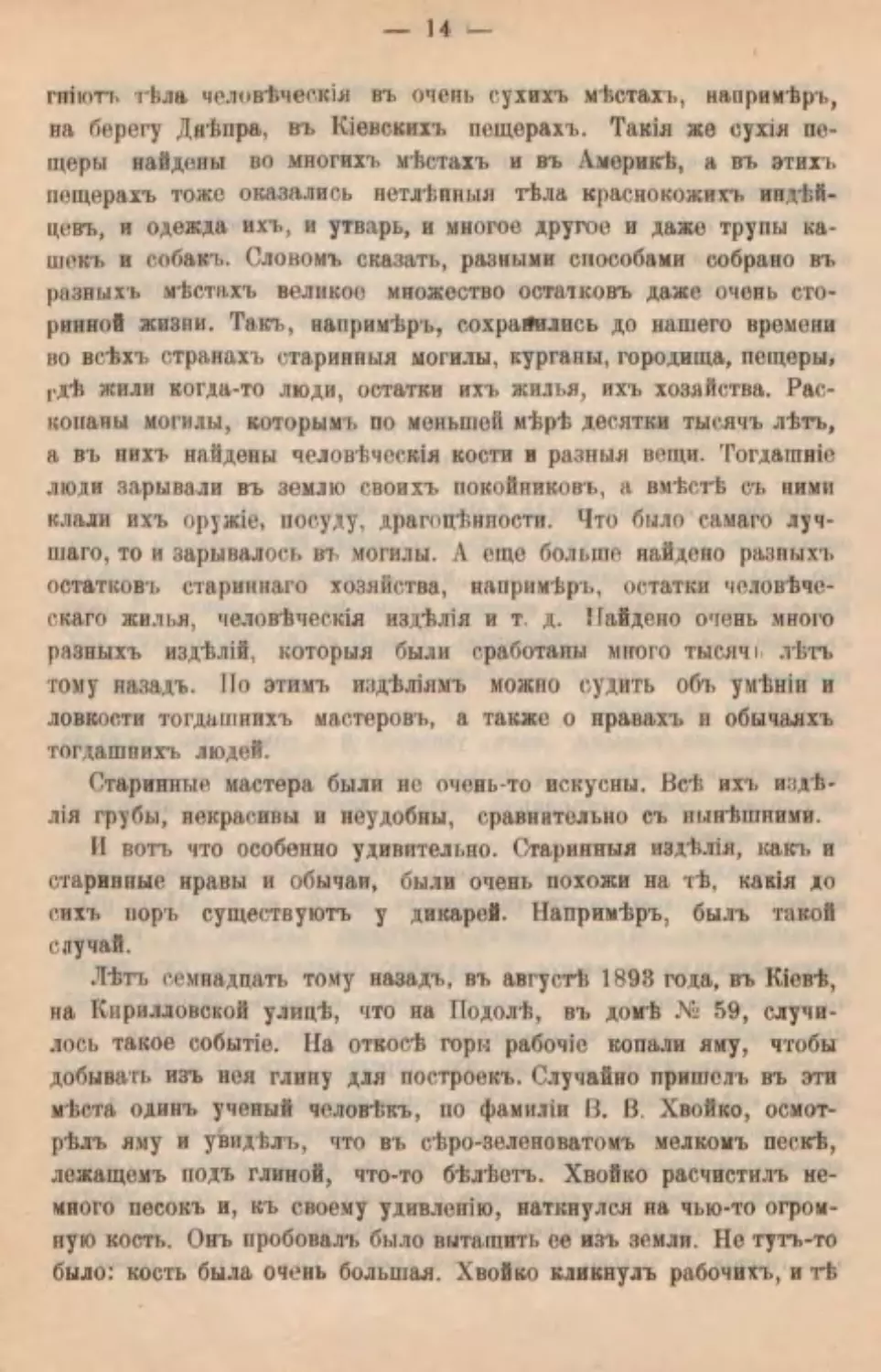

даже за столь большое время. Называются такіе давно вымершіе

слоны мамонтами. Одинъ такой мамонтъ съ мясомъ и шку-

рой еще недавно былъ найденъ во льдахъ далекой Сибири; от-

туда его костякъ былъ цѣлпкомъ нривезенъ въ Петербургъ и те-

перь показывается тамъ въ музеѣ Академіи Наукъ. Его можетъ

видѣть всякій желающій. У мамонта былъ большой и сильный хо-

ботъ, какъ у слона; кромѣ того, все его тѣло было покрыто длин-

ными рыжими волосами, а на шеѣ была густая грива.

Мамонты вымерли десятки тысячъ лѣтъ тому назадъ. Это

можно узнать вотъ какимъ способомъ: кости этихъ звѣрей

Мамонтъ.

много разъ находили глубоко въ землѣ. Какъ онѣ туда попали?

Очень просто. Когда-то мамонты бродили цѣлыми стадами по

землѣ, подобно тому, какъ теперь бродятъ и слоны. Они жили и

умирали, падали на землю; мясо ихъ пожирали звѣри, птицы и

другія животныя, а кости такъ и оставались лежать и лежать.

Мало по малу и ихъ заносило пескомъ, мусоромъ и пылью. Вода и

вѣтеръ помогали этому. Вода наносила глину. На ней выростала

трава, появлялись кустарники, деревья. Все копилась и копилась

разная гниль, и въ концѣ кониовъ кое-гдѣ накопились цѣлые

пласты земли, глины и цеску, толщиною въ нѣсколько десятковъ

сажень. Сколько же нужно времени, чтобы наросъ такой толстый

пластъ? Стали измѣрять да высчитывать. За сто лѣтъ не нако-

пится пласта даже въ полъ-аршина толщиною. А въ иныхъ мѣс-

тахъ кости мамонта лежали саженъ на 20 или на 30 въ глубинѣ

земли. Въ 30 саженяхъ считается 90 аршинъ или 180 нолу-ар-

шинъ. А если каждый пластъ толщиною въ полъ-аршина наростаетъ

самое меньшее въ сто лѣтъ,—значить, пластъ въ 30 саженъ наро-

сталъ по меньшей мѣрѣ восемнадцать тысячъ

лѣтъ,

и даже навѣрное гораздо больше. Значить, вотъ какъ давно жили

мамонты. Такимъ способомъ и узнали, что ихъ порода вымерла

десятки тысячъ лѣтъ тому назадъ.

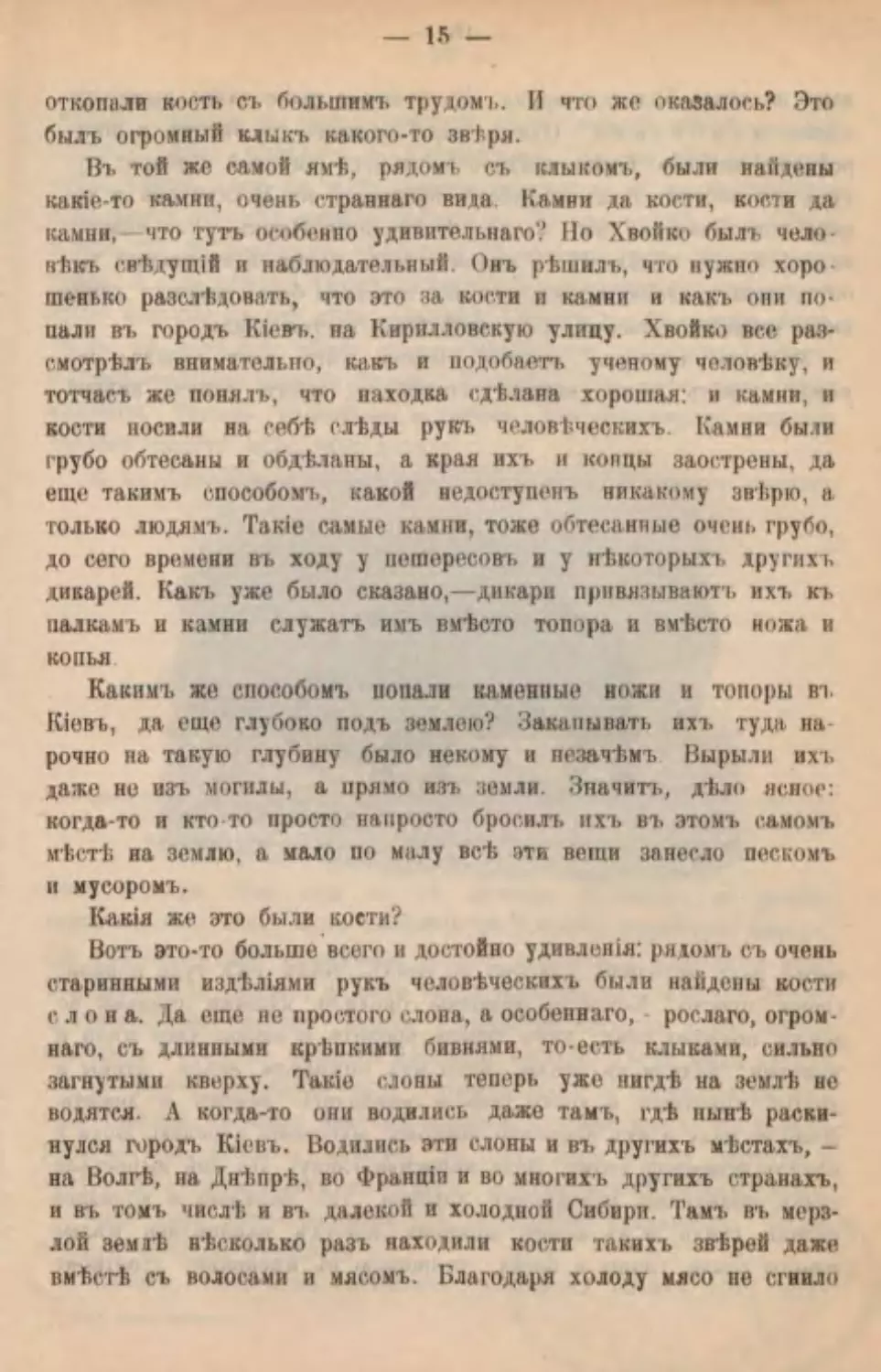

А въ одно время съ мамонтомъ и въ гЬхъ же самыхъ мѣстахъ

Изображеніе мамонта, нацарапанное на кости тѣмъ самымъ человѣ-

комъ, который своими глазами вйдѣлъ живыхъ мамонтовъ. На рисункѣ

изображены и загнутые бивни мамонта и его грива.

жили и люди. Они еще въ тѣ времена охотились за мамон-

тами, подобно тому, какъ охотятся на слоновъ пынѣшніѳ дикари.

На мамонтовъ они устраивали особыя ловуіпки, — огромныя ямы.

Мамонты туда падали, а люди набрасывались па упавгпаго звѣря,

пробивали ему шкуру своими каменными копьями и несчастное

животное въ концѣ концовъ истекало кровью. Тогда люди рубили

его на части, пожирали мясо, глодали кости и раскалывали ихъ

вдоль, чтобы высосать изнутри жирный костный мозгъ. На такихъ

расколотыхъ костяхъ мамонта до сихъ поръ видны зарубки и

другіе слѣды каменныхъ молотковъ, которыми дѣйствйвали ліоді?..

Вотъ такіѳ самые остатки отъ ниршцетва старинныхъ людей чѵ

и были найдены въ Кісвѣ.

Значить, дѣло ясно: нѣсколько десятков'], тысячъ лѣтъ тому1

Изъ тьмы временъ.

\\ у.

2

назадъ тамъ, гдѣ топѳрь Кіовъ, жили какіс-то люди, которые

охотились на мамонтовъ и ѣли ихъ мясо. И это были люди не-

сомнѣнно д и к і е. Это сразу видно по ихъ издѣліямъ: они дѣлали

себѣ молотки, ножи и топоры и наконечники копій не изъ желѣза,

а изъ камня. Такое оружіе приготовляется только дикарями, вродѣ

нынѣшнихъ пешересовъ.

Но дикіе люди жили рядомъ сь мамонтомъ въ тѣ времена не

только близъ Кіева, а также и въ другихъ странахъ. Напримѣръ,

во Франціи въ одной пещерѣ нашли даже изображеніе, рисунокъ

мамонта. Его выскоблилъ остры мъ камнемъ на кости, много ты-

сячъ лѣтъ тому назадъ, какой-то человѣкъ. A вѣдь онъ, чтобы

нарисовать мамонта, долженъ былъ видѣть его своими глазами.

Значитъ, этотъ человѣкъ жилъ въ одно время съ мамонтомъ, то-

есть, тоже десятки тысячъ лѣтъ тому назадъ.

Каменными издѣліями старинные люди можно сказать, обсы-

пали, всю землю. Каменные топоры, копья и ножи были найдены

въ очень многихъ мѣстахъ. Ихъ находили не разъ и близъ Пе-

тербурга, и близъ Москвы. Находили ихъ и въ Америкѣ, и въ

Африкѣ, и въ Азіи, и въ Австраліи, однимъ словомъ, во всѣхъ

частяхъ свѣта, во всѣхъ странахъ, на всей зсмлѣ. Значитъ,

вовсе не случайно попали подъ землю эти человѣческія из-

дѣлія: когда-то люди всѣхъ племенъ и странъ умѣли дѣлать то-

поры, копья и другое оружіе только изъ камня, да пожа-

луй еще изъ кости и изъ дерева, изъ роговъ и изъ обломковъ

раковинъ. A желѣза и мѣди и другихъ металловъ ни одинъ чело-

вѣкъ на всей землѣ тогда еще не зналъ и не вѣдалъ. Подобно

этому о пихъ ничего не знали многіе дикари еще лѣтъ полтораста

тому назадъ. A нѣкоторые дикари не умѣютъ добывать желѣзо изъ

желѣзной руды и до сего времеви: всякія желѣзныя издѣлія они

вымѣниваютъ отъ другихъ народовъ.

Старинные люди дѣлали себѣ одежду изъ рогожки, а посуду

выжигали очень плохо изъ дерева или плели изъ прутьевъ, ко-

торые не пропускали воды, или лѣнили весьма грубо, въ руч-

ную, изъ глины, безъ помощи гончарнаго колеса. Такія самыя

издѣлія найдены въ старинныхъ могилахъ. Нынѣшніе дикари лю-

бятъ разрисовывать свои лица и все тѣло разными красками.

Такъ дѣлали и старинные люди. Опи тоже красили себѣ кожу и

въ красный, и въ черный, и въ бѣлый цвѣтъ. Объ этомъ стало

извѣстно потому, что въ иныхъ очень старинныхъ могилахъ на-

шли разныя краски, напримѣръ, красную и желтую охру, бѣлый

мѣлъ, черную сажу. Значить, и изъ этого видно, что старинные

люди имѣли большое сходство съ дикарями.

Но у нихъ было много и другихъ сходствъ. Такъ, напримѣръ,

нешеросы и нѣкоторые другіе дикари иной разъ ѣдятъ человѣче-

ское мясо. Были людоѣдами и старинные люди. Страшно сказать,—

въ старину всѣ люди были людоѣдами, всѣ наши предки. Значитъ,

и въ нашихъ жилахъ течетъ кровь прежнихъ людоѣдовъ. О людо-

ѣдствѣ въ старинныя времена узнано съ точностью и достовѣр

ностыо. Въ иныхъ мѣстахъ, нодъ навѣсами скалъ и въ пещерахъ,

найдены остатки жилья очень старинныхъ людей. Въ атомъ жильѣ

найдены цѣлыя груды разныхъ костей, въ перемѣшку съ угольями

и съ золой. Что это за кости и за уголья? Все это остатки тогдаш-

нихъ обѣдовъ и ужиновъ. Ихъ собрали и какъ слѣдуетъ разсмот-

рѣли. Кости, найденныя въ землѣ, успѣли за мпогія тысячи лѣтъ

даже окаменѣть. Потому-то онѣ и сохранились даже до нашего

времени. На нѣкоторыхъ костяхъ отыскались слѣды человѣче-

скихъ зубовъ. Какія же это были кости? Тоже человѣческія. Яс-

ное дѣло, люди когда-то глодали эти кости. IIa тѣхъ же самыхъ

костяхъ сохранились кое-гдѣ слѣды огня. Значитъ, въ старину

люди глодали людей и ѣлп поджареное человѣческое мясо. Иначе

говоря, они были людоѣдами.

И такіе слѣды людоѣдовъ найдены въ разныхъ странахъ земли.

Все это слѣды тогдашней дикой и темной жизни.

Такими способами и узнали, что въ старину рѣгаитѳльно всѣ

люди были дикарями.

Значитъ, вотъ съ чего началась старинная человѣческая жизнь:

она началась съ дикости и съ тьмы.

Сколько времени люди были дикарями.

Сколько же лѣтъ и столѣтій люди были дикарями? Это можно

узнать по тому, сколько времени они дѣлали свое оружіе только

изъ камня, а не изъ желѣза, и сколько времени обходились безъ

всякой азбуки.

Продолжалось это, навѣрное, не меньше пятидесяти тысячъ

лѣтъ. Не меньше. Но, можетъ быть, и больше.

Одному ученому американцу удалось разузнать это довольно

точно и достовѣрно, и вотъ какимъ способомъ. Близъ амери-

канскаго города Новаго Орлеана однажды были найдены человѣ-

ческія кости и каменные топоры на глубинѣ нѣсколькихъ саженъ;

новерхъ ихъ лежали остатки стариннаго лѣса,—огромные толстые

дубы и кипарисы, ночернѣвшіе подъ водой отъ времопи. Еще выше

надъ ними лежалъ слой песку и глины, а надъ нимъ—опять обу-

гливщіѳся, почернѣвшіе стволы деровъевъ, остатки другого лѣса;

а надъ нимъ, опять песокъ и глина, затѣмъ снова дубовые стволы,

и такъ цѣлыхъ пять рядовъ лѣсныхъ остатковъ, одинъ надъ дру-

гимъ. Значитъ, въ этомъ самомъ мѣстѣ успѣли выростать лѣсъ за

лѣсомъ цѣлые пять разъ: выросталъ одинъ лѣсъ, затѣмъ поги-

балъ; послѣ него черезъ нѣкоторое время снова выросталъ надъ

нимъ другой лѣсъ и тоже погибалъ; затѣмъ выросли третій, четвер-

тый, пятый, и тоже всѣ погибли но очереди. Разумеется, на это

должно было уйти очень много времени. А сколько именно? Объ

этомъ можно кое-что узнать по толщинѣ древесныхъ стволовъ.

Въ землѣ были найдены очень толстые стволы,—иные около полу-

торы сажени въ лоперечникѣ. Распилили одинъ такой стволъ и

стали смотрѣть, много ли въ его древесинѣ годовыхъ колецъ.

Извѣстно, что въ деревѣ каждый годъ нароста етъ по одному

кольцу; въ одномъ дюймѣ помѣпі,ается отъ 95 до 120 годовыхъ

колецъ. Значитъ, на худой конецъ, дерево въ полторы сажени въ

поперечникѣ росло на этомъ самомъ мѣстѣ больше пяти тысячъ

лѣтъ. Такія старыя и болыпія деревья встрѣчаются кое-гдѣ въ

Америвѣ и до сихъ поръ. Но вѣдь цѣлый лѣсъ существовалъ на-

вѣрное и того дольше. Его возрастъ никакъ нельзя мѣрить воз-

растомъ одного только дерева. А пять лѣсовъ одинъ надъ дру-

гимъ существовали еще того дольше,—ужъ никакъ не меньше

25 или 30 тысячъ лѣтъ.

Какъ сказано, въ промежуткахъ между остатками лѣсовъ ле-

жали толстые прослойки глины и песку. Чтобы ихъ могли нанести

вода и вѣтеръ, тоже потребовалось, навѣрное, не мало времени.

Смѣрили ихъ толпшну—и увидѣли, что рѣкѣ понадобилось, навѣр-

ное, не меньше 80 тысячъ лѣтъ, чтобы нанести всѣ эти прослойки.

И вотъ, подъ однимъ дерѳвомъ пята г о лѣса, считая отъ по-

верхности земли, нашли кости человѣческой головы. Когда же онѣ

•rj да попали? Можетъ быть кто-нибудь зарылъ ихъ туда? Вовсе

нѣтъ: всегда можно узнать, была ли на этомъ мѣстѣ могила или

не было никакой могилы. Значитъ, кости попали въ землю еще

тогда, когда здѣсь былъ лѣсъ; этотъ самый человѣкъ, кости ко-

тораго сюда попали, жилъ, несомнѣнно, въ одно время съ лѣсомъ.

Когда же это было? Съ тѣхъ поръ успѣли накопиться остатки

пяти лѣсовъ да пяти ирослоекъ. А они копились, какъ сейчасъ

было сказано, отъ пятидесяти пяти до шестидесяти тысячъ лѣтъ.

Значитъ, вотъ сколько времени тому назадъ жить тотъ челов^къ,

кости котораго были найдены подъ деревомъ иятаго лѣса. Онъ

умеръ, кости его занесло землей, на землѣ выросъ лѣсъ, затѣмъ

другой, третій, и такъ нѣсколько разъ.

Значитъ, вотъ чему учитъ находка этихъ костей. Она пока-

зываешь, что люди существуютъ на землѣ уже много десятковъ

тысячъ лѣтъ. И все это время люди были несчастными, темными и

бѣдными дикарями. Это значитъ, что тогда не существовало на

всемъ свѣтѣ ни наукъ, ни искусствъ, ни промышленности, ни

селъ, ни городовъ, ни войскъ, а была на всей землѣ одна пу-

стыня, населенная лишь разными животными, и по этой пустынѣ

бродили кое-гдѣ дикіе люди, и эти люди вели горемычную, темную,

безпросвѣтную жизнь.

И прожили люди на всей землѣ та.клмъ способомъ много-много

десятковъ тысячелѣтій.

Что было съ людьми сотни тысячъ лѣтъ тому назадъ?

А что было съ людьми не десятки, а сотни тысячъ лѣтъ тому

назадъ?

Объ этомъ тоже узнали кое что съ точностью и достоверностью,

и тоже по остаткамъ тогдашнихъ людей и тогдашней жизни.

Узнали, что тогда всѣ люди были не теперешними людьми, и даже

не дикарями, а настоящими звѣрями. Они лазали по деревьямъ и

тѣло ихъ было покрыто шерстью. Они были неуклюжи, имѣли не-

болыпія головы, а кости головы были не такъ помѣстительны, какъ

кости нынѣшнихъ людей. Впрочемъ, и тогдашніе люди ходили на

двухъ, а не на четырехъ ногахъ. Мее ото можно узнать по ихъ

костямъ, которые найдены кое-гдѣ глубоко въ землѣ. Была сдѣ-

лана такая находка лѣтъ восемнадцать или двадцать тому на-

задъ.

Есть на Индійскомъ океанѣ, въ жаркой странѣ, большой ост-

ровъ Ява. ГІоѣхалъ на этотъ .істровъ ученый голландскій докторъ,

по фамиліи Дюбуа. Сталъ онъ дѣлать въ ра,ныхъ мѣстахъ по бе-

регамъ рѣкъ раскопки, чтобы отыскать самыя старинныя кости

разныхъ животпыхъ. Онѣ нерѣдко попадаются вдоль рѣкъ, потому

что ихъ уноситт вода, онѣ падаютъ на дно, и тамъ засыпаетъ ихъ

иескомъ и иломъ. Кое гдѣ доктору Дюбуа удалось найти множе-

ство разныхъ окаменѣвшихъ костей. Сталь онъ ихъ внимательно

разсматривать и сравнивать съ костями нынѣ суіцествуюшихъ жи-

вотныхъ. Старинныя кости успѣли за это большое время уже ока-

менѣть. И вдругъ докторъ Дюбуа увидѣлъ, что между ними есть

нѣсколько костей еще невиданнаго и неслыханнаго животнаго. Съ

одной стороны, эти кости какъ будто похожи на человѣческія ІІо

кое въ чемъ онѣ больше похожи на кости обезьяньи, такъ что

нельзя и рѣшить, что это было за животное, у котораго такт, уст-

роены кости. Напримѣръ, найденныя кости головы оказались не

такія, какъ у обезьянь: голова никогда не бываѳтъ такой вмѣсти-

тельной даже у самыхъ большихъ обезьяиъ. А сравнительно съ

головой человѣчеекой найденныя кости головы оказались все-таки

очень малы: даже у людей изъ самыхъ дикихъ племенъ кости го-

ловы бываютъ гораздо вмѣститѳльнѣе, такъ что внутри головы мо-

жетъ номѣститься гораздо больше мозгу. Значитъ, кости, которыя

нашелъ Дюбуа, оказались не то человѣческими, не то обезьяньими

костями.

Такъ чьи же онѣ, наконецъ, были?

Дюбуа понялъ, что это кости какого-то особаго звѣря, а этотъ

звѣрь былъ не то обезьяной, не то человѣкомъ. Порода такихъ

звѣрей теперь уже вовсе не водится на землѣ. Но вѣдь если на-

шлись его кости, значитъ, эта порода на землѣ навѣрное

когда-то водилась. А водилась она, когда родъ человѣческій еще

вовсе не существовалъ. Тогда не было на свѣтѣ даже самыхъ ди-

кихъ людей. Вмѣсто нихъ были только полу-люди, полу-обезьяны.

Остатки одного такого звѣря и нашелъ Дюбуа. Это и были пра-

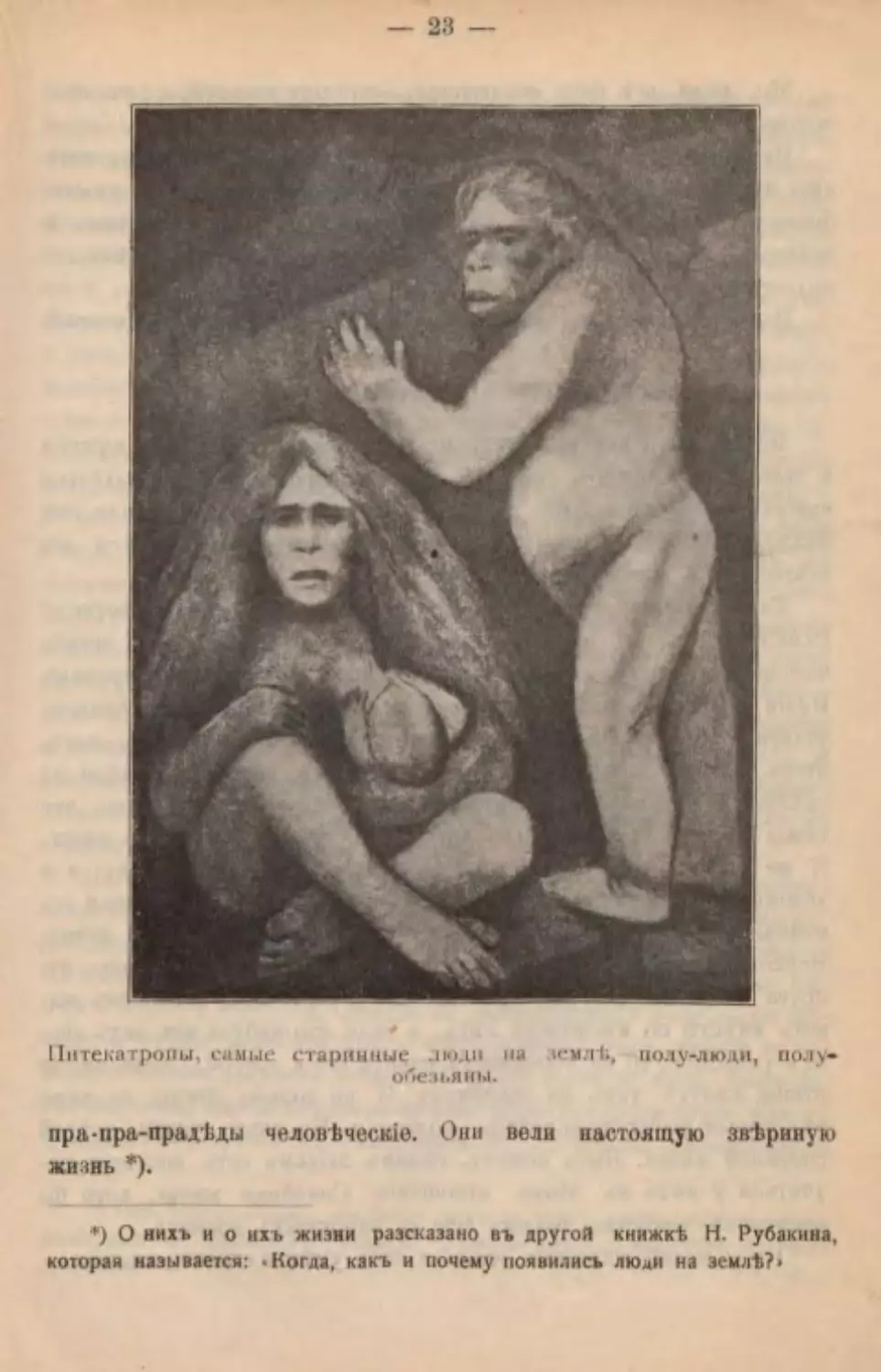

Пнтекатроаы, самые старинные люди па землѣ,

полу-люди, полу»

обезьяны.

пра-пра-прадѣды чѳловѣческіѳ. Они вели настоящую звѣриную

жизнь *).

*) О нихъ и о ихъ жизни разсказано въ другой книжкѣ H. Рубакина,

которая называется: • Когда, какъ и почему появились люди на землѣ?»

Мы, люди, всѣ безъ исключенія,—потомки дикарей, а дикари—

потомки звѣрей.

Немудрено поэтому, что въ нашей жизни до сихъ поръ есть

еще много дикаго и звѣринаго,—напримѣръ, жестокость, злость,

безжалостность, склонность къ кровогіролитіямъ, къ убійствамъ и

войнамъ, гнѣвъ, слабый разсудокъ и многіе другіе человѣческіе

недостатки.

lice это перешло къ намъ по наслѣдству отъ звѣрей и дикарей.

Наслѣдство отъ звѣрей и дикарей.

Но къ намъ перешло отъ нихъ кое что и хорошее и нужное

и даже очень важное, такъ что не приходится намъ и стыдиться

нашпхъ предковъ-звѣрей. Что же именно хорошаго перешло отъ

нихъ? Чтобы это узнать, надо прежде всего присмотрѣться къ

звѣриному и дикому житью-бытью.

Какъ, нанримѣръ, живутъ звѣри, птицы и другія животныя?

Всякій знаетъ, что въ ихъ жизни есть много такого, что встрѣ-

чается и у людей. Напримѣръ, путешественники по островамъ

Индіи разсказываютъ, какъ живутъ большія обезьяны орангъ-

утанги. Эти обезьяны обыкновенно живуть по семейному. — м ать,

отецъ и дѣти, всѣ вмѣстѣ, и такъ до тѣхъ поръ, пока дѣти не

сдѣлаются большими. Значитъ, даже и обезьянамъ извѣстно, что

такое семейная жизнь, хотя-бы временная, не на всю жизнь,

И не только имъ однимъ. Встрѣчается она и у тигровъ, и у

львовъ, и у очень многихъ другихъ животныхъ. Временная се-

мейная жизнь—самое обыкновенное явленіе также и среди птицъ.

Всякому извѣстно, какъ любятъ своихъ птенчиковъ и своего су-

пруга маленькая птичка пѣночка. Иной разъ пара нѣночѳкъ жи-

ветъ вмѣстѣ по нѣскольку лѣтъ, а если кто-нибудь изъ нихъ дво-

ихъ умираетъ, то не переживетъ смерти его и другой. Очень многія

птицы живутъ такъ по семейному. И не только птицы, но даже

нѣкоторыя рыбы, напрнмѣръ, колюшки. Не люди учили звѣрей

семейной жизни. Быть можетъ, самимъ людямъ есть кое-чему по-

учиться у нихъ въ этомъ отношеніи. Семейная жизнь, хотя бы

временная, извѣстна людямъ еще со звѣриныхъ временъ.

Не у людей животныя взяли и свое умѣнье строить жилища,—

норы, логовища, гнѣзда, городки. Строительное искусство сильно

распространено во всемъ животномъ царствѣ. Такъ, напримѣръ,

нѣкоторыя обезьяны умѣютъ строить отличные шалаши изъ листь-

евъ, полевыя мышки очень искусно выотъ маленькія, уютныя гнѣз-

дышки; барсуки и лисицы и многіе другіе звѣри роютъ болыпія

и просторный норы; бобры умѣютъ строить настоящіе дома, плоти-

ны и городки. Даже рыба колюшка вьетъ себѣ гнѣздо, а о пти-

цахъ и говорить нечего. Птицы умѣютъ и вить, и лѣпить, и шить,

и рыть, и дѣлаютъ свои гнѣзда иной разъ удивительно искусно и

красиво. Птицы умѣютъ и украшать свои гнѣзда зеленымъ мхомъ

и красными грибами; у нѣкоторыхъ птицъ, наиримѣръ, нелетовъ су-

ществуют свои особые птичьи городка. Значитъ, и строительное

искусство, какъ и семейная жизнь, придуманы вовсе не людьми. *)

Точно такъ же и многія другія искусства. Есть, напримѣръ, такія

птицы, которыя любятъ пѣть, играть и тапцовать. Иапримѣръ, въ

Америкѣ водится птица, которая зовется «атласной». Она строитъ

особыя бесѣдки для своихъ танцевъ и украшаетъ ихъ ракушками

ягодками и цвѣтами. А о тетеревахъ всякому извѣстно, что они очень

любятъ танцовать и устраиваютъ большіе танцы на току. Пѣніе—

тоже искусство не человѣческаго изобрѣтенія. Имъ наслаждаются

и птицы, напримѣръ, соловьи, зяблики, дрозды и многія другія. И

соловей передъ соловьемъ старается, какъ бы пѣть лучше. Умѣетъ

пѣть и обезьяна гиббонъ. Значитъ, и разныя искусства дошли къ

людямъ еще отъ звѣриныхъ временъ.

Но и это еще не самое главное наслѣдство, полученное родомъ

человѣческимъ отъ самыхъ далекихъ, звѣриныхъ предковъ. До лю-

дей дошла отъ нихъ еще одна удивительная привычка, именно,—

привычка къ общественной жизни, иначе говоря, бо-

язнь одиночества, любовь къ обществу себѣ подобныхъ, же-

ланіе и умѣніе помогать другъ другу, a кромѣ того, умѣніе друж-

ными и общими усиліями добиваться одной и той же цѣли. Какъ из-

вѣстно, очень многія животныя крѣпко держатся другъ друга, живуть

стадами, стаями, и вообще обществами. Многія породы обезьянь иначе

*) Объ удивительномъ искусствѣ разныхъ птицъ строить птичьи гнѣзда

разсказано въ книжкѣ H. Рубакина „Птичьи гнѣзда,—искусство въ мірѣ

животныхъ".

и жить нс могутъ. Извѣстно, что такъ же живутъ и олени, и буй

волы, и слоны, и дикія лошади, дикіе гуси, утки, вороны, муравьи,

пчелы, осы, и многія другія животныя. У всѣхъ у нихъ общест-

венная жизнь вошла въ иривычку давнымъ давно. У нихъ имѣются

и свои вожаки, предводители; попросту сказать, вожаками стано-

вятся самые сильные и крѣпкіе изъ нихъ. Такіе вожаки имѣются

въ каждомъ стадѣ мартышекъ, въ каждомъ табунѣ лошадей. И

всѣ они тоже своего рода начальство. Такой вожакъ постоянно

заботится о безопасности стада. A гдѣ осп, начальство, тамъ есть

и бунты противъ него. Такъ, напримѣръ, мол^дыя обезьяны-мар

тышки устраиваютъ иногда настоящіе бунты противъ своего во-

жака, какого-нибудь стараго самца, и даже убиваютъ его. Звѣри,

какъ и люди, умѣютъ вести и войны,—умѣютъ и нападать и за-

щищаться сообща, дружными усиліями. Такъ, нагіримѣръ, волки на

падаютъ цѣлыми стадами на табуны лошадей, а табуны лошадей

умѣютъ дружно защищаться отъ волковъ. Они собираются въ кучу,

поворачиваются къ волкамъ задними ногами и бьютъ ихъ ко

иытами *).

Звѣрь звѣря. птица птицу отлично умѣютъ предупреждать

объ общей опасности. Но какимъ же способомъ они это дѣ-

лаютъ? То криками, то тѣлодвиженіями, жестами. И всѣ другія

живоіпыя ихъ же породы отлично понимаютъ, что означаетъ

такой-то крикъ или жестъ. Такимъ спосчбомъ звѣри и птицы и

переговариваются другъ съ другомъ. Другими словами, у нихъ есть

свой собственный языкъ. Значитъ, и языкъ—вовсе не человѣче-

ская выдумка или изобрѣтеніе: людямъ не приходится гордиться и

этимъ. То же самое и насчетъ собственности. Многіе звѣри и

другія животныя отлично различаютъ свое отъ чужого. Свое они

берегутъ, а чужое иной разъ стараются присвоить не хуже людей.

Такъ, напримѣръ, у каждаго льва имѣются свой участокъ, куда

онъ выходитъ ночью на охоту. Въ этотъ участокъ левъ ни за что

не допустить на охоту другого льва. Если нужно, онъ вступитъ

съ нимъ въ самую отчаянную битву изъ-за своей собственности.

Разсказываютъ путешественники, что даже и тигры подѣлили между

*) Объ этомъ подробно разсказано въ книжкахъ Н. Рубакина: «Раз-

сказы о дѣлахъ въ царствѣ животныхъ» и «Разсказы о великихъ событіяхъ».

ообий всѣ мѣста охоты. То же сдѣлали и собаки на улицахъ Кон-

стантинополя. Собака сь одной улицы ни за что не смѣѳтъ пока

заться на другой какой-либо улицѣ, гдѣ господствуетъ другая со

бачья стая. У каждой собачьей стаи улица считается какъ бы

своею земельной собственностью, да еще нераздѣльною, то есть,

общественной. Такая общественная собственность встрѣчается и у

другихъ животныхъ. Напримѣръ, грачи и галки устраиваютъ гнѣзда

сразу на нѣсколько семей, гнѣздо около гнѣзда. А ласточки и ма-

ленькія африканскія птички-ткачи и неуклюжія морскія птицы пин-

гвины устраиваютъ настоящіе города, гдѣ живетъ множество

гітицъ,—сотни и тысячи.

Значитъ, выходить такъ: люди, переставши быть звѣрями, по-

лучили въ наслѣдство отъ звѣрей очень многое. И не только ху-

дое, но и хорошее. Еще въ тѣ времена, когда люди были звѣрями.

они уже научились жить семейной и общественной жизныо. Тогда

же они научились и строительному искусству. Тогда же они узнали,

что такое собственность, и не только частная, но и общественная.

Тогда же появился языкъ, то есть, умѣнье передавать свои чув-

ства и мысли другимъ такимъ же существамъ. Тогда же появилось

умѣнье пѣть, играть, плясать, строить, и другія искусства; тогда же

появились ремесла, умѣнье рыть и вить и шить. Тогда же появи-

лись сочувствіе и пониманіе другъ друга, любовь и дружба, и стало

входить въ обычай помогать другъ другу и защищать другъ друга.

А если все это появилось еще у звѣрей,—какъ же этому не быть

у людей, и даже у людей самыхъ дикихъ изъ дикихъ?

Во всякомъ случаѣ ясно: семья, общественная жизнь, соб-

ственность, языкъ и многое другое существовало еще у

3вѣрей и перешло отъ нихъ къ людямъ. Это видно вотъ изъ

чего: вѣдь, звЬри уже существовали на свѣтѣ, когда и людей-то

совсѣмъ не было.

О семьѣ, о языкѣ, о собственности, объ общественной жизни

справедливо говорятъ, что все это признаки образованности, —

культуры. Значитъ, наша человѣческая культура началась еще

въ звѣриныя времена, когда на всемъ свѣтѣ вовсе не было ника-

кихъ людей.

Но все-таки жизнь человѣческая вовсе не похожа на жизнь

звѣриную, потому что у людей есть не мало такого, чего нѣтъ и

никогда не было у звѣрей. Напримѣръ, ни одинъ звѣрь не умѣетъ

добывать огня, не умѣетъ жарить и варить себѣ пищу, не умѣетъ

устраивать у себя въ норѣ отопленія и освѣщенія. Пи одинъ звѣрь

не приготовляетъ для себя одежды, не записываетъ своихъ чувствъ

и мыслей. Всѣ звѣри обходятся безъ всякихъ орудій и оружія,—

вмѣсто этого имъ служигъ ихъ собственное тѣло,—когти, зубы,

клыки, копыта и другія естѳственныя приспособленія, то есть,

только то, что ими получается отъ рожденія, отъ природы. Есть

и многое множество другихъ отличій человѣческой жизни отъ

жизни звѣриной. Объ этомъ и будетъ разсказано въ этой книжкѣ.

Но вотъ что особенно интересно и важно знать: когда, какъ и

почему появились всѣ эти отличія человѣческой жизни отъ звѣ-

риной? Въ силу какихъ обстоятельствъ это произошло? Какъ и

почему это произошло? Почему надъ всѣми звѣрями возвысилась

одна только человѣческая порода? Нѣтъ-ли въ этомъ какого-нибудь

чуда, не вмѣшались-ли въ чѳловѣческія дѣла какія-либо боже-

ственныя силы? Не онѣ ли вывели родъ человѣческій изъ тьмы

временъ и повели его къ свѣтлому будущему? Или-же само собой

сдѣлалось такъ, что жизнь человѣческая во многомъ перестала

походить на жизнь звѣриную?

Вотъ это и надо разобрать и понять какъ слѣдуетъ.

ГЛАHАИ.

Какъ еъ теченіемъ времени перѳмѣнилоеь уст-

ройство человѣчеекаго тѣла и ума.

Главная разница въ устройствѣ тѣла человѣческаго и звѣринаго.

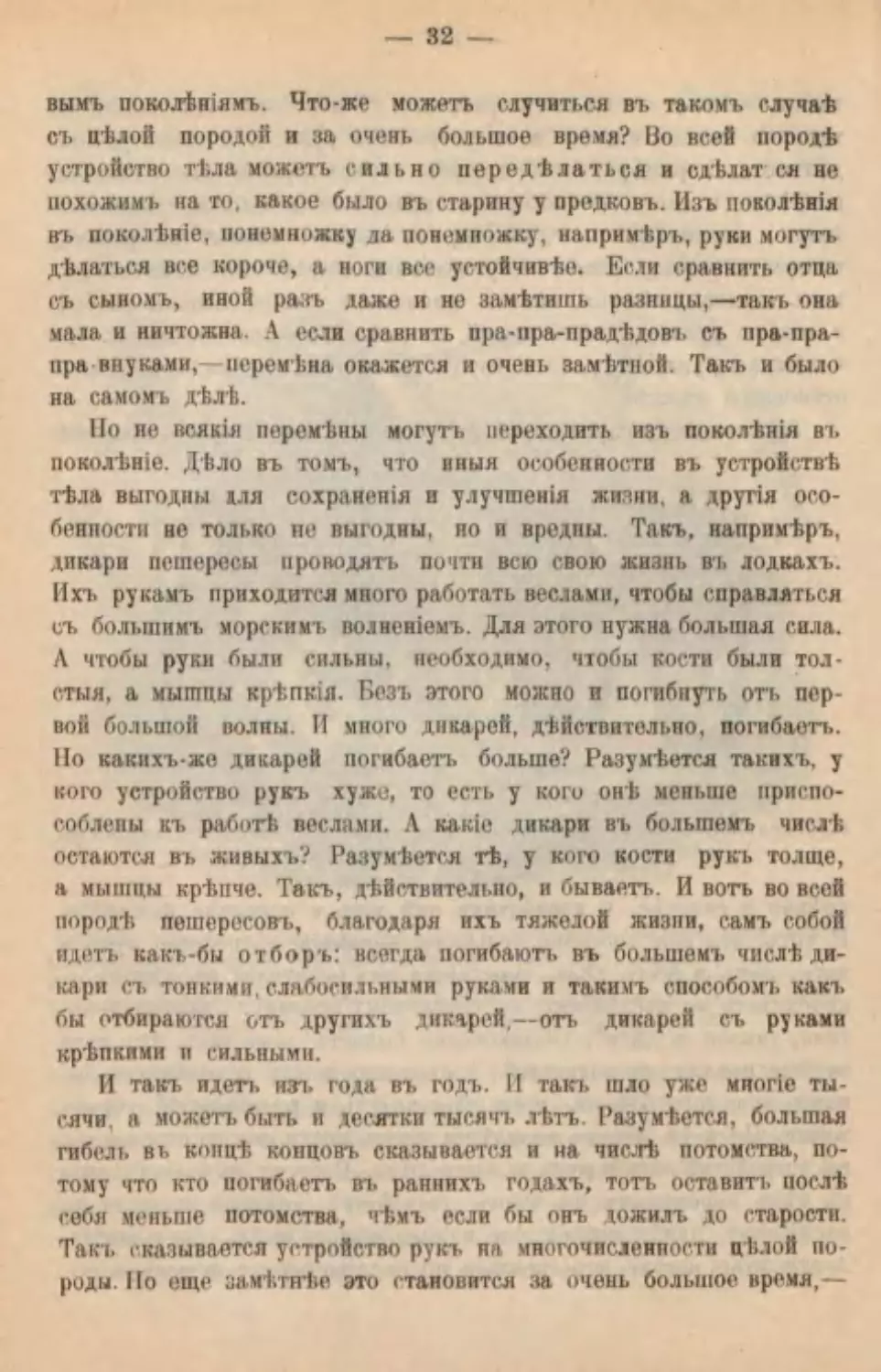

Чтобы не жить прежнею звѣриною жизнью, долженъ былъ пе-

редѣлаться прежде всего самъ человѣвъ,—то есть во всей

человѣческой породѣ должно было перемениться устройство тѣла,

устройство рукъ, ногъ, спины и въ особенности головы.

Чтобы человѣкъ пересталъ быть звѣремъ, руки должны были

сдѣлаться настоящими человѣческими руками,—сильными, ловкими

и съ очень подвижными и чувствительными пальцами.

Устройство ногъ тоже должно было перемениться во всей

человѣческой породѣ,—онѣ должны были сдѣлаться крѣпче и

прямѣе и приспособиться къ ходьбѣ и бѣганыо по землѣ.

Спинной хребетъ тоже не могъ ужъ остаться такимъ, какъ у

обезьянъ,—онъ долженъ былъ изогпуться и приспособиться къ

стоячему положенію тѣла.

Но въ особенности-же должно было перемѣниться устройство го-

ловы. Такое устройство рукъ и головы, какъ теперь, не всегда

было у человѣческой породы. Это видно по очень стариннымъ

человѣческимъ костямъ, которыя найдены въ разныхъ старин-

ныхъ могилахъ и въ разныхъ странахъ земли. Руки у людей

были гораздо длиннѣе и грубѣе. Пальцы рукъ были неуклюжи

и не могли двигаться быстро и легко. Они были толсты и не

такъ чувствительны, какъ у насъ. Такими грубыми пальцами не-

возможно было даже лѣпить горшковъ въ ручную. Словомъ ска-

зать, въ старину у всей человѣческой породы руки были устроены,

наиримѣръ, вродѣ того, какъ у нѣкоторыхъ теперешнихъ обезьянъ.

Онѣ были приспособлены лучше всего для лазанья по деревьямъ,

а не для разныхъ человѣческихъ работъ на ровной землѣ.

Но мало-по-малу устройство человѣческихъ рукъ, дѣйствительно,

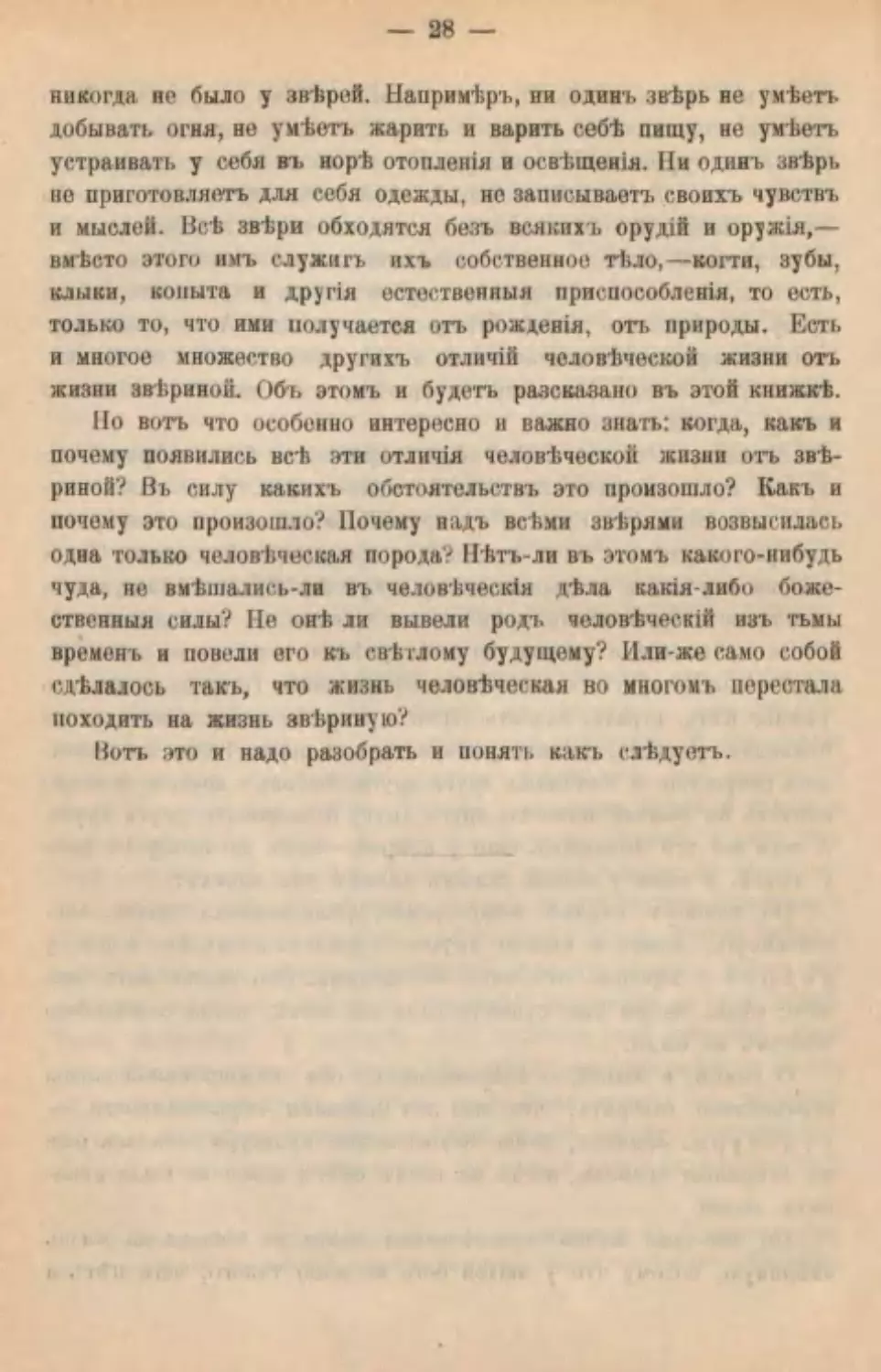

Четыре породы больших'!. челонѣко-образны.хъ обезьянь. На верху

иалѣво изображена горилла, а внизу около нея—шимпанзе. Эти двѣ

породы до сихъ поръ живутъ въ жаркихъ странахъ Африки. Направо

на верху изображен!» гиббонъ, а внизу—орангъ-утангъ

Эти породы

обезьянъ встрѣчаются въ жаркихъ странахъ Азіи

передѣлалось. И это случилось не у какихъ-нибудь отдѣльныхъ

людей, а у всей породы. И вышло это само собой, безъ всякаго

вмѣшательства и помощи каки:;ъ-то таинственныхъ и постороннихъ

силъ. Почему же могла произойти такая перемѣна? Въ настоящее

время это выяснено съ точностью и достовѣриостью.

Самая суть дѣла заключается вотъ въ чемъ.

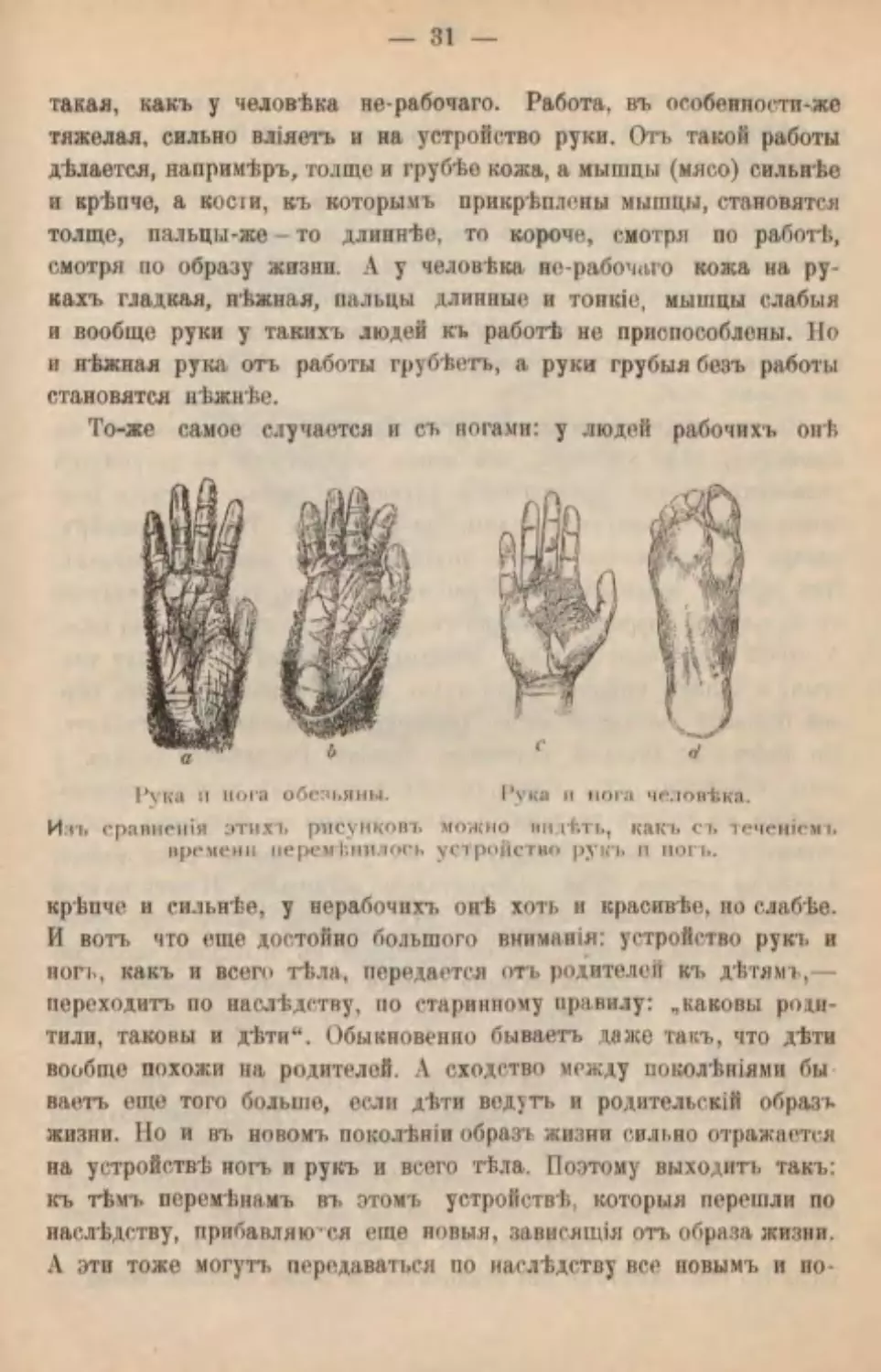

Всякому извѣстно, что рука у рабочаго человѣка ne совсѣмъ

такая, какъ у человѣка не-рабочаго. Работа, въ особенности-же

тяжелая, сильно вліяетъ и на устройство руки. Отъ такой работы

дѣлается, напримѣръ, толще и грубѣе кожа, а мышцы (мясо) сильнѣе

и крѣпче, a кости, къ которымъ нрикрѣплены мышцы, становятся

толще, пальцы-же - то длиннѣе, то короче, смотря по работѣ,

смотря по образу жизни. А у человѣка не-рабочаго кожа на ру-

кахъ гладкая, нѣжная, пальцы длинные и тонкіе, мышцы слабыя

и вообще руки у такихъ людей къ работѣ не приспособлены. Но

и нѣжная рука отъ работы грубѣетъ, а руки грубыя безъ работы

становятся нѣжнѣе.

То-же самое случается и съ ногами: у людей рабочихъ онѣ

Изъ сравнен)я этихъ рнсунковъ можно видѣть, какъ съ теченіемъ

времени переменилось устройство рукъ и ногъ.

крѣпче и сильнѣе, у нерабочихъ онѣ хоть и красивѣе, по слабѣе.

И вотъ что еще достойно большого вниманія: устройство рукъ и

ногъ, какъ и всего тѣла, передается отъ родителей къ дѣтямъ,—

переходитъ по наслѣдству, по старинному правилу: „каковы роди-

тили, таковы и дѣти". Обыкновенно бываетъ даже такъ, что дѣти

вообще похожи на родителей. А сходство между поколѣніями бы

ваетъ еще того больше, если дѣти ведутъ и родительскій образъ

жизни. Но и въ новомъ поколѣніи образ'ь жизни сильно отражается

на устройствѣ ногъ и рукъ и всего тѣла. Поэтому выходить такъ:

къ тѣмъ перемѣнамъ въ этомъ устройствѣ, которыя перешли по

наслѣдству, прибавляются еще новыя, зависящія отъ образа жизни.

А эти тоже могутъ передаваться по наслѣдству все новымъ и по-

Рѵка и Нога обезьяны.

Рука и нога человѣка.

вымъ поколѣніямъ. Что-же можетъ случиться въ такомъ случаѣ

съ цѣлой породой и за очень большое время? Во всей породѣ

устройство тѣла можетъ сильно передѣлаться и сдѣлат ся не

похожимъ на то, какое было въ старину у предковъ. Изъ поколѣнія

въ поколѣніе, понемножку да понемножку, напримѣръ, руки могутъ

дѣлаться все короче, а ноги все устойчивѣе. Если сравнить отца

съ сыномъ, иной разъ даже и не замѣтишь разницы,—такъ она

мала и ничтожна. А если сравнить пра-пра-прадѣдовъ съ пра-пра-

пра внуками,—перемѣна окажется и очень замѣтпой. Такъ и было

на самомъ дѣлѣ.

ІІо не всякія перемѣны могутъ иереходить изъ поколѣнія въ

поколѣніе. Дѣло въ томъ, что иныя особенности въ устройствѣ

тѣла выгодны для сохраненія и улучшенія жизни, a другія осо-

бенности не только не выгодны, но и вредны. Такъ, напримѣръ,

дикари пешересы ироводятъ почти всю свою жизнь въ лодкахъ.

Ихъ рукамъ приходится много работать веслами, чтобы справляться

съ большимъ морскимъ волненіемъ. Для этого нужна большая сила.

А чтобы руки были сильны, необходимо, чтобы кости были тол-

стыя, а мышцы крѣпкія. Безъ этого можно и погибнуть отъ пер-

вой большой волны. И много дикарей, дѣйствительно, погибаетъ.

Но какихъ-же дикарей погибаетъ больше? Разумѣется такихъ, у

кого устройство рукъ хуже, то есть у кого онѣ меньше приспо-

соблены къ работѣ веслами. A какіе дикари въ болыпемъ числѣ

остаются въ живыхъ? Разумѣется тѣ, у кого кости рукъ толще,

а мышцы крѣпче. Такъ, дѣйствительно, и бываетъ. И вотъ во всей

породѣ пешересовъ, благодаря ихъ тяжелой жизни, самъ собой

идетъ какъ-бы отборъ: всегда погибаютъ въ большемъ числѣ ди-

кари съ тонкими,слабосильными руками и такимъ способомъ какъ

бы отбираются отъ другихъ дикарей,—отъ дикарей съ руками

крѣпкими и сильными.

И такъ идетъ изъ года въ годъ. И такъ шло уже многіе ты-

сячи, а можетъ быть и десятки тысячъ лѣтъ. Разумѣется, большая

гибель въ концѣ концовъ сказывается и на числѣ потомства, по-

тому что кто погибаетъ въ раннихъ годахъ, тотъ оставитъ послѣ

себя меньше потомства, чѣмъ если бы онъ дожилъ до старости.

Такъ сказывается устройство рукъ на многочисленности цѣлой по-

роды. По еще замѣтнѣе это становится за очень большое время,—

Изъ тьмы временъ.

напримѣръ, за многія тысячи лѣтъ: число дикарей тонкорукихъ и

слабосильныхъзатакой большой иромежутокъ временизамѣтно умень-

шилось, а такихъ, у которыхъ руки врѣиче, стало замѣтно больше.

Въ каждомъ поколѣніи шла и до сихъ поръ идетъ такая отборка.

А въ концѣ концов ь и выходитъ, что остаются въ живыХЪ ТОЛЬКО

такіе, у которыхъ кости и мышцы рукъ крѣпкія. Это и значитъ,

что во всей породѣ передѣлалось устройство рукъ. Чтобы произо-

шла такая иередѣлка нужно очень большое время. Но вѣдь люди сугас-

ствуютъ на землѣ дав-

пымъ-давно и по .ста-

риниымъ костямъ вид-

но, что перемѣна дѣй-

ствительно произошла.

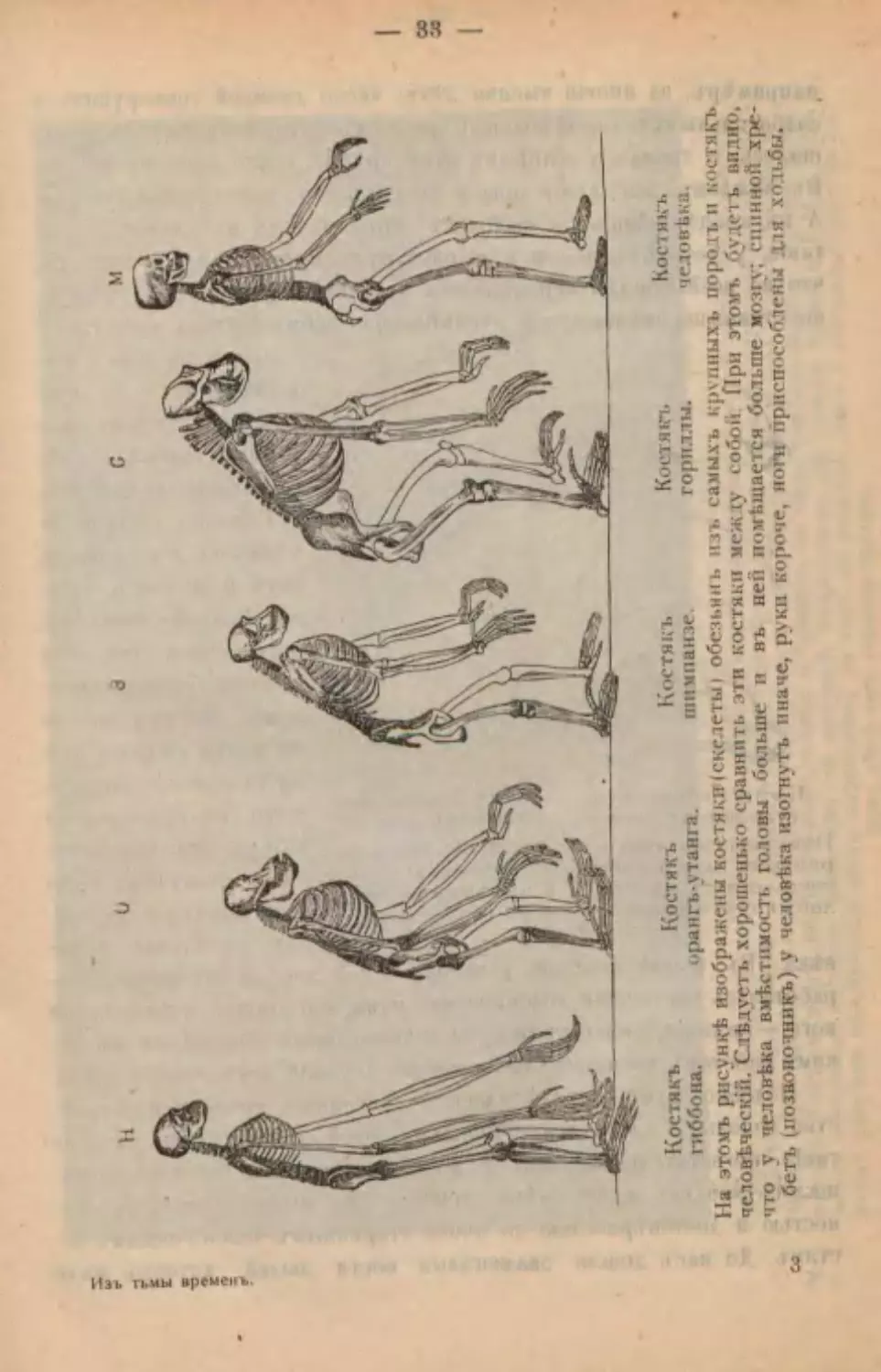

Подобно этому пере-

мѣнилось и устройство

ногъ и спины и голо-

вы. Большія перемѣны

потребовали для себя

и очень большого вре-

мени. Почему же и

въ какую сторону онѣ

происходили? Прежде

всего онѣ происходили

Кости головы очень

старинныхъ людей.

Кости головы ны-

нѣшнихъ людей.

Изъ сравненія этихъ костей видно, что у ста- ПОТОМУ'

чт0 оказались

ринныхъ людей лобъ былъ гораздо меньше и очень выгодными и для

очень отлогъ назадъ, а у нынѣшнихъ людей

лобъ круче и больше, а голова гораздо вмѣсти-

воеи

породы ИДЛЯКаж-

тельнѣіі.

даго отдѣльнаго чело-

вѣка. Въ концѣ концовъ у человѣческой породы появилась, вы-

работалась настоящая человѣческая рука, настоящая человѣческая

нога,—крѣпкія. сильныя, рабочія, и выносливыя, способный къ та

нимъ работамъ, къ какимъ не способенъ никакой четвероногій звѣрь.

Подобно рукѣ передѣлалось съ теченіемъ времени и устрой-

ство головы. У самыхъ старинпыхъ людей кости головы были не

такія помѣстительныя, какъ у людей нынѣшнихъ. Въ нихъ помѣ-

щалось меньше мозгу, чѣмъ теперь. Это можно узнать съ точ-

ностью и достовѣрностью по очень стариннымъ человѣческимъ ко-

стямъ. До насъ дошли окаменѣлыя кости людей, которые жили

g«n

«

Sяes»33u

gяJJpû2

«sa-„ï

H J31)- к

ggss

*о<oSX

D.u„оi—" •

Юйо^

„-

CСso^*É

СО

о«

<uо

pfc

«г*

S**

aк

Sь

«о

e§

mГ*

ГU

JT

'

VC

Ос

а

£t°

йS

ло

S°

Su

§2J

SV

?œ

о

оЛс

л 1-1

_

[С^й

ейд

1-е S1-«*

gвg

в

Hgrtяss

n«n-f®

SВ

и

•(в »

м

Сн t«

Я

w

h

-8-е

ÄS«

О-, м

aSS

«4)

Sn-

9£w

-

ОЦП

и

л(в°

s*S

пой

очf

Си

В

sg

а®

<яК

âSи

1-е

аf

>>0 -

зя

m®ü

x

Bgf

cle

m2л

585

л tfg

>o

fi°5 is

в~

I-: m

sо

вЯ

нп

Оо

кИ

-

Ü

КВ-

-

й-е

3к

m>,

ио

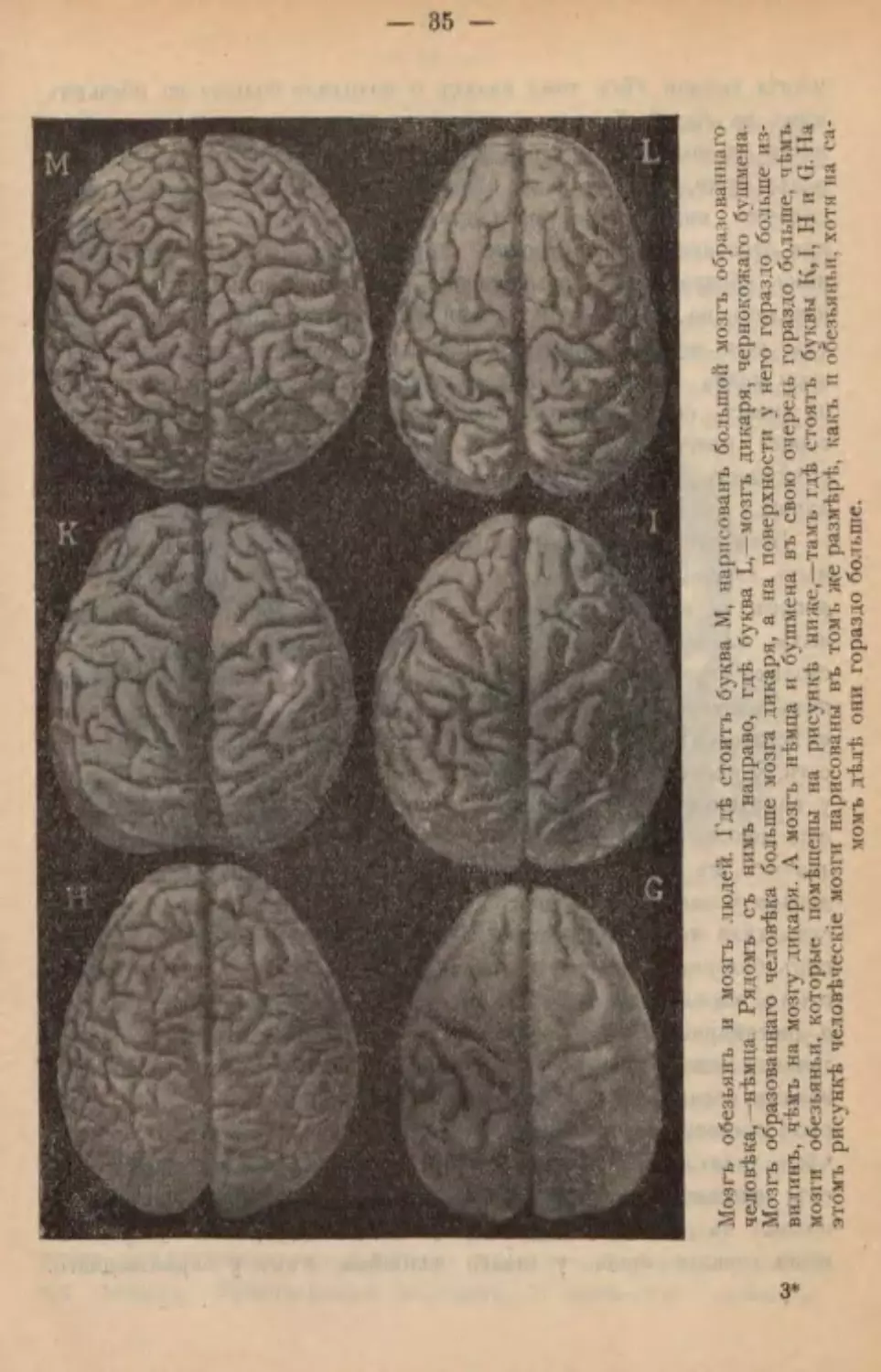

многія тысячи лѣтъ тому назадъ и походили больше на обезьянъ

чѣмъ на людей, У этихъ старинныхъ нашихъ предковъ мозгь былъ

почти на половину меньше, a кромѣ того онъ былъ устроенъ го-

раздо хуже, чѣмъ у насъ. Хорошо устроенный мозгъ покрыть

снаружи множествомъ извилинъ. Отъ извилинч. остаются слѣды

или отпечатки и на внутренней сторонѣ годовныхъ костей. У чело-

вѣка образованнаго обыкновенно бываетъ очень много такихъ

извилинъ на его мозгу, у дикаря ихъ гораздо меньше, а у обезь

янъ еще меньше, какъ это и показано на рисункѣ. Вообще го-

воря мозгъ дикаго человѣка больше похожъ на обезьяній, чѣмъ

на мозгъ образованнаго человѣка. Разумѣется, человѣкъ, у ко-

тораго мозгъ устроенъ хуже, не можетъ быть такимъ умнымъ,

свѣдущимъ и догадливымъ, какъ тотъ, у кого мозгъ устроенъ

лучше.

Вотъ что нродѣлали нѣкоторые заграничные ученые. Вь раз-

ныхъ странахъ они набрали нѣсколько тысячъ человѣческихъ че-

реповъ, то есть, костей головы. Тутъ были черепа людей изъ раз-

ныхъ племенъ,—образованныхъ, диісихъ и полу-дикихъ. ІІабравъ

столько череповь, ученые стали съ точностью вымѣривать, у ка-

кихъ племенъ черепъ вмѣстительнѣе. И вотъ что оказалось: всего

вмѣстительнѣе черепъ у людей изъ народовъ образованных!,, то

есть, у европейцевъ; немного меньше у американцевъ, еще меньше

у нолудикихъ азіатовъ, еще меньше у африканскихъ дикарей а

еще меньше у дикихъ австралійцевъ. Вмѣстительный черепъ—это

значитъ, въ немъ помѣщается больше мозгу. Правда, черепъ иного

дикаря больше черепа иного русскаго или англичанина. Но самая

суть дѣла не въ отдѣльныхъ черепахъ, а въ томъ, какихъ чере-

повъ больше въ такомъ-то племени и каковы ихъ размѣры сред-

нимъ числом ъ. Вотъ такимъ способомъ и узнали съ точностью

и достовѣрностью, что среди племенъ дикихъ встрѣчается больше

такихъ людей, черепа которыхъ менѣе вмѣстительны. А въ пле-

менахъ образованныхъ встрѣчается больше такихъ, черепа кото-

рыхъ вмѣстительнѣй. Значить, у дикаря-пешереса мозгъ меньше,

чѣмъ у англичанина или русскаго, a кромѣ того онъ хуже устро-

енъ: напримѣръ, на его поверхности меньше извилинъ, онъ болѣе

похожъ на обезьяній мозгъ. Кромѣ того и внутреннее устройство

мозга гораздо проще у дикаго человѣка, чѣмъ у образованнаго.

Такой мозгъ дикаря, разумѣется, не можеть и дѣйствонать подобно

мозгу образованная) человѣка. У звѣрей и другихъ животныхъ

мозгъ уотроенъ еіце проще. Значитъ, онъ дѣйствуеть еще того

хуже.

Но дѣло не такъ просто, какъ кажется: главная его суть не

только въ устройствѣ мозга, но и въ его унражненіи, то

есть въ его дѣйствіи, его работѣ. Вѣдь и хорошо устроенпый мозгъ

можетъ жить да поживать, почти не работая, то есть безъ всякаго

упражненія. А съ другой стороны можетъ иной разъ случиться и

обратное: и самый маленькій мозгь иногда живетъ весь свой вѣкъ,

Жители холодітаго царства, эскимосы (изъ Америки).

работая изо всѣхъ своихъ силъ,—куда больше и самаго большого

мозга.

И вотъ примѣръ этому. Далеко въ Сѣверной Америкѣ, въ

холодной странѣ, живетъ дикое племя эскимосовъ. Путеше-

ственники по этой странѣ давно замѣтили, что у всей породы

эскимосовъ большія и вмѣстительныя головы. Одинъ ученый

англичанинъ собралъ множество эскимосскихъ череповъ и по

нимъ узналъ величину эскимосскаго мозга. Оказалось, что сред-

нимъ числомъ мозгъ у этихъ дикарей бываетъ величиной 8С> ку-

бическихъ дюймовъ. Для дикаго человѣка это выходить очень

много. Другіе ученые продѣлали то же самое съ черепами людей

изъ самыхъ образованныхъ народовъ. И воть что оказалось:

мозіъ у этихъ людой больше эскимосскаго мозга на очень ма-

ленькую величину,—всего лишь на четыре кубическихъ дюйма.

Значитъ, дикіе эскимосы иочти вовсе не отличаются отъ евро-

пейцевъ но величинѣ своего мозга. И все-таки это племя очень

дикое и темное. Значитъ выходитъ такъ, что можно имѣть и боль-

шой мозгъ, да отъ него мало толку, если внутреннее устройство

его плохо или онъ живетъ не работая. Это и видно изъ примѣра

эскимосовъ.

А вотъ еще одинъ удивительный примѣръ. Въ южной Америкѣ,

въ жаркой странѣ, живетъ краснокожее племя ботокудосовъ. Это

племя еще болѣе дикое, чѣмъ эскимосы. А мозгъ у ботокудосовъ

нисколько не уступаетъ по своей величинѣ эскимосскому. Изъ

этого видно, что и мозгъ ботокудоса работать-то можетъ, но только

не работаетъ. Такъ и выходитъ на самомъ дѣлѣ. Бывали случаи,

что и ботокудосекій мозгъ работалъ не хуже англійскаго. Такъ,

напримѣръ, нашлись среди ботокудосовъ такіе люди, которые про-

явили большія умственныя способности. Одного ботокудоса въ мо-

лодыхъ лѣтахъ увезли во Францію. Тамъ онъ чрезвычайно быстро

выучился говорить по-французски, иоступилъ въ школу, затѣмъ

въ гимназію, затѣмъ въ университетъ. Тамъ онъ уснѣшно окон-

чить курсъ ученья и сдѣлался хорошимъ и учѳнымъ докторомъ.

И этотъ краснокожій докторъ оказался не хуже, а даже лучше

многихъ другихъ докторовъ. Бывали и другіе такіе-же случаи,

когда умъ бывшаго дикаря просыпался и давалъ tieбя знать. Больше

всего этому мѣшала привычка къ дикой лѣсной жизни, заложен,

пая съ самаго дѣтства. Благодаря этой привычкѣ и образованнаго

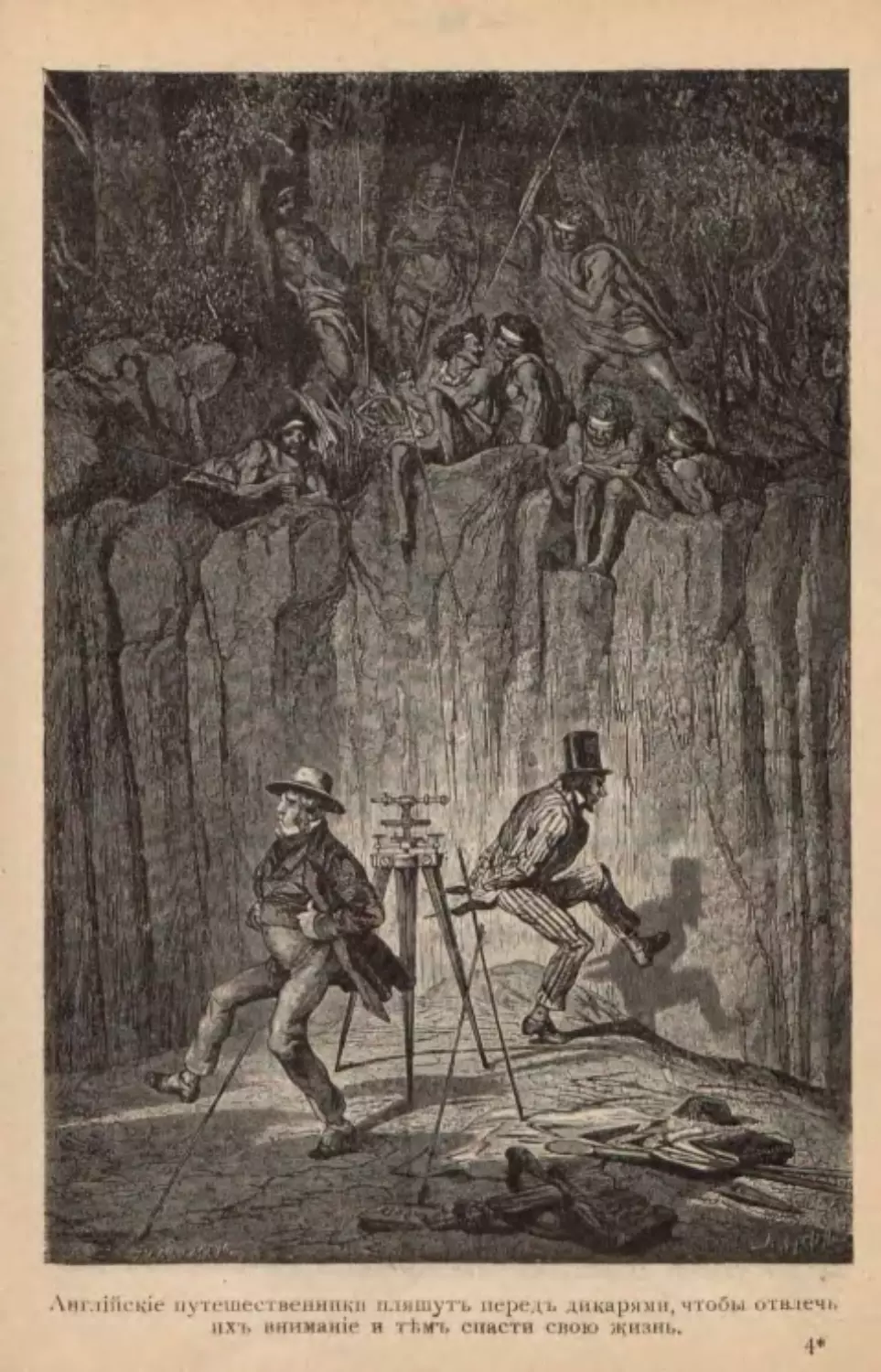

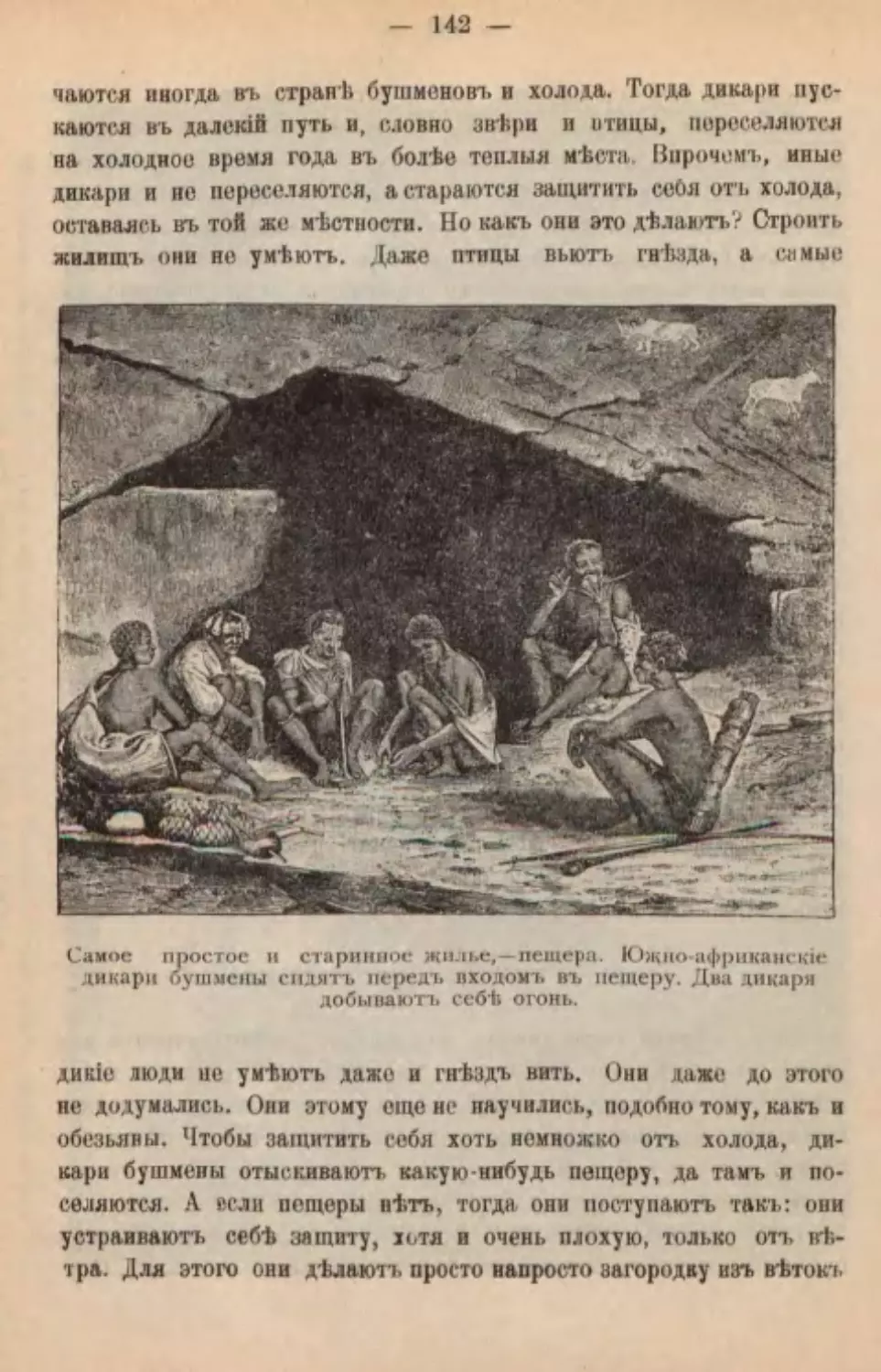

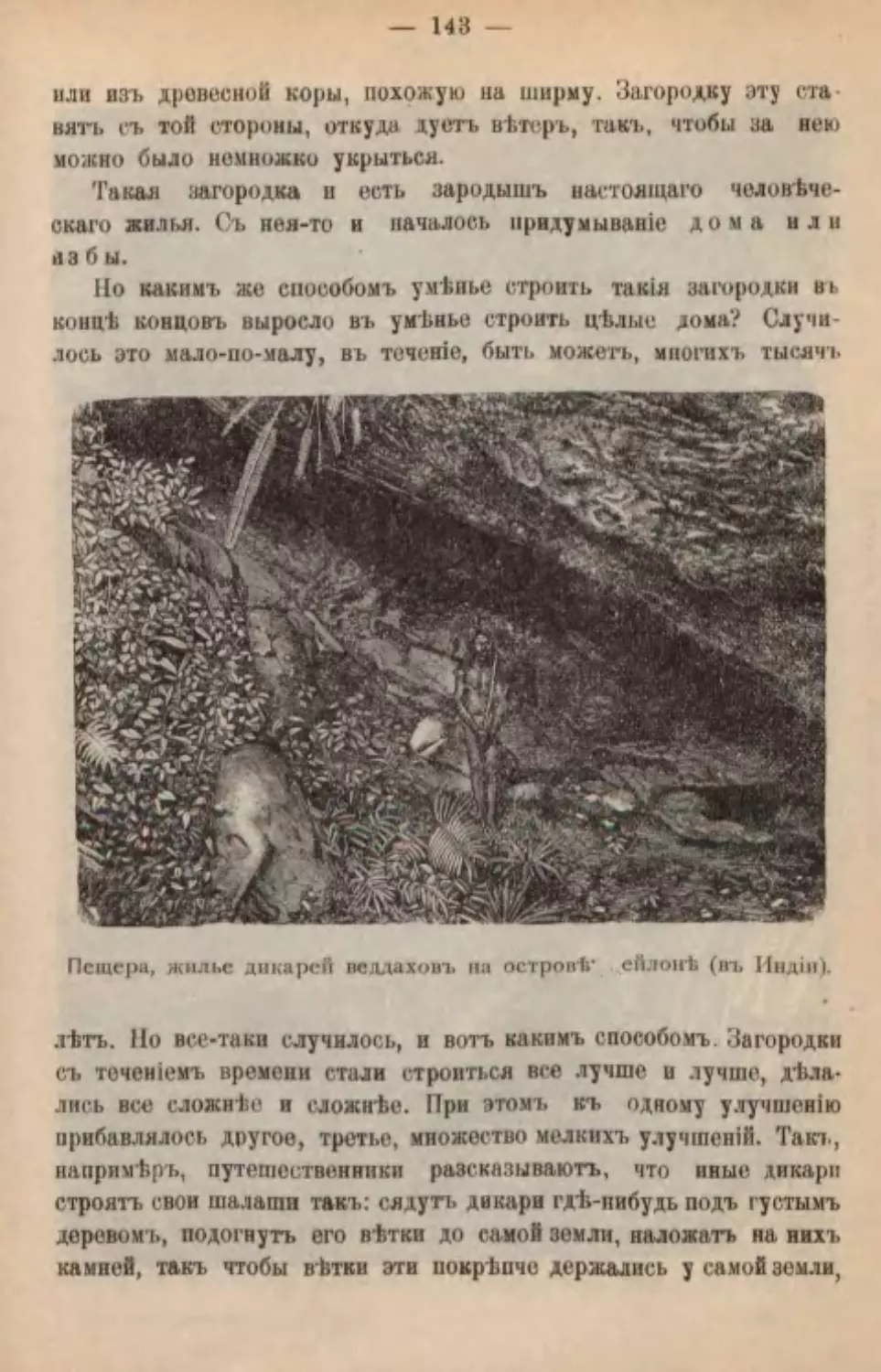

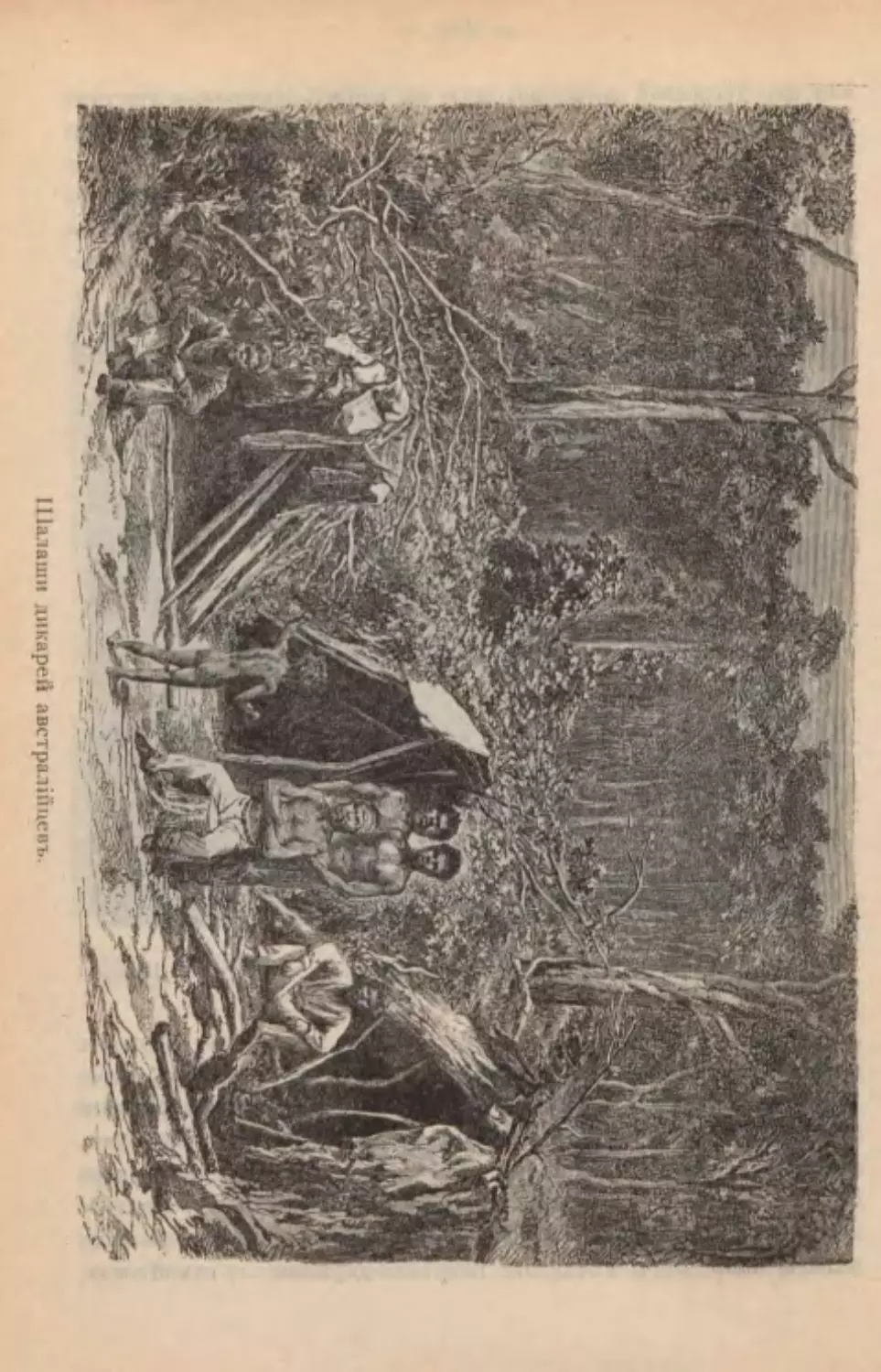

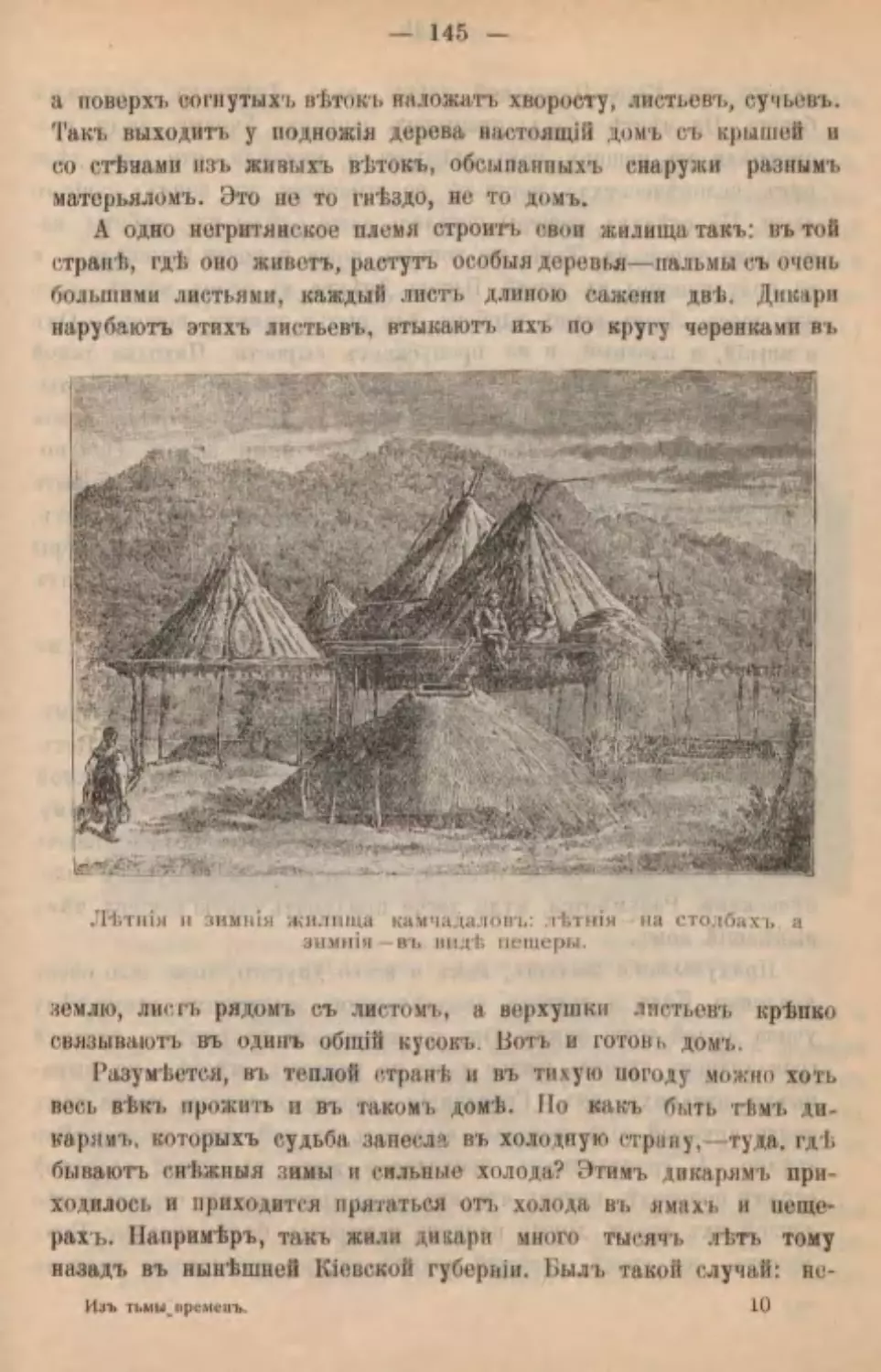

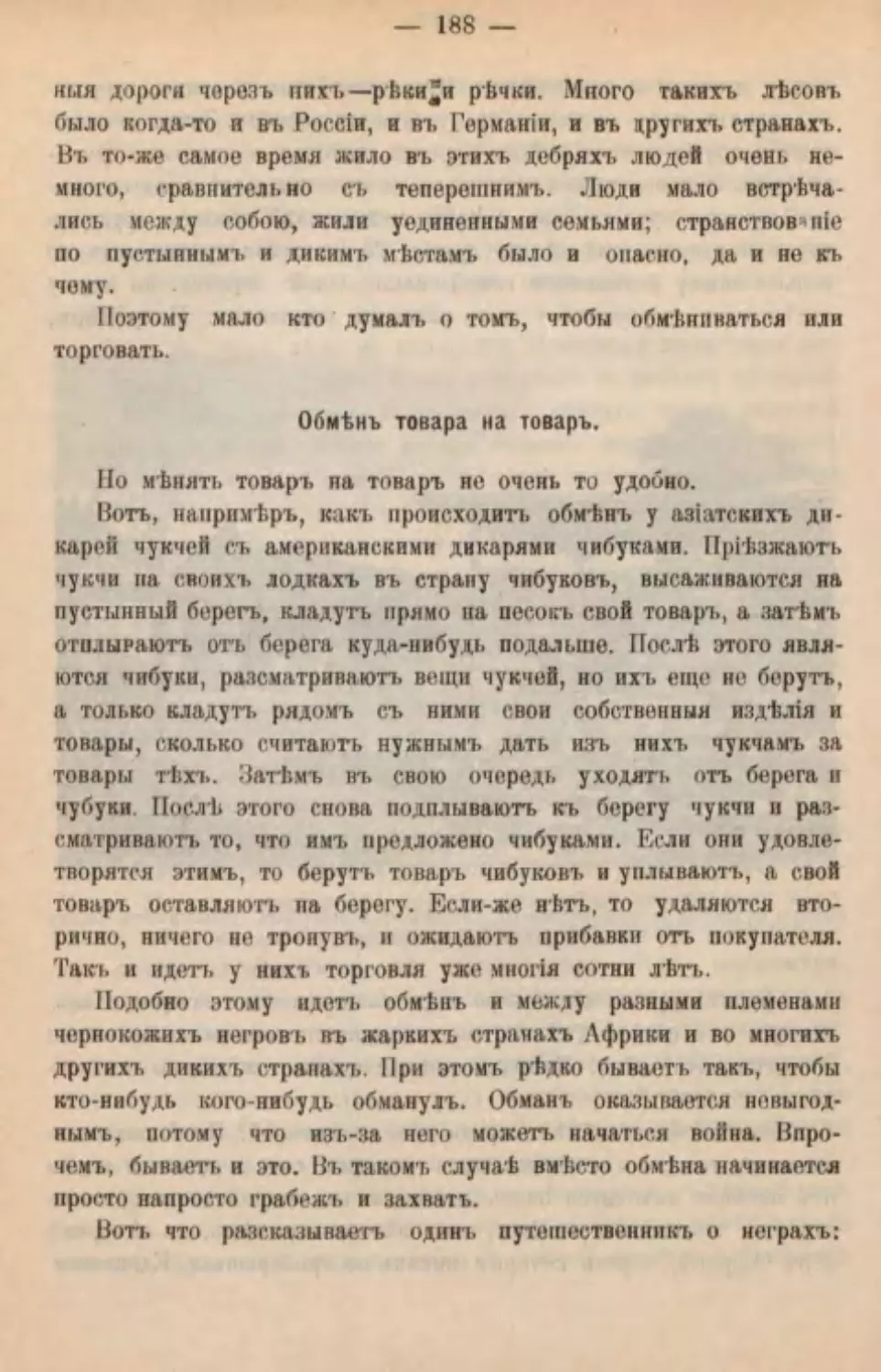

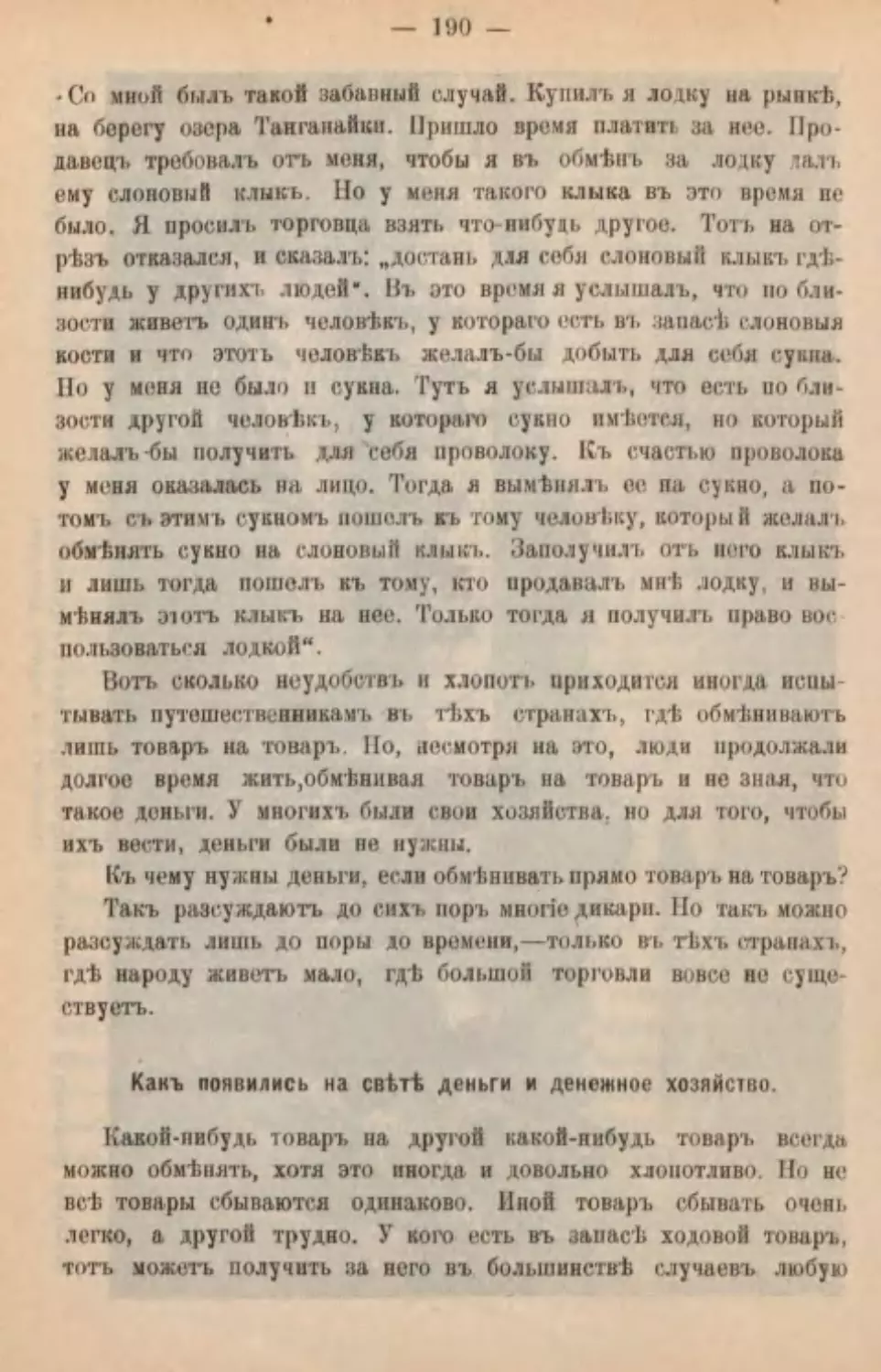

дикаря иной разъ тянуло въ лѣсъ. ІІо вѣдь одно дѣло—такая