Author: Пачоскій І.К.

Tags: ботаника геоботаника біологія лекціи фитологія фитосоціологія курсъ лекцій херсонскій политехническій институтъ

Year: 1921

Text

проф і- н. пачоскій.

ОСНОВЫ

ФНІОСОНІОЛОПН

курсъ, читанный на йгрономичеекомъ факультетѣ Хер-

сонскаго Политехническаго Института въ 1919|2о году.

^зданіе Студенческаго ^омитета Сельско-Хо-

зяйственнаго Техникума.

ХЕРСОНЪ.

Вторая Государственная Типографія.

1921.

рглавленіе.

х Страницы

Введеніе...................................................... 1

I. Экологическія данныя........................................17 — 133

Влага....................................................... 17

Теплота...................................................... 36

Свѣтъ....................................................... 50

Воздухъ и вѣтеръ............................................. 55

Климатическіе факторы въ связи съ рельефомъ (микрокли-

матъ) .................................................... 59

Климатъ и растительность (фитоклиматъ)....................... 64

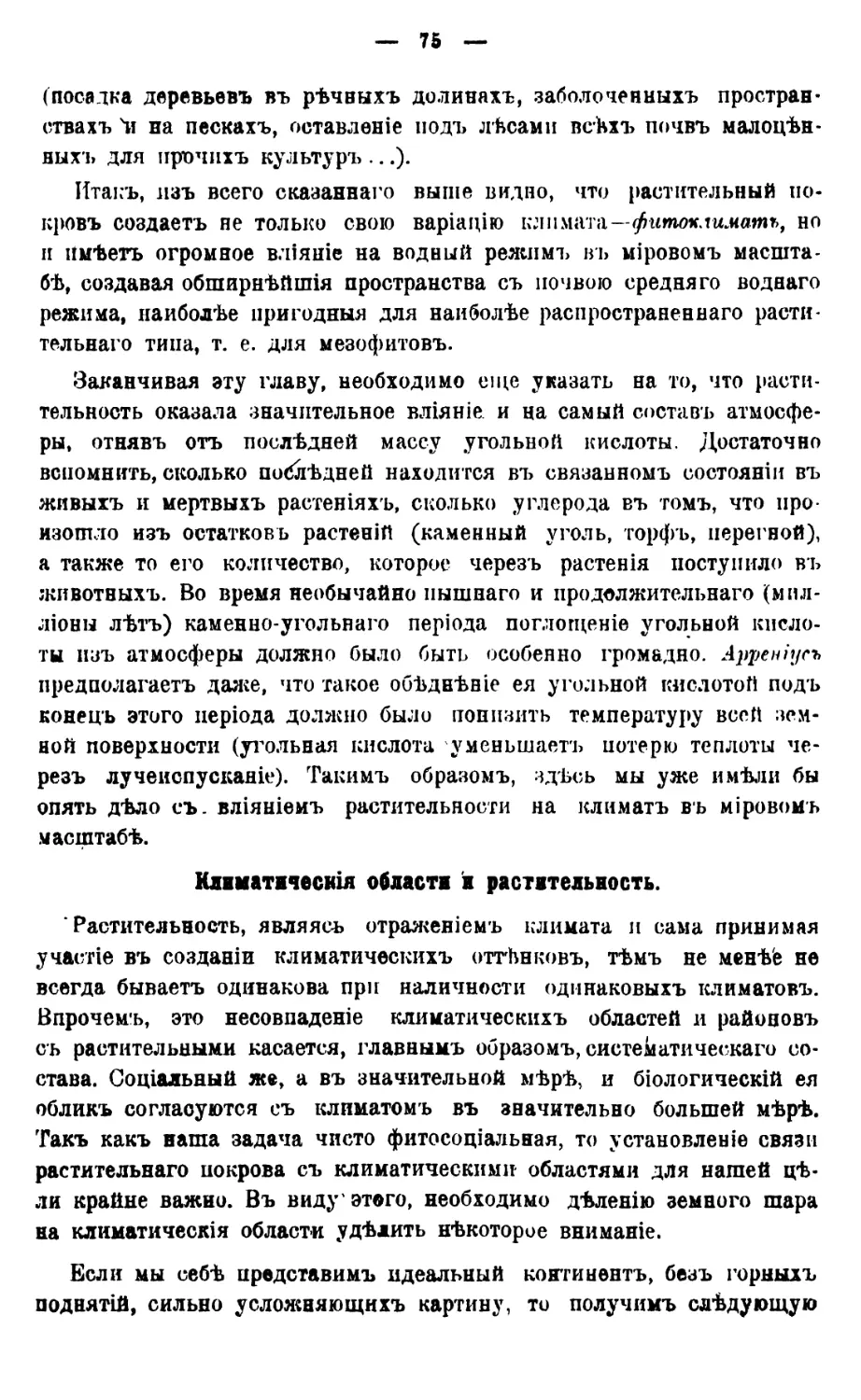

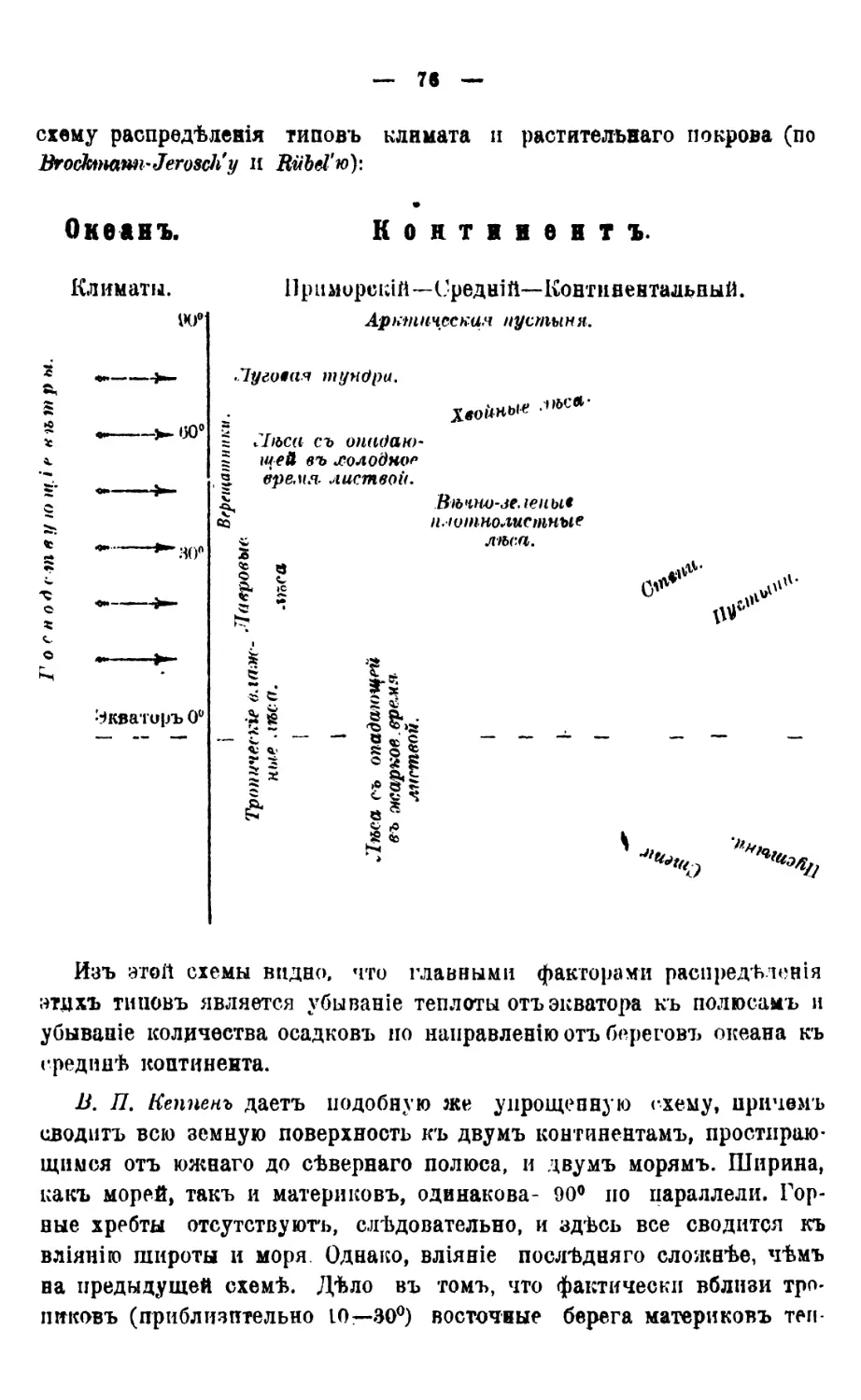

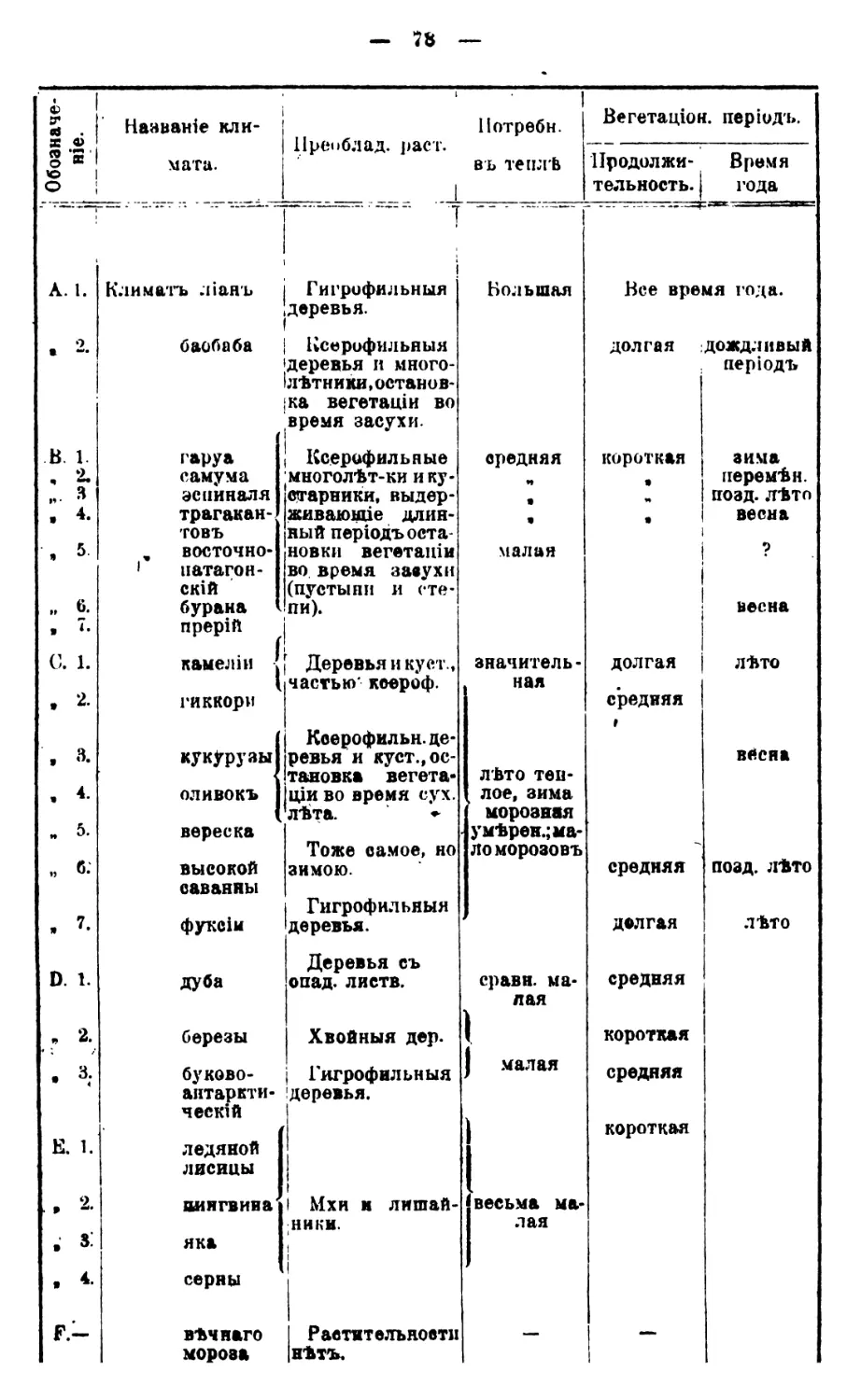

Климатическія области и растительность....................... 75

Эдафическіе факторы (почва).................................. 79

Влажность почвы и корнд..................................... 100

Вліяніе почвы на растительность............................. 111

Органическіе (біотическіе) факторы.......................... 119

II. Біологическіе типы и формы роста ..........................133—159

Біологическіе типы................................... .... 133

Формы роста (біоморфы)...................................... 153

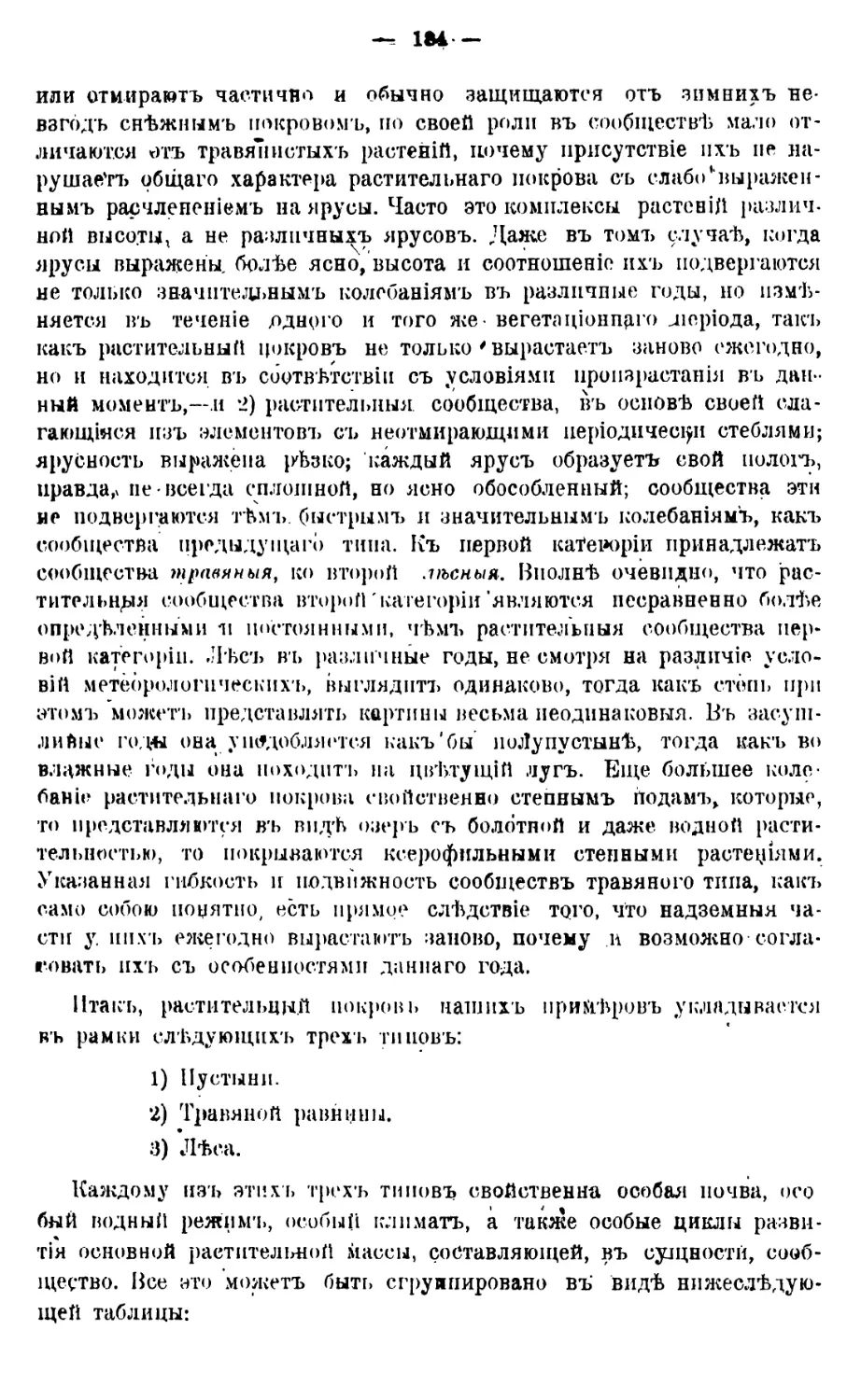

III. Форма, структура, динамика и типы растительныхъ сообществъ . 159—281

Составъ, сообществъ. Соціальные типы........................ 159

Аналоги растительныхъ сообществъ ....... 186

Динамика и стадіи развитія растительнаго покрова ... 194

Регрессъ растительнаго покрова.............................. 220

Типы растительнаго покрова . 227

Типы аггрегацій и зарослей ...... . . 231

Типы растительныхъ формацій................................. 242

Типы травянистыхъ сообществъ............................ . 250

Типы лѣсныхъ сообществъ...................... . . . 261

IV*. Раснростраиеиіе типовъ растительности и

V*. Исторія развитія растительнаго покрова.....................281 - 343

Краткія свѣдѣнія о растительности прежнихъ геологическихъ

эпохъ . ... • > • ,..................... • , • • 241

Округи распространенія (ареалы; 291

Ареалы типовъ растительнаго покрова и флоръ .... 3)5

Филогенетическое развитіе растительнаго покрова . . . 322

Растительныя сообщества и культура.......................... 315

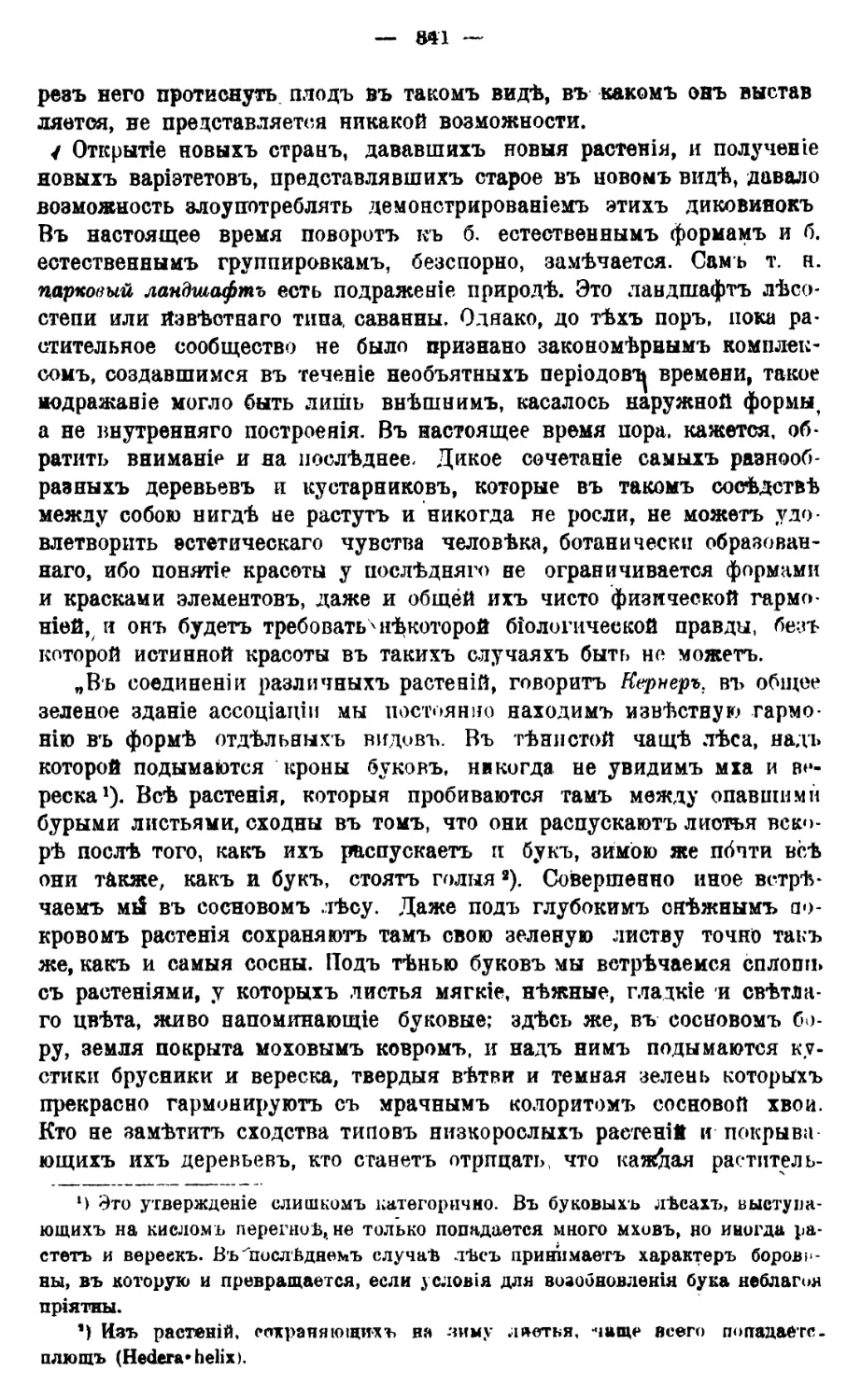

Дополненіе къ главѣ о біологическихъ типахъ . . . 343

РРЕДЕНІЕ.

Землѣ наша одѣта растительнымъ покровомъ, отражающимъ кли-

матическія и Почвенныя условія мѣстности. Этотъ зеленый нарядѣ

роскошный и разнообразный тамъ, гдѣ условія для растительности

благопріятны, убогій н скудный цъ мѣстахъ для нея неблагопріят-

ныхъ, не<являетсѣ чѣмъ то по своему составу случайнымъ. Наобо-

ротъ, онъ слагается изъ закономѣрныхъ комплексовъ растительныхъ

формъ, .живущихъ сообща особою жизнью, весьма отличною, какъ

отъ жизни отдѣльныхъ растеній (индивидуальная жизнь), такъ й отъ

жизни генетическихъ единицъ: расъ и видовъ. Жизнь эта является

жизнью общественной, соціальной. Создается нѣкоторое цѣлое особаго

порядка, особая среда—соціальная, въ которой и происходитъ факти-

чески жизнь конкретныхъ единицъ, часто совершенно неспособныхъ

произрастать внѣ-условій* создаваемыхъ этимъ общественнымъ стро-

емъ. Однимъ словомъ, нормальный растительный покровъ слагается

изъ растительныхъ сообществъ, смѣняющихъ другъ друга въ зависи-

мости отъ условій произрастанія и имѣющихъ тотъ или иной харак-

теръ.

Растительныя сообщества,-какъ и всякіе другіе объекты изуче-

нія, могутъ быть разсматриваемы съ разныхъ сторонъ. Мы можемъ

изучать ихъ видовой составъ (какіе виды ихъ слагаютъ и въ какомъ

количествѣ каждый изъ нихъ участвуетъ въ сообществѣ), біологи-

ческій составъ (какіе біологическіе, типы й въ какихъ формахъ роста

ихъ образуютъ), отношеніе, входящихъ въ составъ сообщества, эле-

ментовъ, къ влагѣ, освѣщенію, почвѣ ѣ другимъ факторамъ произра-

станія, исторію возникновенія самого сообщества и измѣненія, кото-

рыя въ немъ происходятъ съ теченіемъ времени,, взаимоотношенія

между отдѣльными элементами сообщества, географическое- распро-

страненіе типовъ сообществъ и т. д. Однимъ словомъ, можемъ раз-

сматривать растительное сообщество, какъ совершенно самостоятель-

ный объектъ, изучаемый особою дисциплиною. Такою Дисциплиною

ѢЦіретъ фптосоціологія. Итакъ, фигрое.оціологі'Я А'ть наука о расти-

тельныхъ сообществахъ. Несмотря на возраженія-, названіе это наибо-

лѣе соотвѣтствуетъ сущности ученія о растительныхъ сообществахъ.

Оно несравненно’удачцѣе употреблявшихся рапьще, когда ученіе это

еще не опредѣлилось такъ ясно, какъ теперь (гео-ботаника, синэко-

догія, экологическая географія-растеній* 1).

*) Жизненныя отправленія растеній, конечно, далеко не одинаковы съ жиз-

ненными отправленіями человѣческаго организма, тѣмъ не менѣе ученіе о

нихъ мы называемъ физіологіей'растеній на томъ основаніи, что это все-таки

I К. Начос кій: Оеаовы фитосоціологіи.

Жизненныя отаршгімаія растеній, безъ знакомства съ которыми

основательное изученіе растительныхъ сообществъ немыслимо,'кикъ

извѣстно, изучаются физіологіей. Однако, послѣдняя научаетъ пхъ въ

сильно упрощенномъ видѣ, въ лабораторной обстановкѣ, выдѣляя

опредѣленные элементы иаъ того комплекса, въ какомъ они въ дѣй-

ствительности встрѣчаются въ конкретной жизненной обстановкѣ, со-

ставляющей среду, окружающую растеніе. Вполнѣ понятно, что для

изученія сложнаго явленія, предварительное выдѣленіе б. простыхъ

элементовъ и изученіе ихъ порозн;, необходимо, ибо, не зная слага-

емыхъ, нельзя понять явленія суммарнаго, опредѣляемаго совокуп-

ностью одновременно дѣйствующихъ силъ. Вслѣдствіе этого и. по-

нятно, что физіологія, или ученіе объ элементарныхъ жизненныхъ

процессахъ, должна была появиться раньше экологіи1), т. е. ученія о

жизненныхъ процессахъ, происходящихъ въ безконечно 'сложной

дѣйствительной жизненной обстановкѣ и опредѣляющихъ вееь строй

жизни отдѣльныхъ растеній и всего растительнаго, сообщества. Та-

кимъ образомъ, знакомство съ экологіей является основою для изу-

ченія послѣднихъ.

Къ области экологіи относится не только отношеніе растенія къ

средѣ, въ смыслѣ создаванія себя изъ послѣдней, но, до извѣстной

степени, и измѣненіе самой среды подъ вліяніемъ растенія. Вслѣд-

ствіе такогр измѣненія, создается уже нѣкоторая новая жизненная

обстановка, требующая опять приспособленія къ себѣ растеній, и

т. д. Итакъ, экологія является дисциплиною, которая-отчасти' есть

какъ бы физіологіей въ сложной жизненной обстановкѣ, частью яв-

ляется ученіемъ, такъ «казать, о домашнемъ хозяйствѣ растеній, обт

условіяхъ, при кбторытьанн произрастаютъ. Иными словами, это дис

циплина о жизни растенія въ связи со средою.

жизненныя отправленія. Анатомія растеній, не смотря на то, что она, въ еущ

ности, соотвѣтствуетъ гистологіи животныхъ, не возбуждаетъ противъ себ?

никакихъ возраженій. Наименованіе, прежде всего, символъ. Въ виду этого. У ка

занія на,недопустимость термина пфитосоціологія“ являются необоснованными

Тѣ явленія, которыя происходятъ въ растительномъ сообществѣ, не смотря ні

все ихъ несходство съ явленіями, происходящими. въ человѣческомъ обществъ

безспорно являются по своей природѣ соціальными. Имѣется не меньшее оут

ваніе для того, чтобы наука, ими занимающаяся, именовалась

етѳній,или просто фѵтосоиіолоеіей, а не какъ-нибудь иначе, чѣм^дд то. іюнь

наука о жизненныхъ1 отправленіяхъ растительнаго организма, называлась Фи

зіолоНей растеній. Между тѣмъ послѣдняя единогласно вгДми признается.

<

1) Названіе экологія происходитъ отъ греческаго елеш оікоз (домъ, хозяй

ство), отчего нѣкоторыми называется онкологіей. Однакѳ, такъ какъ мы при

Никли къ слову экономія, а не ойкоиомія, то и употребленіе слова экологія

должно быть предпочтено.

8

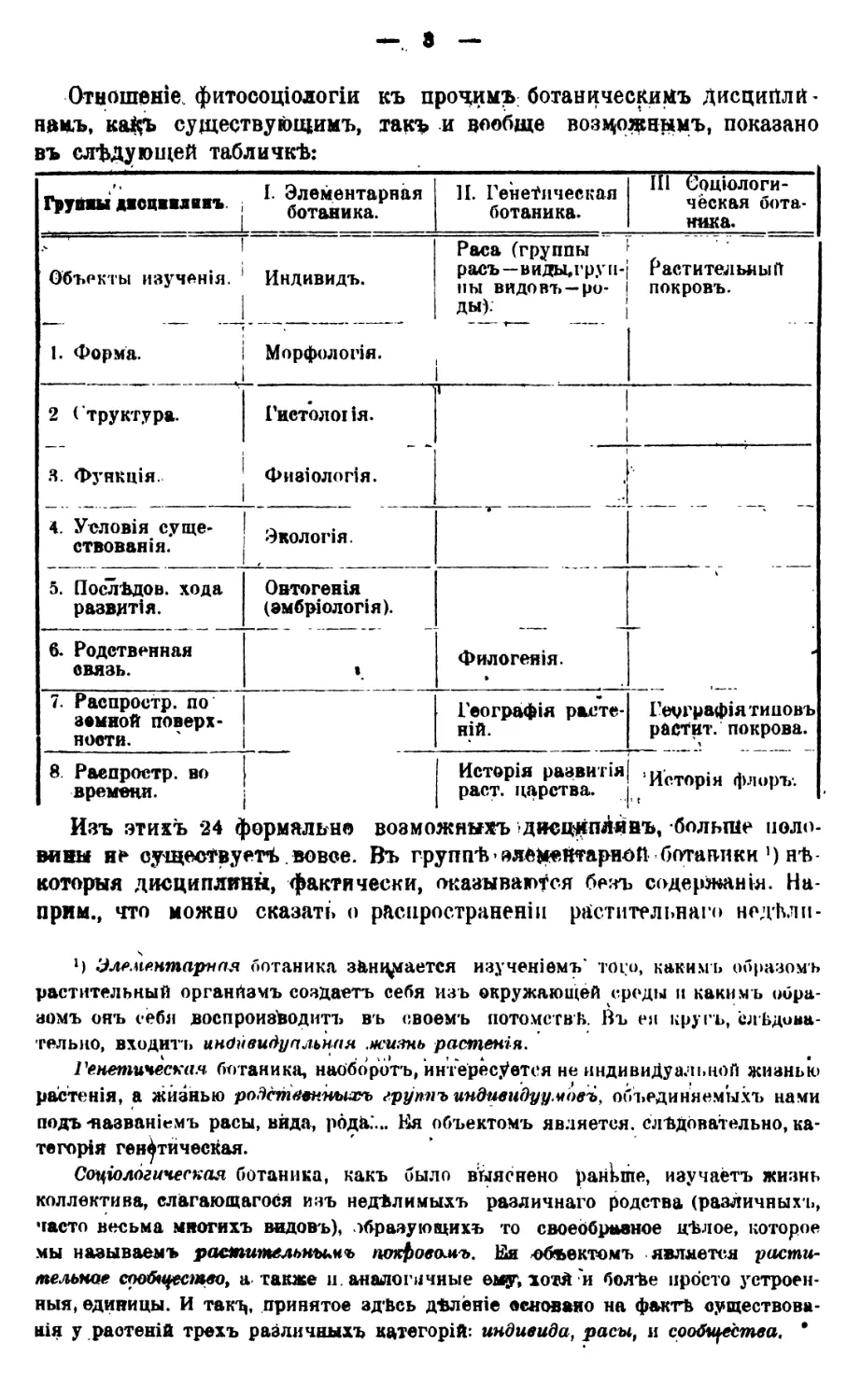

Отношеніе, фитосоціологіи къ прочимъ; ботаническимъ дисципли-

намъ, ка#ь существующимъ, такъ и вообще возможнымъ, показано

въ слѣдующей табличкѣ:

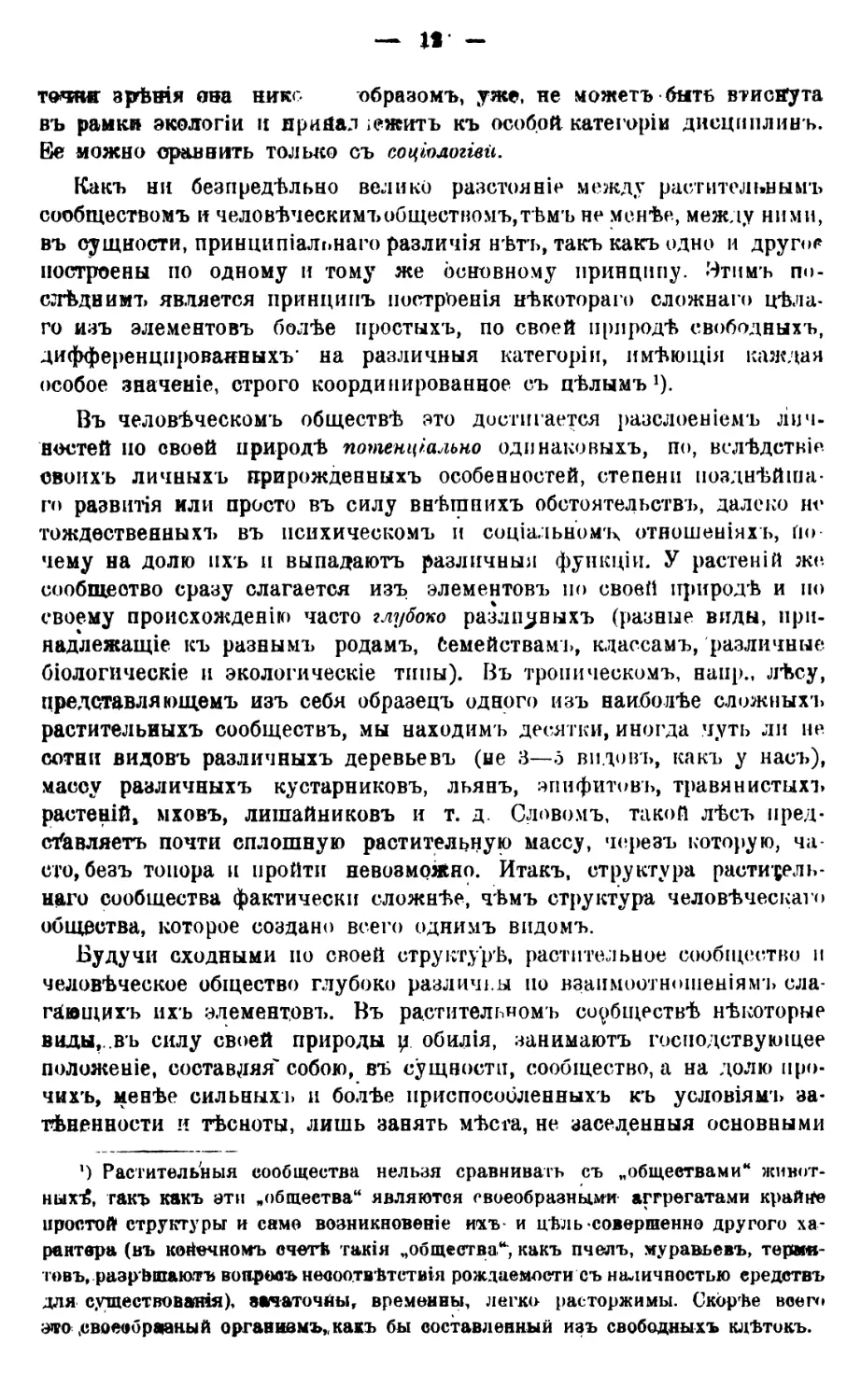

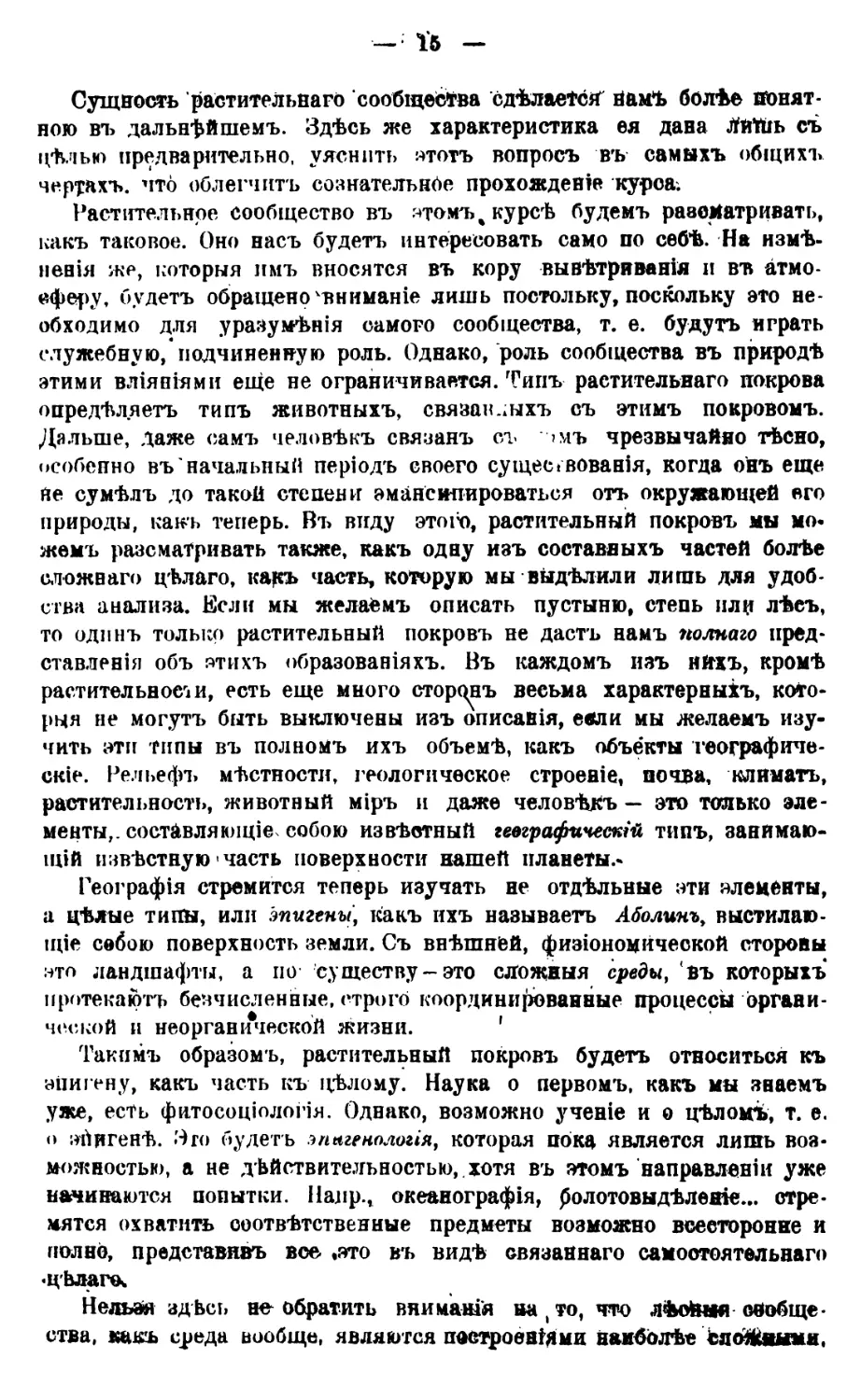

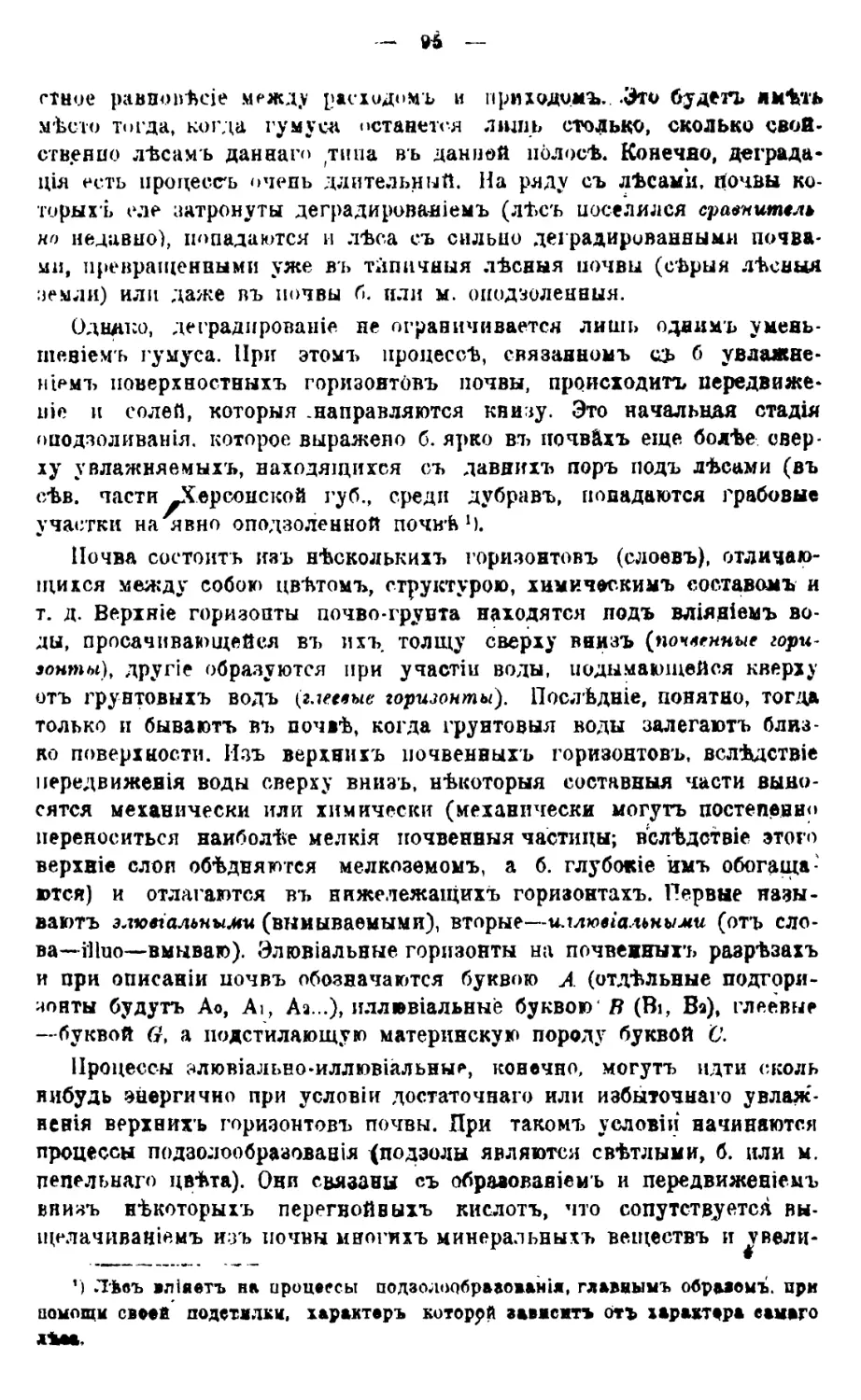

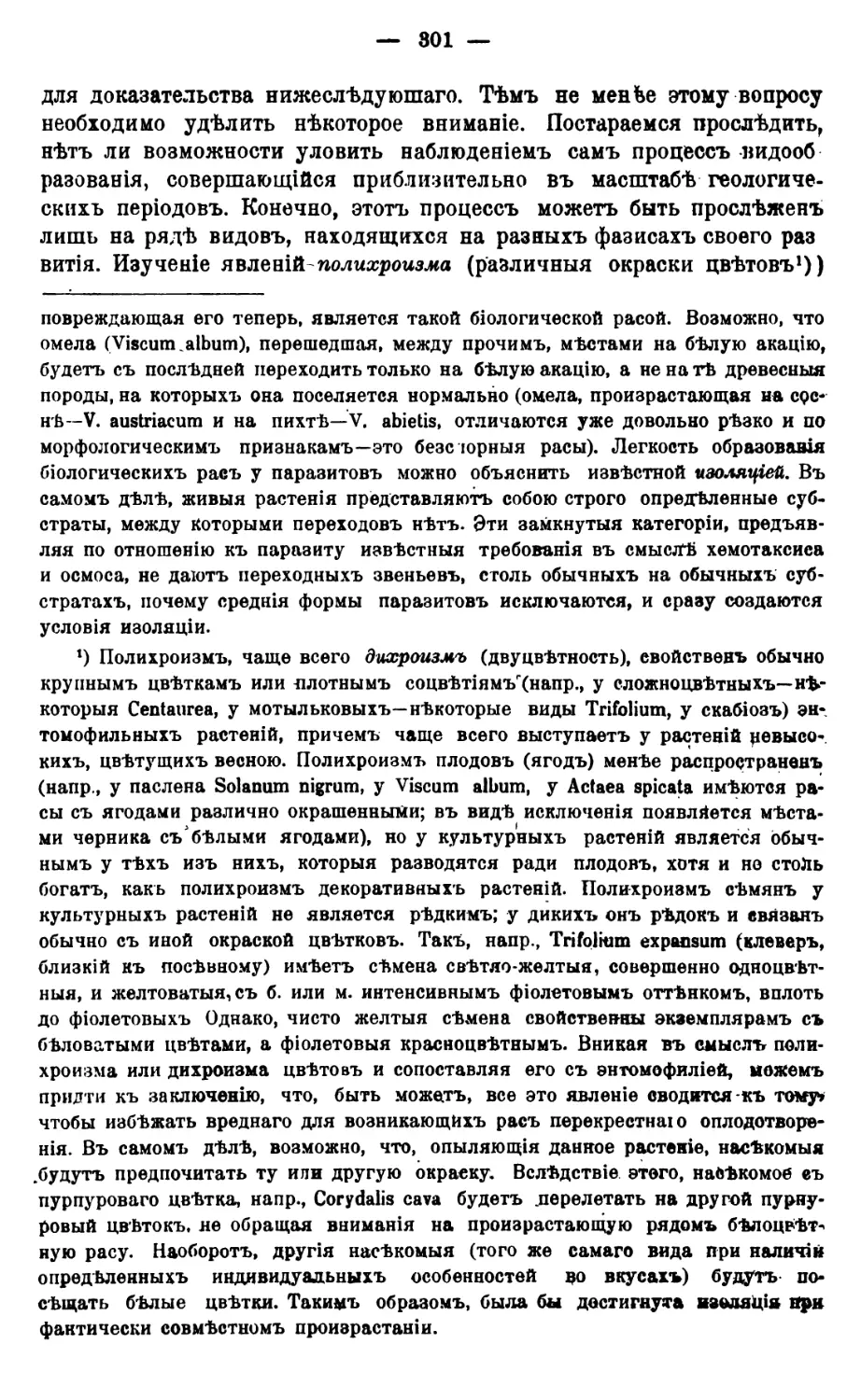

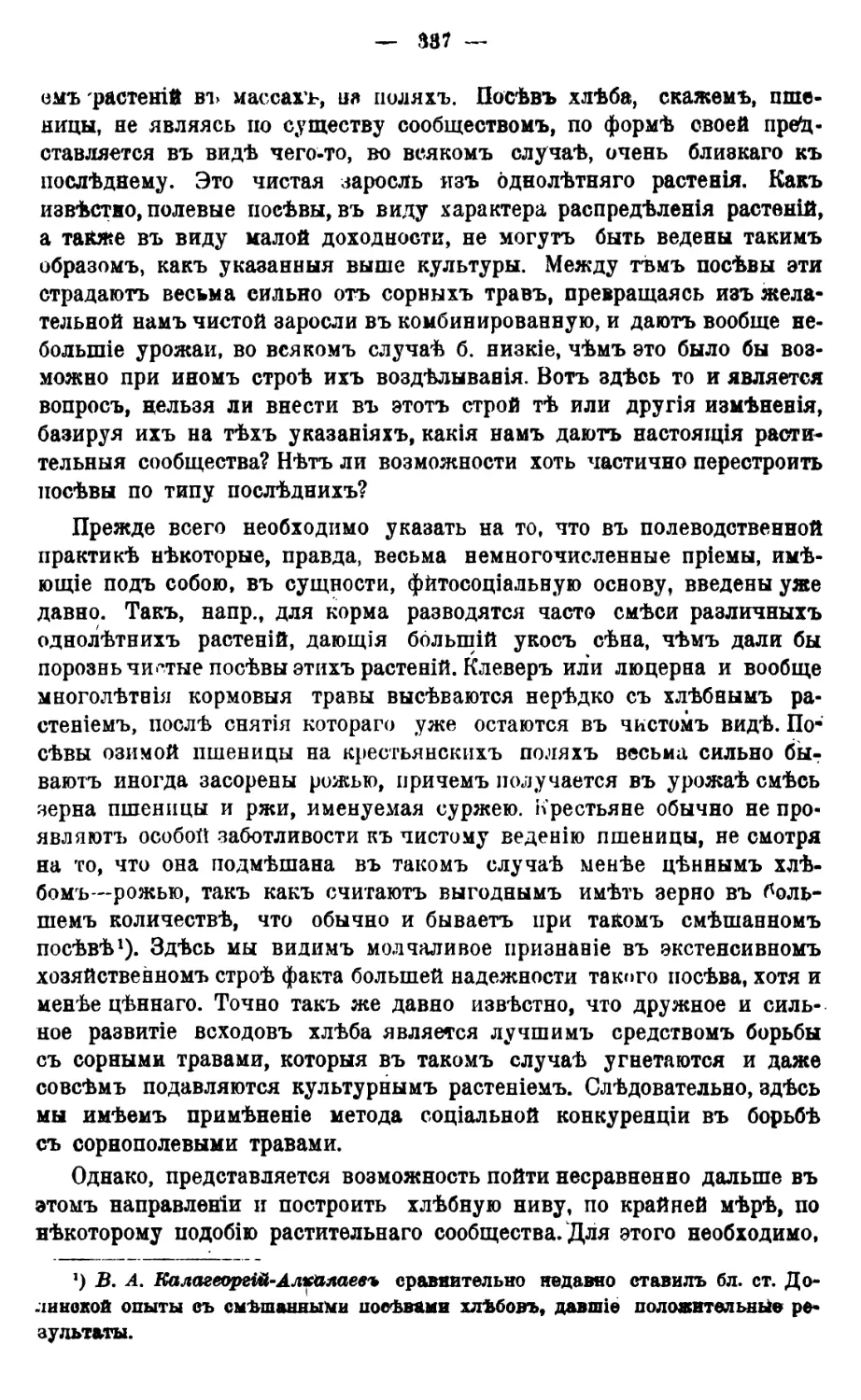

Грумыцопшп I. Элементарная ботаника. И. Генетическая ботаника. III Соціологи- ческая бота- ника.

Объекты изученія. Индивидъ. Раса (группы 1 * * * расъ—в иды, г ру п- пы видовъ —ро- | ды). ; г Растительный покровъ.

1. Форма. Морфологія.

2 Структура. Гистолоі ія. г 1

Я. Функція. Физіологія.

4. Условія суще- ствованія. Экологія.

5. Послѣдов. хода развитія. Онтогенія (эмбріологія).

6. Родственная связь. і Филогенія. -

7. Распростр. по земной поверх- ности. Географія расте- ній. Географія типовъ растит. покрова. А

8. Распростр. во времени. Исторія развитія раст. царства. | 5 Исторія флоръ*.

Изъ этикъ 24 формально возможныхъ дисциплинъ, -больше поло-

вины не существуетъ .вовсе. Въ группѣ’элементарнойботаники ’) нѣ-

которыя дисциплины, фактически, оказываются безъ содержанія. На-

прим., что можно сказать о распространеніи растительнаго недѣли-

1) Элементарная ботаника занимается изученіемъ* того, какимъ образомъ

растительный организмъ создаетъ себя изъ окружающей среды и какимъ обра-

зомъ онъ себя воспроизводитъ въ своемъ потомствѣ. Въ ея кругъ, слѣдова-

тельно, входить индй виду а льна я жизнь растенія.

Генетическая ботаника, наоборотъ, интересуется неиндивидуальной жизнью

растенія, а жизнью родственныхъ группъ индивидуумовъ, объединяемыхъ нами

подъ -названіемъ расы, вида, родѣ.*... Ея объектомъ является, слѣдовательно, ка-

тегорія генетическая.

Соціологическая ботаника, какъ было выяснено ранкше, изучаетъ жизнь

коллектива, слагающагося изъ недѣлимыхъ различнаго родства (различныхъ,

часто весьма многихъ видовъ), образующихъ то своеобразное цѣлое, которое

мы называемъ растительнымъ покровомъ. Ея объектомъ является расти-

тельное сообщество, а также н. аналогичные ему; хотЯ и болѣе просто устроен-

ныя, единицы. И такт,. принятое здѣсь дѣленіе основано на фактѣ существова-

нія у растеній трехъ различныхъ категорій: индивида, расы, и сообщества. *

маго? Понятно, о географическомъ распространеніи можетъ быть рѣчь

лишь тогда, когда дѣло касается расы, вида и т. д. -Тоже самое

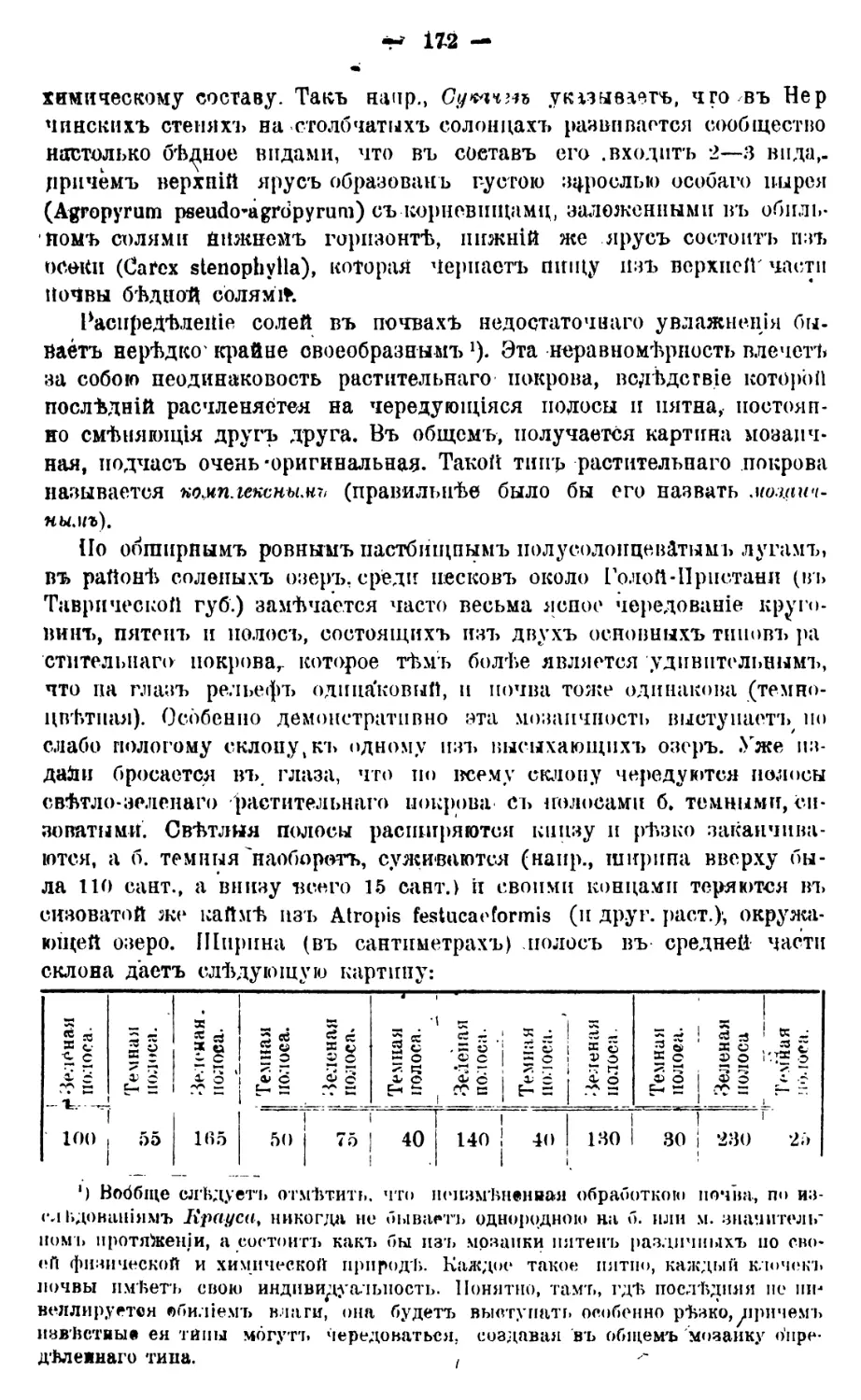

почти придется сказать о исторіи недѣлимыхъ. Она настолько бѣдна

по своему содержанію, что никакого матеріала для отдѣльной дис-

циплины представить не можетъ.

Переходя къ группѣ дисциплины генетической^ ботаники, слѣ-

дуетъ отмѣтить, что, до сихъ поръ, она вся, фактически, сводится къ

систематикѣ растеній. Филогенія, наука о родственной связи расъ,

видовъ, родовъ, въ видѣ чего то самостоятельнаго, пока не суще-

ствуетъ. Исторія развитія растительнаго царства есть одна изъ главъ

нынѣшней фитопалеонтологій, возможна еще дисциплина, соотвѣт-

ствующая морфологіи. Она и составляетъ львиную долю современ-

ной систематики ней должна быть отнесена и та часть палеоіь

тологіи, которая занимается простымъ описаніемъ признаковъ от-

дѣльныхъ видовъ, родовъ и семействъ ископаемыхъ растеній). Воз-

можна также дисциплина, * которая будетъ изучать внутренній со-

ставъ вида, его структуру, т. е. составъ популяціи изъ элементар-

ныхъ расъ, которыя, фактически, живутъ совмѣстно и своею совокуп-

ностью составляютъ то, ч то мы называемъ видомъ. Наконецъ, возможна

также дисциплина, разсматривающая послѣдовательный ходъ разви-

тія вида.

Въ группѣ дисциплинъ соціологическаго порядка, возможно вы-

дѣленіе географіи типовъ растительнаго покрова и исторіи развитія

цѣлыхъ флорѣ, входящей, обычно, въ отдѣлъ палеонтологіи. Однако,

вполнѣ возможна дисциплина, занимающаяся формой, структурой,

динамикой и послѣдовательнымъ ходомъ развитія растительныхъ со-

обществъ. Однако, говорить о йихъ преждевременно. Указанное раз-

дѣленіе дисциплинъ вообще едва-ли и полезно, но понимать, что оно

возможно, что и въ широко понятой генетикѣ (ученіе о группахъ

родственныхъ), и фитосоціологіи (ученіе о комплексахъ, въ которыхъ

отдѣльные виды растеній входятъ лишь какъ составные единицы),

возможны такія же подраздѣленія, «акія жизнью введены въ элемен-

тарной ботаникѣ, весьма желательно.

Гнилостныя бактеріи разлагаютъ бѣлки съ образованіемъ амміака.

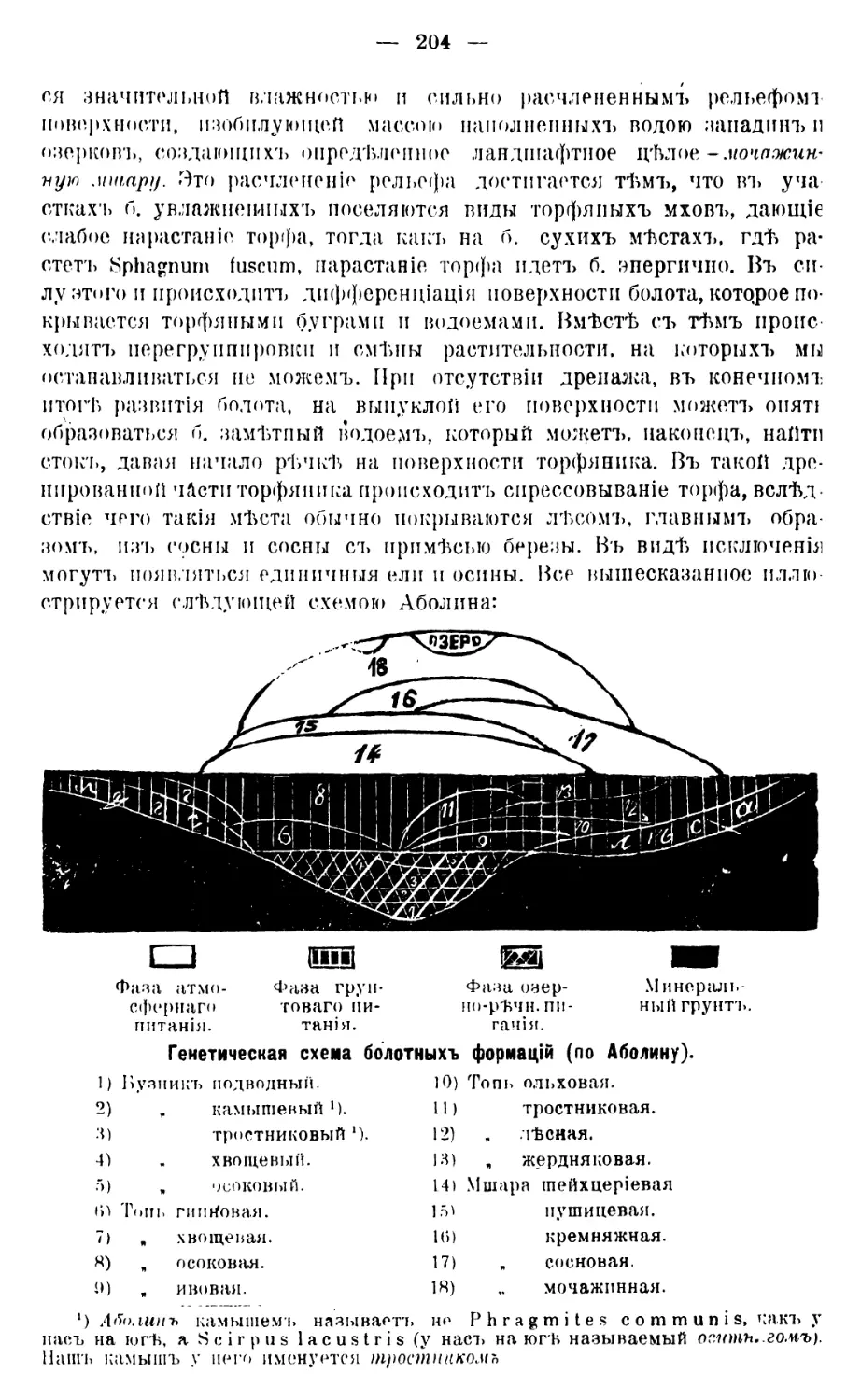

Нитрофицирующая бактерія ІЯііготопав, обитающая въ почвѣ, оки-

сляетъ амміакъ въ соли азотистой кислоты. Затѣмъ, бактерія НИгоЪис

іег окисляетъ соли послѣдней кислоты въ соли азотной кислоты, ко-

торыя являются наиболѣе удобоусвояемыми для высшихъ растеній.

Такимъ образомъ, рядъ организмовъ поочередно создаетъ, другъ для

друга, необходимыя условія существованія на одномъ и томъ же

субстратѣ. Такая смѣна организмовъ цолучила названіе метабіоза.

То, что здѣсь видимъ на крайне простомъ примѣрѣ, существуетъ и у

высшихъ растеній. Съ подобнымъ вліяніемъ на среду, намъ придется

еще многократно встрѣчаться. Возвращаясь къ нашему примѣру, не-

обходимо отмѣтить, что ръ немъ мы видимъ нѣкоторый вамкнутый

циклъ превращеній' азотистыхъ веществъ въ • почвѣ. Высшее растеніе,

содержащее въ себѣ азотъ въ формѣ неудобоусвояемой для другихъ

обычныхъ растеній, подверглось, послѣ своей смерти, дѣйствію гни-

лостныхъ и другихъ бактерій,.которыя, въ совокупности, довели азоти-

стыя вещества опять до состоянія, наиболѣе пригоднаго для усвое-

нія обычнымъ растеніемъ. Вообще, каждый организмъ измѣняетъ

среду, чдсто, настолько односторонне, что, рано или поздно, дальнѣй-

шее его существованіе, дѣлается невозможнымъ и только при уча-

стіи другихъ организмовъ, возстановляющихъ прежній порядокъ, су-

ществованіе его опять дѣлается возможнымъ (круговоротъ вещества).

Въ виду этого, лишь совмѣстное существованіе болѣе или менѣе

значительнаго количества организмовъ, различныхъ по своему біоло-

гическому и экологическому типу, гарантируетъ непрерывность разви-

тія жизни на землѣ. Особеннаго совершенства это достигается въ

сложно построенныхъ растительныхъ сообществахъ. Однако, и въ по-

слѣднихъ мы не встрѣтимъ чего-то/ разъ на всегда, сложившагося и

вполнѣ опредѣленнаго. Измѣненія, хотя и медленныя, но безпрестан-

ныя, идутъ тамъ постоянно.-Въ дальнѣйшемъ увидимъ, какъ безчи-

сленныя поколѣнія растеній, смѣпяЯ другъ друга, измѣняютъ почву

и подготовляютъ ее для появленія иа пей совершенно другой расти-

тельности, которая, безъ этого, не могла бы существовать.

Приведемъ еще два примѣра, иллюстрирующихъ взаимоотношенія

между растеніями: «Въ сосновыхъ лѣсахъ, говоритъ проф. Г. Ф. Мо-

розовъ, въ видѣ подлѣска, встрѣчаются кустарники изъ сем. мотыль-

ковыхъ; они имѣютъ большую біологическую цѣнность для сосно-

ваго лѣса, какъ азотособиратели1). Эта особенность ихъ использо-

вана въ практикѣ лѣсоводства съ большимъ успѣхомъ; тамъ, гдѣ'

при созданіи еловаго лѣса вводили одновременно въ междурядія та-

кіе кустарники, тамъ культура удавалась лучше и ростъ ели вы-

годно отличался отъ мѣстъ, гдѣ пе было этихъ сотрудничающихъ

элементовъ».

хКогда нужно, говоритъ тотъ-же проф. Морозовъ, развести, напр.,

ель, или другую, страдающую отъ весеннихъ заморозковъ, лѣсную по-

роду на площади, посѣщаемой заморозками, то, раньше, тамъ, разво-

дятъ, нацр., березу, и, когда ея‘насажденіе начинаетъ смыкаться, то

подъ нея, послѣ, вводятъ»ель. Лѣсничій подражаетъ природѣ,*гакъ какъ

оголенныя отъ ели пространства, если ихъ предоставить самимъ себѣ,

сначала покрываются березою или осиною, подъ пологомъ которыхъ,

лишь впослѣдствіи, появляется ель.

Этихъ примѣровъ для насъ пока достаточно, чтобы имѣть пред-

ставленіе о ваа'Имной связи совмѣстно прой >рает. растеній. Остается

1) Обогащеніе почвы достигается здѣсь при помощи клубеньковыхъ бакте-

рій, поселяющихся на корняхъ этихъ мотыльковыхъ кустарниковъ (очевидно,

изъ*рода.бе'ніаів и Суііва»).

— « —

привести примѣръ, иллюстрирующій, вообще, вліяніе, соціальнаго строя

на ростъ и форму растенія.

Соціальная, среда налагаетъ свой отпечатокъ даже на внѣшній

видъ растенія, находящагося подъ ея вліяніемъ. Достаточно срав-

нить, напр., дубъ, выросшій въ сплошномъ лѣсу; съ дубомъ, вырос-

шимъ на' свободѣ. Послѣдній отличается мощнымъ?'сравнительно

приземистымъ стволомъ и обширной низко начинающейся кроною,

нижнія отвѣтвленія которой необычайно мощны и развѣшены да-

леко. Наоборотъ, дубъ, растущій въ сплошномъ лѣсу, имѣетъ строй-

ный высокій и прямой стволъ, неширокую и высоко начинающуюся

крону. Развивавшемуся на просторѣ дубу незачѣмъ особенно расти

въ высоту, стремиться въ высь въ погонѣ за свѣтомъ, который для

«лѣсного дуба" доступенъ лишь тогда, когда крона его не затѣ-

няется кронами рядомъ произрастающихъ деревьевъ. Однако, нижнія

вѣтви и у опушечнаго дуба затѣняются верхними, почему онѣ прости-

раются далеко отъ ствола, широко расходясь своими отвѣтвленіями

и въ стороны. Это объясняется тѣмъ, что, даже на одинокомъ дубѣ,

нижнія вѣтки находятся въ такомъ положеніи, какъ деревья въ лѣ-

су. Онѣ также образуютъ извѣстную среду и стремятся на свободу,

дабы уйти отъ созданнаго ими же затѣненія. Высокій стволъ былъ

бы для стоящаго одиноко дуба не только безполезнымъ, но и опас-

нымъ, такъ какъ, при напорѣ вѣтра на крону, дерево не могло бы

удержаться, несмотря на то, что его мощные корни глубоко врылись

въ почву.

Совершенно иныя условія произрастанія того же луба въ лѣсу.

Прежде всего, ему необходимо возможно быстро расти вверхъ, дабы,

по возможности, выставить листья на свѣтъ. Малѣйшее замедленіе

въ ростѣ неизбѣжно поведетъ къ тому, что, рядомъ произрастающіе

экземпляры, закроютъ его своими кронами. Въ Тѣни онъ будетъ все

б. и б. отставать въ ростѣ, пока, наконецъ, не погибнетъ совсѣмъ.

Вліяніе общественнаго произрастанія сказывается даже и на тѣхъ

деревьяхъ, которыя растутъ наиболѣе быстро. Нижніе сучья, которые

у свободно растущаго дуба сохраняются, и. только, какъ мы видѣли,

уходятъ изъ подъ тѣненоснаго шатра, образуемаго листьями выше-

лежащихъ вѣтокъ, здѣсь просто отмираютъ, такъ какъ существованіе

ихъ въ затѣненіи было бы безполезно. Такимъ образомъ, стволы де-

ревьевъ въ лѣсу постепенно очищаются отъ Нижнихъ сучьевъ и кро-

ны ихъ начинаются лишь' у верхушки. Однако, у деревьевъ тѣнелю-

бивыхъ нижнія вѣтки не такъ скоро отмираютъ. Такъ, напр.. ель»

если только нѣтъ чрезмѣрной скученности деревьевъ, долго растетъ

въ видѣ конуса, причемъ нижнія вѣтки, составляющіе ёго основа-

ніе, почти упираются своими верхушками въ землю. Высота „лѣс-

ныхъ" деревьевъ не имѣетъ для нихъ того рокового значенія, какое

она имѣетъ у дерева, растущаго на свободѣ. По весьма понятнымъ

причинамъ, вѣтеръ для сплошной массы деревьевъ не такъ страшенъ

7

Итакъ, совмѣстное произрастаніе деревьевъ налагаетъ на нихъ

извѣстную печать, притомъ печать неизгладимую ’) Дубъ, выросшій

на свободѣ и лишь впослѣдствіи окруженный деревьями, все-таки

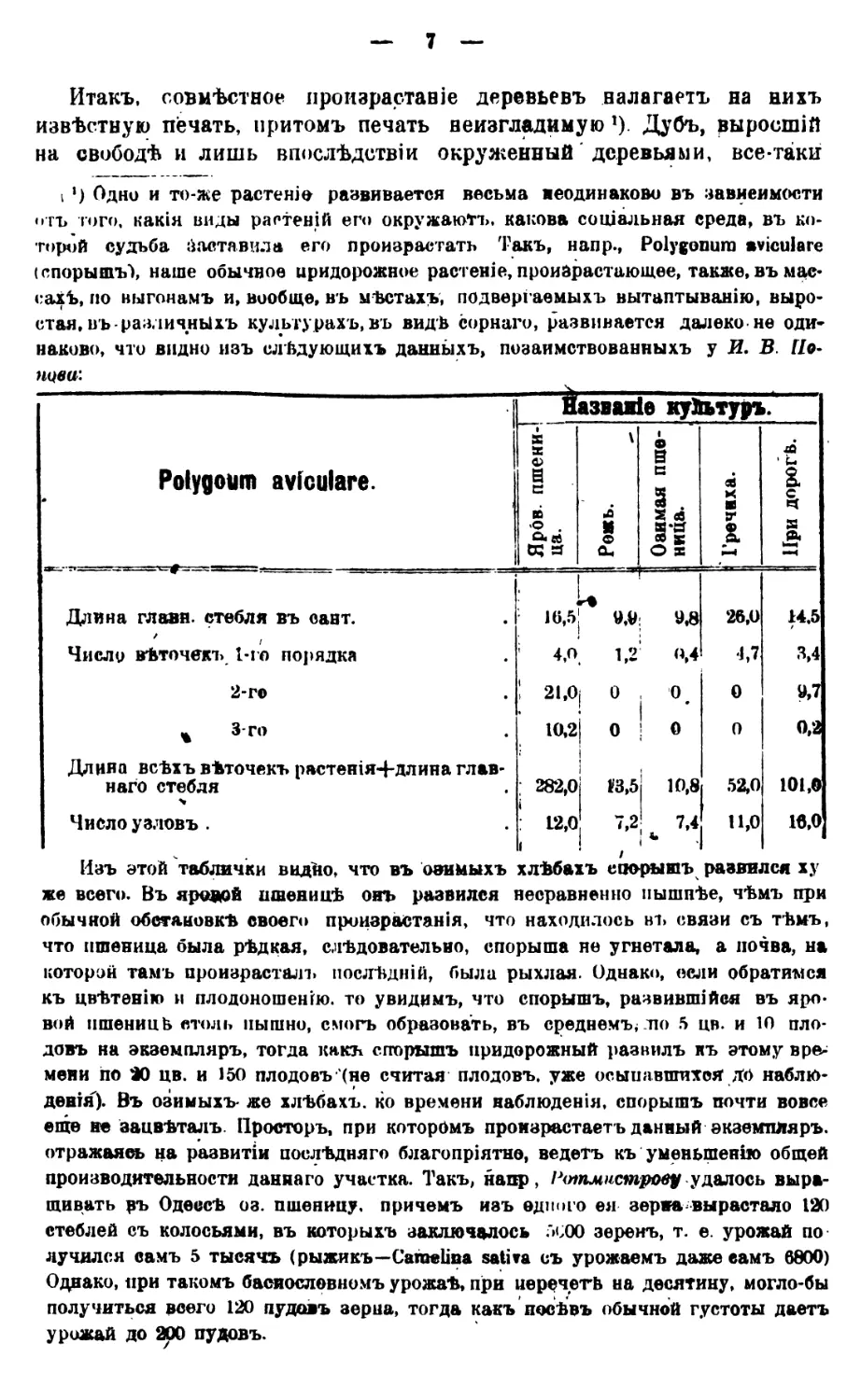

і ’) Одно и то-же растеніе развивается весьма неодинаково въ зависимости

отъ того, какія виды растеній его окружаютъ, какова соціальная среда, въ ко-

торой судьба заставила его произрастать Такъ, напр., Роіудопит аѵісиіаге

(спорышъ), наше обычное придорожное растеніе, произрастающее, также, въ мас-

сахъ, по выгонамъ и, вообще, въ мѣстахъ, подвергаемыхъ вытаптыванію, выро-

стая, въ-различныхъ культурахъ, въ видѣ сорнаго, развивается далеко не оди-

наково, что видно изъ слѣдующихъ данныхъ, позаимствованныхъ у И. В. По-

н^ва:

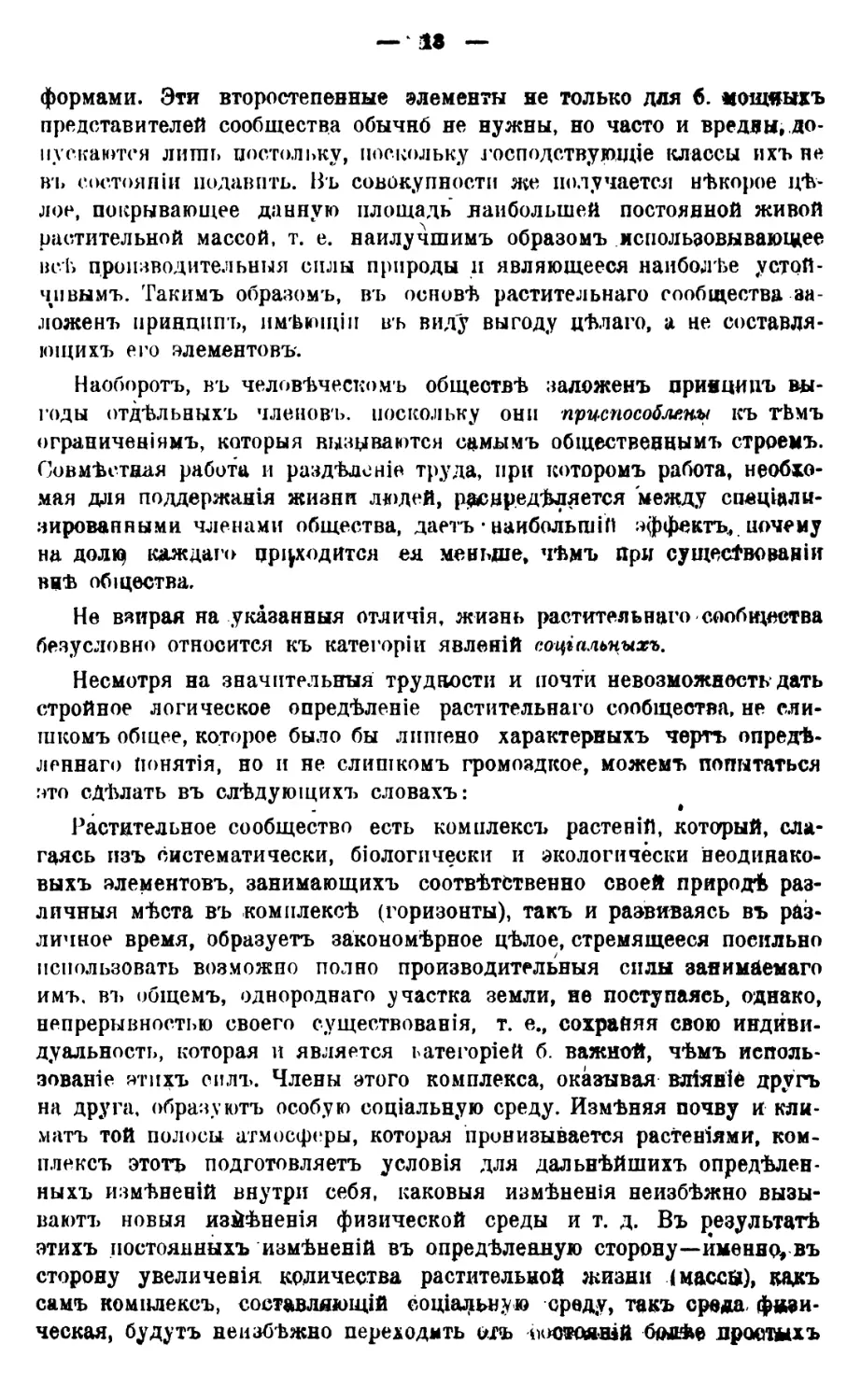

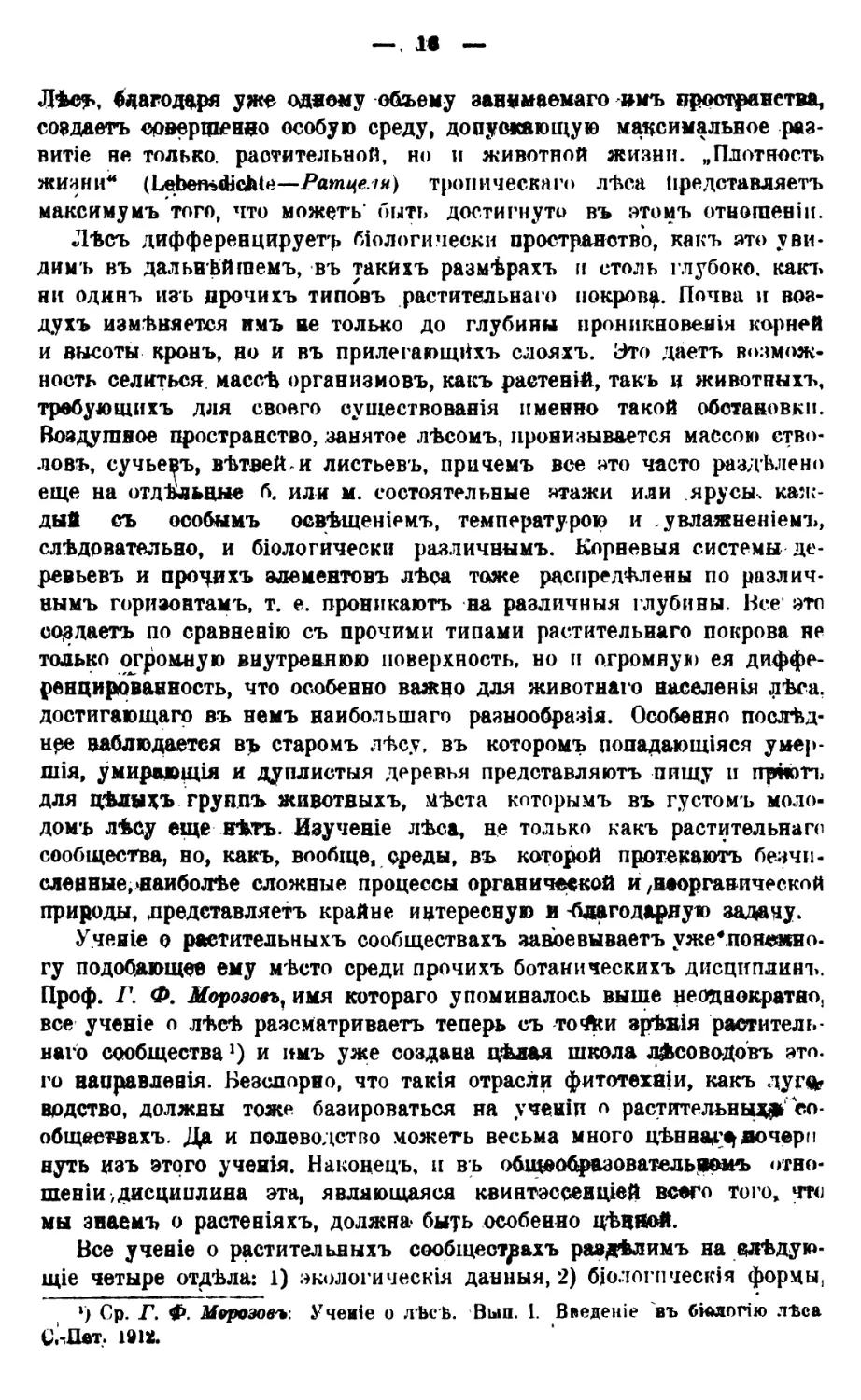

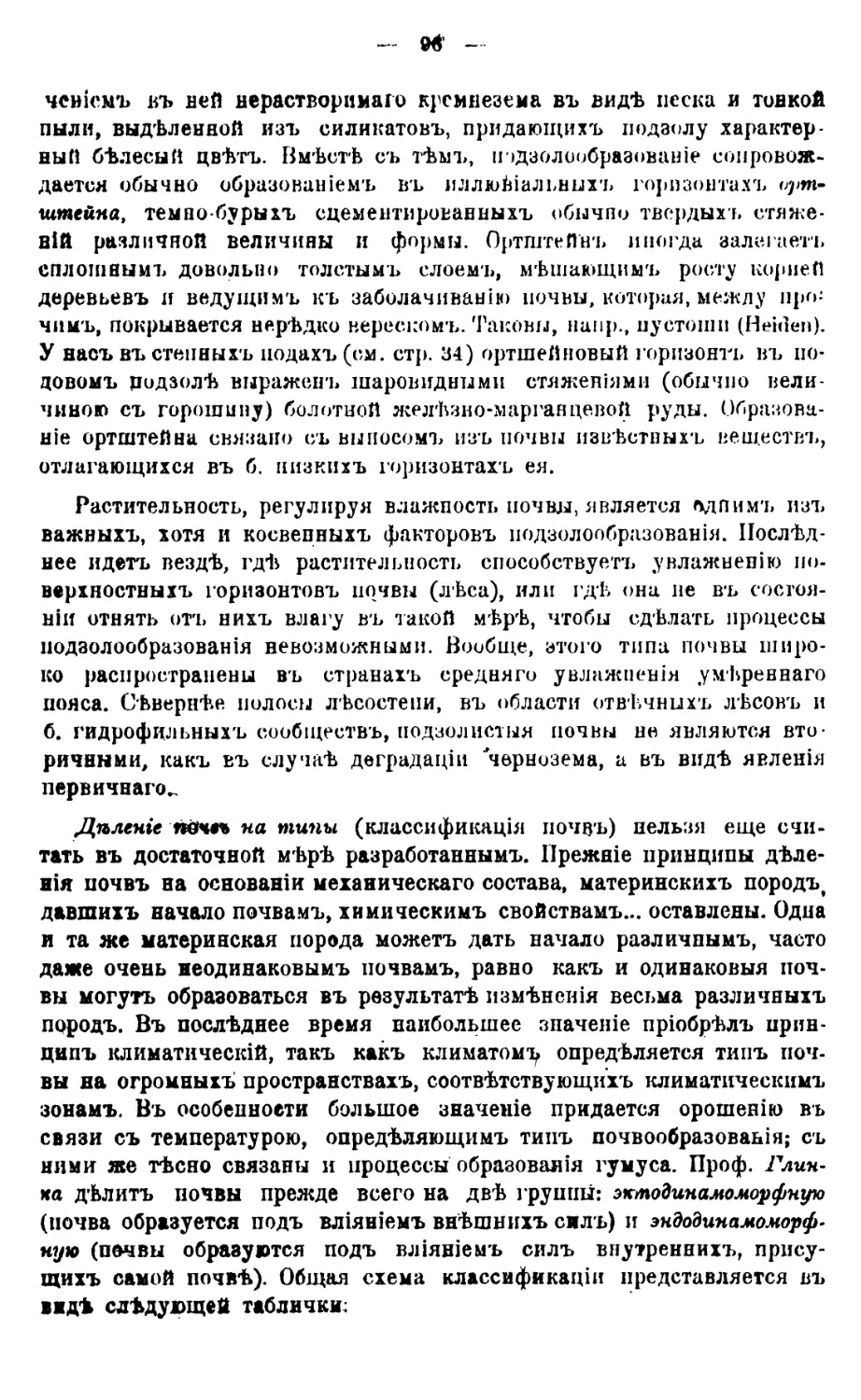

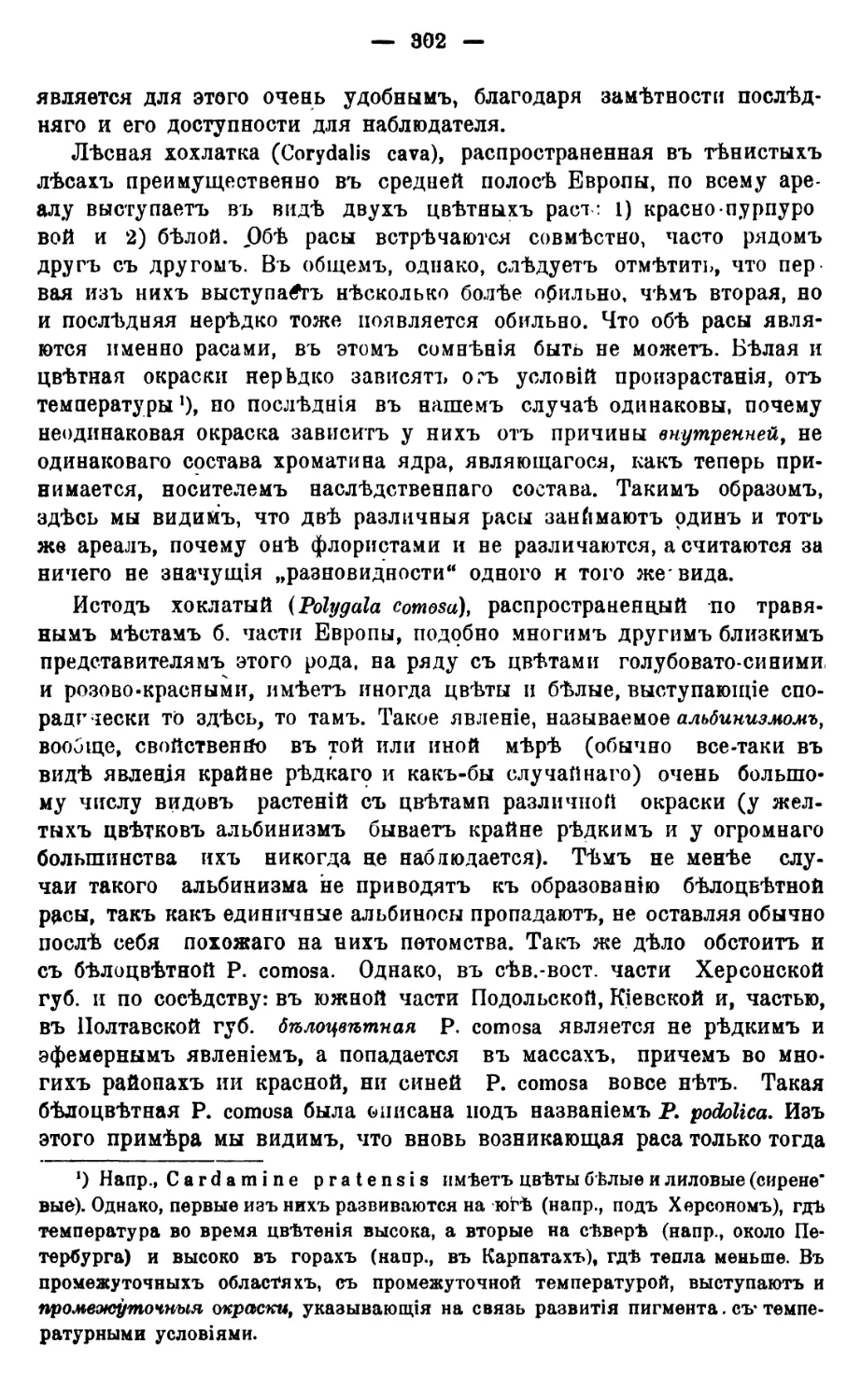

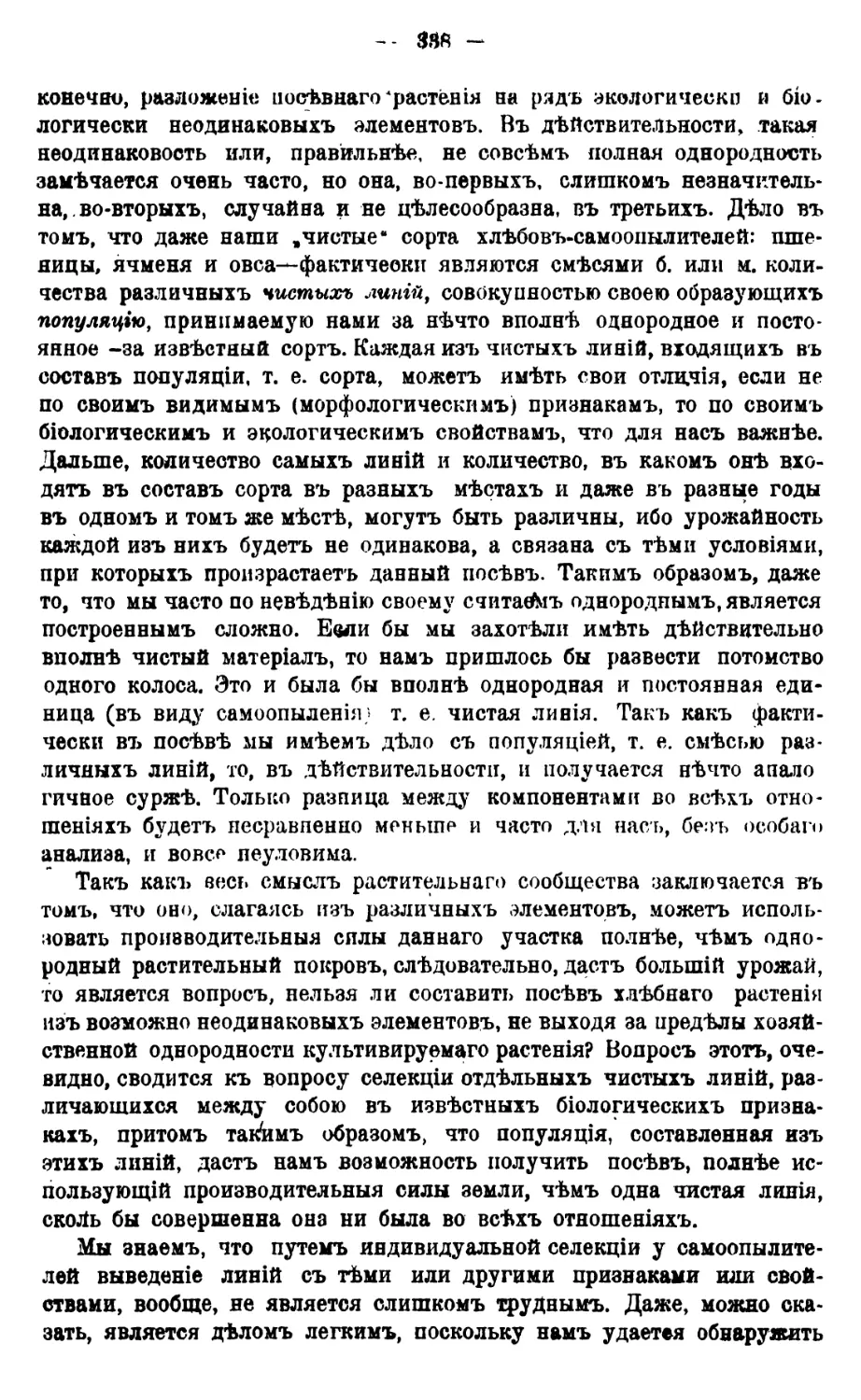

Роіудоит аѵісиіаге. Назвміе куйьтууь.

Ярбв. пшени-! ца. | : I Рожь. Озимая пше- ница. Гречиха. При дорогѣ.

Длина главн. стебля въ сант. і 1 1б,5< !. 9,9 9,8 26,0 14.5

Число вѣточекъ 1-го порядка ; 4,0 1.2 4,7 3,4

2-ге : 2і,о ! 0 °. 0 9,7

ж 3-го 10,2 0 1 0 0 0,2

Длила всѣхъ вѣточекъ растенія+длина глав- 101,0

наго стебля ; 282,0 13,5 10,8 52,0

Число узловъ . : 12,0 7,2 . 7’* 11,0 10,0

1 / '

Изъ этой таблички видно, что въ озимыхъ хлѣбахъ спорышъ развился ху

же всего. Въ яредой пшеницѣ онъ развился несравненно пышнѣе, чѣмъ при

обычной обстановкѣ своего произрастанія, что находилось въ связи съ тѣмъ,

что пшеница была рѣдкая, слѣдовательно, спорыша не угнетала, а почва, на

которой тамъ произрасталъ послѣдній, была рыхлая. Однако, если обратимся

къ цвѣтенію и плодоношенію, то увидимъ, что спорышъ, развившійся въ яро*

вой пшеницъ столь пышно, смогъ образовать, въ среднемъ^ ліо 5 цв. и 10 пло-

довъ на экземпляръ, тогда какъ спорышъ придорожный развилъ къ этому вре-

мени по ІО цв. и 150 плодовъ (не считая плодовъ, уже осыпавшихся до наблю-

денія). Въ озимыхъ- же хлѣбахъ, ко времени наблюденія, спорышъ почти вовсе

еще не зацвѣталъ. Просторъ, при которймъ произрастаетъ данный экземпляръ,

отражаясь на развитіи послѣдняго благопріятно, ведетъ къ уменьшенію общей

производительности даннаго участка. Такъ, напр, Ротмистрову удалось выра-

щивать ръ Одессѣ оз. пшеницу, причемъ изъ одного ея зерна-вырастало 120

стеблей съ колосьями, въ которыхъ заключалось Х00 зеренъ, т. е. урожай по

лучился самъ 5 тысячъ (рыжикъ—Сапзеііпа заііѵа съ урожаемъ дажееамъ 6800)

Однако, при такомъ баснословномъ урожаѣ, при перечетѣ на десятину, могло-бы

получиться всего 120 пудовъ зерна, тогда какъ посѣвъ обычной густоты даетъ

урожай до 200 пудовъ.

сохранитъ свой характерный обликъ, указывающій -©разу на то, что

окружающій лѣсъ является образованіемъ позднѣйшимъ. Точно так-

же. дубъ, выросшій въ лѣсу и лишь впослѣдствіи выставленный на

свободу, своею формою сразу укажетъ на то, что окружающее его,

теперь свободное пространство, происхожденія недавняго.

Когда растеніе, сравнительно небольшого роста, растетъ совмѣстно

съ растеніями, обладающими б. сильнымъ ростомъ, то; ври благо-

пріятныхъ условіяхъ увлажненія (при неблагопріятныхъ, эффектъ бу-

детъ обратный), оно достигаетъ, нерѣдко, огромныхъ размѣровъ. Такъ,

напр., 2 экз. Тгідопеііа соегиіеа, произроставшихъ среди Меіііоіив аІЬа,

достигли 120 еант. роста, т. е. были вдвое рослѣе противъ своей мак-

симальной величины (при обычныхъ условіяхъ). Обыкновенная кро

нива (Пгііса сііоісй), росшая рядомъ' съ кустомъ калины, достигла

свыше Сажени. Сорное ЗізутЪгіипі зоркш, выросшее внутри кусто-

образнаго экземпляра яблони, достигло колоссальныхъ размѣровъ

$50 сант. и т. д. Такимъ образомъ, ростъ, въ подобныхъ случаяхъ,

можно разсматривать, .какъ функцію отъ- роста рядомъ произростаю-

щихъ экземпляровъ. Этой способностью стимулировать ^остъ расте-

нія ’)» помѣщая его рядомъ съ другимъ, дающимъ боковое затѣненіе,

пользуются въ лѣсоводствѣ.для ускоренія роста медленно ростущихъ

породъ.

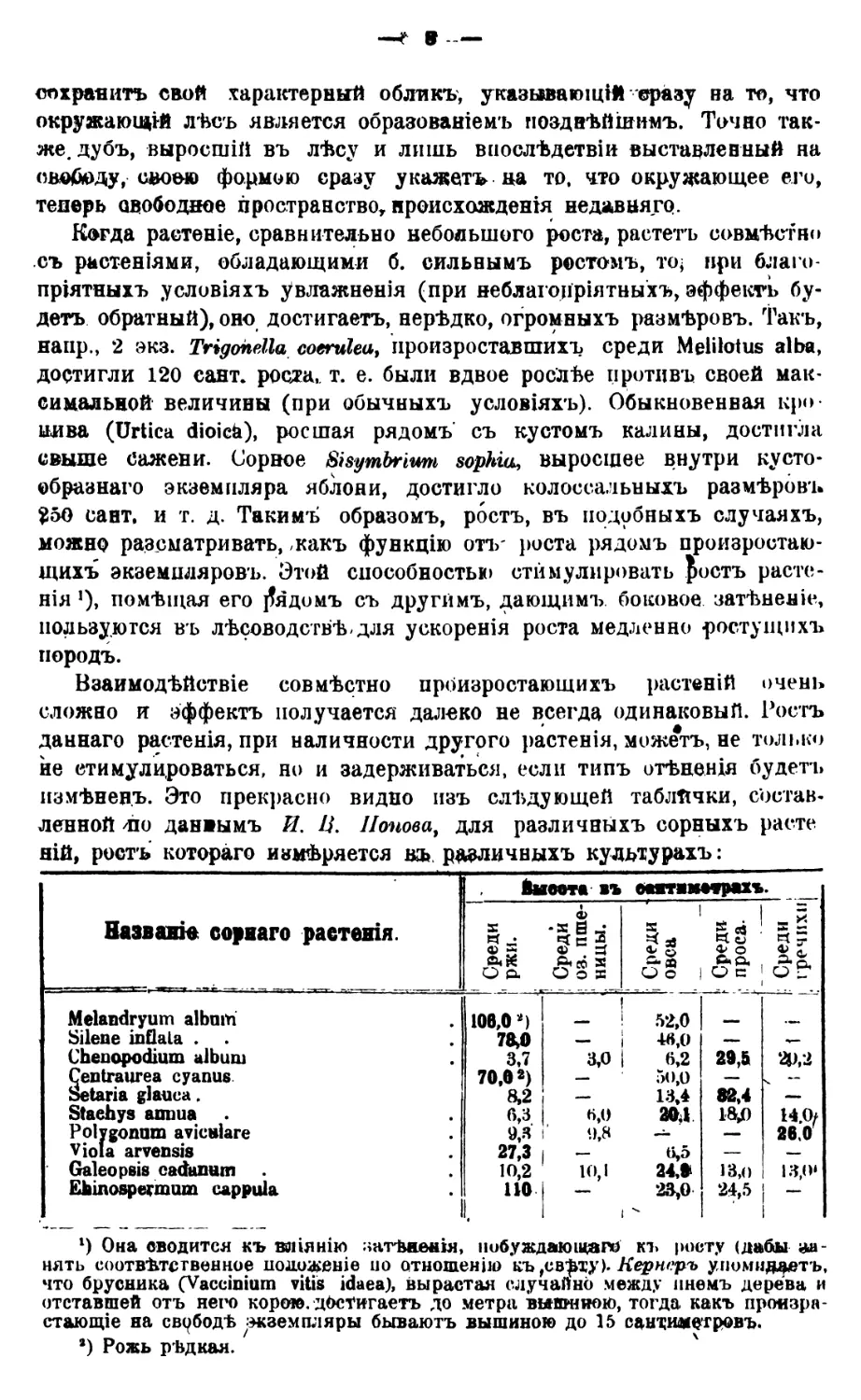

Взаимодѣйствіе совмѣстно произростающихъ растеній очень

сложно и эффектъ получается далеко не всегда одинаковый. Ростъ

даннаго растенія, при наличности другого растенія, можетъ, не только

не стимулироваться, но и задерживаться, если типъ отѣненія будетъ

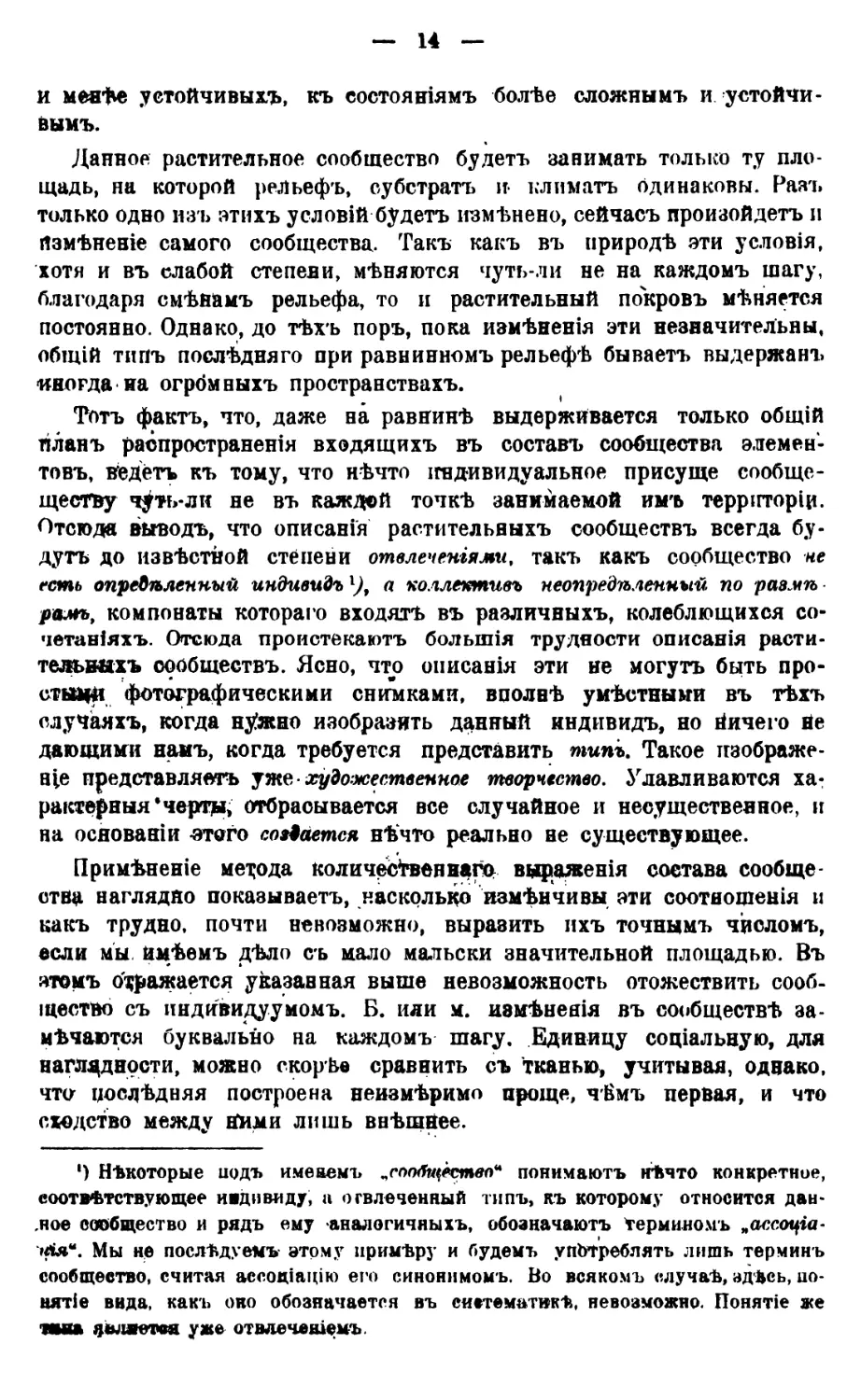

измѣненъ. Это прекрасно видно изъ слѣдующей таблйчки, состав-

ленной що данвымъ И. Ц. Понови, для различныхъ сорныхъ расте

ній, ростъ котораго измѣряется въ. различныхъ культурахъ:

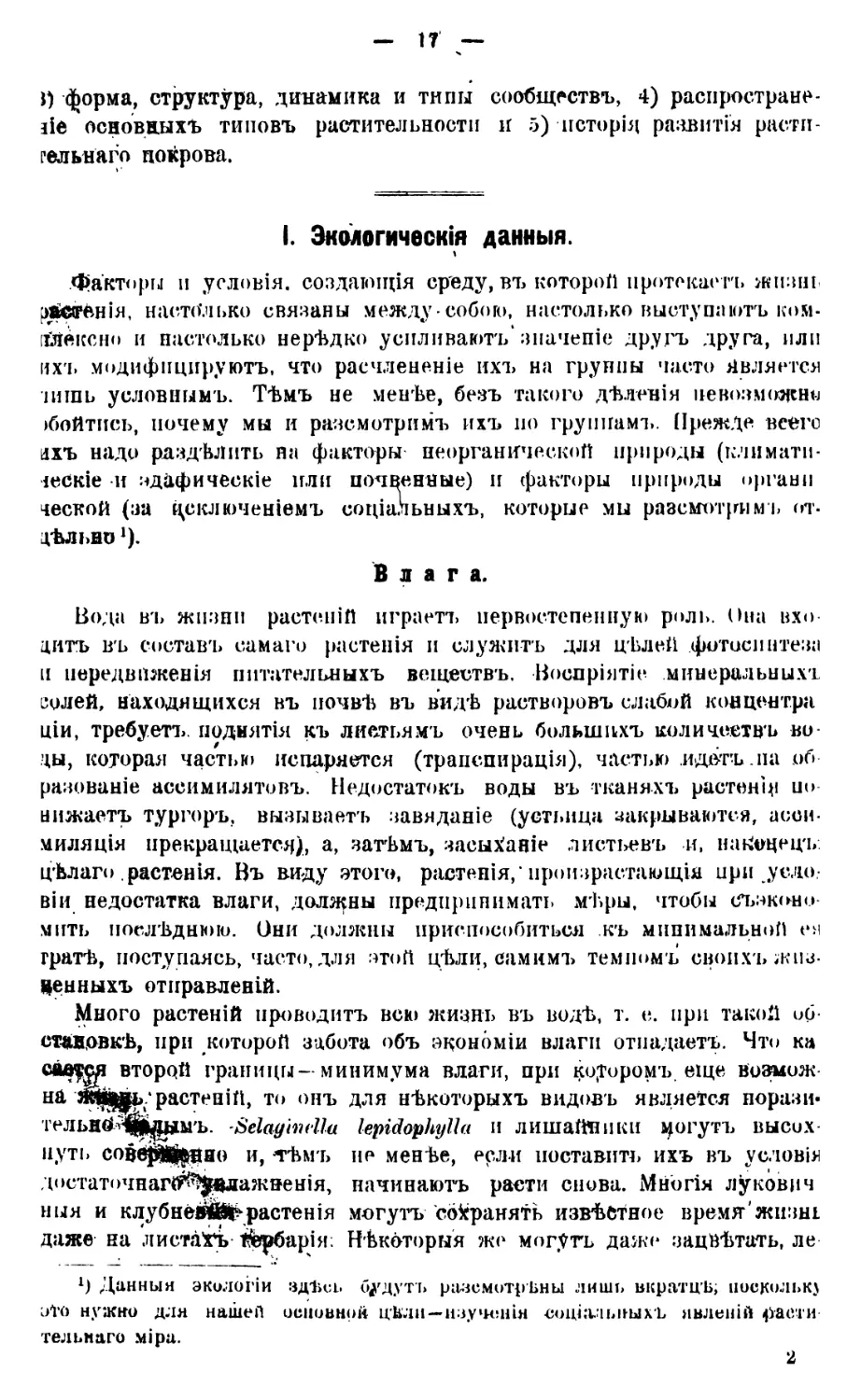

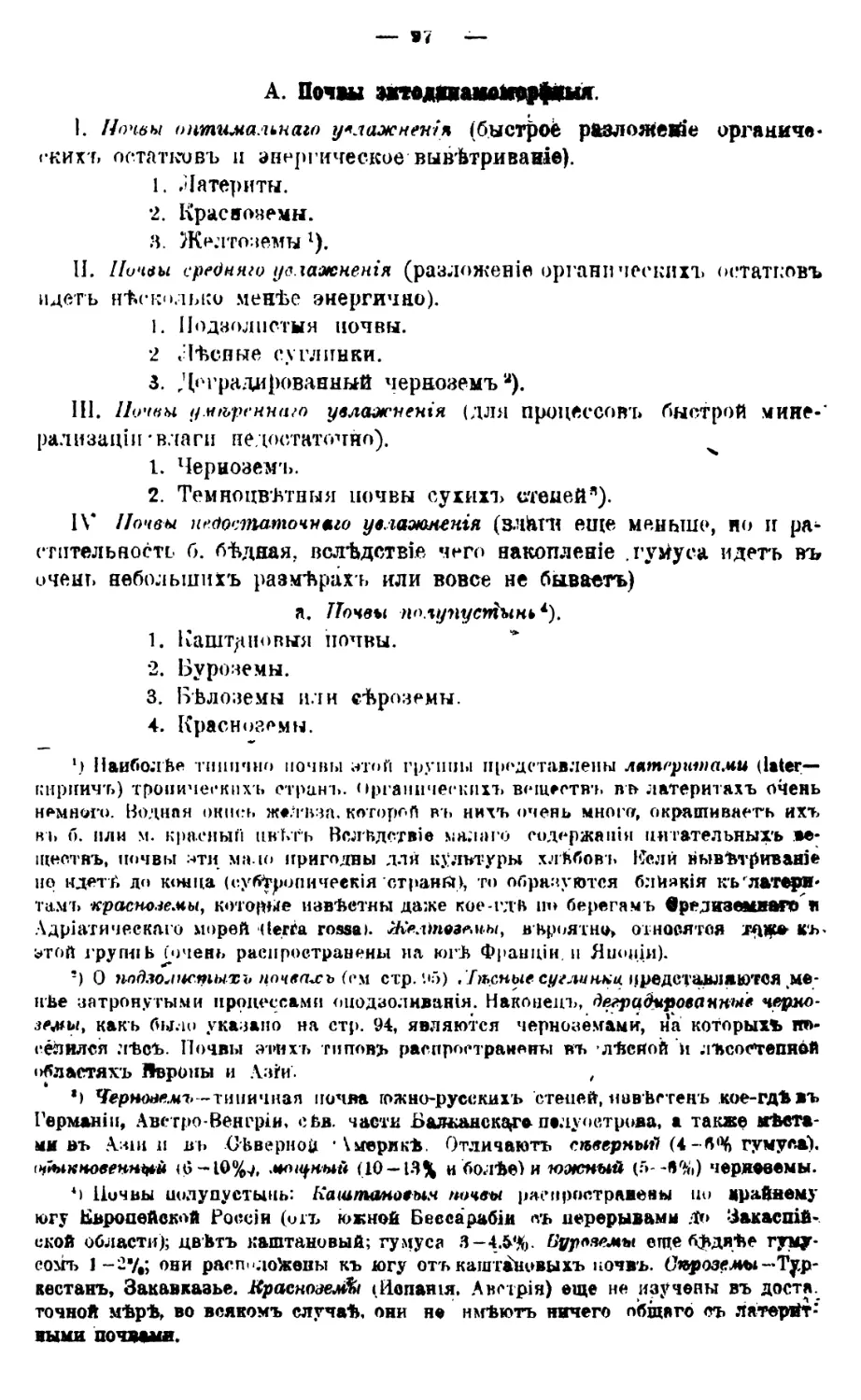

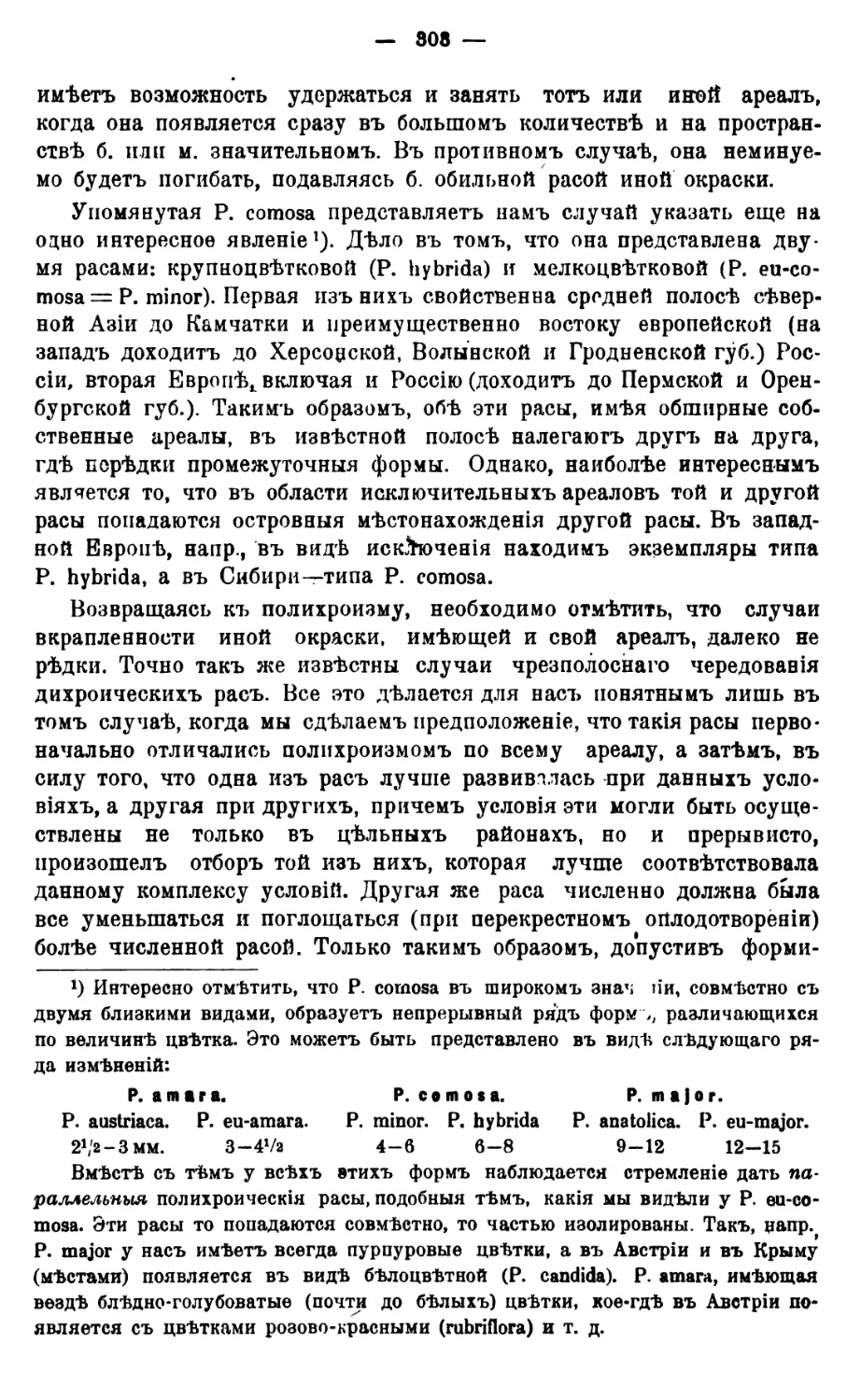

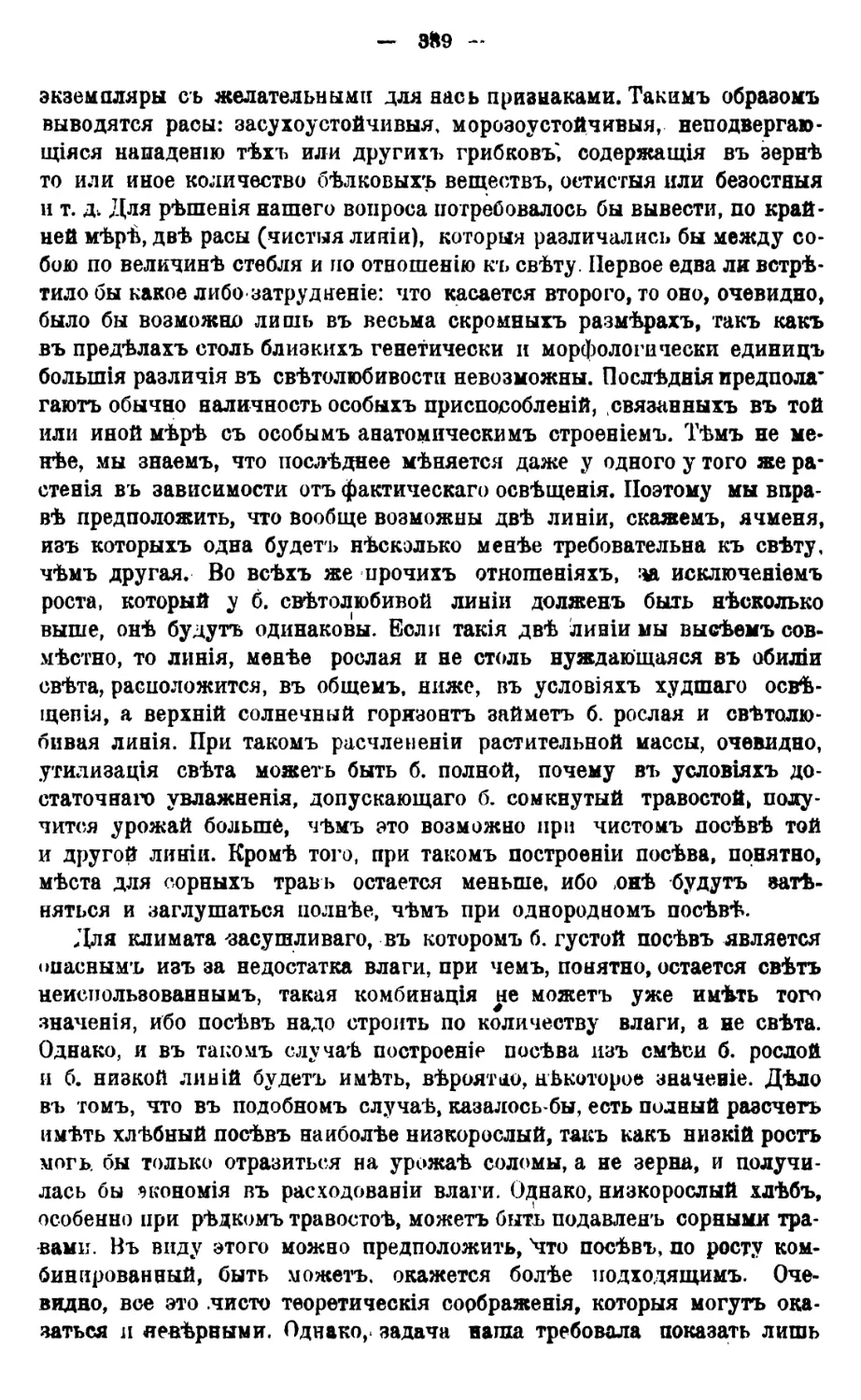

Названіе сорнаго растенія. 1 . Ймевга въ еняиімеерахъ.

і Среди ' ржи. Среди і оз. пше- ' ницы. 1 і Среди • овса Среди : проса. 1 : Среди гречихи

Меіашігушп аІЬшп 106,02) 1 ! 52,0

Ьііепе іпОаІа . . 7М і +«,о —

СЬепороФит аІЬиш 3,7 3,0 1 6,2 29,5 2Р,2

Сепігаигеа суатіа 70,0 2) — 50,0 — . —

эеіагіа &]аиеа. і 8,2 — 13,4 82,4 —

ЗіаеЬуз атіиа 6,3 | 6,0 20Д 18Д) 14,0/

Роіу^опит аѵісніаге 9,3 Г 9,8 — 26,0

Ѵіоіа агѵепзіз 27,3 | — 6,5 —

баіеорвіа са&тит 10,2 24,» 13,0 13,0*

ЕЬіпоареѵтит сарриіа . 1 110 । 10,1 23,0 і 24,5 —

*) Она «водится къ вліянію затѣненія, побуждающаго къ росту (дабы за-

нять соотвѣтственное доложеніе но отношенію къ,свфту)• Кернеръ упоминаетъ,

что брусника (Ѵассіпішп ѵіііз ісіаеа), вырастая случайно между пнемъ дерева и

отставшей отъ него корою, достигаетъ до метра вышиною, тогда какъ произра-

стающіе на свободѣ ужземпляры бываютъ вышиною до 15 сантиметровъ.

’) Рожь рѣдкая.

Едва-ли можно сомнѣваться въ томъ, что и корневыя системы

«ядомъ произростаюЩпхъ растеній, оказываютъ то или иное дѣйствіе

іругъ на друга. Однако, вопросъ этотъ совершенно еще не изученъ,

іа іг, вообще, корни растеній являются органами, о которыхъ мы, ча-

•то, поЧтй ничего не знаемъ. Это находится въ связи съ тѣми аа-

’рудненіяміі, съ которыми связало ихъ извлеченіе въ такомъ видѣ,

соторый давалъ бы намъ точное п|>едставленіе о корняхъ, выросшихъ

п> естественныхъ условіяхъ.

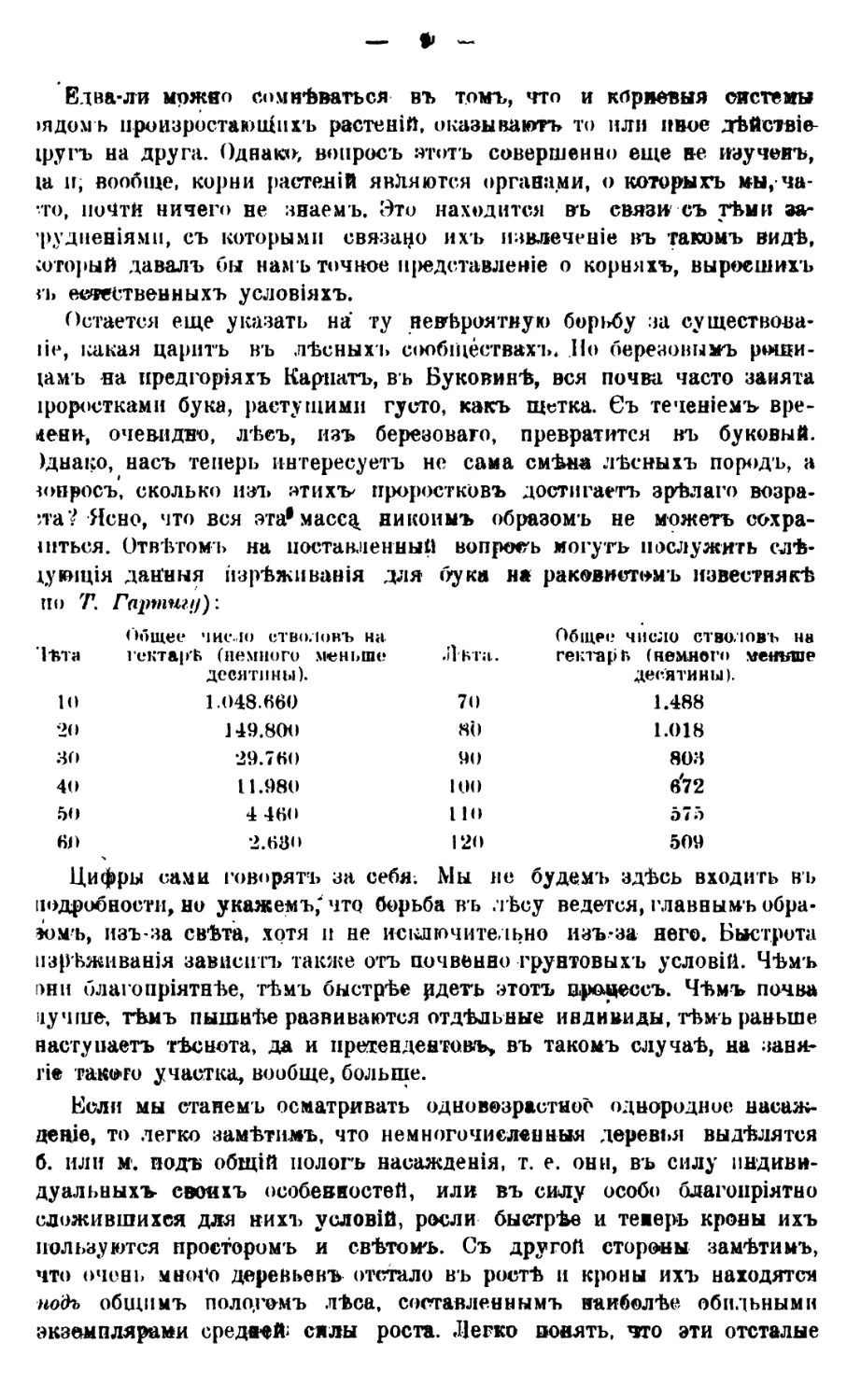

Остается еще указать на ту невѣроятную боріи5у за существова-

ло, какая царитъ въ лѣсныхъ сообществахъ. Но березовымъ рищи-

іамъ на предгоріяхъ Карпатъ, въ Буковинѣ, вся почва часто занята

іроростками бука, растущими густо, какъ щетка. Съ теченіемъ вре-

мени, очевидно, лѣсъ, изъ березоваго, превратится въ буковый,

іднако, насъ теперь интересуетъ не сама смѣна лѣсныхъ породъ, а

зопросъ, сколько изъ этихъ проростковъ достигаетъ зрѣлаго возра-

•та ’ Ясно, что вся эта1 масса никоимъ образомъ не можетъ сохра-

іпться. Отвѣтомъ на поставленный вопросъ могутъ послужить слѣ-

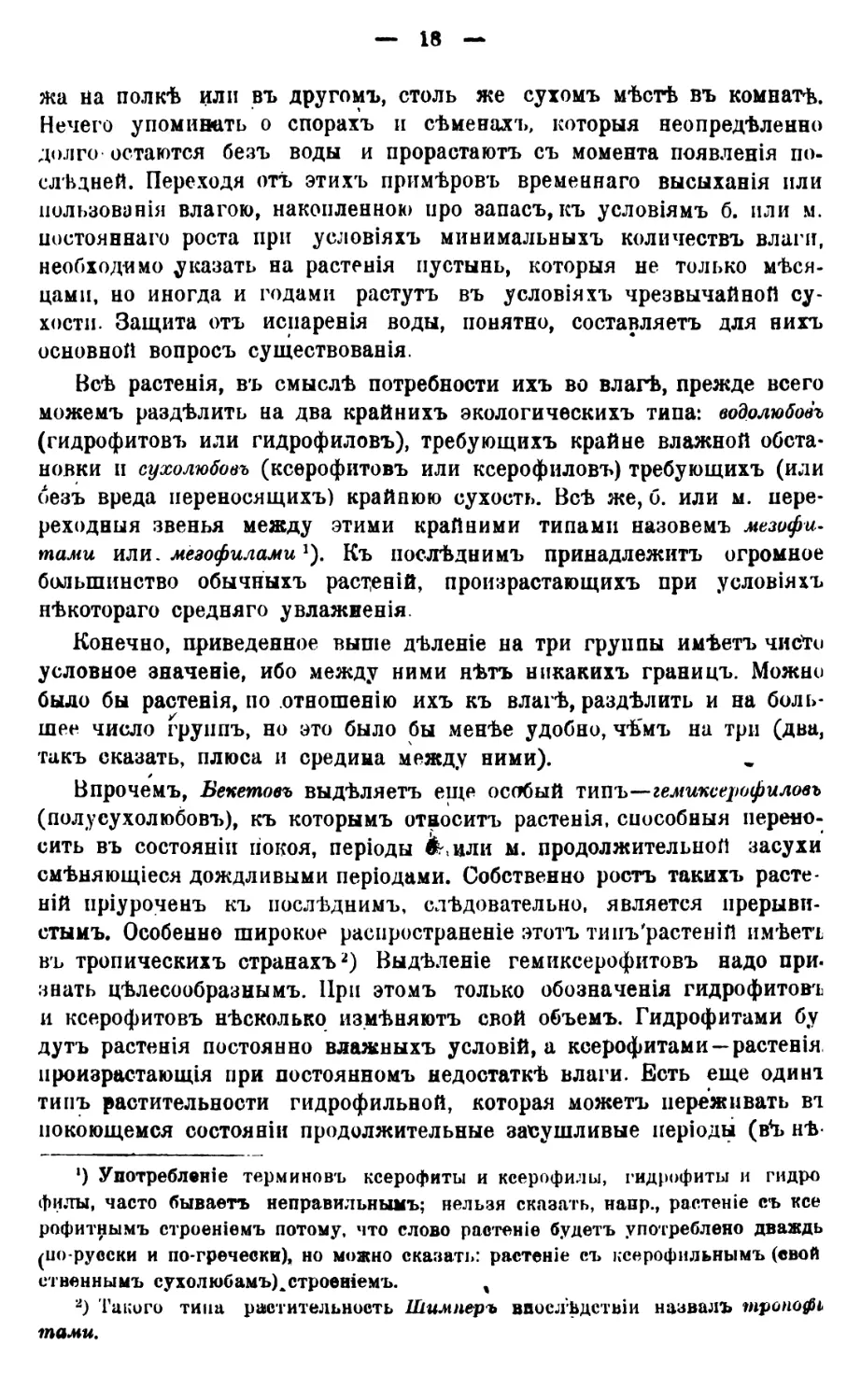

іуюіція по Т. данныя изрѣживанія для Гартигу): бука на раковистомъ известнякѣ

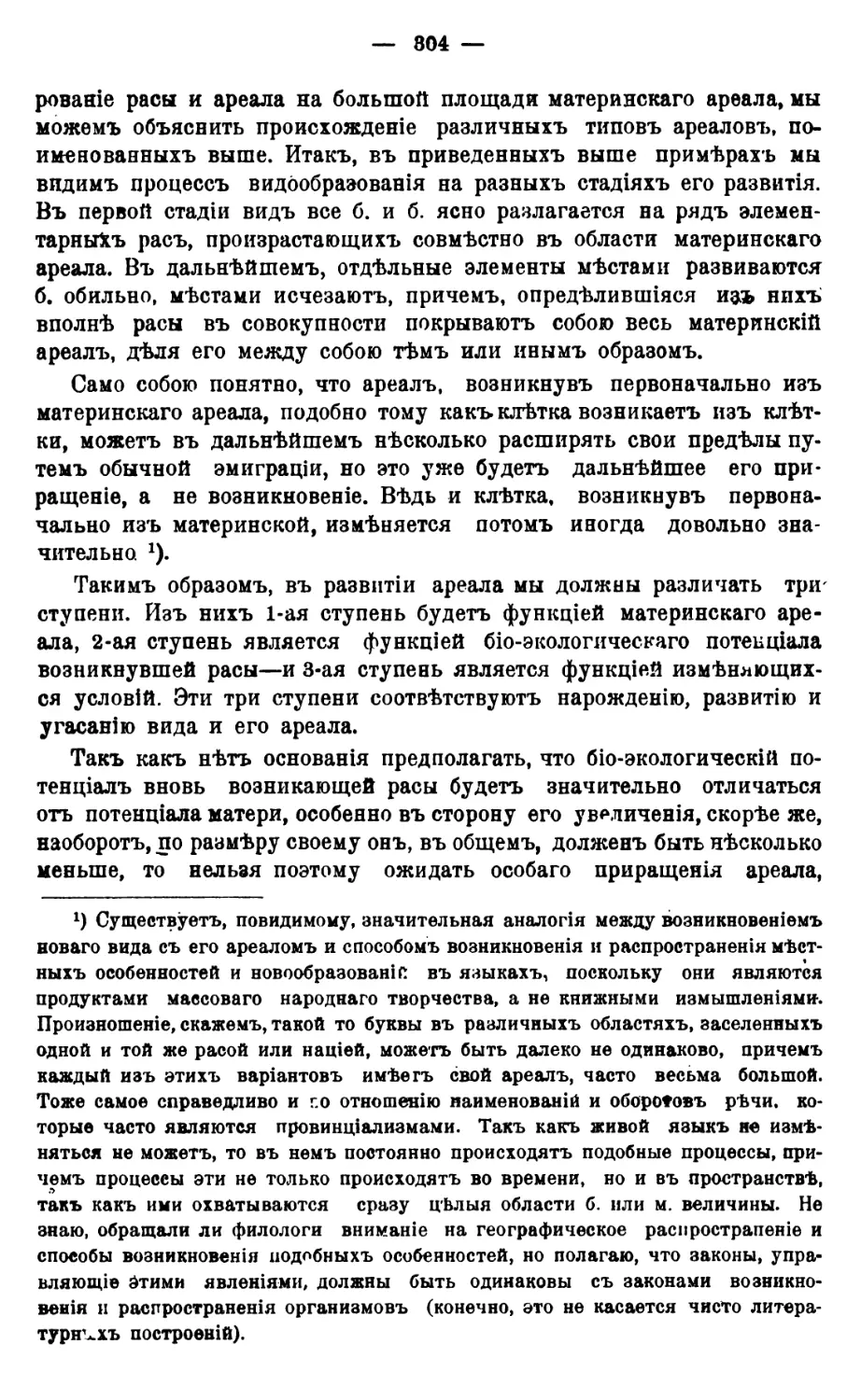

Іѣта Общее число стволовъ на гектарѣ (немного меньше десятины). .Пѣта.. Общее число стволовъ нн гектаръ (немного меньше десятины).

10 1.048.660 70 1.488

20 149.800 80 1.018

30 29.760 90 803

40 11.980 100 6Х72

50 4 460 ПО 575

НО 2.680 120 509

Цифры сами говорятъ за себя; Мы не будемъ здѣсь входить въ

подробности, но укажемъ/что борьба въ лѣсу ведется, главнымъ обра-

зомъ, изъ-за свѣта, хотя и не исключительно изъ-за него. Быстрота

изрѣживанія зависни, также отъ ночвенно грунтовыхъ условій. Чѣмъ

они благопріятнѣе, тѣмъ быстрѣе рдеть этотъ процессъ. Чѣмъ почва

чучше, тѣмъ пышнѣе развиваются отдѣльные индивиды, тѣмъ раньше

наступаетъ тѣснота, да и претендентовъ, въ такомъ случаѣ, на заня-

тіе такого участка, вообще, больше.

Если мы станемъ осматривать одновѳзрастноё однородное насаж-

деніе, то легко замѣтимъ, что немногочисленныя деревья выдѣлятся

б. или М'. подъ общій пологъ насажденія, т. е. они, въ силу индиви-

дуальныхъ своихъ особенностей, или въ силу особо благопріятно

сложившихся для нихъ условій, росли быстрѣе и тенерь кроны ихъ

пользуются просторомъ и свѣтомъ. Съ другой стороны замѣтимъ,

что очень много деревьевъ отстало въ ростѣ и кроны ихъ находятся

подъ общимъ пологомъ лѣса, составленнымъ наиболѣе обильными

экземплярами средней; силы роста. Легко вонять, что эти отсталые

10

экземпляры будутъ, все болѣе и болѣе, отставать въ ростѣ, благо-

даря недостаточности освѣщенія, и, если имъ случай (напр., вырубка

сосѣднихъ экземпляровъ) не поможетъ, раньше или позже погиб-

нутъ. Но мѣрѣ дальнѣйшаго роста насажденія, все новые и новые

экземпляры будутъ отставать и угнетаться, причемъ происходить то

изрѣживаніе, которое характеризовано нишей табличкой.

На основаніи своего индивидуальнаго развитія лѣсныя деревья

дѣлятся на классы или бонитеты. По системѣ Крафта, такихъ клас-

совъ пять: I—исключительно господствующія деревья, кроны которыхъ

возвышаются надъ общимъ пологомъ лѣса (деревья этого класса вы-

ступаютъ единично и ихъ немного), И—господствующія, образующія

пологъ лѣса, \ІІ-согосподствующія, хотя и принимающія еще участіе

въ образованіи общаго полога, но уже ниже ростомъ^ и кроны

ихъ слабѣе развитыя, сдавленныя съ боковъ, IV — заглушенныя,

ушедшія своими кронами съ сдавленными вершинами, часто одно-

сторонне, 'какъ флагъ, и помѣщающіяся частью въ общемъ пологѣ,

частью подъ нимъ-и V вполнѣ угнетенныя, отмирающіе экземпляры,

кроны, которыхъ находятся уже совсѣмъ подъ пологомъ лѣса.

Степень развитія дерева отражается, между прочимъ, и на его-

способности къ воспроизведенію. Такъ, напр., для окр. Петербурга

найдено, что, если принять плодоношеніе ели 1-го класса за

100%, то оно для нрочпхъ Классовъ выразится въ слѣдующихъ циф-

рамъ: 11-ой классъ—88%. ІИ—37, IV—о,5% и V-о %. Отсюда видно,

что угнетенныя деревья (оба послѣднихъ класса), въ сущности, послѣ

себя потомства не оставляютъ.

Итакъ, мы видимѣ, какъ велико вліяніе жизненной конкуренціи,

вызванное совмѣстнымъ произрастаніемъ растеній. Тѣмъ не менѣе,

или. точнѣе, благодаря этому, создаваемая, такимъ образомъ, среда,

кромѣ своего угнетающаго значенія, имѣетъ и положительныя сто-

роны, если смотрѣть на Дѣло съ точки зрѣнія интересовъ цѣлаго,

какъ это дѣлаетъ природа, а не отдѣльнаго индивида, къ которому

послѣдняя всегда безжалостна. Остаются при жизни только отбор-

ные, наиболѣе приспо. °чные экземпляры.

Въ заключеніе приведу еще слова проф. Морозова, касающіеся

вонроса .совмѣстнаго произрастанія: „Въ лѣсоводствѣ извѣстно много

случаевъ, показывающихъ, что нѣкоторыя породы лучше уживаются,

лучше возобновляются, лучше культивируются, когда бываютъ въ

сообществѣ съ другими породами, а не тогда, когда онѣ растутъ въ

чистыхъ насажденіяхъ*. Групповое распредѣленіе даннаго вида въ

насажденіи, а не вкранлѳнность единичными экземплярами, является

б благопріятнымъ для выживанія его въ борьбѣ съ породами, кото

рыя обладаютъ большею скоростью роста. Въ такомъ случаѣ, борьба

Разныхъ породъ идетъ лишь на периферіи группы, а внутри ея

идетъ только борьба между отдѣльными экземплярами одного и

того же вида. Въ итогѣ останутся и экземпляры б. слабой породы.

— ІГ —-

Мы не будемъ останавливаться на другихъ явленіяхъ, связанныхъ

съ общественнымъ произрастаніемъ, такъ какъ намъ нужно было по-

казать лишь, что соціальная среда есть нѣчто, дѣйствительно суще-

ствующее.

Обстановка, въ которой произрастаетъ растеніе, сводится къ влія-

нію. съ одной стороны, факторовъ неорганической природы, съ дру-

гой—органической. Влага, теплота, свѣтъ, воздухъ и почва, изъ ко-

торыхъ растеніе черпаетъ питательныя вещества, являются фактора-

ми первой категоріи Органическіе факторы, вліяющіе на жизнь ра-

стенія, тоже являются весьма существенными. Во-первыхъ, сама поч-

ва является продуктомъ жизнедѣятельности организмовъ. Безъ уча-

стія послѣднихъ возможна только минеральная основа почвы—грунтъ.

Настоящая же почва образуется съ того момента, когда послѣдній

подвергнется воздѣйствію со стороны организмовѣ, которые прида-

ютъ ей извѣстную структуру и извѣстный химическій составъ (ко-

нечно, параллельно съ цѣлымъ цикломъ измѣненій, происходящихъ

подъ вліяніемъ факторовъ неорганическихъ). Не говоря уже о весь-

ма обильномъ населеніи почвы различными микроорганизмами, игра-

ющими въ почвообразованіи весьма крупную роль, сами высшія ра-

стенія при своей жизни и послѣ своей смерти оказываются почвооб-

разователями первостепенной важности (животныя, особенно черви и

личинки насѣкомыхъ, тоже играютъ немаловажную роль въ жизни

почвы). Гдѣ нѣть и не было растительныхъ сообществъ—нѣтъ и

почвы.

Во-вторыхъ, животныя являются для весьма многихъ растеній

факторами, переносящими пыльцу (насѣкомыя). Часто невозможность

существованія даннаго растенія въ данной области опредѣляется

просто отсутствіемъ тамъ переносящаго его пыльцу насѣкомаго. Даль-

ше, распредѣленіе сѣмянъ и плодовъ связано съ опредѣленными жи

вотными. Наконецъ, слѣдуетъ принять во вниманіе и тѣ поврежде

нія, которыя причиняются растеніямъ животными (вредныя насѣко-

мыя, травоядныя млекопитающія). Значительныя поврежденія причи-

няются также грибками, рѣже бактеріями.

Въ-третьихъ, сами растенія образуютъ соціальную среду, о кото-

рой упоминалось выше, въ обстановкѣ которой и протекаетъ жизнь

огромнаго большинства растеній.

Всѣ эти факторы, какъ таковые, составляютъ экологическую об-

становку, въ которой и происходитъ жизнь растенія. Въ сущности, и

соціальная среда относится къ области широко понятой экологіи.

Однако,*дисциплина, занимающаяся всестороннимъ изученіемъ расти-

тельныхъ сообществъ—фитосоціологія, разсматриваетъ послѣднія не

какъ простыя среды, въ которыхъ протекаетъ жизнь растеній, а ви

дитъ въ нихъ нѣкоторое самостоятельное, до извѣстной степени, са

модавлѣющее цѣлое, которое аийимпъ своею особою жизнью: зарож

дается, развивается и погибаетъ, какъ и всё въ природѣ. Съ это₽

11 -

точки зрѣнія она никс- образомъ, уже, не можетъ быть втиснута

въ рамки экологіи и нрийал івяситъ къ особой категоріи дисциплинъ.

Ее можно сравнить только съ соціологіей.

Какъ ни безпредѣльно велико разстояніе между растительнымъ

сообществомъ и человѣческимъобществомъ,тѣмъ не менѣе, между ними,

въ сущности, принципіальнаго различія нѣтъ, такъ какъ одно и другое

построены по одному и тому же основному принципу. Этимъ по-

слѣднимъ является принципъ построенія нѣкотораго сложнаго цѣла-

го изъ элементовъ болѣе простыхъ, по своей природѣ свободныхъ,

дифференцированныхъ' на различныя категоріи, имѣющія каждая

особое значеніе, строго координированное съ цѣлымъ1).

Въ человѣческомъ обществѣ это достигается разслоеніемъ лич-

ностей по своей природѣ потенціально одинаковыхъ, по, вслѣдствіе,

своихъ личныхъ прирожденныхъ особенностей, степени позднѣйша-

го развитія или просто въ силу внѣшнихъ обстоятельствъ, далеко не

тождественныхъ въ психическомъ и соціальномъ отношеніяхъ, По-

чему на долю ихъ и выпадаютъ различныя функціи. У растеній же

сообщество сразу слагается изъ элементовъ но своей природѣ и по

своему происхожденію часто глубоко различныхъ (разные виды, при-

надлежащіе къ разнымъ родамъ, Семействамъ, классамъ, различные

біологическіе и экологическіе типы). Въ тропическомъ, напр., лѣсу,

представляющемъ изъ себя образецъ одного изъ наиболѣе сложныхъ

растительныхъ сообществъ, мы находимъ десятки, иногда чуть ли не

сотни видовъ различныхъ деревьевъ (не 3—о видовъ, какъ у насъ),

массу различныхъ кустарниковъ, льянъ, эпифитовъ, травянистыхъ

растеній» мховъ, лишайниковъ и т. д. Словомъ, такой лѣсъ пред-

ставляетъ почти сплошную растительную массу, черезъ которую, ча-

сто, безъ топора и пройти невозможно. Итакъ, структура раститель-

наго сообщества фактически сложнѣе, чѣмъ структура человѣческаго

общества, которое создано всего однимъ видомъ.

Будучи сходными по своей структурѣ, растительное сообщество и

человѣческое общество глубоко различны по взаимоотношеніямъ сла-

гающихъ ихъ элементовъ. Въ растительномъ сообществѣ нѣкоторые

виды,..въ силу своей природы у обилія, занимаютъ господствующее

положеніе, составляя' собою, въ сущности, сообщество, а на долю про-

чихъ, менѣе сильныхъ и болѣе приспособленныхъ къ условіямъ за-

тѣненности и тѣсноты, лишь занять мѣста, не заселенныя основными

’) Растительныя сообщества нельзя сравнивалъ съ „обществами" живот-

ныхъ, гакъ какъ эти „общества" являются своеобразными аггрегатами крайне

простой структуры и само возникновеніе ихъ и цѣль-совершенно другого ха-

рактера (въ конечномъ счетѣ такія „общества", какъ пчелъ, муравьевъ, термн-

іовъ, разрѣшаютъ вопросъ несоотвѣтствія рождаемости съ наличностью средствъ

для существованія), зачаточны, временны, легко расторжимы. Скорѣе всего

ото .своеобразный организмъ,,какъ бы составленный изъ свободныхъ клѣтокъ.

формами. Эти второстепенные элементы не только для 6. мощяыхъ

представителей сообщества обычнб не нужны, но часто и вредны, до-

пускаются лишь постольку, поскольку господствующіе классы ихъ не

въ состояніи подавить. Въ совокупности же получается нѣкорое цѣ-

лое, покрывающее данную площадь наибольшей постоянной живой

растительной массой, т. е. наилучшимъ образомъ мспользовывающее

всѣ производительныя силы природы и являющееся наиболѣе устой-

чивымъ. Такимъ образомъ, въ основѣ растительнаго сообщества за-

ложенъ принципъ, имѣющій въ виду выгоду дѣтаго, а не составля-

ющихъ его элементовъ.

Наоборотъ, въ человѣческомъ обществѣ заложенъ принципъ вы-

годы отдѣльныхъ членовъ, поскольку они приспособлены къ тѣмъ

ограниченіямъ, которыя вызываются самымъ общественнымъ строемъ.

Совмѣстная работа и раздѣленіе труда, при которомъ работа, необхо-

мая для поддержанія жизни людей, распредѣляется между спеціали-

зированными членами общества, даетъ • наибольшій эффектъ, почему

на долю каждаго преходится ея меньше, чѣмъ При существованіи

внѣ общества.

Не взирая на указанныя отличія, жизнь растительнаго сообщества

безусловно относится къ категоріи явленій соціальныхъ.

Несмотря на значительныя трудности и почти невозможность дать

стройное логическое опредѣленіе растительнаго сообщества, не сли-

шкомъ общее, которое было бы лишено характерныхъ чертъ опредѣ-

леннаго понятія, но и не слишкомъ громоздкое, можемъ попытаться

это сдѣлать въ слѣдующихъ словахъ:

Растительное сообщество есть комплексъ растеній, который, сла-

гаясь изъ систематически, біологически и экологически неодинако-

выхъ элементовъ, занимающихъ соотвѣтственно своей природѣ раз-

личныя мѣста въ комплексѣ (горизонты), такъ и развиваясь въ раз-

личное время, образуетъ закономѣрное цѣлое, стремящееся посильно

использовать возможно полно производительныя силы занимаемаго

имъ. въ общемъ, одвороднаго участка земли, не поступаясь, однако,

непрерывностью своего существованія, т. е., сохраняя свою индиви-

дуальность, которая и является гатегоріей б. важной, чѣмъ исполь-

зованіе этихъ силъ. Члены этого комплекса, оказывая вліяніе другъ

на друга, образуютъ особую соціальную среду. Измѣняя почву и кли-

матъ той полосы атмосферы, которая пронизывается растеніями, ком-

плексъ этотъ подготовляетъ условія для дальнѣйшихъ опредѣлен-

ныхъ измѣненій внутри себя, каковыя измѣненія неизбѣжно вызы-

ваютъ новыя измѣненія физической среды и т. д. Въ результатѣ

этихъ постоянныхъ измѣненій въ опредѣленную сторону—именно, въ

сторону увеличенія, количества растительной жизни (массы), какъ

самъ комплексъ, составляющій соціальную среду, такъ среда, физи-

ческая, будутъ неизбѣжно переходить отъ состояній болѣе простыхъ

14

и менѣе устойчивыхъ, къ состояніямъ болѣе сложнымъ и устойчи-

вымъ.

Данное растительное сообщество будетъ занимать только ту пло-

щадь, на которой рельефъ, субстратъ и- климатъ одинаковы. Разъ

только одно изъ этихъ условій будетъ измѣнено, сейчасъ произойдетъ и

Измѣненіе самого сообщества. Такъ какъ въ природѣ эти условія,

хотя и въ слабой степени, мѣняются чуть-ли не на каждомъ шагу,

благодаря смѣнамъ рельефа, то и растительный покровъ мѣняется

постоянно. Однако, до тѣхъ поръ, пока измѣненія эти незначительны,

общій типъ послѣдняго при равнинномъ рельефѣ бываетъ выдержанъ

иногда'на огрбмныхъ пространствахъ.

Тотъ фактъ, что, даже на равнинѣ выдерживается только общій

планъ распространенія входящихъ въ составъ сообщества элемен-

товъ, ведётъ къ тому, что нѣчто ігндивидуальное присуще сообще-

ществу чуть-ли не въ каждой точкѣ занимаемой имъ территоріи.

Отсюда выводъ, что описанія растительныхъ сообществъ всегда бу-

дутъ до извѣстной степени отвлеченіями, такъ какъ сообщество не

есть опредѣленный индивидъх), а коллективъ неопредѣленный по размѣ

рамъ, компонаты котораго входятъ въ различныхъ, колеблющихся со-

четаніяхъ. Отсюда проистекаютъ большія трудности описанія расти-

тельныхъ сообществъ. Ясно, что описанія эти не могутъ быть про-

стыни фотографическими снимками, вполнѣ умѣстными въ тѣхъ

случаяхъ, когда нужно изобразить данный индивидъ, но Ничего Не

дающими намъ, когда требуется представить типъ. Такое изображе-

ніе представляетъ уже художественное творчество. Улавливаются ха:

рактерныя‘черты, отбрасывается все случайное и несущественное, и

на основаніи этого создается нѣчто реально не существующее.

Примѣненіе метода количественнаго выраженія состава сообще-

ства наглядно показываетъ, насколько измѣнчивы эти соотношенія и

какъ трудно, почти невозможно, выразить ихъ точнымъ числомъ,

если мы. имѣемъ дѣло съ мало мальски значительной площадью. Въ

этомъ отражается указанная выше невозможность отожествить сооб-

щество съ индивидуумомъ. Б. или м. измѣненія въ сообществѣ за-

мѣчаются буквально на каждомъ шагу. Единицу соціальную, для

наглядности, можно скорѣе сравнить съ тканью, учитывая, однако,

что послѣдняя построена неизмѣримо проще, чѣмъ первая, и что

сходство между ними лишь внѣшнее.

') Нѣкоторые йодъ именемъ „сообщество* понимаютъ нѣчто конкретное,

соотвѣтствующее индивиду, а отвлеченный типъ, къ которому относится дан-

.ное сообщество и рядъ ему аналогичныхъ, обозначаютъ Терминомъ „ассоціа-

ція*. Мы но послѣдуемъ этому примѣру и будемъ употреблять лишь терминъ

сообщество, считая ассоціацію его синонимомъ. Во всякомъ случаѣ, здѣсь, по-

нятіе вида, какъ оно обозначается въ систематикѣ, невозможно. Понятіе же

иш Додается уже отвлеченіемъ.

— 15

Сущность растительнаго сообщества сдѣлается Памѣ болѣе понят-

ною въ дальнѣйшемъ. Здѣсь же характеристика ея дана ЛиГНь съ

цѣлью предварительно, уяснить этотъ вопросъ въ самыхъ общихъ

чертахъ, что облегчитъ сознательное прохожденіе курса-.

Растительное сообщество въ этомъ»курсѣ будемъ разсматривать,

какъ таковое. Оно насъ будетъ интересовать само по себѣ. На измѣ-

ненія же, которыя имъ вносятся въ кору вывѣтриванія и въ атмо-

сферу, будетъ обращено'вниманіе лишь постольку, поскольку это не-

обходимо для уразумѣнія самого сообщества, т. е. будутъ играть

служебную, подчиненную роль. Однако, роль сообщества въ природѣ

этими вліяніями еще не ограничивается. Типъ растительнаго покрова

опредѣляетъ типъ животныхъ, связанныхъ съ этимъ покровомъ.

Дальше, даже самъ человѣкъ связанъ съ імъ чрезвычайно тѣсно,

особенно въ начальный періодъ своего существованія, когда онъ еще

Не сумѣлъ до такой степени эмансипироваться отъ окружающей его

природы, какъ теперь. Въ виду этоію, растительный покровъ мы мо.

жемъ разсматривать также, какъ одну изъ составныхъ частей болѣе

сложнаго цѣлаго, каръ часть, которую мы выдѣлили лишь для удоб-

ства анализа. Если мы желаемъ описать пустыню, степь плц лѣсъ,

то одинъ только растительный покровъ не дастъ намъ полнаго пред-

ставленія объ этихъ образованіяхъ. Въ каждомъ изъ нихъ, кромѣ

растительности, есть еще много сторонъ весьма характерныхъ, кото-

рыя не могутъ быть выключены изъ описанія, если мы желаемъ изу-

чить эти типы въ полномъ ихъ объемѣ, какъ объекты географиче-

скіе. Рельефъ мѣстности, геологическое строеніе, почва, климатъ,

растительность, животный міръ и даже человѣкъ — это только эле-

менты,. составляющіе^ собою извѣстный географическій типъ, занимаю-

щій извѣстную'часть поверхности нашей планеты.-

Географія стремится теперь изучать не отдѣльные эти элементы,

а цѣлые типы, или эпигены, какъ ихъ называетъ Адалинъ, выстилаю-

щіе сэбою поверхность земли. Съ внѣшней, физіономической стороны

это ландшафты, а по существу-это сложныя среды, 'въ которыхъ

протекаютъ безчисленные, строго координированные процессы органи-

ческой и неорганической жизни. 1

Такимъ образомъ, растительный покровъ будетъ относиться къ

эпигену, какъ часть къ цѣлому. Наука о первомъ, какъ мы знаемъ

уже, есть фитосоціологія. Однако, возможно ученіе и о цѣломѣ, т. е.

<• эйигенѣ. Эго будетъ япигенологія, которая пока является лишь воз-

можностью, а не дѣйствительностью,, хотя въ этомъ направленіи уже

начинаются попытки. Напр., океанографія, ^олотовыдѣленіе... стре-

мятся охватить соотвѣтственные предметы возможно всесторонне и

полно, представивъ все «это въ видѣ связаннаго самостоятельнаго

-цѣлаго»

Нельзя здѣсь не обратить вниманія на,то, что лѣойыя сообще-

ства, какъ среда вообще, являются нестроеніями наиболѣе ЬяоШшшн,

Лѣсъ, благодаря уже одному объему занимаемаго имъ пространства,

создаетъ совершенно особую среду, допускающую максимальное раз-

витіе не только, растительной, но и животной жизни. „Плотность

жизни" (ЬеЬеп»4ісЫе—Ратце.ія) тропическаго лѣса Представляетъ

максимумъ того, что можетъ’ быть достигнуто въ этомъ отношеніи.

Лѣсъ дифференцируете біологически пространство, какъ это уви-

димъ въ дальнѣйшемъ, въ такихъ размѣрахъ и столь глубоко, какъ

ни одинъ изъ нрочихъ типовъ растительнаго покрова. Почва и воз-

духъ измѣняется имъ не только до глубиим проникновенія корней

и высоты кронъ, но и въ прилегающихъ слояхъ. Это даетъ возмож-

ность селиться массѣ организмовъ, какъ растеній, такъ и животныхъ,

требующихъ для своего существованія именно такой обстановки.

Воздушное пространство, занятое лѣсомъ, пронизывается массою ство-

ловъ, сучьевъ, вѣтвей и листьевъ, причемъ все это часто раздѣлено

еще на отдѣльные б. или м. состоятельные этажи или ярусы, каж-

дый съ особымъ освѣщеніемъ, температурою и .увлажненіемъ,

слѣдовательно, и біологически различнымъ. Корневыя системы де-

ревьевъ и прочихъ элементовъ лѣса тоже распредѣлены по различ-

нымъ горизонтамъ, т. е. проникаютъ на различныя глубины. Все это

создаетъ по сравненію съ прочими типами растительнаго покрова не

только огромную внутреннюю поверхность, но и огромную ея диффе-

ренцированность, что особенно важно для животнаго населенія лѣса,

достигающаго въ немъ наибольшаго разнообразія. Особенно послѣд-

нее наблюдается въ старомъ лѣсу, въ которомъ попадающіяся умер-

шія, умирающія и дуплистыя деревья представляютъ пищу и пріютъ

для цѣлыхъ, группъ животныхъ, мѣста которымъ въ густомъ моло-

домъ лѣсу еще нѣтъ. Изученіе лѣса, не только какъ растительнаго

сообщества, но, какъ, вообще, среды, въ которой протекаютъ безчи-

сленные, «наиболѣе сложные процессы органической и /неорганической

природы, представляетъ крайне интересную и -благодарную задачу.

Ученіе о растительныхъ сообществахъ завоевываетъ уже'понемно-

гу подобающее ему мѣсто среди прочихъ ботаническихъ дисциплинъ.

Проф. Г. Ф. Морозовъ, имя котораго упоминалось выше неоднократно,

все ученіе о лѣсѣ разсматриваетъ теперь съ то’йси зрѣнія раститель-

наго сообщества ’) и имъ уже создана цѣлая школа лѣсоводовъ это.

і'о направленія. Безспорно, что такія отрасли фитотехаіи, какъ лугч?

врдство, должны тоже базироваться на ученіи о растительныхъ со-

обществахъ. Да и полеводство можетъ весьма много цѣннаго яочерп

вуть изъ этого ученія. Наконецъ, и въ общеобразовательномъ отно-

шеніи, дисциплина эта, являющаяся квинтэссенціей всего того, что

мы знаемъ о растеніяхъ, должна- быть особенно цѣнной.

Все ученіе о растительныхъ сообществахъ раздѣлимъ на слѣдую-

щіе четыре отдѣла: 1) экологическія данныя, 2) біологическія формы,

*) Ср. Г. Ф. Морозовъ. Ученіе о лѣсѣ. Вып. 1. Введеніе въ біологію лѣса

С.-Пет. 1912.

и

$) форма, структура, динамика и типы сообществъ, 4) распространи-

ііе основныхъ типовъ растительности и 5) исторіи развитія растп-

гельнаго покрова.

I. Экологическія данныя.

факторы и условія, создающія среду, въ которой протекаетъ жизнь

рвйяѣнія, настолько связаны между собою, настолько выступаютъ ком-

ійексно и настолько нерѣдко усиливаютъ’ значеніе другъ друга, или

ихъ модифицируютъ, что расчлененіе ихъ на группы часто является

іиіпь условнымъ. Тѣмъ не менѣе, безъ такого дѣленія невозможно

ібойтпсь, почему мы и разсмотримъ ихъ но группамъ. Прежде всего

ихъ надо раздѣлить на факторы неорганической природы (климати-

ческіе и ндафическіе или почвенные) и факторы природы органа

ческой (за исключеніемъ соціальныхъ, которые мы разсмотримъ от-

дѣльно >).

Влага.

Вода въ жизни растеній играетъ первостепенную роль. Она вхо-

дитъ въ составъ самаго растенія и служитъ для цѣлей фотосинтеза

и передвиженія питательныхъ веществъ. Воспріятіе минеральныхъ

солей, находящихся въ почвѣ въ видѣ растворовъ слабой концентра

ціи, требуетъ, поднятія къ листьямъ очень большихъ количествъ во

цы, которая частью испаряется (транспирація), частью идетъ, па об

разованіе ассимилятовъ. Недостатокъ воды въ тканяхъ растенія по

нижаетъ тургоръ, вызываетъ завяданіе (устьица закрываются, асси-

миляція прекращается), а, затѣмъ, засыханіе листьевъ и, наконецъ:

цѣлаго растенія. Въ виду этого, растенія,’произрастающія при усдо.

віи недостатка влаги, долящы предпринимать мѣры, чтобы съэконо-

мить послѣднюю. Они должны приспособиться къ минимальной ея

гратѣ, поступаясь, часто, для этой цѣли, самимъ темпомъ своихъ жиз-

ненныхъ отправленій.

Много растеній проводитъ всю жизнь въ водѣ, т. е. при такой об

становкѣ, при которой забота объ экономіи влаги отпадаетъ. Что ка

второй границы- минимума влаги, при кокоромъ, еще возыож

на растеній, то онъ для нѣкоторыхъ видовъ является порази-

телыа^^НМЪ. Зеіадінеііа ІеріЛоркуІІа и лишайники цогутъ высох-

нуть соввріійвнно и, тѣмъ не менѣе, ерли поставитъ ихъ въ условія

достаточнагі^^вдажненія, начинаютъ расти снова. Многія лукович

ныя и клубневЙйі^растенія могутъ сохранять извѣстное время'жизнь

даже на листаіѣ Гербарія; Нѣкоторыя же могутъ даже зацвѣтать, ле

1) Данныя экологіи здѣсь будутъ разсмотрѣны лишь вкратцѣ; носцольк}

оТо нужно для нашей основной цѣли —изученія соціальныхъ явленій расти

тельнаго міра.

2

18 —

жа на полкѣ или въ другомъ, столь же сухомъ мѣстѣ въ комнатѣ.

Нечего упоминать о спорахъ и сѣменахъ, которыя неопредѣленно

долго остаются безъ воды и прорастаютъ съ момента появленія по-

слѣдней. Переходя отъ этихъ примѣровъ временнаго высыханія или

пользованія влагою, накопленною про запасъ, къ условіямъ б. или м.

постояннаго роста при условіяхъ минимальныхъ количествъ влаги,

необходимо указать на растенія пустынь, которыя не только мѣся-

цами, но иногда и годами растутъ въ условіяхъ чрезвычайной су-

хости. Защита отъ испаренія воды, понятно, составляетъ для нихъ

основной вопросъ существованія.

Всѣ растенія, въ смыслѣ потребности ихъ во влагѣ, прежде всего

можемъ раздѣлить на два крайнихъ экологическихъ типа: водолюбовъ

(гидрофитовъ или гидрофиловъ), требующихъ крайне влажной обста-

новки и сухолюбовъ (ксерофитовъ или ксерофиловъ) требующихъ (или

безъ вреда переносящихъ) крайнюю сухость. Всѣ же, б. или м. пере-

реходныя звенья между этими крайними типами назовемъ мезофи.

тами или. мезофиламиКъ послѣднимъ принадлежитъ огромное

большинство обычныхъ растеній, произрастающихъ при условіяхъ

нѣкотораго средняго увлажненія.

Конечно, приведенное выше дѣленіе на три группы имѣетъ чисто

условное значеніе, ибо между ними нѣтъ никакихъ границъ. Можно

было бы растенія, по отношенію ихъ къ влагѣ, раздѣлить и на боль-

шее число группъ, но это было бы менѣе удобно, чѣмъ на три (два,

такъ сказать, плюса и средина между ними).

Впрочемъ, Бекетовъ выдѣляетъ еще особый типъ—гемиксерофиловъ

(полусухолюбовъ), къ которымъ относитъ растенія, способныя перено-

сить въ состояніи покоя, періоды *.цли м. продолжительной засухи

смѣняющіеся дождливыми періодами. Собственно ростъ такихъ расте-

ній пріуроченъ къ послѣднимъ, слѣдовательно, является прерыви-

стымъ. Особенно широкое распространеніе этотъ типъ'растеній имѣетъ

въ тропическихъ странахъ* 2) Выдѣленіе гемиксерофитовъ надо при.

знать цѣлесообразнымъ. При этомъ только обозначенія гидрофитовъ

и ксерофитовъ нѣсколько измѣняютъ свой объемъ. Гидрофитами бу

дутъ растенія постоянно влажныхъ условій, а ксерофитами—растенія,

произрастающія при постоянномъ недостаткѣ влаги. Есть еще одинъ

типъ растительности гидрофильной, которая можетъ переживать въ

покоющемся состояніи продолжительные засушливые періоды (в*ь нѣ-

*) Употребленіе терминовъ ксерофиты и ксерофилы, гидрофиты и гидро

филы, часто бываетъ неправильнымъ; нельзя сказать, напр., растеніе съ ксе

рофитнымъ строеніемъ потому, что слово растеніе будетъ употреблено дваждь

(по-русски и по-гречески), но можно сказать: растеніе съ ксерофильнымъ (свой

огненнымъ сухолюбамъ)>строеніемъ. ,

2) Такого типа растительность Шимперъ впослѣдствіи назвалъ тропофь

тами.

19

сколько лѣтъ и даже больше десяти^ и развивается опять, когда

условія влаги сдѣлаются благопріятными. Такую 'растительность мож-

но назвать ге.иигидрофгі.'ѣпой. О ней будетъ сказано б. подробно въ

концѣ этой главы.

Прй характеристикѣ отношенія даннаго растенія къ влагѣ прихо-

дится нерѣдко пользоваться сравненіемъ, причемъ указывается, чтб

такой видъ является болѣе ксерофильпымъ, чѣмъ другой. Такъ, па-

нр., у насъ произрастаютъ въ сѣ.в. части степной области два вида

сорпоподевыхъ Магіа: факса и А. г/гДЛ'з, причемъ первый изъ

нихъ является болѣе гидрофильнымъ, а другой болѣе ксерофиль-

нымъ. Это видно изъ того, что 8. ^Іапса къ югу исчезаетъ съ плато

и переходитъ въ пониженія, гдѣ больше влаги, а, наконецъ, на край-

немъ югѣ произрастаетъ только въ видѣ’сорно лугового (на песчан.

по'Лѣ) въ плавняхъ Днѣпра, т. е при особенно благопріятныхъ усло-

віяхъ увлажненія. Въ то же время, 8. уігісіія вездѣ произрастаетъ при

условіяхъ нормальнаго атмосфернаго увлажненія. Важно знать не

только степень увлажненія субстрата, но и тѣ приспособленія,* при

помощи которыхъ растеніе защищаетъ себя отъ излишней потери во-

ды черезъ испареніе. Церѣдко оно произрастаетъ не только въ средѣ,

достаточно влажной, по даже въ мѣстахъ заболоченныхъ, а строеніе

его надземной части обнаруживаетъ явныя приспособленія къ умень-

шенію транспираціи. Эта. на первый взглядъ парадоксальная особен-

ность дѣлается 'болѣе пойятпой, если 'примемъ во вниманіе, что ра-

стенія открытыхъ пространствъ, доступныхъ дѣйствію прямого сол-

нечнаго свѣта и сухого вѣтра, несмотря на влажность занимаемаго

ими субстрата, должны тѣмъ или инымъ способомъ защищать себя

отъ возможной при такихъ условіяхъ чрезмѣрной транспираціи,

могущей превысить притокъ воды, полученной корнями.

Во. вторыхъ, слѣдуетъ имѣть въ виду, что влага, находящаяся въ

почвѣ, не всегда можетъ быть использована въ достаточной мѣрѣ

растеніемъ. Это явленіе называется фпізіо.іогичегкой сіі.і-і>е.тыо почвы

и можетъ зависѣть отъ различныхъ причинъ: физическаго свойства

ноЧвы, химическаго состава и отъ ея температуры.

, Прежде всего необходимо имѣть въ виду, что пѣтъ такой почвы,

’Йгсоі ?ая отдавала бы корнями всю, находящуюся въ ней, влагу. Даже

іОДЯмввый песокъ, наиболѣе благопріятный субстратъ для растеній

въ этоШьотношеніи, можетъ отдавать растеніямъ воду лишь до тѣхъ

поръ, пока процентъ ея въ немъ не достигнетъ 1,5. Послѣ этого по-

ступленіе воды въ корни растенія прекращается. Глинистыя почвы

могутъ предоставлять корнямъ воду до тѣхъ поръ, пока ея въ ней

не останется около 8 %. Перегнойныя почвы явдяются еще менѣе

благопріятными для растеній, поскольку дѣло касается поступленія

въ нихъ воды. Когда въ такой почвѣ'останется еще около 12Л влаги,

поступленіе ея въ корпи уже начинаетъ прекращаться Наконецъ, па

торфяной почвѣ растенія начинаютъ завядать уже тогда, когда въ

•20

пей содержится еще около 47 % влаги, то тогда; когда она совсѣмъ

еще пропитана водбю ’), которая такимъ образомъ для растенія явля-

ется недоступною.

Почвы, отличающіяся большимъ содержаніемъ растворимыхъ со-

лей (солонцеватая почвы); тоже являются физіологически Сухими,

несмотря на то, что фактически воды въ нихъ можетъ быть очень

много. Въ виду этого особая солончаковая флора (галофиты), покры-

вающая собою даже влажные и сырые солончаки, носитъ явно ксе-

рофитный характеръ.

Наконецъ, низкая температура почвы дѣйствуетъ на корень та-

кимъ образомъ, что онъ всасываетъ воды очень много, вслѣдствіе

чего растенія голодныхъ субстратовъ должны уменьшать транспира-

цію. Заболоченная особенно торфяная почва весною прогрѣвается

весьма медленно и разница ея температуры, Но сравненію съ возду-

хомъ, можетъ быть очень значительна. Вслѣдствіе этого транспира-

ція можетъ превысить поступленіе воды черезъ корень. я(с-

норКуІІа '(Венецуэла), напр., имѣетъ рѣзко ксерофитное строеніе, не

смотря на то, что произрастаетъ престо въ брызгахъ водопадовъ.

Однако,' эти брызги холодны, какъ ледъ.

Слѣдуетъ ещё упомянуть, что ксерофитныя приспособленія болот-

ной растительности могутъ зависѣть и отъ того, что заболоченныя

почвы въ жаркое время бѣдны' воздухомъ, вслѣдствіе чего дыханіе

корней ослабляется, а съ этимъ, вѣроятно, связкно и общее ослабле-

ніе жизнедѣятельности растенія.

Изъ приведеннаго выше ясно, 4то то или иное строеніе растенія

связано прежде всего съ балансомъ воды въ Иёмъ, а не опредѣ-

ляется лишь однимъ количествомъ ея въ субстра^.

Исходя изъ чрезвычайно широкого распространенія у растеній

тѣхъ или иныхъ приспособленій, имѣющихъ цѣлью уменьшеніе рас-

хода влаги (какъ постоянныхъ, такъ и дѣйствующихъ лишь по мѣрѣ

надобности), не нужно дѣлать заключенія, что тѣмъ (лучше для рас-

тенія, чѣмъ влаги больше. Это вѣрно только по отношенію настоя-

щихъ водныхъ растеній (гцдатофитовъ), которыя внѣ боды, состав-

ляющей для нихъ среду, рости не могутъ и часто растутъ совер-

шенно подъ водою, образуя подводныя лужайки (тѣ водныя растенія,

листья которыхъ плаваютъ на поверхности даже послѣ высыханія

бассейна, что часто случается въ долинахъ рѣкъ, могутъ расти еще

сравнительно успѣшно въ сыромъ илѣ;' таковы, напр., водныя кув-

шинки, ЬітвапІЬешит путрііаеоібев, нѣкоторые Роіатовеіоп....).

Прочія же растенія могутъ страдать отъ избытка влаги, почему

для нихъ существуетъ извѣстный оріітит (наилучшее количество)

увлажненія. Впрочемъ, иногда, значительныя колебанія влаги мало

*) Скопленіе гумусовымъ кислотъ весьма сильно препятствуетъ принятію

воды корнями.

п

отражаются на урожаѣ. Такъ, напр., въ опытахъ Фиттбогена, овесъ

при 40—80% воды не даетъ разницы въ урожаѣ, но при 20% Уро-

жаѣ понижается до * */». ча при 10 %—до ’/е нормальнаго урожая.

Амплитуда допускаемыхъ колебаній влаги для различныхъ расте-

ній бываетъ различна. У однихъ растеній она не велика, у другихъ,

наоборотъ, весьма обширна. Такъ, напр., камышъ (РЬгавтііеб соішпи

пів), произрастающій въ огромныхъ массахъ въ прудахъ и рѣчныхъ

долинахъ въ мѣстахъ, покрытыхъ небольшимъ слоемъ ^воды, можетъ

расти и при условіяхъ несравненно болѣе сухихъ. Нерѣдко его

можно встрѣтить даже въ посѣвахъ хлѣбовъ (въ мѣстахъ понижен-

ныхъ) или по сухимъ съ поверхности склонамъ балокъ, иногда сов-

мѣстно съ степными растеніями (иногда даже совмѣстно съ ко-

вылемъ—тырсою ’) Такое совмѣстное произрастаніе растеній, с’голь

неодинаковыхъ по своимъ экологическимъ особенностямъ, объясня-

ется тѣмъ, что .въ такихъ мѣстахъ б. изсушенными являются только

верхніе слои почвы, въ которыхъ и погружены корни упомянутыхъ ксе-

рофиловъ, а корневища камыша, совмѣстно съ отходящими отъ нихъ

корнями, залегаютъ глубже, въ слоѣ почвы, увлажненной подпочвен-

ными водами2). Этимъ объясняется и тотъ на первый взглядъ пара-

доксальный фактъ, что иногда у насъ (по распаханнымъ тальвегамъ

неглубокихъ долинъ), среди выгорѣвшаго отъ засухи посѣва пше-

ницы, попадаются зеленые листья и стебли произрастающаго въ немъ

камыша. Кромѣ того, послѣдній, очевидно, приспособленъ въ значи-

тельной мѣрѣ къ сокращенію транспираціи, такъ какъ онъ попада-

ется также по влажнымъ солонцамъ, которые, въ силу своей засолен-

ности, являются физіологически сухими. Правда, въ послѣднемъ слу-

чаѣ Камышъ вырастаетъ низкорослымъ и тонкостебельнымъ, но не-

извѣстно, насколько причиною этого является физіологическая су-

хость солонцеватой почвы и насколько химическій составъ послѣдней.

Количество необходимой для растенія воды можетъ быть различ-

нымъ Для одного и того же растенія въ связи съ тѣмъ, КЪ какому

водному режиму оно привыкло. Если хлѣба растутъ'^. ввсны при

очень благопріятныхъ условіяхъ увлажненія, то затІЯге 6НИ начи-

наютъ страдать отъ засухи при наличности еще такого количества

Ѣлаги, которое для тѣхъ же хлѣбовъ, при ‘условій воспитыванія ихъ

‘ *) Эвгогъ ковыль, будучи залитъ водою послѣ О'ІѲНЬ сильныхъ .давней вт>

степный^,униженіяхъ, засыхаетъ окончательно. Впрочемъ здѣсь, какъ и въ

другихъ ѢВЭДбяыхъ случаяхъ, трудно отдѣлить непосредственное вліяніе из-

бытка увлажненія отъ недостатка воздуха въ заболоченной почвѣ. Водныя

культуры докаМудогъ намъ, что и сухопутныя растенія могутъ хорошо раз-

виваться въ водѣ^^Шфді въ ней имѣется достаточно воздуха.

*) Раскапывая жиемвъ на огородѣ («а плато) въ Херсонѣ, я нашелъ его

вѣтвящіяся корневища залегающими на глубинѣ ночти около аршина, меньшей

чѣмъ можно было ожидать.

- & -

сраву при 6. сухомъ режимѣ, было бы достаточнымъ. Подростъ вт?

лѣсу, послѣ внезапной вырубки послѣдняго, можетъ засохнуть сразу

отъ недостатка влаги. Это находится въ связи1 не съ общимъ умень-

шеніемъ влаги, такъ какъ послѣдней часто на поруби больше, чѣмъ

было до рубки (только самый рерхній слой почвы можетъ стать б.

сухимъ 1)> а съ 'б. слабымъ развитіемъ корневыхъ системъ у подро-

ста, выросшаго въ лѣсу, а также съ значительно, усилившейся па

свободѣ транспираціей, къ -чему растеніе можетъ приспособиться

лишь постепенно, измѣняя въ той или иной мѣрѣ анатомическое

строеніе своихъ побѣговъ и листьевъ. .Въ указанномъ случаѣ, какъ

и въ другихъ аналогичныхъ, опасно но само измѣненіе, а та внезап-

ность, которая не даетъ возможности растенію приспособиться, „при-

выкнуть".

Количество влаги, выпадающей въ данной мѣстности, выражаемое,

какѣ принято, въ миллиметрахъ2), еще не характеризуетъ того вод-

наго режима, подъ вліяніемъ котораго находится растительность этой

Мѣстности. Во-первыхъ, важно знать, не только приходъ, но и рас-

ходъ влаги, а послѣдній можетъ быть, весьма неодинаковымъ. Три-

сто мм., напр.. годовыхъ осадковъ можетъ быть и вполнѣ достаточ-

нымъ количествомъ для развитія мсзофильной растительности, мо-

жетъ быть и недостаточнымъ для этого. Первый случай будетъ имѣть

мѣсто тамъ, гЬѣ температура не высока, инсоляція не'велика, воз-

духъ влажный и снокойнцй. Наоборотъ, въ мѣстности солнечной, съ

сухимъ, теплымъ и подвижнымъ воздухомъ, указанное Количество бу-

детъ недостаточнымъ, такъ какъ выпадающая влага въ значительной

мѣрѣ сейчасъ будетъ испаряться, какъ непосредственно изъ смочен-

ныхъ ею поверхностей, такъ и путемъ транспираціи. Характеръ почвы

также сильно отзывается натжхраненіи-влаги, о чемъ будетъ сказано

б. подробно въ своемъ мѣстѣ. '

Во вторыхъ, важенъ чрезвычайно самъ характеръ выпаденія дож-

дей. Только дожди, выпадающіе не въ видѣ ливней, достаточно про-

’) Тѣ экземпляры подроста, у которыхъ- развитіе корневой .системы Ша-

столько слабо, что часть корней не достигаетъ' даже собственно почвы, а жи-

ветъ въ слоѣ тѣсной подстилки, засохнутъ просто вслѣдствіе сухости самой

почвы, такъ какъ самый верхній ея слой, а тѣмъ болѣе лѣсная подстилка со-

нершѳнно могутъ пересохнуть.

’) Количество осадковъ, Выпадающихъ въ данной мѣстности въ теченіи

'одп, весьма различно. Такъ, для Херсона оно нѣсколько больше 3<0 мм., для

Николаева 36б, для Елисаветграда 473. Наибольшее количество осадйовь на

«емкомъ піарЬ выпадаетъ въ Индіи (Чарапунджи), именно 18.530 мм., т. е. при-’

>лизіітельно въ 40 разъ больше; чѣмъ въ Херсонѣ. Въ Кошгарѣ выпадаетъ въ

'одъ всего 46 мм., т. ѳ. Около 4 7 того, чтотГь Херсонѣ. Съ этими даннымиийТе^

іесно сопоставить. что одинъ ливень въ Арджисѣ'(Румынія) далъ ВЪ-Теченіе

-утокъ 205 мм. (въ минуту до' 10,2 мм ;• тропическіе дожди, извѣстные сіоею

іилою, не даютъ больше 3,1 мм. въ минуту). ‘

28

должительдые и равномѣрно распредѣленные по періодамъ вегета-

ціоннаго времени, могутъ оказать наиболѣе благопріятное вліяніе на

растительность, т. е. будутъ наиболѣе продуктивными. Наоборотъ,

непродолжительные бурные ливни, раздѣленные большими и нерав-

ными промежутками засухи, будутъ весьма мало способствовать хо-

рошему произрастанію растеній. Значительная часть влаги быстро

стечетъ по уклонамъ въ б. низкія мѣста, изъ которыхъ или попа-

детъ въ рѣки (при наличности дальнѣйшаго стока), или въ болѣе

рѣдкихъ случаяхъ, просачиваясь въ глубь, пойдетъ на образованіе

подпочвенныхъ (грунтовыхъ) водъ.

Что касается мелкихъ осадковъ (0 — 5 мм.), промачивающихъ

только очень незначительный слой почвы, то они могутъ быть по-

лезны только для растеній съ очень короткой корневой системой.

Для растеній съ б. длинными корнями они совершенно безполезны,

особенно если такой небольшой дождь выпадаетъ на пересохшую

сверху почву во время засушливыхъ періодовъ. Выпавшая при та-

кихъ условіяхъ влага сейчасъ же испаряется" и черезъ нѣсколько

часовъ почва можетъ быть столь же суха, какъ и до дождя, особенно

если она- отличается слабою водопоглотительною способностью.

Распредѣленіе осадковъ по временамъ года для растительности

является чрезвычайно важнымъ. Только въ мѣстностяхъ съ постоян-

ными дождйми въ теченіе круглаго года, что бываетъ въ странахъ

тропическихъ и то лишь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, можетъ разви-

ваться вполнѣ гидрофитная наземная флора. Тамъ же, гдѣ дождли-

вые періоды чередуются съ періодами засухи, растительность принад-

лежитъ типу гемиксерофиловъ.

Очень большое значеніе для транспираціи воды изъ растеній

имѣетъ степень влажности воздуха. Какъ извѣстно, послѣдняя бы-

ваетъ абсолютной и относительной. Первая изъ нихъ измѣряется ко-

личествомъ паровъ воды, находящейся въ данномъ объемѣ воздуха,

а вторая есть отношеніе находящейся въ немъ воды къ тому коли-

честву, какое можетъ въ немъ находиться при данной температурѣ.

Извѣстно, что воды въ воздухѣ можетъ быть тѣмъ больше, чѣмъ вы-

ше температура. Такимъ образовъ, степень насыщенности воздуха

водяными парами опредѣляется разницей между насыщеннымъ со-

стодйемъ и дѣйствительно наблюдаемымъ въ данный моментъ (де-

фйцІаъ насыщенія). Воздухъ можетъ быть относительно сухимъ, не-

смотрй-яв- то, что въ дѣйствительности въ немъ очень-много паровъ

воды (іірн высокой температурѣ), равно и относительно влажнымъ,

даже насыщеннымъ водою, не смотря на то, что паровъ въ немъ

очень мало (при низкой температурѣ). Транспирація вовсе-не связа-

на съ абсолютной влажностью (однако, поглощеніе воды растеніями,

живущими за счетъ гигроскопической влаги, тѣсно связано именно съ

абсолютной влажностью), но является функціей относительной влаж-

ности. Чѣмъ больше влаги способенъ еще поглотить воздухъ, тѣмъ

24 —

энергичнѣе, при прочихъ равныхъ условіяхъ» происходите транспи-

рація. При полной* насыщенности воздуха, транспирація пріостанав-

ливается. Въ связи съ этимъ движеніе воздуха (вѣтеръ),. особенно

сухого, повышаетъ транспирацію,- такъ какъ растеніе омывается все

новыми порціями, его, которыя являются болѣе сухими, чѣмъ воз-

духъ, соприкасавшійся нѣкоторое время съ испаряющими воду орга-

нами растенія, какъ что бываетъ при спокойномъ состояніи атмос-

феры.

Пониженіе воздушнаго давленія, если оно является значитель-

нымъ, замѣтно отражается на испареніи, повышая послѣднее. Это мо-

жетъ имѣть -значеніе для высокогорной растительности, такъ какъ

въ горахъ воздухъ разрѣженъ постоянно.

Испареніе воды растеніями вообще достигаетъ огромныхъ размѣ-

ровъ. Хорошо покрытое растительностью пространство испаряетъ

больше ея, чѣмъ равновеликое по площади зеркало чистой воды.

Благодаря трудности Изслѣдованія испаренія въ природной обста-

новкѣ, мы не имѣемъ еще вполнѣ точныхъ'данныхъ по испаренію и

многб есть еще противорѣчивыхъ указаній. Несмотря на то, что за

точность цифръ поручиться нельзя, небезполезно привесть здѣсь нѣ-

сколько данныхъ, характеризующихъ испареніе воды растительностью.

Величина испаренія колеблется въ широкихъ размѣрахъ не толь-

ко въ зависимости отъ вида растенія и обстановки, при которой оно

произрастаетъ, но также бываетъ весьма неодинакова у различныхъ

расъ одного и того же вида. Такъ, напр., въ одномъ опытѣ проф.

Калкунова два куста пшеницы, принадлежавшіе къ различнымъ ли-

ніямъ одного и того же сорта „ульки", испарили единицъ воды: 1-й

кустъ—4810, 2 й—7700. При этомъ первое растеніе произвело і,оз

грамма зерна и 6,69 гр. соломы, а второе—3,51 гр. зерна и 11,22 гр.

соломы. Такимъ образомъ, на одинъ граммъ сухого вещества 1-й

кустъ израсходовалъ 623 гр., а второй всего 523 гр. Тѣмъ болѣе раз-

лично испареніе у различныхъ видовъ растеній. Такъ, напр., по

Т. Гартигу, пятилѣтнія деревца сосны и дуба истребляютъ за сутки

только 75% находящейся въ нихъ влаги, тогда какъ букъ или ѳлі

испаряютъ въ сутки 1 */г—раза больше, того количества воды, которое

въ нихъ самихъ содержится.

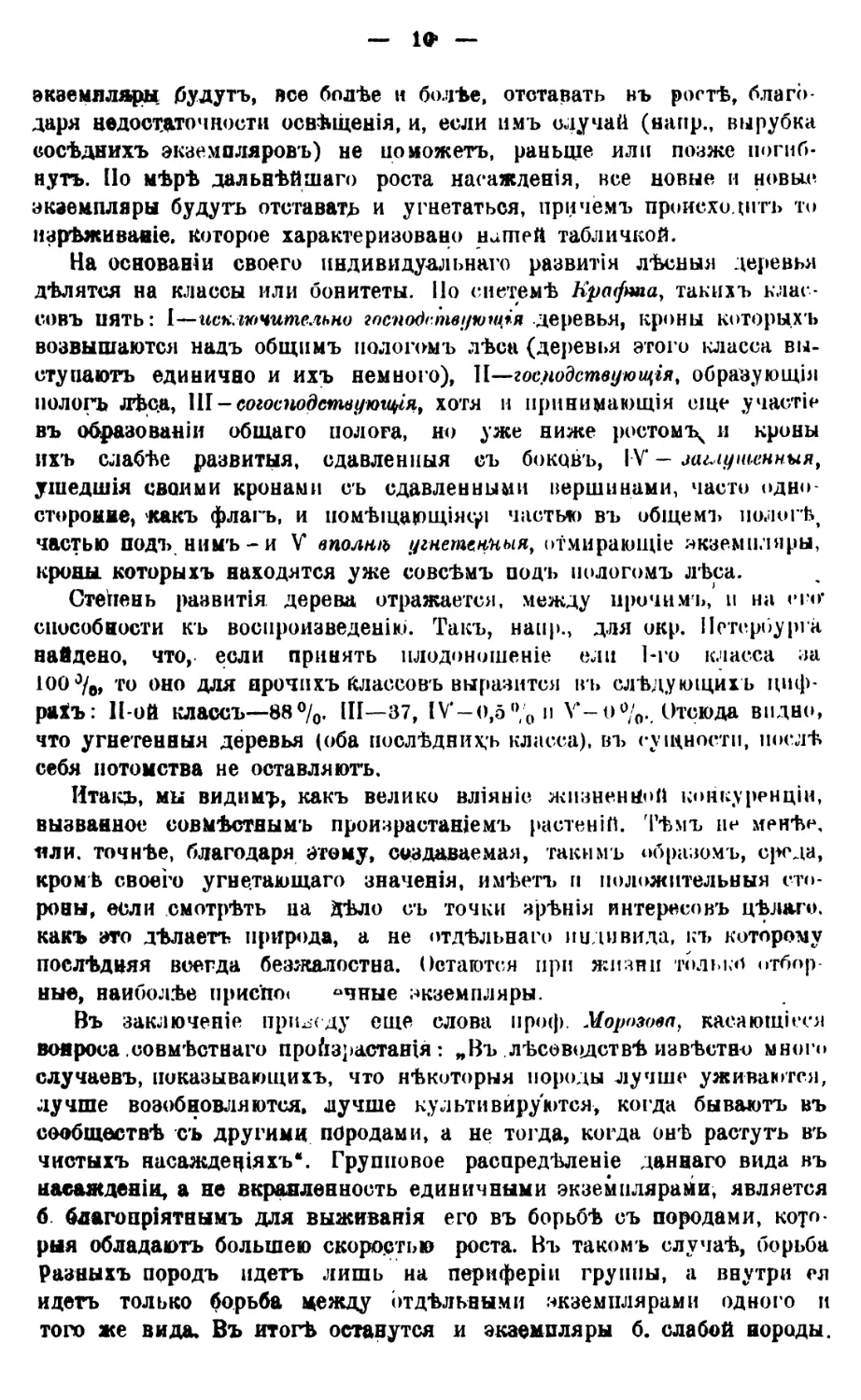

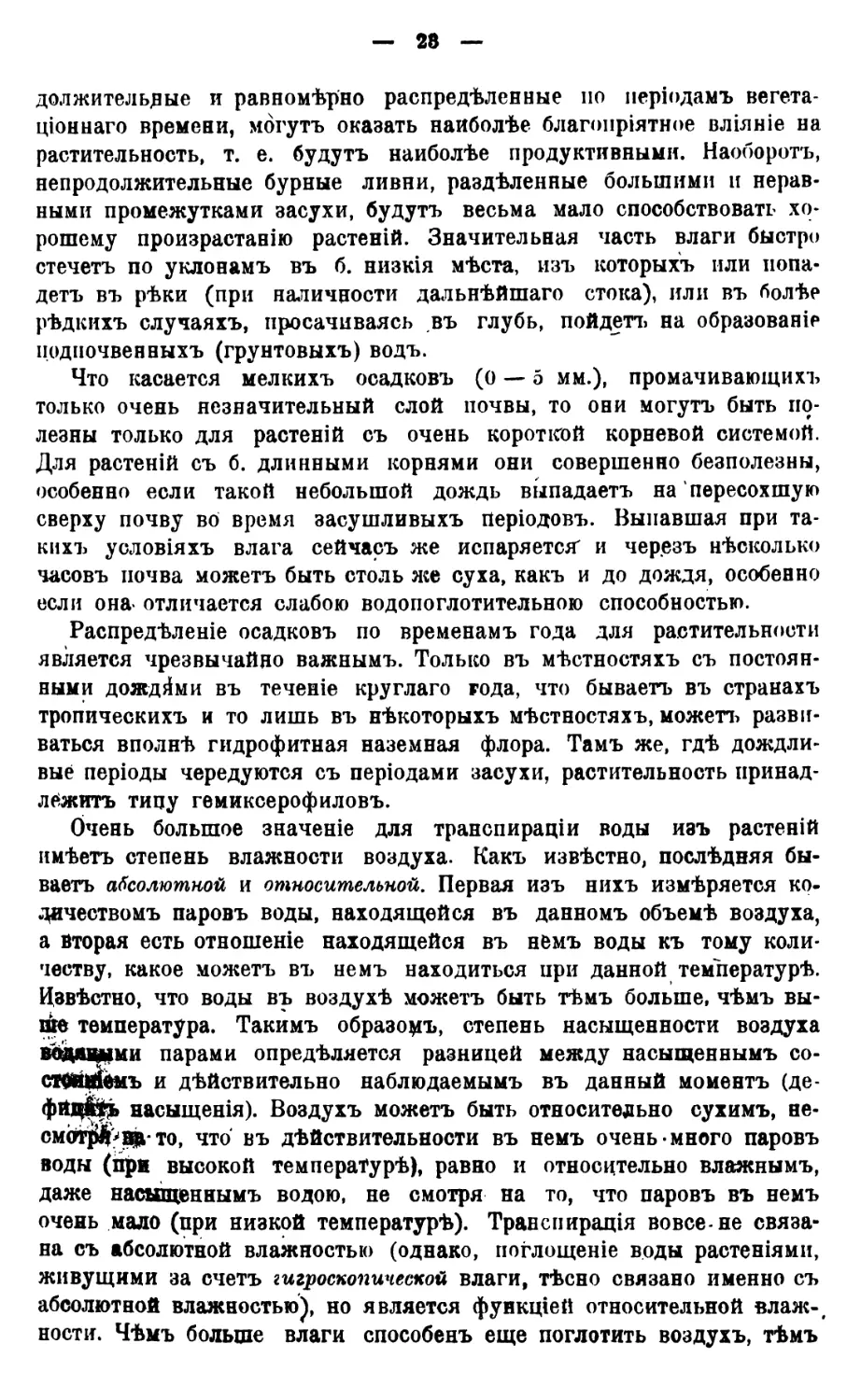

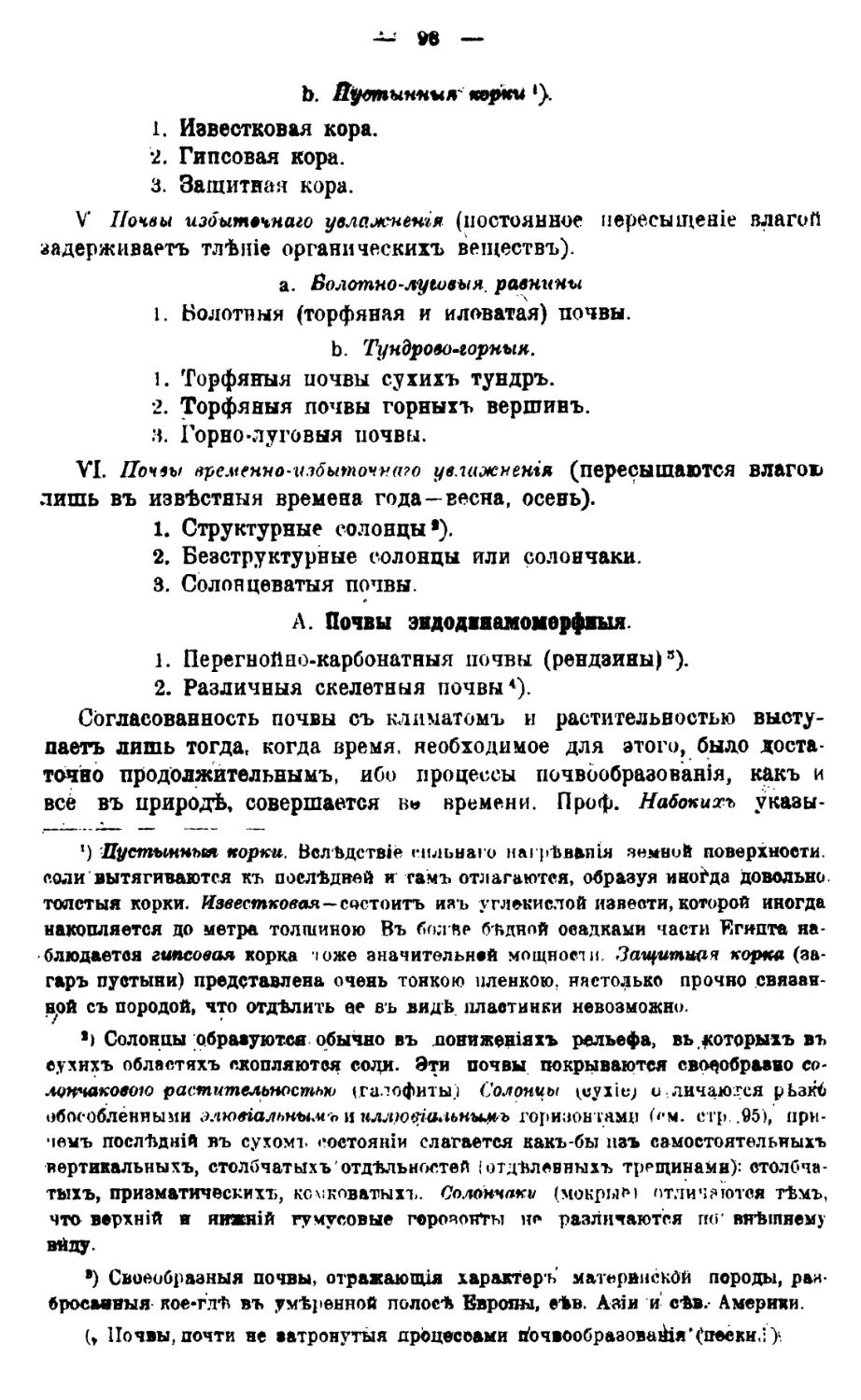

Гіінель нашелъ, что 5—6 лѣтнія деревья съ 1 іюня по конецъ но

ября.наЧОО граммовъ сухого вещества листьевъ испарили слѣдую

щія количества воды:

.Береза 67989 гр. Вязъ, 40781 гр.

Ляпа 61619 н Дубъ 28345

Букъ 66251 Ель 5847; „

Грабъ. 47246 Сосна . 5802 ж

Кленърстролистн. 43577 Сосна черная. 8207 я

86

Числа ати показываютъ, какъ неодинаково расходуется растені-

ями влага. Между прочимъ, изъ этой таблички видно, что хвойныя

болѣе экономно расходуютъ воду, чѣмъ лиственныя породы. Гбнсль

вычислилъ, основываясь на своихъ опытахъ, что 115-лѣтній буковый

лѣсъ испаряетъ въ теченіе вегетаціоннаго періода па гектаръ (не-

много меньше десятины) отъ 3600000 до 5400000 килограм. воды, бу-

ковое насажденіе 5—о лѣтняго возраста Около 2300000 кплограм.;

сосновый лѣсъ 30—40 лѣтн. возраста всего около бвоооо килогр., т. е.

значительно меньше, чѣмъ совсѣмъ молодое буковое насажденіе.

Фейдльбергъ вычислилъ для луговъ окр. Копенгагена испаряемость

на гектаръ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ. При этомъ получилось въ маѣ

14 куб. метр., въ іюнѣ около 17 куб. метр., въ іюлѣ 12 и въ августѣ

Ю. Весьма энергичными испарителями влаги являются лѣса, что

видно изъ того, что подъ ними уровень грунтовыхъ водъ находится

ниже, чѣмъ подъ окружающими ихъ травяными пространствами.

Лѣсныя вырубки и пожарища часто заболачиваются въ мѣстностяхъ

съ влажнымъ климатомъ (уменьшеніе испаренія вслѣдствіе уничто-

женія деревьевъ).

Мы уже видѣли, что различныя расы одного и того же вида да-

леко не одинаково экономно используютъ влагу. Изученіе абсолют-

наго размѣра и продуктивности испаренія воды растеніями, принад-

лежащими къ различнымъ экологическимъ группамъ, даетъ чрезвы-

чайно цѣнныя указанія для фитосоціологіи. Посвятимъ поэтому нѣ-

сколько строкъ вопросу испаренія воды*въ связи еъ ассимиляціей у

6. ксерофильныхъ растеній.

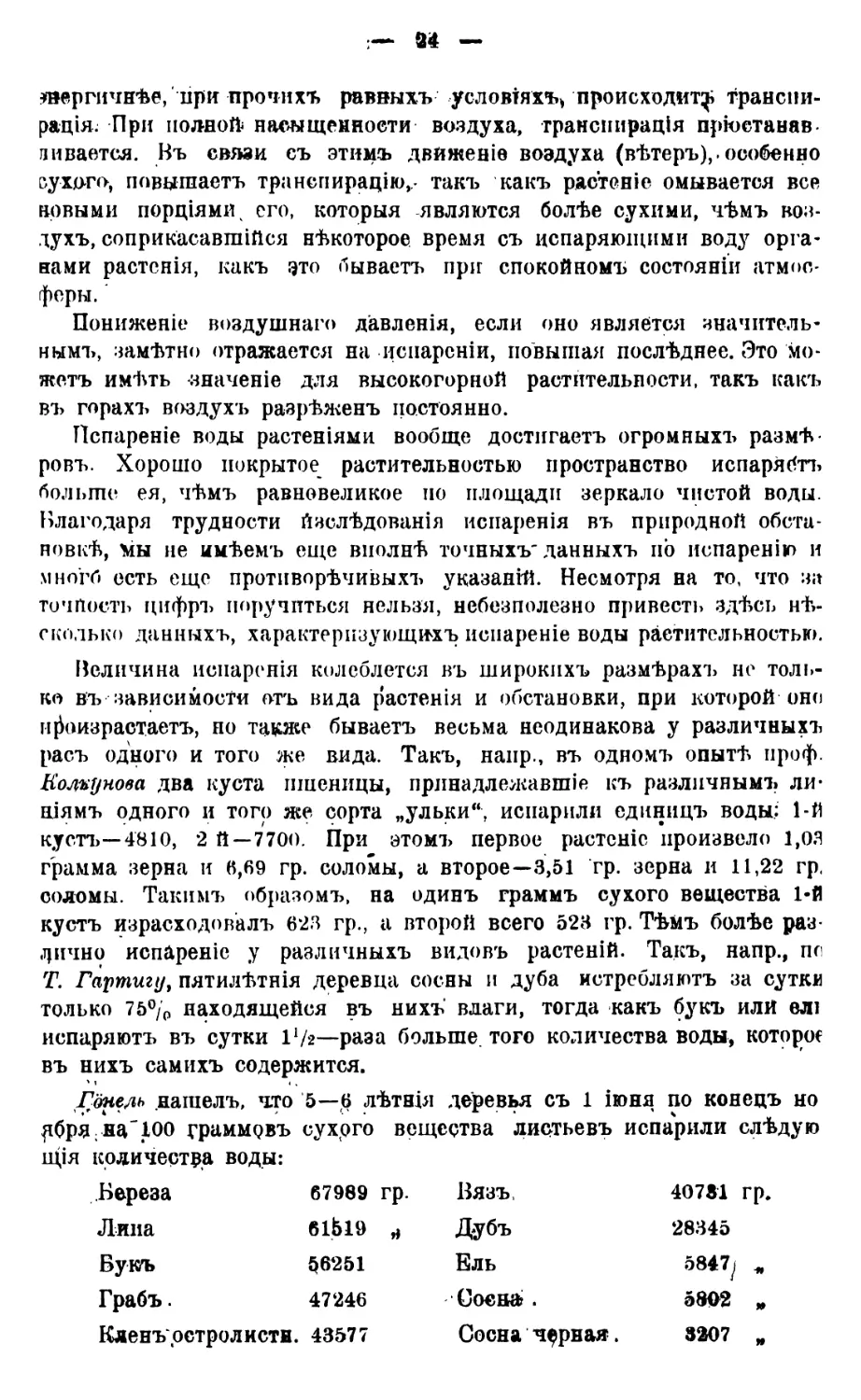

Растенія сухихъ субстратовъ, какъ и надо было ожидать а ргіогі',

вообще способны лучше использовать влагу. Они теряютъ на одинъ

куб. см. ассимилированной углекислоты меньше воды (при прочихъ

равныхъ условіяхъ), чѣмъ мезофиты (такъ, напр., по даннымъ В. С.

Ильина, ковыль (8ііра саріііаіа) въ зимовой степи испарилъ на 1 куб.

см. СОг 39,9 гр., тогда какъ вязель (СогопіІІа ѵагіа) при тѣхъ же

условіяхъ израсходовалъ 237,5). Для ослабленія испаренія, мезофи-

тамъ, въ условіяхъ сухости, необходимо прибѣгать къ замыканію

устьицъ, чтоі ослабляетъ или даже вовсе сводитъ на нѣтъ ассими-

ляцію. Однако, произрастая при нормальной для нихъ обстановкѣ,

достаточно влажной, мезофиты теряютъ сравнительно мало воды, а

иногда и меньше, чѣмъ ксерофиты при обычной для нихъ обста-

новкѣ существованія, т. е. въ условіяхъ сухости. Это видно изъ слѣ-

дующей таблички, взятой у Ильина:

28

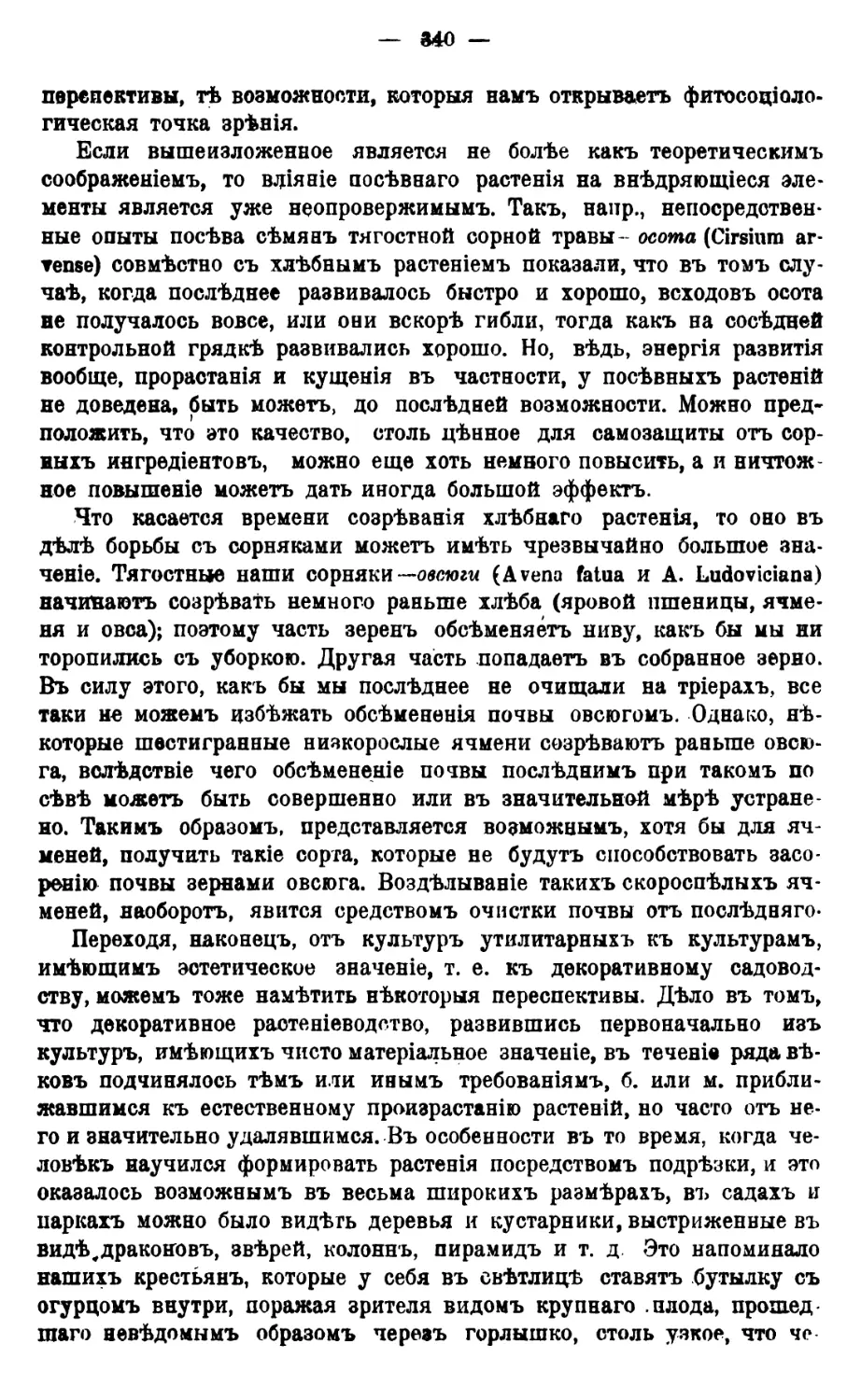

Названіе растенія. \ , Мѣсто обитанія. Испареніе въ 1 часъ на 1 гр. сухого вѣса. Г-'"’ 1 1 Ассимиля- ція въ 1 часъ и на 1 гр. сухого вѣса. Испареніе воды на 1 см.3 разло- женной СОз.

бегапіиш ргаіепзе лугъ 158 сантгр.' 1 ?4,54 см * 6,5 гр

ТгіГоІіит топіапит . 124 | 11,64 10,7

8ііра саріііаіа степь ! 137 I 7,91 18,5

Сепіапгеа зіЬігіса. 465 | 7.87 59,2

Однако, если бы мезофиты, сохраняя прежній темпъ ассимиляціи,

перешли на мѣста сухія, свойственныя ксерофитамъ, ихъ испареніе

поднялось бы до весьма высокихъ размѣровъ (напр., Ѳегапіпт рга-

Іепве въ одномъ опытѣ Ильина, въ своей родной обстановкѣ, т. е. на

лугу, испарила воды на 1 см.3 разложенной СОг 30,3 сантгр., а въ

степи 119,7; ковыль же при этихъ условіяхъ испарилъ всего 54,1

сантгр.). Итакъ, растенія, обитающія нормально при различныхъ усло-

віяхъ влажности, предъявляютъ различныя требованія къ послѣд-

ней; ксерофиты расходуютъ воду на свои жизненныя функціи зна-

чительно экономнѣе, чѣмъ мезофиты. Однако, вообще продукція су-

хого вещества при ксерофитныхъ условіяхъ требуетъ большаго рас

хода влаги, чѣмъ при мезофитныхъ, т. е работа растенія, какъ ма-

шины, создающей органическое вещество, при ксерофитныхъ усло-

віяхъ менѣе продуктивна, чѣмъ при условіяхъ мезофитныхъ.

Вообще, слѣдуетъ отмѣтить, что растительный покровъ, являясь

чрезвычайно энергичнымъ Лпарителемъ’ воды, играетъ выдающуюся

роль въ водномъ режимѣ. Вполнѣ понятно, что вода, чѣмъ быстрѣе

будетъ возвращаться въ атмосферу, тѣмъ и быстрѣе будетъ ниспа-

дать на землю въ видѣ дождя.

Поглощеніе воды (абсорбція) является для растеніе еще болѣе

важнымъ вопросомъ, чѣмъ испареніе. На стр 21 мы видѣли, какъ

различныя* растенія, произрастая совмѣстно, пользуются неодинако-

вымъ количествомъ влаги лишь потому, что корни ихъ помѣщены

въ различныхъ слояхъ почвы, увлажненныхъ не одинаково. Суще-

ствуетъ цѣлая группа растеній, принадлежащихъ къ различнымъ се-

мействамъ и классамъ, которая почвенною водою не пользуется вовсе,

а живетъ лишь за счетъ влаги, улавливаемой изъ атмосферы въ

видѣ капелекъ, осаждающихся на поверхности этихъ растеній (ту-

манъ, роса). Такія растенія чаще всего получаютъ воду поглощая ее

всею своею поверхностью, но, иногда, у нихъ имѣются спеціальные

воздушные корни съ особою гигроскопическою тканью, способною

извлекать воду изъ атмосферы, гигроскопическіе велоски, губчатыя

поверхности, жадно впитывающія воду и т. д. Вообще ко вСей этой

Категоріи принадлежатъ эпифиты, лишайники, многіе мхи, водо-

I

2?

росли, произрастающія на сушѣ (н^пр., лепешкообразная ціанофицся—

Ковіос...) и т. д. Этой группой растеній атмосфернаго водоснабженія,

очевидно, могутъ 'быть использованы даже самые мелкіе осадки.

Растенія однолѣтнія, быстро заканчивающія весь циклъ своего

развитія, очевидно, не могутъ (да и не было-бы для нихъ смысла)

затрачивать много строительнаго матеріала на развитіе корней, кото-

рые вскорѣ все равно погибнутъ. Въ виду этого, у нихъ корни во-

обще короткіе, вѣтвящіеся и располагающіеся въ неглубокихъ слояхъ

почвы,, увлажняемыхъ даже сравнительно небольшими, дождями.

Типъ растенія однолѣтняго разсчитанъ на развитіе тамъ, гдѣ оста-

нутся свободные промежутки между б. постоянными многолѣтними

обитателями почвы, а также при условіяхъ крайне,спорадическаго

увлажненія, не обезпечивающаго б. долговѣчной растительности. Та-

кимъ образомъ, типъ однолѣтника наиболѣе свойственъ сообществамъ

съ рѣдкимъ не сомкнутымъ растительнымъ покровомъ (степи, полу-

пустыни, пески). Смыслъ его состоитъ въ томъ, чтобы использовать

всякій свободный клочекъ земли, если онъ будетъ временно увлаж-

ненъ достаточно. Въ'мѣстностяхъ же, увлажняемыхъ въ достаточной

мѣрѣ постоянно, для подобныхъ эфемерныхъ элементовъ мѣста пѣтъ.

Вся поверхность почвы обычно занята при такихъ условіяхъ много-

лѣтней растительностью. Для однолѣтниковъ въ такихъ случаяхъ

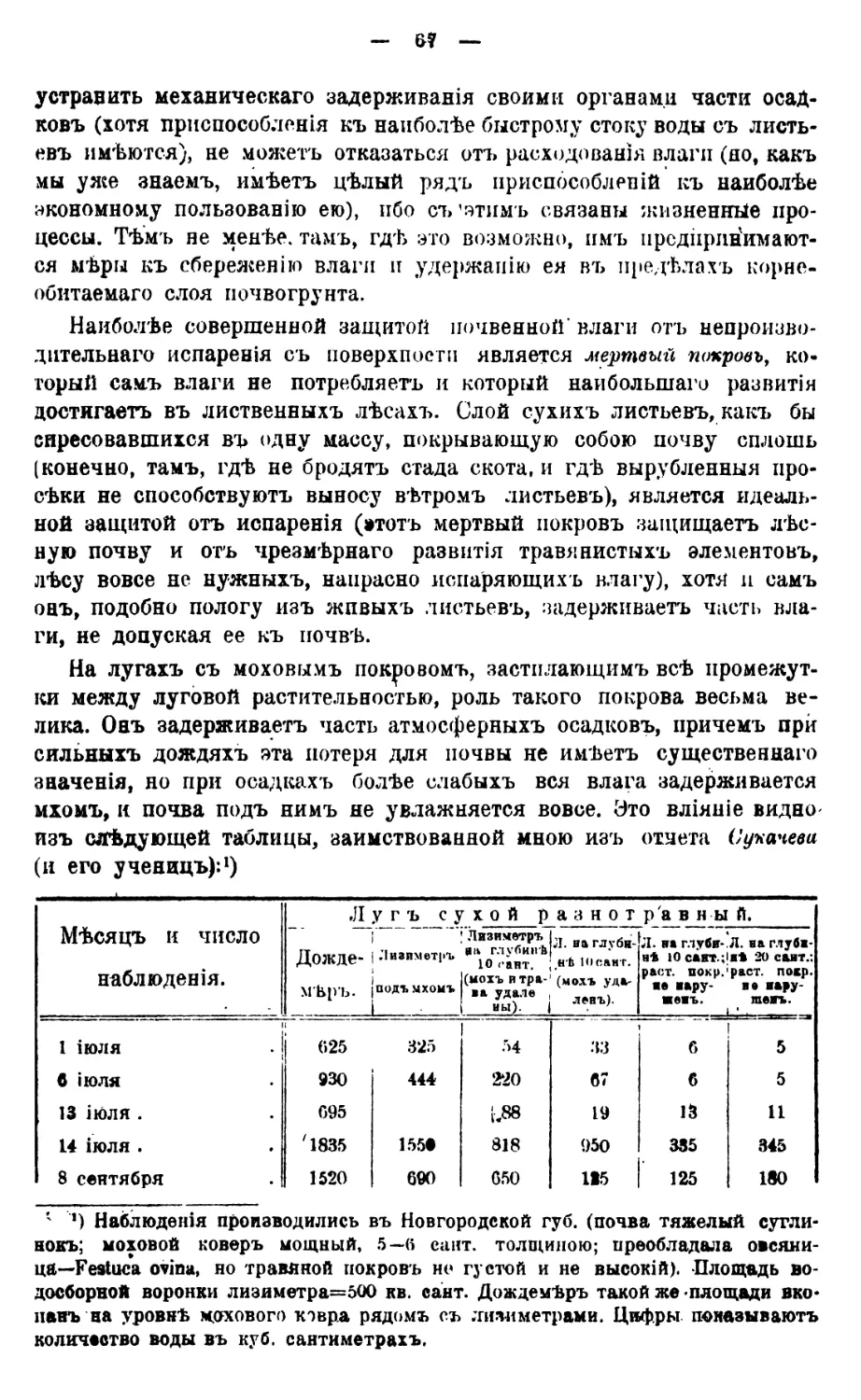

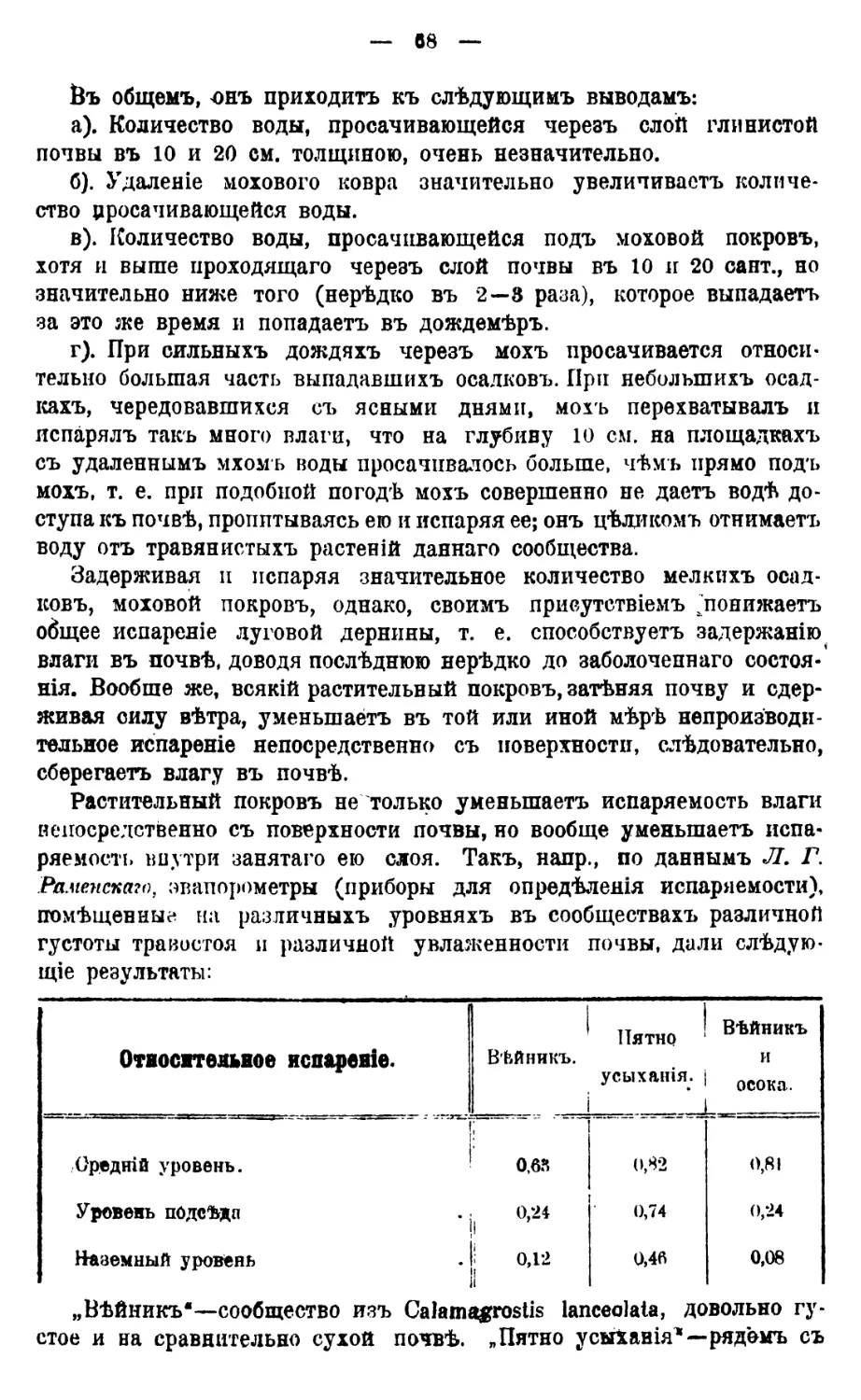

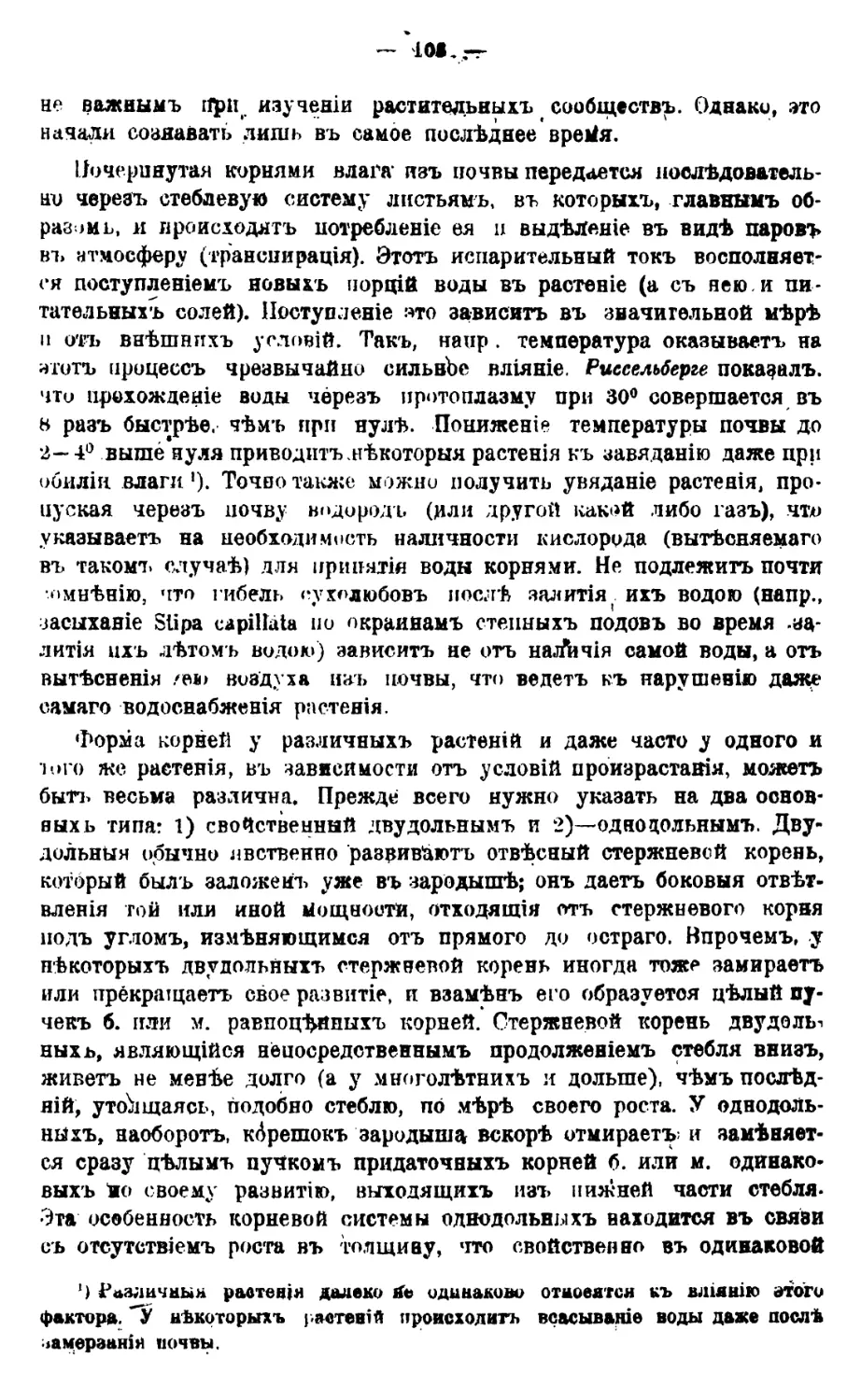

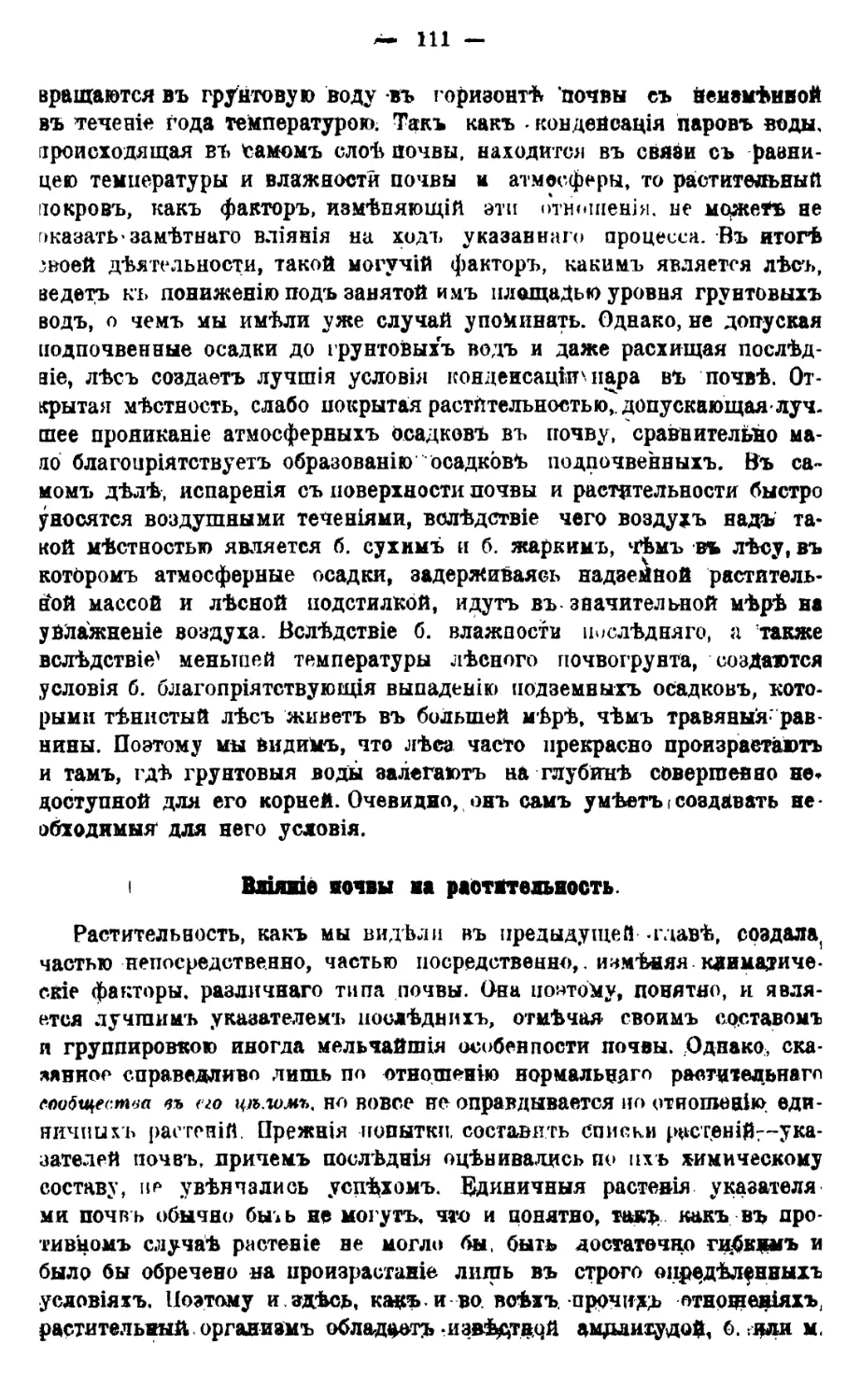

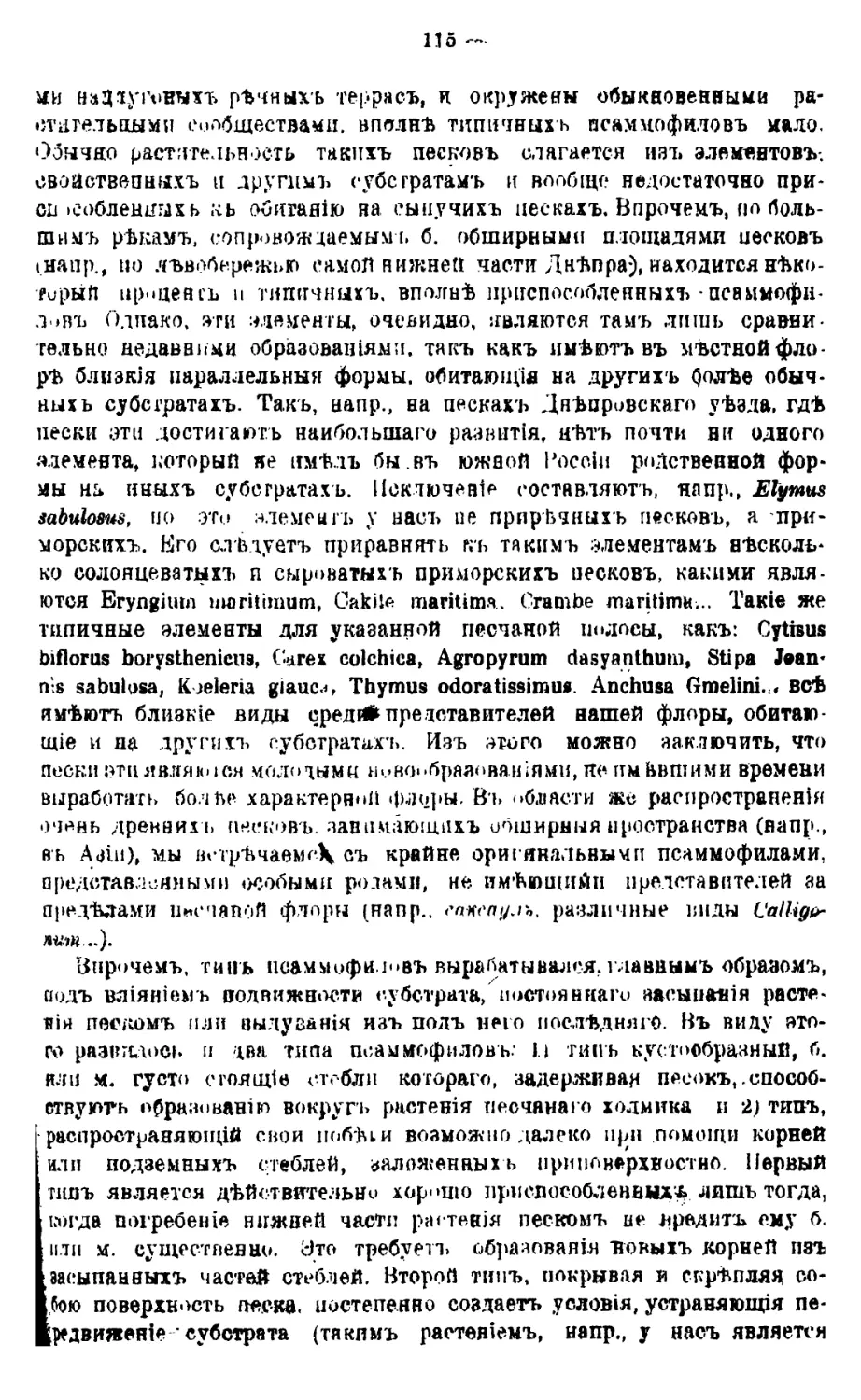

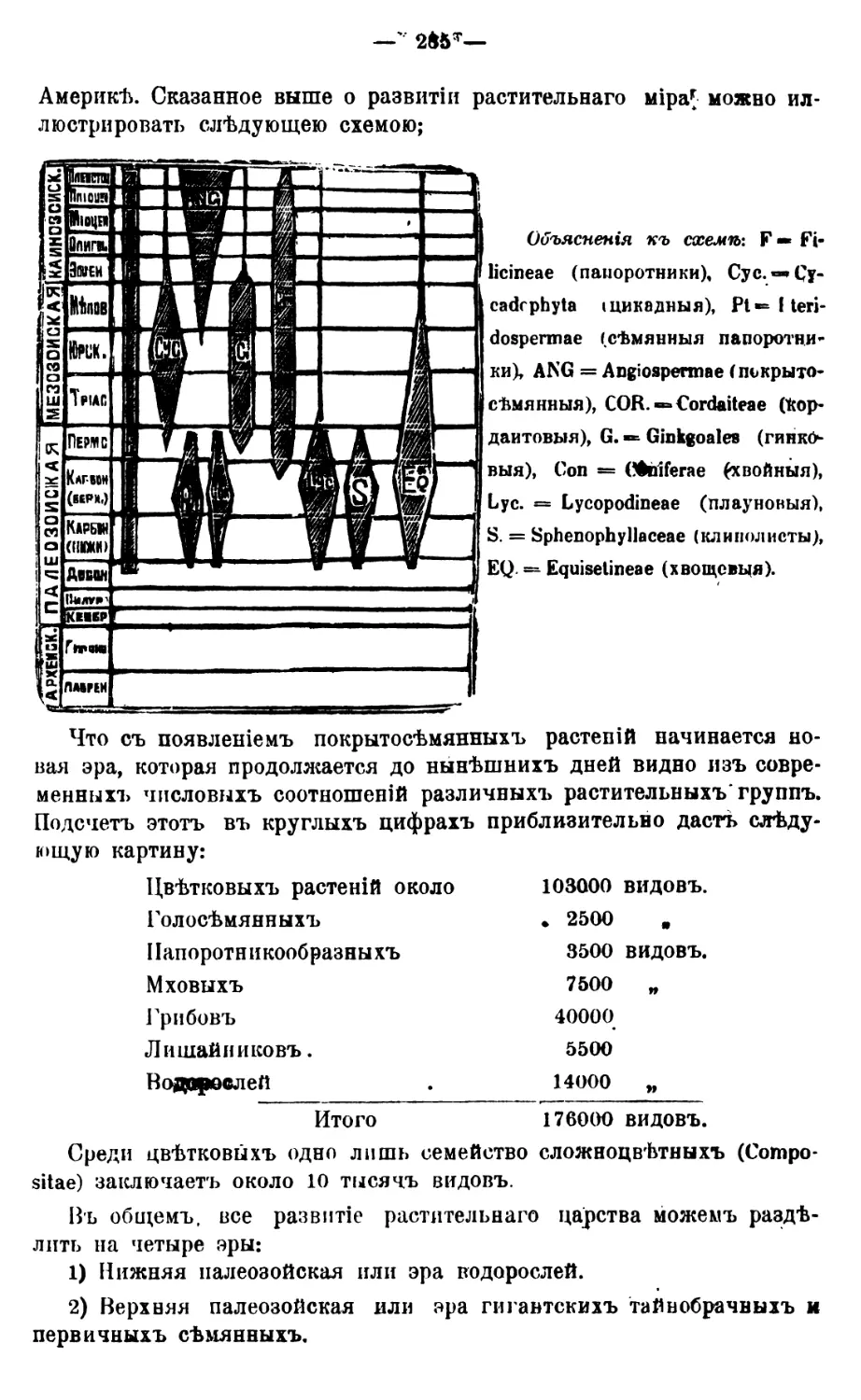

остаются лишь тѣ мѣста, въ которыхъ, вслѣдствіе той или другой