Author: Шютт П.

Tags: империализм события факты документы германия расизм переводная литература издательство прогресс фрг

Year: 1985

ИМПЕРИАЛИЗМ

События

Фанты

Документы

Петер Шютт

МАВР СДЕЛАЛ

СВОЕ ДЕЛО...

Существует ли расизм

в Федеративной Республике

Германии?

Существует ли расизм

в Федеративной Республике

Германии?

МАВР СДЕЛАЛ

СВОЕ ДЕЛО...

ИМПЕРИАЛИЗМ

События

Факты

Документы

Петер Шютт

МАВР СДЕЛАН

СВОЕ ДЕЛО...

Существует ли расизм

в Федеративной Республике

Германии?

Памфлет

Перевод с немецкого

Ю. А. НЕПОДАЕВА

Под общей редакцией и с предисловием

доктора юридических наук И. Я. КИСЕЛЕВА

Москва

« Прогресс»

1985

Peter Schutt „DER MOHR HAT SEINE SCHULDIG-

KEIT GETAN..."

Gibt es Rassismus in der Bundesrepublik?

Eine Streitschrift

Weltkreis-Verlag

Редактор Л. В. Махвиладзе

Редакция литературы по вопросам государства

и права

©

Weltkreis-Verlag, Dortmund, 1981

©

Предисловие и перевод с немецкого с сокра-

щениями, Прогресс, 1985

Предисловие

Тема предлагаемой вниманию советских читате-

лей книги—расизм в Западной Германии. Написана

она пером талантливого публициста, человеком

прогрессивных убеждений, обладающим широкой

эрудицией, зорким взглядом на социальную действи-

тельность, и, наконец, человеком безукоризненной

честности, социальная совесть которого не хочет и не

может мириться с любой несправедливостью, уни-

жающей человека. Петер Шютт—автор книги—за-

падногерманский поэт, журналист, историк, живу-

щий в Гамбурге, неоднократно обращается в своем

творчестве к проблеме расизма и национально-

го гнета в ФРГ и в других капиталистических

странах.

Он пишет о наболевшем, о том, что видит и слы-

шит, с чем повседневно сталкивается, о том, что его

глубоко волнует и тревожит. Он обращается к уму,

сердцу, совести, порядочности, человечности чита-

телей, отнюдь при этом не сдерживая эмоций, и со

всей силой своего таланта, со всей страстностью

публициста гневно обличает одну из самых отврати-

тельных мерзостей капитализма: расизм и нацио-

нальный гнет, расовое и национальное чванство,

националистические предрассудки во всех их ви-

дах, проявлениях и обличиях. Но в публицисти-

ческой по своему пафосу книге Шютт затрагивает

ряд серьезных социально-экономических, социально-

психологических, политических и правовых проб-

лем современной жизни в Западной Германии. Эта

книга—серьезное исследование, опирающееся на

данные статистики, на материалы различных опро-

сов, частично проведенных самим автором, на обоб-

щающие исследования ученых-специалистов, на ана-

лиз периодической печати и т. п. Во второй части

книги приводятся (как это часто делается в социоло-

гических эссе, выходящих в ФРГ) различного рода

первичные материалы, использованные автором:

интервью, записи рассказов реальных людей о пе-

режитом, их размышления, выдержки из прессы

и работ некоторых авторов. Все это усиливает до-

5

казательную силу книги, дополняет размышления

и выводы самого автора, его жизненные наблю-

дения.

Особая актуальность темы книги Петера Шютта

объясняется некоторыми особенностями послевоен-

ного развития Западной Германии.

За последние десятилетия ФРГ превратилась в

многонациональное государство, населенное людьми

самой различной расовой, национальной и этничес-

кой принадлежности. Кроме небольших националь-

ных меньшинств, состоящих из переживших нацист-

ский геноцид евреев и цыган, в ФРГ проживает в

настоящее время около 5 млн. выходцев из многих

развивающихся стран Азии, Африки, Латинской

Америки, а также Южной Европы. Автор лишь кон-

статирует бесспорный факт, заявляя, что «старая

Германия чистокровных тевтонов прекратила свое

существование» (с. 27). Большая часть живущих в

ФРГ иностранцев—это «гости-рабочие» («гаст-

арбайтеры»), которые в 60—70-х годах в соответ-

ствии с договорами о наборе рабочей силы, заклю-

ченными ФРГ с Турцией, Грецией, Испанией, Пор-

тугалией, Тунисом, Марокко, прибыли на заработки

в Западную Германию. Многие из них осели в ФРГ,

живут там многие годы с семьями, у них появились

дети, а в ряде случаев и внуки, рожденные на новой

родине. Представители нового поколения иммигран-

тов большей частью отнюдь не считают свое пребы-

вание в ФРГ временным. Этнический состав «гостей-

рабочих» весьма разнороден. Это турки, итальянцы,

югославы, греки, испанцы, португальцы, арабы, тем-

нокожие выходцы из стран Африки, а также пред-

ставители других наций (южнокорейцы, индонезий-

цы, пакистанцы, индийцы и т. д.). Определенная

часть проживающих в ФРГ иностранцев—это бежен-

цы из развивающихся стран, ставшие жертвами тер-

рора фашистских правителей или военных дикта-

тур и ищущие политического убежища, а также ли-

ца, покинувшие свою родину из-за невыносимых

условий существования. Среди студентов, проходя-

щих обучение в западногерманских вузах, значи-

тельная часть (не менее 25%)—иностранцы, глав-

ным образом юноши и девушки из развивающихся

стран.

Иностранные рабочие составляют в целом 10%

б

занятых в народном хозяйстве ФРГ. Но в отдель-

ных отраслях и сферах, на отдельных предприятиях

их доля значительно выше. Так, более половины

стали в ФРГ выплавляется рабочими-иммигранта-

ми, в концерне «Рурколе» свыше 82%, занятых

непосредственно угледобычей—рабочие-турки; 2/3

рабочих-станочников на крупнейших автомобильных

предприятиях, 60% работников гостиничного серви-

са, 88% рабочих, занимающихся уборкой мусора

в городах,—иностранцы. В некоторых индустриаль-

но развитых районах ФРГ (Северный Рейн-Вестфа-

лия, Баден-Вюртемберг) доля иностранных рабочих

в общей численности трудящихся достигает 24—

29%. Вклад иностранной рабочей силы в эконо-

мику Западной Германии столь велик, что не так

уж далек от истины автор, когда он утверждает,

что без «гостей-рабочих» «экономика Федеративной

республики развалится очень скоро» (с. 139),

Автор ясно видит экономические корни и подо-

плеку расизма. Вот почему он уделяет столь боль-

шое внимание социально-экономическим и право-

вым аспектам использования труда иностранной ра-

бочей силы. «Иностранцы—это прежде всего деше-

вая рабочая сила. Она появляется на рынке тру-

да уже в готовом виде и тут же может создавать

ценности, т. е. прибыль, налоги, ренту, причем го-

сударству не надо затрачивать ни пфеннига на се-

мейные пособия, социальное обеспечение или обра-

зование иностранных рабочих... Их назначение од-

но — создавать прибыль для работодателя и дохо-

ды в виде налогов для государства... В условиях

подобных социальных диспропорций и произвола

сами собой возникают почти объективно основания

для презрительного отношения к другим народам

и расам, для появления расизма» (с. 37—38).

Рабочие-иммигранты — объекты самой беспощад-

ной капиталистической эксплуатации. Они подвер-

гаются дискриминации во всем, и прежде всего в

сфере труда и трудовых отношений. Хотя об этом

уже много написано, в том числе в советской ли-

тературе 1, читатель сможет почерпнуть из книги

Петера Шютта много новых фактов и данных об

1 См., например: Квашнин Ю. Д. Иностранные рабочие в За-

падной Европе. М., Наука, 1976.

7

экономическом и правовом положении «гостей-ра-

бочих» в ФРГ.

Прежде всего в конституции ФРГ, хотя и про-

возглашен принцип равноправия, который рассмат-

ривается как универсальный принцип (ст. 3, п. 3),

в последующих статьях установлено, что основные

конституционные права распространяются только на

немцев. «Ну а как быть с проживающими у нас

иностранцами?» — справедливо спрашивает ав-

тор (с. 27).

Права пришлых рабочих серьезно ущемляет им-

миграционное законодательство, которое определяет

условия въезда и пребывания иностранцев в стране.

Будучи разновидностью полицейского законодатель-

ства, оно содержит различные запреты и ограни-

чения, которые непосредственным образом влияют

на социальные права иммигрантов, в частности на

их положение в сфере труда. Дело в том, что пред-

варительным условием заключения иммигрантом

трудового договора является разрешение на житель-

ство, выдаваемое административным органом, конт-

ролирующим иммиграцию. Иммиграционные власти

далеко не всегда дают такое разрешение, особенно

в последние годы, когда установлены строгие огра-

ничения допуска иностранных рабочих. Разрешение

на пребывание в стране является временным, выда-

ется на короткий срок (обычно до одного года),

а затем периодически продлевается (при наличии

ходатайства со стороны предпринимателя). С 1980 г.

в ФРГ действует постановление правительства, сог-

ласно которому иммигранту, чтобы получить раз-

решение на неограниченный срок пребывания в

стране, нужно прожить в Западной Германии 5 лет,

а чтобы получить право на жительство—8 лет. При

этом требуется знание немецкого языка и выполне-

ние ряда других условий. В ряде случаев рабочим

из Турции, например, разрешение на работу и пре-

бывание в ФРГ выдается только при условии пос-

тупления на работу в гостиницы или рестораны.

Иммигранты в течение определенного времени не

могут менять профессию и место работы.

Таким образом, ущемление прав иностранных ра-

бочих посредством иммиграционного законодатель-

ства осуществляется в двух направлениях: ограни-

чение свободы выбора и перемены работы и при-

8

нудительное включение всех «гостей-рабочих» в ка-

тегорию временных работников, которые имеют во

многих отношениях урезанные трудовые права.

Иммиграционное законодательство отрицательно

влияет на положение иностранного рабочего еще

и потому, что разрешение на пребывание в стране

автоматически аннулируется при увольнении или

неугодном для властей поведении, и такой рабочий

может быть немедленно выслан из страны. Западно-

германский закон об иностранцах 1965 г. перечис-

ляет 11 причин, по которым административные

власти могут аннулировать вид на жительство, а это

создает большие возможности для произвола чинов-

ников. Так, даже подозрение в преступной деятель-

ности, недозволенная политическая активность или

участие в классовой борьбе в защиту своих эконо-

мических и социальных прав и интересов могут

стать основанием для немедленной депортации. «Со-

гласно этому закону, все, кто давали повод считать,

что они чувствуют себя у нас в стране как дома...

выдворялись вон»,—пишет автор (с. 145).

Страх перед депортацией столь велик, что многие

иммигранты не протестуют против явного ущемле-

ния своих прав. Именно это обстоятельство в первую

очередь объясняет тот факт, что, несмотря на фор-

мальное провозглашение равенства иностранных и

местных работников в западногерманском законода-

тельстве и в ратифицированных ФРГ международ-

ных соглашениях (например, в Европейской соци-

альной хартии 1), фактически трудящиеся-иммигран-

ты испытывают разнообразные формы дискримина-

ции, прежде всего в отношении заработной платы и

других условий труда. Основная масса иностранных

рабочих в ФРГ—это необученная, малоквалифици-

рованная и полуквалифицированная рабочая сила.

К таким работникам относятся примерно 80% всех

иностранных рабочих. Они используются в трудоем-

ких отраслях производства (в строительстве, метал-

1 Европейская социальная хартия, принятая в 1961 г., дей-

ствует в рамках Европейского совета, объединяющего западно-

европейские капиталистические государства. Европейской

социальной хартией провозглашены права, совпадающие

в основном с теми, которые закреплены во Всеобщей деклара-

ции прав человека и в Международном пакте о правах че-

ловека.

9

лургии, добывающей промышленности), на сбороч-

ных конвейерах в автомобильной промышленности

и в сфере услуг (преимущественно в гостиницах,

ресторанах и на работах по уборке улиц, а также

в качестве домашней прислуги), в сельском хозяйст-

ве, причем обычно только на тех работах, которые

по той или иной причине не привлекают местных

рабочих (тяжелые, вредные, низкооплачиваемые и

непрестижные работы). Даже такой реакционный

западногерманский журнал, как «Диалог» вынуж-

ден признать, что уделом «гостей-рабочих» являет-

ся «изнурительная, грязная вспомогательная работа,

т. е. такая работа, которая немцам не по душе»1.

Следует учитывать и то, что иностранная рабочая

сила имеет возрастную структуру, благоприятствую-

щую ее интенсивной эксплуатации. Молодежь сос-

тавляет огромное большинство «гостей-рабочих».

Вследствие дискриминации при присвоении та-

рифных разрядов и использовании иностранных ра-

бочих преимущественно на низкооплачиваемых ра-

ботах средняя заработная плата иностранных рабо-

чих на 30% ниже, чем у местных рабочих. Во

многих случаях рабочему-иммигранту платят мень-

ше и за равный с немцем труд. Иностранные рабо-

чие имеют более продолжительный рабочий день,

чем местные рабочие (причем нередко их рабочий

день значительно превышает законодательный мак-

симум), работают в воскресные и праздничные дни,

без отпусков, чаще, чем местные рабочие, становятся

жертвами несчастных случаев и профессиональных

заболеваний.

Дискриминация иностранных рабочих проявля-

ется и в том, что для них тарифная ставка, зафик-

сированная в коллективных договорах, зачастую

составляет фактический заработок, тогда как для

местных рабочих тарифная ставка дополняется раз-

личными премиями и прочими надбавками. Заня-

тость иностранных рабочих особенно нестабильна.

При ухудшении экономической конъюнктуры, осу-

ществлении «рационализации» производства уволь-

няются прежде всего иностранцы. Среди них без-

работица особенно велика.

Все эти широкоизвестные факты проиллюстриро-

1 Dialog, 1973, № 3, S. 24.

10

ваны в книге Петера Шютта многочисленными при-

мерами, основанными во многих случаях на личных

наблюдениях и впечатлениях автора.

Своеобразный метод трудоустройства работников,

который в прогрессивной печати называют «совре-

менной формой торговли людьми», был легализо-

ван решением Федерального конституционного суда

от 4 апреля 1967 г. Частным фирмам было пре-

доставлено право предлагать предпринимателям

«напрокат» рабочих, преимущественно иностран-

ных. «Прокатная» фирма и фирма, берущая «на-

прокат», заключают договор, согласно которому пер-

вая обязуется предоставить в распоряжение заказ-

чика определенное количество рабочих. Фирма-за-

казчик может использовать «одолженных» рабочих

по своему усмотрению, но не платит им заработной

платы. «Прокатная» фирма получает от заказчиков

установленную денежную сумму, часть которой она

выплачивает в виде заработной платы «прокатным»

рабочим. Это решение вызвало огромное увеличение

числа «прокатных» фирм, поскольку «сдача напро-

кат людей» оказалась весьма прибыльным делом.

Фирма, сдающая внаем рабочих, расходуя опреде-

ленные суммы на оплату их труда, получает от

фирмы, непосредственно применяющей труд этих

рабочих, гораздо большие суммы1.

Петер Шютт приводит многочисленные примеры,

показывающие всю неприглядность деятельности

подрядных фирм, этих «акул»-посредников, постав-

ляющих людей на капиталистический рынок труда,

наживающих огромные барыши на тяжелом поло-

жении и бесправии иммигрантов.

В своей книге Петер Шютт затрагивает сравни-

тельно новое явление капиталистической действи-

тельности—огромное разрастание так называемого

«черного рынка труда», где функционируют глав-

ным образом мелкие предприятия, хозяева которых

нанимают работников нелегально, т. е. без регистра-

ции в государственных органах и без заключения

предусмотренного законодательством трудового до-

говора, устанавливая заработную плату и условия

труда по своему усмотрению. Иностранные рабочие,

1 Подробнее см.: Премслер М. Права рабочих в ФРГ: социаль-

ная демагогия и действительность. М., Юридическая литература,

1978, с. 142—146.

11

и особенно те из них, которые нелегально прибыли в

страну (а число таких рабочих превышает 1 млн.),

составляют главную часть рабочей силы, функцио-

нирующей на «черном рынке труда». Эти рабочие

подвергаются сверхэксплуатации в самых жестоких

формах. Автор рисует картину поистине бедствен-

ного положения нелегальных иммигрантов, на труде

которых бессовестно наживаются немецкие предпри-

ниматели, владельцы «прокатных» фирм. Эксплуа-

тации подвергаются не только иностранные рабочие,

но и их дети. По данным, приведенным в книге,

из 300 тыс. детей, которые работают вопреки зако-

нодательному запрету детского труда, 200 тыс.—

это дети иммигрантов (с. с. 152, 153, 158).

Дискриминация иностранных рабочих, как это

хорошо показано в книге, не ограничивается сферой

производства и труда. Она процветает в социальном

обеспечении и в социальном обслуживании, при

аренде жилья, в сфере общего и профессионального

образования. Ее жертвами становятся и члены семей

иностранцев: жены, дети. Достаточно сказать, что в

настоящее время 75% детей иностранных рабочих,

проживающих в ФРГ, не имеют никакой профессио-

нальной подготовки, а в некоторых местах 90%

этих детей остаются даже без школьного образова-

ния1. Дискриминация при предоставлении жилья

приводит к тому, что иностранные рабочие, состав-

ляющие значительный процент населения многих

крупных городов ФРГ (до 20%), скучиваются в са-

мых плохих, неблагоустроенных районах, живут в

полуразрушенных грязных лачугах без удобств, в

своего рода гетто. Но за такое недостойное человека

жилье они зачастую вынуждены платить непропор-

ционально высокую арендную плату, так как на

их бедственном положении наживаются и домовла-

дельцы. Об этом много пишет автор на примере

своего родного Гамбурга и многих других городов

Западной Германии.

В книге Петера Шютта не только приведены раз-

нообразные данные экономического и юридического

характера, характеризующие положение «гостей-ра-

бочих» в ФРГ, но рассказано и о конкретных лю-

1 Social and Labour Bulletin, 1982, № 3, p. 418; Премслер М.

Цит. соч., с. 142.

12

дях—иммигрантах из различных стран. Автор хо-

рошо их знает лично и с большим сочувствием

и теплотой повествует об их житейских невзгодах

и злоключениях, об их мечтах и жизненных планах,

об их борьбе за равноправие, в защиту своих эконо-

мических прав и человеческого достоинства. Запо-

минается, в частности, рассказ о соседе автора—

турецком рабочем Хасане Эр-оглы. В его жизни,

в судьбе его семьи, его детей, как в капле воды,

отразились многие нелегкие проблемы турецкого

меньшинства в ФРГ.

« «Но мы же тоже люди!» Это одна из немногих

фраз, которую Хасан Эр-оглы произносит по-немец-

ки без акцента и часто повторяет. Говоря эти слова,

он, очевидно, имеет в виду всю ту горькую долю

лишений, которую ему приходится испытывать всю

свою жизнь, те расистские предрассудки, которые

повсюду преграждают ему дорогу, те законы, кото-

рые без конца причиняют ему социальный и поли-

тический ущерб» (с. 144).

Хотя автор много и с большим знанием дела

пишет о социально-экономическом положении рабо-

чих-иммигрантов, составляющих, как уже отмеча-

лось, большую часть иностранцев, проживающих в

ФРГ, главная тема его книги—проявления расизма

в сфере общественного сознания и психологии, в

быту, в межличностных отношениях. Факты, при-

веденные автором, особенно впечатляют, потому что

они выстраданы им лично, его семьей: женой—

афроамериканкой и дочерью,—увидены его собст-

венными глазами, глазами его близких, знакомых,

друзей.

Автор утверждает: «К началу 80-х годов враж-

дебность к иностранцам, ненависть к чужим и отк-

ровенный расизм приняли у нас такие масштабы

и формы, каких не наблюдалось со времен нацизма»

(с. 28). В книге это справедливо квалифицируется

как «духовное загрязнение и отравление окружа-

ющей среды» (с. 28). Шовинистические и расистские

предрассудки в ФРГ имеют массовый характер, о

чем, в частности, свидетельствуют опросы общест-

венного мнения, результаты которых приведены

в книге.

Обыкновенный расизм, ненависть, подозритель-

ность, пренебрежительное отношение многих запад-

13

ногерманских бюргеров к людям чужой расы и на-

циональности, бесконечные унижения, оскорбления,

издевательства, дискриминация, откровенная или

прикрытая, которым подвергаются «чужаки» во

всех сферах жизни,—все это с огромной изобрази-

тельной силой встает со страниц книги Петера

Шютта.

Расизм многолик. Он проявляется и в большом

и в малом: в убийствах и избиениях представи-

телей «низших» рас и национальностей, в иных

проявлениях слепой расовой ненависти и в обыден-

ных, банальных ситуациях («бытовой расизм»); ко-

гда расистские выходки проистекают из глубоко

укоренившихся в психологии и сознании обывателей

расистских стереотипов и клише, а иногда из-за

отсутствия элементарной внутренней культуры, че-

ловечности, порядочности, чувства такта.

Как видно из книги, объектом расистского шови-

нистического недоброжелательства часто становятся

в той или иной мере почти все иностранцы, про-

живающие в ФРГ. Но наиболее широкое распро-

странение и особенно отвратительные формы прояв-

ления имеет негрофобия, жертвой которой являются

темнокожие жители ФРГ, число которых превышает

500 тыс.

«Чем непривычнее для нас внешний вид челове-

ка, чем темнее его кожа, тем чаще и грубее подвер-

гается он у нас расовой дискриминации»,—пишет

автор (с. 38). Как видно из многочисленных фактов,

приведенных автором, негрофобия в современной

Западной Германии вполне сравнима с взрывом

антисемитизма во времена нацистского рейха. Ин-

дивидуальный террор по отношению к черным осу-

ществляется тысячами разных способов. За приме-

рами автору не надо ходить далеко. Он видит их в

окружающей его жизни ежедневно и ежечасно. Так-

систы не хотят обслуживать черных, владельцы до-

мов—сдавать им жилье, соседи—здороваться с ними

и разрешать своим детям играть и дружить с их

детьми, владельцы ресторанов, дискотек—пускать

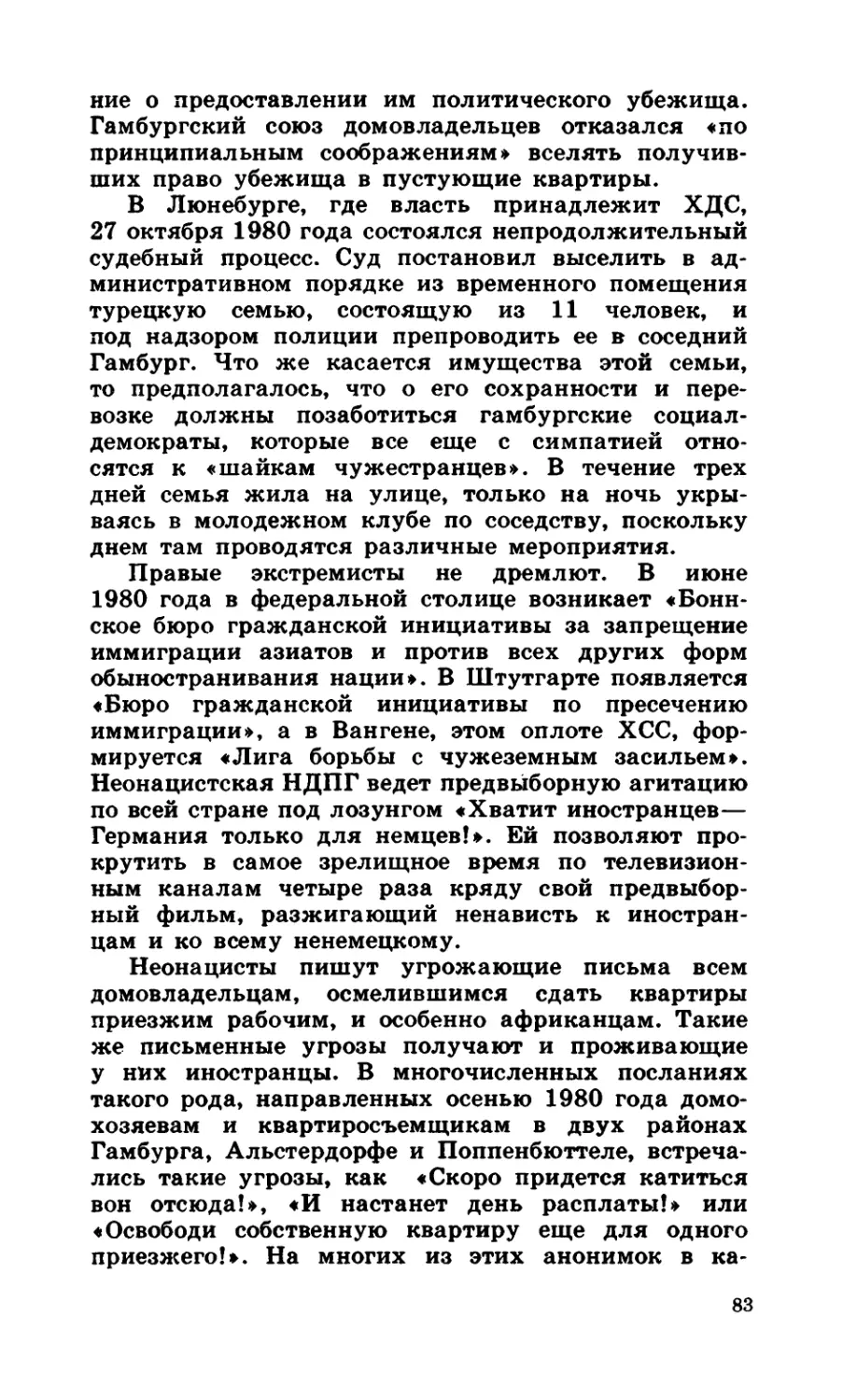

в свои заведения; на стенах домов и общественных

зданий они повсюду видят грязные надписи, оскорб-

ляющие их человеческое достоинство, и т. д. и т. п.

Черные нередко становятся жертвами взрыва «зоо-

логических эмоций» западногерманских расистов

14

подчас в совершенно неожиданных ситуациях.

Автор обращается к своим соотечественникам:

попытайтесь хоть на минуту встать в положение

темнокожего, живущего в ФРГ. «... Повсюду—на

работе или во время досуга, в чужом районе города

или возле своего дома—этим людям приходится ис-

пытывать на себе тысячи назойливо фамильярных

взглядов и ухмылок. Их постоянно разглядывают,

на них буквально глазеют, таращатся и неизменно

во всех случаях смотрят как на чужаков» (с. 31).

Расизм испытывают на себе в самой грубой, раз-

нузданной форме и немецкие женщины, имеющие

детей от темнокожих отцов, и сами эти дети (с. 137).

После черных наибольшей дискриминации в ФРГ

подвергаются турки. Они чаще других белых стано-

вятся жертвами различного рода националистичес-

ких стереотипов и предубеждений. «Они всегда по-

лучают «свою долю» от всех предрассудков, которые

проявляются у нас к представителям любых наций

и рас. Их обвиняют в том, что они «живут, как

цыгане», что они, как и большинство южан, «все

время гоняются за женщинами», что они «такие же

лихоимцы, как и евреи», что они «таращат глаза,

как монголы» и «воняют, как негры». Короче гово-

ря, турки—это иностранцы второго сорта» (с. 109).

А между тем в ФРГ проживает полтора мил-

лиона турок (треть общего числа иностранцев).

Огромное их большинство—пролетарии, они состав-

ляют значительную часть западногерманского ра-

бочего класса, поэтому, как отмечает автор, к

расовой ненависти здесь присоединяется еще и клас-

совая рознь.

В ФРГ живет в настоящее время примерно

100 тыс. цыган. Лишь каждому четвертому цыгану

удалось пережить кровавую нацистскую бойню. Но

выжившие, как правило, не имеют ни паспорта, ни

гражданства. Их можно, как и в нацистские вре-

мена, выслать в любой момент за пределы страны.

Широко известны преступления нацистов против

еврейского населения Германии, но значительно

менее известны приведенные автором данные о мас-

совом уничтожении гитлеровцами цыган. В нацист-

ских лагерях погибло по крайней мере полмиллиона

лиц цыганской национальности. Никакой компен-

сации в связи с этой массовой бойней выплачено

15

не было (как это имело место в отношении евреев).

Неприязнь к цыганам, предрассудки в отношении

их имеют широкое распространение среди западно-

германского населения. Цыгане лишены в ФРГ

элементарных гражданских прав.

Автор приводит убедительные факты, показы-

вающие, что в ФРГ процветает откровенный и скры-

тый антисемитизм, который сочетается (что вполне

объяснимо и логично) с восторгами шпрингеровской

прессы и правых политиков-антисемитов по поводу

расистской политики правящих сионистских кру-

гов Израиля.

Размышляя о корнях расизма в ФРГ, автор

отнюдь не склонен биологизировать это явление.

Он решительно отвергает тезисы о том, что вражда

между народами является законом природы, что

«столкновение различных культур неизбежно и «ес-

тественным образом» порождает расистские настро-

ения» (с. 38). Конечно, признает автор, на развитие

расизма в ФРГ оказали определенное влияние тради-

ции старогерманского национализма, германского

колониализма, ядовитое наследие фашизма. Но дело

здесь не в каких-то особых чертах немецкого на-

рода и в неких фатально непреодолимых националь-

ных традициях. В социалистическом немецком

государстве—Германской Демократической Респуб-

лике—полностью искоренен расизм и национализм.

В ГДР делается все для воспитания населения в

духе интернационализма и гуманизма, солидарнос-

ти со всеми народами. Национальные меньшинства

пользуются на деле равными правами с немцами.

В качестве примера можно привести положение

сорбского национального меньшинства в ГДР. Все

это широкоизвестные факты.

Корни расизма в ФРГ лежат в экономической

и политической системе капитализма, в политике

господствующих в послевоенной Западной Германии

монополистических кругов. Автор констатирует:

«Никакого реального отмежевания от безумных ра-

систских представлений нацистов в нашей стране

не произошло» (с. 41). В расизме заинтересованы

влиятельные силы в ФРГ, которые наживаются на

нем, используют его для укрепления своей власти,

раскола и ослабления трудящихся, рабочего клас-

са и рабочего движения. Эти силы—западногерман-

16

ские монополии и действующие в ФРГ транснацио-

нальные корпорации, правые, и особенно неонацист-

ские политические партии и группировки, правя-

щие круги ФРГ, западногерманская реакция в

целом.

По соседству с домом автора находится заведе-

ние, принадлежащее американской транснациональ-

ной корпорации «Макдональд». Не трудно даже не-

вооруженным глазом увидеть, что его директор при

найме и эксплуатации рабочей силы строго при-

держивается расистских принципов, так как это вы-

годно хозяевам корпорации. «Из темной кожи и

социальной несправедливости, из личной нужды и

нищеты иностранных рабочих этот производитель

сосисок и бифштексов систематически выжимает ог-

ромные барыши.

Он кровно заинтересован в том, чтобы ради его

гешефта у нас и дальше не только продолжалось,

но, по возможности, усиливалось давление в сторону

снижения стоимости товара—рабочей силы» (с. 152).

Элементарный подсчет показывает, что ежегод-

ные сверхприбыли западногерманских монополий за

счет дискриминации иностранных рабочих состав-

ляют огромную сумму—9 млрд. марок в год. К

этому следует прибавить налоги, взыскиваемые с

иностранных рабочих государством, и ту «эконо-

мию», которой добивается правительство, отказывая

«гостям-рабочим» во многих видах социального

обеспечения и страхования, в различного рода со-

циальных услугах.

Большой интерес представляют попытки автора

рассмотреть социально-психологический механизм

формирования и проявлений вовне расистских и

националистических предрассудков.

«Предрассудки не возникают сами собой. Их соз-

дают, и они передаются по наследству из поколения

в поколение. Точнее, их умышленно прививают каж-

дому новому поколению—в родительском доме, в

школе, с помощью средств массовой информации»

(с. 49).

Один из самых удачных разделов книги—под-

робный анализ того, как осуществляется в ФРГ

«расистская идеологизация» вступающих в жизнь

поколений. Детские песенки и книжки, школьные

учебники, радио- и телевизионные передачи, газеты

17

и журналы, реклама и многие другие средства воз-

действия на массы и манипулирование ими, как

убедительно показывает автор, пропитаны явным

или едва прикрытым расизмом (с. 49—54). В том же

направлении действует ядовитая пропаганда пра-

вых, и особенно неонацистских, организаций, кото-

рые умышленно используют националистическую

демагогию, призванную возбудить низменные ин-

стинкты обывателей и сыграть на них в своих ин-

тересах. В качестве типичного примера можно при-

вести листовку, которую распространяла одна из

правых западногерманских организаций. Листовка

расписывает «ужасы», которые якобы возникли в

результате иммиграции в ФРГ чужеземцев из южно-

европейских стран и, в частности, утверждает, что

«через довольно короткое время Германия превра-

тится в слаборазвитую страну с преимущественно

иностранным населением. Будет слишком много ра-

бочих мест для вспомогательной рабочей силы и

слишком мало рабочих мест для ученых. Результат:

иностранные рабочие будут прибывать в Германию,

немецкие ученые уезжать из нее...». Листовка при-

зывает добиваться, пока не поздно, изгнания всех

« гастарбайтеров ».

Автор отмечает, что в пропаганде правых кругов

нередко присутствуют и элементы русофобии. «С

самого своего зарождения антисоветизм носит еще

и совершенно явный расистский характер. Пресло-

вутый лейтмотив о «монгольской роже» начиная

с 20-х годов служит главной темой антисоветской

пропаганды и даже в послевоенный период неод-

нократно использовался в Федеративной республике

как НДП, так и ХДС».

Автор гневно обличает расизм с самых различ-

ных позиций, аргументированно опровергает раз-

личные «доводы», которые выдвигают правые силы

в защиту и оправдание расизма или расовой и

национальной исключительности и дискриминации,

доказывает вредность и иррационализм расовых и

националистических предрассудков, огромный вред,

который они наносят подлинным интересам трудя-

щихся. «Рабочему движению в нашей стране,—пи-

шет автор,—не обойтись без признания того факта,

что оно также приобрело многонациональный ха-

рактер. Если его врагам удастся и дальше разжи-

18

гать вражду и злобу к иностранцам у наших ра-

бочих и еще сильнее натравливать немцев и иност-

ранцев друг на друга, это приведет к расколу ра-

бочего класса, к ослаблению классовой солидарно-

сти и подрыву единых профсоюзов» (с. 295).

Подчеркивая бесчеловечность теории и практики

расизма, автор вместе с тем отмечает, что расизм

оказывает разлагающее влияние на все общество,

в котором процветает дух расизма. Положение в

ФРГ подтверждает глубокую справедливость слов

Ф. Энгельса о том, что «не может быть свободен

народ, угнетающий другие народы»1.

Автор совершенно прав, когда он доказывает са-

мую тесную и непосредственную связь расистской

идеологии и войны, борьбы с расизмом и борьбы

за мир. Действительно, те, кто хочет изгнать войну

с нашей планеты, должны победить расизм. «Войны

надо останавливать тогда, когда они еще не раз-

разились. И подавлять их следует там, где они

всегда подготавливались и подготавливаются, т. е.

в головах людей, в школьных учебниках, в сред-

ствах массовой информации. Большинство войн, ко-

торые велись в последние 50 лет, были расистски

мотивированными... Расизм снова и снова ведет мир

к войне, к гражданской войне между разными на-

циональностями одной страны, к агрессивным вой-

нам против других народов» (с. 171).

Петер Шютт обоснованно связывает огромное

усиление расизма в ФРГ с глубоким кризисом меж-

личностных отношений в стране, с многочислен-

ными проявлениями этого кризиса, отравляющими

жизнь людей. Его горечь и искреннее негодование

в связи с этим вполне оправданны. Но представ-

ляется, что здесь следовало бы более четко пока-

зать главную первопричину удушающей атмосферы

в межличностных отношениях, разгула расизма,

роста преступности и развития других негативных

явлений, отмеченных в книге. Эта первопричина—

углубление общего кризиса капитализма, охватив-

шего все сферы жизни капиталистического общест-

ва—экономическую, социальную, моральную и по-

литическую.

Нужно обладать большим личным мужеством,

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 18, с. 509.

19

чтобы сказать своим соотечественникам всю ту не-

приглядную для многих правду, которую сказал

автор. И Петер Шютт сказал эту правду, потому что

является истинным патриотом своего отечества, ис-

пытывает чувство стыда за многое из того, что видит

вокруг себя, и страстно желает, чтобы его Родина из-

бавилась от всего того, что вызывает у него справед-

ливое негодование и отвращение, и прежде всего от

мерзости расизма, который сыграл зловещую роль

на многих этапах истории Германии, в том числе

совсем недавних. Это праведный гнев в лучших тра-

дициях прогрессивной немецкой и мировой публи-

цистики.

В своей последней главе данного издания Петер

Шютт пишет, что после выхода его книги в свет в

1981 году многие читатели считали, что он сильно

сгустил краски. Отвечая им, автор пишет, что дей-

ствительность оказалась гораздо мрачнее. «Нет ни-

каких сомнений: проблема иностранцев становится

у нас настоящим полем сражения противоречивых

политических взглядов и убеждений, на котором

фашистам легче всего найти поддержку среди широ-

ких масс» (с. 292).

Хотя Петер Шютт сказал немало горьких слов в

адрес своих соотечественников, книга отнюдь не про-

никнута пессимизмом и безнадежностью. Автор ви-

дит выход в усилении борьбы левых, прогрессивных

сил ФРГ, и прежде всего рабочего и профсоюзного

движения, против всех видов расизма и национа-

лизма, за полное равноправие рабочих-иммигрантов.

Сейчас особенно необходимо единство и солидар-

ность немецких пролетариев и их братьев по классу,

приехавших из-за рубежа. «Преодолеть расизм как

одну из главных язв капиталистической обществен-

ной формации может и должен прежде всего рабо-

чий класс. В его собственных интересах освободить

мир от межнациональных и межрасовых конфлик-

тов и объединить все нации и расы в единый фронт

борьбы против угнетателей» (с. 168). И такое един-

ство выковывается, несмотря на все трудности и

многочисленные субъективные и объективные пре-

пятствия. В забастовках, демонстрациях все чаще

совместно участвуют немецкие и иностранные рабо-

чие, расизм встречает все больший отпор в профсою-

зах, в левых партиях. Растут силы сопротивления

20

расизму и в широких слоях населения. Постепенно

формируется единый фронт организаций и групп,

выступающий за гражданские права иностранных

рабочих, против расизма, за дружбу и равноправие

всех рас и национальностей, населяющих ФРГ.

Высоко несет знамя пролетарского интернацио-

нализма Германская коммунистическая партия, ко-

торая записала в своей программе: «ГКП требует

для иностранных рабочих и их семей равноправного

участия в политической, социальной и культурной

жизни Федеративной республики. Она решительно

борется против любой формы дискриминации и лю-

бых попыток с помощью националистической исте-

рии вбить клин между немецкими и иностранными

рабочими... ГКП выступает за солидарность и сов-

местные действия немецких и иностранных ра-

бочих» 1.

И. Л. Киселев, доктор юридических наук

1 Мангеймский съезд Германской Коммунистической партии.

М., Политиздат, 1979, с. 311.

21

Предисловие

к русскому изданию

Время идет, и с момента издания моей книги,

направленной против расизма в Федеративной Ре-

спублике Германии, прошло уже четыре года. Когда

она вышла в свет в начале 1981 года, ее критики,

даже мои политические единомышленники и друзья,

считали, что я в полемическом задоре сильно сгу-

стил краски. Однако западногерманские будни очень

быстро убедили их в том, что прав был я. Между

1981 и 1983 годами Федеративную республику охва-

тил такой приступ враждебности к иностранцам, в

сравнении с которым все то, о чем я писал ранее,

представляется безобидными пустяками. За это вре-

мя более четким стал и общеполитический фон кам-

пании, нацеленной против наших иностранных со-

граждан. Гонения на иностранцев явились психоло-

гической и политической увертюрой к политике «пе-

ремен», и под эти внутриполитические аккорды про-

изошел отход от политики разрядки 70-х годов к

размещению ракет и оживлению антикоммунисти-

ческой пропаганды с ее раздуванием враждебности

в мире. Гонения на иностранцев одновременно явля-

ются и реакционной попыткой преодоления эконо-

мического кризиса, самого тяжелого для Федератив-

ной республики со дня ее основания. В условиях

наличия в стране более двух миллионов безработ-

ных «козлами отпущения» у нас объявляют ино-

странцев точно так же, как это делали с евреями во

времена Гитлера. Расистская пропаганда стремится

внушить рабочим и безработным, что у них «отни-

мают» рабочие места не предприниматели, а турки.

Таким образом, первыми жертвами политики «пере-

мен» становятся иностранные сограждане. После

смены правительства осенью 1982 года их права по-

степенно, шаг за шагом, ограничиваются, и уже

многие из них вообще отменены благодаря маневрам

политиков из ХДС, изменивших политический курс

страны. 28 мая 1982 года молодая турецкая писа-

тельница Семра Эртан сожгла себя в Гамбурге в

знак протеста против растущей враждебности к ино-

странцам. В августе 1983 года ее соотечественник—

22

антифашист Кемаль Альтун в отчаянии выбросился

из окна здания западноберлинского административ-

ного суда и разбился насмерть, а в канун Нового,

1984 года в одном западноберлинском лагере для

политических беженцев сгорели заживо шестеро

эмигрантов из нескольких стран «третьего мира»,

причем при таких обстоятельствах, которые и по сей

день вызывают подозрения, что это было убийство.

Во время подготовки выборов в бундестаг весной

1983 года в кампаниях клеветы в адрес «гостей-ра-

бочих» и всех просящих политического убежища

принимала активное участие не только откровенно

правая реакционная пресса. В 1983 году права поли-

тически преследуемых иностранцев были настолько

урезаны, что общее число удовлетворенных проше-

ний об убежище снизилось по сравнению с предыду-

щим годом почти до одной трети. Во многих землях

ФРГ было отклонено более 90% всех поданных

прошений о предоставлении убежища. Это дало ос-

нование Комиссии по делам беженцев Организации

Объединенных Наций вынести официальное порица-

ние нашему федеральному правительству.

Волна враждебности к иностранцам захлестнула

не только Федеративную республику. В соседней

Франции праворадикальным силам удалось до-

биться того, что немалое число местных рабочих пе-

ренесло свое недовольство экономическими и со-

циальными последствиями кризиса на своих коллег

из Алжира, Марокко и Сенегала. В Англии летом

1982 года во многих крупных городах дело дошло

до настоящих насильственных актов против цвет-

ных иммигрантов из стран Карибского бассейна,

Африки и Индии. В США при правительстве Рейга-

на снова оказались под угрозой отмены многие по-

литические права национальных меньшинств, за-

воеванные Движением за гражданские права за

истекшие 20 лет. Это выражается уже хотя бы в

том, что иммигранты с юга—из Пуэрто-Рико, Гаити

и Мексики—систематически оттесняются к самому

краю американского общества» И во всех этих стра-

нах четко просматривается связь указанного процес-

са с кризисом капиталистической системы.

Однако этой кампании по разжиганию ненависти

к иностранцам начинают противостоять значитель-

ные силы. В частности, это наблюдается и в Федера-

23

тивной республике. Широкое народное антифашист-

ское движение использовало 50-ю годовщину «зах-

вата власти» нацистами для того, чтобы напомнить

народу об уроках истории и предостеречь от варвар-

ских последствий вновь поднимающего голову ра-

сизма. Западногерманские профсоюзы все яснее

понимают, что в случае, если предпринимателям и

реакции удастся натравить друг на друга немецких

и иностранных рабочих и лишить их солидарности,

под удар будут поставлены единство и боеспособ-

ность всего рабочего движения. Во время крупных

забастовок и акций осенью 1983 года, в ходе кото-

рых рабочие блокировали здания своих предприя-

тий, иностранные и немецкие рабочие и работницы

проявили исключительное единство и солидарность,

как это было, например, на гамбургской верфи «Хо-

вальдт». Нередко в этих стычках с капиталом му-

жественно и решительно выступали против враж-

дебных к иностранцам настроений и тенденций

профсоюзные советы предприятий и их доверенные

лица. Члены профсоюзного комитета компании

«Люфтганза» в Гамбурге не постеснялись сами

взять в руки ведра и кисти, чтобы замазать на мно-

гокилометровой стене, окружающей аэродром, нама-

леванные на ней враждебные по отношению к ино-

странцам надписи.

Идея международной солидарности рабочих

встречает все более широкую поддержку среди уча-

стников движения за мир в нашей стране, и все ча-

ще наши манифестации за мир отличает то, что в

них принимают активное участие группы иностран-

ных сограждан, выходящих на улицы со своими

транспарантами и плакатами. Участие в движении

за мир позволяет лучше понять, что любой народ

может лишь тогда честно и достойно выступать и

бороться за мир между народами и государствами,

когда он проявляет миролюбие у себя в стране и

справедливо относится к различным населяющим

ее национальностям.

Та часть движения за гражданские права, кото-

рая борется у нас за равноправие национальных

меньшинств и чьи цели я кратко обрисовал в дан-

ной книге, значительно укрепилась за истекшие три

года и стала официально признанной силой. К на-

стоящему времени на территории Федеративной рес-

24

публики созданы и действуют более 550 инициатив-

ных групп и объединений, которые вносят свой

вклад в дело укрепления дружбы и сотрудничества

между немецкими и иностранными гражданами. В

марте 1984 года у нас уже в третий раз была про-

ведена Неделя дружбы с иностранными рабочими, в

мероприятиях которой впервые активно участвовали

профсоюзные организации. В Гамбурге не так давно

возник «Союз действия немецких и иностранных

трудящихся», который теперь координирует дея-

тельность более 30 инициативных групп. Соответ-

ствующие акции подготавливаются и в других рай-

онах Федеративной республики, и можно надеяться,

что рано или поздно у нас сложится охватывающая

всю страну надпартийная организация, объединя-

ющая все инициативные действия в поддержку и

защиту иностранцев.

Сейчас повсюду начались дискуссии об альтерна-

тивах официальной политике властей в отношении

иностранцев. Модель «многонациональной Федера-

тивной республики» уже включена в концепции и

программы многих прогрессивных групп и партий.

Выступая в самых разноплановых дебатах о демо-

кратических путях решения проблемы иностранцев,

я всегда самым решительным образом призываю

внимательно изучать конкретные примеры, и в част-

ности опыт, накопленный Советским Союзом. Слиш-

ком многие, в том числе и самые доброжелательно

настроенные, граждане Федеративной республики

просто не знают о том, что в Советском Союзе на

протяжении свыше 60 лет живут в мире и согласии

и пользуются равными правами 140 различных на-

родов и национальностей. В своих выступлениях я

всегда призываю следовать примеру СССР, где как

равные живут и работают русские, евреи, казахи,

немцы, черкесы и другие национальности, призываю

к тому, чтобы у нас, в ФРГ, мирно трудились и жи-

ли граждане немецкой, турецкой, итальянской, гре-

ческой, португальской или испанской национально-

стей. Отделение проблемы гражданства от проблемы

национальности, которое уже давно практикуется в

СССР в соответствии с его Конституцией, позволило

бы и у нас решить много трудных вопросов. А эти

вопросы возникают вновь и вновь, потому что у нас

все основные гражданские права прочно связаны с

25

наличием у человека западногерманского граждан-

ства. И поэтому те, кто не имеет такой «привиле-

гии»—а это, как правило, иммигрирующие к нам

иностранцы,—часто во втором и даже в третьем по-

колении лишены тех прав, которыми пользуются их

«местные» сограждане. Если бы основные принципы

национальной политики, действующие в Советском

Союзе, были применены у нас, наши национальные

меньшинства, состоящие из иммигрантов и «гостей-

рабочих», получили бы все права, в том числе—на

пользование своим языком и культурой при обуче-

нии в школах, на создание и содержание собствен-

ных средств информации и культурных центров, а

также на устройство своей жизни в соответствии с

их национальными традициями. Только тогда был

бы положен конец попыткам германизировать эти

меньшинства. Сейчас многим гражданам Федера-

тивной республики это покажется чистой утопией,

однако нам не обойтись без радикальных перемен,

коль скоро мы хотим найти правильное решение и

ликвидировать глубоко укоренившуюся у нас не-

справедливость, лишающую миллионы людей их

элементарных прав.

Петер Шютт

Гамбург, июнь 1984 г.

26

«Мавр сделал

свое дело...»

Тема для дискуссии, предла-

гаемая Петером Шюттом

Да, в нашей конституции это есть...

«Никому не может быть причинен ущерб или ока-

зано предпочтение по признакам его пола, его про-

исхождения, его расы, его языка, его отечества и

места рождения, его вероисповедания, его религиоз-

ных или политических убеждений».

С этих громких слов, включенных в пункт 3

статьи 3, начинается наша хваленая конституция.

Однако несколькими статьями ниже, там, где основ-

ные права граждан рассматриваются более подроб-

но, делается следующая оговорка: «Все немцы

имеют право собираться мирно и без оружия, без

предварительного заявления или разрешения». Эта

формулировка «Все немцы...» встречается и в дру-

гих статьях конституции.

Все немцы? Да, только немцы. Ну а как быть

с проживающими у нас иностранцами? В Федера-

тивной республике живет сейчас около четырех

с половиной миллионов граждан, прибывших

к нам из-за рубежа. Они приехали сюда с разных

концов земли—из Южной Европы, из Турции,

с Ближнего и Дальнего Востока, из Африки, из

Северной и Южной Америки.

Они уже давно перестали быть национальным

меньшинством, их больше нельзя считать некой

инородной группой. У многих из них появилось

здесь уже второе и даже третье поколение. Они

часть нашего народа, они живут среди нас, рядом

с нами, они работают на нас. Хотим мы этого или

нет, но Федеративная республика превращается

в многонациональное государство. Старая Германия

чистокровных тевтонцев прекратила свое сущест-

вование, и меня это нисколько не огорчает. Наобо-

рот, я нахожу, что нам пора сделать соответству-

ющие выводы из факта превращения нашего не-

когда однозначного германского «рейха» в сооб-

Часть

первая

27

щество, где живут и трудятся люди различной на-

циональной и этнической принадлежности, и учесть

это в нашем поведении, в нашей культуре и

в нашей конституции.

Тем не менее к началу 80-х годов враждебность

к иностранцам, ненависть к чужакам и откровен-

ный расизм приняли у нас такие масштабы и фор-

мы, каких не наблюдалось со времен нацизма.

Именно с момента возникновения этого процесса

я и позволю себе начать свой памфлет.

И все это—в нашем доме

Вот уже несколько лет я женат на афроамери-

канке *. У нас растет темнокожая дочь. В общем,

в нашей семье «третий мир» имеет солидное боль-

шинство в две трети. Как единственный немец

в этом «тройственном союзе», я, однако, отнюдь

не остаюсь в проигрыше. Скорее наоборот. Моя

жизнь сейчас стала полнее, богаче человеческими

связями, переживаниями, ощущениями и, конечно,

напряженными минутами. Но какая может быть

любовь без нервных потрясений! Это просто скуч-

ное и, в общем-то, бесплодное существование.

Наша совместная жизнь не ограничена четырь-

мя стенами нашей квартиры. Суета будней захлес-

тывает нас ежеминутно, окружающий нас мир не

дает ни малейшей передышки. И мы почти каждый

день сталкиваемся с фактами духовного загрязне-

ния и отравления окружающей среды. Оно про-

является прежде всего в нарастающей волне ра-

систских и шовинистических предрассудков, кото-

рая, кажется, грозит затопить всю нашу страну.

Она не раз захлестывала и меня, иногда вызывая

дрожь, иногда повергая в оцепенение. Собственно

она-то и заставила меня сесть за эту книгу. Я на-

писал ее под влиянием всего того, что я увидел

и прочувствовал, и я не скрыл в ней ни своего

гнева, ни своей, может быть, порой излишней го-

рячности.

Какой дискриминации подвергаются у нас ино-

* Так сейчас принято называть негров из США или Канады- —

Прим. перев.

28

странцы, мне впервые стало ясно, когда мы с моей

супругой решили пожениться. Тут-то и начались

наши хождения от Понтия к Пилату: из суда

первой инстанции в бюро записи актов граждан-

ского состояния, из консульства в бюро прописки,

оттуда назад в консульство, из загса в суд первой

инстанции—от Пилата к Понтию, пока наконец

на руках у нас не оказался всесильный документ—

«Разрешение на освобождение от представления

справки о возможности вступления в брак».

Эта жуткая формула, унаследованная от недоб-

рой памяти эпохи зла, говорит сама за себя и во-

очию убеждает в том, что даже богиня правосудия

у нас отнюдь не свободна от предрассудков и лишь

тогда проявляет благосклонность к людям, когда

ей суют под нос «арийский» паспорт. И конечно

же, любовь между немцем и чужестранкой в ее

глазах выглядит особенно подозрительной и предо-

судительной. Хотя среди нас и живут миллионы

иностранных сограждан, из каждой сотни регист-

рируемых у нас браков лишь один заключается

между представителями разных национальностей.

Но не только предостерегающий жест правосудия

мешает в нашей стране людям разных наций бли-

же узнавать друг друга, учиться понимать и лю-

бить других. Мы сталкиваемся с расизмом изо дня

в день и нередко в самых обыденных и банальных

ситуациях, причем иногда все это выглядит даже

комично. Вот, к примеру, наша дочь рассказывает,

что сегодня их учитель географии успокаивал класс

такой фразой: «Ну хватит, кончайте этот негри-

тянский базар!» А вчера один мальчишка приста-

вал к ней с вопросом, не удостоит ли она его

«негритянским поцелуем». На уроке пения они не-

давно разучивали песенку «Где же черная кухар-

ка?». В поезде метро по пути домой ей нередко

приходится быть объектом «сентиментального» ра-

сизма. Кто-нибудь вдруг начинает гладить ее

по курчавым волосам и даже по щеке, словно она

не живой человек, способный чувствовать и пере-

живать, как и все люди, а красивая целлулоидная

кукла-негритенок.

Когда моя жена просит в городской библиотеке

три бланка требований на книги, библиотекарь

непременно дает ей четыре. «На случай, если вы

29

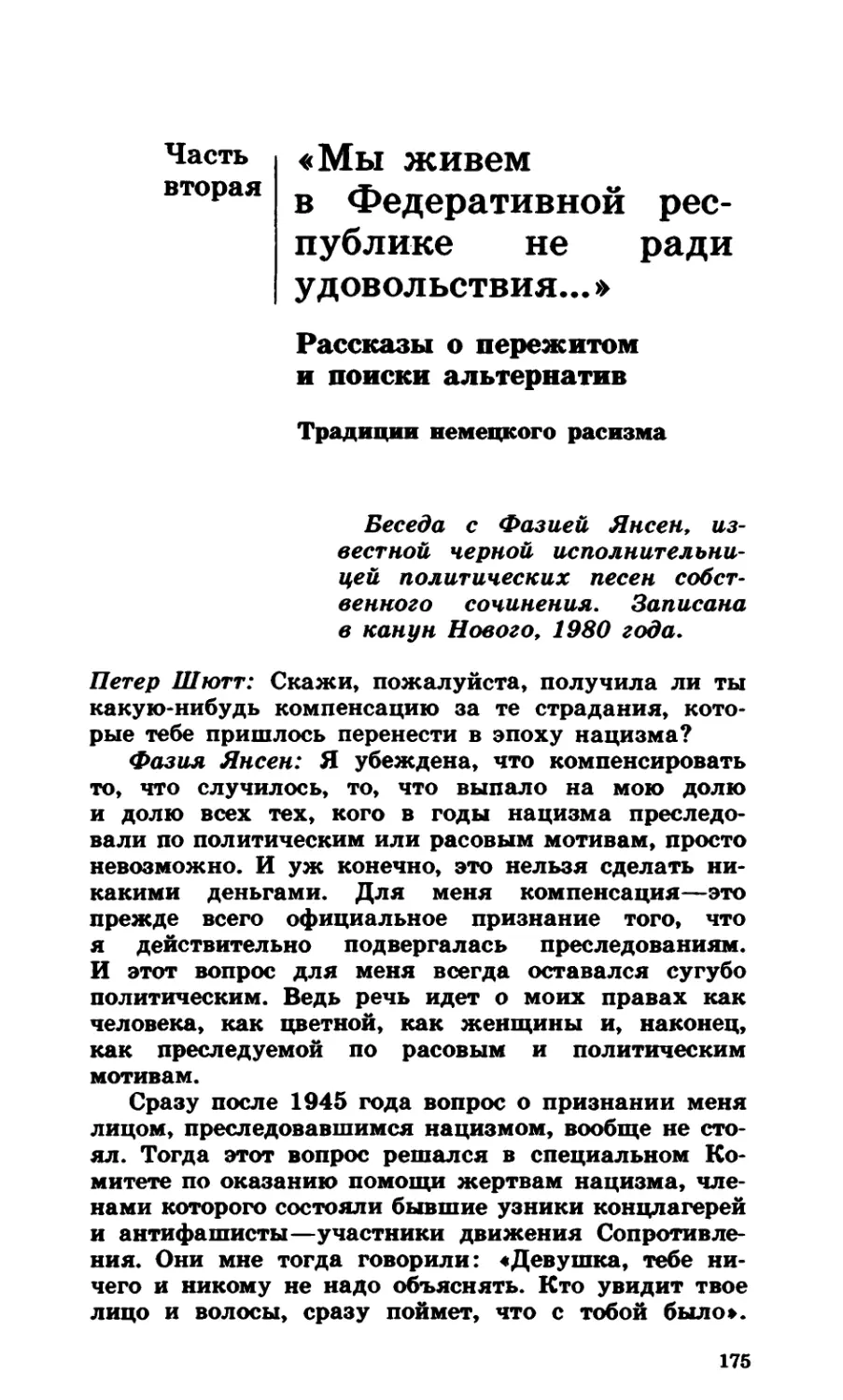

Петер Шютт и Элизабет Томпсон на демонстрации в Гамбурге

в честь Международного женского дня 1980 года.

ошибетесь»,—поясняет он отечески и при этом ду-

мает про себя, что все-таки черные, наверное, еще

не умеют пользоваться книгами. Иногда с ней

происходят и забавные случаи. На днях один поли-

цейский, остановив ее, когда она пыталась перей-

ти через улицу на красный свет, терпеливо и об-

стоятельно объяснял ей, что означают в городе

Гамбурге красный, желтый и зеленый цвета све-

тофора.

Но большей частью ситуации бывают гораздо

худшие. Например, в автобусе кто-то назовет ее

«черной обезьяной», продавцы в магазине нагло

оставят без внимания, парикмахер вдруг запросит

двойную цену только потому, что ее волосы якобы

трудно стричь. Даже мне достается от вошедшей

у нас в привычку дискриминации цветных. Когда

я говорю кому-нибудь, что женат на черной жен-

щине, некоторые из моих собеседников обязательно

понимающе ухмыльнутся и заметят: «Наверное,

это весьма занятно!» Еще бы, ведь у нас в стране

темная кожа воспринимается как нечто особо за-

влекательное и сексуальное. А уж если мы вдвоем

30

идем по улице, то, как уже не раз случалось, кто-

нибудь непременно крикнет нам вслед: «Позор

для нации!» И даже в нашем либеральном Гам-

бурге нередко бывало, что водители такси отказы-

вались нас везти только потому, что у одного из нас

темная кожа.

Многим гражданам нашей республики это, ве-

роятно, покажется банальным: стоит ли, мол, об-

ращать внимание на такие пустяки. И верно, очень

немногие представляют себе, что значит у нас

в стране принадлежать к национальному меньшин-

ству, которое по цвету кожи заметно с первого

взгляда. А эти несчастные не могут сбросить с се-

бя кожу, и защищаться им нечем. И вот повсюду—

на работе или во время досуга, в чужом районе

города или возле своего дома—этим людям при-

ходится испытывать на себе тысячи назойливо фа-

мильярных взглядов и ухмылок. Их постоянно

разглядывают, на них буквально глазеют, тара-

щатся и неизменно во всех случаях смотрят, как

на чужаков.

Большинство наших темнокожих знакомых

считают это постоянное разглядывание наихудшим

проявлением расизма в Федеративной Республике

Германии. Вообще-то на иностранцев повсюду в ми-

ре смотрят пристальнее и даже оборачиваются,

особенно когда встречается женщина-иностранка,

но нигде, как мне кажется, это не делают так

откровенно и подчеркнуто, так бесцеремонно и пре-

досудительно, как у нас. Здесь в иностранце видят

не гостя, а некоего возмутителя спокойствия, на-

рушающего заведенный порядок. В отличие от

США, где афроамериканцы, несмотря на все еще

сохраняющуюся дискриминацию, все же ощущают

себя нацией, имеющей собственную культуру

и чувство достоинства, у нас каждый испытывает

на себе расизм в одиночку. Он проявляется как

индивидуальный террор и потому вызывает у жертв

ощущение разобщенности, горечь бессилия и созна-

ние полнейшей беспомощности. Да и что должна

делать моя жена, когда ее в автобусе называют

«негритянским дерьмом»? Может быть, пуститься

в дискуссию с обидчиками или вонзить в них свои

ногти? На такое она еще пока не решалась.

В доме, где мы живем, моя жена и дочь от-

31

нюдь не единственные иностранцы. Из девятнадцати

квартиросъемщиков пятеро не имеют подданства

ФРГ. Рядом с нами живет Моника, тридцатилетняя

женщина-искусствовед. По национальности она

итальянка, но в Италии она побывала только од-

нажды, во время отпуска. Дело в том, что ее предки

когда-то, вероятно еще до нашего летосчисления,

переселились из Рима в Берлин, но получить граж-

данство ФРГ так и не сумели. И у нее его тоже

нет. Она не имеет избирательных прав и постоянно

оказывается жертвой всевозможных придирок

со стороны властей, действующих на основе законов,

придуманных нашими бюрократами исключительно

с целью введения особого режима для иностранных

сограждан, что бы там ни говорилось о «европей-

ском единстве».

Этажом ниже проживает некая Дорле, дипло-

мированный психолог из Зальцбурга, расположен-

ного в шести километрах от границы с Баварией.

Она тоже все время терпит гонения со стороны

властей. Ей пришлось отказаться от контракта

с одной общиной на постоянную практику, посколь-

ку управление, ведающее делами иностранцев,

не выдало ей разрешения на работу по специаль-

ности. Вот уже три года она живет в Гамбурге,

но у нее почти нет шансов обосноваться у нас

только потому, что ее родная Австрия не входит

в число стран—членов Европейского экономического

сообщества. Мешает и положение о «прекращении

набора иностранных специалистов». В результате

ей приходится довольствоваться очень скудно оп-

лачиваемой работой почасовика, пока университет

готов сквозь пальцы смотреть на отсутствие у нее

официального разрешения. Если же она потеряет

и это место, ей немедленно грозит высылка из

страны, ибо ее заработки не могут быть ниже вы-

плат, полагающихся по закону о социальном обес-

печении.

На нижнем этаже снимает квартиру господин

Кагемуца, японец, работающий в гамбургском

филиале японской машиностроительной фирмы.

Он живет совсем отшельником, и наши контакты

с ним ограничиваются лишь любезными приветст-

виями на лестничной площадке. Хотя на лице

у него ничего не написано, однако мне кажется,

32

я угадываю, насколько ему одиноко и неуютно

у нас, как высоки стены, отгораживающие его

от той немецкой среды, в которой он живет, и как

сильно дает она ему почувствовать, что он здесь

не ко двору.

Как и в нашем доме на Эппендорфштрассе,

во многих домах этой части города обитают иност-

ранные сограждане. Это так называемые «гастар-

байтеры», или «гости-рабочие», студенты, беженцы

со всех континентов—турки и югославы, арабы

и африканцы, персы и индонезийцы. Я люблю эту

часть города больше, чем все остальные районы

Гамбурга, именно за ее человеческую разноликость.

Я живу здесь уже свыше 15 лет. В хорошие дни

я иногда вижу нашу большую улицу как некое

пестрое отражение центральных улиц Парижа, Лон-

дона или Нью-Йорка, как провозвестницу истинно

братского сообщества людей, свободного от всяких

национальных и расовых барьеров.

От такого гармоничного будущего мы еще, ко-

нечно, очень далеки. Так, напротив нашего дома

год назад открыл свое заведение некий господин

или, вернее, мистер Макдональд. Свет его желтой

неоновой рекламы теперь и по ночам проникает

в нашу гостиную. В этом заведении неукоснительно

следуют порядкам, установленным в мире чисто-

кровных расистов. Директором этого «дочернего

заведения» является немец—бывший школьный

учитель в ранге советника, который, по-видимому,

не смог справиться со своими обязанностями пе-

дагога. В подчинении у него в основном молодые

женщины из Италии и Турции, а за стойкой

и особенно на кухне, у раскаленных плит, сплошь

темнолицые мужчины из Африки, Индии и Паки-

стана. У большинства из них нет надлежащих до-

кументов, и поэтому им ничего не остается, как

надрываться здесь нередко по 12—14 часов в сутки.

Тех, кто делает самую грязную и тяжелую работу,

кто чистит до блеска все, что может блестеть, кто

размораживает и разделывает мясо, вымачивает

его в пряных соусах, я вижу покидающими заве-

дение иногда в два, а то и в три часа ночи. И все

они, без исключения, черные. «Макдональд»—это

кусочек Южной Африки у самого порога нашего

дома.

33

Сравнение с режимом апартеида, возможно, по-

лемически несколько заострено: в конце концов,

в этой забегаловке нет раздельных входов и вы-

ходов для черных и белых. И в городах у нас

пока еще не появились изолированные националь-

ные гетто. Однако условия жизни иностранцев

у нас не так уж далеки от тех, в которых живут

цветные в США и Южной Африке. Кое-что из это-

го можно наблюдать и в гамбургском предместье

Эппендорф. В сохранившихся с кайзеровских вре-

мен и похожих на казармы доходных домах

на улицах Кегельхофштрассе и Гешвистер-Шолль-

штрассе, где отсутствуют необходимые санитарно-

гигиенические условия, а также в ветхих домах-

террасах в районе Фалькенрида и на задворках

Лёвенштрассе ютятся преимущественно турки.

Ниже этих строений расположены жуткие разва-

люхи, в которые недавно вселили 40 беженцев.

Большинство из них—угандийцы и сомалийцы.

Наш богатый традициями район города, где в те-

чение многих лет, до самого ареста и отправки

в концентрационный лагерь, жил и боролся Эрнст

Тельман, за последние 20 лет совершенно изменил

свое лицо. И прекрасная фотография из «Музея

Тельмана» на Тарпенбекштрассе, где Тедди * про-

тягивает левую руку советскому моряку, а правую—

китайскому матросу, приобрела новое конкретное

содержание.

Изменилось и лицо нашего рабочего класса.

Голубоглазых юношей-пролетариев, какими изоб-

ражал их в своих романах Вилли Бредель, нет

и в помине. На складе обоев фирмы «Мартин»,

расположенном у нас на заднем дворе, работает

пятеро немцев, трое турок и один афроамериканец,

который уволился из армии. В ста метрах дальше

по улице, на кондитерской фабрике фирмы «Пеа»,

трудится триста пятьдесят женщин из Италии,

Португалии и Турции. Приготовлением знаменитых

«гамбургских шкварок» сейчас вряд ли занимается

кто-то из местных жителей. Только выручку от

их продажи кладет в свой карман какой-нибудь

коренной федеральный гражданин.

* Так называли рабочие—соратники Тельмана своего вождя.—

Прим. перев.

34

Иной раз мне приходится рано по утрам раз-

давать листовки перед эппендорфской больницей—

самым крупным в нашем районе учреждением, в

котором работает свыше 6500 человек обслуживаю-

щего персонала. И тогда мне порой кажется, будто

бы я, проснувшись, сразу попал в другую часть

планеты. В числе тех, кто еще до рассвета тол-

пится у входных ворот, более тысячи гречанок и

турчанок, работающих в больнице уборщицами и

санитарками, пятьсот южнокорейских сестер мило-

сердия, обязанных пройти у нас трехлетнюю стажи-

ровку, и около семидесяти врачей из Ганы и Ни-

герии, которые трудятся здесь на самых различных

участках, вплоть до сложных комплексов «сердце-

легкие». Без помощи иностранцев в этой больнице

уже нельзя провести ни одной операции. И все же

встречаются такие пациенты, которые предпочтут

скорее погибнуть самым глупым образом, чем поз-

волят корейской медсестре сделать им инъекцию

или врачу из Африки прооперировать их...

Темная глава истории

В ходе своей 30-летней истории Федеративная

Республика Германии превратилась в многонацио-

нальное государство в гораздо большей степени, чем

любая другая страна Западной Европы. Каждый

12-й ее житель и каждый 8-й трудящийся—иностра-

нец. Из тех, кто учится, каждый 4-й—тоже иност-

ранец. В последнее время каждый 3-й ребенок,

появляющийся у нас на свет, имеет хотя бы одного

родителя-иностранца. С притоком в нашу страну

людей из разных стран наши улицы, по образному

выражению моего турецкого коллеги, поэта Араса

Эрена, «наполнила свежая ненависть, их разбудили

новая страсть и надежда* их продули пахучие

ветры степей».

Почти 12 миллионов иммигрантов прошли через

нашу страну после 1949 года. Это огромное коли-

чество людей. Все они очень разнолики. И тем не

менее их можно разделить на пять основных групп.

Те, кто прибывает в Федеративную республику

из ГДР, могут смело рассчитывать на то, что в

силу претензии нашего федерального правительства

35

на единоличное представительство всего немецкого

народа западногерманское гражданство им обеспе-

чено. Те, кто подпадает под категорию так назы-

ваемых «перемещенных лиц немецкого происхожде-

ния», проживавших в Польше, Румынии или в

Советском Союзе и пожелавших переехать к нам,

получает паспорт ФРГ еще в сборном лагере. Даже

люди, приезжающие из далекой Намибии и имею-

щие возможность документально доказать наличие

у них в роду прадеда-немца из колонистов кайзе-

ровских времен, немедленно и с почетом прини-

маются в наше гражданство.

Даже те южновьетнамские беженцы, которых

наше западногерманское спасательное судно выло-

вило недавно у берегов этой страны, могут претен-

довать на получение квартиры, работы и помощи на

устройство в стране. Что же касается иностранных

рабочих, приезжающих к нам легально или неле-

гально, то им «везет» или «не везет» в зависимости

от того, откуда они прибыли: из страны, входящей

в состав Европейского экономического сообще-

ства, или из другой страны, не являющейся членом

ЕЭС. Например, Турция не член ЕЭС, соответствен-

но этому и отношение к приезжающим оттуда. Но

хуже всего положение тех, кто ищет у нас поли-

тического убежища. В том случае, если их проше-

ние отклоняется, они должны убраться из страны

в течение 12 часов. А надо сказать, что сейчас

вопрос о предоставлении убежища решается в четы-

рех из пяти случаев отрицательно.

В табели о рангах нашего гостеприимства на

самом верху стоят, конечно, немцы. Тот, кто хотя

бы отдаленно оказывается немцем, вполне может

рассчитывать на гражданство и соответствующие

права. Иностранец же попадает в незавидное поло-

жение водоноса, подсобного рабочего, мальчика на

побегушках. Чтобы иметь даже ограниченную воз-

можность передвигаться по стране, он обязан по-

лучить официальный вид на жительство и разре-

шение на трудовую деятельность. Его нанимают

последним, а выгоняют первым. Он должен все

время помнить о том, что его в любой момент могут

выставить за порог. В 1979 году вид на жительст-

во в ФРГ имели только 22% всех наших иност-

ранных сограждан, а разрешение на постоянное

36

жительство—не более 0,6%. Последнее получают

лишь те, кто проработал на одном месте непрерыв-

но в течение пяти лет, приобрел достаточные зна-

ния языка, соответствующее его потребностям жилье

и сумел устроить своих детей в школу. Разуме-

ется, немец тоже может скатиться вниз по социаль-

ной лестнице до положения иностранного «гостя-

рабочего», особенно если у него многочисленная

семья, если он не имеет жилья или живет в обще-

житии, а также если он неграмотен. К категории

этих наибеднейших, чью судьбу ярко и докумен-

тально описал в своих книгах Юрген Рот, относят

сейчас более двух миллионов граждан ФРГ.

Наше общество определенно приобрело некото-

рые черты, делающие его современным подобием

рабовладельческого государства. Моделью для него

послужила организация фашистской промышлен-

ности в годы войны, в которой эксплуатировали

принудительный труд миллионов депортированных

в Германию иностранных рабочих, создавая для них

каторжные условия жизни и работы. Иностранцы —

это прежде всего дешевая рабочая сила. Она появ-

ляется на рынке труда уже в готовом виде и тут

же может создавать ценности, то есть прибыль,

налоги, ренту, причем государству не надо затра-

чивать ни пфеннига на семейные пособия, социаль-

ное обеспечение или образование иностранных ра-

бочих. Они трудятся у нас на себя куда меньше,

чем их немецкие коллеги. Их назначение одно—

создавать прибыль для работодателя и доходы в

виде налогов для государства.

Каждый год наша федерация, наши земли и

наши общины выколачивают из одного иностран-

ного рабочего свыше трех тысяч марок налоговых

поступлений, а возвращают ему смехотворно малую

сумму. Так, в 1978 году чистые расходы земель

на одного рабочего-иностранца колебались от 2,19

марки в Нижней Саксонии до 4,78 марки в Ба-

варии. Федеральное правительство добавило к этому

в среднем еще по 10,72 марки, а городские ма-

гистратуры в самом лучшем случае увеличили эти

выплаты на 2,95 марки на каждого рабочего в год.

В итоге получается жалкая сумма примерно в 15

марок в год. И это все, что наше государство выде-

ляет на одного иностранного рабочего. Пятнад-

37

цать марок в год! Это же примерно сотая часть

того, что Федеративная республика расходует толь-

ко на социальное обеспечение одного немецкого

рабочего,—около 1500 марок.

В условиях подобных социальных диспропорций

и произвола сами собой возникают почти объек-

тивные основания для презрительного отношения к

другим народам и расам, для появления расизма.

Если во времена Веймарской республики расизм

был направлен прежде всего против евреев—нацио-

нального меньшинства, проживавшего в нашей

стране в течение нескольких столетий, то теперь

он бьет с особой силой по иммигрантам из «тре-

тьего мира»—туркам, арабам, азиатам, афроаме-

риканцам и африканцам. Чем непривычнее для нас

внешний вид человека, чем темнее его кожа, тем

чаще и грубее подвергается он у нас расовой дис-

криминации. Поэтому я хотел бы здесь обратить

особое внимание на расовую неприязнь по отноше-

нию к цветным, которая нагляднее всего убеждает,

насколько трудно приходится у нас всем чужест-

ранцам.

Я не собираюсь вдаваться в долгие теоретичес-

кие рассуждения относительно возникновения ра-

сизма. Однако я категорически отвергаю выдви-

нутый недавно в одном из изданий «Курсбуха» *

тезис, согласно которому столкновение различных

культур неизбежно и «естественным образом» по-

рождает расистские настроения. В моей семье тоже

сталкиваются разные культуры, но я воспринимаю

это взаимодействие как стимулирующее обе стороны

и со всех точек зрения способствующее миру.

Встреча и взаимодействие отличающихся друг

от друга культур и жизненных укладов только

тогда ведут к расовым конфликтам, когда они на-

кладываются на классовые противоречия, когда од-

на из культур, объявляя себя господствующей, при-

пирает другую к стенке. Вражда между народами

отнюдь не является законом природы. Даже в гер-

манской истории были примеры того, как на про-

тяжении столетий немцы мирно сосуществовали

с евреями, поляками, датчанами, голландцами и

французами. Еще в конце XIX века более 500 тысяч

* Имеется в виду левацкое издание, публикуемое в ФРГ 1—2

раза в год.—Прим. перев.

38

поляков-переселенцев безболезненно расселились в

Рурской области и на Рейне, и случилось это не

в последнюю очередь благодаря интернационалист-

ской позиции, занятой германским рабочим движе-

нием.

Бесспорно, в Германии существуют расистские

традиции, и они гораздо старше нацистского «рей-

ха». Христианство, почти два тысячелетия пропо-

ведующее свою доктрину народам западных стран,

учило их нетерпимости по отношению к евреям и

язычникам. Доставшееся нам в наследство пред-

убеждение против греков, турок, арабов и черных

восходит к временам крестовых походов, когда хри-

стиане впервые попытались огнем и мечом иско-

ренить тех, кто не желал принять их веру. А в эпоху

Великих открытий у нас сложилось уже евроцентри-

стское представление о мире, заставлявшее нас пре-

зирать все культуры небелых народов, а индейцев

и африканцев вообще низводить на положение ди-

карей и получеловеков. В период между XVI и XX

веками более 30 миллионов индейцев пало жерт-

вой политики геноцида, проводившейся европей-

скими державами в Северной и Южной Америке,

и ровно столько же африканцев за тот же период

было вывезено на невольничьих кораблях в качест-

ве рабов в Новый Свет. Этому варварскому насле-

дию мы обязаны тем, что в нашем сознании глубо-

ко укоренились самые нелепые предрассудки по от-

ношению к тому миру, который мы и теперь, ос-

таваясь все теми же евроцентристами, величаем

«третьим».

Новый стимул расизм получил в период коло-

ниализма. Вильгельмовская Германия, едва успев

объединиться «кровью и железом», приняла самое

активное участие в осуществлявшемся тогда по пра-

ву сильного разделе стран Азии и Африки между

европейскими колониальными державами и сумела

ловко, хотя и с опозданием, войти в число госу-

дарств, соперничавших в империалистической ко-

лониальной политике. Раздавленные грубой силой

«туземцы» Намибии и Танзании были принужде-

ны покориться немецкому «духу», чтобы не по-

гибнуть.

Когда в 1933 году нацисты окончательно за-

хватили власть, опасная гремучая смесь расистских

39

убеждений и предрассудков была уже полностью

готова к употреблению, ее только нужно было до-

вести до взрыва. Последствия этого известны. Про-

несшийся над миром смерч фашизма стал самой

гнусной в мировой истории расистски мотивирован-

ной бойней народов. Вторая мировая война с ее

стратегией массового уничтожения, направленной

прежде всего против народов Восточной Европы,

обошлась миру в 55 миллионов человеческих жиз-

ней.

40

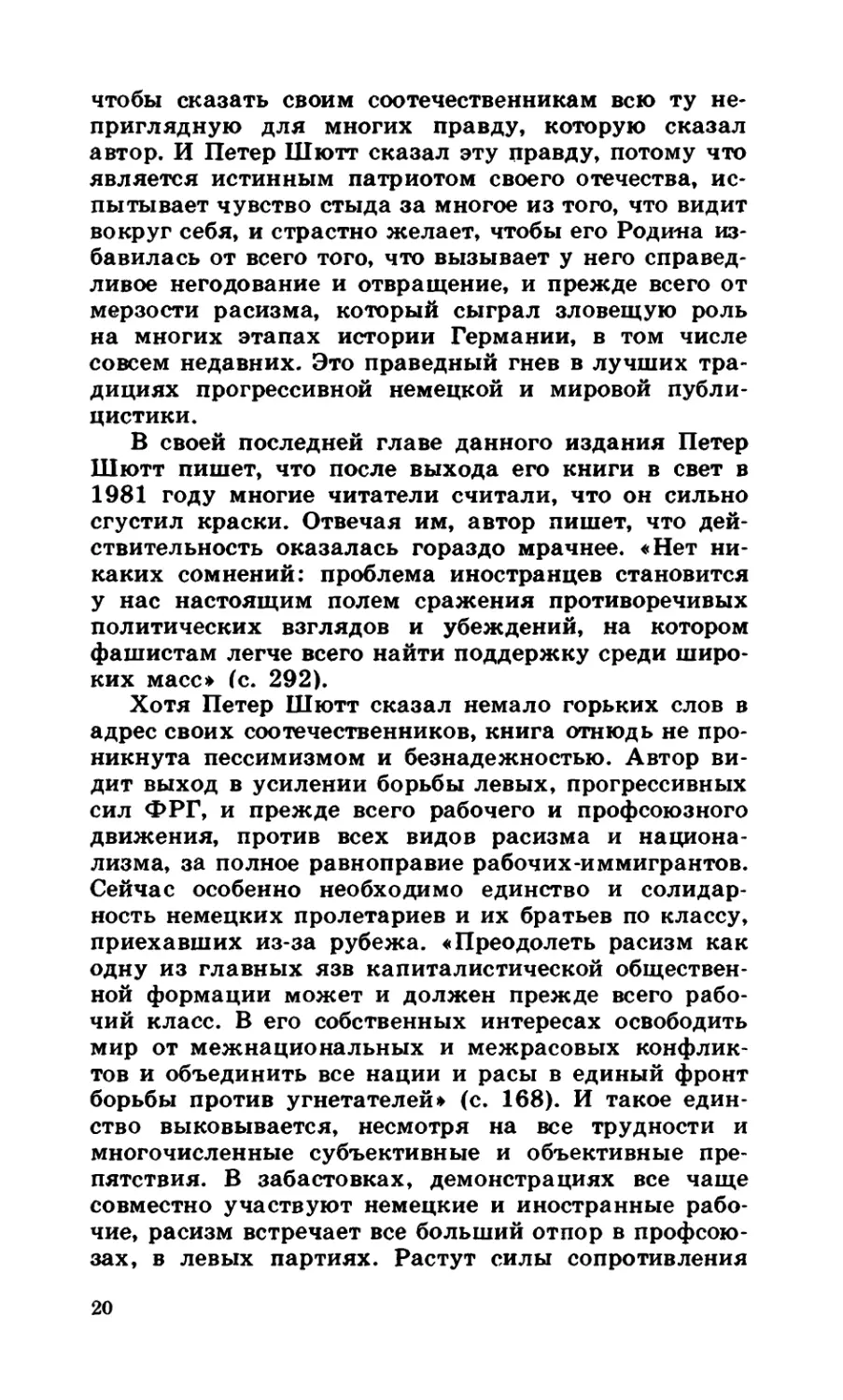

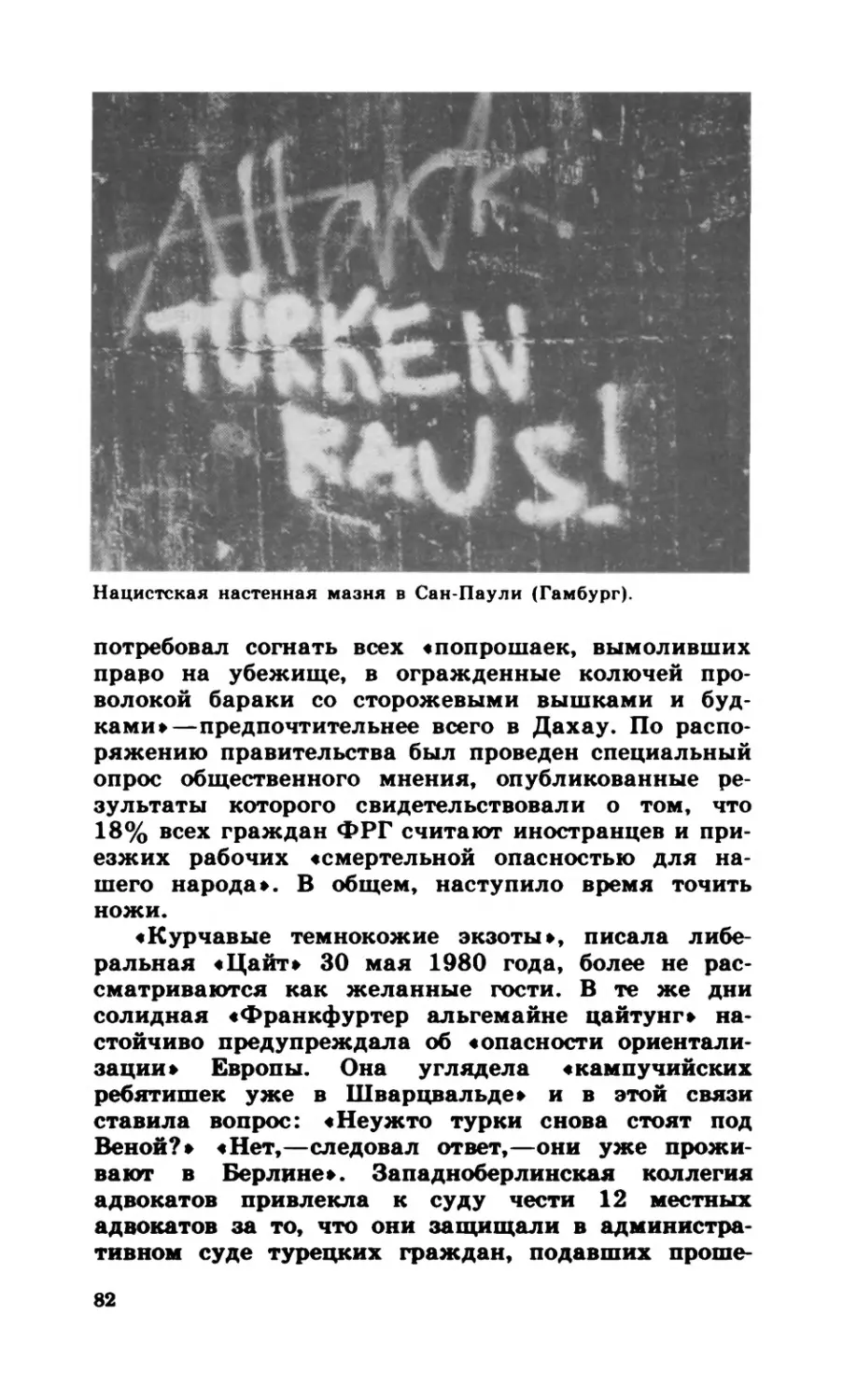

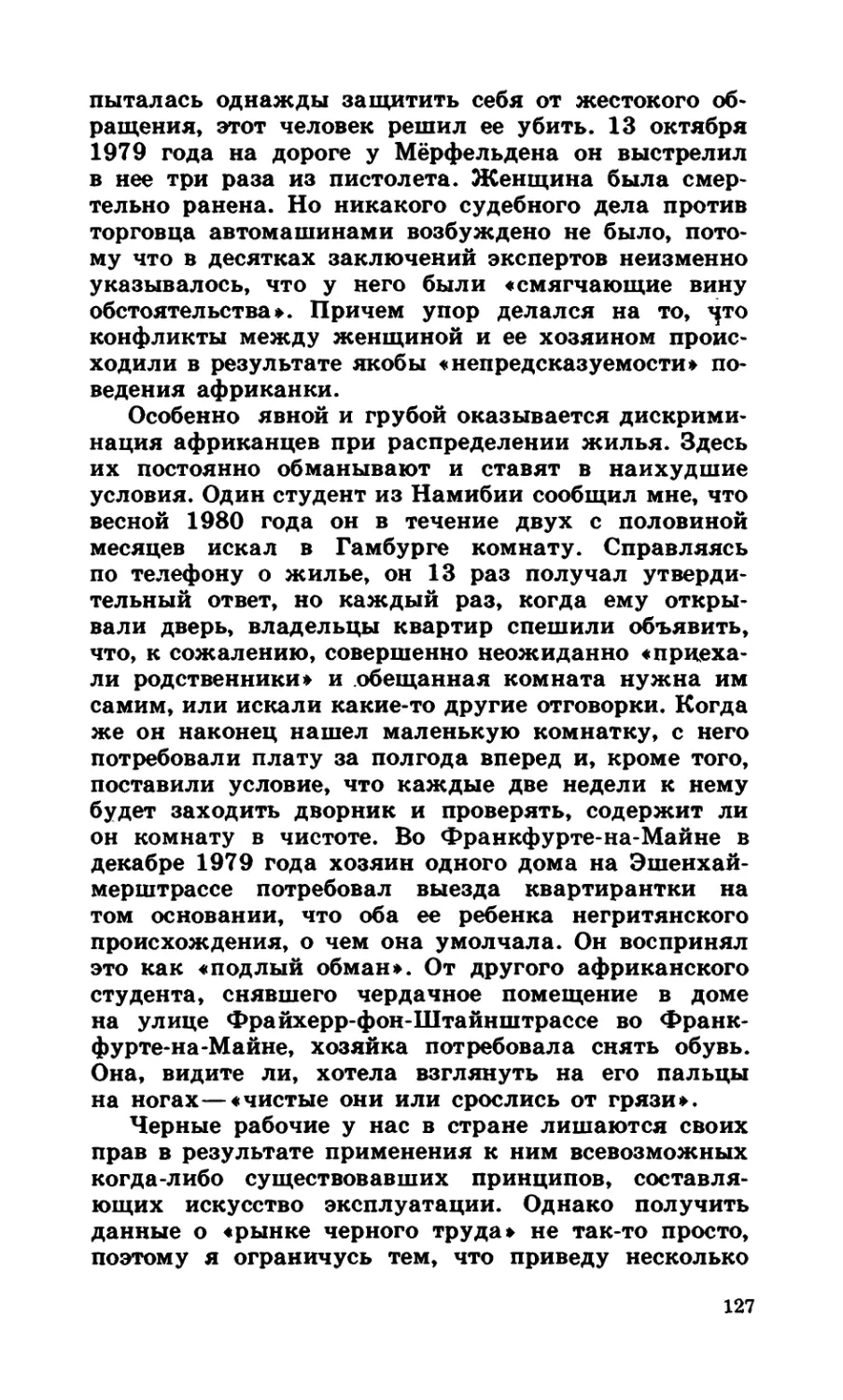

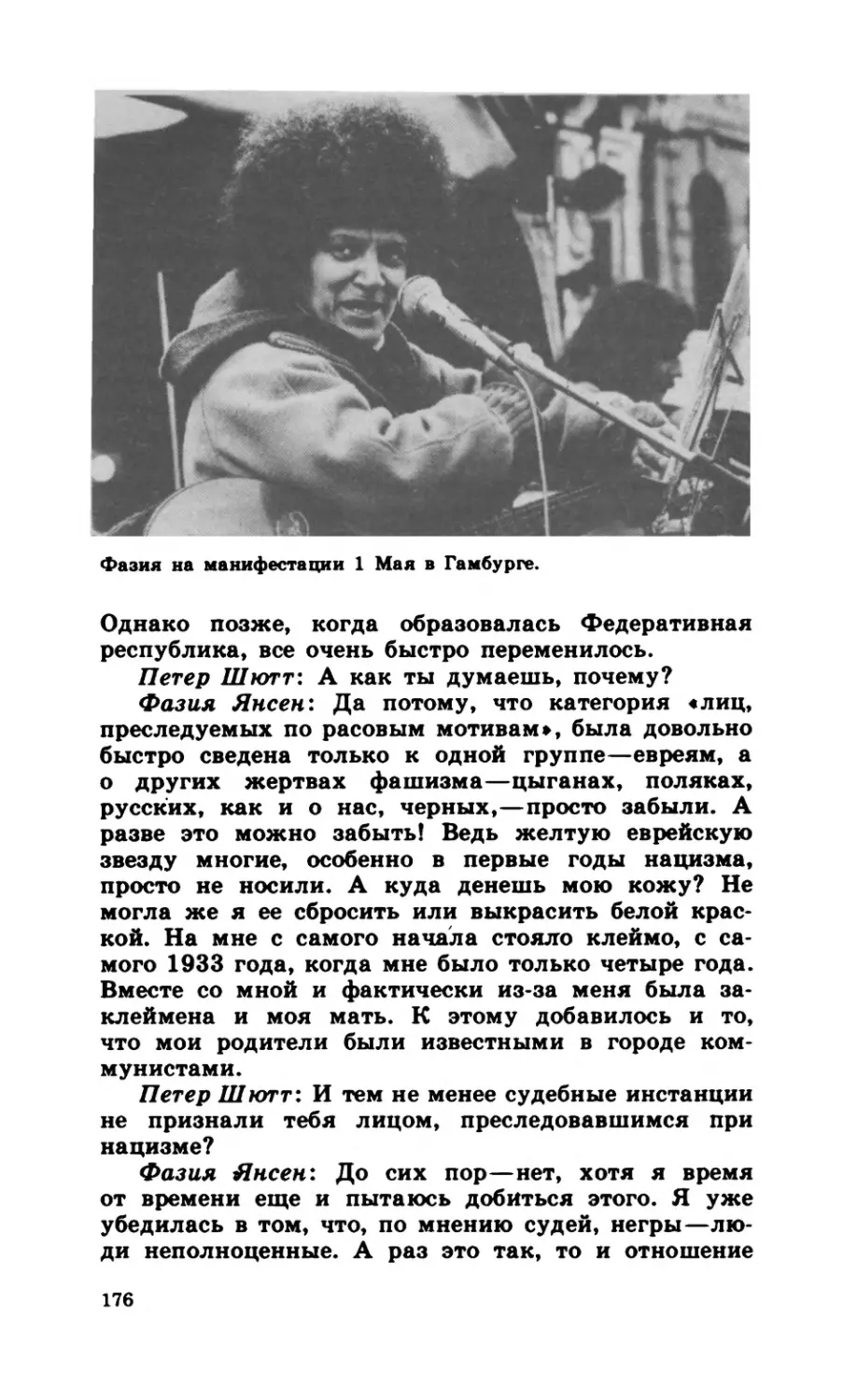

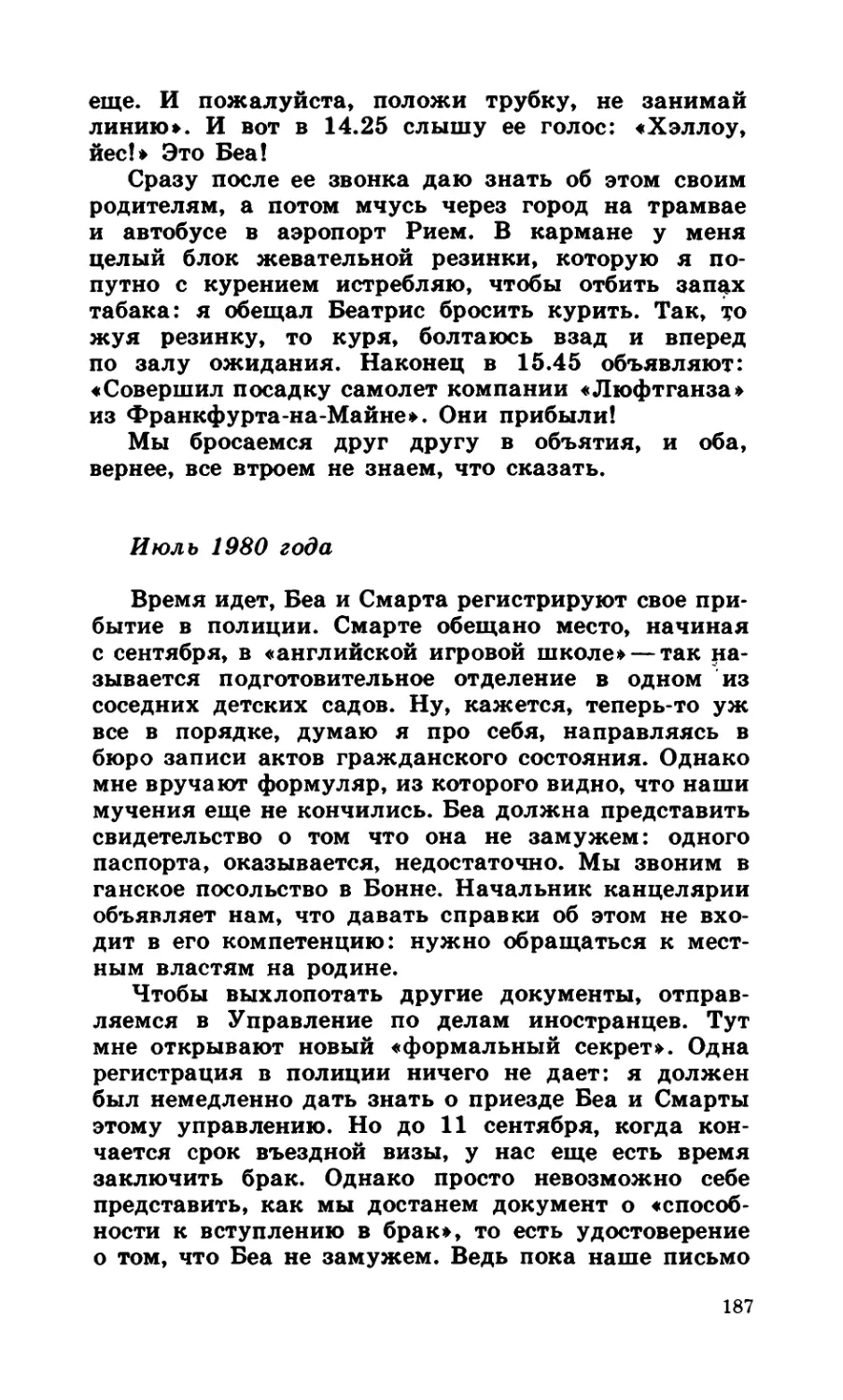

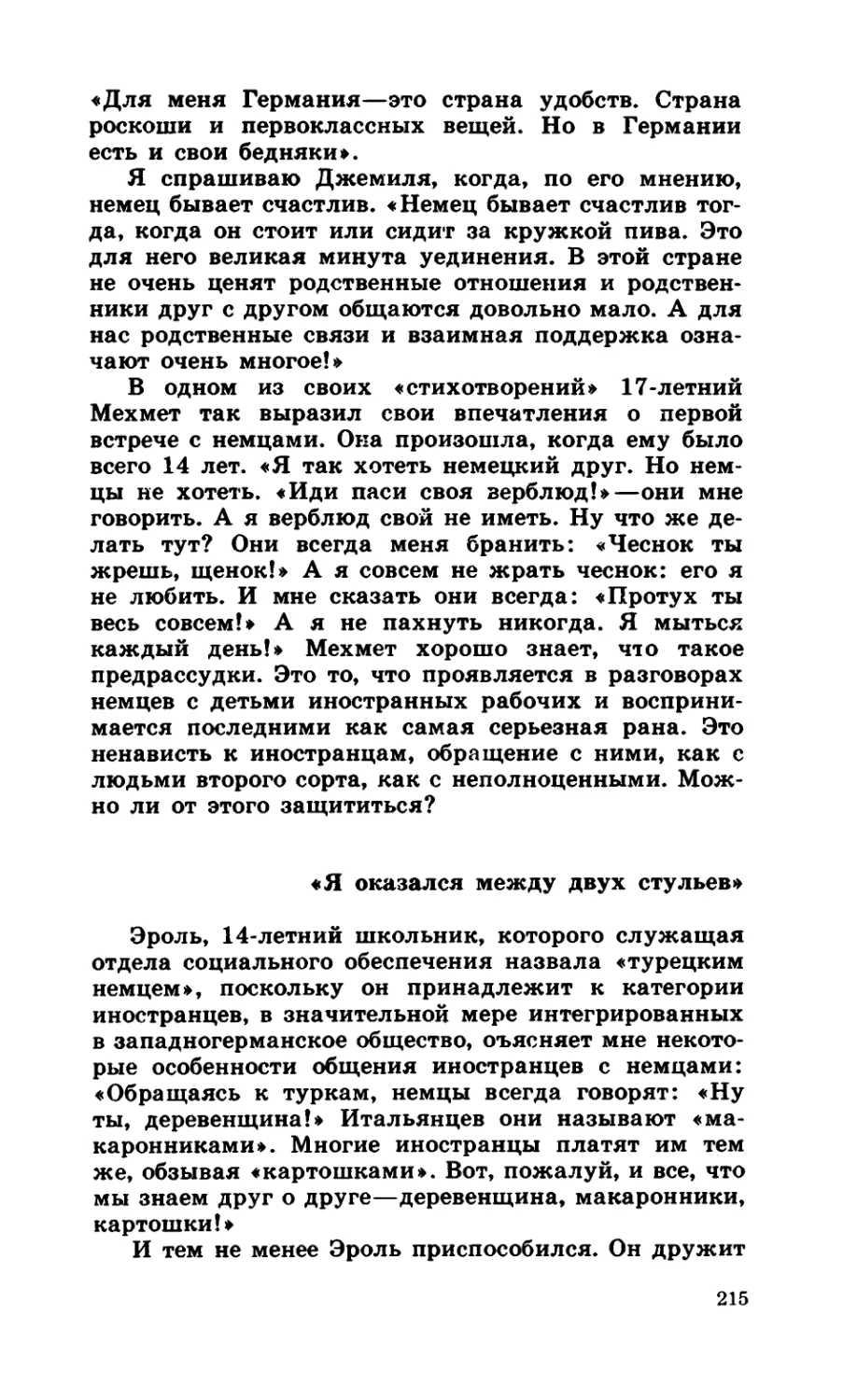

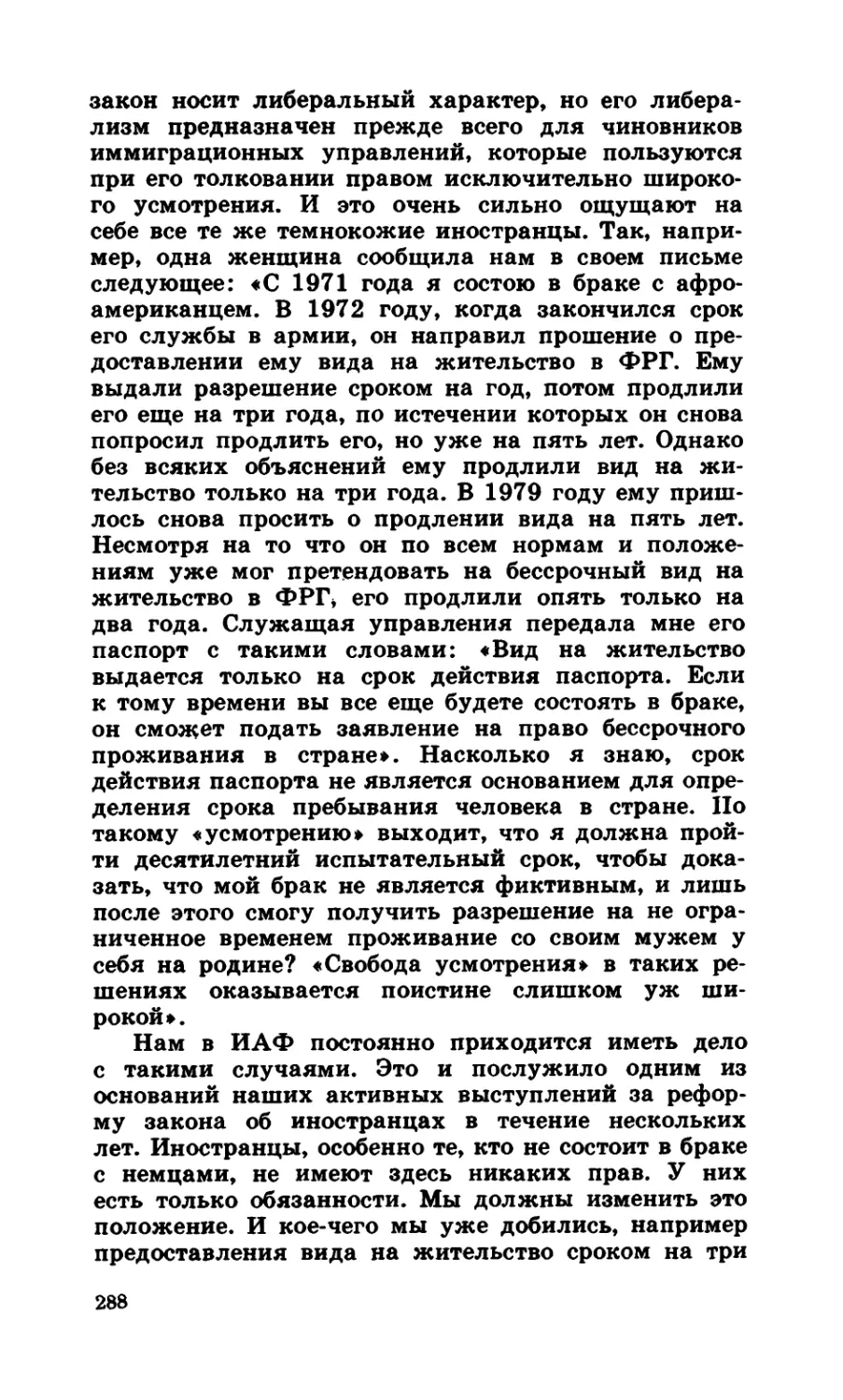

«Разгром и подавление восстания племени хереро в Германской

Юго-Западной Африке в 1904 году. На снимке: пленные пов-

станцы». Такое представление об истории в духе германского

империализма преподносилось юношеству в учебнике по истории

для старших классов «Время и люди», выпущенном издатель-

ством Шределя-Шёнинга.

Если вынести за скобки первые послевоенные

годы нерешительных попыток перевоспитания и

денацификации, имевших место между 1945 и 1949

годами, то можно сделать совершенно определен-

ный вывод: никакого реального отмежевания от без-

умных расистских представлений нацистов в на-

шей стране не произошло. Массовые убийства евреев

с помощью денег были кое-как «заглажены», но