Similar

Text

академия наук УКРАИНСКОЙ ССР

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ УКРАИНЫ

Том 1

Под редакцией А. К. КАС ИМЕННО

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР

КИЕВ—1960

Редакционная коллегия:

А. К. Касименко, Ф. Е. Лось, В. А. Дядиченко, П. А. Лавров, Ф. Я. Шевченко, Ф. А. Ястребов.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Украинская Советская Социалистическая Республика, составная и неотъемлемая часть Советского Союза, имеет свою славную и героическую историю. В истории украинского народа величайшей эпохой является наша славная советская эпоха. Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в истории человечества. Она освободила народы нашей страны от социального и национального угнетения и положила начало истории советского общества.

В великом и могущественном Союзе Советских Социалистических Республик украинский народ осуществил свое национальное возрождение, создал Украинскую Советскую Социалистическую Республику.

Вся история СССР и ее составная часть — история Украины — ярко показывают исключительно важную и руководящую роль русского народа в историческом развитии всех наших народов. Под всепобеждающим знаменем Ленина — Сталина украинский народ в нерушимой дружбе с великим русским народом и со всеми народами СССР уверенно идет к коммунизму.

До советской эпохи украинский народ, находясь под тяжелым социальным и национальным гнетом, не имел своей подлинно научной истории, которая, по определению И. В. Сталина, «должна, прежде всего, заняться историей производителей материальных благ, историей трудящихся масс, историей народов». Буржуазно-националистические историки, защищая интересы господствующих эксплоа- таторских классов, фальсифицировали историю Украины, стремясь отравить сознание трудящихся масс шовинизмом.

Труды классиков марксизма-ленинизма, непосредственное внимание и руководящие указания В. И. Ленина и И. В. Сталина по вопросам истории вооружили советских историков на разгром буржуазно-националистической концепции в области истории и дали возможность создать научную историю украинского народа.

Постановления ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У по идеологическим вопросам, в частности постановление ЦК КП(б)У в 1947 г. о политических ошибках и неудовлетворительной работе Института истории Украины Академии наук УССР, направляющая помощь Центрального Комитета КП(б)У дали возможность историкам Украи-

з

ны развернуть широчайшую творческую работу по созданию марксистско-ленинской истории Украины.

В составлении двухтомной «Истории Украины» приняли участие старшие научные сотрудники Института истории Украины: Л. М. Славин (гл. I), К. Г. Гуслистый (гл. II, III, § 1—6 гл. IV), И. Д. Бойко (§ 7—11 гл. IV, § 1—3 и 11 гл. V), Н. Н. Петровский (§ 4—10 гл. V), Е. И. Стецюк (гл. VI), В. А. Дядиченко (гл. VII, VIII), Ф. А. Ястребов (гл. IX, X), Ф. Е. Лось (гл. XI, XII), М. А. Рубач (§ 1—5 гл. XIII и гл. XIV), А. Ф. Ермоленко (§ 7 гл. XIII), Л. М. Иванов (§ б гл. XIII), Н. И. Супруненко (гл. XV, XVI, XXII), Л. А. Коваленко (гл. XVII), А. Б. Слуцкйй (гл. XVIII), П. А. Лавров (гл. XIX), С. Н. Белоусов (гл. XX, XXI, XXIII).

Составление карт и отбор иллюстраций произведены под наблюдением научного работника Г. М. Шевчука.

Редактирование провела редакционная коллегия в составе: А. К. Касименко, Ф. Е. Лось, В. А. Дядиченко, П. А. Лавров,' Ф. П. Шевченко и Ф. А. Ястребов.

Двухтомный труд «История Украины» обсуждали и рецензировали широкие круги советских историков.

Глава I

ПЕРВОБЫТНО-ОБЩИННЫЙ СТРОЙ И ЗАРОЖДЕНИЕ КЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА

1. Возникновение первобытно-общинного строя на территории Украины

ачало истории человечества восходит к незапамятным временам, отделенным от нас многими десятками тысячелетий. Везде, где жили первобытные люди, в земле сохранились остатки их поселений и жилищ, каменные орудия, глиняная посуда, металлические изделия. Ученые-археологи разыскивают такие места, раскапывают их и открывают многочисленные памятники материальной культуры древнейших времен.

Очень крупный вклад в историческую науку вносят советские археологи. Они сделали много замечательных открытий, позволяющих восстановить основные этапы возникновения и развития древнего общества на нашей территории.

Ученые установили, что первобытные люди появились на нынешней территории Украинской ССР свыше ста тысяч лет назад. Климат тогда был субтропическим, среди вечнозеленых лесов водились животные, привыкшие к теплому климату. Немногочисленное население того времени находилось на низшей ступени своего развития. Люди жили небольшими группами. Обрабатывать землю и приручать диких животных они не умели. Люди питались дикорастущими съедобными кореньями, различными плодами, грибами. Они также

5

охотились на мелких зверьков. Важнейшими орудиями людей в то время были так называемые ручные рубила, изготовлявшиеся из камня.

Однако со временем климат изменился, наступило похолодание, продолжавшееся много десятков тысяч лет. В это же время увеличилось количество атмосферных осадков, скопление которых в виде снега привело к образованию льда. Одновременно с этим огромные мощные ледники, надвигавшиеся с севера, сметая все на своем пути, покрыли значительную часть Европы, достигнув на территории нашей страны района Среднего Приднепровья и междуречья Дона и Волги. В этих местах еще и до сих пор находят большие камни-валуны, занесенные ледниками. Жизнь людей стала возможной лишь в приледниковых районах, где была тундровая растительность, а также в южных районах, отдаленных от ледника, где были леса и холодные степи.

В жизни первобытного населения нашей страны к этому времени произошел ряд изменений, позволивших людям освоиться с новой природной обстановкой. Люди научились добывать огонь при помощи трения одного куска дерева о другой. Благодаря огню человек мог согреваться, лучше защищаться от зверей, питаться горячей пищей.

Основным способом добывания средств для существования становится охота за крупным зверем — мамонтом, носорогом, медведем, оленем. Охота была облавной, в ней участвовали все взрослые — мужчины и женщины. С криками и горящими факелами гнали они животных в те места, где заранее были приготовлены глубокие ямы или в сторону крутых оврагов и берегов рек. Животные падали, разбивались, и людям оставалось только их добивать.

Благодаря охоте и связанному с ней хозяйству появляются остроконечник и скребло — грубо оббитые кремневые орудия; ими пользовались на охоте и в домашнем хозяйстве как колющими, скоблящими и режущими орудиями. Постепенно техника изготовления каменных орудий совершенствуется: от больших кусков кремня, которым придавалась определенная форма, откалывались пластинки нужных размеров, края которых тщательно оббивались до необходимой остроты1.

Форма орудий становится более разнообразной. В большом количестве изготовлялись кремневые наконечники копий, употреблявшиеся в качестве орудий охоты, скребла для обработки шкур и дерева, кремневые ножи. В это же время начинают изготовлять орудия из кости и рога животных: шилья, иглы, наконечники копий. Часть орудий и предметов обихода изготовлялась из дерева. Такие орудия и предметы не сохранились до наших дней.

Остатки стойбищ — мест временных остановок первобытных людей этого времени (100 тысяч лет назад) обнаружены в порожистой части Днепра — близ Запорожья, на Днестре — близ Каменец-Подоль- ского.

1 Эпоху изготовления грубых каменных орудий иногда называют древнекаменным веком, или палеолитом (от греческих слов «палайос» — древний и «литое» — камень).

6

Ф. Энгельс в своей замечательной работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства», изучая возникновение и развитие различных форм общественной жизни людей в соответствии с их успехами в производстве средств существования, разделил первобытную историю на два периода: период дикости и период варварства. Каждый из них делится на три ступени: низшую, среднюю и

высшую.

Период дикости обнимает собою длительный промежуток времени почти в сто тысяч лет. Период варварства продолжался всего 4—5 тысяч лет и закончился на нашей территории в I тысячелетии нашей эры.

На протяжении этих двух периодов господствовал самый ранний тип производственных отношений людей, известный под названием первобытно-общинного строя, ярко охарактеризованный товарищем И. В. Сталиным на основе собранного в науке громадного числа археологических материалов и этнографических наблюдений: «При первобытно-общинном строе основой производственных отношений является общественная собственность на средства производства. Это в основном соответствует характеру производительных сил в этот период. Каменные орудия и появившиеся потом лук и стрелы исключали возможность борьбы с силами природы и хищными животными в одиночку. Чтобы собрать плоды в лесу, наловить рыбу в воде, построить какое-либо жилище, люди вынуждены работать сообща, если они не хотят стать жертвой голодной смерти, хищных животных или соседних обществ. Общий труд ведет к общей собственности на средства производства, равно как на продукты производства. Здесь не имеют еще понятия о частной собственности на средства производства, если не считать личной собственности на некоторые орудия производства, являющиеся вместе с тем орудиями защиты от хищных зверей. Здесь нет эксплоатации, нет классов» Ч

Главным отличием периода дикости является господство примитивных способов добывания средств существования, основанных на использовании готовых даров природы — собирании плодов диких растений, охоты и рыболовства.

Первобытные люди, раньше жившие небольшими группами, чаще всего имевшими случайный состав, перешли (приблизительно около 30 тысяч лет назад) к родовой форме общественно-производственной организации. Первой формой рода был материнский род (матриархат), в котором женщины, будучи родоначальницами, пользовались высоким общественным положением. Женщина была активным участником хозяйственной жизни — она не только принимала участие в коллективной охоте, но на ней полностью лежали обязанности по собиранию плодов диких растений, по присмотру за детьми и домо- хозяйству.

Происхождение матриархата объясняется еще и тем, что при господствовавшем в те времена групповом браке отец ребенка был 11 История ВКП(б). Краткий курс, 1945, стр. 119.

7

неизвестен, происхождение и родство считалось по материнской линии.

Но род не мог существовать изолированно, так как усилия отдельных родов в их борьбе за существование часто оказывались недостаточными. К тому же женщины-сестры одного рода должны были вступать в брак с мужчинами другого рода, поскольку браки внутри рода были запрещены. Так составлялись объединения родов, называемые племенами. В жизни первобытного общества большая роль принадлежала языку. Будучи средством общения людей между собой, язык развивался в связи с производственной деятельностью и другими областями жизни человека. «Это был язык не сложный, с очень скудным словарным фондом, но со своим грамматическим строем, правда, примитивным...» 1

Дальнейшее развитие первобытного хозяйства, происходившее, главным образом, благодаря усовершенствованию орудий и форм охоты, стало обеспечивать людей запасами пищи на длительное время. Это привело на средней ступени дикости к появлению оседлости. Вместо прежних временных стойбищ появились места более продолжительного обитания. Такие стоянки располагались по берегам рек, преимущественно у оврагов, куда на водопой приходили животные, за которыми люди охотились.

Подавляющее большинство стоянок открыто советскими археологами. На территории Украины их известно свыше ста: в Киеве; на Черниговщине по Десне — в Мезине, Пушкарях, близ Новго- род-Северского, Чулатова; на Полтавщине — в Гонцах; на Днестре в районе Каменец-Подольского и во многих других местах. На стоянках находят кремневые и костяные орудия, скопления отходов их производства, костей животных, остатки очагов.

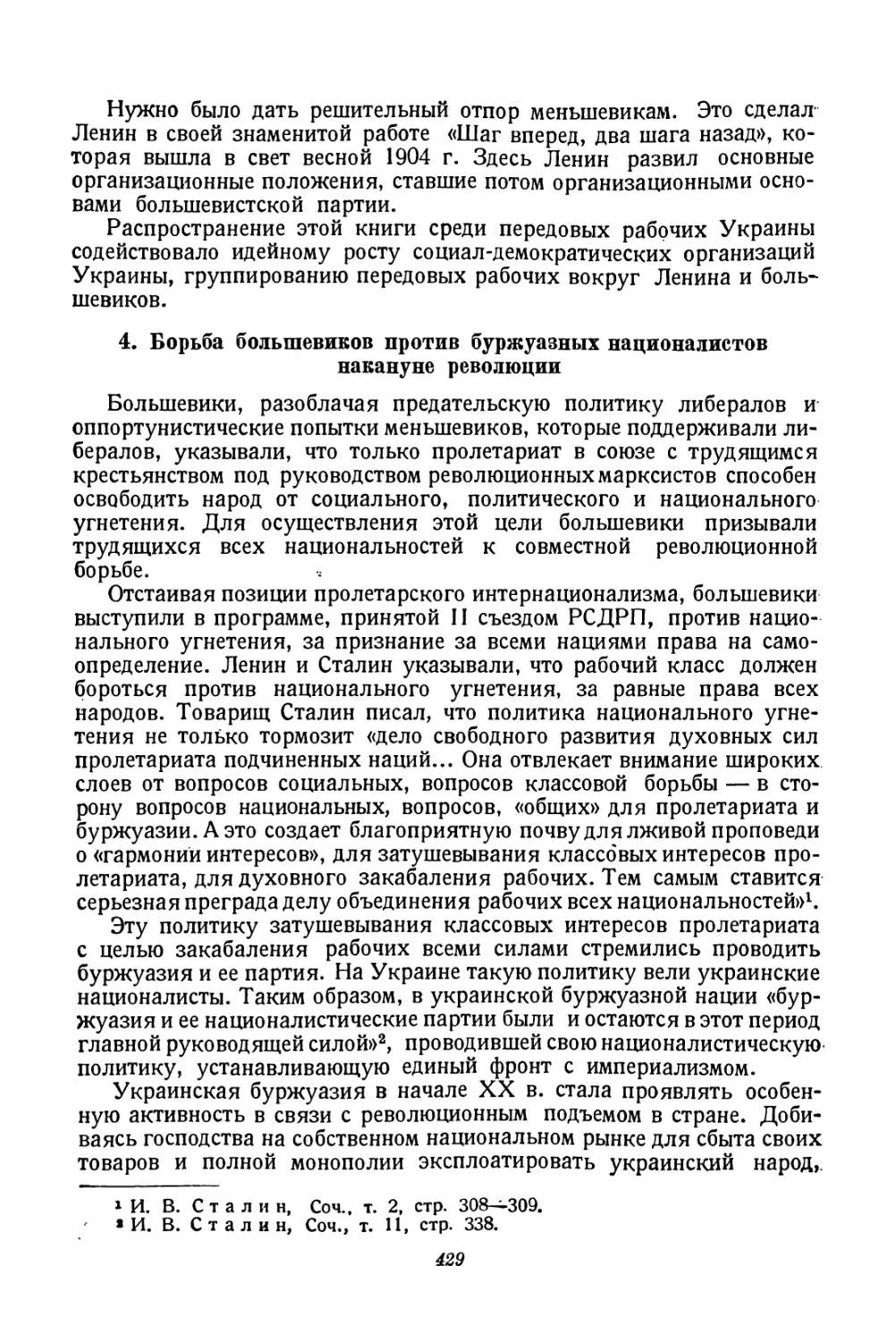

На стоянках обнаружены также остатки жилищ с очагами. Одни жилища целиком или частично устраивались 1 в земле (землянки или полуземлянки), другие на поверхности. Эти жилища перекрывались наподобие юрты легкой кровлей из шкур животных, которая обычно поддерживалась столбами и покрывалась землей. Наиболее древнее жилище этого типа открыто археологами на Пушкаревской стоянке в Черниговской области.

Господство природы над человеком, подавленность его грозными силами природы, объяснить которые он был не в состоянии, вызывали зарождение религиозных верований. Крайне слабое культурное развитие, «бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п.» 2. Древнейшими формами религии являлись тотемизм, когда люди обоготворяли животных, которых* * почитали как родоначальников и покровителей рода, и анимизм, заключающийся в том, что люди верили в возможность существования души отдельно от тела, что привело к возникновению культа загробной жизни, культа предков, к вере в существование духов и т. д.

1 И. В. Сталин, Относительно марксизма в языкознании. Газета «Правда» от 20 июня 1950 г.

* В И. Ленин, Соч., т. 10, стр. 65.

8

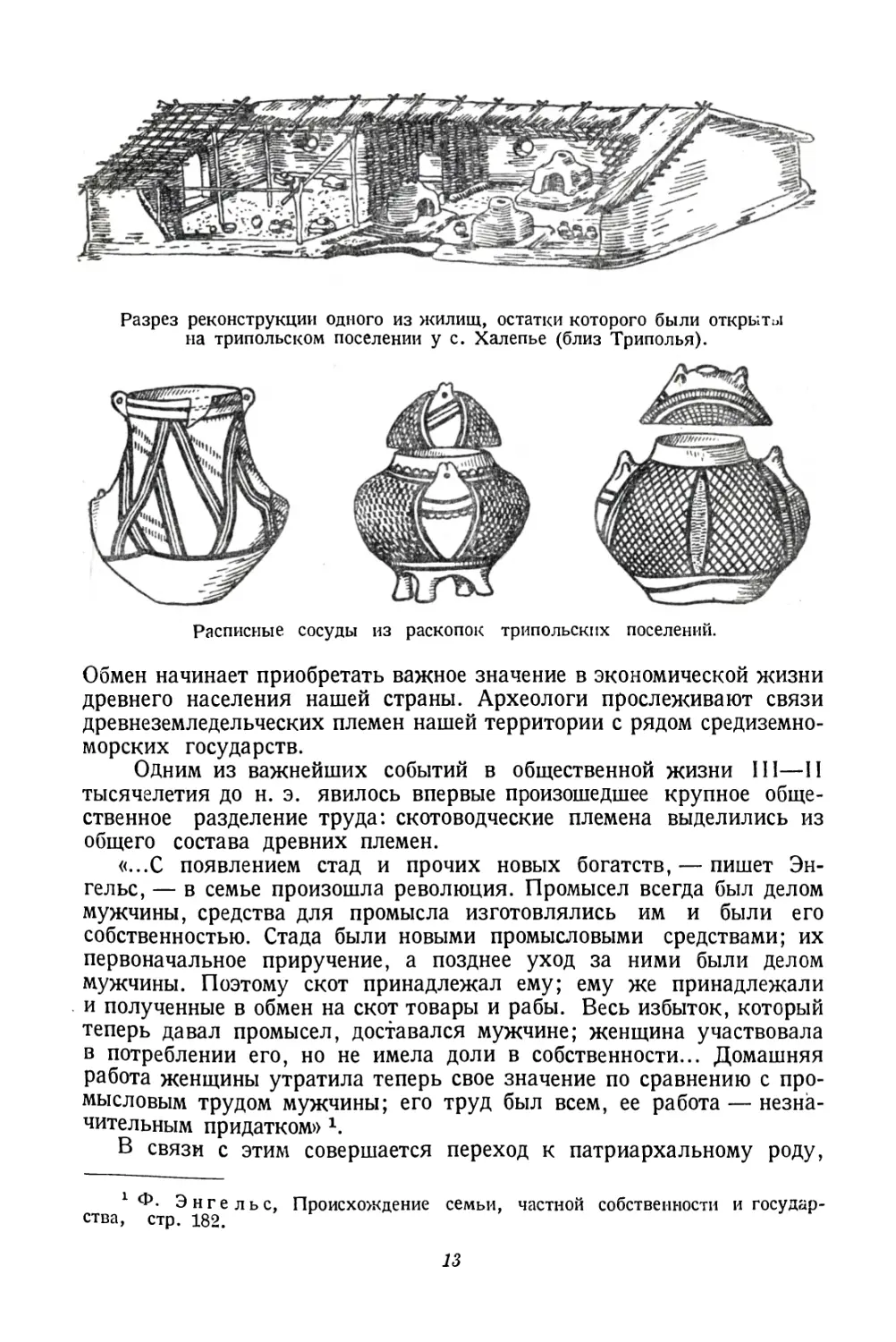

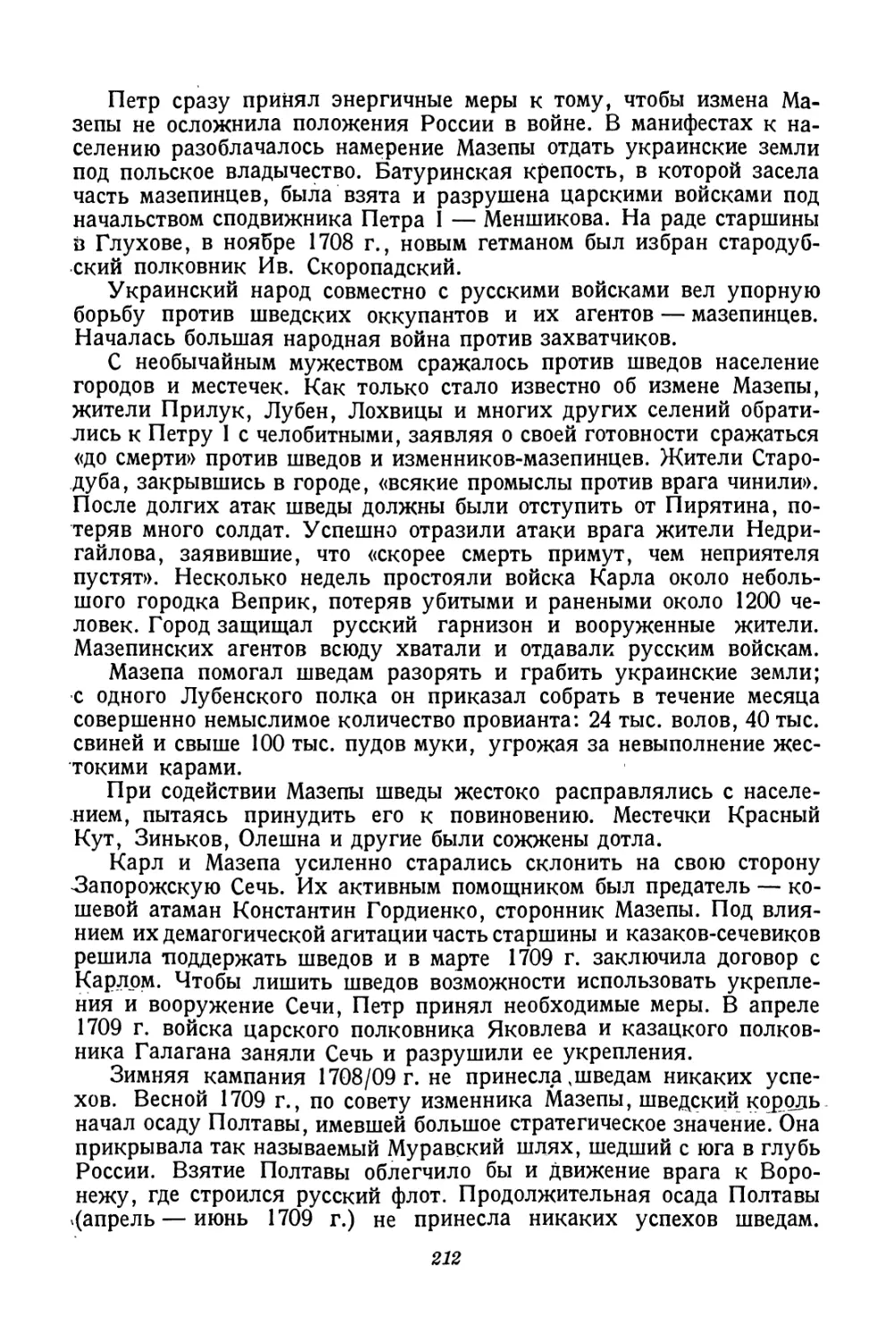

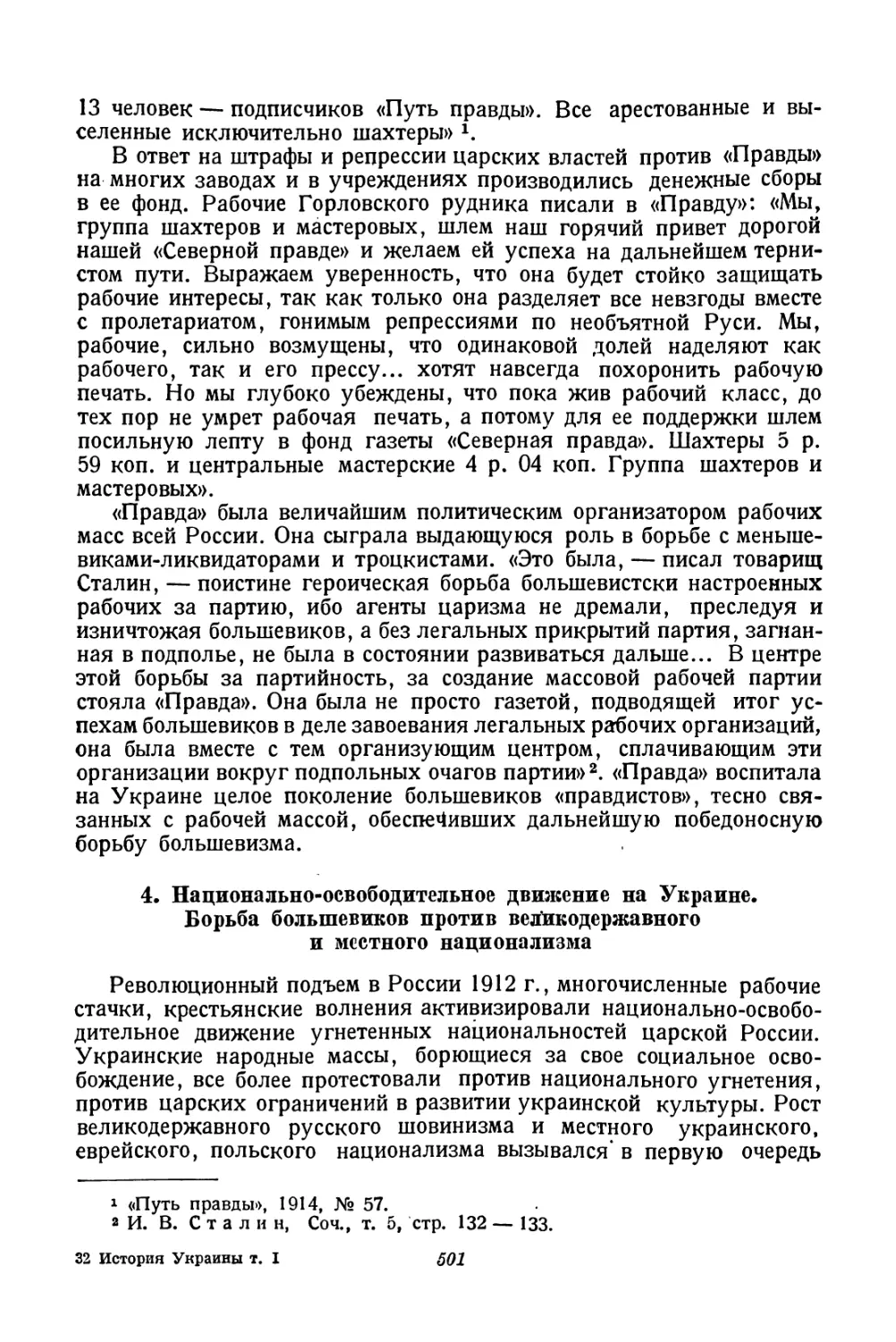

Реконструкция палеолитического жилища, остатки которого были открыты

на Пушкаревской стоянке.

На этой ступени развития человечества возникает изобразительное искусство. На стоянках найдены скульптурные фигурки женщин, изображавшие, очевидно, прародительниц рода и служившие предметом почитания. На стенах и потолках пещер открыты живописные изображения животных. В Мезинской стоянке (на Черниговщине) и в других местах Украины найдены костяные изделия с выгравированными на них украшениями. Первобытное искусство было тесно связано с потребностями хозяйственной деятельности этого времени. Перед скульптурными и живописными изображениями первобытные люди производили заклинания и обряды колдовства, надеясь, что это обеспечит успешную охоту.

Каждый шаг человеческого общества вперед был результатом большого физического труда и значительного напряжения умственных способностей. Вместе с тем в процессе труда происходило непрерывное развитие и совершенствование строения самого человека: он постепенно освобождался от физических признаков, роднивших его с древними предками — человекоподобными обезьянами. Установление физического облика человека, почти сходного с современными людьми, относится ко второй половине ледникового периода (30—15 тысяч лет назад).

Около 15 тысяч лет назад наступило потепление и ледники растаяли. С прекращением Ледниковых явлений, с установлением климатических условий, близких к нынешним, изменились растительность и животный мир. На значительной части территории нашей страны появились степи, березовые, сосновые и еловые леса. Одни животные ледникового периода, как например мамонты, вы- мерли, другие — олень, песец — ушли далеко на север. Их сменили животные теплого климата.

Человек получил возможность продвигаться на север, осваивать новые, освободившиеся от ледника пространства. Охота уже велась преимущественно на оленей, лосей, лошадей, зубров, туров, кабанов,

9

на мелких зверьков. Изобретение лука и стрел значительно повысило производительность охотничьего промысла. Очень большое значение приобретает рыболовство.

Все это весьма ускорило развитие общества, быстрее стала совершенствоваться его материальная и духовная культура. К этой поре относится* большое число стбянок на Северном Донце — в Харьковской области, в порожистой части Днепра — от Днепропетровска до Запорожья, на обоих берегах Днестра и во многих других местах Украины.

Наряду с каменными орудиями прежних типов, здесь находят много маленьких кремневых пластинок определенных форм и размеров, из которых в костяных и деревянных оправах составлялись наборные^ орудия для различных целей. Изготовлялись также большие каменные рубящие орудия для обработки дерева, широко использовавшегося в это время для нужд рыболовства, для изготовления долбленых челнов.

2. Древнейшие земледельческие и скотоводческие племена

Около 5—б тысяч лет назад период дикости сменяется периодом варварства, который характеризуется дальнейшим прогрессом во всех областях жизни и деятельности людей. Энгельс характеризует этот период следующим образом: «Варварство — период

введения скотоводства и земледелия, период усвоения методов повышения производства продуктов природы с помощью человеческой деятельности» х.

Уже к низшей и средней ступеням варварства относится целый ряд новых хозяйственных и технических достижений.

Начинается постепенное приручение животных, сначала с целью создания запасов мясной пищи, а позже и с целью получения молока. Так возникло скотоводство. г-

Затем появляется и огородничество, которое, постепенно (развиваясь, принимает формы регулярного, хотя и примитивного земледелия.

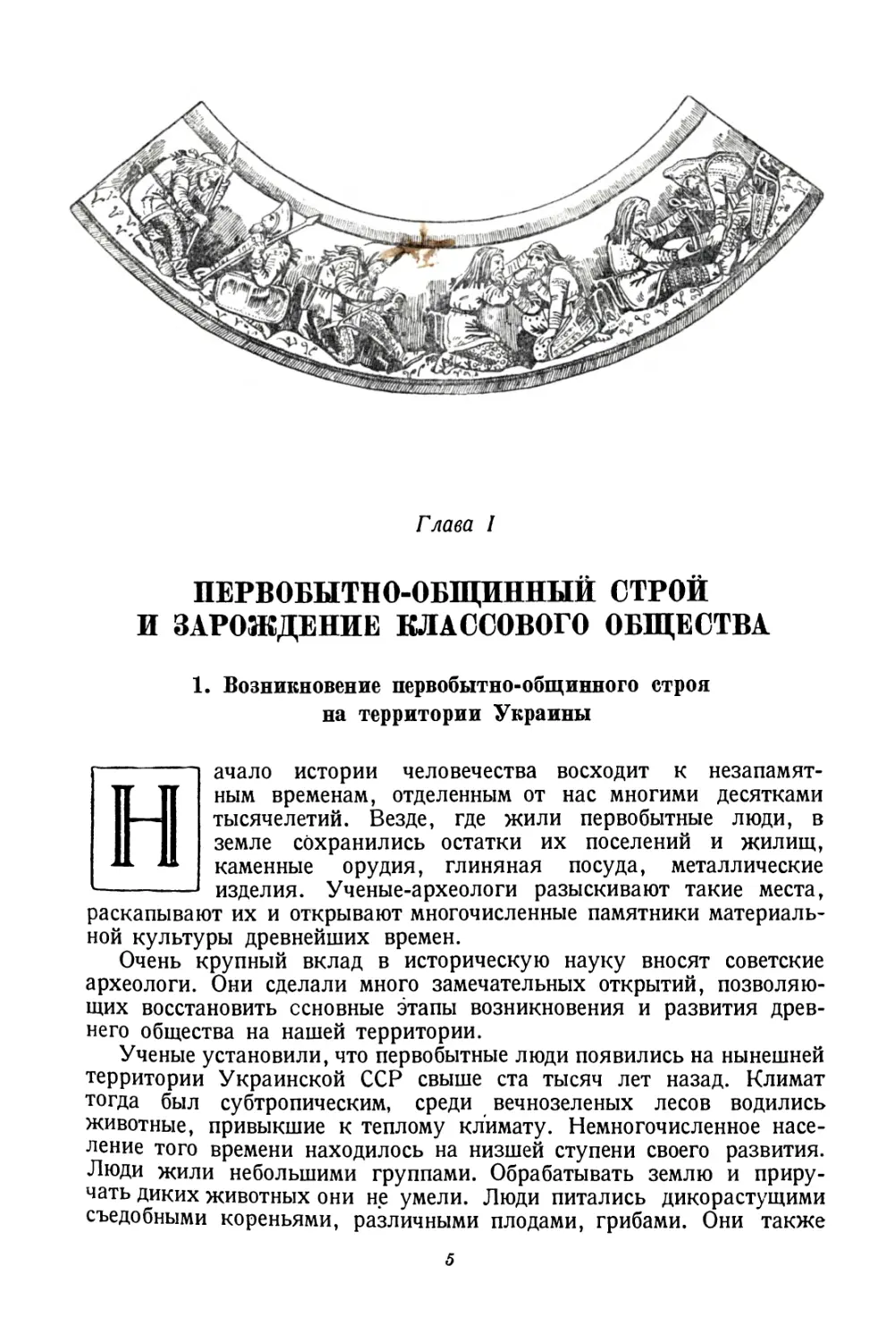

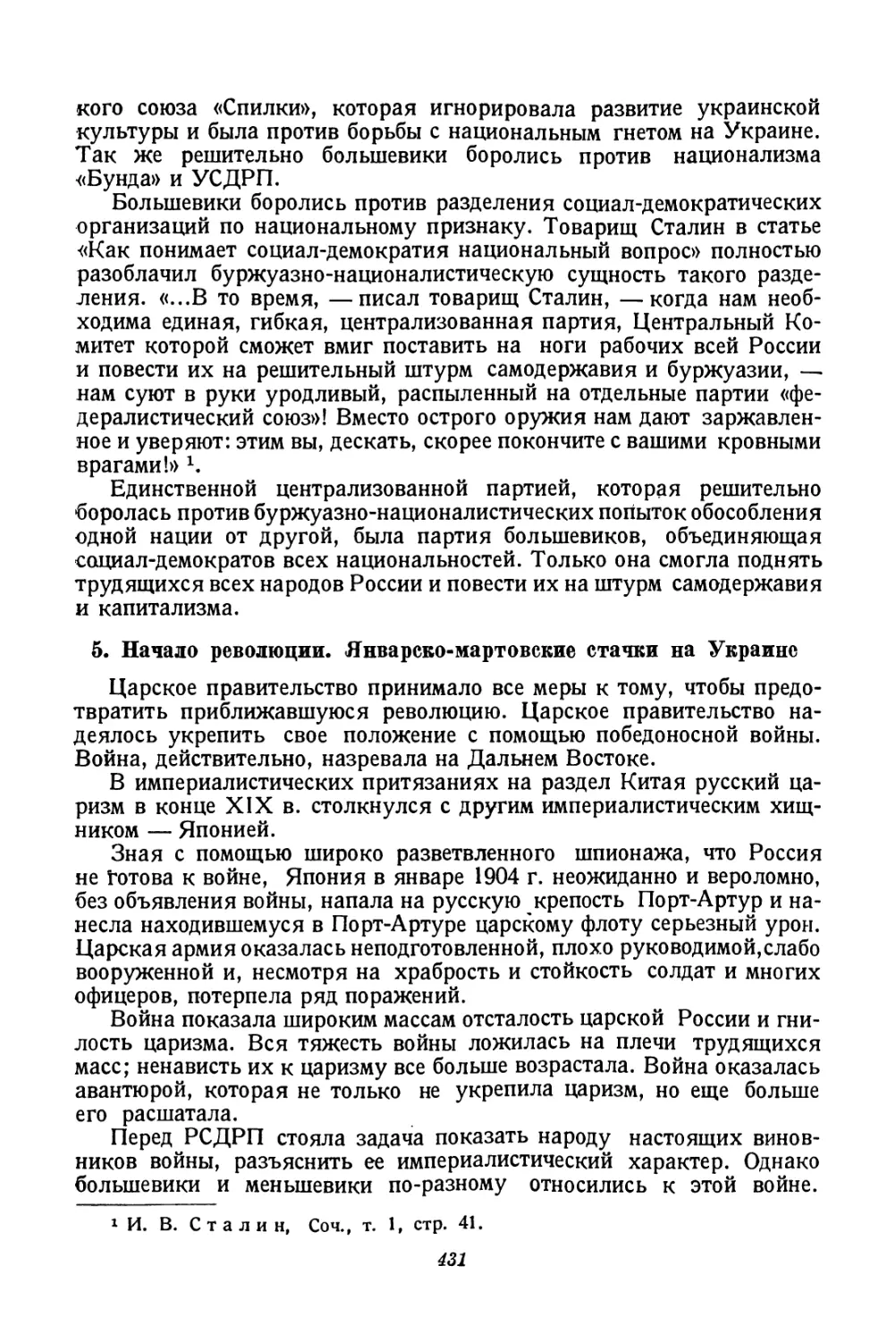

Наряду с прежней техникой изготовления каменных орудий путем оббивки камня появляется новая, более совершенная техника шлифования и сверления. Изготовлялись шлифованные топоры, молоты, тесла, мотыги, долота из сланца, диорита, кремня 1 2.

Впервые появляется глиняная посуда, изготовлявшаяся еще без гончарного круга и обжигавшаяся на костре.

Процесс исторического развития в одних местах, под влиянием благоприятных условий — наличия плодородных земель и хороших путей сообщения (Среднее Поднепровье, Причерноморье, Приазовье, Прикарпатье), — проходил быстрее. В других местах этот процесс

1 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, Огиз, Госполитиздат, 1947, стр. 34.

2 Эпоху с усовершенствованными каменными орудиями, включающую высшую ступень дикости и низшую ступень варварства, иногда называют новокаменным веком (неолитом).

10

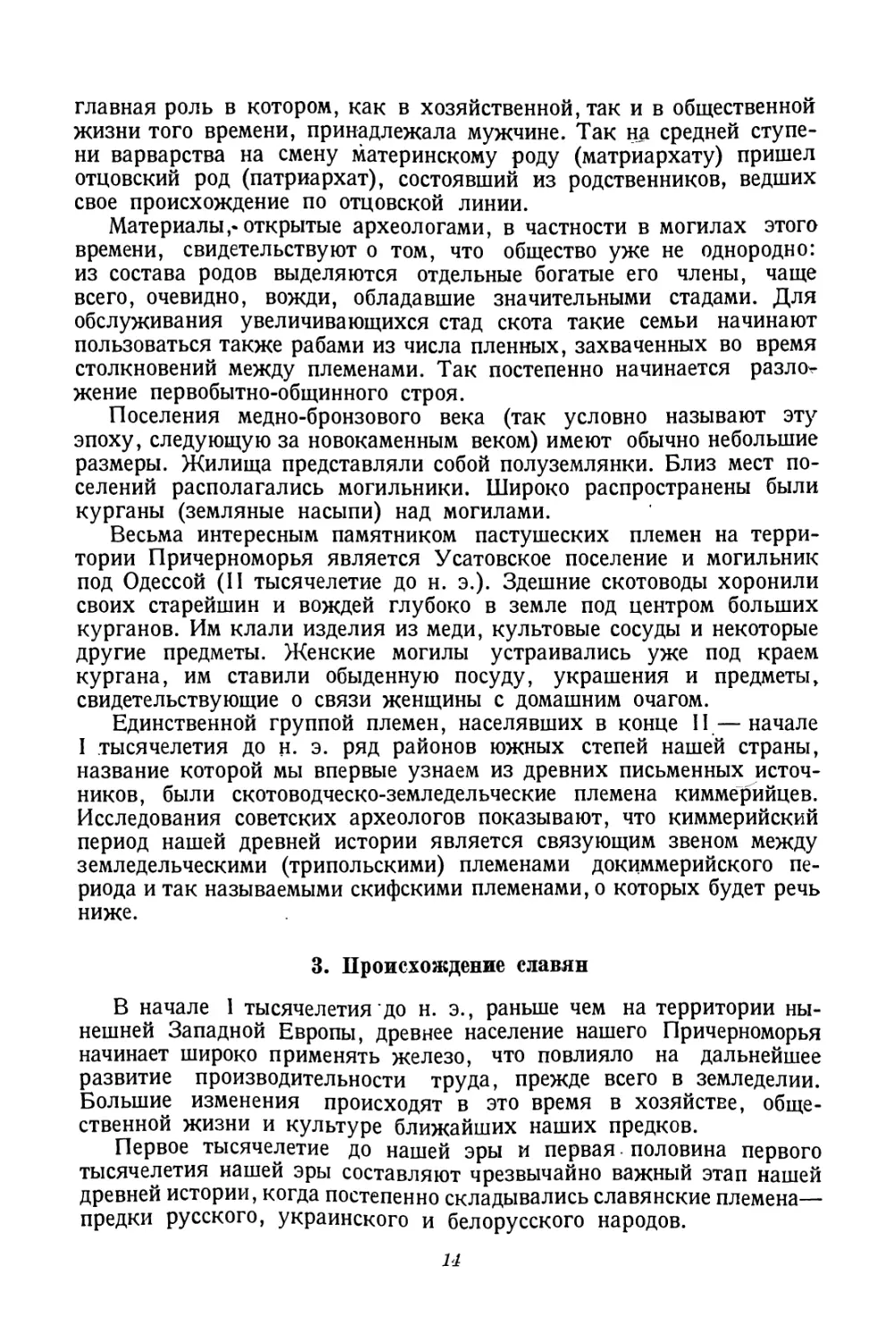

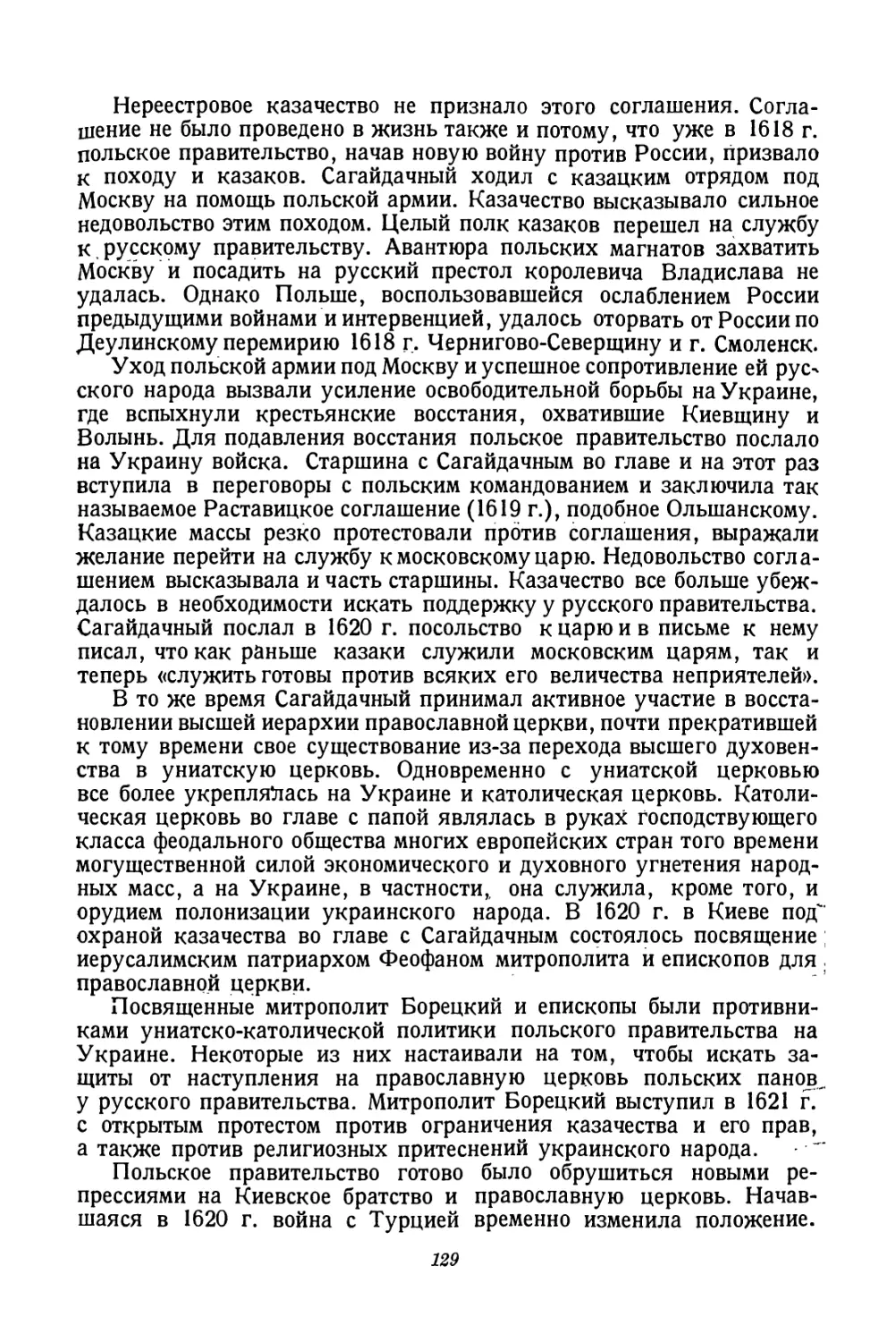

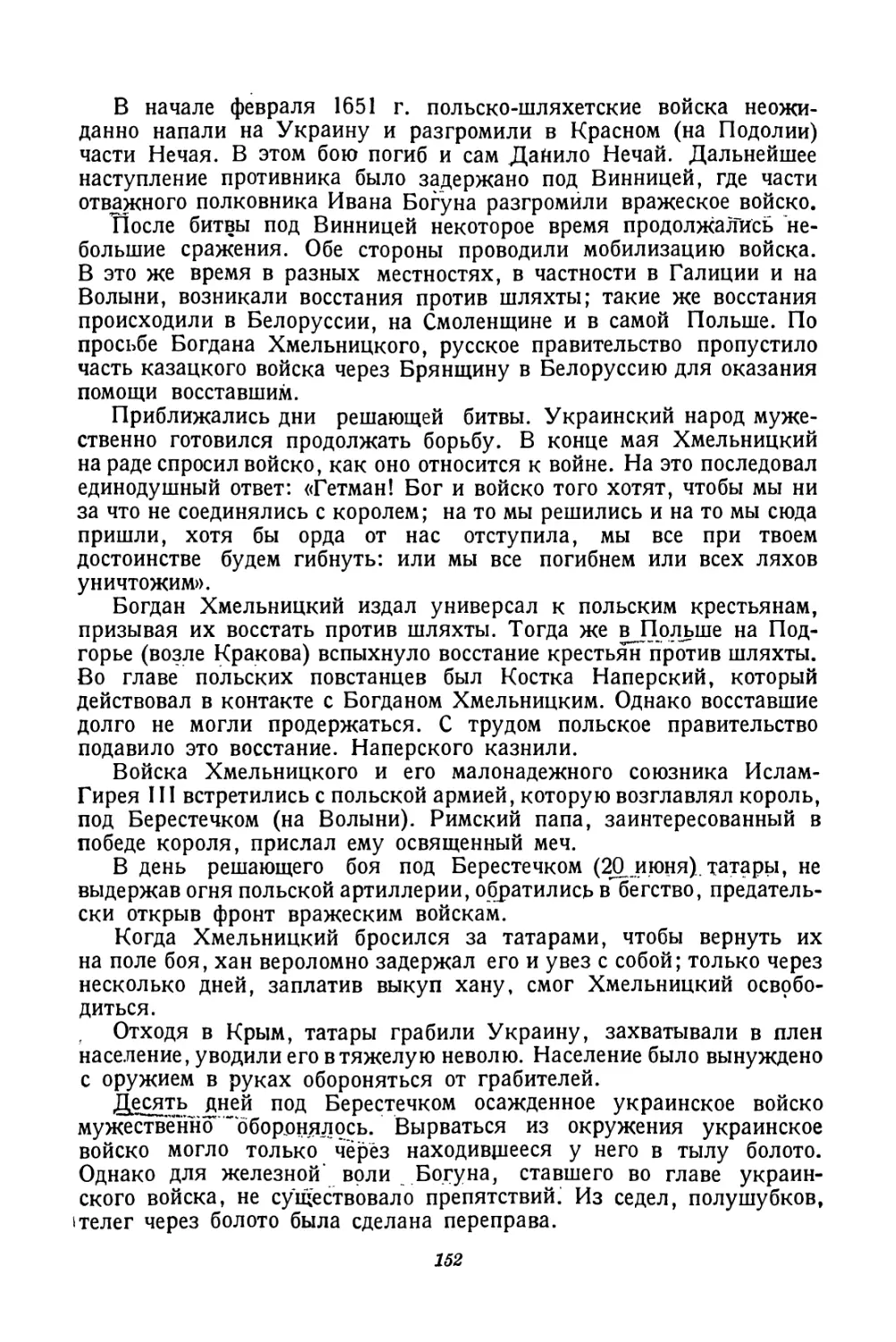

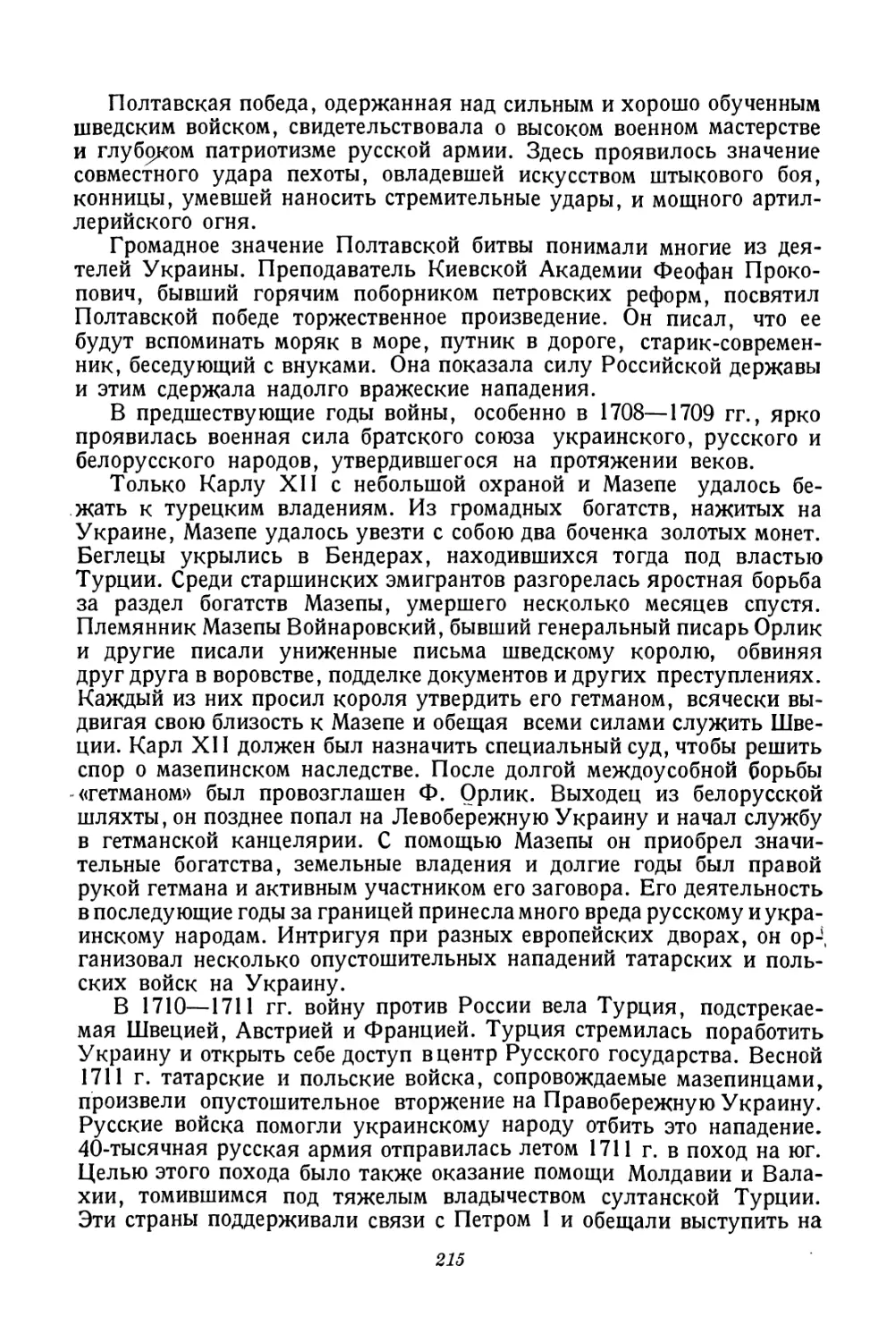

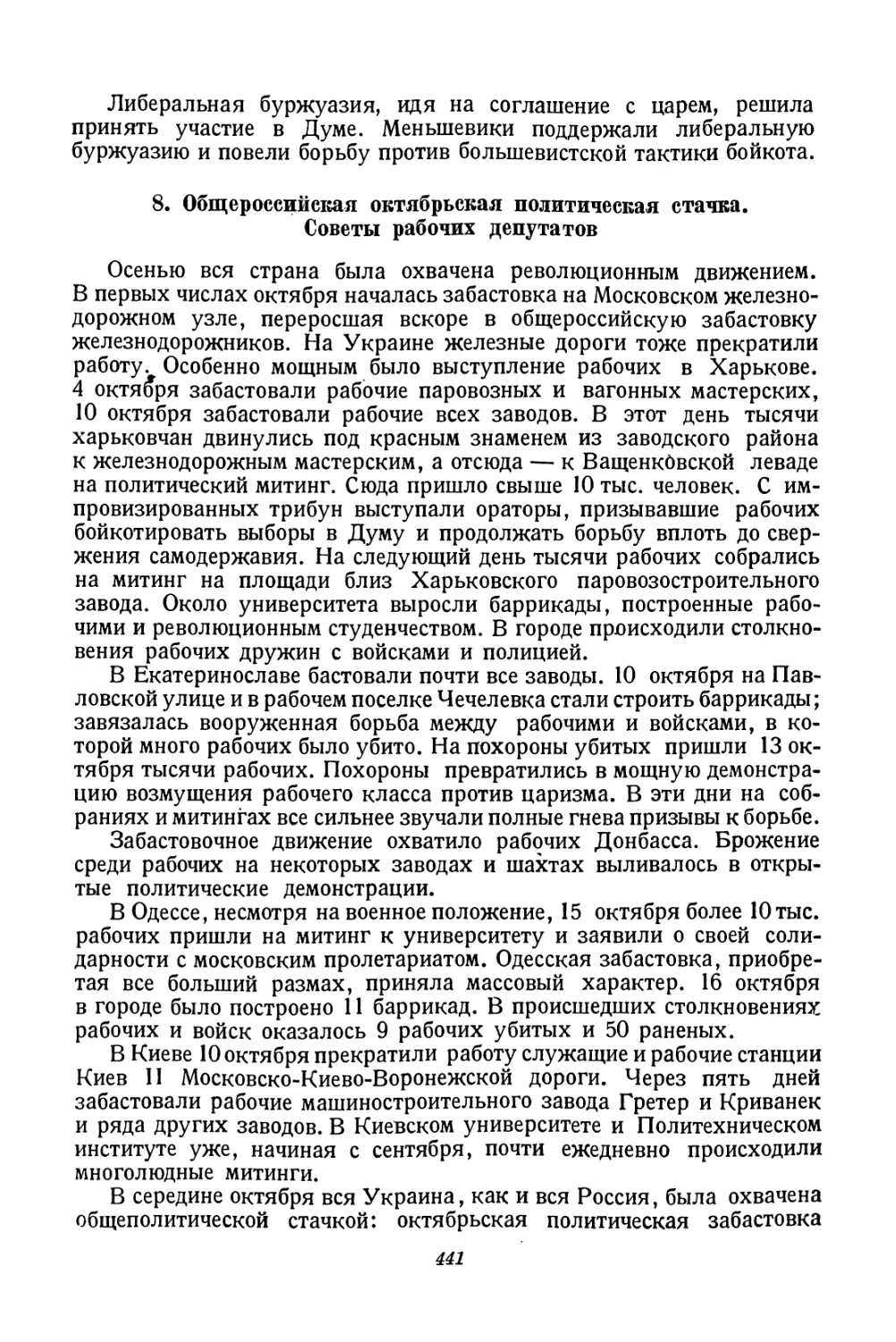

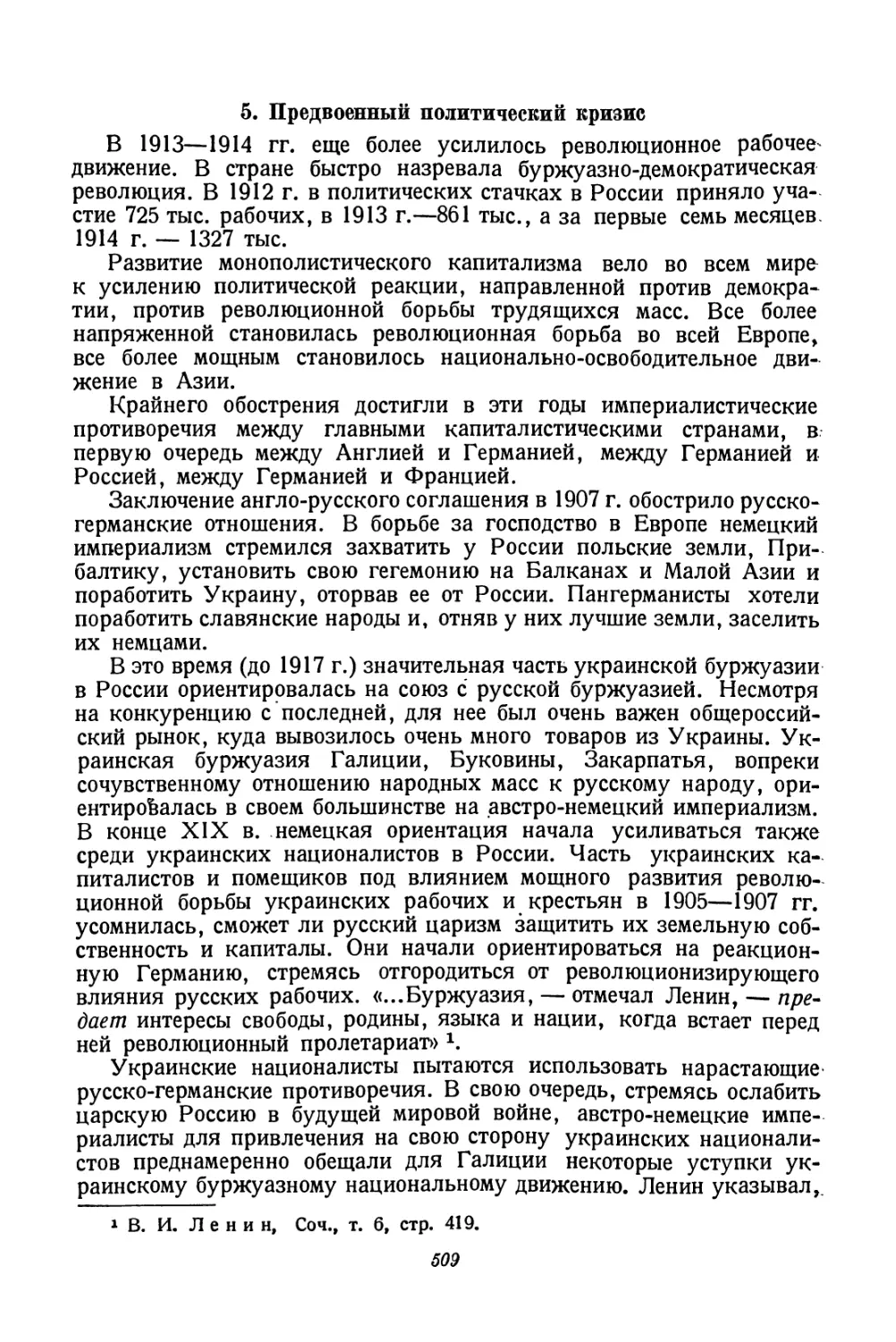

Орудия труда неолитического времени: каменный топор, каменное тесло с деревянной рукояткой, деревянный серп с кремневыми вкладышами, каменная зернотерка.

замедлялся — здесь дольше сохранялись охотничье-рыболовные или примитивно земледельческие занятия населения (лесной север, северная часть левобережья Днепра).

Среди племен, населявших в это время территорию юго-восточной Европы, наиболее высокого развития достигло оседлое земледельческое население Правобережья. Его культура (III тысячелетие до н. э.) известна под именем трипольской, от названия села Триполья на Киевщине, где впервые киевским археологом В. В. Хвойко были открыты в 90-х годах остатки поселения и предметы труда наших древнейших земледельцев.

Так как письменности в то время еще не существовало, ученым не удалось установить названия этих племен. Советские ученые предполагают, что, начиная от этих древнеземледельческих племен, идет непрерывная линия исторического развития основной массы древнего населения территории Украины, вплоть до славянских племен. Это был длительный и сложный исторический процесс, в ходе которого на протяжении тысячелетий происходило то объединение,то разъединение предков славянских племен.

11

Эти древнейшие земледельческие племена обрабатывали почву каменными и костяными мотыгами; они сеяли ячмень, пшеницу, просо. Урожай убирался деревянными или костяными серпами с кремневыми лезвиями или длинными кремневыми пластинами. Зерно размалывалось на овальных каменных плитках — зернотерках. .

Наряду с мотыжным земледелием весьма важное место в хозяйстве племен Правобережья принадлежало скотоводству. Их стада состояли из быков, коз, овец, свиней, а позже и лошадей.

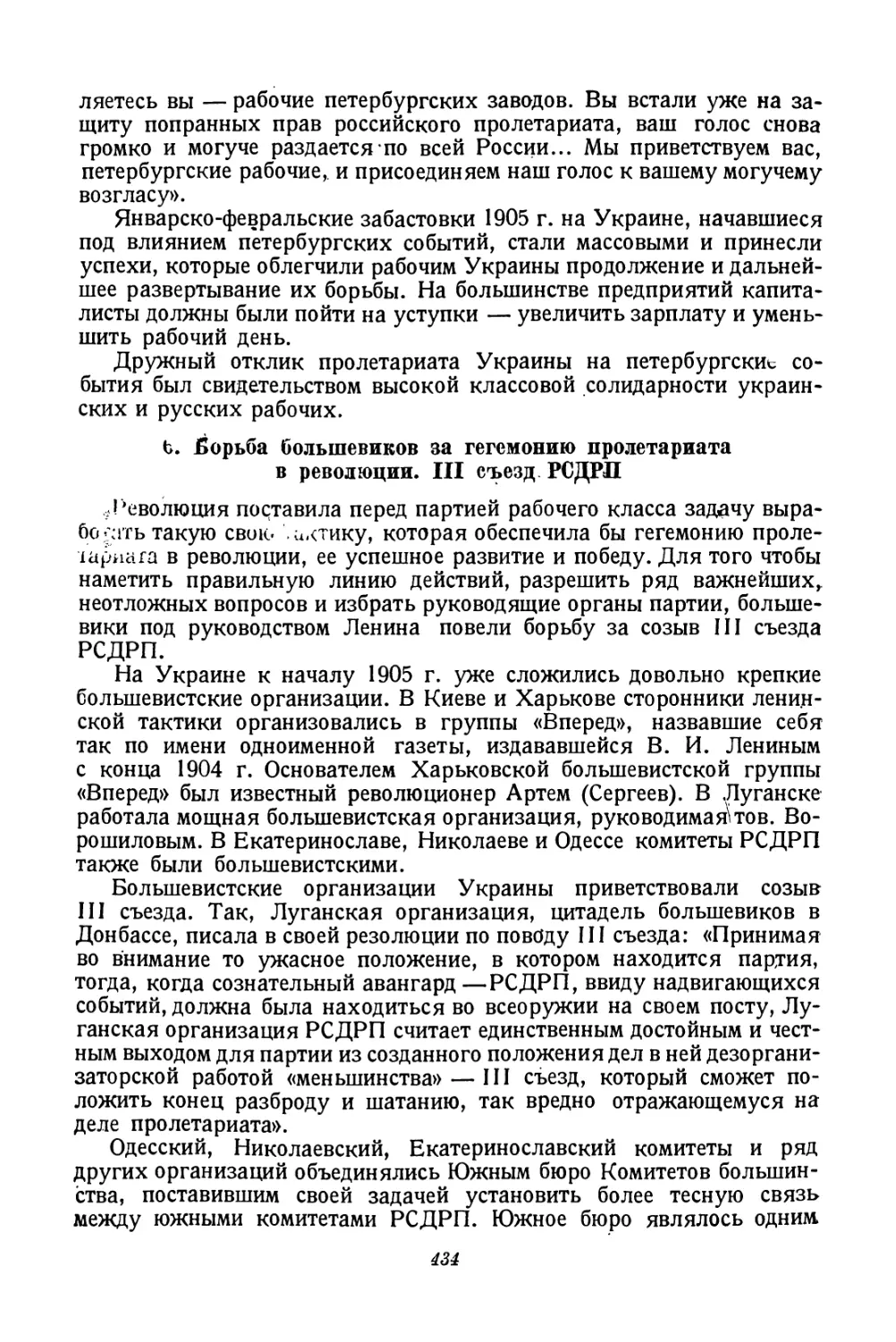

Земледельческое население жило родовыми поселками. Жилища были глинобитные с двускатными крышами. Они располагались по кругу, окружая находящуюся в центре поселка площадь, которая, вероятно, служила местом для загона скота. Такие поселки открыты близ Триполья, Киевской области, в селе Владимировке, Кировоградской области, и во многих других пунктах Украинской ССР.

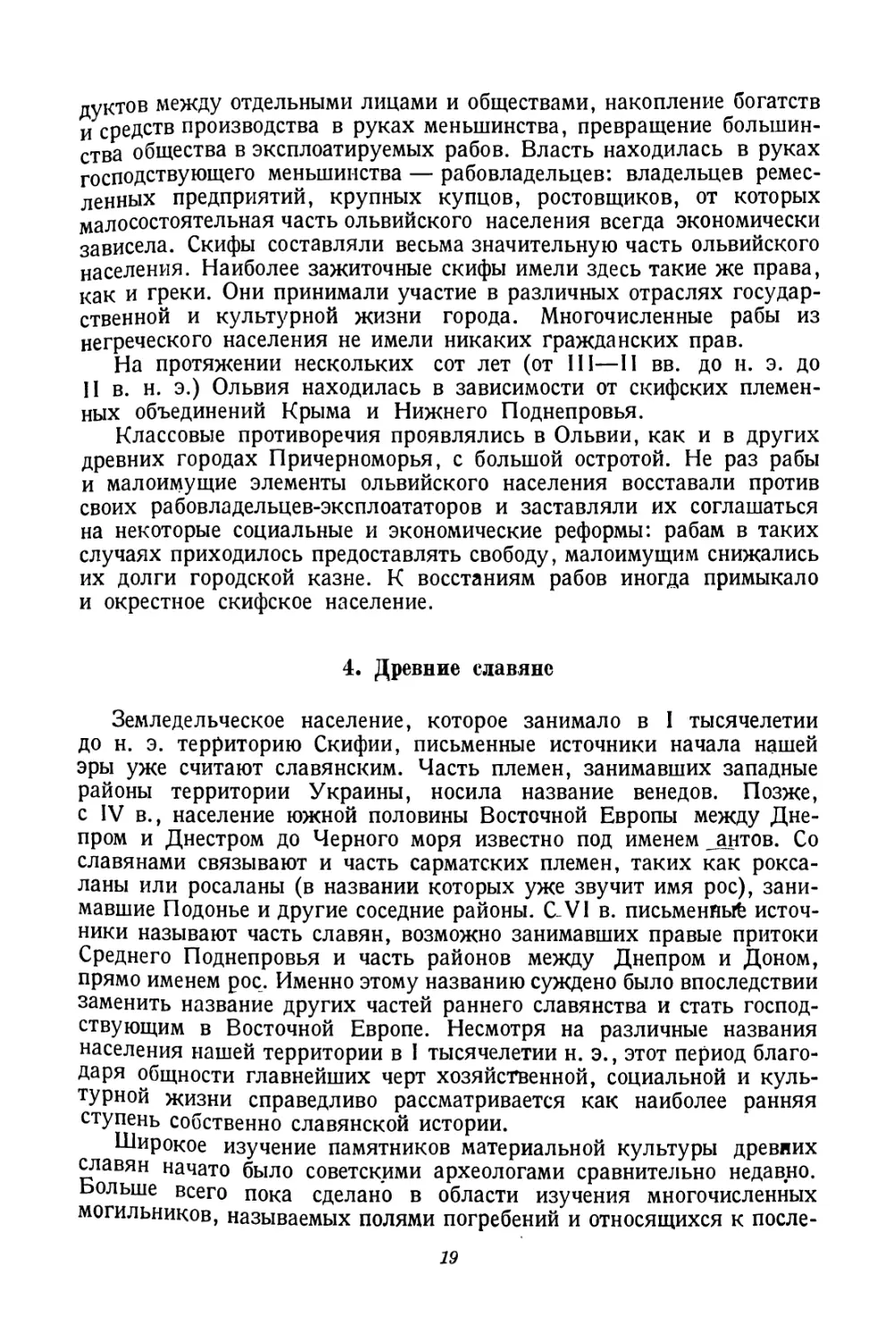

У населения земледельческих поселков широко распространилось изготовление глиняной посуды, достигшее большого совершенства, несмотря на то, что гончарный круг в то время еще не был известен. Здесь выделывалась посуда разнообразных размеров, форм и назначения — для хранения зерна, молока и для изготовления сыра, посуда для пищи и других целей. Значительная часть сосудов расписывалась красной, белой и черной красками или украшалась углубленной по глине орнаментацией в виде спиралей, лент и других сложных узоров. В древнеземледельческих поселках находят глиняные статуэтки, изображающие преимущественно женскую фигуру, в которой видят изображение богини-матери, хранительницы очага.

Хозяйственная деятельность племен Левобережья характеризуется преобладанием скотоводства, тесно связанного с охотой. Переход к земледелию осуществился здесь относительно поздней

В начале II тысячелетия до н. э. население наших земель научилось плавить металлы и изготовлять металлические орудия, вооружение, украшения.

Переход к плавке металлов, в первую очередь меди, а затем и изготовление сплава ее с оловом — бронзы, более твердой и прочной, чем медь, начался с Причерноморья, население которого задолго до населения других районов нашей страны познакомилось с металлами благодаря своим связям с Кавказом, где медь появилась еще раньше. Открытие полезных свойств металлов и способов их обработки сыграло большую роль в дальнейшем развитии техники, хозяйства, культуры. ч Каменные орудия постепенно вытеснялись медными и бронзовыми.

В это время широко распространяется примитивный ткацкий станок.

Дальнейшее развитие производительных сил в условиях скотоводческого хозяйства приводило к образованию излишков, главным образом, скота. В обмен на скот можно было получить металл, предметы украшения и многое другое, что необходимо было в хозяйстве.

12

Разрез реконструкции одного из жилищ, остатки которого были открыты

на трипольском поселении у с. Халепье (близ Триполья).

Расписные сосуды из раскопок трипольских поселений.

Обмен начинает приобретать важное значение в экономической жизни древнего населения нашей страны. Археологи прослеживают связи древнеземледельческих племен нашей территории с рядом средиземно- морских государств.

Одним из важнейших событий в общественной жизни III—II тысячелетия до н. э. явилось впервые произошедшее крупное общественное разделение труда: скотоводческие племена выделились из общего состава древних племен.

«...С появлением стад и прочих новых богатств, — пишет Энгельс, — в семье произошла революция. Промысел всегда был делом мужчины, средства для промысла изготовлялись им и были его собственностью. Стада были новыми промысловыми средствами; их первоначальное приручение, а позднее уход за ними были делом мужчины. Поэтому скот принадлежал ему; ему же принадлежали и полученные в обмен на скот товары и рабы. Весь избыток, который теперь давал промысел, доставался мужчине; женщина участвовала в потреблении его, но не имела доли в собственности... Домашняя работа женщины утратила теперь свое значение по сравнению с промысловым трудом мужчины; его труд был всем, ее работа — незначительным придатком» х.

В связи с этим совершается переход к патриархальному роду, 11Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 182.

13

главная роль в котором, как в хозяйственной, так и в общественной жизни того времени, принадлежала мужчине. Так на средней ступени варварства на смену материнскому роду (матриархату) пришел отцовский род (патриархат), состоявший из родственников, ведших свое происхождение по отцовской линии.

Материалы,-открытые археологами, в частности в могилах этого времени, свидетельствуют о том, что общество уже не однородно: из состава родов выделяются отдельные богатые его члены, чаще всего, очевидно, вожди, обладавшие значительными стадами. Для обслуживания увеличивающихся стад скота такие семьи начинают пользоваться также рабами из числа пленных, захваченных во время столкновений между племенами. Так постепенно начинается разлом жение первобытно-общинного строя.

Поселения медно-бронзового века (так условно называют эту эпоху, следующую за новокаменным веком) имеют обычно небольшие размеры. Жилища представляли собой полуземлянки. Близ мест поселений располагались могильники. Широко распространены были курганы (земляные насыпи) над могилами.

Весьма интересным памятником пастушеских племен на территории Причерноморья является Усатовское поселение и могильник под Одессой (II тысячелетие до н. э.). Здешние скотоводы хоронили своих старейшин и вождей глубоко в земле под центром больших курганов. Им клали изделия из меди, культовые сосуды и некоторые другие предметы. Женские могилы устраивались уже под краем кургана, им ставили обыденную посуду, украшения и предметы, свидетельствующие о связи женщины с домашним очагом.

Единственной группой племен, населявших в конце II — начале I тысячелетия до н. э. ряд районов южных степей нашей страны, название которой мы впервые узнаем из древних письменных источников, были скотоводческо-земледельческие племена киммерийцев. Исследования советских археологов показывают, что киммерийский период нашей древней истории является связующим звеном между земледельческими (трипольскими) племенами докиммерийского периода и так называемыми скифскими племенами, о которых будет речь ниже. 33. Происхождение славян

В начале 1 тысячелетия до н. э., раньше чем на территории нынешней Западной Европы, древнее население нашего Причерноморья начинает широко применять железо, что повлияло на дальнейшее развитие производительности труда, прежде всего в земледелии. Большие изменения происходят в это время в хозяйстве, общественной жизни и культуре ближайших наших предков.

Первое тысячелетие до нашей эры и первая половина первого тысячелетия нашей эры составляют чрезвычайно важный этап нашей древней истории, когда постепенно складывались славянские племена— предки русского, украинского и белорусского народов.

и

Долгое время в науке господствовала антинаучная, так называемая индоевропейская теория происхождения народов. Ее широко использовали враждебно настроенные по отношению к славянству немецкие ученые. Они пытались доказать, что славяне будто бы являются поздними пришельцами в Восточной Европе, переселившимися сюда лишь в середине первого тысячелетия н. э.

Единственно правильная теория этногенеза (происхождения народов), в том числе и этногенеза славян, базируется на учении классиков марксизма-ленинизма; она разработана в трудах советских ученых.

Советские историки, археологи и лингвисты, опираясь на широко развернувшееся за последние десятилетия изучение археологических памятников славянских народов и их языков, убедительно доказали, что славяне представляют собой коренное население большей части тех территорий, которые они занимают в Европе в настоящее время.

Области Днепра, Днестра, Дуная, Дона, Волги и других рек, где сохранились остатки древних славянских городищ и могильников, являлись важными очагами формирования восточного славянства, его государственности и культуры. Начиная с глубокой древности, от древнейших земледельческих трипольских племен, на наших землях жило не сменявшееся в своей основе население, главным образом земледельческое. За несколько тысяч лет оно, дробясь и расходясь, смешиваясь и скрещиваясь, прошло ряд этапов социально- экономического и культурного развития. Особенно тесными были генетические (родственные) связи славян с земледельческими племенами скифов и их соседей — невров, будинов и других, в которых советская историческая наука видит ближайших предков славян.

Среди населения, занимавшего с давних пор районы Днестра, Буга, Днепра и Азовского моря, в середине I тысячелетия до нашей эры выделялись своей более высокой культурой племена сколотое. Древнегреческие ученые назвали сколотов скифами, вследствие чего всю эту территорию греки и другие народы называли Скифией.

Таким образом, имя скифов, широко распространившееся в древней и новой литературе, стало собирательным для разных племен южных районов Восточной Европы того времени. -

Скифы-земледельцы в основной своей массе издавна жили в районах Днепра и Буга. Многие ученые видят в них потомков древних племен трипольской культуры и киммерийцев. Они сеяли пшеницу, просо, коноплю и другие злаки, а также сажали чеснок и лук. Скифы сеяли хлеб не только для себя, но и на продажу. У них уже было в значительной мере развито пашенное земледелие. Они имели стада домашнего скота, молокой мясо которых употреблялось в пищу. Земледельцы жили в поселениях, располагавшихся чаще всего по берегам небольших рек. Поселения укреплялись земляными оборонительными сооружениями — глубокими рвами и высокими валами (такие укрепленные поселения называются городищами). В скифских поселениях были развиты гончарство, кузнечное и литейное ремесла.

15

Здесь обнаруживают остатки жилищ — то в виде землянок, то наземных — деревянных или каменных.

Скифы-скотоводы Левобережья вели преимущественно кочевой образ жизни. Значительная часть племен переходила с места на место в поисках достаточного количества подножного корма для своих стад. Высоко развито было у скифов коневодство.

К северу и западу от скифов размещались многочисленные племена, упоминаемые в источниках под разными именами, культура которых была весьма близка скифам-земледельцам.

Для общественной жизни скифов характерны черты, типичные для высшей ступени варварства. Это было такое состояние общества, которое определено Энгельсом как строй военной демократии. «Военачальник, совет, народное собрание образуют органы развивающейся из родового строя военной демократии. Военной потому, что война и организация для войны становятся теперь регулярными функциями народной жизни» х.

Скифы были воинственны и храбры: всякое проявление воинской доблести у них поощрялось. Скифам пришлось вести ряд больших войн с другими народами. Наиболее известна их война с персидским царем Дарием I в 512 г. до н. э., из которой скифы, благодаря применявшейся ими тактике заманивания неприятеля в глубь своей территории, вышли победителями. Вооружение скифов составляли лук, стрелы, копья, мечи. Скифы сражались, главным образом, на конях, но бились также и в пешем строю.

Экономической ячейкой скифского родового общества являлась патриархальная семья. Женатые сыновья, отделявшиеся от семьи, получали свою долю имущества. В скифском обществе чем дальше, тем все больше развивалось имущественное неравенство. Начинало зарождаться рабовладельческое общество — первое классовое общество, характеризующееся наличием двух основных классов — господствующего — рабовладельцев и угнетенного — рабов. Знатные скифы пользовались в своем хозяйстве рабами из числа пленных, захваченных во время войны, а также обедневшими соплеменниками. В руках вождей и знати накапливались поэтому большие излишки продовольствия и сырья, которые они сбывали греческим купцам.

Страна скифов делилась на округа, во главе которых стояли народные собрания и начальники округов. Объединение округов составляло племенной союз. В системе организации такого союза, в порядках, существовавших в нем (особенно в III — II вв. до н. э.), мы видим возникающую государственность. Власть вождей, которые ранее являлись выборными, теперь превращается в наследственную. Распад родовых отношений и классовое расслоение быстрее и глубже происходили у той части племен, которая жила по соседству с греко-скифскими городами Причерноморья. У части скифских племен, в Крыму, к III в. до н. э. под влиянием этих 11 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 186.

16

городов сложилось рабовладельческое скифское государство.

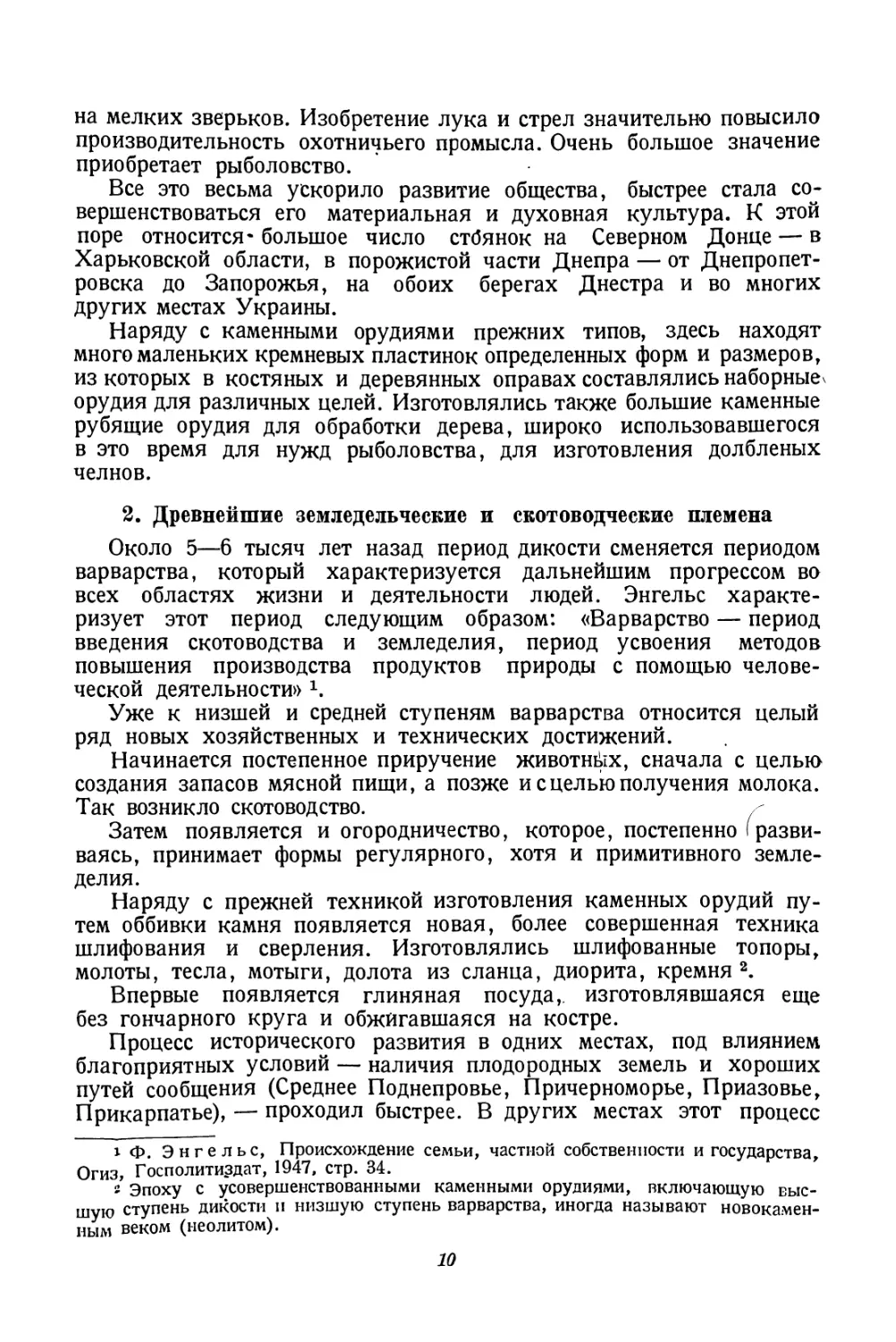

Значительного совершенства достигло искусство скифов, нашедшее свое отражение в украшении посуды, убранстве одежды, в оформлении вооружения и конского убора. Посуда часто украшалась прочерченными по сырой глине линейными орнаментами. В искусстве скифских племен широко распространен был «звериный стиль», получивший свое название от того, что в нем преобладали изображения хищных зверей. На металлических сосудах и других предметах встречаются изображения и самих скифов, отличающиеся большой жизненной правдой.

Скифы поклонялись стихийным силам природы, олицетворенным в разных богах и богинях (неба, земли, плодородия). В религиозных обрядах

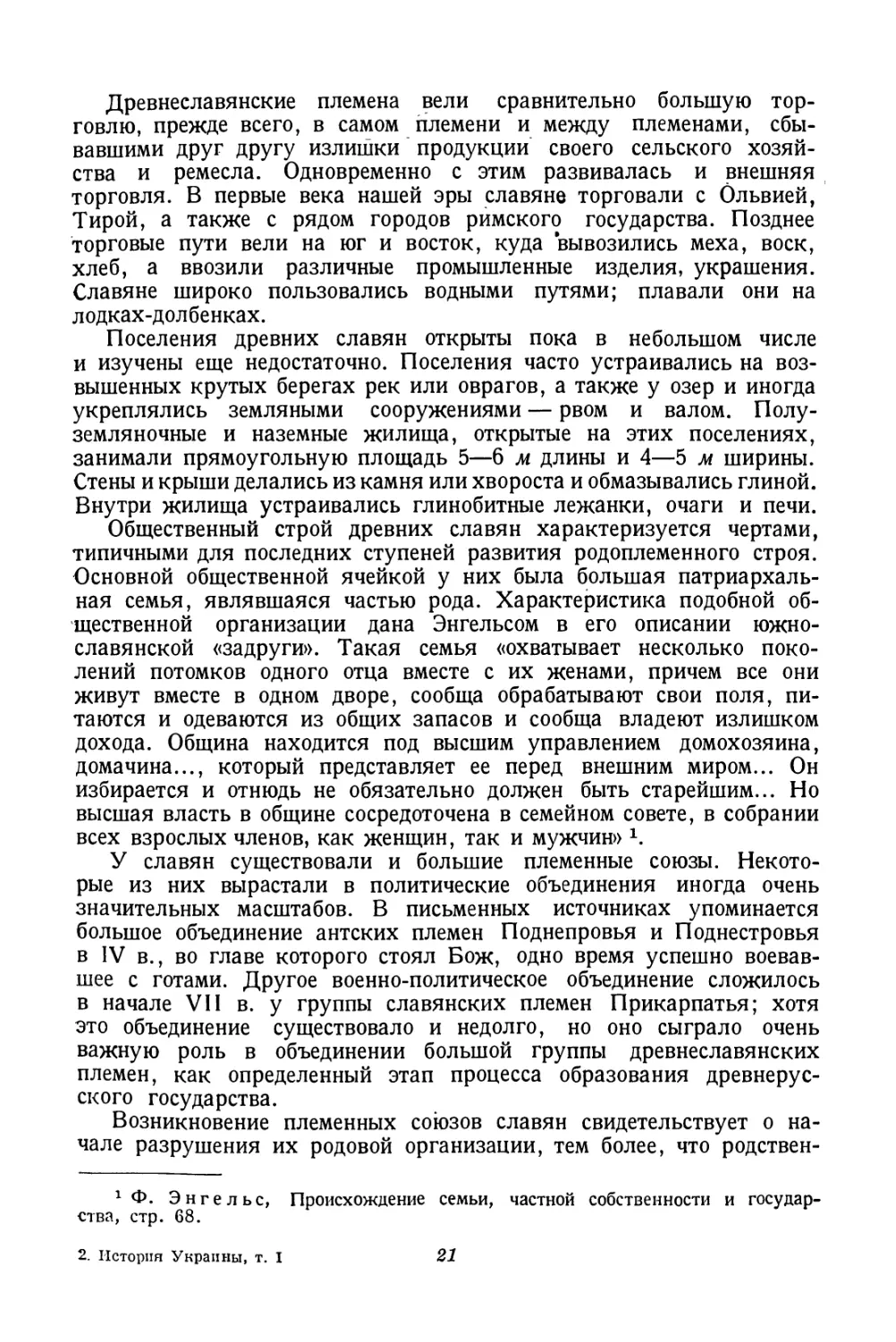

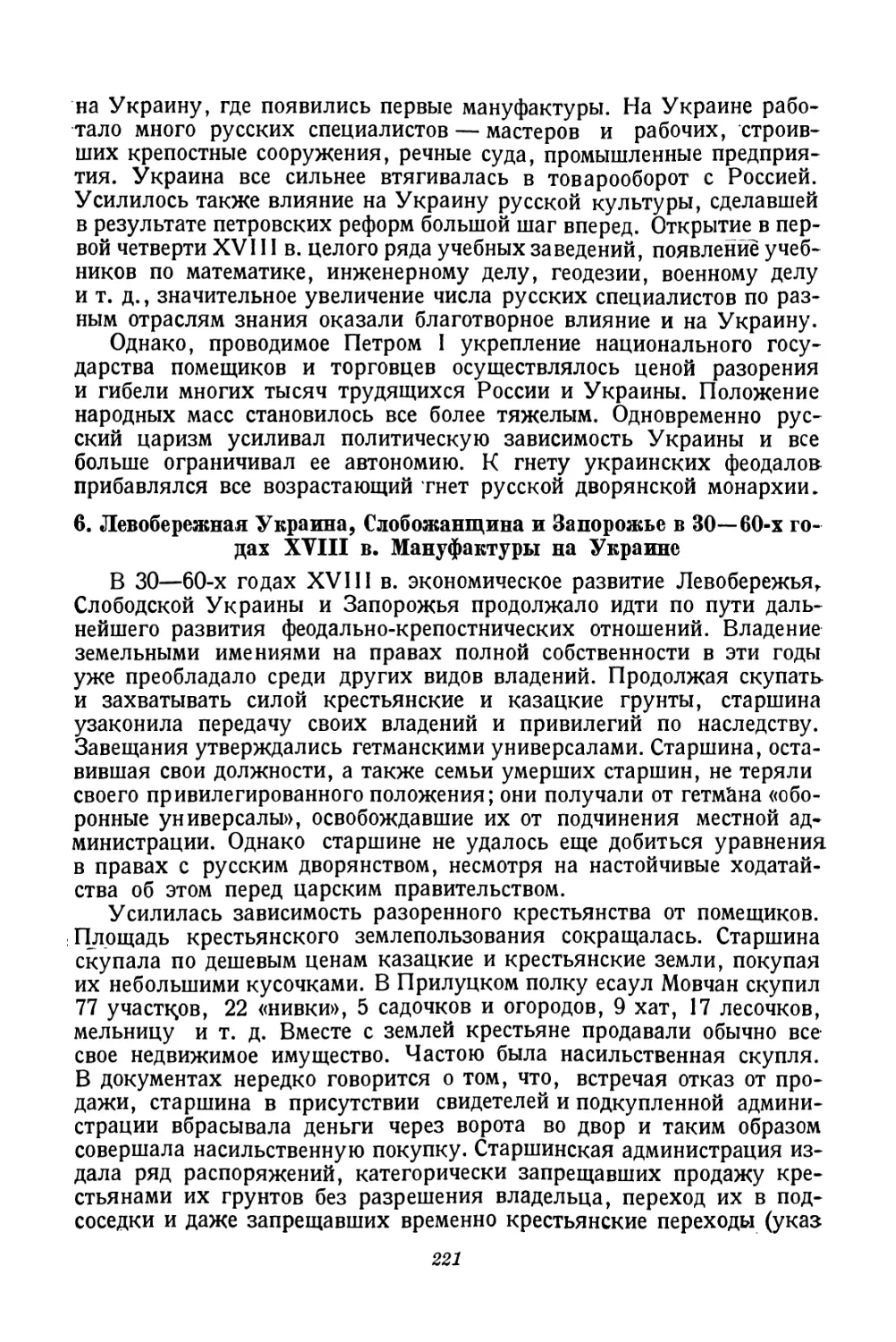

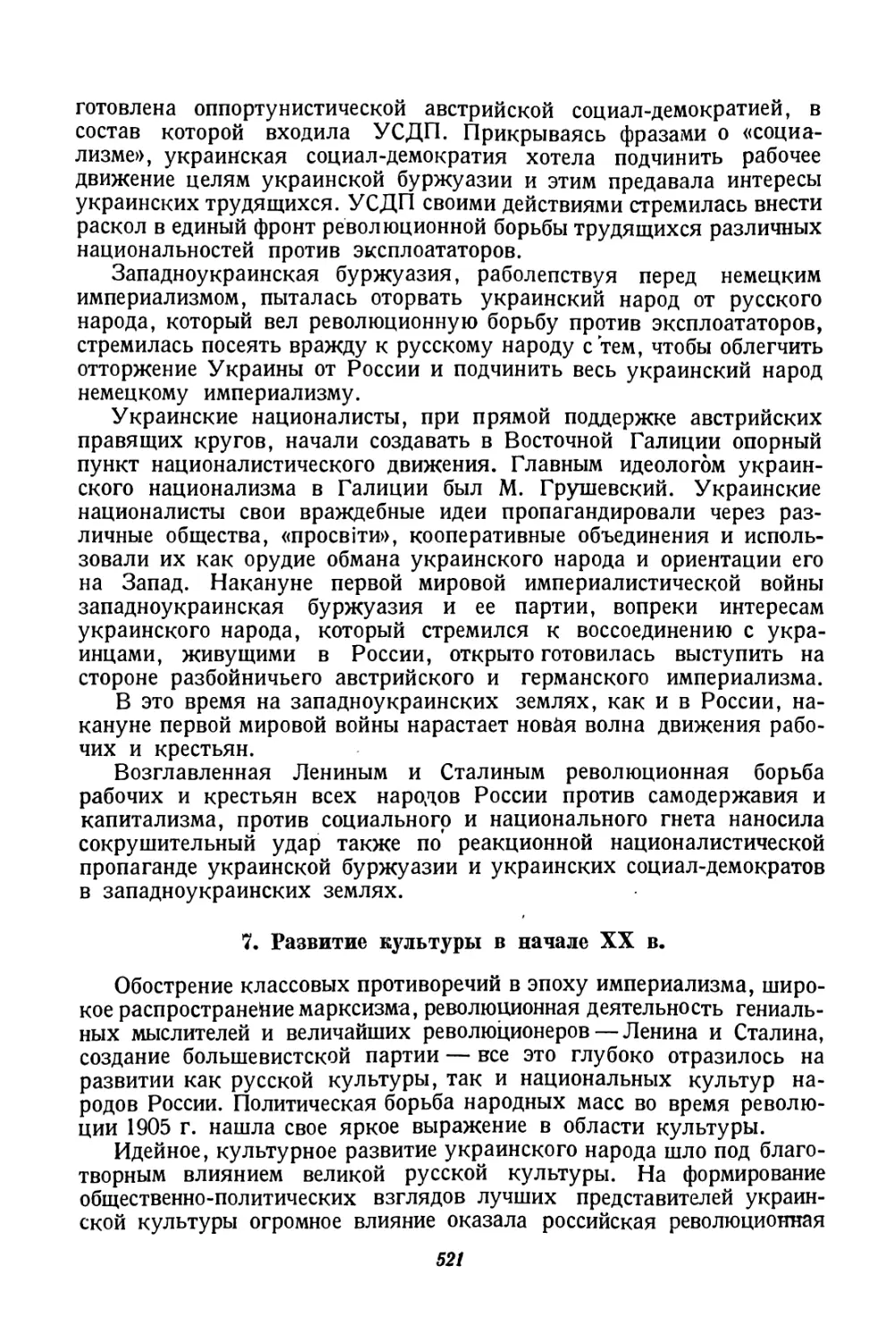

скифов большое значение имели куль- Серебряная амфора из Чертомлы- |ты бога войны, богини домашнего оча- цкого кургана.

'-га, культ умерших предков. Загробный мир в представлении скифов был подобен земному, являлся его продолжением. Поэтому они старались своих умерших снабжать всем необходимым. Бедным клали в могилу один или несколько сосудов, стрелы и другие вещи. Могилы богатых отличались большим разнообразием предметов — украшений, оружия, посуды и т. д. Такие могилы нередко устраивались по типу жилого дома. Над могилами царей и богатых скифов насыпались высокие курганы.

Особенным богатством отличались курганные погребения скифских царей, целый ряд которых раскопан археологами в Поднепровье, в Крыму и на Кубани.

Раскопки курганов дают весьма яркое представление о погребальных обычаях скифов. Здесь обнаружены погребенные вместе с царями их жены, виночерпии, рабы, множество сосудов, различная утварь, вооружение, украшения, среди которых немало ценных памятников искусства. Находят также много скелетов убитых лошадей в богатом убранстве.

Из наиболее интересных памятников этого типа следует назвать курганы Чертомлыцкий и Солоха — близ Никополя. Черто- млыцкий курган, являющийся одним из самых богатых царских погребений, достигает 19,5 м высоты и около 350 м в окружности. Погребение представляет собой большую колодцеобразную шахту с четырьмя камерами, начинавшимися от ее углов. Здесь были погребены царь, царица, б рабов и П коней. В этих погребениях

17

найдено множество вещей: предметы вооружения (меч, колчан,

стрелы), остатки конской упряжи, украшения головного убора и одежды, сосуды и др. Значительная часть из них, в особенности царские вещи и украшения конской сбруи, сделана из золота. Здесь же найден замечательный серебряный сосуд для вина, покрытый рельефными изображениями всевозможных растений и птиц, а также скифов, укрощающих лошадей.

Наши представления о жизни скифов основаны как на открытых археологами памятниках материальной культуры, так и на свидетельствах древних авторов — ученых и писателей того времени, виднейшим из которых был греческий историк и этнограф Геродот, посетивший в середине V в. до н. э. город Ольвию (на правом берегу Бугского лимана) с целью изучения жизни и истории скифов. v

Большую роль в жизни Скифии играли причерноморские города: Ольвия, Тира — на месте нынешнего Бел город-Днестровского, Херсонес — близ Севастополя, Пантикапей — на месте нынешней Керчи, Фанагория — на Таманском полуострове и многие другие. Основанные в большинстве своем киммерийцами и скифами, эти поселения были в VII—V вв. до н. э. в значительной части в результате греческой колонизации заселены греками-переселенцами, которые стремились сюда с целью захвата продовольственных и сырьевых богатств Причерноморья. Из этих городов наибольшего развития достигла Ольвия.

Торговля занимала главное место в экономике Ольвии. Здешние купцы вывозили в Грецию хлеб, рыбу, скот, лес и другие товары. Все это приобреталось у скифов, живших в многочисленных поселениях у рек и лиманов Днепро-Буго-Днестровского бассейна. Большое место в ольвийской торговле играл вывоз рабов. Привозились сюда изделия греческой промышленности, в частности ткани, масла, дорогие сорта посуды, предметы роскоши и искусства. Значительная чаеть этого импорта продавалась скифской знати. В Ольвии развивалось и местное производство (гончарное, литейное, кузнечное, деревообделочное и др.), изделия которого имели большое распространение в среде скифских племен. Предметы ольвийского производства благодаря сухопутному караванному пути, начинавшемуся у Ольвии, достигали таких далеких от нее районов, как Поволжье и Приуралье. Немало ольвийских изделий находят в районах Прикарпатья.

Ольвия была автономным городом-государством (полисом), который по устройству напоминал города рабовладельческой Греции. Общественный строй Ольвии характеризуется такими же чертами, как и господствовавший в то время в Греции рабовладельческий строй.

Как указывают В. И. Ленин и И. В. Сталин, при рабовладельческом строе основой производственных отношений является собственность рабовладельца на средства производства, а также на работника производства — раба. Появление металлических орудий, скотоводство, земледелие, ремесла, разделение труда между этими отраслями производства создали возможность обмена про¬

18

дуктов между отдельными лицами и обществами, накопление богатств и средств производства в руках меньшинства, превращение большинства общества в эксплоатируемых рабов. Власть находилась в руках господствующего меньшинства — рабовладельцев: владельцев ремесленных предприятий, крупных купцов, ростовщиков, от которых малосостоятельная часть ольвийского населения всегда экономически зависела. Скифы составляли весьма значительную часть ольвийского населения. Наиболее зажиточные скифы имели здесь такие же права, как и греки. Они принимали участие в различных отраслях государственной и культурной жизни города. Многочисленные рабы из негреческого населения не имели никаких гражданских прав.

На протяжении нескольких сот лет (от III—II вв. до н. э. до II в. н. э.) Ольвия находилась в зависимости от скифских племенных объединений Крыма и Нижнего Поднепровья.

Классовые противоречия проявлялись в Ольвии, как и в других древних городах Причерноморья, с большой остротой. Не раз рабы и малоимущие элементы ольвийского населения восставали против своих рабовладельцев-эксплоататоров и заставляли их соглашаться на некоторые социальные и экономические реформы: рабам в таких случаях приходилось предоставлять свободу, малоимущим снижались их долги городской казне. К восстаниям рабов иногда примыкало и окрестное скифское население.

4. Древние славяне

Земледельческое население, которое занимало в I тысячелетии до н. э. территорию Скифии, письменные источники начала нашей эры уже считают славянским. Часть племен, занимавших западные районы территории Украины, носила название венедов. Позже, с IV в., население южной половины Восточной Европы между Днепром и Днестром до Черного моря известно под именем антов. Со славянами связывают и часть сарматских племен, таких как рокса- ланы или росаланы (в названии которых уже звучит имя рос), занимавшие Подонье и другие соседние районы. С-VI в. письменный источники называют часть славян, возможно занимавших правые притоки Среднего Поднепровья и часть районов между Днепром и Доном, прямо именем рос. Именно этому названию суждено было впоследствии заменить название других частей раннего славянства и стать господствующим в Восточной Европе. Несмотря на различные названия населения нашей территории в I тысячелетии н. э., этот период благодаря общности главнейших черт хозяйственной, социальной и культурной жизни справедливо рассматривается как наиболее ранняя ступень собственно славянской истории.

Широкое изучение памятников материальной культуры древних славян начато было советскими археологами сравнительно недавно. Больше всего пока сделано в области изучения многочисленных могильников, называемых полями погребений и относящихся к после¬

19

скифскому времени, приблизительно до середины I тысячелетия н. э., принадлежность которых к раннеславянскому населению нашей территории, в частности, антам, теперь подтверждается.

Памятники культуры древних славян встречаются на обширнейшей территории от левобережья Днепра до бассейна Вислы, что свидетельствует об одновременном формировании славянских народов в'Восточной, Центральной и Южной Европе. Более чем в 300 пунктах Украины уже найдены остатки этой культуры. Наиболее значительные могильники открыты в Киевской области (села За- рубинцы, Черняхов, Маслово), Львовской (Неслухов), а также в Подкарпатье и других местах. Наряду с вещественными памятниками историческая наука располагает значительным количеством письменных источников о древних славянах этой ранней поры, в особенности об антах.

Хозяйственные занятия древнеславянских племен были самыми разнообразными. О развитии земледелия у них свидетельствует целый ряд остатков материальной культуры: железные серпы, ямы- погреба для хранения зерна, глинистая обмазка с мякиной, содержащей зерна хлебных культур, и т. д. Земледелие было у них в основном пашенным, плужным. Для вспашкй земли они пользовались деревянным ралом и плугом с железным лемехом-нараль- ником.

У славян, занимавших лесные районы, было подсечное (огневое) земледелие. Заключалось оно в том, что на соответствующем участке, предназначенном для пашни, лес рубили и сжигали, а посев производили непосредственно в золу, смешанную с верхним слоем почвы. Орудиями для подсечного земледелия являлись железные топор и мотыга. .

Значительная роль скотоводства подтверждается большим количеством костных отбросов мясной пищи на городищах, остатками конского снаряжения. Домашние стада состояли из быков, лошадей, свиней, коз, овец. Известную роль у них играла и охота на лося, медведя, лисицу, куницу, бобра. Находки грузил для сетей, рыболовных крючков, рыбьих костей и чешуи свидетельствуют о занятии рыболовством.

Орудия труда, предметы хозяйства и быта производились самим населением на месте. Глиняная посуда, изготовлявшаяся на гончарном круге либо лепленная/руками без такого круга, представлена мисками, чашками, горшками, кувшинами и другими сосудами. Поверхность их часто вылащивалась до блеска и украшалась линейным орнаментом.

Производство металлических изделий достигло около IV—VI. вв. н. э. большого совершенства. Железо добывалось из местных болотных руд. Много находят здесь железных ножей, наральников, железных пряжек и других предметов обихода. Из меди, бронзы, золота и серебра изготовлялись разнообразные украшения: застежки, кольца, браслеты, серьги, пряжки и др.'Ювелирные изделия этого времени отличались высоким уровнем мастерства. Особенно славились бронзовые украшения с красными и зелеными вставками из эмали.

20

Древнеславянские племена вели сравнительно большую торговлю, прежде всего, в самом племени и между племенами, сбывавшими друг другу излишки продукции своего сельского хозяйства и ремесла. Одновременно с этим развивалась и внешняя торговля. В первые века нашей эры славяне торговали с Ольвией, Тирой, а также с рядом городов римского государства. Позднее торговые пути вели на юг и восток, куда вывозились меха, воск, хлеб, а ввозили различные промышленные изделия, украшения. Славяне широко пользовались водными путями; плавали они на лодках-долбенках.

Поселения древних славян открыты пока в небольшом числе и изучены еще недостаточно. Поселения часто устраивались на возвышенных крутых берегах рек или оврагов, а также у озер и иногда укреплялись земляными сооружениями — рвом и валом. Полу- земляночные и наземные жилища, открытые на этих поселениях, занимали прямоугольную площадь 5—6 м длины и 4—5 м ширины. Стены и крыши делались из камня или хвороста и обмазывались глиной. Внутри жилища устраивались глинобитные лежанки, очаги и печи.

Общественный строй древних славян характеризуется чертами, типичными для последних ступеней развития родоплеменного строя. Основной общественной ячейкой у них была большая патриархальная семья, являвшаяся частью рода. Характеристика подобной общественной организации дана Энгельсом в его описании южно- славянской «задруги». Такая семья «охватывает несколько поколений потомков одного отца вместе с их женами, причем все они живут вместе в одном дворе, сообща обрабатывают свои поля, питаются и одеваются из общих запасов и сообща владеют излишком дохода. Община находится под высшим управлением домохозяина, домачина..., который представляет ее перед внешним миром... Он избирается и отнюдь не обязательно должен быть старейшим... Но высшая власть в общине сосредоточена в семейном совете, в собрании всех взрослых членов, как женщин, так и мужчин» г.

У славян существовали и большие племенные союзы. Некоторые из них вырастали в политические объединения иногда очень значительных масштабов. В письменных источниках упоминается большое объединение антских племен Поднепровья и Поднестровья в IV в., во главе которого стоял Бож, одно время успешно воевавшее с готами. Другое военно-политическое объединение сложилось в начале VII в. у группы славянских племен Прикарпатья; хотя это объединение существовало и недолго, но оно сыграло очень важную роль в объединении большой группы древнеславянских племен, как определенный этап процесса образования древнерусского государства.

Возникновение племенных союзов славян свидетельствует о начале разрушения их родовой организации, тем более, что родствен- 11 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государ- ства, стр. 68.

2. История Украины, т. I

21

ные связи у них уже не имеют прежнего доминирующего значения; чем дальше, тем эти узы все больше и больше ослабевали, уступая место территориальным связям.

У славян этой ранней поры было развито весьма значительное имущественное неравенство. Зажиточность и выдающееся положение тех или иных семей имели большое значение при выборах общинных и племенных'вождей. Известную роль играло здесь применение рабского труда.

Племенная верхушка славян — вожди и их приближенные — пользовалась в своем быту большим количеством золотых и серебряных украшений и посуды, привозившихся из походов на Византию, Балканы и Малую Азию. Наиболее яркой находкой этого рода является знаменитый клад VII в., найденный-у села Малая Перещепина близ Полтавы. Здесь были золотые и серебряные кубки со специальным приспособлением для звона, тарелки, кувшины, блюда (одно — с изображением сассанидского царя на охоте), вазы, золоченая амфора, гривна, браслет, мечи, стремена, сделанные в Византии, Иране и других местах. Вес одного только золота в этом кладе превышал 20 кг. Найден и ряд других кладов — Новосанджарский — близ Полтавы, Келегейс- кий — близ Херсона, на территории «Запорожстали», Обоянский и др.

Славянам, населявшим Восточную Европу, часто приходилось воевать. На различных этапах своей истории они принуждены были вести упорную борьбу со вторгавшимися на их земли, главным образом в причерноморские степи, чужими, в большинстве кочевыми, народами — готами, гуннами, аварами.

В начале III в. н. э. в район Северного Причерноморья пришли родственные восточногерманским племенам4 готы. Они захватывали земли и богатства местного населения, находившегося на более высокой, по сравнению с готами, ступени экономического и культурного развития. Готы произвели немалые опустошения в причерноморских степях. Население Причерноморья всеми силами противодействовало им. Ослабленные борьбой со славянами, готы были впоследствии разгромлены гуннами и прогнаны ими на запад.

Немецкая националистическая историография, искажая исторические факты, пыталась доказать, что готы оказали положительное влияние на славян. На самом деле многочисленные археологические материалы убедительно свидетельствуют, что небольшое, сравнительно с массой славянства, количество готов не оставило никаких следов в культуре местного населения, но многое из нее позаимствовало.

В конце IV в. произошло нашествие гуннских племен (тюркского происхождения) на Восточную Европу. Гунны уничтожали причерноморские греко-скифские города, славянские поселения, грабили местное население. Некоторое время главная гуннская орда располагалась между Дунаем и Тиссой. Гунны' предпринимали походы на Римскую империю и тем ослабляли ее. Наиболее значительным из царей гуннской^ державы был Аттила. Около середины V в. гуннский племенной союз распался: большая часть ВХО-

22

динних в него племен ушла на восток, где часть гуннов осела и растворилась в местном населении.

Чрезвычайно важное значение в истории древневосточных славян имели их успешные войны с Византией — последним рабовладельческим государством Европы, жестоко эксплоатировавшим и стремившимся подчинить себе племена Причерноморья, происходившие с конца V в. Особенно отличились в этих войнах анты, действовавшие совместно со склавинами — славянскими племенами на юго-западе. Анты неоднократно предпринимали походы на Балканский полуостров, за Дунай. Войны окончились полной победой славян, представлявших в это время уже весьма значительную силу, оказавшуюся в состоянии нанести серьезный удар по Византийской империи.

В ходе этих войн военное искусство славян достигло значительного совершенства. Их войско получило правильное деление на тысячи, сотни и десятки, формировавшиеся, повидимому, по возрастному принципу. Действуя по заранее намеченному плану, отдельные отряды двигались к поставленной цели в разных направлениях, поддерживая связь между собой в походе и в бою; так им легче удавалось проникать на неприятельскую территорию, обходя крепости противника. Они владели также и искусством осады крепостей. Когда неприятель нападал на славян внезапно, они очень быстро образовывали укрепление из круга телег. В начале боя, до сближения с неприятелем, славяне метали копья и стреляли из лука. На ближних дистанциях и во время рукопашного боя пехотинцы применяли мечи, топоры, ножи, короткие копья. Маврикий писал, что славяне многочисленны,' выносливы, легко выдерживают зной и стужу, дождь и недостаток продовольствия.

Необходимо отметить также, что из восточных славян вышли многие видные деятели. Письменные свидетельства называют целый ряд выдающихся антов, игравших значительную роль как у себя на родине, так и на службе у других государств. Так, в 469 г. ант Анангаст является начальником фракийских войск. Ант Доброгаст состоял главным начальником византийского флота во время византийско-персидской войны 554—555 гг. Можамир и Ардагаст были , вождями отдельных частей антов.

Имеется целый ряд свидетельств, в которых отмечается гостеприимство славян. Для характеристики их свободолюбия показателен ответ вождя одного из славянских племен послам аварского хана, требовавшим от них покорности и дани: «Родился ли на свет и согревается ли лучами солнца тот человек, который подчинил бы себе силу нашу?».

Культура древних славян достигла значительной высоты. Восточные славяне, как и склавины, говорили на языке, представлявшем древнейшую основу позднейшего славянского языка.

Сведения о религии древневосточных славян мы находим у Прокопия Кесарийского. «Они считают, — пишет он, — что один только оог, творец молний, является владыкой над всем, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды... Они по¬

23

читают и реки, нимф, и всяких других демонов, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания».

Войны с Византией, гуннами и аварами привели к тому, что часть прежних славянских племенных союзов распалась, на их основе создались новые славянские образования.

Таким образом, древние славяне достигли к VII—VIII вв. значительного развития своих производительных сил, определенных успехов в области материальной и духовной культуры, зарождения своей государственности. Все это привело к тому, что на этом раннем этапе истории наших предков завершилось в основном формирование отдельного этнографического и культурного типа восточных славян. Тогда же оформились родственные им племена западных и южных славян, у которых возникают в VI—VII вв. чешское, болгарское и другие государственные образования.

Глава II

ФОРМИРОВАНИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. КИЕВСКАЯ РУСЬ

1. Дальнейшее разложение первобытно-общинного строя и образование восточнославянских государственных объединений

VII—VIII вв. происходило дальнейшее развитие между- племенной общности восточных славян, которые стали известны под именем росов, русов, русского народа. Этническое имя «Русь» местного, древнейшего происхождения, уходящее своим корнем в первое тысячелетие до н. э. Сначала под именем «Русь» была известна часть восточных славян, обитавшая на левобережье Днепра, на Дону, на побережье Азовского моря, на Волге.

Со временем термин «Русь» становится общим этническим именем всех восточных славян.

Как свидетельствует древнейшая летопись, составленная в Киеве, восточные славяне делились на ряд племен. По среднему течению Днепра, в районе, главным образом, его правого берега, между Росью и Ирпенем (нынешняя Киевщина), жили поляне. Бассейн озера Ильмень и Волхова был заселен словенами — ильменскими, или новгородскими славянами. По Десне, Сейму и Суле размещались северяне. В бассейне Тетерева, до Припяти, были поселения древлян. В верховьях Западного Буга и правых притоков верхнего течения Припяти жили дулебы, или волыняне (они же бужане). Бассейн верхнего Днестра и Сана (территорию будущей Галиции) занимали

25

белые хорваты, поселения которых переходили за Карпаты, где восточнославянское население также было коренным. Между Южным Бугом и Днестром жили уличи, а между Днестром и Прутом, вплоть, до устья Дуная и побережья Черного моря — тиверцы. Территория между Припятью и Западной Двиной принадлежала дреговичам. Между верховьями Днепра и рекой Сож размещались радимичи. В верховьях Днепра и Западной Двины жили кривичи, по среднему течению Западной Двины — родственные им полочане. Бассейн верхнего и среднего течения Оки и ее притока М.осквы-реки занимали вятичи.

Общественно-экономическое, политическое и культурное развитие восточных славян в VII—IX вв. поднялось на более высокую ступень. Техника земледелия, являвшегося основным занятием восточных славян, значительно улучшилась.

Как показывают раскопки советских археологов, более прогрессивное пашенное, полевое земледелие, зародившееся раньше на юге, начало распространяться и в других частях восточнославянской страны. С IX—X вв. пашенное земледелие стало ведущим на всей территории, занятой восточными славянами, хотя в некоторых местах этой территории еще многие века продолжало существовать подсечное земледелие.

С развитием пашенного земледелия в качестве тягловой силы стали применять лошадь (на юге и на севере) и волов (на юге). Археологические данные свидетельствуют о том, что к IX в. в Поволжье уже появилась соха с железным наконечником, вытеснявшая железную мотыгу и железный топор, при помощи которых велось подсечное хозяйство. На юге в это время применяли рало, близкое по своему устройству к сохе, и примитивный плуг с железным лемехом. Пахотные орудия с железным наконечником сменили собой орудия сплошь деревянные. 1

Наряду с земледелием у восточных славян развивались и другие отрасли хозяйства — скотоводство, охота, бортничество (сбор меда диких пчел) и рыболовство. Значительного уровня развития достигло ремесло. Резко улучшилось производство металлических инструментов (топоров, долот и т. п.), оружия, предметоё домашнего обихода. Все более совершенствовалось керамическое производство. Появлялись небольшие ремесленные пункты, связанные с выработкой определенных изделий.

Советскими археологами открыты отдельные поселения того времени, в которых наряду с земледелием были развиты многие производства — кузнечное, литейное, гончарное, косторезное.В некоторых из этих поселений существовала обработка железа, в других — бронзовых изделий, а в некоторых металл вовсе не обрабатывался. Это говорит о дальнейшем отделении ремесла от земледелия и диферен- циации ремесленного производства, что содействовало росту внутреннего обмена.

Развивалась также и внешняя торговля с Востоком (с VIII в.), Византией и Западной Европой (с IX в.). В торговых сношениях

26

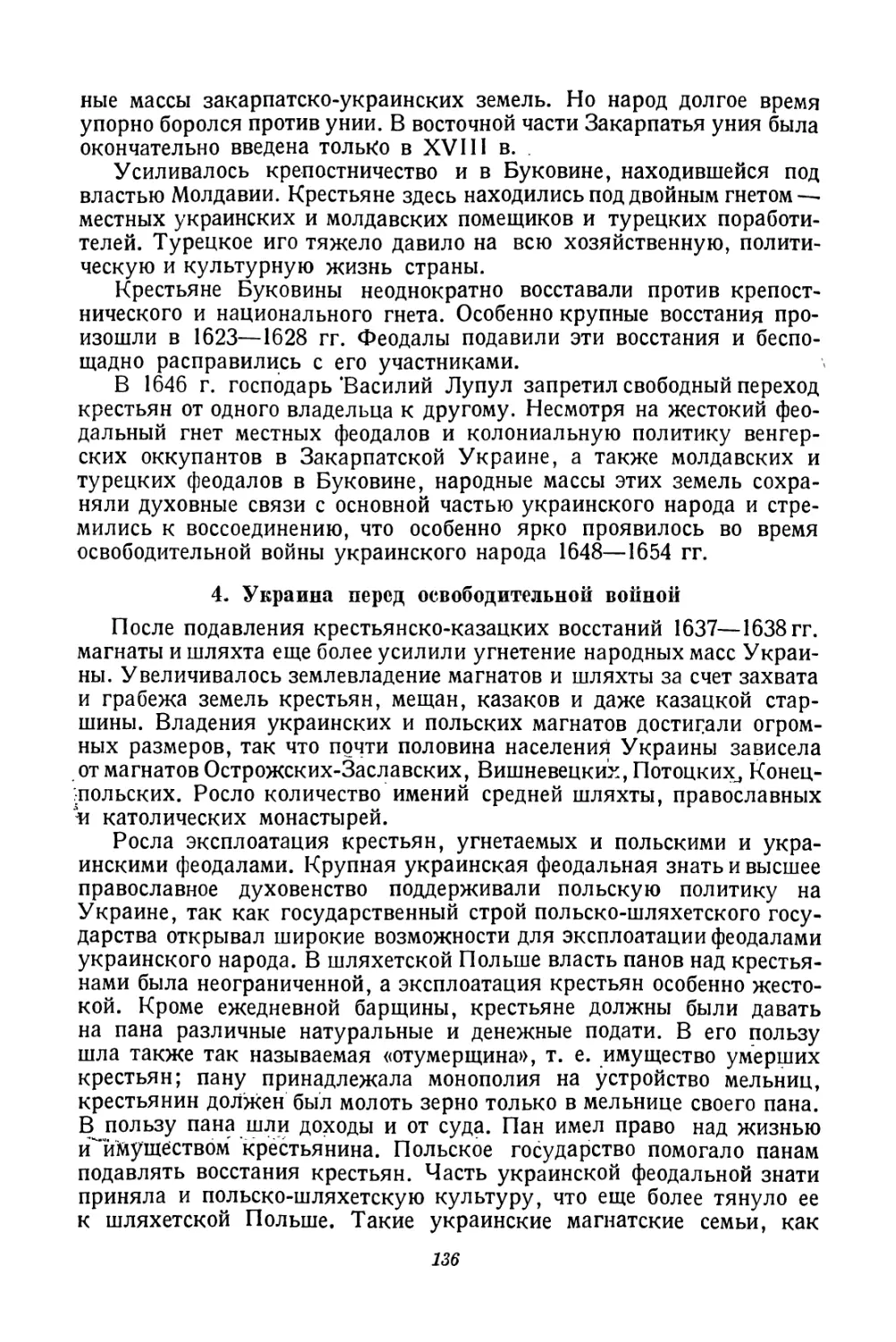

Земледелие и ремесло в Киевской Руси: А — пахота (рисунок Радзивиловской летописи); Б — плуг (реконструкция); В—-гончарная печь (реконструкция); Г —-сыродутный горн (реконструкция).

с Востоком (главным образом с арабами) большую роль играл волжский водный путь, а в сношениях с Византией — днепровский. По этим путям из восточнославянских земель вывозились меха, воск, мед, а также рабы, которыми становились, главным образом, военнопленные, и привозились дорогие ткани, пряности, вино, драгоценные камни и другие иноземные товары. Торговля обогащала восточнославянскую племенную знать, добывавшую товары для вывоза в основном путем сбора дани с населения.

В VIII—IX вв. для развития внешней торговли Восточной Европы важное значение имел волжский путь, на котором было расположено сильное Хазарское государство, центр которого находился в низовьях Волги. Хазары принадлежали к тюркским племенам. Они вели полукочевой, полуземледельческий образ жизни. Хазарское государство было многоплеменным: в нем жили болгары, тюрки, славяне, евреи и др. Столица Хазарского государства Итиль была крупным торговым городом.

С IX в. в торговле Восточной Европы приобретает большое значение великий днепровский водный путь — «из варяг в греки», соединявший Балтийское море с Черным.

Вместе с ростом ремесла и торговли, в основном внутренней, у восточных славян возникали города. Городами становились отдельные поселения, в которых развивалось ремесло, и укрепленные княжеские замки, обраставшие ремесленным населением. Города, расположенные на удобных торговых путях, особенно на больших реках, становились междуплеменными и международными торговыми центрами, как, например, Новгород и Киев, расположенные на пути «из варяг в греки». /

Одним из самых древних, а возможно и самым древним, восточнославянским городом является Киев. Уже в первые века н. э. на территории современного Киева существовало несколько поселений. Древнейшим ядром Киева долгое время считали «Владимиров город», т. е. город в тех границах, какие он имел при князе Владимире в конце X — начале XI вв. Однако исследования советских археологов последнего десятилетия показали, что этому городу предшествовало несколько славянских поселений, относящихся к VIII—IX вв. На территории «Владимирова» Киева было обнаружено древнейшее городище с расположенным за его рвом и валом курганным языческим могильником. Найденные в этих погребениях разные вещи (бытовые предметы, украшения, оружие) представляют большой интерес для изучения материальной культуры и классовой диференциации восточнославянского населения того времени. Раскопками советских археологов установлен факт существования на территории Киева в VIII—IX вв. не менее трех славянских поселений — на Киевской горе, на Подоле и на Флоровской горе. Первое из них к концу X в. объединило вокруг себя все остальные в единый крупный городской центр.

Летопись упоминает в IX—X вв. следующие города: Белгород (недалеко от Киева), Белоозеро (на Белом озере), Василев (недалеко

28

от Киева), Вышгород (недалеко от Киева), Вручий (Овруч), Изборск, Искоростень (Коростень), Киев, Ладогу, Любеч, Муром, Новгород, Пересечен, Перемышль, Переяслав, Полоцк, Псков, Ростов (Поволжье), Смоленск, Тмутаракань (на Таманском полуострове), Туров, Чернигов и Червень (на Западном Буге). По имени Червеня назывались и другие восточнославянские города по Западному Бугу (Червенские города). К древнейшим восточнославянским городам относится Волынь, или Велынь, упоминающийся в летописи под 1018 г. В Закарпатье уже в IX в. существовали города-крепости — Ужгород, Мукачево и др.

Развитие ремесла и пашенного земледелия, возникновение городов и рост торговли вызывали дальнейшие изменения в общественных отношениях. С улучшением техники земледелия и ростом в связи с этим производительности труда разложение первобытно-общинного строя ускорялось. Начиная примерно с IV—V вв., роды начали распадаться на отдельные большие патриархальные семьи. Несколько соседних семей, живших на общей территории, входили в соседскую общину («мир», «вервь»), ставшую владельцем земли вместо родовой общины. Родовые, кровные связи заменялись территориально-соседскими, общественно-экономическими связями.

Одновременно происходило разложение соседской общины. В связи с развитием индивидуального хозяйства пашенная земля переходила в частную собственность отдельных семей. В общем владении и пользовании соседской общины оставались луга, лесные угодья, водоемы, выгоны и пр. Вместе с тем между отдельными семьями углублялось имущественное неравенство. Наибольшие богатства, в частности земельные участки, сосредоточивались в руках родоплеменной знати — старейшин и военных вождей — князей, захватывавших общинные земли.

Старейшины и князья все больше использовали, помимо рабов, в своем хозяйстве труд обедневших, обезземеленных свободных членов крестьянских общин — смердов, превращая их в людей несвободных, лично зависимых, находящихся под властью землевладельцев. Это вело к зарождению феодально-крепостнических отношений. Древнейшая форма эксплоатации феодально зависимых крестьян — отработки — ведет свое начало, по словам Ленина, «едва ли не с начала Руси»!.

Зачатки феодально-крепостнических отношений у восточных славян существовали уже в IX в. Ленин указывает, что феодальный гнет на Руси «держит миллионы крестьян в забитости»1 2 с IX века.

Таким образом, рабство у восточных славян, как и у некоторых Других народов Европы, не стало основою производства и не развилось в рабовладельческую формацию, подобную античному рабству. От первобытно-общинного строя они начали переходить непосредст¬

1 В. И. Ленин, Соч., т. 3, стр. 170.

2 В. И; Ленин, Соч., т. £0, стр. 348.

29

венно к феодализму. Это объясняется прочностью и длительностью существования общинного строя у восточных славян. В IX—X вв. во всех европейских странах развивались более прогрессивные, чем рабство, феодальные производственные отношения.

Вместе с развитием классового общества формировались и восточнославянские государственные образования, появившиеся уже в IV—V вв. Возникновение государства сопровождалось острой классовой борьбой между эксплоататорами и эксплоатируемыми. По словам Ф. Энгельса, государство «возникловсамих столкновениях этих классов»1. «Государство, — говорит товарищ Сталин, — возникло на основе раскола общества на враждебные классы, возникло для того, чтобы держать в узде эксплоатируемое большинство в интересах эксплоататорского меньшинства»1 2.

Основной формой государственных объединений у восточнославянских племен были княжества. Сначала у восточных славян су- шествовали племенные княжества. Наряду с ними образовывались территориальные княжества — «земли»; это были объединения, составившиеся из частей различных племен. Они сменяли собой прежние родоплеменные союзы, распадавшиеся в результате разложения первобытно-общинного строя.

Центрами княжеств стали возникшие к тому времени города: у полян — Киев, у ильменских славян — Новгород, у кривичей — Смоленск и Полоцк, у северян — Чернигов и др. Для укрепления своей власти над населением, для нападения на’, соседние племена, а также для обороны князья увеличивали свои военные отряды — дружины. Некоторым наиболее сильным князьям удавалось распространить свою власть и на другие племена и княжества.

О существовании в этот период у восточных славян княжеств сохранились следы в летописи. В частности, они упоминаются в предании о возникновении Киева, которое повествует, что город Киев построили три брата — Кий, Щек и Хорив, ставшие родоначальниками династии, княжившей у полян. Летописец также рассказывает, что Полянский князь Кий совершил путешествие в столицу Византии Константинополь (Царьград), где «велику честь приял есть от царя».

Указанные явления в области общественно-политической жизни и прежде всего развитие классового общества привели к образованию в VIII—IX вв. трех крупных восточнославянских государств. Одно из них арабы называли Куябией (Среднее Приднепровье), другое — Славней (Новгородская земля) и третье — Артанией. По мнению многих ученых, под Артанией следует понимать Причерноморскую и Приазовскую Русь.

Восточные славяне в VIII—IX вв. были язычниками, что соответствовало уровню их общественного развития. Они обожествляли

1 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 194.

2 И. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. ц, 1945, стр. С04.

30

небо, солнце, огонь, воду и другие силы природы, наделяя их человеческими черт ши. Они поклонялись также деревьям, зверям, птицам, имевшим, по их представлениям, чудесные свойства. Стараясь умилостивить богов, славяне приносили им жертвы, иногда человеческие. Родоначальником своих богов они считали Сварога — бога неба, у которого было два сына: Хоре или Даждьбог — бог солнца и Сваро- жич — бог огня. Богом грома и молнии почитался Перун, ставший главным богом. Славяне делали идолов — деревянные и каменные изображения богов в виде людей. У славян было немало ведунов, или волхвов, которые, по представлениям славян, умели предсказывать будущее, лечить болезни посредством «заговоров» и т. д.

У славян был ряд праздников: они устраивались в честь богов или посвящались основным этапам сельскохозяйственных работ, увеличению и уменьшению продолжительности дня, смене времен года (Коляда — встреча зимы, Масленица — проводы зимы, Радуница, Красная горка — встреча весны, Русалии — встреча лета, Купало — проводы лета и др.).

У славян существовало верование, будто умершие предки продолжали свою жизнь и после смерти и способны были оттуда защищать живых членов своего рода. Они верили, что в лесу жил леший, а в воде — водяной, а также русалки. В каждой славянской семье существовал свой якобы домашний покровитель — «дедушка домовой». В языческих верованиях восточных славян отражалось чувство беспомощности тогдашнего человека перед силами природы.

В культуре всех восточнославянских племен развивались общие элементы. Вместе с тем каждое племя имело свои особенности в культуре и быту. Восточнославянские племена говорили на очень близких между собой диалектах, на основе которых формировался древнерусский язык.

Уже в первой половине IX в. восточные славяне представляли значительную политическую силу, вступившую в борьбу с притязаниями Византии на полное господство в Причерноморье. С этого времени известны походы русов на византийские города. В 860 г. флот русов угрожал даже столице Византии — Константинополю. Около середины IX в. положение части восточнославянских племен усложнилось. Вятичи, радимичи, северяне и частично поляне подпали под власть хазар и должны были платить им дань. В то же время ильменские славяне и кривичи вели упорную борьбу против варягов- норманнов, нападавших на них из-за Балтийского моря (из Скандинавии) с целью грабежа и захвата пленных.

В конце IX в. в Закарпатье вторглись с востока кочевые племена угров (мадьяры). Закарпатское восточнославянское население оказало им героическое сопротивление. Ужгородский князь Лаборец погиб в борьбе с уграми. До XI в. уграм не удалось установить свою власть в Закарпатье. Основав свое государство в тиссо-дунайской равнине, угры начали переходить к оседлому земледельческому образу жизни, испытав значительное влияние более высокой славянской культуры.

31

2. Образование Киевского государства — общей колыбели русского, украинского и белорусского народов

Важнейшими восточнославянскими государствами в IX в. стали княжества Киевское и Новгородское. В связи с дальнейшим развитием классового общества у восточных славян они слились в одну политическую организацию во главе с Киевом. Это объединение и положило начало образованию могущественного восточно- славянского Киевского государства, которое является общей колыбелью сформировавшихся позднее русского, украинского и белорусского братских народов.

Господствующий класс, сосредоточивший в своих руках власть над всей массой восточнославянского населения в IX—X вв., сложился из князей и бояр (мужей) — землевладельцев, выраставших частично из родовых старейшин, частично из старших княжеских дружинников. Князья и бояре эксплоатировали труд своей «челяди» — рабов (патриархальное рабство) и зависимых людей — не рабов. Однако в IX—X вв. феодальное общество у восточных славян еще не оформилось. Основную массу населения Киевского государства в этот период составляли свободные члены крестьянских общин — смерды, платившие князьям и боярам дань и постепенно закрепощавшиеся ими. Это был дофеодальный период в истории Киевского государства — период возникновения феодализма.

В общественном строе Киевского государства в этот период имелись следы и отмирающего первобытно-общинного родового строя, и рабства, и развивавшихся-феодальных отношений, причем именно последние приобретали все большее значение, пока не превратились к середине XI в, в господствующий способ производства.

Таким образом, Киевское государство возникло в результате многовекового формирования классового общества у восточных славян.

Немалое значение в образовании Киевского государства имел и такой важный политический фактор, как борьба с внешними врагами, требовавшая объединения сил родственных восточнославянских племен.

Иначе изображают процесс образования Киевского государства дворянские и буржуазные историки-норманисты. Фальсифицируя историю восточных славян, они утверждают, что его организаторами были якобы варяги-норманны. Для обоснования этой «теории» нор- манисты ссылаются на летописную легенду о том, как новгородские славяне в 862 г. призвали на княжение к себе варягов — Рюрика, Синеуса и Трувора. Легенда о призвании Рюрика и о княжении его у восточных славян является сплошным вымыслом. Не варяги, а славяне были создателями Киевского государства. Но дружины варягов действительно появлялись в Восточной Европе в роли грабителей и насильников. Имеются также известия, что варяжские дружины нанимались на военную службу к русским князьям. В культурном

32

отношении варяги нисколько не превосходили восточных славян и не оказали влияния на их историческое развитие. Оставшиеся на Руси варяги быстро ославянились, восприняли славян- гч-ий быт, культуру, язык и утратили свою этническую обособленность.

Ложную «теорию» норманистов о призвании славянами варягов и о создании последними Киевского государства с особенным усердием пропагандировали и пропагандируют западноевропейские реакционные буржуазные историки, стремящиеся доказать, будто славянские народы неспособны к самостоятельной государственной жизни. . ..

Первое из дошедших до нас исторических имен русских князей, объединявших под своей властью Киев и Новгород, — Олег. По летописному преданию, Олег будто бы был сначала князем в Новгороде, а затем, в 882 г., спустившись вниз по Днепру, к Киеву, где княжили Аскольд и Дир, убил их и овладел Киевом. Уже при Олеге Киевская Русь превратилась в крупное государство, объединившее большую часть восточнославянских племен — ильменских славян, кривичей, полян, древлян, а также северян и радимичей, освобожденных из- под власти хазар. Все покоренные племена платили Олегу дань и обязаны были оказывать ему военную помощь. * Его власть распространялась на Киев, Новгород, Чернигов, Переяслав, Смоленск, Полоцк, Ростов (Поволжье) и другие города. С этого времени Киев, по словам летописца, стал столицей восточнославянского государственного объединения — «матерью городов русских», а киевский князь — «великимкнязем русским», «под рукой» которого находились другие князья.

Великий киевский князь преследовал прежде всего цель укрепить государственную власть над народными массами в интересах господствующих верхов, распространив ее на все восточнославянские племена. Рост Киевского государства сопровождался частыми войнами с другими государствами и племенами, в частности походами на Византию и прикаспийские земли, а также упорной борьбой с кочевыми тюркскими народами — печенегами и др., постоянно вторгавшимися в причерноморские степи с востока.

В отражении этих вторжений, угрожавших многим европейским народам, решающую роль играли народные массы Киевского государства, которые с оружием в руках героически обороняли свою родную землю и заслужили восточному славянству славу непобедимого народа.

Сдерживая натиск кочевников, восточные славяне обеспечивали не только свое историческое развитие, но и защищали всю Европу, в частности западных и южных славян. С другой стороны, походы на Византию и прикаспийские земли ставили своей Целью прежде всего защиту границ и экономических интересов Киевского государства, которому был жизненно необходим естественный выход в Черное море. Вместе с тем киевские князья стремились обеспечить свободную торговлю по водному пути на восток.

33

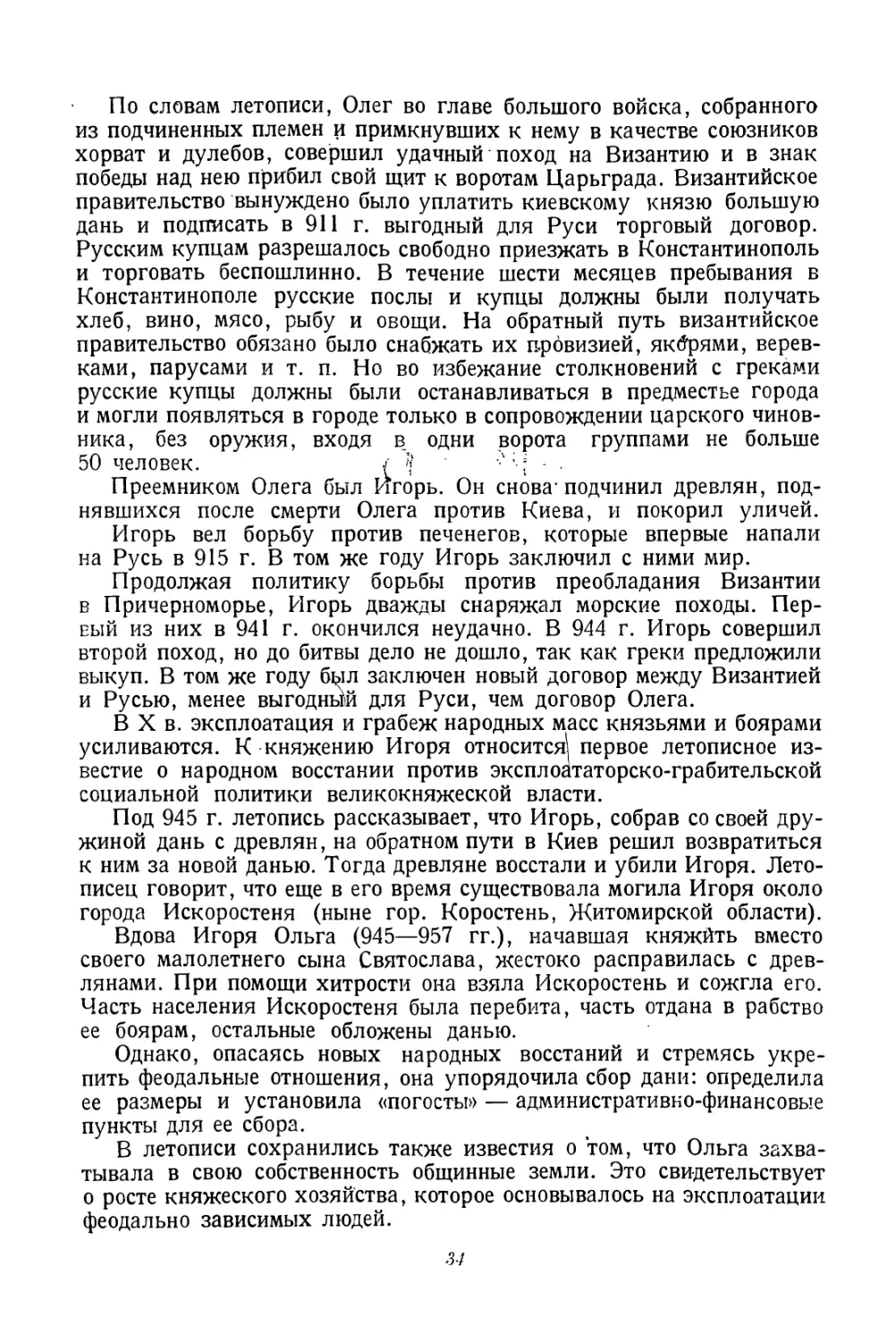

По словам летописи, Олег во главе большого войска, собранного из подчиненных племен и примкнувших к нему в качестве союзников хорват и дулебов, совершил удачный поход на Византию и в знак победы над нею прибил свой щит к воротам Царьграда. Византийское правительство вынуждено было уплатить киевскому князю большую дань и подписать в 911 г. выгодный для Руси торговый договор. Русским купцам разрешалось свободно приезжать в Константинополь и торговать беспошлинно. В течение шести месяцев пребывания в Константинополе русские послы и купцы должны были получать хлеб, вино, мясо, рыбу и овощи. На обратный путь византийское правительство обязано было снабжать их провизией, якбрями, веревками, парусами и т. п. Но во избежание столкновений с греками русские купцы должны были останавливаться в предместье города и могли появляться в городе только в сопровождении царского чиновника, без оружия, входя в_ одни ворота группами не больше 50 человек. / ft .

Преемником Олега был Игорь. Он снова* подчинил древлян, поднявшихся после смерти Олега против Киева, и покорил уличей.

Игорь вел борьбу против печенегов, которые впервые напали на Русь в 915 г. В том же году Игорь заключил с ними мир.

Продолжая политику борьбы против преобладания Византии в Причерноморье, Игорь дважды снаряжал морские походы. Первый из них в 941 г. окончился неудачно. В 944 г. Игорь совершил второй поход, но до битвы дело не дошло, так как греки предложили выкуп. В том же году был заключен новый договор между Византией и Русью, менее выгодный для Руси, чем договор Олега.

В X в. эксплоатация и грабеж народных масс князьями и боярами усиливаются. К княжению Игоря относится^ первое летописное известие о народном восстании против эксплоататорско-грабительской социальной политики великокняжеской власти.

Под 945 г. летопись рассказывает, что Игорь, собрав со своей дружиной дань с древлян, на обратном пути в Киев решил возвратиться к ним за новой данью. Тогда древляне восстали и убили Игоря. Летописец говорит, что еще в его время существовала могила Игоря около города Искоростеня (ныне гор. Коростень, Житомирской области).

Вдова Игоря Ольга (945—957 гг.), начавшая княжйть вместо своего малолетнего сына Святослава, жестоко расправилась с древлянами. При помощи хитрости она взяла Искоростень и сожгла его. Часть населения Искоростеня была перебита, часть отдана в рабство ее боярам, остальные обложены данью.

Однако, опасаясь новых народных восстаний и стремясь укрепить феодальные отношения, она упорядочила сбор дани: определила ее размеры и установила «погосты» — административно-финансовые пункты для ее сбора.

В летописи сохранились также известия о том, что Ольга захватывала в свою собственность общинные земли. Это свидетельствует о росте княжеского хозяйства, которое основывалось на эксплоатации феодально зависимых людей.

34

Полюдье, Художник К. В. Лебедев.

Ольга поддерживала политические и торговые связи с Византией. Незадолго до своей смерти она ездила в Константинополь, где встречалась с византийским императором Константином. Ольга первая из киевских князей приняла христианство, отвечавшее интересам укрепления княжеской власти. Но при ней христианство не стало официальной, религией Киевской Руси.

В княжение Святослава (957—972 гг.) — сына Игоря и Ольги — территория Киевского государства значительно расширилась, его могущество и. значение среди других государств возросли. Летописец так рисует воинственного и храброго Святослава: «Хоробр и легок, ходя акы пардус [барс], воины многи творяше. Воз бо по себе не возяше, ни котла, ни мяс варя, но потонку изрезав конину, или зверину, или говядину, на углех испек, ядяше; ни шатра имяше, но подклад постилаше, а седло в головах». Выступая в поход, он предупреждал врага: «Хочю на вы ити». По словам летописи, перед одной из битв он обратился к своей дружине с такими словами: «Не посрамим земли Руские, но ляжемы костью ту, и мертвый бо сорома не имаеть; аще ли побегнем, то срам нам».

Стремясь укрепить восточную границу Киевской Руси и обеспечить свободное плавание по волжскому пути, Святослав совершил несколько походов на восток. Он подчинил себе самое восточное славянское племя вятичей йа Оке, освободив его из-под власти хазар, разгромил Хазарское царство, которое в течение нескольких столетий угрожало восточным славянам, и покорил на Северном Кавказе ясов (осетинов) и касогов (черкесов), упрочив, таким образом, владения Киевской Руси на Таманском полуострове (Тмутаракань).

Вскоре Святослав обратил свое внимание на юго-запад, где он хотел закрепить за Киевской Русью придунайскую землю с выходом в Черное море. Население этой земли было издавна связано с восточными славянами. Здесь был непосредственный стык восточно- славянского и южнославянского, болгарского населения. Обладание этой землей могло не только иметь большое экономическое значение для Киевской Руси, но и укрепило бы ее позиции в борьбе с Византией, стремившейся утвердиться на Дунае.

Желая использовать Святослава для покорения Дунайской Болгарии и обескровить взаимной борьбой и Русь и Болгарию, византийское правительство призвало его себе на помощь. Святослав быстро занял ряд болгарских городов и решил укрепиться в городе Перея- славце в устье Дуная (968 г.). Тогда византийское правительство, встревоженное успехами киевского князя, подкупило печенегов, подговорив их напасть на русские земли.

Заняв причерноморские степи, отделявшие Русь от Византии, печенеги грабили и разоряли русские земли, препятствовали торговле с Византией. Киевские князья стремились поддерживать мирные отношения с печенегами и вели с ними торговлю. Византийское правительство, стремясь ослабить Киевскую Русь, пыталось использовать против нее военный союз с печенегами.

36

Князь Святослав принимает подарки от византийского императора Иоанна Цимисхия: «...и посла мечь и инно оружіе и принесоша ему...»

(Рисунок и текст из Радзивиловской. летописи).

В 968 г. большие силы печенегов осадили Киев. Столица Руси оказалась в тяжелом положении. Как повествует летопись, киевляне «изнемогаху... гладом и водою». Тогда один неизвестный по имени юноша-герой, рискуя жизнью, при помощи хитрости прошел через лагерь печенегов, переплыл под печенежскими стрелами Днепр и передал русскому воеводе Претичу весть о положении Киева. Претичу удалось обмануть врага и с небольшой дружиной пройти в город. Печенеги приняли дружину Претича за войско Святослава и отступили. Но угроза Киеву не была устранена, так как печенеги находились около р. Лыбеди. Вскоре печенеги были разбиты явившимся из Болгарии Святославом.

Через некоторое время Святослав предпринял второй поход в Болгарию. Он прошел через всю Болгарию и стал угрожать Константинополю. Во время этого похода болгарский царь вступил в союз со Святославом для борьбы с Византией, угрожавшей независимости Болгарии. В 971 г. византийский император Иоанн Цимисхий двинул против ослабленных сил Святослава большую армию. Несмотря на все мужество русских воинов, проявленное ими в боях, Святослав вынужден был заключить мир, по которому отказался от придунайских земель. На возвращавшегося в Киев Святослава напали У днепровских порогов печенеги. Дружина его была разбита, а сам он погиб в бою (972 г.).

В связи с натиском печенегов южная граница Киевской Руси была отодвинута к северу, почти к самому Киеву.

3- История Украины, т. I 37