Text

Серия «Строительство и дизайн»

СПРАВОЧНИК

СОВРЕМЕННОГО

АРХИТЕКТОРА

Под общей редакцией

заслуженного строителя Российской Федерации,

доктора технических наук, профессора

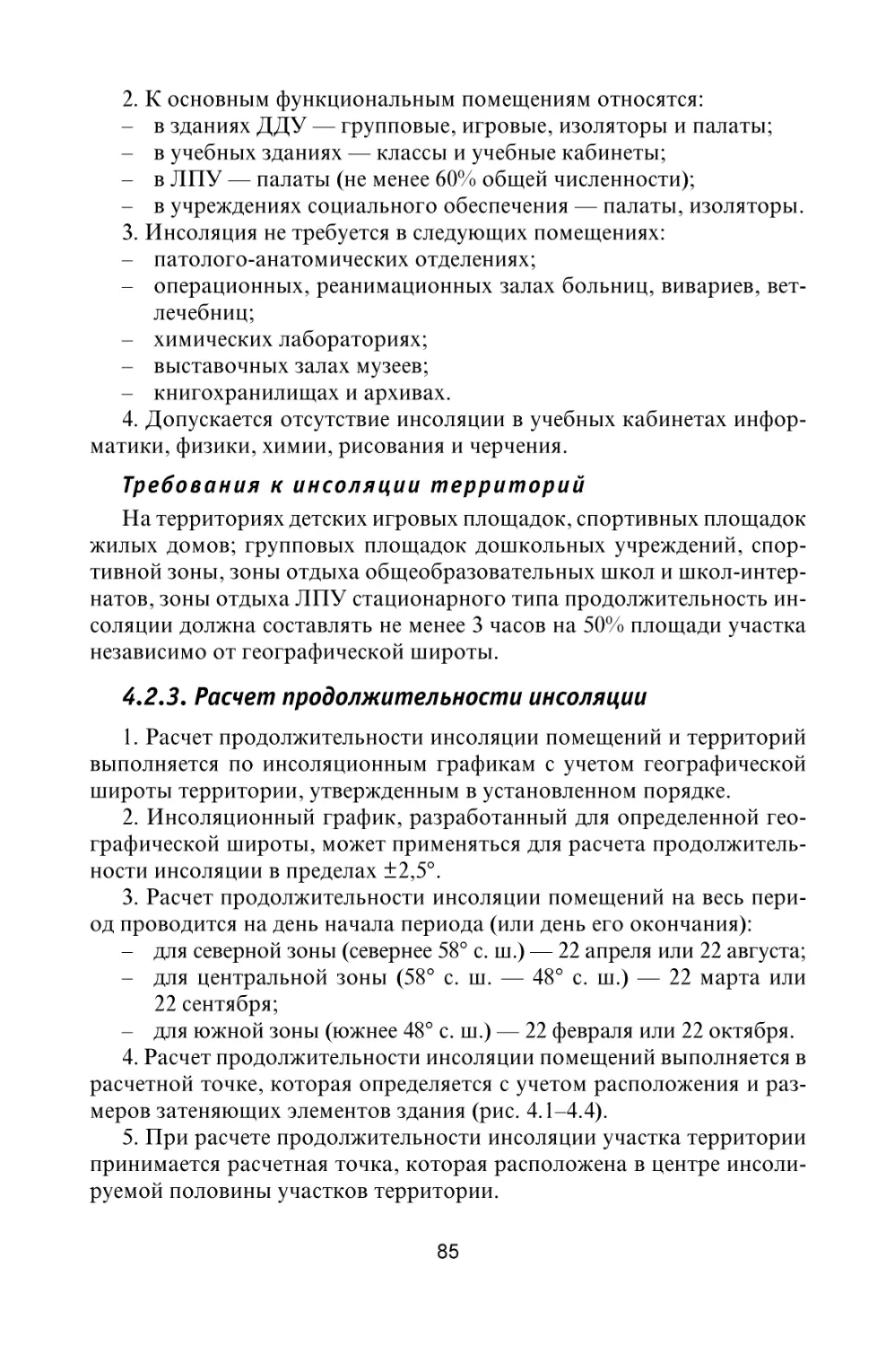

Л.Р. Маиляна

Ростов-на-Дону

«Феникс»

2010

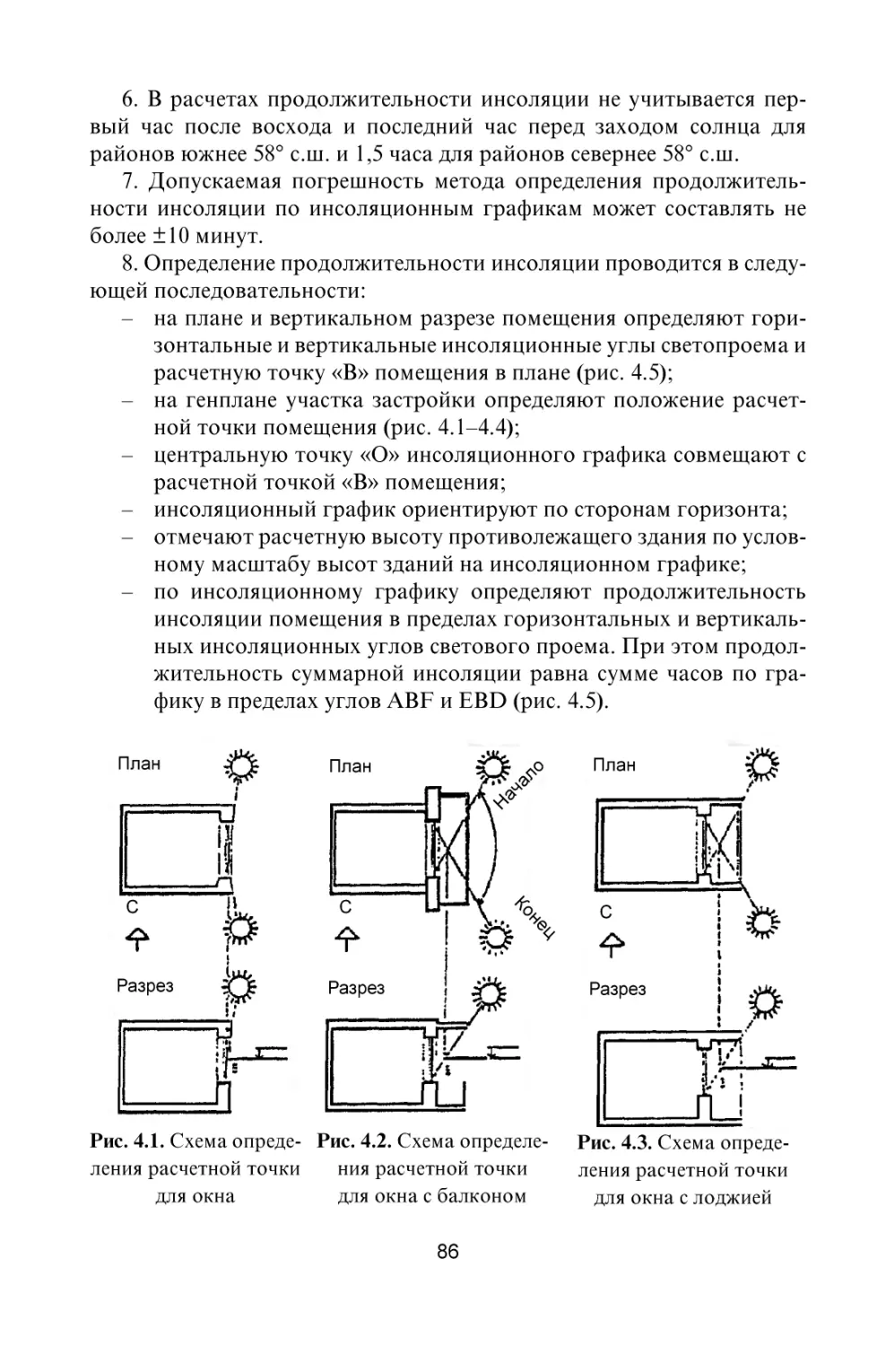

УДК 72(035)

ББК 85.11я2

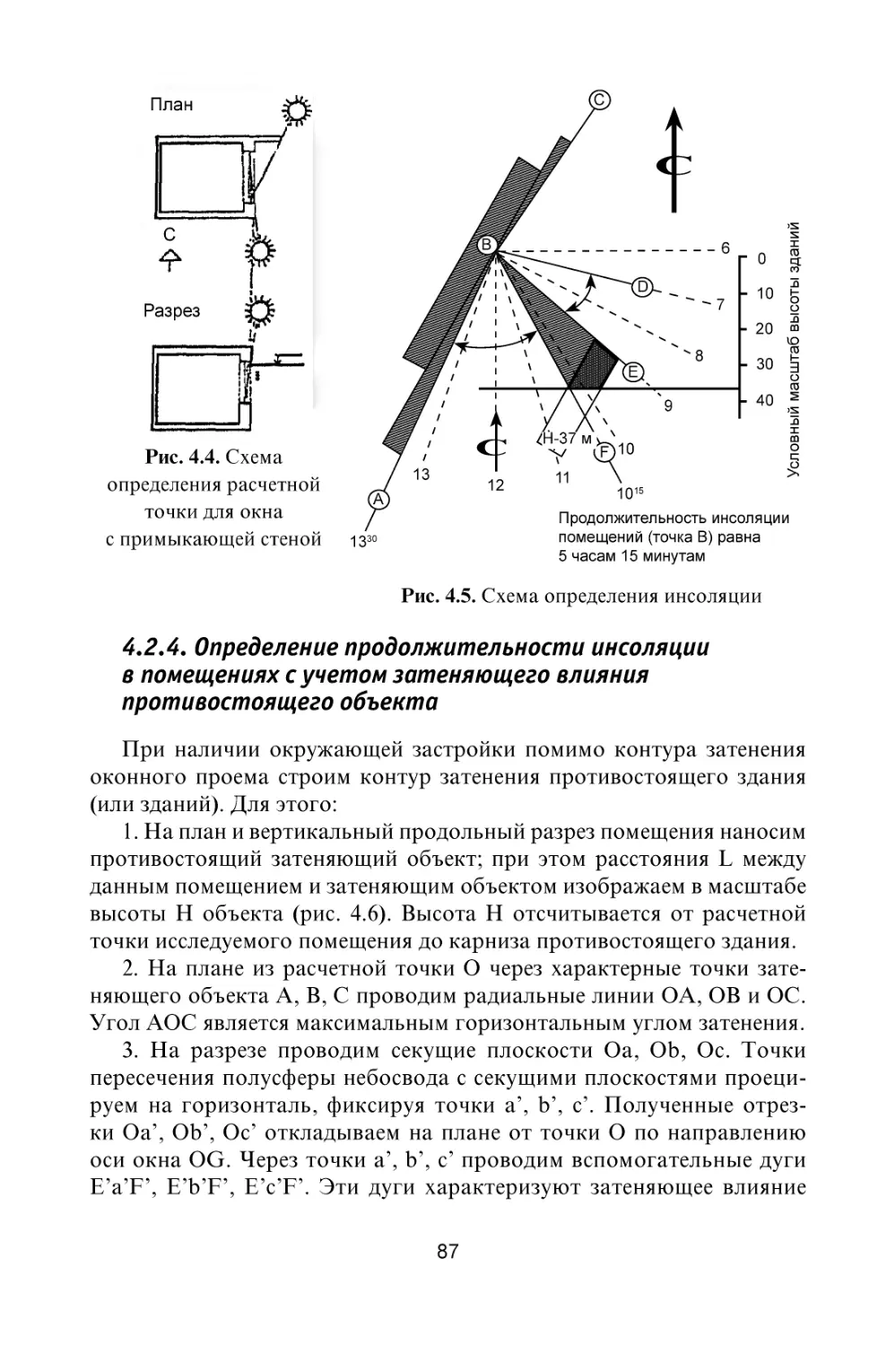

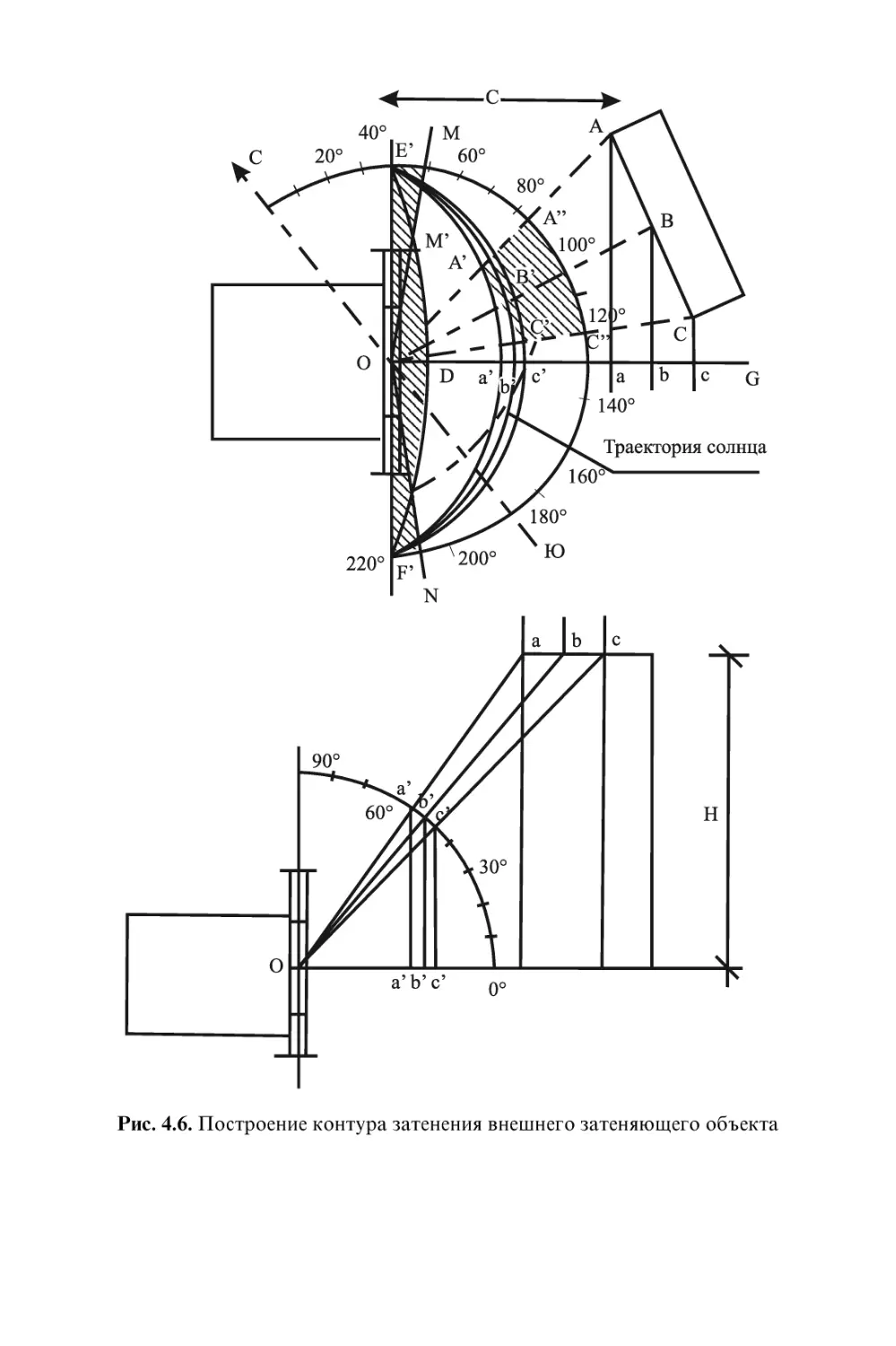

КТК 84

С74

Коллектив авторов:

Маилян Л.Р., доктор технических наук, профессор

Лазарев А.Г., доктор философских наук, кандидат архитектуры,

профессор

Самко Т.А., архитектор

Юркова Л.П., архитектор

Жмакин А.А., архитектор

Онищенко А.Н., архитектор

Юркова Е.А., архитектор

Маилян А.Л., инженер

Касабова Н.С., дизайнер

Гончарова Ю.В., дизайнер

С74

Справочник современного архитектора / Л.Р. Маилян [ и др.] ; под

общ. ред. Л.Р. Маиляна. — Ростов н/Д : Феникс, 2010. — 640 с. : ил. —

(Строительство и дизайн).

ISBN 978-5-222-16806-6

В последние годы теория и практика архитектуры получили свое дальнейшее развитие. К важнейшим проблемам отнесено обеспечение сочетания передовых достижений в сфере строительных материалов и конструкций с архитектурным творчеством, в том числе для определенного места

строительства с учетом всех его особенностей. Актуальным является создание новых типов домов, повышающих плотность застройки при одновременном решении архитектурно-художественных и экономических

задач, модернизация планировочных решений, применение смешанной

этажности и поиски новых путей проектирования жилища. В последние

годы возникла задача реконструкции пятиэтажной застройки городов,

которая должна быть приспособлена к современным требованиям комфортности и быть художественно выразительной.

В предлагаемом справочнике дано краткое изложение основных принципов и сведений архитектурного проектирования на современном уровне.

ISBN 978-5-222-16806-6

УДК 72(035)

ББК 85.11я2

© Текст: коллектив авторов, 2010

© Оформление: ООО «Феникс», 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Архитектура является важнейшим средством преобразования материальной среды, воплощая в своих образах самые передовые и гуманные идеи общества, опираясь при этом на передовые идеи и сохраняя

эмоциональную выразительность.

К важнейшим проблемам архитектуры относится обеспечение сочетания передовых достижений в сфере строительных материалов и

конструкций с архитектурным творчеством, в том числе для определенного места строительства с учетом всех его особенностей. Актуальным является создание новых типов домов, повышающих плотность

застройки при одновременном решении архитектурно-художественных и экономических задач, модернизация планировочных решений,

применение смешанной этажности и поиски новых путей проектирования жилища. В последние годы возникла задача реконструкции пятиэтажной застройки городов, которая должна быть приспособлена к

современным требованиям комфортности и быть художественно выразительной.

Вместе с тем в последние годы наблюдается определенный информационный застой — существенно снизилось количество изданий литературы по архитектуре, в том числе по архитектурному проектированию.

В связи с этим в предлагаемом справочнике дано краткое изложение основных принципов и сведений архитектурного проектирования

на современном уровне. В связи с ограниченным объемом справочника в нем нашли отражение далеко не все актуальные вопросы, вошедшие же даны в кратком изложении. Однако прилагаемый список

литературы позволит читателям найти более подробные сведения по

интересующим вопросам.

Справочник содержит следующие разделы:

1. Архитектурные стили.

2. Основы территориального планирования и архитектурно-строительного проектирования.

3. Данные для архитектурного проектирования.

4. Требования к зданиям и сооружениям.

5. Особенности архитектурного проектирования зданий и сооружений.

6. Строительные материалы и их основные характеристики.

В конце справочника приводится список литературы ко всем разделам.

3

Справочник снабжен большим количеством таблиц, графиков и

рисунков. В нем изложены основные положения действующих нормативных документов.

Раздел 1 написан архитекторами Л.П. Юрковой и Е.А. Юрковой,

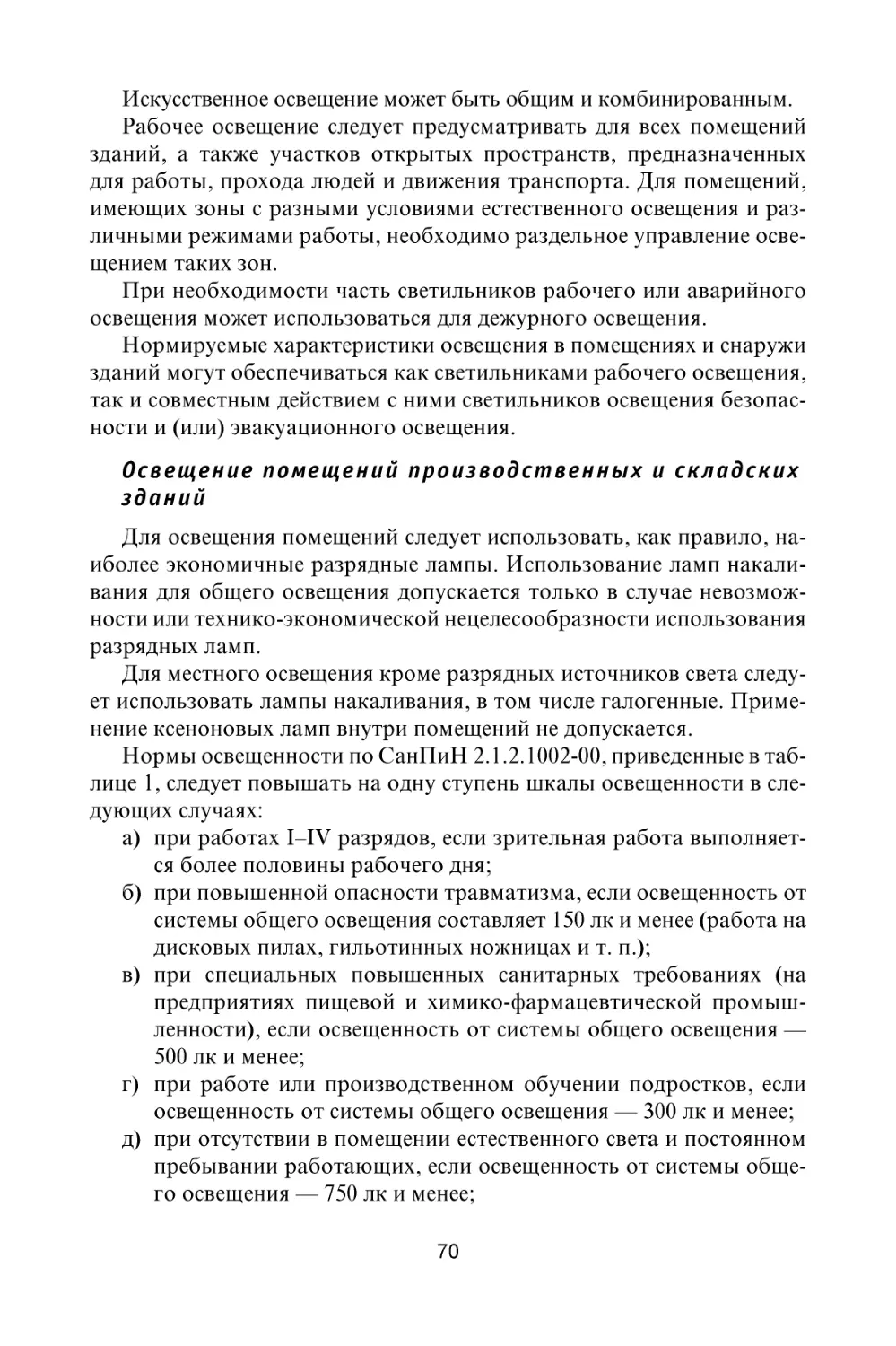

раздел 2 — архитекторами А.А. Жмакиным и А.Н. Онищенко, раздел 3 — доктором философских наук, кандидатом архитектуры, профессором А.Г. Лазаревым, разделы 4 и 5 — архитектором Т.А. Самко,

раздел 6 — доктором технических наук, профессором Л.Р. Маиляном,

инженером А.Л. Маиляном, дизайнерами Н.С. Касабовой и Ю.В. Гончаровой.

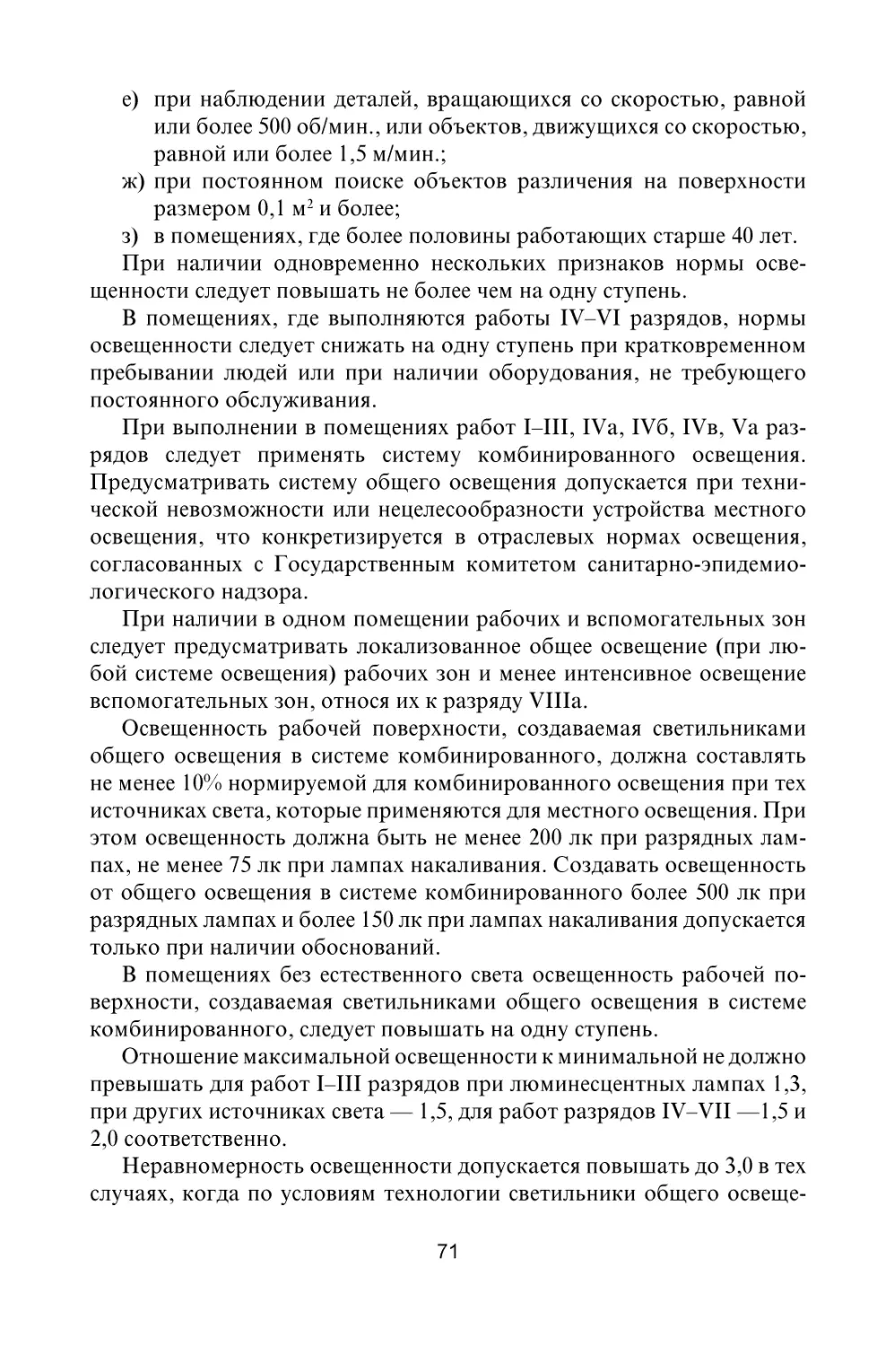

Авторы с благодарностью примут замечания и пожелания читателей, которые просьба направлять по адресу: 344010, Ростов-на-Дону,

ул. Социалистическая, 162, Ростовский государственный строительный университет, кафедра железобетонных конструкций.

РАЗДЕЛ I.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ

Архитектурный стиль — совокупность основных черт и признаков архитектуры определенного времени и места, проявляющихся в

особенностях ее функциональной, конструктивной и художественной

сторон; приемов построения планов и объемов композиций зданий,

соединения строительных материалов и конструкций, формы и отделки фасадов, декоративного оформления интерьеров; входит в общее

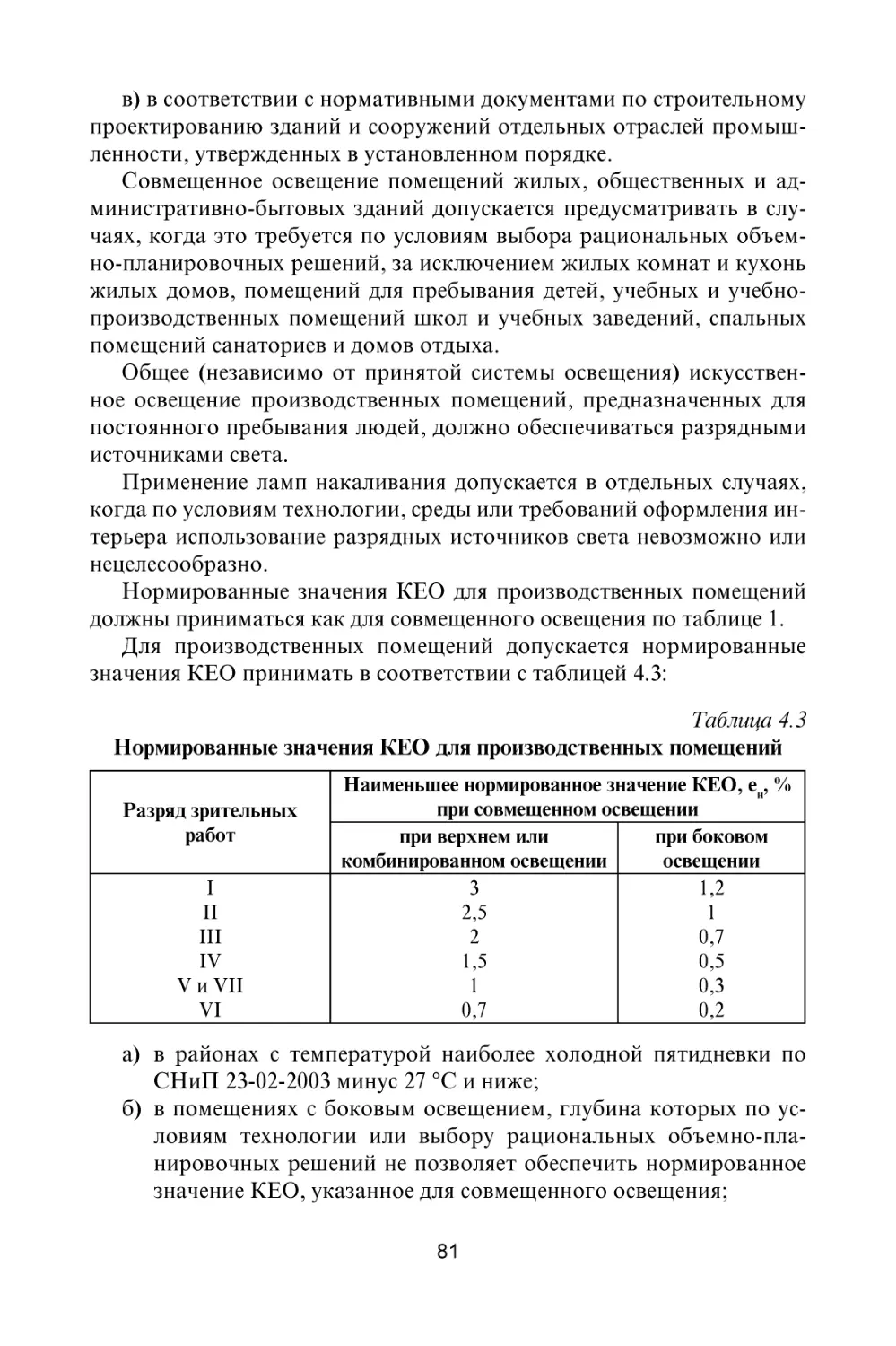

понятие стиля как художественного мировоззрения, охватывающего

все стороны искусства и культуры общества в определенных условиях

его социального и экономического развития; совокупность главных

идейно-художественных особенностей творчества.

ГЛАВА 1. Наиболее известные архитектурные

стили и направления

1.1. Стили древних веков

Египетс кий с т и ль

Египетский стиль известен благодаря развитому заупокойному

культу древних египтян. Дошедшие до нас памятники — храмы, дворцы и гробницы — монументальные сооружения, призванные олицетворять собой Вечность.

Египтянами были выработаны многие классические архитектурные формы и типы (пирамида, обелиск, колонна). Господствующие в

архитектуре принципы — монументальности и статичности, воплощающие представление о незыблемости социального строя и сверхчеловеческом величии фараона.

Стены, пилоны, колонны испещрялись иероглифическими письменами и сценами погребальных ритуалов, где фигуры людей изображались в характерной позе: голова и нижняя часть тела — в профиль, а

туловище и руки — в фас.

Встречается три типа колонн — лотосовидная (капитель в виде

цветка или бутона лотоса), папирусовидная (капитель в виде связки

папируса) и гаторическая (капитель с изображением головы богини

Гатор — женщины с головой коровы).

5

Исключение составляет Амарнский период — время правления

Аменхотепа IV, при котором был введен запрет старых культов и провозглашение истинным богом самого солнца, что дало толчок развитию искусств «в сторону человека». Погребальные сцены сменили

изображения бассейнов с плавающими рыбками, порхающих бабочек,

трогательных сцен из жизни.

В эпоху Древнего царства был выработан архитектурный тип гробницы фараона — пирамиды, предельная простота форм которой в

сочетании с гигантскими размерами создавала исполненный сверхчеловеческого величия архитектурный образ. Заупокойные комплексы

у подножия пирамид (поминальные храмы, соединенные длинными

крытыми коридорами с входными павильонами, величественная фигура сфинкса, строгие ряды гробниц придворных) отражают церемониальную упорядоченность и иерархию общества.

В эпоху Среднего царства появились скальные гробницы с 2- или

4-колонным портиком. Поминальные храмы часто отделены от гробниц, имеют удлиненную осевую композицию, в них место отведено

колоннадам и портикам. В наземных храмах, развивавших идею грандиозной архитектурно-пространственной композиции, основными

элементами стали развернутые по продольной оси открытый двор, обнесенный колоннадой, гипостиль с рядами монументальных колонн и

святилище со статуями богов.

После завоевания Египта Александром Македонским архитектура

этого времени уже отмечена чертами эклектизма. С переходом Египта

под власть Византии в IV в. сложился один из местных вариантов раннехристианской культуры — коптское искусство. С VII в. в Египте развивалась одна из ведущих школ Средних веков — арабское искусство.

На элементах египетского стиля базируется весь ампир и отчасти

Ар-Деко.

А нтичнос ть

Под античностью понимают архитектуру Древней Греции и Древнего Рима.

Древнегреческая архитектура, возникшая на островах Эгейского

моря, была настолько гармоничной и целостной, что впоследствии

воспринималась более поздними стилями (ренессанс, классицизм, неоклассицизм) как первоисточник, эталон для подражания.

Основываясь на мифологии, наивно олицетворявшей силы природы, греческое искусство, по сути, являлось довольно реалистичным.

Нельзя не упомянуть о возникновении геометрии как науки, позволившей осознать пропорции как меру гармонии. Величайшим дости6

жением греческих зодчих было «изобретение» ордера — дорического,

ионического и коринфского.

Греки также произвели замену монолитных колонн на колонны, состоящие из поставленных друг на друга каменных цилиндров,

скрепленных деревянными колодками — важное антисейсмическое

изобретение.

Человеческое метрическое начало присутствует в зодчестве греков.

Так, пропорции древнегреческой архитектуры соразмерны пропорциям человеческой фигуры. Эти гуманистические начала обусловили

определяющее значение греческой культуры для развития мировой

цивилизации.

Эллинистический период характеризуется огромными сооружениями, величественными архитектурными ансамблями. Дифференцировались типы жилища. В домах с традиционным планом внутренний

двор превратился в обрамленный колоннадой перистиль.

После завоевания Греции Римом древние римляне, будучи хорошими учениками, не только полностью восприняли наследие греков, но и

дополнили ордерную систему тосканским и композитным ордерами.

Настоящее же достижение римлян в том, что, совместив греческий

ордер, италийскую арку и цилиндрический свод, они «изобрели» арочно-ордерную ячейку. Римляне также экспериментировали с такой красивой формой, как купол.

Романс кий с т и ль

Социальная основа романского стиля, господствовавшего в Западной Европе в X–XII вв., — система развитых феодальных отношений

и идеология католической церкви.

Романские здания и комплексы обычно возводились среди сельского ландшафта и господствовали над округой как наглядное выражение

могущества феодального владыки. Романские постройки гармонировали с природным окружением, их компактные формы и ясные силуэты как бы повторяли и обобщали естественный рельеф, а местный

камень, чаще всего служивший строительным материалом, органично

сочетался с почвой и зеленью. Облик зданий преисполнен спокойствием и торжеством силы.

Особенностями построек были массивные стены, тяжеловесность и

толщина которых подчеркивались узкими проемами окон и ступенчато углубленными порталами, а также высокие башни, ставшие одним

из главных элементов архитектурной композиции. Романское здание

представляло собой систему простых объемов (кубов, параллелепипедов, призм, цилиндров), поверхность которых расчленялась лопатками,

7

аркатурными фризами и галереями, ритмизирующими массив стены, но

не нарушающими его монолитной целостности. Храмы романского стиля развивали унаследованные от раннехристианского зодчества типы

базиликальной и центрической (чаще всего круглой в плане) церкви.

В интерьере мерные ритмы разделяющих нефы аркад и подпружных арок, на значительном расстоянии друг от друга включавшихся в

каменную массу свода, вызывали ощущение устойчивости конструкции храма. Это впечатление усиливалось сводами (преимущественно

цилиндрическими, крестовыми, крестово-реберными, реже — куполами), пришедшими в романский стиль на смену плоским деревянным

перекрытиям и первоначально появившимися в боковых нефах.

Важнейшим отличием романского стиля является наличие каменного свода. Ее характерными признаками также являются толстые

стены, прорезанные маленькими окнами, призванные воспринимать

распор от купола, преобладание горизонтальных членений над вертикальными, в основном циркульные и полуциркульные арки.

Основными памятниками романского стиля являются церковь монастыря Мария Лах (Германия) — 1093–1156 гг., Пятидесятница Тимпан церкви Лэ Мадлен в Везло (Франция) — около 1130-х гг.

Виза нт ийс кий с ти ль

На Востоке родился и эволюционировал центрический тип храма,

когда центральное помещение делалось большим и, как правило, перекрывалось куполом.

Купол, являясь для верующих олицетворением рая небесного, присутствовал в качестве элемента любого храма. Однако купол передавал

на стены гигантский распор, из-за чего последние приходилось делать

очень толстыми. При повторном возведении купола Анфимий и Исидор впервые использовали конструкцию, которую впоследствии назовут куполом на парусах и будут массово использовать и по сей день.

После Крещения Руси по образу Софии Константинопольской,

строится София Киевская. Но чем дальше, тем влияние византийского зодчества на русскую культовую архитектуру все более ослабевает,

уступая место исконно русским традициям Черниговской, Владимирской и т. д. школ.

1.2. Средневековые стили

Романтизм

Романтизм — идейное и художественное направление в европейской и американской духовной культуре конца XVIII – 1-й половины

XIX вв.

8

Отразив разочарование в итогах Великой французской революции,

идеологии Просвещения и буржуазном прогрессе, романтизм противопоставил утилитаризму и нивелированию личности устремленность

к безграничной свободе и «бесконечному», жажду совершенства и обновления, пафос личной и гражданской независимости. Мучительный

разлад идеала и социальной действительности — основа романтического мировосприятия и искусства.

Интерес к национальному прошлому (нередко — его идеализация),

традициям фольклора и культуре своего и других народов, стремление

создать универсальную картину мира (прежде всего истории и литературы), идеи синтеза искусств нашли выражение в идеологии и практике романтизма.

Большинство национальных школ романтизма в изобразительном

искусстве сложилось в борьбе с официальным академическим классицизмом.

Это апелляция к фольклорным и природным формам декора — дикий камень, ковка, готические формы проемов, зеленые уголки и пр.

Считается характерным для поэтических натур.

Го тика

Готика — художественный стиль, завершивший развитие средневекового искусства. Сменившее романский стиль готическое искусство

было также преимущественно культовым и развивалось в рамках феодально-религиозной идеологии. Но в нем отразились и формирование

национальных государств, усиление городов и городских торговых и

ремесленных кругов.

Термин введен гуманистами Возрождения, желавшими подчеркнуть «варварский» характер всего средневекового искусства; в действительности же готический стиль не имел ничего общего с готами и

представлял собой закономерное развитие и видоизменение принципов романского искусства.

Ведущим архитектурным типом стал городской собор: каркасная

система готической архитектуры (стрельчатые арки опираются на

столбы: боковой распор крестовых сводов, выложенных на нервюрах,

передается аркбутанами на контрфорсы) позволила создать небывалые по высоте и обширности интерьеры соборов, прорезать стены огромными окнами с многоцветными витражами.

Устремление собора ввысь выражено гигантскими ажурными

башнями, стрельчатыми окнами и порталами, изогнутыми статуями,

сложным орнаментом. Развивались строительство и гражданская

9

архитектура (жилые дома, ратуши, торговые ряды, городские башни с

нарядным декором).

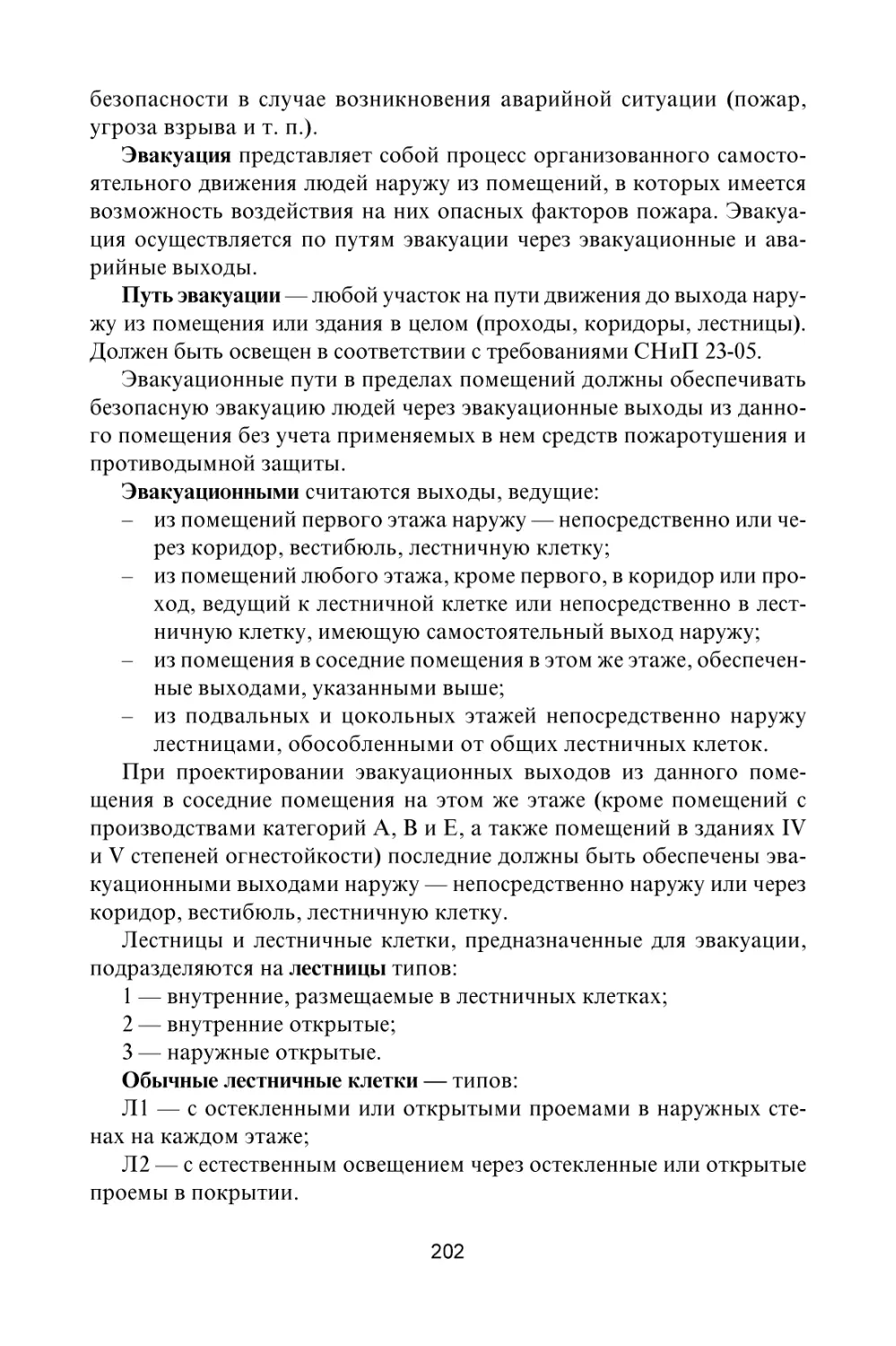

Основными памятниками готики являются Реймсский собор,

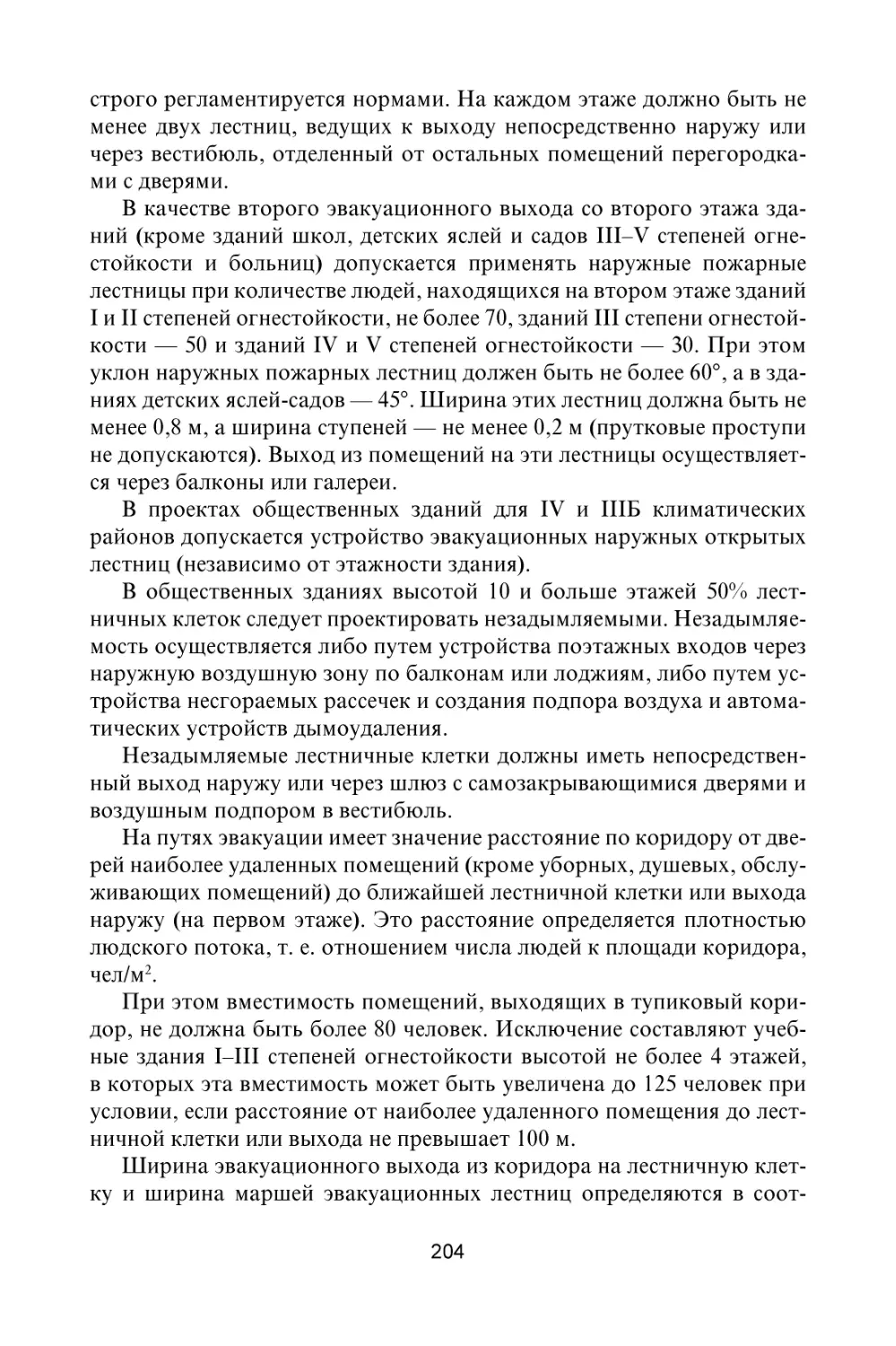

Франция; Кёльнский собор, Германия; собор Парижской Богоматери

и капелла Сект Шанель в Париже.

В XV–XVI вв. готику сменяет Возрождение (стиль Ренессанс).

Ренес с анс

В начале ХV в. во Флоренции был создан новый архитектурный

стиль — Ренессанс, переходный от средневековой культуры к культуре

нового времени на основе характерных для ее идеологий рационализма и крайнего индивидуализма.

Отличительные черты Возрождения — антифеодальный, в своей

основе светский, антиклерикальный характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к культурному наследию античности, как бы

его «возрождение».

Пафос утверждения гармоничной, раскрепощенной творческой

личности, красоты и гармонии действительности, обращение к человеку как к высшему началу бытия, ощущение цельности и стройной закономерности мироздания придают искусству Возрождения большую

идейную значительность, величественность, героический масштаб.

В архитектуре ведущую роль стали играть светские сооружения —

общественные здания, дворцы, городские дома. Используя ордерное

членение стены, арочные галереи, колоннады, своды, купола, архитекторы придали своим постройкам величественность, ясность, гармоничность и соразмерность человеку.

В эпоху Ренессанса впервые складывается личность архитектора в

современном смысле слова, в противоположность зависимости средневекового архитектора от цеха каменщиков.

Различают ранний (Флоренция) и высокий (Рим) Ренессанс.

Первым архитектором Ренессанса был Филиппо Брунеллески

(1377–1446). Он первым создал дворец (палаццо), который лег в основу

всей последующей архитектуры, в том числе и нашей. Его основным

достижением является окончательное оформление этажа как горизонтального пространственного слоя для жизни и деятельности человека.

Стена впервые истолковывается как геометрически правильная перегородка постоянной толщины между внутренним архитектурным пространством и пространством вне здания. Окна трактуются как глаза

здания, фасад — как лицо здания; т. е. снаружи выражается внутреннее

архитектурное пространство.

10

Высокий Ренессанс ассоциируется в архитектуре с именем Браманте (1444–1514). Его Темпиетто стоит ближе к античной архитектуре по

органической полновесности форм и гармонической завершенности,

основанных на золотом сечении пропорций.

Основное достижение архитектуры Ренессанса состоит в очеловечении пропорций зданий. Основными памятниками ренессанса являются: Брунеллески — Палаццо Питти, Флоренция, и воспитательный

дом, Флоренция; Браманте — Темпиетто, Рим; Микеланджело — Купол собора Св. Петра, Рим.

М ань еризм

Маньеризм (конец XVI в., длился около 25 лет) — стиль в европейском искусстве, основной чертой которого было новое художественное восприятие мира, возникшее после Средневековья в эпоху

Возрождения.

Маньеризм осуществил переход от массивных и тяжелых форм в

интерьерах Ренессанса к новому стилю, олицетворяющему весь шик,

богатство и пышность королевского двора — барокко. Название «маньеризм» (от слова «манера») стилю дали современники, воспринимавшие его как манерничанье — обращение к недавнему прошлому,

повторение его лучших достижений.

Барокко

Барокко (итал. barocco — странный, причудливый) — основное

стилевое направление в искусстве Европы и Америки конца XVI – середины XVIII вв.

Барокко, связанное с дворянско-церковной культурой зрелого абсолютизма, тяготевшее к торжествующему «большому стилю», в то же

время отразило антифеодальные устремления, прогрессивные представления о сложности, многообразии, изменчивости мира.

Основные черты архитектуры барокко — драматическая патетика, склонность к заостренным контрастам, динамичность, экспрессия,

тяготение к пышности и декоративности. Постройки обязательно украшались причудливыми фасадами, форма которых скрывалась за украшениями.

Парадные интерьеры также приобрели разнообразные формы,

причудливость которых подчеркивалась скульптурой, лепкой, различными орнаментами. Комнаты нередко теряли привычную для

глаза прямоугольную форму. Зеркала и росписи расширяли истинные

размеры помещений, а красочные плафоны создавали иллюзию отсутствия крыши.

11

Архитекторы барокко обратили внимание на улицу, которая стала

рассматриваться как целостный архитектурный организм, как одна

из форм ансамбля. Начало и конец улицы отмечались площадями или

эффектными архитектурными или скульптурными акцентами. Доминантой в композиции здания становится кривая линия, возвращаются

волюты, появляются эллиптические поверхности.

Для архитектуры барокко (Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии,

В.В. Растрелли в России) характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Разнообразны национальные варианты барокко (например, московское барокко

в России).

Основные памятники барокко: Борромини — церковь Сан Карло,

Рим; Лоренцо Бернини — площадь Св. Петра, Рим.

М ос ковс кое б а р о кко

Московское барокко — стилевое направление в архитектуре Москвы и Подмосковья конца XVII – начала XVIII вв. Для стройных, часто

центричных по композиции и многоярусных церквей (церковь Бориса

и Глеба в Зюзине, церковь Воскресения в Кадашах, церковь Покрова в Филях, церковь Троицы в Троице-Лыкове и др.), гражданских и

жилых построек (Сухарева башня, палаты Троекуровых и др.) в стиле московского барокко характерны логичность в соотношении масс,

пышность белокаменного декора, в котором своеобразно интерпретированы орнаментальные и ордерные элементы западноевропейского

барокко — картуши, «разорванные» фронтоны, колонки и пилястры с

растительными капителями и т. п.

Поскольку многие подобные церкви строились в имениях бояр

Нарышкиных, московское барокко называют также нарышкинским

барокко, или нарышкинским стилем (в частности — Нарышкинский

корпус Высокопетровского монастыря).

Рококо

Рококо (франц. Rococo, от rocaille — декоративный мотив в виде

раковины) — стилевое направление в европейском искусстве 1-й половины XVIII в.

Рококо возникло в основном как декоративный стиль, связанный

с придворными празднествами и развлечениями аристократии. Сфера

распространения рококо была узкой, оно не имело народных корней

и не могло стать подлинно национальным стилем. Игривость, легкая

развлекательность, прихотливое изящество — черты, свойственные

рококо и особенно сказавшиеся в орнаментально-декоративной трак12

товке архитектуры и прикладных искусств. Орнаментика состояла

из причудливо переплетающихся гирлянд раковин, цветов, завитков.

Манерно изогнутые линии маскируют конструкцию зданий.

В основном стиль рококо проявился в оформлении интерьеров зданий, нежели их экстерьеров. Для рококо характерно тяготение к асимметрии композиций, а также мелкая деталировка формы, насыщенная

и вместе с тем уравновешенная структура декора в интерьерах, сочетание ярких и чистых тонов цвета с белым и золотом, контраст между

строгостью внешнего облика зданий и деликатностью внутреннего их

убранства. В искусстве рококо господствует грациозный, прихотливый, орнаментальный ритм.

Основные архитекторы рококо — Ж.М. Оппенор, Ж.О Мейсонье,

Г.Ж. Боффран. Стиль рококо вплоть до середины ХIХ в. называли

«стилем Людовика ХV».

Клас с ицизм

Классицизм — стиль (classicus — образцовый) в европейском искусстве XVII – начала XIX в., обратившийся к античному наследию

как к норме и идеальному образцу.

Архитектуре классицизма в целом присущи логичность планировки и геометризм объемной формы. Постоянное обращение архитекторов классицизма к наследию античной архитектуры подразумевало не

только использование ее отдельных мотивов, но и постижение общих

законов архитектоники.

Основой архитектурного языка классицизма стал ордер. В постройках он не затемняет общую структуру сооружения, но становится

ее тонким и сдержанным аккомпанементом. Наиболее характерным

элементом классицистической постройки также является портик,

увенчанный фронтоном или аттиком и эффектно выделяющий центральную часть здания; нижний ярус часто бывает обработан рустом,

в верхних ярусах преобладают гладкие плоскости стен. Часто встречающимся мотивом церковных построек становится венчающая храм

купольная ротонда. Интерьеру классицизма свойственны ясность пространственных членений и мягкость цветов.

К середине XIX в. классицизм переродился в безжизненный академизм.

А мпир

Ампир (от франц. empire — империя) — стиль трех первых десятилетий XIX в., завершающий эволюцию классицизма. Ампир преимущественно опирался на художественное наследие Греции и Рима. Черпая

13

из него мотивы для воплощения величества и мощи (монументальные

формы, массивные портики), ампир впитал в себя также отдельные

древнеегипетские архитектурные и пластические мотивы (большие нерасчлененные плоскости стен и пилонов, массивные геометрические

объемы, египетский орнамент, сфинксы и т. п.).

В ампире четко выразилось стремление к предельной лапидарности

и монументальной выразительности. Новые градостроительные и художественные идеи стали основой развития ампира, получая в различных странах истолкование, продиктованное местными особенностями

общественной и политической жизни. Важными элементами декоративного убранства зданий становятся портики. В отделке интерьеров

часто используются бронзовое литье, роспись плафонов, альковов.

Основными памятниками стиля ампир являются церковь Ла Мадлен

в Париже (Бартельми Виньон), арка Звезды в Париже (Шальгрен),

Вандомская колонна в Париже (Лепер и Гондуэн).

Ампир в России стал выразителем идей независимости и величия

русского государства и проявился в градостроительных ансамблях

(Театральная ул., ныне ул. Росси, арх. К.И. Росси; стрелка Васильевского острова с Биржей, арх. Ж. Тома де Томон), общественных зданиях

(Адмиралтейство, арх. А.Д. Захаров; Горный институт, арх. А. Н. Воронихин; все — в Петербурге).

Стиль ампир развивался недолго, ему на смену пришло время эклектики.

Рус с кий с т иль

Русский стиль — стилевое направление в архитектуре второй половины XIX в., в поисках национальной самобытности ориентировавшееся на древнерусское зодчество.

С 1830-х гг. многие крупные соборы и общественные здания строились в формах так называемого русско-византийского стиля, получившего официальную поддержку со стороны Императорского двора

и Святейшего Синода (постройки К.А. Тона: Большой Кремлевский

дворец, 1837–1849 гг., храм Христа Спасителя, 1839–1883 гг.).

С середины XIX в. начинает развиваться более демократическая

ветвь русского стиля, ориентирующаяся в основном на формы национального зодчества XVII в. В постройках Н.В. Никитина («Погодинская изба», 1856 г.), А.Л. Гуна (дом Пороховщикова, 1872 г.),

И.П. Ропета, В.А. Гартмана (павильоны Политехнической выставки в

Москве, 1872 г.) широко используются мотивы и детали русской деревянной жилой архитектуры, декоративные элементы, заимствованные

из вышивки и других форм народного искусства.

14

Яп онс кий с т и ль ( с ёи н)

«Сеин» — окно. Формула этого стиля — «будь чистым». Окна и

межкомнатные перегородки затягиваются белой бумагой. В современном интерьере бумагу заменило матовое стекло. Характерная для этого стиля клетка деревянного каркаса прослеживается во всем: в оконных рамах, дверях, перегородках.

Лаконичные интерьеры в японском стиле, для которых характерно свободное перетекание внутреннего пространства, пользовались и

пользуются популярностью во всем мире. Из мебели в европейском жилище используются в основном ширмы, так как формы и пропорции

японской мебели не соответствуют стандартам европейского человека.

А нглийс кий с ти ль

Английский стиль — это кабинеты, отделанные темными дубовыми

или ореховыми панелями, зеленым сукном. Такой кабинет обязательно включает в себя солидный рабочий стол и обширную библиотеку.

Излюбленный декор — вертикальная полоска, которая используется в

обивке мебели, оформлении стен и др.

Английский стиль выражается в наше время как в прямом копировании его исторических разновидностей (викторианский стиль, чиппендель, шератон), так и в эклектическом решении. Эклектическое направление органично включает в себя дух и черты различных эпох.

Мебель в английском стиле собирается из массива, который подвергается минимальной поверхностной обработке: натирается воском

либо лакируется. Это позволяет показать текстуру древесины во всей

красоте.

Ч и п п ендейл

Стиль чиппендейл появился в первой половине ХIII в. во Франции.

Мебель этого стиля элегантна и официальна. Элемент изогнутости

присутствует во всех деталях, здесь нет четких жестких сочленений.

Сохраняется фактура дерева. Спинки кресел прорезные, открытые,

жесткие, украшенные резьбой и инкрустацией. Ножки заканчиваются

птичьей лапой, сжимающей шар.

Те же тенденции заметны и в архитектуре.

Викт орианс ки й с ти ль

Викторианский стиль назван в честь королевы Виктории (вторая половина XIX в.). Викторианские здания отличают тяжеловесность и причудливость. Декор экстерьера и интерьера массивный и замысловатый.

15

В мебели цвет дерева обычно темный. Основательность в сочетании с причудливостью послужили причиной того, что немало зданий

и предметов интерьера дошли до наших дней как музейные редкости и

семейные реликвии.

1.3. Современные стили

М одерн

Модерн (франц. moderne — новейший, современный) — стилевое

направление в Европе и Америке конца XIX – начала XX вв.

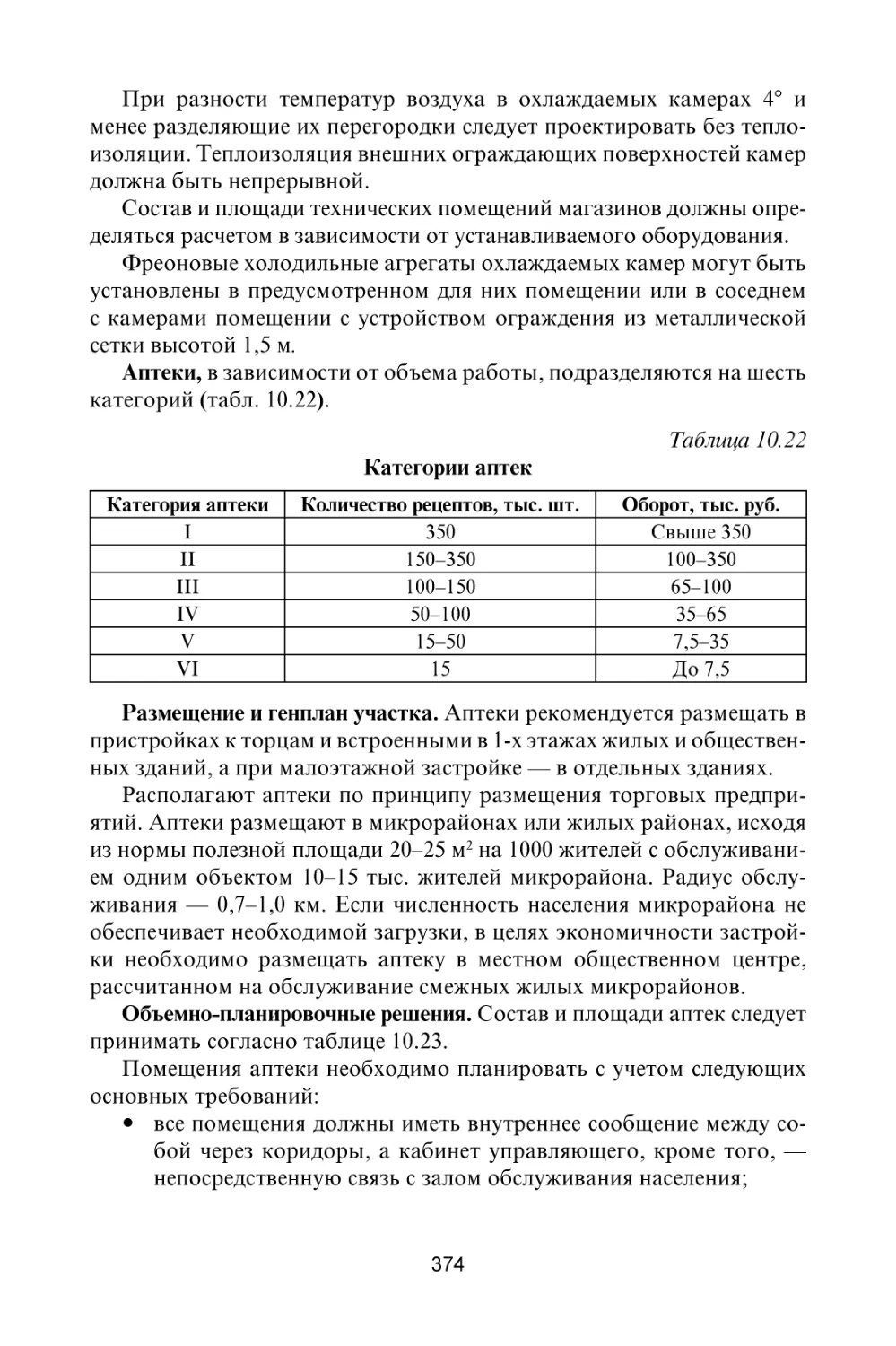

Черты стиля модерн — тенденция к комплексному решению архитектурно-планировочных и декоративных задач (уделяется особое

внимание оформлению интерьера), изысканные живописные эффекты,

увлечение «текучими» формами, как бы воспроизводящими ритмы

живой природы, преобладание растительных орнаментов (стилизованные лилии, ирисы, орхидеи) и т. д.

Эстетическое осмысление материалов: стекла, металла, дерева.

Максимальное выявление фактуры и пластических возможностей материала, его психологическое воздействие на человека.

Сознательное создание формы, стремление к органичности, цельности. Асимметрия, витиеватость линий.

Источником вдохновения являются растения, птицы, насекомые,

гибкие женщины со струящимися волосами. Обращение к растительным, природным формам.

В рамках модерна, но как особая его разновидность, развивался

неорусский стиль — национально-романтическое течение, перерабатывавшее формы древнерусского и народного зодчества (церковь

Марфо-Мариинской обители, 1908–1912 гг., архитектор А.В. Щусев;

здание Казанского вокзала и др.).

П ос т модернизм

Наиболее приемлемо определение постмодернизма как направления, противопоставившего себя модернизму и претендующего на его

замену, что отличает постмодернизм от существующего одновременно с ним «неоавангардизма», или «позднего модернизма». Постмодернизм пропагандирует «реалистичность», т. е. пассивное подчинение

существующему социально-экономическому и культурному порядку

общества.

В 70-х гг. были построены центры, окруженные ярко раскрашенными аркадами и колоннами, напоминающими древнеримские форумы

16

и римские барочные здания, в которых прежние архитектурные формы обновлены и гротескно переосмыслены, введены новые, нетрадиционные материалы: анодированный алюминий, нержавеющая сталь,

неоновые трубки и т. д. (Пьяцца д’Италия в Нью-Орлеане, США,

Ч. Мур), города-спутники, распланированные по строго осевой системе, застроенные домами с тяжелыми карнизами и фронтонами, мощными декоративными колоннами на рустованных стилобатах (города-спутники Парижа, Р. Бофилл), деревянные и каменные особняки с

развитыми скатными крышами и свисающими карнизами, слуховыми

окнами и дымовыми трубами (США, Р. Вентури).

Интерьеры этих зданий обставляются громоздкой старомодной

мебелью, а фасады украшаются произведениями гиперреалистов и суперграфикой.

Неомодерн

Стиль неомодерн характерен использованием пластических форм

Art-Nouveau для архитектурного оформления помещений на современной технологической базе.

Стиль высоких технологий, пропагандирует эстетику материала.

В таких интерьерах обнажают кирпичную кладку, искусственно «старят» штукатурку и вводят в помещение опоры и балки. Материалы —

стекло, металл, натуральное дерево. Формы и пропорции мебели тщательно продуманы. Полное отсутствие украшений компенсируется

«работой» материала: игрой света на стекле, блеском хромированных

и металлических поверхностей, политурой древесины и т. д.

Функционализм

Функционализм был заложен в 20–30-х гг. немецкой школой дизайна Баухаус. Философия стиля — «форма определяется функцией».

Дом — это машина для жилья, поэтому интерьер строится по принципу функциональности. Мебель может иметь прямоугольные лаконичные формы или смягченные пропорции, когда кресло в точности

повторяет линии спины и рук сидящего. Обивочные материалы (кожа

или текстиль) идеально облегают наполнитель, балансируя на грани

между мягкостью и упругостью.

Функционализм требовал строгого соответствия зданий и сооружений протекающим в них производственным и бытовым процессам

(функциям), что сходно с исканиями советского конструктивизма.

Используя достижения строительной техники, функционализм дал

обоснованные приемы и нормы планировки жилых комплексов (стан17

дартные секции и квартиры, «строчная» застройка кварталов торцами

зданий к улице).

На практике, однако, функционализм часто игнорировал местные

условия, допускал однообразие и схематизм архитектурных форм.

Эклект ика

Эклектизм (от греческого eklektikos — выбирающий) — механическое соединение разнородных, часто противоположных принципов,

взглядов, теорий, художественных элементов и т. п. В архитектуре —

сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор

стилистического оформления для зданий или художественных изделий, имеющих качественно иной смысл и назначение.

Эклектика соединяет детали, почерпнутые из различных источников, выгодно обыгрывая и подчеркивая их за счет друг друга. Секрет

эклектики заключается в ограничении двумя-тремя стилями и объединении их за счет фактуры, цвета и т. д.

Для общественных зданий и особняков эклектики характерна отделка интерьеров в различных «исторических стилях» (классицизирующих, неоготическом, «мавританском» и др.).

Несмотря на «многостилье», эклектика тяготела к созданию больших городских ансамблей в «русском» или «европейском» стилях

(Красная и Лубянская площади, застройка Китай-города).

Неорус с кий с т и ль

С начала XX в. русский стиль получает новое развитие в общем

русле стиля модерн; в так называемом неорусском стиле на смену

прежнему буквальному воспроизведению деталей приходит широко

понимаемая стилизация, свобода формообразования и пластических

решений.

Направление в русской архитектуре конца XIX в. – 1910-х гг., широко использовавшее мотивы древнерусского зодчества в целях возрождения национального своеобразия русской культуры.

В отличие от предшествующего «русского стиля», неорусский

стиль характеризуется не точным копированием отдельных деталей,

декоративных форм или объемов, а обобщенностью мотивов, тонкой

и творческой стилизацией стиля-прототипа.

Общие принципы формообразования (от интерьера к наружным

формам), пластичность, яркая декоративность построек неорусского

стиля позволяют рассматривать его в качестве национально-романтического течения в рамках стиля модерн.

18

С середины 1900-х гг. неорусский стиль претерпел существенную

внутреннюю эволюцию: свободная, импровизационная стилизация

сменяется более жестким ретроспективизмом, сходным с ретроспективизмом неоклассицизма.

Представители позднего неорусского стиля почти буквально

воспроизводят формы древнерусских построек (собор Марфо-Мариинской обители, 1908–1912 гг., архитектор А.В. Щусев) либо «накладывают» русскую традиционную орнаментику на рационально

спланированные объемы (здание Ссудной кассы в Настасьинском переулке, 1914–1916 гг., В.А. Покровский).

С о ветс кая архи текту р а

Новая сущность и направленность архитектуры и градостроительства выявились уже в первые годы Советской власти — в разработке проектов планировки Москвы (А.В. Щусев и др.), Ленинграда

(И.А. Фомин и др.), в реализации с участием советских зодчих ленинского плана монументальной пропаганды.

Началось строительство первых советских индустриальных и инженерных сооружений (радиобашня в Москве, В.Г. Шухов; Шатурская ГРЭС, Л.А. Веснин).

Мавзолей В.И. Ленина (А.В. Щусев), объединивший функции проникнутого большой идейно-художественной силой мемориального сооружения и торжеств, трибуны, обогатил ансамбль Красной площади.

В годы 1-й пятилетки на основе комплексных проектов, предусматривающих рациональную взаимосвязь промышленных и жилых зон,

велась реконструкция старых городов (Свердловска, Новосибирска

и др.), строились новые промышленные центры (Магнитогорск, Новокузнецк и др.); разрабатывался тип дома-коммуны (М.Я. Гинзбург,

И.С. Николаев и др.).

В архитектуре 20-х – начала 30-х гг. ведущее положение заняли течения, разрабатывавшие преимущественно функционально-конструктивные идеи (сооружения братьев Весниных, И.А. и П.А. Голосовых,

проекты И.И. Леонидова). Развивалось также направление, использующее принципы классической ордерной архитектуры (И.В. Жолтовский), часто с их модернизацией в современном духе (И.А. Фомин,

В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейх).

Лучшим постройкам этого периода (Военная академия

им. М. В. Фрунзе в Москве, архитекторы Л.В. Руднев и В.О. Мунц;

станции Московского метрополитена и др.) были присущи монументальность, романтичность и приподнятость образа, но в некоторых

19

сооружениях наметилась тенденция к декоративной перенасыщенности, дворцовой пышности.

В годы Великой Отечественной войны архитектура и строительство

решали важнейшие задачи, связанные с перемещением промышленных предприятий в восточные районы, а затем — с восстановлением и

реконструкцией разрушенных фашистскими захватчиками городов —

восстановление и развитие Волгограда (К.С. Алабян, Н.X. Поляков,

В.Н. Симбирцев) и Ленинграда (Н.В. Баранов, А.И. Наумов, В.А. Каменский).

Брут а лизм

От английского brutal — грубый, направление в архитектуре

3-й четверти XX века, стремящееся к грубой ощутимости, подчеркнутой весомости архитектурных форм с использованием естественной

фактуры материалов, открытых конструкций и инженерных систем,

зародившееся в 1950-х гг. в Великобритании (А. и П. Смитсоны) и затем распространившееся в Западной Европе, США и Японии.

В своих произведениях представители брутализма стремятся к обнажению конструктивной схемы построек, максимальному выявлению

архитектоники простых и «грубых» архитектурных масс. Программным для брутализма является отказ от классических декоративных

приемов, скрывающих естественную фактуру конструктивных материалов: стали, железобетона, кирпича.

М инимализм

Минимализм — направление в архитектуре, стремящееся к крайнему упрощению композиции и пренебрежению декором ради поиска

идеальных пропорций и цветовых соотношений в основных формах.

Минимализм развился в США в 1950-е гг. как реакция на экспрессионизм с его эмоциональным подходом. Акцентирует безликость,

примитивность формы (в основном геометрические фигуры), ритмическое повторение элементов.

Наиболее полно выразился в работах Карла Андре, использующего модульные строительные материалы.

Ко нс т руктиви з м

Конструктивизм — направление в советской архитектуре 1920-х гг.

Сторонники конструктивизма, выдвинув задачу «конструирования»

окружающей среды, активно направляющей жизненные процессы,

стремились осмыслить формообразующие возможности новой техни20

ки, ее логичных, целесообразных конструкций, а также эстетической

возможности таких материалов, как металл, стекло, дерево. Показной

роскоши буржуазного быта конструктивисты стремились противопоставить простоту и подчеркнутый утилитаризм новых предметных

форм, в чем они видели овеществление демократичности и новых отношений между людьми.

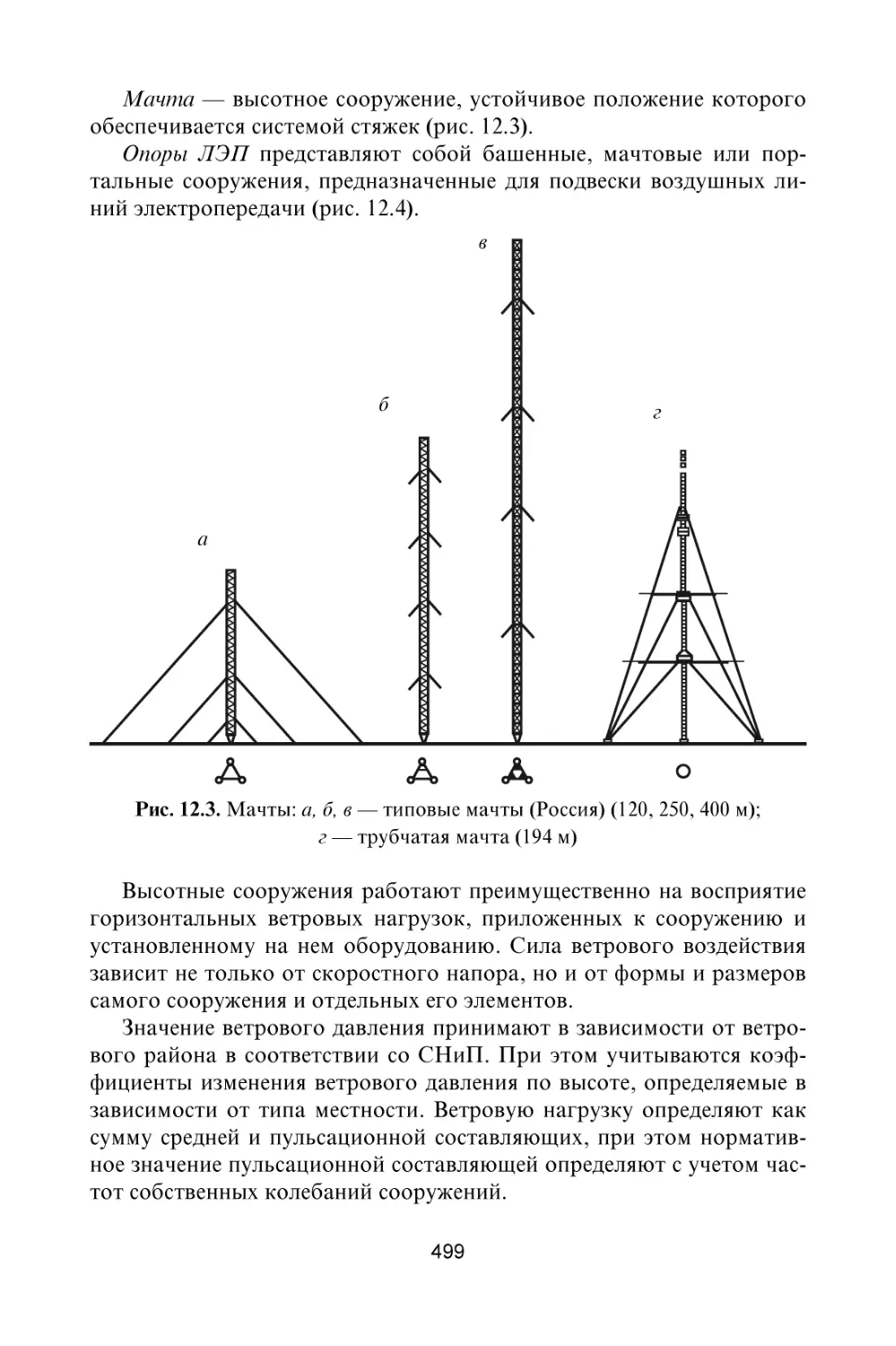

Конструктивисты разработали функциональный метод проектирования, основанный на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов.

В своей теоретической и практической деятельности конструктивисты допустили ряд ошибок (отношение к квартире как к «материальной форме мелкобуржуазной идеологии», схематизм в организации

быта в некоторых проектах домов-коммун, недоучет природно-климатических условий, недооценка роли крупных городов под влиянием

идей дезурбанизма).

Применительно к зарубежному искусству термин «конструктивизм» в архитектуре обозначает течение внутри функционализма,

стремившееся подчеркнуть экспрессию современных конструкций.

Ра циона лизм

Рационализм (от лат. rationalis — разумный) — движение в архитектуре XX века, стремившееся выработать новые архитектурные методы, отвечающие современным общественным потребностям, эстетическим запросам и уровню промышленно-технического развития.

Рационализм выдвинул требование единства архитектурной формы, конструкции и функционально обусловленной пространственной

структуры.

Принципы рационализма осуществляли Ле Корбюзье во Франции,

школа Баухауз в Германии, группа «Стиль» в Нидерландах и др.

Лозунг рационализма выдвигала группа советских архитекторов

(Н.А. Ладовский, К.С. Мельников, А.М. Рухлядев, А.М. Родченко).

Эти архитекторы стремились к созданию художественной выразительности архитектурной формы в синтезе с пластическими искусствами,

на основе новейших строительных материалов и конструкций с учетом психофизиологических закономерностей восприятия объема, пространства, цвета.

Деконс трукти в и з м

Ирония, свойственная значительной части постмодернистских произведений, еще ярче проявляется в творчестве деконструктивистов,

21

создававших неосуществимые на первый взгляд сооружения, что-то

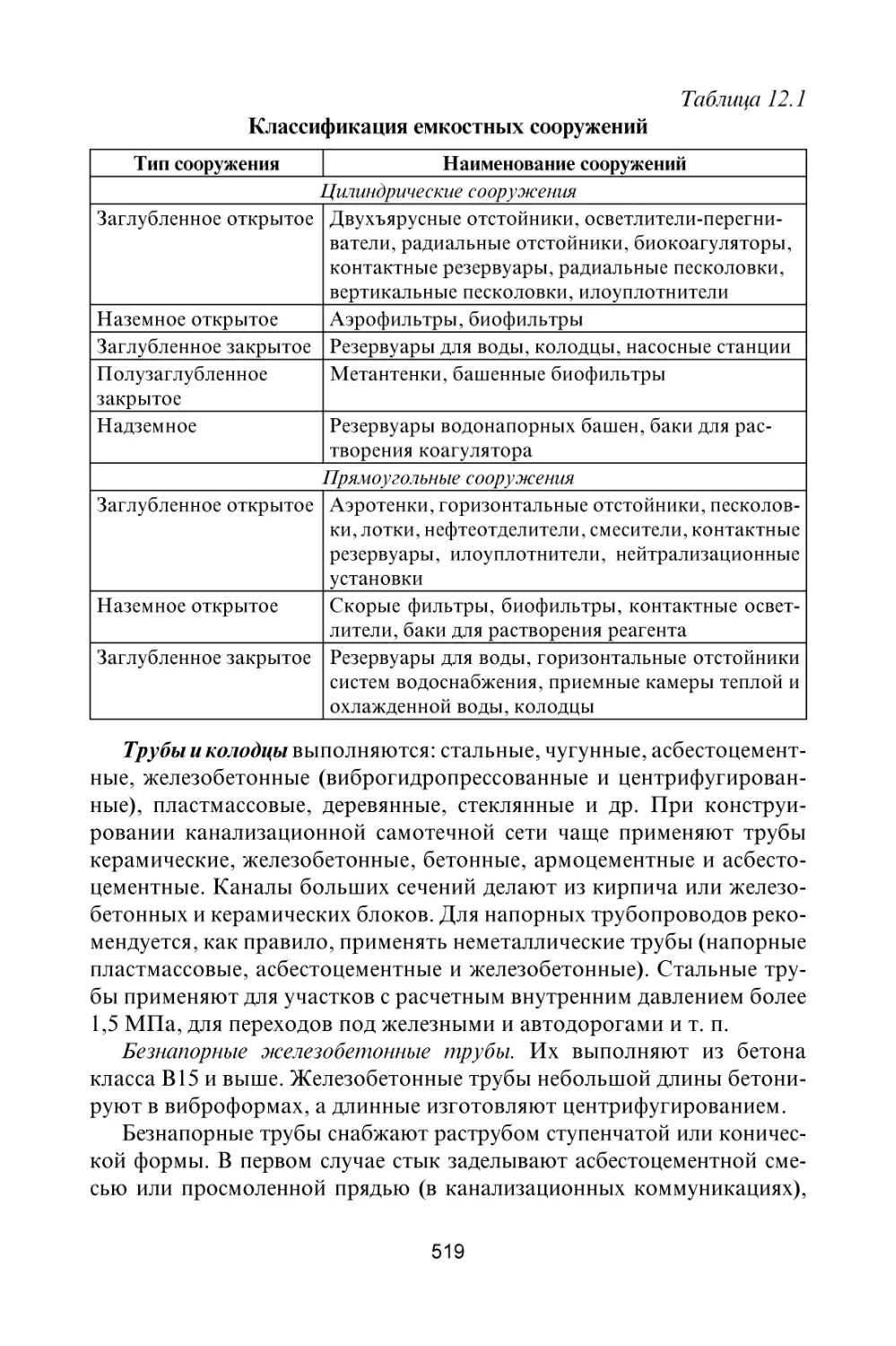

среднее между практической архитектурой и утопическим проектированием.

Последним занималась группа архитекторов из Вены «Кооп-Химмель-блау». Им принадлежит идея создания города, постоянно менявшегося в зависимости от сердцебиения, дыхания и движения его

жителей («Город Колебаний Обратной Связи», 1971). «Кооп-Химмель-блау» выступала за нарушение равновесия и против опорных

конструкций сомнительного назначения.

Так, в Фабрике Фундера в Санкт-Вайте-на-Глане (1988) использован эффект распада конструктивных элементов. Впечатление непрочности, ненадежности строения создает также Дом Вагнера в

Малибу (1978), где массивность наклонного здания контрастирует с

хрупкостью пилястров, на которые оно опирается. Здание в местечке

Альмеда-Дженоа, кажется, развалится на части, а у магазина в Ардене

вход выглядит как угловая брешь, которая ежедневно «пробивается» с

помощью электрического устройства в момент открытия магазина, а

при закрытии недостающий кусок стены придвигается обратно.

Слишком смелые проекты деконструктивистов в настоящее время

реализуются на окраинах населенных пунктов или в местах, где их

вмешательство в общий контекст городской среды минимально.

Неокла с с ицизм

Неоклассицизм (от франц. neo-classicisme) — общее название художественных течений 2-й половины XIX и XX вв., основывавшихся на

классических традициях искусства античности. Классические традиции часто противопоставлялись индивидуалистическому произволу

(в XX в. О. Пере во Франции, П. Беренс в Германии, И.В. Жолтовский,

И.А. Фомин в России). В фашистских Италии и Германии неоклассицизм был объявлен официальным стилем.

В архитектуре выделяются три периода наиболее широкого распространения неоклассических течений. В первый период логика организации классической формы и ее лаконизм были выдвинуты как

антитеза стилистическому произволу и избыточной декоративности

архитектуры эклектизма и стиля модерн. В ряде стран неоклассицизм

этого периода использовал новые конструктивные приемы, выработанные модерном, и содержал в себе определенные рационалистические тенденции.

В русской архитектуре 1910-х гг. преобладающим было стремление

утвердить основные принципы архитектурной классики (И.А. Фомин,

И.В. Жолтовский, В.А. Щуко и др.), хотя в те же годы к стилизации

22

классических мотивов обратились и представители русского модерна

(Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, С.У. Соловьев и др.). В США, Франции

и Великобритании неоклассицизм отличался парадной представительностью и подчеркнутой монументальностью.

В 1930-е гг. средства неоклассицизма, в их гипертрофированно-монументальных, подчеркнуто огрубленных формах, широко использовались в архитектуре Италии (М. Пьячентини и др.) и Германии

(П.Л. Трост и ряд других) для создания сооружений, служивших целям пропаганды фашистской идеологии. С конца 50-х гг. неоклассицизм развивался преимущественно в архитектуре США; среди наиболее значительных сооружений этого направления — Линкольн-центр

в Нью-Йорке (1960-е гг., Ф. Джонсон, У. Харрисон, М. Абрамовиц,

Э. Сааринен), здания которого образуют строгое и симметричное обрамление прямоугольной площади.

А мериканс кий с ти ль

Чикаго — яркий пример процесса развития городов в Америке.

В строительстве использовались деревянные панели, изготовленные

по стандартным размерам и продаваемые уже в таком виде. Панелями

обшивали деревянный каркас, к которому могли быть пристроены дополнительные помещения. Первым сооружением, построенным с использованием этой техники, позволяющей снизить стоимость здания

более чем на 40%, была церковь Сент-Мэри в Чикаго (1833).

Дальнейшая застройка поставила перед архитекторами задачу создания новых технологически надежных конструкций и обеспечение

безопасности при реконструкции.

Архитектор Уильям Дженни предлагает развивать строительство

по вертикали. Дженни изучает не только технические возможности

использования несущих металлических конструкций, но и стиль, который соответствовал бы новому типу сооружения и возможности его

внешней отделки, и то, как небоскреб будет вписываться в городской

пейзаж. В 1879 г. Дженни строит первый из двух небоскребов — Лейтер-билдинг, используя смешанную несущую конструкцию: каменные

пилястры с внешней стороны монтируются изнутри с помощью металлических. В последующие годы эта система усовершенствуется для

Хоум Иншуренс-билдинг (1885).

Дэниел Хадсон Бернхэм выработал новый дизайн экстерьеров зданий, который благодаря использованию экспериментальных материалов при отделке фасадов создает специфический «коммерческий»

стиль. Под этим названием возникает целый архитектурный жанр,

включающий здания для офисов и резиденций государственных и

23

общественных учреждений, универмагов и т. п. Семнадцатиэтажное

здание Монаднок-билдинг в Чикаго (1889–1891) Бернхэма и Рута

практически лишено декоративных элементов и имеет характерные

эркеры. Другое решение фасада было предложено Мартином Рошем

(1855–1927) и Уильямом Холейбердом (1854–1923).

Декоративные элементы появляются ближе к верху здания, подчеркивая границу между этажами, верхний же этаж постройки венчается

рядом арок и колонн. На технико-конструктивные и дизайнерские решения тех лет опираются дальнейшие разработки в области городской

архитектуры.

Кант ри

Кантри — деревенский стиль. Использование исключительно

натуральных природных материалов. Царство уюта и комфорта.

Преобладание в интерьере простых натуральных тканей — ситца,

льна. В качестве аксессуаров зачастую используются старинные вещи,

редкие книги, цветы. Плетеная или деревянная некрашеная мебель.

В последнее время стиль кантри (деревенский) используется в

оформлении фасадов стилизованных зданий (жилых домов, кафе, ресторанов и т. д.), при благоустройстве прилегающих территорий, дворов, парков.

Хай-т ек

Хай-тек (Hi-Tech — высокая технология) — стиль конца ХХ в. Основные черты — максимально функциональное использование пространства и сдержанный декор, стремительные прямые линии, обилие

стеклянных и металлических деталей.

Хай-тек можно отнести к ультрасовременным стилям, в нем применяются конструкции, свойственные промышленным зданиям. Широко используются мобильные перегородки, способные смыкаться и

раскрываться, что позволяет менять планировку. Технологический

дизайн везде: на потолках, стенах, полах, лестницах, окнах, дверях.

Полное отсутствие декора компенсируется «работой» материала: свет

на стекле, хроме, политуре дерева и т. п. Здесь активно используется

эстетика хорошо организованного офиса, навык работы в компьютерном окружении.

Квартира в стиле хай-тек чем-то напоминает космический корабль — металлические поверхности, обилие пластика, современное

оборудование, мебель будущего. Стиль «хай-тек» на кухне — современность, функциональность и, несомненно, красота.

24

Те х н о

Стремительное развитие информационных технологий, их вторжение в повседневную жизнь повлекли за собой существенное изменение быта и жилых интерьеров. Так, в обстановке переоценки

ценностей родился стиль техно — стиль, признающий эстетику технологизма в архитектуре и интерьерах и балансирующий на грани,

за которой обнаруживается обратная сторона — почти уродливость.

И в этой обратимости достигается максимальная выразительность,

свойственная ему.

Здания и сооружения становятся прозрачными, «исчезающими». Их

стены, изгибающиеся по сложной кривой, смонтированы из листов отражающего стекла, и многоэтажные здания днем как бы растворяются в

воздухе. Но вечером они светятся изнутри ячейками офисов и квартир.

Архитектура как бы сливается с языком новых технологий — кино,

телевидения и компьютерного моделирования. Используется прием

наружных конструкций, вынесенных за пределы зданий. Их металлический каркас, окрашенный в яркий цвет, напоминает контуры технических сооружений: высоковольтных линий, подъемных кранов, корабельной оснастки.

В зданиях стиля техно коммуникации вынесены за стеклянные

стены, и все они — вентиляционные и водопроводные трубы, электрокабели — часто имеют еще и разную окраску, служа своеобразным

декором.

Под стать такой архитектуре и интерьеры: в них по замыслу дизайнеров создается ощущение техногенной катастрофы, при которой

в стекло и металл внутреннего убранства «врезается» кусок кирпичной

стены неправильной формы с торчащей арматурой. Такого эффекта

добиваются дизайнеры, с определенной долей юмора создавая пародию на типовые эпизоды триллеров.

Жилые интерьеры в стиле техно ассоциируются с предметами из

ремонтных ангаров и заводских цехов, железнодорожных станций и

складов. Для интерьеров этого стиля типичны открытые балки перекрытий с осветительными приборами, винтовые лестницы, антресоли

в виде помостов, тяжелые металлические двери.

А рт-деко

Арт-деко — стиль звезд, зародившийся в Париже в период между

Первой и Второй мировыми войнами. Для него характерны легкость

и изящество.

25

В целом стиль арт-деко можно рассматривать как последнюю стадию развития искусства периода модерна или как переходный стиль

от модерна к послевоенному функционализму, дизайну «интернационального стиля». Последний шикарный стиль европейских столиц.

Это смешение элементов ампира, египетского искусства, индийской экзотики и африканского искусства. Появился на волне неоклассицизма.

В 20-е гг. ХХ в. эталоном арт-деко стали роскошные интерьеры

океанских лайнеров и дорогие отели. Мастерство дизайнера поможет

подчеркнуть отдельные стильные (подчас коллекционные) вещи в эклектическом интерьере.

Традиционное для арт-деко экзотичное пальмовое дерево — проко. Причудливая игра цветов: цвета слоновой кости, насыщенные коричневые тона, все оттенки золотого.

РАЗДЕЛ II.

ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ И АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВА 2. Общие положения по проектированию

Уже в глубокой древности людей волновали вопросы градостроения, разрабатывались схемы планировки городов. В древних Индии

и Китае создавались схемы геометризированных городов и писались

трактаты о градостроительстве. На протяжении веков во многих странах разрабатывались разные планировки городов прямоугольной,

круглой, звездообразной форм, но все они в той или иной мере сохраняли черты архитектурной концепции замкнутых городов (по Витрувию). Со временем стало складываться понятие градостроительства

как особой общественной задачи, а задачи территориального планирования приобрели статус государственных.

Проект — это совокупность документов, содержащих материалы в

текстовой, графической и иной форме для создания условий расселения,

проживания, производства, отдыха и т. д., а также для создания какоголибо материального объекта. Проектирование — это процесс создания

проекта. В связи с многообразием задач в области территориального

планирования, градостроительства, архитектуры, строительства, сохранения памятников культурного наследия существуют и постоянно

совершенствуются виды и стадии проектной документации.

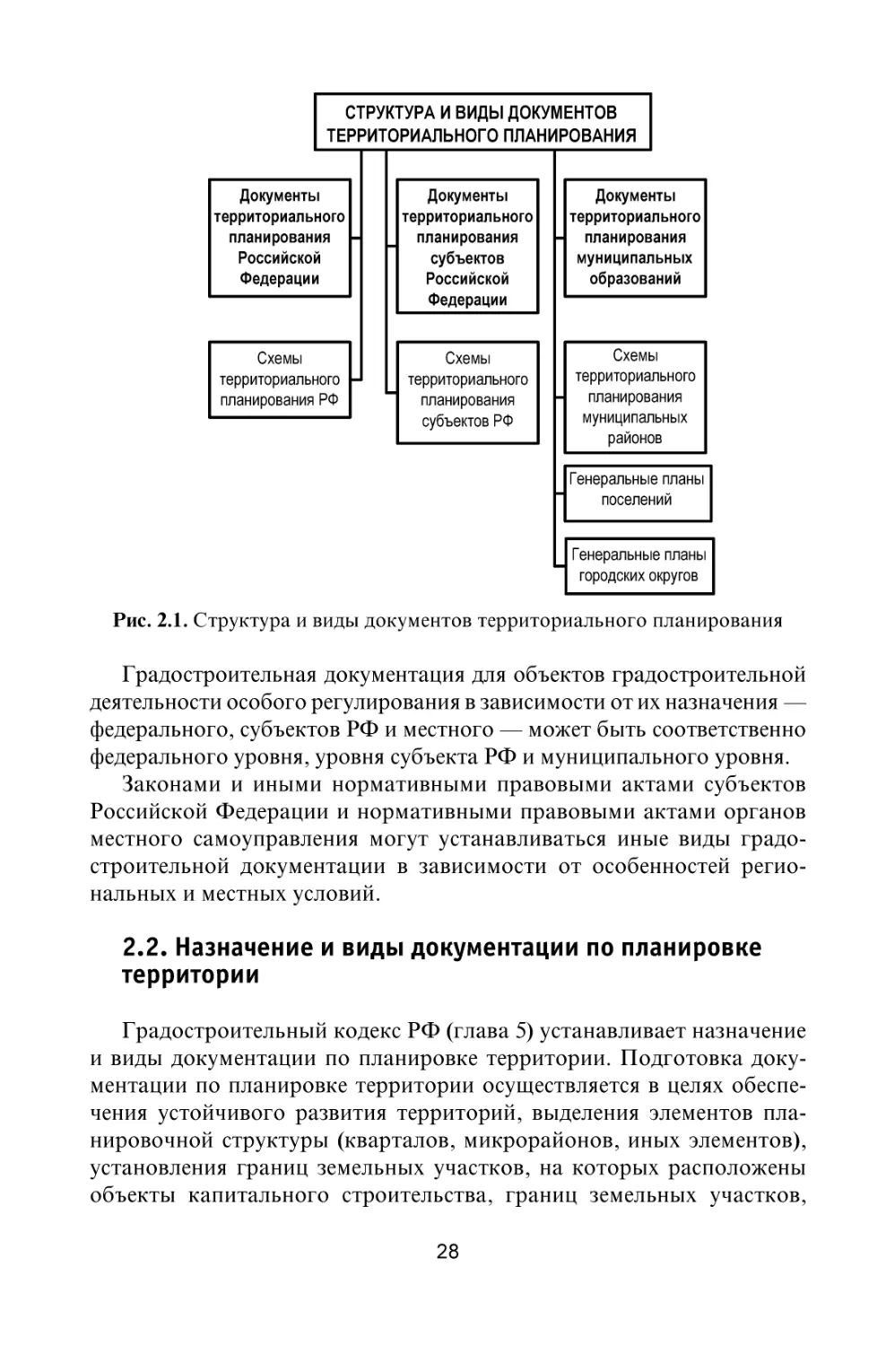

2.1. Виды документов территориального планирования

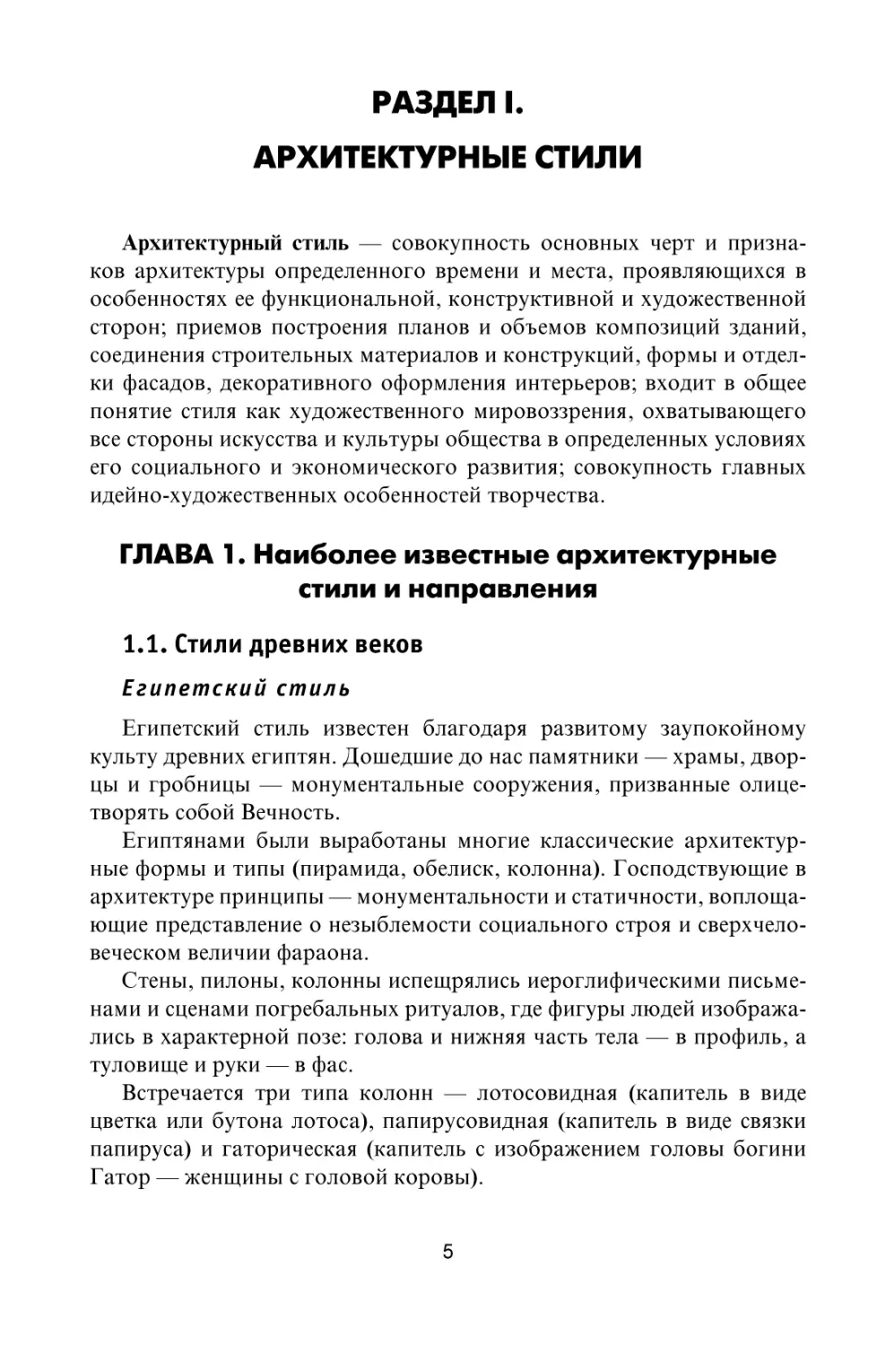

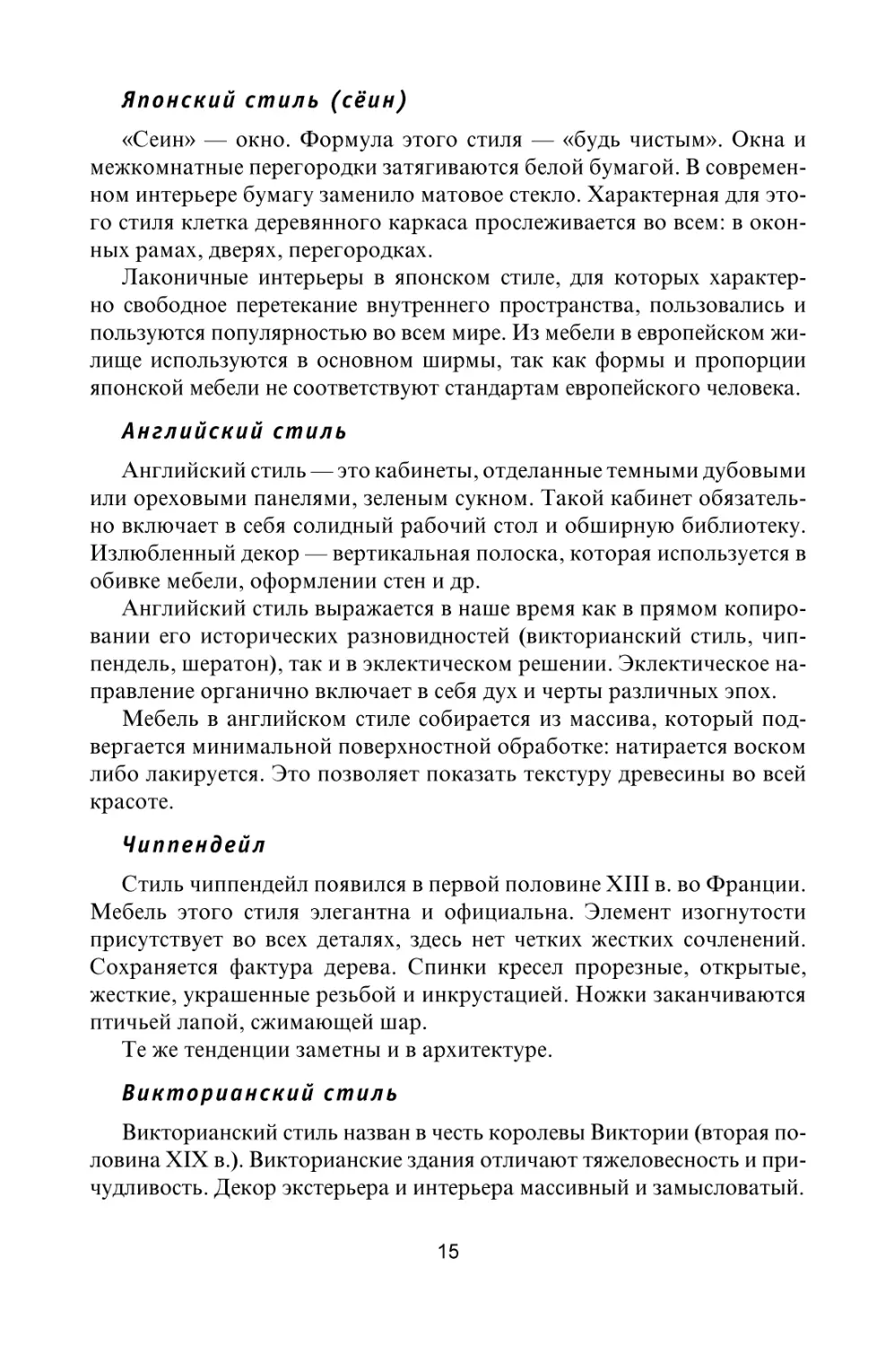

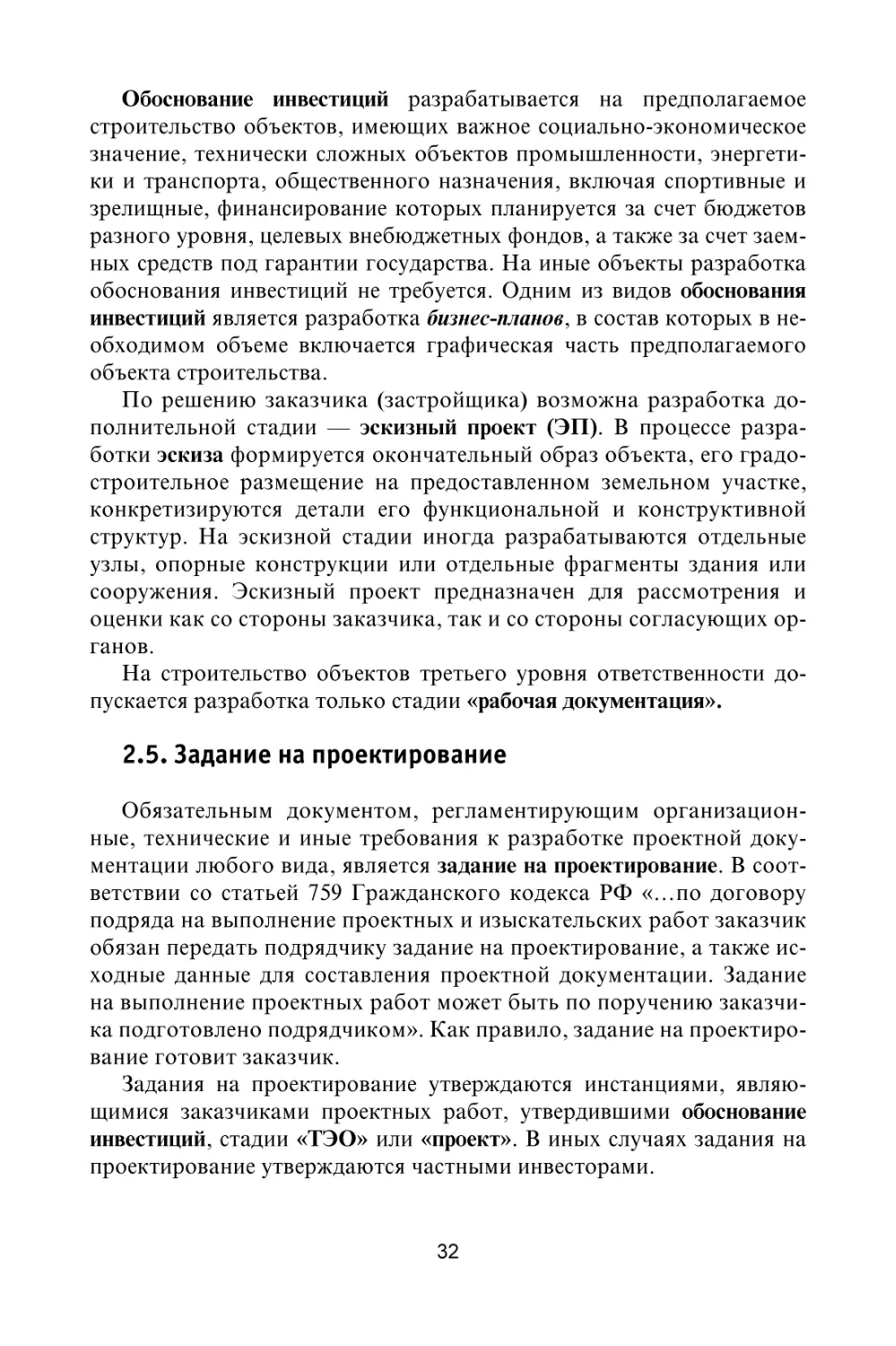

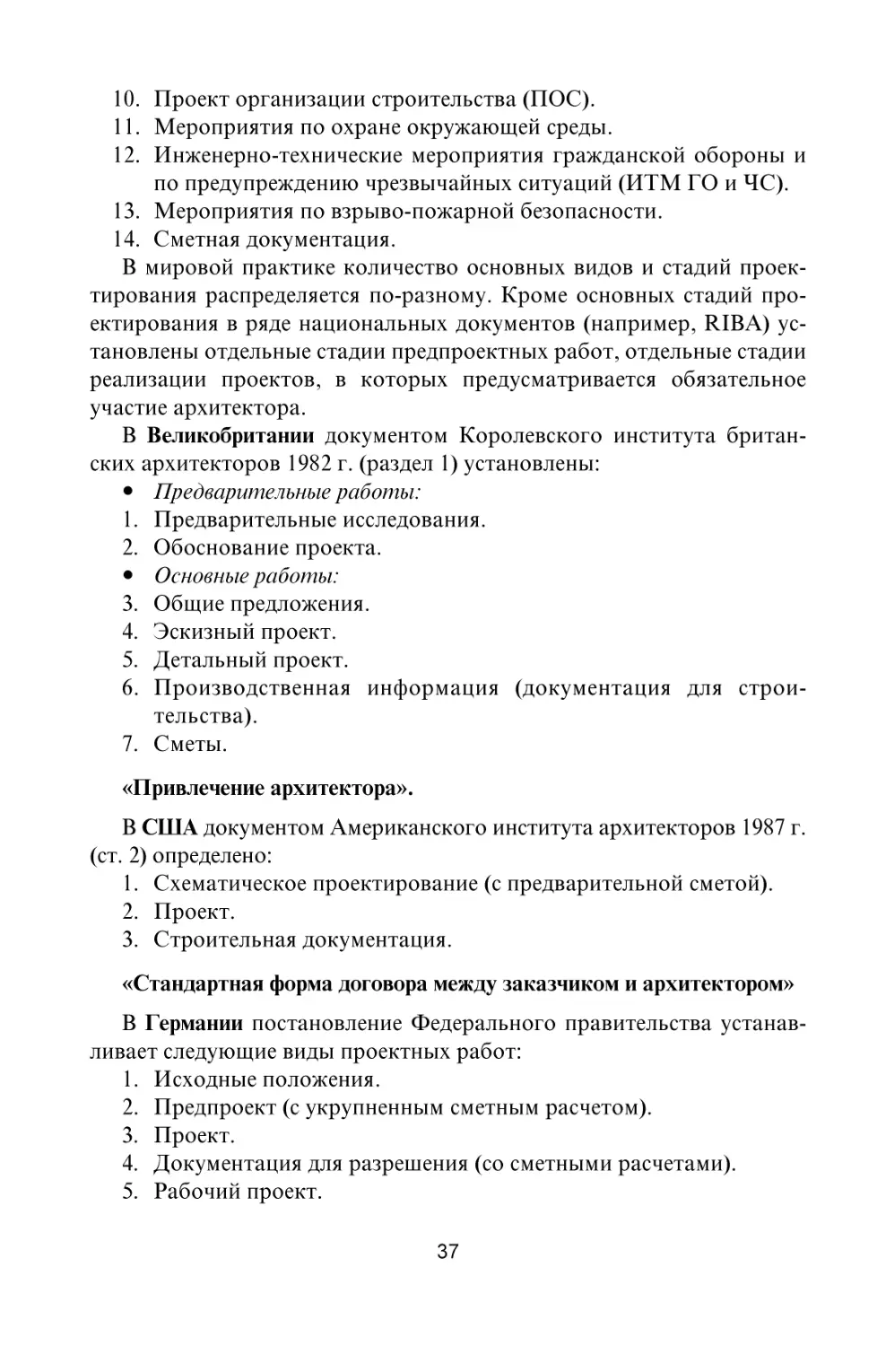

Градостроительный кодекс Российской Федерации (глава 3) определяет назначение территориального планирования и виды документов территориального планирования. Структура и виды документов

территориального планирования приведены на рисунке 2.1.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных

факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

27

、

、

、

Рис. 2.1. Структура и виды документов территориального планирования

Градостроительная документация для объектов градостроительной

деятельности особого регулирования в зависимости от их назначения —

федерального, субъектов РФ и местного — может быть соответственно

федерального уровня, уровня субъекта РФ и муниципального уровня.

Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

местного самоуправления могут устанавливаться иные виды градостроительной документации в зависимости от особенностей региональных и местных условий.

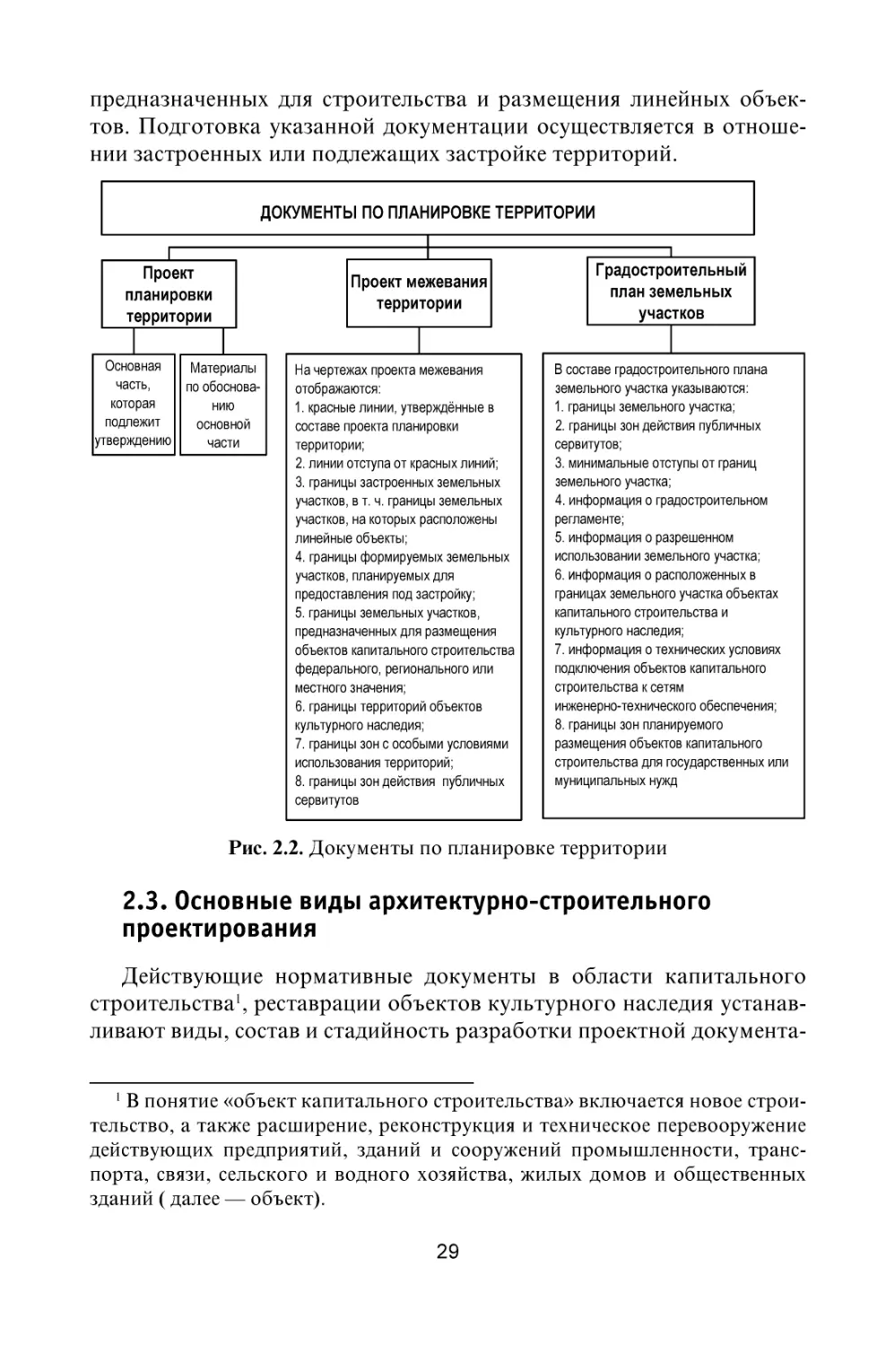

2.2. Назначение и виды документации по планировке

территории

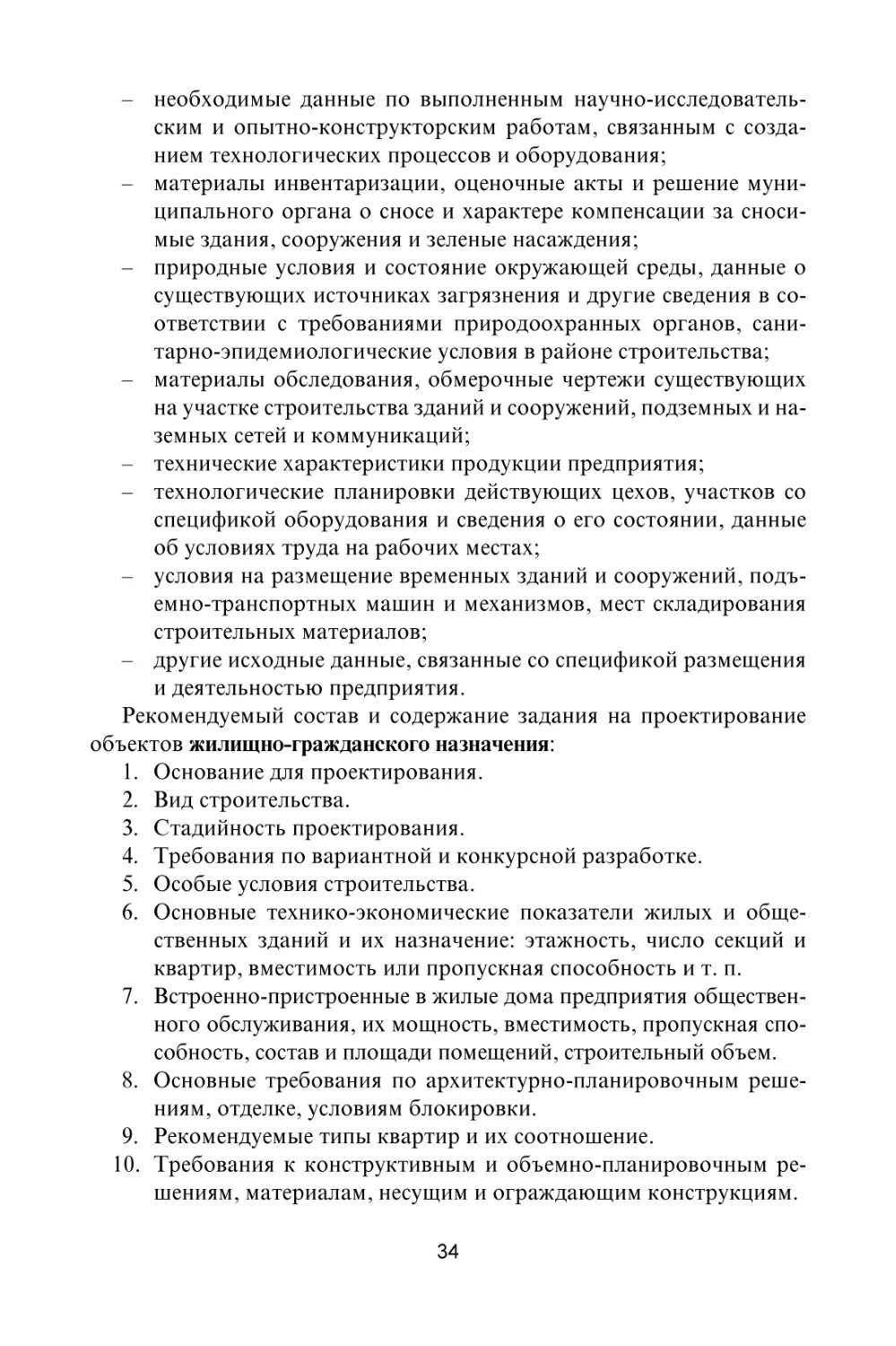

Градостроительный кодекс РФ (глава 5) устанавливает назначение

и виды документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),

установления границ земельных участков, на которых расположены

объекты капитального строительства, границ земельных участков,

28

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Подготовка указанной документации осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

、

,

-

:

:

1.

、

,

1.

2.

;

;

;

2.

3.

;

3.

;

,

,

4.

. .

;

5.

;

;

4.

6.

,

;

5.

,

;

7.

,

;

-

6.

;

8.

;

7.

;

8.

Рис. 2.2. Документы по планировке территории

2.3. Основные виды архитектурно-строительного

проектирования

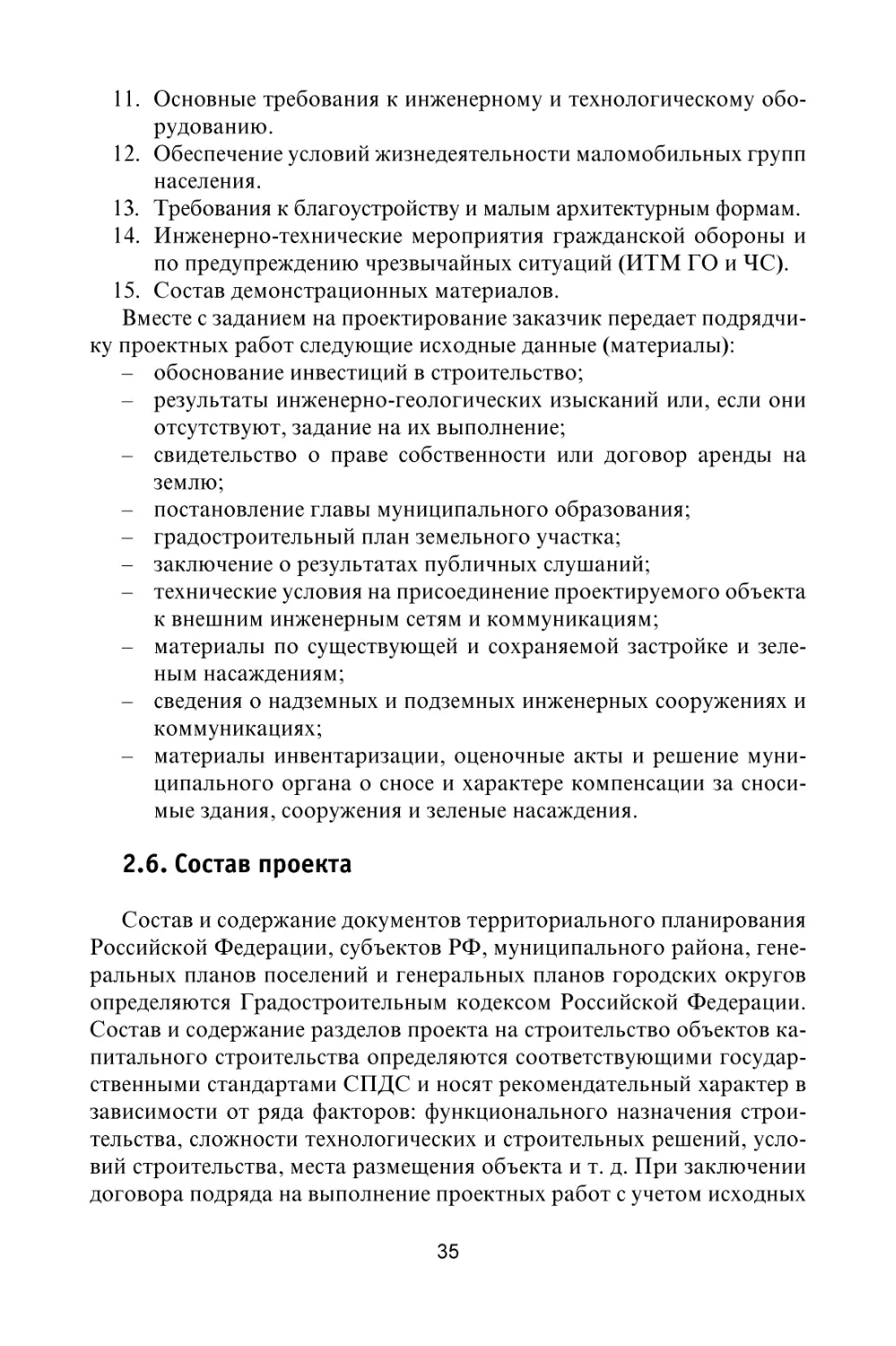

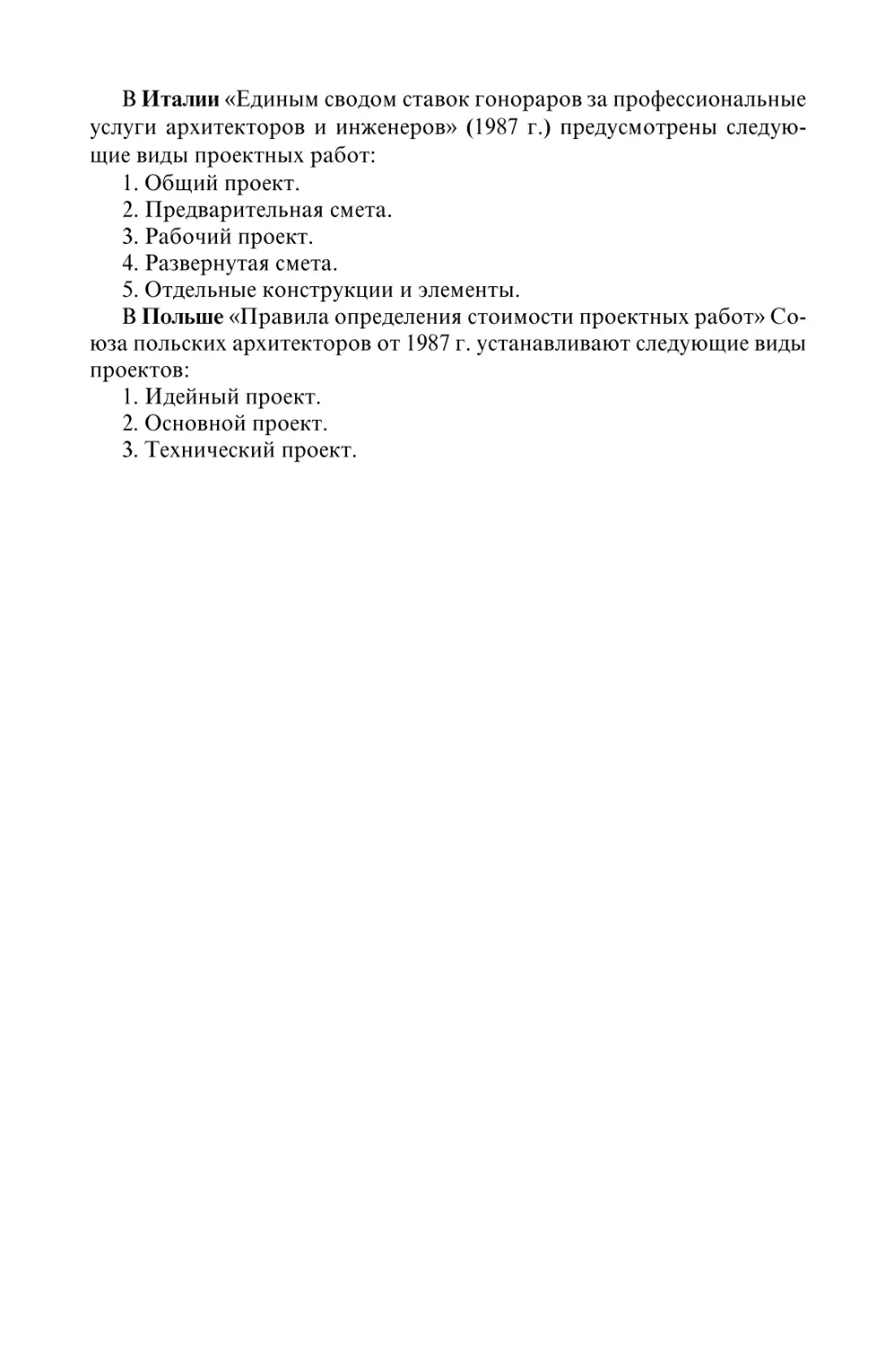

Действующие нормативные документы в области капитального

строительства1, реставрации объектов культурного наследия устанавливают виды, состав и стадийность разработки проектной документаВ понятие «объект капитального строительства» включается новое строительство, а также расширение, реконструкция и техническое перевооружение

действующих предприятий, зданий и сооружений промышленности, транспорта, связи, сельского и водного хозяйства, жилых домов и общественных

зданий ( далее — объект).

1

29

ции. Ниже (рис. 2.3) приводится перечень основных видов проектных

работ, имеющих широкое применение. Необходимо отметить, что в

практике проектирования имеет место разработка таких видов проектной документации, которые не регламентированы действующими

нормативными документами (например: дизайн-проекты, эскизные

проекты, проекты на ремонтно-восстановительные работы и др.).

、

,

、

(

)

(

,

,

)

(

)

.

,

,

-

(

,

,

,

)

Рис. 2.3. Основные виды проектных работ

30

,

2.4. Стадии проектирования

В соответствии с п.п. 2.4, 2.6 и 5.1 СНиП 11-01-95 «Инструкция

о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» предусмотрены следующие стадии проектирования: технико-экономическое обоснование (ТЭО), проект (П), рабочий проект

(РП) (утверждаемая часть с рабочей документацией), рабочая документация (Р). В скобках указано условное обозначение стадии проектирования. Разработку проектной документации на строительство

технически сложных и ответственных в градостроительном плане

объектов, производственных комплексов и т. п. целесообразно осуществлять в две стадии.

Первая стадия — проект является основным проектным документом на строительство и подлежит государственной экспертизе, если

это предусмотрено действующим законодательством РФ. На основании положительного заключения экспертизы и утвержденного в

установленном порядке проекта разрабатывается вторая стадия —

рабочая документация, которая уже не требует проведения государственной экспертизы.

Решение о стадийности разработки проектной документации принимается заказчиком и указывается в задании на проектирование объекта. Подробнее о составе задания на проектирование см. на стр. 32.

При проектировании в одну стадию разрабатывается рабочий проект в составе утверждаемой части и рабочей документации. Состав

утверждаемой части рабочего проекта действующими нормативными

документами РФ не установлен. Утверждаемая часть разрабатывается, как правило, в объеме, необходимом для согласования, экспертизы

и утверждения, а рабочая документация разрабатывается в объеме,

необходимом для выполнения строительно-монтажных и иных работ.

При комплектации утверждаемой части одностадийного проекта допускается использовать отдельные чертежи из комплектов рабочей

документации с условным обозначением стадии проектирования «П»

на чертежах. Такое обозначение определяет, что часть этих рабочих

чертежей отражает основные проектные решения, но из-за их некомплектности они не могут быть использованы для проведения строительно-монтажных и иных работ.

В состав предпроектной документации входит стадия обоснование

инвестиций. Условное обозначение стадии действующими нормативными документами РФ не установлено. В сложившейся практике документы этой стадии обозначаются «ОИ».

31

Обоснование инвестиций разрабатывается на предполагаемое

строительство объектов, имеющих важное социально-экономическое

значение, технически сложных объектов промышленности, энергетики и транспорта, общественного назначения, включая спортивные и

зрелищные, финансирование которых планируется за счет бюджетов

разного уровня, целевых внебюджетных фондов, а также за счет заемных средств под гарантии государства. На иные объекты разработка

обоснования инвестиций не требуется. Одним из видов обоснования

инвестиций является разработка бизнес-планов, в состав которых в необходимом объеме включается графическая часть предполагаемого

объекта строительства.

По решению заказчика (застройщика) возможна разработка дополнительной стадии — эскизный проект (ЭП). В процессе разработки эскиза формируется окончательный образ объекта, его градостроительное размещение на предоставленном земельном участке,

конкретизируются детали его функциональной и конструктивной

структур. На эскизной стадии иногда разрабатываются отдельные

узлы, опорные конструкции или отдельные фрагменты здания или

сооружения. Эскизный проект предназначен для рассмотрения и

оценки как со стороны заказчика, так и со стороны согласующих органов.

На строительство объектов третьего уровня ответственности допускается разработка только стадии «рабочая документация».

2.5. Задание на проектирование

Обязательным документом, регламентирующим организационные, технические и иные требования к разработке проектной документации любого вида, является задание на проектирование. В соответствии со статьей 759 Гражданского кодекса РФ «…по договору

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик

обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также исходные данные для составления проектной документации. Задание

на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком». Как правило, задание на проектирование готовит заказчик.

Задания на проектирование утверждаются инстанциями, являющимися заказчиками проектных работ, утвердившими обоснование

инвестиций, стадии «ТЭО» или «проект». В иных случаях задания на

проектирование утверждаются частными инвесторами.

32

Рекомендуемый состав и содержание задания на проектирование

объектов производственного назначения:

1. Основание для проектирования.

2. Вид строительства.

3. Стадийность проектирования.

4. Требования по вариантной и конкурсной разработке.

5. Особые условия строительства.

6. Основные технико-экономические показатели объекта, включая мощность, производительность, производственную программу и т. д.

7. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам.

8. Технологические требования, режим предприятия.

9. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям, материалам, несущим и ограждающим

конструкциям.

10. Очереди строительства и выделение пусковых комплексов. Требования по перспективному расширению предприятия.

11. Природоохранные меры и мероприятия.

12. Санитарно-бытовое обеспечение работающих.

13. Требования по ассимиляции производства.

14. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и

по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС).

15. Требования по выполнению опытно-конструкторских и научноисследовательских работ.

16. Состав демонстрационных материалов.

Вместе с заданием на проектирование заказчик передает подрядчику проектных работ следующие исходные данные (материалы):

– обоснование инвестиций в строительство;

– результаты инженерно-геологических изысканий или, если они

отсутствуют, задание на их выполнение;

– свидетельство о праве собственности или договор аренды на

землю;

– постановление главы муниципального образования;

– градостроительный план земельного участка;

– заключение о результатах публичных слушаний;

– технические условия на присоединение проектируемого объекта

к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям;

– исходные данные по оборудованию;

33

– необходимые данные по выполненным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, связанным с созданием технологических процессов и оборудования;

– материалы инвентаризации, оценочные акты и решение муниципального органа о сносе и характере компенсации за сносимые здания, сооружения и зеленые насаждения;

– природные условия и состояние окружающей среды, данные о

существующих источниках загрязнения и другие сведения в соответствии с требованиями природоохранных органов, санитарно-эпидемиологические условия в районе строительства;

– материалы обследования, обмерочные чертежи существующих

на участке строительства зданий и сооружений, подземных и наземных сетей и коммуникаций;

– технические характеристики продукции предприятия;

– технологические планировки действующих цехов, участков со

спецификой оборудования и сведения о его состоянии, данные

об условиях труда на рабочих местах;

– условия на размещение временных зданий и сооружений, подъемно-транспортных машин и механизмов, мест складирования

строительных материалов;

– другие исходные данные, связанные со спецификой размещения

и деятельностью предприятия.

Рекомендуемый состав и содержание задания на проектирование

объектов жилищно-гражданского назначения:

1. Основание для проектирования.

2. Вид строительства.

3. Стадийность проектирования.

4. Требования по вариантной и конкурсной разработке.

5. Особые условия строительства.

6. Основные технико-экономические показатели жилых и общественных зданий и их назначение: этажность, число секций и

квартир, вместимость или пропускная способность и т. п.

7. Встроенно-пристроенные в жилые дома предприятия общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем.

8. Основные требования по архитектурно-планировочным решениям, отделке, условиям блокировки.

9. Рекомендуемые типы квартир и их соотношение.

10. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям, материалам, несущим и ограждающим конструкциям.

34

11. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию.

12. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп

населения.

13. Требования к благоустройству и малым архитектурным формам.

14. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и

по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС).

15. Состав демонстрационных материалов.

Вместе с заданием на проектирование заказчик передает подрядчику проектных работ следующие исходные данные (материалы):

– обоснование инвестиций в строительство;

– результаты инженерно-геологических изысканий или, если они

отсутствуют, задание на их выполнение;

– свидетельство о праве собственности или договор аренды на

землю;

– постановление главы муниципального образования;

– градостроительный план земельного участка;

– заключение о результатах публичных слушаний;

– технические условия на присоединение проектируемого объекта

к внешним инженерным сетям и коммуникациям;

– материалы по существующей и сохраняемой застройке и зеленым насаждениям;

– сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и

коммуникациях;

– материалы инвентаризации, оценочные акты и решение муниципального органа о сносе и характере компенсации за сносимые здания, сооружения и зеленые насаждения.

2.6. Состав проекта

Состав и содержание документов территориального планирования

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального района, генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов

определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Состав и содержание разделов проекта на строительство объектов капитального строительства определяются соответствующими государственными стандартами СПДС и носят рекомендательный характер в

зависимости от ряда факторов: функционального назначения строительства, сложности технологических и строительных решений, условий строительства, места размещения объекта и т. д. При заключении

договора подряда на выполнение проектных работ с учетом исходных

35

данных, переданных заказчиком, производится уточнение состава и

содержания проекта или его утверждаемой части.

Состав и содержание проектной документации на строительство

объектов производственного назначения:

1. Материалы инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

2. Горно-геологическое обоснование (при необходимости).

3. Материалы обследования конструкций существующих зданий и

сооружений, находящихся в зоне или в непосредственной близости от площадки строительства.

4. Пояснительная записка.

5. Генеральный план и транспорт.

6. Технологические решения.

7. Архитектурно-строительные решения.

8. Объемно-пространственные и планировочные решения.

9. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения.

10. Организация, условия и охрана труда, управление производством.

11. Проект организации строительства (ПОС).

12. Мероприятия по охране окружающей среды.

13. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и

по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС).

14. Мероприятия по взрыво-пожарной безопасности.

15. Сметная документация.

16. Экономическая часть.

17. Эффективность инвестиций.

Состав и содержание проектной документации на строительство

объектов жилищно-гражданского назначения:

1. Материалы инженерно-геодезических, гидрологических и инженерно-геологических изысканий.

2. Горно-геологическое обоснование (при необходимости).

3. Материалы обследования конструкций существующих зданий и

сооружений, находящихся в зоне или в непосредственной близости от площадки строительства.

4. Общая пояснительная записка.

5. Генеральный план.

6. Технологические решения.

7. Архитектурно-строительные решения.

8. Конструктивные решения.

9. Инженерные сети и оборудование.

36

10. Проект организации строительства (ПОС).

11. Мероприятия по охране окружающей среды.

12. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и

по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС).

13. Мероприятия по взрыво-пожарной безопасности.

14. Сметная документация.

В мировой практике количество основных видов и стадий проектирования распределяется по-разному. Кроме основных стадий проектирования в ряде национальных документов (например, RIBA) установлены отдельные стадии предпроектных работ, отдельные стадии

реализации проектов, в которых предусматривается обязательное

участие архитектора.

В Великобритании документом Королевского института британских архитекторов 1982 г. (раздел 1) установлены:

' Предварительные работы:

1. Предварительные исследования.

2. Обоснование проекта.

' Основные работы:

3. Общие предложения.

4. Эскизный проект.

5. Детальный проект.

6. Производственная информация (документация для строительства).

7. Сметы.

«Привлечение архитектора».

В США документом Американского института архитекторов 1987 г.

(ст. 2) определено:

1. Схематическое проектирование (с предварительной сметой).

2. Проект.

3. Строительная документация.

«Стандартная форма договора между заказчиком и архитектором»

В Германии постановление Федерального правительства устанавливает следующие виды проектных работ:

1. Исходные положения.

2. Предпроект (с укрупненным сметным расчетом).

3. Проект.

4. Документация для разрешения (со сметными расчетами).

5. Рабочий проект.

37

В Италии «Единым сводом ставок гонораров за профессиональные

услуги архитекторов и инженеров» (1987 г.) предусмотрены следующие виды проектных работ:

1. Общий проект.

2. Предварительная смета.

3. Рабочий проект.

4. Развернутая смета.

5. Отдельные конструкции и элементы.

В Польше «Правила определения стоимости проектных работ» Союза польских архитекторов от 1987 г. устанавливают следующие виды

проектов:

1. Идейный проект.

2. Основной проект.

3. Технический проект.

РАЗДЕЛ III.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВА 3. Строительная климатология

3.1. Общие положения

Строительная климатология определяет связь между климатическими условиями территории и архитектурой зданий и градостроительных образований. Анализ этих связей позволяет правильно оценить и

учесть климатическое воздействие при проектировании. Кроме того,

необходимо стремиться к созданию искусственной среды с благоприятной экологической обстановкой, а также к проектированию индивидуальных образов, обусловленных объективными природно-климатическими факторами региона.

Строительная климатология опирается на общую климатологию,

экономику, эстетику и типологию архитектурных сооружений. Она

дает проектировщику информацию о климате в районе проектирования, о климатических факторах, об их изменении во времени и пространстве, о методах анализа климатических условий.

Важнейшими климатическими факторами являются:

' солнечная радиация (прямая и рассеянная), поступающая на разных широтах на горизонтальные и вертикальные поверхности

зданий разной ориентации, при безоблачном небе или при облачности, за разные сроки (Вт/м2);

' температурные факторы — среднемесячная температура воздуха, абсолютные минимальные или максимальные значения (°С);

' влажностные факторы — влажность воздуха, годовое, месячное и максимальное суточное количество осадков (мм);

' снег — среднемесячное количество снега в зимний период года,

в том числе максимальные суточные снеговые нагрузки;

' ветер — повторяемость направлений ветра (%), средняя скорость по направлениям, по временам года (зима, лето).

Климат территории формируется под влиянием:

' количества солнечной радиации, поступающей на землю в разных количествах в зависимости от широты местности;

' высоты местности над уровнем моря;

' природным и техногенным ландшафтом;

' наличием открытых естественных и искусственных водоемов.

39

Строительная климатология обосновывает принятую систему климатического районирования территории Российской Федерации.

3.2. Климатологический анализ в архитектурном

проектировании

Климатологический анализ ведется от оценки наиболее общих фоновых закономерностей климата к оценке микроклимата конкретных

выбранных для строительства участков. Поскольку архитектурная среда создается для человека, то определяющим требованием при проектировании является создание комфортной среды для организма человека.

Ограждающие конструкции, планировка внутреннего пространства, инженерное оборудование зданий должны обеспечивать благоприятные микроклиматические условия среды. Вне зданий микроклимат в

зоне нахождения человека может быть улучшен за счет соответствующего использования особенностей застройки и малых форм, зеленых

насаждений, рельефа, покрытий.

Архитектурный анализ климата предусматривает характеристику

климатических условий, направленную на обоснование архитектурнопланировочных и конструктивных решений.

Солнечная радиация регламентирует ориентацию зданий в целом,

планировку, устройство светопрозрачных ограждений, солнцезащитных экранов и т. д.

Температурный режим характеризуется данными годового и суточного хода температуры воздуха.

Влажность воздуха

φ = (е/E) 100% ,

(3.1)

где е — абсолютная влажность воздуха,

Е — максимальная абсолютная влажность при данной температуре.

Ветровой режим оценивается для решения планировочных задач,

связанных с ветрозащитой и аэрацией, а также с выбором ориентации,

взаимного расположения селитебных и промышленных зон. Удобной

формой для архитектурного анализа ветрового режима является роза

ветров — показатель направления и скорости ветра по месяцам.

Выпадение снега оценивается при определении конфигурации кровель и покрытий.

Оценка микроклимата в архитектурных целях предусматривает анализ микроклиматической изменчивости основных элементов климата

(прямой солнечной радиации и ветра) под влиянием подстилающей

поверхности — ландшафта и застройки данного места.

40

В целом задача проектировщика в области строительной климатологии заключается в анализе климатических условий места строительства объекта, исполнении нормативных требований к объекту в связи

с климатом, влияющих на микроклимат, внешний архитектурно-художественный облик объекта и конструктивные решения.

3.3. Климатические параметры, используемые

при проектировании зданий и сооружений

Климатические параметры, которые обязательно учитываются при

проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции,

кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений, устанавливаются СНиП 2.01.01 [1].

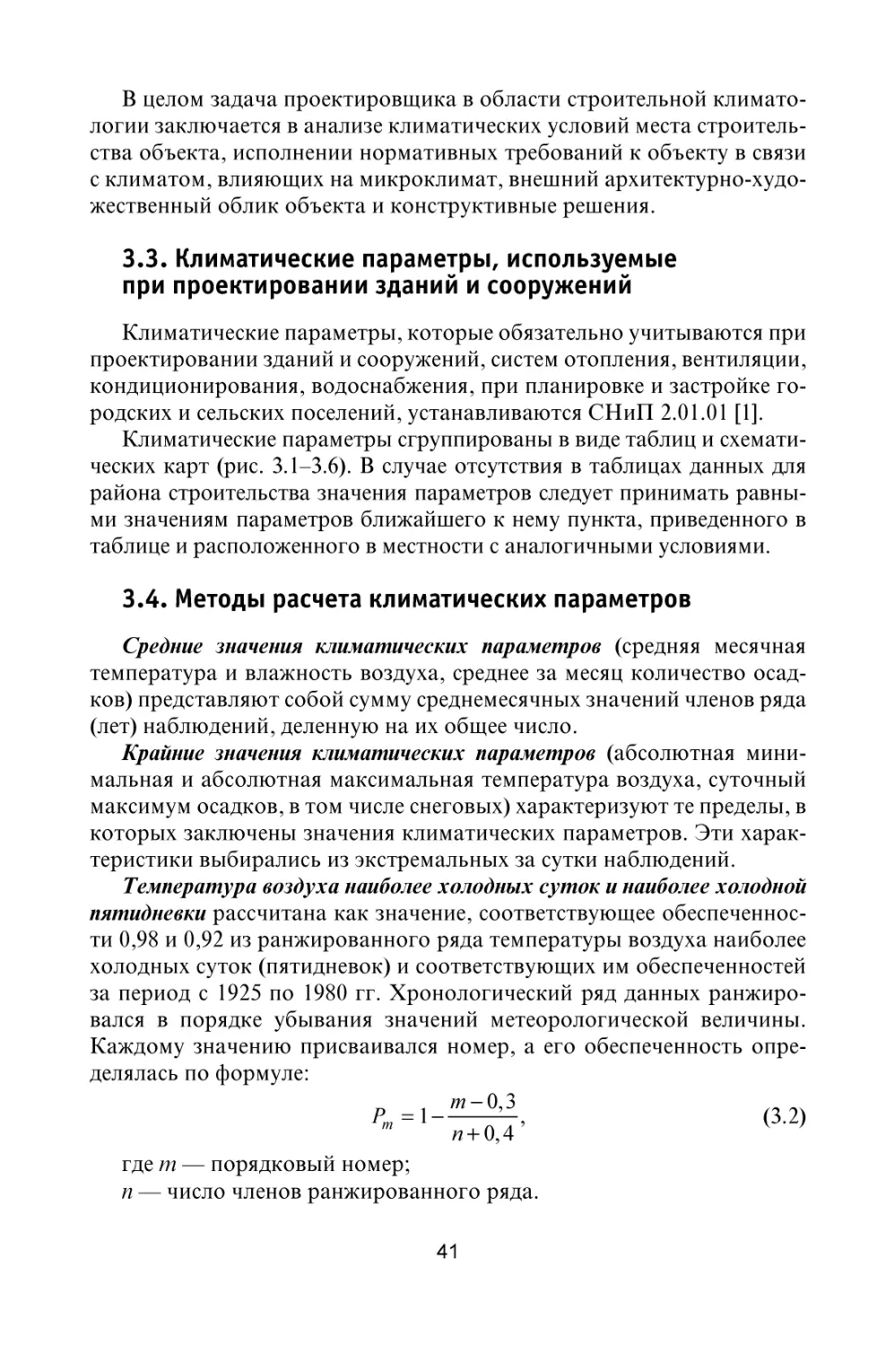

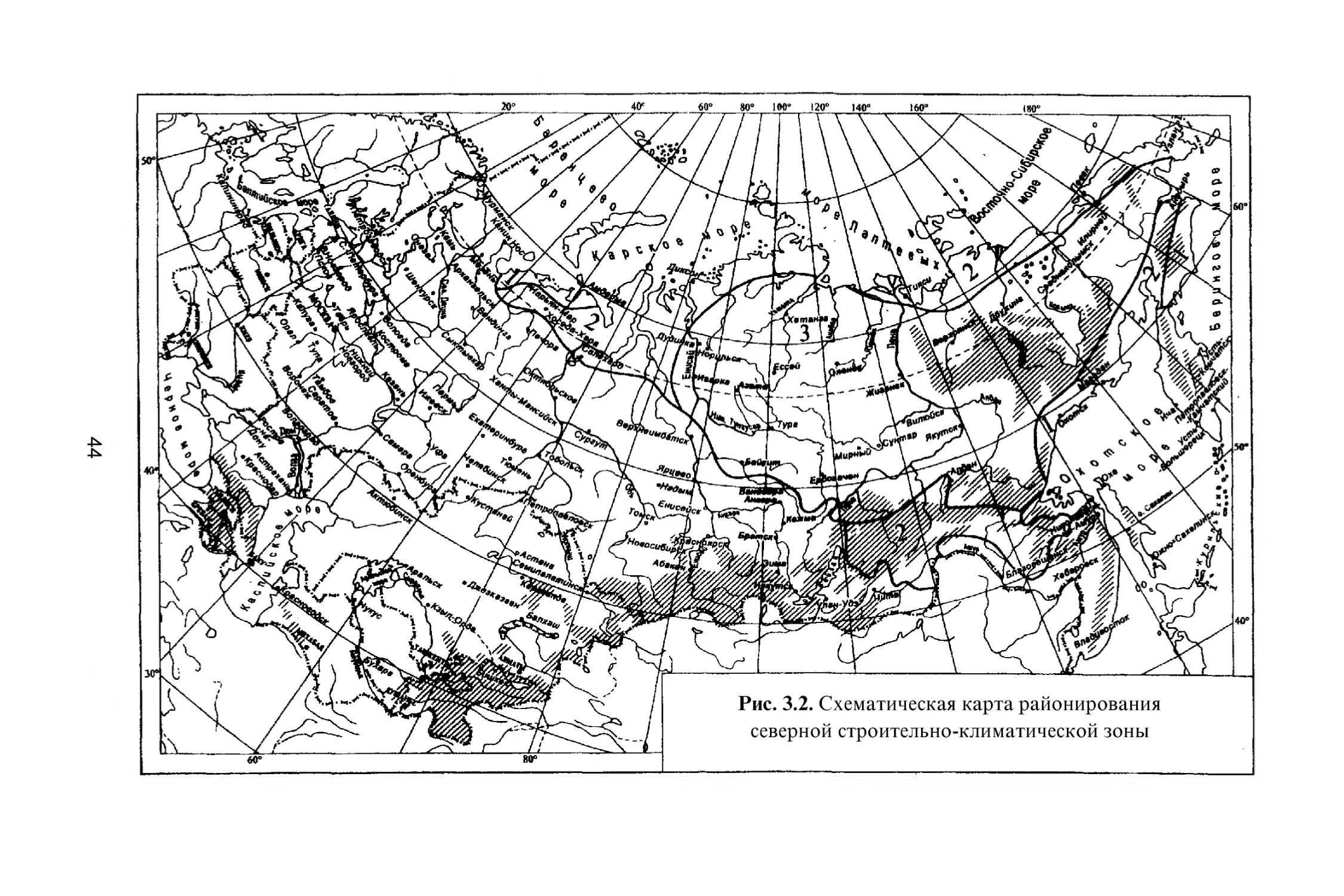

Климатические параметры сгруппированы в виде таблиц и схематических карт (рис. 3.1–3.6). В случае отсутствия в таблицах данных для

района строительства значения параметров следует принимать равными значениям параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в

таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями.

3.4. Методы расчета климатических параметров

Средние значения климатических параметров (средняя месячная

температура и влажность воздуха, среднее за месяц количество осадков) представляют собой сумму среднемесячных значений членов ряда

(лет) наблюдений, деленную на их общее число.

Крайние значения климатических параметров (абсолютная минимальная и абсолютная максимальная температура воздуха, суточный

максимум осадков, в том числе снеговых) характеризуют те пределы, в

которых заключены значения климатических параметров. Эти характеристики выбирались из экстремальных за сутки наблюдений.

Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной

пятидневки рассчитана как значение, соответствующее обеспеченности 0,98 и 0,92 из ранжированного ряда температуры воздуха наиболее

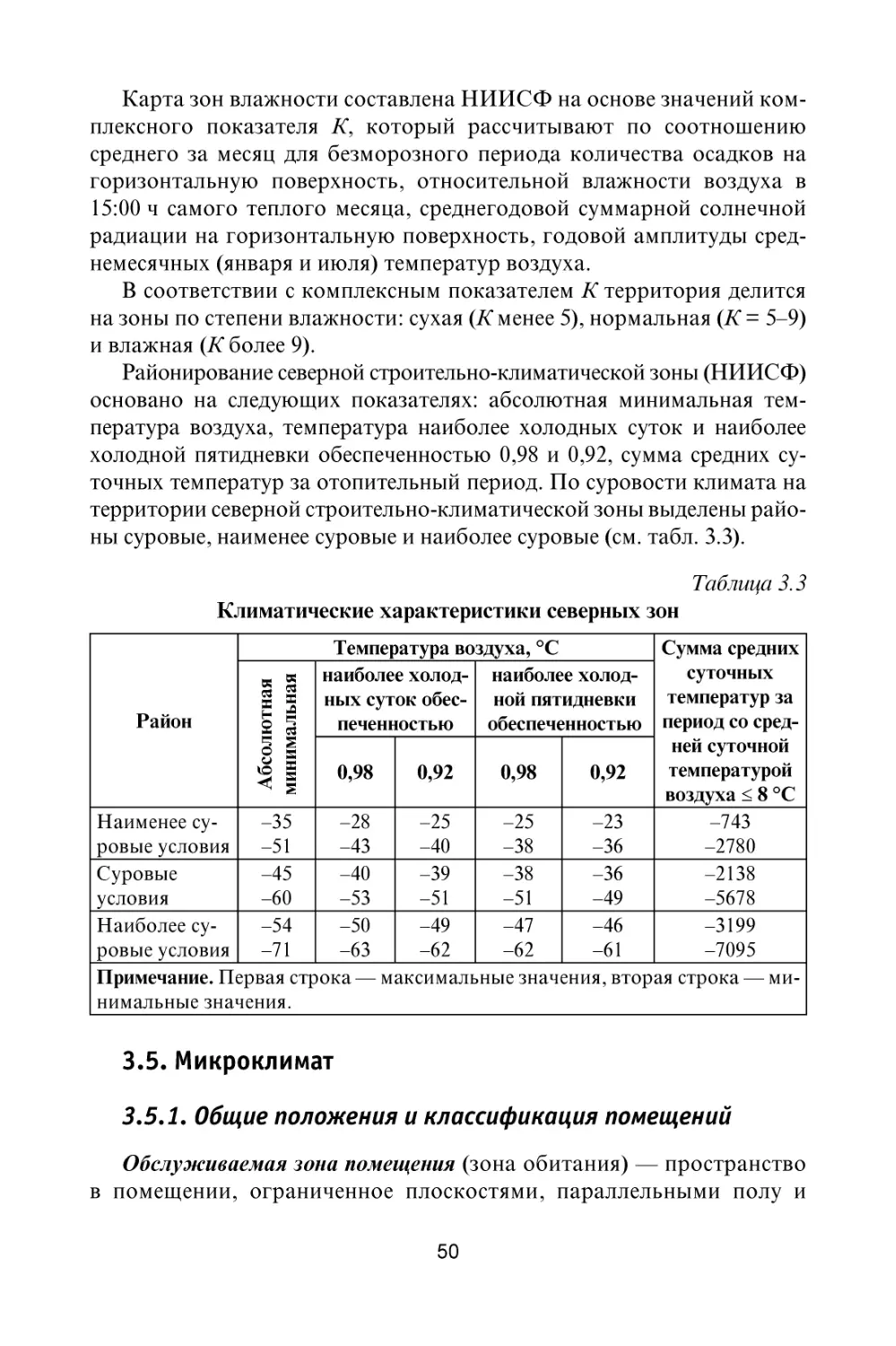

холодных суток (пятидневок) и соответствующих им обеспеченностей