Author: Мильков В.В. Григорьев А.В. Денисова И.М. Полянский С.М. Симонов Р.А.

Tags: метафизика вселенная метагалактика космология философские науки астрофизика философия славянская мифология древнерусская космология

ISBN: 5-89329-649-4

Year: 2004

Серия

памятники древнвруоокой мысли

Исследования и тексты

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

Древнерусская

космология

Санкт-Петербург

АЛЕТЕЙЯ

2004

УДК 113/ 119(470):524.8

ББК 87(2)41+22.632г

Д73

Авторский коллектив:

Григорьев А. В., Денисова И. М., Мильков В. В.,

Полянский С. М., Симонов Р. А.

Д73 Древнерусская космология / Отв. ред. Г. С. Баранкова. — СПб.:

Алетейя, 2004. — 480 с. — (Серия «Памятники древнерусской мысли.

Исследования и тексты»).

ISBN 5-89329-649-4

Исследование посвящено выявлению космологического компонента в

идейном наследии Древней Руси и анализу единства космологических,

естественнонаучных, календарно-математических и географических воззрений. В работе

рассматриваются геоцентрическая, плоскостно-комарная, а также разнообразные

апокрифические и архаические модели космоустроения, дается анализ

календарного времени в древнерусской космологии. В русской народной культуре на

фоне широких типологических параллелей выявляются рудименты представлений

о земле и окружающем мире как о зооантропоморфном «вселенском существе».

Книга написана на материале переводных и оригинальных памятников

древнерусской и древнеславянскои письменности, разнообразных статей из рукописных

сборников смешанного содержания, в качестве источника привлечены также

материалы народного творчества.

УДК113/119(470):524.8

ББК 87(2)41+22.632г

f

Издание осуществлено при финансовой поддержке

И Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)

(проект № 01-06-87066)

ISBN 5-89329-649-4

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2004

© «Алетейя. Историческая книга», 2004

© Григорьев А. В., Денисова И. М , Мильков В. В.,

Полянский С. М., Симонов Р. А., исследования, 2004

© Агарков А. Н., художественное оформление, 2004

0 HAlfMHblX АСПСКТАХ

изучения космологических

представлений

б Древнем Русн

Полянский О. М.

Вместо предисловия

Гч

71

Космология в ряду интересов мыслителей Древнего мира и Средневековья

занимала особое место. Этот факт давно замечен исследователями, и

не только применительно к отечественной религиозно-философской

мысли1. Каждой культуре, известной в истории человечества, каждой цивилизаци-

онной формации присущ своеобразный тип взглядов на проблемы космоустрое-

ния. Свойственное человеку постижение закономерностей и загадок реально

существующего мира неизбежно происходит в рамках некоего цельного образа

мироздания, формирующегося в культуре в ту или иную эпоху. Что же

касается наших современных знаний о космологических представлениях в Древней

Руси, то они еще весьма далеки от полноты и совершенства. В этой

перспективной для комплексного анализа области исследования, несмотря на разработку

отдельных специальных проблем, пока еще не существует фундаментальных

обобщающих трудов, характеризующих общую картину древнерусских

космологических представлений, проясняющих историю их становления и развития,

их взаимосвязь с другими сферами духовной и материальной культуры.

Исследовательский подход к проблематике древних космологических

взглядов таит в себе опасность поверхностного отношения к воззрениям наших

далеких предков. Тот ученый, который считает космологию предшествующих эпох

«примитивной» и «отсталой», заведомо пренебрегает предметом своего

исследования. Как в свое время справедливо отмечал Б. А. Старостин, «во многих

случаях сведения, сообщаемые древними источниками, представляются нам

более ошибочными, чем они есть на самом деле, потому что мы вкладываем в них

иное содержание»2. Действительно, вопрос об адекватном понимании

терминологии и понятийном аппарате далеко не праздный. К примеру, Иоанн экзарх

Болгарский, широко читаемый в Древней Руси мыслитель, воспроизводил

такую мысль Платона: «л'Ьто (время) же с нксмъ вы(с). да к^п'но выв'ша, к^пно

же, и рдсыплстдсА»3. В современной интерпретации эти слова могут означать

не что иное, как единство пространства и времени во Вселенной. Но означает

ли это, что в данном случае современный ученый и древний мыслитель

оперируют одним и тем же метафизическим принципом?

Исследователь призван не «учить» древнего книжника, победоносно замечая,

что он не знал многое из того, что сегодня знаем мы, а должен преодолеть барьер

8

Вместо предисловия

непонимания его мировоззрения, правильно восстановить картину мироздания,

какой она представлялась древнему мыслителю. Отметим, что современный

исследователь, занимающийся проблемами древней космологии, сталкивается

с определенными трудностями, в том числе ментального порядка, ввиду ее

своеобразной специфики и теологического характера. Историк, филолог или

философ в этом случае вторгается в сферы, сопредельные с богословием, вынужден

прибегать к богословской проблематике и литературе. В таком предмете

разграничить пределы компетентности науки и теологии крайне сложно. При этом

возникает риск, что отдельные аспекты останутся либо непонятыми, либо

отнесенными к ведомству богословия и категорически исключенными из поля внимания.

Между тем космологическая концепция, формально не носящая догматический

характер, в Средневековье понималась именно как вероучительная проблема.

Потребность религиозного сознания (а таковым, безусловно, являлось сознание

Древней Руси) в организованной космологической схеме несомненна. Но

неизбежный, казалось бы, мифологический характер религиозной доктрины, отнюдь

не представляет враждебного начала по отношению к «таящейся в подполье»

зарождающейся науке.

Важным критерием любой космологической доктрины (в том числе

современной) является ее пригодность для последующего познания мироздания и

возможность с помощью этой картины получать те практические результаты этого

познания, в которых нуждается общество на данном отрезке своего исторического пути.

Иными словами, космологическая концепция напрямую связана с уровнем и

возможностями естественнонаучных знаний. Более того, она аккумулирует эти

знания, объединяет их в некую универсальную картину мира, которая по

необходимости всегда далека от стопроцентной объективности и подчинена разносторонним,

во многом — утилитарным задачам. С этой точки зрения средневековая

религиозная космология обладала достаточно емким наукосодержащим познавательным

потенциалом. Именно поэтому достигшие таких труднопостижимых глубин

современные естественные науки своим рождением обязаны древней космологии,

а возникшие на раннем этапе формы космологических воззрений генетически

предшествовали современной концепции4. И если мы замечаем несовершенство этих

форм, то справедливости ради следует напомнить, что современное

естествознание далеко не достигло абсолютного совершенства и универсализма.

К сожалению, отрицательное или снисходительно-поучительное отношение

к космологии древних в прошедшем столетии негативно сказалось на качестве

процесса научного изучения данной проблематики. Космологические воззрения

становились далеко не первостепенным предметом внимания в трудах,

касающихся истории науки. Да и специальных работ по развитию научного

мировоззрения долгое время практически не было: вопросы истории науки

поднимались лишь в трудах по истории России и истории русской культуры5. В эпоху

крайней политизации историко-философской отрасли науки даже в

хрестоматийной литературе применительно к древней учености высказывалось мнение,

что «в Киевской Руси было сравнительно мало очагов высокой культуры»6. От-

О научных аспектах изучения космологических представлений... 9

ношение к средневековой науке как к мифологической и псевдонаучной

области культуры, зажатой тисками «клерикализма» и теологии, препятствовало

изучению ее развития, вычленению подлинно научных элементов ее содержания.

Обвинения в адрес древних с высоты новейших знаний XX столетия звучали не

только из уст представителей идеологизированной пропагандистской критики.

Например, уничижительный приговор автору «Толковой Палеи» за

приверженность «обскурантистской» космологии «Христианской топографии» и

обвинение в том, что он «в бранчиво-агрессивном (sic!) тоне проводит... идеи Козьмы

Индикоплова, придавая им почти догматическое значение»7, был вынесен в

среде русской научной эмиграции — в книге В. Н. Ильина, богослова, агиографа

и литургиста, окончившего в Киевской Духовной Академии три факультета,

которого трудно заподозрить в агитпропаганде и атеизме.

Приверженность к удобно укладывающейся в рамки официальной науки

системе взглядов определила односторонность в подходе к изучению

древнерусской космологии. Этот фактор затронул даже те работы, в которых глубоко и

аргументированно анализировалась история отдельных космологических

концепций, бытовавших в памятниках древнерусской мысли. В частности,

вышесказанное относится к труду Б. Е. Райкова «Очерки по истории

гелиоцентрического мировоззрения. Из прошлого русского естествознания». Автор, которого

невозможно обвинить в незнании материала, в общих чертах давая очерк

истории развития на Руси астрономических взглядов в средневековую эпоху, тем

не менее ничего не говорит о таком важном общеславянском памятнике мысли,

как «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского8.

Одним из первых и значительных по охваченным материалам трудов по

истории русского научного мировоззрения стала книга Т. И. Райнова «Наука в

России в XI-XVII вв.», увидевшая свет накануне Великой Отечественной

войны9. Автор систематизировал сведения по истории науки в допетровской Руси,

привлек и охарактеризовал значительное число древнерусских источников.

Невзирая на то, что многие из выводов Т. И. Райнова в настоящее время

признаны устаревшими, его труд остается важной (и в некоторых отношениях пока

невосполненной) работой10.

В послевоенные годы в Советском Союзе в силу ряда причин преобладал

приоритет физико-математических и технических дисциплин, признанных

стратегическими отраслями науки. Были сделаны передовые открытия во многих

научных областях (расщепление атомного ядра, выход в околоземное космическое

пространство), имеющие основополагающее значение для современной

космологии. Конечно, с безмерной высоты этих знаний никто сегодня не станет говорить

о сколь-нибудь серьезном применении древних космологических представлений,

но именно они стали вызывать все более устойчивый интерес специалистов. При

этом на какое-то время возник определенный диспаритет между потребностью

изучения древней космологии и ее интерпретацией официальной пропагандой.

В популярном варианте знания древних подавались максимум как исторические

курьезы, искусственным образом оставляя в тени изучение истории древних

10

Вместо предисловия

представлений о мире, а атеистическая пропаганда преподносила упрощенную

и окрашенную в смешные тона картину мировоззрения древних.

Однако на определенном этапе развития современного естествознания со

всей ясностью стало очевидно, что господствующая картина мира не всегда

адекватно отражает реальность, а диаметрально противоположные концепции

метафизических явлений порой соединяются парадоксальным образом. Весьма

актуально в современности встает вопрос о безопасных для существования

жизни пределах познания (речь идет о вмешательстве в генетический код живых

организмов, о попытках синтеза первичной кваркглюонной плазмы Вселенной),

в том числе и о нравственных границах научных поисков и экспериментов11.

По словам известного отечественного физика, «сегодня становится очевидной

необходимость привнесения в науку... нравственных, этических и даже

эстетических начал», а современная картина мира должна строиться «на базе

парадигмы естественной и гуманитарной культур»12. В условиях нашего времени

изучение исторически известных космологических концепций может иметь не

только исторический, но и определенный научный эффект, представляя

альтернативную картину мира, позволяя систематизировать современные знания и

обсуждать спорные проблемы мироздания. Это является одним из факторов

возрождения интереса к космологической проблематике и истории научного

естествознания. Наблюдается стремление к диалогу ученых-историков науки и богословов,

первые из которых анализируют рациональные аспекты священных текстов,

а вторые обращаются к вопросам согласования библейских данных с

положениями современной науки13.

Значительный потенциал накоплен и в области исследования отдельных

проблем естественнонаучных знаний, примером чего являются выпуски сборников

«Естественнонаучные представления Древней Руси»14, подготовленные

квалифицированными авторскими коллективами, и регулярные выпуски сборников

«История науки и техники»15. Объектом специального исследования

становились как частные дисциплины, например, календарно-астрономические знания16,

так и отдельные выдающиеся памятники древней письменности, содержащие

энциклопедическую информацию о самых разнообразных проблемах

мироздания17.

Особым звеном в научном изучении древнерусских представлений о мире

являются публикации и исследования текстов, посвященных космологической

проблематике. Именно тексты являются начальной базой для любого научного

исследования. В книгохранилищах страны и за рубежом значительная часть

рукописных памятников до сих пор остается неизученной и неизданной,

малодоступной для широкого круга специалистов, не говоря уже о привлечении к

ним научно-популярного интереса. В результате многие суждения о характере,

специфике и содержательности русской средневековой космологии, и в

особенности — ее негативные оценки, базируются на поверхностном мнении тех, кто

никогда не изучал подлинные памятники древнерусской письменности. Поиск

и публикация первоисточников — одна из первоочередных задач современного

этапа исследования древних космологических представлений. Публикация не-

О научных аспектах изучения космологических представлений... 1^

возможна без адекватного прочтения памятника, анализа его терминологии,

попытки понять сложную семантику текста. Авторы предлагаемой вашему

вниманию книги далеки от «пораженческих настроений» относительно

возможности корректного перевода древних памятников и, уважая лингвистический

талант Г. Г. Шпета, отнюдь не разделяют его характеристики языка

древнерусских философских произведений как «фантастически исковерканного»

и «тарабарского»18. Напротив, снабжение современной публикации списков

древних текстов переводом и научным комментарием заметно обогащает

практическую значимость введения новых памятников в научный оборот,

поскольку в этом случае они становятся доступными не только филологам и владеющим

древнерусским языком историкам и философам, но и представителям разных

естественнонаучных дисциплин. В этих условиях создается возможность

комплексного и всестороннего анализа идейного содержания космологических

текстов, что повышает эффективность изучения памятников, позволяет

квалифицированно соотнести содержащиеся в них сведения с достижениями

современной науки.

Наряду с публикациями текстов в наши дни делаются и начальные попытки

по систематизации их материалов и обобщающему анализу древнерусских

космологических знаний. В данной области уже имеются некоторые удачные

издания, но работа исследователей в этом направлении весьма далека от

окончательных выводов19. Пока еще не очерчен весь круг памятников древнерусской

письменности с космологическим контекстом. Несмотря на перспективные

поиски, досконально не выявлены гипотетически предполагаемые древнерусские

(а в некоторых случаях — греческие, южнославянские и другие) протографы

ряда памятников, а также источники излагающихся в них идей. В этих

условиях пока еще объективно затруднено появление фундаментальных обобщающих

трудов по вопросам космологических знаний.

Специфика современного состояния научного изучения космологии в

Древней Руси обусловила цели и содержание настоящего издания. Среди авторов

научных разделов этой книги — как признанные ученые с многолетним опытом

исследовательской работы, так и молодые специалисты, активно изучающие

космологическую проблематику. Несмотря на разные способы изложения и

анализа материала, для участников лежащего перед вами издания общим

является старательное стремление избежать уничижительных оценочных

характеристик и ярлыков. Авторы осознают, что космологические доктрины

древности, при всей их мифологичности и насыщенности образами (в том числе

поэтикой), не являются побочным продуктом теологии, уводящим становящуюся

научную мысль Средневековья в сторону от реальности. Ниже мы попытаемся

обозначить некоторые научные аспекты изучения космологической

проблематики Древней Руси, отразившиеся в работах авторов настоящего издания.

Характеризуя мысль, культуру, общественный строй и многое другое в

истории Древней Руси, современные исследователи неизбежно вглядываются в

потемки языческой эпохи. Сегодня это не только традиция, но и научная

потребность, призванная дать объективную характеристику славянской мифологии,

12

Вместо предисловия

в силу разных причин становящейся предметом для фальсификаций и

недостоверных околонаучных спекуляций20. Безусловно, наши сведения о

космологических теориях в дохристианской Руси ограничены в силу отсутствия прямых

письменных источников. Элементы дохристианской космологии восточных

славян выявляются в основном по материалам археологии, фольклористики и

этнографии. Некоторый объем сведений удается почерпнуть, анализируя вероучения

древнерусских еретических течений, в которых отразились элементы народной

космогонии. Восстанавливая доступные научному обозрению черты славянской

мифологии, ученые выявляют наличие космогонических мифов, пантеона божеств,

определенных взглядов на стратиграфию мироздания. Однако многие

составные части космологии в дохристианскую эпоху либо не были выработаны или

детализированы, либо остаются недоступными для аналитического изучения21.

Поэтому обобщенную космологическую доктрину в оформленном виде ученые

обнаруживают только после принятия христианства. Ее основные постулаты

базируются на содержании переводных богословских текстов22.

С Крещением Руси и распространением в ней переводной, а затем — и

оригинальной литературы на славянскую почву стали переноситься учения,

возникшие на христианском Востоке и в Византии. В распоряжении

древнерусских книжников оказалось множество произведений, содержащих сведения по

космологии, географии, астрономии и астрологии, календарю и компутистике,

многим другим направлениям естественнонаучной мысли. Это не означает, что

средневековая космология Руси была полностью заимствованной и являлась

пассивным воспроизведением или упрощенным повторением византийской

космологии. Многие архетипические черты славянской и зависящей от

античности византийской космологии были типологически общими или созвучными, в

таком случае они воспринимались сознанием первых поколений древнерусских

мыслителей с полным доверием. Однако это не исключало избирательного

характера направления работы по компилятивному составлению письменных

памятников. Теоретический арсенал не исчерпывался унаследованной от

язычества и принесенной из Византии и балканских православных стран традицией.

Видную роль в становлении и развитии древнерусской космологии сыграли

творческие синтез и анализ, в русло которых вовлекались не только христианские,

но и иноверные доктрины23. При этом переводные тексты сознательно

отбирались русскими книжниками и помещались в оригинальные отечественные

компиляции. Заимствованные Русью космологические идеи были не просто

скопированы, они были сознательно отобраны и освоены.

Значение космологии не ограничивалось рамками письменности, а

распространение через переводную литературу космологических представлений нельзя

рассматривать как явление чисто образовательного порядка. Эти

космологические взгляды были органической составной частью культуры русского

Средневековья, обогащавшейся за счет разных влияний и сохранившей

собственный неповторимый облик. Есть основания говорить о значительных

культурных последствиях знакомства Руси с космологическими концепциями. Эти идеи

оказались напрямую причастными к явлениям материальной и художественной

О научных аспектах изучения космологических представлений... 1_3

культуры, а также к находящимся в процессе становления

естественнонаучным знаниям. Таким образом, Древняя Русь не была замкнутым,

изолированным ареалом в рамках наследия мысли мировой цивилизации, она была тесно и

творчески связана с ним, о чем свидетельствует весь комплекс памятников

материальной и духовной культуры24.

Проблеме обобщающей характеристики различных космологических

доктрин в Древней Руси посвящен раздел настоящей книги, написанный В. В. Миль-

ковым («Космологические концепции и сведения в Древней Руси»). Опираясь

на данные о славянском язычестве и на самые древние рукописные источники

космологического содержания, автор систематизирует различные типы

космологических идей, бытовавшие в отечественной культуре. На основании

анализа конкретных источников в отдельных главах своей статьи В. В. Мильков

описывает различные модели Вселенной, известные по древнерусским

памятникам: плоскостно-комарную и геоцентрическую, а также апокрифические и мифо-

архаические неканонические концепции космоустроения.

Основные постулаты воспринятой Русью христианской космологии были

сформулированы в наиболее древних произведениях энциклопедического

характера, которые были особенно читаемы русскими грамотниками. Эти

произведения на многие столетия определили космологические взгляды; многочисленные

космологические пассажи, присутствовавшие в них, многократно

тиражировались книжниками в сборниках смешанного содержания в качестве

самостоятельных статей и блоков, без указания первоисточника. При этом уже в

домонгольскую эпоху на Руси стали известны противоположные космологические

теории: геоцентрическая и плоскостно-комарная. В отдельных памятниках

постулаты, присущие той или иной доктрине, соседствуют и отражают попытку

компилятора примирить обе доктрины, либо воспроизведены для «полноты»

изложения, либо совмещены из-за невнимательности и «некритичности»

составителя. В других случаях книжник, напротив, отдает заведомое предпочтение

какой-либо концепции и полемизирует с утверждениями несогласных с ней.

Наиболее характерными памятниками, по которым древнерусский читатель

знакомился с геоцентрическим описанием мироздания, восходящим к аристо-

телевско-птолемеевской концепции, были составленный в Болгарии «Шесто-

днев» Иоанна экзарха Болгарского, переведенное у южных славян «Богословие»

Иоанна Дамаскина, «Беседы на Шестоднев» Василия Великого, вероятно

древнерусский перевод «Шестоднева» Георгия Писиды, а также апокрифические

«Книга Еноха», «Видение апостола Павла», «Видение Исайи», «Откровение

Авраама», «Хождение Богородицы по мукам». Геоцентризм — это не простая

абстрактная схема, а первая приближающаяся к настоящей науке космология, на основе

которой стали возможны расчетные геометрически-математические модели

небесной механики. Впервые с такого рода научной астрономией

древнерусский читатель познакомился благодаря «Шестокрылу» и «Космографии» «жи-

довствующих», а в XVI и XVII веках астрономы и астрологи уже вовсю

пользовались точными расчетами в предсказаниях затмений и в календарных

вычислениях25.

14

Вместо предисловия

Другой круг памятников популяризировал представления о плоскостно-комар-

ном устройстве Вселенной по типу гигантскогб дома. Эта концепция восходила

к античной космологической концепции Анаксимена—Демокрита. Главный

памятник, бывший основным источником распространения плоскостно-комар-

ной космологии в Средневековье, — «Христианская топография» Козьмы Ин-

дикоплова, был переведен древнерусскими книжниками непосредственно с

греческого оригинала26. Схожие взгляды воспроизводила «Толковая Палея»,

происхождение которой после долгой научной дискуссии большинство ученых

считают древнерусским и однозначно относят к домонгольской эпохе27.

Отразилась эта концепция и в других памятниках, к которым относятся

многочисленные сборники энциклопедического характера. Вертикально-плоскостная антио-

хийская схема космоустроения имеет немалое значение для изучения культуры

Древней Руси. Вне предложенной ею модели Дома-космоса невозможно

представить символику средневекового храма и его росписей, где каждая деталь

обозначала ту или иную сферу мироздания28.

Особым блоком следуют неканонические произведения с апокрифической

космологией, содержащие пантеистические взгляды. В этом круге памятников

нашли отражение черты народных глубоко архетипических воззрений. В

«Прении Панагиота с Азимитом» и некоторых редакциях «Беседы трех святителей»

присутствовали такие характерные мифо-архетипические элементы, как Древо

Мира, Мировой Океан, опоры островной земли в виде китов и столбов,

пустынный Тартар. Здесь имеются прямые аналогии с описанием образа мира Гомером

и Гесиодом.

Космологические концепции в памятниках древнерусской

религиозно-философской мысли были тесным образом связаны с прикладными специальными

знаниями, необходимыми в практической жизни человека. Категория времени

являлась отдельной составляющей средневековой космологии, и для более

полного понимания осмысления времени в Древней Руси важное значение имеет

характеристика способов его исчисления. Сведения по хронологии и

календарному счету времени, связанные с космологическими доктринами, стали

предметом подробного анализа в главе «Календарное время в древнерусской

космологии», написанной Р. А. Симоновым. Этот раздел представляет собой

обобщающий итог длительной кропотливой работы ученого в данной сравнительно

малоизученной области знаний Древней Руси. Опираясь на солидный

многолетний опыт изучения этой проблематики в древнерусской книжности, Р. А.

Симонов начинает свое исследование с выявления взаимосвязи космологической

доктрины и хронологии.

Основы календарной системы были известны на Руси еще в дохристианскую

эпоху. Одним из доказательств этого является обнаруженный и расшифрованный

академиком Б. А. Рыбаковым сельскохозяйственный календарь, относящийся к

Черняховской археологической культуре29. На это же указывают фиксируемые

этнографией материалы о сроках проведения полевых работ, сбора продуктов

дикой природы. В пользу существования лунного и лунно-солнечного

исчисления времени свидетельствуют сохранившиеся до наших дней в некоторых ела-

О научных аспектах изучения космологических представлений... 15

вянских языках и диалектах оригинальные названия месяцев. С принятием

христианства на Руси вводился солнечный юлианский календарь, основные

принципы которого были установлены в ходе реформы римского календаря,

проведенной Юлием Цезарем по расчетным рекомендациям александрийского

астронома Созигена. К моменту принятия Русью юлианского счисления эта календарная

система уже накопила пяти-шестидневную погрешность30. Однако это не

становилось проблемным вопросом для древнерусских компутистов. Предметом

главных астрономо-календарных расчетов являлась Пасхалия, для определения

которой требовалось специальное согласование лунного и солнечного календарей.

Космологические принципы ложились в основу объяснения средневековыми

книжниками различия между обращением «большого» и «малого» светил.

Библейские основания для средневекового счета времени черпались в толкованиях

на рассказ о сотворении мира. В качестве излюбленного стиха, который

средневековые астрономы предпосылали астрономическим расчетам, были слова о

сотворении Солнца и Луны «для отделения дня от ночи, и для знамений, и

времен, и дней, и годов» (Быт. 1: 14). Есть целый ряд свидетельств, что

древнерусские ученые достаточно рано освоили сложные механизмы календарного счета

и были способны самостоятельно производить самые сложные расчеты.

В этом свете особый интерес Р. А. Симонова вызывает кирилло-мефодиев-

ская традиция рационалистической трактовки времени, нашедшая свое

отражение уже в древнерусском восприятии времени в XI веке, в частности в

«Слове о законе и благодати» митрополита Илариона. Своеобразным памятником,

свидетельствующим о глубине и значительной самостоятельности календарно-

математических знаний на Руси в домонгольскую эпоху, является «Учение о

числах» Кирика Новгородца (1136 г.). В этом, в своем роде уникальном

произведении космологическая проблематика особенно явственно проступает в

той части, в которой речь идет о циклах поновления различных стихийных и

вещественных составляющих мироздания31. Вопрос о происхождении идеи о по-

новлении и ее принадлежности к тому или иному первоисточнику до сих пор

наукой не решен однозначно, хотя круг идейно родственных течений мысли,

главным образом — античной, гипотетически обозначен32. Степень

самостоятельности Кирика в его оригинальном сочинении можно прояснить при

сопоставлении памятника с типологически родственным кругом календарных

текстов. Как отдаленный образец «Учения» выступают так называемые «семиты-

сячники», своим происхождением обязанные балканскому православному

ареалу и указывающие на византийскую культурную ориентацию Руси33.

Вместе с тем в силу специфики математических знаний Средневековья и в связи с

потребностью в дальнейших расчетах Пасхалии в условиях прерванных

контактов с византийской ученостью на Руси разрабатывались новые и

усовершенствовались старые методики. Упрощенная пасхальная методика «малого

года» нашла отражение в целом ряде древнерусских рукописей. В тесной связи

с общекосмологическим пониманием природы времени стоит вопрос о

богослужебном времени и его согласовании с реально принятым на Руси счетом

часов. Р. А. Симонов разъясняет и этот вопрос, в качестве любопытного примера

16

Вместо предисловия

ссылаясь на традицию усеченного Песенного последования приходского

богослужения, в котором исключались службы «Часов».

Еще одна из проблем роли счета времени на Руси, тесно связанная с

вопросами космологии, — это мистическая вера в «добрые» и «злые» часы,

письменно зафиксированная уже в «Послании» старца Филофея дьяку Мисюрю Муне-

хину34. Осужденное старцем суеверие тем не менее имело широкое

распространение среди населения Руси, что отразилось в книжной культуре в виде статей

с практическим руководством по определению благоприятных и несчастливых

дней и часов, в которые следовало (или напротив, не стоило) начинать

всевозможные мероприятия и бытовые действия. В устной народной культуре

пережитки такой веры сохранились до наших дней в пожелании «В добрый час!» и

в понятии «неудачный день» («не день»).

Космологические идеи, представленные в средневековых памятниках,

оказывали влияние на практическую географию и картографию. Космология в

древности непосредственно смыкалась с географией, которая не выделялась в

качестве самостоятельной области знания. Начальные опыты по описанию и

схематическому изображению земного пространства производились в согласовании

с общей космологической концепцией и на деле иллюстрировали именно ее,

реальная же география часто может только угадываться под символическими

трактовками. При построении общего образа мироздания мыслителя прошлого

чрезвычайно волновал вопрос о местоположении рая. Рассуждения и споры о

локализации рая выступали неотъемлемой частью космогонии. Прекрасный сад

вечного блаженства, несмотря на ясное библейское указание о том, что врата

земного рая затворены херувимом с пламенным оружием (см.: Быт. 3: 24),

пленял умы, манил искателей счастливой доли, становился предметом

многочисленных апокрифических повествований и богословских дискуссий, с теми или

иными указаниями на место его расположения3?. Этот локус мироздания

воспринимался как некая граничащая со сверхъестественным миром зона, от

которой уже недалеко до краев Вселенной и места пребывания Божества.

Вопрос о связи древних представлений о рае с практической географией

стоит в центре внимания А. В. Григорьева, посвятившего свое исследование

анализу различных исторических концепций понимания и локализации рая

(раздел: «Древнерусская космология и практическая география»). Исследователь

отмечает, что разнообразные библейские сообщения о местонахождении рая

не давали однозначного указания на его географию, конкретные географические

названия не всегда могли быть отождествлены с реальными, либо толковались

символически. Поскольку на этом основании возникала некая свобода в

интерпретации рая, среди опиравшихся на Священное Писание экзегетов сложились

разные традиции в определении сущности и локализации райского сада. При

этом в качестве восполняющей библейские пробелы информации богословы

приводили дохристианские сведения о месте вечного блаженства, истоки образа

которого уходят глубоко в общеиндоевропейские мифологические

представления Для представителей греческой образованности такими субстратными

материалами служили положения античных мыслителей, в Древней Руси к хрис-

О научных аспектах изучения космологических представлений... 17

тианским (и связанным с христианством) апокрифам добавлялись пережитки

национального восточнославянского язычества. А. В. Григорьев обращает

внимание на ближневосточные (иудейские), раннехристианские и древнерусские

представления о рае. Предпосылки для двух принципиально различных

восприятий рая отмечаются еще в ветхозаветной традиции и во многом исходят из

принципов подхода к библейскому толкованию: рай то выступает как конкретное

место на земле, то воспринимается аллегорически, как пласт бытия,

недоступный для чувственного восприятия и, следовательно, для пространственной

локализации. Среди представителей раннехристианской мысли первой точки зрения

придерживались антиохийцы, следовавшие принципу буквализма в отношении

Библии и отрицательно относившиеся к сведениям античности. Напротив, кап-

падокийские богословы, наряду с текстами Священного Писания

обращавшиеся к наследию античных философов, учили, что рай нужно понимать утонченно,

как состояние души. Если по отдельным вопросам космологии между

некоторыми представителями этих богословских школ порой и не возникало серьезных

разногласий, то все-таки в целом космологические доктрины были абсолютно

различными. По преимуществу именно антиохийцы, опираясь на буквальное

понимание рая, выдвигали на основе интерпретации библейских текстов

различные версии местонахождениярая на земле в рамках плоскостно-комарнои

модели мироздания. Эти опыты нашли свое отражение в средневековом

графическом материале: в миниатюрах к космологическим трактатам и на

средневековых картах. «Рай на востоке», отделенный от ойкумены Океаном,

располагали там, где на землю опирается небесный свод. По другому толкованию,

отраженному в очень популярном на Руси «Житии Макария Римского», рай

находился на окраинных землях ойкумены36. Изобиловали подробными

описаниями путешествия в рай многочисленные апокрифические тексты.

Древнерусские представления о земном рае характеризуются сложным

напластованием различных ближневосточных, раннехристианских (с

включенными в них античными данными), апокрифических и мифологических

восточнославянских представлений. В ходе процесса христианизации и

распространения переводной литературы для образованной части древнерусского общества

стали доступны различные представления о рае. В истории отечественной

мысли оставил заметный след архиерейский диспут о природе и местонахождении

рая. В XIV в. новгородский архиепископ (1331-1352 гг.) Василий Калика

адресовал полемическое «Послание о земном рае» тверскому епископу Феодору

Доброму. В нем излагались базировавшиеся на апокрифических повествованиях

представления о рае как о чувственной реальности37.

Несмотря на то что современная наука может дискутировать о понимании

рая только в культурологическом аспекте, в своем прошлом она многим

обязана этому, казалось бы, сказочному предмету. Как ни странно, но далекое от

реальности антиохийское понимание рая скрывало в себе императив к практическим

поискам райской земли, коль скоро она где-то существует. Антиохийская

локализация рая влекла к границам неизведанного, к крайним пределам земли, наивные

смельчаки всерьез пускались на поиски затерянного рая и вместо него открывали

18

Вместо предисловия

новые земли, страны и материки. Великие географические открытия на пороге

Нового времени: плавание Колумба в Америку, движение русских поморов на

Север38, русское освоение необъятных просторов Сибири совершались с

ожиданием, что наконец-то будет достигнута сказочная благодатная страна

благополучия и счастья.

Средневековые памятники, в которых присутствовали космологические

повествования, часто сопровождали их информацией по практическим

естественнонаучным знаниям. Этот комплекс представлений стал предметом изучения

С. М. Полянского в разделе «Космологические представления и

естественнонаучные знания в Древней Руси». Соседство начальных научных знаний и

обобщающе-мировоззренческих концепций — это не только следствие

неоднократно описанного филологами энциклопедизма средневековой литературы. Оно

демонстрирует совокупный интерес древнего книжника ко всем областям

мироздания и пронизывающим их глобальным законам бытия. Соединение порой

идейно-разноплановых исходных материалов свидетельствует о своего рода

«синтетическом» подходе к анализу бытия, в рамках которого вызревают не

только естественнонаучные, но и доктринально-философские схемы,

тяготеющие если не к научному, то к наукообразному формату. Эта тенденция

наиболее ярко обрисовывается на пороге Нового времени, как бы доводя

обозначенную тенденцию до логического завершения и одновременно обнаруживая

критическую точку ее развития, когда многовариантные комбинации по сути одних

и тех же идей уже не порождают качественно новых идейно-концептуальных

оттенков или новых возможностей для научного поиска.

Средневековый ученый не разграничивал отдельных дисциплин в общей и

сложной науке о Вселенной, отдельные специализированные отрасли будут

обособлены гораздо позднее. А пока «только универсальное знание почиталось

истинным знанием»39. Согласно этому средневековому принципу, все

элементы естественнонаучных знаний, в том числе знаний о человеке, были

комплексными составляющими космологической доктрины. Это предопределило

тяготение изложения естественнонаучного материала к текстам космологического

порядка; и напротив — общие космологические взгляды, доктринально

сформулированные в энциклопедических памятниках, получали практическое

выражение в самом широком круге рукописных статей, посвященных

характеристике природных явлений.

Интерес к естественнонаучной проблематике, стремление к познанию и

объяснению закономерностей окружающего мира вызывали к жизни десятки

достаточно кратких и емких статей естественнонаучного содержания, во многом

базировавшихся на материалах авторитетных в восточно-христианском мире

произведений космологического характера. Книжники кропотливо

переписывали фрагменты «Шестодневов» разных авторов и редакций, «Палеи Толковой»,

«Богословия» Иоанна Дамаскина, различных апокрифов и «отреченных» книг,

руководствуясь именно естественнонаучными запросами. Порой компиляторы

проявляли целенаправленную избирательность в подборе идейно родственных

текстов; также случалось, что идейно непримиримые памятники, канонические

О научных аспектах изучения космологических представлений... 19

и явно апокрифические мотивы соседствовали друг с другом. По содержанию

эти разнообразные статьи исследователями систематизируются в несколько

предметно-тематических групп, внутри которых оказываются родственные

тексты. Это различные «Громники», «Колядники», статьи «О небе», «О радуге»,

«О дванадесяти зодеях», календарно-астрономические таблицы, рекомендации

по астрономическим расчетам, описания небесных знамений с предсказаниями

будущего. В свое время текстуальное сходство списков некоторых статей этого

ряда и их частое взаимное соседство в рукописных сборниках дало основание

Н. К. Гаврюшину предположить возможность существования отдельного

оригинального древнерусского трактата XV века по космологии, протограф

которого объединял большинство статей естественнонаучного содержания40.

Сегодня этот вопрос еще не прояснен окончательно и исследователи продолжают

дискуссию о том, в какой мере естественнонаучные статьи можно отнести к

общему первоисточнику. Однако в любом случае ясно, что гипотетический

протограф не дошел до нас в чистом виде, а его вероятные статьи имели вполне

самостоятельную ценность и независимое бытование в книжности (что не

отвергается и самим автором этой интересной версии)41.

Систематизация разрозненных естественнонаучных статей, вычленение

этого материала из космологического контекста — актуальная научная задача еще

и потому, что без этого мы не сможем получить представления об общей сумме

естественнонаучных знаний, доступных древнерусскому мыслителю. Внимание

исследователя обращено к конкретным проблемам элементов

естественнонаучных знаний, соседствующих в рукописных памятниках с космологическими

мотивами.

При анализе проблемы использованы источники, практически аналогичные

тем, которые привлекали другие авторы книги. Однако применяется подход,

направленный на акцентацию даже не столько космологических, сколько

сопутствовавших им в памятниках естественнонаучных материалов. Дело в том, что в

масштабных космологических трудах типа «Шестодневов» Василия Великого, Севе-

риана Габальского, Иоанна экзарха Болгарского, Георгия Писиды, «Богословия»

Иоанна Дамаскина и «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова

естественнонаучная проблематика была сопутствующим, но не первым проблемным узлом

повествования. При возникновении естественнонаучных запросов это

побуждало книжников подвергать космологический контекст фундаментальных трудов

такой компилятивной обработке, в результате которой появлялись варианты

текстов с достаточно сжатым и четким описанием астрономической, астрологической

и другой разносторонней проблематики. Такая задача решалась в компилятивных

текстах, представлявших собой обработанную выборку из упомянутых

произведений. В этих памятниках тематически направленно излагались богословские

толкования Священного Писания, наряду с изложением достижений античной

научной мысли и мифологии. Потребность в направленном «справочном» материале

порой приводила к тому, что компилятивный текст помещался в книгах

практически сразу вслед за пространными «Шестодневами», позволяя удовлетворить

конкретный интерес по практическому наблюдению за мирозданием.

20

Вместо предисловия

Памятники древнерусской космологической и естественнонаучной мысли

в определенном кругу продолжали оставаться авторитетными даже во время

развития научного естествознания Нового времени. Ими по-прежнему

продолжало пользоваться духовенство, купечество, их читали грамотные крестьяне,

вплоть до начала XX века переписывали старообрядцы. Многое из этих текстов

попало на страницы ранних печатных книг, а некоторые памятники рукописной

традиции в своем хождении дожили до той поры, когда уже сами начали

становиться предметом изучения историков и филологов.

Заключительный раздел книги — «"Живой Космос": древнейшая модель

Вселенной в мировой мифологии и русской народной культуре» — написан

И. М. Денисовой. Эта тема имеет прямое отношение к проблеме исследования,

но выводит научный вгляд за рамки собственно древнерусской космологии.

Сделанные выводы существенно расширяют поле поиска истоков и традиционных

стереотипов космологической картины. И. М. Денисова анализирует архетипи-

ческие общеиндоевропейские черты в восточнославянских народных воззрениях

на фоне сравнительно-типологических сопоставлений с материалами мировой

мифологии, суммируя сведения устного народного творчества и данные

этнографии. В рамках мировоззренческой системы исследовательницей по-новому

освещаются истоки отдельных мифологических архетипов (изначальный

океан, священный остров, древо жизни, вселенская река, потоп и др.).

Авторы приносят сердечную признательность кандидату филологических наук

Г. С. Баранковой, взявшей на себя нелегкий труд научного редактирования

материалов книги. Авторский коллектив воздает должное заинтересованности

Российского фонда фундаментальных исследований (проект №01-0687066), своим

участием восполняющего научные пробелы в столь важной и сравнительно

малоизученной области древнерусской мысли.

Примечания

1 См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1997. С. 224.

2 Старостин Б. А. Биологические знания / / Естественнонаучные представления

Древней Руси / Сб. статей. М., 1978. С. 89.

3 РГБ. МДА № 145. Л. 21 а; по публикации списка см.: Баранкова Г. С, Миль-

ков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 327.

4 См.: Философский энциклопедический словарь. С. 156-157, 224.

5 См., например: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. I-V // Сочинения:

В 9-ти т. Т. I-V. M., 1987-1989; Милюков П. И. Очерки по истории русской культуры:

В 3-х т. М., 1993.

6 История СССР с древнейших времен до конца XVIII века. Т. I. M., 1947. С. 131.

7 См.: Ильин В. И. Шесть дней творения. Paris, 1991. С. 63-64.

8 См.: Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в

России. Из прошлого русского естествознания. М.; Л., 1937.

9 См.: Райнов Т. И. Наука в России XI-XVII вв. Очерки по истории донаучных и

естественнонаучных воззрений на природу. М.; Л., 1940.

О научных аспектах изучения космологических представлений... 21_

10 Отмеченное некоторыми учеными невнимание Т. И. Райнова к архивным

материалам (см.: Волков Л. В. О переводчиках научной литературы // Естественнонаучные

представления Древней Руси. М., 1978. С. 149) отчасти объяснимо тем фактом, что

автор стремился на склоне лет побыстрее завершить важный труд.

11 См.: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. С. 108.

12 Горбачев В. В. Концепции современного естествознания. Ч. 1. М., 2001. С. 17, 191.

13 См., например: Прот. Стефан (Ляшевский). Библия и наука: Богословие,

астрономия, геология, палеонтология, археология, палеогеография, антропология, история с

элементами других наук. М., 1996; Ильин В. Н. Шесть дней творения. Paris, 1991;

Лопухин А. П. Библейская история. Монреаль, 1986; Galbiatti E., Piazza A. Pagine difficili

della Biblia (Antico Testamento). Milano, 1985; Основы социальной концепции Русской

Православной Церкви. М., 2001. Осуществляются и новые публикации основных

космологических трудов древних богословов (см.: Творения иже во святых отца нашего

Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Т. V. Ч. I. М.,1845; Репринт:

М., 1991; Книга, нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997), а также новые переводы их

произведений (см.: Василий Великий. Беседы на Шестоднев. М., 2001).

14 См.: Естественнонаучные представления Древней Руси / Сб. статей. М., 1978;

Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988; См. также: Кузаков В. К.

Отечественная историография истории науки в России X-XVII вв. М., 1991.

15 В частности, из опубликованных там материалов см.: Гаврюшин Н. К.

Космологический трактат XV века как памятник древнерусского естествознания / /

Памятники науки и техники. М., 1981. С. 183-196.

16 Такому кругу проблем посвящены многолетние исследования Р. А Симонова,

наиболее значительные из статей которого собраны в издании: Симонов Р. А.

Естественнонаучные знания Древней Руси: Избранные труды. М., 2001.

17 См.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов / Изд. подгот. В. С. Голышенко,

В. Ф. Дубровина. М., 1997; позитивным примером является исследование славянского

«Шестоднева», см.: Баранкова Г. С, Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха

Болгарского. СПб., 2001.

18 См.: Шпет Г. Очерк развития русской философии. Т. I. Пг., 1922. С. 42-43.

19 См. аналитические статьи и публикации многих текстов в изданиях: Древняя Русь:

пересечение традиций. М., 1997; Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999;

Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000;

Домострой / Сост., вступит, ст., пер. и коммент. В. В. Колесова; Подгот. текстов В. В.

Рождественской, В. В. Колесова и М. В. Пименовой. М., 1990; Златоструй. Древняя Русь

Х-ХШ вв. М., 1990; Византийский медицинский трактат XI-XIV вв. / Пер. с древне-

греч., вступит, ст., коммент., указ. Г. Г. Литаврина. СПб., 1997; Апокрифы Древней

Руси: Тексты и исследования. (Общественная мысль: исследования и публикации). М.,

1997; Византийские легенды: Изд. подгот. С. В. Полякова. М., 1972; Репринт: М., 1994;

Многоценная жемчужина: Лит. творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии

н. э. / Пер. с сир. и греч., сост., предисл. и коммент. С. С. Аверинцева. М., 1994.

20 Стоит назвать хотя бы печально знаменитую подделку — «Велесову книгу»,

которая продолжает находить своих преданных читателей даже в научной среде.

21 См.: Полянский С. М. Рецензия на книгу: Мильков В. В. Древнерусские

апокрифы // Вопросы философии. 2001. № 2. С. 188.

22 Отдельной спецификой обладали космологические идеи еретиков, порою

представлявшие конгломерат архетипических дохристианских взглядов, иноверных влияний и внешне

православной фразеологии. В качестве примера см. исследование двоеверного, с

элементами пантеистического космологизма, вероучения новгородских еретиков-стригольников:

22

Вместо предисловия

Мильков В. В. Учение стригольников / / Общественная мысль: исследования и

публикации. Вып. 4. М., 1993. С. 33-46.

23 Этот тезис в полной мере относится к текстам, связанным с ересью «жидовству-

ющих» и переведенных с еврейских оригиналов, которые, несмотря на «отреченный»

характер, имели широкое хождение (см.: Турилов А. А., Чернецов А. В. К изучению

«отреченных» книг // Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988. С. 127-

128).

24 См.: Громов М. Н. Своеобразие древнерусской философской мысли //

Громов М. Н., Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 103.

25 См.: Мильков В. В. Основные направления религиозно-философской мысли

Древней Руси XI-XV вв. / Диссертация в форме научного доклада на соискание ученой

степени доктора философских наук. М., 2000. С. 42.

26 См.: Григорьев А. В. Космологические и онтологические идеи в «Христианской

топографии» Козьмы Индикоплова / / Философские и богословские идеи в памятниках

древнерусской мысли. М., 2000. С. 307.

27 См.: Михайлов А. В. К вопросу о тексте Книги Бытия в Толковой Палее //

Варшавские университетские известия. 1896. № 1. С. 21; Истрин В. М. Исследования в

области древнерусской литературы. СПб., 1906. С. 46; Адрианова В. П. К

литературной истории Толковой Палеи. Киев, 1910. С. 8; Мильков В. В. Религиозно-философское

значение «Палеи Толковой» / / Философские и богословские идеи в памятниках

древнерусской мысли. М., 2000. С. 108-109.

28 См.: Полянский С. М. Рецензия на книгу: Мильков В. В. Древнерусские

апокрифы. С. 189.

29 См.: Рыбаков Б. А. Календарь IV в. из земли полян // СА. 1962. № 4.

30 См.: Гусарова Т. Я. Хронология // Введение в специальные исторические

дисциплины. М., 1990. С. 180, табл. 2.

31 См.: «Учение о числах» Кирика Новгородца // Громов М. Н., Мильков В. В.

Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 409-410.

32 См.: Мурьянов М. Ф. О космологии Кирика Новгородца // Вопросы истории

астрономии. М., 1974. Сб. 3. С. 17; Гаврюшин Н. К. Поновление стихий в

древнерусской книжности / / Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья. Киев,

1988. С. 208)

33 Термин «семитысячники» был в свое время предложен Р. А. Симоновым и уже

несколько десятилетий признан научным миром. На глаголические «семитысячники»,

послужившие отдаленным образцом для кириковского «Учения», в свое время

проницательно указал А. А. Турилов (см. его работу: О датировке и месте создания календар-

но-математических текстов — «семитысячников» / / Естественнонаучные

представления Древней Руси. М., 1988. С. 27, 34, 38.

34 См.: ПСРЛ. Т. XXXIII. Л., 1977. С. 142-144; ПЛДР. Конец XV — первая половина

XVI века. М., 1984. С. 442-455.

35 Особую популярность имели так называемые хождения в рай, см.: Хождение Зо-

симы к рахманам / / Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1994. С. 107-

112; Хождение Агапия в рай // Там же. С. 125-129; Житие Макария Римского //

Там же. С. 116-122; исследование см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб.,

1999. С. 189-215 (раздел: Иной мир апокрифической литературы).

36 Литературные произведения о земном рае на христианском Востоке возникают в

основном в V-VII вв., впоследствии они тиражируются в списках и переводятся на

языки. См.: Житие Макария Римского / / Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования.

М., 1997. С. И6-123; современный перевод с древнегреческого см.: Жизнь, деяния и пре-

О научных аспектах изучения космологических представлений... 23

дивное сказание о святом отце нашем Макарии Римском, поселившемся у крайних

пределов земли, никем не обитаемых / / Византийские легенды / Изд. подгот. С. В.

Полякова. М., 1994. С. 37-45.

37 См.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 190.

38 О представлениях поморов о царстве мертвых см.: Калуцков В. Н., Иванова А. А.,

Давыдова Ю. А. и др. Культурный ландшафт Русского Севера: Пинежье, Поморье. М.,

1998. С. 118 и след.

39 Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. С. 13.

40 См.: Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV века как памятник

древнерусского естествознания // Памятники науки и техники. М., 1981. С. 184-185.

41 См.: Там же. С. 185, 192.

S*

Космологические

концепции и сведения

в книжности

Древней Руси

ЛАнльков ё. В.

ОвЩИ€ ЗАМ€МАНИЯ

о специфике древнерусской

космологии

2rZ»fi&u*ltii* y2jj|M

7 и

древнерусской космологии относится зафиксированный источниками

комплекс идей и воззрений, касающийся проблем космогенеза и космо-

устроения. Сразу надо сказать, что космологии, как особой науки в

синкретической средневековой культуре, не существовало, а космологические

представления являлись органической составной частью теологических построений.

Поэтому сведения космологического характера, по аналогии с философским и

естественнонаучным содержанием, аналитически вычленяются из

общебогословского контекста, составной наукозначимой частью которого они являются.

Эти сведения о мироздании распространялись в средневековой

отечественной письменности через переводы трудов христианских экзегетов, через

апокрифические произведения, а также через компиляции, составленные

славянскими или русскими авторами на основе переводных текстов. Другими

словами, речь идет о текстах космологического характера в христианской писменности

и об их усвоении славяно-русскими книжниками.

В книжном наследии Древней Руси фиксируются разные модели устроения

Вселенной. Древнерусская космология реконструируется как отраженный в

письменном наследии результат предпочтений, отданных нашими предками тем

или иным космологическим идеям. Есть все основания говорить (и это касается

не только космологии), что в процессе бытования текстов имело место не

случайное и бездумное копирование переводных источников, но их

целенаправленный отбор, в котором получили отражение и некоторые существовавшие в

устной форме автохтонные космологические идеи, для которых можно указать

аналогии в письменных текстах. Такого рода параллели наблюдаются в соотнесении

некоторых неканонических мироописаний с архаической космологией.

Древней Руси были известны плоскостно-комарная и геоцентрическая

концепции мироздания, первая из которых через переводы восходит к антиохий-

ской богословской школе, а вторая представляет концепцию каппадокийского

богословия. В древнерусской литературе получили распространение и

различные вариации этих моделей, которые запечатлены в содержании переводных

апокрифических сочинений. Восходящие к антиохийской, каппадокийской и

апокрифической традициям тексты образуют расцвеченный оттенками и

нюансами корпус космологических сведений, которыми в составе разностороннего

по тематике книжного фонда располагали представители образованной части

древнерусского общества.

к

Идеи плоскостно-комлрного

мироустройства

в древнерусских текстах

Христианской экзегезы

OfMA»t*i>iA** СП*[*Ь*(*»%ПФшнр£%'

торонниками плоскостно-комарной концепции мироустройства в

христианском мире были представители антиохийской богословской традиции.

Эталонным памятником антиохийской космологии, получившим весьма

широкое распространение в Древней Руси, была «Христианская топография»

Козьмы Индикоплова, или «Книга нарицаема Козьма Индикоплов» в

древнерусском варианте надписания этого произведения.

Многие исследователи склонны относить «Христианскую топографию»

Козьмы Индикоплова к числу книг1, наиболее популярных и авторитетных для

наших средневековых предков, а Б. Е. Райков даже полагал, что в Древней Руси

были знакомы только с космологическими идеями Козьмы Индикоплова. Он не

заметил наличия в переводных древнерусских текстах мощного пласта

противостоящего антиохийской космологии геоцентризма2. Влияние Козьмы

Индикоплова действительно было значительным. Е. К. Редину, который незадолго

до революции детально исследовал рукописную традицию бытования

памятника в древнерусской письменности, было известно 29 списков XV-XVIII вв., не-г

мецкая исследовательница А. Якобе насчитывает более 90 списков памятника

(полного текста и отрывков)3.

Древнейшим из сохранившихся списков «Христианской топографии»

является датированная 1495 г. рукопись ГИМ (Увар. № 566). Время появления на

Руси перевода этого произведения относят к концу XII — началу XIII в.4, хотя

некоторые исследователи склоняются и к более ранней датировке — рубежу

XI-XII вв.5 В пользу необычайно широкого влияния «Христианской топографии»

на умонастроения древнерусских читателей говорят не столько отдельно

учтенные списки этого произведения, сколько его фрагменты, помещенные в другие

произведения. Примером «штучной» популяризации может служить Софийский

сборник XIV-XV вв. (РНБ. Соф. № 245). Идеи Козьмы Индикоплова отразились

в хронографических рассказах о столпотворении и многочисленных сборниках

смешанного содержания, хотя важнейшим источником влияния

сформулированной им концепции на умы древнерусского общества была «Палея Толковая»,

созданная русским автором, симпатизировавшим антиохийской космологии6.

Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 02-03-18077.

с

30 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси

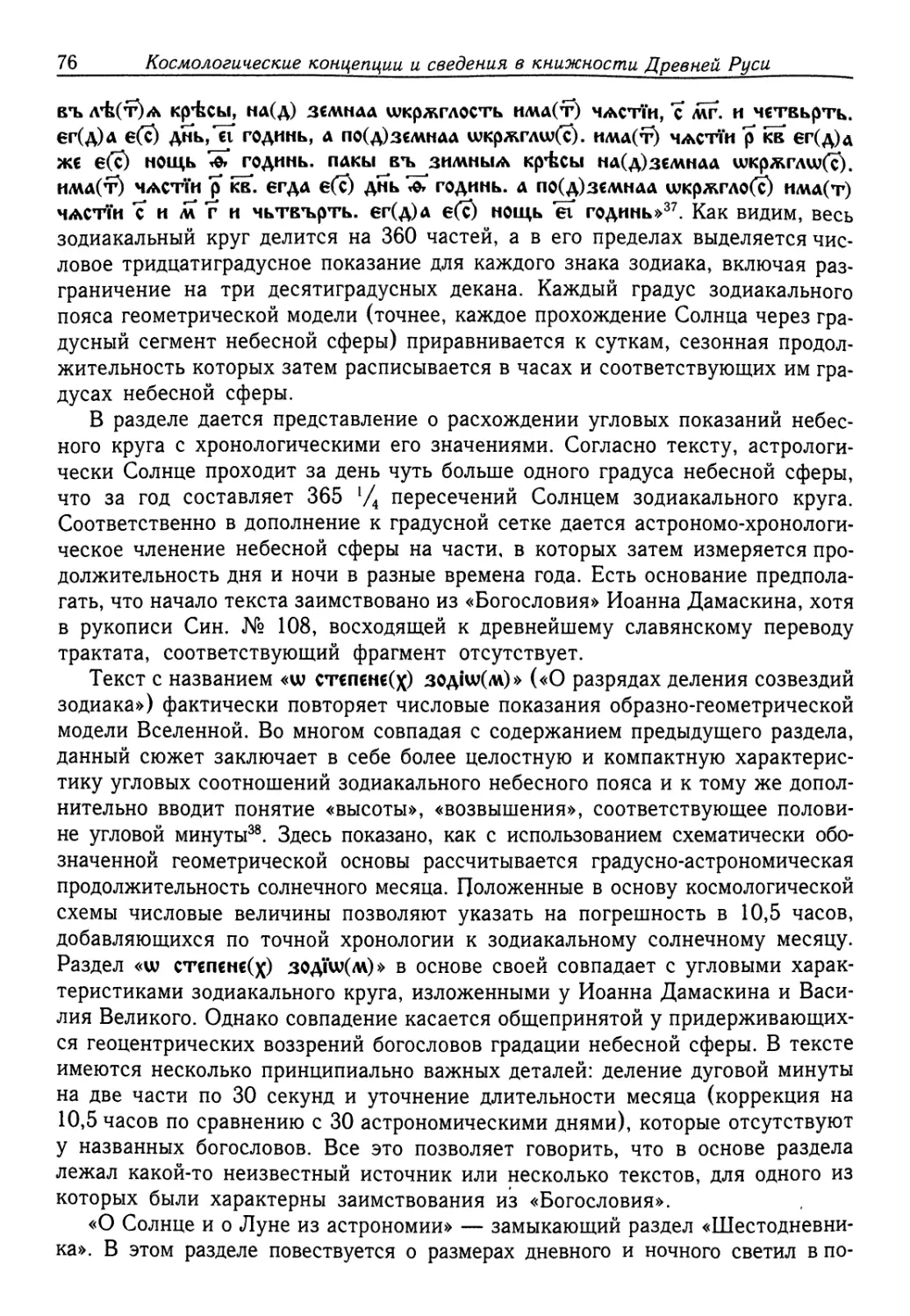

Козьма Индикоплов представлял мироздание огромным домом с плоским и

прямоугольным земным основанием, перекрытым комарой небесного свода.

Приверженцами и популяризаторами идеи Космоса-дома в средневековом

христианском мире наряду с Козьмой были также такие представители антиохий-

ской богословской школы, как Севериан Габальский, Диодор Тарсийский, Иоанн

Златоуст, Феодорит Киррский, Феодор Мопсуестийский и др. Именно их

космологическая схема давно попала в поле зрения исследователей древнерусского

научного наследия, а порой даже выдавалась за официальную, принятую

древнерусской Церковью концепцию космоустроения. Как будет показано далее,

космологическая концепция плоскостно-комарного устройства мироздания в

древнерусской письменности существовала параллельно с космологией

геоцентризма.

Через весь текст «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова

сквозной нитью проходят полемические выпады в адрес приверженцев сферически-

геоцентрической модели Вселенной. Аналогично поступали и богословствующие

приверженцы аристотелевско-птолемеевского геоцентризма, которые, в свою

очередь, обличали несостоятельность антиохийской космологии. Взаимные

упреки обнажают принципиальную несовместимость обеих космологических

концепций.

Козьма Индикоплов, как и другие представители антиохийской богословской

традиции, категорически не приемлет мысль о шаровидной форме небесного

тела7. Соответственно отвергается базирующаяся на идее сферичности и

генетически выводимая из языческих воззрений концепция многослойности

небесных сфер: «.з. ли, и, нвсъ, ибо внешний прослАвлАЮщеи кроугоюврлтное С€во

посл'Ьдьствоующе, ни такоа надсжа нлдНкющесА, нъ въ тлении пр(с)но выти

ЛШрОу НАдНкюТСА, НИ ВЪДАМЪ Превыше HBCT* ВЫТИ ГЛЮТЬ, НИ СК0НЧАНН6

звНкз(д)Амъ, и мироу приемлють испов^дати но проАвлен'но iako есзнадсж-

наа, хрСЙтианьскои слАвНк гл€Т€, в кое м^сто C5w и. нвсъ, или .*Г вниде хОЙс,

ид€ же и мы хощшъ внТти»8. Особое возражение у Козьмы Индикоплова

вызывал античный постулат о том, что с внешней стороны небесной сферы

располагается абсолютная пустота, хотя христианские сторонники геоцентризма уже

сделали поправку на библейский принцип удвоения мира, поместив воды выше

сферического неба, а за ними иной, идеальный мир.

Поскольку Козьма представлял пространственную структуру мира

статичной, не только идея сферичности, но и сама мысль о вращении неба казалась

ему абсурдной. По его убеждению, весомым и самодостаточным аргументом,

опровергающим эти положения, было то, что основные принципы

неприемлемой концепции формулировались античными философами. Данный упрек

адресуется не «внешним» мыслителям непосредственно, а воспринявшим их идеи

христианским экзегетам: «...СЗ в^'Ъш'ниСх) филосо^ь, иж€ и прослАв5льши(х)

шврлщАбмоу выти нвси, изъюврНктс рек'шА С€го разрешима... ни вн'йшни(х)

ПОСЛЕДОВАВ!* 0\/*ЧНИЮ, НИ ВЪНО\рГрЬН€НеЛ\Оу ДХ0В*Н0Л10у Пр€ДАН1Ю, ПрТЛАГААСА

Н€ рАЗОуМ^В* Ж€ в'нНкшШХЪ МНОГОЛГЧНЫ(Х) ПОВЛ^НШ, И В*Н0\ТрЬНАГ0, Н€ВЛАД1ВА-

ГО, И Ч(С)ТАГ0 ЦрКВНАГО ОуЧСМА, И НОВАА ОумУтТ, Н€ СЪМНАСА НАЧАТЬ, Н€ П0МЫСЛ1ВЪ

Идеи плоскостно-комарного мироустройства...

31

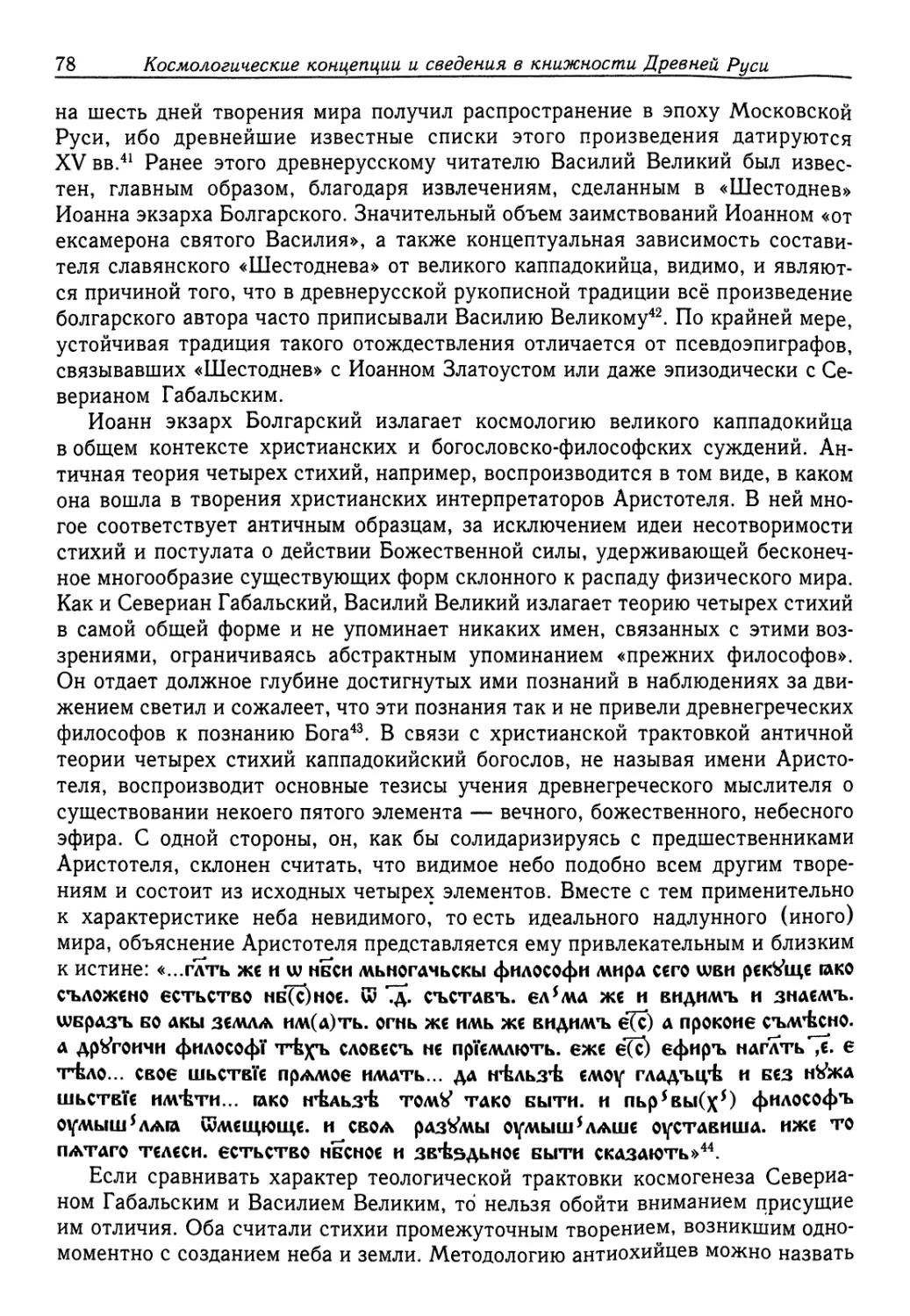

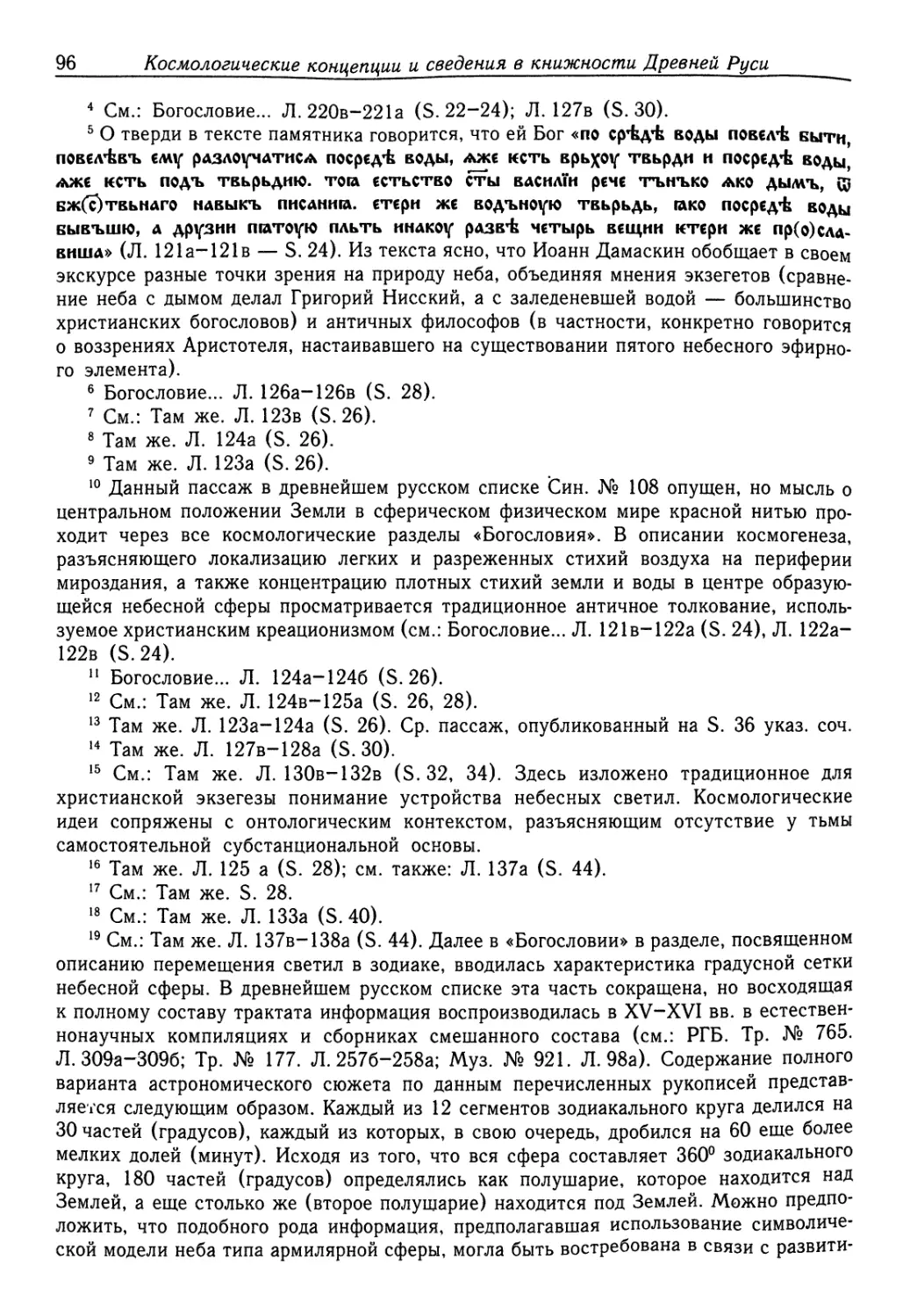

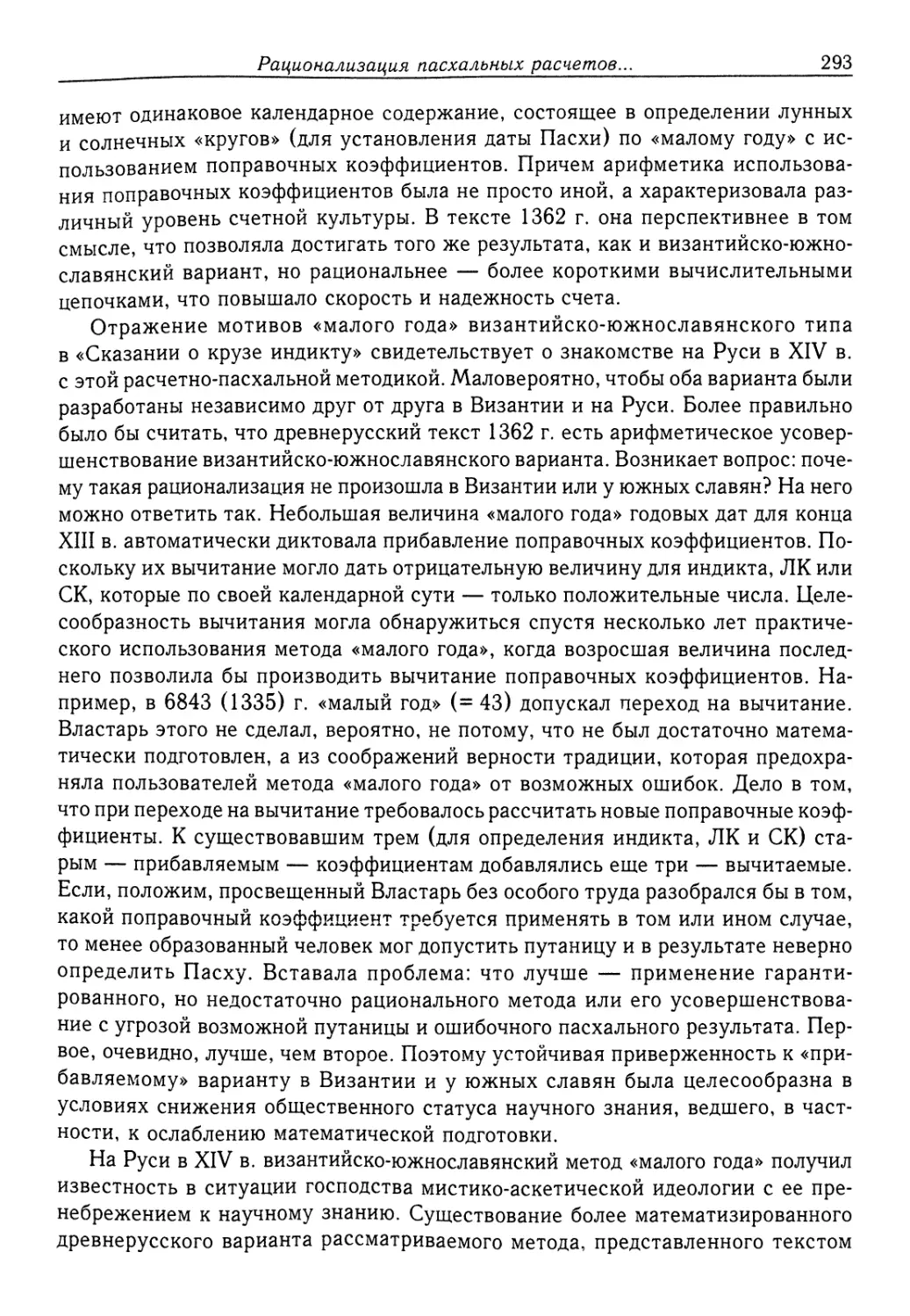

Рис. /-/< Дуальная концепция мироздания.

Дольний и горний миры по Козьме Индикоплову.

Из рукописи XVI в.

32 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси

своихъ словссъ протТвл€ША»9. Надо сказать, что Козьма Индикоплов отнюдь не

отождествлял христианских приверженцев геоцентризма с античными

философами, предлагавшими геоцентрическую космологию. Он прекрасно понимал,

что первые, в отличие от «внешних», сферическое круговращение мыслили не

извечным, а начально-конечным. Другими словами, последователи

геоцентрических воззрений из числа экзегетов заимствовали идеи античных мыслителей

и вносили в античную концепцию коррективы, задававшиеся доктринальными

постулатами о начале и конце мировой истории. Однако уже сам факт

причастности к античному наследию представлялся Козьме достаточным основанием

для обвинения своих идейных противников в несостоятельности. В этой своей

тенденциозности Козьма Индикоплов весьма уязвим, ибо и сама защищаемая

им антиохийская космология также имела своих предшественников в

античности и даже, более того, генетически была связана с архаической

мифологической космологией. Эту непоследовательность представителей антиохийской

традиции хорошо видели высокообразованные каппадокийцы, указывая в своей

полемике с оппонентами на античных предшественников плоскостно-комарно-

го мироустройства10.

Расхождения между последователями каппадокийской и антиохийской школ

касались не только космологии и отношения к античному наследию. Они

напрямую проявились при решении проблем гносеологии, натурфилософии и в

отношении к методам толкования Св. Писания11. Что же касается воплощения в

творчестве принципов дуальной христианской онтологии, то оба направления в этом

были весьма последовательны, и принципиальных расхождений здесь не

наблюдается.

Козьма Индикоплов, как и все экзегеты, независимо от принадлежности к

тому или иному богословскому направлению, исходит из основополагающего для

христианской доктрины принципа удвоения бытия. В своем трактате он

противопоставляет мир физический, несовершенный и тленный, сфере надприрод-

ных идеальных сущностей, где пребывает Судья и Промыслитель мира — Бог

(рис. 1-1). Оба мира разделяет «эшелонированная» граница из двух небес.

Верхняя ее зона, где располагаются духовные существа, непосредственно

примыкает к вечному надприродному сверхпространству. Функцию

разграничивающего перехода от материальности к нематериальности, в силу своих особых

онтологических свойств промежуточности между материальным и духовным,

выполняет первое небо, которое было сотворено вместе с Землей. Ближайшим

к сотворенному природному миру, как верхняя окраинная часть его, является

второе небо, названное твердью, которое Творец поместил между первым небом

и Землею («срсд'к положУвъ»)12. Нижнее небо (твердь) по причине своей

материальности — видимо. Назначение разлитых по поверхности тверди небесных

вод — охлаждать мир от огня светил («посла на ХР€1Г|ТТЬ нб(с)омь поуч'жы...

и тако протУвТтСА пламснТ») и служить для отражения лучей Солнца и Луны

(«оуко ащ€ бы прозрачно нво, вса лоучА гор*к т€чаш€»)13. Но главное его

назначение — быть границей с тонким духовным, но тем не менее сотворенным

миром невидимого неба: «...се жзо прсвышнсе, нами невидимо, но светло пам€

Идеи плоскостно-комарного мироустройства...

33

СЛНЦА И НАр€ЧС БГЪ ТВердЬ НБО. ВОДЫ АЖ€ Превыше НБСЪ. W ТВ€рдТ ДАЖ€ ДО

высоты комлрныА, м*Ьсто есть второе еж€ есть цр(с)тво нкСс)ное, иде же

Х(с)с възнесъсл, п5рьвыи(х) вс^Сх) взыд€ шбновивъ поуть, оудокенъ и жГвъ,

СТОИТЬ Ж€ НБО И АЖС ПОД НИМЬ ТВСрДЬ НА Н€М Ж€ СТОАТЬ ВОДНЫА ТЫ Б€3(д)нЫ

пролУты не вжУею силою д'рьжУмл но бжьимь слово(м) оутвержено»14. Из тек-

ста ясно, что второе небо имеет комарную форму, а первое является как бы

перегородкой, расположенной ниже этой небесной комары.

Козьма Индикоплов утверждает, что «зсмла свазана съ первы(м) неюмь по

широте»15. Верхнее небо смыкается с нижним, и вместе они образуют жесткую

связь с плоскостным водно-земным пространством — «краев!" неси vuboh. с крли

земными суть свазанУ»16. В пространственной схеме космоустроения нижний

этаж мироздания, так же как и небо, представлялся двухчастным, только

структурированное разграничение зон прилагалось к горизонтальной плоскости. В

центральной части основания всего мироздания в окружении вод помещалась Земля,

на которой был расположен освоенный человеком мир. За пространством Океана

локализовались отделенные от ойкумены непроходимой водной границей

окраинные части Вселенной, на которые и опиралось небо: «...wk оноу стрлноу wk€-

ана зсмла е(с) шкроужАЮщи vukcaha»17; «Тлче совокоупллеть водоу въ едУнъ

съставъ, и Авллеть соушю, землю toy "лрекь, покровеноу преж(д)е S3 во(д), и

творить морл, еже есть, сел оуко зсмла ижр(5)тъ, вн^шнаа ж€ в'ноутрьоу-

ДОу, р€К0МАГ0 VUKCAHA, И ИЖ€ ИС\ОДАЩА ИЗ Н€ГО ,Д, ПОСТНЫ, И ИЗЛ1ВАЮЩА НА

ЗСМЛЮ С1Ю, WKCAHA рАЗ(д)тЬлАЮ1ЦА ОуКО, ИЖ€ СПС, И WK OHOY CTpAHOY 3€МЛЮ»18.

Населенное людьми пространство представлялось христианскому мыслителю

прямоугольным, длина которого в два раза превышала ширину: «...ижрАЗъ же

3€МЛА р€Ч€МЬ 1АК0 Ж€ €СТЬ, С5 ВЪСТОКА ДО ЗАПАДА, И ШНрОТА 3€МЛА, С5 С^ВСрА

до юга, рАз(д)гЬлАеть Ж€ сию на двое»19.

На дальней, заокеанской, прилежащей к небу восточной части земного

пространства Козьма Индикоплов помещает рай: «И пакы юкрСйтъ, еж€ е"с., wk

ohoy стрлноу и и>кр(с)тъ vukcaha землю, иде Ж€ на в*стои/Ь л€жить, рли, ид€

же и крли нб(с)и свазанъ с крли земными»20. Как и другие представители анти-

охийской традиции, Козьма Индикоплов являлся безусловным приверженцем

концепции земного рая?\ о котором, буквалистски трактуя данные Св.

Писания, он неоднократно повествует в своем трактате22. Рай для него — это место

где люди жили до потопа. После того как волны принесли ковчег к горам

Араратским, потомки Ноя оказались перемещенными из райских предместий к

срединной зоне дольнего творения. Здесь они обосновались, расплодились по

странам света, после чего, согласно легенде, пространство было поделено людьми

между сыновьями Ноевыми23. Переселение из прилегающего к небу рая

объясняется промыслом Божиим: «...члка рлди на землю сию. лоучшю соущоу, и

подоБноу рлеви»24.

В «Христианской топографии» Козьмы Индикошюва также говорится, что

из-за океанских райских мест дуют благовонные ветры и «исходащ€ множество

птича»25. Пассаж о птицах поразительно соответствует распространенному

в Древней Руси поверью о том, что птицы прилетают из рая. С учетом того

2 Зак. 4748

34 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси

обстоятельства, что памятник в отечественной письменности имел широкое

распространение, можно предположить, что он мог быть одним из возможных

источников таких представлений.

В описании картины мироздания Козьма Индикоплов последовательно

проводит мысль о разграничении горней и дольней сфер, причем по аналогии

маркируются и нижние зоны вселенского устроения. Вертикальная

стратификация неба как бы повторяется в горизонтальной стратификации земного

пространства, разделенного на две ценностно неравнозначные сферы. Примыкающие

к небу земные края наделялись особыми сакральными свойствами. Из

близости к небу и проистекают особые характеристики этой части мира. Как

следствие, земля райская, находящаяся об «ону стрлноу wkcana» (т. е. в пределах

физической реальности нижнего мира), объявлялась недосягаемой. Пределы ее

так же недостижимы, как недосягаемо небо для простых смертных: «...и

немощно бФтЬ npCAC'rbTV WKCAHA IAKO И НА НБО НА(м) ВЗЫТИ, ТЛ*ЬнН0Л1Ь С01|ЧЦе(Л|)»26.

Только в апокрифах избранники Божий попадают за пределы непреодолимой

границы. Это герои хождений в рай из повествований, в которых

воспроизводятся разные варианты антиохийской концепции рая как географической реалии27.

Пространственное устроение мироздания Козьмой Индикопловом мыслилось

замкнутым по подобию дома. Комара этого дома-Космоса соответствовала

крыше, а твердь — потолку: «Ибо въ прьвыи днь створТ тлъстоты з(д)анис(л1), а

ВЪ ДрО\ГЫИ днь KpACOTOlf ИЗЪЮВрАЖСНШ И СЛОуЖБЫ 3(Д)АНИ6МЬ, 1АК0 С€ ЧТО

ГЛЮ СЪТВОрИ НБО НС СО\ЧЦА, НС С С ГО НО прСБЫШНАГО, СИ6 БО ВЪ БТОрЫИ ДНЬ БЫТ?),

створ? бъ нбо вышнее, нбо нбси г(с)ви, и превыше (ж) еТс) сего, i ako в5 домоу

двопокровн'Ь, ср'ЬдопрТАтенъ покровъ посреди тако единъ до(м) соз(д)абъ бъ,

посреди столю положТ нбо се, и превыше воды»28. Процитированная

характеристика воспроизводится богословом со слов авторитетнейшего представителя

антиохийской традиции Севериана Габальского. Как и Севериан, Козьма стены

космического дома представлял в виде вертикальных плоскостей, которыми

небесный свод опирается на водно-земное плоскостное основание мироздания.

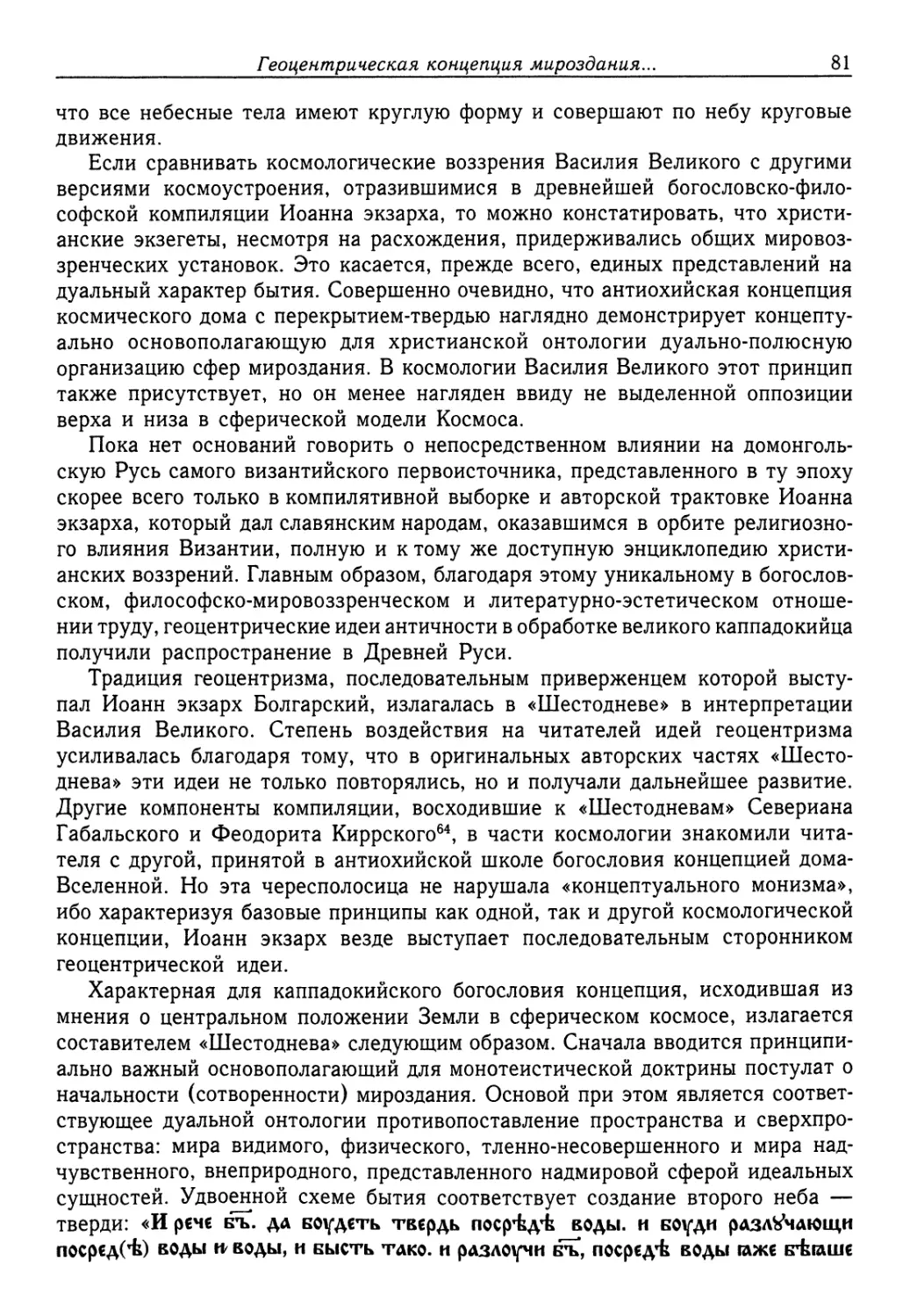

Чтобы дать наглядно-образное представление о космоустроении, Козьма

Индикоплов уподобляет его конкретному материальному объекту — скинии,

походной шатровой палатке, которая, согласно Библии, была устроена

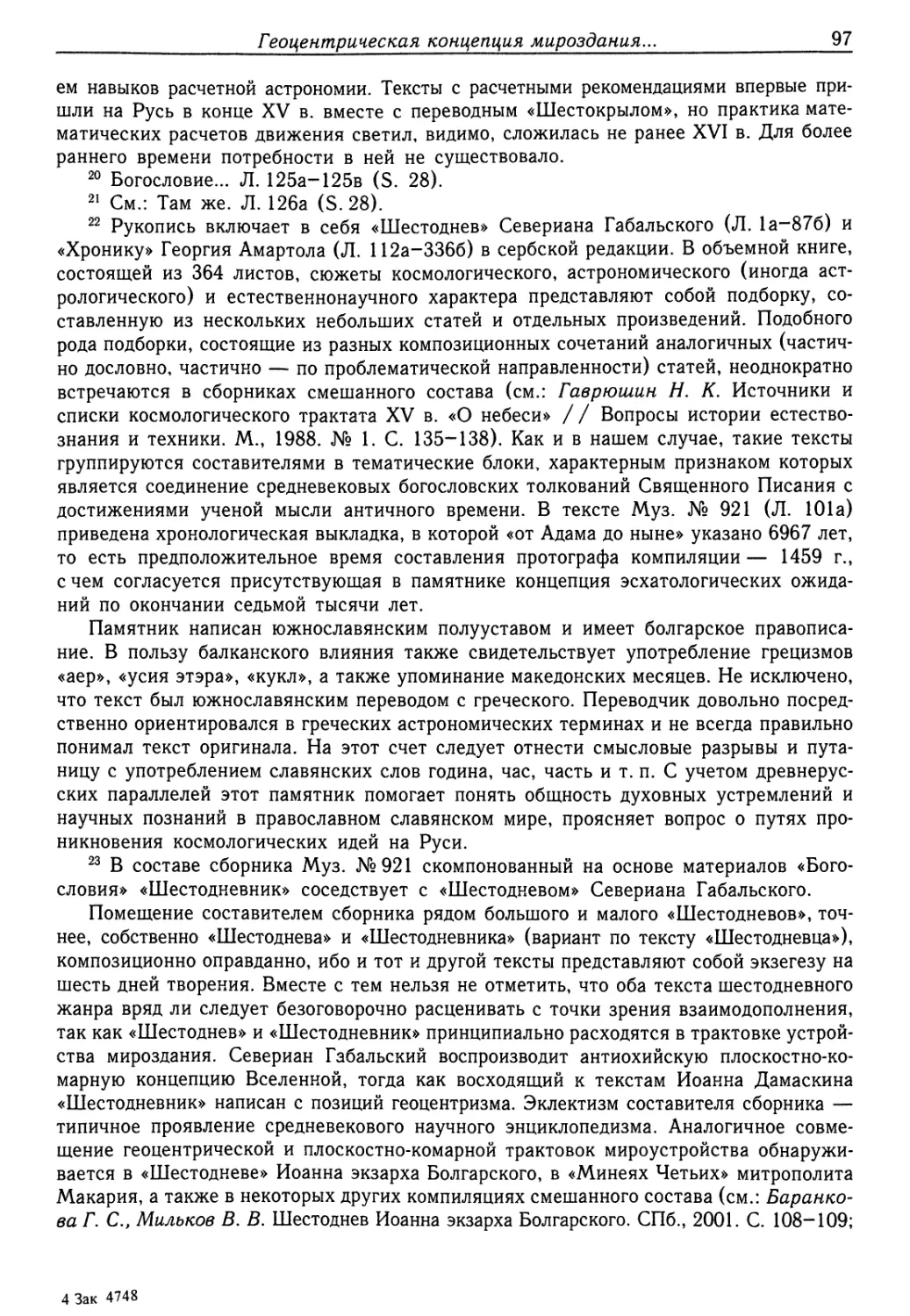

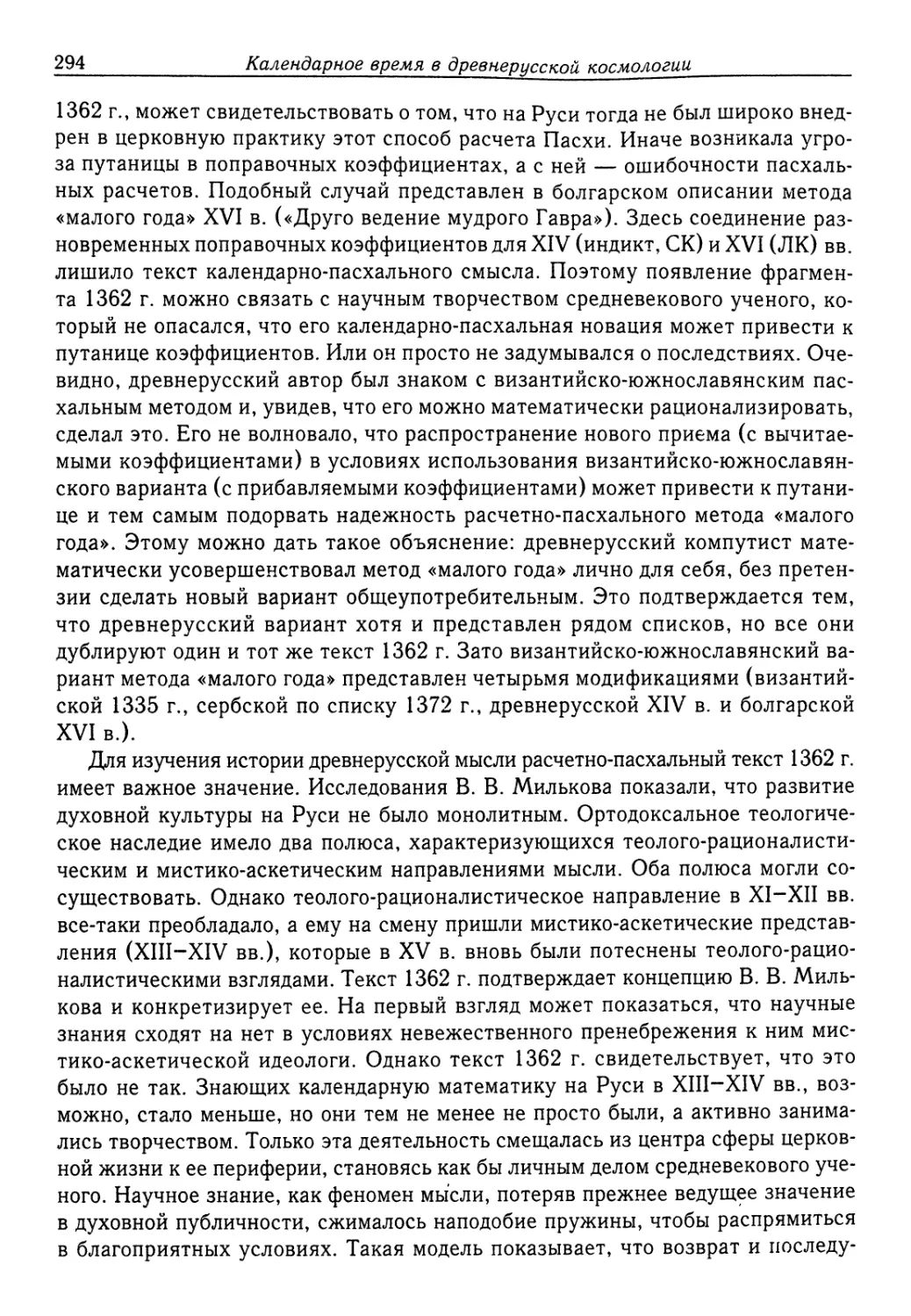

Моисеем по повелению Бога и являлась местопребыванием Иеговы (рис. 1-2). Скиния

использовалась древними евреями как походный храм, в котором проводились

общественные богослужения во время исхода из Египта. Образ скинии в

приложении к истолкованию пространственного строения мироздания

синонимичен образу дома. Однако через уподобление частей мироздания частям скинии

вводится ценностная, символико-религиозная оценка космических сфер.

В «Христианской топографии» формулируются основные принципы

символических толкований. Ход мысли здесь следующий: Моисей устроил «сЬнь»

(скинию) по «шврАЗОу соущую всего мфА». В создании сени-скинии

заключалась реализация божественного плана. По мнению экзегета, Бог таким образом

раскрывал людям тайну мироустройства. Скиния, с ее опирающимися на

столбы стенами и шатровым покрытием, знаменовала собой уменьшенную модель

Идеи плос кос тно-комар ного мироустройства...

35

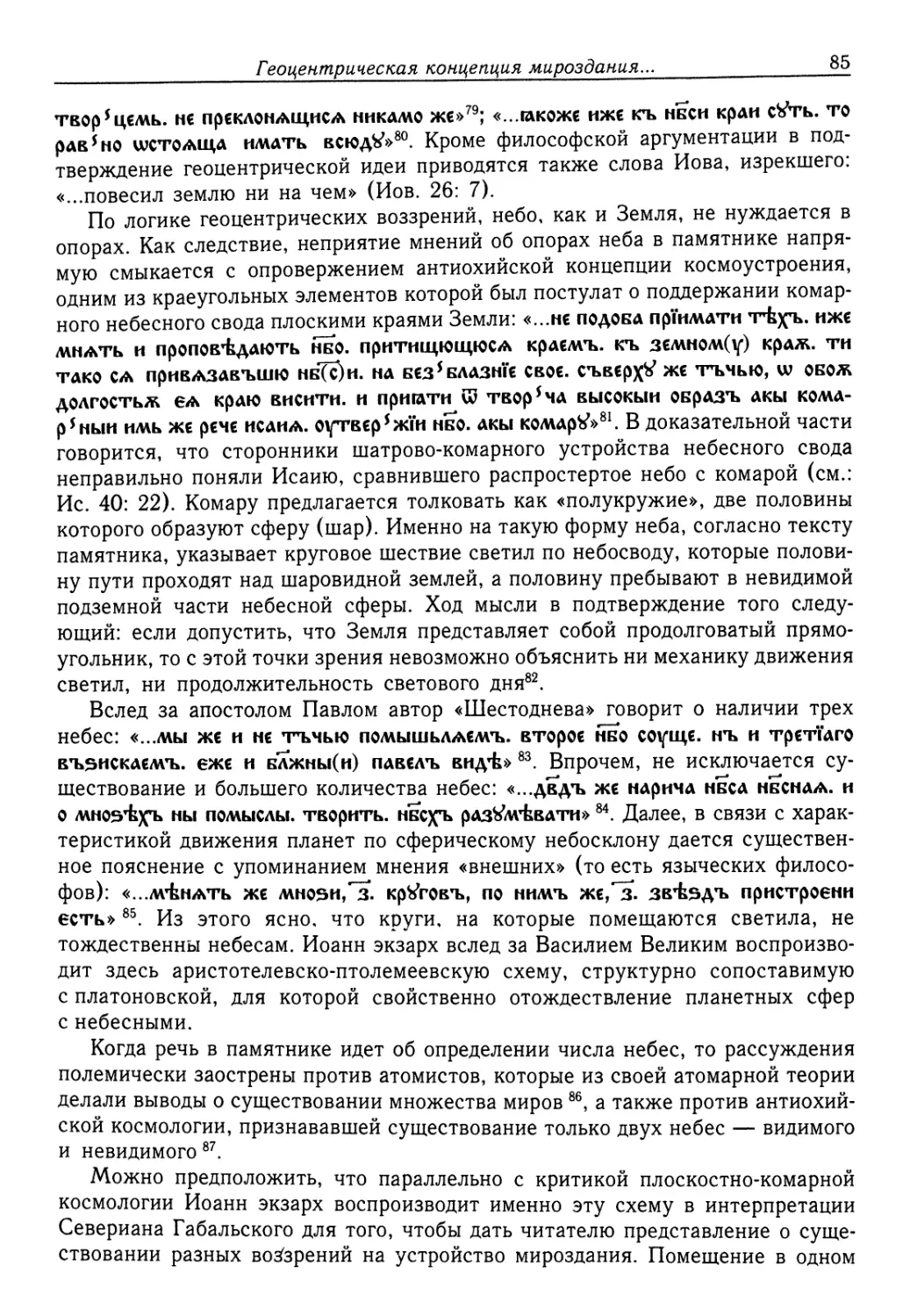

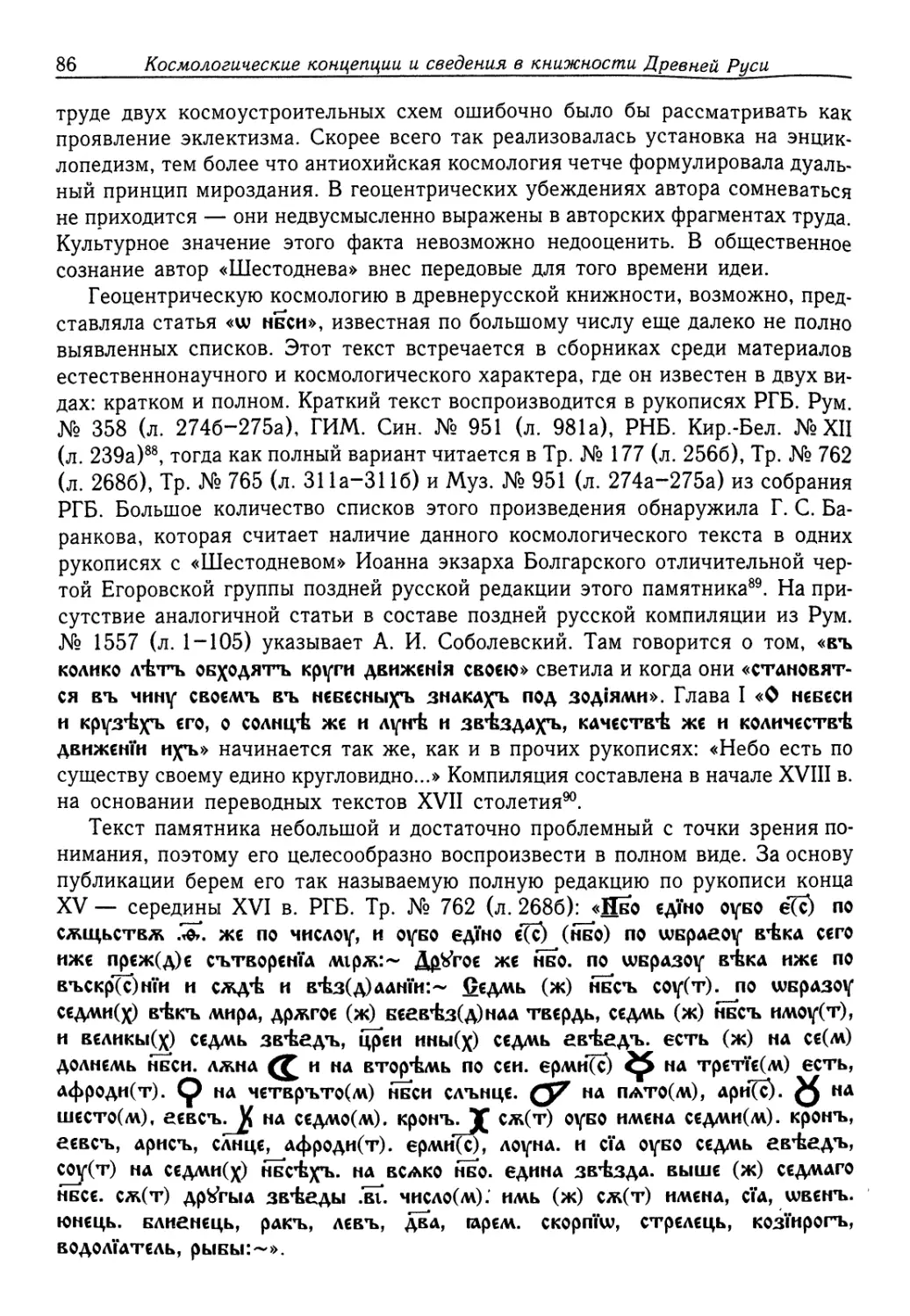

Рис. 1-2'. Скиния — образная модель мироздания.

«Христианская топография» Козьмы Индикоплова.

ГИМ.Муз.Мо 1152. Л. 69

36 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси

огромного космического дома с плоским основанием, стенами и комарным

завершением. Прямоугольные ее очертания уподоблялись прямоугольнику водно-

земного основания мироздания. По подобию священной постройки

соотношение сторон прямоугольных пределов нижнего космического яруса было таковым,

что длина в два раза превышала ширину.

Горизонтальное размежевание объектов мироздания также имело свою

символику. Прообразом в данном случае выступала разделявшая пространство

скинии пополам завеса и примыкавшие к ней части помещения. Завеса являлась

границей между так называемой первой скинией — местом отправления

ритуалов — и второй скинией, которая более известна как Святая Святых. Эта

внутренняя, сакральная, часть являлась святилищем. Здесь хранился Ковчег завета

с десятью заповедями. Вслед за детальным описанием строения скинии в

«Христианской топографии» подробно истолковывается космосимволическое

значение каждой части. «Внешний храмъ сего видУмдго лир а» — пространство от

земли до тверди. Ограда скинии «назнамснаа морс, глемое ижеднъ».

Расположенная по периметру скинии ограда, повторяющая пропорции ее

прямоугольных очертаний, «ндзндменоуд wb OHOif стрлноу землю, иде же е(с) рли на

В5ОСТОЦ€, ИД€ (Ж) И КрАИ НБА П5рЬВАГО, КОМАрОЮ ВИДНАГО, КрАбМЬ 3€МЛ|' БСАКО СО-

вокоуплАвмю». Семь свечей светильника толкуются как семь светил небесных,

помещаемых, согласно антиохийской космологической схеме, в физическом

пространстве ниже тверди. В предметной модели Космоса этому соответствует

нахождение светильника, как того требует закон, в первой скинии, прообразующей

видимый мир. Святая Святых и Ковчег завета с изображением херувимов на его

крыше подается как «идердз... нб7с)ныихь С5 тверд!», то есть знаменует

приближенную к Богу духовную сферу мироздания, или второго комарного неба29.

В окраинной земной части мироздания, с северной его стороны, согласно

Козьме Индикоплову, помещаются высокие горы, с помощью которых

объясняется наступление ночи. Представители антиохийского богословия, в отличие

от приверженцев геоцентрической концепции, считали, что светила движутся

по горизонтальным (над Землею) кругам. Когда Солнце заходит за гору, земное

пространство оказывается в тени и погружается в ночную темноту. Движущей

силою светил названы ангелы, которые, исполняя повеление Божие, водят

небесные тела «и двизати вса «ако послоушлТвУи воиш црвУ»30. Специальные ангелы

приставлены к управлению природными стихиями. Разъяснение небесной

механики можно квалифицировать как часть космологии памятника, которая

дополняет серию аллегорических космологических суждений.

Особое внимание в «Христианской топографии» уделяется рассмотрению

сопряжения частей мироздания и незыблемости его основ. Согласно

памятнику, огромный Космос держится одной только силою Бога: «...еже ничемоу же

нсподи выти по(д) землею, тако въ nwB'k. повысивши землю ни на чем же»31.

Козьма Индикошюв опровергает все нетелеологические попытки поисков