Author: Зачевский Е.А.

Tags: литература германии период второй мировой войны (1939 -1945 гг) третий рейх история германия

ISBN: 978-5-901805-50-3

Year: 2014

Text

. А. Зачевский

55 55BS5Я

немецкой

литературы

времён

Третьего рейха

(1933-1945)

ЗАЧЕВСКИЙ E. А.

История немецкой литературы

времён Третьего рейха

(1933-1945)

ш

Санкт-Петербург

Крита -2014

ББК 83.3(4Нем):63.3(0)62

3-39

Редактор Михаил Луньковский

Художник Дмитрий Дервенёв

Зачевский Б. А.

3-39 История немецкой литературы времён Третьего рейха ( 1933-1945) :

[Текст]: монография / Е. А. Зачевский. — СПб.: Издательство «Крига»,

2014. — 896 с, 16 стр.: ил. [разд. паг.]

ISBN 978-5-901805-50-3

Книга посвящена мало изученной теме в истории немецкой литерату-

ры — литературе времён Третьего рейха. Рассмотрены истоки официальной

нацистской литературы и сопутствующих ей литературных направлений,

а также попытки оппозиционно настроенных писателей и представителей

т.н. «внутренней эмиграции» выступить с зашифрованной критикой нацист-

ского режима. В книге представлена периодизация литературного процесса

Германии этой эпохи и даны творческие характеристики и биографические

справки о ведущих авторах как официозной, так и оппозиционной направ-

ленности. Книга адресована филологам, историкам и всем, кто интересуется

немецкой литературой.

The book is devoted to a rather obscure and only partly explored «territory» in

history of German belles lettres — literature of the Third Reich period. The author

investigates official Nazi literary works and their major trends, as well as attempts

made by critically-minded writers and those belonging to «the inner immigration»

to offer codified criticism of the Nazi regime. The critic suggests a well-grounded

periodization of the literary process in the Germany of the first half of the 20th

century. The book includes biographical surveys and detailed analysis of the work

of individual authors, including those officially recognized in the Reich as well as

those belonging to the dissident camp and offers a pioneer research of the oeuvre

of some of the authors (W. Koeppen, P. Huchel and others) who had a grave

influence on later trends in German literature after 1945. The book is a valuable

source for linguists, historians, and anyone interested in German literature.

ББК 83.3(4Нем):63.3(0)62

ISBN 978-5-901805-50-3 © Зачевский E. А., текст, 2014.

© Оформление. Издательство «Крига», 2014.

Введение

В открытом письме к Вальтеру фон Моло, одному из представителей

так называемой «внутренней эмиграции», призывавшем Томаса Манна

вернуться в послевоенную Германию, писатель, говоря о немецкой лите-

ратуре времён нацизма, заметил: «Это, может быть, суеверие, но у меня

такое чувство, что книги, которые вообще могли быть напечатаны в Гер-

мании с 1933 по 1945 год, решительно ничего не стоят и лучше их не брать

в руки. От них неотделим запах позора и крови, их следовало бы скопом

пустить в макулатуру».1 Эти слова великого немца, во многом созвучные

настроениям в обществе после Второй мировой войны, в значительной

мере определили судьбу изучения литературы Третьего рейха едва ли не во

всём мире.

Однако, по мере изучения истории германского фашизма, пришло

осознание необходимости обращения и к истории литературы этого поли-

тического явления. На Западе, особенно в Германии и Австрии и отчасти

в США, интерес к этой проблеме спорадически то возникает, то затухает.

При наличии большого количества исследований, посвященных отдель-

ным аспектам этой проблемы, не говоря уже о необозримом числе статей

различной степени значимости, можно отметить лишь несколько работ,

которые претендуют на статус достаточно фундаментального исследова-

ния истоков и состояния немецкой литературы времён Третьего рейха.2

1 Манн Т. Письма / Под ред. С. К. Апта. М., 1975. С. 185.

2 Die deutsche Literatur im Dritten Reich. Themen. Tradition. Wirkungen / Hrsg.

v. H. Denkler und K. Prümm. Stuttgart 1976; Ketelsen Uwe-K. Völkisch-nationale

und nationalsozialistische Literatur in Deutschland 1890-1945. Stuttgart 1976; Ketel-

sen Uwe-K. Literarur und Drittes Reich. Greifswald 1994; Schoeps K-H.J. Literatur

im Dritten Reich (1933-1945). Berlin 2000; Nationalsozialism und Exil 1933-1945.

Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Bd. 19/ Hrsg. v. W. Haefs. München 2009.

3

Подобное положение объясняется отсутствием серьёзных исследо-

ваний творчества отдельных представителей литературного процесса,

что естественно, затрудняет понимание самой проблемы, ибо какими бы

одиозными фигурами ни были эти авторы, их творчество было далеко

неоднородным и, что самое главное, воспринималось современниками

разной политической ориентации совершенно по-разному. Классическим

примером такого неоднозначного отношения к творчеству писателей

Третьего рейха является оценка современниками романа Эрнста Юнгера

«На мраморных скалах» (»Auf den Marmorklippen«, 1939). Одни восприни-

мали этот роман как выражение неприятия нацистского режима, другие

видели в нём выражение фашистской эстетики силы.

Исследователи постоянно сталкиваются с тем, что «литература Треть-

его рейха не даёт адекватной картины действительности Третьего рейха».1

Подобные заявления связаны, скорее всего, с тем, что весь корпус лите-

ратуры тех лет, независимо от степени художественной значимости его

составляющих, ещё не подвергся основательному изучению, ибо адекватная

составляющая действительности не всегда есть конкретное выражение

времени, и порой проявляется как некое собрание бытовых, личностных

деталей, которые лучше передают дух эпохи, нежели яркие реалии. Вероят-

но, поэтому, начиная с конца XX века, стали появляться монографические

работы, посвященные творчеству ведущих авторов Третьего рейха, среди

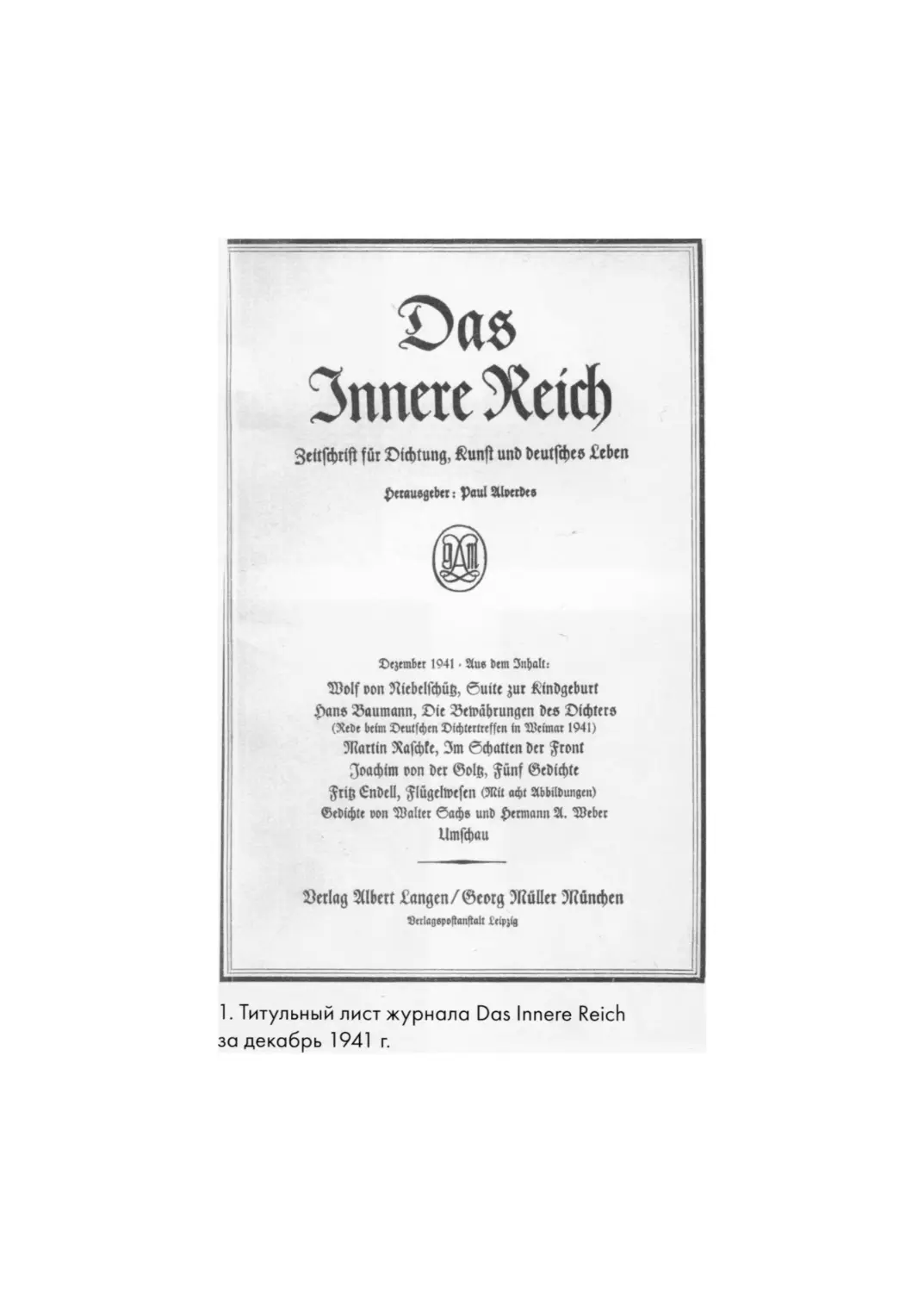

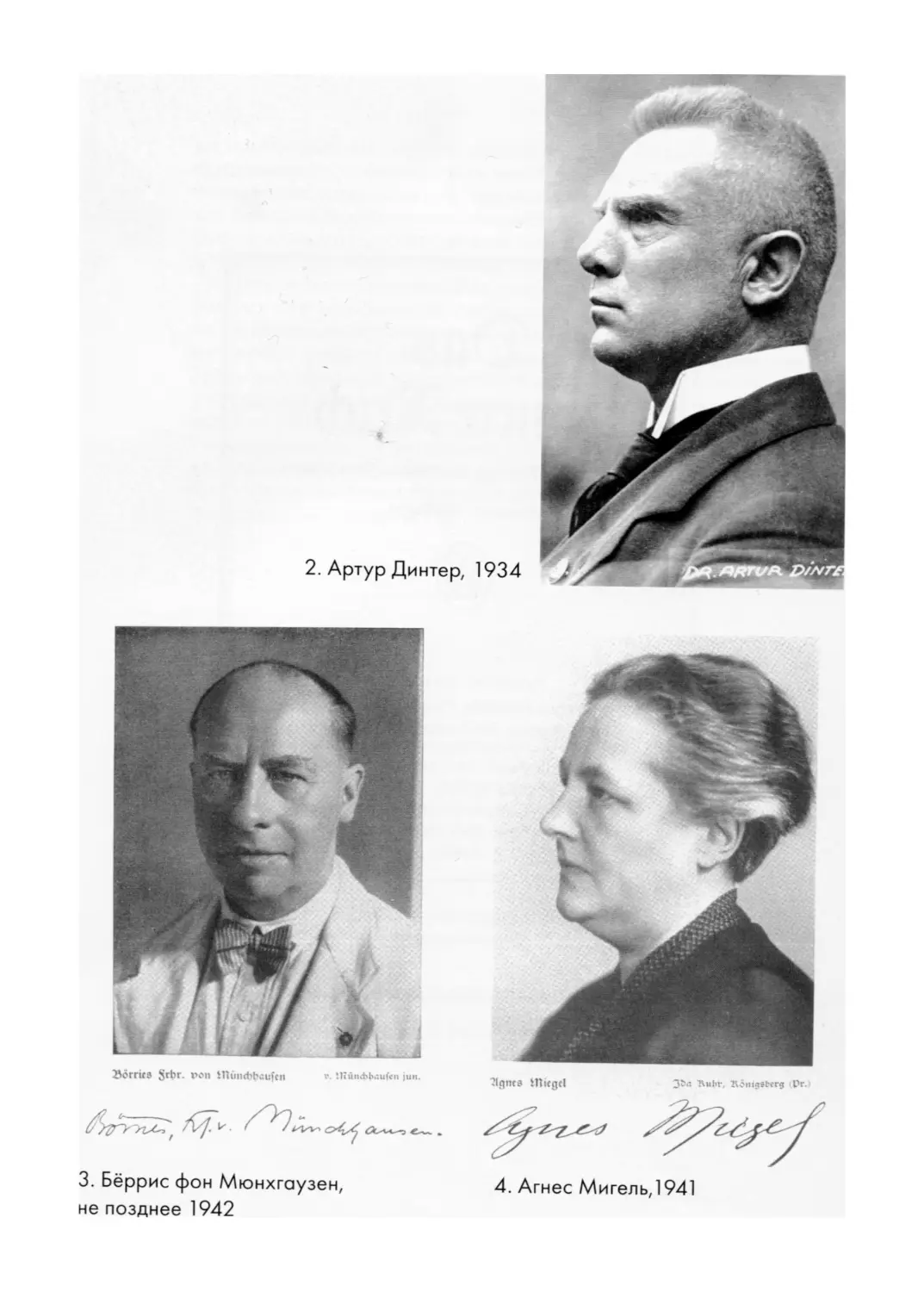

которых особо следует отметить книги о творчестве Ганса Йоста, Йозефа

Вайнхебера, Ганса Фридриха Блунка, Агнес Мигель, Ганса Гримма и ряда

других писателей, игравших значительную роль в литературном процессе

Третьего рейха.2 Такая тенденция свидетельствует о намерении исследова-

телей глубже проникнуть в суть явления с привлечением всех материалов

изучаемого автора, а не его отдельных значимых произведений.

Сложности возникают и с идентификацией принадлежности того или

иного автора к идеологии национал-социализма в связи с отсутствием как

в самом Третьем рейхе, так и в специальных исследованиях определённой

концепции национал-социалистской литературы, как, впрочем, и самого

национал-социализма, не являющегося «точно обозначенной системой,

а лишь конгломератом несоответствующих друг другу элементов».3 Если

1 Schoeps К-Н. J. Literatur im Dritten Reich (1933-1945). Berlin 2000. S. 12.

2 Düsterberg R. Hanns Johst: »Der Barde der SS«. Karrieren eines deutschen Dichters.

Padeborn, München, Wien, Zürich, 2004; Berger A Josef Weinheber. 1892-1945. Leben

und Werk — Leben im Werk. Salzburg, 1999; W. Scott Hoerle. Hans Friedrich Blunk.

Poetand Nazi Collaborator, 1888-1961. Bern, Frankfurt / Main; Dichter für das »Dritte

Reich«. Biografische Studien zum Verhältnis von Literatur und Ideologie. Bd. I / Hrsg.

v. Rolf Düsterberg. Bielefeld, 2009; Dichter für das »Dritte Reich«. Bd. 2. Biografische

Studien zum Verhältnis von Literatur und Ideologie / Hrsg. v. R. Düsterberg. Bielefeld,

2011; PiorreckA. Agnes Miegel. Ihr Leben und ihre Dichtung. München, 1990.

3 Vondung K. Der literarische Nationalsozialismus. Ideologische, politische und sozi-

alhistorische Wirkungszusammenhänge // Die deutsche Literatur im Dritten Reich.

4

в первом случае подобное положение дел объяснялось в значительной мере

несогласованностью, а проще говоря, соперничеством между отдельными

идеологическими структурами Третьего рейха, то во втором случае при-

чина кроется в недостаточном знакомстве с обширным литературным

материалом времён Третьего рейха, как, впрочем, и с публикациями пред-

шествующих лет, ибо они вписываются в структуру этого периода. Более

того, многие сложности изучения этих и ряда других проблем литературы

тех лет вызваны просто незнанием «всей жизненной практики участников

литературного процесса в Германии»,1 что приводит к общим, лишённым

конкретики выводам, а то и просто к заведомой фальсификации.

В советской германистике 20-40-х годов проявлялся определённый

интерес к немецкой литературе времён Веймарской республики, где,

собственно, и формировался костяк официальной литературы Третьего

рейха. Об этом можно судить по публикациям в журналах «Современный

Запад», «Вестник иностранной литературы» и «Интернациональная лите-

ратура» статей и произведений отдельных авторов, а также по отдельным

публикациям М. Троцкой, Р. Куллэ, A.A. Гвоздева, Ф. Шиллера, Б. Сучкова,

Т. Мотылёвой.2 Хотя в последующем в работах, посвященных творчеству

немецких авторов, прямо или косвенно связанных с периодом фашизма

в Германии, встречаются отдельные главы, преимущественно общего

свойства, о литературной ситуации тех лет, каких-либо фундаменталь-

ных исследований не предпринималось, и на то были свои причины.

В советской германистике тех лет, как, впрочем, и в последующие годы,

изначально сложность изучения литературы Третьего рейха была обу-

словлена не только идеологическими причинами, когда основное внима-

ние обращалось на судьбы литературы прокоммунистической или левой

направленности, но и обыкновенным игнорированием или поверхностным

реферированием творчества отдельных авторов консервативной ориен-

тации, заложивших основы официальной литературы Третьего рейха.3

Практически из внимания исследователей выпал целый слой литературы

Themen. Traditionen. Wirkungen / Hrsg. v. H. Denkler und К. Prümm. Stuttgart,

1976. S. 46.

1 Ketelsten U. V-K. Völkisch-nationale und nationalsozialistische Literatur in Deutschland

1890-1945. Stuttgart, 1976. S. 7.

2 M. Троцкая (M. А. Тройская. Литература современной Германии / / Поэтика. Сбор-

ник статей. Л., 1929. С. 5-20; Куллэ Р. Драматургия современной Германии //

Куллэ Р. Этюды о современной западно-европейской и американской литературе.

М.-Л., 1930. С. 209-250; Гвоздев A.A. Театр послевоенной Германии. Л.-М., 1933;

Шиллер Ф. Литературоведение в Германии. М., 1934; Сучков Б. Фашистский

крестьянский роман // Интернациональная литература. М., 1942. № 8/9. С. 142;

Мотпылёва Т. «Рабочая» тема в литературе германского фашизма / / Интернацио-

нальная литература. М., 1936. № 2. С. 119-122.

3 История немецкой литературы 5. 1918-1945 / Под ред. И.М. Фрадкина и СВ. Турае-

ва. М., 1976. Отдельные статьи.

5

по той лишь причине, что она рассматривалась как литература второ-

го плана и не соответствовала идеологическим установкам советского

времени, как, впрочем, не соответствует и нынешним представлениям

о большой литературе. Подобное отношение к этой проблеме привело

к тому, что литература времён Веймарской республики, где собственно

и формировалась литература консервативной направленности, ставшая

впоследствии официально признанной литературой Третьего рейха,

была представлена неполно, однобоко, без учёта реальной литературной

ситуации в стране. Даже в контексте того материала, который был опре-

деляющим для советских исследователей, консервативно настроенные

авторы были практически выведены за рамки истории, хотя они явля-

лись серьёзными противниками революционно-пролетарской литературы

и вообще литературы левой ориентации, находясь с нею в состоянии резкой

и постоянной конфронтации.

Как следствие отсутствия интереса к одному из главных участников

литературного процесса времён Веймарской республики — возникновение

в библиотеках страны громадных лакун изданий того периода, не говоря

уже об изданиях времён Третьего рейха, которыми наши библиотеки

не намного обогатились после 1945 г.

Интерес к изучению немецкой литературы времён Третьего рейха,

возникший в СССР после 1945 года, носил не столько литературоведческий,

сколько идеологический характер, что также было вызвано политическими

реалиями тех лет. Отсутствие внятного исследования литературной ситуа-

ции в предвоенной Германии с преимущественным интересом к противни-

кам нацистов привело к тому, что появление того или иного автора в соста-

ве нацистского литературного Парнаса лишено было причинной обусловлен-

ности, да и сама литературная ситуация в Третьем рейхе, если не считать

печально известных акций по сжиганию книг неугодных авторов в мае

1933 года, ареста прокоммунистически настроенных писателей и массовой

эмиграции деятелей литературы и искусства, практически не исследова-

на. Немногочисленные статьи и отдельные публикации И.М. Фрадкина,1

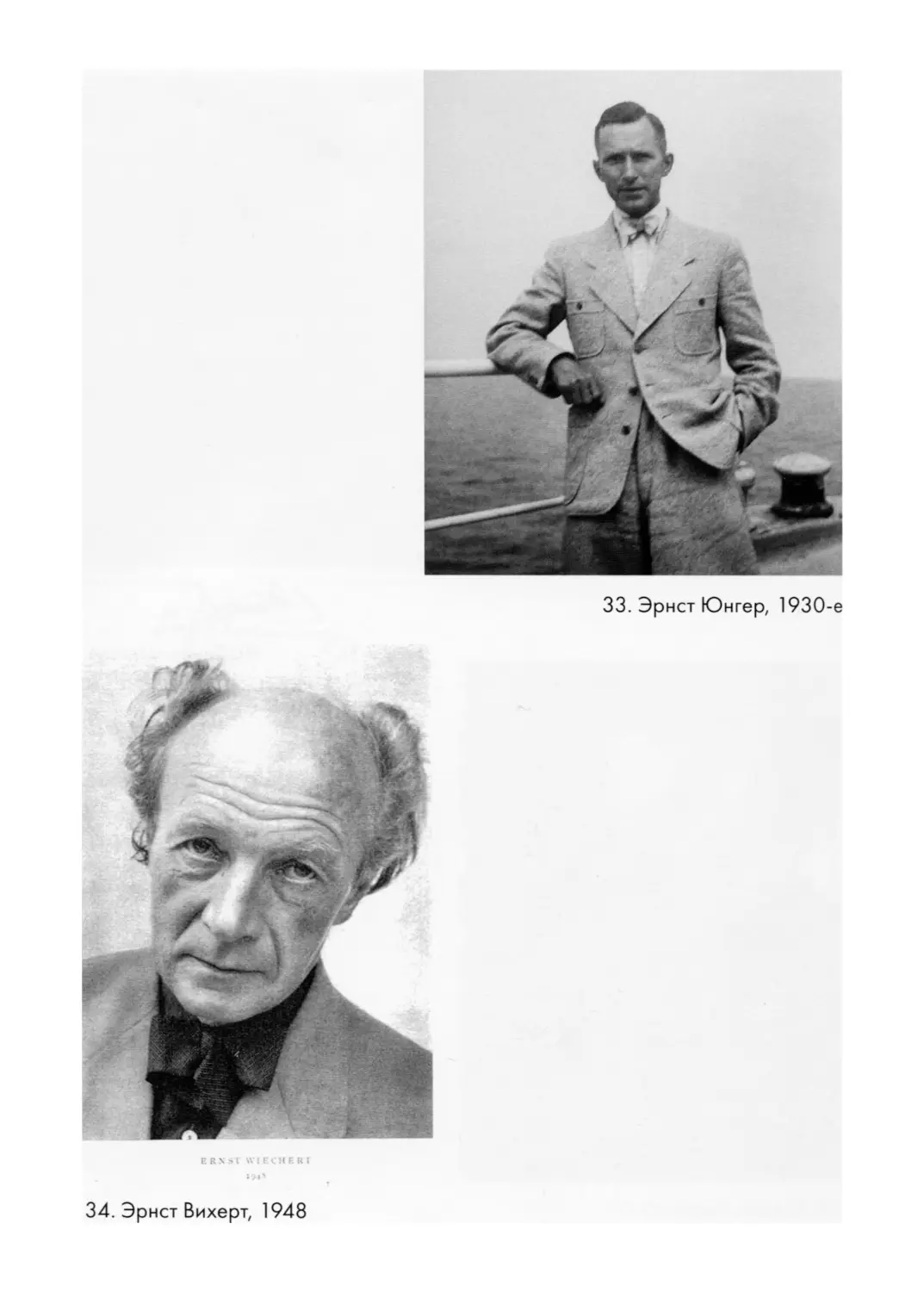

а также ряд творческих портретов Г. Вайзенборна, Г. Бенна, Э. Юнгера,

Э. Ланггэссер, С. Андреса и авторов христианской направленности2 мож-

1 Фрадкин И.М. Реставрация орла и свастики. М., 1971; Фрадкин И.М. Голоса дру-

гой Германии // Литература антифашистского Сопротивления в странах Евро-

пы. 1939-1945/Под ред. Ф.С. Наркирьера. М., 1972. С. 497-542; Фрадкин И.М.

Фашистский переворот и судьбы немецкой литературы. Официальная литература

Третьей империи // История немецкой литературы. 1918-1945. Т. 5.//Под ред.

И.М. Фрадкина и СВ. Тураева. М., 1976. С. 323-347.

2 Юрьева Л. М. Гюнтер Вейзенборн; Павлова Н. С. Готфрид Бенн; Архипов Ю. И

Эрнст Юнгер; Архипов Ю. И. Стефан Андрее; Рудницкий М.А.. Элизабет Ланггэссер;

Аверинцев С. С. Литература христанского направления / / История литературы

ФРГ / Под ред. И.М. Фрадкина. М., 1980. С. 62-162.

6

но назвать лишь введением в суть проблемы. Как бы мы ни относились

к литературе тех лет, необходимо знать её бытование в те годы, ибо тогда

непонятно столь долгое и достаточно успешное существование её одиоз-

ных авторов в ФРГ. Более того, в ином ракурсе предстают литературные

процессы в кайзеровской Германии и в годы Веймарской республики.

В известной мере изучение литературы Третьего рейха осложняется

тем, что корпус литературы этого периода формировался за счёт собствен-

но немецких, австрийских авторов, а также авторов немецкой диаспоры

в Польше, Румынии, Венгрии и Чехословакии, что, независимо от полити-

ческих причин (насильственная аннексия Германией Австрии, Судетской

области в Чехословакии), соответствовало традиционному рассмотрению

немецкой литературы по областническому принципу, сложившемуся ещё

в конце XVIII века. В этой связи неизбежны экскурсы в австрийскую,

чешскую, румынскую, венгерскую и польскую литературы первой поло-

вины XX века тем более, что творчество ряда авторов из этих регионов

(Й. Вайнхебера, Б. фон Брема, Ф. Тумлера, Р. Хольбаума, М. Йелузиха)

воспринималось в те годы как составная часть литературы Третьего рейха.

После распада Советского Союза, когда, казалось бы, исчезли все

препоны для изучения литературы Третьего рейха, российские германисты

попросту устранились от этой проблемы, уступив место историкам, для

которых немецкая литература вообще, а литература Третьего рейха в част-

ности, служит лишь в качестве некоторого украшения сомнительно свой-

ства для полноты раскрытия предмета их интереса. Блестящим примером

такого потребительского и совершенно непрофессионального обращения

к литературе Третьего рейха, как, впрочем, и к другим аспектам немецкой

литературы, служат книги петербургского историка О. Ю. Пленкова.1 Более

того, некоторые российские историки консервативной мысли, напри-

мер, И.З. Бестужев, пришли к выводу, что именно во времена нацизма

немецкая литература достигла невероятного подъёма, видя в этом заслугу

«национального правления»,2 т.е. национал-социализма. Этой же мыслью,

не без поддержки ряда немецких землячеств (особым вниманием у них

пользуется Калиниград), проникнуты и попытки ряда молодых литерату-

роведов и переводчиков представить, например, творчество Агнес Мигель,

одной из фанатичных последовательниц идеологии национал-социализма,

как «блистательную поэтессу», «чьё имя — в ряду звёзд европейской поэ-

зии».3 Стоит ли удивляться тому, что подобные мысли уже перекочевали

на страницы студенческих работ и выдаются за последнее слово науки.

1 Пленков О.Ю. Третий рейх. Арийская культура. СПб., 2005. То же самое, но под

другим названием: Пленков О. Ю. Тайны Третьего рейха. Культура на службе вер-

махта. М., 2011. Пленков О.Ю. Триумф мифа над разумом. СПб., 2011.

2 Бестужев И. 3. Культура Германии 1933^-5 годов. Опыт национального правления.

Предпосылки и последствия // Золотой Лев. № 205-206. 2009. www.zlev.ru

3 Симкин С. Агнес Мигель // Мигель А. Возвращение. Калининград, 1996. С. 5.

7

Подобного рода «исследования» являются лучшим подтверждением

необходимости основательного и всеобъемлющего изучения истории лите-

ратуры Третьего рейха.

Данная работа не является собственно историей литературы Третьего

рейха, а лишь собранием очерков, охватывающим достаточно большой

пласт собственно нацистской и официально признанной нацистами так

называемой фёлькиш-национальной литературы. Значительное внимание

уделяется литературе так называемой «внутренней эмиграции» и особенно

творчеству молодых писателей афашистской направленности, остававше-

еся долгое время на периферии интересов исследователей. Тем не менее,

представленные материалы не претендует на всеобъемлющий охват всех

событий литературного и политического плана, касающихся становления

и развития литературы времён Веймарской республики и Третьего рейха,

ибо это только попытка определения контуров будущего исследования,

поэтому некоторые имена, некоторые события остались за рамками моего

исследования, что не означает отсутствия интереса к ним. Сейчас важ-

но дать на примере наиболее одиозных и примечательных для Третьего

рейха авторов общее представление о состоянии дел в литературе, о том

была ли она в действительности и в каком виде проявлялась её сущность.

Мы пока обладаем лишь неким пропагандистки окрашенным муляжом,

разрозненными набросками свершившегося, а не реальным материалом,

на котором трудно, если вообще возможно, построить какую-то стройную

концепцию истории литературы Третьего рейха.

Желание дать более развёрнутую картину литературного процесса

в Третьем рейхе, привело к тому, что в данной работе пришлось отказаться

от разделения материала по тематическому (военный роман, крестьянский

роман, исторический роман и т.д.) и отчасти жанровому (роман, драма,

поэзия) принципам, ибо, как показывает анализ литературы данного

периода, подобное разделение обедняет картину творческих проявлений

того времени.

История литературы Третьего рейха не заканчивается 1945 годом.

Писатели «внутренней эмиграции», как и нацистские писатели, прошедшие

без особых трудов процесс денацификации, длительное время занимали

литературное пространство ФРГ, отчасти ГДР и Австрии, и лишь к концу

60-х гг. XX века их значимость в литературном процессе сошла на нет.

Большая часть из них, не затронутая ни политическими, ни литератур-

ными веяниями послевоенного времени, продолжала не только писать

в том же духе, как и во времена Веймарской республики и Третьего рейха,

но и переиздавать почти без изменений свои прежние наиболее популярные

произведения. У них были свои издательства, своя пресса, наконец, свои

читатели, что обеспечивало им большие тиражи и безбедное существова-

ние. Более того, на них обрушился поток премий. Правда, инициаторами

большинства этих премий были различные так называемые «землячества

изгнанных», т.е. жителей, вынужденных покинуть земли, отошедшие после

8

1945 года к их прежним хозяевам (Польша, Чехословакия). Свою лепту

в этот поток премий внесли и власти ФРГ в период правления первого

канцлера послевоенной Германии Конрада Аденауэра, что отвечало его

политическим надобностям и целям.

Именно подобное длительное существование значительного пласта

литературы времён Веймарской республики и Третьего рейха позволяет

некоторым литературоведам считать не 1945, а 1967 год цезурой1 нача-

ла новой западногерманской литературы, несмотря на то, что к этому

времени она уже стала свершившимся явлением, в корне отличавшимся

типологически, эстетически и политически от своих предшественников.

Несомненно, что последовавшее после 1945 года бытование лите-

ратуры Третьего рейха в немецкоязычном регионе заслуживает отдель-

ного тщательного исследования, хотя по ходу работы над данной книгой

я неоднократно прослеживал судьбы отдельных авторов времён нацизма

в послевоенные годы. Тем не менее, изучение этой проблемы во всём её

многообразии не входило в мои планы. Это уже задача будущих поколений

германистов. Основное правило, которым я руководствовался во время

работы над этой книгой, в своё время очень точно определил известный

российский медиевист А. Гуревич: «Мы задаём людям иных эпох, обществ

и цивилизаций наши вопросы, но ожидаем получить их ответы, ибо лишь

в подобном случае возможен диалог».2 Только таким образом мы можем

понять сущность происходившего в годы Третьего рейха, ибо, как сказал

другой историк, Д. Лоуэнталь, «прошлое — это чужая страна».3

В заключении мне хотелось бы выразить огромную благодарность

учреждениям и отдельным лицам в России и за её пределами за неоценимую

помощь в отыскании материалов, касающихся истории немецкой лите-

ратуры времён Третьего рейха, и особенно обнаружения текстов авторов

тех лет и секундарной литературы. Я благодарен библиотеке Российской

академии наук (Санкт-Петербург), Российской национальной библиотеке

(Санкт-Петербург), Австрийской библиотеке Санкт-Петербургского универ-

ситета, моим друзьям и коллегам, в особенности Александру Викторовичу

Хохлову за огромную поддержку всем моим начинаниям, стараниями кото-

рого эта книга увидела свет, моему давнему другу доктору Карлу Бауэру,

чью поддержку словом и делом я всегда ощущал, а также моему главному

поставщику текстов немецких авторов тех лет Людмиле Фукс-Шаманской,

без помощи которой немыслима была бы работа над этой книгой.

1 Цезура (лат. caesura) — веха, засечка, грань; здесь — граница исторического

периода.

2 Гуревич А. Избранные труды. Т. 2. Средневековый мир. М.—СПб., 1999. С. 19

3 ЛоэнталъД. Прошлое — чужая страна. СПб., 2004.

Периодизация истории литературы

Третьего рейха

Предваряя разговор о литературе Третьего рейха, необходимо

обратить внимание на сложности обозначения границ существова-

ния её как явления культуры. Одним из самых спорных вопросов

периодизации истории немецкой литературы XX века является

легальность цезур 1933 и 1945 годов в качестве определяющих

состояние литературного процесса в Германии времён Третьего

рейха. Дискуссии по этому поводу время от времени возникают,

но до сих пор исследователи не могут придти к единому мнению

по этому вопросу. Камнем преткновения является политическая

составляющая этих цезур, которая вызывает у некоторых исследо-

вателей сомнения в правомочности их применительно к литературе.

Ещё в 1952 году Хайнц Шверте в своей статье «Путь в двадцатое

столетие» высказал мнение, что захват в 1933 году власти Гитлером

в литературно-историческом смысле «ни в коей мере нельзя назвать

настоящей цезурой», однако цезуру 1945 года всё же признавал

в качестве фиксирующей «не только конец немецкой литературы

времён Гитлера, но и литературной эпохи вообще».1 В 60-х годах

германисты «новой волны», такие как Ганс Дитер Шэфер, Карл

Прюмм, Фриц Раддац, Хорст Денклер, исповедовавшие принци-

пы «негативного абсолюта», «разрушения легенд», «срывания всех

и всяческих масок», пошли ещё дальше, поставив под сомнение

и цезуру 1945 года.

Цит. по: Kreuzer H. Zur Periodisierung der »modernen« deutschen Literatur // Basis.

Bd. 2. Frankfurt / Main 1971. S. 26.

10

Работам этих авторов свойственен сенсационно-разоблачитель-

ный характер, хотя большинству их публикаций нельзя отказать

в основательности, обилии фактического материала, за которым

стоит огромная исследовательская, если не сказать расследователь-

ская, деятельность. Как справедливо и не без сарказма заметила

Элизабет Эндрес, специалист по литературе 50-60-х годов, «если

в пятидесятых годах была тенденция каждого обелять, то в конце

семидесятых наметилась установка всех понемножку обвинять

в чём-либо».1 Тенденция эта сохраняется и по сей день, и её вспле-

ски сродни эпидемии литературоведческого гриппа, ибо какие-либо

разумные объяснения этому поветрию трудно найти.

Подобный разоблачительно-обвинительный настрой герма-

нистов «новой волны» нашёл своё выражение в провозглашении

оригинальной концепции периодизации немецкой литературы

XX века, суть которой наиболее полно выразил Г. Д. Шэфер в сво-

ей книге «Расколотое сознание. Немецкая культура и жизненная

действительность 1933-1945 годов» (1981).2 Истоки литературы

ФРГ, по Шэферу, лежат не в 1945-1949 годах, а много раньше —

в конце 20-х годов, и поэтому цезуры 1933 и 1945 годов теряют

своё значение основополагающих для данного периода. При этом

речь идёт не о естественной преемственности культурного насле-

дия одной литературной эпохи или ряда литературных периодов

новыми формациями развивающегося литературного процесса,

а о сознательном игнорировании специфики «литературно-художе-

ственного «наполнения» заимствованного материала,3 игнорирова-

ние исторических условий, вызвавших к жизни то или иное новое

художественное явление соответствующего литературного периода.

Сугубо научная проблема в трактовке Шэфера приобрела рез-

ко политическое звучание, ибо за этим кроется попытка ревизии

не столько истории литературы, сколько вообще истории Германии

и Европы. Только этим можно объяснить рассуждения Шэфера

о незначительности фашизма в мировом историческом процессе:

1 Endres E. Die Literatur der Adenauerzeit. München 1980. S. 114-115.

2 Schäfer H. D. Das gespaltene Bewußtsein. Deutsche Kultur und Lebenswirklichkeit

1933-1945. München, Wien, 1982; Зачевский E. А. Переписывают историю //

Зачевский E. А. Зеркала времени. Очерки немецкоязычной литературы второй

половины XX века. СПб., 2005. С. 13-18.

3 Суровцев Ю. Литературный процесс и его периодизация // Вопросы литературы.

M., 1983. № 10. С. 124.

11

«Многое говорит о том, что национал-социализм усилил традицио-

налистские тенденции в немецкой литературе, прервал дальнейшее

развитие демократически ангажированных традиций и замедлил

подъём классики модерна, однако радикального изменения эпохи

он не вызвал, поскольку сам является продуктом кризиса».1 Здесь

Шэфер имеет в виду экономический кризис конца 20-х гг., охва-

тивший капиталистический мир и вызвавший в значительной мере

к жизни фашизм как политические движение. Поэтому Шэфер

обвиняет своих предшественников по цеху в незнании элементар-

ных законов экономического и политического развития общества

и пеняет им за мелочность, брюзжание и излишнюю чувствитель-

ность к экстремистским проявлениям нацистского режима, которые

не так суровы и были, если в это время существовала значительная

(sic!) литература, представители которой благополучно пережили

«мнимые» лишения периода гитлеровской диктатуры и достаточно

прославились впоследствии.

Отсюда делается «смелый» вывод о том, что «морализаторская

фиксация на национал-социализме привела к чрезмерной акцен-

тированное™ цезуры 1933-1945 гг. и тем самым препятствовала

литературно-историческому дифференцированному отображению

различных течений, а также определению взаимосвязи с этими

датами».2 Следовательно, к проблеме «фашизм и немецкая лите-

ратура» надо подходить шире, для чего предлагается устранить

из имеющейся периодизации немецкой литературы (даже в каче-

стве внутренних) цезуры 1933 и 1945 годов как неверных с научной

точки зрения, взяв за основу две глобальные цезуры:

1929 год — начало мирового кризиса, когда в обстановке

страха перед экономическим и политическим хаосом, чреватым

фашистской (а для других — коммунистической) опасностью,

в художественной жизни Германии наметилась чёткая тенденция

к уходу от реальной действительности, тяга к классическому насле-

дию прошлого, повышенный интерес к форме, стилю, языку, т.е.

начали формироваться контуры «неоклассицизма»;

1966 год — начало НТР в США, охвативший затем осталь-

ные развитые капиталистические страны; зарождение поп-арта

в искусстве, знаменовавшего собой отказ от канонов и условностей

«неоклассицизма», «смерть литературы» старой чеканки, вызванных

оптимистическими тенденциями в мировой экономике.

1 Schäfer KD. Op. cit. S. 62.

2 Ibid. S. 56.

12

Итак, согласно Шэферу, разгром фашистской Германии

не внёс заметных изменений в развитие немецкой литературы,

ибо весь мир образов, идей и выразительных средств молодой

западногерманской литературы, т.е. «литературы развалин», её

антифашистские и антимилитаристские устремления, даже отчасти

её ангажированность, как и вообще вавилонское столпотворение

стилей, школ и школок в западногерманской литературе первых

послевоенных лет,— всё это явилось продолжением, прямым след-

ствием анархии культурной и экономической жизни Веймарской

республики, всё сложилось и сформировалось задолго до 1933 года,

и, несмотря на некоторые трудности и потери, возмужало и окре-

пло в профессиональном смысле в годы нацизма и продолжало

успешно существовать и после 1945 года в неизменном виде вплоть

до леворадикального бунта молодёжи 1968 года. Какой бы необыч-

ной и смелой ни казалась новая система периодизации немецкой

литературы XX века, предложенная Г.Д. Шэфером, она уязвима

по всем позициям.

Прежде всего, неоправданно расширительное толкование

расстановки исторических цезур говорит как раз об экономиче-

ской безграмотности самого Шэфера, а не его предшественников.

За период с 1929 по 1966 годов капиталистическое общество пере-

жило (и продолжает переживать по сей день) серию экономических

кризисов. Однако смена литературных направлений и стилей

в каждом регионе происходила по-своему, как, впрочем, и смена

экономических кризисов.1

Исходя из посылки К. Маркса (германисты «новой волны» хоро-

шо знакомы с произведениями классика научного коммунизма)

о том, что «с изменением экономической основы более или менее

быстро происходит переворот во всей громадной надстройке»,2

Шэфер забывает, что хотя система капитализма в глобальном мас-

штабе осталась прежней (средства производства являются частной

собственностью), степень интенсивности функционирования этой

системы в разное время проявляется по-разному. Фашистская дик-

татура в Германии была крайним проявлением наиболее реакцион-

ных империалистических форм господства буржуазии с элементами

1 Федеративная Республика Германия / Под ред. В. Шенаева. M., 1983. С. 148;

Grosser А. Geschichte Deutschlands seit 1945: Eine Bilanz. München 1977. S. 253;

RaffD. Vom alten Reich zur Zweiten Republik. München 1987. S. 426.

2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. T. 13. M. 1957. С. 7.

13

огосударствления, и в силу этого цезуры 1933 и 1945 годов образуют

чётко фиксирующийся исторический отрезок, который по степени

интенсивности заключённых в нём событий логично обосабливается

в замкнутый исторический период. Тот же К. Маркс писал: «С чего

начинается история, с того же должен начинаться и ход мыслей,

и его дальнейшее движение будет представлять собой не что

иное, как отражение исторического процесса».1 Как с приходом

в 1933 году к власти фашистов в стране возникла и развивалась

совершенно новая духовная ситуация, повлёкшая за собой «измене-

ние в самом типе художественного сознания»,2 так и после разгрома

фашизма духовная ситуация и соответственно тип художественного

сознания в послевоенной Германии претерпели существенные изме-

нения. Тот факт, что послевоенная духовная ситуация проявлялась

в отдельных элементах культуры 20-х годов, не даёт нам права

снимать цезуру 1945 года, ибо элементы эти по своей наполнен-

ности, содержанию резко отличались от своих первоисточников

(а у представителей литературной молодёжи вообще отсутствовали)

и в своём новом качестве не были повтором. А именно повтор, как

механическое воспроизведение уже бывшего, говорит, по мнению

Шэфера, о «чрезвычайной гетерогенности» литературы 30-40-х гг.,

о внешнем сходстве произведений Г. М. Энценсбергера, Г. Грасса,

М. Вальзера, В. Хайссенбюттеля, Г. Мона, О. Гомрингера, не говоря

уже о В. Борхерте, В. Кёппене, А. Андерше, Г. Айхе, с произведе-

ниями авторов времён Веймарской республики.3

Естественно, что цезура 1933 года является порождением

истории, а не литературы. Однако любое масштабное историческое

событие (а приход к власти в 1933 году Гитлера было таковым)

оказывает прямо или косвенно неминуемое воздействие на судьбы

литературы. Учитывая политические методы диктатуры нацизма,

воздействие это было довольно резким и всеохватным. В данном

случае, как нигде в истории мировой литературы, подтвердились

марксовы слова о прямой взаимосвязи истории и образа мыслей.

Не случайно Ганс Майер, крупнейший знаток немецкой литературы,

подчёркивает, что «литература периода Веймарской республики

оставалась неразрывно связанной с немецкой действительностью

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 13. M. 1957. С. 497.

2 Белая Г. Проблема активности стиля / / Смена литературных стилей / Под ред.

В. Кожинова M., 1974. С. 123.

3 Schäfer H. D. Op. cit. S. 58

14

1918-1933 годов. Эту литературу невозможно было продолжать.

Это было бы также анахронично, как и возрождение экспресси-

онистской утопии о рождении «нового человека».1 Майеру вторит

Вольфганг Кёппен, заявивший в 1974 году, что «после Третьего

рейха была невозможна дальнейшая передача из рук в руки,

от мастера к мастеру, техники письма, опробованного, материалов,

тем, стилей,— ничего этого не было».2

Но что считать относящимся к периоду Веймарской республи-

ки, а что — к послевоенному периоду? Вот любопытное свидетель-

ство Альфреда Дёблина, которое убедительно доказывает шаткость

доводов Шэфера. Свидетельство это тем более примечательно, что

оно относится к 1946 году и навеяно не столько воспоминаниями

о прошлом, сколько литературной ситуацией первых послевоенных

лет: «Если сделать некий срез немецкой литературы 19 и 20 веков,

то можно обнаружить одновременно присутствие литератур или

отдельных литературных произведений различных времён. Где-

то около 1933 года можно было найти соседствующими рядом

литературу 1800-1850 годов, литературу 1900 года и, может быть,

литературу 1930 года. Вероятность наличия последней была меньше

всего».3 И хотя Дёблин объясняет этот парадокс несовершенством

образного мышления человека,4 подобный расклад литературных

предпочтений, как показывают исследования, вызван партийной

ориентацией авторов тех лет.5

Ещё меньшей была вероятность наличия литературы периода

Веймарской республики после 1933 года. Вот свидетельство Хор-

стаЛанге, одного из наиболее ярких представителей афашистской

литературы, относящееся к середине 1939 года. В письме к Эрнсту

Кройдеру, соратнику по духу, он сетует на то, что большинство

1 Mayer Н. Die umerzogene Literatur. Deutsche Schriftsteller und Bücher 1945-1967.

Berlin 1988. S. 27

2 Koeppen W. Im Kampf für ein bürgerliches Vorurteil // Koeppen W. Gesammelte

Werke. Bd. 6. Essays und Rezensionen / Hrsg. v. M. Reich-Ranicki. Frankfurt / Main

1986. S. 402.

3 DöblinA. Die deutsche Utopie von 1933 und die Literatur // Das Goldene Tor.

Baden-Baden, 1946. Nr. 1. S. 142-143.

4 Ibid.

5 Sontheimer K. Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. München 1983.

См. также: Зачевский E. А. Истоки литературы Третьего рейха // Литература и язык

в меняющемся мире. СПб., 2010. С. 18-48. СПб., 2010. С. 18-48.

15

книг в фашистской Германии «представляет собой реминисценции

из времён до 1890 года. Всё, что касается последующих лет, было

отринуто и изгнано».1 Годы фашистской диктатуры практически

выхолостили социально-критические, морализаторские аспекты

литературы Веймарской республики, чем она и славилась, и позво-

лили развиваться её наиболее частным проявлениям, находившимся

на периферии литературного процесса. Псевдонародная, «местниче-

ская» идеология, метафизика и иррационализм были генеральными

направлениями литературы Третьего рейха. Как выразился один

их участников дискуссии, говоря об известной акции нацистов

по сожжению книг, «конфликт между демократически-индиви-

дуальными и народнически-национальными воззрениями был

переведён из духовной плоскости в политическую и с помощью

коричневых бригад получил соответствующее разрешение».2

В этой связи странным выглядит намерение Шэфера доказать,

что «катастрофа» с Германией приключилась не в 1933 и 1945 годах,

а в 1929 году, и оправилась она от её последствий лишь к концу

60-х годов. Однако большинство современников и исследователей

наших дней говорят о том, что все они, как правило, восприни-

мали 1945 год как цезуру, неоспоримую по своей значимости

для будущего Германии и не имевшую себе равных в её истории.

Консервативный историк Фридрих Майнеке в своей неоднократно

переиздававшейся книге «Немецкая катастрофа» (1946), что также

является лишним доказательством признания концепции её автора,

пишет, что «катастрофа, переживаемая нами сегодня, превосходит

в нашем восприятии все прежние испытания подобного рода»,3

а «исторические примеры успеха или неуспеха нам мало чем помо-

гут, ибо задача всякий раз становится новой и неповторимой».4

Ему вторит либеральный католический публицист Ойген Когон:

«Мы находимся не на эпохальной вершине, не на полпути к ней

или после неё, а в начале нового великого отрезка истории».5 Карл

1 Цит. по: Schäfer H. D. Bücherverbrennung, staatsfreie Sphäre und Scheinkultur//

»Das war ein Vorspiel nur...« Berliner Colloquium zur Literaturpolitik im »Dritten

Reich« / Hrsg. v. H. Denkler und E. Lämmert. Berlin 1985. S. 118.

2 Dahm V. Zu George L. Mosses: »Die Bildungsbürger verbrennen ihre eigene Bücher« //

»Das war ein Vorspiel nur...« S. 53.

3 Meinecke F. Die deutsche Katastrophe. Wiesbaden 1947. S. 5.

4 Ibid. S. 177

5 KogonE. Über die Situation // Frankfurter Hefte. 1947. H.l. S. 19.

16

Яйке, выражая мнение радикального крыла «внутренней эмигра-

ции», подчёркивал, что «мы не должны переделывать на новый лад

старые понятия, а действительно и непременно начать всё сначала,

по-новому, как это делали первые поселенцы, обживавшие Новый

свет».1 И, как бы объясняя причины необходимости подобных пре-

образований, Эрнст Вихерт в своей знаменитой «Речи к немецкой

молодёжи 1945 года» призывал «приступить к новому началу, но не

для нас, стариков, а для вас и ваших детей, ибо вы, вероятно, при-

знаёте, что наше начало было неверным».2

Эти же настроения определяли и литературную ситуацию

в Западной Германии. Генрих Бёлль вспоминает, что майские собы-

тия 1945 года вызвали у него «необыкновенное ощущение свободы»

и «послужили невероятным толчком к тому, чтобы взяться за перо».3

Даже Готфрид Бенн и Эрнст Кройдер, писатели, сознательно игно-

рировавшие реальную действительность, отмечали существенные

изменения в духовной ситуации после 1945 года Бенн резко возра-

жал против навязывания «старого хлама до 1932 года», ибо многие

авторы «значительно продвинулись вперёд и обрели новые знания

в ходе диалектического процесса развития».4 Кройдер тоже под-

чёркивал, что «сейчас пишут иначе, чем раньше».5

Строго говоря, рубежность 1945 года ставили под сомнение

и до Шэфера. Ещё в 1957 году Гюнтер Блёккер писал, что 1945 год

не является цезурой для литературы: «В действительности с помо-

щью этой даты был развязан шнурок и восстановлен естественный

кровоток литературной жизни».6 В поддержку Блёккера высказа-

лись также Карл Танк и Вольфганг Якобе: «Мы не можем опреде-

лённо говорить о немецкой литературе до и после 1945 года, как

будто с этой датой началась новая эпоха в литературной жизни

1 Jeicke К. Wer heißt uns hoffen? // Deutsche Rundschau. Berlin 1946. H.6. S. 235.

2 Wiechert E. Rede an die deutsche Jugend 1945. München 1945. S. 36.

3 »Ich habe nichts über den Krieg aufgeschrieben«: Ein Gespräch mit Heinrich Böll und

Hermann Lenz // Literaturmagazin 7. Nachkriegsliteratur / Hrsg. v. N. Born und

J. Manthey. Reinbek bei Hamburg 1978. S. 32-33.

4 Benn G. Lyrik und Prosa, Briefe und Dokumente / Hrsg. v. M. Niedermayer, M. Schlü-

ter. Wiesbaden 1962. S. 173.

5 Kreuder E. »Man schreibt nicht mehr wie früher«. Briefe an Horst Lange // Litera-

turmagazin 7. Nachkriegsliteratur / Hrsg. v. N. Born und J. Manthey. Reinbeck bei

Hamburg. 1978. S. 214.

6 Blöcker G. Die neuen Wirklichkeiten. Berlin 1961. S. 354.

17

Германии. Чем дальше мы уходим от этой рубежной точки, тем

чётче год от года мы чувствуем, что в действительности непре-

рывность развития была не прервана, не нарушена, а лишь, как

однажды выразился Гюнтер Блёккер, «перевязана шнурком».1 При

этом Танк и Якобе, как, впрочем, и Блёккер, отстаивали в основном

первородство писателей т.н. «внутренней эмиграции», полагая, что

произведения Г. Гайзера, Г. Казака, Э. Ланггэссер, Р. Хагелынтан-

ге, Г. Хартлауба, написанные в основном действительно в годы

фашизма, и были новой немецкой литературой, что, конечно, далеко

не так.2 Литература «внутренней эмиграции» развивалась по своим

законам, во многом независимым от общего ходя эволюции запад-

ногерманского общества, отчего и прекратила своё существование

к концу 60-х гг., не оставив ни наследников, ни даже эпигонов.

И здесь можно говорить о ликвидации цезуры 1945 года, ибо

писатели этого круга её просто не заметили и продолжали писать

в таком же духе, как и в годы нацизма.

Тем не менее, последующие работы Хельмута Кройцера, Фри-

дхельма Крёлля, Манфреда Дурцака и в особенности Фолькера

Ведекинга доказали на примере творчества ведущих авторов

послевоенной литературы ФРГ, и, в частности, авторов «группы

47», правомочность цезуры 1945 г. при периодизации истории

литературы ФРГ как рубежной для последующего развития лите-

ратурного процесса.3

Значимость цезуры 1945 года несравнима с цезурой 1968 года,

выдвигаемой Шэфером и его сторонниками в качестве рубежной

для начала собственно литературы ФРГ, не отягощенной наследием

прошлого. Как заявил Франк Троммлер, до сих пор она «не была

самостоятельным явлением в структуре общества», а прилежно

навёрстывала упущенное в годы фашизма, продолжая естествен-

ным образом, несмотря ни на что, разрабатывать темы и образы

1 Tank К. L., Jacobs W. Zwischen den Trümmern // Geschichte der deutschen Literatur

aus Methoden — Westdeutsche Literatur von 1945-1971. Bd. 1. / Hrsg. v. H.L. Arnold.

Frankfurt / Main 1972. S. 40.

2 Ibid. S. 41-42.

3 Людвиг Фишер, рассматривая социально-политическую и литературную ситуацию

первых послевоенных лет в Западной Германии, подчёркивает, что «конец войны

представляет собой, без сомнения, социальный и формирующий сознание истори-

ческий отрезок», «не требующий какого-либо подробного обоснования» (Fischer L.

Die Zeit von 1945 bis 1967 als Phase der Literatur- und Gesellschaftsentwicklung //

Literatur in der Bundesrepublik Deutschland bis 1967/ Hrsg. v. L. Fischer. München

1986. S. 33).

18

времён Веймарской республики, хотя и по-иному.1 Отто Бест,

выступая в США в 1971 году на 5-м Амхертском коллоквиуме

по проблемам западногерманской литературы 60-х годов и нахо-

дясь, вероятно, под впечатлением студенческих волнений 1968 года,

заявил, что если и была литература «дня ноль», то искать её нужно

не в середине 40-х годов, а в конце 60-х годов, т.е. во времена

«культурной революции» 1968 года, которая декларировала «смерть

литературы» прежних лет, обвинив её в неискренности и неспо-

собности содействовать социально-политическим изменениям

в стране: «...поэтика регистрации и разрушения, характерная для

литературы шестидесятых годов, означает разрыв с установками

реальной действительности, на создание которой ушло, по крайней

мере, полстолетия. Бунт и эксперимент — всё это в конечном итоге

приводит к требованию изменений, новых определений того, что

такое литература и что она может сделать, говоря тем самым, что

она хочет передавать не только слова, но и знания».2

В известном смысле периодизация истории немецкой литерату-

ры XX века, предложенная Шэфером, является своеобразным про-

должением «культурной революции» 1968 года со всеми свойствен-

ными ей левацкими амбициями и завихрениями. Как и следовало

ожидать, эта леворадикальная акция завершилась неудачей, более

того — скандалом, лишний раз подтвердившим научную несостоя-

тельность её инициаторов и их истинные намерения. Завершающий

удар по детищу Шэфера последовал с совершенно неожиданной

стороны. В 1982 году в левацком издательстве «Аргумент» вышел

сборник статей «Послевоенная литература в Западной Германии

1945-49 годов», авторы которого, уличив Шэфера в некорректно-

сти проведения исследования, охарактеризовали его концепцию

как «эстетический волюнтаризм».3 Вскоре издательство «Ханзер»,

специализирующееся на публикациях авангардистского и левац-

кого толка и издавшее также книгу Шэфера, выпускает в серии

1 Trommler F. Der zögernde Nachwuchs // Tendenzen der deutschen Literatur seit

1945 / Hrsg. v. Th. Koebner. Stuttgart 1971. S. 2.

2 Best O. Rückzug auf die Sprache oder Der Verlust des Fiktionalen / / Revolte und

Experiment. Die Literatur der sechziger Jahre in Ost und West / Hrsg. v. W. Paulsen,

Heidelberg 1972. S. 13-14.

3 Lange W. Die Schaubühne als politische Umerziehungsanstalt betrachtet. Theater in

der Westzonen // Nachkriegsliteratur in Westdeutschland 1945-49. Schreibweisen,

Gattungen, Institutionen / Hrsg. v. J. Hermand. Berlin 1982. S. 11.

19

«Социальная история немецкой литературы с XVI века до наших

дней» коллективный труд «Литература Федеративной Республики

Германии до 1967 года» (1986), где цезура 1945 года рассматрива-

ется как исходная для литературы ФРГ и ГДР, а концепция Шэфера

отвергается как неправильная.1

Однако этим дело не закончилось. В последующие годы статус

цезур 1933 и 1945 годов подвергся значительным изменениям.

Наряду с концепцией Шэфера, предполагающей протяжённость

литературной эпохи от 1930 до 1960 годов, возникла новая концеп-

ция продолжительности литературной эпохи от 1920 до 1950 годов,

а несколько позже — от 1925 до 1955 годов. Вся эта чересполо-

сица дат вызвана тем, что всякий раз основа новой концепции

определялась приоритетом того или иного литературного явления:

противопоставлением модерна и антимодерна, феномена отдель-

ных стилевых и языковых проявлений в литературе, вовлечением

в контекст рассуждений проблем эмиграции и т.д.

В настоящий момент какой-то ясности в решении этой пробле-

мы нет. Карл-Хайнц Шёпс, например, в своей книге «Литература

в Третьем рейхе (1933-1945)» (2000) придерживается прежнего

мнения о том, что «какими бы решающими для политической исто-

рии Германии ни были цезуры 1933 и 1945 годов, для литературы

и искусства они имеют совершенно незначительное значение».2

Позицию авторов книги «Национал-социализм и эмиграция 1933-

1945 годов» (2009) можно охарактеризовать известным словечком

Курта Тухольского »jaein«. Они мечутся между различными кон-

цепциями периодизации немецкой литературы, но так и не могут

определиться в своих предпочтениях. С одной стороны, Вильгельм

Хэфс в своём обширном вступлении к этой книге считает, что

в «синхронной перспективе 1933 год можно больше не характеризо-

вать как некую цезуру, решающую и всё меняющую в литературном

производстве, а только разве что как некую дату, с которой относи-

тельная автономность литературного поля подвергается более зна-

чительной опасности, чем в прежние годы», и в этой связи «с конца

20-х годов... происходит перелом в социальной системе литературы,

который с 1933 года в организованных формах упрочился».3

1 Literatur der Bundesrepublik Deutschland bis 1967/ Hrsg. v. L. Fischer. München

1986. S. 36, 677.

2 Schoeps K-H. J. Literatur im Dritten Reich (1933-1945). Berlin 2000. S. 13.

3 Haefs W. Einleitung // Nationalsozialismus und Exil 1933-1945 / Hrsg. v. W. Haefs.

München 2009. S. 13.

20

С другой стороны, признавая, что в качестве «модели» социаль-

ной истории немецкой литературы периода национал-социалист-

ской диктатуры — 1933-1945 годов, несомненно, нельзя принять,

Хэфс, определив таковой моделью время Веймарской республики,

считает, что « 1933 год оказывается в этом смысле всё же цезурой»,

потому что «для оставшихся в рейхе и для эмигрировавших авто-

ров организационные типовые условия существенно изменились».1

Уве Кетельсен в своей фундаментальной работе «Литература

и Третий рейх» (1994) подходит к проблеме легализации цезур 1933-

1945 годов более радикально: «Безразлично, где после 1945 года

будут искать историческую точку отсчёта для плана представления

западногерманской послевоенной литературы, они должны будут

строится с учётом исключения литературы Третьего рейха; во вся-

ком случае, 1933-1945 годы следует исключить».2

Суть этих рассуждений определяется тем, что многие германи-

сты видят неразрывную связь между литературой Третьего рейха

и Веймарской республики, из чего следует обязательное рассмо-

трение обоих периодов в одной связке, не отделяя один от другого.

Мне представляется, подобные мысли, при всей их внешней

привлекательности — Кетельсен ссылается на похожесть доктрин

«Баухаус» и строительной идеологии нацистов, притом, что послед-

ние рьяно поносили эти доктрины3 — таят в себе опасности смеше-

ния посылок или, вернее, игнорирования их. Несомненно, какие-то

общие детали, мысли, стилистические приёмы могли безболезненно

обосноваться в реалиях Третьего рейха, особенно, если учесть, что

большой отряд писателей фёлькиш-национального склада, среди

которых были добротные художники, определял литературную

политику в Германии тех лет. Наконец, сами немногочисленные

нацистские литераторы не породили какой-то новой литературы,

а следовали опробованным примерам, вкладывая в них совершенно

другой смысл и прибегая к языку отнюдь не высокого качества.

Рассуждения Кетельсена вызывают возражение ещё и потому,

что не исследован весь корпус нацистской литературы, какого бы

свойства он ни был. Нельзя судить обо всей литературе по отдель-

ным образцам, как нельзя и легко переносить с одной области

1 Haefs W. Einleitung // Nationalsozialismus und Exil 1933-1945 / Hrsg. v. W. Haefs.

München 2009. 13-14.

2 Ketelsen Uwe-K. Literatur und Drittes Reich. Vierow bei Greifswald, 1994. S. 243-244.

3 Ibid. S. 244.

21

искусства на другую её выразительные черты безотносительно

изначальной посылки.

В российской германистике проблема периодизации истории

немецкой литературы XX века, как и истории литературы ФРГ,

не вызывала каких-либо дискуссий. Практически все исследователи

считают 1933 и 1945 годов рубежными годами в истории литерату-

ры Германии. Наиболее полно это мнение выразил А. В. Карельский:

«Дата возникновения Федеративной Республики Германии как

государства— 1949 год, но это не означает, что западногерманская

литература появилась на свет автоматически с этой датой. Уже

в первые послевоенные годы Запад и Восток Германии перестали

быть понятиями только географическими: наличие оккупационных

зон и политика «холодной войны» вызвали процесс идеологического

и политического размежевания духовных сил нации, и уже в эти

годы в немецкой литературе оформились многие из тенденций,

определивших потом облик именно западногерманской литературы.

Так что 1945 год — год разгрома гитлеровской Германии — явля-

ется тем рубежом, с которого начинаются дороги современной

литературы ФРГ».1

1 Карельский А. В. Литература ФРГ // История зарубежной литературы 1945-1980/

Под ред. Л. Г. Андреева. M., 1989. С. 168.

Приход к власти нацистов

и судьбы немецкой литературы

30 января 1933 года президент Веймарской республики Пауль

фон Гинденбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером Гер-

мании и поручил ему сформировать и возглавить правительство.

Приход к власти Национал-социалистической рабочей партии

Германии (НСРПГ) означал официальное закрепление фашизации

общественной жизни в стране, ибо, начиная с 1930 года, когда

представители Социалистической партии Германии (СПГ) были

вытеснены из правительства, многие акции республиканских вла-

стей против либерально и прокоммунистически настроенных поли-

тиков и деятелей культуры проходили с явной оглядкой на нацио-

нал-социалистов, так что волна беспрецедентных репрессий против

них, прокатившаяся впоследствии по всей стране, воспринималась

многими как должное: «Ещё до того, как Йозеф Геббельс создал

свою систему цензуры, важнейшие печатные органы, выражавшие

общественное мнение, принялись демонстративно выказывать

расположение к гитлеровскому правительству».1

В культурной жизни страны ситуация осложнилась после того,

как нацисты пришли к власти и министром культуры Пруссии был

назначен Бернхард Руст, член партии с 1925 года, стараниями

которого были предприняты решительные шаги по наведению

«порядка» во вверенной ему области. Первой жертвой этого «поряд-

ка» стала «Прусская академия искусств», которая давно уже была

«бельмом в глазу всех ретроградных и националистических кругов

Фрай Н. Государство фюрера. Национал-социалисты у власти: Германия, 1933-

1945. М., 2009. С. 36.

23

германской общественности и постоянной мишенью злобных напа-

док на неё как цитадель «асфальтной литературы», «антинемецкого

духа».1 Несмотря на значительное число членов академии, испове-

довавших фёлькиш-консервативную идеологию,2 секция искусств

попыталась в декабре 1932 года выступить с заявлением в связи

с выходом миллионным тиражом книги Пауля Фехтера «История

немецкой литературы», которая была признана ими «реакцион-

ной в культурном отношении, враждебной культуре».3 Акция эта

заглохла в многочисленных согласованиях среди членов академии,

да и сам текст заявления стараниями Готфрида Бенна потерял

протестную функцию, превратившись в некое признание в лояль-

ности нацизму.4 Инициаторы акции — Людвиг Фульда, Альфред

Дёблин — к началу февраля 1933 года поняли, что «политическое

положение полностью изменилось... Предполагавшееся заявление

теперь превратилось только в политический вопрос, последствия

которого не трудно предположить. Национал-социалист стал теперь

куратором академии. Эта демонстрация совершенно ясно и чётко

превратилась в наступление [на режим]».5

Испугавшись собственной смелости, члены академии решили

«обождать и не терять бдительности».6 Однако бдительность проявил

1 Фрадкин И. М. Фашистский переворот и судьба немецкой литературы / / История

немецкой литературы. Т. 5. 1918-1945 / Под ред. И. M. Фрадкина и С. В. Тураева.

M., 1976. С. 327.

2 Термин фёлькиш (völkisch / volkhaft), т.е. «народный / народнический», примерно

с 1875 г., является онемеченой заменой слова "national" (Brockhaus Lexikon.

Bd. 19. Tus-Wek. München 1988. S. 214), хотя постоянно встречается в сочетании

«фёлькиш-национальный» и употребление которого, особенно во времена Третьего

рейха, практически в любом контексте имело ярко выраженную расистскую

и антисемитскую тенденцию и включало в себя обширный комплекс проблем,

о которых речь пойдет несколько позже. В научной и политической литературе этот

термин употребляется применительно только к проблемам национал-социализма

и не имеет хождения в современном немецком языке. Правда, слово »völkisch«

можно перевести как «народнический», однако традиционно это слово в русском

языке имеет достаточно положительную коннотацию (Большой академический

словарь русского языка. Т. 11. H — недриться. M., СПб., 2008. С. 328-329),

и сохранение его в текстах, не имеющих по своему духу никакого отношения

к народу, выглядит нелепо.

3 Jens I. Dichter zwischen rechts und links. Die Geschichte der Sektion für Dichtkunst

an der Preußischen Akademie der Künste. Leipzig 1994. S. 204.

4 Ibid. S. 207.

5 Ibid. S. 208.

6 Ibid. S. 209.

24

именно Б. Руст. 14 февраля 1933 года в Берлине повсюду были

расклеены листовки с призывом создать в преддверии парла-

ментских выборов единый фронт СПД и КПД. Среди прочих под-

писей в листовке были указаны имена знаменитой художницы

Кэте Кольвиц и Генриха Манна, являвшихся членами Прусской

академии искусств, что и побудило Б. Руста на следующий день

поставить перед президентом академии Максом фон Шиллингсом

вопрос о роспуске этого учреждения. Для того чтобы спасти акаде-

мию от роспуска, решено было пожертвовать секцией литературы.

В этот же день К. Кольвиц отказалась от членства в академии,

а Г. Манн, после массированной обработки М. фон Шиллингсом,

сложил с себя полномочия председателя секции литературы и отка-

зался от членства в академии.

В этот же день Ганс Йост, писатель, зарекомендовавший себя

как твёрдый сторонник национал-социалистов, публикует в газете

«Дойче Культур-Вахт» (»Deutsche Kultur-Wacht«), органе нацистского

«Боевого союза за немецкую культуру», короткую заметку: «Европа

вынуждена была в 1918 году учредить в Берлине филиал под назва-

нием «Академия поэтов». ДКВ считает, что теперь пришло время

внимательно присмотреться к этому скрытному учреждению. Томас

Манн, Генрих Манн, Верфель, Келлерман, Фульда, Дёблин, Унру

и т.д. являются либерально-реакционными писателями, которые

по своей профессиональной пригодности больше не могут ни в коей

мере приблизиться к немецкому понятию поэзии. Мы предлагаем

распустить эту безнадёжно устаревшую группу и сформировать

новую в соответствии с национальными, истинно поэтическими

критериями».1

Заметка Йоста появилась не случайно, ибо Альфред Розен-

берг, идеолог нацистской партии, собирался распустить Прусскую

академию искусств и вместо неё образовать под началом Йоста

«Попечительский совет по делам немецкой литературы», или, под

началом всё того же Г. Йоста, ввести Прусскую академию искусств

в состав «Имперской службы содействия немецкой письменности»,

входившей в ведомство Розенберга. Однако всесильный министр

пропаганды Йозеф Геббельс, постоянный соперник Розенберга

в вопросах культуры (это соперничество длилось до конца Третьего

рейха), обошёл его, создав в сентябре 1933 г. «Имперскую палату

JohstH. »Ein deutscher Dichterfragt: Dichterakademie?«// Deutsche Kultur-Wacht.

Berlin, 1933. Nr. 4. S. 13.

25

письменности» (»die Reichsschrifttumskammer«), являвшуюся состав-

ной частью «Имперской палаты культуры» (»die Reichskulturkam-

mer«), которая подчинялась министерству пропаганды, и судьба

Прусской академии искусств была решена.

14 марта 1933 года состоялось заседание сената секции лите-

ратуры академии, на котором было принято составленное Г. Бен-

ном заявление о реорганизации секции литературы, членство

в которой было возможным лишь «при исключении общественной

политической деятельности против правительства» и «принятия

обязательства лояльно сотрудничать в решении национальных

культурных задач, относящихся согласно уставу к академии в духе

изменившегося исторического положения».1

Большая часть членов секции литературы согласилась принять

эти условия, ряд авторов — Томас Манн, Рикарда Хух, Альфред

Дёблин, Альфонс Паке — сразу заявили о своём отказе от членства

в академии, остальные — Людвиг Фульда, Георг Кайзер, Бернхард

Келлерман, Фриц фон Унру, Альфред Момберт, Франц Верфель,

Леонгард Франк, Рене Шикеле, Рудольф Панвиц, Якоб Вассерман —

5 мая 1933 года были исключены из академии из расистских сооб-

ражений. 6 мая 1933 года в секцию литературы академии были

избраны, вернее, назначены, Ганс Гримм, Пауль Эрнст, Вильгельм

Шэфер, Агнес Мигель, Бёррис фон Мюнхгаузен, Ганс Фридрих Блу-

нк, Эмиль Штраус, Ганс Каросса, Вернер Боймельбург, Петер Дёрф-

лер, Эрвин Гвидо Кольбенхайер, Фридрих Гризе, Ганс Йост, Вилл

Феспер,— авторы исключительно фёлькиш-национальной направ-

ленности. Правда, Г. Каросса отказался от членства в академии.

7 июня 1933 года состоялось торжественное заседание секции

поэзии, на котором с подачи министра Б. Руста было принято реше-

ние о переименовании её в «Немецкую академию поэзии» (»die Deut-

sche Akademie der Dichter«), президентом которой был избран

Г. Йост, а его заместителем — Г.Ф. Блунк. На этом же заседании

были определены задачи, стоящие перед академией, и политическое

направление её деятельности. Как заявил Б. Руст, в академии «сле-

дует освободить место для великогерманских идей», ибо это явля-

ется следствием «биологически вынужденного развития», и перед

Пруссией стоит задача «подготовить для великой Германии путь»,

что предполагает создание в будущем великой немецкой академии,

1 Jensl. Op. cit. S. 240-241.

26

влияние которой «распространится на все немецкие языковые груп-

пы Европы и проявится в воинствующем национал-социалистском

европейском концепте... грядущего рейха».1

В известном смысле решительные преобразования в «Немецкой

академии поэзии» можно назвать победой фёлькиш-националов,

ибо они впервые в столь значительном количестве были представле-

ны в этом высоком собрании; более того, впервые на официальном

уровне их стали воспринимать как нечто важное и значительное

в культурной жизни страны. Поэт Оскар Лёрке, один из немногих

членов прежнего состава академии, достаточно ярко воспроиз-

вёл в своих дневниках атмосферу победного упоения, царившую

в стане фёлькиш-националов: «Добродушные старики справля-

ют триумфы. Эмиль Штраус, Герман Штер. Они чувствуют себя

сегодня уважаемыми и важными людьми. Им также дали места

в сенате. В общем-то, господа националисты находятся в своём

кругу. Шэфер, постоянно склонный к истерическим припадкам

бешенства, всегда орущий, чёрный Альберих. Кольбенхайер, злоб-

ное, раздувшееся от важности ничтожество, нескончаемо говоря-

щее. Самонадеянные диктаторы, которые очень скоро столкнутся

с «новыми». Ненависть к «берлинцам». Оскорбления... Благодаря

Шэферу и Кольбенхайеру, пустым, обычным скандалистам, засе-

дание опустилось до необыкновенно убогого уровня». Несколькими

днями позже Лёрке запишет в своём дневнике: «Да, после недав-

них событий академия превратилась в кружок любителей пения,

в ферейн парикмахеров. Но господа Кольбенхайер и Шэфер будут

творить всё, что им вздумается!»2

В действительности всё было не совсем так, как это представ-

лялось новым членам академии. Вскоре вьюснилось, что и знаковые

фигуры нацистского Парнаса не обладали неприкосновенностью.

Так, Ганс Гримм, «классический образец национального автора»,3

создатель знаменитого романа «Народ без пространства» (»Volk ohne

Raum«, 1926), название которого нацисты использовали в качестве

лозунга для своих геополитических притязаний, любимый писатель

1 Цит. по: Düsterberg R. Hanns Johst: »Der Barde der SS«. Karrieren eines deutschen

Dichters. Padeborn 2004. S. 172

Цит. по: Wulf J. Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation. 1966.

S. 35-36.

Loewy E. Literatur unterm Hakenkreuz. Das Dritte Reich und seine Dichtung. Eine

Dokumentation. Köln, Frankfurt / Main 1977. S. 314.

27

Гитлера, друг Геббельса, на поверку оказавшийся его злейшим

врагом, этот Гримм в 1935 году был изгнан из «Имперской палаты

письменности» по причине «политических и идеологических раз-

ногласий».1

На волне эйфории, возникшей от достигнутых успехов, фёль-

киш-националы полагали, что «Немецкая академия поэзии» будет

вершить судьбы литературы и к её мнению будут прислушиваться,

но, как показали дальнейшие события, всё ограничилось выдачей

справок о благонадёжности того или иного собрата по профессии,

попавшего каким-либо образом в немилость у тогдашних правите-

лей. Так, благодаря вмешательству Блунка, Йоста и Кольбенхайера

был освобождён из концлагеря Дахау рабочий поэт и писатель Карл

Брёгер, часто цитируемый фюрером;2 сенат академии по инициа-

тиве Р. Ф. Биндинга вступился также за поэта Фридриха Бишофа,

подвергшегося преследованиям политической полиции,3 за рели-

гиозную писательницу Гертруд фон Ле Форт и даже за Альфонса

Паке, изгнанного из академии по расистским соображениям, когда

в Гамбурге сожгли его книгу о Гёте;4 более того, по предложению

Биндинга «Немецкая академия поэзии» выделила 500 марок опаль-

ному художнику Эрнсту Барлаху.5

Эти всплески самостоятельности можно объяснить лишь про-

явлениями известной политической наивности некоторых членов

академии, полагавших быть духовными наставниками новой вла-

сти. Это прекрасно понимал Йост, хотя и участвовал в некоторых

«благотворительных» акциях вверенного ему учреждения. Отвечая

на вопрос Биндинга о будущем «Немецкой академии поэзии», Йост

сказал, что «непосредственно против неё, пожалуй, никто ничего

не имеет, но её присутствие в общественной жизни, как это пред-

ставляется, рассматривается не самым важным фактором и, во вся-

ком случае, мало пригодным».6 Йост, не раз общавшийся с Гитлером

по делам академии, знал, что говорил. Как президент «Немецкой

академии поэзии», он выступал в роли наместника, должного

1 Wellmann M. Hans Grimm // www.polunbi.de/perl/grimm-01.html

2 Jens I. Op. cit. S. 263-264.

3 Binding R. F. Briefe / Hrsg. v. L.F. Barthel. Hamburg 1957. S. 208-209.

4 Jensl. Op. cit. S. 266-267; 281. Binding R.F. Op. cit. S. 182.

5 Ibid. S. 280.

6 Цит. по: Anonym. Binding-Briefe. Randerscheinungen // Der Spiegel, 13.11.1957.

Nr. 46. S. 58.

28

держать под контролем деятельность академии в духе нового режи-

ма, и, зная о наличии в руководстве страны противоборствующих

группировок, Йост своим первым указом на следующий же день

обязал всех членов академии воздержаться от каких-либо выска-

зываний по поводу предстоящих изменений в работе академии:

«Если кого-либо что-то раздражает, то он может дать волю своим

чувствам здесь, в этом зале, но не выносить их наружу. Принци-

пы нового времени требуют того, чтобы не выносить шум наружу,

в том числе и в прессе. Должно быть ясно всем, что обязанность

сохранения тайны касается всех членов академии».1

Понятно, что речь шла о полном подчинении литературы

во всех её проявлениях государственным надобностям. Не слу-

чайно на этом же заседании было решено послать три телеграммы

с выражением лояльности: президенту Германии Гинденбургу,

рейхсканцлеру Гитлеру и министру культуры Русту. В телеграм-

ме Гитлеру говорилось: «Германская академия поэзии в день её

открытия желает принести присягу господину рейхсканцлеру как

руководителю новой Германии и выражение своей неразрывной

связи с ним. Председатель: Ганс Йост».2

Правда, и в этой части в 1936 году с «Немецкой академией

поэзии» приключился некий казус, который можно было бы расце-

нить как бунт на корабле, хотя и не имевший никаких последствий.

В связи с проведением партийного съезда в Нюрнберге руководство

академии решило направить приветствие, в котором говорилось

о верности «духовной Германии» фюреру, партии и народу. Кольбен-

хайер, Гримм, Биндинг и Ина Зайдель воспротивились выражать

свою верность партии, членами которой они не являлись, под тем

предлогом, что их могут посчитать «попутчиками», против которых

партия как раз и выступает.3

Как бы то ни было, но все попытки «Немецкой академии поэзии»

заявить о своей автономии не имели успеха. Последовавшие вскоре

запрет на публикацию доклада Э. Г. Кольбенхайера, снятие с репер-

туара пьес самого Г. Йоста показали, кто в доме хозяин. Вероятно,

Для укрепления нацистского духа в октябре 1933 года «Немецкая

академия поэзии» пополнилась более верными сторонниками

Цит. по: Anonym. Binding-Briefe. Randerscheinungen // Der Spiegel, 13.11.1957.

Nr. 46. S. 173.

2 DusterbergR. Op. cit. S. 173.

3 Jens I. Op. cit. S. 282-283.

29

партии. В её состав вошли Герман Клаудиус, Густав Френссен,

Изольде Курц, Генрих Лерш и ряд других авторов. Среди них были

и Рикарда Хух, Эрнст Юнгер, которые отказались от членства

в «Немецкой академии поэзии».

Разгромом секции литературы завершилась реорганизация

академии искусств и определилась когорта авторов, представляв-

ших официальную литературу Третьего рейха.

Подобная же судьба ожидала и «Союз защиты авторских прав

писателей» (»Schutzverband deutscher Schriftsteller«). Как хвастливо

заявлял Ганс Хайнц Эверс, один из основателей в 1909 году этого

союза и новоиспечённый нацист, 11 марта 1933 года он вместе

с несколькими писателями, примкнувшими к новой власти, ворва-

лись в помещение союза и потребовали, чтобы большинство членов

правления союза тут же подало в отставку, а оставшиеся должны

были «произвести довыборы новых членов правления в соответ-

ствии со списком, составленным мною. Я вышел вместе с моими

людьми, дав правлению четверть часа для принятия решения. Как

я ожидал, так всё и случилось. Страх и трусость этих господ были

так велики, что они сразу же сделали всё, что от них потребовали».1

Однако окончательно этот союз сформировался в июне 1933 го-

да после слияния с «Союзом немецких рассказчиков», с «Ферей-

ном немецких писателей» и «Картелем лириков» под названием

«Имперский союз немецких писателей», который практически

во всём копировал все уставные положения «Немецкой академии

поэзии», превратившись, таким образом, из вольного представи-

тельства интересов писателей в насильственное объединение писа-

телей со всеми отсюда вытекающими обязательствами его членов

по отношению к нацистской партии. Во главе союза стоял Гётц

Отто Штоффреген, член НСРПГ с 1932 года, один из редакторов

«Фёлькишер Беобахтер».

Завершающим ударом по вольностям немецких писателей

был разрыв связей с ПЕН-клубом, разрыв каких-либо отноше-

ний с зарубежными писателями. Правление немецкой секции

ПЕН-клуба, возглавляемое до февраля 1933 года известнейшим

немецким критиком Альфредом Керром, захватили Г. Хинкель,

1 Barbian J.-P. Nationalsozialismus und Literaturpolitik // Nationalsozialismus und

Exil 1933-1945 / Hrsg. v. W. Haefs. München 2009. S. 57.— Столь красочное опи-

сание своего «героического поступка» Эверсу понадобилось в 1940 г. для того, что

добиться отмены запрета на его книги, вышедшие до 1933 г, которые нацисты

считали, и не без оснований, порнографическими.

30

Г. Йост, Э. Кохановский, Р. Шлёссер и другие представители НСРПГ,

предварительно очистив секцию от нежелательных элементов.

Однако надежды нацистов, и, прежде всего Геббельса, получить

в свои руки инструмент пропаганды идей национал-социализма

за пределами Третьего рейха не оправдались. В ноябре 1933 года

на встрече членов ПЕН-клуба в Лондоне по инициативе английских

писателей была принята резолюция, порицающая преследование

нацистами инакомыслящих писателей, и представителю Германии

на этой встрече Эдгару фон Шмидт-Паули не оставалось ничего

иного, как заявить о выходе его страны из этой международной

организации писателей. В пику ПЕН-клубу Г. Йост и Г. Бенн создали

«Союз национальных писателей» (»Union Nationaler Schriftsteller«),

однако в начале 1934 года и эта организация тихо почила в бозе.1

Примечательно, что все эти акции нацистов по наведению

«порядка» на культурном фронте практически не встретили ника-

кого сопротивления со стороны деятелей культуры, если не считать

отказа двух-трёх авторов от членства во вновь созданных творче-

ских организациях. Йост позднее вспоминал, что когда он приехал

в Берлин для того, чтобы «с первых часов вместо критических

требований содействовать проведению национал-социалистской

культурной политики, я и думать не мог, что полное изменение всех

художественных дисциплин пройдёт беспрепятственно и хорошо».2

Куда большие потери понесли литераторы, прямо или косвенно

связанные с коммунистической партией Германии. Гонения на них,

а также на представителей левых сил, вступили в решающую ста-

дию после пожара рейхстага 28 февраля 1933 года, когда на следу-

ющий же день был принят закон «О защите народа и государства»,

лишавший граждан основных прав, записанных в конституции

Германии и являвшийся, по сути дела, необъявленным чрезвы-

чайным положением, которое действовало до конца правления

национал-социалистов.3 Закон этот, развязавший руки нацистам

в преследовании инакомыслящих, вызвал огромный поток эмигра-

ции из страны, составивший свыше 5500 деятелей культуры, науки,

искусства,4 и просто людей, несогласных с нацистским режимом,

среди которых значительную часть составляли евреи.

1 BarbianJ.-P. Op. cit. S. 59.

2 Düsterberg R. Op. cit. S. 189.

3 Фрай H. Указ. соч. С. 38.

4 BarbianJ.-P. Op. cit. S. 54.

31

В соответствии с этим законом нацисты произвели массовые

аресты и бросили в тюрьмы и концлагеря своих политических

врагов. Среди них были не только партийные деятели КПГ и СПГ,

но и деятели литературы, искусства, придерживавшиеся левых

взглядов. По заранее подготовленным спискам нацисты обезгла-

вили не только две крупнейшие партии Германии, но и лишили их

идеологической поддержки. Людвиг Ренн, Эгон Эрвин Киш, Вилли

Бредель, Курт Хиллер, Отто Готше, Берта Ласк, Вольфганг Лангхоф,

Ганс Лорбер, Пауль Цех — вот неполный список писателей, аресто-

ванных после поджога рейхстага. Некоторые из них были отпущены

и эмигрировали из страны, другие вышли на свободу лишь после

разгрома Третьего рейха. В последующие годы нацистского режима

преследование инакомыслящих деятелей культуры не ослабевало,

о чём свидетельствует трагический писательский мартиролог:

Эрих Мюзам, Карл Оссецкий, Адам Кукхоф, Дитрих Бонхёффер,

Йохен Клеппер, Юра Зойфер, Фридрих Персифаль Рек-Маллецевен,

Альбрехт Хаусхофер, Пауль Корнфельд, Людвиг Фульда, Гертруд

Кольмар, Альфред Грюневальд, Якоб Ван Ходдис и многие другие.

Практически, нацисты сводили счёты не только со своими

врагами, но и со всеми теми, кто подвергал критике ненавист-

ную им Веймарскую республику. В этом смысле примечательны

восторженные слова журналиста Фридриха Хуссонга, известного

своими пронацистскими взглядами, в его книге «Курфюрстендамм»,

вышедшей в начале 1934 года: «Случилось чудо. Их больше нет...

Они претендовали на то, чтобы быть олицетворением германского

духа, германской культуры, германским настоящим и германским

будущим. Они представляли Германию перед всем миром, они

говорили от её имени... Все остальные были для них греховной

и жалкой подделкой, отвратительным мещанством. Они всегда