Text

ISSN 0130-5972

ХИМИЯИЖИЗНЬ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

1

1988

.JO. О ■ о

<7Г

Щ:

i

ш

]'Ш\

&■■■

1%

т

химия и жизнь

Ежемесячный научно-популярный журнал Академии наук СССР

N* 1 январь

Москва 1988

Тема дня

Химия — 87

Размышления

Интервью

Экономика, производство

ПРОБЛЕМА: ИНСТРУМЕНТАРИЙ НАУКИ. Э. И. Федин

ВИТРИНА ХИМИЗАЦИИ. В. Батраков

ИЗ ТЫСЯЧ ЭКСПОНАТОВ. Л. Болдырева

РАБОТА И ДИССЕРТАЦИЯ. Е. Г. Шаер, М. Т. Дмитриев,

Г. Ф. Никитенко, И. В. Петрянов-Соколов

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ ДЖИМА УОТСОНА. В. И. Иванов

♦ВРЕМЯ ПРОСТОТЫ НИКОГДА НЕ НАСТАНЕТ».

Дж. Уотсон

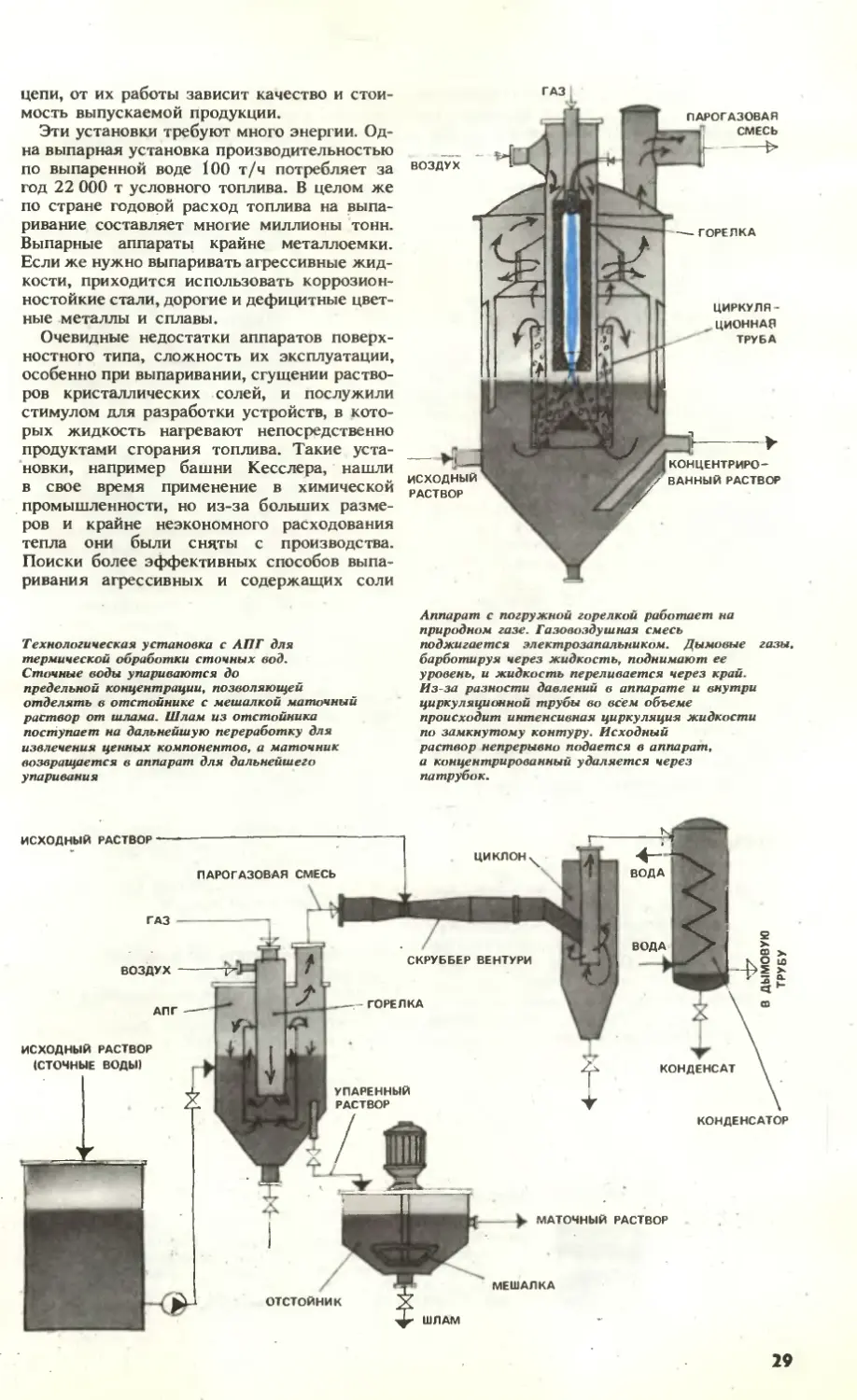

ГОРЕЛКА В «ПРОРУБИ». С. К. Жура

2

4

12

14

20

22

28

Ресурсы

БЕСПЛАТНЫЙ БИОГАЗ, ИЛИ БИОТЕХНОЛОГИЯ

ДЛЯ СВИНОФЕРМЫ. А. Иорданский

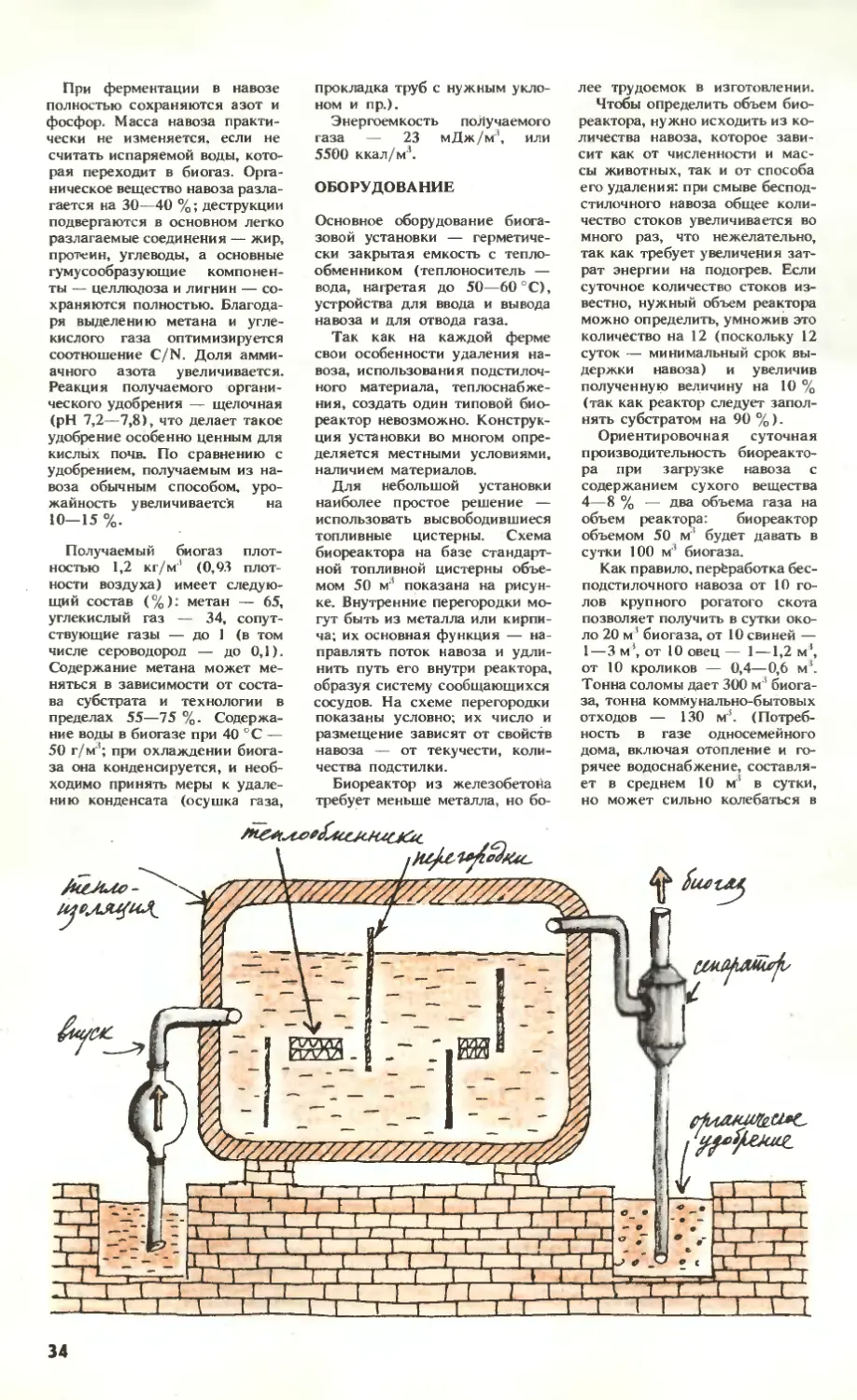

КАК ПОСТРОИТЬ БИОРЕАКТОР. А. А. Упит,

А. В. Карклиньш

НА ОБЛОЖКЕ — рисунок

Г. Басырова к статье

«Космическая пыль

стимулирует эволюцию? »

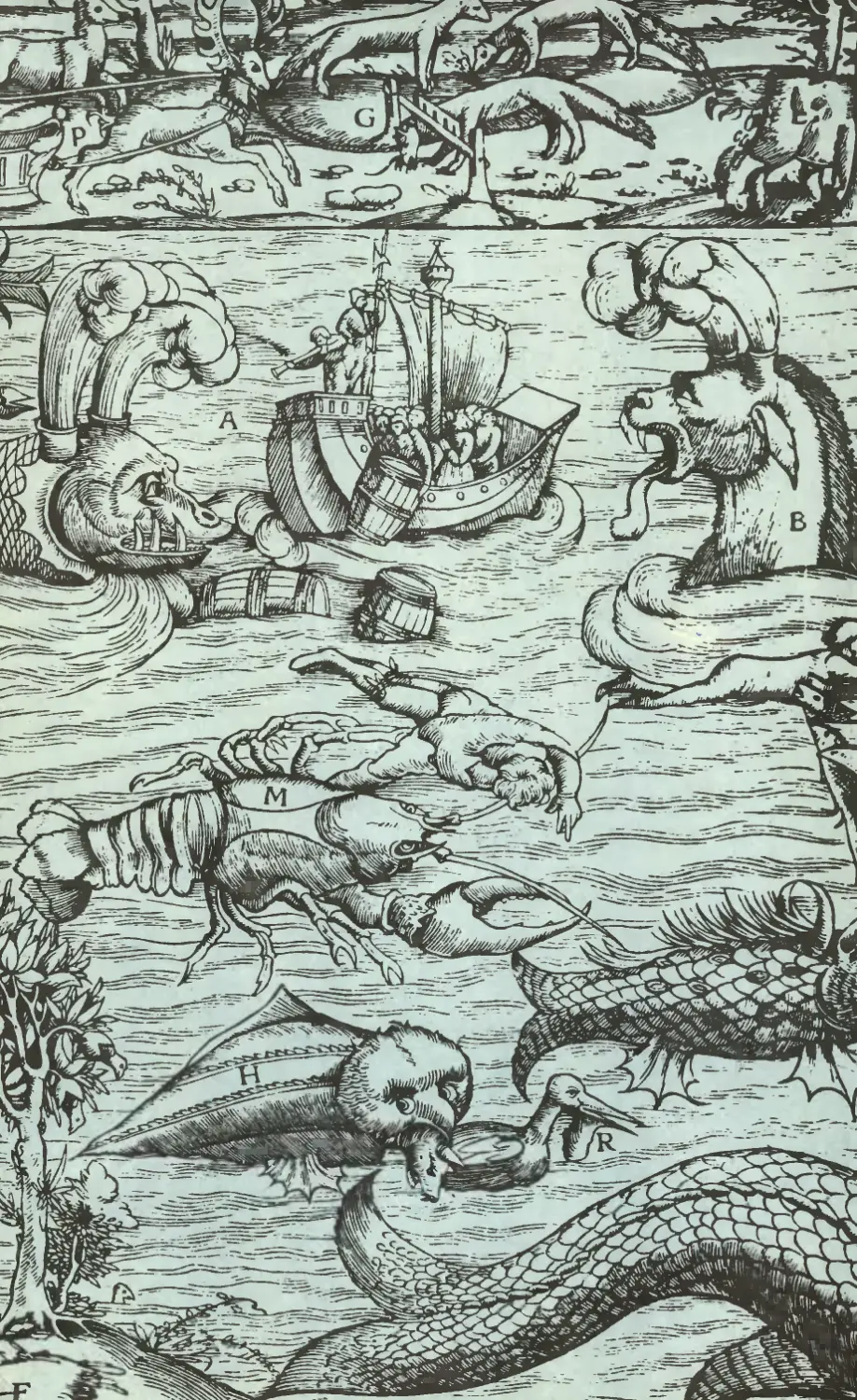

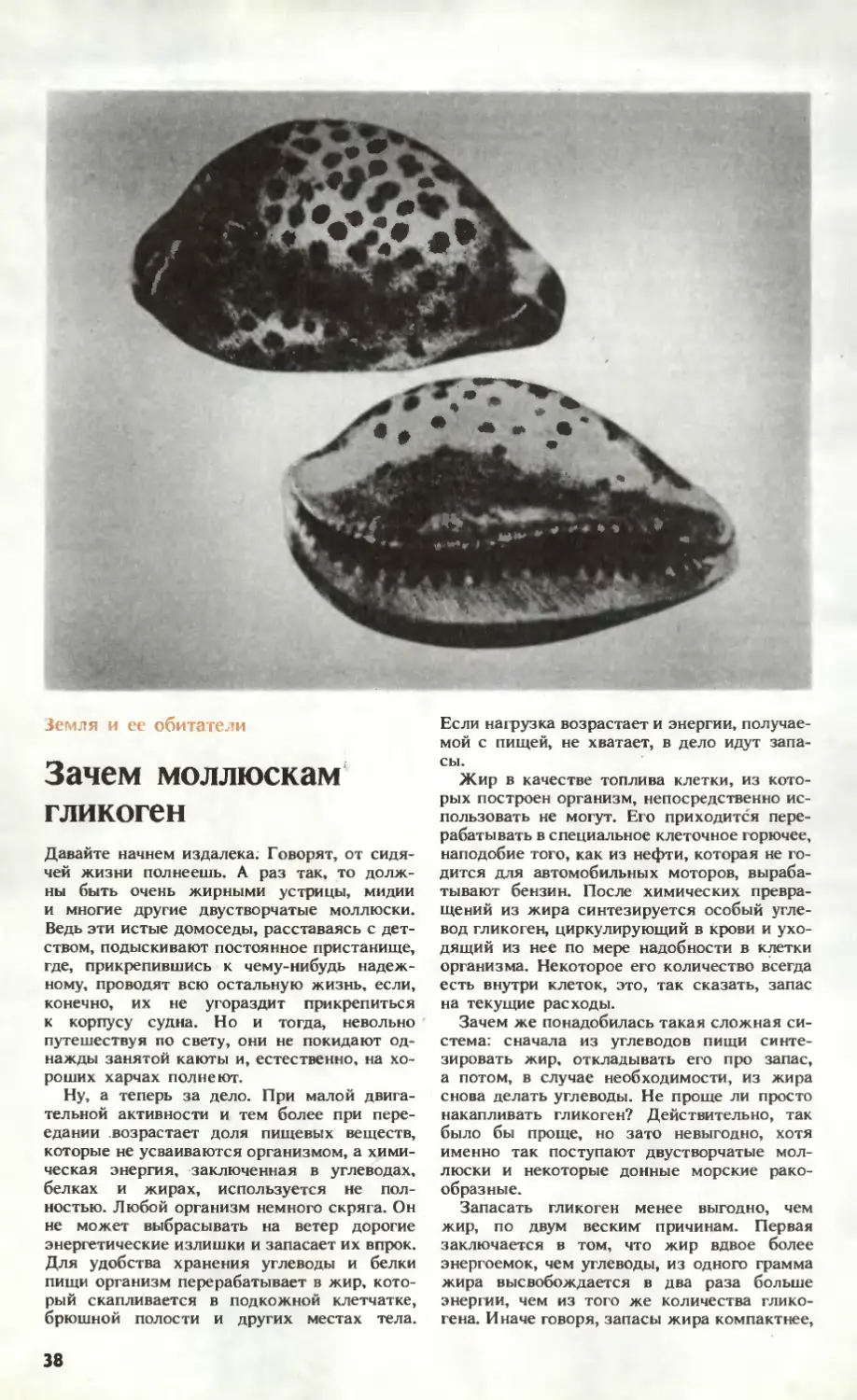

НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ

ОБЛОЖКИ — гравюра

Себастьяна Мюнстера,

выполненная в 1550 году?

Средневековые представления

об обитателях океана очень

и очень далеки от реальных

сложностей жизни в водной

среде. Об одном из многих

физиологических приспособлений

к обитанию в океане

рассказано в статье «Зачем

моллюскам гликоген»

31-

33

Технология природа

Земля и ее обитатели

Полезные советы ,

Здоровье

Фотоинформаци я

Проблемы н методы

современной науки

Страницы истории

Литературные страницы

Фотолаборатория

Продолжение

Фантастика

Гипотезы

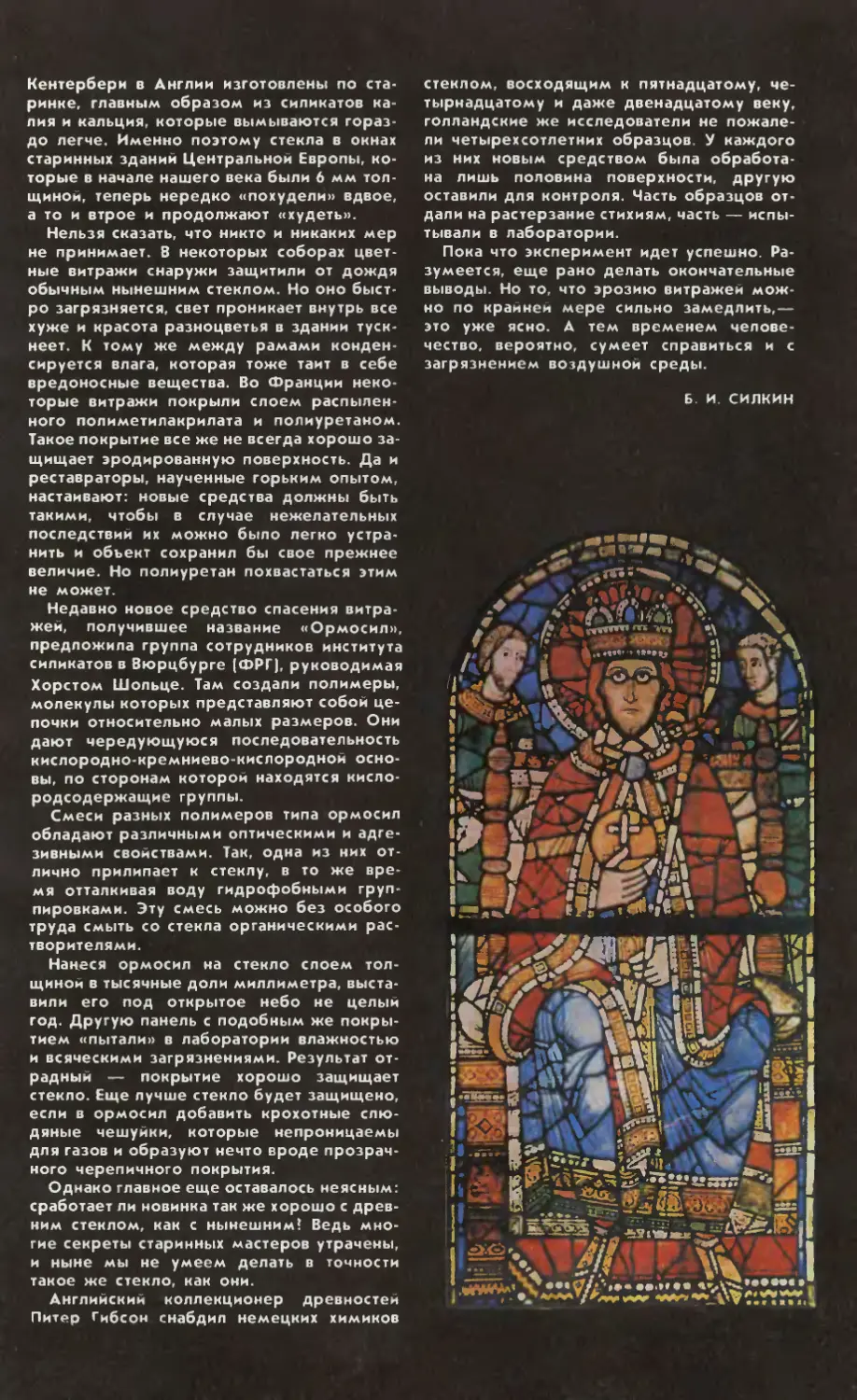

ВИТРАЖИ СНОВА ЗАСИЯЮТ. Б. И. Силкин

ЗАЧЕМ МОЛЛЮСКАМ ГЛИКОГЕН. Б. Ф.' Сергеев

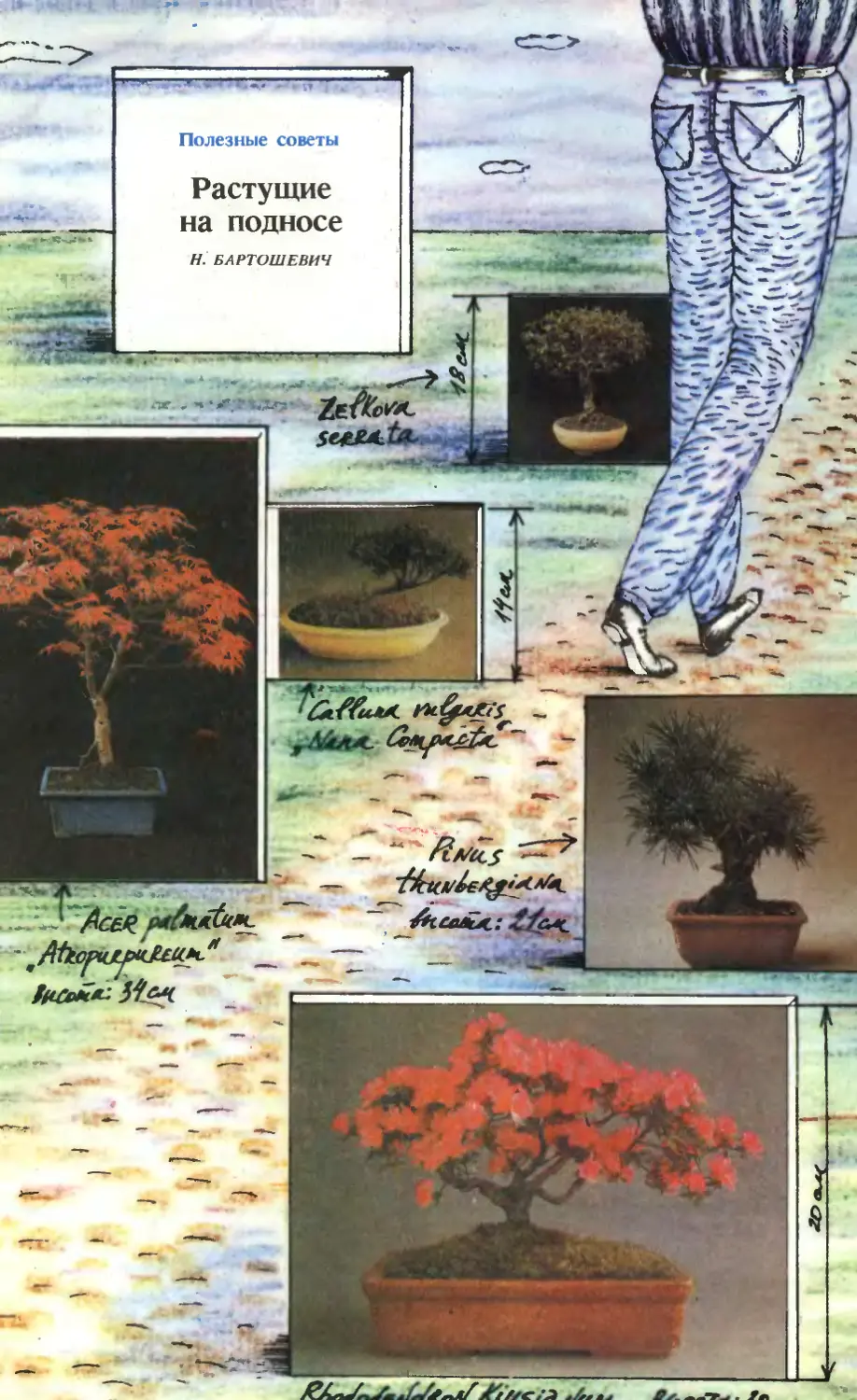

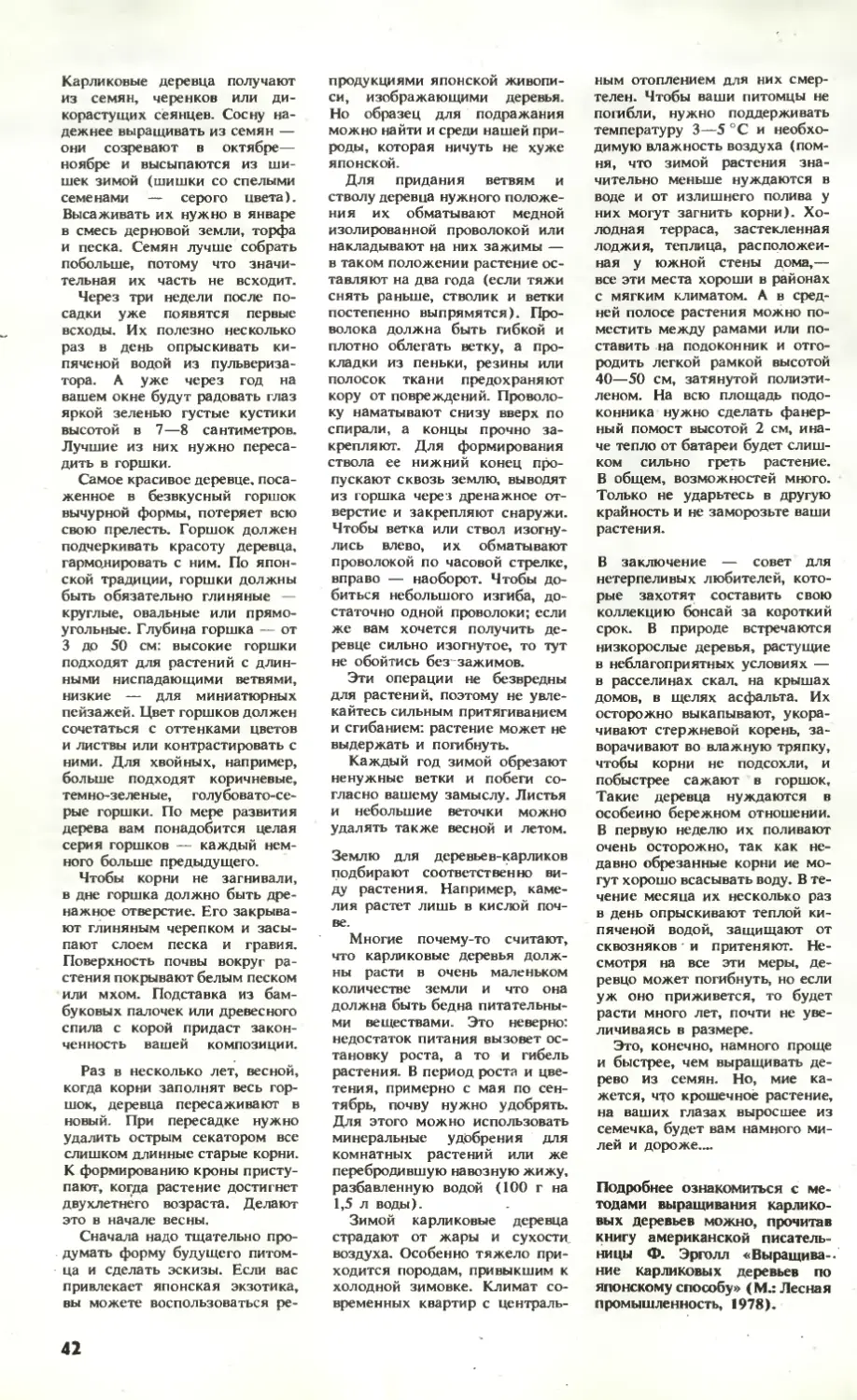

РАСТУЩИЕ НА ПОДНОСЕ. Н. Бартошевич

ЛИЧНЫЕ, ДЛЯ СЕБЯ, ИЗОБРЕТЕНИЯ. К. Г. Уманский

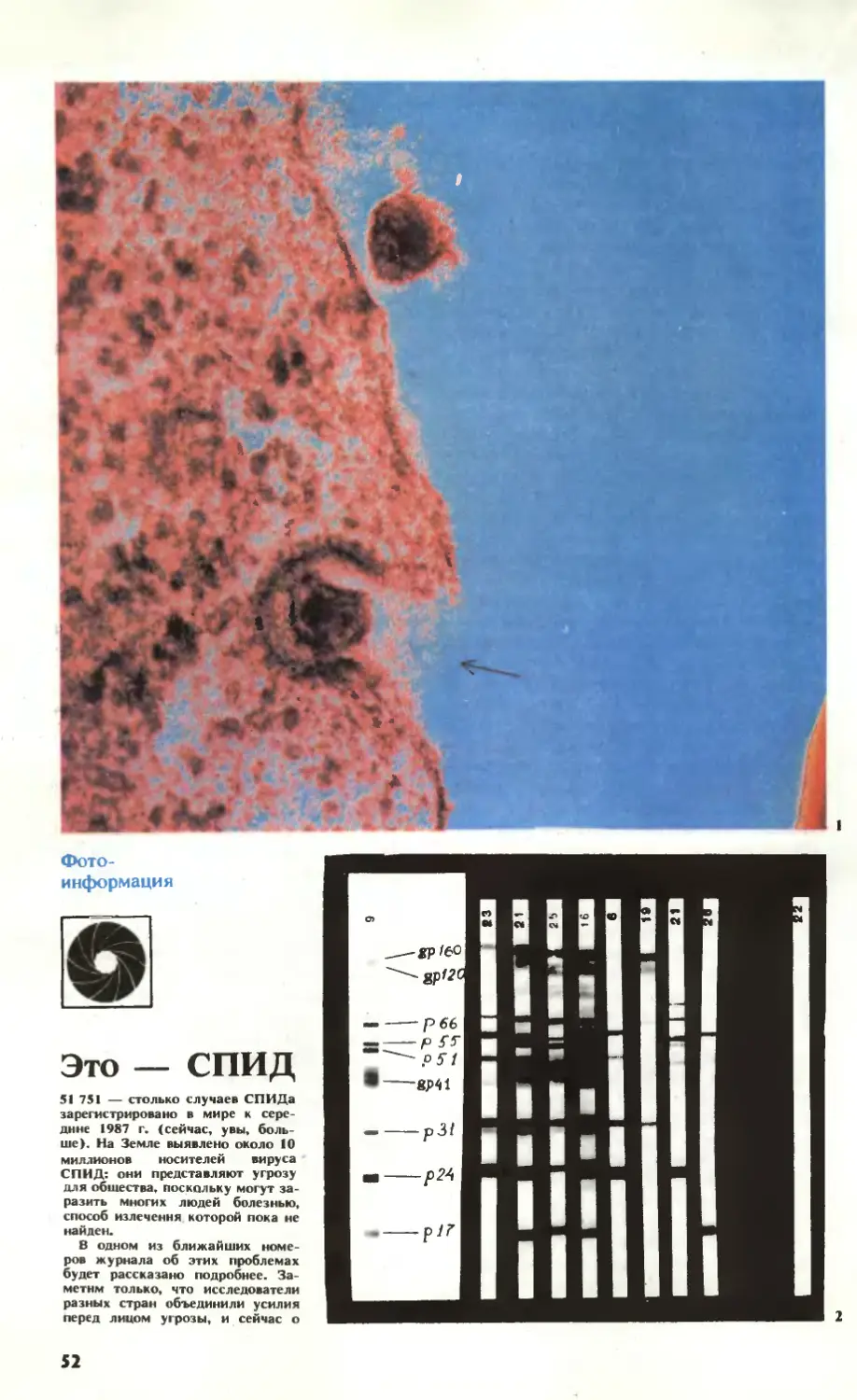

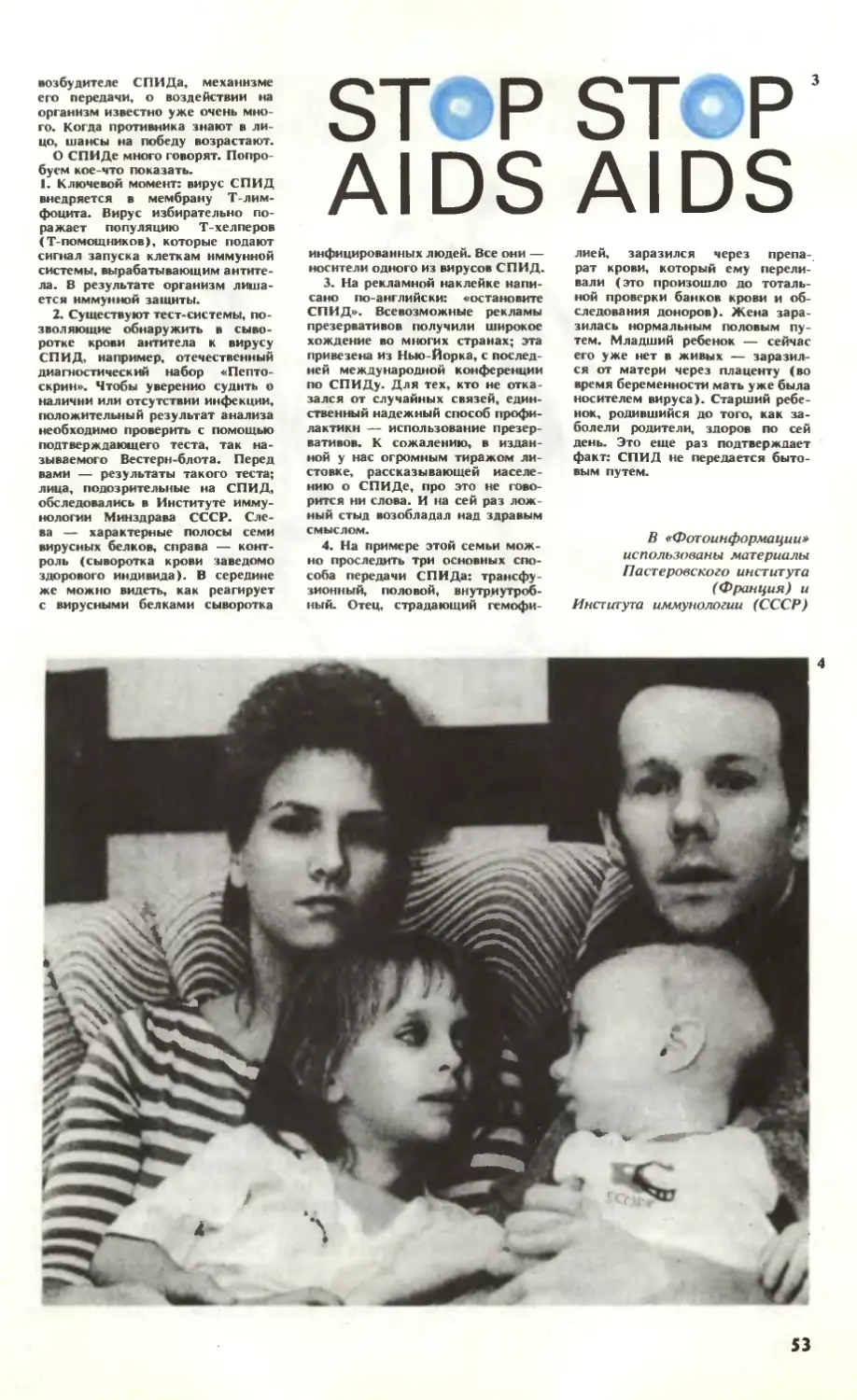

ЭТО — СПИД

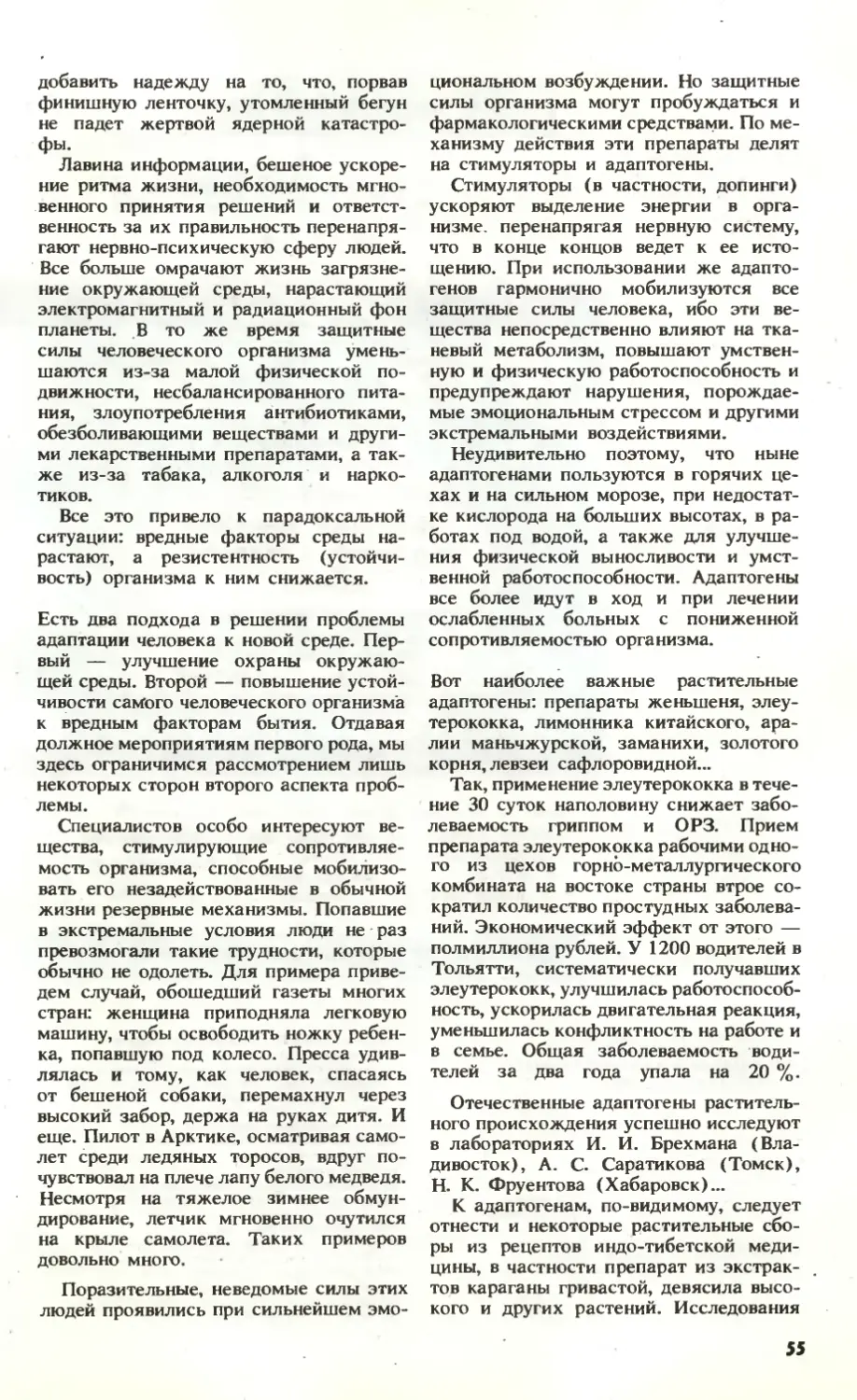

АДАПТОГЕНЫ ВЫРУЧАЮТ. М. Г. Воронков, Е. Я. Каплан,

Л. М. Райхман

НА.УЧИЛИСЫ М. Р. Лановская, Е. М. Патрик

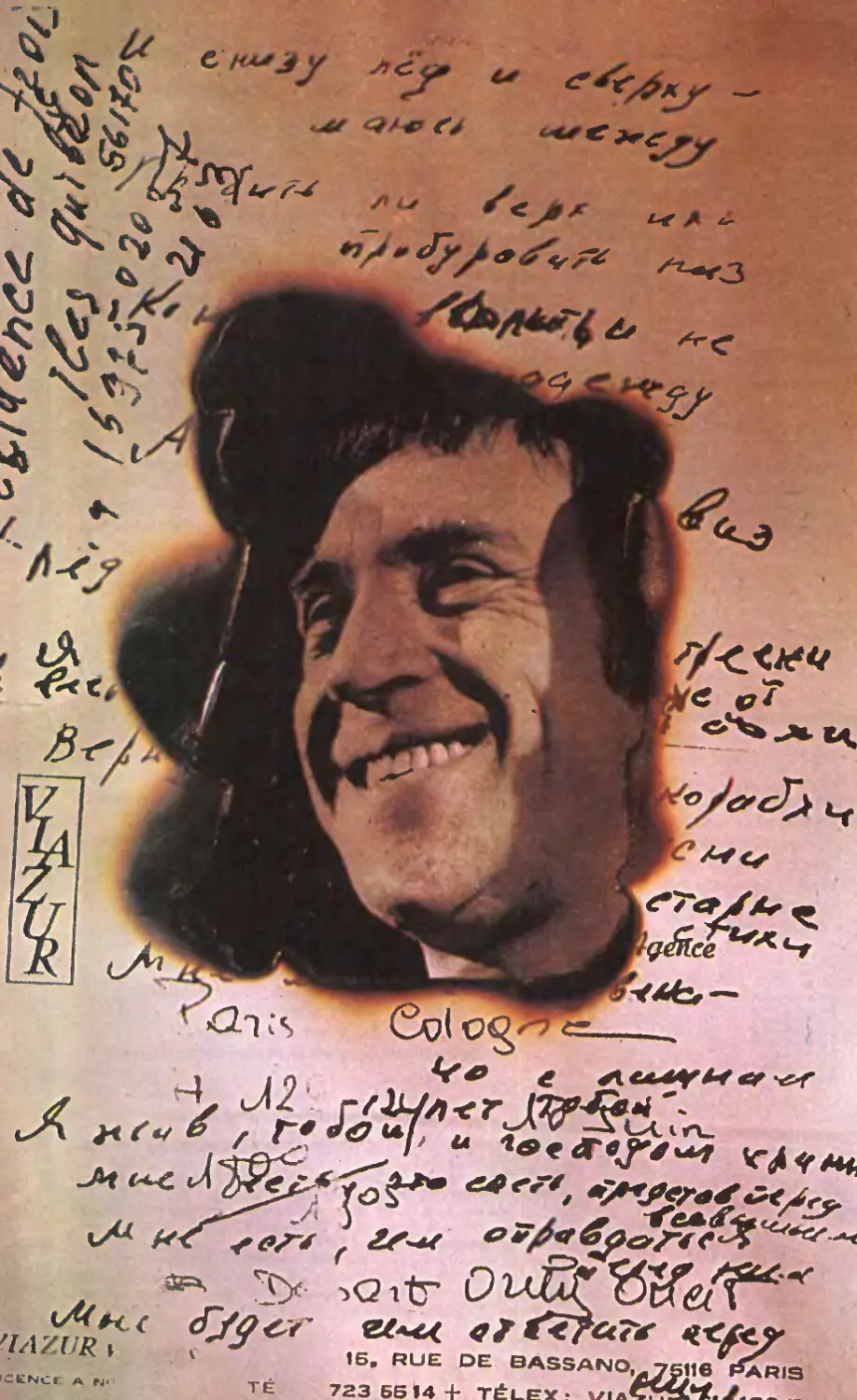

«С НАМАГНИЧЕННЫХ ЛЕНТ...» В. Высоцкий

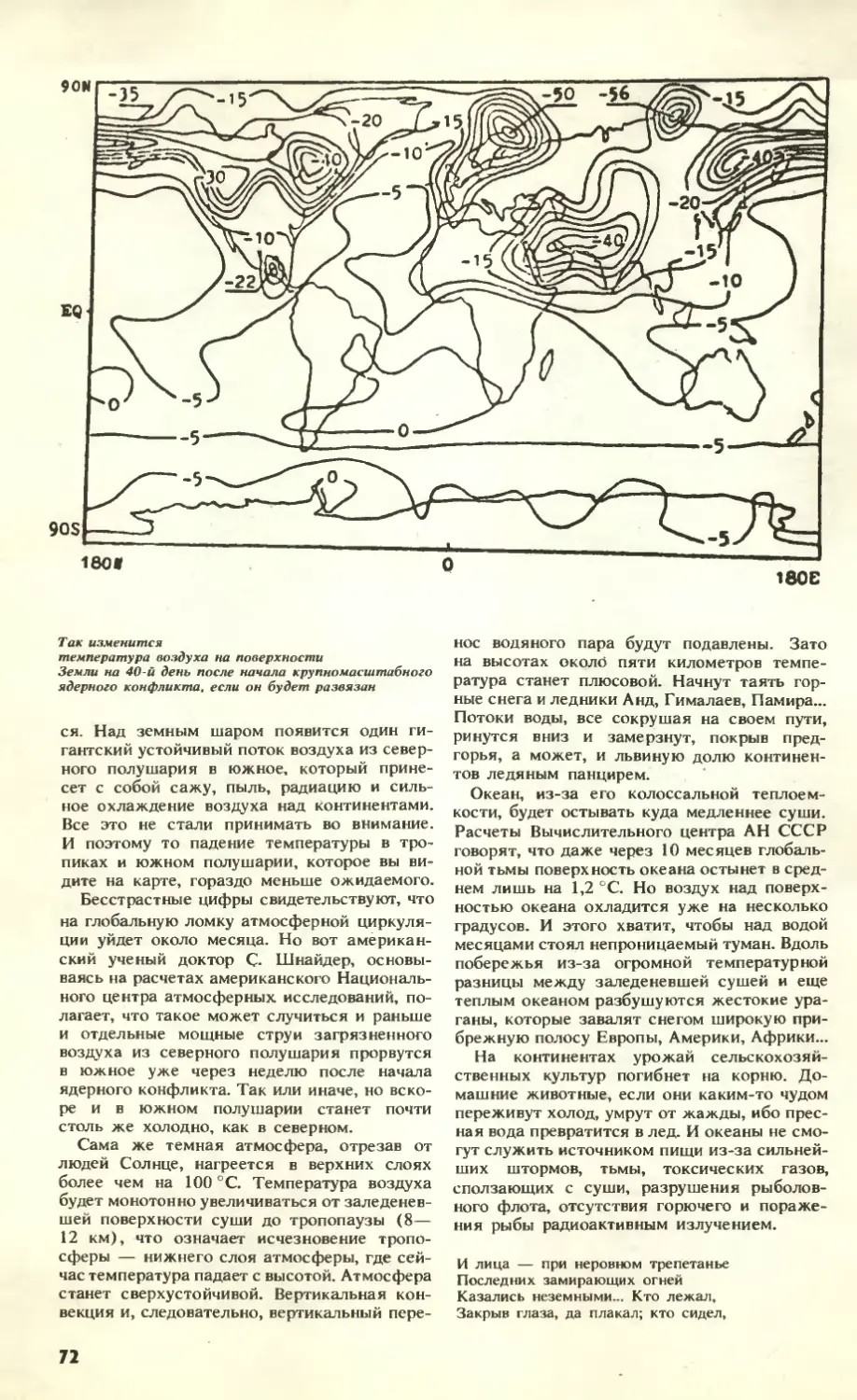

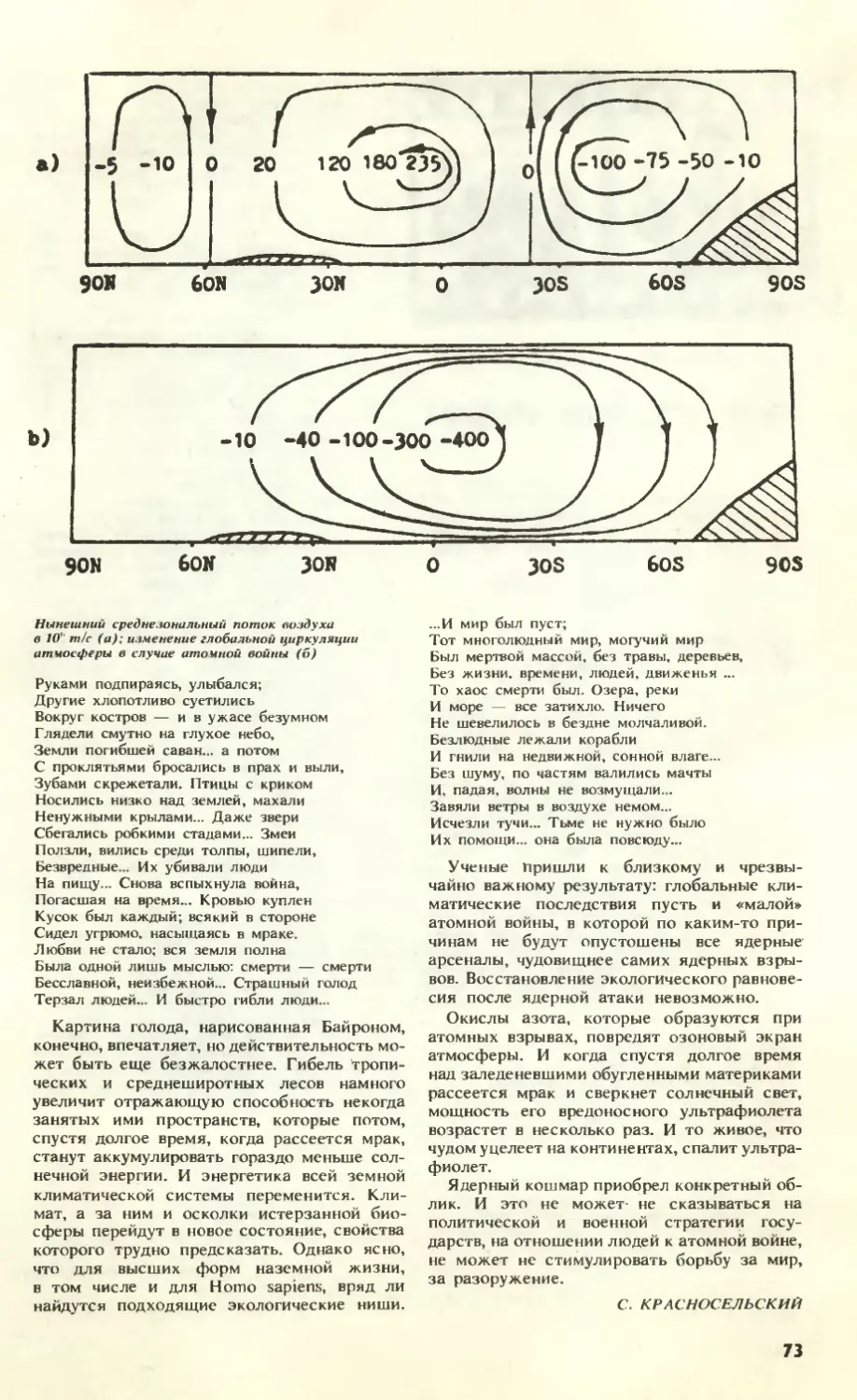

ЯДЕРНАЯ ТЬМА. С. Красносельский

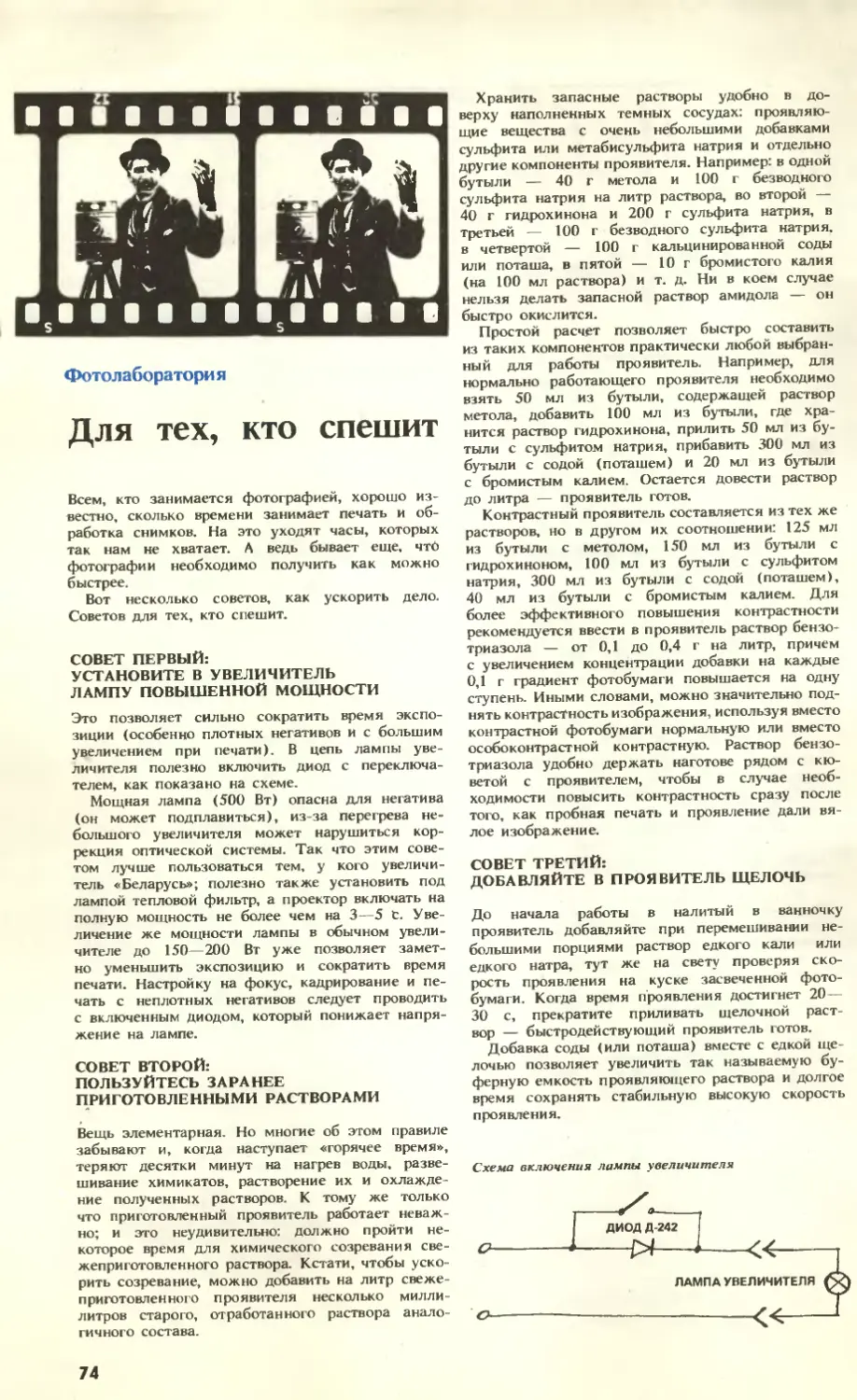

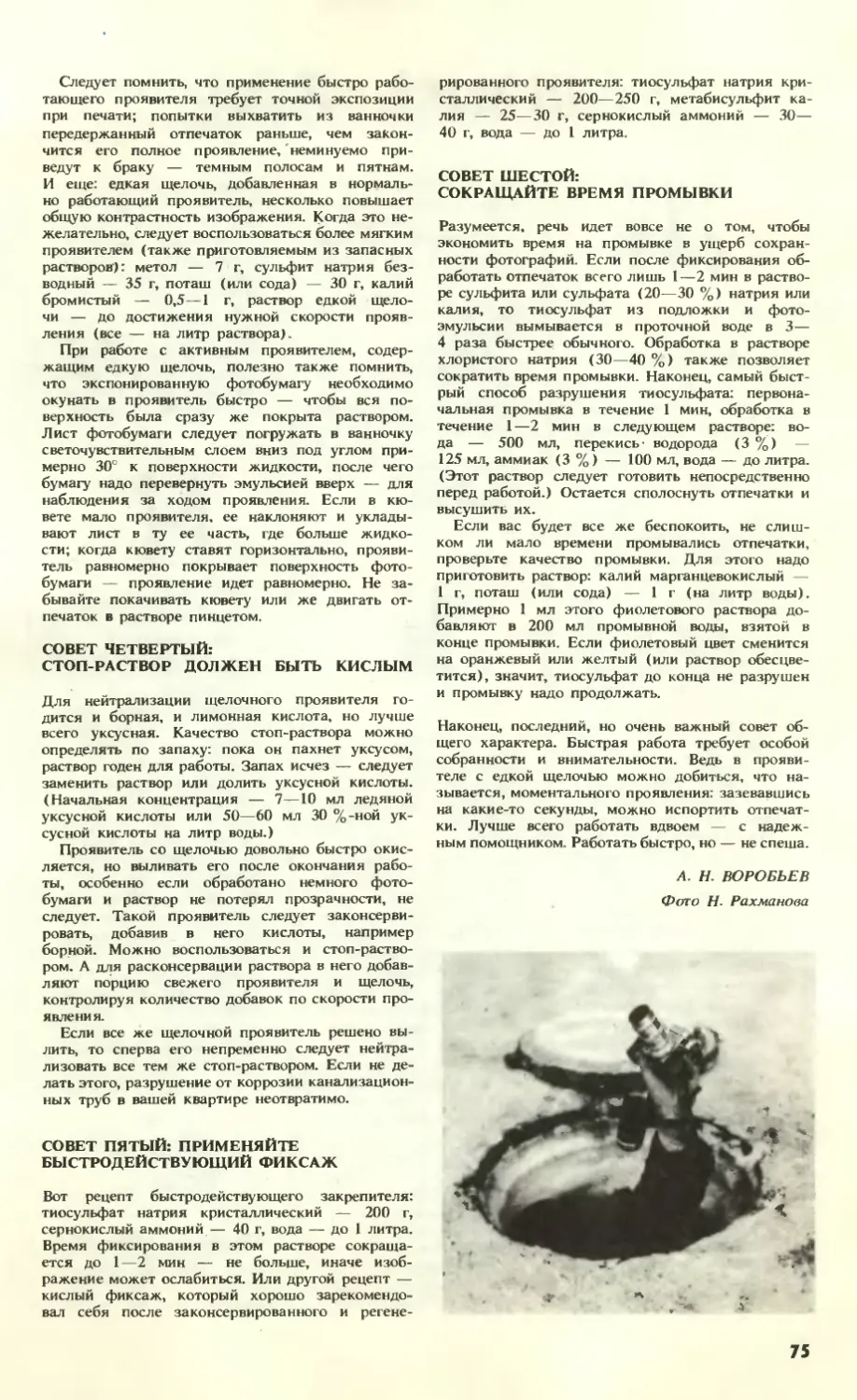

ДЛЯ ТЕХ, КТО СПЕШИТ. А. Н. Воробьев

ЩЕРБИНКИ — КИРПИЧНАЯ, 39. В. Иноходцев

ТЕ, КТО ПОКИДАЮТ ОМЕЛАС. У. Гуин

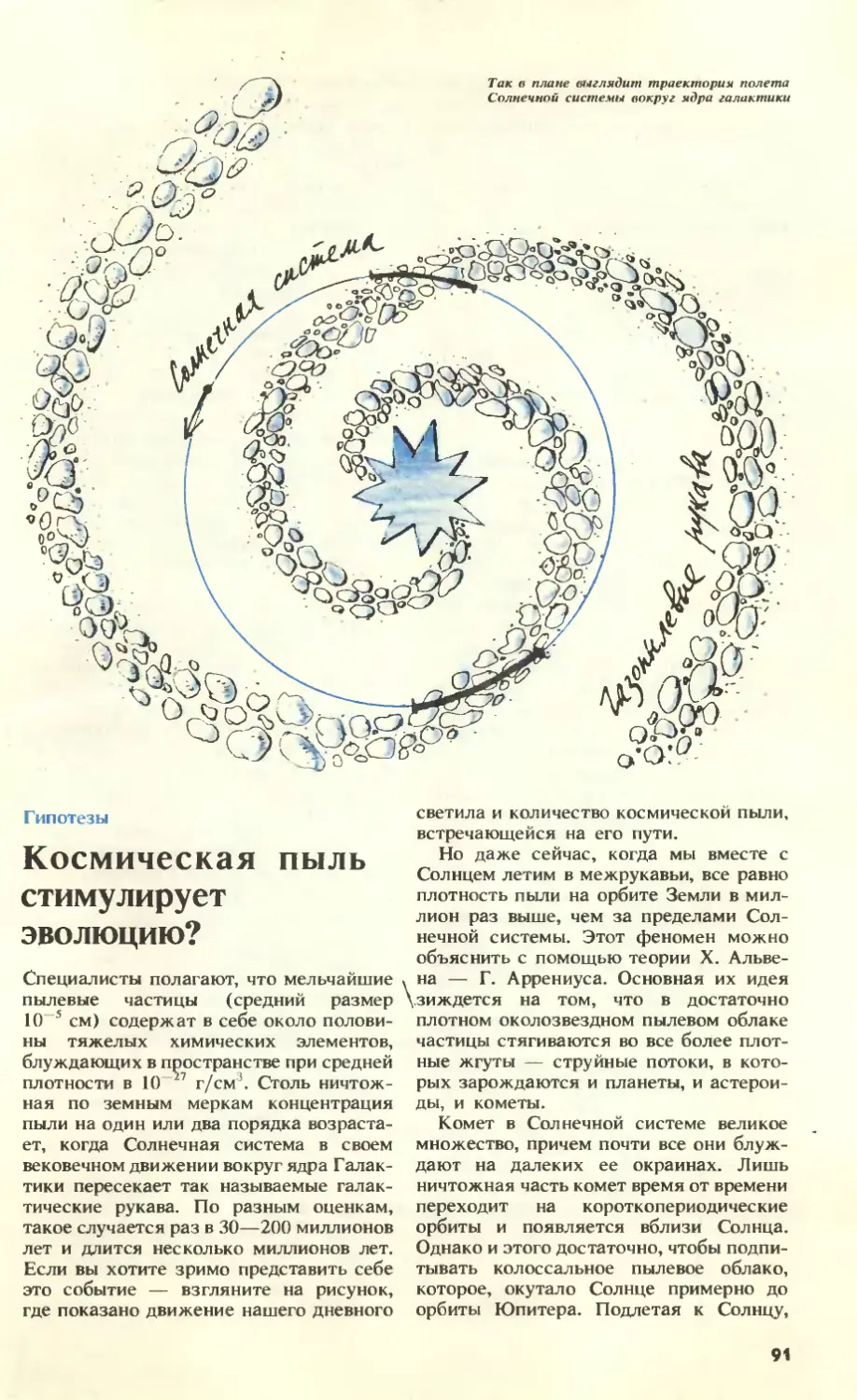

КОСМИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ СТИМУЛИРУЕТ ЭВОЛЮЦИЮ?

С. И. Сухонос

36

38

40

46

52

54

60

64

70

* 74

84

86

91

РИСУНОК НА ВЕЧНУЮ ТЕМУ

БАНК ОТХОДОВ

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

ОБОЗРЕНИЕ

ДОМАШНИЕ ЗАБОТЫ

КЛУБ ЮНЫЙ ХИМИК

КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ

ПИШУТ, ЧТО...

ПЕРЕПИСКА

27

30

43,63

44

68

76

78

94

94

96

r^ Md ДНЯ

Проблема:

инструментарий науки

Не секрет, что отечественное

производство приборов в долгу перед народным

хозяйством. С научным же

приборостроением (иногда его называют

аналитическим) дела обстоят и вовсе

безрадостно. Организационная система,

сложившаяся в промышленности, как бы

парализует активность наиболее

отважных и изобретательных людей,

достижения которых чаще всего остаются

единичными рекордами, не попадая

в руки широкого круга исследователей.

Всем ясно, что армия без оружия теряет

боеспособность,— пришло время

уделить аналитическому приборостроению

самое пристальное внимание.

Возможности научных приборов,

освоенных в последние годы серийным

производством в промышленно развитых

странах, десяток лет назад показались

бы фантастикой. Результаты же

опытных образцов техники, которые в

случае надобности ныне осваиваются

промышленностью за один-два года, порой

вообще приближаются к абсолютно

рекордным. Так, некоторые разновидности

лазерной спектроскопии позволяют

зафиксировать единичные атомы или

молекулы, ион-цикломолекулы,

ион-циклотронный резонанс или масс-спектромет-

рия с многофотонной фотоионизацией,

электронный парамагнитный резонанс

с оптической регистрацией позволяют

получать полноценные спектры, имея

всего несколько ионов или радикалов.

Не менее впечатляющие показатели

достигнуты в повышении разрешающей

способности приборов. К наивысшему

уровню, достигнутому несколько лет

назад мессбауэровской спектроскопией,

10_м (это равносильно различению

масс около тонны, отличающихся друг

от друга на сотые доли микрограмма),

ныне приближается и ядерный

магнитный резонанс (рекорд 1987 года —

10~12), а также некоторые

разновидности масс-спектрометрии. При

использовании масс-спектрометрии обычно

применяют обратную величину,

измеряемую тысячами или миллионами;

представитель одной из приборных фирм

заявил, что пользователю

гарантируется столько единиц разрешения, сколько

он заплатит долларов.

Затруднения, связанные с

нелетучестью высокомолекулярных соединений,

в частности биополимеров (из-за этого

масс-спектрометрия применялась для

их исследования ограниченно), ныне

сняты. Разработанный советскими

исследователями («Биоорганическая

химия», 1985, т. 11, № 5, с. 700) способ

получения молекулярных ионов

непосредственно из раствора вещества

позволяет изучать этим методом

сложнейшие объекты, вплоть до вирусов.

Чрезвычайно возросло и

быстродействие «рутинных» физических методов.

Повсеместное освоение фурье-преобра-

зования позволяет за секунду получать

десятки ИК-, УФ- или масс-спектров

веществ, отбираемых из потока, в

частности из хроматографической колонки.

Это весьма расширило и без того

многообразные возможности хроматографиче-

ских методов исследования, которые

и сами по себе достигли высочайшей

эффективности. Опубликованная в

«Вестнике АН СССР» A987, № 5) статья

Г. А. Гришина, Л. Н. Коломиец, О. Г.

Ларионова и Л. А. Паренаго

«Хроматография: возможности и достижения»,

содержит впечатляющие цифры. Например,

такие: около 40 % мировых затрат на

аналитические приборы — сотни

миллионов долларов в год — ныне

ассигнуются на хроматографы и их

разработку. Перечень областей применения —

от нефтехимии и биотехнологии до

криминалистики, анализа промышленных

стоков, космических исследований и

медицины — убеждает, что эти средства

тратятся не впустую.

Авторы отмечают: как в

теоретических исследованиях, так и в ряде

экспериментальных разработок советские

специалисты не уступают зарубежным

коллегам в развитии многочисленных

разновидностей этого богатейшего

метода, открытого в 1903 г. русским

ученым М. С. Цветом. Тем не менее налицо

тревожные данные: СССР занимает

11-е место в мире по числу публикаций,

2

посвященных хроматографии в целом.

Однако, если взять такой новый ее вид,

как высокоэффективная жидкостная

хроматография, то здесь отставание

гораздо сильнее: от США — в 25 раз и

в 2,5 раза даже от Швейцарии,

занимающей в общем списке 14-е место.

Причина? Отсутствие аппаратуры.

Между тем, подчеркивается в статье,

экономичес кая эффективность метода

чрезвычайно высока.

Капиталистический мир не зря тратится на него так

щедро. По грубой оценке, мировое

хозяйство получает от применения

хроматографии годовую прибыль, близкую

к миллиарду долларов,— это

значительно превышает затраты на нее. Наше

поведение здесь, помимо прямого ущерба

развитию науки и техники (а

физические методы исследования,

несомненно, его катализируют), приводит к

распространению такого печального и, увы,

нередкого явления, как упущенная

выгода. Как отмечают авторы, «имеются

примеры получения дорогостоящих

биологических препаратов с помощью

хроматографии, когда прибор полностью

окупается за несколько минут».

Серьезность, неотложность задач,

которые ставит современная химия перед

приборостроением, подчеркивается в еще

одной статье, опубликованной в

журнале «European Spectroscopy News»

(№ 74, август—сентябрь 1987 г.). Под

рубрикой «Письмо из Америки» там

анализируется прогноз развития химии

на 90-е годы. Автор письма Д. Грассел-

ли приходит к выводу, что решающая

роль в инструментальном оснащении

химии окончательно перейдет к

сложным, изощренным приборам новых

поколений. Только с их помощью

удастся продвинуть к новым рубежам

границы научного познания. В статье привод

дится мнение известного химика Ч. Уил-

кинса, декана химического факультета

в университете Калифорнии: за

последние несколько лет произошла

революция в приборном оснащении не только

исследований, но и химического

образования.

В прошлом десятилетии, вспоминает

Уилкинс, ему и в голову не могло прийти,

что основным прибором для рутинных

студенческих опытов станет фурье-ЯМР-

спектрометр с рабочей частотой 200—

300 мГц*. И хотя цена такого прибора

* О современной ЯМР-спектроскопии «Химия и

жизнь» писала в № 10 за прошлый год.— Ред.

порядка 100 тыс. долларов, аспиранты

будут считать свою работу невозможной

без еще более дорогого сооружения на

500 мГц. С еще меньшей вероятностью

можно было ожидать распространения

фурье-ИК-спектрометров, позволяющих

при наличии всего пикограммовых

образцов получать по 50 спектров в

секунду (цена — 40 тыс. долларов); масс-

спектрометров, также с фурье-преобра-

зованием, достигающих разрешения в

2 000 000 (цена — миллион долларов).

Новые поколения спектральной

аппаратуры позволяют'ставить и успешно,

быстро решать немыслимые в

предыдущие годы проблемы. Но эта техника

требует и нового подхода к

финансированию исследований. Парадокс

заключается в том, что наиболее дорогие

приборы оказываются и самыми

«недолговечными», ибо морально устаревают

за считанные годы.

Подобный же вывод был сделан в

прогнозе Комиссии по

радиоспектроскопии АН СССР 12 лет назад, но на

него никто в стране не обратил

внимания. Теперь ^та же мысль высказана

за океаном — будем надеяться, на этот

раз наши планирующие органы ее

заметят. Американский прогноз предлагает

считать среднее время моральной

амортизации приборов высшего класса

равным шести годам. По истечении такого

срока аппаратуру предлагается

списывать и передавать из перворазрядной

лаборатории в учреждение «второго

ранга», еще через шесть лет — в

лабораторию «третьего ранга». При передаче

прибор понижается в классе^ и

соответственно в цене.

Всего в университетах США

предлагается иметь 20 лабораторий первого

ранга, 40 — второго и 60 — третьего.

Годовой бюджет такой лабораторной

сети оценивается в 40 млн. долларов. По

мнению Национального научного

фонда, такое финансирование обеспечит

сбалансированное развитие

фундаментальных химических исследований в

Америке до конца нашего века — и

новый прорыв в развитии химии.

Если мы не захотим, чтобы период

застоя в нашей науке затянулся до

того же срока, придется подумать, как

ответить на такой вызов делом.

Доктор физико-математических наук

Э. И. ФЕДИН

I*

3

*w

Витрина

химизации

Гь-'-Srf «*

• -W ч^

^»:

Каждую осень в Москве, на Красной Пресне, в Сокольниках и на ВДНХ,

открываются многочисленные красочно оформленные павильоны различных

специализированных выставок, куда устремляются сотни тысяч посетителей.

Каждая такая выставка — как бы витрина той или иной отрасли современного

производства. В этом смысле выставка «Химия-87», состоявшаяся в сентябре

прошлого года, была витриной мировой химии, на которой на всеобщее обозрение

были представлены вещества и материалы, технологии и изделия.

Рассказать обо всем, увиденном на этой выставке, невозможно — экспонатов

многие тысячи. Если же отдать предпочтение нескольким случайно выбранным

экспонатам, то есть риск оказаться необъективным. Поэтому посмотрим на

выставку глазами разных посетителей, а для начала предоставим слово

компетентным лицам — Министру химической промышленности СССР Ю. А. Беспалову

и первому заместителю председателя Президиума Торгово-промышленной палаты

СССР В. П. Плетневу.

Ю. А. Беспалов: Демонстрация -мировых достижений в области химической

науки и промышленности в Москве стала традицией. Причем результаты этих

выставок с каждым разом оказываются все более и более значительными.

Например, сумма контрактов, заключенных в ходе предыдущей выставки,

составила около полутора миллиардов рублей.

В числе участников выставки «Химия-87» почти 1000 фирм и организаций

из 31 страны. Хочу напомнить, что сегодня по объему выпускаемой химической *

продукции Советский Союз прочно занимает первое место в Европе и второе в мире.

Дальнейшее расширение масштабов и сферы применения химической продукции

предусмотрено Комплексной программой химизации народного хозяйства СССР,

выполнение которой мы рассматриваем как важнейшую государственную задачу.

Уже к 1990 году мы на треть поднимем производство химической продукции.

В целом же экономический эффект от реализации Комплексной программы

химизации составит почти 450 миллиардов рублей, а доля химической продукции

в общем объеме промышленного производства, которая сейчас составляет 6,3 %,

к 2000 году значительно возрастет и достигнет 8—11 %. При наших масштабах

это огромный рост производства химической продукции.

В. П. Плетнев: Международная выставка «Химия-87» состоялась в тот момент,

когда в нашей стране началась работа по воплощению в жизнь решений июньского

A987 г.) Пленума ЦК КПСС. Промышленность начинает действовать в соответствии

с принятым Законом СССР «О Государственном предприятии (объединении)».

Эти важные документы непосредственно относятся и к выставочной работе,

поскольку они охватывают вопросы совершенствования внешнеэкономической

деятельности.

Сейчас, как известно, многие министерства и ведомства, а также крупнейшие

объединения и предприятия создали свои хозрасчетные внешнеторговые

организации и фирмы. Одной из форм помощи этим предприятиям со стороны

Торгово-промышленной палаты СССР служит организация международных и

иностранных выставок.

Мировые достижения химической отрасли демонстрируются в нашей стране раз

в пять лет. Однако продукция химии и изделия на ее основе представляются

и на многих других международных выставках, проводимых в Советском Союзе

и за рубежом. На стендах выставки «Химия-87» демонстрировался мир химии

во всем его многообразии, красочности, широте применения. Ни одна отрасль

современной экономики не в состоянии развиваться без широкого использования

химических процессов, методов, материалов. Охватывая все сферы материального

производства, химическая промышленность существенным образом определяет

технический прогресс

ЛИСТАЯ ИНОСТРАННЫЕ БУКЛЕТЫ мо перед комплексом на Красной Пресне,

и поэтому всемирная выставка «Химия-

Хитрая американская фирма «Дюпон» 87» начиналась как бы с нее. Но хотя

за немалые деньги откупила для своего эта фирма действительно одна из круп-

павильона участок, расположенный пря- нейших в мире, хотя она известна своими

5

давними деловыми связями с СССР и

хотя хозяева павильона сделали все

возможное ддя того, чтобы привлечь к нему

внимание посетителей (начиная со спе*

циальной пресс-конференции накануне

открытия выставки и кончая эстрадным

шоу с соблазнительными девицами в

синтетических купальниках), на ней, как

говорится, свет клином не сошелся.

Другие фирмы тоже по мере сил шли на

различные рекламные трюки, и поэтому,

чтобы быть объективными, мы решили

начать рассказ о выставке с краткого

обзора сугубо деловых документов —

буклетов, в изобилии разбросанных у

стендов.

Первые в мире камеры

искусственного климата, управляемые с помощью

светового карандаша...

Препараты, без вреда цдя людей

истребляющие зловредных мух и даже

бессмертных тараканов...

Сверхэластичное волокно и не

пачкающиеся ковры...

Кормовой белок из синтетического

спирта...

Детали для автомашин...

Спортивная обувь...

Граммофонные компакт-диски...

Промышленные реакторы...

Лрессы, экструдеры...

Парфюмерия и бытовая химия...

Химикаты для сельского хозяйства...

И многое-многое другое.

Но если отвлечься от частностей, то в

развитии мировой химии можно

усмотреть некие вполне определенные

тенденции. Прежде всего, это поиск новых

веществ и материалов, обладающих

принципиально новыми комплексами свойств

и поиск принципиально новых областей

их применения — как в технике, так и

в быту. Это создание принципиально

новых энерго- и ресурсосберегающих

технологий. Это комплексная механизация

и автоматизация, компьютеризация и

роботизация производств. И все это —

на основе новейших научных

достижений.

Пристальное внимание к науке — вот

что, пожалуй, наиболее емко

характеризует современную химию во всех про-

мышленно развитых странах.

В СОВЕТСКОМ ПАВИЛЬОНЕ

Советский павильон был на выставке,

конечно, самым большим — в нем

разместилось более 3000 экспонатов 35

министерств и ведомств. В нем тоже была

своя рекламная «изюминка» —

красочный слайдфильм, демонстрировавшийся

прямо у входа в павильон. И надо отдать

должное такту устроителей советской

экспозиции — этот слайдфильм был

посвящен общечеловеческой проблеме

охраны окружающей среды.

Нам, конечно, есть чем гордиться — у

нас есть мощная химическая индустрия,

соответствующая статусу великой

державы. Но в целом мы все же

находимся не в положении лидеров, а в

положении вечно догоняющих. И выставка

это отчетливо продемонстрировала.

Скажем, современное сельское

хозяйство немыслимо без пестицидов —

прежде всего, инсектицидов,

уничтожающих вредных насекомых. Но время

ДДТ и других веществ, загрязняющих

окружающую среду, безвозвратно

миновало. Миновало и время фосфороргани-

ческих инсектицидов, обладающих

высокой токсичностью по отношению к

теплокровным. Сейчас самыми

эффективными инсектицидами считаются

пиретроиды, представляющие собой

производные природных веществ, а также юве-

ноиды — гормоны насекомых и их

синтетические аналоги. И если хлорбифенилы

применялись в дозах, достигающих

десятков килограмм на гектар, а фос-

форорганические инсектициды —

сотнями грамм, то пиретроиды и ювеноиды

расходуются десятками грамм на гектар.

А как обстоит дело с пиретроидами

у нас? Подходим к

информационно-поисковой системе, обслуживающей

посетителей советского раздела выставки, и

задаем ЭВМ ключевые слова

«пестициды» и «пиретроиды», «пестициды» и

«ювеноиды». Молчание было нам

ответом... При всем при том инсектицидные

препараты на основе пиретроидов у нас

есть, только они выпускаются на основе

импортного действующего начала и

лишь окрещены на отечественный лад.

Вспоминаем, что еще один из

прогрессивных методов борьбы с вредителями

сельского хозяйства заключается в

использовании половых привлекающих

веществ насекомых — феромонов. Даем

ЭВМ соответствующий запрос и на этот

раз получаем ответ:

препарат полового феромона

калифорнийской щитовки

используется для выявления

вредителя калифорнийской щитовки и

определения степени зараженности садов

наука и научные исследования

6

препараты полового феромона жуков-

короедов: вербенол, ипсдиенол, халь-

когран

используется для защиты леса

наука и научные разработки

препараты феромонов хлопковой и

озимой совки используются для

защиты хлопковых полей

наука и научные исследования

барьерная ловушка

используется для борьбы с вредными

насекомыми

Слава богу, хоть ловушка (в принципе,

ее может сделать любой юный техник)

используется, а не находится в разделе

«наука и научные исследования»!

А вот стенд в разделе «наука и научные

исследования», на котором изображена

схема получения соматотропина —

гормона роста. Соматотропин, метод

получения которого был разработан

советскими учеными несколько лет назад,

представляет интерес не только для

медицины, но и для сельского хозяйства,

так как позволяет заметно увеличивать

надои молока. Это пример

академического исследования, успешно доведенного

до уровня внедрения. Доведенного, но не

внедренного. А в ста метрах от

советского павильона американская фирма «Мон-

санто» вовсю рекламирует тот же самый

соматотропин как совершенно реальный

товар-

Современная химическая технология

имеет два основных направления: с

одной стороны, она включает в себя

сравнительно простые химические процессы,

выполняемые во все

возрастающих объемах, а с другой стороны —

малотоннажные, все более и более

усложняющиеся, требующие быстрой

переналадки. Естественно, что в последнем

случае наиболее эффективном может быть

оборудование, построенное по блочно-

модульному принципу и в идеале

управляемое компьютером.

В советском павильоне пример такого

оборудования был представлен: это

блочно-модульная установка «Протон»,

предназначенная для получения

компонентов особо чистых травителей для

микроэлектроники, но в принципе

способная служить прототипом для

создания других блочно-модульных систем.

«Протон» состоит из восьми

герметичных блоков, соединенных

трубопроводами, и управляется ЭВМ по программе,

согласно которой установка отмеряет

компоненты, подвергает их очистке,

смешивает в нужных пропорциях, а по

завершении работы производит очистку

всех коммуникаций. Этот прообраз

химико-технологических установок

будущего изготовлен опытным

производством института-разработчика... в

единственном экземпляре.

Итак, блочно-модульная установка

вроде бы есть,— ее можно посмотреть

и пощупать,— а вроде бы ее и нет;

соматотропин вроде бы и есть, а вроде бы

его и нет; пиретроиды вроде бы и есть, а

вроде бы их и нет... А что мы делаем,

когда у нас чего-либо нет? Очень просто:

покупаем у того, у кого оно есть, то есть

за границей.

Конечно, у нас много чего есть. Но

даже если этб «что-то» — не вчерашний,

а сегодняшний день науки и технологии,

то это уже плохо, это грозит отставанием

завтра. Чтобы не быть все время позади,

мы должны жить завтрашним днем, как

это и делают все страны, которые мы

догоняем, и все фирмы, продукцию

которых мы покупаем за звонкую валюту.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЯ ВЫСТАВКИ

О ХИМИИ ВООБЩЕ И В ЧАСТНОСТИ

Вроде бы нет особой нужды говорить о

том, что химические процессы и

химические материалы играют

главенствующую роль в материальной жизни

современного общества, а косвенно — ив его

духовной жизни. г В повседневном быту

мы имеем дело с бесчисленными

изделиями из полимерных материалов,

лекарствами, лаками и красками, моющими

препаратами. Мы знаем, что современное

сельское хозяйство невозможно без

химических удобрений и пестицидов.

Современная радиоэлектроника фактически

представляет собой отрасль,

отпочковавшуюся от химического

производства — вся ее технология основана на

тончайших химических процессах.

Кино- и фотоматериалы, грампластинки и

ленты для магнитофонов и

видеомагнитофонов — тоже продукция химии.

Химия и полиграфия, химия и космос,

химия и энергетика...

Но у рядового потребителя

химической продукции к отечественной химии

.свой счет. Наш соотечественник

прекрасно, осведомлен о том, какие из

показанных ему экспонатов можно найти в

магазинах, а на какие можно только

облизываться.

Выставка — это витрина, а на витрине,

как известно, товар принято показывать

7

лицом. Вот и ходит по выставке наш

рядовой потребитель химической

продукции с непреходящим чувством

неполноценности — то, что показывают «у нас»,

не достать, потому что этого или очень

мало, или вообще нет, а то, что

показано «у них»,— наверняка есть, но не про

нас.

Конечно, суждению рядового

потребителя отечественной химической

продукции явно не хватает государственного

взгляда на предмет: как-никак, а все-

таки мы первые в Европе и только

вторые в мире. Забегая вперед, скажем:

на выставке «Химия-87» было

заключено значительно больше сделок, чем

8

Высший балл посетители выставки* советские и

иностранные специалисты поставили изделиям НПО

*У збытпластик» (шахматы на фото — сделаны

в Ташкенте).

•Щ Мягкая игрушка и теннисные ракетки; яркие,

легкие, прочные тазы и детские горшочки; резные

шкатулки и подносы; изящные шахматные фигурки

из слоновой кости; тяжелый бронзовый подсвечник

и тонко изукрашенная чеканкой медная ваза.

На самом деле здесь нет ни слоновой кости,

ни дерева, ни бронзы. Все это пластмасса,

имитирующая природные материалы.

А впрочем, никакая это не имитация. Советские

художники-дизайнеры, технологи и конструкторы

создают сегодня вещи из пластмассы,

которые уже завоевывают право зваться

художественными

пять лет назад. Значит, есть что

продавать, есть чем похвалиться?

Но за счет чего нам удается

занимать призовые места? Отвлечемся на

время от химии и вспомним некоторые

события минувших двадцати-тридцати

лет.

Было время, когда обычные наручные

часы считались чуть ли не предметом

роскоши и купить их было целым

событием. Потом наладили массовое

производство, да так наладили, что

предложение превысило спрос. Часы есть, но

модели устарели, и никто их не берет.

К чести часовых дел мастеров, они

вовремя перестроились и теперь выпускают

разнообразную продукцию высокого

качества.

Было время, когда к дефицитным

предметам быта относились швейные

машинки. Но их массовое производство

привело к печальным последствиям:

склады оказались переполненными, и

производство машинок сократили. Да

так успешно, что теперь их снова не

купить.

Подобные же приступы

перепроизводства испытывали и промышленные

предприятия, выпускающие холодильники,

телевизоры...

Во всех этих случаях беда одна: нам

удавалось наладить массовое

производство товаров ограниченного

ассортимента, но как только спрос требовал

хотя бы минимального разнообразия и

прогресса, дело, как правило, заходило в

тупик.

Нечто подобное происходило и в

химической промышленности. Погоня за

количеством, за валом привела к тому,

что мы стали первыми в Европе и

вторыми в мире по общему объему

химической продукции. Но не первыми и не

вторыми по ее ассортименту и качеству.

Максимум средств вкладывался в

простейшие технологии, а технологии,

которые не давали вала, но, собственно, и

должны были обеспечивать общий

технический прогресс, чахли. Причем в

особо неблагоприятном положении

оказывались принципиально новые

технологии, позволяющие свернуть с

проторенного пути, требующие смелых и

самостоятельных решений, связанных хотя

бы с минимальным риском.

В особо тяжелом положении

оказалась промышленность тонкого, или

легкого органического синтеза (да простят

читатели этот невольный каламбур!).

Ее продукция — лекарства и пестициды,

присадки к маслам и вспомогательные

вещества для текстильной

промышленности, сенсибилизаторы и реактивы для

кинофотоиндустрии, разнообразные

добавки к полимерам. Изготовление всех

этих сложнейших органических

продуктов связано с выполнением множества

отдельных технологических операций-

стадий, требует внимания,

высококвалифицированного труда, многих исходных

реактивов и полупродуктов (среди кото-

9

рых немало чистых и сверхчистых),

сложного технологического

оборудования, высокой культуры производства.

А именно со всем этим у нас как раз и

плохо обстоят дела. Вот почему нам

приходится тратить все больше и больше

средств для закупки за границей

килограммов дорогостоящих продуктов

тонкого органического синтеза за счет

средств, выручаемых от продажи

миллионов тонн сырья и сотен тысяч тонн

дешевых продуктов тяжелого синтеза.

И если взглянуть на дело именно с этой

стороны, то наше мировое лидерство

станет выглядеть весьма сомнительным.

Обычно промышленники

оправдываются тем, что возлагают всю вину на

смежников или на ученых. Дескать, одни

не умеют грамотно пользоваться

химическими препаратами, которые сами по

себе хороши, другие не обеспечивают

промышленность передовой техникой.

Скажем, у нас нет тканей ярких

расцветок потому, что текстильщики не умеют

их правильно применять, нарушают

технологию крашения; ведь за рубежом те

же самые красители дают превосходные

результаты. У нас нет пестицидов не

потому, что их не производит

промышленность, а потому, что наука не предло-

Западногерманская фирма «Байер» врт уже полвека

специализируется на производстве полиуретанов.

Это в основном жесткие пенопласты, используемые

в качестве теплоизоляции, детали кузовов и

внутренней отделки автомобилей.

На выставке «Химия-87» фирма представила

новую конструкцию (в рекламном проспекте ее тор

жественно величают новой концепцией) автомобиль

ной двери из полиуретана: корпус из пенополиуретана

с металлическим каркасом, наружной полиуретановой

обшивкой и защитной накладкой

жила образцы, способные конкурировать

с зарубежными.

На первый взгляд, подобные

аргументы звучат весьма убедительно: свойства

вещества действительно не зависят от

способа его получения (еще в школе нас

учат, что вода — это всегда вода);

чтобы наладить промышленное

производство какого-нибудь нового вещества,

его надо сначала синтезировать в

лаборатории. Но все эти аргументы основаны

на малозаметной подтасовке фактов.

Текстильщики не соблюдают

технологию крашения еще и потому, что не

могут ее соблюдать из-за отсутствия

тех или иных вспомогательных

веществ — продуктов • той же самой

химии. Так замыкается порочный круг...

А что касается взаимоотношений про-

10

мышленности и науки, то надо было

приложить очень много усилий для

того, чтобы отбить у ученых охоту

заниматься не только внедрением своих

результатов, но даже самими

исследованиями, результаты которых придется

внедрять. Как ни странно, но лучше

всего об этом сказал один из

иностранных участников выставки «Хи-

мия-87».

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА

ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАНИИ «ТЕКНИМОТ»

Р. АЛЕКСАНДРЕЛЛО КОРРЕСПОНДЕНТУ

«НЕДЕЛИ»

Я считаю, что Советский Союз обладает

великолепными учеными и исследователями,

превосходными разработками — то есть всем тем, что

входит в понятие научной базы. Но, к

сожалению, далеко не всегда эти передовые

разработки используются в вашей производственной

практике. Ну, вот, к примеру: вместе с вами строим

сейчас крупный завод поликарбоната в Уфе.

Привезли даже сюда его макет. Но ведь процесс

получения этого продукта разработан

советскими химиками! Процесс — ваш. А внедряем —

мы! Почему так запаздываете с новинками? По-

моему, те, от кого зависит переход научных идей

в практику, просто не хотят рисковать.

Боятся брать на себя ответственность. Ваши люди,

как я заметил, предпочитают все согласовывать,

надо-не надо, со всеми советоваться. Но ведь

перестройка требует ускорения научно-технического

прогресса, а значит, быстрого движения

достижений науки в практику.

Теперь позвольте еще одно наблюдение... Как

это у вас называется — гласность? Да, так вот

еще одну маленькую гласность: иногда задаю себе

вопрос, почему те, кто отвечает за внедрение

научных разработок, не хотят этим всерьез

заниматься? И вижу только одно объяснение: вы плохо

поощряете своих новаторов. Ну, а если мой труд

не ценят, если общество не стимулирует

новаторства, то скажите: есть ли резон пробивать

новую идею, когда я могу спокойно делать все

так, как это делали сотни людей до меня?! И при

этом получать свои неплохие деньги. Новатор

должен знать: общество заинтересовано в том,

чтобы я все время протаптывал ему новую

дорожку к знаниям и прогрессу...

КОНТАКТЫ И КОНТРАКТЫ

Как уже говорилось, общая сумма

контрактов, заключенных нашей страной за

время работы выставки «Химия-87» с

фирмами социалистических и

капиталистических стран, возросла.

Проведены переговоры о создании совместных

предприятий. Подписаны протоколы о

научно-техническом сотрудничестве со

многими фирмами. Одним словом,

международные контакты успешно

налаживаются, контракты заключаются,

причем энергичнее, чем раньше.

Однако настораживает одно

обстоятельство, которое по понятным

соображениям не рекламируется: по

заключенным контрактам сумма советского

химического импорта значительно

превышает сумму экспорта, причем

большая часть этого дефицита приходится

на торговлю с капиталистическими

странами. Интересно, можно ли убыток

считать успешным итогом выставки

«Химия-87»? И чем мы этот убыток будем

покрывать? Средствами, вырученны-

Справедливо считается, что автомобиль — не

роскошь, а средство передвижения. Потому, наверное,

не меньший интерес, чем эффектная автокосметика,

вызывают внешне более скромные средства,

выпускаемые в нашей стране.

* Импульс» продлит срок службы свинцовых батарей

аккумулятора и в среднем на 25 % повысит

надежность работы двигателя. Он понижает коррозионное

действие электролита и тем самым препятствует

разрушению активной массы аккумуляторных пла

с тин.

«Экомин» — присадка (смесь присадки ПАФ-4

с индустриальным маслом) моторного масла,

улучшает его качество. Продлевает срок службы деталей

двигателя.

«Ферран» — антикоррозийное средство,

применяется, когда механически удалить ржавчину

невозможно. Состав пропитывает слои и препятствует

(дальнейшему развитию коррозии. Он может служить

временной защитой для неокрашенных металлических

поверхностей. *Ферран» хорошо совмещается с

антикоррозийными составами отечественного

производства

11

ми от продажи минерального сырья,

которое другие страны тщательно берегут?

И, наконец, информация для еще

одного тягостного размышления: были

заключены сделки на продажу за рубеж

продукции отечественного химического

машиностроения. Скажете, прекрасно?

Как бы не так: как нам сообщили в

Минхимпроме, 30 % оборудования,

работающего на отечественных

химических предприятиях, изношено на 100 %.

Иначе говоря, следуя известной

формуле Салтыкова-Щедрина, мы

умудряемся жить без шкур, но как бы с оными.

И не только жить, но еще и шкурами

приторговывать...

Наша промышленность (в том числе и

химическая) располагает силами и

средствами, вполне достаточными для того,

чтобы самостоятельно осваивать все

прогрессивное, предлагаемое

академической наукой. Для этого лишь надо

быть заинтересованным в конечном

результате и не бояться принимать

самостоятельные решения. Именно к

этому и направлены все преобразования,

которые сейчас проводятся в нашей

стране.

Следующая выставка «Химия»

должна, как обычно, состояться через пять

лет, в 1992 году. Будем надеяться, что

к этому времени витрина химизации

украсится многими прогрессивными

экспонатами, стопроцентно

отражающими реальное положение дел.

В. БАТРАКОВ

Из тысяч

экспонатов

ЛУГ ВО ФЛАКОНЕ

В любое время рабочего дня

выставки был окружен

плотным кольцом посетителей, по

большей части —

посетительниц, стенд бытовой химии.

Дружно разбиралась любая

рекламная литература: проспекты,

буклеты, листовки Союзбытхи-

ма. Понятно — показывалось

много новинок, о которых

хочется узнать побольше.

Первое, на что невольно падал

взгляд — оригинальной формы

прозрачные полиэтиленовые

флаконы, наполненные

разноцветными жидкостями. Это

пеномоющие средства. Отрадно,

что по внешнему виду они не

уступают известным нам

зарубежным образцам. А как — по

содержимому?

«Модена», «Ия», «Аура» — с

экстрактами лекарственных

трав, а «Диона» настоена на

«корне жизни» — женьшене. Эти

средства оказывают

стимулирующее воздействие на кожу,

укрепляют волосы, придают им

здоровый блеск и свежий

луговой аромат.

Новое направление в

косметике — кремы в аэрозольной

упаковке. В их составе, как и в

пеномоющих препаратах,

экстракты полезных лекарственных

растений. Например, питающий

и увлажняющий кожу крем

«Алая роза» содержит

экстракты шиповника, кукурузных

рыльцев и тысячелистника в

норковом масле (продукт

переработки норкового жира). Последнее

с успехом заменяет импортное

оливковое. «Алтайская

облепиха» (с добавлением активных

экстрактов облепихи, чебреца,

ростков ячменя) — дневной

биокрем. Он оказывает на кожу

регенерирующее и

противовоспалительное действие и, что

особенно важно,

противоаллергическое.

Сейчас, как рассказали

разработчики из НПО «Аэрозоль»

(Рига), для косметических

препаратов'в аэрозольной упаковке

используется более 100

наименований природного сырья. В

нынешнем году даст первую

продукцию завод по

производству растительных экстрактов,

организованный Минхимпро-

мом совместно с колхозом

«Стальгене» Латвийской ССР.

Его мощность — 2000 т

растительных экстрактов в год, что

должно полностью

удовлетворить сырьевую потребность

отрасли.

«ШАТ», «МОН», «БИОН»

И ДРУГИЕ

Это новые синтетические

моющие средства. Первые два

соединяют хорошее моющее

действие с повышенным

отбеливающим эффектом, а «Бион» и

паста «Аре» (с

биологическими добавками) помогут удалить

устойчивые пятна

биологического происхождения при

температуре воды до +60 СС. Кстати,

температура стирки постоянно

снижается. Почему? Да потому,

что мы стали больше носить

ярких цветных тканей и одежду,

сшитую из тканей с

примесями синтетических волокон. А

их стирать в очень горячей

воде не рекомендуется. Ну и,

наконец, большинство

пользуется стиральными машинами, и

чем меньше они будут

потреблять энергии, тем лучше.

Для однотонных белых

тканей из хлопка и льна пригодится

«Суперокс» с химическим

отбеливателем. Тем же, кто

страдает аллергией к сыпучим

порошкам, лучше пользоваться

пастами или жидкими моющими

средствами — «Олан», «Пион»,

«Экс»...

Все эти моющие средства

выпускаются Союзбытхимом.

«ПАРМСКАЯ ФИАЛКА»

Так назывались известные

французские духи.

Своеобразный их аромат пленил в свое

время великую русскую актрису

М. Н. Ермолову. К

125-летнему юбилею со дня ее

рождения парфюмеры фабрики

«Новая Заря» сумели воспроизвести

забытый аромат. На выставке

«Парме к ой фиалки» не было —

юбилейная партия разошлась

среди актрис театра им.

Ермоловой, а историю эту мы

рассказали не случайно: актрисы в

данной ситуации доверились моде.

Между тем, выбор своего,

единственного аромата, способного

подчеркнуть

индивидуальность,— дело тонкое и

непростое.

12

Нежные, пикантные, пряные,

элегантно-фантазийные

(определения взяты из лексикона

парфюмеров) — ароматов

поистине великое множество, и

немудрено среди них растеряться,

хотя многие женщины сделали

свой выбор в пользу

отечественных духов — «Анна

Каренина», «Тет-а-тет», «Шанс».

На «Химии-87» парфюмеры

фабрики «Новая Заря»

предложили новинку — набор «Блюз»

(духи, одеколон, туалетная

вода), который на дегустационном

совете специалистов получил

предпочтение перед

популярными французскими «Клима».

Основа духов- «Блюз» цветочная,

т. е. природная. А в природе

бесчисленное множество

запахов и каждый не имеет аналога.

Сколько их одновременно

хранится в памяти парфюмера —

30, 40, 50? И менно память

создателя, его фантазия

рождает композицию тех

ароматов, которые, открывая флакон,

выбираем мы с вами. Ну, а

чтобы не ошибиться, лучше

начать с флакончика пробных.

Испытайте, может быть, этот

аромат ваш?

АРОМАТЫ ПРИРОДЫ

Болгарскую розу, что родом из

Казанлыкской долины,

выращивают и в Турции, и у нас в

Крыму. Но вот в точности

воспроизвести ее запах пока не

удалось никому. Неповторимый

аромат создает- сама природа

Болгарии — ее почвы, только ей

присущие климатические

условия. Именно на основе этой

розы тот ароматический букет,

которым так славятся

болгарские духи.

Косметика и парфюмерия с

маркой болгарской фирмы

«Фармахим» хорошо известны в

нашей стране и пользуются

заслуженной популярностью у

покупателей. В нынешнем году

«Фармахим» откроет двери

фирменных магазинов «Болгарская

роза» еще в 10 городах нашей

страны. В ассортименте

появится много интересных новинок.

Прежде всего дезодоранты 10-

11 видов с отдушками из

классической лаванды, цитрусовых,

сандала'. Значительно

расширяется гамма гигиенических и

профилактических зубных паст, что

особенно важно в условиях ни

с того ни с сего возникшего

дефицита. Профилактические

зубные пасты, помимо своей

основной функции, обладают и

тем преимуществом, что

предупреждают заболевание

слизистой оболочки рта, десен,

твердой ткани зубов. Это

объясняется тем, что в их составе —

лекарственные растения,

микроэлементы, морская рапа,

антистатические добавки.

Что же касается духов,

туалетной и душистой воды, то

здесь тенденция, как нам

рассказала инженер комбината

«Арома» Илка Коева,—

возвращение к воспроизводству

ароматов природы.

«ЛАЙКРА» — ВОЛОКНО

ДЛЯ ВСЕХ

Этот рекламный лозунг

американской фирмы «Дюпон» с

успехом подтвердила .балетная

труппа из Швеции, специально

приглашенная фирмой для

демонстрации моделей из эласто-

нового, способного эластично

растягиваться по форме тела,

волокна «Лайкра». Смелые

купальники ярких насыщенных

цветов и комбинированные

спортивные костюмы с капюшонами,

брюки и легкие блузы, летние

пиджаки, наконец, нарядные

вечерние туалеты — таков

широкий диапазон применения

«Лайкры».. Стройные фигуры

манекенщиц, их пластичные

движения, казалось, еще больше

подчеркивали эластичность

тканей, секрет которых в том, в

каких пропорциях смешивается

эластоновое волокно с

натуральным. Привлекательное

свойство тканей из волокна

«Лайкра» еще и в том, что оно

практически неощутимо в носке.

Так уверяют американские

специалисты. Хорошо бы

проверить на-практике...

К слову, фирма -«Дюпон»

более 10 лет успешно

сотрудничает с нашей страной,

поставляя в основном химикаты и

продукцию для энергетики.

Товарооборот между нашими

странами в минувшем году

превысил 1 млрд. долларов. При этом

взаимные поставки достаточно

сбалансированы. Все это дает

основание вице-президенту

фирмы Карлу де Мартино считать

Советский Союз «хорошим и

надежным деловым партнером и с

уверенностью смотреть в

будущее дальнейшего плодотворного

сотру дн и ч ества».

ВПЕРВЫЕ НА ВЫСТАВКЕ

На наш вопрос, могут ли

польские специалисты удивить новой

косметикой советских женщин,

инженер по экспорту —

импорту фирмы «Интер Фраграисес»

Малгожата Саламон ответила

популярной среди поляков

поговоркой: «Chciec — to moc!»

(хотеть — значит мочь).

Впервые, представленная в нашей

стране фирма показала серию

бальзамов — для ухода за

лицом, телом, руками и стопами

ног. В основе — вещества,'

восстанавливающие свежесть,

мягкость, упругость кожи. Так,

ланолин хорошо очищает кожу

от декоративной косметики и, к

тому же, обладает

регенерирующим действием. Другой

компонент — коллаген восполняет

недостающие питательные

элементы кожи, а лентол придает

телу ощущение приятной

свежести и бодрости. Бальзам для

рук имеет в своем составе

смягчающие и одновременно

увлажняющие вещества, а бальзам для

стоп — дезодорирующие и

антисептические. Продолжая

древнее искусство умащивания тела

благовониями, специалисты

фирмы познакомили нас и с

травяными масками, и с -набором

лекарственных и душистых трав

для ванны. Смягчающая кожу

ромашка, успокаивающая мята,

очищающий кожу шалфей,

согревающая хвоя и

стимулирующий кровообращение темьян.

Словом, выбор на любой вкус.

Выпускаются травы в

запаянных пластиковых мешочках и

завариваются так же просто, как

чай.

Еще одна привлекательная

новинка — миниатюрные

стеклянные баллончики, с помощью

которых можно придать губам

мягкий блеск и аромат

свежей клубники, банана, мяты...

Остается только пожелать,

чтобы эта новинка появилась зл

на наших прилавках.

Л. БОЛДЫРЕВА

На стр. 4 помещена

фотография

из выставочного проспекта

фирмы «Дюпон»

13

лЧ

1 • <*

I* 7///T

Ртммш пения

Работа и диссертация

Уже не раз в печати поднимался вопрос о диссертациях: нужны ли они или же представляют

собой анахронизм? Вопрос этот не праздный, ибо он касается чрезвычайно актуальной

проблемы — ускорения научно-технического прогресса, повышения производительности

труда ученых и инженеров, подготовки кадров высокой квалификации. Предлагаемая ниже

подборка материалов дает достаточно полное представление не только о сути, но и об

истинных истоках этой затянувшейся дискуссии.

Защищать

или не защищать?

За последние годы осуществлены некоторые

полезные мероприятия по рационализации

порядка присуждения ученых степеней:

организованы специализированные ученые

советы; этим советам разрешено в отдельных

случаях принимать к защите опубликованные

соискателем работы с приложенным кратким

обобщающим научным докладом; отменены

надбавки к зарплате научных сотрудников,

имеющих ученую степень, которая теперь

дает только право на работу в качестве

руководителя высокого ранга. Однако для

основной массы соискателей все осталось без

существенных изменений, что вызвало новое

обострение дискуссии о диссертациях.

Авторы полемических выступлений

высказывают различные суждения — от почти

полного удовлетворения современной ситуацией

до предложений полностью отказаться от

аспирантуры и защиты диссертаций. По-

видимому, эти крайности вызваны

недостаточно продуманным методологическим

подходом к оценке роли аспирантуры в деле

подготовки научных кадров, не учитывающим

специфики конкретных отраслей знания.

Ученым грозит жестокий цейтнот. Прежде

всего, из-за обрушивающегося на них потока

информации, образно называемого

информационным взрывом. Но не только поэтому.

Сам труд современного ученого, связанный

с использованием сложнейших методов

исследования, с обширной организационной и

педагогической деятельностью, требует

полной отдачи всех сил, практически не

оставляет ни минуты свободного времени.

Ученым, страдающим от цейтнота, более

чем кому-либо другому нужна научная

организация труда — НОТ. Но если на

производстве, особенно массовом, ведут счет

минутам и даже секундам, то в науке нередко

не жалеют не только часы и дни,

потраченные, например, на подметание улиц или

переборку гнилой капусты на овощной базе,

но даже месяцы и годы, израсходованные

на сложную процедуру оформления

традиционной диссертации.

Следует помнить, что у НОТа есть два

основных принципа. Первый из них можно

кратко сформулировать так: «Делать лучше,

быстрее, больше». Но не менее важен и

другой принцип: «Не делать ненужного».

Поэтому труднее всего взяться за весьма

трудоемкое занятие по оформлению

кандидатской или, особенно, докторской

диссертации именно самым активным ученым.

Допустим, что в результате присуждения

ученых, степеней без защиты и принятия

к защите опубликованных работ всего лишь

одной пятой части соискателей будет вдвое

сокращено время, обычно затрачиваемое на

оформление диссертации и процедуру

присуждения ученой степени, например до шести

месяцев вместо одного Года (по минимальной

оценке). Тогда при наличии тридцати семи

тысяч соискателей, ежегодно защищающих

диссертации (эта цифра недавно приводилась

в печати), будет сэкономлен приблизительно

один миллион рабочих дней специалистов

высокой квалификации, что равноценно

работе в течение года трех с половиной

тысяч ученых. Вот где заложены большие

резервы повышения продуктивности труда ученых,

перехода от экстенсивного к интенсивному

пути развития науки!

Некоторые сторонники существующего

порядка присуждения ученых степеней считают

его эффективным фильтром,

препятствующим проникновению в науку тех, кто не

обладает необходимыми качествами. К

сожалению, надежность такого фильтра невысока,

во всяком случае, для соискателей

кандидатской степени.

Например, в некий

научно-исследовательский институт прибывает аспирант из

дружественного научного учреждения. Спустя

некоторое время руководитель аспиранта

жалуется директору НИИ на то, что этот

молодой человек не может даже толково

изложить на бумаге свои мысли. «Не буду же

я за него писать диссертацию»,—

возмущается недовольный руководитель. «Нет,

будете,— отвечает директор.— Нам надо, чтобы

ваш аспирант стал кандидатом наук. Не

ссориться же нам с коллегами». И молодой

человек успешно защищает диссертацию, ибо

она получилась хорошей, потому что ему

дали «диссертабельную» тему, подсказали

методику исследования, натолкнули на выводы,

отредактировали рукопись, предусмотрели

ответы на возможные каверзные вопросы

15

во время защиты. И даже если эта

диссертация попадет к эксперту ВАКа при

выборочной проверке, то сомнительно, чтобы все

обстоятельства, благоприятствовавшие

защите, были обнаружены и учтены. Но какова

цена новоиспеченному кандидату наук?

В результате объективный отсев

заменяется субъективным отбором «кандидатов

в кандидаты» и существующая система

контроля не срабатывает, потому что

диссертации выполняются на должном уровне

благодаря заботам щедрых руководителей.

Так, может быть, следует подумать не

только о создании дополнительных преград

для устранения недостойных, но также и о

создании условий для скорейшего

выдвижения наиболее способных? А фильтры, хотя

и не абсолютно надежные, будут

действовать и без традиционной диссертации: это

и «внутренняя» защита на ученом совете

исследовательского или учебного института,

и защита на специализированном ученом

совете. Затем, не следует забывать, что

работы соискателя проходят перед

публикацией достаточно строгое рецензирование в

редакциях журналов или издательств. Неужели

этих фильтров все еще недостаточно?

Следует также учесть, что новый порядок

оплаты труда работников науки не

предусматривает прямых надбавок к зарплате

за степень. Поэтому в ближайшие годы

можно ожидать естественного уменьшения числа

малоспособных, но напористых соискателей...

Различные разделы науки неодинаковы по

объему накопленной информации, степени

ее систематизации и формализации. В свою

очередь, эти факторы влияют на решение

некоторых вопросов, связанных с

подготовкой научных кадров. Например, в области

математики — научной дисциплины с

высокой степенью формализации — аспирантура,

по-видимому, целесообразна, так как

позволяет талантливым молодым специалистам

сравнительно быстро освоить необходимый

дополнительный объем информации и как

можно раньше приступить к активной

научной работе. По-видимому, довольно высока

степень систематизации и формализации и

в области химии. Наоборот, в недостаточно

формализованной медицинской науке, для

которой важное значение имеет

практический опыт, аспирантура, вероятно, менее

целесообразна, особенно непосредственно

после учебы в вузе.

Вопрос о роли диссертации в системе

подготовки научных кадров также следует

решать диалектически, причем с учетом не

только специфики различных научных

дисциплин, но и положения соискателей в

структуре научных учреждений. Например,

подготовка кандидатской диссертации может быть

полезной для аспиранта или начинающего

научного сотрудника, который в ходе работы

сможет освоить технику экспериментов,

научиться обобщать их результаты, излагать

сделанные выводы и т. д. Наоборот, если

соискатель в процессе своей повседневной

деятельности уже выполнил исследование,

имеющее заметную научную ценность, то

его следует избавить от непроизводительных

затрат труда и времени и принимать к

защите опубликованные работы, а в случае

исключительной важности последних —

присуждать ученую степень без защиты.

Е. Г. ШАЕР

Главное —

научная работа

По долгу службы мне как ученому секретарю

экспертного совета ВАК СССР довелось

готовить немало заключений и комментариев

к статьям о диссертациях, публикуемым

в различных периодических изданиях,

выявлять в них полезные предложения и

обсуждать их на экспертном совете ВАК.

К сожалению, польза от дискуссии о

диссертациях оказалась весьма незначительной.

Причем, как показало выполненное нами

исследование, большинство лиц, не

имеющих ученой степени кандидата наук,

возражали против кандидатских диссертаций, а

не имеющих степени доктора наук —

против докторских диссертаций. Факт, который

говорит сам за себя...

В принципе нельзя не согласиться с тем,

что аттестация научных кадров должна

совершенствоваться; вместе с тем приходится

констатировать, что дискуссия на эту тему

в ее нынешней форме наносит развитию

науки немалый вред, причем в первую очередь

она вредит подготовке и воспитанию

научной смены. А именно: за пространными

и эффектными, но чаще всего

бесплодными разговорами о необходимости отмены

диссертаций теряется самое главное — сама

научная работа.

Чего только не говорилось о

бесполезности и даже вредности диссертаций! Но,

как показывает анализ, противники

диссертаций, приводя самые различ ные аргументы

в поддержку своей точки зрения, нередко

допускают очевидные ошибки.

Чаще всего выступающие в дискуссии

заявляют: на оформление диссертации

нужны многие годы труда, даже десятилетия,

причем самые лучшие, самые плодотворные.

Зачем же их тратить совершенно впустую,

если соискателю, получившему и

опубликовавшему ценные результаты, можно выдать

диплом кандидата или доктора наук без

диссертации, да и без процедуры защиты? Ведь

за сэкономленное время научный работник

сможет принести обществу дополнительную

пользу.

Но так ли это в действительности?

Среди многих — особенно начинающих —

научных работников бытует совершенно

неправильное представление о диссертации как

16

чуть ли не о художественном произведении

вроде романа или повести. Даже для того

чтобы только приступить к работе над

рукописью, таким людям приходится

преодолевать высокий психологический барьер,

мысленно готовя себя к длительным

страданиям и лишениям.

Ни в коем случае не отрицая

существенных творческих начал в работе над

оформлением диссертации и необходимости

определенных дополнительных затрат времени и

труда, давайте все же существенно упростим

саму постановку вопроса: главное в

диссертации — сама научная работа, выполнение

которой и требует весьма значительных

творческих усилий, а подчас и действительно

сопряжено с длительными

морально-психологическими нагрузками. Если же нет

научного исследования, то не может быть и

никакой речи о диссертации...

Подчеркнем: главное в диссертации — сам

научный труд. Если работа результативна,

представляет собой ценный вклад в науку

и практику, то не может возникать никаких

возражений против ее оформления в виде

диссертации, а связанные с этим трудности

могут быть сравнительно легко преодолены.

По сути дела, диссертация — это просто

отчет о проделанной научной работе,

написанный по определенному плану, мало

отличающемуся от плана обычной научной статьи.

А само оформление диссертации не есть

какой-то особый непосильный труд: в первую

очередь оно требует лишь чисто

технической работы, которую можно выполнять

попутно с основной научной деятельностью.

Одна из задач, поставленных в нашем

исследовании, заключалась в том, чтобы

выяснить действительные затраты труда на

оформление диссертации — при условии, что

само научное исследование действительно

завершено. Оказалось, что в различных

областях науки для оформления кандидатской

работы необходимо лишь от 2,6 до 3 %

труда, затраченного на выполнение самого

исследования, а для оформления докторской

диссертации — от 1,2 до 1,6 %. И это

неудивительно, если учесть, что общие

трудозатраты определяются именно самим

научным исследованием.

Так что же в действительности

препятствует несложной в принципе

оформительской работе? Наше исследование

показало, что примерно в трети случаев — именно

отсутствие полноценного научного

материала. А более чем в половине случаев

научные работники не пишут и не защищают

диссертаций просто из-за лени. И никакими

дискуссиями о бесполезности или даже

вреде диссертаций не опровергнуть того факта,

что почти девять десятых (точнее, 87

процентов) всех научных исследований не

завершаются защитой диссертации и

присвоением ученой степени либо из-за

несовершенства самой работы, либо из-за лени ее

исполнителя.

Теперь мы можем по-новому оценить то

относительно небольшое время, которое

соискателю приходится затрачивать на

оформление диссертации в виде иллюстрирован

ного машинописного отчета о проделанной

научной работе. Диссертация — это вид

научной публикации, причем публикации

весьма обстоятельной, с ценными

подробностями, которые подчас невозможно

Привести ни в одной статье или даже

монографии. И хотя диссертация «издается»

тиражом всего в несколько экземпляров, она

хранится в библиотеке и доступна любому,

желающему с ней ознакомиться.

Авторефераты же диссертаций вообще издаются

типографским способом и рассылаются во все

основные'научные библиотеки, а также

заинтересованным лицам подобно широко

распространенным ныне препринтам. Наконец,

мнение о том, будто диссертации никто не

читает, принадлежит тем, кто вообще не

нуждается в чтении научной литературы,

то есть тем, кто не работает или работает

плохо, а только мечтает получить ученую

степень, затратив как можно меньше труда.

Польза от оформления работы в виде

диссертации заключается и в том, что при

работе над ее рукописью, как и при работе

над рукописью любой научной статьи, автор

сам находит у себя недочеты и имеет

возможность их вовремя исправить; при работе

над рукописью диссертации обычно

возникают новые идеи, делаются важные выводы,

открывающие перспективы для дальнейших

исследований. Работа над рукописью

диссертации способствует расширению кругозора

автора работы, составляет важный элемент

процесса самообразования,

продолжающегося у настоящего ученого всю жизнь.

После написания диссертации, требующего

обобщения и осмысления всего полученного

материала, легко приступить к новому этапу

научной работы, легко писать новые научные

статьи и новые монографии.

Диссертация в тягость только тому, кому не о чем

писать, у кого нет важных научных

результатов.

Наконец, несколько слов о самой защите.

Для соискателя защита означает встречу

со строгими оппонентами, способными

вскрыть в работе недостатки, не

замеченные ранее ни самим автором, ни

рецензентами. И если человек действительно

заинтересован в том, чтобы внести вклад в науку,

а не только в том, чтобы получить диплом,

дающий определенные привилегии, то он

никогда не откажется от публичного

выступления. Процедура защиты — не пустая трата

времени и для слушателей. Ведь не боимся же

мы тратить время на чтение статей и

участие в научных семинарах — чужие

исследования почти всегда наводят на

размышления, результатом которых часто оказывается

возникновение новых направлений поисков.

Подводя итог, можно сказать, что вред от

диссертаций и их защиты явно преувеличен

17

людьми, думающими не столько о науке,

сколько о своем личном преуспеянии в

жизни. В тех же случаях, когда вклад

соискателя в науку не вызывает сомнений, ВАК

пользуется правом присуждения ученой

степени без представления диссертации или

даже без процедуры защиты. Но не в виде

правила, а в виде исключения.

Доктор химических наук

М. Т. ДМИТРИЕВ

Науке нужны

классные специалисты

Практически все, что выдвигается авторами

дискуссионных статей как новое, либо уже

содержится в «Положении» и других

нормативных актах ВАК СССР, либо давно

опровергнуто практикой как заведомо

непригодное. А ведь для того чтобы говорить о том,

что должно быть, надо прежде хорошо знать,

что было...

Замечено, что всякую проблему обсуждают

дольше обычного, если конечному решению

придают свойство бесконечности, заставляя

вопрос двигаться по кругу. В самом деле,

судя по уже имеющимся публикациям, все

беды нашей науки видятся, во-первых, в том,

что науки слишком много, во-вторых, в

несовершенстве системы аттестации

научно-педагогических кадров и, наконец, в надбавках

зарплаты за степень.

Давно уже зреет «мнение» о том, что нашу

науку следует сократить. Однако если

соотнести число научных работников с общей

численностью рабочих, служащих и

колхозников, занятых в народном хозяйстве

страны, то получается около 1 %. А если принять

во внимание, что из общего числа

работающих в научно-исследовательских

учреждениях и вузах только немногим более

400 тыс. человек обладают ученой степенью

доктора и кандидата наук, то и того

меньше — что-то около 0,3 %. Оказывается,

науки-то в целом не так уж и много. По

отдельным же отраслям народного

хозяйства дело обстоит и того хуже. К примеру,

в системе Госагропрома ныне работает около

40 млн. человек, а в отраслевой науке

агропромышленного комплекса насчитывается

лишь 144 тыс. научных сотрудников, из

которых ученую степень кандидата наук имеют

19 тыс., а доктора наук — только 1100

человек...

Тем не менее эффективность нашей науки

достаточно высока: по свидетельству такого

авторитетного ученого, как академик

В. Г. Афанасьев, работа каждого научного

сотрудника в среднем по СССР способствует

увеличению продукции примерно на 50 тыс.

рублей в год, а окупаемость затрат на науку

в 2—3 раза выше, чем средняя

эффективность других капиталовложений.

Слов нет, содержание науки стоит

обществу недешево, но отсутствие научных раз-

18

работок обходится еще дороже. Недаром же

в наиболее развитых капиталистических

странах численность работников, занятых

в государственных и коммерческих научно-

исследовательских организациях за

последние 30—40 лет удвоилась и продолжает расти.

Выходит, что меньше — это еще совсем не

значит лучше, а дешевле сегодня .— вовсе

не экономичнее завтра.

Хорошо известно, что современное

общество в своем развитии достигло такого

уровня, когда его нормальное

функционирование практически невозможно без

компетентных профессионалов высокого класса,

то есть без специалистов, знающих и

умеющих хорошо делать свое дело.

Соответственно этому во всем мире, в том числе и в

нашей стране, сложилась и действует система

подготовки и аттестации классных

специалистов, то есть людей, способных в сфере

своей деятельности выполнять работу лучше

своих коллег, каковым это звание не

присвоено. Известно, к примеру, что среди

летчиков Аэрофлота или

шоферов-профессионалов есть пилоты (водители) первого, а есть

и третьего класса; среди токарей и

слесарей — лица, имеющие различные разряды

и соответственно получающие разную

зарплату. Добавим, что за классность и звание

платят и тем, кто служит в Советской

Армии.

Чтобы получить соответствующий класс

или разряд, представителям этих и многих

других профессий надо обладать

определенной суммой знаний и навыков, то есть

пройти соответствующий курс обучения,

проработать в определенной должности

известное, строго фиксированное время и,

наконец, сдать экзамен компетентной

комиссии — без всего этого соответствующий класс

или разряд никому не присвоят.

Зачем все это нужно обществу — понятно,

ибо оно нуждается в

высококвалифицированных специалистах. Понятно, зачем нужно это

и соискателям соответствующих классов или

разрядов: классным специалистам платят

больше. Причем, платят больше именно за

класс или разряд, так как весьма часто

работники разной квалификации выполняют

на первый взгляд одинаковую работу. К

примеру, водителю первого класса просто

доплачивают 25 % «за классность» независимо

от того, управляет он пассажирским

автобусом или грузовой машиной. И заметьте себе:

все считают это правильным, оправданным

и обычным, никого это не удивляет и

никаких сомнений, а тем более возражений не

вызывает.

Когда-то А. М. Горький назвал науку

областью наивысшего бескорыстия, потому что

результатами ее труда пользуются все.

Проводимые партией социальные перемены

совершенно созвучны с требованием

покончить с научной халтурой и равнодушием

науки к насущным потребностям общества.

Однако и наука в свою очередь вправе

требовать от общества не только уважения,

но и такой оценки труда своих работников,

которая полностью бы соответствовав их

немалому вкладу в общее дело.

По этой причине, вероятно, надо и дальше

совершенствовать сложившуюся у нас

систему подготовки и аттестации

научно-педагогических кадров. Но при этом следует строго

руководствоваться общеизвестным научным

правилом: если что-то можно сделать просто,

то не нужно идти к цели более сложным

путем. Ведь существующий сейчас порядок —

это серьезное завоевание нашего

высокоразвитого социалистического общества,

вобравший в себя все то лучшее, что добыто

за более чем полувековую историю развития

и становления системы аттестации научных

кадров.

Было бы, конечно, ошибкой утверждать,

что положение дел в науке идеатьно и

потому ничего тут менять не надо. Но прежде

чем что-либо менять в науке, нужна

перестройка ходячи х п редставлени й о науке,

основанных на невежественной вере в ее

всемогущество и проистекающих из этого

преувеличенных требований к результатам

работы ученых.

К сожалению, проблема эта пока еще

больше обсуждается, чем изучается.

Доктор сельскохозяйственных наук

Г. Ф. ИИКИТЕНКО

Право на аванс

Дискуссия о диссертациях — надуманная

дискуссия. Сам я написал свою диссертацию

ровно за 12 дней — к тому моменту сама

работа была уже завершена, и ее только

оставалось оформить, а на это много времени

не нужно. С тех пор мне пришлось

руководить многими молодыми аспирантами, и

никто из них не жаловался на то, что

непроизводительно потратил полжизни на писание

каких-то ненужных бумаг.

Если человек претендует на то, чтобы

получить право заниматься самостоятельными

исследованиями, на которое государство

должно, разумеется, затратить немало

средств, то защита диссертации представляет

для такого человека совершенно

закономерный и необходимый этап научного роста

исследователя — научной карьеры (понимая,

конечно, карьеру как совершенно

непредосудительное стремление каждого человека

реализовать все свои потенциальные

возможности). Система ученых степеней

сложилась исторически, и мировая практика

показала, что эта система совершенно оправданна.

Дело в том, что работа ученого

принципиально отличается от работы, скажем,

рабочего или инженера. Те получают зарплату

за уже выполненную работу, результаты

которой можно, как говорится, пощупать

руками. Ученый же получает от общества

как бы аванс за работу, которая еще не

сделана. Более того, далеко не всегда, начиная

то или иное научное исследование, можно

быть абсолютно уверенным в том, что оно

завершится успехом: сам поиск может

длиться и пять, и десять лет и лишь после этого

привести к какому-либо определенному

результату. Право же на такой аванс надо

оправдать, необходимо продемонстрировать

обществу свои возможности, сдать своего

рода творческий экзамен — выполнить

самостоятельную научную работу и защитить

диссертацию.

Любое научное исследование состоит из

двух тесно взаимосвязанных элементов —

сбора материала и его обобщения. Мало

собрать материал, его еще нужно

обобщить; если же человек не может обобщить

материал, то вряд ли он и способен собрать

новое в науке. Ведь чтобы искать новое,

нужно уметь это новое видеть. Так сказать,

слепой не может искать грибы.

Тому, кто умеет вести научное

исследование, нет необходимости тратить какое-то

особое время на оформление диссертации —

главная часть этой работы должна

выполняться (и обычно выполняется) в ходе

самого исследования. Завершена работа —

завершена и диссертация.

Поэтому повторяю еще раз: дискуссия

о диссертациях — надуманная дискуссия.

Нам нужно заботиться о повышении

квалификации научных кадров, об их

рациональном и эффективном использовании, о

развитии перспективных научных

направлений. Как это сделать — вот тема для

серьезного разговора, который, надеюсь,

будет вестись на страницах «Химии и жизни».

Академик

И. В. ПЕТРЯНОВ-СОКОЛОВ

19

•Ш±- *i

ч

\

Особый случай Джима Уотсона

Знаменитый изобретатель Томас Алва Эдисон как-то сказал: «Гений — это на

девяносто девять процентов труд до изнеможения и на один процент игра

воображения».

Случай Дж. Уотсона как будто опровергает эти слова. Те, кто прочли его

нашумевшую книжку «Двойная спираль» об истории открытия структуры ДНК,

нигде не заметят, что автор с утра до ночи корпит над трудными экспериментами

или же изнурительными расчетами. Напротив, он увиливает от скрупулезной

микробиологической работы в Европе, для которой ему выхлопотали стипендию

руководители; отправляется на конференцию в Италию, где откровенно отлынивает

от заседаний и лишь выносит из доклада Мориса Уилкинза сведения о том, что

ДНК — очень однообразная структура. А потом почему-то едет в Англию, и

здесь, вместо того чтобы погрузиться в детальные биохимические исследования,

тратит время, прогуливаясь по аллеям Кембриджа с неудачником Фрэнсисом

Криком. Кстати, это в адрес Крика заметил тогда известный физик Ф. Дайсон,

что ему жаль способного ученого, который упустил время, занимаясь военной

наукой. А разница между военной наукой и наукой вообще такая же, как между

военной музыкой и музыкой, и что вряд ли выйдет что-либо путное из нового

увлечения Крика биологией.

Тем не менее союз этих странных людей привел едва ли не к самому крупному

открытию в истории современной науки — определению строения «атома жизни» —

гена.

Я был бы неправ, если бы оставил читателя с ощущением, что великие открытия

могут быть сделаны как-то походя. И пример Уотсона при внимательном

рассмотрении как раз опровергает такое представление. Просто за внешней бравадой

автора «Двойной спирали» надо увидеть то,, что было на самом деле. А была

денная и нощная концентрация мысли на том, как же устроена ДНК. Был крайне

важный контакт с химиком Джерри Донохью, в результате которого родилась

идея комплементарных пар оснований аденин — тимин и гуанин — цитозин,

краеугольный камень двойной спирали. Было и постоянное «подогревание»

Фрэнсиса Крика в те минуты, когда тот уже не видел дальнейшего пути и терял

интерес к проблеме. И была прежде всего уверенность в том^ что ген — это ДНК,

тогда как подавляющее большинство биологов думали, что ген — это белок.

Публикуемое здесь интервью с Уотсоном (оно состоялось в Москве) только

подтверждает сказанное. Чуть ли не с детских лет, во всяком случае со

студенческой поры, Джим Уотсон задался одной целью: понять причину разнообразия

живых существ. Эта цель конкретизировалась, свелась к вопросу о природе гена,

наконец, к пространственной структуре ДНК, но никогда не менялась на другую.

И вот цель достигнута. 24 апреля 1953 г. в журнале «Nature» вышла статья

Дж. Уотсона и Ф. Крика о структуре ДНК — натриевой соли дезоксирибонуклеи-

новой кислоты. Что дальше? Первой реакцией Уотсона наряду с радостью был

страх. А вдруг все это чепуха и модель двойной спирали окажется ошибочной?

Конечно,.каждый ученый имеет право на ошибку. Но чем больше претензия, тем

горше крах, особенно если под угрозой краха — единственная или, во всяком

случае, главная цель жизни.

Фрэнсис Крик устроен совсем иначе. Профессионал в структурном анализе,

он был уверен в верности их с Уотсоном работы. Кроме того, как ни важна

структура ДНК, его интересовали и другие проблемы молекулярной биологии.

Отсюда разные пути этих людей в дальнейшем. Крик продолжал плодотворно

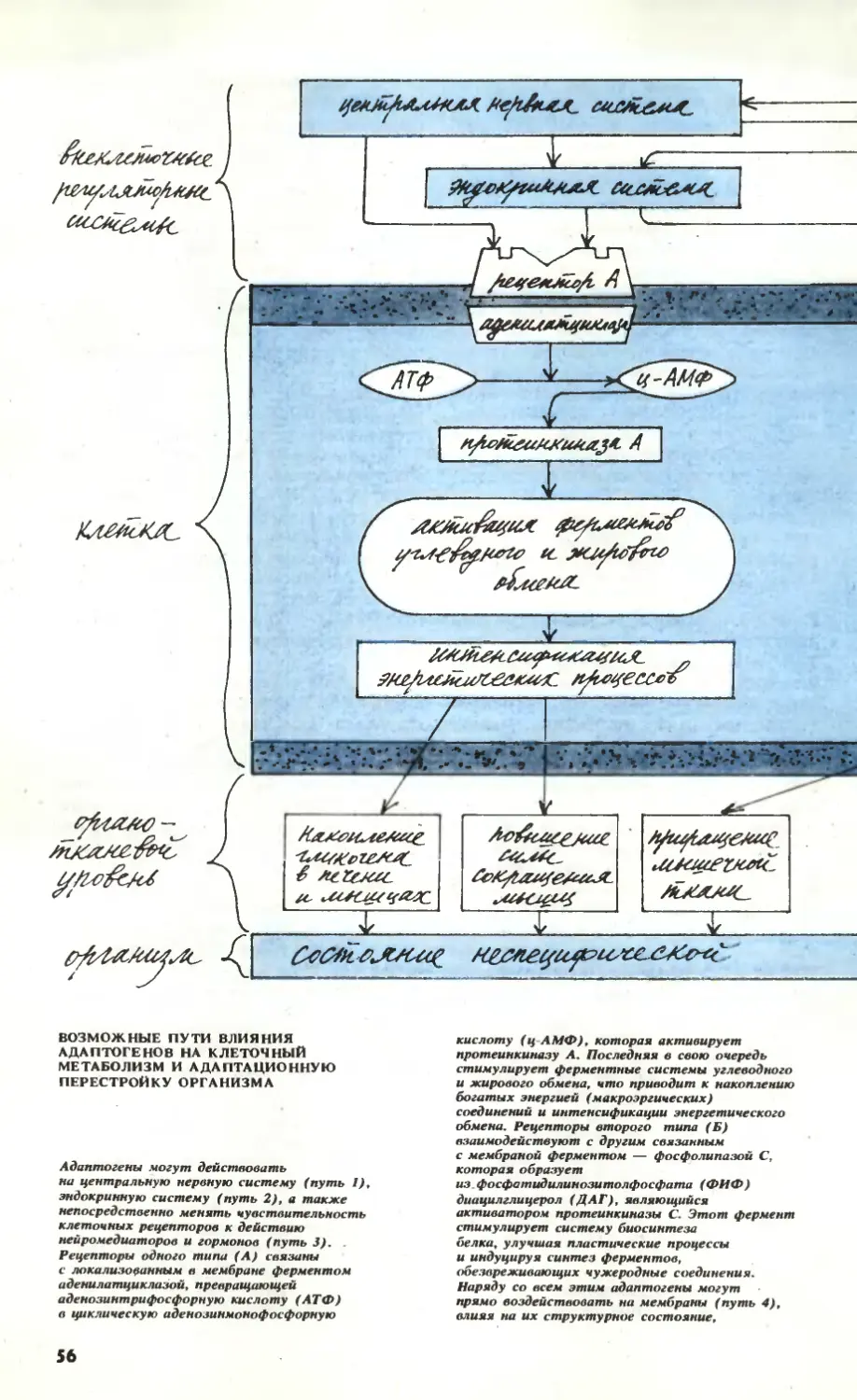

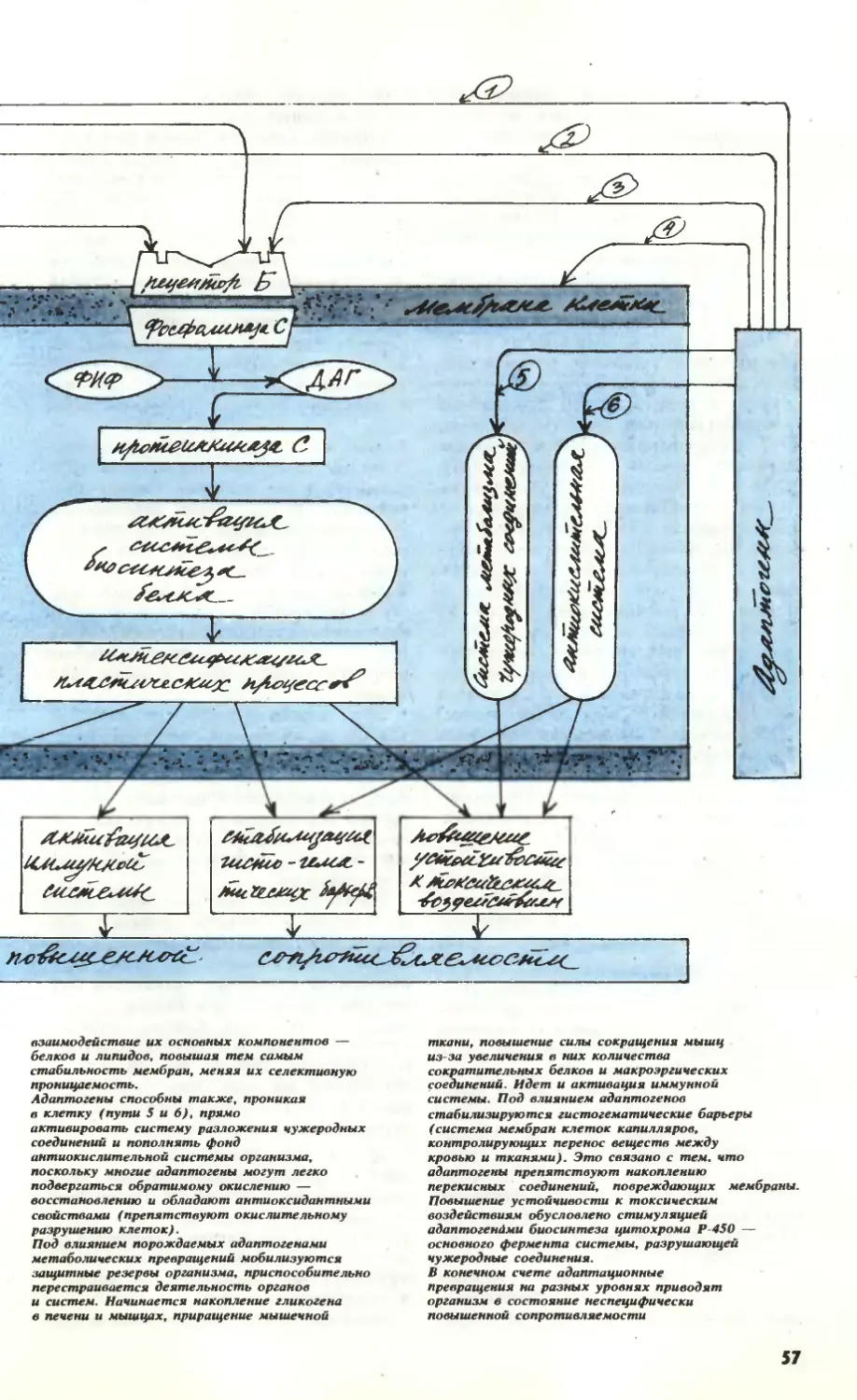

работать: гипотеза о существовании особой РНК, перекодирующей нуклеотидные