Author: Шафиков Г.Г.

Tags: история краеведение жизнеописание история личностей прошлого выдающиеся деятели

ISBN: 5-295-01978-0

Year: 1998

Text

Г.Г.ШАФИКОВ

ДЫХАНИЕ

ЖГУЧЕЕ

ИСТОРИИ

УФА

«КИТАП»

1998

ББК 63.3 (2 Рос)

Ш 30

Шафиков Г. Г.

Ш 30 Дыхание жгучее истории. — Уфа: Китай,. 1998.—

368 с: ил.

ISBN 5-295-01978-0

В новой книге известный писатель-публицист продолжает те-

му исторических личностей прошлого и дня сегодняшнего, об-

ращаясь к жизни и творчеству таких деятелей, как поэт-про-

светитель XIX века Мифтахетдин Акмулла, первый профессио-

нальный композитор и замечательный певец Газиз Альмухаме-

тов и его преемник — классик современной башкирской музыки

Загир Исмагилов; первый муфтий Малой Башкирии Мансур Ха-

ликов и народный художник Ахмат Лутфуллин... Читатель оку-

нется в тайны древнейших городов Южного Урала — Аркаима

и Таналыка, в поэтический мир заповедного Бурзяна.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующих-

ся прошлым и настоящим своего края.

щ4702110400-142 10_98 ББК вз.3(2 Рвс)

ISBN 5-295-01978-0

@ Шафиков Г. Г., 1998

БЕЛЫЙ СОКОЛ БАШЮ!РСКОЙ ПОЭЗИИ

Мифтахетдин Акмулла

I

«...Октябрьский день

начинал тускнеть. Легкий

дымок, окутавший гряду

гор, густел на глазах,

смывая четкость очерта-

ний. Акмулла спешил. За

легкомысленным созерца-

нием окружающего прост-

ранства он забыл о ско-

ротечности осеннего дня и

теперь должен был на-

верстывать упущенное. По

его подсчетам, до ближай-

шего аула оставалось еще

пяток верст, и он шел спо-

ро, шурша стеблями жух-

лой травы, шумно и уча-

щенно дышал и не слы-

шал, как обочь, за ближ-

ним гребнем, опережая

его, гулко простучали ко-

пыта лошадей. Да если

бы и услышал, вряд ли

придал бы тому значение.

Когда он, исходя потом и одышкой, поднялся на пос-

ледний перевал, откуда, по его предположениям, должен

был открыться глазам желанный аул, там его уже под-

жидали двое спешившихся всадников. Один держал за

уздцы лошадей, другой стоял, глубоко сунув руки в кар-

маны бешмета и угрюмо следил за приближающимся Ак-

муллой.

Мифтахетдин Акмулла

3

По одному их виду тот понял все. Ноги его сразу об-

мякли, дыхание стало еще более учащенным и горячим.

Он беспомощно огляделся по Сторонам, и необъятная

земля предков показалась ему мертвой. На мгновение в;

этой безжизненной, душераздирающей пустыне серебря-

ной полосочкой блеснула река его детства — Дёма. Но

как же она была далеко сейчас от него! И еще ему пред-

ставилось в отдаленных сгустках вечернего воздуха лицо

матери, такое, каким он видел его в младенчестве над

своей колыбелью. Он понял, что на этот раз его ничто

не спасет — ни его громкое имя, ни его уста сэсэна. И

он заведомо отказался от всякой попытки спасти свою

жизнь, ибо цена такого спасения была бы только одна —

унижение. Акмулла вздохнул как можно глубже и, собрав

в кулак всю свою волю, шагнул прямо в сторону этих

людей.

— Маслихат!—произнес он громко. — Да спасет ва-

шу душу Алла! Аминь!..»

Этот довольно обширный кусок прозы взят не откуда-

нибудь, а из моей собственной повести об Акмулле. Имен-

но так она кончается. А что ждет Акмуллу, понятно: те

двое, что его поджидали, жертву свою не упустят. Они'

пронзили ножом его сердце, прекрасно понимая, кога

отправляют на тот свет. Слава Мифтахетдина Акмуллы

к концу его жизни гремела не только по всей земле Баш-

кортостана, но и по казахским степям, а также в горах

и пустынях Средней Азии. Его знали в Казани, Москве

и Петербурге. А еще точнее будет сказать, что его знали

(или хотя бы слышали о нем) во всем тюркском мире.

Но так как он хорошо знал фарси, зачитывался таджик-

скими и персидскими поэтами и сам пытался писать на

их языке, то его знали, конечно, и в ираноязычных реги-

онах.

Конечно, я описал последние минуты Акмуллы несколь-

ко приукрашенно, романтично, и самого его представил

в образе этакого фаталиста: 64-летний старец-сэсэн не

желает унижения даже под угрозой смерти и как бы

сам подставляет грудь под острие ножа убийц. По доку-

ментальным данным, все было несколько иначе. Досто^

верно известно, что по пути из Златоуста в Миасс он ос-

тановился на ночлег неподалеку от аула Сарыстан возле

речной мельницы. Пустив лошадей на волю, он стал при

свете свечи рассматривать книги, которые всегда возил

с собой. Тут-то и напали на него два негодяя, закололи

ножом и бросили тело в реку.

4

Авторы книги «Башкирские просветители-демократы

XIX века» А. Вильданов и Г. Кунафин приводят призна-

ние пойманных впоследствии убийц Акмуллы, которые,

в свою очередь, взяты из рукописи исследователя жизни

и творчества Акмуллы Дусмаила Каскынбаева: «Мы под-

стерегали Акмуллу давно, но все никак не получалось.

Однажды, изрядно подвыпив, ехали из Сарыстанова и

увидели одиноко мерцающий на берегу реки огонек. Под-

ходим— сидит давно подстерегаемый нами Акмулла... Мы

ему распороли живот, забрали лошадей и некоторые цен-

ности, 25 рублей денег, оказавшихся при нем...»

К сожалению, Д. Каскынбаев не приводит мотивов

подлого убийства, которое, в изложении самих убийц,

может быть квалифицировано чисто как уголовное. Од-

нако всем исследователям и биографам Акмуллы хорошо

известно, что причины убийства великого поэта совершен-

но иные и имеют, так сказать, социально-политическую

основу, а сами убийцы являются наемными.

Наконец, у исследователей Акмуллы нет единства в

том, где именно он был убит*

В своей книге «Звезда Акмуллы», вышедшей в 198!

году, один из самых последовательных изыскателей Ра-

шит Шакур пишет: «Утром 8 октября 1895 года Акмулла

выезжает из Миасса, чтобы продолжить свой путь в Уфу.

А от самой степи за ним неотступно следуют два всадни-

ка, два наемных убийцы, посланных его врагами, столь-

ко лет преследовавшими поэта за правдивость и обличи-

тельную силу его стихов».

Но суть дела от этого не меняется: в обоих случаях

два негодяя убивают поэта совершенно целенаправленно,

и уж, конечно, не по своей воле. Они-то прекрасно знали,

что никакого богатства у вечно кочующего сэсэна-бессреб-

реника нет и взять им у него нечего. А ведь они были

известными ворами-грабителями, имена которых наводи-

ли ужас на многих беззащитных людей. Тем не менее,

власти не подвергали их аресту, они спокойно вершили

свое черное дело. Значит, они зачем-то были нужны силь-

ным мира сего. Может быть, именно для того, чтобы слу-

жить их тайными (читай — наемными) убийцами-палача-

ми (или, как сейчас сказали бы, киллерами), и мы прос-

то не знаем, какие злодейства они сотворили еще до по-

кушения на Акмуллу. Известны и имена этих злодеев:

Гафият и Даули, откуда они родом. Увы, кроме этого не

известно ничего. А ведь пытливые исследователи, привер-

женцы творчества этого гениального поэта-просветителя

XIX века, могли бы провести свое расследование. Неваж-

5

но, что это нужно делать сто лет спустя после его трагичес-

кой гибели. Ведь сколько написано о дуэли Пушкина с Дан-

тесом, Лермонтова с Мартыновым, а исследователи этих

гениев все еще не могут успокоиться, продолжают обна-

руживать малейшие детали, допытываться до последней

подробности, вплоть до того, с кем, где и когда встре-

чался и разговаривал Пушкин (иже с ним Лермонтов)

накануне дуэли, в каком настроении пребывал, что ел,

где сколько пробыл и т. д. и т. п. И что поразительно:

несмотря ни на что, продолжают-таки открываться какие-

то новые подробности, возникают неведомые доселе ли-

ца, о которых прежде никто и слыхом не слыхал! Так

неужели гибель самой крупной в истории башкирской

литературы личности — Мифтахетдина Акмуллы —не до-

стойна того, чтобы она была расследована хотя бы в от-

носительных подробностях и в реальной конкретности?

Итак, как было уже сказано, гибель Акмуллы от рук

двух наемных убийц произошла сто лет назад, в октябре

1895 года. Нетрудно догадаться, что именно эта скорбная

дата побудила меня вернуться к своему давнишнему ли-

тературному герою, повесть о котором появилась десять

лет назад в книге «Последняя вспышка лампы». Теперь

я понимаю всю свою самонадеянную дерзость — взяться

писать о том, что довольно туманно тогда представлялось.

В 1981 году впервые за всю прошлую историю башкир-

ской литературы отмечался 150-летний юбилей этого поэ-

та, сыгравшего колоссальную роль не только в развитии

национальной поэзии, но и оказавшего сильнейшее влия-

ние на казахских акынов, татарских шагиров и, конечно,

всколыхнувшего и реформировавшего всю башкирскую

литературу и особенно поэзию. И в этом нет ни малейше-

го преувеличения. Благодаря таким литераторам, как Ра-

шит Шакур, Гиният Кунафин, Ахат Вильданов и другие,

юбилей принял широкий размах. В центральных газетах

появились статьи руководителей нашей республики, в

«Правде» и «Известиях» были напечатаны статьи первого

секретаря тогдашнего Башкирского обкома партии Мид-

хата Шакирова и Председателя Президиума Верховного

Совета Файзуллы Султанова, что, видимо, побудило цент-

ральные власти провести юбилейные торжества в Колон-

ном зале Дома союзов в Москве. Называю имя бывшего

хозяина республики неспроста: его отец, известный уче-

ный-просветитель Закир-эфенди Шакиров, внес весомый

вклад в изучение творчества Акмуллы. Неоценим вклад

и другого башкирского ученого — профессора-литературо-

веда Ахнафа Ибрагимовича Харисова, который одним из

6

первых в позднейшем башкирском литературоведении по-

местил большой и обстоятельный очерк об Акмулле в кни-

ге «Литературное наследие башкирского народа», вы-

шедшей в 1965 году. Но, разумеется, немало писали об

Акмулле и раньше: Мажит Гафури, Габдулла Тукай,

Шайхзада Бабич, Сагит Мрясов, Даут Юлтый и др. Не-

большой очерк написал другой башкирский поэт-просве-

титель Мухаметсалим Уметбаев, который был моложе

его всего на десять лет и не только знал Акмуллу, но

вступал с ним в поэтическое состязание во время приезда

последнего в Уфу. Конечно, излишний лаконизм автора

вызывает определенное недоумение. Не может быть, что-

бы он недооценивал творчество и талант своего соперни-

ка, не отдавал должное его поэтическому мастерству и

импровизаторскому искусству. Однако при этом следует

учитывать, что, во-первых, Мухаметсалим-эфенди вообще

был в высшей степени лапидарен в своих писаниях. Во-

вторых, он впервые видел поэта-скитальца и тот предстал

пред его очи не в лучшей форме. Встреча произошла в

доме муфтия Султанова, куда Акмуллу привел известный

философ, просветитель и книгоиздатель Ризаитдин Фах-

ретдинов. Именно к нему в первую очередь явился Акмул-

ла после долгой и тяжелой дороги; одежда на нем была

грязна и изодрана, обувь — сильно сбита, и хозяин дома

вынужден был снабдить его собственным костюмом, пред-

варительно заставив его помыться в бане, и лишь после

этого повел к муфтию, у которого собралось изысканное

общество, и в том числе Мухаметсалим Уметбаев.

Все это подробно описал в своем очерке «Акмулла в

Уфе» сам Р. Фахретдинов.

А посетил Акмулла Уфу в 1894 году, за год до своей

смерти, когда переживал нелегкую пору своей жизни:

неустроенность, семейный разлад, бродяжническая жизнь.

А тут еще вознамерился жениться в третий раз — на юной

девушке, дочери своего старого друга, миасского муллы.

Увещевания Фахретдинова, старавшегося отговорить Ак-

муллу от этой женитьбы, наткнулись на молчаливое упор-

ство сэсэна. Акмулла был сложным, хотя и бесхитрост-

ным и в какой-то степени наивным человеком; на него

внезапно находил то ли каприз, то ли непонятное упрям-

ство, от чего прежде всего страдал он сам. Вот и в тот

приезд Фахретдинов предложил ему свои услуги в выпус-

ке книги стихов, но Акмулла почему-то заартачился и

уехал, забрав с собой заветную рукопись, которая, в ко-

нечном счете, затеряется в его же родном ауле Туксанбай.

Подобное поведение известного поэта было не по нра-

7

ву человеку аристократического склада, каким являлся

Мухаметсалим Уметбаев. Зато в своих заметках об Ак-

мулле он приводит два его стихотворения, дотоле неиз-

вестные исследователям.

Очерк Р. Фахретдинова «Акмулла в Уфе», о котором я

упоминал выше, как бы забылся литературоведами, ос-

тавался вне поля их внимания, и очень хорошо, что А. И.

Харисов поместил его в своей книге «Духовные корни»,

увидевшей свет уже после его смерти, в 1984 году. Иначе

вряд ли даже искушенный читатель смог бы познакомить-

ся с этим необычайно интересным и выразительно напи-

санным эссе выдающегося просветителя и издателя.

Однако вернемся к событиям 1981 года.

В ту пору я учился на Высших Литературных курсах

в Москве и потому имел возможность участвовать в тор-

жествах в Колонном зале. Наехало немало гостей — из

Казахстана, Татарии, Узбекистана и т. д. Были предста-

вители многих крупных городов России. Что меня больше

всего впечатлило, так это «дележ» юбиляра в свою поль-

зу. Казанский оратор называл Акмуллу татарским поэ-

том, алма-атинский — казахским, и споры эти после офи-

циальных торжеств перекинулись в кулуары, а затем —

в номера гостиницы «Россия», где остановились уважае-

мые гости. И каждый из спорящих был уверен, что он

прав. И это несмотря на то, что башкирский историк Ан-

вар Асфандияров отыскал родовое шежере отца Акмуллы

Камалетдина Ишкужина, а Рашит Шакур привел в своей

книге «Звезда Акмуллы» данные «ревизских сказок» за

1816, 1834, 1850 годы. Все они не оставляют и капли сом-

нения в том, что Мифтахетдин Акмулла происходил из

башкирского рода, имеющего глубокие корни, и что он

выходец из аула Туксанбай нынешнего Миякинского райо-

на (а тогда Куль-Ильминской волости Белебеевского

уезда).

Да, тогда я не столько возмущался, сколько удивлял-

ся, ибо не понимал, как можно столь беззастенчиво при-

сваивать себе не какую-то вещь, а человека, причем, вы-

дающегося (впрочем, именно потому, что выдающийся!).

Только значительно позднее я понял, что такое происходит

довольно часто, и не только среди тюркоязычных народов,

но и в мировой практике.

Однако все это — дела давно минувших дней, и теперь

мне просто неинтересно об этом вспоминать. Тем более —

писать. Тем не менее, именно один из казахских гостей дал

первый толчок моему воображению, который, в конечном

счете, и заставил меня взяться за повесть об Акмулле. Не

8

помню ни имени этого человека, ни того, вычитал он где-

то или услыхал от кого-то, что нам тогда рассказал. А

поведал он о том, как лет сто назад хитрые актюбинские

власти столкнули Акмуллу с одним молодым человеком,

который имел демократические взгляды, влиял на моло-

дежь и уже поэтому был очень неудобен для властей и

богатеев. Им удалось провести, повторяю, бесхитростного

истека *, который в ту пору имел в Казахстане широкую

славу акына, и натравить на него этого самого молодого

человека, который, кстати, тоже сочинял стихи и слыл

поэтом-импровизатором. Акмулла долго сопротивлялся, не

желая вступать в словесный поединок с незнакомым ему

юношей, который годился ему в сыновья. Он встречался

с известнейшими казахскими акынами и многих побеж-

дал в многолюдных айтышах. Но молодой актюбинский

поэт повел себя необычайно амбициозно, прилюдно оскор-

блял Акмуллу, ибо его заведомо настроили против баш-

кирского сэсэна, который, якобы, только тем и занимался,

что издевался над казахами, их авторитетными людьми,

пел с голоса богачей и презирал бедняков. Акмулле ниче-

го не оставалось, как вступить в словесный спор с актю-

бинским акыном при огромном стечении здешнего люда.

Разумеется, актюбинец был очень скоро повержен, чем

и воспользовались здешние власти, расправившись со сво-

им задиристым земляком.

Вот т#кую удивительную историю рассказал казахский

гость. Мне показалось, что на его рассказ мало кто об-

ратил внимание. На меня же он произвел какое-то маги-

ческое впечатление. В нем не только проглядывала старая

трагедия, но выявлялись две другие вещи: хитрая, а точ-

нее сказать, коварная игра властей, которая им присуща

во все времена, в том числе, и сегодня (сегодня, может

быть, особенно!), и еще — характер Акмуллы. В самом

деле, умудренный жизнью сэсэн понимает, что молодой

поэт ему не соперник, категорически не желает наносить

тому душевную травму и боль, но гордый характер «ис-

тека» не позволяет сносить оскорбления, и он решается

на поединок, хотя прекрасно чувствует, что за этим стоит

что-то непозволительно подлое, непотребно коварное. И

он не ошибается! Однако поздно, и Акмулла уходит из

этого города, страдая душой ничуть не меньше, чем мо-

лодой поэт, который посмел бросить ему вызов. Он про-

клинает всех и вся, а больше всего — себя: за то, что дал

провести себя власть имущим шакалам, которые держали

* Истеками казахи называют башкир.

9

в уме совершенно определенные цели. И вот он, мудрый и

многоопытный Акмулла, попался на их крючок, как рыба

на живца!

Меня еще удивило другое: неужели казах-рассказчик

так просто выдал коллегам-писателям то, что никому, кро-

ме него, не было известно? Неужели сам до этого не вос-

пользовался столь выразительной деталью из жизни ве-

ликого Акмуллы?

Возвращаясь домой, в свое общежитие на улице Доб-

ролюбова, я все время размышлял над этим. А потом ре-

шил: собственно, почему он непременно должен был вос-

пользоваться этой деталью? Так ли она для него важна?

И вообще, может быть, он никогда и не собирался писать

об Акмулле и, по всему, не собирается. У него —свои те-

мы и интересы. Придя к такому выводу, я с легким серд-

цем принялся писать рассказ об Акмулле, который по пу-

ти домой, в Башкортостан, забрел в казахский городок

Актюбэ и там встретился в айтыше с молодым, демокра-

тически настроенным акыном по имени Сакен.

Но оказалось, что просто-напросто взять да и вывес-

ти столь колоссальную и таинственную во всех отношени-

ях фигуру, как Мифтахетдин Акмулла, мне не под силу.

Кто он и что? Откуда взялся? И почему идет по солон-

чаковым казахским степям, направляясь в сторону север-

ной своей родины, на берега Демы? Вот и пришлось мне

начать с того, что бредет человек по степи... И степи той

«нет ни конца, ни края. Белесые волны ковыля тускнеют

на глазах. А то вдруг ковыль обрывается и возникают

трупного цвета такыры. И ночные птицы, и разная земно-

водная живность все бойчее подают голоса. Причудливые

посвистывания всех тонов и оттенков, фыркающие и ухаю-

щие крики, утробные стоны, перепелиные улюлюкания то

царапают, то баюкают душу; а то вдруг наотмашь бьют

по перепонкам визгливыми воплями невидимых тварей, и

постепенно все сливается в один неразборчивый гам, по-

ка не перестает существовать для восприятия слуха...»

Повествование начинало растягиваться и расширяться.

Таким образом, я написал семьдесят страниц, и когда,

наконец, закончил, свободно вздохнул. Мне было немнож-

ко страшно: как-никак Акмулла! Великий поэт, которого,

в сущности, я не знаю, и услышал-то о нем из чужих уст.

Тем не менее, я направил повестушку в родное Башкир-

ское радио, своей давней знакомой Альфире Баргусовой.

И каково было мое удивление и еще больше — радость,

когда я получил ответ, что повесть поделена на три час-

ти, инсценирована и будет передаваться по радио. Через

10

месяц я получил письмо от неведомого мне Хамзы Илья-

сова, который поздравил меня с «первой художественной

работой» об Акмулле и настоятельно советовал продол-

жать повесть до объема романа. Замахиваться на роман

я не стал, но, вняв совету доброжелателя, расширил пер-

воначальное повествование в несколько раз. Так роди-

лось произведение, которое я самонадеянно назвал «Ак-

мулла». Книга увидела свет и вышла из-под моей власти.

Меня утешает только одно: то, что после этого никто

из писателей не обращался к этой отнюдь не простой теме»

II

Тюркский мир знает немало выдающихся и великих

поэтов, чье творчество стало всеобщим достоянием чело-

вечества. Мифтахетдин Акмулла — один из таких поэтов.

Однако скажем сразу: ничуть не уступая в смысле талан-

та другим корифеям тюркской поэзии, переведенным на

многие языки мира, Акмулла как раз меньше их всех из-

вестен в мире нетюркских народов. Причина — долгое заб-

вение поэта; то, что ведущие переводчики (прежде всего

русские) обходили его своим вниманием. Ну а башкир-

ские исследователи попросту не были готовы всерьез за-

ниматься его творчеством, как и жизнью и судьбой, ко-

торые долгие десятилетия оставались тайной за семью

печатями. До последнего времени ни с казахской, ни с

башкирской или татарской сторон не предпринималось ни

одной основательной попытки воссоздать пеструю и более

чем сложную биографию поэта. В сущности, не так да-

леко шагнули исследователи и сегодня. Но то, что появи-

лись книги о нем, сделана попытка перевести на русский

язык самые известные его стихи и поэмы («Мифтахетдин

Акмулла. Стихи. Уфа, Башкирское книжное издательство,

1986. Переводчики Д. Даминов, М. Гафуров, Г. Шафиков),

свидетельствует о достижениях в этом чрезвычайно важ-

ном деле. Значительных, но лишь начальных!

Называя имя Акмуллы в ряду других выдающихся

тюркских авторов, я, тем не менее, хочу подчеркнуть, что

он резко выбивается из числа таких поэтов — и своей че-

ловеческой натурой, и оригинальностью характера, и об-

разом жизни, и мировоззрением, и даже ролью в тюрко-

язычной поэзии. Дело в том, что почти все крупные тюрк-

ские поэты вели вполне благообразный образ жизни, име-

ли своих покровителей в лице разных представителей

сильных мира сего, ханов и султанов, или хотя бы богате-

ев местного значения; некоторые поэты сами были бога-

11

чами и даже промышленниками, как, например, извест-

ный татарский поэт Дэрдмэнд. Один из самых значитель-

ных казахских акынов Абай Кунанбаев являлся сыном

крупного феодала, и не удивительно, что его природный

талант нашел блестящее воплощение не только в поэзии,

но и в просветительской, переводческой и музыкальной

деятельности. Он мог смело обличать не только господ

общества, не боясь их мести, но и невежество и тупость

низов, опять-таки не боясь упреков и нападок со стороны

демократически настроенных деятелей. Абай мог позво-

лить себе откровенности, которые для того времени были

попросту непривычны:

Как кляча я устал. Я гость детей св'оих

И собственной жены. Мне чужды эти стены.

Известен хорошо мне нрав моих родных,

Да и в народе я не вижу перемены.

Абай имел возможность дружить с просвещенными

русскими людьми, через которых знакомиться с произве-

дениями Пушкина, Лермонтова, Толстого; имел доступ к

книгам зарубежных, прежде всего, греческих философов.

Башкирские поэты, современники Акмуллы и его пред-

течи, в основном являлись религиозными деятелями, пре-

подавали в медресе, совершали хадж в Мекку, как, на-

пример, Тажетдин Ялсыгулов; или странствовали по миру,

как Абельманих Каргалы. Учителем Акмуллы в Стерли-

башевском медресе являлся поэт Шамсетдин Заки, кото-

рый одним из первых одобрил и поддержал поэтические

наклонности своего шакирда. Он был всего на шесть лет

старше Мифтахетдина, являясь по-своему удивительным

человеком, поэтом-суфистом. Во-первых, он был совершен-

но слеп. Один из его учеников писал о Шамсетдине За-

ки: «Мы долго не могли поверить тому, что он слепой. Он

появился перед нами не как жалкий слепец, который хо-

дит, опираясь на палку, а вошел в медресе с высоко под-

нятой головой, ступая уверенно и твердо, сокрушая все

и всех, кто попадался на его пути; словно легендарный

Алп-батыр, устремленный к своей цели».

Шамси Заки был ярко выраженным поэтом-суфистом,

который в своих стихах воспевал аскетизм, через мистику

призывал познать Бога. Естественно, он великолепно знал

творчество великих суфистских поэтов прошлого Аттара

и Джалалетдина Руми, читал их наизусть, приводя в вос-

торг своих шакирдов, в том числе, Мифтахетдина Акмуллу.

12

Мертва надежда, и душой владеет лишь печаль одна.

Лишь Бог один теперь со мной, лишил покоя Он и сна.

Нет братьев и друзей... И коль виновен я перед Тобой,

Прости меня, утишь мне боль! Услышь призыв последний

мой.

Мертва душа. Так обрати свой взор всесильный на меня,

Вновь мне надежду возврати, влей капли жизни и огня!

Коль к жизни своего раба вернешь, зарок Тебе даю:

Не возмутит моя мольба власть необъятную Твою.

Я голову перед Тобой кладу и горько слезы лью,

Живу я верою одной — на снисходительность Твою.

Не правда ли, есть что-то жутко-мистическое в этом

стихотворении Шамсетдина Заки? (Перевод мой —Г. Ш.,

как и все прочие переводы).

К концу жизни Шамси решил совершить хадж к Чер-

ному Камню Кааба, но умер по пути в Арабстан в городе

Таганроге. Было ему тогда сорок лет.

Вот у такого человека учился Мифтахетдин. Он мог

удивляться необычайным способностям своего учителя, но

даже в молодые годы не мог принять ни его суфистского

мировоззрения, ни его откровенно мистической поэзии.

Итак, чем же отличался Акмулла от своих коллег по

перу, поэтов предшественников и современников? И с

кем именно можно было бы его сравнить, чтобы это срав-

нение четко оттенило его колоритную фигуру?

После долгого размышления я остановился на фигуре

Франсуа Вийона, хотя тот жил ровно на четыре века рань-

ше башкирского сэсэна. Конечно, тут потребуются раз-

ные оговорки: Мифтахетдин-эфенди не совершал таких

преступлений, тем более, убийств, как это делал его фран-

цузский предшественник, о котором, возможно, он и слы-

хом не слыхал. Правда, он сидел в Троицкой тюрьме, но

не за какие-то преступления или даже прегрешения, а по

злой воле казахского бая Батуча, и не так долго, как

Франсуа Вийон. Но все это —лишь внешняя сторона де-

ла. Зато Акмулла, как и Вийон, первым в башкирской (да

и во всей тюркоязычиой поэзии) обратился к живой жиз-

ни. Являясь религиозным человеком, он, в то же время,

беспощадно высмеивал и клеймил святош и невежествен-

ных мулл, как это делал его французский собрат, объя-

вивший войну церковной идеологии. Акмулла не просто

обратил взор на простых людей, на народные низы, — он

сам находился среди них, проникся психологией и душев-

ным состоянием народа. Но при этом отнюдь не льстил

и не потакал ему в своих действиях и стихах, а состра-

13*

дал его жалкому социальному положению, или зло высме-

ивал нежелание учиться и учить своих детей. В конечном

счете, все это выливалось в страстный призыв к просвети-

тельству, знаниям, откровенной дидактике, ибо лишь ди*

дактические стихи могли быть поняты этим народом. Од-

но из самых замечательных своих стихотворений он так

и назвал — «Насихаттар» («Назидания»). Мы еще вернем-

ся к этому классическому произведению Акмуллы. А пока

продолжим параллель между ним и Вийоном.

Как известно, французский сочинитель стал ярко вы-

раженным реформатором стиха. Его стих глубок и му-

зыкален, полон необычайной образности. Виртуозное мас-

терство сочетается у него с удивительной искренностью.

Говор простонародья, вплоть до воровского жаргона, за-

полняет его строки.

Буквально все это можно сказать и о произведениях

Акмуллы, вплоть до «воровского жаргона», ибо он не чу-

рался никакого «низкого штиля». В этом смысле Акмулла

явился подлинным реформатором, преобразователем не

только в области поэзии, но и лексики тюркского стиха.

Но есть, разумеется, между этими двумя поэтами су-

щественная разница, идущая, прежде всего, от разных

школ — европейской и азиатской. Точнее сказать, восточ-

ной. Акмулла в своем творчестве продолжает исконные

традиции восточных поэтов, оставаясь в своих стихах преж-

де всего поэтом-мыслителем, поэтом-философом, создаю-

щим в своих стихах и поэмах своеобразные рифмованные

трактаты. Любое его произведение малого или крупного

объема и масштаба имеет совершенно определенную нап-

равленность. Все его образы и метафорические конструк-

ции служат тому, чтобы сказать нечто глубоко важное,

сокровенное, что могло бы дойти не только (и не столь-

ко!) до сердца читателя или слушателя, но и до его (преж-

де всего!) сознания. Он хочет встряхнуть, взбудоражить

разум, прибегая для этого к любым поэтическим средст-

вам и методам — от призывной убедительности до едкой

сатиры, от торжественного восхваления — до грустной эле-

гичности. Примеров сказанному множество. Одно из са-

мых известных стихотворений поэта — «Мои башкиры, на-

добно учиться!». В нем звучит не просто страстный при-

зыв, но и боль за униженное положение темных сороди-

чей, и потому он вкладывает в свои строки всю силу убеж-

дения. Это стихотворение для Акмуллы — одно из прог-

раммных, и потому следует привести его полностью.

14

Мои башкиры, надобно учиться.

Просвещенных среди нас — лишь единицы.

Как медведя-шатуна боятся, так же

Надо, братья, нам невежества страшиться.

Знай: все блага к нам приходят от ученья;

От невежества — лишь беды и мученья.

Образованного — в небе видишь, в море —

Это знанья дали мудрость и движенье.

Просвещенному сулит наш мир отраду,

Тьма отступится пред ним, как пламя ада.

Если счастья ключ захочешь отыскать ты,

Обучайся — и найдет тебя награда.

Шесть прибавив к единице, не получишь

Цифру «десять». Только стрелку лишь измучишь,

На часах ее переводя вперед. Лишь только

В просвещенье силу счастья ты получишь.

Трудно найти другого поэта в мире, который столь час-

то и последовательно, на разные лады, проповедовал бы

в своих стихах идею грамотности и образования. Об этом

мы еще будем говорить, и немало.

Что касается торжественного восхваления некой, близ-

кой уму и сердцу личности, то Акмулла словно заимству-

ет у таких, например, поэтов, как Гавриил Державин,

жанр патетической оды. Правда, восхваляет он не сомни-

тельные деяния царей во троне, а человеческий разум,

ученость известных мужей. Самым знаменитым одическим

произведением Акмуллы является большое стихотворение,

созданное в честь выдающегося татарского ученого-прос-

ветителя Шигабутдина Марджани, перед которым прек-

лонялся весь тюркский мир, многие ученые того времени.

Почему-то автор назвал это стихотворение «элегией». Мо-

жет быть, толкователи просто неверно перевели слово

«марсия». Будучи в Уфе, Акмулла признавался Ризаит-

дину Фахретдинову: «Я хотел лично вручить свое стихот-

ворение Марджани, но вскоре пришло известие о его смер-

ти. Пришлось дописывать уже написанное стихотворение,

а потом я назвал его "элегией,,.

Переводя это необыкновенное произведение на русский

язык, я не мог избавиться от впечатления, будто перево-

жу текст реквиема. Во всяком случае, если бы нашелся

соответствующий композитор, пожелавший написать му-

зыку на слова этой «элегии», то получился бы прекрас-

15

ный реквием. Правда, своеобразный: вначале идет мно-

гостороннее восхваление человеческого разума и учености

вообще. Идет из какой-то вулканической глубины, отку-

да вздымается вверх раскаленная лава. Текст постепенно

обретает все более трагические тона, пока не переходит

в откровенный плач по великой личности, чей светлый ум

угас подобно закатившемуся светилу. Сколько убедитель-

ных сравнений находит Акмулла для воссоздания образа

того, кем восхищались понимающие в науке люди, и ко-

торый оказал сильное влияние на всех, тянущихся к об-

разованию и учености, независимо от их социального по-

ложения. «Все оружие его —строй мудрых мыслей, что

горят, как бриллиантовые грани», «запалил он в темноте

светильник ясный, в тлеющий костер подлил живого мас-

ла»; «он ученый дерзких дум и мыслей высших, на века

свой черствый век опередивший»; «подражать ему уже

никто не может и никто не погасит наветом ложным»

и т. д.

И все же, высшим доводом своей искренней любви и

преданности, на мой взгляд, является в этом произведе-

нии исповедальность Акмуллы. Пожалуй, ни в каком дру-

гом стихотворении он не обнажает душу так, как в этом.

И не только душу, но и судьбу, черты собственной биог-

рафии. Он казнит себя за былые грехи, уповает на проще-

ние Всевышнего.

Я при мачехе остался сиротою.

Слишком рано породнился я с нуждою.

Рвань штанов на мне да грязная рубаха —

Так мне было суждено, видать, судьбою.

До наук ли было мне при жизни этой?

Прокормить бы лишь себя зимой и летом.

Но умел я различать мэргэнов мысли,

Коль встречал таких... И счастьем было это!

Чем живу? — Зимой в домах даю уроки.

В час безделья погружаюсь в чьи-то строки.

Двери знаний и пред нами раскрывались —

Понимаем кое-что в мирской мороке.

В оде Шигабутдину Марджани автор задевает многие

вопросы жизни и бытия, в том числе чисто эстетические,

касающиеся вопросов эстетики, поэзии, творчества вообще.

16

Если меткую стрелу дал Бог мэргэну

И вдобавок — тонкий вкус и ум отменный,

Кто в пути ему препятствовать способен? —

Знай: он будет на виду у всей вселенной.

Миром властвует поэт, коль сдержан в страсти.

Если нет — его мы чарам неподвластны.

Лишь гармония — стихия совершенства,

Все пути иные — бренны и опасны.

Последняя строка о страсти авторского темперамента

и гармонии стиха особенно любопытна. Вольно или не-

вольно тут Акмулла утверждает примерно то же самое,

что и Пушкин, когда тот писал о соразмерности, как не-

отъемлемой черте поэзии.

Не обходит Акмулла и тех, кто готов обвинить авто-

ров во всех грехах, дай они хоть малый для этого повод.

В сущности, он обращается к критикам, хотя тогда, как

таковых в их профессиональном смысле, может быть, и

не было. Зато было множество тех, кто поднимал вселен-

ский крик по случаю и без случая, за деньги богатеев го-

товы были не только опорочить, смешать с грязью талант-

ливого автора, но, как показывает пример самого Акмул-

лы, даже пойти на убийство.

Как порочны ваши мысли и деянья!

Ради денег вы готовы на закланье

Даже душу принести... Пусть муллы льстят вам —

Есть другие, что осудят их старанья.

Вам зацепку лишь — найдете обвиненье.

Вам лишь повод — будет втоптан в грязь и гений;

Сотни сплетен разнесете, сотни кличек

Понацепите на жертву, без сомненья.

Но зато вы мастера живой интриги.

Что вам совесть! — тут она подобна фиге.

В схватке той любой из вас подобен зверю,

Только б отломить ломоть от всей ковриги.

Этот слово слить со словом неспособен,

Но зато ученых кроет с дикой злобой.

Грамотей иной, тем пользуясь умело,

Натравляет псов на высшую особу.

17

Не правда ли, все это необыкновенно актуально и се-

годня?

Можно было бы и дальше извлекать из этого удиви-

тельно богатого на мысли и рассуждения поэтического

произведения глубокомысленные строки и строфы, каса-

ющиеся самых разных сторон жизни, творчества, роли ге-

ния в мире людей. Но я хочу коснуться лишь финала, ко-

торый, как было сказано выше, является плачем автора

по такому гению, прощанием с ним. Плач этот нашел со-

вершенную форму, короткую, но необыкновенно вырази-

тельную строфику, исполненную внутренней скорби и по-

клонения.

Был подобен ты светилу:

Мысль, как молния, разила,

Доблести полна и силы...

Нам расстаться суждено, ах!

Написал я эту оду,

Чтобы даже через годы

Ты сверкал, как луч восхода...

Нам расстаться суждено, ах!

Сколько боли принесла нам

Смерть твоя. Но будешь славой

Ты бессмертной жить по праву...

Нам расстаться суждено, ах!

Тьму загадок разгадавший,

Море сведений собравший,

Необъятное объявший,

Нам расстаться суждено, ах!

Божий дар в тебе заметен,

Зла не терпит он и сплетен,

Оттого и чист, и светел...

Нам расстаться суждено, ах!

Силу духа исчерпал я;

В прославленье идеала —

Чувств кипящих не сдержал я,

Остаюсь гол как сокол, ах!

О тебе байт сложил я;

Так прости, глаза смеживший,

Что посмел я, пес плешивый,

Имя вознести твое, ах!

18

Последние строчки буквально потрясают. Ведь в пору

создания этой оды-элегии сам Акмулла был на вершине

славы. Его знали, почитали повсюду, читали на память

его стихи, многие из которых так и кочевали по миру —

из уст в уста, не занесенные на бумагу. Тем не менее, пе-

ред идеалом учености и гармонии он готов не только низ-

ко склонить голову, но и назвать себя недостойным восх-

валения этого человека, «псом плешивым», и сказать об

этом во всеуслышание, не боясь насмешек и обвинений

не только в самоунижении, но и низкопоклонстве. Такое

можно встретить опять-таки только у Акмуллы, который

никогда не любовался собой и не носился со своей осо-

бой как с писаной торбой. Попробуйте-ка найти хотя бы

что-то похожее, скажем, у того же Мухаметсалима Умет-

баева или Ризаитдина Фахретдинова! Черта с два! Они

знали себе цену, хранили достоинство не только в жиз-

ни, но и в писаниях, и по-своему были правы. Но Акмул-

ла-то не их поля ягода. Он — из породы бродяг и черно-

рабочих, из мира Франсуа Вийонов, и потому, как го-

ворят у мусульман, у него — что внутри, то и снаружи.

Эсендэге тышында. Он не может, да и не хочет скрывать

своих чувств, и, выражая их вслух, меньше всего заботит-

ся о некоем искусственном сдерживании этих чувств и эмо-

ций, забывая о своих собственных заслугах и высоком

имени, и выплескивался наружу весь, до конца. И в этом

суть его подлинно поэтической души и натуры. И в этом—

сила его воздействия на читателя.

III

Исследователи многократно писали о том, что в так

называемое казахское происхождение Акмуллы много пу-

таницы внес он сам. И опять же — из-за своей крайней

беспечности, нежелания придавать хоть какое-то значе-

ние своей персоне.

Путаница же заключалась в том, что башкиры (а вся

родословная Акмуллы была башкирская) принадлежали

к казачьему сословию, подлежащему воинской службе.

Должен был пройти ее и юный Мифтахетдин. Ему же это-

го не хотелось. Для него была мила не только поэзия, на

и вольная бродяжническая жизнь, словесные поединки-ай-

тыши с башкирскими сэсэнами и казахскими акынами. Он

любил переезды и не любил засиживаться на одном мес-

те, из-за чего у него никак не складывалась семейная

жизнь. Он был дважды женат, в последний раз — на де-

19

вушке из аула Сулейманово нынешнего Учалинского райо-

на. Там и поныне хранятся легенды о его пребывании на

учалинской земле; даже бытуют стихи, приписываемые

ему.

Так вот, чтобы уклониться от рекрутской службы, Миф-

тахетдин назвался казахом по имени Мухамедьяр, ибо те

не были военнообязанными. Не удивительно, что именно

в призывном возрасте (18 лет) Мифтахетдин ушел в ка-

захские степи и растворился там на многие годы. Сказать

точнее, он постоянно дрейфовал в океане казахских и

башкирских земель. Он не мог слишком долго жить вне

родины и потому через определенное время вновь и вновь

возвращался то к истокам Агидели, то на берега Сакма-

ра; а однажды — на истинную свою родину, в долину Де-

мы. Но судьба и неутомимая натура поэта уводили его

опять и опять в далекие края. Он зарабатывал на жизнь,

уча казахских детей, как это позднее делали Мажит Га-

фури и Шайхзада Бабич. В казахских степях знали о его

истинном происхождении и звали его истеком. Звали по-

доброму, с глубоким уважением, почтением и любовью.

Но у таких людей, как Акмулла, враги неожиданно воз-

никают и среди доброжелателей. Далеко не всем было по

вкусу то, что истекский сэсэн, превратившись в казахско-

го акына, кладет на лопатки настоящих (и широко приз-

нанных!) казахских акынов. И тогда начинались доносы,

жалобы, откровенная травля; в таких случаях Акмулла

спешно уходил в другие пределы, благо казахские прос-

торы могут дать кров и укрытие тысячам, десяткам тысяч

мифтахетдинов.

Но Акмулла был один, и его знали повсюду. И когда он

вступал в очередной айтыш с казахским акыном, то на

зрелище это стекалось огромное множество людей из са-

мых разных аймаков.

В своей книге «Звезда Акмуллы» Рашит Шакур при-

водит интересный рассказ о столкновении Акмуллы с Исян-

гильде Батучом, в котором ныне известный всем казахский

бай Батуч обретает необычайно рельефный характер. Ав-

тор книги «Звезда Акмуллы» пишет, что в конце 60-х го-

дов в его адрес поступило письмо от жителя Баймакского

района Шагаргази Габдиева, который написал ему о том,

что услышал от своего односельчанина Тагира Давлетши-

на, коему в свое время не раз приходилось встречаться и

разговаривать с Акмуллой. Вот его воспоминания:

«Акмулла, когда я его спросил, как он угодил в тюрь-

му, начал говорить: «Ой — бой, разве я тебе не расска-

зывал об этом подробно? Когда я жил в деревне Карасур

20

аймака Карагыз в ста километрах от Троицка, умерла

старуха одного состоятельного казаха и меня пригласили

на кладбище для совершения пегребального обряда. Когда

я сидел возле могилы, подошел аульный начальник Исян-

гильде Батыш. Увидев меня, он произнес такие слова:

«Ой — бой, там, где есть трава, жиреет бык, там, где есть

мертвец, жиреет мулла. Посмотрите на этого истека, как

он разжирел», и ткнул меня палкой в живот. Я тоже не

остался без ответа и сказал так: «Правильно говорите,

•брат мой. Там, где падаль, жиреет собака, а если в степи

нет мулл, подобных нам, то головы таких негодяев, как

вы, сгрызают собаки». «Ты еще такое мне говоришь,—

вскипел Батыш. — Ну что ж, я тебе устрою, чтобы голо-

ву тебе сгр&зли собаки». После этого он донес на меня

исправнику: мол, это башкирин, сбежавший из своей ро-

дины, чтобы избежать царской службы, утверждая, что

он сын казаха. Так меня в тюрьму и заключили».

Мифтахетдин был осужден на четыре года и засажен

в Троицкую тюрьму. Конечно, это стало для него жесто-

ким испытанием. Но именно за решеткой камеры он соз-

дал большое количество стихотворений, которые сохрани-

лись для будущих поколений. О том, что постоянно, день

за днем, испытывал гений-узник, можно судить хотя бы

по такому четверостишию:

Что спрашивать меня? —удел мой тяжек:

Куда ни гляну, там воронья стража.

Мир узок. Лишь горит в кромешной мгле

Мозг в черепе, как золото в земле.

Да, в потемках тюрьмы неутомимый мозг Акмуллы

разгорелся с особой неистовой силой. Тем невыносимей

было терпеть тюремные решетки, жидкую баланду, жес-

токое обращенье тюремных надзирателей.

Вам салям, коль еще помните беднягу,

Изложу всю боль и горечь на бумагу.

Мы в зиндане кровь глотаем вместо влаги;

На траву б упасть и воздух пить, как брагу.

Мы зарю слепой бессонницей встречаем;

Ум — на грани, терпит беды и печали.

В паутине мы, как мухи, и ночами

Нашу кровь сосет паук — большой начальник.

Да, в тюремных стихах Акмуллы много жалоб и сте-

21

наний. Но при этом он ничуть не изменяет своему поэти-

ческому мастерству: каждая строчка отточена, как стре-

ла; каждое стихотворение имеет свою неопровержимую

логику и, добавлю, подтекст. В стихотворении «Зиндан —

моя обитель» Акмулла сравнивает себя, лежащего на го-

лых нарах, с издыхающей клячей; но тут же следует срав-

нение с летучей мышью, в которую он может превратить-

ся, если Бог возьмет душу; а летучие мыши, как извест-

но, живут в темноте и ориентируются в ней лучше, чем

зрячие при свете.

Особенно обидно Акмулле то, что он честно и добро-

совестно учил детей того самого Исянгильде Батуча, ко-

торый, в конечном счете, и засадил его за решетку. И дети:

этого казахского богача были привязаны к Акмулле, бук-

вально повсюду следовали за ним по пятам; иногда на-

зывали его и с т е к-а к е.

И после этого по сей день иные казахские исследова-

тели, занимающиеся жизнью и деятельностью Акмуллы,.

отказывают ему в башкирском происхождении, превра-

щая его в «чистокровного» казаха!

Заключая этот разговор, хочу вспомнить, что из тюрь-

мы Акмулла направил послание Исянгильде Батучу *. Оно

поражает своей искренностью и откровенностью, и зна-

чит— исповедальностью. Скорее всего, Акмулла хотел не

просто высказать свою обиду, но и надеялся, что Батуч

дрогнет сердцем и поможет ему выйти на свободу.

Живя средь вас, я лишь о том его молил,

Чтоб край ваш милостью своей не обделил.

А ныне, вашим злодеяньем поражен,

Я плачу вновь и вновь, и нет сдержаться сил.

Язык доносчика грязнее помела,

Чернее дегтя совесть, помыслы, дела,

Меж тем он носит имя доброе — казах...

Прости, всевышний, ту, что жизнь ему дала!

Нежданно жалобу закончив похвалой

И вспоминая годы близости былой,

Приветствует вас узник Троицкой тюрьмы,

Себя при встречах называвший Акмуллой.

Стихотворение приводится в переводе Марселя Гафурова.

IV

Простая и неприхотливая натура Акмуллы проявля-

ется во всем. Но прежде всего — в его причастности к жи-

вой жизни, во владении самыми разными ремеслами. У не-

го были воистину золотые руки: он умел плотничать, сто-

лярничать, лудить, обрабатывать кожу, класть печи, су-

понить... Он умел делать буквально все! Сохранился стул,

сделанный руками Мифтахетдина. Он поражает гениаль-

ной простотой своего решения: красиво изогнутые свер-

ху рейки пронизывают посередине друг друга крест-на-

крест и тем самым прочно удерживают на себе сидящего.

В аулах он помогал простым людям смастерить столы

и стулья, правил хомуты и упряжь, скоренько вырубал

ворота или калитку, ставил удобное крыльцо. Словом,

почти никогда не проходил без того, чтобы не приложить

к чему-нибудь свои золотые руки. Ну и, конечно, читал

обручальную молитву — никах — молодым или заупокой-

ную— ясин — усопшим. Вот эта готовность всегда прий-

ти на помощь людям, независимо от их общественного

положения, еще более повышала популярность Акмуллы,

его всенародную славу.

И при этом он оставался неутомимым просветителем

своего народа, не устававшим страстно призывать его к

учебе и знаниям. Он являлся сторонником гуманного, бес-

палочного обучения детей. Ему претила всякая грубость

и жестокое обращение с подростками, которое в ту пору

царило повсюду в школах и медресе. И в этом смысле

весьма характерным является следующее стихотворение:

Не шарахайтесь прочь от ученых людей,

В них — потребность великая ваша.

Воздавайте им должное! Только злодей

И глупец им на двери укажет.

Муллы! Палки отбросьте свои и хлысты,

Будьте с детской душой осторожны;

От серьезных людей не бегите в кусты,

Все другое — и пусто, и ложно.

Ничего нет грустнее невежества мулл,

Пустозвонов под тогой ученых.

Будьте бдительны, дабы никто не задул

Детский разум, мечтой увлеченный!

Хорошо бы эти строки знать и некоторым нынешним

учителям.

Как верно отмечают исследователи творчества Акмул-

23

лы, он в своем мировоззрении тяготел к просвещенному

гуманизму, походя в этом смысле на великих предше-

ственников, которых, разумеется, не знал: Ф. Вольтера,

Ж. Ж. Руссо, А. Н. Радищева и других. А. Вильданов и

Г. Кунафин видят общность философских воззрений Ак-

муллы с русским просветителем XIX века Н. И. Новико-

вым. Но вызывает недоумение, когда у тех же авторов

читаешь следующее: «...ограниченность мировоззрения Ак-

муллы проявлялась в том, что он, как и М. Уметбаев, был

монархистом».

Вполне возможно, что последний, относясь к высшему

обществу, и тяготел к монархизму, что, кстати, ничуть не

умаляет его достоинств. Но что касается Акмуллы, то по-

нятие «монархизм» не подходит к нему ни с какой сто-

роны. Нет ни одного стихотворения, в котором поэт так

или иначе обращался бы к теме царя или самодержавия.

Другое дело, когда он призывает стоящих у власти му-

жей быть отважными в час испытаний и гуманными к

своему народу. Но какой же это монархизм? Напротив,

Акмулла постоянно противопоставляет богатых и бедных,

состоятельность и порядочность, жадность и неприхотли-

вость, все время беря сторону вторых понятий.

Не странно ли: коль ты богат, то всем на свете мил,

А беден — значит виноват, позора заслужил.

Нарядный, словно попугай, одетый в блеск и лоск,

Застолье смело собирай, пусть рот разинет гость.

Не странно ли: коль ты бедняк, тебя на свете нет.

Разбогател — будь ты дурак —прими хвалу, привет...

А вообще, как-то странно выискивать какие-то фило-

софские позиции, осмысленные воззрения и концепции,

когда говоришь об Акмулле. Никогда не следует забывать,

что он прежде всего и более всего — поэт. Этим сказано

все. Поэт не может писать, исходя из какой-то заведомо

заданной позиции, если он поэт истинный. Акмулла же

не только поэт до мозга костей, но и поэт великий. Все,

что он изрекает, идет не столько от ума, сколько от серд-

ца. А когда у поэта большое и горячее сердце, слово его

не может не быть мудрым и обжигающим. Еще в отро-

честве, когда он постигал азы поэзии и не мог восприни-

мать аскетически сухие, безжизненно-мистические стихи

учителя своего Шамсетдина Заки и прочих поэтов-суфис-

тов, интуиция подсказала ему иную дорогу в мире поэзии.

И он ее быстро нащупал и уверенно пошел по ней, не-

смотря на все ее ухабы и рытвины. Это была дорога к

24

жизни, в народ, сквозь сердца населяющих землю людей.

Его никогда не тянуло к некой верхушке общества, к так

называемой элите. Вот почему он не стал оставаться в

Петербурге, где его так гостеприимно встретили извест-

ные мусульманские деятели Гатаулла Баязитов и Габи-

дулла Зигангиров. Последний даже составил прошение

на имя императора Александра И, чтобы вызволить поэта

из арестантской роты. Акмулле обещали помочь издать

книгу его стихов. Но он не стал задерживаться в россий-

ской столице. Вольность и привычные людские низы были

ему дороже печатных изданий и избранного общества.

То же самое произошло и с Ризаитдином Фахретдиновым.

Акмулла не стал задерживаться и в Уфе. Ему претили обы-

чаи высшего света, манеры его обитателей. Он терпеть не

мог подчеркнутого опекунства и опекунов, если даже те

были одних с ним кровей и от всего сердца хотели сде-

лать ему благодеяние. Акмулла воистину был поэтом наро-

да, а не элиты, и ни о каком, повторяю, монархизме не

может быть и речи. Он прекрасно понимал, что лучше

всяких представителей высшего общества знает цену зла

и добра, образования и невежества, порядочности и про-

хиндейства. Он знал душу людей, отдельно взятого чело-

века лучше, чем кто-либо другой, ибо сам был душой и

гласом своего народа. Лучшее подтверждение тому — его

замечательное стихотворение, называемое «Насихаттар» —

«Назидания», о котором я выше уже упоминал. Хочу оста-

новиться на нем более подробно, ибо в этом произведении

проявилась вся необыкновенная проницательность поэта,

его умение глубоко заглянуть в человеческую душу; его

понимание законов жизни и бытия, божественных уста-

новлений на земле, которым должен следовать каждый

человек.

Итак, какие же качества должен иметь сын челове-

ческий?

Поэт убежден, что их должно быть семь. Во всяком

случае, самых главных и обязательных — все та же «ма-

гическая» цифра — с е м ь1

В жизни, первое, совесть нужна, совестливость,

Совестливость как божья дается нам милость.

Мало молвить с усердьем: «Прости меня, Боже!» —

Молча совесть блюсти в себе — много дороже.

Разве тут не вспоминается известная истина о том,

что возлюбить все человечество куда легче, чем одного

своего соседа?

2S

Второе качество.

Честь и честность — второе условие. Если

Нету чести в тебе, то не будет, хоть тресни.

Для бесчестного лучшее место — в могиле,

Чем ходить по земле в святотатственной силе.

Редко какой поэт может сказать так жестко: если ты

бесчестный, то уж честным не станешь никогда. И тогда

лучше лечь в могилу, чем чернить земную поверхность

своим душевным уродством.

Интересно в этом смысле сопоставить стихи Акмуллы

о чести и совести со строчками его младшего собрата па

перу Абая.

Разве встретит мудрец привет

У того, кто чести лишен?

Там, где крохи совести нет,

Льстивый вздор лишь услышит он.

Я не раб дешевой хвалы,

Пусть я буду славой забыт!

Люди часто пусты и злы,

Смерть излечит от всех обид.

И еще такая строфа:

Если сердце без просвета,

Ждать добра — напрасный труд.

Но из всех, кто слышит, это

Лишь немногие поймут.

Однако вернемся к герою нашего эссе.

Какое же третье качество усматривает Акмулла в че-

ловеке?

Третье, сказано, ум. Говорить с дураками

Не словами приходится, а кулаками.

Осердясь, дураки посягают на веру,

Ни в делах, ни в сужденьях не ведая меру.

А ведь Акмулла тут не имеет в виду дураков в пря-

мом смысле этого слова, идиотов. На свете немало и «ум-

ных» дураков.

Благодарность, мы скажем, четвертое свойство.

Коль ты неблагодарен, то с глаз моих смойся!

26

За добро благодарен будь и за доверье,

И за то, что Алла в мир открыл тебе двери.

Тут Акмулла с равным правом мог бы вместо «Алла-

ха» вставить слова «мать» или «отец», «родители». Увы,

неблагодарность к родителям и Матери-природе искони

были уделом эгоистичных людей. А теперь это вообще

процветает пышным цветом.

Свойство пятое — это порядочность. С нею

Мы любовь обретаем — нету чувства сильнее!

Нас любовь возвышает и делает чище,

Потому мы до гроба любовь свою ищем.

С детства лишенный любви отца, живший рядом с

равнодушной к нему мачехой, Мифтахетдин особенно ост-

ро ощущал отсутствие любви и действительно всю свою

жизнь искал любовь человеческую и, увы, не находил ее.

А шестое условие — это терпенье.

Терпеливый достигнет всего без сомненья.

Нетерпение — признак отсутствия воли,

Приведет оно к скорби, раскаянью, боли.

Кто-кто, а уж Акмулла знал цену терпенью. В сущно-

сти, вся его жизнь была бесконечной полосой терпенья —

нужды, горя, одиночества, унижений... Но он всегда ока-

зывался выше всего этого, несмотря на свой гордый и по-

рой нетерпимый характер.

Страсть — седьмое условие. Страсть — это пламя!

Это пламя небесное властвует нами.

Мудрецы говорят: все, что названо выше,

Совмещается в нас под единою крышей.

А ведь в «Оде Шигабутдину Марджани» Акмулла как

бы отрицает необходимость страсти в поэзии. А тут... И

все же, здесь нет никакого преувеличения. Стихи — это

гармония, красота, мудрость. Излишний темперамент, по-

рыв, непомерно страстное словоизлияние могут погубить

стройность и строгость стиха.

Совсем другое дело — живая жизнь. В ней нельзя су-

ществовать без внутреннего огня, пламени в груди. Лю-

бая работа должна делаться, как говорится, с огоньком.

Вот о чем разговор! Акмулла прекрасно это понимает и

именно «страстью» завершает перечисление необходимых

27

человеку качеств, называя страсть — даром божьим, без*

которого человек не может называться человеком.

Вполне возможно, что Акмулла в своих назидательных

перечислениях о свойствах и качествах человеческого ха-

рактера упустил или недосказал что-то очень важное и

тоже совершенно необходимое. Может быть. Но, согласи-

тесь, что, называя семь свойств, он указал и совместил

между собой очень существенные, когда даже отсутствие

одного из них может сделать человека ущербным и, как

сейчас говорят, закомплексованным. И не потому ли ныне

так много ущербных людей с отсутствием тех или иных.

качеств, которые поэт-просветитель XIX века считал прос-

то обязательными.

Ну а то, что предстает в человеке со знаком минус,

по тому же Акмулле, это, прежде всего, самомнение, эго-

изм, равнодушие. Именно они влекут за собой все ос-

тальные отрицательные качества людей: жестокость, ко-

варство, вероломство, многие другие отталкивающие свой-

ства характера, составляющие неизлечимую болезнь че-

ловеческой души, которые пышным цветом расцвели имен-

но сегодня, на излете XX века.

И закончить разговор о «Назиданиях» хочу двумя стро-

фами, которые, на мой взгляд, достойно венчают эти во-

истину назидательные в лучшем смысле этого слова стихи.

Подлый блага от Бога вовек не дождется.

Мудрый — и умерев — средь живых остается.

Просвещенный пребудет в умах. А невежда —

Как корова, что в пыль молоком обольется.

О нутре ты сначала своем беспокойся,

Чтоб не вонь шла оттуда, а лилось бы солнце.

Пусть душа будет чистой. Стремись к очищенью —

Нет без этого пользы в твоем просвещенье.

V

Был ли Акмулла патриотом своего народа, своей на-

ции в ортодоксальном смысле этого слова? Ведь в своих

стихах он почти не обращается к народной истории, к ее

истокам; не упоминает имен вождей, стоявших во главе

многочисленных восстаний, когда это делает в своих сти-

хах даже Салават Юлаев. В одном из таких стихов поэт-

полководец ухитряется назвать имена аж одиннадцати (!)

народных батыров.

28

В стихах Акмуллы трудно встретить какие-то откро-

венно политические мотивы. В них нет восторгов подви-

гами соплеменников в ратных битвах и мятежах, направ-

ленных против самодержавия. Вполне возможно, постоян-

ные переезды, долгое пребывание на казахской земле и

других пределах притупили его любовь к родному наро-

ду, приглушили внутренний патриотизм?

На это у меня есть один единственный ответ: патрио-

тизм Мифтахетдина Акмуллы — особого свойства. Его не

то чтобы не интересует героическое прошлое своего на-

рода или он глух к нему. Отнюдь! Из отдельных строчек»

рассыпанных по многим его стихотворениям, можно ви-

деть, что он хорошо знал прошлое своих соплеменников.

Но никогда не ударялся в патетику по поводу этого воин-

ственного прошлого, видимо, понимая, к чему привели

эти бесконечные восстания и мятежи. Его любовь к на-

роду — в его боли за народ, в его страдании и тоске. Он

был свидетелем постепенного вымирания некогда много-

численного воинственного народа. Колониальная политика

царизма достигла к тому времени чудовищных размеров,

лучшие земли башкир были захвачены и заселены приш-

лыми людьми, леса безжалостно вырубались и на пусты-

рях строились заводы и фабрики. Коренные жители были

лишены элементарных прав и возможностей человеческого

существования, подавлены духовно и физически. Всякие

песни и сказы о прошлых временах, любимых батырах и

сэсэнах запрещались под угрозой смерти. Народная па-

мять вышибалась плетьми и шомполами, вымораживалась

в мертвых просторах сибирской каторги.

С другой стороны, быстрое развитие капиталистических

отношений дало толчок для зарождения и развития соб-

ственной национальной буржуазии, которая, в свою оче-

редь, дала толчок для развития национального самосоз-

нания, просвещения и литературы. Свое достойное место*

заняли в медресе светские дисциплины, в частности, в

таких учебных заведениях, как Троицкое, Оренбургское,

Стерлибашевское медресе, позднее — в уфимском медресе

«Галия». Следует назвать целый ряд башкирских деяте-

лей, которые все силы отдали этому делу: Мирсалих Бик-

сурин, Исмагил Тасимов, Салихьян Кукляшев, Мухамет-

салим Уметбаев, Альмухамет Куватов, Ризаитдин Фах-

ретдинов... Все они были широко и всесторонне образован-

ными людьми, знали по нескольку языков. И, конечно,,

каждый из них сделал немало для культурного возрож-

дения своего народа. И не только своего.

Мифтахетдин Акмулла плохо вписывается в эту ко-

29

горту, хоть мы и причисляем его к крупнейшим просве-

тителям XIX века. Он стоит особняком не только в смыс-

ле своего социального положения и сферы деятельности;

не побоимся сказать — и по размерам своего дарования,

в котором ему не было равных. Он стоит особняком и в

плане избранного им жизненного и творческого пути. Об

этом я немало говорил выше. Это был истинный поэт-им-

провизатор от народа, занявший свое достойное место

рядом с такими легендарными сэсэнами, как Кубагуш-сэ-

сэн, Банк Айдар-сэсэн, хотя был, разумеется, много прос-

вещенней их, знал арабский, турецкий, персидский языки,

много читал. И все же он был одинок, обречен на вечную

земную юдоль. Да его и не приняли бы вышестоящие

господа в свой избранный круг. Акмулла это прекрасно

понимал и не стремился сделать в их сторону первые ша-

ги. Деля участь простых и порой обездоленных людей, он

именно им отдавал и свою боль, и свою радость, и лю-

бовь.

Но при этом считал своим долгом гражданина прямо

говорить сородичам в глаза об их недостатках, обличать

невежество, жадность, отсталость, слепую преданность ша-

риату, нежелание учить детей; грубое, порой жестокое

отношение к женщине. И делал он все это исключительно

из желания помочь соплеменникам найти в жизни един-

ственно правильную линию поведения и достойную цель,

внести духовность и культуру в их существование, внушить

самые простые истины бытия. За это его недолюбливали,

а то и вовсе ненавидели, не понимая истинных причин та-

кой направленности многих стихов. А высмеянные им баи

и муллы не ограничивались одной лишь ненавистью, а

отвечали жестокой местью, натравливая на него не толь-

ко ограниченных в своем понимании людей, но и убийц.

Вот почему Мифтахетдин — глубоко трагическая натура,

непонятая многими и потому одинокая. Истинную цену

своему сыну не знал даже его отец Камалетдин — мул-

ла; не знали многие односельчане, женщины, с которыми

он хотел завести семью. Именно поэтому (а не только

по причине своего неуемного характера) он должен был

без конца кочевать по земле, меняя башкирские просторы

на казахские, а казахские — на среднеазиатские, и вновь

возвращаясь в родные пределы.

В сборнике «Акмулле— 150 лет», вышедшем в 1984 го-

ду, выступают казахский фольклорист Буркут Искаков и

узбекские литераторы А. Хаитметов и Ш. Турдиев.

Из статьи Искакова: «...Акмулла говорил своим сов-

ременникам: кем бы ты ни был, но человеком быть обя-

30

зан; призывал их к честности, справедливости... Многие

строки Акмуллы о нравственности до сего времени не ут-

ратили своего значения».

Узбекские авторы ставят имя Акмуллы рядом с Ильей

Чавчавадзе, Абаем Кунанбаевым, Каюмом Насыри, Тук-

тагулом Сатылгановым и другими национальными вели-

чинами. Они находят созвучие с мыслями Алишера На-

вои, Фурката...

И все же, как бы ни лестны были эти сравнения, я не

испытываю от них никакого умиления. Акмулла не срав-

ним ни с кем. Он не похож ни на кого из названных дея-

телей — ни в характере, ни в творчестве, ни в судьбе. И

уже этим он неповторим и неподражаем. Его неуемная

тяга к скитаниям, нередко сопряженным с большими опас-

ностями, стремление постоянно быть среди людей, об-

щаться с ними, учить детей простолюдинов, желание ог-

раждать их от зверств, насилия и коварства; его ненасыт-

ная тяга к поэтическим дуэлям-айтышам с самыми из-

вестными народными поэтами-импровизаторами, которые,

как правило, сопровождались огромным стечением наро-

да, и не только сочувствующих и поклонников, но и враж-

дебно относившихся к «истеку» людей (воистину тогдаш-

няя коррида!) —все это было посильно только очень уве-

ренному в себе человеку, волевому, фанатически предан-

ному делу поэзии и, конечно, талантливому.

Но это было и бесконечно желанно Мифтахетдину

Акмулле! И как тут не вспомнить знаменитые пушкинские

строки: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертно-

го таит неизъяснимы наслажденья — бессмертью, может

быть, залог! И счастлив тот, кто средь волненья их обре-

тать и ведать мог».

Не будет преувеличением сказать, что Акмулла был

из когорты Пушкиных!

В конце жизни великий русский поэт искал смерти

(по свидетельству некоторых его современников) и нашел

ее. Создается впечатление, что, устав от вечных скитаний

и треволнений, не в силах найти спокойного прибежища

и семейного уюта на земле, Акмулла тоже отдал себя

воле рока. Он прекрасно знал, как много у него врагов

и как мало друзей. Знал, что на берегах Демы его, увы,

не ждут, он вряд ли придется там ко двору. Знал, что

злопамятный Исянгильде Батуч, как и некоторые другие

казахские и башкирские «хозяева жизни», не ограничатся

тюрьмой — теперь следует ждать худшего. И я уверен:

он не удивился, увидев рядом с собой двух своих будущих

убийц.

31

Искаков называет Акмуллу фаталистом, отмечая это

свойство его натуры как слабость или недостаток.

Я говорю: Акмулла никогда не был фаталистом! На-

против, он всегда являлся ярко выраженным оптимистом.

Но он не мог не видеть, что год от года жизнь народа не

только не улучшается, но становится все хуже и хуже.

Впереди зияла бездна. В умножающихся заводах, горо-

дах, на глазах поднимающейся промышленности; в гари,

дыме, клокочущем огне чугунных жерл, в страшном об-

лике новой назревающей жизни, требующей все новых и

новых жертв, Акмулла видел надвигающуюся на его зем-

лю опасность, апокалипсис, а не черты цивилизации. И

<5ыло бы странно, если было бы иначе. Через четверть века

после трагической гибели башкирского гения другой ге-

ний— русский — по имени Сергей Есенин, весь пронизан-

ный крестьянской психологией, чувствовал перед завода-

ми и огнедышащими локомотивами все тот же ужас и

непонимание. Он почти физически не желал разрушения

природы, родной земли, живой души и организма милого

для него Отечества и народа. А что говорить об Акмул-

ле?! Исследователи нередко забывают об этом.

Акмулла, несомненно, был идеалистом, полагал, что доб-

рыми проповедями, призывами и назиданиями можно из-

менить натуру людей, сущность общества, обуздать их

жестокий нрав, с малых лет причастить людей к учебе,

просвещению и очищению.

Увы, этой болезнью и до него, и после него переболе-

ло немало замечательных людей, называемых у нас «про-

светителями». Но разве повернется язык в чем-то их уп-

рекнуть, сказать, что их старания оказались напрасными

и бесполезными? В отношении же Акмуллы такое заявле-

ние вообще явилось бы кощунственным и даже святотат-

ственным. Прежде всего потому, что он явил нам новую

прекрасную, благоухающую всеми красками слов, образов

и метафор поэзию, еще неведомую не только у нас, но

и во всем тюркском мире. Не надо забывать, что вели-

кий Абай Кунанбаев был на четырнадцать лет моложе

Акмуллы, и уж конечно, не только знал его стихи, но и

учился у него. У Абая можно найти немало строк и мо-

тивов, которые как бы прямо восходят к поэзии Акмуллы.

К таким, например, строчкам:

Не беда, что заблудился — лишь бы шел своим путем,

Лишь бы за свои ошибки не винил других потом.

А начнешь валить на прочих то, в чем по уши виновен,

Гнев людской тебя достанет справедливым острием.

32

Или:

В образованных старайся, прежде чем держать в чести,

Его внешность с его сущностью скорей соотнести:

Если скор он на расправу, если в действиях жесток он,

Плюнь на всю его ученость — с ним тебе не по пути.

Разве не читаем и не перечитываем мы сегодня эти

удивительные по мудрости и прозорливости строчки? А

ведь каждая строка Акмуллы преисполнена как раз такой

прозорливости и мудрости. Жаль только, мы плохо знаем

своего самого выдающегося поэта.

Но это уже — не его вина, а наша беда.

Вот еще один насихат Акмуллы, который может стать

девизом человека любой эпохи и формации. В том числе —

нашей.

В бренном мире все извилисты дороги — нет прямых,

Все тернисты, но усердно люди мнут и топчут их.

Так иди по ним, надежду не теряя ни на миг,

Мертвецом себя не чувствуй, коль идешь среди живых!

Уже при жизни поэта стихи его стали восприниматься

как советы умного и доброжелательного человека. Они

становились необходимыми, как строки песен или даже

самого Корана. Отдельные строчки или двустишия превра-

щались в крылатые фразы, которые изрекались между

делом, будто заложенные в утробе матери заповеди. Их

произносили, не задумываясь, как перед важным делом

или едой произносят: «БисмиллаЬи рахмани рахим». Их

напевали каждый на свой лад и мотив.

Кстати, в ауле Буре, что в Хайбуллинском районе, жи-

вет человек, который во множестве знает и читает стихи

Акмуллы. Его зовут Мухамедьян Казакбаев. Он читает

и поет стихи поэта на башкирском и казахском языках.

Поет на тот мотив, который передавался от поколения к

поколению. Мотив байтов и мунажатов. Но, напевая сти-

хи Акмуллы, Мухамедьян-агай находит какие-то новые

особые краски и оттенки, и потому слова Поэта тоже на-

чинают сверкать и переливаться по-новому. В этом — чудо

искусства истинной поэзии, помноженной на музыку. Му-

хамедьян-агай перенял стихи и напевы Акмуллы от своего

отца и матери. Те, в свою очередь, от своих родителей.

Так переходит поэтическое сокровище по лесенке времен.

Из уст в уста. От сердца к сердцу.

2 Заказ 415

33

Если должного вниманья не окажешь ты друзьям,

Безразличье испытаешь от приятелей и сам.

Если гость придет, ему ты почесть сердца окажи,

Незаслуженной обидой не ожги его души.

Знай: беда уходит с гостем и приходит благо с ним;

Заслужи его «спасибо» — словом чистым и простым.

Обыденные, казалось бы, истины, но сколько в них точ-

ных наблюдений, непритязательной подсказки.

Бог один лишен ошибок. Без ошибок нет людей.

Из-за них мужскую гордость чью-то с ходу не убей.

Тем довольствуйся, чем Богом и судьбою наделен,

Не ломай пред баем шапку, не отвешивай поклон.

Знай, что признак благочестья — быть всегда самим собой,

И трудиться неустанно, и довольным быть судьбой.

Мысль о том, что чаще всего под ветхой одеждой бед-

няка таится чистая душа, тогда как за шелком и барха-

том или вообще нет души, или хоронится злоба и надмен-

ность, не давали Поэту покоя до конца жизни. Видно, он

сам постоянно испытывал ущербность своего положения

рядом с возвышающимися представителями высшей иерар-

хии. Нет сомнения, что это угнетало и уязвляло Акмуллу.

Он соотносил свои чувства и переживания с чувствами

других униженных и угнетенных, и вольтова дуга его

негодования и печали высекала огненные строки.

Не поймут богатеи голодных и нищих,

Но поймет их однажды глухое кладбище.

Да, единственной надеждой Акмуллы было просвеще-

ние народа, его духовное возрождение и вознесение. Толь-

ко в этом он видел возможность преодоления удушающих

противоречий и несправедливостей мира. Когда народ

прозреет, он начнет воспринимать вещи в их истинном све-

те, сумеет своей волей и активным вмешательством из-

менить человеческие и социальные отношения в обществе.

Он свято верил в это, и потому не звал к восстаниям,

борьбе, революциям, приводящим к массовым жертвам,

гибели тысяч и тысяч людей. Вот почему, прекрасно зная

народную историю, имена и деяния Алдара и Акая, Ка-

34

расакала и Батырши, многих других предводителей баш-

кирских восстаний, он, тем не менее, почти не упоминает

их имен, не ставит их в пример ни своим сородичам, ни

другим тюркским собратьям. Более того, я подозреваю,

что он не одобрял такие действия вождей великих вос-

станий, ибо ясно видел, к чему они приводят. Он был ярым

и последовательным сторонником просветительских преоб-

разований в обществе. А разве теперь мы не проповедуем

те же идеи, хотя и глубоко чтим и преклоняемся перед

мужеством наших храбрых предков и их вожаков?

I

Невозможно: раз взглянувши, душу смертную познать;

Только разум просвещенья может истину сказать.

Просвещенье для Акмуллы — Бог, которому он, с од-

ной стороны, поклоняется, с другой, сам наполняет его

своим могучим разумом и великой целью. Он не только

хулит богатеев и власть имущих, но старается узреть в

людских отношениях некую гармонию. Или, по крайней

мере, такую гармонию себе представить.

Правителя громко кляня,

Его справедливость припомни.

Вчерашних хозяев браня,

Голодных припомни, бездомных.

Зоркий глаз Поэта не обходит самых, казалось бы,

обыденных вещей, которые, однако же, в жизни человека

являются отнюдь не такими уж второстепенными.

Синицу увидев, орлом

Представить ее ты не пробуй.

К родным обращайся с добром —

Родня не на день, а до гроба.

Речистые перлы врагов

Пусть голову не закружат.

Пусть лесть их отравленных слов

В твою не впитается душу.

И попусту с другом своим

Не ссорься, себе же на горе.

И мнимой победой над ним

Не хвастай с довольством во взоре.

Закат неизбежен. И свет

Погаснет. И смерть тебя скосит.

Коль доброго имени нет

При жизни — не будет и после.

2*

35

Уже при жизни Мифтахетдин Акмулла приобрел не

только доброе имя, но и широкую популярность и славу.

Теперь мы врагов его называем с презрением на устах,

как с ненавистью называем имена Гафията и Даули, хо-

тя не знаем, кто они такие. Так было и будет со всеми,

кто при жизни совершил хоть малое преступление про-

тив человечности, не говоря уже о больших — убийствах

и грабежах. Если даже этот человек не столь великая

личность, как иные, пришедшие к нам из истории.

Книги и стихи Мифтахетдина Акмуллы могут служить

настольными, чтобы можно было время от времени с ни-

ми советоваться. Они могут присутствовать рядом с вами,

вместе с вами, как добрые учителя и друзья. Как, ска-

жем, книги Вовёнарга или Ларошфуко, Монтеня или Поля

Валери.

Да мало ли книг-друзей!

Но среди тюркоязычных авторов именно Мифтахет-

дин Акмулла в первую очередь может стать таким вер-

ным другом и советником. И при этом дарить нам радость

соприкосновения с истинной поэзией, исполненной глубо-

кого философского смысла, совершенной поэтической фор-

мы и музыки рифм и строк.

Обо всем этом думал я накануне трагической даты —

100-летия гибели великого башкирского сэсэна, поэта

всего тюркоязычного мира Мифтахетдина Акмуллы.

И да хранит Алла древнебашкирскую землю Миасса,

где покоится нетленный прах божественного поэта, Аминь!

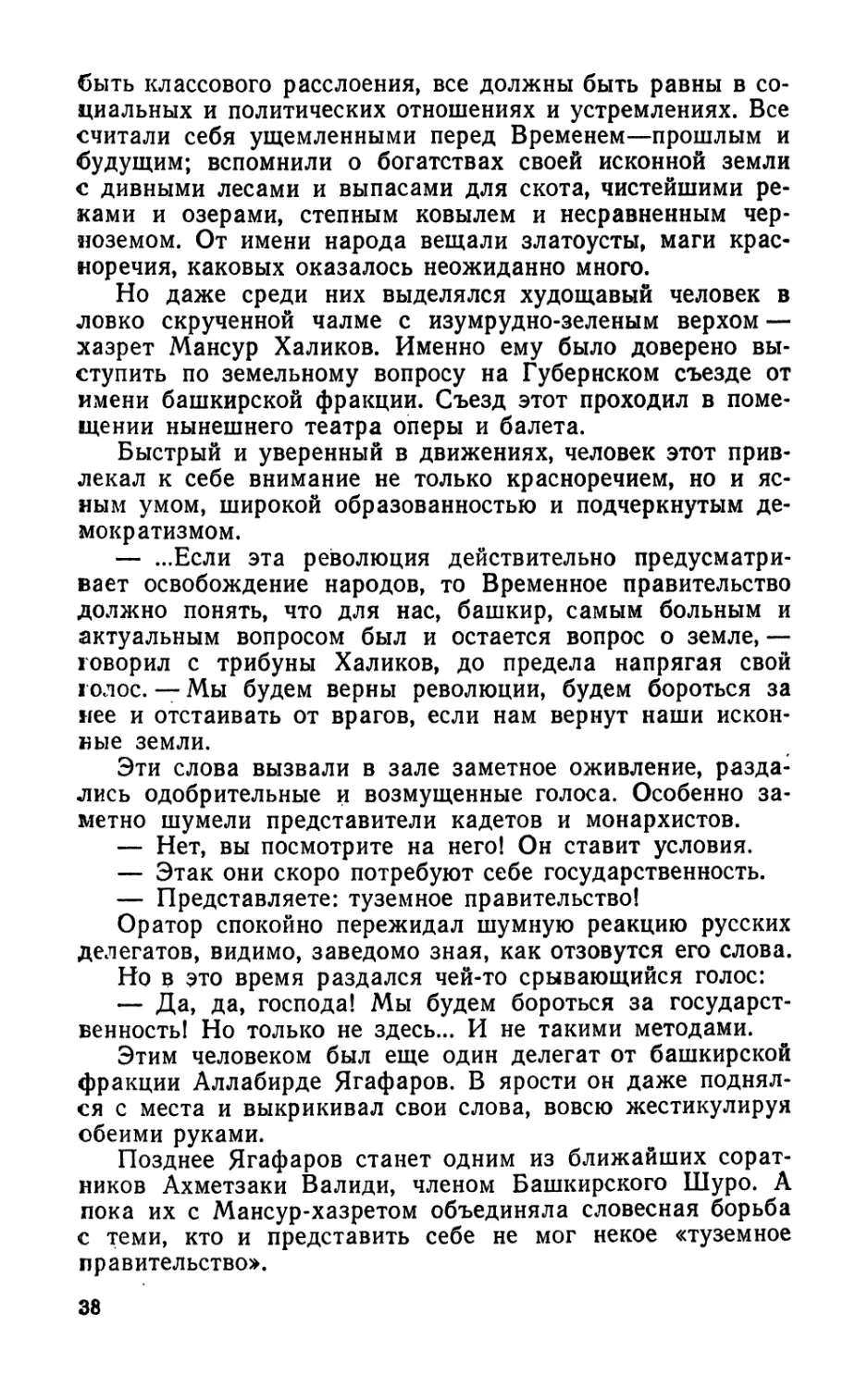

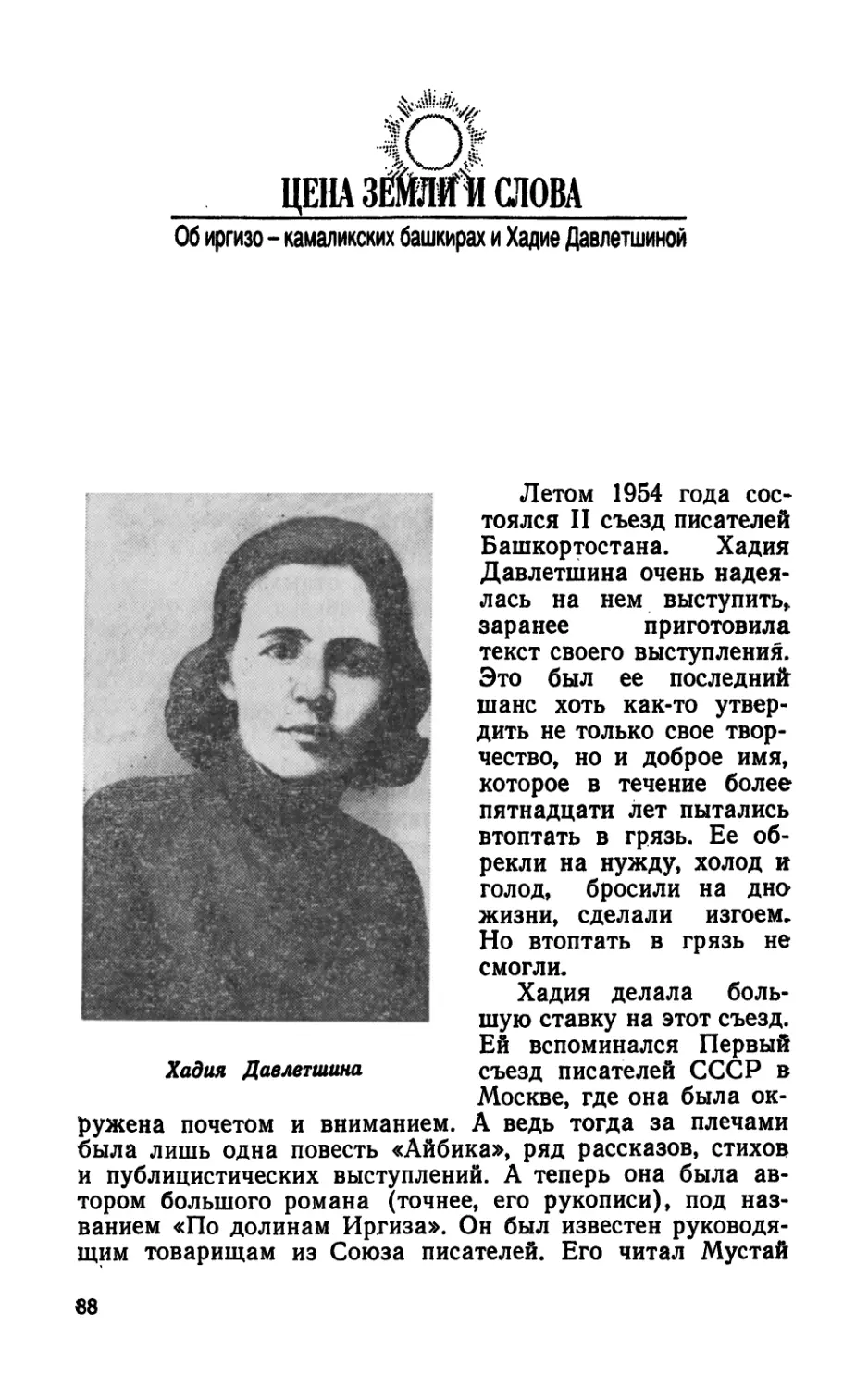

Первый муфтий Башкортостана Мансур Халиков

Май 1917 года.