Author: Тихомиров Л.А.

Tags: история россии официальные документы пропаганда судебные дела заговорщики издательство политкаторжан полиция

Year: 1930

Text

ЛЕВ ТИХОМИРОВ

ЗАГОВОРЩИКИ

и

полиция

»

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ПОЛИТКАТОРЖАН

d930

-,

У'

ЛЕВ ТИХОМИРОВ

/ЖУ

ЗАГОВОРЩИКИ и полиция

(COÀSÏTHA

ТЕURS ET

POLICIERS)

il%

РЕДАКЦИЯ

II. АНАТОЛЬЕВА

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

О. ЖЕМЧУЖИНОЙ

30~ $€£2.

6

TUA*- Olfj

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА

ПОЛИТКАТОРЖАН и ССМЛЬНО-ІЮСЕЛЕНЦЕВ

1

9.

MОС1СВА

3

0.

/

•Ä

Москва. Главлит А 72 092.

5.000 .

«Мосполиграф», 16-п типография, ТрехпрулныО, 9.

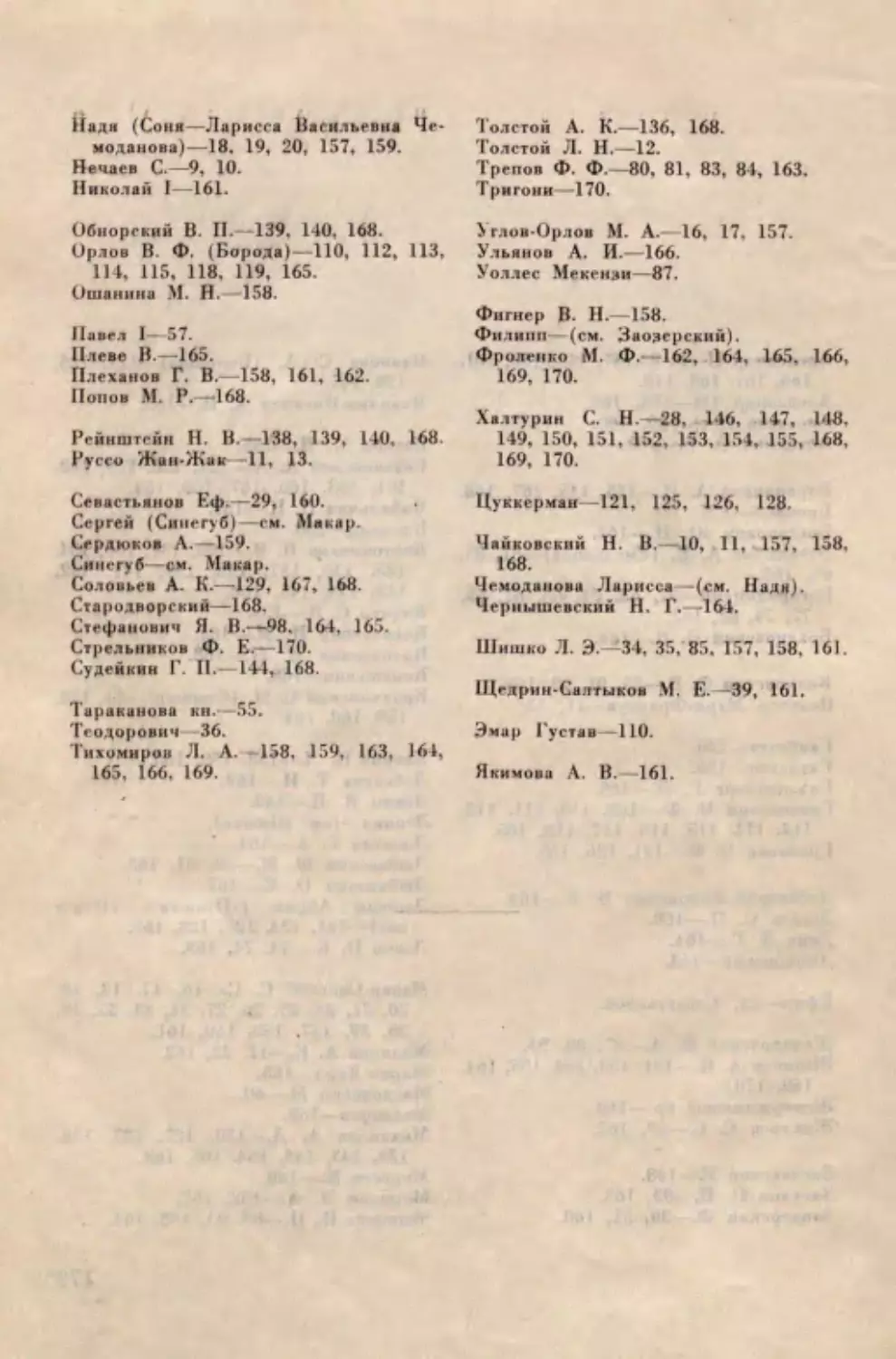

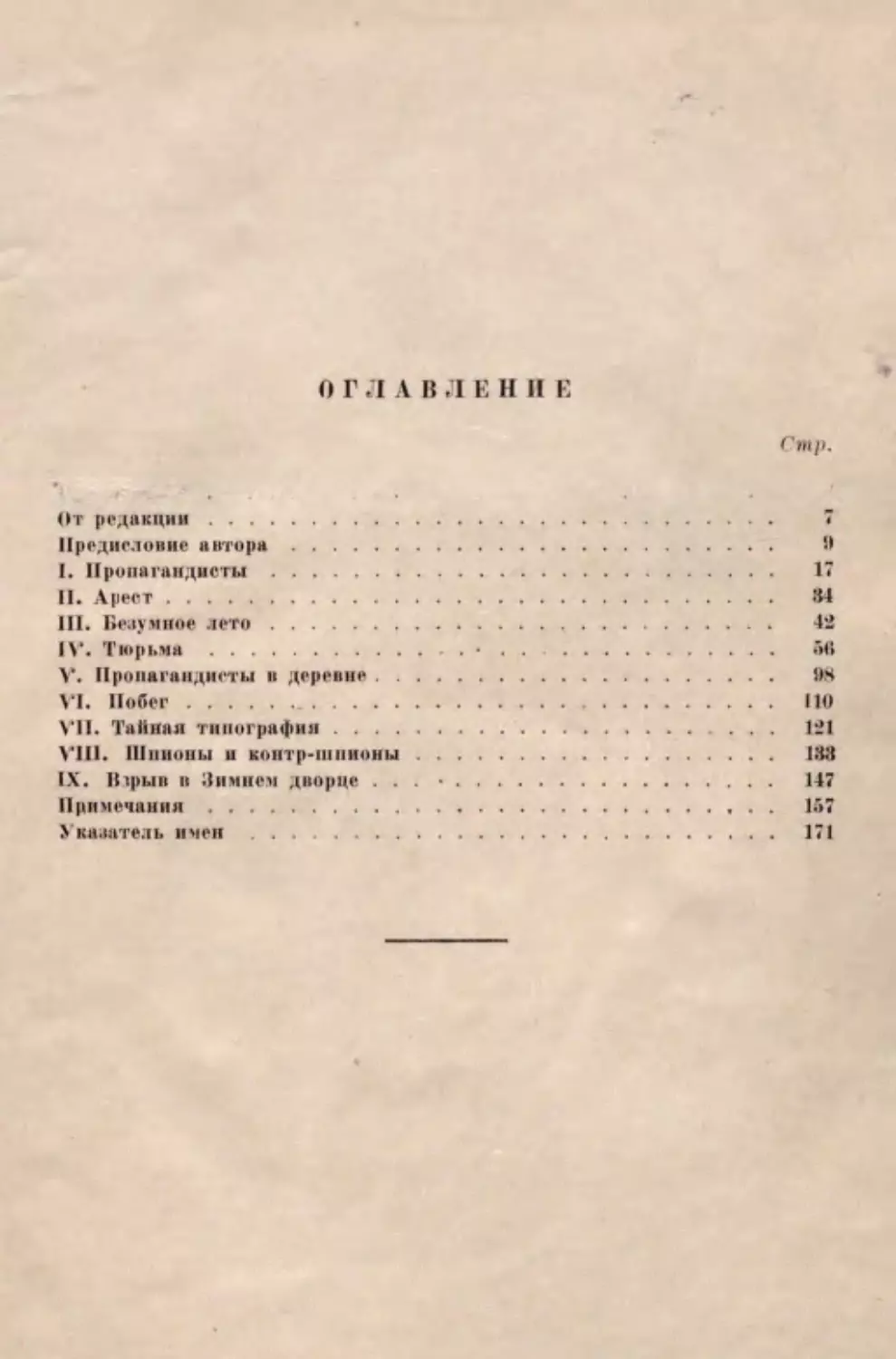

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящее издание книгн Тихомирова «Заговорщики и по-

лиция» отличается от ранее выпущенных тем, что в тексте, из-

данном под нашей редакцией в издательстве «Молодая Гвардия»

(в серии «Революционное движение России в мемуарах совре-

менников»), редакционный аппарат издательства сделав ряд

перестановок глав для «удобочитаемости», чем книга обесце-

нилась, как доподлинный памятник эпохи, и получилась немалая

путаница в хронологии изложения.

Критика справедливо отмечала данный дефект книги. Кри-

тика также дала ценные указания по части некоторых ляпсусов,

допущенных в раннем издании книги, относящемся к 1907 г.,

когда она вышла под названием «В подполье. Очерки из жизни

русских революционеров 70—80-х гг.»

(изд. «Друг Народа»,

стр. 176). Действительное же название книги на французском

языке, выпущенной в Париже в 1887 г., «Conspirateurs et poli-

ciers», что и соответствует данному нами названию «Заговор-

щики и полиция».

В настоящем издании текст исправлен, согласно указаниям

в рецензиях С. Н. Валка («Красная Летопись» No 2 (29) за

1929 г.) и Марка Горбунова («Каторга и Ссылка» No 12 (49)

за 1928 г.).

Глава «Пропагандисты в деревне», взятая Тихомировым из

«Народной Воли» от 1 октября 1879 г. No 1 и переведенная им

для своей книги на французский язык, была в 1907 г. с фран-

цузского переведена на русский. Таким образом русский под-

вергся двойному переводу.

При сличении оригинала с переводом 1907 г. оказалось, что

перед нами погрешности, касающиеся не только помещения

очерка В. Кудряшова (Иванчина-Писарева), но весь текст имеет

иногда мало общего с оригиналом, не говоря уже о ряде про-

пусков как отдельных мест, так и глав, и, кроме того, о вольном

переводе с бесконечным количеством вставок от переводчика.

Настоящее издание сверено с французским текстом и дается

полностью, при чем нами частично использован перевод 1907 г.

Вся работа по переводу и восстановлению пропущенных глав

и отдельных мест проделана О. И. Жемчужиной.

В настоящем виде книга представляет уже действительно—

после официальных документов, судебных дел и исследова-

ний—мемуарный источник, которым может пользоваться иссле-

дователь эпохи «хождения в народ». Но все же автор этого

источника при написании находился под большим влиянием

романа Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия», а также

воспользовался рядом неопубликованных мемуаров и партийным

архивом. Все это не могло не отразиться на стиле автора.

Редакция

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Когда я писал о «России политической и социальной», я вдял

на себя труднейшую задачу уложить в один том в пятьсот стра-

ниц картину огромнейшей страны, своеобразной и малоизвест-

ной. Очень часто мне приходилось довольствоваться только об-

щей характеристикой мест.

С тех пор я твердо себе обещал пополнить мой первый опыт

несколькими томами чисто описательного характера, где я обри-

совал бы детальнейшим образом различные стороны русской

жизни для того, чтобы показать французам те как будто неза-

метные мелочи, которые в сущности помогают понять страну,

ибо они дают нам ее почувствовать. Я выбрал сюжетом для этой

первой серии набросков жизнь заговорщиков и картину их веч-

ной борьбы с полицией.

Я не хочу ничего обобщать в этой книге. Я уже высказал

свою точку зрения на этот счет. Я расскажу здесь читателю

только о том, что я видел, слышал, изучал для моей работы.

Я ничего не прибавляю. Эта книга— -сборник документов, книга

воспоминаний, подчас очень неполных, вот и все. Это разорван-

ные куски, которые в качестве краткого исторического обзора

помогут читателю связать их хронологически.

Я пытался указать в «России политической и социальной»

внутренние причины революционного движения России наших

дней.

—-

Фиглярская политика Александра II после освобождения

крестьян обострила общее положение страны, но благодаря

этой хитрой политике удалось вызвать разногласия среди ли-

бералов и радикалов и таким образом ослабить революционное

движение. Небольшие заговоры, вспыхивавшие время от вре-

мени, были жестоко подавляемы.

В период между 1867 и 1874 гг. правительство было крепче,

чем когда бы то ни было. Сергей Нечаев, фанатик, обладающий

изумительной силой воли, организовал заговор. Всевозможные

хитрости, ложь, деспотизм, доходящий до признания убийства,

были для него необходимы при недостатке революционного духа

у заговорщиков.

После подавления заговора Нечаева, революционная Россия,

казалось, была погружена в состояние полной прострации. В дей-

ствительности же она подготовлялась к большим событиям, ко-

торые должны были вспыхнуть в 1874 году.

С 1871 года * мы видим, как создаются во всех больших го-

родах России многочисленные кружки, особенно среди моло-

дежи. Это были по большей части просто товарищеские группы,

еще не ставящие себе близких революционных целей, но по

духу они были революционны. Они мечтали о большой социаль-

ной революции, но последняя, по их мнению, могла быть осу-

ществлена лишь в стране, нравственно и интеллектуально воз-

рожденной.

Кружки, о которых я говорю, считали себя первыми рост-

ками этой эволюции. Члены их помогали друг другу в самообра-

зовании, которое должно было облегчить разрешение больших

социальных задач.

И сами проповедники возрождения служили лучшим приме-

ром своей личной жизнью.

Революционер должен быть безупречным, кристально чест-

ным. нравственно чистым, всегда готовым помочь ближнему.

Нц защищает справедливость и борется со злом. Он должен ока-

зать человечеству возможно большие услуги, беря для себя

лишь то, что строго необходимо для существования. Люди ста-

новились настоящими аскетами.

Мы были должники народа. Чтобы нам дать возможность

получить высшее образование, путь к нравственному совершен-

ству, народ страдал тысячелетиями. В продолжение этих тыся-

челетий он был лишен самого насущного, был обращен в раб-

ство, в состояние отупения. Нужно было заплатить теперь этот

долг, такой огромный, что все наше существование, посвящен-

ное исключительно делу народа, не могло быть достаточным для

расплаты.

Эта мысль тогда владела всеми революционно настроенными

умами.

Наиболее известный кружок той эпохи назывался—по имени

его основателя—кружком Чайковского. Он был создан в Петер-

бурге в 1871—1872 г. и мало-по-малу протянул свои разветвле-

ния сначала в Москву, потом в Одессу и т. д . Этот кружок объ-

единял довольно большое количество талантливых людей, ко-

торых позже мы встретим во главе заговоров. Влияние этого

кружка было огромно. История его—это страница русской

истории.

Мои первые две главы относятся к роли, которую играл этот

кружок. Я взял людей—не самых выдающихся, но, как мне

кажется, наиболее ярких представителей революционной массы

того времени.

Я изменил их имена.

Все кружки той эпохи начали с личного усовершенствования

своих членов и пропаганды просвещения и возрождения

страны среди молодежи, а также и образованных слоев насе-

ления. В силу этого кружок много содействовал изданию и

особенно распространению множества очень ценных работ.

Мало-по-малу пропаганда стала проникать и в рабочую среду.

Среди пропагандистов произошел раскол, создавший два

течения, названных новыми словами в русском языке. Одни—

просветители—посвятили себя пропаганде среди образованных

слоев общества; другие — народники (демократы)—вызва-

лись вести пропаганду в народе. Первые скоро потерпели кру-

шение, и даже название их всеми забыто. Вторые одержали по-

беду. И здесь кружок Чайковского, не будучи в авангарде

всего движения, показал себя наиболее мужественным полком

большой революционной армии. Как некогда, во время пропа-

ганды среди интеллигенции, он один сделал больше, чем десять

любых кружков, вместе взятых, так и теперь кружок организо-

вал широко и прекрасно поставленную пропаганду среди рабо-

чих. В 1872—1873 гг. эта пропаганда сделалась самой важной

частью всей его работы.

В это время русские революционеры не имели еще имени для

своей партии. Высшая скромность эпохи, боязнь красивых

фраз—вызывали отвращение к громким словам. Они именова-

лись в большинстве случаев радикалами.

Я доказывал в «России политической и социальной» суще-

ствование одновременно двух течений в русском интеллигент-

ном обществе. Одно—намечавшее развитие и усовершенствова-

ние личности, как средство возрождения России, второе—мечтав-

шее призвать народные массы к сознательной политической

жизни, убежденное, что эти массы смогут создать справедли-

вый общественный строй.

Это была борьба за возведение в культ индивидуальности и

массы, это были антиподы, Вольтер и Руссо, изредка идущие

рука об руку, чаще—- ожесточенно сражающиеся.

До 1874 года было господствующим первое течение. Связи

пропагандистов с рабочими пробудили новую силу—второе те-

чение. В народе вдруг открыли столько положительных качеств,

что доходили буквально до благоговения перед ним.

Но в таком случае к чему медленная, продуманная, научная

пропаганда?

Над ней стали насмехаться. Правительство, со своей стороны,

помогало этой точке зрения, преследуя всячески пропагандистов,

и пропаганда сделалась, таким образом, очень трудной среди ра-

бочих.

Кружок чайковцев потерял к концу 1874 года половину своих

членов. Остальные рассеялись. Кружок, собственно говоря, пе-

рестал существовать. А затем, подкрепленный большим количе-

етвом новых людей, он потерял в то же время свои традиции и

отличительные черты, смешавшись окончательно с остальной

революционной массой всей России.

Движение, сойдя с рельс революционного пути, все же не

разбилось окончательно. В своем энтузиазме оно нашло новые

дороги по обширным равнинам России.

Началось «безумное лето», лето 1874 года, когда сотни, а

может быть, и тысячи юных жизней устремились в народ, чтобы

его просветить, поднять выше, научить его и самому научиться

у него.

Это было могучее движение, но с весьма неясными целями.

Всевозможные точки зрения смешивались в нем: анархизм, не-

давно вошедший в моду, якобинизм, социализм, приближаю-

щийся к теории социал-демократов, русский демократизм (на-

родничество), который хотел желать того, чего народ хотел, не

интересуясь особенно прочими «измами».

Было немало просто желавших жить честно, как живут рабо-

чие, то-ссть зарабатывать на жизнь своим собственным трудом.

В конце 1873 и начале 1874 гг. выступают на сцену антирево-

люционные доктрины, — например, М. Маликова, — очень близ-

кие к религии, проповедуемой графом Львом Толстым. Эта

доктрина соблазняла революционеров.

При этом разнообразии взглядов, в этом вавилонском стол-

потворении слышалась вибрирующая нота, потрясшая все осно-

вы: это был протест против несправедливости нынешней циви-

лизации. Наиболее экзальтированные головы начали отрицать

науку, насмехаться над стремлениями личного усовершенство-

вания.

Благодаря цивилизации народ пропадал с голоду; грубо уни-

чтожались еще не успевшие окрепнуть ростки справедливого

общественного порядка, которые не вытравлены из народной

Души. А потому долой цивилизацию! Пора нам сбросить немец-

кий социализм и одеть мужицкую сермягу **'.

Этот призыв очень четко вырисовывает тенденции группы

отрицателей. Они старались подражать народу в одежде, в раз-

говорной речи, преувеличивая грубости. Бежали из учебных за-

ведений; бросались изучать ремесла сапожника, столяра и т. п.

Я знал таких ярых сторонников опрощения, которые теряли спо-

собность разговаривать литературным языком.

Один из них должен был бежать из города. Полиция ка-

раулила его на вокзале. Как быть? Одетый по-крестьянски, с

мешком на плечах, он подошел прямо к жандарму.

—

Будьте ласковы, скажите мне, сколько стоит билет до N?

—

Четыре рубля,—ответил жандарм.

—

А дешевле нельзя?

—

Дурак.

Жандарм вернулся на свой пост, а глупый крестьянин про-

должал стоять на месте, раздумывая, итти ли в кассу. Уже был

дан звонок. Жандарм сказал несколько слов кондуктору. По-

следний подошел к крестьянину.

—

Сколько же ты хочешь заплатить за проезд?

—

Ну, рубль с полтиной, ваше благородие.

—

Давай живо два рубля.

Крестьянин вынул деньги, и кондуктор украдкой провел его

в вагон.

Наблюдая эту сцену, манеры крестьянина, его речь, его тор-

гашество, никак невозможно было даподозреть в нем револю-

ционера ***.

Немногие из желавших уравнять себя в этом отношении с

крестьянами остались «в народе» более или менее продолжи-

тельное время. Правительство, напуганное силой движения,

устроило ожесточенную охоту за пропагандистами. Тюрьмы

были переполнены. Революционеры просиживали по два, три

и четыре года в одиночном предварительном заключении.

Это большое движение было уже заторможено к 1875—

1876 гг. Но оно не осталось безрезультатным.

Прежде всего, крестьянские настроения разрушили чрезвы-

чайно смутные тенденции, существовавшие накануне. Решили,

что надо действительно приблизиться к народу.

Народники, сделавшись господствующей партией, подняли

на смех восторженные крестовые походы 1874 г.

1 Вольтер сказал однажды, что, читая Руссо, испытываешь желание

ходить на четвереньках.

Народу не нужны были такие набеги. Надо было жить с ним,

учить его, уметь формулировать его желания. Надо составить

действительно народническую программу и организовать не

только крестьянскую партию, но и ряд тайных крестьянских

обществ. И только после всего этого можно будет надеяться

на успех.

Наиболее выдающееся тайное общество этого периода назы-

валось «Земля и Воля»,

идея которого была внушена кре-

стьянами.

Но непосредственная цель не была достигнута.

В тайных обществах, состоявших из людей значительно

старше и более практических, подчас изумительно ловких, пра-

вительством систематически пробивалась брешь.

И тем не менее, народническое течение наложило глубокий

отпечаток на дальнейшее революционное движение. Взгляды

революционеров сделались более умеренными, более практиче-

скими. Недавний анархизм был вырван с корнем. Стали пы-

таться составить реальную программу.

С другой стороны, преследования правительства, уничто-

жавшего завоевания революционеров, доказывали с очевид-

ностью, что при настоящем политическом положении в России

организация каких бы то ни было партий и особенно крестьян-

ской—невозможна.

Революционеры решили защищаться от правительства.

В 1877 году появились террористы.

Возникла мысль, что у революционеров должен быть отряд

самообороны, который защищал бы их от шпионов, жандармов,

мстя око за око, наказывая правительство за его слишком про-

извольные действия. Эта идея перебросилась на юг России, на

Украину, и развернулась там во всю ширь.

Революционеры надеялись, с одной стороны, что открытая

борьба против правительства вовлечет в нее и народ и тем ско-

рее приведет к цели—всеобщей революции.

Другие полагали, что если даже революции не произойдет,

то террористические акты против правительства попугают его и

заставят выработать конституцию.

Итак, мы снова видим смешение самых различных взглядов,

но все сходились в одном,—что надо с оружием в руках бороть-

ся против правительства.

1878 год отмечается целым рядом политических убийств и

вооруженных сопротивлений, побегами заключенных и т. д.

Правительство отвечает виселицами и доводит до бешенства

ненависть революционеров.

К 1879 г. рождается новая идея, еще пропитанная якоби-

низмом недавних дней. Она заключалась уже не в том, чтобы на-

пугать правительство или принудить его при помощи террора

на уступки, но в том, чтобы его свергнуть при помощи государ-

ственного переворота.

Эта идея икратце резюмирует программу партии, созданную

но воле народа к концу 1879 года.

Идея политического заговора во имя государственного пере-

ворота привела поневоле революционеров к обществу и народу,

как таковым. Для переворота необходимо было иметь ближ?й-

шим помощником либералов, армию и рабочих. Надо было стать,

так сказать, национальной партией.

Мы видим, как в эту эпоху вырастает антиправительственный

союз, уничтоженный двадцать лет назад. Но остались живы

чисто террористические идеи, в основном компрометирующие

главную цель, поставленную партией. И этой идее, хотя и под-

кошенной, удалось дать на некоторое время неслыханную силу-

партии. Начинается ожесточенная борьба, заставившая прави-

тельство трепетать. Весьма вероятно, что, если либералы оказа-

лись бы тогда способными поддержать в революционерах эту

идею союза и если сами революционеры были бы пропитаны

сильнее духом государственного переворота,

правительство

было бы уже свергнуто или доведено до необходимости широких

уступок.

Я посвящаю этой борьбе с правительством несколько глав:

«Взрыв в Зимнем Дворце», «Шпионы и контршпионы» и т. Д.

Моей задачей было показать нравы, но не историю движе-

ния. Я не выбирал для моих героев наиболее выдающихся гла-

варей движения. Я выбирал тех, кто, по моему, вкратце дают

наиболее верное и живое представление о тогдашнем положении

"'

.

-

,

.

—

•

*

I

ПРОПАГАНДИСТЫ

—

Углов 1 проводит вас к Макару,—сказал мне В.— Желаю

всего хорошего.

Оба в одинаковой степени мне были почти незнакомы.

Макар " присутствовал однажды со мной на заседании нашего

кружка. Он мне понравился, хотя мы едва успели обменяться с

ним несколькими словами.

Углова я видел в первый раз- Этот очень интеллигентный

рабочий—совсем молодой, маленького роста, живой и самоуве-

ренный—возбудил мое любопытство, как ученик наших пропа-

гандистов. Для меня s это был первый живой пример их победы.

Петербургский кружок

известный тогда своими успехами

среди рабочих, во всех рабочих кварталах имел собственные

центры пропаганды, аналогичные тому, куда я теперь напра-

влялся. Несколько дней тому назад я приехал в Петербург, со-

бираясь изучить систему пропаганды.

Дорога была длинная.

Нужно было пересечь город из одного конца в другой, чтобы

добраться до отдаленного предместья за заставами.

Часа через полтора мы очутились в предместьи. Это была

широкая улица, тянувшаяся под разными названиями на протя-

жении десятка верст. Две анфилады домов окаймлялись с одной

стороны Невой, которая здесь протекает свободно, не стеснен-

ная гранитными набережными, сжимающими ее в городе. С дру-

гой стороны, сейчас же позади домов начинается широкое, боло-

тистое, совершенно

пустынное

пространство. Это — улица

фабрик. Их высокие трубы вырисовывались в беспорядке на

фоне неба с обеих сторон улицы. Прилегающие жалкие по-

стройки были переполнены рабочим людом.

Чаще всего это были простые фабричные казармы, большие

и однообразные пятиэтажные здания, выстроенные с целью дать

убежище сотням рабочих. Изредка мрачная и грязная линия

Заговорщики и полиция.

17

Этих домов прерывалась, уступая место богатому зданию того

или иного короля промышленности. Более чем часто встречались

кабаки и трактиры.

В этой-то улице, дурно вымощенной и выложенной гнилыми

досками вместо тротуара, мы и остановились перед двухъэтаж-

ным деревянным домом, почерневшим от времени и фабричного

дыма.

Пройдя загрязненный двор, мы вошли в сумрачный коридор

нижнего этажа.

—

Здесь,—сказал мой проводник, стучась в дверь.

Она не открывалась. Тогда только мы заметили замок, ука-

зывающий, что хозяев нет дома. Это было тем более досадно,

что я не имел никакого пристанища и пришел к Макару с на-

мерением у него поселиться. Разговаривая, мы подождали неко-

торое время, но Макар не приходил. Углов объявил мне нако-

нец, что он не может остаться долее.

—

Замок,—прибавил он,—мне кажется, не очень крепок; по-

пробуем взломать дверь.

Мы рассмеялись тому, что самые простые мысли приходят

в голрву последними. Сорвав жалкий замок, мы вошли.

Квартира состояла из двух комнат и кухни. Дощатые стены

были покрыты оборванными обоями. Грубый некрашеный пол

плясал под тяжестью ног.

В кухне—два-три глиняных горшка на большой русской

печи, валяющийся на полу топор, охапка дров, самовар и ведро

для воды. Спальня была заперта; в другой комнате, квадратной,

стоял простой некрашеный стол и около полудюжины разбитых

стульев. Карта России украшала стену.

Таково было мое новое жилище.

Окончив свою миссию, Углов удалился.

Тем временем явился хозяин квартиры со своей женой, по-

этическим созданием, особенно оттеняемым этой бедной до край-

ности обстановкой. Правда, бедность эта была добровольная, и

на нее обыкновенно не обращали никакого внимания.

Я помню дом за Невскою заставой;

Там жили бедность, дружба и любовь.

„

Нужда друзьям казаласн забавой,

И часто кровь их грела вместо дров...

Эти стихи одного из узников были написаны позднее в вос-

поминание об этой бедной квартире.

Но ею были довольны,—а это главное.

Достаточно было нескольких дней, чтобы мы с Макаром сде-

лались друзьями. Жена s же его была натурой менее ркспансив-

ной и более сдержанной, и мы с ней не сошлись так скоро.

Сказать, что она была красива, это было бы очень бледно. Она

представляла собой образец редкой красоты, достойной благо-

родной расы севера, сумевшей так хорошо сохранить древний

славянский тип. Темно-каштановые волосы прекрасно оттеняли

ее мраморный лоб. Черты интеллигентного лица поразительной

правильности были полны той спокойной уверенности, которая

характеризует женщин необычайной красоты. Глаза же пора-

жали выражением детской невинности. Судя по внешности,

эта женщина еще не страдала.

Их брак был необычен.

Год тому назад Надя жила у родных в далекой Вологодской

губернии. Ее отец был священник, человек довольно умный,

образованный, но очень упрямый и насквозь

пропитанный

идеями старого времени.

Надя воспитывалась в пансионе, мечтала о дальнейшем обра-

зовании, независимой жизни, служении человечеству и т. п. Все

эти «глупости» раздражали отца, который хотел видеть свою

дочь просто замужем за каким-либо солидным священником из

богатого прихода. Вечные стычки на этой почве между отцом и

дочерью были еще тем более ужасны, что вся семья дро-

жала перед главой дома, за исключением одной непокорной

Нади. Она часто жаловалась на свою грустную жизнь более

счастливым подругам, которым удалось попасть в Петербург в

высшие учебные заведения.

Наш горячий Макар, узнав о юной жертве родительского

деспотизма, кипя негодованием, предложил ее спасти.

Средство оказалось нетрудно найти,—это был фиктивный

брак, как его называли в России, случаи которого там повто-

рялись так часто, что даже выработалось это специальное вы-

ражение.

Подруги Нади написали ей об этом. Надя пришла в восторг.

У нее были, правда, некоторые сомнения относительно связыва-

ния себе рук в будущем, если бы Макар вздумал обратить этот

брак в серьезный, но тогда это показалось ей глупостями и пред-

рассудком.

Она согласилась с благодарностью.

Что же касается Макара, то он не считал этот шаг жертвой

с его стороны. Это была простая услуга, услуга, правда, довольно

неприятная, так как он должен был отправиться на край света

для освобождения незнакомой особы и к тому же играть глупую

роль жениха. Но этот брак его не свяжет и ни к чему не обяжет.

Само собой разумеется, он никогда не влюбится и не потребует

настоящего брака, как это сделал бы глупец на его месте.

2*

19

Он отравился в путь. Приезжает в дом родных Нади. Этот

молодой человек, совсем еще юноша, ибо ему было всего

двадцать один год, с красивым, симпатичным лицом, подкупав-

ший сразу искренностью и привлекательностью манер южного

человека, понравился родным. Его имя было довольно громко;

правда, его состояние не существовало больше, но оно суще-

ствовало когда-то. Наконец, за ним было будущее, он был

студент. Короче говоря, это было совсем не плохо для поповны.

Жениху удалось завоевать'симпатии отца, и его предложение

было принято.

Наиболее трудной стороной дела, как мне рассказывал

смеясь Макар, было то, что невеста была строга и неприступна,

как скала. Ни малейшего знака симпатии, хотя но распределению

ролей она должна была разыграть страстно влюбленную. До-

веряя во всем Макару, Надя однако держалась настороже и за-

мораживала его своей холодностью.

Ни одного поцелуя за все црсмя!

Однажды вечером, гуляя со своей невестой в саду и горячо

объясняя ей утилитарную теорию Бентама, Макар заметил, что

ее мать следила за ними из-за спущенной шторы окна. Тогда,

внезапно охваченный дурачеством, он начал целовать свою

руку, задыхаясь от смеха и повторяя:

—

О, как я люблю вас.

ІІадя нахмурила брови.

—

Простите,—возразил он,—но разве я не имею права це-

ловать свою собственную руку?

—

Прекратите это, Макар, я предпочитаю

видеть вас

серьезным.

А бедная мать часа два спустя делала Наде строгий выговор

по поводу се легкомыслия и неблагоразумия.

Назначили свадьбу, посыпались поздравления. Но Макар,

продолжая разыгрывать счастливого человека, не знал, какому

святому молиться, чтобы наступил конец этой комедии.

Прежде всего, он мало-по-малу начинал чувствовать свое

сердце пораженным в этом опасном соседстве красоты, в кото-

рой соединялись е большим очарованием тонкий ум и кри-

стально чистая душа. Он делал мучительные усилия, чтобы за-

глушить это зарождающееся чувство, которое при настоящих

обстоятельствах могло быть принято да измену.

Но и без этого жизнь становилась для него все более невы-

носимой. Им отвели одну комнату с единственной кроватью. Он

должен был ложиться на полу, со всевозможными предосторож-

ностями, чтобы родные не смогли заметить странности этого

медового месяца. Ложась спать, он не смел раздеваться. Часы,

проводимые им наедине со своей «женой», были более чем пе-

чальны, так как она едва разрешала ему разговаривать, более

строгая, чем обычно.

Наконец, все свадебные торжества были отпразднованы, су-

пруги уехали.

—

Макар,—начала Надя, едва родительский дом исчез за

ними,—я должна вас поблагодарить. Вы оказали мне услугу, ко-

торую я, конечно, никогда не забуду. Более того, я должна при-

знать, что вы исключительно чевтный человек и очень искусно

все это проделали. Но мы всегда останемся чужими друг другу.

—

Но я и не желаю ничего другого,—ответил Макар, пода-

вленный.

Решительно это злоупотребление предосторожностями пе-

реходило границу. К чему эти призывы к порядку, когда он и

не думал его нарушать? Вот и прекрасная награда за все его

старания скрыть свои чувства. Макар почувствовал себя глу-

боко оскорбленным.

Приехав в Петербург, они немедленно расстались.

Он старался забыть свою жену, отдаваясь с удвоенным усер-

дием любимому делу—рабочим и своему кружку.

Надя уехала в провинцию, где нашла себе место учитель-

ницы.

Три или четыре месяца спустя она получила письмо от мужа,

в котором он уведомлял, что послал родным печальное известие

о ее преждевременных родах.

&

Надя кратко ответила, что он хорошо сделал.

Протекли шесть месяцев. Макар должен был куда-то уехать

по поручению кружка. Путешествие привело неподалеку от

места жительства Нади. Желание ее увидеть сильно его охва-

тило. Напрасно себя упрекая, он прервал свой путь и сделал

круг, чтобы заехать к жене. Он ожидал увидеть изумленное и

строгое выражение лица, может быть услышать упреки, но был

принят самым дружеским образом. Смущенная, но сияющая

ІІадя делилась с ним своими впечатлениями о деревенской жиз-

ни, показала ему школу, рассказывала о крестьянских знаком-

ствах.

-л»

Удивленный и очарованный, он прожил в деревне один день,

потом второй, третий. На этот раз он вооружился всем своим

хладнокровием, чтобы не испугать ее вновь, и заявил наконец,

что должен уехать. Она, казалось, была огорчена.

На следующий день, дрожа и обливаясь слезами, Надя ему

заявила, что она его любит и не сможет без него жить.

Странная вещь женское сердце! Может быть, она его лю-

била еще в родительском доме!

Как бы там ни было, они жили с тех пор вместе, полные

нежного чувства, как два голубя. Это чувство пережило и долгие

годы разлуки и все испытания судьбы.

Когда я поселился у Макара, начался период дождей. Наше

предместье было отделено от Петербурга несколькими верстами

чрезвычайно грязной дороги, по которой нам приходилось хо-

дить только пешком. Нас посещали поэто.му не очень часто, и

мы, в свою очередь, ходили в город очень редко. Таким образом

наше обычное общество составляли только рабочие.

Колония наша состояла из пяти человек; двое товарищей за-

нимали отдельную квартиру неподалеку, и мы виделись с ними

ежедневно. Таким образом мы не составляли одной семьи, но

и не были гостями друг у друга и потому не могли доставить

себе большого развлечения. Однако наша изолированная жизнь

не была скучна. Всегда занятые, всегда за работой, в движении,

мы не замечали, как проходили дни.

Мы вставали очень рано, и так как было холодно, то спешили

разогреть самовар. Я лично прежде всего должен был освобо-

дить от матраца стол, на котором спал.

Если у нас кто-либо оставался ночевать, я уступал занимае-

мый мною «второй этаж» и устраивался, как мы говорили, в

«нижнем этаже», то-есть под столом; место, занимаемое столом,

было лучше других защищено от сквозного ветра. Спать под ним

было удобно, но зато здесь всегда лежала кучами грязь, кото-

рую ежедневно натаскивали десятки грубых сапог.

На этом же столе мы пили чай и обедали.

После чая необходимо было более или менее убрать комнаты;

время от времени мы даже мыли пол. Потом следовало подгото-

виться к вечеру, когда обыкновенно являлись рабочие, приго-

товить заранее кой-какие простые физические аппараты, не-

большие химические опыты и так далее.

Я посвящал тогда много времени своим первым литератур-

ным опытам. Мне казалось, что я могу писать для народа, по-

этому я внимательно изучал язык рабочих и писал небольшие

рассказы, которые тут же потом читал. Следя за впечатлением,

произведенным на мою аудиторию, я делал украдкой заметки

и поправки, стараясь уловить народный оборот речи.

Макар и его жена много времени посвящали своему образо-

ванию. Это не было простым времяпровождением, а предста-

вляло для них серьезную цель. Чаще всего они читали вместе.

Я был много более образованным, чем мой друг и его жена, и

мне была известна большая часть работ, которые они читали,

но я с жаром принимал участие в обсуждении с ними всевоз-

можных научных вопросов.

Наши товарищи из другой квартиры и наши гости также

присутствовали при этих диспутах, которым мы придавали

очень большое значение.

Иногда мы читали что-нибудь вместе, например, социали-

стическую газету «Вперед», которая выходила за границей ".

Время от времени мы должны были являться на заседания

нашего кружка в Петербурге. Эти заседания также имели для

нас огромную важность, так как там составлялась программа

кружка. До этого времени не существовало еще никакой сколь-

ко-нибудь обязательной программы. Мы не имели никакого ста-

тута, который бы регламентировал нашу организацию и наши

взаимоотношения. Мы скорее составляли кружок друзей, симпа-

тизировавших друг другу и случайно занимавшихся приблизи-

тельно одним и тем же, нежели тайное общество.

Такое положение вещей до сих пор удовлетворяло всех, так

как каждый из нас скорее был занят своим личным совершен-

ствованием, чем каким-либо политическим делом. Если мы и за-

нимались пропагандою, то и это было скорее случайностью, ре-

зультатом личного нашего желания, чем каким-либо обязатель-

ством. «Обязательство!» Одно только это слово само по себе

уже возбуждало в то время всеобщее отвращение!

Тем не менее наш кружок однажды исключил из своего со-

става одного члена (человека, впрочем, выдающегося), который

имел несчастье поухаживать за одной молодой девушкой, не

порвав еще старой связи, которая его тяготила, но освободиться

от которой у него не было сил. Боже мой! Сколько порицания

возбудила против себя такая «безнравственность» 7.

Другому члену решением кружка было предложено остаться

с рабочими, тогда как ему хотелось уйти в иное место. Он все-

таки ушел, и кружок не пошевелился, чтобы его удержать.

Эти примеры прекрасно рисуют настроение, господствовав-

шее в нашем кружке. Дружеские отношения, связывавшие его,

оказывались достаточными и для управления им.

Но времена менялись. Кружок расширился, и одной только

дружбы, как цементирующего элемента, становилось недоста-

точно. Цели чисто политического характера обрисовывались

все более и более ясно во всей их беспредельности, и скоро

стало необходимым составить и отредактировать устав.

Вопрос о конституции очень оживил наши диспуты в пред-

местьях, и мы должны были не мало воевать по этому поводу

в нашей штаб-квартире, как мы шутя называли свое обиталище.

Программа будущей конституции была составлена в духе край-

него анархизма 8. Анархия в то время была свежею новостью,

она имела огромный успех. Были ли мы на самом деле анархи-

стами? Я не думаю, но неясные формулы анархизма прекрасно

импонировали неопределенности наших чисто

политиче-

ских идей.

Однако среди нас было несколько действительно убежден-

ных анархистов; другие же довольствовались неясными мечта-

ниями о будущем, об абсолютной свободе, о безграничном

братстве, о всеобщем счастьи. Но это была еще далеко не про-

грамма, это была скорее мечта, заменявшая для нас утраченную

веру в «будущую жизнь».

Что касается до настоящей программы, то, по правде ска-

зать, у нас се не существовало вовсе. Даже когда она была уже

написана, мы все еще продолжали ее искать. Само собой разу-

меется, я говорю только о большинстве.

Но возвратимся к нашему предместью.

Обед не отнимал у нас много времени, тем более, что ча-

стенько его не было вовсе, и мы довольствовались селедкой,

кислой капустой, редькой... Последнюю мы поглощали в огром-

ном количестве. Иногда мы доставали студень, и, приправлен-

ный уксусом, при наличии достаточного количества хлеба, он

составлял весь наш обед. Но чаще всего мы все-таки себе что-

нибудь приготовляли, например, яичницу, суп, макароны; вина

и прочих спиртных напитков мы никогда не пили, но зато чай

у нас бывал в течение дня по нескольку раз.

Хозяйством и кухней занимались всегда мужчины. ІІадя ни-

чего не понимала в этой области и если начинала, например,

мести комнаты, мы всегда поднимали крик, потому что, страшно

близорукая и рассеянная, она всегда выбрасывала в огонь или

помойницу наши бумаги, заметки, табак,—словом все, что

имело несчастье попасть ей под руку.

Вечером приходили рабочие. Для них, как и для меня, на-

ступал час урока: ведь я явился сюда с целью изучить искус-

ство и приемы пропаганды.

Задача пропагандиста тогда разделялась на две части.

Прежде всего нужно было найти рабочих, то-есть завести

с ними знакомства. В том случае, если готовых знакомств не

имелось, задача осложнялась, так кйк выискивать предлоги для

знакомств было очень трудно. Кабачки и трактиры для этой

цели не годились, ибо в них собирались обычно далеко не са-

мые лучшие представители рабочего класса и притом эти мимо-

летные знакомства не позволяли сколько-нибудь сериозно изу-

чить человека. Пр ѵдпочтитслыіее было искать знакомства пу-

тем рекомендации со стороны уже известных нам рабочих либо

на родине, либо в каком-нибудь другом городе. Чтобы приобре-

сти знакомства среди рабочих в Москве, например, брали реко-

*

мендации в Петербурге, где недостатка в этом не было, ибо про-

паганда предшествовавших лет установила известное количе-

ство связей между интеллигенцией и рабочими.

В Петербурге наш кружок имел своими членами уже сотни

рабочих, но этого было нам еще недостаточно, и вот, чтобы

увеличить наши связи, некоторые товарищи поступили на раз-

личные фабрики в качестве простых рабочих. JB предместье мы

имели много преданных нам людей, однако ненасытный Макар

продолжал подыскивать новых. Будучи чрезвычайно общитель-

ным, он обладал секретом внушать каждому симпатию и дове-

рие с первого же момента. Знакомства у него завязывались

очень легко. Иногда он бывал неосторожен. Так, например, он

очень долго подыскивал рекомендации и без успеха старался

проникнуть на одну фабрику.

—

Больше ждать не буду,—решил он однажды в нетер-

пении.

Захватив несколько нелегальных брошюр, он отправился на

эту фабрику. Рабочие жили здесь в особых казармах, при-

надлежащих фабриканту, были всегда под надзором и вели

строго регламентированную жизнь. После 8 или 9 часов, не

помню точно, дверь была уже заперта. Макар позвонил.

—

Чего тебе?—спросил его дворник.

—

Повидаться с земляком.

—

Поздно пришел, теперь не пускают.

Предполагаемый земляк был один рабочий, которого Макар

знал только по имени и к которому у него не было никакой ре-

комендации. Тем не менее он упрашивал дворника пропу-

стить его.

—

Я целый день занят на работе и могу прийти повидаться

только вечером.

Дворник оставался неумолимым, а Макар настаивал и ру-

гался, пока, наконец, не победил его упорство. Дворник от-

крыл двери.

—

Эй, такой-то, — крикнул он.

—

К тебе пришел

твой

земляк.— И он возвратился на свое место.

Макар прошел к рабочим в довольно обширную залу, обста-

вленную простыми досками на деревянных подпорках, заме-

нявшими для рабочих кровати. Они уже собирались спать и

расстилали на нарах свои мешки и тряпки, вместо матрацов.

Около сотни рабочих кишело в этой комнате, скудно освещен-

ной огарками свеч, зажженных там и сям. Воздух был очень

тяжелый.

Земляк прибежал живо: всегда ведь радуешься встрече с че-

ловеком из своих мест. Макар разочаровал его и очень удивил.

Он вынужден был объяснить, что земляк-то собственно не

он, но что он хорошо знал многих его земляков и, кроме того,

он очень интересуется жизнью рабочих, что, одним словом, он

желает с ними познакомиться.

В течение нескольких минут положение было довольно глу-

пое. Удивленные рабочие окружили нашего друга, не зная, что

и подумать о нем. Макар не смутился.

—

Я школьный учитель, но без места,—объяснял он. —

Те-

перь я даю уроки, и уже много рабочих научились у меня читать

и писать.

Это объяснение значительно сгладило трудность положения.

Очевидно было, что этот странный человек зарабатывал на

жизнь собственным трудом и потому-то, вероятно, искал зна-

комства среди рабочих.

Через несколько минут Макар уже чувствовал себя пре-

красно и беседовал с рабочими самым дружеским образом

Это смелое приключение могло бы и закончиться на этом.

Но некоторые рабочие показались Макару такими симпатич-

ными, что он совсем забылся. Сперва он поднял щекотливый

вопрос о заработке, о хозяевах и кончил тем, что вытащил из

кармана свои книжки и принялся читать их и объяснять.

—

Да ведь на вас завтра же донесут,—вскричал я, когда он

мне рассказал о всем происшедшем.

—

Да, это было непредусмотрительно. Но что же делать?

Рано или поздно донесут же на меня! Но это вышло глуповато...

Таков был этот очень способный, но неблагоразумный чело-

век. Это однако не мешало ему быть чрезвычайно ловким про-

пагандистом.

Раз знакомства с рабочими были установлены, пропаганда

являлась очень простым делом. Это просто-напросто были

курсы для взрослых. Предлагали рабочим научить их читать

и писать, на что каждый из них соглашался. Но ради чего дава-

лись уроки даром?

Этот вопрос удивлял каждого и вынуждал нас давать более

или менее туманные объяснения, а иногда и вполне ясные.

Если рабочий был хорошо знаком и не внушал никаких по-

дозрений, ему откровенно говорили: ложь и несправедливость

царствуют в мире, и такой порядок вещей окончится лишь

тогда, когда народ будет достаточно образован и сможет сам

управлять собою; мы стремимся помочь такому преобразованию.

Если в рабочем сомневались, ему говорили кратко, что мы

желаем быть полезными народу и потому посвящаем ему наше

время.

Я с удовольствием вспоминаю эти вечера. Наш стол посреди

комнаты освещался двумя или тремя керосиновыми лампами;

человек пятнадцать рабочих

усаживались вокруг него на

стульях, ящиках или поленьях, некоторые оставались в другой

комнате. Их верхнее платье, брошенное на пол, занимало весь

угол комнаты.

Рабочие брали у нас всевозможные уроки: одни только на-

чинали учиться читать и писать, другие были поглощены реше-

нием математических задач. Мы—профессора—не имели ни

минуты отдыха. Одни из наших учеников не знали ровно ни-

чего; другие умели читать, но ничего не понимали из прочитан-

ного, третьи прекрасно читали, но не имели никакого предста-

вления об арифметике; наиболее успевающие уже изучали

географию и т. д. Нам приходилось таким образом давать одно-

временно несколько уроков. Я, например, диктовал арифмети-

ческую задачу одному рабочему и в то время, пока он решал ее,

показывал буквы другому. Затем я выбирал такого, который

умел уже читать, и заставлял его следить за этим вторым

уроком.

Направив таким образом занятия первых, я обращался к но-

вым и объяснял им географическую карту и т. д. По правде

говоря, руководил этими занятиями Макар, а я был только его

ассистентом, хотя и сам уже имел достаточный педагогический

опыт.

Никогда у меня не было таких старательных учеников, как

эти рабочие. Трудились они много, и заниматься с ними было

истинным наслаждением. Интересовало их решительно все.

—

Ну,—вскричал один, после того как внимательно выслу-

шал мое объяснение о пропорциях,—значит можно сосчитать,

сколько нужно сделать шагов, чтобы пройти из нашей деревни

до Питера?

Он положительно был счастлив от своего открытия и тут же

начал свои исчисления, а спустя несколько минут торжественно

объявил аудитории:

—

Чтобы пройти от нас до Питера, нужно передвинуть но-

гами столько-то миллионов раз.

—

В деревне этому не поверят, скажут: «Как это можно

узнать?» Никто бы и не захотел считать шагов, да и нет на это

времени: в дороге есть о чем подумать и помимо того.

Я вызвал всеобщий энтузиазм, вычислив высоту комнаты

посредством геометрического построения.

Пользуясь аналогичными случаями, мы объясняли нашей

аудитории, каким образом измеряют, например, расстояние

между землей и солнцем и пр.

В связи с физическими и химическими опытами нас всегда

спрашивали о чертях и тысячах фантастических существ, насе-

ляющих поля и леса.

—

Значит, блуждающие огни это есть явление фосфорес-

ценции?

—

Значит, леший—это не больше как наша тень, или что-то

похожее на тени волшебного фонаря?

Мы объясняли; вся аудитория оставляла карандаши и перья.

Говорили о чудесах, о святых и так далее.

Наши уроки не отличались систематичностью, но они упра-

жняли умственные способности учеников, которые в общем де-

лали большие успехи. Каждый из них помогал слабейшему, и

это облегчалось тем, что мы снабжали их книгами с соответ-

ственными указаниями, где нужно искать сведений для освеще-

ния того или иного вопроса.

Те, которые не умели читать, были так заинтересованы

огромным миром науки, который приоткрывался перед ними,

что проводили у товарищей целые ночи, горя нетерпением как

можно скорее научиться читать.

Но всем нашим ученикам нужно было работать на фабрике

от 12 до 14 часов в сутки. После одно-или двухчасового урока

видно было, что аудитория утомлялась. Время от времени раз-

давалось такое замечание:

—

Обождите минутку,—нужно мозги прочистить.

Это значило, что ученик захотел выкурить папиросу. Тогда

Макар предлагал чаю и начинал беседы общего характера, или

предлагал что-нибудь прочесть. Нередко и сами рабочие про-

сили его об этом.

—

Ну, дружище Макар, прочти-ка нам что-нибудь... Мы не-

много утомились.

Макар читал очень хорошо, особенно юмористические вещи,

и слушатели покатывались со смеху. Иногда он выбирал от-

рывки из жизни рабочих и крестьян, часто читались полити-

ческие статьи из газет, какие-нибудь рассказы и так далее.

Книг чисто революционного содержания, мне кажется, мы

никогда не читали рабочим. Да это было бы и бесполезно, так

как и литературное чтение всегда давало повод для самых во-

одушевленных бесед, которые волей-неволей приводили к поли-

тическим и социальным вопросам, как положение народа, жен-

щин, обязанности детей и родителей, армии, министров и пр.

Я полагаю, никого не удивит, если я скажу, что не было

нужды вызывать рабочих на эти разговоры, наоборот, они сами

приводили к ним своего собеседника. Но мы тогда уж ничем не

смущались, говорили вполне откровенно обо всем, включая и

вопрос о революции. Мы говорили даже о надзоре и преследо-

вании, которым подвергаются люди, посвятившие себя просве-

щению народа; мы предупреждали рабочих, что и нас когда-

нибудь внезапно посетит полиция, быть-моягет, мы будем аре-

стованы, и что у них могут сделать обыск.

Уже совсем поздно вечером рабочие расходились, пожимая

нам руки и благодаря нас. Утомленным, но довольным, нам оста-

валось только приготовить свои постели и крепко уснуть.

Я могу сказать с удовлетворением, что позднее, когда на-

стало время преследования, наши рабочие показали себя

вполне достойными людьми. Правда, они не были настолько

ловкими, чтобы противостоять всем хитростям допросов, но

между ними не оказалось ни одного, которого можно было бы

назвать бесчестным или изменником.

Были ли они убежденными социалистами и революционе-

рами? Конечно, нет.

Среди целых сотен рабочих, находившихся под влиянием

пропаганды нашего кружка, разве небольшое число, всего ка-

ких-нибудь 20 человек, сделалось действительно убежденными

социалистами. Это были очень образованные рабочие, которые

проходили у нас в кружке политическую экономию, очень много

читали, которым удалось сделаться почти равными нам по об-

разованию. Общая же масса была только затронута, так сказать

пробуждена.

Их ум, спавший до тех нор, начал работать, думать, крити-

ковать. И это было началом того движения, о'которое разбива-

лись все преследования последующих лет. Это движение все

возрастало, даже независимо от возглавлявших его, и создало

в конце-концов рабочую революционную массу.

Уверяют, что Халтурин, этот энергичный организатор рабо-

чего класса, этот вполне установившийся революционер, произ-

ведший взрыв в Зимнем дворце, вышел из нашего предместья,

что он знал нас и испытывал на себе некогда наше влияние. Нб

в то время он был настолько незначителен и незаметен, что я

не могу даже припомнить его имя.

Как очевидец, я должен сказать, что у нас, в нашем пред-

местье, пропагандисты не старались во что бы то ни стало ни

отстранить своих воспитанников от социалистических теорий,

ни навязывать их. Мы не скрывали собственных убеждений, но

были всегда очень снисходительны к возражениям и сомнениям

слушателей. Мы старались всегда заинтересовать рабочих со-

циальными проблемами, внушали им, что люди могут управлять

социальными явлениями.

Несправедливость современного строя в России для них

была даже яснее, чем для нас. Но каковы же были средства,

чтобы выйти из этого положения?

Мы часто говорили о царе; рабочие сами начинали эти раз-

говоры, так как они достаточно долго уже жили в Петербурге,

чтобы знать о царе многое, не очень лестное для него. Кре-

стьянская точка зрения, что царь всегда стоит за народ, исчезла

у них очень скоро. Они сами рассказывали несколько случаев о

несчастных ходоках, посылавшихся их земляками к царю с жа-

лобами. Царь не обращал на них внимания, и судьба этих ходо-

ков всегда бывала очень плачевна.

—

Говорят, что дворяне мешают царю прийти к нам на по-

мощь,—замечали рабочие. —Но ведь около него всегда есть

стража; если бы он сказал только одно слово солдатам, они су-

мели бы помочь ему против дворян и офицеров.

—

А если царь вовсе не стоит за народ, что же тогда де-

лать? Разве революцию?

—

Знаете ли,—заявил нам как-то Ефим 10, один из наших

рабочих,—знаете ли, революция—это дело очень трудное. Наш

народ ненавидит администрацию и полицию, но он и боится

их. По-моему,—прибавил он ироническим тоном,—есть только

один способ произвести революцию: в один прекрасный день

надо забрать все кабаки и открыть их народу бесплатно. Это

будет великолепно. Тогда все наберутся храбрости и осмелятся

сделать то, что втайне желают.

Ефим тогда только начинал читать, но был очень умен. Это

был веселый малый, полный сил; никто не мог предположить,

что всего через несколько месяцев он умрет.

Это произошло в период преследований. Все мы были в

тюрьме; он также был арестован. Умирая, он завещал товари-

щам, окружившим его постель:

—

Не оставляйте начатого дела; это дело справедливое,

берегите его.

Но в чем же оно заключалось? Для рабочих несколько

пунктов были достаточно ясны. Прежде всего, земля должна

принадлежать крестьянам; нужно, чтобы правительство отно-

силось по-человечески к народу; нужно, чтобы народ был об-

разован, просвещен. Тогда все пойдет хорошо, тогда не будет

богатых скупщиков, которые эксплуатируют рабочего. Значит,

нужно проповедывать народу истинные принципы справедливо-

сти, нужно просветить его.

Все это приводило нас к пропаганде.

Среди наших рабочих был один уже достаточно пожилой,

лет около сорока

Мы научили его читать и он читал очень

охотно. По виду это был настоящий крестьянин, очень скром-

ный; слушал всегда во сто раз больше, чем говорил, потому

что при разговоре с трудом находил нужные выражения; всегда

казался спокойным и флегматичным. Он никогда не выходил

из себя, даже когда говорил о волнующих вещах. Я не предпо-

лагал встретить в нем человека с установившимися убежде-

ниями. И как же был удивлен впоследствии, встретив его в

тюрьме! Оказалось, что человек этот целиком посвятил себя

пропаганде. Он был арестован, но вскоре освобожден и снова

занялся усиленной пропагандой, что опять привело его к аре-

сту, который на этот раз окончился для него каторжными рабо-

тами. Его судили. Со своим обычным спокойным видом он объ-

явил, что протестует против исключительного суда и поэтому

совершенно отказывается отвечать на вопросы судей.

Он и знаменитый Петр Алексеев " были единственными ра-

бочими, протестовавшими на суде.

Но революционные убеждения не всегда вкоренялись в на-

ших рабочих.

Был у нас любимец, некто Филипп 13, очень молодой парень,

большой энтузиаст, добивавшийся ИСТИНЫ, справедливости, с

темпераментом истового мученика. Если он во что-нибудь ве-

рил, то верил беззаветно. Раньше он был очень религиозен; те-

перь его вера была значительно подорвана, но в известной мере

он оставался все-таки верующим. Мы в конце-концов были до-

вольны этим обстоятельством, так как оно указывало на чело-

века, который ни к чему не относится легкомысленно, и, обучая

его естественной истории, старались щадить свободу его совести.

Мы ему сказали однажды:

—

Мы не верим в бога, ты веришь в него. Это твое дело:

верь, если тебе это нравится.

И после этого мы никогда уже больше не поднимали подоб-

ных разговоров, хотя были с ним и не согласны.

Что же касается пропаганды и даже революции, то Филипп

был одним из наших лучших учеников. Как человек нетерпе-

ливый и энтузиаст, он делал не мало ошибок. Он протестовал

против хозяев, против малейшей несправедливости, упрекал то-

варищей за излишнее терпение и, несмотря на свою молодость,

был вождем на своей фабрике. Когда его арестовали, он не

скрыл своих взглядов. Перед судом он вел себя как человек,

убежденный и гордый своими убеждениями.

В Петербурге в это время была одна высокопоставленная

дама, очень умная, верующая христианка и большая филан-

тропка. Она затрачивала не мало труда, чтоб оказать какую-

нибудь помощь политическим заключенным и в то же время

чтобы обратить их к истинной вере. С этой целью она часто

посещала заключенных в тюрьмах и между ними Филиппа. Оп

мужественно защищал свои революционные убеждения, но

в то же время признал себя верующим...

—

Не хотите ли вы,—сказала она ему,—чтобы я доказала

вам с Евангелием в руках, что вы—только грешник, который

совсем забыл божественные законы?

Филипп принял вызов. Даме было не трудно доказать его

греховность, и Филипп скоро был разбит.

После некоторого размышления он попросил вызвать себя

на допрос; тут он бросился в ноги прокурору и молил о про-

щении за совершенные им многочисленные преступления.

—

Я должен быть наказан,—объявил он,—но я хочу помочь

вам помешать распространению зла.

И он дал самые подробные показания, выдал Макара, к ко-

торому был страстно привязан, и рассказал все, что знал, все,

что сделал!

Несчастный! Мне очень жаль, что я почти ничего не знаю

о нем после этого. Его, конечно, сейчас же выпустили на сво-

боду, но сохранил ли он спокойствие духа, совершив свой от-

вратительный поступок, или впоследствии его обуревали сом-

нения? Я знаю только, что он умер вскоре в своей деревне.

Этот случай в свое время сильно огорчил меня. Но жизнь

пропагандиста часто богата еще более тяжелыми переживания-

ми. Ведь Филипп, сделавшись доносчиком, следовал своим по су-

ществу все-таки честным убеждениям.

Как описать, например, то необычайно горькое чувство, ко-

торое испытываешь, сталкиваясь в народной жизни с проявле-

ниями низости и грубости, таких далеких от того идеала, кото-

рый проповедуешь этому народу.

Я помню, однажды к нам прибежал один из наших учеников,

рабочий Никифор, лет 20— -21. В описываемый момент он был

ужасен: пьяный, окровавленный, в разорванном тулупе, он тя-

жело опустился на стул. Я был один дома.

—

Что такое с вами?

Он задыхался.

—

Подлецы!.. Негодяи!.. Я их обязательно зарежу!..

Он жил в Петербурге со своим старшим братом в артели

земляков. Брат, артельный староста, думал по-своему исполнить

свой долг по отношению к младшему брату, подвергая его стро-

гому надзору. При этом, конечно, не могло быть сомнения в том,

что он прижимал его и даже частенько оскорблял. Никифор

особенно жаловался на то, что старший брат всегда удерживал

его жалованье, выдавая ему гроши на личные расходы.

—

У тебя есть все, что тебе нужно: пища, одежда. Какого

еще тебе лешего? А нам надо посылать деньги в деревню за

землю да для уплаты податей.

Никифор протестовал.

—

Я ем—это правда; но лучший кусок всегда берет он, да

и наши общие деньги он тратит на свои личные нужды.

Трудно сказать, кто из них был прав. В этот вечер Ники-

фор, совершенно пьяный, осмелился нанести оскорбление сво-

ему брату, который в свою очередь раскричался и пообещал от-

колотить его. Никифор вне себя схватил нож и бросился на

брата.

Сбежалось несколько

товарищей — членов той же

артели—и со старшим братом во главе стали учить

по-

рядку бунтовщика. Они так жестоко избили его, что он вы-

рвался из их рук весь окровавленный, с разбитым лицом, оста-

вив в их руках несколько клочьев одежды, и прибежал ко мне.

Качаясь на стуле, он плакал и, не переставая угрожать брату,

обратился ко мне:

—

Скажите, разве я не прав? Будьте нашим судьей... Вы мне

говорили, что нужно протестовать против эксплоататоров. Мой

брат меня эксплоатирует, разве я не должен его прикончить?

С пьяным человеком спорить невозможно.

—

Нет, объясни мне,—настаивал он,—я хочу знать, прав ли

я... Он мой эксплуататор? Что я должен с ним сделать?

—

Ну, если ты хочешь знать мое мнение: ты не смеешь

убивать брата.

—

Как? После всего того, что он мне сделал?

Он был искренно изумлен... А я чувствовал себя подавлен-

ным и разбитым.

Скоро Никифор заснул под столом, куда он свалился, но я

уже не мог спать всю эту ночь. Эти братья, эксплуатирующие

друг друга и готовые взаимно перерезать друг другу горло;

эта артель, поддерживающая порядок таким прекрасным и

справедливым способом; этот бедный Никифор, так ловко пере-

толковывающий нашу программу,—все это проходило перед

моими глазами и висело надо мною каким-то кошмаром.

Никифор ушел очень рано, прежде чем все мы успели встать

с постели. Некоторое время после этого он совсем не показы-

вался. Наконец, пришел смущенный и сконфуженный, едва

осмеливаясь поднять на меня глаза: в сущности он не был

настолько виновен, насколько казался таковым.

<1 Зигоиоріцики И ПОЛИЦИЯ.

II

АРЕСТ

11 ноября 1873 года я шел по Казарменной улице к Сер-

гею

чтобы сообщить ему резолюцию нашего собрания по по-

воду специального рабочего кружка.

Сергей почему-то не мог присутствовать на собраниях, где

этот вопрос чрезвычайно оживленно обсуждался.

Преобладающим мнением в кружке было то, что русские

рабочие, даже самые лучшие, слишком мало развиты, слишком

мало подготовлены для сериозной организации. Это было убе-

ждением тех из нас, которые хорошо знали рабочих и которые

в общем были людьми практическими.

В кружке были однако два-три теоретика,—к ним относился

и я,—которые держались обратного мнения.

—

Это—отсталость от жизни, удвоенная предубеждением

интеллигенци и,—говорили мы и решили сорвать решение.

Я не помню, кто из нас—возможно, я сам—смело предло-

жил принять в наш кружок одного рабочего... Это была уже

революция. Все кричали и единогласно высказывались против

предложения, и только двое из нас поддержали его.

Мы были разбиты, но, чтобы реабилитировать себя, мы в

духе примирения, характерном для нашего кружка, выставили

более умеренное предложение: организовать смешанную груп-

пу, составленную частью из рабочих, частью из интеллиген-

ции. Эта группа должна была находиться в «федеративных от-

ношениях» к нашему кружку, говоря языком эпохи.

Этот проект встретил опять не малую оппозицию, но все же

меньшую, и так или иначе, но был принят. Скептики махнули

рукой.

—

Ну, ладно, поживем—увидим, не поведет ли это к дур-

ным последствиям.

Именно это окончательное решение я шел сообщить Сер-

гею, который был избран в состав организующейся группы.

Давно уже мне не приходилось бывать на Петербургской

стороне, и я шел туда сегодня с тяжелым чувством, какое я на-

чинал испытывать довольно часто. Я предчувствовал, что мы

накануне очень тяжелых испытаний. Прежде всего, чем более

сериозно и решительно начинал действовать наш кружок, тем

больше в нем проявлялось несогласий и столкновений противо-

положных мнений. Сможем ли мы долго продержаться вместе?

Эта мысль была для меня очень тягостна, потому что нити

искренней дружбы связывали меня с теми людьми, которые

мыслили иначе и чьи принципы теперь расходились с моими.

С другой стороны, полиция там и сям выказывала по отно-

шению к нам явные признаки враждебности, и это доказывало,

что наши действия более или менее открыты. Некоторые из нас

были уже арестованы. Николай, мой ближайший друг в нашем

кружке, разыскивался с таким усердием, что обыскивались це-

лые улицы в студенческом районе, в предположении, что он

там скрывается. Кравчинский15 также должен был скрыться,

благодаря арестам, произведенным в артиллерийской школе,

где нашли следы его пропаганды. Леонид 1в, тоже разыскивае-

мый, считал небесполезным изменить свою физиономию: он

побрился.

Я знал, что и меня искали.

В провинции тем временем уже было произведено несколько

арестов.

На Казарменной улице наши товарищи несколько раз вы-

слеживались шпионами вплоть до нашей штаб-квартиры. Обыск

казался нам столь вероятным, что мы изобрели особый знак

безопасности,

который каждый должен был заметить,

прежде чем войти в квартиру. Впервые в моей жизни я услы-

шал о такой конспирации.

Приближающаяся буря волновала почти так же, как вол-

новала бы уже разразившаяся. В иные минуты я с негодова-

нием замечал, что я боюсь. Эти минуты, правда, проходили бы-

стро, но на душе всегда оставалось предчувствие неизбежной

беды. Я, как очень многие, был полон наследственного предрас-

судка русского общества, которое считает свое правительство

всемогущим. Торжество моих идей представлялось мне реаль-

ным только в отдаленном будущем, на много лет позднее нашей

неминуемой гибели. Я полагал, что для нас дело было не в окон-

чательной победе, а в более или менее продолжительном про-

тиводействии нашим врагам.

Эти мысли и страхи копошились в глубине моей души, ко-

гда я пробирался по снежным сугробам пустынных улиц Петер-

бургской стороны.

3*

35

Было очень холодно: мои грубые, порванные сапоги и изно-

шенное пальто очень плохо защищали меня от пронзительного

ветра. Нужно было перейти Неву. В этот день впервые было

разрешено ходить по льду. Северный ветер пробирал меня и

моего спутника Леонида до костей.

Беседа с Леонидом развлекла меня. Не знаю, был ли он в

действительности большим скептиком, чем я, но во всяком слу-

чае он всегда шутил и зубоскалил.

Когда мы проходили мимо Третьего отделения1',

он шутя

предложил:

—

Не хотите ли сделать визит m-lle Marie?18. Еще не очень

поздно.

М-11е Marie, член нашего кружка, в самом деле находилась

в Третьем отделении, так как была арестована.

Несколько часов спустя я вспомнил его пророческую шутку.

На этом мы расстались с Леонидом; он пошел на один край

света, я—на другой.

Рабочее предместье, к которому я направлялся, было по-

истине краем света. После утомительного и долгого пути в не-

сколько верст я наконец добрался до цели.

Чем более я подвигался вперед, тем более возрастало мое

беспокойство. Эти хорошо известные мне места, толпа рабочих,

входивших и выходивших из кабаков,—все указывало мне на

крайнее неблагоразумие моего путешествия. Меня искали, а я

шел в ту часть города, где сотни рабочих, дюжина кабаков—

место наших свиданий с рабочими—слишком хорошо знали

меня. Тем не менее, надо было двигаться вперед.

Сергей жил в прежнем доме, но он переменил квартиру. Но-

вая была не лучше первой; это была настоящая крестьянская

изба: две комнаты, разделенные бревенчатой

перегородкой,

деревянные стены, покрытые обрывками почерневших, плохо

приклеенных обоев, грязные, как тротуары, полы; ветер, сви-

стящий в плохо пригнанных окнах. Два простых стола и не-

сколько плохо обтесанных деревянных скамеек— - служили ме-

белью; несколько хромых стульев и две железные кровати—

дополняли обстановку. Дым и грядь от сапог делали воздух

очень тяжелым; но было довольно тепло.

Я застал Сергея одного; его жена еще не возвратилась из

города, куда она пошла навестить свою подругу.

Сергей, очень задумчивый, рассказал мне, что он уже очи-

стил свою квартиру от всяких брошюр и прочей нелегальщины

в виду неизбежного обыска.

Оставаться было небезопасно: я был известен всему пред-

местью,—в этом не было никакого сомнения. Но погода была

ужасная, я страшно устал... и притом уже пробило семь часов.

Не имея определенной квартиры, я ночевал то там, то сям.

Куда бы я ни пошел сейчас, я не смогу прийти раньше девяти

часов, а в это время везде ворота уже запирались и хозяева ло-

жились спать.

Словом, несмотря на все наши размышления о неблагора-

зумии моего путешествия в предместье, я оказался еще более

неблагоразумным, решив остаться ночевать в доме, где все до

последнего малыша знали мое имя.

Сергей и 'Геодорович, пришедший повидаться с ним, угова-

ривали меня к тому же:

—

Куда вы пойдете сейчас? Оставайтесь лучше!

И я остался.

Поставили самовар. Вскоре воротилась жена Сергея и при-

несла великолепный кусок жареного мяса. Она попала на

экстраординарный обед к своей подруге, и та послала с нею

этот кусок жареного для Сергея. Мы с удовольствием съели его,

попивая чай и беседуя.

Потом мне притащили из другой комнаты кровать, которую

я поставил посредине: сквозной ветер здесь не был так чув-

ствителен. Я улегся и скоро уснул.

Не знаю, как долго я спал, но, еще не вполне проснувшись,

почувствовал присутствие в квартире чужих людей.

Чей-то торопливый голос крикнул:

—

Смотрите, чтобы никто не выходил!

Сначала я не мог разобрать, сон ли это или действитель-

ность; потом я различил форму и блестящие серебряные пуго-

вицы. У порога стоял здоровенный донской казак; около него

сидел частный пристав с саблей и галунами. Все это я видел

как бы в полусне. Вероятно, у меня глаза были полузакрыты,

потому что все эти люди принимали меня за спящего. Вскоре

я начал понимать разговор.

В эту минуту Сергей, слегка толкнув меня, сказал:

—

Вставай, пришла полиция!

Офицер остановил его.

—

Оставьте его, пусть спит.

Все происходившее совершенно не походило на действи-

тельность. Если это полиция, почему же она ничего не делала

и даже позволяла мне спать?

Все еще не понимая ясно, что такое произошло, я тем не

менее убедился спустя несколько минут, что не сплю.

Но вместо того, чтобр? встать, я продолжал лежать, недо-

умевая, что мне делать.

Прежде всего я констатировал с удовлетворением, что в этот

решительный момент я нисколько не испугался, а чувствовал

себя только немного огорченным. Это полнейшее хладнокровие

доставило мне удовольствие; затем я снова начал размышлять.

«Если я им назову себя, они меня арестуют,—это ясно. А

что, если я придумаю другое имя?»—эта мысль сверлила мою

голову.

Но я был так неопытен, так мало знал действительную

жизнь, что не мог решить этот вопрос.

Мне казалось, что меня тогда должны бы отпустить, потому

что ведь приказ об аресте должен быть на мое имя, а не на вы-

мышленное мною... А если меня даже отправят в мою предпола-

гаемую квартиру, то с дороги я всегда могу убежать.

В восхищении от того, что я так прекрасно обсудил свое по-

ложение, я встал.

При виде полиции я разыграл изумление и потребовал объ-

яснений.

Офицер объявил мне, что они должны произвести обыск в

квартире и ожидают только прибытия прокурора, чтобы присту-

пить к нему. Очевидно, прокурор исполняет функцию след-

ственного судьи в экстраординарных

случаях.

Тут мне стала понятна бездеятельность полиции, удивляв-

шая минуту раньше.

Мысль о побеге не оставляла меня.

Я попросил частного пристава позволить мне пойти по есте-

ственной надобности, для чего нужно было выйти на двор. Он

разрешил, и казак, вдвое выше меня ростом, сопровождал меня,

не позволяя отойти от себя ни на шаг.

і ворот шевелилась толпа понятых в побелевших от снега

шубах. За ними виднелись несколько карет. В темную ночь, при

лучах света, бросаемых фонарями, это казалось живописной

картиной, которая меня однако только расстраивала: я убе-

ждался мало-по-малу, что побег был недосягаем.

Когда я снова вошел в квартиру, то услыхал громкий про-

тестующий голос в соседней комнате:

—

Но я не могу одеваться! Он смотрит на меня.

Это был голос жены Сергея.

Она была в постели и хотела одеться, жандармы же, поме-

стившись в дверях ее комнаты, ни па минуту не хотели оставить

ее одну.

Я всегда поражался, и поражаюсь еще до сих пор, что рус-

ская полиция, привыкшая каждонощно обыскивать спальни мно-

жества людей, не пользуется для этого услугами женщин, чтоб

хоть немного пощадить стыдливость своих жертв женского

пола.

Я не помню, чем кончился настоящий конфликт между про-

фессиональным долгом и простым приличием, потому что в этот

момент явился прокурор.

Безупречной белизны манжеты прокурора, ослепительного

в черной рамке своего костюма, серебряные пуговицы, блестя-

щие на небесной синеве жандармской формы, подозрительные

лица некоторых свидетелей, вероятно, шпионов... Чувство от-

вращения терзает меня еще и теперь при этих воспоминаниях!

Сухим и коротким голосом прокурор объявил, что он дол-

жен произвести обыск.

—

К вашим услугам,—отвечал Сергей с иронической вежли-

востью.

Начали рыться повсюду. Протыкали иглами даже жалкие

обои. Под одной скамейкой нашли свернутый в комок старый

пиджак. Заинтересованные жандармы старательно начали его

развертывать.

—

Тише, господа!—крикнул Сергей.

Они с испугом остановились.

—

Почему? Что тут может быть завернуто?

—

Кошка нагадила прямо на моем пиджаке...

Одни улыбнулись, другие нахмурили брови.

—

А вот эти стихи кому принадлежат?

Прокурор прочитал две строчки:

Эй, работники, несите

Топоры, ножи с собой...10

—

Чья это бумага?

—

Это мои стихи,—отвечал бедный Сергей, который был

талантливым поэтом.

—

А-га! Вы пишете стихи?..

—

С вашего позволения... немного...

У него были очень недурные стихи. Но он несомненно плохо

показал свои способности по «очистке» квартиры. Эти стихи,

впрочем, были единственной добычей полиции; кроме них, не

нашли ничего, что могло бы компрометировать Сергея.

Окончив обыск, приступили к составлению протокола.

—

Ваши фамилии, господа!

«Вот момент»,—подумал я, и тотчас же изобрел себе новую

фамилию.

Мне показалось, что губы прокурора сложились в едва уло-

вимую улыбку.

В тот момент стало ясно как день, что полиция знала, кто я

такой, это я вызвал в настоящий момент обыск, который они

сделали бы позднее. Все мои детские хитрости были только

смешны.

«Пусть будет так», думал, я полагаю, прокурор. «Тем лучше,

он будет еще более скомпрометирован».

—

Где вы живете?

Я назвал первую пришедшую в голову улицу студенческого

района и номер дома, которого, как оказалось впоследствии, в

действительности не существовало вовсе.

—

У вас есть студенческий билет?

—

С собой нет.

—

Хорошо, вы переночуете в полиции, а утром удостоверят

вашу личность.

Это было очень мыло. Я никак не думал, что развязка будет

так проста. А мой побег?

Казак тем временем подталкивал меня:

—

Ну, ну, двигайтесь.

Эти бравые донские казаки, настоящие гиганты, конечно, ве-

ликолепны, но они далеки от умения быть вежливыми со своими

пленниками. Я почувствовал себя глубоко оскорбленным, ощу-

тив на своем плече грубую и тяжелую руку.

—

Подождите,—- крикнул я прокурору, который уже уходил,

отобрав у Сергея подписку о невыезде из столицы без разре-

шения полиции.

—

Стой,—заорал мой казак, сжимая мне руку.

К счастью прокурор услышал меня.

—

Ну-с?

Я попросил отправить меня прямо на мою квартиру.

—

Хорошо, вот этот господин будет сопровождать вас.

И он указал на одного человека из своей свиты, который

если и не был шпионом, то был чрезвычайно на него похож.

Сергея и его жену арестовали через несколько дней.

- ^Чернявский—я сомневаюсь, чтобы это было его настоящее

имя—и я сели в карету и отправились в путь. Мое положение

начинало забавлять меня и напоминало мне сатиры Щедрина 20.

Мой шпион наполнил карету запахом водки, он старался быть

любезным и занимал меня разговорами. Особенно он жаловалея

на свою службу.

—

Всегда вот так, как сейчас... Видите ли, я не спал всю

ночь. Что будешь делать,—постоянные обыски... К счастью,

успел урвать минутку, чтобы мимоходом забежать в трактир...

Стакан чая, знаете, согревает немного.

Я отлично чувствовал, какой чай оц пцл в этом трактире.

Мыс*іь о побеге, однакож, не оставляла меня... Но как его

устроить? Мой спутник гораздо сильнее и тщательно меня ка-

раулит. Я не могу повернуться, чтоб он не спросил:

—

Вам неудобно? Сядьте вот так...

—

Как? Вы хотите переезжать на ту сторону?—спросил я.

—

Об этом я и думаю... Полагаю, лучше по мосту, лед еще

недостаточно крепок.

Я был в отчаянии и старался доказать ему, что через мост

дорога гораздо длиннее, что я переходил Неву по льду и видел

там несколько карет. Мой план был построен на том, чтобы

устроить побег во время переезда по льду, посреди пустын-

ного пространства этой широкой замерзшей реки. Но шпион

оставался непоколебимым.

Наконец мы въехали на мост. Все было кончено. Никакой

надежды.

—

Велите вашему кучеру повернуть карету,—сказал

я

своему спутнику. —Бесполезно ехать дальше.

Он притворился очень удивленным.

—

Почему же?

—

Я не живу на той стороне Невы... Я ...

Несмотря на всю мою наивность, я заметил, что это было

для него не ново. Он, казалось, был очень озабочен теми по-

следствиями, какие это обстоятельство будет иметь для меня.

—

Но почему же тогда вы заставили меня сделать этот путь

с вами? Разве вы думаете, что я недостаточно устал? Вот наша

служба! А потом и для вас это очень дурной знак. Вас обвинят,

что вы хотели сбежать от полиции. О молодость, молодость!..

Эй, кучер, поворачивай!

—

Теперь нам близко,—продолжал он, чтобы утешить меня.

Я хорошо это знал и сам. Через четыре минуты мы были

на крыльце градоначальства.

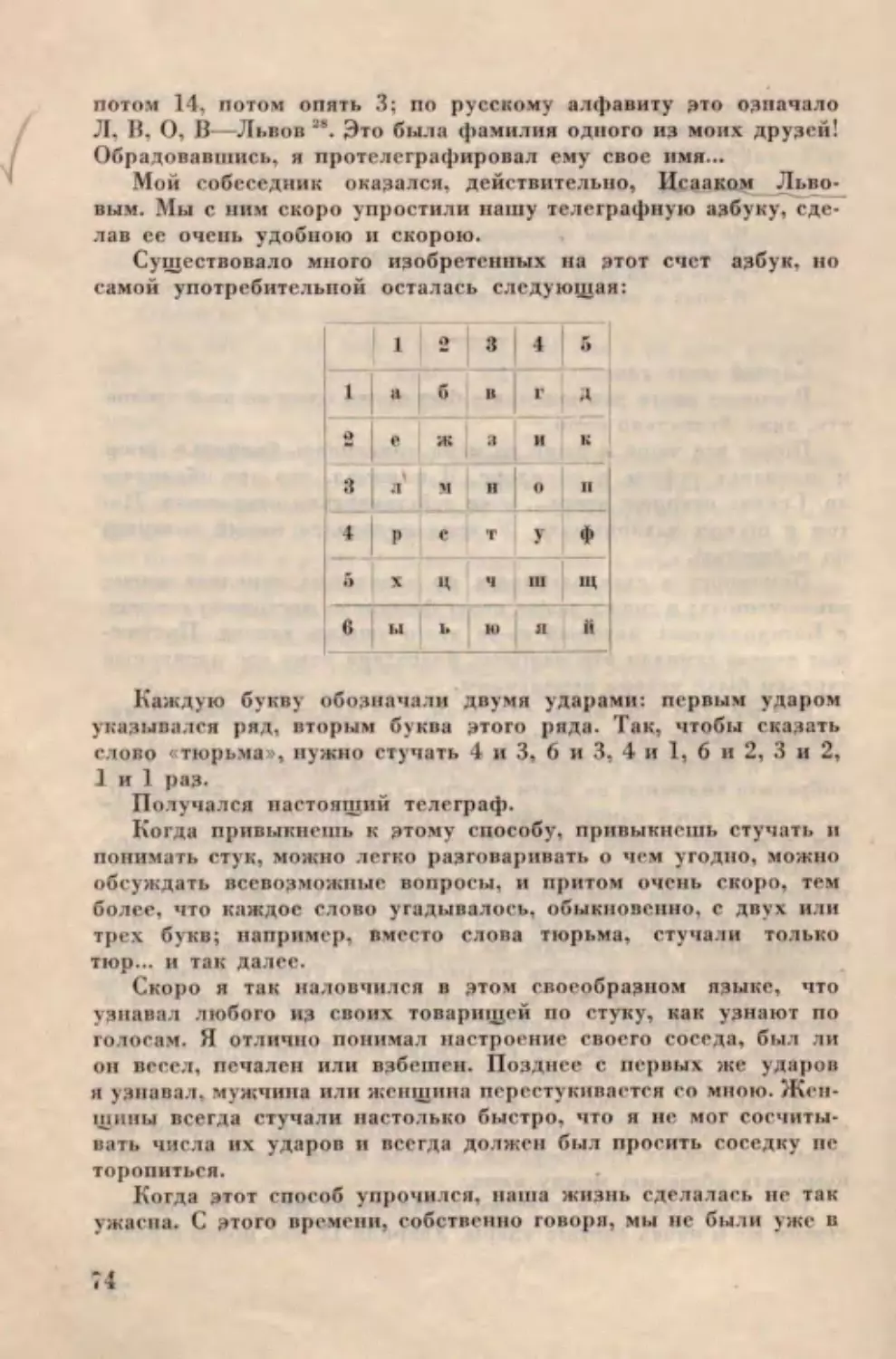

«