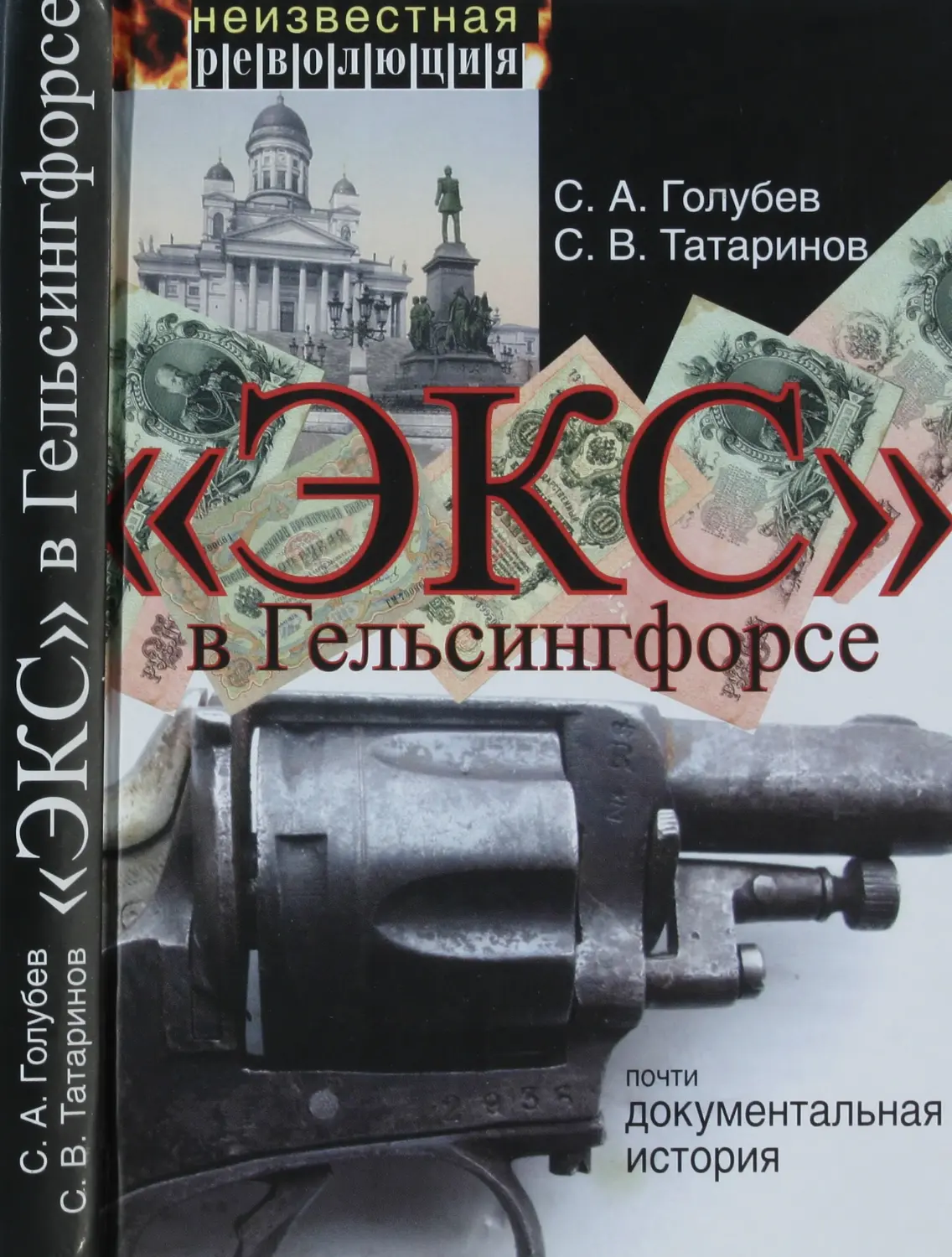

Author: Татаринов С.В. Голубев С.А.

Tags: всеобщая история россия в конце xvii в – 1917 г неизвестная революция экспроприация в гельсингфорсе розыскная деятельность судебные решения

ISBN: 978-5-8243-1697-1

Year: 2012

Text

.неизвестная *

Р|е|в|о|л|ю|ц|и|я|

f-H

Д

К

о

л

А

А

С. А. Голубев

С. В. Татарином

v

V

почти

документальная

история

С. А. Голубев

С. В. Татаринов

«ЭКС»

в Гельсингфорсе

ПОЧТИ

документальная

история

Москва

РОССПЭН

УДК 94(47)

ББК 63.3(2)5

Г62

Голубев С. А., Татаринов С. В.

Г62 «Экс» в Гельсингфорсе. Почти документальная

история / С. А. Голубев, С. В. Татаринов. — М.: Рос¬

сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН),

2012. — 191 с.: ил. — (Неизвестная революция).

ISBN 978-5-8243-1697-1

Так ли далеки от нас события столетней давности? Что из¬

менилось в поведении людей за это время? Имеют ли события

прошлого какое-либо влияние на современников?

Достаточно известное в 1906 году событие — экспропри¬

ация в Гельсингфорсе (нападение боевиков-социалистов на

отделение Государственного банка Российской Империи) —

стало предметом внимания сотрудников Центрального банка

Российской Федерации Сергея Александровича Голубева и

Сергея Владимировича Татаринова. История происшедшего,

изложенная на основании впервые исследованных докумен¬

тов, воспоминания участников позволяют достаточно точно

восстановить картину происшедшего.

Действия развиваются достаточно динамично — нападение

на банк, немедленная реакция на это первых лиц страны, ор¬

ганов полиции царской России, реальные результаты разыск¬

ной деятельности, судебные решения.

Представляют интерес размышления авторов об источни¬

ках неоправданной жестокости обеих противоборствующих

сторон (революционеры — государственная машина), а также

об оправданности действий боевиков на фоне их дальнейшей

трагической судьбы.

УДК 94(47)

ББК 63.3(2)5

ISBN 978-5-8243-1697-1 © Голубев С. А., 2012

© Татаринов С. В., 2012

© Российская политическая

энциклопедия, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

К читателям 4

Глава I. «Мы, милостию Божией...» 6

Глава II. Наличность — на дело революции:

«Именем революционного исполнительного

комитета...» 12

Глава III. И тут они заспорили 18

Глава IV. «Всеподданнейше доношу...» 25

Глава V. «Мерами энергичного розыска» 36

Глава VI. Анатомия террора, или порождение

Неоправданной Жестокости 43

Глава VII. «...Полицейские чины разбежались...» 61

Глава VIII. Ох, нелегкая это работа... наполнять

партийную кассу 72

Глава IX. Гельсингфорс — Кутаиси — Тифлис — Льеж:

деньги — оружие пролетариата 94

Глава X. Телескоп для астронома-любителя 104

Глава XI. Политический сыск: искусство,

но по Инструкции 110

Глава XII. Судьба героев. Не из фильма

Рижской киностудии 126

Примечания 131

Архивные материалы 136

Библиография 136

Приложение 138

Об авторах 189

К ЧИТАТЕЛЯМ

Наше исследование построено строго на докумен¬

тальном материале. Практически все использован¬

ные в книге документы публикуются впервые. И все

же мы решили поставить в названии слово «почти».

Почему же так?

Дело в том, что в исследовании приводятся вос¬

поминания некоторых участников событий того

времени, а человеческая память, как известно, об¬

ладает некоторыми особенностями, в первую оче¬

редь в тех случаях, когда автор рассказывает о себе

и своих деяниях. Естественно, в мемуарах хочет¬

ся показать себя так, как было бы приятно автору

предстать в глазах других. Именно поэтому мы не

навязываем читателю своих выводов и оставляем в

названии слово «почти».

Надеемся, что наша книга будет интересна всем,

кто не равнодушен к отечественной истории. Для нас

же самым важным побудительным мотивом ее напи¬

сания было то обстоятельство, что изложенные в ней

события связаны с историей Государственного банка

Российской империи — предшественника Централь¬

ного банка Российской Федерации.

Наше исследование также является результатом

сотрудничества центральных банков России и Фин¬

ляндии. Появление данной книги было бы невозмож¬

но без деятельного участия руководства и сотруд¬

ников Банка Финляндии. Особая признательность

специалистам Национального архива Финляндии,

оказавшим большую помощь в поиске материалов

по истории Государственного банка.

Приятного времяпрепровождения с книгой, до¬

рогой Читатель!

Глава I. «МЫ, МИЛОСТИЮ БОЖИЕЙ...»

В истории развития и деятельности Государ¬

ственного банка Российской империи1 (1860-1917)

происходили порой события крайне драматичные,

на первый взгляд казавшиеся случайными, но по

своей сути ярко отображавшие эпоху развития цар¬

ской России в середине XIX — начале XX в.

Речь пойдет об истории отделения Государствен¬

ного банка в г. Гельсингфорсе2 (Великое княжество

Финляндское). Решение об открытии названного от¬

деления было принято императором Николаем II в

декабре 1903 г., но работать оно начало только в ав¬

густе 1905 г. Казалось бы, решение царя-самодержца

должно было воплощаться в жизнь немедленно, но

в том и особенности развития Российской империи

той эпохи, что воле государя зачастую препятство¬

вали те самые силы, которые были вовлечены в го¬

сударственную деятельность реформами Алексан¬

дра II и которые видели отрицательные последствия

некоторых решений монарха.

Финляндия (вместе с Аландскими островами)

вошла в состав Российской империи в результа¬

те русско-шведской войны 1808-1809 гг. (Россия,

кстати, в этой войне действовала в соответствии с

решениями Тильзитского мира в интересах Фран¬

ции и императора Наполеона, склоняя Швецию

присоединиться к континентальной блокаде Вели¬

кобритании).

20 января 1809 г. последовало высочайшее пове¬

ление Александра I о созыве народных представи¬

телей Финляндии в городе Борго*. 13 марта 1809 г.

Александр I отправился в Финляндию на открытие

сейма; оно последовало 16 марта 1809 г. после речи,

произнесенной государем на французском языке.

В частности, им было сказано: «Я обещал сохранить

Вашу Конституцию, Ваши основные законы; собра¬

ние Ваше здесь служит ручательством моего обе¬

щания. Намерение мое при устройстве Финляндии

состоит в том, чтобы дать народу сему бытие поли¬

тическое, чтобы он считался не порабощенным Рос¬

сией, но привязанным к ней собственными его оче¬

видными пользами»71.

Накануне открытия сейма особая грамота подтвер¬

дила сохранение религии, коренных законов, прав и

преимуществ, которыми пользовались каждое сосло¬

вие в отдельности и все жители Финляндии вообще.

5 сентября 1809 г. был подписан Фридрихсгамский

договор, который юридически закрепил вхождение

Финляндии и Аландских островов в состав России.

Финляндии предоставлялся статус автономного

Великого княжества, сохранявшего прежние зако¬

ны, государственным языком оставался шведский

(в дальнейшем финский язык был уравнен в пра¬

вах с шведским). Учреждался институт генерал-

губернатора Финляндии, действовавшего по законам

Финляндии, был создан сейм и Особая комиссия по

финляндским делам (позже — Комитет). В 1816 г.

появился Сенат — высший орган государственной

власти Финляндии.

Финляндия получила массу льгот и преиму¬

ществ. Она имела свою почтовую службу и органы

правосудия, а с 1860-х гг. — собственную денежную

систему. Финская марка была введена в оборот в

Великом княжестве Финляндском в 1864 г. и просу¬

ществовала до 2002 г.5 Гельсингфорсский монетный

двор работал в 1863-1917 гг. и чеканил золотые, се¬

ребряные, медные монеты для Финляндии.

Финны были освобождены от прохождения обя¬

зательной службы в русской армии6, у них также

имелась своя таможенная служба.

Император Николай I в ответ на попытки некото¬

рых из своих приближенных изменить статус Фин¬

ляндии говорил: «Оставьте Финляндию в покое. Это

единственная часть моей великой империи, которая

за все время моего правления не причинила мне ни

минуты беспокойства»7.

До конца XIX в. автономия Финляндии не нару¬

шалась. С 1809 г. по 1863 г. Финляндский сейм не со¬

зывался, и управление осуществлялось Сенатом при

генерал-губернаторе. Для разработки Конституции

сейм был впервые собран в 1863 г. по инициативе

Александра II. С 1869 г. сейм созывался регулярно,

его состав обновлялся каждые пять лет, а с 1882 г. —

каждые три года.

О таких льготах и преимуществах в таком дале¬

ко не демократическом государстве, каким являлась

царская Россия, остальному населению империи

приходилось лишь мечтать. Следует отметить, что

все эти годы национальное самосознание финского

народа развивалось на фоне распространения рево¬

люционных, в том числе марксистских идей, и во¬

прос полного отделения от царской России и созда¬

ния независимой Финляндии обсуждался во многих

слоях общества и поддерживался ими.

Первая попытка ограничить автономию Фин¬

ляндии была предпринята при Николае И: возникло

предложение о прохождении финнами службы в рус¬

ской армии. Сенат, ранее шедший на уступки царской

власти, отверг эти требования. В ответ на это генерал-

губернатор Н. И. Бобриков ввел военно-политические

суды. Всеобщее возмущение привело к трагическому

событию — покушению на жизнь Н. И. Бобрикова.

17 июня 1904 г. он был застрелен финским национа¬

листом Е. Шауманом, в стране начались волнения.

В октябрьских событиях 1905 г. значительная часть

населения Финляндии присоединилась к Всероссий¬

ской политической стачке, в стране в период с 12 по

18 октября бастовало свыше 2 млн человек.

При таких обстоятельствах Николай II был вы¬

нужден отменить ряд решений. Более того, рево¬

люционные события 1905-1907 гг. вынудили царя

принять новую Конституцию Финляндии, которая

впервые в истории Европы предоставила избира¬

тельные права женщинам. И все же движение по¬

литических «качелей» привело к тому, что в 1910—

1914 гг. автономия Финляндии была фактически

ликвидирована.

Представляется, что открытие отделения Госу¬

дарственного банка в столице Финляндии Гель¬

сингфорсе8 (соответствующее решение, как уже

упоминалось, было принято в декабре 1903 г., но

реализовано на практике лишь в августе 1905 г.)

было непосредственно связано с политическими со¬

бытиями в России. Экономические же резоны необ¬

ходимости открытия отделения Госбанка в столице

Финляндии (обеспечение банковскими услугами

всех жителей автономии, а не только коренного на¬

селения или определенных слоев, распространение

влияния русского рубля и др.), как это обычно бы¬

вает, лишь учитывались.

Итак, отделение заработало с августа 1905 г. Од¬

нако все те события, которые происходили в то вре¬

мя в России и Финляндии, продолжали оказывать

влияние на деятельность уже открытого подразделе¬

ния Государственного банка.

Всего через полгода (!!!) после открытия отделе¬

ния (в январе 1906 г.) его управляющий, Николай

Быковский, представил в Государственный банк слу¬

жебную записку, содержание которой представляет

значительный интерес для понимания ситуации и

событий, о которых будет рассказано в дальнейшем.

В записке сообщалось следующее: «Когда было

предположено открыть Гельсингфорсское отделе¬

ние Государственного банка, здесь господствовал ре¬

жим Бобрикова, Плеве и др. Предполагалось путем

репрессивных и произвольных мер обратить Фин¬

ляндию в подобие “Калужской губернии”. Когда мы

открыли наше отделение, то этот режим, хотя не был

совсем оставлен, но значительно смягчен. Некоторые

из административно высланных при Бобрикове были

возвращены; репрессивные меры облекались, по воз¬

можности, в законную форму, то есть подыскивались

или толковались соответствующие местные законы

и т. п. Даже было обращено внимание на сближение

Финляндии с Россией на более прочных основах и

прочих экономических.

При этих условиях нам и пришлось начать свою

деятельность. Теперь обстоятельства радикаль¬

но изменились. Политика репрессий совершенно

оставлена. Финляндии предоставлена не только

прежняя автономия, но пределы самоуправления и

права народа еще расширены. Политические деяте¬

ли (прежде изгнанные) стоят во главе финляндско¬

го правительства.

Память покойного Шаумана, убившего генерал-

губернатора Бобрикова, чтится открыто как спасите¬

ля отечества, и портреты Шаумана, как погибшего ге¬

роя, продаются всем добрым патриотам в роскошных

рамках и т. п. Прежний порядок восстанавливается

до мелочей. Правда, очередь еще не дошла до закры¬

тия нашего отделения. Наше отделение им не особен¬

но мешает, но его не было в “до Бобриковский пери¬

од”, а потому и теперь ему нет оснований оставаться.

К тому же, по мнению компетентных финляндцев

(банковская комиссия), существование отделения

Государственного банка в Финляндии — лишнее,

не вызываемое действенной необходимостью. Вы¬

вод отсюда ясен, и может быть только вопрос о том,

что лучше: нам самим по собственной инициативе

закрыть Гельсингфорсское отделение или дождать¬

ся соответствующего предложения Финляндского

правительства»9.

Судьба отделения в принципе была предре¬

шена, но причиной для реализации соответству¬

ющего решения послужили не экономические

показатели деятельности российского кредит¬

ного подразделения Госбанка, а скорее события

криминально-политического характера.

Анализ этих событий, связанных и с историей

отделения Государственного банка, ярко харак¬

теризует деятельность различных сил, позволяет

проследить тенденции развития общественно-

политической жизни России и сделать самые не¬

ожиданные выводы.

Глава И. НАЛИЧНОСТЬ - НА ДЕЛО

РЕВОЛЮЦИИ:

«ИМЕНЕМ РЕВОЛЮЦИОННОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА...»

Итак, 13 февраля 1906 г. вооруженные преступ¬

ники из числа латышских революционеров и их

идеологические сторонники в Финляндии соверши¬

ли дерзкий налет на Гельсингфорсское отделение Го¬

сударственного банка. Убив работника охраны, ранив

еще одного сотрудника, связав управляющего и ней¬

трализовав служащих, нападавшие похитили более

175 тыс. рублей. (Уместно будет напомнить, что в то

время в России действовал золотой стандарт.)

Имеющиеся документы позволяют наиболее пол¬

но представить картину тех событий.

Из архивных материалов:

«Протокол заседания третьего отделения городско¬

го суда Гельсингфорса от 3 апреля 1906 г. Продолжи¬

лись слушания дел фабричного рабочего Христиана

Треймана, по документам именуемого Кристиан Якоб

Трейман, кузнеца Карла Чокке, оловянщика Густава

Чокке и рабочего Яниса Чокке, уроженцев города Рига

Лифляндской губернии Российской Империи; кузнеца

Петера Салыня, уроженца города Венден10 Лифлянд¬

ской губернии; незамужней женщины Эммы Гайлис,

уроженки города Рюген" упомянутой губернии, ин¬

женера Олави Петера Саволайнена, музыканта Карла

Эллиса Феррина и редактора Карла Густава Конрада

Нюмана, уроженцев названного города, а также теле¬

графного служащего Вячеслава Чучанова, уроженца

города Санкт-Петербурга; все перечисленные лица

арестованы, в том числе студенты Эдвард Энсон, Паул

Калнин и Альфред Расум, уроженцы Курляндской гу¬

бернии Российской Империи — по следующим обвине¬

ниям: Трейман, Карл, Густав и Ян Чокке и Салынь — в

убийстве и грабеже; Эмма Гайлис — в сокрытии кра¬

деного; Саволайнен, Феррин и Нюман — в содействии

побегу тяжких преступников; Чучанов, Энсон, Калнин

и Расум — за участие в первых двух упомянутых пре¬

ступлениях.

Прокурор Местертон заявил о том, что Энсон, Кал¬

нин и Расум из Швеции (где они были задержаны) еще

не доставлены»12.

В дальнейшем прокурор представил суду Отчет

№ 111 от 29 марта 1906 г. детективного отдела поли¬

цейского отделения в Гельсингфорсе:

«В понедельник, 13 февраля текущего г., пример¬

но в 2 часа дня, полицейский констебль № 103 Йохан

Фредрик Хелин, патрулирующий станцию первого

полицейского участка, сообщил о факте вооружен¬

ного вторжения в отделение Государственного банка

России, расположенного на втором этаже каменного

здания, выходящего на улицу частного владения дома

№ 7 по улице Эспланадсгатан, во время которого был

убит, в результате получения нескольких огнестрель¬

ных и ножевых ранений, сотрудник отделения банка

привратник Архип Спиридонов Баландин, а также по¬

хищена большая часть кассовой наличности банка.

В связи с настоящим уведомлением в помещение

банка незамедлительно отправились штабс-капитан

Отто Матиус Колониус, лейтенант Бруно Йаландер,

исполняющий обязанности начальника детективного

отдела Аксель Бернт Линдстрем, комиссар централь¬

ной полиции Александр Никифоров, а также исполня¬

ющий обязанности комиссара отделения нравов Эмиль

Йоханнес Дальман, в сопровождении нескольких кон¬

стеблей детективной и обычной полиции.

Кроме того, несколько позже явился Его превос¬

ходительство генерал-губернатор действительный тай¬

ный советник Николай Герард, исполняющий обязан¬

ности губернатора округа полковник Макс Альфтан,

а также исполняющий обязанности начальника поли¬

ции города Карл Вильгельм Мальм.

Все они стали свидетелями следующего. Наружные

двери, ведущие к лестнице, двери передней, в гардероб¬

ную, в служебное помещение, в том числе дверь в кабинет

директора были открыты. За барьером, в зале обслужи¬

вания, левая дверь которого была сорвана, царил явный

беспорядок: повсюду были вытащены ящики, разброса¬

ны бумаги, перевернуты столы и стулья. На столике за

местом третьего кассира в зале найдена завернутая в бу¬

магу зеленая оловянная банка консервов кусочков сель¬

ди с пряностями, произведенная на шведской фабрике

анчоусов в Гельсингфорсе. На стене справа от двери в

кабинет директора была видна кровь и след от пули,

пуля также задела левый косяк. На полу перед дверью в

кабинет, по диагонали к письменному столу, лежал труп

Баландина, на спине в луже крови. На трупе были вид¬

ны как минимум четыре огнестрельных и три ножевых

ранения, левое предплечье было повреждено. Обе двери

в коридор, расположенный между кабинетом директора

и служебным помещением, были заблокированы клю¬

чами, вставленными в замочную скважину с наружной

стороны. Там был заперт весь обслуживающий персонал

банка, кроме двух привратников, туда же из служебного

помещения привели и служащую Объединенного банка

кассиршу Эльзу Циллиакус.

На полу в архивной комнате возле двери, располо¬

женной между этой комнатой и коридором, лежала за¬

вернутая в бумагу, неоткрытая зеленая оловянная кон¬

сервная банка деликатесных анчоусов производства

компании Л. Г. Вассберг в Хельсинки.

Провода к телефонному аппарату в служебном по¬

мещении на стене справа от входной двери, были пере¬

резаны непосредственно под аппаратом. В гардеробной

на дверях в туалет и на верхней одежде на вешалках

было несколько пулевых следов. На полу в передней

лежала сабля в ножнах. В помещениях банка также

было обнаружено несколько отстрелянных патронов и

пуль, по-видимому, от пистолетов типа маузер и брау¬

нинг. При освобождении персонала банка выяснилось,

что переводчик Николай Гаврилов ранен в безымян¬

ный палец левой руки»1’.

Из отделения Государственного банка в детек¬

тивный отдел полиции г. Гельсингфорса 16 февра¬

ля 1906 г. также ушло сообщение следующего со¬

держания:

«Отделение Государственного банка России имеет

честь сообщить следующее. 13 февраля текущего г.

в два часа дня в операционный зал отделения вошли

4 мужчин с просьбой обменять деньги. Во время под¬

счета денежных средств в банке также находилась

кассирша Объединенного банка госпожа Циллиакус

с поручением о переводе в Санкт-Петербург суммы в

8500 рублей. Для госпожи Циллиакус выписывался

ордер, после чего она передала денежные средства для

контрольного пересчета в кассу.

В этот момент вошло еще несколько мужчин, всего

около 12 человек. Тут же вошедшие ранее взялись за

оружие — револьверы марки браунинг, пистолеты мар¬

ки маузер, охотничьи ножи (кортики). Все мужчины

были одеты в пальто с целью сокрытия оружия. На вид

все были молоды и опрятно одеты. Некоторые из них

громко выкрикивали на русском языке: “Именем ре¬

волюционного исполнительного комитета все присут¬

ствующие арестованы, не двигаться, руки вверх и т. д.”

Привратник Баландин попытался проникнуть из туа¬

летной комнаты с саблей в руке, и когда он вбежал в

зал, в него начали стрелять. Баландин стал жертвой

перекрестного огня, умирая, он упал перед кабинетом

директора, где его закололи кинжалами. Осознавая

свою полную беспомощность, служащие подчинились

требованиям нападавших, которые время от времени

стреляли по ним, однако, по счастливому стечению

обстоятельств, только один г-н Гаврилов оказался ра¬

нен в левую руку.

Кто-то бросился к кассе за барьером, трое преступ¬

ников ворвались в кабинет директора и связали ему

руки; угрожая револьверами, еще трое мужчин вошли в

служебное помещение и заставили 3 служащих войти в

темный коридор, куда также привели других служащих

и госпожу Циллиакус. После этого людей заперли со

всех сторон, а возле входной двери положили оловян¬

ную консервную банку, выдав ее за динамитную бомбу.

В таком положении 13 человек служащих и госпожа

Циллиакус оставались вплоть до своего освобождения

полицией.

Нападение было совершенно неожиданным, напада¬

ющие действовали быстро. Служащие не имели ни ма¬

лейшего шанса оказать сопротивление 15-17-ти хоро¬

шо вооруженным мужчинам или забить тревогу. Перед

домом стоял ничего не подозревавший полицейский до

тех пор, пока ему не сообщила о нападении служанка

директора отделения банка, вырвавшаяся через кухон¬

ную лестницу, чтобы как можно быстрее обратиться в

полицейское отделение. На 3 пролетах парадной лест¬

ницы банка также находились вооруженные люди, за-

державшие спускавшегося сверху матроса из отряда

лейтенанта Берилова, а также владельца столовой г-на

Сеппанена, направлявшегося к своей квартире.

Проверка кассовой наличности показала, что из

обменной кассы были похищены кредитные билеты

стоимостью 75 ООО рублей, из операционной кассы

87 243 рубля 68 копеек, а также названная госпожой

Циллиакус и переданная в кассу сумма в 8500 рублей.

Итого похищено: 170 743 рубля 68 копеек, 46 времен¬

ных сертификатов, выпущенных Волжско-камским

банком номинальной стоимостью 100 рублей в счет

5 % облигационного займа 1905 г., 3 % ипотечные сви¬

детельства номинальной стоимостью 100 рублей, при¬

надлежащие кассиру и еще трем служащим.

Управляющий Н. Быковский»14.

Произошло дерзкое ограбление, о чем немедлен¬

но был проинформирован император Николай II.

Из Санкт-Петербурга Финляндскому генерал-

губернатору идет депеша от 14 февраля 1906 г. за

№ 238:

«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР

на всеподданнейшем моем докладе содержания Ва¬

шей телеграммы за № 1106 об ограблении отделения

Государственного банка в Гельсингфорсе 13 февраля

сего г. Собственноручно начертать соизволил: “Наде¬

юсь, меры для розыска преступников приняты”.

О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ отметке имею честь

уведомить Ваше Высокопревосходительство для све¬

дения и зависящих распоряжений»15.

Государственная машина сыска приступила к ра¬

боте, и события начали развиваться с нарастающей

скоростью.

Глава III. И ТУТ ОНИ ЗАСПОРИЛИ..

Телеграмма министра внутренних дел генерал-

губернатору Финляндии от 14 февраля 1906 г.:

«Командируемому мною лицу допросить чинов¬

ников отделения Государственного банка о приметах

грабителей и предъявить им карточки наших револю¬

ционеров, которые, по всей вероятности, устроили это

нападение. Можем ли мы надеяться, что виновные в

случае поимки будут переданы русским властям? Во

всяком случае, для нас необходимо быть в курсе дела

и знать все подробности следствия. Посему соблагово¬

лите сообщить мне все, что откроется, для своевремен¬

ного принятия мер здесь. Равным образом необходимо

знать, если кто из грабителей попадет в Петербург. На¬

деюсь, Ваше Высокопревосходительство не откажете

оказать содействие в этом важном деле.

Министр внутренних дел П. Дурново»16.

Практически расследование дела было взято, как

принято говорить теперь, под личный контроль. При

этом поражают быстрота и результаты, достигнутые

полицией, о чем будет сказано в дальнейшем. Но есть

и иные аспекты, связанные с розыском преступников.

Для министра внутренних дел, как следует из

его телеграммы, первая проблема — найти преступ¬

ников, и для этого в Гельсингфорс командируется

специальный чиновник. Но из телеграммы министра

внутренних дел следуют еще два важных вывода: пер¬

вое — уверенность в том, что ограбление совершено

«нашими революционерами», второе — обеспокоен¬

ность по поводу передачи дела из Финляндии (о при¬

вилегиях и льготах, о фактически существующем

самоуправлении страной уже говорилось) в Россию.

В сложном положении находится и Финлянд¬

ский генерал-губернатор Н. Н. Герард, телеграфиро¬

вавший министру 14 февраля 1906 г.:

«Ответить на ГЛАВНЫЙ вопрос о ВЫДАЧЕ гра¬

бителей затрудняюсь. Вчера же приступлено к дозна¬

нию, надеюсь сегодня сообщить некоторые сведения.

Содействие чиновнику, Вами присланному, будет

вполне оказано»17.

Понятно, что для высшего должностного лица

Финляндии, находящегося там и призванного свято

соблюдать законы страны, главным является вопрос

о поддержании соответствующего статуса. В таком

двойственном положении, в положении противо¬

стояния имперским российским властям, высшему

чиновнику Финляндии находиться весьма сложно.

Между тем розыск приносит первые успехи. При

этом задействовано огромное количество полицей¬

ских, солдат, жандармов, филеров, поскольку собы¬

тия произвели эффект разорвавшейся бомбы и стали

известны не только в России и Финляндии, но и за

границей, в частности в Швеции.

Телеграмма Финляндского генерал-губернатора

министру внутренних дел от 14 февраля 1906 г.:

«След нескольких грабителей открыт. Надеюсь се¬

годня ночью доставить более положительные сведения.

На станции Керава18 тяжело ранен железнодорожный

жандарм»19.

Следующая телеграмма от той же даты:

«Из числа грабителей четверо уже задержаны

на станции Керава. Один привезен в Гельсингфорс.

Остальных следят»20.

Продолжение переписки о розыске (адресат тот

же — министр внутренних дел):

«Вместе с арестованными захвачена значительная

сумма денег, еще не приведенная в известность. При¬

везенный сюда арестант - финляндец, остальные, ве¬

роятно, эсты. На вокзале собирается многочисленная

толпа, есть сочувствующие грабителям. Расследование

продолжается »21.

Маховик розыска продолжает раскручиваться,

16 февраля 1906 г. в столицу приходит телеграмма:

«В Таммерфорсе22 сегодня задержаны два участника

ограбления банка. Один из них стрелял и ранил несколь¬

ких схвативших его полицейских. Власти надеются его

скоро арестовать. Между Гельсингфорсом и Ганге23 за¬

мечены подозрительные рыбачьи суда. Посылается ле¬

докол с полицией и таможенною стражею для досмотра

<...> Стрелявший в Таммерфорсе арестант задержан.

Им убиты три полицейских и трое ранены. Толпа ра¬

бочих не расходится, ее настроение вызывает опасения.

В Гельсингфорсе тоже собираются местами рабочие.

Между ними распространяются тревожные слухи»24.

В тот же день, 16 февраля 1906 г., сообщается:

«...получаются сведения, что рабочее население

Таммерфорса, где задержаны два грабителя, принимает

вызывающий вид. Из Гельсингфорса отправлен поли¬

цейский наряд для охраны тюрьмы»25.

Экстренная телеграмма генерал-губернатору из

Таммерфорса от 17 февраля 1906 г. сообщает о неко¬

торых подробностях полицейских операций:

«Вчера во втором часу дня полицией задержаны

двое грабителей банка, причем одному из них удалось

вырваться и кинжалом зарезать комиссара Балкевича

и из револьвера убить констебля Грепфельта. Ранен

домовладелец Тамменен, констебль Илинен тяжко и

констебли Милан и Илянен легче. Стоя в окне, под¬

стрекал собравшуюся публику, часть коей стала на

сторону разбойника, протестами и своим угрожающим

настроением мешала взять разбойника, что, однако,

часа через два удалось. Беспокойная часть публики

мало-помалу усмирена, главным образом рабочими

вожаками.

В час ночи преступники, эстонцы, были экстренным

поездом отправлены в Гельсингфорс. Денег найдено

13 940 рублей и 5044 марок, которые сданы в контору

Финляндского банка. На подкрепление здешней поли¬

ции ночью прибыло 56 полицейских из Гельсингфорса.

Сегодня, надеюсь, порядок не будет нарушен»26.

В канцелярию генерал-губернатора из полиции

продолжает поступать информация:

«Начальник Лифляндского губернского жандарм¬

ского управления сообщает, что задержанные по делу

нападения на отделение Государственного банка бра¬

тья Чокке и Трейман являются членами боевых риж¬

ских революционных организаций и разыскивались

для предания военному суду. Если сведения о задер¬

жании этих лиц справедливы, полковник Волков про¬

сит распоряжения, чтобы они не были освобождены

финляндскими властями, а были препровождены

в Ригу в его распоряжение. Благоволите доложить

генерал-губернатору и препроводить в департамент

список всех задержанных вместе с фотографическими

карточками»27.

Одновременно в Департамент полиции в Петер¬

бург от коллег из Гельсингфорса направляется со¬

общение:

«Задержаны братья Чокке и Трейман. Они созна¬

лись в принадлежности к революционной организации.

Список и фотографии задержанных будут доставлены.

Вопрос о передаче задержанных имперским судебным

властям необходимо возбудить формально»28.

В данном случае «формально» — это значит в

установленном действовавшими нормами порядке.

Следовательно, поставленный министром внутрен¬

них дел вопрос о передаче задержанных в Санкт-

Петербург продолжает оставаться в повестке дня.

Генерал-губернатор Финляндии сообщает пред¬

седателю Совета министров С. Ю. Витте 17 февраля

1906 г.:

«Министр внутренних дел в двух депешах возбуж¬

дает вопрос о передаче русским властям дела о нападе¬

нии на Гельсингфорское отделение Государственного

банка. Я отвечал, что эта мера не согласна с местными

законами, вредна для хода следственного дела и опасна

для общественного порядка. Следствие ведется энер¬

гично и успешно»29.

Каковы же были доводы министра внутренних дел

о передаче арестованных лиц под юрисдикцию рус¬

ских властей. Содержание телеграммы от 16 февраля

1906 г. в адрес Финляндского генерал-губернатора

дает ответ на этот вопрос:

«Посланною сегодня телеграммою я просил Ваше

Высокопревосходительство обсудить вопрос о выдаче

русским властям виновников нападения на Гельсинг-

форское отделение Государственного банка. При этом

я имел в виду: ряд подобных же посягательств, совер¬

шенных в последнее время в пределах Империи, на¬

ходится без сомнения в тесной связи, в особенности

в лицах организаторов, с настоящим преступлением,

которое, таким образом, всего успешнее и правильнее

может быть расследовано полицейскими и судебными

властями Империи, располагающими всеми необходи¬

мыми по делам этого рода сведениями.

Второе: виновники преступления не принадлежат к

финляндским уроженцам.

Третье: последовавшее убийство жандармского

унтер-офицера на станции Керава является престу¬

плением, направленным против должностного лица

русской службы. По этим основаниям передача озна¬

ченных лиц русским властям, не затрагивая ни в чем

финляндских интересов, представлялась бы в практи¬

ческом отношении вполне желательною»30.

Финляндский генерал-губернатор, однако, не

соглашается с мнением министра внутренних дел и

17 февраля 1906 г. излагает собственную позицию:

«Устранение здешних властей от исследований и

решений дела о нападении на Гельсингфорсское отделе¬

ние Государственного банка произвело бы здесь самое

тяжелое впечатление, не оправдывалось бы пользою

для, было бы несогласно с местными законами и снова

создало бы враждебное настроение местного населения

к государственной власти. Ежели такое распоряжение

уже вчера было бы вредно для дела и опасно для обще¬

ственного порядка, то сегодня, после сообщенных Вам

сведений об убийствах революционерами шести мест¬

ных полицейских чинов и о тревожном состоянии ра¬

бочего населения в Таммерфорсе и в Гельсингфорсе, а

также что к следствию привлечены уже два финляндца,

повело бы без сомнений к народному волнению и бес¬

порядкам, размеры коих трудно предвидеть»31.

Победителем в этой борьбе телеграмм стал гене¬

рал-губернатор Финляндии Н. Н. Герард, к тому же

вовремя проинформировавший о сложившейся си¬

туации председателя Совета министров. Он же весь¬

ма своевременно напомнил о тревожном настроении

среди населения Финляндии, при этом используя

сведения об этих настроениях в нужных направле¬

ниях (сначала сообщил о поддержке рабочими пре¬

ступников, о сочувствии им, а затем о намерениях

населения расправиться с задержанными в связи с

убийствами финских полицейских чинов).

Министр внутренних дел не мог не учитывать

этих обстоятельств, особенно в условиях продол¬

жавшейся первой русской революции: от начала

декабрьского вооруженного восстания 1905 г. до со¬

бытий в Гельсингфорсе не прошло и двух месяцев.

Русские власти, видимо, не решились лишний раз

провоцировать недовольство финляндской стороны.

Довольно скоро (в марте 1906 г.) дело об ограблении

находилось уже в производстве Ратгаузского суда

Нюландской32 губернии Финляндии.

Между тем к выводам, сделанным министром

внутренних дел в связи с ограблением отделения Го¬

сударственного банка, еще предстоит вернуться.

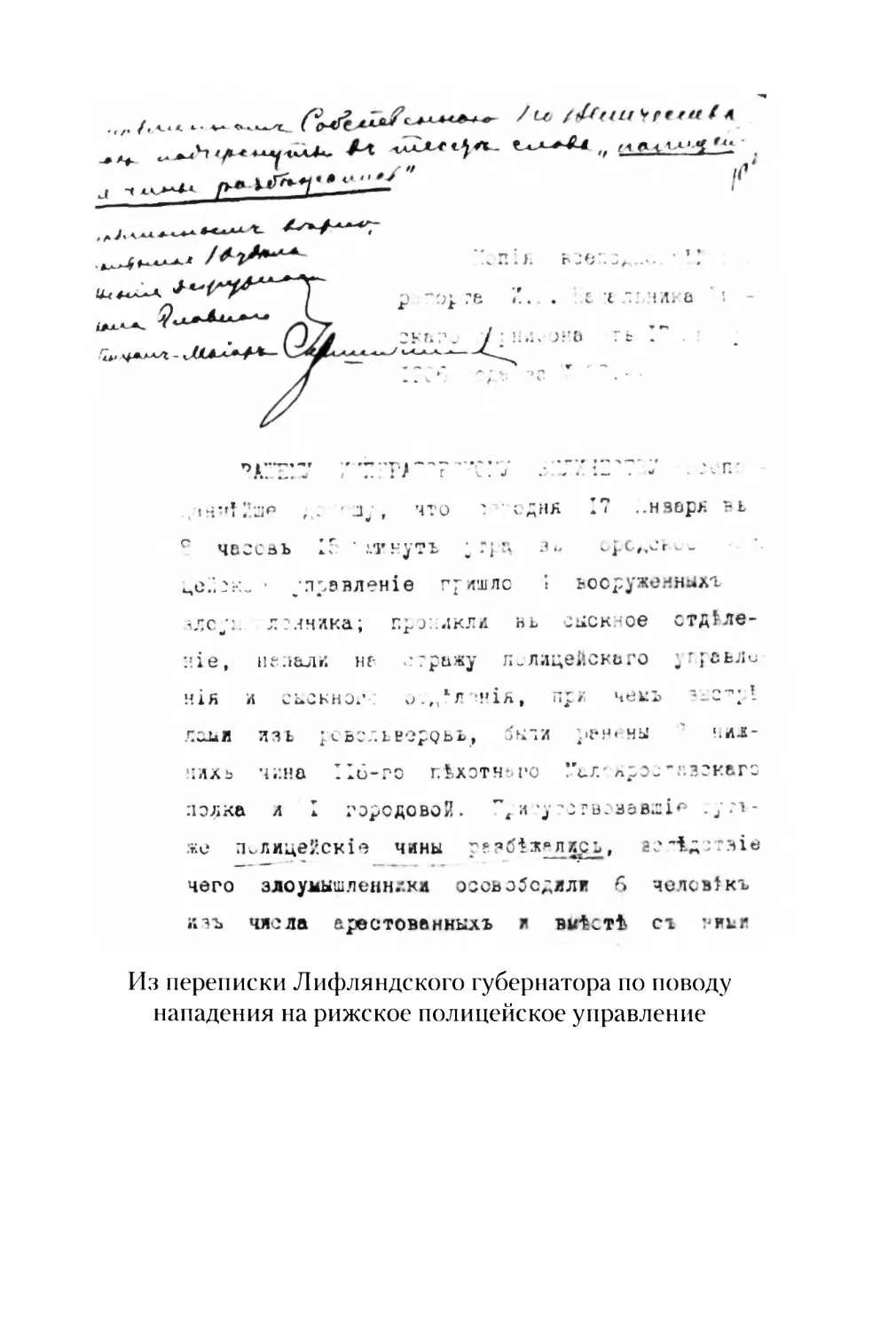

Глава IV. «ВСЕПОДДАННЕЙШЕ

ДОНОШУ...»

Мероприятия по розыску лиц, совершивших

ограбление банка, продолжались и давали резуль¬

таты: появлялись новые сведения, полученные из

различных источников (свидетели, осведомители),

уточнялись обстоятельства совершения преступле¬

ний и подготовки к ним, телеграфом направлялись

ориентировки в органы полиции, в том числе в Шве¬

цию. Личности задержанных устанавливались по

фотографическим карточкам их родственниками

или свидетелями по делу (фото высылались в соот¬

ветствующие органы полиции). При аресте преступ¬

ников изымались денежные средства, похищенные в

отделении банка, оружие, динамит.

К середине марта среди задержанных значилось

уже 6 человек, еще трое латышей были арестованы в

Стокгольме — Эдвард Энсон, Паул Калнин, Альфред

Расум — и привлечены в качестве соучастников в со¬

вершении дерзких преступлений; обнаружены и по¬

собники, содействовавшие побегу преступников, —

Саволайнен, Феррин, Нюман. Установлен и еще

один соучастник нападения на банк — телеграфный

служащий из Санкт-Петербурга Чучанов.

Власти Финляндии активно способствуют эта¬

пированию преступников из Швеции. Так, Нюланд-

ский губернатор 13 марта 1906 г. сообщает Финлянд¬

скому генерал-губернатору о предпринятых в этом

направлении шагах:

«Прилагая выписку из поставленного Гельсингфорс¬

ским Ратгаузским судом решения относительно аре¬

стования и выдачи Эдуарда Энсона, Пауля Кальнина,

и Альфреда Расума, для привлечения их к ответствен¬

ности по обвинению в учиненном ограблении здешнего

отделения Государственного банка, честь имею почти¬

тельнейше просить исходатайствовать у подлежащего

Министра о том, чтобы поименованные лица, находя¬

щиеся в столице Шведского Королевства Стокгольме,

были вытребованы и в вышеуказанных видах препрово¬

ждены в Гельсингфорсскую губернскую тюрьму.

Вместе с тем честь имею почтительнейше уведо¬

мить, что я, чтобы выиграть время и на основании пра¬

вил действующей Конвенции относительно взаимной

передачи бродяг, нищих и преступников, от 27 декабря

I860 г., ратификованной 14 февраля следующего г., так¬

же просил Абоского33 губернатора не отказать в содей¬

ствии в доставлении вышеупомянутых лиц сюда»34.

23 марта 1906 г. преступники были выданы и под

стражей доставлены в Гельсингфорс.

Из «Всеподданнейшего доклада» Финляндско¬

го генерал-губернатора Н. Н. Герарда императору

России:

«Всеподданнейше доношу ВАШЕМУ ИМПЕРА¬

ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, что 13 текущего февра¬

ля, в 2 часа дня, в местное отделение Государственного

банка, помещенного на Северной Эспланаде, в доме

№ 7, вошли партиями в 3-4 человека, 14 или 15 лиц,

причем первая группа просила о размене денег, из сле¬

дующей же партии один, очевидно, вожак, выхватил

револьвер системы Браунинг, выстрелил вверх и крик¬

нул по-русски: “По приказанию революционного ко¬

митета объявляю всех вас арестованными, ни с места,

руки вверх, иначе все будете перебиты”. Испуганный

и невооруженный малочисленный состав чиновников

невольно подчинился угрозе, в то время как часть злоу¬

мышленников направилась в кабинет управляющего

отделением и, связав его, приставила караул.

Бросившийся на помощь управляющему курьер

был тут же убит выстрелом из револьвера и ударом

кинжала.

Засим преступники перевели всех чиновников в

переднюю при кабинете управляющего и, запретив тро¬

гаться с места под угрозою быть взорванными на воз¬

дух, заперли их там.

Забрав с собою наличными деньгами 162 243 рублей

68 копеек, временные свидетельства облигаций 1905 г.,

8500 рублей, принесенные в то время для вклада кас¬

сиршею местного банка, закладной лист, грабители как

вошли, так и никем не замеченные вышли отдельными

группами и разошлись совершенно спокойно по раз¬

ным направлениям города.

Немедленно, по докладе мне о случившемся, я при¬

был в занимаемое отделением Государственного бан¬

ка помещение, куда собрались также командир 22-го

армейского корпуса барон Зальц и И. д. Нюландского

губернатора Альфтан, которому мною были даны при¬

казания о безотлагательном принятии мер к розыску

грабителей. Под общим наблюдением И. д. Нюланд¬

ского губернатора и ведется следствие по настоящему

делу криминал-комиссаром местной городской поли¬

ции Местертоном.

Не могу не отметить проявленной при розыске

энергичной деятельности чинов местной полиции,

благодаря каковой уже на следующий день, 14 теку¬

щего февраля, удалось задержать на станции Керава, в

20 километрах от Гельсингфорса, 4 преступников и ото¬

брать находившиеся при них 22 532 рублей 30 копеек и

30 432 марки 22 пенни.

К прискорбию, здесь не обошлось без человеческой

жертвы: во время задержания один из злоумышленни¬

ков выстрелом из маузеровского ружья убил станцион¬

ного жандармского унтер-офицера Михайлова.

Задержанные, молодые люди в возрасте от 16-

20 лет, назвавшие себя уроженцами прибалтийских гу¬

берний, были отвезены в Гельсингфорс и заключены в

губернскую тюрьму, причем при обыске были найдены

еще 303 рубля кредитными билетами.

Засим, уже 16 и 17 текущего февраля, в г. Таммер¬

форсе, Тавастгуской,г> губернии, были арестованы еще

3 участника ограбления отделения банка, причем, к

сожалению, арест одного из злоумышленников стоил

жизни трех человек и, сверх того, оказалось 9 раненых.

Убивший при сопротивлении троих: комиссара Бал-

кевича, констебля Гренфельда и одного пожарного и

именующий себя Раудсеппом - заявил, что он латыш,

родом из г. Юрьева'6, Лифляндской губернии, кузнец

по ремеслу и состоит членом боевой организации ла¬

тышской социал-демократической партии. Денег при

нем найдено было 13 940 рублей и 5044 финских ма¬

рок, однако арестованные, в том числе одна женщи¬

на, отрицают участие в грабеже банка. Наконец, 17-го

сего месяца в г. Ганге, на пароходе, арестован студент

Нюман из Гельсингфорса, собравшийся ехать в Сток¬

гольм; поводом к его аресту послужило подозрение, что

он способствовал побегу грабителей. При нем найдены

револьвер системы Браунинга, 1153 финских марки и

два рублевых кредитных билета.

К сему всеподданнейше доношу ВАШЕМУ ИМ¬

ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, что дальнейшие

розыски проводятся самым энергичным образом и что

ИМПЕРАТОРСКИЙ Финляндский Сенат открыл на

производство таковых кредит в 5000 финских марок.

Февраля 1906, г. Гельсингфорс»’7.

Данный доклад по своему содержанию является

образцовым документом — в нем отражена и личная

роль высшего должностного лица Финляндии (при¬

бытие на место преступления, дача указаний о розы¬

ске) и оправдание того, что дело, несмотря на требо¬

вания министра внутренних дел, не было передано

русским имперским властям (розыск с риском для

жизни ведется энергично местными силами, резуль¬

таты напряженной работы налицо, при задержании

убиты финские полицейские, Сенат финансирует

розыскные мероприятия).

Государственный банк также делает выводы из

сложившейся ситуации — издается циркулярное

письмо от 16 февраля 1906 г. «О принятии мер в охра¬

не учреждений Государственного банка». Письмо

обращено к руководителям подразделений Госбанка

и предлагает им на местах решать вопрос о мерах по

охране, выделяя при этом ряд основных задач.

Так, наиболее оптимальным способом охраны

считаются военные караулы, испрашивать содей¬

ствие которых следует у местного начальства. До¬

кумент определяет направления внутренней охраны

подразделений банка и те мероприятия, которые не¬

обходимо провести в любых случаях:

«...следует улучшить внутреннюю охрану банковых

учреждений, причем желательные в сем направлении

меры должны возможно полнее обеспечивать безопас¬

ность в тех случаях, когда учреждению не удастся по¬

лучить военной охраны.

К таким мерам относятся:

а) вооружение револьверами некоторых чинов кас¬

сового персонала и нескольких наиболее надежных

нижних служителей;

б) установление надзора за входящей в банковские

учреждения публикой;

в) сношение с местной администрацией об установ¬

лении постов городской стражи (городовых) по воз¬

можности вблизи банкового учреждения;

г) устройство сплошных входных дверей (если в

учреждении эти двери стеклянные), а равно оконных

ставен, если учреждение помещается в нижнем этаже;

д) в неприсутственное время надлежит держать на

запоре наружные двери, иметь внутри учреждения не

менее двух дежурных чинов, поддерживать наружное

дежурство дворника или сторожа, чаще проверять, что¬

бы все дежурные были на местах.

К сему считаю долгом присовокупить, что заслуги

тех лиц, которые, в случае нападения злоумышленни¬

ков на банковое учреждение, оказали бы им стойкое

сопротивление, не останутся без внимания и будут воз¬

награждены по достоинству.

Управляющий С. Тимашев»18.

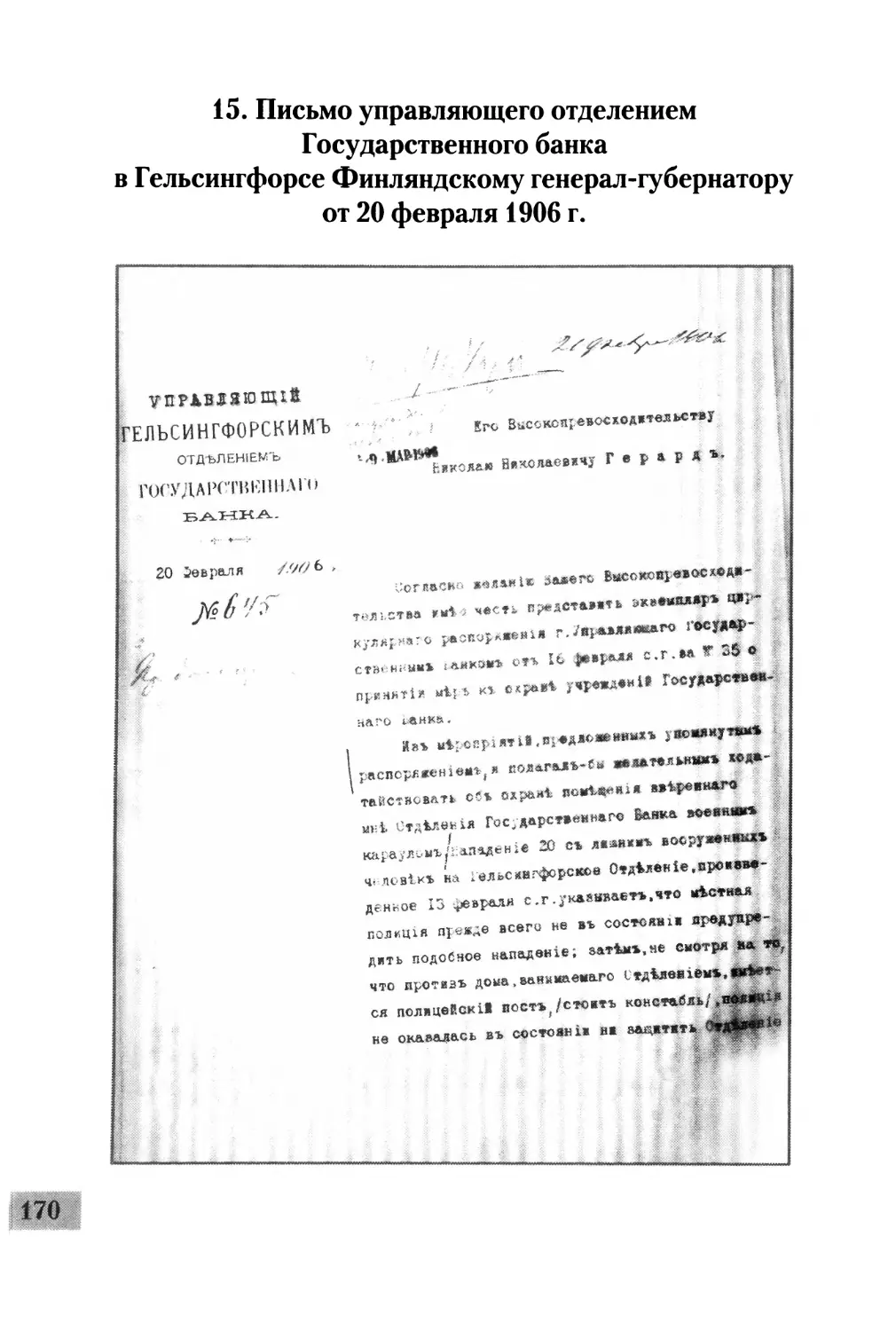

Гельсингфорсское отделение согласно указаниям

циркулярного письма также занимается вопросами

охраны. В письме от 20 февраля 1906 г. управляю¬

щий отделением Н. Быковский сообщает Финлянд¬

скому генерал-губернатору:

«Согласно желанию Вашего Высокопревосходи¬

тельства имею честь представить экземпляр циркуляр¬

ного распоряжения Управляющего Государственным

банком от 16 февраля с. г. за № 35 о принятии мер к

охране учреждений Государственного банка.

Из мероприятий, предложенных упомянутым рас¬

поряжением, я полагал бы желательным ходатайство¬

вать об охране помещения вверенного мне отделения

Государственного банка военным караулом. Нападе¬

ние 20 с лишним вооруженных человек, произведен¬

ное 13 февраля с. г., указывает, что местная полиция

прежде всего не в состоянии предупредить нападение;

Тимашев Сергей Иванович

(6 июня 1858, Астраханская гу¬

берния — 27 января 1920, Петро¬

град), государственный деятель,

управляющий Государственным

банком Российской империи в

1903-1909 гг., член Государ¬

ственного совета (с 1911 г.).

Из старинного русского дво¬

рянского рода, записанного по

Астраханской губернии. Сын

генерал-майора Ивана Иванови¬

ча Тимашева (1813-1864).

По окончании Александровского лицея поступил на госу¬

дарственную службу (1878).

В 1882 г. уволился в отпуск для продолжения образова¬

ния за границей. В 1882-1884 гг. обучался в университетах

Берлина, Вены и Гейдельберга (в том числе у известных эко¬

номистов А. Вагнера и Л. Штейна).

В 1884 г. по приглашению министра финансов Н. X. Бунге

перешел на службу из Государственной канцелярии в Мини¬

стерство финансов. В 1886-1892 гг. - начальник отделения

Департамента торговли и мануфактур Министерства фи¬

нансов. 31 января 1892 г. назначен вице-директором Кредит¬

ной канцелярии. Один из ближайших сотрудников С. Ю. Вит¬

те по осуществлению денежной реформы 1895-1897 годов.

Товарищ управляющего (4.6.1893-5.9.1903), затем уп¬

равляющий Государственным банком (5.9.1903-5.11.1909).

На посту управляющего Государственным банком ку¬

рировал все важные его начинания этого времени, в том

числе развитие под эгидой банка сельской кредитной

кооперации.

Министр торговли и промышленности (5.11.1909-

17.2.1915). Одновременно в 1909-1917 гг. - член Комитета

финансов, в 1911-1917 гг. - член Государственного совета.

С 17 февраля 1915 г. - статс-секретарь императора. Член

ряда правительственных комиссий, в том числе Комиссии

по пересмотру устава Государственного банка (1892).

Вышел в отставку в 1915 г.

Член Петербургского лицейского общества, почетный

член Петербургского речного яхт-клуба (1909), член Мо¬

сковского общества счетоводов (1910). С 1915 г. читал

лекции по теории права в Петербургском политехническом

институте.

В 1919 г. взят большевиками как заложник во время на¬

ступления армии Юденича на Петроград. Умер в тюрем¬

ном госпитале от тифа. Дети С. И. Тимашева за взятку

выкупили тело отца, чтобы похоронить его на Никольском

кладбище Александре-Невской лавры.

Подробнее см.: Вычугжанин А. Л. С. И. Тимашев: жизнь и

деятельность. Тюмень, 2006.

затем, несмотря на то что против дома, занимаемого от¬

делением, имеется полицейский пост, полиция не ока¬

залась в состоянии ни защитить отделение при самом

нападении, ни энергичным и быстрым преследованием

немедленно захватить нападавших людей. Очевидно,

охрана силами местной полиции не гарантирует безо¬

пасности отделения во время производства операций в

занимаемом помещении города.

Я полагаю, что необходимо наряжать для охраны

помещения вверенного мне отделения во время произ¬

водства операций военный караул в составе 6 нижних

чинов, вооруженных ружьями, и 4 казаков, вооружен¬

ных шашками и винтовками. Для охраны ценностей во

время их перевозки в помещение отделения и обратно

достаточно охраны 6 рядовых с ружьями. Докладывая

настоящие соображения, я имею честь просить Ваше

Высокопревосходительство, в случае, если признаете

возможным, не отказать в содействии к осуществлению

предложенной меры охраны.

Николай Быковский»’9.

Заметим некоторое отличие оценок действий по¬

лиции, предпринятых после совершения преступ¬

ления, данных в докладе генерал-губернатора госу¬

дарю, и в письме управляющего многострадальным

отделением. Разница в оценках приобретает полити¬

ческую окраску.

Не этим ли объясняется медлительность, с кото¬

рой действует администрация генерал-губернатора?

Лишь 11 марта 1906 г. направлено соответствующее

письмо в штаб 22-го армейского корпуса с изложени¬

ем предложений управляющего Гельсингфорсским

отделением Государственного банка о мерах охраны.

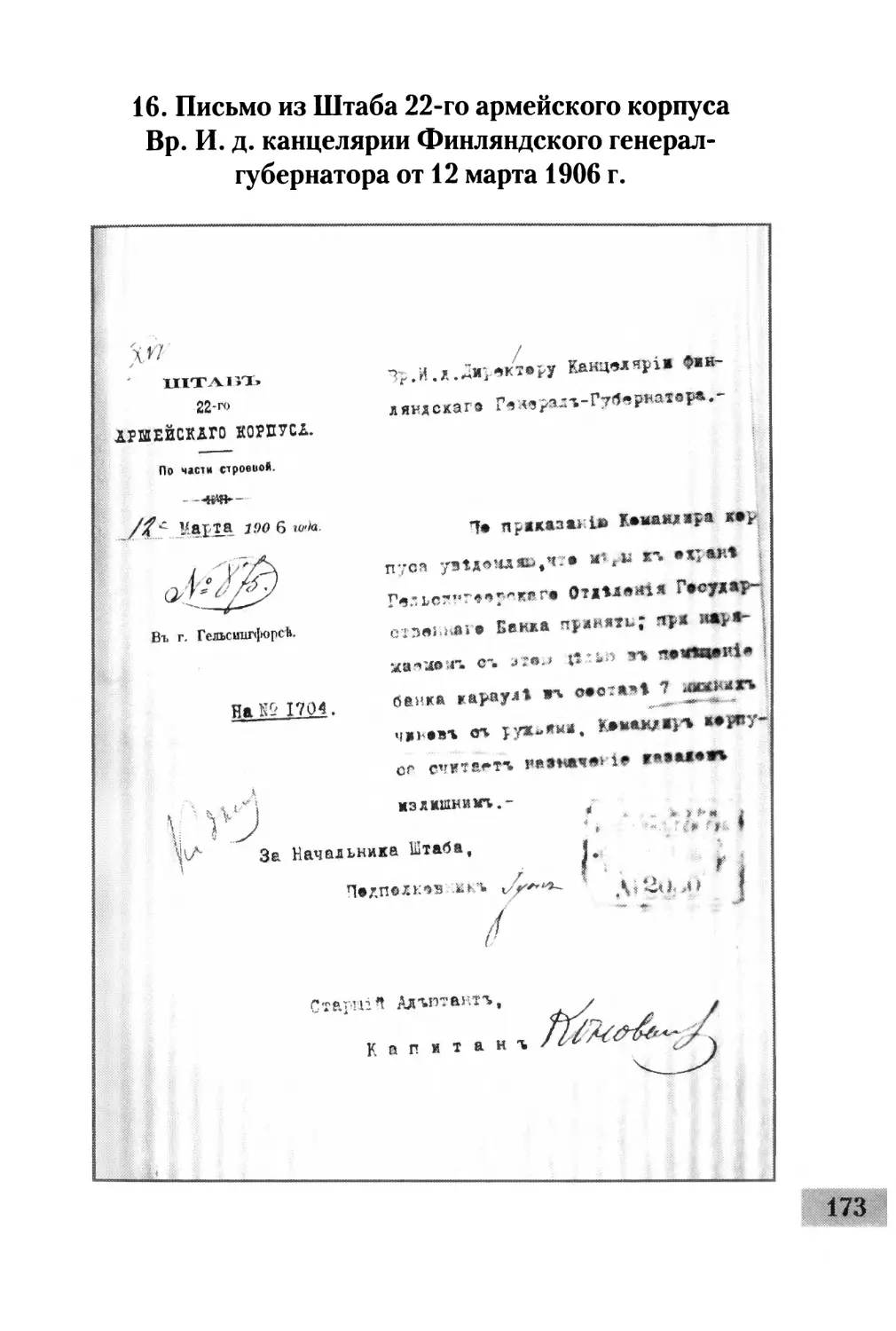

Штаб 22-го армейского корпуса 12 марта 1906 г.

сообщает в канцелярию Финляндского генерал-

губернатора следующее:

«По приказанию командира корпуса уведомляю,

что меры к охране Гельсингфорского отделения Госу¬

дарственного банка приняты; при наряжаемом с этой

целью в помещение банка карауле в составе 7 нижних

чинов с ружьями командир корпуса считает назначе¬

ние казаков излишним»10.

Таким образом, вопрос охраны учреждений Госу¬

дарственного банка решался лишь на местном уровне

путем достижения определенных соглашений с вла¬

стями. Так продолжалось достаточно долго. Лишь

в 1913 г. (25 апреля) появилось Высочайшее повеле¬

ние о переформировании караульной команды при

Государственном банке на следующих началах:

«1) иметь во главе караульной команды Государ¬

ственного Банка в С.-Петербурге строевого штаб-

офицера под наименованием начальника караульной

команды и двух младших строевых штаб-офицеров при

Центральном Управлении Банка для инспектирования

постановки караульной службы в провинциальных

учреждениях Банка и сохранения необходимой связи

между Центральным Управлением и местными учреж¬

дениями по вопросу охраны: 2) определить названным

офицерам оклад содержания по должности чинов¬

ника VII класса в размере по 2400 рублей в год каж¬

дому, кроме наградных, и с предоставлением началь¬

нику караульной команды, в отступление от Устава

Государственного Банка, не предусмотренной для сей

должности казенной квартиры, а также включить на¬

званные должности в число гражданских должностей,

к занятию коих допускаются военные чины; 3) озна¬

ченную команду комплектовать по вольному найму

из числа запасных нижних воинских чинов, вооружив

ее в нужных случаях винтовками со штыками, оста¬

вив револьверы и шашки, когда вооружение ими при

исполнении служебных обязанностей будет признано

достаточным; расход на содержание команды относить

на средства Государственного Банка; Порядок несения

командной караульной службы, а также права и обязан¬

ности выставляемых от нее караула и часовых, опреде¬

лить особой инструкцией, утвержденной Министром

финансов, применительно к правилам, указанным в

уставе гарнизонной службы относительно порядка

употребления оружия; 4) ознакомление служащих по

охране в провинциальных учреждениях Банка с кара¬

ульной службой и воинской дисциплиной, где то будет

признано необходимым, возложить, по соглашению с

местным военным начальством, на одного из строевых

офицеров, с исполнением сего поручения в свободное

от их прямых обязанностей время и с предоставлением

им от Государственного Банка, дополнительно к полу¬

чаемому ими содержанию из сумм военного ведомства,

вознаграждения по 300 рублей в год»11.

Таким образом, хотя и с большим запозданием,

но с учетом негативного опыта нападений на отделе¬

ния Государственного банка определенный порядок

в деле охраны его учреждений был установлен и яв¬

лялся по своей сути военизированным.

Глава V. «МЕРАМИ ЭНЕРГИЧНОГО

РОЗЫСКА»

Заверения Финляндским генерал-губернатором

государя Николая II об энергичном продолжении

расследования ограбления отделения банка полно¬

стью подтверждались, что приводило к уточнению

некоторых деталей, к выявлению роли каждого из

участников, изъятию различных вещественных до¬

казательств. В ходе следствия у арестованных было

изъято около 50 ООО из 170 743 рублей (в различных

документах суммы несколько отличаются). Таким

образом, через 3-4 дня после ограбления отделения

банка примерно 120 ООО рублей обнаружены не были.

Думается, что потратить их за такое короткое время

и в тех условиях было невозможно. Предположения,

куда делись денежные средства, будут изложены в

дальнейшем.

Принятые меры «энергичного розыска» по делу

об ограблении отделения Государственного банка

в Гельсингфорсе позволили арестовать 13 человек.

Среди этих лиц интересными фигурантами являют¬

ся телеграфный чиновник из Санкт-Петербурга Вя¬

чеслав Чучанов и редактор газеты «Рабочий» (орган

социал-демократической партии Финляндии) Карл

Густав Конрад Нюман.

Как установили органы полиции, В. Чучанов при¬

был в Гельсингфорс для участия в ограблении банка,

был опознан свидетелями и в дальнейшем арестован.

Между тем в Санкт-Петербурге в производстве су¬

дебных следователей находилось «уголовное дело о

получении по подложным переводам денег из Петер¬

бургской, Московской, Кронштадтской и о покуше¬

нии на таковые получения из Тверской и Псковской

телеграфных контор»42.

Подложные переводы на городском телеграфе

Санкт-Петербурга изготавливал дежурный теле¬

графный чиновник, контролер по переводам В. Чуча-

нов. По этим переводам денежные средства в других

городах получал по подложному паспорту арестован¬

ный по тому же делу Юганес Каяост. Таким образом,

добывание денежных средств известным и в наше

время способом было организовано с размахом.

Второй фигурант, К. Нюман, также привлекал¬

ся к ответственности не за участие в ограблении

отделения банка, а за сокрытие краденого и за спо¬

собствование побегу тяжких преступников. Он был

арестован 3 марта 1906 г. в г. Ханко43, когда собирал¬

ся покинуть страну, при аресте при себе имел огне¬

стрельное оружие — браунинг.

Но еще до февральских событий 1906 г. К. Ню¬

ман был привлечен к ответственности за хранение у

себя 70 кг динамита, похищенного в октябре 1905 г. с

одного из складов в г. Тавастгусе. Именно К. Нюман,

известный журналист, был активным участником

событий 1905 г., когда Финляндия присоединилась

к Всероссийской забастовке.

Большинству арестованных по данному делу

именно К. Нюман выдавал рекомендательные пись¬

ма следующего содержания:

«Социал-демократическая партия Финляндии.

Правление партии. Гельсингфорс. Держатель сего реко-

мендуется к оказанию любой возможной помощи пар¬

тийными коллегами. Гельсингфорс, 13 февраля 1906 г.

[т. е. день нападения на отделение банка. — Авт.].

От имени правления партии К. Г. К. Нюман»/И.

Напомним, что социал-демократическая партия

Финляндии действовала в стране совершенно ле¬

гально, оказывая всевозможную помощь российским

и другим идейным соратникам.

В своих показаниях на следствии и в суде К. Ню¬

ман пояснил, что данные рекомендательные письма

выписывал с разрешения секретаря партии и редак¬

тора Юрье Сирола'15. Более того, при обыске у одно¬

го из задержанных, Яниса Чокке, было обнаружено

письмо следующего содержания:

«Социал-демократическая партия Финляндии.

Правление партии. Гельсингфорс. 13.2.6. Вновь от¬

правляю 5 социал-демократов. Важно вывезти их от¬

сюда. Стремятся попасть за границу. Ждем помощи со

стороны. Постарайтесь сейчас, как и мы, сделать все

возможное.

Всего хорошего. Юрье»46.

В материалах дела немало оценок деятельности

К. Нюмана, данных ему различными лицами, также

допрошенными по делу:

«С весны 1905 г. является членом финской социал-

демократической партии. Познакомившись с распоря¬

дителями русской социал-демократической партии,

в Гельсингфорсе находящимися под вымышленными

именами, по указанию последних, имея знакомства в

Швеции, Нюман выпускал рекомендательные письма

для русских политических беженцев, которыми выше¬

названные распорядители гарантировали снятие лю¬

бых обвинений в преступных деяниях. В последний раз

ответчик передал письма распорядителю 12 февраля те¬

кущего года... Нюман знал о том, что банк грабили люди,

связанные с русской революционной партией... Нюман

с большим энтузиазмом участвовал во всех приготовле¬

ниях к всеобщей забастовке. Вместе с ним действовали и

другие люди, относящиеся из-за своей прогосударствен-

ной позиции к партии радикалов. Лица, принесшие

динамит, были одними из них и были готовы к самым

жестким средствам борьбы за нашу государственность...

Нюман представлял собой странную загадочную лич¬

ность с выраженной социально-коммунистической на¬

правленностью... Нюман с абсолютной верой в свою

миссию по улучшению мира исповедовал крайние

социал-коммунистические взгляды»47.

Хотелось бы еще обратить внимание на следую¬

щее. Когда в суде слушалось дело об ограблении

отделения Государственного банка Российской им¬

перии в Гельсингфорсе, газета, редактором которой

прежде был К. Нюман, поместила статью о процессе.

При этом отделение Государственного банка России

везде упоминается только в качестве незаконного

русского банка48: ограбление «незаконного русского

банка». Общественное мнение, таким образом, фор¬

мировалось в ключе попрания суверенитета Фин¬

ляндии открытием «незаконного русского банка» и

нелегитимности его деятельности.

Вспомним в этой связи еще одну фразу из письма

управляющего отделением в Государственный банк

(январь 1906 г.):

«Очередь еще не дошла до закрытия нашего отде¬

ления. Но финляндцы народ весьма практичный: пока

они не осуществили одного, они не хватаются за другое;

последовательно они проводят меру за мерой, начиная

с более важных»49.

Помещение газетой соответствующих коммен¬

тариев и есть это важное — незаконность деятель¬

ности в конечном счете должна повлечь за собой за¬

крытие русского отделения Государственного банка

в Финляндии.

К. Нюман — это именно та фигура, значение ко¬

торой трудно переоценить, изучая события вокруг

ограбления отделения Государственного банка.

Пока же вновь вернемся к делу, которое в итоге

было рассмотрено в июне 1906 г. Гельсингфорсским

Ратгаузским судом. Итоги рассмотрения дела в пер¬

вой инстанции таковы: Янис Чокке, Карл Чокке,

Густав Чокке, Христиан Трейман и Петр Салынь

за тяжкий грабеж приговорены каждый к 9 годам

5 месяцам лишения свободы и к 10 годам «лишения

гражданского доверия»; Эмма Гайлис за укрыватель¬

ство краденого — к заключению в тюрьме на два года;

Олави Петр Саволайнен и Карл Эллис Феррин за

способствование побегу преступников — к заключе¬

нию в тюрьме на три месяца каждый; Эдвард Энсон,

Паул Калнин, Альфред Расум, Вячеслав Чучанов

освобождены от ответственности за недоказанно¬

стью вины. К. Нюман осужден (несколько позже) за

помощь при изъятии денег и незаконное хранение

динамита к 3 годам 5 месяцам лишения свободы и

«лишен гражданского доверия» на 6 лет.

Янис и Карл Чокке подлежали еще осуждению

за убийства по месту их совершения, в других судах

Финляндии. Такие процессы состоялись.

Вторая инстанция в лице Императорского Або-

ского Гофгерихта корректирует приговоры: Эмма

Гайлис освобождается от ответственности; Хрис¬

тиан Трейман и Густав Чокке — осуждены к 10 годам

лишения свободы, Петр Салынь — к заключению в

тюрьме на 2 года; Карл Чокке — к лишению свободы

сроком на 15 лет и «лишению гражданского доверия»

на тот же срок; Янис Чокке осужден к пожизненному

заключению.

К. Нюман оправдан по эпизоду ограбления банка,

а за укрывательство краденого (динамита) пригово¬

рен к 2 годам лишения свободы.

Рассматривала дело по жалобам заинтересован¬

ных лиц и третья инстанция — Императорский Фин¬

ляндский Сенат. Петр Салынь признан виновным в

ограблении отделения банка и приговорен к 10 годам

лишения свободы. Все иные жалобы оставлены без

удовлетворения.

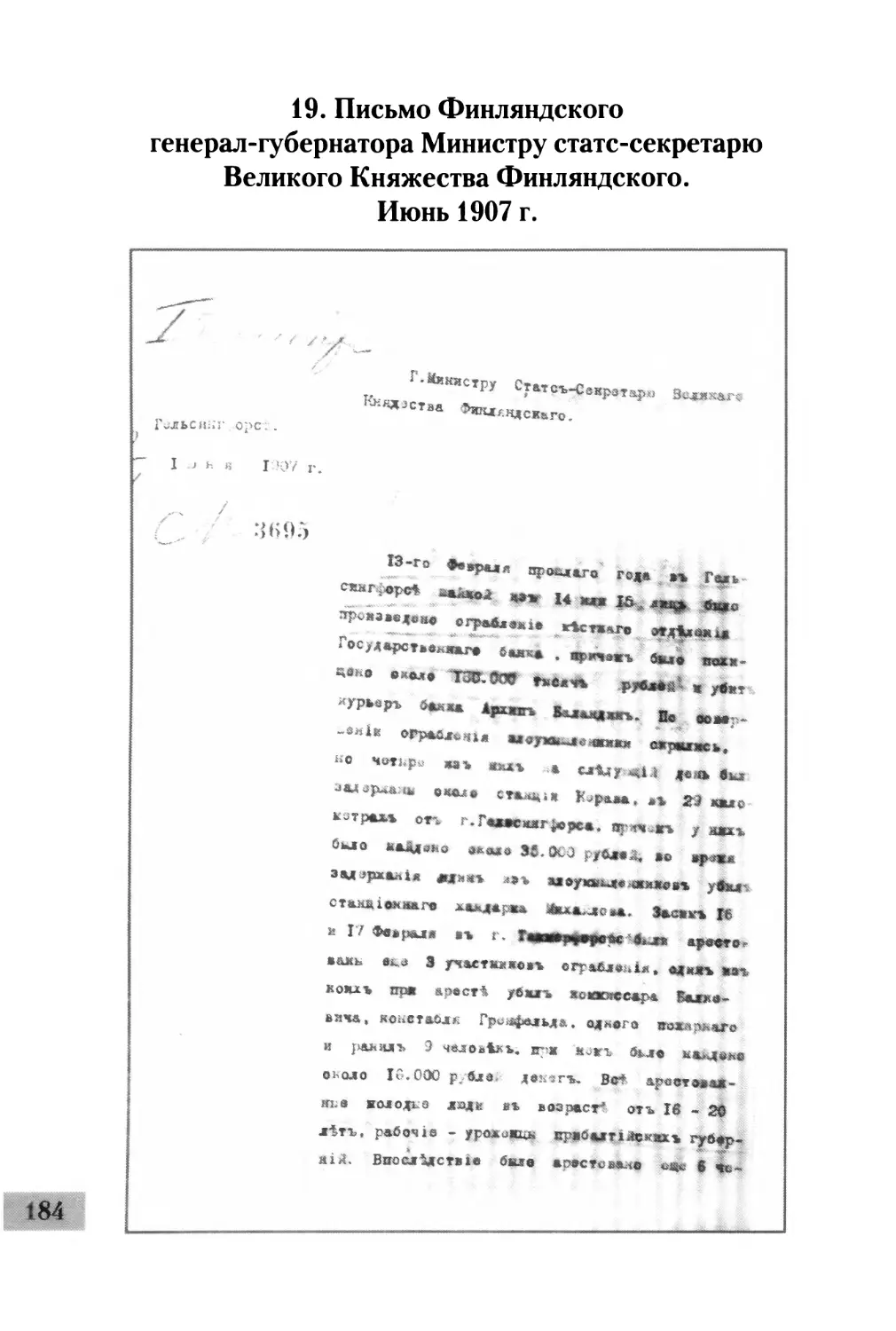

В июне 1907 г. генерал-губернатор Финляндии

Н. Н. Герард сообщает министру статс-секретарю

Великого княжества Финляндского К. Лангхоффу

об окончательных результатах рассмотрения дел —

для доклада государю:

«13 февраля прошлого г. в Гельсингфорсе шайкой из

14 или 15 лиц было произведено ограбление местного

отделения Государственного банка, причем похищено

было около 180 ООО рублей и убит курьер банка Архип

Баландин. По совершении ограбления злоумышленники

скрылись, но четыре из них на следующий день были за¬

держаны около станции Керава, в 29 километрах от Гель¬

сингфорса, причем у них было найдено около 35 ООО руб¬

лей; во время задержания один из злоумышленников

убил станционного жандарма Михайлова. Засим 16 и

17 февраля в г. Таммерфорсе были арестованы еще трое

участников ограбления, один из коих при аресте убил

комиссара Балкевича, констебля Гренфельда, одного по¬

жарного и ранил 9 человек; при нем было найдено около

16 ООО рублей денег. Все арестованные молодые люди в

возрасте 16-20 лет, рабочие, уроженцы прибалтийских

губерний. Впоследствии было арестовано еще 6 человек,

заподозренных в соучастии в ограблении банка.

О всех обстоятельствах означенного ограбления и

поимки преступников мною было тогда же всеподдан¬

нейше донесено ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ¬

ЧЕСТВУ.

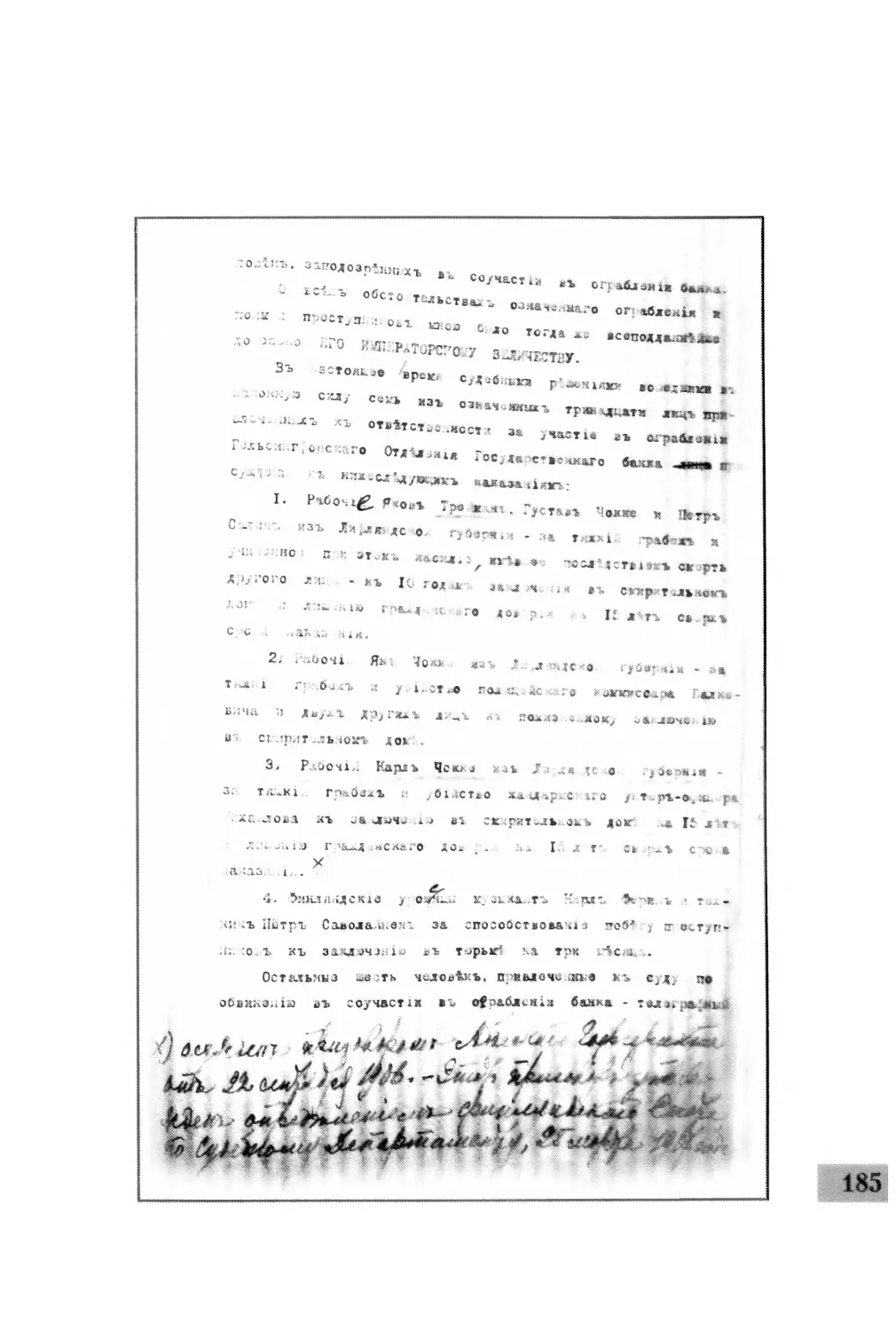

В настоящее время судебными решениями, вошед¬

шими в законную силу, семь из означенных тринадца¬

ти лиц, привлеченных к ответственности за участие в

ограблении, присуждены к следующим наказаниям

(далее перечисляются уже упомянутые сроки наказа¬

ния осужденных по делу лиц).

Остальные шесть человек, привлеченные к суду

по обвинению в соучастии в ограблении банка за не¬

доказанностью обвинений освобождены от всякой от¬

ветственности, при этом чиновник Чучанов, как совер¬

шивший преступление в С.-Петербурге, препровожден

в распоряжение имперских властей, а Карл Нюман по

обвинению в укрывательстве краденого динамита при¬

сужден к заключению в исправительном доме сроком

на два года.

О вышеприведенных судебных решениях имею

честь сообщить Вашему Превосходительству для до¬

клада ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Генерал-губернатор Н. Герард»50.

Количество лиц, оправданных судами по данно¬

му делу, никого не удивило, поскольку демократиче¬

ское развитие правовых институтов в рамках судеб¬

ной реформы не исключало подобных результатов,

а многие приговоры того времени, вынесенные рос¬

сийскими судами, были еще более шокирующими.

Так закончилась история ограбления Гельсинг¬

форсского отделения Государственного банка Рос¬

сии, отделения, деятельность которого вскоре была

приостановлена и больше не возобновлялась.

Глава VI. АНАТОМИЯ ТЕРРОРА,

ИЛИ ПОРОЖДЕНИЕ НЕОПРАВДАННОЙ

ЖЕСТОКОСТИ

События 13 февраля 1906 г. в Гельсингфорсе не

следует рассматривать в качестве единичного слу¬

чая, и нам представляется возможность оценить мно¬

гие объективно существовавшие явления, тенденции

развития общества, политическую активность рево¬

люционных масс, действия представителей ряда пар¬

тий, деятельность государственных органов, мораль¬

ные аспекты случившегося и др.

Прежде всего хочется отметить НЕОПРАВДАН¬

НУЮ ЖЕСТОКОСТЬ, проявленную при нападении

на отделение банка и при сопротивлении боевиков-

революционеров задержаниям — убит сотрудник

банка, причем он получил как огнестрельные, так и

ножевые ранения. Беспорядочная стрельба, угрозы,

ранение еще одного сотрудника, моральный террор

через угрозу взрыва «бомб» (вспомните оставлен¬

ные в операционном помещении консервные банки,

имитирующие взрывчатое вещество). При задержа¬

нии на станции Керава убит станционный жандарм,

в г. Таммерфорсе — комиссар, констебль, пожарный

и ранено еще 9 человек.

К. Нюман и другие финские социалисты похи¬

щают 70 кг динамита со склада и их абсолютно не

интепегует. 6vhpt ли он иг.пользован получившими

его русскими революционерами или соратниками по

партии для борьбы за финляндские интересы. Обе

возможности использования взрывчатого вещества

для них совершенно оправданы.

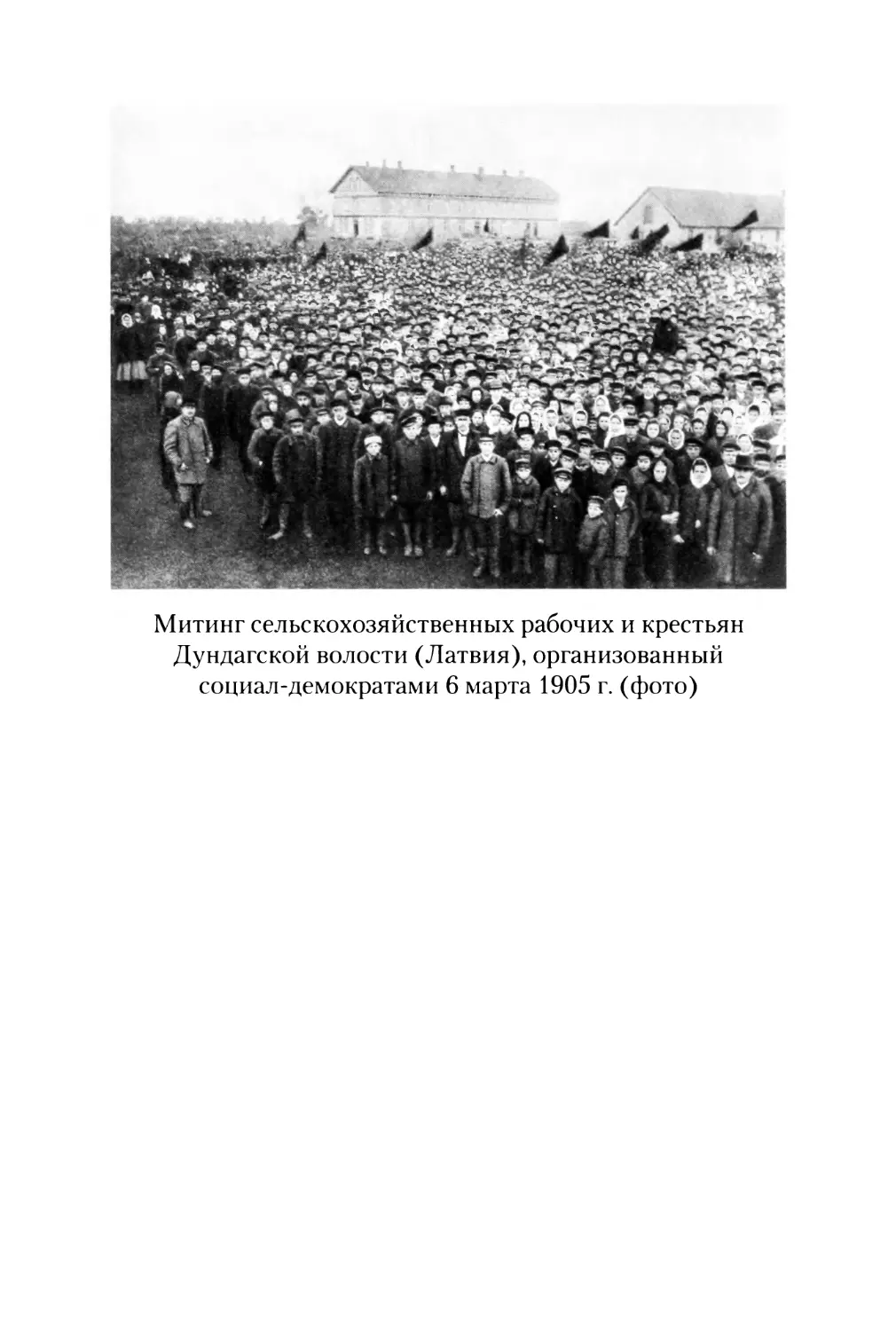

Напомним, что события разворачиваются в годы

наиболее мощного развития первой русской рево¬

люции, и Финляндия не остается в стороне от влия¬

ния революционной пропаганды. Особенно активно

такую пропаганду проводят представители РСДРП

и их соратники по социал-демократической партии

Финляндии (СДПР). Одна Империя, одна идеоло¬

гия, одни и те же проблемы, одинаковые способы их

решения.

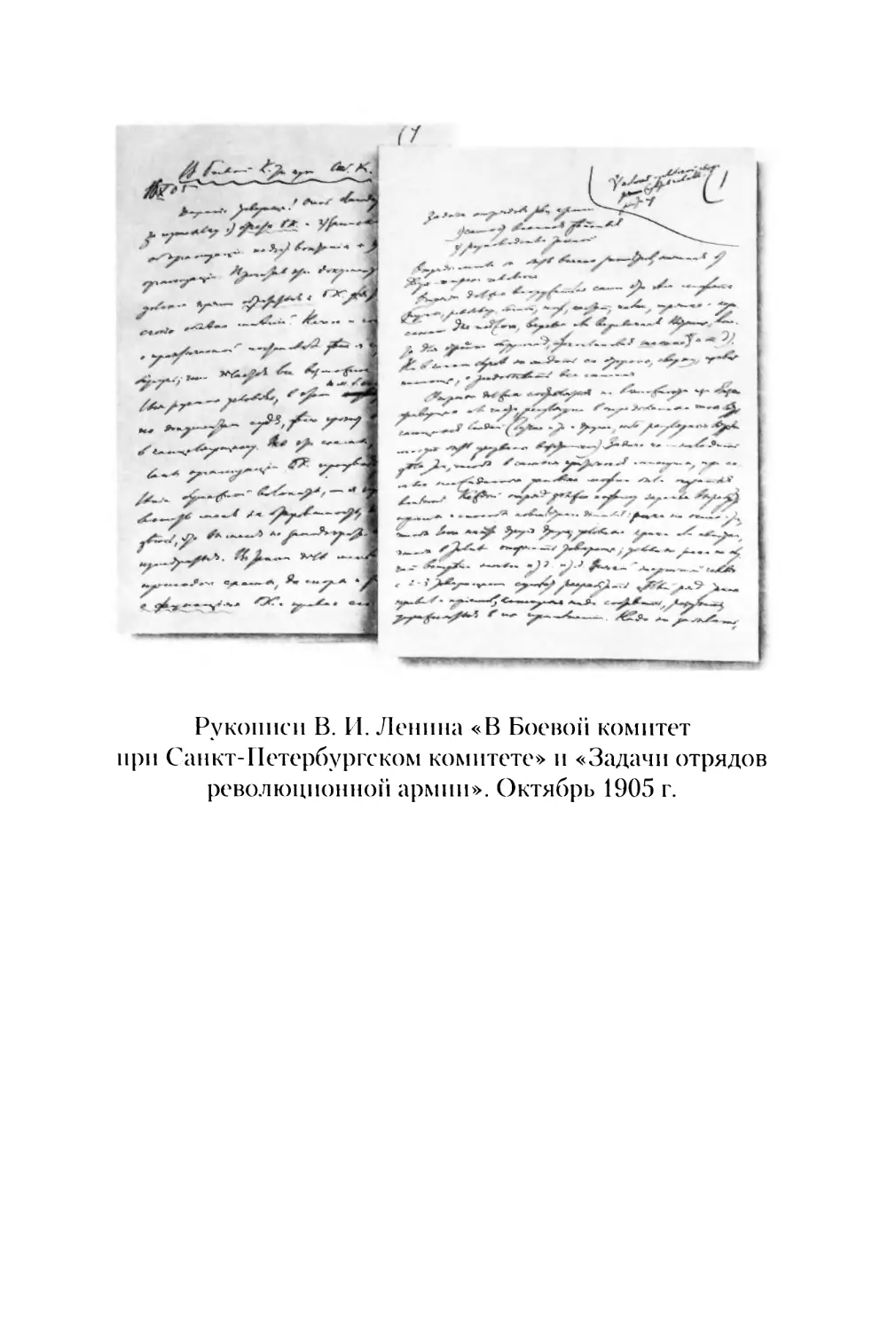

«Тут нужна бешеная энергия и еще энергия. Я с

ужасом вижу, что о бомбах говорят больше полгода и

ни одной не сделали. Идите к молодежи. Основывайте

тотчас боевые дружины везде и повсюду, и у студентов

и у рабочих особенно. Пусть тотчас же организуются

отряды от 3-х до 10, до 30 человек. Пусть тотчас же

вооружаются они сами, кто как может, кто револьве¬

ром, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога

и т. д. Пусть тотчас же эти отряды выбирают себе ру¬

ководителей и связываются по возможности с Боевым

комитетом при Петербургском комитете. Не требуйте

никаких формальностей, наплюйте, христа ради, на

все схемы, пошлите вы, бога для, все “функции, права

и привилегии” ко всем чертям. Не требуйте обязатель¬

ного вхождения в РСДРП, пусть желающие входят в

РСДРП или примыкают к РСДРП, это превосходно; но

я, безусловно, считал бы ошибкой требовать этого.

Отряды должны тотчас же начать военное обучение

на немедленных операциях, тотчас же. Одни сейчас

же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского

участка, другие — нападение на банк для конфискации

соедств для восстания. Не бойтесь этих пиобных на-

падений. Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на

избиении городовых: десятки жертв окупятся с лихвой

тем, что дадут сотни опытных борцов, которые завтра

поведут за собой сотни тысяч»51.

Или еще:

«Отряды должны вооружаться сами, кто чем может

(ружье, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с

керосином для поджога, веревка или веревочная лест¬

ница, лопата для стройки баррикад, пироксилиновая

шашка, колючая проволока и пр. и т. д.).

Каждый отряд должен заранее выработать приемы

и способы совместного действия. Практические работы

должны быть начаты немедленно. Они распределяются

на подготовительные и на военные операции. К подго¬

товительным работам относятся распознавательные,

разведочные работы: узнавать распределение работы

в казенных учреждениях, в банках, условия охраны

их, стараться заводить такие связи, которые бы могли

принести пользу (служащий в полиции, в банке, в суде,

на почте, телеграфе), узнавать склады оружия, все ору¬

жейные магазины города.

Затем отряды должны как можно скорее переходить

и к военным действиям, в целях 1) упражнения боевых

сил; 2) разведки слабых мест врага; 3) нанесения врагу

частичных поражений; 4) освобождения пленных (аре¬

стованных); 5) добычи оружия; 6) добычи средств на

восстание (конфискация правительственных денеж¬

ных средств) и т. д.

Начинать нападения, при благоприятных условиях,

не только право, но прямая обязанность всякого рево¬

люционера. Убийство шпионов, полицейских, жандар¬

мов, взрывы полицейских участков, отнятие прави¬

тельственных денежных средств для обращения их на

нужды восстания — такие операции уже ведутся везде,

и каждый отряд революционной армии должен быть

немедленно готов к таким операциям.

Что касается партийных делений... Ставить без¬

условные препятствия вступлению в отряды членов

других партий не следует»52.

Автором этих строк является лидер РСДРП

В. И. Ульянов (Ленин).

Все это написано в октябре 1905 г., всего за че¬

тыре месяца до событий в Гельсингфорсе. Пред¬

ставляется, что участники нападения были едины в

идейном отношении, тесно связаны с революционе¬

рами в Финляндии и в полном объеме на практике

реализовали поставленные вождями социал-демо¬

кратии задачи.

Выбран конкретный объект для нападения — от¬

деление Государственного банка России в г. Гель¬

сингфорсе.

Налицо объединение участников нападения «для

отнятия правительственных денежных средств» в

значительный по численности отряд, вооружение

(револьверы, ножи), проведение предварительной

разведки деятельности учреждения банка (приходи¬

ли неоднократно обменивать деньги), утверждение

и детальная реализация плана действий, который

исключал возможность вмешательства случайных

лиц при нападении (вспомните блокировку проле¬

тов лестниц).

Нельзя исключать и наличие сообщников из мест¬

ного населения, среди банковских служащих (ведь

также поставлена задача по установлению полезных

знакомств в банках), для этого есть все основания,

о которых будет сказано в дальнейшем.

Расправы с полицейскими в ходе преследова¬

ния — тоже реализация теоретических основ борьбы

революционеров.

НЕОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ вождем

теоретически обоснована, но возникла ли она толь¬

ко во время первой русской революции. Исследо¬

вание этого вопроса также интересно с позиций

оценки либеральных реформ, начатых отменой кре¬

постного права.

Спящее российское общество после отмены кре¬

постного права стало революционизироваться с по¬

разительной быстротой и для этого были основания.

«Для наблюдения за правильностью осуществле¬

ния реформы, вместо обращения к поместным силам,

на первый план, по старой привычке, унаследованной

от николаевского и предшествовавших времен, вы¬

двигаются совершенно не осведомленные в вопросе

разные флигель-адъютанты, роль которых в некоторых

местностях оказалась роковою: они не столько явились

в глазах темного населения представителями царской

власти, призывающей освобождаемых от рабства на

новую жизнь, сколько карательным орудием, выдвину¬

тым “обиженным” дворянским сословием против своих

еще вчерашних рабов.

Вершители милостивой царской воли были обра¬

щены в палачей, брызнувших на великий акт свободы

алой струей крови. Старый режим не хотел без мести

уступать иоле новому и поспешил на прощание нане¬

сти жестокий удар его создателю. Это был трагичный

момент в жизни царя-Освободителя, определивший в

значительной мере ход последующих в его печальной

судьбе событий.

Кровавым светом осветили зарю новой жизни в

России не либеральная, радикальная и революционная

интеллигенция, а те, кто на словах изъявляли своему

“обожаемому монарху” столько преданности, на деле

сводили с ним счеты за величайшее в нашей истории

его деяние.

Расстрел крестьян в некоторых внутренних губер¬

ниях, пролитая их кровь были сигналом к выражению

правительству прямого недоверия со стороны наибо¬

лее страстных представителей нашей общественности.

Именем царя придворная знать, бюрократия и дво¬

рянство покрыли свое кровавое деяние и, сводя с ним

счеты по случаю нанесенной им якобы тяжкой обиды,

выдали именно его головою крайним общественным

элементам. Крайние правые в данном случае сошлись с

крайними левыми и в историческом ответе за такой не¬

осторожный союз оказался именно тот, кто менее всего

заслужил удары исторической Немезиды»53.

Так оценивал начало революционного периода

развития русского общества после отмены крепост¬

ного права видный ученый Б. Б. Глинский. В данном

случае речь шла о расстреле крестьян в селе Бездна

Казанской губернии, крестьян, не понявших многих

аспектов акта 19-го февраля. Возникли волнения, и

последовала расправа, во время которой были убиты

71 человек, ранены 115.

«Великий акт 19-го февраля был смочен кровью,

брызги которой с берегов Волги долетели до Невы, все¬

ляя всюду ужас, озлобление и негодование. Казанское

дворянство отслужило кровавую панихиду по своей

рабовладельческой привилегии, а крестьяне вместо

святой воды и крестного знамения крестились пулями

на новую жизнь и на “свободный труд”»54.

Последовали резкие оценки самой реформы

русскими демократами А. И. Герценым, Н. Г. Чер¬

нышевским, Н. А. Добролюбовым, Н. П. Огаревым.

Появляются студенческие консервативные (тайные)

кружки, к участникам которых применяются репрес¬

сивные меры; университетские беспорядки проис¬

ходят в Москве, Казани, Киеве.

В 1862 г. сенатор Жданов в служебной записке

пишет:

«В тайных собраниях своих члены политического

общества однажды остановились на преступном убеж¬

дении в необходимости истребления всей августейшей

его императорского величества фамилии. Исполнение

этого злодейского намерения вызвался принять на себя

один из членов общества, для чего собирался ехать в

Петербург»55.

В то же время петербургские, московские студен¬

ты десятками арестовываются за участие в сходках,

митингах протеста. Ширится работа по распростра¬

нению прокламаций «Земской думы», «Русской

правды» и, наконец, «Земли и воли», возникают вос¬

кресные школы.

В одной из своих статей революционный демо¬

крат Д. И. Писарев отмечает:

«Посмотрите, что делается вокруг нас, и подумайте,

можем ли мы дальше терпеть насилие, прикрывающее¬

ся устарелою формою божественного права. Посмотри¬

те, где наша литература, где народное образование, где

все добрые начинания общества и молодежи. Придрав¬

шись к двум-трем случайным пожарам, правительство

все проглотило. Воскресные школы закрыты, народные

читальни закрыты, два журнала закрыты, тюрьмы на¬

биты честными юношами, любящими народ и идею,

Петербург поставлен на военное положение, прави¬

тельство намерено действовать с нами как с неприми¬

римыми врагами. Оно не ошибается. На стороне пра¬

вительства стоят только негодяи, подкупленные теми

деньгами, которые обманом и насилием выжимаются

из бедного народа»56.

Противостояние тем временем нарастает, воз¬

никает подпольная печать, политические процессы

следуют один за другим. И, наконец, пришло время,

когда в политических кружках Нефедова и Ишутина

возникла мысль об убийстве царя. Правда, первый

исполнитель, член ишутинского кружка Д. В. Кара¬

козов, действовал на свой страх и риск, но идея о ца¬

реубийстве уже родилась, и можно было с уверенно¬

стью предположить, что попытки ее осуществления

будут продолжаться.

4 апреля 1866 г. Д. Каракозов выстрелил в Алек¬

сандра II, совершавшего прогулку, пуля пролетела

мимо (случайный прохожий подтолкнул под руку

стрелявшего). Д. Каракозов был арестован.

Незамедлительно дана оценка события А. И. Гер¬

ценом:

«Полицейское бешенство достигло чудовищных

размеров. Выстрел вновь раззадорил злобу грызущих¬

ся и сдул снова пепел, которым начало заносить тлев¬

ший огонь, темные силы еще выше подняли голову,

и испуганный кормчий ведет на всех парусах чинить

Россию в такую черную гавань, что при одной мысли