Text

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРОСВЕЩЕНИЕ 1972 г,

НОВАЯ

ИСТОРИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1640-1870

УЧЕБНИК

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

ИНСТИТУТОВ

Под редакцией

действительного члена Академии

педагогических наук СССР,

ПРОФ. А. Л. НАРОЧНИЦКОГО

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,

ДОПОЛНЕННОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОСКВА 1972

9 (М) 8

Н72

ДОПУЩЕНО

МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР

В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНИКА

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ

Новая история. Ч. 1. 1640—1870. Учебник для

Н72 пед. ин-тов. Под ред. действ, чл. Акад. пед.

наук СССР проф. А. Л. Нарочницкого. Изд.

2-е, доп. М., «Просвещение», 1972.

719 стр. с карт.

1—6—3 9 (М) з

31—71

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебник для исторических и историко-филологических фа-

культетов педагогических институтов охватывает основные

вопросы и события новой истории зарубежных стран Европы

и Америки от английской буржуазной революции XVII в. до

франко-прусской войны и Парижской коммуны. Имеется

в виду параллельное изучение студентами курсов истории

СССР и истории стран Востока, а также обязательного курса

историографии новой и новейшей истории. Авторы стремились

создать приемлемый по объему учебник, отвечающий программе

по новой истории для педагогических институтов и доступный

для усвоения в пределах времени, отводимого на изучение этого

предмета.

Во второе, дополненное и исправленное издание включены

новые главы об Испании и о странах Латинской Америки

XIX в. В учебник внесены также уточнения в соответствии

с данными новейших документальных публикаций и историче-

ских исследований, пересмотрена и дополнена библиография.

Отдельные главы учебника написаны следующими авто-

рами:

гл. X, XIV — доцентом Н. Е. Застенкером;

гл. XI, XII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXIII, XXV — про-

фессором С. Б. Каном;

гл. XXVIII — доктором исторических наук А. С. Каном;

гл. XIII, XXX— доктором исторических наук Р. П. Ко-

нюшей;

гл. XX — профессором А. И. Молоком;

введение и главы I, III, IV, V, VI,. VII, VIII, XVIII, XXII,

XXVI, XXVII, XXXI — действительным членом Академии педа-

гогических наук СССР профессором А. Л. Нарочницким; им же

составлены исторические карты;

гл. XXIX — профессором С. А. Никитиным (славянские

страны) и профессором А. Л. Нарочницким;

гл. II, IX, XXIV, а также библиография и хронологическая

таблица — профессором И. А. Никитиной.

1*

ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НОВОЙ ИСТОРИИ

Экономическое и политическое положение

Западной Европы к середине XVII века

Основное содержание новой истории. Деление истории на древ-

нюю, средневековую и новую в его современном научном понима-

нии исходит из марксистско-ленинского учения о социально-эко-

номических формациях и революционном переходе от одной

формации к другой. Переход от средневековья к новой истории —

это переход от феодализма к капитализму, совершившийся по-

средством буржуазных революций. Новая история—история по-

беды капиталистического строя над феодальным, история укреп-

ления и развития капитализма, это история обострения противо-

речий капиталистического общества, назревания общего кризиса

капитализма и подготовки социалистических революций в резуль-

тате роста рабочего класса и рабочего движения. В 1917 г. Вели-

кая Октябрьская социалистическая революция открыла новейшую

эпоху всемирной истории, главное содержание которой состоит

в победе социалистического строя над капитализмом. Изучение

новой и новейшей истории необходимо прежде всего для того, что-

бы понять закономерный процесс движения человечества к ком-

мунизму, историческую роль капитализма как последнего

эксплуататорского строя, сначала гигантски развившего произво-

дительные силы, а затем ставшего величайшей преградой на пути

общественного прогресса. В различных странах и в разное время

капитализму присущи свои исторические особенности, но каково

бы ни было своеобразие возникновения и развития капитализма

в той или иной стране, всюду этот строй имеет общие черты и

закономерности, развивающиеся в ходе новой истории.

В первой половине XVI в. Реформация и Великая крестьянская

война в Германии имели многие черты буржуазных революций,

но предпосылки для победы буржуазного строя тогда еще не

созрели и в ходе событий буржуазия потерпела поражение.

Победа мелкокняжеского абсолютизма, засилье средневековых

цехов в городах Германии и перемещение мировых торговых

путей из Центральной Европы на Атлантический океан содейст-

вовали замедлению экономического развития Германии и дли-

тельному закреплению в этой стране политической раздроблен-

ности и феодального строя. Опустошения времен Тридцатилет-

ней войны разорили целые области.

Ранняя буржуазная революция в Нидерландах в 1566 г.

имела успех, но не могла положить начало периоду победы

5

капитализма над феодализмом. Эта революция охватила лит

Северную часть Нидерландов. Образовавшаяся в результате нов

республика семи Соединенных провинций (Голландия) была ма-

леньким государством. Ее буржуазия была богата, но занималась

преимущественно не промышленным производством, а кредит*

ными операциями, посреднической торговлей и мореходством.

Нидерландская революция сыграла известную роль в подго-

товке победы капитализма над феодализмом, но ее влияние бы-

ло относительно невелико и не имело решающего значения.

Несравненно более значительные последствия имела победа

буржуазной революции в Англии в середине XVII в. Эта победа

явилась решающим условием быстрого роста капитализма в

Англии и подготовки в этой стране первой в мире промышленной

революции, начавшейся во второй половине XVIII столетия. Анг-

лия надолго заняла преобладающее положение в мировой тор-

говле и промышленности и стала первой великой капиталистиче-

ской державой. К. Маркс отмечал, что английская революция

1640—1660 гг. по своему значении? была первой буржуазной ре-

волюцией ^европейского масштабаПоэтому можно считать ее

началом новой истории.

Еще с конца 1930-х годов в советской исторической науке уста-

новилась периодизация, по которой рубежом новой истории

принято считать английскую буржуазную революцию. Это собы-

тие не является, однако, резким рубежом между средневековьем

и новым временем, так как процесс победы капитализма над

феодализмом растянулся на длительный период. Капиталистиче-

ский уклад и капиталистическая мануфактура стали возникать

в отдельных странах уже в XVI в., когда произошли и первые

ранние буржуазные революции. Следовательно, основные процес-

сы и явления, характерные для периода новой истории, начали

быстро развиваться уже в XVI столетии. Что касается влияния

английской буржуазной революции, то оно сказалось в полной

мере лишь постепенно, в течение полутора веков. В середине же

XVII в. Англия еще не принадлежала к сильнейшим государст-

вам Европы. На континенте Европы решающий удар феодализму

нанесла только французская буржуазная революция XVIII в.

Все это дает основание считать, что победа капитализма над фео-

дализмом полностью определилась лишь к концу XVIII в.

Понятие о новой истории в буржуазной историографии. В сред-

ние века ученые подразделяли весь ход всемирной истории на

эпохи четырех монархий — ассиро-вавилонской, мидо-персидской,

греко-македонской и римской, что отвечало уровню исторических

знаний того времени, а также античной и библейской традициям»

Средние века мыслились в то время как продолжение эпохи Рим-

1 К. Маркс. Буржуазия и контрреволюция. К. Маркс и Ф. Эн-

гельс. Соч., изд. 2, т. 6, стр. 115.

6

ской империи в виде «Второго Рима», или Византии, и так назы-

ваемой Священной Римской империи в Германии.

Гуманисты XV—XVI вв. впервые выработали понятие о «сред-

невековье» (medium oevum) в противоположность античности

(antiquitas) и выдвинули идею о начале новой истории. Главной

чертой нового времени они считали развитие светской идеологии,

борьбу за освобождение личности и общества от всеобъемлющей

власти католической церкви. При этом в понятие гуманизма они

вкладывали весьма ограниченное буржуазно-индивидуалистиче-

ское содержание. Началом новой истории гуманисты провозгла-

сили развитие светской науки и культуры под знаменем Ренес-

санса, или возрождения античных традиций.

Со второй половины XVII в. в западноевропейских универси-

тетах стало традиционным деление всемирной истории на древ-

нюю (до падения Западной Римской империи), средние века и

новое время. Однако начало новой истории понимается в по-

мещичье-буржуазной исторической литературе различно. В цер-

ковной и консервативной дворянской литературе долго держа-

лось, а иногда и теперь встречается мнение, что началом новой

истории следует считать падение Константинополя (1453) в

результате завоевания его турками-османами. Но эта дата являет-

ся в действительности малозначительной, так как Византия еще

задолго до 1453 г. превратилась в жалкий обломок прежней

великой державы и падение Константинополя не внесло никаких

коренных перемен в ход всемирной истории.

В буржуазно-либеральной историографии преобладает мне-

ние, господствующее в настоящее время в Западной Европе, что

за начало новой истории следует принимать появление гума-

низма и Реформацию. В русской дореволюционной буржуаз-

ной литературе типичным выразителем этого взгляда был ли-

беральный историк Н. И. Кареев, автор обширной семитомной

«Истории Западной Европы в новое время». Эта же точка

зрения была принята в русских дореволюционных учебниках

и в университетском преподавании. Несостоятельность этого

взгляда вытекает из того, что ни гуманизм, ни Реформация

не внесли коренных перемен в социально-экономическую струк-

туру общества. Развитие светского мировоззрения и науки

под знаменем гуманизма само было явлением производным, от-

ражавшим появление капиталистического уклада в недрах фео-

дализма.

В XIX в. в США и латиноамериканских странах распростра-

нилась точка зрения, согласно которой началом новой истории

послужили великие географические открытия, и в особенности

открытие Америки (1492 г.). Взгляд этот принят во многих аме-

риканских университетах и школах.

В Европе в конце 80-х годов XIX в. русский ученый-социолог

Л. И. Мечников в своей книге «Цивилизация и великие истори-

7

ческие реки» (1889 г.) выдвинул деление истории на три эпохи -*

период древних цивилизаций, средиземноморскую и океаниче-

скую цивилизации. Начало перехода к океанической цивилиза-

ции он усматривал в великих географических открытиях. Не-

сомненно, географические открытия конца XV—XVI в. дали

сильный толчок дальнейшему развитию торговли, завоеванию и

ограблению колоний, но вовсе не означали коренных перемен

в жизни общества. Такие перемены последовали лишь с пере-

ходом от феодализма к капитализму.

Таким образом, в буржуазной исторической литературе нет

обоснованного и общепринятого определения основного содер-

жания и начала новой истории. В буржуазной историографии нет

и ясного подразделения новой истории на отдельные периоды.

Во Франции принято называть период, начинающийся с фран-

цузской революции 1789 г., «современной историей», хотя очевид-

но, что в наше время великих побед социалистического строя над

капитализмом такое наименование уже лишено смысла. Только

марксизм внес в традиционное деление истории на новую и но-

вейшую, средневековую и древнюю подлинно научное содержа-

ние, связав это деление с исторической сменой общественно-эко-

номических формаций — рабовладельческого, феодального и

капиталистического строя.

Два основных периода новой истории. В новой истории выде-

ляется период победы и утверждения капитализма в передовых

странах Европы и Америки (1640—1870) и следующий за ним

период начавшегося упадка капитализма, назревания социали-

стических революций (1871—1917). Первый из этих периодов

открывается английской буржуазной революцией XVII в. и про-

должается до франко-прусской войны и Парижской коммуны

(1640—1870). Основными событиями и процессами этого перио-

да являются победоносные буржуазные революции в Англии,

Франции, Америке и других странах, промышленная революция,

особенно в Англии, быстрое развитие крупной капиталистической

индустрии, буржуазно-национальные движения и войны и обра-

зование новых национальных государств, рост рабочего класса

и рабочего движения, обострение противоречий капитализма,

возникновение научного коммунизма й первой марксистской пар-

тии (Союз коммунистов). В целом в этот период капиталистиче-

ский строй развивался еще по восходящей линии, но внутренние

противоречия капиталистического общества уже проявились в

полной мере. В то время как в передовых странах Европы и Аме-

рики побеждал капитализм, в странах Востока господствовал фе-

одальный строй и эти страны подвергались колониальному завое-

ванию со стороны капиталистических государств Запада.

Политическая карта Европы и международная обстановка к

середине XVII в. К середине XVII в. Европа состояла из множества

больших и малых феодальных королевств и княжеств. Несколько

небольших торговых городов-республик в Италии и Северной

8

Германии терялись в сонме дворянско-монархических государств.

На Западе крупную, но уже начавшую приходить в упадок дер-

жаву представляла собой Испания, владевшая Центральной и

большей частью Южной Америки, Большими Антильскими остро-

вами, опорными пунктами у берегов Северо-Западной Африки,

Филиппинским архипелагом на Тихом океане. На материке

Европы в испанские владения входили испанские Нидерланды и

Бургундия, что укрепляло позиции испанских Габсбургов в борь-

бе с Францией за господство в Западной Европе. Маленькое Пор-

тугальское королевство владело Бразилией и другими колония-

ми, но не имело серьезного влияния на политическое положение

в Европе. Испания и Португалия занимали в период великих

географических открытий XV—XVI вв. наиболее выгодное поло-

жение на торговых путях, ведших в Новый Свет. Испанские

завоеватели награбили несметные сокровища в Америке, но

отсталость феодальной Испании, неразвитость городов и город-

ского ремесла и непроизводительное расходование дворянством

награбленных богатств привели к тому, что эти богатства посте-

пенно переходили в руки голландских, английских и французских

купцов, сбывавших в Испанию свои товары. Тем не менее в пер-

вой половине XVII в. Испания была еще могучей военной и мор-

ской державой.

Во Франции и в других странах происходил процесс укреп-

ления феодальной абсолютной монархии. Французское королев-

ство вело непрерывные войны с испанскими и австрийскими Габс-

бургами за расширение и округление своих границ и за торговые

пути. Против австрийских Габсбургов «христианнейшие» коро-

ли Франции заключили союз с Турцией, а также со Швецией и

Польшей. С 1648 г. Франция и Швеция наряду с Австрией стали

гарантами границ и устройства так называемой Священной Рим-

ской империи германской нации. Вестфальский мир 1648 г. на-

долго закрепил политическую раздробленность Германии, где

наиболее сильные позиции занимали австрийские Габсбурги. Их

обширные многонациональные владения и императорская коро-

на, переходившая из поколения в поколение к наследникам Габс-

бургского дома, обеспечивали им влиятельное положение. Между

австрийскими и испанскими Габсбургами шла вековая борьба

за преобладание в Западной Германии и в Италии, представляв-

ших собой конгломерат малых государств. Италия состояла из

отсталых феодальных монархий, в числе которых находилась

Папская область с Римом, игравшая роль всемирного центра

католической церкви. Торговые республики Генуя и Венеция по-

степенно шли к своему полному упадку, теснимые на рынках

Средиземноморья сильными соседними государствами и огром-

ной Османской империей.

На юго-востоке Европы завоевания турок достигли с XVII в.

гигантских размеров. Кроме Малой Азии (Анатолии), границы

Османской империи и ее вассалов включали Арабский Восток,

9

Балканские страны, Венгрию, а также северное и восточное

побережье Черного моря, превращенного с XVI столетия в ту*

редкое озеро, закрытое для международной торговли. Завое-

вательная политика Турции, с одной стороны, и Австрии и Рос-

сии — с другой, порождала острые международные противоре-

чия на востоке Европы. Османские завоевания угрожали и Поль-

ше. Турецкие султаны и Франция о XVI в. поддерживали

тесный союз и сотрудничество против австрийских Габсбургов.

Угроза дальнейших турецких завоеваний оказывала огромное

влияние на положение в Европе, но уже в то время начинался

внутренний упадок и разложение Османской империи, подгото-

вившие ее позднейшее ослабление.

В Восточной Европе между германскими государствами и

Россией находилось обширное, но приходившее в упадок мно-

гонациональное Польское государство, владевшее литовскими

и украинскими землями. Большое значение имело быстрое эко-

номическое, политическое и военное усиление Русского государ-

ства. Борьба за территориальное расширение и выходы к морям

сталкивала Россию с интересами феодальной Турции, Польши

и Швеции.

На севере Европы наиболее мощной в военном и политиче-

ском отношении была Швеция, владевшая не только восточным

побережьем Балтийского моря, но и устьями крупных рек, про-

текавших по Германии с юга и служивших ее важнейшими

торговыми артериями. Шведская морская держава была грозной

агрессивной силой, закрывавшей выход к морю России и мешав-

шей самостоятельному развитию германских государств и Дании.

В состав небольшого Датского королевства, не обладавшего силь-

ной армией, входила Норвегия.

На северо-западе Европы находилась небольшая, но богатая

буржуазно-помещичья Голландия, владевшая к этому времени

торговыми факториями в Индонезии, Южной Африке и Восточ-

ной Индии. Голландия располагала большим торговым и военным

флотом и финансовыми ресурсами и держала в своих руках

значительную часть посреднической европейской и колониальной

торговли. Морское могущество Голландии достигло к середине

XVII в. наибольшего подъема, но самые благоприятные условия

для перехода к капиталистическому производству создались к

середине XVII в. не в Голландии, а в Англии, занимавшей для

того времени наиболее выгодное положение на морских торговых

путях вокруг Европы и через Атлантический океан.

Состояние производительных сил экономически развитых

стран Западной Европы. Экономика даже наиболее передовых в

экономическом отношении стран Западной Европы XVII в. имела

в основном аграрный характер. Главной отраслью производства

было сельское хозяйство. Точные статистические данные для того

времени отсутствуют, но по наиболее вероятным предположениям

все население западноевропейских стран к 1600 г. не превышало

10

jq—95 млн. человек, а к 1700 г. составляло не более 180 млн.

человек. Из них в деревне даже в наиболее развитых областях

жило подавляющее большинство населения, а города, насчиты-

вавшие свыше 100 тыс. жителей, были редким явлением. В сель-

ском хозяйстве до XVIII в. повсюду господствовало трехполье.

Плуг и ручные орудия служили для обработки земли. Лишь

вблизи крупных городов делались единичные опыты перехода

к травосеянию и плодопеременной системе земледелия. Огром-

ные земельные площади еще не возделывались и были покрыты

лесами.

До нас дошло немало описаний технологии разных произ-

водств в XVI—XVII вв. в промышленных районах Германии,

Голландии, Англии. Повсюду в промышленности господствовал

ручной труд, хотя широко применялись некоторые механизмы,

приводимые в движение мельничным наливным колесом, и вет-

ряные мельницы, особенно характерные для голландских про-

винций. Важное значение имело распространение наливного, бо-

лее мощного, мельничного колеса. Приводимые им в действие

валы, шестерни, зубчатки, жернова и другие орудия применя-

лись в мукомольном и круподерном деле, для выделки бумаги,

в лесопилении, производстве пороха, для вытягивания прово-

локи, резки железа, приведения в движение молота, токарных,

сверлильных и шлифовальных станков и т. д. XVI—XVII века

были своего рода эпохой мельниц, располагавшихся вблизи рек,

прудов и других источников водной энергии. В XVI—XVII вв.

стали применяться маховые колеса, ременные приводы, транс-

миссии для нескольких исполнительных механизмов от одного

мельничного колеса.

В горном деле использовалась примитивная техника — кирка,

бадья, тележка. Для катания тележек в шахтах в Германии

кое-где применялись деревянные рельсы. В XV—XVI вв. благо-

даря применению дутья с помощью мехов, приводимых в дей-

ствие наливным водяным колесом, стало возможным перейти к

доменному способу плавки железной руды и к получению чугу-

на, перерабатывавшегося затем в мягкое железо или сталь.

Этот способ плавки заменил прежний так называемый сыро-

дутный, при котором железо получалось непосредственно, но

в очень малых количествах. В металлургии использовался дре-

весный уголь, а каменный уголь применялся лишь в небольших

количествах, главным образом для отопления.

Ручной труд безраздельно господствовал в обрабатывающей

промышленности. Технологические приемы передавались из по-

коления в поколение по традиции и были производственным

секретом цехов или семьи мастера, но XVI—XVII века характе-

ризуются уже большими успехами изобретательской мысли.

Особенно много новых изобретений появилось во второй поло-

вине XVII в., но они, как правило, наталкивались на враждеб-

ное отношение цеховых мастеров и на всевозможные запреты.

11

Ремесленники во многих местах превратились в кустарей, по-

лучавших сырье и сбывавших товар через скупщика-капитали-

ста, ставшего организатором простой кооперации мелких произ-

водителей, которые постепенно превращались в капиталистиче-

ских рабочих на дому. С XVI в. в Англии, Голландии, Франции

стали возникать рассеянные и централизованные мануфактуры

как ранняя форма капиталистического промышленного произ-

водства, основанная на разделении труда.

Методы так называемого первоначального накопления капи-

тала. XVI—XVII века характеризовались быстрым ростом торго-

вой буржуазии, охваченной жаждой обогащения и накопления

крупных капиталов, появлением и развитием мануфактуры как

ранней формы капиталистического производства. Буржуазные

экономисты и историки с целью приукрасить историю капита-

лизма создали разнообразные фантастические объяснения этого

первоначального накопления капитала. Примером таких версий

может служить теория «сбережения» вульгарного апологета ка-

питализма Сениора, объяснявшего появление первых капиталов

«бережливостью» их обладателей. Домыслы Сениора Маркс вы-

смеял в 24-й главе первого тома «Капитала» о первоначальном

накоплении. В конце XIX — начале XX в. немецкий реакцион-

ный буржуазный социолог М. Вебер пытался объяснить появле-

ние крупных капиталов влиянием протестантской морали с ее

духом скопидомства и делячества. Либеральный экономист

В. Зомбарт, ставший ярым реакционером, написал ряд книг, ста-

раясь доказать, что сначала развился некий «капиталистиче-

ский» дух бережливости и погони за прибылью, а затем уже

главным образом в результате сбережений капиталистов и на-

копления помещиками земельной ренты мирно и спокойно сло-

жились первые капиталы. Но все эти вымыслы защитников ка-

питализма не имеют под собой научной почвы.

К. Маркс на основе анализа огромного количества фактов

доказал, что суть первоначального накопления сводилась к отде-

лению производителей от средств производства, к разорению

и экспроприации мелких производителей — крестьян и ремеслен-

ников, при самом широком применении кровавых, насильствен-

ных методов. К важнейшим способам первоначального накоп-

ления Маркс относит торговлю, весьма часто принудительную

и сочетавшуюся с прямым насилием и неэквивалентным обменом

в колониях, где нередко за спиртные напитки, стеклянные бусы

и другие предметы выменивались огромные количества драго-

ценных металлов и камней. Непосредственное ограбление коло-

ний, принудительный обмен, наложение контрибуций и даней,

организация в колониях производства, основанного на рабском

труде, работорговля занимали видное место среди способов пер-

воначального накопления. К этим же способам Маркс относил

государственный кредит, т. е. предоставление крупными банки-

рами и купцами займов государству на ведение войн и другие

12

цужды под большие проценты. Причем правительства погашали

эти долги и проценты за счет военного грабежа или увеличения

налогов, взимаемых с трудящегося населения. Одним из методов

первоначального накопления служила секуляризация церковных

земель и распродажа их за бесценок буржуазии и помещикам.

Наиболее ярким примером прямой насильственной экспропри-

ации мелких производителей является процесс так называемого

огораживания и принудительного сгона крестьян с земли, начав-

шийся в Англии еще в конце XV в. Каждый шаг первоначального

накопления капитала был отмечен насилием и кровью. Процесс

первоначального накопления в первой половине XVII в. сделал

наибольшие успехи в Англии, но был далек от завершения.

Новый мощный толчок ему дала победа в этой стране буржуазной

революции.

ГЛАВА I. АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

XVII ВЕКА

Общие условия экономического и политического развития Анг-

лии накануне революции. В первой половине XVII в. Англия еще

была относительно слабым государством Европы по сравнению

с такими обширными и могучими державами, как Испания или

Франция. Население Англии в XVI в. не достигало 4 млн. чело-

век, а к середине XVII столетия составляло около 5 млн. человек,

т. е. в 3 с лишним раза меньше, чем было во Франции. По уровню

торговли, мореходства и финансовым ресурсам Англия намного

уступала Голландии. Торговый и военный флот Голландии и

Испании был гораздо многочисленнее и сильнее, чем английский.

Тем не менее Англия обладала рядом исторически сложившихся

важных преимуществ, содействовавших ее быстрому экономиче-

скому развитию. Длительное время Англия занимала очень вы-

годное положение на торговых путях вокруг Европы и через

Атлантический океан. Ее островное положение в условиях XVII в.

и в последующие 2 столетия придавало ей относительную не-

уязвимость. Опустошительные войны XVI—XVII вв. на материке

Европы не разорили Англию и даже давали ей возможность

обогатиться. Английское дворянство и буржуазия не нуждались

в многочисленных сухопутных войсках, которые непроизводи-

тельно поглощали огромные средства во Франции и Испании.

Городская жизнь в Англии еще в средние века отличалась срав-

нительно большей свободой, чем в Испании и Франции, хотя

цехи стесняли развитие промышленности в городах, но в сель-

ских местностях она могла развиваться, не встречая цеховых

ограничений. Значительная часть английского дворянства вовле-

калась в торговлю, обуржуазивалась и вкладывала капиталы

в сельское хозяйство и мореходство, в отличие от праздных

испанских дворян, высокомерно пренебрегавших всякой хозяй-

ственной деятельностью. Рост городов и развитие промышлен-

ности в деревнях содействовали расширению внутреннего рынка

и раннему исчезновению личной крепостной зависимости кресть-

ян от помещиков. Английская буржуазия стремилась к захвату

колоний и созданию мощного флота, желая использовать все

выгоды своего положения. Ее экономическая сила быстро росла.

В то же время абсолютизм в Англии был относительно слабее,

чем во Франции или Австрии.

14

Промышленность и торговля. Капиталистическая мануфакту-

ра. С XVI в. в Англии происходил быстрый рост разных отраслей

промышленности, особенно сукноделия. Вывоз сукон составлял

свыше Vs всего английского экспорта, В 1614 г. был строжайше

запрещен вывоз за границу необработанной шерсти. Сукноделие

и шерстопрядение развивались в деревнях и местечках, главным

образом в густо заселенных и экономически более развитых юго-

восточных графствах. Выработка бумажных тканей из индий-

ского хлопка едва зарождалась. Ситцы привозили из Индии, и

они считались предметом роскоши.

Английское купечество быстро богатело. Еще в предшествую-

щий период английские купцы создали привилегированные ком-

пании для заграничной торговли. Наиболее известными из них

были «Компания купцов-авантюристов», Восточная компания

для торговли на Балтийском море, Левантская и Африканская

компании, а в 1600 г. была основана знаменитая Ост-Индская

компания. За первую половину XVII в. внешняя торговля Англии

увеличилась вдвое.

Купцы постепенно подчиняли себе ремесленников-прядильщи-

ков и ткачей, выступая в роли поставщиков сырья, скупщиков и

организаторов производства. В результате деревенские суконщи-

ки и прядильщики вовлекались в сферу капиталистической

эксплуатации. Один торговец сукнами в Уилтшире раздавал ра-

боту 1000 человек. Часто они выполняли одинаковую работу,

продавая затем свой товар скупщику и покупая у него сырье.

Это была простая кооперация без сложного разделения труда.

Более высокой формой раннего капиталистического производства

в Англии стала рассеянная мануфактура, нередко достигавшая

больших размеров: богатые купцы иногда, подчиняли себе сотни

прядильщиков, ткачей-суконщиков и других ремесленников, вы-

полнявших разную работу. Изредка встречались и предприятия

типа централизованной мануфактуры. Иногда у предпринимате-

ля-суконщика в одном помещении работали прядильщики, ткачи,

красильщики, чесальщики и другие работники.

Многие местности юго-востока Англии были усеяны сукно-

вальнями, бумагоделательными предприятиями, лесопильнями,

мукомольными мельницами. Распространение рассеянной ману-

фактуры в деревне сочеталось с засильем цехов в старых городах

Англии. Но в городах, особенно в Лондоне, среди ремесленников

происходило расслоение на зажиточных цеховых мастеров, экс-

плуатируемых подмастерьев и немногочисленных наемных ра-

бочих.

Сельское хозяйство и аграрные отношения. Несмотря на рост

промышленности, Англия XVII в. была в основном аграрной стра-

ной. Из 5 млн. жителей не более ’А жило в городах, из которых

один Лондон представлял крупный торговый и промышленный

центр с 200 тыс. человек населения. Другие города насчитывали

не более 20 тыс. жителей. Разделение труда между промышлен-

15

ностью и сельским хозяйством расширяло рынки сбыта сельскохо-

зяйственых продуктов городскому и деревенскому промышлен-

ному населению. Вывоз сукон повышал спрос на шерсть и пряжу.

Особенно доходным было овцеводство для сбыта шерсти на рынок.

Лендлорды нередко заводили крупные пастбищные хозяйства,

прибегая для этого к насильственному захвату и огораживанию

земель и сгону с них крестьян.

Развитие внутренней торговли на сравнительно небольшой тер-

ритории Англии еще в средние века сделало выгодным для круп-

ных землевладельцев замену ряда натуральных повинностей

крестьян денежными, что содействовало почти полному исчезно-

вению личного прикрепления крестьян к земле и лендлорду. Но

в стране сохранились феодальные формы собственности—сочета-

ние крупного помещичьего землевладения с мелким крестьянским

держанием и раздвоением права собственности на верховное

владение и право пользования. Не только крестьяне, но и владель-

цы маноров — крупные лендлорды и средней руки помещики

(джентри) не были полными собственниками своих имений. Земли

дворян считались рыцарским держанием, для закрепления права

на которое король мог при смене владельцев взимать определен-

ные сборы.

Крестьянское население (йомены) переживало процесс имуще-

ственного и правового расслоения и находилось в большей или

меньшей зависимости от помещиков. Наиболее зажиточные кре-

стьяне, приближавшиеся к положению полных собственников

земли, назывались фригольдерами (свободными держателями).

В юго-восточной части страны они составляли около трети кре-

стьянства, а на северо-западе их было гораздо меньше. Основную

массу крестьян представляли так называемые копигольдеры (дер-

жатели по копии, или по договору), находившиеся в гораздо худ-

шем положении. Часть их считалась вечными наследственными

держателями земли, но обычно помещики склонны были рассмат-

ривать это держание как временное и краткосрочное. Многие

копигольдеры держали землю сроком на 21 год, но были и крат-

косрочные держатели (лизгольдеры), или арендаторы. Копиголь-

деры обязаны были уплачивать помещику постоянную денежную

ренту, но при переходе надела к новому держателю по наследству

или в результате купли-продажи помещики увеличивали ренту.

Тяжелыми поборами были файны — специальные платежи поме-

щику при переходе надела в другие руки, а также посмертные

взносы (гериоты). Лендлорды взимали поборы за пользование вы-

гонами, лесами, мельницами и т. д. На северо-западе страны не-

редко сохранялись натуральный оброк и барщинные работы.

Копигольдер держал ответ перед судом помещика по мелким

делам, не входившим в ведение специальных судебных властей.

Беднейшую часть деревни составляли безземельные батраки,

поденщики, подмастерья и рабочие деревенских мастерских,

имевшие только свою хижину, или коттедж,— их называли кот-

16

терами. Среди деревенской бедноты усиливалось стремление к

уравнению имущества и враждебность к богатым землевладель-

цам.

Огораживания, охватившие к середине XVII в. ряд централь-

ных и юго-восточных графств Англии, вели к разорению многих

крестьян-копигольдеров и сгону их с земли. Не случайно поэтому

крестьяне в этих местностях нередко поднимали восстания.

В 1607 г., во время одного из таких восстаний, крестьяне собира-

лись по 3 — 5 тыс. человек и рубили изгороди, чтобы положить

конец огораживаниям. Предводитель этого восстания Рейнольдс

был повешен. Восстания в районах огораживаний повторялись и

в дальнейшем. Борьба с огораживаниями сочеталась с выступле-

ниями крестьян против феодальных поборов.

Классовые противоречия в Англии накануне революции. Раз-

витие в Англии капиталистического уклада привело к обостре-

нию классовых противоречий и подготовило разделение страны

на сторонников и противников феодально-абсолютистского строя.

Значительная часть дворян, в том числе и высшая аристократия,

получали свои доходы от взимания старых феодальных рент и

были заинтересованы в сохранении и укреплении феодально-абсо-

лютистских порядков. Это «старое дворянство» было особенно

влиятельным на северо-западе страны и при дворе первых Стюар-

тов. Оскудевая экономически, старое дворянство цепко держалось

за свои феодальные привилегии и составляло главную опору аб-

солютизма в Англии накануне революции. Идеалом старого дво-

рянства была абсолютная монархия типа французской или испан-

ской. Старое дворянство во главе с династией Стюартов и англи-

канская церковь были оплотом реакции.

Но не все дворянство стояло за укрепление абсолютизма и

феодализма. Особенностью классовых отношений в Англии было

буржуазное перерождение и союз с буржуазией многочисленной

части дворянского сословия, в результате чего оно разделилось

на сторонников и противников буржуазной революции.

Многие, главным образом мелкие и средние, дворяне, особенно

в юго-восточной части страны, вовлекались в капиталистическое

предпринимательство — занимались сбытом шерсти и хлеба, пи-

воварением, производством сыра, торговлей и мореходством. Та-

кое «новое дворянство» скупало земли и расширяло свои коммер-

ческие доходы. По своим стремлениям и образу жизни оно сбли-

жалось с буржуазией. Новые дворяне стремились стать полными

собственниками своих имений, упразднить рыцарское держание,

обеспечить свободу предпринимательства, ускорить огораживания

обширных земель, ограничить королевскую власть и заставить

ее служить интересам капиталистического развития страны.

Собственно буржуазия Англии состояла из торговцев, откуп-

щиков, небольшого числа купцов-промышленников. Купечество и

финансисты составляли верхушку буржуазии, связанную с арис-

тократией, в качестве поставщиков и кредиторов получавшую

17

королевские патенты и монополии. Эти круги буржуазии, как

и новое дворянство, не собирались доводить до конца борьбу

с монархией и феодализмом и надеялись достичь компромисса

с двором.

Более демократической и враждебной абсолютизму силой были

мелкие и средние торговцы, не пользовавшиеся королевскими

патентами и монополиями и недовольные засильем аристократии.

Произвол и насилие абсолютизма вызывали недовольство и це-

ховых мастеров, но последние стремились в то же время сохра-

нить свои средневековые привилегии и видели в королевской вла-

сти свою опору.

Слабость, непоследовательность и разнородность буржуазии

содействовали тому, что в оппозиционном движении против аб-

солютизма Стюартов и в ходе революции руководящая роль при-

надлежала различным группам нового дворянства, но главную

силу оппозиция черпала в недовольстве феодально-абсолютист-

ским строем широких слоев народа—крестьян, мелких ремеслен-

ников и подмастерьев, немногочисленных наемных рабочих и бат-

раков — городской и деревенской бедноты. Восстания крестьян и

ремесленников в начале XVII в. и в 30-х годах свидетельствовали

о нарастании классовой борьбы.

Религиозная идеология и социально-политические стремления

оппозиции. Противники абсолютизма в Англии выступали за бур-

жуазные преобразования под знаменем новой, «очищенной», или

«праведной», религиозной веры и осуждали официальную англи-

канскую церковь. В средние века мировоззрение трудящихся и

образованных людей было проникнуто религиозными представле-

ниями и понятиями. Развитие науки и распространение знаний

было еще недостаточным для формирования светской революци-

онной идеологии. Вопросы церковного устройства привлекали

большое внимание еще и потому, что англиканская церковь имела

особенно большое значение в укреплении и защите абсолютизма

в Англии, где королевская власть не имела сильной армии и бю-

рократии. Епископы и другие духовные лица, назначаемые коро-

лем, по сути, играли роль королевских чиновников. Церковь яв-

лялась вернейшей опорой престола и карала всякое отклонение

от королевской воли. Церковные суды и особенно высшее духов-

ное судилище, так называемая Высокая комиссия, беспощадно

наказывали виновных в отступлении от правил и догматов анг-

ликанской церкви. Важную роль играло учение о «благодати»,

согласно которой верующий мог получить прощение грехов и по-

пасть в рай только при условии, если епископальная церковь

вымолит ему это прощение и обеспечит ниспослание ему от бога

особой милости, или «благодати». В таких условиях всякая кри-

тика абсолютизма неизбежно становилась и критикой англикан-

ской церкви. Оппозиция против абсолютизма развивалась в

Англии под религиозным знаменем пуританизма, т. е. борьбы за

«очищение» веры (purus по-латыни — чистый). Реформационные

13

учения XVI в. создали благоприятную почву для идеологии анг-

лийской буржуазной революции. Этой идеологией стал кальви-

низм, догматы и церковно-политические принципы которого еще

в период Реформации послужили основой для устройства церкви

в Швейцарии, Шотландии и Голландии и были знаменем револю-

ции 1566 г. в Нидерландах.

Кальвинизм в XVI—XVII вв. стал идеологией самой смелой

части тогдашней буржуазии и вполне отвечал потребностям борь-

бы с абсолютизмом и англиканской церковью в Англии. Пурита-

низм в Англии был разновидностью кальвинизма. Пуритане от-

вергали учение о «благодати», необходимость епископата и подчи-

нение церкви королю. Они требовали независимости церкви от

королевской власти, коллегиального управления церковными де-

лами, изгнания «ид о лос лужения», т. е. пышных обрядов, распис-

ных окон, поклонения иконам, отвергали алтари, роскошные

облачения и предметы утвари, применявшиеся в английских

церквах при богослужении. Они желали введения свободной уст-

ной проповеди, удешевления и упрощения религии, упразднения

епископата и отправляли богослужение в частных домах, сопро-

вождая его обличительными проповедями против роскоши и

развращенности двора и аристократии.

Простой черный костюм из коротких панталон и черного кам-

зола с выступающим из-под него белым воротником из грубого

полотна, черные чулки и туфли, остриженные в кружок волосы

отличали пуританина того времени. Трудолюбие, бережливость и

скупость прославлялись пуританами в полном соответствии с ду-

хом обогащения и скопидомства, свойственным молодой англий-

ской буржуазии. Для пуритан была характерна проповедь

мирского аскетизма, осуждение завитых, пышных париков —

«локонов» дворян, или «кавалеров», их расшитых золотом ярких

камзолов и светских развлечений. Танцы и театр, которыми

увлекалось придворное общество, пуритане считали проявлением

легкомыслия и греховного нечестия. В этих чертах пуританизма,

переходивших в ханжество, ярко выразился протест английской

средней и мелкой буржуазии против расточительства и распущен-

ности дворянской знати и королевского двора.

Вместо доктрины «благодати» пуритане выдвинули веру в бо-

жественное предопределение, согласно которому каждому челове-

ку бог заранее предначертал особое призвание и судьбу как при

жизни, так и после смерти. Эта пуританская доктрина предопре-

деления не была проявлением фатализма. Наоборот, в нее пури-

тане вкладывали не пассивное, а действенное, революционное

значение. Они черпали в ней уверенность в своей правоте и убеж-

денность в том, что именно они самим богом призваны к очище-

нию веры и всей жизни народа от пороков абсолютизма и англи-

канской церкви.

Церковно-политическую литературу и идеи английские пу-

ритане заимствовали главным образом из Голландии. Пури-

19

танские проповедники и памфлетисты, как, например, Принту

Лейтен и другие, подвергались преследованию и приговаривались

Высокой комиссией к штрафам, тюремному заключению, отреза-

нию ушей, клеймению, бичеванию, привязыванию к позорному

столбу и другим жестоким наказаниям.

Среди пуритан возникли различные течения, отвечавшие

интересам различных прослоек и классов общества, находивших-

ся в оппозиции к абсолютизму и англиканской церкви. Умеренное

течение среди пуритан представляли так называемые пресвите-

риане, выступавшие за пресвитерианское устройство церкви, уже

существовавшее не только в Голландии, но и в Шотландии,

находившейся в личной унии с Англией. Пресвитериане желали

сохранить в Англии единую церковь с одинаковым богослуже-

нием, но требовали очищения церкви от пережитков католичест-

ва, или папизма, и замены епископов собраниями старейшин,

или пресвитеров, избранных верующими. Они добивались неза-

висимости церкви от короля. Своих сторонников пресвитериане

находили среди богатого купечества и верхушки нового дворян-

ства, рассчитывавших при таком устройстве церкви захватить

руководящее влияние на нее в свои руки.

Более радикальным направлением среди пуритан были инде-

пенденты, или «независимые», стоявшие за упразднение всякой

единой церкви с обязательными текстами молитв и догматами.

Они выступали за полную самостоятельность в религиозных де-

лах для каждой религиозной общины, т. е. за распадение единой

церкви на ряд самостоятельных общин и сект. Это течение имело

успех среди средней и мелкой буржуазии, крестьян, ремеслен-

ников и средней руки деревенских джентри.

Большое значение пуританизма в ходе английской революции

дало повод ряду буржуазных историков (Гардинер и др.) сводить

суть этой революции к «религиозной» войне, отрицая ее буржуаз-

ное классовое содержание. Но эта точка зрения не выдерживает

критики. Анализ пуританизма показывает, что его сущность была

буржуазной, т. е. что это была лишь религиозная оболочка бур-

жуазных классовых требований. Кроме того, идеологи английской

буржуазии XVII в. и ее деятели вовсе не ограничивались крити-

кой епископальной церкви и защитой пуританства, а использова-

ли последнее как средство для обоснования широких экономи-

ческих, социальных и политических требований. Эти требования

имели, по сути, светский и явно буржуазный характер. Они

заключались прежде всего в ограничении королевской власти,

установлении верховенства парламента над королем, свободе

капиталистического предпринимательства, ликвидации рыцар-

ского держания. Вопрос об отмене епископата и введении нового

устройства церкви был только небольшой частью всех этих требо-

ваний в борьбе против феодализма и абсолютизма и сводился в

основном к завоеванию независимости церкви от королевской

власти.

20

Начало реакционной политики первых Стюартов и петиция

• праве (1628). В XVI в. при последних Тюдорах английский аб-

солютизм еще играл в известной мере прогрессивную роль, ока-

зывая покровительство торговле, мореплаванию, ограничивая

произвол феодалов. Этим и объяснялась популярность королевы

Елизаветы не только среди британского дворянства, но и среди

купечества. Английская монархия XVI в. опиралась на поддерж-

ку парламента, а абсолютизм (как форма правления) в Англии

полностью не сложился.

С началом правления Стюартов положение изменилось. С од-

ной стороны, растущей буржуазии и новому дворянству стало

уже тесно в ограниченных рамках феодальных порядков, мешав-

ших дальнейшему развитию капитализма. С другой стороны, Стю-

арты показали себя ярыми защитниками интересов старого

дворянства и укрепления самодержавной королевской власти.

Первый представитель новой династии, Яков I (1603—1625), был

сыном казненной королевы Марии Стюарт, шотландцем по про-

исхождению и убежденным абсолютистом. Он носился с мыслью

о полном упразднении парламента и о божественном происхож-

дении королевской власти. Окружавшие его льстецы и угодники

из юристов выдвигали идею верховенства короны над парламен-

том. Король стремился упрочить авторитет епископов и ненави-

дел пресвитерианскую церковь, ограничивавшую его власть в

Шотландии. Идеалом короля и придворной клики была испанская

или французская абсолютная монархия. Для пополнения своей

казны король широко применял продажу титулов и должностей.

Роскошь и распутство, царившие при дворе Якова I, поглощали

огромные средства и усиливали недовольство королевской

властью.

Еще более решительный курс на укрепление абсолютизма про-

водили сын Якова, коварный и жестокий Карл I (1625—1649) и

его жена Генриетта-Мария, дочь французского короля Генри-

ха IV, ярая католичка и защитница абсолютной монархии.

Для пополнения казны и укрепления своей власти первые

Стюарты систематически вводили новые налоги без санкции пар-

ламента. Недовольные политикой двора подвергались арестам и

заключению в Тауэр. Нередко в имения дворян, не желавших

вносить незаконные налоги, ставились на постой солдаты. В пар-

ламенте уже в 20-х годах выдвинулось несколько влиятельных

лидеров оппозиции, осуждавших самовластие короля. В числе их

были известные юристы и ораторы, как Пим, Гемпден и другие.

В 1628 г. парламент предъявил королю «Петицию о праве». Этот

документ содержал требование отмены не утвержденных парла-

ментом налогов, прекращения военных постоев и произвольных

арестов и указывал на то, что действия короля нарушают «Ве-

ликую хартию вольностей». Король обещал принять во внимание

эту петицию, но в 1629 г. распустил парламент и не созывал его

около 11 лет.

21

Беспарламентское правление Карла I (1629—1640). Годы бес-

парламентского правления Карла I ознаменовались крайним уси-

лением феодально-абсолютистской реакции. Королевская власть

ревниво охраняла феодальные привилегии старого дворянства и

стремилась упрочить свое положение путем создания регулярного

ьойска, укрепления епископальной церкви и увеличения своих

финансовых ресурсов за счет новых налогов и поборов.

Ближайшим советником короля стал бывший деятель парла-

ментской оппозиции Уэнтворт, беспринципный честолюбец и

ренегат, перешедший ради карьеры на сторону абсолютизма. Ко-

роль дал ему титул графа Страффорда и назначил его на пост

лорда-наместника Ирландии. В то время под властью английских

завоевателей находилось только восточное побережье этого ост-

рова. Жестокий гнет над ирландцами, захват их земель завоева-

телями, постои английских солдат и другие притеснения вызыва-

ли сопротивление ирландцев. Страффорд хотел создать в Ирлан-

дии регулярную армию для дальнейших завоеваний на острове и

для укрепления абсолютной монархической власти. Среди выс-

ших духовных лиц виднейшим защитником абсолютизма был ар-

хиепископ Кентерберийский Лод, главный вдохновитель деятель-

ности Высокой комиссии, жестоко каравшей пуритан за отступле-

ние от правил и догматов англиканской церкви.

Экономическая политика королевской власти шла вразрез с

интересами «нового дворянства» и буржуазии. Продажа отдель-

ным купцам монополий на торговлю разными видами товаров и

новые налоги, вводимые в интересах абсолютизма, мешали раз-

витию свободного капиталистического предпринимательства.

Большое недовольство купцов и нового дворянства вызвало уста-

новление бочечного и фунтового сборов с торговых грузов.

С 1634 г. король восстановил корабельный сбор на постройку

флота, ранее взимавшийся с населения прибрежных графств на

борьбу с пиратами. Король приказал распространить этот налог

на все население страны, но не с целью создания нового флота,

а для покрытия расходов двора. «Корабельные деньги» шли на

укрепление королевской власти. Новые косвенные налоги (акци-

зы) были введены на вино, пиво и железо. Множество монополий

и запретов, штрафы, взимаемые за их нарушение, стесняли хо-

зяйственную деятельность. С владельцев маноров строго взыски-

вались сборы, связанные с рыцарским держанием. Для обеспече-

ния полного взимания поземельных сборов была начата провер-

ка лесов. В Лондоне запрещена была постройка новых домов и

введен налог на окна. Церковь налагала на прихожан бесчислен-

ные штрафы за работу в праздничные дни, непосещение богослу-

жения и малейшую небрежность в религиозных обрядах.

Внешняя политика первый Стюартов была направлена на

сближение с Испанией, что не отвечало интересам английской

торговли, так как Испания была одним из главных соперников

Англии на море и мешала ее заокеанской торговле и колониаль-

22

ной политике. Стремление английской буржуазии и нового дво-

рянства к захвату колоний не получало от королевского двора

желаемой поддержки.

Причины буржуазной революции и складывание революцион-

ной ситуации в Англии к началу 40-х годов XVII в. Постепенно

в экономической и в политической жизни абсолютизм Стюартов и

охраняемые им феодальные порядки стали главным препятствием

для развития капиталистических отношений в стране. Конфликт

между ростом производительных сил нового, капиталистического

уклада, с одной стороны, и старыми, феодальными производствен-

ными отношениями, вместе с их политической надстройкой в ви-

де абсолютизма,— с другой, был основной причиной назревания

буржуазной революции в Англии. Эту коренную причину револю-

ции не следует смешивать с революционной ситуацией, т. е. сово-

купностью обстоятельств, непосредственно ведущих к началу

революции.

Революционная ситуация сложилась в Англии в конце 30-х—’

начале 40-х годов XVII в., когда незаконные налоги и другие

стеснения привели к задержке в развитии торговли и промышлен-

ности и резкому ухудшению положения народа. Посредничество

купцов-монополистов мешало сбыту сукон и удорожало их.

Многие тысячи кусков сукна не находили покупателей. Большое

число подмастерьев и рабочих были уволены и лишились зара-

ботка. Обострение нужды и бедствий трудящихся сочеталось с

критическим положением правящей верхушки. Король и его двор

попали в тиски финансового кризиса: в 1637 г. против короля

вспыхнуло восстание в Шотландии, где Карл I хотел установить

абсолютную монархию и епископальную церковь; война с Шот-

ландией потребовала крупных расходов; в казне образовался

большой дефицит, и король был поставлен перед необходимостью

созвать парламент для утверждения новых займов и налогов.

Заседания парламента открылись 13 апреля 1640 г., но 6 мая

король распустил его, ничего не добившись. Этот парламент во-

шел в историю под названием Короткого. Разгон его дал новый

толчок для борьбы народных масс, буржуазии и нового дворян-

ства против абсолютизма.

В. И. Ленин отмечал, что во всякой революционной ситуации

обязательно имеют место 3 признака: кризис «верхов», или не-

возможность для них управлять по-старому, значительное усиле-

ние бедствий народных масс и события, вызывающие повышение

их политической активности. Все эти признаки революционной

ситуации возникли и были налицо в Англии в начале 40-х годов

XVII в. Политическая обстановка в стране накалилась до край-

него предела.

Начало революции (1640—1642). После разгона Короткого

парламента в Лондоне вспыхнули народные волнения. Толпы

народа устремились к дворцу архиепископа Лода и намеревались

сжечь его. Ремесленный люд предместий столицы пытался силой

23

освободить из тюрем заключенных. В сельских местностях шири-

лась борьба крестьян за свободное пользование общинными зем-

лями и лесами.

3 ноября 1640 г. Карл I вынужден был созвать новый парла-

мент в надежде заполнить его своими сторонниками. Но предста-

вители буржуазии и нового дворянства одержали полную победу

на выборах. Беспарламентскому правлению наступил конец.

Абсолютная монархия была надломлена. Новый парламент про-

должал свою деятельность до 20 ноября 1653 г. и получил в исто-

рии название Долгого парламента. Большинство его членов были

представителями нового дворянства, и в числе их Пим и другие

лидеры оппозиции. Они требовали отмены произвольных налогов,

свободы капиталистического предпринимательства и прекраще-

ния политических репрессий. Король боялся подъема народного

движения и вынужден был пойти на ряд уступок. Парламент от-

менил монополии в области внутренней торговли. Политические

заключенные были освобождены. Палата общин настояла на арес-

те Страффорда и архиепископа Лода и на заключении их в Тауэр.

Звездная палата и Высокая комиссия были упразднены. Палата

общин потребовала суда над Страффордом и приняла специальный

закон о государственных преступлениях, позволявший обвинить

его в государственной измене и приговорить к смертной казни.

Король вначале воспротивился намерению парламента каз-

нить Страффорда. Но на сцену выступили народные массы. В

начале мая 1641 г. в Лондоне и его окрестностях поднялось мас-

совое движение. Огромные толпы народа с мечами, дубинами,

баграми и досками ежедневно окружали парламент, требуя казни

ненавистного временщика. 10 мая Карл I вынужден был утвер-

дить закон, лишавший короля права распускать парламент. Опа-

саясь захвата дворца народом, король пожертвовал своим любим-

цем и согласился на исполнение приговора. 12 мая при всеобщем

ликовании народа Страффорд был обезглавлен. Парламент

разделился на сторонников революции и роялистов, давших друг

другу прозвища «круглоголовых» и «кавалеров».

Недовольство оппозиции королевской властью еще более уси-

лилось после того, как осенью 1641 г. началось восстание в Ир-

ландии. Новое дворянство и буржуазия стремились к скорей-

шему захвату всей Ирландии. Они обвиняли короля в неспособ-

ности подавить ирландское восстание и не хотели сохранять за

Карлом I командование войском, опасаясь, что он использует его

против парламента.

Разумеется, король вовсе не был на стороне ирландцев, боров-

шихся против английских завоевателей, но он явно намеревался

использовать восстание в целях укрепления абсолютизма и заиг-

рывал с ирландцами. Ирландское восстание побудило парламент

более полно сформулировать свои претензии в адрес короля.

22 ноября 1641 г. парламент принял важный документ — так

называемую Великую ремонстрацию (Великий протест) против

24

злоупотреблений королевской власти. Это был подробный пере-

чень жалоб нового дворянства и буржуазии на продажу моно-

полий, незаконные налоги, неудачные войны с Испанией и Фран-

цией, репрессии против пуритан. Ремонстрация содержала требо-

вание ответственности министров перед парламентом. Король

отказался утвердить ремонстрацию. Он стал готовиться к разгону

парламента и потребовал ареста пяти виднейших лидеров оппо-

зиции, включая Пима.

Главной движущей силой революции, предотвратившей контр-

революционный переворот, снова оказались народные массы. В

конце октября 1641 г. многотысячные толпы народа, вооружен-

ные кто чем мог, снова окружили парламент. Вопреки обычаю, не

допускавшему присутствия короля на заседаниях палаты общин,

3 января король сам с вооруженной охраной явился в палату с

целью арестовать вожаков оппозиции, но они своевременно укры-

лись в лондонском Сити, куда перенес свои заседания и парла-

мент. На защиту лидеров оппозиции в Лондон стекались тысячи

вооруженных чем попало крестьян и ремесленников из соседних

графств и многочисленные сельские сквайры, принадлежавшие

новому дворянству и готовые защищать революцию. Через не-

сколько дней при огромном стечении народа, скопившегося по

берегам Темзы, лидеры оппозиции в разукрашенных речных чел-

нах торжественно возвратились в парламент. Охраняемый лон-

донской милицией из ремесленников, парламент наотрез отказал-

ся сохранить за королем командование вооруженными силами.

Вопрос о контроле над войском послужил поводом к окончатель-

ному разрыву между королем и парламентом. В январе 1642 г.

Карл I выехал из Лондона на север и стал собирать вокруг себя

вооруженные отряды «кавалеров».

Первые годы гражданской войны (1642—1643). 22 августа

1642 г. король приказал поднять свое знамя в Ноттингеме, что

означало объявление войны парламенту. Страна разделилась на

сторонников короля и парламента. Перевес в материальных ре-

сурсах находился на стороне парламента. Его поддерживали

наиболее населенные и экономически развитые области юго-во-

стока страны. Важнейшие гавани и флот были в руках парламен-

та. За ним стояло купечество лондонского Сити с его капиталами.

Области, выступавшие за парламент, выплачивали около 4Д всех

налогов королевства. Но парламент не имел хорошо обученного

и организованного войска. Его вооруженные силы состояли из

милиции графств и наемников, находившихся на военной служ-

бе ради денег. Король опирался на отсталые северные и запад-

ные области страны, но в начале гражданской войны располагал

лучше обученными войсками из дворян-роялистов и их воору-

женных слуг. Дворяне-роялисты рассчитывали на скорую победу.

С началом гражданской войны, когда роялисты покинули пар-

ламент, в его составе остались две партии — пресвитериане и

индепенденты. Названия эти соответствовали отношению обеих

25

партий к вопросу о будущем устройстве церкви, но приобрели

более глубокое значение.

Пресвитериане были представителями умеренной верхушки

нового дворянства и крупной буржуазии, желавшей компромис-

са с королевской властью, без доведения гражданской войны до

решительной победы над королем. Напротив, индепенденты счи-

тали разгром королевской армии условием компромисса с коро-

левской властью. В парламенте пресвитериане составляли боль-

шинство. В их руках находилось и командование войсками

парламента. Пресвитериане, в том числе главнокомандующий

граф Эссекс, не желали смелых и энергичных военных действий

против роялистов.

Индепенденты выражали стремление средних и мелких сквай-

ров из нового дворянства, средней и мелкой буржуазии, а так-

же зажиточного крестьянства. В парламенте их было меньшинст-

во, но они пользовались большим влиянием среди солдат и офи-

церов армии.

Первые сражения не принесли успеха парламенту. В битве

при Эджхилле 23 октября 1642 г. участвовало около 14 тыс. роя-

листов и 10 тыс. парламентских войск. Роялисты уже почти одер-

жали победу, но бросились грабить обоз парламентской армии.

Это дало парламентским войскам возможность устоять на поле

боя. Но опасность возросла: войска роялистов приближались к

Лондону. Король перенес свою ставку в Оксфорд. Парламент за-

ключил союз с шотландскими пресвитерианами, а король привлек

на свою сторону ирландцев. Военный перевес явно находился на

стороне короля.

В Англии военное дело стояло в то время на низком уровне.

Артиллерии почти не было. Король располагал искусно владев-

шей мечами и пиками кавалерией из дворян, закованных в латы

и шлемы. В парламентских войсках лишь немногие воины имели

шлем и броню. Обученной кавалерии почти не было. Вооруже-

нием служили луки, стрелы и фитильные ружья. Наемники не

проявляли стойкости и самоотверженности в бою. Местная мили-

ция неохотно покидала свои графства. Двуличие и колебания

пресвитерианских генералов и офицеров переходили в измену

и грозили привести к поражению. Только коренное преобразова-

ние армии могло привести к перелому в ходе войны.

Оливер Кромвель и реформа армии. Поражение роялистов

при Нэзби 14 июня 1645 г. Во главе движения за реорганизацию

парламентской армии на революционных началах стал видный

деятель партии индепендентов Оливер Кромвель (1599—1658).

Это был типичный представитель нового дворянства, выходец из

семьи деревенского сквайра. Кромвель с детства усвоил библию и

суровый дух пуританизма. Задолго до революции он женился на

дочери купца и много лет жил в своем имении, занимаясь сель-

ским хозяйством. Качества практичного дельца и убежденного

сторонника оппозиции сделали его популярным в своем графстве.

86

Он был избран в Короткий, а затем и в Долгий парламент, где

обратил на себя внимание ясным умом, твердой волей и глубокой

верой в свою правоту. Мужеством и суровостью, простотой и си-

лой веяло от этого коренастого сельского джентльмена, с энер-

гичным, почти грубым лицом, одетого в пуританский костюм,

сшитый деревенским портным. Мнения Кромвеля были резки и

определенны и доказательства перемешаны с библейскими цита-

тами, сильно действовавшими на слушателей. Кромвель выучил-

ся кавалерийскому делу и обучил ему отряд своих земляков в

парламентской армии. Уже в 1643 г. он стал полковником. В ходе

революции он проявил крупные способности политического дея-

теля и выдающегося полководца. Кромвель понимал, что лишь

хорошо вооруженная, дисциплинированная и проникнутая рево-

люционным духом армия может обеспечить парламенту победу

над роялистами. В свой отряд он привлек крестьян (йоменов),

проникнутых духом пуританизма и готовых не на жизнь, а на

смерть сражаться за революцию. Основным принципом комплек-

тования армии Кромвель считал вербовку не наемников, а добро-

вольцев из народа. Офицеров он стал назначать не по признаку

дворянского происхождения, а из простых людей, отличившихся

храбростью, военными дарованиями и верностью делу революции.

«Капитана, одетого в сермягу, но знающего, за что он сражает-

ся, и преданного своему делу,— писал он,— я предпочитаю вся-

кому джентльмену, если в последнем нет ничего, кроме внешнеге

джентльменства ».

Кромвель стремился создать отряды кавалеристов-латников,

вооруженных пиками и мечами, закованных в латы и проник-

нутых духом революционного пуританского благочестия и само-

отверженности. Отряды латников, прозванных «железнобокими»

(«айронсайдс»), Кромвель сам водил в атаку с пением псал-

мов, с молитвенником в одной руке и мечом в другой. В каж-

дой его роте имелись пуританские проповедники, поднимавшие

моральный и политический дух армии. Уже в сражении при

Эджхилле стойкость отрядов Кромвеля помогла парламентской

армии избежать разгрома. В одном из последующих сражений

всадники Кромвеля опрокинули неприятеля, невзирая на залпы

роялистов.

Постепенно революционное преобразование армии давало свои

плоды. Уже в 1643 г. в парламентскую армию влилось 12 тыс.

добровольцев. Пополнение армии йоменами и ремесленниками,

рост ее революционной сознательности и дисциплинированности

подготовили перелом в ходе войны.

Зтот перелом обозначился уже в битве 2 июля 1644 г. у Мар-

стон-Мура, где 25-тысячное парламентское войско сразилось о

17 тысячами роялистов. «Железнобокие» Кромвеля обрушились

на кавалерию роялистов с тыла и флангов и нанесли ей тяжелое

поражение. «Бог обратил их в жатву для наших мечей»,—. гово-

рил Кромвель.

2Т

В феврале 1645 г. парламент по предложению Кромвеля при-

нял акт о новом устройстве армии. Вместо отрядов милиции от-

дельных графств создавалось единое войско, основанное на прин-

ципах, выработанных Кромвелем. В армии была проведена чистка

с целью устранения генералов, офицеров и солдат, недостаточно

показавших свою преданность революции. Руководство армией

перешло в руки индепендентов. Главнокомандующим был назна-

чен индепендент Ферфакс. Кромвель в это время был уже гене-

рал-лейтенантом. Из простого народа на должность полковника

были выдвинуты извозчик Прайд, шкипер Рейнсборо и многие

другие. Реформа армии была первой крупной победой партии

индепендентов. Пресвитериане вынуждены были согласиться на

нее под влиянием поражений, понесенных их генералами, и роста

недовольства в народе их политикой. Проведение военной рефор-

мы показало, что Кромвель и индепенденты в ходе гражданской

войны готовы были опереться на широкие слои народа, чтобы

одержать победу над роялистами.

Решающее поражение было нанесено роялистам при Нэзби

14 июня 1645 г. Королевские войска были полностью разгромле-

ны, потеряв 5 тыс. убитыми. Обоз, знамена и секретная переписка

короля, уличавшая его в государственной измене и попытках

сговора с иностранными монархами против революции, попали

в руки парламентских войск. Сам король едва избежал плена.

В 1646 г. он бежал в Шотландию, но шотландские пресвитериане

не доверяли ему и за небольшую сумму денег выдали его анг-

лийскому парламенту. В 1646 г. первая гражданская война

закончилась.

Законодательство Долгого парламента в 1642—1646 гг. Пора-

жение королевской армии еще не означало ликвидации монар-

хии. И пресвитериане и индепенденты желали компромисса с

королевской властью, хотя и на различной основе. Долгий парла-

мент был далек от демократизма и даже не пожелал расширить

избирательное право. Привилегия посылать депутатов в палату

общин осталась за теми же городами и местечками, что и раньше.

Тяготы войны парламент стремился перенести на массы наро-

да. С этой целью были введены новые налоги на предметы широ-

кого потребления — акцизы. Сбор их отдавался на откуп, что

содействовало обогащению капиталистов лондонского Сити. Ка-

питалисты обогащались, предоставляя парламенту займы из 8—

10%. В 1643 г. был упразднен епископат и введено пресвитериан-

ское устройство церкви.

Земли епископов, короля и его сторонников-дворян подверг-

лись секвестру. В результате значительная часть церковных зе-

мель была распродана или обращена на уплату государственного

долга и перешла в руки нового дворянства и буржуазии. Архи-

епископ Лод был казнен. В 1645 г. парламент отменил право ко-

ролевской опеки в отношении дворянских имений, а в 1646 г.

упразднил рыцарское держание и палату феодальных сборов.

28

Владельцы маноров стали полными собственниками своих по-

местий.

Но парламент ничего не сделал для крестьянства. Копигольд

как форма держания остался в силе. Более того, в интересах но-

вого дворянства и буржуазии парламент поощрял огораживания

и считал крестьян не наследственными держателями, а времен-

ными арендаторами. Законодательство Долгого парламента при

господстве пресвитериан служило интересам крупной буржуазии

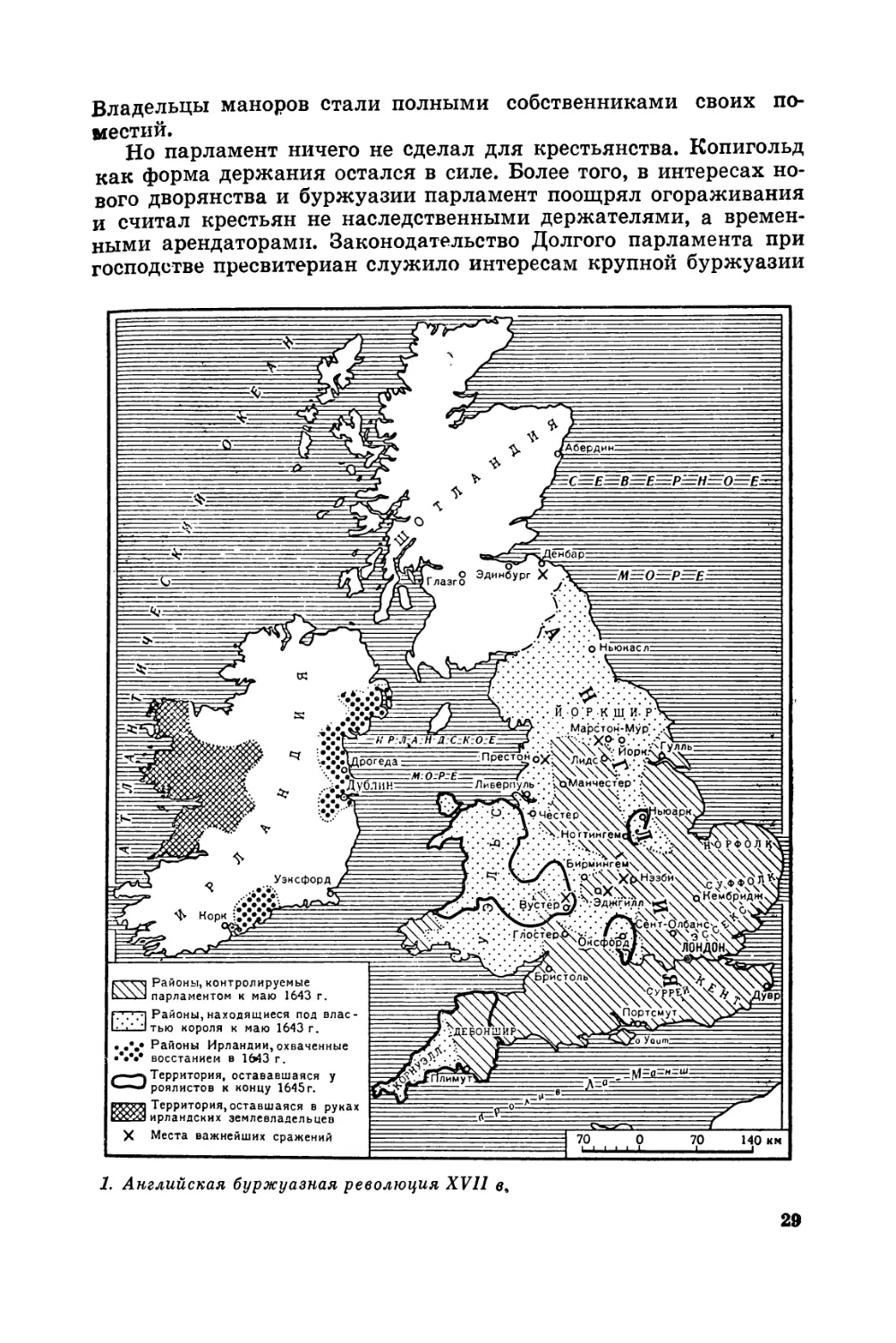

1. Английская буржуазная революция XVII

29

и верхушки нового дворянства. Парламент оставался глухим к

требованиям народных масс.

Не удивительно, что в годы гражданской войны усилилось

движение крестьян против огораживаний. В северо-западной

Англии крестьяне в 1643 г. ломали изгороди. Крестьяне тщетно

добивались права пользования лесными угодьями. На юго-западе

Англии крестьяне, объединившись в группы, вооруженные дуби-

нами, нередко выступали против роялистов и парламентских

войск. Скопления этих «дубинщиков» (клобменов) разгонялись

парламентскими войсками. В деятельности Долгого парламента

явно проявилась ограниченность и половинчатость буржуазной

революции XVII в. в Англии.

Обострение борьбы классов и политических партий. Пресви-

терианский парламент явно не собирался удовлетворять чаяния

народных масс и даже широких слоев средней и мелкой буржуа-

зии и средней руки помещиков. Индепенденты были недовольны

введением единообразной пресвитерианской церкви и желанием

пресвитериан поскорее заключить компромиссное соглашение с

королем. Обострение борьбы между индепендентами и пресвите-

рианами было неизбежно.

Господство пресвитериан в парламенте перестало отвечать

реальному соотношению классов и политических течений в анг-

лийском обществе. В руках индепендентов находилась армия,

превратившаяся в решающую силу в государстве. В ходе граж-

данской войны армия вобрала наиболее решительных и последо-

вательных сторонников революции. Между тем пресвитерианское

большинство парламента считало революцию законченной и хоте-

ло поскорее отделаться от армии и распустить ее. Армия даже не

получала своевременно жалованья: Пресвитериане хотели оста-

новить революцию и договориться с королем, тогда как индепен-

денты желали продолжения и углубления революции, закрепле-

ния и расширения власти парламента, дальнейшей отмены

монополий, упрочения положения армии и политического влия-

ния связанных с ней кругов нового дворянства и буржуазии.

Когда парламент сделал попытку провести постановление о

роспуске армии, то ее командование приказало взять короля под

свою стражу. 6 августа армия заняла Лондон.

Левеллеры и Джон Лильборн. Среди индепендентов и прежде

всего внутри армии также выявились серьезные разногласия и

выделилось радикальное мелкобуржуазно-демократическое тече-

ние «уравнителей», или левеллеров (от английского слова «ле-

вел», т. е. уровень). Наиболее выдающимся идеологом левеллеров

был Джон Лильборн (1618—1657) — сын мелкопоместного дворя-

нина. В юности Лильборн был учеником купца и рано проникся

идеями пуританизма. Еще до революции, в 1638 г., он был при-

говорен Высокой комиссией к бичеванию, привязыванию к по-

зорному столбу, штрафу и тюремному заключению за распростра-

нение пуританской литературы. Став офицером парламентской

30

армии, он отказался признать пресвитерианское устройство

церкви и в дальнейшем покинул военную службу. Главным ору-

дием борьбы за свои идеи он избрал политические памфлеты,

получившие широкое распространение среди солдат, нередко

заучивавших на память из них целые отрывки. Во время граж-

данской войны он резко выступал против палаты лордов и в

памфлете «Защита прирожденного права Англии» требовал ее

упразднения. В 1646 г. палата лордов приговорила Лильборна к

заключению в тюрьму (где он и находился до августа 1648 г.,

продолжая писать памфлеты и осуждать палату лордов).

Общественно-политические идеи Лильборна имели буржуазно-

демократический, радикальный характер. Лильборн и другие

левеллеры выдвигали идею народного верховенства, согласно ко-

торой народная воля, или «народное соглашение», должны были

служить источником верховной политической власти. Левеллеры

были ярыми защитниками уравнения мужского населения в по-

литических правах и предоставления ему равного избирательного

права вне всякой зависимости от имущественного положения.

В экономической области левеллеры пропагандировали полную

свободу торгово-промышленного предпринимательства. Но боль-

шинство левеллеров были далеки от мысли об уравнении иму-

ществ. Попытка ревизиониста Э. Бернштейна в его книге об анг-

лийской революции представить левеллеров в качестве социалис-

тов и даже предшественников марксизма совершенно несостоя-

тельна. Идеи левеллеров не выходили за пределы мелкобуржуаз-

ного радикализма и находили сочувствие среди йоменов, ремес-

ленников, мелкой буржуазии и отдельных мелкопоместных

представителей нового дворянства.

Армейская конференция в Пётни (осень 1647 г.). Распростра-

нение идей левеллеров среди солдат усилилось в 1647 г. Пропаган-

дистами этих идей были солдатские «агитаторы», или проповед-

ники. В кавалерийских полках возникли советы солдатских

агитаторов, а в 1647 г. они создали общеармейский совет. Ле-

веллерское движение вызвало серьезное беспокойство офицеров

и генералов, которых левеллеры иронически именовали гранда-

ми, т. е. вельможами. Гранды защищали интересы средней бур-

жуазии и среднего нового дворянства и были противниками да-

леко идущего радикализма и демократизма левеллеров. Когда

общеармейский совет отказался подчиниться приказу коман-

дования о роспуске, генералы и офицеры послали в него своих

представителей, чтобы изнутри захватить в нем руководящую

роль. Свои конституционные идеи гранды изложили в так на-

зываемых «Главах предложений», предусматривавших сохране-

ние монархии, имущественный ценз для получения избиратель-

ных прав, перераспределение депутатских мест в палате общин

и переизбрание парламента раз в два года.

Осенью 1647 г. вблизи Лондона в местечке Пётни состоялась

армейская конференция с участием агитаторов — членов армей-

31

ского совета, обсуждавшая вопрос о будущем политическом

устройстве государства. Левеллеры еще до начала конференции

сформулировали свои конституционные чаяния в документе,

названном ими «Народное соглашение». Основное содержание

его составляли принцип народного верховенства, т. е. объявление

воли народа источником верховной власти, упразднение сослов-

ных привилегий, ликвидация имущественного ценза, равенство в

политических правах для мужчин, распределение депутатских

мест по округам соответственно численности населения. «Народ-

ное соглашение» формально не упоминало о республике, но фак-

тически было республиканским, так как не оставляло места для

королевской власти в будущем политическом строе государства.