Author: Чернец Л.В.

Tags: литературная критика и литературоведение учебники, учебные пособия литературоведение

ISBN: 978-5-534-12423-1

Year: 2022

Text

ВВЕДЕНИЕ

В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ТОМ 1

УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ

Под редакцией Л. В. Чернец

6-е издание, переработанное и дополненное

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся

по гуманитарным направлениям

Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru,

а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»

Москва «Юрайт «2022

УДК 82.09(075.8)

ББК 83я73

В24

Редактор:

Чернец Лилия Валентиновна — доктор филологических наук,

профессор, заслуженный профессор Московского государственного

университета имени М. В. Ломоносова, профессор кафедры теории

литературы филологического факультета Московского государственного

университета имени М. В. Ломоносова.

Рецензенты:

Володина Н. В. — доктор филологических наук, профессор кафедры

отечественной филологии и прикладных комменикаций Череповецкого

государственного университета;

Курилов В. В. — доктор филологических наук, профессор кафедры

теории и истории мировой литературы Южного Федерального

университета.

Введение в литературоведение. В 2 томах. Т. 1 : учебник для вузов /

В24 Л. В. Чернец [и др.] ; под редакцией Л. В. Чернец. — 6-е изд., перераб.

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 393 с. — (Высшее

образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-12423-1 (т. 1)

ISBN 978-5-534-12424-8

В книге рассматриваются принципы и приемы анализа литературного

произведения как основания интерпретации художественного целого.

Представлена система теоретико-литературных понятий— традиционных

и сравнительно недавно вошедших в научный оборот (мир произведения,

рамка, точка зрения, итератив, невербальный диалог, архетип, адресат,

массовая литература и др.). Их функции и взаимосвязь прослеживаются

в ходе выборочных разборов классических и современных художественных

текстов. В первый том вошли разделы «Художественная литература»,

«Литературное произведение»; во второй — «Художественная речь»,

«Генезис и функционирование произведения». В Приложении дан краткий

обзор отечественных словарей по терминологии литературоведения,

предложена библиография. Дополнительные вопросы представлены

в электронном приложении.

Для студентов филологических факультетов и факультетов

журналистики высших учебных заведений. Учебник может быть полезен

литературоведам, литературным критикам, журналистам и всем

интересующимся проблемами литературоведения.

УДК 82.09(075.8)

ББК 83я73

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена

в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-534-12423-1 (т. 1) © Коллектив авторов, 2010

ISBN 978-5-534-12424-8 © Коллектив авторов, 2020,

с изменениями

© ООО «Издательство Юрайт», 2022

Оглавление

Авторский коллектив...................................5

Предисловие...........................................7

Раздел первый

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Глава 1. Художественный образ. Виды образов..........17

Вопросы............................................38

Глава 2. Знак и образ. Литературный код..............39

Вопросы............................................53

Глава 3. Эстетическое и его виды.....................54

Вопросы............................................73

Глава 4. Деление литературы на роды

(из истории проблемы)................................74

Вопросы............................................84

Глава 5. Драма.......................................85

Вопросы...........................................104

Глава 6. Эпика......................................105

Вопросы...........................................120

Глава 7. Лирика.....................................122

Вопросы...........................................137

Глава 8. Жанры......................................138

Вопросы...........................................149

Глава 9. Автор......................................151

Вопросы...........................................172

Раздел второй

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Глава 1. Литературное произведение как художественное

целое. Содержание / форма. Стиль....................175

Вопросы...........................................197

Глава 2. Рамка......................................198

Вопросы...........................................212

3

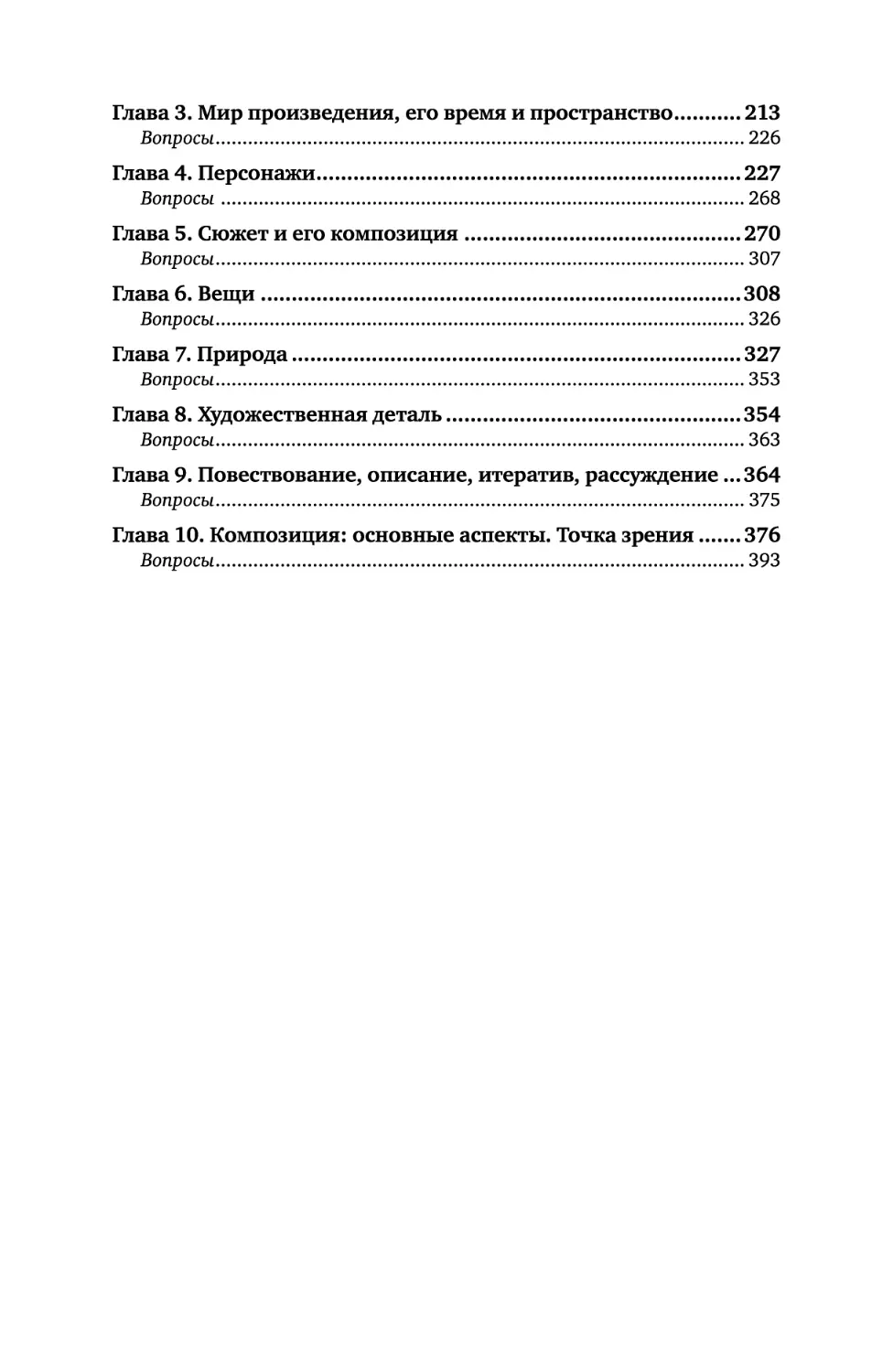

Глава 3. Мир произведения, его время и пространство...213

Вопросы.............................................226

Глава 4. Персонажи....................................227

Вопросы.............................................268

Глава 5. Сюжет и его композиция.......................270

Вопросы.............................................307

Глава 6. Вещи.........................................308

Вопросы.............................................326

Глава 7. Природа......................................327

Вопросы.............................................353

Глава 8. Художественная деталь........................354

Вопросы.............................................363

Глава 9. Повествование, описание, итератив, рассуждение ...364

Вопросы.............................................375

Глава 10. Композиция: основные аспекты. Точка зрения..376

Вопросы.............................................393

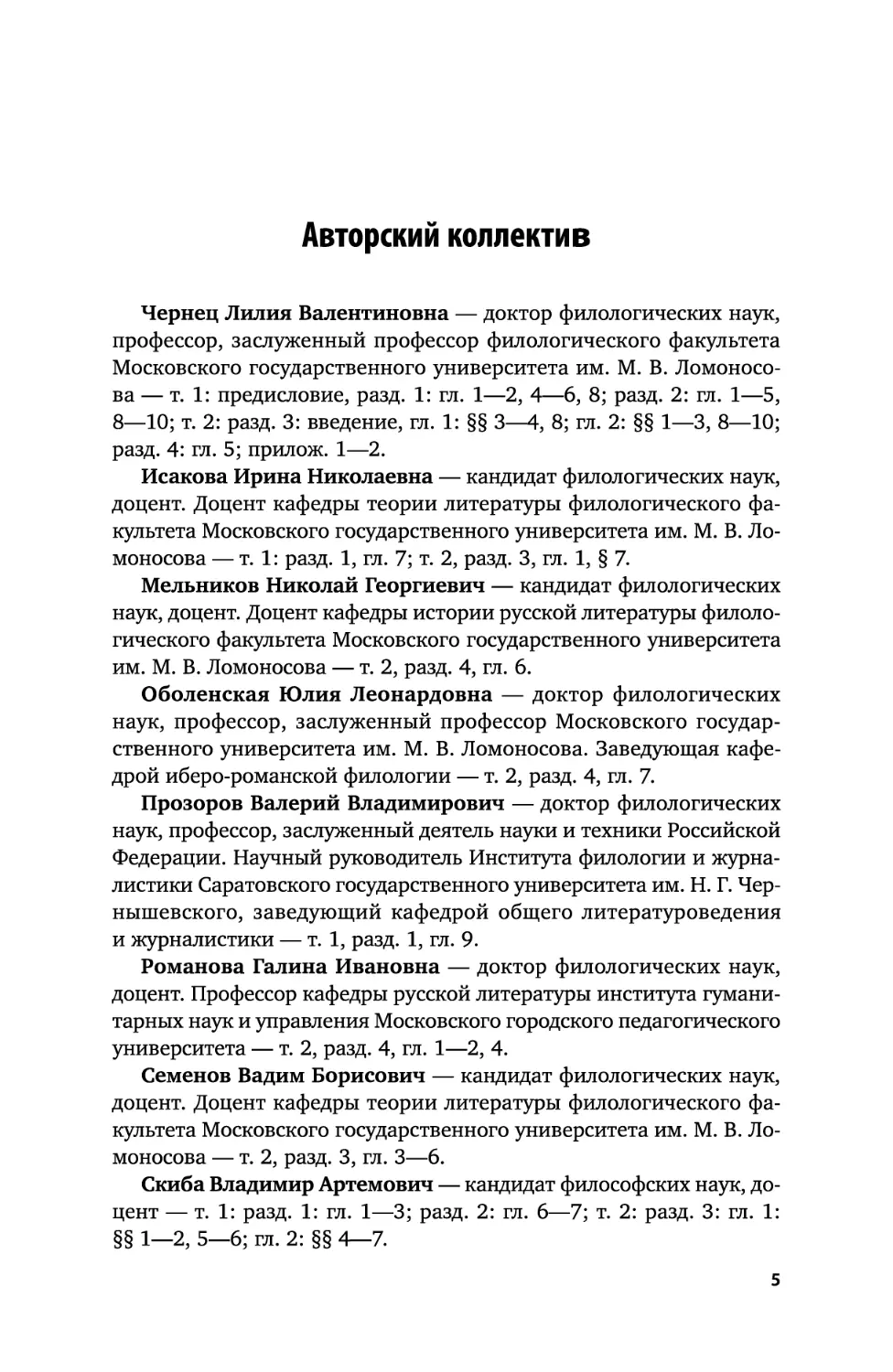

Авторский коллектив

Чернец Лилия Валентиновна — доктор филологических наук,

профессор, заслуженный профессор филологического факультета

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносо-

ва — т. 1: предисловие, разд. 1: гл. 1—2, 4—6, 8; разд. 2: гл. 1—5,

8—10; т. 2: разд. 3: введение, гл. 1: §§ 3—4, 8; гл. 2: §§ 1—3, 8—10;

разд. 4: гл. 5; прилож. 1—2.

Исакова Ирина Николаевна — кандидат филологических наук,

доцент. Доцент кафедры теории литературы филологического фа-

культета Московского государственного университета им. М. В. Ло-

моносова — т. 1: разд. 1, гл. 7; т. 2, разд. 3, гл. 1, § 7.

Мельников Николай Георгиевич — кандидат филологических

наук, доцент. Доцент кафедры истории русской литературы филоло-

гического факультета Московского государственного университета

им. М. В. Ломоносова — т. 2, разд. 4, гл. 6.

Оболенская Юлия Леонардовна — доктор филологических

наук, профессор, заслуженный профессор Московского государ-

ственного университета им. М. В. Ломоносова. Заведующая кафе-

дрой иберо-романской филологии — т. 2, разд. 4, гл. 7.

Прозоров Валерий Владимирович — доктор филологических

наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской

Федерации. Научный руководитель Института филологии и журна-

листики Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чер-

нышевского, заведующий кафедрой общего литературоведения

и журналистики — т. 1, разд. 1, гл. 9.

Романова Галина Ивановна — доктор филологических наук,

доцент. Профессор кафедры русской литературы института гумани-

тарных наук и управления Московского городского педагогического

университета — т. 2, разд. 4, гл. 1—2, 4.

Семенов Вадим Борисович — кандидат филологических наук,

доцент. Доцент кафедры теории литературы филологического фа-

культета Московского государственного университета им. М. В. Ло-

моносова — т. 2, разд. 3, гл. 3—6.

Скиба Владимир Артемович — кандидат философских наук, до-

цент — т. 1: разд. 1: гл. 1—3; разд. 2: гл. 6—7; т. 2: разд. 3: гл. 1:

§§ 1—2, 5—6; гл. 2: §§ ^7.

5

Эсалнек Асия Яновна — доктор филологических наук, профес-

сор. Заслуженный профессор Московского государственного уни-

верситета им. М. В. Ломоносова — т. 2, разд. 4, гл. 3; послесловие.

Предисловие

Эта книга — шестое, существенно обновленное издание учеб-

ника «Введение в литературоведение»1. Здесь последовательно рас-

крывается содержание данного учебного предмета в соответствии

с Государственным образовательным стандартом и действующими

университетскими программами курса. Книга состоит из четырех

разделов. В первом разделе рассматривается специфика художе-

ственной литературы; во втором — состав и структура произведе-

ния; в третьем — особенности художественной речи; в четвертом —

генезис и функционирование произведения. Наибольшее внимание

уделено литературному произведению как художественному цело-

му. Это продиктовано логикой изучения учебной дисциплины. Ведь

студенты-первокурсники (т. е. основной адресат книги) только на-

чинают изучать литературный процесс, историю различных наци-

ональных литератур (от античности до современности), и необхо-

димо предварить это путешествие по векам и странам уяснением

исходных теоретико-литературных понятий, в их приложении пре-

жде всего к литературной классике. В Послесловии, завершающем

основную часть учебника, намечена проблематика курса «Теория

литературы» (он читается в настоящее время в магистратуре), рас-

считанного на студентов, уже изучивших историю основных евро-

пейских литератур.

Язык науки — понятия и термины1 2. Овладение этим языком —

естественное начало пути филолога, «врата» в литературоведение.

В результате усвоения материалов учебника студент должен:

1 Изданию учебника предшествовал выпуск словаря литературоведческих по-

нятий и терминов в 1999 г. под названием: Введение в литературоведение. Лите-

ратурное произведение: основные понятия и термины. Учебное пособие / Под ред.

Л. В. Чернец. М.: Высшая школа, 1999 (второй тираж — 2000). Как учебный текст,

последовательно излагающий материал, книга выходила в 2004, 2005, 2006 гг. (под

грифом «учебник»), 2011 и 2012 гг. В данном (шестом) издании из 33 глав, состав-

ляющих учебник, заново написаны пятнадцать, существенно доработаны восемь;

общая же суть концепции не изменилась. Обновлен список учебной и справочной

литературы. Все авторы этой книги участвовали в прежних ее изданиях.

2 Научный язык, отличающийся максимальной точностью, естественно, со-

вершенствуется. Так, наряду с понятием как традиционной формой обобщенного

наименования предметов и явлений, в современной науке все чаще использует-

ся термин концепт. О концепте см.: Степанов Ю. С. Константы: словарь русской

культуры. Изд. 3-е. М., 2004; Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Рус-

ская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. Под ред.

7

1) знать теоретико-литературные понятия и термины, относя-

щиеся к художественной литературе и к литературному произведе-

нию, а также к его генезису и функционированию;

2) уметь представить эти понятия как систему, отражающую

структуру литературного произведения, включающую в себя его

предметный мир, художественную речь и композицию;

3) владеть навыками литературоведческого анализа произве-

дений различных родов и жанров.

Выразительна сама этимология слова «термин». На латыни

terminus — предел, граница. В Древнем Риме почитался Термин —

бог межевых знаков (камней, столбов) между крестьянскими участ-

ками, ежегодно в его честь устраивались праздники — Терминалии.

«Сдвинувшего межевой камень с целью захвата чужой земли в древ-

нейшее время предавали проклятию, впоследствии он нес за это от-

ветственность как за уголовное преступление»1.

Наукой о литературе конца XIX — начала XXI в. сделано очень

многое для постижения своего сложного, полифункционального

предмета. И средоточием интересов ученых разных методологиче-

ских ориентаций (формализм и социологизм 1910—1920-х годов,

структурно-семиотический, герменевтический, рецептивно-эстети-

ческий и другие подходы) выступает само произведение, его худо-

жественный текст и особый «мир». Свой путь исследователи стре-

мятся проложить «сквозь литературу», «сквозь» художественный

текст* 1 2. Инструменты литературоведческого описания произведения

(если говорить об общей тенденции) в современном литературове-

дении становятся все более тонкими, а его анализ осознается как

движение к интерпретации художественного целого.

Для авторов этой книги ключевые понятия (определяющие ис-

следовательскую установку) —художественная целостность, содер-

жательность формы (хотя и то и другое далеко не всегда достигает-

ся даже в классических творениях). В книге нет отдельного раздела

или главы, где бы рассматривалось только «содержание» произве-

дения (тематика, состав идей), или только «форма» (компоненты

В. П. Нерознака. М., 1887; Володина Н. В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфе-

ре литературоведения. М., 2010; и др.

1 Мифологический словарь/ Под ред. Е. М. Мелетинского. М., 1990. С. 524.

2 «Сквозь литературу» — так назвал в 1924 г. свой сборник статей Б. М. Эйхен-

баум, в те годы сторонник формального метода в литературоведении. То же выра-

жение использует В. Ф. Переверзев, излагая принципы социологического подхода

к литературе, которые он противопоставляет «идеалистическим» методам: «Иссле-

дователь, вооруженный этими методами, изучал “проблемы”, поставленные в лите-

ратурном произведении, уходил в изучение “жизни и личности” автора, его “среды

и сверстников”, заглядывал в “мастерскую художника слова”, копался в “творческой

истории” — словом, двигался во всех направлениях от литературы и только упорно

не шел в литературу». И далее ученый пишет о том, что нужно идти «сквозь лите-

ратуру», а не мимо нее (Литературоведение / Под ред. В. Ф. Переверзева. М., 1928.

С. 18).

8

«мира» произведения, стилистические, композиционные приемы).

Это продуманное решение: ведь целостность художественного об-

раза, в котором общее просвечивает в индивидуальном, определяет

пути анализа. Давно ушел в прошлое обычай сначала формулиро-

вать «тему» и «идею» произведения, а потом, если останется время

и место, перечислять его «художественные особенности»1.

Другой важный принцип — признание сотворчества читателя,

его участия в порождении содержания произведения — здесь и те-

перь. Образная форма искусства создает объективные предпосылки

для различных прочтений произведений любого жанра, даже такого

дидактичного, как басня (что, предвосхищая современные герме-

невтические концепции, подчеркивал в позапрошлом веке А. А. По-

тебня1 2).

Открытость произведения для различных интерпретаций не оз-

начает, однако, их равной познавательной ценности. Важнейшее

условие научно корректной интерпретации — понимание ценност-

ных приоритетов автора, его замысла, творческой концепции. Хотя

эта концепция, о формировании которой часто свидетельствует

творческая история произведения, не исчерпывает его смысла,

она объясняет многое (поэтому для исследователей столь важны

черновики, варианты текста). А совершенствование приемов ана-

лиза расширяет наше представление о формах «присутствия» ав-

тора в тексте, в частности, помогает увидеть его творческую волю

в расстановке персонажей, выборе композиции сюжета, символике

образов, рамочном тексте (заглавие, эпиграф и пр.).

Отечественная теория литературы переживает время быстрых

и резких перемен. С одной стороны, она освобождается от многих

догм и мифов (внедряемых настойчиво в течение многих десятиле-

тий XX в.), от жесткой идеологической опеки, активно взаимодей-

ствует с мировым — прежде всего западным — литературоведением

(чему способствует появление специальных хрестоматий, справочни-

ков, словарей3). Шире осваивается и богатое наследие русской ака-

демической науки, ее различных направлений, опыт литературной

критики разной ориентации. Пересматриваются репутации выдаю-

щихся представителей критики XIX — начала XX в.: «артистической»,

1 Урок литературы в школе (гимназии) неоднократно вдохновлял сатири-

ков. См., в частности, рассказ В. М. Дорошевича «Русский язык» (Дорошевич В. М. Из-

бранные рассказы и очерки. М.: Московский рабочий, 1962. С. 203—215.)

2 См.: Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 496—497.

3 См.: Введение в литературоведение. Хрестоматия / Под ред. П. А. Николае-

ва, А. Я. Эсалнек. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2006; Литературный

энциклопедический словарь / Под общей ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева.

М.: Сов. энциклопедия, 1987; Литературная энциклопедия терминов и понятий /

Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М.: НПК «Интелвак», 2001; Ильин И. П. Постмодер-

низм. Словарь терминов. М.: Интрада, 2001; и др.

9

«органической», народнической, религиозно-философской1. Анали-

зируются жанры художественно-документальные, массовая литера-

тура как показатель интересов «широкого» читателя. Искореняется

привычка к автоцензуре при освещении истории эстетики и литера-

туроведения; в недавнем прошлом ученым дорого обходилось воль-

номыслие даже в весьма отдаленных от политики вопросах1 2.

Естественно, приток новых идей, упрочение в литературове-

дении принципов структуральной поэтики, герменевтики, психо-

анализа, увлечение деконструктивизмом и пр. должны находить

отражение в преподавании дисциплины «Введение в литературове-

дение», которая — вместе с «Теорией литературы» — имеет фунда-

ментальное значение в филологическом образовании. В то же время

ветер перемен грозит разрушением, если расставание с «призрака-

ми» не сопровождается созидательной работой, если утрачивается

системность теоретико-литературных построений и открывающие-

ся познавательные перспективы случайны и фрагментарны. В этих

случаях «слов модных полный лексикон» может принести больше

вреда, чем пользы, в особенности на стадии приобщения к специ-

альности. Стремительное введение в научный оборот многочислен-

ных терминов, связанных с разными концепциями, и прежде всего

калек, имеющих аналоги в русской терминологической традиции

(ср. рецепция и восприятие, нарратив и повествование, имаголо-

гия и теория образа, интенция и намерение, замысел и др.), ча-

сто порождает иллюзию обогащения понятийного аппарата, тогда

как известные понятия просто «переназываются», по выражению

А. П. Чудакова3. В практике вузовского обучения, где теоретические

конструкции и их терминологическое оформление проходят много-

кратную, «тысячеустую» проверку на прочность, важно не просто

1 Академические школы в русском литературоведении / Ред. кол.: П. А. Нико-

лаев (отв. ред.) и др. М.: Наука, 1975; Зарубежная эстетика и теория литературы

XIX—XX вв. Трактаты, статьи, эссе / Сост., общая ред. Г. К. Косикова. Изд-во Мос. ун-

та, 1987; История русской литературной критики / Под ред. В. В. Прозорова. М.:

Высшая школа, 2002; Библиотека русской критики. Русская критика зарубежья:

в 2 ч. / Сост., предисл., преамбулы, примеч. О. А. Коростелева, Н. Г. Мельникова. М.:

Олимп, 2002; Недвзвецкий В. А., Зыкова Г. В. Русская литературная критика XVIII—

XIX веков. М.: Аспект Пресс, 2008; и др.

2 Г. Н. Поспелов вспоминал, как после его доклада на Ученом Совете филологи-

ческого факультета МГУ в 1947 г. (т. е. в разгар антикосмополитической кампании),

где он высоко оценил работу А. Н. Веселовского «Поэтика сюжетов», в стенной пе-

чати факультета тут же появилась заметка «Компаративизм на службе у космополи-

тизма». В ней «с точностью до наоборот» излагалась концепция Веселовского: якобы

разграничение им сюжета и мотива, возникавшего у разных народов на сходной со-

циально-бытовой почве, было проявлением космополитизма. А в статье В. Новико-

ва «Особое мнение проф. Г. Н. Поспелова» (Лит. газета, 1947, 15 окт.) указывалось,

что концепция Веселовского «была шагом назад по сравнению с эстетическими

принципами революционных демократов...»

3 Чудаков А. П. Слово — вещь — мир: очерки поэтики русских классиков. М.,

1992. С. 298, 304.

10

разъяснять значения терминов, но и воспитывать чувство методо-

логического контекста, мотивирующего выбор синонима.

Система терминов возникает на базе системы понятий. Конеч-

но, любая, даже самая продуманная система — «только временный

переплет для науки», как писал Н. Г. Чернышевский, приветствуя

перевод «Поэтики» Аристотеля на русский язык Б. И. Ордынским1.

И все же именно система понятий организует целое, запечатлевая дан-

ный момент в истории литературоведения, того или иного научного

направления, школы. В учебной же книге, вследствие ее дидактиче-

ских задач, система совершенно необходима. Ведь, как отметил в про-

цитированной выше статье Чернышевский: «Без истории предмета

нет теории предмета; но и без теории предмета нет даже мысли о исто-

рии, потому что нет понятия о предмете, его значении и границах»1 2.

Появление и развитие теории литературы, можно сказать, сопут-

ствует самой литературе. О поэзии идет речь в ряде сократических

диалогов Платона, но начало системному её рассмотрению положи-

ла «Поэтика» Аристотеля (между 336 и 322 г. до н. э.) и — в рим-

ской литературе — «Наука поэзии» (первоначальное название —

«Послание к Пизонам») Горация (на исходе I в. до н. э.). Спустя

столетия традиция таких эстетических манифестов и одновременно

руководств для начинающих авторов возрождается: «Защита и про-

славление французского языка» Ж. дю Беллэ (1549), «Защита по-

эзии» Ф. Сидни (1580), «Новое руководство к сочинению комедий»

Л. де Веги (1609), «Книга о немецкой поэзии» М. Опица (1642), «По-

этическое искусство» Н. Буало (1674), «Епистола II, О стихотворстве»

А. П. Сумарокова (1747) и многие другие тексты3. Названные «по-

этики» в большой мере были дидактичными и «нормативными»,

они преследовали цель «научить, как следует писать литературные

произведения»4. В совокупности они отражали представления о по-

эзии, свойственные длительному «традиционистскому» периоду

ее развития, охватывающему (в Европе) «эпохи античности, средне-

вековья и начала нового времени» (т. е. с середины первого тыся-

челетия до н. э. по вторую половину XVIII в.)5 На протяжении всего

1 Чернышевский Н. Г. О поэзии. Сочинение Аристотеля // Поли. собр. соч.

в 16 т. Т. 2. М., 1949. С. 266.

2 Там же.

3 См.: Литературные манифесты западноевропейских классицистов /

Собр. текстов, вступ. ст. и примеч. Н. П. Козловой. Изд-во Мос. ун-та, 1980; Чер-

нец Л. В. Из предыстории компаративистики (Вопросы национального своеобразия

литературы в манифестах классицистов) // Сравнительное литературоведение. Рос-

сия и Запад. XIX век / Под ред. В. Б. Катаева, Л. В. Чернец. М.: Высшая школа, 2007.

С. 17—27.

4 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 26.

5 Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В. Ка-

тегории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литератур-

ные эпохи и типы художественного сознания / Отв. ред. Гринцер П. А. М.: Наследие,

1994. С. 15.

11

этого длительного периода «основополагающими для литературы

и литературной теории стали понятия традиции, образца, нормы...»!

Анализируя произведения, чьи авторы в целом исходили из предпи-

саний эстетических манифестов, филолог, естественно, должен хо-

рошо знать эти «поэтики» и соответствующий период литературы.

Конечно, и в античной литературе, и в эпоху Возрождения

творческая индивидуальность авторов проявлялась в их создани-

ях — иногда очень ярко (У. Шекспир, М. де Сервантес, Ф. Рабле).

Но в целом характер и темпы литературного развития были замед-

ленными, по сравнению с последующим периодом, к которому от-

носится и наше время.

В данном учебнике к анализу привлекаются по большей части

произведения XVIII—XXI вв. — периода господства «индивидуально-

авторского сознания», «быстрой смены литературных школ»1 2, вооб-

ще стремительного развития литературы, богатой индивидуальны-

ми стилями. Резко меняется в этот период и самосознание писателя.

Так, В. Гюго и в своем творчестве, и в рассуждениях об искусстве

высоко ценит новаторство и буквально громит «правила» класси-

цизма (в особенности долго и трепетно соблюдавшиеся во Фран-

ции). «Итак, скажем смело: время настало! — пишет Гюго в «Пре-

дисловии к драме “Кромвель”» (1827), ставшем ярким эстетическим

манифестом романтического искусства. — И странно было бы,

если бы в нашу эпоху, когда свобода проникает всюду, подобно све-

ту, она не проникла бы в область, которая по природе своей свобод-

нее всего на свете, — в область мысли. Ударим молотом по теори-

ям, поэтикам и системам. Собьем старую штукатурку, скрывающую

фасад искусства! Нет ни правил, ни образцов; или вернее, нет иных

правил, кроме общих законов природы, господствующих над всем

искусством, и частных законов для каждого произведения, вытека-

ющих из требований, присущих каждому сюжету. <... > Первые —

это сруб, на котором зиждется дом; вторые — леса, служащие при

стройке и возводимые заново для каждого здания»3.

В произведениях писателя романтики ценят индивидуальное

своеобразие. Е. А. Баратынский в своем, можно сказать, программ-

ном стихотворении писал в 1828 г.:

Не подражай: своеобразен гений

И собственным величием велик,

1 Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В. Ка-

тегории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литератур-

ные эпохи и типы художественного сознания / Отв. ред. Гринцер П. А. М.: Наследие,

1994. С. 15.

2 Там же. С. 15, 32.

3 Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Собр. текстов,

вступ. ст. и общая ред. А. С. Дмитриева. Изд-во Моск, ун-та, 1980. С. 454.

12

Доратов ли, Шекспиров ли двойник —

Досаден ты — не любят повторений1.

И хотя именно романтизм довольно скоро стал мишенью для

иронии, вследствие рожденных на его почве многочисленных

штампов, провозглашаемый им принцип свободы и оригинально-

сти творчества в последующей литературе утвердился.

Приведенные примеры разных требований к творчеству под-

черкивают огромную важность принципа историзма, а также на-

ционального своеобразия при анализе и оценке литературных

произведений. Исходя только из современных представлений о ху-

дожественном творчестве, исследователь рискует пройти мимо

исторического своеобразия произведения.

Приведем суждения Д. С. Лихачева о составе литературоведения

в целом и о мере точности, необходимой и в этой гуманитарной на-

уке, включающей в себя много наук прикладных, требующих специ-

альных знаний и скрупулезности их применения:

«Если расположить весь куст литературоведческих дисциплин в виде

некой розы, в центре которой будут дисциплины, занимающиеся наиболее

общими вопросами интерпретации литературы, то окажется, что чем дальше

от центра, тем дисциплины будут точнее. Литературоведческая "роза"дисци-

плин имеет некую жесткую периферию и менее жесткую сердцевину. <...>

Если убрать все "нежесткие" дисциплины, то "жесткие" потеряют смысл сво-

его существования; если же, напротив, убрать все "жесткие", точные специ-

альные дисциплины (такие, как изучение истории текста произведений, изу-

чение жизни писателей, стиховедение и пр.), то центральное рассмотрение

литературы не только потеряет точность — оно вообще исчезнет в хаосе про-

извола различных не подкрепленных специальным рассмотрением вопроса

предположений и догадок. Развитие литературоведческих дисциплин должно

быть гармоничным»1 2.

К этим верным суждениям хочется добавить следующее: интер-

претация произведения (т. е. «менее жесткая сердцевина» литера-

туроведения) тоже в значительной степени предсказуема: ведь она

зависит от исторического времени и мировоззрения критика. Pro

captu lectoris sua fata libelli3. В другой своей статье Д. С. Лихачев

замечает: «Кто согласится с интерпретацией творчества Пушкина,

предложенной Писаревым? И вместе с тем, кто отвергнет ее исто-

рическую ценность? Ведь без нее нет Писарева, она типична для Пи-

сарева, для его времени, для культурной жизни России 60-х годов»4.

1 Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников.

М.: «Правда», 1987. С. 64. Жозеф Дора (1734—1780) — французский поэт.

2 Лихачев Д. С. Еще о точности литературоведения // Лихачев Д. С. О филоло-

гии. М.: Высшая школа, 1989. С. 30.

3 Книги имеют свою судьбу в зависимости от головы читающих (лат.)

4 Лихачев Д. С. Принцип историзма в изучении литературы // Лиха-

чев Д. С. О филологии. С. 15.

13

Изучение функционирования произведений, их меняющихся —

в зависимости от «головы читающих» — толкований составля-

ет одну из сложных задач литературоведения, требующих знания

и истории, и теории литературы. Как специальная тема исследова-

ний история «толкований» произведения была выделена в отече-

ственной науке в конце XIX — начале XX в. В статье «О толкова-

нии художественного произведения» (1912) А. Г. Горнфельд, ученик

и последователь А. А. Потебни, писал: «Произведение художника

необходимо нам именно потому, что оно есть ответ на наши вопро-

сы: наши, ибо художник не ставил их себе и не мог их предвидеть.

И — как орган определяется функцией, которую он выполняет, так

смысл художественного произведения зависит от тех вечно новых

вопросов, которые ему предъявляют вечно новые, бесконечно раз-

нообразные его читатели или зрители»1. В последнем (четвертом)

разделе учебника сквозная тема — генезис и творческая история

произведения, а также его восприятие и оценка совокупным чита-

телем.

1 Горнфельд А. Г Статьи о художественном слове. Изд. 2-е. М., 2014. С. 107—

108.

Раздел первый

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ЛИТЕРАТУРА

Глава 1

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ.

ВИДЫ ОБРАЗОВ

Рус.: художественный образ; англ.: image; нем.: kunstlerisches Bild; фр.:

image.

Основные значения слова «образ». Художественный образ, его отличие

от понятия. — Экскурс в историю эстетики. — Творческая типизация. Вы-

мысел и документ в литературе. — Экспрессивность и самодостаточность

художественного образа, возможность его различных толкований. — Текст

произведения как носитель образности, его неоднородность.—Виды образов:

персонаж, неодушевленный объект, голос (первичный субъект речи). —

Иносказательность слова и иносказательность образа. Тропы. —Аллегория

и символ. — Авторские рассуждения в художественном тексте.

В гносеологическом плане художественный образ — разновид-

ность образа вообще, под которым понимается результат освое-

ния сознанием человека окружающей действительности. Образ,

в широком значении, — это внешний мир, попавший в «фокус»

сознания, ставший его раздражителем и, как говорят философы,

интериоризованный им, т. е. превращенный в факт сознания. Вне

образов нет ни отражения действительности, ни воображения,

ни познания, ни творчества, с гносеологической точки зрения это

основной и наибольший по объему феномен. Он может принимать

формы чувственные (ощущения, восприятия, представления) и ра-

циональные (понятия, суждения, умозаключения, идеи, теории).

Это и идеализированная конструкция, т. е. не соотносящаяся не-

посредственно с реально существующими предметами (например,

понятие точки в науке, фантастические образы Бабы Яги или Змея

Горыныча в сказках, мифические образы Грифонов или Сфинксов).

Образ может быть фактографическим, т. е. детально воспроизводя-

щим предмет (например, фотопортрет) или основанным на вымыс-

ле. Есть образы, пронизывающие наше обыденное сознание, повсед-

невное восприятие действительности (по понятным причинам они

разные у разных людей), образы мифологические, религиозные, на-

учные, политические и др. Важно всякий раз уточнять содержание

образов (существует немало их толкований), их differentia specifica.

17

Итак, слово «образ» употребляется в качестве термина в разных

областях знания. В сущности, перед нами омонимы: в философии

(в теории познания) под образом понимается любое отражение

действительности (и понятийное, и чувственное); в психологии об-

раз — синоним представления, т. е. мысленного созерцания пред-

мета в его целостности (его «воображения»); в эстетике — воспро-

изведение целостности предмета в определенной системе знаков.

Материальным носителем образности в художественной литерату-

ре является слово, речь.

Эстетическое шире художественного. Образы, образная инфор-

мация окружают нас повседневно и повсеместно: мы встречаем-

ся с ними в домашнем альбоме с любительскими фотографиями,

в документальных, биографических очерках, в публицистических

и даже научных сочинениях. Эти фактографические образы ценны

именно своей достоверностью. Они часто приводятся как пример,

иллюстрация доказываемого положения. Фактографические обра-

зы «не изменяют индивидуальности явлений, показывая их такими,

какими они были в действительности»1. Во всяком случае, их цен-

ность отнюдь не в претворении жизненного материала.

Художественный образ — категория эстетики, результат осмыс-

ления автором (художником) какого-либо явления, процесса, свой-

ственными тому или иному виду искусства способами. Художе-

ственный образ объективирован в форме произведения как целого

или его отдельных частей (так, литературное произведение может

включать в себя систему образов персонажей; скульптурная компо-

зиция, будучи целостным образом, нередко состоит из галереи от-

дельных пластических образов). В контексте сравнения искусства

как мышления в образах с наукой — высшей формой понятийного

мышления — отчетливо видна разница между художественным об-

разом и понятием (с точки зрения теории познания тоже образом;

поэтому словосочетание «понятие образа» несет в себе contradictio

in adjecto, но такова уж особенность языка).

Понятие как способ научного мышления выделяет в предмете

общие, существенные (родовые, видовые и т. 0.) черты, абстрагиру-

ясь при этом от индивидуальности предмета.

ic ic ic

Способность сознания постигать общие черты предметов, связи

между предметами, классифицировать их — создавать понятия —

развилась постепенно. В IV в. до н. э. Платону приходилось дока-

зывать, что кроме этого предмета есть его «вид», или «идея». В от-

вет на рассуждения Платона о «стольности» и «чашности» Диоген

говорил: «А я вот, Платон, стол и чашу вижу, а стольности и чаш-

1 Поспелов Г. Н. Виды образности // Введение в литературоведение / Под ред.

Г. Н. Поспелова. Изд. 3. М., 1988. С. 43.

18

ности не вижу». Платон же отвечал: «И понятно: чтобы видеть стол

и чашу, у тебя есть глаза, а чтобы видеть стольность и чашность,

у тебя нет разума»1.

Истоки теории образа — в античности (учение о мимесисе).

Но развернутое обоснование понятия, близкое к современному,

дано в немецкой классической эстетике, особенно у Гегеля. Фило-

соф видел в искусстве чувственное (т. е. воспринимаемое чувства-

ми) воплощение идеи: «От теоретического, научного изучения ху-

дожественное осмысление отличается тем, что оно интересуется

предметом в его единичном существовании и не стремится превра-

тить его во всеобщую мысль и понятие»1 2. В то же время единич-

ное, индивидуальное (т. е. неделимое) в искусстве способно ярко,

осязаемо, зримо передать общее. Гегель проводит запоминающую-

ся аналогию, уподобляя художественное произведение глазам как

зеркалу души: «...об искусстве можно утверждать, что оно выявляет

дух и превращает любой образ во всех точках его видимой поверх-

ности в глаз, образующий вместилище души [...]. Оно превращает

в глаз не только телесную форму, выражение лица, жесты и манеру

держаться, но точно так же поступки и события, модуляции голоса,

речи и звука на всем протяжении и всех условиях их проявления.. .»3

Художественный образ, по Гегелю, — результат «очищения» явления

от всего случайного, затемняющего сущность, результат его «идеа-

лизации». Например, не только рафаэлевские мадонны, но все мате-

ри испытывают «благоговейную и смиренную» любовь к своему ре-

бенку, «однако не всякая форма женского лица способна полностью

выразить такую глубину души»4. Выделенные положения эстетики

Гегеля оказались долговечнее своего методологического контекста,

и они входят — в трансформированном виде — в современное ис-

кусствознание.

Понятийное мышление, говоря гегелевским языком, — «цар-

ство закономерностей»; мышление художественное, не игнорируя

закономерности, оживляет их, «примиряет с действительностью»

и «абстракциями науки»5, раскрывая истину через имитацию, соз-

давая иллюзию чувственно воспринимаемых предметов. Как и по-

нятие, художественный образ выполняет познавательную функцию,

являя собою единство индивидуальных и общих свойств предмета,

однако содержащееся в нем знание во многом субъективно, окра-

шено авторской позицией, его видением изображаемого явления;

оно принимает чувственно воспринимаемые формы, воздействует

1 Диоген Лаэртский. О жизни, учении и изречениях знаменитых философов.

М., 1979. С. 251.

2 Гегель Г В. Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 1. М., 1968. С. 44.

3 Там же. С. 162.

4 Там же. С. 165.

5 Гегель Г В. Ф. Лекции по эстетике // Соч. Т. 12. М., 1938. С. 41.

19

и на чувства, и на разум читателей, слушателей, зрителей. «И что

такое ум в искусстве? — размышлял И. А. Гончаров. — Это уменье

создать образ. [...] Одним умом в десяти томах не скажешь того, что

сказано десятком лиц в каком-нибудь “Ревизоре”»1.

Тем не менее понятийное и образное мышление следует не про-

тивопоставлять, но сопоставлять, ибо они, будучи разными спо-

собами освоения действительности, дополняют друг друга. Еще

Белинский видел отличие науки от искусства в том, что ученый

«доказывает», а поэт «показывает», «и оба убеждают: только один

логическими доводами, другой — картинами»1 2. Наука апеллирует

к объективным закономерностям, искусство — к мироощущению

человека, его настроению, жизненному опыту, расширяя и обога-

щая его, стимулируя деятельность сознания, утоляя многие жела-

ния, погружая его в жизнь других людей, общества, природы. Наука

для своего понимания требует знания (подчас немалого), которым

обладают не все; для постижения искусства нужны также подготов-

ка, жизненный опыт. И все же художника понимают обычно боль-

ше, чем ученого, ибо искусство воспринимается всеми пластами

сознания, а не только разумом. Художественный образ, с одной сто-

роны, это ответ художника на интересующие его вопросы, а с дру-

гой — это и новые вопросы, порождаемые недосказанностью об-

раза, его субъективной природой. Наука и искусство в равной мере

«работают» на человека.

Согласно известному определению, «сущность человека не аб-

стракт...», «в своей действительности она есть совокупность всех

общественных отношений»3. И разве не конкретизирует, не ожив-

ляет этот тезис художественная литература, представляя нам ве-

ликое многообразие ситуаций общения, типов поведения людей

в этих ситуациях?

В чем же заключаются специфические черты художественного

образа? Художественное сознание, сочетая рассудочный (дискур-

сивный) и интуитивный подходы, схватывает нерасчлененность,

целостность, полноту реального бытия явлений действительности

и отражает его в чувственно-наглядной форме. Художественный об-

раз, если перефразировать Шеллинга, есть способ выражения бес-

конечного через конечное4. Любой образ воспринимается и оцени-

1 Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда (Критические заметки) // Собр.

соч.: в 8 т. М., 1955. С. 107.

2 Белинский В. Г Взгляд на русскую литературу 1847 г. // Поли. собр. соч.:

в 13 т. Т. 10. М., 1956. С. 311.

3 Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. М., 1955. С. 3.

4 См.: Шеллинг Ф. В. Система трансцендентального идеализма// Соч.:

в 2 т. Т. 1. М., 1987. С. 479.

20

вается как некая целостность, хотя бы он был создан с помощью

одной-двух деталей: читатель в своем воображении восполняет

недостающее. Так, в стихотворении Ф. И. Тютчева описаны только

глаза, взгляд лирической героини:

Я очи знал, — о, эти очи!

Как я любил их, — знает Бог!

От их волшебной, страстной ночи

Я душу оторвать не мог.

(«Я очи знал, — о, эти очи!..»)

Как объект эстетического восприятия и суждения образ цело-

стен, даже если принципом поэтики автора является нарочитая

фрагментарность, эскизность, недоговоренность. В этих случаях

огромна семантическая нагрузка на отдельную деталь.

Художественный образ всегда несет в себе обобщение, т. е. имеет

типическое значение (гр. typos — отпечаток, оттиск). Если в самой

действительности соотношение общего и единичного может быть

различным (в частности, единичное может и затемнять общее),

то образы искусства суть яркие, концентрированные воплощения

общего, существенного в индивидуальном.

Художественное обобщение в творческой практике принимает

разные формы, окрашенные авторскими эмоциями и оценками. На-

пример, образ может иметь репрезентативный характер, когда вы-

деляются, «заостряются» какие-то черты реального предмета, или

быть символом, что в особенности характерно для лирики (напри-

мер, образ паруса у Лермонтова или Пророка у Пушкина). В цити-

руемом выше стихотворении Тютчева «Я очи знал, — о, эти очи!..»

психологический портрет создан благодаря кругу ассоциаций, свя-

занных в сознании лирического героя с «очами» героини: они гово-

рят ему о «горе», «страсти глубине», о «наслажденье» и «страданье»,

он не может «без слез» любоваться этим взором. В лирике Тютчева

очень важен мотив ночи; портретная деталь (ночь очей, т. е. их чер-

ный цвет) обретает символический смысл: здесь «ночь» не просто

часть суток, но встреча с «бездной», с «древним... хаосом», с таин-

ственными и страшными силами природы («День и ночь», «Святая

ночь на небосклон взошла...», «О чем ты воешь, ветр ночной?..»).

Вместе с лирическим героем мы видим в «очах» героини отражение

ее души; остальное не важно.

Собственные имена литературных героев нередко становятся

нарицательными, что служит ярким показателем обобщающе-

го смысла художественного образа. «У истинного таланта каждое

лицо — тип, и каждый тип, для читателя, есть знакомый незнако-

мец, — писал Белинский. — <...> В самом деле, Онегин, Ленский,

Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Хлестова, Тугоуховский, Платон Ми-

хайлович Горич, княжна Мими, Пульхерия Ивановна, Афанасий

21

Иванович, Шиллер, Пискарев, Пирогов — разве все эти собственные

имена теперь уже не нарицательные? И, боже мой! как много смыс-

ла заключает в себе каждое из них!»1 В «Бедных людях» Ф. М. До-

стоевского Макар Девушкин, очевидно, выражая мысли писателя,

пишет о соседе-чиновнике под впечатлением только что прочитан-

ной повести Пушкина «Станционный смотритель»: «...да чего да-

леко ходить! — вот хоть бы и наш бедный чиновник, — ведь он,

может быть, такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия,

Горшков».

«Знакомым незнакомцем», типом литературный персонаж стано-

вится в результате творческой типизации, т. е. отбора определен-

ных сторон жизненных явлений и их подчеркивания, гиперболи-

зации в художественном изображении. Именно для раскрытия тех

или иных свойств, представляющихся писателю существенными,

нужны домысел, вымысел, фантазия. Творческие истории многих

произведений, сюжет которых основан на каких-то реальных собы-

тиях, а герои имеют прототипы («Муму» Тургенева, «Гранатовый

браслет» А. И. Куприна), позволяют проследить (конечно, в общих

чертах) путь писателя от жизненного материала к художественному

сюжету1 2.

Типизация может приводить к нарушению жизнеподобия: к сме-

лой гиперболе, гротеску, фантастике («Шагреневая кожа» О. Баль-

зака, «Нос» Гоголя, «Носорог» Э. Ионеско). Но нарочитая условность

стиля, элементы фантастики способствуют обнаружению сущности

явления в названных произведениях. В «Истории одного города»

Салтыкова-Щедрина, где гротеск — доминанта стиля, Тургенев на-

шел «реализм, трезвый и ясный среди самой необузданной игры

воображения»3.

Право на вымысел, на отход от жизненных фактов дорого худож-

нику: оно дает ему свободу самовыражения, мысленного пересозда-

ния действительности. Не случайно поэты воспевают мечту: «Тогда

с отвагою свободной / Поэт на будущность глядит, / И мир мечтою

благородной / Пред ним очищен и обмыт» (Лермонтов. «Журналист,

писатель и читатель»); «Сотри случайные черты — / И ты увидишь:

мир прекрасен» (Блок. «Возмездие»). Стирать «случайные черты»,

усиливать неслучайные значит создавать другую, эстетическую ре-

альность. Роль вымысла в творчестве трудно переоценить.

И все же не вымысел как таковой — критерий художественно-

сти. Об этом свидетельствуют, с одной стороны, жанры массовой

(тривиальной) литературы: триллеры, фэнтези, розовые романы,

1 Белинский В. Г. О русской повести и о повестях г. Гоголя («Арабески» и «Мир-

город») // Поли. собр. соч.: в 13 т. Т. 1. М., 1953. С. 296.

2 См.: Добин Е. С. Жизненный материал и художественный сюжет. Л., 1956.

3 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 12 т. Т. 10. М., 1982.

С. 265.

22

уводящие читателя в несомненно придуманные, но удивительно

однообразные и схематичные миры с клишированными героями

и ситуациями. Тяготение к гиперболе, фантастике не спасает эти

сочинения от низкого «эстетического рейтинга» в глазах знатоков.

С другой стороны, в художественной литературе часто использу-

ется документ, причем не только в произведениях на исторические

темы; так, в повести Пушкина «Дубровский» воспроизведен, с из-

менением фамилий и других реалий, текст подлинного судебного

решения. Литературу вымысла часто обогащает взаимодействие

с документальными жанрами: мемуарами, дневниками, путевыми

заметками; нередко именно здесь писатели находят новые характе-

ры, сюжетные ходы, обновляющие жанровую традицию. Некоторые

исследователи выделяют пограничную область художественно-до-

кументальной литературы, относя к ней произведения, фактогра-

фическая образность которых достигает особой глубины и вырази-

тельности: «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо, «Былое и думы» А. И. Герцена,

«Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына. По мнению Л. Я. Гинзбург,

«для эстетической значимости не обязателен вымысел и обязатель-

на организация — отбор и творческое сочетание элементов, отра-

женных и преображенных словом. В документальном контексте,

воспринимаемом эстетически, жизненный факт испытывает глу-

бокие превращения. <...> Слова могут остаться неукрашенными,

нагими, как говорил Пушкин, но в них должно возникнуть качество

художественного образа <...>... в факте... пробуждается эстети-

ческая жизнь; он становится формой, образом, представителем

идеи»1.

Однако само восприятие документальных произведений, како-

во бы ни было их эстетическое достоинство, и собственно художе-

ственных — глубоко различно: в первом случае ценится подлин-

ность изображаемого, во втором — читатель «согласен» получать

удовольствие от иллюзии, игры, понимая, что благодаря этой игре

(в частности, нарочитому нарушению жизнеподобия) черты пер-

вичной реальности проступают особенно отчетливо (например,

в рассказе А. П. Чехова «Смерть чиновника» комизм добровольного

самоуничижения главного героя достигает апогея в развязке сюже-

та, где автор явно прибегает к гиперболе).

rf rf гГ

Художественный образ экспрессивен, т. е. выражает идейно-эмо-

циональное отношение автора к предмету. Он обращен не только

к уму, но и к чувствам читателей, слушателей, зрителей. По силе

эмоционального воздействия изображение обычно превосходит рас-

суждение, даже патетическую речь оратора. Сопоставляя знамени-

тые речи о патриотизме, произнесенные Цицероном, и «Одиссею»,

1 Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1971. С. 10—11.

23

английский поэт XVI в. Ф. Сидни отдает предпочтение Гомеру: его

главный герой, «наслаждаясь всеми земными благами у Калипсо,

оплакивает свою разлуку с бесплодной и нищей Итакой». Сидни

замечает: «...поэт предлагает нашему уму образ того, что философ

дает только в словесном описании, не поражающем души, не про-

никающем в нее, не овладевающем духовным взором так, как это

удается образу»1.

Об идейно-эмоциональной оценке автором изображаемых ха-

рактеров свидетельствует прочно укоренившаяся традиция деления

героев на «положительные» и «отрицательные» (при всех оговор-

ках критиков об уязвимости схем). В особенности уместно такое

деление применительно к произведениям классицизма — литера-

турного направления, где целью искусства считалось воспитание

нравственности, поучение. Видами идейно-эмоциональной оценки

являются эстетические категории, в свете которых писатель (как

и любой человек) воспринимает жизнь; он может ее героизировать

или, напротив, обнажить комические противоречия; подчеркнуть

ее романтику или трагизм; быть сентиментальным или драма-

тичным и т. д. Для многих произведений характерна эмоциональ-

ная полифония (например, для «Горя от ума» А. С. Грибоедова, про-

должившего традицию высокой комедии).

Поистине неисчерпаемы формы выражения авторской оценки:

в распоряжении писателя весь арсенал литературных приемов. В са-

мом общем виде эти формы можно разделить на явные и неявные

(скрытые). Так, в «Евгении Онегине» автор многократно признается

в любви к своей героине: «Простите мне: я так люблю / Татьяну ми-

лую мою» (гл. IV, строфа XXIV); отношение же к Онегину — своему

«спутнику странному» — он прямо не высказывает, провоцируя тем

самым споры читателей.

Оценочной лексике сродни тропы как «явные способы моде-

лирования мира»1 2 на стилистическом уровне. Отношение автора

(субъекта речи) к предмету очевидно по характеру ассоциаций,

вводимых тропами. Напомним комические описания Н. В. Гоголя,

сближающие людей с животными, вещами, овощами: «Черные фра-

ки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся

мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета,

когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки

перед открытым окном...» («Мертвые души»); «Голова у Ивана Ива-

новича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифорови-

ча на редьку хвостом вверх» («Повесть о том, как поссорился Иван

Иванович с Иваном Никифоровичем»).

1 Сидни Ф. Защита поэзии // Литературные манифесты западноевропейских

классицистов. М., 1980. С. 143—144.

2 Faryno J. Введение в литературоведение. Katovice, 1980. 4. 2. С. 29.

24

На метасловесном же, предметном уровне возможности выраже-

ния оценки у художественного писателя, использующего вымысел,

по сравнению с документалистом гораздо шире: он может не толь-

ко прибегнуть к стилистическим и композиционным приемам,

но и придумать, создать свой предметный мир, с его особенными

временем и пространством, героями, сюжетом, всеми подробно-

стями описания. В мире произведения также различаются явные

и неявные (косвенные) формы присутствия автора. В частности,

завершая сюжет, писатель может четко выразить свое отношение

к противоборствующим сторонам или прибегнуть к открытому фи-

налу. В «Евгении Онегине» Пушкина в круг чтения Татьяны входят

нравоучительные сентиментальные романы, где «при конце по-

следней части / Всегда наказан был порок, / Добру достойный был

венок». На этом фоне конец пушкинского «романа в стихах» — но-

ваторский, и отсутствие развязки под стать «странному» характеру

Онегина.

Художественный образ самодостаточен, он есть форма выраже-

ния содержания в искусстве. Иная функция у образов в науке (име-

ется в виду, что в науке кроме образов-понятий, о чем шла речь

выше, нередко используются образы-символы, образы-сравнения

и др., близкие по своей природе к образам, используемым в искус-

стве). Здесь их роль второстепенна, они прежде всего иллюстри-

руют доказываемые положения. Например, образ (символ) атома

в виде шарика-ядра и вращающихся вокруг него по окружностям-

орбитам точек (электронов).

Обобщение, которое несет в себе художественный образ, обычно

нигде не «сформулировано» автором. Если же писатель выступает

в качестве автокритика, разъясняя свой замысел, основную идею

либо в самом произведении, либо в специальных статьях («Несколь-

ко слов по поводу книги “Война и мир”» Л. Н. Толстого), его интер-

претация, конечно, очень важна, но далеко не всегда убедительна

для читателя. Объясняя свое произведение, писатель, по словам

А. А. Потебни, «становится уже в ряды критиков и может ошибать-

ся вместе с ними»1.

К тому же рассуждения по поводу изображаемых характеров

и конфликтов в тексте произведения (включая его рамочные ком-

поненты: авторские предисловия, послесловия, примечания и др.)

часто имеют своей целью в той или иной мере мистифицировать

читателя, например, содержат скрытую иронию. Действитель-

но ли для Лермонтова его Печорин — «портрет, составленный из по-

роков всего нашего поколения, в полном их развитии», как он пи-

сал в Предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени»

(1841)? Или эта формулировка в духе традиции морализирования,

1 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 330.

25

которой следовали рецензенты романа, находившие Печорина без-

нравственным (С. А. Бурачок, С. П. Шевырев и др.)? В том же Преди-

словии автор иронизирует над привычкой русских читателей ждать

от литературы поучений, уроков: «Наша публика так еще молода

и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит

нравоучения». Само слово «порок» не из лексикона Лермонтова, это

знак уходящего литературного века.

Будучи воплощением общего, существенного в индивидуальном,

художественный образ может порождать различные толкования,

включая такие, о которых не помышлял автор. Эта его особенность

вытекает из природы искусства как формы отражения мира сквозь

призму индивидуального сознания. Шеллинг одним из первых в ев-

ропейской философии отметил, что истинное произведение искус-

ства «как будто содержит бесконечное число замыслов, допуская

тем самым бесконечное число толкований...»1 Объектом множества

толкований он считал греческую мифологию, ее загадочные, симво-

личные образы. А. А. Потебня, неизменно подчеркивавший много-

значность образа, на примере жанра басни наглядно показывал воз-

можность выведения из басенного сюжета различных нравоучений.

Выразителен его комментарий к басне Бабрия «Мужик и Аист» (сю-

жет восходит к Эзопу). Приведем полностью текст басни:

«Наставил мужик на пашне силков и поймал вместе с уничтожавшими его

посевы журавлями Аиста.

— Отпусти меня, — прихрамывая, просит он, — я не журавль, я Аист,

птица святой жизни, чту своего отца и кормлю его. Взгляни на мои перья—

цветом они не похожи на журавлиные!..

— Уймись, — перебил его мужик, — с кем ты попался, с тем я тебе

и сверну шею. Беги, не заводи знакомства с негодяями, не то наживешь беду

вместе с ними»1 2.

Из этой «типичной» басни, полагает Потебня, можно вывести

разные обобщения, смотря по ее «применению». Это «или положе-

ние, которое высказывает Бабрий устами мужика: “с кем попался,

с тем и ответишь”, или положение: “человеческое правосудие сво-

екорыстно, слепо”, или: “нет правды на свете”, или: “есть высшая

справедливость: справедливо, чтобы при соблюдении великих инте-

ресов не обращали внимания на вытекающее из этого частное зло”.

Одним словом, чего хочешь, того и просишь; и доказать, что все эти

обобщения ошибочны, очень трудно»3.

1 Шеллинг Ф. В. Система трансцендентального идеализма// Соч.: в 2 т. Т. 1. М.,

1987. С. 478.

2 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. С. 496.

3 Там же. С. 496—497.

26

Образность искусства создает объективные предпосылки для

споров о смысле произведения, для его различных интерпрета-

ций, как близких к авторской концепции, так и полемичных по от-

ношению к ней. Характерно нежелание многих писателей опреде-

лять идею своего произведения, «переводить» его на язык понятий.

«Если же бы я хотел сказать словами всё то, что я имел в виду выра-

зить романом, — писал Л. Н. Толстой об «Анне Карениной» в пись-

ме к Н. Н. Страхову от 23...26 апреля 1876 г., — то я должен бы был

написать роман тот самый, который я написал, сначала»1. Не менее

показательно ревнивое отношение художников к образам, создан-

ным ими. Эти образы дороги им их неповторимостью, счастливо

найденными деталями. Так, для Гончарова идея вне образа мерт-

ва. Он горестно сетовал (в письме к С. А. Никитенко от 28 июня

1860 г.) на вечного своего соперника в искусстве — Тургенева, яко-

бы использовавшего в «Дворянском гнезде» и «Накануне» гонча-

ровский абрис будущего «Обрыва»: «...не зернышко взял он у меня,

а взял лучшие места, перлы и сыграл на своей лире; если б он взял

содержание, тогда бы ничего, а он взял подробности, искры по-

эзии, например, всходы новой жизни на развалинах старой, исто-

рию предков, местность сада, черты моей старушки — нельзя

не кипеть»1 2. Парадокс искусства заключается, однако, в том, что

некая экспликация общего «смысла», «содержания», «идеи», заклю-

ченных в образе, есть неизбежное условие диалога с автором про-

изведения, в который вступает каждый его читатель, слушатель,

зритель.

rf rf гГ

Литературное произведение предстает перед читателем как

текст, но за словами, предложениями встают образы — всегда ли?

какие виды образа можно выделить? в чем проявляется их связь

друг с другом?

В качестве материального носителя образности текст литератур-

ного произведения неоднороден. В истории эстетики и литературо-

ведения неоднократно оспаривалась образность как непременное

свойство, атрибут художественной литературы («поэзии», выра-

жаясь по-старинному). По мнению Э. Бёрка, английского эстети-

ка XVIII в., художественная речь, как и обычная, далеко не всегда

вызывает в сознании читателя (слушателя) живые представления.

«Когда я говорю: «Будущим летом я поеду в Италию», меня хорошо

понимают. Однако, я полагаю, ни у кого в результате этого не воз-

никает в воображении картина, изображающая именно точную фи-

1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 17—18. М., 1984. С. 784.

2 Гончаров И. А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 7. М., 1955. С. 344. Подробнее см.: Чер-

нец Л. В. О «поэтическом языке» И. А. Гончарова // Русская словесность. 1997. № 1.

27

гуру говорящего, совершающего путешествие по суше, или по воде,

или обоими способами, иногда верхом на лошади, иногда в экипа-

же, со всеми подробностями путешествия»1. Обнаружив в поэмах

Гомера и Вергилия много мест, не порождающих «ясных» образов

(одно из них — портрет Елены в третьей песни «Илиады»), Бёрк

приходит к выводу, что «поэзия, строго говоря, не является искус-

ством, основанным на подражании»1 2.

Размышления Бёрка предшествовали трактату «Лаокоон, или

О границах живописи и поэзии» (1766) Г. Э. Лессинга, где отме-

чались ограниченные возможности словесной пластики и, соот-

ветственно, описательной поэзии (бывшей в XVIII в. в большой

моде). В целом же область поэзии, по Лессингу, гораздо обширнее,

чем в изобразительных искусствах (живопись, ваяние), где можно

«изобразить лишь один момент действия», поэтому важно выбрать

момент «плодотворный», «наиболее значимый, из которого бы ста-

новились понятными и предыдущие, и последующие моменты».

Предмет же поэзии составляют «действия», «тела» она изображает

«лишь опосредованно, при помощи действий»3. Лессинг подчерки-

вает преимущества поэзии, не ограниченной изображением одного

момента действия: «Так как поэту открыта для подражания вся без-

граничная область совершенства, то внешняя, наружная оболочка,

при наличии которой совершенство становится в ваянии красотой,

может быть для него разве лишь одним из ничтожнейших средств

пробуждения в нас интереса к его образам»4.

Не оспаривая преимуществ поэзии, И. Г. Гердер в 1769 г. вступа-

ет в полемику с Лессингом, защищая, в частности, законность ста-

ринной аналогии между живописью и поэзией: посредством слов

тоже можно создать иллюзию предмета, вызвать у читателя «чув-

ственное представление»5.

В начале XX в. Д. Н. Овсянико-Куликовский выделял в поэзии

особую разновидность «безобразной» лирики. В качестве приме-

ра он приводил стихотворение Пушкина «Я вас любил: любовь

еще, быть может...»: «Законченный лиризм настроения и выраже-

ния в этих чудных стихах не подлежит сомнению и воспринима-

ется нами сразу, без всяких усилий [...] Но где же здесь образы?

Их совсем нет, — не только в смысле образов познавательных,

1 Бёрк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышен-

ного и прекрасного. М., 1979. С. 190.

2 Там же. С. 192.

3 Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957. С. 187—

188.

4 Там же. С. 96.

5 Гердер И. Г Критические леса, или Размышления, касающиеся науки о пре-

красном и искусства, по данным новейших исследований // Гердер И. Г. Избранные

соч. М.; Л., 1959. С. 160.

28

но и вообще — в смысле отдельных, конкретных представлений».

И далее, имея в виду медитативную лирику, ученый заключал:

«...чистая лирика (словесная) есть творчество, по существу своему

безобразное»1.

Действительно, художественный текст не всегда порождает в со-

знании читателя представление, т. е. «чувственно-наглядный образ

предметов и явлений действительности» (в отличие от восприятия,

представление возникает на основе припоминания, без воздействия

самих предметов на наши органы чувств). Не все художники слова

направляют на читателя такой каскад образов-представлений (зри-

тельных, слуховых, обонятельных, тактильных, моторных и др.),

как И. А. Бунин или В. В. Набоков, Ю. К. Олеша или И. Э. Бабель,

С. А. Есенин или Б. Л. Пастернак; не все и стремятся к такому стилю.

«Но есть ли необходимость выделять из повествования такую де-

таль, которая сама по себе есть произведение искусства и, конечно,

задерживает внимание помимо рассказа? — размышлял Олеша. —

Мы стоим перед вопросом, как вообще писать. В конце концов, рас-

сказ не есть развертывание серии эпитетов и красок... Есть удиви-

тельные рассказы, ничуть не наполненные красками и деталями»1 2.

Что же касается самого Олеши, то он открывает свою «лавку мета-

фор». Вот одно из его метафорических описаний: «...бабочки летят

на свет, — бабочки и весь этот зеленоватый балет, который пляшет

возле лампы летом, все эти длинные танцовщицы»3.

А можно писать иначе: просто и лаконично, почти не выдавая

своего, авторского, присутствия. Так перелагал басни Эзопа Л. Тол-

стой для своих «Русских книг для чтения», опуская «мораль» (опыт-

ный педагог, он хотел, чтобы дети сами её вывели) и строго следя

за тем, чтобы в сюжет не проникли какие-либо «свободные» моти-

вы. У Толстого «нет даже эпитетов, характеризующих то или другое

действующее лицо [...]. Все басни начинаются не с характеристики

действующих лиц, не с описания обстановки, а с действия: “Галка

увидела, что голубей хорошо кормят”, “Поймал рыбак рыбку”, “Шли

по лесу два товарища” и т. д.»4. Преобладают сюжетные детали (при

редкости описательных и психологических) и прямые номинации,

почти совсем нет диалога. Толстой ориентируется на басенную тра-

дицию Эзопа и Лессинга, он хочет не столько развлечь детей, сколь-

ко возбудить их мысль.

К словесной пластике поэтическая образность не сводится.

1 Овсянико-Куликовский Д. Н. Теория поэзии и прозы (Теория словесности).

М. — Пг.: Госиздат, 1923. С. 29.

2 Олеша Ю. К. Из записных книжек (1954—1960) // Олеша Ю. К. Повести

и рассказы. М., 1965. С. 529.

3 Там же. С. 530, 532.

4 Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1857 по 1881 г.

М., 1963. С. 63.

29

* * *

Литературу часто называют, вслед за М. Горьким, человековедени-

ем, а также художественной антропологией. Может быть, ни в чем

так резко не проявляется эта её суть, как в изображении вещей, яв-

лений природы, животных, если они выступают в качестве персона-

жей произведения. В баснях часто действуют персонажи-животные,

и эта аллегория никого не удивляет. В других жанрах животные

преображаются иначе. У Н. А. Заболоцкого есть стихотворение, где

лирический субъект восхищается «лицом коня», прекрасным и ум-

ным, и патетически восклицает: «Поистине достоин / Иметь язык

волшебный конь!» («Лицо коня»). Такое лицо у коня бывает только

ночью, когда его никто не видит; утром он становится «лошадью

в клетке из оглобель».

Произведениям, где заметная роль отведена живой и неживой

природе, вещам, часто свойственна «вторичная условность» стиля1,

в особенности использование аллегории и символа. Антропоцен-

тризм искусства диктует особый ракурс видения природы, вещей,

окружающих человека.

Отсюда вытекает необходимость типологии образов в произве-

дении. Л. И. Тимофеев иронически писал о литературоведческих

разборах: «Говорят [...] об образе “товарища маузера” (стихотво-

рение Маяковского “Левый марш”), об “образе парохода” (в стихот-

ворении Маяковского “Товарищу Нетте...”), об “образе кровати”

(на которой располагается Керенский в поэме Маяковского “Хоро-

шо!”) и т. д. Короче, изображение того или иного предмета, той или

иной вещи, природного явления и т. п. трактуется как “образ вещи”,

“образ природы”, “образ явления” и т. д. Эту терминологию нельзя

признать закономерной. В центре художественного изображения

стоит человек; изображение вещей и т. д. не имеет самостоятельно-

го художественного значения, оно необходимо для конкретизации

человека, определения того места и пространства, в котором он на-

ходится [...] Если на картине нарисован человек, сидящий за сто-

лом в кресле, то это не значит, что перед нами три самостоятельных

и равноправных образа: стола, человека и кресла»1 2.

Теоретик прав в том, что понятие «индивидуализированности

изображения» охватывает явления разнокачественные. Однако

трудно согласиться с ним, когда он отказывает «маузеру», «паро-

ходу», «кровати», «столу» и «креслу» в праве считаться образами.

Конечно, в искусстве вещи всегда «говорят» о человеке, а нерукот-

ворная природа с ним «ведет речь». Сами образы людей могут при

1 Термин «вторичная условность», обозначающий фантастику, т. е. нарочитое

нарушение правдоподобия (в отличие от условности как свойства искусства), был

предложен в книге А. Михайловой «О художественной условности» (М., 1970).

2 Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., 1971. С. 65.

30

этом отсутствовать, как в стихотворении Ф. Тютчева «Листья», или

быть «внесценическими», как в его же стихотворении «Cache-cache»

(франц.: игра в прятки), где о спрятавшейся девушке можно судить

по обстановке ее комнаты: «Вот арфа ее в обычайном углу, / Гвоз-

дики и розы стоят на столе...»

Воспроизведение любого явления, предмета, в его целостно-

сти, — это образ. «Как я хочу, чтоб строчки эти / Забыли, что они

слова, / А стали: небо, крыши, ветер, / Сырых бульваров дерева!»

(В. Соколов. «Как я хочу...»). Д. Самойлов проникновенно пишет

о завидной судьбе поэта: «Стать туманом, птицей, звездою / Иль

в пути полосатой верстою / Суждено не любому из нас» («Смерть

поэта»). Опосредованно, через слово, литература передает богат-

ство форм, красок и звуков внешнего мира, остроту его чувствен-

ного восприятия человеком1.

В литературоведении есть термин персонаж, обозначающий

субъекта действия, переживания, высказывания: это человек или

другое одушевленное существо, и им может быть кто или что угод-

но: важны его действия. Как виды образа резонно различать образ

персонажа и образы неодушевленных вещей или природы. И услов-

ность искусства ярко проявляется в том, что персонажем может

быть не только человек, но животное, дерево, ветер, стол и т. д.

Становясь персонажем, любой предмет или явление природы об-

ретает человеческие (антропоморфные) качества. Вспомним плач

Ярославны в «Слове о полку Игореве», обращающейся к солнцу, ве-

тру и Днепру как к живым существам.

С другой стороны, в персонажную сферу произведения могут

не входить изображенные люди. Во власти писателя — показать

прекрасное «лицо коня» — и представить человека вещью, де-

талью интерьера или пейзажа. Например, у Гоголя: «В угольной

из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с са-

моваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар,

так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два само-

вара, если б один самовар не был с черною как смоль бородою»

(«Мертвые души», т. 1, гл. 1). Здесь сбитенщик уподоблен самова-

ру, это не персонаж. В рассказе А. П. Чехова «Попрыгунья» Ольга

Ивановна описывает Дымову предстоящее свадебное шествие как

красочную картину: «...понимаешь, роща, пение птиц, солнечные

пятна на траве, и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом

фоне — преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов».

В этом описании «все мы» — деталь воображаемого пейзажа, на-

равне с «солнечными пятнами на траве».

Структуру образа определяет читатель, расширяя или, напротив,

сужая текстуальную базу интерпретации. В «Станционном смотри-

1 Подробнее см. главы «Природа», «Вещи».

31

теле» Пушкина картинки о блудном сыне в доме смотрителя можно

считать лишь характерной деталью интерьера, но более присталь-

ный взгляд обнаружит в них ключ к «психике действующего лица»,

Самсона Вырина1.

Наряду с образами персонажей, которыми в литературе мо-

гут быть не только люди и даже не только, по выражению Есени-

на, «братья наши меньшие» («Мы теперь уходим понемногу...»),

но и любые вещи, явления природы, в типологию образов следует

включить образ повествователя в эпике, предстающего перед чи-

тателем лишь как «повествующий голос» (У. Эко)1 2. Аналогом пове-

ствователя в эпике выступает в драме голос, которому принадлежит

неперсонажный, рамочный текст (заглавие, список действующих

лиц, описания мизансцен, ремарки и др.), в лирике — лирический

субъект. Выбор того или иного первичного субъекта речи во всех

родах литературы крайне важен: ведь он носитель определенной

«точки зрения», восходящей к автору или, напротив, чуждой ему

(как в стихотворении Н. А. Некрасова «Нравственный человек» или

в рассказе Чехова «Жена»).

Существуют исследовательские классификации лирических

субъектов (собственно автор, лирический герой, ролевой герой,

ролевой субъект и др.), а также повествователей (всеведущий пове-

ствователь, личный повествователь, рассказчик и др.)3, во многом

расходящиеся друг с другом. Первичные субъекты речи могут быть

одновременно персонажами (героями, действующими лицами) про-

изведения; таковы, например, лирический герой в стихотворении

А. А. Блока «В ресторане», рассказчик в «Жене» А. П. Чехова, личный

повествователь в «Записках охотника» И. С. Тургенева.

Первичные субъекты речи (не являющиеся одновременно пер-

сонажами), присутствующие в произведении только как голоса,

естественно объединяются в группу образов, определяющих субъ-

ектную организацию речи произведения. Но это специфические об-

разы, к которым подойдут слова В. А. Жуковского: «То были образы

без лиц...» («Шильонский узник»). О наиболее условном из них —

о «всеведущем» повествователе — выразительно писал Т. Манн в ро-

мане «Избранник»: «Так кто же звонит в колокола Рима? —Дух по-

вествования. Да неужто же может он быть повсюду [...]? — Еще как

может! Он невесом, бесплотен и вездесущ, этот дух, и нет для него

разлиния между “здесь” и “там”. Это ведь он говорит: «Все колокола

звонят», так, стало быть, он сам и звонит. Такой уж этот дух духов-

ный и такой абстрактный, что по правилам грамматики речь о нем

1 См.: Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 124—126.

2 Эко У. Записки на полях «Имени розы» / Пер. с ит. СПб.: Simposium, 2002.

С. 36—43.

3 См. главы «Эпика», «Лирика».

32

может идти только в третьем лице и сказать можно единственно:

“Это он”. И все же он волен сгуститься в лицо, а именно в первое,

и воплотиться в ком-то, кто говорит, и говорит от его лица: “Это

я. Я — дух повествования”...»1

Найти характерность «я» в том или ином первичном субъекте

речи — задача не из легких применительно к современной литера-

туре, особенно к эпическим жанрам, где автор часто сознательно

стремится к неопределенности, зыбкости границ между речью по-

вествователя и персонажей, широко вводит разноречие, использует

«гибридные конструкции» (термин М. М. Бахтина)1 2. Но сложность

задачи соответствует сложности «языка», стиля произведения.

гГ rf rf

К образам нередко относят тропы (метафору, метонимию, си-

некдоху), а также родственные им стилистические приемы, или,

как их называли в «риториках», фигуры «переосмысления» (сравне-

ние, гиперболу, литоту, словесную иронию, перифраз и др.). Одна-

ко иносказательные словосочетания суть стилистические приемы,

«переназвания» предметов, имеющих прямые номинации. «Белые

звездочки в буране» — это снежинки («Снег идет» Пастернака);

в предложении «Пчела за данью полевой / Летит из кельи воско-

вой» («Евгений Онегин», гл. 7, строфа I) речь идет о пчеле, летящей

из улья, а не о монахе, покидающем свою келью. Тропы высвечи-

вают те или иные грани, свойства предметов, тем самым участвуя

в создании образа как эстетического объекта. Но это не самостоя-

тельные образы: они не изменяют тему высказывания, оставаясь

за пределами мира произведения (объекта изображения).

Тропы привносят в предмет, воссоздаваемый с их помощью, не-

ожиданные, иногда трудно совместимые друг с другом ассоциации.

Так, в строках Пастернака из его стихотворения «Весна» метафоры,

сравнения, метонимии в совокупности создают образ звучащего

леса:

Лес стянут по горлу петлею пернатых

Гортаней, как буйвол арканом,

И стонет в сетях, как стенает в сонатах

Стальной гладиатор органа.

Характерен метонимический перифраз: птицы — пернатые гор-

тани. Пение птиц оказывается в одном ряду со стальным гладиа-

тором органа: в этом перифразе важно опять-таки слуховое (не зри-

тельное) представление. Вносит логическое основание в фейерверк

ассоциаций объект изображения — весенний лес.

1 Манн Т. Собр. соч.: в 10 т. Т. 6. М., 1960. С. 8.

2 Бахтин М. М. Слово в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстети-

ки. М.: Худож. лит., 1975. С. 117.

33

Другой пример — из «Войны и мира» Толстого: «Маленькая кня-

гиня, как старая полковая лошадь, услышав звук трубы, бессозна-

тельно и забывая свое положение, готовилась к привычному галопу

кокетства...» (т. 1, ч. 3, гл. IV). Здесь «старая полковая лошадь» —

явная форма присутствия автора в тексте: ведь в мире произведе-

ния, в рамках данного эпизода, никакой лошади нет. Это ироничное

сравнение участвует в построении образа Лизы Болконской.

Речь (словесный строй) и предметный мир произведения суть

разные уровни художественной структуры; для общей теории об-

разов разграничение словесного и метасловесного (предметного)