Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1972

4

Либочньи лист первой

по овины XVIII в('ка

Повесть о Ерше Ершове,

сыне Щетинникове» В одном

U ■ вирИиИ.Ов аТОй

сатирич кой noei ста-сказка

i сть такие с юва: (Получай,

Ерш, приказ от а,да: уваливай

из озера Онега.

Ерш на ответ:

— На ваши суды плюю

и сморкаю!

И Ерш хвостом вернул,

юяовой тряхнул, плюнул

в глаза ei ей честной братии,

только е 'о и видели.

Поше., Еришшко, пошел

хна! туншико... по быстрым

рекам, по глубоким водам..

Из Онега озера Ерш на

Бе л о-озеро, с Бела-озера

в Волгу-реку»

Никто не знает, что служило

Ершу путеводной звездой

в этом замысловатом

путешествии. Да и вообще

в навигационных и прочих

способностях животных еще

много неясного. О таких

загадочных способностях

и рассказывается в статье

«Сверхчувства животных»,

опубликованной в этом

номере журнала.

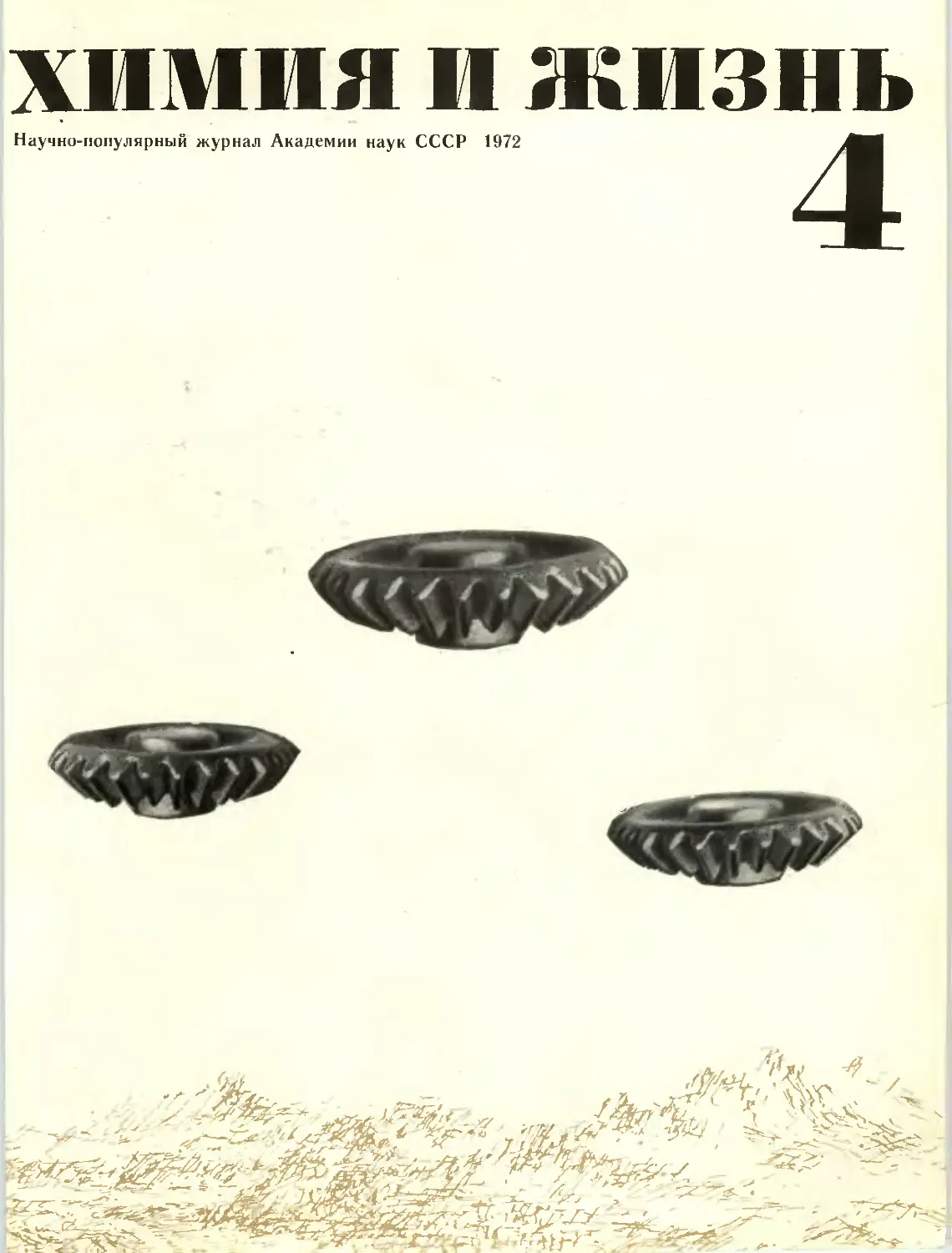

На первой странице

обложки—

рисунок к статье «Платина»,

помещенной в этом номере.

Не думайте, что на фоне

Уральских гор парят

пресловутые летающие

тарелки. В центре

композиции трижды

повторенная шестерня из

уральской платины. Это —

историческая шестерня. Она

была отлита в Париже

в середине прошлого века

русским академиком

Б. С. Якоби и открывшими

новый способ производства

изделий из платины

французскими химиками

А. Сент-Клер Девилем

и Ж. Дебре. Ее отлили из

самородной уральской платины

и изъятых из обращения

русских платиновых монет.

Драгоценный металл

пришлось везти в Париж,

поскольку в России в это

время платиновое дело

находилось в упадке...

559-граммовая шестерня

вернулась затем на родину.

Она хранилась в Музее

горного дела в Петрограде

до 1916 года. Потом ее

растворили в царской водке;

с изучения этого раствора

и начались исследования

химических свойств платины

в нашей стране.

Фото сделано с гипсового

аепка платиновой шестерни.

. Л&г fctf Unit -КС -*В s£i

Пбвес/776 о^рме &р ыиове сь/j/e щетм&<&я:о о &

химия и жизнь

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ

НАУК СССР

№ 4

Апрель 1972

Год издания 8-й

50 лет СССР 2 О. ЛИБКИН. Заметки об Ухте

Проблемы и методы

современной науки

Элемент №...

Бопезии и лекарства

Разные разности

Искусство

Клуб Юный химик

Новости отовсюду

Литературные страницы

Рассуждения о не вполне

понятных вещах

Гипотезы

Вооруженным глвзом

Живые лаборатории

Консультации

Переписка

9 В. БАЛЕК. Инертные газы помогают

исследователям

Проблемы и методы

современной науки

Обыкновенное вещество

Информация

Интервью

Новые заводы

14

23

24

26

31

35

36

39

41

44

46

49

53

54

56

57

62

65

70

72

82

83

87

90

92

94

95

В. Н. ПИЧКОВ. Платина

Что вы знаете и чего не знаете

о платине

А. БЫКОВ. Испытания мутагенов:

безусый горох, гроздья помидоров

Л. Д. БЕРГЕЛЬСОН. Биологические

мембраны. II. Проницаемость

Е. Д. ТЕРЛЕЦКИЙ. Философский

камень — мочевина

A. В. НИКОЛАЕВ- Синтез вещей,

синтез веществ

М. ЮЛИН. У полюса белизны

Е. П. КАРАТЫГИН, Э. А. НОВИКОВ.

Нужно лишь подобрать растворитель...

Д. П. АЙРАПЕТОВ. Дом, в котором

мы будем жить

Дома из пластмасс

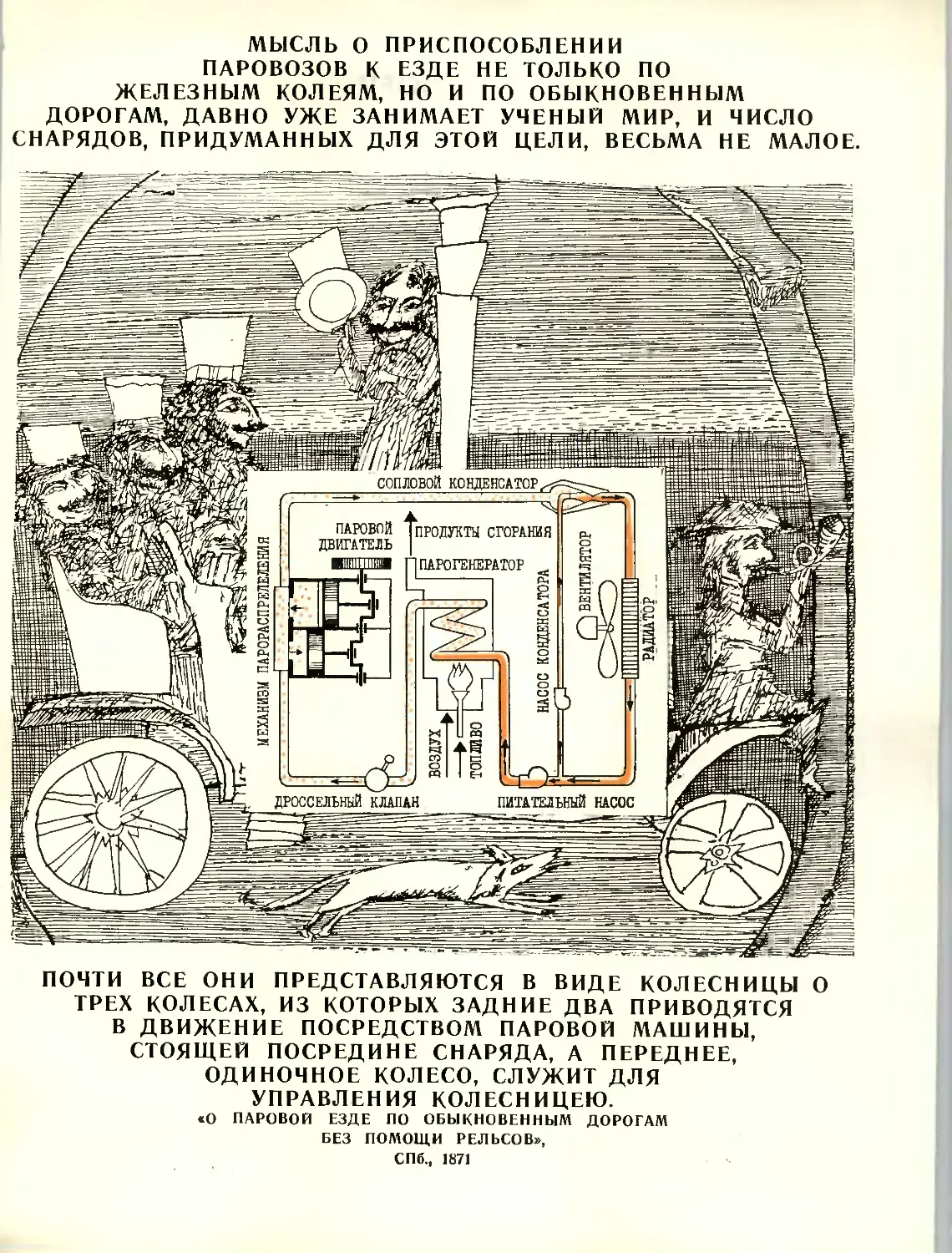

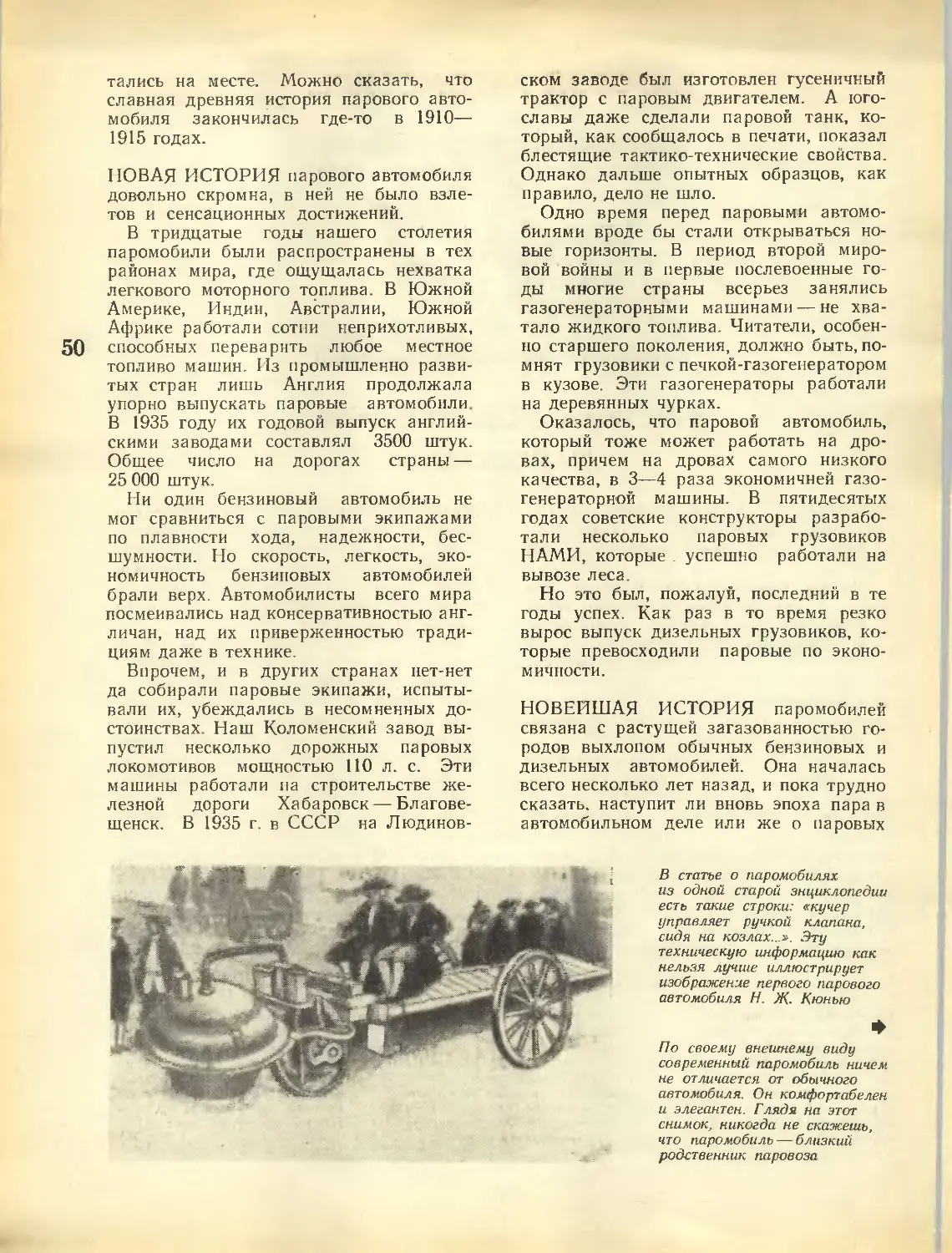

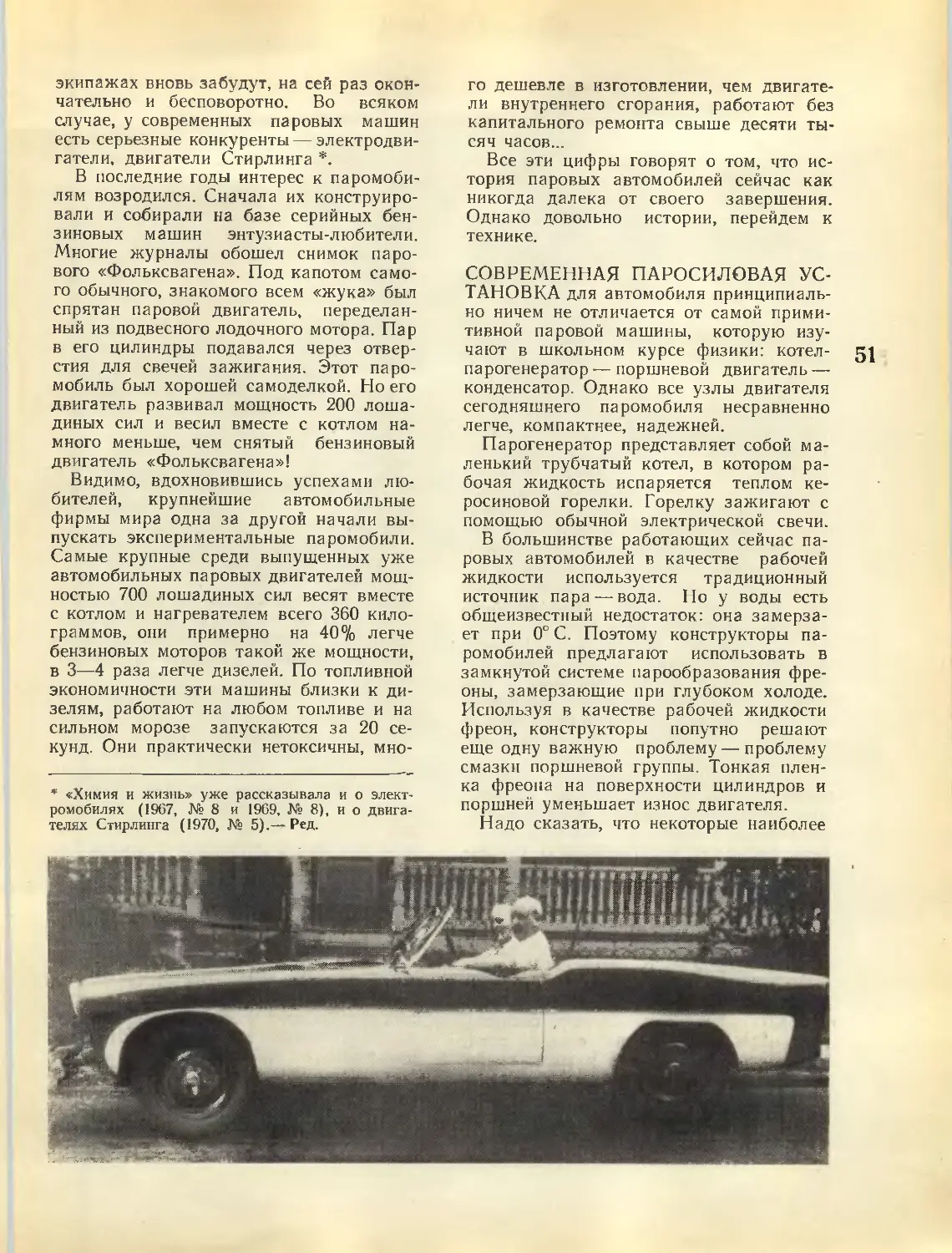

Г. ЛИБЕФОРТ. Паровой автомобиль,

близкий родственник паровоза

М. Г. ВОРОНКОВ, Г. В. ИВАНОВА.

И грязь к ним не прилипнет

Н. С. ПЛОТКИНА. Ткань, которой

боятся микробы

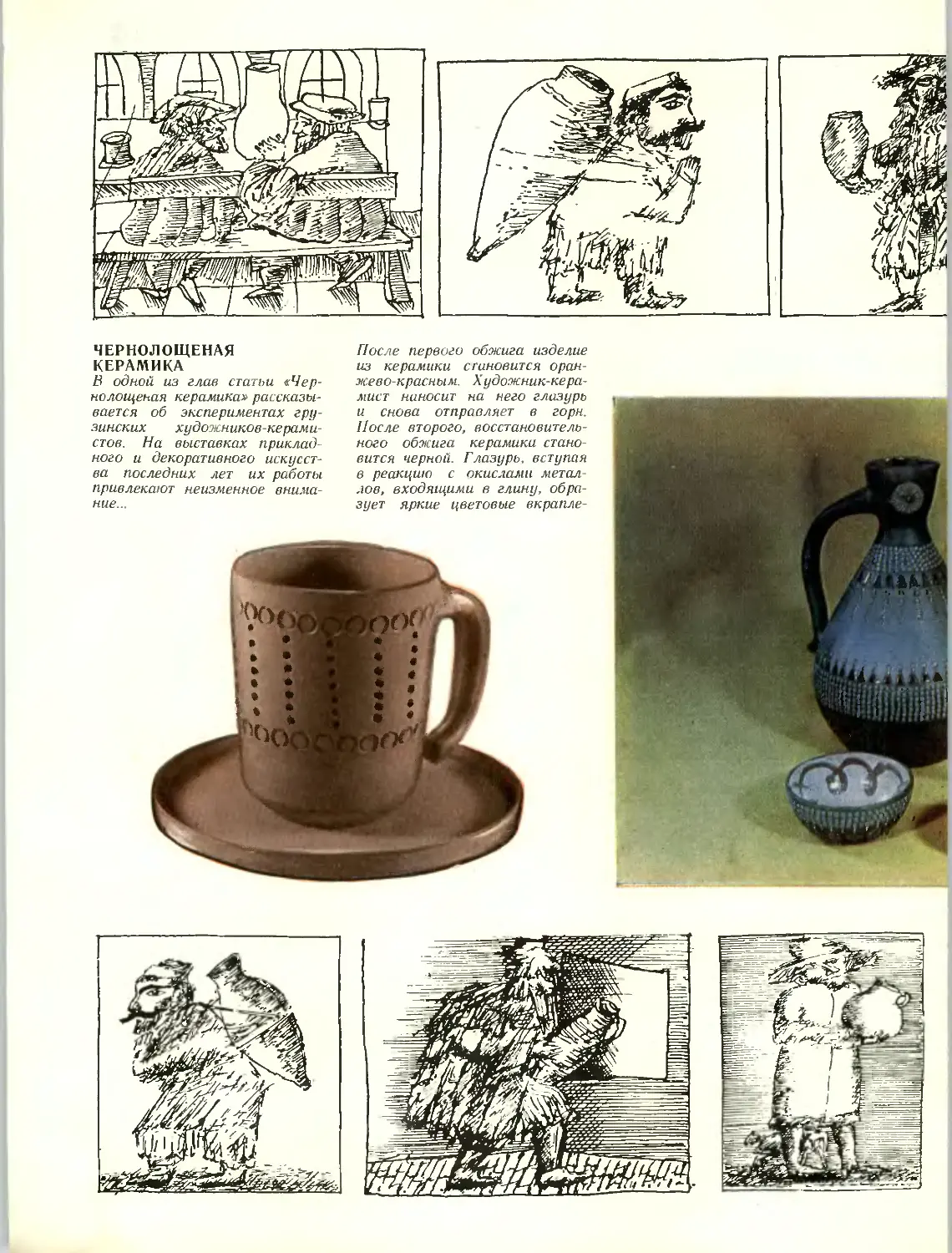

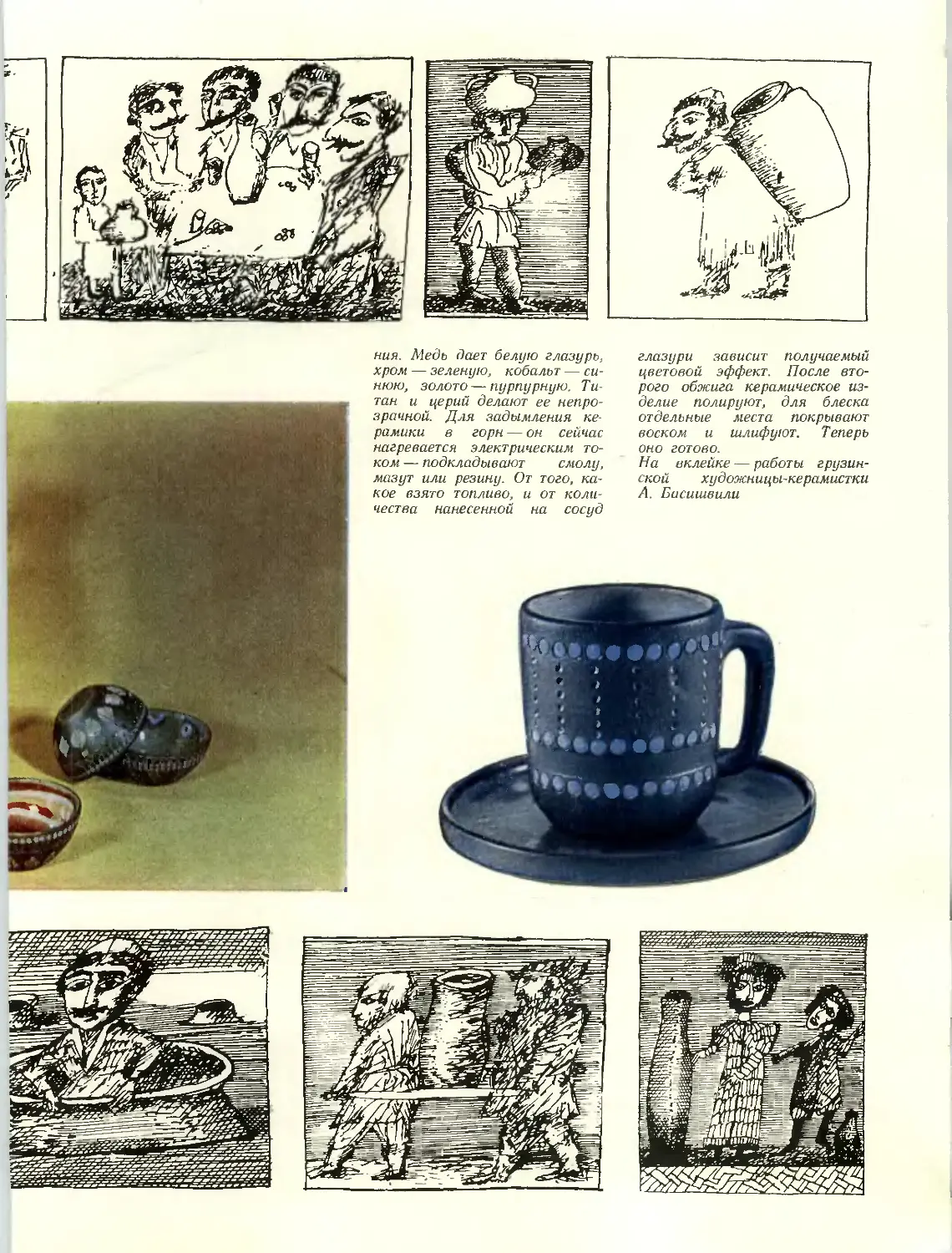

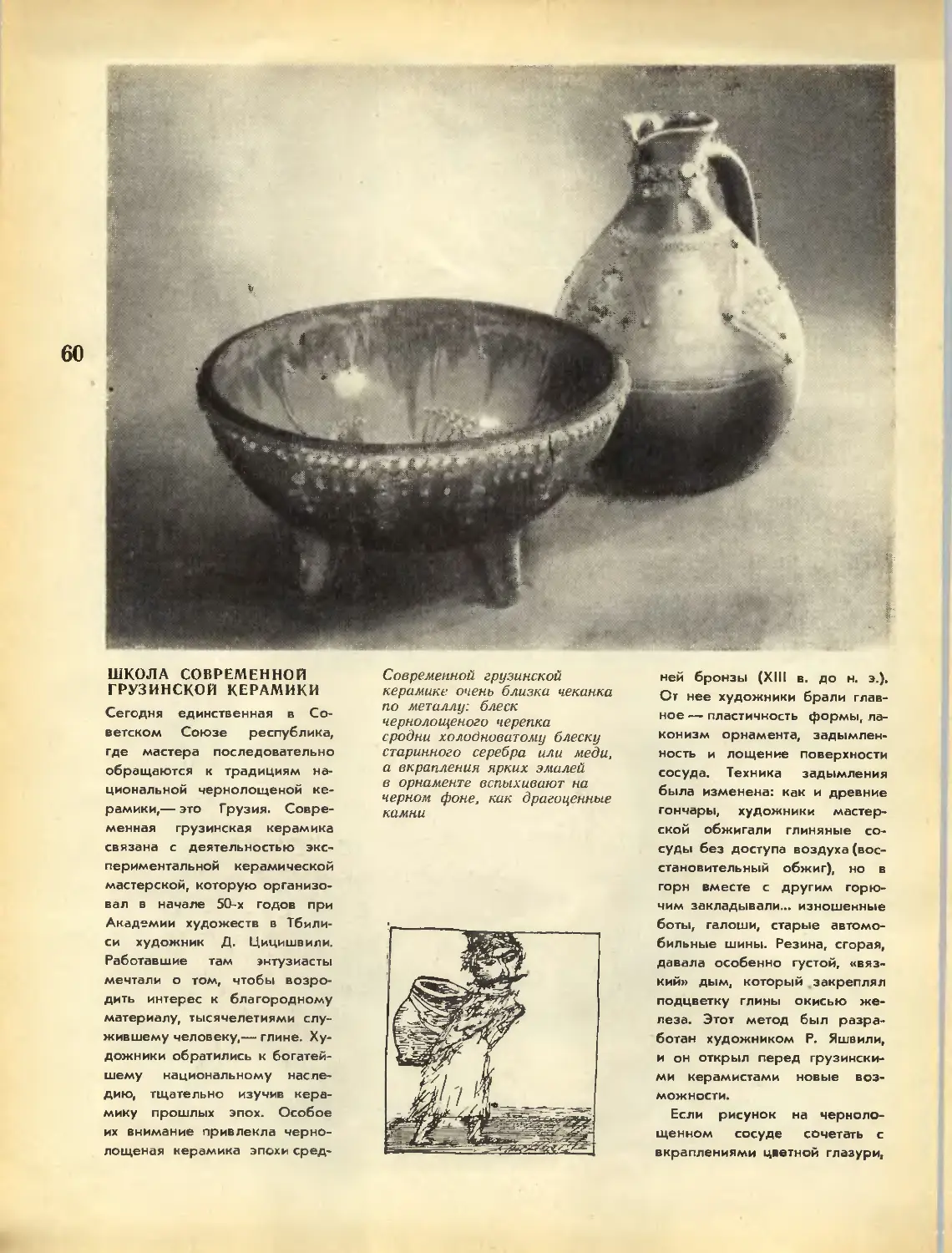

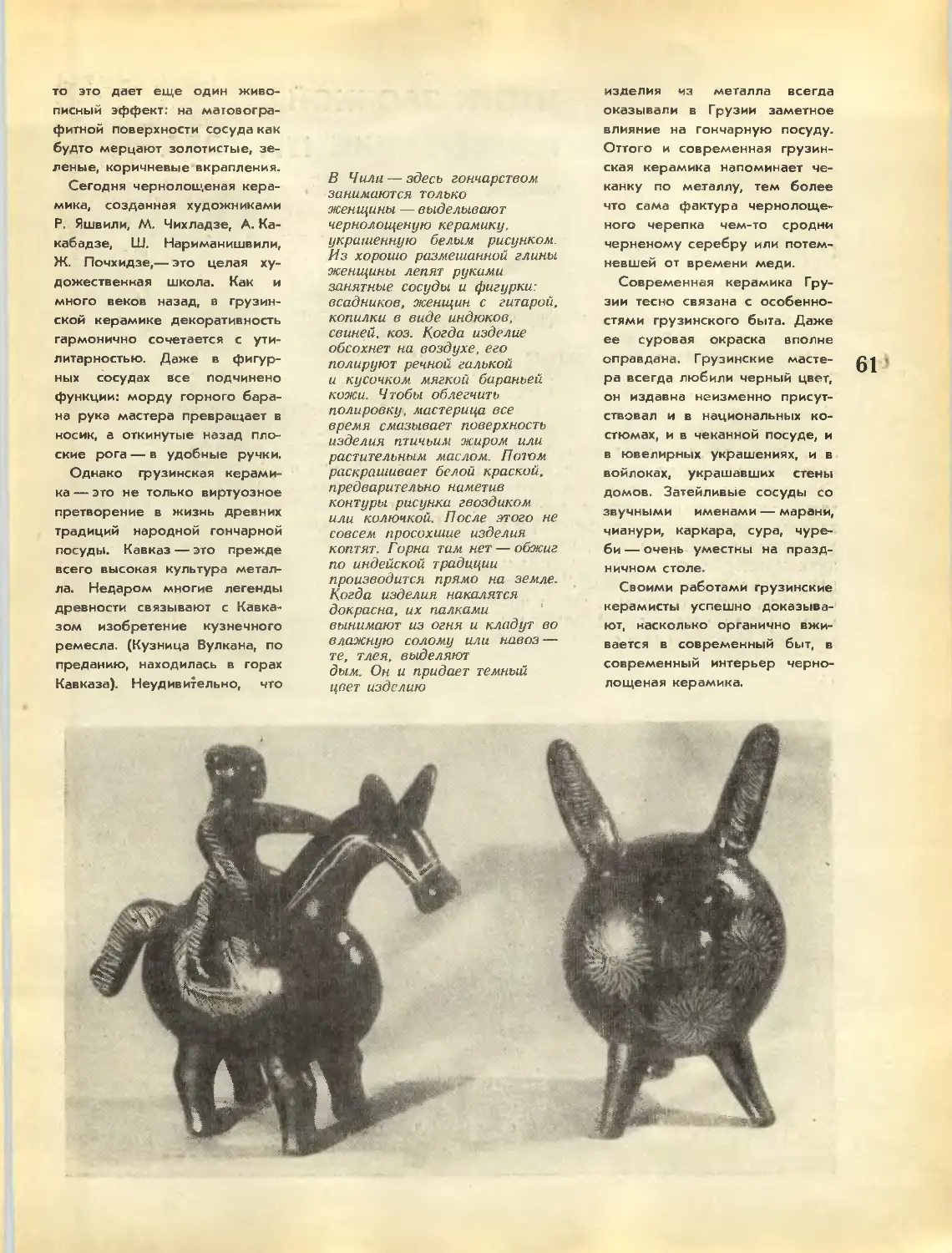

B. САВИЦКАЯ. Чернолощеная

керамика

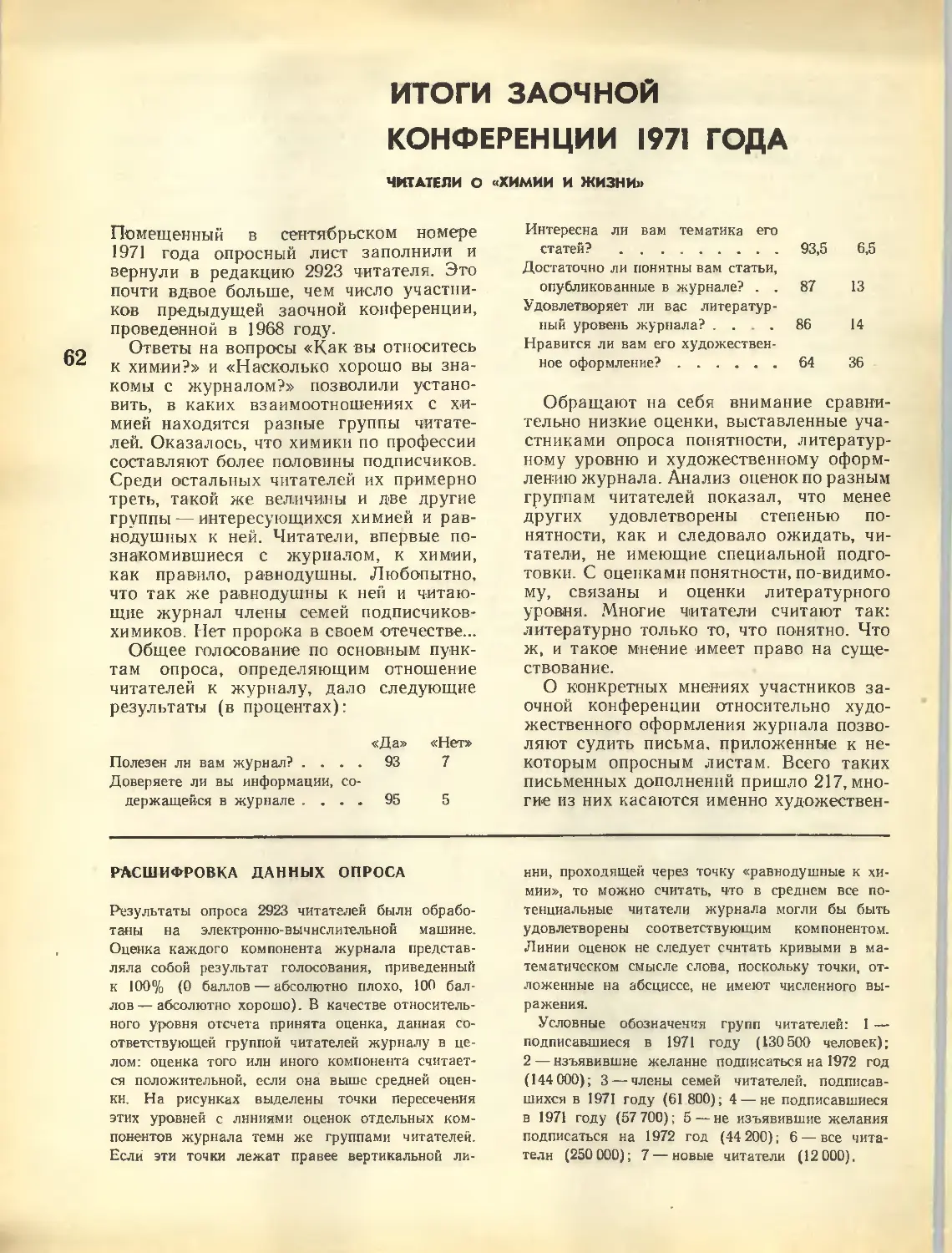

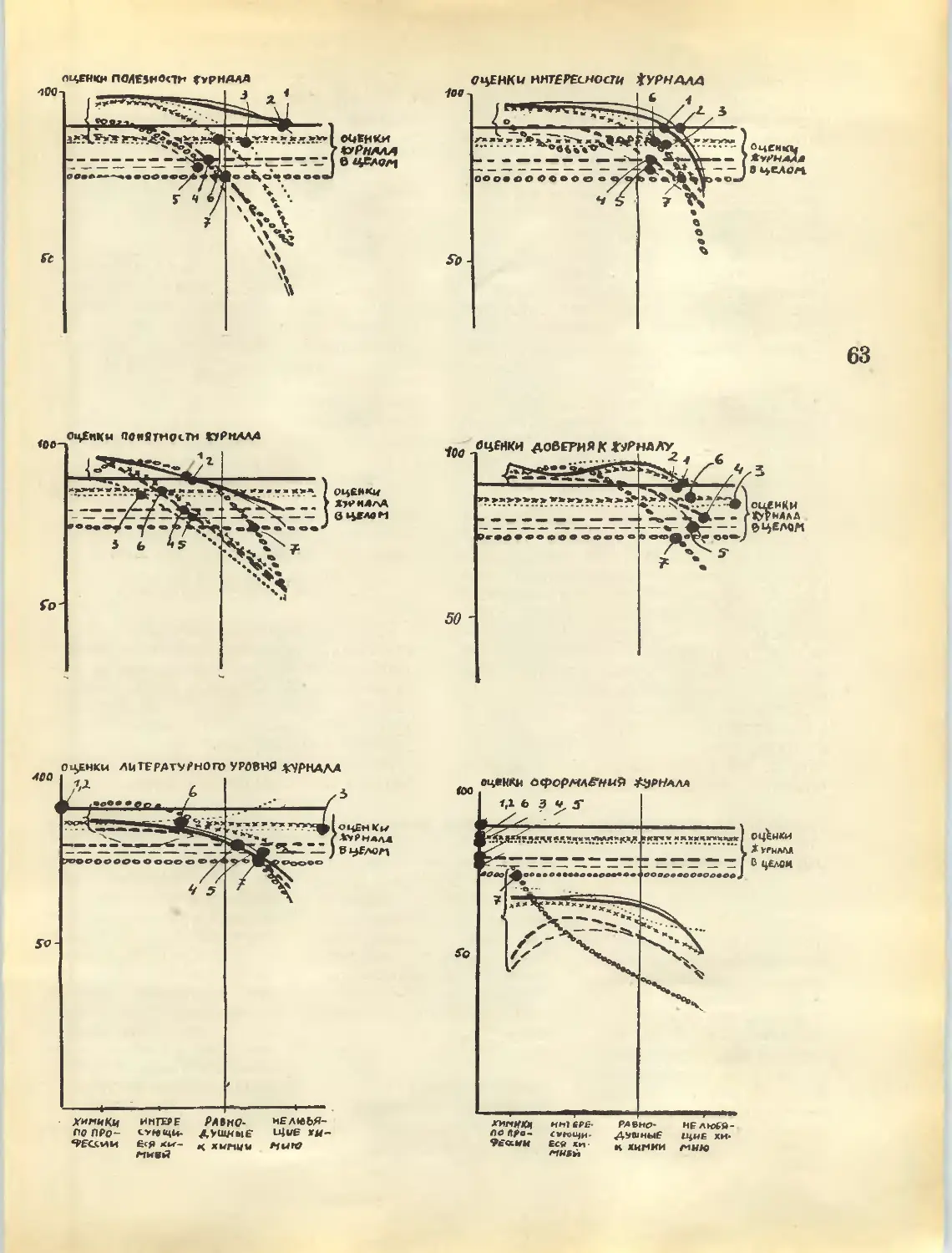

Итоги читательской конференции

1971 года. Читатели о «Химии и жизни».

Л. Т. РАИНСЖ Год последнего орла

Б. ВОЛОДИН. Послесловие

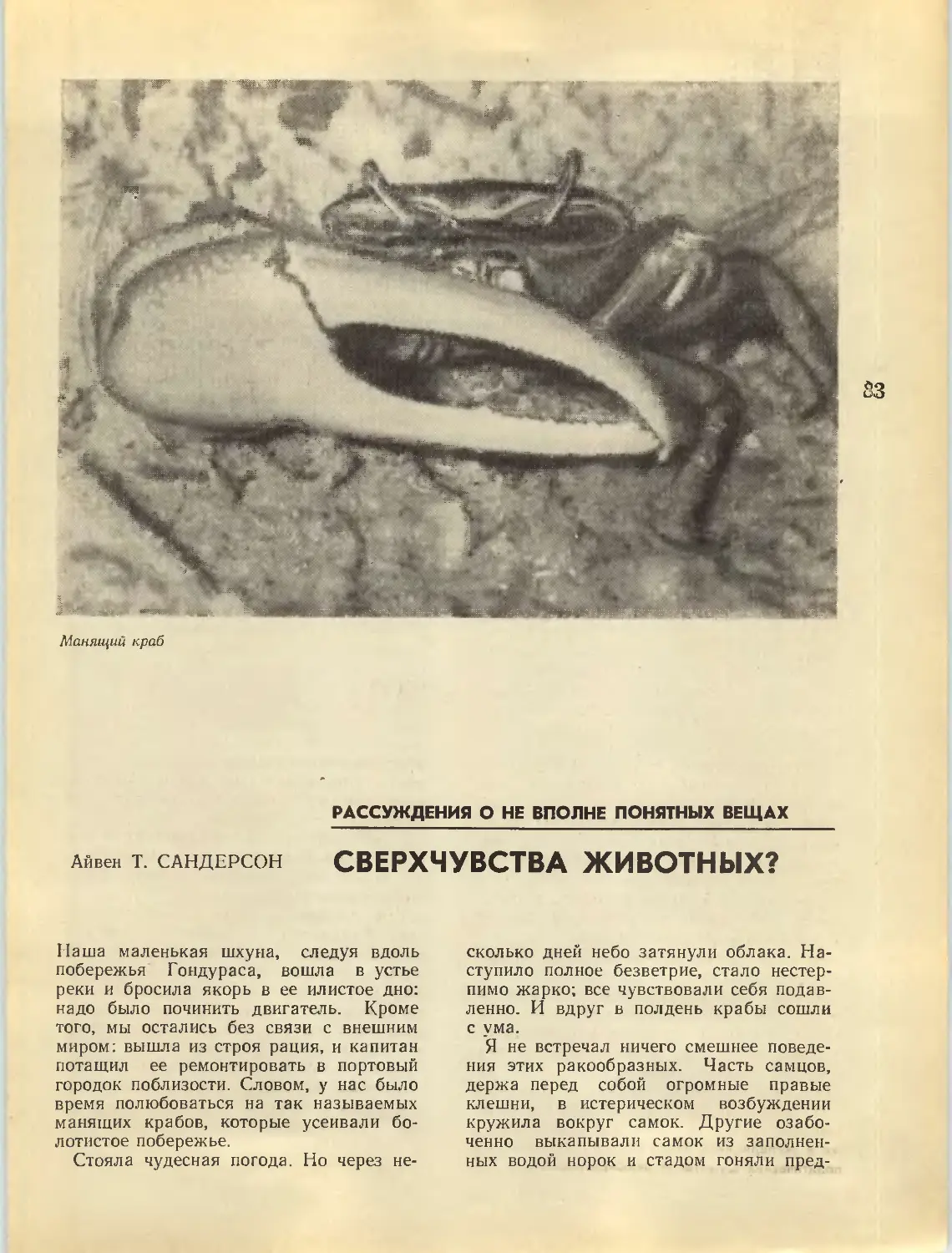

А. Т. САНДЕРСОН. Сверхчувства

животных?

С. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ.

Биоинформация — что это?

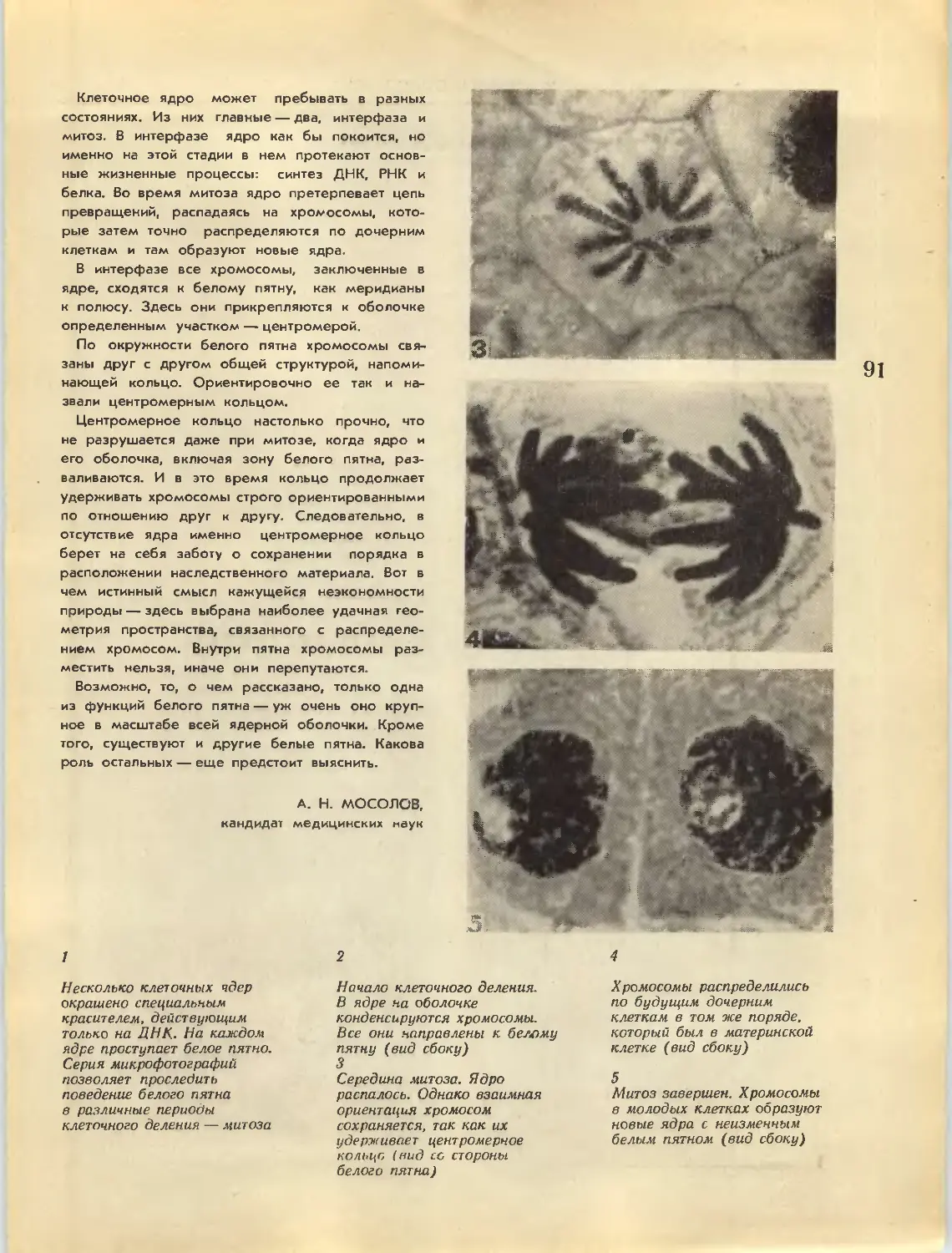

А. Н. МОСОЛОВ. Загадка белых пятен

А. ФРИДМАН. Исландский мох

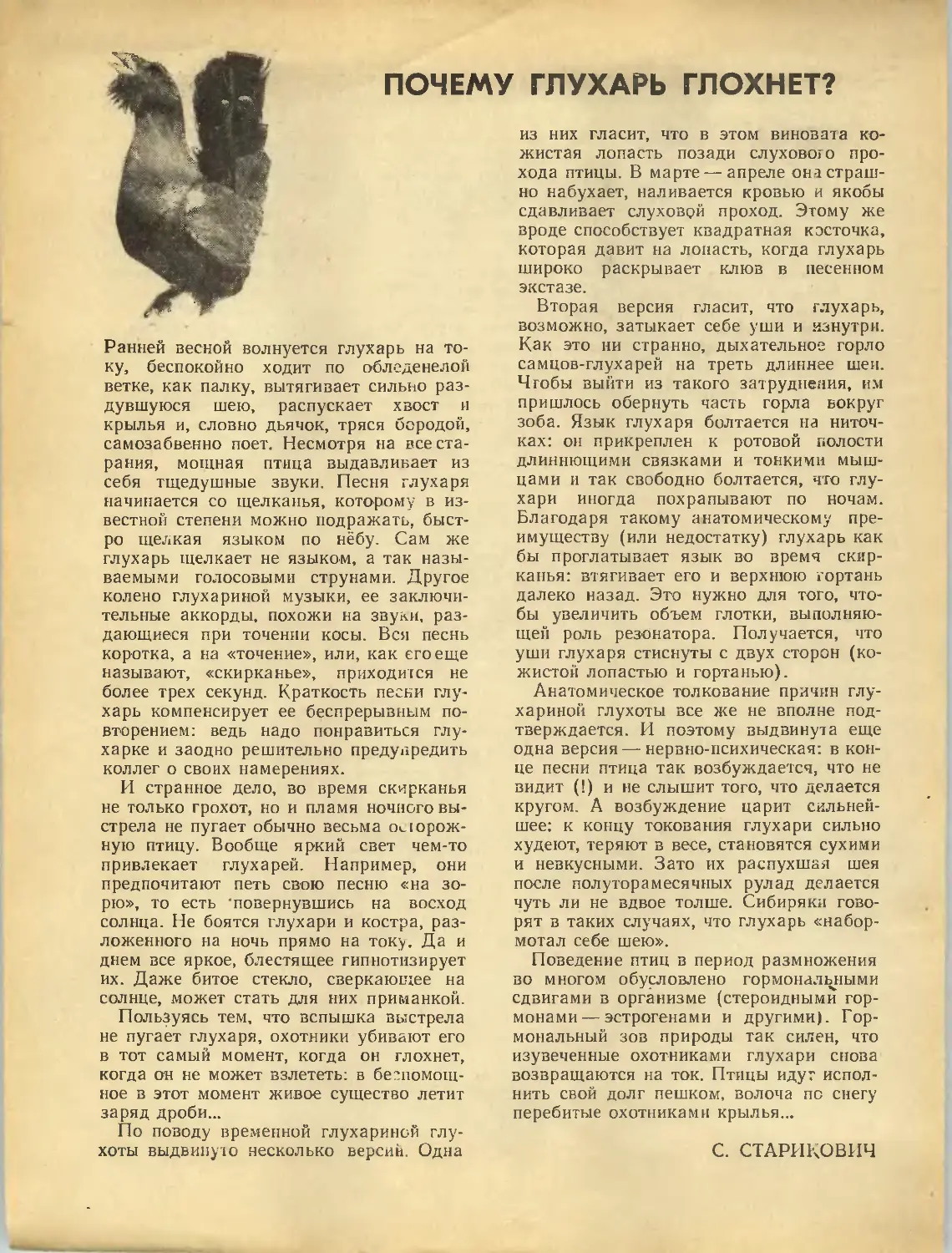

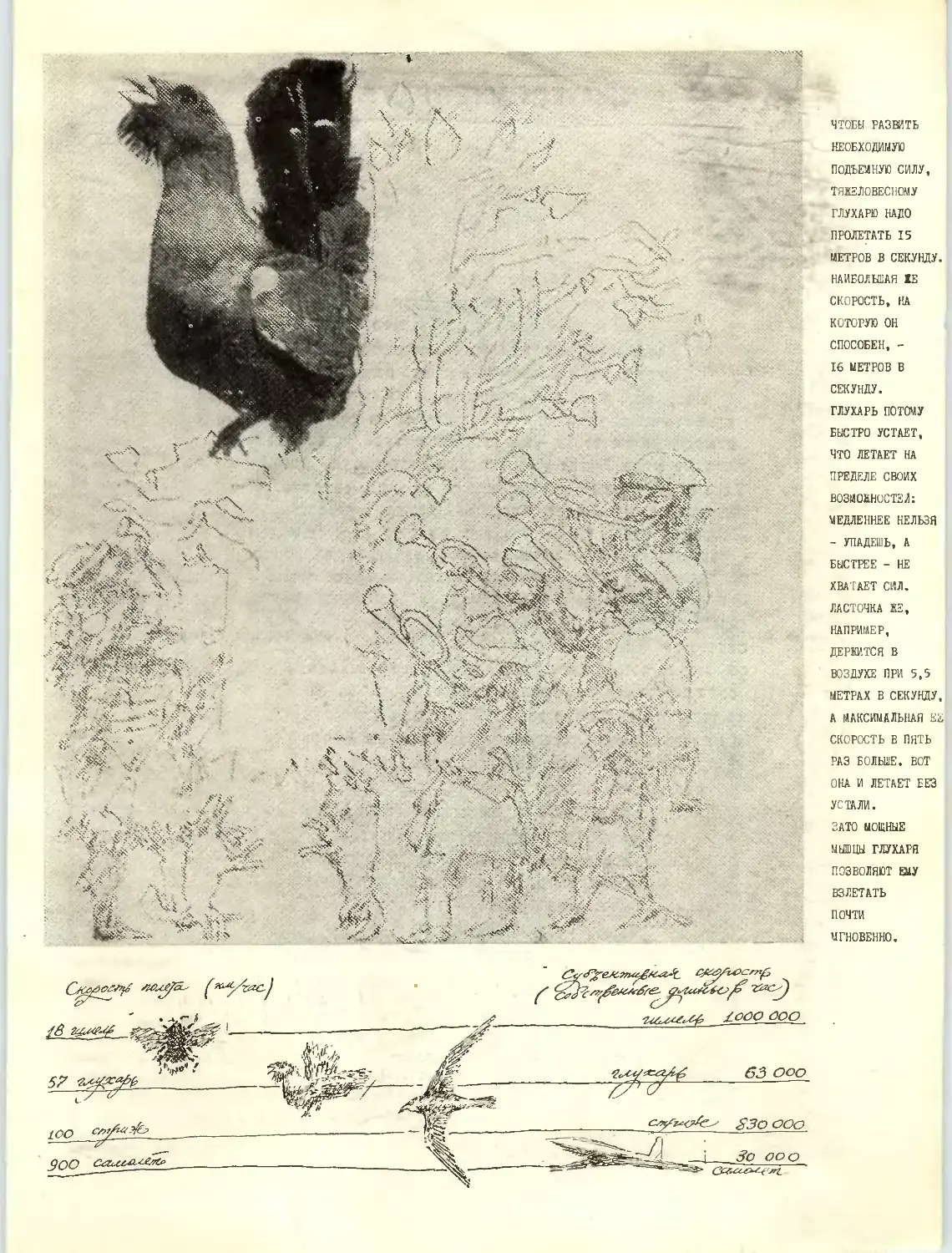

96 С СТАРИКОВИЧ. Почему глухарь

глохнет?

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

П. А. Ребиндер,

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:

Б. Г. Володин,

М. А. Гуревич,

В. Е. Жвирблис,

A. Д. Иорданский,

О. И. Коломнйцева,

О. М. Либкнн,

Д. Н. Осокина,

B. В. Станцо,

C. Ф. Старикович,

Т. А. Сулаева,

B. К. Черникова

Художественный редактор

C. С. Верховский

Номер оформили

художники

Д. Б. Лион,

B. И. Умнов

Технический редактор

Э. И. Михлин

Корректоры:

C. М. Кристьянполер,

А. Н. Федосеева

При перепечатке ссылка

на журнал

«Химия и жизнь»

обязательна

Адрес редакции:

117333

Москва В-333,

Ленинский проспект, 61

Телефоны:

135-52-29,

135-04-19,

135-63-91

Подписано к печати

13/III 1972 Г. Т-01045

Бумага 34 х 108'/ie

Печ. л. 6,0 + вкл.

Уч.-изд. л. 11

Усл. печ. л. 10,08.

Тираж 160 000 экз.

Заказ. 35. Цена 30 коп.

Московская типография

№ 13 Главполиграфпрома

Комитета по печати

при Совете Министров

СССР Москва,

Денисовский пер., д. 30

SD

Чуть больше пятидесяти лет назад, в августе 1921 года,

образована Коми автономная область, ставшая

пятнадцать лет спустя республикой. Этот край издавна

был глух и беден, в то же время будучи

несказанно богатым — лесом, нефтью, газом, углем. Ухтинская

нефть, на разработку которой в царское время были

поданы тысячи заявок, добывалась кое-где кустарным

способом. В первые годы после революции промысел

оставался мизерным. На воскреснике 5 декабря 1920

года собрано было 23 пуда нефти...

Спустя несколько лет, в августе двадцать девятого, на

речку Чибью, приток Ухты, притока Ижмы, притока

Печоры, прибыл первый отряд Ухтинской комплексной

экспедиции. Той самой, что заложила поселки, ставшие

потом городами Ухтой и Воркутой.

ЗАМЕТКИ ОБ УХТЕ

Ухта совершенно оторвана от

промышленных центров и от

культурной жизни вообще...

Народонаселения нет кругом на

сотни верст. Лишь болота,

непроходимый лес да речки.

Ближайшее почтово-телеграф-

ное отделение отстоит в 240

верстах, да и некому туда

адресовать.

Газета «Русское слово»,

1908

Выпуск основных видов

промышленной продукции в 1971

году составил: электроэнергия —

543,6 млн. квтч, нефть —

6,2 млн. тонн, газ—10,5 млрд.

куб. м... Построены и введены

в эксплуатацию жилые дома

общей площадью 103 тыс. кв. м.

Газета «Ухта»,

1972

Жизнь одного поколения, несколько

десятилетий,— много ли это для истории?

Но сравните две газетные выдержки: они

свидетельствуют об историческом

переломе. День вчерашний интересует нас

затем, чтобы через него, в сопоставлении,

осознать превосходство нынешнего дня

и продолжить линию в будущее.

А теперь — к заметкам.

КЛИМАТ

Если приехать в Ухту летом, на белые

ночи (не ленинградские, сумеречные,

прерываемые тьмой, а воистину белые),

то, честно говоря, почти не ощущаешь,

что этот город совсем недалеко от

полярного круга. Зеленеют газоны,

разъезжают поливальные машины, школьники

несут цветы.

Заглянем в метеорологический

справочник. Средняя температура июля 15—

16 градусов тепла, января — минус

семнадцать. Однако будем повнимательнее.

В средней полосе к июлю месяцу зелень

кое-где начинает жухнуть, а здесь

листочки на деревьях совсем нежные,

только недавно из почек. Одна из

популярнейших тем частных бесед — куда

поехать в отпуск, чтобы погреться: может

быть, в Крым, может быть, к примеру,

в Кострому — это для ухтинца тоже юг.

И прочитаем до конца

метеорологическую справку: безморозных дней в

году— 84. Остальные, выходит, морозные.

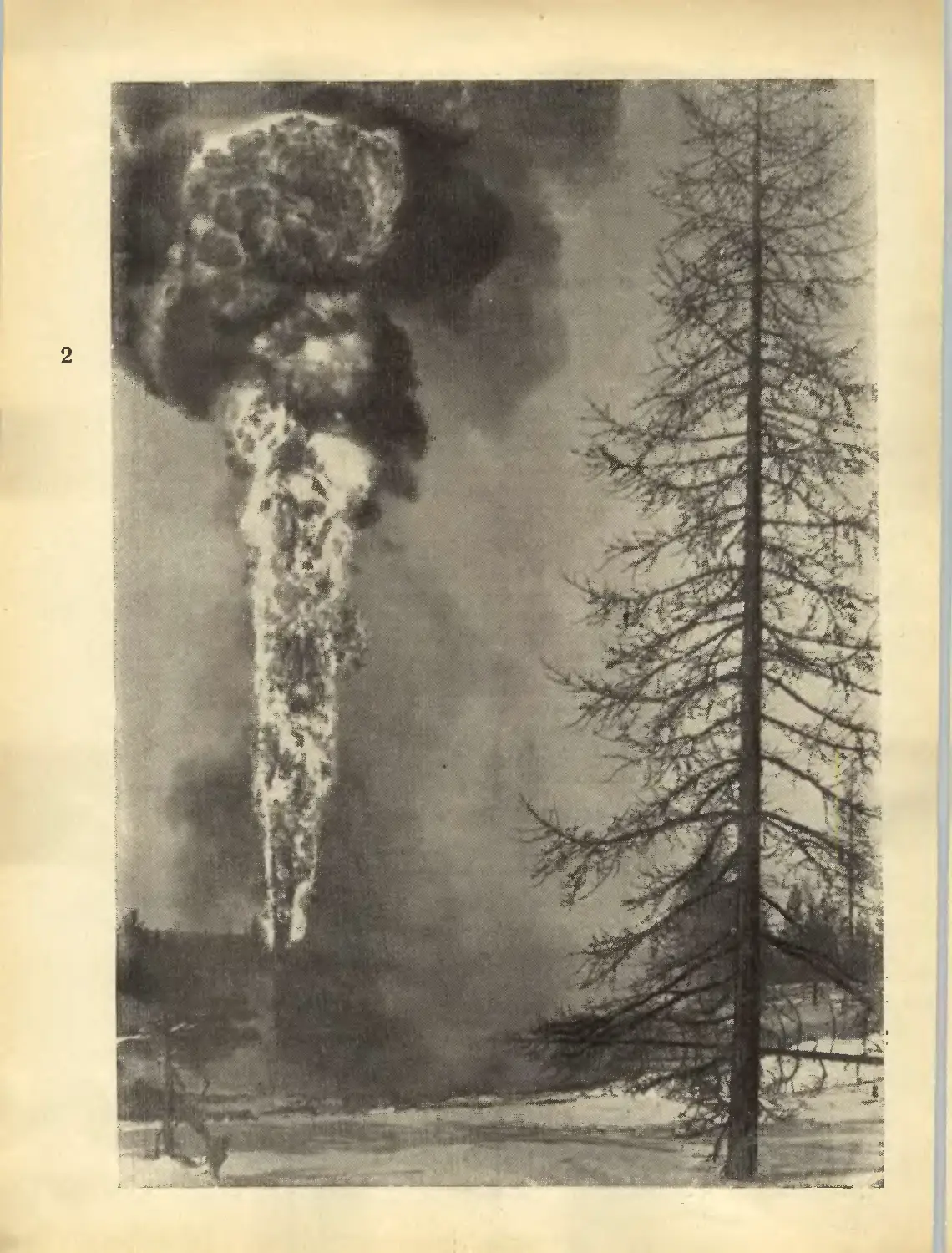

Одно из крупных нефтяных

'месторождений открыто

несколько лет назад к северу

01 Ухты, на реке Усе.

Идут замерные испытания

скважины

1*

;^уч ,-wfHrv»» . * i "■» ^■■*flpyjgwgwf

V

Факсимиле телеграммы

В, И. Ленина члену

президиума ВСИХ А. Ломову.

В ней содержится поручение

найти печатные материалы

о нефтеносном районе реки

Ухты

"£ie

'tmBus^rm^'OL-

Я это не к тому, чтобы

посочувствовать ухтинцам: они выбрали себе этот

город и вольны уехать из него.

Уважение у меня вызывает то, что

подавляющее большинство из них делать этого не

собирается. Впрочем, нынешняя Ухта —

большой город, предоставивший своим

жителям практически все блага, которых

требуют современные горожане. Но ведь

так было не всегда.

Преклоняюсь перед теми, кто двадцать,

тридцать, сорок лет назад закладывал и

строил этот город, его заводы, буровые,

трубопроводы, дороги.

ТЕРРИТОРИЯ

Ухта — город-уникум. Его территория,

согласно статистической справке, 36252

квадратных километра. Чуть больше

Бельгии, чуть меньше Голландии.

Строго говоря, эта огромная

территория называется так: город Ухта с

прилегающими к нему поселками. К примеру,

до прилегающего поселка Войвож — сто

десять километров, до поселка Вуктыл —

двести. Работники горисполкома, когда

им надо побывать на местах, нередко

пользуются услугами Аэрофлота.

Вообще самолеты и вертолеты здесь

выручают. Строить коммуникации в

тайге, нередко заболоченной, очень сложно

и дорого, и автомобильных дорог тут

меньше, чем нефте- и газопроводов.

НАСЕЛЕНИЕ

По данным последней переписи, здесь

живут более 150 тысяч человек. Из них

собственно в городе Ухте, без поселков,

более 60 тысяч.

Конечно, это немного. Однако

значительно больше, чем обещали прогнозы.

По генеральному плану города (он был

составлен в 1953 году) предполагалось

сорока тысячное население только к 1979

XihmixiU

rr

tin» ~x тт» ^© и*ш/&**й

^jtttxC ^х^Г*тГ кС^йЬтлиГ ^1йЛ.у

\!' $Лкft^J**л^ ^^ ^1дМ -те^еи*-* v.

^ff» иди»-» (beftf j-tct &» 4»fc«. (xtroitpo-uictmo»* mx.7"

Згог гексг имеет отношение

к первым нефтяным

промыслам на Ухте. Вот что

здесь написано: «1745 году

ноября 18 дня по определению

берг коллегии а по доношению

бывшей архангелогородской

берг конторы по прошению

архангелогородца Федора

Прядунова велено

в Архангелогородской

губернии в Пустозерскоч уезде

в пустом месте при малой

реке Ухта завесть нефтяной

завод и распространять

содержать ему тот завод

довольным капиталом без

остановок и ту нефть

продавать а в берг коллегию

что на том заводе делаться

будет присылать верные

репорты в год по дважды

в генваре и в июле месяцах

и для придания лутчей ему

охоты с сего числа дать ему

Прядунову в платеже десятины

сроку на два года а по

прошествии тех двух лет

десятину с него взыскивать

и о том дан ему указ

с прочетом»

С

$L&

году. Прогноз сбылся на 18 лет раньше.

Относительно образования: приезжему

бросается в глаза обилие студенческой

молодежи. В небольшой Ухте есть

Индустриальный институт и три техникума.

Обучают юношей наукам и ведут

исследования около шестидесяти докторов и

кандидатов наук.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Прежде говорили: нефгь. Сейчас

говорят: газ и нефть. Уверен, что через

несколько лет будут перечислять, загибая

пальцы. Поскольку есть здесь титановые

руды, диабазы, гипсы, известняк,

глины— до всего еще не дошли руки.

Однако вернемся к нефти и газу.

За точку отсчета примем 1930 год,

когда было открыто первое промышленное

месторождение нефти — Чибьюское. Два

года спустя в Яреге была найдена

тяжелая нефть, потом здесь построили

первую в нашей стране нефтешахту. В 1935

году обнаружено Седьёльское

месторождение газа, и к началу войны здесь

заработал опять же первый в стране чисто

газовый промысел. В военные годы при.с*;и

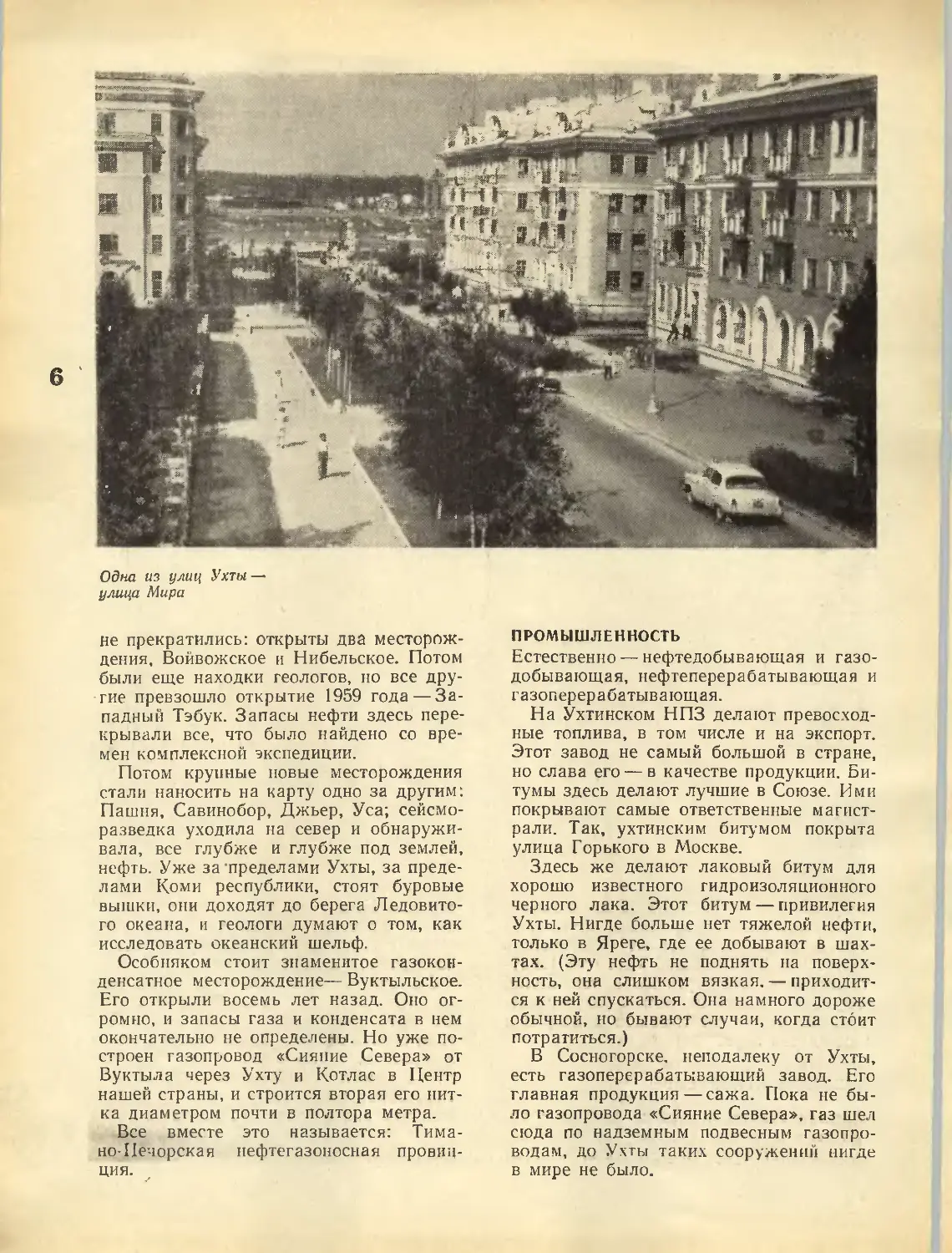

6

Одна из улиц Ухты —

улица Мира

не прекратились: открыты два

месторождения, Войвожское и Нибельское. Потом

были еще находки геологов, но все

другие превзошло открытие 1959 года —

Западный Тэбук. Запасы нефти здесь

перекрывали все, что было найдено со

времен комплексной экспедиции.

Потом крупные новые месторождения

стали наносить на карту одно за другим:

Пашня, Савинобор, Джьер, Уса;

сейсморазведка уходила на север и

обнаруживала, все глубже и глубже под землей,

нефть. Уже за 'пределами Ухты, за

пределами Коми республики, стоят буровые

вышки, они доходят до берега

Ледовитого океана, и геологи думают о том, как

исследовать океанский шельф.

Особняком стоит знаменитое газокон-

денсатное месторождение— Вуктыльское.

Его открыли восемь лет назад. Оно

огромно, и запасы газа и конденсата в нем

окончательно не определены. Но уже

построен газопровод «Сияние Севера» от

Вуктыла через Ухту и Котлас в Центр

нашей страны, и строится вторая его

нитка диаметром почти в полтора метра.

Все вместе это называется: Тима-

но-Печорская нефтегазоносная

провинция.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Естественно —нефтедобывающая и

газодобывающая, нефтеперерабатывающая и

газоперерабатывающая.

На Ухтинском НПЗ делают

превосходные топлива, в том числе и на экспорт.

Этот завод не самый большой в стране,

но слава его — в качестве продукции.

Битумы здесь делают лучшие в Союзе. Ими

покрывают самые ответственные

магистрали. Так, ухтинским битумом покрыта

улица Горького в Москве.

Здесь же делают лаковый битум для

хорошо известного гидроизоляционного

черного лака. Этот битум — привилегия

Ухты. Нигде больше нет тяжелой нефти,

только в Яреге, где ее добывают в

шахтах. (Эту нефть не поднять на

поверхность, она слишком вязкая, —

приходится к ней спускаться. Она намного дороже

обычной, но бывают случаи, когда стоит

потратиться.)

В Сосногорске, неподалеку от Ухты,

есть газоперерабатывающий завод. Его

главная продукция — сажа. Пока не

было газопровода «Сияние Севера», газ шел

сюда по надземным подвесным

газопроводам, до Ухты таких сооружении нигде

в мире не было.

Обратили ли вы внимание, как много в

Ухте того, чего нет или не было ни в

одном другом месте?

О собственно химической

промышленности, которая здесь тоже будет: все на

той же Яреге работают

опытно-промышленная установка двуокиси титана,

которую, как выяснилось, в большом

количестве содержит тамошний носитель

нефти— кварцевый песок. Если вы еще раз

прочитаете заметку о полезных

ископаемых, то убедитесь, что химикам в Ухте

работы хватит надолго.

В ближайшее время здесь намечено

построить по меньшей мере десять новых

предприятий.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Главное заключается в том, что оно есть.

Это не только парники и теплицы.

Городская газета сообщает о севе яровых

(правда, необычно поздно — в конце

июня). В Ухте есть животноводческие

фермы и птицефабрика.

Конечно, многие продукты питания

приходится ввозить, это и неудивительно.

Более удивительно то, что не все

продукты питания приходится ввозить.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Идут долгие дискуссии о том, каким

быть приполярному городу. Одни

предлагают строить обычные дома, обычные

улицы — чтоб не было разницы между

городом в тайге и в средней полосе,

чтобы люди, приехавшие, например, в Вук-

тыл, не чувствовали бы себя временными

жителями. Им возражают: пройдет,

скажем, пятьдесят лет, месторождение

исчерпается, что прикажете делать с

городом? Не лучше ли привозить на буровые,

на компрессорные станции бригады:

месяц поработал и отдыхай, приедет другая

смена. А жить в таком случае можно в

ближайшем благоустроенном городе.

Между тем есть еще одна точка

зрения, с которой меня познакомили в

Ухте. Может быть, разумнее всего строить

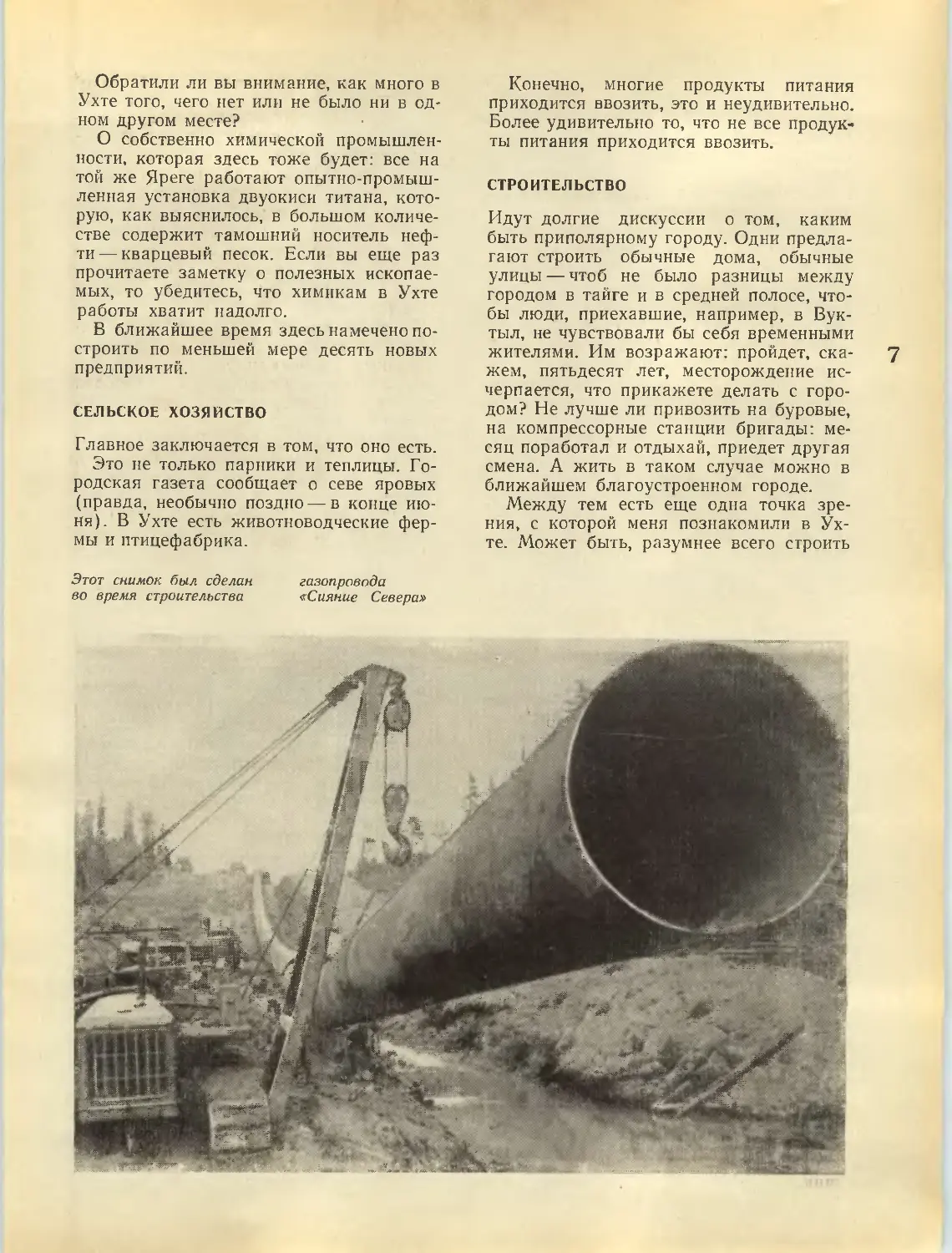

Этот снимок был сделан

во время строительства

газопровода

«Сияние Севера»

дома, разумеется, со всеми удобствами,

из объемных элементов, полной

заводской готовности? И если вдруг окажется,

что на данном месторождении делать

больше нечего, дома можно

демонтировать и хотя бы вертолетами отправить

по частям в новое место. Это не

фантастика — реальное предложение.

Будут ли строить такие подвижные

города, или города стационарные, или

станут перебрасывать на промыслы сменные

бригады —в любом случае должен быть

в районе единый центр —

организационный, административный, учебный,

научный. Он есть—сама Ухта, та, в которой

чуть больше 60 тысяч населения.

Ухте тесно. Улицы ее закладывались,

когда не было и речи об интенсивном

уличном движении. Реконструировать их

сложно, и архитекторы предполагают,

что город перешагнет на другую сторону

реки, у него возникнет новый центр;

нынешний останется как памятник старины.

Строят в Ухте много. И не только

дома. Строят ноеый водопровод. Новую

ТЭЦ — теплом здесь особенно дорожат.

И еще больше будут строить. В том

числе очистные сооружения, в первую

очередь для НПЗ: пора думать и об этом.

КУЛЬТУРА И БЫТ

Гостиница в Ухте называется «Тиман» —

по названию древнего кряжа,

расположенного западнее Уральского хребта;

именно в девонских отложениях Тимана

находятся полезные ископаемые, столь

сильно повлиявшие на жизнь края.

В этом названии гостиницы я вижу

сочетание культуры и быта.

Разумеется, здесь есть дома культуры,

кинотеатры и библиотеки, есть дворец

пионеров и великолепный детский парк—

гордость города, с таким множеством

аттракционов и развлечений, какого мне

не доводилось видеть в парках куда

более крупных городов. Еще есть дворец

спорта, отличный стадион и великое

число хоккейных коробок, ибо увлечение

хоккеем среди юного населения преобладает

над прочими спортивными увлечениями.

ОТДЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Вот, пожалуй, два главных.

Первый —- разобщенность действий.

В Ухте представлены интересы

двенадцати министерств, и каждое прежде всего

заботится о своей продукции, о своих

работниках. От этого страдает и город

(хотя бы потому, что строительство и его

финансирование рассредоточены), и

экономика. Так, нефтяники заботятся о добыче

нефти и сжигают часть попутных газов.

Газовики же, которых более всего

волнуют поставки газа, сжигают часть

конденсата, представляющего собой огромную

ценность,— по сути дела, эти

приготовленная природой смесь бензина с

дизельным топливом.

Второй — некоторое пренебрежение

интересами завтрашнего дня во имя

сиюминутных задач. Стране нужен газ, это

верно. Но при существующих методах

добычи значительная часть горючего

остается в земле.

Есть еще один серьезный недостаток —

излишняя суровость климата. Однако в

ближайшем будущем его вряд ли

удастся исправить.

В 1970 году в Ухту прибыло 22 811

человек, убыло же 16496. Большинство

уехавших — из тех, кто прибыл недавно:

не понравилось. Оставшиеся и есть

истинное пополнение, они не уедут долго. Так

утверждают статистики.

Заезжему человеку любопытно узнать

причины, побуждающие людей жить в

холодном краю, особенно если они

родились не здесь. Я задавал такой вопрос

ветеранам города. Суть их ответа сводилась

к тому, что они верят в будущее Ухты.

Каждая новая вышка в тайге укрепляет

эту веру. Нефтегазовый потенциал этого

района раз в пять ниже, чем Западной

Сибири. Однако свой ребенок, как

известно, самый красивый.

Теперь мне остается поблагодарить

людей, которые рассказывали о своем

городе. Вот их имена: Л. Н. Новоселова,

Н. И. Горбатенко, В. В. Елисеев,

П. С. Белоконь, Н. Е. Палкин, И. И. Kpv-

пенский, Е. И. Харечко, А. П. Яковлев,

Н. П. Попова, Г. А. Карчевский.

О. ЛИБКИН,

специальный корреспондент

«Химии и жизни»

Фото В. НАДЕЖДИНА

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Кандидат химических

наук В. БАЛЕК,

отделение радиохимии

Карлова университета,

Прага (ЧССР)

ИНЕРТНЫЕ ГАЗЫ

ПОМОГАЮТ

ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ

Еще в 1900 году Эрнст Резерфорд

обнаружил, что из твердых образцов солей

радия выделяется радиоактивный газ.

Этот газ, представлявший собой новый

химический элемент, он назвал

эманацией, а в 1923 г. по решению

международной комиссии новый элемент был

переименован в радон, так как он

возникает при радиоактивном распаде

радия.

Радон принадлежит к числу инертных,

или, как их раньше называли,

благородных газов, хотя уже несколько десятков

лет назад советский исследователь

Б. А. Никитин получил его соединения с

водой, фенолом и другими веществами.

Дело в том, что в таких соединениях нет

настоящей химической связи: инертный

газ просто включается в пустоты

«чужой» кристаллической решетки. Правда,

в 1962 г. было получено и истинное

соединение радона — фторид. И тем не

менее радон продолжает считаться

инертным газом, потому что при обычных

условиях в реакции не вступает.

Это и было главной причиной того, что

до последнего времени радоном, как и

другими инертными радиоактивными

газами, интересовались только физики и

радиохимики. И только сейчас эти

вещества привлекли к себе внимание

исследователей в других отраслях науки. О том,

почему это произошло, и пойдет речь в

нашей статье.

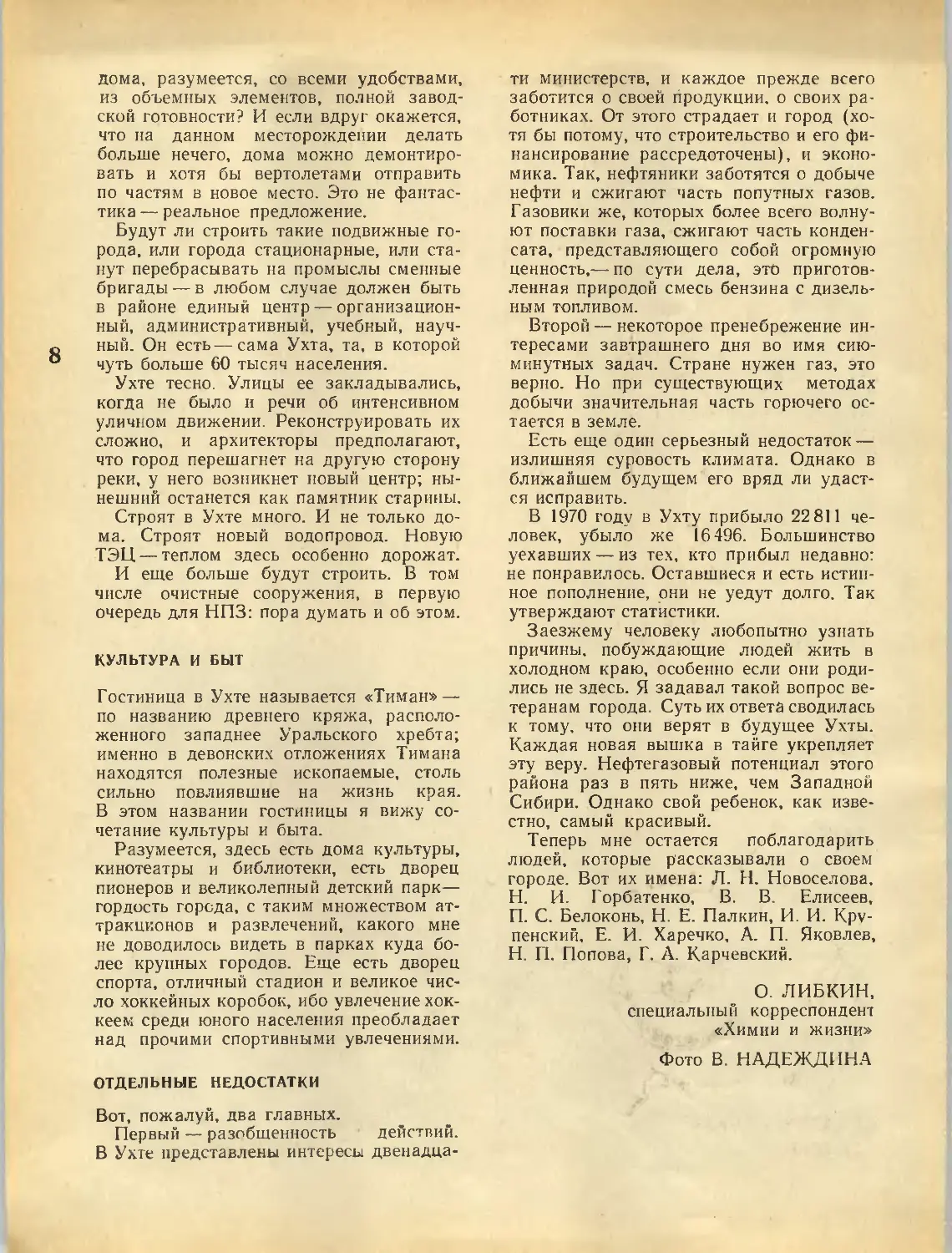

Криптона! гидрохинона —

пример соединения инертного

газа. Атом криптона,

не вступая в химическую

связь, удерживается

в окружении шести молекул

гидрохинона благодаря

ван-дер-ваальсовым силам

Выделение радона из твердого

вещества: сверху — в результате

отдачи при альфа-распаде

радия, справа —

путем диффузии

ЦИКЛЫ

бензола

криптон

гидроксильные4

группы

10

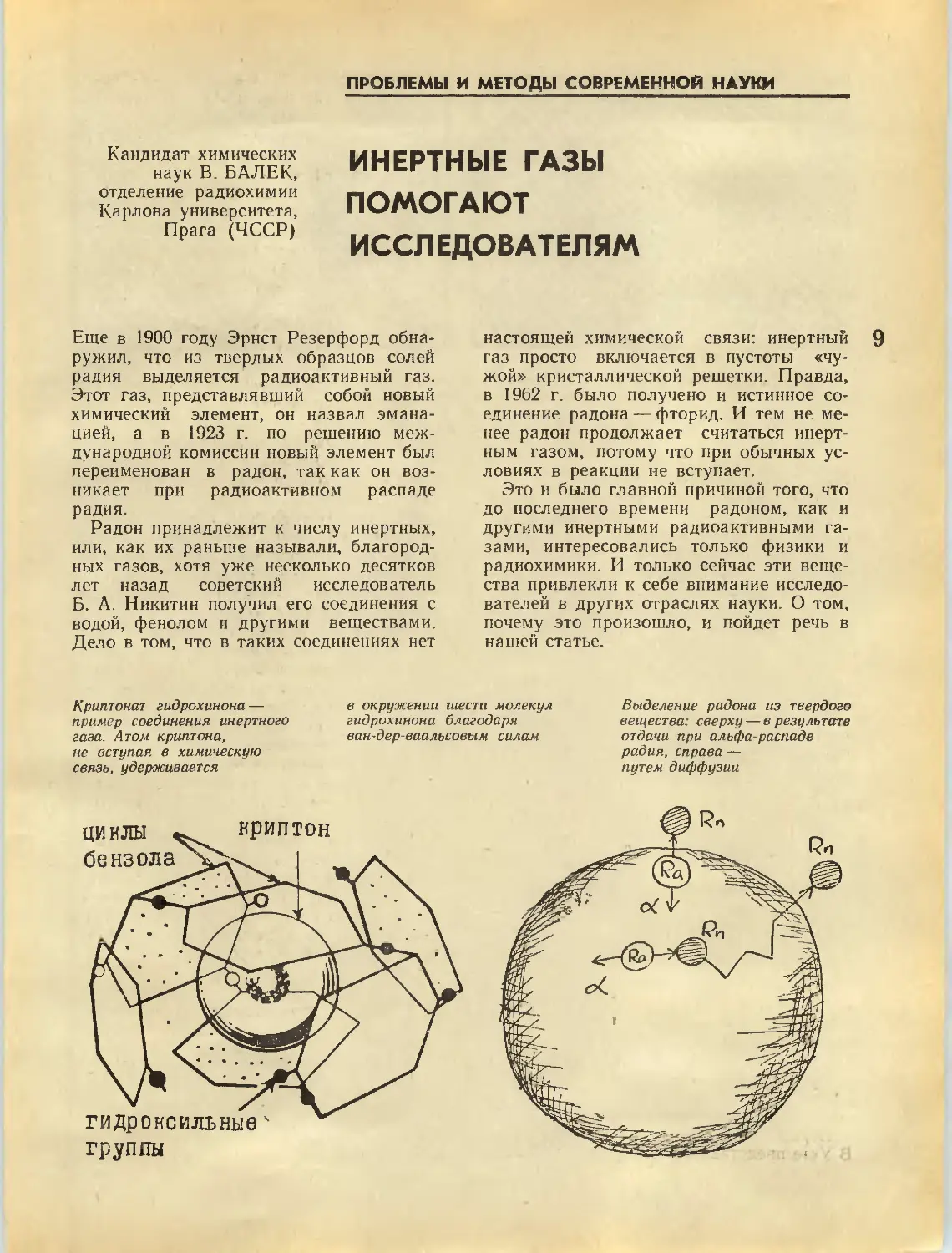

Зависимость эманирующей

способности твердого вещества

от его структуры. Слева —

атом радона (черный кружок)

не может выделиться

из вещества с правильной

кристаллической решеткой;

справа — радон легко

диффундирует в аморфном

веществе

РАДОН ИЩЕТ ВЫХОД

Свое первое имя, происходящее от

латинского слова emanatio, что значит

«истечение», радон получил благодаря своей

способности выделяться из твердого

тела. Выделение радона может

происходить по двум причинам. Прежде всего,

при образовании радона из радия

испускается альфа-частица, и в результате

отдачи возникающие атомы получают

энергетический импульс. Если материнский

атом радия находился у самой

поверхности тела, то образующийся атом радона

может вылететь наружу. Если же

расстояние до поверхности слишком велико и

энергии отдачи не хватает, чтобы

выбросить атом наружу, то он все же может

выбраться путем обычной диффузии.

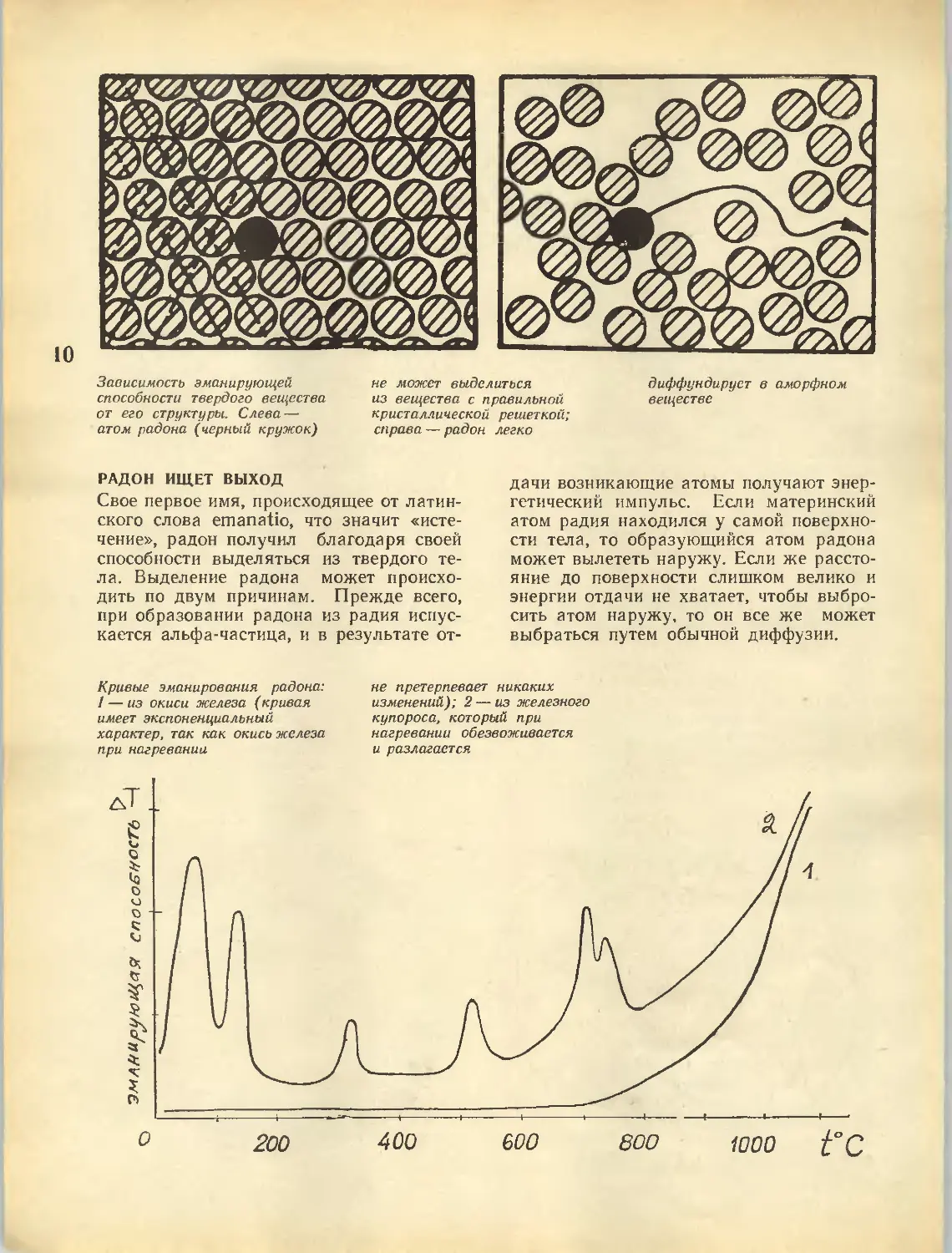

Кривые эманирования радона:

1 — из окиси железа (кривая

имеет экспоненциальный

характер, так как окись железа

при нагревании

не претерпевает никаких

изменений); 2 — из железного

купороса, который при

нагревании обезвоживается

и разлагается

лТ1

о

VJ

V)

О 200 4 00 600 800 WOO t° С

Легко сообразить, что эманирующая

способность вещества, то есть отношение

числа выделяющихся наружу атомов

эманации к их общему числу, должна

зависеть прежде всего от структуры

вещества и величины его поверхности. Но если

так, то, измеряя эманирующую

способность, можно получить важные сведения

об изменениях структуры вещества, его

кристаллической решетки, происходящих

в результате, например, полиморфных

превращений, твердофазных химических

реакций и других процессов. Ведь все

эти процессы влияют на скорость

выделения радона, а чувствительность

радиометрических методов позволяет

улавливать и измерять ничтожные его

количества. На этом принципе и основан эма-

иационный метод изучения твердых тел.

ОКНО ВНУТРЬ ВЕЩЕСТВА

Вот один пример использования эмана-

ционного метода — исследование

процесса получения катализатора.

Известно, что свойства катализатора в

сильной степени зависят от способа его

приготовления, то есть от тех изменений,

которые он при этом претерпевает:

разложения исходного сырья,

рекристаллизации продуктов разложения, их

спекания и т. д. Для изучения этих процессов

классическим методом по ходу

термической обработки отбирают пробы

образцов при повышении температуры на

каждые 10—50° С и анализируют их.

Применив же эманационный метод, легко

установить, в каких именно температурных

областях протекают интересующие нас

изменения, и сосредоточить на них усилия

исследователей.

На стр. 10 вы видите две кривые эма-

нирования. Первая из них характеризует

выделение радона из окиси железа при

ее нагревании до 1100° С. При этом

никаких изменений ни в структуре, ни в

химическом составе вещества не

происходит и кривая имеет экспоненциальный

характер— она говорит лишь о том, как

скорость диффузии радона зависит от

температуры. Зато вторая кривая,

полученная при нагревании железного

купороса, отражает гораздо более сложные

процессы, сопровождающиеся

изменением и структуры, и химического состава

вещества, в результате которых

изменяется и его эманирующая способность.

Так, три первых максимума на кривой

свидетельствуют о постепенном

обезвоживании соли FeS04-7H20. При

дальнейшем нагревании (выше 500° С)

происходит окисление сульфата железа, а при

700° С — его термическое разложение в

окись железа.

Этот пример хорошо показывает,

какую наглядную картину внутренних

превращений в веществе позволяет получить

эманационный метод. А если вспомнить,

что на твердофазных реакциях основаны

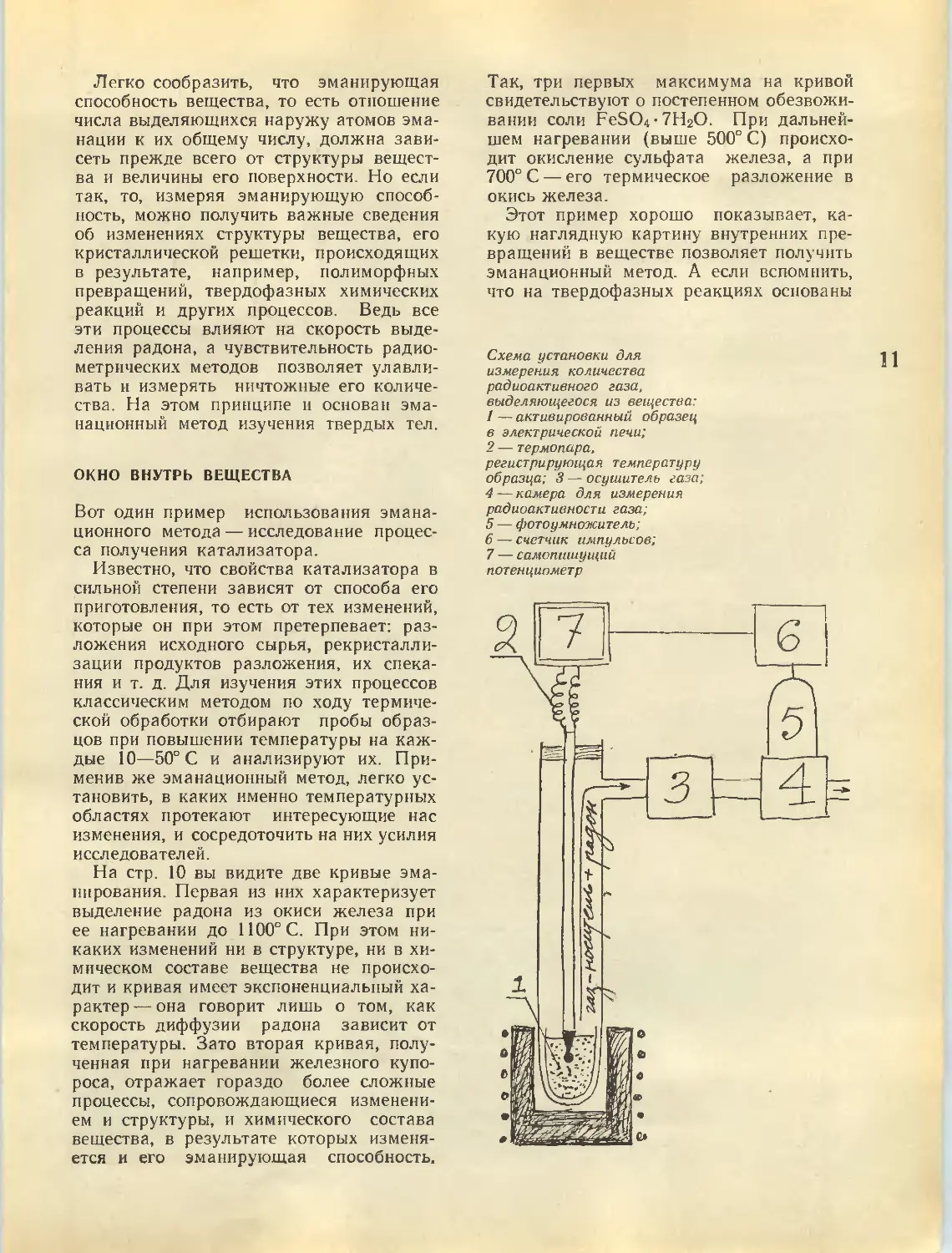

Схема установки для

измерения количества

радиоактивного газа,

выделяющегося из вещества:

1 — активированный образец

в электрической печи;

2 — термопара,

регистрирующая температуру

образца; 3 — осушитель газа;

4 — камера для измерения

радиоактивности газа;

5 — фотоумножитель;

6 — счетчик импульсов;

7 — самопишущий

потенциометр

и

многие важные технологические

процессы, то легко понять тот интерес, с каким

встретили появление нового метода

специалисты по технологии силикатных

материалов, цемента, полимеров,

керамических изделии и огнеупоров, по

порошковой металлургии и другим отраслям

техники. Работы в этом направлении

ведутся во многих странах мира, в том

числе в СССР и ЧССР.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Конечно, естественным путем радон

может образовываться только в

радиоактивных минералах, содержащих радий.

Чтобы изучать методом эманирования все

остальные материалы, приходится

искусственно вводить в них атомы радона.

Обычно это делается путем соосаждения

незначительных количеств радия при

изготовлении сбразцов вещества. На грамм

вещества вполне достаточно ввести

10~10 г радия.

Техника же измерения эманирующей

способности вещества довольно проста.

Образец, в который тем или иным

способом введен радиоактивный инертный

газ, помещают в электрическую печь, где

его омывает ток газа-носителя. Этот газ

увлекает с собой выделившийся радон

в камеру, где измеряется его

радиоактивность. Скорость выделения эманации

из вещества, так же как и его

температура, регистрируются автоматически.

АРГОН, КРИПТОН И ДРУГИЕ

До сих пор мы говорили в основном о

радоне. Но много интересных проблем

I

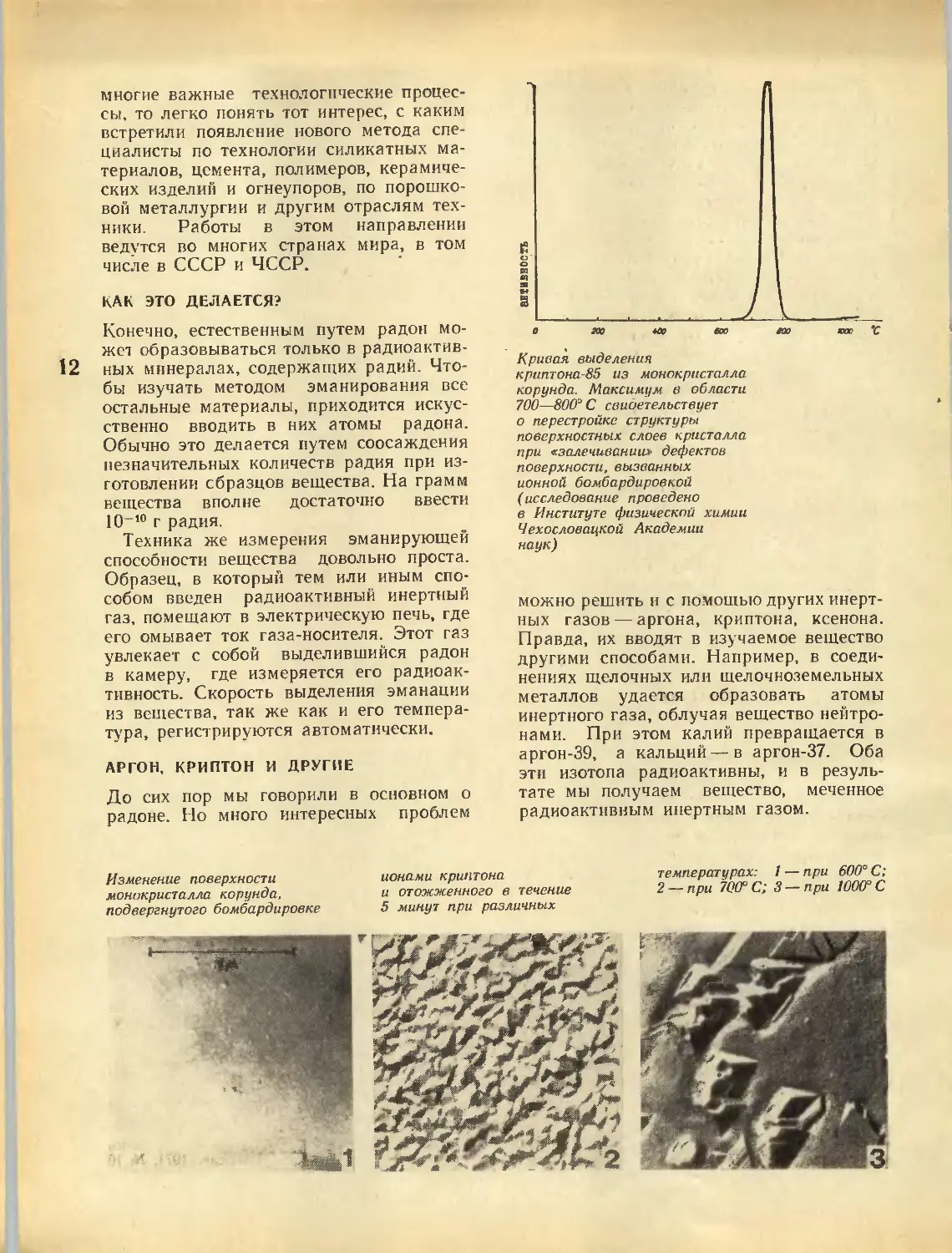

Кривая выделения

криптона-85 из монокристалла

корунда. Максимум в области

700—800° С свидетельствует

о перестройке структуры

поверхностных слоев кристалла

при «залечивании» дефектов

поверхности, вызванных

ионной бомбардировкой

(исследование проведено

в Институте физической химии

Чехословацкой Академии

наук)

можно решить и с помощью других

инертных газов — аргона, криптона, ксенона.

Правда, их вводят в изучаемое вещество

другими способами. Например, в

соединениях щелочных или щелочноземельных

металлов удается образовать атомы

инертного газа, облучая вещество

нейтронами. При этом калий превращается в

аргон-39, а кальций — в аргон-37. Оба

эти изотопа радиоактивны, и в

результате мы получаем вещество, меченное

радиоактивным инертным газом.

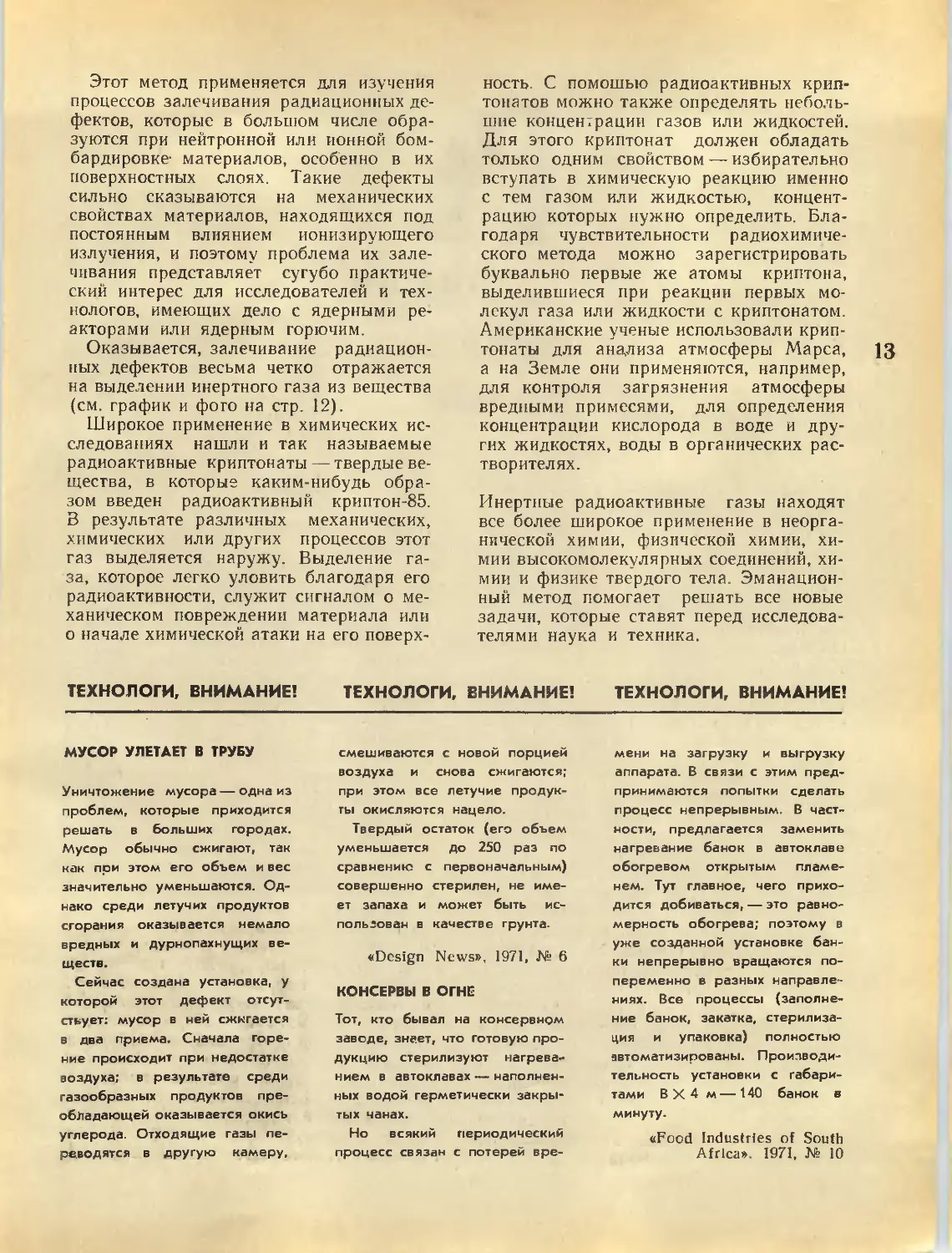

Изменение поверхности

монокристалла корунда,

подвергнутого бомбардировке

ионами криптона

и отожженного в течение

5 минут при различных

температурах: / — при 600° С;

2— при 700°С; 3—при WOO0С

Этот метод применяется для изучения

процессов залечивания радиационных

дефектов, которые в большом числе

образуются при нейтронной или ионной

бомбардировке* материалов, особенно в их

поверхностных слоях. Такие дефекты

сильно сказываются на механических

свойствах материалов, находящихся под

постоянным влиянием ионизирующего

излучения, и поэтому проблема их

залечивания представляет сугубо

практический интерес для исследователей и

технологов, имеющих дело с ядерными

реакторами или ядерным горючим.

Оказывается, залечивание

радиационных дефектов весьма четко отражается

на выделении инертного газа из вещества

(см. график и фого на стр. 12).

Широкое применение в химических

исследованиях нашли и так называемые

радиоактивные криптонаты — твердые

вещества, в которые каким-нибудь

образом введен радиоактивный криптон-85.

В результате различных механических,

химических или других процессов этот

газ выделяется наружу. Выделение

газа, которое легко уловить благодаря его

радиоактивности, служит сигналом о

механическом повреждении материала или

о начале химической атаки на его

поверхность. С помошью радиоактивных крип-

тонатов можно также определять

небольшие концентрации газов или жидкостей.

Для этого криптонат должен обладать

только одним свойством — избирательно

вступать в химическую реакцию именно

с тем газом или жидкостью,

концентрацию которых нужно определить.

Благодаря чувствительности

радиохимического метода можно зарегистрировать

буквально первые же атомы криптона,

выделившиеся при реакции первых

молекул газа или жидкости с криптонатом.

Американские ученые использовали

криптонаты для анализа атмосферы Марса,

а на Земле они применяются, например,

для контроля загрязнения атмосферы

вредными примесями, для определения

концентрации кислорода в воде и

других жидкостях, воды в органических

растворителях.

Инертные радиоактивные газы находят

все более широкое применение в

неорганической химии, физической химии,

химии высокомолекулярных соединений,

химии и физике твердого тела. Эманацион-

ный метод помогает решать все новые

задачи, которые ставят перед

исследователями наука и техника.

ТЕХНОЛОГИ, ВНИМАНИЕ!

ТЕХНОЛОГИ, ВНИМАНИЕ! ТЕХНОЛОГИ, ВНИМАНИЕ!

МУСОР УЛЕТАЕТ В ТРУБУ

Уничтожение мусора — одна из

проблем, которые приходится

решать в больших городах.

Мусор обычно сжигают, так

как при этом его объем и вес

значительно уменьшаются.

Однако среди летучих продуктов

сгорания оказывается немало

вредных и дурнопахнущих

веществ.

Сейчас создана установка, у

которой этот дефект

отсутствует: мусор в ней сжктается

в два приема. Сначала

горение происходит при недостатке

воздуха; в результате среди

газообразных продуктов

преобладающей оказывается окись

углерода. Отходящие газы

переводятся в другую камеру,

смешиваются с новой порцией

воздуха и снова сжигаются;

при этом все летучие

продукты окисляются нацело.

Твердый остаток (его объем

уменьшается до 250 раз по

сравнению с первоначальным)

совершенно стерилен, не

имеет запаха и может быть

использован в качестве грунта.

«Design News», 1971, № 6

КОНСЕРВЫ В ОГНЕ

Тот, кто бывал на консервном

заводе, знает, что готовую

продукцию стерилизуют

нагреванием в автоклавах —

наполненных водой герметически

закрытых чанах.

Но всякий периодический

процесс связан с потерей

времени на загрузку и выгрузку

аппарата. В связи с этим

предпринимаются попытки сделать

процесс непрерывным. В

частности, предлагается заменить

нагревание банок в автоклаве

обогревом открытым

пламенем. Тут главное, чего

приходится добиваться, — это

равномерность обогрева; поэтому в

уже созданной установке

банки непрерывно вращаются

попеременно в разных

направлениях. Все процессы

(заполнение банок, закатка,

стерилизация и упаковка) полностью

автоматизированы.

Производительность установки с

габаритами В X 4 м— 140 банок в

минуту.

«Food Industries of South

Africa». 1971, № 10

ЭЛЕМЕНТ №...

Кандидат химических

наук В. Н. ПИЧКОВ

ПЛАТИНА

«Сей металл с начала света до сих

времен совершенно оставался неизвестным,

что без сомнения весьма удивительно.

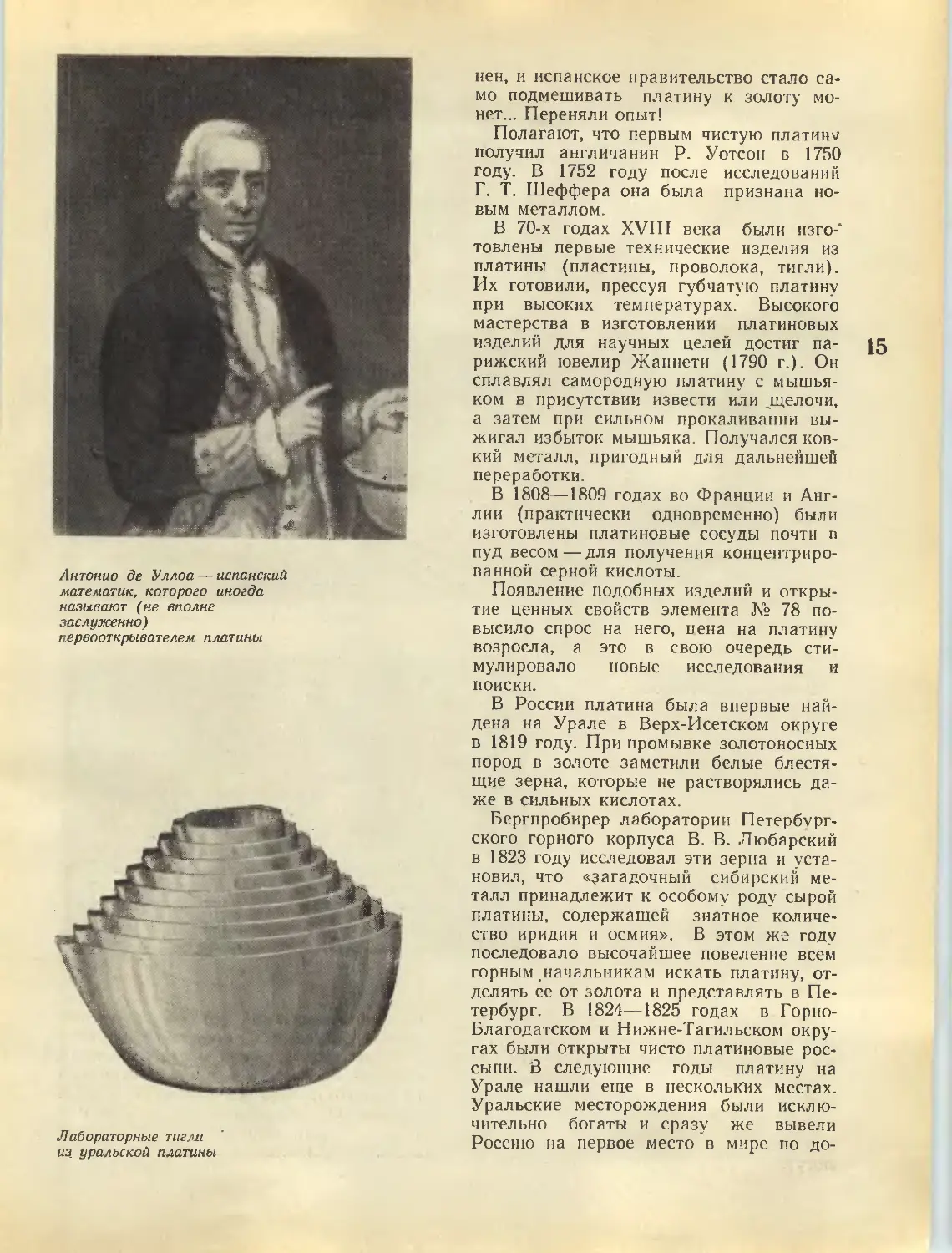

Дон Антонио де Уллоа, испанский

математик, который сотовариществовал

французским академикам, посланным от

короля в Перу... есть первый, который

упомянул об нем в известиях своего

путешествия, напечатанных в Мадриде в

1748 году...

Заметим, что вскоре по открытии

платины, или белого золота, думали, что она

не особенный металл, но смесь из двух

известных металлов. Славные химики

рассматривали сие мнение, и опыты их

истребили оное...»

Так говорилось о платине в 1790 году

на страницах «Магазина натуральной

истории, физики и химии»,

издававшегося Московским университетом.

Человечество знакомо с платиной

больше двух веков. Она быстро нашла

применение — как драгоценный металл.

В наше время платина не просто

драгоценный металл. Один из организаторов

советской платиновой промышленности

профессор Орест Евгеньевич Звягинцев

сравнивал значение платины для

современной техники со значением соли при

приготовлении пищи—нужно немного, но

без нее не приготовить обеда...

Ежегодная мировая добыча платины

исчисляется всего-навсего тоннами, но самые

разнообразные области современной науки

и техники без платины существовать не

могут.

ПРОШЛОЕ ПЛАТИНЫ

«Белое золото», «гнилое золото»,

«лягушачье золото»... Под этими названиями

платина фигурирует в литературе XVIII

века. Этот металл известен давно, его

белые тяжелые зерна иногда находили при

добыче золота. Но их никак не могли

обработать, и оттого долгое время

платина не находила применения. Вплоть

до XVIII века этот ценнейший металл

вместе с пустой породой выбрасывали

в отвалы. На Урале и в Сибири зерна

самородной платины использовали как

дробь при стрельбе. А в Европе

первыми воспользовались платиной нечистые

на руку ювелиры и фальшивомонетчики.

Во второй половине XVIII века

платина ценилась в два раза ниже, чем

серебро. А удельный вес ее велик — 21,5 г/см3;

с золотом и серебром она хорошо

сплавляется. Пользуясь этим, платину стали

подмешивать к золоту и серебру,

сначала в украшениях, а затем и в монетах.

Дознавшись об этом, испанское

правительство объявило войну платиновой

«порче». Был издан королевский указ,

которым предписывалось уничтожать всю

платину, добываемую попутно с золотом.

В соответствии с этим указом чиновники

монетных дворов в Санта-Фе и Папаяне

(испанские колонии в Южной Америке)

торжественно, при многочисленных

свидетелях периодически топили

накопившуюся платину в реках Боготе и Кауке.

Только в 1778 году этот закон был отме-

Лнтонио де Уллоа— испанский

математик, которого иногда

называют (не вполне

заслуженно)

первооткрывателем платины

Лабораторные тигли

из уральской платины

нен, и испанское правительство стало

само подмешивать платину к золоту

монет... Переняли опыт!

Полагают, что первым чистую платина

получил англичанин Р. Уотсон в 1750

году. В 1752 году после исследований

Г. Т. Шеффера она была признана

новым металлом.

В 70-х годах XVIII века были изго-*

товлены первые технические изделия из

платины (пластины, проволока, тигли).

Их готовили, прессуя губчатую платину

при высоких температурах. Высокого

мастерства в изготовлении платиновых

изделий для научных целей достиг па- J5

рижский ювелир Жаннети A790 г.). Он

сплавлял самородную платину с

мышьяком в присутствии извести или ^щелочи,

а затем при сильном прокаливании

выжигал избыток мышьяка. Получался

ковкий металл, пригодный для дальнейшей

переработки.

В 1808—1809 годах во Франции и

Англии (практически одновременно) были

изготовлены платиновые сосуды почти в

пуд весом — для получения

концентрированной серной кислоты.

Появление подобных изделий и

открытие ценных свойств элемента № 78

повысило спрос на него, иена на платину

возросла, а это в свою очередь

стимулировало новые исследования и

поиски.

В России платина была впервые

найдена на Урале в Верх-Исетском округе

в 1819 году. При промывке золотоносных

пород в золоте заметили белые

блестящие зерна, которые не растворялись

даже в сильных кислотах.

Бергпробирер лаборатории

Петербургского горного корпуса В. В. Любарский

в 1823 году исследовал эти зерна и

установил, что «загадочный сибирский

металл принадлежит к особому роду сырой

платины, содержащей знатное

количество иридия и осмия». В этом жг году

последовало высочайшее повеление всем

горным .начальникам искать платину,

отделять ее от золота и представлять в

Петербург. В 1824—1825 годах в Горно-

Благодатском и Нижне-Тагильском

округах были открыты чисто платиновые

россыпи. 6 следующие годы платину на

Урале нашли еще в нескольких местах.

Уральские месторождения были

исключительно богаты и сразу же вывели

Россию на первое место в мире по до-

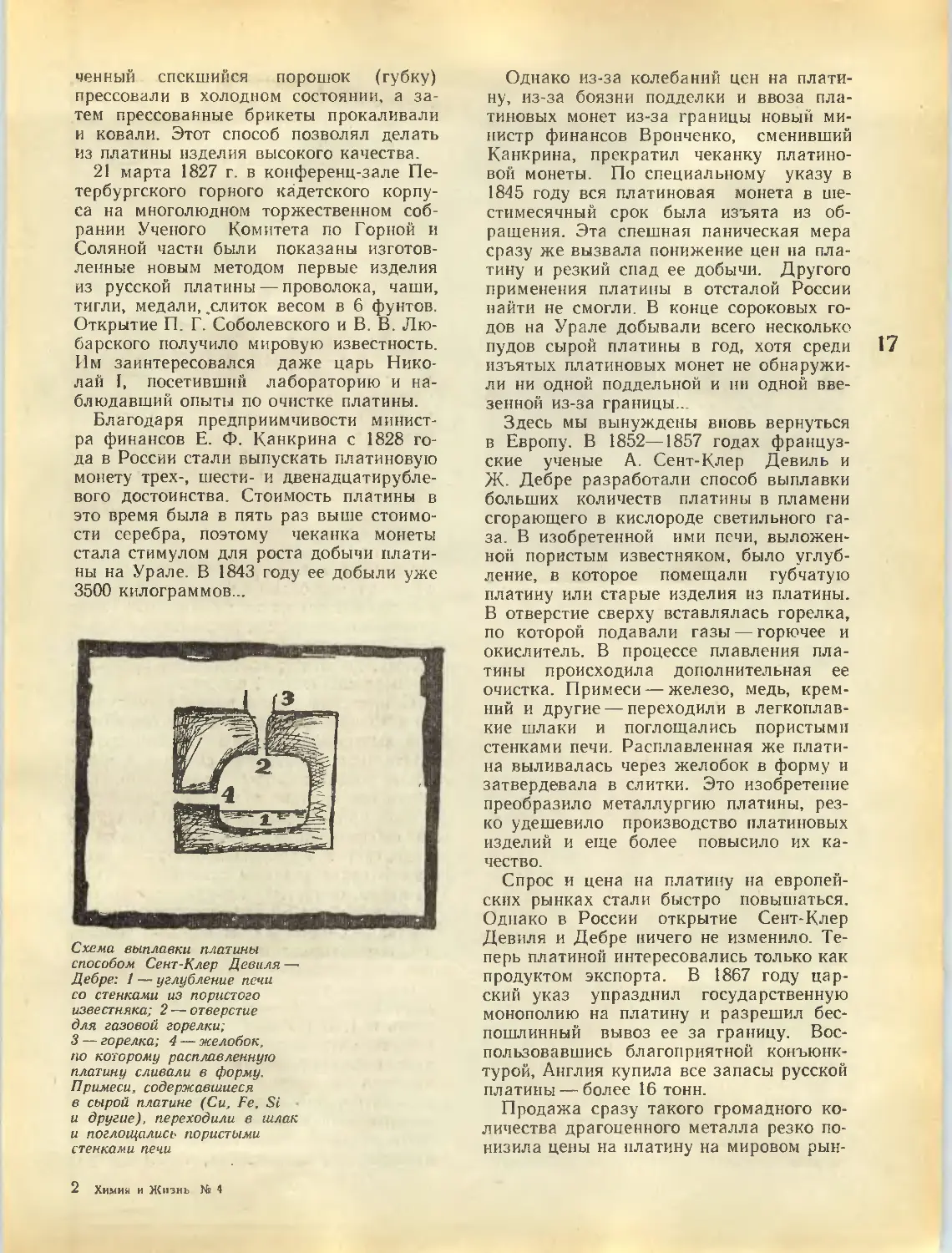

Взвешивали платиноносные

породы на уральских приисках

с «ашекарской» точностью

Такие платиновые монеты

достоинством ь 3. в

и 12 рублей выпускались

в России в 1828—1845 годах

быче тяжелого белого металла. В 1828

году Россия добывала неслыханное по

тому времени количество платины — 1550 кг

в год, примерно в полтора раза больше,

чем было добыто в Южной Америке за

все годы с 1741 по 1825...

В 1826 году инженеры П. Г.

Соболевский и В. В. Любарский разработали

простой и надежный способ получения

ковкой платины. Самородную платину

растворяли в царской водке C части

соляной кислоты и 1 часть азотной), а

из этого раствора, добавляя NH4CI,

осаждали хлорплатинат аммония

(NII4J[PtCl6]. Этот осадок промывали,

а затем прокаливали на воздухе. Полу-

ченный спекшийся порошок (губку)

прессовали в холодном состоянии, а

затем прессованные брикеты прокаливали

и ковали. Этот способ позволял делать

из платины изделия высокого качества.

21 марта 1827 г. в конференц-зале

Петербургского горного кадетского

корпуса на многолюдном торжественном

собрании Ученого Комитета по Горной и

Соляной части были показаны

изготовленные новым методом первые изделия

из русской платины — проволока, чаши,

тигли, медали, .слиток весом в 6 фунтов.

Открытие П. Г. Соболевского и В. В.

Любарского получило мировую известность.

Им заинтересовался даже царь

Николай I, посетивший лабораторию и

наблюдавший опыты по очистке платины.

Благодаря предприимчивости

министра финансов Е. Ф. Канкрина с 1828

года в России стали выпускать платиновую

монету трех-, шести- и

двенадцатирублевого достоинства. Стоимость платины в

это время была в пять раз выше

стоимости серебра, поэтому чеканка монеты

стала стимулом для роста добычи

платины на Урале. В 1843 году ее добыли уже

3500 килограммов...

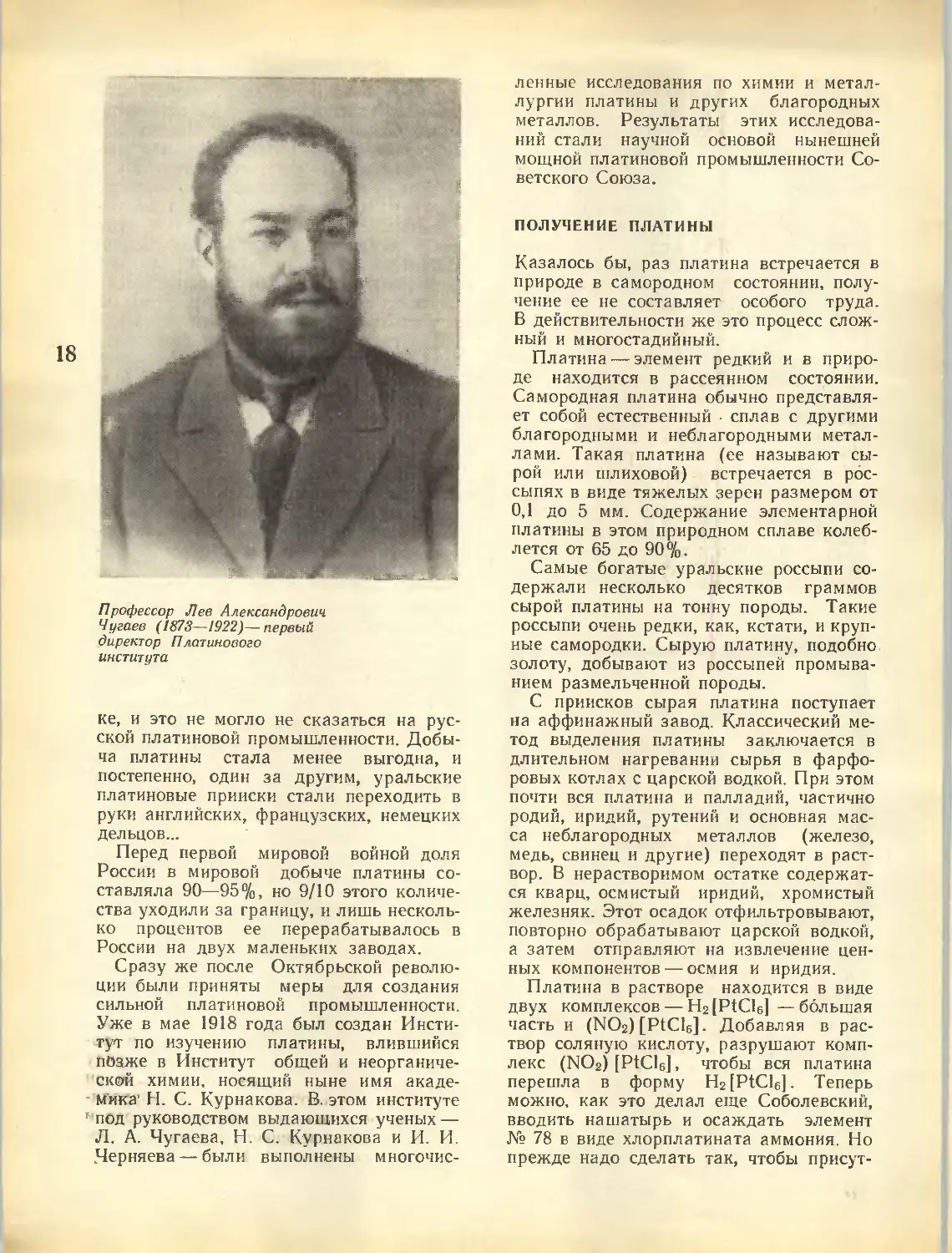

Схема выплавки платины

способом Cem-Клер Девиля —•

Дебре: 1 — углубление печи

со стенками из пористого

известняка; 2 — отверстие

для газовой горелки;

3 — горелка; 4 — желобок,

по которому расплавленную

платину сливали в форму.

Примеси, содержавшиеся

в сырой платине (Си, Fe. Si

и другие), переходили в шлак

и поглощались пористыми

стенками печи

Однако из-за колебаний цен на

платину, из-за боязни подделки и ввоза

платиновых монет из-за границы новый

министр финансов Вронченко, сменивший

Канкрина, прекратил чеканку

платиновой монеты. По специальному указу в

1845 году вся платиновая монета в

шестимесячный срок была изъята из

обращения. Эта спешная паническая мера

сразу же вызвала понижение цен на

платину и резкий спад ее добычи. Другого

применения платины в отсталой России

найти не смогли. В конце сороковых

годов на Урале добывали всего несколько

пудов сырой платины в год, хотя среди

изъятых платиновых монет не

обнаружили ни одной поддельной и ни одной

ввезенной из-за границы...

Здесь мы вынуждены вновь вернуться

в Европу. В 1852—1857 годах

французские ученые А. Сент-Клер Девиль и

Ж. Дебре разработали способ выплавки

больших количеств платины в пламени

сгорающего в кислороде светильного

газа. В изобретенной ими печи,

выложенной пористым известняком, было

углубление, в которое помещали губчатую

платину или старые изделия из платины.

В отверстие сверху вставлялась горелка,

по которой подавали газы — горючее и

окислитель. В процессе плавления

платины происходила дополнительная ее

очистка. Примеси — железо, медь,

кремний и другие — переходили в

легкоплавкие шлаки и поглощались пористыми

стенками печи. Расплавленная же

платина выливалась через желобок в форму и

затвердевала в слитки. Это изобретение

преобразило металлургию платины,

резко удешевило производство платиновых

изделий и еще более повысило их

качество.

Спрос и цена на платину на

европейских рынках стали быстро повышаться.

Однако в России открытие Сент-Клер

Девиля и Дебре ничего не изменило.

Теперь платиной интересовались только как

продуктом экспорта. В 1867 году

царский указ упразднил государственную

монополию на платину и разрешил

беспошлинный вывоз ее за границу.

Воспользовавшись благоприятной

конъюнктурой, Англия купила все запасы русской

платины — более 16 тонн.

Продажа сразу такого громадного

количества драгоценного металла резко

понизила цены на платину на мировом рын-

2 Химии и Жизнь jNa 4

Профессор Лее Александрович

Чугаев A873—1922)— первый

директор Платинового

института

ке, и это не могло не сказаться на

русской платиновой промышленности.

Добыча платины стала менее выгодна, и

постепенно, один за другим, уральские

платиновые прииски стали переходить в

руки английских, французских, немецких

дельцов...

Перед первой мировой войной доля

России в мировой добыче платины

составляла 90—95%, но 9/10 этого

количества уходили за границу, и лишь

несколько процентов ее перерабатывалось в

России на двух маленьких заводах.

Сразу же после Октябрьской

революции были приняты меры для создания

сильной платиновой промышленности.

Уже в мае 1918 года был создан

Институт по изучению платины, влившийся

позже в Институт общей и

неорганической химии, носящий ныне имя

академика' Н. С. Курнакова. В. этом институте

1под руководством выдающихся ученых —

Л. А. Чугаева, Н. С. Курнакова и И. И.

Нерняева — были выполнены

многочисленные исследования по химии и

металлургии платины и других благородных

металлов. Результаты этих

исследований стали научной основой нынешней

мощной платиновой промышленности

Советского Союза.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТИНЫ

Казалось бы, раз платина встречается в

природе в самородном состоянии,

получение ее не составляет особого труда.

В действительности же это процесс

сложный и многостадийный.

Платина — элемент редкий и в

природе находится в рассеянном состоянии.

Самородная платина обычно

представляет собой естественный • сплав с другими

благородными и неблагородными

металлами. Такая платина (ее называют

сырой или шлиховой) встречается в

россыпях в виде тяжелых зерен размером от

0,1 до 5 мм. Содержание элементарной

платины в этом природном сплаве

колеблется от 65 до 90%.

Самые богатые уральские россыпи

содержали несколько десятков граммов

сырой платины на тонну породы. Такие

россыпи очень редки, как, кстати, и

крупные самородки. Сырую платину, подобно

золоту, добывают из россыпей

промыванием размельченной породы.

С приисков сырая платина поступает

на аффинажный завод. Классический

метод выделения платины заключается в

длительном нагревании сырья в

фарфоровых котлах с царской водкой. При этом

почти вся платина и палладий, частично

родий, иридий, рутений и основная

масса неблагородных металлов (железо,

медь, свинец и другие) переходят в

раствор. В нерастворимом остатке

содержатся кварц, осмистый иридий, хромистый

железняк. Этот осадок отфильтровывают,

повторно обрабатывают царской водкой,

а затем отправляют на извлечение

ценных компонентов — осмия и иридия.

Платина в растворе находится в виде

двух комплексов — H2[PtCl6] —большая

часть и (N02)[PtCI6]. Добавляя в

раствор соляную кислоту, разрушают

комплекс (N02) [PtCI6], чтобы вся платина

перешла в форму H2[PtCl6]. Теперь

можно, как это делал еще Соболевский,

вводить нашатырь и осаждать элемент

№ 78 в виде хлорплатината аммония. Но

прежде надо сделать так, чтобы присут-

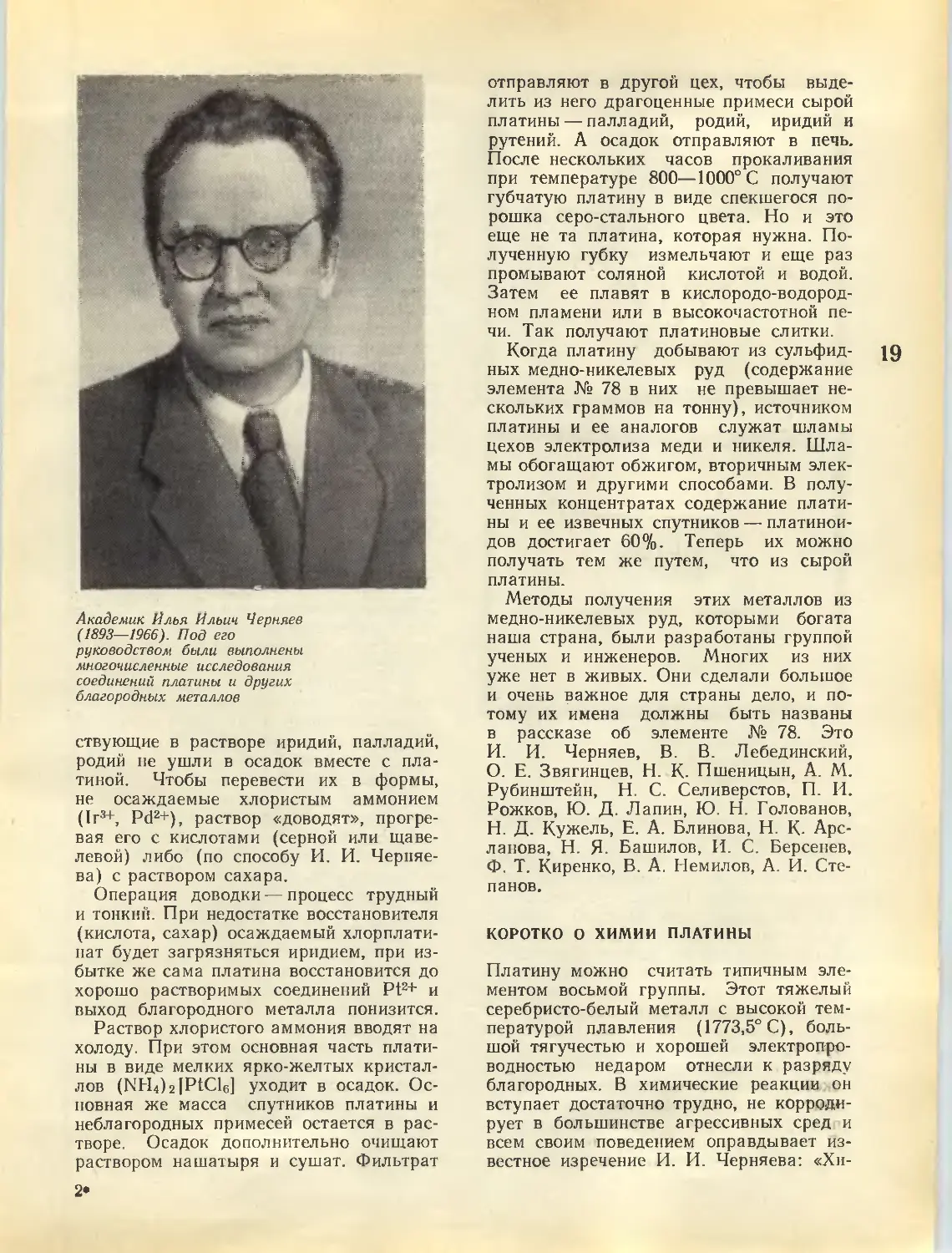

Академик Илья Ильин Черняев

A893—1966). Под его

руководством были выполнены

многочисленные исследования

соединений платины и других

благородных металлов

ствующие в растворе иридий, палладий,

родий не ушли в осадок вместе с

платиной. Чтобы перевести их в формы,

не осаждаемые хлористым аммонием

(Ir^, Pd2+), раствор «доводят»,

прогревая его с кислотами (серной или

щавелевой) либо (по способу И. И.

Черняева) с раствором сахара.

Операция доводки — процесс трудный

и тонкий. При недостатке восстановителя

(кислота, сахар) осаждаемый хлорплати-

нат будет загрязняться иридием, при

избытке же сама платина восстановится до

хорошо растворимых соединений Pt2+ и

выход благородного металла понизится.

Раствор хлористого аммония вводят на

холоду. При этом основная часть

платины в виде мелких ярко-желтых

кристаллов (NH4J[PtCl6] уходит в осадок.

Основная же масса спутников платины и

неблагородных примесей остается в

растворе. Осадок дополнительно очищают

раствором нашатыря и сушат. Фильтрат

отправляют в другой цех, чтобы

выделить из него драгоценные примеси сырой

платины — палладий, родий, иридий и

рутений. А осадок отправляют в печь.

После нескольких часов прокаливания

при температуре 800—1000° С получают

губчатую платину в виде спекшегося

порошка серо-стального цвета. Но и это

еще не та платина, которая нужна.

Полученную губку измельчают и еще раз

промывают соляной кислотой и водой.

Затем ее плавят в кислородо-водород-

ном пламени или в высокочастотной

печи. Так получают платиновые слитки.

Когда платину добывают из

сульфидных медно-никелевых руд (содержание

элемента № 78 в них не превышает

нескольких граммов на тонну), источником

платины и ее аналогов служат шламы

цехов электролиза меди и никеля.

Шламы обогащают обжигом, вторичным

электролизом и другими способами. В

полученных концентратах содержание

платины и ее извечных спутников —

платиноидов достигает 60%. Теперь их можно

получать тем же путем, что из сырой

платины.

Методы получения этих металлов из

медно-никелевых руд, которыми богата

наша страна, были разработаны группой

ученых и инженеров. Многих из них

уже нет в живых. Они сделали большое

и очень важное для страны дело, и

потому их имена должны быть названы

в рассказе об элементе № 78. Это

И. И. Черняев, В. В. Лебединский,

О. Е. Звягинцев, Н. К. Пшеницын, А. М.

Рубинштейн, Н. С. Селиверстов, П. И.

Рожков, Ю. Д. Лапин, Ю. Н. Голованов,

Н. Д. Кужель, Е. А. Блинова, Н. К. Арс-

ланова, Н. Я. Башилов, И. С. Берсенев,

Ф. Т. Киренко, В. А. Немилов, А. И.

Степанов.

КОРОТКО О ХИМИИ ПЛАТИНЫ

Платину можно считать типичным

элементом восьмой группы. Этот тяжелый

серебристо-белый металл с высокой

температурой плавления A773,5° С),

большой тягучестью и хорошей

электропроводностью недаром отнесли к разряду

благородных. В химические реакции он

вступает достаточно трудно, не

корродирует в большинстве агрессивных сред и

всем своим поведением оправдывает

известное изречение И. И. Черняева: «Хи-

2*

Строение платиновых

комплексов. Буквой Л

обозначены лиганды

мия платины — это химия ее

комплексных соединений».

Как и положено элементу VIII

группы, платина может проявлять

несколько валентностей: 0, 2+, 4+, 5+, 6+ и

8-К Но когда речь идет об элементе

№ 78 и его аналогах, почти так же, как

валентность, важна другая

характеристика — координационное число. Оно

означает, сколько атомов (или групп

атомов) — лигандов может расположиться

вокруг центрального атома в молекуле

комплексного соединения.

Наиболее характерная степень

окисления ' платины в ее комплексных

соединениях— 2+ и 4-К А координационное

число в этих случаях равно

соответственно четырем или шести.

Лигандами могут быть различные

кислотные остатки (С1~, В г-, I", N02~,

N03~, CN-, С2042", CNS-),

нейтральные молекулы простого и сложного

строения (Н20, NH3, Q5H5N, NH2OH,

(CHsbS. C2H5SH) и многие другие

неорганические и органические группы.

Химия комплексных соединений

платины разнообразна и сложна. В этой

сложной области науки советские

исследователи неизменно шли и идут впереди.

Характерно в этом смысле высказывание

известного английского химика Дж. Чат-

та A960 год):

«Возможно, не случайно было и то,

что единственная страна, которая

посвятила значительную часть своих усилий

разработке координационной химии,

была и первой страной, пославшей ракету

на Луну».

Способность платины образовывать

многочисленные и разнообразные

комплексы— главная причина широкого

применения элемента № 78 в качестве

катализатора,

ПЛАТИНА И СВЯЗАННЫЙ АЗОТ

В начале нашего века в газетах,

журналах и серьезных научных трудах стали

появляться мрачные прогнозы о

грядущем всеобщем голоде и вообще о гибели

цивилизации. Причиной таких прогнозов

было истощение запасов чилийской

селитры— главного в то время азотного

удобрения и сырья для производства

азотной кислоты. Проблема азота встала

со всей остротой. Единственным реальным

источником сырья для получения

связанного азота оставался азот воздуха,

который уже умели окислять, но только в

пламени вольтовой дуги. В 1902 году

неподалеку от знаменитого Ниагарского

водопада построили большой завод.

Днем и ночью горели, «сжигая» азот,

185 дуг. Выход окислов азота был,

однако, ничтожен — всего около 2%, а расход

энергии громаден. Более 15 тысяч

киловатт-часов электроэнергии тратили,

чтобы получить тонну HN03. В 1904 году

завод закрыли как нерентабельный.

Азотная кислота была совершенно

необходима и для агрохимических

производств, и для получения взрывчатки, но

слишком уж дорогой ценой давалась

кислота с берегов Ниагары.

В годы первой мировой войны

появились первые заводы, на которых получа-

ли окислы азота, окисляя аммиак на

платиновом катализаторе. Та же

реакция: 4NH3 + 502 " 4NO + 6H20—

лежит в основе современного производства

азотной кислоты. Расход энергии при

этом примерно в 100 раз меньше, чем при

получении окислов азота в вольтовой

дуге.

Окисление аммиака кислородом

воздуха в присутствии платины происходит

при температуре 700—900° С.

Катализатором служат сетки из тонкой

платиновой проволоки. Для увеличения ее

прочности к платине добавляют родий.

Химизм процесса можно представить

так. К поверхности платины молекулы

кислорода подходят уже ослабленными:

ковалентная связь О—О расшатана

высокой температурой. На платине эта

связь рвется, и начинается

взаимодействие с образованием связей Pt—О.

Довольно быстро вся платина

покрывается кислородом. Но молекулы аммиака,

находящиеся тут же, рвут эти новые

непрочные связи. С кислородом,

активированным платиной, реагируют и водород,

и азот, составляющие молекулы

аммиака. Образовавшиеся окислы — Н20 и

NO — адсорбируются на платине

значительно слабее и смываются с

катализатора газовым потоком. А на

освободившуюся платину оседают, связываясь с

ней, другие атомы кислорода,

взаимодействующие затем с новыми молекулами

аммиака. Вышедшая из контактного

аппарата окись азота окисляется

кислородом до высших окислов азота (N02,

N2O3, N2O4), которые при взаимодействии

с водой дают азотную кислоту.

Реакция окисления аммиака до NO без

побочных реакций идет только на

плагине. На катализаторах из других

металлов идут процессы с образованием

других продуктов (закись азота N20,

элементарный азот и другие вещества),

непригодных для получения кислоты.

Сейчас в мире ежегодно производят на

платиновых катализаторах десятки

миллионов тонн азотной кислоты. Это

производство потребляет примерно треть

мировой добычи платины (без СССР),

около шести с половиной тонн в год.

ПЛАТИНА И НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

Второй основной потребитель (около

4 тонн платины в год) —

нефтехимический синтез.

Подсчитано, что из нефти сейчас

получают более 5000 разнообразных

продуктов. Платина помогает сделать

многие из них, причем сделать в больших

количествах и наиболее рациональным

путем.

Процессы каталитического платфор-

минга * нефтепродуктов получили

распространение в последние два

десятилетия. В 1911 —1913 годах Николай

Дмитриевич Зелинский обнаружил, что в

присутствии платины шестичленные

нафтеновые углеводороды претерпевают

реакции с отщеплением водорода

(дегидрируются, как говорят химики). Позже

было установлено, что в результате

таких реакций могут образовываться

ароматические углеводороды — бензол,

толуол, ксилол и их производные,

представляющие огромную ценность и сами по

себе, и как сырье для многих

синтетических продуктов.

Небольшие таблетки диаметром в 2—

3 мм и высотой 4—5 мм. Они сделаны из

окиси алюминия, на которую нанесена

мелкодисперсная платина. Содержание

ее невелико — 0,5—0,8% по весу. Так

выглядит катализатор для процессов

платформинга.

В присутствии элемента № 78

происходят сложнейшие превращения

углеводородов. В реактор поступают, к

примеру, бензиновые фракции нефти,

бензины с низким октановым числом, а

выходят из него бензины высших сортов.

Или всегда дефицитный бензол. Или

другие ароматические углеводороды —

незаменимое сырье для синтеза каучука,

нейлона, полиэфирных волокон,

различных смол и пластмасс.

Мощность установок для

каталитической переработки нефтепродуктов растет

с каждым годом. И с каждым годом

растет потребность нефтехимии в платине.

Механизм катализа в реакциях

нефтехимического синтеза (да и во многих

других) выяснен не до конца. Очевидно,

что и здесь, как в процессе окисления

аммиака, образуются промежуточные

продукты с исчезающе малым временем

жизни. Эти промежуточные продукты

МО,

* Платформинг—один из основных видов

каталитического риформинга: можно сказать, что это

риформинг на платине. В целом же под рифор--!

мингом понимают способ переработки нефтепрр^ь

дуктов под давлением водорода в присутствии

катализаторов.

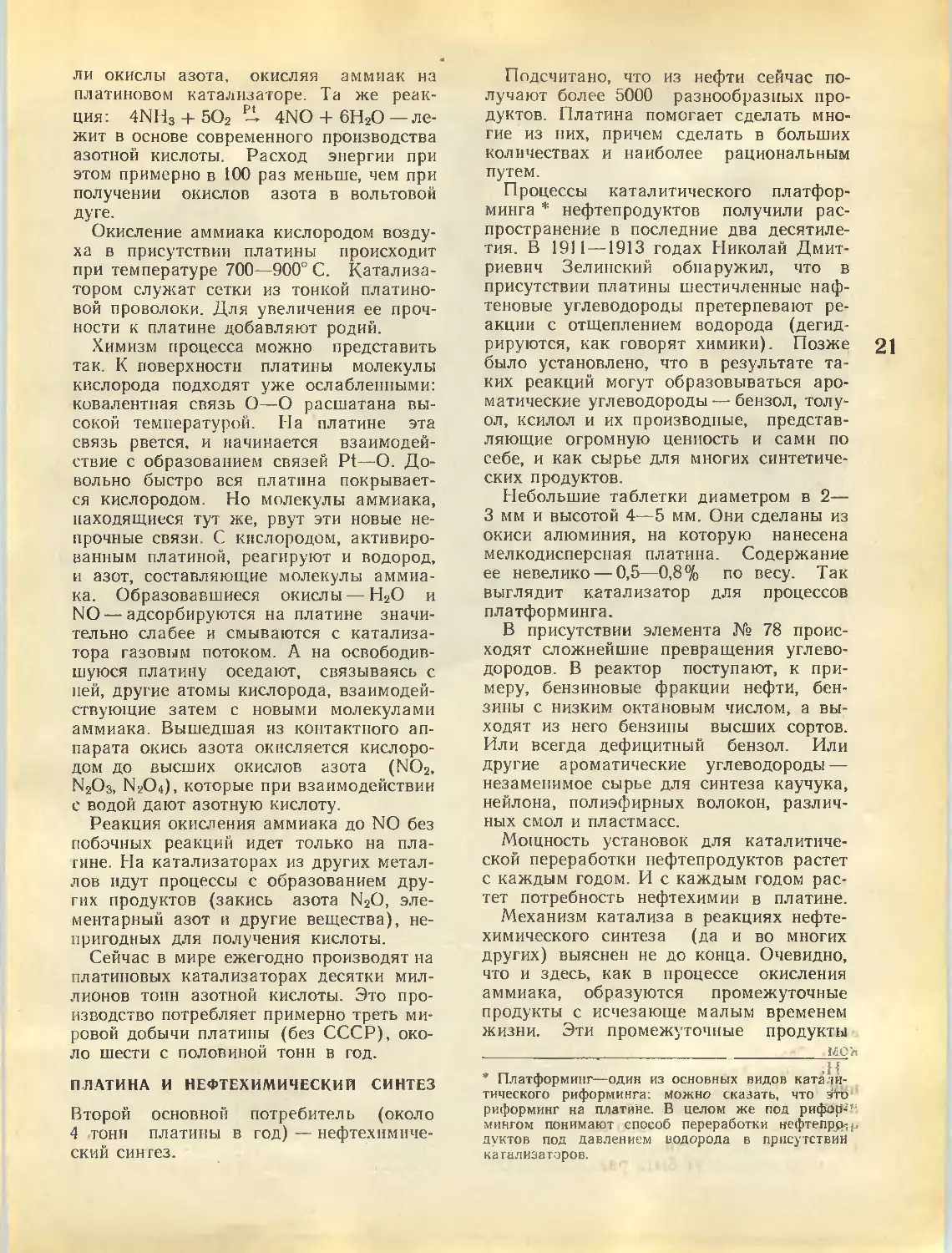

Платиновые саморсоки

в натуральную величину

представляют собой комплексные

соединения платины, распад которых

приводит к образованию целевых продуктов,

например ароматических углеводородов.

ПЛАТИНА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Третий главный потребитель платины —

приборостроение. Его доля — тоже около

4 тонн в год.

Стабильность электрических,

термоэлектрических и механических свойств

платины плюс высокая коррозионная

стойкость и тугоплавкость сделали ее

исключительно привлекательным

материалом для изготовления множества

различных деталей в наиболее ответственных

узлах современных приборов и

механизмов.

Вот несколько примеров.

В процессе выращивания многих

полупроводниковых кристаллов решающее

значение имеет поддержание точного

температурного режима в течение

длительного времени. Поэтому здесь

используют нагреватели из платины или ее

сплавов с родием и иридием. Такие

сплавы позволяют получать температуру до

1500—1700° С и регулировать ее с

точностью ± 1°С...

Широкое применение находит платина

в технике измерения высоких температур

(до 1500° С) в качестве превосходного

материала для термометров

сопротивления и термопар.

Сплав платины с вольфрамом

используют в приборах для определения

мощности работающих реактивных

двигателей и турбин. Датчикам этих приборов

приходится работать в среде

агрессивных отходящих газов при температуре

600° С.

Из платиново-иридиевого сплава B5%

иридия) делают неокисляемые

контактные устройства. При многочисленных

размыканиях и замыканиях образуются

искры и вольтовы дуги. Контакты

корродируют, оплавляются, иногда

привариваются друг к другу, особенно при

сильных токах. Чтобы исключить

возможность таких явлений, делают контакты

из платины. Не везде и не всегда,

разумеется. Платино-иридиевые контакты

устанавливают, к примеру, в авиационных

двигателях. Значительно чаще (для

экономии платины) применяют

платинированные контакты. Тонкую платиновую

пленку наносят на другие металлы.

И эти контакты используют лишь там,

где малейшие изменения электрических

характеристик недопустимы

(вычислительные устройства, ракетная техника)...

...И ДРУГИЕ

Мы рассказали лишь о некоторых

областях применения платины и

«израсходовали» уже около 14 тонн. Еще 2—3 тонны

платины расходует химическая

промышленность на аппаратуру для получения

многих особо чистых веществ и фторсо-

держащих соединений. Около трех тонн

этого металла ежегодно потребляет

мировая стекольная промышленность: из

сплавов платины с 5—10% родия

делают фильеры для производства

стеклянного и кварцевого волокна. В сосудах из

платины и ее сплавов выплавляют

специальные сорта особо чистого стекла,

предназначенные для квантовой

электроники и оптики.

Издавна большим спросом пользуется

платина и в ювелирном деле. Мягкий

белый цвет платиновой оправы усиливает

игру бриллианта, камень кажется

крупнее и изящнее, чем в оправе из золота

или серебра.

Но доля ювелиров при распределении

платины становится все меньше. Ведь

даже на небольшую оправу для камня

приходится тратить около грамма

платины — количество, достаточное для

получения полутора тонн азотной кислоты

или нескольких десятков тонн

высококачественного моторного топлива...

Что вы знаете

и чего не знаете о платине

СЕРЕБРИШКО

Современное название элемента

№ 78 происходит от испанского

слова plata — серебро.

Название «платина» можно

перевести как серебришко или среб-

рецо.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ

Казалось бы, посуда из

платины в лаборатории пригодна на

все случаи жизни, но это не

так. При высоких температурах

она становится чувствительной

к многим веществам и

воздействиям. Нельзя, например,

нагревать платиновые тигли в

восстановительном и тем

более в коптящем пламени.

Раскаленная платина растворяет

углерод и от этого становится

ломкой. В платиновой посуде

не плавят металлы: возможны

образования относительно

легкоплавких сплавов и потери

драгоценной платины. Нельзя

также плавить в платиновой

посуде перекиси металлов,

едкие щелочи, сульфиды,

сульфиты и тиосульфаты: сера для

раскаленной платины

представляет определенную опасность,

так же как фосфор, кремний,

мышьяк, сурьма, элементарный

бор.

САМЫЕ КРУПНЫЕ

Самые крупные самородки

платины, демонстрируемые на

выставке Алмазного фонда СССР,

весят 5918,4 и 7860,5 грамма.

ЭТАЛОН КИЛОГРАММА

Из сплава платины с иридием

в нашей стране изготовлен

эталон килограмма,

представляющий собой цилиндр диаметром

39 мм и высотой тоже 39 мм.

Он хранится в Ленинграде, во

Всесоюзном

научно-исследовательском институте метрологии

имени Д. И. Менделеева.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Мировая добыча платины (без

СССР) составляет около 26

тонн в год. Наибольшее

количество платины в

капиталистических странах добывается в

Южно-Африканской

республике, Каиаде, США и Колумбии.

Платина — один из самых

дорогих металлов, цена ее в

3—4 раза выше, чем золота, и

примерно в 100 раз выше, чем

серебра.

24

Ну и что?

А вот что: прежде о

гибридном горохе никто и не

мечтал. Теперь появилась

возможность получить гибридные

семена, а значит, и значительную

прибавку урожая.

Однако по порядку. Зеленый

горошек, о котором пойдет

речь, очень популярен. Он не

только вкусен, но еще и на-

редкость питателен — в нем

много белков. Понятно,

почему горошек становится

массовым продуктом питания.

Консервные заводы охотно

перерабатывают горошек. Очень

важно, чтобы сырье поступало на

заводы равномерно. Для этого

необходимо иметь полный

набор сортов: ранних, среднеран-

них, среднеспелых, среднепозд-

них и поздних.

Кроме того, есть еще

требование: горошины должны быть

темно-зелеными. Иначе они

вызовут подозрение и у повара,

и у домашней хозяйки: может

быть, выцвели...

То, из чего готовя 1 зеленый

ИСПЫТАНИЯ

МУТАГЕНОВ:

БЕЗУСЫЙ

ГОРОХ,

ГРОЗДЬЯ

ПОМИДОРОВ

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ

ВЫВЕДЕН ГОРОХ,

СПОСОБНЫЙ

К ПЕРЕКРЕСТНОМУ

ОПЫЛЕНИЮ

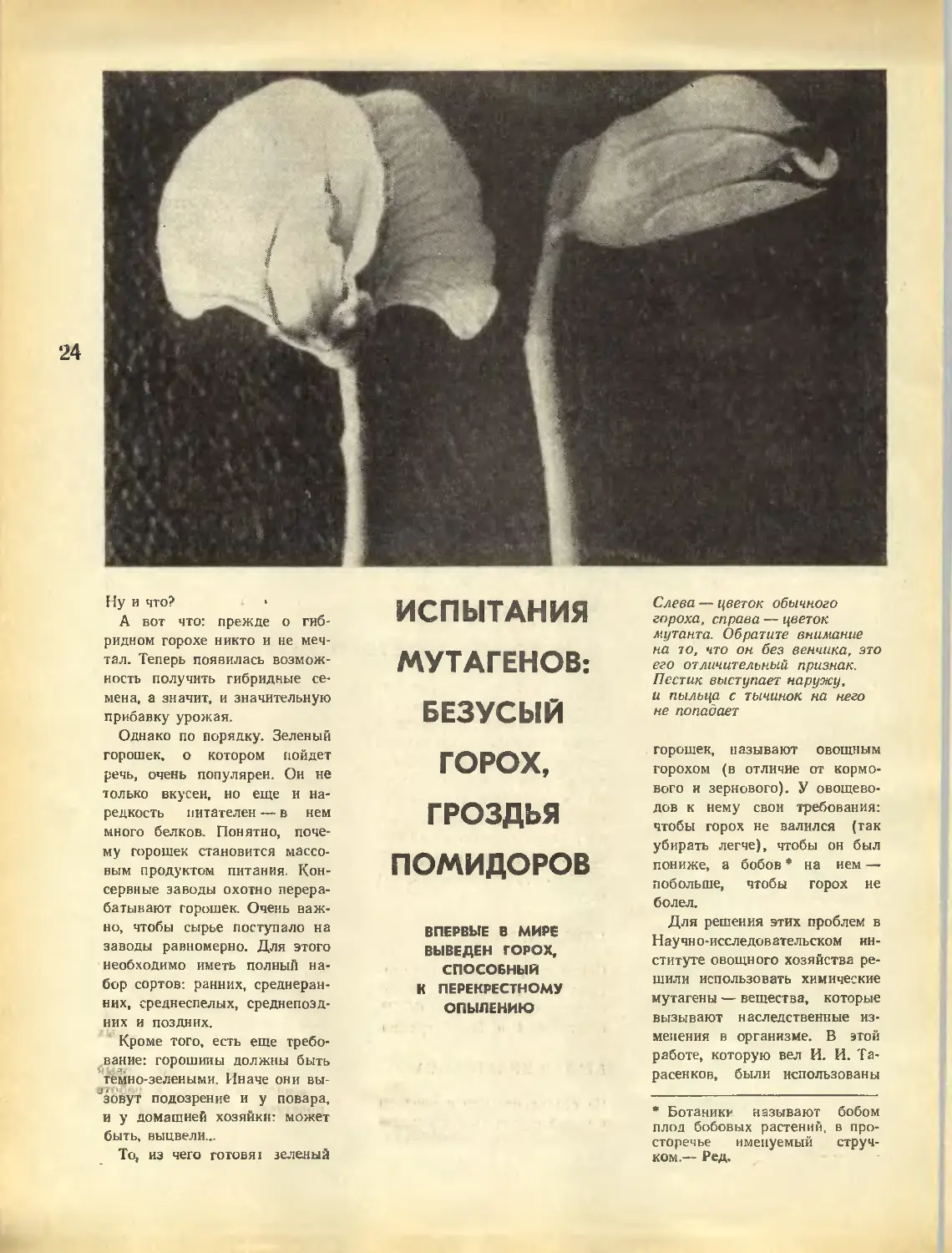

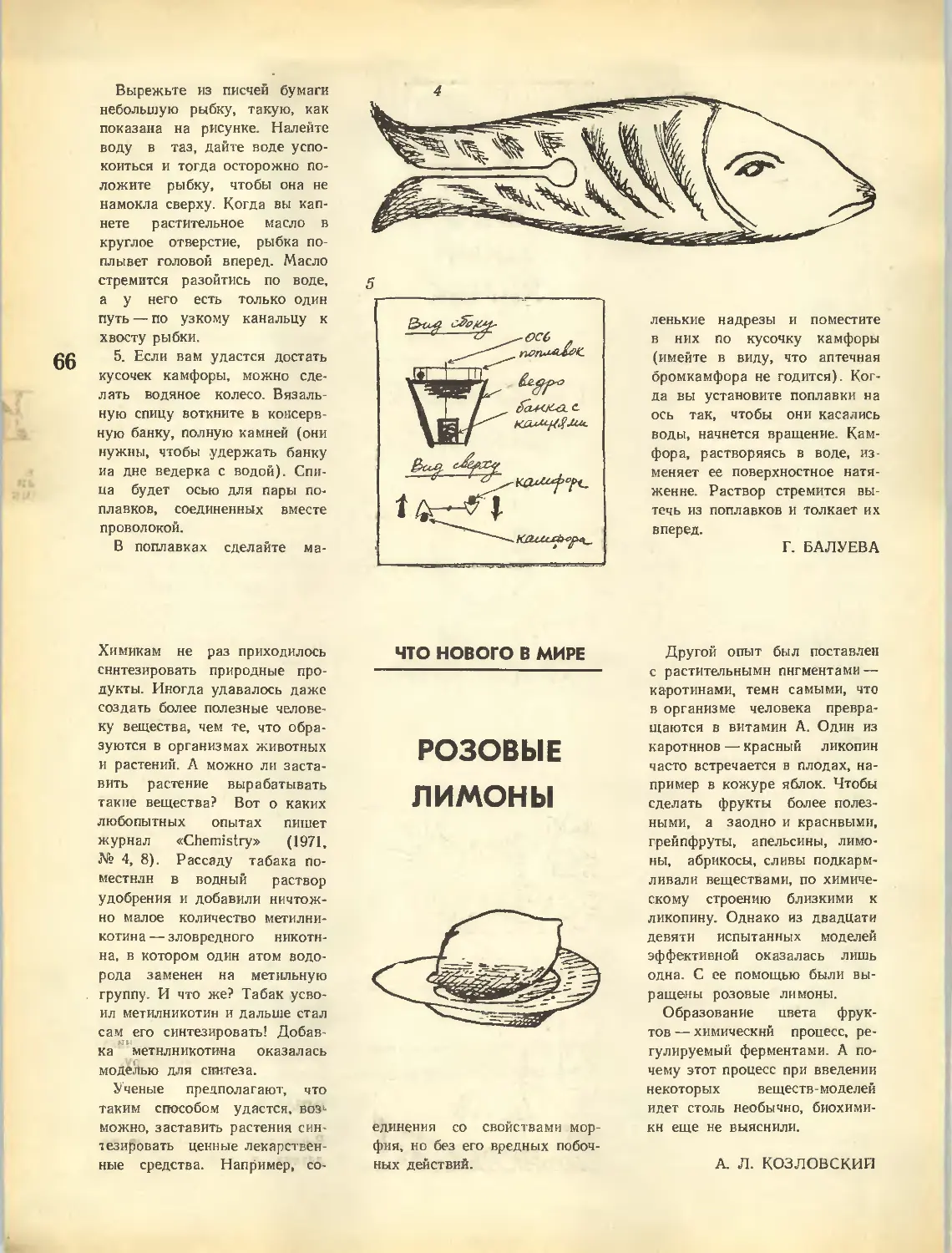

Слева — цветок обычного

гороха, справа — цветок

мутанта. Обратите внимание

на то, что он без венчика, это

его отличительный признак.

Пестик выступает наружу,

и пыльца с тычинок на него

не попадает

горошек, называют овощным

горохом (в отличие от

кормового и зернового). У

овощеводов к нему свои требования:

чтобы горох не валился (так

убирать легче), чтобы он был

пониже, а бобов * на нем —

побольше, чтобы горох не

болел.

Для решения этих проблем в

Научно-исследовательском

институте овощного хозяйства

решили использовать химические

мутагены — вещества, которые

вызывают наследственные

изменения в организме. В этой

работе, которую вел И. И. Та-

расенков, были использованы

* Ботаник** называют бобом

плод бобовых растений, в

просторечье именуемый

стручком.— Ред,

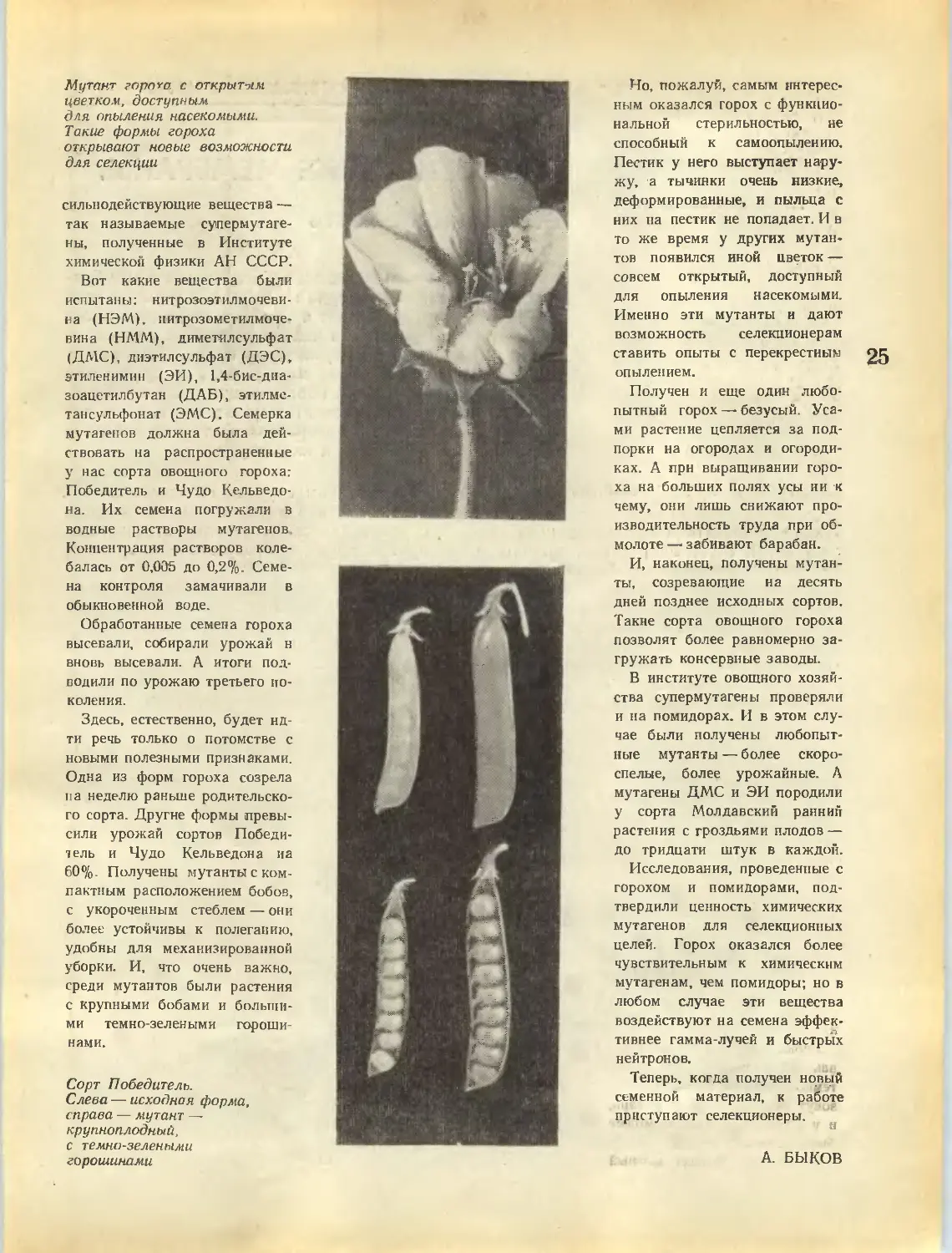

Мутант горпга с открытом

цветком, доступным

для опыления насекомыми.

Такие формы гороха

открывают новые возможности

для селекции

сильнодействующие вещества —

так называемые сушермутаге-

ны, полученные в Институте

химической физики АН СССР.

Вот какие вещества были

испытаны: нитрозоэтилмочеви-

ка (НЭМ), нитрозометилмоче-

вина (НММ), диметилсульфат

(ДМС), диэтилсульфат (ДЭС),

этилен имин (ЭИ), 1,4-бис-диа-

зоацетилбутан (ДАБ), этилме-

тансульфонат (ЭМС). Семерка

мутагенов должна была

действовать на распространенные

у нас сорта овощного гороха:

Победитель и Чудо Кельведо-

на. Их семена погружали в

водные растворы мутагенов

Концентрация растворов

колебалась от 0,005 до 0,2%-

Семена контроля замачивали в

обыкновенной воде.

Обработанные семена гороха

высевали, собирали урожай н

вновь высевали. А итоги

подводили по урожаю третьего

поколения.

Здесь, естественно, будет

идти речь только о потомстве с

новыми полезными признаками.

Одна из форм гороха созрела

на неделю раньше

родительского сорта. Другие формы

превысили урожай сортов

Победитель и Чудо Кельведона иа

60%. Получены мутанты с

компактным расположением бобов,

с укороченным стеблем — они

более устойчивы к полеганию,

удобны для механизированной

уборки. И, что очень важно,

среди мутантов были растения

с крупными бобами и

большими темно-зелеными

горошинами.

Сорт Победитель.

Слева — исходная форма,

справа — мутант —

крупноплодный,

с темно-зелеными

горошинами

Но, пожалуй, самым

интересным оказался горох с

функциональной стерильностью, не

способный к самоопылению.

Пестик у него выступает

наружу, а тычинки очень низкие,

деформированные, и пыльца с

них на пестик не попадает. И в

то же время у других

мутантов появился иной цветок —

совсем открытый, доступный

для опыления насекомыми.

Именно эти мутанты и дают

возможность селекционерам

ставить опыты с перекрестным

опылением.

Получен и еще один

любопытный горох — безусый.

Усами растение цепляется за

подпорки на огородах и

огородиках. А прн выращивании

гороха на больших полях усы ни к

чему, они лишь снижают

производительность труда при

обмолоте — забивают барабан.

И, наконец, получены

мутанты, созревающие на десять

дней позднее исходных сортов.

Такие сорта овощного гороха

позволят более равномерно

загружать консервные заводы.

В институте овощного

хозяйства супермутагены проверяли

и на помидорах. И в этом

случае были получены

любопытные мутанты — более

скороспелые, более урожайные. А

мутагены ДМС и ЭИ породили

у сорта Молдавский ранний

растения с гроздьями плодов —

до тридцати штук в каждой.

Исследования, проведенные с

горохом и помидорами,

подтвердили ценность химических

мутагенов для селекционных

целей. Горох оказался более

чувствительным к химическим

мутагенам, чем помидоры; но в

любом случае эти вещества

воздействуют на семена

эффективнее гамма-лучей и быстрых

нейтронов.

Теперь, когда получен новый

семенной материал, к работе

приступают селекционеры.

А. БЫКОВ

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Член-корреспондент

АН СССР

Л. Д. БЕРГЕЛЬСОН

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ.

II. Проницаемость

В начале нашей первой статьи о биологических

мембранах * было сказано, что одна из основных функций этих

клеточных структур состоит в том, что они очень точно

регулируют поступление в клетку различных веществ и

их выход из клетки в окружающую среду. Одни

вещества легко проходят через мембраны, для других они

непроницаемы. Механизм, управляющий этими

мембранными воротами, еще окончательно не разгадан, и эта

проблема сейчас очень интересует не только биологов

и химиков, но и физиков и инженеров.

КАК ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ

Любая жидкость в организме

представляет собой сложный раствор, состоящий

из многих компонентов. Молекулы

растворенного вещества находятся в

непрерывном хаотическом движении, каждая

из них все время сталкивается с другими

молекулами того же вещества или

растворителя или же с мембранами. В пер-

* См. «Химия и жизнь», 1972, № 3.

вом и втором случаях столкновение

напоминает удар двух бильярдных шаров:

соударяющиеся молекулы отскакивают

друг от друга, и в результате их

траектория приобретает вид ломаной линии.

При столкновении же с мембраной

молекула может либо отскочить от нее, либо

пролететь насквозь. Когда вероятность

последнего события велика, мы говорим,

что мембрана проницаема для данного

вещества; когда же более вероятно, что

молекула отскочит обратно, мы говорим

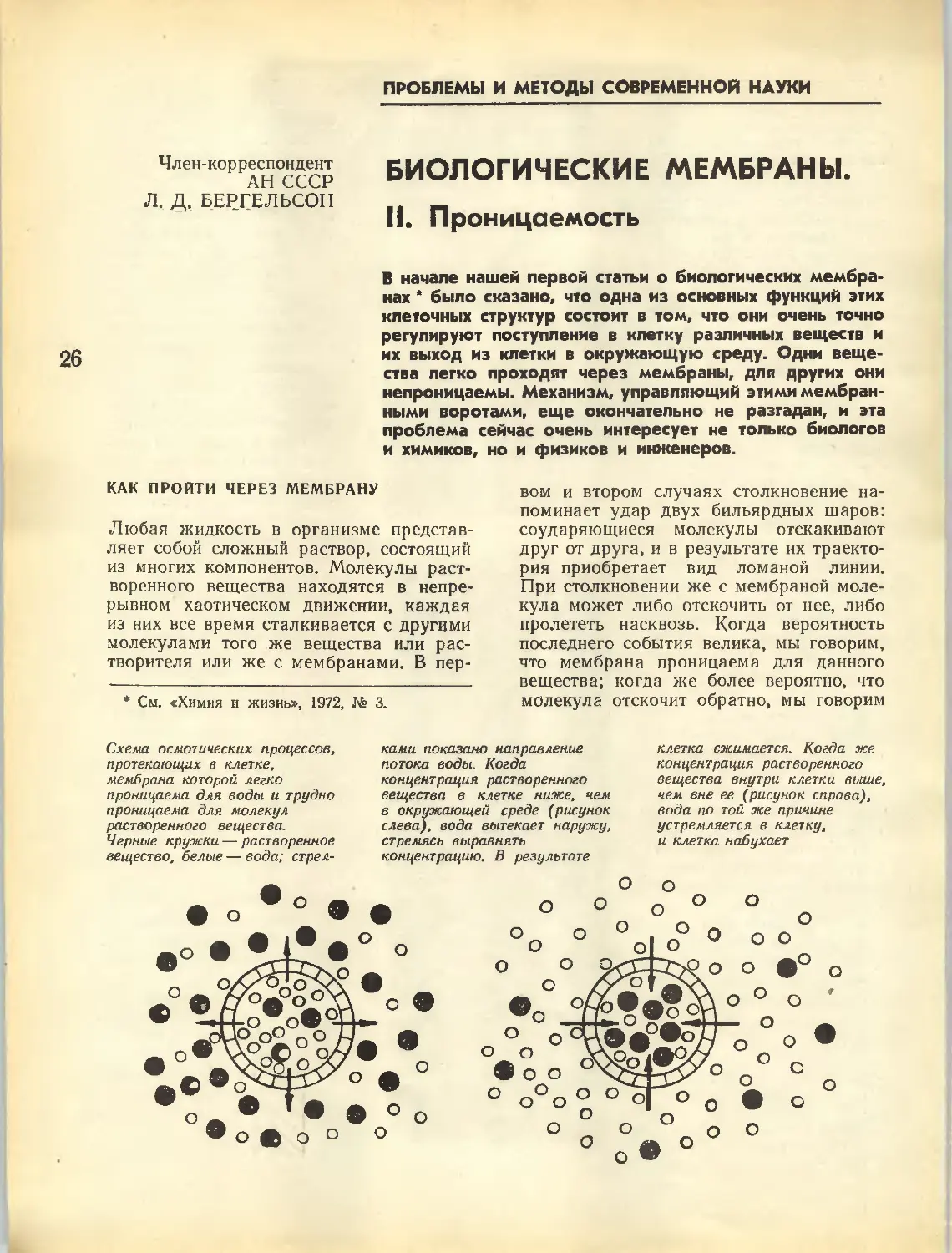

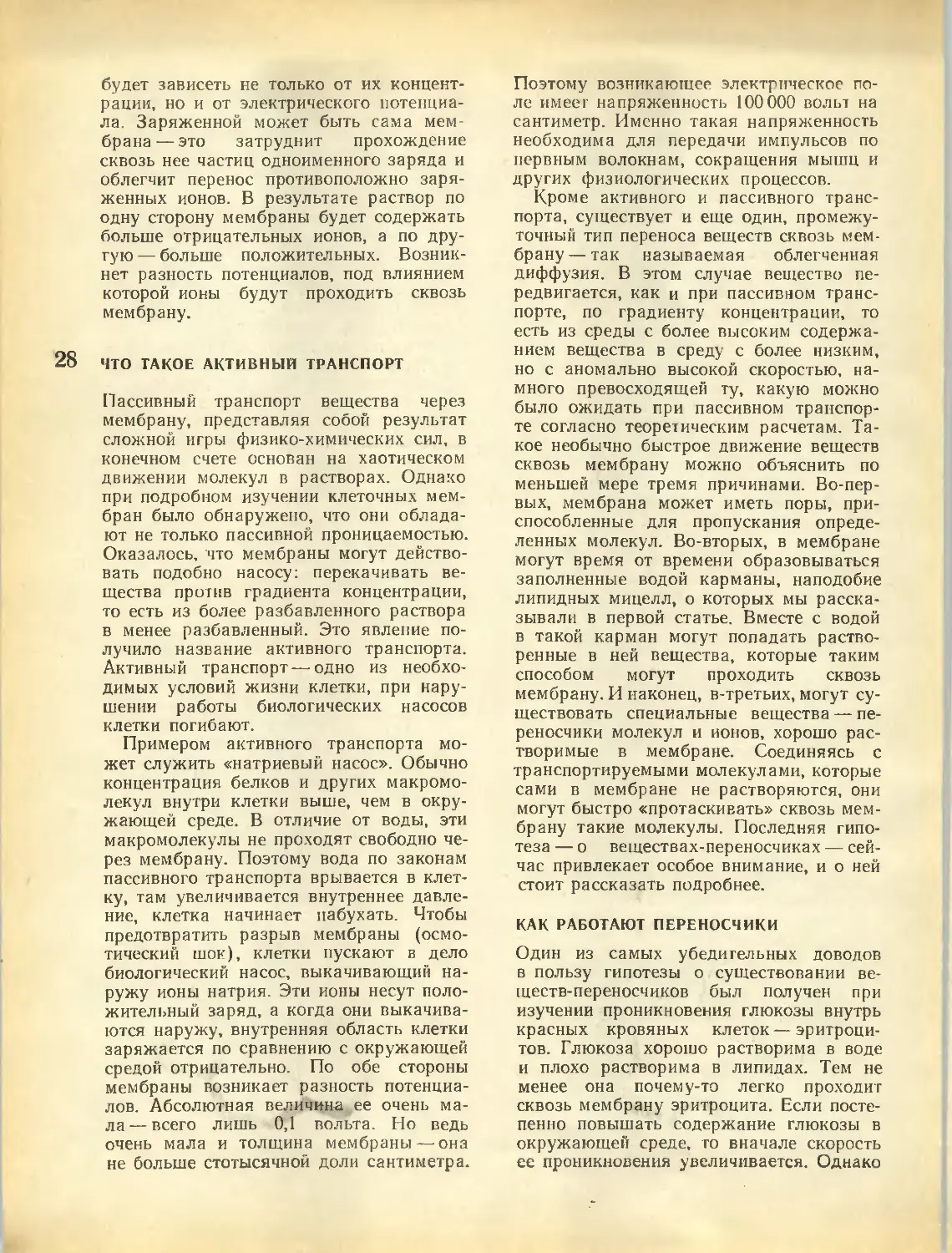

Схема осмотических процессов,

протекающих в клетке,

мембрана которой легко

проницаема для воды и трудно

проницаема для молекул

растворенного вещества.

Черные кружки — растворенное

вещество, белые — вода;

стрелками показано направление

потока воды. Когда

концентрация растворенного

вещества в клетке ниже, чем

в окружающей среде (рисунок

слева), вода вытекает наружу,

стремясь выравнять

концентрацию, В результате

клетка сжимается. Когда же

концентрация растворенного

вещества внутри клетки выше,

чем вне ее (рисунок справа),

вода по той же причине

устремляется в клетку,

и клетка набухает

О

о непроницаемости мембраны (хотя и в

этом случае проникновение молекулы

сквозь мембрану не совсем исключено).

Таким образом, прохождение веществ

сквозь мембраны — это суммарный

результат хаотического теплового

движения молекул растворенного вещества,

воды, а также молекул, из которых

построены сами мембраны.

Представим себе теперь, что мембрана

разделяет два раствора одинакового

состава, но разной концентрации. Если

мембрана непроницаема для

растворенного вещества и проницаема для воды,

то она'подвергается действию

осмотических сил. Если при этом концентрация

растворенного вещества в клетке ниже,

чем в окружающей среде, вода вытекает

наружу, стремясь выравнять

концентрацию, и в результате клетка сжимается.

Если же концентрация растворенного

вещества внутри клетки выше, чем вне ее,

вода по той же причине устремляется в

клетку. Клетка набухает и в конце

концов разрывается — наступает так

называемый осмотический шок. Для того

чтобы клетка могла жить, необходимо,

чтобы ее мембрана была проницаема для

растворенных веществ. В этом случае

вещество из более концентрированного

раствора переходит в разбавленный, и этот

процесс диффузии продолжается до тех

пор, пока концентрация не станет

одинаковой по обе стороны мембраны. Когда

вещества проходят сквозь мембрану

таким путем, мы называем это пассивным

транспортом.

При пассивном транспорте

прохождение различных веществ через мембрану

может регулироваться. Для этого

существует несколько путей. Например,

представим себе мембрану в виде тонкого

железного листа с многочисленными

отверстиями. Такая мембрана окажется

проницаемой лишь для тех молекул,

диаметр которых меньше диаметра

отверстий. В зависимости от приказов,

поступающих из внутренних областей клетки,

мембрана может изменять диаметр этих

отверстий или же временно закрывать

некоторые из них.

Иногда вода, протекающая сквозь

мембрану под действием осмотических

сил, захватывает с собой одну или

несколько молекул растворенных веществ,

способных проскочить через отверстия

мембраны. При этом диффузия в

направлении потока ускоряется, а в

противоположном направлении замедляется, и в

результате вещество как бы

протаскивается сквозь мембрану силой вместе с

растворителем; в некоторых случаях этот

эффект может быть весьма

значительным.

Другой моделью избирательно

проницаемой мембраны может служить слой

масла на воде. Для вещества, плохо

растворимого в масле, этот слой будет

почти непроницаемым, а вещества, в масле

хорошо растворимые, будут через него

свободно диффундировать.

До сих пор мы говорили о том, как мо- 27

гут проходить сквозь мембраны

нейтральные молекулы. Однако нередко

частицы растворенного вещества несут еще

и электрические заряды. Прохождение

таких частиц — ионов — сквозь мембрану

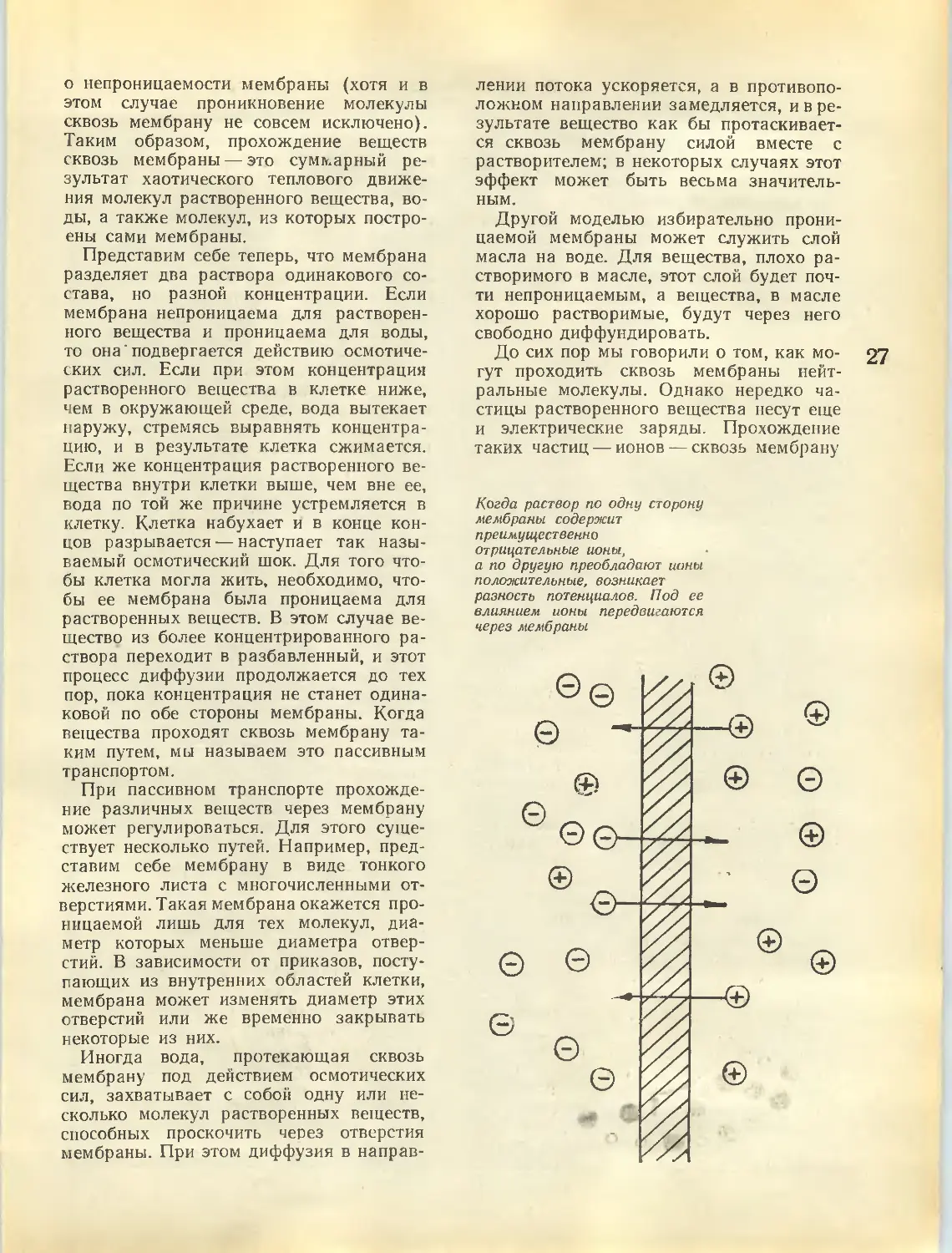

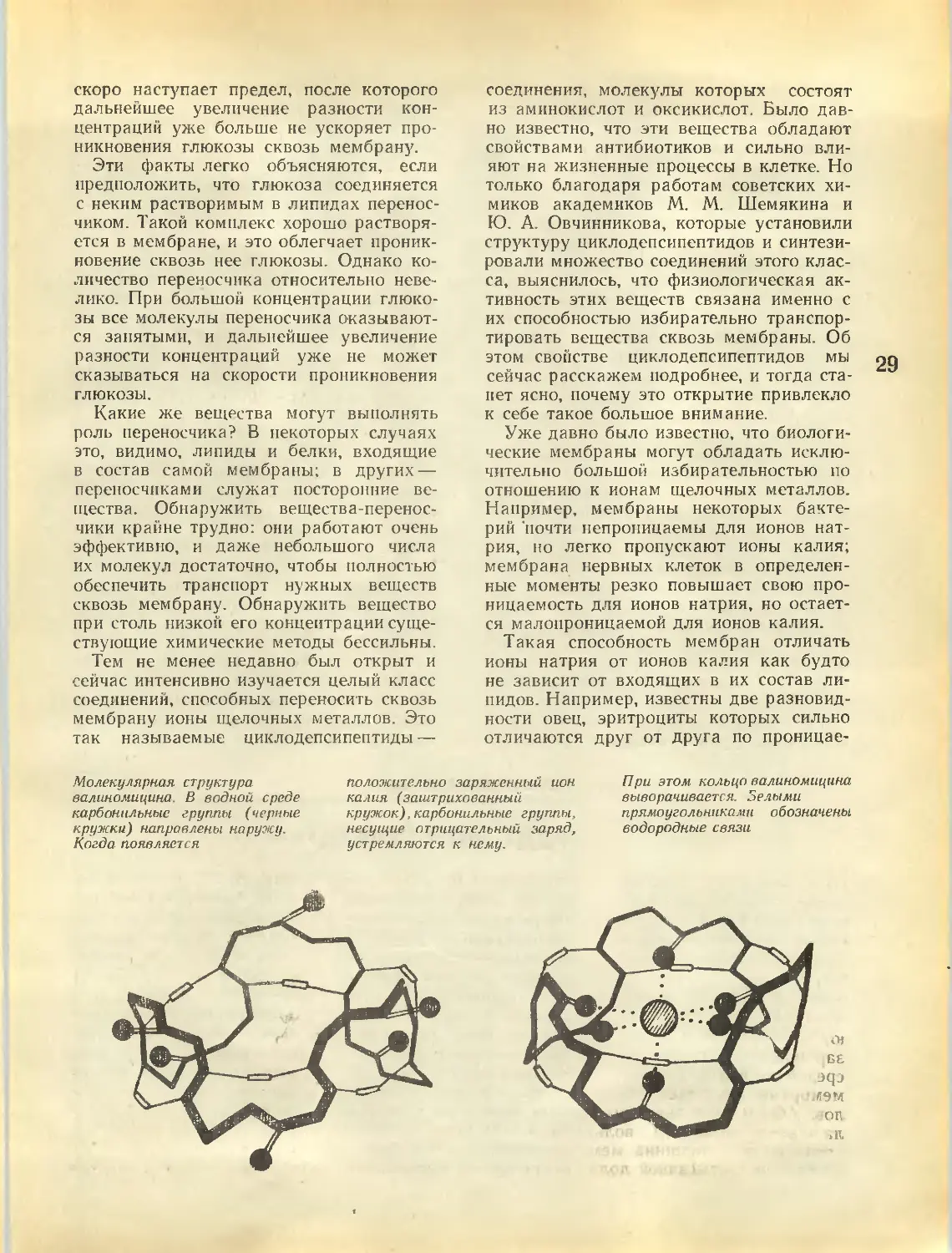

Когда раствор по одну сторону

мембраны содержит

преимущественно

отрицательные ионы,

а по другую преобладают ионы

положительные, возникает

разность потенциалов. Под ее

влиянием ионы передвигаются

через мембраны

будет зависеть не только от их

концентрации, но и от электрического

потенциала. Заряженной может быть сама

мембрана — это затруднит прохождение

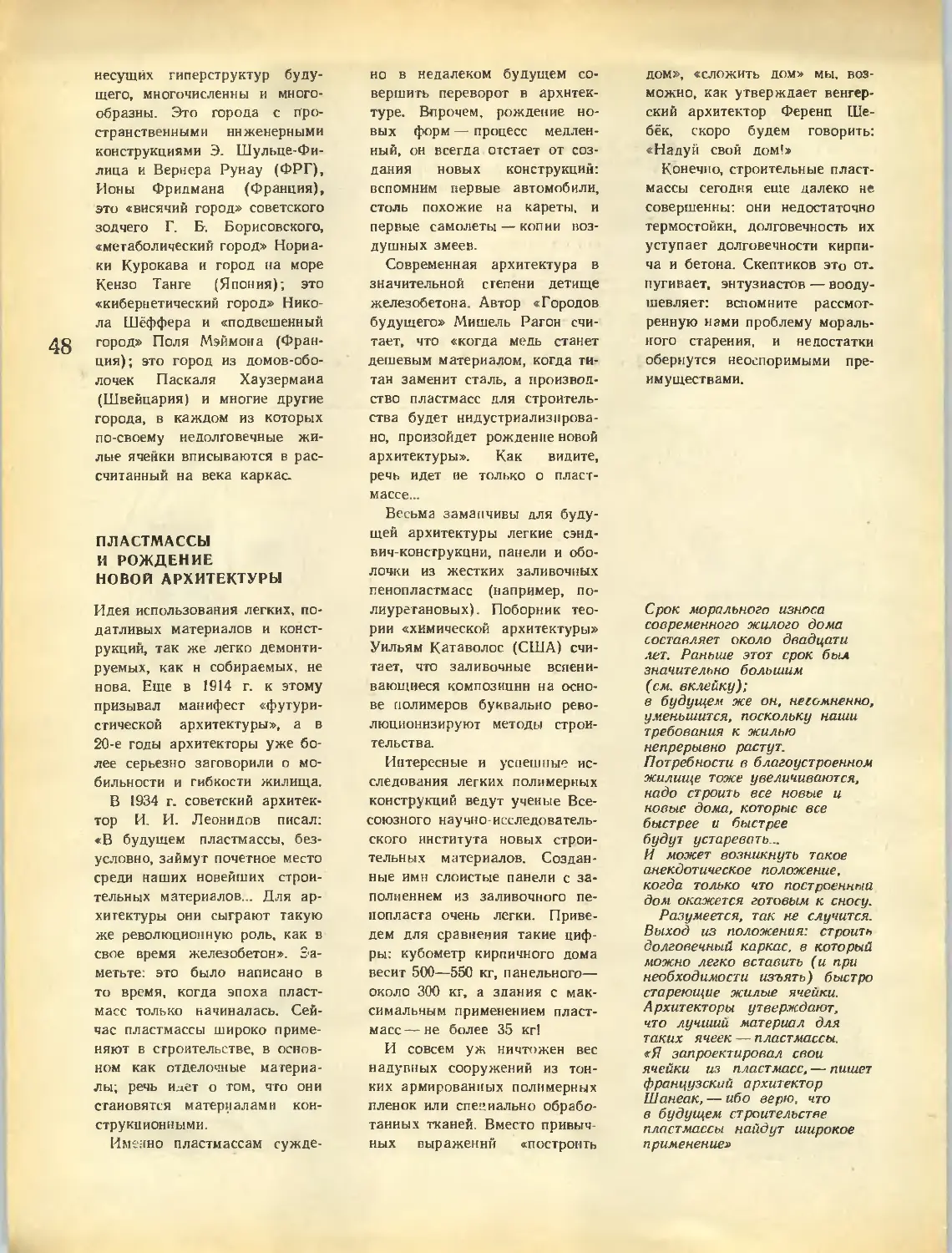

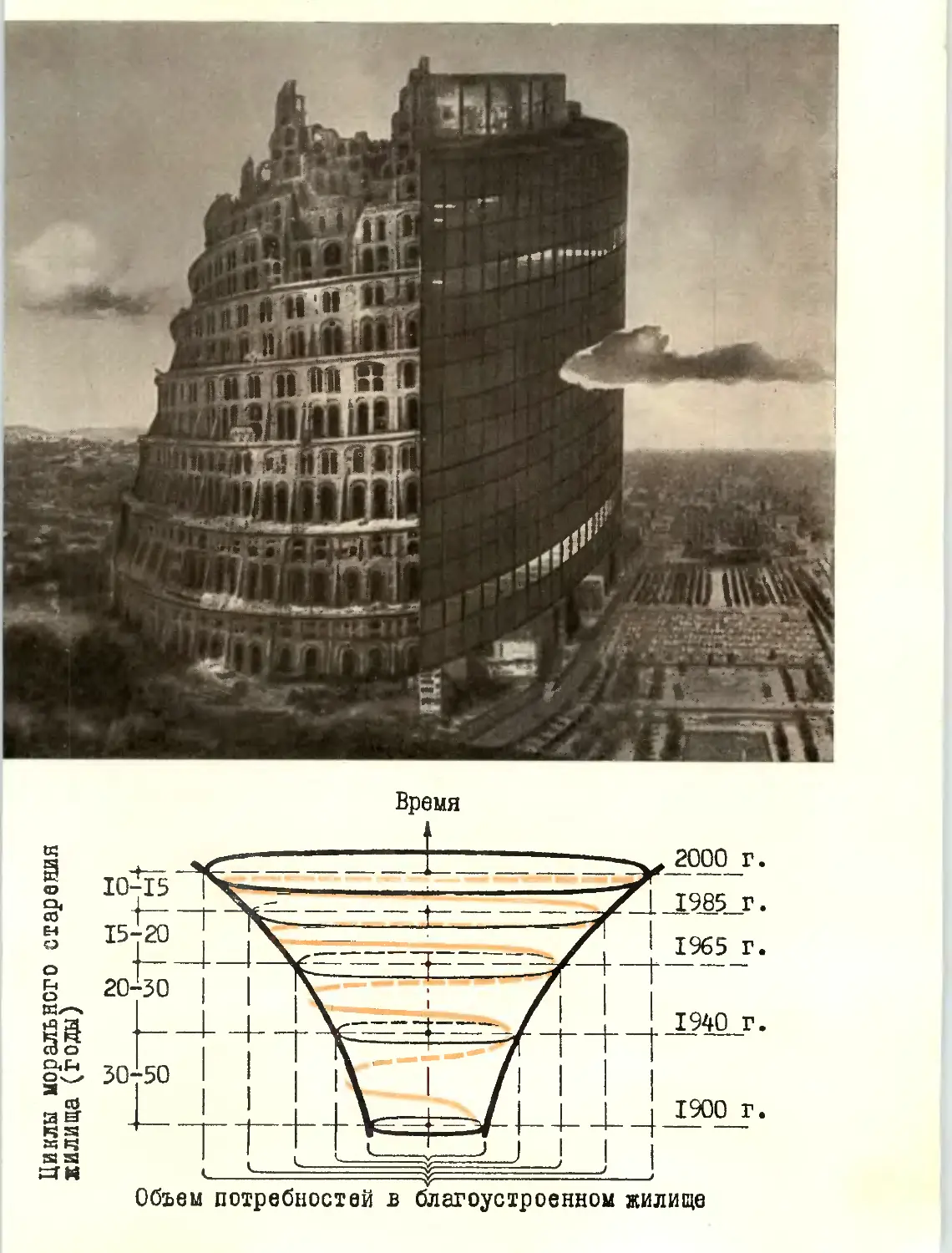

сквозь нее частиц одноименного заряда и

облегчит перенос противоположно

заряженных ионов. В результате раствор по

одну сторону мембраны будет содержать

больше отрицательных ионов, а по

другую — больше положительных.

Возникнет разность потенциалов, под влиянием

которой ионы будут проходить сквозь

мембрану.

ЧТО ТАКОЕ АКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ

Пассивный транспорт вещества через

мембрану, представляя собой результат

сложной игры физико-химических сил, в

конечном счете основан на хаотическом

движении молекул в растворах. Однако

при подробном изучении клеточных

мембран было обнаружено, что они

обладают не только пассивной проницаемостью.

Оказалось, что мембраны могут

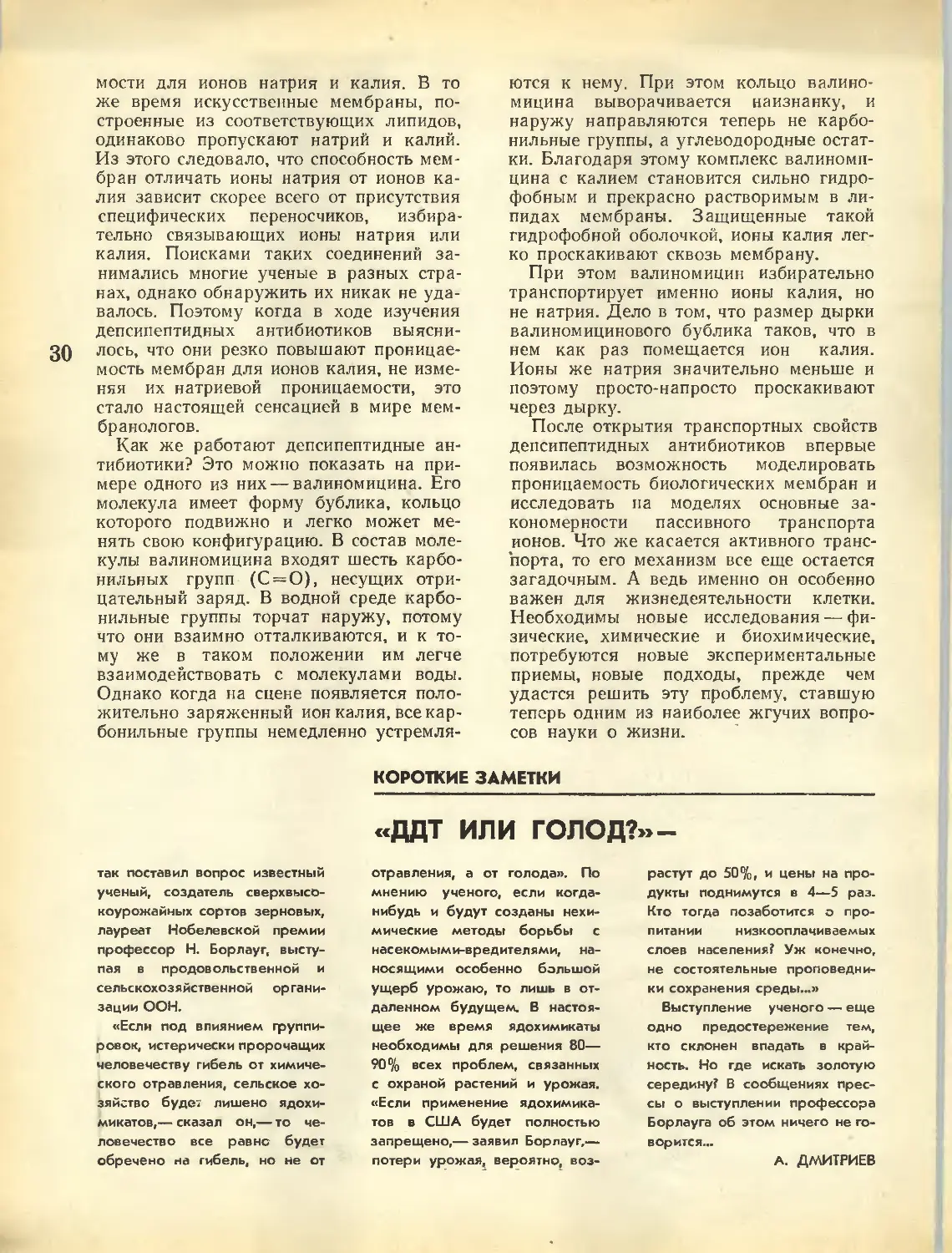

действовать подобно насосу: перекачивать