Similar

Text

9

СО

СО

•^

ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей

АССР

Выходит

один раз

в 2 месяца

на русском

и бурятском

языках

Год издания

двадцать шестой

Бурятской

СОДЕРЖАНИЕ

С. АНГАБАЕВ. Зов. В Москве. Памяти

Д. Улзытуева. Колхозник по имени Даши.

Родное село. Ах, как начиналось лето сорок первого. Окружили меня цветы. Смеха

твоего нити прозрачные. А меня сегодня

грусть нашла. Стихи.

А. БАЛЬБУРОВ. Книга о Бурятии или

двенадцать моих драгоценностей.

В. СТЕНЬКИН. Рассказы чекиста Лаврова. Главы из повести.

Э. САФОНОВ. Прожитый день. Рассказ.

Т. ЖИЛКИНА. Свет. Рассказ.

ГЭСЭР. Бурятский народный эпос.

30

56

71

76

ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

И. ИГНАТЬЕВ. На подъеме.

М. МАЛИКОВ. Байкал. Некоторые вопросы охраны.

Е. ТРУБАЧЕЕВА. Серебряный подстаканник.

X. РОДОПСКИ. Незабываемые встречи.

82

88

93

99

АВИАЦИЯ И КОСМОС, ВЕК XX

А. ЩЕРБАКОВ. Памятник Королеву.

Память. Стихи.

108

Е. МАЛАХОВСКАЯ. Были о космонавтах.

108-

6

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

1973

БУРЯТСКОЕ

ГАЗЕТНОЖУРНАЛЬНОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

В МИРЕ

ИНТЕРЕСНОГО

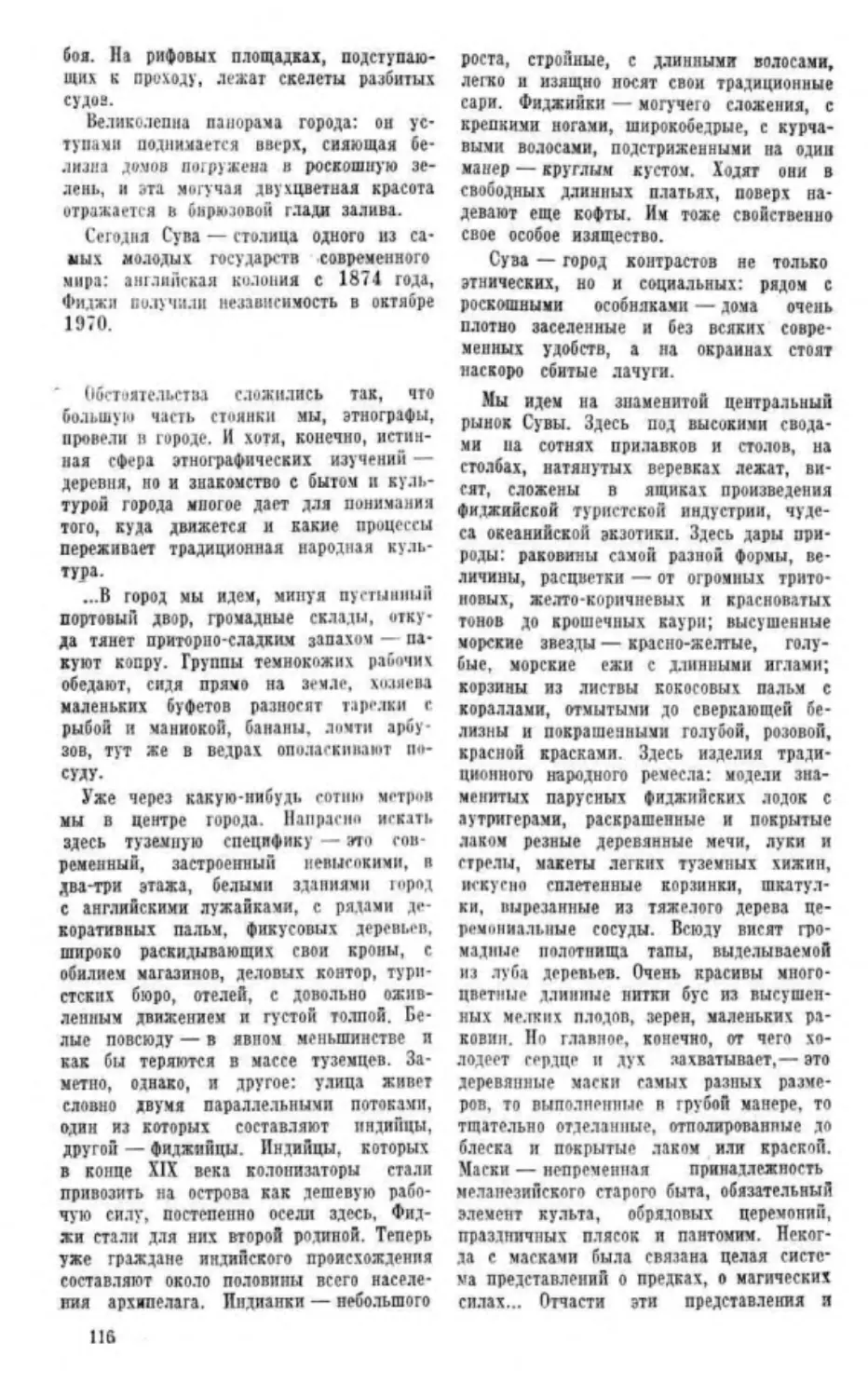

Б. ПУТИЛОВ. Там, где начинается день. 115

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. СИДЕЛЬНИКОВ.

Рапсод земли

бурятской.

122

НОВЫЕ КНИГИ

124

Н. ОЧИРОВ. К выходу «Бурятско-русского словаря» К. М. Черемисова.

135

НАШИ

ПУБЛИКАЦИИ

Вс. ИВАНОВ. Гривенник. Рассказ.

126

И. ТРОФИМОВ.

Неизвестные стихи

Омулевского.

129

Н. АЛДАРОВА. Бурятский именослов. 131

«БАЙКАЛ» — ДЕТЯМ

13»

.

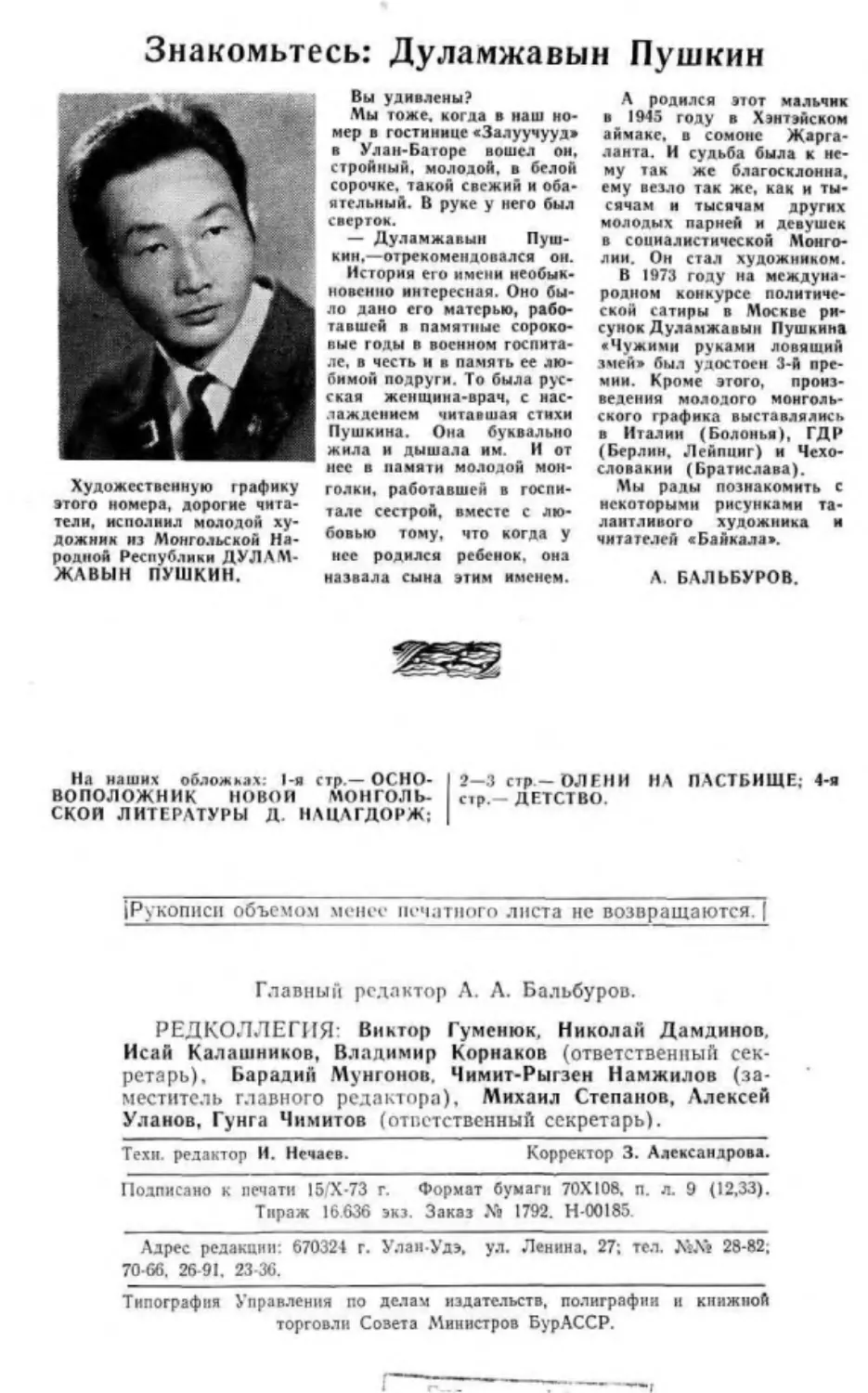

Знакомьтесь: Дуламжавын Пушкин

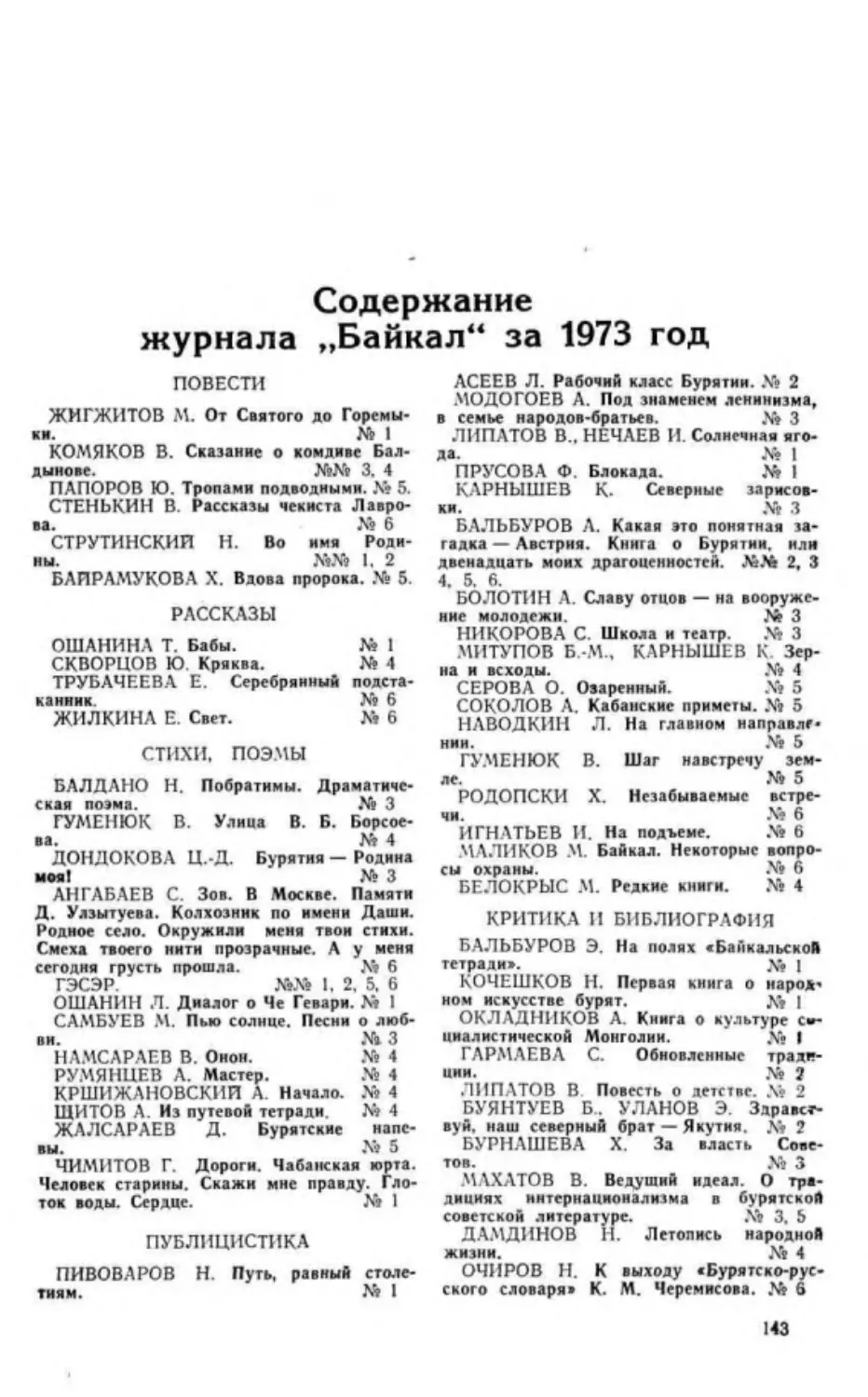

Художественную графику

этого номера, дорогие читатели, исполнил молодой художник из Монгольской Народной Республики ДУЛАМЖАВЫН ПУШКИН.

Вы удивлены?

Мы тоже, когда в наш номер в гостинице «Залуучууд»

в Улан-Баторе вошел он,

стройный, молодой, в белой

сорочке, такой свежий и обаятельный. В руке у него был

сверток.

— Дуламжавын

Пушкин,—отрекомендовался он.

История его имени необыкновенно интересная. Оно было дано его матерью, работавшей в памятные сороковые годы в военном госпитале, в честь и в память ее любимой подруги. То была русская женщина-врач, с наслаждением читавшая стихи

Пушкина. Она буквально

жила и дышала им. И от

нее в памяти молодой монголки, работавшей в госпитале сестрой, вместе с любовью тому, что когда у

нее родился ребенок, она

назвала сына этим именем.

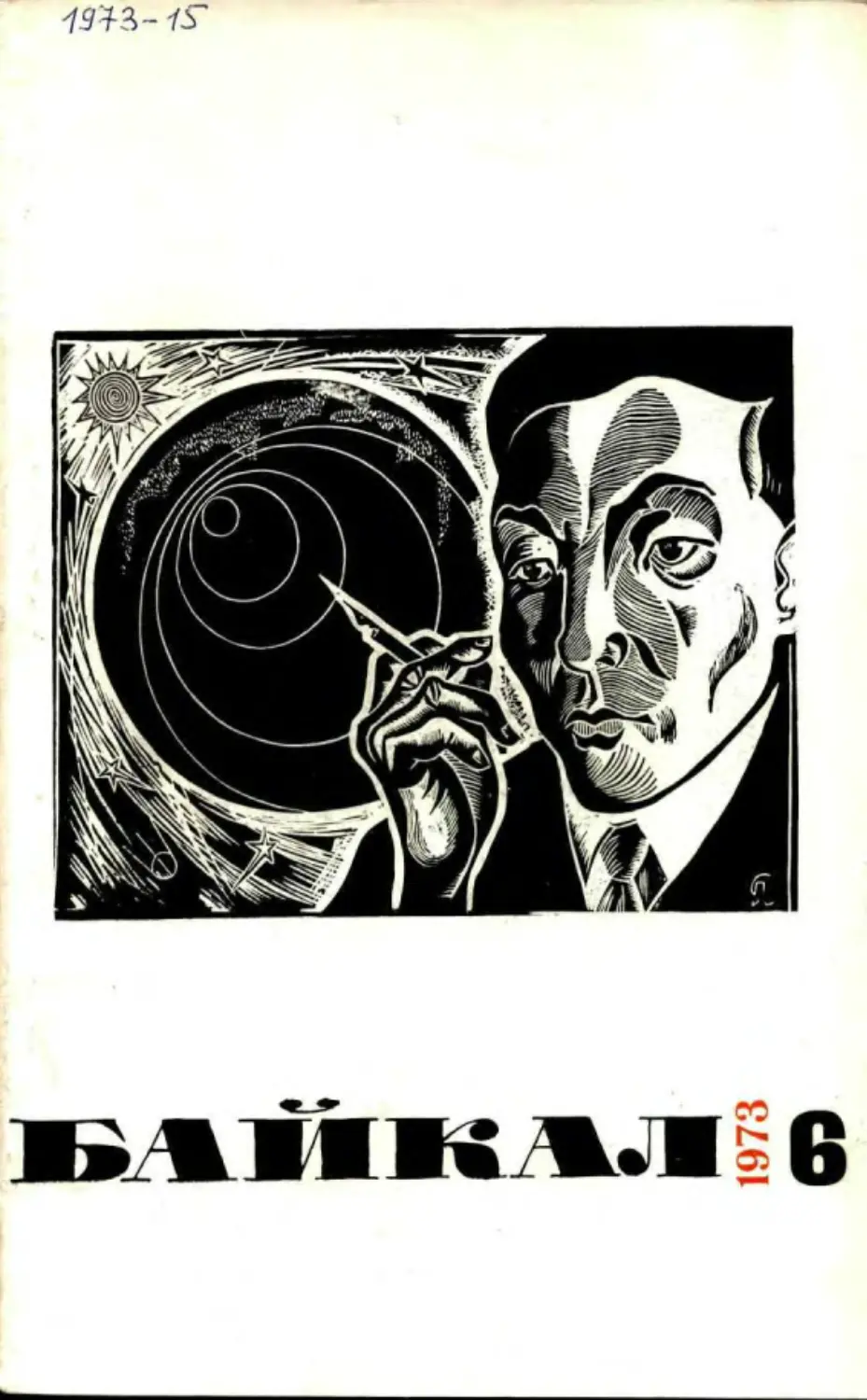

На наших обложках: 1-я стр.— ОСНОВОПОЛОЖНИК

НОВОЙ

МОНГОЛЬСКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы Д. Н А Ц А Г Д О Р Ж ;

А родился этот мальчик

в 1945 году в Хэнтэйском

аймаке, в сомоне Жаргаланта. И судьба была к нему так же благосклонна,

ему везло так же, как и тысячам и тысячам

других

молодых парней и девушек

в социалистической Монголии. Он стал художником.

В 1973 году на международном конкурсе политической сатиры в Москве рисунок Дуламжавын Пушкина

«Чужими руками ловящий

змей» был удостоен 3-й премии. Кроме этого,

произведения молодого монгольского графика выставлялись

в Италии (Болонья), ГДР

(Берлин, Лейпциг) и Чехословакии (Братислава).

Мы рады познакомить с

некоторыми рисунками талантливого художника

и

читателей «Байкала».

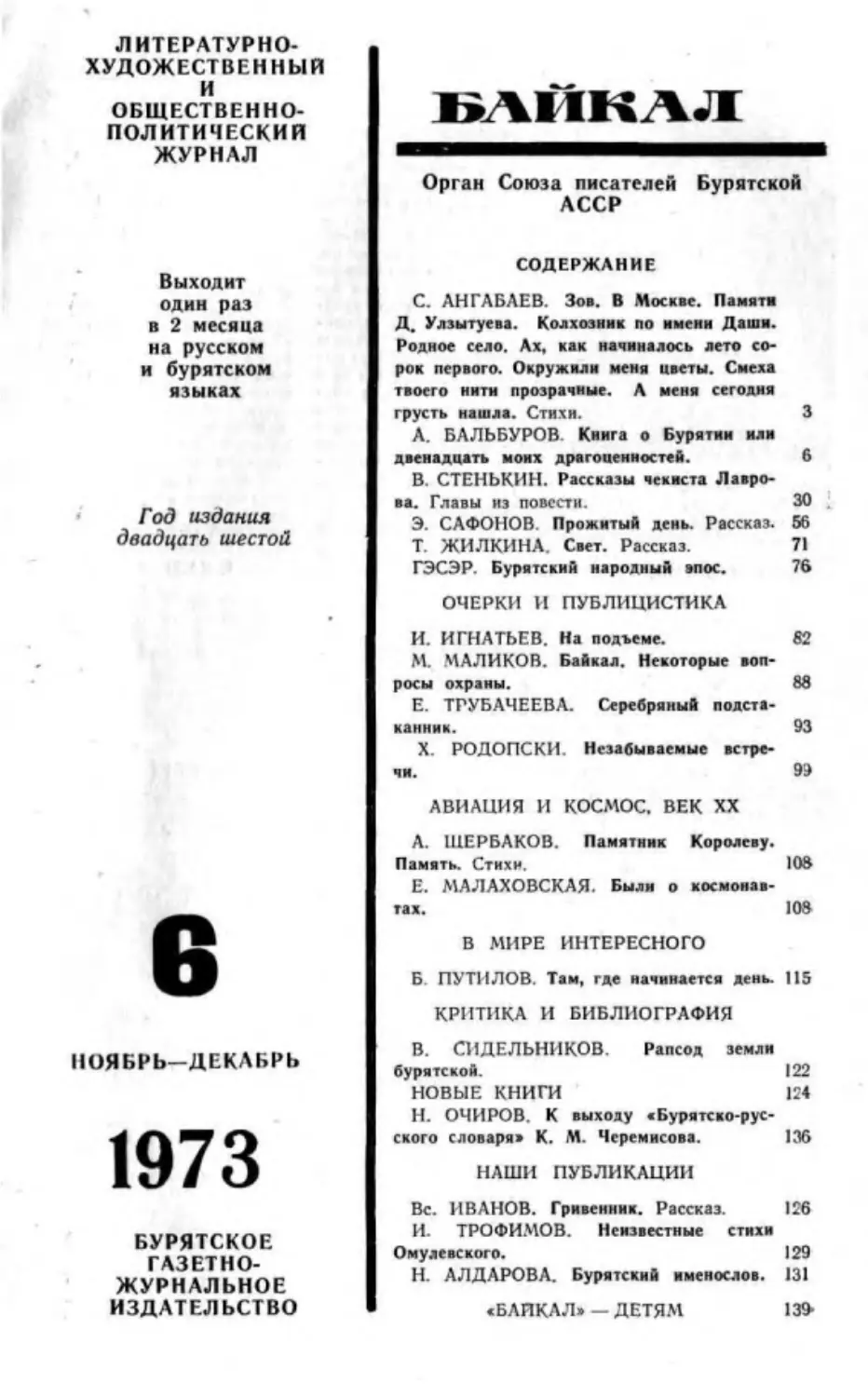

2—3 с т р — О Л Е Н И

стр.— ДЕТСТВО.

А. БАЛЬБУРОВ.

НА ПАСТБИЩЕ; 4-я

)Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.

Главный редактор А. А. Бальбуров.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Виктор Гуменюк, Николай Дамдинов,

Исай Калашников, Владимир Корнаков (ответственный секретарь), Барадий Мунгонов, Чимит-Рыгзен Намжилов (заместитель главного редактора), Михаил Степанов, Алексей

Уланов, Гунга Чимитов (ответственный секретарь).

Техн. редактор И. Нечаев.

Корректор 3. Александрова.

Подписано к печати 15/Х-73 г.

Формат бумаги 70X108, п. л. 9 (12,33).

Тираж 16.636 экз. Заказ № 1792. Н-00185.

Адрес редакции: 670324 г. Улан-Удэ,

70-66, 26-91, 23-36.

ул. Ленина, 27; тел. №№ 28-82;

Типография Управления по делам издательств, полиграфии и книжной

торговли Совета Министров БурАССР.

Солбон АНГАБАЕВ

Зов

Зовет меня к себе Бархан-гора,

зовет меня настойчиво и властно.

Пришел мой час, нам свидеться пора,

чтоб п р о ж и л жизнь я дальше не напрасно.

Она считает — сын ее созрел,

и наступает светлый час решений.

Сын возмужал, широкий мир узрел,

теперь готов он для больших свершений.

Они экзамен учиняют мне,

не знающие состраданья горы.

В таинственной их белой глубине

я слышу предков горькие укоры.

А предки просят, чтобы взял с собой

и возродил, но только я не стану

возиться с их нескладною судьбой

и не поверю этому обману.

Их нужно будет заново учить,

отдать им сердце, разум, волю, силу,

но старых тех обид не залечить,

с которыми ушли они в могилу.

Ног забелели густо облака,

высокие свидетели событий,

по пестрой радуге издалека

они ко мне протягивают нити.

Вот я уже и у вершин в объятьях

«и и м . п н ю стою и цепенею.

Холодные их руки не разнять мне,

еще мгновенье — и заледенею.

Да будут сны их больше нерушимы,

как будто я вовек здесь не бывал...

— Ты помнишь род свой? — говорят

вершины.

Я отвечаю им: «Не забывал».

Сурова их заветная страна,

Сурово их дыханье ледяное.

Суровая их музыка страшна,

но чудится в ней для меня родное.

Вершины говорят: «Тогда отведай

еды вот этой, белой, как снега,

коня-пургу ты оседлай и следуй

дорогой той, что сердцу дорога».

На побелевших древних валунах

остыли всюду грозные оскалы,

и белые на белых скакунах

«округ меня клинками машут скалы.

И каждый раз, вершины навещая,

я капелькой от них себе кажусь,

и, снова к ним вернуться обещая,

я тем родством тревожусь и горжусь.

В Москве

Когда я хожу по Москве,

когда я встречаюсь с нею,

мысли в моей голове

становятся словно яснее.

В Москве, как костер, я горю,

читаю стихи с поэтами,

с философами говорю,

и время со всеми приметами

мне на ладонь ложится,

как алый цветок полевой,

и сердце сладко томится,

когда встречаюсь с Москвой.

Я вижу четко по сини

с вершин, на которых вершим,

с больших горизонтов России

будущее большим.

Вбираю в себя высоту

под этим большим небосводом,

и кажется, что расту

вместе с моим народом.

И кажется — радость рядом,

беру я и возвращаю.

Я настоящим бурятом

в Москве себя ощущаю.

Памяти Д. Улзытуева

У Байкала вдвоем сидели,

молчали сколько хотели.

Ни к чему были нам слова.

Гудела м ы с л я м и твоя голова.

И Байкал изнутри гудел,

а я на вас с Байкалом глядел

и не понимал ни тебя, ни его,

хоть вы были дороже всего.

Помолчали, сколько могли,

потом пить чай пошли.

Ты с ведром воды,

я с ведром воды.

Ты чистил картошку,

я дом подметал понемножку.

Потом гуляли, солнцем согреты,

как классические поэты.

Потом камни искали.

Мы жили на Байкале

и думы о смерти че допускали.

Ты прилетел с Украины

прямо на свой Байкал.

Ты прилетел с Полесья,

из края великой Леси,

прямо на свой Байкал.

Встречи ты с ним заждался,

в городе не остался.

Все казалось помехой,

даже домой не заехал.

Рвался ты всеми нервами,

словно к роману прерванному,

прямо на свой Байкал,

жадно его искал.

Ты прилетел с Украины

прямо на свой Байкал.

А я был свидетелем встречи

и слышал Байкала речи.

Грозно тогда он рычал,

а ты стоял и молчал.

Замерла вся округа.

Вы понимали ль друг друга?

Но почему Байкал бушевал,

волны свои зачем зазывал,

зачем он так тревожно горел?

А ты поверх Байкала смотрел,

поверх своих книг, своей земли,

как будто видел что-то вдали.

Словно Байкал тебя провожал.

Словно на волнах ты уезжал.

О ней, о смерти, ты 'не говорил.

Меня за мысль подобную коркл.

Считал ты, что предательство она

и перед старой матерью вина.

О смерти я стихи писал, не скрою,

а ты читать их брезговал порою.

Мы друг другу рассказывали с радостью

не анекдоты — сказки бурятские,

наизусть читали сказки бурятские,

наслаждались сочностью их и сладостью.

В разговорах о сказках день проводили,

прежде чем писать начинать самим,

а потом на берег Байкала ходили,

проведать его и поговорить с ним.

* *

Колхозник по имени Даши —

веселый малый.

Всегда смеется он от души,

а не тогда, когда пьяный.

Можно сказать, он совсем не пьет

и никогда пьяным не был.

Проснется утром, глаза протрет

и посмотрит на небо.

Я думал и наконец догадался,

отчего он так весел.

Во-первых, от пенсии он отказался,

во-вторых, рук не свесил.

Он, работая, разъезжает

не на мотоцикле, а на быке.

Бык его против веселья не возражает,

он с весельем накоротке.

Бык его то мычит, то бодается,

но не знает усталости

и в сочувствии не нуждается,

не нуждается в жадности.

И Даши быком дорожит.

И Даши счастливый.

И Даши поет, когда бык бежит:

«Бык мой любимый,

бык мой красивый,

мы с тобой никогда не устанем,

мы еще здоровее станем.

Мы поедем с тобой на край света,

хоть не знаю точно, где это.

Мы с тобой проведём года,

ты не бросишь меня никогда.

Был бы ты конем — любил бег,

Мотоциклом бы — тем более,

а я медленный человек.

а я падать боюсь, боюсь боли я».

Так и ездит Даши с быком в паре,

и весел он потому.

Даши — замечательный парень.

Седьмой десяток ему.

родное село

Раньше я тебя боготворил,

не оставлял ни минуты в покое,

рвался к тебе, с тобой говорил,

что же случилось теперь тако,е?

О> Курумкан мой, Курумкан,

» к тебе больше уже не стремлюсь.

Ты, Курумкан, на пути, как капкан.

Я, Курумкан, тебя очень боюсь.

Что обещаешь и что ты пророчишь,

О, Курумкан, моя давняя мука?

Правды, одной только правды ты хочешь,

а ведь меня изменила разлука!

А ведь не раз покривил я душою,

честным и искренним был не везде.

Как же теперь перед правдой большою,

перед тобою

стоять на суде?

Если отвечу, что завтра исправлюсь,

станет ли черное сразу бело?

Я со свиданием нашим не справлюсь,

"• Курумкан мой, родное село!

* *

\х, как начиналось лето сорок первого

года!

Ах, как щедро была им согрета природа!

Как оно манило молодое сердце бурята!

В это лето были резвы жеребята.

Были парни округи силой своей известны.

Готовиться начали к свадьбам невесты,

Лето таяло, лето заманивало,

на всех струнах своих позванивало,

лето было по радости невозможное

но ложилось на сердце что-то

тревожное.,

Окружили меня цветы,

называют меня на «ты».

Те цветы меня понимают

и по-русски меня обнимают,

и по-русски в танце плывут,

за собою меня зовут.

Так ласкают меня, лелеют,

гик по-русски, любя, жалеют,

так по-русски поют раздольно,

что от счастья мне даже больно.

Как Россия, песня щедра,

как Россия, песня добра,

самому мне хочется петь.

Под ногами стелется степь

очень мягким, теплым ковром,

и опять на добро добром

отвечает моя душа,

до конца раскрыться спеша.

* *

*

Смеха твоего нити прозрачные

мне теперь собирать досталось,

это то, о чем в дни удачные

не думалось, не гадалось.

Смеха твоего звуки радужные,

как лекарство, я принимал,

учился у них радости,

целый мир легко обнимал.

Не сбылись те сны неизбывные,

пролетели те дни в гульбе.

Смеха твоего звуки призывные

собирая, я рвусь к тебе.

Я такого, клянусь, не ждал,

не думал и не гадал,

но смех твой, как колокол, играет,

меня вокруг себя собирает.

* *

*

А меня сегодня грусть нашла —

ветка за окном хрустнула.

От мороза ветка хрустнула, верно,

но душа у меня суеверна...

Даль расширилась и сразу сузилась,

одинокая гармонь мне почудилась,

через всю Россию запела

и меня за сердце задела...

Перевела с бурятского С. КУЗНЕЦОВА.

Африкан Б А Л Ь Б У Р О В

1сиигА о Бурятии

моих

II Л II

ДРАГОЦЕННОСТЕЙ

Глава десятая

Улара Сара

Это ноябрь. Природа нашего к р а я п этом месяце входит в долгую тяжкую зиму. Начинаются морозы. У л а р а Сара—нелегкий месяц. С древ-них пор известно, что даже с а м ы е лютые морозы лучше,

чем это предзимнее прозябание, чем эта стылая неопределенность.

Именно в этом месяце, как г о в а р и в а л и старинные мудрецы, происходит гигантская ломка природных сил, в ы з в а н н а я тем, что лето умирает окончательно и уступает свое место свирепой и седой зиме с ее

вьюгами, морозами, с ее ледяным д ы х а н и е м . Говорят, все живое подвергается великому испытанию дважды в году — в ноябре и в апреле.

Это месяцы болезней и смертей для слабых и немощных — так считалось в древние времена. И, наверное, так оно и было, когда люди

жили в войлочных юртах, в тонкостенных холодных домах, а то и вовсе в землянках, когда вместе с холодом к буряту приходил нередко

беспощадный голод. Слава богу, те времена бесследно прошли. И мне

.хочется рассказать в этой главе о том, как советское государство побороло болезни в моем краю, как оно победило в битве за всеобщее

оздоровление народа, как отступила от моего народа смерть.

Продолжение. Начало в №№ 3—5

6

1973.

Молодежь, пожалуй, и не знает, что скрывалось за понятием

«социальные болезни». В этом я ничего худого не вижу, нынешние

молодые люди могли даже и не слышать о таких болезнях. Это, ма

мой взгляд, даже оченъ хорошо, потому что молодежь у нас растет

здоровая, ей и не надо знать о том, что больше половины населения

п Бурятии была больна туберкулезом, большинство бурят страдало

трахом-ой и иными страшными болезнями. Я помнто времена, когда

советское правительство проводило мобилизацию врачей 'на борьбу с

социальными болезнями в восточных районах. Тут я должен оговориться, написав слово «мобилизация». Оно не точно в ы р а ж а е т суть

того, что происходило в те годы: никого тогда насильно н и к у д а не

посылали, ни врачей, ни учителей «и р а б о ч и х -на стройки в районы

Востока, ни инженеров — никого решительно. Весь народ горел революционным энтузиазмом, л и ч н ы е интересы у людей того времени стояли где-то на последнем плаж, на самом заднем. Вряд л°и кто тогда

нуждался в том, чтобы его «мобилизовывали».

Когда-то нынешний Джидинекий а й м а к входил в огромный Закамен'ский аймак. Мне приходилось ездить туда в молодые журналистские годы. Часто у да вял ось там охотиться на к а б а н о в . Их там водилось много, даже чересчур много, так что председатели колхозов порой обращались к охотникам из городов республики, чтобы те им

помогли предотвратить в ы т а п т ы в а н и е посевов иа полях, на что каба1ны — мастаки.

Покончив со своими корреспондентскими делами, я охотно п р и нял приглашение пойти на кабанов в местности на границе нынешнего Джидийсмото а й м а к а с Закамежжим аймаком. Был погожий

день после продолжительных дождей. Мы расположились табором нед а л е к о от берега Джиды, чтобы, дождавшись ночи, выйти на з а р а нее р а з в е д а н н ы й участок поля, облюбованный дикими свиньями.

Солнце уже н а ч и н а л о клониться к закату. Мои спутники «травили» обычмые и т а к и х с л у ч а я х охотничьи истории и анекдоты. Мне всегда кажется, что фольклористы н а п р а с н о пренебрегают этим источником

устн'ого народного творчества и не ездят вместе с охотниками на водоплавающую дичь, не ходят на загоны. Они бы обогатились изумит е л ь н ы м и записями и сумели бы доказать, что охотничьи истории —

это только для ничего 'не понимающих людей «побрехушки», что с помощью этих историй охотники высказывают в смешной, часто малоправдоподобной форме глубинные воззрения народные по самым разнообразным вопросам народной жизни, по вопросам о х р а н ы природы,

э т и к и и эстетики народной — обо всем... Об этом именно и думалось

мне под раскатистый хохот моих друзей по охоте, под шум вздувшейся от дождей Джиды. Перед моими глазами был д р е м у ч и й лес,

спускающийся со склонов гор почти к самому берегу реки, а по бер е г у — узенькая у т о п т а н н а я т р о п и н к а . Это кабаны проложили. Они

исегда идут по тайге друг за дружкой, на водопой ли движутся, на

облюбованное место пастьбы или по каким другим своим к а б а н ь и м

делам.

Вдоль реки тянется и другая тропка, но она проложена людьми,

вернее, копытами лошадей. Она утоптана до черного глянца. По ней,

я еще издали заметил, ехал всадник. Бурятский конек с крепкими

косматыми ногами нес всадника мягкой иноходью, то есть двигая в р а з

обеими п р а в ы м и , а потом обеими левыми ногами. Видно было, что на

коне сидит человек, умеющий передвигаться верхом, что это занятие для него привычное. И в то же время я заметил, что едет не местный житель, хотя никаких подробностей мне еще заметно не было.

И посадка у всадника не та, что у джидинцев, в большинстве казаков, и управляет конем не так, как это делают джидинцы. Видел я —

всадник торопится. Как только 1 выдается тропа пюровнее да получше, о« пускает коня на рысь. Всадник все ближе и ближе. Уже различаю, что на коие сидит женщина. Она еще очень молода. Русская.

Слегка заторелое белое лицо, ветерюк играет белокурыми волосами.

Тоненькая и на взгляд хрупкая. Но у маня не было впечатления,

что она слабая. К седлу приторочена большая сумка, а к н«ей аккуратно привязан пл.ащ.

„

От удивления я даже, савд не замечая, стал медленно приподниматься. Впору было ущипнуть себя: в такой глуши — и вдруг амазонка! Тут нет никаких школ, стало быть, она не учительница. Никаких нету здесь заведений, где бы могла работать эта отважная наездница*, пустившаяся в одинокое путешествие по дикой тайге. Лишь

когда она доехала до берега реки, я обнаружил на другом берегу

пять всадников. По тому, как они приветливо замахали руками, я понял, что эту молодую женщину здесь ждут, что ей очень рады.

Кто быв<ал в джидинекой стороне, тот хорошо знает, что Джида — речка своенравная. Да и все н'аши реки такие. Ведь Бурятия —

горная страна. Летом, когда начинается таяние снегов на хребтах —

таяние дружное и бурное, реки вздуваются, становятся грозными,

белопенными, страш/но ревут. Крохотная, казалось бы, речушка, а глядишь, за какие-нибудь два-три часа превращается в этакое страшилище, даже швыряется огромными к а м н я м и , выкатывает их на зеленые

луга. Попробуй, перейди такую, если у тебя нет опыта в подобном

деле!

Увидев белопенную реку, услышав ее неистовый шум, молодая

женщина резко и сильно натянула повод — конь даже о т п р я н у л на

эадн'ие ноги. Как же ей переправиться на другую сторону? Я поймал

себя на том, что слежу за всем происходящим на берегу с волнением,

что у меня появляется даже дрожь. Я стремительно поднялся, во мне

было огромное желание чем-нибудь помочь ей. Но только я вскочил

с места, йа реке стали происходить такие вещи, что я остановился

и з а т а и л дыхание. Мне показалось, конь почувствовал, что ему с молодой наездницей предстоит лезть в открывшуюся перед ним белопенную жуть. Он в с х р а п н у л и затанцевал »а месте.

— Сайн байпуу! Мэндэ а м а а р ! — крикнули с другого берега,

продолжая приветливо махать р у к а м и . — Бояться не надо!

Встречавшие, не раздумывая, ввели свюих коней в ревущий поток. Молодая женщина — вся в н и м а н и е — смотрела, как привычные

кони осторожно п о г р у ж а л и в воду свои косматые ноги, погружали

медленно, а найдя точку опоры, они не торопились перенести н,а эту

ногу вес тела. Четыре в с а д н и к а остались в воде, пятый пересек реку,

подъехал к приезжей и ловко перекинул через голову ее коня повод,

распустил его, сделав гораздо длиннее, и повел слегка упиравшегося

коня молодой женщины в реку. Четыре всадника стояли в воде. Они

стали выше того места, где пятый всадник проводил коня молодой

женщины. Я догадался, что так они поступили потому, что течение

ослаблялось от удара о живую п р е г р а д у из коней. Лошадь молодой

женщины сравнительно легко достигла другого берега. Когда конь ее

поднялся на берег, я облегченно вздохнул. До сих пор стоит у меня

в глазах эта удивительная к а р т и н а . Конечно, мне приходилось слышать в улигерах и н а ш и х старинных племенных преданиях, что так

всегда поступали воины в древности, п е р е п р а в л я я ослабевших от потери крови раненых. Но то в преданиях далекой старины. Совсем другое дело, когда такое видишь сам.

После того, как прошло у меня волнение, испытанное при виде

этой столь редкой и красивой переправы, я подумал, что будет просто недопустимо, если я не постараюсь узнать, что это была за амазонка и за каким делом она п р и е х а л а в этот глухой уголок, где нам

предстояло охотиться на кабанов. Профессия журналиста имеет в таких делах немалое преимущество: мы можем без всякого угрызения

•совести направиться куда угодно и за кем угодно, можем расспросить

у человека о цели его приезда, ничуть не волнуясь по поводу того, понравится такое любопытство этому человеку или нет. Интересное —

это то, что представляет и азарт, и служебный долг, и увлекательное

устремление журналиста. То, что интересно твоему читателю, то есть

человеку социалистического общества, а <не пресыщенному буржуа,—

это очень важШ'о, ради этого мож(но и надо постараться, ради этого

можно п мадо недосыпать и недоедать. Интересное для советского

человека — это не сенсация, это не леденящие кровь подробности

у б и й с т в а п омерзительные детали изнасилования. Нет, надо пересмотреть категорию интересного, не чуждаться этой категории, не идти на

поводу бездарных людей, которые не могут, не умеют находить интересное для советского человека, а пичкают его унылыми, абсолютно не трогающими его сердце, его эмоции прописными истинами...

Я отправился туда, куда поехала таинственная незнакомка. Нашел улус, куда она приехала. Нашел дом, куда она стремилась, переп р п н л н н с ь через такую опасную после продолжительных дождей гор•|)ую реку.

Мой дорогой читатель, мой дорогой соотечественник, то есть соиремсн'ннк семидесятых годов. Ты можешь упрекнуть м«ня в повто(>.чх, гели я скажу тебе, что улус, где я нашел мою таинственную

,|М,-| «хеку, совсем не походил Н'а нынешний бурятский улус. То было

тчкчч'лос зрелище. Моим г л а з а м представилось около полусотни крош е ч н ы х , кое-как сколоченных деревя'нныос домиков, а возле них — ничего: ни деревца, ни палисадников, ни каких-либо пристроек. Домишки сколочены из тонюсеньких лесин, крыши сплошь из дранья—досок,

особым способом отколотых от цельных бревен. Доски эти, кое-как

приколоченные, торчали у иных вразброс и н а п о м и н а л и воронье гнездо. Они были позеленевшие. «Как ж/е живут в таких д о м и ш к а х зимой?» У м«ня сжалось сердце — ведь в подобных жилищах, должно

Оыть, страшно холодно!..

Молодую женщину встречали в улусе так, как бы здесь появилась

п била встречена сама богимя Са<гаан Дариха, если бы она сущестпоиччла на самом деле, а не только Е виде статуэток в буддийских

мшиастырях-дацанах и в воображении верующих стариков и старушек. Каждый, кто встречался молодой женщине, неизменно кланялся

<-м и с приветливой улыбкой произносил ласковое «сайн байнуу»,

растягивая последний слог, как песню.

Кем же оказалась поразившая меня «таинственная амазонка», так

лежд.тнно прибывшая на коне в глубокие дебри Джиды, в места, где

II то время была знатная охота на кабанов?

Ее зовут Екатерина Михайловна Никифорова. Когда я произношу

но и м я , всегда мысленно кланяюсь этой удивительной женщи-не,

прибывшей в числе первых врачей в нашу республику в тридцатые

I ('Д Ы.

Давай, дорогой читатель, последуем вслед эа этой женщиной в

•пну из полуюрт-полудомов, посмотрим, что она там будет делать. Я

же был несказанно удивлен, когда услыхал, что ее назвали Катенька.

Д у м а ю , вам будет интересно уз»ать, за что так ласково-нежно назвал

Н'.чрод в Бурятии эту молодую русскую женщину, будет интересно н а й т и объяснение тому, что ее далеко за улусом встречали на берегу пяк'ро всадников и что эти всадники так заботливо оградили ее от ударпи бешеных струй горной реки.

В доме в нос мне ударил густой кислый запах. Маленькие два ок•на пропускают м а л о света. Широкая деревянная кровать. На ней постель— вся из кожи и овчины: кожаный матрац, кожаная подушка,

овчинное одеяло. Посреди дома печка, вернее, не печка, а плита — широкая, низенькая. На почетном месте, или по-бурятски, хойморе, тс

есть у противоположной входной двери стены, нечто вроде комода;

на не'м бронзовые ф и г у р к и божков, перед ними в бронзовых чашечках

жертвенная «еда» для божков. Теплятся лампады,

Окинув взглядом помещение, молодая женщина решительно направилась к углу, где лежал малъчик лет десяти. На его глазах толстая и невообразимо грязная пов'язка. Постояв у кровати, приезжая

внимательно еще раз оглядела обстановку дома и решительно развязала большую сумку, что была приторочена к седлу, вытащила оттуда и надела белоснежный халат. Затем достала бутылочку спирта

и стала н а т и р а т ь себе руки. После этого она сняла и отбросила с

глаз мальчика повязку. Под нею оказались две лепешки из теста, положенные на _ глаза...

— Башиба,— дрогнувшим голосом сказала мать ребенка, молитвенно сложив н.а груди руки,—Катенька-дохтор п р и е х а л . Теперь мальчик лучше будет. Шибко худо ему. Я липошка положил ему на глаза:

липошка холодна, глаза шибко горяча. Шибко большой тебе башибаГ

У .мальчика было острое т р а х о м н о е воспаление. Глаза плотносомкнуты, из-под век сочится гюой. «Как же ему, бедняжке, больно!»—

подумалось мне. Я никогда не могу равнодушно смотреть на больного, страдающего глазами. У меня самого в далеком детстве почти полгода болел пораненный обезумевшей от злости мачехой левый глаз.

Мне тоже клали на глаза лепешки из теста, сыпали мне в глаза порошок из квасцов...

— Потерпи, мой милый,— мягким грудным голосом сказала Екатерина Михайловна, которую мать ребенка назвала «Катенька-дохтор».— Сейчас я тебе сделаю немножко больно, потерпи, мой хороший...

Осторожно разомкнув веки, Екатерина Михайловна навела на

воспаленный красный глаз лупу. Мальчик, сжимаясь от боли, старался не ерзать. Лишь по выступившему на лбу холодному поту опытный врач определила, насколько тяжело больному мальчишке смотреть Н'З дневной свет. Его мать, напряженно следившая за каждым

движением гостьи в ослепительно белом х а л а т е , старалась слово в

слово переводить ее слова. Я псжял по выражению лица Екатерины

Михайловны, что чуть опоздай помощь — и весь огромный многоцветный мир, весь этот многообразный мир для малыша погрузился бы

во тьму. По мере того, как Екатерина Михайловна всматривалась в

чуть приоткрытый больной глаз, у нее стало светлеть лицо. Я ощутил

такую радость, что ее мне не позабыть в течение всей моей жизни. Вот

почему она так спешила в этот бедный, убого обставленный дом! И

вот почему ее так бережно провели буряты из этого улуса через грохочущий поток, и вот почему в народе эту женщину, этого несущего'

свет в р а ч а так ласково н а з в а л и «Катенька-дохтор!»...

— Мальчик будет видеть! — твердо, словно от того, как она этоскажет, будет зависеть исход лечения, с к а з а л а Екатерина Михайловна.

— Башиба, башиба, Катенька-дохтор,— закланялась обрадованная мать.— Мы все знал, что Катенька хорош дохтор, Катенька спасет глаза мальчик!..

Это было три с половиной десятилетия назад. Тогда Екатерина

Михайловна Никифорова, посланная в наши к р а я на борьбу со страшным врагом всех народов Востока, только начинала свою великую

битву с трахомой. Этот враг каждый год гасил свет в глазах сотен и

тысяч людей, калечил сильных, отними л последнюю радость у слабых.

Этот враг с течением веков не знал себе, достойного противника. Он

подбирался к новорожденному, делал несчастным лучшего охотника,

10

приносившего домой на радость родным десятки шкурок соболей, добытых знаменитым сибирским «выстрелом в глаз». И с этим страшным

врагом вступила в нашей" Бурятии в единоборство Екатерина Михайловна Никифорова. Вступила в единоборство тридцать с л и ш н и м лет

назад. Почти одна, еще н,е имея достаточного врачебного опыта. Трахома. Давным-давно эта болезнь стала всеобщим бичом народов, куда устремлялись колонизаторы, безжалостные и хищные грабители

трудового люда. Недаром эта болезнь стала именоваться социальной

болезнью. И потому-то в борьбе с нею должны были применяться не

только врачебные средства. Разъезжая без устали из а й м а к а в аймак,

из улуса в улус Никифорова столь же неутомимо несл>а в эти улусы,

в юрты и дома скотоводов и хлеборобов санитарные знания. Новый

уклад жизни, что создавался в бурятских улусах с появлением колхозов и совхозов, давал исключительно благоприятные условия для

полной перемены веками сложившихся привычек, обычаев и норм. Опираясь на эти благоприятные условия и действовала

Никифорова и

как врач, и как великолепный пропагандист. Действовала с редкой

настойчивостью, преодолевая с поразительным мужеством бураны и

морозы в зимние месяцы, летнюю жару и бездорожье,

отсутствие

многих и многих элементарных бытовых удобств. И она вышла победительницей. Сейчас в Бурятии т р а х о м ы нет, о ней уже успели позабыть!

И поныне работает Екатерина Михайловна Никифорова. Такие

люди не могут не работать, ибо весь смысл их жизни заключается в

труде, в упорном, целеустремленном и постоянном. Она награждена

орденами и медалямл, она заслуженный врач РСФСР. Но с а м а я большая награда этому человеку — неугасимая кар одетая признательность,

живая благодарность сотен и тысяч людей, которых лечила, которым

отдала все свое умение и все свои силы — без остатка, ничего не оставляя про запас, ничего не утаивая. Пожалуй, мало в республике людей, которых бы не лечила эта всегда бодрая и никогда не унывающая русская женщина-врач, представительница славного племени энтузиастов тридцатых годов, душой и сердцем откликнувшихся на призыв партии и советского правительства выехать на Восток. Она приехала к нам в те годы и отдала Б у р я т и и и ее народу всю свою

жизнь. Мне доставляет особую радость писать эти строки, ибо восемнадцать лет н а з а д я был спасен ею в прямом и переносном смысле

этого с л о в а — г р о м а д н ы й опыт и упорство Екатерины Михайловны

сохранили мне зрение в результате четырех с половиной месяцев борьбы с сильнейшим воспалением — результатом нервной реакции после

восьми лет небывалого душевного напряжения... Я кланяюсь Екатерине Михайловне и унэн> зурхэноос — от правды своего сердца говорю

ей: а м а р сайн та>нда, спасибо и привет вам, Екатерина Михайловна!

Я должен бы н а з в а т ь здесь много славных имен врачей, которым

обязан народ мой своим оздоровлением, обязан тем, что по уровню

постановки святого дела народного здравоохранения наша республика

стоит на одном из первых мест. У нас достигнута б л а г о р о д н е й ш а я и

см мая великая победа—это почти полное исчезновение детской смертности. Посмотрите, сколько резвится детей в моих улусах и селах,

черноволосых,

русоволосых,

рыжеволосых,

темноволосых — этих

ж н и ы х цветов моего народа! Но я не в состоянии назвать все имена,

н.чтому что — слава нашей партии и советскому государству! — этих

и м е н — масса, их сотни и тысячи. Иначе, если бы у нас все время

р л й о т а л и лишь единицы, им бы не удалось совершить то, что соверш е н о , — возрождение народа на основе полного раскрепощения дух о п п м х и физических сил людей на основе неуклонного повышения

материального и культурного уровня жизни народа, ставшего ныне обр а з о в а н н ы м и богатым, смело и уверенно смотрящим в будущее. Мне

11

хочется, да, пожалуй, я обязан остановиться еще на одном имени. Это

имя, которое мы обязаны увековечить,— имя доктора Андрея Тимофеевича Трубачеева.

Из среды бурят нет-нет да выходили еще до революции отдельные личности №а поверхность общественной жизни, становясь в ряд

представителей тогдашней страшно немногочисленной интеллигенции.

На мой взгляд, это и закономерно. Народ непрерывно творит таланты и точно так же, как из тысяч и тысяч икринюк обязательно

выживает хотя бы одна, из массы выдвигаемых народом талантов даже при невероятно трудных условиях должны пробиваться наиболее

сильные единицы. Пример Доржи Б а н з а р о в а — тому свидетельство.

Это несмотря на то, что царизм мял, давил и душил народные таланты сотнями и тысячами. Одним из таких единиц был Андрей Тимофеевич Трубачеев, окончивший еще задолго до революции Томский университет и ставший первым врачом из бурят с высшим образованием.

Помню, как я корреспондентом «Правды» по Бурятской АССР однажды попросился на встречу с Андреем Тимофеевичем Трубачеевым,

некоторое время после войны еще работавшим в венерологическом

диспансере. Передо мной предстал седоголовый, сухонький старичок с

внимательными, пытливо изучающими умными глазами.

— Чем я могу служить? — спросил он.

Я запомнил этот вопрос Андрея Тимофеевича не потому, что он

•был красиво обыкновенен, исходил из обихода, из привычного этикета обращения друг к другу представителей русской интеллигенции,

воспитанниками которой были наши старые интеллигенты, а потому,

что я придал тогда этому вопросу его прямой, не переносный смысл.

Этот вопрос как нельзя точно подходил к самому Андрею Тимофеевичу Трубачееву, который всю свою долгую жизнь служил людям, своему народу, служил, не требуя взамен ничего, никакой славы не домогаясь, на нее не надеясь и ее не ожидая, служил, терпя порой лишения, даже унижения и невообразимые бедствия. Мягким, но привычно

властным врачебным жестом о» показал на стул. И тут я покрылся

внезапно н а х л ы н у в ш и м потом, мне стало жарко: ведь он подумал, черт

возьми, что я пришел к нему, врачу-венерологу, как пациент!.. Черт

•бы меня побрал, -надо было ведь предупредить его о цели своего визита, а не в ы г о в а р и в а т ь такое: «Андрей Тимофеевич, можно к вам

прийти? Говорит Бальбуров». Когда же выяснилось, что я пришел к

нему не в качестве пациента, а как корреспондент «Правды», Андрей Тимофеевич улыбнулся и сказал:

— Ничего постыдного нет в том, что вы перешагнули порог моего кабинета. Когда-нибудь люди н а у ч а т с я заходить в такие кабинеты

точно так же, как заходят в парикмахерские. За< кожей надо ухаживать больше, чем за волосами. Предрассудки, к сожалению, чрезвычайно глубоко сидят в нас, во всех без исключения...

Это был удивительный человек в том смысле, что с первых его

слов человек проникался к нему абсолютным доверием, тем особым

доверием, которое возникает у нас к людям подавляющего, но обязательно доброго ума, с полуслова понимающего твои мысли, слушающего тебя с мягким пониманием, а не жестким, не ехидно умным,

не вельможным. Чего греха таить, нередко мне приходится беседовать

с человеком, который еще вчера относился к тебе нормально, а тут,

как только занял руководящее кресло, уже смотрит на тебя другими

глазами, не так, как прежде, смотрит на тебя уже снисходительно,

свысока, как-то даже подтрунивающе. Это — от недостатка культуры

обращения с людьми. Это, конечно, пройдет. Наше поколение — это

ведь поколение фэзэушное, рабфаковское, выдвиженческое. Откуда

нам было брать з н а н и е всех норм, которые обязательны при общении

с людьми, которые по своей глубинной сути представляют собой це12

лую н а у к у . Да, умение общаться с людьми представляет собой целую

науку. Если вообще все науки призваны служить людям, их потребностям, их близким или оглашённым нуждам, то, конечно же, наука о

самом человеке, о человеке новой, социалистической эпохи, о его особенностях, о его недостатках и его достижениях, о его перспективах,

о х а р а к т е р е и формах отношений людей друг к другу в 'наших услов и я х — ъто не самая м а л о в а ж н а я из наук, созданных человеком.

Улан-Уд'энская кумысолечебница, этот единственный в стране туберкулезный санаторий такого типа, был создан Андр-еем Тимофеевичем Труб'дчеевьш. Его уже давно нет в живых, а санаторий, носящий

его и м я , здравствует, развивается. Конечно, на него надо бы обращать побольше внимания нашим ведающим курортами властям. Между прочим, я был обрадован по-настоящему, когда у з н а л о том, что

противоестественное объединение курортов с управлением в Чите упр.ч 1ДНСЧЮ, что отныне все курорты Бурятии будут иметь свое собственное управление. Я говорю «противоестественное», имея в виду, что,

(срж.ч в рунах ресурсы на все курорты Восточной Сибири, управление, находившееся в Чите, львиную долю этих ресурсов направляло

|млько на курорты читинские — десятки миллионов читинскому кур о р т у «Дарасун» и лишь десятки тысяч не менее важному всесоюзному курорту «Аршан», находящемуся в Бурятии!..

Андрей Тимофеевич Трубачеев был народным комиссаром здравоохранения нашей республики. Если мы имеем основания благодарить

Г.нптер'Ину Михайловну Никифорову за ее огромные заслуги в борьбе

г трахомой, то Андрею Тимофеевичу Трубачееву бесспорно принадл е ж и т заслуга в организации самой широкой, всенародной борьбы со

песий социальными болезнями. Первые диспансеры были организованы им. Первые родильные дома были организованы в Бурятии им.

11ср'пые районные больницы были организованы тоже им. Первые сан п т о р и и на территории республики были организованы опять-таки им.

Я помню, как в тридцатых годах в бывшем монастыре в селе Троицкос по инициативе Андрея Тимофеевича Трубачеева был открыт перн!,1Й и единственный в Восточно-Сибирском крае пионерский санаторий. Неутомимый и последовательный, Андрей Тимофеевич добился

о т к р ы т и я детского туберкулезного санатория в Ильинке, костн.о-туберкулсзного санатория недалеко от курорта «Аршан».

Из своей беседы с Андреем Тимофеевичем я навсегда запомнил

сто пространный ответ на мой вопрос о тибетской медицине. Точнее

говоря, это были размышления вслух человека-, который хорошо знал

многих выдающихся представителей этой медицины, который всю свою

жизнь интересовался ею. Да оно и понятно, потому что н а ч а в ш и й

свою деятельность еще до революции Андрей Тимофеевич провел лучшие свои годы во времена полного засилия в бурятских степях буддийских дацанов, в которых и была заключена тибетская медицина.

Трубачеев всегда делал различие между ламами-тунеядцами, которых

еще Николай Бестужев назвал страшной язвой на теле бурятского

племени, и э м ч и - л а м а м и , то есть л а м а м и - л е к а р я м и , никогда н и к а к и х

религиозных служб не отправлявшими. Эти люди только назывались

ломами, а на самом деле то были великие труженики, проводившие

все свое время за с о б и р а н и е м лекарственных трав, з а б и р а в ш и е с я в

поисках этих трав порой на головокружительные стремнины — что теГю альпинисты! Они проникали в самые глухие дебри тайги. Давно

подь известно, что природа свои сокровища прячет в самых труднодос т у п н ы х местах — есть лекарственные растения и лекарственное сырье, ценимые намного дороже золота! Вы знаете, где добывают знаменитое мумиё? Оно бывает только в скалах, на огромной высоте,

доступной лишь орлам.

— К тибетской медицине надо относиться серьезно,— говорил

А н д р е й Тимофеевич.— Уже одно то, что ей около трех тысяч лет, го13

ворит само за себя. Собственно, эта медицина лишь условно может

называться тибетской. В действительности она вбирает в себя л у ч ш и е

достижения медиков Индии, Китая, Цейлона, Бирмы, Непала, Монголии и многих других буддийских стран. Я не считаю правомочным,

когда некоторые из нас титул научной медицины, не задумываясь, присваивают только той медицине, которая существует в Европе. Кстати, эта

последняя ведь появилась на основе развития естествознания в Европе и ей 'не больше трехсот лет. Мы не можем разделять подобной

точки зрения, будто вся остальная, неевропейская, медицина н е н а у ч н а .

Громадный опыт человечества, всю свою историю боровшегося с болезнями, достоин самого в н и м а т е л ь н о г о и п р и с т а л ь н о г о изучения.

Смешно отвергать, объявляя ненаучной, медицину Востока, которая

вошла в быт народов, представляющих собой больше половины человечества, медицину, которая развивалась в странах древнейших цивилизаций. Спору нет, велики достижения современной медицины в

с т р а н а х Европы, особенно в области х и р у р г и и и в областях, связаниых с успехами микробиологии. Но мы ведь даже не представляем себе, что кроется в а р с е н а л е средств, накопленных поисками и трудом

десятков и сотен поколений талантливых врачей восточной медицины...

Андрей Тимофеевич говорил тихо, чуть глуховатым голосом, не

торопясь, обдумывая и взвешивая каждое слово:

— В системе подготовки в р а ч е й восточной медицины вы можете

о б н а р у ж и т ь поразительные вещи. Речь идет о направлен-нем обучении.

Когда-нибудь, на мой взгляд, с соответствующими к о р р е к т и в а м и и мы

придем к этому. Врач внимательно и в течение продолжительного

времени п р и с м а т р и в а е т с я к ребятишкам и в результате отбирает себе одного из них в качестве х у в а р а к а или у ч е н и к а . Мальчишке этому

лет шесть-семь. Он обучался у своего эмчи-ламы столько лет, сколько нужно для изучения и з а п о м и н а н и я свойств лекарственных растений порядка до десяти и более тысяч. Заметьте, что тибетская медицина не признает общих лекарств, пригодных к всеобщему употреблению. К а ж д ы й организм — это обособленный м и р , у ч а т тибетские

медики. Организм у н и к а л е н . Как из всего г р о м а д н о г о количества людей на п л а н е т е Земля нельзя н а й т и двух абсолютно одинаковых лиц,

так же нельзя найти два совершенно о д и н а к о в ы х о р г а н и з м а . Отсюда

следует, что в с т р а н а х Востока п р и н я т о лечить д а н н у ю болезнь в

данном организме. Каждый эмчи-ла-ма является и врачом, и ф а р м а цевтом, он сам изготовляет н у ж н о е для этого организма лекарство в

нужной для его сил дозировке. Учится наш мальчик у своего учителя

лет до пятнадцати-шестнадцати. После этого ему устраивается своеобразное испытание и, выдержав экзамен, он получает соответствующую л а м с к у ю степень. На этом отнюдь не заканчивается его образование. Пройдя, так сказать, под наблюдением своего учителя практику в течение двух-трех лет, молодой эмчи отправляется в паломничество в Лхасу, где, изучая первоисточники в течение пяти-шести, а

то и больше лет, он совершенствует и углубляет свои теоретические

познания. Таким образом, получалось, что врач тибетской медицины

обучался в общей сложности двадцать пять лет. Конечно, в такой

системе обучения есть наряду с несомненными сильными сторонами

и свои слабости. Я веду речь о том, что кроме медицины обучаемый

по такой системе ничего не изучает и практически ничего другого не

знает. Но зато медицинские познания у него, конечно, были поразительны. Я знавал многих больших лекарей тибетской медицины, подолгу беседовал с ними. Это, конечно, выдающиеся медики. Я у к а ж у

вам только на два феноменальных достижения восточной медицины.

Первое — это такое доскональное знание анатомии человеческого тела, когда врач знает свыше трех тысяч точек на человеческом теле,

куда можно вводить тупую иглу без нарушения, без повреждения тка14

ней. Иглоукалывание — одна из загадок восточной медицины, ему,

очевидно, п р и н а д л е ж и т большое будущее в лечении разного рода

•нервного происхождения заболеваний. Второе — виртуозное владение

техникой массажа. Врачи восточной медицины делятся обычно на эмчи и домчи. Первые имеют дело с изготовле'нием лекарств из различных трав и другого лекарственного сырья, вторые же — с лечением

больных без употребления лекарств, с помощью р а з л и ч н ы х природных

-средств—термальных вод, грязей и массажа. Меня знакомили с домчи, которые умели посредством глубокого внутреннего массажа' прерывать беременность, излечивать аппендицит, в ы п р а в л я т ь 'ненормальное положение желудка. Такой врач может проводить нужное воздействие на кору головного мозга через черепную коробку, он умеет массажировать любой внутренний орган. Все это — результат многотысячелетнего опыта. Все это -надо изучать и изучать, и ко всему этому

нельзя и смешно относиться снисходительно с позиций ТУ к н а з ы в а е мой европейской научной медицины. А вы знаете, откуда взялось такое отношение к восточной медицине? Есть две п р и ч и н ы . П е р в а я —

все те же колонизаторские устремления европейцев, в ы р а б о т а в ш и х

целую идеологию культуртрегерства по отношению к с т р а н а м Востока, забавную идеологию, говорящую о том, что все в этих с т р а н а х

варварское, низшее, менее развитое. Вторая — то, что в к а п и т а л и с т и ческих странах Европы медицина, а в особенности фармацевтика, давно

уже стали предметом и объектом коммерции. Концерн «И. Г. ФарПсннндустри» контролировал всю фармацевтическую промышленность Герм а н и и , п р о и шодящую лекарства, заметьте, для всего к о н т и н е н т а . Зак о н ы к о н к у р е н ц и и полностью действуют и в этой области, к а з а л о с ь

Лы, г п н ю й и по допускающей к а к и е бы то ни было р е к л а м н ы е ш т у ч к и . Для н и ш е й же с т р а н ы противно и то и другое. Мы свободны от

ко.'кыи (аторского отношения к Востоку, нам чужд и п р о т и в е н дух

к о м м е р ц и и в делах производства и продажи лекарств. И м е н н о н а ш е й

м с д п и и п с к о й науке поэтому, естественно, должна п р и н а д л е ж а т ь главн а я роль и изучении особенностей восточной медицины, в обогащении

с п и р с м с п н о й нашей медицины достижениями врачей Востока. Медиц и н а З а п а д н о й Европы не может противопоставлять себя медицине

остального мира хотя бы потому, что католическая р е л и г и я с се инМН1 нищем") в средние века истребила всех народных л е к а р е й , всех тех,

кто был носителем медицинского фольклора, истребила как колдунов. У ж а с н а я

сила эта •— изуверы-инквизиторы — возвела смерть в

р а н г божественного, а потому не подлежащего с о п р о т и в л е н и ю человека явления. Мистическое непротивление болезням и смерти, преследование лекарей в средние века обусловили с т р а ш н у ю отсталость европейской медицины к приходу нового в р е м е н и . II вот парадокс: громадный скачок, совершенный этой медициной за три с небольшим столетия, вместо того, чтобы возбудить у ученых медиков активную и

жадную любознательность, наполнил их умы невообразимым самомнением, чувством превосходства по отношению ко всему, что было и есть

н неевропейской медицине. Конечно, скачок был сделан действительно впечатляющий, но для самомнения не было и нет сейчас никаких

оснований.

Многое из того, что г о в о р и л Андрей Тимофеевич, сейчас претворено в жизнь. В Бурятском ф и л и а л е Сибирского отделения Академии

наук СССР открыт отдел тибетской медицины. В нем идет изучение

древних прописей, древних к а р т и схем, множества древних книг, содержащих медицинские сведения. Я лично знаком давно и дружу с

одним из специалистов ф и л и а л а Альбертом Базароном, кандидатом

медицинских наук, р а б о т а в ш и м долгое время главным врачом онкологического диспансера республики. Превосходно зная старомонгольскую письменность, он неутомимо находит и читает древние прописи

тибетской медицины, активно их изучает. Я возлагаю большие надеж15

ды именно на такого род,а ученых, которые в состоянии сравнивать

сведения по медицине, добытые в далекой древности и зарегистрированные в полуистлевших книгах, с тем, что канонизировано медициной нашего времени. Только подобным образом, с р а в н и в а я и сопоставляя, можно врачу обогащать себя, раздвигать горизонт своих познаний. Глубоко заблуждаются, на мой взгляд, те, кто фетишизирует прогресс, возводя его в абсолют, кто считает, что наш современник со своими представлениями о мире, нас окружающем, со своими мощно развившимися естественными науками, преимущественно точными науками,

стал намного умнее и намного лучше тех, кто жил в глубокой древности.

Прогресс человеческий, оказывается, лишен всеобщности, развитие идет

страшно неравномерно. Человеческая история до появления нашего общества — это история самого утилитарного, откровенно спекулятивного

отношения к развитию наук. В обществе, основанном на чистогане,

деньги давались только на такие науки, которые в состоянии стать действенными помощницами либо в «делании денег», либо в наилучшей подготовке к ведению кровавых захватнических войн. Вот почему и в медицине, в медицинской науке наибольшее развитие получила хирургия

и микробиология — то есть разделы медицины, имеющие прямое отношение к войне. В этих условиях да еще если иметь в виду колониалистские взгляды идеологов империалистического Запада — неудивительно,

что неевропейские медицины, в том числе и восточная медицина, не изучались. Более того, все эти медицины были объявлены шарлатанскими. Понятно, что на изучение, на серьезное капитальное их и з у ч е н и е

никто денег не давал.

В нашем обществе спекулятивнее отношение к н а у к а м у с т р а н е н о

государственным планированием развития науки, при котором нет и

не может быть места уродливой неравномерности в р а з в и т и и отдельных научных дисциплин, а внутри науки не может быть подавляющего преимущества отдельных проблем. Пятьдесят лет — для истории миг. Но то, чего достигла советская н а у к а за полвека, просто

фантастично. И, пожалуй, с а м а я большая заслуга нашей науки — это

развитие, причем мощное развитие, фундаментальных наук, на основе

достижений которых гармонично развиваются все научные дисциплины.

К 50-летию о б р а з о в а н и я Бурятской АССР наше книжное издательство выпустило довольно объемистую,

красиво оформленную книгу

под н а з в а н и е м « Б у р я т и я ш а г а е т в к о м м у н и з м » . Это — сборник статей,

посвященных золотому юбилею р е с п у б л и к и . В числе этих статей есть

выступление Председателя Совета Министров Бурятской АССР Николая Буиновича Пиворарюва. Вот что пишется в этой интересной статье о нашем з д р а в о о х р а н е н и и :

«В советское время осуществлена ш и р о к а я программа по о х р а н е

здоровья трудящихся, улучшению системы медицинского обслуживания населения.

К моменту образования республики здесь имелось всего 23 врача и 79 других медицинских работников. Старый строй оставил после себя

тяжелые социальные болезни, которые были особенно распространены

среди бурятского и эвенкийского н а с е л е н и я . А н т и с а н и т а р и я , частые

эпидемии... Народ вымирал. Чрезвычайно высокой была смертность

детей. Редкая семья имела два-три ребенка.

Советское государство впервые в истории взяло на себя полную

заботу об о х р а н е здоровья трудящихся...

В наши дни республика располагает широкой сетью медицинских

учреждений, большой а р м и е й врачей и других к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х

работников.

На каждые десять тысяч населения сейчас в больничных учреж16

д с н и я х приходится 120 мест, вместо 7,8 места в 1925 году. На такое

же количество населения в 1923 году приходилось 0,7 врача, а в 1970

году — 21,3 в р а ч а .

В системе мер по охране здоровья трудящихся особое место отводится охране материнства и младенчества. В каждом городе и крупном селе имеются родильные дома или специальные палаты. Женщин.-1-мать может получить квалифицированную помощь или консультац и ю врача. В республике имеются детский с а н а т о р и й , лесная школа,

открыты молочные кухни... Ежегодно 23—24 тысячи детей школьного

поараста отдыхают в период каникул в оздоровительных лагерях.

Советская власть предоставила трудящимся Б у р я т и и , всему соиетско-му народу одно из великих п р а в — на бесплатное медицинское

обслуживание, чего нет ни в одной капиталистической стране. На эти

ноли только в 1970 году из бюджета республики было израсходовано

•более 32 миллионов рублей».

У л а р а Сара... Я соотнес н а з в а н и е этого месяца с м о и м и размышл е н и я м и о физическом возрождении народа. Мне хочется, чтобы меня

п р а в и л ь н о поняли. Меньше всего я р а с с ч и т ы в а ю на то, что я будто

>бы открываю какие-либо историко-лингвистические, доселе ученым

неизвестные категории — боже сохрани меня от такого л е г к о м ы с л и я ,

от такой нескромности. Нет, в душе моей названия месяцев звучат

как еле слышные поэтические напевы, и я не ручаюсь, что они у меня н ы р а ж л ю т точное соответствие предмету моих р а з м ы ш л е н и й . Соб•стненпо гоиорн, русские поэты имеют полное право свои размышлен и я , сноп поэтические грезы о России, о родной русской п р и р о д е олиш м п о р т ь н образе белоствольной березы, несмотря на то, что эта

с л м л н береза растет не только на территории России. Русские люди

имею г полное право устраивать красивый праздник Русском зимы,

««•смотри на то, что зима в Якутии, в Забайкалье, куда более продолж и т е л ь н а , чем в Саратове или в Орле. Я вполне допускаю, что мое

толкоплпие названий месяцев может вызвать у одних улыбку,

у д р у г и х сердитые возражения. Бог им судья! Я не д у м а ю , что мне

нлдо непременно уступать кому бы то ни было мое п р л п о на свое толь о н а н и е , писательское толкование древнебурятских н а1: т а н н н меся1НЧ1 т а к , как мне нравится. Есенин, говоря о глупой лупе , конечно же,

имел в виду свое душевное состояние, собственные поэтические обрами, но никак не имел в виду буквальное п о н и м а н и е своих поэтических строк. Я составляю для себя невидимое ожерелье из моих кам п а н и й месяце? и к каждому из них хочу п р и к р е п и т ь самую для меня большую драгоценность — это кусочек ж и з н и моего народа, одну

и.1 сторон фантастически богатой и сверкающей алмазными гранями

ж и з н и . Собственно, поэтому я и п р и б а в и л к споен «Книге о Бурятии»

приложение относительно двенадцати моих драгоценностей. Если кто

правильно меня понял, я ему благодарен. А если нет, то что делать—

никогда нельзя рассчитывать, что ты будешь понят абсолютно всеми!..

Глава одиннадцатая

Уури Сара

По-бурятски название этого месяца означает Месяц Рассвета. Дело, видимо, в том, что этот месяц — по Маяковскому,

«хмурый декабрый»— самый темный месяц в году. Да, декабрь именно таков,

потому что на него приходится самый короткий день в году, и солнце, окутанное желтым морозным туманом, еле освещает закоченевшую, оледеневшую и сплошь закуржавевшую землю. За полярным

2. «Байкал» № 6

17

кругом в это время — сплошная темень, полярная ночь. Но вот после

22 декабря день начинает прибывать. Правда, крошечными долями,

но все же начинает прибывать. И люди заметили это, заметив, назвали месяц таким красивым образом: Уури Сара, или Месяц Рассвета!

У Хоца Намсараева роман носит название «Уурэй толон» или

«Рассветный луч», «Рассветное свечение». Переводчики очень правильно перевели «На утренней заре». Вообще слову уур буряты придавали большое значение. Сочетание «уур сайгаа» или «уур саиба» — «рассвет настал» они всегда произносили уважительно, даже можно сказать почтительно.

Отец мой с улыбкой смотрит на меня, но я вижу, что он улыбается своим воспоминаниям, вызванным моим вопросом о месяце Уури,

о том, что говорили буряты в старину об этом названии.

— Уури сарада уусэеээ эдидэг байгаа,— говорит он.

Это означает: в Уури Сара начинали во всю питаться заготовленным на зиму мясом,. И только-то? Я не скрываю своей разочарованности: такое красивое название — и вдруг такая проза! И у меня всплывает далекое видение из моего полусиротского детства: гораздо старше меня подросток держит левую руку за спиной, смотрит на меня приветливо и даже ласково, указательным пальцем правой руки манит

к себе, подзывает,

— И-ло-о-о!—говорит он, добродушно растягивая последний

слог.

Это слово — междометное, им обозначается нечто вроде: хочешь

посмотреть, что у меня за спиной в руке? Обычно имелось в виду,

что в руке спрятано для ребенка что-то вкусное, это вкусное может

быть подарено. Я доверчиво, но все же с опаской иду. Маленьким я

очень мало видел подарков, страшно редко п е р е п а д а л и мне сладости.

Дождавшись, когда я приближусь к нему, подросток вдруг взрывается злым хохотом и из-за спины подносит к моему глазу кукиш.

Я растерянно смотрю на этот самый кукиш и зачем-то замечаю, что

большой палец, просунутый между указательным и средним, непомерно длинный и с давно не обрезанным ногтем. Это было очень давно,

по не забывается детская обида. Конечно, я не назову глупого обидч и к а — мало ли что бывало в детстве! Куда хуже бывает, когда такое непотребство совершается людьми взрослыми, куда тяжелее бывает твое состояние, когда ты берешься за к н и г у , о которой так сладостно, так д р у ж н о поет хор критиков,— и к концу го страшной досадой убеждаешься, что тебя бесстыдно задули, книга ровным счетом

ничего не стоит, она не содержит пи сведений, которые бы обогатили

твой ум, твою память, ни души в ней, ни сердца, ни даже занимательного сюжета. Такого никогда не случается с народным творчеством, в

любом его произведении обязательно что-нибудь да найдешь. Только

надо уметь искать, не идти к произведению народного творчества

рсбкими детскими шажками, а пытливо и настойчиво допрашивать

сказителя — и ты будешь вознагражден.

— Ты расскажи мне,— обращаюсь к отцу,— что в улусе происходило еще в это время, кроме того, что ходили друг к другу есть усу. Я

помню, как это делалось: уса — забой крупного животного — это был

йраздник, особенно для бедных, потому что полагалось приглашать к

столу каждого, кто принимал участие в этом нелегком деле да еще на

морозе. Что же еще происходило в это время в нашей Хурсанге?

Отец смотрит в мою сторону ласково, задумчиво. Я знаю, что он

перебирает в своей богатейшей памяти длинную вереницу маленьких

улусных дел, крошечных событий, происходивших в Уури Сара в морозном сивом декабре. И вдруг:

— Ябага'Н Багша!

Отец, всегда ровный и спокойный, мудро выжидающий нетерпе18

л иного собеседника, тут чуть не крикнул. Его большие умные глаза

н ы р а ж а л и радостное волнение.

— Да, да, я забыл сказать тебе: Я б а г а н Багша в это время нач и н а л ходить по домам, записывал ребятишек. Это был очень хорош и м человек, его все любили. Это был сильно старый человек, больт л я седая борода была у него.

И я услыхал рассказ о ссыльном поселенце, которого звали в нашей Хурсанге Я б а г а н Багшой. Что это означает? Попытаюсь объяснить как можно понятнее.

Читатель, разумеется, знает, что оывают большие крестьянские

ел ни, этакие розвальни, но бывают и санки, на которых катаются де1и. Причем тут сани? Минуточку терпения, и я все объясню.

В языке у бурят нет просто уменьшительного суффикса, есть суффикс уменьшительно-ласкательный. Когда хотят выразить значение

малого по отношению к большому, употребляют специальное, это знач г н и о выражающее слово. Например, большие крестьянские сани —

но шарга, а маленькие детские санки — это ябаган шарга. Так вот,

и улусе не было настоящего, то есть властями назначенного, получающего жалование учителя, обучением детей занимался приписанный

на жительство в наш улус ссыльный поселенец. Поскольку настоящего

олппн не было, ссыльный поселенец, учивший улусных детишек, был

не полный багша, не настоящий, а ябаган багша.

Из рассказа отца я понял, что это был за я б а г а н багша. Воображ е н и е мое рисует образ высокого, с большой окладистой бородой, с

полосами белыми, как только что появившееся на небе облако, русского учителя, сосланного за то, как со страхом говорили хурсангайцы,

ч к > он был в числе тех, кто поднял руку на царя. Сначала его боялись:

ш у т к а ли — против царя идти! Это ужасно — так говорили моим одноу л у с н и к а м родовые властители. Но когда к нему пригляделись, ока.чллось, что он очень добрый человек, знающий все, понимающий все

и готовый все сделать для любого, кто к нему обратится. Вот он и

ходил в Уури Сара из дома в дом, знакомился с м а л ь ч и ш к а м и и девч о н к а м и , что подрастали и были уже готовы идти к нему учиться. Он

•||||к;|ких денег не б р а л за свою работу. Уговорились х у р с а н г а й ц ы

г и к , чтобы старик учитель кормился по очереди у родителей тех де|си, которые у него учились. Бессребреник был. Его звали Савел. Ни

ф а м и л и и его, ни отчества никто, конечно, не помнит. Буряты всегда

\ и м с л н дело лишь с именами. Как я ни р а с с п р а ш и в а л , никто не смог

мне помочь установить, кого из революционеров закинуло к нам. Он был

одним из тех, кто посвятил всю свою жизнь служению народу, не делая

различия, на каком языке люди, составлявшие в его представлении народ, говорили. Отец рассказывал мне, что не раз бывало, соберутся в

домике, отведенном Савелу, несколько улусных мужиков, разговорятся

и почти всегда Савел непременно вставал под конец и начии,'1л своим взволнованным густым басом, коверкая бурятские слова,

гонорить о том, что порядки, заведенные царем, его жестокими и бессовестными с л у г а м и , не вечны, что придет время, когда этл

п о р я д к и будут с л о м а н ы народом. Говорят, во время своей речи он

р а с п а л я л с я так, что глаза н а ч и н а л и сверкать, ладонью он рубил возд у х , словно отрубая головы н е н а в и с т н ы м врагам, голос его становился громоподобным. Собравшиеся невольно в т я г и в а л и головы в плечи,

в.члрапшали, боялись посмотреть друг на друга. Было мучительно

с л а д к о слушать его речи, но становилось невыносимо страшно, и люди д р у г за другом постепенно уходили, пока не оставался Савел

один. Имя этого человека я использовал в своем романе «Поющие

стрелы», но сделал его врачом, дал ему совсем другую судьбу, ввел

в сюжетные переплетения, в которые не мог я ввести, не -нарушив,

сверкающий образ этого великого Ябаган Багши, этого прекрасного,

как чудный сон, человека, оказавшегося волей революционных бурь в

нашей Хурсан-ге. Мне иногда кажется, что он в далекое дореволюционное время и впрямь приснился моим одноулусникам, остался в их

памяти произносящим огненные проклятья неправедному строю, зовущим х у р с а н г а й с к и х бурят в неведомые светлые дали, белобородым,

окруженным ребятиш'ками. Но он не приснился моим одноулусникам.

Его похоронили на погосте нашего улуса. Я даже знал его могилу на

пологом склоне длинного холма — там покоятся все мои предки.

Выше я у п о м и н а л о докторе Андрее Тимофеевиче Трубачееве,

первом враче из бурят, получившем образование задолго до революции. Был и один из первых учителей из бурят — это выдающийся этнограф и просветитель Матвей Николаевич Хангалов. Его сочинения

в трех томах, превосходно отредактированные и п р о к о м м е н т и р о в а н ные большим ученым из нашего научно-исследовательского института

Георгием Никитичем Румянцевым, стали настольной книгой и незаменимым справочником для всех, кто желает познакомиться с бытом и

н р а в а м и бурят конца прошлого столетия, с их верованиями, их фольклором. Этнографические труды Хангалова были замечены при его жизни. Они публиковались в выпусках Русского географического общества, ему было присвоено почетное звание (российская востоковед«ая -наука, как п р а в и л о , очень внимательно относилась к талантливым выходцам из малых народов, поддерживала их, помогала им).

Но я здесь хочу рассказать о его работе учителем в глухом бурятском улусе, ведь эта работа была главным делом его жизни, по крайней мере так он считал. Этнографией, навсегда прославившей его

имя, он занимался попутно, она была для него, говоря современным

языком, своеобразным хобби.

В статье С. Д. Ннкоровой о школьной театральной самодеятельности, что была опубликована в нашем журнале, в его третьей

книжке за 1973 год, было упоминание о том, что Матвей Николаевич Х а н г а л о в на свой риск и страх отменил в своей школе уроки закона божьего и вместо них ввел уроки, на которых учил детей понимать музыку, учил петь, рисовать. Н ы н е ш н е м у поколению людей покажется з а б а в н ы м : подумаешь, в школе н а ч а л и учить пению и рисованию, эти предметы есть в каждой н а ш е й н а ч а л ь н о й школе! Но надо иметь в виду, что здесь речь идет о школе в улусе Закулей в далекой Унгинской долине, в глухом бурятском улусе прошлого века.

Мои родственники по матери из этих мест рассказывали уже в виде

(преданий, как учил Матвей Николаевич детей. По их рассказам, это

был строгий, но отнюдь не злой учитель, чрезвычайно редко прибегавший к наказаниям. Его не боялись, но все уважали. Это уважение было куда выше страха. Однако же уважения к учителю оказалось недостаточным перед шаманским проклятьем, которому подвергся Матвей

Николаевич.

Хангалов учил детей не бояться шаманов. Свое превосходное знание фольклора он умело употреблял в работе, показывая ребятам,

что ш а м а н ы все свои з а к л и н а н и я строят на знании древнейших песен

бурят, что сами они походят на грибные наросты на деревьях, которые представляют собой не что иное, как проявление болезни дерева.

На глазах у детей, з а м и р а в ш и х от восторга и страха, их учитель бесстрашно забирался на священную гору, где находились ш а м а н с к и е

буудалы, залезал руками в священные дыры в зарытых в землю столбах и извлекал оттуда запрятанные .шаманами камни. В местах захоронения шаманов он снимал с деревьев ш а м а н с к и е одеяния, бубны

и другие предметы шаманского снаряжения. Все это он отправлял в

20

Петербург, пополкяя восточный музей. Некоторые шаманские предметы одежды были отправлены им в Париж.

Не надо забывать, что все это происходило в конце прошлого

с т о л е т н я , когда непроглядная тьма царила в р а й о н а х обитания бурят,

когда шаманы были не теми ж а л к и м и и с т р а н н ы м и существами, каких я видел в детстве в моем Х у р с а н г а е . Т о г д а , при Хангалове, они

о и л и грозными, были всесильными властителями душ людей, которые

<>г»|.ешь! были повиноваться всем велениям шамана-найжи. И не надо

удинляться тому, что вокруг имени Матвея Николаевича Хангалова

и клубился, з а и з в и в а л с я и пополз по Закулею холодный и -не суливший пощады наговор.

Однажды глубокой ночью в дом Матвея Николаевича осторожно

постучали. Спавший крепким сном, учитель с н а ч а л а не слышал стуки: он лег поздно, засиделся, проверяя тетради своих учеников. На

крыльце стоял д а л ь н и й родственник Х а н г а л о в а . Испуганно оглядевшись, он юркнул в дом. Тяжело дыша — быпо видно, что он очень торопился, бежал, что есть духу,— родственник жарко зашептал:

— Сегодня днем у пещеры Мульхэтэ ш а м а н собрал стариков и

обратился к ним с речью. О тебе была речь. Оче'нь зло говорил! Скапнл, что ты обворовываешь места поклонения, ш а м а н с к и е одежды

утаскиваешь, буудалы разоряешь. Сказал, что все это делаешь на глазах ребятишек, что их у ч г ш ь не почитать шаманов. Если так будет

продолжаться, если будет среди нас жить человек, который не с ч и т а ется с хорюулом 1 , то великие кары разгневанных духов падут на головы ни в чем 'не повинных детей. Сказал ш а м а н старикам: «Страшитесь гнева великих духов, они н а ч и н а ю т шевелиться, их тени скоро

заслонят солнце!»

На следующий день- р а н о утром к Матвею Николаевичу п р и ш л и

старики, те самые, которые собирал шаман у священной пещеры Мульхэтэ. Раньше почтительно кланявшиеся учителю, они заговорили грубо, выкрикивая ругательства, громко стуча посохами. Брань их становилась все яростнее. Хангалов явственно чувствовал, что все это может кончиться очень плохо, что силы далеко не равные, что он — ничтожная искорка перед всесилием темноты и невежества, на которые

опирается шаман. Да, так оно и было в те далекие времена. Хангалов,

вступив в единоборство с ш а м а н о м , не рассчитал своих сил. То, что

происходило на крыльце учительского дома, было его поражением.

Лучик света должен был отступить перед всесилием тьмы.

Матвею Николаевичу пришлось

уходить из Закулея. Со

своими книгами и немудрящим житейским скарбом, о'н остановился

на горе и кинул прощальный взгляд на родной улус, и слезы з а с т л а л и

ему глаза. Сколько он вложил в свою закулейскую школу, какие он

строил планы! Он кое-что сделал, никакими силами не вытравить из

душ его учеников то, что он успел им привить. Бедные его ученики,

у них на г л а з а х были слезы. Им не позволили прийти на проводы

своего учителя, п р о в о ж а л и они его только полными любви и скорби

взглядами. Все это было так, все это понятно. Но почему же шаману

удалось так легко побороть его? Почему у стариков было столько ненависти к нему, к учителю их детей и внуков? Ведь они были готовы д а ж е пустить в ход свои палки!.. Несть пророка в своем отечестве. Не вздумай делать что-нибудь значительное там, где ты родился и вырос, ибо издревле з н а к о м о б у р я т а м отвратительное восклицание: «Кто? Он, говорите, герой? Довольно! Какой же он герой — он

ведь со мной из одного улуса!»

Х а н г а л о в уехал из родного улуса. И долгие годы после этого он

работал в улусе Бильчир Боханского р а й о н а .

Уури С а р а — М е с я ц Рассвета. Настал рассвет для моего народа

1

Хорюул —шаманский

запрет,

табу.

2)

после того, как исполнилось то, что яростно проповедовал ссыльный

поселенец ябаган багша Савел, после того, как был свергнут ненавистный народу России царизм, после установления и в наших

к р а я х советской власти. Одной из главных заслуг новой власти, конечно, являются перемены в о р г а н и з а ц и и народного образования в

Бурятии. Если з н а м е н и т а я экспедиция Куломзина в н а ч а л е •нашего

века зарегистрировала всего лишь 7 процентов грамотности бурятского населения, то к нашему времени, то есть за полвека существования республики, у нас стало грамотным все, население. В постановке

дела народного образования пройдены три больших этапа работы.

Я помню, как мы в конце двадцатых годов помогали н а ш и м учителям в работе кружков ОДН. Знают ли молодые люди, что это такое?

Так называлось всесоюзное общество «Долой 'неграмотность!» Потом

был этап обязательного начального о б р а з о в а н и я по закону о всеобу|че. Между прочим, в те годы человек, окончивший семь классов, считался образованным человеком, его звали на любую работу, вплоть до

учителя начальной школы. Следующим этапом было всеобщее семилетнее образование, а затем восьмилетнее. Сейчас решается уже вопрос о всеобщем среднем образовании. Мне хочется здесь привести интересную выдержку из статьи секретаря нашего обкома партии Александра Алексеевича Бадиева из упомянутой мною книги «Бурятия шагает в коммунизм».

«Сейчас в Бурятии нет села, где бы не имелось школы. Лучшие

здания в любом 'населенном пункте отданы детям; для школьников открыты интернаты, дома пионеров, стадионы, спортплощадки. ...Одно

сравнение: в 1914 году в школах на т е р р и т о р и и Бурятии обучалось

четырнадцать с половиной тысяч детей — теперь к этой цифре п р и близилось число учителей. А школьников в ны-неш'нем юбилейном году у нас обучалось 178 тысяч. Кроме них в техникумах и профтехшколах учится еще 32,5 тысячи детей. Сегодня дети и внуки те^х, кого

царские чиновники высокомерно н а з ы в а л и «инородцами», участвуют в

кипучей трудовой, культурной, общественной жизни страны. Животноводы и учителя, хлеборобы и врачи, лесорубы и артисты, машиностроители и ученые, м е х а н и з а т о р ы и инженеры, они стали хозяевами

родной земли, их труд высоко ценится народом и п а р т и е й . Мы говорили о положении учителя в дореволюционной Бурятии. Ньгне в десятитысячном отряде педагогов республики 190 человек н а г р а ж д е н ы орденами и м е д а л я м и СССР, 560 мест имеют з в а н и е заслуженного учителя школы РСФСР и Б у р я т с к о й АССР. Один из л у ч ш и х учителей

поэт Ц. Н. Номтосв удостоим высокого гтаиия Героя Социалистического

Труда. Мы г о в о р и л и о судьбе у ч с - п ы х - о д и н о ч с к до Октября. Ныне в

стенах Бурятского филиал;! Сибирского отделения Академии наук

СССР и в четырех в у з а х т р у д и т с я 1700 н а у ч н ы х работников, среди

которых 30 докторов и свыше 500 к а н д и д а т о в наук. Они ведут н а у ч н о исследовательскую работу, с в я з а н н у ю с электроникой и синтезом новых полимеров, генетикой сельскохозяйственных животных и проблемами природопользования, р а д и о ф и з и к о й и раскрытием т а й н индотпбстской медицины,— словом, н а х о д я т с я на переднем крае науки».

Как видим, факты более чем впечатляющие.

Кстати, читатель, вероятно, о б р а т и л в н и м а н и е на приведенные

здесь две цифры, х а р а к т е р и з у ю щ и е уровень о б р а з о в а н и я в Бурятии:

всего было семь процентов г р а м о т н ы х среди населения и то, что обучалось за три года до революции ч е т ы р н а д ц а т ь с половиной тысяч

детей. Тут необходимо некоторое пояснение.

Когда говорят, что Бурятия была до революции к р а е м абсолютной, сплошной неграмотности — это н а т я ж к а , это не соответствует

действительности. У бурят существовала древняя система письменности — монгольская в е р т и к а л ь н а я письменность. На чей н а п и с а н ы

многие с т а р и н н ы е сочинения не только религиозного, но и светского

22

х а р а к т е р а , -написаны знаменитые хроники хоринских и баргузинских

бурят. Речь должна идти о том, что письменностью этой пользовались

сласть имущие, что она была сосредоточена в буддийских х р а м а х дацанах, что ее благ был начисто лишен народ. Семь процентов грамотных бурят — это буддийские священники и богачи, а четырнадцать

с половиной тысяч учеников — это сынки богатых бурят, сидевших на

шее народа.

Я позволю себе рассказать здесь о моем старом друге, об одном из

ветеранов народного образования республики Петре Александровиче

Абаш'ееве, работающем нынче директором Верхнеберезовской санаторно-лесной школы в Улан-Удэ. Он заслуженный учитель школ

РСФСР. Пожалуй, он один из самых старых директоров школ. Свыше

четверти века длится наша с ним дружба, и я могу с радостью поделиться с читателем моими впечатлениями от общения с этим интересным человеком. Между прочим, я всегда придерживаюсь той точки зрения, что дружба между людьми в широком и точном смысле этого слова возможна только тогда, когда между друзьями есть обоими

разделяемые и ценимые обоими общие точки зрения по тем или

иным важным сторонам нашей с в а м и жизни и нашей с вами деятельности. Я когда-то р а б о т а л учителем и заведующим учебной частью Забитуйской средней шуколы в Аларском районе Иркутской области. Я всегда вспоминаю с нежностью о годах работы в этой школе — они были очень нужны, эти годы, для пополнения моего жизненного опыта еще одной стороной человеческой деятельности, пополнения этого опыта профессией учителя. Все, что приобретено в жизни

трудом, неизбежно, 'неотвратимо и обязательно п р и б а в л я е т нам чтонибудь да важное. Писателю надо иметь как можно больше сведений

из самых различных областей человеческой деятельности. Я не мыслю иначе роли писателя в наш век информации, не могу представить

и значение его произведений— ведь почти н и к о г о сейчас не интересует книга, если она вся состоит из вымысла, пусть даже самого изощренного, ведь книгу сейчас берут с о п а с к о й : а вдруг она обманет

меня, а вдруг я ничего, н и к а к и х полезных сведений из нее не почерпну, -никаких нужных мне идей не извлеку!.,

Был серый дождливый день, когда я с н а ч а л а услыхал громкий

голос Петра Александровича А б а ш с е в а , спрашивающего в усадьбе писательских дач в Улан-Удэ, где н а й т и ему меня. А потом увидел его

самого, по-прежнему прямого, по-прежнему энергичного, не вялого и

не придавленного грузом лет, тяжестью опыта и приобретенных знаний. Он шагал упругим и широким шагом. Несмотря на мелкий нудный дождь, несмотря на этакое тонкое дождевое сеево, он был без головного убора. И я увидел его, еще издали широко улыбающегося,

еще издали поднимающего для богатырского п о ж а т и я руку. И ничего-то в "нем не изменилось за многие годы, что прошши со времени

нашей последней встречи, с о х р а н и л с я таким же, каким был всегда.

Большеглазый, весь открытый, ничего и ни от кого не утаивающий,

он вошел в мое дачное немудрящее жилье точно так же, как вошел

в мою жизнь, в мои п р и в ы ч н ы е думы много лет назад. Ей-богу, жизнь

моя была бы менее полной и менее интересной, если бы в ней не было встречи с этим человеком!..

В конце т р и д ц а т ы х годов н а ч а л а с ь педагогическая деятельность

Петра А л е к с а н д р о в и ч а , н а ч а л а с ь после окончания пединститута в