Tags: исторія портреты исторія россіи

Year: 1990

Text

о о

ИСТОРІИ

РВССІЙСНАГО ГОСУДАРСТВА

ВЪ ПОРТРЕТАХЪ.

ИСТОРІИ

РПССІИСКАГО ГОСУДАРСТВА

ВЪ ПОРТРЕТАХЪ

Художественной Печати", Спб., Ивановская, 14.

Рмрмъ (862—879).

О началѣ Русскаго Государства наша лѣто-

пись разсказываетъ слѣдующее: новгородскіе

славяне и кривичи находились полъ властью

варяговъ и платили имъ дань. Выведенные изъ

терпѣнія господствомъ варяговъ, они прогнали

ихъ и стали управляться по стариннымъ родо-

вымъ обычаямъ, но вскорѣ среди нихъ нача-

лись усобицы. Тогда эти племена по совѣту

новгородскаго старѣйшины Гостомысла рѣшили

отправить пословъ къ варягамъ.

Послы отправились за море къ варяжскому

племени русь и сказали: „земля наша велика

и обильна, а порядка въ ней нѣтъ: приходите

княжить и владѣть нами. Три варяжскихъ князя,

і

братья, Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ пришли

въ славянскую землю. Рюрикъ поселился въ

Новгородѣ, Синеусъ—на Бѣлоозерѣ, Труворъ—

въ Изборскѣ. Съ призванья князей (т. е. съ

862) начинается Исторія Русскаго Государства.

Такъ какъ эти князья были изъ славянскаго пле-

мени русь, то отъ нихъ и земля наша прозва-

лась Русью.

Послѣ смерти братьевъ Рюрикъ одинъ сталъ

владѣть новгородской областью. Онъ роздалъ

города знатнѣйшимъ дружинникамъ для суда и

сбора дани у подвластныхъ племенъ. Дружин-

ники Рюрика Аскольдъ и Диръ, не получившіе

городовъ, со своей дружиной отпросились у

него въ Царьградъ. Когда они плыли по Днѣпру,

то увидѣли городокъ и спросили, кому онъ

принадлежитъ. Жители отвѣчали имъ, что этотъ

городъ основали три брата Кій, Щекъ и Хо-

ривъ, которые и владѣли имъ, но они погибли

и жители Кіева и вообще поляне подчинены

хазарамъ и платятъ имъ дань.

Они заняли Кіевъ, освободили полянъ отъ

платы дани хазарамъ. Отсюда они предприни-

мали неудачный походъ на Царьградъ, послѣ

котораго приняли христіанство отъ греческихъ

проповѣдниковъ (865 г.).

2

Ожегъ. (879—912).

Олегъ, родственникъ Рюрика, правилъ за

малолѣтствомъ Игоря, сына Рюрика.

Онъ прославился военными побѣдами, а

своимъ благоразуміемъ и мудростью снискалъ

къ себѣ любовь подданныхъ. Онъ завладѣлъ

Смоленскомъ, подчинивъ своей власти всѣхъ

кривичей, взялъ Любечъ, древній городъ на

Днѣпрѣ, завладѣлъ обманомъ Кіевомъ, убивъ

Аскольда и Дира.

Кіевъ съ его красивымъ мѣстоположеніемъ

и многоводною, судоходною рѣкою такъ понра-

вился Олегу, что онъ сдѣлалъ его столицей,

назвавъ его матерью городовъ русскихъ (882 г.).

з

Новгородъ занялъ послѣ этого второстепен-

ное положеніе. Онъ подчинилъ себѣ древлянъ,

сѣверянъ и родимичей, предпринималъ удач-

ный походъ на Царьградъ (Константинополь),

заключилъ съ греками выгодный торговый до-

говоръ. Олегъ прославился построеніемъ горо-

довъ. За свои подвиги получилъ прозвище

„вѣщаго", т. е. мудраго. Доживъ до глубокой

старости, Олегъ, какъ говоритъ преданіе, умеръ

отъ своего любимаго коня. Онъ княжилъ 33 года.

Олегъ былъ первымъ исторически достовѣр-

нымъ княземъ.

4

Иг«рь (912—945).

Преемникомъ Олега былъ, сынъ Рюрика,

Игорь, который еще при жизни великаго князя

женился на псковитянкѣ Ольгѣ. Онъ, поко-

рилъ угличей, усмирилъ древлянъ, совершилъ

два похода на Царьградъ. Первый походъ былъ

неудаченъ, такъ какъ греческій полководецъ

Ѳеофанъ напалъ на русскія суда и началъ бро-

сать въ нихъ, при посредствѣ трубъ, такъ на-

зываемый греческій огонь, горѣвшій на водѣ.

Этотъ огонь произвелъ на нихъ страшное впе-

чатлѣніе, ему они и приписывали свою неу-

дачу. При второмъ походѣ греки предложили

Игорю миръ. Онъ объявилъ объ этомъ своей

5

дружинѣ. Дружина высказалась за миръ. Въ

слѣдующемъ году былъ написанъ новый дого-

воръ съ греками, но менѣе выгодный, чѣмъ при

Олегѣ. Договоръ этотъ былъ скрѣпленъ взаим-

ною клятвою. Дружина Игоря состояла изъ

язычниковъ и христіанъ. Первые вмѣстѣ съ

Игоремъ отправились на холмъ, на которомъ

стоялъ идолъ ихъ бога Перуна, гдѣ и произ-

несли свою клятву. Христіане клялись именемъ

христіанскаго Бога въ соборномъ храмѣ Иліи.

Дружина Игоря стала роптать, что онъ не

заботиться о ней, такъ какъ въ послѣдніе годы

своего княженія Игорь не ходилъ самъ за

данью, а посылалъ знатнаго мужа Свѣнельда,

почему дружина князя обѣднѣла, такъ какъ

князь дѣлился данью со своей дружиной. Игорь

послушался своихъ дружинниковъ и пошелъ съ

ними собирать дань въ землю древлянъ, кото-

рыхъ обложилъ усиленной данью. Однако этимъ

онъ не удовольствовался, а захотѣлъ взять еще

двойную дань, за что и былъ убитъ древлянами.

Его княженіе продолжалось 32 года.

Въ его княженіе впервые на Руси появились

печенѣги, которые стали безпокоить своими

набѣгами не только южные предѣлы Руси, но

и самый Кіевъ находился въ опасности отъ

этого народа. Первое появленіе печенѣговъ за-

писано въ лѣтописи подъ 915 годомъ.

6

Ольга (945— 957).

Ольга, жена Игоря, мудро правила за мало-

лѣтствомъ сына своего Святослава. Отомстивъ

за смерть своего мужа, она усмирила дре-

влянъ, сожгла ихъ городъ Коростень, вблизи

котораго былъ убитъ ея мужъ. Послѣ этого

она наложила на древлянъ большую дань.

Объѣзжая, въ сопровожденіи дружины и юнаго

Святослава, покоренныя племена, Ольга тво-

рила вездѣ судъ и расправу и подвластныя ей

племена обложила правильной данью.

Она оставила по себѣ память въ народѣ

какъ первая христіанка въ великокняжеской

семьѣ. Въ 957 г. она совершила путешествіе

7

въ Константинополь, но неизвѣстно приняла

ли она тамъ крещеніе или крестилась раньше

въ Кіевѣ, гдѣ уже былъ храмъ св. Иліи, а въ

Константинополь ѣздила для поклоненія святы-

нямъ и для полученія благословенія отъ пат-

ріарха. Возвратясь въ Кіевъ, Ольга склоняла

и Святослава принять христіанство, но на всѣ

увѣщанія матери молодой князь отвѣчалъ отка-

зомъ, говоря: могу ли одинъ принять новый

завѣтъ, чтобы дружина моя посмѣялась надо

мною. Въ 969 г. Ольга скончалась, передавъ

Святославу еще при жизни правленіе княже-

ствомъ. Она была погребена по христіанскому

обряду.

Современники называли ее мудрѣйшей изъ

женъ. „Она была предвѣстницей христіанства на

Руси. Церковь нарекла ее „Равноапостольной"

8

Святославъ (957—1)72).

Святославъ, сынъ Игоря и Ольги, велъ мно-

го войнъ. Своею суровою жизнью съ юныхъ

лѣтъ воспиталъ въ себѣ привычку къ трудамъ

и лишеніямъ. Вотъ что говоритъ о немъ лѣ-

топись: „Онъ ходилъ на непріятеля съ быстро-

той барса; въ походахъ не возилъ съ собою

ни котловъ, ни обозовъ; питался кониной или

мясомъ дикихъ звѣрей, которое пекъ на уго-

льяхъ; не боялся ни холода, ни ненастной по-

годы; спалъ въ походахъ безъ шатра подъ от-

крытымъ небомъ, подостлавъ подъ себя кон-

скій потникъ, а въ изголовье—сѣдло; если же

шелъ на врага, то никогда не нападалъ на

9

него врасплохъ, но всегда заранѣе предупре-

ждалъ: „иду на васъ".

Онъ разгромилъ волжскихъ болгаръ, а за-

тѣмъ спустился по рѣкѣ, побѣдилъ хазаръ, по-

томъ пошелъ на Кавказъ побѣдилъ ясовъ и косо-

говъ, послѣ этого онъ покорилъ вятичей и

наложилъ на нихъ дань. Слава о немъ разнес-

лась далеко и, по приглашенію византійскаго

императора Никифора Фоки, онъ направился

противъ дунайскихъ болгаръ и завоевалъ ихъ

землю и утвердился въ Переяславцѣ. Во время

отсутствія Святослава совершилось вторженіе

печенѣговъ въ его владѣнья; Святославъ вер-

нулся изъ Болгаріи и прогналъ печенѣговъ.

Послѣ смерти своей матери Ольги, онъ раздѣ-

лилъ русскую землю между своими сыновьями

Ярополкомъ (Кіевъ), Олегомъ (древлянскую

землю) и Владиміромъ (Новгородъ) и уѣхалъ

въ Болгарію, но византійскій императоръ Іоаннъ

Цимисхій, послѣ упорной борьбы, заставилъ Свя-

тослава удалиться изъ Болгаріи. Возвращаясь

съ остатками своей дружины въ Кіевъ, онъ былъ

убитъ печенѣгами у днѣпровскихъ пороговъ.

ю

Яраамгь (972—9Ѳ0).

Послѣ смерти Святослава началъ княжить

старшій сынъ его Ярополкъ. Вскорѣ между

сыновьями Святослава Ярополкомъ, Олегомъ

и Владиміромъ произошли раздоры. Ярополкъ

пошелъ въ древлянскую землю противъ Олега

и разбилъ его войско. Олегъ бѣжалъ съ остат-

ками своего войска и погибъ. Услышавъ о

смерти Олега. Владиміръ бѣжалъ къ варягамъ.

Ярополкъ послалъ своихъ посадниковъ въ Нов-

городъ и такимъ образомъ сдѣлался единодер-

жавнымъ правителемъ всей Русской земли.

Вскорѣ Владиміръ прибылъ съ варяжской дру-

жиною въ Новгородъ, прогналъ посадниковъ

и

Ярополка и велѣлъ имъ передать ему: „да знаетъ

онъ, что я противъ него вооружаюсь и да го-

товится отразить меня". Еще до похода на

Ярополка, Владиміръ завоевалъ Полоцкое кня-

жество, умертвилъ полоцкаго князя Рогвольда

и насильно женился на его дочери Рогнѣдѣ,

которая считалась невѣстою Ярополка. Послѣ

этого онъ пошелъ на Кіевъ. Ярополкъ былъ

убитъ благодаря измѣнѣ воеводы Блуда, кото-

рый выдалъ Ярополка Владиміру. Завладѣвъ

Кіевомъ, онъ востановилъ единодержавіе (980 г.).

12

Владиміръ Валяній или Снятой (ЯѲО—1015).

Первые годы княженія Владиміра были омра-

чены жестокостью его характера, наклонностью

къ многоженству и ревностнымъ поклоненіемъ

идоламъ. Онъ завоевалъ Червонную Русь или

Галицію, побѣдилъ ятвяговъ, воевалъ съ кам-

скими болгарами. Самымъ важнымъ дѣломъ его

княженія было утвержденіе на Руси христіан-

ства. Владиміръ рѣшился быть христіаниномъ.

Вслѣдствіе удачнаго похода на ятвяговъ, онъ

рѣшилъ принести Перуну человѣческую жертву,

жребій палъ на сына одного варяга христіанина;

отецъ не далъ сына и передъ всѣмъ народомъ

«казалъ, что ихъ боги не боги, но сдѣланы

людьми, а Богъ Одинъ, Которому поклоняются

греки. Отецъ и сынъ были убиты разсвирѣ-

13

пѣвшею толпою язычниковъ. Послѣ этого слу-

чая Владиміръ рѣшилъ принять новую вѣру.

Онъ считалъ унизительнымъ для себя сознаться

передъ греками въ своихъ заблужденіяхъ и про-

сить императоровъ о крещеніи: онъ хотѣлъ

завоевать вѣру Христову и принять ее рукою

побѣдителя. Собравъ большое войско, онъ по-

шелъ къ греческому городу Корсуню, завое-

валъ его и послалъ просить греческихъ импе-

раторовъ Василія и Константина, чтобы они

выдали за него ихъ сестру Анну, угрожая, въ

случаѣ ихъ отказа идти на Константинополь.

Императоры согласились, но съ условіемъ, если

онъ приметъ христіанство, и тогда Владиміръ

принялъ крещеніе въ Корсуни въ церкви св.

Василія (988 г.), а за нимъ крестились и многіе

изъ его дружины. Послѣ крещенія великій

князь вступилъ въ бракъ съ Анною. По возвра-

щеніи въ Кіевъ крестилъ свой народъ. Кіевляне

въ назначенное время пришли на берегъ Днѣпра,

куда прибылъ и Владиміръ, сопровождаемый

греческими священниками. Торжественно совер-

шился обрядъ крещенія. Послѣ крещенія въ

характерѣ Владиміра произошла большая пере-

мѣна: онъ сдѣлался набожнымъ,ласковымъ, щедро

раздавалъ милостыню, созидалъ школы храмы

(Десятинная церковь Богородицы въ Кіевѣ). Онъ

былъ въ полномъ смыслѣ отцомъ своихъ под-

данныхъ. Для защиты русскихъ предѣловъ отъ

внѣшнихъ непріятелей, особенно печенѣговъ,

онъ построилъ новые города. Владиміръ дожилъ

до старости и скончался въ селѣ Берестовѣ

(подъ Кіевомъ). Онъ погребенъ въ Десятин-

номъ храмѣ Богородицы. Церковью причисленъ

къ лику святыхъ, названъ „Равноапостольнымъ".

14

Свято полмъ (1015—1010).

Послѣ смерти Владиміра Св. между его сы-

новьями произошли междоусобія.

Святополкъ объявилъ себя великимъ кня-

земъ Кіевскимъ. У него явился замыселъ убить

всѣхъ братьевъ, чтобы самому овладѣть всей

русскою землею. Отъ руки подосланныхъ имъ

убійцъ мученически погибли его братья Борисъ

и Глѣбъ, а также и Святославъ. Но его братъ

Ярославъ, собравъ большое войско, пошелъ про-

швъ него. Ярославъ побѣдилъ, Святополкъ

был ь изгнанъ изъ Кіева бѣжалъ къ тестю своему,

польскому королю Болеславу Храброму, кото-

рый помогъ ему снова занять Кіевъ. Восполь-

зовавшись ссорой Болеслава со Святополкомъ

15

и уходомъ Болеслава въ Польшу, Ярославъ

вторично напалъ на Святополка и разбилъ его

на берегу р. Альты. Святополкъ бѣжалъ и умеръ

на чужбинѣ. За свои злодѣйства названъ „Ока-

яннымъ". Бориса и Глѣба церковь причислила

къ лику святыхъ.

іб

Ярмлагь I Мудры* (1019—1054).

Развитіе удѣльновѣчевой системы. Ярославъ I

Мудрый, сдѣлавшись великимъ княземъ кіев-

скимъ, хотѣлъ завладѣть волостями умершихъ

братьевъ, но встрѣтилъ опаснаго соперника въ

лицѣ Мстислава Тмутараканскаго, извѣстнаго

подъ названіемъ Удалаго. Онъ вступилъ съ

ппмъ въ борьбу и только черезъ 5 лѣтъ ему

удилось заключить миръ съ Мстиславомъ. Они

риздіілили землю Русскую на двѣ половины,

но теченію Днѣпра; Ярославъ получилъ запад-

ную, Мстиславъ — восточную. Только послѣ

смерти Мстислава ему удалось объединить всю

Русскую землю подъ своею властью кромѣ

17

полоцкаго княжества. Одержавъ блестящую по-

бѣду надъ печенѣгами, онъ навсегда освободилъ

Русь отъ ихъ нападеній. При немъ былъ послѣдній

морской походъ на Византію, который окончился

неудачно. Онъ заселялъ пустынныя мѣста, по-

строилъ города Юрьевъ и Ярославль и замѣ-

чательные соборы Св. Софіи въ Кіевѣ и Новго-

родѣ, распространялъ христіанство и грамот-

ность, основалъ училище въ Новгородѣ. Въ его

княженіе было положено начало Кіево-Печер-

ской Лаврѣ въ 1051 г. Ярославъ пользуется

славою перваго русскаго законодателя: ему при-

писываютъ изданіе такъ называемой „Русской

Правды"—письменныхъ законовъ на славянскомъ

языкѣ. Этотъ князь занималъ почетное мѣсто

среди современныхъ ему государей и съ нѣко-

торыми изъ нихъ находился въ родственныхъ

связяхъ.

За свою дѣятельность получилъ названіе

Мудраго. Умеръ 76 лѣтъ. Онъ раздѣлилъ рус-

скую землю между своими сыновьями и съ

этихъ поръ начала развиваться на Руси удѣльная

система (1054 г.).

Старшій сынъ Изяславъ получилъ Кіевъ и

Новгородъ, Святославъ — Черниговъ, Всево-

лодъ— Переяславль, Вячеславъ — Смоленскъ и

Игорь—Владиміръ Волынскій.

Похороненъ въ Кіевѣ въ храмѣ Св. Софіи.

18

Иаасмвъ I Яр»ел**ичъ (1054—1078).

I (ослѣ Ярослава Мудраго великимъ княземъ

«дѣлался Изяславъ Ярославичъ, въ княженіе

котораго начались междоусобныя войны.

I Іервыя смуты началъ изгой Ростиславъ Вла-

•шміровичъ. Старшій сынъ Ярослава Владиміръ,

умеръ при жизни своего отца и сынъ его Ро-

• І'іклавъ, не получившій отъ дѣда своего Яро-

• >іиіш никакой волости и не довольный тѣмъ,

•гпі сму давали сыновья Ярослава, набралъ дру-

жину и изгнавъ изъ Тмуторакани князя Глѣба,

гыші Святослава, утвердился здѣсь, но былъ

иіравлснъ греками. Глѣбъ Святославичъ опять

шпиль свое мѣсто. Послѣ Ростислава остались

• ыііові.я Володарь и Василько.

19

Ві. ІОбВ Г, пн КН ІІ і'оіі ІІІ ШННШЛГЯ новый

кочевой пароль поливны. < »іні вшили южныя

степи и открыли іпібіпп ни ругі кіи области.

Изяславъ пытался отразигь враговъ, но потер-

пѣлъ сильное пораженіе. Кіевляне вторично

хотѣли сразиться съ ііоловнами, прогя ІЬ я слава

дать имъ оружіе и коней, ів» ІЬиглавъ воспро-

тивился этому. Этотъ отказъ поссорилъ его съ

кіевлянами, домъ его был ь разграбленъ, а самъ

онъ бѣжалъ въ Польшу. Кіевскій престолъ за-

нялъ Святославъ, который и удержалъ его до

самой своей смерти. Послѣ смерти Святослава,

Изяславъ снова занялъ Кіевскій престолъ. Онъ

погибъ въ борьбѣ съ Олегомъ Святославичемъ

и Борисомъ Вячеславичемъ.

20

Всеволодъ * Ярослыичъ (1078—1093).

Изяславу наслѣдовалъ въ Кіевѣ слабый

Всеволодъ Ярославичъ, въ княженіе котораго

Россія страдала отъ междоусобій и половецкихъ

набѣговъ. Черниговскую волость онъ отдалъ

своему старшему сыну Владиміру (Мономаху),

Святославичей же окончательно лишилъ ихъ

наслѣдственнаго владѣнія, считая ихъ изгоями,

хотя отецъ ихъ и занималъ великокняжескій

престолъ, но занималъ его не по праву, при

жизни старшаго брата. Благодаря побѣдамъ сво-

его сына Владиміра Мономаха, удержался на

престолѣ до самой смерти. Всеволодъ любилъ

образованіе и самъ зналъ 5 языковъ.

21

3

Саатополігь II Иаасмаачъ (1093—ШЗ).

Святополкъ П Изяславичъ былъ слабый пра-

витель, коварный и корыстолюбивый человѣкъ.

Много насилія сдѣлалъ онь людямъ, у мно-

гихъ отнялъ имѣнія, продажу соли забралъ въ

свои руки и продавалъ ее по высокой цѣнѣ.

Княженіе его ознаменовалось смутами; особенно

сильны были междоусобія за Черниговъ и за

Волынь. Племянники Изяслава I и Всеволода

Святославича, лишенные Черниговской волости,

рѣшились возвратить ее, призвавъ на помощь

половцевъ. Для прекращенія междоусобій князья

съѣхались на общій совѣтъ въ Любекѣ (1097 г.)

и тутъ рѣшили, чтобы каждый изъ нихъ вла-

дѣлъ отцовскимъ достояніемъ: Черниговская

22

>бл асть была возвращена Святославичамъ.Междо-

усобія на Волыни началъ Давидъ Игоревичъ,

•('довольный тѣмъ, что лучшая ея часть доста-

ти-ь Васильку и Володарю Ростиславичамъ. Онъ

। і. помощью Святополка захватилъ и ослѣпилъ

Ннгилька. Борьба эта кончилась съѣздомъ въ

Питичевѣ 1100 г. (Владиміръ-Волынскій отнятъ

игъ Давида).

Вяадіаіръ II вноаах'ь (1113—1123).

Славный побѣдами, Владиміръ Всеволодо-

вичъ Мономахъ, называвшійся такъ въ честь

дѣда своего по матери, византійскаго импера-

тора Константина Мономаха, былъ избранъ

единодушно на великокняжескій престолъ въ

Кіевѣ, хотя онъ и не былъ старшимъ въ родѣ.

Византійскій императоръ Алексѣй Комненъ при-

слалъ ему драгоцѣнный вѣнецъ и золотыя бар-

мы (оплечье), которыми русскіе цари украша-

ются при вѣнчаніи на царство. Еще будучи

удѣльнымъ княземъ, Мономахъ пользовался лю-

бовью народа. Кроткій нравомъ, правдивый,

богобоязненный, храбрый воинъ, онъ забо-

24

и,пси о сохраненіи мира среди удѣльныхъ кня-

«•й, о водвореніи правильнаго суда и порядка

рсдп своего народа: установилъ виры, т. е.

и графы по уголовнымъ дѣламъ въ пользу оби-

і(«чіііыхъ, опредѣлилъ размѣръ процентовъ при

іаіімахь и дополнилъ „Русскую Правду- но-

ны ми постановленіями. Онъ былъ однимъ изъ

и Ѵ'ііііихъ князей древняго періода русской исто-

ріи. Лѣтопись называетъ его „братолюбцемъ,

нищелюбцемъ и добрымъ страдальцемъ за Рус-

। кую землю". Во время его княженія на Руси

п< шпорилась тишина: усобицы между князьями

прекратились, половцы присмирѣли. Достигнувъ

преклонныхъ лѣтъ (72 г.), онъ скончался, оста-

пнігь дѣтямъ поученіе, которое совѣтуетъ имъ

почище читать. Это поученіе свидѣтельствуетъ

о яго просвѣщенномъ умѣ. Изъ совѣтовъ Мо-

номаха замѣчательны слѣдующіе, а именно, не

нарушать клятвъ, не убивать ни праваго, ни

нииоііатаго и не повелѣвать убивать.

25

Метгел*»\ I Вмдаміроіичъ (1125—1132).

Мстиславъ I Владиміровичъ,. старшій сын'

Владиміра Мономаха, послѣ смерти своеп

отца, утвердился на кіевскомъ престолѣ. Он

былъ достойнымъ преемникомъ отца: усердн>

трудился для блага страны и держалъ въ пови

новеніи удѣльныхъ князей. Онъ завладѣлъ Пс

лоцкимъ княжествомъ и отдалъ его своем;

сыну Изяславу, а полоцкихъ князей изгналъ в-

Грецію.

26

Яр««олкъ II Владвніроввчъ (1132—1189).

Яронолкъ II Владиміровичъ сдѣлался вели-

ннмі. княземъ кіевскимъ послѣ брата своего

Мі пюіііна. Княженіе его было безпокойно: ме-

жду Мономаховичами произошли раздоры, ко-

інрымп воспользовались сыновья Олега Свято-

і иніін'ііі и начали борьбу съ Мономаховичами

•и ггііріііипство. Полоцкіе князья также восполь-

ноіи.ііін*і. этими усобицами и снова заняли По-

і|пІіі(<і<* княжество.

Вовввлвдъ II Ольгвввчъ (1139—1146).

Воспользовавшись раздорами, возникшими

среди Мономаховичей, Всеволодъ II сдѣлался ве-

ликимъ княземъ. Послѣ его смерти долженъ

былъ княжить его братъ Игорь, но кіевляне,

не любившіе Ольговичей и отличавшіеся при-

верженностью къ дому Мономаха, призвали къ

себѣ на престолъ Изяслава II Мстиславича, а

Игоря убили.

28

Маяслмъ II Метясмяичъ (1146—1154).

Признанный на престолъ кіевлянами, Изя-

• <11)111. II нарушилъ этимъ права родныхъ дядей

ІЬі’іічлііна и Юрія. Изяславъ II былъ муже-

і ііігііііымъ и энергичнымъ человѣкомъ. Онъ

япрпіно сознавалъ свои личныя достоинства

и нг думалъ, на чьей сторонѣ право: „не

міи ін идетъ къ головѣ, говорилъ онъ, а го-

інні» кі. мѣсту". Юрій Долгорукій предъявилъ

» ной права; произошла упорная борьба за Кіевъ.

’Іим раза изгоняемый изъ Кіева Юріемъ, но не

йнпілііпіііі уступить ему, Изяславъ отдалъ Кіевъ

» нірінгму, но неспособному дядѣ Вячеславу

29

Владиміровичу и ноль «ю имсиемь правилъ

Кіевомъ до своей смерти. Голі.ко послѣ его

смерти Кіевъ перешелъ къ І< >рпо Долгорукому,

который прокняжилъ въ немъ всего три года.

Въ борьбѣ Юрія съ Изясллвомъ II принимали

участіе и венгры, принявшіе сторону ІІзяслава.

зо

ЮрІІ I Владівіровічъ Долгорукі* (1154—1157).

Младшій сынъ Владиміра Мономаха, Юрій I

Владиміровичъ Долгорукій, властолюбивый князь

былъ первымъ у строителемъ Суздальскаго княже-

ства, которое при немъ сдѣлалось сильнымъ и са-

мостоятельнымъ. Онъ поселился въ Суздалѣ и от-

сюда управлялъ всей своей вотчиной, но южная

Русь влекла его къ себѣ. Предоставивъ Суздаль-

скую землю своимъ младшимъ сыновьямъ, онъ,

послѣ упорной борьбы, занялъ Кіевъ и утвердился

въ немъ, гдѣ въ скоромъ времени и умеръ. Лю-

бовью народной не пользовался. Кіевляне такъ не-

навидѣли его, что узнавъ объ его смерти, разгра-

били его богатыя хоромы. О немъ осталась память,

какъ объ основателѣ многихъ городовъ (Юрьевъ,

Звенигородъ), строителѣ церквей и монастырей.

31

Аидр»і Юрь«аічъ БоголмбскІ* (1157—1174).

Умный, мужественный внукъ Владиміра Мо-

номаха, Андрей Юрьевичъ былъ первый русскій

князь, начавшій борьбу съ пагубной удѣльно-

вѣчевой системой; въ собственной землѣ онъ не

раздавалъ удѣловъ ни братьямъ, ни сыновьямъ,

а княжилъ въ ней единодержавно. Посаженный

отцомъ своимъ въ Звенигородѣ, близъ Кіева,

онъ самовольно ушелъ въ Суздальскую землю,

гдѣ онъ родился и правилъ ранѣе въ молодомъ

пригородѣ Владимірѣ на Клязьмѣ. Недовольный

великимъ княземъ Кіевскимъ Мстиславомъ II

Изяславичемъ, Андрей послалъ противъ него

войско. Въ 1169 г. Кіевъ былъ взятъ и разгра-

бленъ. Андрей отдалъ его своему брату Глѣбу,

32

а самъ, принявъ титулъ великаго князя, остался

жить во Владимірѣ на Клязьмѣ. Онъ украсилъ

его богатыми храмами, особенно знаменитъ со-

боръ въ честь Успенія Богородицы. Съ тѣхъ

поръ Кіевъ потерялъ значеніе стольнаго города.

Уходя на югъ, онъ захватилъ съ собою

икону пр. Богородицы, писанную по преда-

нію, Евангелистомъ Лукою; эта икона сдѣла-

лась святыней Суздальской земли подъ име-

немъ Владимірской иконы Божьей Матери.

Гордый, не выносившій противорѣчій, онъ былъ

суровъ съ своими дружинниками. Негодуя на

его чрезмѣрную строгость и самовластіе, бояре

составили заговоръ и убили великаго князя въ

его любимомъ Боголюбовѣ (въ 11 верстахъ отъ

Владиміра). Не любилъ суроваго князя и народъ,

о которомъ онъ заботился: три дня тѣло его

пролежало неубраннымъ.

Андрей Боголюбскій явился представителемъ

не князя-дружинника, а скорѣе носителя вер-

ховной власти. Всѣмъ, начиная съ родныхъ, онъ

давалъ чувствовать, что онъ не князь, отецъ и

братъ, а верховный повелитель. По праву силь-

наго, Андрей изгналъ изъ княжества своихъ

братьевъ и племянниковъ.

33

Мстаславъ II Имславать (1167—1109).

Княжилъ всего два года и былъ изгнанъ изъ

Кіева въ 1169 Андреемъ Боголюбскимъ, кото-

рый былъ недоволенъ тѣмъ, что Мстиславъ по-

садилъ въ Новгородѣ княземъ своего сына.

34

Михамъ Юрыанчъ (1174—1176).

Послѣ смерти Андрея Боголюбскаго въ суз-

дальской землѣ произошли смуты и междоусобія

между его братьями и племянниками, которые

поспорили за старшинство. Племянниковъ под-

держивало вѣче городовъ Ростова и Суздаля,

которые завидовали возвышенію Владиміра, но

Владимірцы были на сторонѣ братьевъ Андрея

Боголюбскаго, они взяли верхъ и великимъ

княземъ сдѣлался Михаилъ Юрьевичъ.

35

Всеволодъ III Юрьевичъ (Большое гнѣздо)

(1176-1212).

Всеволодъ III Большое Гнѣздо (отецъ мно-

гочисленнаго семейства) сдѣлался великимъ кня-

земъ и, оставшись жить во Владимірѣ, окон-

чательно утвердилъ первенство этого города.

Онъ славился богатствомъ, содержалъ много-

численную дружину,которуюпрославл ялъ авторъ

„Слово о полку Игорѣ", и держалъ въ страхѣ

прочихъ князей. Онъ еще болѣе усилилъ зна-

ченіе Суздальскаго княжества. Пользуясь раздо-

рами князей, онъ подчинялъ ихъ своей власти;

такъ, онъ подчинилъ себѣ княжество Рязанское.

Подобно своимъ предшественникамъ совершалъ

36

походы на Камскихъ болгаръ. Онъ имѣлъ боль-

шое вліяніе на событія въ южной Руси. Лѣто-

писецъ, говоря объ его религіозности и нище-

любіи, прибавляетъ, что онъ судилъ судомъ

истиннымъ и нелицемѣрнымъ. Послѣ смерти Все-

волода Суздальское княжество раздробилось.

Съ 1212—1216 произошли усобицы между сы-

новьями Всеволода III Константиномъ и Юріемъ.

37

Имстаигмъ Всваолодовачъ

(1216—1219).

Послѣ смерти Всеволода III между его сыновья-

ми Константиномъ и Юріемъ произошли раздоры

вслѣдствіе того, что ВсеволодъIII, недовольный

своимъ старшимъ сыномъ Константиномъ, отдалъ

великокняжескій стольный городъ Владиміръ

второму сыну, Юрію.

Третій сынъ Всеволода, Ярославъ былъ на

сторонѣ Юрія. Онъ княжилъ въ Новгородѣ, но

новгородцы были имъ недовольны. На защиту

Новгорода явился Мстиславъ Удалой, князь

Смоленскій, заключившій союзъ съ Константи-

38

номъ Произошла битва при р. Липицѣ 1216 г.

Константинъ и Мстиславъ одержали побѣду и

Константинъ сдѣлался великимъ княземъ. Онъ

княжилъ всего 3 года и умеръ въ 1219 г. и

Юрій II снова занялъ великокняжескій пре-

столъ.

39

Юрій II Всеммдовичъ (1219—12!ІЯ).

Послѣ смерти брата своего Константина Юрій

II снова сдѣлался великимъ княземъ. Онъ велъ

удачную войну съ мордвой и Камскими болгарами

и для защиты сѣверо-восточныхъ границъ по-

строилъ крѣпость Нижній-Новгородъ. При немъ

былопервое нашествіе татаръ подъ предводитель-

ствомъ Темучина, прозваннаго Чингизъ-Ханомъ.

До XIII в. татары или монголы, обитавшіе

къ сѣверо-западу отъ Китая, жили отдѣльными

ордами. Перекочевывая съ мѣста на мѣсто,

они занимались скотоводствомъ, жили въ ки-

биткахъ, питались кониной и кумысомъ. Они

поклонялись идоламъ, небу, огню. Татары дро-

40

бились на орды, но въ XIII в. Темучинъ, провоз-

гласивъ себя великимъ ханомъ или Чингизъ-

Ханомъ, соединилъ всѣ орды въ одну великую

орду и пошелъ на опустошеніе Китая. Завое-

вавъ сѣверный Китай, онъ пошелъ на Бухару,

откуда часть своего войска онъ послалъ на

западъ; татарскій отрядъ, пройдя Кавказъ, вторг-

нулся въ южно-русскіе степи, заселенныя по-

ловцами. Мстиславъ Удалой и другіе южно-

русскіе князья, соединившись съ половцами,

сразились съ татарами на берегу р. Калки,

впадающей въ Азовское море. Русскіе князья,

благодаря своимъ раздорамъ и бѣгству полов-

цевъ, были разбиты на голову (въ 1223 г.).

Вскорѣ Темучинъ умеръ. Его сынъ Угедей

былъ провозглашенъ великимъ ханомъ. Въ 1235 г.

Угедей отправилъ своего племянника Батыя на

покореніе Европы. Разгромивъ Камскихъ Бол-

гаръ, татары вступили въ Рязанскую землю.

Послѣ взятія Рязани (1237 г.), Батый напра-

вился въ область Суздальскую. Взявъ Москву,

они подступили къ Владиміру на Клязьмѣ. Юрія II

не было въ городѣ, онъ собиралъ войско для

борьбы съ татарами. Семейство великаго князя

съ епископомъ Митрофаномъ укрылось въ Успен-

скомъ соборѣ, гдѣ и погибло среди пламени.

На берегахъ рѣки Сити (1238 г.) татары встрѣ-

тились съ великимъ княземъ Юріемъ II, про-

изошла битва, русскіе потерпѣли пораженіе,

великій князь палъ. Татары взяли Тверь, Тор-

жокъ и, не дойдя 100 вер. до Новгорода, повер-

нули на юго-востокъ.

41

Яр*сл*аъ 11 Ісаылодоіачъ (1238—1246).

Юрію II наслѣдовалъ во Владимірѣ его млад-

шій братъ Ярославъ Всеволодовичъ. Онъ, какъ

старшій, распредѣлилъ суздальскія княжества ме

жду князьями: одному своему брату онъ отдалъ

Суздаль, другому Стародубъ на Клязьмѣ. Кня-

жества распредѣлялись такъ, что въ каждомъ

княжествѣ утверждалась извѣстная линія князей.

Такъ какъ татары оставляли въ покоѣ только

тѣ народы, которые были имъ покорны, то

Ярославъ Всеволодовичъ рѣшилъ оказывать

имъ всякій почетъ. Онъ смирился передъ ханомъ

и первый подалъ примѣръ покорности, поѣхавъ

на поклонъ къ хану Батыю въ Золотую Орду

42

і >ні. исполнилъ всѣ требуемые обряды: прошелъ

между двухъ огней и поклонился тѣни Чингисъ-

Хніід. Ба тый былъ очень доволенъ покорностью

Прислана и далъ ему ярлыкъ (грамота) на великое

мінжгпіе. Его примѣру послѣдовали и другіе

НІІІІ'ІІЛІ.

Походъ Ярослава противъ Литовцевъ окон-

чи игн очень удачно, онъ не только побѣдилъ

іи ь, многихъ взялъ въ плѣнъ. Ярославъ умеръ

ни пуги въ Азію, когда отправился по прика-

•інніиі Битыя поклониться великому хану Гаюку.

( I. 1246—1252 6 лѣтъ происходили усобицы.

43

Александръ Яресаавкнъ Невскій <1252—1208).

Александръ Ярославичъ Невскій, сынъ Яро-

слава II Всеволодовича, принадлежалъ къ числу

замѣчательныхъ правителей Русской земли. Онъ

слѣдовалъ мудрой политикѣ своего отца, при

жизни котораго княжилъ въ Новгородѣ. Въ

это время Новгороду угрожали піведы, а

Пскову—нѣмцы и литовцы. Во главѣ шведскаго

войска стоялъ знаменитый полководецъ Бир-

геръ, основатель города Стокгольма. Шведы

шли по приказанію римскаго папы крестовымъ

походомъ на финскія и сосѣднія съ Новгоро-

домъ земли, чтобы завоевать ихъ и ввести ка-

і'ОЛИЦИЗмъ. Въ 1240 г. Александръ Ярославичъ

44

разбилъ шведовъ на берегахъ Невы. За эту

побѣду и получилъ прозваніе Невскаго. Въ

1242 г. одержалъ побѣду на льду Чудскаго

озера (Ледовое побоище) надъ ливонскими ры-

царями, которые въ началѣ XIII столѣтія посе-

лились по Западной Двинѣ и въ 1201 г. осно-

вали городъ Ригу.

Такимъ образомъ онъ спасъ русскую землю

отъ нѣмецкаго владычества и католицизма. Три

раза Александръ отражалъ нападенія литовцевъ.

Побѣждая западныхъ враговъ—шведовъ, нѣм-

цевъ и литовцевъ, Александръ совершенно

иначе держалъ себя по отношенію къ татарамъ.

Въ 1252 году онъ утвердился на великокняжес-

комъ Владимірскомъ престолѣ. Полную покор-

ность хану онъ считалъ единственнымъ сред-

ствомъ спасти отечество, а потому онъ ѣздилъ

въ орду съ богатыми дарами, выказывая безу-

словное повиновеніе волѣ хана и убѣждая и

другихъ повиноваться. Онъ уговорилъ новго-

родцевъ согласиться на поголовную перепись,

которую новый ханъ Берке, (братъ Батыя) ве-

лѣлъ произвести для того, чтобы опредѣлить

размѣръ дани. Но жители Ростова, Суздаля,

Владиміра, Ярославля, возмущенные угнетеніями

татарскихъ баскаковъ, убили ихъ, то Александръ

нь 4-ый разъ поѣхалъ въ орду просить имъ

помилованія у хана. Цѣль была достигнута, но

на возвратномъ пути во Владиміръ онъ умеръ.

Онъ былъ выдающимся государственнымъ дѣя-

телемъ и полководцемъ. Церковью причисленъ

къ лику святыхъ.

45

»

Яросяааъ III Яраелааичъ (1263—1272).

Послѣ смерти Александра Невскаго великимъ

княземъ Владимірскимъ сдѣлался его братъ Яро-

славъ Ярославичъ, князь тверской. Онъ слѣдо-

валъ примѣрамъ своего отца и брата. Въ его

княженіе окончилось двадцатипятилѣтіе татар-

скаго ига, такъ-какъ въ 1266 г. умеръ ханъ

Берке, при которомъ татары приняли магоме-

танскую вѣру.

46

Василій I Ярсслалт (1272—1276).

Василій I Ярославичъ, второй брать Але-

ксандра Невскаго, князь костромской, вокня-

жился во Владимірѣ послѣ смерти брата своего

Ярослава Ярославича. Въ 1274 г. былъ созванъ

соборъ епископовъ для возстановленія церков-

ныхъ уставовъ. 1276—1304. Междоусобія сыно-

вей Александра Невскаго.

47

Дантрій Алвисаидр«і*чъ Пврааславеаій

(1276—1294).

Андрей Алеисаадроеачъ Городецкій

(1294—1304).

Сыновья Александра Невскаго Дмитрій Але-

ксандровичъ Переяславскій и Андрей Алексан-

дровичъ Городецкій вели между собою борьбу

за великое княженіе и, обращаясь за рѣшеніемъ

своихъ споровъ къ хану, приводили татаръ, ко-

торые опустошали русскую землю.

49

Михамъ II Ярославичъ (1304—1319).

Послѣ смерти сыновей Александра Невскаго

ярлыкъ на великое княженіе отъ хана получилъ

племянникъ Александра Невскаго, Михаилъ Яро-

славичъ Тверской, который и долженъ былъ кня-

жить по праву старшинства, но племянникъ его

Юрій Даниловичъ Московскій, не имѣвшій правъ

на великое княженіе вступаетъ въ борьбу съ

дядей. Пріобрѣтя расположеніе хана Узбека

женитьбою на его сестрѣ Дончакѣ, онъ обви-

нилъ Михаила Ярославича въ отравленіи Дон-

чаки, которая умерла въ плѣну у Тверского

князя. Михаилъ былъ звѣрски замученъ въ ордѣ

въ присутствіи Юрія, который и получилъ отъ

хана ярлыкъ на великое княженіе.

50

Юріі III Дипломъ (1319—1326).

Получивъ послѣ смерти Михаила Ярославича

великое княженіе Владимірское, Юрій Ш Да-

ниловичъ недолго торжествовалъ свою побѣду:

вскорѣ онъ былъ убитъ въ Золотой Ордѣ сы-

номъ Михаила Ярославича Димитріемъ, по про-

званію „Грозныя Очи", который мстилъ Юрію

за смерть своего отца.

За такое самоуправство ханъ казнилъ Ди-

митрія. При Юріи Даниловичѣ Московское кня-

жество обогатилось двумя важными городами

Можайскомъ и Коломной. Можайскъ находится

ігі» верхнемъ теченіи р. Москвы, а Коломна

при впаденіи ея въ Оку, такимъ образомъ Мо-

сковскіе князья имѣли въ распоряженіи все те-

ченіе рѣки Москвы.

51

Александръ II Михаалоанчъ

(1326-1328).

Александръ П Михаиловичъ князь Тверской,

получивъ отъ хана Узбека ярлыкъ на великое

княженіе вскорѣ лишился престола за то, что

позволилъ тверичанамъ убить ханскаго посла

Чолхана и его свиту, которые по обыкновенію

позволяли себѣ дѣлать жителямъ разныя обиды

и насилія. Братъ Юрія Іоаннъ Даниловичъ Ка-

лита воспользовался гнѣвомъ Узбека, поѣхалъ

въ Орду съ донесеніемъ о тверскихъ событіяхъ

и вернулся оттуда съ татарскимъ войскомъ,

чтобы наказать мятежниковъ. Тверское княже-

52

ство подверглось сильному опустошенію, а также

и Новоторжская область принадлежавшая къ

владѣніямъ Новгорода.

Александръ бѣжалъ въ Псковъ и великимъ

княземъ сдѣлался Іоаннъ Даниловичъ Калита.

Впослѣдствіи Александръ Михаиловичъ погибъ

въ Ордѣ.

53

Іоааиъ I Даимоаичъ Халита

(1328—1340).

Іоаннъ I Даниловичъ, прозваніемъ Калита,

(т. е. мѣшокъ съ деньгами, который онъ носилъ

для раздачи бѣднымъ) первый князь собира-

тель Руси, великій князь Московскій, положилъ

начало возвышенію Москвы.

(Основателемъ Московскаго княжества былъ

младшій сынъ Александра Невскаго Даніилъ,

который получилъ по наслѣдству и съумѣлъ

удержать за собою г. Переяславль Залѣсскій,

одинъ изъ старинныхъ и самыхъ значитель-

ныхъ городовъ Сѣверной Россіи, а при Юріи

Даниловичѣ Московское княжество обогати-

лось еще двумя городами Можайскомъ и Ко-

54

домною. Москва, какъ городъ, упоминается въ

лѣтописи подъ 1176 годомъ). Повинуясь волѣ

хана, Калита заслужилъ его полное довѣріе.

Ханъ поручилъ ему сборъ дани. Собирая дань

для отсылки ее въ Орду, онъ удерживалъ часть

этой дани, чтобы увеличить свою собственную

казну. Водворилась тишина и народъ началъ

отдыхать послѣ смутъ и разореній. Калита уве-

личилъ Московское княжество новыми пріоб-

рѣтеніями: онъ покупалъ у бѣдныхъ князей де-

ревни, села и даже города. (Бѣлозерскъ, Га-

личъ. Угличъ). Въ 1326 г. Калита перенесъ

митрополію изъ Владиміра въ Москву. Это со-

бытіе имѣло значеніе въ дѣлѣ усиленія Москвы.

Митрополитъ Петръ большею частью жилъ

въ Москвѣ и посовѣтовалъ Іоанну Калитѣ вы-

строить церковь во имя Успенія Пресвятой Бо-

городицы. Митрополитъ Петръ скончался въ

Москвѣ и былъ погребенъ въ томъ мѣстѣ

Успенскаго собора, которое самъ приготовилъ

себѣ. Преемникъ Петра, митрополитъ Ѳеогностъ

переселился окончательно въ Москву. Съ пере-

несеніемъ митрополіи Москва сдѣлалась цер-

ковною столицею всей Руси. Онъ первый изъ

князей называлъ себя „великимъ княземъ всея

Руси".

Раздѣливъ свои земли между сыновьями

Симеономъ, Іоанномъ и Андреемъ,Іоаннъ Калита

отдалъ Москву въ общее имъ владѣніе, такъ

что Москва всегда должна быть столицею.

55

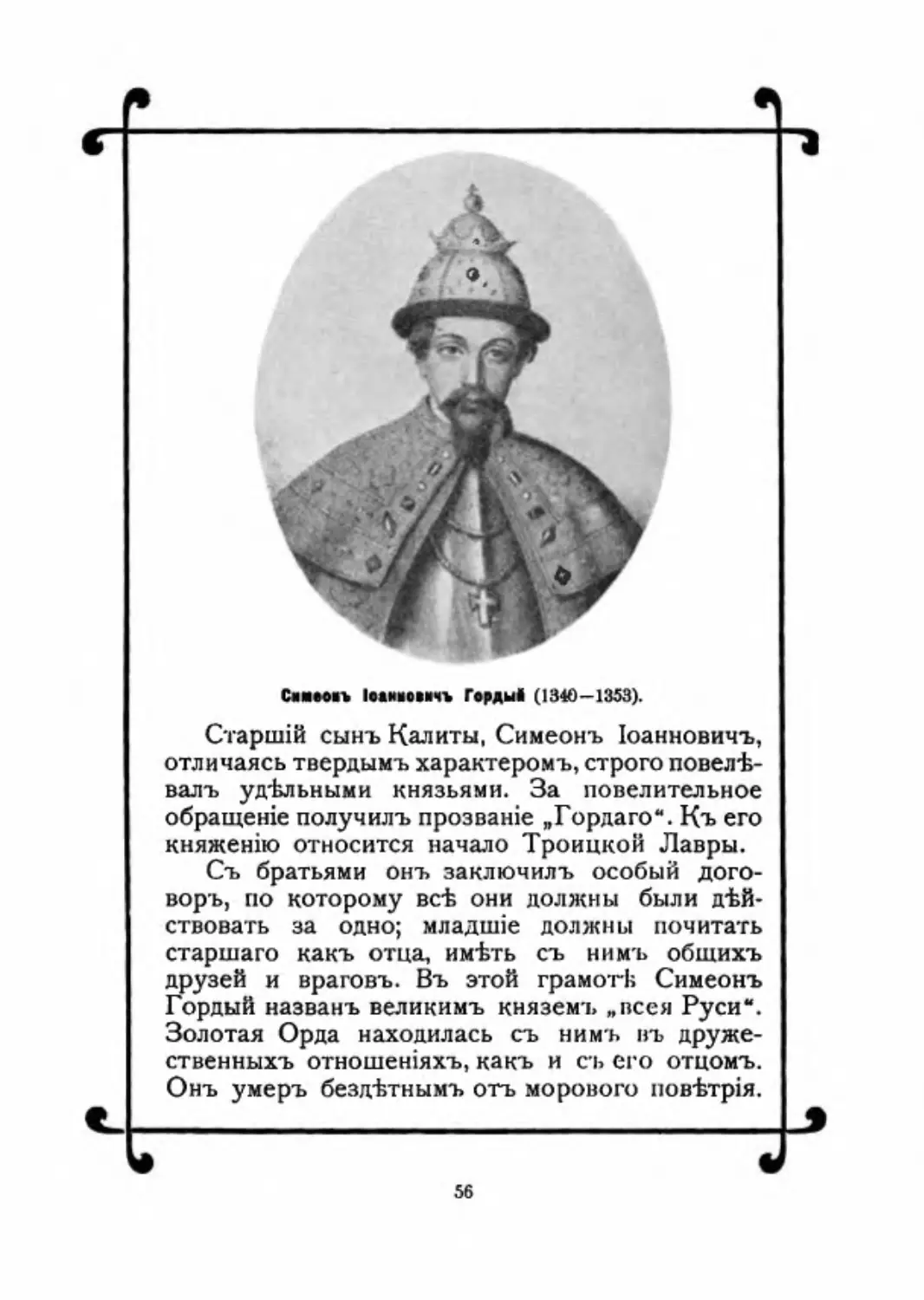

Санмгъ (•аивомчъ Гарды* (1340-1353).

Старшій сынъ Калиты, Симеонъ Іоанновичъ,

отличаясь твердымъ характеромъ, строго повелѣ-

валъ удѣльными князьями. За повелительное

обращеніе получилъ прозваніе „Гордаго". Къ его

княженію относится начало Троицкой Лавры.

Съ братьями онъ заключилъ особый дого-

воръ, по которому всѣ они должны были дѣй-

ствовать за одно; младшіе должны почитать

старшаго какъ отца, имѣть съ нимъ общихъ

друзей и враговъ. Въ этой грамотѣ Симеонъ

Гордый названъ великимъ княземъ „всея Руси".

Золотая Орда находилась съ нимъ въ друже-

ственныхъ отношеніяхъ, какъ и съ его отцомъ.

Онъ умеръ бездѣтнымъ отъ морового повѣтрія.

56

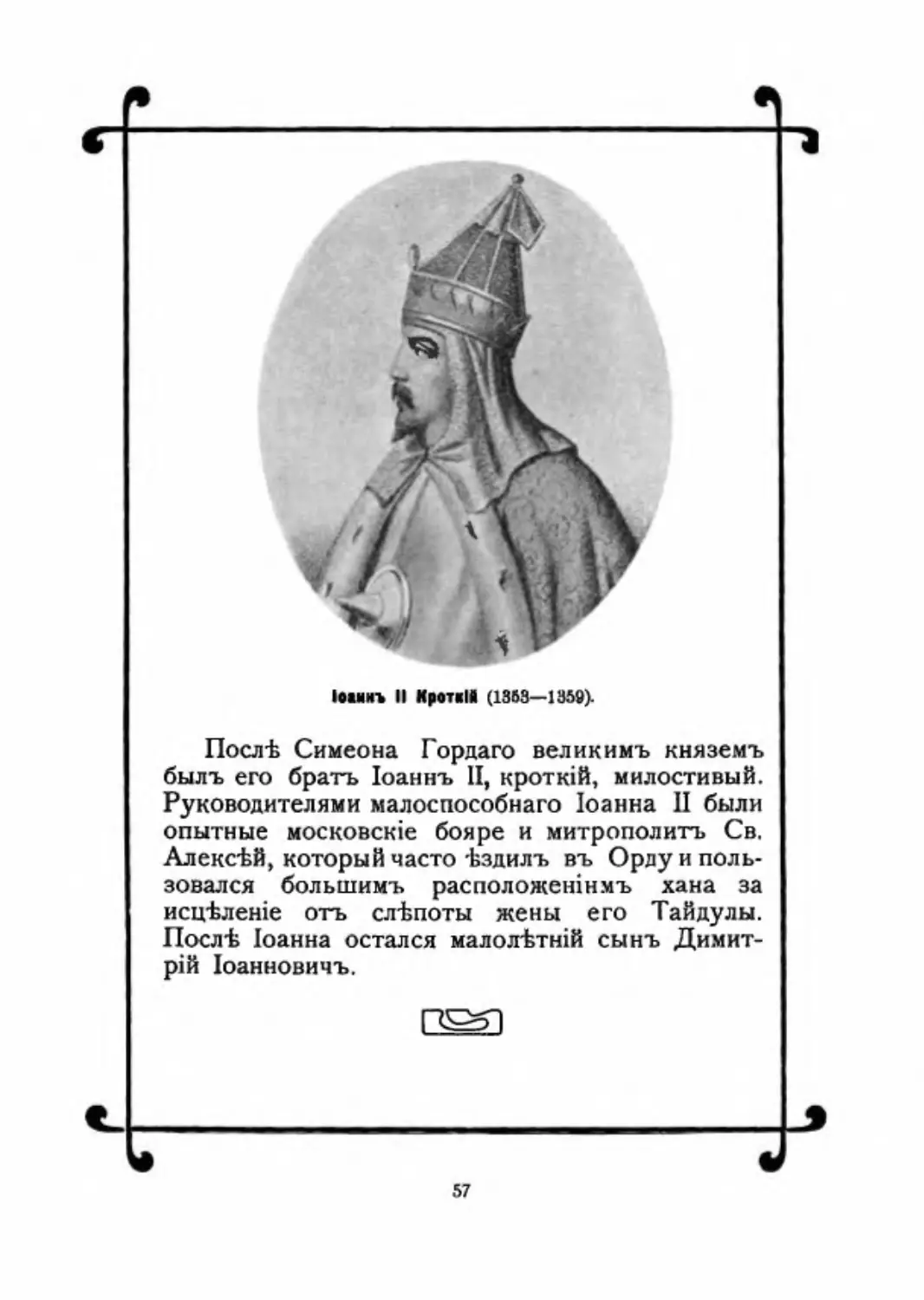

Іоаннъ II Кроткія (1363—1359).

Послѣ Симеона Гордаго великимъ княземъ

былъ его братъ Іоаннъ II, кроткій, милостивый.

Руководителями малоспособнаго Іоанна II были

опытные московскіе бояре и митрополитъ Св.

Алексѣй, который часто ѣздилъ въ Орду и поль-

зовался большимъ расположеніямъ хана за

исцѣленіе отъ слѣпоты жены его Тайдулы.

Послѣ Іоанна остался малолѣтній сынъ Димит-

рій Іоанновичъ.

57

Даштрі* Иоастаатиновмчъ

(1359—1863).

Волею хана, назначенный въ преемники Іоан-

ну II, Димитрій Константиновичъ Суздальскій,

послѣ нѣсколькихъ лѣтъ неудачной борьбы съ

Москвою, долженъ былъ уступить престолъ

юному Димитрію Іоанновичу, которому Москов-

скіе бояре выхлопотали ярлыкъ на великое

княженіе.

58

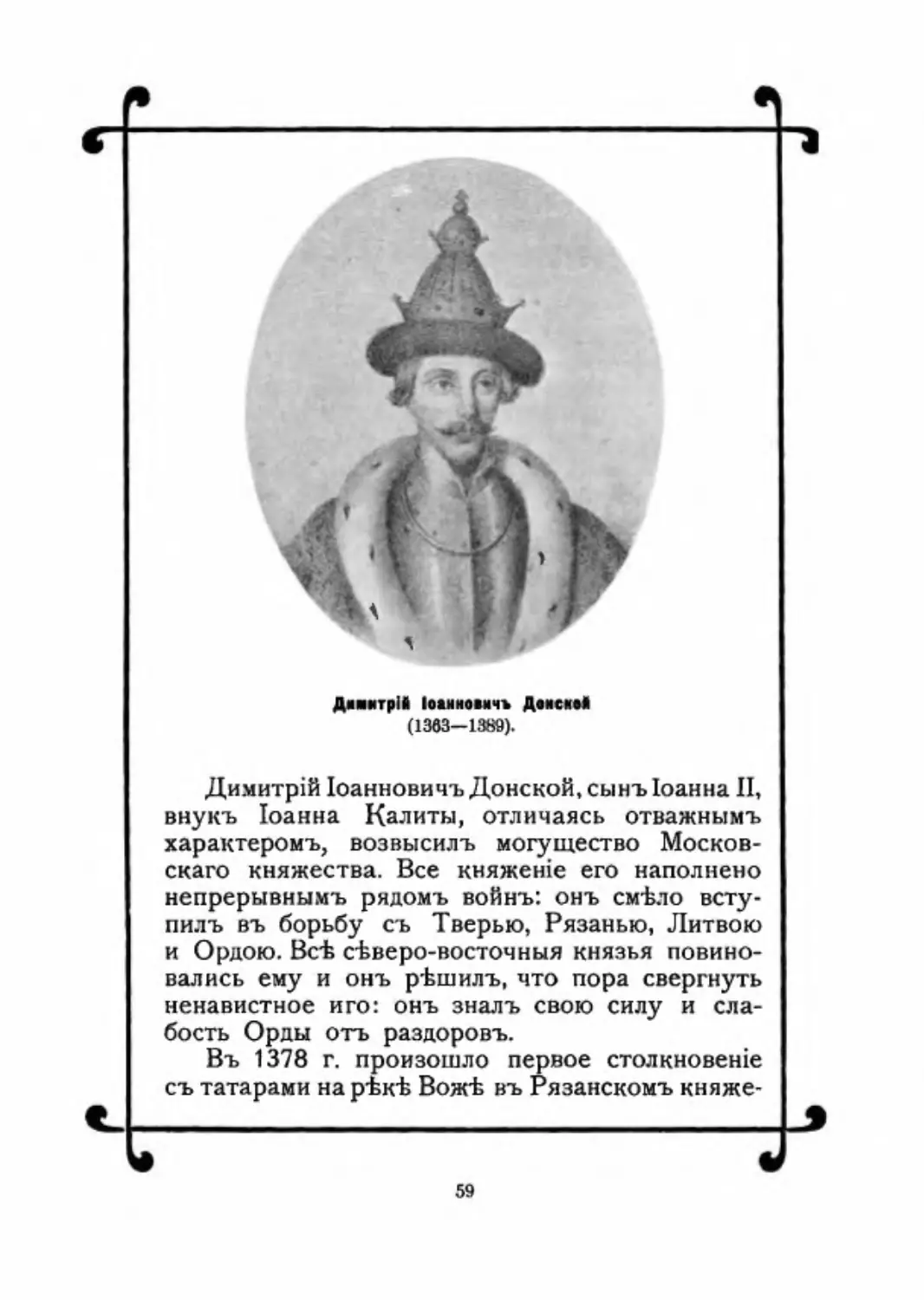

Дивитріі Іоанновичъ Доиска*

(1363—1389).

Димитрій Іоанновичъ Донской, сынъ Іоанна II,

внукъ Іоанна Калиты, отличаясь отважнымъ

характеромъ, возвысилъ могущество Москов-

скаго княжества. Все княженіе его наполнено

непрерывнымъ рядомъ войнъ: онъ смѣло всту-

пилъ въ борьбу съ Тверью, Рязанью, Литвою

и Ордою. Всѣ сѣверо-восточныя князья повино-

вались ему и онъ рѣшилъ, что пора свергнуть

ненавистное иго: онъ зналъ свою силу и сла-

бость Орды отъ раздоровъ.

Въ 1378 г. произошло первое столкновеніе

съ татарами на рѣкѣ Вожѣ въ Рязанскомъ княже-

59

ствѣ. Русское войско подъ личнымъ предводитель-

ствомъ Димитрія Іоанновича одержало побѣду

надъ татарами, подъ начальствомъ Мамая. Этапо-

бѣда была первою, одержанною надъ татарами

со времени вторженія ихъ въ предѣлы Россіи.

Неизмѣримо славнѣе ея была Куликовская по-

бѣда. Разгнѣванный Мамай рѣшился отомстить

Димитрію и сталъ собирать противъ него гроз-

ное ополченіе, вступивъ въ союзъ съ литов-

скимъ княземъ Ягелло. Димитрій также дѣя-

тельно готовился къ встрѣчѣ страшнаго врага.

8 Сентября 1380 г. Димитрій Іоанновичъ, бла-

гословенный пр. Сергіемъ, основателемъ Тро-

ицко-Сергіевской лавры, съ соединенными си-

лами всѣхъ сѣверо-восточныхъ князей, кро-

мѣ князя рязанскаго, разбилъ Мамая на по-

лѣ Куликовомъ, при впаденіи въ Донъ р. Не-

прядвы. Побѣдѣ надъ татарами много помогъ

двоюрдный братъ великаго князя Владиміръ

Андреевичъ Храбрый, уловившій удобное вре-

мя для нападенія на полчища Мамая съ ты-

лу со своимъ отрядомъ, стоявшимъ въ засадѣ,

въ которомъ находился также и воевода Во-

лынскій Боброкъ.

За эту побѣду Димитрій Іоанновичъ полу-

чилъ прозваніе Донского. Какъ ни блестяща

была эта побѣда, она все-таки не избавила наше

отечество отъ татарскаго ига. Ханъ Тохта-

мышъ, низложивъ Мамая, внезапно напалъ на

Москву, заставивъ великаго князя опять пла-

тить дань. Несмотря на это Куликовская по-

бѣда имѣетъ большое значеніе. Она подняла

духъ русскаго народа, ослабила татаръ, упро-

чила уваженіе къ династіи великихъ князей

Московскихъ.

60

Умирая, Димитрій Донской благословилъ

своего старшаго сына Василія не только Мо-

сквою, но и великимъ княженіемъ Владимір-

скимъ, называя его своей отчиною. Такимъ

образомъ имъ установленъ новый порядокъ

престолонаслѣдія отъ отца къ сыну.

61

Василій I Дматріаычъ (1389—1425).

Сынъ Димитрія Донского, Василій I Дмит-

ріевичъ, продолжалъ собираніе русской земли.

Спустя три года Василій I совершилъ поѣздку

въ Орду и купилъ у хана Тохтамыша ярлыкъ

на княжество Нижегородское и Муромскій

удѣлъ. Василій I велъ также борьбу съ Нов-

городомъ, такъ какъ новгородцы стремились

уничтожить церковную зависимость отъ мо-

сковскаго митрополита и не хотѣли платить

пошлинъ великому князю московскому. Въ этой

борьбѣ Москва осталась побѣдительницей. При

немъ Русь испытала два татарскихъ нашествія.

Первое было сдѣлано монгольскимъ завоевате-

62

лемъ Тамерланомъ, который назначилъ ханомъ

Золотой Орды Тохтамыша. Онъ возсталъ противъ

Тамерлана, который пошелъ на него войною,

побѣдилъ его и пошелъ на русскую землю

(1395 г.), но внезапно отъ Ельца воротился на-

задъ. Сохранилось сказаніе, что Тамерланъ по-

кинулъ русскіе предѣлы въ тотъ день, когда

жители Москвы встрѣчали икону Владимірской

Божьей Матери, которую Василій I велѣлъ пе-

ренести изъ Владиміра въ Москву. Икона эта

такъ и осталась въ Москвѣ. Она находится въ

Успенскомъ соборѣ и составляетъ главную свя-

тыню Москвы. Другое нашествіе произошло по

слѣдующему поводу: Василій I думалъ восполь-

зоваться смутами въ Золотой Ордѣ и пересталъ

платить дань; но старшій мурза Эдигей, вла-

ствовавшій въ Ордѣ, врасплохъ напалъ на Мо-

сковскую область, опустошивъ ее, взялъ съ

Москвы 3000 р. за отступленіе. Великій князь

смирился. Кромѣ того большой опасности под-

вергалась Восточная Русь, со стороны Витовта,

литовско-русскаго князя, который покорилъ Смо-

ленскій удѣлъ, хотѣлъ подчинить себѣ и Москву,

хотя Василій I былъ женатъ на его дочери.

Однако до рѣшительной битвы дѣло не дошло

и соперники заключили миръ, по которому

р. Угра назначена границей между Литовскою

и Московскою Русью.

63

асіліі II Васаямаичъ (1425—1442).

Сынъ Василія I, Василій II Васильевичъ,

по прозванію Темный, занялъ престолъ въ

силу новаго порядка престолонаслѣдія, но дядя

его Юрій Дмитріевичъ вступилъ съ нимъ въ

борьбу за великое княженіе, опираясь на

право старшинства. Соперники отправились въ

Орду для рѣшенія спора и ханъ Улу-Мах-

метъ утвердилъ на престолѣ Василія; несмотря

на это, Юрій снова началъ войну съ Василіемъ,

изгналъ его изъ Москвы и умеръ здѣсь вели-

кимъ княземъ. Сыновья его Василій Косой и

Дмитрій Шемяка продолжали войну. Захвативъ

въ плѣнъ Василія Косого, Василій II приказалъ

64

1

его ослѣпить, но потомъ самъ попалъ въ руки

Дмитрію Шемякѣ и тоже былъ ослѣпленъ. Ва-

силій II вышелъ побѣдителемъ изъ этой борьбы,

продолжавшейся 20 лѣтъ за новый порядокъ

престолонаслѣдія.

На сторонѣ Василія Темнаго были москов-

скіе бояре, духовенство и народъ, всѣ они со-

чувствовали новому порядку престолонаслѣдія,

(отъ отца къ старшему сыну), съ которымъ

прекращались прежнія усобицы за старшинство.

Василій II уничтожилъ всѣ удѣлы въ Москов-

скомъ княжествѣ, кромѣ Верейскаго. Всѣ сѣ-

веро-восточныя области подчинялись ему. Въ

рязанское княжество онъ послалъ своихъ на-

мѣстниковъ. Княжество тверское также зави-

сѣло отъ него. Умирая, Василій II, благосло-

вилъ своего старшаго сына Іоанна, великимъ

княженіемъ московскимъ, такъ-какъ Владиміръ

былъ включенъ въ составъ Московской об-

ласти.

Во время Василія Темнаго лѣтопись въ пер-

вый разъ упоминаетъ о казакахъ (именно Ря-

занскихъ подъ 1444 г.).

с

э

65

1

І«аимъ III Іасмльевачъ (1462— 1505),

Со вступленіемъ на Московскій престолъ

Іоанна III, сына Василія II Темнаго, начинается

новый отдѣлъ русской исторіи— Русь Москов-

ская. Его княженіе ознаменовано многими важ-

ными событіями: первое мѣсто занимаетъ при-

соединеніе къ Москвѣ самыхъ значительныхъ

удѣловъ сѣверо-восточной Россіи, а именно

Новгорода, (1478 г.) Твери, (1485 г.) удѣла Ве-

рейскаго и части Рязанской области, остались

неприсоединенными только Псковъ и другая

часть Рязани.

Во время княженія Іоанна III въ Новгородѣ

были 2 партіи: литовская, стоявшая за пере-

ходъ въ подданство польско-литовскаго госу-

бб

дарства и московская, стоявшая за православ-

ную Москву. Во главѣ литовской партіи стояла

умная рѣшительная, но крайне честолюбивая

вдова посадника Марфа Борецкая. Она заду-

мала независимо отъ московскаго князя управ-

лять Новгородомъ. Въ виду этого литовская

партія убѣдила вѣче заключить союзъ съ поль-

скимъ королемъ Казиміромъ IV. Іоаннъ восполь-

зовался этимъ, обвинивъ Новгородцевъ въ из-

мѣнѣ и въ іюлѣ 1471 г. двинулъ на нихъ боль-

шое войско. Разбитые на рѣкѣ Шелони кня-

земъ Даніиломъ Холмскимъ, новгородцы про-

сили великаго князя о мирѣ, пославъ архіепи-

скопа Ѳеофана. Іоаннъ согласился на миръ, обя-

завъ новгородцевъ отречься отъ союза съ Ка-

зиміромъ IV, заплатить 15,500 руб. за военные

издержки и признать Московскаго великаго

князя своимъ верховнымъ судьей. Вѣче было

оставлено въ прежнемъ видѣ.

Въ 1478 г. Іоаннъ III предпринялъ новый

походъ на Новгородъ съ цѣлью уничтожить со-

всѣмъ мятежное вѣче. На этотъ разъ дѣло не

дошло до столкновенія, новгородцы смирились и

поцѣловали ему крестъ какъ самовластному госу-

дарю. Вѣче было уничтожено, вѣчевой колоколъ,

символъ новгородской вольности и Марѳа Борец-

кая отправлены въ Москву, зачинщики смутъ

казнены, нѣсколько тысячъ новгородскихъ се-

мей переведены въ другія области; а на ихъ

мѣсто были переселены купцы и дѣти боярскіе

изъ Московскаго княжества. Этимъ былъ нане-

сенъ послѣдній ударъ Новгороду и онъ сдѣлался

второстепеннымъ городомъ.

Онъ окончательно свергнулъ монгольское

иго (1480 г.), которое 237 лѣтъ тяготѣло надъ

67

Русскою землею (1223—1480 г.). Женатый на

Софіи Палеологъ (греческой царевнѣ), онъ пер-

вый ввелъ обрядъ царскаго вѣнчанія. Іоаннъ'

считая себя какъ бы наслѣдникомъ византій-

скихъ императоровъ, принимаетъ въ сношеніяхъ

съ иностранцами титулъ царя и соединяетъ

Московскій гербъ, т. е. изображеніе Георгія

Побѣдоносца, поражающаго дракона съ визан-

тійскимъ гербомъ — двуглавымъ орломъ. Въ

1497 г. по приказанію Іоанна былъ составленъ

Судебникъ дьякомъ Гусевымъ на основаніи Рус-

ской Правды, судныхъ грамотъ и обычаевъ

московскаго судопроизводства.

68

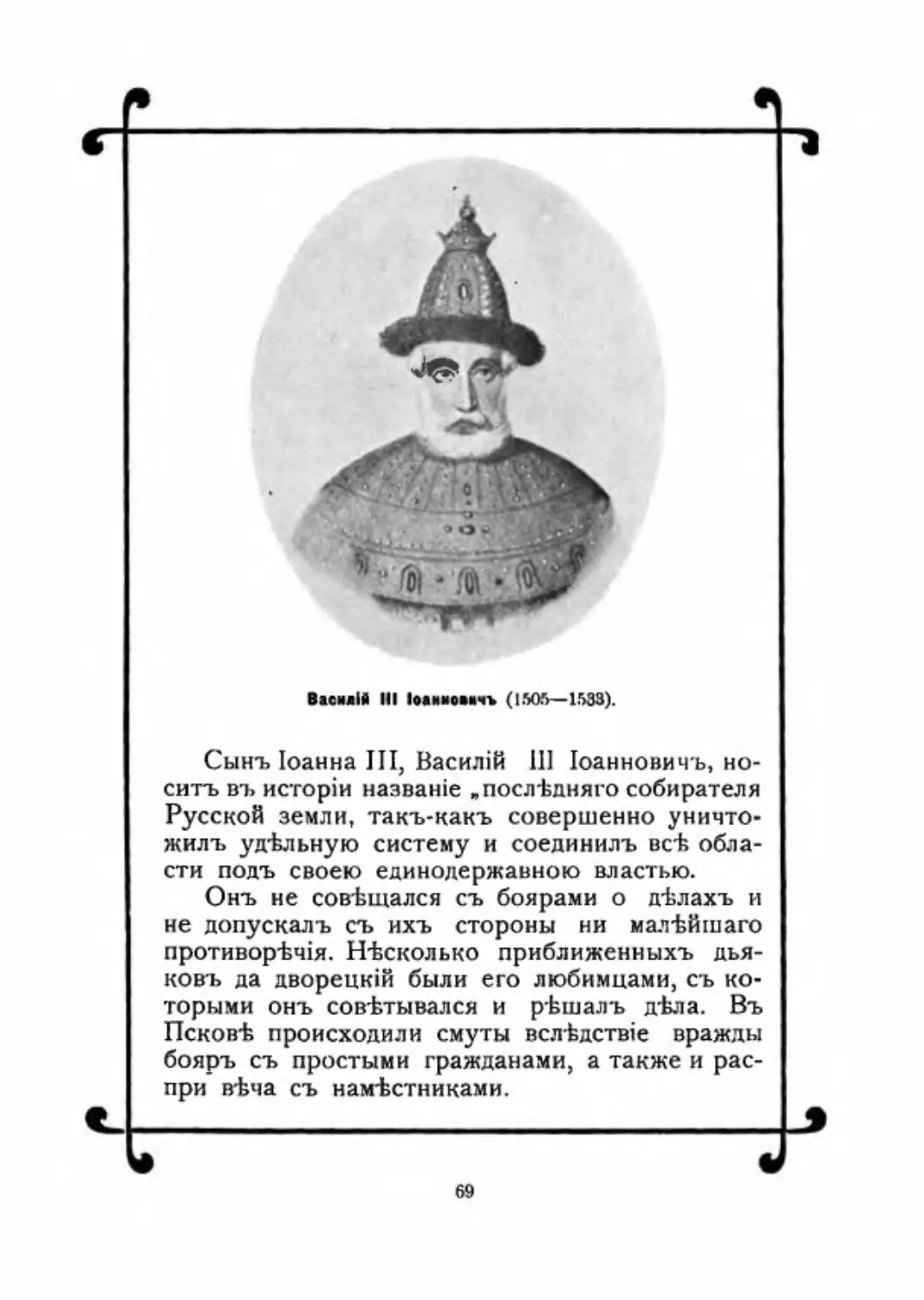

Василій III Ісаиисвичъ (1506— 1ЗДЗ).

Сынъ Іоанна III, Василій III Іоанновичъ, но-

ситъ въ исторіи названіе «послѣдняго собирателя

Русской земли, такъ-какъ совершенно уничто-

жилъ удѣльную систему и соединилъ всѣ обла-

сти подъ своею единодержавною властью.

Онъ не совѣщался съ боярами о дѣлахъ и

не допускалъ съ ихъ стороны ни малѣйшаго

противорѣчія. Нѣсколько приближенныхъ дья-

ковъ да дворецкій были его любимцами, съ ко-

торыми онъ совѣтывался и рѣшалъ дѣла. Въ

Псковѣ происходили смуты вслѣдствіе вражды

бояръ съ простыми гражданами, а также и рас-

при вѣча съ намѣстниками.

69

Воспользовавшись одной изъ такихъ распрей,

Василій III уничтожилъ Псковское вѣче. Вѣче-

вой колоколъ былъ снятъ и увезенъ изъ Пскова.

Посѣтивъ лично Псковъ, Василій III приказалъ

вывезти изъ него многихъ бояръ, а на ихъ мѣ-

ста поселить бояръ московскихъ. Такимъ обра-

зомъ Псковъ безъ всякаго кровопролитія былъ

присоединенъ къ Москвѣ въ 1510.

Въ 1520 произошло присоединеніе Рязани.

Рязанскій князь, желая уничтожить свою зави-

симость отъ Москвы, завелъ сношенія съ крым-

скимъ ханомъ. Василій III вызвалъ его въ

Москву, гдѣ онъ былъ заключенъ въ темницу,

а его земли включилъ въ свои владѣнія, также

было присоединено и сѣверское княжество въ

1523. Такимъ образомъ московскій князь сдѣ-

лался единодержавнымъ правителемъ всего мо-

сковскаго княжества. Война Василія Ш съ

Польшей окончилась присоединеніемъ къ Москвѣ

Смоленска (1514 г.) болѣе ста лѣтъ находив-

шагося подъ владычествомъ Литвы.

Со временъ Василія начинаются опустоши-

тельные набѣги на Россію крымскихъ татаръ.

Василій Ш былъ женатъ на Соломонидѣ Сабу-

ровой, но не имѣлъ отъ нея дѣтей. Съ разрѣ-

шенія митрополита Даніила Василій III развелся

съ нею и женился на Еленѣ Васильевнѣ, пле-

мянницѣ Михаила Глинскаго. Отъ Елены Васи-

лій имѣлъ двухъ сыновей Іоанна и Юрія. Пе-

редъ своею смертію благословилъ на великое

княженіе трехлѣтняго Іоанна.

70

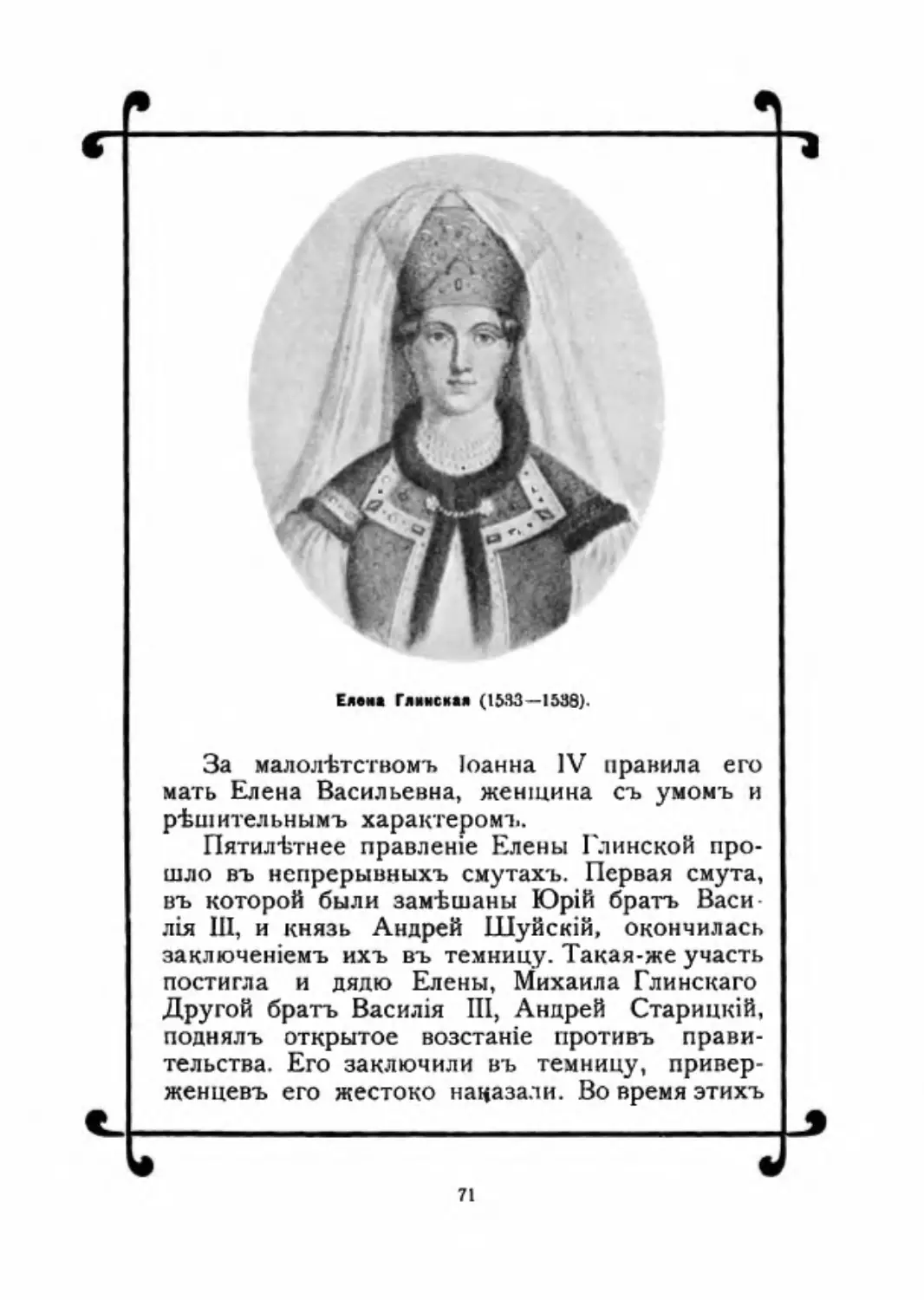

Елей* Гяянская (1533—1538).

За малолѣтствомъ Іоанна IV правила его

мать Елена Васильевна, женщина съ умомъ и

рѣшительнымъ характеромъ.

Пятилѣтнее правленіе Елены Глинской про-

шло въ непрерывныхъ смутахъ. Первая смута,

въ которой были замѣшаны Юрій братъ Васи-

лія ИІ, и князь Андрей Шуйскій, окончилась

заключеніемъ ихъ въ темницу. Такая-же участь

постигла и дядю Елены, Михаила Глинскаго

Другой братъ Василія III, Андрей Старицкій,

поднялъ открытое возстаніе противъ прави-

тельства. Его заключили въ темницу, привер-

женцевъ его жестоко наказали. Во время этихъ

71

смутъ нѣкоторые князья— бояре бѣжали въ

Литву.

Въ 1538 г. Елена Глинская умерла.

По смерти Елены правленіе государствомъ

перешло въ руки Боярской думы, такъ-какъ

Іоанну было 8 лѣтъ.

72

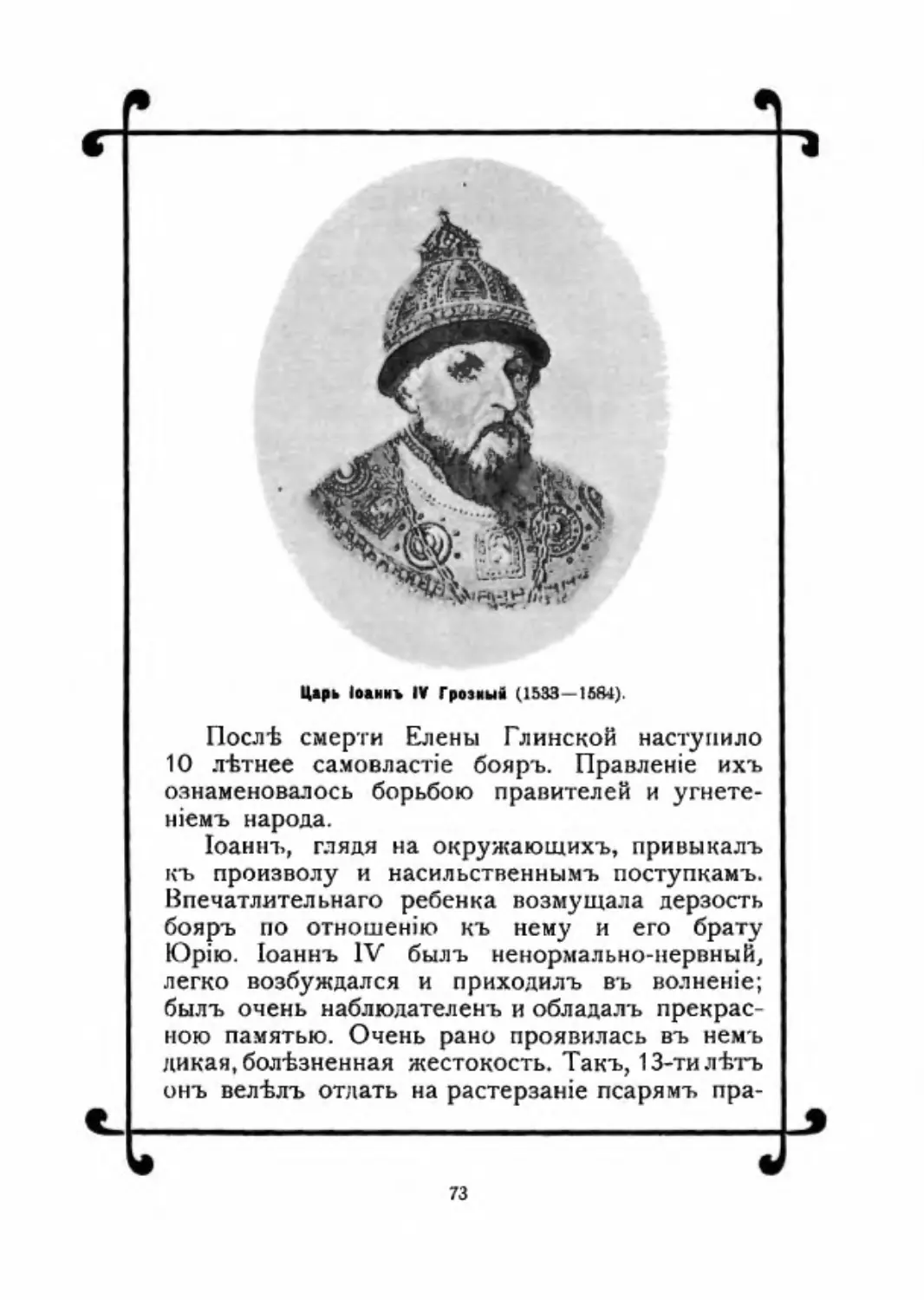

Царь Іоаннъ IV Грозный (1533-16В4).

Послѣ смерти Елены Глинской наступило

10 лѣтнее самовластіе бояръ. Правленіе ихъ

ознаменовалось борьбою правителей и угнете-

ніемъ народа.

Іоаннъ, глядя на окружающихъ, привыкалъ

къ произволу и насильственнымъ поступкамъ.

Впечатлительнаго ребенка возмущала дерзость

бояръ по отношенію къ нему и его брату

Юрію. Іоаннъ IV былъ ненормально-нервный,

легко возбуждался и приходилъ въ волненіе;

былъ очень наблюдателенъ и обладалъ прекрас-

ною памятью. Очень рано проявилась въ немъ

дикая, болѣзненная жестокость. Такъ, 13-ти лѣтъ

онъ велѣлъ отдать на растерзаніе псарямъ пра-

73

вителя князя Шуйскаго. Онъ читалъ все, что

могъ найти въ дворцовой библіотекѣ, познако-

мился съ исторіями — священной, церковной и

римской, съ нашими лѣтописями, всюду искалъ

оправданій для своихъ представленій о власти.

По выраженію историка Соловьева, онъ былъ

первымъ царемъ не потому только, что первый

принялъ царскій титулъ, но потому, что созналъ

все значеніе царской власти. Въ 1547 г. когда

Іоанну было 16 лѣтъ, онъ торжественно вѣн-

чался на царство и принялъ титулъ Царя. Та-

кимъ образомъ въ исторіи явился первый вѣн-

чанный самодержецъ. Вскорѣ женился на Ана-

стасіи Романовнѣ, дочери окольничаго Романа

Юрьевича Захарьина, родъ котораго получилъ

фамилію Романовыхъ, такимъ образомъ домъ

Рюрика породнйлся съ домомъ Романовыхъ.

Вскорѣ послѣ свадьбы царя въ Москвѣ прои-

зошелъ пожаръ, народъ обвинялъ Глинскихъ въ

поджогѣ, вспыхнулъ мятежъ, во время котораго

одинъ изъ Глинскихъ былъ убитъ. Событіе это

сильно повліяло на Іоанна и онъ обратился къ

государственной дѣятельности. Ближайшее мѣсто

къ царю заняли не бояре, а два достойныхъ

мужа: протопопъ придворнаго Благовѣщенскаго

собора Сильвестръ и спальникъ Алексѣй Ада-

шевъ. Такъ окончилось правленіе . бояръ и

Іоаннъ самъ сталъ управлять государствомъ.

Въ 1550 г. по повелѣнію царя былъ соста-

вленъ новый Судебникъ, въ которомъ назнача-

лись строгія наказанія правителямъ и судьямъ,

обвиненнымъ въ неправедномъ судѣ и взяточни-

чествѣ. Въ 1551 г. Іоаннъ созвалъ духовный со-

боръ изъ высшаго духовенства. Статьи, кото-

рыя обсуждались на этомъ соборѣ, были раздѣ-

74

лены на сто главъ, а потому онъ извѣстенъ въ

исторіи подъ именемъ Стоглаваго. Въ 1552 г.

было совершено покореніе Казани, въ 1553 г.

первыя торговыя сношенія съ Англіей. Въ 1556

послѣдовало завоеваніе Астрахани. Въ 1563 въ

Москвѣ началось книгопечатаніе. Въ 1558 г. Іоаннъ

объявилъ Ливоніи войну, котороя продолжа-

лась до 1582 г. Послѣднимъ важнымъ событіемъ

царствованія Іоанна IV было присоединеніе къ

Россіи Сибирскаго царства, завоеваннаго дон-

скими казаками подъ начальствомъ Ермака Ти-

мофеевича въ 1582 г. Послѣ смерти своей пер-

вой супруги Анастасіи Романовны и съ удале-

ніемъ Сильвестра и Адашева, опричниной и

казнями наводилъ на всѣхъ страхъ, за что и

прозванъ Грознымъ. Царствовалъ 50 лѣтъ.

75

Царь Ѳевдорь Іомидмчъ (1584—1598).

Послѣ смерти Іоанна IV Грознаго иступилъ на

престолъ сынъ его Ѳеодоръ Іоанновичъ, тихій

нравомъ, слабый и болѣзненный, онъ былъ неспо-

собенъ управлять государствомъ, а потому пре-

доставилъ управленіе дѣлами брату супруги

своей, умному и хитрому Борису Годунову.

Такимъ образомъ Ѳеодоръ Іоанновичъ былъ

царемъ только по имени. Быстрое возвышеніе

Годунова, не русскаго по происхожденію (пре-

докъ Бориса былъ татарскій Мурза Четъ, при-

нявшій христіанскую вѣру и поступившій на

службу къ московскому князю въ XIV в.), не

нравилось большинству бояръ. Особенно вра-

ждебные Годунову бояре Шуйскіе, Мстиславскіе,

76

Воротынскіе были разосланы по городамъ, за-

точены или пострижены. Митрополитъ Діони-

сій, порицавшій поступки Годунова, былъ низло-

женъ, а на его мѣсто возведенъ преданный Бо-

?ису Годунову ростовскій архіепископъ Іовъ,

одуновъ пользовался большой властью и пра-

вилъ государствомъ безъ соперниковъ, называя

себя сыномъ „ближняго великаго боярина". Онъ

заложилъ на Бѣломъ морѣ Архангельскую при-

стань, куда могли приходить иностранныя ку-

печескія суда. При немъ была война со шве-

дами, которая окончилась возвращеніемъ отня-

тыхъ ими городовъ: Яма, Капорья, Ивангорода.

Въ 1591 г. Крымскій Ханъ Казы-Гирей хотѣлъ

напасть и на Москву, но, встрѣтивъ подъ, ея

стѣнами большое войско,'послѣ неудачной битвы

ушелъ назадъ. Въ Сибири русскіе утвердили

свое господство постройкой крѣпостей (То-

больскъ, Пелымъ, Березовъ и др.і.

Въ 1589 г. по желанію царя Ѳеодора Іоан-

новича было учреждено въ Россіи патріарше-

ство: первымъ, принявшимъ этотъ высшій духо-

вный санъ, былъ митрополитъ Іовъ.

Важнымъ правительственнымъ распоряже-

ніемъ Годунова считается прикрѣпленіе кресть-

янъ къ землѣ, т. е. запрещеніе крестьянамъ пе-

реходить съ одного мѣста на другое, какъ это

дѣлалось во времена удѣловъ, когда крестьяне

были вольными земледѣльцами. Крупные земле-

владѣльцы переманивали крестьянъ отъ мелкихъ,

а эти жаловались на невозможность нести воен-

ную службу, потому что ихъ земли остаются

безъ крестьянъ. Судебникомъ Іоанна III это

право ограничено, а именно позволялось пере-

ходить только разъ въ годъ около Юрьева дня.

По указу царя Ѳеодора Іоанновича крестьяне

должны были остаться на той землѣ, на кото-

рой ихъ засталъ указъ.

Въ 1591 г. убитъ въ Угличѣ царевичь Дими-

трій, наслѣдникъ бездѣтнаго Ѳеодора. Слѣдствіе

по этому дѣлу не привело ни къ чему: Ѳеодору

донесли, что царевичъ въ припадкѣ падучей бо-

лѣзни самъ закололъ себя ножомъ, но народная

молва обвиняла Годунова. Въ 1598 г. скончался

Ѳеодоръ и имъ окончилась династія Рюрика.

Смутное время съ 1598—гбіу гг.

78

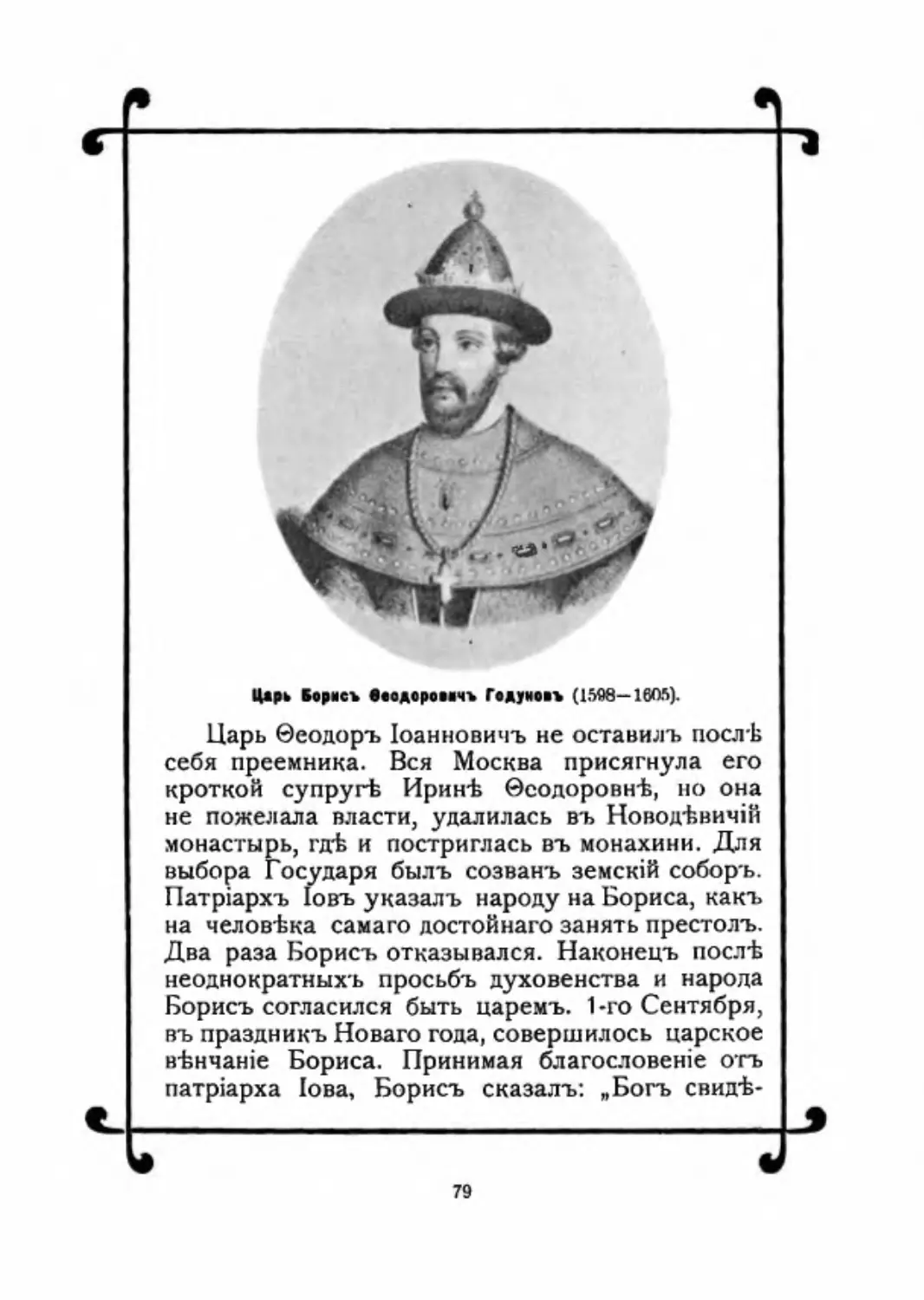

Царь Борисъ вводороеачъ Годуновъ (1598—1605).

Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ не оставилъ послѣ

себя преемника. Вся Москва присягнула его

кроткой супругѣ Иринѣ Ѳеодоровнѣ, но она

не пожелала власти, удалилась въ Новодѣвичій

монастырь, гдѣ и постриглась въ монахини. Для

выбора Государя былъ созванъ земскій соборъ.

Патріархъ Іовъ указалъ народу на Бориса, какъ

на человѣка самаго достойнаго занять престолъ.

Два раза Борисъ отказывался. Наконецъ послѣ

неоднократныхъ просьбъ духовенства и народа

Борисъ согласился быть царемъ. 1-го Сентября,

въ праздникъ Новаго года, совершилось царское

вѣнчаніе Бориса. Принимая благословеніе отъ

патріарха Іова, Борисъ сказалъ: „Богъ свидѣ-

79

тель, что не будетъ въ моемъ царствѣ нищаго,

послѣднюю рубашку раздѣлю съ народомъ".

Въ первые годы царствованія онъ привле-

калъ льготами переселенцевъ въ Сибирь, вызы-

валъ въ Россію иностранцевъ, посылалъ моло-

дыхъ людей учиться за границу. Въ Москвѣ Бо-

рисъ давалъ бѣдному люду заработокъ, пред-

принявъ нѣсколько сооруженій; такъ, напримѣръ,

была построена колокольня Ивана Великаго,

превышавшая всѣ зданія на Руси. Онъ имѣлъ

намѣреніе открытъ въ Москвѣ школы, гдѣ пре-

подавались бы иностранные языки, но духовен-

ство не одобрило этого плана. Несмотря на всѣ

свои заботы, онъ быстро потерялъ народное

расположеніе благодаря своей подозрительности.

Жертвою его подозрительности сдѣлался Бог-

данъ Бѣльскій, котораго обвинили въ злыхъ

умыслахъ противъ царя и сослали. Братьевъ

Романовыхъ обвинили въ намѣреніи отравить

царя и заточили по дальнимъ мѣстамъ; стар-

шаго изъ братьевъ Ѳеодора Никитича постригли

въ монахи подъ именемъ Филарета. Щедрая

милостыня во время голода и морового повѣтрія

не успокоили черни. Обвиненіе въ убійствѣ ца-

ревича Димитрія и слухъ о появленіи самозванца

сократили его жизнь и въ апрѣлѣ 1605 г. Бо-

рисъ неожиданно для всѣхъ скончался.

80

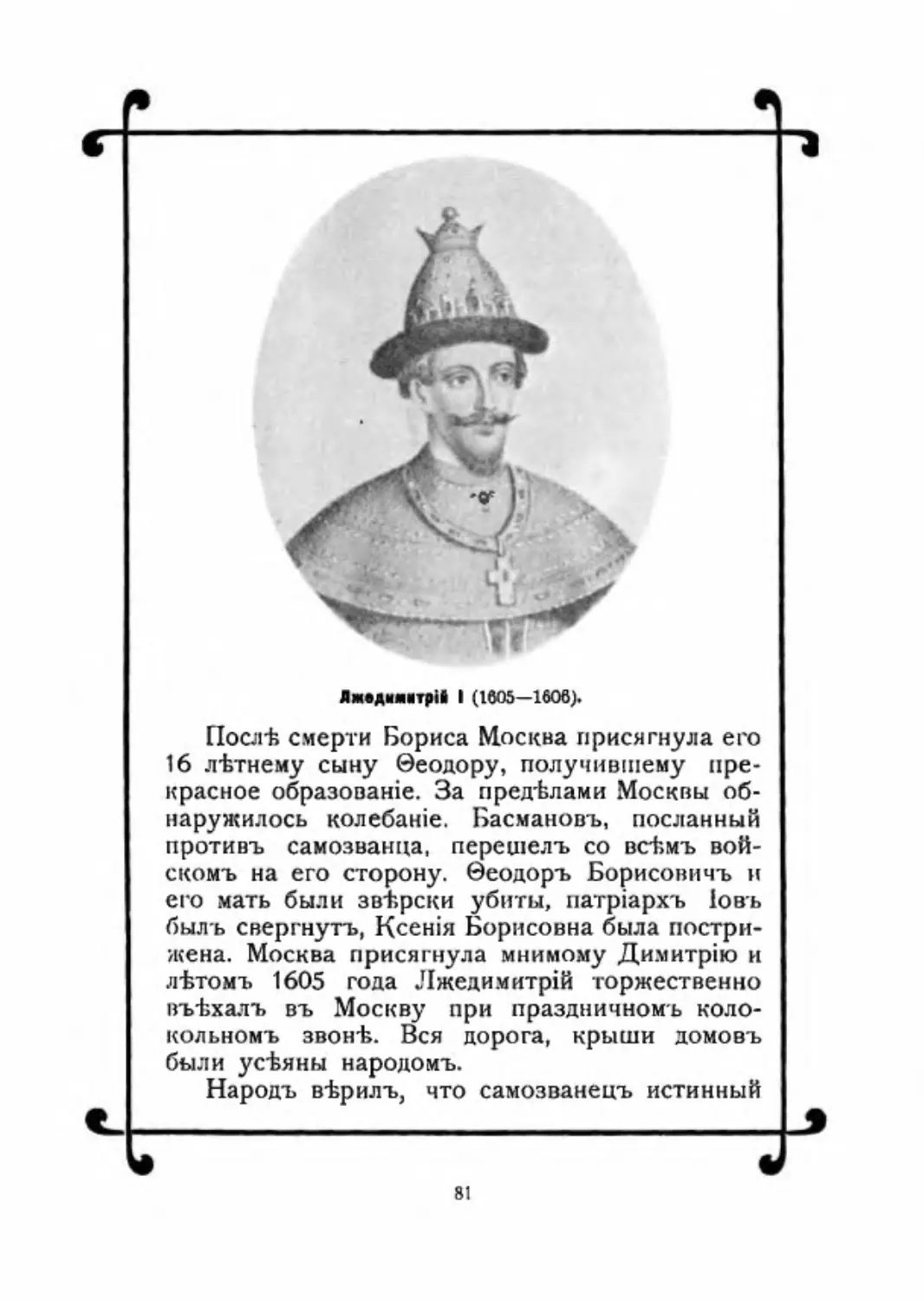

Лжедимитрій I (1605—1606).

Послѣ смерти Бориса Москва присягнула его

16 лѣтнему сыну Ѳеодору, получившему пре-

красное образованіе. За предѣлами Москвы об-

наружилось колебаніе. Басмановъ, посланный

противъ самозванца, перешелъ со всѣмъ вой-

скомъ на его сторону. Ѳеодоръ Борисовичъ и

его мать были звѣрски убиты, патріархъ Іовъ

былъ свергнутъ, Ксенія Борисовна была постри-

жена. Москва присягнула мнимому Димитрію и

лѣтомъ 1605 года Лжедимитрій торжественно

въѣхалъ въ Москву при праздничномъ коло-

кольномъ звонѣ. Вся дорога, крыши домовъ

были усѣяны народомъ.

Народъ вѣрилъ, что самозванецъ истинный

81

сынъ Іоанна Грознаго. Первымъ дѣломъ само-

званца было низложеніе партіарха Іова, на мѣ-

сто котораго былъ возведенъ архіепископъ ря-

занскій, грекъ Игнатій. Онъ вѣнчалъ самозванца

на царство. Лжедимитрій вернулъ въ Москву

опальныхъ бояръ, въ томъ числѣ находился

Ѳеодоръ Никитичъ Романовъ, постриженный въ

монахи подъ именемъ Филарета.

Онъ былъ возведенъ въ санъ Ростовскаго

митрополита, Лжедимитрій, какъ правитель отли-

чался дарованіями и дѣятельностью. Онъ еже-

дневно посѣщалъ засѣданія Боярской Думы,

бояре дивились его уму и умѣнью быстро раз-

рѣшать самыя трудныя дѣла. Онъ намекалъ

думскимъ людямъ на ихъ невѣжество и выска-

зывалъ имъ желаніе познакомить ихъ съ ино-

земными странами. Онъ старался вывести взя-

точничество. Царствованіе его продолжалось

11 мѣсяцевъ. Легкомысленная самоувѣренность,

презрѣніе къ старымъ русскимъ обычаямъ,

дружба съ поляками, бракъ съ католичкою Ма-

риною Мнишекъ и явившаяся въ народѣ увѣ-

ренность въ самозванствѣ, выдававшаго себя

за Димитрія царевича, повели къ тому, что бояре

во главѣ съ княземъ Василіемъ Шуйскимъ со-

ставили заговоръ противъ него.

17 мая 1606 г. самозванецъ былъ убитъ

послѣ того какъ инокиня Марфа отреклась отъ

него. Трупъ его былъ выставленъ для поруга-

нія на Красной площади. Кто былъ самозва-

нецъ—неизвѣстно. Нѣкоторые предполагаютъ,

что онъ былъ орудіемъ бояръ для низверженія

власти Годунова. Наши лѣтописи разсказы-

ваютъ, что самозванецъ Григорій Отрепьевъ

былъ монахомъ въ Чудовомъ монастырѣ.

I

82

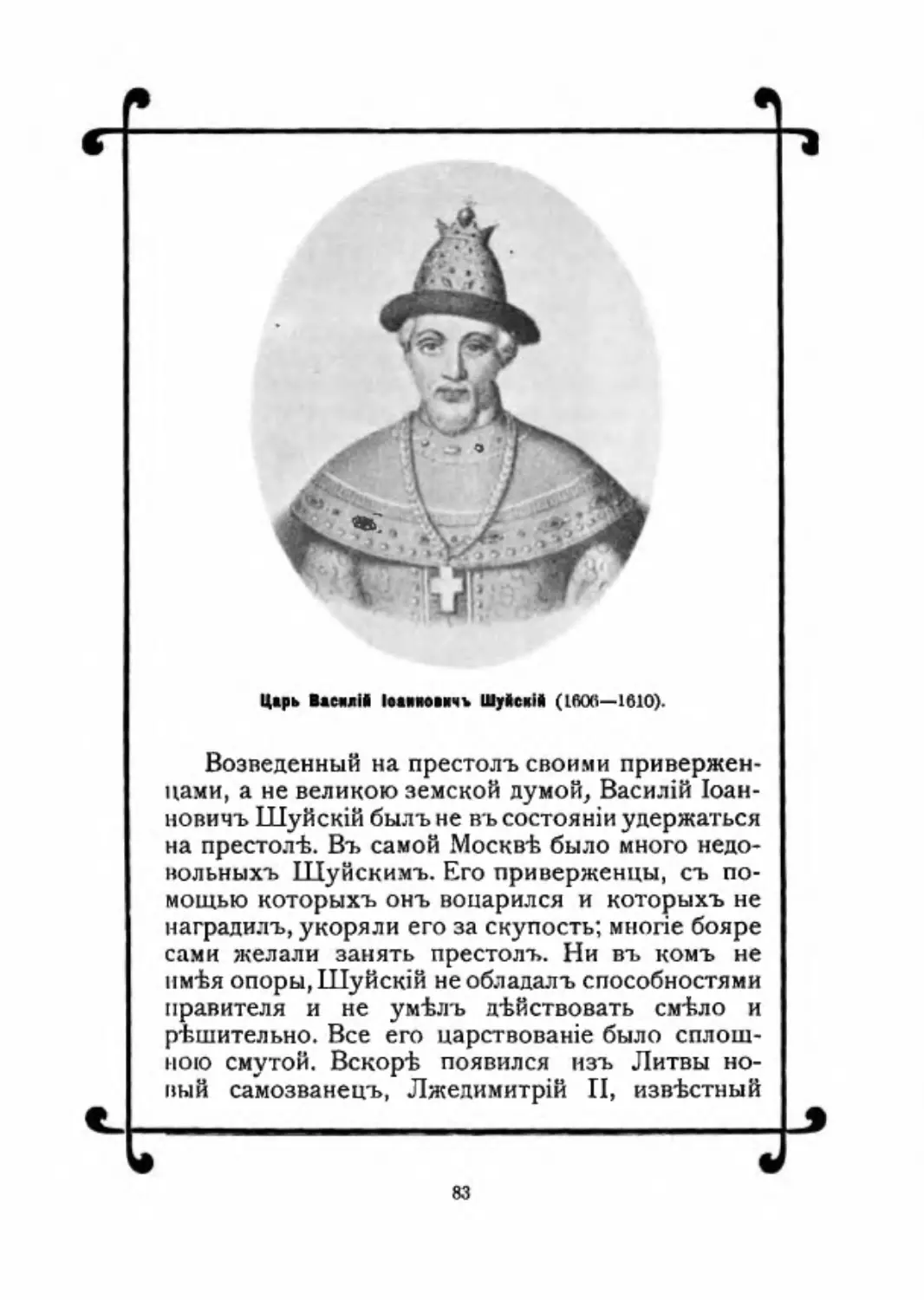

Царь ВамаіІ Іміііюак'ъ Шуйскій (1606—1610).

Возведенный на престолъ своими привержен-

цами, а не великою земской думой, Василій Іоан-

новичъ Шуйскій былъ не въ состояніи удержаться

на престолѣ. Въ самой Москвѣ было много недо-

вольныхъ Шуйскимъ. Его приверженцы, съ по-

мощью которыхъ онъ воцарился и которыхъ не

наградилъ, укоряли его за скупость; многіе бояре

сами желали занять престолъ. Ни въ комъ не

имѣя опоры, Шуйскій не обладалъ способностями

правителя и не умѣлъ дѣйствовать смѣло и

рѣшительно. Все его царствованіе было сплош-

ною смутой. Вскорѣ появился изъ Литвы но-

вый самозванецъ, Лжедимитрій II, извѣстный

83

попъ именемъ Тушинскаго вора (отъ села Ту-

шина, въ 12 верстахъ отъ Москвы, гдѣ распо-

ложенъ былъ его лагерь), но ему. не удалось

завладѣть московскимъ престоломъ. Отряды

изъ Тушина разсѣялись по московскимъ обла-

стямъ и грабили. Поляки подъ начальствомъ

Яна Сапѣги и Лисовскаго осадили Троипе-

Сер гіевскую лавру, которая оборонялась 16 мѣ-

сяцевъ. Шуйскій обратился за помощью къ

шведамъ, пославъ для переговоровъ своего

племянника Скопина. Король шведскій Карлъ IX

охотно помогъ Шуйскому. Шведскій отрядъ,

въ 5000 человѣкъ, подъ начальствомъ генерала

Делагарди соединился съ племянникомъ Шуй-

скаго Скопинымъ. Они двинулись отъ Новго-

рода къ Москвѣ, очищая отъ тушинскихъ

шаекъ области, лежавшія на ихъ пути. Послѣ

этого Скопинъ-Шуйскій освободилъ отъ осады

Троице - Сергіевскую Лавру. Сигизмундъ III,

король польскій, объявилъ Шуйскому войну,

осадилъ Смоленскъ и потребовалъ, чтобы всѣ

поляки, служившіе самозванцу, пришли къ нему

на помощь. Тогда самозванецъ, боясь, чтобы

его не выдали врагамъ, тайно бѣжалъ изъ Ту-

шина въ Калугу. Тогда и весь тушинскій ла-

герь распался. Москва освободилась отъ тушин-

скаго вора (1610 г.) и Скопинъ торжественно всту-

пилъ въ Москву, съ восторгомъ встрѣченный

народомъ, который надѣялся видѣть его царемъ

послѣ бездѣтнаго Шуйскаго. Но вскорѣ на

одномъ пиру онъ заболѣлъ и черезъ нѣсколько

дней скончался. Смерть Скопина, талантливаго

полководца, была тяжелой утратой для всей

русской земли, которой угрожалъ Сигизмундъ,

призываемый въ Москву измѣнниками, да и царь

84

Василій могъ удержаться на престолѣ только

благодаря побѣдамъ своего племянника. Въ это

время войско, посланное Шуйскимъ противъ

Сигизмунда, потерпѣло сильное пораженіе при

деревнѣ Клушинѣ отъ гетмана Жолкѣевскаго,

который послѣ этой побѣды пошелъ къ Москвѣ,

чтобы возвести на московскій престолъ Влади-

слава. Самозванецъ тоже двинулся изъ Калуги

къ Москвѣ. Тогда московскіе бояре во главѣ

съ Захаромъ Ляпуновымъ низложили Шуйскаго

и постригли его въ монахи. Началось между-

царствіе 1610—1613 г.

До избранія новаго царя управлять госу-

дарствомъ стала боярская дума, называвшаяся

по числу ея членовъ (7) Семибоярщиной. Въ

это время, поляки, овладѣвшіе Москвой, поль-

зуясь безначаліемъ, безчисленными шайками бро-

дили по Россіи грабили и жгли все, что попа-

далось имъ. Чуть не вся Русская земля опустѣла

и прозвали это лютое время—лихолѣтьемъ. Такъ

продолжалось до тѣхъ поръ, пока не явились

на помощь избавители русскаго народа—Ми-

нинъ и Пожарскій и пока не сѣлъ на Москов-

скій престолъ Михаилъ Ѳеодоровичъ, первый

царь изъ дома Романовыхъ.

85

Царь Маханъ веодореахмъ (1613—1645).

Домъ Романовыхъ.

Михаилъ Ѳеодоровичъ, сынъ Ѳеодора Ни-

китича Романова, передъ избраніемъ на пре-

столъ, жилъ съ матерью своей, инокинею Ма-

рѳою, въ Ипатьевскомъ монастырѣ, близъ Ко-

стромы. 21 Февраля 1613 г. онъ былъ избранъ

царемъ на великомъ земскомъ соборѣ. При

его вступленіи на престолъ печально было по-

ложеніе русской земли: государственная казна

была пуста, внутри государства разбойничали

казацкія шайки и поляки, въ Астрахани нахо-

дился Заруцкій. съ Мариной Мнишекъ, Смо-

86

ленскъ—въ рукахъ поляковъ, королевичъ Вла-

диславъ хотѣлъ силой занять московскій пре-

столъ, Новгородомъ владѣли шведы. Онъ усми-

рилъ враговъ внутреннихъ и внѣшнихъ. Пер-

вымъ долгомъ созванный земскій соборъ отъ

имени царя разослалъ во всѣ главные города

грамоты съ просьбою прислать денегъ, хлѣба и

другихъ запасовъ для раздачи войску. Нача-

лось истребленіе казацкихъ шаекъ. Заруцкій

былъ схваченъ въ Астрахани и вмѣстѣ съ сы-

номъ Марины Мнишекъ казненъ, Марина была

посажена въ тюрьму. Война со шведами окон-

чилась Столбовскимъ миромъ (1617 г.), по ко-

торому шведы возвратили намъ Новгородъ,

Старую Руссу, Гдовъ, Порховъ и Ладогу, но

удержали за собою Ингрію—побережье Фин-

скаго залива съ городами Ямомъ, Иванъ -

городомъ, Копорьемъ и Орѣшкомъ и кромѣ

того получили съ Россіи 20.000 руб. Стол-

бовскій договоръ совершенно удалилъ рус-

скихъ отъ Балтійскаго моря, которое было

необходимо для сношеній съ Западомъ. Въ

1618 г. было заключено съ Польшей перемиріе

па 14 л. 6 м. въ деревнѣ Деулинѣ. По этому

перемирію Смоленскъ и Сѣверская область были

уступлены Польшѣ, но Владиславъ не отка-

зался отъ притязаній на Московскій престолъ,

произошелъ обмѣнъ плѣнными, въ числѣ кото-

рыхъ вернулся въ Москву отецъ государя ми-

трополитъ Филаретъ, который былъ посвященъ

въ патріархи. Онъ былъ полнымъ руководите-

лемъ Михаила до самой своей смерти (1619—

1633 г.). Въ государственныхъ грамотахъ того

времени обыкновенно писали: „Государь царь

и великій князь Михаилъ Ѳеодоровичъ всея

87

Руси и великій государь святѣйшій патріархъ

Филаретъ Никитичъ Московскій и всея Русіи

указали..........

Внутренняя дѣятельность царя и патріарха

обратилась на устройство государственнаго по-

рядка. Собирать подати было трудно, потому-

что многіе города были разорены, жители раз-

бѣжались. Отовсюду присылались жалобы на

обиды отъ воеводъ. Рѣшено было составить

писцовыя книги и распредѣлить подати сообразно

имуществу жителей, для чего и были посланы

писцы и дазорщики по областямъ. Воеводамъ

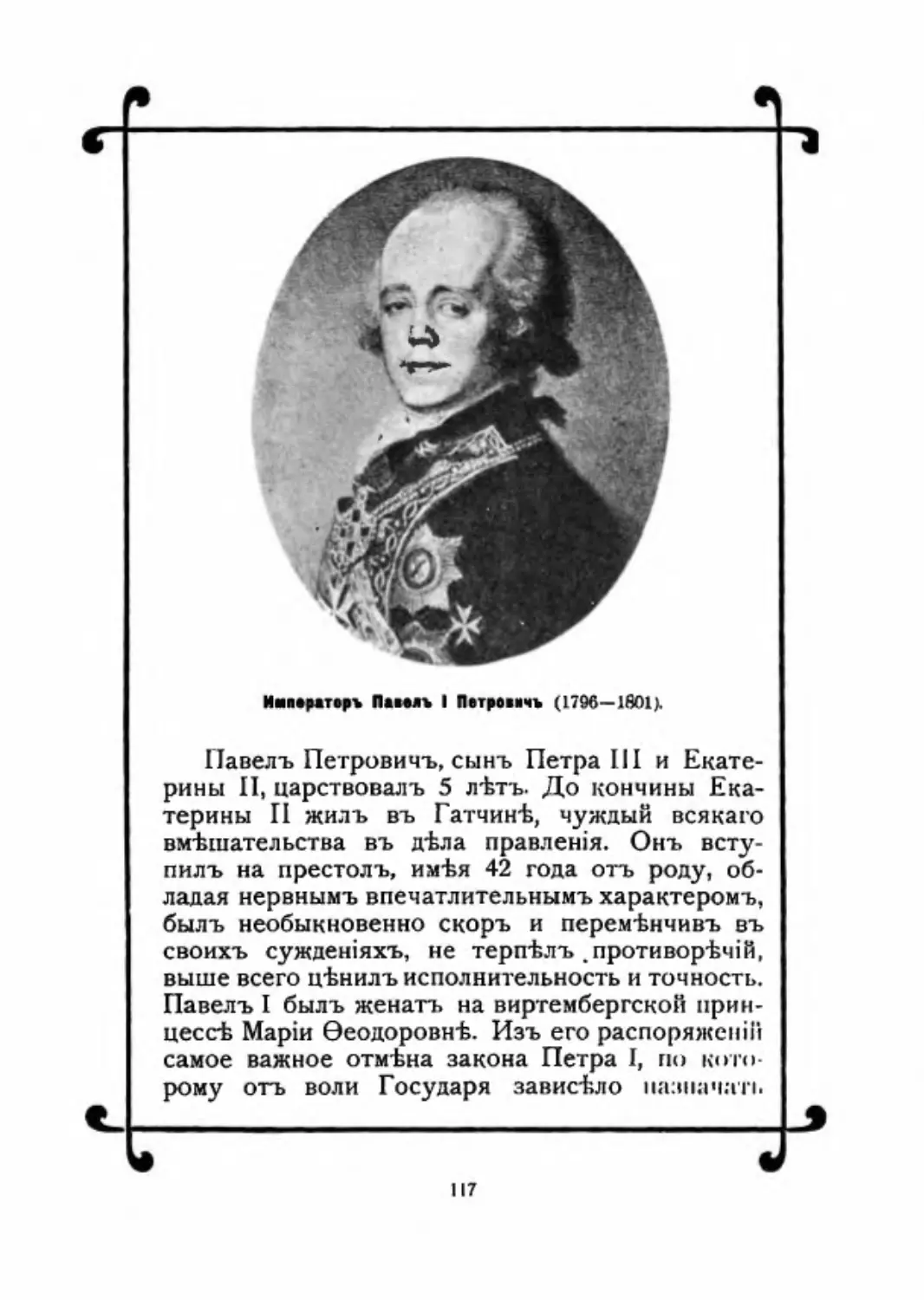

и приказнымъ людямъ запрещено было брать

взятки, а нѣкоторымъ областямъ разрѣшалось

выбирать старостъ вмѣсто воеводъ. Послѣ Деу-

линскаго перемирія, Михаилъ сталъ дѣятельно

готовиться къ войнѣ, такъ какъ ему тяжело

было уступить Польшѣ Смоленскъ, а съ дру-

гой стороны Польша не признавала Михаила

царемъ и Владиславъ не отказывался отъ

своихъ притязаній на московскій престолъ. Во-

спользовавшись междуцарствіемъ по смерти

Сигизмунда, Москва послала войско подъ на-

чальствомъ Шеина, который осадилъ Смоленскъ,

но съ прибытіемъ Владислава, избраннаго коро-

лемъ, былъ отбитъ. Когда положеніе московскаго

войска сдѣлалось отчаяннымъ, Шейнъ сдался на

капитуляцію. По возвращеніи его въ Москву,

онъ былъ обвиненъ въ измѣнѣ и казненъ. Вла-

диславъ, потерпѣвъ неудачу при кр. Бѣлой и

угрожаемый со стороны Турціи, заключилъ

миръ съ Россіей на р. Поляновкѣ въ 1634 г.

По условіямъ этого мира, Владиславъ отказался

отъ притязаніи на московскій престолъ, Смо-

ленскъ и сѣверская земля остались за Польшей

88

и Владиславу уплачено 20.000 руб. Поэтому миру

поляки согласились на перенесеніе праха въ

Москву умершаго въ Польшѣ и погребеннаго

тамъ царя Василія Шуйскаго, который и былъ

погребенъ въ Архангельскомъ соборѣ среди

русскихъ гссударей.

Донскіе казаки, взявъ турецкую крѣпость

Азовъ, просили Михаила принять его подъ свою

высокую руку и прислать имъ войско на по-

мощь. Такъ какъ данная казакамъ помощь была

бы причиною войны съ Турціею, то царь соз-

валъ земскій соборъ (1642 г.) изъ отвѣтовъ ко-

тораго оказалось, что государство не имѣетъ

средствъ для борьбы, а потому Михаилъ велѣлъ

казакамъ оставить Азовъ, а султану сказалъ,

что изъ за казаковъ онъ не хочетъ съ нимъ

ссориться. Въ царствованіе Михаила Ѳеодоро-

вича были возобновлены сношенія съ иностран-

ными державами, правительство велѣло обучать

иноземному строю русскихъ людей, а также

обращено было вниманіе на просвѣщеніе и на

развитіе въ Россіи заводскаго дѣла: устроены

заводы для литья пушекъ близъ Тулы на р. Кост-

ромѣ и Шекснѣ, въ Москвѣ стеклянный заводъ.

Михаилъ Ѳеодоровичъ былъ женатъ два

раза: на Маріи Владиміровнѣ Долгорукой и на

Евдокіи Стрѣшневой. Отъ второго брака имѣлъ

сына Алексѣя и 3 дочерей. 12 Іюня 1645 г.

Михаилъ скончался.

89

Царь Алексій МиіаАлаааеъ (1645—1676).

По смерти Михаила Ѳеодоровича Россія

присягнула его 16 лѣтнему сыну Алексѣю Ми-

хайловичу. Онъ въ первые годы своего цар-

ствованія подчинился вліянію своего воспита-

теля боярина Морозова, который и сдѣлался

его ближайшимъ совѣтникомъ. Вліяніе это

еще болѣе усилилось, когда Морозовъ по-

роднился съ царемъ. Алексѣй Михайловичъ

женился на Маріи Ильинишнѣ Милославской,

а нѣсколько дней спустя Морозовъ женился

на ея сестрѣ. Морозовъ не отличался честно-

стью и пользовался своимъ положеніемъ для

удовлетворенія своихъ личныхъ интересовъ.

90

Внутреннее состояніе государства еще не

устроилось: народъ страдалъ подъ тяжестью на-

логовъ. Налогъ на соль и неудовольствія про-

тивъ Милославскаго, который раздавалъ выгод-

ныя мѣста своимъ родственникамъ, притѣсняв-

шимъ народъ своимъ лихоимствомъ, все это

вызвало мятежъ. (1648 г. ). Слѣдствіемъ этого

мятежа было удаленіе отъ дѣлъ Морозова, и

ссылка его въ Кирилловъ монастырь. Въ 1649 г.

созванъ былъ въ Москвѣ земскій соборъ, резуль-

татомъ дѣятельности котораго было изданіе но-

ваго свода законовъ, извѣстнаго подъ назва-

ніемъ,, Соборнаго Уложенія".

Въ 1648 г. Никонъ назначенъ Новгородскимъ

митрополитомъ, а въ 1652 г.—патріархомъ. Царь

оказывалъ ему неограниченное довѣріе и пору-

чалъ управленіе государствомъ во время отлу-

чекъ.

Самымъ важнымъ дѣломъ его патріаршества

было исправленіе богослужебныхъ книгъ. Въ

1654 г. на соборѣ по предложенію Никона рѣ-

шено было исправить богослужебныя книги по

древнимъ рукописямъ. Часть духовенства, не-

довольная Никономъ за строгость возстала, и

называла эти исправленія нарушеніями старины.

Лица, несогласныя съ Никоновской реформой

получили названіе раскольниковъ. Въ 1666 г.

на духовномъ соборѣ Никонъ былъ осужденъ

за самовольное отреченіе отъ патріаршества и

за выходки противъ царя, патріарховъ и бояръ,

лишенъ сана и заключенъ въ Бѣлозерскій Ѳе-

рапонтовъ монастырь. Этотъ же соборъ одоб-

рилъ всѣ исправленныя имъ книги. Изъ собы-

тій замѣчательны: въ 1652 г. Мятежъ въ Мо-

сквѣ вслѣдствіе денежнаго затрудненія. Съ 1668—

91

1671 г. Царствованіе Алексѣя Михайловича озна-

меновалось громаднымъ мятежомъ, въ которомъ

участвовали казаки и крестьяне и руководите-

лемъ котораго былъ казакъ Стенька Разинъ.

Знаменитое возстаніе Украинскихъ казаковъ

противъ польской аристократіи окончилось от-

ложеніемъ Малороссіи отъ Полыни и присо-

единеніемъ ее къ Москвѣ въ 1654 г. Вождемъ

этого возстанія явился Богданъ Хмѣльницкій.

За обладаніе Малороссіей Алексѣю Михайло-

вичу пришлось вести двѣ войны съ Польшей:

Первая война съ 1654 — 1656 г., вторая война

съ Польшей 1658 —1667. Въ 1657 г. умеръ

Богданъ Хмѣльницкій. Война со шведами окон-

чилась Кардисскимъ миромъ въ 1661 г. За свою

доброту Алексѣй Михайловичъ получилъ назва-

ніе „тишайшаго". Былъ женатъ два раза—на

Маріи Милославской, отъ которой было два

сына Ѳеодоръ и Іоаннъ и нѣсколько дочерей,

а отъ брака съ Натальей Нарышкиной родился

въ 1672 г. сынъ Петръ.

92

Г

<-------------------------1

Царь Ѳеодоръ Аяоксіеаачъ (1676—1682).

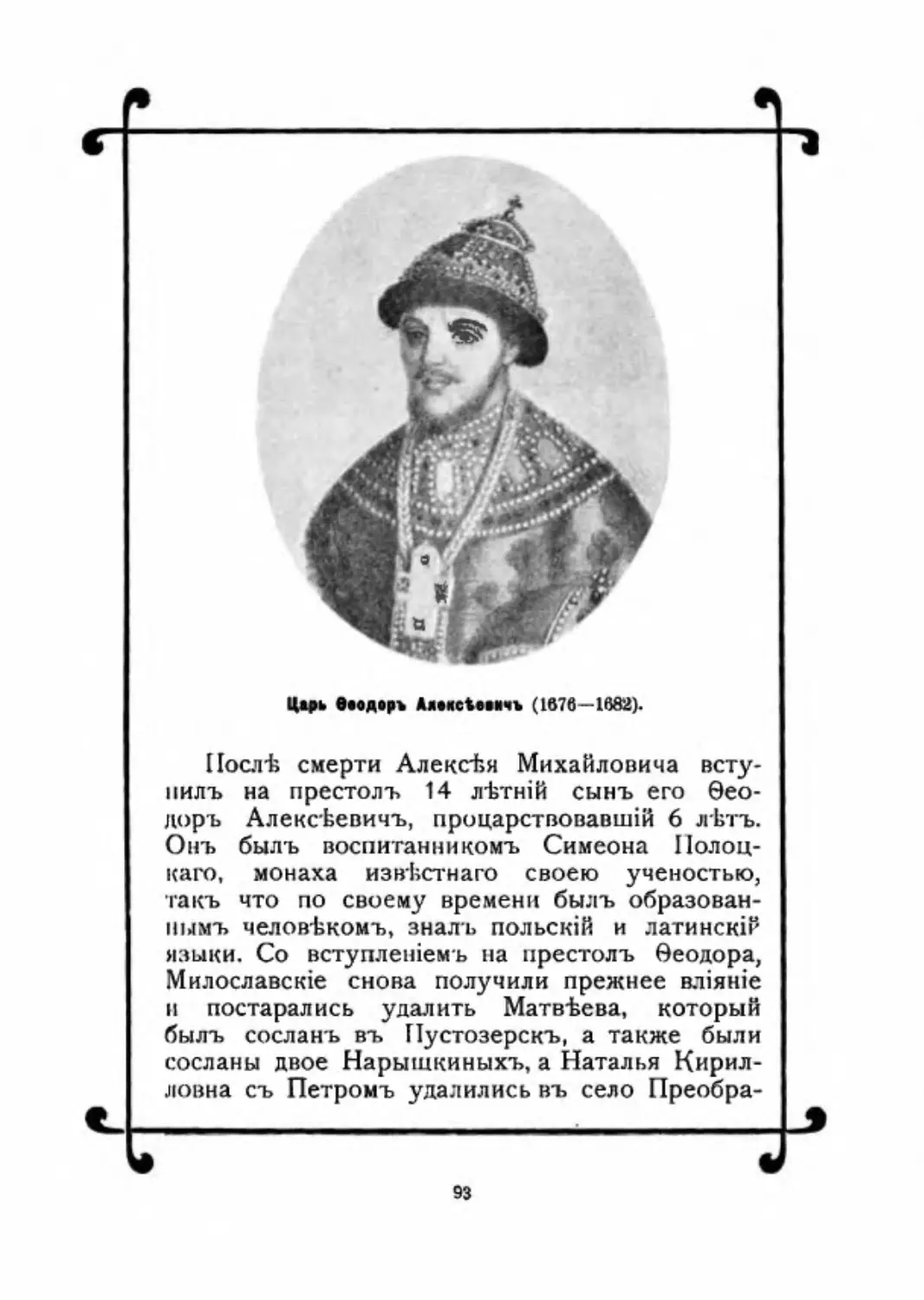

Послѣ смерти Алексѣя Михайловича всту-

пилъ на престолъ 14 лѣтній сынъ его Ѳео-

доръ Алексѣевичъ, процарствовавшій 6 лѣтъ.

Онъ былъ воспитанникомъ Симеона Полоц-

каго, монаха извѣстнаго своею ученостью,

гакъ что по своему времени былъ образован-

нымъ человѣкомъ, зналъ польскій и латинскій

языки. Со вступленіемъ на престолъ Ѳеодора,

Милославскіе снова получили прежнее вліяніе

и постарались удалить Матвѣева, который

былъ сосланъ въ Пустозерскъ, а также были

сосланы двое Нарышкиныхъ, а Наталья Кирил-

ловна съ Петромъ удалились въ село Преобра-

93

женское. При Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ продолжа-

лась война за Малороссію. Въ южной части

Малороссіи держался Дорошенко, отдавшійся

подъ покровительство Турціи которая вслѣд-

ствіе этого считала всю Украйну своей. Эта

война съ Турціей окончилась въ 1681 г. 20-лѣт-

нимъ перемиріемъ въ Бахчисараѣ. Вслѣдствіе

этого мира, восточная Малороссія и Запорожье

навсегда утверждались за Москвою, а западная

отошла къ Турціи. Слѣдствіемъ поднятого во-

проса Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ о преобра-

зованіи войска было уничтоженіе мѣстни-

чества, подъ которымъ разумѣется обычай мо-

сковскихъ бояръ считаться службою предковъ

при занятіи .мѣста въ военной и гражданской

службѣ, въ придворныхъ церемоніяхъ и за

царскимъ столомъ. Мѣстничество приносили

большой вредъ, такъ какъ приходилось назна-

чать на высокія мѣста по знатности рода, а

не по заслугамъ и способностямъ. Въ засѣда-

ніи боярской думы (1682 г.) было рѣшено уни-

чтожить мѣстничество; разрядныя книги, куда

записывались всѣ распоряженія правительства

по военной и гражданской службѣ, были сож-

жены, причемъ царь сказалъ, что онъ велитъ

записать для памяти потомства знатныя фами-

ліи въ особыя родословныя книги.

Царь Ѳеодоръ умеръ бездѣтнымъ.

94

Прааитмыаца Сафьа (1682—1689).

Послѣ смерти бездѣтнаго Ѳеодора Алексѣе-

вича братъ его Іоаннъ, слабый тѣлесно и душевно,

былъ отстраненъ отъ престола. Патріархъ Іоа-

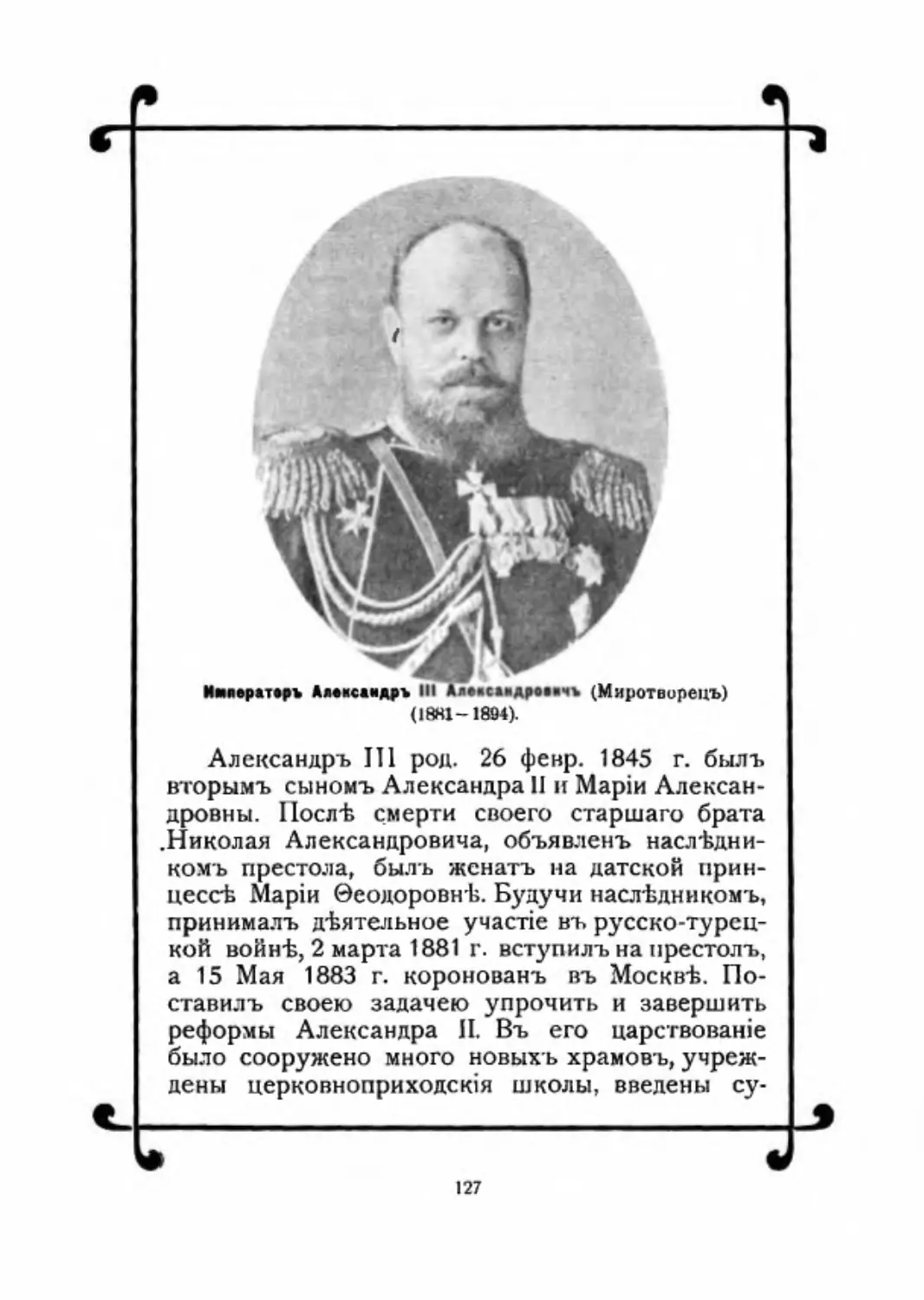

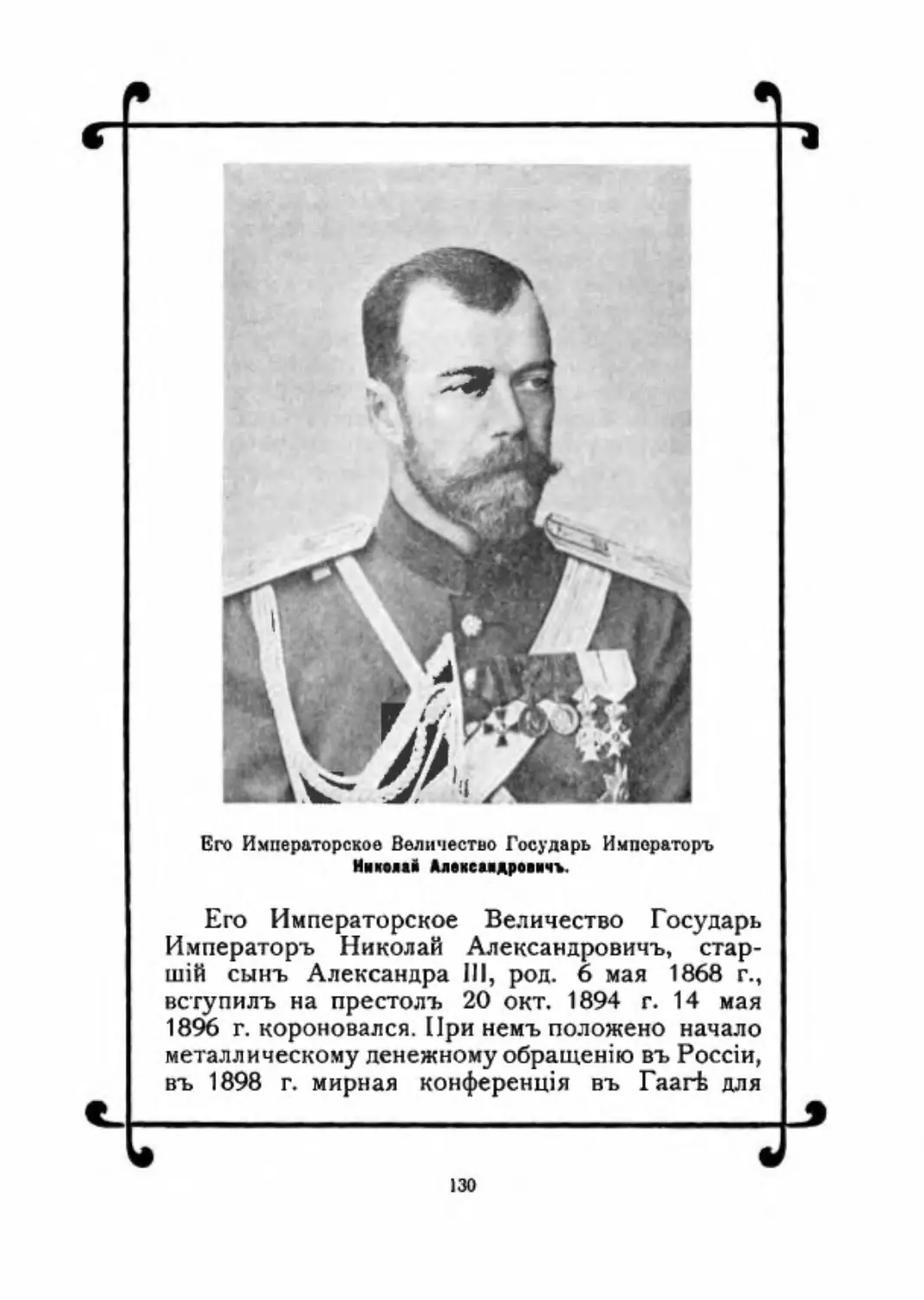

кимъ и бояре провозгласили царемъ 10 лѣтняго