Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1970

12

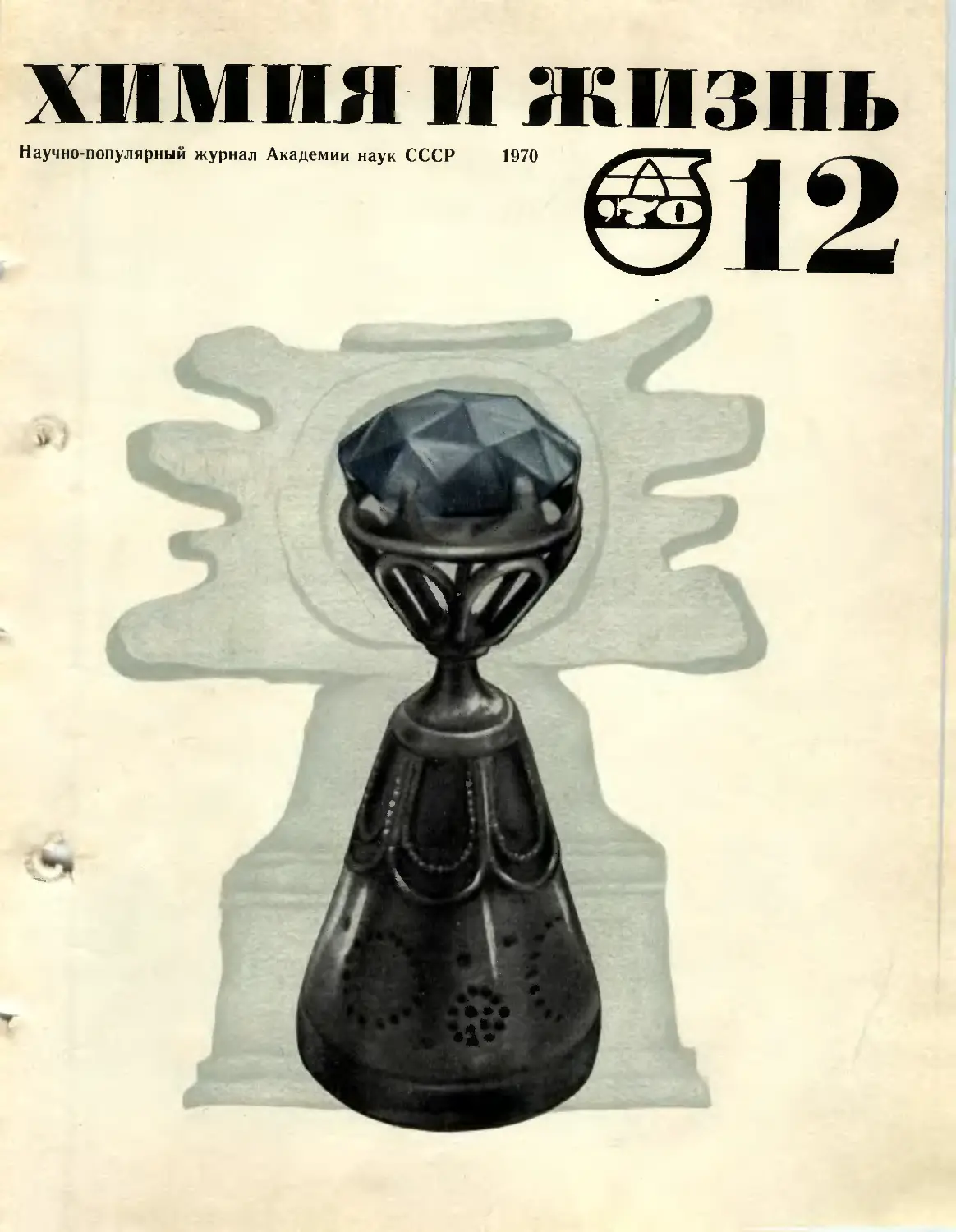

О том, как и из чего

делают шахматы, наш

журнал уже

рассказывал в 1969 году.

Но о шахматах, одна из

фигур которых (ферзь)

помещена в центре

первой страницы

обложки, тогда

рассказать было

невозможно.

Филигранные

шахматные фигуры из

металла с голубыми

и темно-коричневыми

кристаллами

искусственного кварца

на головках были

выставлены

в Советском разделе

Международной

выставки «Химия-70».

Технология получения

таких кристаллов

разработана

во Всесоюзном научно-

исследовательском

институте синтеза

минерального сырья.

Фоном для самого

современного ферзя

служит шахматная

фигура эпохи

Киевской Руси.

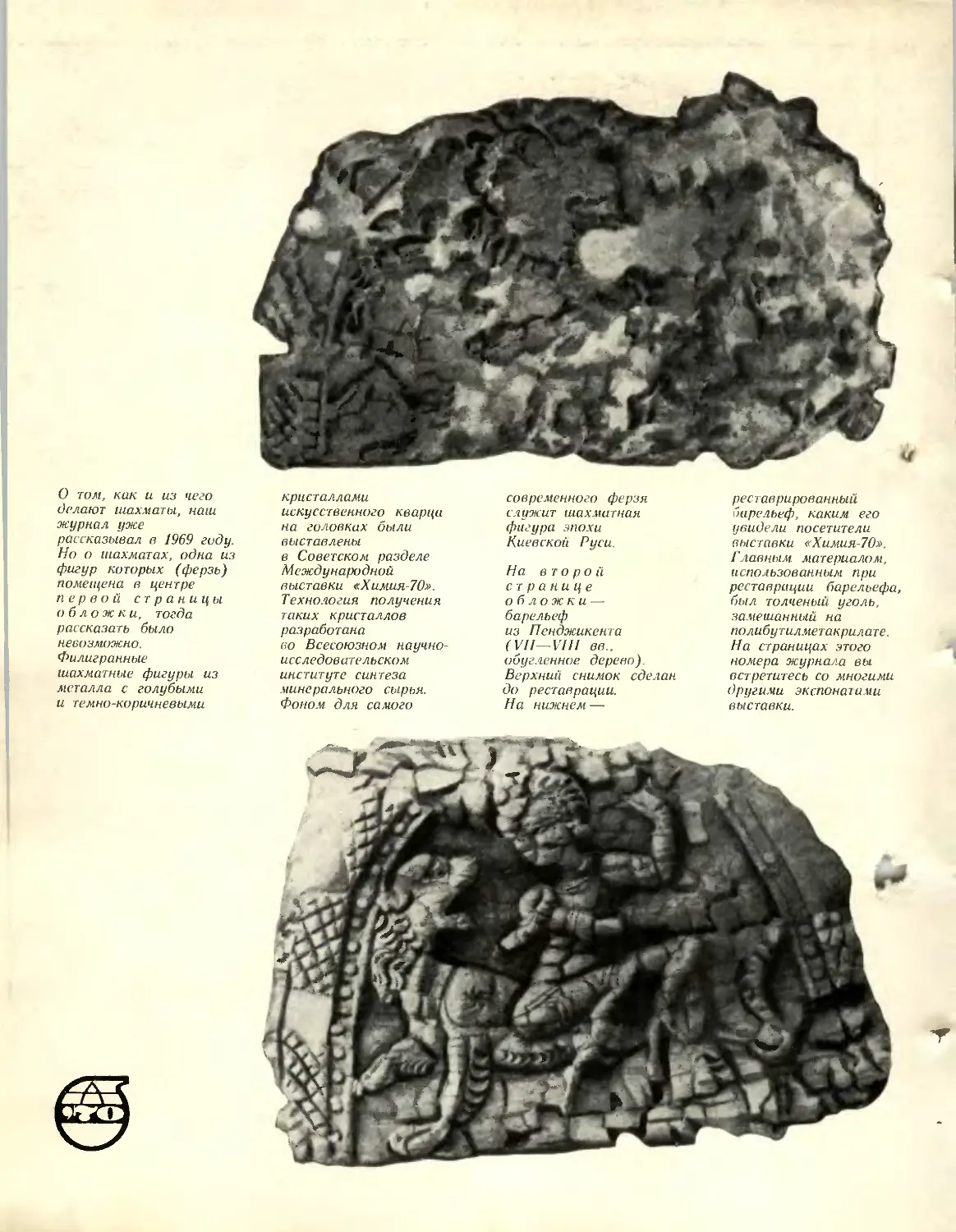

На в то рои

странице

обложки—

барельеф

из Пенджикента

(VII—VIII вв.,

обугленное дерево).

Верхний снимок сделан

до реставрации.

На нижнем —

реставрированный

па рельеф, каким его

увидели посетители

выставки «Химия-70».

Главным материалом,

использованным при

реставрации барельефа,

был толченый уголь,

замешанный на

полибутилметакрилате.

На страницах этого

номера журнала вы

встретитесь со многими

другими экспонатами

выставки.

химия

и

жизнь

№ 12

С. Донская

В. Васильев

В. П. Юницкий

Б. Берман

А. А. Аскадский

Ю. Мишин

Л. Ф. Мельникова

Л. М. Сулименко

В. Н. Пичков,

Л. К. Шубочкин

B. Б. Козинер

C. А. Погодин

С. Лем

М. Г. Черейская,

Ю. А. Коростелин

М. Мазуренко

Ю. Зайцев

Т. Н. Комровская

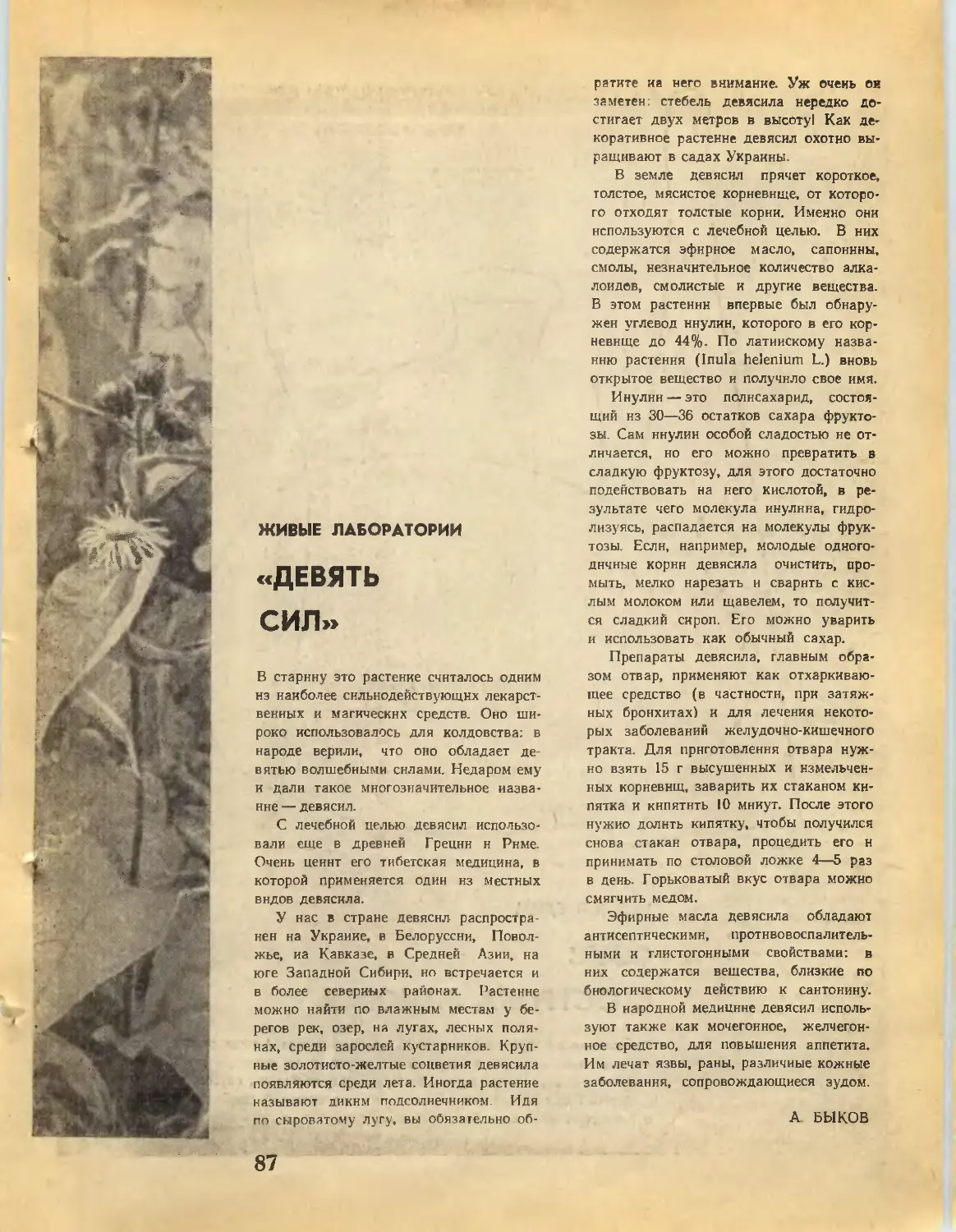

А. Быков

И. Вольпер

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ

НАУК СССР

ДЕКАБРЬ 1970

ГОД ИЗДАНИЯ 6-й

Выставки

2 Москва, сентябрь, Химия-70

17 Проекты домов для тундры

18 Дома, которые берут с собой

Интервью

23 Новая схема управления: министерство —

объединение — предприятие

Навстречу XXIV съезду КПСС

26 Мытищинский пластик, первый лист

28 Отчего рвутся нити

Диалог

32 Д. »Бартон: «Я нахожу большое наслаждение, делая

что-либо изящно, элегантно...»

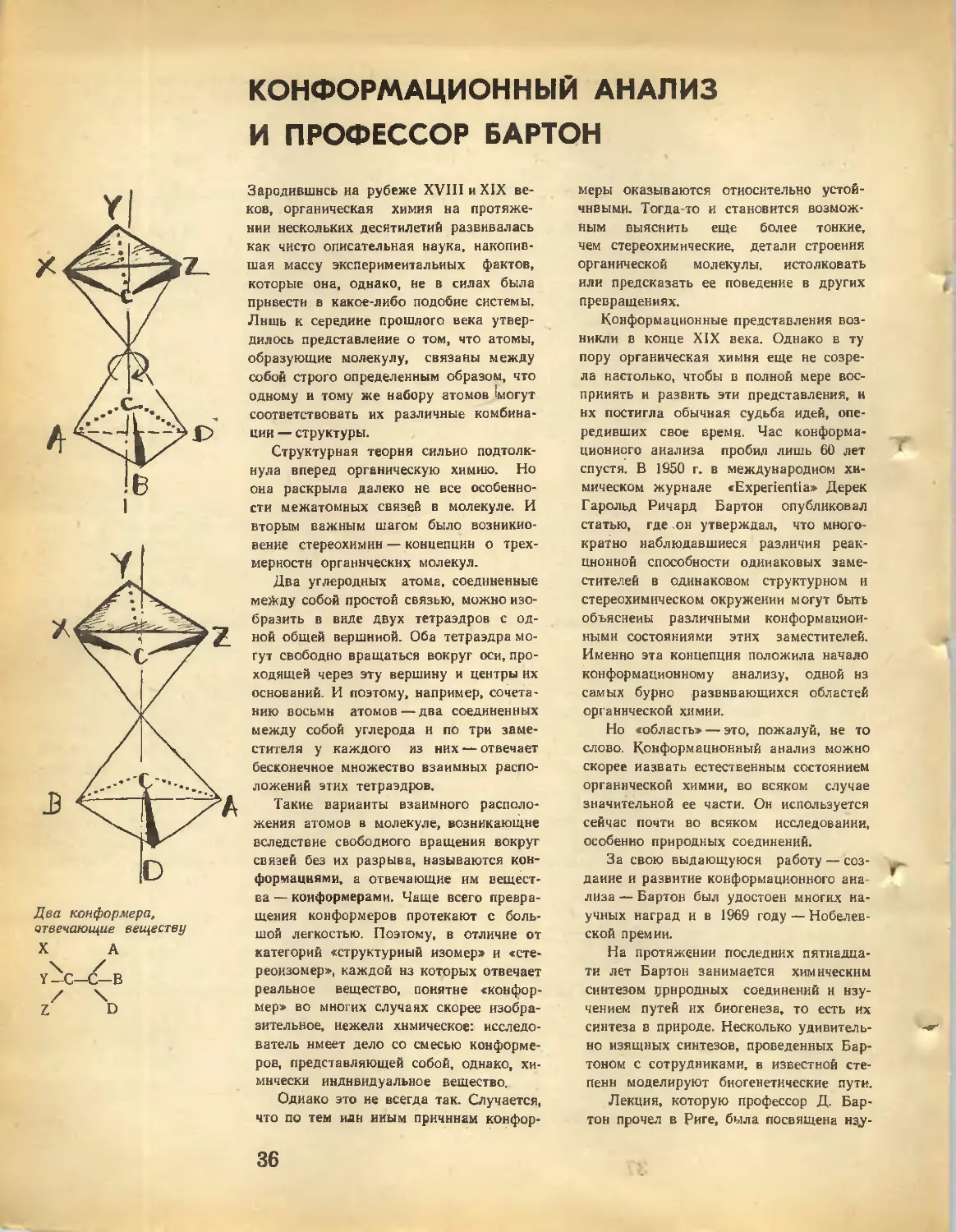

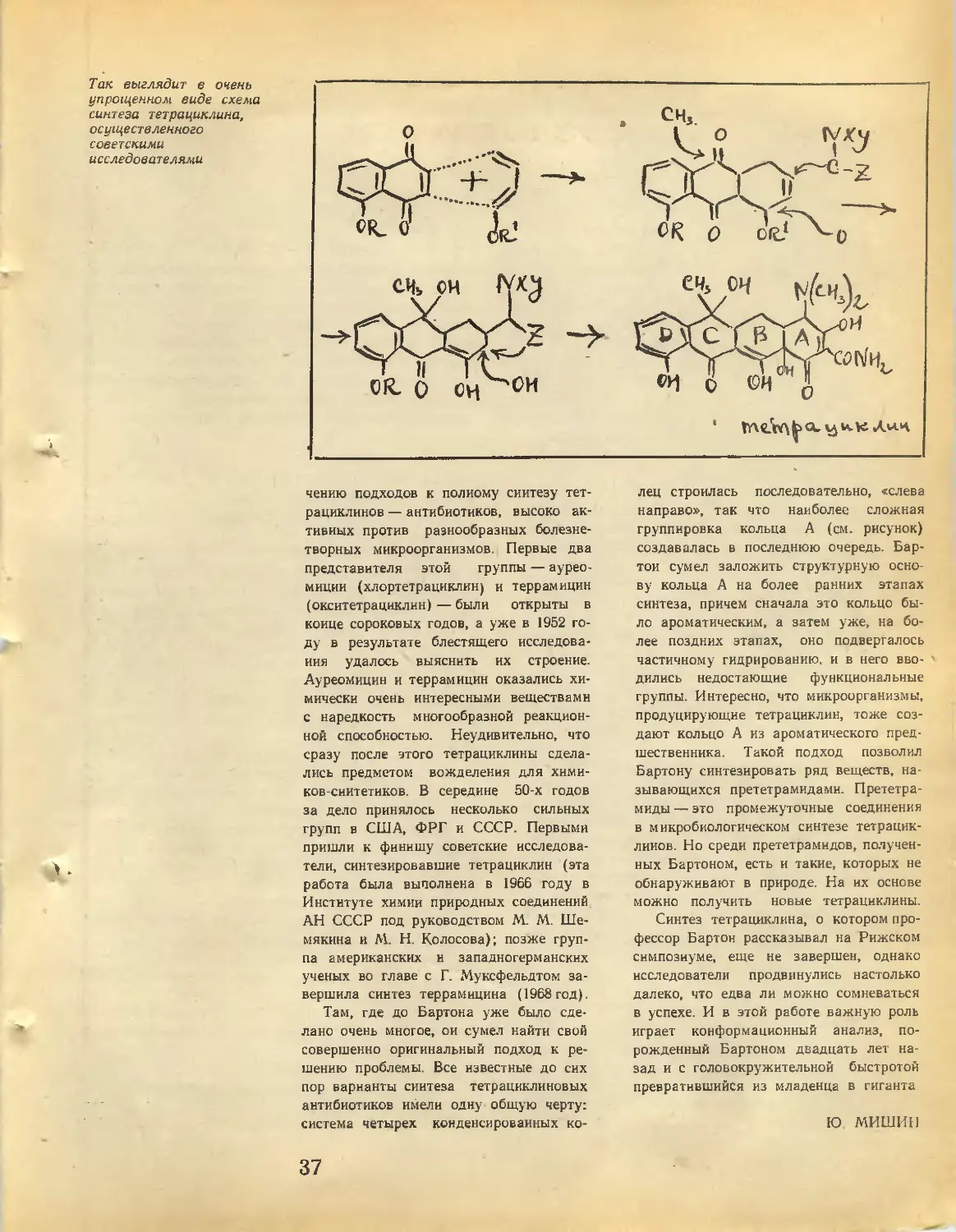

36 Конформационный анализ и профессор Бартон

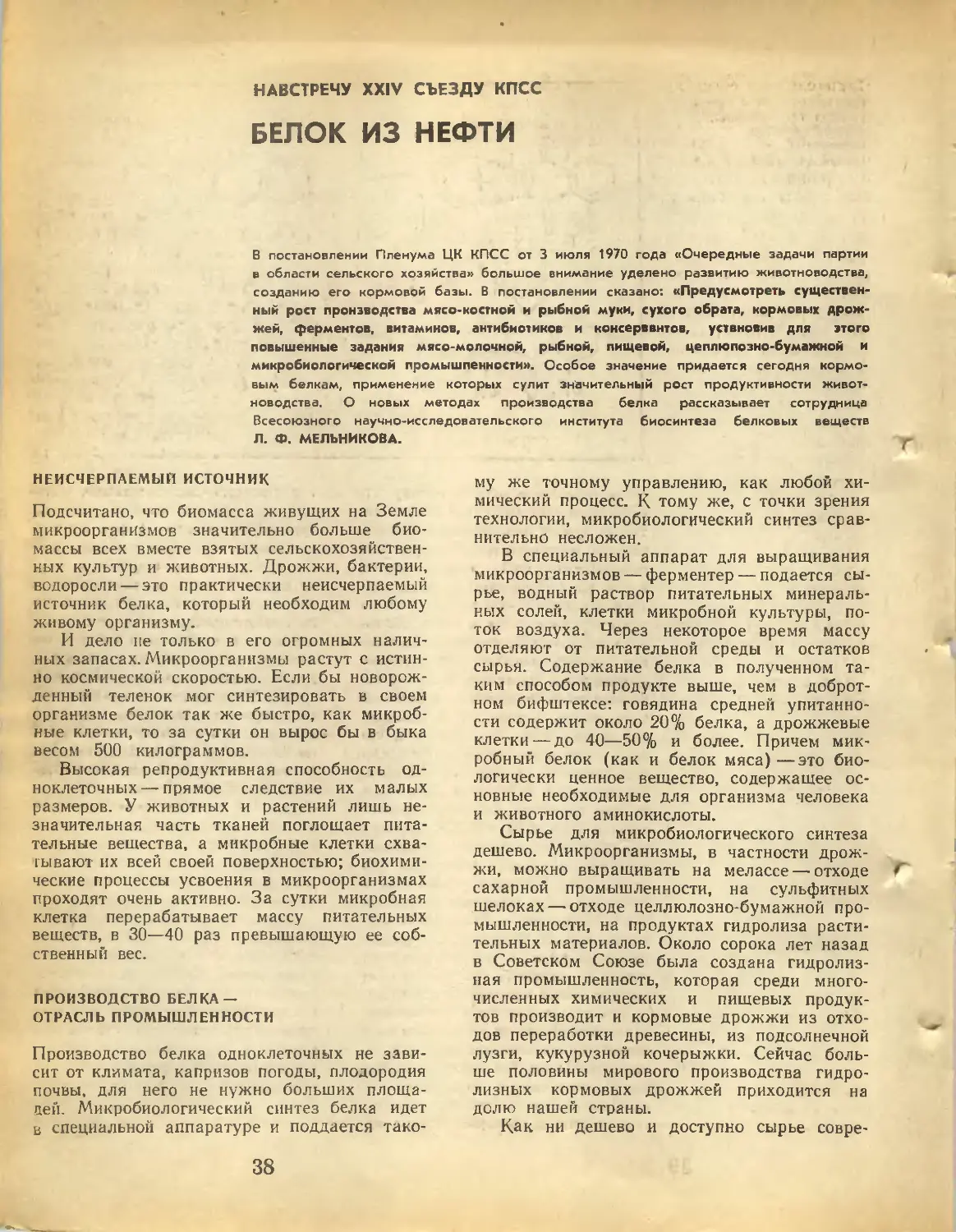

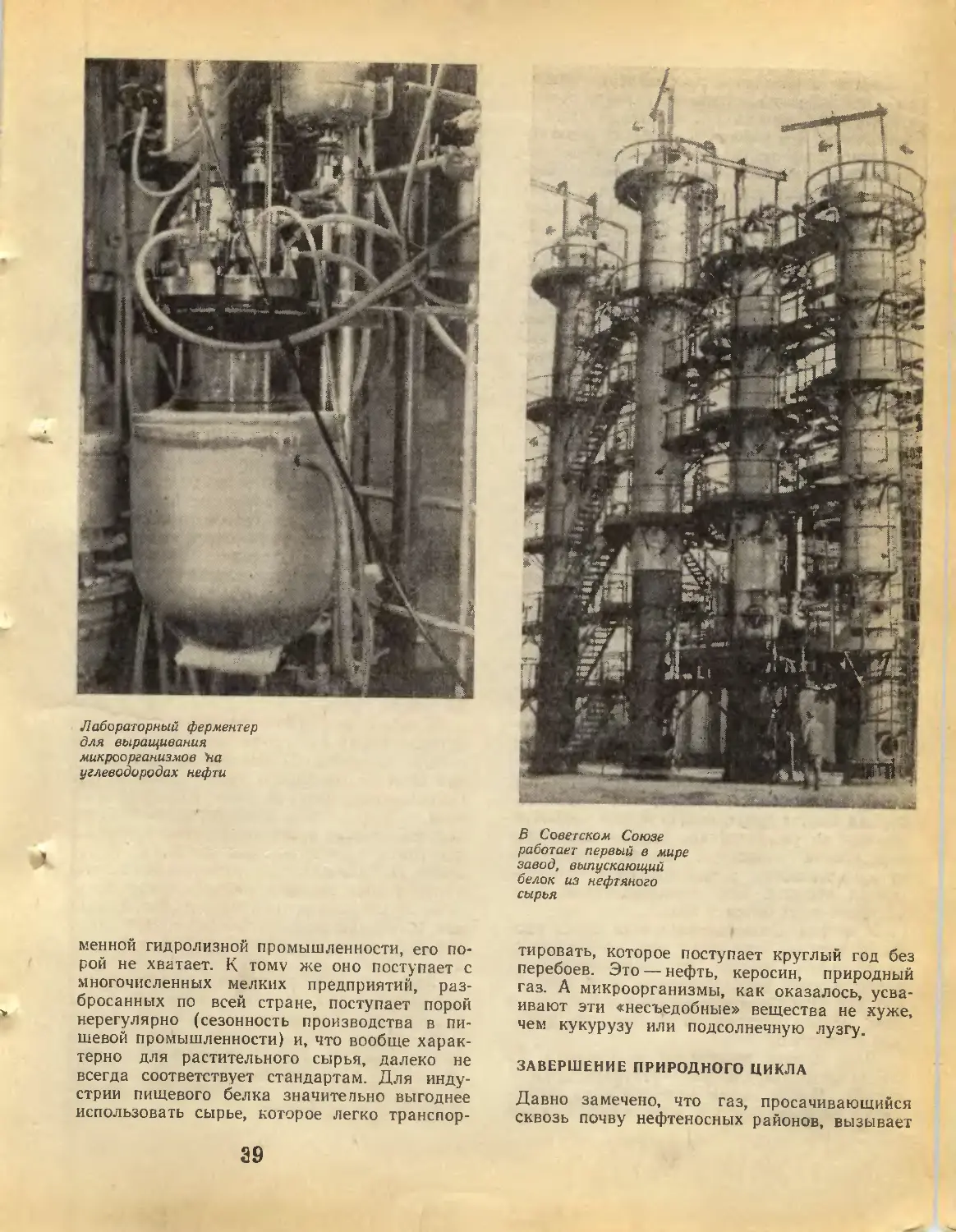

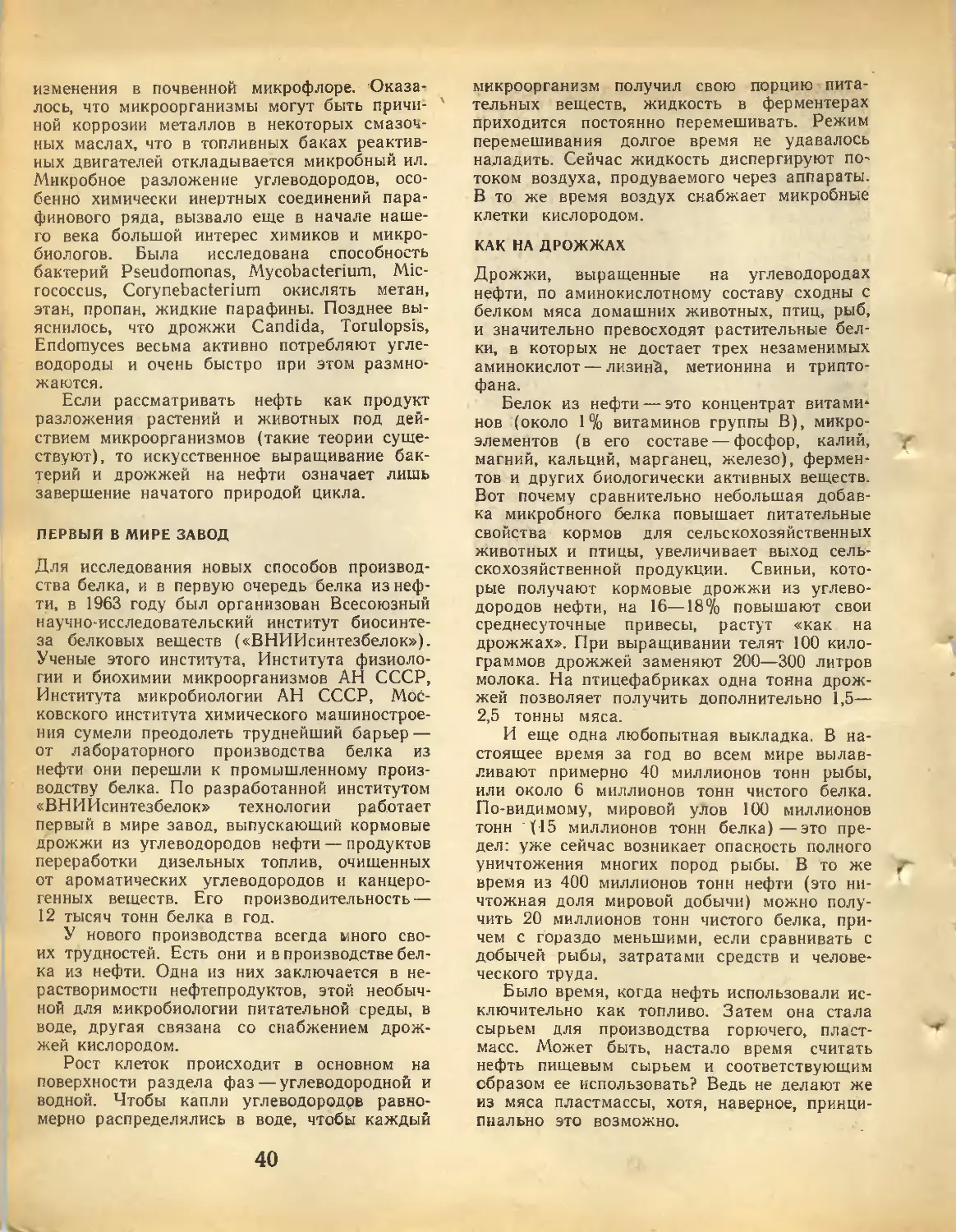

38 Белок из нефти

Календарь

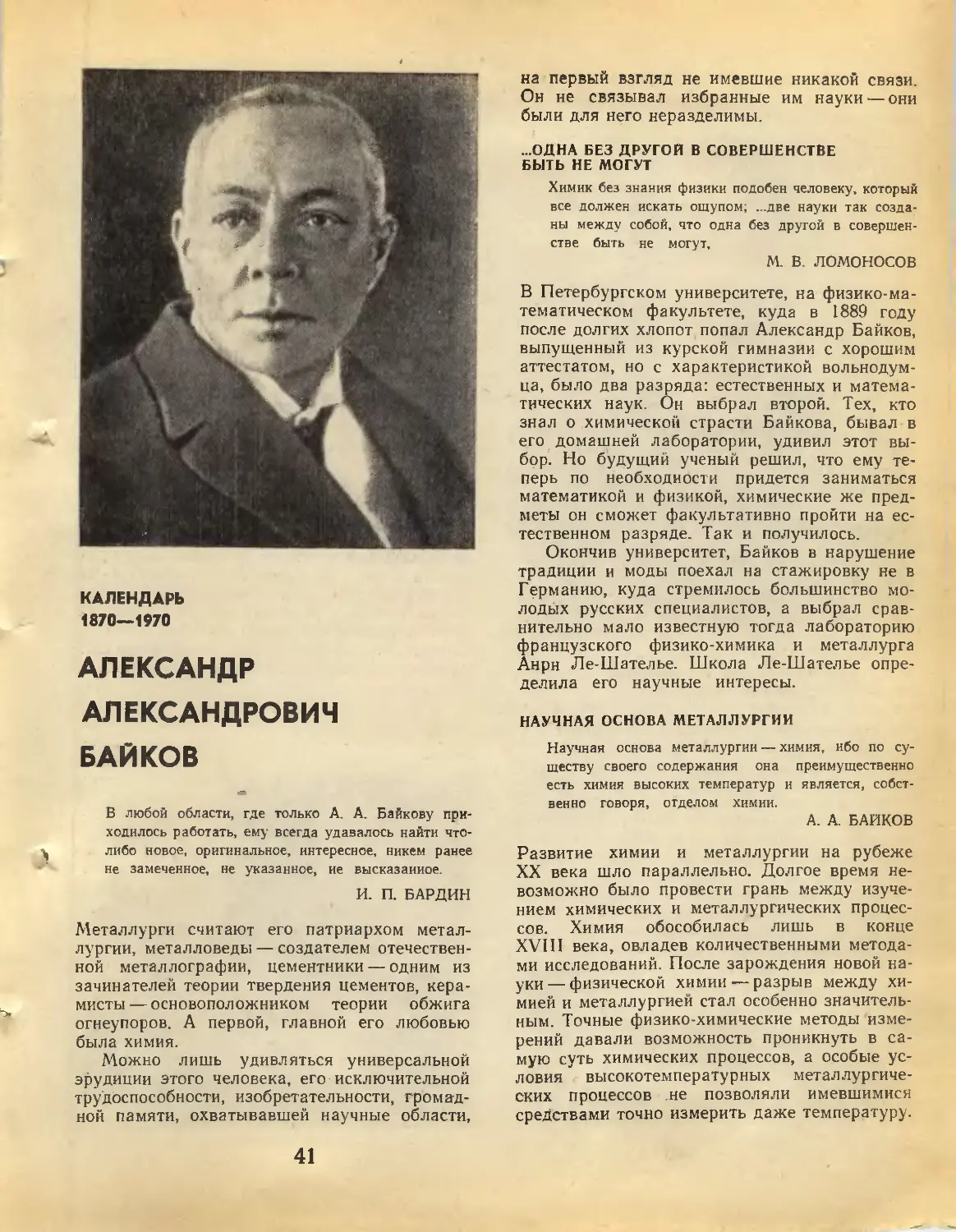

41 Александр Александрович Байков

Элемент № ...

45 Родий

Болезни и лекарства

49 Декстран — полимер глюкозы

Библиотека

52 Книга об Оствальде

Литературные страницы

54 Новые страницы звездных дневников Ийоиа Тихого

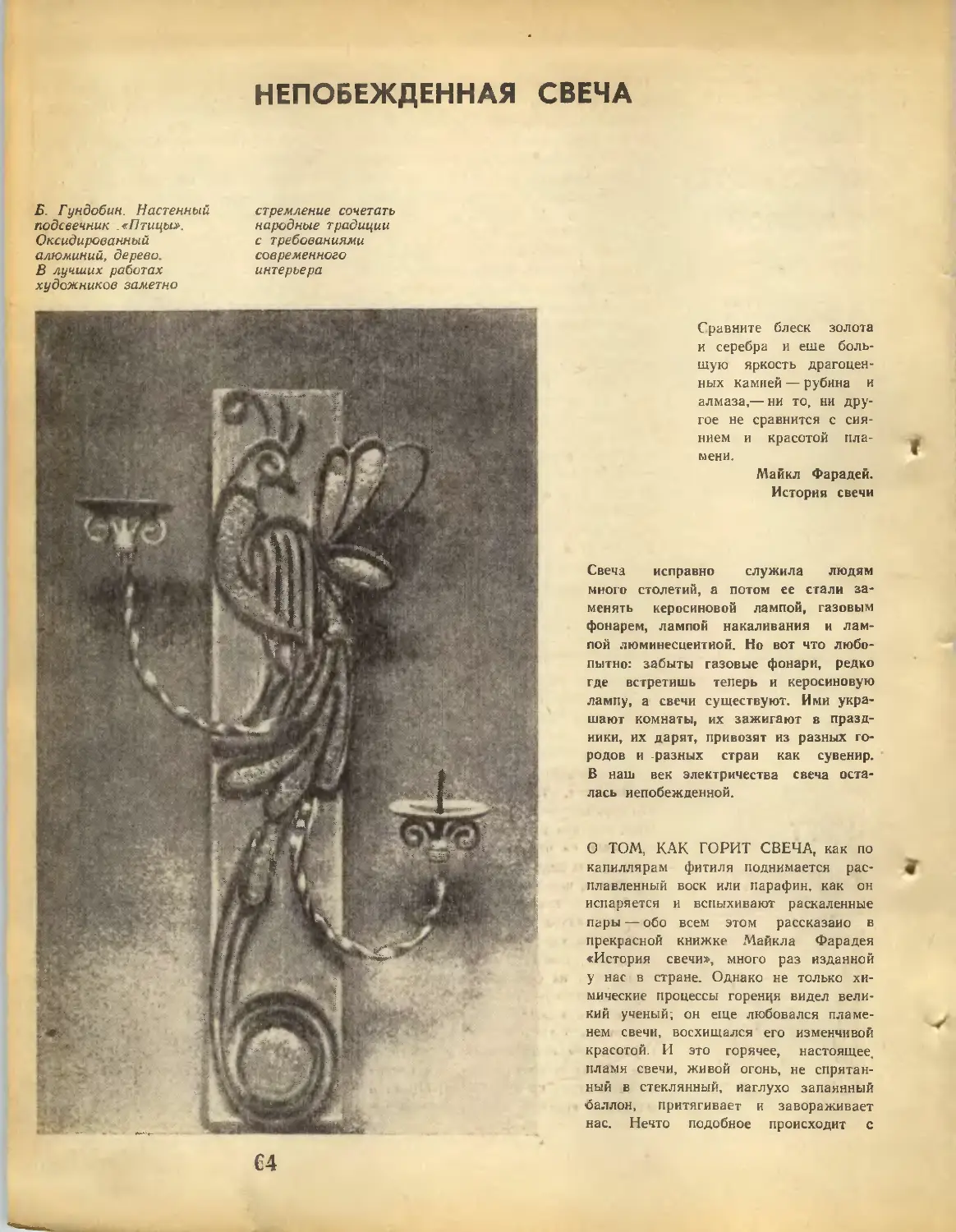

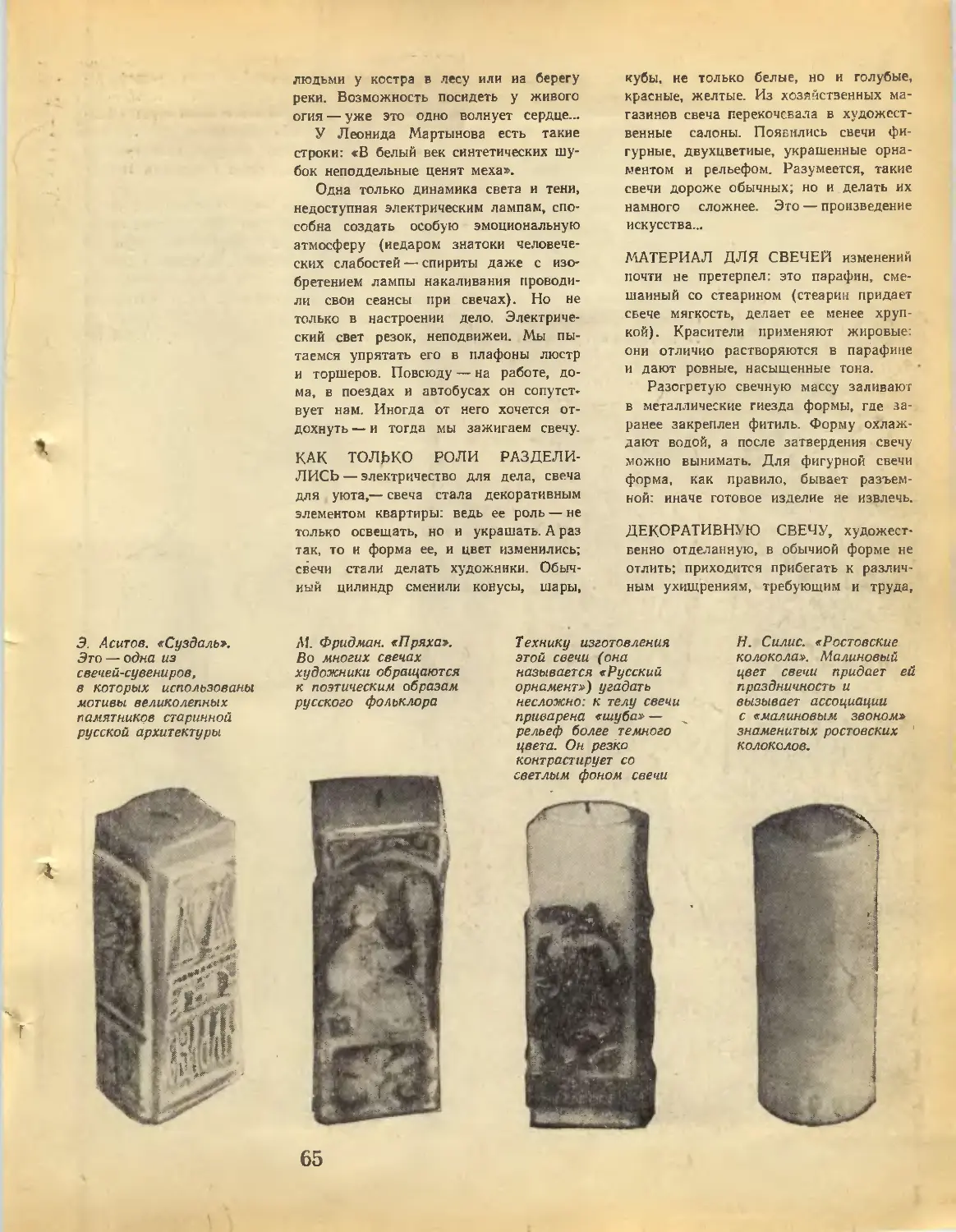

64 Непобежденная свеча

68 Консультации

70 Новости отовсюду

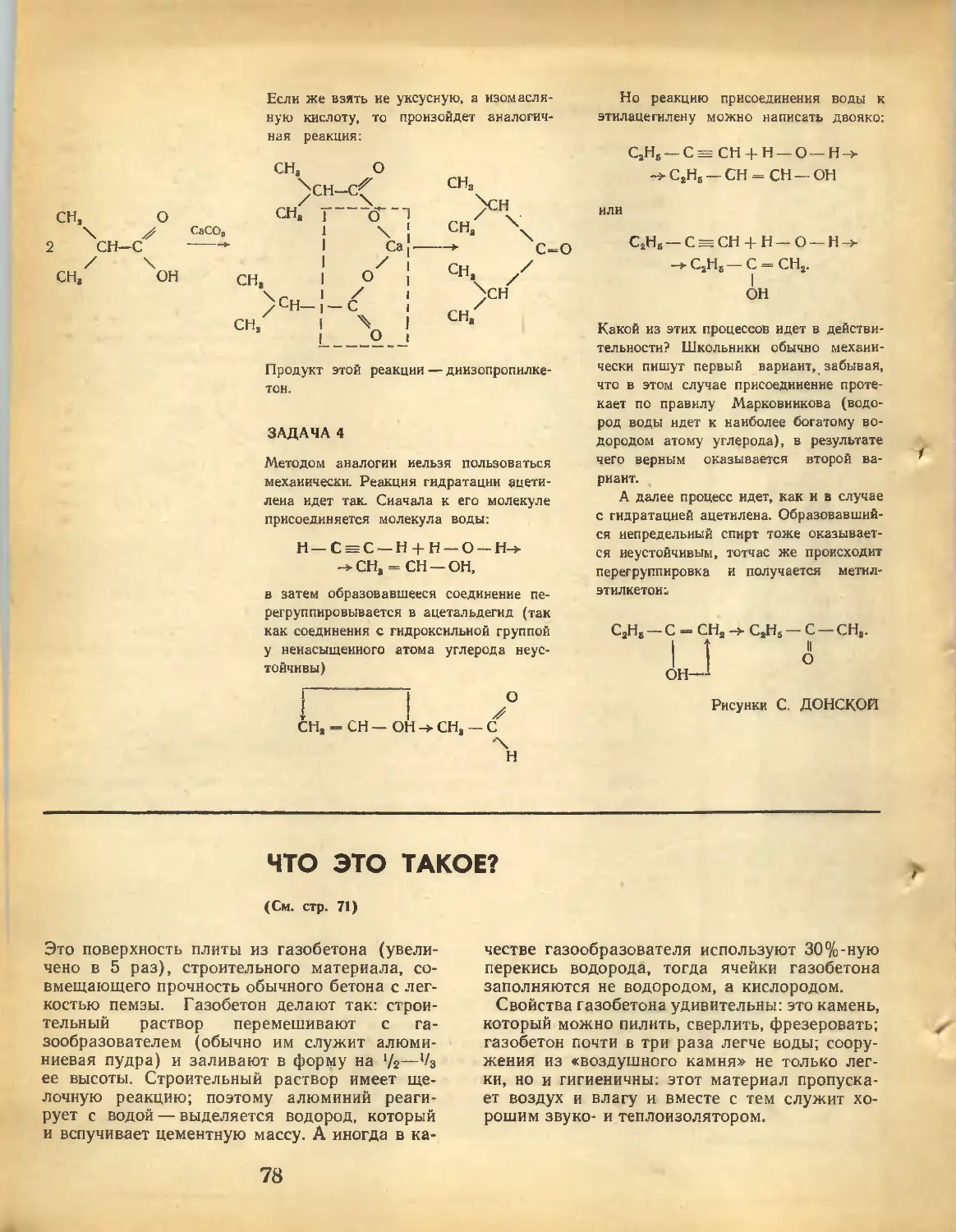

71 Клуб Юный химик

80 Елка без елки

Как делают вещи и вещества

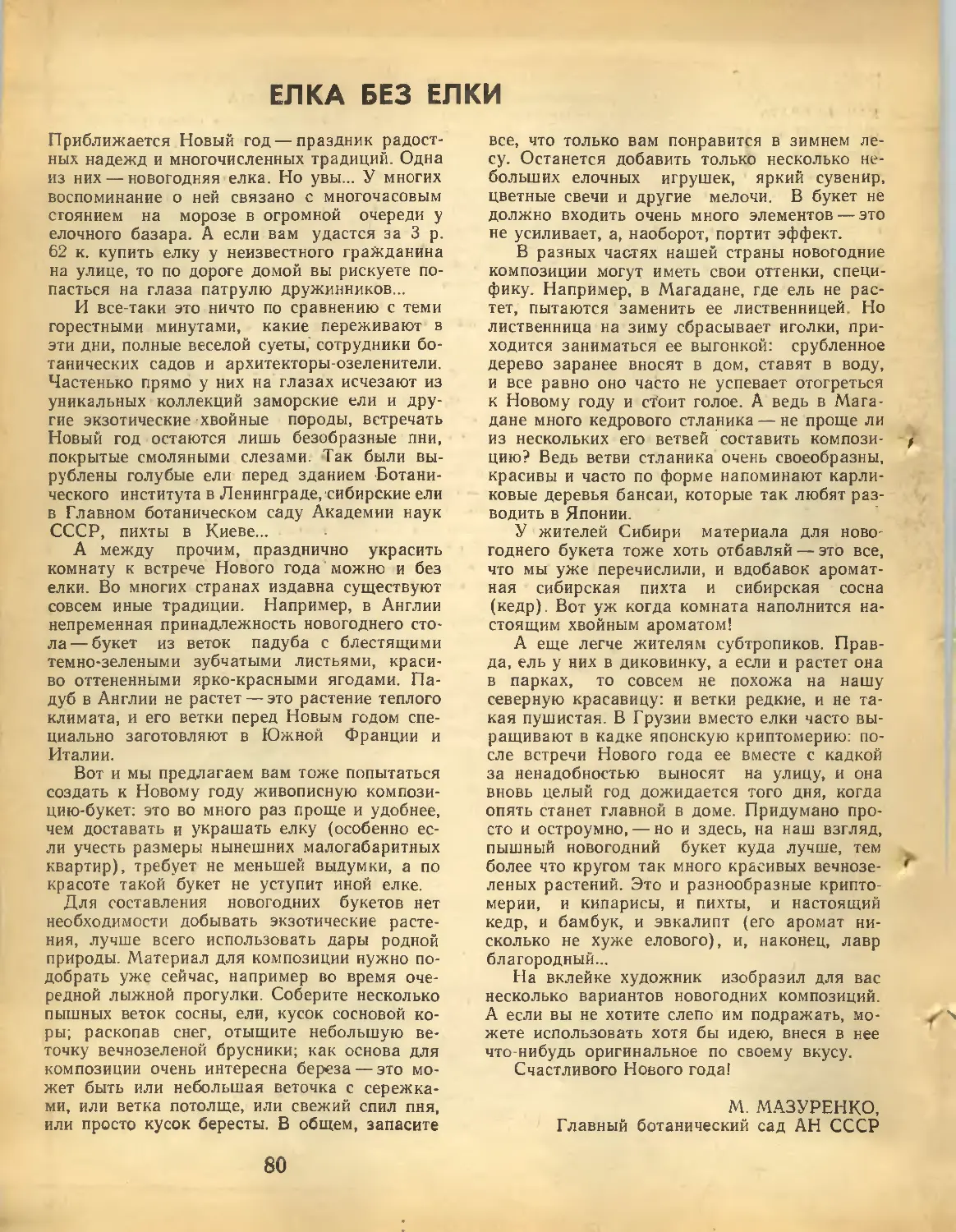

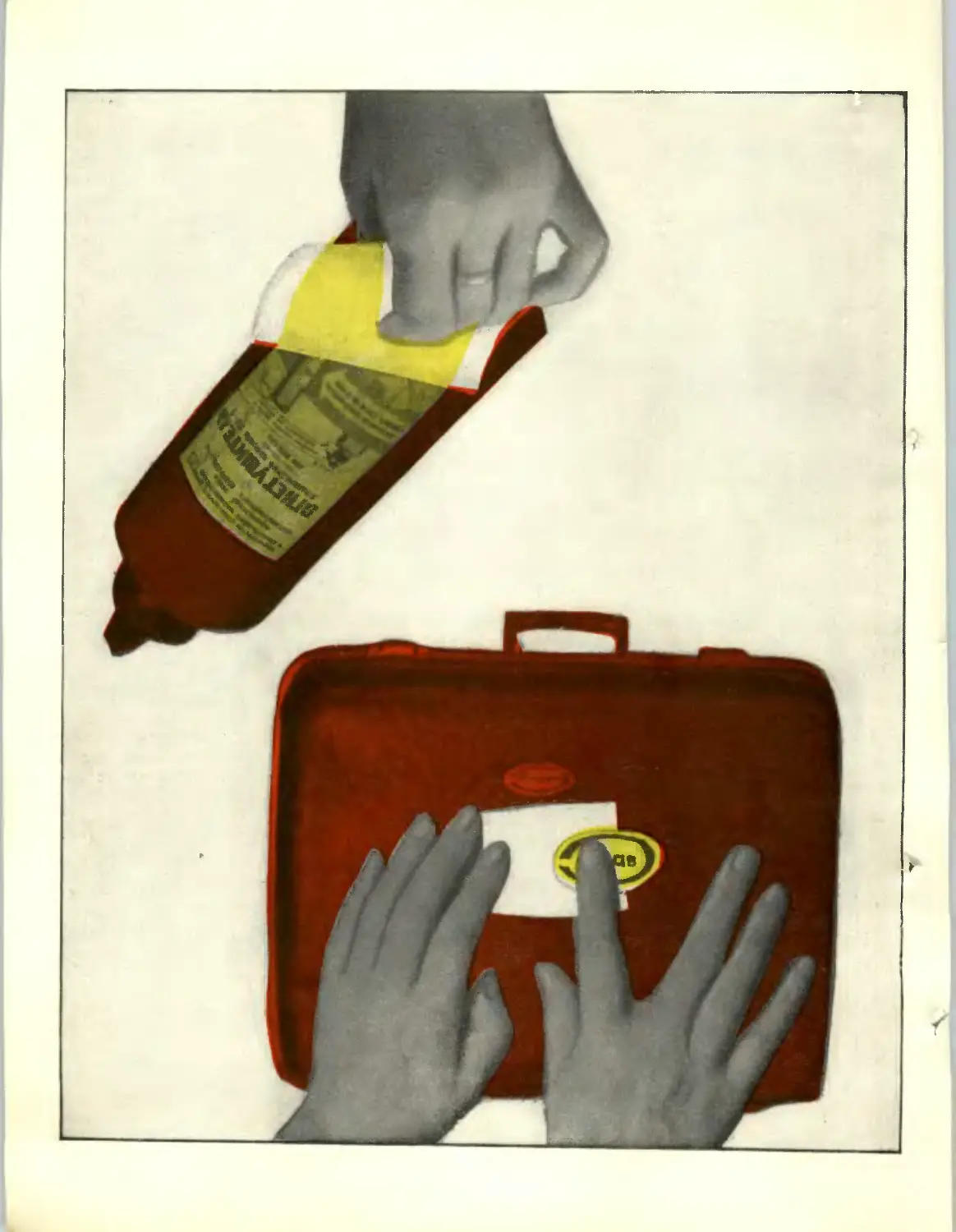

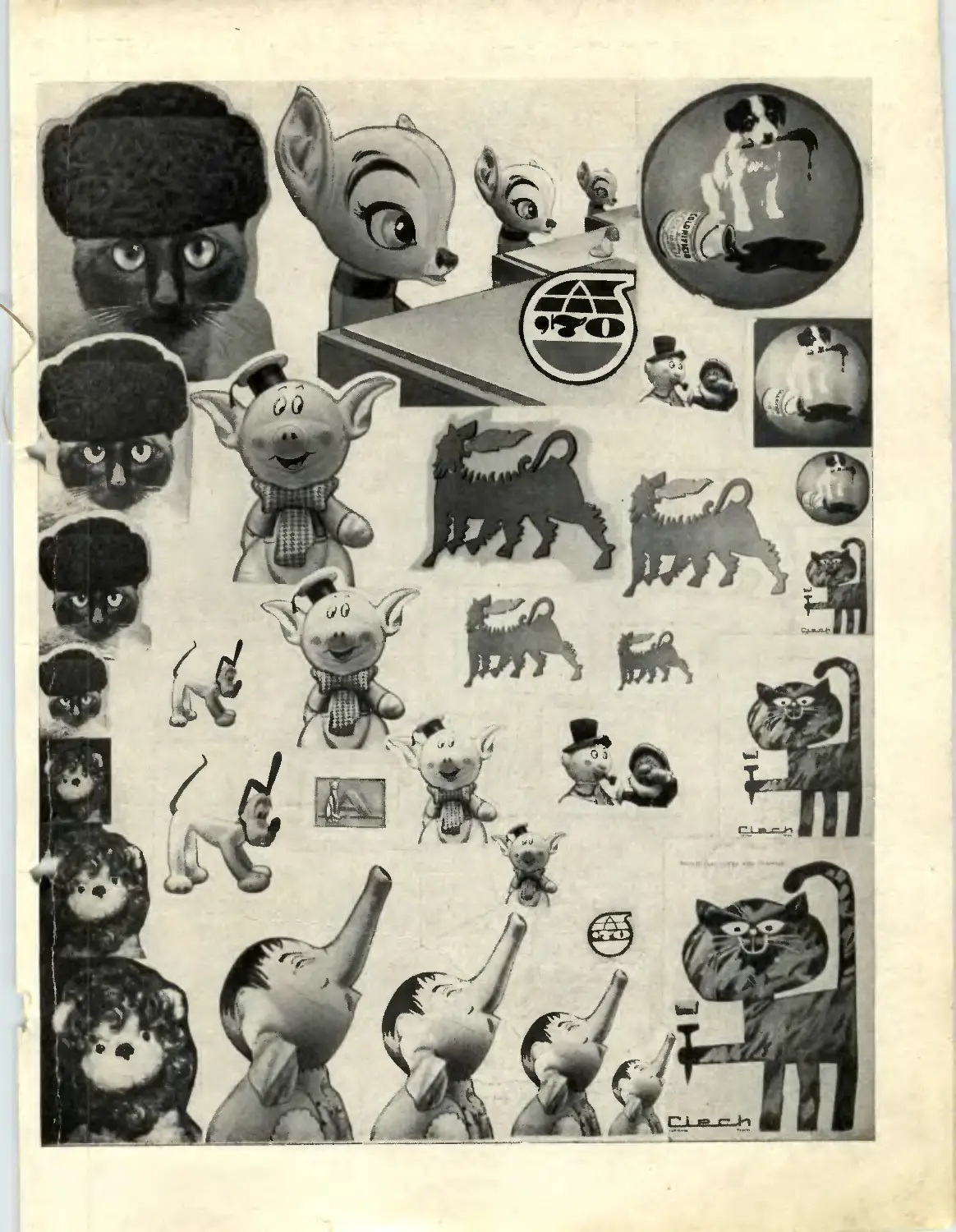

81 Что такое декалькомания?

82 Французский — для химиков

Живые лаборатории

86 «Девять сил»

Что мы едим

88 Соус с острова Менорка

91 Статьи, опубликованные

жизнь» в 1970 году

96 Собаки на высгазке

Редакционная

коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор).

П. Ф. Баденков,

В Н. Волков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный

секретарь),

П. А Ребиндер,

М. И. Рохлин

(зам. главного

редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

Л С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного

редактора),

В, А. Энгельгардт

Ред

Б. Г

М. А.

В. Е.

A. Д.

О. И.

о. м

э. и.

д. н.

B. В.

C. Ф.

Т. А.

в к.

акция:

Володин,

Гуревич,

Жвирблис,

Иорданский,

Колом ийцева,

Либкин,

Михлин,

Осокина,

Станцо,

Старикович,

Сулаева,

Черникова

в журнале «Химия и

Художественный

редактор

С. С. Верховский

Технический

редактор

Э. С. Дрейер

Корректоры:

Г. H. Нелидова,

Е. И. Сорокина

При перепечатке ссылка

на журнал «Химия и

жизнь» обязательна

Адрес редакции:

Москва В-333,

Ленинский проспект, 61

Телефоны:

135-04-19,

135-52-29,

135-63-91

Подписано к печати

13/XI 1970 г.

Т-16945

Печ. л. 6 +вкл.

Усл. печ. л. 10,06

Уч.-иэд. л. 11,4

Тираж 125 000 экз.

Заказ 477. Цена 30 коп.

Московская типография

j\T° 13 Главполиграфпрома

Комитета по печати

при Совете Министров

СССР. Москва,

Денисовский пер., д. 30

МОСКВА,

СЕНТЯБРЬ,

ХИМИЯ-70

Репортаж специальных

корреспондентов

«Химии и жизни»

Д. ОСОКИНОЙ

и В. ЧЕРНИКОВОЙ

Фото Л. ЧИСТОГО

Рассказывает

директор международных и иностранных выставок

«Сокольники»

Александр Константинович ПАВЛЕНКО

Сегодня можно говорить о рождении традиции: впервые в практике международных

аыставок в нашей стране снова прозвучапа тема, однажды уже звучавшая,— тема

химии. Однако «Химия-70» не стала простым повторением «Химии-65». Она

отличалась и масштабами, и содержанием, которые отразили большие изменения,

происшедшие в химической науке и индустрии за последние пять лет.

За внешней пестротой, за многообразием и обилием экспонатов, было

явственно видно главное, основное: уверенное проникновение химии во все области

человеческой деятельности. Выставка убедительно показала новые, принципиальные

возможности химии — вносить квчестаенные изменения в технологию производства,

резко повышать производительность труда, определять пути увеличения выпуска

продукции и улучшения ее качества буквально всюду.

Трудно перечислить отрасли промышленности, к которым это относится — от

судостроения и авиации до пищевой. Трудно перечислить хотя бы интереснейшие

экспонаты выставки — от блоков автомобильных двигателей и гребных винтов, где при-у

вычный металл заменен легкой термостойкой пластмассой, до красивой, дешевой

мебели из полимеров, до новейших лекарств. Трудно переоценить экономию от этого

уверенного проникновения химии во все отрасли хозяйства...

Многоступенчатый процесс изготовления мебели, начинающийся с песозаготоаок,

может быть теперь сведен к нескольким элементарным операциям с синтетическим

материалом. Двери, оконные рамы и целые стены из полимеров, водопроводные и

канализационные трубы из них же, теплоизоляционные и звукопоглощающие

материалы, новые краски, которые позволяют не обновлять фасады домов по 8—10 лет,—

все это лишь единичные примеры того, что станет нормой в строительной технике

будущего. Число таких примеров, будь то строительство, индустрия или сельское

хозяйство, можно было бы умножать бесконечно!

«Химия-70» оказалась ареной своеобразного спора, который начался задолго до

открытия выставки. Поначалу это был спор за выставочную площадь—страны и

фирмы просили в два, в три, в десять раз больше площади, чем мы могли им

предоставить. Наверное, можно было бы пойти и по пути неограниченного расширения

территории выставки. Но мы считали, что «Химия-70» должна быть выставкой «одного

дня», за который специалист мог бы ознакомиться с экспозицией в целом, отметить

самое важное для себя и разобраться в этом самом аажном. И поэтому площадь

выставки увеличили только на пятнадцать тысяч квадратных метров. Это довольно

много, если сравнивать с предыдущими выставками в Сокольниках, но мало с точки

зрения экспонентов.

И тут началась вторая стадия спора: в соревнование вступили экспонаты внутри

экспозиций — спор шел за праао занимать выставочную площадь. В итоге это

привело к улучшению буквально всех экспозиций, потому что побеждали экспонаты,

отличающиеся новизной, оригинальностью и конкурентоспособностью,, дающими

шансы на коммерческий успех. Результатом спора стал и лаконизм выставки,

компактность и одновременно ёмкость ее экспозиций.

Это подняло информационную насыщенность «Химии-70». Она стала выстав» *

научно-технической мысли, идей, перспектив. ^ 4

Выставка «Химия-70» закрыта. Началась работа по подготовке выстаИи

оХимия-74».

Еще задолго до открытия выставки

редакция получала много писем с

просьбой подробнее рассказать о том, что

будет показано в сентябре этого года

в Сокольниках. Авторы большинства

писем живут далеко от столицы, и у них

не было возможности своими глазами

увидеть «Химию-70». Конечно, пытаться

дать полный обзор показенного на

выставке— задача просто невыполнимая.

Поэтому нам показалось разумным

представить на страницах журнала

«Химию-70» именно так, как она была

задумана ее организаторами — выставкой

одного дня. Конечно, маршрут такого

однодневного путешествия оставляет в

стороне многие интересные экспонаты.

Но мы постарались составить его так,

чтобы он был полезен разным

специалистам: технологам, машиностроителям,

материаловедам, работникам сельского

хозяйства, промышленности, транспорта,

строителям, врачам и всем тем, кто

пользуется плодами химии в своей

повседневной жизни.

2

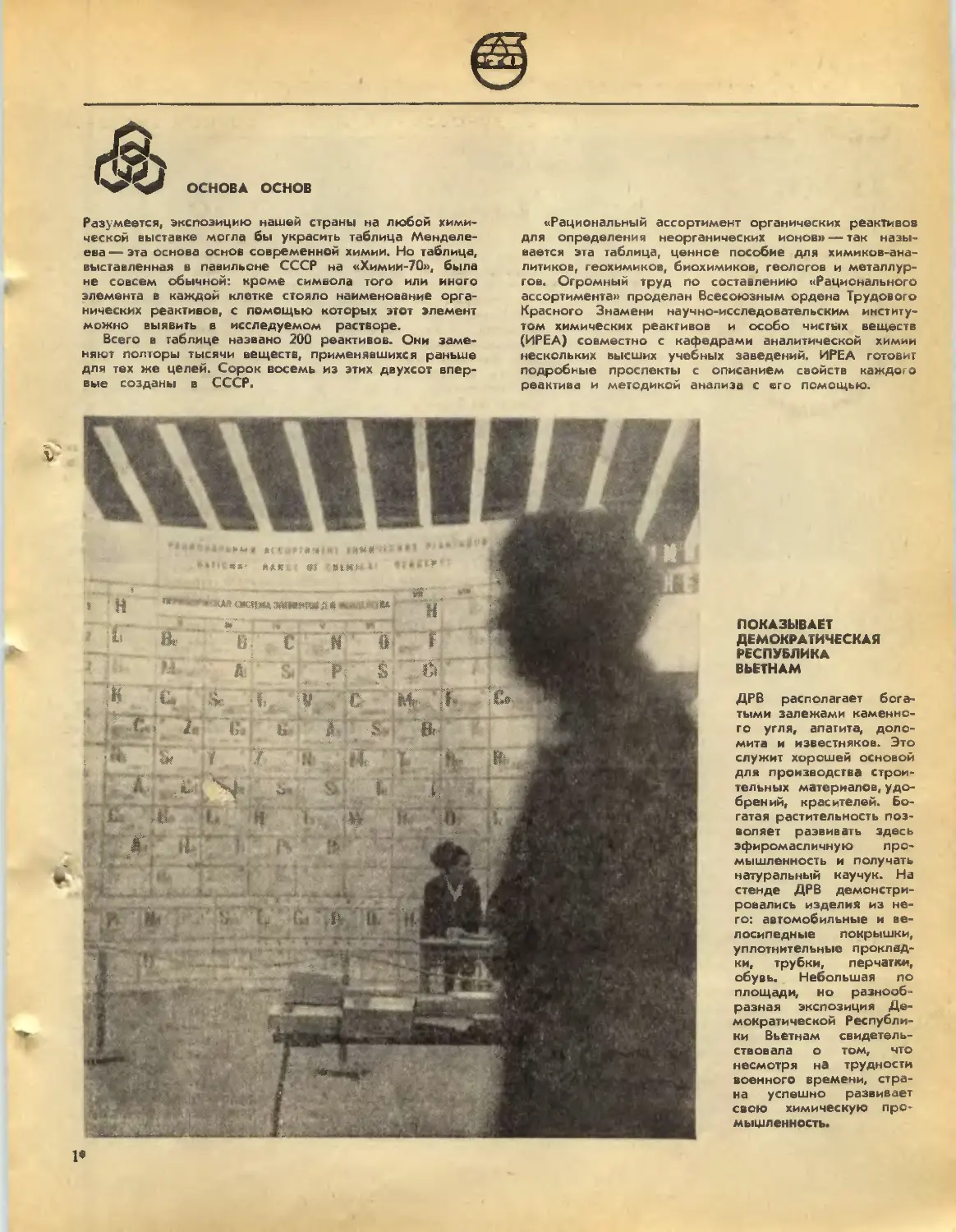

ОСНОВА ОСНОВ

Разумеется, экспозицию нашей страны на любой

химической выставке могла бы украсить таблица

Менделеева — эта основа основ современной химии. Но таблица,

выставленная в павильоне СССР на «Химии-70», была

не совсем обычной: кроме символа того или иного

элемента в каждой клетке стояло наименование

органических реактивов, с помощью которых этот элемент

можно выявить в исследуемом растворе.

Всего в таблице названо 200 реактивов. Они

заменяют полторы тысячи веществ, применявшихся раньше

для тех же целей. Сорок восемь из этих двухсот

впервые созданы в СССР.

SVW11I

«Рациональный ассортимент органических реактивов

для определения неорганических ионов» —так

называется эта таблица, ценное пособие для

химиков-аналитиков, геохимиков, биохимиков, геологов и

металлургов. Огромный труд по составлению «Рационального

ассортимента» проделан Всесоюзным ордена Трудового

Красного Знамени научно-исследовательским

институтом химических реактивов и особо чистых веществ

(ИРЕА) совместно с кафедрами аналитической химии

нескольких высших учебных заведений. ИРЕА готовит

подробные проспекты с описанием свойств каждого

реактива и методикой анализа с его помощью.

ПОКАЗЫВАЕТ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

ВЬЕТНАМ

ДРВ располагает

богатыми залежами

каменного угля, апатита,

доломита и известняков. Это

служит хорошей основой

для производства

строительных материалов,

удобрений, красителей.

Богатая растительность

позволяет развивать здесь

эфиромасличную

промышленность и получать

натуральный каучук. На

стенде ДРВ

демонстрировались изделия из

него: автомобильные и

велосипедные покрышки,

уплотнительные

прокладки, трубки, перчатки,

обувь. Небольшая по

площади, но

разнообразная экспозиция

Демократической

Республики Вьетнам

свидетельств ов ал а о том, что

несмотря на трудности

военного времени,

страна успешно развивает

свою химическую

промышленность.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Ч/ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

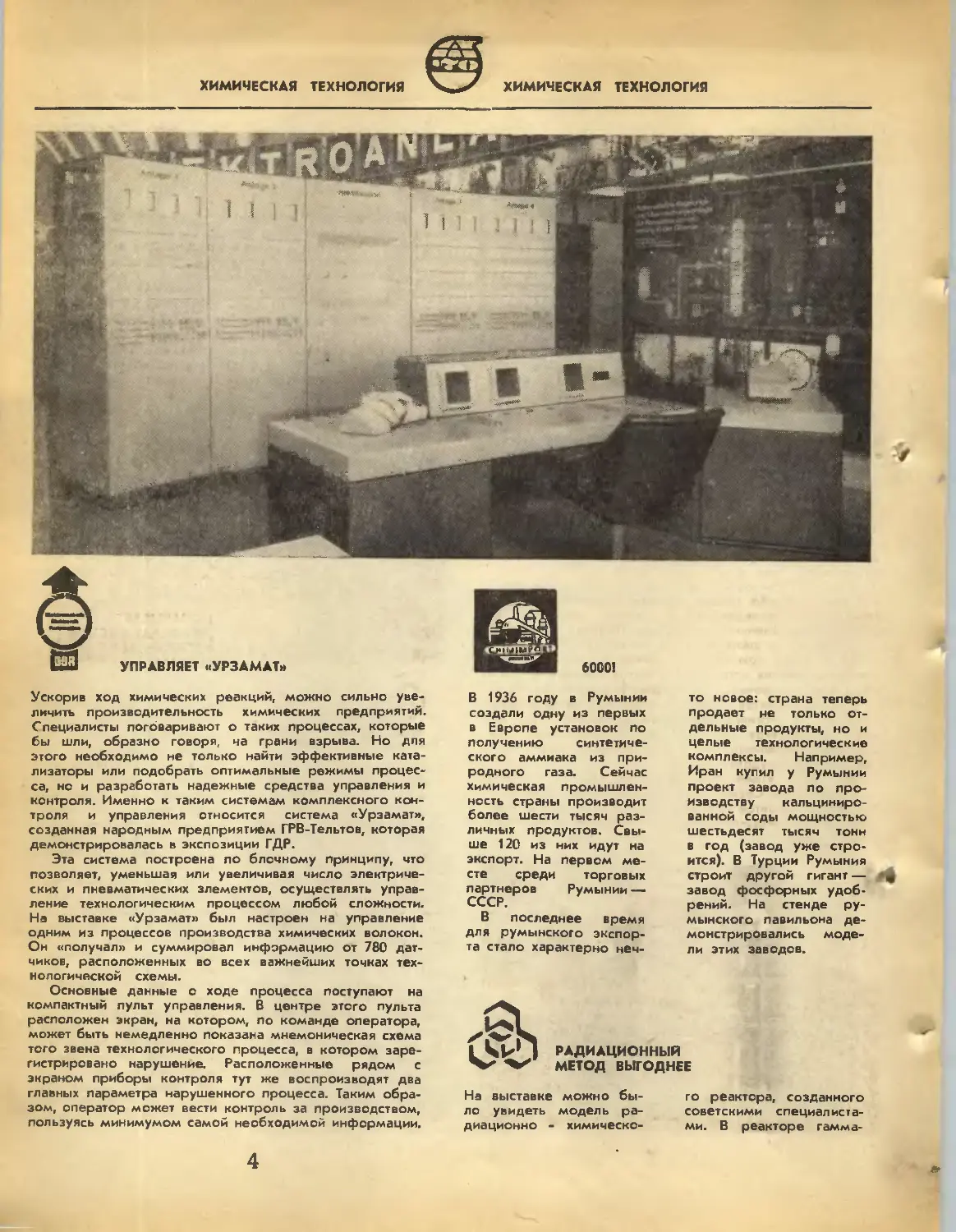

Ускорив ход химических реакций, можно сильно

увеличить производительность химических предприятий.

Специалисты поговаривают о таких процессах, которые

бы шли, образно говоря, ча грани взрыва. Но для

этого необходимо не только найти эффективные

катализаторы или подобрать оптимальные режимы

процесса, но и разработать надежные средства управления и

контроля. Именно к таким системам комплексного

контроля и управления относится система «Урзамат»,

созданная народным предприятием ГРВ-Тельтов, которая

демонстрировалась в экспозиции ГДР.

Эта система построена по блочному принципу, что

позволяет, уменьшая или увеличивая число

электрических и пневматических элементов, осуществлять

управление технологическим процессом любой сложности.

На выставке «Урзамат» был настроен на управление

одним из процессов производства химических волокон.

Он «получал» и суммировал информацию от 780

датчиков, расположенных во всех важнейших точках

технологической схемы.

Основные данные о ходе процесса поступают на

компактный пульт управления. В центре этого пульта

расположен экран, на котором, по команде оператора,

может быть немедленно показана мнемоническая схема

того звена технологического процесса, в котором

зарегистрировано нарушение. Расположенные рядом с

экраном приборы контроля тут же воспроизводят два

главных параметра нарушенного процесса. Таким

образом, оператор может вести контроль за производством,

пользуясь минимумом самой необходимой информации.

В 1936 году в Румынии

создали одну из первых

в Европе установок по

получению

синтетического аммиака из

природного газа. Сейчас

химическая

промышленность страны производит

более шести тысяч

различных продуктов.

Свыше 120 из них идут на

экспорт. На первом

месте среди торгов ых

партнеров Румынии —

СССР.

В последнее время

для румынского

экспорта стало характерно

нечто новое: страна теперь

продает не только

отдельные продукты, но и

целые технологические

комплексы. Например,

Иран купил у Румынии

проект завода по

производству

кальцинированной соды мощностью

шестьдесят тысяч тонн

в год (завод уже

строится). В Турции Румыния

строит другой гигант —

завод фосфорных

удобрений. На стенде

румынского павильона

демонстрировались

модели этих заводов.

РАДИАЦИОННЫЙ

МЕТОД ВЫГОДНЕЕ

На выставке можно

было увидеть модель ра-

диационно -

химического реактора, созданного

советскими

специалистами. В реакторе гамма-

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Ч.У ХИМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

излучение

радиоактивного изотопа Со60

инициирует реакцию суль-

фохлорирования

парафиновых углеводородов.

В результате реакции

получаются вещества,

которые применяются в

текстильном

производстве и в производстве

синтетического каучука.

Кроме того, они могут

служить

промежуточными продуктами при

создании многих моющих

препаратов. Раньше эту

реакцию вели

фотохимическим путем. Радиа-

ционно-химический

реактор заменяет две

установки, работающие по

фотохимическому

принципу; его

производительность 750

килограммов в час. Реактор

дешев и полностью

окупает себя в течение

полугода.

№

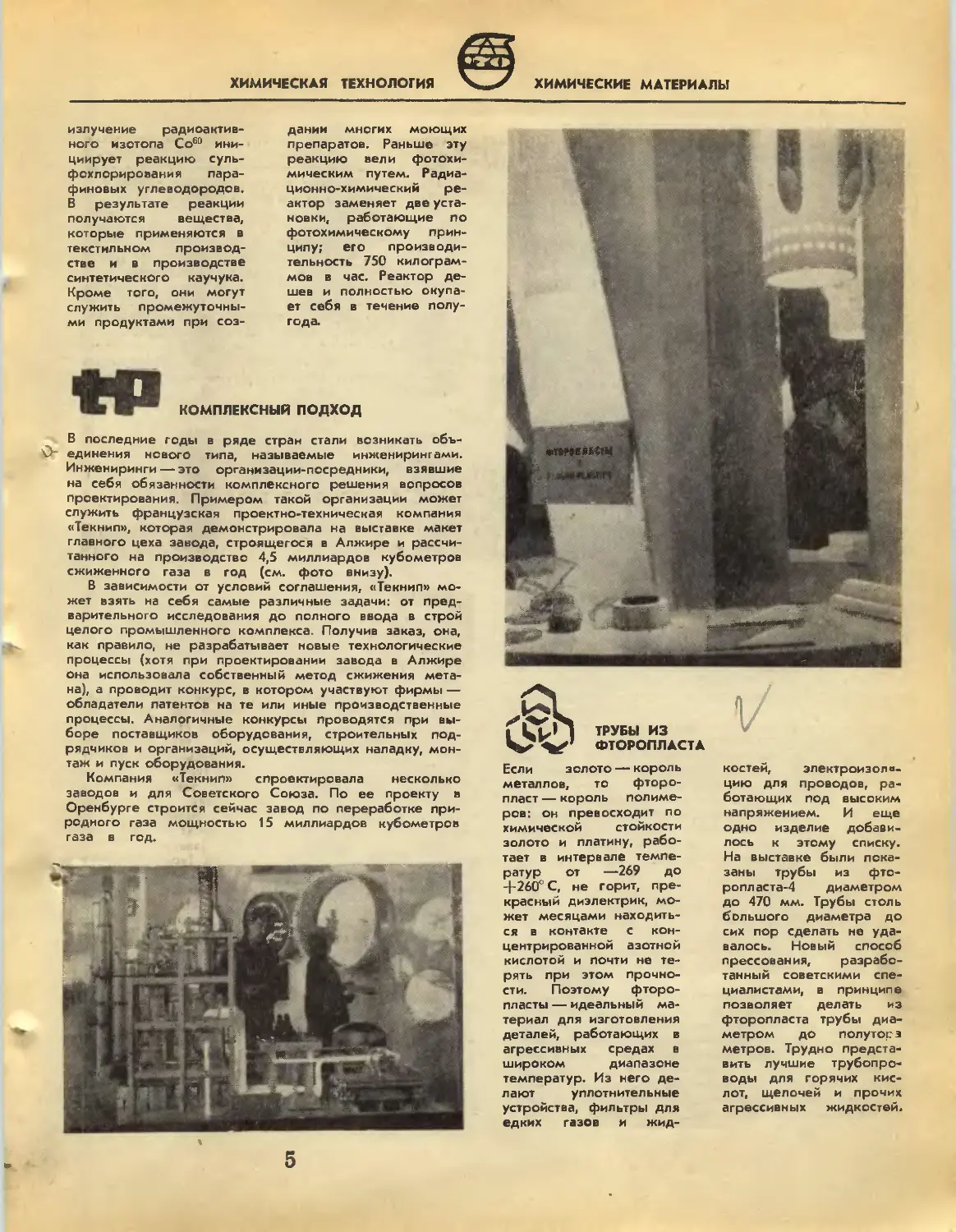

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

В последние годы в ряде стран стали возникать объ-

\У единения нового типа, называемые инженирингами.

Инжениринги — это организации-посредники, взявшие

на себя обязанности комплексного решения вопросов

проектирования. Примером такой организации может

служить французская проектно-техническая компания

«Текнип», которая демонстрировала на выставке макет

главного цеха завода, строящегося в Алжире и

рассчитанного на производство 4,5 миллиардов кубометров

сжиженного газа в год (см. фото внизу).

В зависимости от условий соглашения, «Текнип»

может взять на себя самые различные задачи: от

предварительного исследования до полного ввода в строй

целого промышленного комплекса. Получив заказ, она,

как правило, не разрабатывает новые технологические

процессы (хотя при проектировании завода в Алжире

она использовала собственный метод сжижения

метана), а проводит конкурс, в котором участвуют фирмы —

обладатели патентов на те или иные производственные

процессы. Аналогичные конкурсы проводятся при

выборе поставщиков оборудования, строительных

подрядчиков и организаций, осуществляющих наладку,

монтаж и пуск оборудования.

Компания «Текнип» спроектировала несколько

заводов и для Советского Союза. По ее проекту в

Оренбурге строится сейчас завод по переработке

природного газа мощностью 15 миллиардов кубометров

газа в год.

ТРУБЫ ИЗ

_ ФТОРОПЛАСТА

Если золото — король

металлов, то

фторопласт — король

полимеров: он превосходит по

химической стойкости

золото и платину,

работает в интерв але

температур от —269 до

+260° С, не горит,

прекрасный диэлектрик,

может месяцами

находиться в контакте с

концентрированной азотной

кислотой и почти не

терять при этом

прочности. Поэтому

фторопласты — идеальный

материал для изготовления

деталей, работающих в

агрессивных средах в

широком диапазоне

температур. Из него

делают уплотнительные

устройства, фильтры для

едких газов и

жидкостей, электроизола.

цию для проводов,

работающих под высоким

напряжением. И еще

одно изделие

добавилось к этому списку.

На выставке были

показаны трубы из фто-

ропл аста-4 диаметром

до 470 мм. Трубы столь

большого диаметра до

сих пор сделать не

удавалось. Новый способ

прессован ия,

разработанный советскими

специалистами, в принципе

позволяет делать из

фторопласта трубы

диаметром до полутор а

метров. Трудно

представить лучшие

трубопроводы для горячих

кислот, щелочей и прочих

агрессивных жидкостей.

5

ХИМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ХИМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

•таг ф

горящему веществу и отвести от него тепло. А флуоб-

рен, если можно так сказать, убивает непосредственно

сам огонь.

Флуобрен — это тетрафтордибромэтан, то есть этан,

в молекуле которого атомы водорода замещены

четырьмя атомами фтора и двумя атомами брома. В

пламени это вещество распадается, и продукты распада

связывают радикалы ОН, Н и СН3, образующиеся в

пламени. Радикалы — это обломки молекулы с боль-

*~V - шим запасом энергии, которые способствуют процессу

i распространения огня. Связывание радикалов, умень-

£ шение их концентрации в пламени сразу же

сказывается на скорости реакции горения. Поэтому достаточно

сравнительно небольшого количества флуобрена, чтобы

быстро справиться даже с большим пожаром.

Интересно отметить, что новое противопожарное

средство — продукт нефтехимии, той самой отрасли

промышленности, которая создала основные горючие

материалы.

It -т.

ВЗГЛЯД В 2000-Й ГОД

<N>

ИЗ БОЛГАРСКОЙ НЕФТИ

В 1951 году близ села Тюленево Толбухинского округа,

а затем и в других местах Болгарии, с помощью

советских геологов были открыты богатые месторождения

нефти. Анализ показал, что нефть, обнаруженная близ

села Долни-Дубник, может быть отнесена к лучшим в

мире сортам, и из нее оказалось возможным получать

высококачественные смазочные масла. В 1969 году была

пущена первая очередь нефтеперерабатывающего

завода, оборудованного по последнему слову техники.

Главная продукция завода — моторные, машинные,

трансмиссионные, турбинные и другие масла; их

образцы были показаны на одном из стендов болгарской

экспозиции. На верхнем снимке: Болгария

демонстрирует образцы смазочных масел.

£\

ФЛУОБРЕН — ПОЖИРАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ

Итальянская фирма «Монтекатини — Эдисон» привезла

на выставку фильм, посвященный новому

противопожарному средству флуобрену. Флуобрен особенно

эффективен, когда приходится тушить загоревшиеся нефть,

бензин, масло, керосин,— то есть в случаях, когда

с пожаром справиться очень не легко. Флуобрен

действует на огонь принципиально иначе, чем другие

гротивопожарные средства. Обычно при тушении

пожара стараются преградить доступ кислорода воздуха к

Совершенно необычная

мебель была выставлена

на стенде фирмы

«Байер» (ФРГ). Вообще-то

говоря, фирма не

занимаете я п рои зв одством

мебели; экспонаты

демонстрировали

возможности, которые

открывает новый полимер бай-

дур, созданный

специалистами фирмы. Байдур

изготовлен на основе по-

лиуретановой смолы.

Одно из важных достоинств

материала в том, что он

позволяет совместить

процесс получения

самого материала и

изделий из него. Два

вещества А и Б (А —смесь

основного компонента с

катализатором, Б — изо-

цианат) поступают в

смеситель, там между ними

происходит химическая

реакция, в результате

которой образуется

пенообразная масса.

Масса затем подается в

формовочную машину,

где буквально через

10 минут в достаточно

мягких условиях, при

температуре 60° С и

давлении 10 кг/см2, процесс

заканчивается, и

кресло — готово. Остается

только покрасить его.

В разрезе стенка

кресла выглядит как

бутерброд: между двумя

твердыми тонкими

слоями застыла пористая

масса. Пористая

«начинка» материала

облегчает вес мебели. Из бай-

дура можно изготовлять

мебель самых

фантастических форм

(дизайнеры считают, что в

2000-м году будут

преобладать именно такие),

но, кроме того, из

этого материала делают и

имитацию под дерево,

настолько удачную, что

отличить ее от

настоящего дерева почти

невозможно. Так что если

мода будущего

предпочтет мебель

средневековья, байдур все равно

найдет себе применение.

6

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЧУ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ВМЕСТО КЛЕЯ

И ШУРУПОВ

Изготовить изделия из

пластмассы двух цветов

было до недавнего

времени так же трудно, как

постирать в горячей

воде плохо окрашенную

ткань и не дать ей при

этом полинять. Когда в

пресс-форму литьевой

машины поступали

расплавы пластмассы двух

цветов, то в месте их

соприкосновения

начиналась взаимная диффузия

окрашенных частиц, и

вместо четкой границы

цветов возникала

линялая п олоса. Поэтому

приходилось соединять

разноцветные части

изделия с помощью

сварки, клея, шурупов или

же окрашивать уже

готовую вещь — все это

требует дополнительных

затрат.

Специалисты

австрийской фирмы «Энгель»

продемонстрировали в

Сокольниках

оригинальный пресс-автомат для

двухцветной пластмассы.

Процесс разделен на

две стадии. Сначала в

форму заливается

полимер одного цвета и

получается как бы

половинка изделия. Затем

форма подается во

вторую рабочую камеру, и

там она уже до конца

заполняется пластмассой

другого цвета.

Диффузии на стыке цветов не

происходит, так как

первая половина

изделия успевает немного

остыть и затвердеть.

Необходимо только

тщательно следить за тем,

чтобы оба полимера не

слишком охладились,

иначе соединение

получится непрочным.

Поэтому контроль за

температурным режимом

возложен на специальный

электронный блок.

ФИЛЬТРУЕТ В 10 РАЗ БЫСТРЕЕ

На фильтр-прессе ФПАКМ, выставленном в павильоне

СССР, уже через несколько дней после открытия

выставки стояла бирка «Продано». Лицензию на

изготовление его купили Япония и ФРГ еще два года назад,

а сейчас такие фильтр-прессы покупают ГДР, Франция,

Польша. Применяют фильтр-пресс тогда, когда

необходимо профильтровать суспензии, которые трудно

поддаются этой операции: в лакокрасочном

производстве, при получении катализаторов и изготовлении

талька. По сравнению с ранее применявшимися

установками у ФПАКМ несколько крупных преимуществ:

во-первых, все операции автоматизированы, поэтому

один оператор может обслужить сразу десять

установок. Во-вторых, у новой установки существенно

увеличена фильтрующая поверхность. Это, а также другие

усовершенствования, привело к тому, что

производительность установки в А—10 раз больше, чем

прежних.

ПЛЕНКА РЕКОРДНОЙ ШИРИНЫ

Мелиораторы предпочитают выстилать русла

оросительных каналов как можно более широкой пленкой,

чтобы свести к минимуму число стыков, через которые

может просочиться вода. Поэтому получение пленки

большой ширины стало одной из серьезных технических

задач. Примером ее успешного решения может

служить установка «Эйфель» итальянской фирмы «МАМ».

Эта установка позволяет получить полиэтиленовую

пленку шириной до 12 метров. Установка «Эйфель»

демонстрировалась на выставке в легком сборном

ангаре из алюминиевых панелей. В гаких ангарах

установку можно расположить непосредственно в зоне

прокладки канала.

7

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Х^У СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

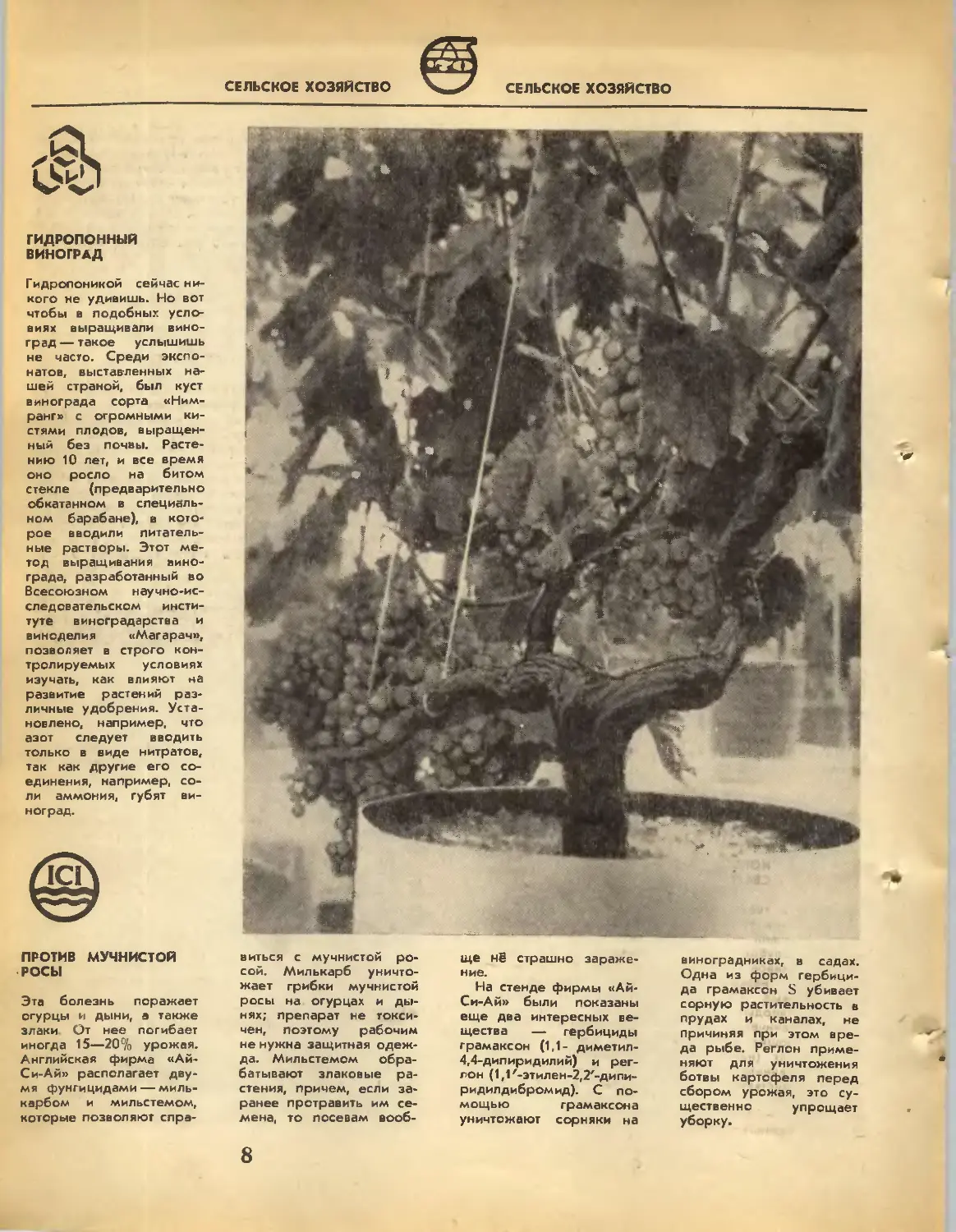

ГИДРОПОННЫЙ

ВИНОГРАД

Гидропоникой сейчас

никого не удивишь. Но вот

чтобы в подобных

условиях выращивали

виноград — такое услышишь

не часто. Среди

экспонатов, выставленных

нашей страной, был куст

винограда сорта «Ним-

ранг» с огромными

кистями плодов,

выращенный без почвы.

Растению 10 лет, и все время

оно росло на битом

стекле (предварительно

обкатанном в

специальном барабане), в

которое вводили

питательные растворы. Этот

метод выращивания

винограда, разработанный во

Всесоюзном

научно-исследовательском

институте виноградарства и

виноделия «Магарач»,

позволяет в строго

контролируемых условиях

изучать, как влияют на

развитие растений

различные удобрения.

Установлено, например, что

азот следует вводить

только в виде нитратов,

так как другие его

соединения, например,

соли аммония, губят

виноград.

ПРОТИВ МУЧНИСТОЙ

РОСЫ

Эта болезнь поражает

огурцы и дыни, а также

злаки От нее погибает

иногда 15—20% урожая.

Английская фирма «Ай-

Си-Ай» располагает

двумя фунгицидами — миль-

карбом и мильстемом,

которые позволяют спра-

& иться с мучнистой

росой. Милькарб

уничтожает грибки мучнистой

росы на огурцах и

дынях; препарат не

токсичен, поэтому рабочим

не нужна защитная

одежда. Мильстемом

обрабатывают злаковые

растения, причем, если

заранее протравить им

семена, то посевам

вообще не страшно

заражение.

На стенде фирмы «Ай-

Си-Ай» были показаны

еще два интересных

вещества — гербициды

грамаксон A,1- диметил-

4,4-дипиридилий) и

регион A,1'-этилен-2,2'-дипи-

ридилдибромид). С

помощью грамаксона

уничтожают сорняки на

виноградниках, & садах.

Одна из форм

гербицида грамаксон S убивает

сорную растительность в

прудах и каналах, не

причиняя при этом

вреда рыбе. Реглон

применяют для уничтожения

ботвы картофеля перед

сбором урожая, это

существенно упрощает

уборку.

8

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Х^У ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЧЕШСКОЕ СТЕКЛО

Чешское стекло издавна славится во всем мире. На

выставке в Москве чешские мастера с завода «Кавалиер»

воздвигли сложный комплекс из гигантских стеклянных

колб и прихотливо переплетенных труб —

циркуляционный вакуум-выпарной аппарат производительностью 50

литров в час. Это был один из самых красивых и

самых популярных экспонатов выставки.

Техническое стекло, сделанное в Чехословакии, не

боится резких перепадов температур (на 90е),

одинаково хорошо работает в мороэ и жару (от —40 до

+120° С), стойко к действию агрессивных жидкостей.

Его прозрачность позволяет вести контроль за ходом

технологического процесса в аппарате не только

визуально, но и используя современные физико-химические

методы анализа, например, спектральные.

Больше всего технического стекла идет на

изготовление труб — ЧССР выпускает их до 2000 километров

в год, больше, чем любая другая страна. Около 10 лет

назад в Чехословакии было принято решение об

обязательной замене металла стеклом, где это только

возможно. Дело тут не только в нехватке металла.

Стеклянные трубопроводы гораздо удобнее, дешевле и

надежнее стальных. Химически они очень стойки.

А транспортируемые вещества сохраняют в них

идеальную чистоту.

Гладкая поверхность позволяет использовать

стеклянные трубы для транспортировки разной продукции.

На чулочной фабрике сжатый воздух несет по ним

тонкие нейлоновые чулки, и этот путь «без сучка и без

задоринки» резко снижает количество брака, обычно

довольно высокого при перевозке из цеха в цех. На

другом производстве по таким же трубам плывут

вместе с водой корковые пробки для бутылок. На

мельницах трубы служат для транспортировки зерна и

муки, на молочных заводах по ним течет молоко.

Чешское техническое стекло экспортируется более

чем в 70 стран. На снимке: чешские стеклодувы за

работой.

. (X

КОГДА ПЛАСТМАССА

СВЕТИТСЯ

Прозрачные

геометрические фигуры: кольца,

кубы, стержни. От них

исходит голубое,

розовое, сиреневое сияние.

Это так называемые

пластмассовые сцинтил-

ляторы — твердые

растворы органических лю-

минесцирующих веществ

в полимерах (например,

в полив инилксилоле).

Под воздействием

ультрафиолетового света

или радиоактивного

излучения люминесцирую*

щие вещества в

пластмассах начинают

светиться. На стенде в

павильоне СССР изделия

из этих пластиков

облучали ультрафиолетом,

отсюда — их волшебное

сияние. Пластмассовые

сцинтилляторы

применяют в ядерной физике, в

космических

исследованиях, биохимии, то есть

везде, где необходимо

обнаружить и изучить

всякого рода излучения.

BASF

ТИХИЙ ПОЛИМЕР

Новый полиамидный материал ультрамид, созданный

западногерманской фирмой «ЬАСФ», можно назвать

полимером, сберегающим тишину. Когда из ультрамида

делают шестерни, уровень шума от их работы сразу

падает в 50—100 раз! Это происходит потому, что

полимерные шестерни мягче стальных, податливее, и

когда их зубья ударяются друг о друга, например, при

смене направления вращения, то они просто слегка

деформируются и шума от удара не возникает. Из

ультрамида делают самосмазывающиеся подшипники —

впрочем, делают их и из других полимеров. Но у

ультрамида есть перед ними преимущество.

Самосмазывающиеся подшипники из других пластмасс при

некоторых режимах работы, особенно при высокой нагрузке

и при малой скорости скольжения, начинают издавать

очень неприятный скрип и даже визг. Подшипники из

ультрамида почти совсем лишены этого недостатка.

PIERCAN

ПЕРЧАТКИ

ЗАЩИЩАЮТ... ОТ РУК

Химикам лучше, чем

кому-нибудь, известно, как

важно защитить руки от

контакта со

всевозможными агрессивными

веществами. Нередко

бывает, что и сами

вещества нуждаются в

защите от рук — так велики

сегодня требования к

чистоте материалов и

стерильности средыь

9

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

предъявляемые

техникой, медициной,

биологией. Например, деже

пары влаги, выделяемые

кожей, могут помешать

сварке

электротехнических деталей в вакууме,

а посторонняя

микрофлора, внесенная

вместе с руками в бокс,

может совершенно

изменить течение

микробиологического процесса.

Все это заставляет

широко применять

специальные перчатки. Эти

перчатки должны не

только обладать

защитными свойствами, но по

возможности не мешать

работе.

Французская фирма

«Пьеркан» показала на

выставке целый набор

защитных перчаток — для

химиков, врачей,

фармакологов, техников и

прочих специалистов.

Некоторые из этих

перчаток—двухслойные.

Основа выполнена у иих,

как правило, из

латексе, который

обеспечивает перчаткам

достаточную эластичность, а

второй слои имеет

специальное назначение.

Например, слой хайпо-

лона (хлорсульфирован-

ного полиэтилена)

защищает от действия

агрессивных сред, а

покрытие из стирольного

каучука предохраняет

руки при работе с

радиоактивными

веществами. А когда надо

воспрепятствовать

загрязнению рабочей среды, то

второй слой делают из

материалов, не

проницаемых даже для газа —

например, для паров

влаги, испаряющейся с

кожи рук.

Интересно, что для

некоторых операций

фирма выпускает

«анонимные» перчатки,

одинаково пригодные и для

правой и для левой

руки. Это позволяет в тех

случаях, когда

изолированный от внешней

среды бокс имеет одну

перчатку, менять руки по

мере того как они

устают. Или в двухперчаточ-

ном боксе уступить

одну перчатку ассистенту.

СТЕКЛО-ПЛАСТО-ПЕСОК

Город — это не только квартира, не только дом, и

вообще не только то, что возвышается над землей.

Это — еще и невидимая сеть подземных сооружений и

коммуникаций. В поисках замены чугунных и бетонных

труб для канализации специалисты давно обратились

к химическим материалам, в частности, к

стеклопластикам. Однако текие трубы оказались довольно

дорогими: чтобы обеспечить нужную жесткость и упругость

труб, их стенки надо делать достаточно толстыми, а

следовательно, приходится расходовать много

материала.

Один из возможных выходов нашли специалисты

шведского акционерного общества «Хсганес». Они

предложили легкие и долговечные трубы, стенки

которых состоят из двух эластичных слоев стеклопластика

и промежуточного жесткого слоя кварцевого песка,

пропитанного полиэфирным связующим. На долю

песце — материала доступного и дешевого — приходится

70—80% толщины стенки.

Ю

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК

Снм\

КРАСКИ

И ВЛАГА

А как еще назвать

огромный павильон

Германской

Демократической Республики, при

возведении которого

основным строительным

элементом был воздух?

Оболочка павильона, или

мембрана, как ее

называют строители, легко

умещается на одном

грузовике, так ее и

привезли в Москву из

Берлина. Кроме мембраны

требуется еще

специальное устройство для

подачи воздуха: целая

системе центробежных

вентиляторов. С

помощью этой системы

несколько рабочих за

два-три дня возводят

павильон. Готовое

сооружение настолько прочно,

что выдерживает натиск

ветра, дующего со

скоростью 100 километров

в час. Своей прочностью

оболочка обязана двум

обстоятельствам: тому,

что она сделана из

крепкого стойкого

волокна дедерон, и

способу, которым волокна

сплетены друг с другом.

Этот метод плетения

получил название техники

«малимо». Принцип его

состоит в том, что нити

двух основ,

расположенные в одной

плоскости перпендикулярно

друг к другу,

прошиваются машиной,

которая скрепляет нити в

местах их пересечения.

Получается материал,

который по прочности на

разрыв превосходит

сталь. На мембрану,

изготовленную техникой

«малимо», наносят

тонкое виниловое покрытие

для защиты от

ультрафиолетовых лучей,

пламени, растворителей и

влаги. Солнечный свет

мембрана пропускает,

так что днем павильон

не нуждается в

электрическом освещении.

Надувные сооружения

годятся не только для

выставочных павильонов.

Это и временные

склады, цеха, рынки, гаражи,

рестораны, залы для

митингов. На зиму ими

накрывают бассейны и

спортивные площадки.

Бетонная облицовка

бассейнов и фонтанов,

стены ванных комнат и

прачечных, винных подвалов

и пекарен, молочных

заводов и силосных

башен — все это требует

особых покрытий,

которые могли бы

длительное время находиться в

контакте с влажной

средой. Именно такие

покрытия марки «Дурал»

выпускает югославский

завод «Колор». «Дурал»

готовят на основе хло-

ропренового каучука,

отличающегося высоко 4

стойкостью к воде, к

действию кислот и

щелочей. Для того, чтобы

покрытие прочно легло

на стену, его наносят на

шероховатую

поверхность. Для этого

гладкие бетонные стены

обрабатывают 5%-ным

раствором соляной

кислоты, а затем тщательно

промывают водой.

Нанесенное покрытие

высыхает в течение 12

чесов.

.'*$Ж'У

w'faa

*****

п

СТРОИТЕЛЬСТВО ^ЧшХ ТРАНСПОРТ

ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ

КВАРТИРУ...

#Ш

ВАНЬКИ-

ВСТАНЬКИ

Если вы получили

квартиру, то всю ее,

целиком, можно отделать с

помощью химии. На

стены комнат пойдут

бумажные водостойкие

обои— время от

времени вы будете мыть их

водой с мылом, это

особенно удобно в

детской. Стены кухни

лучше оклеить бумажно-

слоистым пластиком или

облицевать плитками из

полистирола. Ванна,

умывальник и мойки—.тоже

из полистирола, но

специального,

ударопрочного. Для пола — поливи-

нилхлоридный линолеум,

на теплозвукоизоляцион-

ной основе, а поверх

него — синтетические

ковровые дорожки на

латексной подоснове —

мягкие с красивым

рисунком. Окна, дверные

ручки, светильники — это

все тоже из полимеров.

В экспозицию СССР

была включена такая

«химическая квартира»*

Машина налетела на

дорожный столб.

Пострадала машина, пострадал и

столб: погнулся, или,

того хуже, поломался.

На стенде английской

фирмы «БТМ» были

показаны

самовосстанавливающиеся дорожные

столбы. Изготовлены они

из упругого невоспламе-

няющегося

полипропилена. Даже сильный

удар не страшен ни

машине, ни столбу — как v

только машина отъез--^

жает, столб снова

выпрямляется. ч

§ь

<к

НЕПОТОПЛЯЕМАЯ

ШЛЮПКА

Непотопляемость этой

закрытой шлюпки,

созданной советскими

судостроителями,

гарантирована тем, что

пространство между

внешней и внутренней

стенками стеклопластикового

корпуса заполнено са-

мовспенивающимся пс-**

лиуретаном. Этот

наполнитель обеспечивает,

кроме того, и высокую

жесткость корпуса при

минимальном весе.

Шлюпка на 40 человек,

вместе с

оборудованием, весит всего 1670

килограммов. Конструкция

шлюпки и свойства

материалов, из которых

она изготовлена,

позволяют использовать это

спасательное средство

как в тропических, так

и в полярных водах.

12

\

МЕДИЦИНА

^5^Г

СКОРОСТНОЙ

АНАЛИЗАТОР КРОВИ

Венгерские ученые создали биологический анализатор,

вызвавший громадный интерес у специалистов.

Микроанализатор предназначен для больниц, родильных

домов, биологических и биохимических лабораторий. Он

позволяет проводить скоростной анализ крови,

плазмы и других биологических жидкостей. Для анализа

требуется очень мало жидкости, «буквально капля»,—

как объяснил конструктор прибора Ёне Хаваш. Нужно

всего две минуты, чтобы с помощью электрохимических

методов были определены 9 параметров: например,

кислотность крови (рН); концентрация активных ионов

хлора (рС1); число гН, характеризующее окислительно-

восстановительный потенциал, парциальное давление

двуокиси углерода и т. д.

Все эти показатели дают очень точную картину

процессов обмена веществ в организме, позволяют

выявить нарушения, которые не обнаруживают простые

анализы крови. Микроанализатор делает возможной

динамическую диагностику, когда здоровью человека

угрожает серьезная опасность и требуется брать

анализы регулярно через небольшие промежутки времени.

Это особенно важно для наблюдения за новорожден-

13

МЕДИЦИНА

ными детьми, когда у них сразу же после появления

на свет обнаруживается какое-нибудь отклонение от

нормы. Применение микроанализатора в некоторых

будапештских родильных домах сразу же уменьшило

вдвое смертность среди новорожденных детей.

£

MEIRQNEX

ПРОДАЕТСЯ АПТЕКА

Одним из экспонатов

выставки была аптека.

Польское

внешнеторговое объединение «Мет-

ронэкс» поставляет

такие комплектные

аптеки — конечно, не здание,

а «начинку», в которую

входят специальная

мебель, приборы, посуда,

реактивы, в общем все,

вплоть до щеточки для

мытья пробирок.

Заказчик может ограничиться

тем, что ему предлагает

«Метронэкс», в этом

случае он имеет право

внести любые изменения в

стандартный набор, а

может получить аптеку

и по представленным

заранее проектам.

Например, СССР закупает

оборудование для

торговых залов аптек,

созданное по проектам

советских инженеров

Аптеки — не

единственная специализация

«Метронэкса». То же

объединение продает

комплектные химические

лаборатории для

высших учебных заведений

и школ, лаборатории для

анализа пищевых

продуктов, хлопка,

ветеринарные кабинеты. Такая

форма комплексных

поставок имеет явные

преимущества, и поэтому

приобретает все

большую популярность.

Информационный центр

польской экспозиции

ДОМ И БЫТ

ДОМ И БЫТ

Ф

СНАЧАЛА КНИЖКА,

ПОТОМ ОСТРОВ

Японская фирма «Мицуи» — участница выставки —

производит в месяц 300 тонн пластмассовой бумаги.

Сырьем служит полистирол, из которого делают тонкую

пленку. Поверхность пленки специально обрабатывают,

чтобы она стала немного шершавой и на ней можно

было бы писать. Эту бумагу можно запускать в

обычные типографские машины; краски, отпечатанные на

ней, получаются особенно яркими и свежими.

Пока бумага из полистирола в 2—2,5 раза дороже

обычной. Но у нее есть преимущества. Она не боится

воды, огня, грязи, жира, смазочных материалов.

Поэтому из нее удобно делать не только проспекты и

обложки книг, но печатать на ней чертежи, инструкции,

пособия. Служит она в несколько раз дольше обычной.

Правда, в конце концов все же изнашивается. И вот

тут-то возникает трудно разрешимая проблема — что

делать с ней дальше? Сжечь ее нельзя,

микроорганизмам она тоже «не по зубам». Словом, проблема,

которая беспокоит вообще всех производителей пластмасс...

Специалисты ищут пути вторичной переработки или

уничтожения уже использованных полимерных

материалов. А пока в Японии нашли остроумный выход из

положения. Отходы из пластмассы прессуют под

большим давлением в кубы с удельным весом больше

воды, и эти кубы вместе с обычным камнем и землей

используют для сооружения искусственных дамб и даже

островов.

КРАСИВАЯ МЕБЕЛЬ

ИЗ ДЕШЕВОГО ДЕРЕВА

Этот изящный стул

сделан из

пластифицированной древесины —

твердого, прочного,

износоустойчивого

материала. Его получают из

дешевых, мягких пород

дерева: осииы, ольхи,

березы. Мягкую

древесину сначала

обрабатывают жидким аммиаком,

а затем подвергают

либо сушке под

давлением, либо термопрокатке.

В результате годовые

слои древесины

спрессовываются, и структура

ее во всех сечениях

уплотняется. Новый

материал и прочен и

красив: древесина

приобретает

шелковисто-бархатный оттенок, поверхность

ее хорошо поддается

обработке.

Этот метод обработки

Черева создан в

Институте химии древес инь»

АН Латвийской ССР.

<V

ЧТОБЫ ВОДА БЫЛА

ЧИСТОЙ

В окрестностях быстро

растущих городов и

поселков Швеции все

чаще можно встретить

полузаросшие озера с

грязной, зловонной

водой. Одна из причин

загрязнения— вода,

содержащая синтетические

моющие вещества,

детергенты. В ней много

фосфатов, а раствор

их — питательная среда

для всякого рода

гнилостных микроорганизмов.

В 1968 году одна из

фирм Кооперативного

союза Швеции начала

выпускать новый

стиральный порошок «Тенд», в

котором 70% фосфатов

заменены нитрилотриук-

сусной кислотой (НТУ),

которая легко

разрушается в воде

бактериями. Долго не

удавалось найти экономичный

способ получения НТУ,

кроме того, необходимо

было синтезировать

ингибиторы, защищающие

от действия кислоты

медные детали. Теперь эти

проблемы решены,

метод получения и состав

веществ, входящих в

«Тенд», запатентован. По

своим стиральным

достоинствам «Тенд» не

уступает таким

известным во всем мире

порошкам, как, например,

«Тайд».

шш

СИНТЕТИКА, КОТОРАЯ ДЫШИТ

Совсем недавно в США, а затем и в Европе появилась

новая искусственная кожа — корфам. Специалисты

фирмы «Дюпон» работали над ией около 30 лет.

Корфам— это полиуретановая смола, армированная

полиэфирными волокнами. Новая искусственная кожа

почти во всем похожа на нестоящую. И внешне, и тем

что «дышит», так как толщу ее пронизывает

множество пор—до 200 000 тысяч на 1 квадратный сантиметр.

Похож корфам на кожу и по структуре: одна сторона

у него гладкая, а другая — мягкая, волокнистая.

Однако у него есть и существенное преимущество —

корфам очень прочен, не вытягивается со временем, легче

кожи. Материал выпускают в нескольких видах:

гладкий, с тисненным рисунком и имитирующий замшу;

делают из него не только обувь, но и кошельки, сумки,

одежду; в общем, все, что делают из кожи.

Возможно, именно этот материал позволит

восполнить увеличивающуюся с каждым годом нехватку

натуральной кожи.

ДОМ И БЫТ

ДОМ И БЫТ

Г< prh

КОСМЕТИКА И КЛИМАТ

barnAngen

для молодых

И САМЫХ МОЛОДЫХ

Шведская косметическая фирма «Барненген»

пользуется известностью не только в своей стране, но * за

рубежом. С ее продукцией давно знакомы и наши

соотечественники— еще в начале XIX века она

поставляла свои товары в Россию. На выставке в Сокольниках

специалисты фирмы показали новые косметические

препараты, выполненные в «золотистых тонах». Необычный

искрящийся оттенок придают губной помаде, лаку для

ногтей, пудре небольшие добавки специального

золотистого пигмента или сильно измельченного

металлического порошка. Эта косметика пользуется сейчас

большим успехом у молодежи. Но наибольшую известность

фирма завоевела средствами для ухода за малышами.

Это разнообразные присыпки, масла, кремы, мыло,

состав которых подбирается самым тщательным образом:

так, чтобы они дезинфицировали кожу, предупреждали

опрелость, снимали воспаление. Специалисты фирмы

продемонстрировали на выставке целые наборы

«косметики для детей».

Ученые утверждают, что

успех многих польских

косметических

препаратов связан не только с

мастерством

косметологов, но и со

специфическим климатом Польши:

отсутствием большой

жары и сильных

холодов. Благоприятный

климат способствует разв и-

тию растениеводства,

поэтому польская флора

так богата биологически

активными веществами.

Эти вещества: вытяжки

из ростков пшеницы,

фруктов, лечебных

трав,— вводят почти во

все кремы и лосьоны.

Например, в крем

«Полена» входит экстракт

из цветочной пыльцы,

богатой витаминами,

минеральными солями и

аминокислотами.

ф

ОБОИ НЕ ПРОПУСКАЮТ ЗВУК

Голландская фирма «Баламунди» показала в

Сокольниках образцы удивительно красивых обоев: яркие цвета,

орнаменты пастельных тонов, имитация под шелк и

бархат. На некоторых воспроизведены, и очень удачно,

французские гобелены XVIII века. Эти обои очень

долговечны благодаря особой технологии изготовления.

На бумажную основу сначала наносят рисунок, а

сверху — виниловое покрытие, которое позволяет обои

мыть, предохраняет красочные рисунки от выцветания

и делает материал негорючим. Фирма

продемонстрировала и обои другого типа, изготовленные на

пористой поливинилхлоридной основе, которая тоже

покрыта слоем винила. Эти обои хорошо сохраняют

тепло, не пропускают в квартиру влагу с наружных стен

дома и, кроме того, служат прекрасными эвукоизоля-

торами. На фото — печатные формы для обоев.

15

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

книги

В ближайшее время

выходят в издательствах

«X и м и я»:

Г. БАТТЕРДГ Д. У. ТРЕ-

ГЕР. Свойства привитых и

блок-сополимеров. 96 к.

М. А. БЕРЛИН. Ремонт

и эксплуатация

насосов

нефтеперерабатывающих заводов. 1 р.

26 к.

С. И. БОРИСЕНКО и др.

Альбом оборудования

окрасочных цехов. 5 р.

А. Г. ВЛАСОВ и др.

Инфракрасные спектры

щелочных силикатов. 2 р.

А. 3. ДОРОГОЧИНСКИИ

и др. Сернокислотное

алкилировакие изопара-

финов олефинами. 1 р.

Г. И. ЖУРАВЛЕВ. Химия

и технология ферритов.

63 к.

К. И. КЛИМОВ, К. И.

КИЧКИН.

Трансмиссионные масла. 1 р.

н. к. кочетков, э. и.

БУДОВСКИЙ и др.

Органическая химия

нуклеиновых кислот. 2 р. 72 к.

И. Н. ЛЕИКИН.

Проектирование вентиляционных

и промышленных

выбросов в атмосферу. 73 к.

A. П. ЛЕОШКИН.

Нормирование труда на

предприятиях химической

промышленности. 90 к.

Новейшие достижения

нефтехимии и

нефтепереработки. Т. 9—10. 3 р.

44 к.

Новые исследования по

технологии минеральных

удобрений. 1 р. 52 к.

B. Л. ПЕРОВ. Основы

теории автоматического

регулирования химико-

технопогических

процессов. 90 к.

П. И. ПРОЦЕНКО и др.

Справочник по

растворимости нитритных и

нитратных систем. 1 р.

О. В. РУМЯНЦЕВ.

Оборудование цехов синтеза

высокого давления в

азотной

промышленности. 1 р. 08 к.

В. В. СОМИНСКИЙ и др.

Экономика типовых

процессов химической

технологии. 95 к.

В. Я. ФАИН. Таблицы

электронных спектров

антрахинона и его

производных. 1 р. 10 к.

Ф. ФУРНЕ. Синтетические

волокна. 3 р. 08 к.

Л. М. ЯКИМЕНКО и др.

Электролиз воды. 1 р.

26 к.

«М и р»:

Ф. БАССОЛО, Р.

ПИРСОН. Механизмы

неорганических реакций. 5 р.

15 к.

Г. КРЕБС. Основы

кристаллохимии

неорганических соединений. 2 р.

50 к.

Фракционирование

полимеров. Под ред. М. Кан-

това. 3 р. 80 к.

Р. ХЕРИНГ. Хелатообра-

эующие ионообменкики.

2 р. 40 к.

ВЫСТАВКИ

В ыставка меди цинског о

электронного

оборудования. Устроитель —

фирма «ИСКРА», Япония.

19—29 января. Москва,

Всесоюзный

научно-исследовательский

институт хирургической

аппаратуры и инструментов

(ул. Касаткина, 3).

ВДНХ СССР

Тематическая выставка

«Химизация народного

хозяйства». Павильон

«Химическая

промышленность». Декабрь

1970 —апрель 1971 г. На

выставке будут

показаны, в частности, лучшие

экспонаты советского

раздела международной

выставки «Химия-70».

Межотраслевая выставка

«Наука и техника —

сельскому хозяйству»

(павильон межотраслевых

тематических выставок) и

ее раздел, посвященный

химизации сельского

хозяйства (павильон

«Химическая

промышленность»), будут открыты

до апреля 1971 г.

НАЗНАЧЕНИЯ

Избраны директорами

научных учреждений

Академии наук

Казахской ССР:

члены - корреспонденты

АН Казахской ССР

Е. А. БУКЕТОВ (Химико-

металлургический

институт), А. Н. ИЛЯЛЕТДИ-

НОВ (Институт

микробиологии и

вирусологии) и А. М. КУНАЕВ

(Институт металлургии и

обогащения).

Доктор биологических

наук И. П. ЩЕРБАКОВ

назначен директором

Института биологии

Якутского филиала

Сибирского отделения АН СССР.

КИНОФИЛЬМЫ

По заказу ЦНИИТЭнеф-

техима сняты и в

ближайшее время будут

выпущены фильмы

Украинской студии

хроникально -

документальных фильмов:

«Синтетические жирные

кислоты» @,5 части) — об

установках, на которых

вырабатывают

синтетические продукты,

заменяющие природные

жиры.

«Установка ГК-3 @,5

части) — о новой

установке для переработки

нефти, в которой совмещен

ряд узлов.

«Установка ЭЛОУ-АВТ-6»

@,5 части) — о новой

укрупненной установке

для первичной

переработки нефти.

Ленинградской студии

документальных

фильмов:

«Синтетический

глицерин» @,5 части) — о

новом методе получения

синтетического

глицерина из окиси пропилена.

Центральной студии

документальных фильмов:

«Это выгодно» @,5

части) — о процессе

восстановления изношенных

шин.

СООБЩЕНИЕ

Отделение химических

наук Академии наук

Белорусской ССР

переименовано в Отделение

химических

ских наук.

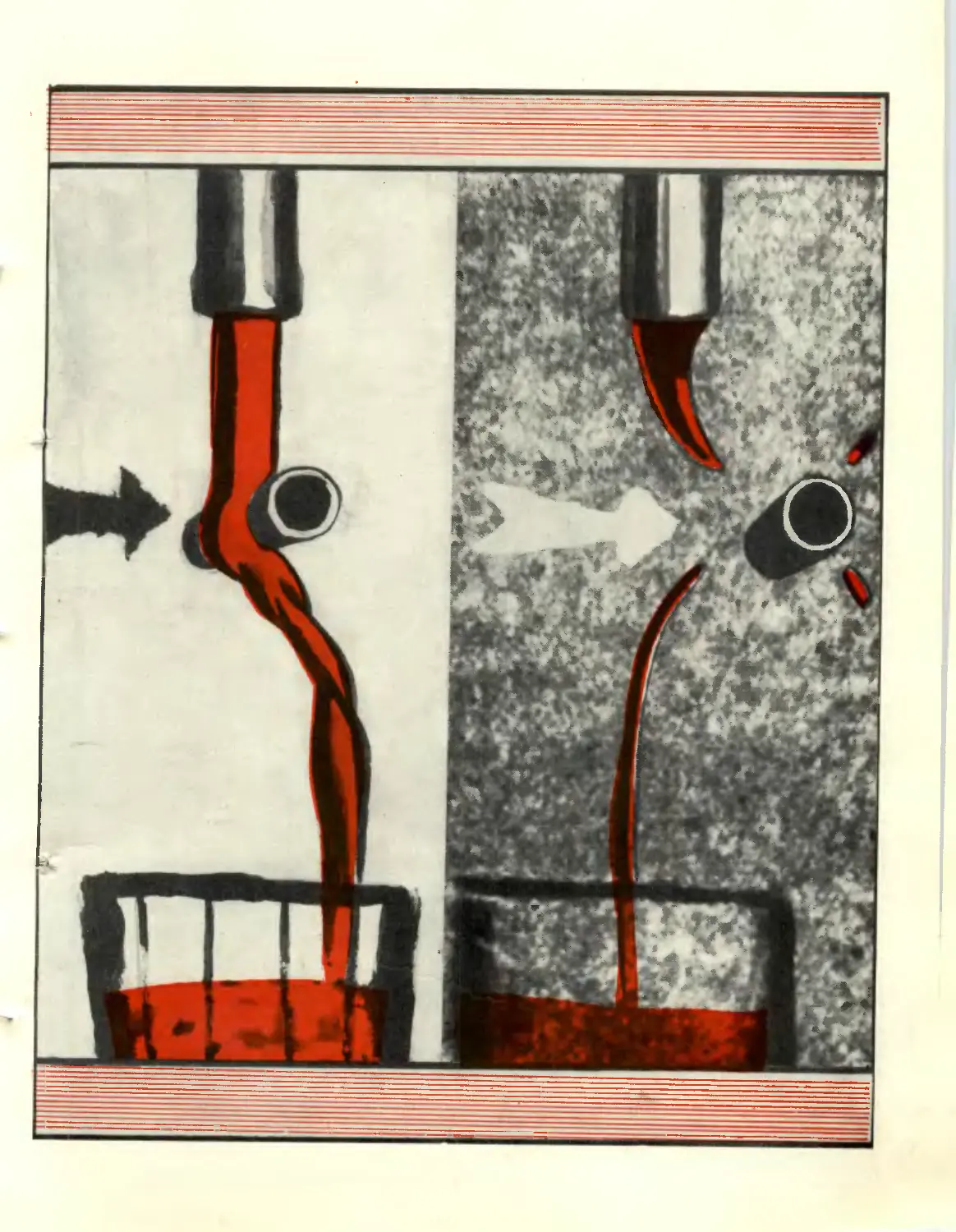

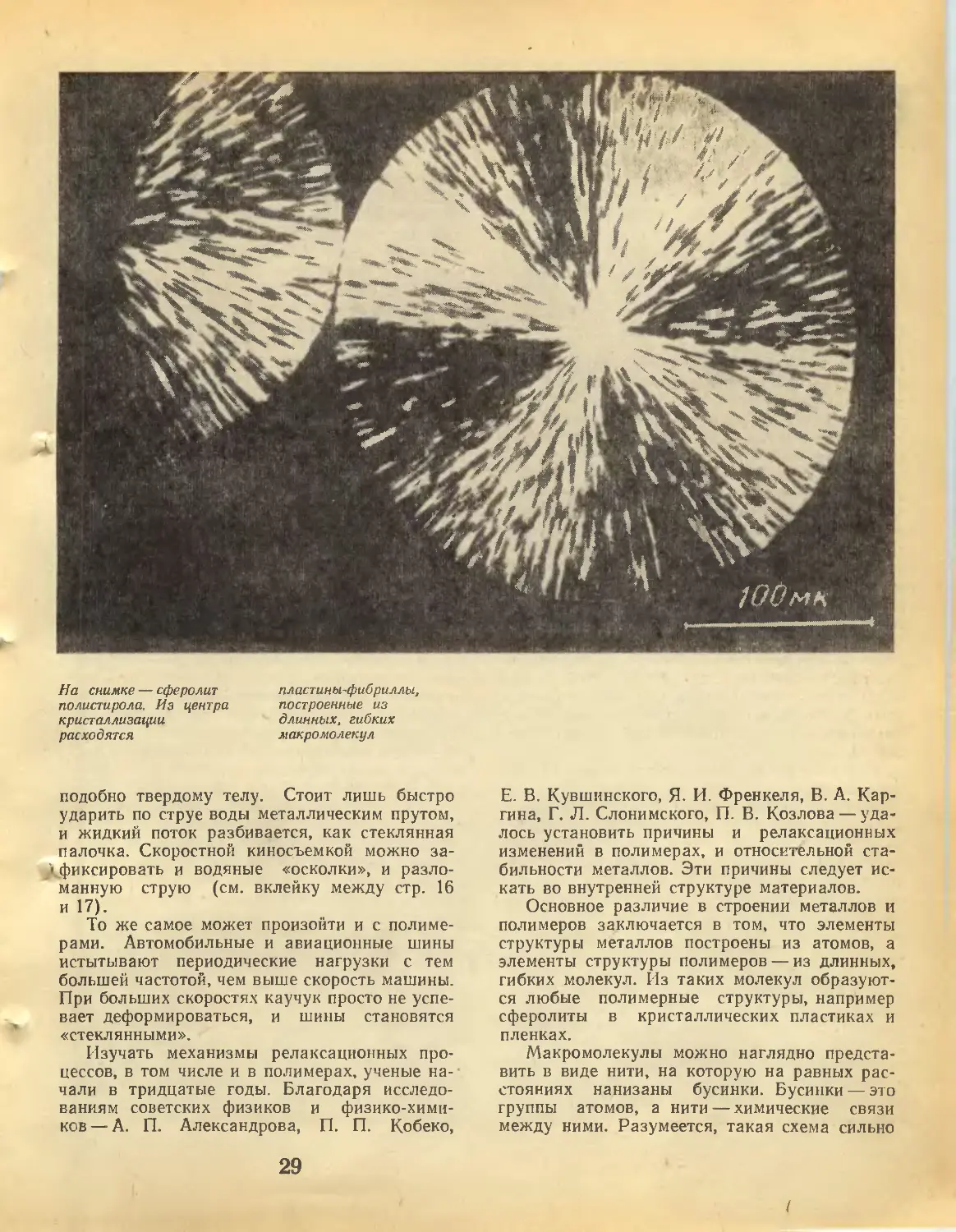

На вклейке — кадр

скоростной кинограммы,

зафиксировавшей, как

движущийся с большой

скоростью металлический

боек разбивает струю

воды. Жидкий поток

раскалывается, подобно

стеклянной палочке;

отчетливо видны осколки —

брызги. А в обычных

условиях струя воды

обтекает надвигающееся на

нее твердое тело.

Поведение жидкости в

условиях резких

механических воздействий —

один из примеров

релаксационных явлений, КО"

торые сильно влияют на

свойства применяемых в

технике материалов.

Хорошо известно,

например, что резина,

эластичная при комнатной

температуре, на морозе

около —50е С становится

хрупкой, как обычная

пластмасса. А когда

материал подвергается

резким механическим

воздействиям, он

теряет эластичность уже

при температуре —10 —

20° С.

О релаксации в

различных материалах, главным

образом в

полимерных, рассказано в статье

доктора химических наук

А. А. Аскадского «Отчего

рвутся нити» (стр. 28).

16

С^=р

I'1 *■;* #*•/1.-^4-

SMS

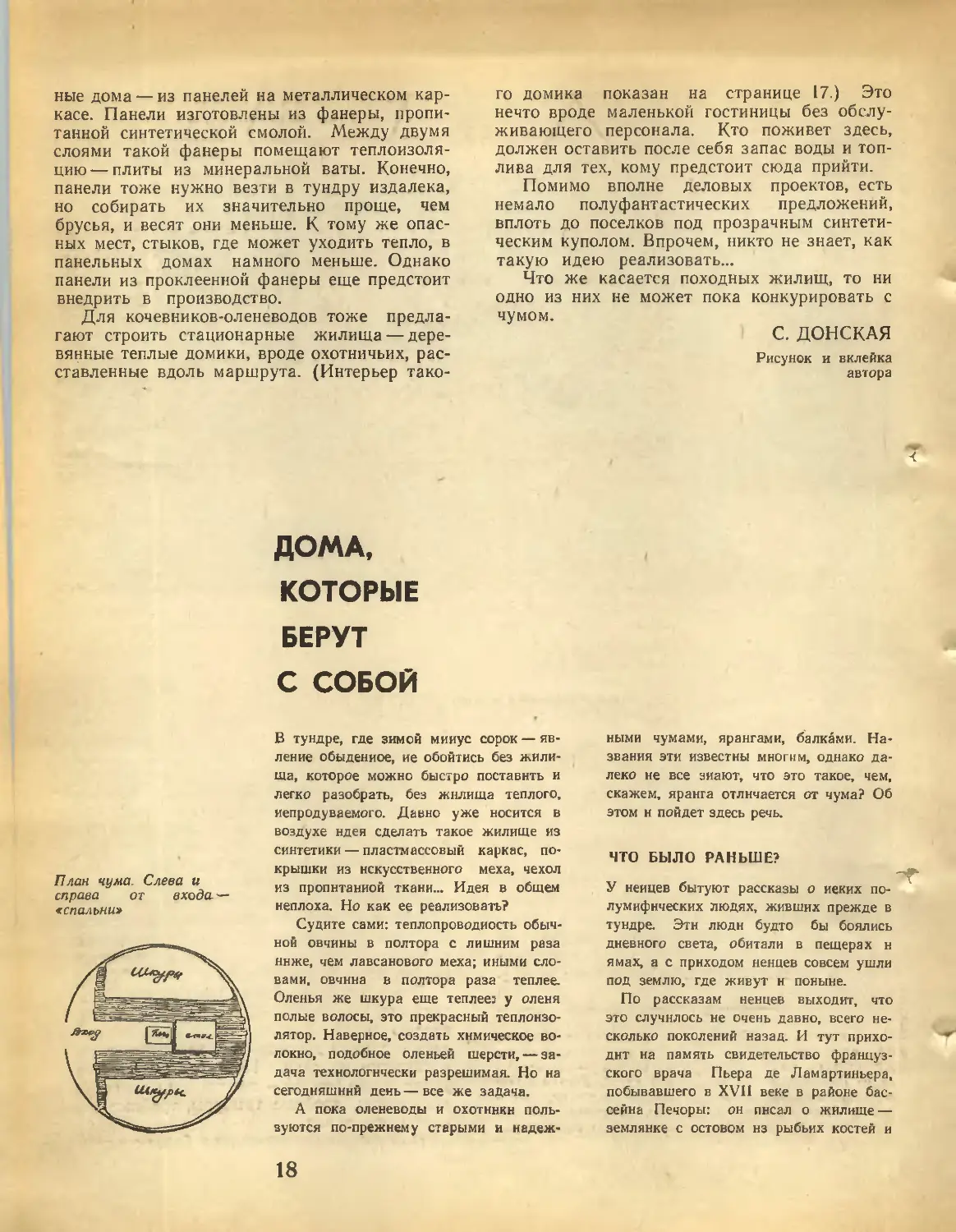

Интерьер

домика-гостиницы для

оленеводов. Такой домик

рассчитан на 15 человек

ПРОЕКТЫ

ДОМОВ ДЛЯ ТУНДРЫ

Если раньше жители Крайнего Севера вели

кочевой образ жизни, то теперь охотники и

рыбаки живут, как правило, в стационарных

поселках — в больших, на несколько тысяч

'жителей, и в совсем маленьких, из нескольких

домов. Кочуют со стадами оленей лишь

специальные бригады.

Дома в поселках сделаны в основном из

деревянных брусьев, и поставлены они на сваи

(вечная мерзлота не позволяет строить

фундамент). Такие брусчатые дома продолжают

проектировать, хотя архитекторы отдают себе

отчет в их недостатках. Прежде всего, гро-

Н а вклейке — дома

для северных поселков.

Их строят чаще все-

го из деревянных

брусьев. Однако брусья

тяжелы, и дома из них не

очень хорошо

удерживают тепло. Поэтому

проектировщики предлагают

дома из панелей с

теплоизоляцией —

минеральной ватой. Есть и более

смелые проекты,

которые, возможно, удастся

реализовать в недалеком

будущем

моздкие деревянные брусья нужно сплавлять

по рекам к месту строительства или подвозить

на машинах в недолгий летний сезон.

Собирать дома приходится простейшими

техническими средствами. Наконец, собранные, но не

отделанные еще дома оставляют на полтора —

два года, чтобы из древесины испарилась

влага и произошла естественная осадка здания.

Лишь после этого можно приступать к

отделке. Но главная беда в том, что через те места,

где один брус примыкает к другому, может

проникать холод; ведь перепады температур

внутри дома и снаружи достигают 70°С!

Все же такие дома пока строят. Дома

длинные, с одной-единственной входной

дверью (надо беречь тепло!), соединенные

друг с другом деревянными переходами, тоже

поднятыми на сваи. Под переходами — не в

земле, а над землей — все коммуникации.

Толстые стены, двойные тамбуры, тройные

переплеты на окнах...

В институте проектируют и более совершен-

2 Химия н Жнэнь, МЬ 12

17

ные дома — из панелей на металлическом

каркасе. Панели изготовлены из фанеры,

пропитанной синтетической смолой. Между двумя

слоями такой фанеры помещают

теплоизоляцию— плиты из минеральной ваты. Конечно,

панели тоже нужно везти в тундру издалека,

но собирать их значительно проще, чем

брусья, и весят они меньше. К тому же

опасных мест, стыков, где может уходить тепло, в

панельных домах намного меньше. Однако

панели из проклеенной фанеры еще предстоит

внедрить в производство.

Для кочевников-оленеводов тоже

предлагают строить стационарные жилища —

деревянные теплые домики, вроде охотничьих,

расставленные вдоль маршрута. (Интерьер

такого домика показан на странице 17.) Это

нечто вроде маленькой гостиницы без

обслуживающего персонала. Кто поживет здесь,

должен оставить после себя запас воды и

топлива для тех, кому предстоит сюда прийти.

Помимо вполне деловых проектов, есть

немало полуфантастических предложений,

вплоть до поселков под прозрачным

синтетическим куполом. Впрочем, никто не знает, как

такую идею реализовать...

Что же касается походных жилищ, то ни

одно из них не может пока конкурировать с

чумом.

С. ДОНСКАЯ

Рисунок и вклейка

автора

ДОМА,

КОТОРЫЕ

БЕРУТ

С СОБОЙ

План чума. Слева и

справа от входа ■-

*спальни»

В тундре, где зимой минус сорок —

явление обыденное, ие обойтись без

жилища, которое можно быстро поставить и

легко разобрать, без жилища теплого,

иепродуваемого. Давно уже носится в

воздухе идея сделать такое жилище из

синтетики — пластмассовый каркас,

покрышки из искусственного меха, чехол

из пропитанной ткани... Идея в общем

неплоха. Но как ее реализовать?

Судите сами: теплопроводность

обычной овчины в полтора с лишним раза

ниже, чем лавсанового меха; иными

словами, овчнна в полтора раза теплее.

Оленья же шкура еще теплеез у оленя

полые волосы, это прекрасный теплонзо-

лятор. Наверное, создать химическое

волокно, подобное оленьей шерсти, —

задача технологически разрешимая. Но на

сегодняшний день—все же задача.

А пока оленеводы и охотники

пользуются по-прежнему старыми и

надежными чумами, ярангами, балками.

Названия эти известны многим, однако

далеко не все зиают, что это такое, чем,

скажем, яранга отличается от чума? Об

этом и пойдет здесь речь.

ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ?

У ненцев бытуют рассказы о неких

полумифических людях, живших прежде в

тундре. Этн люди будто бы боялись

дневного света, обитали в пещерах н

ямах, а с приходом ненцев совсем ушли

под землю, где живут и поныне.

По рассказам ненцев выходит, что

это случилось не очень давно, всего

несколько поколений назад. И тут

приходит на память свидетельство

французского врача Пьера де Ламартиньера,

побывавшего в XVII веке в районе

бассейна Печоры: он писал о жилище —

землянке с остовом нз рыбьих костей и

18

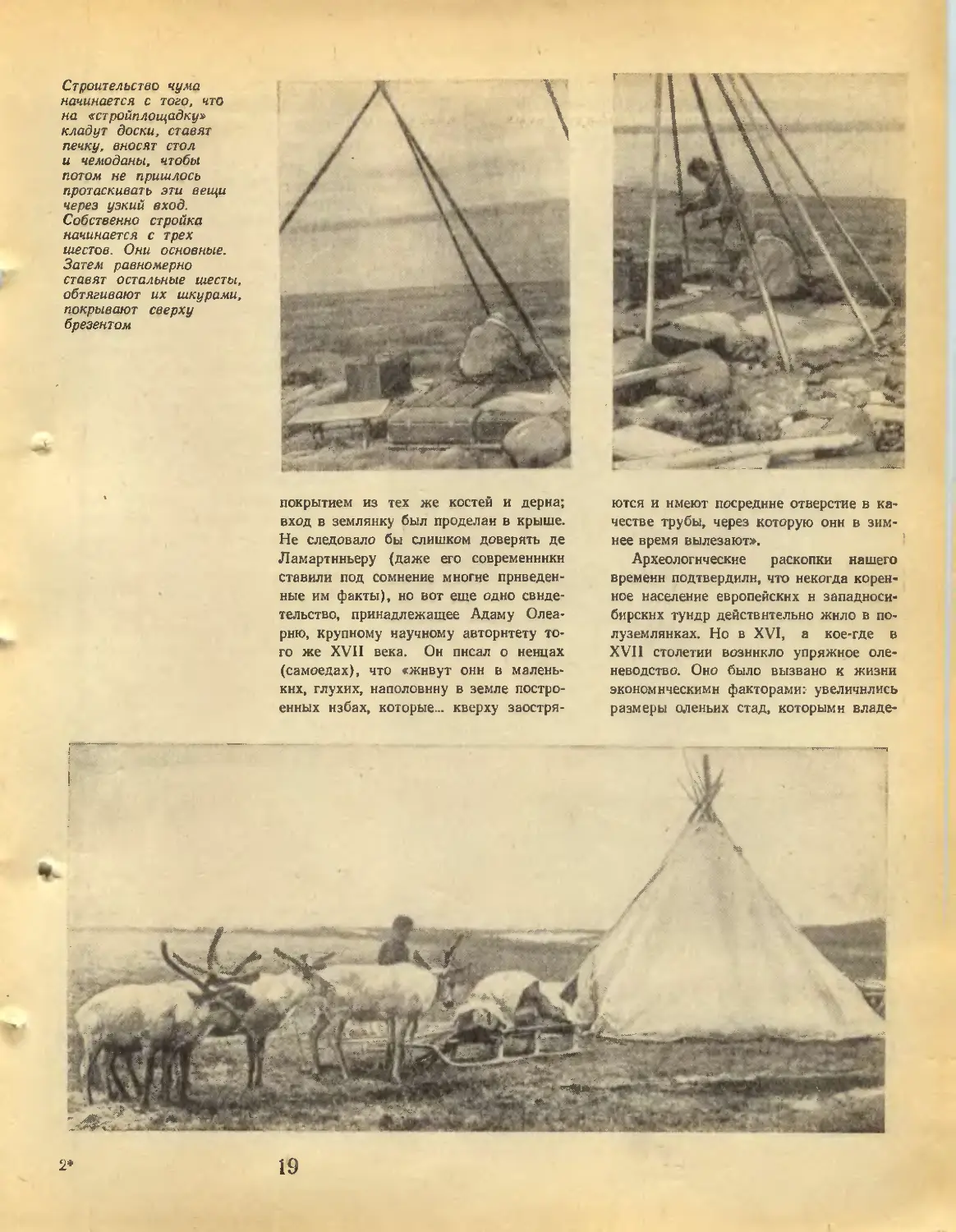

Строительство чума

начинается с того, что

на «стройплощадку»

кладут доски, ставят

печку, вносят стол

и чемоданы, чтобы

потом не пришлось

протаскивать эти вещи

через узкий вход.

Собственно стройка

начинается с трех

шестов. Они основные.

Затем равномерно

ставят остальные шесты,

обтягивают их шкурами,

покрывают сверху

брезентом

*p''f~-.

;** : ЛИКя

покрытием из тех же костей и дерна;

вход в землянку был проделан в крыше.

Не следовало бы слишком доверять де

Ламартнньеру (даже его современники

ставили под сомнение многие

приведенные им факты), но вот еще одно

свидетельство, принадлежащее Адаму Олеа-

рню, крупному научному авторитету

того же XVII века. Он писал о ненцах

(самоедах), что «живут онн в

маленьких, глухих, наполовину в земле

построенных нзбах, которые... кверху

заостряются и имеют посредине отверстие в

качестве трубы, через которую онн в

зимнее время вылезают>.

Археологические раскопки нашего

времени подтвердили, что некогда

коренное население европейских и

западносибирских тундр действительно жило в

полуземлянках. Но в XVI, а кое-где в

XVII столетии возникло упряжное

оленеводство. Оно было вызвано к жизни

экономическими факторами: увеличились

размеры оленьих стад, которыми владе-

/

2*

19

лн отдельные семьи, и приходилось

постоянно менять места выпаса, осваивая

все новые участки тундры. И тогда

отпала необходимость в стационарном

жилище, даже в таком примитивном, как

землянка. Оленеводам были нужны

переносные разборные жилища, которые

во время перекочевок можно было

возить с собой.

ЧУМ

Это слово укоренилось в русском языке

еще в прошлом веке. Словарь В. И.

Даля определяет чум как «кочевой

переносной шалаш сибирских инородцев:

жерди, составленные сахарной головой

и покрытые летом берестой, зимой —

цельными и сшитыми оленьими

шкурами, с дымовым выходом вверху». Эта

характеристика выразительна и точна.

Следует, пожалуй, лишь добавить, чго

для чума требуется довольно много

жердей, или шестов, — от тридцати до

пятидесяти. Два или три из них

основные; они несколько толще, а у одного в

верхней части есть отверстия, куда

вставляют концы других шестов. Эти

основные тесты служат опорой для всех

остальных. На каркас натягивают так

называемые нюки — покрышки, сшитые нз

оленьих шкур мехом наружу.

Внутренняя планировка, или, если

хотите, интерьер, чума у разных народов

разный. В чуме ненцев, энцев, и

нганасан «жилая площадь» располагается

справа и слева от очага. Здесь уклады-

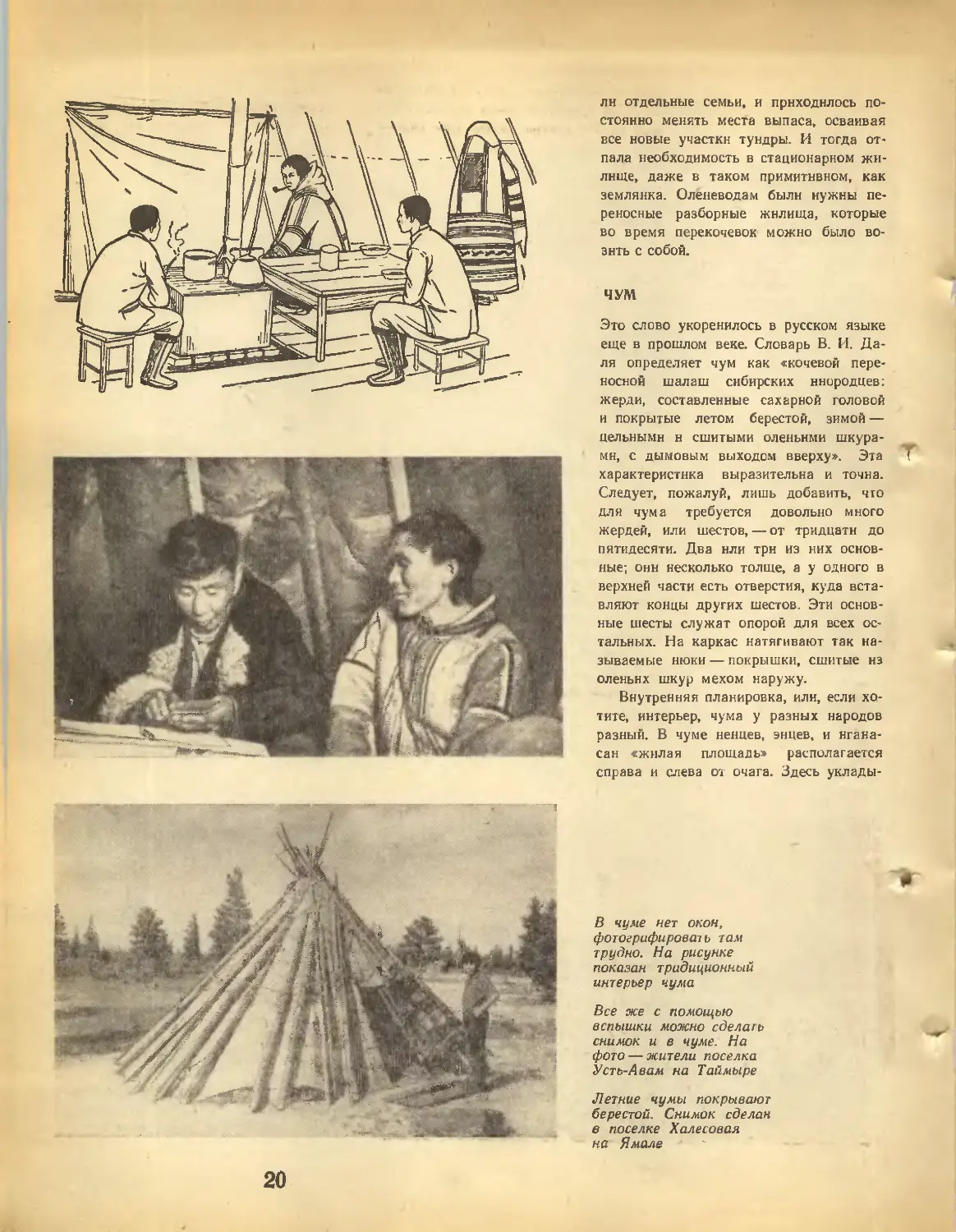

В чуме нет окон,

фотографировать там

трудно. На рисунке

показан традиционный

интерьер чума

Все же с помощью

вспышки можно сделать

снимок и в чуме. На

фото — жители поселка

Усть-Авам на Таймыре

Летние чумы покрывают

берестой. Снимок сделан

в поселке Халесовая

на Ямале

Балбк — передвижное

жилище, популярное на

Таймыре. Это как бы

домик на санях,

перевозить его нелегко,

и обитатели балка

в недалеких

путешествиях пользуются

чумом

вают доски, стелят циновки, сплетенные

из сухой травы или веток ивняка, а

поверх кладут оленьи шкуры. Сам очаг —

это обыкновенный костер, разложенный

на листе железа. Место позади очага

прежде считалось священным. Там стоял

особый шест — снмсы, который энцы

увенчивали изображением человеческого

лица. По поверню самодийских народов,

в этом шесте обитал «мя понг» — дух-

хозяин чума. Позади очага имел право

сидеть лишь шаман...

Долганы и эвенкн не ставили шесты,

подобные симсы, н поэтому площадь

использовалась более разумно: можно

было жить и позади очага.

Чум легко разбирать и столь же

легко ставить, что в суровых полярных

условиях очень важно. Все его детали

перевозят на запряженных оленями

нартах. В прошлом чум был универсальным

жилищем у всех северных народов,

кочевавших на огромных пространствах

тундр между Белым морем н Енисеем.

Кроме названных уже народов, чумом

пользовались также ком и-оленеводы,

северные группы хантов, мансн, кетов и

енисейских эвенков.

ЯРАНГА

Это переносное жилище оленеводов и

охотников Восточной Сибири, чукчей и

коряков.

В основе конструкции яранги н чума

лежат одни н те же элементы. Как и у

чума, каркас яранги составляют

деревянные шесты, три нз ннх основные; их

также устанавливают в форме

«сахарной головы». Но на этом сходство

кончается. У чума все жерди примерно

одинаковой длины, а у яранги большинство

шестов значительно (на метр, иногда на

полтора) короче основных. Ставят их

вертикально, по кругу, на заметном

расстоянии от основных шестов н

соединяют между собою поперечными

перекладинами. На перекладины укладывают

жерди, составляющие как бы кровлю.

Остов ярангн обтягивают покрышками

из оленьих шкур, и в готовом виде

жилище напоминает шатер с

цилиндрическим основанием.

Внутренняя планировка яранги очень

своеобразна. Она делится на несколько

жилых частей — пологов и нежилую

часть. Пологи — это прямоугольные

«комнаты» со стенами из оленьих шкур.

Сколько в одной яранге жнвет

чукотских или корякских семей, столько и

пологов. Внутри полога — жирник,

своеобразная лампа-очаг, большая деревянная

чашка с жиром, в котором плавает

кусок горящего мха. Жнрник отапливает

полог, дает свет, на нем варят пищу.

Нежилая часть яранги вовсе не

отапливается.

БАЛОК

Чум и яранга на протяжении двух

столетни безраздельно господствовали иа

Севере. Но в XIX веке у ннх появился

соперник — так называемый балок,

впервые получивший распространение на

Таймыре. Это была поставленная на

полозья кибитка, покрытая оленьими

шкурами. Такими кнбиткамн пользовались

русские купцы для дальних поездок.по

тундре с товарами.

Вскоре балок стал зимним жилищем

таймырских долган, которые изменили

его конструкцию. У долганского балка

был прямоугольный деревянный каркас,

установленный иа массивной, широкой

нарте. Каркас сверху и с боков

обтягивали покрышкой нз оленьих шкур,

а изнутри — ситцевой покрышкой-

Отапливали балок железной печкой. Балок

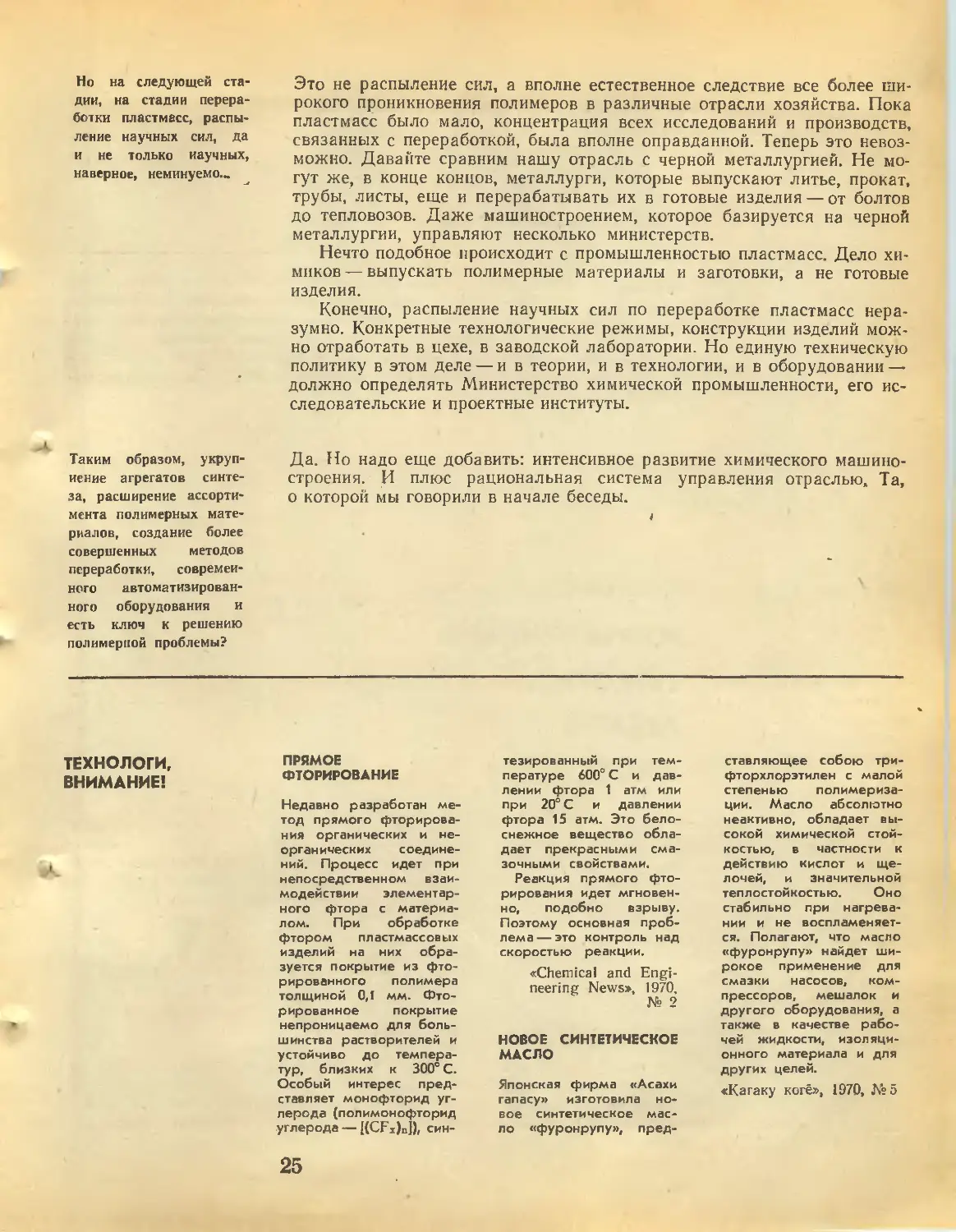

напоминает домик на санях, он много

тяжелее чума: чтобы перевезти его,

нужно пять-шесть оленей. Поэтому в

нем жили знмой, а летом обитатели

балков переходили в чумы.

21

Каркас яранги, самого

распространенного

разборного жилища

на Чукотке

Полог яранги —

своеобразный спальный

мешок для целой семьи

Яранга очень

вместительна; в ней

живет сразу несколько

семей

От долган балок переняли энцы,

нганасаны н часть енисейских ненцев.

Однако на запад, за Енисей, балок не

продвинулся. Вероятно, дело было в том,

что там слишком мало строительного

материала; победа балка над чумом

оказалась неполной.

ЧТО ПРИДЕТ НА СМЕНУ ЧУМУ?

Вероятно, в ближайшем будущем

заполярные совхозы и колхозы, как и

сегодня, будут заниматься в основном

оленеводством, охотничьим промыслом и

рыболовством. За годы Советской власти

на Крайнем Севере созданы новые

поселки, перестроены и полностью

реконструированы старые. Большинство

коренных жителей Севера жнвет в новых

домах и ведут оседлый образ жизни.

Однако оленеводам и охотникам

тундры нужно н промысловое жилище. Пока

это—те же чум, яранга н балок.

Проектов и опытных образцов

передвижных жилнщ, сделанных из

современных промышленных материалов, есть

немало. Так, в Якутске и Норильске

спроектированы сборно-разборные жнлн-

ща (типа чума) с каркасом нз

дюралюминиевых трубок. Однако нн один из

этих проектов не выдержал пока

испытаний в условиях Заполярья: жилища

оказались довольно тяжелыми и

неудобными при сборке.

Между тем в совхозе «Ннжне-Ко-

лымский» Якутской АССР местные

специалисты создали меховую палатку,

внешне похожую на ярангу, но более

простую и компактную. В Ненецком

национальном округе, в колхозе «Нарьяна-ты»,

создан передвижной санный домик для

оленеводческой бригады, несколько

напоминающий балок таймырских народов,

но более удобный: в нем есть четыре

койки, стол, умывальник, железная печь.

Однако эти жилища изготовляют

кустарно. До сих пор, насколько мне

известно, ни передвижной домик для

пастухов, ни меховая палатка не получили

авторитетной оценки строительных

организаций.

Чум и яранга по-прежнему остаются

универсальными жилищами

промыслового населения тундры, хотя, честно

говоря, онн уже пережили свой век. Рано

илн поздно настанет время, когда их

можно будет увидеть лишь в

исторических н краеведческих музеях. А чтобы

это случилось рано, нужны совместные

усилия химиков н строителей.

Кандидат исторических наук

В. ВАСИЛЬЕВ

Рисунки и фото

М. МЕЧЕВА

' х..$*й№к

22

ИНТЕРВЬЮ

НОВАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ:

МИНИСТЕРСТВО-ОБЪЕДИНЕНИЕ-

ПРЕДПРИЯТИЕ

Беседа с заместителем министра

химической промышленности СССР

Всеволодом Павловичем ЮНИЦКИМ

Корреспондент «Химии и

жизни»: Весной этого

года ряд министерств, в

том числе и

Министерство химической

промышленности СССР,

был преобразован из

союзно-республиканских в

союзные. Чем это

вызвано?

В. П. Юницкий: До недавнего времени у нас в стране помимо

Министерства химической промышленности СССР было республиканское ми-

нистерство на Украине, а при правительствах остальных республик —

управления химической промышленности. Отсюда, из Москвы, вели

стратегическое руководство отраслью, определяли научно-техническую

политику. А оперативным руководством предприятиями занимались на

местах.

Обычно республиканскому управлению подчинялись всего

несколько предприятий, к тому же разного профиля. Такая система сложна,

многоступенчата и, как следствие этого, трудно управляема. Кроме того,

она требует довольно громоздкого управленческого аппарата. Сейчас,

после преобразования министерства, этот аппарат сокращен на 20%.

Централизованная система управления направлена и против

местничества.

Допустим, химический комбинат, выпускающий стирол, может

с выгодой для себя готовить из него полистирол. В то же время

предприятия в других республиках остро нуждаются в том же стироле.

Конечно, экономическая реформа предполагает заинтересованность

каждого предприятия в прибыли, но ведь есть и общегосударственные

интересы! В условиях двойного подчинения предприятие, естественно,

будет руководствоваться в первую очередь указаниями ближайшего

начальства, республиканского. И в нашем примере — будет делать из

стирола пластмассу. А установки на других заводах из-за нехватки

стирола будут простаивать. Этот пример не абстрактный. Такое было

у нас недавно на Горловском азотнотуковом комбинате.

Преобразование министерства — это не просто изменение вывески,

это изменение руководства всей отраслью.

В чем же заключается

«то изменение?

Теперь в химической промышленности система управления такова:

министерство— всесоюзное объединение — предприятие. Появляется новое

звено: объединение, или полностью — Всесоюзное государственное

хозрасчетное промышленное объединение. Оно руководит отдельными

участками химической промышленности: есть объединения азотной

промышленности, стекловолокна и стеклопластиков, пластмасс и т. д.

Основное их отличие от бывших главков: главк был бюджетной

организацией, объединение — организация хозрасчетная. Это влечет за собой и

новые обязанности, и новые права. Главная обязанность: отрасль в

целом и каждое предприятие должны быть рентабельны. Права

становятся значительно шире—многие вопросы, которые раньше решало

только министерство, передаются в полное ведение объединений.

23

Очень часто в слово

«объединение»

вкладывают несколько иной

смысл, подразумевая

производственную

фирму. Как вписываются

фирмы в эту систему

управления, систему без

посредников?

Очень просто: на правах предприятия. Известна крупная ленинградская

фирма— объединение «Пластполимер». Она была создана на основе

института полимеризационных пластиков, ленинградского филиала

Гипропласта, опытно-конструкторского бюро, Охтинского химического

комбината. Сейчас в Москве на базе отделов переработки Института

пластмасс создается подобная фирма. В нее войдут Кусковский,

Дорогомиловский и Загорский химические заводы. Так вот, Всесоюзное

объединение по пластмассам не будет иметь дело ни с Охтинским

комбинатом, ни с Дорхимзаводом. Вся фирма в целом пользуется правами

предприятия, а входящие в нее институт, конструкторское бюро,

заводы — это как бы цехи и отделы.

Всеволод Павлович, все

примеры, которые вы

приводите, так или

иначе связаны с

полимерной промышленностью.

Вероятно, потому, что

вы этой отраслью

руководите. И поэтому

следующий вопрос

связан с пластиками и

химическими волокнами.

Не секрет, что мы их

выпускаем еще

недостаточно. Наверное,

организационные меры, о

которых вы рассказали,

призваны сократить

отставание этой отрасли.

Но одной, даже самой

совершенной

организации мало. Нужны, по-

видимому, и

технические мероприятия?

С помощью маленьких установок с низкой производительностью, пусть

их будет даже великое множество, эффективно развивать производство

нельзя. Производительность труда на небольших агрегатах

недостаточно высока, об этом уже рассказывал на страницах вашего журнала

министр химической промышленности СССР Л. А. Костандов.

Вспомним короткую еще историю производства полиэтилена

высокого давления. После войны начала работать на Охте первая

экспериментальная установка, потом мы выстроили агрегат на 1000 тонн.

Следующие агрегаты были уже в три раза большей мощности. Потом,

чтобы удержаться на мировом уровне, нам пришлось закупить установки

производительностью 12 000 тонн полиэтилена в год. Сейчас наши

конструкторы работают над агрегатами в 50000 тонн.

К сожалению, наше химическое машиностроение, наша металлургия

еше не полностью удовлетворяют потребности развития полимерной

химии. Промышленность пластмасс исключительно рентабельна.

Особенно большой эффект дает применение полимерных материалов в таких

областях, как, например, сельское хозяйство, мелиорация,

электротехника, легкая промышленность, машиностроение. Поэтому капитальные

вложения в отрасль быстро окупаются. Эффективность здесь может

исчисляться миллиардами рублей.

Вы делаете упор на

объем производства

пластмасс и на те

выгоды, которые сулит его

увеличение. Но что

важнее:, объем

производства или ассортимент?

Вопрос поставлен неверно. Нельзя отделять одно от другого. Нужен не

просто полиэтилен, а трубы, пленки, гранулы для литья, изоляция для

кабелей. И если промышленность не выполнит план по любой из этих