Author: Иванов Н.А. Кямилев С.X. Лебедев Е.А. Османов М.~Н.О. Примаков Е.М

Tags: история философии религия справочник ислам

Year: 1986

Text

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСЛАМ

краткий справочник

2-е издание, дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1986

ББК 87.3

И87

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Н. А. Иванов, С, X. Кямилев (ответственный секретарь),

Е. А. Лебедев, М.~Н. О. Османов, Ю. А. Петросян,

М. Б. Пиотровский, Л. Р. Полонская, Е. М,Примаков

(председатель)

Ислам. Краткий справочник. 2-е изд., дополн.:

И87 М., Главная редакция восточной литературы изда-

тельства «Наука», 1986.

139 с.

Справочник о современном исламе подготовлен коллективом

советских востоковедов. В книге около трехсот статей, посвящен-

ных отдельным понятиям, видным деятелям ислама, направлениям

и течениям в исламе, сектам, школам мусульманского права, со-

временным мусульманским организациям и учреждениям между-

народного характера.

И

0400000000-161

013(02)-86

Без объявления

ББК 87.3

© Главная редакция восточной литературы

издательства «Наука», 1983; с изменениями

1986.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий справочник предлагает читателю набор фунда-

ментальных сведений, полезных для практической работы в тех

ее сферах, где приходится встречаться с религией ислама и ее

проявлениями в жизни стран зарубежного Востока.

Во второе издание справочника включены следующие разде-

лы: вводная статья «Ислам —вера и образ жизни» (автор

М. Б. Пиотровский), рассказывающая об исламе в целом, его сущ-

ности, истории и современной роли; алфавитный справочник, в ко-

тором помещены краткие сведения об основных мусульманских

терминах, течениях, сектах и орденах в исламе, отдельных исто-

рических личностях, непосредственно связанных с историей исла-

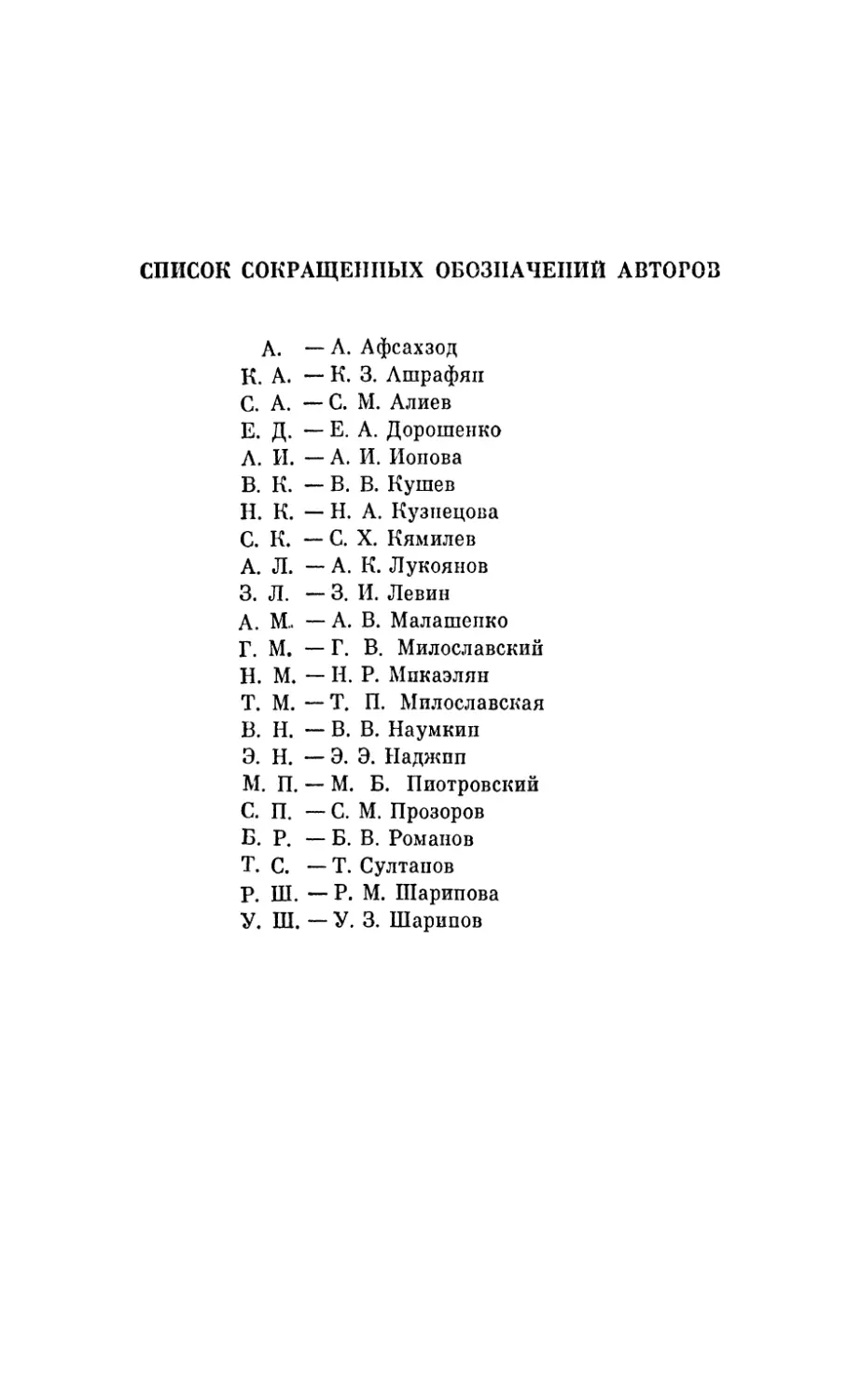

ма (авторы статей С. М. Алиев, А. Афсахзод, К. 3. Ашрафян,

Е. А. Дорошенко, А. И. Ионова, Н. А. Кузнецова, В. В. Кушев,

С. X. Кямилев, 3. И. Левин, А. К. Лукоянов, А. В. Малашенко,

Н. Р. Микаэлян, Т. П. Милославская, Г. В. Милославский, В. В. На-

умкин, М. Б. Пиотровский, С. М. Прозоров, Б. В. Романов, Т. Сул-

танов, У. 3. Шарипов, Р. М. Шарипова); «Международные му-

сульманские организации» (авторы статей Т. П. Милославская,

Г. В. Милославский, Э. Э. Наджип, Р. М. Шарипова). Издание до-

полнено тематическим указателем.

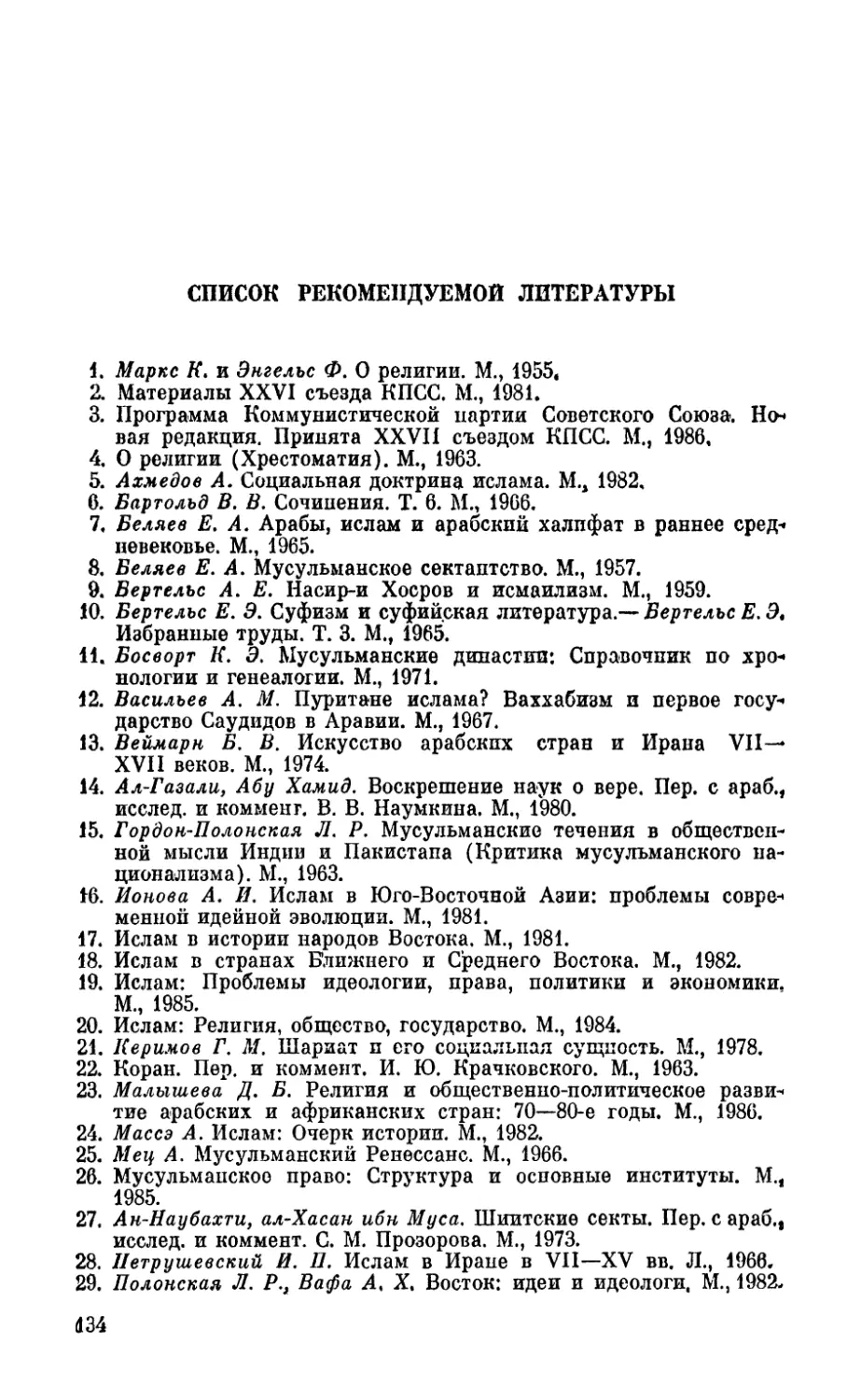

В конце издания приводится краткий список литературы на

русском языке (с учетом работ, вышедших после первого изда-

ния справочника), в которой читатель найдет более углубленные

сведения по различным аспектам изучения ислама, а также более

подробную библиографию по соответствующей тематике.

В алфавитном справочнике написание терминов (большинство

которых имеет арабское происхождение) дается в нескольких ва-

риантах: практическая транскрипция, передающая средствами

русской орфографии звучание термипа на арабском языке,

и (в квадратных скобках) упрощенный вариант научной трансли-

терации. При этом, если этот вариант совпадает с практической

транскрипцией или отличается от нее только формой определен-

ного артикля (ал- вместо аль-), то научная транслитерация опу-

скается. В ряде случаев приводятся варианты звучания термина

на других языках.

Редколлегия

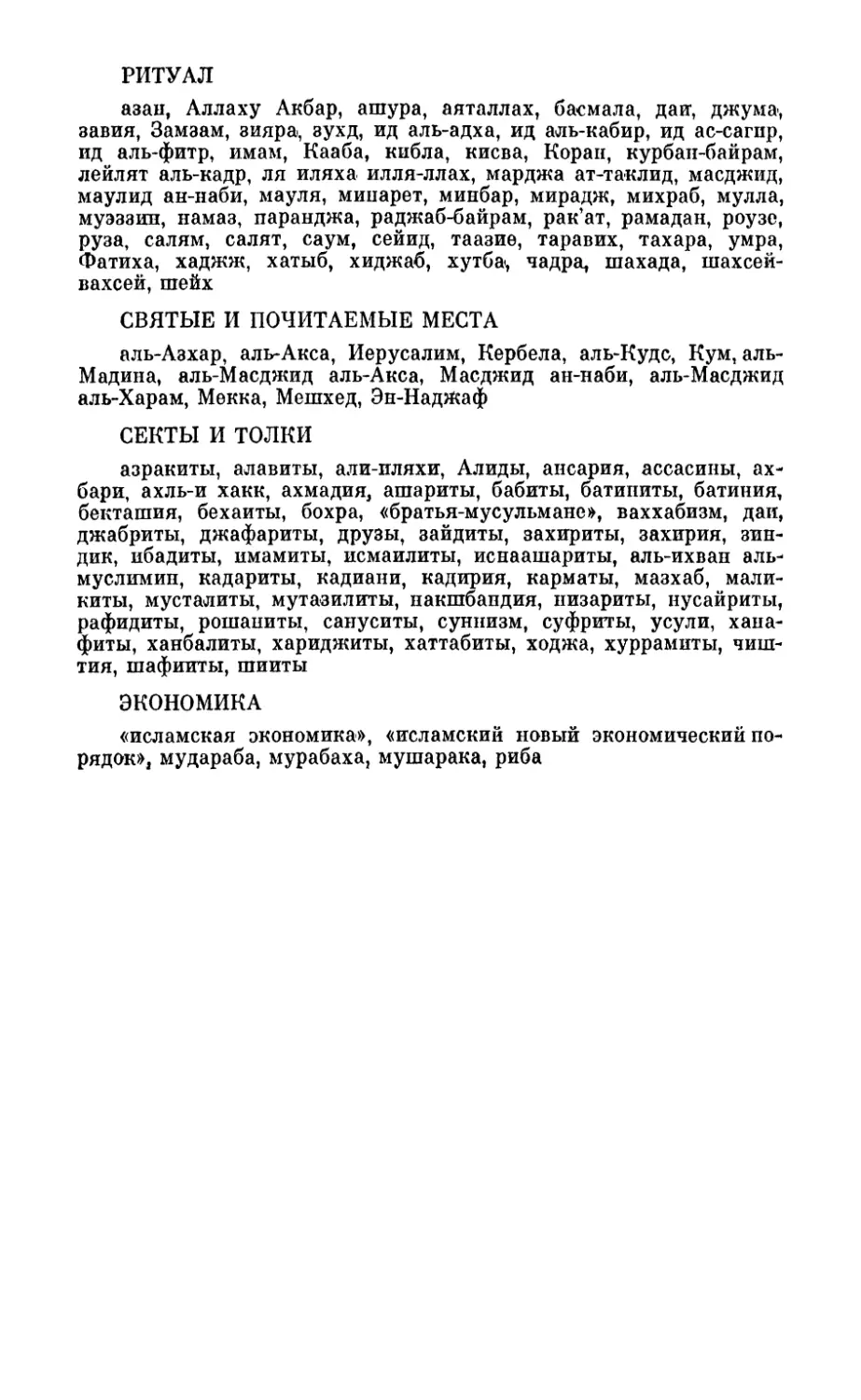

ИСЛАМ - ВЕРА И ОБРАЗ ЖИЗНИ

В сегодняшнем мире более 700 миллионов человек на

вопрос: «Кто ты по вере?» — отвечают арабским словом

муслим: «Человек, исповедующий ислам», мусульманин.

Однако «мусульманин» далеко не всегда значит «ве-

рующий». Статистиков часто вводит в заблуждение то,

что ислам является и воспринимается не только как комп-

лекс религиозных догм и ритуалов, но и как определенный

образ жизни, бытовые правила и обычаи, которых продол-

жают придерживаться люди, даже безразличные к рели-

гии. К мусульманам их причисляют потому, что они вы-

росли в странах, где широко распространен ислам, где с

исламом так или иначе связано культурное и историче-

ское прошлое, где многие события семейной и обществен-

ной жизни люди привыкли сопровождать мусульманскими

религиозными формулами, полный смысл которых далеко

не всегда понятен тем, кто их произносит.

Связь веры с традиционным образом жизни была ха-

рактерна для ислама во все времена, но особенно очевид-

ной она становится сегодня, когда идеологи и политики,

выступающие под лозунгами ислама, пытаются как можно

больше людей объявить мусульманами только потому, что

они придерживаются многих обычаев своих отцов.

Такое расширительное употребление слов «ислам»,

«мусульманский», будучи весьма неточным, тем не менее

получило большое распространение. Поэтому всегда надо

иметь в виду, что применение слов «мусульмане», «ислам-

ский регион», «мусульманские страны» и т. д. в зарубеж-

ной и советской литературе и периодике весьма условно

и означает не безраздельное господство религиозного ми-

ровоззрения, а стойкость традиций, обычно связываемых

с исламом.

Знание основ мусульманской религии весьма различно

у различных слоев населения и в разных странах тради-

ционного распространения ислама. Всякий мусульманин

знает арабское звучание и смысл символа веры религии

4

ислама: «ля иляха илля-ллах ва Мухаммадун расулкь

ллах» — «нет никакого божества, кроме Аллаха, и Мухам-

мад — посланник Аллаха». Здесь кратко выражены два

главных догмата ислама: существует единый, единствен-

ный, вечный и всемогущий бог —Аллах; своим посланни-

ком Аллах избрал араба из Мекки, Мухаммада, через него

бог передал людям текст священной вечной книги — Ко-

рана, его руками он основал общину верующих (умма).

За четырнадцать веков из небольшой группы жителей

Аравии она превратилась в многомиллионную массу лю-

дей разных национальностей, разных языков, разных со-

циальных слоев и культурных ориентации.

Величие бога — Аллаха — выражено во многих форму-

лах, хорошо известных всем мусульманам и часто повто-

ряемых ими в речи, молитвах, бытовых восклицаниях,

а также постоянно встречающихся в изящной вязи араб-

ского письма, на памятниках мусульманской архитектуры

в Азии, Африке, Европе и Америке: «Аллаху акбар» —

«Аллах самый великий!»; «аль-мульк ли-ллах» — «царство

принадлежит Аллаху»; «ля хауля ва ля куввата илля би-

ллах» — «нет никакой силы, никакого могущества, кроме

как от Аллаха»; «ля талиба илля-ллах» — «побеждает

только Аллах», и, наконец, «таваккальту аля-ллах» — «я

полагаюсь во всем на Аллаха».

Все мусульманские тексты и официальные речи начи-

наются с фразы «бисми-лляхи-р-рахмани-р-рахим» — «во

имя Аллаха милостивого, милосердного». Кратчайшее из-

ложение главного догмата ислама содержится в 112-й

суре (главе) Корана:

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Скажи:

„Он — Аллах единственный, Аллах могучий. Не рождал и

не был рожден, и не было никого, подобного ему, никог-

да"». В молитвы мусульман почти всегда входит текст

первой главы Корана — Фатихи.

По мусульманской доктрине, люди, не исповедующие

ислам, — «неверные», среди них иудеи и христиане выде-

ляются особо как ахль алъ-китаб, т. е. «люди Писания»,

Согласно Корану, они верят якобы в того же бога, что и

мусульмане. Этот бог и им посылал своих посланников —

Моисея (араб. Мусу), Иисуса (араб. Ису), которые несли

людям слово божье. Однако люди исказили и забыли то,

чему те учили. Поэтому Аллах и направил людям Мухам-

мада, своего последнего пророка, с божьим словом — Ко-

раном. Это была как бы последняя попытка наставить

людей на праведный путь, последнее предупреждение, пос-

5

ле которого должен наступить конец мира и Суд, когда

всем людям будет воздано по их делам — и они попадут

в райские сады или в адский огонь.

Эти основы религии знает всякий мусульманин, и об-

разованный и неграмотный. Почти всякий знает и «пять

столпов» ислама, пять главных обязанностей верующего.

Первая из них — вера в то, что Аллах — единственное

божество, а Мухаммад — его посланник, и произнесение

упомянутых выше слов исповедания веры (шахады).

Троекратное произнесение шахады является главной

частью ритуала принятия ислама взрослым немусульма-

нином.

Вторая обязанность — молитва {салят). Молитва му-

сульман состоит из ряда поклонов, сопровождаемых про-

изнесением различных религиозных формул. Мусульма-

нину предписано пять молитв в сутки; совершать их мож-

но и дома, и в мечети, и в поле. Молитве предшествует

ритуальное омовение. Пятница (яум алъ-джума) является

днем всеобщей молитвы, когда все мусульмане должны

собираться на коллективную молитву в главную мечеть

села, округа, квартала или города. Пятничная молитва

сопровождается проповедью. Для мусульманских духов-

ных лиц пятничные проповеди были и остаются по сей

день важнейшим средством влияния на настроения масс.

Мечеть (масджид) — и место моления, и помещение

для религиозных школ, и центр религиозных проповедей

и диспутов.

Главное место мечети — михраб, ниша, указывающая

направление на святыню всех мусульман — мекканскую

Каабу. К ней обращаются лицом молящиеся, около нее

стоит руководитель молитвы — имам. Рядом с михрабом

ставится минбар (мимбар) — возвышение, с которого по

пятницам читается проповедь. Каждая мечеть имеет один

или несколько минаретов (ед. ч. манара), с которых пять

раз в день мусульман оповещают о наступлении времени

очередной молитвы.

Третьей ритуальной обязанностью мусульманина яв-

ляется пост (саум). Мусульманский пост заключается в

воздержании от пищи, питья и развлечений. Все время

должно быть в принципе посвящено человеком Аллаху,

занято молитвами, чтением Корана и религиозных сочи-

нений, благочестивыми размышлениями. Главным и обя-

зательным для всех, кроме больных, путешествующих

и т. д., является пост в месяц рамадан; кроме того, суще-

ствуют еще даты, в которые поститься желательно. Конец

С

месяца рамадан и соответственно месячного поста отме-

чается праздником розговенья {ид алъ-фитр), вторым по

значению праздником в исламе (после ид алъ-адха).

Кроме ограничений, связанных с постом, в исламе су-

ществует большое количество запретов, регулирующих

различные стороны жизни мусульманина. Мусульманину

запрещено пить алкогольные напитки, есть свинину, иг-

рать в азартные игры. Ислам запрещает ростовщичество —

риба. Конечно, не все эти и другие правила строго соблю-

даются, но время от времени, в частности в 70—80-е годы

нашего века, в различных мусульманских государствах

усиливается контроль за соблюдением культовых правил,

например поста в рамадан.

Четвертой обязанностью каждого мусульманина (с ого-

воркой — если у него есть к тому физическая и матери-

альная возможность) является хаджж — паломничество в

Мекку, прежде всего к Каабе — зданию, в восточный угол

которого вмурован «черный камень» (издревле хранящий-

ся тут метеорит) — по преданию, посланный Аллахом с

неба людям как знак своего могущества и благоволения.

Кааба находится в центре аль-Масджид аль-Харам («За-

поведная» или «Священная мечеть»), главного храма му-

сульман.

Паломничество совершается в месяце зу-ль-хиджжа,

который, как и рамадан, является месяцем лунного кален-

даря и потому приходится на разное время года. Палом-

ники, надев специальные белые одежды (ихрам) и пройдя

церемонию ритуального очищения, совершают торжест-

венный обход вокруг Каабы, пьют воду из близлежащего

священного источника Замзам. Далее следуют торжест-

венные процессии и моления у холмов и долин вокруг

Мекки, связанных с легендой о пребывании в тех местах

праотца Ибрахима (библейского Авраама), первого про-

поведника истинного единобожия.

Хаджж завершается праздником ид аль-адха {ид аль-

кабир, курбан-байрам), во время которого в память о

жертве, принесенной Ибрахимом Аллаху, режут жерт-

венных животных. Окончание хаджжа является главным

мусульманским праздником, который отмечается молитва-

ми и жертвоприношениями по всему мусульманскому

миру. Люди, совершившие хаджж, носят почетное про-

звище или хаджжи и пользуются особым уваже-

нием в своих родных местах.

Пятой обязанностью мусульманина является занят —

обязательный налог на имущество и доходы, который идет

7

б теории на нужды общины и распределяется среди бед-

ных и малоимущих. Кроме того, каждому мусульманину

предписывается еще и садака — добровольные пожертво-

вания и милостыня.

На самом деле все эти социально-экономические регу-

ляторы справедливости внутри исламской общины с само-

го начала были и остались благими пожеланиями. Закят

быстро стал обычным государственным налогом, садака

шла на нужды религиозного культа, запреты на ростов-

щичество легко обходились оформлением дачи денег в

рост как совместного финансового предприятия кредитора

и должника.

Иногда к «столпам ислама» причисляют джихад. Слово

это означает полную отдачу мусульманином своих сил,

возможностей, времени и, если надо, жизни для торжест-

ва своей религии. В большинстве случаев в средние века

это сводилось к участию в вооруженной борьбе с «невер-

ными», а значение термина — соответственно к понятию

«священная война», и такое его понимание стало тради-

ционным для европейцев. На самом деле понятие джихад

значительно шире, и именно в таком широком значении

оно употребляется сейчас в мусульманском мире, в част-

ности в резолюциях и постановлениях различных обще-

мусульманских конференций.

Почти каждый мусульманин знает хотя бы несколько

фраз из священной книги ислама — Корана, хотя очень

многие значения этих фраз не понимают. Коран произно-

сился и записан по-арабски. В ритуальных целях он ис-

пользуется в арабском оригинале. Для мусульман Ко-

ран — прямая речь Аллаха, обращенная к Мухаммаду,

а через него ко всем людям. В проповедях Корана и прос-

тые мусульмане, и богословы ищут ответы на вопросы

частной жизни и жизни общества, текстами Корана объяс-

няют свои поступки.

Ислам является очень широкой по охвату системой

социального регулирования. Почти все стороны жизни

мусульманина считаются религиозно значимыми.

Мусульманским стал считаться древний обряд обреза-

ния. Заключение брака совершается в присутствии духов-

ных лиц, ими фиксируется и закрепляется чтением свя-

щенных текстов Корана. Развод для мужчины-мусульма-

нина относительно прост, для женщины осложнен, но тоже

возможен. Ислам разрешает мужчине иметь до четырех

жен, если он в состоянии их одинаково хорошо содержать.

В настоящее время па практике многоженство встреча-

8

ется относительно редко, а в некоторых мусульманских

странах оно несколько ограничено законодательством.

Похоронный обряд также предполагает чтение определен-

ных сур Корана. Хоронят обычно в день кончины; тело

кладут в могилу завернутым в саван, без гроба, головой

к Мекке. Согласно мусульманским представлениям, все

мертвые в День суда воскреснут, чтобы предстать перед

Аллахом и ответить за свои дела и намерения.

Мужчины-мусульмане должны ходить с покрытой го-

ловой. Для этого служат разные шапочки типа тюбетей-

ки, а также различные виды чалмы — шарфа, особо повя-

занного вокруг головы. Женщины должны закрывать тело

и лицо от взглядов посторонних мужчин. Традиционная

одежда мусульман широкая и удобная для носки в тех

странах, в основном южных, где живет большинство му-

сульман. Обычным атрибутом благочестивого мусульмани-

на являются четки, как правило, из 99 или 33 бусин, слу-

жащие для счета славословий Аллаху. В исламе много-

кратное восхваление Аллаха и повторение его 99 «пре-

красных имен» считается благочестивой обязанностью.

Несмотря на обилие в исламе различных течений,

главными из которых являются суннизм и шиизм, среди

всех мусульман существует довольно стойкое представле-

ние о принадлежности к единой общности людей, объе-

диненных общей верой, общими традициями, общей на-

чальной историей и общими интересами в современном

мире. Это ощущение единства не могло предотвратить

политической, хозяйственной и социальной разобщенно-

сти мусульманских стран ни в средние века, ни в новое,

ни в новейшее время. Однако оно нередко ставовилось

дополнительным фактором, облегчавшим политическую

консолидацию некоторых групп мусульманских госу-

дарств. Лозунг превращения религиозной общности всех

мусульман в единство политического порядка не раз вы-

двигался и поддерживался крупными мусульманскими го-

сударствами, претендовавшими на лидирующую роль.

Ислам возник в Аравии. Мусульманское летосчисле-

ние начинается с 622 г. н. э., с хиджры— «переселения»

посланника Аллаха Мухаммада из родной ему Мекки в

Ясриб (позд. Медина), где из гонимого религиозного ре-

форматора-бунтаря он стал главой сплоченной общины

верующих и лидером небольшого государства.

Мухаммад, как и большинство мекканцев, участвовал

в караванной торговле. В 610 г., когда Мухаммаду было

9

примерно 40 лет, он получил первое «откровение», якобы

исходившее от бога Аллаха. Речь идет об известном пси-

хологическом эффекте, когда собственные размышления

и идеи кажутся приходящими извне. Собственные выво-

ды из размышлений об окружавшей жизни, собственные

попытки эмоционально понять и объяснить мир пред-

ставлялись Мухаммаду обращенной к нему речью Алла-

ха. «Откровения» бога Мухаммаду, запомненные и запи-

санные приверженцами пророка, были собраны в одну

книгу — Коран — менее чем через четверть века после его

смерти.

Мухаммад призывал своих соотечественников, жите-

лей города Мекки, и всех арабов отказаться от поклоне-

ния многочисленным племенным богам и верить в одного

только бога —Аллаха, вести праведную жизнь, готовить

себя к грядущему божьему суду. В доказательство своих

слов он рассказывал о всемогуществе Аллаха, создавше-

го из ничего мир и человека, о том, что Аллах уже на-

правлял к людям посланников, таких же, как он, но люди

не слушали их и всегда бывали наказаны за свою строп-

тивость. Среди этих предшественников Мухаммада глав-

ные персонажи Ветхого и Нового заветов — Муса (Мои-

сей), Йусуф (Иосиф), Закария (Захария), Иса (Иисус).

Особо выделен Ибрахим (Авраам), праотец арабов и ев-

реев, первый, кто стал проповедовать веру в Аллаха.

Ислам объявлялся, таким образом, не новшеством, а вос-

становлением веры Авраама.

Проповедь Мухаммада привлекла часть мекканцев,

но вызвала протест и ненависть верхушки города, охра-

нявшей традиции и верования, освящавшие ее власть.

Гонения на мусульман усиливались, и в поисках выхода

Мухаммад договорился о переселении вместе со своими

сподвижниками в Ясриб, город к северу от Мекки, враж-

довавшие племена которого надеялись достичь стабильно-

сти и порядка с помощью пришлого властителя и вероучи-

теля.

Действительно, где силой, а где словом Мухаммаду

удалось объединить племена Ясриба, получившего на-

звание аль-Мадина (Медина), т. е. «город (пророка)»,

В диспутах с жившими там иудеями складывались осо-

бые исламские догматы. Нужды политического руководства

породили многочисленные наставления, как со ссылкой на

Аллаха, так и без нее, о правилах общественной жизни и

быта мусульман. Так сложились поздние части Корана,

а также хадисы — предания о поступках и высказываниях

10

Мухаммада по различным вопросам вероучения и жизни

общества.

В Медине усилился аравийский характер ислама.

Направление, в котором обращал свое лицо мусульманин

во время молитвы (первоначально в сторону Иерусали-

ма), было изменено в сторону Каабы, мекканской святы-

ни. Древнее языческое святилище было объявлено священ-

ным и для мусульман. Из Медины Мухаммад начал борь-

бу с родной, но враждебной Меккой. Серия сражений,

нападений на караваны, стычек и переговоров закончи-

лась компромиссом. Мекканцы подчинились Мухаммаду,

признали его бога, а он подтвердил святость их города

и простил своих врагов, которые быстро стали прибирать

к рукам руководство мусульманской общиной. Одновре-

менно Мухаммад подчинил и приобщил к своей вере боль-

шую часть племен и общин Аравии. Он начал и подготов-

ку к тому, чтобы распространить свою веру и свое

политическое влияние за пределы полуострова, в Сирию,

но в 632 г. умер.

Дела Мухаммада продолжили халифы («заместите-

ли»), первые четыре из которых пользуются особым ува-

жением у большинства мусульман и носят прозвание

«праведных». Это Абу Бакр, Омар, Осман и Али. При них

ислам стал мировой религией, религией обширной импе-

рии, сменившей на территории Северной Африки, Сирии,

Палестины, Ирака, Ирана и Средней Азии Византию и

империю Сасанидов. За «праведными» халифами после-

довала династия халифов из мекканского рода омейя

(Омейяды), а в 750 г. их сменили халифы Аббасиды.

Ислам восторжествовал на огромной территории от гра-

ниц Китая до юга Франции.

Исторически зарождение ислама было вызвано рядом

факторов. Конец VI — начало VII в. — период смены одной

социально-экономической формации другой, период обо-

стрения вооруженной борьбы двух мировых империй —

Византии и сасанидского Ирака. Социальные и идейные

брожения своими отзвуками доходили и до периферии

тогдашнего мира, какой была Западная Аравия.

Политические события конца VI —начала VII в. па-

губно сказались на традиционных торговых и политиче-

ских связях самой Аравии. Большая транзитная торговля,

которой издавна занимались аравийские купцы, преврати-

лась в торговлю местную. Это делало более наглядным

существовавшее в общинах оазисов и племенах степи

имущественное и социальное расслоение. Люди чувство-

11

вали недовольство, когда ясное, а когда и смутное. Идея

единого и всемогущего бога, который наведет порядок

хотя бы в Судный день, буквально витала в воздухе, тем

более что жители Аравии были знакомы и с христианст-

вом, во многих его течениях, и с иудаизмом.

Проповедь Мухаммада и деятельность созданной им

общины давали людям некую систему воззрений и обще-

ственных связей, заменивших или восстановивших в новых

формах исчезавшие старинные родо-племенные обычаи.

Одновременно возникло представление об иерархически

устроенном обществе, власть над которым принадлежит

Аллаху, чью волю исполнял пророк, а за ним, следуя за-

ветам Корана и сунны (поступки и высказывания пророка

Мухаммада), —халифы. Эта система обещала за земные

несправедливости и муки блаженство в потустороннем

мире, она требовала беспрекословного подчинения воле

Аллаха и якобы восходящим к нему законам и правилам,

по которым должно было жить мусульманское общество.

Коран говорил о равенстве — равной ответственности

людей перед богом, которая и должна была обеспечить

исправление существовавших в обществе несправедливо-

стей. Эта часть проповеди Мухаммада привлекла к нему

многих. Фиксация этих представлений в священном тексте

делала возможным использование ислама для идейного

обоснования движений социальных низов, неспособных в

средние века иметь иную идеологию, кроме религиозной.

Обе противоречивые тенденции ислама (оправдание

иерархически устроенного общества, с одной стороны,

и уравнение людей перед богом — с другой) получили свое

развитие, когда ислам вышел за пределы Аравии и пре-

вратился из религиозных представлений небольшой груп-

пы людей в религию государства. Чтобы утвердить ислам

как господствующую идеологию в этой его новой роли

религии государства, следовало решить две проблемы.

Во-первых, идеология небольшой провинциальной общипы

должна была приспособиться к потребностям управле-

ния обширным государством, разветвленным государст-

венным аппаратом, огромной армией. Всему этому надо

было дать религиозное обоснование. Во-вгорых, за прэ-

делами Аравии ислам встретился с развитыми религиоз-

ными системами, с различными течениями философской

мысли. В возникшей обстановке противосюяния и поле-

мики стало необходимым создать четкую систему всеобъ-

12

емлющей религиозной философии ислама, дать богослов-

ские ответы на многие теоретические вопросы, которые

в Аравии, в мединской общине, не возникали вовсе.

Одной из самых острых политических и теоретических

проблем был вопрос о верховной власти. Пророк, делами

которого якобы управлял непосредственно Аллах, умер.

Его заместители, халифы, должны были следить за тем,

чтобы люди жили в соответствии с предписанным Кора-

ном и сунной. Однако кому же надлежало быть халифом?

С самого начала среди мусульман разгорелись жестокие

споры. Третий халиф, Осман, был убит мятежниками,

считавшими его недостойным поста халифа. Четвертый

халиф, Али, признавался далеко не всеми мусульманами.

Против него выступили родичи Османа, члены знатного

мекканского рода омейя, отстаивавшие право на власть

для представителей доисламской знати Мекки. Али был

не только ближайшим соратником Мухаммада, но и его

близким родственником — его двоюродным братом, женив-

шимся на дочери пророка Фатиме. Кроме их сыновей,

Хасана и Хусейна, у Мухаммада не было мужского потом-

ства.

Многие из сторонников Али считали, что родство с про-

роком дает ему и его потомкам — Алидам — особое право на

власть, что они являются носителями благодати, унаследо-

ванной от пророка способности общаться с божеством,

поэтому они могут выступать посредниками между богом

и людьми и должны быть имамами, духовными руководи-

телями общины и, следовательно, ее политическими вож-

дями. Так были заложены основы одного из главных те-

чений ислама — шиизма (от аш-шиа — сторонники

[Али]).

В ходе борьбы Али с Омейядами в конце VII в. появи-

лось еще одно течение в исламе — хариджиты, провозгла-

шавшие, что халифом может быть любой мусульманин,

избранный и признанный общиной. Находившиеся у влас-

ти Омейяды боролись и с хариджитами, и с шиитами.

Убийство сторонниками Омейядов сына Али Хусейна око-

ло Кербелы в Ираке стало толчком к сложению характер-

ного для шиитов культа мучеников за веру. И по сей день

шииты ежегодно отмечают торжественными траурными

церемониями день смерти Хусейна в месяце мухаррам

(см. ашура, таазие).

Свергнувшие в 750 г. Омейядов Аббасиды, потомки

дяди пророка, сначала использовали шиитские настроения

масс Ирака и Хорасана, но, придя к власти, оттеснили

*3

Алидов и стали во главе суннитского ислама. Шииты про-

должали бороться за свои права на власть. Среди них воз-

никло много групп-сект, политически отличавшихся друг

от друга тем, кого именно из потомков Али они признава-

ли законными имамами.

Особую известность в IX—XI вв. приобрели исмаили-

ты, знаменитые таинственностью, окружающей их учение

о связи имамов с Аллахом, секретными методами и дейст-

венностью их пропаганды, склонностью к заговорам и тер-

рору. В IX в. исмаилитам удалось захватить власть в Се-

верной Африке и Египте, где они основали династию

Фатимидов, названную так по имени дочери пророка Фа-

тимы, к потомкам которой причисляли себя их имамы.

Ветвью исмаилизма было движение карматов, широко ис-

пользовавших в своей пропаганде уравнительные тенден-

ции ислама и даже пытавшихся осуществлять их на прак-

тике в своем государстве в Аравии.

После падения Фатимидов в XII в. шииты почти всю-

ду в мусульманском мире оказались в религиозной и по-

литической оппозиции, что часто сближало их с массовыми

народными движениями. С XVI в. шиизм стал официаль-

ной религиозной доктриной Ирана, где его исповедует и

сейчас подавляющее большинство населения. Кроме того,

шииты составляют значительную часть населения Ирака

и Ливана. Ветвь шиизма — зейдизм является религиозной

идеологией значительной части йеменцев (на севере

страны).

Наиболее распространенным течением в исламе был и

остается суннизм, претендующий на то, что именно его

приверженцы, а пе шииты правильно следуют сунне, и не

признающий особых прав родичей пророка на власть.

Суннитскими были главные мусульманские династии

средневековья — Аббасиды, Сельджукиды, Айюбиды, мам-

люкские династии и т. д. Суннизм был официальной докт-

риной Осмапской империи. В настоящее время подавляю-

щее большинство мусульман — сунниты. Хариджиты на

протяжении всего периода средневековья подвергались

гонениям и преследованиям, и сейчас они сохранились

только в Омане и некоторых районах Северной Африки.

Важной проблемой, которая вставала перед носителями

новой религии, было уточнение представления о боге.

Для Мухаммада Аллах был чем-то конкретным, почти

осязаемым. Однако буквальное понимание качеств и

свойств Аллаха, который, согласно Корану, видит, слышит

и т. д., при сравнении с аналогичными концепциями в дру-

14

гих религиях выглядело слишком упрощенно. Многие бо-

гословы пытались придать корапическим представлениям

об Аллахе большую сложность, символически истолковы-

вая тексты священной книги. В VIII в. богословская школа

мутазилитов выступила против казавшихся им примитив-

ными представлений, в изобилии попадавших в ислам из

народных верований Аравии и покоренных стран и отда-

вавших, по их мнению, язычеством и идолопоклонством.

Первые теоретики религиозной философии ислама —

мутазилиты были тесно связаны с различными политиче-

скими течениями, и потому богословские споры об атри-

бутах Аллаха, о сотворенности Корана и т. д. приобретали

и политическое значение, превращаясь в столкновения

различных политических группировок. При аббасидском

халифе аль-Мамуне в IX в. мутазилизм стал учением,

насаждаемым властями, однако спустя несколько десяти-

летий был отвергнут.

Не менее остро стоял вопрос об отношениях Аллаха

и человека. С одной стороны, Аллах признавался как

единственный источник и творец человеческих поступков,

с другой — человека после смерти ожидал еда и он должен

был получить наказание за свои грехи или награду за

добрые дела. Кроме того, оказывалось неясным, позволи-

тельно ли вершить человеческий суд прежде суда божьего,

в какой степени люди вправе сами определять, греховна

или праведна та или иная позиция в политике или бого-

словии, насколько допустимо отходить от буквы того,

что сказано и решено во времена пророка, чтобы не впасть

в еретическое новшество (бида); кто может выносить

самостоятельные решения по тем или иным вопросам,

оправдывать или отвергать поступки других (иджтихад).

В VIII—IX вв. сложилось два направления в подходе к

проблеме предопределения Аллахом поступков и судьбы

человека: джабриты, утверждавшие, что человек полно-

стью зависит от воли Аллаха, и кадариты, к которым при-

мыкали мутазилиты, допускавшие возможность выбора че-

ловеком своих поступков, определенной свободы воли и от-

ветственности за свой выбор.

Для всех вариантов решения проблемы предопределе-

ния общим был этический вывод о том, что человек должен

жить, уповая на волю и милость Аллаха, выполнять за-

веты Корана и сунны, весь комплекс разработанных бого-

словами правил жизни — это сделает его достойным рая

и благоволения бога. Такая позиция в целом характерна

и для современного ислама.

15

В спорах по этим и другим проблемам и сложилась та

система религиозных догматов, воззрений, принципов и

правил, которая является исламом в полном смысле слова,

которая сохранилась без особых глубинных изменений и

до сих пор определяет идейные позиции и образ жизни

многих миллионов людей. Сложение этой системы было

связано со становлением на Ближнем и Среднем Востоке

развитого феодального общества, интересам которого и слу-

жила эта религиозная система.

Мусульманский Восток первенствовал в средиземно-

морском мире в VIII—XI вв. Здесь процветали города,

такие знаменито-сказочные, как Дамаск и Багдад; шла

активная торговля, охватившая весь обозримый тогда ци-

вилизованный мир; строились прекрасные и сложные по

инженерному выполнению здания; достигли большого раз-

маха и утонченности науки и ремесла.

Средневековый Запад учился у мусульманских фило-

софов и врачей; европейские торговцы лишь мечтали о

размахе деятельности, подобном мусульманскому: пред-

меты, производившиеся на Востоке, были на Западе пред-

метами роскоши, владение ими носило престижный харак-

тер.

Мусульманское средневековое общество было классо-

вым, его роскошь и богатство основывались на эксплуата-

ции. Сохранение сложившихся отношений нуждалось в

идеологическом оформлении, им и стал средневековый ис-

лам в своей развитой форме.

Однако социальное развитие реализовало и уравнитель-

ную тенденцию ислама. Человек должен жить в покорно-

сти законам Аллаха, но ведь эти законы могли неверно

толковаться; и всякий социальный протест мог прикры-

ваться идеей восстановления правильного, неискаженного

понимания религии. Так именно и было в политической

истории ислама. Многочисленные выступления народных

масс проходили под религиозными лозунгами, очень час-

то—шиитскими. Крестьянские мятежи часто вдохновля-

лись идеями о восстановлении прав шиитских имамов,

которые вернут в мир справедливость.

Новые исторические условия потребовали решения во-

проса о том, каким образом использовать заветы и тради-

ции эпохи раннего ислама. Коран был словом божьим,

сунна, зафиксированная в хадисах, — сводом поступков п

высказываний пророка, но для того, чтобы следовать им

в новой жизни, в новом обществе, в новых условиях, их

надо было истолковать.

16

Текст Корана был записан в VII в. При халифе Османе

была создана его сводная редакция, объявленная единст-

венно правильной, расходящиеся с ней версии были унич-

тожены или объявлены вне закона. Коран был сведен в

114 сур. Для рядового мусульманина понимание сложных

по форме и по содержанию коранических текстов возмож-

но лишь с помощью комментариев. Дисциплина тафсир

(комментирование Корана) широко развивается с VIII—

IX вв. Самые знаменитые тафсиры принадлежат ат-Таба-

ри, аз-Замахшари, аль-Байдави, Фахр ад-Дину ар-Рази,

аль-Куртуби и др.

Много сил было потрачено на сбор хадисов, составление

их основных сводов и выработку методики проверки досто-

верности хадисов — изучения людей, их передававших.

В результате этой работы наиболее авторитетными и

достоверными в IX—X вв. были признаны шесть основных

суннитских сборников (см. хадис). Но и в эти своды вош-

ло большое количество подложных сведений, которые не

имели никакого отношенпя к пророку, но были нужны

для того, чтобы обосновать и оправдать многие уже приня-

тые мусульманской общиной правила и принципы поведе-

ния, соответствовавшие условиям развитого феодального

общества. У шиитов сложились свои сборники хадисов;

шииты также утверждают, что в Османовой редакции

Корана отсутствуют некоторые фразы, подтверждающие

шиитскую теорию об особом месте Али в исламе.

В целом строгое следование традиции является важ-

ным принципом ислама, сохраняющим свое регулирующее

значение и в настоящее время; всякий отход от обычаев

предков уже сам по себе плох и может быть принят только

в случае большой в нем нужды и при общем согласии

крупнейших и авторитетнейших духовных лидеров. Од-

нако различные школы богословия, сложившиеся в IX—

X вв., единые в признании этого главного момента, раз-

личаются по степени допустимости ими свободы толкова-

ния буквальных указаний раннеисламской традиции.

Соперником мусульманского богословия, которое осно-

вывалось на истолковании Корана и хадисов, стала фило-

софия, наследовавшая философии античной и во многом

расходившаяся с методами и принципами чисто религиоз-

ных рассуждений. Возникшее противоречие было в какой-

то мере снято созданием теоретического богословия — ка-

лама, применившего философскую методику для обосно-

вания догм религии. Наиболее значительной и по сей день

признается система богословия, созданная аль-Аш'ари

17

(X в.). В VIII—X вв. сложились и основные толки фикха,

обычно трактуемого как «мусульманское каноническое

право». Это системы теоретических и практических прин-

ципов шариата — праведного образа жизни мусульманина.

Именно фикх стал основой социальной системы ислама.

В настоящее время, да и в средние века, относительно

незначительное число людей знало тонкости догматики,

а правила фикха всегда были обязательным предметом

обучения в семье и в школе, предметом ученых и полу-

ученых бесед и споров, столь характерных для быта жи-

телей мусульманских городских кварталов. В трудах по

фикху, составляющих наиболее многочисленную группу

средневековых арабских рукописей, регламентируются по-

ведение в быту и в обществе, имущественные отношения,

правила торговли, отношения в семье, брак.

В настоящее время сохранились и распространились

следующие толки фикха (ед. ч. мазхаб) — шафиитский,

ханафитский, маликитский, ханбалитский и джафаритский

(у шиитов), названные так по именам своих главных

авторитетов — аш-Шафии, Абу Ханифы, Малика ибн Ана-

са, Ибн Ханбала, Джафара ас-Садика. Своя система фикха

существует у зейдитов. Фикх является основой мусульман-

ского судопроизводства, деятельности кади и муфтиев.

Лекции по различным вопросам фикха, его практического

применения и обсуждение этих вопросов составляют глав-

ное занятие мусульманских религиозных ученых — улама

и факихов. В социальной привычке обращаться к ним за

советами по поводу всех малых и больших проблем жпзни

кроются основы влияния этих духовных лиц на широкие

массы простых мусульман.

С VII—VIII вв. и по сей день концепция шариата —

пути к богу через выполнение всех правил Закона — ужи-

вается с концепцией тарика (тарикат), теоретической

основой суфизма, согласно которой некоторые люди (су-

фии) могут заслужить благоволение Аллаха и даже при-

близиться к нему и познать его через состояние экстаза,

венчающего жизнь, которая строится по особым, отличным

от будничных правилам благочестия и аскетизма.

Суфии создали сложную систему правил мистических

радений (ед. ч. зикр), использования поэзии и музыки

для достижения экстаза, самодисциплины, помогающей ос-

вободить дух от диктата телесных потребностей. Внутри

этого мистического течения мысли и практики сложились

своя теория, свои авторитеты, свои традиции. В суфизме

очень важной считалась преемственность знаний и мисти-

18

ческого опыта от авторитетного учнтеля. Приверженцы

суфизма делятся на братства (см. тарика), каждое из кото-

рых восходит к одному из знаменитых суфиев своего вре-

мени. Считается, что от такого основателя братства но

передаваемые словами знания и представления переходят

через поколения сегодняшним его последователям, для

которых он является также заступником перед Аллахом.

Наиболее известные но всему Востоку суфийские братст-

ва — накшбандия, кадирия, шазилия. Знамепитые суфии

пользовались в народе славой чудотворцев, а их могилы и

мавзолеи и по сей день являются местом паломничества

многочисленных верующих, ищущих у них наставления

во сне, исцеления от болезней, заступничества в этой и бу-

дущей жизни.

Постепенно в X—XI вв. были созданы труды, совме-

щавшие различные методы и подходы к религиозным нау-

кам и сводившие их в общую систему. Особо популярным

остается до сегодняшнего дня труд аль-Газали (XI в.)

«Ихья улюм ад-дин» («Воскрешение наук о вере»), эн-

циклопедия-наставление, вобравшая в себя все те рели-

гиозные, философские, мистические, бытовые и социаль-

ные представления, которые стали общепринятыми и

характерными для суннитского ислама.

Для понимания исторической социальной роли ислама

важна проблема соотношения государства и духовенства.

В исламе нет пи церкви, служащей посредником между

человеком и Аллахом, ни духовного сословия, обладающе-

го особой благодатью; духовная и светская власть в ис-

ламской теории, да отчасти и па практике — нераздельны.

Однако в мусульманских общинах разных направлений

существует категория лиц, часто называемых «люди ре-

лигии» {риджалъ ад-дин). Это служители мечетей, про-

поведники, знатоки фикха, тафсира, хадисов, учителя

богословия. Они составляют нечто вроде особого сословия,

в некотором приближении аналогичного христианскому

духовенству.

«Люди религии» считали и считают своим правом и

обязанностью контролировать и направлять деятельность

властей, халифов, султанов, эмиров, королей, президентов.

Особо характерно это для представителей шиитского духо-

венства, ибо широкие массы признавали и признают за

ними некоторую особую связь с божеством, считают их

полномочными представителями скрывшегося, но соби-

рающегося в будущем появиться имама — потомка Али.

«Люди религии», как правило, тесно связаны с широкими

19

массами, особенно городского населения. Это давало им

в средние века мощные рычаги для манипулирования

настроениями толпы. В определенной мере они сохраня-

ют эту возможность и по сей день и потому являются,

иногда открыто, а иногда потенциально, значительным по-

литическим фактором. Экономической основой влияния

«духовенства» примерно с X—XI вв. стали вакфы — иму-

щество, передававшееся или завещавшееся на богоугодные

цели и находившееся под контролем «людей религии».

В средневековом и современном исламе надо различать

догматическую религию «духовенства» и религиозно обра-

зованной части населения и религию народную, бытовую

форму ислама. В верования простого народа вошли многие

древние обычаи и обряды, а также представления, которые

первоначальному исламу не были свойственны, а часто и

противоречат его сути. В народном исламе особо распро-

странился чуждый догмату о строгом единобожии культ

святых — заступников перед Аллахом. Суфизм, мистиче-

ский ислам, тесно связан с народной религией; суфии

являются центральными фигурами народного ислама, ус-

пешно соперничая за влияние в народе с «людьми веры»,

богословами. Простых людей увлекают призывы суфиев к

скромной ж~;зни и обоснование ими права каждого «при-

близиться» к Аллаху. Народный ислам любит легенды и

притчи, в его представлениях большое место занимают

ангелы, а также шайтаны и их глава Иблис. Священные

тексты Корана используются не столько для религиозных

благочестивых размышлений, сколько как талисманы,

обереги, лекарство от болезней. Народ добавляет в ислам

новые праздники, заимствованные из своей истории (ноу-

руз в Иране) или повторяющие праздники других рели-

гий («рождество пророка»).

Само собой разумеется, что между официальным и

народным исламом нет непреодолимой преграды. Соотно-

шения тут меняются. Порой народные представления ста-

новятся догматами официальной религии (так было, на-

пример, с представлением о суде и наказании людей сразу

после смерти, в могиле). Порой религия пытается пол-

ностью очистить себя от «неблагочестивых» новшеств.

Последние тенденции ярко выразились в течении суннит-

ского ислама — ваххабизме, официальной идеологии сегод-

няшней Саудовской Аравии. Характерно, что иногда имен-

но упрощенный и очищенный от легенд и чудес ислам

привлекает широкие народные массы, прикрывая их бунт

против богатства и роскоши верхушки общества.

20

После XII—XIII вв. расцвет мусульманского мира по-

степенно сменился экономическим, политическим и куль-

турным застоем, приведшим к отставанию мусульманско-

го Востока от Европы. На Западе и на Востоке часто

пытаются винить в этом ислам — консервативную и тради-

ционалистскую по Д>*ху религию, ставшую якобы непре-

одолимым препятствием для движения вперед.

На самом деле упадок мусульманских стран в конце

средних веков был вызван действием сложных экономиче-

ских и социальных факторов, а ислам отразил этот упадок

в своих специфических формах.

Ислам позднего средневековья замкнулся в догматах

и традициях. В трудах богословов теоретически обосновы-

валась ненужность перемен, снова и снова разрабатыва-

лись детали уже поставленных и по-разному решенных

вопросов, создавались комментарии, комментарии к ком-

ментариям и т. д. Детализировалась и уточнялась система,

созданная в X—XII вв., но новых проблем вплоть до XIX в.

ислам не решал.

Когда же страны Востока стали втягиваться в систему

мирового капиталистического развития, наступила эпоха

перемен, на которые сразу откликнулся и ислам, показав

свою способность соответствовать многим потребностям

развития.

Период новой и новейшей истории принес с собой

близкое знакомство с достижениями западной циви-

лизации. В широких кругах передовой интеллигенции,

политиков стран так называемого мусульманского мира

рождались стремления приобщиться к этой цивилизации

и таким образом выйти из состояния застоя.

Чтобы перестроить общество, в котором ислам был

идеологией и социальной психологией практически всего

населения, требовалось выяснить взаимоотношение между

особенностями развития стран Востока по западному пути

и заветами ислама. В конце XIX — первой трети XX в.

в Египте, Сирии и других мусульманских странах расцвело

течение, называемое модернизацией, или реформой, ис-

лама, крупнейшими представителями которого были

Джамаль ад-Дин аль-Афгани, Мухаммед Абдо, Рашид

Рида и др. Претендуя на очищение истинного ислама от

поздних искажений, они истолковывали традиционные

представления так, чтобы исламские догматы и установле-

ния не противоречили идеям построения общества по прин-

ципу буржуазной демократии и организации экономики

на капиталистических началах.

21

Если для периода новой истории характерна идея мо-

дернизации по западному образцу, то в новейшее время,

в эпоху общего кризиса капитализма, когда встала задача

приспособления ислама к возрастающему влиянию идей

социализма, зародилось течение «возрождения» веры, раз-

личные направления которого условно объединяются под

названием «исламский социализм». Социалистические идеи

быстро приобрели себе сторонников на мусульманском

Востоке особенно в середине века — в 50—60-е годы. Пы-

таясь совместить их с собственным традиционным миро-

воззрением, многие революционно настроенные мусуль-

манские политические деятели и идеологи стремились

преодолеть недоверие мусульман к социализму как атеи-

стическему учению и представить революционные преобра-

зования, к осуществлению которых они стремились, как

выполнение заветов ислама, который якобы не только не

противоречит социализму, но и является истинным источ-

ником правильных социалистических идеалов. Такие идеи

получили большое распространение в Египте эпохи Насе-

ра, вошли в разных видах в программы многих демократи-

ческих и революционных партий мусульманского мира.

Одновременно не перестают появляться и развиваться

течения консервативного типа, отвечающие на столкно-

вение с западной экономикой и культурой ее полным

отрицанием, отвергающие какие-либо пересмотры обще-

принятых представлений. Эти позиции не являются

простым нежеланием видеть перемены в мире. Они отра-

жают стремление найти принципы построения совре-

менного общества в своем собственном прошлом. Кон-

серваторы разных типов считают, что ислам изначально

содержит в себе ответы на все вопросы и потребности

жизни общества в целом и каждого человека в отдельно-

сти, что только на пути ислама, свободного от любых

западных влияний, даже в их переиначенном, приспо-

собленном для мусульманского мира виде, можно постро-

ить справедливое и процветающее общество.

Усилившееся многообразие и пестрота форм понима-

ния ислама мусульманами являются результатом того, что

все более широкие круги населения оказываются при-

частными к важнейшим социально-экономическим изме-

нениям в мире в целом и в мусульманском мире в част-

ности.

Обострение классовой и национально-освободительной

борьбы в странах мусульманского мира привело к тому,

что ислам (правда, и всегда отличавшийся политическим

22

пастроем) приобрел небывалую прежде политическую

заостренность пе только в общественной жизни, но и в

разработке теоретических вопросов. В первой половине

XX в. в дискуссиях по проблеме отношений бога и чело-

века стали преобладать точки зрения, шире допускающие

свободу воли и личной инициативы, что снимало с ислама

обвинения Запада в ретроградном фатализме. В полити-

ческой области провозглашалась необязательность хали-

фата как идеала государства, возможность пересмотра

правил фикха, право политических организаций, напри-

мер парламентов, на решение вопросов, связываемых

обычно с исламом. В социально-экономической сфере

показывалось, что исламские установления не противоре-

чат капиталистической организации экономики.

Эти теологические разработки помогали идейно обос-

новывать попытки направить развитие мусульманских

стран по западному образцу. Однако само это развитие

вело к постепенной секуляризации, вытеснению религии

из жизни высших и части средних слоев общества. При

этом религиозные воззрения широких масс оставались

практически не затронутыми. Теологические споры прак-

тически не доходили до них, не представляли для них

интереса.

В 60-е годы в большинстве мусульманских стран стали

остро ощущаться отрицательные стороны попыток «вес-

тернизации». Экономическое отставание от развитых

капиталистических стран преодолеть не удавалось, более

того — разрыв увеличивался, и все явственнее становилась

невозможность его сократить. Развитие капитализма и

связей с Западом увеличивало и делало все нагляднее

пропасть между богачами западного толка и все более

нищавшей массой основного населения, которого никак

не коснулись блага экономического развития. Миллионы

простых людей были вырваны из привычных социально-

экономических связей деревни и городского базара pi не

могли найти себе места в новых, складывающихся отно-

шениях.

Недовольство настоящим и неясность будущего сти-

мулировали обращение к наследию, к исламу, в котором

виделась причина средневекового «процветания». Идея

возрождения авторитета ислама стала характерной для

социальной психологии самых разных классов и слоев.

Этому способствовало также возрастание роли мусуль-

манских стран на международной арене, вызванное дости-

жением ими политической независимости, резким ростом

23

населения в этих странах и, наконец, обострением миро-

вой сырьевой проблемы, ставившей Запад в потенциаль-

ную зависимость от развивающихся стран.

Обострившееся противостояние политическому и эко-

номическому империализму зачастую находило свое

продолжение в стремлении бороться с империализмом

культурным — духовными ценностями и привычками,

привнесенными с Запада. Многим ислам представлялся

и представляется лучшим выражением своих, полезных

и приемлемых ценностей, позволяющих сохранить само-

бытность, на равных противостоять враждебному Западу

во всех областях жизни.

В этих условиях в социальной и политической жизни

развивающихся стран появился и стал ощутим самостоя-

тельный «исламский фактор». Ислам проявил себя как

самое действенное средство регулирования общественной

активности масс.

В мусульманской теологии усиление политической и

социальной роли ислама привело к усилению внимания к

социальным моментам. Ее развитие в последнее время все

теснее связано с политическим развитием мусульманских

стран. Характерно, что в 60-е годы теологи, как правило,

осмысляли и обосновывали уже свершившиеся социально-

экономические изменения. Так действовали ученые аль-

Азхара, создававшие исламский вариант обоснования

преобразований в насеровском Египте. В 70-е годы тео-

ретизирование и практическая политика переплелись.

Ислам стал важнейшей частью политических концепций

многих политических лидеров, например М. Каддафи.

Политически активизировались исламские теологи. Яркий

пример тому — шиитские теологи Ирана, в первую оче-

редь Хомейни, претендующие на правильное возрождение

принципов ислама вообще, а не только шиитской его

ветви.

В современных условиях острой политической и со-

циальной борьбы предметом рассмотрения и дискуссий

стали некоторые традиционные, а также относительно

новые для ислама проблемы.

Старая проблема соотношения ислама и науки при-

влекает очень большое внимание. Теоретически обосно-

вывается отсутствие противоречий между исламом и

наукой. Эти общие положения вылились, в частности,

в концепцию «государства науки и веры», провозглашен-

ную основой садатовского режима в Египте.

Попыткам приспособления ислама к экономической

2/j

системе капитализма противопоставлена концепция «ис-

ламской экономики». «Исламская экономика» строится

на сбалансированном взаимодействии трех секторов —

государственного, кооперативного и частного. Выдви-

гается идея о поощряемой исламом «трудовой собствен-

ности», призванной стать основой социально-экономиче-

ского строя. В качестве регулятора экономической жизни

выдвигается запрет исламом ссудного процента. В связи

с этим создаются исламские банки, в том числе и Ислам-

ский банк развития, действующие на беспроцентной осно-

ве. Частью исламской экономической системы объявля-

ются традиционные мусульманские налоги, якобы спо-

собные наилучшим образом регулировать распределение

богатства в обществе.

В связи с этим новые аспекты появились в обсуждении

давней проблемы роли ислама в обеспечении социальной

справедливости в обществе. Уравнительные принципы ран-

него ислама, идеал «ограничения потребностей» призна-

ются гарантиями осуществления классовой гармонии, все-

общего братства и взаимопомощи в рамках исламского

общества и «исламской экономики».

Традиционная проблема соответствующего исламу го-

сударственного устройства находит свое воплощение в

теориях «Братьев-мусульман», продолжающих считать ха-

лифат лучшей формой организации мусульманской общи-

ны. На возрождение истинно исламских принципов пре-

тендует концепция «исламского государства» в Иране, где

гарантией праведности политического устройства объяв-

ляется узаконенный конституцией высший контроль тео-

логов и религиозных лидеров над всей политической, эко-

номической и культурной жизнью. Развитием исламских

идей участия общины в управлении является концепция

«всенародного государства», провозглашенная в Ливии.

Все эти теоретические разработки являются развитием,

а не только возрождением средневекового ислама. Это

развитие претендует и в теории, и на практике на то, что-

бы стать идеологической базой «третьего» пути развития,

пути, свободного и от капиталистического угнетения, и от

«коммунистического безбожия». В настоящее время мы

можем наблюдать, как в некоторых странах предприни-

маются попытки найти якобы существующие формы ре-

ального осуществления этого «исламского пути».

Поскольку появление «исламского фактора» вызвано

отрицанием капиталистических отношений и резко анти-

империалистическими настроениями, многие из исламских

25

движений современности играют объективно положитель-

ную роль в прогрессивном развитии своих стран. В усло-

виях слабой классовой дифференциации и политической

незрелости основной массы трудящихся мусульманских

стран ислам оказывается не только оболочкой, но и идей-

ной базой многих радикальных течений (революционные

движения в Египте, Ливии, Ливане, Иране). Однако про-

грессивный характер этих течений объективно определя-

ется не их исламской идеологией, а классовыми позиция-

ми их представителей.

Вместе с тем ислам бывает и идейной опорой реакции.

Солидарность мусульманских стран может служить и

правому делу борьбы с сионизмом, но может и использо-

ваться для помощи афганской контрреволюции. Новейшие

разработки теологических проблем ислама также исполь-

зуются на практике как прогрессивными, так и реакцион-

ными режимами.

В 80-е годы широкую популярность приобрели мусуль-

манские движения, характеризуемые обычно как «фунда-

менталистские» и проповедующие возвращение общества

к фундаментальным принципам ислама, к обычаям му-

сульманской общины времени Мухаммада. В русле «фун-

даменталистских» течений возникло немало экстремист-

ских организаций, исповедующих террор как главное

средство борьбы за свои идеалы.

Реакционные силы находят в этой среде благодатную

почву для раздувания религиозного фанатизма и его

умелого политического использования. В 80-х годах опре-

деленного успеха достигли попытки реакции придать ре-

лигиозную окраску многим социально-политическим конф-

ликтам в странах ислама, представить противоречия внутри

пих и в их отношениях с немусульманским миром как

результат антагонистического противостояния религий и

культур.

Для коммунистов отношение к исламу определяется,

с одной стороны, пониманием ошибочности предлагаемого

любыми религиями, в том числе и исламом, объяснения

мира, а с другой — уважением к религиозным убеждениям

людей, как мусульман, так и немусульман.

В каждом конкретном случае главным в определении

того или иного исламского движения остаются его реаль-

ное содержание, классовая сущность.

М. В, Пиотровский

АБДО, Мухаммед (Мухаммад) * (1849-1905) -один тяз

основоположников религиозно-общественного течения, от-

разившего процесс приспособления ислама к условиям

буржуазного развития общества. Выходец из обедневшей

семьи, принадлежавшей к традиционной деревенской ин-

теллигенции. А. окончил богословский университет аль-

Азхар. Был выслан из Египта за связь с антибританскими

группировками. Жил в Бейруте и Париже. По возвраще-

нии занимал посты в судебно-юридическом аппарате и в

системе образования. В 1899 г. был назначен главным

муфтием Египта. Проповедовал идею прогресса мусуль-

манских народов путем постепенных реформ и внедрения

норм новой морали в духе мусульманской реформации. А.

подчеркивал исключительные возможности человеческого

разума, отвергал фатализм, признавая за человеком свобо-

ду воли в рамках божественного предопределения, высту-

пал за освоение достижений западной цивилизации при

сохранении основных исламских ценностей. Был сторон-

ником парламентской демократии.

Как теолог А. уделял основное внимание защите исла-

ма от разоблачения со стороны естественных наук, а также

проблеме осовременивания ислама как богословско-юриди-

ческой, морально-этической и социальной доктрины. В свя-

зи с этим А. призывал вернуться к так называемому перво-

начальному исламу, «очистив» его от позднейших «иска-

жений», пересмотреть шариат на основе Корана и «под-

линной» сунны пророка в интересах уммы с учетом

обстоятельств места и времени, т. е. согласовать ислам-

скую доктрину с требованиями современности. Поэтому,

в частности, он отвергал таклйд (традиция, безоговорочное

признание авторитетов) и добивался полного восстановле-

ния иджтихада. — 3. Л.

АБУ БАКР (Абу Бекр) (ок. 568-634) - первый по счету

халиф, или преемник пророка Мухаммада в качестве ду-

ховного и светского главы мусульманской общины. Наряду

с Омаром, Османом и Али принадлежит к четырем наибо-

лее почитаемым, так называемым праведным халифам

(аль-хуляфа ар-рашидун). Отец Аиши, третьей жены

Мухаммада. Выходец из состоятельной мекканской купе-

ческой семьи. Один из самых ранних последователей Му-

хаммада, беспредельно преданный ему лично и его релп-

* Здесь и далее варианты, встречающиеся в литературе, ука-

заны в круглых скобках.

27

гиозному учению, за что в арабо-мусульманской традиции

получил почетное прозвище ас-Сиддик (Правдивейший).

Личная признательность Мухаммада А. Б. за его религиоз-

ное подвижничество и непоколебимую верность в период

зарождения и становления ислама отмечена даже в Кора-

не (IX, 40).

Именно ему Мухаммад поручил возглавить в 631 г.

первое паломничество мусульман из Медины в Мекку,

а в последние месяцы своей жизни — руководить вместо

себя молитвой в мединской мечети. Все это, а также по-

чтенный возраст А. Б. (пожалуй, самого старшего из

ближайших сподвижников Мухаммада) сыграли немалую

роль в его избрании первым халифом, хотя решающей

причиной была его принадлежность к мухаджирам, взяв-

шим верх над ансарами в борьбе за власть в ранней

мусульманской общине.

А. Б. встал во главе молодой, только что сформировав-

шейся мединско-мекканской общины мусульман в 632 г.,

в очень смутное и неспокойное время, когда ее политиче-

ское влияние на бедуинские племена было отнюдь не

безраздельным и фактически ограничивалось лишь частью

Западной Аравии — Хиджазом. В обстановке, когда замет-

но активизировались сепаратистские настроения среди

племен, не желавших признавать верховенство Медины,

А. Б. смог сплотить вокруг себя целый ряд талантливых

политических и военных деятелей и с их помощью повел

успешную борьбу за дальнейшее объединение бедуинских

племен под зеленым знаменем пророка. В итоге в течение

двух с небольшим лет халифата А. Б. (632—634) ислам

стабилизировался в самой Аравии, и началось его распро-

странение за ее пределами — в Сирии и Ираке.

По приказу А. Б. был составлен первый сборник откро-

вений Мухаммада, который через несколько лет, уже при

халифе Османе, лег в основу канонического текста Кора-

на.т С. ff.

АБУ ХАНИФА — знаменитый мусульманский факих,

основатель ханафитского мазхаба. Родился в Куфе око-

ло 699 г., там же провел большую часть жизни и умер

в 767 г.

Публичные лекции А. X. принесли ему популярность

и признание не только в Куфе, но и далеко за ее предела-

ми. Ежедневно к нему обращались за разъяснениями по

вопросам фикха. Будучи торговцем тканями, А. X. отказы-

вался от официальной службы, однако был принужден к

исполнению должности религиозного судьи (кади).

28

Лекции А. X., его высказывания и ответы на вопросы

записывались его учениками и последователями. Позже

эти материалы были оформлены в самостоятельные книги,

автором которых считают А. X. Наиболее известные сочи-

нения, приписываемые А. X., — «аль-Фикх аль-акбар» и

«аль-Муснад». В первом изложены основы догматики

(см. акида), а второе представляет собой составленный его

учениками и последователями сборник хадисов, которыз

использовал А. X. при разработке своего учения. На осно-

ве этих трудов и методики рассуждений, применявшейся

А. X., его учениками был создан мазхаб, названный его

именем. — С. /7.

АГА-ХАН — титул духовного главы исмаилитов-низари-

тов. — Г. М.

АДАМ (Адам) — по Корану, первый человек, созданный

Аллахом, который заставил ангелов поклониться его тво-

рению. Один из них, Иблис, отказался, за что был изгнан

из рая на землю.

Стремясь отомстить, Иблис научил змея подговорить

жену А. Хавву (Еву), созданную после него, убедить А.

попробовать плод запретного райского дерева. За наруше-

ние запрета А. и Хавва были сброшены с небес на землю

в разных местах.

Встретились они, по легенде, в Аравии, около Мекки,

где А. по приказу Аллаха построил Каабу. Мусульманские

легенды об А. восходят к библейским и талмудическим

сказаниям, специфически мусульманской является при-

вязка истории А. к Аравии. — М. П.

АДАТ - см. урф.

АДЛЬ [адл] (араб.: справедливость) — одно из качеств

Аллаха. Вера в «божественную справедливость» составля-

ет один из догматов ислама (см. усуль ад-дин). Из утверж-

дения об абсолютной справедливости Аллаха по отноше-

нию к «своим созданиям» мутазилиты выводили тезис о

свободе человеческой воли. В современных мусульманских

социальных теориях А. — «божественная справедливость»

по отношению ко всем членам общества, которые, таким

образом, являются «равными перед лицом Аллаха». Неко-

торые современные мусульманские идеологи рассматрива-

ют это понятие лишь применительно к «справедливому

судопроизводству», —Л. Л.

АЗАН (от араб, азана — извещать, объявлять) — призыв

мусульман к молитве. Состоит из семи формул, которые с

наступлением времени каждой из пяти молитв, предпи-

санных исламом, возвещает муэззин с минарета мечети.

29

В шиитском А. имеются дополнительные формулы об

Али.- М. П.

АЗРАКИТЫ (по-араб. азарика) — самая крайняя и непри-

миримая из хариджитских сект, основоположником кото-

рой был Нафи ибн аль-Азрак (погиб в 685 г.). Во второй

половине VII в. территория восточных областей халифата

была охвачена хариджитскими восстаниями. Наиболее

мощное восстание А. в Ираке и Иране, направленное как

против омейядского халифа, так и против шиитов, про-

должалось 13 лет (684—697).

Освобождая рабов и выступая защитниками угнетен-

ных, А. находили поддержку среди сельского населения,

и особенно среди персов. Вместе с тем фанатическая не-

терппмость А. к мусульманам, не разделявшим их воз-

зрений, их жестокость, требование убивать всех «вероот-

ступников» (в том числе женщин и детей) сужали соци-

альную базу азракитского движения. К тому же в самом

лагере А. вспыхнула вражда между арабами и персами.

Восстание было подавлено. Последний отряд А.-арабов был

почти полностью истреблен в 697 г. в Табаристане.

Однако выступления А. продолжались и позднее.

Учение А. отличалось крайней нетерпимостью. Нафи

ибн аль-Азрак требовал неукоснительно соблюдать прин-

цип «религиозного убийства», применять его не только к

врагам хариджитов, но и к тем хариджитам, которые

отсиживаются дома во время хариджитских восстаний.

Вместе с тем А. не распространяли принцип убиения

«вероотступников» на иудеев и христиан, считая, что они

не изменили учению своих пророков — Моисея и Иису-

са. — С. П.

АЛЬ-АЗХАР (от араб, азхар — блестящий) — мечеть и

мусульманский университет в Каире. Мечеть построена

в 972 г. по приказу фатимидского халифа аль-Муизза;

созданное при ней в 996 г. медресе к концу XI в. стало

учебным заведением университетского типа, известным во

всем мусульманском мире. В нем изучали Коран, хадисы,

мусульманское право и арабскую словесность студенты из

многих мусульманских стран.

В годы национально-освободительной борьбы а.-А. за-

нимал антизападные, антиколониальные позиции и неред-

ко выступал в роли центра пропаганды и защиты идей

джихада против «неверных» —колонизаторов. А.-А. сыграл

важную роль в современной трансформации мусульман-

ских концепций. В глазах мусульман а.-А. выступал как

хранитель исламского наследия. В конце XIX — нача-

30

ле XX в. а -А. стал ареной столкновения модернистов-ре-

форматоров под руководством Мухаммеда Абдо (1849—

1905) и традиционалистов.

После революции 1952 г. был принят «Закон о развитии

а.-А.» (1961 г.). Указом президента Г. А. Насера назнача-

лись главный имам а.-А. и министр по делам университе-

та. Одним из важных положений «Закона» явилось созда-

ние светских факультетов. Всего в университете стало

9 факультетов: теологии, или основ религии; шариата; ли-

тературный; административных дел и торговли; политех-

нический; сельскохозяйственный; медицинский; педагоги-

ческий; женский.

«Закон о развитии а.-А.» в известной степени способ-

ствовал созданию прослойки мусульманских богословов,

дававших мусульманское обоснование прогрессивной по-

литике тогдашнего египетского руководства. В период

президентства Насера конференции мусульманских бого-

словов — улама Академии исламских исследований при

а.-А. были трибуной пропаганды мусульманского един-

ства, антиимпериалистической борьбы и обоснования

«арабского социализма» с позиций ислама.

С начала 70-х годов участились призывы к превраще-

нию университета в чисто теологическое учебное заведепие.

Современный а.-А. является крупнейшим центром под-

готовки служителей культа для всех стран распростране-

ния ислама. При а.-А. функционируют Академия ислам-

ских исследований и ряд других религиозных институтов

и учреждений. — Р. Ш.

АИША (Айша, Айшё) — любимая жена Мухаммада, дочь

одного из первых мусульман, ближайшего сподвижника

пророка и первого халифа Абу Бакра. Формально брак был

заключен, когда А. было 6 или 7 лет. Большое влияние,

которое А. имела на Мухаммада, вызывало к ней непри-

язнь многих членов общины.

После смерти Мухаммада А., которую почтительно на-

зывали Мать Верующих, заняла видное место в мусуль-

манской общине. Она активно участвовала в политической

борьбе претендентов на пост халифа, приняв сторону Таль-

хи и аз-Зубайра, сподвижников пророка, враждовавших с

ее старым обидчиком Али, который стал халифом в 656 г.

А. лично приняла участие в состоявшейся в 656 г. «верб-

люжьей битве». Али остался в этой битве победителем,

и А. отошла от политической борьбы. Многие хадисы, свя-

зываемые с ее авторитетом, не признаются шиитами. —

М. Я.

31

АКД (араб.: договор) — термин мусульманского пра-

ва (см. фикх). Обозначает оформление договора между

двумя сторонами.

Существуют коммерческие (например, акд аль-бай —

договор о торговой сделке, акд ас-сарф — меновая сделка)

и другие договоры (акд аз-завадж — брачный контракт,

акд аз-зар — договор об аренде земли). —Г. М.

АКИДА (араб.: вера, догма, мн. ч. акаид) — собрание ос-

новных догматов религии ислама, его символ веры. У суп-

питов существует несколько различных сводов догматов,

наиболее популярные — «аль-Фикх аль-акбар», приписы-

ваемый Абу Ханифе (ум. 767 г.), «аль-Акаид» ан-Насафи

(ум. 1142 г.), «Умм аль-барахин» ас-Сануси (ум. 1490 г.).

Основные суннитские догматы таковы: вера в сущест-

вование Аллаха, его единство и единственность, его веч-

ность и всемогущество, в творение им человеческих по-

ступков; вера в пророков Аллаха, в частности последнего

из них — Мухаммада; вера в священные книги, в вечность

и несотворенность Корана; вера в суд после смерти, в вос-

кресение мертвых, в суд божий, в существование ада и

рая. Эти основные положения разбиваются на много более

мелких вопросов, по которым среди суннитов существуют

значительные разногласия.

Особенность шиитской догматики заключается в добав-

лении к догмату о пророчестве идеи передачи божествен-

ной благодати (насс) в цепи имамов из рода Али, о непо-

грешимости этих имамов и о возвращении последнего из

них перед Днем суда. — ß. #., Л/. П.

АЛЬ-АКСА — см. аль-Масджид аль-Акса.

АЛАВЙТЫ — см. нусайриты.

АЛИ ИБН АБЙ ТАЛИБ — четвертый и последний из

«праведных халифов», двоюродный брат и зять пророка

Мухаммада, муж его дочери Фатимы.

Провозглашен халифом в 656 г. после убийства Осма-

на. Первоначально был поддержан представителями Егип-

та, сыгравшими ключевую роль в падении Османа. Через

несколько дней заметных колебаний к ним присоедини-

лись оба святых города — Мекка и Медина, а вместе с ними

и Ирак. Но наместник Сирии Муавия, двоюродный брат

погибшего Османа, многие сподвижники Мухаммада (ас-

хаб, сахаба), а также авторитетная и влиятельная вдова

пророка Аиша, питавшая к А. давнюю личную неприязнь,

решительно отказались поддержать его кандидатуру на

пост халифа. Развернувшаяся острая борьба за власть по-

ложила начало расколу мусульман на сторонников А, —

32

шиитов и его противников — суннитов. Эта борьба приняла

затяжной характер и шла с переменным успехом.

На первых порах А. удалось одержать верх, когда в

656 г. в так называемой «верблюжьей битве» под Басрой

он разгромил малочислепное и плохо организованное вой-

ско оппозиционных ему сахаба — Тальхи и аз-Зубайра.

Но оставался Муавия, правитель богатой Сирии, распо-

лагавший военным и экономическим потенциалом, значи-

тельно превосходившим силы и средства, которые были у

А. в Аравии.

Тогда А. перенес свою резиденцию в Ирак, в Куфу,

и стал готовиться к борьбе со своим противником.

В 657 г. при Сиффине, на правом берегу Евфрата в Си-

рии, произошло крупное сражение между войсками А. и

войсками Муавии. Согласно преданию, противники А. в

критический для себя момент битвы подняли на копьях

листы Корана, демонстрируя тем самым, что взывают к

мирному решению дела на оспове предписаний священ-

ной книги мусульман. Поддавшись этой уловке и согла-

сившись на третейский суд, А. упустил победу. В судо

представитель Муавии Амр ибн аль-Ас сумел добиться

от представителя А. Абу Мусы согласия на низложение

А. Одновременно А. лишился и возможности немедленно

возобновить прерванную войну против Муавии, поскольку

значительная часть его войска (по разным данным, от i

до 12 тыс. чел.) восприняла передачу вопроса о халифате

на решение третейского суда несовместимой с духом ис-

лама и ушла из лагеря А. Так было положено начало те-

чению хариджитов, которые повели активную борьбу и

против Муавии, и против А.

В 661 г. А., потерявший инициативу в вооруженной

борьбе против Муавии, был смертельно ранен при входе в

Куфийскую мечеть хариджитом и вскоре скончался от ран.

А. вошел в историю как одна из самых трагичных и

противоречивых фигур раннего ислама. Для суннитов он

простой смертный, один из «праведных халифов», обра-

зец набожности, благочестия, смелости и благородства.

Для шиитов же А. — прямой наследник власти Мухамме-

да и его связи с Аллахом. А. и его потомки наделяются

шиитами священной благодатью, в шиитских представле-

ниях он порой оттесняет на задний план даже самого Му-

хаммада. В некоторых шиитских сектах почитание А. до-

ходит почти до его обожествления.

В народном исламе, как суннитском, так и шиитском,

А. вобрал в себя качества некоторых доисламских божеств

2 Заказ N5 2539

33

и эпических героев-богатырей и стал одним из популяр-

нейших персонажей ранпего исламского предания. — С. К*

АЛЙ-ИЛЯХЙ [али-илахи] (перс: обожествляющие

Али), самоназвание ахл-и хакк (люди истины) — шиит-

ская секта, возникшая в XV в. Распространена в Иране,

Афганистане, Турции, Сирии и Ираке; ее центр находит-

ся в г. Керманшахе (Иран). Согласно религиозной докт-

рине секты, Аллах и Али были и есть неразрывно соеди-

нены. Али воплощался во всех пророках, имамах и свя-