Author: Константинов М.М.

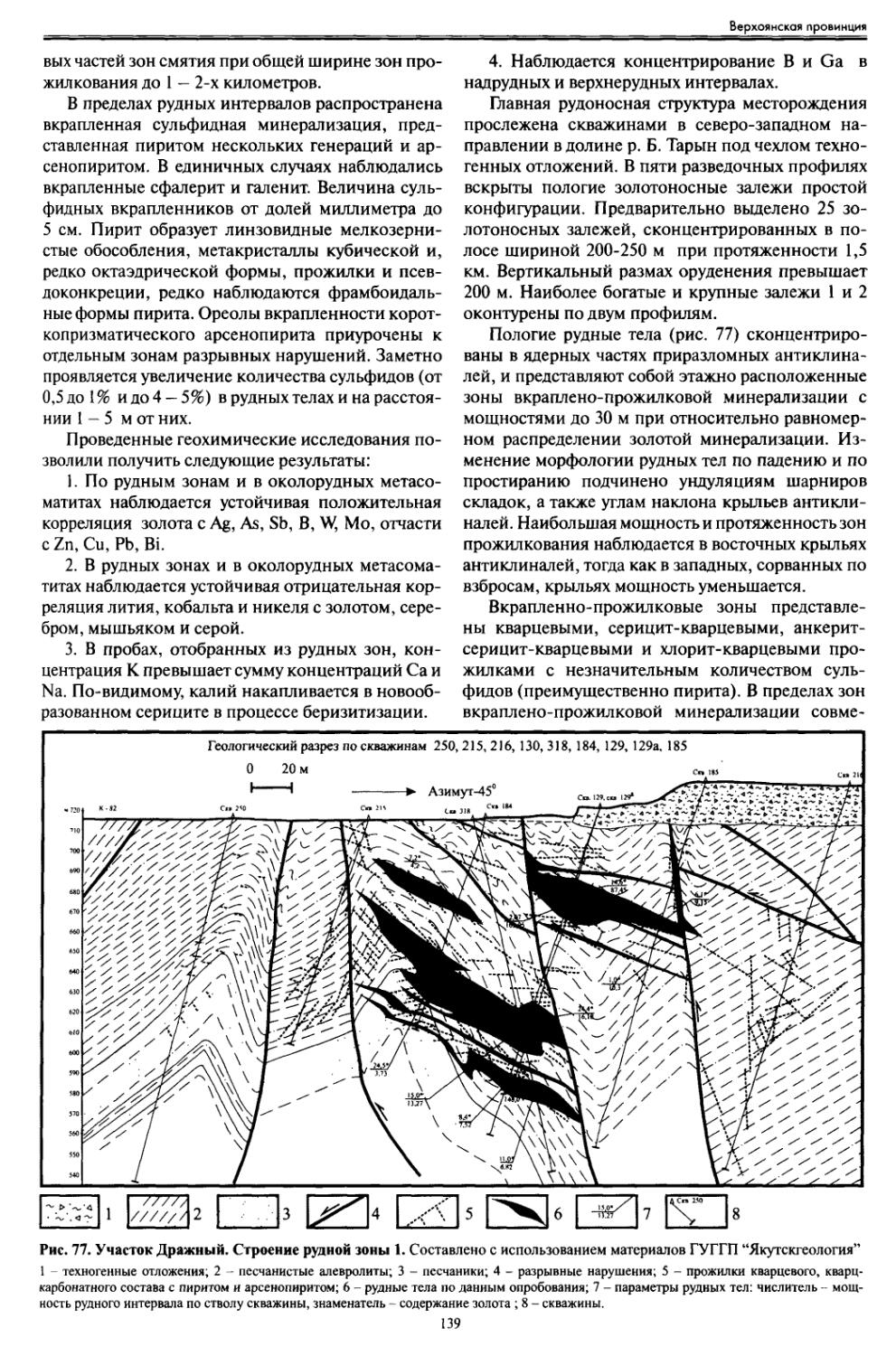

Tags: рудные месторождения, за исключением месторождений железной руды и марганца биологические науки в целом полезные ископаемые металлургия

ISBN: 978-5-904787-03-5

Year: 2010

Text

ЗОЛОТОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РОССИИ

Ответственный редактор

М.М. Константинов

Москва 2010

55 5.4^

GOLD DEPOSITS OF RUSSIA

M.M.Konstantinov,

Editor

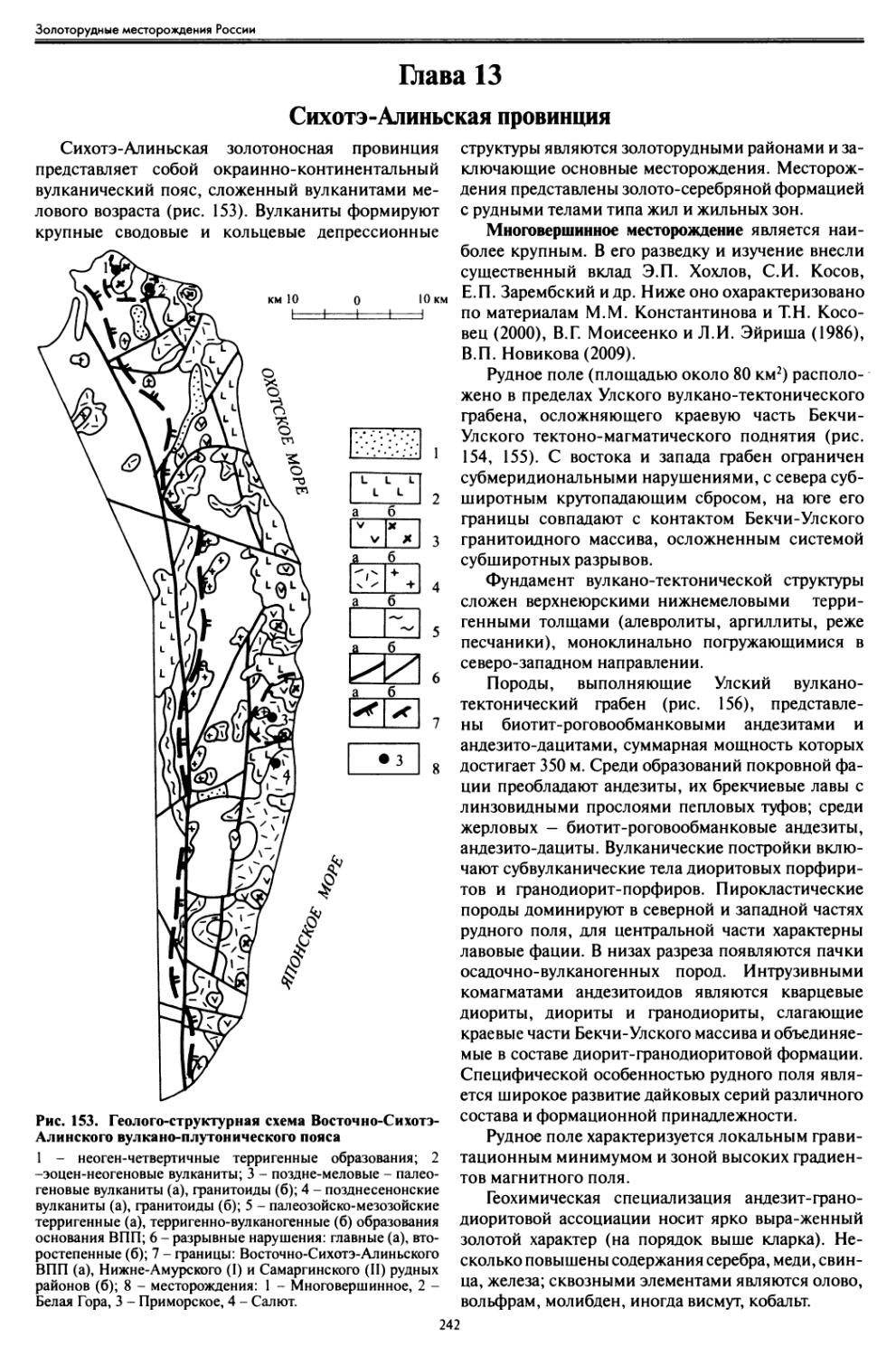

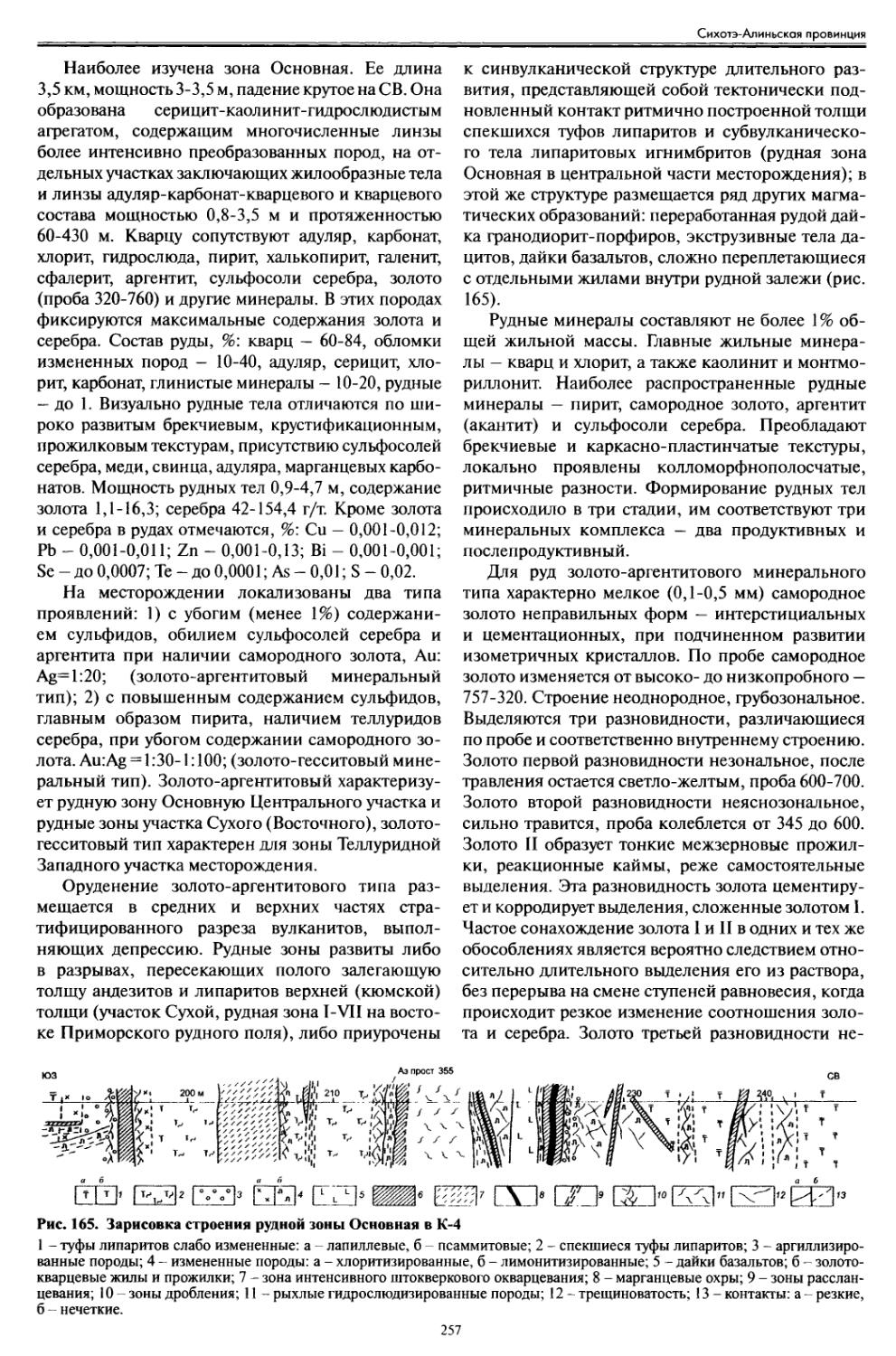

Moscow

2010

УДК 553.411(47+57)

ББК 26.325

К 65

К 6$ Золоторудные месторождения России /Ред. М.М. Константинов. — М.: Акварель, 2010. - с., цвет. илл.

ISBN 978-5-904787-03-5

Определены золоторудные провинции России, рудно-формационные и геолого-промышленные типы месторождений.

Охарактеризованы главнейшие золоторудные месторождения Карело-Кольской, Ленской, Саяно-Енисейской, Уральской, Омолонской, Алданской, Восточ но-Забайкалье кой, Верхоянской, Колымо-Чукотской, Приамурской, Охотско-Чукотской, Сихотэ-Ал иньской и Камчатской провинций. Характеристика месторождений включает позицию в региональных структурах, геологическое строение, рудно-геохимическую зональность, морфологию и строение рудных тел, стадийность минералообразования, свойства и парагенезисы золота. Рассмотрены элементы прогнозно-поисковой системы золоторудных месторождений.

Книга рассчитана на широкий круг геологов-рудников, а также может быть использована как учебное пособие для ВУЗов геологического профиля.

Gold deposits of Russia/ Editor M.M. Konstantinov. — Moscow : Aquarel, 2010 — p., color ill.

ISBN 978-5-904787-03-5

Gold-bearing provinces, mineralogical types (ore formations) and economic types of the deposits are described. Major gold deposits of the Karelo-Kol’skaya, Lenskaya, Sayano-Eniseiskaya, Uralskaya, Omolonskaya, Aldanskaya, \bstochno-Zabaikalskaya, Vbrkhoyanskaya, Kolyma-Chukotskaya, Priamurskaya, Okhotsko-Chukotskaya, Sikhote-Alin’skaya and Kamchatskaya provinces are characterized. Description of deposits includes the regional position, geological structure, ore-geochemical zoning, morphology and structure of the ore bodies, stages of the mineral forming, characteristics and paragenetic assemblages of gold. The elements of the prognostic prospecting system of the gold deposits are discussed. The book is intended for the various economic geologists, as well as for the students.

На обложке — золотая руда месторождения Федоровское. Фото В.О. Конышева

Научное издание ЗОЛОТОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РОССИИ

Отв. редактор Константинов Михаил Михайлович

Подписано в печать 21.06.10. Формат 60x90/8. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. листов 47,5. Тираж 300 экз. Заказ 127.

ООО «Акварель», 129090, г. Москва, Выползов пер., д. 8 e-mail: aquarel_print@pochta.ru

ООО «Информполиграф», 120000, Москва, ул. Плеханова, д. За

ISBN 978-5-904787-03-5

© Колллектив авторов, 2010

© ООО «Акварель», 2010

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.......................................................7

Глава 1. Золоторудные провинции России. М.М. Константинов...........................8

Глава 2. Рудно-формационные и геолого-промышленные типы месторождений. М.М. Константинов^

Глава 3. Ленская золоторудная провинция. М.М. Константинов.........................15

Глава 4. Саяно-Енисейская провинция. М.М. Константинов.............................32

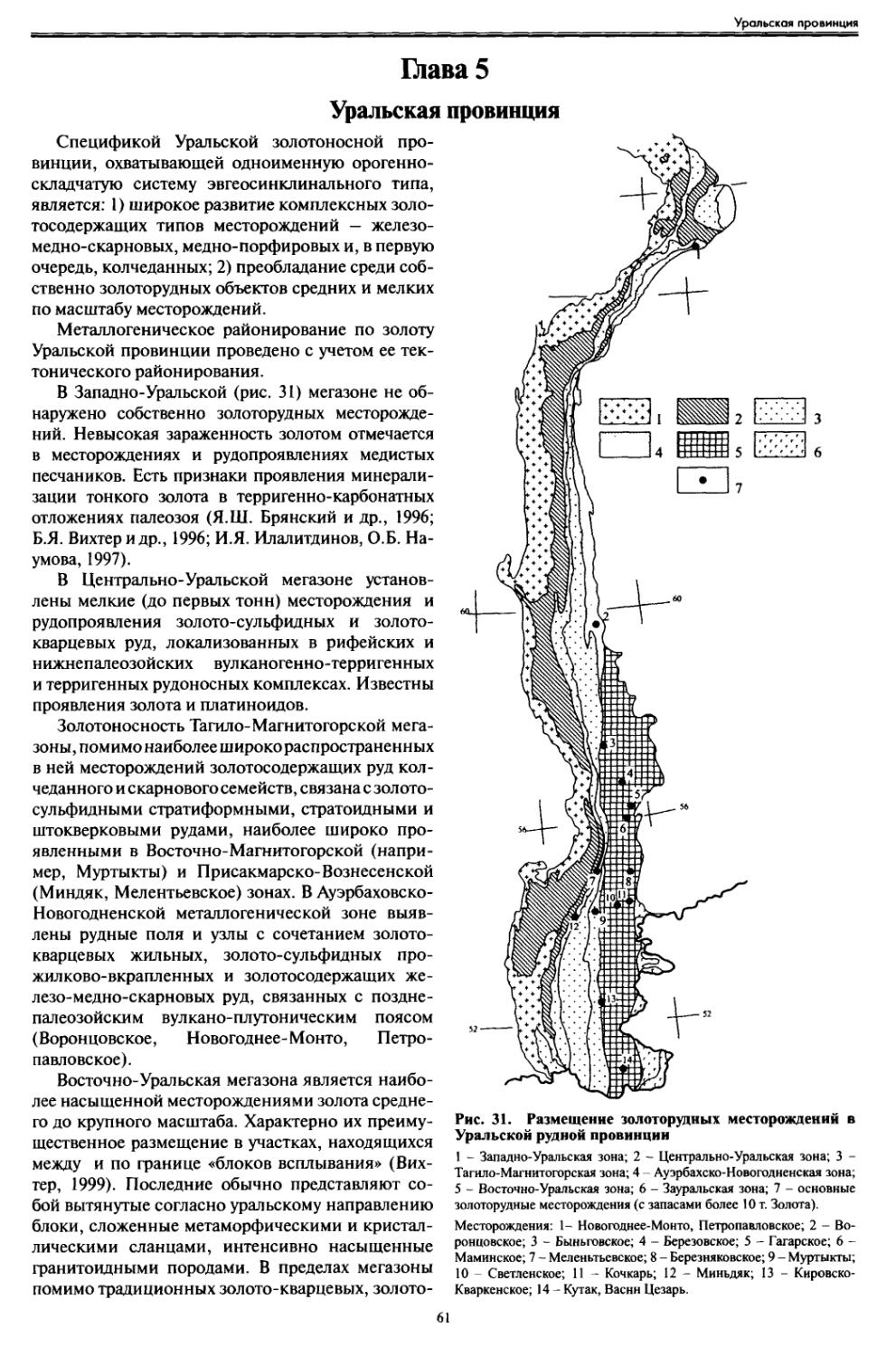

Глава 5. Уральская провинция. А.В. Андреев, Б.Я. Вихтер, М.М. Константинов.........61

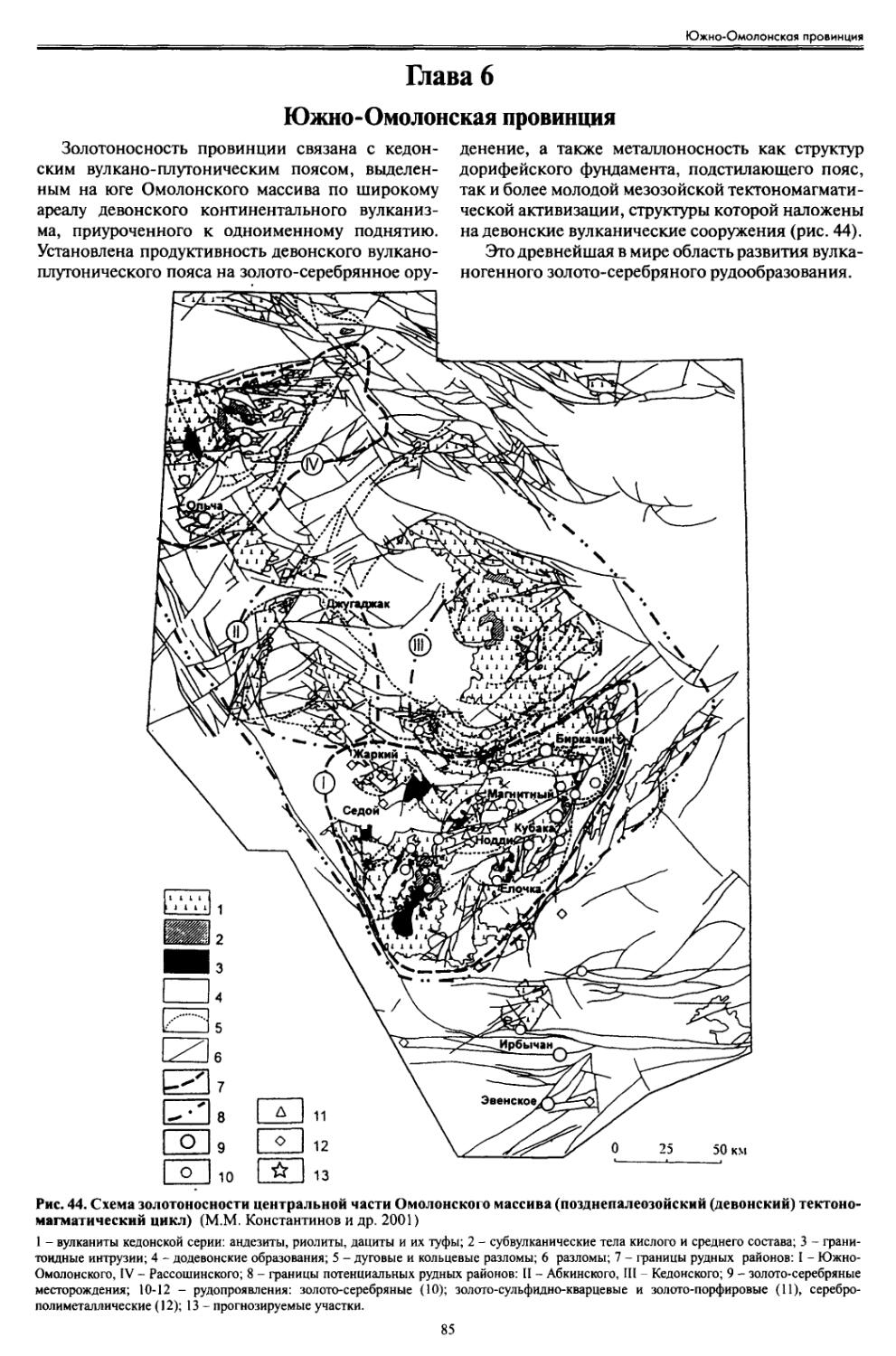

Глава 6. Омолонская провинция. М.М. Константинов...................................85

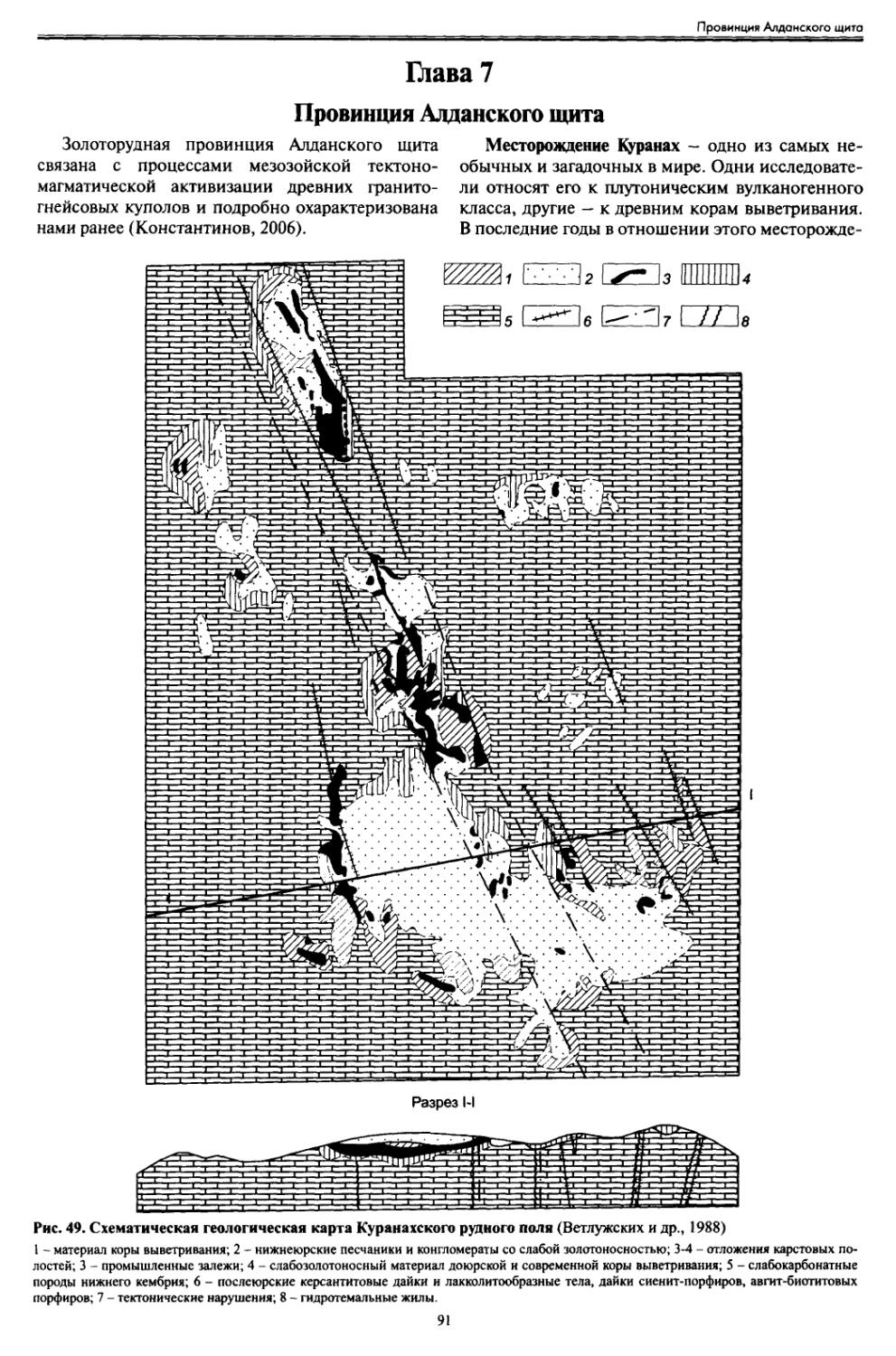

Глава 7. Провинция Алданского щита. М.М. Константинов..............................91

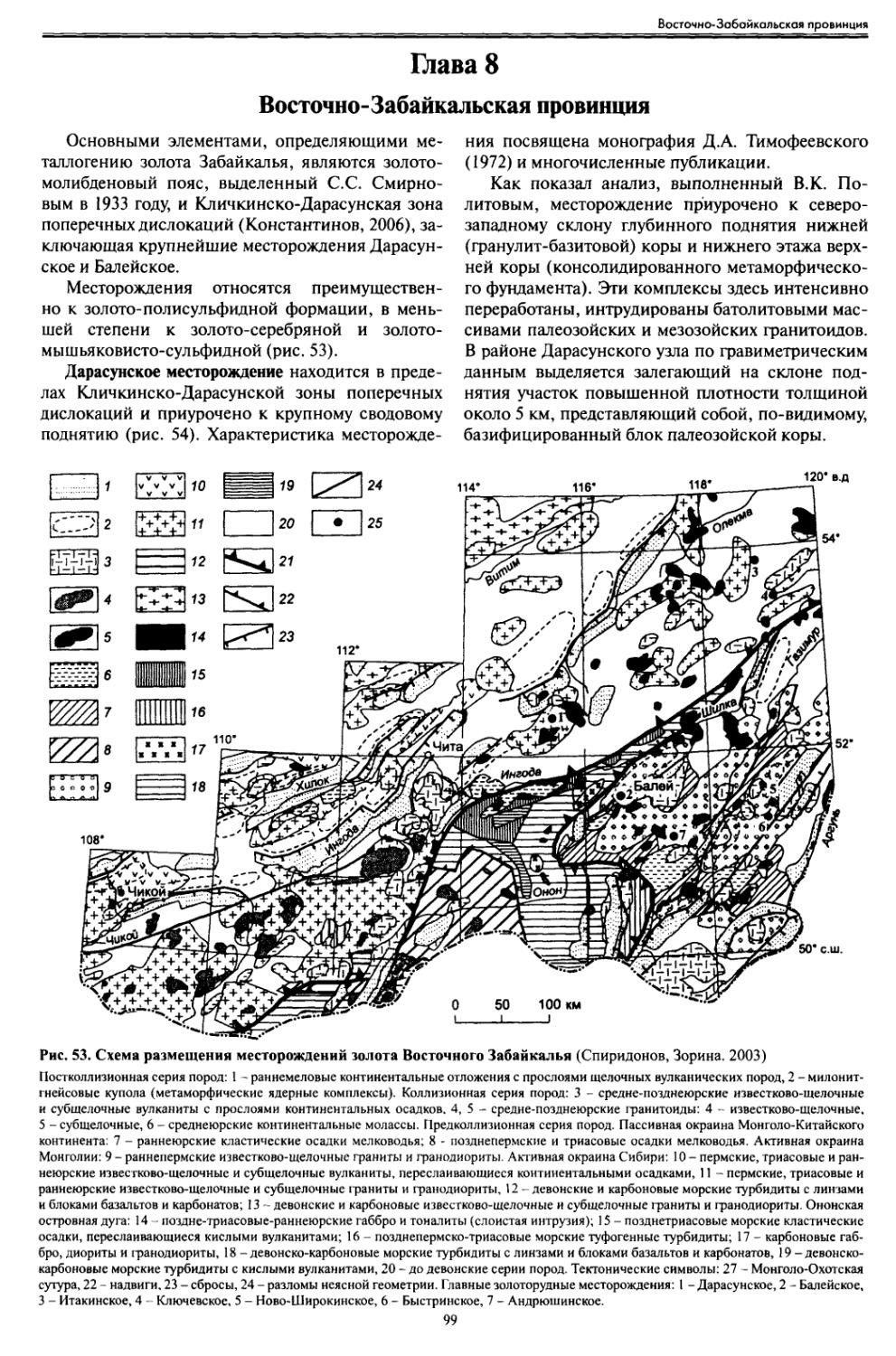

Глава 8. Восточно-Забайкальская провинция. М.М. Константинов.......................99

Глава 9. Верхоянская провинция. В.В. Аристов......................................123

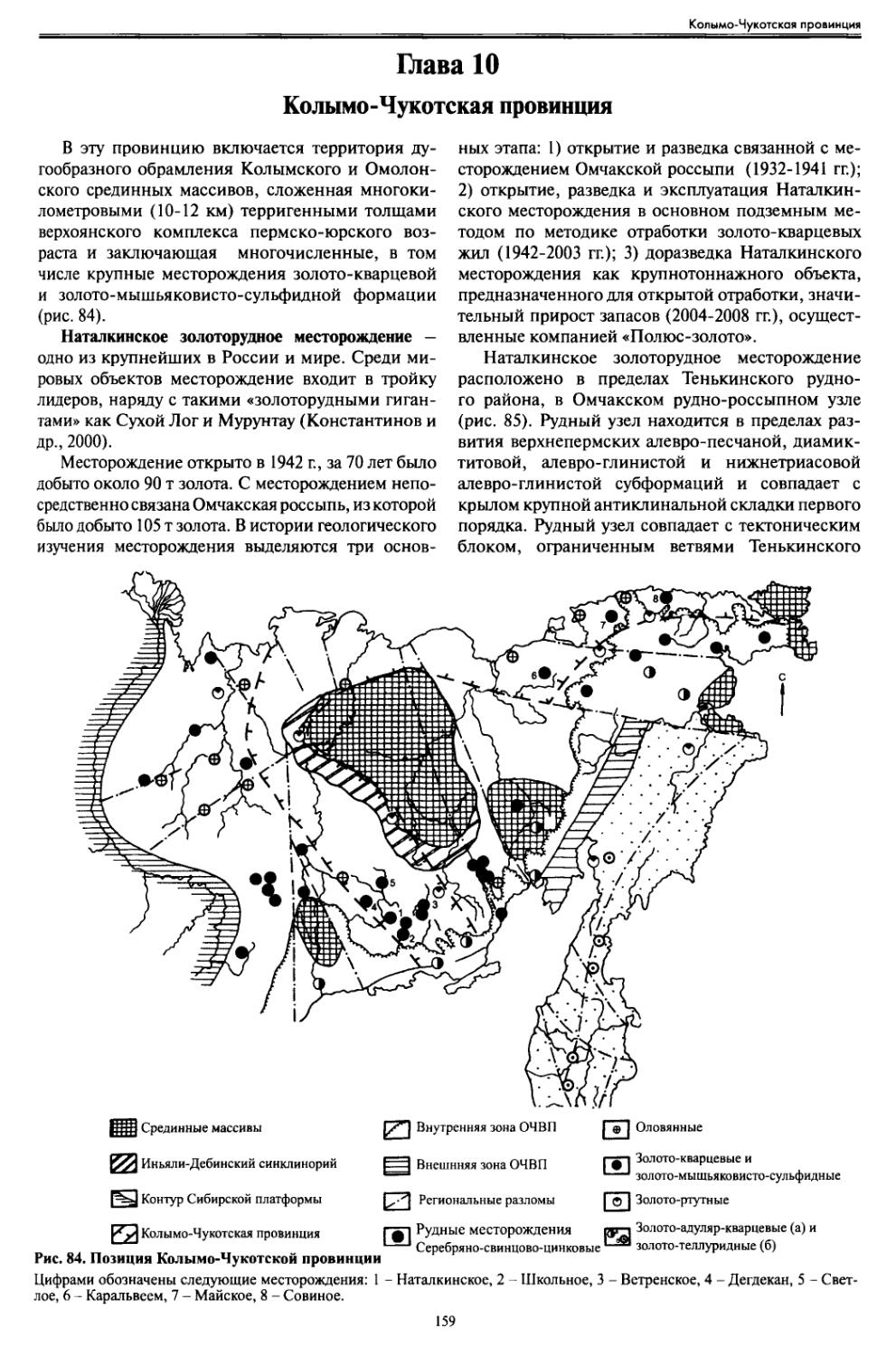

Глава 10. Колымо-Чукотская провинция. М.В. Наталенко, М.М. Константинов...........159

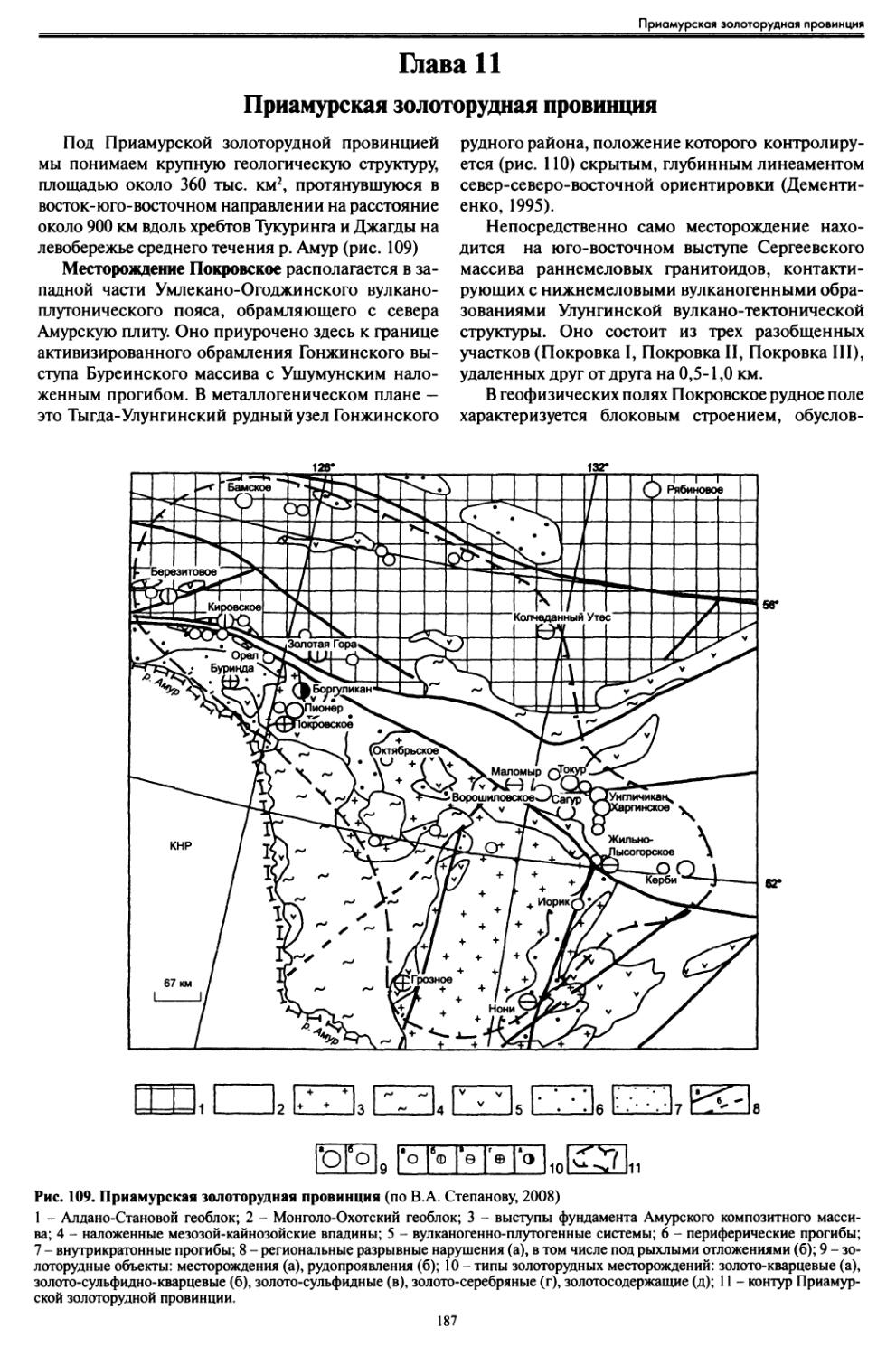

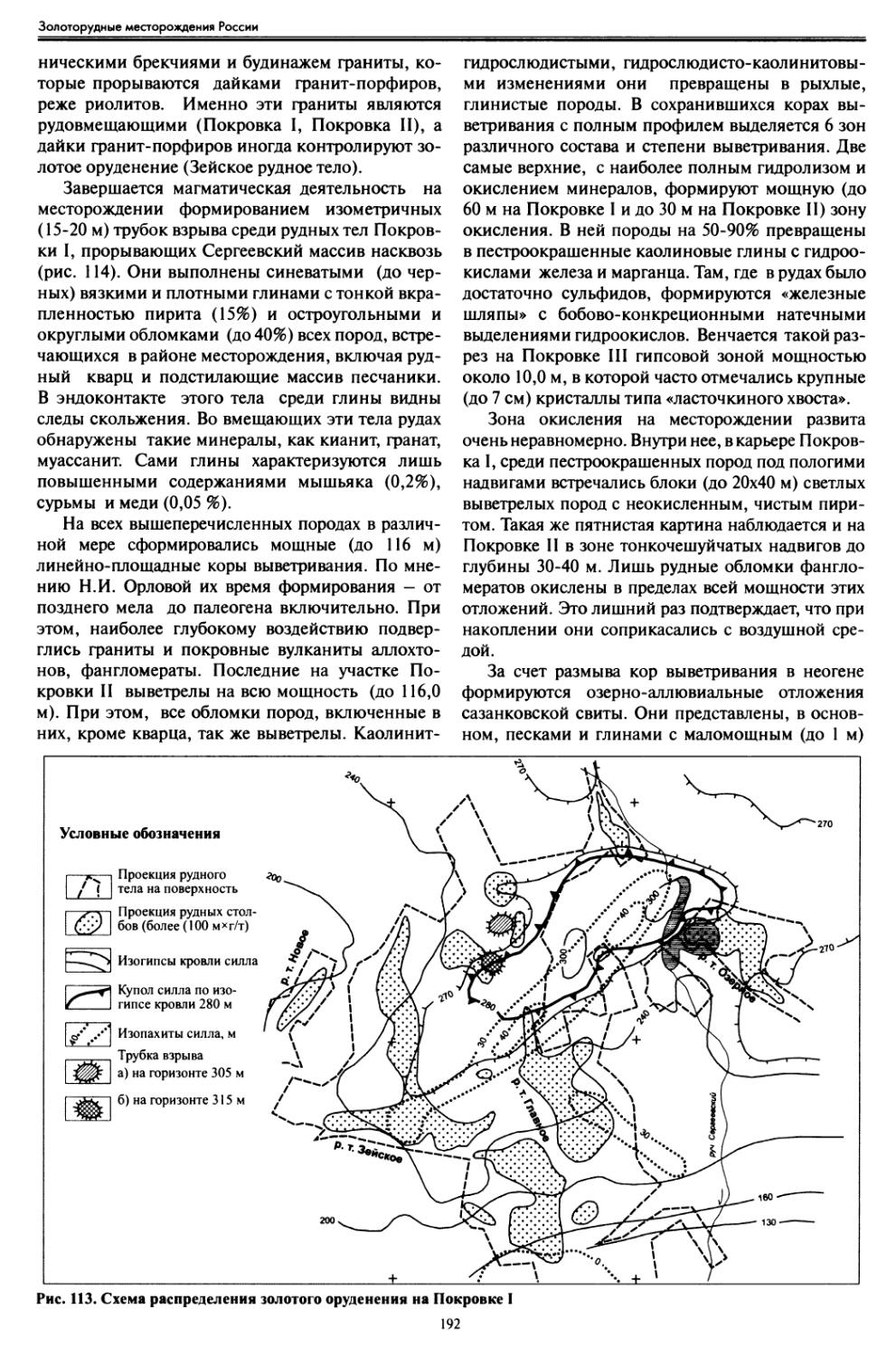

Глава 11. Приамурская зооторудная провинция. Н.Г. Власов, В.С. Дмитренко, В.П. Капанин, Л.П. Курник, В.И. Лапшин, А.А. Малышев, А.Е. Чугаев................187

Глава 12. Провинция Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. С.Ф. Стружков \......213

Глава 13. Сихотэ-Алиньская провинция. М.М. Константинов, Т.Н. Косовец.............242

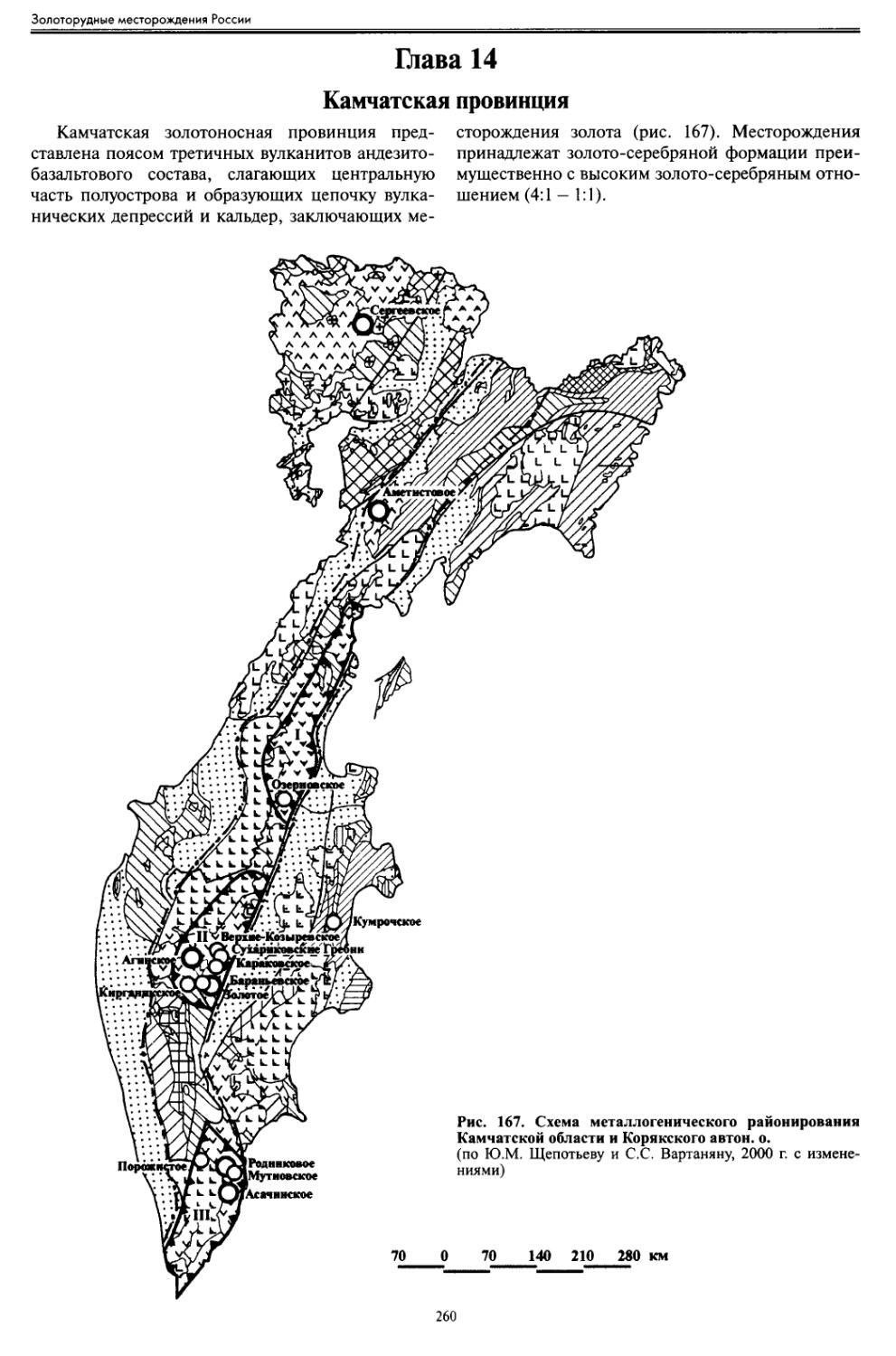

Глава 14. Камчатская провинция. И.Д. Петренко.....................................260

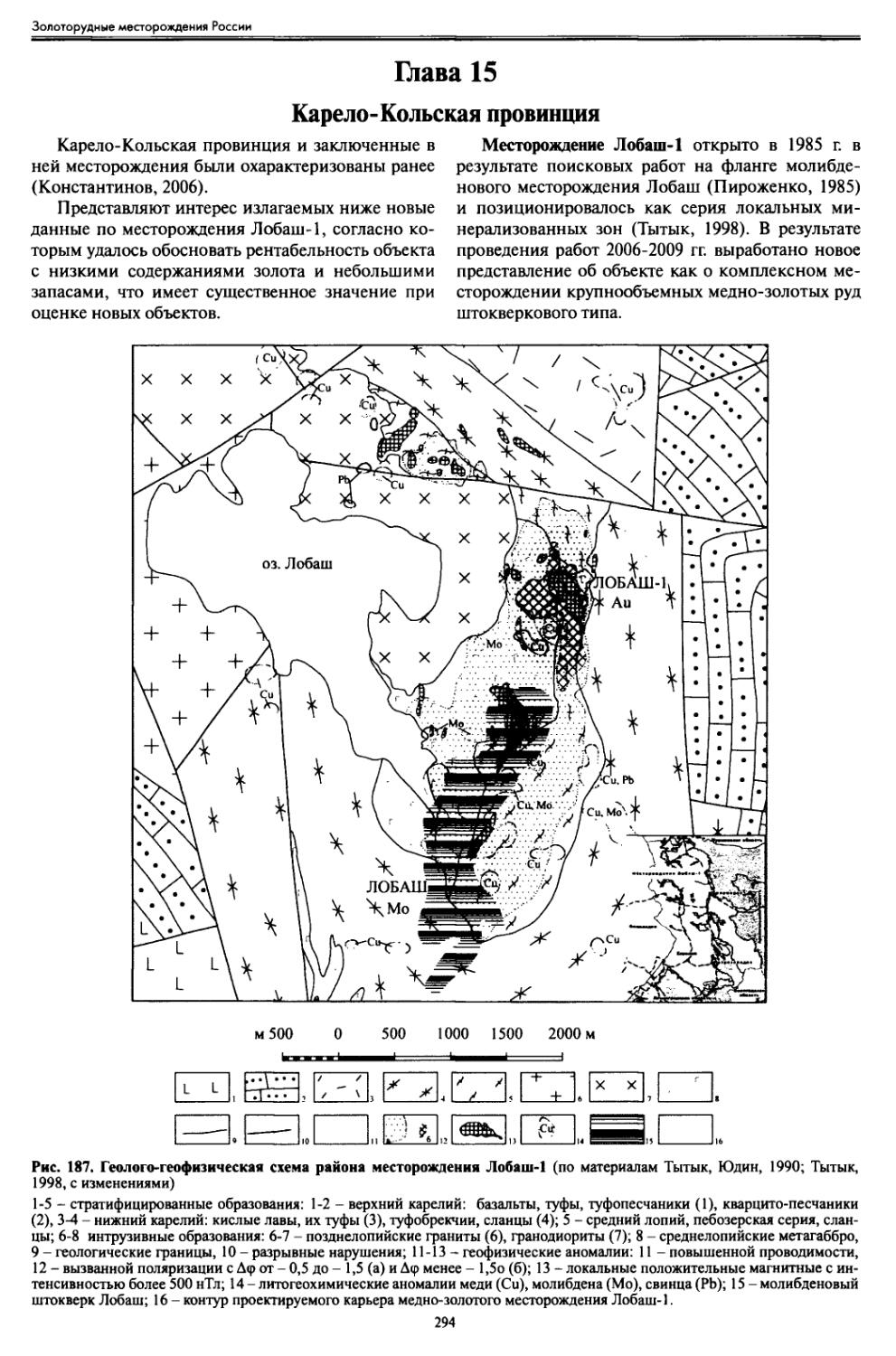

Глава 15. Карело-Кольская провинция. В.М. Шашкин, О.А. Морозов, С.С. Двуреченская.294

Глава 16. Элементы прогнозно-поисковой системы. М.М. Константинов, С.А. Григоров..299

16.1 Космодешифрирование.....................................................299

16.2 Геофизические исследования..............................................303

16.3 Геохимическое моделирование.............................................308

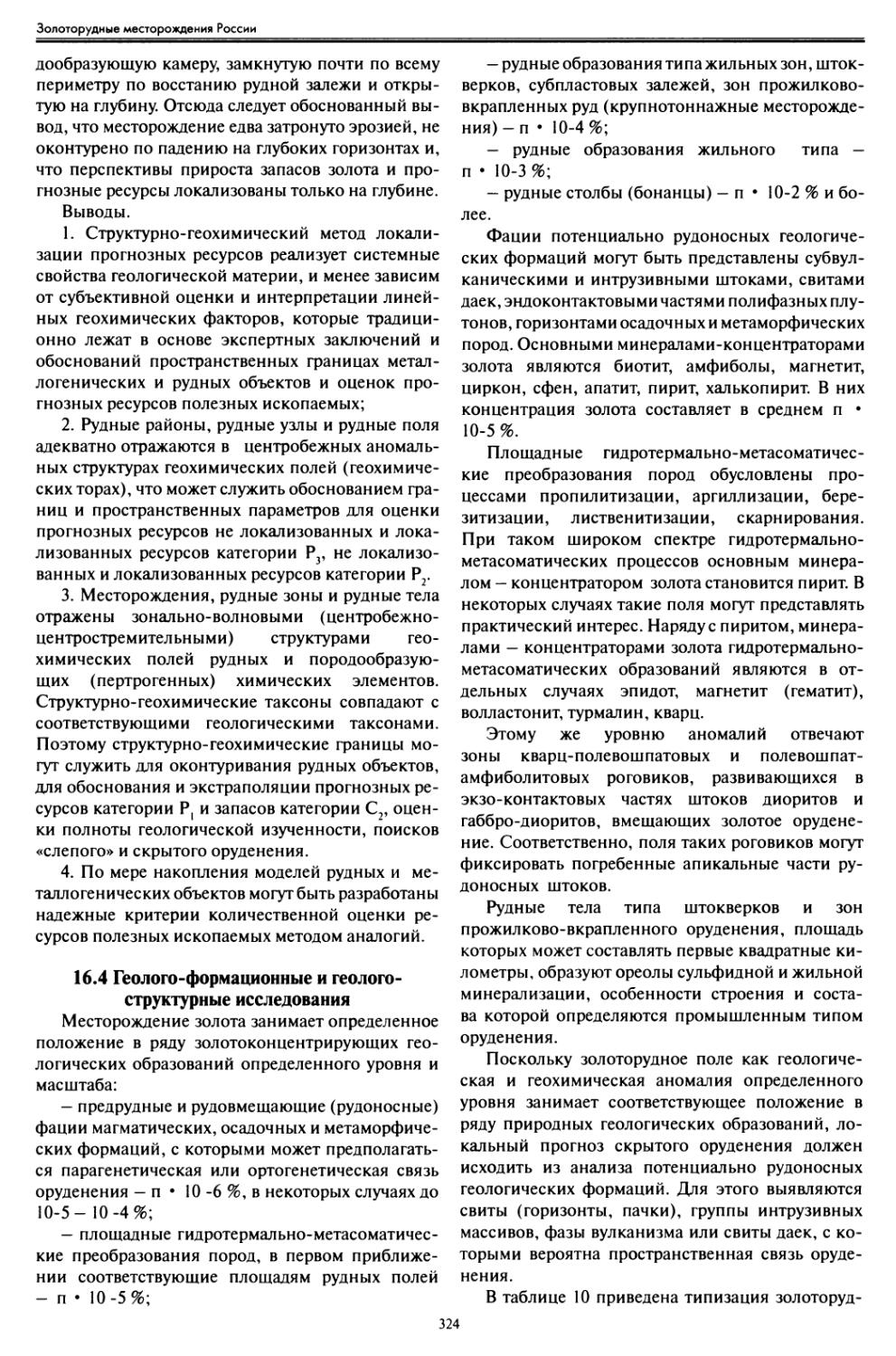

16.4 Геолого-формационные и геолого-структурные исследования.................324

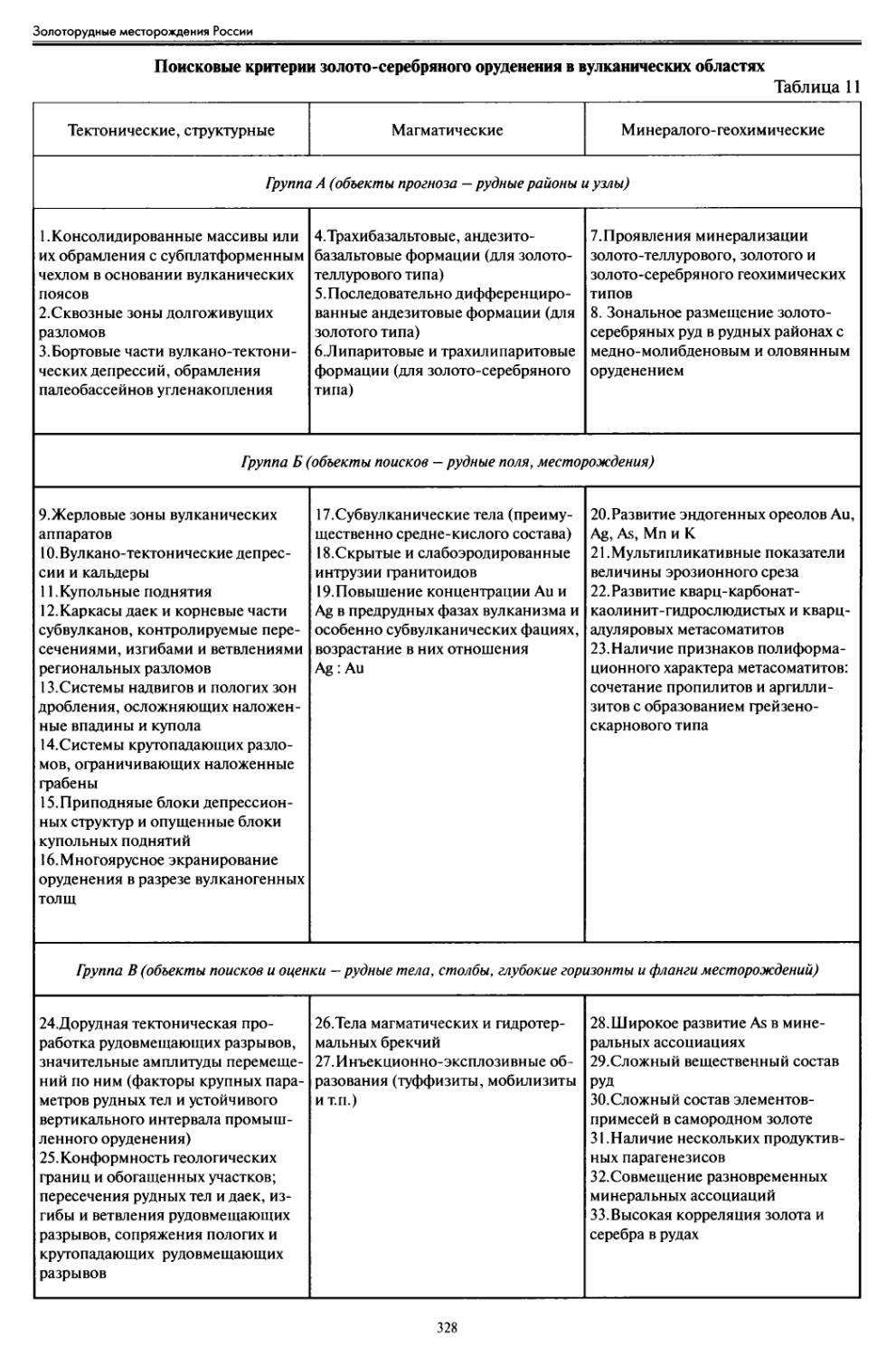

16.5 Многофакторное моделирование для прогнозирования и поисков..............335

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

339

Введение

Введение

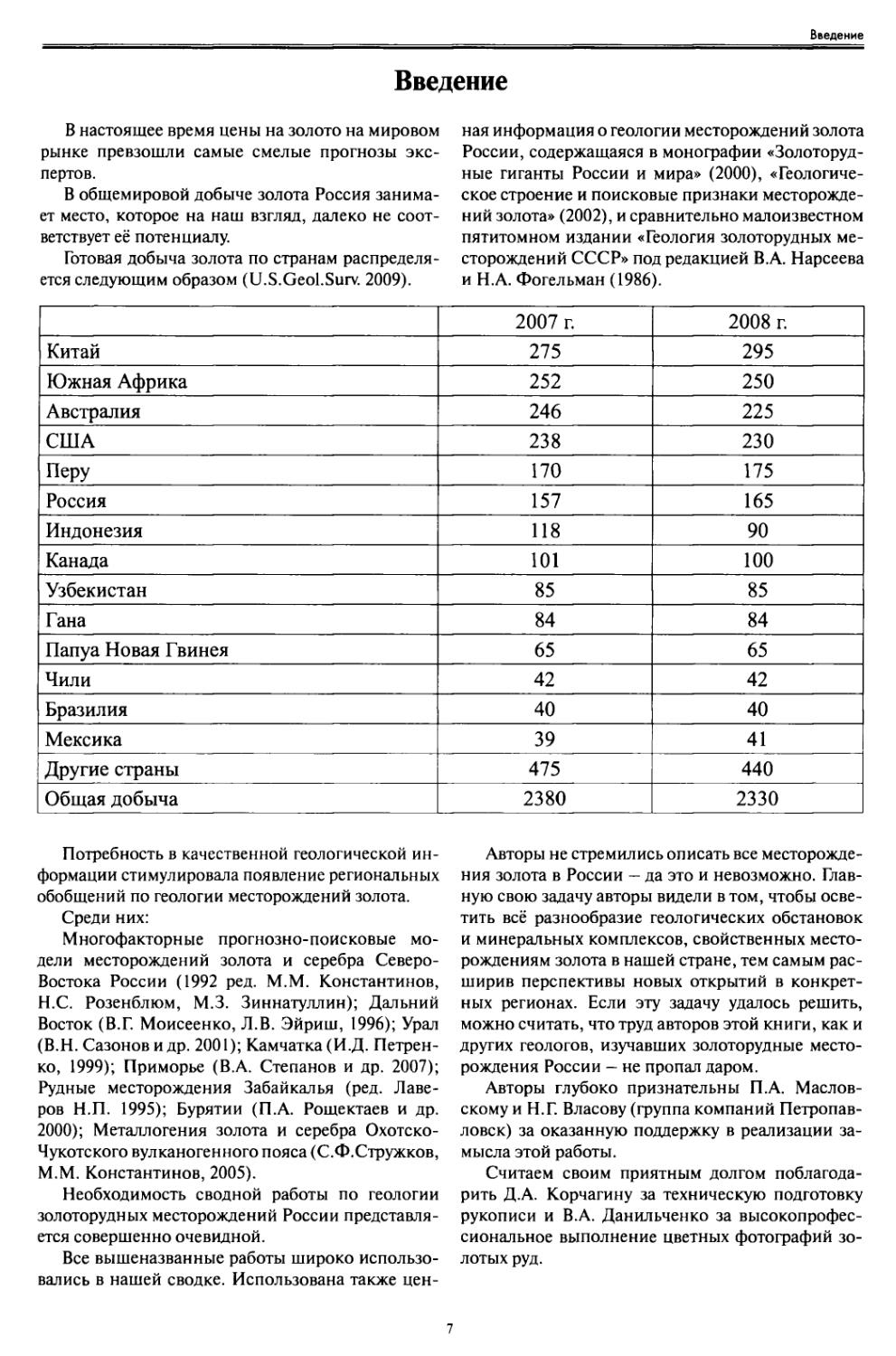

В настоящее время цены на золото на мировом рынке превзошли самые смелые прогнозы экспертов.

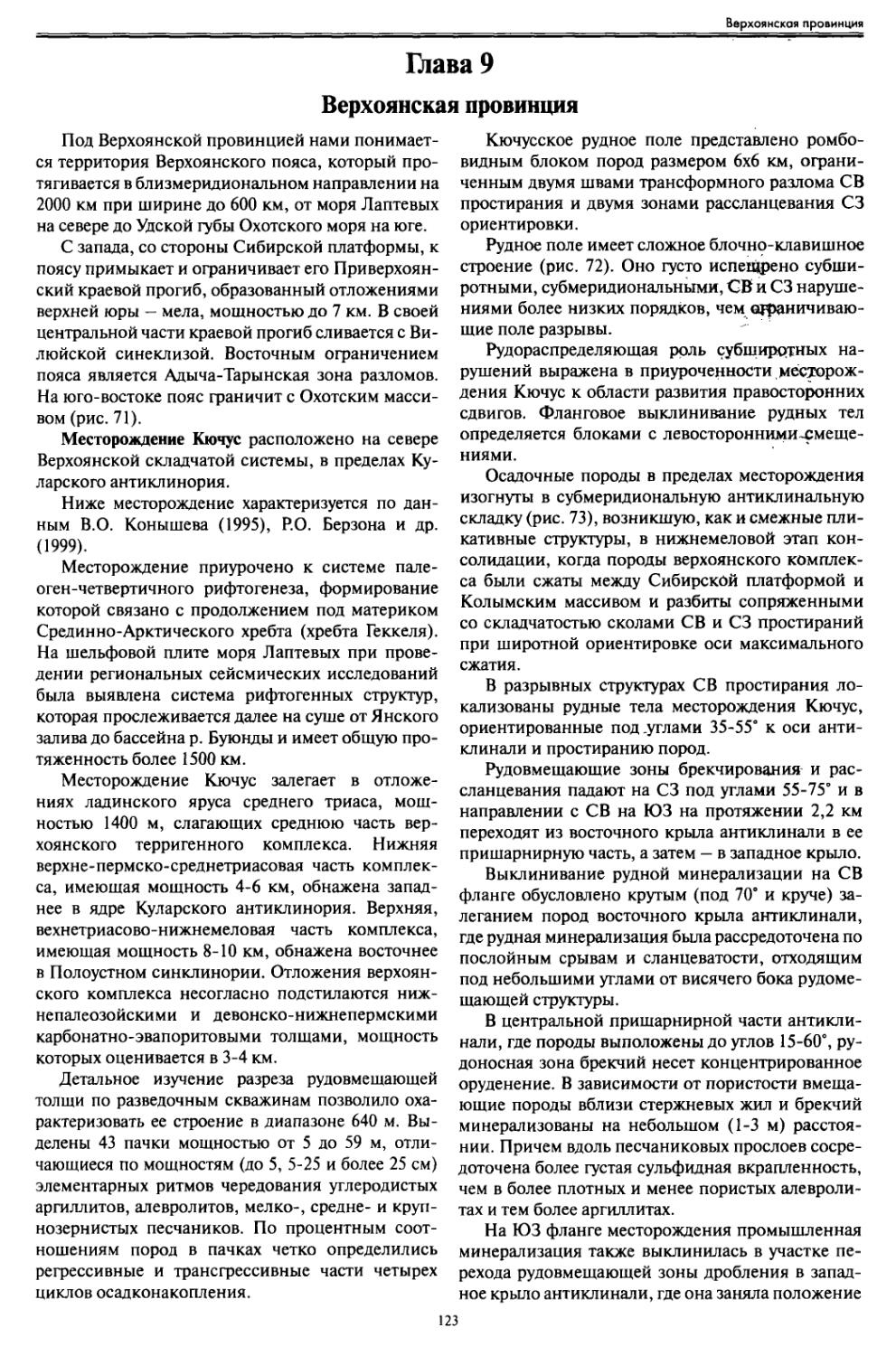

В общемировой добыче золота Россия занимает место, которое на наш взгляд, далеко не соответствует её потенциалу.

Готовая добыча золота по странам распределяется следующим образом (U.S.Geol.Surv. 2009).

ная информация о геологии месторождений золота России, содержащаяся в монографии «Золоторудные гиганты России и мира» (2000), «Геологическое строение и поисковые признаки месторождений золота» (2002), и сравнительно малоизвестном пятитомном издании «Геология золоторудных месторождений СССР» под редакцией В.А. Нарсеева и Н.А. Фогельман (1986).

2007 г. 2008 г.

Китай 275 295

Южная Африка 252 250

Австралия 246 225

США 238 230

Перу 170 175

Россия 157 165

Индонезия 118 90

Канада 101 100

Узбекистан 85 85

Гана 84 84

Папуа Новая Гвинея 65 65

Чили 42 42

Бразилия 40 40

Мексика 39 41

Другие страны 475 440

Общая добыча 2380 2330

Потребность в качественной геологической информации стимулировала появление региональных обобщений по геологии месторождений золота.

Среди них:

Многофакторные прогнозно-поисковые модели месторождений золота и серебра Северо-Востока России (1992 ред. М.М. Константинов, Н.С. Розенблюм, М.З. Зиннатуллин); Дальний Восток (В.Г. Моисеенко, Л.В. Эйриш, 1996); Урал (В.Н. Сазонов и др. 2001); Камчатка (И.Д. Петренко, 1999); Приморье (В.А. Степанов и др. 2007); Рудные месторождения Забайкалья (ред. Лаверов Н.П. 1995); Бурятии (П.А. Рощектаев и др. 2000); Металлогения золота и серебра Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (С.Ф.Стружков, М.М. Константинов, 2005).

Необходимость сводной работы по геологии золоторудных месторождений России представляется совершенно очевидной.

Все вышеназванные работы широко использовались в нашей сводке. Использована также цен-

Авторы не стремились описать все месторождения золота в России — да это и невозможно. Главную свою задачу авторы видели в том, чтобы осветить всё разнообразие геологических обстановок и минеральных комплексов, свойственных месторождениям золота в нашей стране, тем самым расширив перспективы новых открытий в конкретных регионах. Если эту задачу удалось решить, можно считать, что труд авторов этой книги, как и других геологов, изучавших золоторудные месторождения России — не пропал даром.

Авторы глубоко признательны П.А. Масловскому и Н.Г. Власову (группа компаний Петропавловск) за оказанную поддержку в реализации замысла этой работы.

Считаем своим приятным долгом поблагодарить Д.А. Корчагину за техническую подготовку рукописи и В.А. Данильченко за высокопрофессиональное выполнение цветных фотографий золотых руд.

7

Золоторудные месторождения России

Глава 1

Золоторудные формации и геолого-промышленные типы месторождений

В таблице 1 приведена систематика золоторудных формаций. Их подробная характеристика давалась нами ранее (Константинов, 1991, Константинов и др. 2000), поэтому ограничимся небольшим комментарием.

Рудно-формационный анализ — актуальное и эффективное научное направление, разработанное в нашей стране и имеющее прямой выход в практику. Его основы заложены в трудах Р.М. Константинова, В.А. Кузнецова, Д.В. Рундкви-ста, И.Н. Томсона, А.Д. Щеглова и многих других выдающихся ученых нашей страны. Применение рудно-формационного анализа позволяет:

1. Установить типовые геологические обстановки нахождения и формирования месторождений определенной формационной принадлежности и разработать на этой основе геологические критерии прогнозирования.

2. Уточнить границы и возможности применения метода аналогий при оценке слабоизученных месторождений на основе определения их формационной принадлежности.

3. Обосновать возможности выявления новых и нетрадиционных типов месторождений, занимающих закономерное положение в рядах рудных формаций.

4. Определить специфику геологических обстановок, в которых формируются крупные месторождения.

Золото становится все более востребованным на мировом рынке. Цена 1 тройской унции золота превысила 1000 долл. США, превзойдя самые смелые прогнозы. В связи с этим, несомненно, будет укрепляться и основная тенденция последних двух десятилетий — переход на массовые отработки крупнотоннажных месторождений с низкими содержаниями металла.

Важно отметить, что крупнейшие крупнотоннажные месторождения открыты в старых золоторудных и золотороссыпных районах, где основные добычные работы завершились еще в первой половине XX в.

В США — это штат Невада, где были отработаны такие рудные гиганты, как Комшток и Голдфилд, а сегодня ресурсы крупнотоннажных месторождений золота оцениваются в 10 тыс.т.

Крупнейшие золото-порфировые и золото-мышьяковисто-сульфидные месторождения (Форт Нокс, Донлин Крик, Пого) открыты на Аляске, где помимо россыпей успешно отрабатывалась группа золотокварцевых месторождений пояса Аляска-Джуно.

В девонской терригенной толще юга Австралии, знаменитых своим золоторудным «гигантом» Бендиго, в последнее время открыто крупнейшее золото-медно-порфировое месторождение с ресурсами золота около 500 т.

В России к крупнотоннажным относятся в первую очередь месторождения Олимпиадинское в Красноярском крае, Сухой Лог в Иркутской области и Наталкинское в Магаданской области после его переоценки, произведенной ОАО «Полюс Золото».

Таким образом, современная геологоэкономическая ситуация характеризуется устойчиво высокой ценой на золото и вовлечением в освоение новых нетрадиционных типов месторождений. Следует также отметить, что существовавшая долгие годы система последовательных приближений «прогноз-поиски-оценка» в значительной степени разрушена и основными ориентирами становятся группы признаков, непосредственно определяющие проявление рудообразующего процесса.

В связи с этим возникает необходимость некоторого пересмотра и модернизации предложенных ранее геолого-промышленных группировок и их адаптации к реальностям современного геологоразведочного производства.

Принципы промышленной типизации месторождений были сформулированы еще В.М. Крейтером и В.И. Красниковым.

Последний полагал, что геологопромышленный тип месторождений это «группа геологически однотипных месторождений, зарекомендовавших себя в мировой и отечественной практике как реальный поставщик данного типа минерального сырья».

Геологическая однородность выделяемых для промышленной группировки месторождений определяется их принадлежностью к определенным золоторудным формациям - группам месторождений со сходным вещественным составом руд, характеризующихся близкими геологическими условиями. Целесообразно для промышленной классификации подразделять ведущие рудные формации на субформации, объективно отражающие крупные классы вещественно сходных и геологически однотипных месторождений — субформации в вулканических поясах, включающие золото-теллуридные, золото-адуляровые, золото-серебряные и другие месторождения, а также в углисто-терригенных и карбонатнотерригенных толщах—золото-сул ьфидные, зол ото-мышьяковисто-сульфидные месторождения и др. Такой подход позволяет избежать субъективности в группировке и подчеркнуть прикладной аспект рудно-формационных классификаций.

В представленной таблице 2 выделены два основных геолого-промышленных типа месторождений (крупнотоннажный и малотоннажный), а также ведущие рудные формации. К крупнотоннажным месторождениям относятся штокверки, залежи коры выветривания, зоны прожилково-вкрапленных бедных и рядовых руд, пригодных

8

Систематика месторождений золота

Таблица 1

Формация (субформация)

Фанерозой Археозой

Характеристика формаций Золото- м ы ш ья ковисто-сульфидная (золото-сульфидная, золото-сурьмяная) Золото-кварцевая (золотопорфировая) Золото- пол исул ьфидная (золото-скарновая, золотомолибденовая, золото-висмут-теллуровая) Золото-серебряная Золото-сульфидно - кварцевая Золото-железистокварцитовая Золото-урановая

Основные минеральные ассоциации Кварц- молибденит-арсенопиритовая, касситерит-висмутиновая, золото-арсенопиритовая, золото-пиритовая, золотоарсенопирит- пиритовая, сульфоантимонит-арсенитовая, кварц-реальгар-аурипигментовая, киноварь-баритовая, самородно-мышьяк-антимонитовая Кварц-шеелит-пирит-арсенопиритовая, золото-кварцевая, кварц-сфалерит-халькопирит-галенит-блеклорудная, золото-висмут-тетрадимитовая, золотосульфоантимонит -теллуридная, кварцево-пиритная, кварцево-карбонатная Кварце во-хлорит-турмалиновая, кварц-шеелит-пирит-арсенопиритовая (с дисперсным золотом), пол иметаллически-сульфидная (галенит-сфалерит-халькопирит), блеклорудно-халькопирит-висмутин-теллуридная со свободным золотом, кварц-барит-сульфидная (галенит-тентантит-халькопирит), кварц-карбонатная Кварцево-пиритовая, кварц- адуляр -гидрослюд-истая, золото-халцедоно-видно-кварцевая, золото-теллуридная, золото-хал ькопирит-блеклорудная, кварцево-пиритовая, кварц-цеолит-кальцитовая Кварц-анкерит- турмалиновая, золото-пиритовая, золото-кварц-халькопирит-сфалеритовая (с теллуридами), кварцево-кальцитовая Кварц плагиоклаз-хлорит-карбонат-магнетитовая, кварц-карбонат-пиритовая (с галенитом, сфалеритом, халькопиритом), золото-пирит-пирротинарсено-пиритовая Кварц-серицит-хлорит-мусковит-пирофиллитовая с рутилом, цирконом и монацитом, пирит-марказит-пентландит-пирроти новая с ильменитом, уранинит-настуран-тухолитовая, золото-кварц-пирротин -тухолитовая

Позиция металлогени-ческих зон Орогенные системы миогеосинклиналей Активизированные области завершенной складчатости Вулкано-плутонические пояса Зеленокаменные пояса древних щитов («зеленокаменные троги») Наложенные орогенные прогибы древних щитов

Геодина-мические комплексы Шельфов пассивных континентальных окраин Поясов гранитных батолитов и покровно-складчатых сооружений Глубоководных вулканических островных дуг Вулкано-плутонических поясов, сводово-купольных структур континентов Зеленокаменных поясов

Потенциально-рудоносные магматические формации Комплекс малых интрузий пестрого состава, кварцевые диориты, диабазы Гранодиоритовых батолитов Габбро-диорит-гранодиоритовая Трахибазальтовая, андезитовая, андезито-риолитовая Базальтовые, пикритовые, дацитовые - -

Типовая геологическая обстановка нахождения рудных тел Горст-антиклинали, зоны изоклинальной складчатости, зоны надвигов Изгибы и ветвления региональных разломов Блоковые структуры на пересечениях продальных и поперечных зон разломов Кальдеры, вулканические депрессии, корневые части вулканических аппаратов, купола околожерловые зоны и склоны палеовулканов Системы разрывов, оперяющих региональные разломы Стратиграфические уровни развития формаций железистых кварцитов «Рудоносные рифы» - русловые фации палеорек

Характерные вмещающие породы Углисто-алевритовые, углисто-алевропесчанистые, сланцево-доломитомергелистые, гнейсы и мраморы Глинисто-алевролитовые, алевропесчанистые, гранодиориты Гранодиориты, гнейсы, диориты,сланцы - Базальты, андезито-базальты зеленосланцевой стадии метаморфизма Карбонатно-крем нистые и аргиллито-кремнистые фации кварцитов зоны смены фаций Конгломераты, гравелиты

Золоторудные месторождения России

для открытой отработки. К малотоннажному типу принадлежат объекты, представленные жилами, жильными зонами, минерализованными зонами, трубами, линзами, залежами богатых руд,

пригодных для подземной и комбинированной отработки. Семь ведущих золоторудных формаций, принадлежащих к определенным геотектоническим обстановкам, сопровождающихся

Геолого-промышленная группировка золоторудных месторождений

Таблица 2

Признаки ведущих рудных формаций Основные геолого-промышленные типы и группы месторождений (типовые месторождения

Ведущие формации (субформации) Геотектонические обстановки Характерные вмещающие породы Продуктивные минеральные ассоциации Крупнотоннажные (штокверки, залежи руд, пригодные для открытой отработки, коры выветривания, зоны прожилково-вкрапленных руд) Малотоннажные (жилы, жильные зоны, минерализованные зоны, трубки, линзы, залежи, пригодные для подземной и комбинированной обработки)

Фанерозой

Золото-серебряная (золото-теллуридная, золото-адуляр-кварце вая, золото-серебро-адуля р-кварцевая) Вулканоплутонические пояса, активизированные области завершенной складчатости, срединные массивы Риолиты, андезиты, дациты и их туфы и игнибриты, конгломераты Золото-серебро-адул яр-кварце-вая; золото-серебро-алунит-кварцевая; золото-серебро-родо нит- кварцевая; золото-серебро-сульфосольно-блекл орудная; золото-теллуридная Залежи вкрапленных руд в аргиллизитах и вторичных кварцитах (Пьерина, Перу) Жильные зоны и залежи адуляр-кварцевых золото-серебряных руд (Многовершинное, Хаканджа)

Золото-полисуль-фидная (золотоскарновая, золотомолибденовая, золото-висмут-телл уровня) Подвижные складчатые пояса с вулканогенно-карбонатным заполнением, активизиро-ванные области завершенной складчатости, срединные массивы Габбро-диорит-плагиограниты, известняки Золото-шеелит-пирит-арсенопирит-кварцевая; золото-висмутин-теллуридная; золотополи-металлическая; золото- магнетит-хал ькоп и ритовая Штокверки золотокварцевых и золотомолибденитовых руд в гранитоидиых штоках (Басильковское, Бугда-инское) Жилы сульфиднокварцевых легкообогатимых руд (Дарасун) Линзы силикатно-полиметаллических руд с усложненной схемой обогащения (Торор, Таджикистан)

Золото-мышьяко-висто-сульфвдная (золото-сульфидная, золото-сурьмяно-ртутная,золото-сульфидно-вкрапленная с тонкодисперсным золотом «карлинско-го типа») Подвижные складчатые пояса с терригенно-карбонатным заполнением Углистые глин исто -алевропесчанистые с карбонатной состав-тавляющей, мергели, известняки Пирит-арсенопи-ритовая с тонкодисперсным золотом,золото-кварц- пиритовая, золото-антимо-нитовая Коры выветривания с облегченной схемой обогащения руд (Светлинское) Зоны прожилково-вкрапленных золото-мышьяковисто-сульфидных упорных руд с тонко-дисперсным золотом (Майское; Дон-лин Крик, США) Зоны прожилково-вкрапленных золотосульфидных руд со свободным золотом (Сухой Лог) Залежи богатых золотоколчеданных руд (Мейкл, США)

Золото-кварцевая (зол ото-порфировая) Подвижные складчатые пояса с терригенным заполнением Углистые песчано-глинистые сланцы, граниты Золото-арсено-пирит-полиме-таллическая с кварцем, анкеритом, альбитом; арсенопирит-пи-ритовая со свободным золотом Мегаштокверки существенно кварцевых легкообогатимых руд (Мурунтау) Линейные штокверки и зоны существенно кварцевых легкообогатимых руд (Н атал ки некое) Кварцевые штокверки в гранитоидных штоках (Форт Нокс, США) Залежи стратиформ-ных золото-кварцевых легкообогатимых руд (субпластовые жилы) (Дуэт-Бри ндакит; Бендиго, Австралия) Золото-кварцевые жилы в гранитных штоках (Школьное)

Археозой

Золото-сульфидно-кварцевая Зеленокаменные пояса древних щитов Базальты, андезито-базальты амфиболитовой стадии метаморфизма риолиты, дацитовые штоки Золото-кварц-халькопирит-сфалеритовая с теллуридами; Золото-пиритовая Крутопадающие жилы, жильные зоны и залежи большой вертикальной протяженности (Хемло, Канада)

Золото-железистокварцитовая Зеленокаменные пояса древних щитов Базальты, андезиты Золото-пирит-пирротин-арсенопиритовая Стратифицированные залежи кварц-магнетит-сульфидных руд (Балка Широкая, Украина)

Золото-урановая (золотоносных конгломератов) Наложенные межгорные прогибы древних щитов Конгломераты, галечники, алевролиты Золото-тухолит-пирит-пирротин-кварцевая Золото-урановые конгломераты (Витватерсранд, ЮАР)

ю

Золоторудные формации и геолого-промышленные типы месторождений

типичными рудовмещающими породами и заключающих определенные продуктивные минеральные ассоциации, включают: золото-серебряную, золото-полисульфидно-кварцевую, золото-мышь-яковисто-сульфидную, золото-кварцевую, золото-сульфидно-кварцевую, золото-железисто-кварцитовую, золото-урановую.

С учетом охарактеризованных рудных формаций среди двух основных геолого-промышленных типов выделяется 17 групп месторождений, 8 из которых относятся к крупнотоннажным и 9 — к малотоннажным месторождениям.

Горно-технические условия отработки месторождений, как и прогностический подход к оценке вероятных масштабов оруденения, связаны с определением их морфологического класса. Устойчивое повышение цены на золото в последние десятилетия имеет своим следствием прогрессирующее снижение минимально промышленных содержаний; в зарубежных странах это привело к переоценке ряда ранее считавшихся жильными месторождений с учетом распределения прожилковой и вкрапленной минерализации в межжильном пространстве как линейно-штокверковых или стратиформных, в результате чего они были вовлечены в отработку. Морфологическая характеристика месторождений, соотнесенная с их рудно-формационной принадлежностью и вероятностным характером системы отработки, во многом определяет и последующую их геолого-экономическую оценку.

Важным элементом промышленной группировки месторождений должна являться обобщенная технологическая характеристика руд. Современная технологическая вооруженность позволяет вовлекать в освоение принципиально новые технологические типы руд с трудноизвлекаемым тонкодисперсным золотом. При этом стоимость технологии переработки руд может оказаться весьма значительной и тем самым предопределить весь подход к оценке конкретного объекта. Наряду с объектами, содержащими свободное легкообога-тимое либо тонкодисперсное золото, заключенное в арсенопирите или углистом веществе, имеются группы месторождений, где формы выделения золота довольно разнообразны, что связано с длительными многостадийным образованием руд.

Технологические особенности руд определяются процессом минералообразования и могут быть установлены на ранних стадиях исследования при минералогическом изучении руд и формационной группировке объектов. Месторождения, характеризуемые наличием «наложенного» золота, выделившегося в поздние стадии рудного процесса в ассоциации с поздними генерациями кварца, сульфидами меди, свинца, цинка, сульфосолями, обычно просты технологически. Месторождения, где основная масса золота выделилась в дисперсном виде в начальные стадии рудоотложения, особенно в ассоциации с мышьяком, или сорбировалась на углеродистом веществе вмещающих пород, в более поздних ассоциациях содержат не

значительную часть золота, обычно не влияющую на общие свойства руд, и требуют применения дорогостоящих технологических схем.

Наряду с широко распространенной за рубежом и слабо освоенной в России технологией кучного выщелачивания, большие перспективы имеют технологии кислородного обжига и бактериального выщелачивания. Последняя применяется при обогащении руд золото-железисто-кварцитовой формации в ЮАР, а в России при обогащении руд Олимпиадинского месторождения.

Процессы гипергенного преобразования руд могут привести к возникновению кор выветривания и карстовых воронок, заключающих руды, существенно отличающиеся от первичных прежде всего облегченной технологией обогащения. Так, на стратиформном месторождении дисперсного золота Белл (США) выделяются пласты «желтых» и «черных» золотоносных руд. В первых углерод окислен метеорными водами и руды легкообога-тимы, для вторых необходима усложненная схема обогащения. Окисленные руды месторождения Карлин обогащались методом кучного выщелачивания, а при вскрытии карьером первичных руд — кислородным обжигом.

Существующие цены на золото на мировом рынке стимулируют перевод золотосодержащих месторождений меди, молибдена и других металлов в комплексные, а считавшиеся ранее комплексными - в существенно золотые. Особенно эта тенденция коснулась золотосодержащих ртутных, медноколчеданных и медно-порфировых месторождений, многие из которых в настоящее время рассматриваются как существенно золотые. За рубежом такие месторождения при содержании золота 0,6-1,5 г/т с учетом большего объема рудной массы считаются практически ценными. Поэтому постоянно существует возможность пополнения промышленных групп золоторудных месторождений за счет золотовольфрамовых, золото-железорудных, золотосурьмяных и других типов месторождений, где золото в настоящее время известно как попутный компонент. Яркий пример — известное с 1950-х гг. Бугдаинское месторождение молибдена в Восточном Забайкалье, которое при среднем содержании золота 1 г/т в настоящее время переоценивается как крупное месторождение золота.

Изложенные выше данные учтены при составлении предлагаемого варианта промышленной группировки золоторудных месторождений (см. таблицу 2). Преимущество предлагаемой группировки состоит в том, что она не подменяет существующих рудноформационных, структурных или технологических классификаций, а позволяет их объективно использовать для задач локального прогноза и геолого-промышленной оценки. Кроме того, исходя из указанных принципов, можно прогнозировать новые промышленные типы месторождений на основе конкретных геологических и минералогических данных, получаемых на ранних стадиях геолого-разведочных работ.

Золоторудные месторождения России

Глава 2

Золоторудные провинции России

Золоторудные провинции России были подробно охарактеризованы ранее (Константинов, 2006), поэтому ниже ограничимся некоторыми принципиальными соображениями.

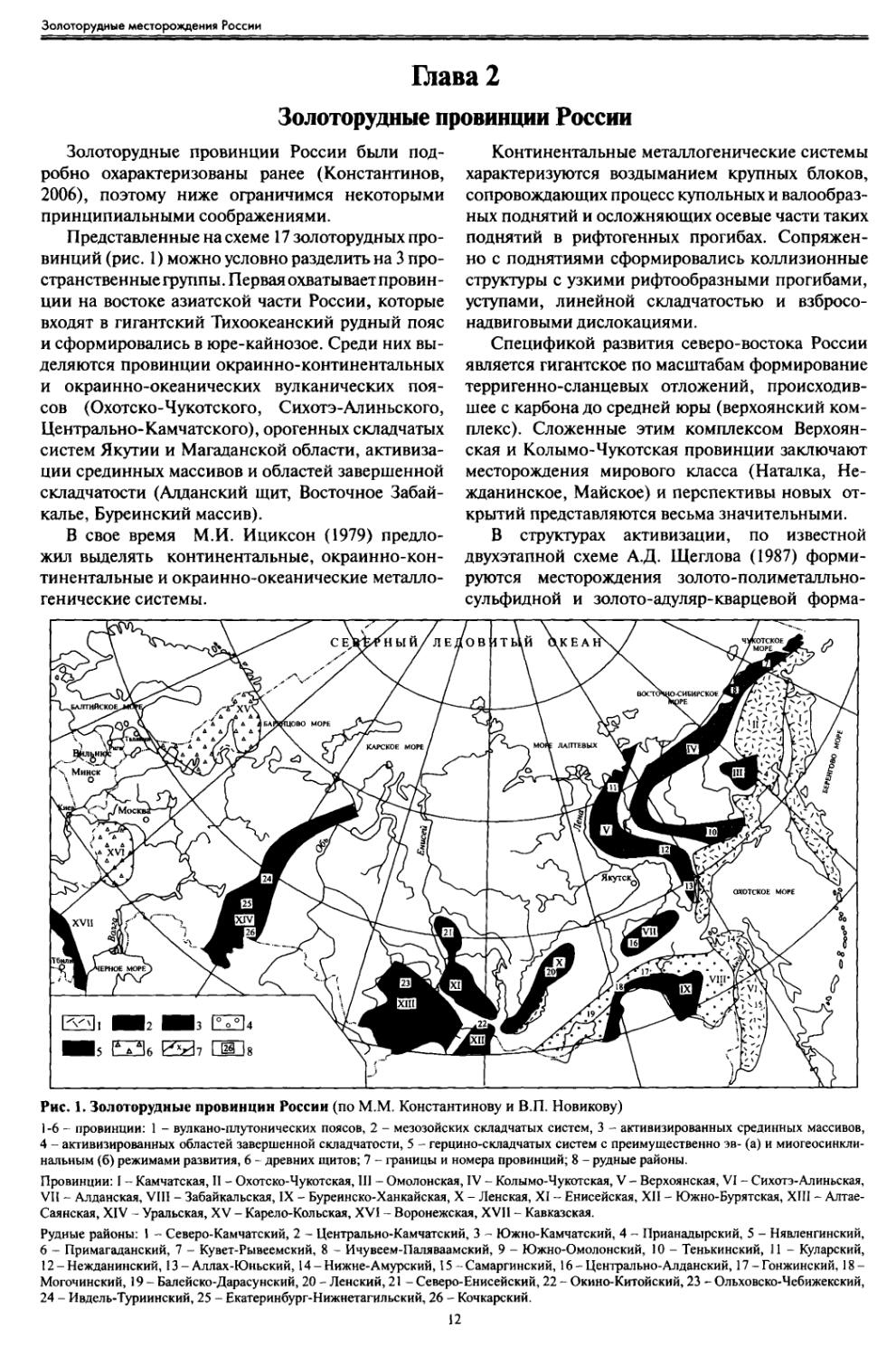

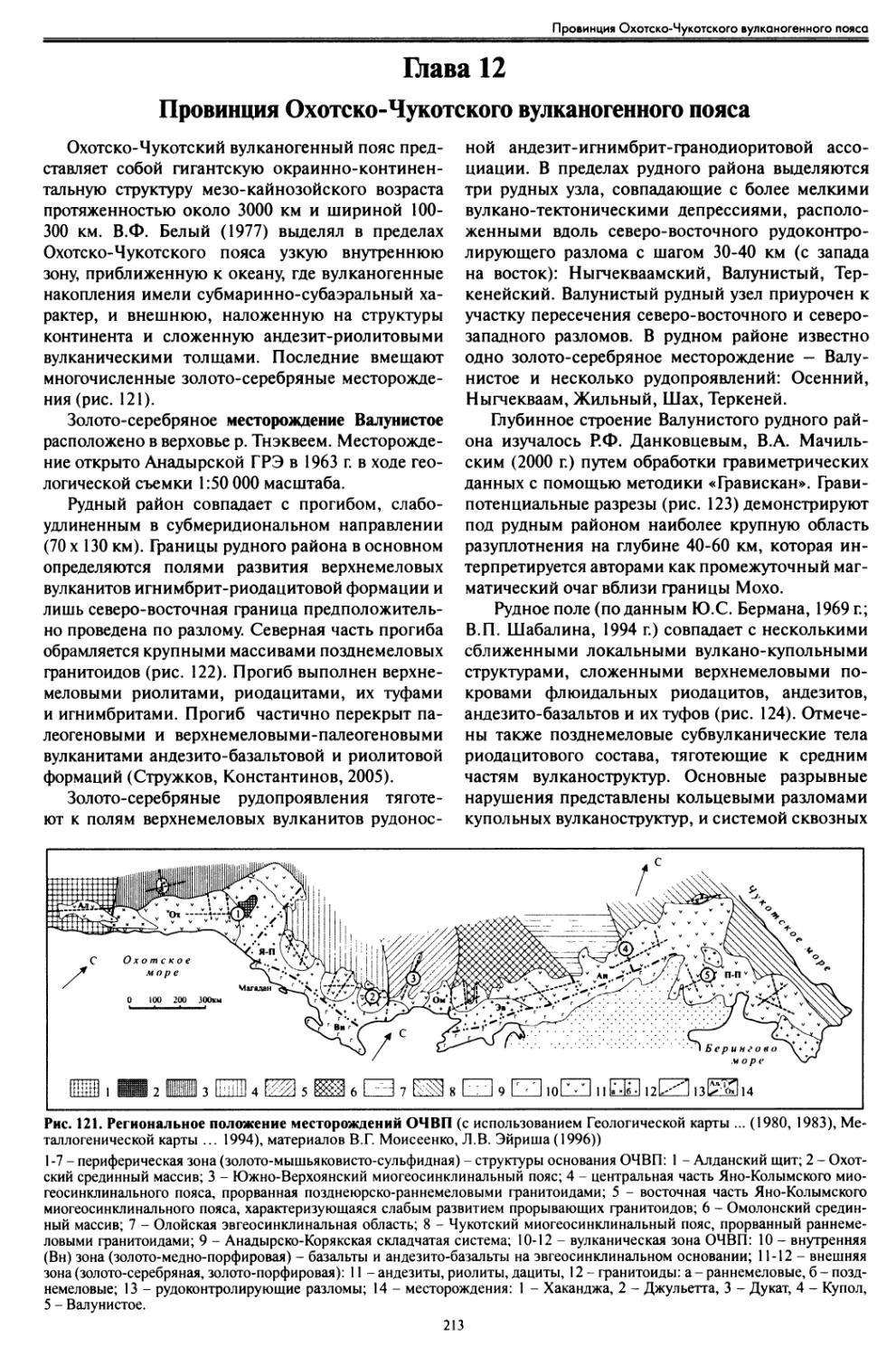

Представленные на схеме 17 золоторудных провинций (рис. 1) можно условно разделить на 3 пространственные группы. Первая охватывает провинции на востоке азиатской части России, которые входят в гигантский Тихоокеанский рудный пояс и сформировались в юре-кайнозое. Среди них выделяются провинции окраинно-континентальных и окраинно-океанических вулканических поясов (Охотско-Чукотского, Сихотэ-Алиньского, Центрально-Камчатского), орогенных складчатых систем Якутии и Магаданской области, активизации срединных массивов и областей завершенной складчатости (Алданский щит, Восточное Забайкалье, Буреинский массив).

В свое время М.И. Ициксон (1979) предложил выделять континентальные, окраинно-континентальные и окраинно-океанические металло-генические системы.

Континентальные металлогенические системы характеризуются воздыманием крупных блоков, сопровождающих процесс купольных и валообраз-ных поднятий и осложняющих осевые части таких поднятий в рифтогенных прогибах. Сопряженно с поднятиями сформировались коллизионные структуры с узкими рифтообразными прогибами, уступами, линейной складчатостью и взбросо-надвиговыми дислокациями.

Спецификой развития северо-востока России является гигантское по масштабам формирование терригенно-сланцевых отложений, происходившее с карбона до средней юры (верхоянский комплекс). Сложенные этим комплексом Верхоянская и Колымо-Чукотская провинции заключают месторождения мирового класса (Наталка, Нежданинское, Майское) и перспективы новых открытий представляются весьма значительными.

В структурах активизации, по известной двухэтапной схеме А.Д. Щеглова (1987) формируются месторождения золото-полиметалльно-сульфидной и золото-адуляр-кварцевой форма-

Рис. 1. Золоторудные провинции России (по М.М. Константинову и В.П. Новикову)

1-6 - провинции: 1 - вулкано-плутонических поясов, 2 - мезозойских складчатых систем, 3 - активизированных срединных массивов, 4 - активизированных областей завершенной складчатости, 5 - герцино-складчатых систем с преимущественно эв- (а) и миогеосинкли-нальным (б) режимами развития, 6 - древних щитов; 7 - границы и номера провинций; 8 - рудные районы.

Провинции: I - Камчатская, II - Охотско-Чукотская, III - Омолонская, IV - Колымо-Чукотская, V - Верхоянская, VI - Сихотэ-Алиньская, VII - Алданская, VIII - Забайкальская, IX - Буреинско-Ханкайская, X - Ленская, XI - Енисейская, XII - Южно-Бурятская, XIII - Алтае-Саянская, XIV - Уральская, XV - Карело-Кольская, XVI - Воронежская, XVII - Кавказская.

Рудные районы: 1 - Северо-Камчатский, 2 - Центрально-Камчатский, 3 - Южно-Камчатский, 4 - Прианадырский, 5 - Нявленгинский, 6 - Примагаданский, 7 - Кувет-Рывеемский, 8 - Ичувеем-Паляваамский, 9 - Южно-Омолонский, 10 - Тенькинский, 11 - Куларский, 12- Нежданинский, 13 - Аллах-Юньский, 14-Нижне-Амурский, 15-Самаргинский, 16 - Центрально-Алданский, 17-Гонжинский, 18-Могочинский, 19 - Балейско-Дарасунский, 20 - Ленский, 21 - Северо-Енисейский, 22 - Окино-Китойский, 23 - Ольховско-Чебижекский, 24 - Ивдель-Туриинский, 25 - Екатеринбург-Нижнетагильский, 26 - Кочкарский.

12

Золоторудные провинции России

ций, в том числе такие крупные экзотические стратифицированные месторождения, как Куранах на Алдане. Вместе с тем анализ этих провинций как единой глобальной металлогенической системы позволяет прогнозировать месторождения «активизационного» типа в орогенных провинциях и золото-кварцевых в ранние периоды формирования структур активизации. Кроме того, в мезозойско-кайнозойский металлогенический цикл могли быть вовлечены и частично метаморфизованы месторождения более ранних эпох. К таковым мы относим стратиформные золотокварцевые месторождения в турбидитах Южной Якутии, сформировавшиеся на границе карбона и перми (Константинов, Косовец, 1996). К ним, возможно, также относятся золото-серебряные месторождения на юге Омолона, приуроченные к девонскому полю (Кубакинское и др.).

Провинции вулкано-плутонических поясов на востоке Азии подробно освещены ранее (Константинов, 1984). Этим провинциям присущ обширный класс золото-серебряных месторождений, которые по вариациям золото-серебряного отношения варьируют от серебряно-полиметаллических с попутным золотом (Au:Ag = 1:500) до золотых и золото-теллуровых (Au:Ag=l:4 ~ 4:1). Увеличение относительной роли золота в рудах месторождений сопровождается уменьшением мощности гранитного слоя земной коры и сменой андезит-риолитовых ассоциаций базальт-андезитовыми. При общем смещении тектонической активности от континента к океану происходит скольжение месторождений во времени в интервале ранний мел — плиоцен с возникновением сходных геологических обстановок и однотипных месторождений в последовательные металлогенические эпохи, что убедительно обосновано современной геохронологией.

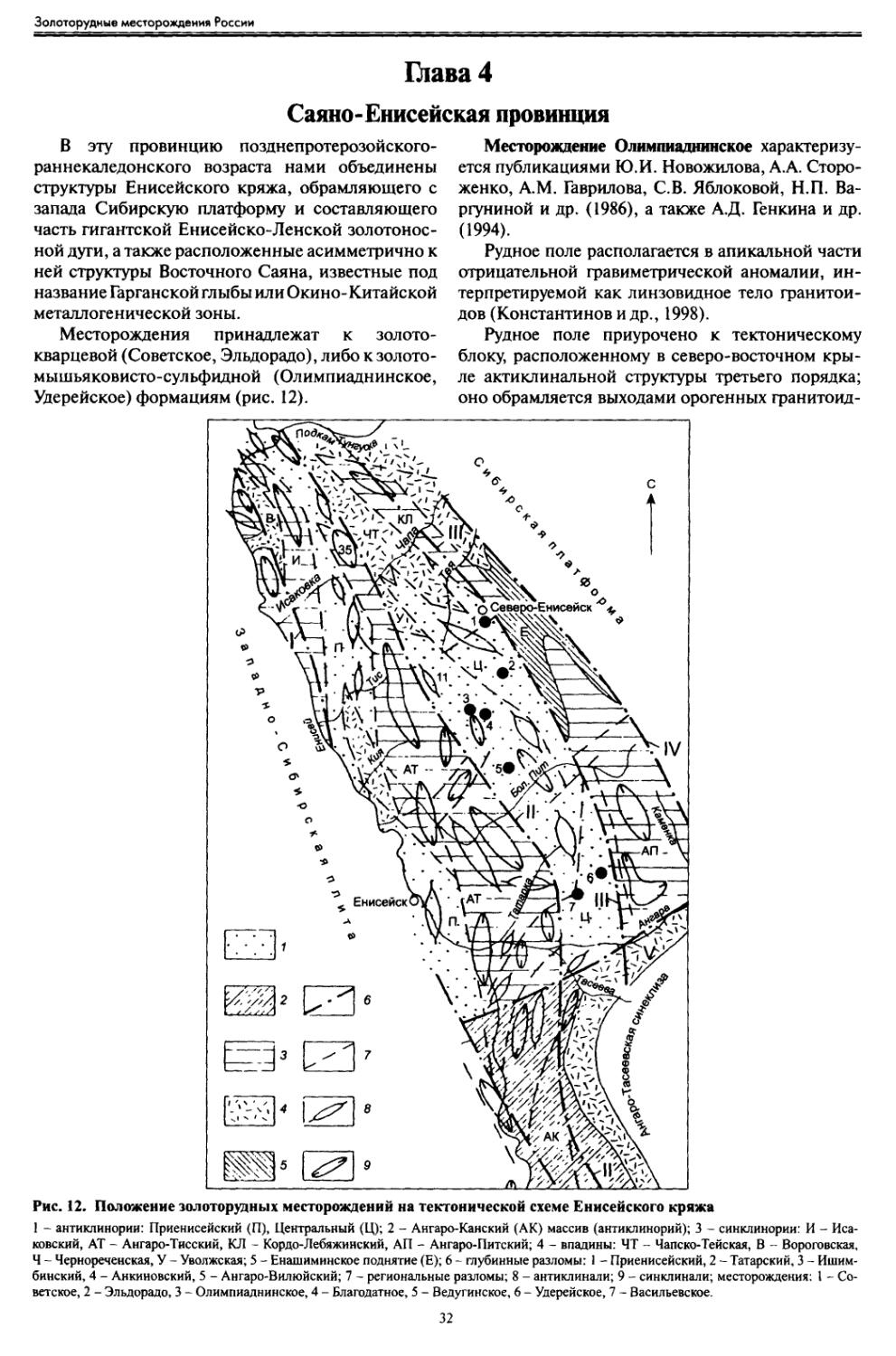

Провинция Енисейского кряжа представлена сложно дислоцированными рифейскими сланцевыми толщами, прорванными габбро-диоритовыми и гранитоидными интрузиями позднего протерозоя. Золото-кварцевое оруденение, как и многочисленные россыпи, контролируется сухопитской серией, а промышленное оруденение - узлами ее сопряжения с татарско-аяхтинским гранитоидным комплексом (-850 млн лет) — характерной позицией для однотипных сланцевых геосинклиналей. Открытие Олимпиадинского месторождения вкрапленных руд с тонкодисперсным золотом и совмещенным с ним сурьмяно-вольфрамовым комплексом существенно расширяет перспективы однотипных провинций на новые типы месторождений.

Ленская золотоносная провинция также рассматривается как типичная позднепротерозойско-раннекембрийская миогеосинклинальная система с развитием флишевых, сланцевых и карбонатных формаций мощностью 15-20 км. Основная золото

носная структура - Бодайбинский синклинорий, в пределах которого сосредоточено свыше 90% всего золота, источники питания многочисленных россыпей - золото-кварцевые проявления, однако крупное промышленное месторождение Сухой Лог представлено зонами сульфидной прожилково-вкрапленной минерализации, где золото ассоциирует преимущественно с пиритом. Отсутствие в районе каких-либо магматических образований, с которыми можно было бы связать золотое оруденение Сухого Лога, побудило В.А. Буряка выдвинуть метаморфогенную гипотезу формирования промышленных золотых руд, что открывает новые перспективы для переоценки однотипных миогео-синклинальных провинций (Буряк, 1982).

Особое место занимает золоторудная провинция Урала, где широкое развитие герцинского геосинклинального вулканизма предопределило формирование золотосодержащих колчеданных месторождений, а также, видимо, повышенную основность рудоносных интрузивных комплексов и сульфидность золоторудных месторождений, в первую очередь Березовского, Кочкарского, Воронцовского.

Потенциальная золотоносность Северо-Кавказской провинции также связывается в основном с поздними стадиями развития герцинской эвгеосинклинальной системы, где по аналогии с Уралом, возможно выявление месторождений золото-полиметалльно-сульфидной формации. На северном склоне Большого Кавказа, где широко развиты терригенно-карбонатные формации, вероятно выявление месторождений «карлинско-го» типа, обусловленных процессами третичной тектоно-магматической активизации и возникновением транскавказских меридиональных поднятий.

Третья группа провинций локализована в пределах древних щитов на западе России — где установлены небольшие месторождения и проявления золота с неясными перспективами. Карело-Кольская провинция представляет собой часть Балтийского щита, сложенную архейскими и протерозойскими метаморфическими толщами. Верхнеархейский (лопийский) комплекс пород, слагающий зеленокаменные пояса, представлен амфиболитами и зелеными сланцами, развившимися по лавам, туфам и туффитам. Образования комплекса, к которым также приурочены железорудные и серноколчеданные месторождения и рудопроявления, сохранились в реликтовых структурах. Минимальный возрастной предел этих образований определяется абсолютным возрастом прорывающих и мигматизирующих их гранитов - 2700 млн лет. Г.В. Ручкин (1976) отмечает сходство зеленокаменных поясов Карелии с золотоносными поясами мира. Наиболее вероятно, по его мнению, выявление небольших и средних месторождений типа Керкленд Лейк, связанных с малыми интрузиями

13

УТЕРЯНА MISSED

Ленская золоторудная провинция

Глава 3

Ленская золоторудная провинция

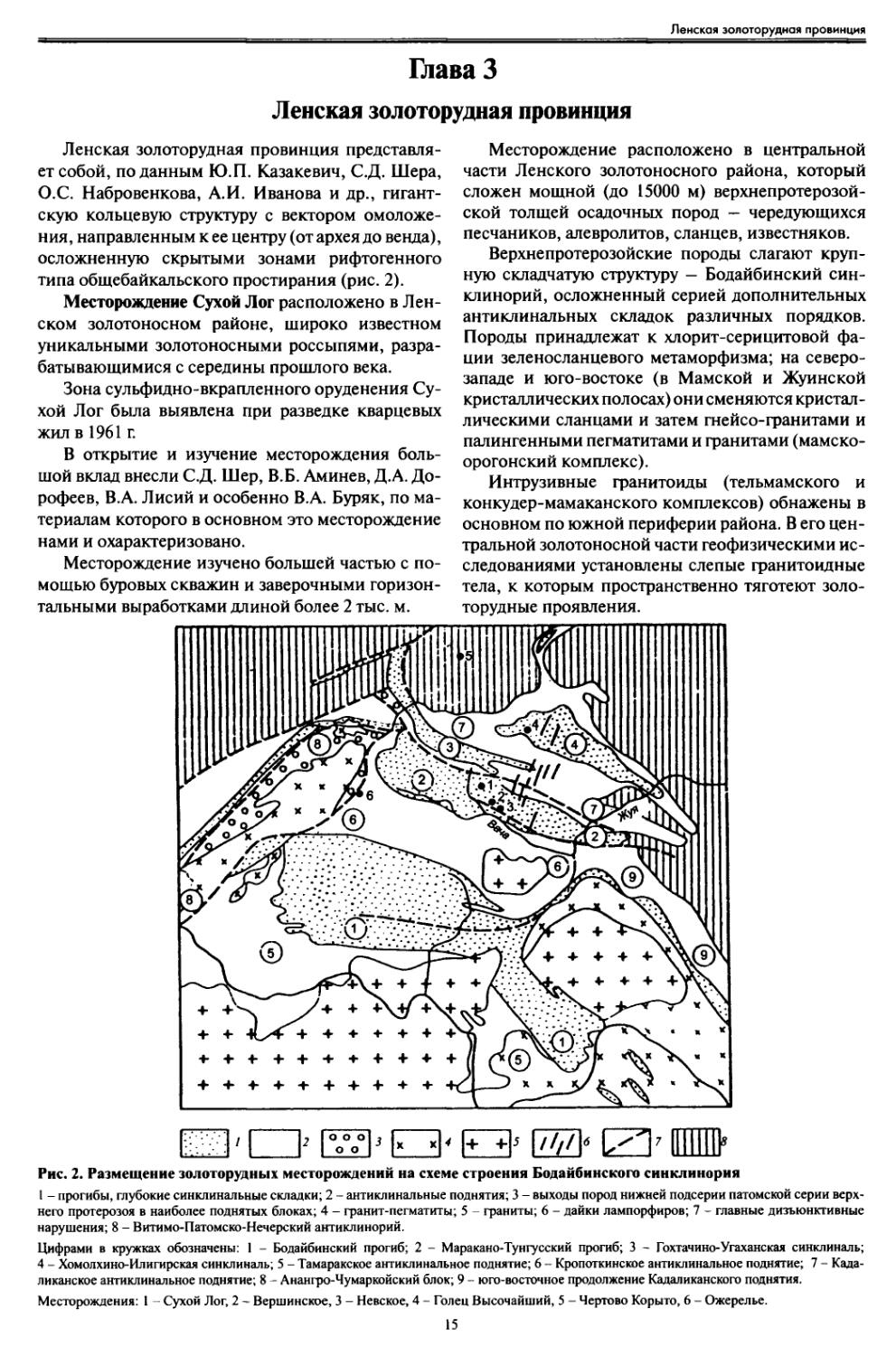

Ленская золоторудная провинция представляет собой, поданным Ю.П. Казакевич, С.Д. Шера, О.С. Набровенкова, А.И. Иванова и др., гигантскую кольцевую структуру с вектором омоложе

ния, направленным к ее центру (от архея до венда), осложненную скрытыми зонами рифтогенного типа общебайкальского простирания (рис. 2).

Месторождение Сухой Лог расположено в Ленском золотоносном районе, широко известном уникальными золотоносными россыпями, разрабатывающимися с середины прошлого века.

Зона сульфидно-вкрапленного оруденения Сухой Лог была выявлена при разведке кварцевых жил в 1961 г.

В открытие и изучение месторождения большой вклад внесли С.Д. Шер, В.Б. Аминев, Д.А. Дорофеев, В.А. Лисий и особенно В.А. Буряк, по материалам которого в основном это месторождение

Месторождение расположено в центральной части Ленского золотоносного района, который сложен мощной (до 15000 м) верхнепротерозойской толщей осадочных пород - чередующихся

песчаников, алевролитов, сланцев, известняков.

Верхнепротерозойские породы слагают крупную складчатую структуру — Бодайбинский синклинорий, осложненный серией дополнительных антиклинальных складок различных порядков. Породы принадлежат к хлорит-серицитовой фации зеленосланцевого метаморфизма; на северо-западе и юго-востоке (в Мамской и Жуинской кристаллических полосах) они сменяются кристаллическими сланцами и затем гнейсо-гранитами и палингенными пегматитами и гранитами (мамско-орогонский комплекс).

Интрузивные гранитоиды (тельмамского и конкудер-мамаканского комплексов) обнажены в основном по южной периферии района. В его цен-

тральной золотоносной части геофизическими исследованиями установлены слепые гранитоидные тела, к которым пространственно тяготеют золо-

нами и охарактеризовано.

Месторождение изучено большей частью с помощью буровых скважин и заверочными горизон-

Рис. 2. Размещение золоторудных месторождений на схеме строения Бодайбинского синклинория

1 - прогибы, глубокие синклинальные складки; 2 - антиклинальные поднятия; 3 - выходы пород нижней подсерии патомской серии верхнего протерозоя в наиболее поднятых блоках; 4 - гранит-пегматиты; 5 - граниты; 6 - дайки лампорфиров; 7 - главные дизъюнктивные нарушения; 8 - Витимо-Патомско-Нечерский антиклинорий.

Цифрами в кружках обозначены: 1 - Бодайбинский прогиб; 2 - Маракано-Тунгусский прогиб; 3 - Гохтачино-Угаханская синклиналь; 4 - Хомолхино-Илигирская синклиналь; 5 - Тамаракское антиклинальное поднятие; 6 - Кропоткинское антиклинальное поднятие; 7 - Када-ликанское антиклинальное поднятие; 8 - Анангро-Чумаркойский блок; 9 - юго-восточное продолжение Кадаликанского поднятия.

Месторождения: 1 - Сухой Лог, 2 - Вершинские, 3 - Невское, 4 - Голец Высочайший, 5 - Чертово Корыто, 6 - Ожерелье.

15

Золоторудные месторождения России

По данным И.К. Рундквиста с соавторами (1992), основной этап формирования золоторудной минерализации Бодайбинского (Ленского) золотоносного района связан со сводо- и гранитоо-бразованием и гидротермальной деятельностью в среднем-позднем палеозое. Однако этому предшествовало формирование эпикратонного прогиба в позднем рифее-венде с первичным накоплением золота в черных сланцах. Золото-сульфидное оруденение сухоложского типа приурочено к наиболее обогащенным углеродом горизонтам переслаивания тонкообломочных карбонатных и терригенных пород. Далее, в венд-кембрийское время толщи эпикратонного прогиба были подвергнуты покровно-складчатым деформациям, региональному метаморфизму, в процессе которых происходило перераспределение золота и накопление его во фронтальных частях надвиговых пластин в зонах метаморфизма зеленосланцевой фации.

В.А. Буряк и Н.М. Хмелевская (1997) на основании палеофациального анализа рудовмещающей толщи установили, что непосредственно рудное поле связано с локальным прогибом, где формировались осадки повышенной мощности и угленосности.

Месторождение Сухой Лог приурочено к западной части антиклинали третьего порядка, осложняющей северное крыло синклинали. Антиклиналь опрокинута на юг и имеет узкий замок (рис. 3, 4).

Рудовмещающими являются отложения хо-молхинской свиты, слагающие ядерную часть Сухоложской антиклинали. Свита расчленяется на

три подсвиты: нижнюю, представленную углеродсодержащими сланцами и алевролитами с редкими прослоями углеродсодержащих известняков в низах разреза; среднюю — серые песчаники с прослоями алевролитов и углеродсодержащих сланцев; верхнюю — углеродсодержащие алевролиты и сланцы. Нижняя и верхняя подсвиты характеризуются более интенсивной, чем средняя, вкрапленностью пирита, повышенным (на порядок) содержанием рассеянного золота; они наиболее интересны как локализаторы золото-сульфидного оруденения. Мощность подсвит: нижней - 350-500 м, средней - 200-250 м и верхней - 400-450 м.

В 6 км к юго-западу от месторождения Сухой Лог расположен небольшой гранитоидный массив, известный под названием «Константиновского штока». Гранитоиды относятся к нижнепалеозойскому конкудеро-намаканскому комплексу. Массив на поверхности представлен двумя близко расположенными телами общей площадью около 0,5 км2, приуроченными к единой отрицательной аномалии силы тяжести. По геофизическим данным, массив имеет крутой южный контакт и полого падающий северо-восточный, обращенный в сторону месторождения Сухой Лог. Граниты в центре массива биотитовые порфировидные, в зоне эндоконтакта — мелкозернистые. Вокруг массива расположен ореол контактового метаморфизма шириной 100-250 м, в северной части шире, чем в южной. Около гранитного массива находятся несколько субширотных даек гранит-порфиров и кварцевых порфиров.

Рис. 3. Схематическая геологическая карта месторождения Сухой Лог

I - четвертичные отложения; 2 - аунакитская свита (кварцитовидные, иногда известковистые песчаники); 3.4 - имняхская свита: 3 - верхняя подсвита (известняки, сланцы, известняковые песчаники), 4 - нижняя подсвита (известково-слюдистые сланцы, известковистые алевролиты); 5-10- хомолхинская свита, верхняя подсвита: 5 - пятая пачка (алевритистые и филлитовидные сланцы, прослои мелкозернистых песчаников), 6 - четвертая пачка (тонкое переслаивание филлитов и алевролитов); 7 - третья пачка алевритистые сланцы, прослои известковистых песчаников и алевролитов), 8 - вторая пачка (тонкослоистые филлиты с маломощными прослоями песчаников и алевролитов), 9 - первая пачка (филлиты, известковистые углеродистые сланцы с прослоями песчаников и алевролитов), 10 - хомолхинская свита, (кварцитовидные песчаники с прослоями алевролитов и сланцев); 11 - кварцевые жилы; 12 - тектонические нарушения; 13 - рудная зона.

16

УТЕРЯНА MISSED

Золоторудные месторождения России

зоны в целом возрастает по мере погружения от 20-25 м на южном фланге до 150-250 м на северном, синхронно с наращиванием мощности благоприятных для оруденения пород — первой, второй и третьей пачек верхней подсвиты хомолхинской свиты - от крыльев к ядру складки. С глубиной наблюдается чередование пережимов и раздувов мощности; пережимы контролируются пачками песчаникового и алевролитового состава, в которых чаще встречаются участки («блок-пластины») тектонически менее нарушенных слабо проницаемых грубозернистых пород. Участки повышенной мощности тяготеют к шарнирным перегибам существенно сланцевых пачек. Наибольшая мощность и выдержанность рудной зоны типичны для северного и восточного флангов месторождения, где в ядре антиклинали оказываются породы второй и первой пачек верхней подсвиты хомолхинскои свиты, благоприятные для локализации оруденения.

Распределение сульфидной минерализации, особенно кварц-пиритовых прожилков, в пределах рудной зоны неравномерно. На фоне бедной более или менее равномерной сульфидной минерализации (0,4-1,0%) наблюдаются обогащенные участки, где сульфиды составляют 1,5-2,0% и более.

По данным И.Ф. Мигачева, И.А. Карпенко и др. (2008), критерием, характеризующим наличие и интенсивность проявления золотой минерализации, принята величина бортового содержания золота, использованная для выделения минерализованных и рудных зон, а также рудных тел на месторождении и рудном поле:

— при выделении минерализованных зон и убогих руд в их пределах 0,2 г/т;

- при выделении рудных зон и бедных руд в границах рудной зоны 0,5 г/т;

- при выделении рядовых руд в контуре бедных в границах рудной зоны 1,5 и 1,2 г/т (1,2 г/т - для отработки подземным способом).

Применение этих лимитов обусловлено условиями залегания оруденения, возможностью и

целесообразностью селективной добычи сортов руд (рядовых, бедных), которая обоснована положительными результатами технологических исследований по переработке бедных руд как традиционными методами (гравитация, флотация), так и с применением предварительного обогащения методами фотометрической сепарации всех сортов руд (бедные, рядовые, убогие).

Анализ распространения золоторудной минерализации, выделенной в соответствии с изложенными лимитами, показывает следующее: золоторудная минерализация, выделенная по бортовому содержанию золота 0,2 г/т отвечает минерализованным зонам, охватывает практически всю толщу пород хомолхинской свиты в замковой части и крыльях антиклинали, а также основание им-няхской свиты в висячем и подвернутом крыльях, унаследуя и подчеркивая структуру антиклинальной складки. Суммарная мощность минерализованных пород непосредственно на месторождении Сухой Лог колеблется от 200 до 260 м (при мощности разреза 540 - 600 м); на восточном фланге (по ограниченному количеству данных) минерализованные породы охватывают около 250 м в разрезе мощностью 900 м; на западном — минерализовано от 26 до 60-90 м в разрезах мощностью от 170 до 270 м соответственно.

Интенсивность выделенной по данным опробования золотой минерализации, масштаб, формы ее проявления и в определенной степени минеральный состав отличаются в различных частях оруденелого пространства и в целом определяются факторами структурного и литологического контроля.

Структурный контроль заключается в развитии наиболее интенсивно проявленной золотосульфидной минерализации преимущественно гнездово-прожилкового и прожилкового типа в области развития зоны смятия, ориентированной вдоль осевой плоскости антиклинали. В этой геологической позиции находятся интенсивно минерализованные участки - рудные зоны - с наибо-

г/т

•8

Рис. 5. Детальный разрез и гистограмма распределения золота в поперечном сечении рудной залежи, штольня 2 (по Ю.И. Новожилову)

1 - зоны приразломной складчатости; 2 - зоны рассланцевания; 3 - золотоносные жилы и прожилки; 4 - разрывы; 5 - минерализованные трещины; 6 - положение штольневой выработки.

18

Ленская золоторудная провинция

лее высокими концентрациями золота, которые на месторождении Сухой Лог надежно оконтурива-ются по бортовому содержанию золота 0,5 г/т, и их центральные части — рудные столбы, выделенные по бортовому содержанию золота 1,5 (1,2) г/т.

Рудное тело, оконтуренное по бортовому содержанию 1 г/т, целиком располагается внутри рудной зоны, занимая преимущественно ее центральные части. Оно представляет собой плитообразную залежь, погружающуюся к северо-северо-востоку (8-12°) под углами 15-30°. По простиранию рудное тело непрерывно прослежено на расстояние 3 км, протяженность по падению возрастает от 1100 м на востоке до 1500 м на западе.

По восстанию рудное тело постепенно выклинивается как по мощности, так и по содержанию золота. На дневной поверхности след рудного тела трассируется разобщенными участками с невысокими содержаниями золота. Резкое выклинивание рудного тела по падению объясняется выходом в ядре антиклинали непродуктивных песчаников средней подсвиты хомолхинской свиты.

Мощность рудного тела колеблется от 15 м на флангах месторождения до 140 м в его центральной части. На фоне относительно устойчивых мощностей отмечаются участки с аномально большими мощностями, превышающими 100 м, они приурочены к местам перегибов шарниров антиклинали.

Распределение содержаний золота характеризуется умеренной изменчивостью при коэффициенте вариации 20-40%. В целом для рудного тела обычны содержания 2,0-3,5 г/т, на фоне которых по отдельным пересечениям скважинами отмечаются как низкие (1,1 г/т), так и высокие (до 9,6 г/т). В центральной части залежи выделяются два участка субширотного простирания типа пологопадающих рудных столбов с повышенным содержанием золота (3-5 г/т).

Породы, вмещающие оруденение на месторождении Сухой Лог, изменены процессами регионального метаморфизма в условиях зеленосланцевой фации. На эти изменения, преимущественно в приосевых зонах антиклинальных складок, наложены дополнительные метасоматические преобразования пород - карбонатизация, сульфидная минерализация, сопровождающиеся перекристаллизацией и переотложением исходных минералов.

Карбонатная минерализация представлена сидеритом, анкеритом, манганосидеритом, реже доломитом, образующими вкрапленники, гнездоволинзовидные выделения. Наиболее интенсивная карбонатизация тяготеет к приосевой части антиклинали, а в ее пределах - к породам четвертой пачки верхней подсвиты хомолхинской свиты. Породы, минерализованные карбонатами и не несущие других типов наложенной минерализации, слабо золотоносны. Интенсивность карбонатиза-ции на рудном поле не коррелируется с сульфидной минерализацией и тем более с содержанием золота. Вместе с тем рудная зона месторождения Сухой Лог тяготеет к полосе карбонатизирован-

ных пород, что, очевидно, объясняется единым структурным контролем разновозрастных процессов. Значительная часть пирита рудной зоны формируется путем метасоматического замещения магнезиально-железистых карбонатов.

Сульфидная, почти исключительно пиритовая, минерализация представляет на месторождении наибольший интерес, так как с ней связана промышленная золотоносность. Помимо пирита, в виде самостоятельных выделений встречаются в небольших количествах пирротин и на отдельных участках - арсенопирит. Они распространены в основном на глубоких горизонтах и флангах за пределами рудной залежи. В виде микроскопических выделений в пирите преимущественно в пределах рудной зоны присутствуют (в порядке убывания): халькопирит, сфалерит, галенит, пентландит, миллерит.

При значительной монотонности минерального состава пиритовая минерализация на месторождении характеризуется разнообразием морфологических разновидностей: пылевидная вкрапленность и тонколинзовидные выделения, вкрапленность разобщенных кубических метакристаллов; прожилковые гнездово-линзовидные и желвакоподобные обособления пирита, сопровождаемые кварцем.

Во внешнем ореоле рудной зоны на крыльях антиклинали распространены выделения пирита первой и второй групп. Общее содержание пирита не превышает 0,5%. Рассеянный «фоновый» пирит внешнего ореола рудной зоны характеризуется повышенным содержанием никеля и кобальта, весьма малым содержанием мышьяка и преимущественно отрицательным знаком термоЭДС. Изотопный состав серы этого пирита имеет широкую диспесию значений 6S (от - 6,5 до +20%о), что свойственно сере, прошедшей цикл бактериальной сульфат-редукции. Золотоносность этих пиритов незначительна, редко превышает 1 г/т. В рудной зоне, где рассеянные вкрапленники пирита часто сопровождаются кварцем, она незначительно повышается и в редких случаях достигает десятков грамм на тонну.

В пределах зоны смятия при общем усилении интенсивности пиритовой минерализации (в среднем до 2-2,5 редко до 5%) преимущественное распространение получают пириты третьей группы.

Пирит, слагающий прожилки, помимо морфологии выделения отличается от вкрапленного комплексом признаков: повышенным содержанием мышьяка, положительным знаком термоЭДС, более однородным составом изотопов 634S от -6,5 до +11,5%о), что указывает на привнос серы из высокотемпературного гомогенизированного источника. Золотоносность этого пирита составляет десятки, иногда первые сотни грамм на тонну (в среднем 40-50, максимально — 316 г/т).

Присутствием кварц-пиритовых прожилков определяется промышленная золотоносность месторождения.

19

Золоторудные месторождения России

Помимо вкрапленности и прожилков в пределах рудной зоны отмечаются желвакоподобные обособления, насыщенные вкрапленным кристаллическим пиритом разного размера. Они представляют собой будины алевролитов и песчаников среди филлитовидных сланцев. Пирити-зированные будины являются одной из наиболее золотоносных морфологических разновидностей сульфидной минерализации в рудной зоне - среднее содержание золота в них составляет 57 г/т при колебаниях 21,6-112,8 г/т.

Кварцевые жилы широко распространены на месторождении и образуют жильное поле, прослеженное на поверхности на расстояние около 10 км при ширине 100-250 м. Кварцевые жилы отличаются разнообразной морфологией (от простых прямолинейных до чрезвычайно сложных извилистых), мощности их колеблются от нескольких сантиметров до первых метров. Выделяются два уровня концентрации кварцевых жил: вблизи поверхности (в пределах верхней части разреза хомолхинской свиты) и на глубине 300-400 м (в пределах средней подсвиты хомолхинской свиты). В промежутке между ними жилы менее развиты и, как правило, маломощны. По минеральному составу жилы разделяются на кварцевые (96-98% кварца) и карбонатно-кварцевые (70-80% кварца, 20-30% карбонатов). Из нерудных минералов в жилах присутствуют кальцит, анкерит, альбит, серицит, из рудных - пирит (до 1%), галенит, халькопирит, сфалерит, редко — самородное золото. По содержаниям сульфидов кварцевые жилы относятся к убогосульфидным.

Возрастные соотношения жил с прожилково-вкрапленной пиритовой минерализацией устанавливаются отчетливо по пересечениям и свидетельствуют о более молодом возрасте жил. Вместе с тем на месторождении наблюдаются не всегда достаточно четкие обратные взаимоотношения, что позволяет предполагать наличие и более ранних жил. Золото в кварцевых жилах распределено крайне неравномерно. Средний уровень содержаний, по данным большого количества проб, составляет около 2 г/т, максимальное содержание - до 226 г/т. Отдельные детально изученные жилы имеют содержания до 10 г/т при мощности не более 0,5 м и протяженности по простиранию 200-250 м и на глубину до 100 м. В связи со слабой золотоносностью и ограниченными запасами кварцевые жилы самостоятельного промышленного значения не имеют.

Золото в рудах самородное и связано с кварц-пиритовыми агрегатами. Около 65% выделений золота ассоциировано с пиритом, 15-20% - с другими сульфидами (сфалеритом, галенитом, халькопиритом, образующими включения в пирите) и 15-20% находится в кварце и на контактах кварцевых выделений с минералами вмещающих пород. Коэффициент корреляции между содержаниями золота и серы +0,7. Золото в основном наложено на пирит, а также на другие минералы; связанно

го трудноизвлекаемого золота, по данным рациональных анализов, 3,7-12,0%.

Основная масса золотин в отпрепарированном от вмещающих минералов виде имеет неправильную комковидную форму, реже - проволочковидную и дендритовидную. Облик зерен золота как в пирите, так и в кварце, одинаков, но в пирите преобладает более мелкое золото (0,001-0,05 мм), а в кварце часто встречаются золотины размером в десятые доли миллиметра и крупнее.

На месторождении четко выделяются две генетические группы самородного золота, различающиеся по пробе (840-880 и 900-920). Для более высокопробного золота характерны мелкие каплевидные выделения внутри кристаллов пирита часто вне связи с кварцем или другими сульфидами. Это золото, сингенетичное с метаморфогенным пиритом, образовалось преимущественно за счет укрупнения тонкодисперсного золота, присутствовавшего в осадочно-диагенетическом пирите. Самородное золото более низкой пробы является поздним, наложенным и отличается несколько более крупными размерами и преимущественно про-жилковыми формами выделений.

Серебро является единственным полезным компонентом, сопутствующим золоту. Содержания его в 2-3 раза ниже, чем золота. Серебро в руде находится в виде лигатуры в золоте (10-15%), примеси в галените (40-50%), сфалерите и халькопирите (25-40%).

И.Ф. Мигачев, А.И. Карпенко и др. (2008) подсчитали запасы серебра на месторождении в количестве 1541 т по кат. С2 при содержании 3,5 г/т Au. Ими также рекомендовано проведение фотометрической сепарации (ФМС), позволяющий отделять пиритсодержащие породы, в голове технологической цепочки, что позволяет повысить содержание золота в 1,7-2,1 раза.

Согласно одной из двух точек зрения -метаморфогенно-гидротермальной, растворы генерировались в основном при региональном метаморфизме, предшествовавшем внедрению гранитов. Основной источник золота - рудовмещающие толщи, сульфиды являются главными концентратами, золото в сульфидах и во вмещающих их толщах первоначально было тонко-дисперсным, рассеянным. Многократное его переотложение, укрупнение и перераспределение с образованием промышленных концентраций в благоприятных участках — следствие длительно и многоэтапно развивающихся последующих процессов эпигенеза, метаморфизма и гранитизации. Интрузивные гранитоиды конкудеро-мамаканского комплекса, завершившие развитие процессов гранитизации, оказали лишь дополнительное стимулирующее влияние на развитие процессов перераспределения и локализации оруденения.

Согласно постмагматически-гидротермальной концепции, высказанной С.Д. Шером и рядом других исследователей, основной этап концентрации

20

Ленская золоторудная провинция

золота в рудах отвечает становлению интрузивных гранитоидов орогенного конкудеро-мамаканского комплекса.

Особенности месторождения Сухой Лог как крупного объекта независимо от альтернативных генетических моделей включают:

- приуроченность к палеодепрессии, «вложенной» в более крупный прогиб, определяющий позицию рудного района;

- приуроченность к протяженному поясу риф-тогенеза длительного развития;

— приуроченность к асимметричным складчаторазрывным дислокациям, сформировавшимся в обстановке тектонического сжатия;

— наличие на глубине крупного скрытого гра-нитоидного плутона;

— «аномальный» стиль последовательности ру-дообразования — смена сульфидных ассоциаций существенно кварцевыми или их переплетение;

— необычная геохимическая ассоциация золота и никеля в продуктивной минерализации;

— проявление процессов корово-мантийного взаимодействия при формировании месторождения.

Вернинское и Невское месторождения, по данным А.И. Иванова (2008), приурочены к единому рудному полю, сложенному опрокинутой антиклинальной складкой. Рудные залежи обоих месторождений контролируются лежачим боком антиклинали (рис. 6).

Месторождение Вернинское находится в 10 км к юго-востоку от месторождения Сухой Лог.

Разрез по линии 2 --------► СВ

Разрез по линии 3

Рис. 6. Схематизированная геологическая карта Вернинско-Невского рудного поля, по А.Д. Баранову, В.К. Черепанову:

вендские свиты: 1 - вачская (сланцы высокоуглеродистые кварцевые, прослои песчаников углеродистых, кварцевых); пачки верхней подсвиты аунакитской свиты: 2 - третья и четвертая объединенные (переслаивание высокоуглеродистых сланцев с песчаниками, прослои известняков), 3 - вторая (сланцы углеродистые, прослои известковистых песчаников), 4 - первая (известняки углеродистые); 5 - средняя подсвита аунакитской свиты (переслаивание углеродистых сланцев с известковистыми песчаниками); пачки иижней подсвиты аунакитской свиты: 6 - третья (кварцевые песчаники с прослоями известковистых песчаников, алевролитов, горизонт известняков в средней части), 7 - вторая (переслаивание углеродистых сланцев с известковистыми песчаниками); 8 - линии разрезов и их номера; минерализованные зоны: 9 - на месторождении Вернинское, 10 - на месторождении Невское, 11 - жильно-прожилковая зона Первенец (на карте), 12 золотоносные жилы (на разрезе 2); 13 - горные выработки (на разрезе 2).

21

Золоторудные месторождения России

Месторождение, поданным Н.П. Попова и др. (1986), приведенным ниже, приурочено к сложно построенной складчатой зоне, в пределах которой выделяется серия кулисообразных чередующихся антиклиналей и синклиналей (рис. 7).

Рудовмещающими являются верхнепротерозойские породы аунакитской свиты, относящейся к верхней (бодайбинской) подсерии патомской серии (Ленский золотоносный район, 1971). Ау-накитская свита подразделяется на три подсвиты: нижнюю, представленную кварцитовидными песчаниками, часто известковистыми, с прослоями углесодержащих филлитовидных сланцев, среднюю, сложенную почти исключительно филлитовидными сланцами, и верхнюю, существенно карбонатную (известняки, известковистые песчаники, переслаивающиеся с филлитовидными сланцами и кварцево-слюдистыми песчаниками). Нижняя подсвита, в пределах которой локализованы главные рудные тела, расчленяется на три пачки. Характерной чертой этой части разреза является ритмичность, наиболее четко проявленная в третьей пачке нижней подсвиты. В каждом ритме снизу вверх известняки сменяются сланцами, затем песчаниками. Мощности ритмов колеблются от первых сантиметров до первых десятков метров, а отдельных прослоев — до первых метров.

Структурой, контролирующей положение Вернинского месторождения, является Вернинская

антиклиналь близширотного простирания, опрокинутая на юг. Северное ее крыло падает на север-северо-запад под углом 20-30°, южное, подвернутое в ту же сторону под углом 40-50°. На участке антиклинали протяженностью немногим более 1 км, где расположено месторождение, происходит изменение простирания шарнира с 280-290° на 320-340° и угла его погружения от первых градусов до 15-20°.

Строение антиклинали значительно осложнено разрывными нарушениями, среди которых наиболее широко развиты субширотные, представленные зонами сближенных кулисообразно расположенных разрывов мощностью 15-20 м, субмеридиональные и северо-западные разломы с крутым падением. Все эти нарушения наиболее отчетливо выражены на участке Вернинской антиклинали, где происходит изменение направления ее осевой поверхности. Здесь же крылья антиклинали осложнены многопорядковой складчатостью, широко развитой трещиноватостью, будинажем, осевым и внутрислоевым кливажем. Образованные сочетанием указанных элементов зоны смятия во многом похожи на Сухоложскую, но значительно меньше ее по размерам и разобщены между собой. Так же, как и на месторождении Сухой Лог, они вмещают золотое оруденение.

Вернинское месторождение представлено двумя основными геологопромышленными ти

Рис. 7. Схематическая геологическая карта Вернинского месторождения:

1 - аллювиальные отложения; 2 - вачская свита (углеродсодержащие филлитовидные сланцы с прослоями кварцитовидных песчаников); 3-5 - аунакитская свита, верхняя подсвита: 3 - третья пачка (углеродсодержащие филлитовидные сланцы с прослоями песчаников и известняков), 4 - вторая пачка (углеродсодержащие сланцы с прослоями кварцевых алевролитов, песчаников), 5 - первая пачка (известняки); 6 - аунакитская свита, средняя подсвита (углеродсодержащие филлитовидиые сланцы с прослоями кварцевых песчаников); 7 - аунакитская свита, нижняя подсвита, третья пачка (кварцитовидные песчаники с прослоями филлитовидных сланцев, известковистых песчаников, известняков), 8 - маркирующие горизонты известняков, 9 - тектонические нарушения, 10 - границы зоны развития кварцево-сульфидной минерализации, 11 - крупные кварцево-жильные зоны.

22

Ленская золоторудная провинция

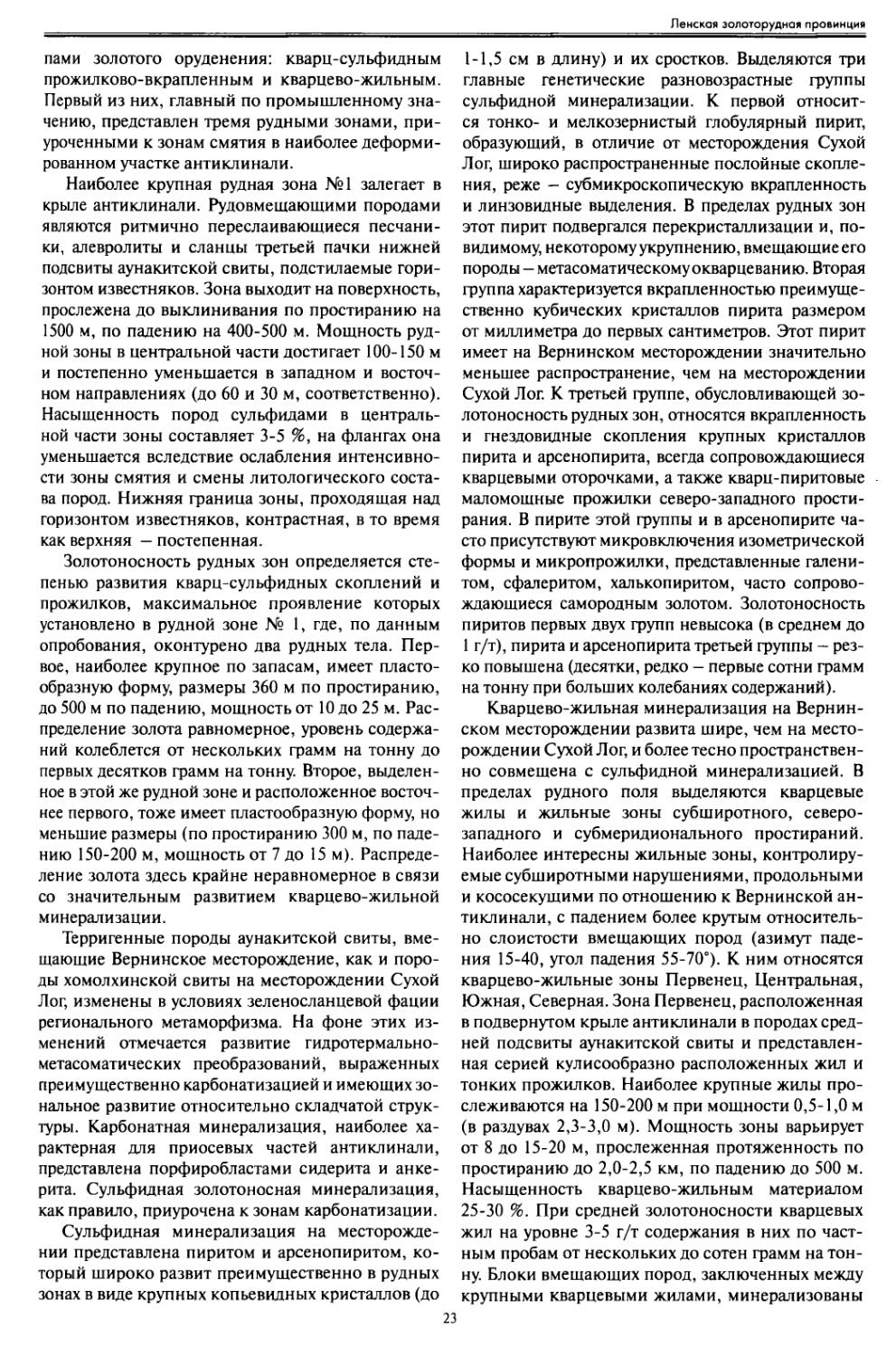

пами золотого оруденения: кварц-сульфидным прожилково-вкрапленным и кварцево-жильным. Первый из них, главный по промышленному значению, представлен тремя рудными зонами, приуроченными к зонам смятия в наиболее деформированном участке антиклинали.

Наиболее крупная рудная зона №1 залегает в крыле антиклинали. Рудовмещающими породами являются ритмично переслаивающиеся песчаники, алевролиты и сланцы третьей пачки нижней подсвиты аунакитской свиты, подстилаемые горизонтом известняков. Зона выходит на поверхность, прослежена до выклинивания по простиранию на 1500 м, по падению на 400-500 м. Мощность рудной зоны в центральной части достигает 100-150 м и постепенно уменьшается в западном и восточном направлениях (до 60 и 30 м, соответственно). Насыщенность пород сульфидами в центральной части зоны составляет 3-5 %, на флангах она уменьшается вследствие ослабления интенсивности зоны смятия и смены литологического состава пород. Нижняя граница зоны, проходящая над горизонтом известняков, контрастная, в то время как верхняя — постепенная.

Золотоносность рудных зон определяется степенью развития кварц-сульфидных скоплений и прожилков, максимальное проявление которых установлено в рудной зоне № 1, где, по данным опробования, оконтурено два рудных тела. Первое, наиболее крупное по запасам, имеет пластообразную форму, размеры 360 м по простиранию, до 500 м по падению, мощность от 10 до 25 м. Распределение золота равномерное, уровень содержаний колеблется от нескольких грамм на тонну до первых десятков грамм на тонну. Второе, выделенное в этой же рудной зоне и расположенное восточнее первого, тоже имеет пластообразную форму, но меньшие размеры (по простиранию 300 м, по падению 150-200 м, мощность от 7 до 15 м). Распределение золота здесь крайне неравномерное в связи со значительным развитием кварцево-жильной минерализации.

Терригенные породы аунакитской свиты, вмещающие Вернинское месторождение, как и породы хомолхинской свиты на месторождении Сухой Лог, изменены в условиях зеленосланцевой фации регионального метаморфизма. На фоне этих изменений отмечается развитие гидротермальнометасоматических преобразований, выраженных преимущественно карбонатизацией и имеющих зональное развитие относительно складчатой структуры. Карбонатная минерализация, наиболее характерная для приосевых частей антиклинали, представлена порфиробластами сидерита и анкерита. Сульфидная золотоносная минерализация, как правило, приурочена к зонам карбонатизации.

Сульфидная минерализация на месторождении представлена пиритом и арсенопиритом, который широко развит преимущественно в рудных зонах в виде крупных копьевидных кристаллов (до

1-1,5 см в длину) и их сростков. Выделяются три главные генетические разновозрастные группы сульфидной минерализации. К первой относится тонко- и мелкозернистый глобулярный пирит, образующий, в отличие от месторождения Сухой Лог, широко распространенные послойные скопления, реже — субмикроскопическую вкрапленность и линзовидные выделения. В пределах рудных зон этот пирит подвергался перекристаллизации и, по-видимому, некоторому укрупнению, вмещающие его породы — метасоматическому окварцеванию. Вторая группа характеризуется вкрапленностью преимущественно кубических кристаллов пирита размером от миллиметра до первых сантиметров. Этот пирит имеет на Вернинском месторождении значительно меньшее распространение, чем на месторождении Сухой Лог. К третьей группе, обусловливающей золотоносность рудных зон, относятся вкрапленность и гнездовидные скопления крупных кристаллов пирита и арсенопирита, всегда сопровождающиеся кварцевыми оторочками, а также кварц-пиритовые маломощные прожилки северо-западного простирания. В пирите этой группы и в арсенопирите часто присутствуют микровключения изометрической формы и микропрожилки, представленные галенитом, сфалеритом, халькопиритом, часто сопровождающиеся самородным золотом. Золотоносность пиритов первых двух групп невысока (в среднем до 1 г/т), пирита и арсенопирита третьей группы — резко повышена (десятки, редко — первые сотни грамм на тонну при больших колебаниях содержаний).

Кварцево-жильная минерализация на Вернинском месторождении развита шире, чем на месторождении Сухой Лог, и более тесно пространственно совмещена с сульфидной минерализацией. В пределах рудного поля выделяются кварцевые жилы и жильные зоны субширотного, северо-западного и субмеридионального простираний. Наиболее интересны жильные зоны, контролируемые субширотными нарушениями, продольными и кососекущими по отношению к Вернинской антиклинали, с падением более крутым относительно слоистости вмещающих пород (азимут падения 15-40, угол падения 55-70°). К ним относятся кварцево-жильные зоны Первенец, Центральная, Южная, Северная. Зона Первенец, расположенная в подвернутом крыле антиклинали в породах средней подсвиты аунакитской свиты и представленная серией кулисообразно расположенных жил и тонких прожилков. Наиболее крупные жилы прослеживаются на 150-200 м при мощности 0,5-1,0 м (в раздувах 2,3-3,0 м). Мощность зоны варьирует от 8 до 15-20 м, прослеженная протяженность по простиранию до 2,0-2,5 км, по падению до 500 м. Насыщенность кварцево-жильным материалом 25-30 %. При средней золотоносности кварцевых жил на уровне 3-5 г/т содержания в них по частным пробам от нескольких до сотен грамм на тонну. Блоки вмещающих пород, заключенных между крупными кварцевыми жилами, минерализованы

23

Золоторудные месторождения России

пиритом в виде послойных скоплений и вкрапленности, в целом с невысокой золотоносностью (на уровне 1 г/т). Однако на контактах с кварцевыми жилами содержания золота в таких пиритных скоплениях повышаются до десятков - первых сотен грамм на тонну.

Жильная зона Центральная локализована в при-осевой части антиклинали, она прослежена почти на 1 км по простиранию и около 300 м по падению. Золотоносность ее невысока - на уровне 1-2 г/т. Изучена зона пока недостаточно. Вмещающие породы представлены песчаниками со слабой минерализацией. Зоны Южная и Северная невелики по размерам, слабо золотоносны и мало изучены.

В кварцевых жилах месторождения Вернинского, на 95-99 % сложенных молочно-белым кварцем, часто присутствуют ксенолиты вмещающих пород, гнездовидные обособления карбонатов (кальцита, анкерита), а также выделения светлоокрашенной слюды типа мусковита. Из рудных минералов наиболее характерен пирит, реже, преимущественно в близширотных зонах, отмечаются сфалерит, галенит, халькопирит, блеклые руды, часто сопровождающиеся самородным золотом. Арсенопирит в жилах редок и обычно приурочен к ксенолитам вмещающих пород. Общее количество сульфидов в кварце не превышает 1 %.

Самородное золото, присутствующее в сульфидах Вернинского месторождения, представлено двумя генетическими группами: ранним, сингенетичным с сульфидами, высокопробным (930-970) и поздним, наложенным, отличающимся относительно большим размером выделений и пониженной пробой (920-940). Первое встречается в основном в кристаллах пирита и на контактах его с кварцем, второе более характерно для арсенопирита.

Самородное золото в кварцевых жилах крупное (класс +1,0 мм составляет более 50%) и крайне неравномерно распределенное. Оно обычно приурочено к зальбандам жил, либо концентрируется вблизи ксенолитов вмещающих пород или выделений сульфидов. Подавляющее большинство золотин имеет кристаллическую форму. Проба 910-940.

По технологическим свойствам руды кварц-сульфидного типа месторождения Вернинского аналогичны рудам Сухого Лога. Минералогически они отличаются повышенным содержанием крупнокристаллического арсенопирита. Сквозное извлечение металла из руды по схеме гравитационнофлотационного обогащения, рекомендуемой для данных руд, определяется на уровне 86,1 %. Руды кварцево-жильного типа легко обогатимы, 80-90 % золота в них извлекается гравитацией.

Планируется открытая отработка месторождения со средним содержанием 2,2 г/т Au и запасами 120 т Au.

Для месторождения Вернинского предполагается полихронное формирование оруденения со ступенчатым многоактным накоплением золота. Следует отметить большое влияние литологиче

ского фактора на размещение оруденения. Широко развитые на нем тонкослоистые пачки пород явились наиболее благоприятными для отложения осадочно-диагенетического пирита, а при более поздних процессах — для метасоматического развития карбонатов и сульфидов. В них наиболее полно реализовался структурный контроль при отложении поздних золотоносных сульфидов.

Невское месторождение по данным А. И. Иванова (2008) локализовано в запрокинутом крыле антиклинальной складки IV порядка в породах средней и верхней подсвит аунакитской свиты рифейского возраста. Средняя подсвита сложена углеродистыми пелитовыми сланцами с прослоями углеродистых алевролитов, песчаников и известняков; в основании верхней залегает горизонт известняков с прослоями алевролитов и углеродистых сланцев, на контактах с которым располагаются минерализованные зоны. Выше отмечаются углеродистые сланцы с прослоями кварцевых алевролитов, алевритовых сланцев и песчаников. Породы интенсивно рассланцованы, углы их падения 50-60°.

Золотоносные минерализованные зоны выделяются с обеих сторон карбонатной пачки, играющей рудолокализующую роль, и характеризуются интенсивным проявлением железо-магнезиальной карбонатизации, прожилково-вкрапленной кварц-пирит-арсенопиритовой минерализации и жиль-но-прожилкового окварцевания. Установлена серия таких зон, размеры которых по простиранию 100-800 м, по падению 50-300 м. Наиболее крупная Восточная зона на стадии предварительной разведки прослежена на 1100 м по простиранию и на 300-500 м по падению. Она приурочена к контакту углеродистых сланцев с прослоями песчаников средней подсвиты и горизонта известняков верхней подсвиты аунакитской свиты. Последний служит «подошвой» (так как находится в запрокинутом залегании) минерализованной зоны и, по-видимому, геохимическим барьером при рудоотложении. Зона имеет мощность от 10-30 до 90-110 м, характеризуется проявлением кварц-арсенопиритовой и пиритовой минерализации с содержанием сульфидов >0,5-2,5%. Распределение сульфидной минерализации неравномерное, количество сульфидов увеличивается в зонах окварцевания и вблизи кварцевых жил.

Сульфидная минерализация представлена вкрапленным (пирит, арсенопирит) и прожилко-вым типами. Прожилки имеют кварц-пиритовый, кварц-пирит-арсенопиритовый и кварц-арсено-пиритовый составы. Первые две разновидности преобладают, ориентированы согласно слоистости и сосредоточены в участках зоны, где наряду с кварц-сульфидной минерализацией интенсивно проявлено жильно-прожилковое окварцевание.

Среди второстепенных рудных минералов установлены сфалерит, халькопирит, галенит, блеклые

24

Ленская золоторудная провинция

руды. Нерудные минералы представлены кварцем, полевым шпатом, серицитом, а также железисто-мегнезиальными карбонатами и углистым веществом.

Золото в значительной степени свободное — 25-28%, в сростках — 20-27%, в сульфидах — 16-19%, в пленках - 12-14%, в кварце - 20%. Преобладает размерность золота свыше 20мкм — 61-65%, свыше 3 мкм — 35-40%.

Собственно околорудные изменения отсутствуют. Условно к ним относятся метаморфоген-но-гидротермальные изменения пород: вкрапленность железисто-магнезиальных карбонатов (анкерита и сидерита), а также метакристаллов пирита, распространенные в рудовмещающей толще пород в пределах всей минерализованной зоны месторождения.

Первичное накопление золота в районе месторождения происходило в процессе осадконакопления. В результате палеозойского метаморфизма оно было перераспределено с формированием убогих по содержаниям прожилково-вкрапленных кварц-сульфидных и кварцево-жильных руд (минерализованной зоны месторождения). Промышленное оруденение связывается с плутогенно-гидротер-мальной деятельностью позднепалеозойских гра-нитоидов.

Оруденение на Невском месторождении представлено двумя геолого-промышленными типами: золото-сульфидными линзовидно-пластовым и золото-кварцевым прожилково-жильным. Также встречаются отдельные кварцевые жилы с золотом.

На месторождении выделены «Северная» и «Южная» субширотные л инзоидно-пластовые зоны (залежи) прожилково-вкрапленных кварце-во-сульфидных руд. Содержания сульфидов составляют 0,5-2,5%. Представлены они в основном пиритом и арсенопиритом, подчиненно халькопиритом, сфалеритом, галенитом. Зоны крутопадающие (45°), протяженность их до 1600 м (надежно прослежены на 300-500 м), мощность 10-100 м.

Рудное тело мощностью 5-14 м (средняя 8 м) разведано в «Южной» зоне. Большая часть золота находится в свободной минеральной форме, размер зерен золота до 0,08 мм, пробность его колеблется от 880 до 960. Содержания золота варьирует от 0,3 г/т до 4,7 г/т, среднее содержание — 2,58 г/т.

Золото-кварцевое оруденение изучено на поисково-оценочной стадии работ и представлено двумя зонами сближенных кварцевых жил, а также отдельными кварцевыми жилами. Жилы мало-сульфидные (до 1 %) круто- и пологозалегающие, в основном субширотного и северо-западного простирания. Выявлено более 80 жил.

Кварцево-жильная зона субширотного простирания имеет длину 200-300 м, мощность 5-35 м и прослежена по отдельным выработкам на глубину 300 м. Насыщенность зон жилами и прожилками — до 10%. Мощность кварцевых жил в основном 5-50 см, реже 1-2,5 м. Рудная минерализация представлена пиритом, сфалеритом, арсенопиритом,

галенитом и халькопиритом. Содержание золота — от следов до 21,3 г/т.

Наиболее изученные отдельные мощные золотоносные кварцевые жилы — «Главная и «Восточная». Протяженность этих жил — 150-200 м, мощность от 0,2 до 3 м, прослеженная глубина — 100-300 м. Содержание золота — от следов до 1236 г/т (в рудных столбах 4,4-14,1 г/т). Золото в кварцевых жилах свободное, размер зерен золота от долей до 2 мм, пробность - 921-938.

При среднем содержании 2,68 г/т Au, месторождение оценивается в 20 т, прогнозные ресурсы 17 т Au.

Результаты технологических исследований показали возможность переработки различных типов руд месторождения по единой схеме рудоподготов-ки и стадиального гравитационного обогащения с дальнейшей гидрометаллургической переработкой богатого концентрата методом активного выщелачивания и сорбционного выщелачивания промпродукта. Содержание металла в отвальных хвостах обогащения по предполагаемой схеме составит 0,48-0,5 г/т. Извлечение золота в гравитационный концентрат 73,9-84% в зависимости от содержания золота в исходной руде. Суммарное извлечение золота при раздельном цианировании богатого гравитационного концентрата и промпродукта 97,6-98% (от операции). Золото является единственным ценным компонентом.

Месторождение Голец Высочайший по данным Ю.П. Казакевич и др. (1971) приурочено к восточному периклинальному замыканию и крыльям Каменской антиклинали (рис. 8), осложняющей более крупную Хомолхино-Илигирскую синклиналь. Ядро антиклинали сложено мраморизован-ными известняками баракунской свиты, крылья — сланцами, алевролитами и песчаниками валюх-тинской свиты. Каменская антиклиналь осложнена дополнительной более мелкой складчатостью и разбита системой сколовых трещин северо-западного простирания.

Развита как пиритовая, так и пирротиновая минерализация. Сульфиды слагают тонкие прерывистые прожилки и образуют вкрапленность в породах. Распределение сульфидной прожилково-вкрапленной минерализации строго контролируется положением нижней сланцевой подсвиты валюхтинской свиты, что обусловлено вещественным составом пород, высокой «науглерождено-стью» рудовмещающей пачки алевропесчаников и филлитовидных сланцев.

Месторождение Голец Высочайший представлено пологопадающей (15°) пластовой прожилково-вкрапленной кварцево-сульфидной зоной в углисто-глинистых сланцах. Рудное тело имеет седловидную форму, где центральная часть залежи эродирована, а крылья образуют два рудных участка: Западный с северо-западным склонением и Восточный с северо-восточным. Общая протяженность рудного тела по простиранию — 1500 м и падению — 500 м, при мощности от 3 м до 21 м.

25

Золоторудные месторождения России

По данным А.И. Иванова (2008) собственно месторождение локализовано в пределах Каменской флексуры субширотного простирания, называемой многими исследователями Каменской антиклиналью. Флексура — посуществу крупный пластичный разлом - деформирует нормальное крыло Имнях-ской синклинали, имеет ширину —500 м, падение осевой поверхности на север под углом 40-50°, вертикальную амплитуду перемещения взброшенного северного крыла 300-500 м. Структура сформировалась позднее линейной складчатости и после этапа гранитогнейсового куполообразования, с которым связаны резкое запрокидование линейных складок и осложнение их надвигами. Таким образом, флексура деформирует уже осложненную синме-таморфическими надвигами лежачую синклиналь и имеет постметаморфический возраст. В обоих ее крыльях проявлена интенсивная разнопорядковая осложняющая складчатость. Осевые поверхности складок имеют углы падения 40-45° и субпараллельны осевой поверхности флексуры. По комплексу геофизических и геохимических признаков многими авторами выделяется секущая субмеридиональная зона деформаций, к узлу пересечения которой с Каменской флексурой и приурочено промышленное оруденение. В горных выработках наблюдаются многочисленные зонки дробления аналогичной ориентировки, а гравиметрическая отрицательная аномалия позволяет предполагать рудообразующую роль скрытого интрузива.