Text

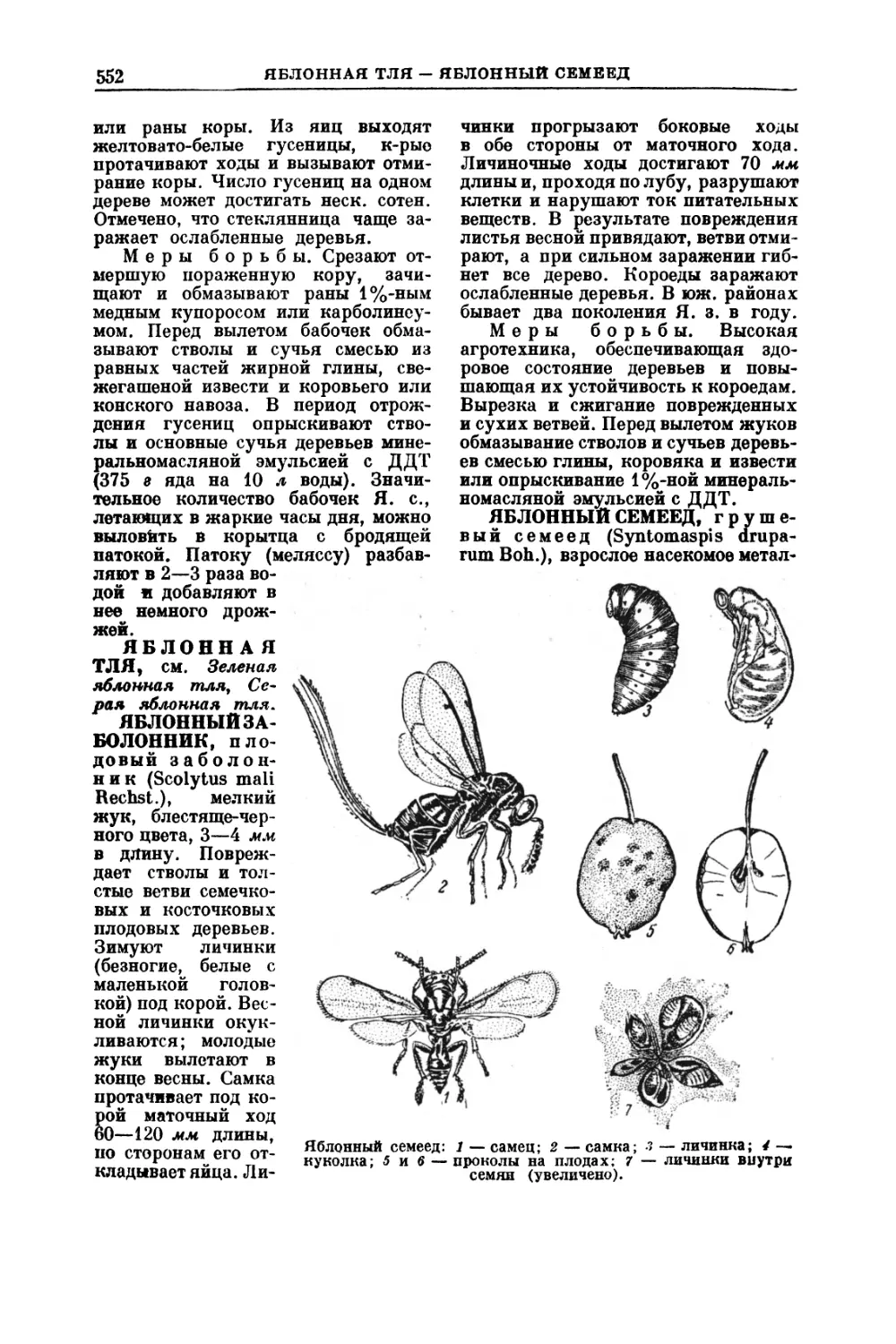

СЛОВАРЬ-

СПРАВОЧНИК

САДОВОДА

Государственное издательство

сельскохозяйственной литературы

Москва • 195 7

Scan AAW

От издательства

Словарь-справочник садовода рассчитан на специалистов-садо-

водов, бригадиров садоводческих бригад, специалистов сельского

хозяйства, колхозников, рабочих и служащих, имеющих приуса*

дебные сады.

В Словаре-справочнике даются краткие объяснения различных

понятий из отрасли садоводства (по биологии и сортименту плодо¬

вых и ягодных культур, агротехнике, защите растений от вреди¬

телей и болезней, организации территории садов, организации труда

и др.); опубликован ряд статей о наиболее выдающихся деятелях

садоводства. Кроме того, в Словаре-справочнике даются термины

и понятия из других отраслей знания (агрохимии, почвоведения,

метеорологии и др.), но лишь в тех случаях, когда это имеет

отношение к садоводству. Виноградарство как отдельная большая

отрасль полностью не освещено, за исключением некоторых вопросов.

Словарь-справочник содержит более 1000 статей, расположен¬

ных в алфавитном порядке.

Текст статей иллюстрируют свыше 400 рисунков, часть из кото¬

рых дана в виде цветных таблиц.

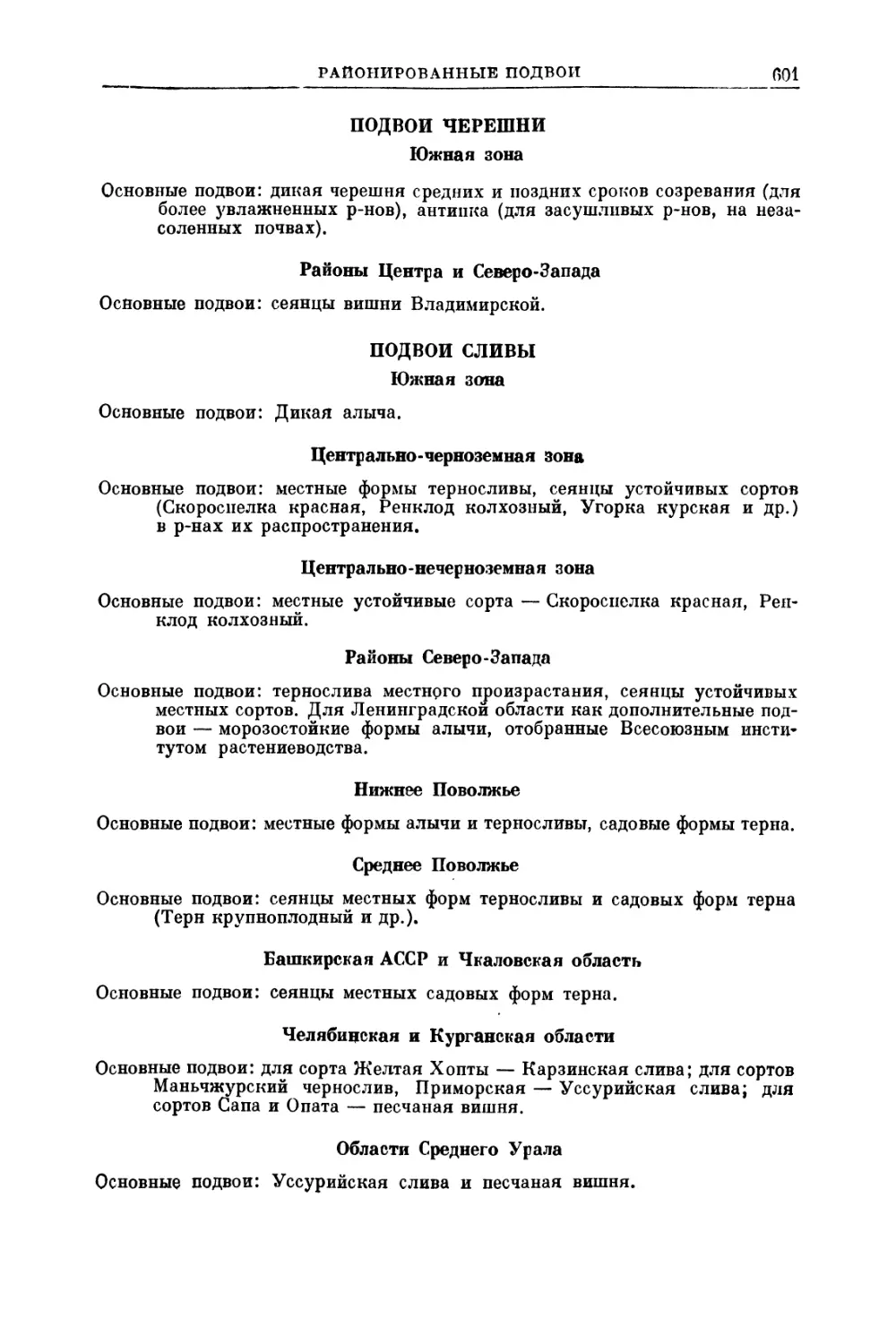

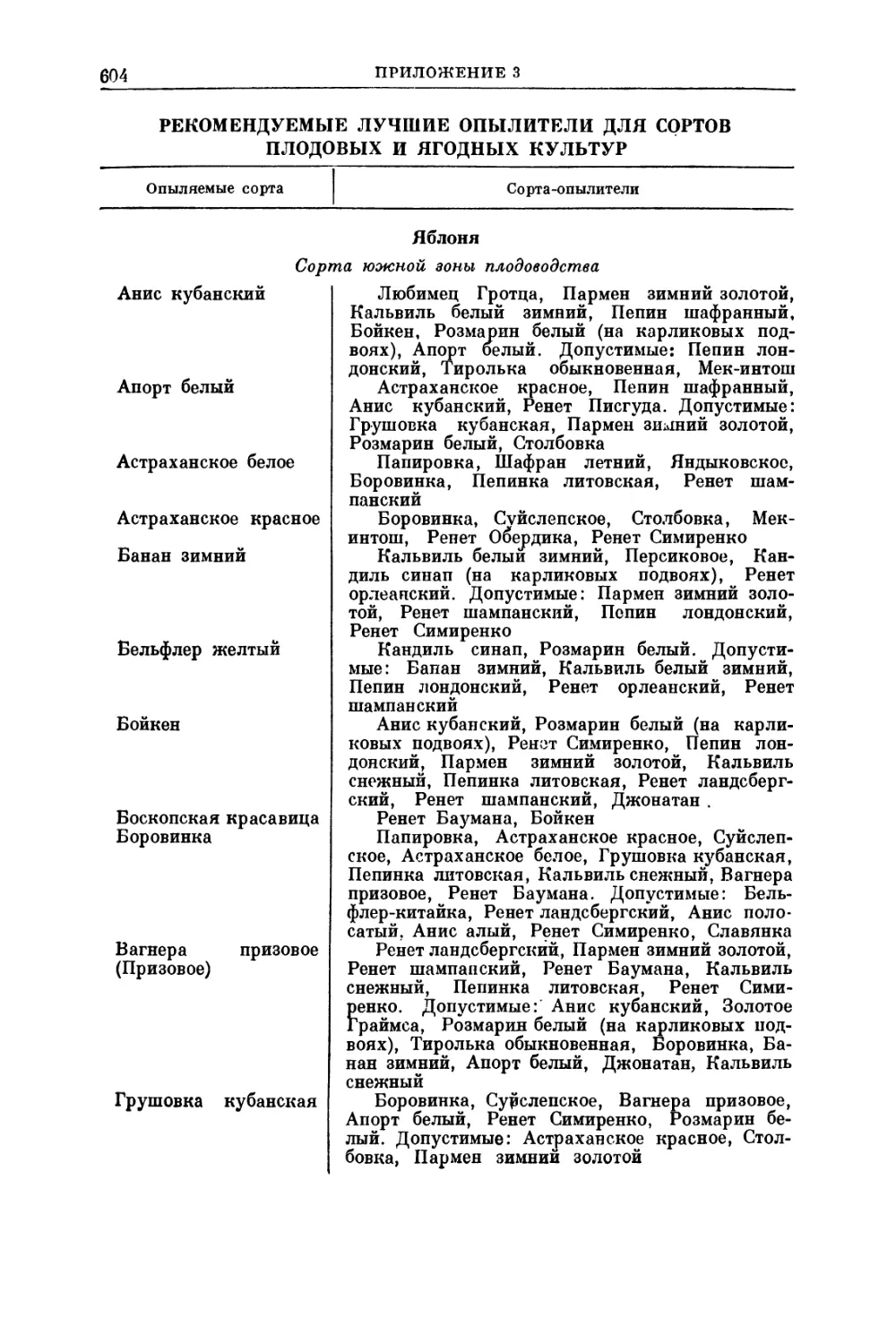

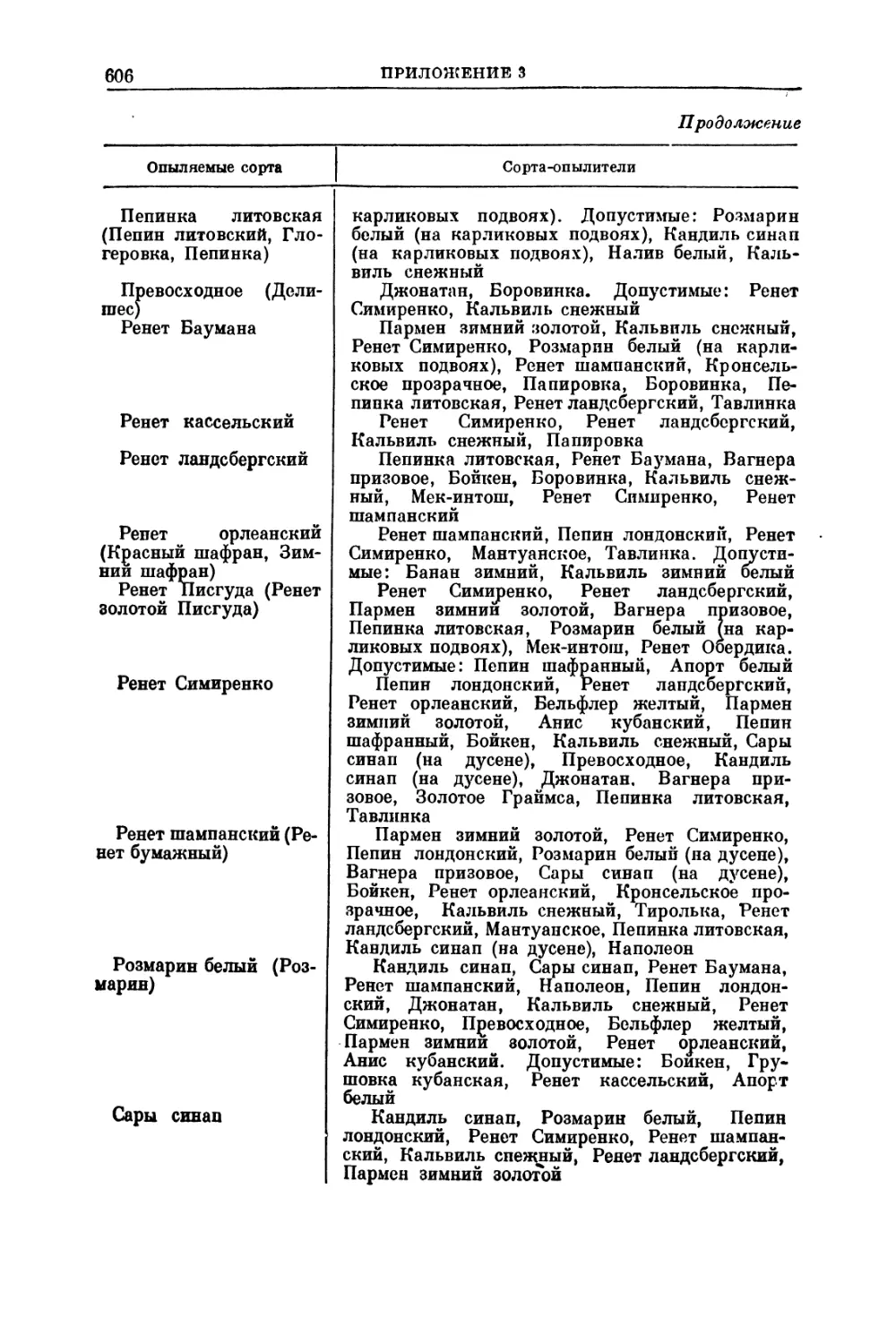

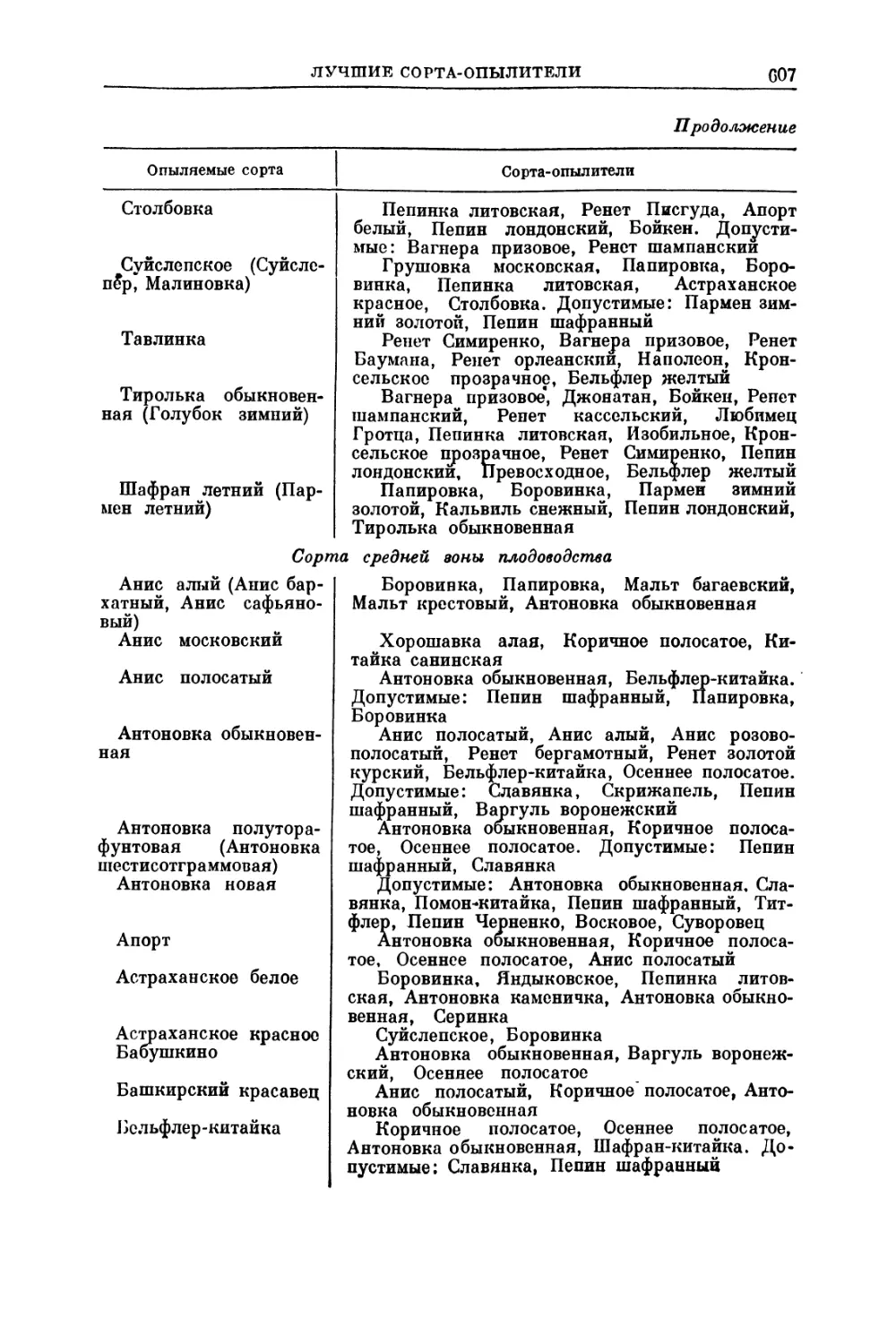

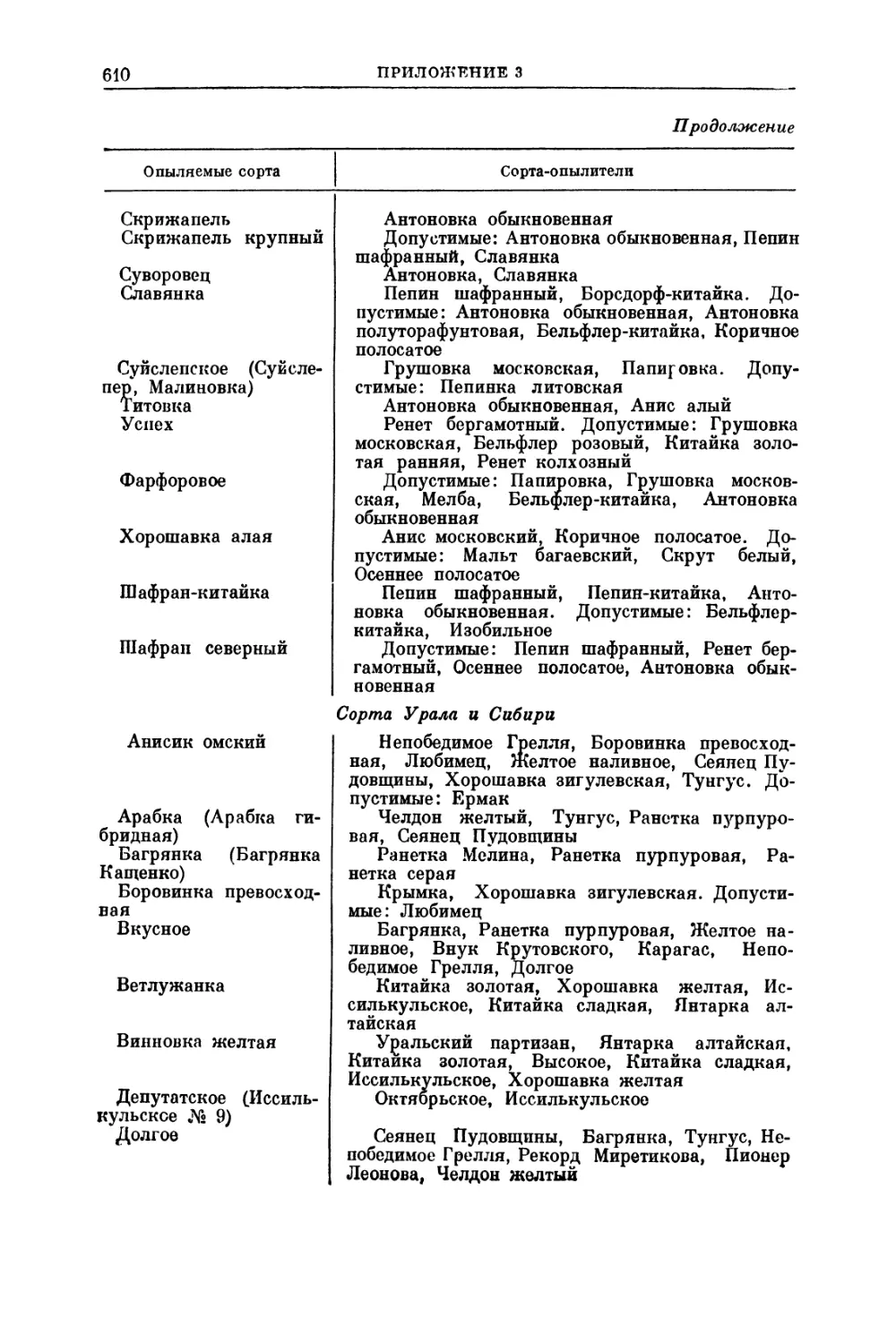

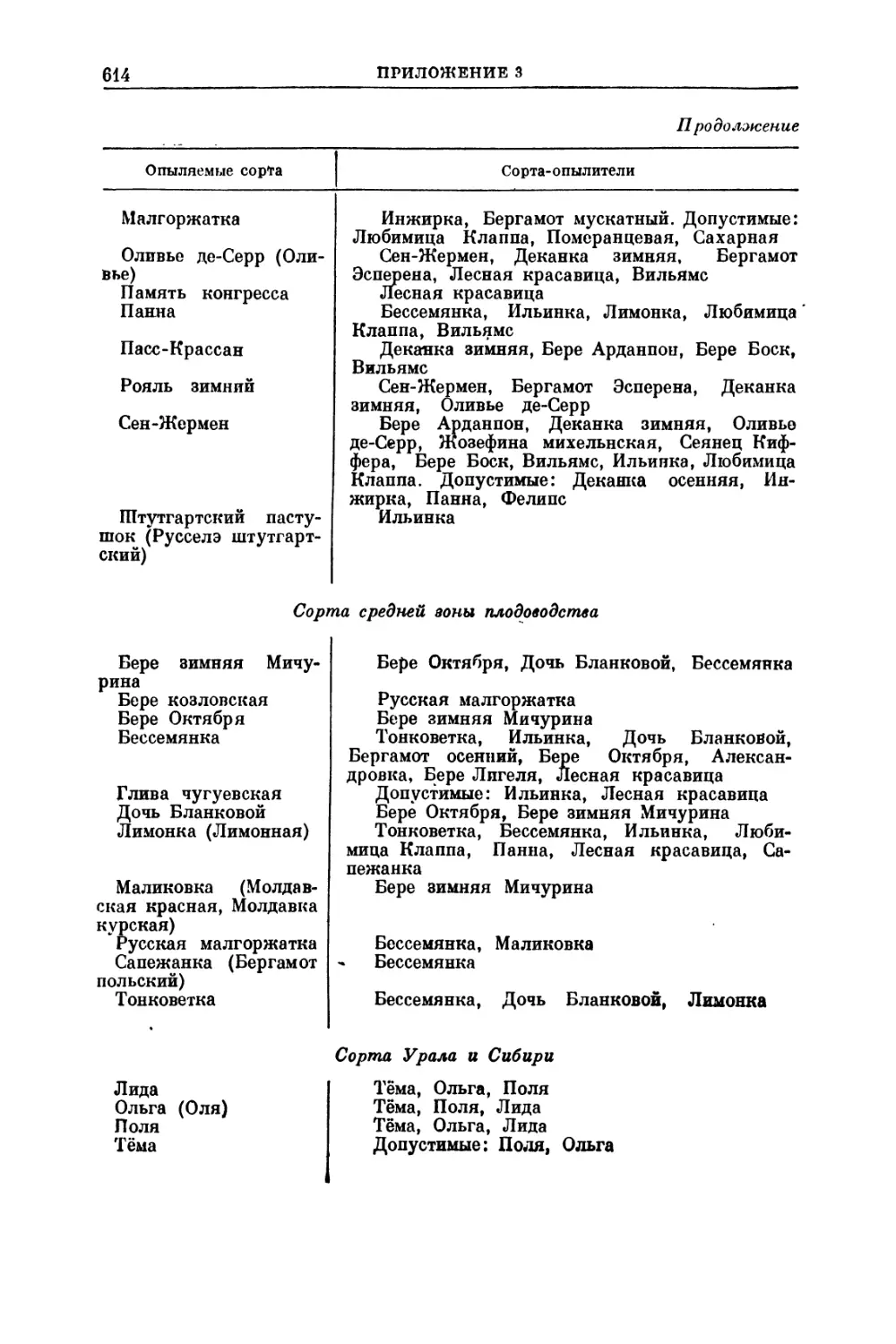

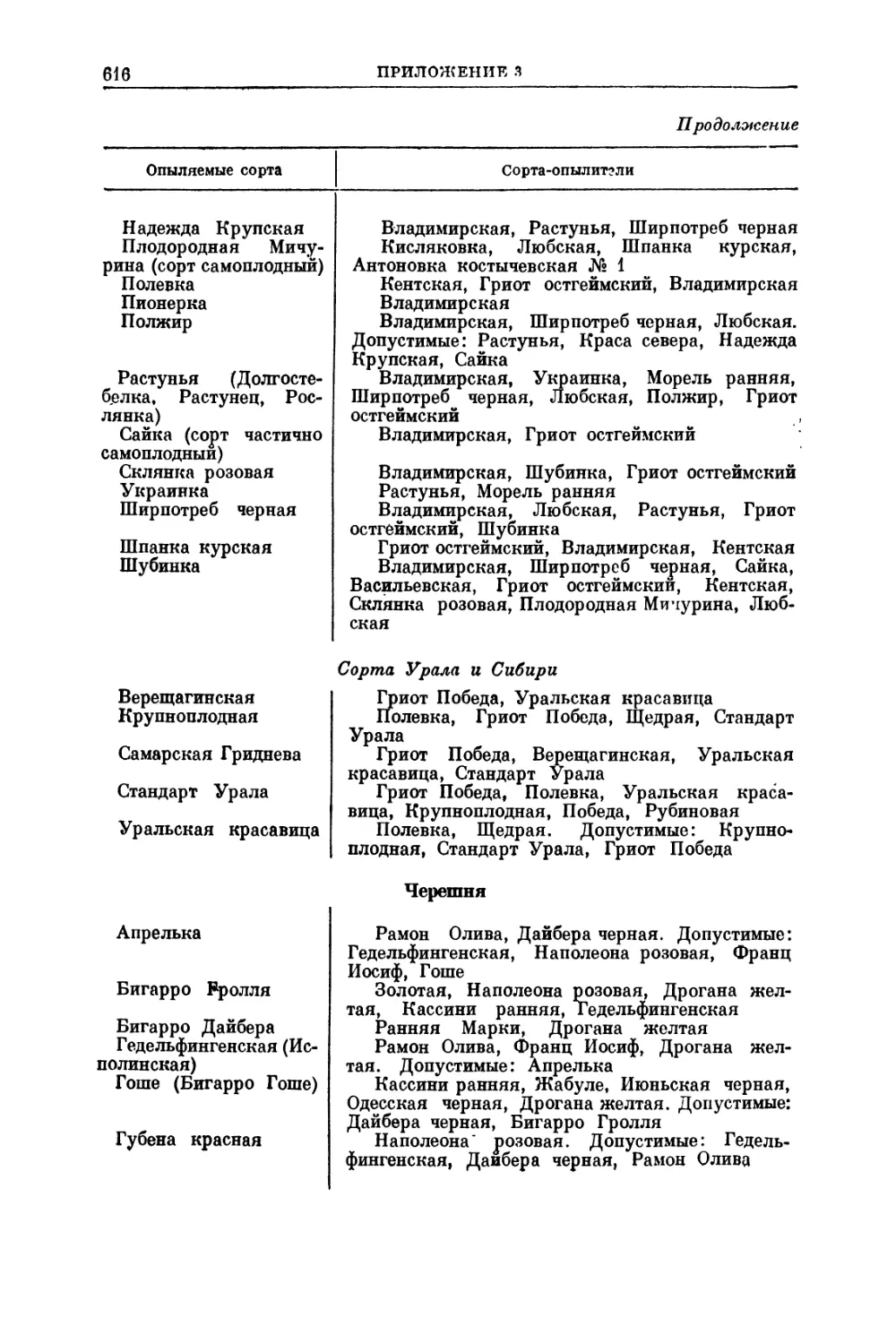

В Словаре-справочнике даны три приложения: «Основные сорта

плодовых и ягодных культур, рекомендуемые для различных

районов и плодовых зон СССР», «Районированные подвои», «Луч¬

шие опылители для сортов плодовых и ягодных культур» и «Крат¬

кий список литературы по вопросам садоводства».

Отзывы и пожелания о Словаре-справочнике просьба направлять

по адресу: Москва, Б-66, 1-й Басманный пер., дом 3, Сельхозгиз.

1*

АВТОРЫ:

Антонов М. В., Бахарев А. Н., Блинов Л. Ф., Борисоглеб¬

ский А. Д., Гар К. А., Гарина К. П., Горшин П. Ф., Гутиев Г. Т.,

Делицина А. В., Дуброва П. Ф., Евтушенко А. Ф., Егоров В. И.,

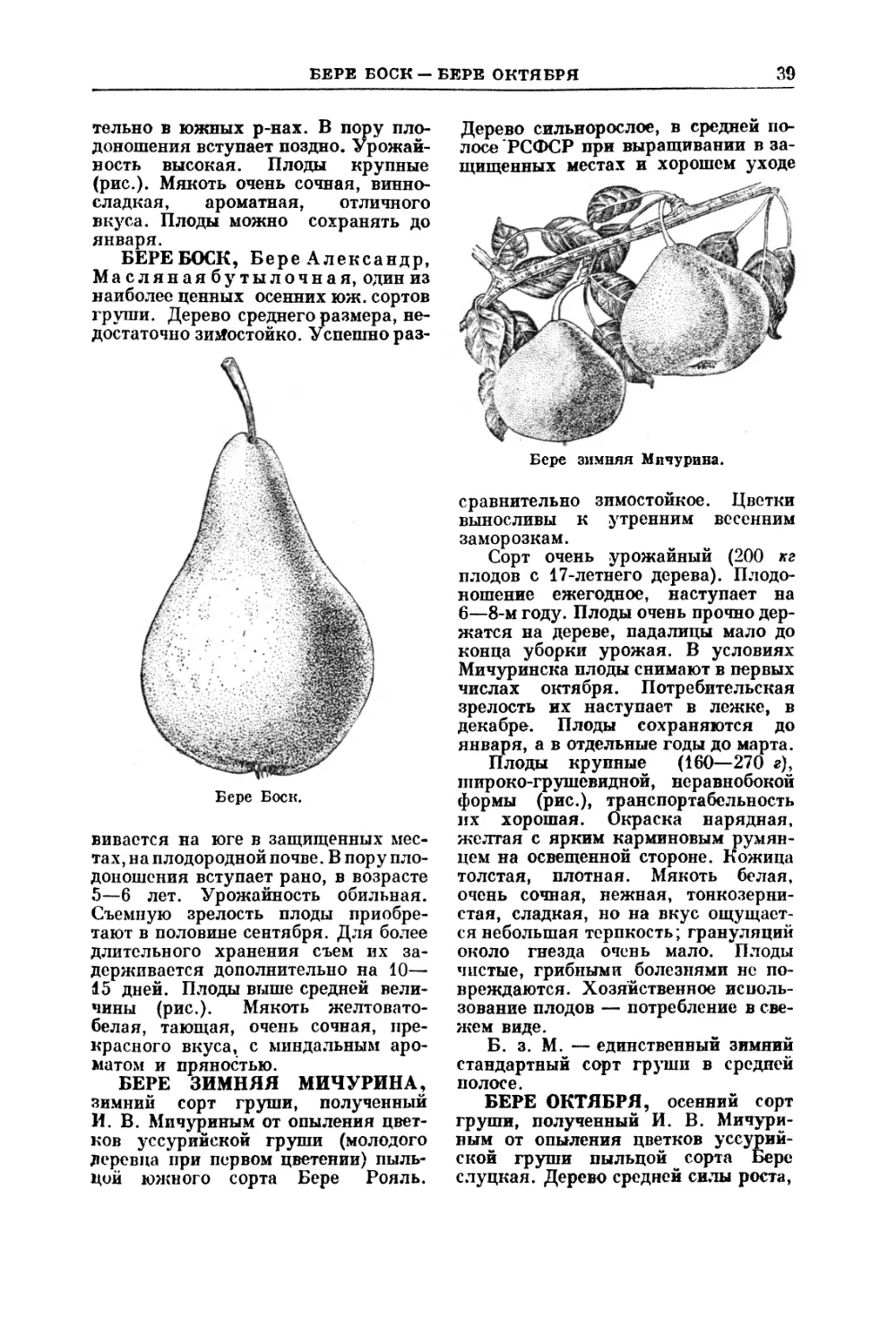

Еременко JI. Л., Ефимов В. А., Жилицкий Я. 3., проф. Жуч¬

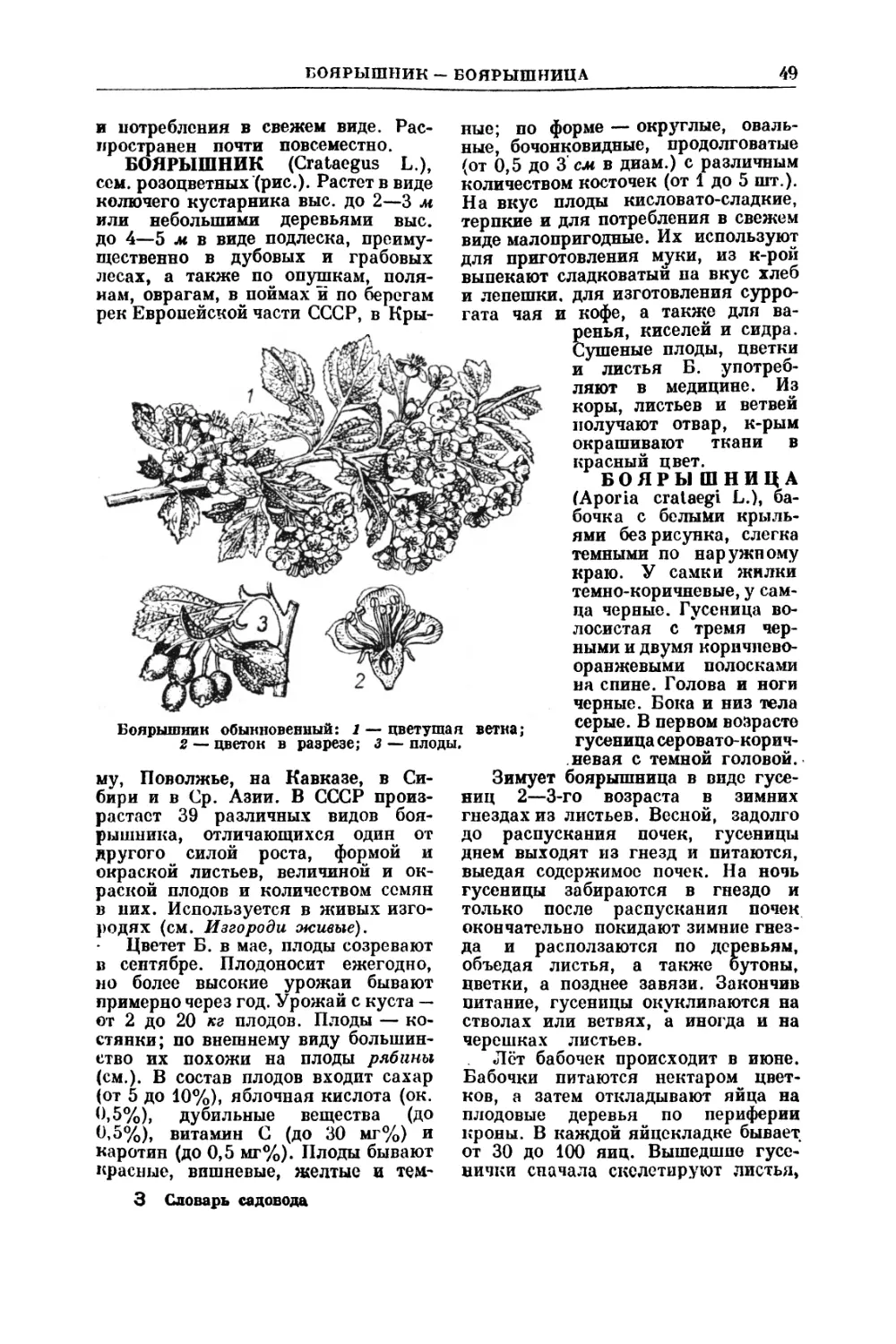

ков Н. Г., Заец В. К., Искольдская Р. Б., Камшилов Н. А.,

проф, Колесников В. А., Колесников Е. В., Костина К. Ф.,

Круглова В. А., Леонтьева М. Н., Лесюк Е. А., Мухин Е. Н.,

Назарян Е. А., проф. Негруль А. М., Одинцов В. А., Оста¬

пенко В. И., Петрусевич П. С., проф. Простосердов Н. Н.,

Рукавишников Б. И., Рябов И. Н., Сабуров Н. В., Сабуро¬

ва Т. Н., Савздарг В. Э., Семин В. С., Симонова М. Н., Смоль-

янинова Н. К., Соболева В. П., Тарасенко М. Т., Фетисов Г. Г.,

Чижов С. Т., проф. Чугунин Я. В., Язвицкий М. Н. и другие.

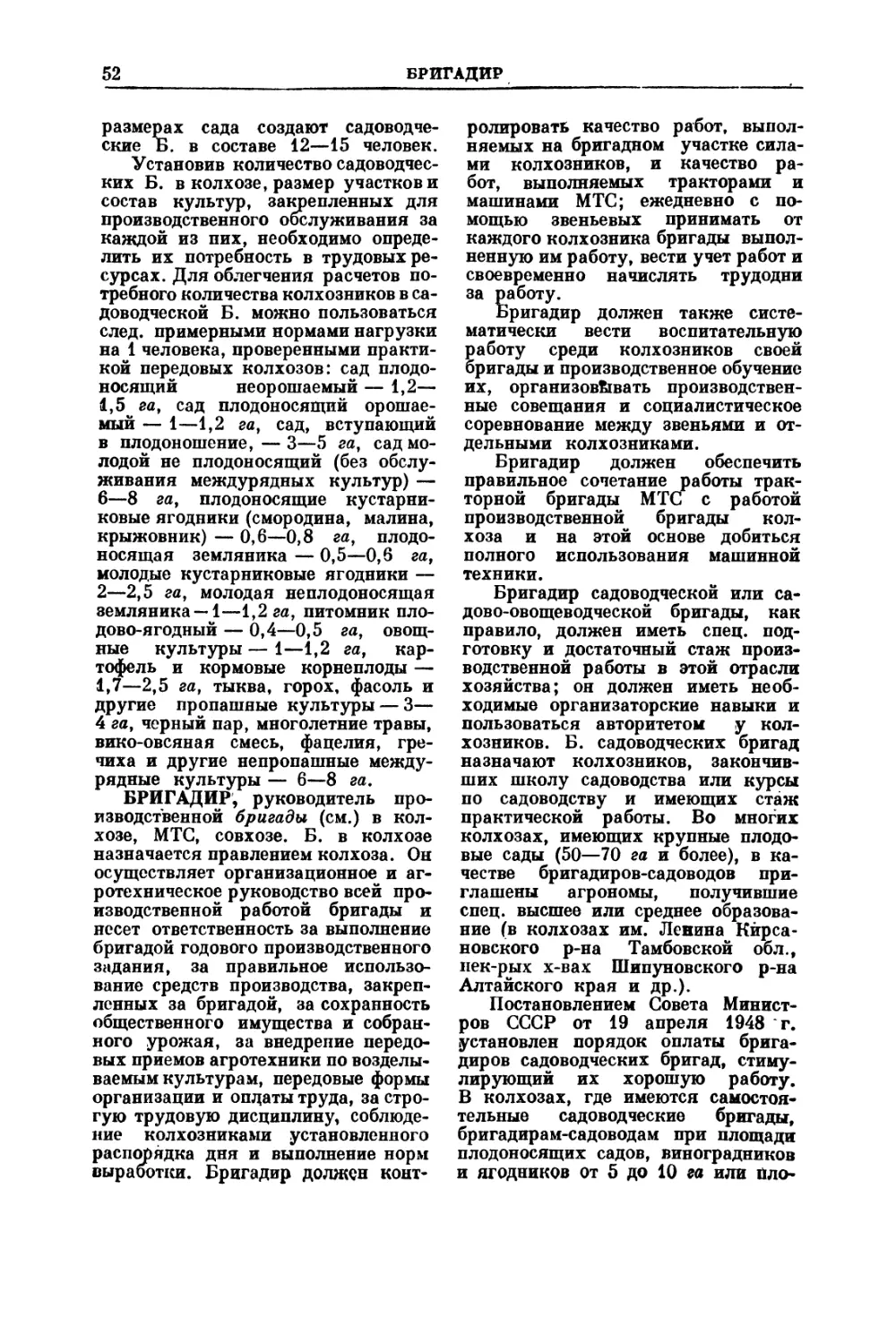

Составитель

Н. А. Камшилов

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ-СПРАВОЧНИКОМ

Весь материал расположен в алфавитном порядке по наименованиям

статей (терминам). Названия растений, сортов, процессов или мероприятий,

состоящие из одного слова (например, БОЯРЫШНИЦА, ВИШНЯ, КУЛЬ¬

ТИВАЦИЯ) и сложные названия, состоящие из двух и более слов (ВИШНЕ¬

ВЫЙ СЛИЗИСТЫЙ ПИЛИЛЬЩИК, ГОРШЕЧНО-КАДОЧНАЯ КУЛЬ¬

ТУРА, МЛЕЕВСКАЯ КРАСАВИЦА), размещены так, как они обычно произ¬

носятся. Однако из этого правила в отдельных случаях редакция допускала

исключения. Поэтому, если нет статьи на первое слово, ее следует искать

в алфавитном порядке на второе слово.

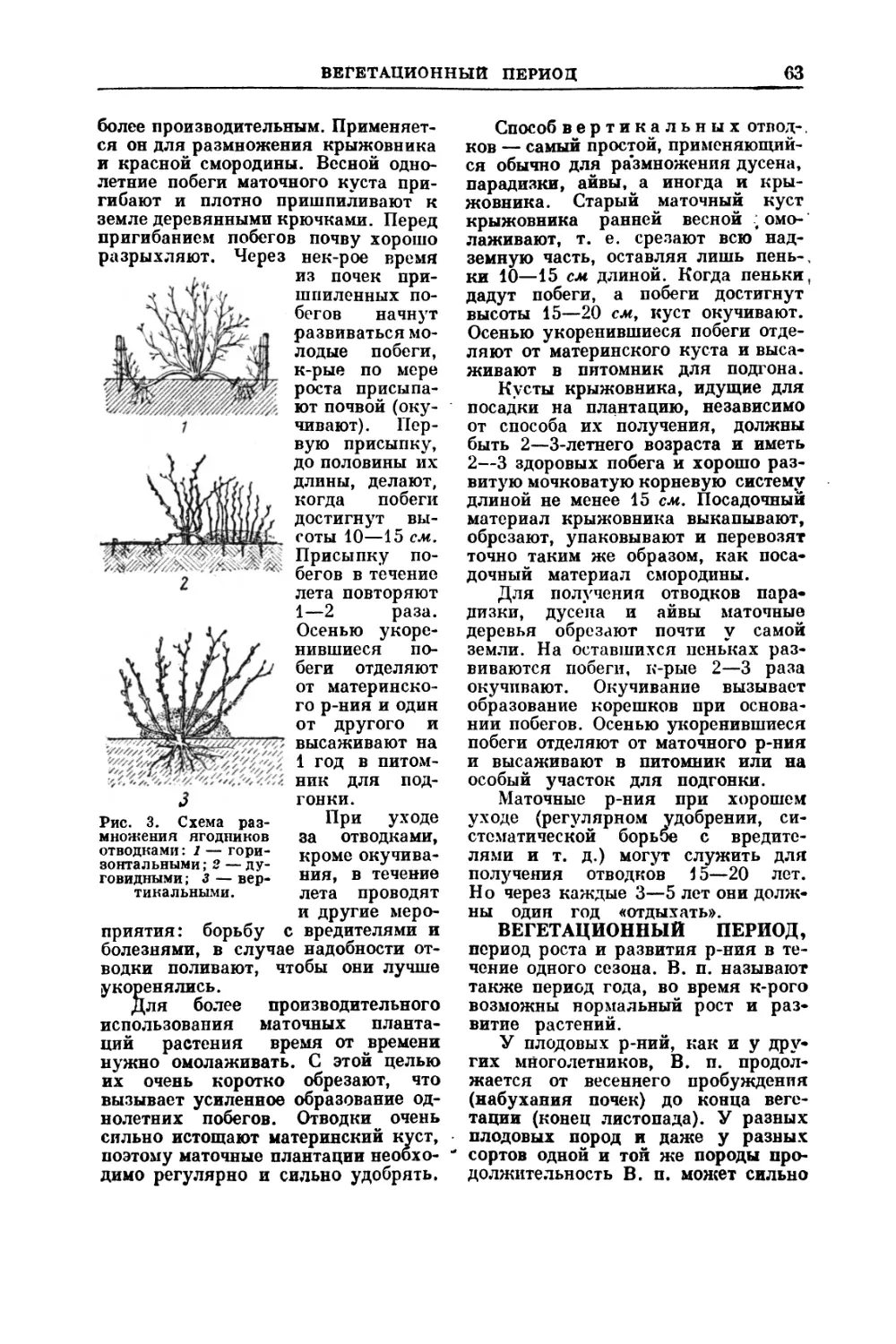

Название каждой статьи (термин) печатается крупным шрифтом (ЕЖЕ¬

ВИКА, МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТУРЫ и т. д.), дополнение к термину или

его синонимы — обычным шрифтом, но в разрядку (ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕР¬

ЗАНИЯ плодов и ягод, ИНЖИР, фиговое дерево). Термин,

повторяемый в статье, приводится сокращенно в виде начальных букв входя¬

щих в него слов (ВЫЗРЕВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ — В. д., ОПЫЛИВА-

НИЕ — О.).

Многие статьи, помещенные в Словаре-справочнике, взаимосвязаны,

поэтому нередко в статьях даются ссылки на другие статьи, дополняющие

данный текст. Название статьи, на которую дается ссылка, набирается

курсивом (например, см. Меры предосторожности при работах с ядами).

Наряду с вышеуказанными и общепринятыми сокращениями, такими,

как колхоз, совхоз, трудодень, МТС, применяются также сокращения,

которые допускаются обычно в словарях, энциклопедиях п другой справочной

литературе. Список основных сокращений приводится,

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ДЛЯ СЛОВАРЯ-СПРАВОЧНИКА САДОВОДА

акад. — академик

в., вв. — век, века

вост. — восточный

в т.ч. — в том числе

выс. — высота

г., гг. — год, годы

г., гг. — город, города

гл. обр, — главным образом

гос. — государственный

ГОСТ — государственный общесоюз¬

ный стандарт

губ. — губерния

д. б. — должно быть

диам. — диаметр

дл. — длина

Др. — Другой, другие

европ. — европейский

зап. — западный

ин-т — институт

и т. д. — и так далее

и т. п. — и тому подобное

к-рый — который

л. с. — лошадиная сила

м. б. — может быть

мес. — месяц

мин. — минута

млн. — миллион

млрд. — миллиард

МСХ — Министерство сельского хо¬

зяйства

МТС — машинно-тракторная стан¬

ция

напр. — например

наст. — настоящий

нек-рый — некоторый

неск. — несколько

н.-и. — научно-исследовательский

обл. — область

ок. — около

пром. — промышленный

пр. — прочее

проф. — профессор

p., pp. — река, реки

руб. — рубль, рублей

р-ние — растение

рис. — рисунок

р-н — район

сад-во — садоводство

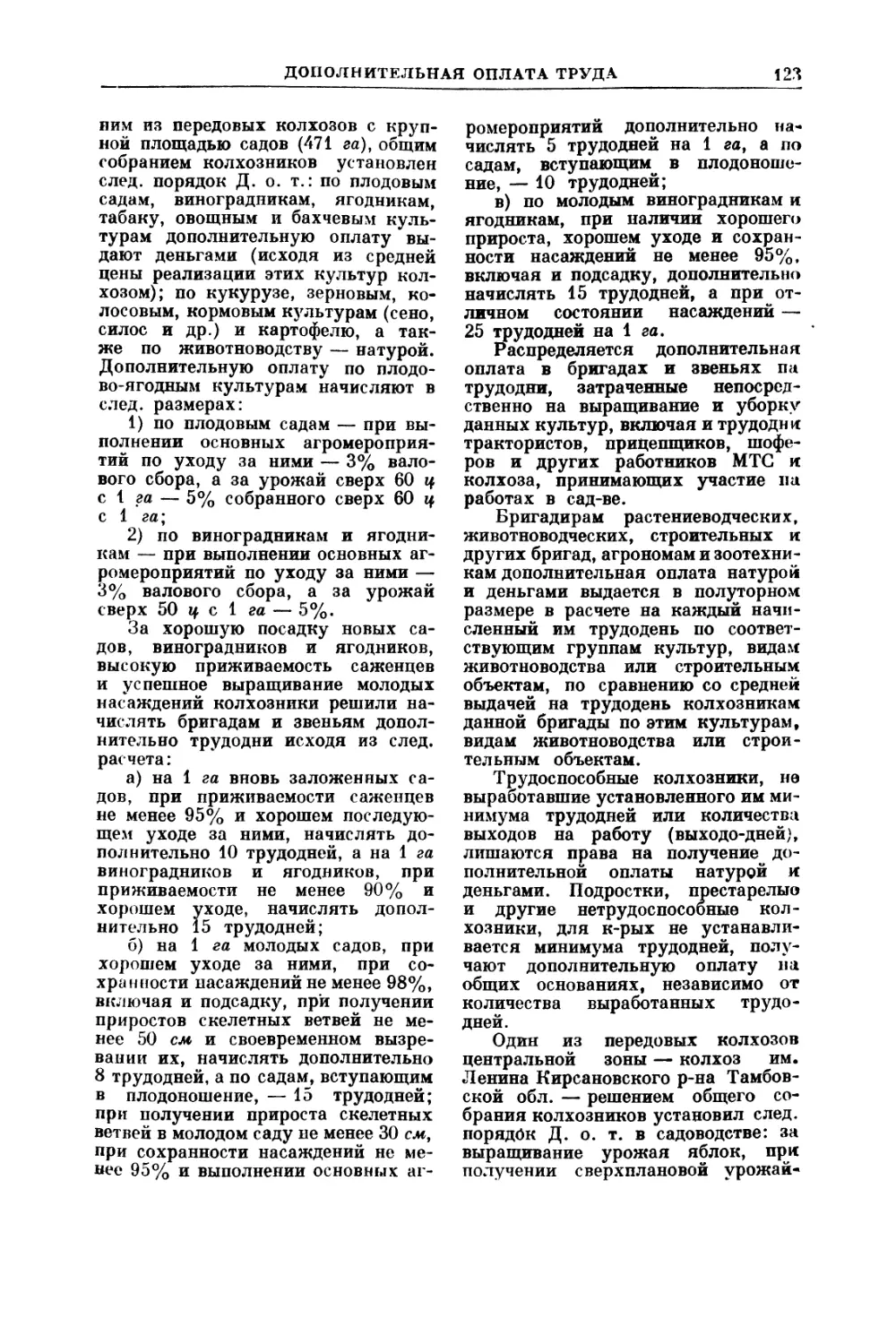

св. — свыше

сев. — северный

сек. — секунда

сем. — семейство

след. — следующий

см. — смотри

соц. — социалистический

спец. — специальный

ср. — средний

с.-х. — сельскохозяйственный

с. х-во — сельское хозяйство

тыс. — тысяча

табл. — таблица

темп-ра — температура

т. к. — так как

так наз. — так называемый

так. обр. — таким образом

хим. — химический

х-во — хозяйство

ц/га — центнеров на гектар

центр. — центральный

час. — час, часов

шир. — ширина

шт. — штука

юж. — южный

% — процент

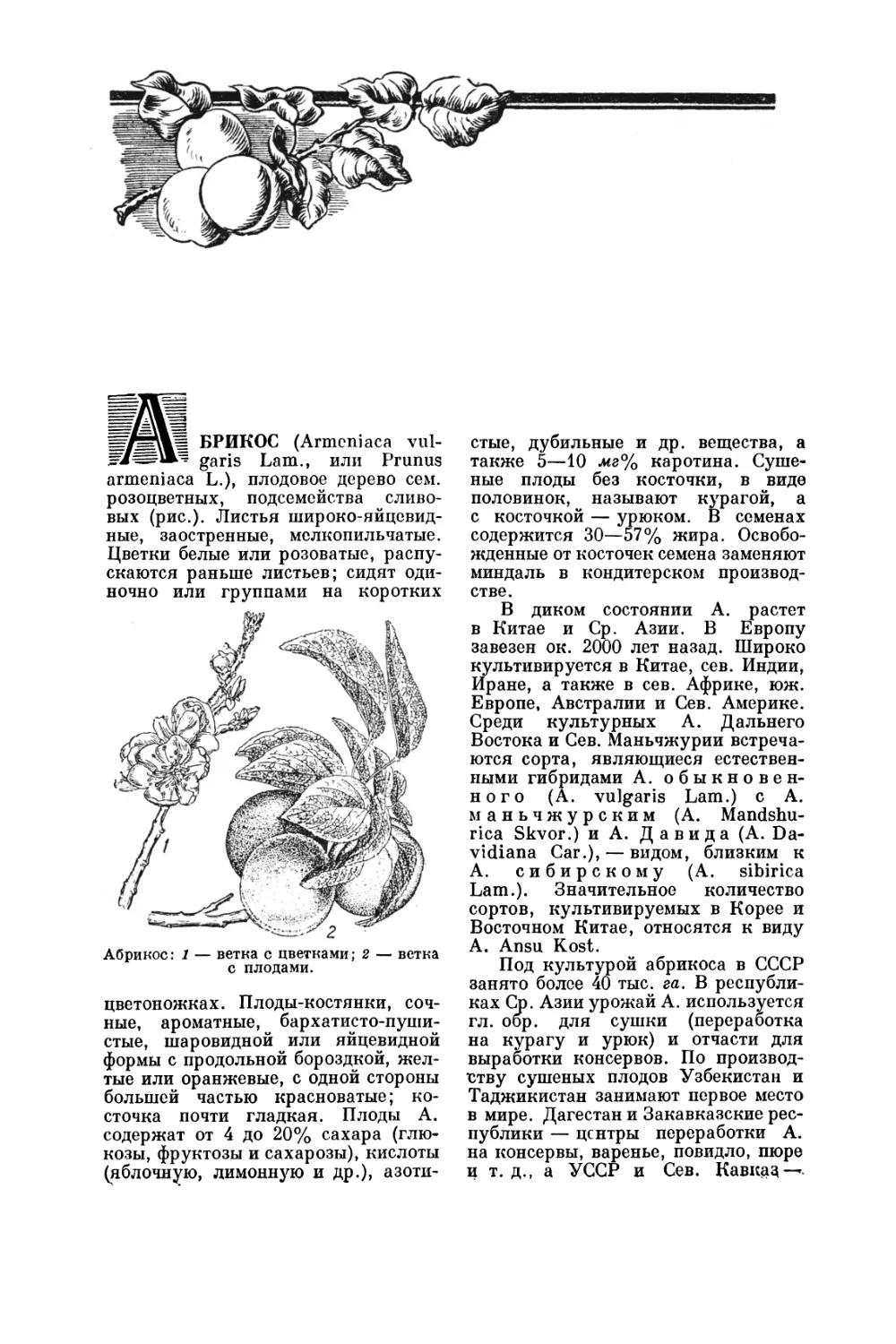

АБРИКОС (Armenj аса vul-

garis Lam., или Prunus

armeniaca L.), плодовое дерево сем.

розоцветных, подсемейства сливо¬

вых (рис.). Листья широко-яйцевид¬

ные, заостренные, мелкопильчатые.

Цветки белые или розоватые, распу¬

скаются раньше листьев; сидят оди¬

ночно или группами на коротких

Абрикос: 1 — ветка с цветками; 2 — ветка

с плодами.

цветоножках. Плоды-костянки, соч¬

ные, ароматные, бархатисто-пуши¬

стые, шаровидной или яйцевидной

формы с продольной бороздкой, жел¬

тые или оранжевые, с одной стороны

большей частью красноватые; ко¬

сточка почти гладкая. Плоды А.

содержат от 4 до 20% сахара (глю¬

козы, фруктозы и сахарозы), кислоты

(яблочную, лимонную и др.), азоти¬

стые, дубильные и др. вещества, а

также 5—10 мг% каротина. Суше¬

ные плоды без косточки, в виде

половинок, называют курагой, а

с косточкой — урюком. В семенах

содержится 30—57% жира. Освобо¬

жденные от косточек семена заменяют

миндаль в кондитерском производ¬

стве.

В диком состоянии А. растет

в Китае и Ср. Азии. В Европу

завезен ок. 2000 лет назад. Широко

культивируется в Китае, сев. Индии,

Иране, а также в сев. Африке, юж.

Европе, Австралии и Сев. Америке.

Среди культурных А. Дальнего

Востока и Сев. Маньчжурии встреча¬

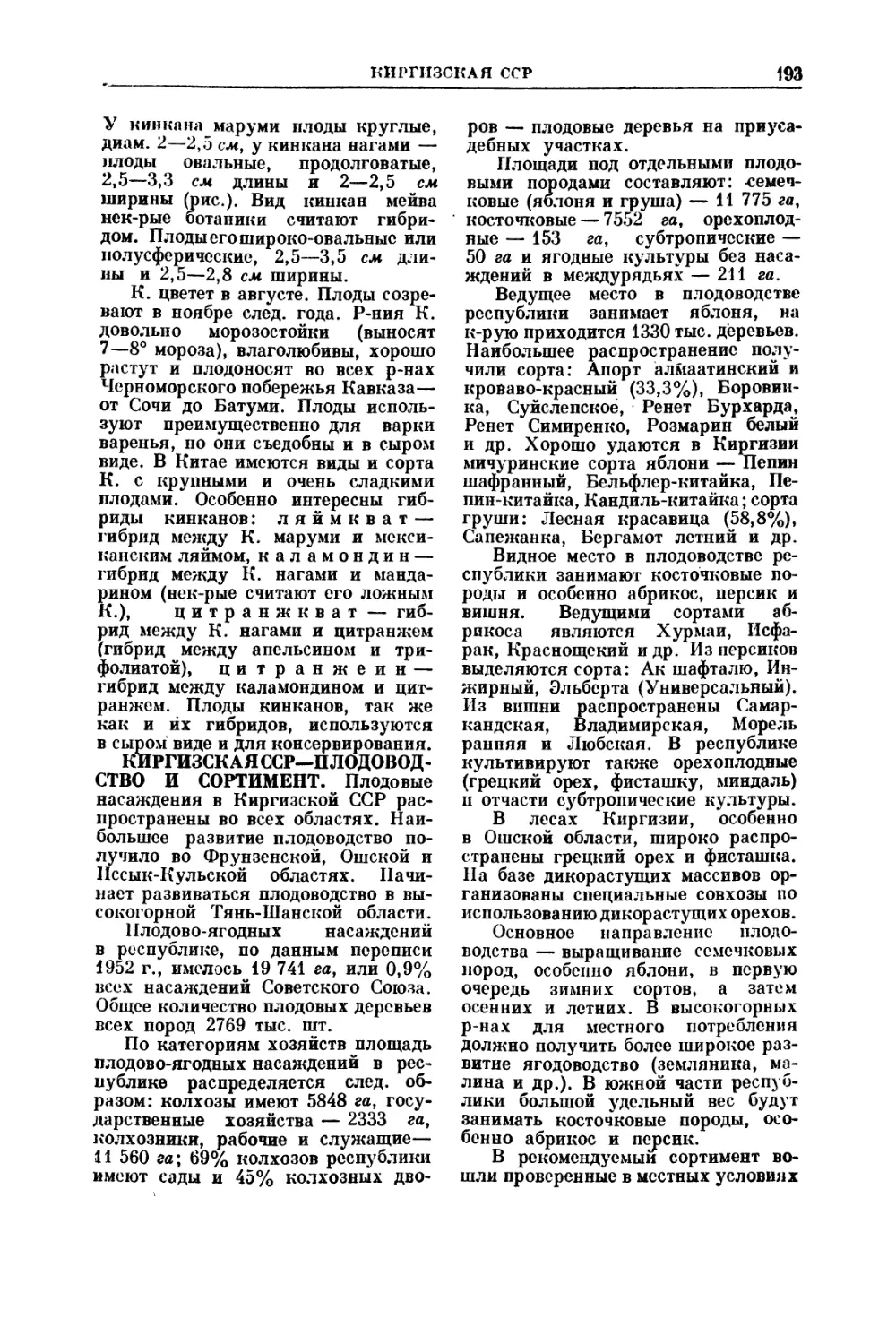

ются сорта, являющиеся естествен¬

ными гибридами А. обыкновен¬

ного (A. vulgaris Lam.) с А.

маньчжурским (A. Mandshu-

rica Skvor.) и А. Давида (A. Da-

vidiana Car.), — видом, близким к

А. сибирскому (A. sibirica

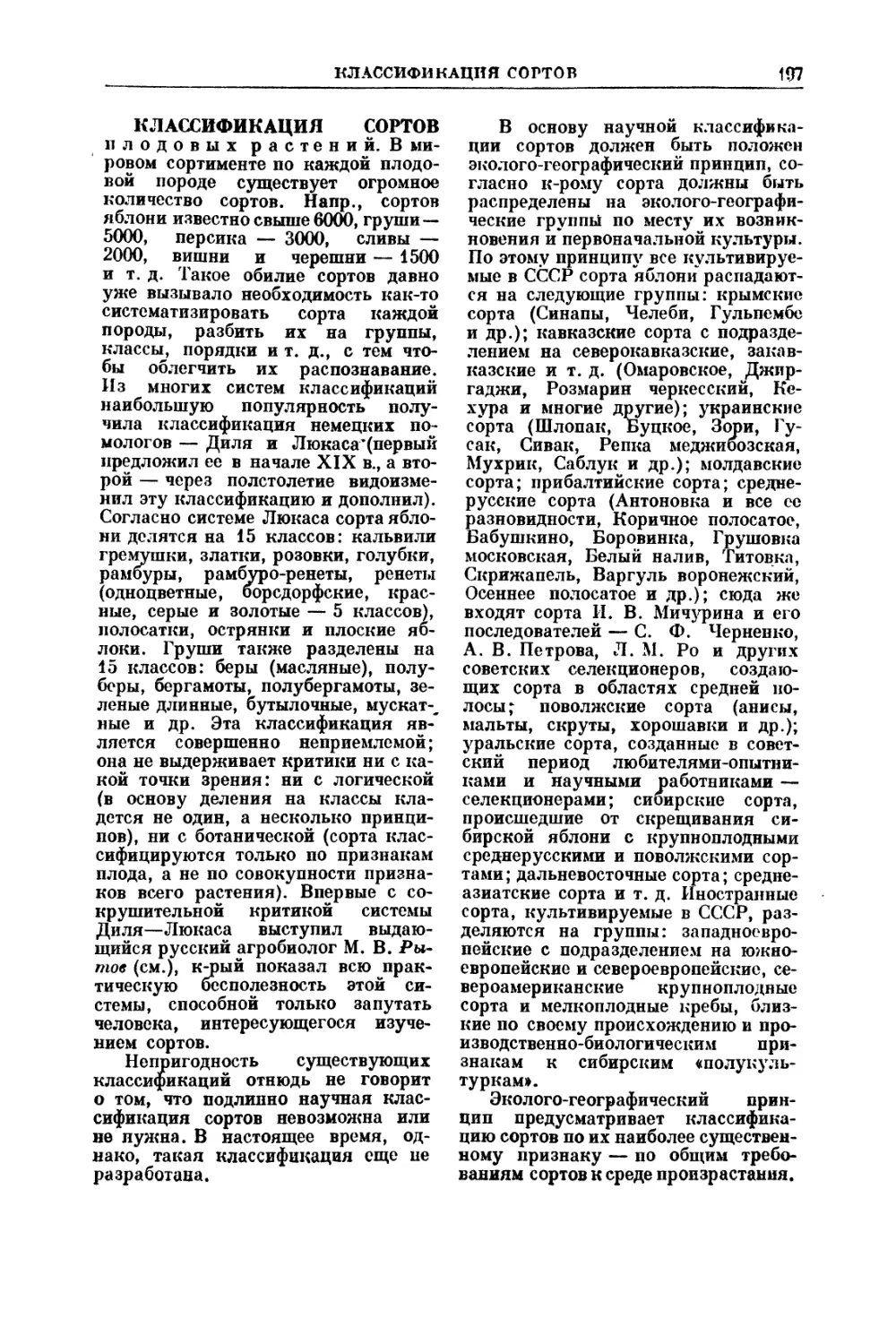

Lam.). Значительное количество

сортов, культивируемых в Корее и

Восточном Китае, относятся к виду

A. Ansu Kost.

Под культурой абрикоса в СССР

занято более 40 тыс. га. В республи¬

ках Ср. Азии урожай А. используется

гл. оор. для сушки (переработка

на курагу и урюк) и отчасти для

выработки консервов. По производ¬

ству сушеных плодов Узбекистан и

Таджикистан занимают первое место

в мире. Дагестан и Закавказские рес¬

публики — центры переработки А.

на консервы, варенье, повидло, пюре

и т. д., а УССР и Сев. Кавказ—-

8

АБРИКОС - АВИАЦИЯ В САДОВОДСТВЕ

основные р-ны производства све¬

жих, отчасти консервированных, за¬

мороженных и сульфитированных

плодов.

Важнейшие стандартные сорта А.

в Европ. части СССР: Краснощекий,

Амброзия, Луизе, Венгерский; в За¬

кавказье: Шалах, Хосровшаи; в

Ср. Азии и Казахстане: Хурмаи,

Мирсанджели, Курсадык, Супхоны.

Морозостойкие сорта для ср. поло¬

сы Европ. части СССР были выве¬

дены И. В. Мичуриным (Товарищ,

Лучший мичуринский) и его после¬

дователями— А. Н. Веньяминовым,

М. М. Ульянищевым и др.

Дерево А. неприхотливо, долго¬

вечно, хорошо растет. В период пло¬

доношения вступает рано (на 3—4-й

год). В р-нах, где весной не бывает

дождей, туманов и заморозков, дает

!регулярные и обильные урожаи

8—12 т/га). Хорошо растет на осве¬

щенных, аэрируемых и дренирован¬

ных склонах, с легкими супесчаными

или суглинистыми почвами. Удается

А. на песчаных и каменистых почвах.

Высокое стояние грунтовых вод

вредно для корневой системы и ствола

А. При закладке крупных абрико¬

совых насаждений особое внимание

д. б. уделено подбору сортов, созре¬

вающих последовательно, чтобы ооес-

печить равномерность работ на убор¬

ке и переработке урожая.

В пром. культуре А. размножают

прививкой. 6 качестве подвоя ис¬

пользуют гл. обр. сеянцы абрикоса.

Обычно на 1 га высаживают 208 де-

ревцев (на расстоянии 6 х 8 м).

Лучшей формой кроны для дерева А.

считается улучшенная вазообразная

с расстоянием в 15—20 см между

тремя основными, спирально по стволу

расположенными ветвями, или безъ-

ярусная, или разреженно-ярусная,

с выс. штамба дерева от 50 до

80 см. На молодых сильнорослых

деревьях ветви прореживают, не

допуская их перекрещивания. Слиш¬

ком длинные и тонкие свешиваю¬

щиеся боковые однолетние приросты*

укорачивают на х/з—2/з их длины,

обрезая их на внутреннюю почку.

Оорезка взрослого плодоносящего де¬

рева сводится к поддержанию равно¬

весия между образованием ростовых

и плодовых веток и состоит в ежегод¬

ном укорачивании молодого прироста

на длину тем большую, чем слабее

прирост (см. Обрезка абрикоса).

А. часто поражают пятнистость

(см.) плодов, листьев и почек, а

также серая гниль (см.), а из вре¬

дителей А. наиболее опасны вишне¬

вый слоник (см.) и златка.

АБЛАКТИРОВКА, см. Прививка.

АВЕНАРИУС, один из лучших

сортов крыжовника для сев. и центр.

!районов Европейской части СССР

рис.). Отличается урожайностью и

Авенариус.

морозостойкостью. Ягоды ср. вели¬

чины, сладкие, красные, хороши для

потребления в свежем виде и ценны

для переработки на варенье, компоты

и вино.

АВИАЦИЯ В САДОВОДСТВЕ

применяется для борьбы с вредите¬

лями и болезнями с.-х. р-ний: долго¬

носиками, листогрызущими гусе¬

ницами, яблонной молью, злато¬

гузкой, непарным и кольчатым

шелкопрядами, плодожоркой и др.

Преобладающей формой авиацион¬

ной борьбы является опрыскивание

(см.). Опыливание (см.) проводится

преимущественно препаратом ДДТ

против казарки, яблонного цветоеда,

букарки, вишневого и почкового

долгоносиков.

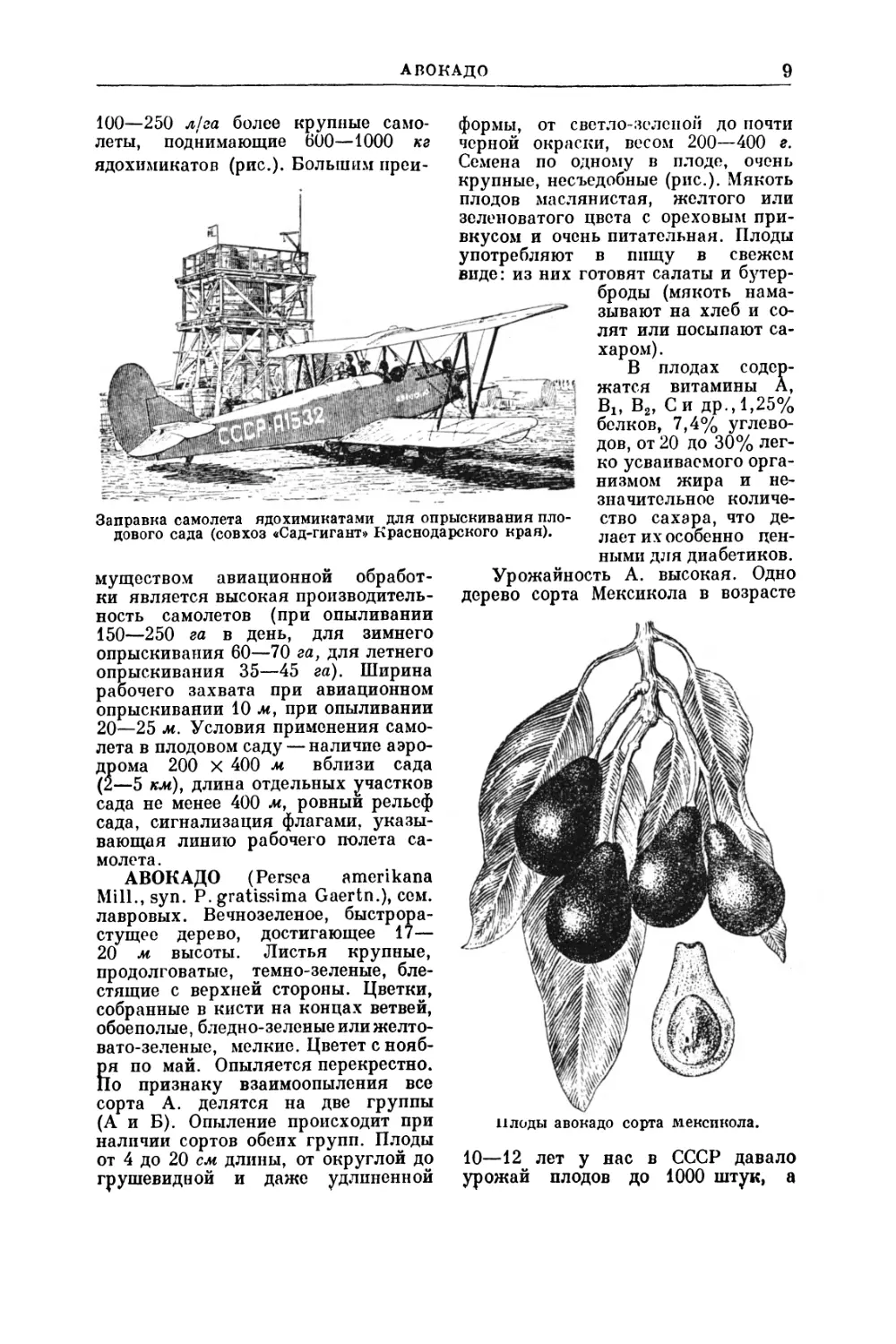

Наиболее удобным типом само¬

лета для опыливания при расходе

яда 20—30 кг/га являются самолеты

с полезной грузоподъемностью

200—400 кг типа Г1о-2А и ЯК-12 р,

а для опрыскивания при расходе

АВОКАДО

9

Заправка самолета ядохимикатами для опрыскивания пло¬

дового сада (совхоз «Сад-гигант» Краснодарского края).

муществом авиационной обработ¬

ки является высокая производитель¬

ность самолетов (при опыливании

150—250 га в день, для зимнего

опрыскивания 60—70 га, для летнего

опрыскивания 35—45 га). Ширина

рабочего захвата при авиационном

опрыскивании 10 м, при опыливании

20—25 м. Условия применения само¬

лета в плодовом саду — наличие аэро¬

дрома 200 X 400 м вблизи сада

(2—5 км), длина отдельных участков

сада не менее 400 м, ровный рельеф

сада, сигнализация флагами, указы¬

вающая линию рабочего полета са¬

молета .

АВОКАДО (Persea amerikana

Mill., syn. P.gratissima Gaertn.), сем.

лавровых. Вечнозеленое, быстрора¬

стущее дерево, достигающее 17—

20 м высоты. Листья крупные,

продолговатые, темно-зеленые, бле¬

стящие с верхней стороны. Цветки,

собранные в кисти на концах ветвей,

обоеполые, бледно-зеленые или желто¬

вато-зеленые, мелкие. Цветет с нояб¬

ря по май. Опыляется перекрестно.

По признаку взаимоопыления все

сорта А. делятся на две группы

(А и Б). Опыление происходит при

наличии сортов обеих групп. Плоды

от 4 до 20 см длины, от округлой до

грушевидной и даже удлиненной

ство сахара, что де¬

лает их особенно цен¬

ными для диабетиков.

Урожайность А. высокая. Одно

дерево сорта Мексикола в возрасте

плоды авокадо сорта мексикола.

10—12 лет у нас в СССР давало

урожай плодов до 1000 штук, а

100—250 л/га более крупные само¬

леты, поднимающие 600—1000 кг

ядохимикатов (рис.). Большим преи-

формы, от светло-зеленой до почти

черной окраски, весом 200—400 г.

Семена по одному в плоде, очень

крупные, несъедобные (рис.). Мякоть

плодов маслянистая, желтого или

зеленоватого цвета с ореховым при¬

вкусом и очень питательная. Плоды

употребляют в пищу в свежем

виде: из них готовят салаты и бутер¬

броды (мякоть нама¬

зывают на хлеб и со¬

лят или посыпают са¬

харом).

В плодах содер¬

жатся витамины А,

Вь В2, Си др., 1,25%

белков, 7,4% углево¬

дов, от 20 до 30% лег¬

ко усваиваемого орга¬

низмом жира и не¬

значительное количе-

10

АГРЕГАТ — АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ

деревья других сортов — от 100 до

600 плодов.

Существуют три садовых расы А.:

вест-индская, гватемальская и мекси¬

канская. Последняя наиболее морозо¬

вынослива (выдерживает —7—8°) и

представляет для нас наибольший

интерес. Листья деревьев этой расы

имеют типичный запах аниса.

В наст, время известно более

600 сортов А., из них особенно рас¬

пространены сорта Фуэртеи Пуэбла —

гибриды мексиканской и гватемаль¬

ской расы.

Родина А. — южная часть Север¬

ной Америки, Мексика, Центральная

Америка и северная часть Южной

Америки.

В Россию А. впервые завезена

в 1904 г., но ни одного экземпляра не

уцелело. В 1928г. снова были сделаны

посадки А. в Сухумском отделении

ВИРа. В 1934— 1936 гг. из США

снова было завезено около 100 ра¬

стений.

АГРЕГАТ, соединение двух или

неск. разнообразных машин с целью

их эксплуатации (напр., трактора и

садового плуга, трактора и опрыски¬

вателя-опыливателя). А. в с. х-ве

должен соответствовать современным

агротехническим требованиям, наи¬

высшей производительности машин

и наименьшему расходу топлива.

Напр., для уничтожения сорняков

в саду применяют не один, а два

культиватора — КСВ-2,5 в сцепе

с СС-2 на тяге трактора КД-35.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТОД

БОРЬБЫ с вредителями и

болезнями состоит в исполь¬

зовании агротехнических приемов,

к-рые создают условия для лучшего

развития р-ний и в то же время

препятствуют размножению и рас¬

пространению вредителей и болезней,

повышают устойчивость к ним ра¬

стений.

К общим агротехническим мерам

борьбы с вредителями и болезнями

в садах относятся след.: 1. Правиль¬

ный выбор места для закладки садов

и ягодников с учетом требований от¬

дельных пород и сортов растений.

2. Тщательная предпосадочная об¬

работка почвы. Обработка почвы,

кроне создания условий для хоро¬

шего произрастания растений, нужна

для уничтожения находящихся в ней

вредителей и возбудителей болезней.

3. Подбор таких сортов, к-рые пол¬

ностью отвечали бы почвенно-клима¬

тическим условиям данного р-на и

обладали бы наибольшей устойчи¬

востью к главнейшим вредителям

и болезням. 4. Подготовка здорового

посадочного материала. Тщательный

уход и систематический надзор за

маточными участками и питомниками,

к-рые целесообразно закладывать на

расстоянии не менее 500 м от старых

насаждений. При этом принимают

меры против переноса вредителей и

болезней на новые участки. 5. На

диких кустарниках и деревьях, если

их используют для ограды или садо-

защиты, проводят борьбу с вреди¬

телями и болезнями, т. к. многие из

них являются общими для плодовых

и ягодных культур. Необходимо

также избегать смешанных посадок,

непосредственного соседства малины

с земляникой и смородины с крыжов¬

ником. 6. Тщательный уход за наса¬

ждениями после посадки: внесение

удобрений, поливы, борьба с сорня¬

ками, вспашка и перекопка почвы,

обрезка сухих и больных ветвей,

уничтожение опавших листьев.

Соблюдение севооборота при куль¬

туре земляники и правильное содер¬

жание междурядий в саду. Сорняки

угнетают культурные р-ния, сни¬

жают их устойчивость к вредителям

и болезням и являются дополнитель¬

ным кормом для многих видов вре¬

дителей, местом их зимовки и проме¬

жуточным хозяином возбудителей

болезней. Обработка почвы в между¬

рядьях и под кустами ведет к нару¬

шению условий жизни и разрушению

мест зимовок вредителей и болезней

(долгоносики, парша яблони и др.].

Правильное содержание междурядий,

внесение удобрений, подкормки и

поливы обеспечивают нормальное пи¬

тание и развитие р-ний, повышают их

устойчивость к повреждениям и за¬

болеваниям. При обрезке и уничто-

жении сухих, отмирающих и больных

ветвей устраняются очаги дальней¬

шего распространения вредителей и

болезней (смородинной стеклянницы,

мучнистой росы крыжовника и др.).

АДВЕНТИВНЫЕ ПОЧКИ - АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

И

Агротехнические мероприятия

имеют предупредительное значение

и поэтому должны выполняться пол¬

ностью, независимо от наличия и

количества вредителей и болезней.

Агротехнические мероприятия до¬

полняются спец. химическими, меха¬

ническими, биологическими и каран¬

тинными мероприятиями против вре¬

дителей и болезней.

АДВЕНТИВНЫЕ ПОЧКИ, см.

Придаточные почки.

АЖУРНЫЙ ТИП САДОЗАЩИ-

ТЫ, садозащитные насаждения, в про¬

филе к-рых имеется сеть мелких про¬

светов, более или менее равномерно

расположенных (рис.). Такие садо¬

защитные насаждения способствуют

Садозащитная полоса.

более равномерному распределению

снега по саду, уменьшению силы

ветра и созданию более широкой за¬

щищенной зоны на заветренной стсн-

роне. Ветер, проникая через ажур¬

ные насаждения, не отклоняется

вверх, как это имеет место в защит¬

ных полосах плотной (непродувае-

мой) конструкции, а рассекается на

мелкие струйки, в результате чего

теряет свою силу и скорость. Зна¬

чительная часть энергии ветра тра¬

тится на преодоление сопротивле¬

ния, оказываемого кронами.

Деревья в защитных насаждениях

Сажают ряд от ряда на расстоянии

2,5 —3 м, в рядах деревья 1—1,25 м

и кустарники 0,5—0,75 м. Р-ния са¬

жают в шахматном порядке. Расстоя¬

ние между садозащитной полосой п

первым рядом плодовых деревьев

должно оыть не менее 12—15 м. В

противном случае деревья будут

страдать от затенения.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР —

ПЛОДОВОДСТВО И СОРТИМЕНТ.

Среди Закавказских республик Азер¬

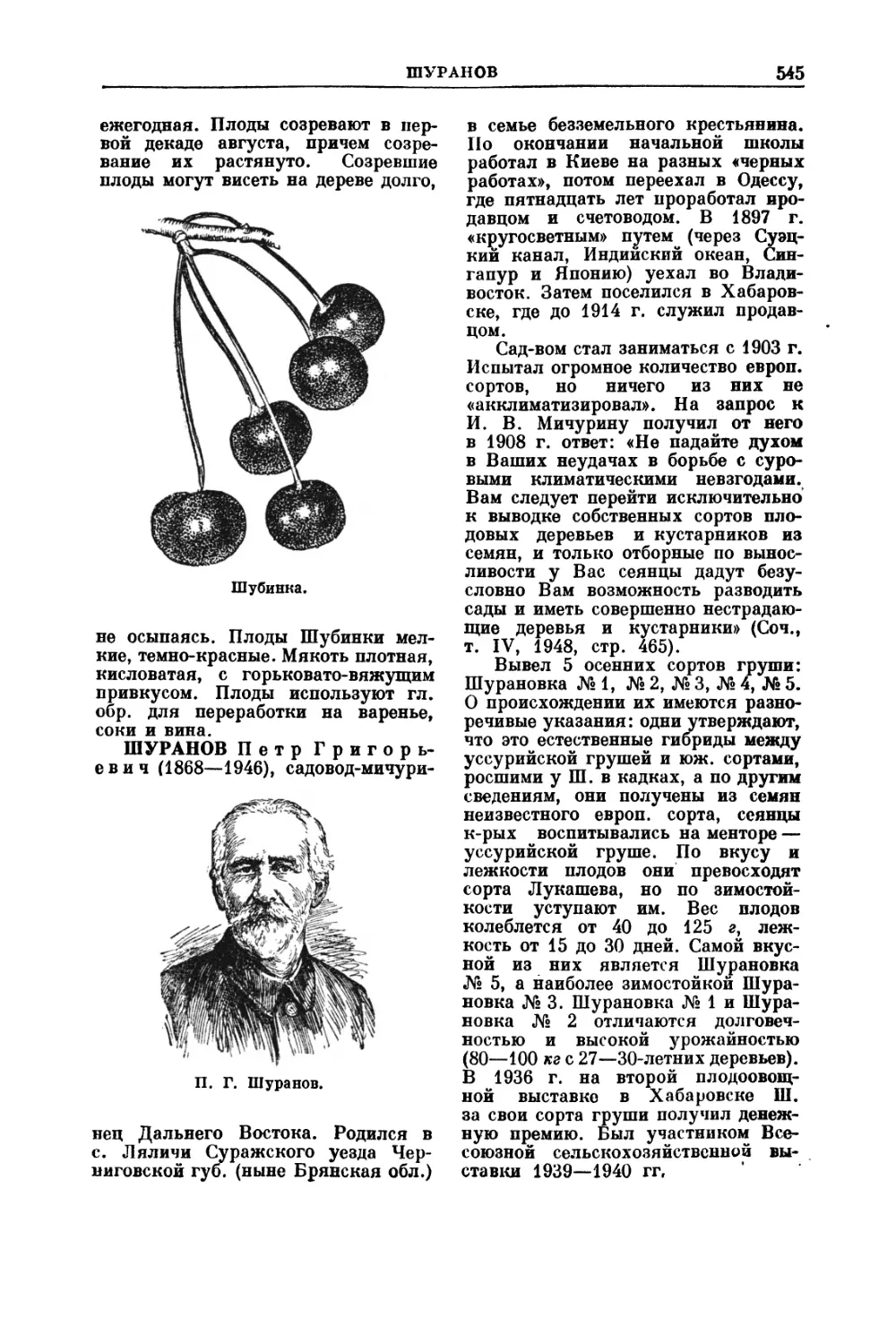

байджанская ССР по площади садов

занимает второе место. Учитывая

благоприятные условия для садо¬

водства, колхозы и совхозы респуб¬

лики намечают провести новые за¬

кладки насаждений на больших пло¬

щадях. Директивами XX съезда

КПСС по шестой пятилетке преду¬

сматривается в Азербайджане произ¬

вести закладку садов и виноградни¬

ков на площади 38 тыс. га. Общая

площадь плодовых насаждений в рес¬

публике, поданным переписи 1952г.,

составляла 52 676 га, на к-рых раз¬

мещено 7703 тыс. плодовых деревьев,

включая и орехоплодные.

По отдельным категориям хо¬

зяйств площадь садов распределяется

след, обр.: в колхозах 31 668 га,

государственных хозяйствах 4124 га

и на приусадебных участках трудя¬

щихся 16 884 га; 3/4 колхозов имеют

плодовые сады. Колхозники же поч¬

ти все имеют плодовые деревья на

своих приусадебных участках.

Площадь отдельных плодовых по¬

род составляет: семечковые (яблоня,

груша, айва) 23 485 га, косточковые

(слива, вишня, абрикос, персик)

13 951 га, орехоплодные 12 666 га,

субтропические 2566 га и ягодники

8 га. Природные условия Азербай¬

джанской ССР позволяют наряду

с культурой семечковых и косточко¬

вых пород разводить также орехо¬

плодные и субтропические культуры.

Наибольшее количество деревьев

приходится на яблоню — 1495 тыс.

шт. Особенно она распространена

в предгорной и горной зонах рес¬

публики (Куба-Хачмасский массив).

Деревьев груши имеется 668 тыс. шт.,

произрастающих преимущественно

в низменной и предгорной зонах.

Широко также развита в республике

культура айвы, гд. обр. местных

12

азербайджанский н.-и. ин-т садоводства

сортов — 292 тыс. шт. В Азербай¬

джане произрастает 15,2% всех айво¬

вых насаждений Союза.

Из косточковых культур наиболь¬

ший удельный вес имеет слива, раз¬

водимая, как правило, в низменной

и предгорной зонах — 1012 тыс. шт.

Среди косточковых второе место при¬

надлежит культуре абрикоса —

635 тыс. деревьев.

Азербайджан занимает видное

место в производстве орехоплодных

и субтропических плодов. Среди

орехоплодных ведущей культурой

в предгорной зоне и особенно в Зака-

тальском р-не является культура

фундука — 1176 тыс. кустов, что

составляет 38,7% всех насаждений

фундука в СССР. Широко также

развита культура грецкого ореха,

каштана и миндаля.

В Азербайджане насчитывается

86 тыс. деревьев мушмулщ, что со¬

ставляет 70,4% ее насаждений в

СССР. Широко развита культура

маслины — 50,6 тыс. шт. (58,7% ее

количества в СССР), фейхоа —

20,5 тыс. шт. (39,7%), граната —

286 тыс. шт. (20,7%) и инжира —

260 тыс. шт. (19,4%).

Азербайджан славится своими

местными зимними, лежкими и транс¬

портабельными сортами яблок —

Сары турш, на к-рый приходится

15% всех насаждений яблони, Джир

Гаджи — 11,9%, Кзыл Ахмед —

3,7%, Шихир джаны — 3,3%. Кроме

местных сортов, выращивают евро¬

пейские сорта — Розмарин белый,

Ренет шампанский (Бумажное), Кан¬

диль синап, Пармен зимний золотой

(Шафран полосатый) и др.

Среди сортов груши выделяются

местные сорта — Джир Надри (8,6%),

Испичи (7,5%), Абас Беги (4,2%),

Нар армуд (5,0%). Из европейских

сортов культивируют Бере Ардан-

пон (Масляная зимняя), Бере Боек

(Масляная бутылочная), Вильямс

и др.

Из сливы наиболее распростра¬

нены сорта: Алибухара, Венгерка

обыкновенная, Ренклод зеленый,

Венгерка итальянская (Сочинская)

и др. Абрикос в основном предста¬

влен консервными сортами —Красно¬

щекий, Шалах (Еревани) и др., а

персик — сортами Ардубады, Хиди-

ставский, Зафрани и др.

Основное направление сад-ва

в предгорной зоне республики — раз¬

витие культуры яблони и груши,

гл. обр. осенних и зимних сроков

созревания, для местного потребле¬

ния и для вывоза в промышленные

центры страны. Косточковые породы,

особенно слива, черешня, персик и

абрикос, должны получить широкое

развитие в низменной и в предгорной

зонах. Особенно большие перспек¬

тивы имеются для дальнейшего раз¬

вития орехоплодных и субтропичес¬

ких культур.

На основе использования опыта

производства и достижений научно-

исследовательских учреждений по

сад-ву рекомендуется основной сор¬

тимент плодово-ягодных культур по

отдельным зонам республики (см.

приложение 1).

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ Н АУ Ч -

НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИН¬

СТИТУТ САДОВОДСТВА, ВИНОГРА¬

ДАРСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ

КУЛЬТУР находится в системе МСХ

Азербайджанской ССР. Организован

в 1945 г. в г. Баку на базе существо¬

вавшей с 1925 г. опытной станции.

Институт изучает вопросы агро¬

техники и селекции плодовых куль¬

тур, винограда, чая и субтропиче¬

ских культур, интродукции и аккли¬

матизации древесных, технических и

декоративных пород и защиты ука¬

занных культур от вредителей и

болезней.

Институту подчинены Ленкоран-

ский филиал чая и субтропических

культур, Кировабадская опытная

станция виноградарства и виноде¬

лия, Кубинская плодово-ягодная

опытная станция и 3 опорных опыт¬

ных пункта: Закатальский, Геокчай-

ский и Нахичеванский.

Ин-том и его сетью опытных стан¬

ций и опорных пунктов разработана

система содержания почвы в садах

и виноградниках; районирование

подвоев для основных косточковых

пород Азербайджана; способы фор¬

мирования кустов и дополнитель¬

ного опыления обоеполых сортов

винограда; комплекс мероприятий

по борьбе с моцидиальным ожогом

АЗИМИНА - АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

13

косточковых пород, режим орошения

чайных плантаций бороздковым спо¬

собом; восстановление рыхлокусто¬

вых с запущенной шпалерой план¬

таций чая путем полусильной об¬

резки.

В результате обследования садов

и виноградников Азербайджана ин-т

выделил значительное количество хо¬

зяйственно ценных сортов народной

селекции. Выделенные сорта широко

размножаются и внедряются в произ¬

водство.

АЗИМИНА, анона трех¬

плодная (Asimina triloba Dunal),

сем. аноновых. Субтропическое ли¬

стопадное плодовое р-ние, родина —

юг США. Дерево декоративное, с ши¬

рокой кроной и серой гладкой корой.

Листья крупные (до 25 еле), напоми¬

нающие по форме листья каштана.

Плоды продолговато-овальные, жел¬

тые, с гладкой кожицей, весом 50—

100 а (рис.;. Мякоть кремоподобная,

сладкая (содержит сахарозы 12,6%,

фруктозы 1,8%, глюкозы 4%) с силь¬

ным пряным ананасно-земляничным

ароматом. Плоды пригодны для из¬

готовления джемов, повидла и ком¬

потов. Семена многочисленные, чаще

крупные (3—10 г), коричневые, со¬

держат 42% жира, состав которого

мало изучен. Семена очень быстро

теряют всхожесть.

Средняя урожайность А. около

15 кг плодов с дерева или ок. 10 ml га.

Морозостойкость невысокая, требует

защиты на зиму. Влаголюбива. Рас¬

тет на кислых и тяжелых глинистых

иочвах, но без застоя воды. Размно¬

жается посевом семян, отводками и

корневыми отпрысками. На 1 га

высаживают 600 деревьев.

АЗОТ (N), один из необходимых

элементов питания р-ний. Входит

в состав многих органических соеди¬

нений, в частности в состав белка.

При недостаточном азотистом пита¬

нии у р-ний наблюдается слабый при¬

рост и мелкие листья светло-зеленой

окраски.

Высшие р-ния не могут усваивать

газообразный азот из воздуха. Они

поглощают азот только из почвы.

Общее количество азота в почве срав¬

нительно большое: в пахотном слое

подзолистой почвы — 0,05—0,15%

(1,5—4,5 т/га), в пахотном слое

черноземной—0,2—0,5% (6—15 т/га).

Наибольшее количество азота почвы

входит в состав сложных органиче¬

ских соединений, к-рые недоступны

высшим р-ниям.

Р-ния поглощают азот преиму¬

щественно в форме солей азотной кис¬

лоты (селитры) и аммиака. Эти соеди*

нения образуются в почве в резуль¬

тате разложения органического ве¬

щества микроорганизмами. Все агро¬

приемы, улучшающие условия жизне¬

деятельности полезных микроорга¬

низмов (нитрификаторов), — введе¬

ние правильных севооборотов, из¬

весткование кислых почв, тщательная

обработка почвы и др. — способ¬

ствуют переводу недоступного азота

почвы в доступное р-ниям состояние.

Увеличение доступного азота дости¬

гается посевом бобовых растений

(см.), к-рые с помощью клубеньковых

бактерий усваивают азот воздуха.

При невозможности обеспечить

хорошее азотистое питание р-ний за

счет мобилизации азота почвы и воз¬

духа приходится вносить удобре¬

ния, содержащие азот, — навоз, на¬

возную otcuotcy, компосты, минераль¬

ные азотные удобрения (см.).

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ со¬

держат один из главнейших элемен¬

тов питания р-ний — азот (N). Раз¬

личают органические и минеральные

А. у.; последние, в свою очередь,

делят на аммиачные, нитратные и

амидные.

К органическим удобре¬

ниям относят навоз, птичий помет,

Плоды азимины.

14

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ - АЙВА

навозную жижу, фекалии, торф, зе¬

леное удобрение и разного рода от¬

бросы промышленности и сельского

хозяйства, содержащие остатки рас¬

тительного и животного происхо¬

ждения. Общее количество азота

в органических удобрениях неболь¬

шое — до 1%, редко до 3—5%.

Азот, содержащийся в этой группе

удобрений, частично находится в не¬

доступной для высших р-ний органи¬

ческой форме. Под влиянием микро¬

организмов органическое вещество

в почве разлагается и в нем накапли¬

ваются постепенно аммиак и нитраты.

Азот органических удобрений не весь

становится доступным для р-ний, а

какая-то часть его, в одних удобре¬

ниях (навозная жижа, фекалии) —

больше, в других — меньше (очень

небольшой процент азота потреб¬

ляется из торфа).

Минеральные удобрения изгото¬

вляют на спец. химических заводах

или получают как побочные продукты

на металлургических заводах. Из

А. у. наибольшее распространение

в Советском Союзе имеют сульфат

аммония и аммиачная селитра (см.).

Менее распространены след, азот¬

ные удобрения: натриевая

селитра (NaNOs), содержит

15—16% N, удобрение физиологи¬

чески щелочное; кальциевая

(известковая) селитра [Ca(N03)2]

с 13—16% N, сильно гигроскопична

(в гранулах менее гигроскопична).

Почву подщелачивает. Хороша для

подкормок на кислых почвах; к а-

лийная селитра (KN03), со¬

держит 13% N и 45—46% К20,

применяется под р-ния, требующие

много калия и мало азота, напр, для

подкормки малины во вторую поло¬

вину лета; хлористый аммо¬

ний (NH4C1) с 24—25% N; по свой¬

ствам близок к сульфату аммония;

мочевина [СО (NH2)2] (см. Мо¬

чевина)’, цианамид кальция

(CaCN2) с 18—20% N; тонкий поро¬

шок темного цвета, сильно пылит.

При работе необходимо защищать

глаза и руки. Почву подщелачивает.

Азот нитратных удобрений не по¬

глощается почвой и вместе с дож¬

девой водой опускается вниз, аммиач¬

ные закрепляются почвой, но посте¬

пенно переходят в нитратные и также

могут передвигаться вниз.

Дозы азотных удобрений под

садовые р-ния колеблются от 30 до

90—120 кг действующего вещества

(см.) на 1 га. Азотные удобрения

можно вносить под вспашку и под

мелкую обработку почвы. Нитрат¬

ные удобрения не следует вносить

осенью, особенно на легких почвах,

т. к. азот может частично вымыться с

грунтовыми водами вглубь. Аммиач¬

ные и органические удобрения вносят

весной и осенью. Для летних под¬

кормок лучше применять подвиж¬

ные нитратные удобрения, а также

навозную жижу и раствор куриного

помета.

АЙВА (Cydonia Mill.), плодовое

семечковое р-ние сем. розоцвет¬

ных, подсем. яблоневых. Представ¬

лена одним видом А. обыкновенная

(С. oblonga Mill.) с разновидно¬

стями: грушевидная, яблоковидная,

португальская (с ребристыми пло¬

дами), пестролистная, пирамидальная.

В диком виде встречается в Южной

Европе, Ср. Азии, на Северном Кав¬

казе, в Крыму.

Кустарники или деревья до 8 м

высоты. Побеги, почки, нижняя сто¬

рона листа покрыты беловатым вой¬

лочном. Листья простые с цельными

или зубчатыми краями, сочные.

Цветки крупные, одиночные, белые

или розоватые, распускаются позд-

неег листьев. Тычинок много, столби¬

ков 5. Плоды пятигнездные, с боль¬

шим количеством семян в каждом

гнезде, крупные, зеленые или жел¬

тые, опушены. Мякоть их содержит

много каменистых клеток, на вкус

терпкая.

Размножается А. прививкой, от¬

водками, семенами. Отличается позд¬

ним цветением (на 10—15 дней позже,

чем яблоня), скороплодностью (пло¬

доносит с 3—4-го года), большой

продуктивностью (10—12 т плодов

с 1 га), долговечностью. Морозо¬

стойкость ее ниже, чем у яблони и

груши. К местоположению и почве

нетребовательна. На юге А. часто

используется как карликовый подвой

для груши.

Сортимент А. невелик. Наиболее

распространены следующие сорта;

АККЛИМАТИЗАЦИЯ

15

Ахмед-жум, сорт Дагестанской

АССР. Отличается большой ветро¬

устойчивостью и засухоустойчиво¬

стью. Деревья начинают плодоно¬

сить с 5-летнего возраста. Урожай¬

ность — 15—20 т плодов с 1 га.

Плоды очень транспортабельны.

Базар-хайва, сорт Даге¬

станской АССР. Представлен силь¬

ными, долговечными деревьями. Пло¬

доносит с 5—6 лет.

Голотлинская яблоко¬

видная. Очень малорослые де¬

ревья, нетребовательные к почве.

Плодоношение раннее (с 3—4 лет).

Урожайность 20—25 т с 1 га. Л еж-

кость небольшая.

Зимовка, сорт распространен

в Астраханской и Сталинградской

областях. Зимостойкость сорта вы¬

сокая. Плодоношение раннее (с 3—4

лет) и ежегодное. Плоды мелкие,

транспортабельные. Ценный подвой

для груши.

Ктюн-жум, сорт распростра¬

нен в Азербайджане и Южном

Дагестане. Деревья сильнорослые,

очень долговечные. Плодоносит

с 6 лет. Плоды крупные. Урожай¬

ность — 30—50 т с 1 га.

Скороспелка, сорт Астра¬

ханской и Сталинградской областей.

Плодоношение раннее (с 3—4 лет).

Урожайность ежегодная, высокая.

Плоды отличаются высокими вкусо¬

выми качествами.

Масленка ранняя, сорт

Астраханской области. Устойчи¬

вый к заболеваниям, урожайный.

Плоды высокого вкусового качества.

Плодоношение раннее. Сорт само¬

плодный.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ, приспо¬

собление р-ния или животного к но¬

вым, непривычным для него усло¬

виям жизни при перенесении его

в другую местность, значительно от¬

личающуюся по своему климату и

другим условиям от его обычного

места обитания. От А., к-рая всегда

связана с деятельностью человека,

следует отличать естественное рас¬

селение растений и животных в но¬

вые места.

Акклиматизация является одним

из ярких проявлений преобразую¬

щего влияния человека на природу,

на изменение р-нов произрастания

р-ний. В результате А. многие куль¬

турные р-ния давно вышли за пре¬

делы своей родины. Этот процесс

для многих с.-х., лесных и других

р-ний совершился так давно, что

в наст, время происхождение их

забыто и для установления их ро¬

дины требуются спец. научные изы¬

скания. Так, из Сибири перенесены

и полностью акклиматизировались

в Европейской части СССР кедр,

лиственница, пихта, желтая акация,

шелюга (род ивы), тополь лавроли-

стный и душистый и др.; с Кавказа —

вишня, черешня, грецкий орех, чер¬

ная шелковица, лох и др.; из Запад¬

ной Европы — белая шелковица,

конский каштан, сирень, пирами¬

дальный тополь и др.; из Северной

Америки — белая акация, веймутова

сосна, канадский и бальзамический

тополь, туя, гледичия, американский

ясень и клен и др.

Научное изучение А. растений

ведет начало от Ч. Дарвина, к-рый

признавал возможность изменения

природы организмов под влиянием

изменившихся условий жизни.

Ч. Дарвин считал, что А. растений

связана с изменением их наследствен¬

ности, с образованием новых разно¬

видностей.

Новое учение об А. растений со¬

здал И. В. Мичурин. Он установил,

что выросшее из семени плодовое

дерево на первых этапах своего раз¬

вития может значительно изменять

свою природу под влияпием непри¬

вычных для него условий жизни,

но, достигнув плодоношения и дав

несколько (2—3, реже 5) урожаев,

становится настолько устойчивым,

что не поддается уже никакой аккли¬

матизации. Отсюда вытекает основное

положение Мичурина: А. плодовых

р-ний возможна только путем се¬

менного размножения их в новом

р-не, а не путем переноса стадийно

старых их частей — черенков, от¬

водков и т. п. На этом же основании

Мичурин подверг критике ошибоч¬

ные взгляды А. К. Грел ля, к-рый

считал, что южные сорта плодо¬

вых р-ний можно акклиматизиро¬

вать в средней полосе России, если

прививать их на зимостойкие подвои,

IB

АКТИНИДИЯ

И. В. Мичурин установил, что спо¬

собность р-ния изменять свою при¬

роду возрастает в том случае, если

р-нпе представляет собой гибридную

форму, т. к. в этом случае оно имеет

более расшатанную наследственность

(см.). Особенно высокой приспосо¬

бляемостью к новым условиям, по

Мичурину, отличаются отдаленные

гибриды (см. Отдаленная гибриди¬

зация).

При перенесении р-ния в новый

район, резко отличающийся по кли¬

мату от его родины, И. В. Мичурин

рекомендовал применять с т у п е н-

ч а т у ю А., при к-рой южное р-пие

переносят в северную местность по¬

степенно: сначала из семян выращи¬

вают р-ния в районе, расположенном

неск. севернее от их родины, где они

не вымерзают и плодоносят; с этих

р-ний берут семена и высевают их

в еще более северном р-не и т. д.

Ступенчатую акклиматизацию Ми¬

чурин применял при выведении север¬

ного абрикоса.

Мичурин отличал А. растений от

натурализации; под последней он

понимал перенесение р-ний в страны,

сходные по природным условиям с их

одиной. При этом от р-ний не тре-

уется сколько-нибудь значительной

перестройки их природы. Напр.,

перенесение в южные р-ны нашей

страны многих западноевропейских

сортов яблони, груши, сливы и дру¬

гих плодовых р-ний, где они, хотя и

уступают в устойчивости местным

сортам, все же с успехом разводятся

в садах.

АКТИНИДИЯ (Actinidia Lindl.),

род лиан, сем. диллениевых (рис.).

Очень морозостойкая древовидная

лиана, обвивающаяся вокруг других

деревьев. Ствол и ветви голые или

опушенные, толщиной 2—5 см и дл.

5—8 ж.Нек-рые разновидности имеют

очень длинные стволы, достигающие

35 м и более. На Дальнем Восто¬

ке, Сахалине и Курильских ост¬

ровах произрастает неск. видов А.,

но хозяйственное значение имеют

три вида: А. коломикта, А. острая,

или крупная, и А. носатая.

А. коломикта (A. kolomikta

Maxim.) (местное назвапие —• киш¬

миш, изюм, амурский крыжовник) —

самый морозостойкий вид актинидии.

Р-ния цветут в конце мая — начале

июня белыми с приятным запахом

цветками. Плоды созревают в конце

августа — начале сентября, но не

одновременно на всем кусте. Плоды

продолговатые или продолговато-ок¬

руглые — 2—3 см длиной и 1 —1,5 см

шириной; темно-зеленые с продоль¬

ными полосками более темной ок¬

раски. Мякоть очень нежная, сочная,

сладкая, ароматная, несколько на¬

поминает вкус крыжовника. На пло¬

дах сохраняется чашечка, засохшая

Ветка с плодами актинидии.

у основания. Вес плода от 1,5 до

4 г. Плод содержит до 90 мелких

желтоватых или темно-коричневых

семян. Сахаристость плодов до 7,5%.

Урожай ягод с куста 5—8 кг, а с боль¬

ших взрослых кустов — до 20 кг и

больше. В ягодах содержится боль¬

шое количество витамина С. По со¬

держанию витамина С они уступают

только плодам шиповника. Местное

население потребляет их в свежем

виде, а также сушит и использует

для приготовления вина, киселей,

пастилы, пасты, цукатов, мармелада

и начинок для кондитерских изделий.

А. острая, или крупная

(A. arguta Planch.), — одна из самых

крупных деревянистых лазящих лиан

Дальнего Востока. Достигает 20—

25 м длины, а ствол у корневой

шейки — 15—20 см в диаметре. Цве*

Таблица I. Сорта яблони: / — Пармен зимний золотой; 2 — Антоновка

обыкновенная; а—цветки яблони.

АЛТАЙСКАЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ - АЛЫЧА 17

тет в июне, а плоды созревают во

второй половине сентября — в ок¬

тябре. Плоды округлые и продолго¬

ватые, сжатые с боков, весом от 2 до

10 г\ зеленоватые, сочные, сладкие,

с нежным ароматом ананаса, содер¬

жание в них витамина С в неск.

раз меньше, чем в плодах А. коло-

микта. Все плоды на лиане вызре¬

вают одновременно. Урожай ягод

с куста достигает 20 кг, а иногда и

50 кг. Вес плода от 2 до 10 г. Семян

в одной ягоде до 180 шт. Заготовлен¬

ные плоды население потребляет

в свежем виде, а также использует

для сушки и производства вина, ва¬

ренья, киселеи, компотов, цукатов,

начинок.

А. носатая (A. polygama Miq.)

(местное название — перец или пер¬

чик) произрастает на Дальнем Во¬

стоке. Плоды А. носатой обладают

острым «обжигающим» вкусом.

Цветет в июне. Цветки белые,

крупные, очень ароматные. Плоды

продолговатые (2—5 см дл. и 0,5—

2 см ширины), оранжевого цвета,

в каждом до 350 шт. семян; созре¬

вают в сентябре. Плоды можно по¬

треблять в свежем виде только после

того, как они подвергнутся дей¬

ствию морозов.

И. В. Мичурин придавал большое

значение актинидии, как р-нию,

обладающему высокой холодостой¬

костью, дающему плоды отличного

качества. Используя в селекционной

работе дикорастущие формы А., он

вывел ценные культурные сорта:

Ананасная, Клара Цеткин, Репчатая,

Урожайная, Крупноплодная и Ру¬

брика улис.

Размножается А. черенками и

семенами. Растет быстро. Устойчива

против вредителей и болезней.

АЛТАЙСКАЯ ПЛОДОВО-ЯГОД-

НАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ нахо¬

дится в системе МСХ РСФСР. Орга¬

низована в г. Барнауле Алтайского

края в 1949 г. До этого станция

была в Горно-Алтайске.

Станция имеет два опорных пунк¬

та: Горно-Алтайский и Чемальский.

Станция и ее сеть опорных пунк¬

тов проводит широкое испытание

сортов плодовых и ягодных культур,

выведенных И.В. Мичуриным "и опыт-

2 Словарь садовода

ными станциями Сибири, Урала и

севера Европейской части СССР.

В результате сортоиспытания выде¬

лены сорта, пригодные для возде¬

лывания в Алтайском крае. Созданы

также новые высокоурожайные сорта

яблони, малины, смородины и кры¬

жовника, приспособленные к при¬

родно-климатическим условиям Ал¬

тайского края и Западной Сибири.

Станцией разработан стандартный

сортимент для всех зон -Алтайского

края, а также агротехника сад-ва,

обеспечивающая получение высоких

урожаев плодов и ягод в условиях

Алтайского края. Проведена огром¬

ная работа по развитию сад-ва в Ал¬

тайском крае и Западной Сибири.

За выведение новых холодостой¬

ких высокоурожайных сортов пло¬

дово-ягодных культур и развитие

сад-ва в Сибирп директору станции

акад. М. А. Лисавенко Президиумом

Всесоюзной ордена Ленина ака¬

демии сельскохозяйственных наук

имени В. И. Ленина присз'ждена зо¬

лотая медаль имени И. В. Мичурина.

АЛЫЧА, дикая слива,

вишне-слива (Prunus divaricata

Ldb.), сем. розоцветных (рис.). Много¬

ствольное, сильно ветвящееся дере¬

во выс. до 8 м или кустарник выс.

2—3 м. Произрастает в диком виде

на Сев. Кавказе, в Закавказье,

Крыму, на Балканах, в Передней

и Средней Азии. Встречается в виде

подлеска в изреженных лесах, по

лесным полянам и опушкам лесов,

в долинах рек и вдоль дорог * на

влажных и сухих местах; высоко

поднимается в горы. Растет одиночно

или небольшими группами, а иногда

образует и значительные заросли.

Неприхотлива к почве и влаге, но

требовательна к свету. Ветви длин¬

ные, часто с колючками. Листья

простые, яйцевидно-ланцетные, про¬

долговатые, заостренные, сверху тем-

но-зеленые, а снизу светлые, по нер¬

вам волосистые, края зубчатые или

пильчатые. По форме плоды бывают

округлые, овальные, продолговатые,

приплюснутые; по окраске — светло-

желтые, желтые, оранжевые,красные,

темно-красные, синие, темно-синие и

почти черные. Кожица плода тонкая,

нежная, с восковым налетом. Плоды

18

АМБРОЗИЯ — АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА

отличаются по размеру и вкусу. Вес

плода от 3 до 10 г, вес косточки со- *

ставляет 10—20% веса плода. На

Алыча: 1 — в^тка с плодами;

2 — плод в разрезе.

вкус плоды бывают кислые, кисло-

сладкие, сладкие с терпким, вяжу¬

щим привкусом. Мякоть плодов А.

содержит от 2 до 4% яблочной и ли¬

монной кислоты, от 3 до 6% сахара,

до 16 мг% витамина С, до 2,8 мг%

провитамина А, до 0,12% дубильных

и до 0,8% пектиновых веществ.

Потребляют плоды в свежем и

сушеном виде. Из них приготовляют

соки, экстракты, сиропы, желе, ва¬

ренье, повидло, компоты, гино, на¬

ливки и много других продуктов,

отличающихся хорошими вкусовыми

качествами, окраской, высокой аро¬

матичностью и приятной кислот¬

ностью. На Сев. Кавказе и в Закав¬

казье местное население из плодов

А. приготовляет пастилу-лаваш.

Цветет А. рано, в апреле — мае;

плоды созревают с июня до октября,

в зависимости от разновидности А.

и почвенно-климатических условий

произрастания.

Различают неск. разновидностей

дикорастущей А., в т. ч. ткемали,

«сличающихся по высоте деревьев и

форме кроны, времени цветения, вели¬

чине, форме, окраске и вкусу плодов.

Средний урожаи плодов А. соста¬

вляет 8—10 кг с дерева, отдельные

деревья дают 30—40 кг. На Сев. Кав¬

казе урожай с 1 дерева достигает

200 кг и более. Размножают А. семе¬

нами и корневыми отпрысками. Се¬

мена А. мелкие (в 1 кг их содержится

до 2000 шт.). А. используют как под¬

вой для сливы и абрикоса.

АМБРОЗИЯ, Ароматный,

старый сорт абрикоса, широко рас¬

пространенный в юж. р-нах страны

(рис.). Дерево крупное. Плодоносить

начинает в возрасте 5—7 лет. Урожай¬

ность высокая. Созревание плодов

наступает в начале июля. Плоды до¬

вольно крупные, округло-яйцевид¬

ные, желтые, с розовым румянцем.

Амброзия.

Мякоть желтая, плотная, довольно

сочная, душистая. Плоды потребляют

свежими и переработанными.

АМИДНЫЕ УДОБРЕНИЯ, удо¬

брения, в к-рых азот связан в амид¬

ной форме (NH2), напр, мочевина

СО (NH2)2. А. у. в почве быстро пре¬

вращаются в аммиачные. Это физио¬

логически кислые удобрения; вносят

их так же, как и аммиачные.

АММИАК (NH3), бесцветный газ

с резким запахом. С кислотами об¬

разует соли аммония. При плохом

хранении органических удобрений

образующийся А. сильно улетучи¬

вается, в результате чего потери

азота достигают 50%. А. погло¬

щается почвой и не вымывается из

нее. А. хорошо усваивается р-ниями.

На заводах А. служит исходным

сырьем для выработки азотных ми¬

неральных удобрений (см. Азотные

удобрения).

АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА, азот¬

нокислый аммоний, нит¬

рат аммония, амселитра

АМОРТИЗАЦИЯ - АМСДЕН

19

(NH4N03) содержит 33—34% азота,

половина к-рого находится в нит¬

ратной, а половина в аммиачной

форме. Удобрение сильно гигроско¬

пичное, при хранении впитывает

влагу из воздуха и слеживается. Пе¬

ред внесением слежавшееся удобре¬

ние размельчают. Для уменьшения

гигроскопичности и слеживаемости

в последнее время часть А. с. про¬

мышленность выпускает в гранули¬

рованном виде. Удобрение физиоло¬

гически кислое. Почву подкисляет,

но меньше, чем сернокислый ам¬

моний. Ка кислых почвах лучше

применять в смеси с молотым извест¬

няком (на 1 if удобрения 0,7 if из¬

вестняка) или фосфоритной мукой.

Удобрение быстродействующее.

АМОРТИЗАЦИЯ, "снашивание

в процессе труда основных средств

производства —машин, орудий, произ¬

водственных и жилых построек,

гидромелиоративных сооружений,

многолетних насаждений, рабочего

и продуктивного скота и т. д. Ввиду

того что основные средства произ¬

водства снашиваются постепенно, для

исчисления их доли в стоимости

вновь произведенного продукта

устанавливаются определенные амор¬

тизационные отчисления.

Размер ежегодных амортизацион¬

ных отчислений зависит от срока

службы различных средств произ¬

водства и интенсивности их исполь¬

зования, напр, для садов семечко¬

вых 2—3%, косточковых 3—6%,

в зависимости от пород и зоны,

ягодных кустарников (смородины,

крыжовника) 6—8%, земляники 25%.

Амортизационные отчисления по

многолетним насаждениям прово¬

дятся с периода вступления пх в

пору плодоношения и определяются

но продолжительности периода экс¬

плуатации.

По существующей в колхозах

форме отчетности определение себе¬

стоимости продукции пока не произ¬

водится, поэтому и амортизационных

отчислений колхозы не делают. Все

затраты на приобретение основных

средств производства и на восстанови¬

тельный (капитальный) ремонт кол¬

хозы производят из средств недели¬

мого фонда. Центральный Комитет

КПСС и Совет Министров СССР

в постановлении «О ежемесячном

авансировании колхозников и до¬

полнительной оплате труда в колхо¬

зах», опубликованном 10 марта

1956 года, рекомендовали колхозам

по решению общих собраний колхоз¬

ников относить за счет денежных

неделимых фондов оплату деньгами

трудодней, затраченных на строи¬

тельство животноводческих и других

помещений и сооружений, а также

па посадку и выращивание много¬

летних насаждений.

АМПЕЛОГРАФИЯ (от греческих

слов ampelos — виноград и grapho—

пишу), наука о сортах и видах вино¬

града (см.). А. описывает и класси¬

фицирует сорта винограда и изучает

пути дальнейшего улучшения старых

и создания новых сортов.

Ампелография делится на общую

и частную. Общая А. включает

систематику всего сем. виноградных,

изучает происхождение сортов, их

изменчивость и распространение,

классифицирует сорта по морфологи¬

ческим признакам и их происхожде¬

нию. Частная А. охватывает

ботаническое описание сортов, агро¬

биологические и хозяйственно-техно¬

логические характеристики, а также

вопросы сортового районирования

винограда.

В нашей стране ампелографиче-

ское исследование местных сортов

винограда было начато только при

Советской власти. СССР обладает

богатейшим фондом сортов вино¬

града — св. 2000 сортов, в том числе

1200 местных. Ампелографические

исследования проводятся на произ¬

водственных виноградниках, в на¬

учно-исследовательских учрежде¬

ниях и на специальных ампело-

графических коллекциях. В наст,

время издается многотомная «Ампе¬

лография СССР».

АМСДЕН, Скороспелый

красный, ранний сорт персика,

широко распространенный по всему

югу СССР (рис.). Плодоносить начи¬

нает в возрасте 4—5 лет. Урожай¬

ность высокая и ежегодная. Плоды

средней величины, округлые, темно¬

красной, с небольшой мраморностыо,

окраски, ароматные; созревают в

2*

20

АНАБАДУСТ - АНАДОЛЬСКАЯ

середине июля. Мякоть”зеленовато-

белая, очень сочная, превосходного

вкуса. Плоды потребляют свежими.

Амсден.

АНАБАДУСТ, см. Анабазиновые

препараты.

АНАБАЗИНОВЫЕ ПРЕПАРА¬

ТЫ. Анабазин — алкалоид, содер¬

жащийся в дикорастущем р-нии ана-

базисе из рода солянок (Казахстан).

Для борьбы с вредителями р-ний

применяют анабазин-суль¬

фат, содержащий не менее 30%

алкалоидов. Это коричневая вязкая

жидкость с неприятным запахом.

Анабазин-сульфат чаще используют

в виде водного раствора. К раствору

анабазин-сульфата обязательно

должно добавляться мыло или не¬

большое количество извести. При

этом анабазин-сульфат разрушается

с выделением анаоазин-основания,

в неск. раз более ядовитого для насе¬

комых. Без добавления мыла или

извести анабазин-сульфат мало эф¬

фективен.

Наиболее часто анабазин-сульфат

применяется в концентрации 0,1—

0,2% (10—20 г на 10 л воды) плюс

0,3% мыла (30 г на 10 л воды). Вместо

мыла можно брать 0,6% негашеной

извести (60 г на 10 л воды), из к-рой

заранее готовят известковое молоко.

Анабазин-сульфат — контактный

яд, действующий на вредителей при

непосредственном соприкосновении,

в связи с чем он эффективен против

сосущих видов вредителей, гл. обр.

тлёй. Анабазин-сульфат эффективен

также против маловолосистых видов

гусениц и пилильщиков. Против

грушевой медяницы (см.) анаоазин-

сульфат применяют в концентрации

30 г на 10 л воды, а против кровяной

тли (см.) в концентрации 30—40 г

на 10 л воды. Во всех случаях доба¬

вляют мыло.

Иногда р-ния опыливают а а а-

бадустом, для чего смешивают

5 весовых частей анабазин-сульфата

со 100 частями извести-пушонки.

Смесь готовят перед употреблением.

Для этой цели удобны протравочные

машины.

При использовании анабазин-

сульфата необходимо иметь в

виду, что он сильно ядовит для

людей и животных не только при

попадании в пищу, но может вызы¬

вать серьезные отравления при со¬

прикосновении с кожей. Это особенно

необходимо учитывать при приме¬

нении концентрированных раство¬

ров (см. Меры предосторожности

при работах с ядами).

Анабазин-сульфат можно комби¬

нировать с мышьяксодержащими пре¬

паратами, ИСО, бордосской жид¬

костью (см.). В этих случаях мыла

не добавляют.

АНАДОЛЬСКАЯ, южный ши¬

роко распространенный сорт вишни.

Дерево очень сильнорослое. В пло¬

доношение вступает в возрасте 6—7

лет. Урожайность хорошая. Плоды

АНАНАСНО-ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ГУАВА - АНИСОВКА

21

созревают в середине июня, но не

одновременно. Съем их проводится

постепенно, по мере созревания.

Плоды средней величины (рис.). Ко¬

жица темно-красная, почти черная,

мякоть нежная, сочная, кисло-слад¬

кая, отличного вкуса. Потребляют

их свежими. Идут также для пере¬

работки.

АНАНАСНО - ЗЕМЛЯНИЧНАЯ

ГУАВА, см. Фейхоа.

АНАНАСНЫЙ, один из луч¬

ших сортов абрикоса для приготов¬

ления компЪтов и варенья. Дерево

сильнорослое, достигает значитель¬

ного размера. Плодоносить начи¬

нает в возрасте 6—7 лет. Урожай

высокий. Плоды созревают в сере¬

дине июля, неравномерно, в течение

10—15 дней. Плоды средней величины,

почти шаровидные, желтые, с легким

розовым загаром. Мякоть желтая,

ароматная, хорошего вкуса. Потреб¬

ляются свежими и переработанными.

АНГЛИЙСКИЙ ЖЕЛТЫЙ,

Сладкий желтый, сорт кры¬

жовника, урожайный, зимостойкий,

среднеспелый. Ягоды средней вели¬

чины, красивой золотистой окраски,

очень сладкие. Культивируется поч¬

ти во всех районах СССР.

АНИС ПОЛОСАТЫЙ, Анис се¬

рый, старинный поволжский перво¬

классный сорт яблони. Распростра-

Анис полосатый.

нен в р-нах Поволжья и в центр, по¬

лосе СССР, а в стелющейся форме —

на Урале и в Сибири. Дерево долго¬

вечное, недостаточно зимостойко и

устойчиво против болезней. Сорт

среднеспелый, в пору хозяйственного

плодоношения вступает в среднем

в возрасте 7—8 лет. Урожайность

обильная и цочти ежегодная. Съем¬

ная зрелость плодов наступает в

конце сентября. Плоды средней ве¬

личины (рис.). Мякоть зеленовато¬

белая, сочная, с приятным кисло-

сладким вкусом. Плоды можно хра¬

нить до половины зимы.

АНИСИК ОМСКИЙ, зимостой¬

кий сорт яблони. Выведен в Си¬

бири (Омске) путем посева семян

неизвестного культурного сорта. Хо¬

рошо произрастает и плодоносит

во многих р-нах Зап. Сибири.

Анисик омский.

Дерево средних размеров, с округ¬

лой, средней густоты кроной. Всту¬

пает в пору плодоношения на 4—5-й

год. Сорт устойчив против болезней.

Урожайность хорошая. Плоды сравни¬

тельно мелкие, округлой формы

(средний вес 15 г), кисло-сладкого

вкуса, при созревании осыпаются

с дерева (рис.). Плоды созревают в

середине сентября, лежкость около

полутора месяцев. Плоды потребля¬

ют в свежем виде.

АНИСОВКА, сорт яблони. По¬

лучен И. В. Мичуриным от опыления

цветков Аниса пыльцой сорта Гло-

геровка.

Деревья сильнорослые. Зимостой¬

кость высокая, такая же, как сортов

Коричное полосатое и Антоновка

обыкновенная (см.). Сорт устойчив

к парше (см.). В плодоношение всту¬

пает на 4—6-й год. Урожайность

обильная, но с ясно выраженной

периодичностью. Урожай достигает

200 кг с 18-летнего дерева. В усло¬

виях Мичуринска урожай снимают

в конце второй декады сентября; по-

22

АННА ШПЕТ — АНТОНОВКА ПОЛУТОРАФУНТОВАН

трсбительская зрелость плодов насту¬

пает в середине октября. Плоды одно¬

родны по величине и форме, очень

нарядны по окраске. Средний вес

плода 90 г. В плодохранилище плоды

хранятся до января. Основное ис¬

пользование плодов — потребление

в свежем виде в поздне осенний и

зимний периоды.

Сорт рекомендован в государ¬

ственное и широкое производствен¬

ное испытание в ряде областей.

АННА ШПЕТ, Поздняя, цеп-

ный сорт сливы, встречающийся

в большинстве южных р-нов. Дерево

сильнорослое, выносливое. В пору

плодоношения вступает в возрасте

5—6 лет. Урожайность обильная и

ежегодная. Съемная зрелость насту¬

пает в конце сентября — начале ок¬

тября. Плоды крупные, синие или

черно-синие, с сизым налетом. Мя¬

коть зеленовато-желтая, сочная,

сладкая. Плоды можно хранить

ок. 20 дней; потребляют их свежими,

хороши и для переработки.

АНОНА ТРЕХПЛОДНАЯ, см.

Азимина.

АНТИПКА (Cerasns Mahaleb

Mill.), мага лебская вишня,

Антипка.

кустарник или дерево/ достигаю¬

щее 10—13 м высоты с густо об¬

лиственной кроной. Ствол темно¬

серый. Листья широкие, яйцевид¬

ные. Плоды немного удлиненные

(рис.), черные, горькие. Все части

р-ния характеризуются своеобраз¬

ным запахом цианистых соединений.

А. очень скороспела и засухоустой¬

чива. Распространена в Молдавии,

на Украине, Кавказе и в Средней

Азии. Антипка широко используется

в культуре как подвой для вишни

и черешни.

АНТОНОВКА обыкновен¬

ная, прекрасный, старинный, наи¬

более распространенный в центр,

полосе русский сорт яблони, сла¬

ва и гордость нашего сад-ва. Де¬

рево достигает больших размеров,

зимостойкое, довольно устойчивое

к болезням. Сорт среднеспелый, в

пору хозяйственного плодоношения

вступает обычно в возрасте 8—9

лет. Урожайность высокая, дости¬

гает ЗОЮ—500, а иногда 700—1000 кг

с дерева. Съемная зрелость плодов

наступает в конце сентября. Пло¬

ды выше средних размеров или

крупные. Мякоть белая, сочная, с

особым, свойственным этому сорту

ароматом. Плоды Антоновки содер¬

жат много витамина С — в 3—4 раза

больше многих других сортов. В леж¬

ке плоды хранятся до января. По¬

требляют их свежими, мочеными, мо¬

рожеными, печеными и солеными.

Хороши они также для варенья,

пастилы и для сушки. Антоновка

Ихмеет много (до 20) форм. Наиболее

распространенной является описан¬

ная выше Антоновка обыкновенная,

называемая просто Антоновка. В зап.

и сев-зап. районах СССР широкое

распространение получила Анто-

новка-каменичка, плоды к-рой отли¬

чаются особенно хорошей лежко-

стью.

АНТОНОВКА ПОЛУТОРАФУН-

ТОВАЯ, шестисотграммовая,

сорт яблони, полученный И. В. Ми¬

чуриным в 1888 г. Сорт появился

в виде спорта (почковой вариации)

на одной из ветвей 5-летнего де¬

рева сорта Антоновки Могилевской

белой.

Деревья отличаются могучим ро¬

стом, мощным облиствением, круп¬

ным размером листьев. Относится

к группе зимостойких сортов (для

АНТРАКНОЗ — АПЕЛЬСИН

23

центр, областей РСФСР). Начинает

плодоносить с 5—7-летнего возраста.

Урожайность высокая (200—500 кг

с дерева).

Плоды достигают600 г веса, желто¬

вато-белые, иногда с легким загаром

на солнечной стороне. Форма плода

репчато-овальная, поверхность слегка

ребристая (рис.). Мякоть белая, соч¬

ная, плотная, мелкозернистая, кис¬

лое ладкого вкуса, с тонким арома¬

том.

Съемная зрелость плодов насту¬

пает в первой половине сентября,

потребительская — в конце сентября.

Хранятся до половины ноября. Хоро¬

ший столовый сорт. Плоды потребля¬

ют в свежем виде и используют для

переработки на соки, сидр, варенье,

джем, желе, цукаты и др. Сорт

стандартный.

АНТРАКНОЗ, заболевание, вы¬

зываемое паразитным грибом Gloeo-

sporium. Поражает смородину, яб¬

лоню, виноград и другие культуры.

А. смородины (G. ribis)

поражает гл. обр. листья, на к-рых

образуются мелкие буроватые пятна.

При сильном развитии заболевания

поражаются также черешки листьев

и плодоножки. При этом листья скру¬

чиваются, засыхают и преждевре¬

менно опадают. Нередко в середине

июля кусты полностью теряют ли¬

стья, что отрицательно сказывается

па закладывании почек и подготовке

р-ний к зимовке.

А. я б л о н и (G. fructigenum) вы¬

зывает горькую гниль плодов яблони.

Первоначально на плодах возникают

округлые, слегка вдавленные пятна,

на поверхности к-рых может разви¬

ваться спороношение гриба в виде

желто-розовых подушечек.

Пораженные плоды приобретают

горький вкус. Заболевание прояв¬

ляется в июле, августе и может рас¬

пространяться во время хранения

плодов.

А. винограда (G. ampelo-

phagum) цоражает листья, ягоды и

молодые побеги. Проявляется пят¬

нами — на листьях угловатыми, про¬

дырявливающимися, на плодах ок¬

руглыми, на побегах вытянутыми

в длину, углубленными, напоминаю¬

щими язвы. Побеги часто надламы¬

ваются.

А. цитрусовых очень рас¬

пространен. Вызывается грибом Со1-

letotrichum gloeosporioides. Поражает

листья, побеги, плоды. На листьях —

крупные, светлые пятна; пораженные

молодые побеги завядают п засы¬

хают; на плодах — пятна вдавлен¬

ные, сухие.

Меры борьбы. Тщательное

уничтожение опавших листьев и др.

пораженных частей р-ния. Опрыски¬

вания 1 %-ной бордосской жидкостью

(см.): первый раз — при появлении

начальных признаков болезни, по¬

следующие (2—3) — через 10 дней.

Кроме Чгого, на смородине опрыски¬

вание 5—6%-ным э*селеаным купо¬

росом (см.) по спящим, почкам, на

винограднике — обмазка побегов

6%-ным железным купоросом (осенью

или весной).

АПЕЛЬСИН (Citrus sinensis Osb.),

сем. рутовых, подсем. померанцевых

(рис.). Родина Юж. Китай и Индо-

Китай. В культуре находится очень

давно. В СССР выращивают в суб¬

тропических р-нах Зап. Грузии,

в Аджарской и Абхазской АССР.

Первые сведения о разведении апель¬

сина в этой зоне относятся к XII в.

Перспективен для возделывания

в траншеях и вообще в защищенном

на зиму грунте в Узбекской, Тад¬

жикской и Туркменской ССР, а

также в других р-нах с жарким и

продолжительным летом.

Многолетнее вечнозеленое дерево

до 12 м высоты, с густой компактной

кроной; молодые побеги и ветви

высших порядков большей частью

24

АПЕЛЬСИН

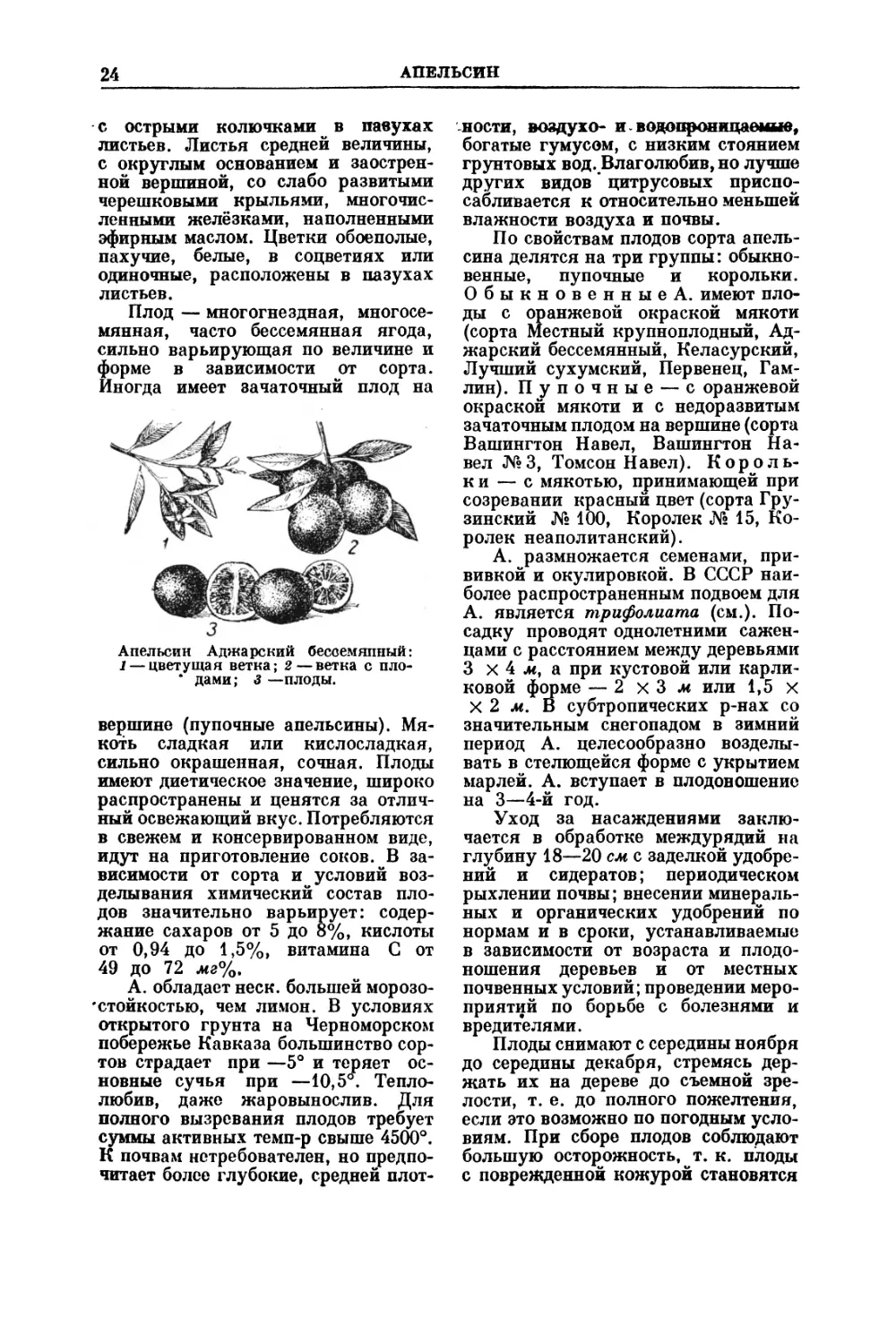

с острыми колючками ^ в павухах

листьев. Листья средней величины,

с округлым основанием и заострен¬

ной вершиной, со слабо развитыми

черешковыми крыльями, многочис¬

ленными желёзками, наполненными

эфирным маслом. Цветки обоеполые,

пахучие, белые, в соцветиях или

одиночные, расположены в пазухах

листьев.

Плод — многогнездная, многосе-

мянная, часто бессемянная ягода,

сильно варьирующая по величине и

форме в зависимости от сорта.

Иногда имеет зачаточный плод на

Апельсин Аджарский бессемяпный:

1 — цветущая ветка; 2—ветка с пло-

* дами; 3 —плоды.

вершине (пупочные апельсины). Мя¬

коть сладкая или кислосладкая,

сильно окрашенная, сочная. Плоды

имеют диетическое значение, широко

распространены и ценятся за отлич¬

ный освежающий вкус. Потребляются

в свежем и консервированном виде,

идут на приготовление соков. В за¬

висимости от сорта и условий воз¬

делывания химический состав пло¬

дов значительно варьирует: содер¬

жание сахаров от 5 до 8%, кислоты

от 0,94 до 1,5%, витамина С от

49 до 72 мг%.

А. обладает неск. большей морозо¬

стойкостью, чем лимон. В условиях

открытого грунта на Черноморском

побережье Кавказа большинство сор¬

тов страдает при —5° и теряет ос¬

новные сучья при —10,5°. Тепло¬

любив, даже жаровынослив. Для

полного вызревания плодов требует

суммы активных темп-p свыше 4500°.

К почвам нетребователен, но предпо¬

читает более глубокие, средней плот¬

ности, воздухо- и водопроницаемые,

богатые гумусом, с низким стоянием

грунтовых вод. Влаголюбив, но лучше

других видов ’ цитрусовых приспо¬

сабливается к относительно меньшей

влажности воздуха и почвы.

По свойствам плодов сорта апель¬

сина делятся на три группы: обыкно¬

венные, пупочные и корольки.

Обыкновенные А. имеют пло¬

ды с оранжевой окраской мякоти

(сорта Местный крупноплодный, Ад¬

жарский бессемянный, Келасурский,

Лучший сухумский, Первенец, Гам-

лин). Пупочные — с оранжевой

окраской мякоти и с недоразвитым

зачаточным плодом на вершине (сорта

Вашингтон Навел, Вашингтон На¬

вел JV? 3, Томсон Навел). Король¬

ки — с мякотью, принимающей при

созревании красный цвет (сорта Гру¬

зинский № 100, Королек № 15, Ко¬

ролек неаполитанский).

А. размножается семенами, при¬

вивкой и окулировкой. В СССР наи¬

более распространенным подвоем для

А. является трифолиата (см.). По¬

садку проводят однолетними сажен¬

цами с расстоянием между деревьями

3 х 4 му а при кустовой или карли¬

ковой форме — 2 х 3 ж или 1,5 х

X 2 м. В субтропических р-нах со

значительным снегопадом в зимний

период А. целесообразно возделы¬

вать в стелющейся форме с укрытием

марлей. А. вступает в плодоношение

на 3—4-й год.

Уход за насаждениями заклю¬

чается в обработке междурядий на

глубину 18—20 см с заделкой удобре¬

ний и сидератов; периодическом

рыхлении почвы; внесении минераль¬

ных и органических удобрений по

нормам и в сроки, устанавливаемые

в зависимости от возраста и плодо¬

ношения деревьев и от местных

почвенных условий; проведении меро¬

приятий по борьбе с болезнями и

вредителями.

Плоды снимают с середины ноября

до середины декабря, стремясь дер¬

жать их на дереве до съемной зре¬

лости, т. е. до полного пожелтения,

если это возможно по погодным усло¬

виям. При сборе плодов соблюдают

большую осторожность, т. к. плоды

с поврежденной кожурой становятся

АПОРТ — АРМЯНСКАЯ ССР — ПЛОДОВОДСТВО И COPTltYfRflT

менее лежкими и нетранспортабель¬

ными.

АПОРТ, превосходный русский

сорт яблони, распространенный во

многих центр, р-нах, на Украине и в

Казахстане. Дерево быстрорастущее,

сильнорослое, сравнительно зимо¬

стойкое. В плодоношенпе вступает до¬

вольно рано, в среднем на 5—6-й

год. Сорт урожайный. Плоды очень

крупные, достигают 500—600 г,

Апорт.

красив© окрашенные (рис.) хороше¬

го винно-сладкого, пряного вкуса.

Созревают в октябре — ноябре и со¬

храняются в условиях центр, полосы

до января, в "Казахстане — до апре¬

ля. Плоды потребляют свежими.

Они исключительно хороши для суш¬

ки, приготовления повидла и других

продуктов переработки, вкусны в за¬

мороженном виде. Сорт особенно

хорошо удается в Казахстане, где и

получил широкое распространение.

АПРОБАЦИЯ (от лат. аррго-

batio — одобрение, принятие), вы¬

деление сортовых маточных деревьев

или кустов в саду для заготовки с

них черенков при вегетативном раз¬

множении (см.). А. существующих

сортов проводится в производствен¬

ных масштабах.

Под влиянием почвенно-клима¬

тических и агротехнических условий

каждый сорт изменяется; даже части

(черенки, почки) одного и того же

дерева не всегда однородны по своей

природе. Эти отличия могут быть

внешними, заметными для

глаза, и внутренними, напр.,

когда выросшее из измененной почки

дерево оказывается более урожайным

и зимостойким по сравнению с ма¬

точным и наоборот. Обнаружить

такие изменения можно лишь путем

тщательных и многократных наблю¬

дений.

А. не ограничивается только опре¬

делением сортовой принадлежности

маточных деревьев, а обязательно

включает оценку их урожайности,

качества плодов, зимостойкости,

устойчивости к грибным болезням

и т. д. В маточные следует выделять

лишь высокоурожайные, вполне здо¬

ровые деревья, имеющие типичные

для сорта или лучшие по сравнению

с ними плоды. Такие деревья вы¬

являют путем апробации.

АРКТИЧЕСКАЯ ФОРМА, см.

Стланцы.

АРМЯНСКАЯ ССР — ПЛОДОВОД¬

СТВО И СОРТИМЕНТ. Плодовод¬

ство — древнейшая отрасль с. х-ва

Армении. В Армянской ССР имеются

благоприятные условия для развития

культуры плодовых р-ний и вино¬

града. Директивами XX съезда

КПСС по шестой пятилетке преду¬

сматривается дальнейшее развитие

садоводства и виноградарства.

Несмотря на сравнительно незна¬

чительную территорию, природные

и экономические условия Армении

весьма разнообразны и соответствен¬

но с этим разнообразно плодоводство

и его направление по зонам. Общая

площадь садов, по данным переписи

1952 г., составляла 21 468 га с

4174 тыс. деревьев.

По отдельным категориям хозяйств

площадь садов распределяется так:

колхозы имеют 8767 га, государ¬

ственные хозяйства — 4153 га и на

приусадебных участках у колхозни¬

ков, рабочих и служащих насчиты¬

вается 8548 га. Сады имеют 78% кол¬

хозов респ}'блики. Почти все кол¬

хозники (92%) имеют плодовые де¬

ревья на своих приусадебных уча¬

стках.

Площадь насаждений по отдель¬

ным породам распределяется таким

образом: семечковые породы (ябло¬

ня, груша, айва) — 7648 га, косточ¬

ковые (персик, абрикос, слива и

вишня) — 10 998 га, орехоплодные —

1542 га, субтропические (гранат,

26

АРМЯНСКИЙ Н.-И. ИН-Т САДОВОДСТВА

инжир и др.) — 1256 га, ягодные —

24 га.

Ведущее место в Армении зани¬

мают косточковые породы, особенно

персик, абрикос и слива, к-рые раз¬

мещены гл. обр. в .низменной зоне.

Общее количество деревьев пер¬

сика составляет 808 тыс. шт., абри¬

коса — 644 тыс. шт., сливы —

620 тыс. шт., вишни и черешни —

365 тыс. шт. На долю Армении при¬

ходится 11,5% всех насаждений пер¬

сика, произрастающего в СССР.

Армения славится своими заме¬

чательными, непревзойденными дтш

потребления в свежем виде и для

изготовления компотов местными

сортами персика и абрикоса. Из сор¬

тов персика наиболее распростра¬

нены Лодз (23,2%), Наринджи

(19,7%), Зафрани (10,1%), Чугури

(10,1%) и др. Из сортов абрикоса

чаще всего разводят Шалах (Ере-

вани) — 38,7%, Табарза (Сатени) —

11,6% и др. Из слив видное место

занимают Ренклод зеленый, Викто¬

рия, Дегнашлор, Албухара, Иша-

дамбул. Распространена также куль¬

тура алычи (см.).

В предгорной и горной зонах

большой удельный вес занимает куль¬

тура яблони. Всего имеется 755 тыс.

деревьев яблони. Наибольшее

распространение получили сорта:

Антоновка (13,3%), Бельфлер жел¬

тый (10,6%), Пармен зимний золо¬

той (5,6%), а в высокогорных р-нах

мичуринские сорта — Бельфлер-ки¬

тайка, удельный вес к-рой ко всем

деревьям яблони по республике

составляет 3,8%, Пепин шафран¬

ный — 2,1% и Шафран-китайка —

2%.

Культура груши распространена

преимущественно в низменной зоне

и отчасти в предгорной. Большой

удельный вес занимают местные цен¬

ные сорта — Малача, Дзмернук и

Кзыл армуд, а также Лесная кра¬

савица.

Основной задачей плодоводства

в низменной части Армянской ССР

является выращивание плодов пер¬

сика, абрикоса и сливы для потребле¬

ния в свежем виде и для консервной

промышленности. В предгорной и

I орной зонах ведущее место занимает

культура яблони, преимущественно

позднеосенних и зимних сроков со¬

зревания. В наст, время культура

орехоплодных и субтропических

пород в Армении развита слабо,

однако имеются благоприятные усло¬

вия для их произрастания. В долин¬

ных р-нах предгорной зоны имеет¬

ся возможность широко развивать

культуру граната, инжира, масли¬

ны п восточной хурмы.

Учитывая природные и экономи¬

ческие условия, рекомендуемый сор¬

тимент плодовых культур дифферен¬

цирован по отдельным зонам респуб¬

лики (см. приложение 1).

АРМЯНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕ-

ДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СА¬

ДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА И

ВИНОДЕЛИЯ находится в системе •

МСХ Армянской ССР. Органи¬

зован в 1956 г. в г. Ереване на

базе Армянского научно-исследо¬

вательского института плодовод¬

ства и Научно-исследовательского

института виноградарства н ви¬

ноделия Академии наук Армян¬

ской ССР, существовавших с 1949 г.

и Плодоовощной опытной станции,

организованной в 1927 г.

Институт имеет отдел селекции

и сортоизучения, отдел агротех¬

ники, биохимическую и агротехни¬

ческую лаборатории, эксперимен¬

тальные базы в Ереване, Паракаре

и Ленинакане и 4 опорных пунк¬

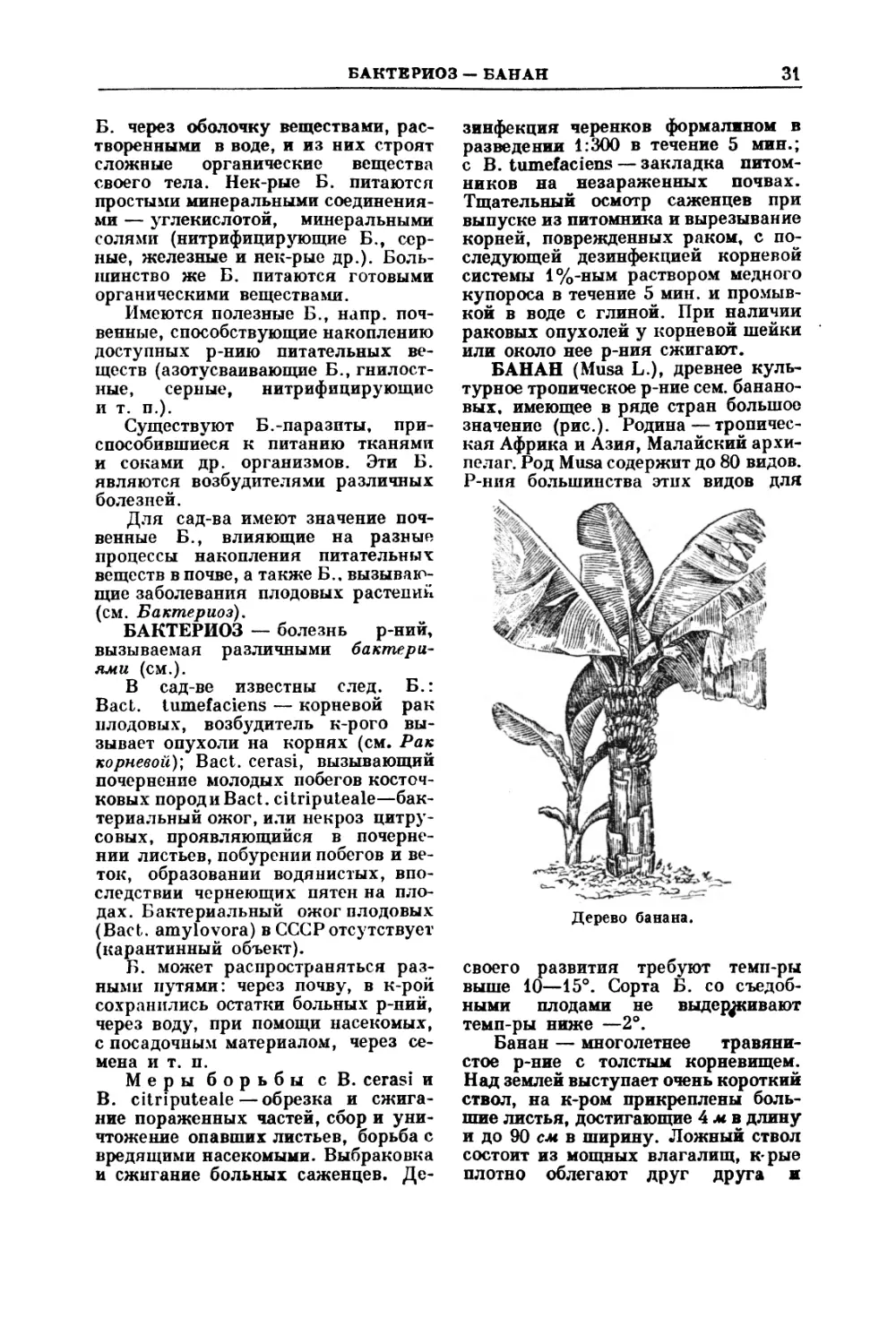

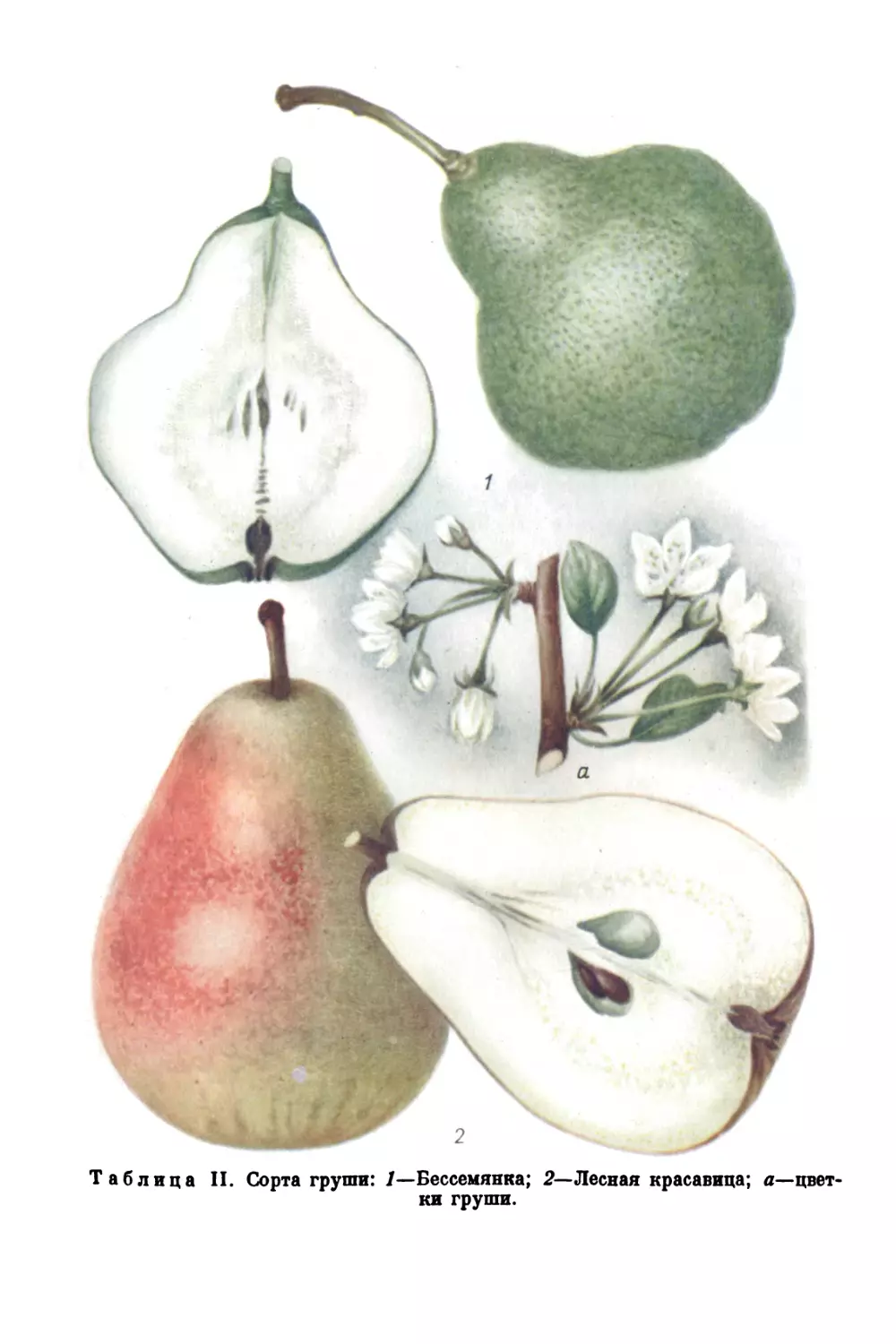

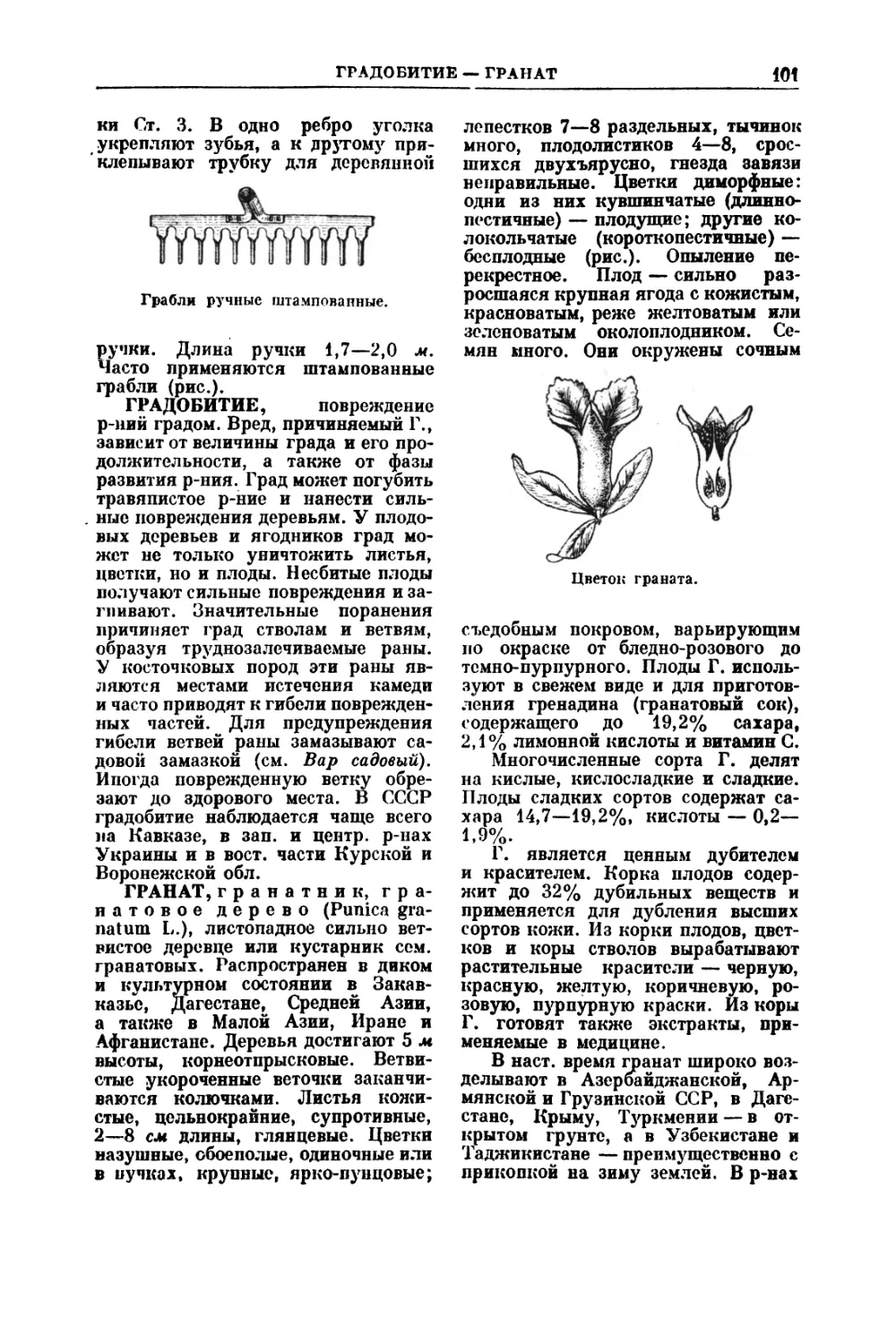

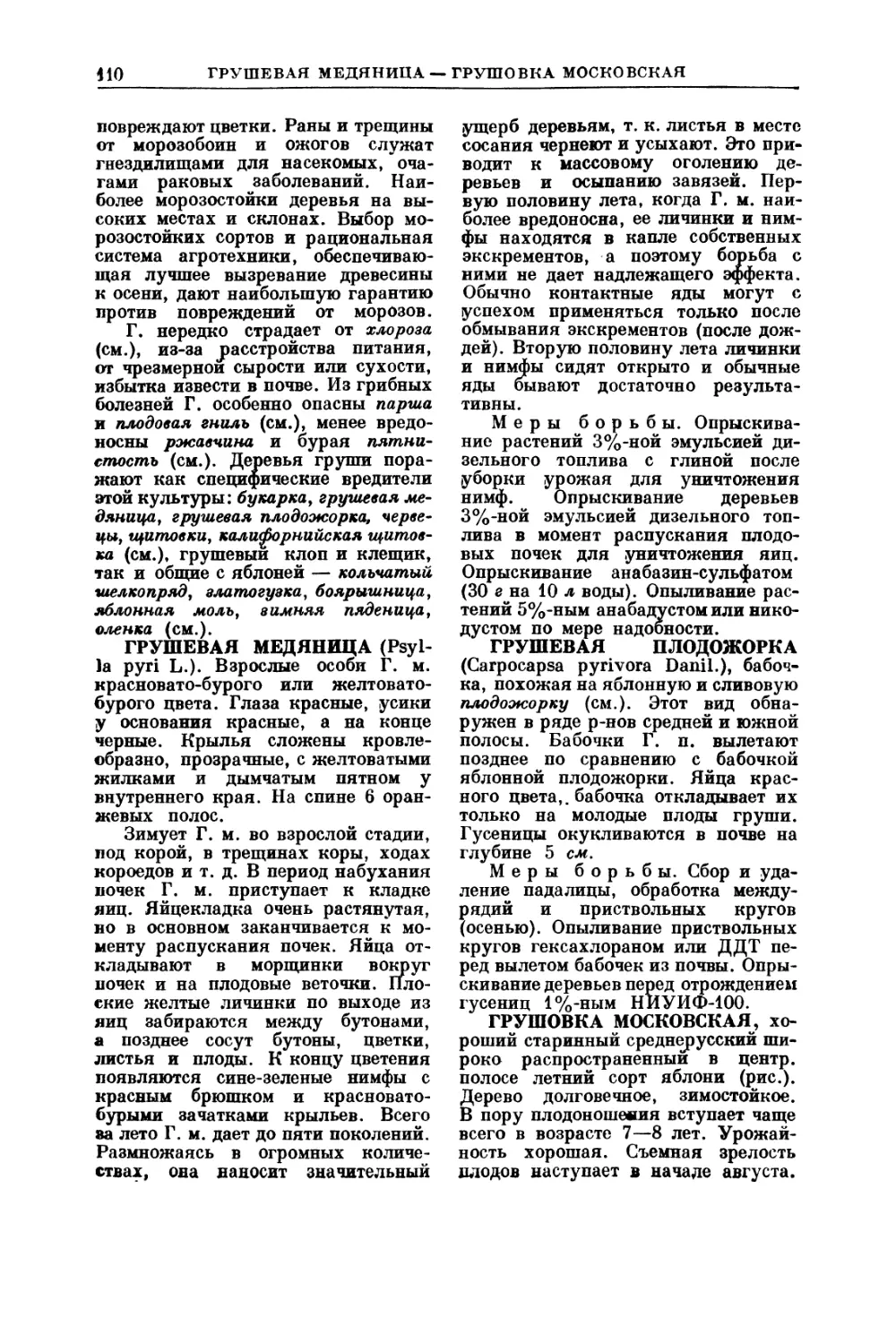

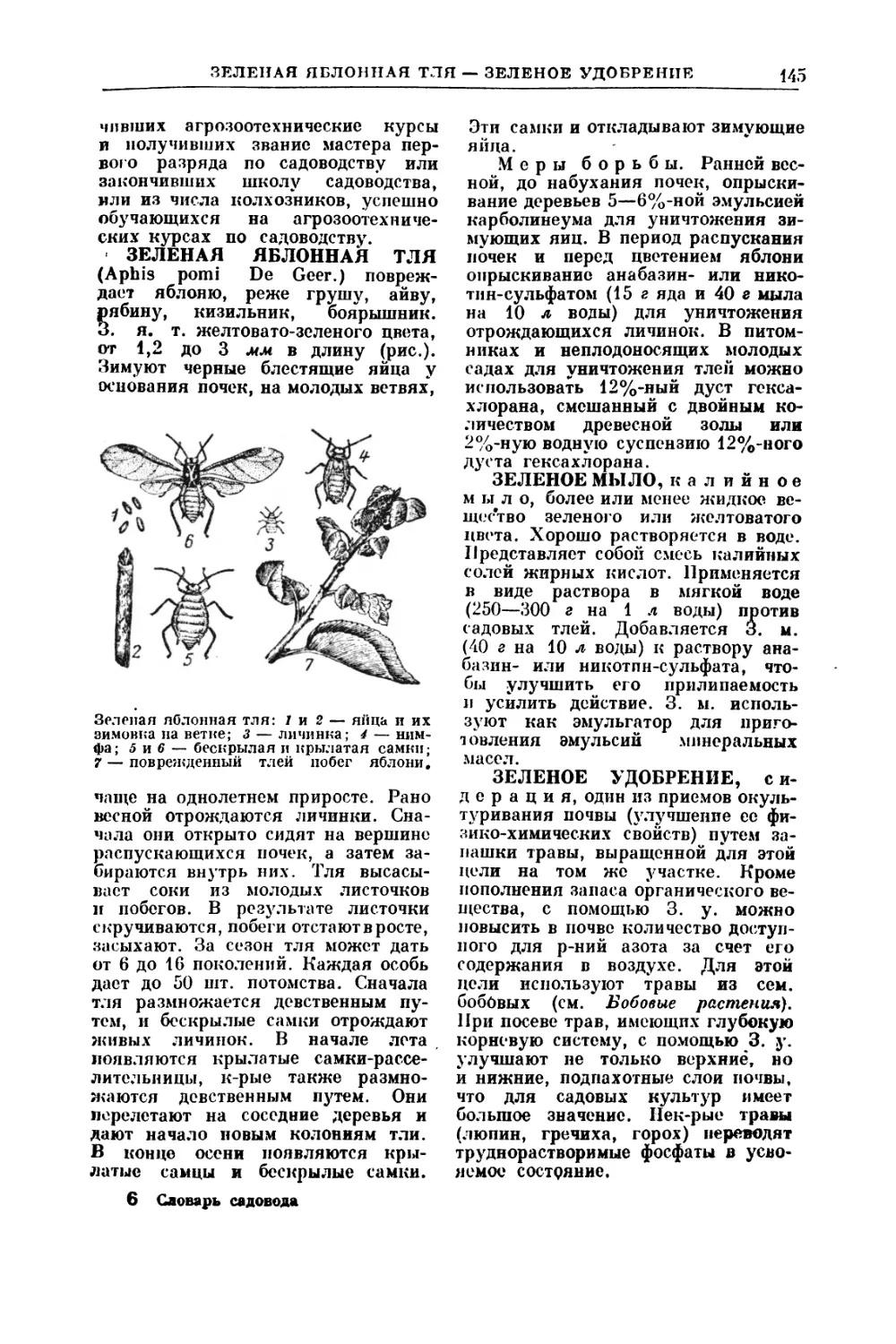

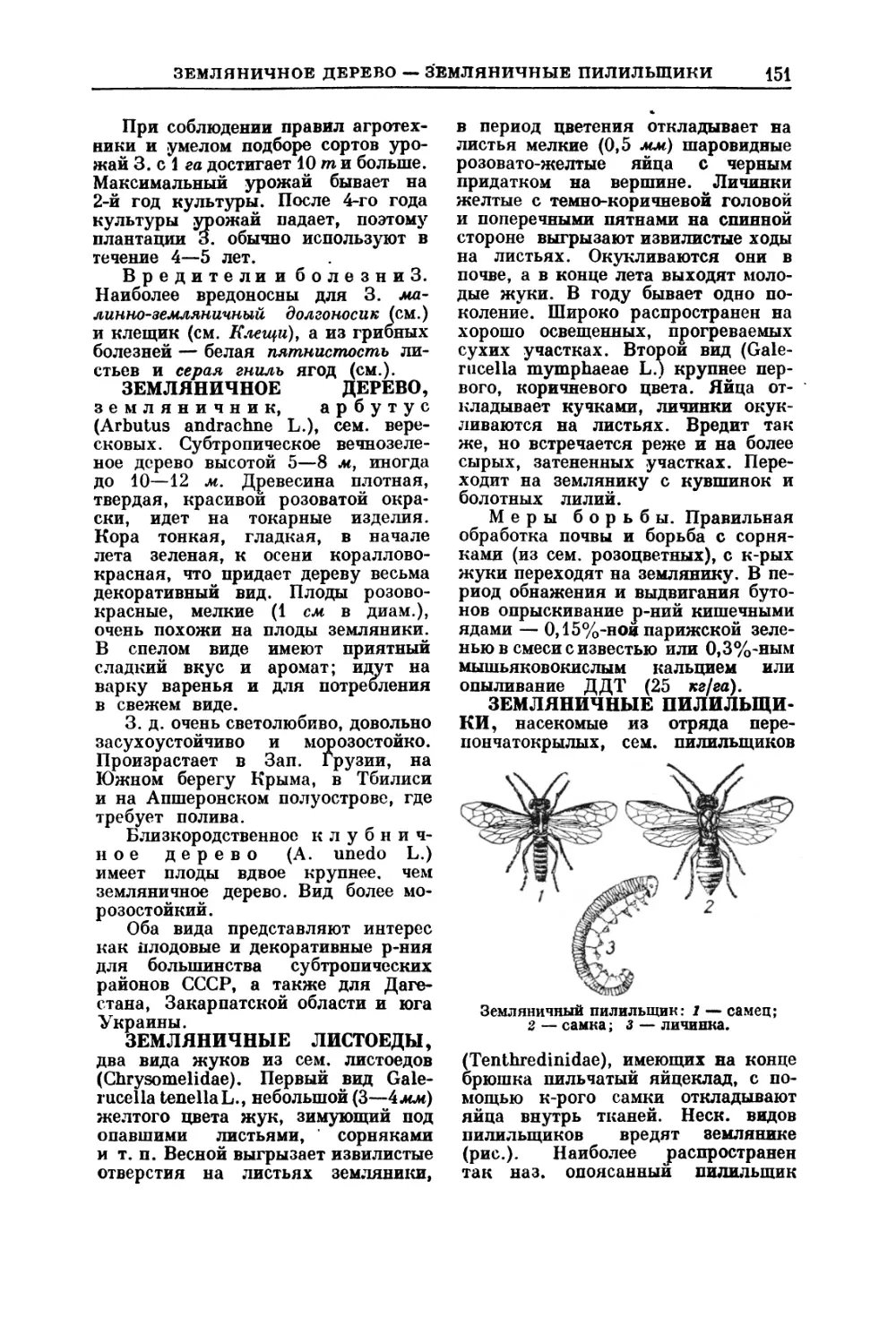

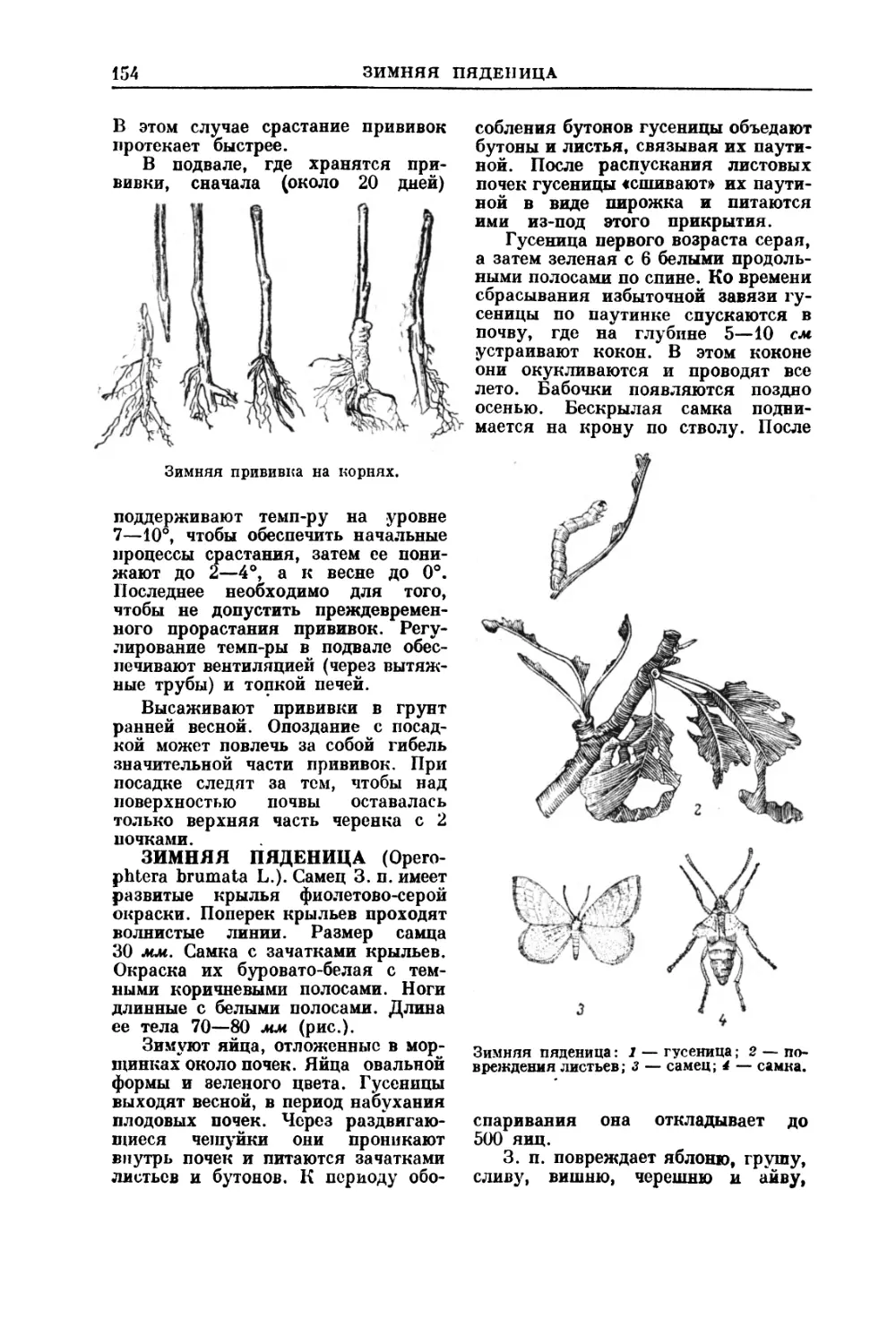

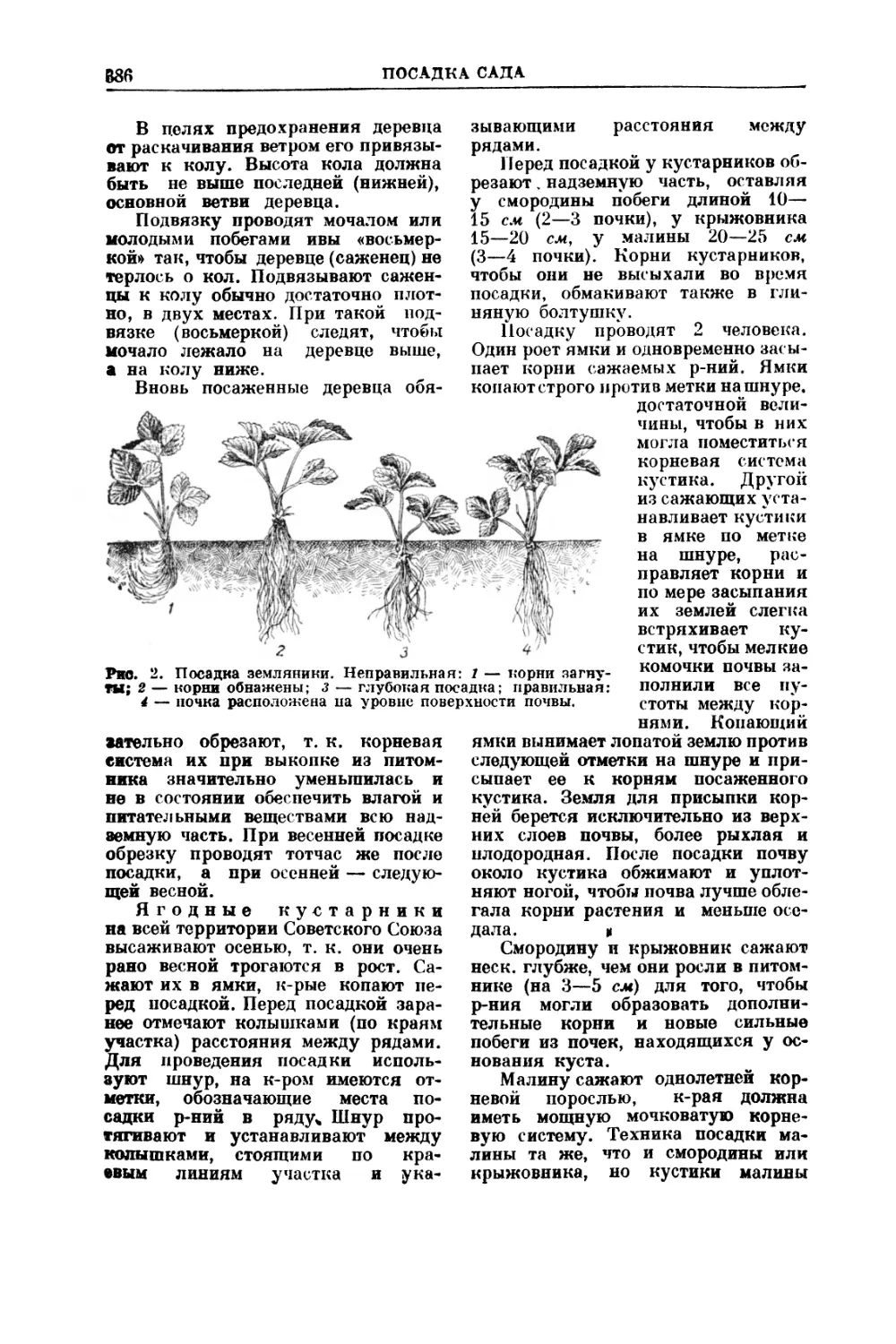

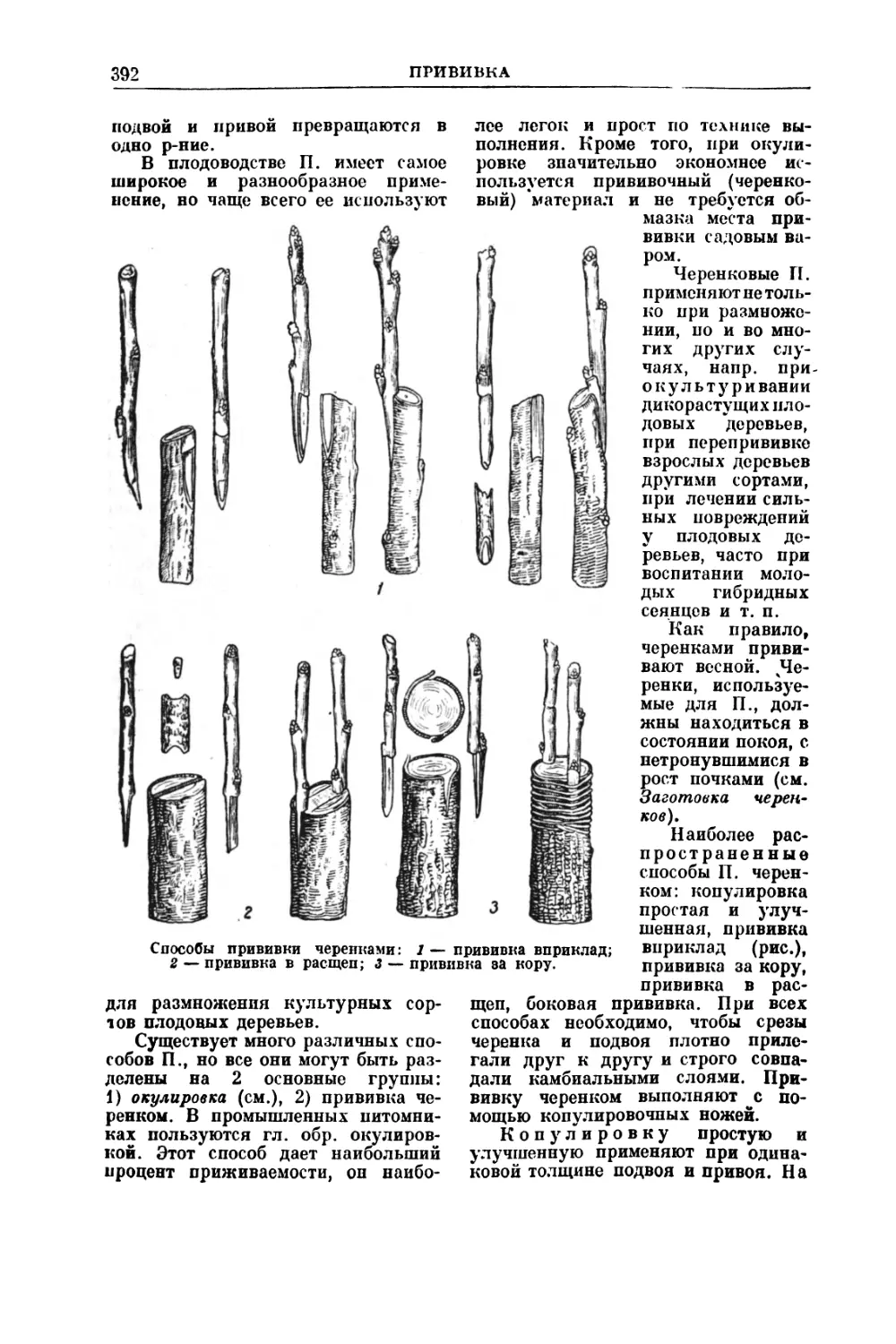

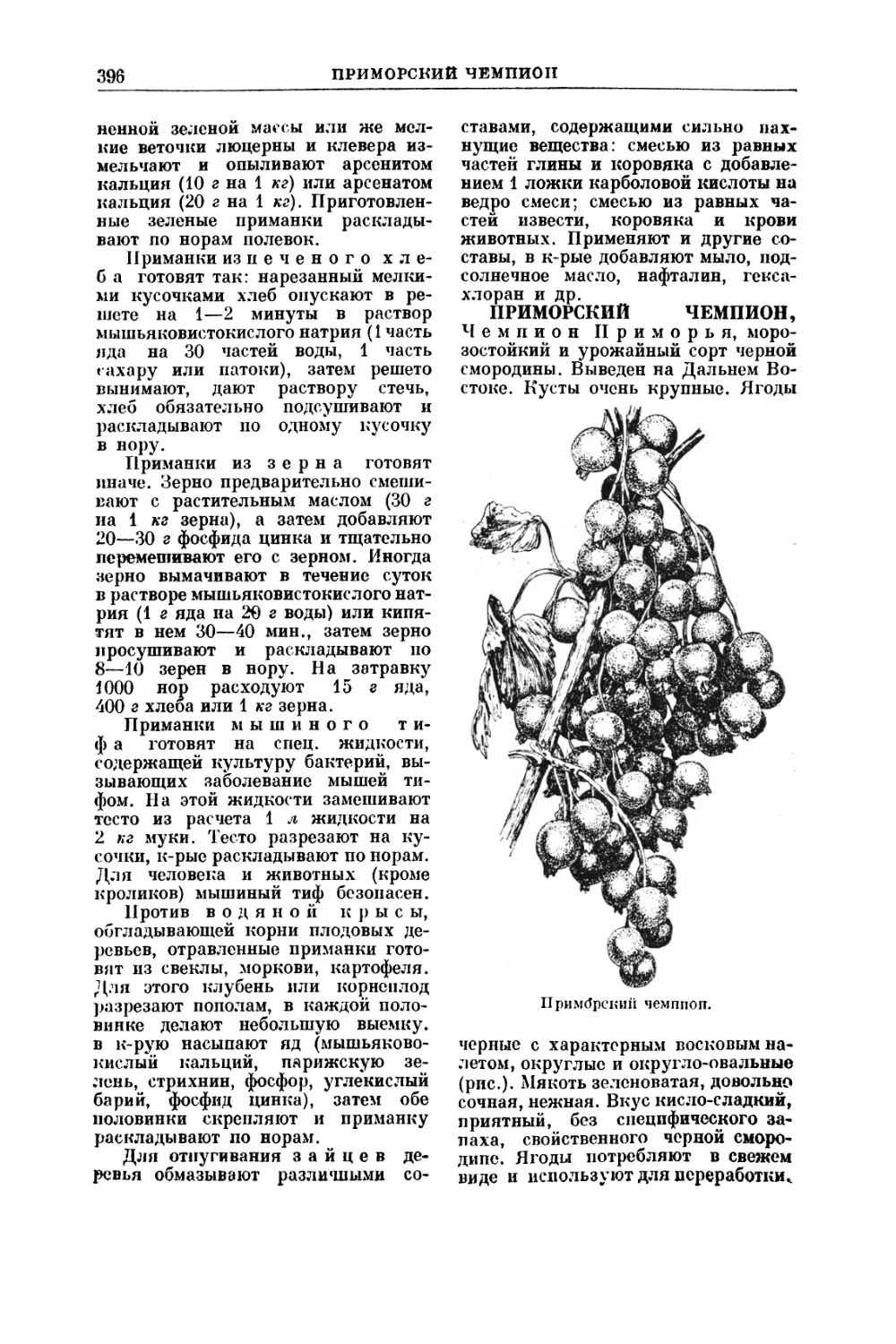

та: Азизбековский, Арташатский,