Author: Беляева Е.Л.

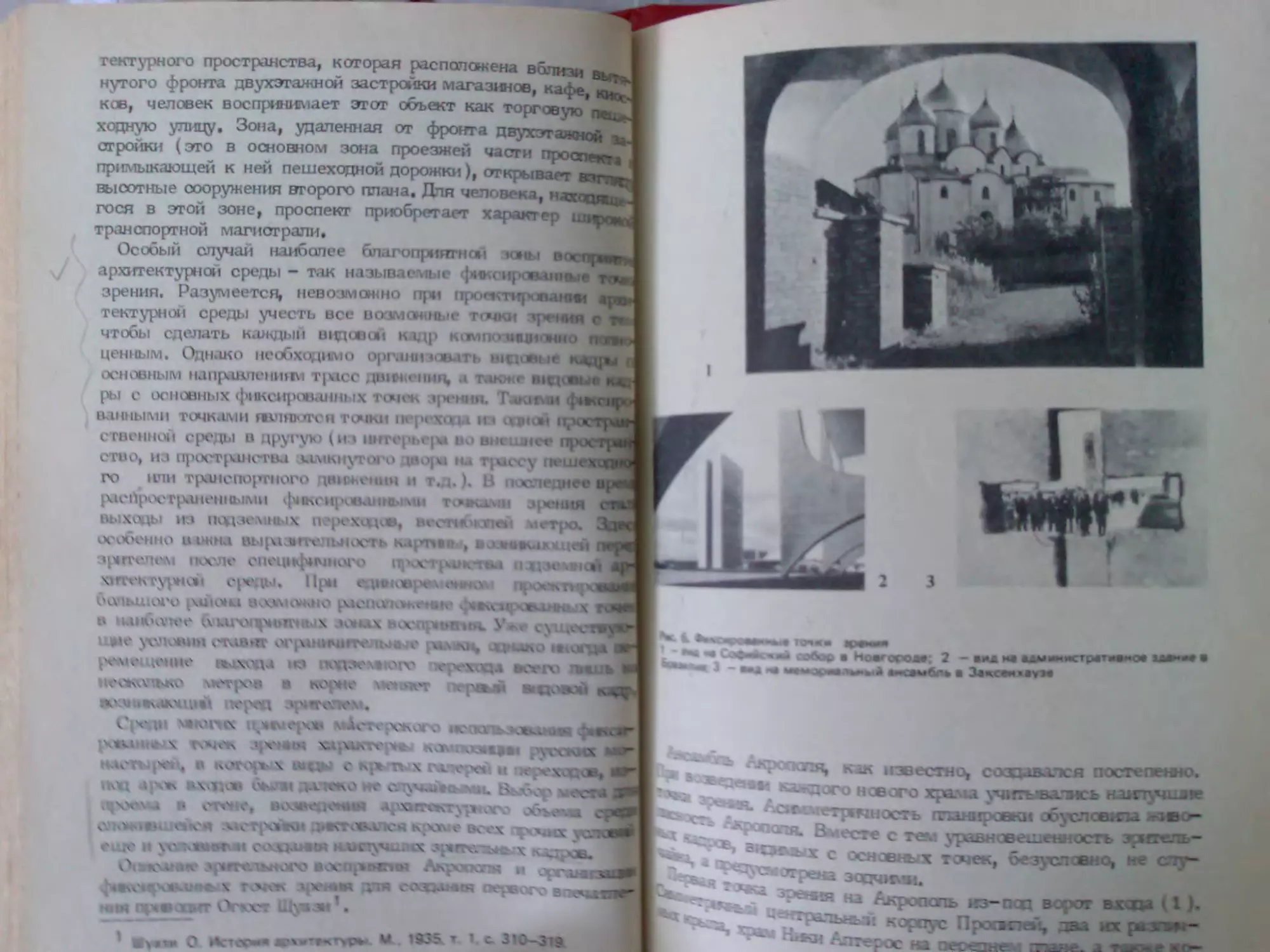

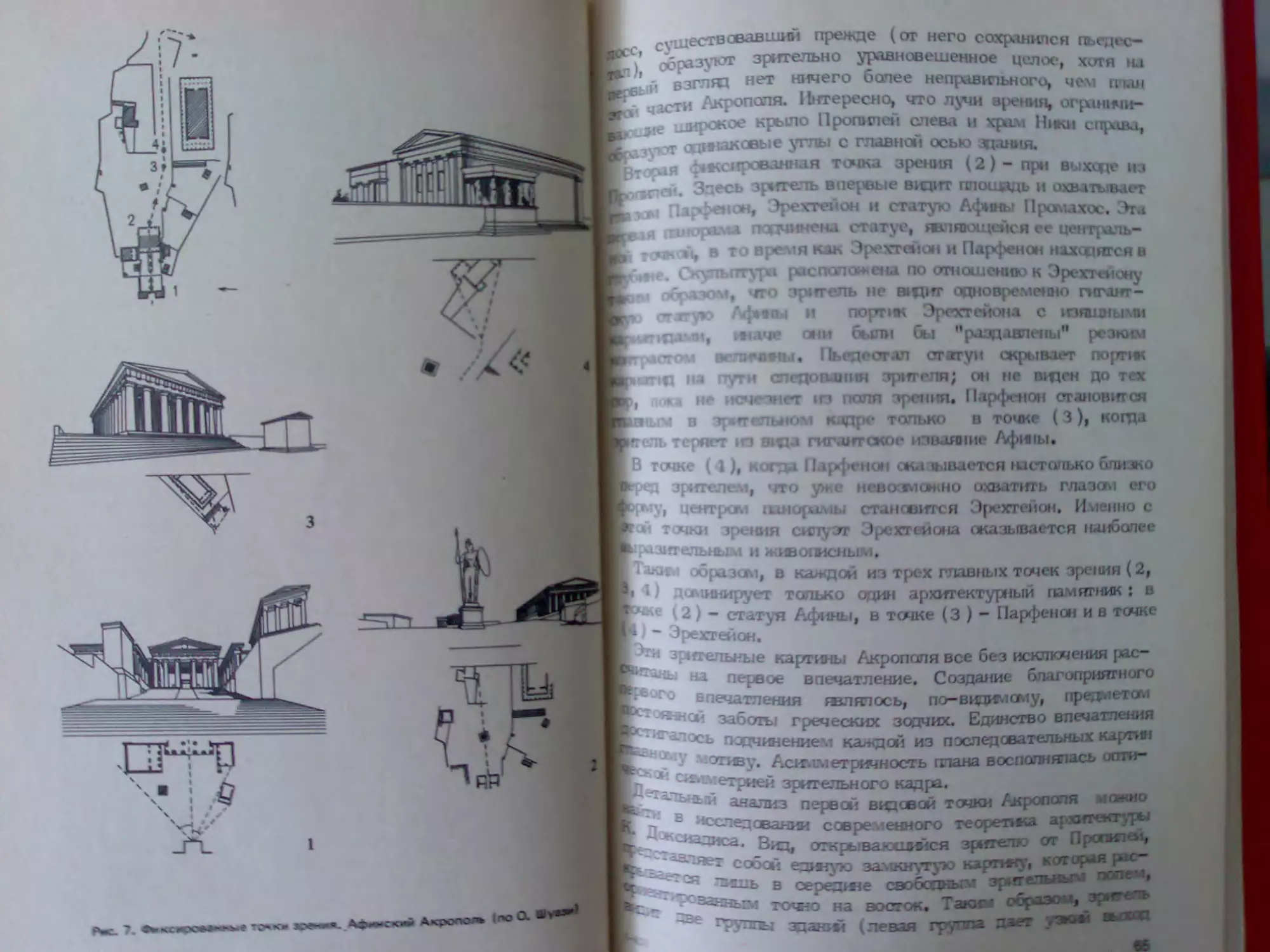

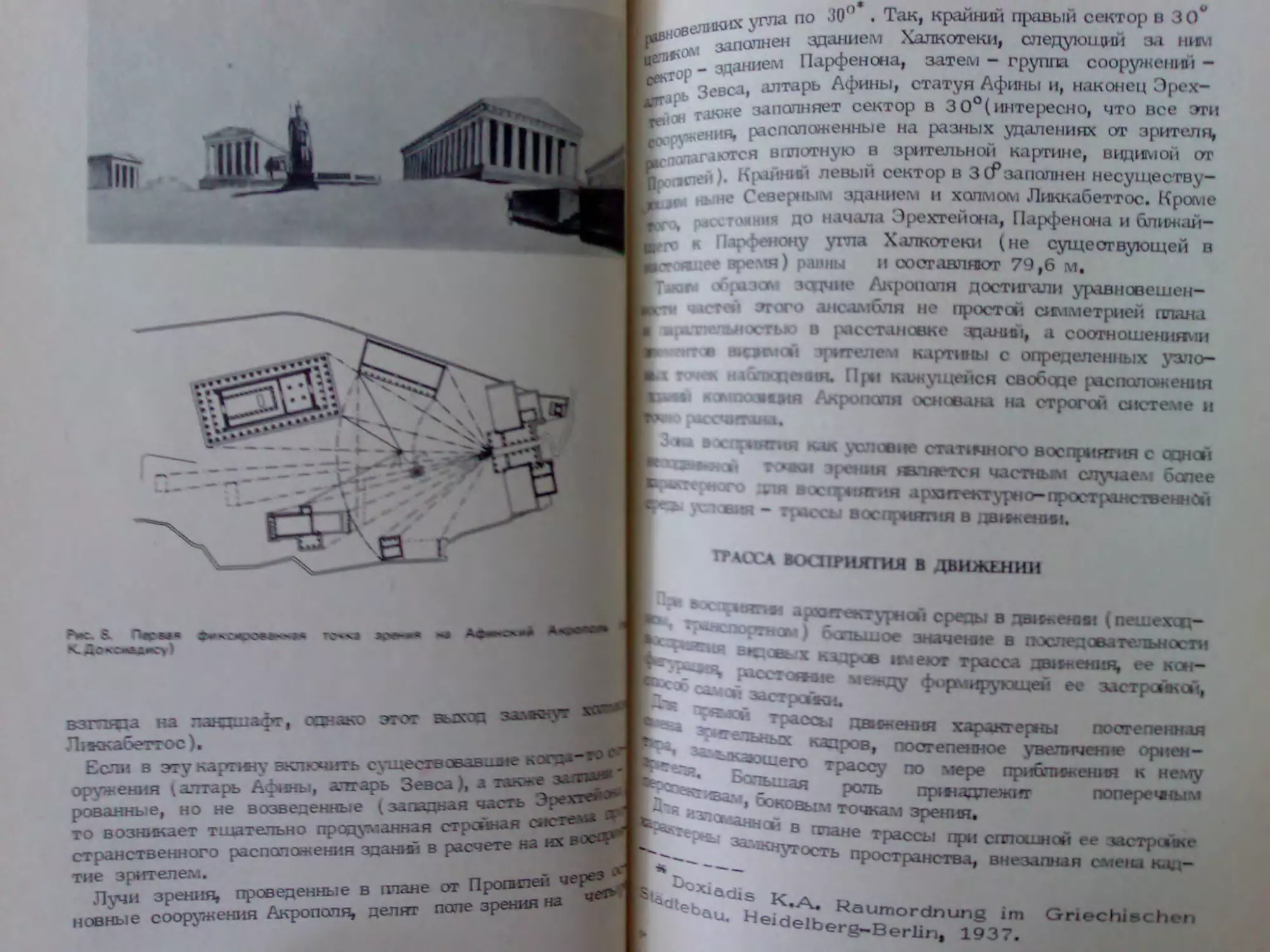

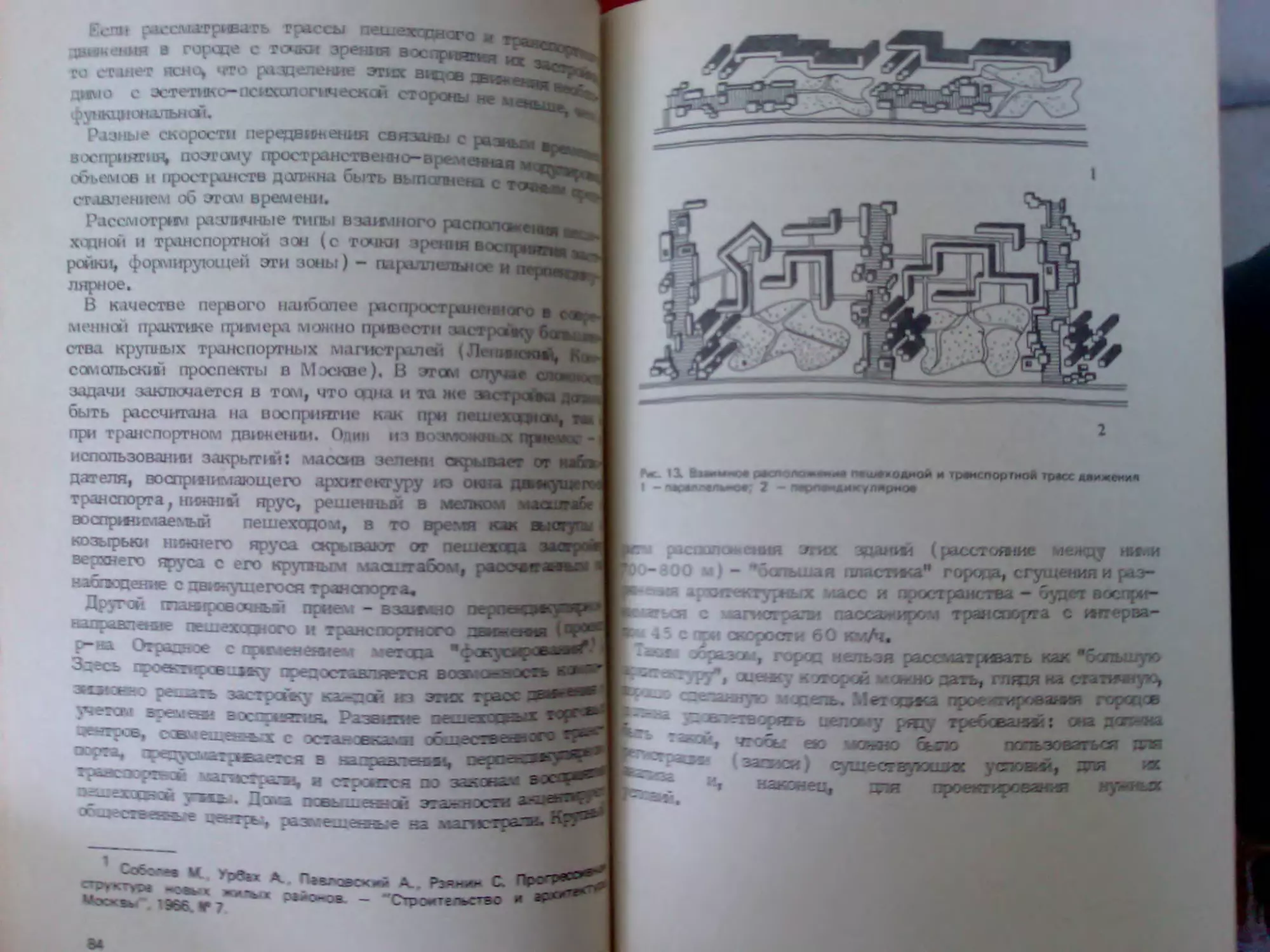

Tags: архитектура ландшафт градостроительство архитектурное проектирование

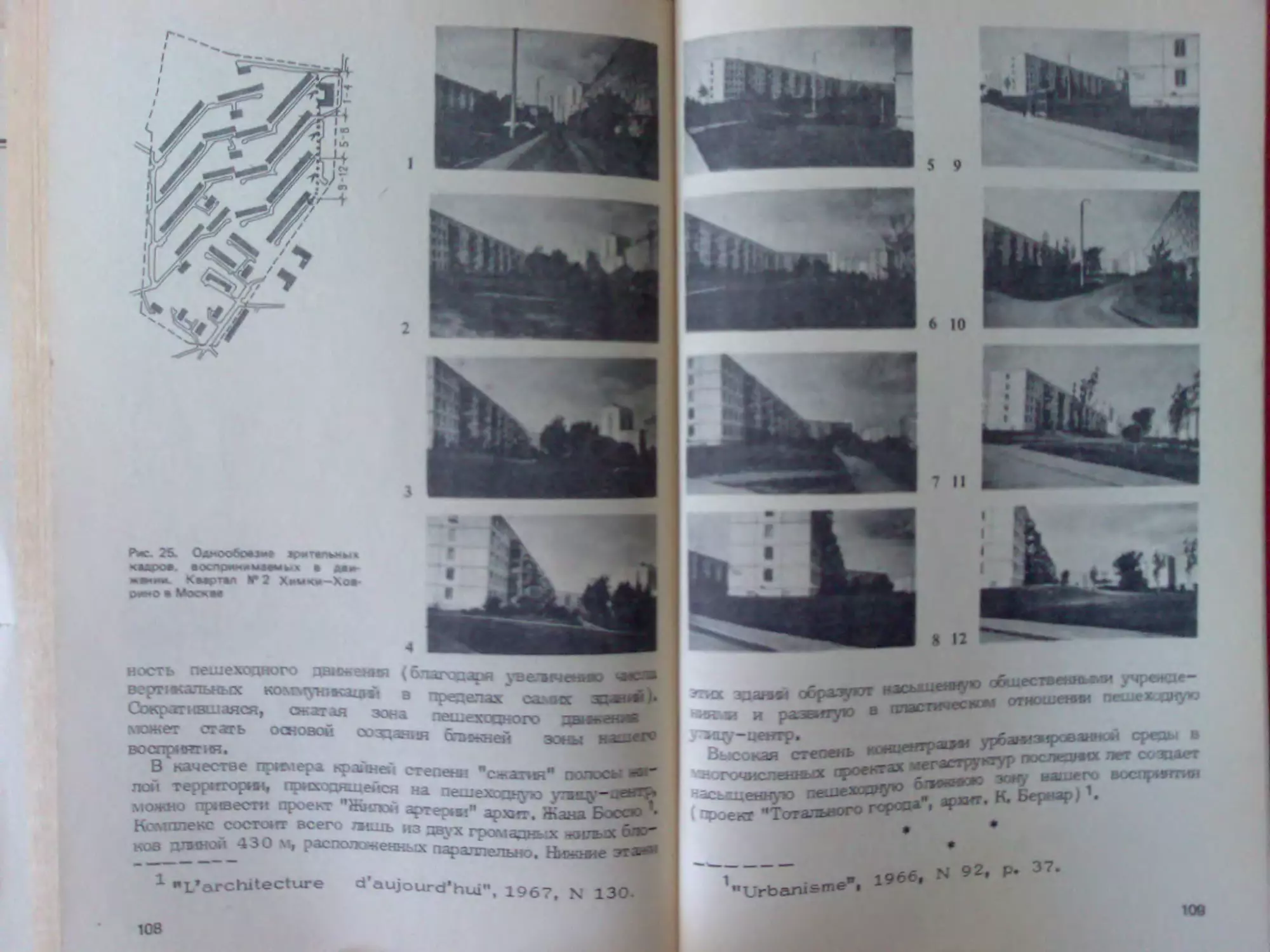

Year: 1977

Text

Цечдтаетси по решению Уцените (ншетя Центр, пмуп,-

исглед, институте теории и игто|»ии Архитектура

ЦпППпОМ EJJ, /\|>ХИТРИТурИО-Пр»1<-'1'|МН( ’ИН’НИИН <

l'Op(i/H ИДИ 1/Л.ОИТ Н|1ИТ«ЛЪМ<Х'П Л<М'П|Л1»П'ИН. м., С'трНЙ-

И'чднт, 1977.137 о. (Гос. Ипм, по г|мжд, отр.-му и

архитектуре при 1?(хютроп СССР. Центр, науч,-ил-

след, ин-т теории и истории архитектура).

Работе поавими*нм мктуилышИ ирибпом< i|iHTtuiMi<jro

HuonpHifTHM 1'орнд(Мий (<|М1Д|,|, Иоапедуютои теорет»^

ЧС1ЦМИ« ПреДЛОЛЫЛИИ ИвуМеНИИ М(ХМ1рИЯГИЯ М|ЖИГ0МТу|1М,

хд|«мторинуютон пиецифиие и уанопин «того н<м при»^

тин. Aiuuju’iiipyKM'oH объективные «|мтш|ык> н<и п|мни-

меемые ИАМвотм <рюгмиту|ЖОЙ среды горцш.

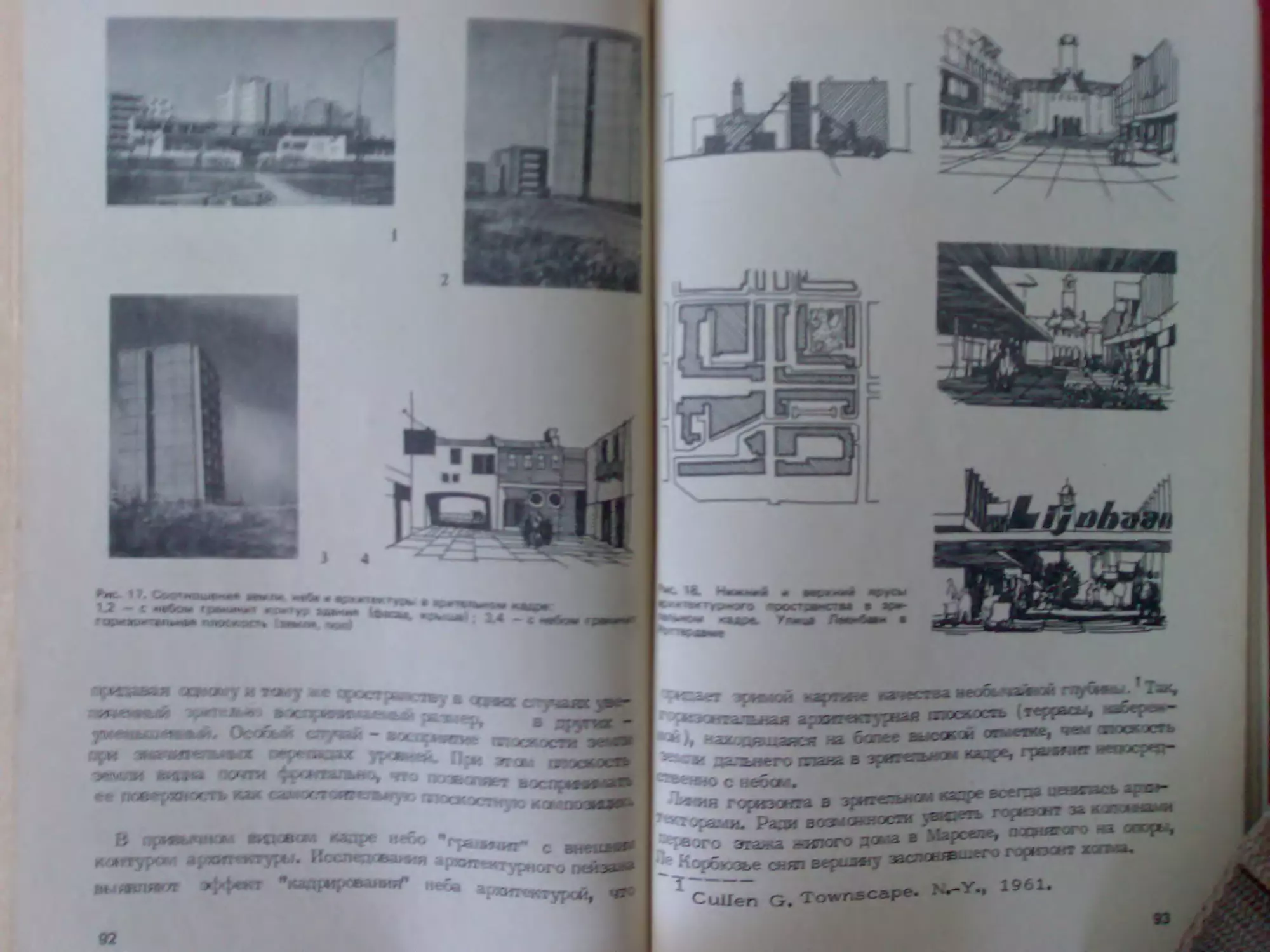

Книга |шоочиганм нм архитекторов и искусствоведов,

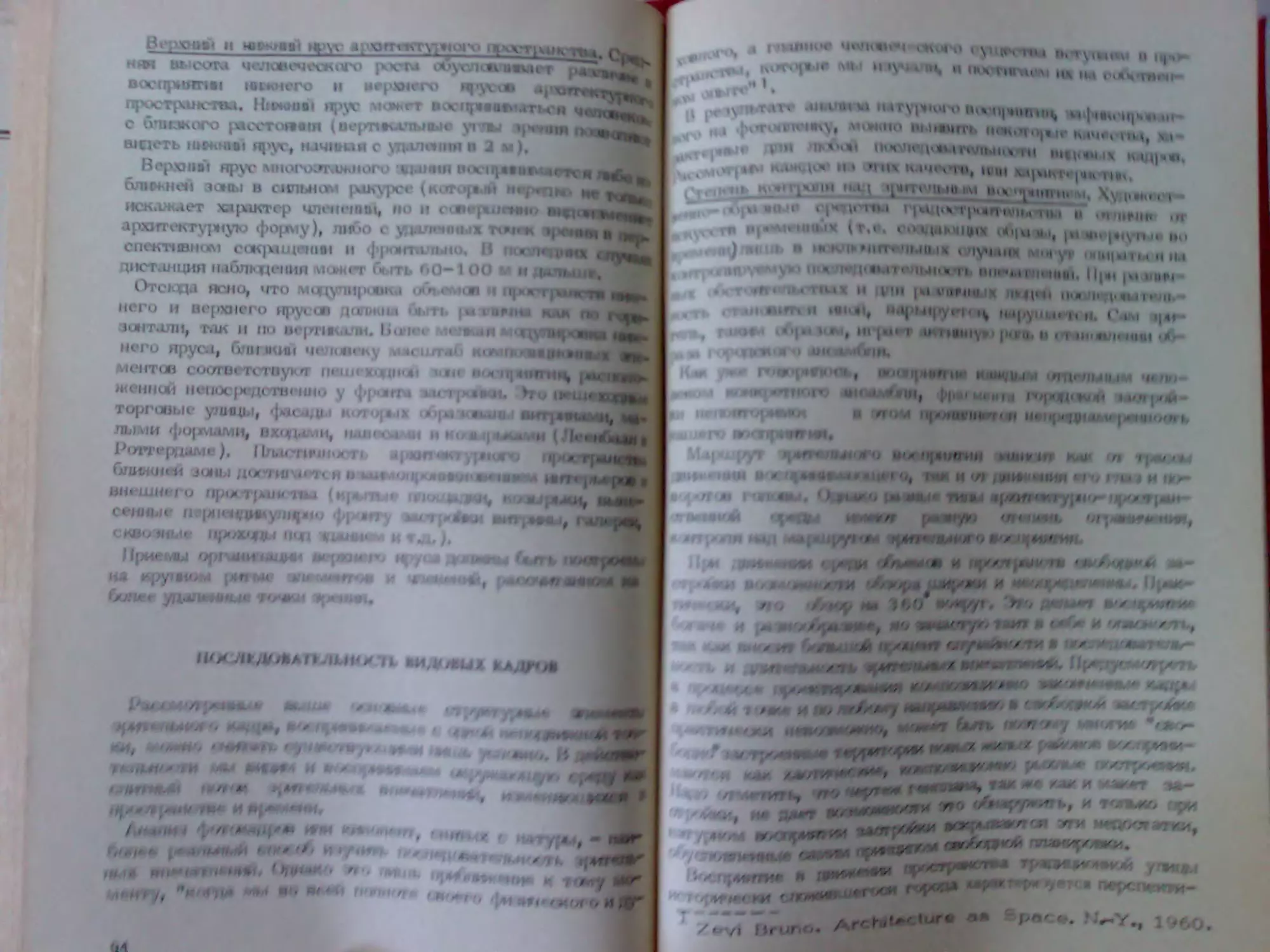

Рио. 38, список лит, I 101 наем.

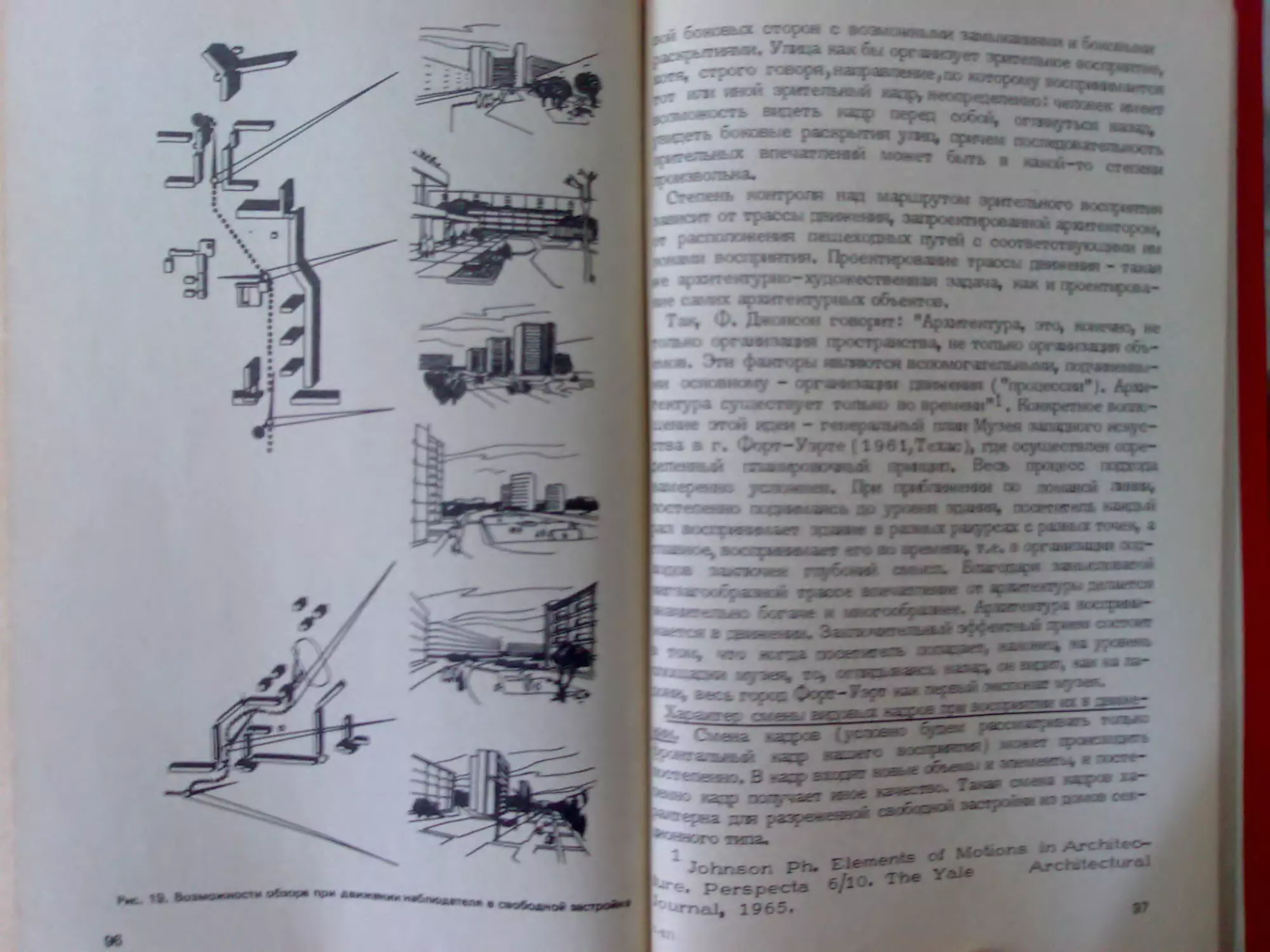

4

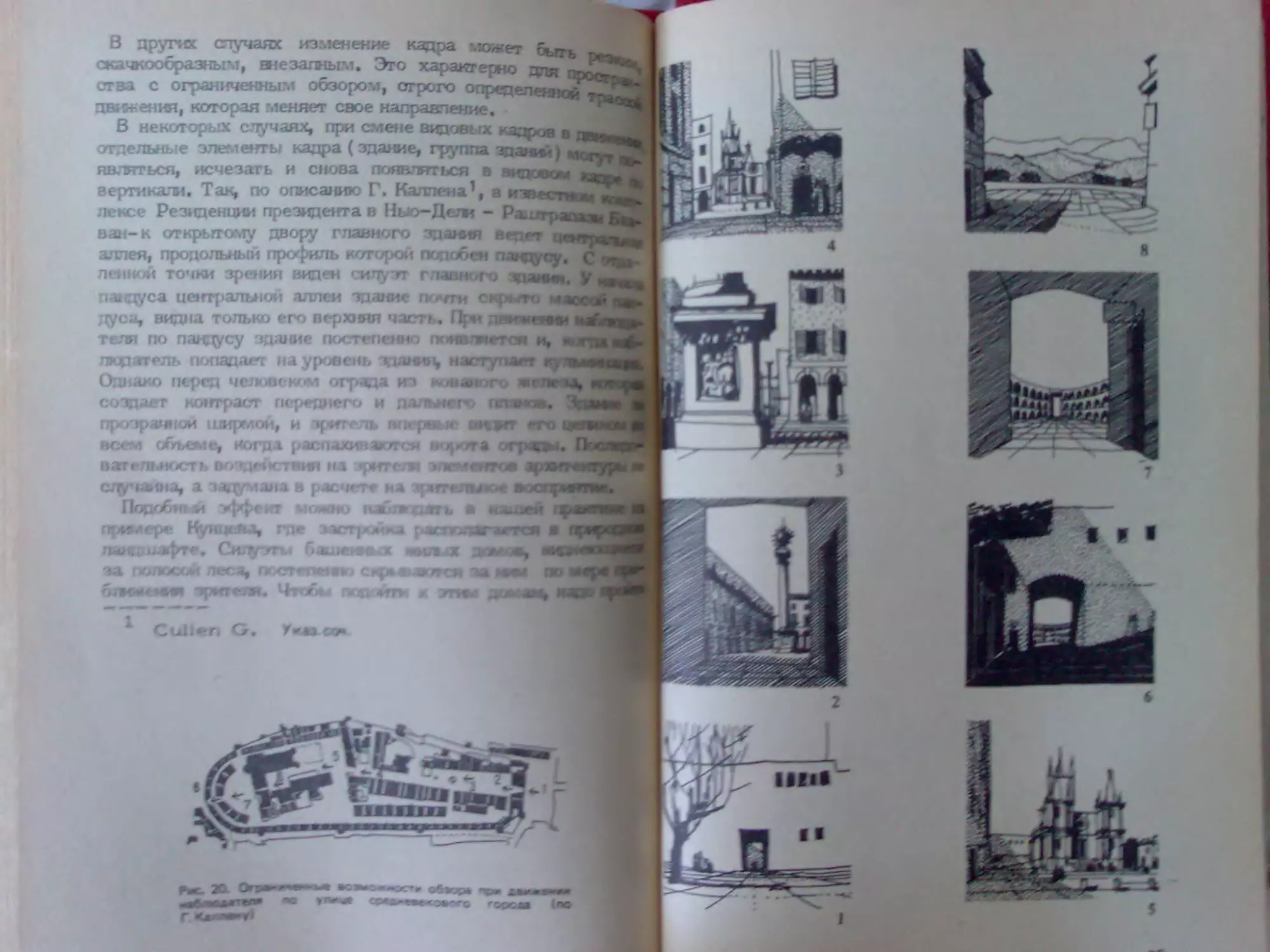

яй’??32'оИк«.К‘

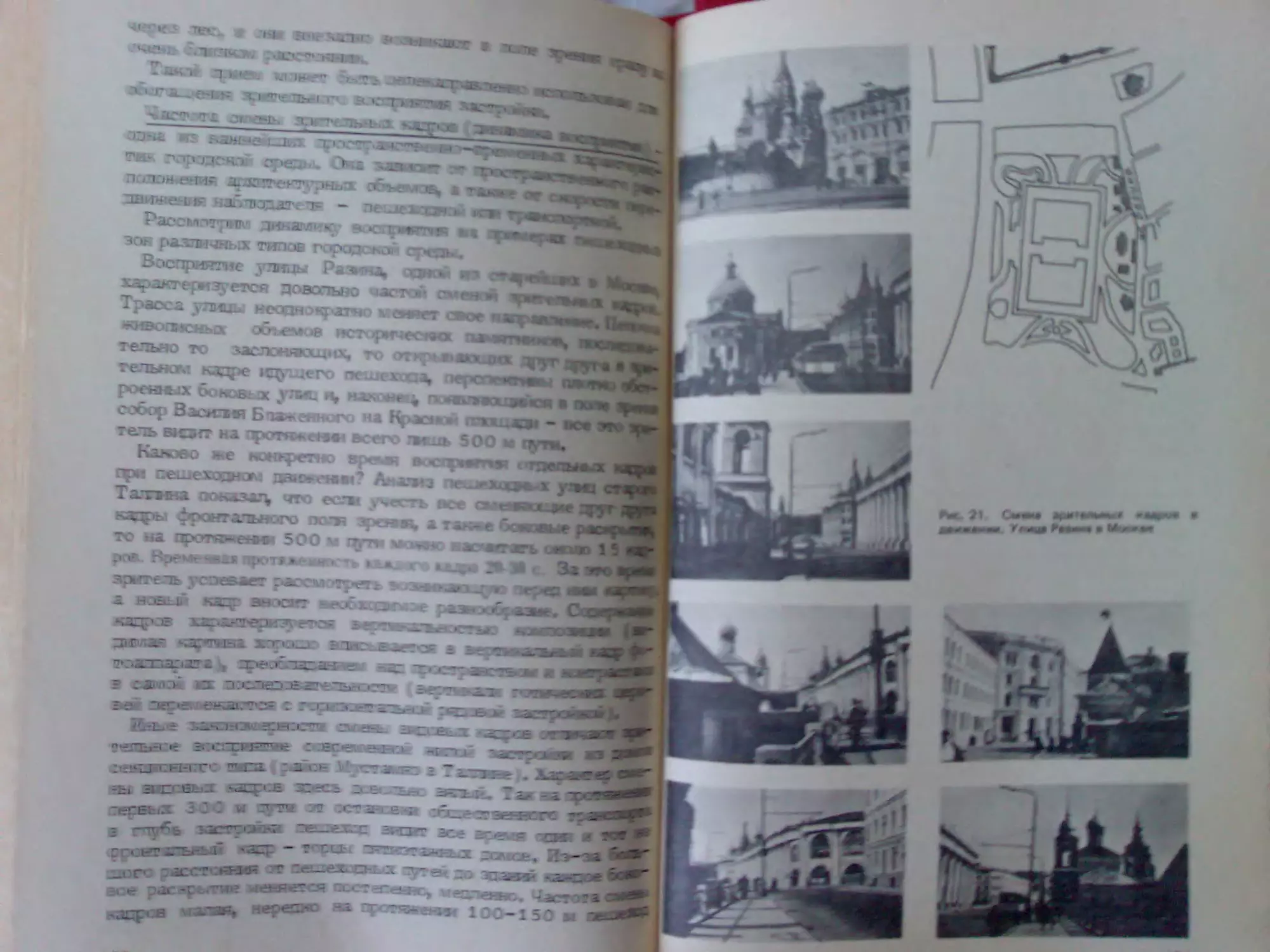

гсирмо*11 _

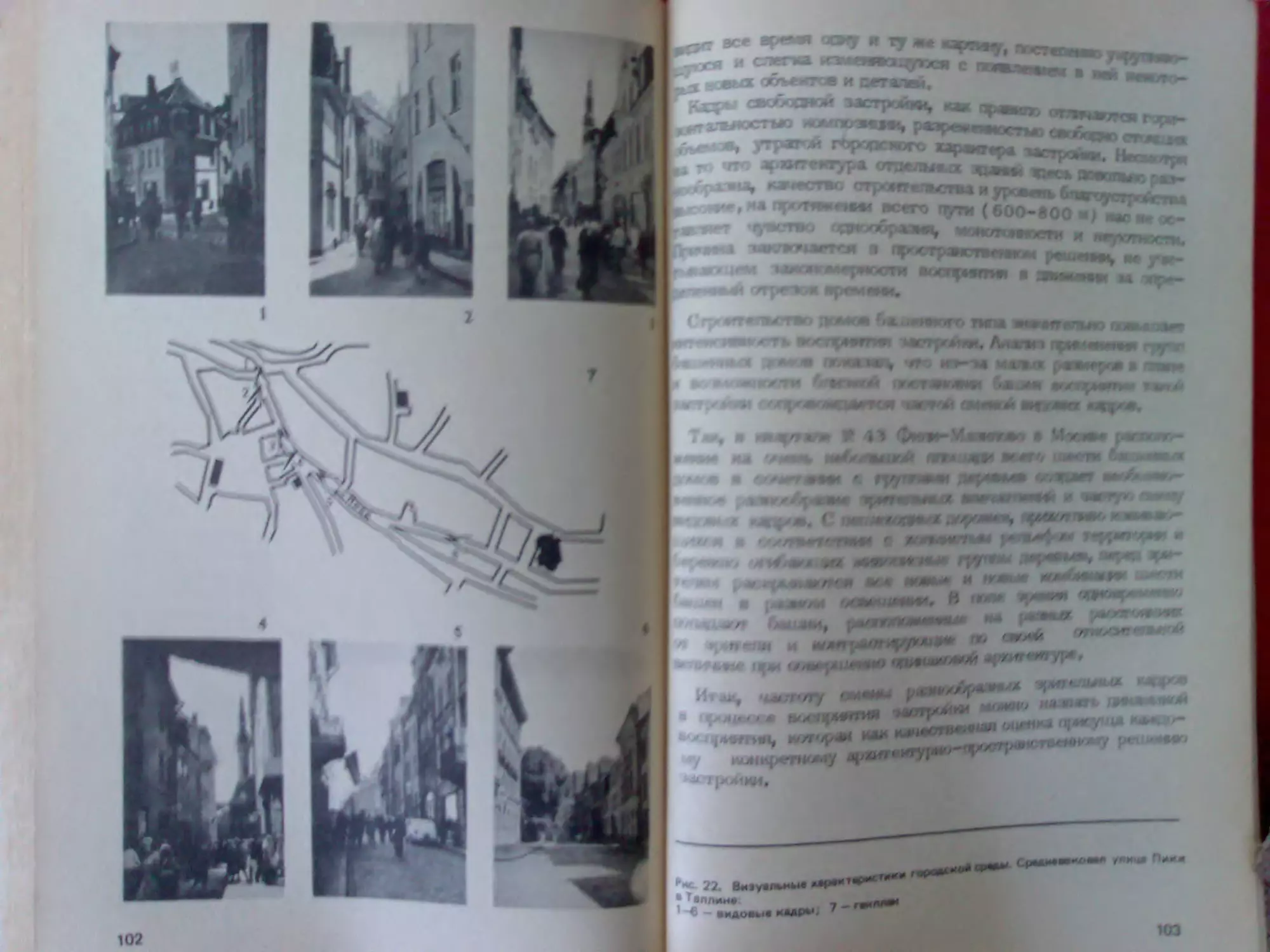

30203 - 484

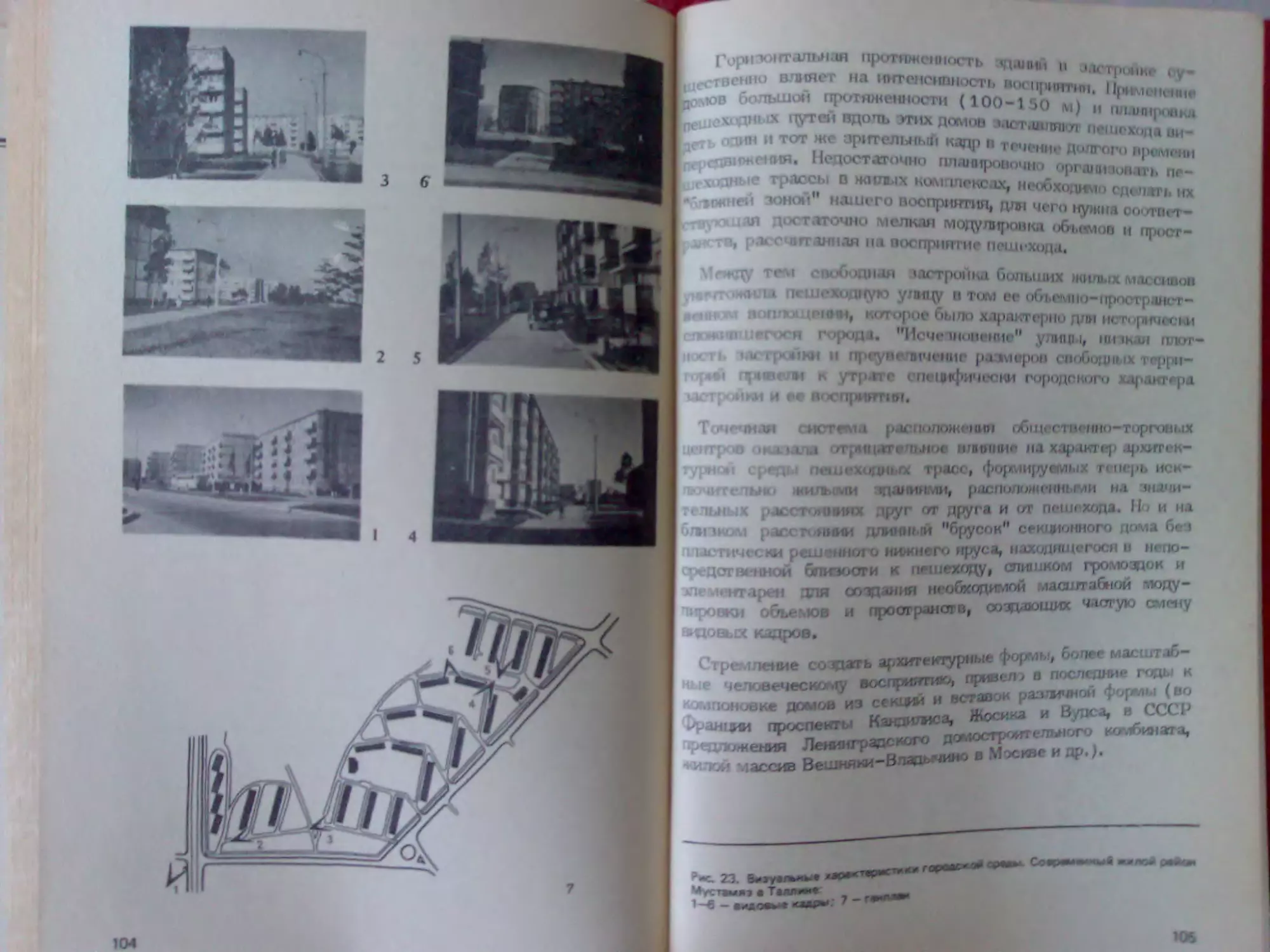

047(011 - 77 166-77

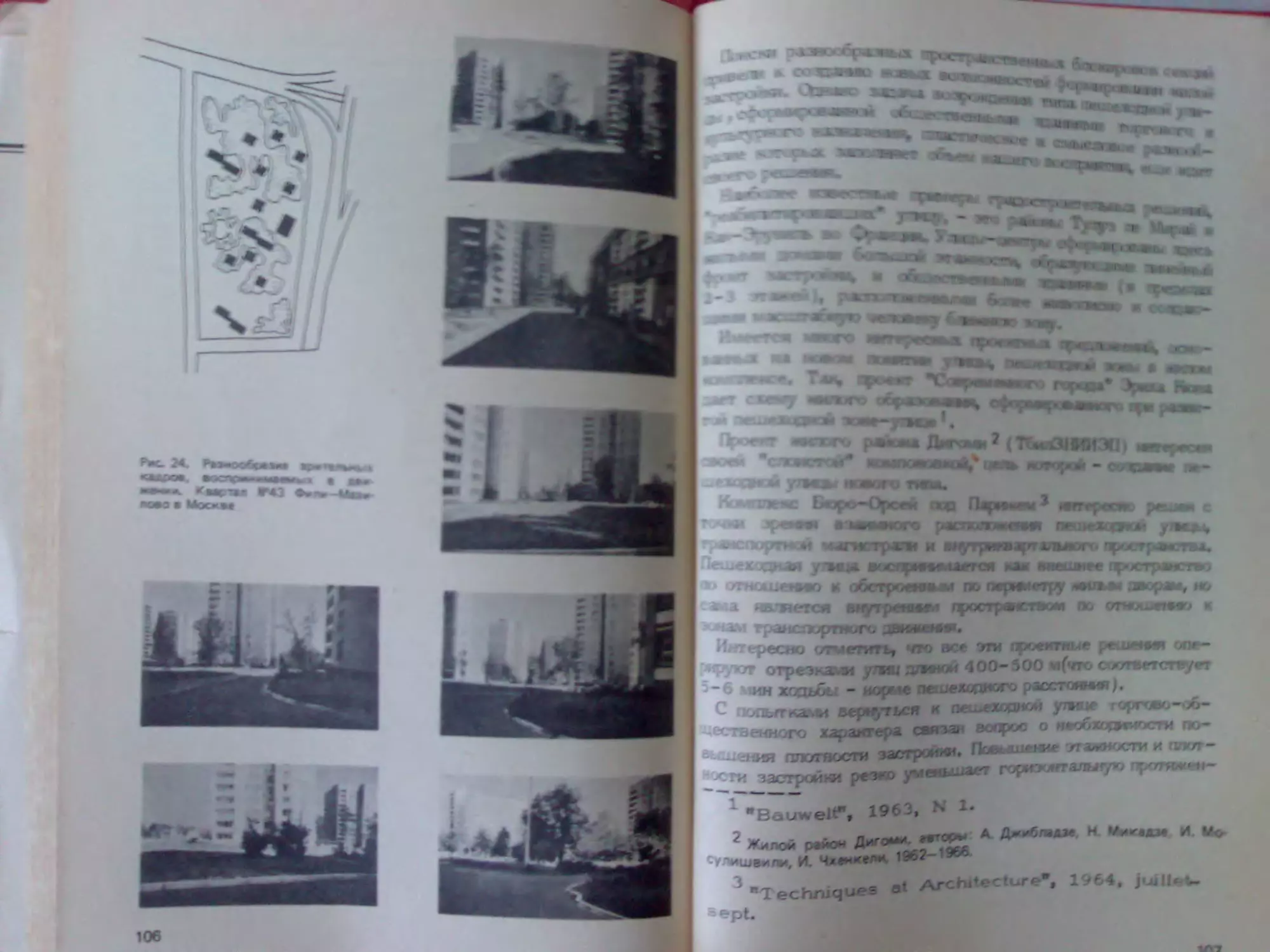

© Стрсйиздат, 19 77

ВВЕДЕНИЕ

ll^/тм.. цапни 4pxwi«4Tyj«<^ii|»)»M>mi<»'<, шруяиии^

у,г»ш«таор»а>»ц»го и* tihiimh материалы»», но и аучмом

и-п^никпи чжкммш, - <хиш из основных проблем ыырмин-

»•«»«-/ град. ет|юигм1>.»таа, Н настоит». время уатввхя иит»-

1»< и ф<>|>.>и|»лмиию ги|«*кмой с|ж/»,1 цвлаи или и особому

ищу к», ..жменей д»иг«льи<хтги. Это вы ажио слацифиьой оо-

И|«- ладит о м.шанта, когда оди<ж[«млиио проектируются и

'ayiiiaorriwarcH н натур» ил отдапьиы» дома, ансамбли,

h.miivimcm, но целые у ।/.кинетически» образования - круг»»»

килы» ма.< ины, города, агломерации. С другой стороны, про-

дшоках/т оставаться актуальными И приобретают особую ост-

рогу вопросы |>еи<»«.трукции уж» существующих городов и

горигских [<айонов, развития и преобразования иогортоаш

сломившейся городской среды. В обоих случаях возрастает

значение понятия "городская среда", которая и ылявтся пред-

метом данного исследования.

Можно ли рассматривать городскую ткань, архитектурную

среду города как произведение искусства? Или это оргаии-

ческая категории подверженная росту и изменение, у которой

есть прошлое, настоящее и будущее? Наверное, и то и другое

верно. На каждом этапе развития города его фрагменты от-

ражают и воплощают определенную художественную ще«х

Учитывая окружение, умело "вжжля^* новое в жамь с»Р<

архитектор использует те средства и прием»», которые j^ibob*

, J при данных обстоятельствах, и вновь созданное в сочетании

< ,1 стл1Ъ1м приобретает характер художественного произведе-

u 1Н. Но время идет, и жизнь вносит новые изменения, с кото-

I^iaih приходится считаться.

Архитектурная среда города - такой объект художественно-

го творчества, который формируется как одновременно, так и

постепенно, по частям. В связи с этим важно определить наи-

более общие качества среды, закономерности сочетания от-

дельных ее элементов, чтобы использовать ж в процессе

градостроительного проектирования.

Гуманистическая задача архитектуры состоит в том, чтобы

строить "по мерке человека" не только в утилитарном смысле,

удовлетворяя его материальные потребности, но и учитывая

его духовные запросы, которые во многом зависят от куль-

турного уровня человека. "Мы добились немалого в улучшении

материального благосостояния советского народа, - ска мл

на ХХУ съезде Л.И. Брежнев. - . . . Необходимо, оцмакс чт<бы

рост материальных возможностей постоянно сопровождался

повышением идейно-нравственного и культурного уровня лк>-

дей," 1 Воздействие художественна! стороны архитектуры,

реализуемое через восприятие, способствует повышению

культурного уровня людей, формированию всесторонне раоди-

той личности. С другой стороны, развитой в культурном и

нравственном отношении человек обладает большими возмож-

ностями эстетического восприятия, в там числе и восприятия

архитектуры.

Изучение восприятия архитектуры - область философии,

психологии, искусствознания и эстетики, теории архитектуры.

Термин "восприятие" в узкопсихологическом смысле - сам

акт восприятия нашими органами чувств объектов реальной

действительности. Восприятие в широком смысле (художест-

венное восприятие) включает в себя истолкование свойств

предмета, возникновение ассоциативных связей и соотношении

в воспринимаемом объекте.

Восприятие архитектуры определяется как самим архитек-

турным объектом, его качествами, доступными непосредст-

венному восприятию, так и субъектом с его психо^^изическими

механизмами восприятия, воспринимающей личностью. Аспен—

’ Брежнев Л.И Отч.т Центрального Комитет. КПСС и очередны,

задачи партии в области внутренней и внешней политики. Доклад

ХХУ <л.езду КПСС 24 февраля 1976 года. М., 1976, с. 94.

ты восприятия архитектуры ра.епмны и отражиюг wwi-rr,

изучающих это восприятие.

Предмет изучения для архитектора - прежде всвго обмкт

восприятия, сама архитектура, архитектурная среда, ее на-

честна, воздействующие на человека н воспринимаемые чело-

веком.

Психолог изучает механизмы процесса восприятия, физио-

логические и психологические системы формирования змоцин,

возникающих при восприятии архитектуры, Экспериментальная

психофизиология, вооруженная методами регистрации pi плич-

ного рода реакций, н том числе и эмоциональных, должна сы-

грать свою роль в исследовании механизмов восприятия

архш-ектуры.

С^ша’юг и социальный психолог изучают воспринимающую

ipxirr-eKTvpv чичность, человека как продукт социально-ис-

то; «мсских условий, определяющих отношение человека к

в<« принимаемому, изучают социально- психологические прпчи-

ш ; о(ми[>сеания змсцим, вызываемых арюггектурей,

В изучении воспр»ягия архитектуры не менее важно вы нс-

п «ие, каким обра »см физическая <|»0[Л1я архитектуры создает

ее худ ижественный образ. Это может быть выполнено в рамках

Эстетики, искусствознания.

I !счергы£ыпощее представление о восприятии архитектуры в

цел -Vi wiser дать только комплексное исследсцанис воздейст-

вия ее .1НО“П[ЮСТраНСТВеНН€*1 структуры, ОПр»,

как сздинию-функциональным, так и идеино-хуложествен-

ны.- сз䈑|jh.-uuwm. Безусловно, главным в восприятии арки-

тектууы является постижение ее содержания. Но научение

восприятия фориальмо-структуркмх особенностей служит не-

обходимей ступенью ее соде|«жателЫ1аго диализа.

Таким uoju jlm, восприятие а|«аггсктуры (и в т<ы чнопг ар-

xjrr«Tyi«u iipacTj.iHCWCHHuM c|*»u горам)- мн<я-о1еым..ыи

1Цн ..цвклкмакпыл caoMnwio-HrTOfWeeow, *

психипопкескиа, счимвы» pu. .>.яр>пин. н.. и..

>.Ш ОСН<*4|1Ы <ы Lfn.t«TI.U<blX, »<« <1|

ка-пспых архитектуры как М*Т»|И»ЛЫ1<* ршлимооти. ис-

следование эт1« обычепшиых k.wwb, жараитп«ил

ix-ixeae* qxTO-i, и ппнп-г-я оаюяиым ныф«п<»<и.м даи.«4>

работы.

ГЛАВА 1

ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ

ЭСТЕТИКЕ,

ТЕОРИИ ИСКУССТВА

И АРХИТЕКТУРЫ

XIX-XX ВВ.

С древнейших времен как великие зодчие, так и безвеств

ные строители учитывали в своих постройках возможности и

закономерности натурного восприятия, накапливая опыт целе-И

направленного воздействия произведений архитектуры на зри-в

теля. Отделэные вопросы зрительного восприятия находил»

свое отражение в теоретических трактатах и научных трудахЛ

Нам кажется правомерным остановиться на исследованиях в

области искусствознания, теории архитектуры, психологии!

искусства, зародившихся одновременно с истоками современЧв

ной архитектуры и искусства, т.е. в конце Х1Х в.

Для нас методологической основой исследования проблем |

восприятие произведений архитектуры служат принципы мате—Я

риалистической диалектики и основанная на этих принципах ’

ленинская теория отражения, согласно которой материальный!

мир рассматривается как важнейший фактор, детергнинирушИ

щии деятельность сознания, а с нити и эстетические взгляды И

представления человека.

Обращение к достижениям научного опыта, критическое ос-

мысление его, использование всего лучшего — традиция марк-

систско-ленинской эстетики. В данной работе привлечен

широкий круг концепций по проблемам восприятия арюггек-

т^ы, характерных для второй половины Х1Х и XX в.

~ начало XX в. Экспериментальная эстетика,

.скусствознание. в связи с разаггием экппрримАнта^йм.

или физиологической психологии, в XIX в, вопросы эотети-

ческого воспитания, в частности, эстетического восприятия

архитектуры, стали решаться методами так называемой

’’экспериментальной эстетики”. Были предприняты попытки

объективизировать восприятие человеком различных эле

ментарных форм (линий,фигур,объемов!.

Воздействие формы как таковой пытались доказать психо-

логи и эстетики XIX в. Г. фехнер В. Гельмгольц, В, Вундт

и др. При этом в физиологии восприятия видели объективный

смысл эстетического качества предметных форм,

формальная эстетика фехнера поставила своей целью

найти объективные условия красоты! каким физическим явле-

ния"! соответствует прекрасное, каким - безобразное,

В своих экспериментах фехнер пытался показать, что

абстрактные формы, линии, пространственные отношения

содержат в себе эстетические качества. Так, например, он

экспериментально доказал, что человек предпочитает опреде-

ленные геометрические пропорции. Эго привело ученого к

концепции о физиологическом постоянстве эстетического

воздействия определенных отвлечении объектов. Наряду о этим

фехнер признавал и эстетическое значение ассоциаций,

возникающих у человека при восприятии отвлеченных

объектов.

На примерах воздействия музыки на человека крупнейший

физиолог Гельмгольц пришел к выводам, близким к концепции

фехнера. Он также признавал, но не считал "вечными”

физиологические моменты эстетического воздействия звуков.

Он писал: "Система гамм, тонов и их гармоническое построе-

ние основывается не только на неизменньос законах природы,

но является отчасти результатом эстетических принципов,

которые подвержены изменению в связи с постоянным разви-

тием человечества" J

Основателем экспериментальной психологии В.Вундтом

было установлено, ото ощущение удовольствия мы испытыва-

ем от восприятия линий, за которыми глазу удобней сле-

дить, например, вертикальной и горизонтальной, когда

мышца.м, вращающим глаз, приходится затрачивать мини-

мальную энергию. Неправильная и резко ломаная лжия про-

изводит неприятное впечатление, так как из-за нгчхжади--*’-

сти менять направление мышцы глаза испытывают боле <-

1 Гильберт К., Кун Т. История эстетики. М._ I960, с. 560

ощущения. Однако при определенной правильности

"еННЫ ШИ1Й глаз как бы подготавливается к изменению, „

^осит чувство удовлетворения. По этой же причине

>Г' ‘ е формы воспринимаются плазом охотнее, чем

.'.'Правильные. Опыт восприятия определяет таким образом

непосредственное воздействие формы и вырабатывает в

человеке привычные ассоциации.

В. Вундт улучшил методику проведения опытов Фехнера.

Дальнейшие исследования были распространены на цвет,

музыкальные тона. Качественным скачком явились исследо-

аагаш реакции зрителей, слушателей на физиологическом

уровне (динамика мимики, цульса, дыхания) в момент вос-

приятия. Следующей ступенью была попытка выявить, что

происходит в сознании во время эстетического созерцания,

выяснить мотивы эстетического удовольствия.

Русские физиологи конца XIX в. также работали над физио*

логическими предпосылками эстетического восприятия чело*

века. В.ф. Вельяиович и Л.Е. Оболенский связывали "чувство

красоты” с ’’физиологической полезностью" воспринимаемого

объекта. Так, В.ф. Вельямович писал, что "контраст явлений

полезен для человеческого организма", "пропорционально силе

контраста растет его полезность) и так как сила контраста

пропорциональна также его красоте, то значит, полезность

контраста пропорциональна его красоте и наоборот” .

Сейчас стало ясно, что методами только одной физиологии

невозможно решить существенные проблемы эстетического

восприятия. Однако работы физиологов того времени сыграли

положительную роль, так как внесли определенную материа-

листическую оснежу в рассматриваемую проблему) они пыта-

лись заменить мистические основания явлений красоты — ОМ

нованиям.-! естественно-научного свойства, дать строго мате*^

риалистическую обосновку даже таким явления^ как феномЗя

лись''РаС°ТЬ1’ К0Т0Рые, - в силу исконной рутины - трактова-

ToqKn^peHwf'H? npe^^ecTBy с трансцедентально-идеальной

т епе Вельямович выступал против мистики в эстетике, пы-

П Дать 11сихофизиалогическое обоснование эстетического

J -ыьствия. Однако его работы носили вульгарно-материа-

Спб-, 1889 МС°Н36 В'ЛсихоФизиологические основания эстетики

2 Там же, с. 37

пистическии характер; так, понятие "красоты" он выводил не-

посредственно из понятия "пользы". Аналогичные выводы сде-

лал и другой русский ученый - Л.Е. Оболенский.

Позитивистская философия того времени в связи с бурным

развитием наук также считала, что "тайну" художественного

творчества и восприятия можно объяснить методами, заимст-

вованными у естественных наук.

Конец XIX — начало XX в, были ознаменованы появлением

целого ряда теорий, основанных на экспериментальной эстети-

ке и объединенных тогда общим названием "современная эс-

тетика. Делались попытки связать экспериментальную эстети-

ку с философской эстетикой. Так, многие работы немецкого

буржуазного философа и психолога Теодора Липпса охватыва-

ют вопросы, связанные с психологией искусства,

(_ читая психологию наукой экспериментальной, Липпе основ—

нон психологический эксперимент видел в "созерцании"психо-

логом своей собственной духовной жизни. Так называемая

"эстетика сверху*’ Т, Липпса построена на субъективной осно-

ве, решающим (фактором в анализе эстетических факторов он

считал индивидуальную оценку. Основным принципом психоло-

гическом эстетики Т. Липпса является "вчувствование", по-

нимаемое как "внесение" мыслей и чувств в явления реального

мира 1

Теория вчувствования получила распространение в начале

XX в. (в работах В. Воррингера2 3 и др.) и послужила теоре-

тическим оправданием течении формализма в искусстве. Она

близка "теории сопереживания" - идеалистического^"раство-

рения" эстетического объекта и субъекта (Э. Меиман и др.).

На рубеже XX в. внимание искусствоведческой мысли было

обращено на проблему восприятия м ат е риальнойстороны ху—

дожественного произведения и, в частности, архитектуру.

Принципиальная разработка этсм проблемы содержится и в

трудах представителей аналитического искусствознания (А.

Гильдебранд, Г. Вельфлин, П. франкль и др.).

1 Липпе Т. Психология, наука и жизнь. М., 1902.

2 Worringer W. Abstraktion und Einfuhlung.

Munchin, 19 21

3 Мейман Э Введение в современную эстетику, м 1909

л (Чгвдебржи говорит об отноап-ельнооти воздейот^И

том смысле, что только по отношение к чмиу^Н

. , производит то или тое впечатление. "Простая группи-

. ..пьа .>«ч прод.шэть формальным ценностям в их дейогвщ

, < ! . (мзпиодк- акценты) - действительные размеры феод

1й.1 к ле. .1 менян!' я лишь форма действия. Будет ли

„ ,., ,, .дело! вин таки а или иным, зависит о» общей ситуа-

, випниго!, как '-<ма эта ситуация, чем-то либо поогоод-

, , !!!</, по/1ВИ[Я«енным изменение . , , например, возвы-

,.а, inui'.i u иоодухе над домами одинокая башни производи

in сродной, ио она же огалошэтон сразу же призе—

<„ . - .'II /на ' h>l '/ ирис) аыим тонкую фабричную трупу , , ,

- /!!'/,!чнт . . , огажл ф/poiy бытия в разлимаае 'тлуамм,

и ii'/ih.i' иорл.О1М1ме акценты Но’Яи'Йатвйи"1, '

1/14'1,11 Цсцаагт очень ВО/ИНЫЙ Mbiw^t О НиуТ|»ч<ией > UH И!

"н ' /''io/‘ ром‘Здании и ок|^иллащяй и«чьаи

/ ‘i ' ll'"' и|"«1»"(ини' 1ч »г;ы бывает ынумаио мам

' • ! ( ‘‘ ‘ < оИн/дь !и>/!/|1!ОТО, 1ЛШЛ ЧЖ1‘!’Ь !Н4“7!"!|ИД! СИ! /“МЫ".

•' » .• < , /., I >UIM<v6|MH!4 1“ ',

и рококо, основам,, на зрительно воспрвввше^х качествах

произведени, изобразительного мкусства. Прииенительно к

архитектуре л*и понятия итромишг <Хл>ект»«м<ые качества ар*

цигектуркой формы, хотя и нротляиждася гц»4 зрительном

во щзиягии их субъектом;

'(ИНСИНОСТЬ И 4Чв1«Л МПНМТЬ J

МаИМНуТОСТЬ и открытость J

(ПОСКООТНСМГТЪ и глу(ма1иисть|

MHixeoHXHHOOVb и едиистио^

яоноогъ и неясность»

Кат< I "|*4И Г, Ваиьфпина и< |||ж<'Г4Ц1ум/г ни обе отогну» и

»>. . /Л .ун/ лЛ|А1М|1-|411 П«4у .4рхинмгу|41<*1 фо|Л1Ы| ИХ W lb«/p

'i-НШ'И, h 111 III iiUtfl HJ < Н'Х <>Г4; . 1/1 /Jp-IIMH

Il 0 dpJOfl • «ТурНЛЙ ф'МММ| И I <41'7j4W M

. > I. »4«|l;ui< >Пч .. H»i hUIIN fa I iu i/VHUI/lh И m>yi И* P j'H I G|4*t,

.. lip*' .!• Hltjt N H*<1M<JW1MO ИН'41 И'ДЛ^ШМНИИ. ИрО и

1НЧ, •Ill'll Г, ЧГЧ iHUJIMi M G К4ГМ G|4<4 >41141*4

»|4 ,-hmi in *il |.n 1U> .jp/i Ц.1Н i^fiLprullHH 4рХИ1МК'/у|4Л1

M||,II ll l i|.|i/<«U* • pi. I>HHA'4 'p'lp.MI, 'I '/p/HJ Й'Х Н|*11ГН<1< И

|*НИИ И .«гЛ'Му '4»И ЛИШЕНА b*K*»4l

• * ' , г j«> -Ч-./Х : Л’ 1 /I .»«

’ ' .• , "•// «, 1/|^|-X- IJ‘ М<Р/, 1>ИИА-

. t , t .. 1Им . t,r ,1 ПЧП/П I 1 /< НИИ И '1 ^*/1/ PGI'/J."

I " -4»и ' I

И- I !• • ,111-i^iM' М'ХН/^MXI -ip/H/'l- ' >'"!*-

'Ul O'- 1Г» if»Mrr?HW rPXW/'-' МФЙ f^^i-ГЧ' МИ*1'/ p*G*/|

' гь а(/*и#^г/ру *

, -гг^и #(*мия »* *'

л,aW ow i h 7, l/'/ 'n,‘ "

.HTf/ffl r'»»za;, " 7 - <HCT-/ •“ ''••-

= -т, 'n'J ' 7 ГЖИ э;а<<и» р»7И»7'.Я

. -^:ез} в 'лх-‘ г1'л ‘ ,! ,:t"'

'r/r^ ,nh -Jpnr^ , л W/».’* «ZipBSMj р * •/ >*« / '

г чя, 'rtrjHHW'T, ywaww f яг*-4»г>*»гяе, wt

яг гтячего г>рит>т»илы*> ж«г/т*/«

fi; tnop^i фазе (^<жко| О|ет»ле>ивя «ность и

ситяплого Z/раи няжспько осги&Лсжя- из

1 а.,-чф,-а- Г Оок—М. '«»*'* «•’»- “ '”'

- же

, 1Ч н® удовлетворяет нас 6cu.ee, так как остадь-

, ккмды угадываются с одной, главной течки зрение

.j.1Klir.-hT\|4 второй фазы многообразна.

I'lwrbfi Ф< за (рококо) отличается от второй тел,., что новы,

„ т число картин до крайней степени и является поп^ежщ

„„подом к первой фазе. Многообразность доходит здесь до

,, , .. ......оконечности, неисчерпаемости.

Четвертая фаза (классицизм) начинает с решительного

возвещения к "единообразности", хотя полного возвращения

в первой фазе нет, поскольку живо наследие второй и третьей

фаз 1 . 1Я

Такии образин, зрительное восприятие архитектурного

шжедения раскрывается П. франклеы через "единообраэ-

.сти" »; погиобиазности”.

Сильной стороной этих конкретных искусствоведческих

' г. \ла тщательная разработка методжеи анализа структуры

ественного произведения и его ^атермальных зпемеи-

r е. 3 росессе анализа был выдадут и '1[юрабокам ряд кате-

хуг шественной формы, основанных на закономерностях

г иг - - ь г > в ос прлягия.

- - - г - . ___________, к.ихопагшь

> ; т-пыгл! эстетжи 1920-х год® было харак-

стре «пение отойти от так называемого ’’атомнстлес-

ззлхеда к изучению эстетического восприятия, которое

----* - - ссчетанш различиях элементарных возле»-

и ентальнь с послед звания нового типа в сюлас-

> К. Валентайна \ хотя и onipai—

•- енты в процессе эстетического * с^мяги^

ь ‘ * - 57е :₽- выжляпи огромную роль с\<’1екпвного - э-

хихическая тетаневка).

* = ^-u-егося советского психолога Л.С. Выстс^0

•ческ.-^. наука гюслу-зоа основой теораж -.ккусся**

-<-• предлагал при изучен»!< \ ч .-.хапогическвго

- - сзведания ,кктостеа за основу брея* «*

: зригепц а само произеецоше исктества. “Пра^*>

себе Жак не язлягтся ггледметск. .кмемлоп». •*

- таковая в нем не дана", однако". . . Р®

г' svanv самипм зоогенного •

_ * Психи* е клбр»«ных оччжк** '

к Псмхшогия кресош. м 19Ж

наун crroifr перец необходюмюатыо раньше ноосовдвгь пред.исл

своего и зучения при помощи косвенных, то есть янвлигич» < них

методов. Поэтому психолог вынужден Обра1цдть(»| чаще ш•« .то

именно к вещественным доказательствам, к самим произведе-

ниям искусства • • . Ilpi этом bcfkoc произведение искусства,

естественно, рассматривается как система раздражителен,

сознательно и преднамеренно организованных, чтобы вызвать

эстетическую [юагарпо. При этом, анализируя структуру раз—

правителем мы воссоздаем структуру реакции . . . Общее

направление этого метода можно выразить следующей форму-

ла : от формы художественного произведения через фуякцио-

налыалй авали з ее элементов и структуры к воссозданию эс-

тетической рс-акции и к установлению ее общих законов" \

Считая изучаем самого объшта восприятия объективно-

аналитич сским етоцом, Выготсюм стремился противопоста-

вить субъективно-к 1сач»ктичсск(и психологии творчества те-

орию объективную j ан отвергал распространенные в то время

психологические исследования искусства, которые поизводи-

лись в одном из двух направлений: изучалась либо психология

творца по ее выражению в том или ином произведении; либо

переиздание з;мгсл% ч.ггателя, восприш'.шклцего эго ирсиэ-

вздение.

Однако, кряжуя субъскгзвистскис- теорм исследования

психологии творца и ьселревталющего произведение зретсля,

ипателя и т.д., Выготский снимает самые эти лробле-.ы. Та-

кой пддхсд разрывает фазы единого динамического процесса

тво^чехтва и асе приятия.

В 1921 -1929гт. иссл вдеваниям психспопш восприятия

.кжусства з*ни..атся Институт худежественмой культуры НКП

и ГАХН. В 1926 г. в ГАХН бедгм саязады гкмхофизияхэгм-

ческая лаборатория, псяхофиэенхкая сломя и лабораторвм

а.спе;,г> и-нти.тьно1> зстепжи и искусствоведения 2.

Выготский Л. Помолог* |оуссш*. V с ®~41

‘ В мбоемторил ycawMif гати.юА «с»»’**** *

1929 г 6ы<* цг^бя—ср—виц pefv-v

Н П «wtfW >

ГХ»« •оепршвтш» зххп»** ’»»**' С|ф«В* с С Э——>

лремесса вбетвжм* • се*** с »jo V- ’“***

<чч>м»и.

Интерес к новым архитектурным формам в 1920-

стн i\пировал исследования проблем формы и ее восп~° Р0№'

теории архитектуры. С точки зрения восприятия изд™”8

композиция и ее элементы (масштабность, метр, ритм УЧаЛИсь

чивость, легкость, статичность, цельность и т.д.*). ’ ^СТои*’

Основывая свою лабораторию в ВХУТЕМАСе Н Ляп

ставил вопрос о необходимости создания новой эмоцион^^

воздействующей архитектуры, элементы которой должны об^

падать не только функциональной оправданностью, но и боо-

мальной убедительностью,

В целях наиболее всестороннего и последовательного изу-

чения организующих элементов художественной формы анали-

тически исследовались отдельные, искусственно изолирован-

ные элементы (плоскость, объем, пространство) и результаты

этих исследований применялись к объекту художественного

производства.

формальная сторона архитектуры изучалась в лаборатории,

основной задачей которой было подведение научного фунда-

мента под те вопросы (в основном формальной выразитель-

ности), где прежде преобладал интуитивно-эмпирический

подход.

Программа лаборатории имела следующие разделы: а)

изучение непосредственного воздействия на психику (элементов

архитектуры; б) исследование общих и частных свойств этих

элементов; в) исследование влияния цвета, света и фактуры на

архитектурное сооружение; г) композиция архитектурных сис-

тем.

Эти разделы имели целью своего исследования учет кили

чественного и качественного воздействия на зрителя основ

архитектурных элементов, систематизацию воздействия, У0-

тановлсние его измерителей и т.д. ’. __

Акцентирование внимания на художественной стороне ар

тектуры, взгляд на архитектуру как на искусство оыпи

Tui'fj в[х-.к-ни предвидением, пониманием задачи буду1Д®гО»^

центр тяжести теоретической мысли был в сфере вь'я®’

ункциональных основ архитектуры. Характерным

дозского было желание решать вопросы искусства в

171'“ на < временном научно-техническом урсене,

" । о было сбращенис к лабораторным исследования*1 в

ЛаврошВ Из последних работ архитектурного ФвКУ

//Г^ИНа "Сфоительсгио Москвы”, № 10, 1928, с. М~»«*

тия архитектуры, воздействия ее художественных качеств на

зрителя, ибо здесь была возможность перейти от вкусовых,

интуитивных оценок формальной выразительности к научно-

обоснованным объективным выводам, к рациональному обос-

нованию художественных качеств архитектуры,

"Рационалистическая эстетика" Ладов скот о должна была

опираться на молодую тогда еще науку психотехнику, пере-

кидывающую мосты между так называемой наукой и практи-

ческой техникой.

Ладовскии считал, что "архитектор должен быть, хотя бы

элементарно, знаком с законами восприятия и средствами

воздействия, чтобы в своем мастерстве использовать все, что

может дать современная наука" 1 2.

Ладоескил, обраицясь к психотехнике, не абсолютизировал

ее возможности в деле создания эстетически выразительной

архитектуры, о чем он говорит, приводя высказывание сов-

ременного ему психолога Гарвардской лаборатории Миюн-

стерберга, работавшего в области эстетши: "Психотехника

нс и ожег создавать художников . . но она во всем им может

дать опорный пункт для того, чтобы самым верным образом

достичь известных целей, к которым они стремятся, и вернее

всего избежать известных опасностей . . . Широко развитая

психотехника может в будущем ставить свои требования ком-

позиторам, хотя бы постоашо подтверждалось, что гений на-

ходит бессознательно то^что наука вырабатывает с большим

трудам" 2.

Ладивскж выделял следующие качеств;! материальной ар-

хигектурной формы:

1. Геометрические - отношения сторон, ребер, углов, ха-

рактер поверхностей и т.д.

2. физические - весомость, плотность, массу.

3. физик о-механические - устойчивость, подвижность.

4. Логические - выразительность поверхности как таксвсй

и огранич*еающей объем.

В зависимости от выразительности, велр«ины и количества

можно говорить о:

а) мощи и слабости;

б) величии и низменности;

в) конечности и бесконечности.

1 Ладовскии Н. Психотехническая лаборатория архитектуры, Дено-

ва”. N* 1, май 1926.

2

Там же,

15

3И<.е1, ужо выражается субъективное отношение в<хя1И110^

11()Н и в оценке ЭТИХ качеств играют роль ассоц^З

1)1И11ик.11о1ЦИе у человека в связи с восприятием копире^

р1..ии.111^ги1че1я’ва|.юггекту{и1ои фо|Л1Ы.

1 в программе работы лаборатории учитывался и социально-.

||(.| 1X0401 ’И'iecKiu-1 фактор восприятия, ставилась цепь изучив I

;irrl|il"_ Так> обследования B^.iipiinn-in методамш^И

ке-гного опроса и выработанных таблице целью учета когиь

честней!юй стороны проверяемых реакций прс'дполагалось про

вести в рбочсй среде, в советском учреждении, в дерюЙ Мв

учебном заведении \ j

Н. Докучаев, работавший вместе с Ладовским и уделязав# I

большое внимание проблеме восприятия архитектуры, пиооц I

'•Искусство в основе своих задач имеет стремление воздейст-

вовать на психику человека через зрительное восприятие че-

ловеком объектов искусства . . . Для того, чтобы Избежать

утомления нашего глаза и тем не понижать модуса воздейст-

вия объекта на нас, с другой стороны - для придачи попу- |

чаемому впечатлению, а следовательно, и воздействию от

объекта определенной возбудимости, - необходимо эти объ-

екты, эти явления организовать в четко воспринимаемую сис- ;

тему, придавая ей то или иное формальное качество” . .

Работа Ладовского во ВХУТЕМАСе была непосредственно ,

связана с ИНХУКом. В программе Института, составленной •

В. Кандинским, предлагается анализ средств каждого вида ’

искусства как исходный пункт теоретического исследования: •

"Этот анализ должен производиться с точки зрения отражения >

средств искусства на переживаниях воспринимающего искус- I

ство человека, т.е. на его психике . . .”3. Далее ставилась I

задача выяснить, "каково действие на психику архитектуры в

ее объем!ю-пространственной форме”. Программа была доо—

таточно отвлеченной; по многим причинам такие исследования

не были закончены, но сама постановка вопроса была исклю-

чительно важна. I

Крутиков Г. Архитектурная научно-исследовательская габоР*

R°yv?CMPo.. аРхитект*Рном факультете ВХУТЕИНа. - "Архитектура

олУ I ЬИН Вып. 1,янв. 1929, с. 2-4.

юэк м?оУ»аев н АРхитектура и техника. - "Советское искусств0 •

1926, N- 8-9, с. 3-9,

1933 С°веТСКОе искУСство за 15 лет. Материалы и документация. М..

16 1

В книге "Стиль и эпоха” М.Я. Гинзбург при анализе iijxnri-

ведении архитектуры особое внимание обращает на восприятие

архитектурного пространства. "Пространственные переживания

— основное отличие архитектуры, не повторяемое в восприя-

тиях какого-либо иного искусства",1- писал он.

Каковы же системы пространственных переживаний, вы|м-

ботанные веками развития архитектуры? По мнению Гинзбур-

га, их две. Первая базируется на целевой ясности пространст-

венного решения, четкости расчленения целого на части, вза-

имн" сопоцчю<ении друг другу, внутреннем равновесии и

спокойствии (Греция, итальянский Ренессанс). Вторая - в

стремлении к динамическим свойствам, к резко выраженному

движению, приносящему в восприятие не успокоение, а резкое

и волнующее чувство гкгфоса (готика, барокко).

Обе системы имеют потенциальные возможности для сегод-

| няшш го дня, причем если целевая ясность пространственного

I решения лежит в основе решения утилитарной задачи, то

I "дина ика и ее острая сила - не это ли элементы современно-

го художественного воздействия, не это ли черты, наиболее

жадно отыскиваемые архитектором сегодняшнего дня? 2 .

В учебных мастерских Баухауза также был велик интерес к

эмоционально-эстетическому воздействию формы. Вспоминая

впоследствии о теоретических позициях Баухауза, В. Гропиус

1 говорил, что функционализм не рассматривался как рациона-

листическии процесс только, а включал в себя и психологи-

I ческие проблемы: "Мы отдавали себе отчет в том, что эмо-

циональные требования также необходимо удовлетворю’ь, как

и утилитарные” 3,

Касаясь проблемы восприятия архитектуры, Моголи- Надь

считал, что в основе образности лежат не внешне стилевые

, элементы архитектуры (в исторических памятниках архитек-

I туры- колонны, капители, розетки и т.д.), а "формообразую-

щие принципы всех пространственных элементов - подлинное

*Сро архитектурных стилей . . . Настоящее воздействие офор-

мленного пространства - равновесие связанных друг с другом

движений, воздействие проникающих друг в npj’ra пространст-

венных энергий".

1 Гинзбург М.Я. Стиль и эпоха. М., 1923, с. 22.

2 Там же, с. 71.

3 Parr А.Е. City and Psyche. - "Art and Archp

lecture", 1966, vol. 83, N 2.

Госудрствени«я

вУ^ичлап библиотека 17

а* В.Г. Белинского

। „,, , чем нии р тяжести в восприягвд ард-

р, п<лтгг|.и им на восприятие ее пространств,.,, ч»-

"... мы должны говорить об оформлении простру*1 ^Р-*:

, ,„|,.,р пении строительных материалов... оа10,ОГВа' ’ *

подлежащим оформлению, является сам/

Отсюда "el'po 'IIIO. кочичсгятю

до вида с большой высоты, с

"изменяет" все вчерашнИ(.

Моголи-Надь считал ощ^^^

состояния жтвущ^'

ран от во .

С ЧСПрИЯГИЯ'. вплоть

восприятия, которое

ния архитектуры" .

огранотва основой психологического

здании.

В программах художественного образования Баухауза оо

о Л- внимание уделялось психологическим факторам opra^^C

дни । из' и, ставились задачи систематизирования форты

та, света и материала с точки зрения их психопогичсоьгг,

воздействия на массы. Так, Г. Майер писал впоспедста»;

"В мастерской стенной живописи на основании психчпогичсс-

ких исследований Лейпцигского университета iirwm ччт

никла дискуссия о многокрассмности массовой продукте.

Внешняя окраска ряда общественных здании в Дессау преа-

!ч. возможность систематизировать с помощью цвета со-

. 1'1Лир^:ку облика города"2.

; 7 ‘ 1 оды в своих ранних теоретических работах Ле Кср-

о < писа-'i о необходимости исследовать и сйьеитизт

./ иопы ическое воздействие на чеаивека просташИ

, / ..ыиющих архитектуртую фф*У> с те-учто-

*1 1ип. их отбор. "Вид ртзДЯ»!» ,И2_гпт1

, , . г *' г- , порождает столько же I

пи. 1'хааиои пинии или линии непрерт

> : а ичточ влияние на самую нервную

иигны" или неприятные впечатления^^ в«г

х ..ИИИ..1ГЛ наши глаза. Начав и<' л ,тгяацЛ

л их впечатлении на нашу способность

. ..у, что начнем делать отбор: вот г

•»:w. нас утомляет, а эта непрерывная^*, „в:

-'И- го система не связанных между J irjKajeaeT!

, лая-то ритмическая система нас утвеР1'

отите, что сам собою производится^ ^[)3бе)Вц0 ®*г

i n । дпочтения и что в них вы

Архитектура современного Запада. М., 1932, с _ ,.декоР,’и*

2 м.аоп г о»л .nni,T.«uuuw«nrr, образован*

ходите к тому, что художники отбирают постоянно те линии и

формы, которые удовлетворяют наши чувства . . . Каковы мо-

менты эстетического воздействия в архитектуре? Те, которые

воспринимает наш глаз. Что воспринимает наш глаз? По-

верхности, формы, линии. Значит, дело заключается в тот,

чтобы из всех частей архитектурного произведения создать

единство, возбуждающее эстетическое волнение.1

Интерес к лсихо<}>изиапогическому аспекту восприятия ар-

j хигектурной формы был характерен для теоретической мысли

архитекторов 20-х годов. Однако преувеличенный акцент на

то-И' <• 1»*кгах и отвлечение от с пл io-исторических фак-

Гт«||юв н'* 1Г}МЯГИЯ зачастуюприводили к абстракт! 1 ому и urpi-

Гмиченно. ГМ ле Ц< НИЮ Проблемы ВосЦрШШШарХИГеДТурЫ.

Г Обращение ссветсксй теории архитектуры в 3 0-е - 40-е

!’оды к классическому наследию отразилось и на освещении

|пр>*'|‘ ' воегцмягин архитектуры. В роде работ, посвященных

архитектуре Ренессанса и классицизма, вопросы восприятия

страгивались в оснипном в связи с к см позиционными аспск-

I тами и освещим условия ви«1имости объектов, оптические ил-

I лкхзии, npwe.tfj ц^чснаправлеш1ого воздействия комиозицион-

I Н1. < ТН 1рхит«*кгу|4.1. .Глубокого и развития эти

B'Xijxxi. не 1 /гучигм, там юи< внмиаиие было 1!риил<^н.*но'к_7а-_

I ИИ. . .' I .1 , пС < 7 11.' А-. !<а№ С'ГИГ/Я И

। П г« '/рл®1 арооп-<-нту;х!ой композиции была прлдприпяга ус-

I лешиая гюпьггка системагизировать и объемтивизирс^вать ос-

I ! , свойства формы и средства гармонизации 3, Вопросы

I архит' кт урной ко лхюзиции здесь постоянно рассг.оатрива-

I лист, в связи с восприятием архигеигур!ых оо</руженод в эа-

I виси мости от дистанции наблюдения, перспеитиа1ых сокра-

ш-ний, расположения точек з^ния и движения зрителя.

~>G-c - г Х^< в, 7 с->рия архитекторы, исихсг/огия.

I Ги] антские разглеры индустриального ст^ительства последних

I десятилетий как в нашей стране, так и за рубежом вызнали

I особый интерес к ”человеческому" фактору архитектуры, ибо

1 Архитектура современного Запада, с. 61-62.

Аркин Д. Образы архитектуры. М,, 1938; Брунов Н. И Очерки по

истории архитектуры, т 1 и П. М.—Л., 1935; Бунин АВ, Круг

лова М. Г. Архитектурная композиция городов М., 1940

Кримский В.Ф,, Ламцов И. В.., Туркус М. А. Элементы архитек

турно пространственной композиции. М., 1934.

, в етапм..-«аая«, -«cecJKisa» \

[3,,3 .„.., -лот-ями» т:»-1Яиш» игс-етав»,

1., -г„ i.-tcti п-"»хецж,- ч-суи^таае» -

- . , i - -J. i '•• >• -трнягист. «Ч’ииаам* *

- , дапин - иешвлии» дамб г-.'«йл>.я psu.ao,

„ ,_. ,. домкам» ы aenaJJ*

. ,>: W* Хеггер* IBI^T

I-::. ’. I •’ » г. Лпеме. 1

I, puWax /.£> )'b.jHHw.»a a ttrrn^^ |

г г. к |»иапж дае-lWTui вжлрммш ’ зона .

am»-лии и времени, < ютооватаимм® и

" -п • "*. ’ ' риируввв

-и^ктавление четжш о Гфамб а*ам,*».

-"• рпе-илш в .i; мигни г ----------[ВПМГ j и

»»- челл-ека аэткц ри 1И|— оеа,

, -^- . г..... г-.»®н--------* tm—-и

ч-аииие .TJI. Кирмтсеой7 вопросы масштаба м mw

Пе^-^уи- Г.1 ТИГИТПУЧ. 41 И г ПВ-Q

• г.,-»е«иц его рэры к :м шерсв| в рабяаж

-Ь .: «e.TbHWTta и »ИeffiBBOLA вос.’рип^

и ;1во_"-4нь'Х -, «аютаипвай «С а^тпосту

Г Т _ С>.1„£_ _ « • >

л_ , .« г'ижиост».' зркгегшнгс ь > ^ та—« арпята-

>. l ‘ L-T-1 lb JHJXJKO <иьесгиы« рв&оты Ю. Коров» »

Jj’-Jb.. -', где ылцккл.' зригеввого Ь'Л<51ВВ»И мрявв-

» о..', ъ ..л ;1Лк,г.ч<я в асааос ;jx ««опопвивв*

Г. <>Я,Т.1И41.х .!эоорм..еевви ОопВ1ГЙ ьж^лх,

......-1' .ич'гграм^, - та>о иь яяюик aosa—ваив р»э«ер*>

омктмнюъ узапвиыоеам, ipouppua. а

। w л аатурии». ьос.щв>— ♦ .-««"ВЛТИ*-

’ • -а у. .1 ,..geT-uat, -гл 1'Л'я—вК- «М1^

i -- '

"<х -<• ,..,4»,ejvaa»B >».иив,1 а*-’ ||И“

‘ : .(л«» « ='• и / умника

».и,. ...г * «Й Лмв“Ч'*<» *

мин -a., u ,vr'

' '*«>.,м» ft И м->...,Лп^г» . ,„у,.,ж.ЛИ1 М '«*’

•—• '• ‘../фм. м и ле-'-»'' •” ' '

• « М Гу....... л • -w^***^

............ • » Н ЦВгуГ# М •<*’

щгэ» st:™»» с кжчж-яж-jh, тилям* иио-лриацн» , •

..ай"» кашчвагмвайуг. мере шикав адаетиннакте- впг-

ЦМХГ**. Эха»' ссшттнмьж г убвзигепыгыж ;ж«упи> вто» яг»

глав № г^аевяст». Вопрос ь тзс, жсагия а дэшкн.. ш ву-

1Ж «сж-'киз» твлряестию » ныне_1нкх услсвмяг рь-мшима на-

ши > течоввп» к -мтреавераватыя метсхиояг я средствами мате-

мтшса в ^рупж ТЯВВХХ »«ук, (вЛЯеТСЯ актуатыкла, хотя ио-

вг жжу|. га»’—I* етршггер. Безуспешно, тзмеле и сгЧ чгг»| ге

ще-гх* коане ста на гсаю анализа детины сыграть cacao Х4*яе-

!*»» • ха}*»' об искусстве, оонако неверно было бы

сметать, что <яж иамеиеог тражиетые метео.' качественно-

го МИШ гухасшепиае, искусства.

П галка устжисаить томную ксдекк.твиа1ую меру, оцмое-

п»а ро сшшстмаиую хуткжествежую цошость премжяашя

жк^стаа, прмсотг к елносторсатмй и абстршстой оцемсе,

не ;amaiain> е слааалыю-исторыесксм о^екапенностъю

вое цчаанпимй шмюсти. Такие исслеосваиия "сознатепьио

!«>• •-.иру»?т с^ьек-пвиую сторону со-маит, как не псещио-

юуюся шатежитммсааае кетыестанаа а» измерениях и «р«е-

1Ж1ЧМ1, |ai I'MHf IIIIT жфорашвюжые процессы, как .’вацеи-

HL.. /»агям JM стоухаы, т.е. как оГлежпаио-реальные лро-

ы аеа »1к,.|-Т<*4« в ч>«в< perry с другиеи акдами ,jb»«-

в*»мя '—leja**-

<л ла реА-лы

С—, м • of

—... ..„ И i,t А Г«

' * "* •мсяи,*.», <л хе Вия».. Л .-<и<

..*"“ '‘” ••• - * ••,.»»». • м же.

е> f a f |,ша*аАм«»

Направления психологии в проблеме художественного вос-

приятия намечены в работах ПЛ1. Якобсона1, Таких направле-

нии два. Первое - изучение самого процесса художественного

восприятия (изучение роли ассоциаций при формировании

впечатления от произведения искусства, изучение связей

между установками человека и процессом художественного

восприятия и т.д.исследование уровней восприятия, прису-

щих соответствующим возрастным группам и группам соот-

ветствующего культурного уровня; изучение ступеней про-

цесса художественного восприятия - динамики движения вос-

приятия от первоначального знакомства с произведением до

постижения его сущности.

Второе направление-раскрытие особенностей художествен-

ного восприятия в отдельных жанрах искусства.

В каждом конкретном виде искусства существуют свои

специальные проблемы, связанные с изучением данных, кото-

рое лежат в основе такого восприятия и являются его пред-

посылками. Например, для изучения восприятия кинофильма

важно установить, какая степень частоты кадров придает наи-

большую выразительность материалу, какой минимальней

длительности должны быть эпизоды, чтобы быть по-настоя-

щему замеченными зрителем и тщ. Такие же специальные

пробле-.а: возникают и в других областях искусства.

Имеются попытки перекинуть мост между психологией и

архитектурой и связать психологическую теорию восприятия с

теорией архитектурной композиций. Актуальным стало соз-

дание специального направления в теории архитектуры, ко-

торое поставило сы своей задачей изучение лсихспогическосо

аспекта архитектуры, изучение факторов архитектурного фор-

м зебразевания, обусловленных психологией восприятия архи-

Тектурной среды. С психологией восприятия архитектуры свя-

заны изучение качеств архитектурной среды как истсхвив

тсихд-сгичесиих еззпейств™, характера и .мехажзма пере-

работки этих воздействий и разработка методов направлежого

где . воздействия г-е-стрями архитектуры.

" М Пошмюгл. X ре восприятие. - В

/'джествеызде ооспрмтае Л.. 1971, С-67-

2

***лсов И-Н Нейстоне вопросы гхжхолог»« восприятия ар**"

НКТКМОЙ среды. - S Обаме вопросы грхктектуры (обзор',

цнти - КиееЗНИИЭП м. -969

Проблема восприятия искусства долгое время считалась

достоянием преимущественно психологической науки. По

психологический аспект, изолированный от других обществен-

ных дисциплин, не дает возможности изучать ни эстетическое

воздействие искусства, ни эволюцию восприятия, его обуслов-

ленность многими факторами, которые находятся на иных

уровнях. Психология является главным связующим звежхи

между естественными и общественными науками, это один из

путей изучения восприятия архитектуры. Без связи психоло-

гических методов с эстетикой и искусствознанием архитектуре

может изучаться лишь как внеэстетический объект, т.е. не во

всей своей полноте.

В чашей философско- эстетической науке вопрос эстетичес-

кого восприятия действительности достаточно широко разра-

ботан с позиций марксистско-ленинской диалектики. Худо-

жественное восприятие определяется диалектическим сопря-

жением психологического и социологического моментов.

М >жно добавить, что мера этого сопряжения, его характер

различны для восприятия различных видов искусств. Задача

состоит в определении места и возможностей исследования

восприятия архитектуры средствами экспериментальной или

социальном психологии.

Восприятие архитектуры как искусства - эго не чисто пси-

хологический процесс, ибо все его психологические механиз-

- эмоциональные, интеллектуальные, ассоциативные,

вкусовые - детерлвжировань: социально и исторически. "По-

нимание этой психспогтаески-саииолаплескай двухмерности

художественного восприятия и должно лежать в основе его

изучения марксисток ей эстетик ей. Ей необходима поэтому

—ирская и прочная опора на данные жспериаеягально-психо-

логического исследования -.техаи.сз’.юв художественного вес—

приятия и на данные конкретно— социологического иоспедова-

ния содержания этого восприятия"

Повышенный жтерес к □робле-.^е всслжягия apssrreKrvjt

^рактерен цтя зарубежной литературы ооследких десявгтет»»ч

Каган Ы.С. "e-'.u'z эо ыарксистосо-леимнсхсм эстетике Г ’9”

с 429,

В работах крутого современного американского пеихачога

н эстетика Р. Арчхейма ’ по восприятию эстетической формы

плодотворно используются зксперчментапьные методы психо-

.тоган. в основу своих рассуждеш» о форме как объекте эс-

тетического восприятия Арнхейм кладет принцип "гештальта",

т.с. прочини целостности восприятия, заимствованный ни у

немецкого гештальт-психолога Вольфганга Кёлера. Восприя-

тие эстетических объектов в вч«е некоторых целостных "форм^

структур имеет непосредственное значение для теорич и прак-

тики искусства, архитектуры и дизайна. Однако Арнхейм

слишком ’гипертрофирует психофизиологическую сторону про-

цесса восприятия. В его концегции отражается нестюзипвист—

ский ВЗГЛЯД на искусство и зстетчку, когда вместо зстетиче-

ких исследований привлекается позитивное знание из области

естественных наук, в частное.™ биспогич и фкриспопк.

Нстлрич и теоретик архитектуры 3. Густое ‘ рассматреает

развитие мировой архитектуры как провелетме трех прост;»»—

стаенных концепций. Каждой из этих конпелхав! сваКтош

.с.лбыЁ характер влел^ашия архитектуры. Кснпкхвиг • гхет-

вре1 “р, хара™ерная зле . :леч“пг.лы XX s . зтпра—

sywtasaer вуешж как четвертое мни ; ни» Сtorn -гост—

ziiHCTBa 5 гсвремаавлы представ'еи« закшхаается я em>-

гтхсшвос® ес: ввутраанет заятву асиi. - пкз : зерен еы-

вой жжжеяшлть : пэзземк «сноеспаг * ’ О—т-а —3L—зсе

тсзЕсгнет- ft?

’СТ'.' зиа-ония ЗЕСшташе есссситак _-..^г‘агг—'.t.

г*гаретж хззгп«£гузъ» HL Г знзлк, коеорыа =^_je a IM4 г»

тгеЕзтжяп зссьтку сист^лтичежаго ^ссг.е^аважя

зеиствия лзхж»апг7^ы аа -гнтаку -^г-гвекя. Б<зть.~ тая

эт'З'! саб<лъ» зогзла в егс zcc-тецнюс тайгу Л

К. Г зн-зак вьдепяет лве Загаи-ле группь сакто£СЕ а мрейс»-

аия ар^жект’трней срезы: гак -^азывае^ые леяхето-з^еейяг

;акторыг не связанные с rvnявственно— изссоазигегъиыья

срецствами, и ракгоры хул он ественно— изобразительные. В

□роизвецении соевместно действуют \ или должны действовать)

А^нхемм Р Искусство и аизуалъмое эослриятме. М., 1974.

*• Гидион 3. Пространство, время, архитектура. М.. 1973.

Гонзик К. По тут* к социалистической архитектуре. М., 1956

обе груши факторов; аналитический метод, однако, позволяет

рассматривать каждую группу в отдельности.

Материальная среда, зачастую еще до того, как мы начина-

е воспринимать ее художественные стороны, воздействует

на нашу психику своими физическими свойствами, такими, как

гыль, духота, влажность. Когда мы испытываем чувство удо-

вольствия от оптимального освещения или от мягких, успокаи-

вающих нас цветов, то эти впечатления еще нельзя нажать

худо* естеенными. В том же смысле можно говорить и о фи-

жчеооом в иаействда формы.

К худ з^еетвенно-нэобразительным факторам Гонзик от-

носит факторы, определяощие выразительность произведения

(вьражетви целевого нажачения, выражение определенного

w.-вства, настроение а также индивидуальности мастера),

факторы художественнее композиции, целостности архитнк-

Гурного с-аижедения и «земного содержания.

В'.орось воспржопмя архитектур».' отражень также в работах

Л, 'Саймою*.

В своей книге “Лаетгдфт 'аоечзнлл’ра* Д. Сами "эос пос—

Т:«И- хса—5ь€ТСЯ К чепсввку, «Г. Ь ДСПрИИГИ!'-, СЧХТе-JR, ЧЗ’О

’ь:-, --гг. зсо-жги^ттсв аг» чсясвам, дэтюс безусловны

с д:т**-тс»шая* «го waecx-nr«&j ;рж,пете..см® j. er-i хюммь,

еи-.с, □божааввя жязяиме^ ’. Дж задайте

zr>: i i-XaiAcr’. аеггав»?»^ мяво зготйипжгь л w-

—' -”г 1 л.тветттЕгпг1 ж зв-зшесжв ж рсригу хэе-

зсееь ггтазлг ро» ее зсгь*сй :со5яив»вггх.,2ь ж nzsurs^,

х ^_r<z45=b35» ас ж зрурямлаосггь ж 1асаи»*с ^оритая зг^жм*—

-•=яия.

.г- Д. CarijwiaacEa. есстси» в том, чяго в архи-

- - т 't -- .сххзлис зрс«жтирсеа.ггъ ае месте, яе лржтра^г.твп»

-- хсз'.'=т, а ж('хли; фериа должна ® хихмм®.гать гятм

ус за.хс-ектирсваянагс дережигания, а не .деремве-

ач«ие дсгеннс воаввэть от заранее дреасжа-зеинсл формы.

зеразем, ДХайг- зсс вьаеляет в качестве одного zn

их фср^1осг5разуюших факторов зм.хжснальи^-эсте-’

т^ескс^: дережзвание человека.

:<итектор в с-остожии организ»звать опредег.ениь,..

з с.ддиягие чепсвекам архитектурного объекта, *составить

“7 ’ра..-.у взелриягия предмета отгребитепем при гимощи г»г-

=-вательно затанироеашвмХ взаимостно<-:е5в*<, котлв^-

Сайыондс Д Ланд-аэфт и архитектура. М._ 1965. с 12

наипучш1<*1 образом раскроют наиболее привлекательные

качества предмета" 1 .

Восприятию окружающей среды города посвящено исследо-

вание американского ученого К. Линча2. К.Линч считает, что

восприятие образа окружающей среды есть результат двусто-

роннего процесса между зрителем и его окружением. В этом

процессе индивидуальный фактор млеет большое значение,

поэтому от одной и той же реальной действительности у раз-

личных з;«телей могут возникать весьма различные образы»

Ознако ;<-щи2идуальнь:е различия могут подставлять иггерес

скорее для психолога. Для архитектора важны с6шестве*««^е

образы” ("коллектдада'е образы**)- обиие умозрительные

картиих, сушествуюссме в сознании большого числа жителей

данного города.

К. Тдач предлагает кпасси4*жацию элементов градострои-

тельной формы, которые могут быть воспрхягы человеком и

кот зрые да/яюгся составляющими комплексного образа города

или городского района, его физической архитектурном формы»

Зго пять основных типов элементов, которые формируют

представление о городе: дороги, края, или граяиш.1, райоы,

узлы и ориентиры.

Дороги (улицы, железные дороги) является каналами, вдоль

ксхгорых движется наблюдатель. Для многих людей они явля-

ются преобладающими элементами в их подставлении о го-

роде.

Края, или границы,-эго "швы", по которым соединяются

районы, границы районов, выходящие на обширные учаепЦ

ландшафта либо соприкасающиеся с водой и обозреваемые с

противоположного берега.

Районы - это секции города, имеющие протяжение в двух

направлениях, которые наблюдатель видит как бы извне,

внутрь которых проникает мысленно.

Узлы, или ядра, - эго как бы стратегические пункты города,/

его напряженные фокусы, средоточия большого количества

людей, какой-либо деятельности. Они могут быть местом,

изолированным от транспорта, пересечением или соединением

дорог, местом перехода от одна! структуры к другой.

Ориентиры - эго тоже пункты, но внешние по отношению М

наблюдателю. Они могут находиться внутри города, но могут

1 Саймондс Д. Указ, соч., с. 131.

Lynch К» The Image of the City. Cambridge»

1960.

быть и на таком расстоянии, что из любой точки направление на

них постоянно. Ориентирами могут быть здания, башни, купола,

большие холмы.

Ни один из элементов, рассмотренных выше, не существует

изолированно. Райаны состоят из узлов, характеризуются гра-

ммами или краями, пронизаны дорогами и усежы ориентира-

ми. Элементы обычно накладываются и проникают один в дру—

гой. Анализ должен начинаться с дифференциации и заканчхг—

ватъея реинтеграцией их в полный образ, представление.

Элементы градостроительной формы Линча выдвигаются им

как единственно приемлемая система формализации. Но на

деле она не np*iet«r»ia к '-бъектам архитектуры на уровне

елеаквнего зпаямя игм ансамбля, малоориемлема и для неко-

торых плов городской среды. Восприятие элементов горсцс-

кзн средь исследуется К. Л>онче.м методами ажетиого опроса,

Ни метоои используются и другими исследователями городс-

кой среды (Дерн де Енге и др.).

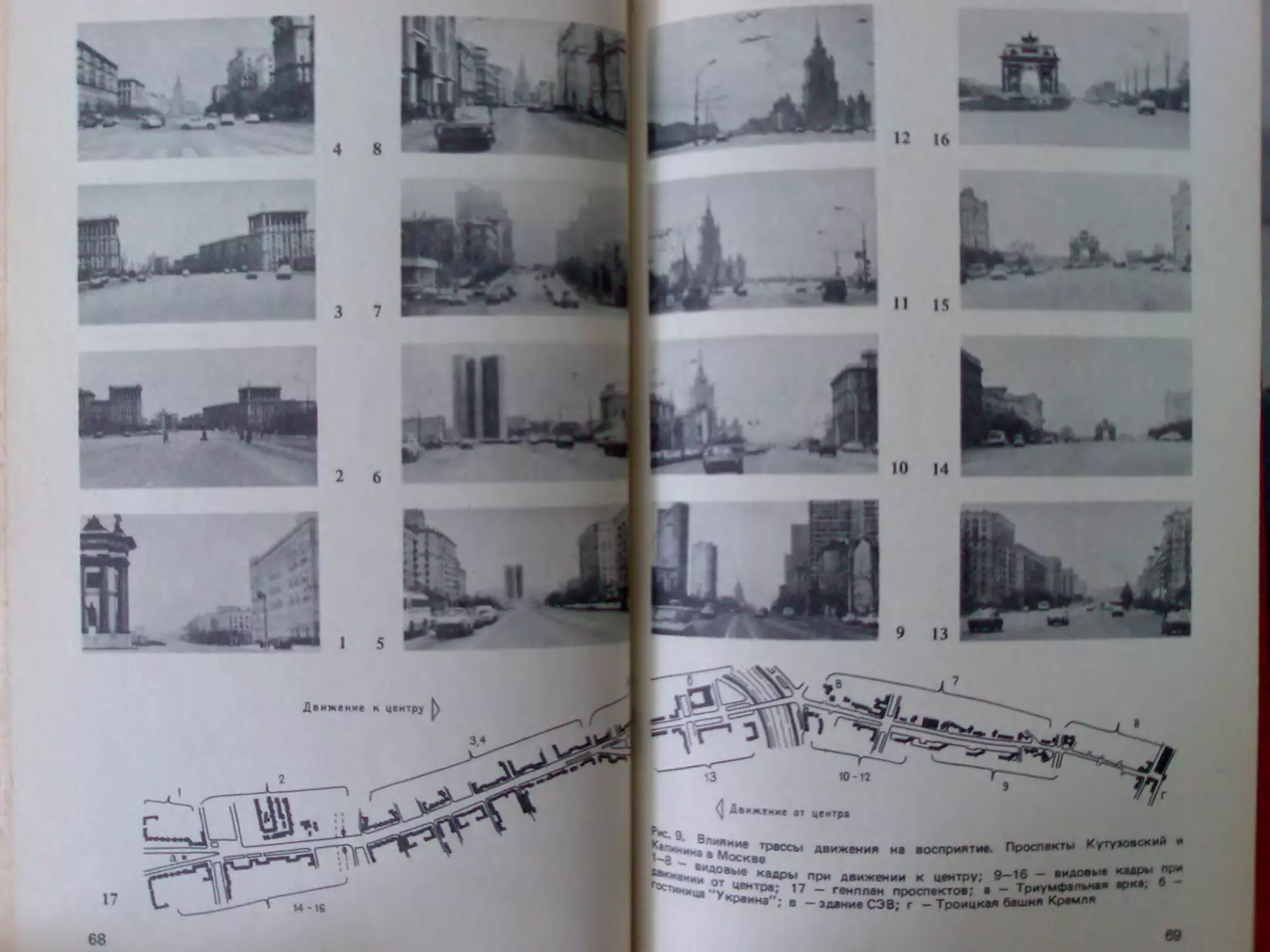

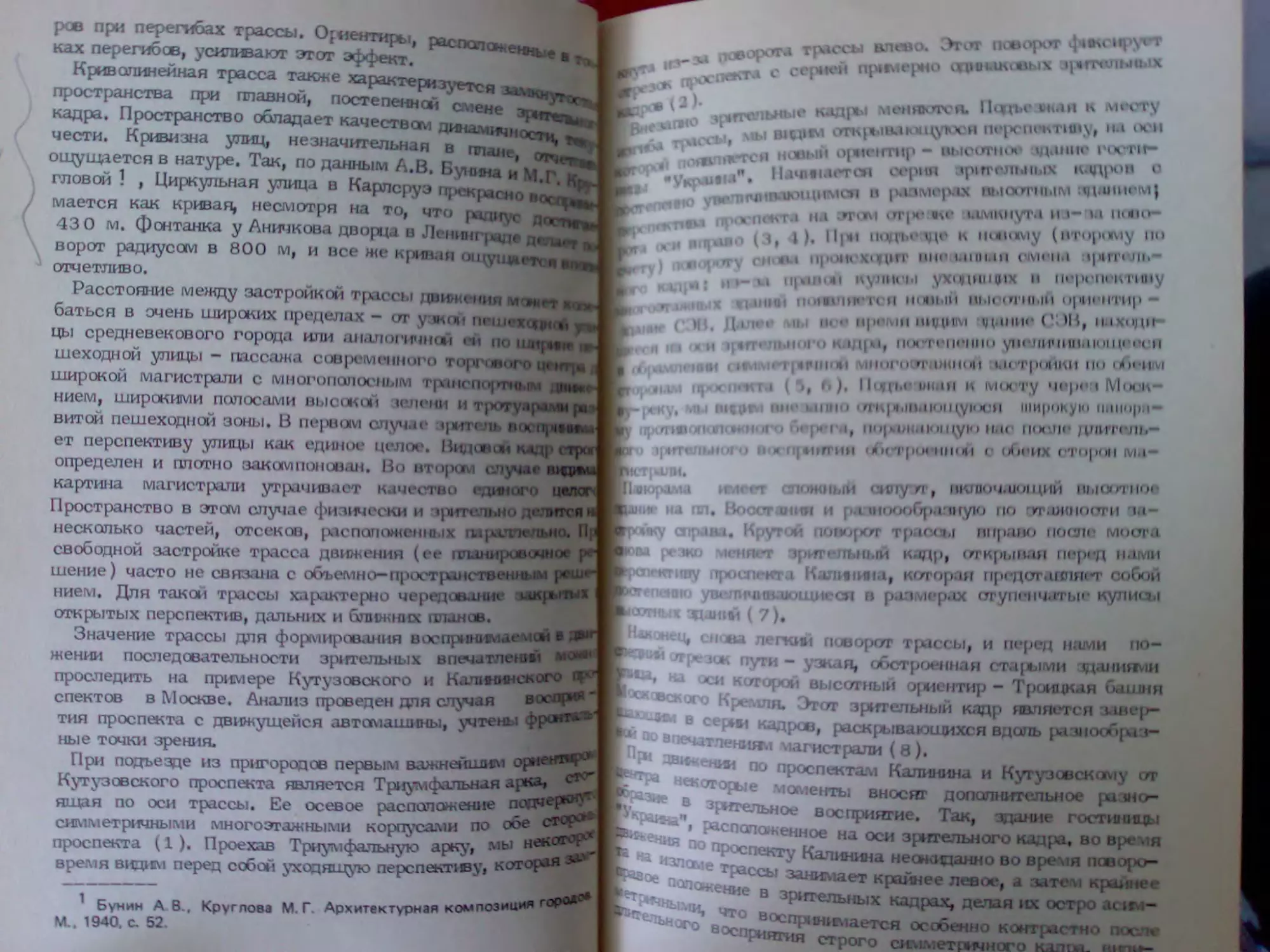

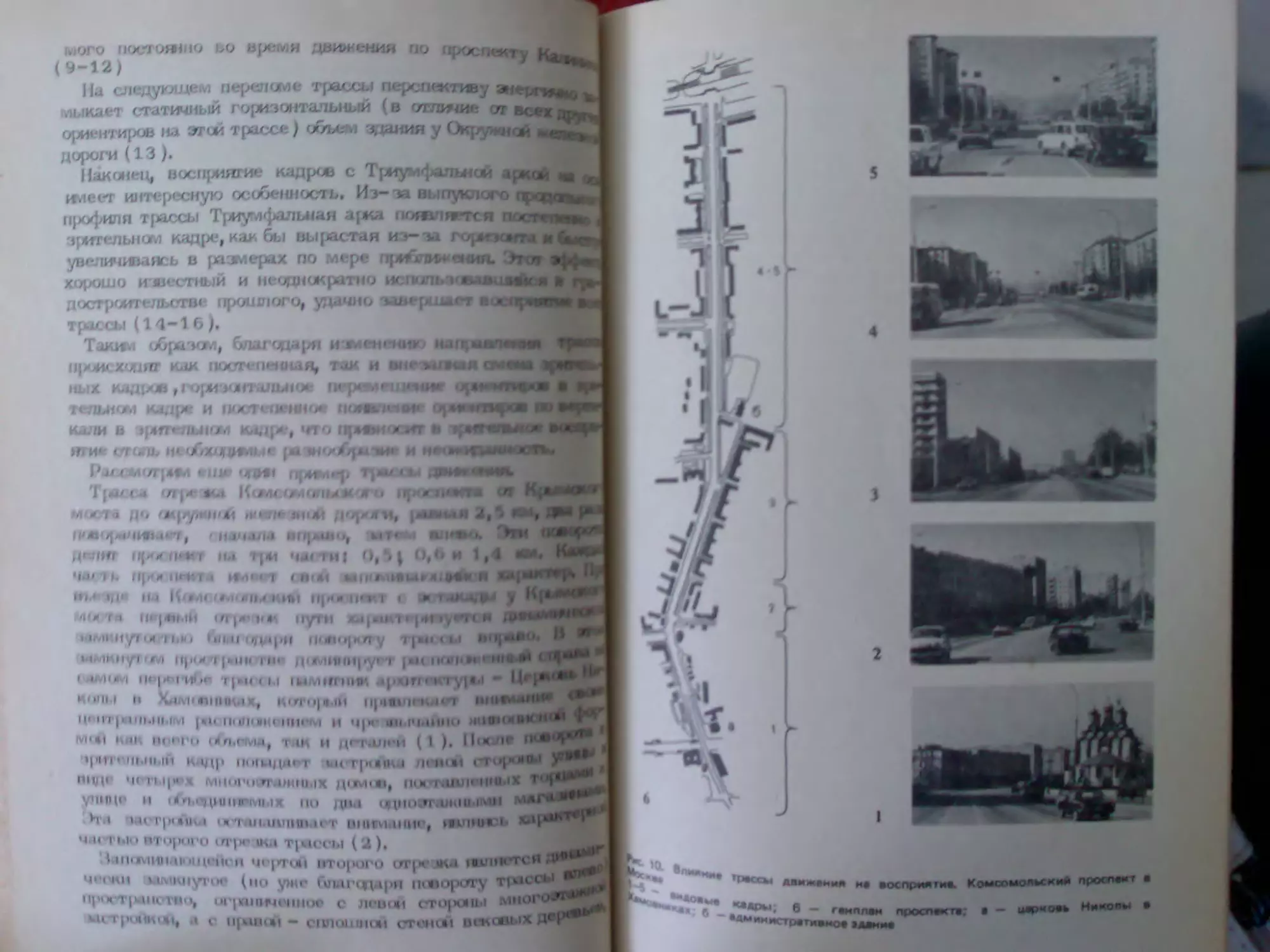

В работе Д. Э.ххлейяриа, К. Линча и Д. Майера "Вид с доро-

ги" 1, пооджцеинай восприятию с движущегося транспорта,

последовательно проводится мысль о тол», что помимо утили-

тарных качеств транспортная магистраль может отпадать

качествами произведения искусства, а наблюдение М дорогой

должно вызывать у человека зстегянеское наслаждение. Вил

с дороги может быть драматической игрой пространства и

движения, света и тени, а ощущение пространственной после-

довательности можно сравнить с ощущениями от крупномасш-

I зоной архитектуры. Результаты испытании показали различ-

ную значимость объектов, находящихся прямо впереди, справа

или слева, на переднем плане и движущихся, а также отстоя-

но ос на большом расстоя«ии и зрительно непо;хвижных. Осо-

бенностью направленного проектирования магистрали в расче-

те на восприятие ее в движении является то, что,во-первых,

движение может происходить в любом направлении, поэтому

оба направления должны "работать" композиционно; во-вто-

рых, щюектировщик не может быть уверен, что вся дорога

будет увидена целиком, поэтому последовательность дальни

быть непрерывной и рассчитанной на фрагментарное восприя-

тие.

Appleyard Lynch К., Myer LR. The View

from the Road. Cambridge, 1966.

Z7

МСППШИ» JlJ’tMH HTyruniKiIB.-Ulb, 4СЦЛИЦ1-ИОНИЯ, TtuTJU- UtfcCff

Mvr.TM т-пмт'т-ньш талии рирсщвмагп тгилтранства т л—

• ' " •’ • ..••. । ;н и . .е -г - .

мшмо at иимежиее ав суммы апммяпом^ прсмивсщвкых са-

лим и аханиями я их эдамы оси яэью, наиболее авггервсиьи лреп—

ме* шя рлсглаагрянмж

Структурное решение пространства хрнвссигся с гожи □ре-

нт 4ОГЯЯК9НСМ рааыерности, правя! арганюанж и еослрют-

гни.

Лрчедлагогмде 'спссифменю bmjcwt аэецужххяе тнгь

Гфиггрймслм:

яеирерыжж ^чжтрннстви утм; «еназ *аосдоаим(*;

уост^мкстъс у«И4 с мы с.ил-мым ш ма гжфмм;

^ммя «ктрсеаы м аровммсугомм гфастрвягт* хэем

ааымч? сбыша;

арих-трлнет^ с дччтакэмвм™ .пагт»**д *ren*;

^4.-r-,\w.-w, Л^шаммые -эежшглЬ <страж») ластл*""

№»» ^чьлгкхидм • ЛХл«ломГ I

npwr.ич-ЯЫ V -ИЛиеЙКСЙ ( С ХрЖМЧЙ) «СПЛЖом жсешнв

скимии»л« TTiK-rWMHbUWW bsmimmb;

.• ’ -- Л.,, •; | . ) Ь<л -'.и: -» , И< Ж

хипьгя.- ч’Т'ЛО.-аж з;иичя»;

дг^чгг’лшеевс няжсу им.1вме*ш ’'ло«тлл»Л « ’’•теи* ;

жт^аг^лакечта*. лгс*ьс х<л-сг *е астлшамн у. vr -t-c5Be.

' мдедошы; аяипк? » «пхии-шоаваишж лйзвнаяьх згмгжввт

!£« жояваве-

. . -' . . - -

«иг-лечньк ллгычи ягг^кс'пршг’г анализа, грзк’заас^гвв - з:аз»

; ?пик» аренис eirr иэолрмвпи^ т^пзиыилаем»^ ь ма:эя_зве

вги л5\( гвюе- пьствр-т г желав» на**" , x^eorrsa. иелеаагг.ал-

леля эг< фйфмированяЕ згнтгельн: жсгтпнниктае>лгЕ »»24t-arB

.’жгужаюш»’ среды.

^'р'* — -гн«с |Р Я'шс У ~Т Crpv ктурмь» акалмэ ’-ооожжого

<к»эг^вмс-вд - ^эвр«*»«мчвв вокм^ек'урв' . 19Т2. VI

з-жпааняем); зм сжсоте оимаемиеское таращение гащаипк—

-ии а лз-чечии зоил смоли аягиглюття трепметных глрм л,

з частн’Эстн, арест •жгу .

Многие жшогреят-е раб-тты, юладая гтубииж л потеи-

ла-тъиой емкоетыо, пспьшся гуаимасякностыл, apcaccw

яети ссяреь'виюе аонииание эг<ж пробпемы и ал сих юр впя-

ОТСЯ ист»ав<.»« флсмирюаиия новых <Ы'?’*нь.х а-гглое

-иготез.

мроплвма >й НГПТП1111 эстепшооого еш^ютия арве-

датг^ц жаам жгге^ес к 3‘jC.r^MXW. мдагекту^жж*'- гф-ст—

ЗЛ*- -та, атуапжм и аасговиее ереы^ ишсхют сжж зтр»

•оаае е згой работе.

ГЛАВА 2

СПЕЦИФИКА

ВОСПРИЯТИЯ

АРХИТЕКТУРЫ

Специфика архитектуры как явления состоит в том, что она

даляется и материальной средой, и искусством, именно это и

определяет особенности восприятия архитектуры, имеющего

совершенно различные аспекты.

Психофизиологическое восприятие архитектуры как физи-

чески существующей реальности с присущими ей материаль-

ными свойствами - массой, объемом,размерами, расположе-

нием в пространстве, цветом, фактурой определяется прежде

всего биологической системой восприятия человека.

Эстетическое восприятие архитектуры - восприятие в со-

ответствии с понятием красоты, которое изменяется вместе

с изменением социально-исторических условий. Эстетически

человек может воспринимать природу, человеческую личность,

вею окружающую материальную среду.

Художественное восприятие архитектуры как произведения

искусства - восприятие ее композиции, художественной формы

и через художественную форму - обоазной выразительности.

Эстетическое и как высшая его форма художественное

восприятие связано с определенным уровнем развития чувств

н човска, его подготовки и воспитания, социальной практикой.

Г1ким образам, восприятие архитектуры "имеет сложный фи-

’- фи июлого—психолого—социальный путан11 * .

1 Философская энциклопедия,! 5. М., 1970, с. 575.

a jc приятие его объемно— лространственнс*’ структуры;

псниманяе его Р5>«ади<иального назначения и соответствия

этот ^зкачечзд Физическом форие (постюиовте утютгарисго

с, ьсла, ; ункгз^знзлъно-социального содержания и соответст-

вия ;и-»мескои формы этому содержанию);

[ п нимаяме работы конструкций и выражение этен работы в

ризмческей форме;

восприятие и понимание художественной формы архитек-

> восприятие через художественную форму идейно-художест-

Ьенного содержания.

I X тя восприятие арюггектуры как искусства имеет много

I об го с восприятием других видов искусства, важно опреде—

I лгг и [• » viecrea всзсн|»!ягия архитектуры, которые присущи

Ьагп.ги ей.

Kai и ,i бод вид искусства, архитектура воспринимается

|кан г. нахи опально, так и рационально. Эмоциональное восприя-

тис в ЧИСТСЛ1 виде - это психофизиологическая реакция на

приятные или неприятные для наших органов чувств физичес-

кие но 1дгиствия (звуковые, зрительные и т<д.). (1Днако эмо-

Вюн.шыюе восприятие не отделено наглухо от восприятия

В»ггсч-|1кту.хтьиого, Эмоциональная оценка воспринимаемого

н< только вбирает в себя эмоциональный опыт, но и склады-

п --я под koiггроле J мировоззрения, суждений разума; опа

К.Ц' • >< мин линает воспринимаемое.

С «.отношение эмоционального и интеллектуального слоев в

Восприятии зависит в первую очередь от особенностей различ-

н IX видод и жанров искусства. В пределах одного и того же

। вида искусства выделяются направления, стремящиеся деле—

Впршз»-нно воздействовать на зрителя либо только змодио-

нально, либо только интеллектуально.

Д С другой стороны, соотношение эмоционального и шггеллек-

Т\«альноги в восприятии произведения искусства зависит таюм».

уот* сам он воспринимающей личности, от соответствующего

। *раввития этих сторон ее психики.

Восв[)иягие архитектуры складывается не только из лмоци-

^Впьниго восприятия ее художественных качеств, ио и мэ ра-

Икхального постижения утилитарно-практических качеств «с

31

'Г-'

ИЫИИЯ И

В * .T»-TWI*CM *

4^хиггкту|*л, чувственное tifJt ЩЛШМГ »«»•!

кUttliptHFM*' АрЗИТеКТ’ДДЛ

OWJIWIOTO H pAlfMOUVIMtorO*

люитп*-

Спедифиса восприятия ”njx BW’*> июдрсотш pi l'iwmk и *o

МИОГОИ МНИСИТ (Л И К»/1Ч»р.1М ЩмЯШГТ сам gjl

»<ГП|М1ЛЖ Вопи вОСПрИЯТИС КНИофИВЛШ, ТейТрКЛМЮГО < i»W—

ТЙКЯН ipWHVItlWI НОСИТ КСЛПСКПВНЫЙ ХМ|ММТ«*|> ('ПО СЖл »4М-

m II МЛ »U4 ll)4l»rn«1 КАЖДОГО СГГДЮШИОГО !»|»И’< ЧЛ), ТО В(КЯ1(Ж1Г*

тмг •• СМуЛ1.1ГГу|Ш.1, АрХНТвКТу|1-1 НОСИТ

цу*и1Ы1>>>>1 характер

(ЧчХ’СН1НЧ*П1 1НЧ’11|*1НГ»1»1 .IpXHTOKTVI»’’ СМИ .ЫНЫ ТйКЖГ спи и

с ТАКИМИ t|UKTO|UMH, МАК ltp4QHHMVI>rHHOOTt‘ и непрг |1ШМГ|»ГН-

ЖЧ'ТЬ ПкЧ’ПрНПГНН. АрХ>ГГГКГу|ЧЫН ср-ДЛ »вслмпч и кам бы фаюм

vm *>kvic;ivw<vibHQ₽NI человека и •оадайствувг на челкагеы

неллвненмо от его чкмыннн. В негц'еднкмеренном вос^чютии

нет кцымее nocTaBnoHHcii целн; эго - к иснсаипм то п<юссд-

н< ••• юс восприятие» которое conpw^wiav'T »и км»«жл к течение

всей ого >>' чиц его о6»пчн«т в А^чагкжтурни*- цхч'тркнепнчг-

л’| среде. Идя по улице, мы альнлнм о.р машин, ^згаворм

• xTieo, Aivpn ‘ipoie шггршы, Boenjwtutoae\ t\iA /очные злги»1

и тщ.

В этом характерное атлвкие восприятия архитектурной cjx*-

л от восприятия разлжных вщов пск^сетеа, где как ^из

преднамеренность является обязательным условием восприя-

тия. Однако, не имея заранее поставленное цели восприятия

архитектуры, человек обращает внимание на отдельные объек-

та и сооружения, которые по своим художественным качест-

вам пр-влекают его внимание н делают восприятие преднаме-

ренным.

Иконников А В Основные эстетические проблемы города. Авто-

реферат днесерт на соиск. учен степени докт. арх-ры. М . 1964.

2

Индивидуальный характер акта восприятия архитектурынв

противоречит тому коллективному" образу, который скназывается в

сознании бог.дюго числа людей живучих в одно время и принадлежа-

щих к одной культуре

. -ясп-^> я «Мк» мс

’игг-'эт“’ *м гХмв<я,ЫмЛ .<А<,„р

,F^..Mt 4(.-«p«W/t»u< «-<И1*™ий, {Мима «Ш гг„7

я,ж, МММ при^., ' >r„,jWm,.

"И" ЖМ1ГСТМ - .«ммж, „ тл

Чигто W4U* Уэйдам лромш ^иется

fn , JXT, Vl>. >. , .-.-и »<<„.1И,1Иив„ ,n,wrn,yiW в ЦНИИ.. ,«•>,

««ил <н*ытоот«* иг '(пятя г'жцшч'оя о» юпггрмргмиия я

е<гваин« гм*>м»«,мх прут Л||уга >м|/п«< инн дит^гымх Hw.

И*- -г» "•"••“ н-чц.ж ю MOMWT r*m. '*Прш к простому

с v 'и, - «м»«4г^ там к «к юлит я onawo.iM гидехофм •1пл«и’м>|«с-

яим iqxiiecccMa

В -эк и* им- приггнн городской ироды лгнигг lpirrwil.Hl.lf

MfC.I.и »'.«•!, ТА »р|Г 1.1Л КЛ|Л'|»|.Ц М-ггорДЛ СТрАЖАСТ нос МНОГО—

(Ир.»»»- ОШТЛ, Ц1НТ4, присущ»* окружающей нас

,1 »|.п»»п •чг'-.ifH, СМуми», копр» |>eut. одет об4рхиггт'ур*«о-

11,- ’ .UI -Г tw M.h.{. -V-Jii, (»6 А{О(»ГГ*ИТУ(М« пространства, то

^'’i uct-mo- роль щупа ощущений, помимо циггельных, в

оСчигм о6ъг%’- воацмшггина В клкс>й-то мер* оспами* (или

прсастаатииг о гчшдпих, iuv|<oxoiurri.(x и тому подобных

IKW|>»..4»r«a), опух (муки шагов, гулки лнгомобнлс'й, шум

толпы) и даж* обонтнг участиухл* и общем прореоо*

воат|м<ягмл« К * । того, анимсинс н.ииего тела, ритм шагов,

В43ЫЕМВ0ЩНС Г.и*ГНЛЫ<Ь!Г, Г'.юторные ОЩуЩГНИЯ, МОГуГ быГЬ

совершенно ралпкпаиами в разшлхых tixuix архитектурного

п^ч’сгранства. Каменные плиты ОДОЩОДИ, булыжное по«|Ч»ггне

или брусчатка старых улиц, пеомные дорожки парков через

мин»ч ге жчесаме ощущения ходьбы участвуют в общем

вое. .Гитин дрхстектурного пространства. Залах сырых стен

погреба усиливает ощущение замкнутости пространства. Ноги

улавливают изменения в поверхности, фактуре пола от ковра

до дерева, камня, булыжника и, сто более важно, они ощущают

изменения в лактоне поверхности пола.

Восприятие архитектурных форм особенно богато кинесте-

зическшш ощущениями. Эксперименты БЛ. Колланемского

показали, сто дэстато«*ю представить себе отчетливо дви-

жение своей собственной руки в определением направлен»»^

чтэбь возникло соответствующее ощущение. Вспа.:>1ная, как

‘•ь поднимались на высокую гору, мы невольно напрягае-г

Кмместезическими ощущениями называют ощущения двин<>ава

отдельных частей тела.

, ты ног, сами этого не замечая. При взглоде на бегущую 1

лошадь icni на борьбу атлетов у нас возникает некоторое

! шрякение мышц. Те же ощущения вызывают и неподвижные 1

iq , |меты, выражающие напряженность; ими могут быть и на-

тянутый лук, и висяший на подъемном кране груз, и взведед»

ный курок револьвера.

Напряженность колонн, поддерживающих купол здания, мас-

са купала, тяжесть Ю1и воздушность постройки - все это вы-

зывает в момент восприятия кинестезииеские ощущения. Но-

ано сказать, что мы воспринимаем произведения архигектуриД

скульптуры и живописи не только глазами, но и мышцами сво-

их рук, тулоеишд и ног. фиксация таких напряжение толястся

объективным методом измерения степени "напряжемаМ^В

зрителя в момент восприятия им художественном формы \ |

Так, невозможно выделить кинестетические ощущении из

общего восприятия города и его частей, если город располо-

жен на холмистой местности или крутой рельефе. Отрезам

улицы Горького в Москве от здания Моссовета до проспмЛ

Маркса может проиллюстрировать эту мысль. Продольный ук-

лон улицы в сторону центра облегчает и убыстряет пешеходнова

движение к центру и как бы язляется составной частью общего]

впечатления от центра большого города с его ускоренным >

темпом жизни.

Нельзя представить себе Владивосток без воспоминания о

инеетезическом ощущении подъемов на его сотой, сочетаю-

щегося со зрительными впечатлениями от просторов Даурско-

го залива или от панорхмы города, лежащего внизу.

Преувеличенные физмеские размеры пешеходшх марц^|И

тов некоторь х лпых районов именно через кинестеаом

четкие ощущения усиливают раздражееме человека в СВОИ

сонностью зодтелышх воечапкаам. Здесь кжестемЛ

а-ыи I з.яте.льнь.е ощущения усугубляет друг Друга.

Таким образом, активное двикение человека в гространсгее

изменяет и углубляет зфмкмыюе нлеярттие, доаогмяя ОЙ

•окесте якескиии ощущениями.

- . арЗМ“

гекзг.тоюй среды агрокт звуки.

3 iiiwipiiw задом в сомах» ww пиктотем

• .в о.', » ; делам жш uaorasjarao одетссмтогееся за* *

щ*’. у - "кге. -СССТЭ-.~»V-' Г'ЛО*

* меаямодаа Юваомдом mwmmtw аоснвмашмк А<маям|

—ах a-esf. Or. S'

шагов в соборе продают дополнительные черты ха ранге рис ти-

ке помещения. Постоянный и равномерный шумовой фон на

магистралях большого города дополняет собой зрительные

впечатления простора, не замкнут ости и открытости. Отделен—

ньо1 гудок поезда вносит определенную окраску в общее вос-

приятие тихих улиц пригородов, а звуки шагов, многократно

усиленные закованными в камень узкими улицами старого

РГаттина, дополняют впечатление камерности и миниатюрности,

Ьпра!звздимое на основе зрительных ощущении.

Статическое отношение человека к действительности имеет

сГг/ кпвную и субъективную стороны. Первая определяется

Ьбы^тоы, к Kc/rojcwy она относится, и выражает его особен-

Юсти, вторая обуслодливается субъектом и выражает его

j ли < пи, идеи, чувства, желания, мечты, идеалы, ассоциации

И др.

I Утверждение, что наше мышление познает действительный

|ми; и что наши представления и понятия о действительном

|иир< отражают объективные закономерности действительно-

всти, является обязательной исходной предпосылкой подлинно

[научного решения проблемы взаимоотношения объекта и

[субъекта, хотя решение этой проблемы не сводится к исходной

Иредпосылке, а включает ряд сложных вопросов о природе

субъекта и его взаимодействии с объектам. Особенно эго от-

Кос.ггсн к художественному восприятию, в котором отношения

te гадх объектам и субъектом приобретают наиболее сложный

|м многосторсаанй характер.

I Г1 сдобно всем материальным продуктам трудовой деятель-

ности человека зсти предметам природа, продукты духовного

Ьюизвсдства - "книги, кар>пм4 и вообще все оремзвеценмв

рскуссгеа, сутцествуюоие отдельно от художественней дея-

Велщ QCSM соддвющвго их х^докка*1 — сдрщмяцст вае

от соокавыя художнжа и вослрл»1ающеги ice

I Wo мок» отвести лм-л а материала ой сторлс

ж.'л-лхх'тва, их ае худл»еств««>й образ огрех

шаверявоьаой сторздом гак и духова л

-'•-жз субъ«жта, егс сотями.дего* к» стхЧжта. его вое-

««« К .Эгаьс • Cot.». 26. к t. с. <2С

HpunvM.uouwro. Думхшин II|4UI шгдгииц HvKywtsa и<>1 Ограничения зрения При восприятии человеческого лица, фи-

isup.inuv ГМЦМ1М V urvumvhuvt, V <»ги шосприигимм. Вне чел(>1.1 гур.1 человека, зависящие от дистанции наблкцения, н.жлады-

ИГК.(,Г1Ч» го пмнин, » IH. йооирингнн И|Ч1МЛНедини.’ искутх^т вик»г свой птпечатсж на восприятие пространства различных

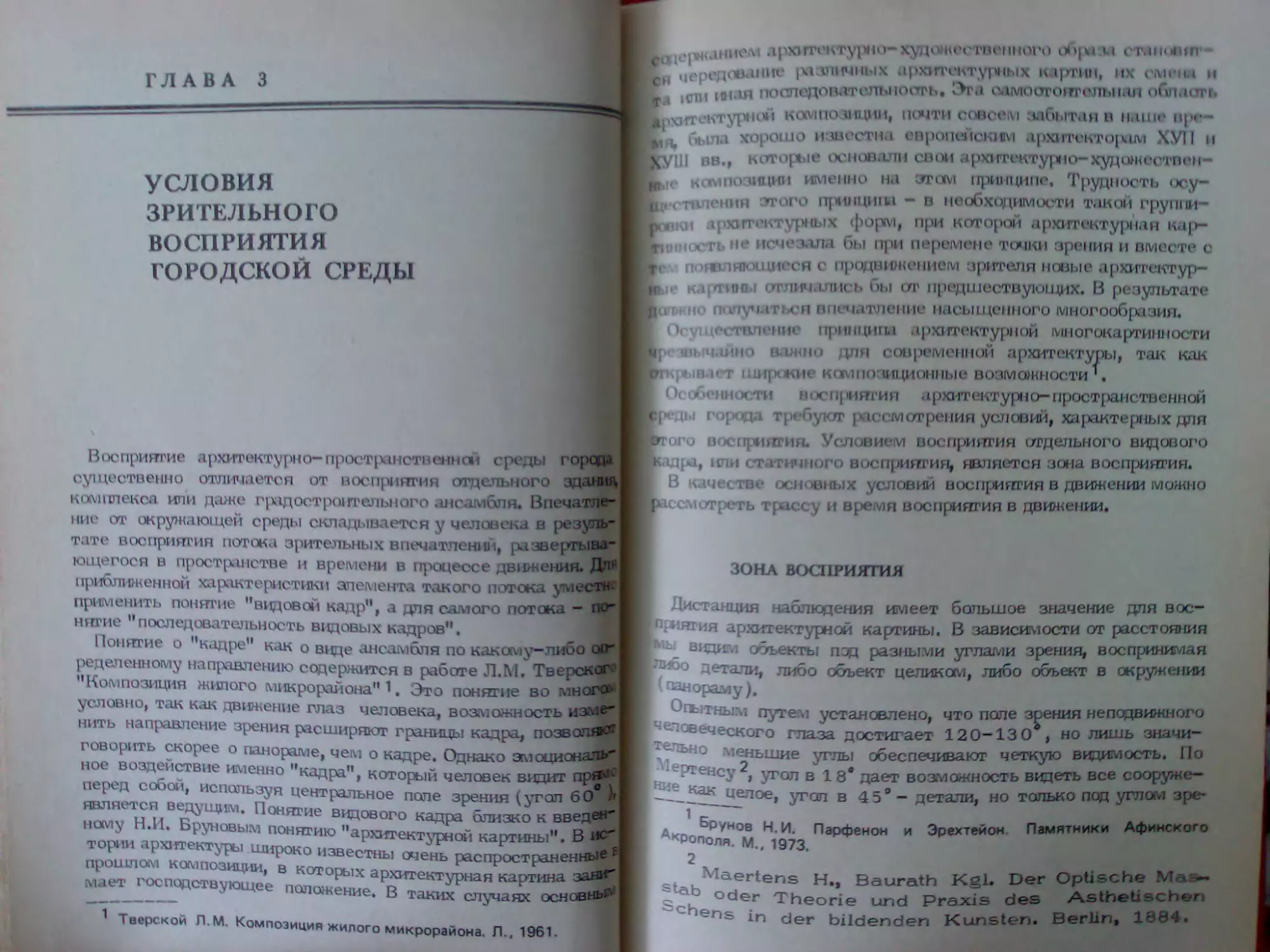

Ц'ЩИ 'Ш)' Г 'IHUH. как фн шщэокан ргсшыюотЬ' но НС К»1К ду.1 Р» «нср’Ч». Так, по наблкцсниян Спрейреджина1, городские про-

хомнан ценность. I ^^|ртр.нств«4, размеры которых не превышают 25 м, вызывают

В содержании s.vM.viHHvwt’HiHU’o iip.4t «едения огряжаетчмцчк

rah И uyfa vHT ВО01Ц1ИИГИН, КоНКрВТНЛЯ ИД(» 'ЩНВЦд" I

w 'ir.iH.Ht нг( 1»1 •|ыжагм<.1'г> и отражающего, конечно, ри (1ичны|

II мшк нг hah (Л‘ ИЦД«* И жанра иекутгпы, таи и (/г (Л*|аяаем(>.

1ч. объекта и иимноотк субъекта иосгцмигия. Безусловно, ц

лмнми нцдг искуостиа 1п«иоутст»увт материальная оторг^м

(к|«1 ни, холст в живописи, мвук как фиптесиов »*лямие в

му «.те, камень, бранна я скулы ггурс и т.д.). Нов архитектуре

|ягЛ1. Л1а гс|1иальиай сто|и.щ.| неизмеримо больше, и ом друг иц

архитектура не изображает дгйотниг«щьн(хпт.' а сам., «пляттси

|мм н.н<д1, < <» тампон чслоиеком действительностью.

В архитектуре мы воспринимаем сам худсм<«*ствснмо орг'а-

ни >.хинным предметный мир (а не итражсние* этого мира, кд|

н живописи или скульптуре). Поэтому и <*'/ьлкт»яймя второй

Архитектур*.! иг (лет соответственно большую роль по сравни

иию с другими искусствами.

Расойгттрии те аспекть; восприятия архитектуры, - /горвя

<пусловпе»в4 с’убълктсгл восприятия - челсвексм - как биом!

гзлеские, так и согвеалъи^е. |

К л«х*еэт®ны1И факторам субъекта в<хэтриягия моввю /ги

и лсиьсфедисгхгичеооте фактссы, ттов

хг-^йлетерии —.я всех гзодей. На btaccfc

-j-огия w«r»«sa. м>«*е«г.[ась и -^.-одек

cpeszeebi. ль' 'г-ет те сзашь.е сззосэЕиосгги = х. рзгзуия, что и г*в

-’С&е-' зггзингзгла и срез^е&ек одь-я.

В г-ра-чииах биспогмческсго вида яеммк 'csweosn =<34

спин и тэт н'лрт, оэспри-ФФоает архитектурвук- фо^жу

ково ва протжг^иж стсоетий. Но в ’’гзиягие = 'Х2ркявкв

всегда вхепкт момент эсмь^с-тени^ ооежи. И меняется, ссхэ-тЯ

аль г □б’уелсЕтивает'СЯ имеано мойеят эстетической осе*®яЯ

Заметные различия возникают в процессе того, что видит ^e-t

повеческий таз. Поэт оглу рас<жатриваег»вхе далее битэежти

ческие и социальные факторы восприятия архитектуры ра^т

зелень; условно; это разделение носит чисто методический ?3*'.

рактер. I

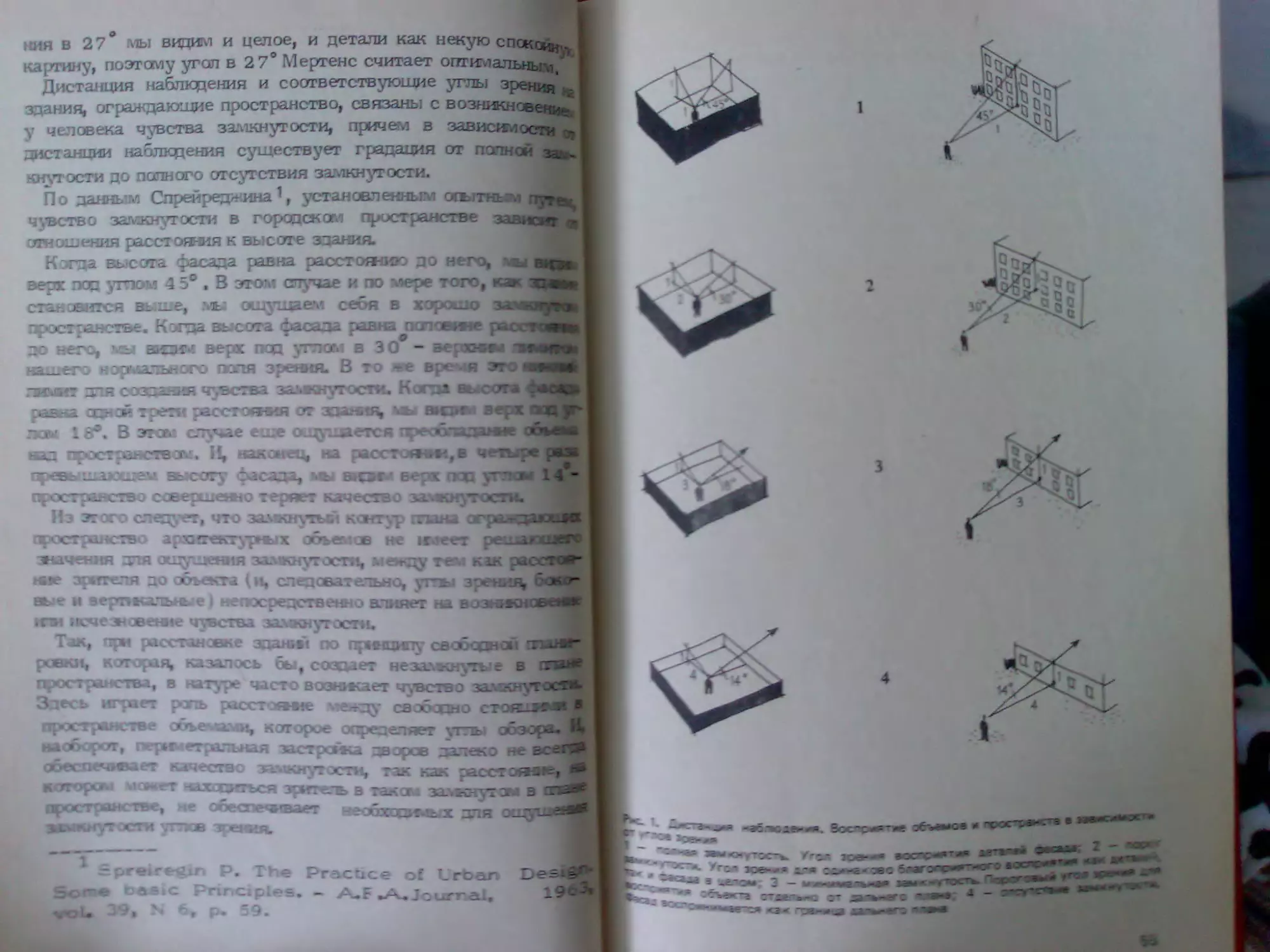

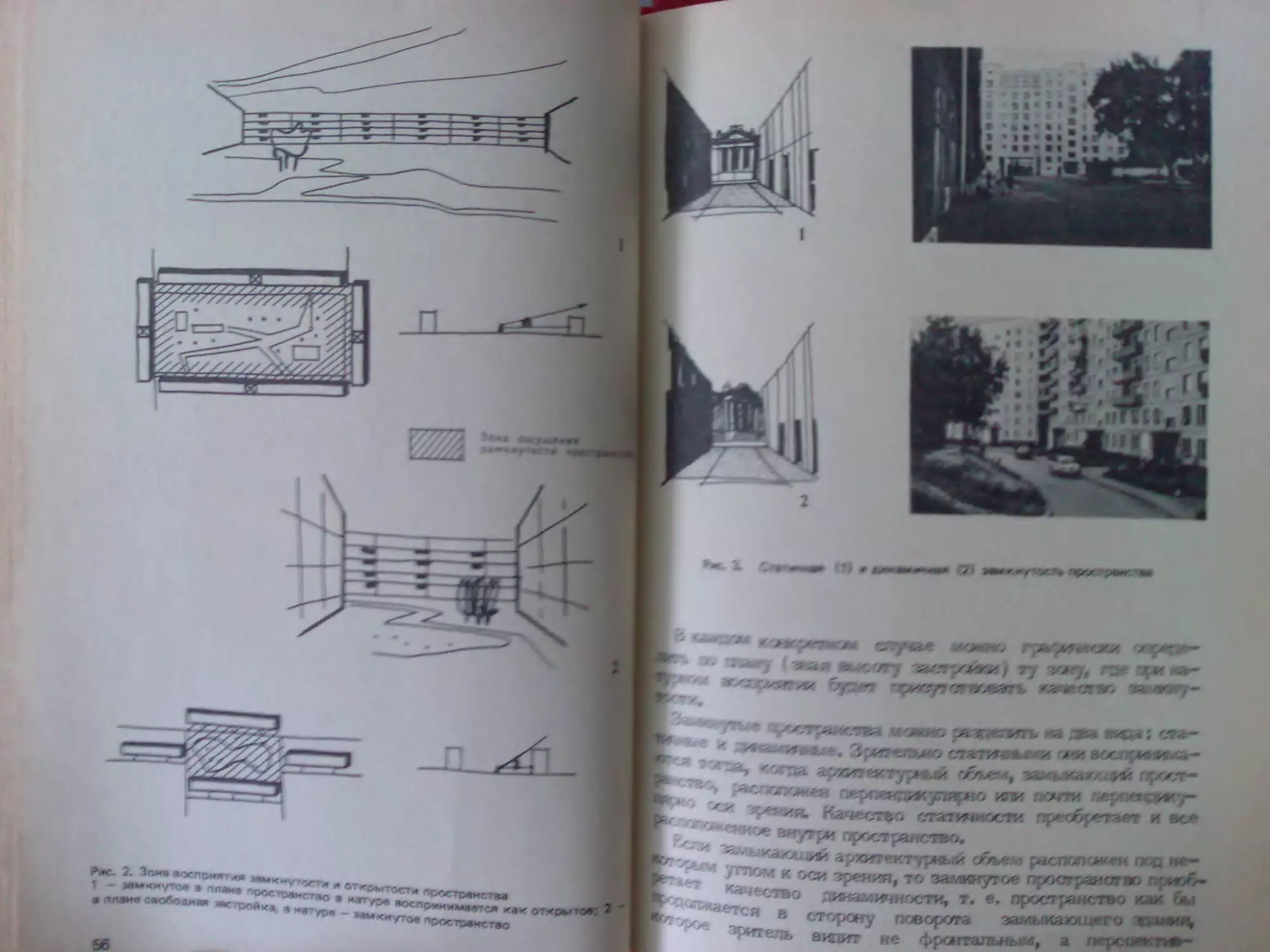

oit<v! iu,r интимности, так как и пределах этого рас стоянии

мы писем возможность узнавать лицей в лицо и даже разни-

L, выражение Лиди. Расстояние до 2,5 м шляется обычной

" <> .рнчй дистанцией* когда мы можем говорить обычным

г>. ' * и улавливать оттенки речи и выражение лица, которые

Ьгхцм «ождаюг разговор.

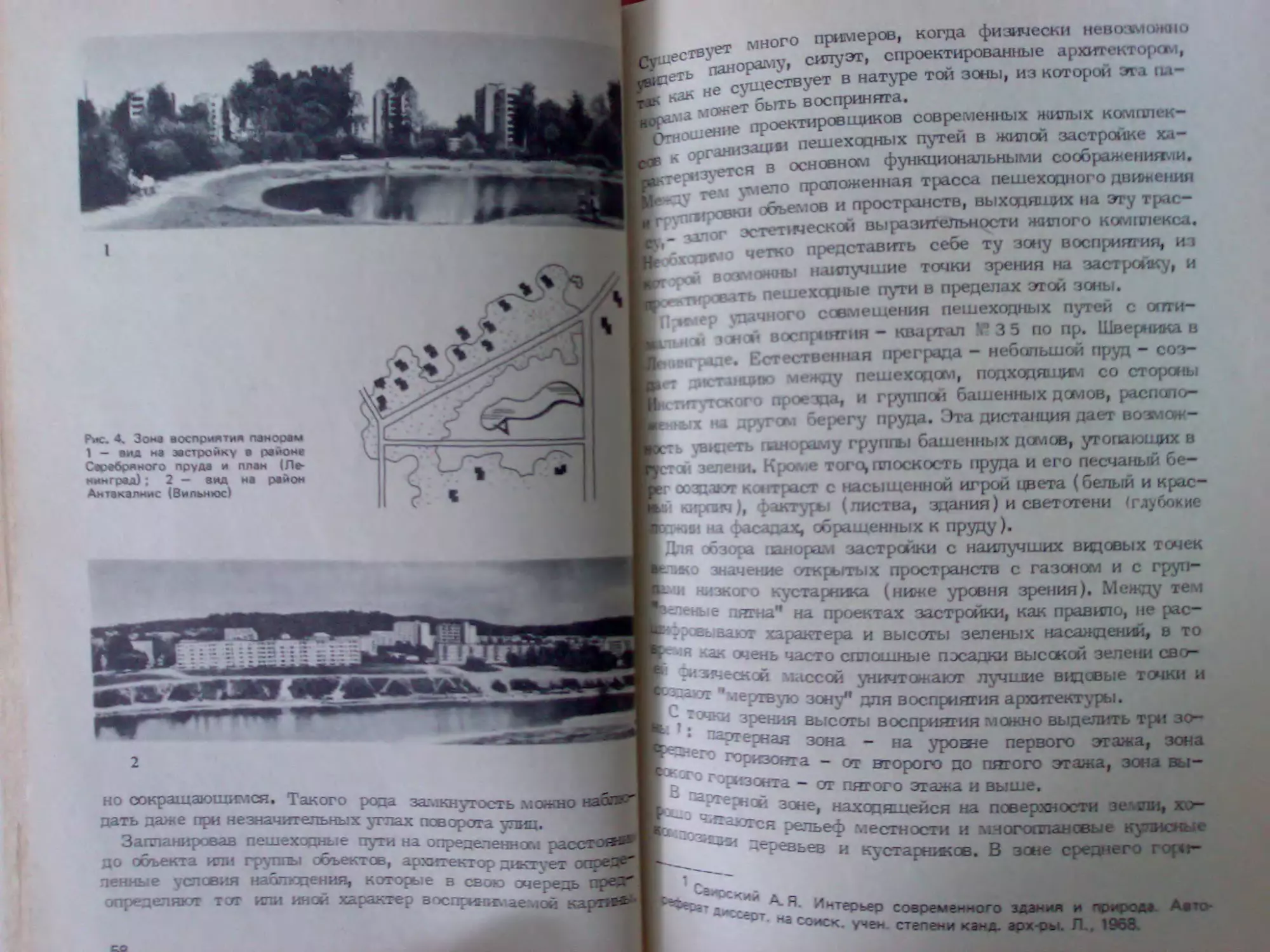

I ['<дя«дскис пространства, размеры которых превышают

Ио-110 м» кажутся человеку гипертрофированными. Эго

!<г <: иязаио с огран>менияии нашего зрения, эго макси-

[|м > । [мсст лхис, когда человек в состоянии различать

|д. -иия и цей (отметин, что эго максимально приемлемое

|р, г на стадионах). Наконец, на расстоянии 1200 м мы

I с .«*«, далее их уже не видно совсем,

I Vi-л цм ия, свойственный оптической системе глаз чело-

«, также влияет на характер восприятия пространства.

|П; / 7 -.нети ,, вкдо;ос сразу обоими глазами, охватывает

1ут 120* ' otwtM ул Яркое псвте зрения), однако область

|ч < ведения - теггжо 1* 30* и соответствует на сетчатке

|т . v "^«тгоиу пяти;/’. Поэтому, чтобы воспри-

нят -:u' -г, '/тра зить все его особенн хти, форму, npcnopw

|ц - , г-хаз ч ; гвеиа непрестанно д.тгжен находиться в даиье-

Ьии, г од-'^ещая с желтым пяги.-ал на сетчатке т/ к»« ютро

I Вх, -^.ятию жп ^далеиносги лрепиетсв

> -ррноы зренье гкмогахл? га»е (г осяпе**а4; <.<м-

е- .z < и акхэ одаиия глвэ» Сэедёмж: ссей -

7 > _ близости жяккь их - его ]О01е«в«хти.

I - эери^рмчеасие жеста гегча?^ -pesTweocn -е-

- , rf даетсеьл даздра>-е?^я . Гралх^.

>ав^г.я: од декге ряда усхжй, каг-то: ра-зь^ер

- : когорсго продздится истьлагз^, его

иэ"-.-асс^ ген, яркость npeow«a, ва йод льх глаз смог-

ьред отьтом, и т.х Поэтому агрсь,

. z авлода^ж дая -,тлав, зериреу»«нее код<4ых таз у**-

-

6preiregin P.D. Urban DeBign. * r е ArcK. eo-

I of 'Towns and Cities. N/—Y*» 196s.

гршип rk/ritt fir/ti few* i(ffvrn прияты гфииерно а(».

,(у1Ч11,ИР ПРИЧИНЫ Hf^lf'rihUhlX ОТ фиксируемой т-з^^. ~ I

писку 9'z", кверху 60* и книзу 72 ,

Гпя-i человека устжновлем на бесконечность, так что rtp«>J

, .1 ; .- .;и' ( И В '"л1 НИИ ОТ ,

всгхих изменений магической системы глаз. Тэдиое изс/лй-

жение близкого предмета связано с несводим остью соотп»-^

с гнующего изменения в оптической системе глаз, т.е, с ак-

комодацией, которая дает возможность получить отчет?пт»

И 1<ю|йжение предмета на сетчатке.

Аккомодация связана с мышечными усилиями глаза - ;ия

увеличения кривизны хрусталика. В результате таких продел*.

жительных усилий пошляется ощущение усталости гы ы.

Поэтому небольшие пространства вы 1ыв и л у нас реакцию

зрительного напряжения; в них мы испытываем физиапагчшес-

кое ощущение сдавленности, сосредоточения нашего пни »-

пня. В широком пространстве наблюдаются, наоборот, расслаб-

ление мышечного аппарата аккомодации и сопутствующее

ему ощущение зрительного отдыха, рассеяния внимания.

Это обычно испытывает человек, смотрящий на пейзаж с да-

леким горизонтом: степь, попе, море.

Оптическая система глаз человека является причиной неко-

торых оптических иллюзий. В истории архитектуры хорошо из-

вестны примеры целенаправленного использования оптических

иллюзий нашего зрения для получения определенного эффекта.

Так, Б.Р. Виппер приводит следующие примеры. Мнимая

перспектива Королевской лестницы Ватикана (архит. Бернини)

основана на сужении лестницы и постепенном уменьшен»!

всех ее размеров (высоты и объема колонн, размера интер-

валов, ширины ступеней и т.п.). Таким образом создается

впечатление пространства гораздо более вытянутого, чем оно

есть на самом деле.

Оптический эффект площади Капитолия в Риме (архит. Ми-

келанджело ): оси боковых дворцов несколько расходятся, рас-

ширяя площадь в глубину. Зритель, находящийся на площади,

совершенно не замечает этого и воспринимает площадь кан

правильный четырехугольник, в результате размеры одоша#

кажется ему больше, чем в действительности.

Для оптжесксй системы человека характерно движение глаз

в процессе зрения. При рассмотрении предмета на определенны!

1 Кравков С.В. Глаз и его работа М.. 1950, с. 160.

яг»' /irrax г таз "к. (ершамется больше, на других меньше, а >и

Ж* ccecesi не обращав юзания. Лиспер». «гтилыю

утт .н'«лен<д, что осжлная часть всей зригепыкй инфор.-аиш,

етрагтся на вхпцмягш» контурах люяй. Линия’ котура

Всегда белее ярка, и»а "бросается в таза". ['лаз ynaaraai-i'T

е< быстрее, так как ст несет самую важную информацию. Эго

пепдеенис жспе|»еленталъно установлено для двухмерных

объектов и не может быть безоговорочно перенесено'на трех-

м* риле структуры. Поэтому контурная линия архитектурных

«ктоя играет роль в основном при воспу»1ягии гпнорчм.

Исслгдсвашт Л.Л. Ярбуса 1 в области зрительного воспри-

ятия , \’чв<хгя •мл.гктси показали, что удовлетворительные

v, । ния восприятия возможны при скоростях объекта, не пре-

и -них 200 град/с (углевая скорость). Эти данные могут

б и, 1))йМСНОМЫ к восприятию в движении неподвижных объ-

е». ( *> - архитектуры. Учитывая среднюю скорость транспорт-

if ' тни>« Р101И в гсфоде и расстояние от трассы движения до

за< । ;-*гки, м Ж1но приблизительно определить размеры компо-

зиии< иных зпементов этой застройки в расчете на восприятие

ее с двимущегоси транспорта. _ __

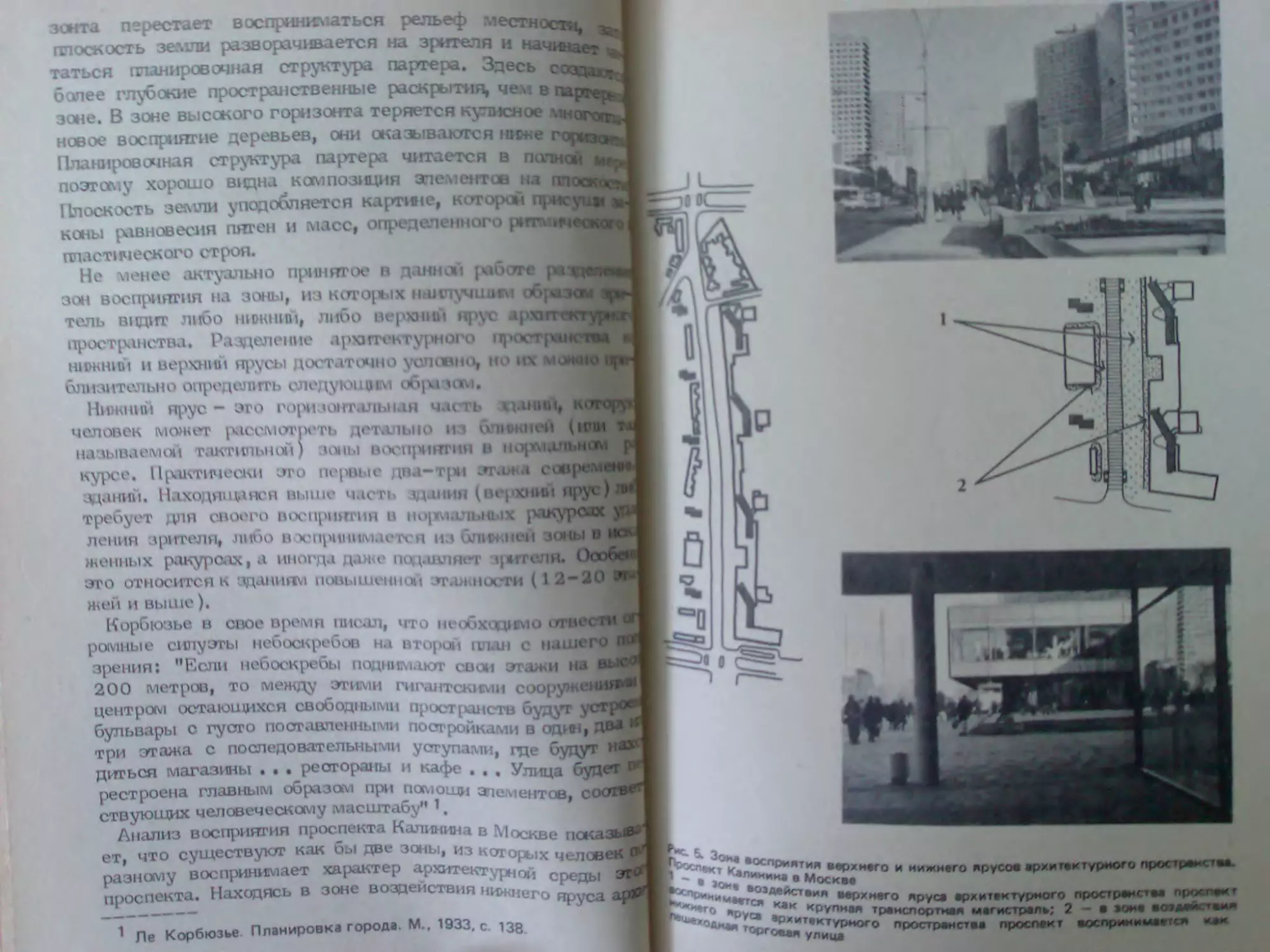

AirrpononorwecKMe возможности человека, связанные со >

средней высотой его роста, определяют уровень зрения, что

позволяет рассматривать специфику восприятия нижнего и f

bci хнего я[»усов архитектурного пространства.

Наконец, изучаемая антропологией биологическая потреб-

ность человека в пространстве (индивидуальном пространстве,

ок; . мюшеч каждого человека), существенно влияет на вис-

приятис архитектурного пространства2.

I Систе са координат, принятая в архитекторе, имеет свои

ко[?ни в биологической природе человека. Сила тяготения, на-

гг ;ер, лежит в основе нашего ощущения и осознания верха

и ;1иза, направления ’’вверх” и "вниз” в пространстве. Наше

взаиг. ^действие с пространством, находящимся впереди нас, в

че -то совершешю иное, нежели с пространства.! сзади нас.

С течением времени три оси направлений усовершенствовали

о ’эопич'-ские ( знаковые) ассоциации. Ось вверх - вниз явля-

ете и воображаемой осью движения, когда человек иегытываот

1 Ярбус А Л. Роль движения глаз в процессе зрения М.. 1965,

с 125.

2

Leonard Michael. Humanizing Space. - 1 ’

ressrj-e Architecture”, 1969, vol. 50, N 4f | . 128«-

133.

”.... L'*' человека, субьеюп

'"«'•^^шп.ир.ие.твительности ' °’ГН°“«ние

К субъективным факторам воспой™.

ш1Ы1Ые особенности и свойства ЛГГ ,°ГИ0?'п'«яи

опыт, способность к эстетические,^™ <И,,ЯИВ1«Г>зд.

тггия той способности, личностная И СТ'пв'Н«*

турной формы), а также установка на армг«-

напыюе состояние итд, риягие. awotw..

Воспринимая пространственную форму, челгяг„

и 11,11011 степени воспринимает ее uen-. L, *1ач*'

Iя 3 'ЦЛПМу СЬГм

'loco опыта. Раздражение сетчатой оболочкиrnumL,1

UIHII их с lyn.uix только сигналом jvih вояжН11,

п< ИТ|ЧЛЫЮГО мозгового процесса, обуслчекъ,,.„