Text

Религия — дурман для народа

Н. В. РУМЯНЦЕВ

ПАСХАЛЬНАЯ

МИФОЛОГИЯ

АТЕИСТ

1924

МОСКВА,

Гранатный пер., д. 1

Тел. 55-88

Ленинградгублит № 5818. Тираж 15.000 э.

В предисловии к одной из своих последних работ мы писали,

что „всякий раз, как приближается какой-нибудь более или менее

крупный церковный праздник, каждому просвещенцу-антирелигиоз-

нику, — а эти два понятия должны сопутствовать, — представляется

удобный случай или повод показать темным, т. е. верующим массам,

какова историческая ценность и истинный смысл лежащих в основе

праздника „историй" и каков тот мистический дурман, коим „отцы

духовные" все еще отравляют их души. Там же мы указывали,

что, в связи с трудностью доставать в глухих местностях соответ-

ствующую антирелигиозную литературу, назрела необходимость

в издании кратких, конспективного характера, статей и брошюр, где

давался хотя бы минимум необходимых сведений.

Так мы писали перед рождеством 1923 года, выпуская свою

„Рождественскую мифологию" и делая в ней попытку дать

такого рода специальную, конспективную брошюру. С тех пор прошло

слишком мало времени, чтобы положение вещей могло измениться.

Приближается главный христианский праздник — пасха, а в связи

с ней пред многими антирелигиозниками опять встает во всю вопрос

о литературе. Учитывая это, мы делаем для нас логический шаг

далее и предлагаем вниманию их свою новую работу, построенную

по типу и плану первой, — „Пасхальную мифологию".

Не скрываем, что последняя, как и та, являются лишь сокраще-

нием и переработкой некоторых глав нашего большого труда —

„Смерть и воскресение спасителя", уже приготовленного к печати

и имеющего выйти в недалеком будущем в издании „Атеиста".

Там читатель найдет многое из того, что нами в данной брошюре

или совсем опускается, или освещается недостаточно.

3

1*

Переходя теперь к содержанию самой брошюры, мы откровенно

сознаемся, что при составлении ее столкнулись с неизбежным и труд-

ным вопросом: с чего, с какого момента евангельской истории ее

начать и какие эпизоды трагедии на Голгофе выбрать? Наконец,

мы остановились на мысли, что, быть может, лучше по возможности

проследить все те события, которые служат содержанием церковного

богослужения как страстной недели, так и самой пасхи, при чем

исходным пунктом взять так наз. „вход господень в Иерусалим",

следующий в евангелиях за „преображением" и воскрешением Лазаря.

Само обилие соответствующего, подлежащего освещению, материала

и признаваемая важность описываемых в нем моментов „биографии"

Иисуса являются понятной и, думается, извинительной причиной

большего, чем хотелось бы, размера брошюры.

4

I. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Иисус „преобразился" на горе, глас божий признал его „воз-

любленным сыном" божиим, явившиеся великие ветхозаветные покой-

ники — Моисей и Илия закончили с ним свою беседу об его „исходе",

т. е. скорой смерти, сам он после этого еще раз предсказал о

последней своим ученикам, два исцеленных им иерихонских слепых

громогласно назвали его „сыном Давидовым" — царственным потом-

ком и мессией — спасителем (Матф. 20, 30—33), пора было отпра-

вляться в центр политической и религиозной жизни еврейского на-

рода, — в Иерусалим.

„И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию

к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:

пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете

ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите

ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они

надобны господу; и тотчас пошлет их... Ученики пошли и посту-

пили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла,

и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество

же народа постилали свои одежды по дороге; а другие резали

ветви с дерев, и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший

и сопровождавший, восклицал: осанна сыну Давидову! благословен

грядущий во имя господне! осанна в вышних. И когда вошел он

в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто это?

Народ же говорил: это Иисус, пророк из Назарета Галилейского"

(Матф. 21, I—II).

Такова евангельская прелюдия к кровавой трагедии на Голгофе,

таково начало того пути, который приведет Иисуса к позорной

смерти на кресте. Однако, присмотримся повнимательнее к этому

5

рассказу евангелиста, — все ли в нем благополучно? Увы, как

будто, не все!

Первым обстоятельством, заставляющим нас подозрительно отне-

стись к нему, является чудесная прозорливость Иисуса. Судя по

описаниям некоторых евангелистов, — если забыть детские годы

Иисуса у Луки, — он посещает Иерусалим впервые. Не будем обра-

щать внимания на явную нелепость, допускаемую новозаветными

писателями, заставляющими своего героя, иудея по происхождению

и религии, жителя Палестины, посетить Иерусалим и его храм только

на тридцатом году своей жизни, а не, по примеру родителей, да

и всех иудеев, — посещать его ежегодно, хотя бы на праздник пасхи.

Это, — повторяем, — нелепость, явная историческая несуразность. Но

вот, можем ли мы считать заслуживающими нашего доверия указания

евангелиста, что Иисус, бывший в тот момент в той местности

впервые, дал самые точные директивы своим двум ученикам,

где и как им найти ослов, что им ответить на вопрос хозяина

последних и т. п.? Ведь, по Матфею, вся история с этими

животными разыгралась точь-в-точь, как заранее нарисовал ее учи-

тель. Подобную прозорливость, при подобных обстоятельствах, мы

отбрасываем как деталь, явно неисторическую, а вымышленную,

мифическую.

Вторым подозрительным, — скажем больше того, — опять-таки явно

нелепым моментом, по единогласному утверждению многих исследо-

вателей, является история с ослами и торжественным въездом на

них назаретского пророка. К чему Иисусу, когда до Иерусалима

было рукой подать, понадобились сразу два осла? Стоит ли отме-

чать, что во всей предыдущей истории мы видим его путешествующим,

притом длительно, — пешком?

Однако, все это, быть может, не важно, но вот что важно: как

он ухитрился ехать одновременно сразу на обоих ослах? Еванге-

лист Матфей прямо и определенно указывает, что ученики оседлали

обоих животных, и „он сел поверх их" (т. е., конечно, ослов,

а не учеников!). Нелепее фигуры въезжающего подобным образом

в Иерусалим „пророка" нельзя и представить; поистине, если рас-

сказ евангелиста понимать буквально, исторически, то его автор

сыграл со своим героем „ослиную" штуку.

6

Да, если все это понимать буквально, исторически!.. Однако, во

всем этом рассказе, с начала до конца, чувствуется что-то тенден-

циозное, преднамеренное, что-то такое, что или было заранее под-

строено, или же рассказ о нем был чем-то навеян. Вся эта картина

с ее прозорливым героем — пророком, с ее чудесно предсказанными

и найденными ослами, с ее странными хозяевами их, с ее торже-

ственным входом, вернее, въездом Иисуса в Иерусалим, с ее множе-

ством народа, устилающим путь одеждами и ветвями и восклицающим

„осанну сыну Давидову" так же, как он через несколько дней будет

восклицать свое зловещее: „распни, распни его!" — все это, ведь,

только продолжение и развитие предыдущей мифической истории,

все это было подготовлено содержанием предыдущих евангельских

мифов, разбор коих не входит здесь в нашу задачу и кои были

навеяны ветхим заветом и другими источниками 1.

В пояснение последних слов скажем, что целый ряд ученых, за-

нявшихся разбором евангельских сказаний о жизни Иисуса и окру-

жавших его лиц, пришли к определенному и, казалось бы, неожи-

данному выводу, что все эти сказания от начала до конца представляют

собою только мифы и мифы, т. е. сознательные и бессознательные

вымыслы, продукты фантазии. При этом они подметили и доказали,

что материал для данных мифов черпался как из мира языческих

сказаний о богах и героях, так и, особенно, из ветхого завета.

При чем в последнем случае евангелисты иногда открывали свой

секрет, — указывали источник, то или иное ветхозаветное место, вводя

его в свои писания под предлогом исполнения соответствующего

„пророчества" — „да сбудется писание" или „да сбудется реченное

господом чрез пророка", иногда же утаивали, замалчивали его.

„Исчерпывающее объяснение какого-нибудь евангельского рас-

сказа ссылками из ветхого завета, — говорит проф. А. Древс, —

1 См. А. Древс. „Миф о Христе", т. I и II, изд. Красной Нови и Ате-

иста; его же — „Жил ли Христос?" 1923 г., изд. Атеиста.

Д. Робертсон „Евангельские мифы" 1923 г., изд. „Атеиста".

А. Немоевский. „Бог Иисус", τυε, 1920 г.; его же „Философия жизни

Иисуса", 1923 г., изд. Атеиста.

См. также наши работы: „Рождество Христово", „Рожд. мифология" и

„Миф об Иоанне крестителе", 1923 г., изд. Атеиста.

7

признается обычно всеми за доказательство его неисторич-

ности" 2.

То же самое отмечает и другой, французский исследователь,

проф. С. Рейнак, говоря по поводу сообщений об обстоятельствах

казни Иисуса следующее:

„Всякий раз, как евангельский рассказ содержит в себе

детали — подробности, которые в глазах евангелистов или

древней экзегетики (толкования св. писания) являются испол-

нением слов писания или изъяснением событий, одинаково

рассказываемых в ветхом завете, критика абсолютно обя-

зана, должна отвергнуть историчность этих деталей, а

происхождение их приписать тому указываемому или замал-

чиваемому источнику, каковым является соответствующее

ветхозаветное место" 3,

Может быть и этот рассказ — о „входе в Иерусалим" такого же

сорта и такого же происхождения, т. е., составлен из ветхозаветного

материала и выведен по требованию „писания"?

Увы. да! Черным по белому стоит у Матфея лукаво выпущенное

нами раньше роковое: „Все же сие было, да сбудется реченное чрез про-

рока, готорый говорит: — скажите дщери Сионовой: се, царь твой грядет

к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной".

Это „реченное чрез пророка" является соединением в одно целое

двух ветхозаветных, мессиански-понятых мест, — Исайи и Захарии.

Пророк Исайя, рисуя будущую славу израильского народа, тор-

жественно взывает:

— „Проходите, проходите в ворота (Иерусалима), приготовляйте

путь народу! Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите

знамя для народов. Вот, господь объявляет до конца земли: скажите

дщери Сиона: грядет спаситель твой, награда его с ним и воздаяние

его пред ним" (62, 10—11).

Это место Исайи благодаря наличию общего мотива, — входа спа-

сителя в Иерусалим — было поставлено в связь с таковым же

2 A. Drews. „Das Markusevangelium als Zeugnis gegen die Geschicht-

lichkeit Jesu", стр. 289, 1921 г.

3 Статья S. Reinach. „Le verset 17 du Psaume XXII" в его сборнике

Cultes, Mythes et Religions", т. II, стр. 437—442, 1906 г.

8

у пророка Захарии. Произнеся от имени господа грозные про-

роческие слова по адресу финикийских и филистимских городов,

он круто переходит к грядущим судьбам еврейского народа и

продолжает:

„Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима:

се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, си-

дящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной" (9, 9).

Вот, откуда евангелист с двумя учениками привели для Иисуса

двух ослов и усадили его сразу на обоих! Однако, дело на этом

еще не кончается: этих двух ослов мессианцы, а за ними и еван-

гелист, усмотрели еще в другом месте ветхого завета, а именно:

в книге Бытия. Там мифический праотец Иаков пред своею смертью

благословил своих двенадцать мифических сыновей — родоначальников

двенадцати колен израилевых и по адресу одного из них, — Иуды

предсказал следующее:

„Иуда! Тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов

твоих; поклонятся тебе сыны отца твоего... Не отойдет скипетр

от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примири-

тель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной

лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей"

(49, 8, 10—11).

В обоих последних местах целый ряд ученых нашли ключ к стран-

ному числу — два „привязанных" евангельских ослов Матфея. Осно-

вываясь на том, что в них имеется простой так называемый парал-

лелизм членов иудейского поэтического языка, т. е. особый оборот

речи, когда одно понятие выражается двумя равнозначащими, но

различными словами (напр.: 1) „бог стал в сонме богов и 2) среди

богов произнес суд, 1) доколе будете вы судить неправедно и 2) ока-

зывать лицеприятие нечестивым? 1) Давайте суд бедному и сироте и

2) угнетенному и нищему оказывайте справедливость" и т. д., псалом

81, 1 сл.), — они указали, что Матфей не понял такого параллелизма

в приведенных мессианских местах, а понял их буквально. По прин-

ципу параллелизма членов, двойное выражение: „осленок и сын

ослицы" должно было бы означать просто одного осла или осленка.

Это объяснение, хотя и заставляет нас подозрительно отнестись

к еврею Матфею, не знающему еврейского языка писания, все же

9

находит, как будто, подтверждение себе у других евангелистов, чьи

рассказы мы еще не приводили.

Марк рассказывает о входе Иисуса в Иерусалим, в главном, одина-

ково с Матфеем, но есть и характерные отличия. Учитель посылает

учеников за (одним) молодым ослом, „на которого еще никто не

садился", они находят осла привязанного у ворот на улице и отделы-

ваются знакомым нам ответом от „некоторых из стоявших там".

На этого осла они постилают свои одежды и на нем одном

Иисус едет.

Толпа, как и у первого евангелиста, стелет одежды, бросает ветви,

кричит „осанна", не называя пророка сыном Давидовым, но говорит

зато о „грядущем во имя господа царстве отца нашего Давида",

и никто не задает недоуменного вопроса о личности въезжающего

(Марк 11, 1—10).

У Луки дело с осленком (одним) происходит, как у Марка, только

вопрос задают „хозяева". Иисуса провожает ликующими кликами

„все множество учеников", народ не фигурирует, хотя чувствуется,

ибо (новая деталь!) „некоторые фарисеи из среды народа сказали

ему: учитель! запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ:

сказываю вам, что, если они умолкнут, то камни возопиют"

(19, 29—40).

Иоанн рассказ своих предшественников совершенно перерабаты-

вает и создает как бы новый. У него вход в Иерусалим прямо

примыкает к воскресению Лазаря и рисуются последствия этого

чуда: „потому-то и встретил его народ" с пальмовыми ветвями.

Иисус никого никуда ни за кем не посылает, а просто, „нашедши

одного осла, сел на него, как написано". А дальше приводится

место из Захарии, но не целиком, а с упоминанием только „о моло-

дом осле". Ученики не принимают активного участия в триумфаль-

ном шествии, даже в тот момент не понимают его (мессианского)

смысла, „но когда прославился Иисус, тогда вспомнили (они), что

так было о нем написано, и это сделали ему".

Наконец, Иисуса „очень хотят" видеть „из пришедших на покло-

нение на праздник... некоторые эллины", т. е. греки (12, 12—36).

Так различно в сознании евангелистов преломились приведенные

нами выше ветхозаветные источники. Мы не будем пока останавли-

10

ваться на этих разногласиях, отметим только, что, действительно,

три последних автора не повторили „промаха" Матфея и вывели

на сцену одного молодого осла, „на котором никто не сидел".

Чтобы покончить с ослами, мы остановимся еще на одном евангель-

ском моменте, отмечаемом тремя первыми евангелистами и лишь

частично последним, — на самой обстановке обретения этих царствен-

ных животных. Откуда почерпнули материал для этих деталей

картины названные авторы? Опять из ветхого завета? Да!

Древс определенно указывает, что здесь сыграла свою роль

ветхозаветная история о помазании Саула на царство 4. Когда про-

рок Самуил, рассказ о котором во многом повлиял на выработку

„биографии" Иисуса 5, путем возлияния елея на главу Саула пома-

зал его на царство, то для подтверждения участия здесь воли

божией указал ему на ряд знамений. Так как Саул в то время

искал пропавших ослиц своего отца, то Самуил предсказал ему, что

у него будет ряд встреч на пути, и между прочим, что он встретит

двух человек, которые скажут ему, что ослицы нашлись (1 кн.

Царств, гл. 10). А дальше говорится, что предсказание в точности

исполнилось. Так и Иисус, посылая двух своих учеников за ослами,

заранее говорит, что с ними случится и что они должны будут делать,

Там же, в ветхом завете, мы находим мотив устилания царствен-

ного пути собственными одеждами, опять-таки, в связи с помазанием

на царство. Посланный пророком Елисеем отрок по его указанию

возлил елей на голову военачальника Ииуя, — помазал его в цари.

Когда помазанник рассказал об этом слугам своего господина, то

„поспешили они, и взяли каждый одежду свою, и подостлали ему

на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: воцарился Ииуй"

(4 кн. Царств, 9 гл.).

После нахождения в ветхом завете расстилаемых на пути Иисуса

одежд, мы легко находим там также источник, откуда были заимство-

ваны евангелистами приветственные и радостные клики народа, — его

„осанну" и „благословение грядущего".

4 A. Drews. „Das Markusevangelium", стр. 208—209.

5 См., напр., о влиянии его на рожд. миф о христе у D. Folter. „Die

evangelische Erzählungen von der Geburt und Kindheit Jesu", стр. 23 сл„

1911 г.; также в нашем „Мифе об Иоанне крестителе", стр. 9—12.

11

Они выхвачены из 117 псалма: „сей день сотворил господь: воз-

радуемся и возвеселимся в оный! О, господи, спаси же (таков именно

смысл еврейского „гошанна" — осанны, которое евангелист, повиди-

мому, ошибочно принял за радостное восклицание) 6. О, господи,

споспешествуй же! Благословен грядущий во имя господне" (25, 26).

Деталь Марка об осле, что на нем никто не сидел, введена под

влиянием книги Чисел, где предписывается привести для священника

Елизара телицу без порока, „на которой не было ярма" (19, 2), или

же из Второзакония, где тоже говорится о подобной телице (21, 4).

Замечание Иисуса по адресу фарисеев у Луки насчет славословия

учеников, что, если последние умолкнут, то камни возопиют, является

использованием одного места у пророка Аввакума: „камни из стен

возопиют" (2, 11).

Наконец, характерная подробность у Иоанна, что при торже-

ственном входе Иисуса в Иерусалим виновника торжества „очень"

хотели видеть и с ним познакомиться эллины, — не иудеи, язычники,

почему-то пришедшие на праздник, по нашему мнению, находит свое

объяснение в уже приведенном благословении — пророчестве Иакова

Иуде, где сказано, что придет „примиритель, и ему же покорность

народов". (Бытие, 49, 10). Последняя фраза в ином переводе читается

так: „он же чаяние языков-язычников". Евангелист, использовывая,

подобно другим, это место, один только обратил внимание на эту

фразу и создал из нее целую картину.

Так, данный евангельский рассказ, который на первый взгляд

мог бы показаться историческим, при ближайшем изучении весь рас-

пался на свои ветхозаветные части, весь целиком, со всеми своими

главными и второстепенными моментами. Вдобавок, он оказался

притом, подобно массе предшествующих ему мнимо-исторических

эпизодов из жизни христианского основоположника, выведенным

исключительно по требованию „писания", „да сбудется реченное

пророком". Поэтому, если даже Штраус, вскрывший только малую

часть ветхозаветных мотивов в этом рассказе, признал его только

„правдоподобным, и если в действительности ничего подобного не

произошло, то все-таки... весьма ценной иллюстрацией к ветхозавет-

6 А. Древс. „Миф о христе", т. II, стр. 180.

12

ному пророчеству о грядущем христе — мессии" 7, то мы после нашего

разбора можем спокойно и смело, даже должны, присоединиться

к мнению Брандта, Древса 8, Робертсона 9 и др., что и этот рассказ

представляет собою обычный и типичный миф, продукт религиозного

творчества. Больше того, мы даже можем проследить при этом

приблизительный ход христианской мысли.

В ветхом завете есть ряд указаний на картину грядущего при-

шествия мессии-спасителя. Так, пророк Даниил (7, 13) говорит, что

мессия явится на облаках небесных. Захария рисует его въезжающим

на осле. Последнее обстоятельство объясняется тем, что в спасителе

хотели видеть царя мирного, а не воинственного. Эту мысль выра-

жали тем, что приписывали ему будущий приход как раз на осле,

символе мира, а не на коне, животном или символе войны, воин-

ственности 10. В одном раввинистическом произведении, где прово-

дится противопоставление мессии Моисею, автор задает вопрос: что

сказано в писании о первом спасителе народа? — и на вопрос этот

дается такой ответ: „Во второй книге Моисея (Исход 4, 20) сказано:

Моисей взял жену свою и сыновей своих и воссел на осла. Так

точно и в книге Захарии (9, 9) сказано о последнем спасителе народа:

прийдет он нищим, восседая на осле" 11. Когда раввины попытались

примирить пророчества Даниила и Захарии, то высказали предполо-

жение, что мессия придет во славе, на облаках, если народ израиль-

ский достойно приготовит себя, если же нет, то спаситель явится

в виде сидящего на осле нищего.

Христиане иначе примирили эти пророческие противоречия:

приход на облаках небесных они, логично, отнесли ко второму при-

шествию мессии, когда он сойдет с неба во всем своем неземном

величии; сидя же на осле, он придет в первый раз. Но так

как в понятие мессии они вложили наряду с прежним новый

7 Д. Штраус. „Жизнь Иисуса", кн. II, стр. 148.

8 А. Древс. „Das Markusev.", стр. 210. Его же „Жил ли христос?"

стр. 35.

9 Д. Робертсон. „Евангельские мифы", стр. 83.

10 A. Jeremias. „Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients",

стр. 646; 3 изд., 1916 г.

11 Д. Штраус, назв. соч., II, стр. 146.

13

смысл, новое содержание, видя в этом спасителе царя из семени

Давида и в то же время царя мирного, кроткого, а не воинствен-

ного, то и нарисовали нам картину соответствующего входа Иисуса

в Иерусалим. Главный материал и основную идею для нее они,

как мы видели, почерпнули из „пророчеств" Захарии, Исайи

и Бытия. Что последний источник, несомненно, был использован,

мы видим не только из подчеркиваемого евангелистами мотива

„привязанного" осла или ослов, но, между прочим, также, из книг

ранне-христианского писателя Юстина 12. Больше того, мы можем

даже объяснить себе, почему выводится ими этот мотив.

Могло ли удовлетворить евангелистов простое указание на испол-

нение пророчества Захарии?

Нет! — им, конечно, хотелось показать, что необходимые для

въезда животные были заранее заготовлены промыслом божиим для

Иисуса. Ослы уже заготовлены, привязаны, они ждут мессию-

христа, и он знает это, знает даже, где они находятся. Поэтому,

стоит только сходить за ними и привести их, при чем даже их

собственники-хозяева знают великое назначение своих ослов, почему

для них достаточно простой ссылки на требование христа-„господа",

чтобы отдать их для него. Только Иоанн, в задачу которого вхо-

дило нарисовать, главным образом, впечатление на народ от мифи-

ческого воскрешения Иисусом Лазаря, опускает обстановку обре-

тения ослов и просто заставляет своего героя найти их и ехать.

Так, в рассказах всех четырех евангелистов мы видим отнюдь

не желание рисовать какой-либо исторический факт, а только

и только догматику, тенденцию дать картину исполнения ветхо-

заветных пророчеств.

Краски для своей картины они брали с ветхозаветной палитры,

как из мессианских мест, так из псалмов и рассказов о помазании

на царство Саула и Ииуя.

12 „Сочинения св. Юстина мученика", — „Разговор с Трифоном иудеем",

гл. 52—53; 1892 г.

14

II. НАЧАЛО КОНЦА

(Очищение храма, проклятие смоковницы и

Вифанская вечеря).

Итак, исходный пункт крестного пути, вход господень в Иеру-

салим, оказался мифом и только мифом, а не отражением истори-

ческого факта. Это нас заставляет сильно задуматься. Однако,

посмотрим, что будет дальше.

Если мы, как и раньше, возьмем за основу евангельское пове-

ствование Матфея, то первое, что сделал Иисус, войдя в Иеруса-

лим, было „очищение храма":

„И вошел Иисус в храм божий, и выгнал всех продающих

и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи

продающих голубей. И говорил им: написано: „дом мой домом

молитвы наречется", а вы сделали его вертепом разбойников.

И приступили к нему в храме слепые и хромые; и он исцелил их.

Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотво-

рил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: „осанна сыну

Давидову!" вознегодовали и сказали ему: слышишь ли, что они

говорят? Иисус же говорит им: да. Разве вы никогда не читали:

„из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?" И, оставив

их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь" (21, 12—17).

А теперь произведем очную ставку евангелистов.

У Марка Иисус в день своего входа „очищения" не произ-

водит:

„И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев все,

как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью"

(11, 11). Только на следующий день, успев дорогой проклясть

15

смоковницу, о чем мы будем говорить ниже, — он вошел и очистил

храм. Самое очищение у Марка рисуется почти одинаково с Мат-

феем, зато Иисус проповедует в храме свое учение, каковому народ

дивился и из-за какового „книжники и первосвященники... искали,

как бы погубить его; ибо боялись его (Иисуса)" и совершенно

нет сцены со славословящими его детьми.

У Луки Иисус, приближаясь к городу, плачет и произносит про-

рочество о разрушении Иерусалима, затем, как у Матфея, входит

и очищает храм, при чем этот эпизод описан кратко:

„И, вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и поку-

пающих, говоря им: написано" и т. д. „И учил каждый день

в храме" (19, 41—47). Дети не фигурируют.

У Иоанна в данном месте совершенно нет „очищения храма",

так как этот эпизод он отнес к самому началу деятельности Иисуса

(гл. г). Здесь же Иисус, окруженный толпой народа, пораженного

его чудесным воскрешением Лазаря, и эллинами, произносит напы-

щенную проповедь, переходящую в молитву к богу-отцу о просла-

влении имени своего; с неба слышится глас: „и прославил, и еще

прославлю", далее — опять такая же длинная проповедь (12, 17—50).

Итак, в данном случае нам приходится иметь дело только

с тремя первыми евангелистами, рассказы коих разногласят друг

другу. Какова их историческая ценность. Одни эти разногласия

и отнесение Иоанном очищения храма к самым первым деяниям

Иисуса были бы достаточны для возможности сомнения. Последнее

еще больше напрашивается при мысли о том, что, как показал

Фолькмар, личное опрокидывание Иисусом столов и скамей торгов-

цев немыслимо ни с моральной стороны, ибо жертвоприношения,

делавшие необходимой торговлю, были предписаны законом, ни

с физической, ибо фантастическая выходка Иисуса обязательно

вызвала бы физическое противодействие. Поэтому названный

ученый видит здесь не исторический факт, а символику:

„Иисус очистил храм в идеальном, всемирно-историческим смысле" 1.

К такому же, чисто отрицательному, выводу приходит и наш

ученый, проф. Виппер.

1 A. Drews. „Markusev.", стр. 214.

16

„Этот рассказ, — говорит он, — очень важный и, так сказать,

обязательный для евангельской композиции, не соответствует

действительности того времени, куда он помещает Иисуса.

В великом Иерусалимском храме не было и не могло быть ничего

подобного описываемой торговле. Правда, торговали у ворот, на

прилегающем базаре, продавали предметы подношений и жертв, пред-

назначавшихся для храма, но такого рода торговля ничем не отли-

чается от того, что в христианскую эпоху происходило у ворот

какого-нибудь монастыря. Этих торговцев гнать не было никакого

основания, не говоря о том, что частному человеку храмовая адми-

нистрация и местные власти вообще не позволили бы так круто

распорядиться" 2.

Дальше же Виппер показывает, что данный евангельский рассказ

был составлен лицом, который, очевидно, не имел ясного предста-

вления об этом храме и его обстановке.

Уже одни эти психологические и исторические несуразности

заставляют нас распрощаться, как с фактом реальным, — с очищением

Иерусалимского храма строгим ревнителем святости его, — галилейским

проповедником, — или, — скажем словами Древса, — „героический жест

религиозного обновителя Израиля должен быть, таким обра-

зом, вычеркнут из биографии Иисуса". Следовательно, при-

мыкающий к предыдущей евангельской мифологии рассказ об

„очищении храма" сам, в свою очередь, является мифом, — и нам

остается только выяснить материал, откуда он был почерпнут и

чем навеян.

Нет сомнения, что главным основанием к созданию этого мифа

явился ранне-христианский протест против застывшей в казенщине,

оффициальной, храмовой религии иудейства, которая центр тяжести

перенесла на внешнее благочестие и обильное жертвоприношение

в храме. Этот протест подготовлялся уже давно и следов его много

в самом ветхом завете.

„К чему мне множество жертв ваших? — говорит господь

(у Исайи). — Я пресыщен всесожжениями овнов и туком (жиром) откор-

мленного скота; и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы

2 Р. Виппер. „Возникновение христианства", стр. 29—30, 1918 г.

17 2

Пасхальная мифология

приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы

вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных; курение

отвратительно для меня... Смойтесь, очиститесь; удалите злые деяния

ваши от очей моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро;

ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь

за вдову... Как сделалась блудницею верная столица моя, испол-

ненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь — убийцы...

Князья твои — законопреступники и сообщники воров; все они любят

подарки и гонятся за мздою; не защищают сироты и дело вдовы

не доходит до них. Посему говорит господь, господь Саваоф,

сильный израилев: о, удовлетворю я себя над противниками моими

и отомщу врагам моим! И обращу на тебя руку мою, и, как

в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое"

(1, 11—25).

Если в этих грозных речах господа у Исайи, а мы привели их

только малую часть, — слышатся мотивы обличительных речей Иисуса

в Иерусалимском храме, то пророк Малахия рисует нам еще более

знакомую картину:

Вот, я посылаю ангела (вестника) моего, и он приготовит путь

предо мною, и внезапно придет в храм свой господь, которого

вы ищите, и ангел завета, которого вы желаете; вот, он идет,

говорит господь Саваоф.

„И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он

явится? И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов

Левия (священников) и переплавит их, как золото и как серебро,

чтобы приносили жертву господу в правде. Тогда благоприятна

будет господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и

как в лета прежние" (3, 1—4).

То, чего, как будто, недостает у Малахии, мы находим у Захарии,

В ярких красках рисуя предсказанный день пришествия небесного

карателя за преступления, он заканчивает все это такими словами:

„И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею господа

Саваофа... и не будет более ни одного торговца (в русской

библии — хананея) в доме господа Саваофа в тот день" (14, 21).

Наконец, приведем и те ветхозаветные места, кои, по указанию

самих евангелистов, нашли свое осуществление в деяния Иисуса, а

18

на самом деле послужили только первоисточником для создания

этого мифа.

Устами того же пророка Исайи бог говорит:

„Я приведу на святую гору мою, и обрадую их (т. е. правед-

ных) в моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут

благоприятны на жертвеннике моем: ибо дом мой назовется до-

мом молитвы для всех народов" (56, 7).

С гневом замечает господь у Иеремии то, что говорится в храме:

„Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших

дом сей, над которым наречено имя мое? Вот, я видел это, гово-

рит господь... То я так же поступлю с домом сим, над которым

наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое

я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом (т. е. разрушу

его).. Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит

господь; поставили мерзости свои в доме, над которым наречено

имя мое, чтобы осквернить его" (VII, 11, 14, 30).

Аналогичную идею находим у пророка Осии: „Все зло их

в Галгале, там я возненавидел их за злые дела их; изгоню их из

дома моего, не будет больше любить их; все князья их отступ-

ники" (9, 15).

Присоедините сюда, наконец, слова 68 псалма, во многом исполь-

зованного для предыдущих мифических эпизодов из жизни Иисуса:

„Ибо ревность по доме твоем снедает меня" (ст. 10).

Совокупность всех этих ветхозаветных мест дала основной фон,

детали и материал для евангельского мифа об очищении Иисусом

храма. Добавим, что характерная сценка со славословящими детьми,

которую рисует только Матфей, по словам его же самого, навеяна

тем же первоисточником. В одном из псалмов читаем:

„Господи, боже наш!.. Слава твоя простирается превыше небес.

Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, ради врагов

твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя" (8, 2—3).

Прямым продолжением данного мифа является рассказ о прокля-

тии Иисусом смоковницы, которая засыхает от слов его по ее адресу.

Разбирать историческую ценность этого эпизода не приходится: мы

имеем здесь дело с чудом, а оно, как таковое, целиком принадле-

жит мифологии, а не истории. Желающие посмотреть, как еванге-

19

2*

листы противоречат друг другу, при чтении увидят, что в то время,

как Матфей относит это „чудо" ко времени после „очищения",

Марк разбивает его на два момента и первый относит ко времени до

очищения, выводя при этом Иисуса в роли ненормального субъекта:

Иисус нашел на смоковнице только листья и за это проклял ее,

„ибо еще не время было собирания смокв" (11, 12—13; Мат-

фей, 21, 18—22). Лука и Иоанн мифа не приводят, навеян же

последний ветхозаветными местами: Осией, 9, 10, 16; Михеем, 7,

1—2; псалмом 36, 35—36; Книгой Иова, 18,4, 16 и др., некоторые

из которых повлияли на создание предыдущего мифа (например,

Осия, 9, 15—16).

Символический смысл данного евангельского „чуда" или мифа

о нем мы вскрывать не будем, укажем только, что он хорошо вы-

вялен Д. Штраусом 3.

Так между входом Иисуса в Иерусалим, очищением им храма

и проклятием смоковницы устанавливается тесная ветхозаветная

связь. Далее у всех евангелистов следуют длинные речи и притчи,

идеи и содержание которых опять-таки выхвачено из ветхого завета

и вообще тогдашней иудейской литературы. Интересующихся ими

мы отсылаем к трудам Древса, Смита и проч. 4, сами же обратим

внимание читателя только на один момент: у всех евангелистов

в данном случае учитель проповедует свое учение в Иерусалимском,

„очищенном" им храме. Но вот еще проф. Брандт, а за ним

Штейдель и другие определенно указывают на историческую неле-

пость, невозможность этого факта. Дело в том, что изъяснение

священного писания и проповеди производились в те времена, как

и теперь, в синагогах, молитвенных домах, но отнюдь не в Иеруса-

лимском храме. Эти два учреждения или места не были связаны

друг с другом. Храм был исключительно местом жертвоприношения,

3 Д. Штраус, — назв. соч., II, стр. 138—140.

4 А. Древс. „Миф о христе", т. II, стр. 209 сл.

W. Smith. „Der vorchristliche Jesus", 2 изд., 1911 г.

Его же. „Ecce Deus", 1911 г.

G. Sadler. „The inner meaning of four gospels", 1920 г.

Д. Робертсон. „Ев. мифы", стр. 138—186.

20

а не поучения 5. Поэтому Иисус ни в коем случае не мог разви-

вать своего учения и притом столь неоднократно, — как в еванге-

лиях, — в храме.

Здесь пред нами то же явление, что и при описании самого

„очищения", т. е., новозаветные авторы не имели правильного пред-

ставления об Иерусалиме и его храме.

Как результат этой исторически невозможной проповеди, где

галилейский проповедник, заметим еще раз, не преподносил слушате-

лям ничего нового, был гнев первосвященников и книжников и их

решение схватить и убить неудобного пришельца. Однако, прежде,

чем это произошло, имел место ряд других эпизодов, являющихся

продолжением все той же мифической истории Иисуса, — и прежде

всего так называемая „Вифанская вечеря".

До праздника пасхи оставалось два дня, евангельский герой все

время ходил из Вифании в Иерусалим и обратно, и вот однажды:

„Когда (же) Иисус, — продолжает Матфей, — был в Вифании, в доме

Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым

сосудом мира (душистого масла) драгоценного, и возливала ему воз-

лежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и

говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это

миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие,

сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала

для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда

имеете. Возлив миро сие на тело мое, она приготовила меня

к погребению. Истинно говорю вам: где ни будет проповедано еван-

гилие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что

она сделала" (26, 6—13).

Марк рисует картину точно так же, только говорит, что возроп-

тали „некоторые" и что миро можно было бы продать „более, нежели

за триста динариев" (14, 3—9).

Не будем пока разбирать деталей этой сцены, заметим только

странное, само бросающееся в глаза обстоятельство: ни Матфей, ни

Марк не приводят нам имени этой женщины, память о коей, по

5 F. Steudеl. „Im Kampf um die Christusmythe", стр. 42—43, 1910 г.

W. Brandt. „Die evangelische Geschichte".

21

словам Иисуса, пронесется по всему миру. То, что мы не находим

здесь, дает нам Иоанн, представляющий дело несколько иначе.

„За шесть дней до пасхи, — рассказывает он, — пришел Иисус

в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из

мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила ему, а

Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт

нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла

волосами своими ноги его; и дом наполнился благоуханием от мира.

Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который

хотел предать его, сказал: для чего бы не продать это миро за

триста динариев и не роздать нищим? Сказал же он это не по-

тому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор (он имел

при себе денежный ящик и носил, что туда опускали). Иисус же

сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения моего.

Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Многие же

из иудеев узнали, что он там: и пришли не только для Иисуса, но

чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых" (12, 1—9).

Теперь сопоставим три этих рассказа. Что здесь рисуется одна

и та же „вечеря", сомнения, конечно, быть не может, но как она

различно описана. Безымянная женщина у первых двух евангели-

стов, — сестра Лазаря — у Иоанна, умастила драгоценным миром Иисуса.

Этим поступком ее возмущаются: у Матфея — ученики, у Марка —

„некоторые" (из присутствовавших), у Иоанна — один только „вор"

Иуда. Первые два автора имени ее не приводят, хотя говорят

о долгой памяти о ней, Иоанн дает имя, но зато и, очевидно,

потому молчит об этой памяти и проповедании евангелия. Если у пер-

вого говорится просто об алавастровом сосуде с миром, то у второго

оно оценивается более чем за триста динариев, а у третьего — ука-

зано количество — один фунт (много для головы, достаточно для

ног!). Характерно разногласие по поводу самого „помазания": у пер-

вых двух женщина возливает миро на голову Иисуса, у Иоанна

Мария умащает ноги учителя и вытирает их своими волосами.

Откуда он взял эту деталь?

Еще для своего мифа о воскрешении Лазаря идею, обстановку

и действующих лиц Иоанн позаимствовал из евангелия Луки: мифи-

ческого Лазаря он взял из притчи о богаче и бедном Лазаре, а

22

Марфу и Марию из истории посещения Иисусом этих двух сестер.

Все эти три личности фигурируют у него и в рассказе о Вифанской

вечери: Марфа прислуживает, Мария умащает, воскрешенный Лазарь

возлежит. Может быть, у Луки же Иоанн позаимствовал и харак-

терную здесь деталь о помазании ног и волосах? Да, у Луки.

Чтобы видеть, как складывался рассказ обо всем этом, приведем

соответствующее место из названного евангелиста:

„Некто из фарисеев, — повествует Лука, — просил его (Иисуса)

вкусить с ним пищи; и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот, жен-

щина того города (какого?), которая была грешница, узнавши, что

он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром;

и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами

и отирать волосами главы своей, и целовала ноги его, и мазала

миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе:

если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прика-

сается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус

сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе... (далее следует притча

о двух должниках). И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь

ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги

не дал; а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей

отерла. Ты целования мне не дал; а она, с тех пор, как я пришел,

не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не

помазал; а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе:

прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много; а

кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются

тебе грехи... Вера твоя спасла тебя; иди с миром" (7, 36—50).

Таков рассказ Луки об „умащении". Хотя автор этот эпизод

относит к началу деятельности Иисуса, еще в Галилее, все же,

несомненно, речь идет об одном и том же происшествии, о каковом

говорят и прочие евангелисты. Действительно, Лука Вифанской

вечери с помазанием совершенно не знает, его героиня также

приносит алавастровый сосуд с миром и умащает во время трапезы,

также подвергается нареканию, правда, мыслимому со стороны домо-

хозяина и также берется под защиту Иисусом,

Да и само действие происходит в доме Симона, хотя фарисея,

а не прокаженного.

23

Как видим, хотя мы и нашли источник Иоаннова рассказа, но

зато оказались пред новым вариантом „вечери" и помазания. Дело

запутывается все более: умащающая женщина выступает пред нами

то в виде какой-то поклонницы Иисуса, то в качестве Марии —

сестры Марфы и Лазаря, то, наконец, в роли кающейся галилейской

грешницы. Согласовать, примирить эти данные невозможно.

Поэтому поставим два главных вопроса: где произошла вечера с ума-

щением Иисуса и когда?

В Вифании, в доме Симона прокаженного, — говорят Матфей и

Марк; в Вифании же, — соглашается Иоанн, но потому, как он опи-

сывает присутствие Марии, Лазаря и чисто хозяйское прислуживание

Марфы, напрашивается вывод, что дело происходило в доме их;

в Галилее, в доме фарисея Симона, — утверждает Лука. Географи-

чески примирить эти показания также невозможно.

Умащение произошло за два дня до Пасхи, после очищения

храма, — так стоит у Матфея и Марка; оно имело место за шесть

дней до праздника и накануне „очищения", — утверждает Иоанн;

нет, Иисус был помазан в самом начале своей деятельности, еще

при жизни (мифического) крестителя 6, — заявляет Лука. И хроноло-

гически эти показания непримиримы.

Итак, на все наши вопросы, притом основные, при каких обстоя-

тельствах, кто, где и когда помазал Иисуса, — получаем или взаимно

исключающие, или же вообще несходные ответы. Показательно то,

что, хуже всего, повидимому, дело обстоит у предполагаемых прямых

учеников Иисуса, апостолов, в особенности у Иоанна, его любимого

ученика, коего он, говорят, имел при себе в самые интимные моменты

своей жизни, напр., в эпизоде с мифическим преображением.

Все это заставляет нас поставить под вопрос историчность, реаль-

ность Вифанской вечери. Сомнение в ее историчности еще более

усиливается, когда мы вдумаемся в слова Иисуса относительно жен-

щины: „где ни будет проповедано евангелие сие в целом мире,

сказано будет в память ее и о том, что она сделала". Здесь слово

„евангелие" выступает не в смысле „радостной вести" о близости

царства небесного, а в смысле „евангельской истории" или рассказов

6 О нем см. хотя бы нашу монографию — „Миф об Иоанне крестителе".

24

о жизни Иисуса, кои разносятся по всему миру пропагандистами

христианства.

Иначе говоря, эти слова могли появиться только в сравнительно

позднее время, конечно, после предполагаемой смерти Иисуса, когда

сложилась уже биография галилейского проповедника и когда слово

„евангелие" приняло уже тот смысл, какой вкладывают в него обычно

христиане. На основании этого соображения, даже почтенный проф.

теологии О. Пфлейдерер признает слова Иисуса неисторическими 7.

Он же обращает внимание и на другое, исторически уязвимое, место:

на истолкование умащения в качестве подготовки тела Иисуса

к погребению. Откуда такое провидение у женщины скорой смерти

спасителя, каковую еще не предчувствуют даже его ближайшие

ученики, хотя он им, — если верить евангелиям, — неоднократно пред-

сказывал и намекал о ней? А что сцена носит, действительно, такой,

отзывающий смертью и трупом, характер, отрицать этого нельзя, да

и не даром она разыгрывается как раз пред скорым арестом,

смертью и погребением Иисуса, — в этом ее основная идея, глав-

ный смысл.

Если при чисто историческом подходе к Вифанской сцене мы не

можем выбраться из целого ряда тупиков и неразрешимых загадок,

то попробуем подойти к ней с другой стороны, с той, с какой нам,

быть может, и следовало бы начать, — с мифической. Ведь эта

вечеря тесно примыкает ко всей предыдущей, мифической истории,

является лишь ее дальнейшим развитем. Там весь материал давался

ветхим заветом и некоторыми другими источниками. Ну, а здесь?

Почему здесь выведена сцена помазания?

Когда мы разбирали происхождение мифа о входе в Иерусалим,

то видели, что материал для него был взят между прочим из двух

ветхозаветных историй о помазании: Ииуя и Саула. Так, ученик

Елисея „вылил елей на голову" первого; так „взял Самуил сосуд

с елеем и вылил на голову его (Саула), и поцеловал его". Может

ли быть простым совпадением, случайностью, — это сцепление моментов?

Конечно, нет. Двойное помазание елеем на царство должно был

привести на память евангелистов слова псалма:

7 О. Pfleiderer. „Das Urchristentum", т. I, стр. 385; 2 изд., 1902 г.

25

„Если я пойду в долину смертной тени, не убоюсь зла,

потому что ты со мною, твой жезл и твой посох — они успокаивают

меня. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов

моих, умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена"

(22, 4—5).

Мотив предстоящей смерти, трапезы, умащения главы елеем и

опасность со стороны врагов, — все это основые моменты Вифанской

вечери. Этот же намек на смерть и погребение содержится опять-

таки в истории помазания Саула. Самуил, предсказывая последнему

те встречи, кои послужат подтверждением — знамением божия соизво-

ления на помазание, и рисуя как раз использованную евангелистами

для „входа господня" сцену с нахождением ослов, говорит:

„Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек

близ гроба Рахили" (10, 2).

Наконец, идею скорой смерти или страданий давало само

название местности — Вифании, которое, как слово, означает „дом

бедных", а также в этом слове содержится корень, означающий „му-

чение" или „огорчение". Стоит ли указывать, что „дом бедных"

повлек за собою слова Иисуса о нищих, которые выхвачены из

Второзакония:

„Ибо нищие всегда будут среди земли вашей" (15, 11)?

Таким образом, в наших руках вифанская история целиком раз-

ложилась на ветхозаветные источники и оказалась лишь типичным

евангельским мифом 8.

8. О нем см. также Д. Робертсон. „Ев. мифы", стр. 80—83.

26

III. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Если разобранная нами и оказавшаяся мифической сцена миро-

помазания Иисуса в сознании христиан занимала важное место, то

гораздо более важную роль здесь, а особенно в общинно-культовой

и церковной жизни, играла и все еще продолжает играть другая

вечеря, так называемая „тайная" или последняя, которую, будто бы,

совершил учитель с учениками в последние дни, даже часы своей

жизни. Эта „тайная вечеря", превратившаяся потом в таинство

причащения, заняла центральное место в обрядовой практике хри-

стиан. К ней-то мы подведены теперь всем ходом предыдущей,

увы, мифической истории основоположника христианства.

Участниками ее были все ученики — апостолы, все двенадцать,

а значит, и некоторые авторы наших евангелий, прямые очевидцы

и свидетели этого момента величественной драмы страдающего,

умирающего и воскресающего спасителя.

Один из них даже, говорят, возлежал на груди его в тот мо-

мент, тот ученик, которого любил Иисус. Попросим же их рас-

сказать нам, как происходила эта памятная „тайная вечеря". Однако

начнем на этот раз с евангелиста Марка, так как его евангелие

считается в науке древнейшим и „надежнейшим". Итак, Марк?

„В первый день опресноков, когда закалали пасхального агнца,

говорят ему ученики его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и при-

готовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им: пой-

дите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды;

последуйте за ним. И, когда войдет, скажите хозяину дома того:

„учитель говорит: где комната, в которой бы мне есть пасху с уче-

никами моими". И он покажет вам горницу большую, устланную,

27

готовую: там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли

в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху.

„Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И, когда они

возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас,

идущий со мною, предаст меня. Они опечалились и стали говорить

ему, один за другим: не я ли? И другой: не я ли? Он же сказал

им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо.

Впрочем сын человеческий идет, как писано о нем; но горе тому

человеку, которым сын человеческий предается: лучше было бы тому

человеку не родиться. И, когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благо-

словил, преломил, дал им и сказал: примите, ядите, сие есть тело

мое. И взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.

И скаазал им: сие есть кровь моя нового завета, за многих изли-

ваемая. Истинно говорю вам: я уже не буду пить от плода вино-

градного до того дня, когда буду пить новое вино в царствии божием.

„И, воспев, пошли на гору Елеонскую" (14, 12—26).

Матвей передает почти также, с небольшими отклонениями в

словах Иисуса (26, 17—30). Лука изображает вечерю несколько

подробнее. В числе прочих новых деталей у него Иисус после

предложения ученикам хлеба-тела заповедует: „сие творите в мое

воспоминание". Далее идет новый характерный момент, рассказ

о коем следует привести, — спор учеников.

„Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться боль-

шим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и вла-

деющие ими благодетелями называются. А вы не так: но, кто из

вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий.

А я посреди вас, как служащий. Но вы пребыли со мною в напастях

моих; и я завещаю вам, как завещал мне отец мой, царство, да

ядите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на пре-

столах судить двенадцать колен израилевых.

„И сказал господь: Симон! Симон! Се, сатана просил, чтобы

сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оску-

дела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих.

Он отвечал ему: господи! с тобою я готов и в темницу и на смерть

итти. Но он сказал: говорю тебе Петр, не пропоет петух сегодня,

как ты трижды отречешься, что не знаешь меня".

28

Кончается вечеря предложением учителя ученикам запастись

оружием, мечами, на что слышит в ответ, что у них есть два меча,

говорит: „довольно" и идет на гору Елеонскую (22, 15—39).

Так как рассказы всех трех евангелистов, видимо, в существен-

ном не противоречат друг другу и являются только взаимодопол-

нением, то сделаем маленькую сводку их.

Главное содержание всех их сводится к следующему: тайная вечеря

происходит в первый день пасхи, учитель предлагает ученикам хлеб

и вино в качестве своей плоти и крови, завещевает творить вечерю

и дальше в его воспоминание, предсказывает о предательстве одного

из них — Иуды, разрешает их спор о первенстве, предвещает сиде-

ние на престолах, в качестве судей, а также об отречении Петра,

заканчивается вечеря словами о мечах. Впрочем, последних четырех

моментов нет в соответствующих рассказах Марка и Луки, хотя об

отречении Петра у них речь будет итти дальше.

Совершенно иначе рисует дело „любимый" ученик Иисуса

и участник этой сцены, — Иоанн.

„Пред праздником пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти

от мира сего к отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире,

до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вло-

жил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная,

что отец все отдал в руки его, и что он от бога исшел и к богу

отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, и, взяв поло-

тенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу, и начал умы-

вать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.

Подходит к Симону Петру; и тот говорит ему: господи! Тебе ли

умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что я делаю, теперь

ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему: не умоешь

ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь

части со мною. Симон Петр говорит ему: господи! не только ноги

мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно

только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не

все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы

чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то, возлегши

опять, сказал им: знаете ли вы, что я сделал вам? Вы называете

меня учителем и господом, и правильно говорите; ибо я точно то.

29

Итак, если я, господь и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны

умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали

то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не

больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.

Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас

говорю; я знаю, которых избрал"...

Далее идет предсказание и указание на предательство Иуды,

грядущую участь Петра и его скорое троекратное отречение, а за-

тем длинная, философски построенная, речь, вся вращающаяся вокруг

личности говорящего и его миссии, переходящая, наконец, в не

менее длинное молитвенное обращение — молитву „сына" к боже-

ственному „отцу" (13—18 гл.).

Как видим, материала у нас для разбора вопроса о „тайной

вечере" много, слишком много.

Поставим пред собой один, главный вопрос: когда, в какой день

она происходила?

Матфей, Марк и Лука определенно говорят, что вечеря имела

место в первый день праздника опресноков, в каковой день совер-

шалась пасхальная трапеза у евреев, а все это падало на 14 число

месяца нисана (март — апрель). В книге Исход описывается нам

самое установление или учреждение этого праздника:

„И сказал господь Моисею и Арону в земле Египетской, говоря:

месяц сей (нисан) да будет у вас началом месяцев, первым да будет

он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов

Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый

одного агнца по семействам, по агнцу на семейство... Агнец у вас

должен быть без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его

от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до четырнад-

цатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание

общества израильского вечером... Пусть съедят мясо его в сию самую

ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами

пусть съедят его... Не оставляйте от него до утра и кости его не

сокрушайте... И да будет вам день сей памятен, и празднуйте

в оный праздник господу, во все роды ваши: как установление веч-

ное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб... С четыр-

надцатого дня первого месяца, с вечера ешьте пресный хлеб до

30

вечера двадцать первого дня того же месяца... И созвал Моисей

всех старейшин израилевых, и сказал им: выберите и возьмите себе

агнцев по семействам вашим и заколите пасху. И возьмите пучек

иссопа... храните сие как закон.... Это пасхальная жертва" (гл. 12).

Думается, после прочтения этих слов и сообщений первых трех

евангелистов сомнения быть не может: „тайная вечеря" Иисуса была

пасхальной трапезой и происходила как раз 14 числа месяца нисана;

Иисус совершал ее по еврейскому обрядовому закону.

Но вот, четвертый евангелист, Иоанн дает нам совершенно иную

дату, а именно: 13 число нисана, т. е., канун праздника опресно-

ков и пасхи.

Далее, из его описания не видно, чтобы тайная вечеря была

пасхальной, он прямо говорит, что она происходила „пред праздни-

ком пасхи".

Это вытекает еще из ряда его указаний. Так, когда Иисус во

время вечери сказал Иуде: „что делаешь, делай скорее" (13, 27),

ученики истолковали эти слова, как повеление закупить необходимое

к празднику: „некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что

нам нужно к празднику" (пасхи, 13, 29).

Следовательно, пасхальный праздник еще только предстояло

праздновать, он тогда еще не пришел. Наконец, подтверждение

этому мы находим еще и дальше.

На следующий день после вечери и ареста Иисуса иудеи не

вошли в языческую преторию (здание), „чтобы не оскверниться, но

чтобы можно было есть пасху" (18, 28).

Следовательно, у Иоанна, как мы сказали, тайная вечеря происхо-

дила накануне пасхи, т. е. 13 числа.

Кто же из евангелистов прав? Так как установление точной

даты важно для всякого исторического события, а таковым и даже

чрезвычайно ответственным христиане считают как раз эту вечерю,

то на ней следует еще раз остановиться. Ввиду тех хронологи-

ческих противоречий напрашивается подозрение, что синоптики и

Иоанн рисуют нам разные события, разные вечери. Может быть,

последних было две: одна 13 нисана — с умовением ног, другая —

14 нисана — вкушение пасхи? Однако, такое предположение не вы-

держивает никакой критики и опровергается нашими источниками.

31

Обе противоречащие стороны определенно рассказывают, что Иисус

во время вечери предсказывает предательство Иуды, отречение

Петра, и что непосредственно после ее Иисус идет в Гефсиманский

сад и там арестовывается. Значит, у всех четырех авторов имеется

в виду одно и то же событие, одна и та же вечеря, но она не

могла иметь место в два разные момента времени, — 13 и 14

нисана.

Таким образом, евангелисты загнали нас в хронологический

тупик, их указания на время непримиримы между собой и взаимно

исключающие, а посему, на наш главный, основной вопрос, — о дате

вечери, — удовлетворительного ответа нам не дается. Это, конечно,

весьма примечательно и заставляет нас быть настороже и в даль-

нейшем, в разборе обстоятельств, при каких протекала эта вечеря.

Да, как она протекала, каково было ее содержание? Начнем

с рассказа Иоанна.

Последний определенно указывает, что Иисус не вкушал пасхаль-

ного агнца и, значит, вечеря не носила характера пасхального.

Невольно возникает вопрос, — почему? Самое евангелие, а, вернее,

развиваемая в нем религиозная философия и символика дает нам

ответ на этот недоуменный вопрос. В план евангелиста входило

иудейской пасхе противопоставить христианскую, иудейскому пасхаль-

ному агнцу христианского „агнца" — Иисуса христа. Его описание

вечери, и затем суда и казни Иисуса все пропитано этой идеей:

спасителя распинают на кресте тогда же, когда закалался иудейский

пасхальный агнец, если у последнего нельзя было сокрушать костей,

то и у христа на кресте не были переломлены голени и „сие

произошло, да сбудется писание: кость его да не сокрушится...

и воззрят на того, которого пронзили" (Иоанн 19, 33—39).

Иоанном руководит только философия, догматика, а не история 1.

Желание отмежеваться от иудейских обрядностей, от иудейской пасхи

руководило ими в ином освещении последней трапезы Иисуса, в ко-

торой прочие евангелисты и ранние христиане видели учреждение

таинства евхаристии — причащения. Но куда же приурочил Иоанн это-

установление, как у него Иисус учредил его? Ответ на это дает

1 Д. Штраус, назв. соч., кн. II, стр. 157—158.

32

шестая глава евангелия, где рисуется чудесное насыщение хлебами

многих тысяч народа, — вот когда и как был установлен этот обряд.

Там-то, — у Иоанна, — спаситель говорит: „Истинно, истинно говорю

вам: верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни...

Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб

живой, сшедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек;

хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за

жизнь мира... Истинно, истинно говорю вам (иудеям): если не бу-

дете есть плоти сына человеческого и пить крови его, то не будете

иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пиющий мою кровь

имеет жизнь вечную; и я воскрешу его в последний день. Ибо

плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие.

Ядущий мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во мне, и я

в нем. Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и ядущий

меня жить будет мною...

„Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме" (6, 47—59).

Следовательно, у него Иисус учредил таинство причащения не

реальным образом, а мистико-идеальным и установил его вне всякой

связи с иудейскими обрядами, как совершенно новый обряд, отме-

чавший собою гибель старины. Эту идею он переплел с идеей

иудейского пасхального агнца путем противопоставления ему истин-

ного, закалаемого агнца — сына божия, Иисуса.

Но если так, то что же у него должен был делать Иисус на

последней вечери, каковая в сознании христиан занимала большое

место? Предсказывать о предательстве Иуды и отречении Петра?

Этого слишком мало. И мы видим, что у него взамен вкушения пасхаль-

ного агнца, преломления хлеба и предложения чаши, т. е. взамен

установления таинства причащения, происходит омовение ног ученикам.

Откуда у него этот мотив? Отражение реального события,

подлинного деяния Иисуса? Нет, нет и нет. Этот эпизод, носящий

у него опять-таки символический характер, явился плодом заимство-

вания и переработки некоторых мест у Луки. Вот почему мы

в свое время из рассказа последнего привели ряд слов Иисуса,

отсутствующих у Матфея и Марка.

Читатель, вероятно, помнит, что по рассказу Луки и только его

одного, во время тайной вечери ученики заспорили о старшинстве,

33 3

Пасхальная мифология

а Иисус советовал им быть большему меньшим и начальствующему

уподобляться служащему. При этом он сослался на себя: „а я

посреди вас, как служащий".

Эту же самую мысль Лука в другом месте разработал в целую

притчу, где было сказано, что христос при втором пришествии так

же наградит оставшихся ему верными, как награждает господин тех

рабов, коих он найдет бодрствующими: „он препояшется (полотенцем),

и посадит их, и, подходя, станет служить им" (12, 37).

Вот эти-то два места Луки, несомненно, были взяты Иоанном,

и он создал из них полную драматизма картину, где в не совсем

красивом свете в смысле догадливости и вообще умственных способ-

ностей выводится Петр, охотно предлагающий учителю вымыть ему

не только ноги, но руки и даже голову, и тем обнаруживающий свое

непонимание символизма деяния. Здесь мы еще раз наблюдаем

манеру письма Иоанна, этого предполагаемого участника вечери,

рисующего нам отнюдь не историческое событие, не действительное

деяние учителя, а только и только символическую, не реальную

сцену, — плод переработки чужого материала. Здесь картина та же,

что и в сцене воскрешения Лазаря, мифе, созданном им из отдельных

мест того же Луки. Однако, рисуя эту картину, он тем самым

желает заполнить его пробел, получившийся у него от опущения рас-

сказа об установлении таинства причащения. Недаром в словах

Иисуса указывается на его собственный „пример" ученикам и запо-

ведание совершать это же самое в дальнейшем. Хотя здесь смысл

и аллегорический — иносказательный, — призыв к самоуничижению, —

все же в повелительных словах чувствуется как бы наказ совершать

подобный обряд в общине.

На предсказаниях Иисуса относительно Иуды и Петра мы пока

останавливаться не будем, они, как и всякие подобные предсказания,

якобы, впоследствии сбывающиеся, исторического доверия не заслу-

живают и содержанием исторического события служить не могут. Не

будем разбирать мы и длинных, построенных по всем правилам

иудеогреческой философии александрийцев, особенно Филона, затра-

пезных речей и молитвы Иисуса. Скажем только, что по духу и

содержанию, а также по форме, они меньше всего подходят к вы-

бранному моменту, и чувствуется, что автор, ввиду скорого конца

34

своей истории и отсутствия в дальнейшем подходящего случая для

вложения своей философии в уста герою, заставляет его на этот

раз излить, как говорится, всю свою душу.

Вместе с тем поблекли все исторические краски на кар-

тине четвертого евангелиста, она выступила перед нами не

в качестве отображения или описания исторического события,

а только и только продуктом догматики, плодом религиозной фило-

софии, фантазии.

Ну, а картина синоптиков? Какова ее историческая ценность?

Характерными моментами их рассказа является подготовка к вечери

и учреждение евхаристии. Начнем с подготовки. Думается, читатель

и сам подметил, что чудесный, явно неисторический характер ее

с посылкой учеников в город, где они встретят человека с кув-

шином воды, пойдут за ним в богато-украшенную горницу, и он

отведет последнюю под вечерю, — этот характер навеян там же

ветхим заветом, больше того, все той же историей помазания Са-

муилом Саула на царство, которая послужила материалом для мифа

о входе господнем в Иерусалим и вифанской вечери.

Там Самуил предсказывает „помазанному" сначала о встрече

с двумя людьми, которые скажут ему о нахождении пропавших ослов,

а затем продолжает: „встретят тебя там три человека, идущих к богу,

в Вефиль: один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий

несет мех с вином (1 кн. Царств, 10, 3). Эти три предмета, — козленок,

хлеб и вино, — должны были, как замечает Древс, напомнить еван-

гелисту о пасхе.

Пфлейдерер, признавая возможным влияние этого ветхозаветного

места, указывает еще одно, а именно: обстоятельства, при каких

произошло избрание невесты для сына Авраама — Исаака. Патриарх

посылает своего раба, чтобы он по указанию божию выбрал для

сына невесту. Раб останавливается у колодца и заранее загадывает,

что богом будет указана ему та женщина, — буде таковая найдется, —

которая попадется ему навстречу с кувшином воды и согласится

напоить его и животных. Дело разыгралось так, как наметил

или загадал раб Авраама: Ревекка с кувшином воды исполнила

просьбу; значит, сам бог предназначил ее в жены сыну хозяина

(Бытие, 24 гл.).

35

3*

Названный ученый, ссылаясь на это место, имел в виду, конечно,

чудесные предуказание на встречу и самую встречу учеников Иисуса

с лицом, несущим кувшин воды 2.

Если чудом, заимствованным, как видим, из ветхого завета, является

предвидение и магическая сила слов Иисуса, — которому стоит только

послать учеников к любому обитателю города с многотысячным насе-

лением и известить о желании справлять пасхальную вечерю у него

в доме, как желание тотчас исполняется, — то не меньшим чудом

представляется и то, что помещение находится в предпраздничный

день. Следует только на минутку призадуматься и представить себе,

что должно было твориться в Иерусалиме в предпасхальные и пас-

хальные дни, когда в город со всех концов Палестины и даже

с чужбины стекалить тысячи, десятки тысяч народу. При его, рас-

читанном, конечно, только на определенное количество жителей, числе

зданий и вообще жилых помещений, найти при таких обстоятель-

ствах и притом на вечер пасхального дня помещение незнакомому

у незнакомых — чудо и только чудо. Предварительное же соглашение

с домохозяином или уговор Иисуса евангелистами отметается.

Так обстоит дело с обстановкой, подготовкой к пасхальной вечери.

Обратимся теперь к разбору ее самой. Основным моментом ее

является преломление хлеба и предложение чаши с вином, коими

Иисус угощает учеников, заявляя и усиленно подчеркивая, что это

есть плоть и кровь, проливаемая за них и многих.

Еще давно Бруно Бауэр (1808—1882), останавливаясь на этом,

заметил, что эта сцена, рассматриваемая исторически, отвратительна

и невозможна.

Человек, который присутствует, который одет в плоть и кровь,

не может додуматься до того, чтобы предлагать другим отведать

своей плоти и крови.

Требование к другим, чтобы они в его присутствии представляли,

что вкушают его самого в хлебе и вине, — такое требование невоз-

можно в устах реального, настоящего человека 3.

2 О. Pfleiderer. „Das Urchristentum", т. I., стр. 386.

3 А. Schweitzer. „Geschichte der Leben-Jesu-Forschung", стр. 154,

1921 г.

36

Это — одно обстоятельство; другое кроется в словах Иисуса, что

„сие есть тело мое, которое за вас предается". Лука вкладывает

в уста Иисусу цитату из 53 главы Исайи: „и к злодеям причтен",

и слова, что на нем (Иисусе) должно исполниться все предсказанное

в ветхом завете. В этой главе мы находим источник вышеприве-

денных слов, — там таинственная личность, некий „раб божий", агнец,

ведомый на заклание праведных, „оправдает многих, и грехи их на

себе понесет" (ст. 11).

Наконец, центральное место, основной мотив всей сцены, указание,

что вино — кровь Иисуса, является „кровью нового завета", за многих

проливаемою, иначе говоря, указание на установление нового вместо

ветхого завета. Здесь находим такое описание установления отме-

няемого ныне ветхого завета:

„Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною

окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух

народу... И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: „вот

кровь завета, который господь заключил с вами о всех словах сих"

(Исход, 24, 6—8).

Как видим, евангельский рассказ о тайной вечере почти целиком

разложился у нас на свои ветхозаветные части, больше того, мы

видим, что в нем речь идет, несомненно, не о реальном, истори-

ческом событии, а только о символическом, мистическом устано-

влении нового завета на смену ветхого. Чувствуется, что вся эта

вечеря, центральным моментом коей является установление евхаристии,

служит только рамкой, искусственно подобранной обстановкой, куда

ранние христиане, здесь в лице евангелистов, ввели это самое уста-

новление главного их обряда. Так ли это? Ответ мы получим

тогда, если найдем, что подобный обряд, начиная с самой „вечери"

и кончая „хлебом и чашей", был не только у первых христиан, но

существовал еще до начала христианства.

Чтобы разобраться в этом вопросе, нам следует прежде знать, как

вышесказанный обряд совершался у ранних христиан. Описание

его нам оставил Юстин. Он рассказывает, что у его единоверцев

существуют „агапы" — „вечери любви", центральным моментом коих

является ритуальное причащение хлебом и водой с вином, и коим

предшествует омовение. Сам же он заявляет, что эти вечери уста-

37

новлены у христиан по завету Иисуса, сделанному им на тайной

вечере 4. К сожалению, мы не можем останавливаться на разборе

их, отметим только наличие в них нового момента — присутствие

воды наряду с вином, как составного элемента причащения.

Кто желает видеть еще более древнейшую форму агап и евхари-

стии - причащения, а в особенности причастных слов благодарения,

отсутствующих у Юстина, тот все это найдет в любопытном произ-

ведении „Дидахе" или „Учении двенадцати апостолов", каковое произ-

ведение некоторые, например, Д. Робертсон, считают принадлежащим

той дохристианской иудейской секте, из среды коей вышло потом

христианство и в которой божеством был Иисус 5.

Присоединим сюда еще одно важное обстоятельство: в посла-

ниях Павла, этих древнейших новозаветных произведениях, есть

упоминание об агапах и нет ни малейшею намека на знание

автором евангельских рассказов о тайной вечере. Единственное

место, стихи 23—З2 одиннадцатой главы первого послания к корин-

фянам, является позднейшей вставкой и безболезненно выбрасы-

вается из текста 6.

Если мы обратимся к истории еврейского народа, то встретим

там целый ряд подобных трепез. Сами евангелисты указывают, что

Иисус справлял вечерю по иудейскому обычаю; следовательно, уже

в ней, как таковой, в числе необходимых принадлежностей были

хлеб и чаша с вином, вкушение коих носило священнодейственный

характер. Такие же вечери имели место также у предполагаемых

врагов Иисуса — фарисеев, при чем во время их предписывалось воз-

лежание за столом.

Любопытный пример вечерь находим у дохристианской по проис-

хождению иудейской секты ессеев, учение и быт которых так близко

напоминали ранне-христианские 7. К сожалению, мы не можем оста-

4 Юстин. Собр. соч., стр. 97—99.

5 „Учение 12 апостолов", перевод Попова, стр. 16 сл., 1898 г.

J. Robertson. „The Jesus Problem", стр. 170—173, 1917 г.

6 А. Древс. „Миф о христе", т. II, стр. 78—84.

7 См. статью А. Зуссман — „Ессеи" в журн. „Вестник Знания", № 12,

1913 г. Организация ессеев хорошо освещена К. Каутским в его „Происхо-

ждении христианства", стр. 259—270, изд. 1923 г.

38

навливаться на них, заметим только, что священнодейственная трапеза

у них была ежедневно.

Аналогичное явление наблюдаем у другой такой же секты — фера-

певтов — „врачевателей" души и тела, „служителей" божества.

Замечательно, что учение обоих сект было тайное, втайне хранились

священные книги, поклонение же богу носило астральный характер, т. е.

соединялось с поклонением небесным светилам, особенно, солнцу 8.

Наш исследователь, церковник П. Соколов, приведя соответ-

ствующий материал об иудейских вечерях, ставит неизбежный вопрос:

„могут ли агапы христианской церкви считаться заимствованием у

есеев и ферапевтов, трапезы которых были так — особенно в

некоторых деталях — поразительно похожи на них"? Дальше,

в длинном рассуждении он пытается доказать, что это сходство

объясняется тем, что идея священнодейственной трапезы была при-

суща всему человечеству 9. Для нас важен здесь самый факт поста-

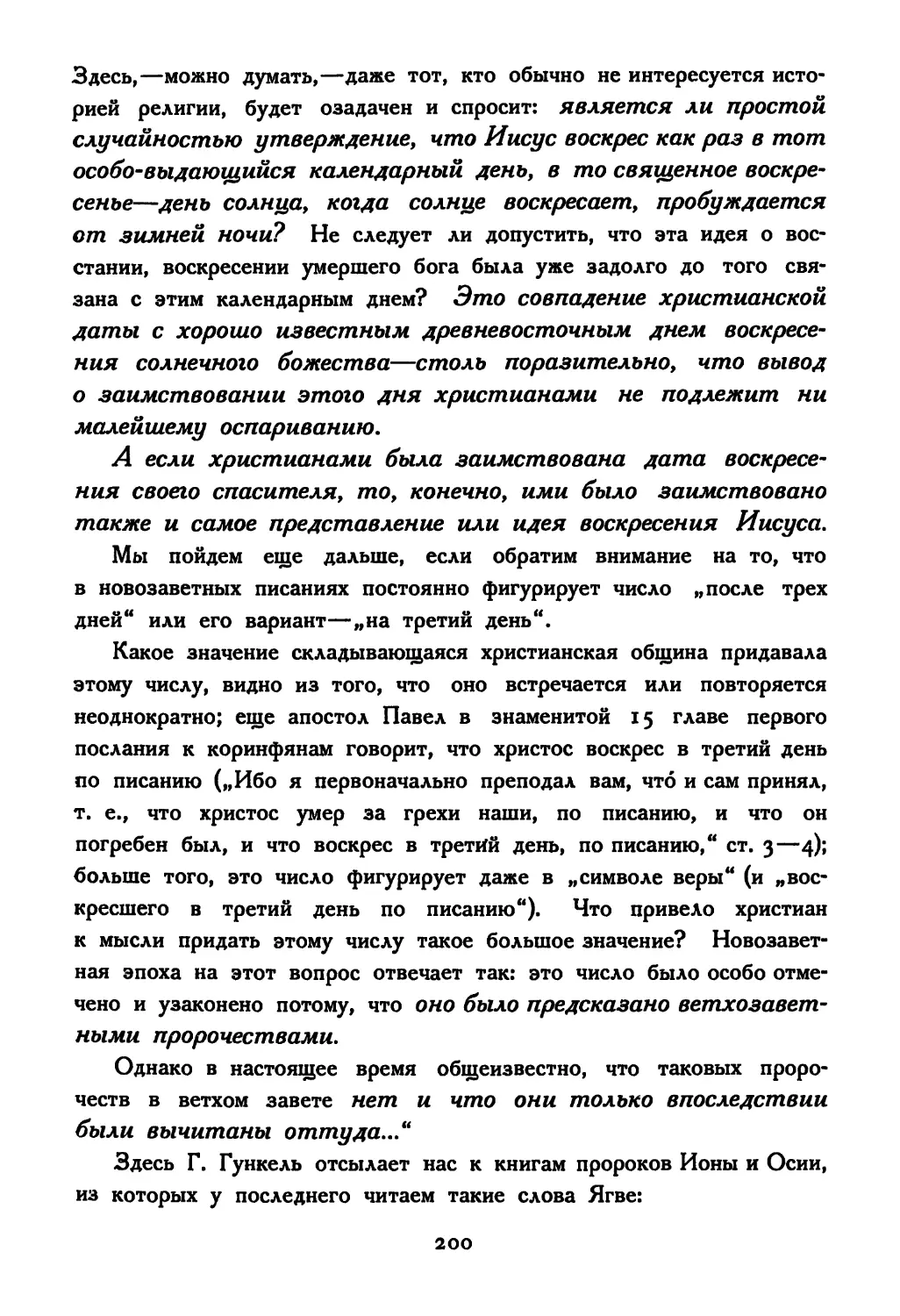

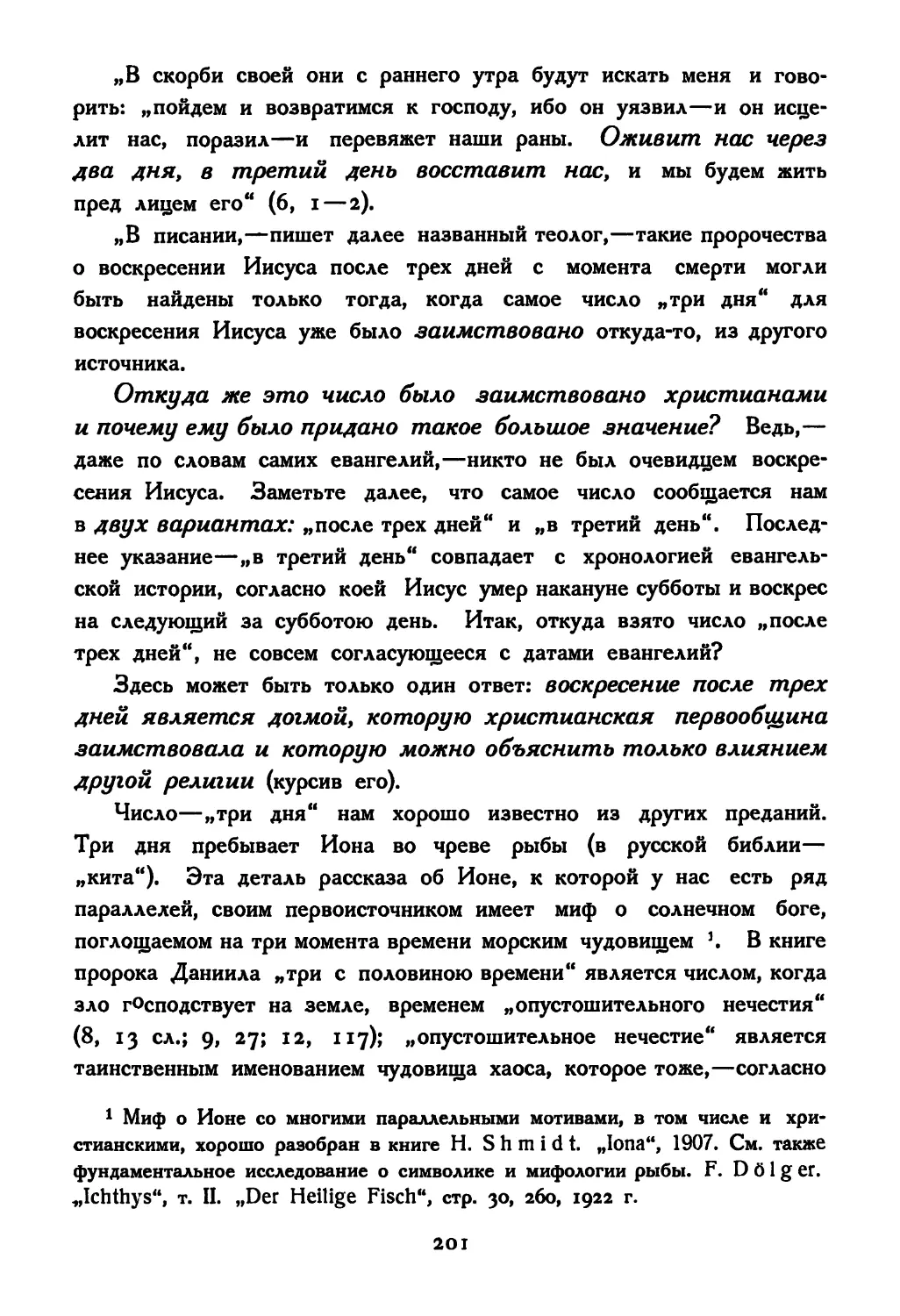

новки данного вопроса им, так как его вывод в книге, на обороте