Text

АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

М. Н. ПОКРОВ с кий

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В ЧЕТЫРЕХ КНИГАХ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

под общей .редакцией

академика | М. Н. ТИХОМИРОВА, \ академика В. М. ХВОСТОВА, доктора исторических наук Л. Г. БЕСКРОВНОГО, кандидата исторических наук О. Д. СОКОЛОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «М Ы С Л Ь» Москва • 1967

М.Н. ПОКРОВ с кий

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

КНИГА

4

ЛЕКЦИИ, СТАТЬИ, РЕЧИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«м ы с л ь»

Москва • 1967

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

КНИГА 4-я

ВЫХОДИТ ПОД РЕДАКЦИЕЙ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Л. Г. БЕСКРОВНОГО

И

ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Л. М. ИВАНОВА

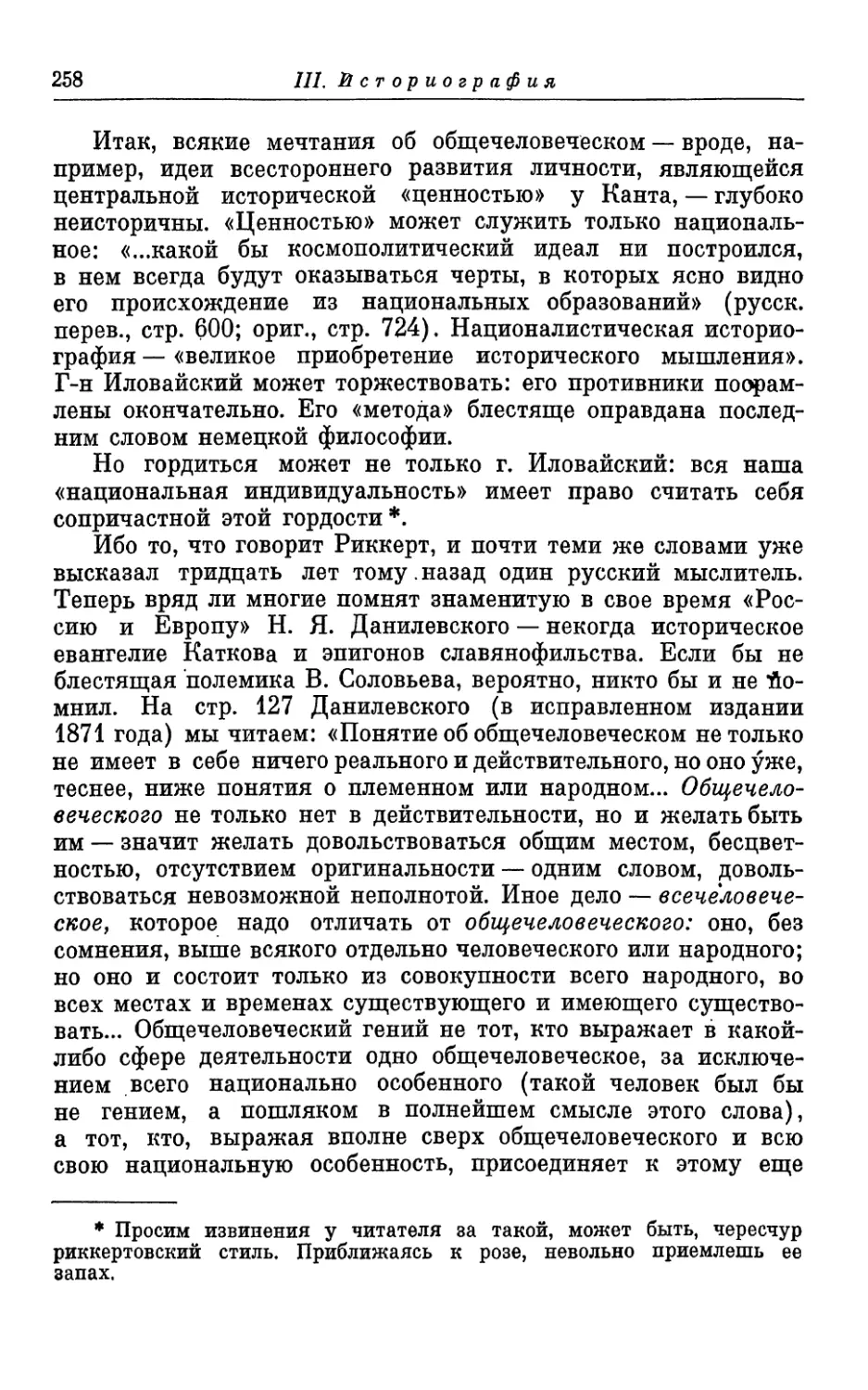

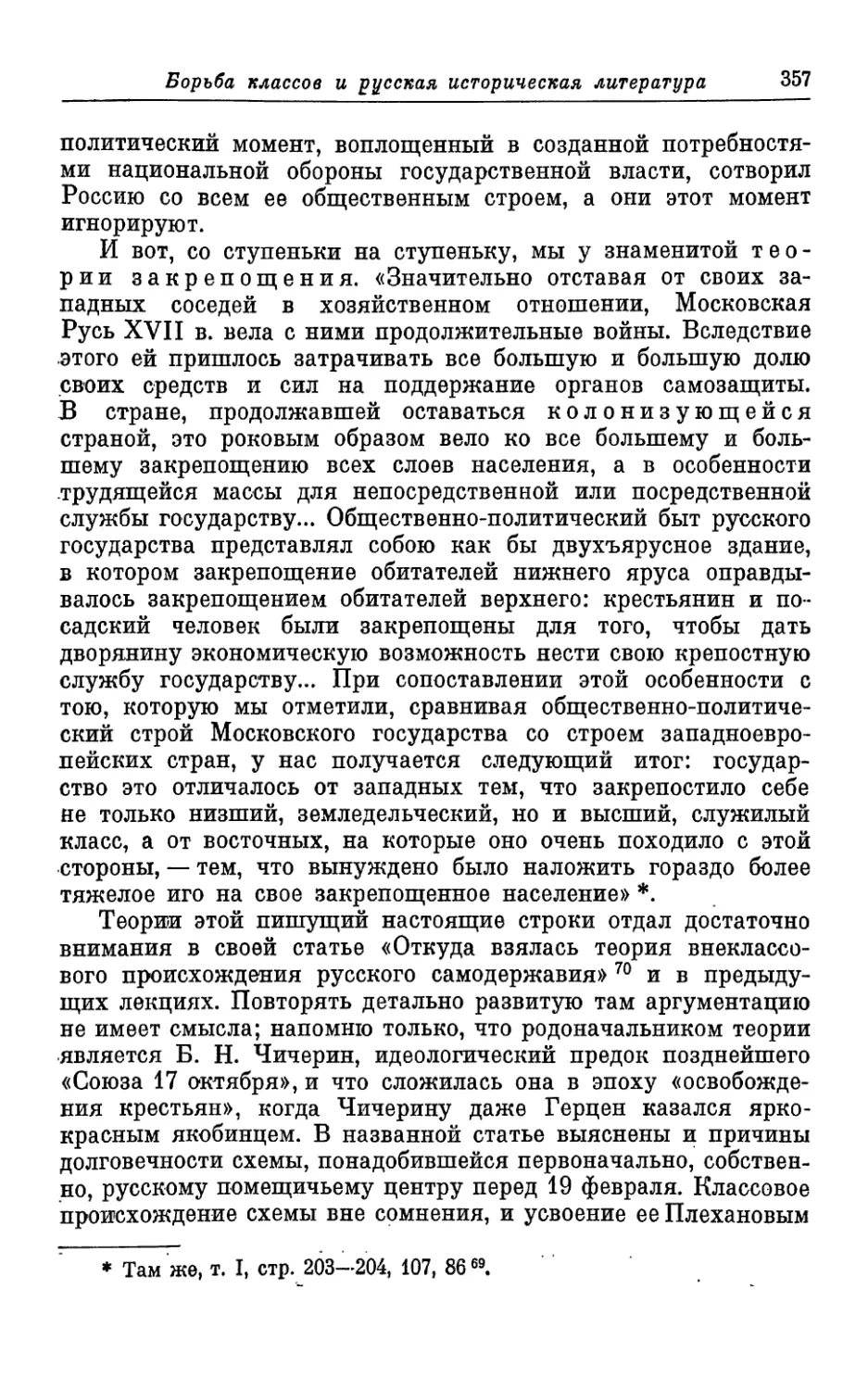

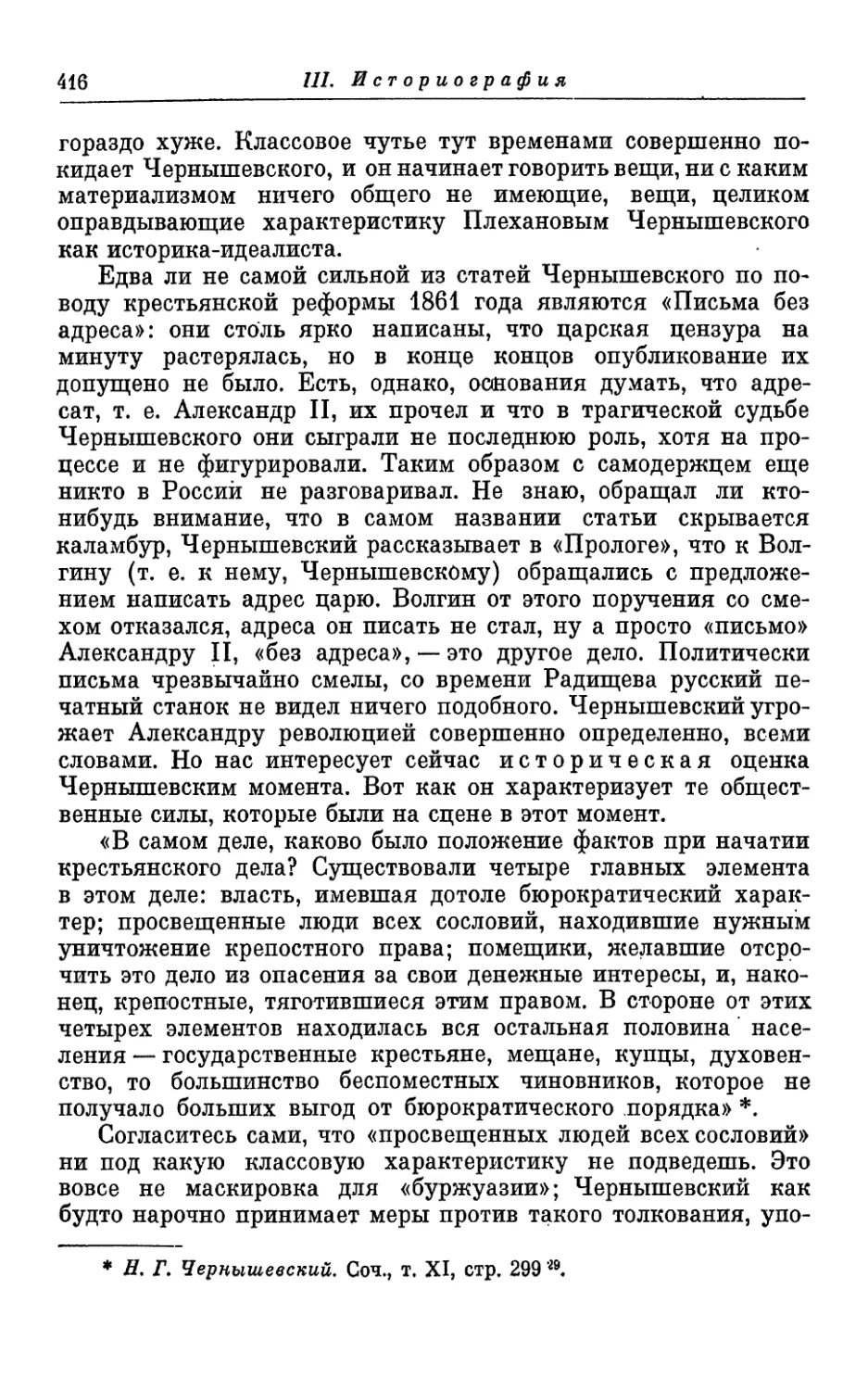

М. Н. Покровский

Государственный музей Революции СССР

ОТ РЕДАКЦИИ

В последнюю книгу избранных произведений М. Н. Покровского включены его отдельные работы — статьи и брошюры, лекции, речи и выступления, написанные в основном после Великой Октябрьской социалистической революции. Эти работы отражают широкий круг интересов М. Н. Покровского и его роль в становлении советской исторической науки. В свое время они были опубликованы в периодической печати или выходили отдельными изданиями. Те немногие неопубликованные работы, которые обнаружены в архиве ученого, охватывают в основном тот же круг вопросов, который разработан в трудах М. Н. Покровского, предлагаемых ниже вниманию читателей, и поэтому они не включены в настоящую книгу.

Редакционная коллегия расположила весь материал по разделам, соответствующим тем важнейшим проблемам, над которыми работал М. Н. Покровский. Это в первую очередь его труды, посвященные В. И. Ленину. Далее следуют разделы, содержащие работы по истории революционного движения и историографии.

Ученый-историк и государственный деятель М. Н. Покровский, будучи заместителем народного комиссара просвещения РСФСР, руководителем Коммунистической академии, Института красной профессуры, Центрархива, вел большую организационную работу в области исторической науки и просвещения. В IV и V разделах настоящей книги публикуются выступления М. Н. Покровского, посвященные вопросам народного просвещения, организации высшей школы и архивного дела.

Материал в пределах каждого раздела расположен в хронологическом порядке.

Работы М. Н. Покровского печатаются, как правило, по последним прижизненным изданиям.

6

От редакции

В примечаниях указаны использованные М. Н. Покровским источники, уточнены отдельные ссылки, сделанные автором, отмечены первые публикации его работ. Ссылки М. Н. Покровского на современные ему издания произведений К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина дополнены указаниями соответствующих страниц последнего (2-го) издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса и Полного собрания сочинений В. И. Ленина (5-е издание). В тех случаях, когда цитаты из произведений В. И. Ленина не были снабжены М. Н. Покровским ссылками на источники, последние раскрыты по Полному собранию сочинений В. И. Ленина. По этому же изданию уточнены цитаты из ленинских работ.

О ЛЕНИНЕ

ЛЕНИН И ВЫСШАЯ ШКОЛА1

Не было в нашей партии человека, который лучше понимал бы политическое значение просвещения, чем Ленин. «Каждый сельский учитель должен быть нашим пропагандистом» — этот лозунг едва ли кто мог забыть, и едва ли кто из нас пять лет назад сознавал, насколько реален этот лозунг.

Мы так опутаны сетью условностей, бессознательно унаследованных мыслей, «традиционных», т. е. взятых у других напрокат, представлений, что живая, подлинная действительность кажется нам подчас миражем, обманом зрения. Сколько раз бывало, что сверхреальные, как сама жизнь, лозунги Ленина казались нам чем-то сверхфантастическим. Не разводили разве мы руками, прочтя в первый раз о национализации земли, о вооруженном восстании, о Советском правительстве? А огорошивавший нас всеми этими «неслыханными новшествами» просто думал своей головой и видел своими глазами. И это вовсе не так просто, как кажется.

Отношение Ленина к высшей школе было образчиком такой мудреной простоты. Рассуждений на ту тему, что в пролетарской школе все должно быть по-особенному — даже и химия не та, и геометрия не та, как в буржуазной школе, — таких рассуждений Ленин органически не переносил. Первый совет, который я от него услыхал, звучал совсем по-староверчески, до неприличия консервативно, можно сказать: «Ломайте поменьше!» Это было в те дни, когда количеством лома некоторые горячие. товарищи мерили достоинство советского работника. А Ленин говорил: «Чем меньше наломаешь, тем лучше».

Этот своеобразный «консерватизм» Ленина хорошо знаком всем старым его товарищам. Не выносил этот серьезнейший человек и огромной силы ученый — о Ленине как ученом будет написано не меньше книг, чем о Марксе, — ни революционной фразы, ни дилетантского «с кондачка». Но если эти слова — «в высшей школе ломайте поменьше!» — приятно прозвучат в ушах иного защитника покойной «автономии», мы должны

10

1. ОЛенине

сейчас же его разочаровать. Не говоря уже о том, что Ленин, это живое воплощение пролетарской диктатуры, не выносил и мысли о каких бы то ни было буржуазных автономиях — само слово это было беспощадно «изничтожено» в тезисах о высшей школе, которые пишущий эти строки докладывал в ЦК партии, — не говоря уже об этом, Ленин ценил в науке, конечно, не ее буржуазную оболочку, а ее пролетарскую сущность. В противоположность людям, которые убеждены, что пролетариат должен еще выдумывать «свою» науку, Ленин считал весь буржуазный инвентарь, включая и науку, достоянием победителя — пролетариата. Умей использовать этот инвентарь, и высшая школа будет твоя; а как пользоваться, присмотрись к старым хозяевам: они инвентарь строили и знают все его секреты; умей в них проникнуть.

И вот «старовер» и «консерватор» явился подлинным родоначальником такого «неслыханного новшества», как высшая пролетарская школа. Когда Наркомпрос проводил через Совет Народных Комиссаров декрет, снимавший всякие рогатки на дороге в высшую школу, делал ее юридически доступной для любого рабочего, перед Лениным тотчас же встал вопрос: а как жефактически-то пролетариат сможет там учиться? И проект Наркомпроса был дополнен обязательством: обеспечить стипендиями «студентов из среды пролетариата и беднейшего крестьянства». В этом было зерно будущих рабфаков и будущего «классового приема». Само слово «рабочий факультет» не принадлежит Ленину; и возможно, что этому нелюбителю парадоксов и оригинальничанья оно бы и не понравилось. Но так как вещь, называемая этим именем, ему, несомненно, очень нравилась, то ради доброкачественного содержания он простил и новое слово.

Фактический родоначальник рабфаков (декрет Совнаркома прошел за пять месяцев до открытия старейшего из них, который 2 февраля 1924 года мог бы праздновать свой пятилетний юбилей), Ленин был фактическим же инициатором и Института красной профессуры, который имел бы больше права требовать прибавки к своему названию «имени Ленина», чем любое из бесчисленных учреждений, на это претендующих 2.

11 февраля 1921 года Лениным был подписан декрет Совета Народных Комиссаров, гласящий:

«Учредить в Москве и в Петрограде3 институты по подготовке красной профессуры для преподавания в высших школах республики теоретической экономии, исторического материа¬

Ленин и высшая школа

И

лизма, развития общественных форм, новейшей истории и советского строительства» 4.

Работать учрежденный институт начал с сентября 1921 года. Таким образом, исторической датой основания института является тот день, когда Ленин подписал декрет, но институт связан с ним, само собой разумеется, далеко не одной только этой подписью.

Я никогда не забуду маленького совещания в его кабинете, помнится, именно в ноябре 1920 года, где Ленин развернул перед нами план, тогда испугавший нас своей смелостью и грандиозностью, а теперь осуществляющийся в порядке обыкновенной повседневной работы, — план переподготовки преподавательского состава высших школ. Всем преподавателям по общественным наукам должно было быть дано задание: изучить в кратчайший срок основы марксизма и впредь вести преподавание только по марксистским программам. Теперь такая переподготовка стала, повторяю, будничным делом. Тогда это казалось страшно новым и смелым, и мы, несколько коммуни- стов-профессоров, собравшихся в кабинете Ленина, выдвинули «встречный промфинплан»: подготовить смену старой буржуазной профессуры по общественным наукам из молодежи, преимущественно нашей, партийной.

Характерно, что работу пересоздания личного состава высшей школы Ленин поставил на очередь, как только кончилась гражданская война, осенью 1920 года. Без коммунистического студенчества приниматься за эту задачу было делом безнадежным, а коммунистическая молодежь была на фронтах; да и материал для создания новой профессуры неоткуда было иначе взять: большая часть первого набора красных профессоров пришла с фронта; исключение составила лишь небольшая группа свердловцев, попробовавших фронта лишь под самый конец, иные уже под Кронштадтом.

Но подготовка академического молодняка — это была только одна сторона предложений Ленина на том совещании, из которого вышла «комиссия по коренному преобразованию преподавания общественных наук в высшей школе» (короче «комиссия Ротштейна», по председателю) 5. Эта мысль была легче всего усвоена присутствующими, и, как водится, это не была самая простая и самая оригинальная из мыслей, которые мы услышали.

Со свойственной ему бережливостью хорошего хозяина Ленин отнюдь не собирался расставаться навеки со старым живым аппаратом российских университетов. Не говоря уже

12

1. ОЛенине

о высшей технической школе, где лозунг «ломайте поменьше» сохранял свою силу в 1920 году, даже на факультетах общественных наук он видел возможность использовать старый преподавательский материал. «Свяжите их твердыми программами, — говорил он нам, — давайте им такие темы, которые объективно заставляли бы их становиться на нашу точку зрения. Например, заставьте их читать историю колониального мира: тут ведь все буржуазные писатели только и знают, что «обличают» друг друга во всяких мерзостях: англичане — французов, французы — англичан, немцы — тех и других. «Литература предмета» принудит наших профессоров рассказывать о мерзостях колониального капитализма вообще. Потребуйте, кроме того, от каждого из них основательного знания марксистской литературы; объявите, что, кто не сдаст специального марксистского экзамена, будет лишен права преподавания. Уверяю вас, что, если они не сделаются ортодоксальными марксистами, они все же будут излагать такие вещи, которые раньше совсем не входили в программу их курсов, а уже дело студентов, под нашим политическим руководством, использовать этот материал, как нужно».

Само собой разумеется, что эта картина профессора, переучивающегося «говорить по-марксистски», показалась нам неслыханным и совершенно нереальным новшеством. К осуществлению этого лозунга мы подошли позже всего и только недавно ввели обязательные экзамены по марксизму для лиц, претендующих занять кафедру в наших фонах6. Ожидали больших затруднений — не встретили никаких. Экзамены держат с удовольствием. А некоторые (и даже из очень старых!) вдруг открыли, что они всегда были марксистами.

+ Великим сердцеведом был покойный наш вождь и глубоко проникал в природу буржуазного человечества. Мудрый «консерватизм» Ленина спас высшую школу от разгрома, когда этот разгром объективно был возможен; он спас только для того, чтобы пролетариату, когда придет ему черед в эту школу идти, не оказаться в разоренной хоромине. А что барские антресоли и бельэтажи пролетариат сумеет переделать по своим вкусам и надобностям, Ленин ни минуты не сомневался: глубока была его вера в творческие силы рабочего класса, глубже, чем у всех нас, и она его не обманула.

М. Я. Покровский. О Ленине. Сборник статей и воспоминаний. М., 1933, стр. 18—22

ЛЕНИН И НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

О Ленине как просветителе будут написаны целые книги. На это нужны если не годы, то многие месяцы.

Никто, как Ленин, не понимал так глубоко и не умел выразить так просто революционное значение просвещения. Не просвещения как орудия пропаганды, а просвещения вообще, формального образования прежде всего. Чтобы быть революционером, сознательным бойцом за свои и чужие права, нужно быть грамотным, — это минимум.

«...Пока у нас есть в стране такое явление, как безграмотность, о политическом просвещении слишком трудно говорить. Это не есть политическая задача, это есть условие, без которого о политике говорить нельзя. Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого не может быть политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика» К

Это очень просто. Так просто, что, кажется, и говорить не стоит. Но эта связь революции и грамотности вовсе не такая сама собой разумеющаяся вещь, как кажется. Для контраста не могу не привести рассуждение на эту тему наших револю1 ционеров начала 70-х годов — эпохи, к которой и Ильич относился с полным уважением за моральные качества действовавших тогда людей. Вот что пишет П. Б. Аксельрод о тех днях в своем «Пережитом и передуманном»:

«...иные из бакунистов шли так далеко, что сомневались даже в пользе грамоты для народа. А некоторые считали ее прямо вредной.

Помню, у меня был однажды спор по этому поводу с Суд- зиловским. Я доказывал необходимость издания пропагандистской литературы «для народа». Судзиловский же возражал: «Не нужно народу и грамоты! Хуже станет, если народ грамоте научится. Будет газеты читать, заразится тлетворным влиянием старого мира, и придется еще бороться с заразившими его буржуазными предрассудками» 2.

14

1. О Ленине

Судзиловский (тогдашний «левый» бакунист) был уверен, что настоящий, свободный от буржуазных примесей коммунизм можно построить только среди людей, свободных даже от такой «буржуазной» черты, как грамотность. А Ленин думал, что «в стране безграмотной построить коммунистическое общество нельзя... Коммунизм, — говорил он, — состоит в том, чтобы та молодежь, те юноши и девушки, которые состоят в Союзе молодежи, сказали бы: это наше дело, мы объединимся и пойдем в деревни, чтобы ликвидировать безграмотность, чтобы наше подрастающее поколение не имело безграмотных» 3.

И не нужно, разумеется, дожидаться реализации коммунизма в полном объеме, чтобы приняться за культурную работу. Предыдущие слова Ленина нужно понимать в том смысле, что в самом процессе коммунистической революции есть определенная просветительная сторона. Уже первый шаг к коммунизму — захват власти пролетариатом — налагает- на последний определенные просвещенческие обязанности. Самое пролетарскую диктатуру Ленин брал под этим углом зрения. Он говорил:

«Пролетарская диктатура должна состоять больше всего в том, чтобы передовая, самая сознательная и самая дисциплинированная часть рабочих городских и промышленных, которые больше всего голодают, которые взяли на себя за эти два года неслыханные жертвы4, чтобы они воспитали, обучили и дисциплинировали весь остальной пролетариат, часто несознательный, и всю трудящуюся массу и крестьянство» 5.

Вот отчего обязанность ликвидировать безграмотность рисовалась Ленину в форме такой же повинности, как повинность идти на фронт драться с Колчаком и Деникиным. Всякий грамотный человек должен «смотреть, как на свою обязанность, на необходимость обучения нескольких неграмотных... Мы должны взяться за простое, насущное дело мобилизации грамотных и борьбы с неграмотностью» 6.

Но на грамотности, конечно, дело остановиться не могло. Само приведенное сейчас рассуждение о наших ближайших задачах тесно связывается у Ленина с немедленным использованием явившейся формальной возможности стать сознательным. «Мы должны использовать те книги, которые у нас есть, и приняться за создание организованной сети библиотек, которые помогли бы народу использовать каждую имеющуюся у нас книжку...» 7 — говорит он тотчас вслед за выписанными выше словами о «простом, насущном деле мобилизации грамотных». Никому, как пишущему эти строки, не памятны так эти заботы о немедленном, в самом революционном темпе, использовании

Ленин и народное просвещение

15

доставшихся в наши руки после Октября 1917 года книжных богатств. Когда-нибудь нужно будет опубликовать в связном виде его распоряжения по библиотечной части, в том числе и два выговора, полученные Наркомпросом от председателя Совета Народных Комиссаров за нестерпимо, как казалось Ильичу, медленное проведение в жизнь самых насущных мероприятий в этом направлении. Его идея состояла в том, чтобы продвинуть книгу к рабочему. Для этого все наши книгохранилища от публичных библиотек почти до изб-читален должны были бы быть связаны в одну грандиозную сеть, по ячейкам которой передвигались бы все без исключения книги, которые могли бы понадобиться местному читателю. Это была, разумеется, чрезвычайно заманчивая мысль: где-нибудь в Кургане за Уралом иметь любое сочинение по сравнительному языковедению, если бы там нашелся партийный работник или просто местный рабочий, которого бы интересовала эта наука. Нет нужды говорить, что идея далеко выходила за пределы наших технических средств и возможностей, особенно на фоне колоссальной разрухи 1918—1919 годов и гражданской войны. Ильич скоро это понял и на практическом осуществлении своей идеи больше не настаивал. Но насколько он был прав политически, показывает тот факт, что первый-то образчик грезившейся Ленину сети дан не более и не кенее как «Северным союзом русских рабочих» 1879 года: именно по такой миниатюрной, конечно, и зачаточной сети передвигал Халтурин нелегальную литературу по рабочим кружкам теперешнего Ленинграда.

Очень много нужно было бы написать об отношении Ленина специально к школьному образованию, но писать об этом нужно именно много и с полным знанием дела. Лучше всего это может сделать Надежда Константиновна. Я ограничусь тут парой совсем анекдотических примеров. Во-первых, существуют поистине замечательные заметки Владимира Ильича на тезисы Надежды Константиновны о политехническом образовании — заметки, сообщенные нам в свое время конфиденциально с пометками автора: «Приватно. Черняк. Не оглашать. Я еще раз и два обдумаю это». Для расшифровки этих заметок нужно, повторяю, написать целую самостоятельную статью. „Чрезвычайно характерно здесь стремление Ленина непременно к политехническому характеру образования, «дабы не было превращения в ремесленничество», причем он в то же время великолепно сознавал, как нам именно ремесленники до зарезу нужны. «Нам нужны столяры, слесаря, тотчас.

16

1. О Ленине

Безусловно. Все должны стать столярами, слесарями и проч., но с таким-то добавлением общеобразовательного и политехнического минимума» (все курсивы самого Ильича). Любопытна программа одной из этих общеобразовательных дисциплин, наиболее близкая пишущему эти строки, бегло набросанная Лениным: «Коммунизм, история вообще, история революций, история революции 1917 г.» Предполагалось, впрочем, как само собой разумеющееся, что такие программы уже имеются, — об этом свидетельствует написанная на полях заметка о необходимости применения энергичных мер к некоторым деятелям Наркомпроса, если таких программ не окажется. Заметку эту лучше опубликовать вместе со всем подлинным текстом 8.

Может явиться мысль, что эта идея безусловно политехнического образования навеяна беседами именно с Надеждой Константиновной и что в системе идей самого Владимира Ильича она является случайностью. Очень полезно напомнить поэтому, что идея трудовой школы с политехническим образованием представляет собой одну из старейших идей Ленина и высказывалась им еще в конце 90-х годов по поводу наивно-мещанской утопии ныне позабытого, а тогда гремевшего С. Н. Южакова, проектировавшего устройство гимназии, которая окупала бы себя трудом своих же учеников. Ленин, подвергнув беспощадному анализу мещанскую утопию и вскрыв ее классовые корни, прибавляет, что в южаковщине есть действительно «правильная мысль, [которая]9 заключается в том, что нельзя себе представить идеала будущего общества без соединения обучения с производительным трудом молодого поколения: ни обучение и образование без производительного труда, ни производительный труд без параллельного обучения и образования не могли бы быть поставлены на ту высоту, которая требуется современным уровнем техники и состоянием научного знания. Эту мысль высказали еще старые великие утописты; ее вполне разделяют и «ученики»...» 10.

Под учениками эзоповский язык конца XIX столетия разумел, как известно, марксистов. Как марксист, Ленин всегда был противником книжной школы—-учебы и всегда же был сторонником трудовой политехнической школы. Заметки на тезисы Надежды Константиновны вовсе не случайны, а один из аспектов ленинского марксизма вообще. Как марксист, он подходил и к общей проблеме образования и культуры, и то, что нам от него осталось в этом отношении, не менее поучительно, чем приведенное выше.

Ленин и народное просвещение

17

Прежде всего, как для Ленина была ясна связь грамотности и революции, связь простая, простейшая, — что не мешало, как мы видели, некоторым революционерам прошлого времени ее не замечать, — так ясна была ему и другая связь, упорно не замечаемая некоторыми революционерами, в кавычках или без оных, времен новейших. Абсолютно не диалектическая, не марксистская формула «пролетарской культуры» как чего-то совершенно оторванного, независимого от всего предшествующего исторического процесса, ничем не связанного с буржуазной культурой, прошлого, — эта формула была не только чужда, она была глубоко противна Ильичу. Позволю себе не поскупиться тут на выписки:

«Мы можем строить коммунизм только из той суммы знаний, организаций и учреждений, при том запасе человеческих сил и средств, которые остались нам от старого общества...

И если бы вы выдвинули такой вопрос: почему учение Маркса могло овладеть миллионами и десятками миллионов сердец самого революционного класса — вы сможете получить один ответ: это произошло потому, что Маркс опирался на прочный фундамент человеческих знаний, завоеванных при капитализме; изучивши законы развития человеческого общества, Маркс понял неизбежность развития капитализма, ведущего к коммунизму, и, главное, он доказал это только на основании самого точного, самого детального, самого глубокого изучения этого капиталистического общества, при помощи полного усвоения всего того, что дала прежняя наука. Все то, что было создано человеческим обществом, он переработал критически, ни одного пункта не оставив без внимания. Все то, что человеческою мыслью было создано, он переработал, подверг критике, проверив на рабочем движении, и сделал те выводы, которых ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными предрассудками люди сделать не могли...

Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества» и.

Всю эту премудрость прежних поколений, не в ее подробностях, разумеется, которые давно устарели и именно поэтому свято сохраняются в буржуазных учебниках, а в ее итогах

18

1. О Ленине

и окончательных достижениях, марксист должен усвоить. Как безграмотный не может быть революционером, так необразованный человек не может быть хорошим марксистом. И Ленин говорил комсомольцам:

«...коммунизм превратится в пустоту, превратится в пустую вывеску, коммунист будет только простым хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все полученные знания. Вы должны не только усвоить их, но усвоить так, чтобы отнестись к ним критически, чтобы не загромождать своего ума тем хламом, который не нужен, а обогатить его знанием всех фактов, без которых не может быть современного образованного человека» 12.

И это признание старой науки как этапа, который пройден, но который нужно было пройти, который хоть конспективно нужно пройти каждому начинающему марксисту, это отношение к буржуазной науке окрашивало и отношение Ленина к буржуазным ученым. Величайший марксист нашего времени понимал, конечно, всю безмерную политическую ограниченность буржуазного «ученого сословия». Но в то время как от многих рядовых марксистов эта политическая ограниченность закрывает общественное значение этой группы, Ленин великолепно понимал, до чего ученые специалисты нам необходимы и долго будут нам необходимы даже и после пролетарской революции. Он великолепно понимал также и другое: что в свято охраняемой академическими жрецами науке есть изрядное количество, как он попросту выражался, «хлама». И чтобы этот хлам не засаривал наши образовательные работы, он и считал необходимой такую комбинацию сил, при которой немногочисленному кадру марксистов предоставлялась бы роль руководящая, а весьма многочисленной армии специалистов — роль разрабатывающая. И он мыслил себе этих работников по специальным областям отнюдь не как мертвые орудия. Они должны были иметь во всяком случае совещательный голос даже на партийных собраниях, посвященных делу образования. «На совещании партработников, — писал он в феврале 1921 года, — должны были быть выслушаны спецы, педагоги, лет Десять работавшие практически и могущие сказать нам всем, что сделано и делается в такой-то области, например, в области профессионального образования, и каким образом советское строительство с этим справляется, что достигнуто хорошего, каковы образчики этого хорошего (такие образчики, наверное, есть, хотя бы и в самом небольшом числе), каковы конкретные

Лепин и народное просвещение

19

указания на главные недочеты и способы устранения этих недочетов» 13.

Совершенно естественно, что и коммуниста-просвещенца Владимир Ильич мыслил себе прежде всего как главу отряда «спецов»:

«Руководитель-коммунист тем и только тем должен доказать свое право на руководство, что он находит себе многих, все больше и больше, помощников из педагогов-практиков, что он умеет им помочь работать, их выдвинуть, их опыт показать и учесть» 14.

Нет нужды напоминать поистине трогательные отношения Ленина к самому нижнему в буржуазном обществе и самому близкому нам слою этих «педагогов-практиков» — сельскому учителю. Знаменитая фраза, гласящая, что «народный учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе» 15 — эта фраза обошла все митинги, посвященные памяти Ильича, и ее слишком хорошо все помнят. Эта фраза взята из последней статьи Ленина, посвященной вопросам народного образования. И мы не забудем его завещания — поддерживать всеми мерами и всеми силами те «сотни тысяч учителей [в деревне], которые забиты, запуганы кулаками или заколочены до полусмерти старым царским чиновничеством...» 16. И не забудем мы, что всякий партийный человек, на каком бы посту, он ни стоял, должен быть просвещенцем, потому что он — партийный, потому что он — революционер, потому что он — коммунист.

«Всякий партийный агитатор, который появляется в деревне, он вместе с тем должен быть и инспектором народных училищ, инспектором не в прежнем смысле слова, инспектором не в том смысле, чтобы он вмешивался в дело просвещения — этого допустить нельзя, но он должен быть инспектором в том смысле, чтобы согласовать свою работу с работой Наркомпроса, с работой Всевобуча, с работой военкома, чтобы он смотрел на себя, как на представителя государственной власти, представителя партии, которая управляет Россией. Чтобы он, являясь в деревню, выступал не только как пропагандист, учитель, но вместе с этим он должен смотреть, чтобы те учителя, которые не слышали живого слова, или эти десятки, сотни военкомов, чтобы все они принимали участие в работе этого партийного агитатора. Каждый учитель обязан иметь брошюрки агитационного содержания; он обязан их не только иметь, а читать

20

/. О Ленине

крестьянам. Если он этого не будет делать, он должен знать, что он лишится места. То же самое военкомы должны иметь эти брошюрки, должны читать их крестьянам» 17.

Этими словами пролетарского вождя, в просветительской роли пролетариата видевшего органическую, неразрывно связанную с целым часть пролетарской диктатуры, я и заканчиваю мои беглые заметки18.

М. Н. Поповский. Октябрьская революция.

Сборник статей. 1914—1927. М., 1929, стр. 25—30

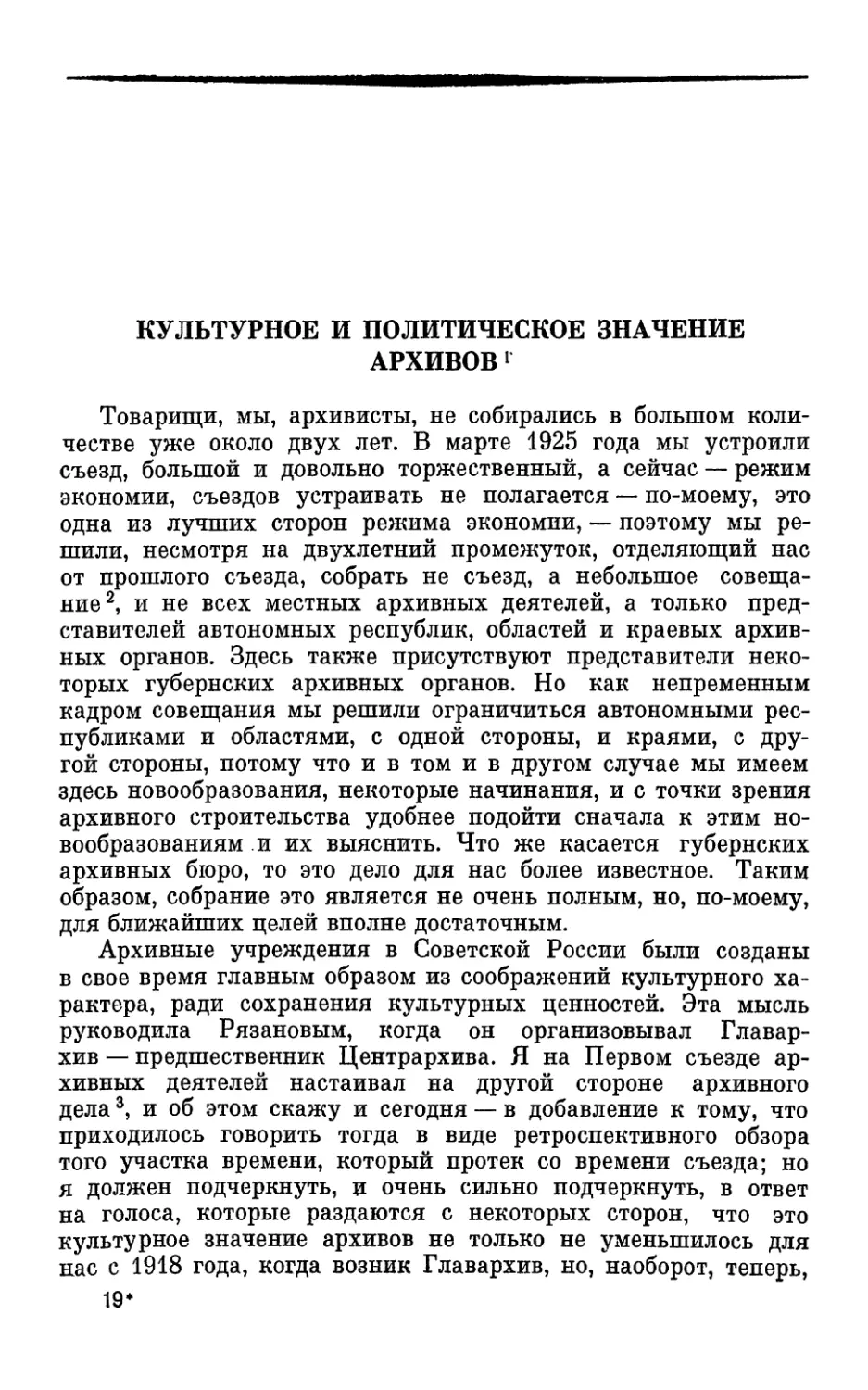

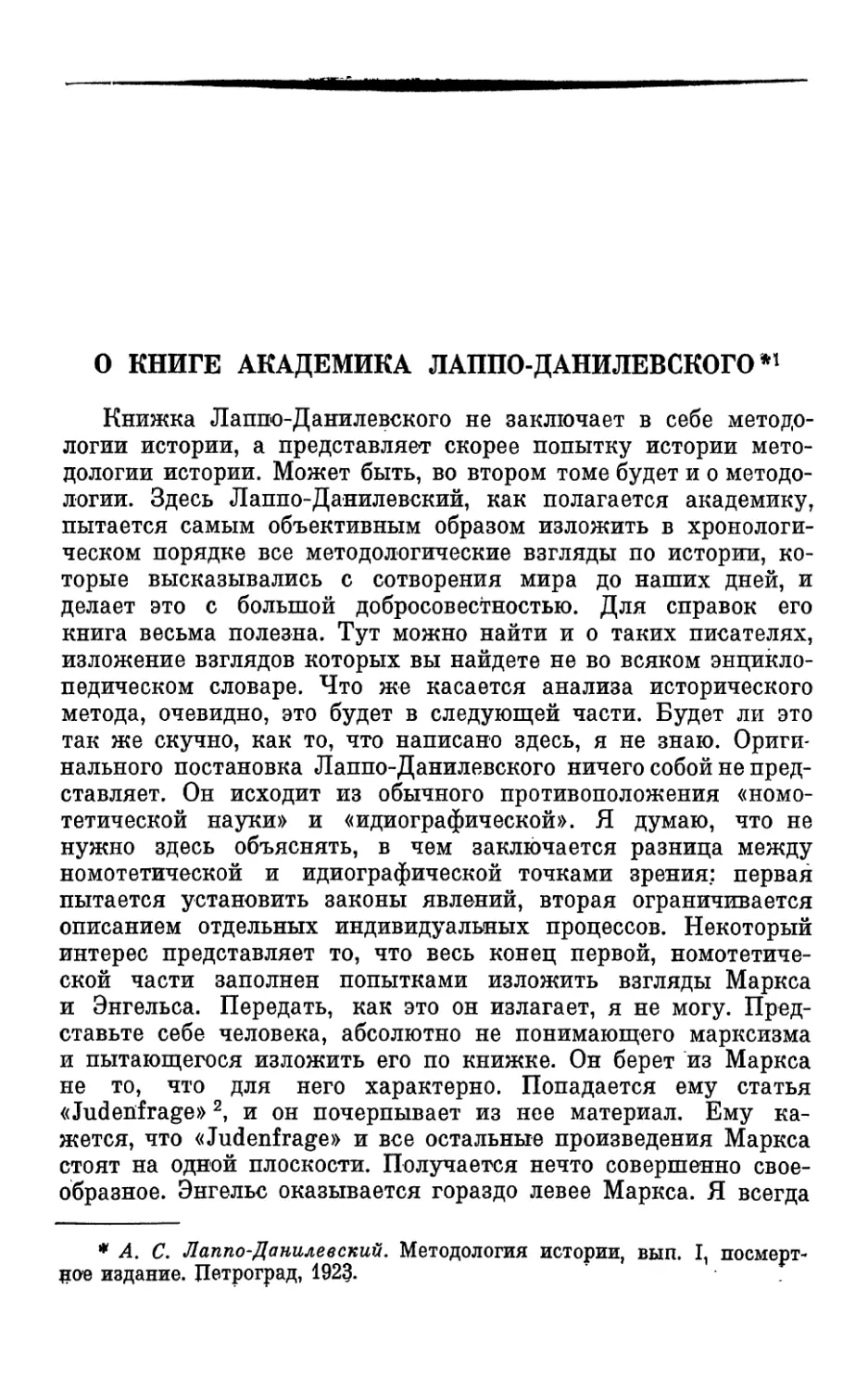

Первая страница рукописи М. Н. Покровского «Ленин и Маркс как историки»

Отдел рукописных фондов Института истории АН СССР

ЛЕНИН И МАРКС КАК ИСТОРИКИ

И Маркс и Ленин были великими историками: это стало почти общим местом. Что марксизм насквозь историчен, что ленинизм немыслим без исторического подхода к действительности, об этом никто не спорит. Нет никакой надобности ломиться в открытую дверь, повторяя то, что было вполне удовлетворительно разъяснено тт. Быстрянским, Лелевйчем 1 и другими, разъяснено на ряде цитат, сопоставлений и т. ,д. Для тех, кто хорошо читал Ленина, никакой надобности и в разъяснениях не было, ибо историзм Ленина слишком бьет в глаза. Несравненно больше изобретательности должен был бы проявить тот, кто вздумал бы доказывать, что Ленин неисторичен.

Но значит ли это, что, открыв в Ленине историка, мы уже знаем все, что нужно по этой части? Едва ли опять-таки нужно объяснять, что историзм Ленина не имеет ничего общего, например, с «исторической школой права». Одно так же похоже на другое, как белая гвардия на белое каление. «Историческая школа» — одна из самых контрреволюционных исторических концепций, одно из самых черносотенных пониманий истории, какие только существовали. Она доказывала, что нельзя отменить крепостное право, потому что оно создано историей, нельзя коснуться самодержавия, потому что оно имеет «глубочайшие исторические корни», и т. д. Опять-таки едва ли даже знакомые с Лениным только по хрестоматиям не согласятся без всяких доказательств, что с ленинизмом такая «история» ничего общего не имеет.

Но значит ли это, что ленинское понимание истории адекватно — во всем совпадает — с некоторым более к нам близким пониманием истории, с таким ее пониманием, например, которое долго у нас называлось «марксистским»? Наши меньшевики очень любили писать историю и теперь усердно ее пишут в «Социалистическом вестнике» 2, но Ленин в одном из своих последних отрывков, когда ему уже совсем некогда было заниматься приличиями и церемониями, находил своевременным

22

/. О Ленине

этих меньшевистских историков «объявить... дураками»3. И тут уже, мне думается, без пояснений обойтись трудно, ибо в опасной близости с этим откровенным заявлением у Ленина стоит имя Каутского, притом не Каутского 1923 года, а Каутского начала столетия.

Откуда пошло столь решительно осуждаемое Лениным историческое направление, свойственное русскому — а как видно из упоминания Каутского, и не одному русскому — марксизму? До известной степени от самого Маркса. Не пугайтесь, читатель: не от идей Маркса, само собой разумеется, а от одной его фразы. Начиная свое «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», Маркс написал известные слова: «Люди сами делают свою историю, но они делают ее не произвольно, не при свободно избранных, а при найденных ими, непосредственно данных, унаследованных условиях. Традиция всех умерших поколений как кошмар тяготеет над мозгом живущих» 4.

Я бы охотно подчеркнул последнюю фразу, но, к сожалению, условия газетного набора не любят курсива. Но читателю и так ясно, на чем лежит ударение. Над мозгами меньшевистских историков именно «как кошмар» тяготело это по существу правильное представление, что настоящее определяется прошедшим. И они шли вперед, поминутно оглядываясь назад. Всякий опытный пешеход знает, что нет лучшего средства попасть в яму.

Между тем двумя страницами дальше Маркс дает великолепный комментарий к этим своим словам: «Социальная революция XIX века может почерпать для себя поэзию не из прошлого, а только из бу^щего. Она не может даже начаться, пока не вытравлены все суеверия прошлого. Прежние революции нуждались в великих исторических воспоминаниях, чтобы обмануть самих себя относительно своего истинного содержания. Революция XIX столетия, чтобы найти свое истинное содержание, должна предоставить мертвым погребать своих мертвецов» 5.

Русские «марксисты», с которыми так жестоко обошелся Ленин, не поняли, что именно революция-то и есть тот момент, когда настоящее освобождается от кошмара прошедшего, сбрасывает с себя его иго. И даже короткое время, несколько лет без ига «традиции», на целый ряд поколений становится маяком, освещающим дорогу вперед. Они не поняли того, что прошлое внесет свое, будьте покойны, и без всякого содействия с нашей стороны. Нам заботиться приходится о том, чтобы его было как можно меньше.

Ленин и Маркс как историки

23

Но у «марксиста» этого типа, вероятно, уже само упоминание о «содействии с нашей стороны» историческому процессу вызовет улыбочку. Ибо помимо ежеминутного оглядывания на прошлое — одна черта — у «марксистов» этого типа есть и другая черта, с первой тесно связанная, — фаталистическое понимание исторического процесса.

И тут опять повинен до некоторой степени Маркс. Ибо если не у него самого, то у одного автора, чрезвычайно взятого им под свое покровительство, объявленного, так сказать, официально марксистом самим Марксом, есть фраза, способная внушить и фаталистические предрассудки. Во всем известном «Послесловии» ко 2-му изданию I тома «Капитала» Маркс цитирует И. И. Кауфмана, который писал, что, по Марксу, «переход от одного порядка к другому непременно должен быть сделан, все равно, думают ли об этом или не думают, сознают ли это или не сознают». А дальше по поводу всего этого большого отрывка из Кауфмана Маркс замечает, что последний «очертил удачно то, что он называет моим [Маркса] действительным методом...» 6.

Значит ли это, что сам Маркс был фаталистом? Конечно, нет. Достаточно процитировать одно из его писем к Кугель- ману: «Творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо благоприятных шансов. С другой стороны, история имела бы очень мистический характер, если бы «случайности» не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависят от этих «случайностей», среди которых фигурирует также и такой «случай», как характер людей, стоящих вначале во главе движения» 7.

Под «случайностями», которые Маркс недаром поставил в кавычки, следует разуметь, конечно, то, что можно назвать индивидуальной обстановкой событий. Эта обстановка, куда Маркс правильно вводит и индивидуальные особенности лиц, события совершающих, до крайности капризна, и говорить о какой бы то ни было предопределенности в каждый отдельный момент истории может только педант. Ни у одного разумного человека не может быть ни малейшего сомнения — сама буржуазия на этот счет нисколько не сомневается, — что капиталистический строй в более или менее близком будущем падет. Но человек, который на этом основании счел бы заранее обеспеченным успех любого революционного выступления

24

1. ОЛенине

против капитализма, был бы. за это очень скоро и очень жестоко наказан.

Почему Маркс не оговорил этого точнее не в дружеской переписке, увидевшей свет только после его смерти, а в своих теоретических работах? Почему он ввел в заблуждение бесчисленное количество «малых сих», вообразивших, что можно жить, как обыватели, думать, как обыватели, действовать, как обыватели, а социалистическая революция все-таки каким-то манером совершится?

Потому что у Маркса в силу условий переживаемой им эпохи толкование текущей истории отступало на второй план перед защитой основ марксистской социологии. Мы теперь так привыкли к историческому материализму, что начинаем его .слегка забывать: домарксистские исторические построения начинают привлекать кое-кого из нас своей «новизной». А шестьдесят лет назад исторический материализм был самой свежей, до дерзости смелой новостью. Буржуазная история, буржуазная политическая экономия стояли еще во всем цвету, это был очередной идеологический враг, и Маркс бил по нему. Характерно, что его чисто исторические работы (куда нужно отнести и корреспонденции о Восточной войне) относятся к революционному периоду, к концу 40-х — началу 50-х годов, да к короткой революционной вспышке Коммуны. В промежуточные, органические периоды социология, естественно, выступала на первое место, и к тому же обосновать ее было делом первейшей практической необходимости: без нее не было теоретической базы у всего движения.

Теперь нам становится понятно, в чем Ленин по этой линии дополнил Маркса. Ленину посчастливилось жить в период ярко революционный, будущие историки поставят его, вероятно, выше периода Великой французской революции. События шли так густо, как идет рыба в камчатских реках. Империализм, прорвавшись впервые в испано-американской войне 1898 года, делал гигантские успехи, ставя рабочую массу перед выбором: или превратиться в настоящих рабов, душой и телом принадлежащих хозяевам, думающих, как они, и кладущих живот свой, когда хозяевам требуется, или восстать. Никакие стабилизации этого положения в общем и целом не изменят.

Очередным делом было не создание новой социологии: она была уже создана и в лице Плеханова была достаточно популярна в наших революционных кругах, Ленин ничего не собирался в ней менять, в области социологии он последовательный ортодоксальный марксист, и только. Но социологии было мало,

Ленин и Маркс как историки

25

как мало было ее самому Марксу в 1848 и 1871 годах. Нужно было дать ключ к пониманию тех «случайностей», без которых живой истории не бывает. Нужно было научить массы пользоваться этими «случайностями». Наиболее исторический из всех периодов, какие видало человечество, требовал не социологического только, требовал исторического анализа; в этом была задача того, кто должен был вести революцию. И Ленину эту задачу пришлось разрешать.

Рамки газетной статьи не позволяют осветить во всей полноте индивидуальные особенности исторической манеры Ленина. Было бы шаблоном повторять, что она глубоко диалектична. О диалектике очень любили говорить меньшевики в период нашей первой революции, идя в этом случае за Плехановым, и очень гордые, что имеют на своей стороне такой классический образчик марксизма. Но для Ленина именно Плеха- нов-то и «не обратил внимания» на «суть дела», на то, что «диалектика и есть теория познания (Гегеля и) марксизма...» (отрывок о диалектике в «Большевике», 30 марта 1925 г.) 8. Если бы меньшевики знали о такой ереси своевременно, они бы вторично предали Ленина партийному суду. Как? Плеханов не диалектик?!

А между тем Ленин был совершенно прав: меньшевистское понимание исторической диалектики совершенно не схватывало настоящей диалектики истории. Для меньшевиков, например, появление в России конституции после 1905—1907 годов было концом буржуазной революции: самодержавие превратилось в буржуазную монархию, революционные методы борьбы больше неприложимы, революционное подполье нужно ликвидировать. А для Ленина «переход от одной формы к другой нисколько не устраняет (сам по себе) господства прежних эксплуататорских классов при иной оболочке». И, перечислив ряд изменений, которые на протяжении веков пережила оболочка дворянского самодержавия, Ленин, чтобы у самого непонятливого читателя не осталось недоразумения, заканчивает: «На новом поприще, при учреждениях бонапартистской монархии, на более высокой ступени политического развития борьба начинается опять с устранения прежнего врага, черносотенного самодержавия» 9. Диалектика формы нисколько не закрыла от Ленина устойчивости внутреннего содержания. Форма-то сделалась конституционной, а самодержавие-то осталось черносотенным.

Этот настоящий, подлинный диалектизм Ленина делал его непримиримым врагом всяких однобоких, «непримиримо-после-

26

1. О Ленине

довательыых» схем и положений. Никто лучше Ленина не сумел выяснить сущности империализма и железной необходимости империалистской политики. Никто лучше и убедительнее его не доказывал, что война 1914 года есть война империалистская. Но когда на этом основании некоторые прямолинейные люди стали утверждать, что «в эру этого разнузданного империализма не может быть более никаких национальных войн», Ленин им ответил: «Спрашивается: из того, что передовой европейский (и американский) капитализм вступил в новую эпоху империализма, вытекает ли, что войны теперь возможны лишь империалистские? Это было бы нелепым утверждением, неумением отличить данное конкретное явление от всей суммы разнообразных возможных явлений эпохи. Эпоха потому и называется эпохой, что она обнимает сумму разнообразных явлений и войн, как типичных, так и нетипичных, как больших, так и малых, как свойственных передовым, так и свойственных отсталым странам» 10.

И как живо и конкретно понимал Ленин эпоху империализма с учетом всех скрывающихся в ней противоречий, так же живо и конкретно понимал он и эпоху антиимпериалистической социалистическох! революции. «Последовательные» люди и тут утверждали: коли социалистическая, значит, никакой буржуазной революции быть не может. Ленина ничем нельзя было так рассердить до 1917 года, как заявлением «в России буржуазная революция невозможна». Такой фразой можно было сразу потерять всякий кредит в его глазах. Но он ставил дело шире, чем только для России. Тут приходится процитировать довольно длинный отрывок: «Социалистическая революция в Европе не может быть ничем иным, как взрывом массовой борьбы всех и всяческих угнетенных и недовольных. Части мелкой буржуазии и отсталых рабочих неизбежно будут участвовать в ней — без такого участия не возможна массовая борьба, не возможна никакая революция — и столь же неизбежно будут вносить в движение свои предрассудки, свои реакционные фантазии, свои слабости и ошибки. Но объективно они будут нападать на капитал, и сознательный авангард революции, передовой пролетариат, выражая эту объективную истину разношерстной и разноголосой, пестрой и внешнераздробленной массовой борьбы, сможет объединить и направить ее, завоевать власть, захватить банки, экспроприировать ненавистные всем (хотя по разным причинам!) тресты и осуществить другие диктаторские меры, дающие в сумме ниспроверже-^

Ленин и Маркс как историки

27

ние буржуазии и победу социализма, которая далеко не сразу «очистится» от мелкобуржуазных шлаков»11.

Это программа на будущее, и конец осуществления этой программы увидит не наше поколение. А набросана эта программа в 1916 году. Нет места да и нет особой надобности — благо т. Кржижановский недавно об этом напоминал — цитировать другое «историческое пророчество» Ленина, описание им нэпа в «Государстве и революции», написанном за четыре года до нэпа. Исторический анализ в лице Ленина уже дает то, для чего существуют все исторические анализы, для чего существует и сама история, — дает возможность «по прошедшему угадывать будущее». Социология указывает только направление, в котором мы должны идти. Это схематическая карта, где нет ни гор, ни болот, ни лесов, ни оврагов. Нанести все это на карту —дело конкретного исторического анализа. Но было бы совершенно антиленинским делом взяться предсказывать все препятствия в начале съемки. Ленин дал нам метод, как это делается, — в этом его великая заслуга как историка; воспользоваться этим методом — дело наше.

М. Н. Покровский. Октябрьская революция.

Сборник статей. 1914—1927. M., 1929, стр. 42—

471а

ЛЕНИНИЗМ И РУССКАЯ ИСТОРИЯ1

, Товарищи, разрешите констатировать несомненный правый уклон в московском климате. Пять лет тому назад, в 1923 году, я читал доклад на тему «Маркс как историк» 2. У меня был бронхит. Я чихал, кашлял, хрипел и т. д. Теперь я выступаю на тему «Ленинизм и русская история», и я буду опять чихать, кашлять, хрипеть и т. д. Поэтому правый уклон московского климата не подлежит никакому сомнению. Организационные выводы вы сделаете сами, а пока разрешите мне перейти к докладу и не отнимать у вас много времени, но мой бронхит не' позволит мне слишком много говорить.

Я очень извиняюсь перед собранием, что не дал тезисов этого доклада. Но я должен сказать, что доклад этот пережил быстрый диалектический процесс. Вначале ведь он назывался «Ленинизм и массовое движение в русской истории». Я хотел противопоставить отношение к массовым движениям буржуазных историков и отношение Ленина. У Ленина есть одно замечательное место, замечательное по своей дивияации, как говорили в старое время (слово, которое полезно, пожалуй, воскресить), о движении начала 60-х годов. Я вам это место прочитаю потом. Но кроме этого у него великолепно разработано только массовое движение эпохи первой революции, с 1901 примерно по 1907 год. Это массовое движение не было предметом изучения никаких историков, кроме авторов меньшевистского пятитомника3. Сравнивать Ленина с меньшевистским пятитомником мне казалось бы просто зазорным. Ну, что же тут сравнивать? Само собой разумеется, это две вещи несоизмеримые. Что же сравнивать сальную свечу с электрической лампой в 1000 свечей? Просто сравнивать-то нет никакого смысла. Я перешел тогда к другой теме, именно «Ленинизм и русская история вообще». Я на эту тему недавно читал доклад в Институте красной профессуры. Но ведь там не все присутствующие были. Некоторая часть была, и для этой части, конечно, этот доклад не представит интереса. Но подавляющее большинство

Ленинизм и русская история

29

присутствующих (особенно товарищи, приехавшие из провинции) там не присутствовало, и для них этот доклад может представить интерес новизны, он, по-видимому, заинтересовал слышавшую его публику. А потом, уже в процессе нашей конференции, передо мной неожиданно выросло вступление к этой теме. Когда я выступил по докладу т. Ванага4 с возражениями против чисто экономического, как я выразился по- немецки: nur okonomisch, понимания возникновения империалистской войны и вмешательства в эту войну России, то мне казалось, что я говорю архибанальные вещи. Но записки, которые я получил, и сторожкое, явно сторожкое, осторожное отношение аудитории к моим словам показало, что это вовсе не так просто, что, оказывается, после того как мы имеем Ленина уже в третьем, кажется, издании и, казалось бы, многие из нас знают его наизусть, все-таки борьба против экономического материализма нужна и нужно эту борьбу обосновать более подробно, чем я мог сделать в своем десятиминутном выступлении по поводу доклада т. Ванага. Я считал, товарищи, нужным остановиться на этом потому, что это факт очень большой важности и я сейчас это вам постараюсь показать. Собственно, если брать историю и понимание исторического процесса, то это та раздельная черта, которая идет между настоящим пролетарским социализмом и всякими под него подделками более или менее мелкобуржуазного, а иногда и крупнобуржуазного происхождения.

Вы знаете очень хорошо, что «экономический материализм» — это был цензурный термин для марксизма, такая цензурная наклейка, которой мы пользовались в дни первой революции. Я тогда назвал свою брошюру «Экономический материализм» 6 именно потому, что ни марксизма, ни даже исторического материализма, по всей вероятности, цензура не пропустила бы. Она уже разбиралась в терминах. Почему этот термин был приемлем? Потому, что это марксизм минус диалектика, т. е. марксизм минус революция. Такая чисто экономическая интерпретация исторического процесса сама по себе приемлема для любого буржуа, и она была приемлема для царской цензуры. При такой постановке марксизм оказывался «одним из течений» в объяснении исторического процесса. Есть разные течения, это одно из течений и больше ничего. Кто прошел через легальный марксизм, тот обычно долго носил на себе след такой установки, известный пережиток, болезненный пережиток этого недиалектического, хотя и материалистического, объяснения. Покойный И. И. Степанов-Скворцов считал

30

1. О Ленине

это одним из «недроветренных углов» моего мировоззрения. Я очень давно работаю пылесосом и твердо надеюсь, что этих недроветренных углов у меня все меньше и меньше. Но они, несомненно, были, я это сам пережил, и поскольку я сам это пережил, поскольку это было так, то я это чувствую, может быть, больнее, нежели другие товарищи. Но некоторые из моих товарищей дней первой революции совсем не вылечились от этой болезни. Таким был покойный Н. А. Рожков — типичнейший экономический материалист до самых последних своих дней. Он, правда, прибавил к своему экономическому материализму, не отказываясь от него, кое-какой психологизм, но это было еще дальше в сторону от марксизма, и об этом сейчас не будем говорить. А относительно экономического материализма Рожков был весьма последователен, и, товарищи, в этом, по-моему, основная причина, почему Рожков свернул направо в 1909—1910 годах. Ведь все-таки мы с ним оба — профессора истории. Когда мы будем предлагать резолюцию, где рекомендуется расстаться со всякими профессорскими привычками, я за эту резолюцию буду всячески голосовать, но, должен сказать, что все-таки от старого отрешиться трудно, и я думаю, что у Рожкова в его политических построениях его историческое мировоззрение играло очень большую роль. Царизм в России в лице столыпинщины дал толчок развитию капитализма, и Рожков сделал из этого вывод: если столыпинщина экономически прогрессивна, значит, царизм превратился в буржуазную монархию, значит, впереди, очень далеко только, социалистическая революция, а пока никакой бури не будет, будем работать в мирной обстановке. Значит, правы ликвидаторы и неправ Ленин. Вот какой был ход мыслей у Рожкова. Вы видите, что экономический материализм может привести к очень большим последствиям. Недавние споры, которые были года четыре тому назад, у всех на памяти, споры о том, что мы в силу объективных законов экономического развития осуждены на гибель или на реставрацию буржуазного строя; о чем тут шел спор, товарищи? О том же самом, потому что при чисто экономическом объяснении, при апелляции исключительно к законам экономики, игнорируя все остальное, нельзя было предсказать того, что действительно случилось: что мы прорвемся к социализму сквозь всякие законы, наперекор узкоэкономическим законам. Мы не обуржуазились и не провалились, а занимаемся социалистическим строительством. И в настоящее время не может быть никакого спора, что база у нас под этим есть. Так что, повторяю, экономический материализм

Ленинизм и русская история

31

есть источник больших ошибок в марксизме, и поэтому об этом говорить стоит, и стоит говорить в особенности на этой конференции.

Правда, войну с этим экономическим материализмом я начал с самого дня основания этого общества. Моя первая вступительная речь на первом заседании была посвящена именно этому вопросу6. С тех пор прошло более 3 лет — 4 года будет в мае, и все-таки приходится слышать: столько-то процентов в банках на той стороне, столько-то процентов капиталов на другой стороне, значит, Россия должна была в империалистическую войну держаться на стороне той или другой стороны, потому что процент того или иного капитала в банках такой-то. Позвольте на этом остановиться. Как Ленин рассматривал экономический момент? Мы имеем у него две цитаты, одна, я бы сказал, удивительнее другой. Вот вам его статья, не очень, кстати сказать, широко известная, — «Две утопии», где он разбирает либеральную утопию и подчеркивает ее контрреволюционность, гораздо сочувственнее относясь к народническим утопиям. Статья написана в связи с китайской революцией, которая тогда развернулась. Она относилась к 1912 году, китайская революция была в 1911 году, и утопия тогдашнего китайского народника Сун Ят-сена обратила на себя внимание Ленина. Он заинтересовался, что это такое, разобрал ее в особой статье, а потом, вернувшись к этой теме, вот что он пишет:

«Надо помнить замечательное изречение Энгельса:

«Ложное в формально-экономическом смысле может быть истиной в всемирно-историческом смысле».

Энгельс высказал это глубокое положение по поводу утопического социализма: этот социализм был «ложен» в формальноэкономическом смысле. Этот социализм был «ложен», когда объявлял прибавочную стоимость несправедливостью с точки зрения законов обмена. Против этого социализма были правы в формально-экономическом смысле теоретики буржуазной политической экономии, ибо из законов обмена прибавочная стоимость вытекает вполне «естественно», вполне «справедливо».

Но утопический социализм был прав в всемирно-историческом смысле, ибо он был симптомом выразителем, предвестником того класса, который, порождаемый капитализмом, вырос теперь, к началу XX века, в массовую силу, способную положить конец капитализму и неудержимо идущую к этому.

Глубокое положение Энгельса необходимо помнить при оценке современной народнической или трудовической утопии

32

1. О Ленине

в России (может быть, не в одной России, а в целом ряде азиатских государств, переживающих в XX веке буржуазные революции) » *.

Совершенно экономически нереальная вещь, какой является утопический социализм, тем не менее может оказаться правильным историческим принципом. Это положение, согласитесь сами, с тем вульгарным экономическим материализмом, из которого исходил Рожков, весьма расходится. Но возьмите другую вещь, это из очень уж известного произведения Ленина. Я не знаю, обращали ли вы внимание на эту вещь, потому что в этом очень известном произведении Ленин свою концепцию заострил в другую сторону:

«Главное в учении Маркса есть классовая борьба. Так говорят и пишут очень часто. Но это неверно. И из этой неверности сплошь да рядом получается оппортунистическое искажение марксизма, подделка его в духе приемлемости для буржуазии. Ибо учение о классовой борьбе не Марксом, а буржуазией до Маркса создано и для буржуазии, вообще говоря, приемлемо. Кто признает только борьбу классов, тот еще не марксист, тот может оказаться еще невыходящим из рамок буржуазного мышления и буржуазной политики. Ограничивать марксизм учением о борьбе классов — значит урезывать марксизм, искажать его, сводить его к тому, что приемлемо для буржуазии. Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. В этом самое глубокое отличие марксиста от дюжинного мелкого (да и крупного) буржуа. На этом оселке надо испытывать действительное понимание и признание марксизма» **.

Не только экономический материализм, т. е. экономическая интерпретация истории, но и экономический материализм плюс борьба классов — это все-таки еще не марксизм. И только тот, кто признает политические выводы из марксизма, признает диктатуру пролетариата, тот настоящий марксист. Ну, не стоит напоминать, что Ленин, конечно, исторически буквально прав, что буржуазия впервые выдвинула идею борьбы классов, а не марксизм. Самая формула «lutte des classes» или, точнее, «guerre des classes», «война классов» кому принадлежит? Это формула Гизо. Так что, если хотите, в «Коммунистическом Манифесте» можно с буржуазной, петушиной точки зрения сказать, что там сплагиировали Гизо. Сплагиировали с некото¬

* В. И. Ленин. Собр. соч., т. XX, дополнительный, ч. 1, стр. 3597.

** В. И. Ленин. Собр. соч., т. XIV, стр. 3238.

Ленинизм и русская история

33

рым дополнением, которое Ленин указывает и которое для господина Гизо было совершенно неприемлемо. Но «guerre des classes» он принимал. Он написал слова: «История Франции сделана par la guerre des classes». Это его слова, Гизо.

Вы видите, до какой степени марксизм — сложная штука, до какой степени его нельзя исчерпать простецким экономическим объяснением истории. Если мы не привлечем к делу не только борьбу классов, но еще борьбу классов с определенным политическим исходом, с диктатурой пролетариата, то мы не будем стоять на настоящей марксистской точке зрения. Нужно сказать, что это не есть даже открытие Ленина. Ленину здесь принадлежит только исключительно четкая формулировка, а по существу Ленин повторял того же Энгельса, на которого он с таким уважением ссылался в первом из прочитанных мной отрывков. Энгельс заканчивал свое письмо к Конраду Шмидту следующим замечательным по своей наивности, гениальным по своей наивности вопросом: если политическая сила бессильна экономически, то к чему нам тогда диктатура пролетариата? Весь спор, который велся между меньшевиками и большевиками, между правыми и левыми у нас, он весь в этом. Если диктатура пролетариата не может перевернуть «стихийного» экономического развития, на что диктатура пролетариата? В конце концов законы экономики возьмут свое. Энгельс и Ленин нам отвечают: не возьмут свое. Политическая власть, говорит Энгельс в том же отрывке, повторяя в данном случае известную фразу Маркса, есть тоже экономическая потенция. Я не знаю, нужно ли приводить этот отрывок. Он очень известен. Раньше в этом же письме Энгельс подробно характеризует обратное действие государственной власти на экономическое развитие. Я не буду все читать, вы, конечно, это помните, но тут есть конец очень хороший:

«Обратное действие государственной власти на экономическое развитие может быть троякого рода. Она может действовать в том же направлении, — тогда дело идет быстрее; она может действовать напротив, — тогда в настоящее время у каждого крупного народа она терпит в течение более или менее продолжительного периода крушение, или она может ставить экономическому развитию в определенных направлениях преграды и толкать вперед в других направлениях. Этот случай сводится в конце концов к одному из предыдущих. Но ясно, что во втором и третьем случаях политическая власть может причинить экономическому развитию величайший вред и может породить растрату сил и материала в массовом количестве,

2 М. Н. Покровский, кн. 4

34

1. О Ленине

Кроме того, может произойти случай завоевания и грубого уничтожения экономических ресурсов, благодаря чему прежде могло гибнуть целиком все экономическое развитие данной местности и данной нации» *.

И для эпохи до образования мирового хозяйства это было совершенно верно. Возьмите судьбу всех знаменитых монархий Востока, чем нас угощал наш законоучитель в VIII классе гимназии как образцами исполнившихся пророчеств. Вы помните, все иудейские публицисты, называемые пророками, которые, конечно, крепко ненавидели Вавилон и Ассирию, говорили: камня на камне не останется, подохнете все и т. д. А затем у этого законоучителя был ряд выдержек из современных археологов — действительно, куча песку, и надо долго копаться, чтобы до чего-нибудь докопаться. Теперь, когда давно уже исполнилось пророчество над самим этим законоучителем и ему подобными, можно увеличить этот список пророчеств, и последним пророчеством будет марксизм.

Так вот, товарищи, как стоит вопрос об экономическом материализме по Ленину и по Марксу и Энгельсу, потому что они в этом отношении не представляют никаких различий. Экономическую интерпретацию даже с борьбой классов никто из них не считает настоящим марксизмом.

Настоящий марксизм допускает очень сильное вмешательство политического момента на всех стадиях развития. Притом, чтобы вы не впали в соблазн, разрешите вам прочесть еще один отрывок из Энгельса:

«Экономическое движение в общем проложит себе путь, но оно должно испытывать на себе также и обратное действие от политического движения, которое оно само для себя создало и которое обладает относительной самостоятельностью» **.

Картина получается примерно такая: социологически экономическое объяснение является в последней инстанции всегда решающим — это несомненно. Как говорит Энгельс в другом месте: «Чем дальше будет удаляться от экономической та область, которую мы исследуем, чем больше она приближается к чисто абстрактно-идеологической, тем больше будем мы находить, что она в своем развитии обнаруживает больше случайностей, тем более зигзагообразной является ее кривая. Если же мы начертим среднюю ось кривой, то мы найдем, что, чем длиннее изучаемый период, чем больше изучаемая область, тем более

* «Письма К. Маркса и Ф. Энгельса», стр. 2839,

** Там же, стр. 282 10.

Ленинизм и русская история

35

приближается эта ось к оси экономического развития, тем более параллельно ей она идет» *.

В социологии мы поэтому и можем исходить из экономики более или менее прямо, потому что социология охватывает огромные периоды в истории больших стран. Но история отличается тем, что в истории каждый отдельный момент важен. Наша конференция, если брать социологически, все решительно конференции историков-марксистов, которые могут быть и будут, все они упираются в факт социалистической и пролетарской революции, а этот факт объясняется экономически и т. д. и т. д. Но попробуйте понять эту конференцию, не прибегая' к чисто личным объяснениям. Если бы не энергия т. Горина, конечно, конференция нам не удалась бы. Собрать ее — это чисто личный момент. Представьте себе, что вместо Горина сидел бы человек неэнергичный, и у нас не было бы никакой конференции. Она была бы отсрочена, т. е. темп развития марксистского движения в области истории в нашей стране был бы, несомненно, замедлен. Так-то вот, видите, даже личный момент приходится учитывать. Причем, извините пожалуйста, это не мое личное изобретение. Я вам прочту из Маркса:

«...история имела бы очень мистический характер, если бы «случайности» не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависят от этих «случайностей», среди которых фигурирует также и такой «случай», как характер людей, стоящих вначале во главе движения» **.

Вот первое, что я хотел сказать на. свою тему, и то это у меня отняло 20 минут времени. Это касается общей методологии. И мне хотелось бы затем проследить эту методологию на отдельных концепциях Ленина. Один пример. Та схема, та концепция русской истории, которую сейчас называют марксистской и которую иногда делают мне честь связать с моей скромной личностью, — это концепция Ленина, а не моя. Я оказался Колумбом после открытия Америки, и, не подозревая, что берега уже открыты, подошел к этим берегам, и, найдя их зело пустыми, поднял на них свой флаг. Мне поверили. Дело в том, что знаменитое произведение Ленина, действительно знаменитое, «Что такое «друзья народа»...» распространялось в гектографированных копиях, причем одна тетрадка ухитрилась совсем затеряться. Мы имеем только две трети

* «Письма К. Маркса и Ф. Энгельса», стр. 316 п,

** Там же, стр. 226 12.

2*

36

1. ОЛенине

этого произведения, но целиком имеется на страницах этого произведения развитой та схема русской истории, которую мы называем марксистской и которую правильно было бы назвать ленинской.

Разрешите зачитать довольно длинный отрывок из «Друзей народа». Это то место, где он полемизирует с Михайловским о происхождении государства, и в частности русского государства:

«Есть у г. Михайловского и еще одно фактическое указание — и опять-таки это в своем роде перл! «Что касается родовых связей, — продолжает он исправлять материализм, — то они побледнели в истории цивилизованных народов отчасти действительно в лучах влияния форм производства (опять увертка, еще только более .явная. Каких же именно форм производства? Пустая фраза!), но отчасти распустились в своем собственном продолжении и обобщении — в связях национальных». Итак, национальные связи, это — продолжение и обобщение связей родовых! Г. Михайловский заимствует, очевидно, свои представления об истории общества из той детской побасенки, которой учат гимназистов. История общественности — гласит эта доктрина прописей — состоит в том, что сначала была семья, эта ячейка всякого общества (это — чисто буржуазная идея: раздробленные, мелкие семьи сделались господствующими только при буржуазном режиме; они совершенно отсутствовали в доисторические времена. Нет ничего характернее для буржуа, как перенесение черт современных порядков на все времена и народы), затем — дескать — семья разрослась в племя, а племя разрослось в государство. Если г. Михайловский с важным видом повторяет этот ребяческий вздор, так это показывает только — помимо всего другого, — что он не имеет ни малейшего представления о ходе хотя бы даже русской истории. Если можно было говорить о родовом быте в древней Руси, то несомненно, что уже в средние века, в эпоху московского царства, этих родовых связей уже не существовало, т. е. государство основывалось на союзах совсем не родовых, а местных: помещики и монастыри принимали к себе крестьян из различных мест, и общины, составлявшиеся таким образом, были чисто территориальными союзами. Однако о национальных связях в собственном смысле слова едва ли можно было говорить в то время: государство распадалось на отдельные «земли», частью даже княжества, сохранявшие живые следы прежней автономии, особенности в управлении, иногда свои особые войска (местные бояре ходили на войну со своими пол¬

Ленинизм и русская история

37

ками), особые таможенные границы и т. д. Только новый период русской истории (примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это вызвано было не родовыми связями, почтеннейший г. Михайловский, и даже не их продолжением и обобщением: оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих национальных связей было не чем иным, как созданием связей буржуазных» *.

Сколько меня гвоздили за этот торговый капитал. Вот вам: в 1894 году Ленин об этом торговом капитале написал, и, конечно, лучше написал, чем я. Я не сомневаюсь в том, что Ленин писал лучше меня. Когда я открывал эту Америку, я еще «Друзей народа» не читал. У Ленина та же схема торгового капитала: он показывает, как именно торговый капитал создает Московское государство, и, когда я спорил с Троцким в 1922 году, я защищал ленинскую схему, я действительно защищал ленинизм против троцкизма **.

Теперь дальше. Вторая наша идея заключается, как вы знаете, в том, что крепостное право вовсе не было отменено исключительно государством сверху в интересах государственных — схема Струве, — но его падение было подготовлено развитием товарных отношений еще в дореформенную крепостническую эпоху. Еще в крепостную эпоху имения превращались в фабрики для производства хлеба, и это толкало помещиков по пути ликвидации крепостного права. Опять возьмите эту же замечательную книгу Ленина, и тут вы прочтете:

«Основное содержание производственных отношений при этом было таково: помещик давал крестьянину землю, лес для постройки, вообще средства производства (иногда и прямо жизненные средства) для каждого отдельного двора, и, предоставляя крестьянину самому добывать себе пропитание, заставлял все прибавочное время работать на себя, на барщине. Подчеркиваю: «все прибавочное время», чтобы отметить, что о «самостоятельности» крестьянина при этой системе не может быть

* В. И. Ленин. Соч., т. I, Гиз, 1926. «Что такое «друзья народа».,.», стр. 72-73 13.

** По этому поводу см. вступительную статью «Развитие исторических взглядов М. Н. Покровского» в 1 книге настоящего издания, — Ред,

38

1. О Ленине

и речи. «Надел», которым «обеспечивал» крестьянина помещик, служил не более как натуральной заработной платой, служил всецело и исключительно для эксплуатации крестьянина помещиком, для «обеспечения» помещику рабочих рук, никогда для действительного обеспечения самого крестьянина.

Но вот вторгается товарное хозяйство. Помещик начинает производить хлеб на продажу, а не на себя. Это вызывает усиление эксплуатации труда крестьян, — затем, затруднительность системы наделов, так как помещику уже невыгодно наделять подрастающие поколения крестьян новыми наделами, и появляется возможность расплачиваться деньгами. Становится удобнее отграничить раз навсегда крестьянскую землю от помещичьей (особенно ежели отрезать при этом часть наделов и получить «справедливый» выкуп) и пользоваться трудом тех же крестьян, поставленных материально в худшие условия и вынужденных конкурировать и с бывшими дворовыми, и с «дарственниками», и с более обеспеченными бывшими государственными и удельными крестьянами и т. д.

Крепостное право падает.

. Система хозяйства, — рассчитанного уже на рынок (это особенно важно), — меняется, но меняется не сразу. К старым чертам и «началам» присоединяются новые. Эти новые черты состоят в том, что основой Plusmacherei делается уже не снабжение крестьянина средствами производства, а, напротив, «свобода» его от средств производства, его нужда в деньгах; основой становится уже не натуральное хозяйство, не натуральный обмен «услуг» (помещик дает крестьянину землю, а крестьянин-продукты прибавочного труда, хлеб, холст и т. п.), а товарный, денежный «свободный» договор. Эта именно форма хозяйства, совмещающая старые и новые черты, и воцарилась в России после реформы. К старинным приемам ссуды земли за работу (хозяйство за отрезные земли, напр.) присоединилась «зимняя наемка» — ссуда денег под работу в такой момент, когда крестьянин особенно нуждается в деньгах и втридешева продает свой труд, ссуда хлеба под отработки и т. п. Общественно-экономические отношения в бывшей «вотчине» свелись, как видите, к самой обыкновенной ростовщической сделке: это операции — совершенно аналогичные с операциями скупщика над кустарями.

Неоспоримо, что именно такое хозяйство стало типом после реформы...» *

* В. И. Ленин. Соч., т. I, Гиз, 1926. «Экономическое содержание народничества...», стр. 349—350 14..

Ленинизм и русская история

39

Товарищи, это было написано в 1894 году. В 1894 году всякий порядочный человек верил, что крепостное право пало потому, что помещики сознали его мерзость. Помещики сознали мерзость крепостного права. Путем длинных цитат, преимущественно из поэтических произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова и т. д., выявлялось, как это душой помещика овладевала такая тошнота по поводу крепостного права. Рядом с этим строилась цепь правительственных проектов, которые исходили из невыгодности крепостного права для государства, и таким способом получалась картина «падения крепостного права». В 1894 году Ленин дал ту схему, которая была потом развита в 1910—1911 годах: падение крепостного права как результат развития денежного хозяйства внутри крепостной вотчины. Вы мне скажете: эта часть вашего доклада не сходится с началом доклада. Вначале вы говорите то, что Ленин не экономический материалист, а тут он экономический материалист, он все объясняет экономикой. Подождите,, подождите. Проследим мысль Ленина о ходе русского исторического процесса дальше. Как раз в те годы, когда Рожков под влиянием экономического материализма сворачивал направо, характерно, что и Ленин занимался тем же самым историческим вопросом о развитии монархии в России. И сюда относятся три его отрывка, относящиеся приблизительно к одним и тем же 1909—1910 годам, где он возвращается к этой схеме и развивает ее каждый раз с некоторыми новыми подробностями. Наиболее подробно это дано в первоначальном издании, в его полемике против эсеров, в его статье «Как эсеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги эсерам».

«...И самодержавие, и конституционная монархия, и республика суть лишь разные формы классовой борьбы, причем диалектика истории такова, что, с одной стороны, каждая из этих форм проходит через различные этапы развития ее классового содержания, а с другой стороны, переход от одной формы к другой нисколько не устраняет (сам по себе) господства прежних эксплуататор^ ских классов при иной оболочке. Например, русское самодержавие XVII века с боярской Думой и боярской аристократией не похоже на самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами «просвещенного абсолютизма» и от обоих резко отличается самодержавие XIX века, вынужденное «сверху» освобождать крестьян, разоряя их, открывая дорогу капитализму, вводя начало местных представительных учреждений буржуазии.

40

1. О Ленине

К XX веку и эта последняя форма полуфеодального, полупатриархального самодержавия изжила себя. Переход к представительным учреждениям национального масштаба стал необходимостью под влиянием роста капитализма, усиления буржуазии и т. д. Революционная борьба 1905 года обострилась особенно из-за того, кто и как соберет первое всероссийское представительное учреждение. Декабрьское поражение решило этот вопрос в пользу старой монархии, а при таких условиях иной конституции, кроме черносотеннооктябристской, и быть не могло.

На новом поприще, при учреждениях бонапартистской монархии, на более высокой ступени политического развития борьба начинается опять с устранения прежнего врага, черносотенного самодержавия»*.

В другой статье, написанной позже, Ленин говорит по поводу указа 9 ноября 1906 года и закона 14 июня 1910 года, в которых он видит своеобразную ступень всей капиталистической эволюции страны:

«Устраняет ли эта ступень сохранение «власти и доходов»—говоря в социологическом смысле — за землевладельцами феодального типа? Нет, не устраняет. Происшедшие изменения и в этой, как во всех других областях, не устраняют основных черт старого режима, старого взаимоотношения социальных сил. Отсюда понятна коренная задача сознательного общественного деятеля: учесть эти новые изменения, «использовать» их, охватить их — если можно так выразиться — и в то же время не отдаться беспомощно течению, не выбросить вон старого багажа, сохранить основное и в формах деятельности, а не только в теории, в программе, в принципах политики» **.

Наконец, в статье «Наши упразднители» мы читаем еще раз: «Развитие русского государственного строя за последние три века показывает нам, что он изменял свой классовый характер в одном определенном направлении. Монархия XVII века с боярской думой не похожа на чиновничьи-дворян- скую монархию XVIII века. Монархия первой половины XIX века — не то, что монархия 1861—1904 годов. В 1908— 1910 гг. явственно обрисовалась новая полоса, знаменующая

* В. И. Ленин. Соч., т. XI, ч. 1, 1909. «Как эсеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги эсерам», стр. 203 J5.

** Там же, ч. 2, стр. 239—240 ,6*

Ленинизм и русская история

41

еще один шаг в том же направлении, которое можно назвать направлением к буржуазной монархии. В тесной связи с этим шагом стоит и III Дума и наша современная аграрная политика. Новая полоса, таким образом, не случайность, а своеобразная ступень в капиталистической эволюции страны. Не решая старых проблем, небудучи в состоянии решить их, а следовательно, не устраняя их, эта новая полоса требует применения новых приемов подготовки к старому решению старых проблем. В этом — своеобразие этой невеселой, серой, тяжелой, но оказавшейся неизбежною, полосы. Из этого своеобразия ее экономических и политических особенностей вытекает своеобразие идейных группировок внутри марксизма. Те, кто признает новые приемы подготовки к старому решению старых проблем, сближаются на общей деловой почве, на общей задаче данного периода, хотя их продолжает разделять вопрос о том, как во время предыдущего периода следовало применять в тот или иной момент или двигать вперед старое решение. Те, кто отрицает (или не понимает) новых приемов подготовки или того, что перед нами стоят старые проблемы, что мы идем навстречу старому их решению, те покидают на деле почву марксизма, те оказываются на деле в плену у либералов (как Потресов, Левицкий и т. д.) или у идеалистов и синдикалистов (как В. Базаров и др.)»*.

Почему эти проблемы оказываются старыми, несмотря на то что как будто бы классовое содержание меняется? Слепков впал в этом месте в соблазн и стал доказывать на основании одного из окургуженных отрывков, первого отрывка, будто бы царское самодержавие в последнее десятилетие своего существования было представителем промышленного капитала, а вовсе не крепостников-помещиков. Это, конечно, чепуха. Возьмите вы первое «Письмо из далека» 18, где самодержавие оценивается как власть крёпостника-помещика, возьмите вы знаменитую схему 1905 года, где говорится: «...самодержавие у нас азиатски девственно» 19, у нас нет таких промежуточных ступеней между самодержавием и свободой, какие были даже в старой Франции. Это, конечно, бесспорно. Но все же какие причины, почему, несмотря на явно происшедшие изменения, перед нами остаются старые проблемы, которые приходится разрешать по-старому, т. е. путем вооруженных восстаний, революций и т. д.? А именно потому, что не удалась первая

* В. И. Ленин. Соч., т. XI, ч. 2, стр. 201—202 17.

42

1. ОЛенине

революция. Нелепо воображать, говорит своим читателям Ленин, будто экономика одна, каким-то фатальным стихийным путем может что-то победить. Победите сначала самодержавие, сбейте его, и тогда те экономические силы, которые просятся, которые нарастают, они дадут свой эффект. Вы, конечно, знаете, что Ленин тогда стоял на совершенно, правильной точке зрения, что России нужно пройти буржуазную революцию. Россия эту буржуазную революцию и прошла потом, в феврале 1917 года. Это совершенно естественно. Но это было написано до 1917 года; в годы 1909—1910 было написано, что нужен политический факт, нужна победа народных масс, пролетариата и крестьянства, над самодержавием, чтобы изменить действительное соотношение сил, и только этот политический факт сможет разрешить экономические проблемы, которые стояли перед Россией в 1905 году.

Несмотря на то что развитие идет в направлении к буржуазной монархии, в направлении к буржуазному строю, а не крепостному, но тем не менее старые классы стоят у власти, и то, что они стоят у власти, — это основное. Ленин был чрезвычайно неумолим ко всем, кто — а 1а Рожков или а 1а Троцкий этих времен — доказывал, что в России не может быть буржуазной революции. Ничем нельзя было больше раздражить Ленина, как заявлением, что у нас невозможна буржуазная революция, ибо для Ленина твердо было одно: пока власть в руках крепостников-помещиков, нет разрешения и экономической проблемы, только политический удар в очень короткое время сразу разрешит все, сразу откроет широкую дорогу стучащемуся в двери экономическому развитию.

С такой же точки зрения Ленин подходил и к крестьянской реформе. Великолепно обрисовав ее экономическую социологию в том отрывке из «Друзей народа», что я прочел выше, он ни на минуту не был загипнотизирован обычным трафаретом, что, значит, так все мирно, по стихийному велению экономических «законов» и происходило. То, что нам опять-таки кажется теперь «открытием», что крестьянская реформа имела своим акушером крестьянскую революцию конца 50-х и начала 60-х годов20, Ленин великолепно понимал еще на пороге XX в.

В статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» он писал:

«Говоря, что «мысль при создании земских учреждений была несомненно политическая», что с либеральным и консти- туционалистическим настроением общества в правящих сфе¬

Лениниам и русская история

43